Author: Барыгин И.Н.

Tags: маркетинг и менеджмент в политике социология фашизм политология западная европа радикализм

ISBN: 5-288-00541-9

Year: 1990

Text

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ комитет РСФСР

ПО ДЕЛАМ НАУКИ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ЛЕНИНГРАДСКИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

И. Н. БАРЫГИН

СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА

ДВИЖЕНИЯ КРАЙНЕ ПРАВЫХ

В ЗА1Щ1НОЙ ЕВРОПЕ

ЛЕНИНГРАД

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1990

ББК-66,017.714

Б2ЧС

Рецензенты: д-р филос. наук А. А. Федосеев (Ленингр.

ун-т), канд. филос. наук В. В. Грибанов (Ленингр. высш. парт,

школа)

Барыгин И. Н

Б24 Социальная база движения крайне правых в За¬

падной Европе. — Л.: Издательство Ленинградского

университета, 1990. — 160 с.

І5ВИ 5-288-00541-9

В монографии дается анализ зарождения и эволюции дви¬

жения крайне правых в странах Западной Европы. Раскрывается

реальная опасность расширения социальной базы крайне пра¬

вых. Одним из первых среди советских исследователей автор

использует математические методы при анализе материалов,

связанных с крайне правым движением, и официальных стати¬

стических данных некоторых развитых капиталистических го¬

сударств.

Для политологов, специалистов по новейшей истории, со¬

циологов в области политических отношений.

0301051000—157

Б 076(02)—90 " ^ 90 ББК 66.017.714

Научное издание

Барыгин Игорь Николаевич

Социальная база движения крайне правых

в Западной Европе

Редактор Д. Р. Есипович

Художественный редактор С. В. Алексеев

Обложка художника В. В. Пожидаева

Технический редактор Л. А. Топорина

Корректоры Г. А. Янковская, Т. Г. Павлова

ИБ № 3604

Сдано в набор 29.05.90. Подписано в печать 20.09.90. Формат 60Х90'/іб. Бумага тип. №2.

Гарнитура литературная. Печать высокая. Уел. печ. л. 10,0. Уел. кр.-отт. 10,19.

Уч.-изд. л. 11,89. Тираж 1141 экз. Заказ №317. Цена 2 р. 40 к.

Издательство ЛГУ. 199034, Ленинград, Университетская наб., 7/9.

Типография Изд-ва ЛГУ. 199034, Ленинград, Университетская наб., 7/9.

15ВЫ 5-288-00541-9 © и. Н. Барыгин,,

1990

ВВЕДЕНИЕ

23 января 1990 г. исполнилось 75 лет со дня появления на

свет фашизма — одного из самых чудовищных порождений че¬

ловеческой цивилизации. В отличие от многих других дат, свя¬

занных с историей крайне правых западноевропейских движе¬

ний, 75-летие со дня основания в Милане «фаши (отряды. —

И. Б.) революционного действия» прошло без особенно гром¬

ких фанфар и торжественных речей. И это не случайно. Тра¬

диционный, «классический» фашизм уже >мер, неофашизм же

существует уже в мирных условиях современного развития.

Праворадикальные и экстремистские партии и организации для

привлечения сторонников часто вынуждены отказываться от

элементов неофашистской идеологии и политики, которые, как

они считали еще недавно, составляли незыблимый фундамент

их движений. В последнее десятилетие в странах Западной Ев¬

ропы усилилось влияние тех политических сил среди сторонни¬

ков крайне правых, которые все решительнее отказываются от

догматов неофашизма, пытаются активно участвовать в процес¬

се европейского строительства.

Этот процесс порождает массу противоречивых тенденций,

не способствующих возрастанию единства внутри самого край¬

не правого движения. Так, например, из состава фракции край¬

не правых Европарламента легислатуры 1989—1994 гг. вышли

их сторонники из Итальянского социального движения — На¬

циональных правых сил (ИСД—НПС) из-за расхождений

с представителями западногерманских крайне правых прежде

всего относительно судьбы Южного Тироля. В последние годы

в среде крайне правых ФРГ много говорится о своеобразной

войне, которую лидер республиканцев — наиболее влиятельной

крайне правой партии в стране — Ф. Шёнхубер ведет на стра¬

ницах пропагандистского органа этой партии «Республиканец»

против Г. Фрея, лидера другой крупной крайне правой органи¬

зации страны Германский народный союз. Последний своему

противнику отвечает на страницах еженедельника «Дойче на-

3

циональ-цайтунг».1 Однако имеющиеся разногласия в целом не

препятствуют усилению влияния крайне правых и расширению

ими своей социальной базы в странах Западной Европы.

Важность анализируемых в монографии проблем имеет

множество причин. Подчеркнем одну из них, связанную с тем,

что вопросы крайней радикализации определенных обществен¬

ных слоев в условиях экономического и политического кризиса

касаются не только стран Западной Европы, но и советского

государства ближайших лет. Ибо такие организации, как «Па¬

мять», Национально-демократическая партия, Русский нацио-

нально-патриотический центр и некоторые другие заимствуют

ряд элементов современной идеологии западноевропейских

стран.

Сталкиваясь сегодня с рядом публикаций и выступлений в

нашей печати о «происках» мирового сионизма и советского

еврейства, следовало бы напомнить, что это уже было в исто¬

рии. «Для нас — русских, — отмечалось в предисловии дальне¬

восточного отдела Русской фашистской партии к брошюре «Что

говорят о евреях цифры», вышедшей в 1933 г., — интереснее бы¬

ло бы знать, что сказали бы цифры о деятельности еврейства

в нашей родной стране—России, совершенно ограбленной и за¬

мученной международным еврейством. Несомненно, результаты

русских статистических исследований оказались бы гораздо

ужаснее тех, которые приводят германцы».2

Из сказанного следует, что теоретическая разработка про¬

блем правого радикализма и экстремизма определяется не толь¬

ко научными, но и актуальными политическими задачами анали¬

за современной деятельности и прогнозирования возможного

политического поведения тех или иных социальных сил в кри¬

зисных для общества ситуациях.

Учитывая, что сегодня тенденции к радикализации все актив¬

нее заявляют о себе как в СССР, так и в странах Восточной

Европы, а отлаженных демократических механизмов для разре¬

шения такого рода проблем пока еще не выработано, изучение

западноевропейского опыта сосуществования с крайне правыми

и пресечения их антиконституционной деятельности имеет важ¬

ное политическое значение.

В последние годы в ходе научных исследований анализируе¬

мого феномена советскими исследователями достигнуты опреде¬

ленные положительные результаты. Прежде всего — это отказ

от использования догматической в ряде отношений схемы VII

Всемирного конгресса Коминтерна, объявлявшей фашизм про¬

дуктом наиболее реакционной части финансового капитала.3 В

1 Подробнее см., напр.: Ыа1юп Еигора. 1989. N 8-9. 5. 12.

2 Что говорят о евреях цифры: (Официальные данные германской ста¬

тистики) /Пер. с нем. Шанхай, 1933. С. 3.

3 Галкин А. А. Германский фашизм. 2-е изд. М., 1989.

4

советской литературе появились трактовки современного право¬

го радикализма как результата относительно широкого полити¬

ческого выбора и части политической элиты общества, и доста¬

точно широких масс народа,4 что существенно приближает на¬

чинающий складываться в СССР подход к позициям ряда уче¬

ных социалистических стран (Венгрия, Польша и др.), а также

к определенным элементам позиций некоторых буржуазных ис¬

следователей по анализируемым вопросам.

Важное значение имеет и все более последовательно заявля¬

ющий о себе отказ от отрицания с порога результатов, достиг¬

нутых буржуазными идеологами при использовании ими пара¬

дигматической схемы концепции тоталитаризма, что, в свою оче¬

редь, расширяет возможности для совместного диалога исследо¬

вателей, стоящих на различных политических позициях при ана¬

лизе проблем правого радикализма.

Практика исторического развития показывает, что социаль¬

ные базы праворадикальных движений и режимов в ряде слу¬

чаев обладают способностью к длительному сохранению отно¬

сительной стабильности, несмотря на проведение ими антина¬

родной политики, враждебной в конечном счете интересам всех

основных слоев общества.

Задачей настоящего исследования является разработка более

конкретных и эффективных в плане возможности использования

в борьбе против современного правого радикализма и экстре¬

мизма теоретических и эмпирических моделей его функциони¬

рования.

Пытаясь сосредоточить основное внимание на послевоенном

материале, автор в то же время включил в работу целый ряд

разработок по предвоенному периоду, дабы общее и особенное

в эволюции правого радикализма XX в. и его социальной осно¬

вы проследить на более длительном отрезке времени.

В последнее время достоянием не только узкого круга ис¬

следователей, но и всех интересующихся стали материалы, воз¬

вращенные из спецфондов в обычные отделы крупных библио¬

тек. Следует обратить внимание читателя на глубокие и после¬

довательные, хотя и не бесспорные с позиций сегодняшнего дня,

труды в области социологии фашизма русского философа (по¬

следнюю часть жизни работавшего в Париже) Н. А. Бердяева.

Ему, к примеру, принадлежит вывод о том, что в тоталитар¬

ных государствах «орудия производства передаются совсем не

производителям, как говорил К. Маркс, а государству социа¬

листического или фашистского типа».5 «Ни коммунизм (имеет-

4 Плеханов С. М. К вопросу о правом радикализме в современном

мире//Лабораторные тетради; Вып. 8 /Отв. ред. Ю. А. Красин. М., 1988.

С. 5—19.

5 Бердяев Н. Судьба человека в современном мире: (К пониманию

нашей эпохи). Париж, 1934. С. 33.

5

ся в виду сталинский псевдосоциализм. — И. Б.), ни фа¬

шизм, — отмечает философ, — не есть еще .. . новая жизнь, это

лишь переходные формы (курсив мой. — И.Б.)У в которых эле¬

менты правды перемешаны со страшной неправдой».6

В первое послевоенное двадцатилетие вопросы анализа кон¬

цепций и теорий фашизма рассматривались в работах В. Бар¬

теля, Л. А. Безыменского, А. С. Бланка, И. Гольдштейна,

Ф. Клейна, Ю. Кучинского, Р. Левиной, Ю. М. Мельникова,

А. Нордена, Л. В. Поздеевой, В. В. Размерова, Г. Л. Розано¬

ва, В. Ульбрихта, И. М. Файнгара и других. В данный период

подвергались критике взгляды А. Баллока, К. Брахера, В. Гер-

лица, Ф. Мейнеке, Г. Риттера, Г. Тревор-Поппера и других,

совершенствовалась и конкретизировалась сама методика ана¬

лиза концепций фашизма.

Со второй половины 60-х годов в процессе исследования фа¬

шизма и неофашизма наступила существенная перемена. Во-

первых, марксистские исследования буржуазных концепций и

теорий фашизма и неофашизма приобрели такие черты, как си¬

стемность, комплексный характер. Во-вторых, этот период ха¬

рактеризуется постепенным отходом ряда западных теоретиков

от концепции «тоталитаризма». И, в-третьих, примечательным

явлением стало объединение усилий ученых социалистических

стран в решении указанных проблем.

В последние десятилетия марксистская и прогрессивная де¬

мократическая литература пополнилась новыми и весьма инте¬

ресными работами, в которых проводится довольно углублен¬

ное изучение проблем фашизма, неофашизма и современного

правого радикализма.7

Определенные позитивные результаты достигнуты в науч¬

ной разработке проблемы революции и контрреволюции в сов¬

6 Там же. С. 43.

7 См., напр.: Галкин А. А. 1) Германский фашизм. М., 1967; 2) Со¬

циология неофашизма. М., 1971; Г и н ц б е р г Л. И. На пути в имперскую

канцелярию. Германский фашизм рвется к власти. М., 1972; История фа¬

шизма в Западной Европе / Отв. ред. Г. С. Филатов. М., 1978; Бланк А. С.

Из истории раннего фашизма в Германии: Организация. Идеология. Методы.

М., 1978; Рахшмир П. Ю. Происхождение фашизма. М., 1981; Мис Г.

Поворот вправо? После 13 лет пребывания СДПГ в правительстве: итоги и

перспективы. М., 1983; Филатов М. П., Р я б о в А. И. Фашизм 80-х: По¬

литический анализ современного ультраправого крайне реакционного движе¬

ния в странах Западной Европы. Алма-Ага, 1983; Кёпеци Б. Неоконсерва¬

тизм и «новые правые». М., 1986; Опитц Р. Фашизм и неофашизм / Пер.

с нем.; Ред. А. А. Галкин. М., 1988; Тоталитаризм как исторический

феномен /Ред. кол.: А. А. Кара-Мурза (отв. ред.) и др. М., 1990;

Френк и н А. А. Западногерманские консерваторы: кто они? М., 1990.—

См. также: РазсЬізтизїогзсЬипд: Роїіііопеп, РгоЫете, Роїетік /

Нг5£. уоп Э. ЕісЬНоИг ип(і К. (Зозз^еііег. Вегііп, 1980; Оегп з XV., 5 І е і-

£Єг\уа1сІ Й. АпіітопороІізіізсНег КатрГ Ьеиіе. РгапкГигі ат Маіп, 1983;

Й и £ е \У. йаз Епсіе уоп У/еітаг: Мопоро1кар;іа1 ипсі НШег. Вегііп, 1983, еіс.

6

ременную эпоху.8 Защищен ряд диссертаций, где круг проблем,

касающихся критического анализа буржуазных концепций фа¬

шизма и неофашизма стал предметом специального рассмот¬

рения.9

Серьезную разработку исследуемого феномена долгие годы

ведут ученые, группирующиеся вокруг сектора стран Западной

Европы Института научной информации по общественным нау¬

кам АН СССР.10

8 Королев Ю. Н. Чили: революция и контрреволюция. М., 1976; Кри¬

тика идеологии неофашизма / Под ред. Е. Д. Морджинской и др. М., 1975;

Революционные движения и империалистическая контрреволюция / Отв.

ред. Б. И. Коваль, С. Л. Агеев. М., 1987; Мерьн Б. Н. Революция и контр¬

революция в Латинской Америке. М., 1977; Хохлюк Г. С. Уроки борьбы

с контрреволюцией. М., 1981; Левинтов Н. Г. Борьба с контрреволюцией

как условие успешного развития революционного процесса // Научный

коммунизм. 1982. № 2; Колар Ф. Экспорт контрреволюции: история и

современность / Пер. с венг.; Ред. Л. И. Двинина. М., 1983; Загла-

д и н Н. В. В погоне за недостижимым. Стратегия и тактика империалисти¬

ческой контрреволюции: неизбежность провала. М., 1984; Марксизм-л е-

н и н и з м о диалектике революции и контрреволюции: Из опыта борьбы с

контрреволюцией и современность / Рук. ред. кол. М. П. Мчедлов. М., 1984;

Берец Я. Крах операции «Фокус». Контрреволюция пером и оружием. М.,

1986; Бушуев В. Г. Латинская Америка — США: революция и контррево¬

люция. М., 1987; Гришин Я. Я. Происки контрреволюции и защита рево¬

люционных завоеваний. Казань, 1989; Ачкасов В. А. Праворадикальные

движения в политической системе современного капитализма: Канд. дис.

философии: 09.00.02. Л., 1982; Семенов С. М. Общие черты и основные

типы идеологии фашизма: (Социологический анализ): Канд. дис. философии:

09.00.02. М., 1983.

9 См., напр.: Орлов Б. С. Социально-политические корни западногер¬

манского неофашизма: Канд. дис. истории: 07.00.03. М., 1970; Рахшмир

П. Ю. Буржуазная историография западноевропейского фашизма: Докт.

дис. истории: 07.00.03. Пермь, 1974; Р я б о в А. И. 1) Критический анализ

политической идеологии итальянского неофашизма: Канд. дис. философии:

09.00.02. М., 1977; 2) Критический анализ идеологии и политики западно¬

европейского неофашизма 1945—1980: Докт. дис. философии: 09.00.02. М.,

1985; Датчиков Г. И. Фашизм — идеология империализма и войны:

Докт. дис. философии: 09.00.02. Л., 1979; Закржевская Н. П. Пробле¬

мы генезиса и классовой сущности германского фашизма в английской бур¬

жуазной историографии 20—70-х годов: Канд. дис. истории: 07.00.03. Л.,

1982, и др.

10 Любин В. П. Западноевропейские крайне правые в освещении новей¬

шей западной литературы: Научно-аналитический обзор. М., 1978; Рах¬

шмир П. Ю. 1) Новейшие концепции фашизма в буржуазной историогра¬

фии Запада. М., 1979; 2) Проблемы западноевропейского консерватизма в

современной историографии: Научно-аналитический обзор. М., 1984; 3) Типо¬

логия современного консерватизма: Научно-аналитический обзор. М., 1986;

С ал мин А. М. Популизм как идеология и массовое движение. М., 1980;

Меняйленко Л. Г. Социально-экономические взгляды «новых правых» во

Франции: Научно-аналитический обзор. М., 1984; Нарушение прав чело¬

века и политика репрессий против сторонников мира в капиталистических

•странах (США, Великобритания, ФРГ) / Гл. ред. В. М. Чхиквадзе. М., 1985;

Неоконсерваторы и «новые правые» в 80-е годы /Отв. ред. Б. С. Ор¬

лов. М., 1986; Бунин И. М. Ж.-М. Ле Пен и Национальный фронт во

Франции. М., 1987; Лопухов Б. Р. Крайне правые и неофашисты в За¬

падной Европе в 80-е годы: Научно-аналитический обзор. М., 1987; Родио-

7

Таким образом, характеризуя степень разработанности ука¬

занных проблем, следует отметить, что основной вклад в их

исследование внесли историки, тогда как социально-философ¬

ское осмысление фашизма, неофашизма и правого радикализ¬

ма еще не заняло надлежащего места на страницах специаль¬

ной литературы. Между тем буржуазные концепции и теории

фашизма и неофашизма создаются на Западе по преимуществу

не историками, а представителями различных философских, соци¬

ологических и социально-психологических школ и направлений.

Из вышеизложенного можно заключить, что необходимость

в дальнейших исследованиях социальной базы современных

крайне правых существует и обусловливается она следующим:

во-первых, весьма слабой научной разработкой проблем взаи¬

мосвязи этих политических сил, действовавших в 20—40-е го¬

ды, и современных праворадикальных и экстремистских пар¬

тий и организаций; во-вторых, недостаточной конкретно-социо¬

логической проработкой сравнительного анализа социальных

баз крайне правых как в марксистском обществознании, так и

за его пределами.

В предлагаемой читателю работе автор стремился ос,обое

внимание уделить сравнительному анализу элементов эволюции

социальной базы крайне правых в современных условиях, что,

естественно, сделано невозможным более детальное рассмотре¬

ние частных, конкретных вопросов истории современного пра¬

вого радикализма и неофашизма.

Автор считает своим долгом выразить благодарность вла¬

дельцам ряда частных архивов во Франции, прежде всего гос¬

поже Франсуазе Мари, а также ученому секретарю Междуна¬

родного фонда истории науки И. Д. Гузевич, докт. филос. наук

М. Ю. Казаринову и канд. филос. наук Н. В. Казариновой за

предоставление архивных материалов по проблемам исследова¬

ния, часть которых была использована в данной работе.

Автор благодарит за ценные советы и замечания, выска¬

занные в ходе работы над рукописью, коллектив кафедры со¬

циологии и теории социализма Ленинградского электротехни¬

ческого института имени В. И. Ульянова (Ленина), а также

проф. А. А. Галкина, Г. И. Датчикова, Ю. В. Егорова, Л. К. Ле-

Ю. Н. Солонина, А. А. Федосеева, ст. научн. сотр., канд. истор.

наук В. П. Любина, доц., канд. филос. наук В. В. Грибанова.

Большую помощь в обработке на ЭВМ первичной социологиче¬

ской информации оказали специалисты в области машинной

обработки статистической информации — доц., канд. техн. на¬

ук А. Н. Кулин, канд. физ.-мат. наук И. О. Майер, ст. научн.

сотр., канд. физ.-мат. наук Е. Б. Цой.

нов А. В. Партия «Республиканцы» на политической аресте ФРГ и Запад¬

ного Берлина: Научно-аналитический обзор. М., 1989, а др..

бедева,

Мутагирова, Б. С. Орлова,

8

Энергия, действительно делающая мир тем, что он*

есть, порождается чувствами — национальной гордо¬

сти, преклонением перед вождем, религиозной верой,

воинственным пылом, словом, эмоциями, от которых

либерально настроенные интеллигенты отмахиваются

бездумно, как от пережитка, искоренив этот пережи¬

ток в самих себе настолько, что ими утрачена всякая

способность к действию.

Джордж Оруэлл'

Глава I

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ БАЗЫ ДВИЖЕНИЯ КРАЙНЕ ПРАВЫХ

В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

§ 1. ПРИЧИНЫ ЗАРОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОСНОВЫ

СОВРЕМЕННОГО ПРАВОГО РАДИКАЛИЗМА И НЕОФАШИЗМА

Возможность выделения западноевропейских крайне правых

как социально-политического явления в особый предмет иссле¬

дования связана с растущей однородностью процессов обще¬

ственного развития, происходящих в странах Западной Европы

в послевоенный период. Это, в свою очередь, обусловливает и

однородность причин зарождения правого движения, а также

социально-политических факторов, в определенной степени спо¬

собствующих процессу его становления, а порой даже укреп¬

ления влияния в тех или иных странах данного региона.1

Так, в частности, в ФРГ в 1983 г. образовалась новая край¬

не правая Республиканская партия (РП), которая во второй

половине 80-х годов стала играть первостепенную роль в ряду

группировок подобного рода в стране. Она успешно оттеснила

на второй план как традиционно сильную группировку Герман¬

ский народный союз (ГНС) — Национал-демократическая пар¬

тия Германии (НДП), так и гораздо менее сильную и влия¬

тельную, но активно действующую на правом фланге партию

«Патриоты — за Германию», представляющую собой отделение

интернациональной праворадикальной организации Л. Ляруша,

которая активно действует не только на территории ряда стран

американского континента (центр партии находится в США),

но и в странах Западной Европы.

В ходе опроса, проведенного журналом «Шпигель» 15 ок¬

тября 1989 г. по репрезентативной выборке электората, при от¬

вете на вопрос: «Для какой партии политическая обстановка

в настоящий момент наиболее благоприятна?» — второе место

1 Подробнее см., напр.: Филатов М. Н., Рябов А. И. Фашизм 80-х.

Алма-Ата, 1983; Филатов Г. С. Фашизм, неофашизм и антифашистская

борьба в Италии. М., 1984; Галкин А. А. Германский фашизм. 2-е изд.

М., 1989. С. 349—351; Френк и н А. А. Западногерманские консерваторы:

кто они? М., 1990. С. 148—162.

9

после Социал-демократической партии Германии (СДПГ), по¬

лучившей 38% голосов опрошенных, заняла РП—27%, далее

Христианско-демократический союз / Христианско-социальный

союз (ХДС/ХСС)—24%, Свободная демократическая партия

(СвДП) — 13%, и «зеленые» — 6%.2

Цифры свидетельствуют о том, что западногерманский изби¬

ратель отличает прочное положение крайне правых в спектре

основных политических сил.

По мнению большинства респондентов, на ближайших вы¬

борах в бундестаг крайне правые «наверняка» или «вероятно»

займут места в составе парламента ФРГ. За данные тезисы

в апреле 1989 г. высказались 51%, в июне — 65, августе — 66,

октябре — 52% опрошенных.3 Одновременно за малую вероят¬

ность или невозможность их появления в парламенте страны

высказались в те же месяцы соответственно — 49%, 32, 35,

47% респондентов.4

О прочном положении Республиканской партии свидетельст¬

вует и тот факт, что ее лидер Ф. Шёнхубер занимал 20-е место

по популярности среди политических деятелей ФРГ. С января

1989 г. по апрель 1990 г. 16—23% избирателей заявляли, что

он играет важную роль в политической жизни страны, и толь¬

ко 11% опрошенных отвечали, что этот политик им неизвестен.5

Политическая программа этой партии состоит из комплек¬

са достаточно традиционных для правых радикалов лозунгов,

а также ряда своеобразных призывов, характеризующих дан¬

ную организацию как вполне самостоятельную и как «истинно

немецкую». Своеобразным лейтмотивом этих призывов является

требование силового давления на традиционные политические

структуры ФРГ, получившее окончательное оформление в вы¬

сказывании Шёнхубера: «Сила — это всё».6

Внешнеполитическая часть программы не представляет но¬

визны по сравнению с уже известными лозунгами крайне пра¬

вых в этой стране. «Воссоединение (имеется в виду воссоеди¬

нение ФРГ и ГДР на основе первой. — И. Б.) является карди¬

нальным пунктом нашей политики», — заявил Шёнхубер.7 По

его мнению, переговоры с СССР должны привести к «Герман¬

ской конфедерации».8 Введение данного лозунга в политиче¬

ский оборот несколько раньше, чем начались активные поли¬

тические реформы в ГДР и был обнародован «план Коля»,—

вне всякого сомнения, крупный успех крайне правых сил в сре

2 Эег Зріедеі. 1989. N 44. ЗО Окі. 5. 40.—Причины превышения 100%-

ных пунктов указаны там же.

3 ІЬісі. 5. 43.

4 ІЬісі.

5 ІЬісі. 5. 37; 1990. N 22. 28 Маі. 5. 35.

6 ЗсЬбпЬиЬегР. МасЫ ізі аііез. МйпсЬеп, 1988.

7 Оег Зріедеі. 1989. N 44. ЗО Окі. 5. 32.

8 ІЬісі.

10

де их потенциальной социальной базы. Как считает Шёнхубер,

«жители свободной от военных блоков единой Германии избе¬

рут свое национальное собрание, Берлин станет столицей еди¬

ного государства, объединенные немцы установят свое отно¬

шение к ядерному оружию, границы 1937 г. не должны быть

насильственно пересмотрены», территориальные претензии дол¬

жны быть добровольно прекращены, «так как мы не имеем

мирного договора».9

На последнем съезде республиканцев, состоявшемся в янва¬

ре 1990 г. в баварском городе Розенхайме, была принята но¬

вая программа прорыва в бундестаг на предстоящих в этом

году парламентских выборах. Объединение Германии провоз¬

глашается в ней высшей целью партии и главной темой пред¬

выборной кампании.10

По нашему мнению, успех РП в 1987—1990 гг. во многом

обусловлен попытками проведения в жизнь политической ли¬

нии на базе этого лозунга. Падение же численности сторонни¬

ков РП до 2% и ниже во второй половине 1990 г. связано преж¬

де всего с тем, что данный лозунг сделали стержнем своей

политики также ХДС/ХСС, СвДП и другие «большие» партии.

Абстрактный политический лозунг крайне правых был транс¬

формирован .в реальный геополитический глобального масшта¬

ба— объединение Германии, успешно завершившееся 3 октября

1990 г.

К причинам зарождения, становления и эволюции ультра¬

правых политических сил во всемирном масштабе следует от¬

нести следующие: 1) нестабильное экономическое положение

целого ряда социальных слоев и групп современного капита-

листичского общества; 2) недостаточная эффективность буржу-

азно-демократических правительств в решении насущных, на¬

зревших социально-политических задач; 3) необходимость

идеологического и политического обоснования эксплуатации

стран и народов «третьего мира», а также национальных мень¬

шинств, в том числе гастарбайтеров; 4) тенденции к усилению

борьбы против коммунистического и рабочего движения среди

широких слоев буржуазии и др.

Для эволюции западноевропейского крайне правого движе¬

ния вообще и неофашизма в частности характерно не только

своеобразное преломление указанных причин, но и наличие

также некоторой специфики.

Здесь в первую очередь необходимо назвать реваншизм, ко¬

торый является одной из важнейших причин возникновения

и функционирования этого движения, в отличие от латиноаме¬

риканского, южноамериканского и североамериканского.11 Эта

9 ІЬІСІ.

10 Известия. 1990. 18 янв.

11 Подробнее см.: Реваншизм: идеология, практика /Сост. Вл. И.

Кузнецов, А. А. Урбан. М., 1985.

11

причина характерна не только для данного региона. Она игра¬

ет важную роль в зарождении и становлении, к примеру, япон¬

ского правого радикализма, но не носит, однако, всеобщего

характера. В целом же социальная база крайне правых поли¬

тических сил с необходимостью возникает там, где перечислен¬

ные причины и порожденные ими процессы, определенным об¬

разом преломляясь в национальных рамках той или иной стра¬

ны, достигают соответствующей степени зрелости.

В нашем исследовании социально-политический аспект про¬

блем анализа становления социальной базы западноевропей¬

ских ультраправых имеет первостепенное значение, поэтому

сосредоточим свое внимание по преимуществу на нем. Сна¬

чала рассмотрим данный процесс применительно к фашизму и

неофашизму. Затем же остановимся на анализе этих проблем

относительно тех крайне правых, которые находятся чуть левее

неофашистов на политической шкале и исповедуют только

часть их лозунгов.

Георгий Димитров определил сущность фашизма как «бе¬

шеную реакцию и контрреволюцию».12

В соответствии с данным положением диалектика револю¬

ции, реакции и контрреволюции в ходе становления фашист¬

ского и неофашистского движения и режима — одно из важ¬

нейших направлений исследований. Ключевыми категориями при

рассмотрении указанных процессов являются такие понятия,

как «реакционный кризис», «контрреволюционный кризис».

Процессы, отражаемые данными понятиями, выступают в каче¬

стве важнейших причин социальной поддержки современных

крайне правых.

Однако удовлетворяют ли существующие в марксистской

литературе определения этих категорий требованиям плодо¬

творного научного анализа крайне правых, а также аргументи¬

рованной критике немарксистских концепций фашизма, неофа¬

шизма и правого радикализма? Можно ли использовать их в

таком виде для того, чтобы показать несостоятельность подоб¬

ных концепций? Ответ будет явно отрицательным, ибо общий

потенциал исследований в этой области крайне незначителен,

а их результаты не позволяют достаточно глубоко и обстоя¬

тельно проследить эволюцию социальных баз ультраправых.

Так, болгарский исследователь контрреволюционных про¬

цессов И. Венков, определяя ряд категорий, посредством кото¬

рого изучается тот или иной конкретный реальный контррево¬

люционный процесс, выделяет такие понятия, как «„контррево¬

люционная ситуация”, „контрреволюционный бунт”, „контрре¬

волюционный заговор’*, „контрреволюционная блокада”, „контр¬

революционное явление”, „контрреволюционный переворот”,

„контрреволюционная интервенция”, „превентивная контррево¬

12 Димитров Г. Избр. произв.: В 2 т. Т. 1. М., 1957. С. 376.

12

люция”, „экспорт контрреволюции”, „внутренняя КОНТрреВОЛЮ'

ция”, „международная контрреволюция”, „тихая контрреволю¬

ция” и др.».13 Получается довольно странная картина. Важ¬

нейшие категории, а именно «реакционный кризис», «контрре¬

волюционный кризис» попали у Венкова в раздел «и др.», что,

разумеется, является существенным недостатком одного из

очень немногих монографических исследований ученых-маркси-

стов по проблемам современной контрреволюции.

Правда, советский ученый Н. Г. Левинтов отчасти воспол¬

нил этот пробел. «Суть кентрреволюционного кризиса, — пишет

он, — ослабление позиций революционной власти и активиза¬

ция контрреволюционных сил. Именно совпадение этих двух

взаимосвязанных процессов и означает контрреволюционный

кризис».14 И далее: «История показывает, что контрреволюци¬

онный кризис может возникнуть в ходе начавшейся, но еще не

победившей революции. В этом случае структура контрреволю¬

ции усложняется — открытая борьба с использованием госу¬

дарства против революции сочетается с контрреволюционным

заговором, курсом на создание контрреволюционного кризиса

и осуществление переворота».15

Естественно, встает вопрос, можно ли использовать предло¬

женную модель для анализа фашизма как целостного контр¬

революционного процесса?

Первый из приведенных отрывков может быть применен для

анализа фашизма в Чили, Венгрии, второй — для анализа со¬

бытий в Ис,пании, Германии и Италии. Однако процессы ста¬

новления фашизма в Болгарии (период диктатуры А. Цанко-

ва), Испании (период диктатуры М. А. Примо де Риверы),

Франции, Бельгии и некоторых других странах нельзя проана¬

лизировать в рамках модели, предложенной Левинтовым.

Как известно, в таких странах, как Венгрия (1919 г.), Бол¬

гария (1923 г.), Испания (1923 г.), контрреволюционные силы,

осуществлявшие военный переворот, не располагали партиями

фашистского типа. После утверждения у власти новое партий¬

ное руководство вынуждено было использовать бывших сто¬

ронников тех или иных старых буржуазных партий. «Весьма

характерно, — пишет, анализируя ситуацию в Болгарии, Р. П.

Гришина, — что, выступая в парламенте, депутаты, рядом с фа¬

милиями которых стенографист делал пометку „Демократиче¬

ский сговор” (фашистская партия Цанкова. — И. Б.), продол¬

жали называть себя радикалами, демократами и т. п., т. е. в

13 Венков И. Военно-политические проблеми на съвременната контр¬

революция. София, 1982. С. 15.

’4 Левинтов Н. Г. Борьба с контрреволюцией как условие успешного

развития революционного процесса // Научный коммунизм. 1982. № К

‘С. 108—109.

15 Там же. С. 109.

13

своем сознании они сохранили прежнюю партийную принад¬

лежность».16

Таким образом, суть контрреволюционного кризиса в том

виде, в каком представляет ее Левинтов, отсутствует у боль¬

шинства фашистских режимов.

Что же касается его высказывания о том, что контрреволю¬

ционный кризис может возникнуть в ходе начавшейся, но еще

не победившей революции, то это вполне возможно, но только

не в тех случаях, когда речь идет о фашизме. Напомним, что.

ни в Италии, ни в Германии в период прихода фашистов к

власти революционной ситуации не было. Как отмечает Б. Р.

Лопухов, «в целом рабочее движение в Италии в 1921 г. шло

на спад».17 «Ошибка коммунистов в ряде стран, и в частности в

Германии, — подчеркивал Г. Димитров на VII конгрессе Ко¬

минтерна,— заключается в том, что они не учли происшедших

изменений, а продолжали повторять те лозунги и оставаться

на тех тактических позициях, которые были правильны не¬

сколько лет назад, особенно в момент, когда борьба за про¬

летарскую диктатуру носила актуальный характер (курсив

мой. — И. Б.) и когда под знаменем Веймарской республики,

как это было в 1918—1920 годах, группировалась вся герман¬

ская контрреволюция».1^

Следует также обратить внимание на своеобразие того мо¬

мента, который Левинтов называет «осуществлением переворо¬

та». Дело в том, что достаточно часто, как, например, в Италии

(1922 г.), Испании (1923 г.), в Германии (1933 г.), контррево¬

люционный переворот не носил характера незаконного дейст¬

вия. Так, Лопухов по поводу событий октября 1922 г. в Ита¬

лии пишет, что «приход к власти был осуществлен формально

законным путем, хотя и под давлением силы».19 В Испании

Примо де Ривер 13 сентября 1923 г. захватил власть в Барсе¬

лоне, получив благословение короля Альфонса XIII, который за¬

явил ему в Мадриде: «Дай бог тебе удачи. Вручаю тебе

власть».20

Итак, если попытаться наполнить предложенную Левинто-

вым модель конкретным историческим содержанием, то может

создаться впечатление, что фашизм не является ни реальной,

ни превентивной формой контрреволюции. Следовательно, либо

он приходит к власти, минуя стадию контрреволюционного

кризиса, либо данная модель неверна для такой формы контр¬

16 Гришина Р. П. Вопросы становления военно-фашистской власти

в Болгарии//Советское славяноведение. 1972. № 1. С. 64.

17 Лопухов Б. Р. Фашизм и рабочее движение в Италии (1919—

1929 гг.). М., 1968. С. 139.

18 Димитров Г. Избр. произв. Т. 1. С. 468.

19 История фашизма в Западной Европе /Отв. ред. Г. С. Филатов.

М., 1978. С. 65.

20 Цит. по: Прицкер Д. П. Испания//Новейшая история зарубеж¬

ных стран: В 2 т. Т. 1 / Ред. кол. С. М. Стецкевич и др. М., 1967. С. 160.

14

революции, как фашизм. На наш взгляд, следует придержи¬

ваться последнего предположения. Обязательно проходя стадию

контрреволюционного кризиса в процессе перехода из движе¬

ния в режим, фашизм успешно минует ее в том виде, в каком

пытается это представить Левинтов.

Необходимо также отметить, что, используя анализируемую

модель, крайне затруднительно вести аргументированную кри¬

тику отдельных буржуазных концепций и теорий фашизма. Это

относится, в частности, к концепции «двух экстремизмов», по¬

следовательное применение которой приводит многих современ¬

ных буржуазных теоретиков к реакционнейшим политическим

выводам. Например, американский ученый немецкого проис¬

хождения X. фон Мелтитц в своей книге «Эволюция гитлеров¬

ской Германии» делает вывод о прямой причинно-следствен-

ной связи между успехами Коммунистической партии Германии

(КПГ), с одной стороны, и Национал-социалистской рабочей

партии Германии (НСДАП)—с другой, перед приходом на¬

цистов к власти. «Не вызывает сомнения, — пишет он, — что

Москва и германские коммунисты материально способствовали

разрушению Веймарской республики».21 При этом фон Мелтитц

утверждает, что «немецкому народу не остается ничего друго¬

го, кроме выбора между коммунизмом и национал-социализ¬

мом».22

Экстремизм справа как ответ на экстремизм слева — так в

двух словах можно охарактеризовать сущность концепции

«двух экстремизмов».

Ограничение содержания контрреволюционного кризиса

рамками «начавшейся, но еще не победившей революции»,

как это делает Левинтов, мало что объясняет в отношении,

скажем, Германии. Известно, что в Коминтерне в тот период

не существовало официальной точки зрения о том, что в Гер¬

мании началась социалистическая революция. В своих реше¬

ниях XII пленум Исполкома Коминтерна нацеливал лишь на

резкое улучшение работы в массах с целью привлечения их на

свою сторону. «Исходным звеном, за которое компартия долж¬

на ухватиться при решении этой задачи, — указывалось в резо¬

люции пленума, — является борьба за повседневные экономи¬

ческие и политические интересы широких масс, против расту¬

щей нищеты, против бесправия, насилия, террора».23

Все это дает основание подтвердить оценку модели Левин-

това, которую мы дали несколько ранее: ее возможности для

анализа фашизма ограничены несколькими странами. Еще

меньше она пригодна для критики буржуазных концепций фа¬

21 М е І і і і 2 Н. V о п. ТНе Еуоіиііоп оі НШег’з Оеггпапу. Ые\у Уогк,

1973. Р. 408.

22 ІЬісі. Р. 409.

23 Коммунистический Интернационал: Краткий исторический

очерк / Ред. кол. А. И. Соболев и др. М., 1969. С. 345—346.

15

шизма и неофашизма, где ее применение представляется по

меньшей мере недостаточно перспективным.

В последние годы в советской философской литературе был

предпринят ряд попыток системного исследования важнейших

элементов теории контрреволюции. Так, Г. С. Хохлюк в струк¬

туру контрреволюционной ситуации включает следующие основ¬

ные факторы: «1. Уверенность „верхов”, решительное наступ¬

ление контрреволюции. 2. В стране „экономическая депрессия

и политический застой". Медленное „мирное” развитие или

движение вспять. Социальные антагонизмы приглушены и за¬

гнаны вглубь. 3. „Низы” бездействуют, политическая актив¬

ность незначительна. Реакция наступает по всем линиям, ее

.активность по подавлению сил революции достигает апогея».24

Применительно к фашизму, первый фактор, конечно, имеет

место, но с той существенной оговоркой, что это уверенность

лишь той части «верхов», которые решили связать с ним свою

судьбу.

Второй фактор проявляется противоположным образом в

той части, где говорится о приглушенности социальных анта¬

гонизмов. Достаточно назвать систематические погромы в по¬

мещениях демократических организаций рабочих, которые уст¬

раивали фашисты в сотнях городов и поселков Италии осенью

1922 г., реакционный переворот в Пруссии 20 июля 1932 г.

и др.

Что же касается третьего фактора, то его содержание так¬

же не отражает действительного положения дел. В Германии,

к примеру, в течение сентября — декабря 1932 г. произошло

около 1100 забастовок, причем большая их часть окончилась

лобедой или же частичной победой рабочих. В Испании

(1937 г.) низы не бездействовали, а участвовали в гражданской

войне против фашизма.25 Целесообразнее, на наш взгляд, го¬

воря о третьем факторе, фиксировать не абсолютную незначи¬

тельность политической активности «низов», а ее сравнительно

низкий уровень у сил, противостоящих контрреволюционным.

Таким образом, для критики буржуазных концепций фа¬

шизма использовать модель контрреволюционной ситуации,

предложенную Хохлюком, также не представляется возмож¬

ным, ибо в истории не существовало фашистского движения,

которое можно было бы описывать с ее помощью.

Теперь рассмотрим понятие «контрреволюционная ситуация»

в его связи с понятием «контрреволюционный кризис». Под

последним следует понимать целостную совокупность объектив¬

ных и субъективных условий, необходимых для совершения

контрреволюции. Это попытка замены начавших складываться

24 Хохлюк Г. С. Уроки борьбы с контрреволюцией. М., 1981. С. 60—61.

25 Г и н ц б е р г Л. И. На пути в имперскую канцелярию. М., 1972.

С. 328.

16

социалистических отношений на фашистскую или неофашист¬

скую форму правления.

В тех случаях, когда силы контрреволюции выступают как

оппозиционные революционной власти (Венгрия 1919 г., Испа¬

ния 1936 г., Чили 1973 г.), они активно противодействуют госу¬

дарственному управлению, основанному на существующих

принципах, революционные же силы оказываются не в состоя¬

нии стабилизировать политическое положение в стране. В пе¬

риод контрреволюционного кризиса вопрос о власти решается

в открытой политической борьбе с применением военной силы.

В нем следует выделять ряд объективных и субъективных фак¬

торов, порождающих возможность смены социалистического об¬

щественного строя, находящегося на этапе переходного периода,

на фашистскую или неофашистскую форму буржуазного гос¬

подства и определяемых нами как контрреволюционная ситуа¬

ция.

Контрреволюционную ситуацию отличают следующие основ¬

ные признаки:

1. Неспособность утвердившегося или утверждающегося у

власти прогрессивного класса и его союзников осуществлять

свое правление без открытой ожесточенной борьбы с фашист¬

ской и неофашистской формами контрреволюции;

2. Возможность для наиболее реакционной части бывших

эксплуататорских классов утвердиться у власти путем фашист¬

ского или неофашистского переворота;

3. Отсутствие у прогрессивных классов и примыкающих к ним

социальных слоев необходимой высокой степени идейно-полити¬

ческого единства и достаточного опыта для успешной борьбы

с данной формой контрреволюции;

4. Значительное повышение отрицательной политической ак¬

тивности бывших эксплуататорских, а также отсталых слоев

угнетенных классов, привлеченных в ряды врагов революции со¬

циальной демагогией и перспективами материальных подачек ср

стороны контрреволюционной буржуазии.

По преимуществу объективная сторона контрреволюционного

кризиса, фиксируемая категорией контрреволюционной ситуации,

при его вызревании с необходимостью дополняется всевозраста¬

ющей зрелостью субъективного фактора, который в случае пре¬

вращения реальной возможности в действительность фашизма

или неофашизма приобретает решающее значение. В его струк¬

туре следует выделить:

1. Наличие — а) эффективной материальной, политической и

идеологической поддержки со стороны контрреволюционных сил,

в том числе международных; б) способных на контрреволюци¬

онные действия военных формирований; в) ряда подпольных и

полулегальных организаций, имеющих достаточное для соверше¬

ния контрреволюционного переворота число сторонников, т. е.

контрреволюционного авангарда;

2. Способность контрреволюционных сил к активным массо¬

вым действиям по свержению социалистической или народно-

демократической власти;

3. Неспособность всех прогрессивных сил воспрепятствовать

возникновению контрреволюционного кризиса.

В отличие от реакционного контрреволюционный кризис яв¬

ляется общенациональным. Разумеется, фашистская или неофа¬

шистская альтернатива — далеко не единственная его разно¬

видность. Содержание этого кризиса может быть и иным, напри¬

мер буржуазно-консервативным, однако в рамках данной рабо¬

ты мы сосредоточим свое внимание лишь на данной его форме.

Путем разрешения контрреволюционного кризиса фашизм

утверждался у власти в Венгрии (1919 г.), Испании (1939 г.),

Чили (1973 г.).

При этом важно подчеркнуть, что в каждом из перечислен¬

ных случаев большое, если не сказать решающее, значение сы¬

грали внешние составляющие субъективного фактора. Экспорт

контрреволюции для подавления начавшейся революции приме¬

нительно к неофашизму привел к появлению в марксистском

обществознании категории «экспортируемый фашизм», высту¬

пающий «инструментом неоколониализма»26 в борьбе с совре¬

менным этапом антиколониальных революций. Формы такого

экспорта могут быть различны. Это и поддержка расистских

государств в ЮАР, неофашистских партий в Турции, Индии,

Бразилии, Аргентине и других странах со стороны крупнейших

транснациональных корпораций (ИТТ, «АЭГ-Телефункен»,

«Флик», «Кванд» и др.), оказание им помощи правительствами

таких стран, как США, ФРГ, Великобритания, и сотрудничество

между праворадикальными и неофашистскими партиями этих

государств.

В политической жизни той или иной страны реакционные и

контрреволюционные элементы в том или ином крайне правом

движении причудливо переплетаются, однако превращение фа¬

шистской или неофашистской партии в правящую, создание го¬

сударства правоавторитарного или тоталитарного типа возможно

лишь при успешном разрешении (для сил, враждебных социаль¬

ному прогрессу) того или иного вида кризиса. Как отмечалось

на VII конгрессе Коминтерна, наиболее полное представление

о себе дает только «фашизм у власти».27 При этом у современ¬

ных неофашистских движений в с.транах Западной Европы функ¬

ции внутренней реакции выражены гораздо отчетливее, чем

контрреволюционные.

Анализируя современную контрреволюционную политику им¬

периализма, Н. В. Загладин выделил следующие три относи¬

тельно самостоятельных ее типа в зависимости от преследуемой

26 Проблемы мира и социализма. 1973. № 4. С. 31.

27 Димитров Г. Избр. произв. Т. 1. С. 376.

18

цели, объекта воздействия и арены противоборства: предотвра¬

щение революций, их подавление и экспорт контрреволюции.28

Применительно к теме нашего разговора, разрешение реакцион¬

ного кризиса фашистского или неофашистского типа — это свое¬

образная превентивная контрреволюция, предотвращение, есте¬

ственно временное, возможности революционного взрыва. Раз¬

решение же контрреволюционного кризиса (в данном случае в

форме фашистского или неофашистского переворота) есть подав¬

ление революции.

Особо следует сказать об экспорте контрреволюции в форме

фашизма. Как уже отмечалось, он наблюдается преимуществен¬

но на этапе подавления социалистической революции. Однако и

после ее победы экспорт контрреволюции в неофашистской или

близкой к ней форме не исключается империалистической реак¬

цией из арсеналов ее средств борьбы с социализмом.

В настоящее время в странах Восточной Европы и в СССР

все большее распространение получает оценка событий 1956 г.

в Венгрии, 1968 г. в Чехословакии как народных восстаний про¬

тив сложившихся в этих странах национальных моделей адми¬

нистративно-командной системы управления. Бесспорно, такой

подход гораздо точнее и плодотворнее предшествующих оценок.

Тем не менее нельзя сбрасывать со счетов, что праворадикаль¬

ные реваншистские группы как внутри данных государств, так

и за их пределами пытались использовать эти кризисные ситуа¬

ции в своих интересах.

Например, в Венгрии одной из наиболее влиятельных орга¬

низаций венгерской эмиграции, непосредственно осуществлявших

экспорт контрреволюции, был «Союз венгерских братьев по

оружию». «Подавляющее большинство его руководителей и

членов составляли бежавшие на Запад военнослужащие хор-

тистской армии».29 В опубликованном 8 декабря 1956 г. реше¬

нии пленума ВЦК ВСРП отмечалось, что «в подготовке и раз¬

вязывании октябрьских событий основным фактором явилась

хортистско-фашистская и венгерская капиталистическо-помещи¬

чья контрреволюция, значительные силы которой действовали

внутри страны.. .».30

Что касается событий в Чехословакии, то здесь западногер¬

манские реваншисты, входившие в реакционные землячества

судетских и померанских немцев, открыто выражали заинтере¬

сованность в развитии контрреволюционных событий в этой

стране. Так, орган померанского землячества газета «Ди пом-

28 Загладин Н. В. Контрреволюционная политика империализма:

Опыт обобщения // Проблемы мирового революционного процесса; Вып. 3 /

Отв. ред. Н. В. Загладин. М., 1983. С. 118.

29 Холлош Э., Лайта и В. «Холодная война» против Венгрии. 1956.

М., 1985. С. 210.

30 Цнт. по: Шандор Б. и др. История венгерской народной демокра¬

тии. Дёма, 1984. С. 173.

2*

19

перше цайтунг» писала 18 мая 1968 г. в передовой статье «Тре¬

вога за Прагу»: «На этот раз мы не должны упустить шан¬

сов. .. В Златой Праге царит тревога. Тревога Праги должна

стать и нашей тревогой. . .» 31 Практически тождественно содер¬

жанию неонацистской пропаганды и заявление Ивана Свитака

по боннскому телевидению 21 августа того же года: «Стреляй,

ведь дело идет о твоей шее! Не верь идеологии! Мысли, как

европеец! Тащи на виселицу всех, кто сотрудничает с русски¬

ми!».32 Как можно видеть, в этом высказывании присутствуют

и тезис о конце «химеричности идеологии», и тезис о единой

европейской нации, и открытый призыв к террору против ком¬

мунистов, т. е. все то, что входит в арсенал привычных штам¬

пов неофашистской пропаганды.

В период польских событий 1980—1981 гг. основным носи¬

телем неофашистских идей стала «Конфедерация независимой

Польши», созданная при помощи ЦРУ на базе диверсионно¬

террористической организации «Свободная Польша», руководи¬

телем которой являлся бывший агент фашистского гестапо,

немец, родившийся и выросший в Польше, Ж. Ганф. Вождь

«Конфедерации независимой Польши» Л. Мочульский пропо¬

ведовал идеи крайне правого радикализма, воинствующего

великопольского шовинизма, а также модель государственного

устройства периода правоавторитарной диктатуры Ю. Пилсуд-

ского. Политическим манифестом Мочульского являлась неле¬

гальная брошюра «Революция без революции», которая, с од¬

ной стороны, воспроизводила основные программные тезисы

«Свободной Польши», а с другой — исходила из заявлений

Пилсудского о том, что в мае 1926 г. он совершил «нечто вроде

революции без революционных последствий».33

Таким образом, крайне правые движения выступают как

формы превентивной или реальной контрреволюции, а также

экспорта последней при отсутствии объективных и субъектив¬

ных предпосылок для контрреволюционного кризиса с установ¬

лением фашистской диктатуры. Эти важнейшие черты относи¬

тельной общности контрреволюционной направленности фашиз¬

ма и неофашизма накладывают с,вой отпечаток не только на

характер политической линии этих партий и организаций, но и

на специфику их идеологической платформы и социальной

базы.

Одним из основных условий, определяющих характер и спе¬

цифику складывания в современных условиях социальной базы

неофашизма, с одной стороны, и широких демократических сло¬

ев против наступления сил крайней реакции — с другой, явля¬

31 Цит. по: Матоуш М. Фронт без перемирия. М., 1977. С. 166.

3 2 Там же. С. 123.

33 Подробнее см.: Трубников В. Крах «операции Полония». М., 1983.

С. 52—55 и др.; Мнхутина И. В. Майский переворот 1926 г. в Польше//

Советское славяноведение. 1989. № 6; Аргументы и факты. 1985. №31, 32.

20

ется степень вызревания кризисных процессов в той или иной

стране. В тех странах, где нет прямой угрозы господству госу¬

дарственно-монополистической буржуазии, установление социа¬

листического строя не является непосредственной задачей ком¬

мунистического и рабочего движения, фашизм и неофашизм

выступают там в первую очередь как разновидность превентив¬

ной контрреволюции, важнейшей характеристикой которой яв¬

ляется реакционный кризис.

Под реакционным кризисом следует понимать, на наш

взгляд, целостную совокупность объективных и субъективных

условий, необходимых для совершения реакционного переворо¬

та, полной отмены буржуазного парламентаризма и установле¬

ния фашистской или неофашистской диктатуры.

В нем следует выделять ряд факторов, способствующих

возможности замены существующей формы правления на бо¬

лее реакционную, определяемый нами как реакционная ситуа¬

ция. Реакционную ситуацию отличают следующие основные

признаки:

1. Невозможность для наиболее реакционной части эксплуа¬

таторских классов осуществлять свое правление путем ужесто¬

чения существующего в стране политического режима;

2. Возможность для наиболее реакционной части господст¬

вующего класса сохранить власть и влияние путем смены фор¬

мы правления на более реакционную;

3. Относительная разобщенность господствующих классов

перед лицом экономической и политической дестабилизации;

4. Отсутствие у угнетенных классов, а также временно при¬

мыкающих к ним социальных сил достаточного политического

опыта борьбы с данной формой политической реакции;

5. Значительное повышение отрицательной политической ак¬

тивности эксплуататорских классов, а также отсталых слоев

угнетенных классов, привлеченных в стан классовых врагов

социальной демагогией и перспективами материальных подачек

со стороны реакционной буржуазии.

По преимуществу объективная сторона реакционного кризи¬

са, фиксируемая в категории «реакционная ситуация», при вы¬

зревании его с необходимостью дополняется всевозрастающей

зрелостью субъективного фактора, который в случае превраще¬

ния реальной возможности в действительность фашизма, неофа¬

шизма или близких им форм приобретает решающее значение.

В структуре его следует выделить:

1. Наличие — а) эффективной материальной и политической

поддержки, оказываемой наиболее реакционной частью буржуа¬

зии; б) различных форм поддержки со стороны реакционно на¬

строенной части военных; в) достаточно опытной и умеющей

приспосабливаться к конкретной политической обстановке реак¬

ционной партии или ряда партий и организаций, имеющих до¬

статочно широкую социальную базу, прежде всего среди поли¬

21

тически отсталых, обывательски настроенных, колеблющихся

слоев населения;

2. Способность реакционных сил к активным массовым дейст¬

виям, находящимся как в рамках традиционного буржуазного

права, так и за пределами законности;

3. Отсутствие готовности прогрессивных сил к активным дей¬

ствиям, способным нанести решительное поражение реакции.

Вызревание реакционного кризиса во многом зависит от сте- ,

пени благоприятности международной обстановки, способствую¬

щей или же препятствующей вызреванию его составляющих.

Реакционный кризис представляет собой кризис господствующе¬

го класса, прежде всего в отношении существующей буржуаз¬

но-демократической формы правления, хотя и затрагивает все

основные стороны жизни общества. Путем разрешения реакци¬

онного кризиса шло утверждение у власти фашистов в Герма¬

нии и Италии, а также в большинстве других стран Западной

Европы. Такой же путь характерен для установления диктатуры

«черных полковников» в Греции в 1967 г.

Попытки реакционного выхода из кризиса могут быть пред¬

приняты и предпринимаются в ходе современного развития стран

Восточной Европы. Особую опасность сегодня приобретает дея¬

тельность республиканцев ФРГ в ГДР, где первая легальная

организация официально зарегистрирована в январе 1990 г. в

Лейпциге. Повышенная активность этой партии отмечается так¬

же в Дрездене, Берлине и других городах. Однако этот вопрос

должен стать предметом специального рассмотрения.

Многие праворадикальные и неофашистские партии и орга¬

низации, например такие, как Национальные фронты во Фран¬

ции, Великобритании, Итальянское социальное движение — На¬

циональные правые силы (ИСД—НПС), в своих программных

документах заявляют о стремлении утвердиться у власти в ре¬

зультате эволюции традиционных форм буржуазного государ¬

ства без насильственного разрешения в их пользу реакционного

кризиса в стране. Однако заметим, что такая мирная трансфор¬

мация без ликвидации буржуазно-парламентской формы прав¬

ления в дальнейшем отнюдь не исключает различных форм

вооруженного насилия, террора по отношению ко всем оппози¬

ционно настроенным силам.

При отсутствии же предпосылок реакционного кризиса, отно¬

сительно высокой стабильности функционирования буржуазного

государства неофашизму, как правило, не удается получить ши¬

рокой социальной поддержки, если им не предпринимаются по¬

пытки модификации, результатом которой может стать частич¬

ное перерождение неофашистских партий и организаций в пра¬

ворадикальные формирования преимущественно консервативного

толка. Например, по данным социологических исследований, сто¬

ронники радикальных изменений в организации французского

общества в 1986 г. составляли не более 6% населения, т. е. аб¬

22

солютное меньшинство (сторонники реформ — 63—66%, кон¬

серваторы— 24—28%). При этом около 80% взрослого населе¬

ния Франции ощущают себя счастливыми людьми.34

В обстановке относительной стабильности функционирования

буржуазного государства значительно падает число сторонников

атаки справа на его основные институты. Поэтому неофашисты

вынуждены отходить от своих традиционных лозунгов слома

буржуазно-либеральной формы правления.

В таких странах, как Франция, ФРГ, Греция и некоторых

других, партии, достаточно часто называемые в советской науч*

но-популярной литературе, а порой даже и в серьезных иссле¬

дованиях неофашистскими, в действительности не являются та¬

ковыми. По отношению к ним целесообразнее использовать тер¬

мины «полунеофашистские» или «праворадикальные». Порой

.десятилетиями сотрудничая с традиционными буржуазными пар¬

тиями в парламенте, местных органах власти, они утрачивали и

в своих программных документах, и в конкретной политиче¬

ской деятельности то, что у их предшественников выражалось

в формах открытой террористической диктатуры.

§ 2. ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В СКЛАДЫВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ

ОПОРЫ ФАШИЗМА И СОВРЕМЕННОГО РАДИКАЛИЗМА

Проблемы адекватного определения реакционной и контрре¬

волюционной функций западноевропейского радикализма и спе¬

цифики их проявления в современной политической борьбе, а

также взаимосвязь политического экстремизма, консерватизма

и других составляющих неофашистской идеологии и социальной

практики имеют важное значение не только в теоретическом, но

и в практическом плане, в первую очередь при анализе соци¬

альной базы данного явления.

По указанным вопросам идет острая борьба между предста¬

вителями марксистской идеологии и сторонниками различных

немарксистских школ и течений. Сами представители неофашиз¬

ма предпочитают вообще не употреблять термина «неофашизм»,

ограничиваясь, ка^к правило, такими категориями, как «ради¬

кальный правый консерватизм», «правый радикализм», «ради¬

кальный экстремизм» и др.35 В марксистском обществоведении

в целом существуют близкие подходы к определению сущности

фашизма и неофашизма.

34 Еиго-Ваготеїге. 1986. N 25. Р. А19, А38—А39.

35 См. напр.: А 1 т і г а п і е О. С. 1) РаїатепдНі-Сгірзі Р. II тоуітепіо

зосіаіе ііаііапо. Мііапо, 1958; 2) АиіоЬіо^гаПа (іі ип «Гисіїаіоге». Мііапо,

1974; Л е з і Р. Ьа сиііига гіі гіезіга. Мііапо, 1979; НігзсН Ь. йіе АУеІі ипгі

аррагіНеігі. Зіиіідагі, 1975; РІеЬе А. (^иеі сЬе поп Ьа саріїо Сагі Магх.

Мііапо, 1972; Ргеггоііпі О. Іпіетзіа зиііа гіезіга, а сига (1і С. (^иагаг-

іоНо. Нота, 1979; ЗсНбпНиЬег Р. ІсН Ьіп гіаЬеі. МйпсНеп, 1981; ТЬ а гі¬

гів п А. V о п. йіе ІаІзасНІісНе Ьа^е гіег №ііоп. Наппоуег, 1970; № і п-

і е г Р. Р. ІсН £ІаиЬіе ап гііе КРЭ. Маіпг, 1963.

Так, А. А. Галкин и П. Ю. Рахшмир отмечают, что совре¬

менный консервативный экстремизм создает «резервуар крайне

реакционных идей, из которых беспрепятственно черпают фа¬

шистские силы».36 Галкин определяет фашизм как специфиче¬

скую форму консерватизма, от которого он перенял враждебное

отношение к прогрессу, апологетику иерархического принципа

построения общества, проповедь сильной власти, иррационализм,

презрение к трудящимся, ненависть к социальным движениям,

направленным против капиталистических общественных отноше¬

ний. В этой связи он говорит о консерватизме в его неофашист¬

ской и околофашистской форме, т. е. о таком консерватизме, ко¬

торый поддерживают крайне правые организации и группи¬

ровки.37

Была близка к позиции указанных авторов и точка зрения

М. Н. Филатова, согласно мнению которого фашизм — это осо¬

бая крайняя форма проявления консерватизма.38 Однако в по¬

следние годы он изменил ее, придя к выводу о том, что во Фран¬

ции «ныне фашистский „Национальный фронт” в блоке с тра¬

диционно правыми партиями определяет (курсив мой. — И. Б.)

политику государства».39 Сходные, хотя и менее радикальные

оценки, даны им и современному консервативному руководству

Великобритании, применительно к которому Филатов фиксирует

«совпадение действий хозяев Уайтхолла и неофашистов».40 Что

касается ФРГ, то, согласно Филатову, руководство ХСС явля¬

ется фактическим руководителем крайне правых. «Ф. Й. Штра¬

ус... — отмечает он, — вершит большую фашистскую политику

сегодня».41

По нашему мнению, Национальный фронт (НФ) никогда не

находился в блоке с традиционно правыми партиями, а следо¬

вательно, и не определял политики страны. Этот вопрос вставал

несколько раз в ходе предвыборных кампаний, но каждый раз

36 Галкин А. А., Рахшмир П. Ю. Консерватизм в прошлом и на¬

стоящем. М., 1987. С. 175.

37 Г а л к и н А. А. Новая «консервативная волна» как порождение идео¬

логического кризиса капитализма//Вопросы философии. 1977. № 12. С. 80—

92.

38 Филатов М. Н. Новый консерватизм в системе идеологии империа¬

лизма//Эльм Л. «Новый» консерватизм. М., 1980. С. 125 (Послесловие).—

В некоторых работах по неоконсерватизму его связь с современными крайне

правыми не исследуется глубоко. Так, например, А. С. Панарин в моногра¬

фии по проблемам французского неоконсерватизма отмечает всего лишь, что

ряд популистских лозунгов типа «возвращение государственной собственности

народу», «акционеры вместо функционеров» фигурируют в широком полити¬

ческом спектре: от «центриста» Валери Ж. д’Эстэна до лидера ультраправых

националистов Ж. М. Ле Пена (см.: Панарин А. С. Стиль «ретро» в

идеологии и политике: (Критические очерки французского консерватизма).

М,. 1989. С. 152).

39 Филатов М. Н. Неофашистская идеология и молодежь. Алма-Ата*

1987. С. 174.

40 Там же. С. 184.

41 Там же. С. 163.

24

представители правых партий, хотя лидеры НФ и высказыва¬

лись за возможность такого союза, отклоняли их предложе¬

ния.42 Таким образом, ни о совпадении политики крайне правых

и неоконсервативных сил как о существенной закономерности:

внутренней жизни Великобритании, ни о проведении политики

неофашистского типа в последние годы своей жизни Штраусом

и нынешним руководством ХСС, на наш взгляд, не следует го¬

ворить, не рискуя принести в угоду недостаточно корректной

теоретической схеме конкретные результаты содержательных

научных разработок.

Авторы коллективной монографии «Борьба идей в современ¬

ном мире» указывают на своеобразное рассасывание традицион¬

ного консерватизма, включая неоконсерватизм и неофашизм в

праворадикальные идейно-политические течения, в отличие от

редуцированного консерватизма, входящего, по их мнению, в

официальную идеологию крупного капитала.43

Историк-марксист из ГДР Л. Эльм считает, что современный

консерватизм должен входить в общее понятие правого экстре¬

мизма.44

В ряде отношений близка к марксистским позиция примы¬

кавшего долгое время к «новым левым» западногерманского

историка Р. Опитца. По его мнению, неофашизм, практически

отождествляемый им с понятием «новые правые», отличается

от традиционного фашизма лишь хронологически. «Речь идет, —

пишет он, — не о чем ином, кроме как о фашизме, существую¬

щем с конца второй мировой войны и после нее».45

Одна из наиболее интересных, на наш взгляд, точек зрения,

в последние годы была предложена П. Ю. Рахшмиром.46 Спра¬

ведливо отмечая, что «до сих пор политический спектр буржуаз¬

ного общества, несмотря на обилие работ по собственно поли¬

тической истории, изучен крайне недостаточно»,47 он вводит

термин «экстремистский консерватизм» как наиболее точно вы¬

ражающий «своеобразный вариант консерватизма, который воз¬

никает еще в начале столетия на стыке консервативного и пра¬

ворадикального деления политического спектра».48 По его мне-

42 Подробнее см., напр.: Р геа г з Л. ТНе ^988 РгеисЬ Ргезігіепііаі Еіесііоп

//Ооуегптепі апсі Оррозіііоп. 1988. Уоі. 23, N 3; Е а і и е 1 1 К. Ріиз ^а

сЬап§е? ТЬе РгепсН Ргезісіепііаі апсі №Ііопа1 АззетЬІу Еіесііопз, Аргії—Липе-

1988 /У ТЬе Роїііісаі Оиогіегіу. 1988. Уоі. 59, N 4.

43 Борьба идей в современном мире: В 3 т. / Под ред. Ф. В. Кон¬

стантинова. Т. 2. М., 1976. С. 81.

44 Эльм Л. «Новый» консерватизм. С. 63—64.

45 Опитц Р. Фашизм и неофашизм. М., 1988. С. 200. — На излишнюю

прямолинейность этой схемы, на наш взгляд, вполне обоснованно указывает

М. Б. Карчагина (См.: Там же. С. 14 (Предисловие)).

46 Рахшмир П. Ю. Консерватизм в современном мире // Всеобщая

история: Дискуссии, новые подходы; Вып. 1 /Отв. ред. А. О. Чубарьян,

В. В. Согрин. М., 1988. С. 205.

47 Там же.

48 Там же.

25-

нию, данный термин точнее, чем принятые категории «новые

правые» и «радикальный консерватизм», отражает действитель¬

ное положение в этой области политического спектра.49 Соглас¬

но Рахшмиру, «если попытаться очертить политический предел

экстремистского консерватизма, то им окажется авторитаризм,

а правых радикалов влечет за эту черту, к тоталитарным об¬

разцам фашистского типа».50 Представляется, что принятые ра¬

нее термины «новые правые», «радикальный консерватизм», а

также термин «экстремистский консерватизм» имеют свой ана¬

лог в исторической действительности и поэтому их следует ис¬

пользовать для анализа консервативного и крайне правого спек¬

тра современной политической жизни.

По нашему мнению, экстремистский консерватизм концент¬

рирует в себе наиболее радикальные элементы консерватизма;

«новые правые» помимо этого—ряд элементов крайне правой

идеологии; правые радикалы свою активность в конечном счете

направляют на создание парламентским путем правительства

«жесткого курса» без участия других партий; правые экстре¬

мисты допускают определенные насильственные, недемократи¬

ческие акции для достижения своих политических целей; неофа¬

шисты не делают принципиальных различий между парламент¬

скими и насильственными действиями относительно тех или

иных групп населения.

Советский исследователь В. А. Ачкасов, рассматривая иерар¬

хию понятий «консерватизм», «экстремистский консерватизм»,

«фашизм», подчеркивает, что последний есть экстремистский кон¬

серватизм монополистической стадии капитализма. Правильное,

но далеко не полное суждение.51

Исследователи, не придерживающиеся последовательных

марксистских позиций, в своих моделях лишь частично воспро¬

изводят неофашизм. Например, западногерманский ученый

Г. Барч предлагает следующие шесть параметров для определе¬

ния неофашизма: «биогуманизм», «европейская теория познания

логического эмпиризма», «биологический тип человека», «этно-

плюрализм с янсенизмом и евгеникой», «освободительный на¬

ционализм» и «европейский социализм».52 Опитц, критикуя по¬

зиции данного автора, предлагает свою структуру неофашизма,

куда включает «биологическую антропологию», «расистскую эт¬

нографию», «этноплюрализм» и «освободительный национа¬

лизм».53

Однако рассмотренные концепции, как представляется, в

полной мере не могут отразить процессы, характеризующие

49 Там же.

50 Там же. С. 206.

51 Подробнее см.: Ачкасов В. А. Праворадикальные движения в по¬

литической системе современного капитализма: Автореф. канд. дис. Л., 1982.

• С. 9—10.

52 См. по: Опитц Р. Фашизм и неофашизм. С. 251.

53 Там же. С. 252.

26

неофашизм как форму открытой, реальной или превентивной

реакционной и контрреволюционной, террористической диктату¬

ры наиболее шовинистических, империалистических элементов

финансового капитала послевоенного буржуазного общества.

Действительно, если постараться наполнить предложенные

формы конкретным содержанием, то неофашизм при таком

подходе предстанет как форма: 1) буржуазной диктатуры;

2) буржуазной реакции; 3) буржуазной, часто превентивной,

контрреволюции; 4) антикоммунизма; 5) национализма и шо¬

винизма; 6) реваншизма; 7) правого радикализма; 8) правого

экстремизма; 9) консерватизма. Другие две формы крайне пра¬

вого движения будут отличаться отсутствием или слабой выра¬

женностью фактора 6 — реваншизма. При этом для правого

экстремизма будет слабо выражен гли отсутствовать также

фактор 3. Для правого радикализма будут отсутствовать со¬

ставляющие контрреволюционности (фактор 3), сглажены эле¬

менты буржуазной диктатуры (фактор 1), экстремизма (фак¬

тор 8) до уровня, разрешенного в рамках законодательства тех

или иных стран Западной Европы.

Специфическим для западноевропейского неофашизма, в от¬

личие от фашизма классического, является в первую очередь

изменение третьего пункта анализируемой модели — форма сов¬

ременной буржуазной превентивной контрреволюции. Как пра¬

вильно отмечал советский социолог Ю. Левада, «особенностью

фашизма, по сравнению с режимом военной диктатуры, личной

власти, бонапартизма и др., является осуществление насилия

над массами через всеобъемлющую государственно-политиче¬

скую машину, включающую систему массовых организаций в

разветвленный аппарат идеологического воздействия, дополняе¬

мых системой массового террора».54 Современные крайне пра¬

вые отличаются от неофашистов тем, что для проведения с.воих

реакционных идей они пытаются использовать государственно¬

политический аппарат, существование их массовых организа¬

ций и разветвленного аппарата идеологического воздействия

не дополняется, как правило, системой массового террора.

Рассмотрим реальное состояние дел по одному из пунктов

нашей модели: форма современной буржуазной диктатуры.

Неоконсерватизм Западной Европы можно подразделить на

умеренный (Союз за французскую демократию В. Жискар

д’Эстэна), реформистский (течение в ХДС в ФРГ и др.) и

радикализированный, традиционный (тэтчеризм, голлисты

Ж. Ширака, сторонники ХСС Ф. И. Штрауса в ФРГ и др.).55

Неоконсерваторы выступают за последовательные парла¬

ментские реформы. «Я, — отмечал В. Жискар д’Эстэн в своей

54 Левада Ю. Фашизм//Философская энциклопедия: В 5 т. Т. 5

/Под ред. Ф. В. Константинова. М., 1965. С. 304.

55 Галкин А. А.. Р а х ш м и р П. Ю. Консерватизм в прошлом и на¬

стоящем. С. 163—165.

27

книге „Два француза из трех”, — традиционалист-реформа¬

тор».56

Вместе С ТЄМ НеЛЬЗЯ ИСКЛЮЧИТЬ И ТОГО обстоятельства, ЧТО'

«„правый консерватизм”... ощутив ослабление своих пози¬

ций. .. начинает все активнее обращаться к средствам прямого

насилия, эволюционируя по мере этого все дальше вправо. Это

делает особенно важным преодоление иллюзий относительно

степени готовности консервативных сил при любых условиях

придерживаться „правил игры”, принятых в буржуазно-парла¬

ментском обществе».57 При этом следует иметь в виду, что по*

мере отказа от «правил игры» консерватор радикализируется,

все более приближаясь по своей политической позиции к нео¬

фашисту.

Для выяснения вопроса о месте фашистских и неофашист¬

ских движений в общественном развитии важны материалы

международного коммунистического движения, в которых со¬

держатся выводы о влиянии этих движений на современный

мировой процесс.

«Фашизм, — указывал на VII конгрессе Коминтерна Г. Ди¬

митров,—это свирепейшее наступление капитала на трудящие¬

ся массы . . . это злейший враг рабочего класса и всех трудя¬

щихся!»58 Как отмечалось на международном научном симпо¬

зиуме «Сущность неофашизма и некоторые вопросы тактики

коммунистического движения» марксистов в Эссене (ФРГ) в

1973 г., «неофашизм — это фашизм, приспосабливающийся

к условиям современного этапа общего кризиса капитализма,

к новой расстановке сил внутри капиталистического мира и на

международной арене. Это проявление стремлений наиболее

реакционных элементов монополистического капитала задер¬

жать необратимый процесс распада старого строя не только

путем попрания демократических прав и свобод, жестоких по¬

лицейских репрессий и преследований, антирабочего законода¬

тельства, но и путем установления открытой террористической,

контрреволюционной диктатуры».59

Указанные вопросы находятся в центре внимания советских

ученых, занимающихся исследованием проблем фашизма в про¬

шлом и настоящем. Так, авторы коллективной монографии

«История фашизма в Западной Европе» предлагают подразде¬

лить различные варианты фашистских движений на два основ¬

ных типа: «.. .разновидности фашизма, которым в той или иной

степени удалось приобщиться к власти», и «многочисленные'

56 Там же. С. 164.

57 Там же. С. 180.

58 Димитров Г. Избр. произв. Т. 1. С. 380.

59 Современный фашизм: его обличье и борьба с ним / Под ред..

К. И. Зародова. Прага, 1975. С. 24.

28

«фашистские движения, не сумевшие прийти к власти, застряв¬

шие на политической периферии».60

Предлагая такую типологию фашистских движений, они

справедливо указывают, что «полное представление о сущно¬

сти исследуемого феномена может дать лишь государственно

оформившийся фашизм, прошедший весь цикл развития — от

домогающегося власти движения до системы господства».61

Исследователь фашизма Г. И. Датчиков выделяет следую¬

щие четыре этапа эволюции движений фашистского типа:

I. Зарождение фашизма. Движение является разрозненным,

охватывает по преимуществу средние слои городского населе¬

ния, выступает с неоформившимися лозунгами. II. Организо¬

ванный фашизм. Происходит «оформление фашизма в систему

с жесткой дисциплиной, с социально-демагогическими и нацио¬

налистическими лозунгами, террористической тактикой и ярко

выраженной антикоммунистической направленностью». III.

Объединенный фашизм. «Фашистские организации объединяют¬

ся в стройную, единую, централизованную систему. Складыва¬

ется единый союз всех реакционных сил страны». IV. Фашизм

у власти. Это «открытая террористическая диктатура наиболее

реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империали¬

стических элементов финансового капитала, стремящихся же¬

сточайшими средствами задушить революционные силы, ис¬

пользуя с этой целью вовлеченные в фашистское движение

массы трудящихся».62

Концепция Датчикова, на наш взгляд, позволяет наиболее

полно вскрыть этапы эволюции фашистских движений, выявить

действительную «степень зрелости» каждого из них. Необходи¬

мо только добавить еще и V этап — этап дезинтеграции фа¬

шистского движения или режима, характеризующийся посте¬

пенной потерей достигнутого уровня контроля государственно¬

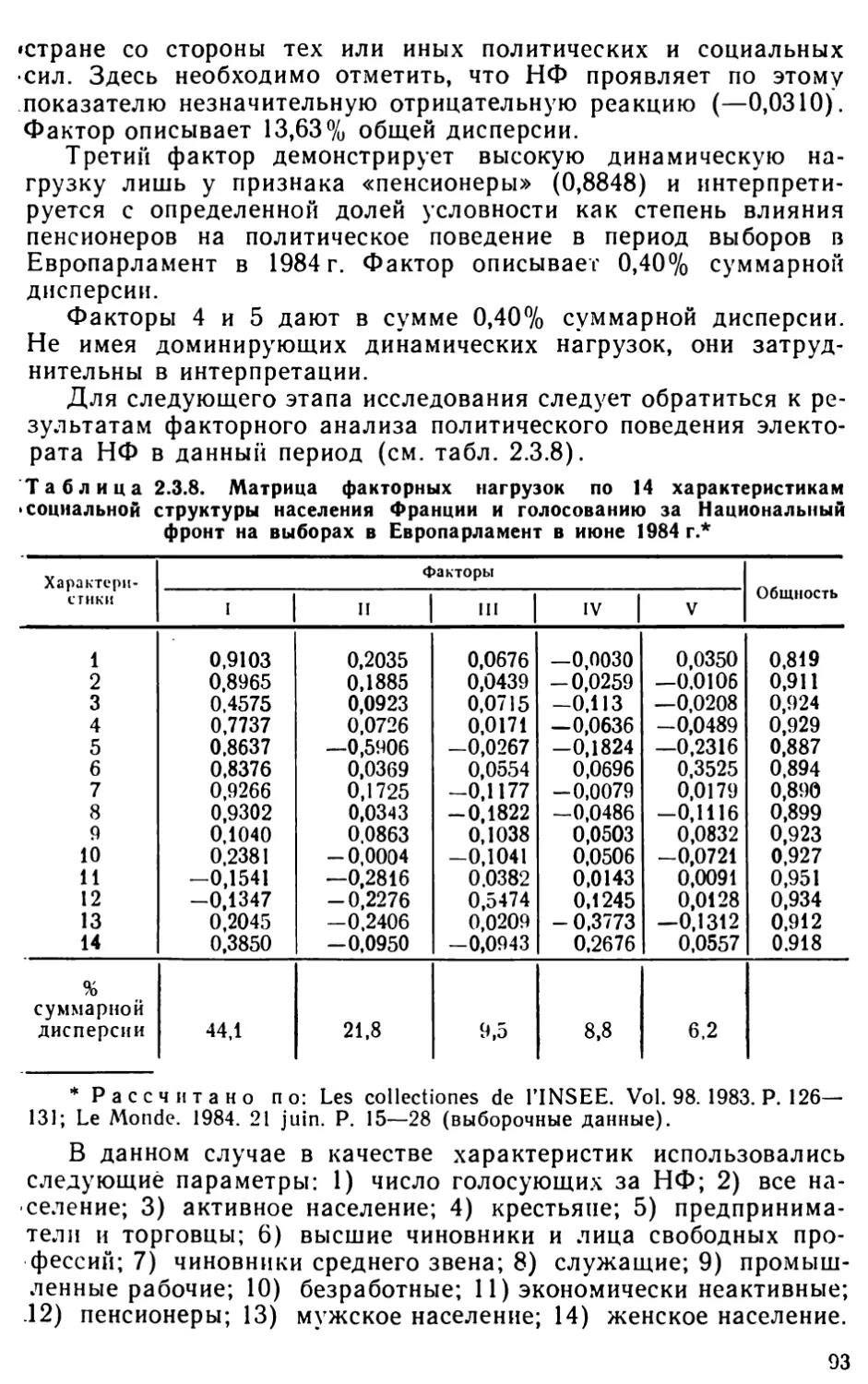

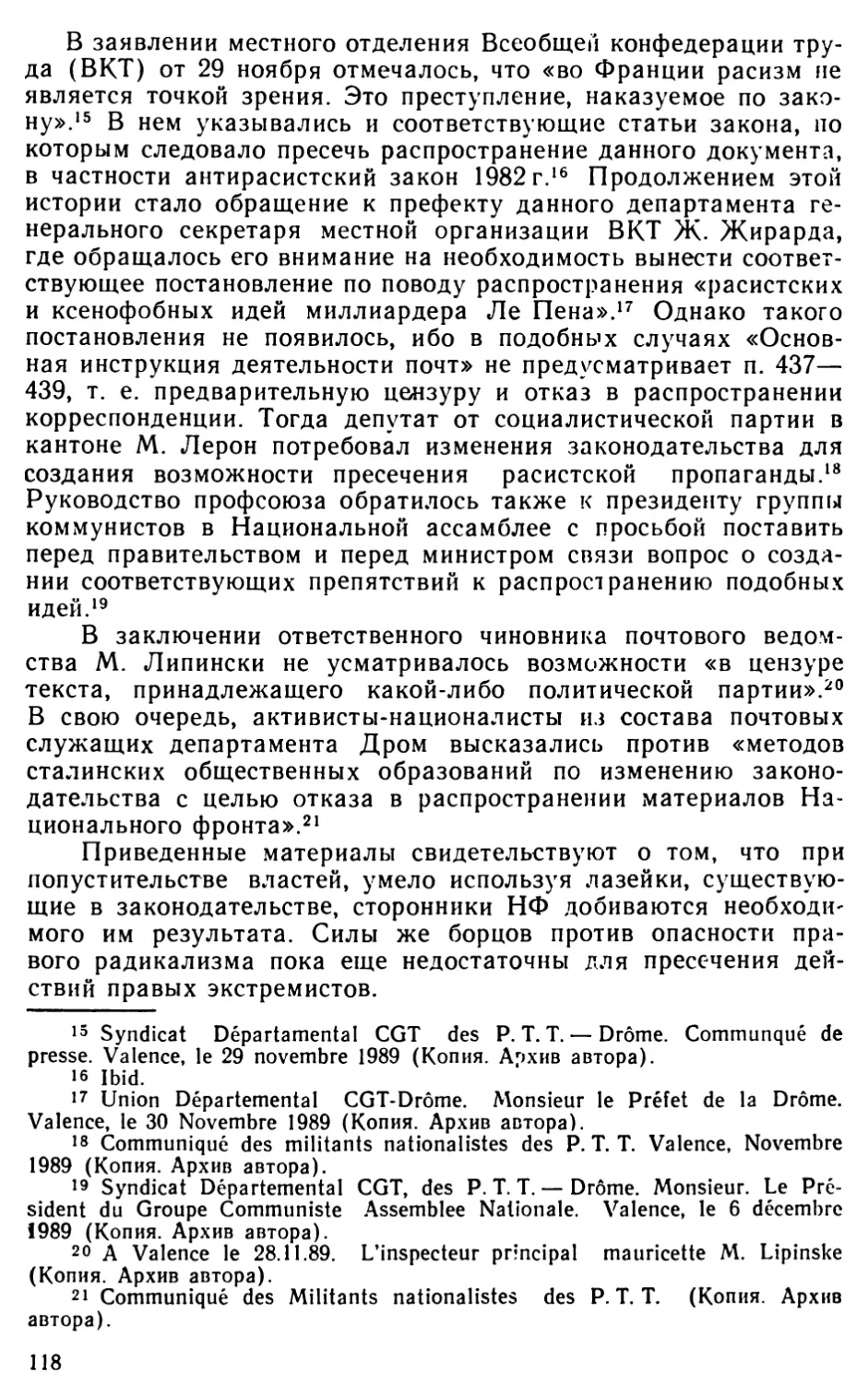

го аппарата, постепенным отходом правоцентристских сил от