Text

МАСТЕРСТВО

ПЕРЕВОДА

СБОРНИК ВОСЬМОЙ

1971

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА

8

М32

Восьмой сборник статей «Мастерство перевода» знакомит с рядом проблем теории и практики художественного перевода.

В 1970 году в Москве состоялось Третье Всесоюзное совещание переводчиков. Вниманию читателей предлагается сделанный на этом совещании доклад Л. С. Соболева «Перевод-залог дружбы литератур». В нем отмечается размах переводческой деятельности в нашей стране и ее значение в укреплении дружбы пародов, в процессе взаимовлияния братских литератур. В ряде статей анализируется состояние переводов с азербайджанского и грузинского языков на русский.

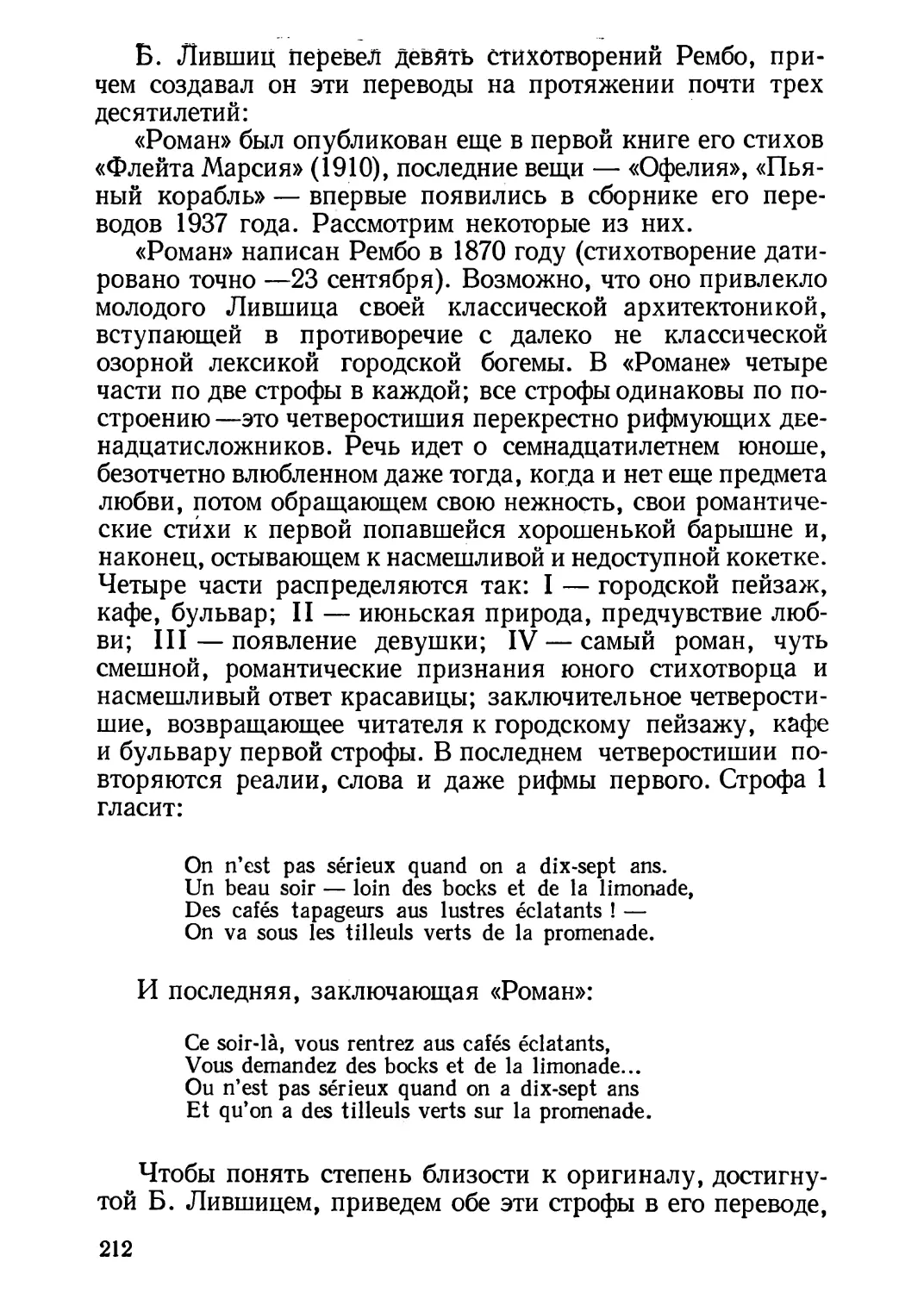

В сборнике представлены творческие портреты мастеров поэтического перевода П. Антокольского и Б. Лившица.

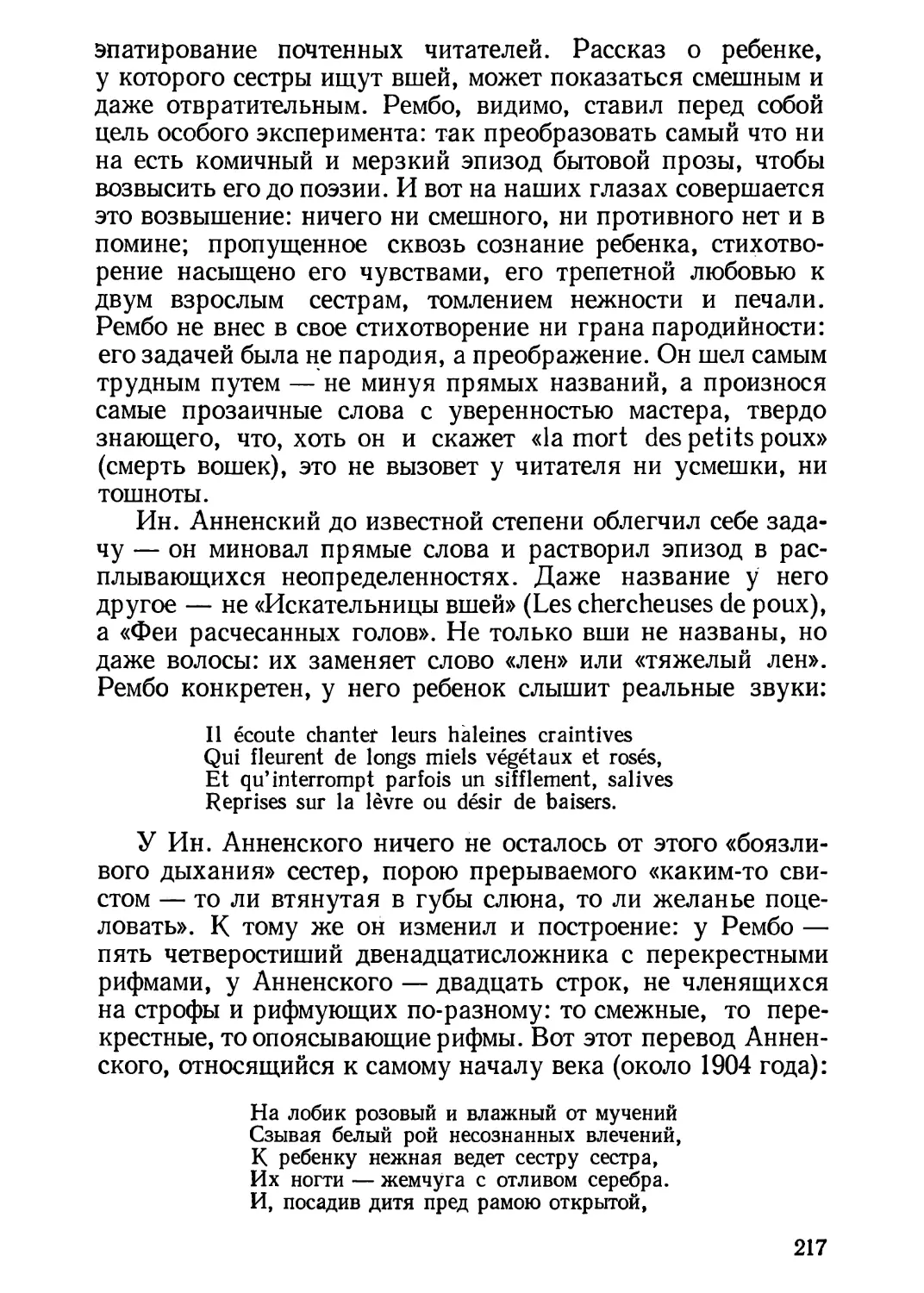

К 150-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского публи куется статья известного армянского переводчика К. Суреняпа Он делится своим опытом перевода романа «Братья Карамазовы».

В книге немало материалов, посвященных проблемам перевода зарубежных литератур. Со статьей «К истории перевода в Монголии» выступает известный монгольский ученый н переводчик Б. Ринчен.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Аг. Гатов, 3. Кульманова, В. Левик, М. Лорие, Л. Озеров, Вл. Россельс (ответственный секретарь), Б. Турганов, О. Холм-ская, Ю. Гавру к, Г. Г ачечиладзе, Г. Кочур, А. Куртна, Л. Мкртчян, Е. Эткинд.

7-2-2

296—71

ТЕОРИЯ

И КРИТИКА

А. Ьеставашвили

ПЕГАС И МЕРАНИ

Есть произведения настолько содержательные и многосторонние, что и полсотни переводов не могут исчерпать их глубину и мастерство.

И. Кашкин,

Размах переводческой деятельности в СССР так велик, что теория и критика перевода едва за нею поспевают. Но все-таки достижения теории явны и несомненны. Библиографический указатель в конце работ, посвященных переводу, растет на глазах и вселяет уверенность, что споры на тему: перевод — искусство или ремесло — остались далеко позади. Перевод обзавелся не только собственной теорией, но даже школами и направлениями, активно спорящими между собой и горячо отстаивающими свои принципы. Одним словом, в теории все обстоит более или менее благополучно. Куда хуже с историей художественного перевода. Голоса о необходимости создания таковой то и дело раздаются, есть даже отдельные попытки (и очень удачные) систематизировать во времени и в самом ходе литературного процесса достижения переводческого искусства (см., например, статьи: Ю. Левина «Русские переводы Шекспира», В. Марковой «О переводе японской лирики» \ книгу Л. Мкртчяна «Армянская поэзия и русские поэты 19—20 вв.». Ереван, изд-во «Айастан», 1968).

Глубокие, содержательные, по-настоящему научные, эти. работы доказывают, сколь необходимо пристальное и последовательное внимание к истории перевода, как важно

1 Сб. «Мастерство перевода». М., «Советский писатель», 1966.,

5

проследить на том или ином этапе развития литературы влияние переводных произведений на оригинальные и наоборот — влияние общелитературной атмосферы на выбор для перевода того или другого иноязычного творения. Совсем недавно очень важной темы коснулся в своей статье В. Огнев, говоря о влиянии переводимой литературы на творчество переводчика: «Мы еще не начали изучения такого небеспричинного вопроса, , как влияние грузинской поэзии на последние стихи Заболоцкого» г.

Совершенно верно — не начали, не начинали ни этого, ни многого другого. И сейчас, мне кажется, наступило время оглянуться на полувековой путь великого содружества литератур народов СССР (и многовековой — дореволюционный) и подвести итоги, оценивая, сопоставляя, делая выводы.

После такого вступления боязно приступать к самому предмету настоящей статьи. Разумеется, она никак не может претендовать на заполнение обширных белых пятен на карте истории художественного перевода, обширных даже на такой небольшой ее части (небольшой только территориально, но очень значительной по удельному весу вклада), как взаимоотношения поэтических переводов с грузинского и русской оригинальной поэзии. Какой простор открывает тема эта перед исследователем, какие великолепные образцы поэтического совпадения перевода и «источника», как одинаково поучительны победы и поражения (в определенный момент казавшиеся победами)!

Не будем, однако, увлекаться заманчивой, но еще очень далекой перспективой и сузим свою задачу до минимума: рассмотрим историю перевода всего лишь одного (правда, гениального) стихотворения и убедимся, на какие серьезные размышления наводит самый беглый обзор и пока еще приблизительная расстановка вех.

Поводом для написания «Мерани», как следует из письма Н. Бараташвили к Гр. Орбелиани от 2 мая 1842 года, послужило событие, глубоко взволновавшее поэта,— пленение Шамилем Ильи Орбелиани1 2 3. Н. Бараташвили по

1 «Литературная газета», 22 октября 1969 года.

2 Илья Зурабович Орбелиани (1814—1853) — млад-

ший брат Григола Орбелиани, школьный друг Н. Бараташвили, активный участник Дагестанской кампании, находился в плену у Шамиля с 20/1II по 28/XI 1842 года.

6

дробно излагает в этом письме обстоятельства, известные ему из официальных источников и со слов очевидцев. Стихотворению предшествует фраза, написанная по-русски: «Вот что поэт думает за Илико». И затем следует полный текст «Мерапи». Далее Бараташвили пишет: «Не знаю, как понравятся тебе эти стихи. Здесь же много слез, искренних и притворных, было пролито при их чтении, разумеется от того, что все это говорит Илья в плену, а не я. Сказать тебе по правде, весть о пленении его очень меня опечалила, так что три дня я был словно в трансе от тысячи разных страшных мыслей и желаний, и если бы кто спросил меня, я и сам не знал, чего хотел. Наконец, на третий день я написал это стихотворение, и оно как будто принесло мне облегчение. Теперь я прикладываю все старания, чтобы как-нибудь переслать его Илико. Знаю: в душе он посмеется, и не может быть, чтоб тем самым немного не утешился...»1 Казалось бы, это письмо — достовернейший авторский комментарий. И тем не менее это не совсем так. Содержание стихотворения не может быть сведено к монологу отважного воина, томящегося в плену.

К «Мерани» поэта привело все развитие его могучего, не лишенного противоречивых сложностей дарования. В новейшем талантливом исследовании Г. Асатиани «Мерани» рассматривается как разрешение этих противоречий, как ответ на вопросы, терзавшие Н. Бараташвили.

Видя в некоторых стихотворениях Н. Бараташвили (например: «Сумерки на Мтацминде», «Могила царя Ираклия») элементы «примирения с действительностью... попытку найти согласие в самой закономерности мира», Г. Асатиани отмечает в «Мерани» торжество действенного, активного мировоззрения. Если в ранних произведениях Н. Бараташвили нетрудно заметить противопоставление веры рассудку, то здесь они объединены, подчинены порыву, борьбе со слепым провидением.

«В «Мерани» деятельность интеллекта приобретает новое качество,— пишет Г. Асатиани.— Это уже не «изверившийся ум», но всемогущий разум, вдохновленный на героический подвиг, на сознательное самопожертвование, окрыленный живой верой, очищенный от пассивного скепти

1 Н и к о л оз Бараташвили. Стихотворения. Поэма. Письма. Тбилиси, «Мерани», 1968, с. 122.

7

цизма... Действенное, активное, оптимистическое мировоззрение «Мерани» определяется не надеждой на достижение идеала, конечной цели. Его движущей силой является сознание того, что человек создан, всем своим существом призван к достижению этой цели, к самоотверженной борьбе во имя достижения этой цели. Это оптимизм трагический» х.

Высокий трагизм «Мерани» нигде не оборачивается безысходностью. Напротив — мысль о грядущих поколениях, забота об их судьбе раскрывает перед автором и его читателями широкие горизонты.

При всем богатстве духовного и философского смысла этого стихотворения значение «Мерани» в грузинской (и не только грузинской) поэзии определяется не одним этим. Н. Бараташвили сумел изыскать единственно нужные и всецело оправданные формальные средства для воплощения своего замысла.

Главная особенность «Мерани» — стремительный ритм, одновременно трагический и торжествующий.

Чередование 14-сложной строки (1—4—7—9-я строфы) и 20-сложной (2—3—5—6—8-я строфы) как бы имитирует прерывистое дыхание. Частое использование в начале фразы восклицательных частиц: «пусть», «да», «да не буду» и т. д. — создает напряжение, нарастающее к центральной строфе и завершающееся повторением в финале стихотворения начальной строфы, читающейся на этот раз совсем по-другому.

Бросается в глаза обилие эпитетов, восходящих к фольклору: враг — заклятый, поле — чистое, ворон — черный, коршуны — крикливые. Неприхотливая простота, народность у Бараташвили сочетаются с утонченной изысканностью, выражающейся в строгом лексическом отборе, сложном синтаксическом построении, использовании несколько архаизированных слов и оборотов. Поэт не жалеет определений для того, чтобы обрисовать бег Мерани: его устремление и «прекрасное», и «самозабвенное», и «безумное».

Бараташвили демонстрирует необычайную выразительность и насыщенность глагола и глагольных форм (глагол

1 Г. А с а т и а и и. Одиссея духа. «Дружба народов», 1968, № 9, с. 233—243.

8

в грузинском языке выполняет большее число функций, нежели в русском).

Очень трудно анализировать оригинальное стихотворение, отсылая читателя к подстрочнику.

Как бы внимательно ни вглядывались мы в подстрочный перевод «Мерани», нужно огромное воображение, чтобы сквозь неуклюжую оболочку разглядеть, увидеть, почувствовать стройную и возвышенную душу стихотворения. И все же мы считаем целесообразным привести здесь подстрочник, хотя при анализе переводов намереваемся сравнивать их не с подстрочником, а с художественными особенностями проглядывающего сквозь него оригинала.

МЕРАНИ

Подстрочный перевод

Мчится, летит, без пути, без дороги мой Мерани, Вслед мне каркает зловещий черный ворон.

Несись вперед, Мерани, твоему бегу нет предела, И ветру отдай мысли мои, мрачно

(черно) волнующиеся!

Рассеки ветер, прорви воды, пронесись над скалами и кручами, Несись вперед, мчись и сократи мне, нетерпеливому, дни странствия! Не укрывайся, мой летящий, ни от зноя, ни от непогоды (ненастья), Не щади (не жалей) за усталость твоего самоотверженного всадника!

Пусть отчизну свою я покину, лишу себя равных (сверстников) и друзей, Пусть не увижу более родных и мою любимую, сладкоречивую — Где ночь настигнет меня, пусть там и рассветет; пусть будет там моя земля родная, Лишь звездам, спутникам моим, поведаю я тайну моего сердца!

Стон сердца, остаток любви,— отдать волнению моря

И твоему прекрасному, самозабвенному, безумному стремлению

(порыву)!

Несись вперед, Мерани, твоему бегу нет предела.

И ветру отдай мои мысли (думы мои), мрачно (черно) волнующиеся!

Пусть я не буду похоронен в отчизне моей, среди могил моих предков; Пусть не оплачет меня возлюбленная сердца, пусть не падут на меня слезы скорбящей!

Черный ворон выроет мне могилу среди лугов, в пустынном (чистом) поле, И вихрь остатки костей моих с ревом и стенаньем засыплет землею.

Взамен слез любимой на мертвеца беспризорного падут небесные росы, Взамен плача родных будут причитать коршуны крикливые!

Несись вперед, лети, Мерани мой, перенеси меня за пределы (за грань) судьбы,

9

Если до сих пор не покорился ей (судьбе) — и впредь не покорится ей твой всадник!

Пусть, отвергнутый ею (судьбою), умру одиноким (бездомным). Не устрашит меня, врага заклятого ее, (разящая) сталь!

Несись вперед, Мерани, твоему бегу нет предела, И ветру отдай мои мысли (думы мои), мрачно (черно) волнующиеся!

Ведь не бесплодно же пройдет (не будет тщетно) это стремление души обреченного!

И путь непроходимый, протоптанный тобою, Мерани мой, все же останется, И после меня собрату моему облегчится трудность пути, И скакун бесстрашно пронесет его перед черной судьбою!

Мчится, летит, без пути, без дороги мой Мерани, Вслед мне каркает зловещий черный ворон. Несись вперед, Мерани, твоему бегу нет предела, И ветру отдай мысли мои (думы мои), мрачно (черно) волнующиеся!

Художественные достоинства «Мерани» в сочетании с философской глубиной обусловили то редкое единодушие, с которым русские и грузинские литературоведы, критики и поэты признали стихотворение вершиной творчества Николоза Бараташвили.

«Если бы Николоз Бараташвили написал только одно стихотворение «Мерани», он все равно заслужил бы право покоиться на Святой горе, обители национальных гениев Грузии. Подобно снежной вершине возвышается этот шедевр романтической поэзии. Далеко виден его грозный и гордый свет». Это высказывание, последнее по времени в ряду аналогичных, принадлежит В. Огневу1 и возвращает нашу память к 1917 году, когда вышла в свет небольшая книжка Ш. Беридзе, посвященная творчеству Бараташвили, под названием «Поэт порыва». Беридзе писал:

«Если бы Ник[олоз] Мел [итонович] Бар[аташви]ли не написал ни одной строчки, кроме этого создания («Мерани».—А. Б.), то все же обессмертил бы свое поэтич[еское] имя. Это произв[едение] — украшение грузинской литературы всего 19-го века, это — жемчужина в поэтической короне виртуоза грузинской речи и мысли»1 2.

Литераторы разных поколений и направлений — Герон-

1 В. О г н е в. «Литературная Грузия», 1968, № 10.

2Ш. Беридзе. Поэт порыва. «Труды общества любителей грузинского искусства и литературы». М., 1917, вып. 3, с. 34.

10

тий Кикодзе, Акакий Гацерелия, Павлэ Ингороква и другие — единодушно признают «Мерани» кульминацией в небольшом (37 стихотворений и 1 поэма), но лирически необычайно насыщенном творческом наследии Бараташвили.

Придерживаясь того же взгляда, Ш. Беридзе большое внимание уделяет анализу различных переводов «Мерани» на русский язык;

«...Ни одного из грузинских поэтов так усердно не переводили на русский и немецкий языки, как кн[язя] Бар[а-ташвики»1. Самыми ранними переводчиками «Мерани» на русский язык были супруги Тхоржевские, в 1889 году издавшие в Тифлисе сборник «Грузинские поэты в образцах».

В этом сборнике был и перевод «Мерани», включенный под названием «Конь (Пегас)». Перевод был осуществлен И. Ф. и А. А. Тхоржевскими (общий псевдоним Иван-да-Марья).

Здесь же отметим, что перевод «Мерани», выполненный Тхоржевскими, был опубликован в газете «Новое обозрение» в 1884 году.

«Конь (Пегас)» Бараташвили — Тхоржевских сегодня занимает достойное место в ценнейшем двухтомнике «Мастера русского стихотворного перевода», изданном в 1968 году.

Безумных сил твоих не пропадет затрата, И не заглохнет путь, протоптанный тобой: Им облегчу я путь грядущий для собрата, Им облегчу борьбу грядущему с судьбой.

Летит мой конь вперед, дорог не разбирая, А черный ворон вслед зловещий крик свой шлет, Лети, мой конь, лети, усталости не зная, И по ветру развей печальной думы гнет!

Почти полвека этот перевод оставался непревзойденным, хотя попытки перевести «Мерани» были весьма многочисленны.

В 1905 году в Тифлисе в издательстве «Кавказоведение» выходит «Баратовский томик»—«Критико-биографический очерк поэта кн. Н. М. Бараташвили и избранные стихотворения с портретом автора» (серия «Жизнь замечательных людей Грузии»). В «Баратовский томик» наряду с выше

1Ш. Беридзе. Поэт порыва, с. 47.

11

упомянутым переводом Тхоржевских включен перевод Т. Бекхановой.

Верю страстно: бесследно она не умрет,

Путь желанный твой топот упрямый пробьет, И тому, кто за мной, тяжкий крест облегчит, Он отважно коня пред судьбою промчит.

Вряд ли стоит останавливаться на недостатках этого перевода, они слишком заметны: «тяжкий крест», «коня пред судьбою промчит» и т. д.

Упоминает Беридзе еще два перевода: «Пегас» Г. Аби-сели, напечатанный в 1916 году в газете «Закавказская речь» № 263, и «Пегас» Н. Реулло, включенный вместе с шестью его переводами в томик «Грузинские поэты», изданный в 1914 году. Вот как выглядит в этих переводах «главная» строфа стихотворения:

Не тщетно же пройдут души моей стремленья.

И путь протоптанный останется тогда:

Идущему вослед доставит облегченье,

И пред конем его — судьба падет тогда.

(Реулло)

Томления души ведь не погибнут даром, И этот путь, мой конь, проложенный тобой, Поможет биться вновь на поединке яром

Собрату моему с губительной судьбой.

(Абисели)

Выгодно отличается от них перевод Валериана Гаприн-дашвили, напечатанный в газете «Закавказская речь» в 1915 году. Позднее этот перевод был включен в сборник: «Ник. Бараташвили. Стихотворения. Переводы и редакция Валериана Гаприндашвили», Тифлис, 1922.

Валериан Гаприндашвили, известный грузинский поэт, свободно владел и русским языком. Об этом свидетельствуют его многочисленные переводы из грузинской поэзии на русский язык (от Бараташвили до Галактиона Табидзе). В названном сборнике Гаприндашвили выступает не только в качестве переводчика и редактора, но и как автор вступительной статьи, блестящей, остроумной, хотя порой спорной и парадоксальной.

«Бараташвили — Гамлет грузинской поэзии»,— провозглашает Гаприндашвили.

«...Его можно назвать первым декадентом нашей поэзии».

12

Эти и подобные декларации станут понятными, если вспомнить, что приблизительно в это же время Гапринда-швили редактировал журнал «Мечтающие газели» — орган «Голубых рогов».

Однако увлечение символизмом не мешает автору предисловия разглядеть в Бараташвили «величайшего лирика».

«Мерани — есть недосягаемый идеал и непреходящая тема грузинской поэзии».

«Сам Бараташвили есть символ и синоним поэзии. Поэты сделают его самого источником своего вдохновения».

Гаприндашвили улавливает влияние «Мерани» в творчестве поэтов-современников, Галактиона Табидзе и других.

Заслуга Гаприндашвили несомненна: твердой рукой он ставит заглавие стихотворения — не абстрактный конь, не заезженный Пегас, а самобытный и в то же время общепонятный Мерани.

Правда, в тексте перевода Мерани ни разу не упоминается, везде конь, скакун.

Летит мой конь вперед неудержимо, смело, За мною ворон злой — его я узнаю.

Лети, скакун, лети, не ведая предела, И думу черную отдай ветрам мою!

Или другая строфа:

И пусть не буду я оплакан девой милой.

И пусть земле родной мой прах не предадут.

Могилу выроет мне ворон чернокрылый И с воем ураган засыплет мой приют х.

Перевод Гаприндашвили знаменует переход от переводческой деятельности, носившей несколько случайный, вернее, неорганизованный характер, целиком зависящий от степени таланта и активности взявшегося за это дело энтузиаста, к работе систематической, последовательной, включающей не одного, а целую группу опытных литераторов.

Но прервем здесь переводную одиссею «Мерани» и сделаем маленькое отступление.

Итак, в 1922 году существовал добротный перевод Гаприндашвили, и это не помешало его другу и соратнику

1 Б. Пастернак в письме Симону Чиковани от 9/IX 1945 года сообщал, что, приступая к переводу стихов Н. Бараташвили, просмотрел все предыдущие и изо всех выделил В. Гаприндашвили. См. статью С. Чиковани «Священные узы братства». «Литературная Грузия», 1968, № 9, с. 93—100.

13

Тициану Табидзе, по словам Н. Заболоцкого — «человеку с непогрешимым вкусом и истинно поэтической душой», написать в 1931 году, что он не встречал «ни одного перевода «Мерани» Н. Бараташвили, в котором полностью сохранился бы блеск оригинала» (см. «Статьи и письма Тициана Табидзе». Тбилиси, «Литература да хеловнеба», 1964, с. 146).

В преддверии Первого съезда писателей по инициативе Горького создаются бригады русских писателей, которые занимаются изучением братских литератур и организацией переводов их лучших произведений на русский язык.

17 ноября 1933 года в Грузию приехала бригада в составе П. Павленко, О. Форш, Н. Тихонова, Б. Пастернака, В. Гольцева и др.

Поездка эта положила начало небывало плодотворному творческому содружеству, обогатившему обе литературы — грузинскую и русскую. Члены бригады проделали колоссальную работу, и результаты незамедлительно сказались.

10 декабря того же года Тициан Табидзе писал Юрию Тынянову:

«С приездом делегации русских писателей наладилось большое дело... Ваше предложение устроить в «Библиотеке поэта» грузинских романтиков у нас считается самым важным событием».

Как видно из письма, русские поэты интересовались не только современной грузинской литературой, но смотрели глубже, хотели овладеть культурой прошлого, донести и ее до русского читателя.

Недавно А. Межиров, отвечая на анкету «Литературной газеты»1, еще раз напомнил о том, как важно обращение к прошлому другого народа:

«Цвет небесный, синий цвет» Н. Бараташвили сделался в России одним из любимейших стихотворений. Таким образом, духовная культура Грузии стала понятней и ближе русскому читателю.

А в мире, пусть на йоту, но поукрепилось единство, поубавилось отчуждения. Тут и смысл глубокий, и значение великое»1 2.

Почти о том же самом — о глубоком смысле и великом значении — говорил Тициан Табидзе в своей речи на Пер

1 См. «Литературную газету» от 20 августа 1969 года.

2 Там же.

14

вом Всесоюзном съезде писателей, подводя итог работы бригады:

«Тут говорили о великолепных переводах Пастернака и Тихонова современных грузинских поэтов. Нужно добавить, что благодаря этим поэтам и работе бригады стало возможным издание на русском языке монументальной антологии грузинской поэзии, начиная с V века и до наших дней, в том числе шедевров народной поэзии, издание в серии «Библиотека поэта» грузинских романтиков... в переводе лучших мастеров русской поэзии».

Грузинские романтики (Ал. Чавчавадзе, Вахтанг и Григол Орбелиани, Николоз Бараташвили) вышли под редакцией Н. Тихонова и Ю. Тынянова. «Мерани» перевел М. Лозинский1. Перевод этот часто называют лучшим. Безусловно, он ближе к оригиналу, чем все остальные, предыдущие и последующие переводы1 2.

Переводы Пастернака из грузинской поэзии увидели свет в 1935 году («Грузинские лирики». М., «Советский писатель», 1935. Худ. оформление Ладо Гудиашвили). В октябре того же года Тициан Табидзе спешит отозваться на выход книги:

«Трудно указать пример более напряженной работы, переходящей в поэтический подвиг, чем переводы Бориса Пастернака из грузинских поэтов.

Тут пошло в дело не только величайшее мастерство непогрешимого мастера Пастернака, но и большая любовь,

1 Мчит, несет меня без пути-следа мой Мерани.

Вслед доносится злое карканье, окрик враний.

Мчись, Мерани мой, несдержим твой скач и упрям.

Размечи мою думу черную всем ветрам.

Это первая и последняя строфы в переводе М. Лозинского.

Перевод центральной строфы:

Нет, не исчезнет душевный трепет того, кто ведал, что обречен, И в диких высях твой след, Мерани, пребудет вечно для всех времен: Твоей дорогой мой брат грядущий проскачет, смелый, быстрей меня, И, поравнявшись с судьбиной черной, смеясь, обгонит ее коня.

2 В докладе 1935 года «Искусство стихотворного перевода» М. Лозинский разграничил два вида перевода — перестраивающий... и воссоздающий, «воспроизводящий со всей возможной точностью и содержание, и форму подлинника... только перевод второго типа и может называться переводом. Его эстетическое и познавательное значение несравнимо с тем, какое может иметь перевод перестраивающий» (см. «Мастера стихотворного перевода», т. 2. Л., «Советский писатель», 1968, с. 425). Перевод «Мерани» сделан им в полном соответствии с этой теоретической установкой.

15

какое-то творческое сорадование, что определило судьбу книги переводов, сделав ее историческим событием во взаимоотношениях русской и грузинской поэзии. Борису Пастернаку удалось нащупать тот мужественный ритм, что составляет природу стиха от Руставели, через Д. Гурами-швили, Н. Бараташвили и других романтиков, до Важа Пшавела и сопутствует новейшей грузинской поэзии. Если исток этой мужественности определяется географией, то Б. Пастернаку особенно творчески близок Кавказ, его «Демон» и «Волны» — суровый монтаж именно этого ритма, что в конечном счете и предрешило в нем интерес к грузинской поэзии, а потом и поэтический поединок.

Говорят, что перевод большого поэта — это борьба библейского Иакова с богом, когда у Иакова ломают ребра; у Пастернака в этом поединке все ребра остались на месте, а может быть, у него еще приросло ребро — особенное, чувствующее дыхание грузинской поэзии»1.

К «дыханию» грузинской поэзии Пастернак действительно прислушивался.

«Взрывы изобразительной стихии в бесподобном, бешеном и вдохновенном «Мерани»,— писал он,— ни с чем не сравнимы. Это «символ веры» большой борющейся личности, убежденной в том, что движение человеческой истории отмечено благородной целью и смыслом»1 2.

Работа Б. Пастернака над переводами грузин давала все основания для такого заявления Тициана Табидзе:

«...Действительно он открывает новую эпоху в переводной поэзии. Несмотря на то, что К. Бальмонт перевел Ш. Руставели и другие крупные поэты в разное время переводили грузинских поэтов,— переводы Бориса Пастернака кладут начало настоящему продвижению грузинской поэзии на всесоюзную арену, заполняя более чем столетний пробел в русской поэзии грузинских переводов»3.

1 Тициан Табидзе. Статьи, очерки, переписка. Тбилиси, «Литература да хеловнеба», 1964, с. 132.

2 Б. Пастернак. Стихи о Грузии. Грузинские поэты. Тбилиси, «Заря Востока», 1958, с. VI.

3 См. статью Т. Табидзе «О книге Б. Пастернака «Грузинские лирики» (1935) в сб. Т. Табидзе. Статьи, очерки, переписка, с. 133.

К работе над переводами из Бараташвили Б. Пастернак приступил позднее (в журналах они появляются в 1945 году) при консультации С. Чиковани, по подстрочникам, выполненным Ф. А. Твадтвадзе,

Точнее не скажешь. Мощным потоком вливается грузинская поэзия в литературу обновляющегося мира.

«Волшебный конь великого поэта донес своего всадника с его чудесным песенным грузом до нашего времени, когда братство народов нашей страны приветствует Николоза Бараташвили как легендарного песенного рыцаря, чьи стихи приобрели магическую свою силу над необъятными просторами социалистической родины»,— сказал Николай Тихонов в своей речи на юбилее Бараташвили.

Русские переводы «Мерани», созданные в разные годы, собраны в книге, выпущенной издательством «Мерани» к юбилею поэта (Тбилиси, 1968).

Составители сборника пишут в предисловии:

«Отличаясь оригинальным, своеобразным поэтическим звучанием, переводы эти, вместе с тем, сродни друг другу верностью самому духу переводимого произведения... Это скорей не состязание поэтов-переводчиков, а свидетельство вечной жизни высокой гуманистической поэзии прошлого и праздник наследников ее традиций — советских поэтов».

Истинный праздник, подтвердим мы, на котором встретились такие мастера русского поэтического слова, как Н. Тихонов, В. Державин, Б. Брик, П. Антокольский, С. Шервинский, К. Липскеров, Ю. Верховский, Вс. Рождественский, М. Лозинский, С. Спасский, Б. Пастернак.

Возникает вопрос: так ли нужен был конкурс на лучший перевод после того, как под каждым стихотворением Бараташвили (а тем более под «Мерани») стоит столь длинный и блистательный список имен поэтов-переводчиков?

Разве не вошли в обиход русской поэзии и не врезались в память каждого любителя поэзии эти строки:

Пусть оторвусь я от семейных уз,

Мне все равно, где ночь в пути нагрянет, Ночная даль моим ночлегом станет. Я к звездам неба в подданство впишусь х.

Сейчас трудно себе представить, что переводы Пастернака приходилось в свое время защищать от ретивых

I В более поздних изданиях Б. Пастернак возвращается к тексту «Мерани» и делает ряд существенных поправок, изменений. В сб. «Гру-

17

критиков — сторонников «точности»1. С трибуны Первого всесоюзного совещания переводчиков, которое состоялось в январе 1936 года, Валериан Гаприндашвили выступил в защиту переводов Б. Пастернака:

«Пастернак пишет не копию, а портрет оригинала. Вы смотрите на двойника и удивляетесь своим чертам. Конечно, вас изменил наряд чужого языка, музыка чужого стиха, но вы благодарны волшебнику, который ввел вас в ином уборе в многолюдный и торжественный мир русской поэзии» (см. об этом подробнее в публикации Г. Бебутова. «Литературная Грузия», 1968, № 8).

Крупный теоретик и практик художественного перевода И. А. Кашкин писал: «Самый лучший перевод...— это исторически ограниченное истолкование подлинника и документ своей эпохи даже в большей степени, чем подлинник»* 1 2. Категоричность настораживает: неужто в самом деле «в большей степени, чем подлинник»? Не преувеличение ли в пылу полемики?

Проверим:

Твои светозарные очи, красавица, Я помню, слезами сияли, Я помню, уста твои, грустью сомкнутые, Печальную тайну скрывали...

Горючие слезы те суетны не были.

Даль неба в очах отражалась...

И мне на лице твоем грустно-торжественном Печаль неземною казалась.

зинские поэты» (Тбилиси, «Заря Востока», 1947) 1-я строфа выглядела так:

Летит Мерани, конь мечты моей.

Нам каркает вдогонку ворон черный.

Вперед, мой конь, рвись мыслию упорной, Вперед, и дней, и жизни не жалей!

В сборнике «Стихи о Грузии. Грузинские поэты» (Тбилиси, «Заря Востока», 1958) та же строфа приобретает окончательный вид: Стрелой несется конь мечты моей, Вдогонку ворон каркает угрюмо.

Вперед, мой конь! Мою печаль и думу Дыханьем ветра встречного обвей!

1 Сам Б. Пастернак предвидел возможные упреки в чрезмерной вольности переводов из Бараташвили. См. письмо к С. Чиковани от 9/IX 1945 г. «Вопросы литературы», 1966, № 1, с. 181—182.

2 И. Кашкин. Для читателя-современника. М., «Советский писатель», 1968, с. 549.

18

О! Понял теперь я причину загадочной, Безмолвной и кроткой печали.

Да! Слезы те были слезами предсмертными, Сиротство мое предвещали!

С тех пор — весь дрожу я, во взорах задумчивых Завидя алмазные слезы:

Роятся, встают в моем сердце измученном Разбитого счастия грезы.

Так перевел Бараташвили один из первых его переводчиков В. Л. Величко1. В «Баратовском томике» (1905) мы встречаем еще два его перевода: «Молитву» и «К чонгури», сделанные в том же романсно-сентиментальном ключе. Нет нужды перечислять «разбитого счастия грезы», «задумчивые взоры» и т. д. Бесспорно, что «светозарные очи» куда больше дитя своего времени, нежели оригинал, потому что оригинал продолжает волновать нас и сегодня, а перевод кажется безнадежно устаревшим. Правда, от перевода Величко до наших дней прошла без малого сотня лет, а от последних переводов — каких-нибудь два-три десятка. Эпоха ли двадцать — тридцать лет? Во-первых, смотря каких лет, дело не только в количестве. И во-вторых, если не эпоха, то этап, и в данном случае весьма значительный.

И в ознаменование 150-летия со дня рождения Николоза Бараташвили Союз писателей СССР, издательства «Художественная литература» (Москва) и «Мерани» (Тбилиси) объявили конкурс на лучший перевод «Мерани». В конкурсе приняло участие около двухсот поэтов.

«К сожалению, даже лучшие из переводов не преодолели сложностей задачи,— сообщалось в бюллетене, изданном специально к вечеру поэзии, на котором были оглашены результаты конкурса.— Среди переводов не оказалось ни одного стихотворения, которое могло бы стать в дальнейшем хрестоматийным воплощением «Мерани» на русском языке».

Ни первая, ни вторая премии присуждены не были. Поощрительных премий удостоились следующие переводы:

1 Сб. «Восточные мотивы». СПб., Изд-во А. Суворина, 1890. О нем К. И. Чуковский писал: «К числу таких реакционных переводчиков принадлежал, например, стихотворец Василий Величко, ура-патриот, шовинист. Было похоже, что он специально заботился, чтобы в его переводах с грузинского не было ни единой грузинской черты». «Высокое искусство». М., «Искусство», 1964, с. 121.

19

под девизом «Сакартвело» — Б. Ахмадулиной, «Черный хрусталь» — В. Липко, «Встречный» — В. Лугового, «Кавказский пленник» — Ю. Ряшенцева, «Поэзия» — Е. Винокурова.

Двухтысячным тиражом издательство «Мерани» выпустило бюллетень с текстами пяти названных переводов.

Прибавим к ним перевод Евг. Евтушенко", опубликованный в те же дни в газете «Заря Востока» (от 11/IX 1968 г., № 213) и прочтенный на вечере поэзии, посвященном Бараташвили в Тбилиси.

Евг. Евтушенко широко воспользовался (чтобы не сказать, злоупотребил) тем правом переводчика, которое И. Кашкин определил как «право прочесть подлинник глазами нашего современника».

О, летящий мой, в самый знойный зной не ищи себе, где прохладненько...

...Все в полет, в порыв, как в крутой обрыв сумасшествия, столь прекрасного...

Пусть в родной земле не покоиться мне

вместе с дедами, вместе с прадедами...

Или четырежды повторенное:

Мой Мерани, лети, ветр, свисти-свисти.

Нет конца ни бегу, ни посвисту.

Ты меня разбей, а печаль развей, словно черную гриву по ветру.

Всякому, знакомому с творчеством Евтушенко, ясно, что выделенные обороты, строки, слова — в целом для него очень характерны. К сожалению, менее характерны они для Николоза Бараташвили.

С первого взгляда кажется, что стихотворение в переводе Евтушенко разрослось до невероятных размеров. Но, перечитав, с удивлением обнаруживаешь, что в нем столько же строф, сколько в оригинале,— девять. Впечатление такое создается оттого, что Евтушенко гиперболизирует каждый образ Бараташвили.

Пространство у него разрастается до размеров космических в первой же строке (кстати, очень звучной и емкой):

Без дорог и троп звездный твой галоп, мой Мерани, Ворон каркать стал, но от нас отстал за горами...

20

Вместо «сладкоречивой возлюбленной» у Евтушенко «ручей речей самых сладостных» (здесь и в других местах заметна аллитерационная изощренность, что выдает руку, опытную в стихотворстве).

Переводу Евтушенко присуща уверенная, победная интонация:

Взвив коня на дыбы, меч разящий судьбы Принимаю с веселой отвагою!

Свойственна ему даже некоторая лихость — особенно в рефрене:

Мой Мерани, лети, ветр, свисти-свисти...

И т. д.

Перевод транспонирует оригинал в другую тональность, ликующую, мажорную. Поэт не в силах скрыть радости, предвкушая победу.

Т а к не мог написать Бараташвили в 1842 году, не мог, потому что только спустя столетие можно с уверенностью говорить:

Но спокоен будь — не бесплоден путь обреченного, но отважного, Путь, что ты пробил, не напрасен был...—

это уже современный поэт обращается непосредственно к своему собрату, творившему в девятнадцатом веке. Перевод Евтушенко — это диалог современности с историей. Отсюда в нем и современные словечки («прохладненько» и т. п.) и кое-какие архаизмы (сирые кости, ветр, младость, слезы праведные).

И все-таки он живет, этот перевод (а может, вольное подражание, или переложение, или вариация?), живет, измененный до неузнаваемости, этот «Мерани-68». Живет, потому что написан с подлинной страстью, с волнением. И узнать его все-таки можно — по отчаянной непримиримости, по гордой отваге, по тяжелой и одновременно звонкой строфе. Резко отличаясь от «источника» по формальным признакам, он близок ему «сорадованием, сопереживанием», и этого не отнять.

А вот еще один «Мерани», совсем не похожий на предыдущего:

21

Не бесплодно стремленье души обреченной и раненой!

Мой собрат небывалый продолжит прыжок мой над пропастью. Неспроста, о Мерани, не зря, не впустую, Мерани мой, Мы полет затевали, гнушаясь расчетом и робостью.

Так перевела Бараташвили Белла Ахмадулина. Это не призыв к дерзанию, не порыв, а скорее лирико-философские раздумья, характерные для оригинального творчества поэтессы. Слишком сильна здесь переводческая индивидуальность, скажете вы? Но «Какое же творчество возможно после утраты индивидуальности? — спрашивал П. Антокольский на Втором съезде писателей.— Зачастую говорят, что переводчик должен всецело подчинить свою личность личности переводимого автора. Это невозможно, и тем более невозможно, чем талантливее переводчик. Долг переводчика проникнуться мироощущением, манерой, стилистическим характером автора и по мере сил передать это мироощущение, манеру и стиль средствами родного языка, оставаясь самим собой»1.

Требование строгое, почти непомерное. В творчестве современных молодых поэтов-переводчиков оно выполняется, как правило, во второй своей части: чем талантливее переводчик, тем чаще он остается самим собой.

Переводя «Мерани», Б. Ахмадулина не сумела (а может, и не стремилась) уйти от себя, так же как не ушла от себя и в переводах С. Чиковани, Г. Табидзе, А. Каландадзе, О. Чиладзе1 2. В том, что перечисленные поэты открывались какой-то новой своей стороной русскому читателю, стороной особенно проникновенной, большая заслуга Беллы Ахмадулиной. И надо сказать, что сильная и самобытная индивидуальность поэтессы не помешала, а, напротив, помогла новому читателю узнать и полюбить поэтов Грузии. Ахмадулина умеет сделать так, чтобы Отар Чиладзе не был похожим по-русски на Симона Чиковани, чтобы не сливались друг с другом стихи, объединенные тем не менее глубоким сходством с нею самой.

Неожиданная перестановка субъекта и объекта, какая-то

1П. Антокольский, М. Ауэзов, М. Рыльский. Художественные переводы литератур народов СССР. В кн.: «Вопросы художественного перевода». М., «Советский писатель», 1955, с. 24.

2 Переводы Б. Ахмадулиной грузинских поэтов см. в «Библиотеке грузинской советской поэзии». Тбилиси, «Литература да хеловнеба», 1967.

22

пронзительность и обнаженность слова присутствуют в ее переводе так же, как и в оригинальных стихотворениях.

Нет предела тебе! Лишь прыжка опрометчивость страстная — Над водою, горою, над бездною бедствия всякого.

Мой летящий, лети, сократи мои муки и странствия, Не жалей, не щади твоего безрассудного всадника!

Контуры стиха в переводе чуть размыты, лишены четкости, определенности:

Все, что в сердце осталось, влеку я во мглу голубую... ...Но и в небе чужбины звезда моей родины светится...

Или возьмем шестую строфу:

...Не сойдутся родные — простить мне грехи и провинности...

Этого нет у Бараташвили — ощущения вины. Это вольность, глубоко связанная с одним из главных мотивов творчества Б. Ахмадулиной — горького недовольства собой, высокой, беспощадной требовательности к себе, к своему духовному миру.

Герой «Мерани» в этом переводе так же незащищен и уязвим, как лирический герой собственных поэм и стихотворений Ахмадулиной, так же высоки его идеалы и стремления. Но трагический героизм Бараташвили оборачивается у Ахмадулиной грустью («муки», «страдания», «Мчись, Мерани, пока не паду я на землю сырую»).

Совокупность поэтических особенностей «Мерани», породивших обширную литературу в грузинской критике, создает особые, подчас непреодолимые трудности для перевода стихотворения на другой язык. Стилистический орнамент не должен заслонять в глазах переводчика философскую глубину и богатство содержания. Мы привыкли повторять, что неизбежные потери следует восполнять средствами, заключенными в возможностях языка, на который переводишь. Но чем и как восполнишь потерю самого главного — идейно-художественного единства и своеобразия подлинника? При современном высоком уровне переводческого мастерства все чаще и чаще встречаемся мы с грамотными, правильными переводами, лишенными живого дыхания, поэтического огня. Перечисляя шедевры переводческого искусства, мы не замечаем, как ссылаемся в основном на работы, выполненные в 30—40-е годы и очень редко — в последнее десятилетие.

23

Наряду с мертворожденными поделками процветают многочисленные попытки подменить собой автора, вместо особенностей его поэтики «показать себя». Создается впечатление, что поэт-переводчик не хочет утруждать себя и старается облегчить свою задачу за счет «опрощения» оригинала. Если перевести это абстрактное рассуждение на конкретную почву и вернуться к материалам конкурса, то следует отметить, что заметным исключением из потока однообразных, пугающе похожих друг на друга и не похожих на Бараташвили переводов является «Мерани» Юрия Ряшенцева. Вслед за автором переводчик чередует 14-слож-ный стих с 18—20-сложным. Интересна попытка внутренней рифмовки в строке в духе перевода М. Лозинского.

Мой безвестный брат, легче во сто крат повторит твой бег, бег опасный...

Ворон чернокрыл, мне могилу рыл, не полям мой тлен, так оврагу...

И т. д.

Но — недостатки суть продолжение достоинств. Формальный изыск привел к многословию, прихотливый ритм потребовал включения «лишних слов», мешающих драматической компактности и цельности всего стихотворения. Обращение Ю. Ряшенцева к грузинской поэзии принесло немало удач, например его переводы из Ираклия Абашидзе. На интересные размышления наводит и подборка его переводов из Николоза Бараташвили \ Здесь пять стихотворений (включая «Мерани»), выполненных в явно полемическом тоне. Какими бы разноречивыми ни были мнения об этих переводах — несомненно одно: Ю. Ряшенцев умеет вдумчиво и серьезно вчитаться в подстрочник (увы! не в подлинник) и отвергает легкий путь к сердцу русского читателя — путь «отсебятины».

Намеренной приземленностью обращает на себя внимание перевод Евг. Винокурова. Нарочитая «разговорность», небрежность разбивают трагическую мелодию, лейтмотив стихотворения.

Прочь, за пределы судьбы, мой Мерани, в опор! Я не сробею, уж коль не сробел до сих nopl

1 «Юность», 1968, № 9.

24

Или еще:

Следом за мной пролетит на коне мой собрат.

И перед ним уж не будет, я знаю, преград.

В последние годы много переводит с грузинского Владимир Луговой, поэтому неудивительно, что имя его оказалось в числе отмеченных участников конкурса. Есть у Лугового переводы, несущие печать свежего дарования (см. переводы последних стихотворений Георгия Леонидзе), но, к сожалению, есть у него и скороспелые опусы. В переводе «Мерани», при всем поэтическом умении, версификационной непринужденности, нет главного — той гармонии оболочки слова с его внутренним наполнением, которая делает «Мерани» явлением исключительным и неповторимым.

Вызывает возражение первая же строфа:

Цели не ведая, не разбирая дорог, мой Мерани, Мчи меня вечно! Да будет твой путь бесконечен и прям! Ворон мне каркает вслед на распутьях светающей рани. Сумрак тревожных раздумий я вручаю ветрам.

Веление «мчать, не ведая цели», несомненно, расходится с философским замыслом Бараташвили. Цель, как известно, была ведома. Цельности восприятия мешают и «распутья светающей рани», отсутствующие в оригинале и ничего не прибавляющие переводу, кроме туманной вычурности.

Перевод Вл. Липко едва ли не первая встреча его с грузинской поэзией. И сразу встреча с гигантом. Переводчик не растерялся, весьма достойно выдержал могучий натиск скакуна Мерани. Но кое-где встречаются огрехи, и досадно, что они особенно заметны в «главной» строфе:

И знай: не жалок, не бесцелен порыв мятежный твой и мой. Исчезну я, но не исчезнет наш путь, протоптанный тобой. Настанет час, другой скиталец проскачет здесь, где мчимся мы. Проскачет радостный, отважный и одолеет силы тьмы.

И наконец, еще один перевод, появившийся в «Литературной газете» (25 марта 1970 года, № 13) спустя два года после конкурса, принадлежащий перу Ярослава Смелякова. Маститый поэт — в данном случае для нас «молодой» переводчик, ибо в его активе переводов с грузинского едва ли не один «Мерани» Бараташвили. Поэтому мы будем такими же беспристрастными и строгими к переводу Я. Смелякова,

25

какими надлежит быть по отношению к молодым. Разделяя мнение автора заметки, предваряющей публикацию этого перевода (Мих. Луконин: «...Я понимаю, почему вдруг Ярослав Смеляков, как бы «ни с того ни с сего», тоже обратился к «Мерани» и перевел сейчас это стихотворение с грузинского на русский, вернее, из грузинской поэзии в русскую»), присмотримся к тексту внимательнее:

Попирая судьбу, на земле не нашел ничего я — Лишь презренье одно к начертаньям пошлейшим ее.

Трудно понять содержание этих двух строк, зато легко уловить склонность переводчика к чрезмерности определений: солнце у него знойное, туча плещущая, всадник вихретворный, шум дикий (в другой строфе он же — злодейский), сталь упоительная и т. д. Сочетание экзотичности с обыденностью (вместо поединка, скажем, жестокая ссора, собрат — удачливый и спорый и т. д.) особенно проявляется в 7-й строфе:

Я умру одиноко, бог весть на каком перевале.

Не страшит меня блеск упоительной вражеской стали.

Назойливое повторение случайных слов обедняет перевод, создает ощущение не полета, а беспомощного топтания на месте:

Мчись, Мерани, вперед, не пугаясь безмолвья и шума... ...Мчи, Мерани, меня, не шарахаясь дикого шума...

Неудачно начало второй строфы:

Разорви этот воздух, разбей(?) эту воду, развей эти горные кручи...

Изобилует перевод Я. Смелякова и просчетами другого рода:

«Вихрю скачки сродни вихретворного всадника думы» — вместо скромной просьбы отдать ветру мрачные думы (у Бараташвили). Или: «Весь остаток любви, все последнее счастье и горе я отдам на скаку возмущенно ревущему морю». К сожалению, список этот можно продолжить. Но самое печальное превращение произошло с той строфой «Мерани», которая несет основную философскую нагрузку стихотворения. Вот как она выглядит в переводе:

Но она не закончилась, эта жестокая ссора, Этот путь смельчаков я своим оставляю друзьям.

26

Я уверен, что вскоре веселый, удачливый, спорый Мой собрат пролетит по впечатанным в небо следам.

Пожалуй, трудно найти более показательный пример того, как неверно найденный интонационно-стилистический ключ приводит к искажению содержания, заложенного в оригинале.

Настала пора подвести итоги.

Если бы две с лишним сотни переводных «Мерани» скакали в хронологической последовательности по одной и той же тропе, может быть, они протоптали бы ее наконец настолько, что очередному переводчику удалось бы создать исчерпывающий образец, то самое «хрестоматийное воплощение», которое надеялось получить жюри конкурса. На деле все обстоит не так. Каждый сам выбирает себе путь и старается пойти нехоженой тропой, и никакого хрестоматийного воплощения быть не может.

Почти сотню лет насчитывает история перевода «Мерани». Сто лет питает его могучая стихия вдохновение самых разных поэтов, и это прекрасно.

Перевод синхронен не только переводимому произведению, он синхронен жизни, действительности. Новое время — новые песни. Переводчики-современники достают с полок тома классиков и обдувают с них пыль. Они разговаривают с ними, как живые с живыми, не манерничая и не сюсюкая. Они делятся с прошлым своими мыслями и надеждами. Это «панибратство», пришедшее на смену когда-то бытовавшему почтительному трепету перед классикой, как перед музейным экспонатом, как всякая реакция, пока что чрезмерно заострено. Также преувеличена вольность после набившего оскомину буквализма. Но, насладившись свободой, глядишь, кто-нибудь и задумается над пресловутой эквилинеарностью, эквиритмичностью, над верностью времени, манере и стилю. Задумается и вернется если не к переводу, то к оригиналу, продолжающему жить, как продолжает жить сегодня «Мерани» Николоза Бараташвили.

М. Новикова

(Симферополь)

КИТС — МАРШАК — ПАСТЕРНАК

(Заметки об индивидуальном переводческом стиле)

Чем стройней, чем глубже становится цельный переводческий метод, тем нагляднее делается многообразие переводческих индивидуальностей, а следовательно — стилей. Мы не спутаем не только, предположим, Блейка и Бернса в единой передаче С. Маршака, но и единого Шекспира, по-разному прочитанного М. Лозинским и Б. Пастернаком. Индивидуальные переводческие стили есть, они ощущаются нами.

Но, к сожалению, чаще ощущаются, нежели анализируются.

Существовала даже некая тенденция изучать художественный перевод «безлично». Иногда как-то «забывалось», что основной вопрос: в какой степени донесен подлинник? — зависит еще и от взглядов самого переводчика, его наибольшего интереса к определенным сторонам оригинала, его переводческих традиций. Достижения переводчиков казались коллективными, всеобщими, а «личными» — только недостатки.

Сейчас об индивидуальных переводческих стилях говорят, размышляют, спорят. Однако неразработанность вопроса дает себя знать. До сих пор трудно ответить: в чем же все-таки (практически!) они выражаются? Как (конкретно!) окрашивают переводимый текст?

Попробуем обратиться к поэзии. И вот почему.

Перевод поэтический предъявляет те же методологиче

28

ские требования, что и прозаический. Но он предоставляет переводчику больше прав, требует активней вмешиваться в текст. А следовательно — наглядней обнаруживает творческие принципы и вкусы переводящего. Именно в поэтическом переводе часто возникает оптимальная ситуация: полноправное существование нескольких переводных вариантов единого оригинала. При этом «вовсе не обязательно, чтобы один какой-нибудь перевод был лучше остальных; некоторые переводы имеют равные права на существование, на любовь читателей»1. Вне индивидуального стиля переводчика (включая сюда свое понимание подлинника) объяснить эти равные права нельзя.

Стихотворения английского поэта-романтика Джона Китса (сонет «Кузнечик и сверчок», ода «Осень») получили у нас широкую читательскую известность в двух переводах: С. Маршака и Б. Пастернака. Оба переводчика — признанные мастера, так что однозначная оценка («лучше» — «хуже», «удачней» — «неудачней») лишается здесь всякого смысла. Интерес переносится на сопоставление двух стилей. И еще одно интересно: сравнить поэтическое лицо Маршака и Пастернака в переводных и в оригинальных стихах. Проследить, какие стилевые черты подлинника совпали с личным стилем переводчика, какие— привнесены «от себя».

Итак, чем и почему отличаются переводческие варианты?

* * *

У сонета «Кузнечик и сверчок» — оригинальная история создания, во многом проясняющая его философский смысл. Китс написал сонет экспромтом, в поэтическом состязании с Ли Хантом. Поверхностный либерал и обаятельный эпикуреец (впоследствии он станет «образумившимся» консерватором), Ли Хант принял предложенную тему как забаву и сочинил очаровательную литературную безделушку. Его кузнечик — «согретых трав зеленый непоседа». Сверчок — «любитель сумерек», «друг камина с тишиной», «домохозяин добрый», оживляющий вечера «затейной беседой». А смысл жизни кузнечика и сверчка в том, чтобы круглый год «петь гимн природы — радость без конца».

1 В. Дмитриев. Переводы «Интернационала» на русский язык. «Тетради переводчика», № 4. М., «Международные отношения», 1967,

29

Китс провозглашает не вечную «радость», а неумирающую «поэзию земли».

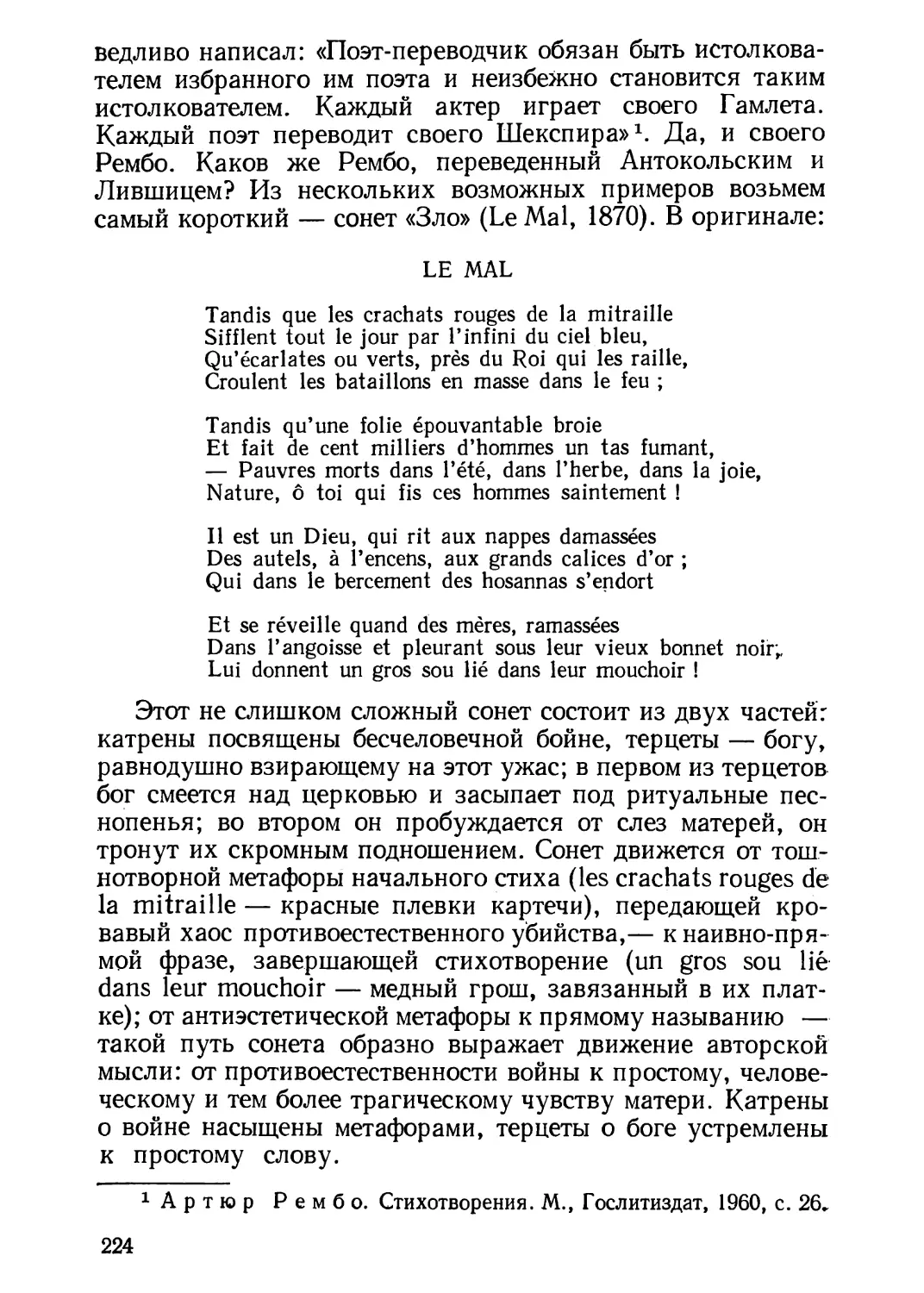

The poetry of earth is never dead: When all the birds are faint with the hot sun, And hide in cooling trees, a voice will run From hedge to hedge about the neW-mown mead; That is the Grasshopper’s — he takes the lead In summer luxury,— he has never done With his delights; for when tired out with fun He rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is ceasing never;

On a lone winter evening, when the frost Has wrought a silence, from the stove there shrills The Cricket’s song, in warmth increasing ever, And seems to one, in drowsiness half lost, The Grasshopper’s among some grassy hills.

«Поэзия земли» не благодушна. Жизнерадостность двух крошечных певцов несет в себе скрытый мотив сопротивления. Недаром запевают они тогда, когда все живое кажется подавленным, умолкшим: когда птицы разомлели от жаркого солнца, когда царит морозное безмолвие. Песня китсовских кузнечика и сверчка — это гимн не благополучной устроенности, а дерзкому, непокорному жизнелюбию.

Китс узнаваем в обоих переводах. И Маршака и Пастернака привлек философский оптимизм сонета, его земная, человеческая направленность, которую они бережно донесли до русского читателя. Сохранено китсовское изобилие материальных образов — зрительных, звуковых. Воссоздана строгая сонетная форма. Единый Китс есть.

Единый,— но не один и тот же.

Маршаковский «Кузнечик и сверчок» торжественней, сдержанней. Вам дается урок мудрости, урок жизневедения. В самом звучании этой речи так и слышится: «прекрасное должно быть величаво».

Вовеки не замрет, не прекратится Поэзия земли. Когда в листве, От зноя ослабев, умолкнут птицы, Мы слышим голос в скошенной траве Кузнечика. Спешит он насладиться Своим участьем в летнем торжестве, То зазвенит, то снова притаится И помолчит минуту или две.

Поэзия земли не знает смерти. Пришла зима, в полях метет метель^

30

Но вы покою мертвому не верьте.

Трещит сверчок, забившись где-то в щель. И в ласковом тепле нагретых печек, Нам кажется, звенит в траве кузнечик.

Пастернаковский вариант значительно более обиходный, непринужденный. С вами ведут доверительный разговор, делятся личными мыслями.

В свой час своя поэзия в природе: Когда в зените день и жар томит Притихших птиц, чей голосок звенит Вдоль изгородей скошенных угодий? Кузнечик — вот виновник тех мелодий, Певун и лодырь, потерявший стыд, Пока и сам, по горло пеньем сыт, Не свалится последним в хороводе.

В свой час во всем поэзия своя:

Зимой, морозной ночью молчаливой Пронзительны за печкой переливы Сверчка во славу теплого жилья. И, словно летом, кажется сквозь дрему, Что слышишь треск кузнечика знакомый.

Можно поштучно подсчитать отклонения от оригинала. Итог любопытен, но малоэффективен. Оказывается, Маршак и Пастернак практически равны по количеству «пропусков» текста. И тот и другой опускают мелкие детали, лежащие на образной периферии сонета. Не этими пропусками объясняется различие стиля1.

Тогда посмотрим, как лексически воссоздают переводчики те образы, которые у обоих совпадают с подлинником (или близки к нему). «When all the birds are faint with the hot sun...» «Разомлевшие птицы» Китса получают разную интерпретацию у Пастернака и у Маршака.

1 Примечательно, что Маршак и Пастернак в своих «пропусках» очень часто совпадают не только количественно, а и текстуально, то есть сокращают те же самые детали оригинала. Вот список таких совпадений: «the birds... hide», «the cooling trees» (у Маршака дано просто «в листве»; Пастернак вообще утрачивает эту подробность), «the Grasshopper... has never done with his delights», «beneath some pleasant weed», «on a lone... evening» (Пастернак оставляет лишь «ночью»; Маршак теряет образ совсем), «the frost has wrought a silence», «the Cricket’s song, in warmth increasing ever», «in drowsiness half lost» (Пастернак сохраняет «сквозь дрему» без «забытья»; Маршак опускает все); «among some grassy hills» (Маршак сберег только «в траве»; у Пастернака деталь отсутствует полностью). Таким образом, переводчики не противостоят друг другу по характеру «пропусков».

31

Когда в листве, От зноя ослабев, умолкнут птицы...

(С. Маршак)

Маршаковские слова для нас уже отступают стилистически в разряд «высоких», книжных. Иначе у Пастернака: «притихшие птицы». Этот синоним чаще встречается в повседневности.

Подобные параллели проходят систематически. О кузнечике:

...Не takes the lead

In summer luxury...

...Спешит он насладиться

Своим участьем в летнем торжестве...

(С. Маршак)

...пока, по горло пеньем сыт, Не свалится последним в хороводе...

(Б. Пастернак)

Маршаковское «летнее торжество» становится у Пастернака «хороводом». Ниже, в зимнем пейзаже (when the frost has wrought a silence), «тишина» снова переводится по-разному. Более общераспространенным словом у Пастернака:

Зимой, морозной ночью* молчаливой...

Возвышенным поэтизмом у Маршака:

Пришла зима, в полях метет метель, Но вы покою мертвому не верьте...

На весь сонет у Маршака одно разговорное выражение: «забившись в щель». Пастернак вводит просторечие щедро: «лодырь», «по горло сыт», «свалится последним», «жилье» и т. д.

Высокая лексика находится у переводчиков в обратной пропорции. Она широко употребляется Маршаком: «вовеки», «замрет», «зной», «умолкнут», «участье в торжестве», «притаится», «мертвый покой»... Подкрепляют эту стилевую атмосферу Маршака синтаксические конструкции типа «спешит насладиться», «не знает смерти».

Прорисовывается первая закономерность. Маршак отдает предпочтение стилистически слегка приподнятому словарю, с высоким процентом книжно-поэтических слов.

32

Пастернак тяготеет к речи подчеркнуто разговорной, пересыпанной словами из разных (иногда противоположных) стилевых слоев.

Обнаруживается еще одна последовательность.

Голос кузнечика бежит «from hedge to hedge about the new-mown mead» — излюбленный Китсом пейзаж Средней Англии, с ее лугами, перегороженными на участки живой изгородью. Пастернак переводит: «вдоль изгородей скошенных угодий», Маршак — «в скошенной траве». Образ сохранен там и тут, но в пастернаковском варианте — подробно, детально; в маршаковском — обобщенно, контурно. «There shrills the Cricket’s song» — «трещит сверчок», Маршак верно воспроизвел звуковой образ. Но Пастернак ловит звучание обостренно: «пронзительны за печкой переливы сверчка».

Вторая переводческая закономерность: при общей тяге к сохранению образного изобилия Китса Маршак чаще сглаживает, обобщает китсовские отчетливые «моментальные снимки»; охотней идет на то, чтобы воссоздать образ в целом, поступившись его детализацией. Пастернак же способен полностью опустить второстепенные (по его мнению) места, но старается сберечь детальность изображения.

В каком соотношении находятся эти переводческие особенности со стилем самого Китса?

Сонет написан очень прозрачным, точным и общеупотребительным языком. Существительные передают материальные предметы (birds, sun, trees, hedge, mead, grasshopper, weed, stove, cricket, hills) либо эмоции и ощущения (luxury, delight, fun, ease, frost, silence, warmth, drowsiness etc.). Столь же двутипны глаголы: конкретных действий (hide, run, shrills) либо душевных состояний и восприятий. Эпитеты, как правило, чувственные или уточняющие: «жаркое солнце» (the hot sun), «освежающие деревья» (cooling trees), «свежескошенный луг» (the new-mown mead), «летнее ликование» (summer luxury), «зимний вечер» (winter evening), «травянистые холмы» (grassy hills). Метафорические эпитеты попадаются реже: «pleasant weed», «lone evening».

Подчеркнутым контрастом к предметному, вещественному миру сонета выступают две величавые сентенции первого катрена и первого терцета:

The poetry of earth is never dead...

The poetry of earth is ceasing never...

2 Мастерство перевода

33

Пастернак уменьшил лексику, связанную с эмоциями. Именно потому его перевод выглядит менее приподнятым, более разговорно-обиходным.

Маршак сохранил по-русски лексическую двуплановость сонета (материальные и эмоциональные образы). Однако маршаковская двуплановость является сокращенным, смягченным вариантом китсовской. Скажем, у Китса кузнечик «takes the lead in summer luxury», «has never done with his delights», отдыхает «tired out with fun». От всего этого Маршак оставляет:

...Спешит он насладиться

Своим участьем в летнем торжестве.

Притом — мы помним — переводчик насытил текст более отвлеченной, книжной лексикой. То есть Маршак стилистически как бы выровнял сонет: смягчил материальность предметных образов — упростил образы эмоциональные.

Подтверждают разный подход к оригиналу и «дописки» обоих переводчиков.

Очень любопытный факт: «допиской» нередко кажутся пастернаковские выражения, имеющие соответствие в подлиннике. Это — следствие стилевой разнородности. Нелегко воспринять переводное «по горло пеньем сыт» как эквивалент оригинального «устав от забав» — «tired out with fun»: слишком сильна у Пастернака просторечная окраска. Не просто соотнести китсовское «привольно отдыхает» — «rests at ease» — с пастернаковским «свалится последним в хороводе». Переключение в иной стилевой регистр создает ощущение «выдуманности» приведенной строки — по сравнению с английским сонетом.

У Маршака в подобных случаях — другой любимый переводческий ход. Кузнечик —

When tired out with fun,

He rests at ease beneath some pleasant weed.

To зазвенит, то снова притаится И помолчит минуту или две.

Тождества, конечно, нет. Но маршаковские строки лишь варьируют, «додумывают» уже существующий у Китса образ. Введена «дописка» очень осторожно. «Притаится» дублирует (а поэтому ослабляет) следующий глагол «помолчит». «Минуту или две» никоим образом не значит 1—2 ре

34

альных минуты. А осторожен Маршак для того, чтобы «дописка» прошла незаметно, чтобы не нарушила образную ткань подлинника.

On a lone winter evening, when the frost Has wrought a silence...

Маршак теряет образ мороза, сковавшего все тишиной, и утрачивает метафорический «одинокий вечер». Взамен снова появляются вариации:

Пришла зима, в полях метет метель.

Но вы покою мертвому не верьте...

«Метет метель» — образность здесь ослаблена. «В полях» — на природе вообще. «Мертвый покой» умеренней, чем «тишина, которую выковал мороз» (притом a silence— тишина почти как нечто материальное). Переводчик опять осторожно подставляет вариации авторского образа, подходит к нему, если можно выразиться, с окраины.

В результате перевод (даже после сличения с оригиналом) звучит хотя и приглушенней, но органично.

По-разному отнеслись переводчики и к интонации воссоздаваемого стихотворения, к его синтаксису.

Ни Пастернак, ни Маршак не воспроизвели их полностью, ибо это попросту невозможно. Синкопированность ритмического рисунка точней передал Пастернак. Более дробный, расчлененный ритмически — его стих и в этом аспекте ближе к разговорному, нежели, скажем, к ораторскому.

Упорядоченные и развернутые периоды Маршака, напротив, усиливают ораторское, приподнятое звучание его сонета.

Тому же способствует и форма обращения. У Пастернака повествователь — единственное лицо: «кажется сквозь дрему, что слышишь...» У Маршака — множественное, собирательное, и столь же суммарное множественное число у адресата: «мы слышим голос», «нам кажется», «вы покою мертвому не верьте». Пастернак передает личный опыт, личные наблюдения и раздумья человека, говорящего непосредственно с вами. Маршак — обобщенные выводы, направленные к многочисленной аудитории.

Китс использует внеличный оборот (seems to one in drowsiness half lost). Однако он не прибегает к риторическим

2’

35

«мы» и «вы». Иначе говоря, автор не столь близкий собеседник, как Пастернак, но и не столь величаво-отодвинутый от слушателя оратор, как Маршак.

В заключение именно теперь, после анализа, становится очевидной глубочайшая логичность, с которой подошли оба переводчика к передаче философского резюме сонета — о бессмертной поэзии земли.

Маршак стилистически ориентировал весь перевод на высокое звучание этих сентенций. Они — его стилевой камертон:

Вовеки не замрет, не прекратится

Поэзия земли...

Поэзия земли не знает смерти...

Пастернак, наоборот, сами философские формулы трактует в более заземленном, конкретном плане. И в таком виде они очень естественно вписываются в опредмеченную интимную атмосферу пастернаковского сонета:

В свой час своя поэзия в природе...

В свой час во всем поэзия своя...

Сопоставление убеждает, что перед нами два перевода «хороших и разных». Разницу определяют словарный диапазон и предпочтительный тип лексики, способы воспроизведения образности, характер переводческих «дописок», тонкости синтаксиса. Порознь они воспринимаются как еле уловимые стилевые оттенки, легчайшая подцветка оригинала; но в сумме — интенсивно окрашивают переводной текст.

Вопрос, чем отличается индивидуальный стиль двух переводчиков, в какой-то мере прояснился. Незатронутым остался пока второй: почему их стили различны? Попытаемся разобраться в нем на материале оды «Осень».

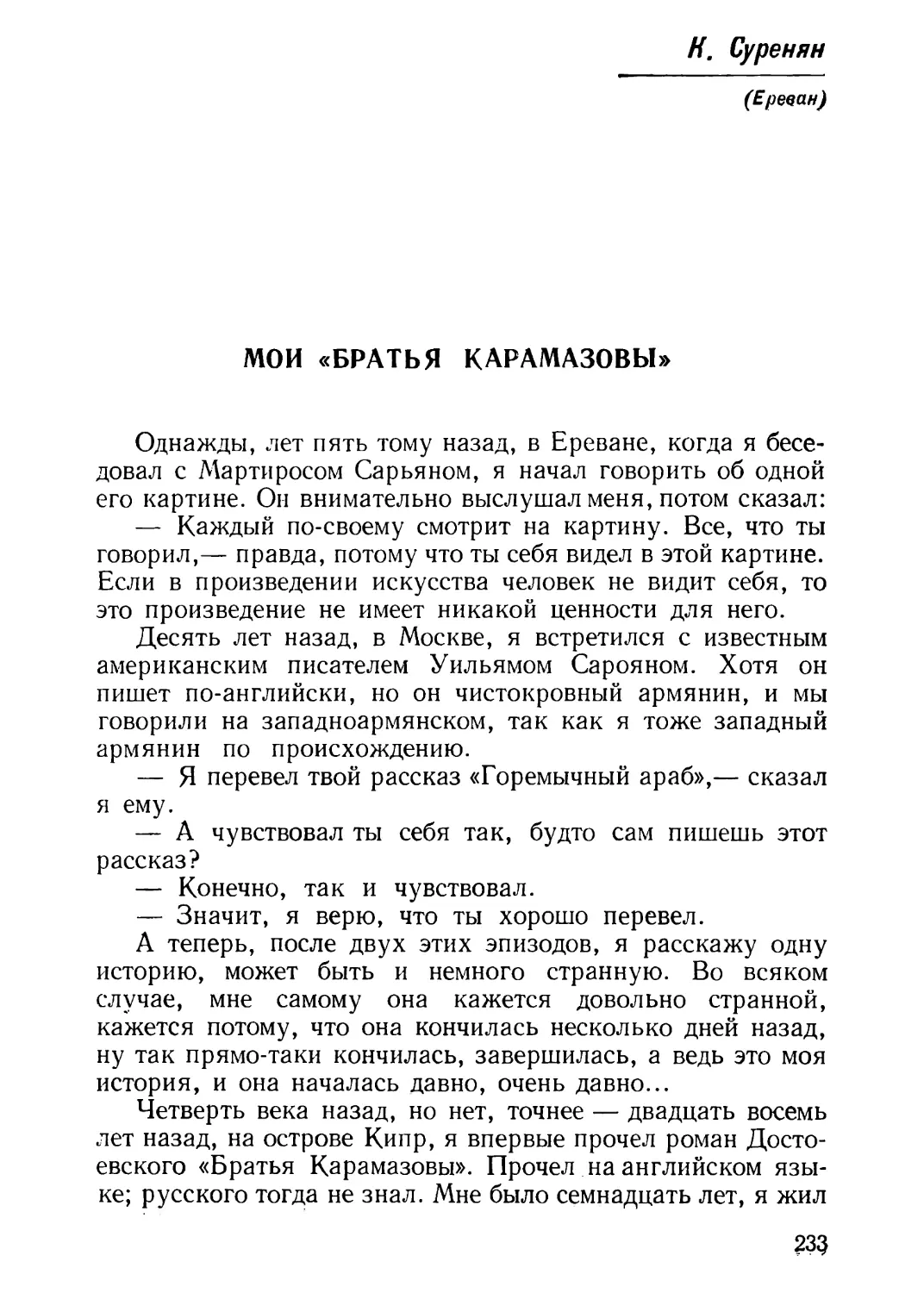

* * *

Начнем с мастерства детали. Ибо, по справедливому суждению Е. Добина, «у истинного художника деталь — не украшение, не инкрустация... Деталь радует... отчетливой печатью индивидуальности писателя...»1.

1 Е. Д о б и н. Герой. Сюжет. Деталь. М.—Л., «Советский писатель», 1962, с. 375,

36

В собственных стихах Пастернака деталь обычно дана крупным планом, нарочито замедленно — чтобы лучше рассмотреть. «Дорогой в четыре оконных квадратика расстелет заря свой худой половик». Или —

Лосиха ест лесной подсед, Хрустя, обгладывает молодь. Задевши за ее хребет, Болтается на ветке желудь.

Или соловьи, которые «заводят глаза с содроганьем».

Приблизительности поэт не любит. Ему мало написать в своих стихах: сидит женщина. Надо схватить ее особенную позу, жест: «ты с ногами сидишь на тахте, под себя их поджав по-турецки», «замечтавшись, ты нижешь на шнур горсть на платье скатившихся бусин». Поэт не просто отметит: поет птица. У него птица щебечет «под сурдинку», да вдобавок «с пробелом в несколько секунд». И не лесные травы вообще, а

Иван-да-Марья, зверобой,

Ромашка, иван-чай, татарник...

В другом стихотворении:

...меж диких бальзаминов, Ромашек и лесных купав...

Так всматривается Пастернак-переводчик и в китсовский осенний пейзаж.

Китс, к моменту создания оды уже смертельно больной, злобно разруганный консервативной критикой, запечатлел в «Осени» не одиночество, не тоскливое предчувствие конца. Лейтмотив оды — чувство приобщенности к жизни, прославление «поры зрелого плодородия». Осень предстает труженицей-крестьянкой, неутомимо украшающей и возделывающей землю. Буквально ошеломляет изобилие точных деталей, буйство красок, звуков — солнечный движущийся мир оды.

Английские стихи дают Пастернаку полное раздолье для детализации. Причем переводчик еще усиливает зримость, «единственность», конкретность деталей Китса. Яблони он помещает не просто у дома (cottage-trees), но «у входа к дому». Они не только согнулись от яблок (как в подлиннике), но и «оперлись на колья» — им прибавлен характерный «жест». У Китса вообще «стерня» (stubble^

37

plains) — у Пастернака «жнивей полукружье». У Китса вообще «среди житницы» (amid the store) — у Пастернака «в воротах риг». Даже когда английский поэт достигает верха конкретности: Осень отдыхает от трудов «на полу амбара» (on a granary floor),—у переводчика найдется множество уточнений:

Забравшись на задворки экономий... Ты, сидя, отдыхаешь на соломе...

И даже если Китс запечатлел свою Осень by a ciderpress — за работой у пресса для сидра (неслыханный реализм и «проза» для литературы того времени),— Пастернак и тут конкретизирует: «тисков подвертываешь гнет».

Зренье в упор, жажда зафиксировать каждый ландшафт, звук, движение как можно четче, индивидуальней — черта дарования Пастернака-лирика. То же проступает в стиле Пастернака-переводчика.

Своим было у Пастернака и отношение к слову. Поэт часто сводил воедино на первый взгляд несочетаемое. Слово обретало особый «пастернаковский» колорит именно по контрасту. Энергия просторечия поддерживала высокое звучание откровений и пророчеств. Лирические пейзажи окрашивались так: ночь идет «без проволочек», дорога змеится «по всем законам перспективы», а под снегом окружающие предметы «отлились в безупречные формы без неровностей и углов». Пастернак отнюдь не иронизирует, когда пишет «лес заволосател» или «лес лопоухий». Для поэта здесь нет ничего уничижительного.

О кузнечике: «лодырь, потерявший стыд»—это не описка китсовского переводчика. В оде «Осень» Пастернаку не кажутся диссонансом все эти «вспучить» тыкву, «напыжить» орехи, «на сквозняке», «во сколько штук гроздей» и как кульминация — о задремавшей Осени:

На полосе храпишь, подобно жнице...

(У Китса просто «крепко спишь».) В поэтическом представлении Пастернака подобные слова сосуществуют на равных правах с возвышенными. Перед нами не осечка, а стилевой принцип.

Как совместим он со стилем подлинника?

Однозначно на этот вопрос не ответить. Ведь дерзость, -энергия пастернаковского словаря и дает стихам полнокров-

38

ность. В переводах Пастернака начисто отсутствует тот слишком дистиллированный язык, который даже в грамотных переводах выдает их «иностранное происхождение». Не случайно недоумевал К. Чуковский, почему в иных переводных романах героини непременно «красивые», будто не бывает «миловидных», «хорошеньких», «пригожих» и т. д. Перевод, сберегающий лишь плоские контуры, лишь понятия, выражаемые оригиналом, но уничтожающий его живую плоть, убивает и эмоциональную заразительность произведения.

Если переводческие работы Пастернака заразительны, если они стали частью нашей отечественной литературы, то в немалой степени благодаря языковой смелости.

Существенно и другое. Н. Любимов приводит фразу, оброненную Пастернаком: «Я в своих переводах читателя с горки на саночках прокатил»,— полностью с нею соглашаясь1. Сам Пастернак понимал свою переводческую задачу как необходимость дать «нечто легкое, свежее и безусловное»1 2. Однако легкость—не значит облегченность. Скользить по пастернаковским строкам, «читать глазами» (как читал в рассеянности юный Онегин) — нельзя. Не получится.

Лексика Пастернака-переводчика непредсказуема: никогда не угадаешь, какой оборот, какой эпитет он сейчас употребит. Стихи не мчатся по накатанным рельсам банальных фразеологизмов. Поэтому читательское внимание все время напряжено.

Китс пишет: Hedge-crickets sing. Глагол нейтрален; первый приходящий на ум эквивалент: кузнечики «звенят», «трещат»... Этих-то самых легкодумных, находящихся под рукой, а потому стертых выражений избегает Пастернак. «Засвиристит кузнечик»,— ставит он, не допуская налета приблизительности. Второй пример: можно усомниться в адекватности энергичного русского эпитета («крупная трель») мягкому подлиннику:

...with treble soft

The red-breast whistles...

1 В предисловии к книге переводов Б. Пастернака «Звездное небо». М., «Прогресс», 1966, с. 6.

2 Письмо Симону Чиковани. «Вопросы литературы», 1966, № 1, с. 182.

39

Но невозможно не запомнить свежей строки:

Ударит крупной трелью реполов...

(Кстати, Пастернак и традиционной «малиновкой» не удовлетворился.)

Предугадать все это (на основе стереотипных, расхожих фраз) никогда бы не удалось. Напряжение не отпускает читателя: едва ли не каждое слово неожиданно «задевает» слух и глаз.

Да, но все-таки...

Все-таки Китс не писал о кузнечике — «лодырь», об Осени — «храпишь». Впрочем, не в том главная сложность. А. Тарковский указывал: «В переводе от подлинника остается процентов семьдесят—восемьдесят в лучшем случае. Двадцать — тридцать процентов принадлежит переводчику»1. Оставим вопрос о «процентах» сохранности — неизбежен сам факт вторжения переводчика в текст оригинала...

Китс не мог так писать — вот камень преткновения.

Стилевые струи, сливавшиеся у Пастернака в пределах одного стихотворения, у английского поэта способны были существовать лишь разграниченно. И у Китса есть «заплечный мешок» — knapsack, но в шуточной «Песенке о самом себе». И Китс не чурается просторечия (даже шотландских диалектизмов), но в стихах, навеянных фольклором Шотландии. Подобно тому как Пушкин пишет озорное «У Таль-яни иль Кальони». Синтез же в масштабах, доступных литературе XX века сплошь и рядом, в начале XIX века еще носил открыто экспериментальный характер, был опытом немногих. «Грудь под поцелуи, как под рукомойник!» — в собственных стихах Б. Пастернака; «рукомойник» образен, но не ироничен нисколько, не вызов стилистическим нормам. А Пушкин (бесстрашный обновитель литературных канонов) еще извиняется за «организм», еще сомневается в судьбе слова vulgar:

Оно у нас покамест ново, И вряд ли быть ему в чести.

Еще открытой дерзостью звучат пушкинские «девчонки» — о светских барышнях.

1 А. Т а р.к о в с к и й.. Искусство перевода. «Литературная газета», 22 ноября 1967 года.

40

Пастернак не нарушил образности воссоздаваемого поэта. Он не исказил и китсовское мироощущение. Образное мышление автора Пастернак не подменил своим собственным. Но в то время как слабые переводчики сковывают стилевой размах подлинника, Пастернак иной раз стилистически гораздо своевольней, чем переводимый поэт.

Тут сила пастернаковского слова, никогда не предназначавшегося для хрестоматийного употребления, всегда личного и живого.

Тут и парадокс, когда Китс для читателя, не владеющего английским, становится современней и моложе (по языку) Пушкина. Китс переводный говорит «карниз», «мыза», «экономии», «сквозняк», «охапка», «загоны», «с чириканьем». У него улей — «клейкие ячейки». А у Пушкина «пчела за данью полевой летит из кельи восковой». Ячейки — и келья. Что самое разительное: «келья»-то как раз буквально и есть в оригинале у Китса (clammy cells). Они с Пушкиным — исторические ровесники.

Культурные традиции, требования эпохи, господствовавшие вкусы, нормы литературных школ, течений — поистине через многослойный фильтр проходило поэтическое слово. Критерий допустимого менялся. Слова выбивались из жаргонных закоулков в большую жизнь и ветшали, теряя былое величие. Слова-иностранцы становились коренными жителями; другие ссылались на окраины языка... -

Единственное действительно безоговорочно свое, чем наделил Пастернак воспроизводимых авторов,— это о т-ношение к слову. У поэтов сохранен разный темперамент, густота образности, духовная атмосфера. Но все они — жители одной й той же языковой эпохи.

Когда из листьев редко где какой, Дрожа, желтеет в веток голизне, А птичий свист везде сменил покой...

Ты — добыча блужданий, Как над глушью болот Долгой ночью, в тумане, Птичьей стаи полет...

Я пойду стезей тернистой ли, случится, Иль дорога будет мшиста и мягка...

И встав, глазами мир окину, Где силам неба все равно, Ты женщина или мужчина, Но тело все просветлено...

41

Шекспир... Шелли... Верлен... Гёте... Все настолько современны в передаче Пастернака, что словно бы слышишь за плечом их дыханье. И как раз потому — все на одинаковом историческом расстоянии (верней, приближении) от нас.

Собственно, речь уже идет о важнейшем моменте — роли мироощущения (не только словоощущения) переводчика. Пластичность, первозданность впечатлений; неприятие всякой приблизительности, всяких «вообще»; чувство лирического прошлого как навечно длящегося настоящего — запечатлелись так или иначе в этих переводах.

Закономерно самое обращение Пастернака-переводчика к философскому пейзажу Китса. Пастернак — тоже философ пейзажа.

Первое, что сквозит в пастернаковском восприятии мира,— это ощущение чуда. Чуда не мистического, уводящего нас в некие внеземные сферы, но, наоборот,— земного, посюстороннего, очеловеченного. «Природа — не храм, а мастерская»? Нет, отвечает поэт, природа потому и храм, что она есть великая мастерская:

Не спи, не спи, работай,

Не прерывай труда, Не спи, борись с дремотой, Как летчик, как звезда...

Слышим ли мы: «звезда» тоже подключена к творческому ТРУДУ? А рядом:

Природа, мир, тайник вселенной, Я службу долгую твою, Объятый дрожью сокровенной, В слезах от счастья отстою.

Все видимое скрывает — и открывает — внутреннюю причастность к важнейшим законам бытия, все символично, все носит «отблеск вечности». Постоянная настройка на подобный подтекст, на второй смысл ощущается и в личной переписке Пастернака. Так он чувствовал повсюду, не только за писательским столом. Вот приезд в Тбилиси: «...ночьюза частою сеткой быстропадающего снега... быстро прошла незнакомая фигура, и все дошло до предела, и от восхищения не стало сил!»1 Даже — или особенно — в боль

1 Письмо к Г. Н. Леонидзе. «Вопросы литературы», 1966, № 1, с. 190.

42

нице, во время тяжелого приступа, запомнилось художнику это таинственное величие бытия:

«Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи и отблеском городского зарева, зарева Москвы, за верхушками деревьев. И этот коридор, и зеленый жар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени нянек, и соседство смерти за окном и за спиной — все это по сосредоточенности своей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением!»1

Вселенная для Пастернака всегда одушевленна. Она вся—громадный процесс, действие. Оттого на равных правах с человеком в его лирике действует и чувствует (не просто присутствует) природа. Морозным дымчатым утром «меня деревья плохо видят на отдаленном берегу». Деревья — меня; не наоборот, как обычно.

Пастернак переносил на русскую почву китсовскую ожившую Осень. Но разве его, пастернаковские, времена года менее «действующие лица»? Хотя бы зима. «На улице, шагах в пяти, стоит, стыдясь, зима у входа и не решается войти». «На жизнь мою с холма сквозь желтый ужас листьев уставилась зима». «Наземь падает навзничь зима». «Она шептала мне: «Спеши!» — губами, белыми от стужи...»

Осень Китса — вся в действии. И Пастернак не жалеет глаголов для описания ее трудов:

Ты вместе с солнцем огибаешь мызу, Иль со снопом одоньев от богатых, Подняв охапку, переходишь брод; Или тисков подвертываешь гнет И смотришь, как из яблок сидр сочится.

Серия глаголов перечисляет хозяйственные заботы Осени: ей надо «одеть» лозу, «опереть на колья» яблоню, «напыжить» орехи, «растить» последние цветы и т. д. Свыше тридцати глаголов в пастернаковской оде (включая деепричастия). От ветра до птиц все в действии, переменах, движении.

Если мы теперь оглянемся на все сказанное выше о стиле Пастернака-поэта, то станут ясней истоки стиля Пастернака-переводчика. Сиюминутный — и проецируемый на

1 Письмо к Н. А. Табидзе. «Вопросы литературы», 1966, № I, с. 194.

43

вечность; пронзительно-красочный — и таинственно одухотворенный; овеянный теплом домашнего быта — и благоговением перед вселенским размахом жизни; напряженный в неотступных раздумьях — и полный душевной раскованности — таким предстает внутренний мир поэта. Внимательно присмотревшись, находишь тот же ракурс в подходе переводчика. Как бы дождем умытая свежесть деталей, придирчивая точность словаря — что это, как не сиюминутность сопереживания с автором? А небоязнь прозаизма рядом с высоким речением, разговорной интонации («твои ничуть не хуже») с патетикой («Пора плодоношенья и дождей!»)?.. Разве не выступает здесь традиционно-пастернаковское сопряжение макро- и микрокосма, когда

за тын перейти Нельзя, не топча мирозданье.

Теснейшее сближение «тына» и «мирозданья» — не является ли художественной почвой, родственной китсовской в этих стихотворениях? Ведь Китс тоже из домашнего, близкого, из «прозы» (пригревшийся в очаге сверчок; крестьянский обиход: веялка, серп, выжималка для яблочного сидра) свободно перешагивает к «мирозданью» — размышлениям о бессмертии труда и поэзии на земле.

Словесное и эмоциональное напряжение, пастернаковское пристрастие к глаголу-действию — они делают прошлое подлинника настоящим, даже китсовской гармонии придают больше волнения.

Вот почему со столь близкого, «личного» расстояния прочел русский поэт английского. И вот почему не мог пастернаковский Китс совпасть с Китсом маршаковским.

л * * *

Входя в поэтический мир Маршака, мы сразу замечаем иную систему временных координат. Взамен двух излюбленных Пастернаком точек отсчета — острого, перенасыщенного мгновения и таинственно соприсутствующей вечности — у Маршака господствует понятие времени. Для первого поэта художник — «вечности заложник у времени в плену»; для второго «время» с «вечностью» соотносится иначе.

44