Text

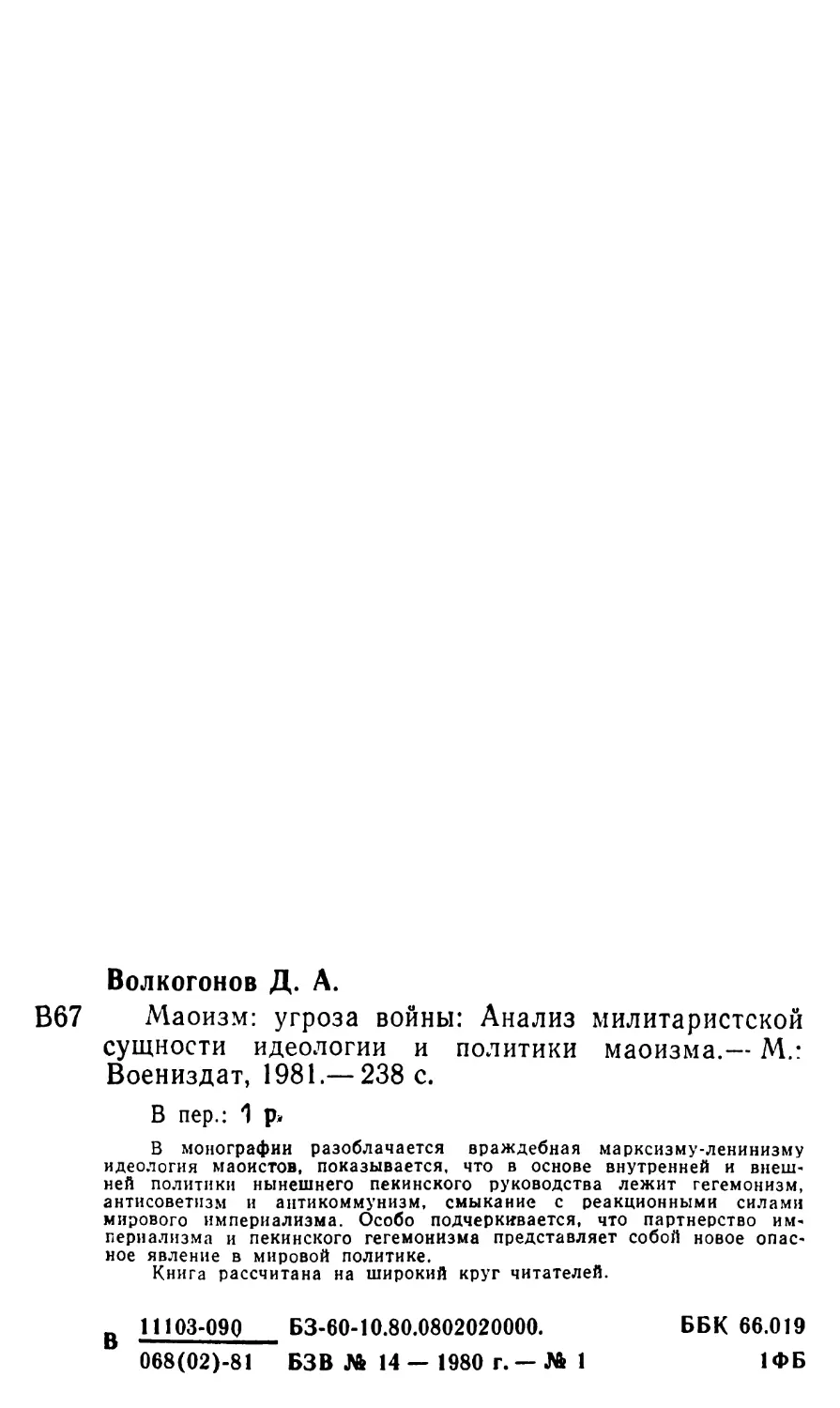

Генерал-лейтенант Д. А. ВОЛКОГОНОВ,

доктор философских наук, профессор

МАОИЗМ:

УГРОЗА ВОЙНЫ

Анализ милитаристской сущности

идеологии и политики маоизма

Ордена Трудового Красного Знамени

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР

MOCKBA-1981

ББК 66.019

В67

11103-090 БЗ-60-10.80.0802020000.

068(02)-81 БЗВ № 14 — 1980 г. — № 1

© Воениздат, 1981

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап исторического развития

характеризуется усилением противоборства сил

социализма, демократии, прогресса и сил реакции. Нарастает

классовая борьба трудящихся против гнета монополий,

против эксплуататорских порядков. Приобретает все

большие масштабы революционно-демократическое,

антиимпериалистическое движение. Все это в целом означает,

подчеркивается в документах партии, развитие

всемирного революционного процесса. Но это развитие

идет не по прямой; на его пути встречается немало

трудностей, помех, прямых препятствий, чинимых мировой

реакцией. Эти препоны выступают в форме ужесточения

классового гнета эксплуататоров, усиления военных

приготовлений, сколачивания милитаристских союзов,

фабрикования гигантского потока лжи и дезинформации о

реальном социализме. Основное противоречие эпохи —

противоречие между социализмом и капитализмом —

проявляет себя во всех сферах общественной жизни,

накладывает решающий отпечаток на все международные

процессы.^

Преодолевая трудности и препоны, чинимые мировой

реакцией, человечество неодолимо шагает по ступеням

общественного прогресса: вперед и выше. И. одна из

особенностей этого движения заключается в том, что

усиливаются связи между странами и народами и их

взаимозависимость. Мир стал слишком «тесен», чтобы можно

было игнорировать дела, политику, намерения того или

иного государства. Социальные, политические,

экономические, культурные связи становятся все более

универсальными и глобальными. Будущее человечества, в

условиях социальных кризисов, нарастания энергетических,

экологических, демографических и иных проблем, во

многом зависит от торжества разума над силами зла,

несправедливости и реакции. Оно зависит от того, как на-

1*

3

роды борются с угрозой новой мировой войны, тень

которой не покидает планету.

Одним из источников этой угрозы ныне стал Китай—

крупнейшее в мире по числепности населения п третье

но размерам территории государство. Естественно, что

никто не может оставаться безучастным к тому, какую

политику проводит эта страна, какие цели она ставит

перед собой в международных отношениях и как их

добивается.

В XX век Китай вступил слаборазвитой,

раздробленной страной, которую грабили собственные эксплуататоры

и международный империализм. И хотя в 1911 году в

Китае произошла буржуазно-демократическая революция,

свергшая власть Цинской династии, она не смогла

вырвать страну из оков феодализма, полуколониальной

зависимости. В этих условиях с большой силой проявили

себя закономерности, присущие отсталым в социальном

отношении государствам. В. И. Ленин, характеризуя

исторические последствия отсталости той или иной страны,

отмечал, что она ведет к «устойчивости самых глубоких

из мелкобуржуазных предрассудков, именно:

предрассудков национального эгоизма, национальной

ограниченности» ]. Пролетариат в Китае только зарождался.

Прогрессивные общественные взгляды были развиты очень слабо.

Решающую роль в государстве стали играть

милитаристские клики. Трудолюбивый китайский народ, творец

и носитель самобытной, неповторимой культуры, жестоко

эксплуатировался. Надежда на лучшую жизнь пришла к

простым людям после победы Великой Октябрьской

социалистической революции в России. В Китае стал

нарастать революционный подъем, усилились

народно-демократические тенденции, выразителем которых стал Сунь

Ятсен. С возникновением Коммунистической партии

Китая (июль 1921 года) борьба народа за революционное

обновление древней страны вступила в новый этап. Но

прошло долгих три десятилетия ожесточенной борьбы с

гоминьдановцами, милитаристскими группировками,

японскими захватчиками, пока она не завершилась

замечательной победой. Разгром советскими войсками Кван-

тунской армии в 1945 г. и освобождение от японских

милитаристов наиболее экономически развитой северо-во-

1 Ленив В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 168.

4

сточной части Китая ускорили победу

народно-демократического строя. И все эти долгие и трудные годы

советские люди, верные принципам пролетарского

интернационализма, оказывали братскую помощь китайскому

народу.

Провозглашение 1 октября 1949 года Китайской

Народной Республики открыло широкие перспективы

революционного созидания для трудящихся многомиллионной

страны. С помощью братских социалистических стран в

Китае были заложены основы социализма, достигнуты

значительные успехи в области социального,

экономического, культурного строительства. Это вынуждены

признавать и сами маоисты. Так, на торжественном

собрании по поводу 30-летия КНР один из высших

политических руководителей Пекина Ли Сяньнянь отметил, что

первое десятилетие существования республики (1949—

1959 годы) было весьма плодотворным. Именно тогда,

когда КНР тесно сотрудничала с СССР и другими

социалистическими странами и опиралась на их помощь, в

Китае были заложены основы для социалистического

развития. Казалось, что вековые чаяния китайского парода,

жаждавшего справедливости, равенства, процветания,

станут реальностью. Однако в начале 60-х годов

политический курс Китая начал меняться. В руководстве КНР и

КПК стали брать верх националистические элементы,

толкнувшие страну на путь шовинизма, гегемонизма и

великодержавия. С тех нор Китай, свернув с пути

социального прогресса, идет дорогой реакции,

контрреволюции, потрясений, войны.

За прошедшие тридцать с небольшим лет

существования Китайской Народной Республики в ней произошла

причудливая эволюция: от народно-демократических

идеалов — к социалистическому строительству, а затем, в

начале 60-х годов,— к измене со стороны руководства

интересам народа, к предательству революционного дела.

Китай в результате этой измены сначала превратился в

резерв мирового империализма, а затем в его фактического

союзника. И весь этот трагический путь перерождения

социально-политических институтов, изменения

внешнеполитической ориентации осуществляется под знаменем

маоизма — одной из реакционнейших разновидностей

мелкобуржуазной идеологии и политики.

Маоизм привел Китай к той грани, когда он

превратился в источник реальной военной опасности не только

5

дли соседних с ним государств, но и в перспективе — для

всего человечества. Поджигательская роль КНР в

международных делах широко известна. Тесные связи

пекинских руководителей с самыми реакционными режимами

и контрреволюционными силами ныне ни для кого не

являются секретом, Гегемонистские, великодержавные

устремления маоистского Китая сегодня очевидны для псе-

го мира. Маоисты не остановились даже перед тем, чтобы

во имя достижения своих целей вероломно напасть на

соседнюю социалистическую страну — СРВ, еще не

залечившую тяжелые раны после американской агрессин.

В Пекине не скрывают своих намерений превратить к

2000 году Китай в мощное милитаристское государство,

диктующее свои условия остальному миру. Пекинское

руководство, по существу, заявило, что «XXI век будет

веком китайцев». Мрачная тень той угрозы, которая может

нависнуть над всей планетой, не иллюзия, а реальность.

Большую опасность для всех миролюбивых народов

представляют лихорадочные попытки Пекина сорвать

разрядку, не допустить разоружения, сеять недоверие и

вражду между государствами, его стремление

спровоцировать мировую войну, а самому погреть на этом руки.

«Такая политика Пекина глубоко противоречит

интересам всех народов,— подчеркивалось на XXV съезде

КПСС. — Мы будем давать отпор этой поджигательской

политике, защищать интересы Советского государства,

социалистического содружества, мирового

коммунистического движения».

В предлагаемой книге сделана попытка показать

милитаристский облик маоизма, как идеологии, так и

политики. Основываясь на историческом и современном

материале, автор вскрывает истоки и сущность маоизма,

милитаристский характер его внутренней и внешней

политики. Пекинские руководители давно и настойчиво

стремятся навязать свои модели мышления и действия многим

народам и странам. Однако опыт истории

подтверждает: еще не было ни одного случая, когда бы

маоистские модели привели к успеху. Наоборот, следование

маоистским образцам и рецептам, поддержка маоистских

концепций всегда оборачивались для народов социальным

бедствием, реальным регрессом. Поэтому так важна

бдительность всех стран и народов в отношении маоизма.

Вместе с тем критика маоизма не означает

недружественных, антикитайских действий. Более того, полити-

6

ческая и идеологическая борьба с маоизмом является

классовой помощью многострадальному китайскому

народу, который по воле своих руководителей поставлен

перед прямой угрозой утраты всех своих социальных

завоеваний. Маоизм — это угроза войны, которая может

отнять у сотен миллионов людей не только их надежды и

чаяпия, но и самое святое право — право на жизнь и

будущее,

Глава первая

МАОИЗМ - ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ

ДОКТРИНА, ВРАЖДЕБНАЯ

МАРКСИЗМУ-ЛЕНИНИЗМУ

Известно, что политические шаги того или

иного государства основываются на определенных

идеологических принципах. В современном Китае такой основой

является доктрина маоизма — одно из самых

причудливых и уродливых порождений некоторых социальных сил.

Творца этой идеологии уже нет в живых, но маоизм, пе-

смотря на известную трансформацию многих его

положений, остался главной идейно-политической базой всех

устремлений и действий руководства КНР сегодпяшних дней.

Анализ материалов XI съезда КПК и вышедшего в

свет пятого тома «Избранных произведений» Мао

Цзэдуна, а также практические шаги нынешнего пекинского

руководства пе оставляют никаких сомнений в том, что в

основу своей внешней и внутренней политики оно по-

прежнему кладет принципы и установки маоизма. Хотя

события, последовавшие после смерти Мао, фактически

отразили и обнажили глубокий идейный и

организационный кризис мелкобуржуазной идеологии маоизма, новое

руководство в своих выступлениях настойчиво

подчеркивало и подчеркивает свою верность ее основным

постулатам. Делаются лишь осторожные попытки

«подправить», скорректировать наиболее одиозные положения

маоизма при сохранении всей его реакционной сущности.

Эта корректировка является, по существу, вынужденным

признанием ошибочности пути, на который маоисты

толкнули страну в конце 50-х — начале 60-х годов.

Эти коррективы касаются многих положений, и в

частности о роли экономики и науки в общественном

развитии, отдельных теоретических выводов, появившихся в

маоизме в годы так называемой «культурной

революции». Смысл идеологических поправок сводится к тому,

чтобы еще больше сконцентрировать усилия государства

8

п общества па достижении далеко идущих гегемонистских

целей, полнее приспособить «учение» Мао к

милитаристским потребностям руководства, к агрессивной

политике КНР, оправдать глубокую измену революционному

делу. Идеология маоизма, реакционная по своему

существу, непрерывно «развивается», перекрашивается,

латается, редактируется, приспосабливается. По

существу, она стала не только теоретической, идейной основой

всех действий нынешних маоистских руководителей, но

и удобным средством приспособления, оправдания,

апологетики всех шагов Пекина, которые он осуществляет во

внутренней и внешней политике.

Идеология маоизма, каковой она является сегодня, есть

не что иное, как мелкобуржуазное

социал-шовинистическое учение, полностью порвавшее с

марксизмом-ленинизмом. Даже те отдельные элементы и идеи марксизма,

которые Мао Цзэдун пытался использовать в своем учении

в националистических, гегемонистских целях, ныне

отброшены. Сегодня идеология маоизма — это идеология

обоснования закономерности существования в Китае

военно-бюрократической диктатуры, необходимости

стремления к мировой гегемонии, борьбы всеми силами и

средствами с реальным социализмом, и особенно с Советским

Союзом. «Теперь уже мало сказать, что маоистская

идеология и политика несовместимы с марксистско-ленинским

учением,— подчеркивалось на XXV съезде КПСС— Они

прямо враждебны ему». Тот факт, что маоисты

продолжают паразитировать на марксизме-ленинизме, рядиться в

марксистские одежды, разглагольствовать о социализме и

коммунизме, никого не должен вводить в заблуждение.

Перед нами — идеология, противостоящая

марксизму-ленинизму и стремящаяся нанести ему максимальный

ущерб.

Верность нынешних руководителей Пекина

маоистской идеологии объясняется прежде всего тем, что она в

наибольшей степени соответствует задачам, которые они

ставят перед собой: превратить в исторически короткие

сроки КНР в одно из самых мощных милитаристских

государств, способных решающим образом влиять на

судьбы мира. Поэтому рассуждения некоторых буржуазных

китаеведов о возможности «демаоизации», «демонтаже

маоизма» не имеют под собой достаточной почвы.

События в сентябре—октябре 1976 года, после смерти Мао,

когда была повержена «банда четырех», явились лишь

9

своеобразным верхушечным переворотом. Победа одной

из группировок не изменила сущности режима, пе

подвергла коренному пересмотру идеологическую и

политическую доктрину маоизма. Она, эта доктрина,

трансформируется, приспосабливается к новым, быстро

меняющимся условиям, но ее шовинистическое,

авантюристическое, гегемонистское содержание полностью сохраняется.

Маоизм как идеология зародился и

Исторические корни сформировался главным образом на

идеологии маоизма * « -ё

мелкобуржуазной почве. Ьго

появление и развитие обусловлены общими причинами,

объясняющими активизацию на отдельных исторических

этапах различных форм оппортунизма. Одна из этих причин

заключается в том, что по мере развития мирового

революционного процесса с неизбежностью активизируется п

оппортунизм. Такое утверждение только кажется

парадоксальным. В. И. Ленин в своей замечательной работе

«Реформизм в русской социал-демократии» подчеркивал,

что по мере увеличения размаха революционного

движения оно «неизбежно привлекает в число его сторонников

известное количество мелкобуржуазных элементов,

порабощенных буржуазной идеологией, с трудом

освобождающихся от нее, постоянно впадающих в нее снова и

снова» К

Действительно, по мере развития мирового

революционного процесса на арену классовой борьбы выходят

десятки миллионов людей, многие из которых не закалены

политически и привносят в революционный процесс

элементы мелкобуржуазной революционности и стихийности.

При слабости руководства революционным движением в

различных странах это может явиться питательной

почвой для произрастания самых ядовитых

оппортунистических сорняков. В этом отношении идеология маоизма

является типичным побочным продуктом, «выбросом»

мирового революционного движения. К маоизму полностью

применимы образные слова К. Маркса, что это «больная

тень коммунизма».

Для того чтобы глубже попять, как конкретная

возможность может реализоваться в действительность, надо

видеть исторические истоки явления (генезис),

посмотреть на него со стороны теоретической, а также

социально-политической сущности. Известно, что маоизм как

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 306.

10

идеология и политическое течение вырос на местной, кп-

тайской почве. Особенности его возникновения связаны с

глубокой изоляцией Китая в течение длительного

времени от остального мира. Слабое проникновение идей

извне создало весьма специфическую духовную

обстановку в стране, которая к тому же являлась экономически

отсталой. Идеи марксизма стали проникать в Китай лишь

после Великой Октябрьской социалистической революции

в России. Не случайно Мао заявлял: «Моя философия

отечественного происхождения».

Исторические корни идеологии маоизма нельзя понять,

если не проанализировать хотя бы в общих чертах

историю Китая. Она весьма своеобразна и необычна.

Периоды упадка сменялись периодами относительного

подъема—во времена династий Хапь (206 г. до н. э.—220 г. н. э.),

Тан (618-907), Сун (960-1279), Мин (1368-1644),

когда в Китае отмечались заметные достижения в

экономике, национальной культуре, что в свою очередь

породило в общественном сознании китайской нации

представление о превосходстве китайцев над другими пародами.

В Китае к тому же веками воспитывалось

презрение ко всему иностранному, некитайскому. Обильная

националистическая духовная пища выработала у

миллионов китайцев чувство пренебрежительного отношения к

истории и культуре других народов. Развивая эти

чувства и идеи, «Жэньминь жибао» писала, что «когда

западные народы, ставшие в новое время известными как

«культурные» народы, еще гонялись в лесах за дикими

зверями, наш народ уже создал блестящую древнюю

культуру».

В общественное сознание китайской нации веками

вносились представления об этнической и исторической

исключительности жителей «поднебесной империи», их

«особом праве» в развитии мировой цивилизации. Этому

способствовала и многовековая изоляционистская

тенденция китайских правителей, которые всегда настороженно,

подозрительно относились к своим соседям. Например, во

времена Цинской династии, правившей Китаем более

300 лет, политика глубокого «затворничества» была

официальной линией богдыханов. Китайская история, по

существу, не знает союзнических отношений с другими

государствами. По этому поводу великий китайский

демократ Сунь Ятсен писал: «Сам Китай очень высоко

оценивал свои собственные достижения и ни во что не ста-

11

вил другие государства. Это вошло в привычку и стало

считаться чем-то совершенно естественным...

Изоляционизм Китая и его высокомерие имеют длительную

историю. Китай никогда не знал выгод международной

взаимопомощи, поэтому он не умеет заимствовать лучшее у

других, чтобы восполнить свои недостатки» К

На протяжении многих веков одним из основных

источников духовной жизни Китая, важнейшей основой

мировоззрения миллионов людей было конфуцианство —

религиозно-этическое идеалистическое учение, делавшее

особый акцент на исключительной, мессианской роли

Китая в истории мировой цивилизации. Конфуций в своих

трактатах неизменно подчеркивал особую, божественную

роль «поднебесной империи» в судьбах мира. Это нашло

отражение и во многих верованиях, взглядах, в

общественной психологии людей. Другим важнейшим

постулатом конфуцианства является культ верховного

правителя: «Для нравственного здоровья государства необходимы

послушание и повиновение, повиновение и послушание

правителю». Любой, кто выше тебя, учил Конфуций,

«господин для тебя». В этом выражается главная

политическая идея конфуцианства.

Беспрекословное повиновение низших высшим,

подчеркивается в конфуцианском трактате «Летопись»

(«Чуньцю»), — залог спокойствия и процветания пации.

Господствующие классы в Китае, императоры различных

династий широко использовали в социальной практике

этот постулат, насаждая покорность, послушание, трепет

перед властями. В основном труде Конфуция — «Беседы

и суждения» («Лунь Юй») доказывается вечность

отношений господства одних и подчинения других. Каждый

должен знать свое место в обществе, поучал Конфуций,

государь должен быть государем, подданный —

подданным. «Какое же будет тогда государство, если не будет

разницы между благородными людьми и

простолюдинами?» «Благородные» от бога имеют власть над простым

пародом, доля которого — бесконечный труд на мандарина,

императора, на всех тех, кто сегодня правит.

«Добродетели благородного — ветер, добродетели простолюдина —

трава. Ветер непременно пригибает траву»,— говорится в

трактате «Лунь Юй».

1Сунь Ятсен. Избранные произведения. М., 1964,

с. 250—251.

12

В последние десятилетия в Китае проводилась не

одна кампания критики конфуцианства, как идеологии

«эксплуататорских классов». Однако критиковались

такие положения, которые не имели значения для

современности. Более того, важнейший политический постулат

Конфуция о почитании властей подчеркивался как

«прогрессивный». Аргумент был прост: ссылка на известную

концепцию Мао Цзэдуна — «использовать древность ради

современности». Таким образом, сложившееся веками в

национальной психологии представление о законности

любых властей, их «особом праве» существует и по сей

день, что активно используют маоисты в своих целях.

В XX век Китай вступил, находясь в состоянии

глубокого экономического упадка и отсталости. По существу,

до середины столетия он был на положении

полуколониальной страны, в которой феодальные отношения

соседствовали с нарождающимися капиталистическими. Для

духовной жизни Китая было характерно почти полное

отсутствие устоявшихся общедемократических традиций.

В этих условиях в гигантской крестьянской стране, где о

марксизме впервые услышали, по сути, лишь после

1917 года, в первой трети XX века получили широкое

хождение самые различные взгляды: от прагматических

идей буржуазной философии до идей мелкобуржуазно-

анархистских.

Для понимания событий, происходящих в Китае,

особый смысл имеет положение, высказанное В. И.

Лениным в 1920 году в работе «Тезисы ко II конгрессу

Коммунистического Интернационала». «...Чем более отсталой

является страна,—- писал В. И. Ленин,— тем сильнее в ней

мелкое земледельческое производство, патриархальность

и захолустность, неминуемо ведущие к особой силе и

устойчивости самых глубоких из мелкобуржуазных

предрассудков...» ' Под влиянием такой социальной среды,

отражавшей борьбу феодальных и капиталистических

начал, и эклектики духовной жизни общества

формировалось и мировоззрение Мао Цзэдуна, главного выразителя

«китаизированного марксизма».

Мао Цзэдун, являясь выходцем из кулацкой семьи,

прочно унаследовал от своей среды и мелкобуржуазное

мировоззрение. Все биографы Мао отмечают его

крайний национализм, замешанный на идеях древнекитайских

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 168.

13

Мыслителей-идеалистов и мелкобуржуазном

представлении о социализме. В беседе с известным его биографом

Э. Сноу в 1936 году Мао, говоря о духовных истоках

своего мировоззрения, отмечал, что в 20-е годы в его

«голове забавно перемешивались идеи демократизма,

утопического социализма и анархизма. Я прочитал несколько

брошюр об анархизме, и они произвели на меня сильное

впечатление». Э. Сноу, анализируя позднее откровения

Мао Цзэдуна о своем духовном кредо, отмечал, что в

процессе мировоззренческого становления «Мао менял свои

идеологические взгляды по крайней мере семь раз». Сам

Мао, выступая в 1964 году в Пекине перед философами,

говорил о своей духовной эволюции так: «Сначала была

конфуцианская школа, в ней я шесть лет учил «Четверо-

книжие» и «Пятикнижие», в то время я очень почитал

Конфуция; потом я пошел в буржуазную школу и учился

в ней семь лет; в буржуазной школе преподавали только

буржуазную философию, и я тогда очень почитал Кап-

та, особенно же верил в дуализм. Сначала у меня была

феодальная идеология, потом

буржуазно-демократическая...» В последующем, когда Мао познакомился с

марксизмом, он уже не смог отрешиться от своих

идеалистических взглядов, различных эклектичных

мелкобуржуазных установок и выводов.

В идейной эволюции Мао были периоды, когда он,

захваченный очередной революционной волной, делал

попытки перейти от революционного демократизма и

революционного национализма к научному социализму.

Однако в годы активизации мелкобуржуазной стихии в стране

вновь скатывался к реакционному китаецентризму и ве-

ликоханьскому шовинизму К Приверженность, точнее,

сближение с научным социализмом было эпизодическим, в

последние два десятилетия жизни «кормчего» оно

практически не отмечалось. Революционная, марксистская

фразеология Мао была не более как идеологический

камуфляж, прикрывавший социал-шовинистическую

сущность воззрений этого мелкобуржуазного идеолога.

Мао Цзэдун никогда не был деятелем рабочего

движения, никогда не знал по-настоящему марксизм, пе

стремился к социалистическому будущему. С ранних лет

он поклонялся культу выдающихся людей: императоров,

1 См.: Ильин М. Маоизм — идеология и политика войны. М.,

1979, с. 16.

14

полководцев, государственных деятелей. Любимыми ге*

роями Мао Цзэдуна были: основатель первой китайской

империи Цинь Шихуаи (III в. до н. э.), основатель Хань-

ской династии Лю Бан (III в. до н. э.), первый

император Танской династии Тан Тойцзун (VII в.), Чингисхан

(XII—XIII вв.), вождь крестьянского восстания,

родоначальник Минской династии Чжу Юоньчжан (XIV в.).

Из зарубежных государственных деятелей у Мао вызыва-»

ли восхищение Цезарь, Петр I, Екатерина II, Наполеон.

И в поздние годы своей жизни Мао Цзэдун любил апа-*

логии, сравнения, связанные с жизнью этих людей1. Он,

по свидетельству Э. Сноу, не раз сравнивал себя с

китайским императором Лю Баном, который начал свой

жизненный путь обычным простолюдином, а затем

благодаря своей ловкости, хитрости и жестокости занял трон

и основал династию. Эти черты были присущи и Мао. Они

нашли затем уродливое проявление как в идеологии, так

и в политике маоизма, исповедовавшей исключительную

первичную роль вождя и вторичность массы — безликого

материала для реализации идей «кормчего».

В первые годы своего существования КПК была

слабой и малочисленной. В период I съезда (1921 год)

насчитывалось всего 50 членов партии, II съезда

(1922 год) - 120, Ш-го (1923 год) - 230, IV-ro

(1925 год) — 950 человек2. Огромную роль в

становлении Компартии Китая сыграл Коминтерн, Исполком

которого неоднократно обсуждал многие вопросы

революционного движения в Китае. Так, оценивая социальную

базу революции, в Китае, VI пленум ИККИ (февраль —

март 1926 года) подчеркивал, что основным вопросом ки-«

тайского национально-освободительного движения явля*

ется крестьянский вопрос. Главный виновник всех бед-<

ствий крестьянства — внутренние милитаристские клики

и иностранные империалисты. Крестьянство остается

распыленным, дело организации его еще очень мало

продвинулось вперед. Основной задачей китайских комхмуни-

стов поэтому является разъяснение того, что только

образование независимой революционно-демократичен

ской власти на основе союза рабочего класса и

крестьянства может радикально улучшить материальное и поли-*

1 См.: Алтайский М.? Георгиев В. Антимарксистская

сущность философских взглядов Мао Цзэдупа. М., 1969, с. 44.

2 В а р н а и Ф. Путь маоистов. М., 1979, с. 22.

15

тичсское положение крестьянства1. Принимались

решения и оказывалась помощь Компартии Китая и по

многим другим вопросам. Однако среди ее руководства

деятели типа Мао Цзэдуна не только ставили под сомнение

рекомендации Коминтерна, но и прямо противились

интернациональному влиянию па революционные процессы,

которые происходили в Китае в 20—30-е годы.

Следует подчеркнуть для понимания исторических

корней маоизма, что с момента образования

Коммунистической партии Китая в 1921 году в ней четко

вырисовывались два крыла: интернационалистическое, тяготевшее

к тесным связям с Советской Россией, мировым

революционным движением, и националистическое,

абсолютизировавшее свой собственный китайский путь, свои

особенности и считавшее главной задачей национальное, а не

социальное освобождение Китая. В партии и руководстве

КПК было крайне мало рабочих, что отражало и

численную, и организационную слабость китайского

пролетариата, представлявшего собой затерянный островок в

необъятной крестьянской стране. Отмечая это обстоятельство,

пленум ЦК КПК в 1927 году записал в своем

постановлении: «Один из источников идейной и организационной

слабости партии в том, что почти весь руководящий

актив пашей партии состоит не из рабочих и даже не из

бедных крестьян, а из представителей мелкобуржуазной

интеллигенции».

На VI съезде КПК, который из-за белого террора,

осуществляемого Гоминьданом в Китае, проходил в Москве

(18 июня— И июля 1928 года), в резолюции

«Организационные задачи партии» подчеркивалось, что в настоящее

время 76% членов КПК крестьяне и лишь 10% рабочие,

большинство которых к тому же относились к числу

безработных или занятых на мелких предприятиях. Во

многие сельские парторганизации вступали чуть ли не всей

деревней. Однако набранные таким путем «новые члены

партии не понимают, что такое коммунистическая партия

и какие задачи стоят перед ней» 2. Нетрудно видеть, что

такой состав партии открывал широкие возможности для

различных оппортунистических экспериментов, появления

1 См.: Стратегия и тактика Коминтерпа в

национально-колониальной революции на примере Китая. М., 1934, с. 125.

2 Стенографический отчет VI съезда КПК. М., 1930, кн. 4,

с. 16 (на рус. яз.).

16

ревизионистских шатаний и националистических

установок.

Марксистское крыло, возглавляемое

интернационалистами Ли Дачжао, Цюй Цюбо и другими, много делало

для пропаганды и распространения идей научного

социализма в Китае. Например, Цюй Цюбо, работавший

некоторое время в Москве (1921 — 1922), отправлял на

родину статьи, другие материалы, правдиво освещающие

борьбу народов России за социалистическое

переустройство общества. Коминтерн всячески стремился

поддержать молодую Компартию Китая идейно и

организационно. Ио влияние националистического крыла было

сильным, что сыграло свою роковую роль в январе 1935 года,

когда Мао фактически захватил руководство в КПК. Это

произошло во время совещания ЦК в городе Цзуньи

(провинция Гуйчжоу), которое было созвано по

требованию Мао Цзэдуна. Более двух третей участвовавших на

совещании не были членами Центрального Комитета, но

были сторонниками Мао и, вопреки партийным нормам,

получили право решающего голоса. Будущему

«кормчему» удалось серьезно изменить состав руководящих

органов партии, вытеснив из них многих интернационалистов

и подлинных марксистов. Мао не сформулировал в

данный момент новой программы партии, но он был

доволен тем, что в фракционной борьбе смог одолеть многих

своих протнвпиков и занять ключевое положение в

руководстве партией.

С этого момента идейные взгляды Мао,

представляющие смесь национализма и народничества, авантюризма

и властолюбия, стали усиленно проводиться в жизнь его

единомышленниками. Все это не могло не отразиться па

мировоззренческом воспитании членов партии, и прежде

всего — кадровых работников КПК.

Мао Цзэдун любил повторять изречения древних

мыслителей. И не просто повторять, но и следовать тем из

них, которые отвечали его мировоззренческим

установкам. Так, ему очень импонировало изречение китайского

философа IV в. до н. э. Шан Яна, гласившее: «Сильных

надо сломить, красноречивых — заставить прикусить

языки. Путь к богатству и знатности должен идти только

через ворота войны» *. Мао, воплощавший в себе черты мол-

1 Цит. по: Капица М. С. КНР: три десятилетия — три

политики. М., 1979, с. 345.

2 Зак. 512

17

кобуржуазного идеолога и в значительной мере черты

старых правителей Китая, прекрасно понимал, что для

реализации его идей в китайской действительности нужна

реальная сила, каковой могла быть только армия.

Поэтому не случайно, что значительная часть работ Мао

посвящена различным аспектам партизанской борьбы,

военного строительства, тактики, роли военных в

китайском обществе. Свои основные усилия он направлял на

установление своего контроля над партией и, особенно,

над армией. Эти диктаторские черты Мао в свое время

принципиально осуждались партийными органами, его

товарищами по борьбе с Гоминьданом и с японскими

милитаристами. Например, на VI съезде КПК в 1928 году

действия Мао, направленные на усиление своего влияния

в армии, были охарактеризованы как «проявление

милитаристской психологии». В письме Цзянсиского

комитета действия КПК в адрес Комитета действия

Юго-Восточной Хунани от 25 декабря 1930 года подчеркивалось, что

«Мао Цзэдун является хитрым политиканом... Он

устраивал интриги внутри партии, склоки между товарищами...

Он мечтал создать свою личную клику и разрушить

партийную организацию»1.

Мао всячески добивался перенесения военных

методов руководства в партию, в хозяйственную структуру.

Всех тех, кто был не согласен с ним, он устранял со

своего пути. Известный китайский

коммунист-интернационалист, видный деятель Коминтерна Ван Мин писал по

этому поводу: «Своих противников Мао Цзэдун заставлял

пытками признавать себя «предателями», «шпионами

Гоминьдана, империалистов и Советского Союза», а затем

их просто уничтожал» 2. Уже в 30-е годы «кормчий»

использовал армию как репрессивный инструмент в борьбе

с инакомыслящими, своими политическими

противниками. В докладе военного отдела ЦК КПК в феврале

1923 года подчеркивалось, что Мао Цзэдун добился того,

что «Красная армия совершенно заменила массовые

организации и партийные комитеты», что «в большинстве

мест массы вступают в армию не из-за своих насущных

интересов, а из-за боязни Красной армии, что военная

дисциплина полностью вытеснила партийную. Зачастую

расстрел был обычным наказанием товарищей, совершив-

1 Цит. по: Владимиров О., Р я з а н ц е в В. Страницы по-*

литической биографии Мао Цзэдуна. М., 1980, с. 39—40.

2 В а н Мин. О событиях в Китае. М., 1974, с. 39.

18

ших ошибки». Так уже в те годы упрочивалась и

насаждалась маоистская идеологическая доктрина. В

специфических условиях китайской действительности,

характеризовавшейся полуфеодальными пережитками,

внутренними междоусобицами, господством мелкобуржуазной

психологии, зарождалось и крепло не только учение

научного социализма, но и глубоко враждебные ему

воззрения социал-шовинизма, выразителем которых был Мао

Цзэдун.

Реальная возможность ограничить, а затем и

устранить влияние идей Мао Цзэдуна появилась в период

подготовки и проведения VIII съезда КПК — последнего

съезда, на котором были сформулированы и оформлены

реалистические выводы о путях построения социализма

в Китае. VIII съезд КПК состоялся в сентябре 1956 года,

в условиях, когда благодаря помощи СССР, других

братских стран победила народная революция и китайский

народ получил возможность осуществить свои вековые

чаяния. На съезде были объективно оценены возможности

страны, сделан особый упор на необходимость

дальнейшего упрочения сотрудничества с КПСС и Советским

Союзом. В решении VIII съезда было записано о

необходимости продолжать укреплять и усиливать вечную и

нерушимую братскую дружбу с великим Советским Союзом

и всеми странами народной демократии *. Однако

правильные в основе решения пе были подкреплены

необходимой организаторской деятельностью и

практическими шагами по укреплению интернациональных уз

солидарности с социалистическими странами.

После съезда Мао Цзэдун еще жестче стал проводить

курс на устранение из руководства интернационалистов,

усиление культа личности, насаждение

националистических взглядов среди своего окружения. Вскоре после

съезда отход КПК по воле «кормчего» от принятых на

нем решений ускорился. Он сопровождался

авантюристическими, волюнтаристскими решениями в экономике,

националистическими — в политике,

оппортунистическими — в идеологии. Все это необходимо учитывать при

анализе исторических корней возникновения маоизма.

Таким образом, глубокая социально-экономическая

отсталость Китая, переплетение в идейной жизни общеет-

1 См.: Материалы VIII Всекитайского съезда

Коммунистической партии Китая. М., 1956, с. 510.

2*

19

ва самых различных течений религиозно-патриархального

толка с пестрой мозаикой мелкобуржуазных воззрений,

господство традиционного великоханьского

национализма — все это послужило исторической идейной почвой

для появления мелкобуржуазного учения в форме

маоизма. Это учение, трансформируясь в конкретной

социальной практике, внутренней и внешней политике

пекинских руководителей, создало тот уродливый

милитаристский, социал-шовинистический феномен, с которым

марксистским партиям теперь приходится вести настойчивую

борьбу.

Идеология — это своеобразная систе-

Теоретический ма идей теорий, взглядов, отража-

портрет маоистской ' „ г ' ' г

идеологии ющих действительность через

призму интересов определенных классов.

Однако идеологию маоизма системой назвать нельзя. Это

пестрая теоретическая мешанина. Главной отличительной

чертой, характеризующей маоизм в теоретическом

отношении, является именно эклектика — беспринципная

смесь самых разнородных элементов и взглядов.

Эклектицизм маоизма отражает мировоззрение мелкой

буржуазии, которая занимает «промежуточное»

положение в классовой структуре общества и потому не может

иметь цельного мировоззрения. Именно этим и

объясняется, что маоизм способен принимать, в зависимости от

исторической обстановки, широкий диапазон идейной

«окраски» и устраивать как «ультралевых», так и типично

правых ренегатов и перебежчиков, а также самых

махровых реакционеров различных полуфашистских диктатур.

При внимательном ознакомлении с работами Мао,

особенно вошедшими в пятый том его «Избранных

произведений», в которых изложена идеологическая доктрина

маоизма, нетрудно убедиться, что наряду с формально,

потребительски используемыми отдельными

положениями марксизма в ней широко представлены элементы

троцкизма, анархизма, социал-утопизма и народничества.

В этом томе содержится около семидесяти речей,

статей и высказываний Мао Цзэдуна в период с 1949 по

1957 год. Сорок шесть текстов опубликовано впервые.

Материалы тома тщательно препарированы. В них пет

речей и высказываний, относящихся к первым годам

существования Китайской Народной Республики, высоких

оценок помощи Советского Союза Китаю. В томе

«Избранных произведений» есть немало мест, которые заново

20

переделаны, отредактированы в угоду сиюминутным

интересам, потребе сегодпяшнего дня пекинских

руководителей. Однако одного нынешние «редакторы» изменить

не могли — глубокой, поразительной эклектики взглядов

Мао Цзэдуна и его «учения». Здесь фактически есть все,

что характеризует самые различные школы и школки

оппортунистического направления, националистические

взгляды, ренегатство. По сути, в эклектицизме маоизма

выражена его глубокая научная несостоятельность и

социальная реакционность. Даже при беглом ознакомлении

с «трудами» главного идеолога маоизма можно увидеть

наличие самых различных оппортунистических

концепций п идей.

Элементы троцкизма в идеологии маоизма наиболее

отчетливо просматриваются, когда речь заходит о

перспективах революции. Известно, что В. И. Ленин

решительно отбросил троцкистский тезис о том, что между

буржуазно-демократической и пролетарской революциями

обязателен многолетний интервал, необходимый якобы

для накопления пролетариатом сил. Троцкисты

утверждали, что если «революционный взрыв» в одной стране не

будет поддержан выступлением всего мирового

пролетариата, то неизбежно поражение социализма, утрата им

своей революционной сущности. Именно об этом много

говорят сегодня пекинские пропагандисты, пытаясь

доказать «обуржуазивание» советского общества,

«реставрацию капитализма» в СССР, превращение его в

«социал-империализм» и т. д.

Заимствования у троцкистов хорошо видны и в

области методов хозяйственного и военного строительства в

Китае, п в отношении к конкретным формам классовой

борьбы. Маопсты не скрывают своих симпатий к

различным троцкистским группкам в капиталистических

странах и оказывают им поддержку. Не случайно лидеры так

называемого IV Интернационала (троцкистского)

пользуются любым случаем, чтобы подчеркнуть свое духовное

родство с маоизмом.

Существенное место в идеологии маоизма занимают

элементы анархизма. Если окинуть взглядом всю

причудливо-уродливую идеологическую доктрину маоизма, легко

заметить в ней следы анархистской методологии

мышления и действий. Призывы к бесконечным «скачкам»,

разрушениям, вспышкопускательство, стремление

перескочить через исторические этапы и одним ударом решить

21

вековые социальные проблемы — неотъемлемые атрибуты

теоретической доктрины маоизма. Анархистские

тенденции характеризуют авантюристическую, глубоко

субъективистскую сущность маоизма, отсутствие в ней какого-

либо конструктивного, созидательного начала. Маоистский

лозунг «Бунт — дело правое», которым

руководствовались воинствующие молодчики, расправляясь с

подлинными марксистами в КПК во времена пресловутой

«культурной революции», есть не что иное, как

утверждение анархистского способа действий в социальной

практике. И тот факт, что сегодня в Китае пе видно

буйствующих толп хунвэйбинов с цитатниками Мао в руках,

совсем не означает, что в Пекине отказались от методов

анархистского воздействия на массы. В нужную минуту,

особенно когда будет необходимо прибегнуть к новым

чисткам, маоисты могут без колебаний использовать

«анархистское оружие толпы» против всех тех, кто не

разделяет взглядов нынешних мандаринов.

Маоизм, будучи беспринципной эклектической

мешаниной, впитал в себя и социал-утопические идеи. Они

проявляются прежде всего в переносе маоистскими

идеологами рубежей достижения вековых чаяний трудящихся

о социальной справедливости, материальном

благополучии, счастье, братстве в область туманных, бесконечно

далеких грез и утопических мечтаний. Чего стоят

утверждения Мао и его последователей о том, что

настоящий социализм возможен через многие сотни и даже

тысячи лет, а пока, мол, важно понять, что «бедность — это

хорошо». На XI съезде КПК практически также ничего

не было сказано о конкретных, реальных перспективах

решения задачи повышения благосостояния людей. Все

это отодвинуто за горизонты следующего века. Аскетизм,

уравниловку, самоотречение от всех благ, нивелирование

духовных интересов — лишь это реально могут

предложить нынешние маоисты трудящимся в качестве идеала.

Но именно это и означает, что маоизм социально

полностью несостоятелен; он не может указать массам

реальных путей и способов достижения ими своих вековых

чаяний в мире настоящем, а не в иллюзорном, мифическом.

Некоторые попытки изменить нынешнее материальное

положение трудящихся носят в основном показательный,

пропагандистский характер и, по существу, ничего не

меняют в бедственном положении масс.

Наконец, характеристика теоретических основ мао-

22

изма была бы неполпой, если пе отметить в пей наличие

народнических концепций. Главная из них — теория

вождя и массы, героя и толпы. Все работы Мао пролизаны

мыслью о решающей роли вождя, который «олицетворяет

диктатуру пролетариата». Однако объективный характер

законов общественного развития убедительно показывает

(и это давно доказано марксизмом), что в соотношении

«вождь—масса» решающая роль принадлежит массам как

главной движущей силе истории. Еще в середине

прошлого века эта великая истина прозвучала в строках

бессмертного «Интернационала»: «Никто не даст нам

избавленья: ни бог, ни царь и ни герой».

Культ личности, воспеваемый маоистами, особенно

при жизни «кормчего», выполняет основную социальную

функцию: вырабатывает у масс готовность к бездумному,

слепому повиновению и послушанию. Это один из

способов формирования фанатичного, догматичного

мировоззрения у людей. В области военной культ Мао является

основной мировоззренческой установкой для воспитания у

военнослужащих веры в «высшие» полководческие

качества «кормчего», его стратегическую безгрешность и

особую прозорливость. Невольно приходят на память

аналогии из китайской истории. Во времена правления

императрицы Цыси ее титул состоял из шестнадцати подтн-

тулов: Милостивая, Благодетельная, Счастливая, Главная,

Охраняемая, Здоровая, Глубокая, Ясная, Спокойная,

Величавая, Верная, Долголетняя, Чтимая, Высочайшая,

Мудрая, Возвышенная. Эти подтитулы складывались

постепенно, они наращивались к юбилеям, торжествам,

дням рождения и официально закреплялись

юридическими актами. При жизни Мао эпитетов, которыми

именовали его, едва ли было меньше. Во всем этом видна

глубокая антинародность, культовость, ничего общего не

имеющая с научным социализмом.

На смену культу Мао пекинские руководители

пытались создать если не культ, то его подобие — особое

почитание нового «вождя» — председателя ЦК КПК

Хуа Гофэна. И если в происходящей сейчас борьбе за

власть придет новый лидер, маоисты так же будут

стремиться к созданию ореола его исключительности.

Маоизм иначе не может: культ верховного правителя

является одним из важнейших средств их управления,

манипулирования массами. Здесь они мало чем отличаются

от китайских богдыханов, насаждавших в народе пред-

23

ставление о своем божественном предназначении и

происхождении.

Обоснование маоистамп культа личности — наглядное

выражение абсолютизации народнической концепции

роли вождя в историческом процессе — еще более рельефно

дорисовывает «социальный портрет» идеологии маоизма,

глубоко антимарксистской и эклектичной. К этому

следует добавить, что эклектицизм в теории сочетается с

субъективной диалектикой — основным методом маоизма,

построенном на абсолютизации антагонизмов, «скачков» и

взрывов.

Как видим, даже краткое рассмотрение некоторых

компонентов маоистской идеологии показывает ее

глубокую эклектичность. Но, отмечая и подчеркивая этот

бесспорный факт, следует иметь в виду, что это

характеризует прежде всего форму и содержание маоизма. Сущность

же его, несмотря на ярко выраженную эклектичность,

весьма цельна. Она заключается в мелкобуржуазном

отражении социал-шовинистических, гегемонистских

интересов и устремлений нынешних руководителей Китая.

Внешняя мозаичность и теоретическая пестрота маоизма

позволяют пекинским политикам брать из этого учения

то, что подходит для данного момента, для данной

ситуации. Другими словами, эклектическое содержание

мелкобуржуазной идеологии маоизма не историческая

случайность, а закономерное следствие антимарксистских

интересов шовинистической верхушки нынешнего Китая.

«Диалектика» Мао — это механистические

рассуждения о превращении одной противоположности в другую,

вне учета конкретных состояний предметов и явлений.

Например, о войне и мире «главный теоретик» рассуждает

так: «Война переходит в мир, мир переходит в войну. Мир

является обратной стороной войны. Когда не ведутся

военные действия — это мир... Война — это специфическая

форма политики. Это продолжение политики; политика—

это тоже своего рода война». Но что это? Подобные

утверждения есть не что иное, как вульгаризаторское

противопоставление противоположностей, которые, по Мао,

просто переходят одна в другую, меняются своими

местами. Так, в пятом томе «Избранных произведений» Мао

рассуждает: «Если буржуазия и пролетариат не

превращаются друг в друга, то почему посредством революции

пролетариат становится господствующим классом, а

буржуазии — подчиненным? Например, мы и чанкайшист-

24

ский Гоминьдан в корне противоположны друг другу. Но

в результате взаимной борьбы и взаимного исключения

обеих противоположных сторон мы с гомпньдановцами

поменялись местами...» 1 Нетрудно видеть, сколь

механистично и примитивно Мао понимает суть

диалектического процесса, который включает в себя наличие

источника развития, количественные и качественные

преобразования, отрицание устаревшего и становление нового и

т. д. В действительности лишь конкретный анализ

реальных социальных процессов может дать ключ к

пониманию тех или иных явлений, в том числе войны. Не

эквилибристика механистическими циклами, а изучение

глубинных причин тех или иных

социально-экономических явлений может дать основу для выяснения

существа общественных процессов.

Категориальный аппарат, теоретические понятия,

которые используются маоистами в «научных»

изысканиях, нередко означают и выражают другое содержание,

нежели в марксистской теории. Например, в философии

маоизма термин «диалектика» означает не что иное, как

эклектический набор механистических циклов; категория

«противоречие» — это всегда антагонизм, «истина» — все

то, что соответствует идеям Мао. Аналогичны и

социологические взгляды: «диктатура пролетариата»

отождествляется с диктатурой маоистского режима,

«социалистическая революция» равносильна вооруженному захвату

власти, «ревизионизм» — синоним действительности в

СССР и других братских странах социализма. Согласно

маоистской терминологии «революционер» только тот, кто

поддерживает маоизм, а «контрреволюционер»,

естественно, тот, кто не поддерживает.

Оценивая «диалектику» маоизма, следует исходить из

важного замечания В. И. Ленина, содержащегося в его

замечательной работе «Материализм и

эмпириокритицизм». Он отмечал, что «о философах надо судить не по

тем вывескам, которые они сами на себя навешивают... а

но тому, как они на деле решают основные теоретические

вопросы, с кем они идут рука об руку, чему они учат и

чему они научили своих учеников и последователей»2.

С этой единственно верной точки зрения маоистская диа-

1 Мао Цзэдун. Избранные произведения, т. 5, с. 442.

2 Л е п и н В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 228.

25

лектика выглядит как чистая софистика,

псевдодиалектика. В своих основных философских трудах

«Относительно практики», «Относительно противоречия», «Как у

людей появляются правильные мысли» Мао стремится

доказать, что антагонистические противоречия вечны, они

неистребимы и непроходящи. В пятом томе «Избранных

произведений», в ряде статей, написанных еще в 50-е

годы, он доказывает неизбежность противоречий и борьбы

Китая с Советским Союзом *. Категория «различие» (а

различий между социальными системами, культурой,

традициями всегда было и будет немало) предстает в его

трудах как исток проявления закона единства и борьбы

противоположностей.

В диалектике Мао и его последователи видели и

видят удобный способ обоснования любых волюнтаристских

шагов, авантюрных действий, прикрываемых ширмой

«научности». Поэтому в маоистской диалектике выражена

псевдонаучная интерпретация движения, развития,

противоположностей, борьбы. И это не просто теоретическое

невежество, а сознательное приспособление лжеметода

для оправдания и обоснования конкретных политических

шагов.

Не случайно буржуазные исследователи увидели в

маоистской «диалектике» нечто такое, что выхолащивает

марксизм-ленинизм и прямо искажает его те или иные

положения. Западногерманский политолог Гюнтер Барч

об этом пишет довольно откровенно и не скрывает своего

удовлетворения диалектическими упражнениями Мао.

«Значение философии Мао Цзэдуна,— пишет Г. Барч,—

состоит в том, что она в отличие от ленинизма и

сталинизма представляет настоящую философию, настоящую

диалектику. Она взламывает рамки диалектического

материализма и наполняет их новым содержанием, идущим

из концепций Мао Цзэдуна». По мысли

западногерманского ученого, Мао «основал новую школу мышления,

которая, применяя диалектику к коммунизму, разъедает

его»2. Лучшей похвалой ревизионизму, отступничеству

от марксизма-ленинизма едва ли что еще может быть.

Идеологии маоизма присущ и антиисторизм.

Искажением и фальсификацией подлинных исторических

фактов и событий маоизм пытается создать в сознании людей

1 См.: Мао Цзэдун. Избранные произведения, т. 5, с. 407.

2 Б а г t s с h. Die Philosophic Мао Tsetung. Stuttgart, 1977, S. 30.

26

ложное представление о прошлом, о путях эволюции, о

сложившихся границах между государствами.

Антиисторизм нужен маоизму для того, чтобы обосновать

исключительную роль ханьской нации в человеческой истории,

закономерность ее притязаний на земли многих народов и

стран.

Излюбленная тема китайских историков —

«неравноправные договоры прошлого» и «нерешенность

пограничных вопросов» Китая с СССР, Индией, Монголией,

странами Юго-Восточной Азии. Особенно наглые

территориальные претензии маоисты предъявляют к Советскому

Союзу. Значительная часть советских земель на Дальнем

Востоке и в Средней Азии уже давно на картах, в

учебниках, издаваемых в Пекине, изображается как «исконно

китайская земля». Цинская империя в трудах пекинских

историков изображается преемницей Джунгарского

ханства, что означает принадлежность огромных территории

советских среднеазиатских республик к китайскому

государству. «Жэньминь жибао» регулярно употребляет

выражения вроде «наше озеро Зайсан», «наше озеро Балхаш»,

«наше озеро Темирту» (т. е. Иссык-Куль) и др.

Сегодня их аппетиты стали таковы, что и Тува, и Алтай, и

почти все Забайкалье изображаются «временно утраченными

китайскими землями». Все это является не просто

антиисторизмом маоистской доктрины, а грубой

фальсификацией бесспорных фактов, правовых документов,

исторических реальностей.

Многочисленные сборники, статьи, книги по

историческим проблемам, издающиеся сейчас в КНР, преследуют

одну цель: обосновать права Китая на захваты,

экспансию, произвольное изменение исторических границ.

Однако стоило бы напомнить фальсификаторам истории, что

в 1945 году на VII съезде КПК не кто иной, как сам Мао

Цзэдун, заявил, что «Советский Союз первым отказался

от неравноправных договоров и заключил с Китаем

новые равноправные договоры» 1.

Антиисторизм еще более обнажает теоретическую

убогость, ограниченность маоизма, не способного объективно

отражать социальную действительность со строго

научных позиций. Это в значительной мере объясняет догма-

1 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Пекин, 1969,

т. 3, С. 322 (па кит. яз.).

27

тический характер идеологии, основывающейся на

субъективизме взглядов и метафизичности мышления.

Таким образом, теоретический «портрет» маоизма

крайне мозаичен. Это пестрая эклектическая мешанина.

В маоизме присутствуют элементы троцкизма, социал-

утопизма, анархизма, конфуцианства, легизма,

политического прагматизма, других мелкобуржуазных идей и

взглядов. Этим, в частности, объясняется способность

маоизма подстраиваться, приспосабливаться к теориями

политическим взглядам деятелей и сил самого

различного направления и содержания, в зависимости от

конкретных нужд пекинского руководства в тот или иной момент.

Рассматривая историко-социальные истоки идеологии

маоизма, его теоретическую характеристику, представляется

необходимым раскрыть и его социально-политическое

содержание.

В плане социально-политическом

Маоизм как маоизм на современном этапе харак-

разновидность r r

антикоммунизма теризуется прежде всего

великодержавным шовинизмом, гегемонизмом

и антикоммунизмом, содержащим в своей основе

махровый антисоветизм. Такова триединая платформа

идеологии и политики нынешних пекинских руководителей, на

которую они опираются в принятии решений по вопросам

внутренней и внешней политики.

Идеи великодержавного шовинизма проходят красной

нитью через все труды Мао. Как уже отмечалось,

живучести великоханьского национализма способствовали мио-

ше объективные исторические обстоятельства, и прежде

всего внедрение националистических идей в

общественное сознание китайского парода на протяжении

тысячелетий, колониальный гнет империалистических держав

и т. д. Однако следует со всей определенностью сказать,

что взращивание китайского национализма в наше

время — прямой результат деятельности нынешних

пекинских руководителей.

В работах Мао есть много мест, подчеркивающих

исключительную роль Китая в мировой цивилизации, в

создании «китаизированного образца марксизма». Мао, его

апологеты и последователи настойчиво внушали и

внушают всем мысль, что только Китай может быть лидером

мирового революционного процесса, так как, мол, лишь

китайцы являются носителями революционных традиций и

идей.

28

На чем основываются эти утверждения? Мао и его

последователи неоднократно указывали, что лишь Китай

обладает возможностями для революционного

переустройства мира в глобальном масштабе. В качестве

стратегической задачи дальнего прицела Мао выдвинул задачу

«освобождения всего человечества» Китаем, другими

словами — обеспечение его мирового господства. Эта аваптю-

ристическая и преступная цель выдается в идеологии

маоизма за вершину революционности. В данном случае Мао

не оригинален. Один из проповедников конфуцианства

Мэн Цзы (IV в. до н. э.) эту идею — идею всемирного

господства Китая — сформулировал на много веков

раньше. Он утверждал, что народы мира ждут освобождения

их китайцами, «как дождя во время большой засухи», л

что только Китай может «принести счастье некптайцам

па вечные времена».

Маоисты модернизировали эту утопическую и

одновременно мессианскую идею, «доказав», что в стремлении

Китая к всеобщему влиянию и заключается существо

высшей революционности. В этом положении маоистской

доктрины рельефно просматривается не только реакционная

социальная утопия, но и глубоко шовинистическое

отношение пекинских теоретиков к судьбам других народов,

судьбам всей человеческой цивилизации. Для маоистов все

неханьцы — люди, которые по своему уровню стоят ниже.

Теоретики и политики маоизма и не пытаются скрыть

своего пренебрежительного отношения к национальным

меньшинствам. Во многих работах хмаоистов

обосновывается необходимость ассимиляции чжуаней, тибетцев,

казахов, уйгур в лоне ханьской нации.

Согласно первой конституции КНР в рамках единого

государства были образованы 5 автономных районов,

29 автономных округов и 64 автономных уезда. Однако

уже в начале 60-х годов маоисты стали осуществлять свою

программу насильственной ассимиляции. Этот процесс

усилился во время «культурной революции». Ущемление

прав национальных меньшинств, дискредитация

национальной культуры, языка, обычаев, прямые репрессии,

проводимые с благословения Пекина, наглядно показали

глубокую реакционность национальной политики маоизма.

Националистические установки во внешней политике

носят характер откровенного гегемонизма. Еще в 1958—

1959 годах Мао Цзэдун совершенно недвусмысленно

заявлял: «Мы должны покорить земной шар... Мы создадим

29

мощную державу...» Свои претепзии на гегемонию в

революционном движении Мао выражал в лозунге: «Ветер

с Востока одолевает ветер с Запада», в тезисе о

перемещении «центра революционных бурь» в Азию и т. п. Эти

идейно-политические установки убедительно

свидетельствовали о подмене маоистами классового подхода к

проблемам современности подходом националистическим,

расовым, геополитическим. Очевидно всем, что подобные

«теоретические прогнозы» «кормчего» и его наследников

отражают их откровенные претензии на мировое

господство Китая, сознательно принижают роль революционных

сил современности, международного рабочего класса,

игнорируют объективные закономерности общественного

развития.

Китайские руководители заявляли и заявляют, что

Китай «никогда не будет сверхдержавой», что он

«никогда не будет претендовать на гегемонию». Эти трескучие

фразы нужны лишь для камуфляжа, ибо идеология

маоизма — это идеология великодержавного гегемонизма.

Работы Мао Цзэдуна, материалы IX, X, XI съездов партии,

последняя конституция КНР не оставляют и тени

сомнений в том, что Китай намерен (если не сейчас, то в

будущем) подчинить своему влиянию, а затем, возможпо, и

господству многие народы мира. К такому выводу

приходят не только марксисты, но и многие трезвомыслящие

буржуазные ученые и политики. Американский ученый

Р. Бойд считает, что «теперь несомненно, что Китай

будет вести борьбу за распространение маоизма на весь

мир»1. Ападиз тенденций развития современного Китая,

пишет английский ученый Б. Ларкин, показывает, что

«приемлемая для Пекина модель участия в мировых

делах лежит в плоскости его глобального господства»2.

К сожалению, эти реалистические суждения еще не

являются определяющими в буржуазном общественном

сознании. Немало еще организаций, социальных групп и

лиц, которые, руководствуясь конъюнктурными,

сиюминутными интересами, не видят (или не хотят видеть) той

глубины опасности для многих народов мира, которая

вытекает из гегемонистского кредо маоистов.

В последние годы маоизм, камуфлируя свои гегемо-

пистские устремления, особенно часто прибегает к идео-

1 Boid R Communist Chinas. Eoreigh Policy, 1979, p. 73.

M.arkin B. China and Africa 1949—1970. London, 1975, p. 200.

30

логическому обоснованию этих поползновений. Именно

этому служила выдвинутая в свое время Мао так

называемая теория «сверхдержав». Ставя на одну доску

СССР и США, пекинские руководители изображают

Китай некой особой силой, стоящей во главе

иелрисоедттпившегося мира. В своих гегемонистских теоретических

изысканиях маоизм начисто отрицает существование основного

противоречия эпохи — противоречия между

капитализмом п социализмом и пытается подменить его

противоречием между странами «третьего мира» и

«сверхдержавами». На словах маоизм иногда еще воюет и

против империализма, но, как показывает жизнь, острие

своих идеологических, политических усилий он направляет

главным образом против СССР, всех прогрессивных сил

планеты. Этому же служит и пресловутая теория «трех

миров», своими истоками уходящая в китайский

традиционализм, абсолютизирующий роль Китая в мире, его

историю, теорию Мао о «промежуточных зонах», другие

его псевдомарксистские упражнения. Смысл «теории трех

миров» заключается в обосновании необходимости такой

расстановки политических и военных сил на мировой

арене, которая была бы выгодна Пекину и позволила ему

сделать новые шаги в достижении своих стратегических

целей.

В антикоммунизме и антисоветизме ныне

выражается главная черта социально-политического содержания

идеологии маоизма *. Маоистов с антикоммунистами

объединяет многое: глубокая враждебность к реальному

социализму, страх перед ростом революционного движепия,

стремление к гегемонизму, неприятие разрядки в

международных отношениях, ставка на милитаризацию страны,

как средство достижения своих политических целен,

отрицание опыта и значения достижений социалистических

стран. Начало антикоммунистическому перерождению

положил Мао, но и его идейные последователи оказались

достойными «кормчего». Политолог из ФРГ Клаус Ме-

нерт в своей книге «Наследники Мао делают все иначе»

подметил, что, хотя нынешние руководители в Пекине

практически во многом отказались от взглядов бывшего

председателя, две его главные установки они полностью

сохранили и взяли на вооружение: главный враг — это

1 См.: Пекип: вчера — резерв империализма, сегодня — его

союзник.— Коммунист, 1979, № 4, с. 82.

31

Советский Союз, а союзник — любой тот, кто выступает

против СССР *. Антисоветизм в работах Мао

прослеживается еще с 20—30-х годов. Мао уже тогда неоднократно

признавал, что видел в СССР не столько первое в мире

социалистическое государство, сколько надежный

источник экономической, политической и военной поддержки.

В качестве главного аргумента сначала косвенных, а

потом и прямых идеологических нападок на Советский

Союз был выдвинут фальшивый тезис, что «советский опыт

мало пригоден для Китая».

Антисоветские тенденции отчетливо проявились в

трудные для СССР годы первого периода Великой

Отечественной войны (1941 — 1942 годы). Китайские

руководители, близкие к Мао Цзэдуну, рассуждали о

несостоятельности советского военного искусства, советской воепной

науки, откровенно выражали скептицизм в отношении

исхода Великой Отечественной войны для советского

народа. Мао неоднократно утверждал, что «военная

стратегия Советского Союза неправильна», так как она исходит

не из его «народно-партизанского» понимания характера

войны. В окружении Мао даже давались «советы» нашим

представителям в Китае уйти за Урал и втянуть

фашистскую Германию в длительную партизанскую, «народную»

войну. Абсурдность подобных «рекомендаций» очевидна.

Особенно разнузданный характер антикоммунизм и

антисоветизм маоистов приобрел, когда пекинские

руководители вступили в открытое противоборство с Советским

Союзом, с мировой системой социализма, всеми

прогрессивными силами современности. Можно с уверенностью

сказать, что в идеологической доктрине маоизма

предельно эклектичной и антинаучной, коммунизм и

антисоветизм присутствуют во всех современных концепциях и

высказываниях.

Вот лишь один образчик современной антисоветской

продукции маоистов. В 1978 году в Китае вышла книга

«История борьбы народов Дунбэя против России» (Дун-

бэй — северо-восток* Китая). Книга написана Цзинлин-

ским институтом и «теоретической группой» воинской

части, где служил Лэй Фэн, прославившийся фанатичной

верностью идеям Мао Цзэдуна. В этом «трактате»

пространно излагаются претензии китайских руководителей

1 Mehnert К. Maos Erben macheu's anders Stuttgart, 197),

S. 81-85

32

на территорию СССР. В книге утверждается, что Россия

захватила у Китая 1,5 миллиона квадратных километров

территории. Приводятся различные доказательства

«неравноправности» Айгуньского, Пекинского и других

договоров между Россией и Китаем. В развязной форме

живописуется, как Россия напала на Китай и

«подавляла революционное движение китайского народа».

Книга насквозь антиисторична и фальшива. В ней нет

ни грана истины. Авторы делают еще одну попытку

поставить под сомнение исторически сложившиеся

границы, закрепленные целой системой международных

договоров. Этот фолиант рассчитан на разжигание у

китайского народа ненависти к Советской стране, так много

сделавшей для победы народной революции в Китае и

строительства социализма в нем. Аналогична по своему

содержанию книжонка «Китайско-русский илийский

договор» *. В труде «доказывается», что договор был

навязан русскими царями и согласно этому документу Рос-

сия-де незаконно отторгла северо-западные районы

Китая — озеро Балхаш, земли на востоке и юге от него,

бассейны рек Чу и Талас —- все «исконные территории

Китая». В книге полностью игнорируется тот

исторический факт, что ко времени подписания договора весь

Казахстан уже входил в состав России и русское

подданство добровольно приняли киргизские племена. Попутно

оспаривается правомочность Пекинского договора 1860

года и Чугучакского протокола 1864 года, которые якобы

были подготовлены и подписаны под давлением «белых

царей». Глубокий антиисторизм, фальсификация

документов, искажение общеизвестных фактов,

зафиксированных в государственных документах, характеризуют и это

маоистское издание.

В подобных «трудах» обосновывается

«правомерность» экспансионистских действий Китая, направленных

на пересмотр границ, «исправление» истории. Нужно ли

говорить, что эти попытки абсолютно беспочвенны в

научном отношении и совершенно бесплодны в

политическом плане. Абсурдные территориальные притязания

Пекина лишь разоблачают антисоциалистический,

милитаристский характер маоистской идеологии и политики,

1 Китайско-русский илийский договор — так именуется

китайцами Петербургский договор 1881 г.

«■

3 Зак. 512 33

срывают маску лжеинтернационализма с его

демагогических постулатов.

Антикоммунистический, антисоветский характер

действий Пекина особенно наглядно виден в его отношении

к советско-китайским договорным отношениям. Известно,

что 14 февраля 1950 года был подписан Договор о

дружбе, союзе и взаимной помощи сроком на 30 лет. Этот

выдающийся документ закрепил в правовой форме ту

огромную помощь, которую получила китайская революция от

советского народа и государства. Этот документ был

подписан в момент, когда Китай только что становился на

путь социального обновления, когда ему открыто

угрожали интервенцией империалисты, и прежде всего США.

По существу, Договор не только закреплял новый характер

отношений между двумя государствами и

народами, но и давал гарантию безопасности от экспансии

извне. Только твердая позиция Советского Союза, в

соответствии с Договором, удержала США от прямого

вмешательства во время Тайваньского кризиса. В то время

(октябрь 1958 года) Мао Цзэдун писал советскому

руководству: «Мы глубоко тронуты вашей безграничной

преданностью принципам марксизма-ленинизма и

интернационализма. Я от имени всех товарищей — членов

Коммунистической партии Китая выражаю вам сердечную

благодарность... В нашей борьбе с американцами мы

сейчас получили уже мощную поддержку со стороны

Советского Союза» 1. Советский Союз в крупных размерах

оказывал техническую, экономическую и военную помощь.

На льготных условиях СССР предоставлял Китаю

кредиты, промышленное оборудование, посылал советских

специалистов, готовил в советских вузах и техникумах

большое количество инженеров и техников. В течение 1951 —

1962 годов в нашей стране получили образование более

11 тысяч китайских специалистов. Значительная помощь

КНР оказывалась и другими социалистическими

странами. Именно этот путь вел Китай в социалистическое

будущее.

Но уже в конце 50-х — начале 60-х годов маоистское

руководство резко взяло курс сначала на свертывание

советско-китайских отношений, а затем и переведение их в

плоскость прямой конфронтации. Основная причина это-

1 Цит. по: Капица М. С. КНР; три десятилетия — три

политики, с. 170.

34

го заключалась в стратегических целях Пекина,

связанных с идеей установления своей гегемонии вначале в

Азии, а затем и во всем мире. На пути к достижению этих

целей маоисты видят главное препятствие в лице

Советского государства, последовательно выступающего

против любых форм экспансии и гегемонии.

Одностороннее прекращение действия Договора о

дружбе, союзе и взаимной помощи (об этом китайская

сторона объявила 3 апреля"1979 года) еще более

разоблачило пекинских милитаристов, их антисоветскую

сущность и агрессивные цели. Этот акт еще отчетливее

показал всю глубину разрыва Пекина с истинно

революционными силами, степень предательства им интересов

китайского народа.

. Документы последних съездов КПК, закрепивших

антисоветский курс Пекина, высказывания, статьи,

многочисленные интервью нынешних руководителей КНР,

других представителей пекинской верхушки подтверждают

истину, что повернули острие своих идеологических атак

против СССР пекинские лидеры потому, что видят в нем

главное препятствие в достижении своих гегемонистских,

великодержавных целей. Антисоветизм идеологии

маоизма является вместе с тем одним из средств оправдания

проводимых в КНР милитаристских кампаний,

широких военных приготовлений против пресловутой

«угрозы с Севера». Однако всякому непредубежденному

человеку видна эта большая ложь. Советский Союз устами

своих руководителей многократно заявлял, что он не

имеет к КНР никаких территориальных претензий и

готов наладить отношения на добрососедской основе.

Никакой «военной угрозы с Севера» не существует. Советский

Союз никогда не вооружался с целью нападения на

другие государства, никогда не был и не будет зачинщиком

гонки вооружений. Все, что советские люди

предпринимают в военной области, делается для того, чтобы

обезопасить себя и своих социалистических друзей от

нападения, не допустить агрессии.

Таким образом, социально-политическая сущность

идеологии маоизма носит крайне реакционный,

антинародный, авантюристический характер. Гегемонизм,

национал-шовинизм, антисоветизм идеологии необходимы мао-

истам для обоснования своих претензий на роль ведущей

силы в «третьем мире», а затем и в глобальном масштабе.

Все эти элементы идеологии, будучи внесенными (обычно

в примитивной форме) в сознание полуграмотных

крестьянских масс, могут рождать националистические

чувства, формировать слепой фанатизм, человеконепавистпи-

чество. Какие ядовитые плоды может дать маоизм,

прогрессивное человечество имело возможность представить,

оказавшись перед фактом жестокой, наглой агрессии

Китая против Вьетнама. Эта идеология по своей сути

враждебна и простым китайцам. Но сегодняшние правители

Китая делают все, чтобы народ не смог осознать это.

В идеологии маоизма, несостоятель-

иашмя™1*8 ной в теоРетическом> научном

отношении и реакционной в социально-

политическом плане, среди других черт наиболее

рельефно просматривается черта милитаристская, что имеет

определенное историческое обоснование. Дело в том, что

маоизм, проросший на местной, китайской почве, отразил

в своих концепциях как особенности развития китайской

нации, так и огромное влияние мелкобуржуазных слоев

на общественные процессы в стране.

Милитаризм своими корнями уходит в глубокое

прошлое Китая. Армия, военные всегда играли в истории этой

страны роль ведущей социальной силы. Как правило,

гражданская и военная администрация в обществе

олицетворялась в одном лице. Главенствующее положение

всегда занимал военачальник — феодал. Буржуазный

историк Хэ Пинди отмечал, что «китайское государство

всегда получало свою высшую власть от армии. А это

откладывало в сознании людей представление об

исключительной роли военной силы в обществе». Для

китайского феодала войны были профессиональным занятием,