Author: Шелгунов Н.В.

Tags: русская литература литературная критика издательство художественная литература литературное обозрение

Year: 1974

Text

ЛИТЕРАТУРНАЯ

КРИТИКА

@

Ленинград

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ленинградское отделение

1974

8Р1

Ш 42

Вступительная статья,

составление и примечания

Н. Соколова

Оформление художника

Н. Сапожникова

70202—100

028(01)—74

246—74

Ш

© Издательство

«Художественная литература», 1974 г.

Н. В. ШЕЛ ГУНОВ —ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

I

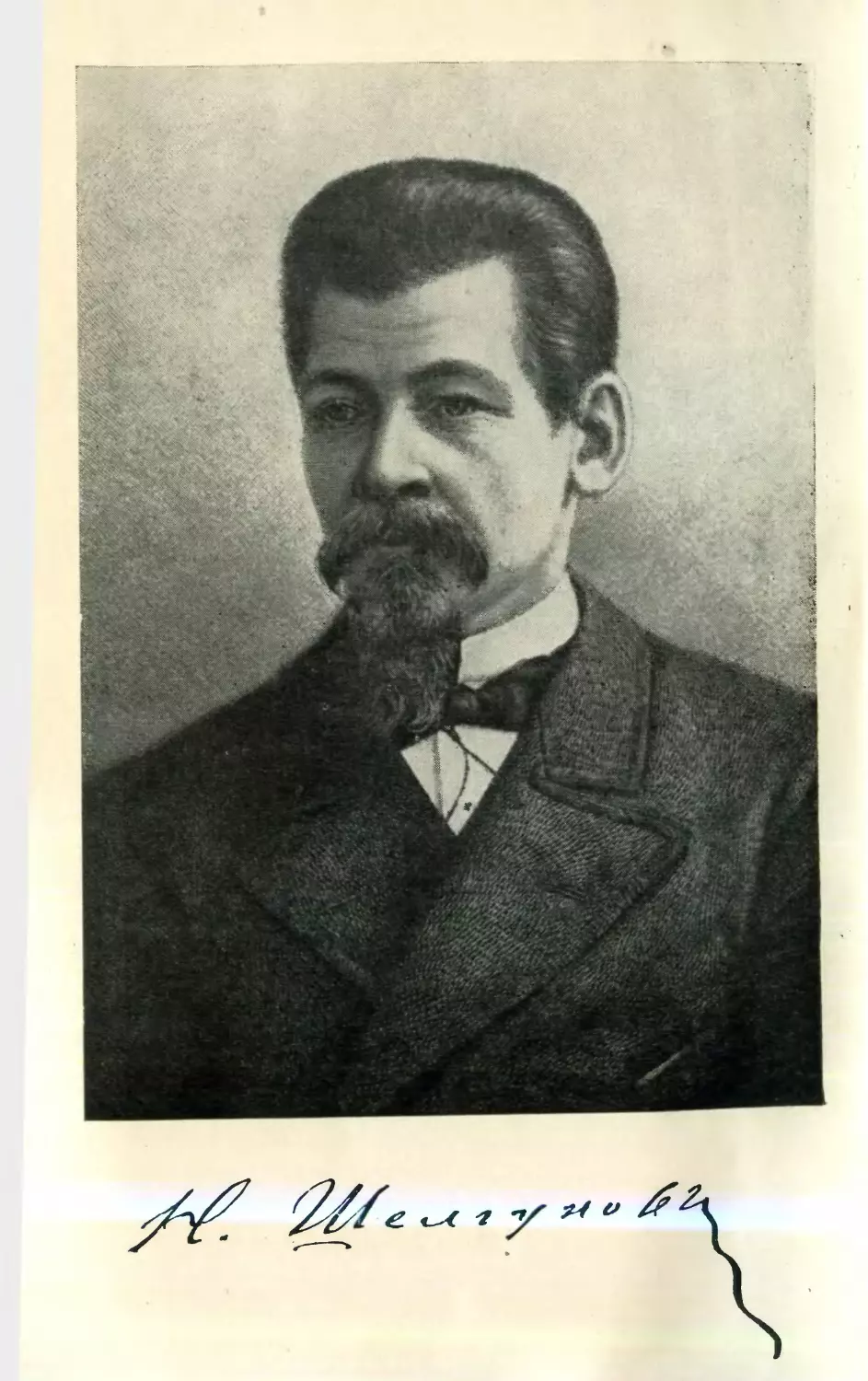

Николай Васильевич Шелгунов (1824—1891) как видный дея-

тель революционной демократии сформировался и уже во многом

широко, многогранно раскрылся в бурную, но короткую пору рево-

люционно-общественного подъема 60-х годов. Он принадлежал к бле-

стящей плеяде шестидесятников, группировавшихся вокруг Черны-

шевского, Добролюбова, Писарева, вокруг «Современника» и «Рус-

ского слова». В статье о Г. Е. Благосветлове, возглавлявшем жур-

налы «Русское слово» и «Дело», в которых на протяжении многих

лет сотрудничал Шелгунов, он писал: «Благосветлов — чистый про-

дукт 60-х годов; он один из последних могикан этого времени, пол-

ного жизни, блеска и порыва, выставившего массу людей идейных,

талантливых, с характером» \ Эти слова ’в еще большей мере отно-

симы к самому Шелгунову.

Войдя в круг передовых борцов тех лет, Шелгунов с поразитель-

ной смелостью и широтой развернул практическую революционно-

общественную и литературную деятельность. Поездки в 1859 и 1861

годах вместе с поэтом-революционером М. Л. Михайловым в Лондон

к Герцену для налаживания связей, а затем для напечатания рево-

люционных прокламаций «Русским солдатам» и «К молодому поко-

лению»; близость к Чернышевскому и Добролюбову; выступление на

страницах «Современника» со статьей «Рабочий пролетариат в Ан-

глии и во Франции» (1861), в которой широко использовалась книга

Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии»; сотрудничество

в «Русском слове»; поездка в Сибирь в связи с арестом и каторгой

Михайлова; собственный арест и затем почти двухлетнее заключение-

в Алексеевском равелине Петропавловской крепости; последующие

годы ссылки под надзор полиции губерний Вологодской, Калужской,

Новгородской. .. Таковы этапы стремительно развертывавшейся био-

графии Шелгунова в 60-е годы. Чернышевский о Шелгунове сказал:

1 Н. В. Шелгунов. Григорий Евлампиевич Благосветлов.—

В изд.: Г. Е. Благосветлов. Сочинения. СПб., 1882, с. I.

3

«Честнейший и благороднейший человек Николай Васильевич, такие

люди редки. Прекрасно держал себя в моем деле» Как известно,

«дело» было не из легких, оно потребовало от Чернышевского огром-

ной выдержки, ума и сил в единоборстве с высокопоставленными

тюремщиками и палачами из Третьего отделения и Зимнего дворца.

Между тем начало жизненного пути Шелгунова, казалось, не

предвещало ничего столь драматического и необычного. Он был пре-

успевающим чиновником, его карьера определилась и сулила полное

благополучие. Воспитанный в дворянской семье и в стенах Алексан-

дровского военно-кадетского корпуса, он успешно кончает в 1841 го-

ду Лесной институт и еще более успешно служит в департаменте

лесных дел, становится видным специалистом, автором капитальных

трудов по лесному хозяйству страны («История русского лесного за-

конодательства», «Лесная технология», «Лесоводство» и др.). Однако

преуспевающий в своей административной и научной карьере зрелый

человек круто порывает с ней и устремляется в полную опасностей

общественную борьбу, на ее самый «передний край».

Этот крутой поворот в жизни и деятельности Шелгунова объяс-

няется, конечно, не только тем, что судьба свела его с Михайловым,

с литературными кругами «Современника» и «Русского слова», а за-

тем и с такими деятелями, как Герцен, Чернышевский, Добролюбов.

Шелгунов к тому времени был широко образованным человеком.

По опыту своей официальной службы он хорошо знал современ-

ное состояние России. Специалисту лесного дела была ясна необ-

ходимость радикальной перестройки не только лесного хозяйства

страны, но и всего ее социально-политического строя. Решительная

проповедь революционных перемен в России в трудах Герцена и

Белинского, Чернышевского и Добролюбова находила горячий от-

клик в молодом поколении 50—60-х годов, захватила она и «не моло-

дого» Шелгунова. Касаясь литературной деятельности людей сходной

с ним судьбы, он писал: «Все мы готовимся к чему-то другому, а лите-

раторами делаемся случайно» 1 2. Как видим, «случайность» здесь была

весьма относительной, опа явилась выражением глубоких историче-

ских закономерностей.

Сформировавшись и начав литературно-публицистическую дея-

тельность в обстановке острой идейной борьбы 60-х годов, Шелгунов

вместе с тем активный участник общественной жизни и борьбы по-

следующей эпохи, которая также не могла не наложить на него сво-

его отпечатка. 1870—1880-е годы — это время народнического движе-

1 «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. II.

Саратов, 1959, с. 268—269.

2 В изд.: Г. Е. Благосветло в. Сочинения, с. VII.

4

ния, время самоотверженной борьбы революционеров «Народной

воли» с самодержавием. Как известно, народники в своей теории опи-

рались на утопические идеи крестьянского социализма, видели в дере-

венской общине защиту от капитализма, фактически восторжество-

вавшего к тому времени и в России. В своей революционной деятель-

ности они вдохновлялись идеями Чернышевского и Добролюбова,

рассчитывая поднять народ на крестьянскую революцию. Вместе с

тем в понимании движущих сил истории, закономерностей развития

современного общества народники во многом отступали от идейного

наследия революционной демократии 60-х годов.

Ограниченность народников в понимании путей развития Рос-

сии хорошо видел Шелгунов. «Теперь нам отделиться от Запада не-

возможно, — писал он в статье «Россия и европейская цивилиза-

ция», — цивилизация нас уже поглотила» 1. Об этом же говорит он и

в статье о книге Герцена «Раздумье» в 1870 г. В то же время Шел-

гунов горячо сочувствовал отважной и самоотверженной борьбе

революционеров-народников 70-х годов, временами разделяя их ил-

люзии. В рецензии на «Исторические письма» Лаврова, одного из

идеологов революционного народничества, Шелгунов писал, что в

основных мыслях «мы не находим ничего, в чем бы могли с ним не

согласиться»1 2. С напряженным вниманием и не без горячих надежд

Шелгунов следил за перипетиями борьбы народовольцев с царизмом.

Пережив поражение народников, в период наступившей, реакции он

не отказался, однако, от связей с революционным подпольем и снова

очутился в заточении, а затем в ссылке. Шелгунов остался до

конца верен главным заветам революционной демократии 60-х годов.

Именно это обусловило исторический оптимизм его «Очерков рус-

ской жизни», этой страстной и яркой публицистической летописи

80-х годов.

Литературное наследие Шелгунова велико и многогранно. Жур-

налист по призванию, он интересовался прежде всего современной

общественной жизнью, положением народа, страны, мира. Но сего-

дняшний день для Шелгунова неразрывно связан с днем предшест-

вующим, он подготовляет и день грядущий. Поэтому в статьях, очер-

ках, исследованиях публициста так часто идет речь об историческом

прошлом, о смене действующих поколений, их преемственности, непре-

рывном развитии. Это характерно и для суждений Шелгунова на

литературные темы.

Как литературный критик он начал выступать также в 60-е годы

на страницах «Русского слова», однако основная деятельность Шелгу-

1 «Дело», 1868, № 5, с. 70

2 Там же, 1870, № 11, Современное обозрение, с. 12.

5

нова-критика приходится на 70-е годы. Этому есть свои исторические

причины. В 60-е годы определяющее значение в критике имели высту-

пления Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Положение резко

изменилось к концу 60-х годов. Еще в 1861 г. не стало Добролюбова;

Чернышевский был на каторге; в 1868 г. оборвалась жизнь Писа-

рева. Именно в эту трудную пору и началась активная критическая

деятельность Шелгунова. В меру сил и дарования он стремился быть

продолжателем своих выдающихся предшественников. Как автор

литературно-критических статей и рецензий на страницах демократи-

ческого журнала «Дело» 1870-х годов, унаследовавшего традиции

«Русского слова», Шелгунов и входит в историю русской критики,

II

Среди выступлений Шелгунова о литературе трудно найти такое,

в котором он в той или иной мере не касался бы общих вопросов

понимания роли писателя, назначения литературы в целом. Теорети-

ческие рассуждения о литературе содержатся в его статьях о Турге-

неве и Писемском, о Гончарове и Островском. Особенно подробно он

говорит об этом в тех своих выступлениях, где речь идет о револю-

ционно-демократической критике и эстетике. И это, конечно,’право-

мерно. Революционные демократы были идейными учителями Шелгу-

нова. Их эстетика, критическая деятельность оказали определяющее

воздействие на формирование его литературно-критических взглядов,

хотя в ряде конкретных оценок он с ними и расходился.

Основы революционно-демократической эстетики, по убеждению

Шелгунова, с наибольшей полнотой и доказательностью сформули-

рованы в диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искус-

ства к действительности». Шелгунов присутствовал 10 мая 1855 г.

на ее защите. «Это была первая молния, которую он кинул», — гово-

рил Шелгунов позднее об авторе диссертации Ч В 80-е годы, когда

наследие революционных демократов подвергалось яростным напад-

кам со стороны лагеря реакции и оно было мало доступно новому

поколению читателей, Шелгунов счел необходимым в своих воспоми-

наниях напомнить об основных положениях эстетического учения Чер-

нышевского. Эти положения важны для характеристики взглядов и

самого Шелгунова. Разъясняя формулу «прекрасное есть жизнь», он

пишет: «.. .прекрасное виделось не в одном том, что делалось, но и в

1 Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михай-

лов. Воспоминания в двух томах, т. I. М., 1967, с. 237. (В даль-

нейшем ссылки на это издание даются сокращенно: «Воспоминания»).

6

том, что должно было делаться. И такое требование не было ни увлече-

нием, ни мечтой, а простым логическим движением мысли, вставшей на

пути перемен: это было просто лозунгом всех тех, кто видел неизбеж-

ность и логическую необходимость всеобщего обновления русских

условий общественного существования на началах справедливости» L

Помимо эстетических трудов Чернышевского, Шелгунов опирал-

ся и на суждения Белинского, Добролюбова, Писарева. Вслед за ними

он писал о гражданском назначении литературы, ее демократизме,

глубоких связях с действительностью, ее просветительской и гуман-

ной роли.

В понимании задач критики, принципов анализа и оценок художе-

ственных произведений Шелгунов также близок к своим идейным

предшественникам. Он был убежденным поборником реализма в лите-

ратуре, для него это было как бы само собой разумеющимся, хотя,

конечно, он хорошо знал, что литература не всегда была таковой.

В статье «По поводу одной книги» (о книге Герцена «Раздумье»)

критик писал: «Борьба романтизма с классицизмом привела на За-

паде к реализму, и он не только по закону преемственности перешел

к нам, но и так пришелся по плечу, что остается разве жалеть, зачем

мы не начали прямо с него»1 2. Реализм, связь с действительностью,

воспроизведение ее во всей истинности и жизненности, — все это было

определяющим для Шелгунова в суждениях о произведениях лите-

ратуры. «Писатель, — говорится в статье «Люди сороковых и шести-

десятых годов», — ничего не выдумывает, он только рисует то, что

дается самой жизнью» (с. 209) 3. Однако критик в этом случае далек

от натурализма, фактографичности, он лишь подчеркивает жизнен-

ные истоки литературы. Изображение действительности, считает он,

должно быть обдуманным, должно быть обобщением: «.. .Если писа-

тель не в состоянии подняться до обобщений, не имеет способности

отыскивать и группировать родственные черты, не в состоянии воз-

водить человека в тип — он не может быть писателем и пусть лучше

за писательство не берется»4. Талант — безусловно необходимая пред-

посылка творчества, однако талант не является гарантией правиль-

ности художественного обобщения. «Талант есть только та сила,—

заявляет Шелгунов, — которая умеет концентрировать данные для

известного положительного вывода, и непременно вывода высокой

общественной полезности... (с. 218).

1 «Воспоминания», т. I, с. 198.

2 Н. В. Шелгунов, Сочинения, т. II, СПб., 1891, с. 367.

3 Ссылки на страницы настоящего издания см. в тексте, в скобках.

4 Н. В. Шелгунов, Творческое целомудрие. — «Дело», 1871,

№ 1, Современное обозрение, с. 19.

7

Отсюда огромное значение передового мировоззрения для писа-

теля, и здесь Шелгунов рассуждает, конечно, также в полном согла-

сии с революционно-демократической критикой, порой допуская и

крайности в формулировках. Такова мысль, высказанная в той же

статье, посвященной «Обрыву» Гончарова: «Не силой поэтического

творчества определяется размер таланта, а силой воодушевляющей

его мысли, силой его социальной, прогрессивной полезности (с. 217).

Произведение писателя, по убеждению Шелгунова, непременно целе-

направленно, «тенденциозно», содержит тот «приговор о явлениях

жизни», о котором говорится в диссертации Чернышевского. В этой

тенденциозности, целенаправленности творчества Шелгунов видел

его общественное, общечеловеческое назначение. Реалистической при-

родой литературы, ее связью с действительностью обусловлена и

зависимость писателя от окружающего мира. «Как бы писатель ни

творил непосредственно, — говорит Шелгунов, — он всегда чадо вре-

мени, среды и обстоятельств» (с. 356).

Эти взгляды на искусство, на литературу, на ее общественную

роль, подтверждаемые историческим опытом, определили для Шелгу-

нова высокий идеал современного передового писателя. «Что такое

писатель, как не интеллектуальная сила, как не путеводная звезда,

за которой идут те, кто понимать и рассуждать безошибочно не

в состоянии?» (с. 212). Поэтому Шелгунов непримирим к писателям,

придерживающимся реакционных или просто ошибочных взглядов,

хотя бы эти писатели отличались несомненной талантливостью. В та-

ких случаях, считал он, истинная задача критики состоит в том, «что-

бы спасти читателя от губительного обаяния формы, показать, что

у позолоченного ореха гнилое ядро...» (с. 222). В своем идейном

максимализме Шелгунов не избежал крайностей в противопостав-

лении содержания и формы, «художественности» и правды жизни.

Это не могло иногда не приводить критика к крупным просчетам

в оценках ряда произведений. Однако в дальнейшем Шелгунов пре-

одолевал эти противоречия, приходил к признанию единства формы

и содержания в искусстве, значения литературного мастерства писа-

теля. В статье «Нехудожественный роман» критик писал: «Конечно,

было бы лучше, если бы та же самая «правда жизни» являлась в бо-

лее художественной форме, потому что она действовала бы тогда

неизмеримо сильнее» L Он ценил, в частности, искусство писателя

в изображении внутреннего мира героев. «Романист должен жить

жизнью своих героев и смотреть на них не извне. . . — заявлял он, —

а сидеть в их коже, чувствовать то, что они чувствовали, радоваться

их радостью, страдать их страданиями...» (с. 94).

1 «Дело», 1875, ]\[о 7, Современное обозрение, с. 8.

8

Шелгунов придерживался принципов «реальной критики» Добро-

любова, хотя, вслед за Писаревым и не без его воздействия, он не-

редко утилитарно и узко применял эти принципы. Порою он слишком

прямолинейно, отступая от историзма, судил об идейных позициях и

творчестве писателей. Вместе с тем при анализе произведений лите-

ратуры Шелгунов стремился вскрыть их жизненные истоки, дополнить

или поправить писателя своими публицистическими суждениями. Ре-

акционная критика, идеологи «искусства для искусства» иронизиро-

вали над публицистической критикой революционных демократов, —

Шелгунов, сам прирожденный публицист, видел в этом их огромное

достоинство и преимущество.

Шелгунов высоко ценил роль выдающихся критиков в развитии

русской литературы. «Кто вел наших романистов — Тургенева, Досто-

евского, Гончарова, Писемского и писателей нового времени?» —

спрашивал Шелгунов и отвечал: «Их вели Белинский, Добролюбов и

Писарев» L Однако Шелгунов не замечал (или не отмечал) и обрат-

ного процесса: плодотворного воздействия передовой литературы на

критику, на ее развитие и совершенствование. Это приводило нередко

к недооценке роли литературы по сравнению с критикой и публици-

стикой, к неоправданному противопоставлению критиков и публици-

стов писателям. Так, недооценивая силу реализма пьес Островского,

Шелгунов спрашивал: «Да хотел ли, например, г. Островский сказать

в своих сочинениях то, что сказал по поводу их Добролюбов в «Тем-

ном царстве»?» (с. 152).

В своей публицистике, критических статьях, воспоминаниях Шел-

гунов много писал о Белинском и Герцене, о Чернышевском и Доб-

ролюбове, о Писареве и своих соратниках по журналам «Русское

слово» и «Дело». Разумеется, он имел в виду не только их литератур-

ную и критическую деятельность. Он отчетливо представлял и те

исторические сдвиги в русской жизни, которые обусловили выдаю-

щуюся роль социального слоя, к которому принадлежало боль-

шинство революционных демократов. «Разночинец,— писал Шелгу-

нов, — есть поднимающаяся кверху ч.асть народа, имеющая в нем свои

корни...»1 2

В суждениях о деятельности крупнейших представителей рево-

люционно-демократической критики и эстетики Шелгунов стремился

определить исторические заслуги и своеобразие каждого из них.

О Белинском он говорит в ряде статей — «Люди сороковых и шести-

десятых годов», «Попытки русского сознания» и др. Указывая на

1 Н. В. Ш е л г у н о в. Двоедушие эстетического консерватизма. —

«Дело», 1870, № 10, Современное обозрение, с. 55.

2 Н. В. Шелгунов. Очерки русской жизни. СПб., 1895, с. 1074.

9

особенности русского общественного развития, Шелгунов писал о роли

великого критика: «Белинскому нужно было перечесть все, что напи-

сала и напечатала Россия в течение ста лет, каждому писателю

определить его место, разъяснить задачи искусства.. . завоевать но-

вому движению мысли то передовое место, которое у него оспаривали

люди старых понятий. Хотя спор шел, по-видимому, исключительно

об искусстве, о его формах и задачах. . . сущность художественной

критики заключалась в том, чтобы задачей искусства сделать пресле-

дование социально-прогрессивных целей, сделать литературу орудием

общественного развития» 1.

В понимании роли Белинского Шелгунов следовал тому истол-

кованию наследия критика, которое давали Герцен, Чернышевский,

Добролюбов. Вместе с тем он не избежал и воздействия взглядов

Писарева, нашедших выражение в его статьях «Пушкин и Белин-

ский». Но это не изменило его отношения к критику. «Белин-

ский, как умственный барометр, — писал Шелгунов, — стоит высоко

во главе своего времени. По Белинскому мы судим о силе и направ-

лении передовой мысли сороковых годов, именем Белинского мы зо-

вем эпоху сороковых годов...» (с. ПО).

В силу цензурных условий о Чернышевском приходилось писать

реже и иносказательно. Лишь в воспоминаниях Шелгунов выска-

зался о нем с полной определенностью: «История русской мысли

назовет шестидесятые годы его именем... для меня лично в Черны-

шевском, как в фокусе, соединяются мои лучшие чувства и стремле-

ния. ..»1 2 Критические статьи Чернышевского не называются в лите-

ратурных выступлениях Шелгунова, но в суждениях о Писемском,

Островском, Н. Успенском и др. писателях содержится несомненная

перекличка с этими статьями.

Огромное значение в развитии литературной критики, усилении

ее общественного звучания Шелгунов придавал деятельности Добро-

любова. Он видел в нем достойного соратника Чернышевского. «Заме-

чательно, какую громадную умственную работу, — писал он, — совер-

шили эти два человека. . . каждый в своей области и как, пополняя

один другого, они составляли одно законченное целое»3. В ряде кри-

тических оценок Шелгунов разошелся с Добролюбовым. Таковы его

суждения об. Островском, Салтыкове-Щедрине, Гончарове и некото-

рые другие. Историческая правда в данном случае не на стороне

Шелгунова. Однако было бы односторонностью только по этим фак-

там судить о его отношениях к Добролюбову-критику. В «Воспоми-

1 Н. В. Ш е л г у н о в. Сочинения, т. I, с. 510.

2 «Воспоминания», т. I, с. 237.

3 Там же, с. 200.

10

наниях» дается высокая оценка его программным статьям на стра-

ницах «Современника». «Темное царство» Добролюбова, — свидетель-

ствует Шелгунов, — было не только критикой, «это было целым по-

воротом общественного сознания на новый путь понятий»]. Яркая

характеристика особенностей критической манеры Добролюбова со-

держится в статье Шелгунова о сочинениях Писарева.

Особенно большое и непосредственное воздействие на Шелгу-

нова-критика оказал Писарев. Их сблизило сотрудничество в «Рус-

ском слове», связывали личные дружественные отношения, хотя

встречаться часто им не удавалось. В «Воспоминаниях» Шелгунов

приводит письмо Писарева, присланное им по выходе из Петропав-

ловской крепости: «Я читал вас постоянно года три или четыре

в такой обстановке, когда читается особенно хорошо (имеется в виду

время, проведенное в крепости. — Н. С.) и когда книга составляет

единственный доступный источник наслаждения. Поэтому я вас хо-

рошо знаю и давно люблю, как старого друга и драгоценного со-

брата» 1 2 3.

Шелгунов дорожил качествами Писарева-критика, публициста,

пропагандиста, просветителя. Он был убежден, что критическая дея-

тельность Писарева была дальнейшим развитием традиций Белин-

ского, Чернышевского, Добролюбова, хотя в отдельных случаях Писа-

рев расходился с ними в оценке ряда явлений русской литературы

(статьи об Островском, Салтыкове-Щедрине и др.). Шелгунов вос-

принял от Писарева и то сильное и боевое, что содержится в его

статьях об «Отцах и детях» Тургенева, о демократической литера-

туре, что связано с борьбой «Русского слова» против реакционной

литературы. Он был глубоко прав в полемике с теми, кто видел

в Писареве только отрицателя, якобы не дорожившего связями с исто-

рическим прошлым: «.. .И Писарев не рубил всех традиций и часто

пугал и вводил в недоразумение лишь резкостью своих пригово-

ров» 8.

Выступления Шелгунова, посвященные революционно-демократи-

ческой критике, характеризуют не только страстное утверждение ее

традиций, но и постоянная борьба за наследие революционеров-демо-

кратов с силами идейной и литературной реакции. Так было в 70-е

годы, когда Шелгунов выступил против «эстетической критики»

Н. Соловьева («Двоедушие эстетического консерватизма», 1870), про-

тив исторически несостоятельных взглядов Ап. Григорьева, пытавше-

гося оспорить эстетические принципы критики революционно-демокра-

1 «Воспоминания», т. I, с. 199.

2 Там же, с. 202.

3 Там же, с. 215.

И

лического направления («Пророк славянофильского идеализма»,

1876); так было и в 80-е годы, когда Шелгунов на страницах «Рус-

ской мысли» развернул целую кампанию в защиту идей, глубокая

жизненность которых была доказана всем ходом развития русской

общественной мысли.

Говоря об идейно-исторических истоках и теоретических основах

критической деятельности Шелгунова, следует иметь в виду, что эта

деятельность протекала на широком фоне литературного движения

70-х и 80-х годов. Вместе с Шелгуновым, в чем-то с ним сходясь,

о чем-то полемизируя, выступали и другие представители демократи-

ческой критики того времени. На страницах того же «Дела» появля-

лись статьи П. Н. Ткачева и Г. Е. Благосветлова. В «Отечественных

записках» в конце 60-х — начале 70-х годов по вопросам литературы

выступает Салтыков-Щедрин, несколько позже развертывается актив-

ная критическая деятельность Н. К. Михайловского. Статьи Шелгу-

нова были посвящены тем же произведениям, о которых писали его

современники и соратники.

Прежде чем перейти к конкретным критическим выступлениям

Шелгунова, важно остановиться еще на некоторых вопросах, связан-

ных с его отношением к прошлому русской литературы, которое он

справедливо рассматривал в тесной связи с проблемами литератур-

ной современности.

III

Интерес Шелгунова к проблемам истории был чрезвычайно

целенаправленным. «Нам нужно знать прошлое, — говорил он,—

только ради его пользы для нашего настоящего и будущего» L Его

историко-литературная концепция сложилась во многом также под

воздействием трудов и высказываний идеологов революционной

демократии. Взгляды Шелгунова на прошлое русской литературы не

есть нечто навсегда данное и решенное. Они развивались и совершен-

ствовались, в них следует отличать существенное и глубоко проду-

манное от формулировок случайных, временных, для концепции в це-

лом не характерных.

Первой попыткой Шелгунова обратиться к явлениям русской ли-

тературы была статья «Русские идеалы, герои и типы» (1868) 1 2. В ней

автор не избежал ошибочных суждений; так, о Пушкине, Лермон-

1 Н. В. Шелгунов. Новый ответ на старый вопрос. — «Дело»,

1868, № 8, с. 233.

2 Вторая часть статьи, посвященная в основном роману «Что де-

лать?» Чернышевского, была запрещена цензурой и опубликована лишь

в советское время в сб. «Шестидесятые годы». М.—Л., 1940,

с. 175—186.

12

тове, Тургеневе здесь говорится как о писателях чисто «эстетиче-

ской школы»: «Ее типы — пустые и бесполезные типы; ее слово —

пустое, бесполезное слово... Никакая серьезная мысль не руково-

дила этими писателями...»1 Неверные заключения содержатся и

в запрещенной части статьи. От этих формулировок Шелгунов

вскоре откажется, вместе с тем в статье есть и интересные замечания

об исторических героях и типах прошлого (о Степане Разине, Авва-

куме), о значении Пушкина, о «новых людях».

На большом историческом материале освещаются вопросы рус-

ской литературы в обширной статье «Люди сороковых и шестидеся-

тых годов» (1869), программной и для всего литературного наследия

Шелгунова. Это, в сущности, серия статей, написанных в связи с вы-

ходом романа Писемского «Люди сороковых годов», вобравших мно-

гое из задушевных и глубоких раздумий критика. Этапам развития

русской литературы в целом и демократической в особенности отве-

депо много места в проблемной статье «Народный реализм в лите-

ратуре» (1871). Существенна для понимания историко-литературных

воззрений Шелгунова и статья «Попытки русского сознания» (1874).

К осмыслению широкого круга историко-литературных вопросов он

вернется в 80-е годы в своих «Воспоминаниях», в «Очерках русской

жизни».

Какие же этапы развития русской общественной мысли и вместе

с тем истории литературы Шелгунов считал наиболее существенными?

Основным в исторических преобразованиях России он считал путь

преодоления вековой ее отсталости, путь всесторонней европеизации

страны, приобщения самых широких масс народа к культуре, знанию.

В связи с этим Шелгунов высоко, ценил деятельность Петра I. В осмы-

слении русской литературы XVIII века критик во многом следует

Белинскому и не раз ссылается на его т^уды. О Ломоносове он гово-

рит в статье «Новый ответ на старый вопрос» (1868) как о гениальном

ученом й писателе, начавшем «новый период интеллектуальной рус-

ской жизни. «Из образования и просвещения он хотел создать обще-

русское дело, а не аристократическую забаву одних знатных, богатых

и праздных»1 2. В статье «Попытки русского сознания» деятельность

Ломоносова также характеризуется, как «первый момент пробужде-

ния русской мысли»; в его лице, пишет критик, «впервые проснулось

русское сознание собственного достоинства и истинный русский

патриотизм»3. Вместе с тем Шелгунов считает, что деятельность Ло-

моносова не имела больших последствий, объясняя это историческими

обстоятельствами.

1 «Дело», 1868, № 6, Современное обозрение, с. 163.

2 Н. В. Шелгунов. Сочинения, т. I, с. 289—290.

3 Там же, с. 468, 469.

13

В понимании русской сатиры XVIII века Шелгунов следует в це-

лом трудам Добролюбова, разделяя с ним и ее известную недооценку.

В то же время он высокого мнения о просветительской деятельности

Новикова, который характеризуется (в статье «Люди сороковых и

шестидесятых годов») как «светлейшая, гениальная личность», «пер-

вый русский гуманист». Шелгунов не сразу понял и должным обра-

зом оценил Радищева. Лишь позднее в «Очерках русской жизни» он

скажет: «Первым известным выразителем идеи освобождения явился

Радищев с наделавшим такого переполоха «Путешествием из Петер-

бурга в Москву» !.

События русской общественной жизни начала XIX века Шелгу-

нов увязывает с «французскими войнами», с идеями французской

буржуазной революции, с Отечественной войной 1812 г. В статье

«Попытки русского сознания» он пишет: «Масса русских солдат и

ополченцев увидела в Европе совсем иные отношения, иные порядки;

входя в сношение с французами и немцами, солдаты усвоили новые

понятия, новые чувства и новые мысли, с которыми воротились домой

и разошлисы по деревням. Еще сильнее было влияние заграничной

жизни на офицеров и военную молодежь»1 2. Контрасты русской и

западноевропейской действительности, говорит Шелгунов, не могли

не поражать эту массу людей, прошедших через победоносную войну.

Рост самосознания русского общества отчетливо отразился в движе-

нии литературы.

Для Шелгунова понятия «классицизм», «сентиментализм», «ро-

мантизм», а затем и «реализм» скорее мировоззренческие, чем твор-

ческие. О скоротечности сентиментального направления он пишет:

«Неудача его в том, что оно обращается только к лицу, к его мелким,

своекорыстным чувствам. . .»3 В соответствии с этим критик невысоко

оценивает литературные заслуги Карамзина.

Внимание Шелгунова привлекли романтические искания в лите-

ратуре и обществе, бунт личности и свободолюбивые устремления ро-

мантиков. Сущность романтизма, пишет он, заключается «во внутрен-

нем неудовлетворении, в стремлении личности освободиться от внеш-

него гнета»4. Соединяя понятие направления прежде всего с миро-

воззрением, Шелгунов не дал достаточно четкой картины литератур-

ного развития того времени. Так, с «прогрессивным романтизмом»

он связывает и басенное творчество Крылова и «Горе от ума» Гри

боедова.

1 Н. В. Шелгунов. Очерки русской жизни, с. 854.

2 Н. В. Шелгунов. Сочинения, т. I, с. 492.

3 Там же, с. 488.

4 Там же, с. 498.

14

Вслед за Герценом Шелгунов сумел верно определить идейную

и социально-историческую ограниченность декабристов. «Передовое

меньшинство александровской эпохи было слабо и численностью,

слабо и своим содержанием. При всей честности его убеждений, оно

было сильнее своим романтическим порывом, чем средствами...

Меньшинство, действуя во благо народа, все-таки стояло вне этого

народа» !.

Центральным явлением русской литературы того времени было

творчество Пушкина. Проблема понимания Пушкина занимает важ-

ное место в сознании Шелгунова на протяжении всей его литератур-

ной'деятельности. Его отношение к великому поэту не было неиз-

менным, в нем отразились разные этапы развития литературных

воззрений как самого Шелгунова, так и русского общества в самом

широком смысле этого слова.

Уже в статье «Русские идеалы, герои и типы» мы находим про-

тиворечивые оценки творчества Пушкина. «Пушкин воспитал, — пишет

критик, — целое поколение романистов и повествователей.. <

И. С. Тургенев, кажется, последний из наиболее сильных писателей

этой отжившей школы»1 2. Далее говорится, что «герои писателей этой

школы отличаются великим общественным, светским и домашним

легкомыслием»3. Шелгунов считает, что причина заполнения романов

такими «героями» — в самих писателях, которые «не умели мыс-

лить»4. Глубокая ошибочность всех этих утверждений давно очевид-

на. Важно, однако, понять причины заблуждений критика. Его мето-

дологическая ошибка заключается в том, что он сблизил авторов

с героями их произведений, истолкованными к тому же без учета

породившей их исторической обстановки. На суждениях Шелгунова

о Пушкине сказалось и воздействие взглядов Писарева. Это нашло

прямое отражение в статье о сочинениях критика. «Насколько Пи-

сарев оказался верен духу времени в своем разборе Пушкина, — го-

ворится в статье, — показало это же самое время... между нынешней

читающей молодежью явилось уже столько мыслящих людей, что

Пушкин препровожден ими в тот же пантеон, в котором хранятся

поэты и писатели отжившей России» (с. 284).

Однако Шелгунов, внимательный наблюдатель современной жиз-

ни России, не мог не заметить, что нигилистическое отношение к на-

циональным культурным ценностям было лишь эпизодом в воззрениях

части передового общества, обусловленным определенными историче-

1 Н. В. Шелгунов. Сочинения, т. I, с. 494.

2 «Дело», 1868, № 6, Современное обозрение, с. 101.

3 Сб. «Шестидесятые годы», с. 175.

4 «Дело», 1868, № 6, с. 111.

15

скими обстоятельствами. В статье о книге Герцена «Раздумье»

находим иную характеристику Пушкина: «У всякого поколения есть

свои великие учителя; таким был Пушкин для людей тридцатых и

сороковых годов». Как бы оправдываясь за свое поколение, Шелгу-

нов пишет: «Для нас в Пушкине нет лучезарности... Мы развивались

не на нем; для нас Пушкин стоял уже в гимназической программе и

был источником нулей. . . нам читать его приказывали; им — запреща-

ли» \ Существенные сдвиги в оценке Пушкина находим и в статье

«Народный реализм в литературе». Шелгунов все более склоняется

к суждениям Белинского и Добролюбова в противовес недавним вы-

сказываниям «по Писареву». В статье говорится и о «пушкинском

периоде» в развитии русской литературы, и о пушкинской народ-

ности, разумеется, иной, чем народность Решетникова. Люди литера-

турного труда названы «светочами и руководителями» умственного

движения страны. И далее Шелгунов заявляет: «Таким был и Пуш-

кин, обратившийся первый к русской жизни и бравший у нее мате-

риал для своего творчества. Это обращение к русской жизни и кла-

дет на произведения Пушкина печать народности. Но народность того

времени была народностью аристократическою» (с. 289—290). В ста-

тье «Попытки русского сознания» Шелгунов фактически уже полно-

стью разделяет взгляд Белинского на Пушкина: «Это поэт дей-

ствительной жизни во всех ее многообразных проявлениях»; «Пушкин

приобрел... громадное значение в истории русского развития» 1 2.

Итогом раздумий Шелгунова о наследии Пушкина являются

страницы «Очерков русской жизни», написанные в 1887 г. в связи

с 50-летием со дня смерти поэта. Эта годовщина, говорит автор очер-

ков, представляет собой «редкий случай для заявления нашего на-

ционального и общественного сознания. . . Ведь Пушкин для нас

великая идея, в нем выразилось наше первое сознание народности,

в нём мы находим начало всего нашего последующего литературного

развития. Из него мы выводим и Гоголя, и Тургенева и гр. Льва Тол-

стого, и Достоевского, мы ставим его в уровень с величайшими поэта-

ми мира. . .»3 В очерке нашли отражение идейные споры вокруг Пуш-

кина в связи с открытием памятника поэту в Москве в 1880 г. Шел-

гунов подчеркивает гражданское значение деятельности поэта:

«Пушкин дл^ нас — не мистическое имя, способное создать всеобщее

умственное единение какою-то присущею ему чудодейственною силой.

В той жизни, которую устроили Пушкину общественные условия, он

для нас живой образ, живая страдающая мысль, все его мучитель-

ные страдания, как представителя русского слова и русской мысли,

1 Н. В. Ш е л г у н о в. Сочинения, т. 11, с. 355.

2 Там же, т. I, с. 504, 506.

3 Н. В. Шелгунов. Очерки русской жизни, с. 286.

16

так свежи и так иам близки и понятны, точно все это происходило

вчера, а для других это, пожалуй, и „сегодня"»1.

Как видим, Пушкин теперь для Шелгунова — не только великое

прошлое, но и живое настоящее, его имя — олицетворение прогрес-

сивной русской литературы, ее передовой роли в освободительной

борьбе.

В развитии взглядов Шелгунова на творчество Пушкина отра-

зилось не только его понимание исторической роли великого поэта —

здесь нашла отражение и сложная эволюция историко-литературных

взглядов критика, как отразилось и понимание им современной лите-

ратуры.

Шелгунов сравнительно мало говорил о литературе 20—30-х го-

дов. В статье «Попытки русского сознания» содержатся характери-

стики Лермонтова, Полежаева, Кольцова и др. В оценке творчества

Гоголя критик не испытывал значительных колебаний. Критический

реализм творца «Ревизора» и «Мертвых душ» нашел у него глубокое

признание, как и у всего революционно-демократического направления

уритики.

Сороковые годы занимают в историко-литературной концепции

Шелгунова чрезвычайно важное место. Люди и идеи этого времени

во многом формировали его сознание, подготовляя к тому повороту,

который затем определил направление его деятельности. Он хорошо

понимал, что этот период был исключительно важным для всего раз-

вития русской общественной мысли, для развития русской литературы

в особенности. Характеристике 40-х годов и посвящена преимуще-

ственно статья «Люди сороковых и шестидесятых годов».

Историческую связь времен и поколений Шелгунов, начавший

свою активную общественную деятельность в 60-е годы, всего ближе

почувствовал, оглядываясь на недавнее прошлое. Не найдя удовле-

творительной картины этого времени в романе Писемского, он дает

в статье свою характеристику этой эпохи, ее значения для последую-

щего развития русского общества. «Без людей 40-х годов, — заявляет

он, — не было бы людей 60-х годов. Одни вышли из других. Тут пре-

емственность мысли, преемственность прогресса» (с. 60).

Шелгунов вскрывает социальные и идейные истоки мировоззре-

ния деятелей 40-х годов. Они связаны с развитием страны по пути

ее европеизации, необходимость которой была совершенно очевидна

для передовых людей России. Шелгунов разъясняет, почему эти люди

«могли явиться лишь из баричей, то есть из тех, кто имел средства

и возможность научиться иностранным языкам, мог бывать за гра-

ницей. . .» (с. 60). Данное обстоятельство не помешало им правильно

1 Н. В. Шелгунов. Очерки русской жизни, с. 297—298.

17-

понять интересы родной страны. «Несмотря на свое иностранное и

немецко-философское воспитание, — пишет он далее, — люди 40-х го-

дов были наиболее русские люди, каких только видела до тех пор

Россия в среде своих передовиков» (с. 64). Подлинными идейными

представителями 40-х годов Шелгунов поэтому считает не славяно-

филов, а «западников» — Белинского, Герцена, их многочисленных

учеников, соратников, последователей.

В статье рассматривается общественная жизнь того времени во

всей ее сложности: роль Московского университета, кружки, женский

вопрос, увлечение творчеством Жорж Санд, новые явления в русской

литературе. О роли Белинского для 40-х годов выше уже говори-

лось. В не меньшей мере с 40-ми годами для Шелгунова было свя-

зано и имя Герцена. Оно не могло быть названо, но в статье гово-

рилось о Бельтове, романе «Кто виноват?», а читателю было ясно,

о ком шла речь. Целиком Герцену посвящена статья «По поводу

одной книги» — книги «Раздумье», вышедшей анонимно и включавшей

произведения 40-х годов. Статья вместе с тем являлась фактиче-

ским откликом на смерть Герцена. Шелгунов правильно вскрыл глу-

бокое внутреннее единство книги, несмотря на различия и в содержа-

нии и в жанрах вошедших в нее произведений. В статье подчерки-

вается непреходящее значение деятельности Герцена: «Он всегда наш,

всегда с молодыми, только умейте понимать его. ..» \ Позднее в «Вос-

поминаниях» Шелгунов создал яркий литературный портрет Герцена,

Выразительна и данная там характеристика его как писателя:

«Художник и глубокий психолог, Герцен понимал самые тонкие дви-

жения души и умел с изумительным искусством и меткостью делать

анализ всякого болевого душевного состояния» 1 2.

Об эпохе 60-х годов Шелгунов как критик говорит в статье «Рус-

ские идеалы, герои и типы», а затем и в статье о 40-х годах. «Реформы

нового времени, — пишет он, — составляют границу двух периодов:

старой, законченной эпохи 40-х годов, и новой, начавшейся шести-

десятыми годами» (с. 162). В своих критических статьях, касаясь лите-

ратуры этого времени, рассмотрев романы «Отцы и дети» Тургенева,

антинигилистические произведения Писемского и Лескова, Шелгунов

приходит к выводу, что герой 60-х годов в законченном виде еще

не сформировался и не проявил всех своих особенностей, оттого и

все попытки изобразить его были до сих пор неудачны.

Характеризуя период 60-х годов, Шелгунов особенно много вни-

мания уделяет литературной критике того времени, сумевшей стать

достойной преемницей лучших традиций 40-х годов. В упоминавшейся

1 Н. В. Шелгунов, Сочинения, т. II, с. 364—365.

2 «Воспоминания», т. I, с. 123.

18

статье о Писареве Шелгунов развивает излюбленную им теорию о пре-

емственной связи в общественном и литературном развитии. Именно

с этой позиции он отстаивает наследие Писарева, которого реакцион-

ная и либеральная критика пыталась противопоставить Белинскому

и Добролюбову. Шелгунов решительно возражает против этого:

«. . .Как Добролюбов есть продолжение Белинского, так Писарев

есть продолжение и дополнение Добролюбова» (с. 256). Шелгунов

безусловно прав, подчеркивая единство идейных основ революционно-

демократической критики. Однако он впадает и в преувеличения,

когда утверждает, что Писарев «в пору своей силы... ни разу не

изменил направлению, которое началось Белинским и продолжалось

Добролюбовым» (с. 260—261). Как уже говорилось, в оценке ряда

произведений русской литературы Писарев серьезно разошелся и с

Белинским и с Добролюбовым.

Историко-литературная концепция Шелгунова охватывает почти

полуторавековой период развития русской литературы—от XVIII

века до 60-х годов XIX века включительно. Он стремился осмыслить

литературный процесс в связи с ходом умственного и социального

развития русского общества. Исторический подход к явлениям лите-

ратуры имел принципиальное значение для революционно-демократи-

ческой критики, хотя он не всегда и не до конца осуществлялся на

практике. С историко-литературными воззрениями Шелгунова тесно

связаны и его оценки современной литературы.

IV

За короткий сравнительно период активной литературно-крити-

ческой деятельности Шелгунов на страницах журнала «Дело» высту-

пил по весьма широкому кругу вопросов литературной жизни 60-х и

70-х годов. Предметом его статей и рецензий явилось творчество ряда

виднейших писателей — Тургенева и Л. Толстого, Гончарова и Ост-

ровского, Писемского и Лескова; выше уже говорилось, как много

места в его литературных выступлениях занимало идейное наследие

революционных демократов 40-х и 60-х годов; Шелгунова кровно ин-

тересуют вопросы развития современной демократической литературы;

он не раз берется за перо, чтобы заклеймить литературную реакцию;

как публицист и просветитель, он выступает по проблемам воспита-

ния и образования, о литературе для детей; в сферу его интересов

входила и зарубежная литература.

В ряду крупнейших писателей-реалистов Тургенев особенно зани-

мал его внимание. Писатель, создавший художественную летопись

идейных исканий передовой русской интеллигенции на протяжении

19

нескольких десятилетий, не мог оставить равнодушным критика-пуб-

лициста, пристально следившего за перипетиями русской обществен-

ной мысли той же эпохи. Оценка творчества писателя, как и отдель-

ных его произведений, данная в статьях Шелгунова, не была неиз-

менной. В ней отразились серьезные колебания критика.

Если в статье «Русские идеалы, герои и типы» Тургенев харак-

теризуется как «поэт голубиной любви», то в статье следующего года

«Люди сороковых и шестидесятых годов» критик дает писателю со-

всем иную характеристику. Хотя данная статья была непосредственно

вызвана романом Писемского, подлинным «героем» ее стал Тургенев

и его творчество. Тургенев, заявлял автор статьи, знал свое время,

и мы не имеем никакого основания сомневаться в верности его на-

блюдений. О людях 40-х годов Шелгунов пишет: «Мы с этими людь-

ми знакомы по героям г. Тургенева. Это вечные мученики самых

благородных и гуманных стремлений, но в то же время лежебоки,

праздные говоруны, мечтатели, идеалисты» (с. 60). Особенно до-

рожит Шелгунов женскими образами в романах, увязывая их харак-

теристику с возникновением и развитием женского вопроса в России

40-х годов. Исключительно важен, по мысли критика, образ Елены

Стаховой («Накануне»), завершивший линию развития, начатую Тур-

геневым в Наталье Ласупской («Рудин»). «Женщина явилась как бы

предтечей новых людей, — говорится в статье. — Она быстро прошла

курс, прочитанный ей людьми сороковых годов, и в какие-нибудь

десять лет выросла... в Елену» (с. 130—131). О героях романа «На-

кануне» критик пишет: «В чертах Елены и Инсарова заключаются

все намеки на новых людей... лаконизм, демократическая грубость,

прямизна отношений без всякого вилянья, дело без красивых слов,

свобода обращения без чопорности и ложного стыда» (с. 142). От-

сюда уже прямой шаг к роману «Отцы и дети», к образу Базарова.

Шелгунов здесь во многом идет вслед за Писаревым. Существенно,

однако, что он еще более определенно связывает героя-разночинца

с социальными переменами, происходящими в России: «Для нас Ба-

заров есть олицетворение практических последствий освобождения

крестьян...» (с. 179). Шелгунов по-своему разъясняет и неполноту

образа разночинца в романе Тургенева: «Как полный тип Базаров не

закончен. Да ему и нельзя быть законченным. Базаров молодая, фор-

мирующаяся сила, как бы только готовящаяся отвечать на вопросы

дня» (с. 178). В то же время критик вполне определенно говорит и

о непоследовательности, двойственности отношения писателя к своему

герою, об отличии писаревского Базарова от тургеневского. «Базаров

Писарева есть его собственная идея и более зрелая мысль...» (с. 271).

Вместе с тем Шелгунов отвергает попытки сблизить роман Тургенева

и его героя с аптинигилистическими карикатурами на «новых людей»:

20

«Не Базаров, — заявляет критик, — а базаровщина явилась злом, и

шутовская копия заслонила в общественном мнении все хорошие

стороны нового типа. .. правда, намеченная в Базарове, жива и не

умрет» (с. 190).

Высоко оценив заслугу писателя в создании образа нового чело-

века, Шелгунов считает, что он владел «сильными задатками, чтобы

быть литературным вождем», однако, добавляет критик, Тургенев сам

уклонился от этого и «стушевался добровольно» (с. 190).

Хотя в статье «Люди сороковых и шестидесятых годов» Турге-

нев, наряду с Писемским, Гончаровым и др., отнесен к писателям,

историческая роль которых уже позади, все же критик убежден

в огромном прогрессивном значении его творчества. Это ясно ска-

залось и в последующей статье о Тургеневе, целиком посвященной

его творчеству. Ее название — «Тяжелая утрата» (вторая часть —

«Неустранимая утрата»), и этим подчеркивается мысль о том, что

лучший период в деятельности писателя закончился. Статья выдер-

жана почти в некрологических тонах. «Самый могучий либеральный

представитель эпохи 40-х годов, г. Тургенев, — говорится о здрав-

ствующем писателе, — кончил свою литературную деятельность»’.

Одпако все его минувшее творчество, до романа «Дым», характери-

зуется в высшей степени положительно. «Тургенев для нас, — пишет

Шелгунов, — лучезарный образ. Это честный, искренний человек, не

становившийся никогда на ходули, переживавший всем существом

своим вопросы, о которых он говорил; страдавший и радовавшийся

вместе со своими героями; пытливо приглядывавшийся к явлениям

жизни и горячо любивший страну, для которой он жил и действо-

вал» 1 2. В связи с выходом Собрания сочинений писателя, критик

подробно останавливается на «Записках охотника». «Если бы русский

крестьянин, — заявляет он, — мог читать «Записки охотника», Тур-

генев сделался бы любимцем народа» 3. С восхищением говорит здесь

критик и о женских образах романов и повестей Тургенева, однако

о Елене и романе «Накануне» он сейчас судит строже. Как бы забы-

вая об «Отцах и детях», он утверждает, что с романа «Накануне.»

«наступает начало конца, и Тургенев идет назад»4. Причины этого

критик видит в том, что «у Тургенева просто недостало веры в новые

силы»5. В дальнейших суждениях о Тургеневе Шелгунов остался

в целом верен этим оценкам; ни «Дыма», ни «Нови» он не признал.

В статье «Люди сороковых и шестидесятых годов», написанной

1 «Дело», 1870, № 2, Современное обозрение, с. 1.

2 Там же, с. 2.

3 Там же, с. 3.

4 Там же, с. 28.

5 Там же, с. 31.

21

в связи с появлением романа Писемского, естественно, много отво-

дится места анализу как этого произведения писателя, так и его

творчества в целом. Роман «Люди сороковых годов» появился в ту

пору, когда авторитет его создателя был сильно подорван романом

«Взбаламученное море» (1863) и выступлениями против демократи-

ческого лагеря на страницах «Библиотеки для чтения». В первый

период своего творчества Писемский, автор повестей «Тюфяк», «Бо-

гатый жених», романа «Тысяча душ», «Очерков из крестьянского

быта», был хорошо принят передовым читателем. Все переменилось

с выходом «Взбаламученного моря» — одного из самых «яростных»

антинигилистических произведений. Не изменил положения, по мне-

нию Шелгунова, и роман «Люди сороковых годов». В свете этих

произведений, считает он, преувеличенной была и прежняя слава

писателя. «Даже реальная критика не проникла в глубь личных

свойств г. Писемского и видела в нем то, что хотелось бы самой

видеть, а не то, что было в действительности» (с. 47).

Характеризуя писателя, Шелгунов не отрицает в нем таланта,

способности наблюдения, воспроизведения картин жизни. С одобре-

нием он отзывается о тех произведениях Писемского, где речь идет

о крестьянском быте: «Истинный конек его — народная жизнь, и

истинная его заслуга — уничтожение псевдопростонародной литера-

туры...» (с. 47). Писателю удались, считает критик, соответствующие

страницы и в романе «Люди сороковых годов»: «Люди из деревни

у него всегда — живые люди. . .» (с. 92). Однако характер изображе-

ния действительности в произведениях Писемского, особенно когда

он выходит в более широкий мир, страдает серьезными недостатка-

ми. Критик находит это изображение холодным, безжизненным

в своей объективности, оно не согрето поэтическим отношением авто-

ра. «Реализм г. Писемского, — пишет Шелгунов, — это какая-то бес-

сердечная, беспощадная инквизиционная сила, отталкивающая от

него... читателя...» (с. 45). Шелгунов не согласен с теми критиками,

которые связывали метод описания у Писемского с методом Гоголя.

В статье «Глухая пора» (1870) он противопоставляет их: в отличие

от Писемского, «Гоголь не поселяет безверия, не заставляет опускать

руки; он, напротив, возбуждает сознание, пробуждает критику» \

Шелгунов считает, что по особенностям своего таланта «Писемский

годится лишь для объективных изображений мелочей — мелочей

скверных, мучительных, мешающих, тупых, — но не более как мело-

чей» (с. 47). Считая талант Писемского «очень маленьким, а кругозор

его очень узким», критик приходит к выводу, что «претензия его

рисовать широкие, всероссийские картины вовсе не соответствует его

1 «Дело», 1870, № 4, Современное обозрение, с. 19.

22

Силе анализа и способности понимать верно исторический смысл

явлений» (с. 49).

К анализу самого романа Шелгунов подошел чрезвычайно от-

ветственно, с широким охватом и творческих и общественно-истори-

ческих вопросов, в духе лучших традиций революционно-демокра-

тической критики. Он дает характеристику 40-х годов, опираясь не

только на литературу этого периода (роман Герцена «Кто виноват?»,

повесть Дружинина «Полинька Сакс» и др.) и не только на те про-

изведения, которые воспроизводили жизнь и быт этой поры позднее

(романы Тургенева, Авдеева), но и стремится напомнить читателю

общественно-историческую атмосферу эпохи. Таков, в частности,

экскурс об увлечении передовых кругов русского общества творче-

ством Жорж Санд, о жизненных истоках так называемого женского

вопроса. Преодолевая трудности публикации статьи в преследуемом

цензурой журнале, Шелгунов сумел достаточно ясно сказать о тех

общественных деятелях, которые представляли эпоху. Таковы строки,

посвященные Белинскому, Грановскому, прозрачные напоминания

о Герцене, о студенческих кружках в Московском университете того

времени.

) В свете этой исторической характеристики критик и рассматри-

вает роман «Люди сороковых годов». О его авторе Шелгунов пишет:

«Он даже и близко не сумел подойти к пониманию времени, которое

взялся рисовать» (с. 62). Истоки этого критик видит в ограничен-

ности мировоззрения писателя, ущербности его идейной позиции,

В новом романе это сказалось, в частности, в отношении к «жорж-

зандизму», который был так характерен для 40-х годов: «Г-н Писем-

ский в жоржзандизме не усматривает ничего больше, как односто-

роннее притязание на право менять свои привязанности» (с. 95).

В женских образах романа, по мнению критика, отсутствует та жиз-

ненная убедительность, которую читатель находил в романах Гер-

цена и Тургенева. Сам роман Писемского, лишенный подлинной

общественно-исторической атмосферы, было бы правильно назвать

лишь именем центрального героя, хотя и в его обрисовке критик на-

ходит немало натянутого, искусственного, неубедительного.

Большой интерес представляют суждения Шелгунова о романе

«Взбаламученное море». С этим произведением критик связывает

общую характеристику творческой манеры Писемского: «Вместо того

чтобы явиться руководящим светочем, г. Писемский взбирается на

свою беспощадную объективность, загребает грязь лопатами и швы-

ряет ее щедрою рукою в правых и виноватых... куда только хватает

у него сил» (с. 168—169). При характеристике образов романа Шел-

гупов воспользовался приемом, которому следовал Писарев при ана-

лизе «Отцов и детей», но учитывая и несомненное различие этих

23

произведений. Как Писарев в Базарове сумел раскрыть определяющие

черты «нового человека», несмотря на элементы отрицательно-тенден-

циозного отношения к своему герою со стороны писателя, так Шелгу-

нов попытался даже в таком одиозном произведении, как «Взбала-

мученное море», в фигуре «нигилиста» Проскриптского увидеть черты

силы и превосходства «новых людей» над «отцами» — либеральными

болтунами типа Бакланова.

Этому же приему с еще более смелым проникновением в объек-

тивный смысл воспроизведенной действительности Шелгунов следует

затем и в оценке романа Лескова «Некуда». К антинигилистической

литературе он подходит по принципу: искать в ней противоположное

тому, что хотел сказать или изобразить автор. Идя этим путем, кри-

тик в романах Писемского и Лескова находит то, что не досказал

о людях 60-х годов в «Отцах и детях» даже Тургенев. В романе

«Некуда» для Шелгунова очень важен образ Лизы Бахаревой. Писа-

тель с большой убедительностью сумел воспроизвести жизненный

уклад, приведший девушку в революционный лагерь, запечатлел

в героине черты изумительной стойкости и непримиримости не только

к деспотизму, но и к тем, кто примиряется с ним, кто не идет дальше

бесплодных жалоб и сетований. Сам писатель, считает Шелгунов,

в этом «необходимом типе... не понял ни одной человеческой чер-

ты. . . Поэтому он не скупится на всякую грязь, чтобы покрыть ею

светлые черты русской девушки. . .» (с. 201—202). Однако пройден-

ный ею путь и ее стремления опрокидывают этот замысел. Критик

видит в героине из «Некуда» тип более высокий, чем героиня романа

«Накануне» Тургенева, и ставит ее в один ряд с Базаровым: «Лиза

и Базаров изображают собою порыв последовательного мышления

к тому, что еще невозможно в осуществлении для большинства. Они

в зародыше люди будущего. . .» (с. 202). В этом разделе статьи Шел-

гунов, однако, не удержался от сближения романа «Отцы и дети»

с антинигилистическими сочинениями. Он говорит об их предвзято-

сти, искажении жизненной правды при обрисовке «новых людей»:

«Романисты просто воспользовались правом жизни и смерти своих

героев и комбинировали то, что подтверждает их личный закулисный

взгляд, а не думали вовсе рисовать правду жизни. . .» (с. 201). Сбли-

жая роман Тургенева с антинигилисгическими тенденциозными произ-

ведениями Писемского, Лескова и других литераторов реакционного

лагеря, критик «Дела» отступал от принципов Добролюбова и Писа-

рева, умевших отделять произведения истинного реализма от «худо-

жественных» подделок.

В ряду произведений, близких к антинигилистической литературе,

Шелгунов рассматривает и роман «Обрыв» Гончарова, которому он

посвятил одну из первых своих критических статей «Талантливая

24

бесталанность». Она была написана, .как и статья «Люди сороковых

и шестидесятых годов», в 1869 г. и непосредственно примыкает к пей

не только хронологически, но и по своему идейному настрою. В этой

статье, как отмечалось выше, сформулированы некоторые существен-

ные положения критической программы Шелгунова.

Роман Гончарова, отразивший существенное поправение взглядов

писателя в период спада общественного движения в России, вызвал

разноречивые отклики в печати конца 60-х — начала 70-х годов. Де-

мократическая критика осудила роман прежде всего за карикатур-

ный образ Марка Волохова, за искажение облика передовой моло-

дежи 60-х годов. Особенно сурово отнесся к этой линии романа

Салтыков-Щедрин, выступив на страницах «Отечественных записок»

со статьей «Уличная философия». Вслед за ней в том же журнале

появилась статья А. М. Скабичевского «Старая правда», где также

осуждается тенденциозность романа. На страницах «Дела» после

Шелгунова с критикой «Обрыва» выступил С. С. Окрейц в статье

«Журналистика 1869 года. Новые романы старых романистов». Все

это показывает, насколько важно было демократическому лагерю

предостеречь читателя от того апологетического истолкования рома-

на и тенденциозного использования образа Марка Волохова, которые

проявила реакционная критика в своих откликах на произведение.

Статья Шелгунова была особенно острой и полемичной. Ее па-

фос и острота подчеркнуты критиком в заключительной части: «Нам

теперь именно нужно оправдание молодого, подрастающего, а частью

служащего уже обществу поколения от комьев грязи, упреков и клевет,

которые без меры бросались в него литературой» (с. 252). И Шелгу-

пов безусловно прав, вскрывая нежизненность и надуманность образа

Марка Волохова. Однако критик впал в другую крайность, не сумев

увидеть глубокого жизненного смысла романа «Обрыв» в целом. Не-

справедливо его утверждение и о том, что «Гончаров еще молодым

не умел стоять в передовом полку Белинского» (с. 221). В произве-

дениях Гончарова Шелгунов не смог увидеть огромной жизненной

правды, которую столь высоко оценил Добролюбов в своей знамени-

той статье «Что такое обломовщина?». Очевидно, не случайно в ста-

тье Шелгунова не упоминается Добролюбов, не называется и роман

«Обломов».

Несмотря на эту односторонность в подходе Шелгунова к твор-

честву Гончарова, его статья привлекала внимание передового чита-

теля своей демократической направленностью, пропагандой идей пе-

редовой критики и эстетики, пафосом заступничества за молодое

поколение.

В своих выступлениях против литературной реакции, как и по

ряду других вопросов литературно-общественной жизни, журналы

.25

«Дело» и «Отечественные запиеки» были солидарны и отстаивали

единую позицию. Статьи Шелгунова о реакционной литературе (ди-

логии В. П. Авенариуса «Бродящие силы», комедии П. П. Штеллера

«Ошибки молодости» и других произведениях) появлялись почти

одновременно с рецензиями Салтыкова-Щедрина на те же произве-

дения (рецензии помещались в разделе «Новые книги» в «Отечествен-

ных записках» без подписи).

К явлениям консервативной литературы Шелгунов относил твор-

чество А. К. Толстого. В статье «Поэт-космополит» критик рассмат-

ривает его поэзию как далекую от насущных нужд народа. «Истинно

народной жизни нет ни в одном произведении гр. Толстого, да и

явиться было ей неоткуда» *. В упрек поэту критик ставит недоста-

ток «сердечной связи» с Россией: «У гр. Толстого как будто нет ро-

дины, нет одного места, к которому бы он прирос всеми своими

силами»1 2. Демократа-публициста, конечно, отталкивали и выпады

Толстого против демократического движения в России. Вместе с тем

общую оценку творчества поэта нельзя признать убедительной. Это

творчество было сложнее, многограннее, в нем несомненны глубин-

ные связи и с прогрессивными традициями русской литературы и

С самой русской действительностью.

В еще большей мере это можно сказать об отношении Шелгу-

нова к творчеству Островского. В статье «Бессилие творческой мыс-

ли» (1875), написанной в связи с выходом нового издания сочинений

драматурга, он следует, как и в ряде других случаев, не за Добро-

любовым, а за Писаревым. Положительно относясь к статьям

о «темном царстве», Шелгунов не придает должного значения тому

факту, что они написаны не только «по поводу» пьес Островского, но

являются одновременно проникновенным анализом и разносторонней

оценкой художественного новаторства, творческого метода, миросо-

зерцания великого драматурга. «Темное царство», — утверждает Шел-

гунов,— принадлежит не Островскому, а Добролюбову»3. И далее:

«Добролюбов, взобравшись на гору, тащил к себе Островского, и

многим показалось, что сам Островский стоит на добролюбовской

высоте»4. Шелгунов не разглядел глубокого жизненного содержания

произведений драматурга. Реализм Островского предстает в его тол-

ковании как нечто стихийное, не освещенное прогрессивной мыслью,

взгляды драматурга порой отождествляются с воззрениями его

героев. Самым плодотворным периодом творчества Островского

Шелгунов считает ранний, когда он изображал купеческий мир.

1 «Дело», 1876, № 1, Современное обозрение, с. 17.

2 Там же, с. 22.

3 Там же, 1875, № 2, Современное обозрение, с. 4.

4 Там же, с. 5.

26

В последующем творчестве, по мнению автора статьи, он не сказал

ничего нового, он теперь лишь «искусный фотограф отживших ти-

пов» Ч Этой оценке он остался верен и в дальнейшем, лишь в «Вос-

поминаниях» признал, что Островский, подобно Достоевскому в «За-

писках из Мертвого дома», «приподнял завесу... немалого уголка

русской жизни, показав, как живут люди в средней купеческой и

чиновничьей семье...», «А ведь тогда это была живая, сочащаяся,

болевая общественная рана...» 1 2

Значительное место в литературных и публицистических выступ-

лениях Шелгунова занимал Л. Н. Толстой, его творчество и его об-

щественная проповедническая деятельность. В 1870 г. критик высту-

пил со статьей «Философия застоя», посвященной выходу отдельного

издания «Войны и мира». В статье мы не найдем полного признания

великой эпопеи, основные образы ее трактуются во многом односто-

ронне и упрощенно. Этим его статья в какой-то мере перекликается

с предшествовавшими отзывами о романе на страницах «Дела»:

Д. Д. Минаева3 и В. В. Верви4. Шелгунов высоко ценил В. В. Верви

(известного также под псевдонимом Н. Флеровского) как народниче-

ского социолога, автора книги «Положение рабочего класса в Рос-

сии», однако он решительно разошелся с его пренебрежительными

суждениями о «Войне и мире». Статья Шелгунова, в отличие от

названных откликов в «Деле», лишена фельетонных выпадов, критик

стремится быть доказательным и объективным в идейной характери-

стике писателя и его романа. Заслугой Шелгунова следует признать

то, что он одним из первых указал на противоречивость той фата-

листической философии истории, которая нашла отражение как в ав-

торских суждениях, так и в некоторых образах эпопеи. В то же время

критик-демократ отмечает народную, «демократическую струйку»

в романе. Критик считает, что в романе «перед вами действительно

возникает какая-то несокрушимая стена величественной стихийной

силы... И гениальность Кутузова выражается именно в том, что

он умеет понять народную душу, народное стремление, народное же-

лание...»5 Шелгунов не соглашается с исторической концепцией Тол-

стого и считает его роман славянофильским.

Шелгунов отрицательно отнесся к роману «Анна Каренина», раз-

1 «Дело», 1875, № 4, Современное обозрение, с. 51.

2 «Воспоминания», т. I, с. 136, 141.

3 См.: Аноним [Д. Д. Минаев]. С невского берега. — «Дело»,

1868, № 4, Современное обозрение, с. 202—207.

4 С. Н а в а л и х и н [В. В. Верви]. Изящный романист и его

изящные критики. — «Дело», 1868, № 6, Современное обозрение,

с. 1—28.

5 Н. В. Шелгунов. Сочинения, т. II, с. 328.

27

деляя общее заблуждение демократической критики того времени.

В «Заметке о русских литературных идеалах» Шелгунов писал о дол-

ге писателя: «В моменты, когда общественная мысль и общественное

мнение направлены на разрешение общих вопросов, писатель, высту-

пающий с любовным романом, — как бы ни был хорош этот роман,—

успеха иметь не будет». Примером такого романа, по мнению кри-

тика, и была «Анна Каренина». «Не эти вопросы нам нужны, и не

разрешением амурных интересов занята теперь русская мысль»

Шелгунов в своей оценке романа, несомненно, исходил из той же

точки зрения, которая была развита в статье Ткачева «Салонное

художество», напечатанной также в «Деле» (1878, № 2 и 4).

Приведенные суждения Шелгунова не исчерпывают его отноше-

ния к Толстому. Критику-публицисту все более импонировало вме-

шательство писателя в русскую общественную жизнь, хотя с его

идеями он не только не соглашался, но и активно выступал против

них. В статье «Вперед или назад?» о «Новой азбуке» Толстого он

спорит с педагогическими позициями автора и в то же время пишет

о нем: «Имя графа Толстого пользуется полным сочувствием не

за одни его романы; граф Толстой известен как искренний патриот,

как народник, как человек, отдавшийся искренно делу народного

образования, и в общественном отношении имя графа Толстого

является чистым, незапятнанным, даже окруженным ореолом...

Граф Толстой любит народ, он желает ему счастья...»1 2 Имя Тол-

стого часто встречается на страницах «Очерков русской жизни»;

публицист страстно спорит с учением Толстого, в то же время высоко

ценит гражданский пафос его деятельности.

Выступления Шелгунова-критика о крупнейших явлениях рус-

ской литературы того времени показывают, насколько сложна, не-

однозначна, порой противоречива была его литературно-критическая,

позиция.

V

Одной из центральных проблем, решавшихся передовой русской

литературой 60—70-х годов прошлого века, было создание образа

положительного героя. «Новые люди» были, как известно, не теоре-

тической абстракцией, желаемым идеалом — они существовали и

действовали, наиболее полным выражением типа этих людей были

деятели революционной демократии, к которым принадлежал и Шел-

гунов. Создание литературных героев, которые воплощали бы их

характерные черты, было сопряжено с большими трудностями и не

1 «Дело», 1878, № 5, Современное обозрение, с. 300.

2 Там же, 1875, № 9, Современное обозрение, с. 3.

28

только цензурными. Часть писателей (к ним принадлежал Тургенев)

недостаточно знала среду, в которой формировались и действовали

«новые люди». Другая часть литераторов, далеких и даже враждеб-

ных демократическому лагерю, рисовала «новых людей», не стесняясь

малым знанием их среды, в карикатурно-извращенном виде. С появ-

лением романа «Что делать?» Чернышевского положение в литера-

туре о «новых людях» радикально изменилось.

Шелгунов, как литературный критик и деятель демократического

движения, уделял много внимания этой проблеме. О его отношении

к романам Тургенева и антинигилистическим произведениям выше

уже говорилось. Он не находил удовлетворительного решения этой

проблемы и у писателей демократического лагеря, включая и роман

Чернышевского. О героине романа критик писал: «Вера Павловна не

больше как честная, хорошая личность, но натура слабая и потому

вовсе не способная идти во главе какого бы то ни было движения...»

И далее: «Вера Павловна не принадлежала вовсе к тем новым лю-

дям, о которых говорится в заглавии романа» I Даже о Рахметове

сказано, что это «человек принципа, а не цельная натура», оп «все-

таки барин»1 2. Все же об этом герое романа Шелгунов более высо-

кого мнения, чем о других: «А между тем Рахметов все-таки сила;

И в сущности его природы заключалось столько простоты, столько

здоровой активности, что нельзя не питать к этому человеку самого

глубокср уважения и не выставлять его примером, достойным под-

ражания»3. Однако роман в целом не получил у Шелгунова должной

оценки, в этом случае он пошел назад от Писарева, давшего глубо-

кую характеристику произведения в статье «Мыслящий пролетариат».

Чем объяснить позицию Шелгунова? С одной стороны, он апеллиро-

вал к надуманной теории о «коллективном герое», который должен

заменить индивидуальную силу; с другой, он полагал, что сам тип

нового героя «еще не обнаружился в форме, заслуживающей иде-.

ального изображения» (с. 208—209). Шаткость этих точек зрения

очевидна. Ошибка Шелгунова в оценке романа «Что делать?» состояла

в том, что он не увидел действительной глубины и актуальности про-

блематики произведения, ставшего, по определению Писарева, «зна-

менем. .. направления» 4.

Предметом противоречивых суждений в демократической крити-

ке явилось, как известно, и творчество Салтыкова-Щедрина. На

протяжении 60-х годов в ней наметились две линии подхода к его

1 Сб. «Шестидесятые годы», с. 176, 179.

2 Там же, с. 182.

3 Там же.

4 Д. И. Писарев. Сочинения, т. 4, М., 1956, с. 8.

29

творчеству: одна из них нашла выражение в статьях Чернышевского

и Добролюбова о «Губернских очерках», другая — в полемике «Рус-

ского слова» с «Современником», в статьях Писарева «Цветы невин-

ного юмора», точка зрения которого возобладала в целом и в жур-

нале «Дело». Шелгунов-критик 70-х годов не признал, вслед за Пи-

саревым, огромного значения сатиры Щедрина для понимания и

оценки русской действительности, как не увидел этого (с некоторыми

оговорками) и Ткачев в своей статье «Безобидная сатира» («Дело»,

1878, № 1).

Наиболее полно свою точку зрения на творчество Салтыкова-

Щедрина Шелгунов высказал в статье «Горький смех — не легкий

смех» (1876), написанной в связи с выходом в свет отдельным изда-

нием «Благонамеренных речей». Еще в статье «Русская сатира»

(1874) критик самому роду сатиры отводил второстепенную роль.

Невысоко ценит он, за единичными исключениями, и русскую сати-

рическую литературу. Попутно, не называя имени, он дает прене-

брежительную оценку Салтыкову-Щедрину. Перефразируя Писарева,

критик заявляет: «В наше же время... русская сатира благодуше-

ствует своим собственным смехом и... не стоит нисколько выше того

общества, обличить которое явилась» \

Опирается Шелгунов на Писарева и в статье «Горький смех —

не легкий смех». Признавая в сатирике талант, критик в то же время

считает: «Не таланта недостает ему, не наблюдательности, не метко-

сти, не силы и образности выражения; нет, ему недостает ясной

мысли, стройного и последовательного миросозерцания, которые бы

дали содержание его сатире» 1 2. В качестве примера иного «сатирика»,

имевшего руководящую идею, Шелгунов называет Чаадаева: «.. .Ко-

гда он писал о России, он чувствовал, что он сам частица той России,

о которой он скорбел, в которую верил, которую он любил..-. И эта

любовь и солидарность с Россией была идеей Чаадаева» 3. Характе-

ристика автора «Философических писем» безусловно верна, совер-

шенно поразительно, однако, что критик не увидел тех же качеств

в создателе «Истории одного города».

Характеристика, данная Салтыкову-Щедрину в статье Шелгу-

нова-критика, была, конечно, полным анахронизмом в 70-е годы при

всех оговорках относительно наличия у писателя таланта, меткости

наблюдения и т. д. Последующее развитие творчества сатирика, его

все возрастающее значение не могли не убедить Шелгунова-публи-

циста в необходимости пересмотра взгляда на его творчество. Этот

1 «Дело», 1874, № 1, Современное обозрение, с. 49.

2 Там же, 1876, № 10, Современное обозрение, с. 343.

3 Там же, с. 322.

30

пересмотр завершился в 80-е годы. Уже без всяких оговорок призна-

ние заслуг Салтыкова-Щедрина было высказано Шелгуновым в связи

с кончиной писателя. В «Очерках русской жизни» он писал: «Салты-

ков обращался к совести общественного сознания. Он раскрывал те

общие идейные причины, от которых именно и идет человек на

убыль; он говорил о том сознательном развитии, которое творит

умственно-состоятельных и понимающих людей, и о тех общих при-

чинах, которые этому развитию мешают. Никто так не преследовал

ограниченности мысли и чувств, как Салтыков, и никто так не раз-

дражал его, как глуповцы разных цветов, видов и положений. Сал-

тыков был истинный мудрец, которому были ясны все тончайшие

нити и пружины личных и общественных отношений; он только об

этих отношениях и говорил; только о них он и напоминал; только их

закон он и отыскивал в каждой отдельной человеческой душе» \ Этой

характеристикой Шелгунов со всей решительностью как бы отмел

те заблуждения, которые он допускал в отношении Салтыкова-

Щедрина в своей литературно-критической деятельности.

Если к признанию сатиры Салтыкова-Щедрина Шелгунов пришел

с некоторым запозданием, то иной была его оценка сатирического

дарования Добролюбова. Гениальный критик, как известно, был

незаурядным поэтом-сатириком, автором ряда сатирических статей.

В упоминавшейся статье «Русская сатира» Шелгунов в качестве при-

мера действенной силы сатирического слова и называет его творче-

ство. «Сатира Добролюбова, — пишет критик, — всегда ясна, образы

его уегда определенны, ибо ясна его мысль. Даже в самом отрица-

нии Лы находите у него положительную сущность... у него есть

направление и тенденция... Поэтому в сатире Добролюбова чув-

ствуется сосредоточенность и сила, и у него понимаешь и у него