Author: Карпов С.

Tags: всеобщая история средние века (v – xv вв) история

ISBN: 978-5-903354-07-8

Year: 2007

Text

СЕРИЯ

ВИЗАНТИЙСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

ИССЛЕДОВАНИЯ

Серия основана

в 1996 г.

:алетейя

ИСТОРИЧЕСКАЯ

КНИГА

СЕРИЯ

ВИЗАНТИЙСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

ИССЛЕДОВАНИЯ

Редколлегия серии «Византийская библиотека»:

Г. Г. Литаврин (председатель),

О. Л. Абышко, И. А. Савкин,

|С. С. Аверинцев\, М. В. Бибиков, С. А. Иванов,

епископ Иларион (Алфеев), С. П. Карпов,\Г, Л. Курбатов],

Г. Е. Лебедева,\Я. Н. Любарский], И. П. Медведев,

\Д. Д. Оболенский], Г. М. Прохоров, И. С. Чичуров,

А. А. Чекалова, И. И. Шевченко

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. М. В. ЛОМОНОСОВА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЛАБОРАТОРИЯ ИСТОРИИ ВИЗАНТИИ И ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

С. П. КАРПОВ

ИСТОРИЯ

ТРАПЕЗУНДСКОИ

ИМПЕРИИ

Научное издание

Санкт-Петербург

АЛЕТЕЙЯ

2007

УДК 94(495.02)

ББК 63.3(0)4

К26

Исследование и издание осуществлены при финансовой поддержке

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)

(гранты № 00-01-001080, 06-01-161033)

Карпов С. П.

К26 История Трапезундской империи / С. П. Карпов. — СПб. : Алетейя, 2007. —

624 с. + [32 с.] ил. — (Серия «Византийская библиотека. Исследования»).

ISBN 978-5-903354-07-8

Монография видного русского византиниста и медиевиста, члена-корреспондента РАН

С. П. Карпова впервые в мировой историографии рассматривает в комплексе все стороны

политической, экономической и культурной истории Трапезундской империи (1204—1461).

Трапезундская империя была колыбелью понтийского эллинизма, последним византийским

оплотом, долгие годы — связующим звеном Запада и Востока, перекрестком мировых цивили-

заций. Само выживание этого государства в эпоху Крестовых походов, татаро-монгольских

завоеваний, возвышения могущественных держав Востока (сельджукидов Рума, Ильханов,

эмира Тимура, Ак-Куйунлу, Османского султаната и др.) нуждается в объяснении, которое

и предлагает автор книги. Видная и древняя митрополия Вселенского патриархата, Трапе-

зупдская империя оставила заметный след в истории Православного Востока, поддерживая

разносторонние связи с Палеологовской Византией, княжествами Древней Руси, Крымом

и Закавказьем. С конца XIII в. на ее территории возникают генуэзские и венецианские фак-

тории, игравшие важную роль в экономике Средневековья. Для исследования темы автор

привлек большой круг архивных, рукописных и опубликованных источников на многих евро-

пейских и восточных языках.

Книга предназначена для византинистов, востоковедов, славистов, для студентов и аспиран-

тов гуманитарных вузов, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей.

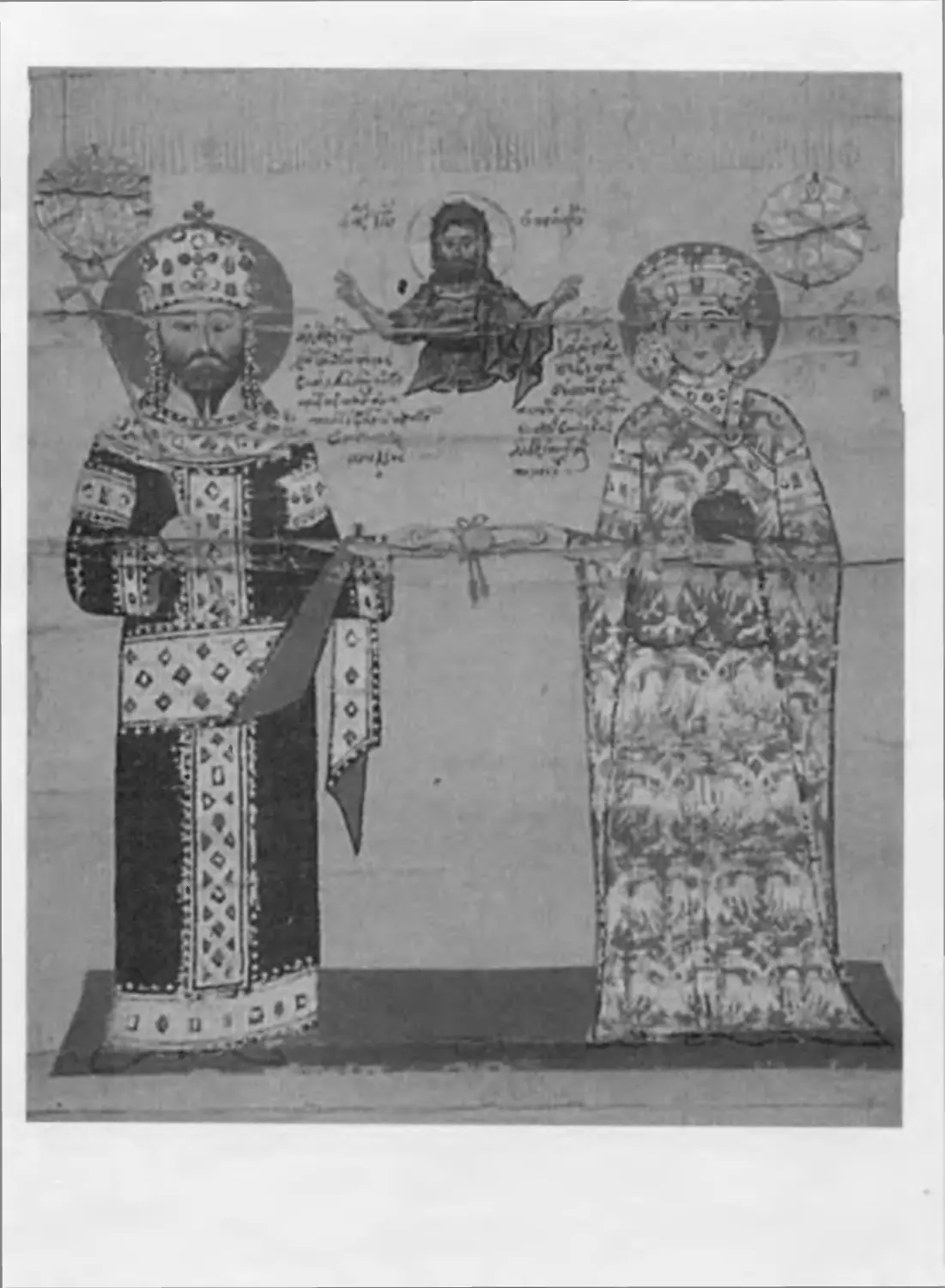

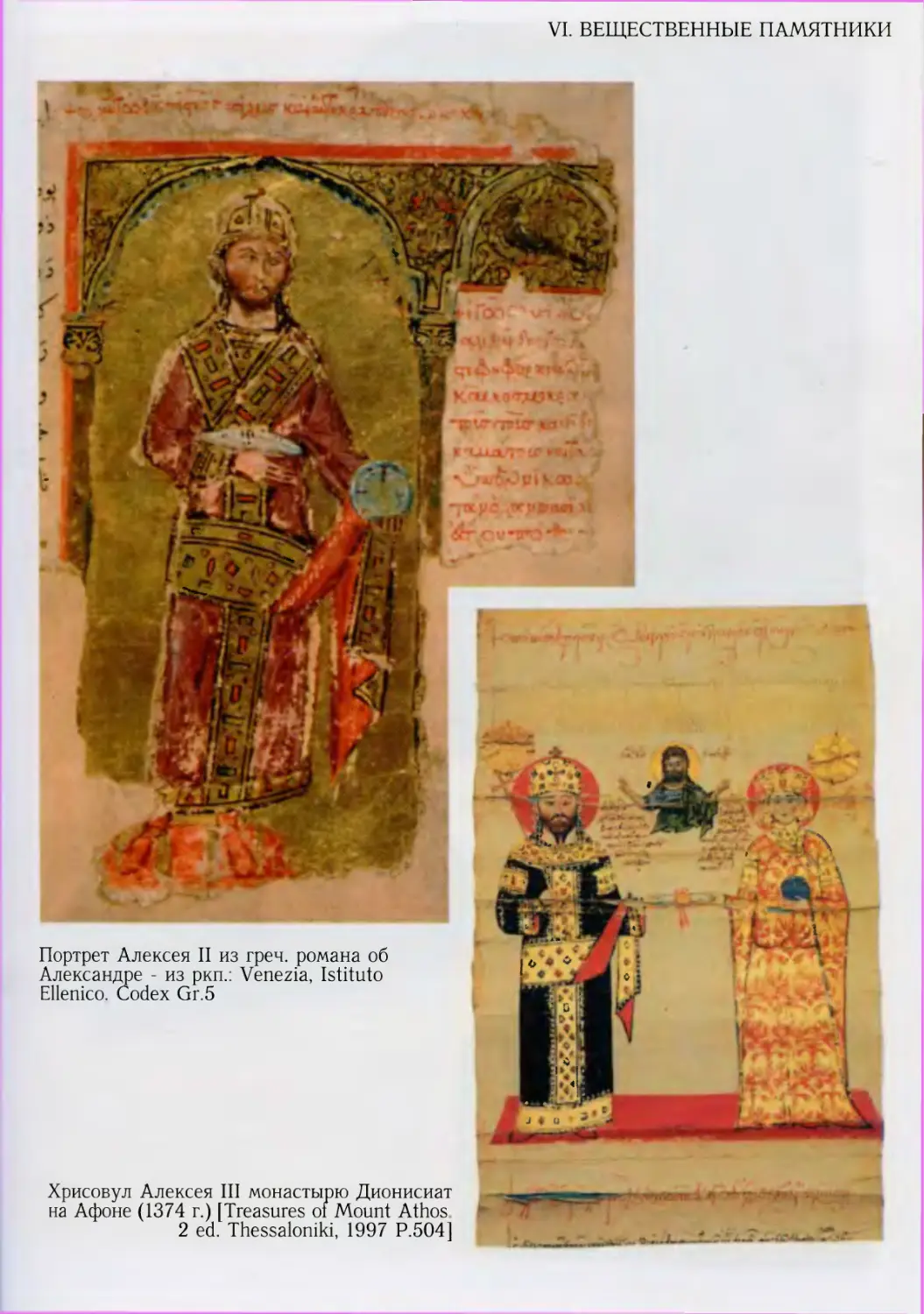

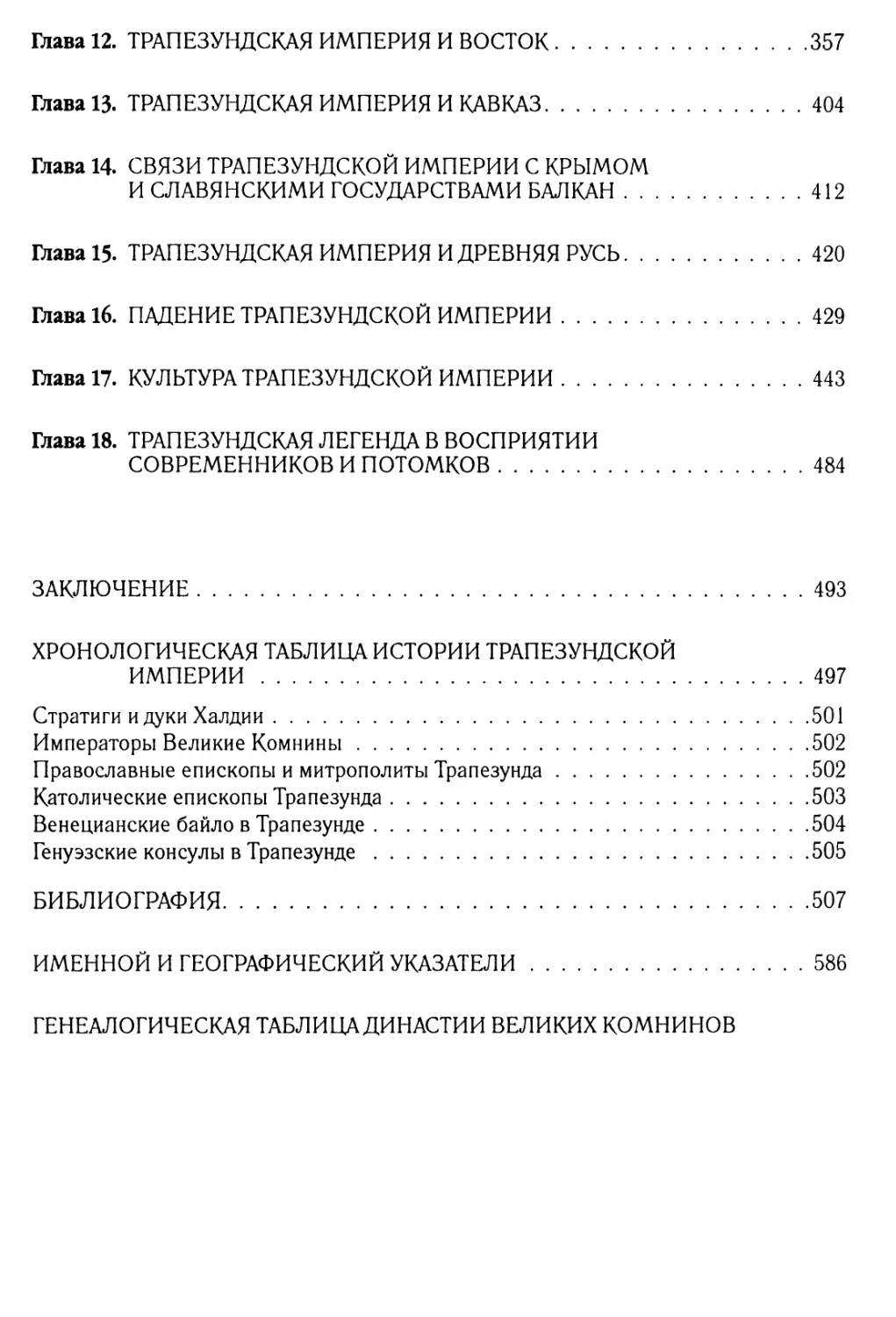

На форзацах: слева — Алексей II Великий Комнин (миниатюра греч. рукописи) (Venezia,

Istituto Ellenico, Codex Gr. 5); справа — Хрисовул Алексея III монастырю Дионисиат на

Афоне (1374 г.)

ISBN 978-5-903354-07-8

©С. П. Карпов, 2007

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2007

©«Алетейя. Историческая книга», 2007

Дорогой жене Марине Игнатьевне Карповой

с благодарностью посвящается

Введение

1. Цели и задачи книги

Трапезундская империя (1204-1461) не являлась великой державой. Она была, однако,

средоточием понтийского эллинизма и долгие годы оставалась связующим звеном Запада и

Востока, перекрестком культур. Ее история свидетельствует о неисчерпанных возможнос-

тях регионального развития византийской цивилизации. Она сыграла немалую идо сих пор

не вполне оцененную роль в связях княжеств Древней Руси с православным и мусульманс-

ким Востоком. Она была окном Закавказья на Запад. Поэтому для ее изучения нужен вели-

кий труд и не одного поколения историков. Сведения о ней разбросаны в огромном море

разноязычных и труднообозримых источников. Путь этот проделан не до конца. В недавние

времена один из наиболее горячих энтузиастов понтийской истории, публикатор и исследо-

ватель многих источников Одиссей Лампсидис писал, что история Трапезундской империи

все еще не написана1. Попытаемся и мы приблизиться к этой цели на основе вот уже почти

сорокалетнего изучения истории этого государства.

Мы должны признать, что по теням воссоздаем образы, а по эскизам и случайно оставлен-

ным фрагментам реставрируем картины. И пусть читатель не ждет большего, чем честного

труда, не избежавшего, наверное, невольных ошибок или упущений, но чурающегося наси-

лия над материалом, произвольной игры ума и беспочвенных реконструкций. Мы стреми-

лись воссоздать то, что можно, и то, что постижимо. Не исключаю, что иной ракурс был бы

точнее и лучше... Мной руководило лишь стремление к максимальной выверенное™ фактов

и явлений и сознательный отказ от полета фантазии, которой богата историография Трапе-

зундской империи, как, впрочем, не она одна.

При создании книги я опирался на советы, помощь и поддержку коллег и учеников —

сотрудников кафедры истории Средних веков и лаборатории истории Византии и Причер-

номорья МГУ, сектора византиноведения Института всеобщей истории РАН, Санкт-Петер-

бургского филиала ИРИ РАН, многих зарубежных научных учреждений и университетов.

Глава 12 по истории связей Трапезундской империи и Востока написана моим учеником,

1 Latnpsides О. Ой en sommes-nous de 1’histoire des Grands Comndnes? // Actes du Xlle Congrds

Int. d’fetudes Byzantines. T. 2. Beograd, 1964. P 169; Idem. H Ецлорпсг) отщасИа тт|<; Ilovnidfc

Траяефйутос;. Athenai,1963. P. 8-9. Подобные же утверждения сделаны также во многих других

работах. См.: Безобразов П. В. Трапезунт, его святыни и древности. Пг., 1916. С. 3; Laurent V.

Deux Chrysobulles inddits des empereurs de Trdbizonde Alexis IV, Jean IV et David II // АП. 1953.

T. 18. P. 241; Idem. Sceau inddit de David Comndne, libdrateur du Pont et co-fondateur de 1’empire de

Trdbizonde // АП 1954. T. 19. S. 156, note 2; Vryonis Sp. The Decline of medieval Hellenism in Asia

Minor and the Process of Islamization from Eleventh through the Fifteenth Century. Berkeley, 1971.

[repr.: 1986]. P. VII.

6

ВВЕДЕНИЕ

а ныне наиболее авторитетным специалистом в этой области Р. М. Шукуровым. За это, а

также за конструктивные замечания и предложения я выражаю ему глубокую благодарность.

Я искренне признателен сотрудникам архивов Венеции, Генуи, Эро (Монпелье), Санкт-

Петербурга и библиотек: РГБ, МГУ и СПбГУ, БАН, РНБ, ИНИОН, ВГБИЛ, ГПИБ, Дум-

бартон Окса в Вашингтоне, Института византийских и пост-византийских исследований в

Венеции, Ватиканской б-ки, Библиотек Марчана в Венеции, Амброзиана в Милане, Библи-

отеки Берио в Генуе, Парижской национальной библиотеки, Библиотеки Конгресса США,

Библиотеки Геннадиус в Афинах, и университетских библиотек Афин, Фессалоники, Монпе-

лье, Кёльна, Генуи, Лейдена, Амстердама, Лестера, Лодзи, Центрально-Европейского уни-

верситета в Будапеште, Баварской национальной библиотеки в Мюнхене, Византолошкого

института в Белграде за их внимательное и доброе отношение.

Завершение исследования и печатание монографии было поддержано грантами РГНФ

(00—01—001080; 06—01 — 161 ОЗд), за что я весьма признателен фонду и его экспертам.

Вечная память моим ушедшим учителям — 3. В. Удальцовой, Е. Ч. Скржинской, А. Ч. Ко-

заржевскому.

2. Традиции изучения (историография)

Библиография Понта2 насчитывает тысячи наименований книг, статей, научных, популяр-

ных и художественных произведений. Дать хотя бы краткий обзор этого моря литературы не

представляется возможным. Остановимся на важнейших монографических исследованиях и

направлениях в изучении истории государства Великих Комнинов.

До начала XIX в. сколько-нибудь достоверной истории Трапезундской империи не было.

Среди легендарных построений, как лучами прожектора во мраке, отдельные сюжеты высве-

чивались французскими и немецкими эрудитами, в частности Ш. Дюканжем3. Попытку соб-

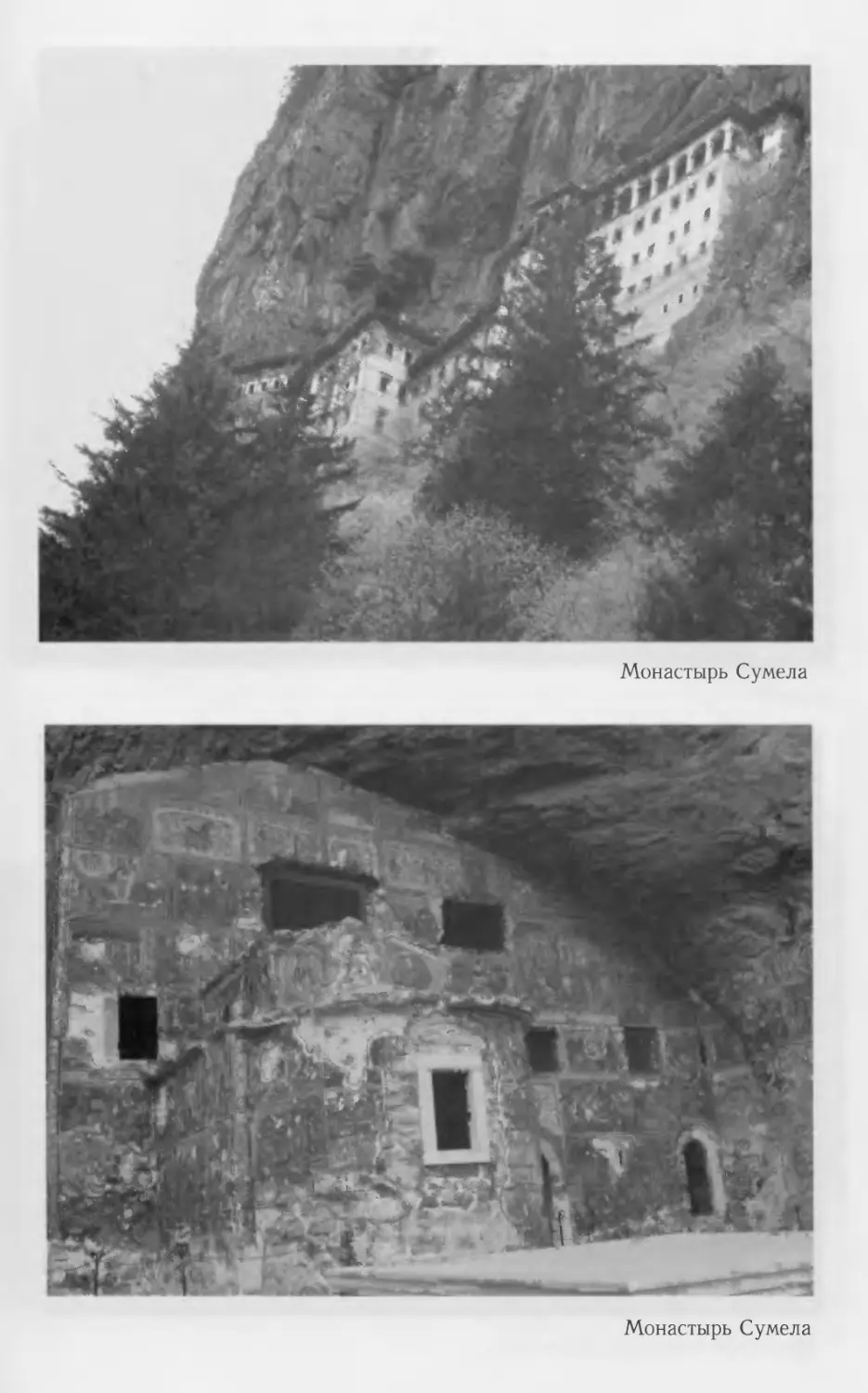

рать сведения о Трапезундской империи в связи с историей монастыря Сумела и житием

его основателей предпринял архимандрит этой обители Парфений Метаксопул, опубли-

ковавший в Лейпциге в 1775 г. редкую ныне книгу, которая, однако, лишена критического

отношения к использованным источникам и изобилует фантастическими построениями4.

В 1824 г. в университете Упсалы была защищена диссертация П. Афцелиуса, в которой

он пытался воссоздать надежную и лишенную легенд историю Трапезундской империи.

Несмотря на аккуратность и тщательность труда, недоступность основных источников,

открытых немного позднее, сделали эту работу, не получившую, впрочем, широкого распро-

странения, лишь начальной попыткой исследования темы5.

Крупный немецкий ученый первой половины XIX в. Я. Ф. Фальмерайер (1790-1861 )6

был не только создателем первой научной монографии7, но и первым издателем важнейших

2 См. указатели в обобщающих монографиях, а также: Myrides Chr. Zv|i0oXf| eig tt|v PipXioypacpiav too

TIovtou //АП. 1940. T. 10. E. 3— 195; Savvides A. G. K., Lampakis St. TeviKr| pipXioypa<pia too Bi^avTivou

IIovtoo Kai too кратоос; tcov MeyaXcov Kojivr|vcbv ttjc TpanE^oovTaq. Athena, 1992. 176 P; дополнения: АП.

1994. T. 45. P 79-91; 1996-1997. T. 47. P. 345-350; АП. 1998-1999. T. 48. Р. 232-250; АП. 2002.

Т.49.Р 149-153.

3 См. подробнее: Vasiliev A. A. The Empire ofTrebizond in History and Literature // Byzantion. 1940-

1941. XV/1. P. 324-332.

4 Metaxopoulos P. H Оеш Kai iepdc акоХоо0(а tow dafcov Kai Oeocpdpcov Патерсоу npwv BapvaPa Kai

E(D(ppovioo... Leipzig, 1775; cm.: Vasiliev A. A. The Empire ofTrebizond in History and Literature... P 327-329.

5 Afzelius P. W. De Imperio Trapezuntino. Dissertatio. Upsala, 1824. Cm.: Vasiliev A. A. The Empire

ofTrebizond in History and Literature... P. 330—332; Rosenqvist P. V. Afzelius och Trapezunts historia //

Svenska kommitten for byzantinska studier. Bulletin. 1989. T. 7. P. 37—41.

6 См. о его творчестве, напр.: SeidlerH. Jakob Philipp Fallmerayers geistige Entwicklung. Ein Beitragzur

deutsche Geistesgeschichte des 19. Jh. // Abh. der Bayerischen Akademie derWissenschaften. Philos.-hist.

Klasse. 1947. N 26; Hussey J. M. Jakob Philipp Fallmerayer and George Finlay // Byzantine and Modern

Greek Studies. 1978. N. IV. P. 79-87.

7 Fallmerayer J. -Ph. Geschichte des Kaisertums von Trapezunt. Munchen, 1827 (repr.: Hildesheim, 1964).

ВВЕДЕНИЕ

7

источников по истории Трапезундской империи — Хроники Михаила Панарета8 цикла агио-

графических произведений о св. Евгении9, документальных и эпиграфических источников10.

Именно его открытия главнейших и фундаментальных источников создали фундамент досто-

верной истории этого государства11. Монография Фальмерайера строится в соответствии с

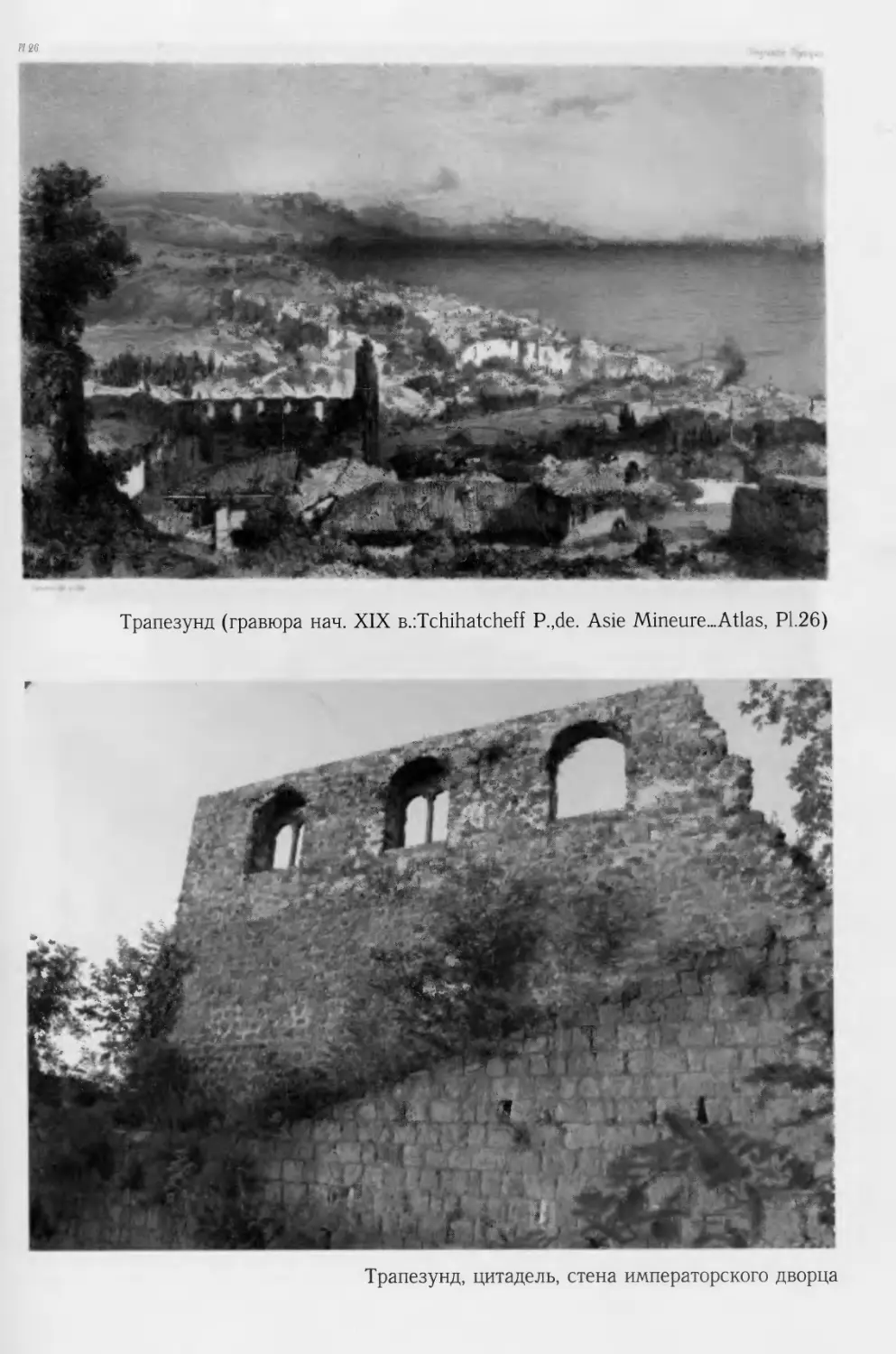

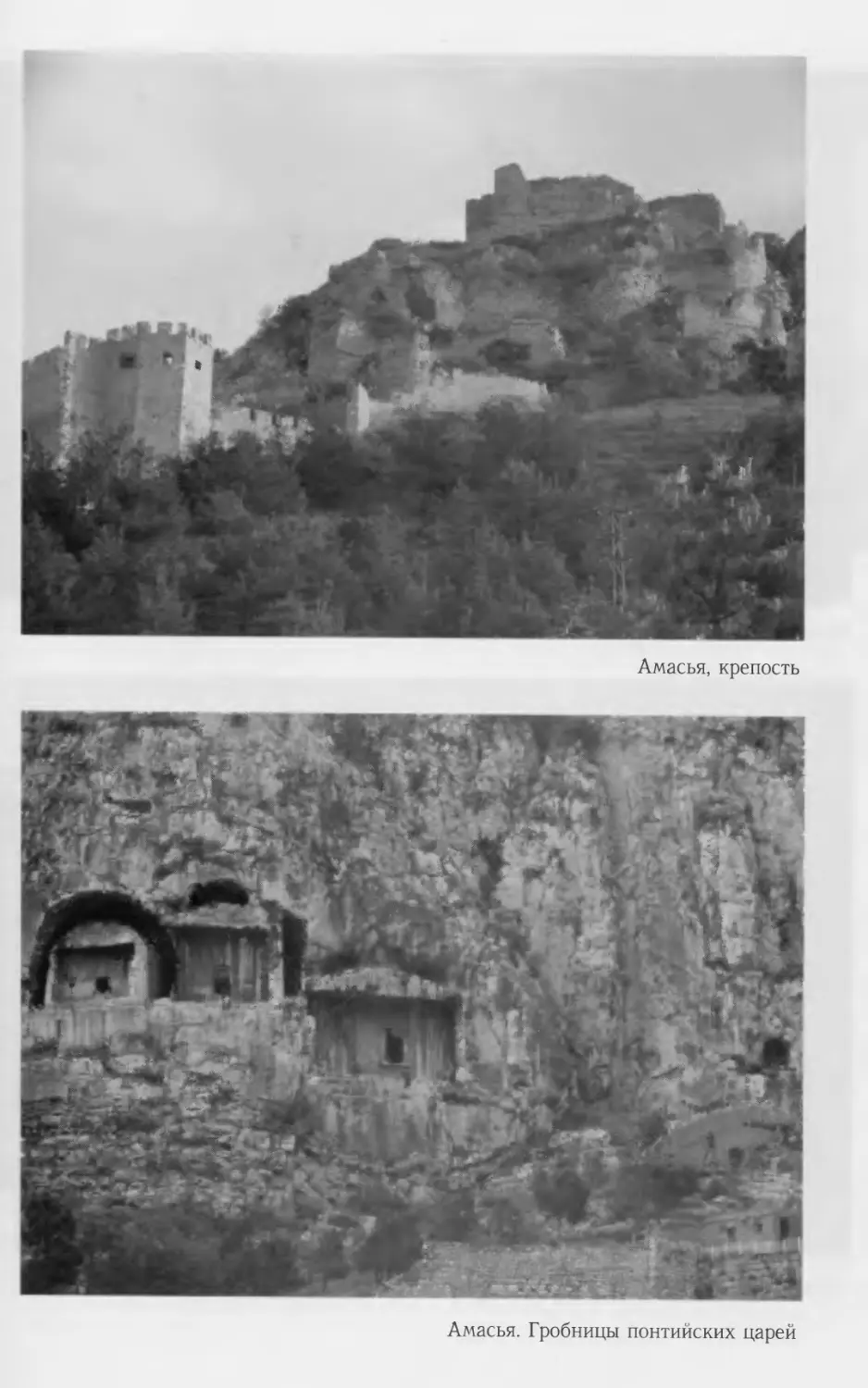

принятой тогда традицией по правлению отдельных государей. Фальмсрайср посетил Трапе-

зупд в 1840 г. и описал его памятники.

Английский ученый Дж. Финлей, убежденный и горячий филлэлин, основывал свой труд

в немалой степени на достижениях Фальмерайера и на своих впечатлениях от посещения

города в 1850 г, но проявил больший интерес не только к политической, но и к экономической

и социальной истории. Он полагал, однако, что как создание, так и существование Трапезунд-

ской империи были порождены конъюнктурными обстоятельствами, но не необходимостью

внутреннего развития области и народа. Величие империи существует лишь в романах, а в

реалии правительство продолжало давно установленный в Византии порядок и не пыталось

его менять, делая попытки социальной революции12.

С. Иоаннидис создавал свой труд в Османской империи и издал его в 1870 г. Это не только

рассказ о средневековом Трапезунде, но и обзор истории Понта при туркократии. Раздел об

империи Великих Комнинов целиком основан на трудах Фальмерайера и Финлея, но топо-

графические наблюдения, отдельные суждения и замечания исследователя не потеряли своей

ценности13. В качестве нового источника Иоаннидис приводит понтийские акритские песни,

трагуди, легенды и пословицы и пытается дать им историческое истолкование. В 1898 г. в

Одессе была опубликована книга Т. Евангелидиса «История Трапезунда Понтийского с древ-

нейших времен до современности»14. В изложении событий Трапезундской империи автор

также следует в основном за трудами Фальмерайера и Финлея. Иногда автор привлекает

эпиграфические источники, относящиеся главным образом к постройкам Трапезунда. Заслу-

гой его было написание им впервые специального раздела, посвященного истории церкви,

а также интерес к духовной жизни. Книга систематизировала и делала доступным материал

по истории Понта для греческой общественности. Вместе с трудом Иоаннидиса она демон-

стрирует возросший интерес греков, в том числе живших в Османской империи и в Новорос-

сии, к их прошлому.

Простым пересказом книги Фальмерайера в том, что касается империи Великих Комни-

нов, была первая изданная на турецком языке история Трабзона Ш. Шевкета15.

Очерк П. В. Безобразова — добросовестный популярный обзор, появление которого в

1916 г. вызвано обстоятельствами войны, стремлением показать роль региона в истории

Византии и его значение для интересов России на Востоке16.

8 Fall те ray er J. Ph. Original Fragmentc, Chronikcn, Inschriften und andcres Materiale zur Geschichtc

des Kaisertums Trapczunt // Abhandlungen der Historischen Klasse der Bayerischcn Akademic der

Wisscnschaften, 1844, Bd. 4. S. 3—108.

9 Fallmerayer J. Ph. Original Fragmentc... 1843; Bd. 3. S. 17—39, 71—87.

10 Ibid. S. 40-68, 87-104.

11 Важные рассуждения Фальмерайера о Трапезундской империи содержатся в его переписке: Kol-

lautz A. J. Ph. Fallmerayers Briefwcchsel mit Karl Benedikt Hase und Oerstedt Uber die Geschichte des

Kaisertums von Trapczunt//SF. 1959. Bd. XVIII (2). S. 281-349; 1959. Bd. 19. S. 293-338; Idem. Der

Briefwcchsel Jakob Philipp Fallmerayers mit Silvestre de Sacy zur Geschichtc des Kaisertums von Trapezunt

und Fallmerayers Berichtc an die Danische Akademie der Wissenschaftcn uber seine Vorarbeiten zur

trapezuntinischcn Geschichtc// SF. 1992. Bd. 51. S. 262—282.

12 Finlay G. The History of Greece from its conquest by the crusaders to its conquest by the Turks and of

the Empire of Trebizond 1204—1461. Edinburgh; London, 1851. P. 353—354; Idem. A History of Greece

from its conquest by the Romans to the present time. В. C. 146-to A. D. 1864. Oxford, 1877. T. IV. P. 307—

308, 425—427, cp.: VasilievA. A. The Empire of Trebizond in History and Literature... P. 339—341.

13 loannides S. loxopta каг отатигакт) irjqTрале^оттод кагтт|д лер(таотду xebpag. Ev KwvoTavnvounoXei,

1870. Перевод падимотику: Thessaloniki, 1988.

14 Evangelidis T. E. laropia тг|^ Поуикдс; ТралБ^оигсод ало twv архаготатсоу xpovcov pexpi TC0V Ka^’ HP&S

(756 л. X.-1897). Odessa, 1898.

15 Scvket §. Trabzon tarihi. Istanbul, 1877. T. 1—2.

16 Безобразов П. В. Трапезунт, его святыни и древности...

8

ВВЕДЕНИЕ

Академик Ф. И. Успенский (1845-1928), профессор Новороссийского университета

(1874-1894), директор Русского археологического института в Константинополе (1894 —

1914) стал специально заниматься историей Трапезундской империи также в связи с собы-

тиями Первой мировой войны, когда русские войска в ходе наступательной операции про-

тив Османской Турции в апреле 1916 г. временно заняли Трапезунд и часть Понта. В Трапе-

зунд отправилась русская археологическая экспедиция, которой руководил Ф. И. Успенский.

Ему была поручена также регистрация и охрана археологических памятников. Летом 1916

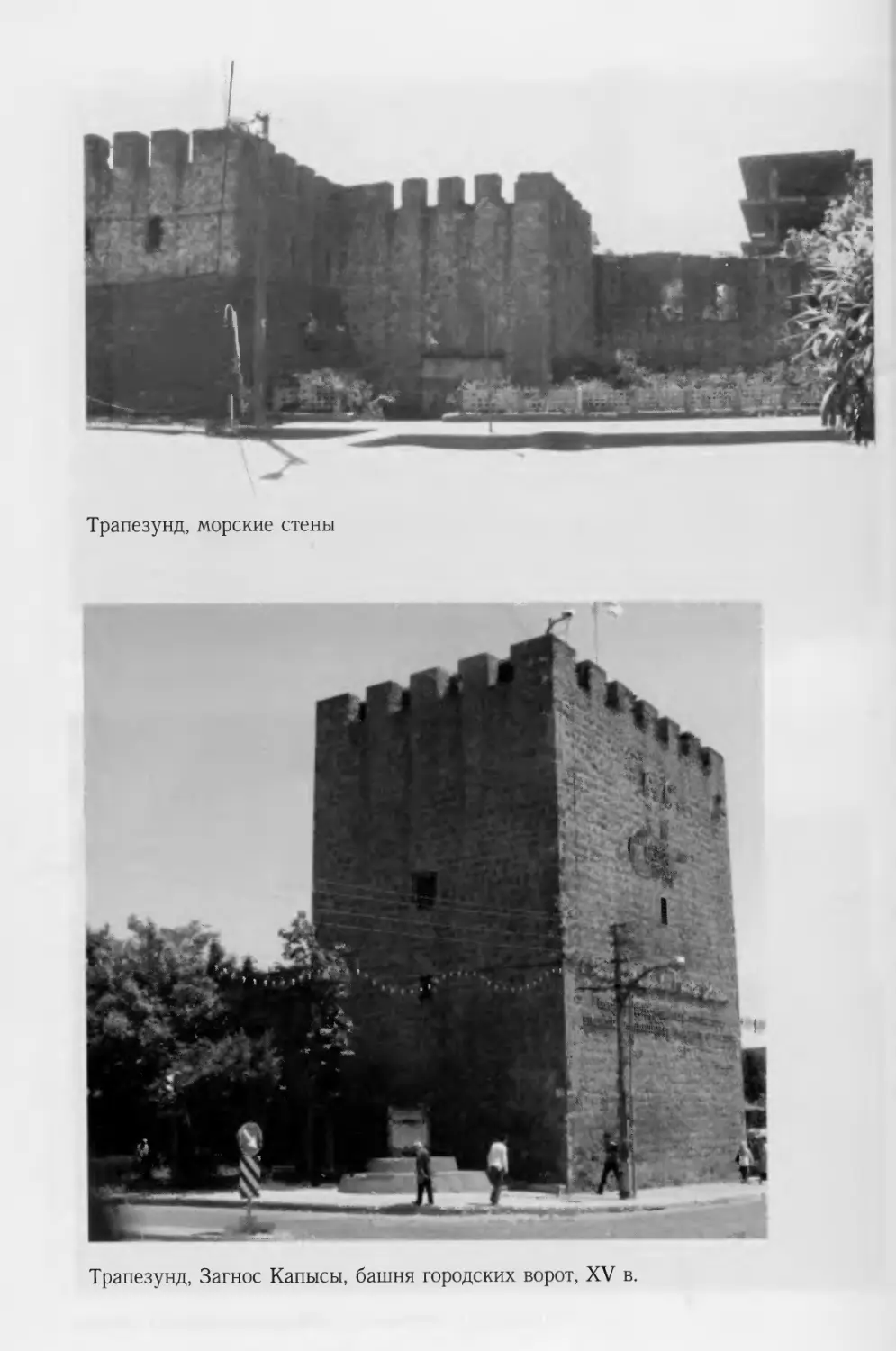

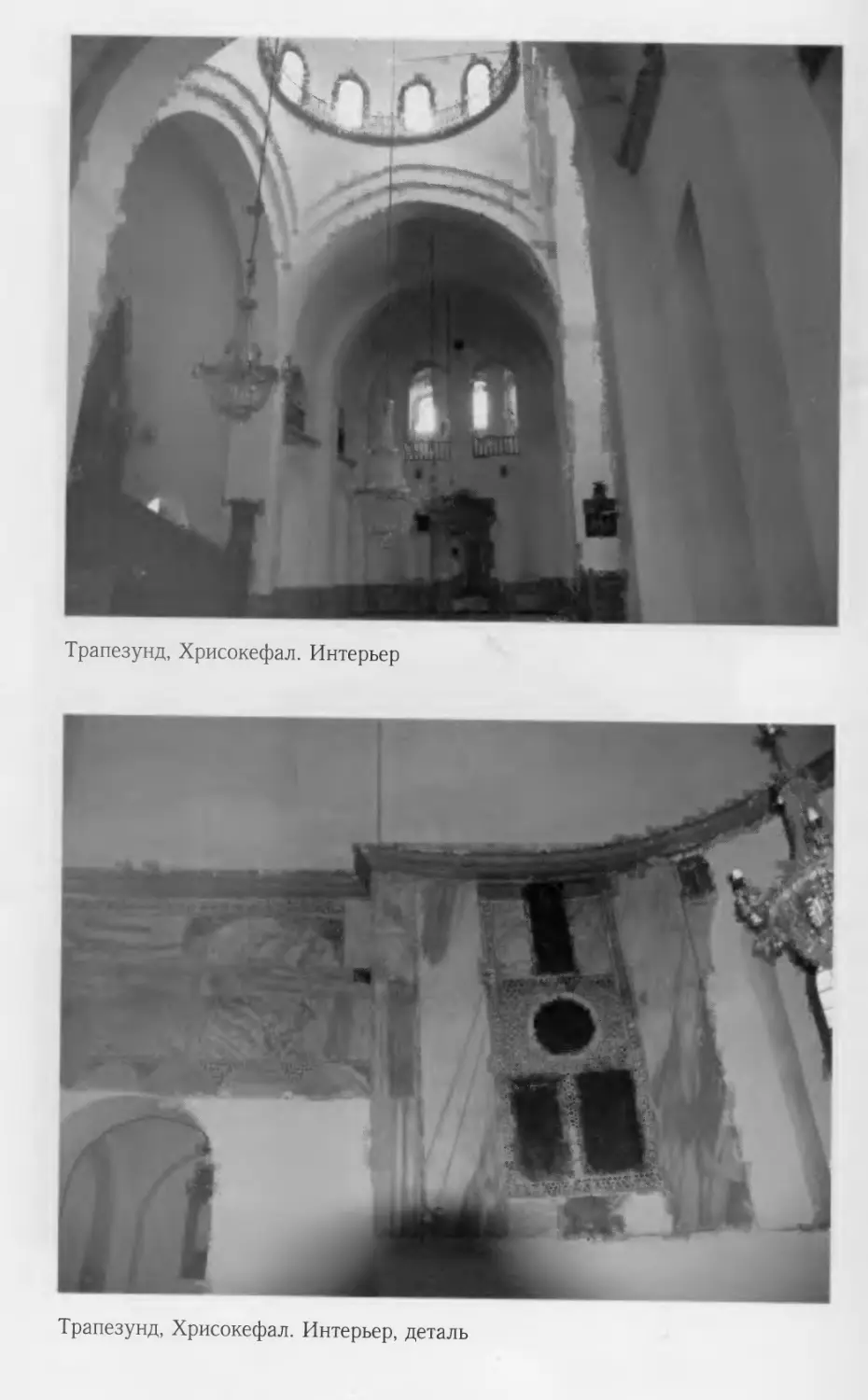

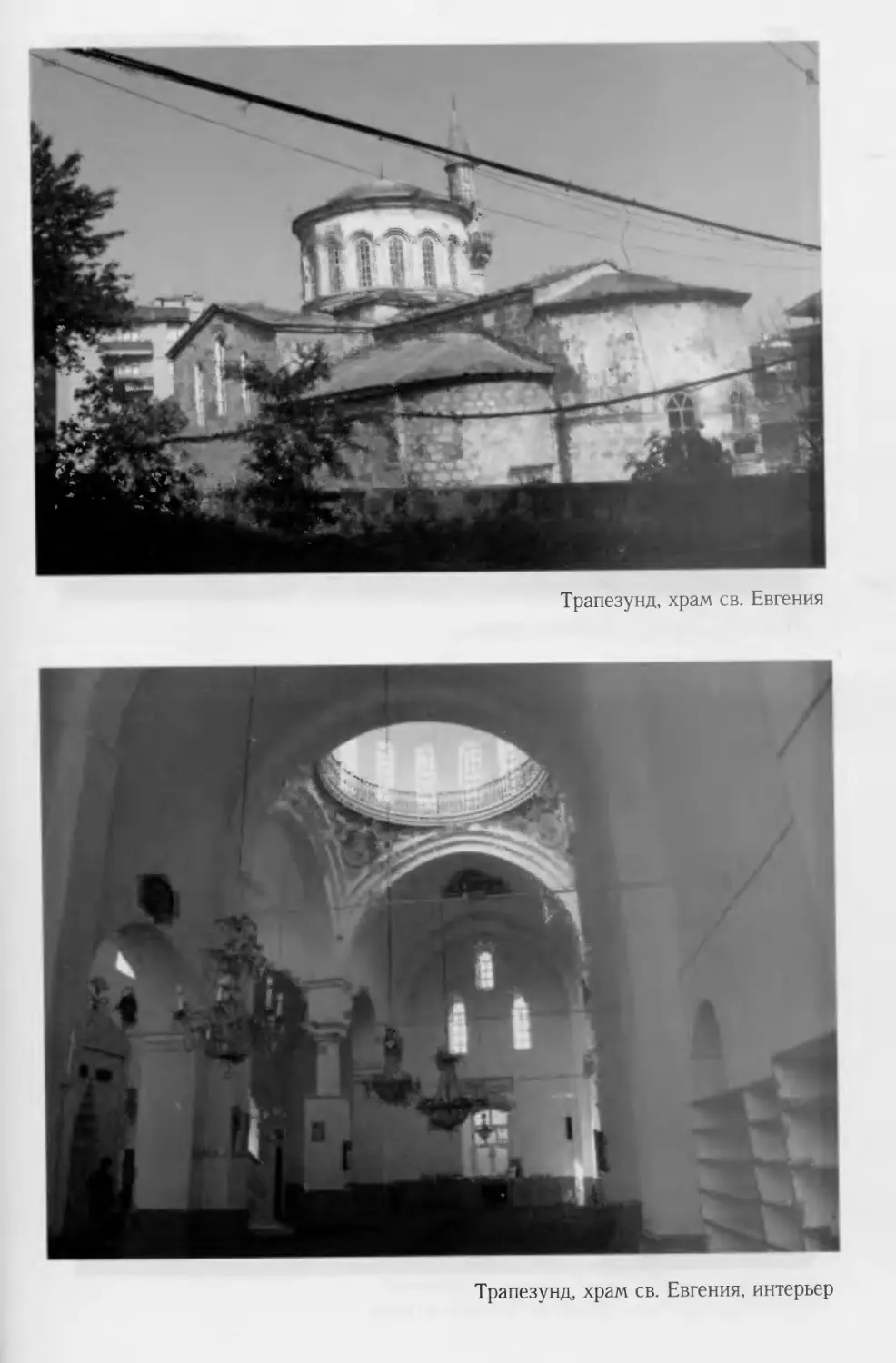

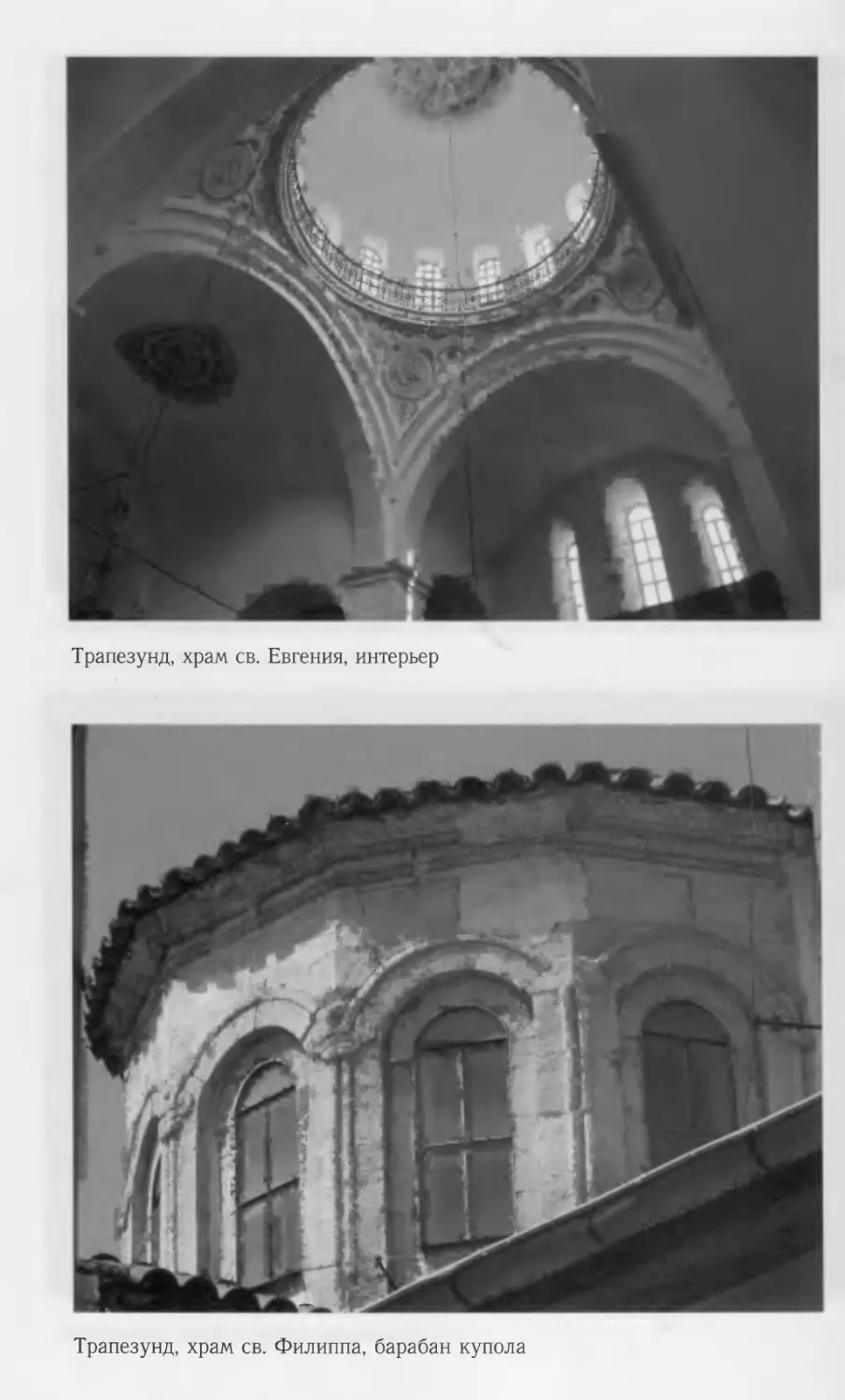

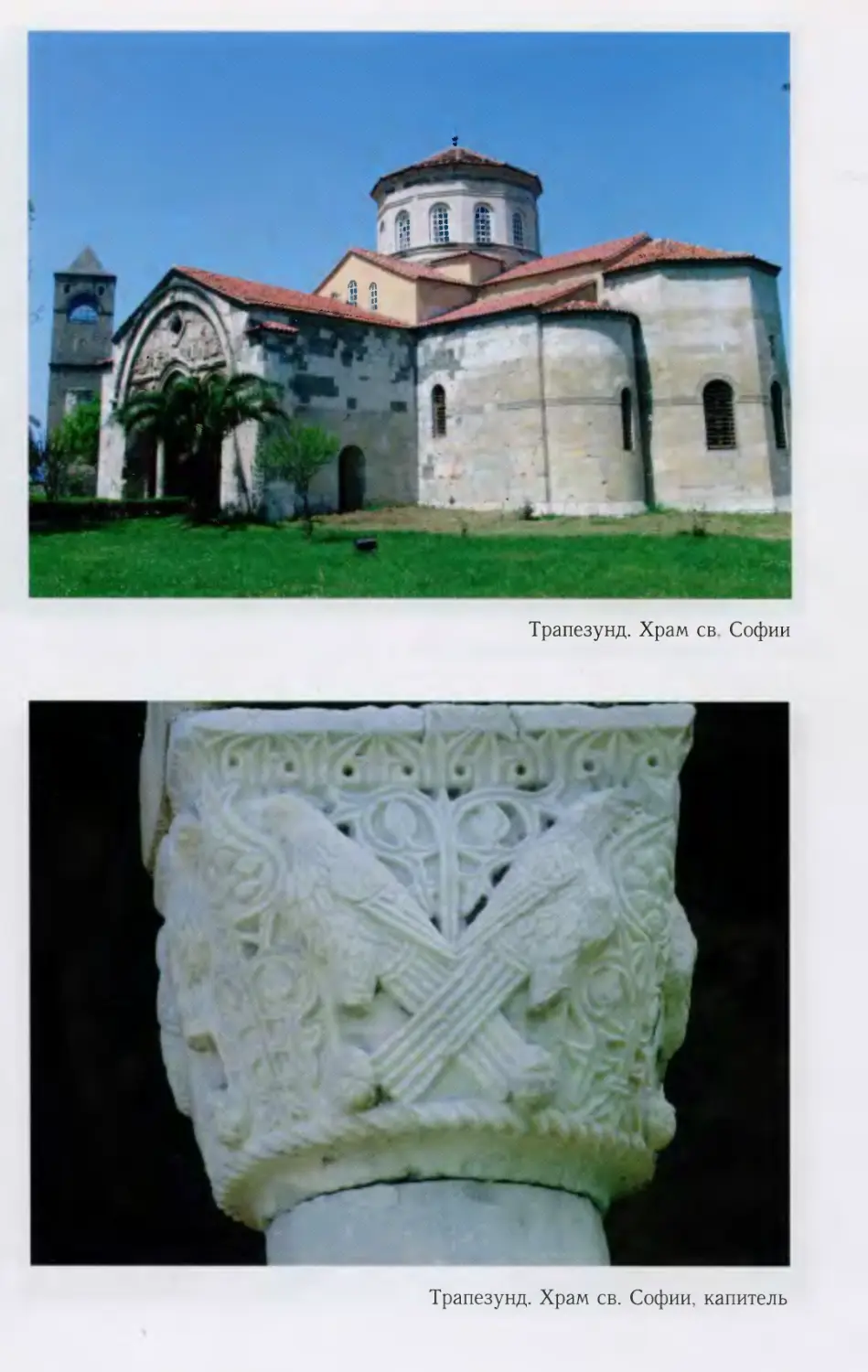

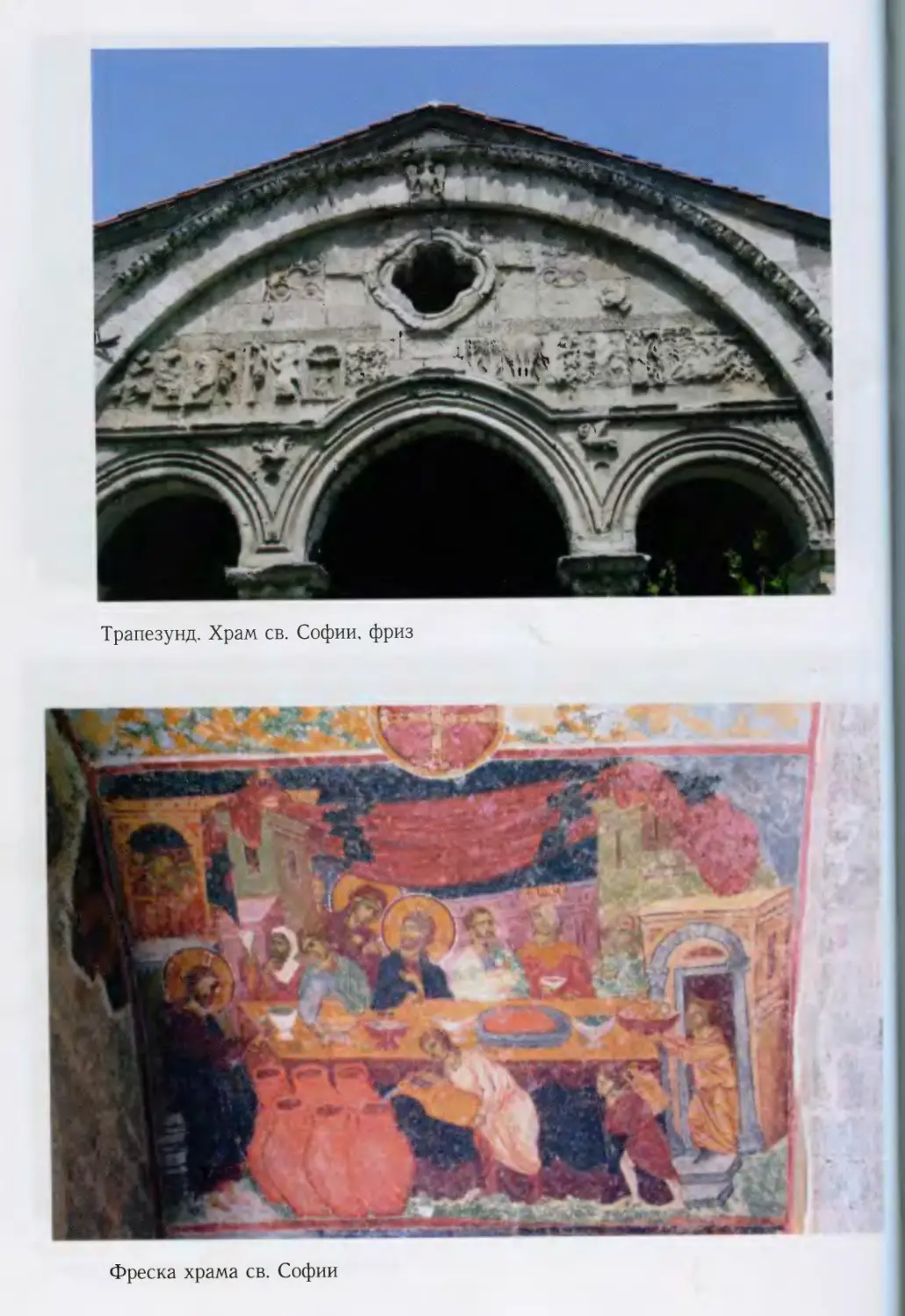

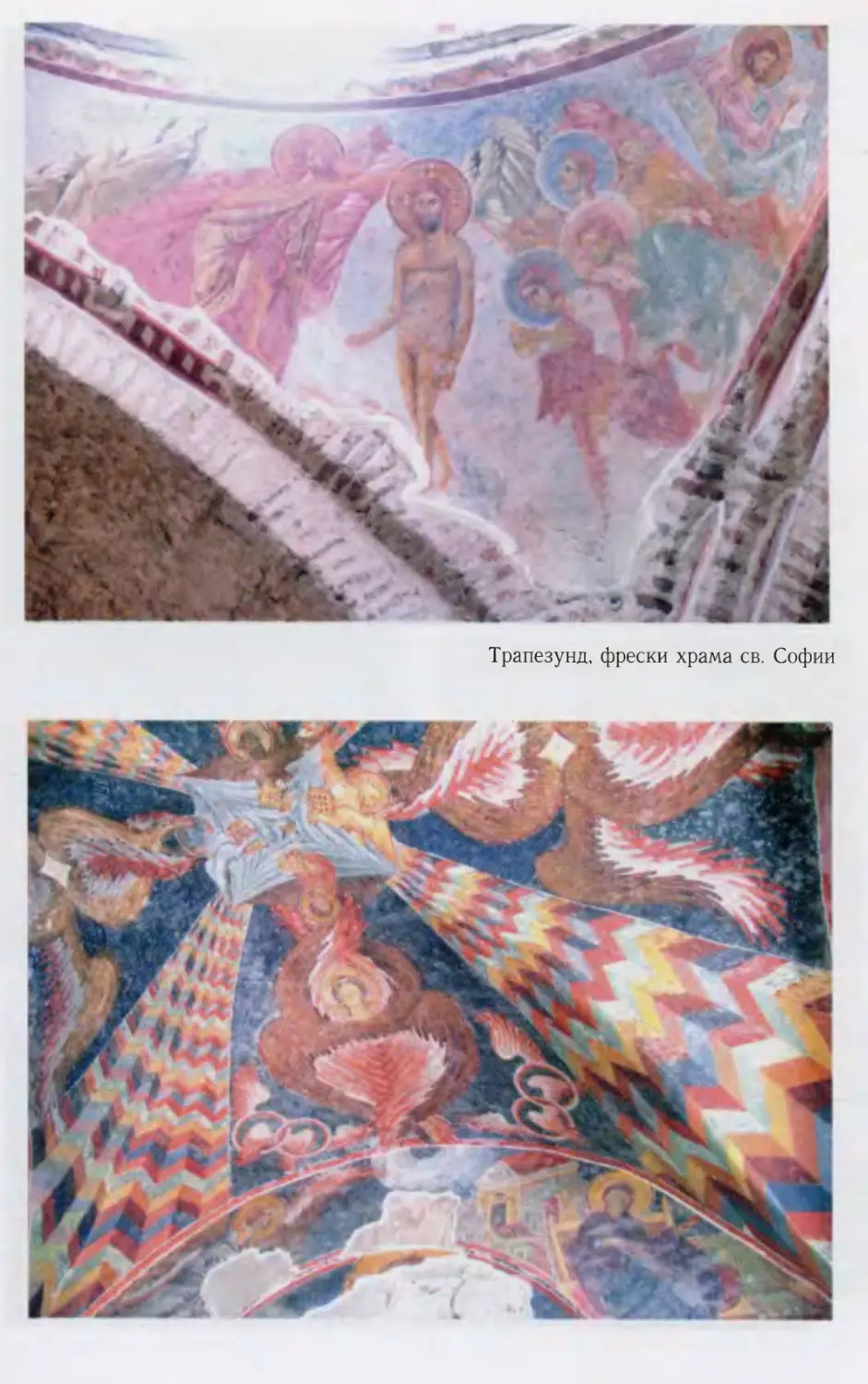

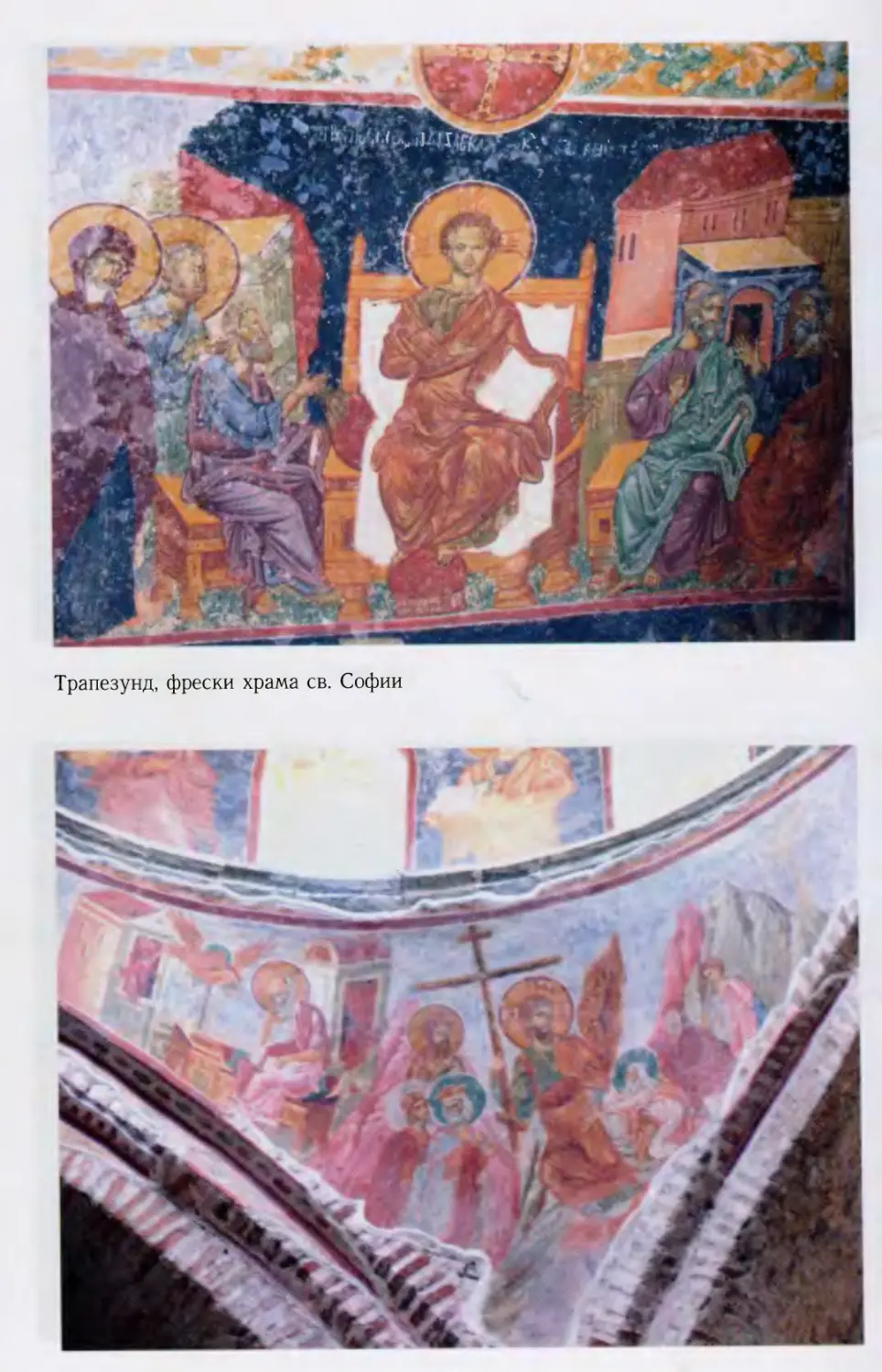

и 1917 гг. экспедиция предприняла небольшие раскопки, главным образом — вокруг храма

св. Евгения, исследовала акрополь, церкви Св. Софии, Св. Евгения и Хрисокефал и собрала на

месте значительное количество материалов (как рукописных, так и нумизматических). Была

идентифицирована и исследована усыпальница императора Алексея IV. Именно экспедиция

Успенского обнаружила знаменитые фрески храма Св. Софии, полное раскрытие, реставра-

ция и описание которых были затем осуществлены английской экспедицией Рассел Траста во

главе с Д. Талбот-Райсом в 1957—1962 гг.17 Работа экспедиции Успенского была затруднена

халатным отношением военных властей и окончательно прервана вследствие эвакуации рус-

ских войск из Трапезунда в 1918 г. Систематизация материала не была завершена18.

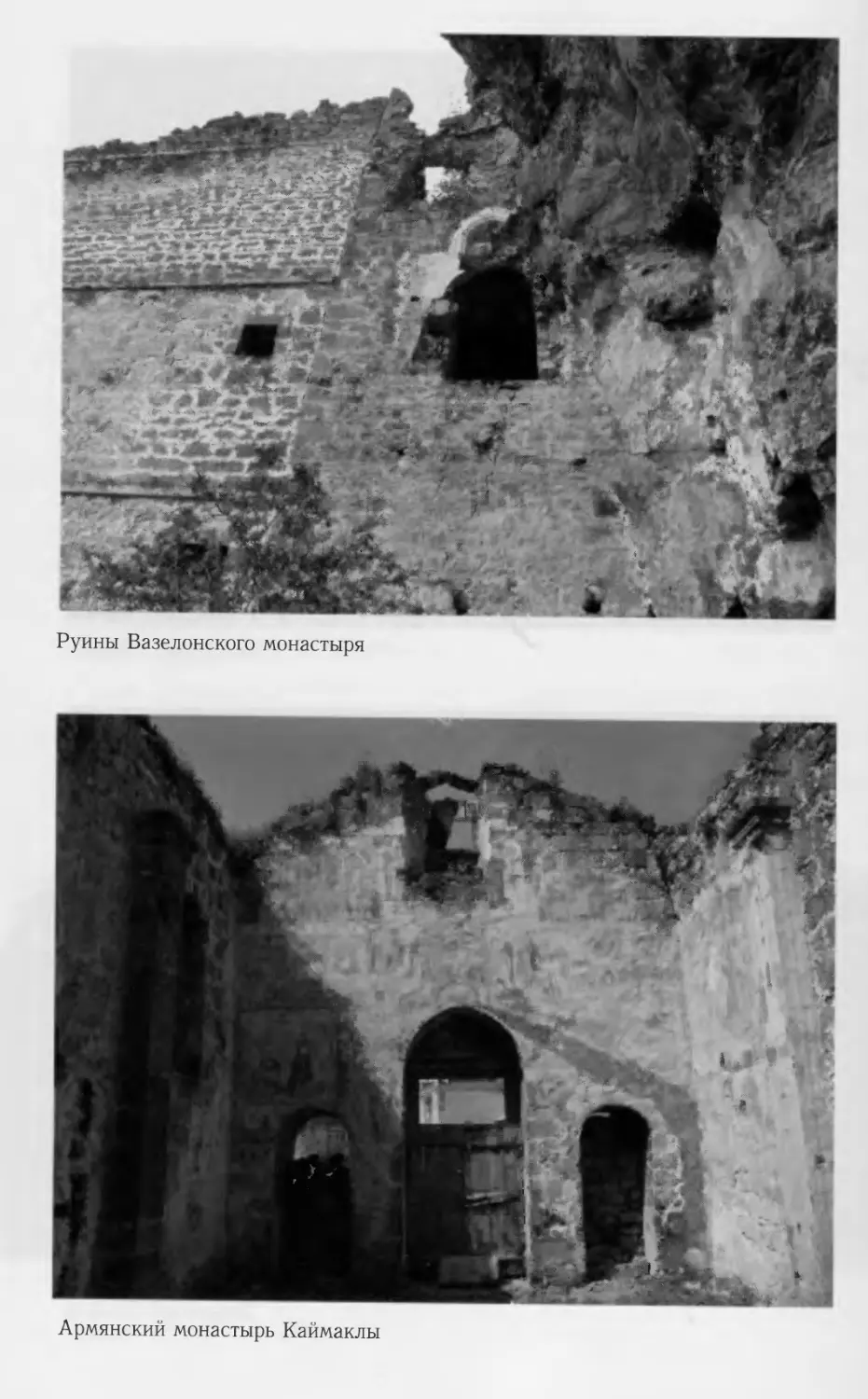

После ряда предварительных исследований19, публикации вместе с В. Н. Бенешевичем

ценнейшего источника — Актов Вазелонского монастыря по греческой рукописи Государ-

ственной публичной библиотеки № 74320 Ф. И. Успенский подготовил обобщающий труд —

«Очерки из истории Трапезунтской империи», изданный уже после смерти автора21. Он объ-

яснял свой интерес к Трапезундской империи ее ролью хранительницы традиций Римско-

Византийской империи в Причерноморье, а также ее тесными связями с Крымом и Кавка-

зом, влиянием на северные берега Черного моря. Ф. И. Успенский обратил особое внимание

на топографию Трапезунда, его храмы и эпиграфические памятники, проблемы образования

Трапезундской империи и династическую историю первых Великих Комнинов. Им был про-

анализирован текст Иоанна Лазаропула о нападении «султана малика» на Трапезунд, дати-

рованный Успенским 1223 г. Успенского интересовала административная история империи,

события гражданской борьбы и участие в ней разных «партий» знати. Им выделено осо-

бое место в обороне империи пограничной крепости Лимний. Хотя всеобъемлющей истории

империи Успенский не написал, постановка многих проблем и исследование им конкретных

памятников имеют большую ценность.

У. Миллер в 1926 г. сделал успешную попытку написать краткую историю Трапезундской

империи, учитывая новые публикации источников и новые политические реалии оконча-

17 Talbot Rice D., Ballance S.t Tatbot Rice T., Winfield D. The Church of Hagia Sophia at Trebizond.

Edinburgh, 1968; Talbot Rice D. St. Sophia, Trebizond and the Work of the Walker Trust// Akten des XI. Int.

Byzantinistenkongresses. Munchen, 1960. P. 508-510, tabl. LXVII-LXXII. Eastmond A. Art and Identity

in Thirteenth-Century Byzantium. Hagia Sophia and the Empire of Trebizond. Aidershot, 2004.

18 Некоторые материалы экспедиции содержатся в фонде 169 (Военная историко-археологическая

экспредиция в Трапезунд) ПФА РАН, а немногочисленные фотографии и рисунки, сделанные в ходе

экспедиции, имеются в архиве Санкт-Петербургского отделения Института археологии РАН. Об

экспедиции см.: Басаргина Е. Ю. Историко-археологическая экспедиция в Трапезунд(1916 г. )//ВИД.

1991. Т. XXIII. С. 295-306. История экспедиции, вернее, ее бытовые и военно-экономические аспекты

отражены в кн.: Минцлов С. Р. Трапезондская эпопея. Берлин: Сибирское книгоиздательство, без даты.

См. также: Успенский Ф. И. Сообщение и отчет о командировке в Трапезунд// ИИАН. 1916. Сер. 6,

Т. 16. С. 1464-1480, 1490-1492, 1657-1663; Он же. Отчет о занятиях в Трапезунде летом 1917г.//

ИРАН, сер. 6, 1918. Т. 12. № 5. С. 207-238.

19 См. указания на них в: Успенский Ф. И. Очерки из истории Трапезунтской империи. Л., 1929. С. 3.

Прим. 1.

20 Успенский Ф. И., Бенеигевич В. Н. Вазелонские акты. Материалы для истории крестьянского и

монастырского землевладения в Византии XIII — XV вв. Л., 1927 (далее — Вазелонские акты). См. также:

Успенский Ф. И. Монастырские акты Иоанна Предтечи Вазелон // ИРАН. 1919. С. 1007—1022.

21 Л., 1929. Переиздание со слегка измененным названием и без иллюстраций: Очерки истории

Трапезундской империи. СПб.: Евразия, 2003.

ВВЕДЕНИЕ

9

тельной тюркизации Понта, прихода нового Мухаммеда, как он писал22. Главное достиже-

ние Трапезундской империи заключалось, по его мнению, в спасении на годы понтийского

эллинизма23. Миллеру удалось создать сжатую и выверенную историю, написанную хорошо

и интересно. В целом она надежна, хотя некоторые утверждения не лишены преувеличения,

как, например, то, что 1222-1330 гг. были периодом процветания империи24. Вряд ли это

справедливо, учитывая тот факт, что во второй половине XIII в. империя попадает в зависи-

мость от монголов, а затем теряет захваченную тюрками Халивию.

Трагедия Понтийского эллинизма находила после Первой мировой войны широкое отра-

жение в греческой публицистике и научной литературе. В этом русле и следует рассмат-

ривать, например, книгу Г. Скальериса, озаглавленную «Трапезундская империя (1204—

1461)». Название вводит читателя в заблуждение. В небольшом сочинении описываются

география и этнография Понта, в том числе в статистическом ракурсе, кратко характеризу-

ются связи понтийских греков с Новороссией, но самой истории империи Великих Комнинов

не уделено ни страницы25.

Подготовкой обобщающего исследования по истории империи занимались

В. Фишер и, особенно, А. А. Васильев. Фишер издал серию статей26, но не сделал сущес-

твенного вклада в добывание новых фактов и не привлек качественно новых материалов.

Главное значение его трудов состояло, прежде всего, во «вписывании» истории Трапезунда

в историю Византии. Для него Понт оставался прежде всего византийской провинцией, и,

быть может, потому он и не увидел его глубокого регионального своеобразия. Естественно,

что уже в начале века, после появления исследований Ф. И. Успенского и У. Миллера, статьи

Фишера устарели.

А. А. Васильев (1867—1953) был глубоким и оригинальным ученым. Он много и специ-

ально трудился над подбором литературы и анализом источников по нашей теме, о чем сви-

детельствуют материалы его архивов27. Он исследовал источники по истории Трапезундской

империи28, проблему ее основания29, ему принадлежит также первый (если не считать мимо-

летного экскурса в книге У. Миллера) очерк того, как описывали Трапезундскую империю в

мировой литературе начиная с XVII в.30 В газетных публикациях он сделал также наброски

общей истории средневекового Понта31. Журналисты полагали в 1934 г., что после посеще-

ния европейских библиотек «Васильев завершил новое исследование о Трапезунде»32. Но

хотя ученый прожил долгую жизнь, ее все же не хватило на осуществление этих планов...

Наиболее крупное исследование по истории трапезундской церкви принадлежит перу ее

последнего митрополита, а затем архиепископа Афинского Хрисанфа (Филиппидиса, 1881 -

22 Miller W. Trebizond. The Last Greek Empire. London, 1926. Ср.: P. 7-8, 124.

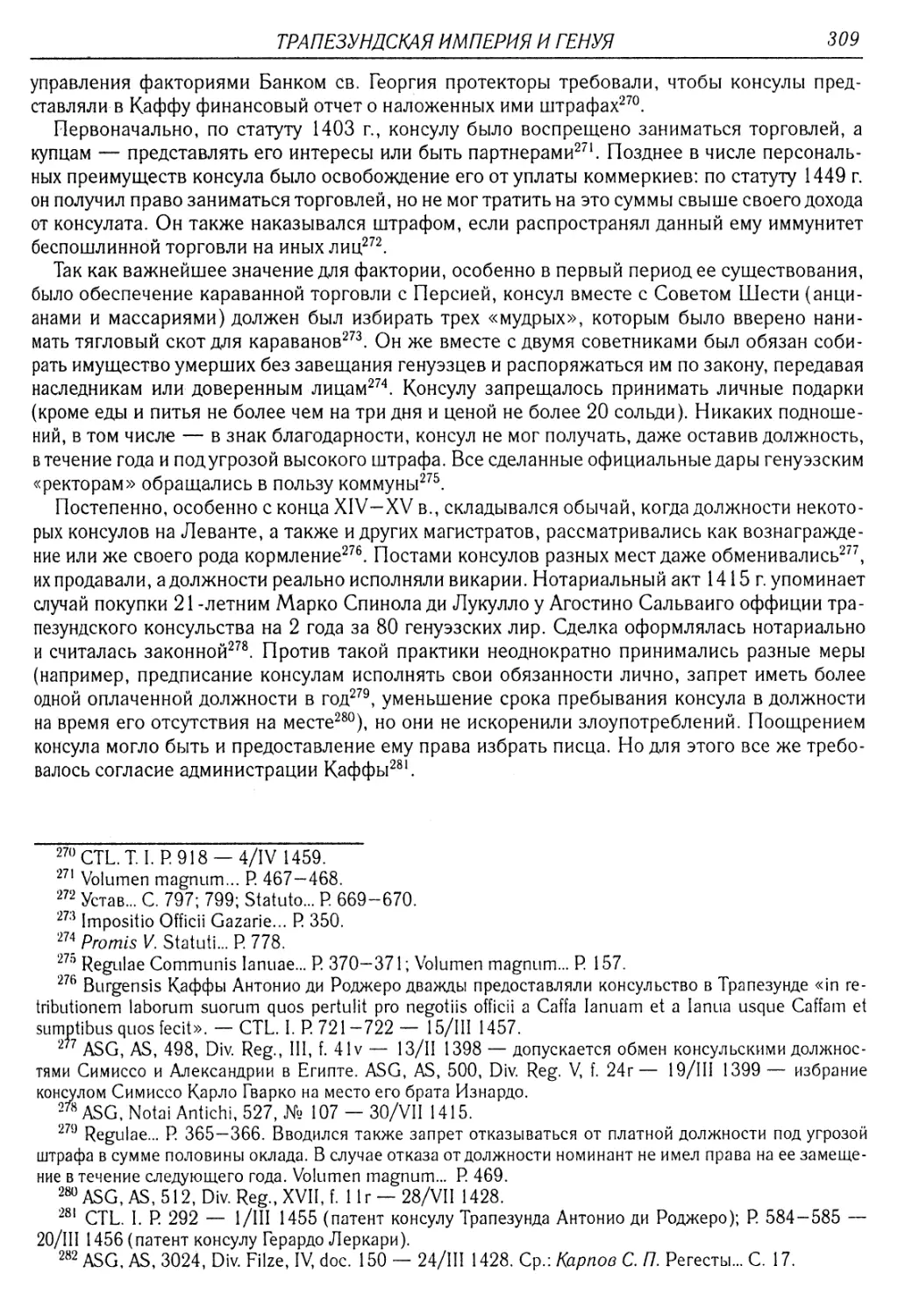

23 Ibid. P. 123.

24 Ibid. Chapter III.

25 Skalieris G. К. H аитократор(а тг|ъ Tpane^owiog (1204-1461). Athenai, без даты [1921].

26 Fischer W. Trapezunt und seine Bedeutung in der Geschichte // Zeitschrift fur allgemeine Geschichte.

1886. Stuttgart. Bd. 3. S. 13—39; Idem. Trapezus im 11. und 12. Jahrhundert // Mitteilungen des Instituts

fur osterreich. Geschichtsforschung. Innsbruck, 1889, Bd. 10. H. 2, S. 177-207.

27 См.: Карпов С. П. Материалы А. А. Васильева в Архиве Dumbarton Oaks (Вашингтон) // BB.

1999. T. 58 (83) С. 117-126.

28 Vasiliev A. A. Mesarites as a source // Speculum. 1938. Vol. 13. P 180—182; Idem. Pero Tafur,

a Spanish traveler of the fifteenth century and his visit to Constantinople, Trebizond and Italy // Byz. 1932.

T. VII. P 75-122.

29 Vasiliev A. A. The Foundation of the Empire of Trebizond (1204-1222)// Speculum. 1936. Vol. 11,

№ l.P.3-37.

30 Vasiliev A. A. The Empire of Trebizond in History and Literature... P. 316—377.

31 Vasiliev A. A. Trebizond, the Ancient Gateway to Asia //The Milwaukee Journal, 1934, Nov., 25.

32 U[niversity] of Wisconsin] Scholar Rolls Centuries From Empire of Old Trebizond // The Milwaukee

Journal, 1934, Oct., 14.; SorensonS. Vasiliev Returns After Finding Ancient Empire//The Wisconsin State

Journal. 1934, Oct., 8.

10

ВВЕДЕНИЕ

1949). В ней не только прослежены основные этапы истории самой церкви, вплоть до вынуж-

денного переселения греков с Понта в 1923 г., но и топография области, ее духовная жизнь,

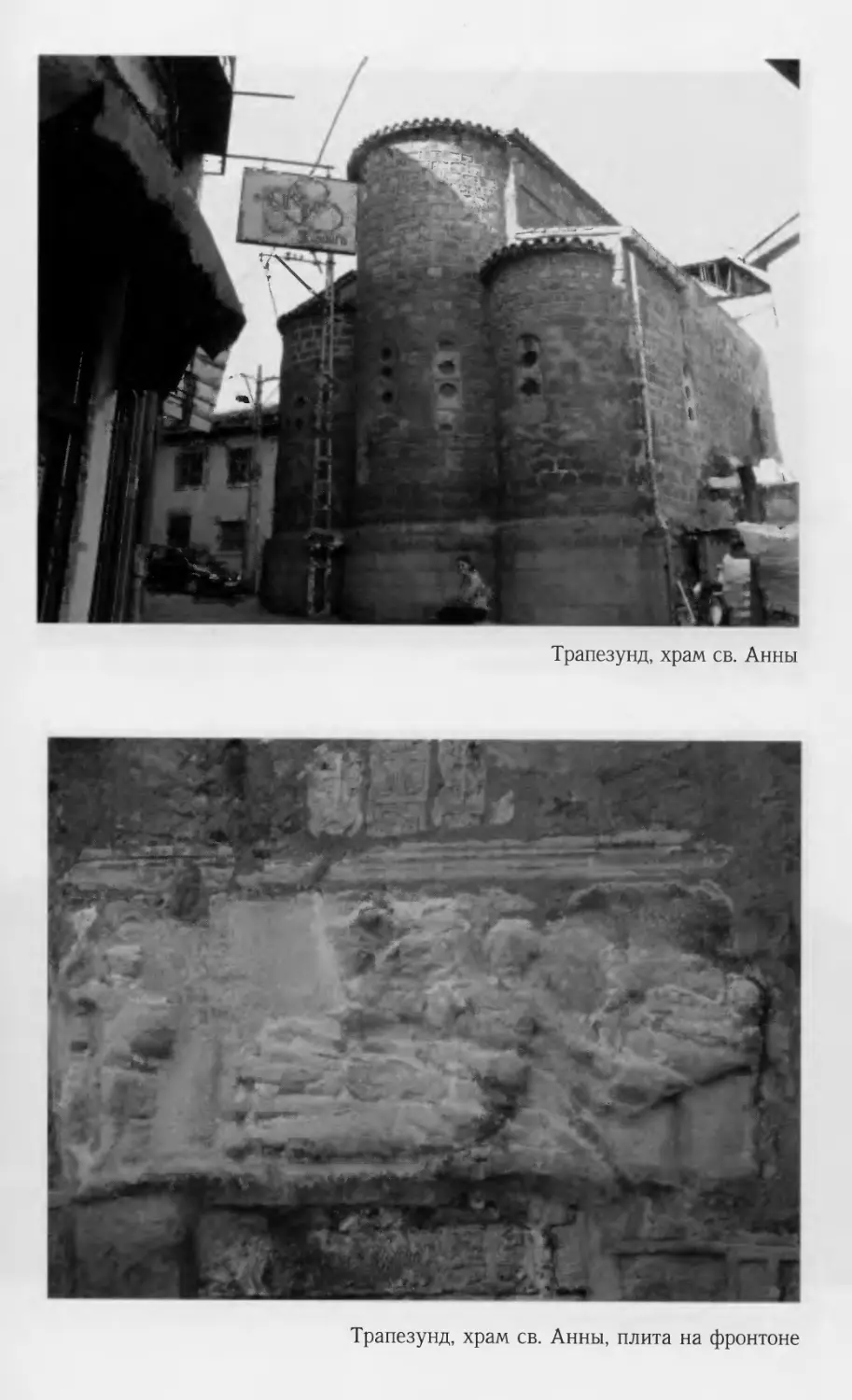

ее храмы и монастыри33. В историко-топографическом аспекте исследование трапезундских

храмов было продолжено Р. Жанэном34, Э. Брайером и Д. Уинфилдом35.

Среди неутомимых исследователей греческих рукописей, в том числе понтийских, необхо-

димо упомянуть А. И. Пападопуло-Керамевса. Именно он первым издал свод трапезундской

агиографии, именно он привез в Петербург кодик Вазелонского монастыря (ныне РНБ, греч.

743), опубликованный затем Ф. И. Успенским и В. Н. Бенешевичем, именно он составил в

1884 г., описав in situ, каталог рукописей Трапезунда, Сумелийского и Вазелонского монас-

тырей36.

Издателем немалого числа греческих источников и видным историком понтийского элли-

низма является ученый-филолог, долгие годы возглавлявший Комиссию Понтийских иссле-

дований и редколлегию журнала «Археон Понту» О. Лампсидис. Его перу принадлежат и

многочисленные статьи, разъясняющие важные реалии истории Трапезундской империи37,

а журнал «Археон Понту» стал периодическим органом, систематически освещающим все

стороны истории понтийского эллинизма от древности до начала XX в38.

Начав с исследования природы и климата Понта39, бельгийский ученый Э. Жансан напи-

сал в 1969 г. историю Трапезунда со времен античности до туркократии, где попытался учесть

достижения историографии тех лет40. В разделе, посвященном просопографии, Жансан, по

сути, приводит не анализ какой-либо анкеты персоналий, но рисует образы многих людей,

связанных с историей Понта. В разделе об археологии речь, скорее, идет о сохранившихся

исторических памятниках.

Большой вклад в изучение Трапезундской империи внес профессор Бирмингемского

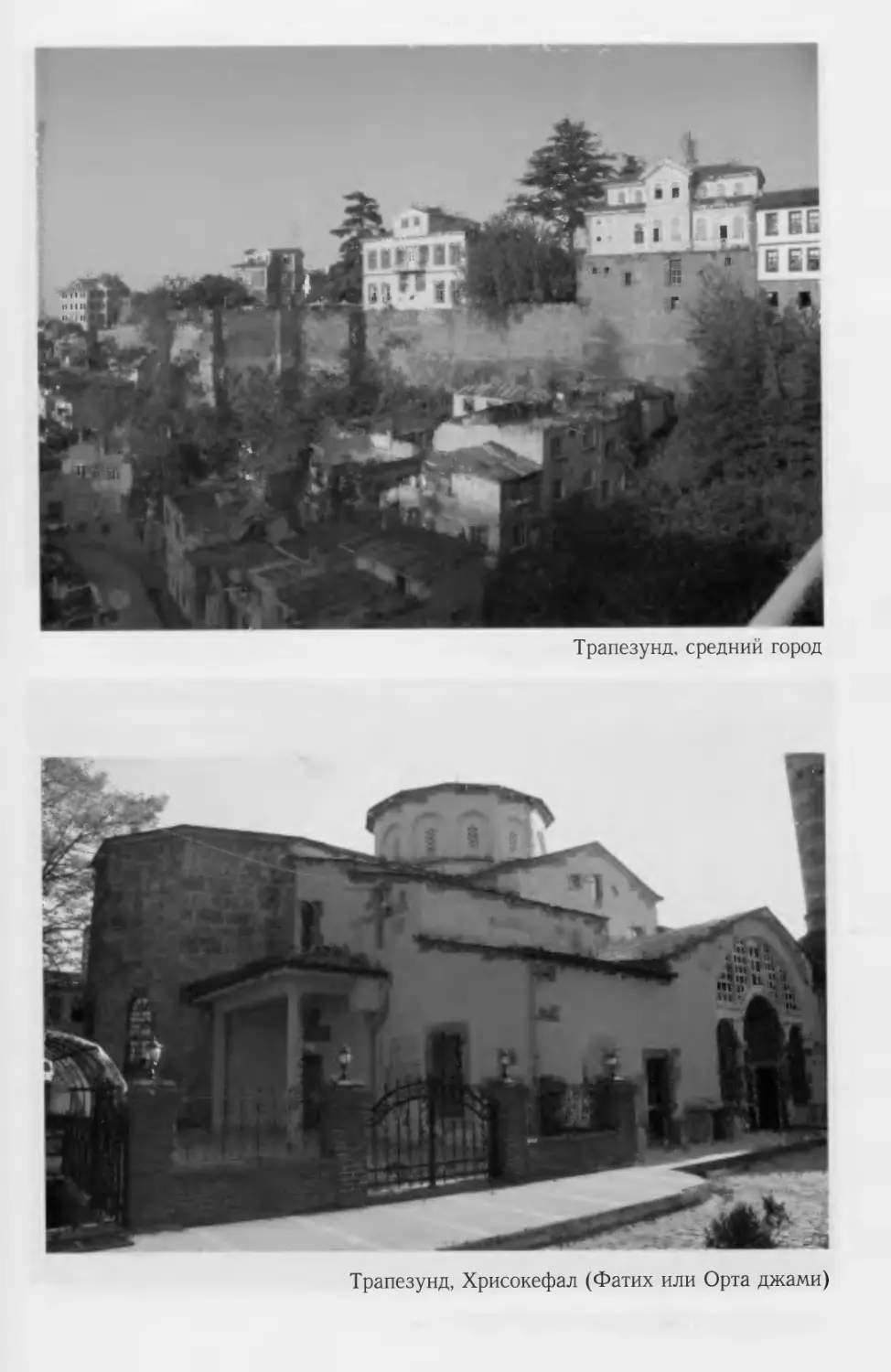

университета Э. Брайер. Фундаментальный характер имеет предпринятое им совместно с

Д. Уинфилдом тотальное исследование всех сохранившихся памятников Понта и сведений о

разрушенных, составление их иконографического досье41. Брайером был осуществлен ана-

лиз сведений путешественников ХШ-ХХ вв., посетивших Понт и оставивших о нем ценные

сведения42. Неоценим вклад Брайера в изучение этнодемографии Понта43, его аграрной исто-

33 Chrysanthos. СН ЪккХчтаТрале^от'тод// АП, 4-5. Athenai, 1933 (герг.: 1973).

34 Janin R. Les eglises et les monasteres des grands centres byzantins (Bythynie, Hellespont, Latros,

Galesios, Trebizonde, Athenes, Thessalonique). Paris, 1975.

35 См. ниже.

36 Пападопуло-Керамевс А. И. EXXrjvtKoi ксобисес; TpanE^ouvTO<; // BB. (1912). T. 19. 1915. C. 224-

281; Он же. EXXrjvtKoi kcoSikec; тг| PipXio0r|Kr| тт|д povf|g LoupeXa // Там же. C. 282—322; Медведев И. П.

Неизвестный каталог греческих рукописей Вазелонского монастыря, составленный А. И. Пападопуло-

Керамевсом // Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге/ Под ред. И. П. Медведева. СПб.,

1995. С. 430-445.

37 Публикации источников указаны в соотв. разделе ниже. Сборник его работ: Lampsides О.

Дг| рослей цата nepi tov ‘EXXrjviKOv FIovtov Kai тои<; "EXXrjvag IlovTiov^. Athena, 1982. См. также

библиографию в посвященной ему книге: Ърг|Т1КГ| Ек5г|Хсосгг| yta tov Обисоеа Aap\|/iSr|, Прбебро тгц;

Етптролгц; IlovTiaKcbv MgXetcov. Athena, 1988.

38 Журнал издается с 1928 г. и был основан первым Председателем Комиссии Понтийских

исследований митрополитом Трапезундским Хрисанфом. До 2005 г. был издан 51 том.

39 Janssens Е. Le pays de Trebizonde // Byz., 1966. T. 36. P 97-126.

40 Janssens E. Trebizonde en Colchide. Bruxelles, 1969.

41 Bryer A., Winfield D. The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos. Washington, 1985.

T. 1-2. [Dumbarton Oaks Studies, XX]; Bryer A., Winfiteld D., Ballance S., Isaac J. The Post-Byzantine

Monuments of the Pontos. Aidershot, 2002.

42 Bryer A. Bibliography of Travellers’ Reports on the Pontos c. 1240-1969 // АП. 1973—1974. T. 32.

P. 269-287; Bryer A., Winfield D. A Bibliography of Travellers’ Reports on the Pontos: Addenda // АП.

1975-1976. T. 33. P. 25-27.

43 Bryer A. Some Notes on Laz and Tzan, I—II // Bryer A. Peoples and Settlement in Anatolia and the

Caucasus, 800-1900. London: Variorum Reprints, 1988, № XlVa, XlVb; Idem. Greeks and Turkmens: the

ВВЕДЕНИЕ

11

рии44, топографии и топонимики, социальных отношений на Понте45. Многочисленные иссле-

дования Э. Брайера, посвященные понтийской истории, всегда основаны на тщательном изу-

чении источников и надежны46.

Историей сепаратистских движений в Малой Азии, в том числе в связи с образованием

империи Великих Комнинов, связями Трапезундской империи с Румским султанатом, библи-

ографией современных исследований о Понте занимался греческий историк А. Саввидис47.

В 2005 г. он обобщил свои исследования в специальной монографии по истории Трапезунд-

ской империи, где в трех главах он рассматривает ее историю в хронологической последова-

тельности48. В работе цитируется значительная литература, в том числе и на русском языке.

Попытку проследить эволюцию этнической ситуации на Понте от античности до падения

Трапезундской империи предпринял турецкий историк М. Бильгин49. Очерки истории Трапе-

зундской империи, опирающиеся, к сожалению, на ограниченный круг источников и лите-

ратуры, издали недавно греческие историки В. Лимперопулос и Я. Пападрианос. Наиболь-

шее внимание в первой книге уделено обзору топонимики и просопографии Понта на основе

известных греческих источников. Экономика, внешняя политика Понта представлены крайне

схематично. Вопросы истории культуры и проблемы церковной истории не рассматриваются

вовсе50. Вторая из книг приурочена к юбилею основания Трапезундской империи и не осно-

вана на самостоятельном исследовании автора51.

Различные проблемы истории и источниковедения Трапезундской империи затрагивались

в моих предшествующих публикациях52. Системно исследовались связи Трапезунда и Запада

на основании архивных источников государственных архивов Венеции и Генуи53. В опреде-

ленной мере эти труды учтены и использованы и в настоящей работе.

В немногих обобщающих публикациях по истории Византии или Причерноморья содер-

жатся отдельные очерки истории Трапезундской империи54 * * * *.

Pontic Exception // DOP. 1975. Т. 29. Р. 113-148 [герг. in: Idem. The Empire of Trebizond and the Pontos.

London: Variorum, 1980. NV].

44 BryerA. Rural Society in the Empire of Trebizond // АП. 1966/67. T. 28. P 152—160; Idem. The Estates

of the Empire of Trebizond // АП. 1979. P 370-477 [герг. in: BryerA. The Empire of Trebizond... № VII].

40 BryerA. The Fate of George Komnenos, ruler of Trebizond (1266—1280)// BZ 1973. Bd. 66, S. 332-

350 [герг. in: Bryer A. The Empire of Trebizond... N IV]; Idem. Peoples and Settlement...; Continuity and

Change in Late Byzantine and Early Ottoman Society / Ed. A. Bryerand H. Lowry. Birmingham; Washington,

1986.

46 См. сборники его важнейших работ: Bryer A. The Empire of Trebizond and the Pontos...; Idem.

Peoples and Settlement...

47 Savvides A. G. Byzantium in the Near East: its relations with the Seljuk sultanate of Rum in Asia

Minor, the Armenians of Cilicia and the Mongols (A. D. c. 1192—1237). Thessaloniki, 1981; Idem. Bo^avriva

отасяасгпка Kai aDTovopioxiKa Kivfpiaxa oxa AcoSEKavrpa Kai ottj MiKpa Acta 1189-c. 1240 p. X. Athenai,

1987; Idem. Oi MeyaXoi Kopvr|voi tod FIovtod Kai oi EeXt^odkoi tod Rum (Ikov(ou) tt|v nepioSo 1205/6-

1222 // АП. 1984. T. 39. E. 169-193. См. также прим. 2. Саввидис — автор большого количества

статей, наиболее важные из которых отмечены в библиографии данной монографии.

48 Savvides A. G. Oi MeyaXoi Kopvr|vo( ттдд TpaTte^ODvxaq Kai tod FIovtod. laxopiKrj елюкдлг|стг| тт|<;

pD^avTivfp; aDTOKpaxopiac; tod piKpaaiaaxiKOD £XXr|viop,OD (1204—1461). Athenai, 2005.

49 Bilgin M. Dogu Karadeniz Bolgesinin etnik tarihi tizerine // Trabzon Tarihi. Ilmi Toplantisi. Trabzon,

1999. P. 47-87.

:>l) Lymperopoulos V. Ch. О Bo^avTivot; FIovto^. H аотократор1а xrjg Tpane^oDvxag (1204—1461).

О ycbpo*; - oi avQpanroi -1] oiKovopia. Athena, 1999.

1,1 Papadrianos I. H аотократорга ттц; TpanE^oovxag, 1204—1461. SDvxopri laxopucri avaSpopfp

Thessaloniki, 2004.

См. библиографию к книге.

:>3 Карпов С. П. Трапезундская империя и западноевропейские государства в XIII — XV вв. М.: МГУ,

1981; Его же. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье в XIII—XV вв.: проблемы

торговли. М., 1990; Karpov S. Р. L’impero di Trebisonda, Venezia, Genova e Roma, 1204—1461. Rapporti

politici, diplomatic! e commercial!. Roma, 1986; Idem. La Navigazione Veneziana nel Mar Nero XIII—XV sec.

Ravenna, 2000.

:)4 Напр.: История Византии. M., 1967. T. 3. Гл. 3 (Г. Г. Литаврин); Культура Византии. М.,

1991. Т. 3. гл. 1 и 3 (С. П. Карпов); loxopia tod EHtjvikod'EGvodc;. T. 9. Athenai, 1979. P. 325-335

12

ВВЕДЕНИЕ

Из конкретных исследований, не посвященных специально Трапезундской империи и осу-

ществляемых разными научными школами, отметим некоторые, наиболее, на наш взгляд,

существенные для данной монографии. В. Гейд мастерски проанализировал левантийскую

торговлю в Средние века, труд этого немецкого ученого внес, пожалуй, наибольший вклад

на тот период в исследование международных экономических связей государства Великих

Комнинов с Западом и Востоком55.

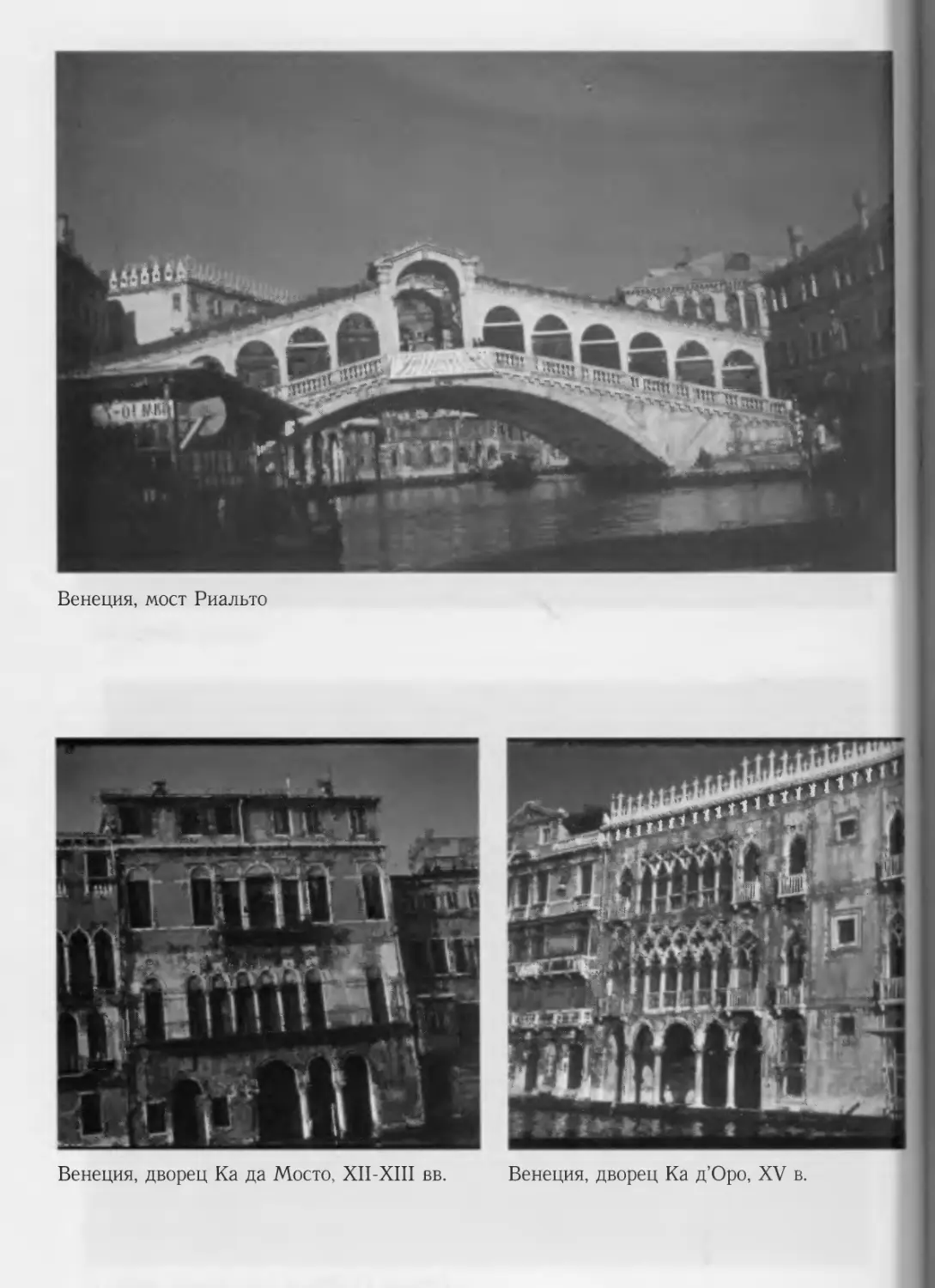

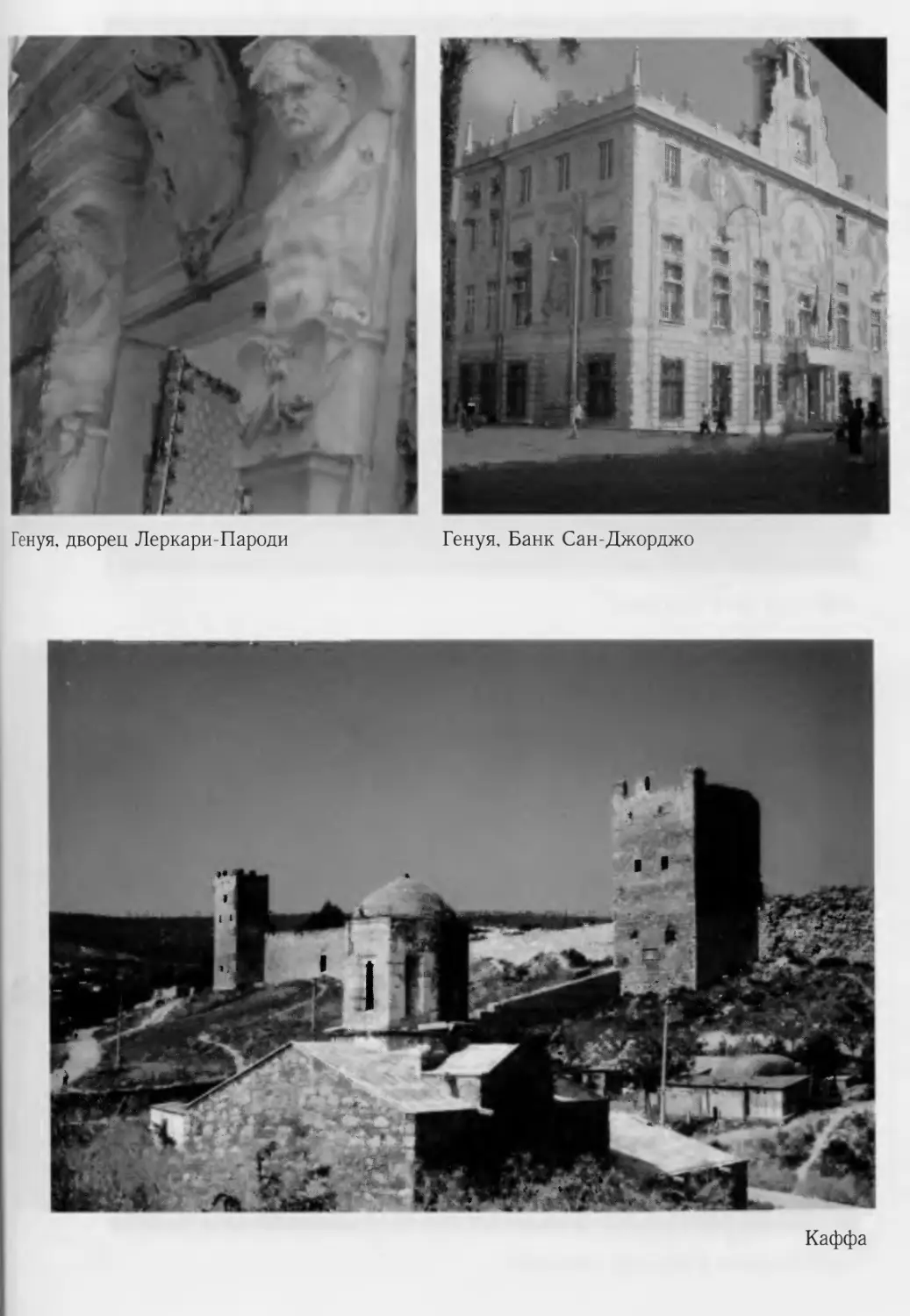

Профессор Парижского университета М. Балар56, генуэзские ученые немало сделали для

выявления сведений освещавших деятельность лигурийцев в Черном море с использованием

в первую очередь богатых источников из Генуэзского государственного архива57. Однако

история трапезундско-генуэзских отношений в комплексе на всем протяжении их сущест-

вования ими специально не исследовалась. История связей Венеции с Великими Комнинами

изучалась ранее еще меньше58. В определенной мере эту лакуну восполняет издаваемый

нами сборник «Причерноморье в Средние века»59.

Школа румынских исследователей, основанная Н. Йоргой и Г. Брэтиану, много сделала

для разыскания новых источников и изучения Причерноморья в целом60.

Хотя отдельные аспекты контактов Трапезунда с Востоком рассматривались ранее61,

решающий вклад в системное изучение связей Трапезундской империи с государствами Вос-

тока внес Р. М. Шукуров62.

(Н. Ahrweiler); Vasiliev A. A. The Goths in the Crimea. Cambridge, 1936; Bratianu G. I. La Mer Noire. Des

origines a la conquete ottomane. Munchen, 1969.

°5 Heyd W. Geschichte des Levantehandels im Mittelalter. Stuttgart, 1879. Bd. 1-2. Расширенное

издание: Heyd W. Histoire du commerce du Levant aumoyen age. Leipzig, 1885—1986. T. 1 —2( используется

это издание. Есть его переиздание без изменений в 1923 г. и сокращенный русский перевод: Гейд В.

История левантийской торговли в Средние века / Перев. А. Колли // ИТУАК 1917. Т. 52.

:)6 BalardM. La Romanie Genoise(XIIe-debut du XVe siecle). Roma; Genova, 1978, T. l-II; idem. La Mer

Noire et la Romanie Genoise (XHIe — XVe siecles). London, 1989.

1)7 Pistarino G. 1 Gin dell’Oltremare. Genova, 1988; idem. Genovesi d’Oriente. Genova, 1990; idem.

I Signori del mare. Genova, 1992; Musso G. G. Navigazione e commercio genovese con il Levante nei

documenti dell’Archivio di Stato di Genova (Secc. XIV—XV). Roma, 1975; idem. I Genovesi e il Levante

tra medioevo ed eta moderna. Ricerche d’archivio (con appendice documentaria a cura di M. J. Jacopino)//

Genova, la Liguria e 1’Oltremare tra medioevo ed eta moderna. Ricerche d’Archivio. Pubbl. dell’Istituto di

Scienze Storiche deH’Universitadi Genova. Genova, 1976. T. 2. P. 67-183; BallettoL. Genova Mediterraneo

Mar Nero (secc. XIII—XV). Genova, 1976. См. обзоры работ: BallettoL. Bilancio di trent’anni e prospettive

della medievistica Genovese. Genova, 1983; idem. La storia medievale // Tra i palazzi di via Balbi. Storia

della facolta di Lettere e Filosofia dell’Universita degli Studi di Genova. Genova, 2003. P. 455-522.

,,)8 Thiriet F. La Romanie Vdnitienne au moyen age. Paris, 1959 (repr.: 1975) - фрагментарно; Idem.

Les Venitiens en Mer Noire. Organisation et trafics (XHIe — XVe siecles) // АП. 1979. T. 35. P. 38-53;

Nystazopoulou-Pelekidis M. Venise et la Mer Noire du Xie au XVe siecle // Thesaurismata. 1970. Vol. 7.

P 15-51; Maltezou Chr. О Оеоцос; топ ev KcovoxavnvounoXEi Bevetou Paftou (1268-1453). Athenai, 1970.

‘,9 Причерноморье в Средние века/Под ред. С. П. Карпова. Т 1—6. М.; СПб., 1991—2005.

60 См.: Nicolas lorga, I’homme et 1’oeuvre. Bucarest, 1972; Valota Cavalotti B. Nicola lorga. Napoli,

1977; Bratianu G. /. La Mer Noire...; Idem. Recherches sur le commerce Gdnois dans la Mer Noire au XHIe

siecle. Paris, 1929; Papacostea £ Between the Crusade and the Mongol Empire. The Romanians in the 13th

Century. Cluj-Napoca, 1998. См. также ниже библиографию.

61 См., напр.: Babinger F. Mehmed der Eroberer und seine Zeit. Munchen, 1953; Cahen C. Pre-

Ottoman Turkey. London, 1968; Idem. The Formation of Turkey. The Seljukid Sultanate of Rum: Eleventh

to Fourteenth Century. Harlow, 2001; Inalcik H. Studies in Ottoman Social and Economic History. L.: VR,

1985; Balivet M. Romanie Byzantine et Pays de Rum Turc. Histoire d’un espace d’imbrication Greco-Turque.

Istanbul, 1994; Woods J. E. The Aqquyunlu Clan, Confederation Empire. A Study in 15,h/9'h Century Turko-

Iranian Politics. Minneapolis; Chicago, 1976; Zachariadou E. A. Trebizond and the Turks (1352-1402) //

АП. 1979. T. 35. P. 333-358.

62 Шукуров P. M. Великие Комнины и Восток (1204-1461)/Под ред. С. П. Карпова. СПб., 2001.

ВВЕДЕНИЕ

13

В последние годы проявился интерес к истории трапезундской знати как в составе Визан-

тии63, так и позднее, ее роли в гражданской войне середины XVI в.64 Обращалось внимание

на культуру двора трапезундских императоров65.

В контексте судеб эллинизма Малой Азии история Трапезундской империи рассматрива-

лась А. Вехтером66, А. Вакалопулосом67, Сп. Врионисом, написавшим обстоятельный раздел

о падении державы Великих Комнинов68, и Э. Брайером69.

Введение в научный оборот нумизматических источников открывает новые возможности

перед исследователем. В этой связи важны работы, посвященные изучению аспров Трапе-

зундской империи Ф. Пфаффенхофена70, Г. Блау71, У. Рота72, О. Ретовского, истинного осно-

вателя трапезундской нумизматики73, Т. Я. Абрамишвили74, Д. Г. Капанадзе75, С. Бендэлла76,

()3 Общий анализ структуры византийской знати в средневизантийскую эпоху был предпринят

А. П. Кажданом. КажданА. П. Социальный состав господствующего класса Византии XI-XII вв. М.,

Kazhdan A. Р., RoncheyS. L’aristocrazia bizantina dal principle dell’XI alia fine del XII secolo. Palermo,

1999. Однако, как справедливо заметил Ж.-К. Шейне, большие коррективы в исходную таблицу

нашей информации способны внести неопубликованные материалы сигиллографии: Cheynet J.-C.

L’aristocrazia bizantina nei secoli X—XII: a proposito del libro di A. Kazhdan e S. Ronchey // RSI. 2001.

fasc. II. P. 413-440.

64 Bryer A. «The faithless Kabazitai and Scholarioi» // Maistor, 1984. P 309—327 [герг. in: Bryer A.

Peoples and Settlement... N VII]; Idem. Byzantium and the Pontos during the ‘Time of Troubles’ (1332-

1363)//Acts. XVIIIth Internationa! Congress of Byzantine Studies. Selected Papers: main and commu-

nications. Moscow, 1991. Vol. 1: History. Shepherdstown, 1996. P 93—105; Savvides A. G. Internal Strife

and Unrest in Later Byzantium, XIth — XIIIth Centuries (A. D. 1025—1261). The Case of Urban and Provincial

Insurrections (Causes and Effects) // Хиццеиста. 1987. T. 8. Z. 237-274; Beldiceanu N. Les Qavazid /

Kabazites a la lumiere d’un registre ottoman de Trebizonde // Studia Turcologica memoriae Alexii Bom-

baci dedicata. Napoli, 1982. P. 41-54; Beldiceanu N., Beldiceanu-Steinherr I. Biens des Amiroutzes

d’apres un registre ottoman de 1487 // TM. 1981. T. 8. P. 63-78; Kislinger E. Macht und poi%sia am

Hof von Trapezunt. Zu einem Patriarchalschreiben des Jahres 1340 // JOB. 1994. Bd. 44. S. 245-253;

Bredenkamp F. The Doranites Family in the 14,h Century Byzantine Empire ofTrebizond // BYZANTIAKA,

1999. P 241 —248 (статья не добавляет, однако, нового материала и содержит опечатки в датах и именах);

Меньшикова М. С. Понтийская знать // Византия и Запад (950-летие схизмы христианской церкви,

800-летие захвата Константинополя крестоносцами). Тезисы докладов XVII Всероссийской научной

сессии византинистов. М., 2004. С. 124- 126 и др.

65 Schreiner Р. Neue hdfische Zentren im Byzantinischen Reich. Die Kultur des trapezuntinischen

Kaiserhofes und der Despotenhofe// Hdfische Kultur in Siidosteuropa Gottingen, 1994. S. 42—55.

bG Wachter A. H. Der Verfall des Griechenturns in Kleinasien im XIV. Jahrhundert. Leipzig, 1903.

67 Vacalopoulos A. Origins of the Greek Nation. The Byzantine Period. 1204-1461. New Brunswick,

1970. См. рец.: Bryer A. // BS. 1972. T. XXXIII. P. 244-246.

68 Vryonis Sp. The Decline of Medieval Hellenism...; Idem. The Decline of Byzantine Civilization in Asia

Minor, Xlth-XVth Century. Remarks on the Dumbarton Oaks Symposium of 1974 // DOP. 1975. T. 29.

P 351-356; Idem. Nomadization and islamization in Asia Minor// DOR 1975. T. 29. P. 42-71.

69 Bryer A. Greeks and Turkmens...

70 Pfaffenhoffen F., de. Essai sur les aspres comnenants, on blanc d’argent de Trebizonde. Paris, 1847.

71 Blau G. Trapezuntner Komnenaten // Berliner Blatter fur Miinz-Siegel- und Waffenkunde. 1868. Bd.

IV. S. 151-182.

72 Wroth W. Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the Empires of

Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum. London, 1908 (repr.: Chicago, 1966).

73 Retowski O. Die Munzen der Komnenen von Trapezunt // Нумизматический сб. M., 1911, T. 1.

С. 113-302; 2. Auflage: Braunschweig, 1974.

74 Абрамишвили Т. Я. Западногрузинские монеты XIII—XIV вв. (кирманеули). Тбилиси, 1959 (на груз,

яз.); Она же. Каталогтрапезундских аспров и западногрузинских монет (кирманеули) Государственного

музея Грузии. Тбилиси, 1984.

7о Капанадзе Д. Г. Так называемые грузинские подражания трапезундским аспрам // ВВ. 1950. Т. 3.

С. 201-210.

76 Bendall S. A Hoard of Early XIVth Century aspers of Trebizond // Numismatical Chronicle. 1985.

T.CXLV P. 102-108.

14

ВВЕДЕНИЕ

М. Куршанскиса77, И. В. Соколовой78. А. Л. Пономарев на качественно ином уровне, с

использованием современных методов количественного анализа, рассмотрел метрологию

аспров и денежное обращение империи79. Немногочисленные печати Трапезундской импе-

рии также стали предметом изучения ряда исследователей80.

В последние годы Р. М. Шукуровым была выдвинута теория «латентной тюркизации»

византийского общества и, в частности, Понта. Корректируя концепцию С. Вриониса и раз-

вивая выводы М. Баливе об этнокультурном единстве «Романии — Рума», Р. М. Шукуров

показал глубину проникновения тюркских (и вообще мусульманских) элементов в этничес-

кую структуру и в культуру повседневности Понта8’.

Несомненно, слабым местом в историографии является недостаточная изученность рим-

ского периода истории Понта82. Отсутствие систематических археологических раскопок на

Понте, при том что памятники Средневековья и древности быстро исчезали на протяжении

последнего столетия, также существенно обедняет наши представления. Мы уже никогда не

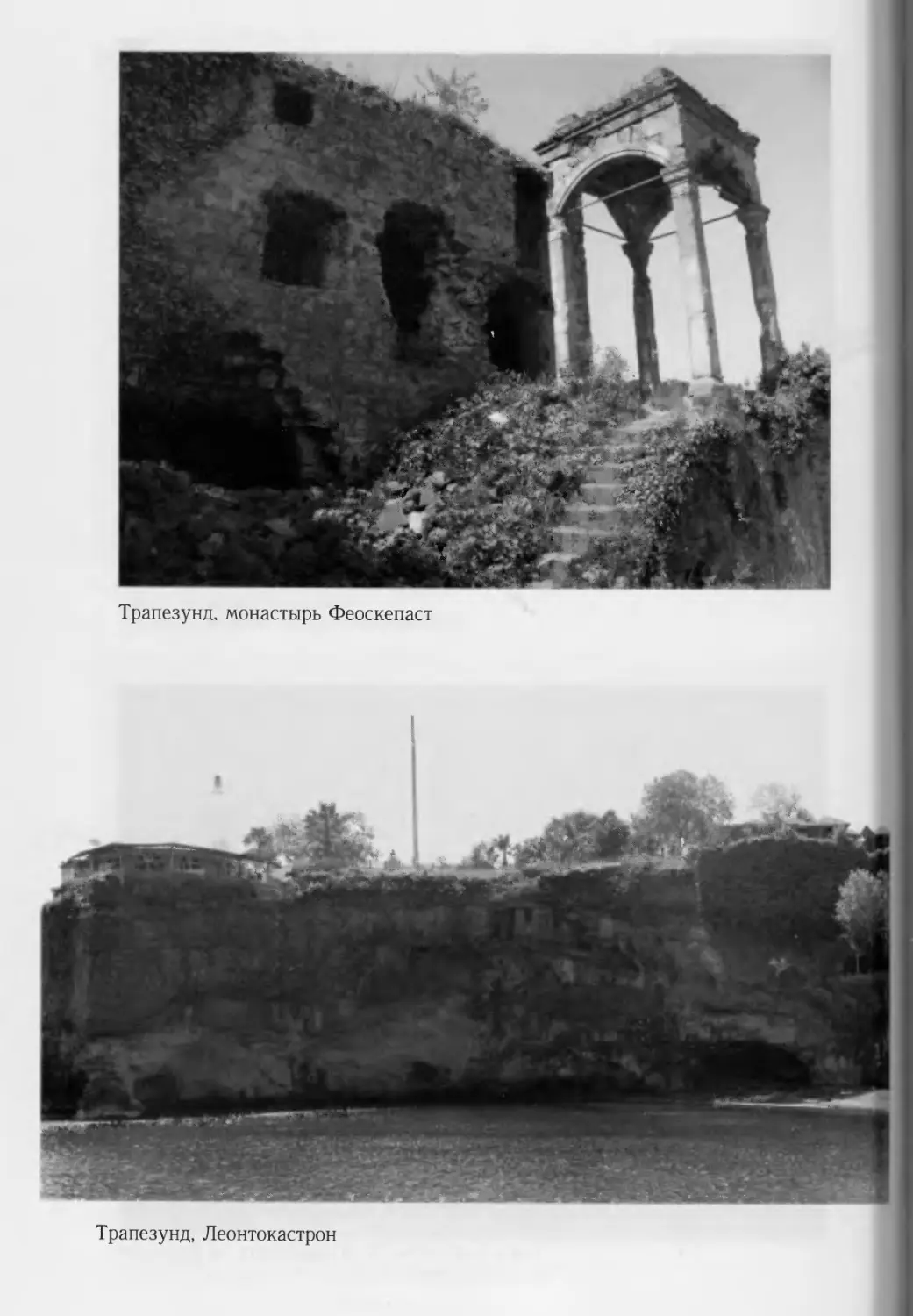

увидим фресок, изображавших Алексея III и его двор в храме Св. Софии, портретов трапе-

зундских императоров в церкви Панагии Феоскепасте (к счастью, последние эскизно были

зарисованы Тексье) и многих других ценнейших свидетельств понтийской истории, описан-

ных путешественниками XVIII—XIX вв.83

Большое число исследований, особенно последних лет, посвящено истории понтийских

греков как субэтноса, их эмиграции на Кавказ и в Новороссию после 1461 г., их судьбы после

77 Kursanskis М. The coinage of the Grand Komnenos Manuel I // АП. 1979. T. 35. P. 23-37; Idem.

Monnaies divisionnaires en argent de 1’Empire de Trebizonde // Revue Numismatique. 1977. № 19.

P. 103-108.

78 Соколова И. В. Трапезундские аспры и кирманеули с именами Мануила I и Иоанна II Комнинов//

Нумизматика и Эпиграфика. 1974. Т. XI. С. 129-143; Она же. Медные монеты Трапезундской империи

из собрания Эрмитажа // Нумизматика и Эпиграфика. 1984. Т. XIV. С. 61—75.

79 Пономарев А. Л. Деньги Золотой Орды и Трапезундской империи. Квантитативная нумизматика и

процессы средневековой экономики. Москва, 2002.

80 Беглери Г. П. Печать трапезундского императора Давида // ИРАИК. Т. 8. Вып. 3. 1903. С. 247-

248; Vegleri G. Р. То goXupSoPovXov tod аитократорос; Tpane^ODvio^ Дар(5 // Journal int. d’archeologie

numismatique. T. VIII. 1905. P. 237—248; T. X. 1907. Р 113—156; Konstantopoulos К М. То Xeyopevov

цоХирЗдроиХХоу tod аотократород Тралефиутод Да(ИЗ // Journal int. d’archeologie numismatique. T. VIII.

1905. P. 121-130, 293—322; Лихачев H. П. Моливдовулы греческого Востока / Сост. и автор комм.

В. С. Шандровская. М., 1991; Laurent V. Sceau inedit de David Comnene... P 151-160; Bryer A.

Amolubdobull of the Imperial Protospatharius Constantine, Krites of the Theme of Chaldia // АП. 1966.

T. 27. P 244—246; Idem. David Komnenos and Saint Eleutherios// АП. 1988-1989. T. 42. P. 161-188;

Zacos G., Veglery A. Byzantine Lead Seals. T. I. Basel, 1972; Gunarides P. "Eva цоХорбброоХо tod AXe^iou

A’ MeyaXoKopvr|voD // Еощшкта. 1999. T. 13. 2. 247—261; Карпов С. П. Образование Трапезундской

империи (1204—1215 гг.)// ВВ. Т. 60(85). 2001. С. 5-29; Karpov S. Р. The Black Sea Region, before and

after the Fourth Crusade // Urbs capta: The Fourth Crusade and its Consequences; la IVe Croisade et ses

consequences. 2005. P. 285-294.

81 Шукуров P. M. Тюрки на православном Понте в XIII—XV вв.: начальный этап тюркизации? //

Причерноморье в Средние века. Вып. 2. М., 1995. С. 68-103; Он же. Имя и власть на византийском

Понте (чужое, принятое за свое) // Чужое: опыты преодоления. Очерки из истории культуры

Средиземноморья / Под ред. Р М. Шукурова. М., 1999. С. 194-234; Он же. Трапезундский гороскоп

1336/1337 г. и проблема горизонтов жизненного мира // ВВ. 1999. Т. 58(83). С. 47—59; Idem. Between

Peace and Hostility: Trebizond and the Pontic Turkish Periphery in the Fourteenth Century // MHR.

1994. Vol. 9. № 1. P. 20-72; Idem. Eastern Ethnic Elements in the Empire of Trebizond // Acts. XVIIIth

Int. Congress of Byzantine Studies. Selected Papers: Main and Communications. Moscow, 1991. Vol. II.

Shepherdstown, 1996. P. 75—81.

82 В последнее время, правда, появилось обстоятельное исследование К- Марека, посвященное

понтийским городам, где автор весьма удачно сочетал историко-географический анализ с исследованием

роли и места городов в античности: Marek Ch. Stadt... См. также его же весьма удачный обзор среды,

истории и администрации Понта в римское время: Marek Chr. Pontus et Bithynia. Die romischen Provinzen

im norden Kleinasiens. Mainz am Rhein, 2003.

83 См. подробнее ниже, гл. 17.

ВВЕДЕНИЕ

15

Первой мировой войны, депортации из Анатолии, а также процессам переселения части гре-

ческого населения из бывшего СССР в Грецию84. Все эти темы, однако, не являются предме-

том нашего исследования и затрагиваются лишь в той мерс, в какой проясняют тс или иные

стороны истории Трапезундской империи.

В последние годы турецкие исследователи стали уделять все большее внимание Тра-

пезундской империи, прежде всего — в контексте истории тюркских народов Анатолии85.

Определенный интерес представляют и историко-краеведческие труды, посвященные отде-

льным городам и областям Северо-Восточной Турции86. Важны также труды, специально

посвященные истории турецких бейликов Малой Азии и их связей с империей Великих Ком-

нинов87. Фундаментальное значение приобрел труд Б. Брендемёна, исследовавшего совре-

менные турецкие диалекты Трабзона. Ученый показал их раннее происхождение и распро-

странение на Понте по меньшей мере с начала XIV в., а не с момента османского завоевания.

Такое явление не могло не быть следствием расселения тюркских племен на территории Тра-

пезундской империи и тесных контактов их с греками. Брепдемён показал также значитель-

ное влияние греческого языка на турецкий диалект Трабзона88. Теория латентной тюркизации

получает, таким образом, свое филологическое подтверждение. Вместе с тем влияние турец-

кого на местный греческий язык оказывается гораздо меньшим на Понте, чем, например, в

Каппадокии, что Брендемён объясняет географическими условиями и понтийским «локализ-

мом »89.

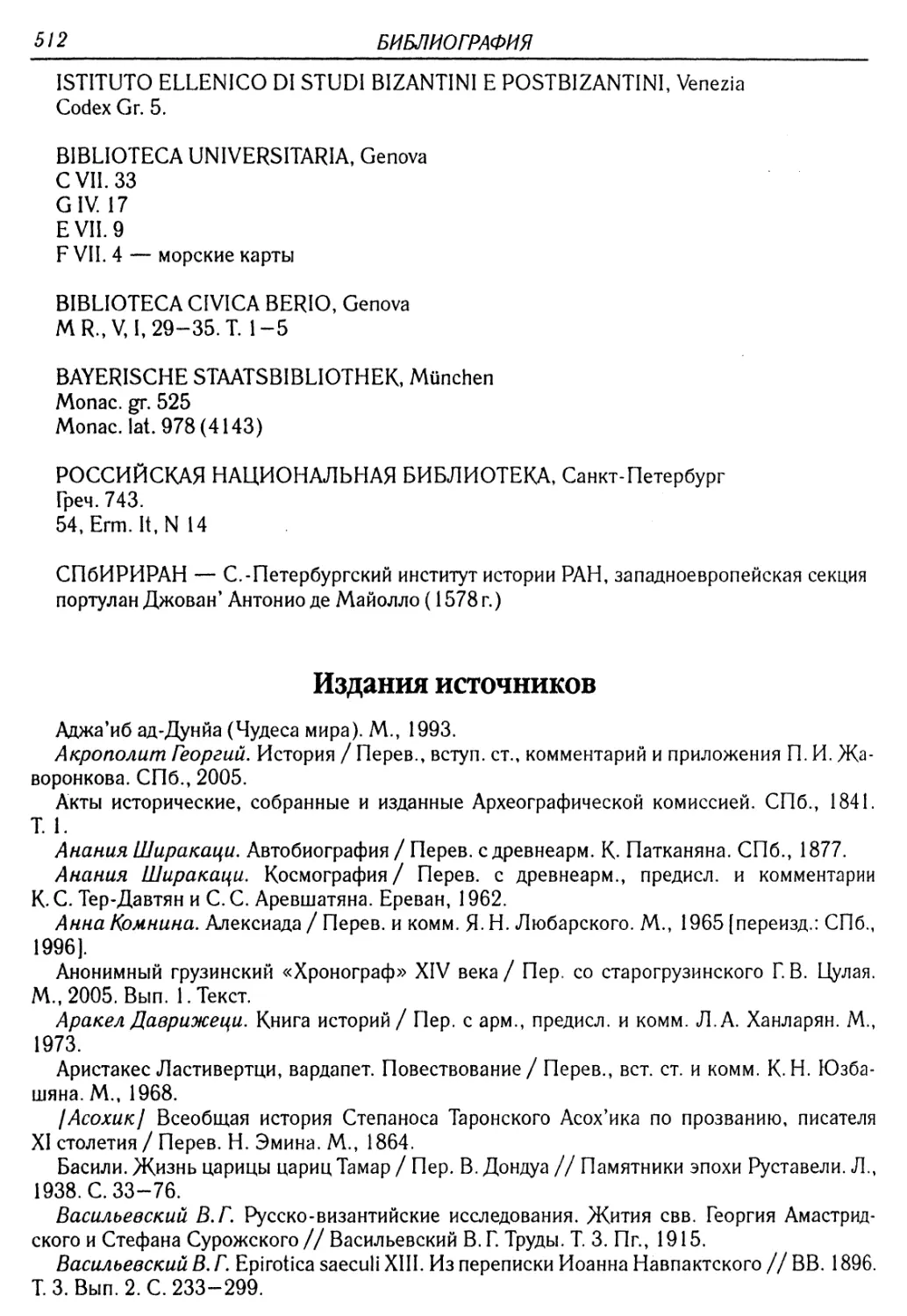

3. Обзор источников

Источники по истории Трапезундской империи, как отмечалось, крайне фрагментарны,

многоязычны и рассеянны90. Наиболее системно политическую историю империи представ-

ляет «Трапезупдская хроника» протосеваста и протонотария Алексея III Михаила Панарета,

доведенная до 1390 г. и снабженная краткими схолиями о событиях династической истории

за 1417, 1395, между 1429—1437 гг. Хроника содержится в единственной рукописи Библи-

отеки Марчана в Венеции (cod. Marcianiis gr. 608 (coll. 306), f. 287г—312г) и происходит из

собрания венецианского патриция Джованни Баттиста Реканати (1687—1734), собранного

во время его многочисленных поездок по свету91. В составе рукописи первой половины XV в.,

84 См., напр.: loannidis S. loxopia Kai ататигакг)...; Lampsides О. Дтцюсяейцата...; Valavanis G. К.

Zuyxpovoc; yeviKi] urcopfa too IIovtoo. Thessaloniki, 1986; Foliadis K. Oi EXXrjviopdi Trjq MiKpag Aaiaq Kai

oi KpoKToxpioTiavol too IIovtoo. Thessaloniki, 1988; Drettas G. Aspects Pontiques. Paris, 1997; Bruneau M.

(ed.). Les Grecs pontiques: diaspora, identite, territoires. Paris, 1998. Статьи и исследования на эту тему

систематически публикуются на страницах журнала «Архсоп Понту».

8ь Напр.: Tellioglu /. Osmanli hakimiyetine kadar Dogu Karadeniz’de Tiirkler. Trabzon, 2004; Bilgin M.

Dogu Karadeniz. Trabzon, 2000.

86 Umar H. Of Tarihi. Istanbul, 1951; Sumer F. Tirebolu Tarihi. Istanbul, 1992; Bilgin M. Siirmene

Tarihi. Istanbul, 1990; Giresun Tarihi Sempozyumu Bildiriler. Istanbul, 1997; Trabzon Tarihi Sempozyumu

Bildirilcr. Trabzon, 1999; Yiicel E. Trabzon and Sumela. Istanbul, 1989.

87 Uzun(?ar§rti /. H. Anadolu Beyliklcri vc Akkoyunlu, Karakoyunlu Devlctlcri. Ankara, 1969 (переизд.:

1988); Yiicel Y. XIII—XV yuzillar Kuzey-Bati Anadolu Tarihi. Qoban-Ogullan, Candar-Ogullari Beylikleri.

Ankara, 1980; Idem. Anadolu Beylikleri Hakkinda Ara§tirmalar II: Eretna devleti; Kadi Burhaneddin Ahmed

ve devleti; Mutahharlen ve Erzincan emirligi. Ankara, 1989.

88 Brendetnoen B. The Turkish Dialects of Trabzon. Their Phonology and Historical Development. Vol. 1 —2.

Wiesbaden, 2002.

89 Ibid. P. 14-15.

90 Посколько книга адресована не только профессионалу-византинисту, но и читателю, не владеющему

греческим и латинским языками, в том случае, если имеются надежные современные переводы

источников на русский язык, они указываются наряду со ссылкой на издания текстов в оригинале.

91 ValentinelliG. Bibliotheca manuscriptaad S. Marci Venetiarum. Venezia, 1868.T. 1. P. 74. Утверждения

А. А. Васильева и др., что рукописьхроники была найдена Фальмсрайером среди манускриптов кардинала

Виссариона, неверно (Vasiliev A. A. The Empire of Trebizond in History and Literature... P. 333).

16

ВВЕДЕНИЕ

помимо Хроники Панарета, находится большая хроника Псевдо-Симеона Логофета от сотво-

рения мира до Константина Дуки (f. Зг-284г) и таксис (клеторологий) чинов императорского

двора, очевидно, трапезундского происхождения (f. 312v—315v)92. Текст Панарета не явля-

ется автографом хрониста: рукопись написана 4 писцами XV в.93 Хроника Панарета была

впервые обнаружена, как отмечалось, Я. Ф. Фальмерайером в 1820-е гг. и использована в

его монографии. Первую публикацию осуществил Г. Л. Тафель без перевода и комментария

в 1832 г.94 Затем появился французский перевод М. де Сен-Мартэна и М. Броссе, сделан-

ный по рукописи Фальмерайера95, вслед за которым последовала и публикация самого Фаль-

мерайера в 1846 г. с немецким переводом и ценным комментарием96. Переиздание хроники

с русским переводом, выполненное А. С. Хахановым, не пригодно для использования из-за

массы ошибок и опечаток как в греческом, так и в русском тексте97. К тексту добротного изда-

ния Сп. Ламброса 1907 г.98 99 делались впоследствии многочисленные конъектуры и эменда-

ции, в том числе и самим Ламбросом", и после небрежно выполненной публикации Я. Пам-

пукиса100 было осуществлено выверенное критическое издание О. Лампсидиса, на которое

мы и будем в дальнейшем ссылаться101. Заслуживают внимания также издания и перевод

хроники с комментариями на грузинский языкА. Гамкрелидзе и С. Г. Каухчишвили102.

92 Он ныне издан Ж. Верпо: Pseudo-Kodi nos. Traite des offices I Ed. Verpeaux J. Paris, 1966. Арр. V.

P. 341-349.

93 Monegier du Sorbier M-A. Quattre folios du Marcianus gr. 608 retrouvds // JOB. 1986. Bd. 36.

P. 283-286. Суждение Монежье дю Сорбье, совпадающее и с мнением Б. Л. Фонкича (которого

сердечно благодарю за это наблюдение), подтверждают эту оценку и ставят под сомнение утверждения

О. Лампсидиса о том, что у Хроники Панарета - один писец: Lampsides О. La tradition manuscrite

de la Chronique de Panaretos et 1’edition de S. Lampros // Melanges offerts a Octave et Melpo Merlier a

1’occasion du 25e anniversaire de leur arrivee en Grece. Athenes, 1957. T. 3. P 94; Idem. ZtipgEucra eic; то

XpovtKov MtxaqX too IlavapETOP // АП. 1959. T. 23. P. 39-40; Panaretos. P. 9—14.

94 В приложении к тексту сочинений Евстафия Солунского: Eustathii metropolitae Thessatonicensis

opuscula / Ed. L. F. Tafel. Francofurti ad Moenum, 1832 [repr.: Amsterdam, 1964]. R 362-370.

95 Lebeau Ch. Histoire du Bas-Empire. Nouvelle £d., augmentge d’apres les historiens orientaux par

M. de Saint Martin et continuee par M. Brosset. Paris, 1836. T. XX. P. 482—509.

96 См. прим. 8.

97 Трапезундская хроника Михаила Панарета. Греч, текст с переводом, предисловием и коммента-

риями / Изд. А. Хаханов. М., 1905. См. рец.: Придик Е. М. //ЖМНП, 1906. Сент. С. 181-185.

98 Lampros Sp. Р. Тб TpanE^opvTiaKdv XpoviKdv тор ярсотооЕраотор ка1 npcoTovoTaptop MixaqX

riavapETOv // NE 1907. Т. 4. Z. 257—295.

99 Lampros Sp. ДюрОсоац ец то Xpovucov too IlavapETOP // NE. 1907. T. 4. Z. 490; Idem. Kai dXXoi

IlavapETOi //NE. 1908. T. 5. Z. 112—114; Idem. AnavTqau; £ig ерсЬтгща rcepitod xpovikop top IlavapETOP //

NE. 1909. T. 6. Z. 284-288; Bees N. A. Eiq to Tpane^opvTiaKov xpovucov MixaqX IlavapETOP // BZ. 1908.

T. 17. S. 487; Papadopoulos S. I. ДюрОсоовк; su; то TpaKE^opvTiaKov xpovucov top MixafjX top IlavapETOP //

BNGJ. 1928. Bd. 6. Heft 3—4. S. 399—400; Lampsides О. Дюрбсотиса ek; to xpovucov MixaqX top IlavapE-

top // АП. 1956. T. 21.Z. 3-25; Idem. La tradition manuscrite ... P. 93-97.

100 Тор прсотоаЕРаотор ка1 лрсотоуотарюр Mixaf|X IlavapETOP nepi tcov Trig TparcE^ouvTog paaiXscov tcov

MEYdtaDvKopvqva)v,6ncD(;KaiKdaov2KaoTog£pao(X£PO£v( 1204- 1426)/Ek5. LT. Pampukes. Athenai, 1947.

101 MixaqX top IlavapETOP flepi tcov MsyaXcov Kopvqvcov / Екб. О. Lampsides // АП. 1958. T. 22. Z. 5-

128 (далее — Panaretos). Публикации предшествовал ряд исследовательских статей автора о Панарете:

Lampsides О. О ydpoc; Дар<8 top MsyaXop Kopvqvou ката то Xpovucov top IlavapETOP // AOqva. 1953.

Т. 57. Z. 365—368; Idem. О PaoiXsp^ тт|д Tpans£opvTO<; ката то XpoviKdv MixaqX top IlavapETOP // EEBZ.

1953. T. 23. Z. 567—576; Idem. Tiva лер( top spyop Kai tcov i6ecov MixaqX top IlavapETOP // АП. 1954.

T. 19. Z. 37-60.

192 Гамкрелидзе А. «Трапезундская хроника» Михаила Панарета // Материалы по истории Грузии и

Кавказа. Вып. 33. Тбилиси, 1960. С. 3-98 (на груз, и греч. яз. ); Каухчишвили С. Г. Георгика. Сведения

византийских писателей о Грузии. Тбилиси, 1967. Т. 7. С. 161-224.

ВВЕДЕНИЕ

17

Сочинение Панарета носит название: «О трапезундских императорах Великих Комнинах,

как и когда и как долго каждый из них царствовал» и является официальной придворной

хроникой, хотя и не лишена отступлений (например, о самом Панарете и судьбе его семьи).

Предназначение этого сочинения для нужд двора подкрепляется и к ней приложенным пере-

чнем придворных должностей. Вероятно, хроника подвергалась редактированию во времена

правления Иоанна IV, когда порочащие его (как отцеубийцу) сведения в схолиях могли быть

опущены103. Таким образом, хроника Панарета важна как содержащейся в ней уникальной

информацией, так и ее отбором, отражающим политику и династические интересы императо-

ров конца XIV—начала XV в. Сохранившиеся фрагменты трапезундских хроник доказывают,

что сочинение Панарета было не единственным произведением местной историографии104.

Трапезундская агиография была предметом исследования многих ученых105. Сначала

А. Пападопуло-Керамевс106, а недано О. Розенквист издал107, а О. Лампсидис подверг тща-

тельному кодикологическому анализу кодекс 154 Афонского монастыря Дионисиата, где

собраны житийные произведения о св. Евгении, ценнейший источник по внутренней истории

и духовной жизни Понта108 * * 111 112. Обращает на себя внимание, что один из основных составителей

агиографического цикла, автор Слова на рождество св. Евгения, трапезундский архиерей

Иоанн Лазаропул называет себя в одном месте «рабом» (5оЪХо<;) императора Алексея II’09,

что, следуя принятой титулатуре, означает, что он находился на государственной службе

при нем и имел определенный должностной ранг. Неудивительно поэтому, что он и позднее

состоял при императорской фамилии, отвозя в Константинополь во время смуты детей и раз-

веденную жену императора Василия Ирину Палеологиню... Об источниках Лазаропула име-

ется обстоятельное исследование Б. Мартэн-Изар и Я. Розенквиста”0.

В монографии используются и другие труды писателей, связанных с Трапезундской импе-

рией или ее уроженцев: Константина Лукита, Стефана Сгуропула, Григория Хиониада, Анд-

рея Л ивадина, инока Герасима, Иоанна Евгеника, Георгия Амируци, Виссариона Никейского.

В основном это риторические, эпистолярные произведения, научные трактаты”’. Полезную

103 BryerA. «The faithless Kabazitai and Scholarioi»... R 321-324.

104 См. ниже, гл. 17.

105 Lampsides О. H ютор1к6тг|та ое aytoXoyucd KEipeva ттц; novriaiafc яерюхл^ // Оi т|pcoeg тт| q Ор668о£тк

ЕккХт|а1а<;. Oi veot dyioi, 8°^— 1 б**1 aubvag. A0r|vd, 2004. E. 65-89; Idem ‘'Ayio; EuyEvtoc; о Tpane^ovvrtot; //

АП. 1953. T. 18. E. 168—176; Idem. ‘'Аую<; ©еббсород ГаРрбс; //Theologia, 2000. T. 71. P. 223-244;

Martin-Hisard В. Tr6bizonde et le culte de Saint Eugene (Vie —Xie sidcles)// REA. 1980. T. 14. P 307-

343; Rosenqvist J. O. Local Worshipers, Imperia! Patrons: Pilgrimage to St. Eugenios of Trebizond // DOR

2002. T. 56. P 193—212; Idem. Miracles and Medical Learning. The case of St Eugenios of Trebizond //

BS, LVI/2. 1995. P. 461-469; Idem. Some Remarks on the Passions of St. Eugenios of Trebizond and their

Sources//Analecta Bollandiana, 1989. T. 107, P. 39-64 и др.

106 Пападопуло-Керамевс А. И. Сборник источников по истории Трапезундской империи. СПб.,

1897.

107 Rosenqvist J. О. The Hagiographic Dossier of St Eugenios of Trebizond in Codex Athous Dionysiou

154. A Critical Edition with Introduction, Translation, Commentary and Indexes. Uppsala, 1996 [Acta

Universitatis Upsaliensis. Studia Byzantina Upsaliensia, 5] (далее — HDSE).

108 Lampsides О. Е%6Хла кса ларатт]рг|оец. А. Ето xeipbypacpo D too ксобхка 154 Atowuiov. В. Era

aytoXoytKd Keipeva K. Aoukvct] Kat I. EupiXtvov // Aco8cbvr|. ФгХоХоуга. T. 28. Icoawtva. 1999. E. 7-53.

11)9 HDSE. P 216. 224. О техническом значении термина см., напр.: Cheynet J.-C. Pouvoir et

contestations A Byzance (963- 1210). Paris, 1990, P. 287-288.

’10 Martin-Hisard B. Tr£bizonde et le culte de Saint Eugdne... P. 307-343; Eadem. Les textes anonymes

grec et armdnien de la Passion d’Eugene; Valerien, Canidios et Akylas de Trdbizonde // REA, 1981, T. XV.

P 115-185; Rosenqvist J. O. Some Remarks on the Passions... P 39-64; HDSE. См. подробнее гл. 17.

111 См. о них гл. 17.

112 LamprosSp. Р. TpaTce^ovvrtaKdvброокблюу той ётоос; 1336// NE. 1916. Т. 13. Е. 33-50; Mercier R.

An Almanac for Trebizond for the year 1336. Louvain, 1994.

18

ВВЕДЕНИЕ

информацию о социальных отношениях и культуре империи дает сохранившийся Трапезунд-

ский гороскоп на 1336 г. 1,2

Важнейшее значение имеют — увы, немногочисленные — деловые источники: грамоты

трапезундских императоров113, кодекс документов Вазелонского монастыря114, патриаршие

послания и постановления, касающиеся Великих Комнинов или управления епархией115.

Многие византийские историки оставили небольшие экскурсы или замечания о Трапе-

зундской империи: Никита Хониат116, Георгий Акрополит117, Ефрем, автор стихотворной хро-

ники118, Георгий Пахимер119, Никифор Григора120, Сильвестр Сиропул121, Михаил Критовул122,

Георгий Сфрандзи и его поствизантийская переработка Макарием Мелиссином123, Дука124.

Отдельные важные сведения содержат малые византийские хроники125 126 127. Все источники

используются по возможности в новейших критических изданиях.

113 Их полный обзор приведен в статье: Oikonomid.es N. The Chancery of the Grand Komnenoi: Imperial

Tradition and Political Reality //АП. 1979. T 35. P. 299-332. Следует учесть, что нередко более ранние

грамоты, данные чтимым монастырям (Сумеле, Вазелону, Дионисиату и др. ) позднее переписывались

и переатрибуировались для других мноастырей, нередко с сохранением даже прежних имен и реалий,

к ним никак не относящихся. См., напр.: BryerA., Isaac J., Winfield D. Nineteenth-century monuments in

the city and vilayet of Trebizond: architectural and historical notes// АП. 1972/73. T. 32. P. 158-167.

114 Вазелонские акты...

11;> См. гл. 6 и 7.

116 Nicetae Choniatae Historia / Rec. I. A. van Dieten. Berlin; NY, 1975; Nicetae Choniatae Orationes et

epistulae / Rec. I. A. van Dieten. Berlin, 1972. О нем: Dieten I. A., van. Niketas Choniates. Erlauterungen

zu den Reden und Briefen nebst einer Biographie. Berlin; NY, 1971.

117 Georgii Acropolitae Opera / Rec. A. Heisenberg. Lipsiae, 1903. Академический перевод на русский

яз.: Акрополит Георгий. История / Перев., вступ. ст., комментарий и приложения П. И. Жаворонкова.

СПб., 2005.

1,8 Ephraem Aenii Historia chronica / Rec. О. Lampsides. Athenis, 1990.

119 Georges Pachymeres Relations historiques / Ed. par A. Failler. Paris, 1984. T. 1-2. 1999. T. 3-4.

120 Nicephori Gregorae Byzantina historia/А cura L. Schopeni. Bonnae, 1829—1830. T. 1-2; Nicephori

Gregorae Historiae Byzantinae libri postremi /ed. I. Bekker. Bonnae, 1855. [T. 3]; Nicephori Gregorae

Epistulae / Ed. P. A. Leone. Milano, 1982— 1983. T. 1 —2.

121 Syropoulos Sylvestre. Les ,,Memoires“ du Grand Ecclesiarque de 1’Eglise de Constantinople Sylvestre

Syropoulos sur le Concile de Florence (1438-1439) / Ed. et trad. V. Laurent. Paris, 1971.

122 Critobuli Imbriotae Historia / Rec. D. R. Reinsch. Berlin; NY, 1983. Обзор жизни и деятельности:

Reinsch D. R. Kritobulos of Imbros - learned historian, ottoman ray a and byzantine patriot // ЗРВИ. 2003.

T. 40. P 297-311.

123 Sfranze Giorgio Cronaca /Acura di R. Malsano. Roma, 1990; Georgios Sphrantzes. Memorii 1401 -

1477, in anexa Pseudo-Phrantzes: Macarie Melissenos Cronica 1258— 1481/ Ed. V. Grecu. Bucure§ti, 1966.

Перевод и научн. комментарий на русском яз.: Сфрандзи Георгий. Хроника / предисловие, перевод и

примечания Е. Д. Джагацпанян // Кавказ и Византия. Ереван, 1987. Т. 5. С. 156-251.

124 Ducas. Istoria turco-bizantina / Ed. V. Grecu. Bucure§ti, 1958.

I2i) Schreiner P. Die Byzantinischen Kleinchroniken. Bd. 1-3. Wien, 1975—1979.

126 Регесты актов византийских императоров с указанием на источники: Dolger F. Regesten der

Kaiserurkunden des Ostromischen Reiches von 565-1453. 3 Teil: Regesten von 1204—1282, 2 Auflage/

Bearb. von P. Wirth. Munchen, 1977; Idem. Regesten der Kaiserurkunden des Ostromischen Reiches von

565—1453. 5 Teil: Regesten von 1341 — 1453, 2 Auflage/ Bearb. von P Wirth. Munchen, 1965.

127 Oudot J. Patriarchatus Constantinopolitani acta selecta. Roma, 1941; Das Register des Patriarchats

von Konstantinopel. I Teil. Edition und Ubersetzung der Urkunden aus den Jahren 1315—1331 / Hrsg. von

H. Hunger und O. Kresten. Wien, 1981; 2 Teil. Edition und Ubersetzung der Urkunden aus den Jahren

1337-1350/ Hrsg. von H. Hunger und O. Kresten, E. Kislinger, C. Cupane. Wien, 1995. Регесты актов:

Darrouzes J. Les regestes des Actes des patriarches de Constantinople. Vol. I, fasc. 5: les regestes de 1310

a 1376. Paris, 1977; Idem. Les regestes des Actes des patriarches de Constantinople. Vol. I, fasc. 6: les

regestes de 1377 a 1410. Paris, 1979; Idem. Les regestes des Actes des patriarches de Constantinople.

Vol. I, fasc. 7: les regestes de 1411 a 1453. Paris, 1991; Laurent V. Les regestes des Actes des patriarches de

Constantinople. Vol. 1, fasc. 4: les regestes de 1208 a 1309. Paris, 1971.

ВВЕДЕНИЕ

19

Из византийскихдипломатических источников126 выделим, прежде всего, акты Констан-

тинопольского патриархата, освещающие как политику Византии по отношению к Трапе-

зунду, так и церковную историю Понта127. Нотиции епископий позволяют точнее опреде-

лить место Трапезундской кафедры в иерархии митрополий Вселенского патриархата128.

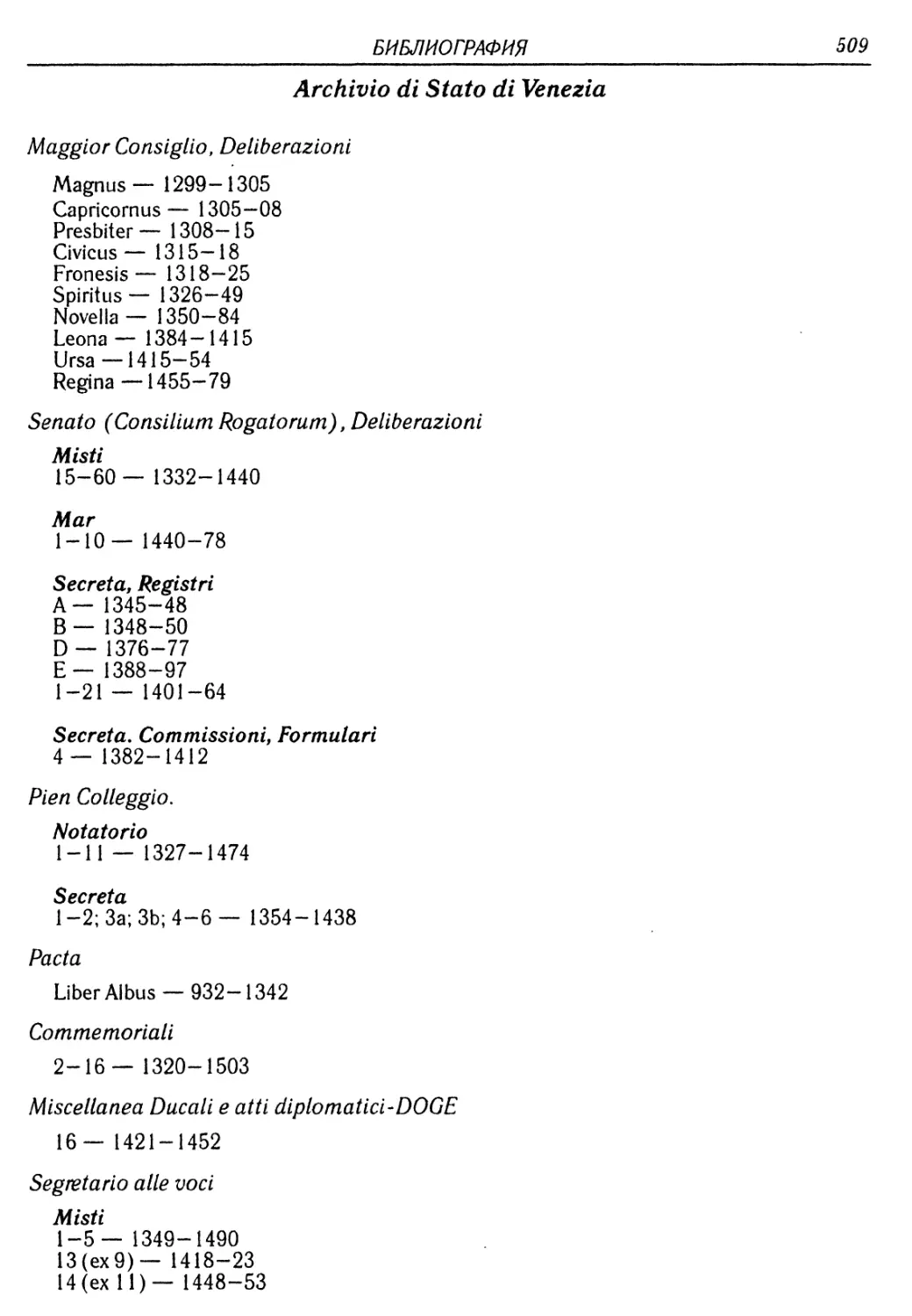

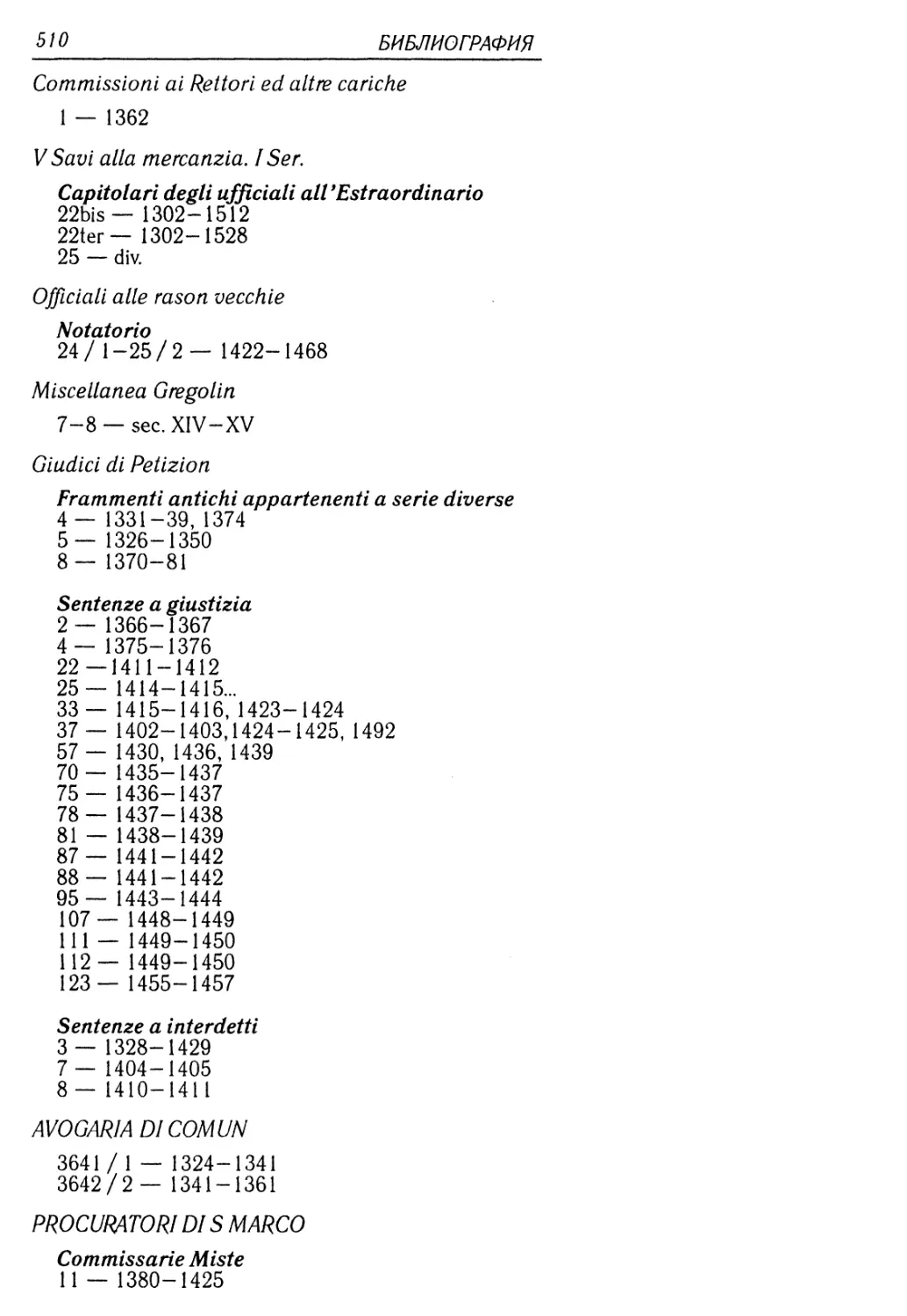

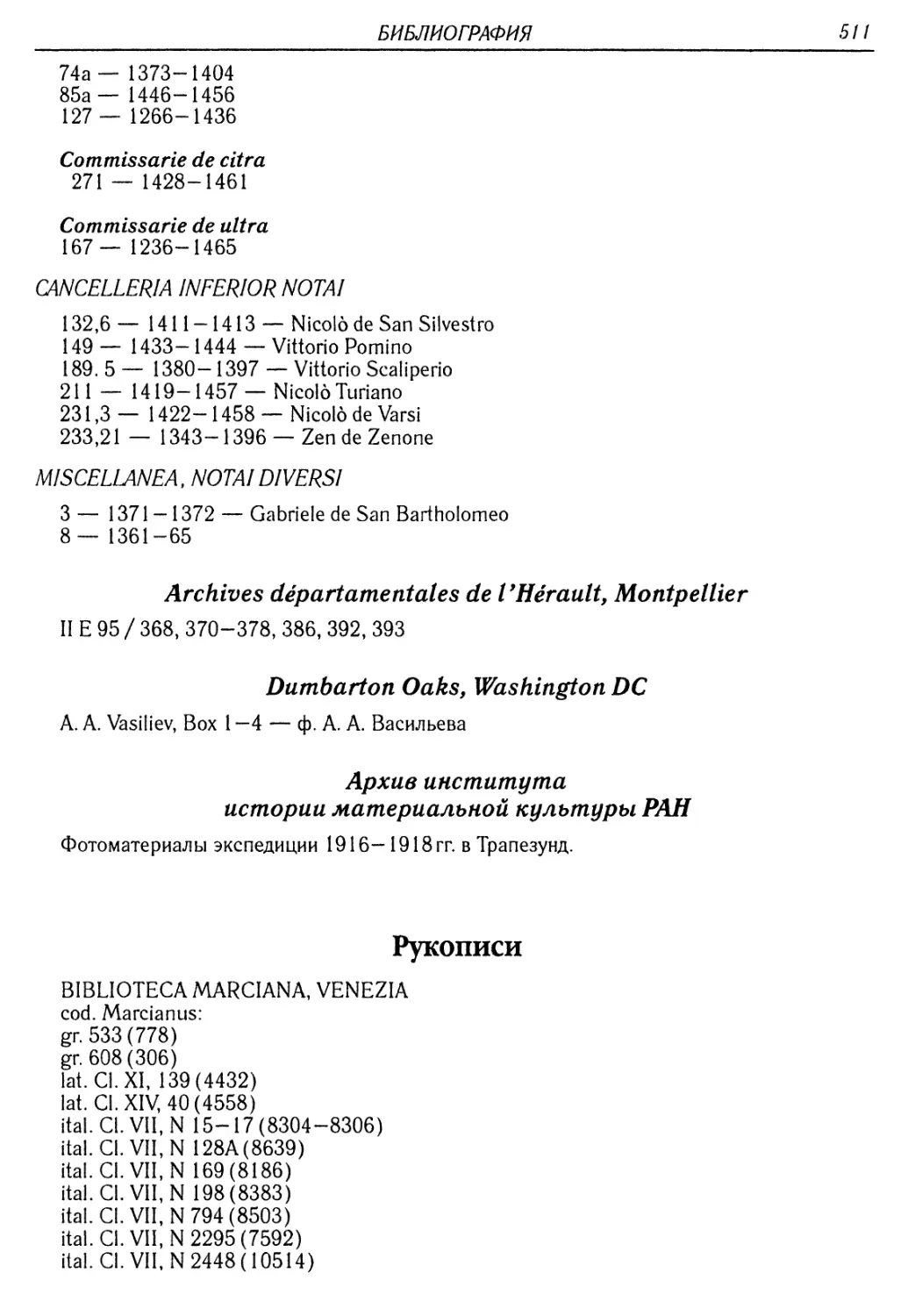

Среди документальных источников западноевропейского происхождения наибольшее

значение имеют материалы Венецианского и Генуэзского государственных архивов129.

Нами были изучены материалы венецианского Большого Совета130, Сената131, Коллегии,

собрания государственных договоров и соглашений (Pacta, Commemoriali), содержащие

постановления правительственных ассамблей республики, комиссий по делам торговли

и навигации, материалы судебных комиссий и судебного производства. Все они касаются

отношений с Великими Комнинами, пребывания купцов Венеции в империи и обустройства

там факторий. Фонд прокураторов св. Марка содержит завещания венецианцев, умерших

в Трапезунде или имевших там материальные интересы, многочисленные и разнообразные

документы, подтверждающие права на их собственность или на их взыскание долгов. В этом

же фонде сохранились и редкие торговые письма купцов и их агентов из Трапезунда или

направляемые в города империи. И наконец, огромное значение имеют немногие сохранив-

шиеся акты нотариев, работавших а Трапезунде (Николо ди Сан-Сильвестро132, Витторио

Скалиперио133, Николо ди Варсиса134, Габриэле ди Сан-Бартоломео135, Моретто Бона136) или

более частые, составленные в Венеции и оформлявшие дела предпринимателей Республики

св. Марка или ее владений, которые были связаны с Понтом деловыми отношениями137.

Генуэзские архивные источники качественно отличаются от венецианских. Если Вене-

ция была централизованным государством, во главе которой стоял профессионально обу-

ченный и вовлеченный в предпринимательство патрициат, то в Генуе главную роль играли

связанные семейными и деловыми отношениями купеческие кланы, их частная инициатива,

а центральные органы власти были слабы и неконсолидированы. Лигурийская Республика

не раз попадала в зависимость от иностранных правителей (Франции, Милана, Монферрата

затем — Испании), что не мешало ее купечеству развивать бурную торговую деятельность

и основывать многочисленные фактории. Их объединяло единство правового регулирования

и сильные финансовые институты, во главе которых с начала XV в. стал Банк св. Георгия,

создавший напоминавшую государство систему управления. Поэтому и генуэзские источ-

128 Darrouzes J. Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae. Texte critique, introduction et

notes. Paris, 1981.

129 См. указания на конкретные фонды ниже, в списке источников.

130 О формировании Большого Совета и его состава см.: Crescenzi V. Esse de Maiori Consilio.

Legittimita civile e legittimazione politica nella repubblica di Venezia (secc. XIII-XVI). Roma, 1996.

Регесты документов Большого Совета и других ассамблей применительно к Романии и Леванту:

Thiriet F. Deliberations des Assembles Venitiennes concernant la Romanie. Paris; La Haye, 1966- 1971.

T. I-II (далее — DA).

131 Регесты документов Сената (co значительными лакунами): Thiriet F. Regestes des deliberations du

Senat de Venise concernant la Romanie. Paris; La Haye. 1958- 1961. T. 1 - III (далее — RS). Когда книга

уже была в печати, начали выходить первые тома полного издания картуляриев серии Senato, Misti,

за 1335-1381 гг., издаваемые Венецианским институтом: Venezia — Senato. Deliberazioni miste/Col-

lana diretta da M. E Tiepolo, D. Girgensohn, G. Ortalli. Venezia, 2004—. Эта публикация в значительной

мере замещает все предыдущие частичные публикации документов.

132 ASV, Cancelleria Inferior, 132,6.

133 Ibid. 189,5.

134 Ibid. 231,3.

13j) ASV, Miscellanea. Notai diversi, 3. Публикация части-актов: Manussacas M. О лощтф; AeovapSoc;

NxsXXanopTaq SiEppqveac; too Pevetoo PatXoi) oir|v TpaKE^ovvia (1371 — 1372) // Thesaurisamata. 1991.

T.21. P. 14-22.

136 Публ.: Moretto Bon, notaio in Venezia, Trebisonda e Tana (1403—1408)/ A cura di S. de’Colli. Ve-

nezia, 1963.

1)7 См., напр.: Талызина А. А. Венецианские нотариальные акты: новые возможности старых

источников // BS. 1999. Vol. LX/2, Р. 459-468.

ВВЕДЕНИЕ

20

ники иные по типу, чем венецианские. Роль центральных оффиций ограниченнее, и их фонды

более поздние и имеют сравнительно меньшее значение. Во всяком случае, повседневная

регламентация навигации, торговли, предпринимательства в Генуе отсутствовала. И дого-

воры, заключаемые республикой, были нередко инициированы частными лицами или ассо-

циациями предпринимателей (маонами). Зато роль кредитных организаций в предоставле-

нии государству займов и в их обеспечении через откупи и сборы налогов была несравненно

большей. В Генуэзском государственном архиве в применении к изучаемому периоду интере-

сующие нас документы находятся в Секретном архиве, т. н. архиве Древней коммуны, архиве

Банка св. Георгия и в нотариальном архиве.

Постановления Совета старейшин (анцианов) и дожей или губернаторов Генуи сохрани-

лись в Секретном архиве в составе отдельного фонда Diversorum, Registri с 1380 г. |38, пере-

писка дожей или глав администрации (при этом, частные и официальные письма нередко

соседствуют) — с 1411 г. 138 139 Особое значение имеет фонд Diversorum, Filze, состоящий из

отдельных бумажных листов, собранных в файлы140. Как показали наши исследования, в

основном он представляет собой петиции, поданные гражданами республики высшим юри-

дическим инстанциям города, зачастую с их решениями или переадресацией специализиро-

ванным комиссиям141.

Оперативным руководством заморскими факториями занималась Оффиция Газарии

(с 1313 г., фонд ее не сохранился), а затем — Оффиция Попечения Романии (1363-1453).

Постановления и рекомендации Оффиции Попечения Романии дошли до нас, к сожалению,

фрагментарно, в составе архива Банка св. Георгия. Два известных нам регистра охватывают

1424—1428142 и 1447—1449 гг.143 Часть третьего регистра за 1450—1453 гг. из 13 листов,

в очень плохом состоянии, хранится в Секретном архиве144 145. Отдельные, довольно много-

численные документы Оффиции или связанные с ее деятельностью материалы встреча-

ются и в иных фондах Генуэзского архива: актах официального делопроизводства Респуб-

лики (Archivio Segreto, Diversorum, Registri; Litterarum), среди петиций (Archivio Segreto,

Diversorum, Filze) и нотариальных актов. Документы Оффиции Попечения Романии пред-

ставляют фундаментальный интерес для изучения отношений Генуи и Трапезундской импе-

рии в XV столетии.

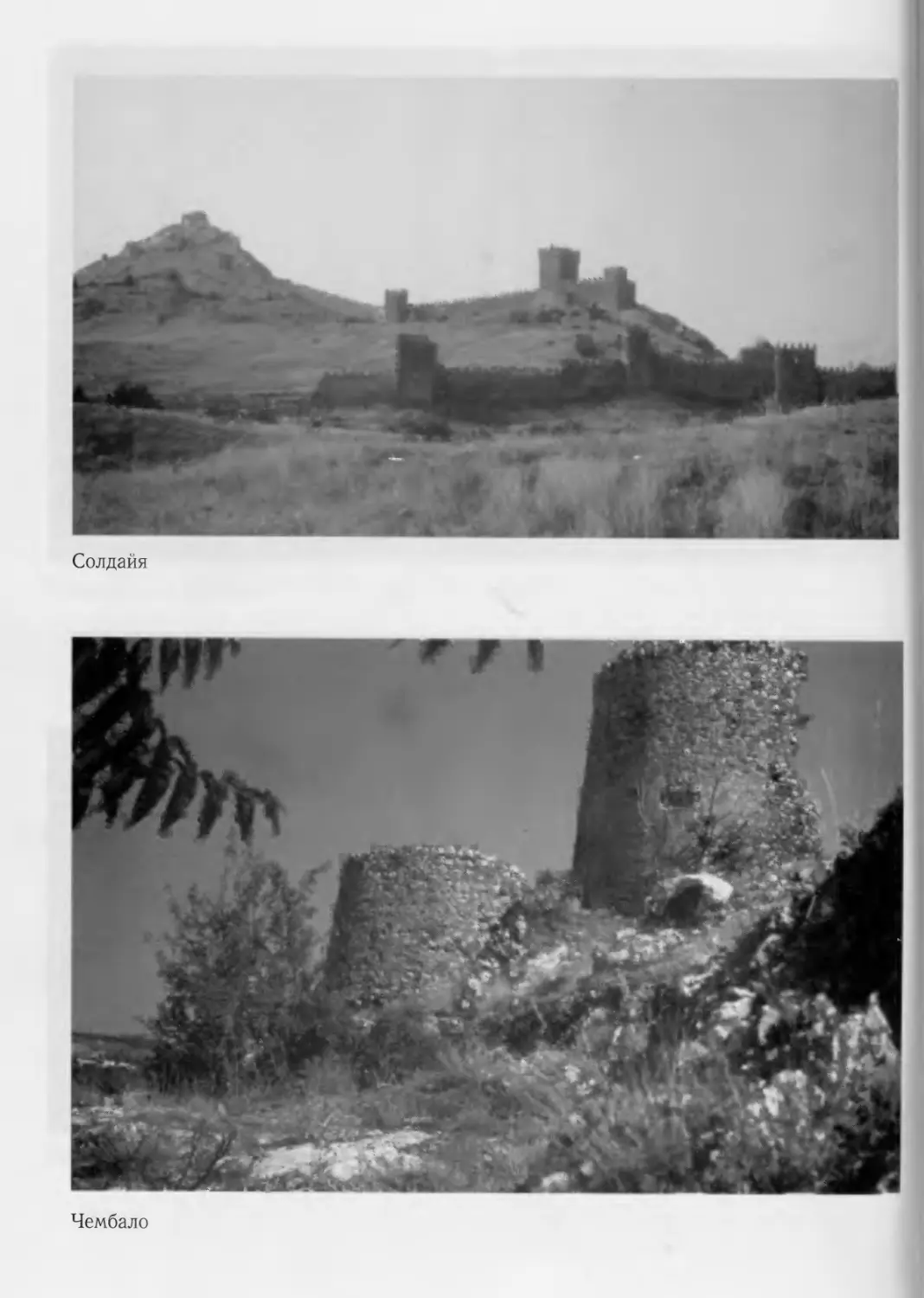

Среди важных материалов Архива Банка св. Георгия (Сан-Джорджо)'**—

сохранившиеся массарии крупнейших генуэзских факторий в Причерноморье — Каффы146,

138 ASG, Archivio Segreto (далее - AS), Diversorum, Registri, 496—565.

139 ASG, AS, Litterarum, 1777-1800.

140 ASG, AS, Diversorum, Filze, 3021-3060.

141 Карпов С. П. Причерноморье в XV веке по материалам собрания Diversorum, Filze Секретного

архива Генуи // Причерноморье в Средние века. Вып. 2. М.: МГУ, 1995. С. 9-19; Karpov S. Р.

New Documents on the Relations between the Latins and the Local Populations in the Black Sea Area

(1392-1462) // Dumbarton Oaks Papers. 1995. T. 49. P. 33-41. Регесты документов: Он же. Регесты

документов фонда Diversorum Filze Секретного архива Генуи, относящиеся к истории Причерноморья //

Причерноморье в Средние века Вып. 3. М.; СПб., 1998. С. 9—81.

142 ASG, San Giorgio (далее — SG), Sala 34, № 590. 1308/2. Критическое издание регистра: Balletto L.

Liber Officii Provisionis Romanie (Genova, 1424-1428). Genova, 2000. См. нашу рец. в: BB. 2003. Т. 62

(87). С. 176-177.

143 ASG, SG, Sala 34, № 590. 1308/3. Частичная публикация первого и второго регистров: Banescu N.

Archives d’Etat de Genes. Officium Provisionis Romaniae// RESEE T. IV, № 3—4, 1966, P. 575-591; T. V.

№ 1-2. 1967. P 235-263.

144 ASG, AS, Frammenti di Diversorum, 712A.

145 В настоящее время проведена реорганизация этого архива и полное современное описание

его фондов под руководством проф. Дж. Феллони. Том каталога, посвященного интересующим нас

источникам, в печати.

146 ASG, SG, Sala 34, № 590. Caffae Massariae, 1225-1226, 1226bis, 1227-1244(1374-1469).

ВВЕДЕНИЕ

21

и на Босфоре — Перы147, в которых имеются сведения об их отношениях с Трапезундской

империей. В деловой переписке и других документах Банка, особенно после 1453 г., когда

он получил в управление черноморские фактории, содержатся важные сведения по истории

Трапезундской империи, ее связей с Генуей и Османской империей148. В распоряжениях о

налогах с должностных лиц факторий, так называемых сталиях, есть сведения о трапезунд-

ском консульстве149.

Так называемый Архив Древней Коммуны — по сути, архив финансовых учреждений

республики150. В его составе сохранились приходно-расходные книги (массарии) Генуи с

1340 г. — древнейший памятник использования двойной бухгалтерии в управлении госу-

дарственными финансами151. Среди документов Архива, встречаются, например, отчеты

о затратах на снаряжение военных галер, о посольских финансовых расходах152, но крайне

редко — о сути отношений, конфликтов или переговоров.

Среди большого числа изученных нами генуэзских нотариальных документов есть такие,

которые составлены в городах Трапезундской империи, но не менее важны сведения и тех

делопроизводителей, которые фиксировали разного рода операции на Понте или сообщали

информацию о Трапезунде, находясь за его пределами153. Мне известно пока 53 акта, состав-

ленных в самом Трапезунде 19 нотариями, однако, как правило, эти писцы работали в Тра-

пезунде недолгое время. Был выявлен первый из известных генуэзских нотариев в Трапе-

зунде — Герардо ди Сан-Донато154. Особый интерес представляют документы путешеству-

ющих корабельных нотариев, в том числе принимавших участие в военно-морских экспе-

дициях генуэзцев против Трапезундской империи. Одним из них был Франческо да Сильва

(1314-1315) и его акты хорошо сохранились155. Важный материал содержится в актах гену-

эзских нотариев Каффы, Перы и Килии/Ликостомо и других важнейших факториях156.

147ASG,SG, Sala 34, № 590. Peirae Massariae, 1303-1304, 1304bis , 1305(1390-1402).

148 SG, Sala 34, № 607. Diversorum Negotiorum Gestorum, 2230—2231 (1417—1425), 2243—2247

(1453-1475). SG, Sala 39, Primi Cancellieri, 86, 88—90. Публикация многих документов, относящихся

к Каффе и Крыму: Nigna A. Codice di pl omatico delle colonie Tauro-Liguri durante la signoria dell‘Ufficio di

S. Giorgio (MCCCCLIII — MCCCCLXXV)//ASLSP. 1868. T. VI; 1871. T. VII, Parte 1.

149 ASG, SG, Sala 36, 1316-1323, Cabella staliarum.

150 Имеется подробная опубликованная опись этого архива: Polonio I/. L’amministrazione della Res

Publica Genovese fra Tre e Quattrocento. L’Archivio «Antico comune». Genova, 1977.

ы ASG, Antico Comune (далее — AC), Communis lanuae massaria.

|о2 Кроме массарий Генуи, также: AC, Mag. Rationalium introitus et exitus, 56 (1369) и др.

|э3 См. указ, в списке источников.

154 Карпов С. П. Генуэзский нотарий в Трапезундской империи: Guirardo di San Donato (К опыту

реконструкции архивов Причерноморских городов) // ВО. 1996. С. 169- 173.

150 ASG, Notai antichi, 194; 209. Издание актов готовится А. Ассини; см.: Assinl A. Un notaio genovese

in viaggio nel Mar Nero // XVIII Международный конгресс византинистов. Резюме сообщений. I. А - К.