Author: Вомперский С.Э. Сирин А.А.

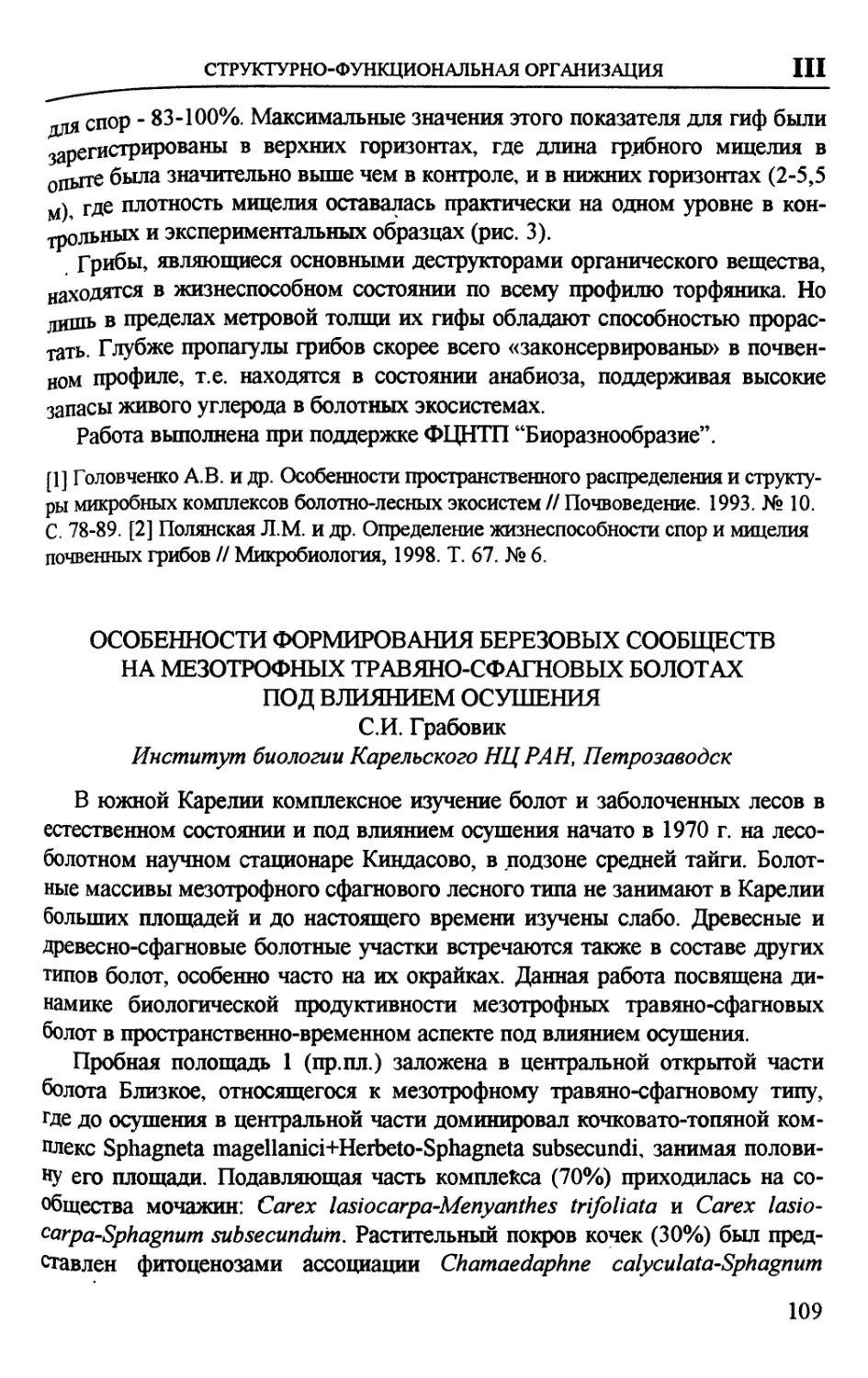

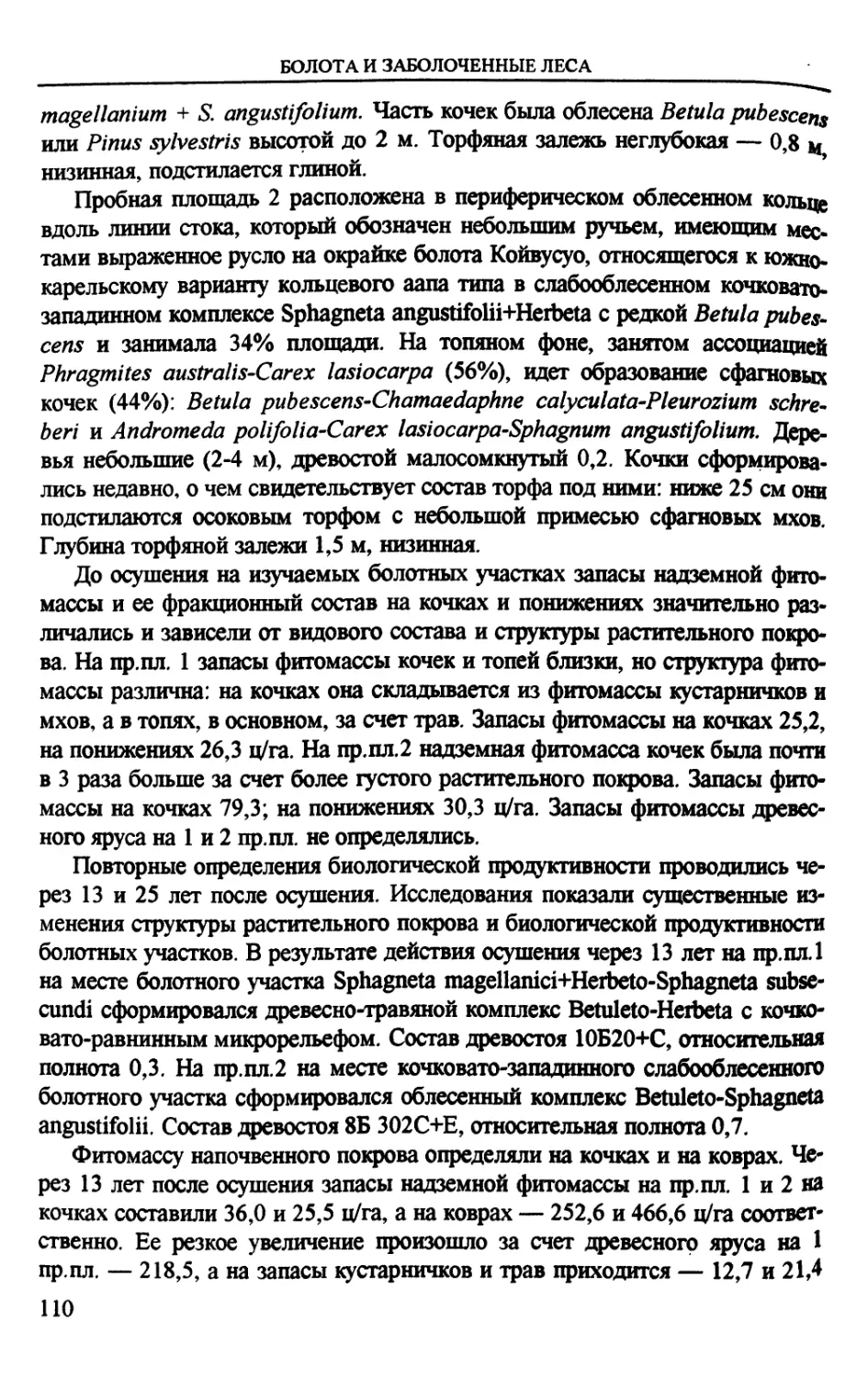

Tags: лесное хозяйство лесоводство религии месопотамии природа охрана окружающей среды гидрология суши гидрология рек, озер, водоемов гидрол болот болотоведение гидрометрия лиманы и так далее природоведение

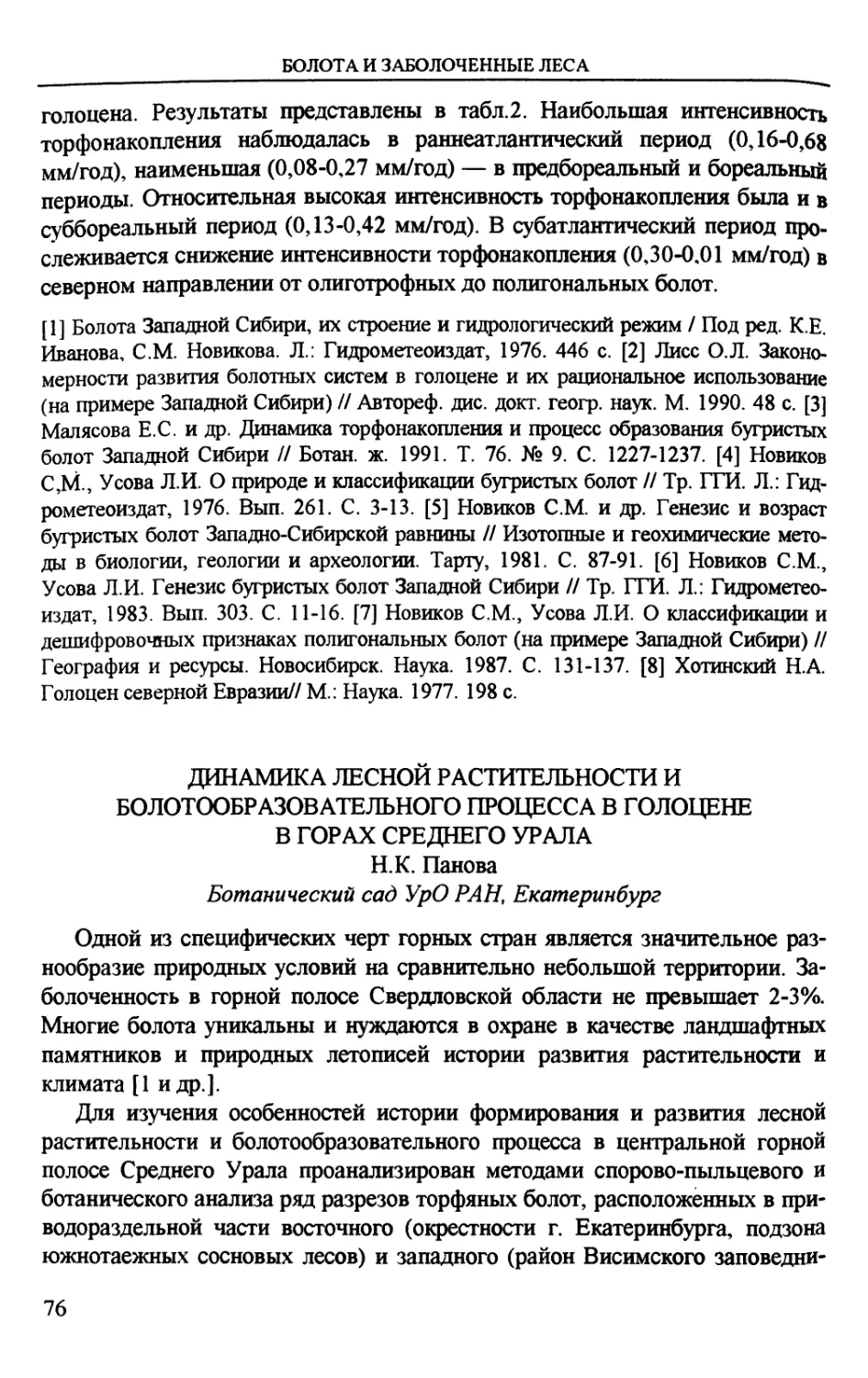

ISBN: 5-89118-091-Х

Year: 1999

БОЛОТА

И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ

ЛЕСА

В СВЕТЕ ЗАДАЧ

УСТОЙЧИВОГО

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ

КОНФЕРЕНЦИИ

МОСКВА

1999

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

275

лет

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

Научный совет РАН по экологии биологических систем

Научный совет РАН по лесу

Межведомственный совет по гидролесомелиорации

Институт лесоведения РАН

БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА

В СВЕТЕ ЗАДАЧ

УСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Москва

ГЕОС

1999

ББК 26.222.7

Б 79

УДК 630.182:252.6:502

Болота и заболоченные леса в свете задач устойчивого

природопользования. Материалы совещания. - М.: ГЕОС, 1999.-392 с.

ISBN 5-89118.091-Х

Представлены 151 статья, подготовленные к конференции «Болота и

заболоченные леса в свете задач устойчивого природопользования»

специалистами России, Беларуси и других стран. Отражен широкий круг знаний по

распространению, динамике болот и заболоченных лесов, их структурно-

функциональной организации, биосферной роли, биоразнообразии, методах

и последствиях хозяйственного использования, мониторингу и охране, как

научной основы для перехода к устойчивому пользованию этими угодьями

в современных экономических условиях.

Книга будет полезна для широкого круга специалистов в области экологии,

болотоведения, лесоводства, управления природопользованием, всех

интересующихся рациональном использованием и сохранением экосистем болот

и заболоченных лесов.

Табл. 60. Ил. 18. Библ. 329 назв.

Материалы совещания опубликованы при поддержке Западнодвин-

ского лесхоза Управления лесами Тверской области и Института

лесоведения Российской академии наук.

Ответственные редакторы

С.Э. Вомперский, А.А. Сирин

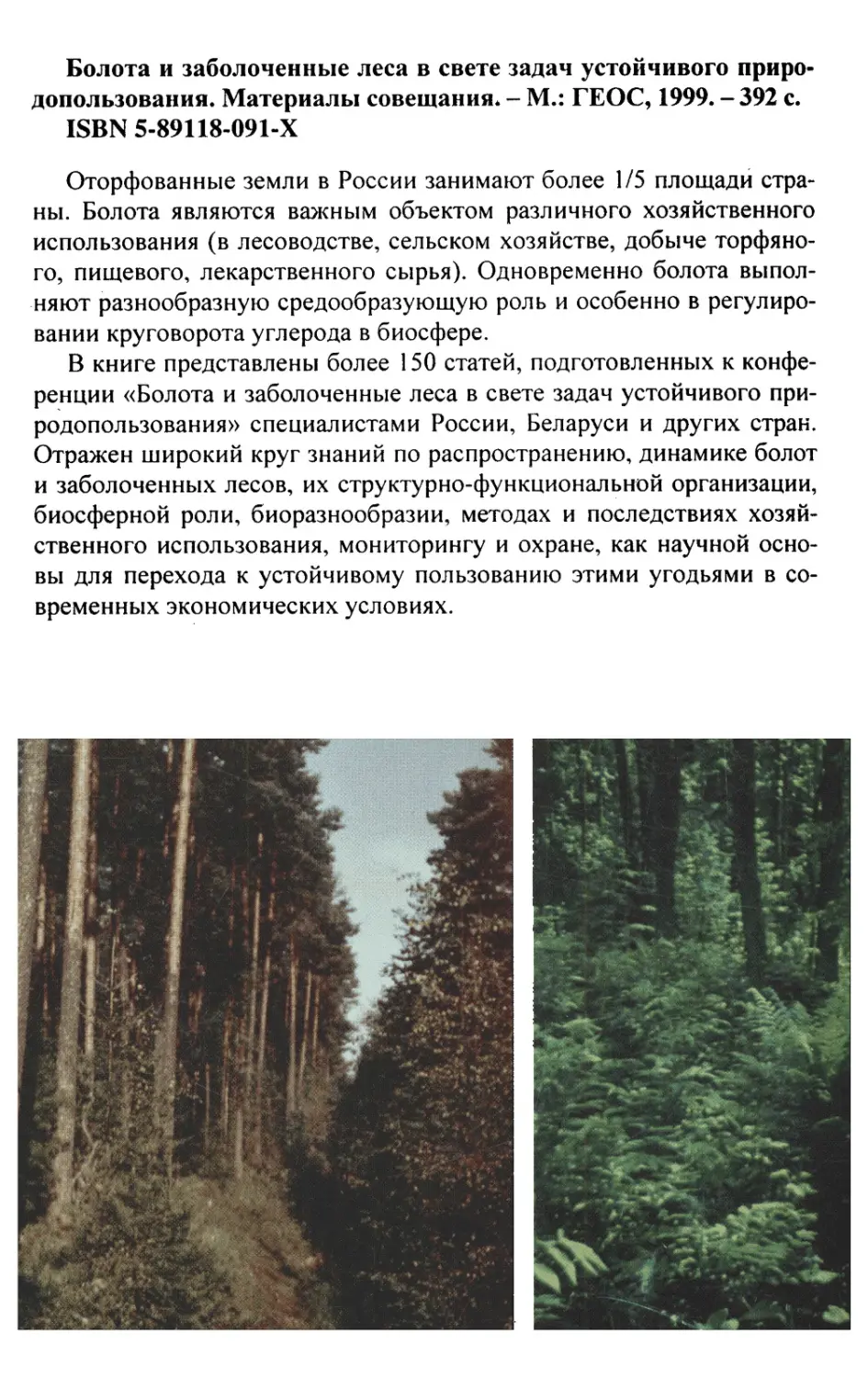

На обложке: Грядово-мочажинный комплекс на верховом болоте.

Высокопродуктивный сосняк на осушенном мелкооторфованном болоте. Черно-

ольшанник папортниковый. Фото С.Э. Вомперского

ISBN 5-89118-091-Х

©ИЛ АН, 1999 г.

©ГЕОС, 1999 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная книга — сборник статей авторов, откликнувшихся на участие в

Международной конференции «Болота и заболоченные леса в свете задач

устойчивого природопользования», приуроченной к 25-летию Западнодвин-

ского лесоболотного стационара Института лесоведения РАН (Тверская

область).

Начиная с Конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.) и Генеральной

Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (1997 г.), выработавших концепцию

«Устойчивого развития», ряда последующих конвенций и других международных

актов по борьбе с деградацией природной среды, сохранению

биоразнообразия и техногенному изменению климата, мировое сообщество стремится в

рамках каждой страны добиться «Устойчивого развития», т.е. найти в

природопользовании приемлемые компромиссы между экологическими и

социально-экономическими императивами. Хотя главным тормозом

экологизации методов и технологий выступает обычно их более высокая цена, тем не

менее, выяснилось, что ученые и специалисты из-за недостатка знаний часто

не готовы обоснованно сформулировать сами эти экологические требования

и реалистичные ограничения, отвечающие новым задачам.

В полной мере это относится и к болотам, и к заболоченным лесам,

которые широко используются в сельском, лесном хозяйстве, торфяной

промышленности, добыче лекарственных и пищевых продуктов, рекреации и

т.д. Значимость этой проблемы для России определяется масштабом

заболоченности ее земель: более 1/5 ее территории — оторфованные площади. В

торфе болот и заболоченных земель сосредоточен громадный пул

биогенного углерода — 113,5 млрд. тонн (Вомперский и др., 1994), свидетельствуя о

выдающейся биосферной роли болот России в глобальном цикле углерода.

В таежной зоне процессы болото- и лесообразования не только

соседствуют, но часто совмещены во времени и пространстве, с чем связано

образование заболоченных и болотных лесов. Подавляющее большинство всех

болот страны входит в состав земель Гослесфонда, а лесные болота наряду с

другими видами пользования подвергаются и лесоэксплуатации. Сказанное

в известной мере отражается заглавием книги — «Болота и заболоченные

леса...».

Многообразие природы болот в географически разных условиях

обусловливает неодинаковость в количественном отношении проявление ими

биосферных и средообразующих функций. С другой стороны, разная их

эксплуатация влечет разные следствия для природной среды и неодинаковую

хозяйственную и экономическую эффективность. Все это крайне важно

знать для выработки региональных критериев и индикаторов устойчивого

3

БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА

использования болот, сохранения их биоразнообразия и выполняемой ими

биосферной роли.

К сожалению, как за рубежом, так и особенно у нас недостаток знаний о

природе болот, низкая точность учета их площадей в России,

противоречивые оценки современной динамики торфонакопления и заболачивания

новых площадей, различие взглядов ученых на последствия эксплуатации

болот для окружающей среды и ряд других дискуссионных вопросов мешают

выработке согласованных рекомендаций по рациональной стратегии

использования и охраны болот, экологизации методов эксплуатации болотных

экосистем, оценки их биосферной роли. Внимательный читатель данной

книги найдет эти и другие остающиеся спорными или неясными вопросы в

статьях разных авторов.

Оргкомитет пытался акцентировать внимание участников конференции

на экосистемном анализе своих данных, так как устойчивое природопользоН

вание базируется именно на экосистемном уровне знаний. Поэтому сложивн

шаяся традиция научных и научно-практических совещаний по частньщ

разделам болотоведения и пользования болотами (по генезису болот, их|

классификации, истории в голоцене, гидролесомелиорации и т.д.) хотя sj

очень важна, но недостаточна для выработки новых концепций в природой

пользовании. Сознаем, что этого полностью нам не удалось достичь, но на-!

деемся что данная конференция — шаг в верном направлении. В данную

книгу помещено подавляющее большинство заявленных работ: хотелось

полнее выявить «географию» современных исследований болот. В ходе под^

готовки книги была сделана лишь необходимая техническая правка

представленных работ и за научное содержание их ответственны авторы.

Публикуемые материалы конференции — попытка отразить состояние

исследований по широкому кругу знаний о генезисе, динамике болот,

заболоченных и болотных лесов, их учету и распространению, разнообразному

использованию и охране в современных экономических условиях России,

Беларуси, Латвии и Литвы в надежде, что синтез этих сведений расширит

наши экосистемные представления о естественных и эксплуатируемых боло^

тах и поможет реализации идеи и методов устойчивого природопользования.

В организации конференции, публикации ее материалов, подготовке

натурных объектов, экскурсий и другую большую помощь оказала

Федеральная служба лесного хозяйства РФ и ее учреждения. Особая признательность

Оргкомитета конференции — Начальнику Тверского управления лесами

М.А. Федотову и директору Западнодвинского лесхоза В.М. Черникову без

личного энтузиазма которых, сотрудников управления и лесхоза

конференция была бы невозможной.

С.Э. Вомперский

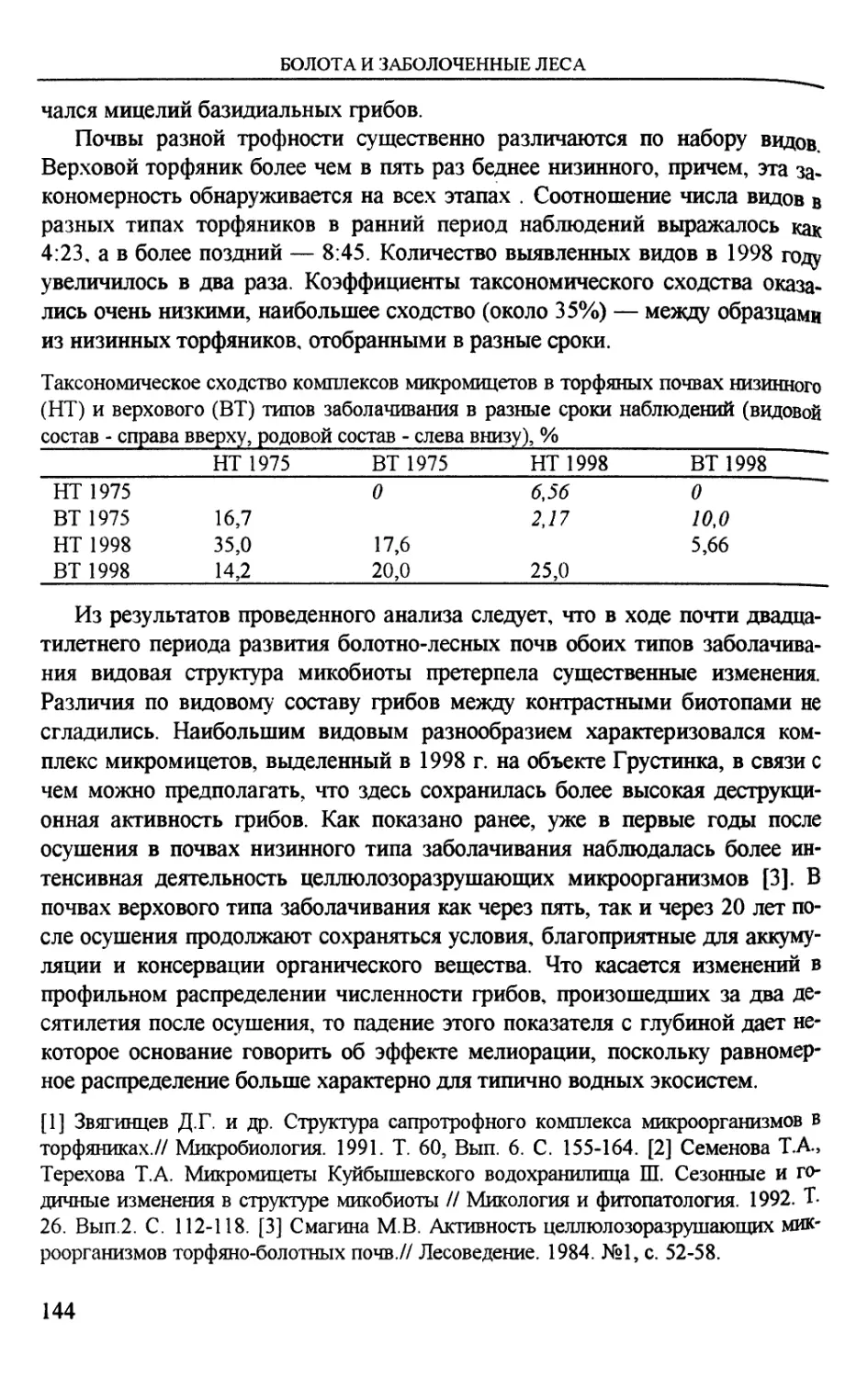

. РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ I

L РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

БОЛОТ, ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И ЛЕСОВ

Г АГУЛЬСКАЯ КОТЛОВИНА — УНИКАЛЬНОЕ ВОДНО-БОЛОТНОЕ

УГОДЬЕ ЗАПАДНОГО САЯНА

А.Н. Байкалов, А.П. Савченко, В.В. Лаптенок, Н.А. Рябинина

Красноярский государственный университет, биологический факультет

Гагульская котловина — заболоченная долина рек Гагуль и Теплая,

находится в среднегорной тайге Западного Саяна у северного макросклона

Куртушибинского хребта на высоте около 1000 м над ур. м. Эта межгорная

котловина представляет собой сочетание различных ландшафтов —

степного, горнотаежного, пойменных зарослей, открытых кочкарниковых и

верховых болот, небольших озер, речек и ручьев. Благодаря высокой мозаичности

местообитаний здесь сложились уникальные условия для обитания

животных, обуславливающие значительное видовое разнообразие птиц разных

экологических групп [1,2,3,4,5,6]. Исследования проводились в 1990-1992

гг. по разработанному методическому комплексу [7]. ,

Орнитофауна котловины представлена гнездящимися и пролетными

видами птиц. В ходе работ установлено пребывание 133 видов, относящихся к

14 отрядам. Из них — 12 ввдов (черношейная поганка, красношейная

поганка, черный аист, касатка, орел-карлик, могильник, беркут, сапсан, серый

журавль, филин, черногорлая завирушка, полярная овсянка) занесены в

Красные книги России и Красноярского края. В миграционный период

характерны концентрации водоплавающих птиц (до 1,5-2 тыс.), здесь их

отмечается 16 видов из 3 отрядов (Podicipediformes, Anseriformes, Gruiformes),

суммарная интенсивность ночной миграции составляет 3392 особи/км.

Впервые в Западном Саяне на пролете отмечен белолобый гусь.

Значительна доля и пролетающих через котловину воробьиных птиц (суммарная

интенсивность ночной миграции — 2948 особей/км). Функционально-

значимой она является также и для хищных видов, общая численность

которых в регионе низка. Из млекопитающих - высокая численность отмечается

для зайцев (беляк и русак), косули, ондатры, встречаются также марал, лось,

кабан, медведь и лисица. Известны случаи встреч снежного барса [8].

Антропогенное влияние, не смотря на большую удаленность от

населенных пунктов и труднодоступность котловины, имеет свое действие из-за

привлекательности угодья. Сюда стремятся попасть как из Красноярского

края, так и из Тувы. Особенно значимыми являются браконьерство

(водоплавающие, копытные, редкие виды), выпас скота, приводящий к

вытаптыванию болотной и других видов растительности, фактор беспокойства.

5

БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА

Ранее на территории Гагульской котловины действовал видовой заказник

для охраны и воспроизводства ондатры. В настоящее время территория

котловины с прилегающими участками Куртушибинского хребта вошла в

организуемый Гагульский заказник. Наибольшее внимание следует уделить

сохранению видов внесенных в Красные книги, а также охране пролетных

группировок водоплавающих и других видов птиц.

[1] Байкалов А.Н., Лаптенок В.В. Некоторые сведения об осенней миграции

водоплавающих птиц в Западном Саяне // Фауна и экология животных Средней Сибири.

Межвуз. сб. научн. тр. Красноярск: Изд-во КГПУ, 1996. С. 25-39. Щ Байкалов А.Н.

и др. Общая картина осенних миграций пеночек на юге Средней Сибири // Фауна и

экология наземных позвоночных Сибири. Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та,

1997. С. 126-142. [3] Гаврилов И.К. Орнитофауна высокогорного пояса Саян

(состав, численность и размещение) // Фауна и экология наземных позвоночных

Сибири. Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1997. С. 72-94. [4] Коровицкий

Е.М. и др. Серая цапля Минусинской котловины и сопредельных территорий //

Вопросы орнитологии. Тез. докладов к V конф. орнитологов Сибири. Барнаул, 1995. С.

106-108. [5] Лаптенок В.В., Байкалов А.Н. Миграции трясогузок в Западном Саяне

// Вопросы орнитологии. Тез. докладов к V конф. орнитологов Сибири. Барнаул,

1995. С. 53-56. [6] Лаптенок В.В., Байкалов А.Н. Распространение некоторых

редких видов птиц в Западном Саяне // Состояние и пути сбережения генофонда диких

растений и животных в Алтайском крае. Тез. докладов к конф. Барнаул, 1992. С. 41-

43. [7] Савченко А.П. Методический комплекс по изучению миграций птиц: Метод,

рекомендации. Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 1991. 48 с. [8] Соколов Г.А.

Современное состояние популяций некоторых редких и исчезающих видов

млекопитающих юга Сибири // Редкие наземные позвоночные Сибири. Новосибирск: Наука,

1988. С. 212.

ОЛЬШАНИКИ НА ЗАБОЛОЧЕННЫХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯХ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ РОССИИ

Т. А. Благодарова, А. И. Сиволапов

НИИ лесной генетики и селекции,хВоронеж;

Воронежская государственная лесотехническая академия

В Центрально-Черноземной полосе ольшаники занимают 48 тыс. га. На

всем этом пространстве ольха черная {Alnus glutinosa) растет, как правило,

на достаточно увлажненных местах с близким залеганием грунтовых вод, по

берегам рек, озер, ручьев на плодородных торфянистых, заболоченных,

дерново-луговых почвах. На специфических черноольховых трясинах в пойме

р. Хопер (Хоперский заповедник) ольха образует высокопродуктивные

чистые насаждения на огромной площади, что позволило выделить на площади

1118 га генетический резерват из чистой ольхи и провести селекционный

отбор насаждений. При отборе решающее значение придавалось продуктив-

6

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ I

ности, качеству и состоянию. Максимальный запас отобранных ольшаников

616-683 м3/га в сырых и мокрых местоположених. Эти уникальные

древостой отличаются высоким бонитетом и полнотой, они состоят из

цилиндрических стволов толщиною 30 см и более с высоко поднятой кроной. Средний

годичный прирост в средневозрастных и приспевающих насаждениях

составляет до 12-16 м3/га. Они образованы, в основном, здоровыми деревьями

по глазомерной оценке и пробам, взятым приростным буравом. В блюдце-

вых заболоченных понижениях на неглубоких торфянистых почвах Усман-

ского и Хреновского боров встречаются микропопуляции

высокопродуктивной ольхи, где единично произрастает осина и береза пушистая, на

повышениях - береза повислая.

Большой интерес представляет опыт создания быстрорастущих черно-

ольховых культур в Суджанском и Рыльском лесхозах Курской области. На

торфянистых почвах Суджанского лесхоза 18-летние культуры имели запас

288 м3/га. Культуры созданы сеянцами двухлетками рядовой посадкой в

гребень борозды. В зависимости от влажности почвы посадка сеянцев

проводилась осенью механизированным, конным и ручным способами. Почвы

под культурами торфяно-болотистые имеют нейтральную реакцию верхнего

торфяного горизонта, что соответствует оптимуму для ольхи (рН-6,6). Ход

роста по высоте модельных деревьев показывает, что на торфянистых

почвах интенсивный рост ольхи наблюдается до 14 лет, далее идет замедление

прироста по высоте.

Возобновление вырубок идет порослевым и семенным путем. Например,

возобновление 30-летней вырубки в Хоперском заповеднике представлено

почти на 70% семенными деревьями, общий запас по данным пробной

площади, 338 м3/га. В отношении преимуществ ольхи черной перед другими»

древесными породами надо отметить редкую возможность этой породы

занимать свою экологическую нишу, то есть самые низинные, сырые и

мокрые, заболоченные местоположения, там, где другие лесные породы расти

не могут. В настоящее время заметно повышается роль ольшаников как

стабилизирующего фактора в экосистеме Центральной лесостепи России.

Работа выполнена при поддержке ФЦП "Интеграция".

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА БОЛОТНОГО ПОКРОВА В

ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

СМ. Горожанкина

Институт леса и древесины им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск

На современных схемах обзорного районирования болот приенисейская

Сибирь поделена по руслу Енисея между двумя зонами: выпуклых олиго-

7

БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА

трофных болот западно-сибирского типа на левобережье и мерзлых

крупнобугристых среднесибирского типа на правобережье. Изыскания показали

своеобразие болотного покрова этой территории, который сочетает как

западносибирские, так и среднесибирские черты и не может быть целиком

отнесен ни к одному из зональных типов. Специфику приенисейских болот

мы рассматриваем для участка с географическими координатами 59,5-62,9°

с.ш. и 88,9-91,7° в.д. Сравнительный анализ болотного покрова выполнен по

обзорным космическим теле- и фотоизображениям.

1. Особенности плановой структуры болотного покрова.

Физико-географические условия приенисейской полосы (всхолмленный рельеф и глубокий

эрозионный врез) не способствуют широкому развитию болотообразования.

Несмотря на тяжелый механический состав фоновых почвогрунтов, затор-

фованность в среднем составляет 10-15% (самый низкий показатель для

междуречья Обь-Енисей), благодаря чему приенисейская полоса резко

обособлена в составе Западно-Сибирскоо региона. Заболоченность выше

фоновой (местами до 80%) отмечается лишь на уплощенном песчаном

междуречье Сым-Дубчес, испытывающем слабые тектонические опускания. На

правобережье более всего заболочены верховья рек Вахта и Столбовая — 25-

30%. В целом болотный покров приенисейской части имеет мелкоконтурное

сложение и специфичную топографическую локализацию. Болотные очаги

сосредоточены на противоположных концах орографического профиля

местности: на поймах (и низких надпойменных террасах) и в истоково-приво-

дораздельных участках гидросети — водосборных «цирках». Междуречья

достаточно дренированы и сплошь залесены. Подобная структура болотного

покрова более характерна для среднесибирского типа заболоченности,

поскольку западно-сибирский тип отличается преимущественно

крупномассивным залеганием торфяников, покрывающих уплощенные междуречья.

2. Типологическая специфика приенисейских болот. По этому признаку

они не могут быть отнесены целиком ни & западно-сибирскому зональному

типу (с преобладанием выпуклых олиготрофных комплексов), ни

среднесибирскому (с преобладанием евтрофного компонента). Здесь содоминируют

плоские травяно-моховые экосистемы болот низинного и переходного

питания. Участками формируются миксотрофные комплексы, сочетающие

элементы разного типа питания (преимущественно низинного и переходного).

Олиготрофные экосистемы не имеют значимого распространения.

Локальные вариации типологического состава болот здесь обусловлены

палеогеографическими и литологическими факторами, высотной поясностью мезо-

климата. На общем фоне суглинистых почвообразующих пород резко

обособлено песчаное междуречье Сым-Дубчес, где развита обширная сеть

ложбин древнеледникового стока. Здесь болотный покров унаследовал днища

ложбин и носит западно-сибирский облик благодаря слитномассивному за-

8

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ I

леганию и широкому распространению олиготрофных мочажинных

комплексов. На правобережье при абсолютной высоте местоположения более

350 м характерны долинные ерниковые болота — явление довольно редкое

для относительно пониженного левобережья. На правобережье, помимо

того, болотные экосистемы отличаются сильной обводненностью поверхности,

что физиономично сближает их с болотами среднесибирского типа.

Заболачивание в приенисейской полосе протекает в гидротермических условиях,

которые не способствуют развитию мерзлоты среднесибирского типа.

Торфяники здесь преимущественно талые. Единичные местонахождения

крупнобугристых форм торфяного криогенеза зафиксированы на правобережье в

истоках реки Столбовой на высоте более 450 м.

3. Стратиграфическая специфика приенисейских торфяников.

Стратиграфия пойменных торфяников не обнаруживает существенных отличий от

аналогов западно-сибирского типа. Торфонакопление в поймах протекает по

низинному типу и пережило две основные фазы — лесо-топяную и

доминирующую топяную. Преобладающие виды торфа — осоковый, травяной, гип-

новый. В наложенных поймах, помимо того, фиксируются лесная фаза тор-

фонакопления и вступление процесса в переходную и даже верховую

стадии. Более значима специфика истоково-приводораздельных торфяников.

На суглинках их развитие изначально протекало по низинному типу с

последующим вступлением в переходную стадию. Удельная мощность

низинных торфов, фиксирующих продолжительность стадии, колеблется в

широких пределах — от 6 до 99%. В развитии процесса преобладает топяная

фаза при подчиненной значимости лесо-топяной. Основные виды торфа —

гипновый и осоковый низинный, сфагновый переходный. Для сравнения —

ландшафтные аналоги среднесибирского типа характеризуются отсутствием

переходной фазы развития и на всю глубину сложены низинными торфами.

Западно-сибирские аналоги имеют совершенно иную стратиграфию:

абсолютно преобладают верховые торфа (фускум, ангустифолиум, комплексный)

при подчиненной значимости переходных, а низинные часто вообще не

выявляются. На песчаных породах приенисейские торфяники эволюционируют

по другому пути. Залежь имеет трехслойное сложение, включая придонный

низинный слой, затем переходный и кроющий верховой. Удельная

мощность низинного слоя нарастает с продвижением на север: от 2% на широте

59,5° до 43% на широте 61,9°. Максимальная (до 91%) удельная мощность

переходного слоя отмечена на крайнем юге характеризуемой территории, а

верхового (68-72%) — в средней ее части, на междуречье Сым-Дубчес, где

болотный покров носит сходный с западно-сибирским облик

Таким образом, смена западно-сибирского зонального типа болот на

среднесибирский осуществляется в приенисейской Сибири через

формирование вдоль Енисея буферной переходной полосы со своеобразной структу-

9

БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА

рой болотного покрова, сочетающей черты обеих зон. Эту территорию вслед

за Е.А. Романовой предлагаем обособить в ранге самостоятельного

болотного выдела, по содержанию сопоставимого с зональными экотонами

растительности (лесотундрой, лесостепью). Накопленных к настоящему времени

материалов еще недостаточно для того, чтобы означить границы болотного

экотона на всем его протяжении. В этих целях необходимо расширить

географию болотоведческих исследований в приенисейской Сибири.

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект 98-04-48385).

ТАКСАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗБЫТОЧНО УВЛАЖНЕННЫХ

ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ

Л.Д. Есимчик, Т.А. Колодий

Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

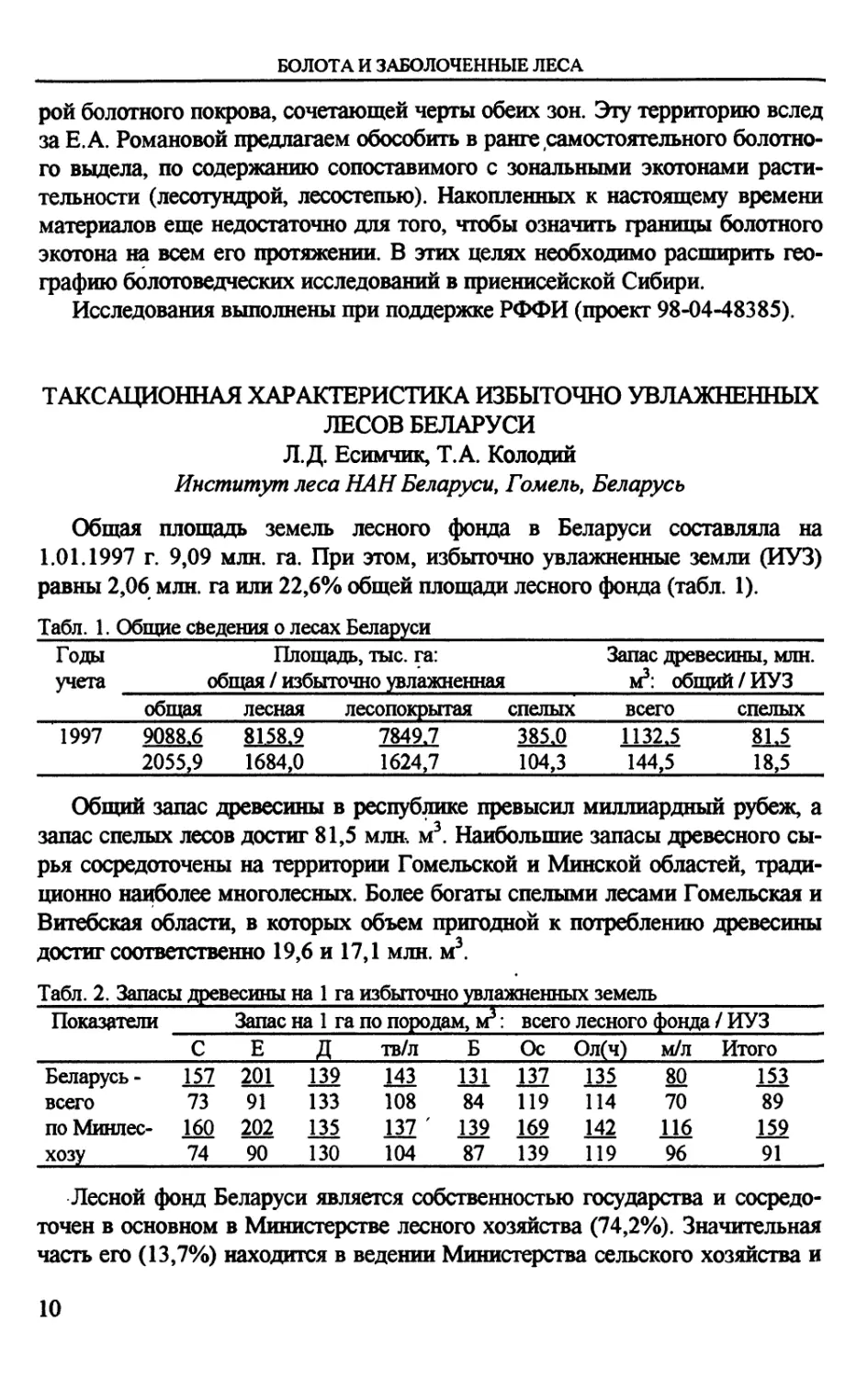

Общая площадь земель лесного фонда в Беларуси составляла на

1.01.1997 г. 9,09 млн. га. При этом, избыточно увлажненные земли (ИУЗ)

равны 2,06 млн. га или 22,6% общей площади лесного фонда (табл. 1).

Табл. 1. Общие сведения о лесах Беларуси

Годы Площадь, тыс. га: Запас древесины, млн.

учета общая / избыточно увлажненная м3: общий / ИУЗ

общая лесная лесопокрытая спелых всего спелых

1997 9088.6 8158.9 7849.7 385.0 1132.5 81.5

2055,9 1684,0 1624,7 104,3 144,5 18,5

Общий запас древесины в республике превысил миллиардный рубеж, а

запас спелых лесов достиг 81,5 млн. м3. Наибольшие запасы древесного

сырья сосредоточены на территории Гомельской и Минской областей,

традиционно наиболее многолесных. Более богаты спелыми лесами Гомельская и

Витебская области, в которых объем пригодной к потреблению древесины

достиг соответственно 19,6 и 17,1 млн. м3.

Табл. 2. Запасы древесины на 1 га избыточно увлажненных земель

Показатели

Беларусь -

всего

поМинлес-

хозу

С

157

73

160

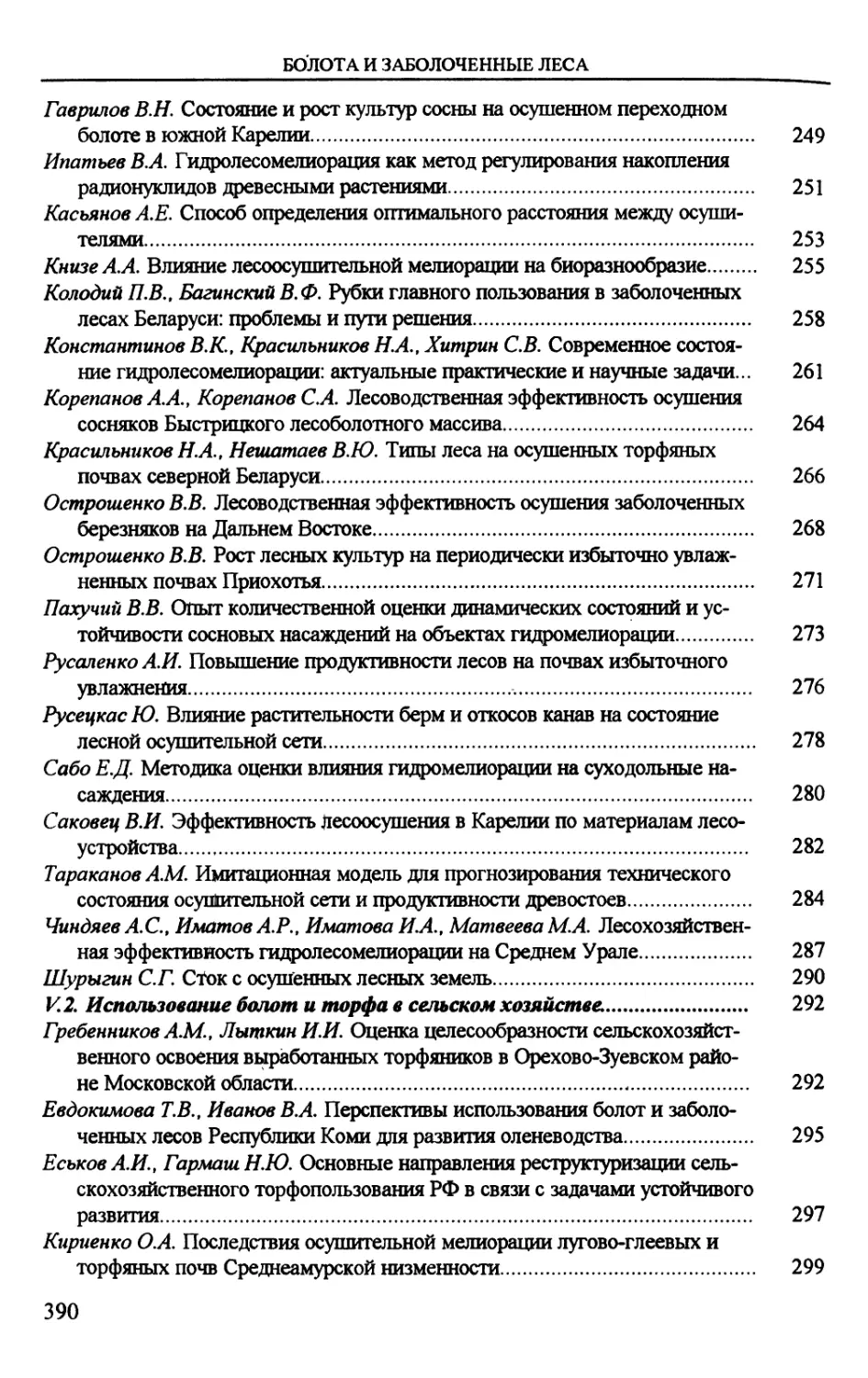

74

Запас

Е

201

91

202

90

на 1 га по породам, м3:

Д

139

133

135

130

тв/л Б

143 Hi

108 84

137 ' 139

104 87

всего лесного

Ос

137

119

169

139

Ол(ч)

135

114

142

119

фонда

м/л

80

70

116

96

/ИУЗ

Итого

153

89

159

91

Лесной фонд Беларуси является собственностью государства и

сосредоточен в основном в Министерстве лесного хозяйства (74,2%). Значительная

часть его (13,7%) находится в ведении Министерства сельского хозяйства и

10

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ I

продовольствия. Большая часть (77,6%) ИУЗ находится в ведении Минлес-

хоза. Здесь же сосредоточено 80,6% запасов древесного сырья. Последние

составляют 12,8% от общего запаса всех лесов республики. Запас на 1 га

покрытых лесом избыточно увлажненных площадей значительно ниже

суходольных и составляет 61,8% (табл. 2).

По сосне и ели запасы насаждений на 1 га покрытой лесом площади ИУЗ

в 2,2 раза ниже по сравнению с этим показателем всего лесного фонда, а по

всем породам — в 1,7 раза. По мягколиственным породам отклонение

значительно меньше. Так, запасы березовых лесов на этих землях ниже в 1,6

ра-за, ольхи черной в 1,2 раза. Последняя в основном произрастает по

низменным берегам рек, ручьев, водоемов, на илистых почвах с проточной

водой, так называемых ольховых трясинах. Общий запас древесины на ИУЗ

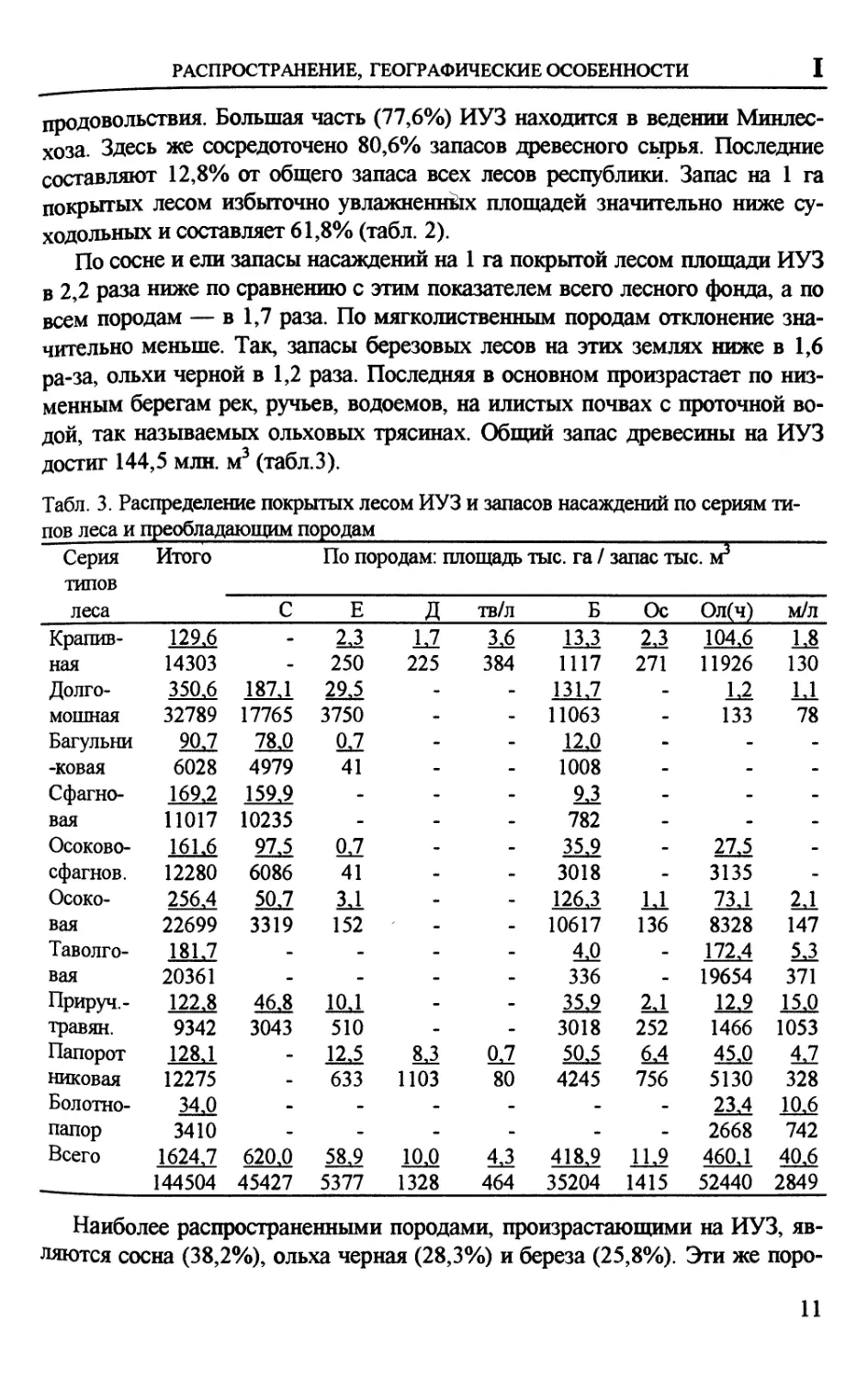

достиг 144,5 млн. м3 (табл.3).

Табл. 3. Распределение покрытых лесом ИУЗ и запасов насаждений по сериям ти-

пов леса и преобладающим породам

Серия Итого По породам: площадь тыс. га / запас тыс. м3

типов

леса

Крапивная

Долго-

мошная

Багульни

-ковая

Сфагновая

Осоково-

сфагнов.

Осоковая

Таволго-

вая

Прируч.-

травян.

Папорот

никовая

Болотно-

папор

Всего

129.6

14303

350.6

32789

90.7

6028

169.2

11017

161.6

12280

256.4

22699

181.7

20361

122.8

9342

128.1

12275

34.0

3410

1624.7

144504

С

-

-

187.1

17765

78.0

4979

159.9

10235

97.5

6086

50.7

3319

-

-

46.8

3043

-

-

-

-

620.0

45427

Е

11

250

29.5

3750

CL7

41

-

-

02

41

11

152

-

-

10.1

510

12.5

633

-

-

58.9

5377

Д

и

225

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,3

1103

-

-

10.0

1328

тв/л

16

384

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02

80

-

-

41

464

Б

13.3

1117

131.7

11063

12.0

1008

9Л

782

35.9

3018

126.3

10617

1Q

336

35.9

3018

50.5

4245

-

-

418.9

35204

Ос

гл

271

-

-

-

-

-

-

-

-

и

136

-

-

гл.

252

6,4

756

-

-

11.9

1415

Ол(ч)

104.6

11926

L2

133

-

-

-

-

27.5

3135

73.1

8328

172.4

19654

12.9

1466

45.0

5130

23.4

2668

460.1

52440

м/л

1Л

130

UL

78

-

-

-

-

-

-

2J,

147

13

371

15.0

1053

4J

328

10.6

742

40.6

2849

Наиболее распространенными породами, произрастающими на ИУЗ,

являются сосна (38,2%), ольха черная (28,3%) и береза (25,8%). Эти же поро-

11

БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА

ды лидируют и по запасам древесины. Вместе с тем, ольха черная по этому

показателю выходит на первое (36,3%) место, сосна занимает

соответственно второе (31,4%) и береза третье (24,4%) место. Запасы твердолиственных

пород не превышают 1,2%, осины — 1,0%, а ольхи серой и других мягколи-

ственных пород - 2,0%. Наибольшие запасы древесины находятся в долго-

мошниковой (22,7%), осоковой (15,7%) и таволговой (14,1%) сериях типов

леса. Наименьший запас древесины сосредоточен в болотно-папоротниковой

серии типов леса. При этом наибольший удельный вес (78,2%) в этой серии

приходится на ольху черную. Она же доминирует и в таволговой серии.

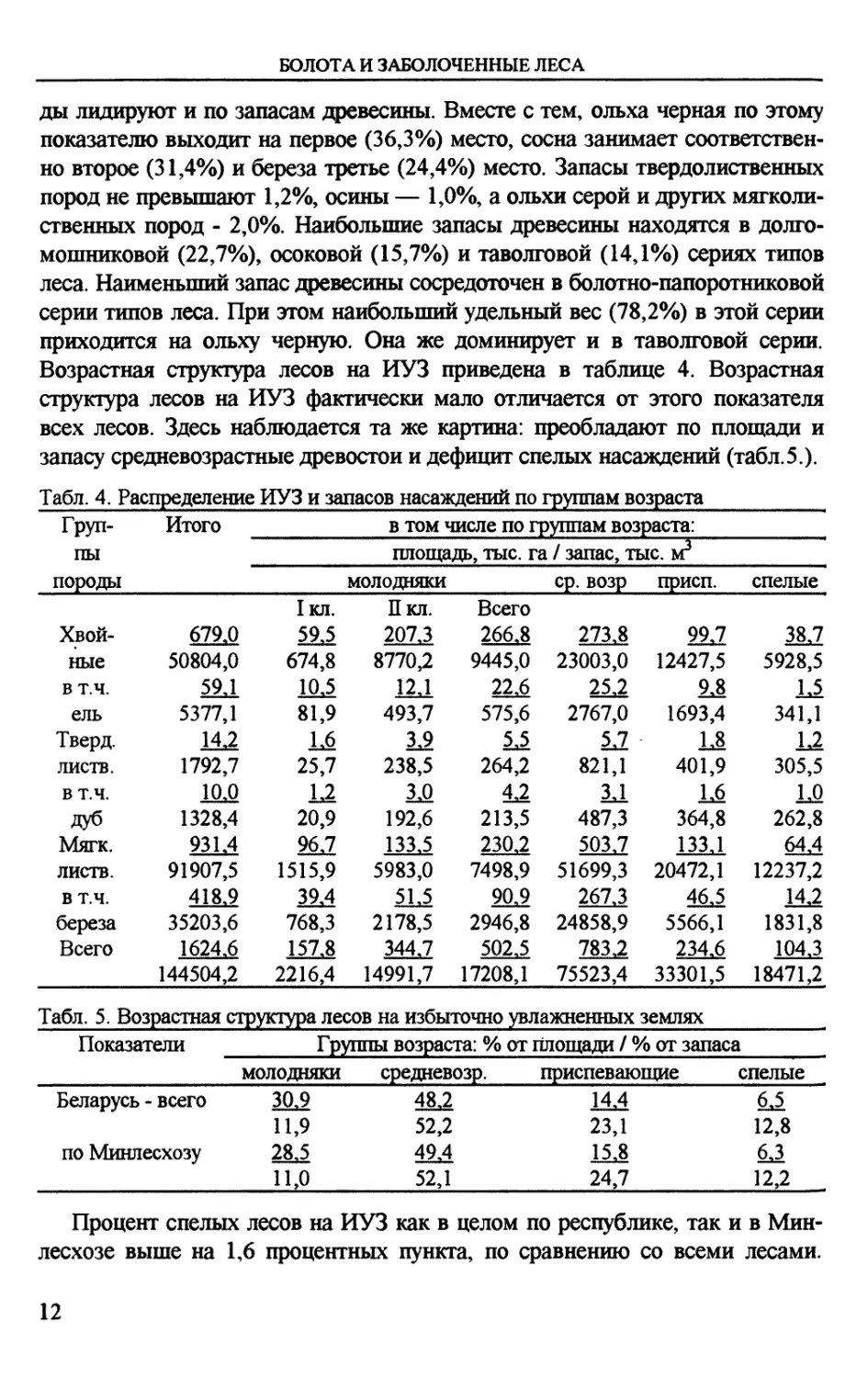

Возрастная структура лесов на ИУЗ приведена в таблице 4. Возрастная

структура лесов на ИУЗ фактически мало отличается от этого показателя

всех лесов. Здесь наблюдается та же картина: преобладают по площади и

запасу средневозрастные древостой и дефицит спелых насаждений (табл.5.).

Табл. 4. Распределение ИУЗ и запасов насаждений по группам возраста

Группы

породы

Хвойные

в т.ч.

ель

Тверд.

листв.

в т.ч.

дуб

Мягк.

листв.

в т.ч.

береза

Всего

Итого

679.0

50804,0

59.1

5377,1

14.2

1792,7

10.0

1328,4

931.4

91907,5

418.9

35203,6

1624.6

144504,2

1кл.

59.5

674,8

10.5

81,9

L6

25,7

L2

20,9

96.7

1515,9

39.4

768,3

157.8

2216,4

в том числе по группам возраста:

площадь, тыс. га

молодняки

Пкл.

207.3

8770,2

12.1

493,7

12

238,5

Ш

192,6

133.5

5983,0

51.5

2178,5

344.7

14991,7

Всего

266.8

9445,0

22.6

575,6

йЛ

264,2

4,2

213,5

230.2

7498,9

90.9

2946,8

502.5

17208,1

t / запас, тыс. м3

ср. возр

273.8

23003,0

25.2

2767,0

£2

821,1

11

487,3

503.7

51699,3

267.3

24858,9

783.2

75523,4

присп.

99.7

12427,5

9£

1693,4

LS

401,9

L6

364,8

133.1

20472,1

46.5

5566,1

234.6

33301,5

спелые

38.7

5928,5

1Л

341,1

11

305,5

LQ

262,8

64.4

12237,2

14.2

1831,8

104.3

18471,2

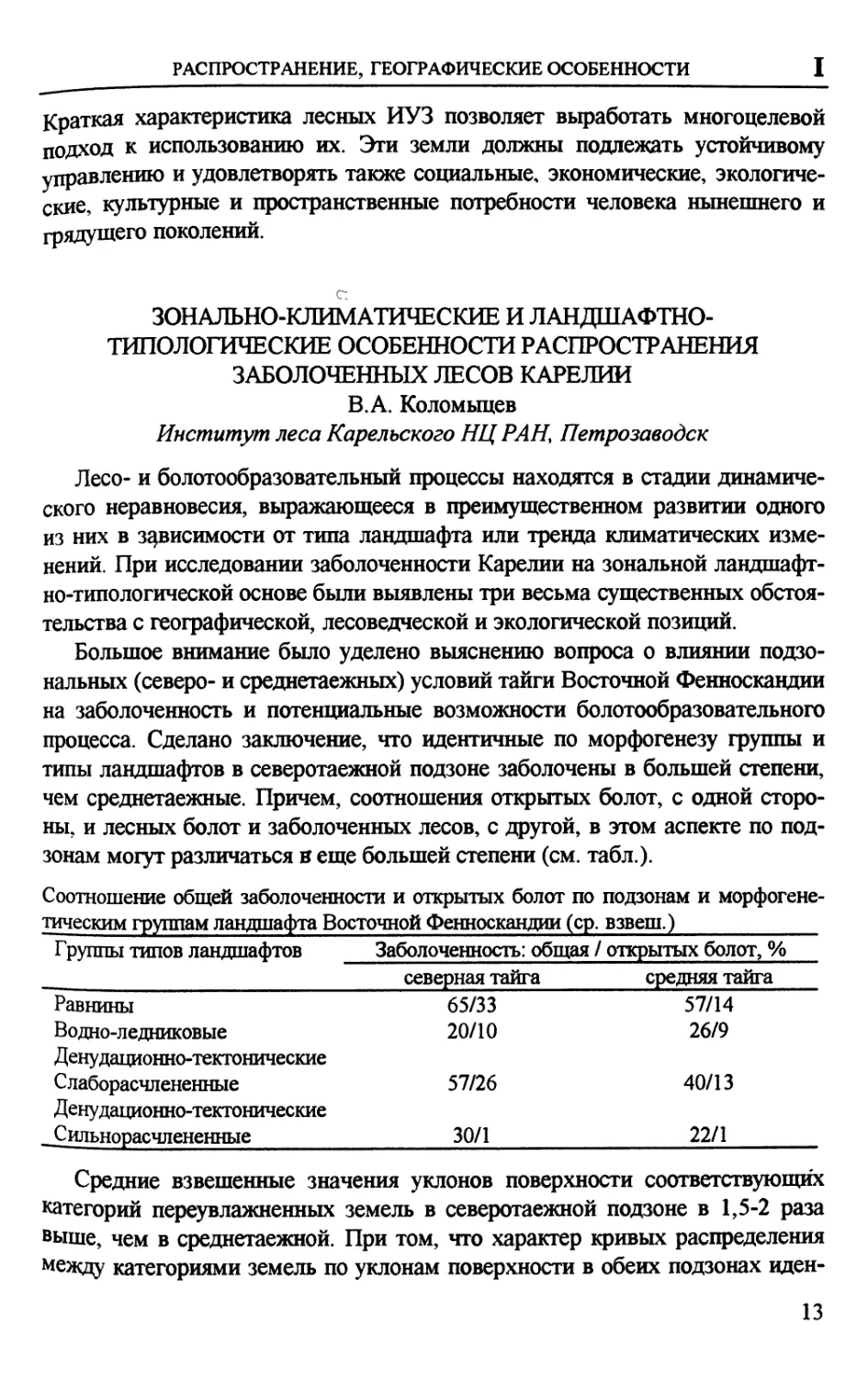

Табл. 5. Возрастная

Показатели

Беларусь - всего

по Минлесхозу

структура лесов на избыточно

Группы возраста: %

молодняки

30.9

11,9

28.5

11,0

средневозр.

48.2

52,2

49.4

52,1

увлажненных землях

от площади / % от запаса

приспевающие

14.4

23,1

15.8

24,7

спелые

6,5

12,8

§Л

12,2

Процент спелых лесов на ИУЗ как в целом по республике, так и в Мин-

лесхозе выше на 1,6 процентных пункта, по сравнению со всеми лесами.

12

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ I

Краткая характеристика лесных ИУЗ позволяет выработать многоцелевой

подход к использованию их. Эти земли должны подлежать устойчивому

управлению и удовлетворять также социальные, экономические,

экологические, культурные и пространственные потребности человека нынешнего и

грядущего поколений.

с

ЗОНАЖНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ЛАНДШАФТНО-

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЛЕСОВ КАРЕЛИИ

В.А. Коломыцев

Институт леса Карельского НЦРАН, Петрозаводск

Лесо- и болотообразовательный процессы находятся в стадии

динамического неравновесия, выражающееся в преимущественном развитии одного

из них в зависимости от типа ландшафта или тренда климатических

изменений. При исследовании заболоченности Карелии на зональной ландшафт-

но-типологической основе были выявлены три весьма существенных

обстоятельства с географической, лесоведческой и экологической позиций.

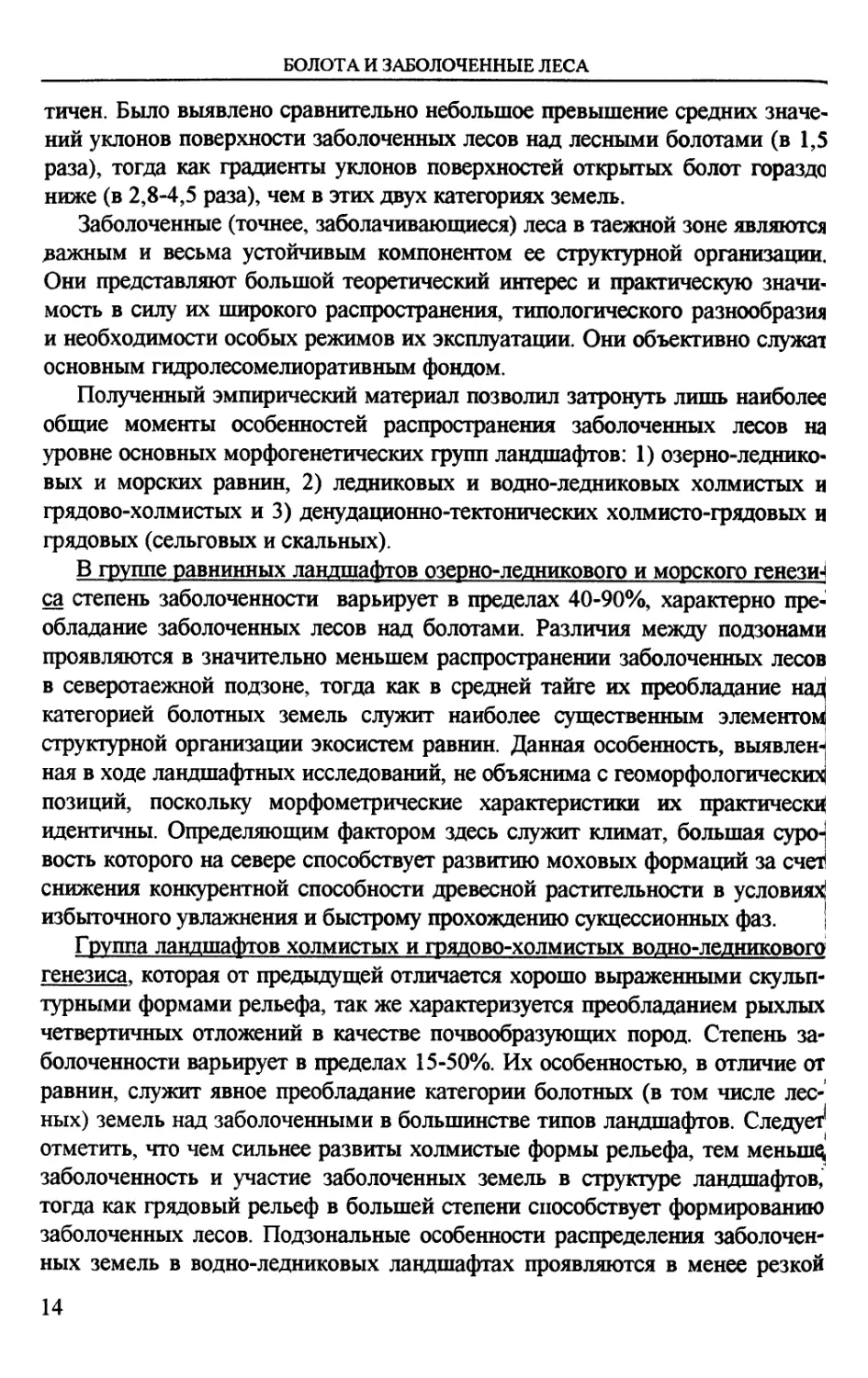

Большое внимание было уделено выяснению вопроса о влиянии подзо-

нальных (северо- и среднетаежных) условий тайги Восточной Фенноскандии

на заболоченность и потенциальные возможности болотообразовательного

процесса. Сделано заключение, что идентичные по морфогенезу группы и

типы ландшафтов в северотаежной подзоне заболочены в большей степени,

чем среднетаежные. Причем, соотношения открытых болот, с одной

стороны, и лесных болот и заболоченных лесов, с другой, в этом аспекте по

подзонам могут различаться в еще большей степени (см. табл.).

Соотношение общей заболоченности и открытых болот по подзонам и морфогене-

тическим группам ландшафта Восточной Фенноскандии (ср. взвеш.)

Группы типов ландшафтов Заболоченность: общая / открытых болот, %

_ северная тайга средняя тайга

Равнины 65/33 57/14

Водно-ледниковые 20/10 26/9

Денудационно-тектонические

Слаборасчлененные 57/26 40/13

Денудационно-тектонические

^Сильнорасчлененные 30/1 22/1

Средние взвешенные значения уклонов поверхности соответствующих

категорий переувлажненных земель в северотаежной подзоне в 1,5-2 раза

выше, чем в среднетаежной. При том, что характер кривых распределения

меящу категориями земель по уклонам поверхности в обеих подзонах иден-

13

БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА

тичен. Было выявлено сравнительно небольшое превышение средних

значений уклонов поверхности заболоченных лесов над лесными болотами (в 1,5

раза), тогда как градиенты уклонов поверхностей открытых болот гораздо

ниже (в 2,8-4,5 раза), чем в этих двух категориях земель.

Заболоченные (точнее, заболачивающиеся) леса в таежной зоне являются

^важным и весьма устойчивым компонентом ее структурной организации.

Они представляют большой теоретический интерес и практическую

значимость в силу их широкого распространения, типологического разнообразия

и необходимости особых режимов их эксплуатации. Они объективно служат

основным гидролесомелиоративным фондом.

Полученный эмпирический материал позволил затронуть лишь наиболее

общие моменты особенностей распространения заболоченных лесов на

уровне основных морфогенетических групп ландшафтов: 1) озерно-леднико-

вых и морских равнин, 2) ледниковых и водно-ледниковых холмистых и

грядово-холмистых и 3) денудационно-тектонических холмисто-грядовых и

грядовых (сельговых и скальных).

В группе равнинных ландшафтов озерно-ледникового и морского генези-1

са степень заболоченности варьирует в пределах 40-90%, характерно

преобладание заболоченных лесов над болотами. Различия между подзонами

проявляются в значительно меньшем распространении заболоченных лесов

в северотаежной подзоне, тогда как в средней тайге их преобладание на^

категорией болотных земель служит наиболее существенным элементом

структурной организации экосистем равнин. Данная особенность, выявлен^

ная в ходе ландшафтных исследований, не объяснима с геоморфологических"

позиций, поскольку морфометрические характеристики их практически;

идентичны. Определяющим фактором здесь служит климат, большая cypo-j

вость которого на севере способствует развитию моховых формаций за счет

снижения конкурентной способности древесной растительности в условиях|

избыточного увлажнения и быстрому прохождению сукцессионных фаз. |

Группа ландшафтов холмистых и грядово-холмистых водно-ледниковоп^

генезиса, которая от предыдущей отличается хорошо выраженными

скульптурными формами рельефа, так же характеризуется преобладанием рыхлых

четвертичных отложений в качестве почвообразующих пород. Степень

заболоченности варьирует в пределах 15-50%. Их особенностью, в отличие от

равнин, служит явное преобладание категории болотных (в том числе

лесных) земель над заболоченными в большинстве типов ландшафтов. Следует

отметить, что чем сильнее развиты холмистые формы рельефа, тем меньше^

заболоченность и участие заболоченных земель в структуре ландшафтов,

тогда как грядовый рельеф в большей степени способствует формированию

заболоченных лесов. Подзональные особенности распределения

заболоченных земель в водно-ледниковых ландшафтах проявляются в менее резкой

14

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ I

форме, чем на равнинах, но довольно однозначно: среднее взвешенное

значение доли заболоченных земель по типам ландшафтов свидетельствует о

большем распространении заболоченных лесов в среднетаежной подзоне.

группа холмисто-грядовых и грядовых ландшафтов денудационно-

т^утонического генезиса в Карелии является наиболее распространенной

(фоновой), занимая около 60% тещжтории. Почвообразующие породы —

преимущественно морены и, реже, скальные выходы. Степень

заболоченности ландшафтов варьирует от 15 до 60%, что обусловлено

морфологическими особенностями их рельефа и находится в обратно пропорциональной

зависимости от степени расчлененности последнего. Заболоченные леса в

зависимости от типа ландшафта формируют от 20 до 90% общей

заболоченности. Несмотря на морфологические различия внутри этой группы

ландшафтов и генетические — с озерно-ледниковыми равнинами, в них явно

прослеживается сходство в подзональных особенностях по степени

заболоченности и доле участия заболоченных земель. В северотаежной подзоне

степень заболоченности так же в целом выше, чем в среднетаежной. тогда

как заболоченные леса имеют меньшее распространение.

Полученные данные позволяют сделать ряд выводов: а) потенциальная

энергия процесса заболачивания в северотаежной подзоне выше, и оно

может происходить в менее благоприятных геоморфологических условиях, чем

в среднетаежной подзоне; б) лесные болота и заболоченные леса являются

довольно устойчивыми во времени экосистемами, благодаря особенностям

своего топо-эдафического распространения и сохранению естественного

дренажа; в) заболоченные леса являются важным структурным

компонентом таежных ландшафтов. Они формируют от 40 до 70% всех

переувлажненных местообитаний равнинных ландшафтов, до 30% в

водно-ледниковых и около 40% (в среднем) в денудационно- тектонических ландшафтах.

Доля их участия в формировании полугидроморфных и гидроморфных

экосистем при движении на север снижается, хотя общая степень

заболоченности в этом направлении увеличивается.

БОЛОТА ПРИОЗЕРНЫХ ЛАНДШАФТОВ СЕВЕРО-ДВИНСКОЙ

ВОДНОЙ СИСТЕМЫ

А.Н. Краснова

Институт биологии внутренних вод РАН, Ярославская обл.

При строительстве Северо-Двинского водного пути, эксплуатируемого с

1828 г., трасса, длиной 126 км., пролегла через болотные массивы юго-запа-

Да Вологодской области, в основном в полосе южной тайги. На шекснин-

15

БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА

ском участке водораздела преобладают евтрофные болота, сухонском .—

мезотрофные.

Евтрофные болота, непосредственно прилегающие к каналам, оказались

осушенными вследствие понижения уровня грунтовых вод. Их торфяные

залежи разной мощности выступают по откосам каналов и сверху прикрыты

отсыпанным грунтом, создавая впечатление доголоценовых погребенных

торфяников. Современная растительность на месте существовавших болот

представлена луговыми и вторичными березово-осиновыми ценозами,

которые формируют антропогенный лесолуговой ландшафт. На сохранившишся

евтрофных болотах распространены осоковые и гипново-осоковые ценозы с

преобладанием Carex lasiocarpa, С limosa, С rostrata, Calamagrostis neg-

lectay гипновых мхов (преимущественно видов Calliergon\ некоторых

сфагновых — Sphagnum subsecundum, S. teres, S. warnstorfii.

В микропонижениях и элементах внутриболотной гидрографической

микросети характерны гипергигрофильные Menyanthes trifoliata, Comarum

palustre, Calla palustris, Phragmites australis, Carex acuta. Этот тип болот

занимает небольшие депрессии и послеледниковые котловины, часто с

остаточными незаторфованными водоемами.

Своеобразный тип представляют осоково-пушицево-гипновые болота,

приуроченные к долинам малых рек. В травяном покрове доминируют

Eriophorum vaginatum, E. latifolium, Carex acuta, C. aquatilis, Equisetum

fluviatile и гипновые мхи с отсутствием или слабым участием сфагновых.

Евтрофные лесные болота в районе Северо-Двинской водной системы

занимают ограниченные площади, хотя и распространены повсеместно.

Древостой сложен Betula pubescens, Populus tremula, в приручейных типах — с

примесью Alnus glutinosa. Травяной покров часто дифференцирован. На

пьедесталах вокруг стволов и разложившихся пней растут в основном

обычные лесные гигрофильные виды, в мочажинах — типичные болотные —

Carex acuta, С vesicaria, Equisetum fluviatile и другие.

Мезотрофные болота, больше распространенные на сухонском и слабее

на шекснинском водоразделах, по Т.К. Юрковской [1980] представлены

европейско-западносибирским вариантом сфагновых торфяников. Они

приурочены к значительным по площади приозерным послеледниковым

депрессиям, которые перерезает трасса канала. Пример — обширный

болотный массив, со всех сторон окружающий Кишемское озеро. Его

особенностью является обилие сплавин, надвигающихся на водоём. В растительном

покрове этого и других болот этого типа преобладают березово-сосновые и

берёзовые кустарничково^осоково-сфагновые олиго- и мезотрофные ценозы.

Разреженный древесный ярус состоит из Pinus sylvestris, Betula pubescens,

Picea abies. На кочках вокруг пьедесталов и пней растут Chamaedaphne

calyculata, Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Sphagnum magellanicum, S.

16

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ I

fuscum, S. centrale, S. teres. Между кочками развиваются Carex lasiocarpa,

Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris. Меньшее распространение

имеют кустарниково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые мезотрофные

болота. В травяном покрове доминируют Carex lasiocarpa, С. rostrata, С.

dioica, Eriophorum vaginatum. Из мхов чаще встречаются Sphagnum fuscum,

S. magellanicum, S. warnstorfii. Обильно развивается Oxycoccus palustris.

Болота всех типов в районе Северо-Двинской водной системы за

длительный период её эксплуатации во многом утратили региональные

особенности. Это связано с их полным или частичным осушением, а на некоторых

участках, наоборот, обводнением. Другой вид антропогенного воздействия

представляет непосредственная хозяйственная деятельность —

осушительные мелиорации, рубки, выпас на пригодных участках.

БОЛОТА ЮЖНО-КАМЧАТСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКАЗНИКА

В.Ю. Нешатаева, В.Ю. Нешатаев

Ботанический институт РАН, Санкт-Петербург;

Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия

Растительность болот Камчатки исследована слабо. Для Восточнокам-

чатской болотной провинции характерны грядово-мочажинно-озерковые

травяно-сфагново-гипновые практически безлесные болотные массивы,

имеющие сходство с аапа-болотами северной Европы [2]. При этом вопрос о

южной границе распространения такого типа болот на Камчатке оставался

открытым. Исследования проведены в 1985-86 и 1990-91 гг. на территории

Южно-Камчатского заказника (ЮКЗ) площадью 247 тыс. га,

расположенного в зоне активного вулканизма.

Общая заболоченность территории ЮКЗ невелика в силу гористого

рельефа. Относительно крупные болотные массивы расположены в долинах рек

и на прибрежноморских низменных равнинах, сформировавшихся на месте

бьюших морских лагун в результате поднятия суши на последних этапах

четвертичной истории. Растительность болот охарактеризована по

материалам, собранным на профилях, пересекающих 5 крупных болотных массивов.

Болото в устье р. Ильинская (Восточное побережье Камчатки). От

Тихого океана оно отделено береговым валом с колосняковыми лугами. Имеет

простую структуру и сложено практически единым сообществом

ассоциации Uliginiherbetum caricoso-trichophorosum. Характерно преобладание Tri-

chophorum alpinum с согосподством других осоковых Carex cryptocarpa, С.

aPpendiculata9 С. gynocrates, Eriophorum polystachyon, и пгановым моховым

покровом из Нурпит lindbergii, Drepanocladus aduncus, Scorpidium scor-

Phides, постоянное участие Sanguisorba tenuifolia, Equisetum palustre, E.

17

БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА

variegatum, Calamagrostis neglecta, Trientalis europaea, Salix arctica, Par*

nassia palustris, Iris setosa, Drosera rotundifolia, Platanthera tipuloides, Ptar*

mica camtschatica. Микрорельеф слабокочковатый, мощность торфа 7-12 см.

Болота Западного побережья (по левому берегу р. Теплая, по левому и

правому берегам р. Камбальная) расположены на прибрежноморских низ^

менных равнинах, сформировавшихся на месте бывших морских лагун, и

отделены от Охотского моря узкой (50-100 м) полосой дюн, покрытых ко-

лосняковыми лугами. Небольшие реликтовые дюны встречаются и посреди

болотных массивов. Эоловые наносы песка нередко попадаются под мхами

и в торфе этих болот. Поверхность болот слабо наклонена в сторону мор*

На востоке болота граничат с суходолами, покрытыми ольховыми и

кедровыми стланиками. Мощность торфяной залежи не превысила по данным 140

замеров 100 см и варьировала от 10-20 см на окрайках до 60-100 см в

центральных частях болот. В ней отмечены прослойки вулканического пепла.

Окрайки болот заняты сообществами Herbosphagnetum empetroso sibirici -

caricosum cryptocarpae и Magnocaricetum caricosum cryptocarpae. Ассоциация

Herbosphagnetum empetroso sibirici - caricosum cryptocarpae отличается

преобладанием в моховом покрове Sphagnum warnstorjfii реже S. squamosum и

S. teres, в травяно-кустарничковом ярусе постоянно встречаются олиготроф-

ные кустарнички Empetrum sibiricum, Vaccinium uliginosum, Oxycoccus

microcarpus, Andromeda polifolia, Salix fuscescens, Betula exilis и

требовательные к условиям минерального питания травы Carex cryptocarpa,

Equisetum palustre, Comarum palustre, Sanguisorba tenuifolia, Polygonum

viviparum, Luzula capitata.

Для асе. Magnocaricetum caricosum cryptocarpae характерно наряду с

преобладанием Carex cryptocarpa, высокое обилие Sanguisorba tenuifolia,

развитый покров из гипновых мхов, постоянное присутствие болотных и

тундровых кустарничков Betula exilis, Salix fuscescens, Rubus arcticus,

Andromeda polifolia, Empetrum sibiricum, Oxycoccus microcarpus и трав

Calamagrostis neglecta, Polygonum viviparum, Comarum palustre, Equisetum

palustre, Trientalis europaea, Viola hultenii, Trichophorum alpinum, Luzula

capitata, Gentianella auriculata, Festuca rubra, Galium trifidum.

Центральные части болот заняты грядово-мочажинными и грядово-

озерково-мочажинными комплексами. На высоких грядах в этих комплесах

представлены сообщества Herbosphagnetum empetroso sibirici - caricosum

cryptocarpae и Empetretum sibirici sphagnosum. Для ассоциации Empetretum

sibirici sphagnosum характерно невысокое покрытие сфагнов (5-10%),

постоянное участие Calamagrostis neglecta, Comarum palustre, Andromeda

polifolia, Carex cryptocarpa, С rariflora, Oxycoccus microcarpus, O. palustris,

Menyanthes trifoliata. В ассоциации Empetretum sibirici sphagnosum нами

выделены следующие субассоциации, названные по основным доминантам:

18

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ I

1) caricosum rariflorae; 2) menyanthosum; 3) betulosum exilis; 4) vaccinietosum

uliginosii; 5) myricosum.

Топяные участки заняты сообществами Uliginiherbetum caricosum limo-

sae. В мочажинах и мочажинах-озерках распрстранены сообщества

Uliginiherbetum caricosum cryptocarpae и Uliginiherbetum menyanthosum. В травя-

но-кустарничковом ярусе сообществ асе. Uliginiherbetum caricosum limosae

преобладают мелкие длиннокорневищные гигрофильные осоки (Carex chor-

dorhiza, С rariflora, С limosa) и обильно болотное разнотравье (Сотагит

palustre, Menyanthes trifoliate, Equisetum palustre и др.). Моховой покров

слабо развит и состоит из гипновых мхов. Сообщества ассоциации описаны

на низких грядах (коврах) с уровнем вод от поверхности в 5-10 см. В

ассоциации по преобладающим и обильным видам для ЮКЗ нами выделены

следующие субассоциации: 1) menyanthosum; 2) myricosum; 3) dicranosum;

4) caricosum rariflorae.

Ассоциация Uliginiherbetum caricosum cryptocarpae отличается

преобладанием в травяно-кустарничковом ярусе Carex cryptocarpa (10-30%) и

высоким обилием Сотагит palustre (10-30%). В ассоциации выделено 3

субассоциации. Для субассоциации drepanocladetosum характерно наличие

развитого мохового покрова (70-95%) из Drepanocladus, Calliergon, Scorpidium

scorpioides. Сообщества ассоциации занимают обводненные мочажины, в

которых вода в начале августа 1990 г. стояла у поверхности (±5 см).

Мощность торфа составляет 40-70 см. Субассоциации typicum и menyanthosum

имеют менее развитый моховой покров из тех же видов в силу их большей

обводненности (уровень воды от 0 до + 30 см). При этом субассоциация с

обильным Menyanthes trifqliata занимает мочажины-озерки с глубиной воды

10-15 см и является переходной к следующей ассоциации.

Ассоциация Uliginiherbetum menyanthosum отличается слаборазвитым

травяным ярусом (8-30%) из Menyanthes trifoliata, приподнимающимся из

воды. Для многих сообществ характерно присутствие плавающих в воде

Vtricularia macrorhiza, Sparganium hyperboreum, Hippuris vulgaris. Кроме

сообществ, отнесенных к типичной субассоциации (субассоциация typicum),

встречаются сообщества с обильным Eleocharis palustris (субассоциация

eleocharidosum palustris) и Drepanocladus fluitans (субассоциация

drepanocladetosum). Крупный болотный массив с озерково-топяными комплексами

сформировался также в самой южной оконечности полуострова Лопатка,

сложенной морскими песчаными отложениями.

Таким образом, болота ЮКЗ могут быть отнесены к особому

южнокамчатскому типу аапа болот, отличающемуся мелкой торфяной залежью и

особенностями флоры. Они представляют собой ценные места гнездования

водоплавающих птиц: на болоте в устье р. Камбальная было учтено [1] 199

пар птиц на 1 кв. км. Болотные массивы имеют значение для охраны нерес-

19

БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА

тилищ лососевых. Изученные болотные системы ЮКЗ соответствуют крите-i

риям Рамсарской конвенции и заслуживают отнесения их к водно-болотньпц

угодьям международного значения.

[1] Лобков Е.Г. Гнездящиеся птицы Камчатки.Владивосток. АН СССР, 1986. 291 с.

[2] Нешатаев В.Ю. и др. Растительность болот. // Растительность Кроноцкого госу

дарственного заповедника (Восточная Камчатка). Тр. БИН РАН. Вып. 16, СПб,

1994. С. 167-196.

ЗАБОЛОЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ НА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ

РАЗНОГО МАСШТАБА (НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА ЦЕНТРА ЕТР)

Сенникова М. М., Сирин А.А.

МГУ, географический факультет;

Институт лесоведения РАН, Московская обл.

Оценка заболоченности территории необходима для решения многих

научных и практических задач по рациональному использованию болот и

заболоченных лесов. При широком и постоянно расширяющемся (в том числе

благодаря развитию методов дистанционного зондирования) спектре

источников пространственной информации о заболоченности, топографические

карты (ТК) продолжают оставаться важным, и, вероятно, наиболее

унифицированным его составляющим. Обеспеченность ТК разного масштаба

существенно различается по территории России. Целью работы было оценить

заболоченность на примере участка (75 км2) таежной зоны центра ЕТР (юго-

запад Тверской области) с использованием ТК масштабов 1:10000, 1:25000,

1:100000, 1:200000, 1:300000. Отсутствовал масштаб 1:50000, а 1:200000

был представлен ТК Тверской области (1992).

При оцифровке ТК выделялись три категории объектов, отмеченные

условными знаками заболоченности, в том числе: очерченные точечными

контурами на бесцветном (а) и светло-зеленом (б) фоне, а также неоконтурен-

ные на темно-зеленом фоне (в). Им можно условно сопоставить открытые

болота (а), болотные мелколесья и редколесья (б), лесные болота и

заболоченные леса (в). Анализ проводился с использованием ГИС Maplnfo 4.O.

Хотя с уменьшением масштаба происходило снижение заболоченность

участка: 28,8% (1:10000), 28,3% (1:25000), 26,9% (1:100000), 23,3%

(1:300000), результаты показывают приемлемость использования ТК

масштаба 1:100000 и в определенной степени обзорно-топографических карт

масштаба 1:300000 для оценки заболоченности. На рассмотренных картах

масштаба 1:200000 заболоченность составила 15,4% подтверждая обзорный

характер этой серии. Потери заболоченности при переходе с масштабов

1:10000-1:100000 к 1:300000 происходили преимущественно за счет отбора

20

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ I

объектов, в меньшей степени за счет обобщения их очертаний. Не

изменялась категория (в), составляющая основную долю (70%) заболоченности на

ТК всех масштабов. На одну пятую сократилось присутствие категории (а)

при увеличении категории (б). Главные потери происходили за счет

мелкоконтурных открытых (низинных и переходных) болот, расположенные в

долинах рек и по окрайкам верховых болотных массивов.

БОЛОТНЫЕ ФАЦИИ ТУНКИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ (ЮГО-ЗАПАДНОЕ

ПРИБАЙКАЛЬЕ): ВЛИЯНИЕ ПОТУХШИХ ВУЛКАНОВ

с В.А. Снытко

Институт географии СО РАН, Иркутск

Между Тункинскими гольцами и отрогами Хамар-Дабана в Тункинской

котловине располагается массив — Коймарские болота. Протекающая по

ним р.Тунка и ее притоки, с одной стороны, питают массив, а с другой —

его дренируют. Происхождение болотного массива обусловлено

тектонической деятельностью. Располагающийся западнее песчаный массив Бидар

испытывает воздымание, также как и восточнее находящаяся Еловская

перемычка между Тункинской и Торской котловинами. В центре массива

располагаются озера, в большинстве случаев проточные.

В непосредственной близости от болотных фаций располагаются широко

известные в Сибири потухшие Тункинские вулканы. Несомненно их влияние

на прилегающие территории в период активизации вулканической

деятельности. В современной обстановке это продолжается. Оно выразилось и в

поступлении в болотные фации вещества магматического происхождения,

переработанного процессами гипергенеза, и в тепловом обогащении.

Ряд вулканических гряд располагаются в непосредственной близости от

заболоченных фаций. В этом случае в явном виде можно говорить о

сопряжении хода ландшафтно-геохимических процессов. Аккумуляция вещества

обусловила формирование в болотных фациях сложного комплекса

болотных, в значительной мере солончаковатых почв. Характерна сравнительно

малая мощность торфяного горизонта. Торф представлен продуктами

разложения травянистых болотных растений.

По сравнению о почвами, формирующимися на вулканических

образованиях, почвы Коймарских болот имеют большие значения рН, в них

значительно больше содержание гумуса. Химический состав почв болотных

фаций характеризуется обогащением кальцием, стронцием, по сравнению с

почвами на вулканических массивах. В то же время в болотных почвах

понижено содержание железа, никеля, кобальта, меди, марганца, что свиде-

21

БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА

тельствует о повышении интенсивности миграции указанных элементов в

болотных фациях.

Болотный массив характеризуется широким распространением влажно-

луговых ассоциаций с высокой продуктивностью. Это одно из свидетельств

активного влияния на них сопряжения с фациями потухших вулканов. О

более благоприятных условиях на месте сопряжения этих фаций

свидетельствует хозяйственная деятельность издревле селившегося здесь человека.

БОЛОТНЫЕ ЗЕМЛИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И

ИХ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

А.Ф. Тимофеев

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров

В Кировской области более 2 млн. /а занимают болотные и

заболоченные земли, из них 1,8 млн. га расположены на землях лесного фонда.

Преобладают на территории области низинный процесс заболачивания:

низинные и близкие к ним переходные и смешанные болота занимают более 72%,

а верховые — менее 28%, причем, последние расположены в основном в

северных, более заболоченных районах области. Особенностями болот

области являются: высокая степень разложения торфа (в среднем 40-50% для

низинных и переходных и 30-40% для верховых болот) и высокая зольность

его: в среднем 8-15% для низинных и 3-5% для верховых болот [1]. 84%

болот области заняты древостоями сосны, ели и березы V-III классов

бонитета. По нашим измерениям, средний годичный прирост сосны в возрасте

10-20 лет равен от 6-7 см (в кустарничково-сфагновых типах леса) до 16-30

см в пушицево-сфагновых и осоково-сфагновых типах леса) [2].

Эти особенности болот можно объяснить условиями их образования и

расположения. Обычно образование болот связывают с большим

количеством осадков. Для Кировской области коэффициент прихода-расхода влаги

только для северных и центральных районов равен 1,2-1,0, а для более

южных районов он снижается до 0,8-0,7. Основную роль в процессах

заболачивания играют, во-первых, неравномерное выпадение осадков и резко

неравномерное их поступление в почву (особенно зимних); во-вторых,

перераспределение осадков, в связи с выраженным стоком, перераспределение

осадков, в связи с выраженным стоком, в соответствии с рельефом

поверхности. Поэтому заболачивание начинается обычно с отдельных котловин и

других понижений с малыми уклонами поверхности. Их наличие характерно

для Кировской области. Именно с этих понижений и начинались процессы

заболачивания. Далее, по мере роста болот в высоту (а он достигал, по

нашим измерениям по сосенкам, до 0,5-2 см в год), происходило слияние от-

22

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ I

дельных болотных массивов в один более крупный массив с выпуклой

поверхностью и ростом в стороны. В отдельных случаях образование болот

происходило путем зарастания водоемов, особенно стариц рек. В этих

случаях болота в плане имеют продолговатую, но извилистую форму.

Конечно, процессы переувлажнения и заболачивания протекали и

протекают независимо от деятельности человека. Но по мере освоения лесной

зоны человек способствовал процессам заболачивания в лесном фонде.

Здесь можно выделить два направления: 1) устройство дорог, особенно

железных и автомобильных, когда дороги обычно спрямляются и на

пониженных участках прокладываются по насыпям, но без достаточного количества

водоотводящих сооружений (в Кировской области таких «болотных

новообразований» достаточно); 2) как показано многими исследованиями,

пахотные угодья в нечерноземной зоне создавались, как правило, на более

повышенных и более крутых участках водосборов (как более дренированных),

причем, пашня часто располагается выше поверхности прилегающих

лесных земель до 10-20 м и более. Следовательно, сток воды с пахотных земель

повышал степень увлажнения лесных земель и способствовал их

заболачиванию. Оба указанных пути заболачивания можно назвать антропогенными.

Преимущественное расположение лесных земель на пониженных и

слабоуклонных участках водосборов и способствовало тому, что заболоченные и

болотные земли в большинстве случаев располагаются на лесных землях,

что касается как Кировской так и других областей нечерноземной зоны.

Болота Кировской области имеют большое гидрологическое и в целом

экологическое значение. Поэтому во многих случаях их надо сохранять и

использовать в естественном состоянии (для сбора ягод, прежде всего

клюквы, лекарственного сырья и пр.). Однако, часто наши хозяйственные

потребности приводят к необходимости их коренного изменения.

Применяются 2 пути: 1) осушение и использование осушаемых участков болот и

заболоченных земель для выращивания сельскохозяйственных культур и

лесонасаждений (или в совокупности тех и других), 2) осушение и добыча торфа

для различных целей (на топливо, удобрение и пр.), но обязательно с

последующим интенсивным освоением т.н. выработанных торфяников в

сельскохозяйственных и лесохозяйственных целях (а лучше комплексно). В

Кировской области распространены оба пути, но в основном осушение под добычу

торфа с последующим хозяйственным освоением.

Лесохозяйственное освоение земель после торфоразработок в Кировской

области проводится с 1963 г. С этого времени проводятся и наши

исследования на этих землях как по изучению свойств этих земель, так и по

особенностям создания здесь лесных культур. Результаты исследований

опубликованы, поэтому остановимся только на основных выводах.

23

БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА

Выработанные торфяники представляют собой специфические

природные и антропогенные образования. На них создаются особые

гидрологические, температурные и почвенные условия, причем, несколько

разнообразные в зависимости от мощности остаточного слоя торфа, различного

высотного положения (несмотря на послойную, фрезерную добычу торфа),

состояния осушительной сети и пр. Надлежащие условия для роста лесных

культур создаются на повышенных и средних участках, плохие — на

пониженных, культуры погибают на котловинных местоположениях. Лучшей

породой для лесных культур является сосна, на повышенных

местоположениях с небольшой мощностью остаточного слоя торфа растут лиственница и

ель, а также некоторые другие. Естественно возобновляется береза, иногда

создаются естественные березовые насаждения невысокой продуктивности и

как примесь к посадкам сосны. На повышенных местоположениях посадки

сосны образуют насаждения I-II классов бонитета: в возрасте 25-26 лет

средняя высота достигает 10-13 м, средний диаметр — 10-12 см, запас 160-

225 м3/га при полноте 0,7-1,0. Развивается подлесок из малины, смородины,

рябины, образуется лесная подстилка. Непременное условие дальнейшего

интенсивного роста — исправное состояние осушительной сети.

[1] Тимофеев А.Ф. Болотные и заболоченные земли Кировской области и

эффективность их осушения. Сб. «Лес и почва», Красноярск, 1968. [2] Тимофеев А.Ф.

Повышение продуктивности лесов путем мелиорации. М.: Лес. пром-стъ, 1975. [3]

Тимофеев А.Ф. Использование мелиорируемых земель. Киров, 1980.

24

ГЕНЕЗИС, ДИНАМИКА (В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ) II

П. ГЕНЕЗИС, ДИНАМИКА БОЛОТООБРАЗОВАНИЯ

(В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ)

ОБ ИЗУЧЕНИИ ДИНАМИКИ БОЛОТООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА В ТАЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В. А Базанов1, Н.Н. Пологова2, В. А. Льготин3

1 НИИ биологии и биофизики при Томском государственном университете;

2Филиал института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Томск;

3ТЦ «Томскгеомониторинг», Томск

По масштабам и интенсивности развития процесс болотообразования

относят к одному из природных феноменов общепланетарного уровня.

История развития болот таежной зоны Западно-Сибирской равнины насчитывает

всего 8-10 тысяч ле£г За этот относительно короткий (в геологическом

отношении) срок экспансия болотного процесса достигла таких масштабов

влияния на все компоненты природной среды, что его справедливо

рассматривают в ранге сильно действующих экзогенных преобразующих процессов.

Для Томской области такой взгляд имеет особое значение: этим процессом в

разной степени охвачено более 50% территории.

Последовательность развития болот на территории реализуется в

постоянном и повсеместном воспроизводстве определенного типа структуры

связей и отношений под воздействием системообразующих потоков влаги.

Динамика болотного процесса наиболее полно и достаточно точно может быть

представлена с помощью ряда последовательно сменяющих друг друга во

времени и пространстве состояний. Действительно, природные единицы,

выступая одновременно в виде сложного природного процесса и его

результата, выстраиваются в последовательные этапы (фазы) своего развития. Под

этапом процесса мы понимаем индивидуальную степень интеграции

показателей, характеризующих его временные аспекты. Пространственные

особенности различных этапов — состояний — принято характеризовать

набором физиономических, структурно-вещественных и других показателей.

Для Томской области, где на большей части преобладают активно

развивающиеся преимущественно верховые болота, описаны 5 основных

пространственно-временных состояний, характеризующихся диагностическими

критериями и функциональными соотношениями компонентов, а также и

физиономическими признаками.

1. Состояние скрытого заболачивания. Характеризуется изменениями

водно-физических и химических свойств почвенно-грунтовой толщи| в

первичных очагах и по границе торфяного болота с минеральными

отложениями. В результате кольматации органо-минеральными веществами цллюви-

25

БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА

альных горизонтов происходит снижение водопроницаемости почв,

усиление увлажнения корнеобитаемого слоя на участках заболачивания Первым

результатом изменения условий увлажнения является частичная деградация

или структурная перестройка отдельных элементов растительности. Это

доминирование в древесных насаждениях хвойных пород (кедр, сосна), в

напочвенном покрове гипновых мхов, типичных представителей таежного

разнотравья и кустарничков. Этому состоянию соответствуют слабо

заболоченные леса, в таксационной оценке (для ранга высокобонитетных насаждений)

соответствующие показателям запаса <200 м3/га, сомкнутостью полога 0,6-

0,7, количеством подроста 2-3 тыс. шт. на га. Для сравнения — элитные

насаждения автоморфных местообитаний характеризуются запасами до 400

м3/га, сомкнутостью полога 0,8-1,0, количеством подроста >5 тыс. шт./га.

2. Состояние начального заболачивания характеризуется кардинальными

изменениями морфологии и водно-физических свойств приповерхностной

почвенно-грунтовой толщи, теряющей фильтрационные свойства. Из

напочвенного покрова исчезает часть видов мохово-кустарничкового яруса

типично лесной экологии, на смену приходят растения — обитатели болот.

Повышается степень увлажнения поверхности, вызывающая резкое снижение

скорости минерализации растительных остатков, появляются первые

признаки торфообразования. Изменения происходят и в строении рельефа

поверхности, появляются выраженные понижения и клумбообразные приком-

левые повышения вокруг деревьев. Химизм поверхностных вод

приближается к водам торфяных болот. Состоянию заболачивания соответствуют

мелкозалежные болотные массивы и их части. Запасы древесины (для той

же группы высокобонитетных насаждений) снижаются до 120 м3/га,

сомкнутость насаждений 0,4-0,5, количество подроста до 1 тыс. шт./га.

3. Состояние собственно болотного процесса является ключевым звеном

в экзогенном преобразовании территории, поскольку ведущим системообра-

зующми фактором становится торфообразование. Этот специфичный по

водно-физическим и геохимическим параметрам процесс трансформирует

при накоплении торфа в понижениях первичный рельеф и плоские

прилегающие пространства. Кроме того его воздействие проявляется и на

значительных расстояниях от массивов в изменении первичной геохимической

обстановки вмещающих литологических толщ. Свидетельством этому —

зоны геохимических аккумуляций, изменение реакции среды почв

приболотного пояса. Основными источниками водного питания торфяных болот

являются атмосферные осадки и грунтовые воды, которые различаются

между собой степенью минерализации, составом количеством химических

элементов, сезонной ритмикой уровней воды и т.д. По этому признаку все

болота принято делить на верховые, источником питания которых являются

только атмосферные осадки, и низинные, питающиеся преимущественно за

26

ГЕНЕЗИС, ДИНАМИКА (В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ) II

чет грунтовых вод. Растительность верховых болот образована очень

специфичным составом, принадлежащих к разным систематическим группам:

многочисленными видами сфагновых мхов (типичных болотных),

карликовыми формами древесных пород.

4. Состояние характеризуется снижением интенсивности торфонакопле-

дяя^ что индицируется образованием небольших по площади (1-20 м2)

постоянных водоемов в составе различных по строению и конфигурации

комплексов — грядово или клумбово-озерковых. Как весьма распространенная

на территории фаза болотного процесса, оно в целом свидетельствует о

смене прогрессивного периода развития на регрессивный. Смена этапов ведет

не только к снижению активности торфонакопления но и к кардинальным

изменениям и всех других составляющих процесса.

5. Активного развития расширения площади озер и снижения

интенсивности образования торфа в границах существующих болотных массивов. В

настоящее время площадь подавляющего большинство озер в области

составляет 1-10 га, и только на отдельных массивах она достигает нескольких

сотен гектар. Имеющиеся данные позволяют предположить, что площадной

рост озер происходит в значительной степени автономно. И определяется, на

наш взгляд, в основном волновой деятельностью воды, ведущей к

разрушению торфяных берегов. В условиях усиления активности озерообразования

торфяные болота теряют целый ряд функций и в первую очередь торфообра-

зуюшую. По мере расширения площади озер (с учетом открытости болотных

пространств) можно ожидать усиление волновой деятельности озер, что в

конечном счете повлечь усиление тенденции трансформации исходных

отложений торфа и преобразование их в донные отложения. Рост площади

озер на наш взгляд может привести к изменению в будущем природной

ситуации в регионе в сторону увеличения увлажненности.

Географический анализ используемых материалов позволил выявить

реальные генетически различные поверхности, в которых обеспечивается

формирование специфичных экологических условий под воздействием болото-

образования. При выделении ориентировались в основном на

физиономические характеристики с использованием тематических карт

(геоморфологических, топографических, почвенных, геологических, гидрогеологических,

интенсивности болотообразования, торфяных месторождений, планов

лесных насаждений), дистанционных материалов разных лет.

Выделенные состояния позволили провести районирование Томской

области, что представлено в обзорной карте М 1:1000000. Единицами

картографирования послужили этапы и их композиция, сочетания. Единицами

легенды стали отображаемые в соответствующем масштабе ареалы

собственно выделенных выше единиц, а также их сочетания (по признак

соотношения занимаемых ими площадей). Составленная карта позволяет на об-

27

БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА

зорном уровне проводить прогноз динамики ландшафтов, может быть ис^

пользована при решении разных задач регионального природопользования.

ДРЕВНЕЕ БОЛОТНОЕ ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ

И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ БИОСФЕРЫ

В.К. Бахнов

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск

Океан считают самой древней частью биосферы. Дальнейшее ее разви-

тие было направлено на освоение организмами воздушной среды и лито-

сферной оболочки суши. Данный процесс осуществлялся при активном

участии болотного почвообразования. Кроме утилизации органического

углерода и формировании кислородсодержащей атмосферы, древние болотные

почвы выполнили еще одну не менее важную функцию в истории биосферы.

Эти почвы оказались наиболее благоприятной экологической средой в пери-;

од выхода растений из воды и освоении ими суши. По крайней мере, предки

представителей зеленого ствола растительного мира экспансию суши

осуществили через болотное почвообразование [1].

Воздушная среда и литосферная оболочка суши различаются между

собой и отличаются от водной среды резкой экологической контрастностью.;

Процесс одновременного освоения организмами, прежде всего растениями,

этих новых сред обитания был бы непомерно сложным. Вероятно, он

совершался постепенно и характеризовался определенной

последовательностью. Болото можно рассматривать и как водоем, где вода связана

органикой, и как сушу, содержащую 80-90% воды и 20-10% сухого вещества.

Обладая таким двуединством, экологический контраст между водной средой и

сушей в болоте является наименьшим. Благодаря этому, болотное

почвообразование в истории биосферы выполнило своего рода роль переходного

моста, по которому растения вышли из воды на сушу.

Болотные почвы на Земле появились в конце силура — начале девона, то

есть примерно 400 млн. лет тому назад. Этим же временем специалисты

эволюционной фитоценологии датируют выход из водной среды предков

современных растений. На данном этапе растения во многих отношениях

были сходны с водными предками и длительное время сохраняли

потребность в постоянном обильном увлажнении среды обитания. Роль фактора,

стабилизировавшего водообеспечение, выполнило органическое вещество,

которое по своей природе обладает высокой способностью поглощать и

удерживать воду в больших количествах. Эта особенность органического

вещества послужила предпосылкой использования создаваемых самими же

растениями запасов мертвых остатков в качестве субстрата — почвы. Пер-

28

ГЕНЕЗИС, ДИНАМИКА (В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ) II

выми представителями растений суши (вернее сказать болот) считают пси-

лофиты. Тело этих растений представляло корневище, погруженное в воду,

й лишь на короткое время на поверхность воды выбрасывался небольшой,

высотой около 20 см, спорангий [3]. Псилофиты просуществовали недолго:

появились в конце силура и во второй половине девона вымерли. В карбоне

и перми огромную биомассу создавали представители голосеменных и

папоротникообразных. Остатками этих растений были сформированы

болотные почвы, представленные в нщпе время в виде залежей каменного угля.

В процессе эволюции растения не только приспосабливались к среде, но

одновременно становились и менее зависимыми от нее, приобретали

некоторую самостоятельность, которая достигалась и путем создания ими

субстрата — почвы. На примере относительно примитивных растений, какими

являются мхи, которые могли быть одними из первых растений суши,

можно видеть один из возможных вариантов кардинального приспособления

растений к условиям жизни вне водной среды. Уникальная способность

мхов состоит в том, что одновременно с вертикальным ростом верхушки

происходит отмирание нижних частей стебля, остатками которых

формируется исключительно влагоемкий субстрат, служащий одновременно

источником влаги и зольных элементов для вегетирующих частей растений.

Болотный период в развитии биосферы продолжался около 200 млн лет.

За это время организмы адаптировались к жизни в условиях воздушного

окружения. Произошли важные эволюционные преобразования

растительного мира: сформировался приспособленный к существованию и активному

функционированию вне водной среды фотосинтезирующий аппарат,

появилось большое генотипическое разнообразие, формирование которого

сопровождалось морфоанатомическим и физиологическим прогрессом,

осуществилась дифференциация и специализация тканей, выработалась способность

растений развиваться в вертикальной плоскости, широкое распространение

получили древовидные формы. Растения эволюционно были подготовлены к

переселению на литосферную оболочку суши. Однако, у них была

слаборазвитая корневая система, приспособленная к условиям влажных

органогенных почв. Дальнейшее совершенствование растений, прежде всего корневых

систем, происходило уже в период освоения литосферы суши.

Древнее болотное почвообразование отразилось не только на эволюции

растений, но и животных. Обилие влаги и органического вещества,

являющегося основным источником энергии для жизнедеятельности животных,

оказалось, очевидно, основной предпосылкой для освоения болотных почв

многими обитателями бентали. Дальнейшая эволюция животных следовала

за формированием первичного почвенного покрова на литосферной

оболочке суши. Было показано [2], что животные, прежде всего беспозвоночные,

29

БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА

населяющие почвы суши, являются выходцами из влажных местообитаний

— заболачивающихся водоемов и болот.

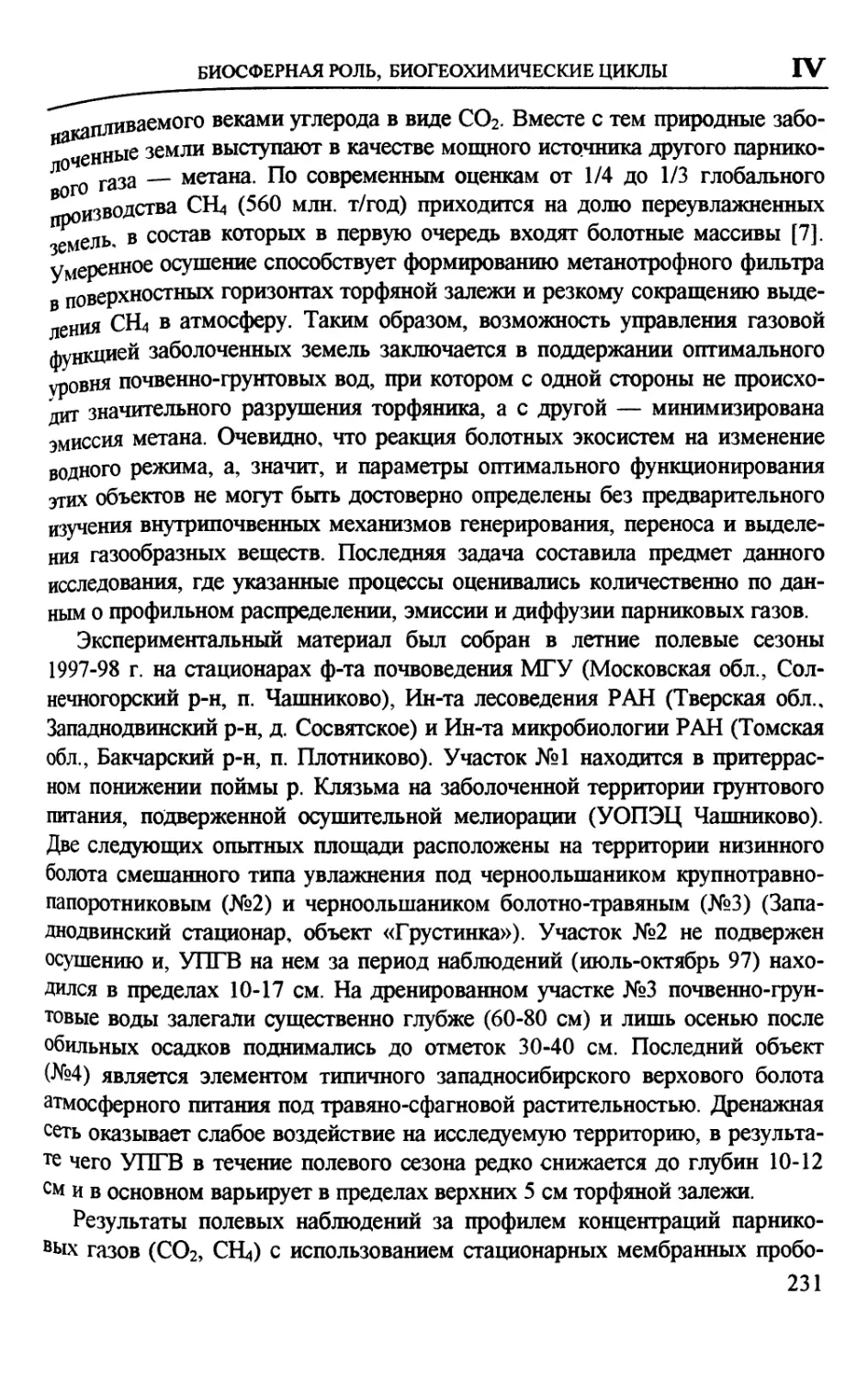

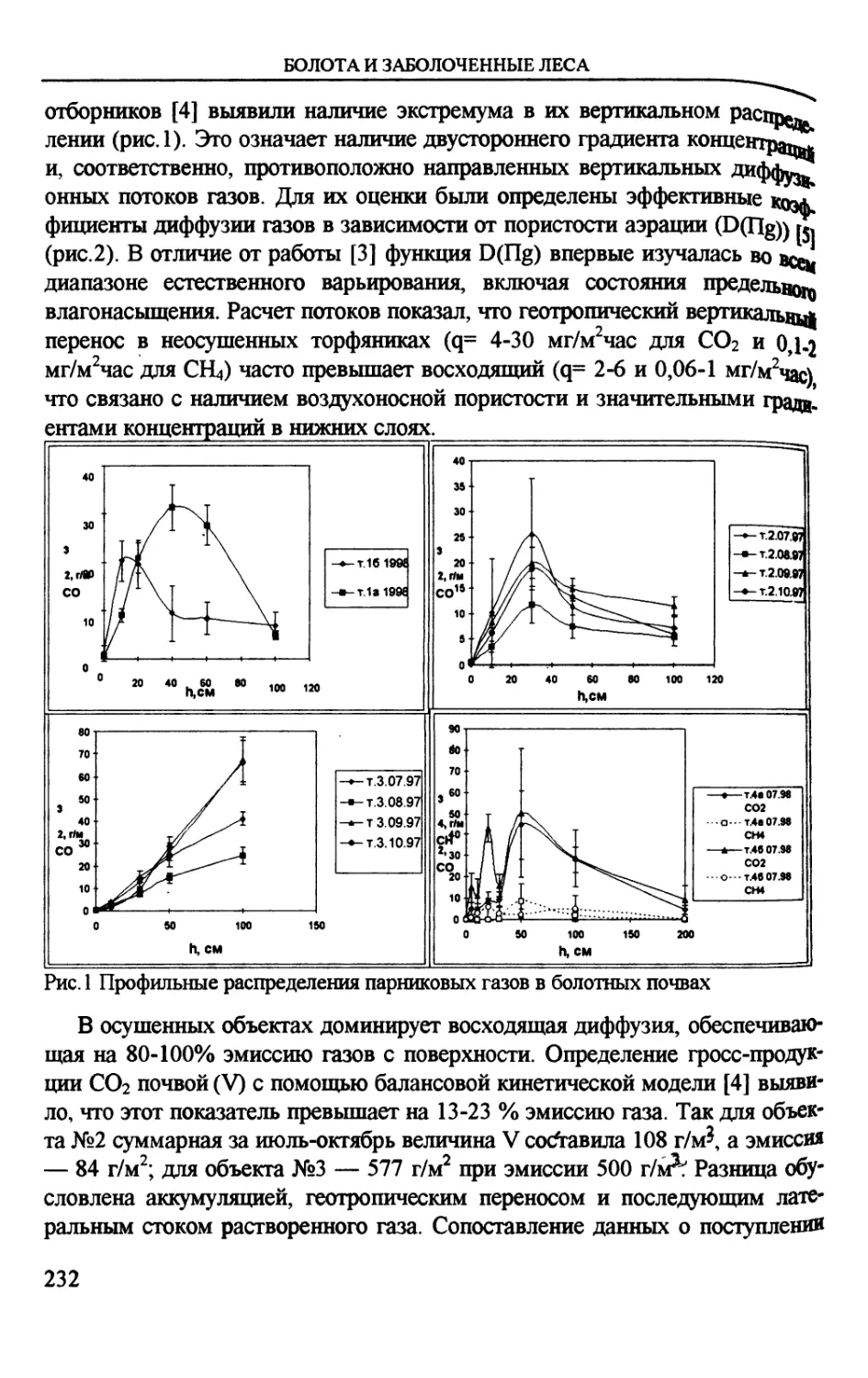

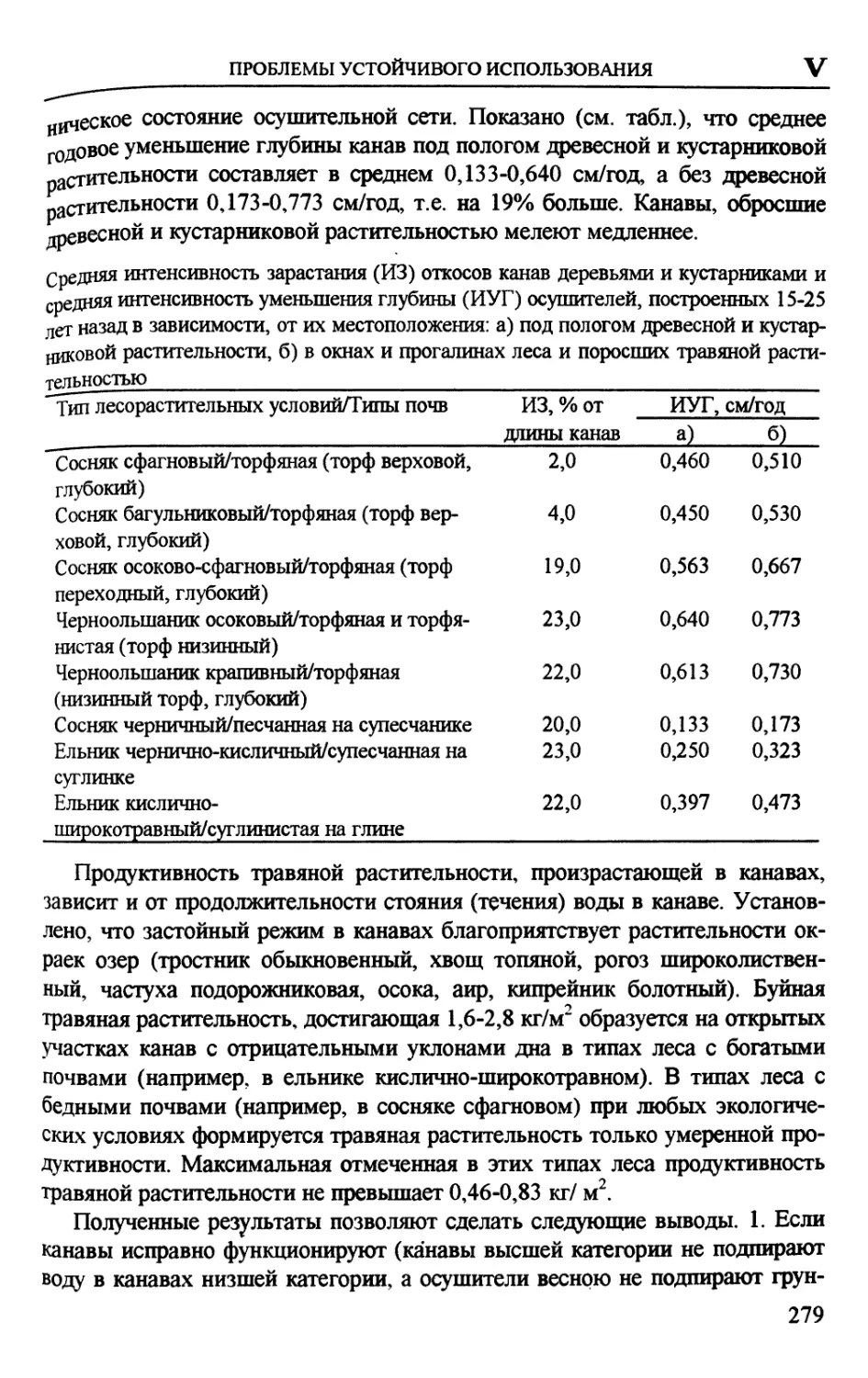

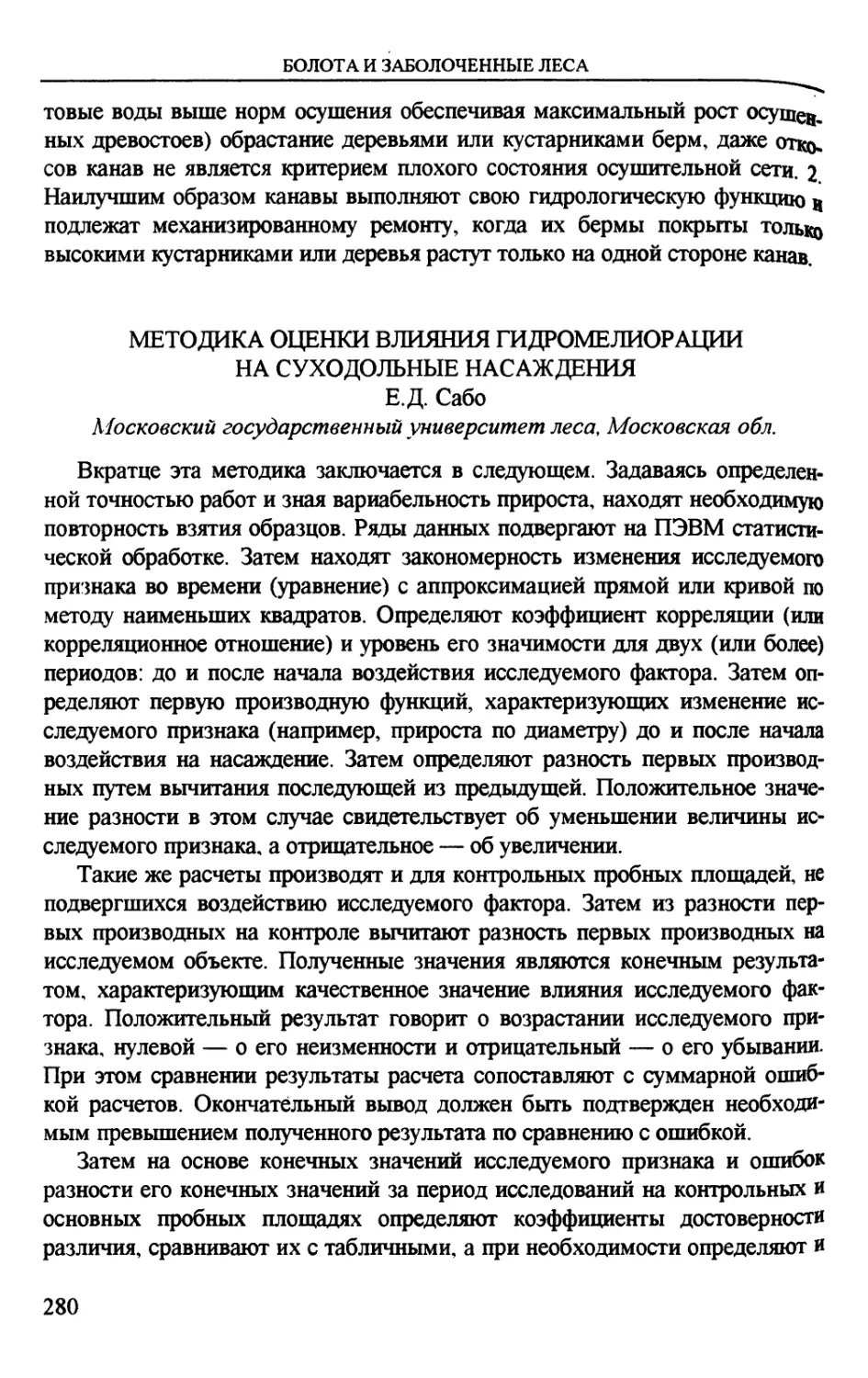

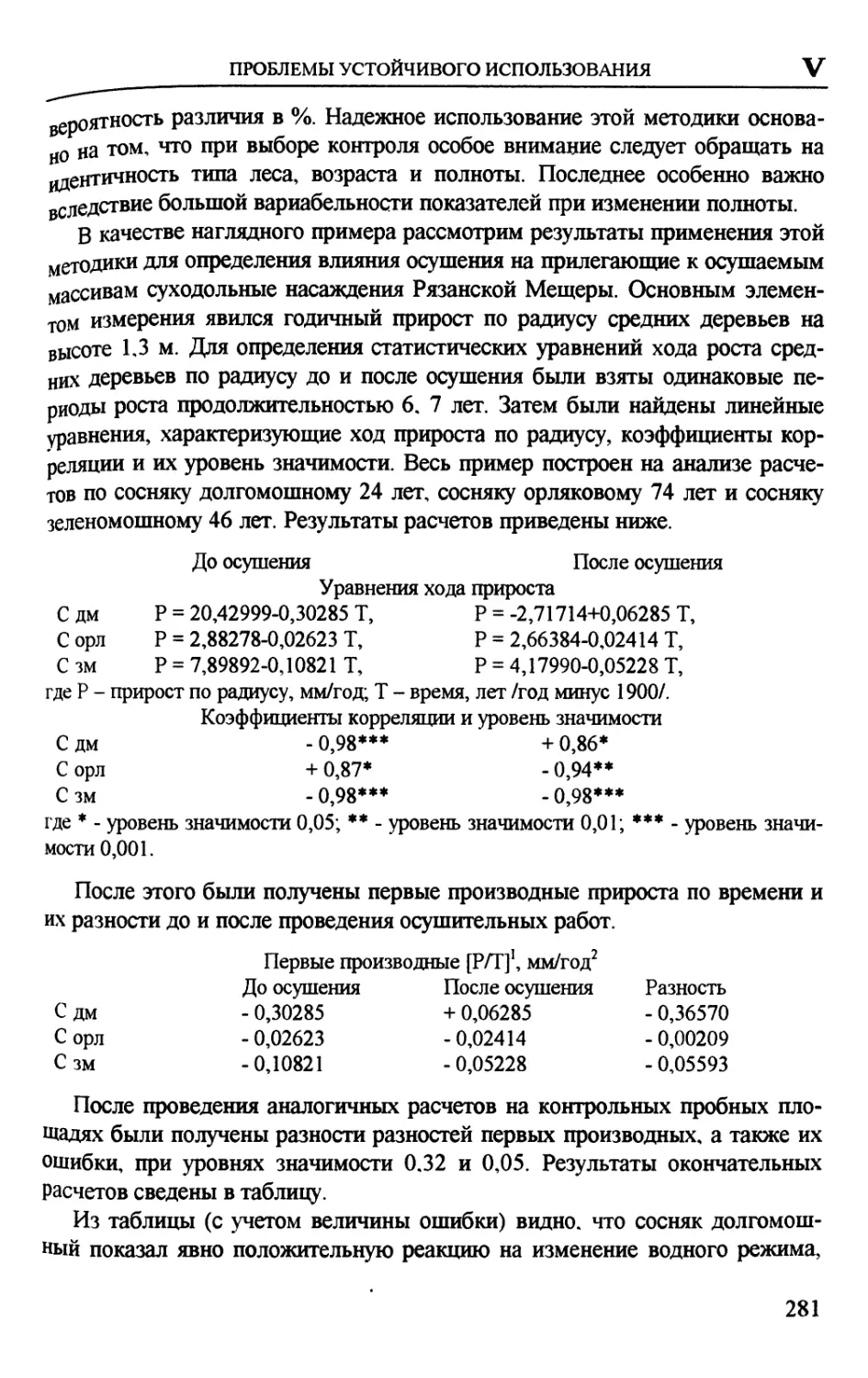

[1] Бахнов В.К. Биогеохимические аспекты болотообразовательного процесса.