Text

С.П030ЙСКИЙ

К ИСТОРИИ

ОТЛУЧЕНИЯ

ЛЬВА

ТОЛСТОГО

ОТ ЦЕРКВИ

4

С.П030ЙСКИИ

К ИСТОРИИ ОТЛУЧЕНИЯ

MlТОЛСТОГО

ОТ ЦЕРКВИ

МОСКВА

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»»

1979

2

П47

Художник В. Б. Иереберин

° й-тьяХ» 43-,э

(©Издательство «Советская Россия», 1979 г.

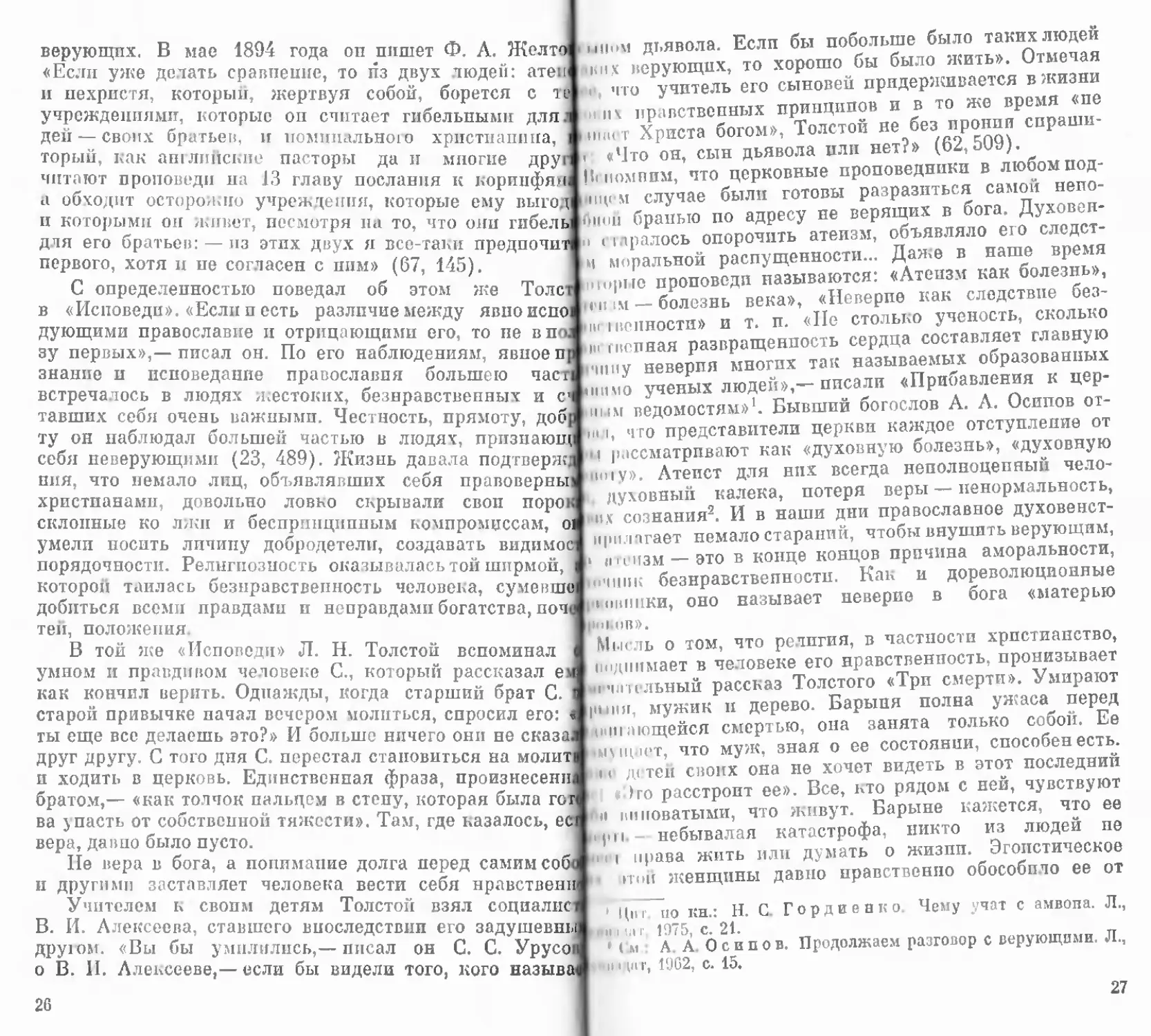

Дело департамента полиции

за № .349-

Полоса журнал:! «Лива», в кото-

ром Пыла начата нуГишкацня ро

мана «Вос крессине».

"ОТКРЫТА ПОДПИСКА на „НИВУ ^вЭЭ г

г2.*н50.й*з~^(>> ^.>«2Л~Н*~ (>>»>О.-а.‘Л(нд<ка'ег < >ан»

Риекресеню.

Романъ

I

|м*» ы л^жж» яви. • .-**«» ж «Л «да»

да» «fell* ШЪЖШЫК- .к Ikt. »НЖ. »:’p-VK»lk О »<U»k

м i «<^»4 мм км» к дам. нн .чймл». мши миж

гпАн imv»« да рода-- а» да* ш» «я *ажж*л вам»*

фхШММУМ» ‘W*- *<»»* •» iU»W МлдааИЛЛ

। r*Ml * дафиш Ш на -«ркшлв» jcjhmim и «я ан

дама »иж жвдаиипъ » даачж. >-«j» да »-*ч

- аг н » t-ммда rjtt рмла. «мкндаа :»- ла

। «иыдаяк tii шмм* да • «}*»•># да да - w

л дажмма 4$4мй|».*кч да a »*д» млоаан жжжда*.

, дарим, тдама. ♦ р»'«и* [данх- кмм в« кмвм- и

А<да жты. дамы дан дама -suxim-i» дачде ним

мХмжа « лм«да » да дадада ptteitw» - • виа >да*

ша » sjm Ж’длалм > • rUu, «шадаак

Шаа Мм н рдадада» • «ш н аг. и«мык в :Uu

fe 4мв йммда' кфилда •• - да- •»?«*

ими- а дамп. »• - и .• v -р» . |-ч* Щ'хы н

ыадашда а •**» да да да «н» » j» да'- чм t>p«w

iya Вмял имиин ин йи»» да иъ ц>* <*.

ТОЛСТОГО

pa* UAiai «мни ь’а ММ сллдаида -< эдЗдац » <«<я^»м-

Н вдамн I Ч?« f«e и» маичдаж ННЙМ

tp.o «лл ,ф}лл

Так». •!> к-Hlol к р\|>»ч 1 сда Ъ-ЖЫ «’Тя.м-лт. -ЛЯ!

щиивт и млада1»' да • нм дам* аиимкяим-

и*к :-»Ы VW<W и » *« » ча

вдааъмда» а имкын» «<< *ai>v'<

М дач- [»М1к. Ск ш-чап* « А|.-л»к •->*• »)»!>*

чъ«>ы ». «чн и «М*- up* -'киш 4?<г*»дач<м г-- нда

пиим » .wk, ,'K.j. aaj>Mx, н* •vi-чмшда» -I ада галдам-

ШсМн дададме «Н '««'* А®^ жждааала • им* »•*

ши. Мида* дал -мм а.-.-надяк к»«а «чма* в»*и.?и»

и)»т.уйаш1л >,..-дана йы.м «дан» М»ладам-да» ч-Г^да И

да«гк, *адада-м»'и »ew (цжчьилш -да = «айК» *»

!•-•«»>> «мадам* m-jhuV1, * дажли» -«М-чда*. »в ч.>

<м>» up* toHWak lajHiu* ада. -э1’’* Р«-п • ',* *> *>

да-ихд »! р«и?»к л»т!в»жх • . и «•ягашт а

даммч» Мм» дамша-Ш. -иТ.м м к фп « р<

»л»»на «Ъиндон «да1}НМе» а дач -жлаваа Жамш.' -л

- aeajfk т-«а- •* шаа Мкдшркадажва^

IUh> Цдахда» .-«jmijsm s-ал, imuah еж ждалv-

аданк aa:«|M4v4H»k к-к >хдмМ азда жлжрЖ, «чда>-

доанпм »ж м»гс^ж.

Иа.4-'}хв«ла. .р.'»а «мкмаж. <o*e|»* аажж» * Т»»-

«»>|ии»ж лда-ра жмк^м. даж к »4«>р>* ммвухж w< - ли

даш-Ш. ч1лж аж •ejHAk'ft. дамдукх жн«м»яда,

и« в-»». аж. »л>ь' и одна а;чшн>|жлк ц»чда *с

жалым'ь.

Uxr да и.р-чдаак 1да»$Л бып caUti*, *»«ei- ним*

дашик да*-МЖ. нрвдал^акы* нкцмжж на t-фма. И аж

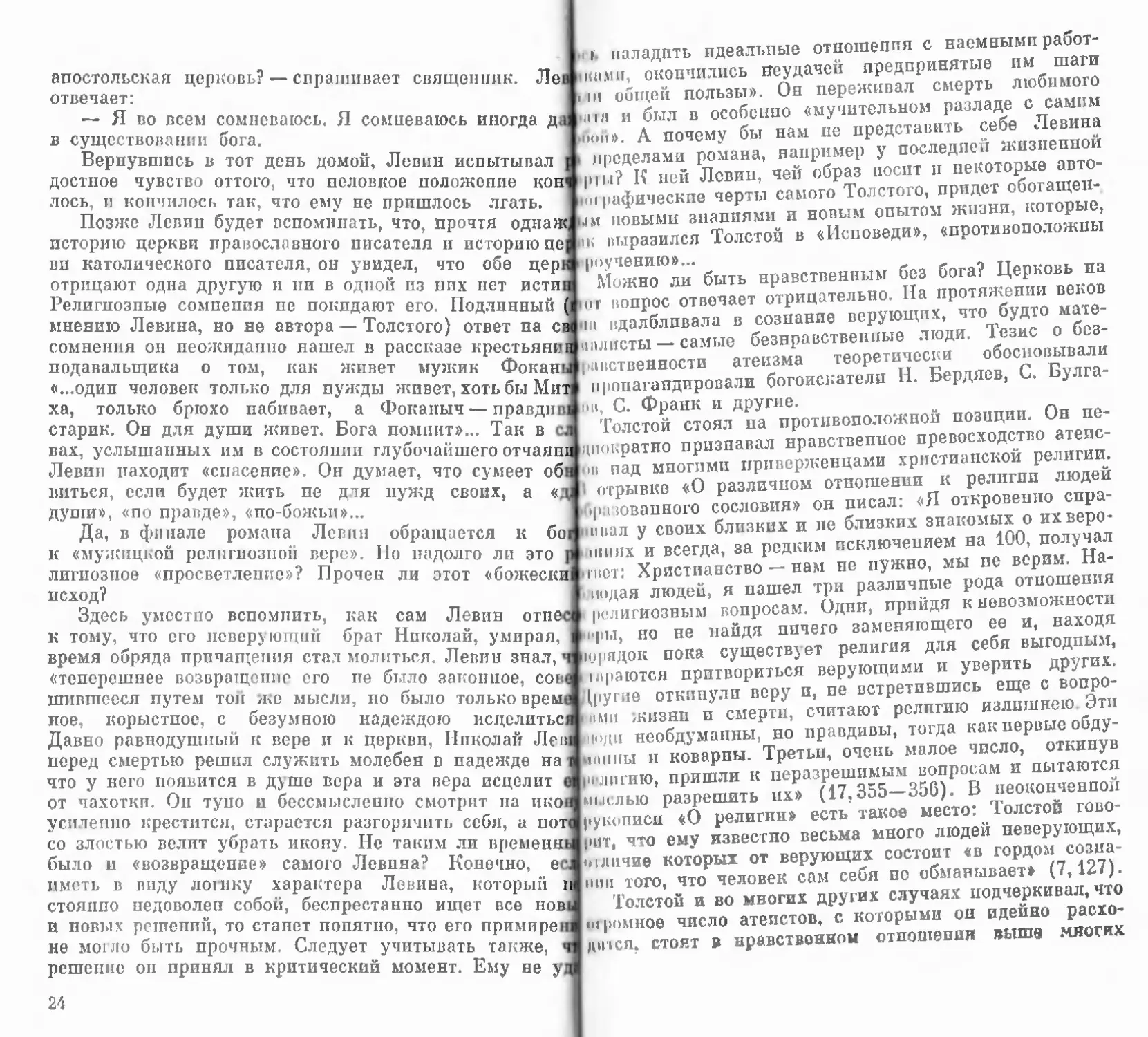

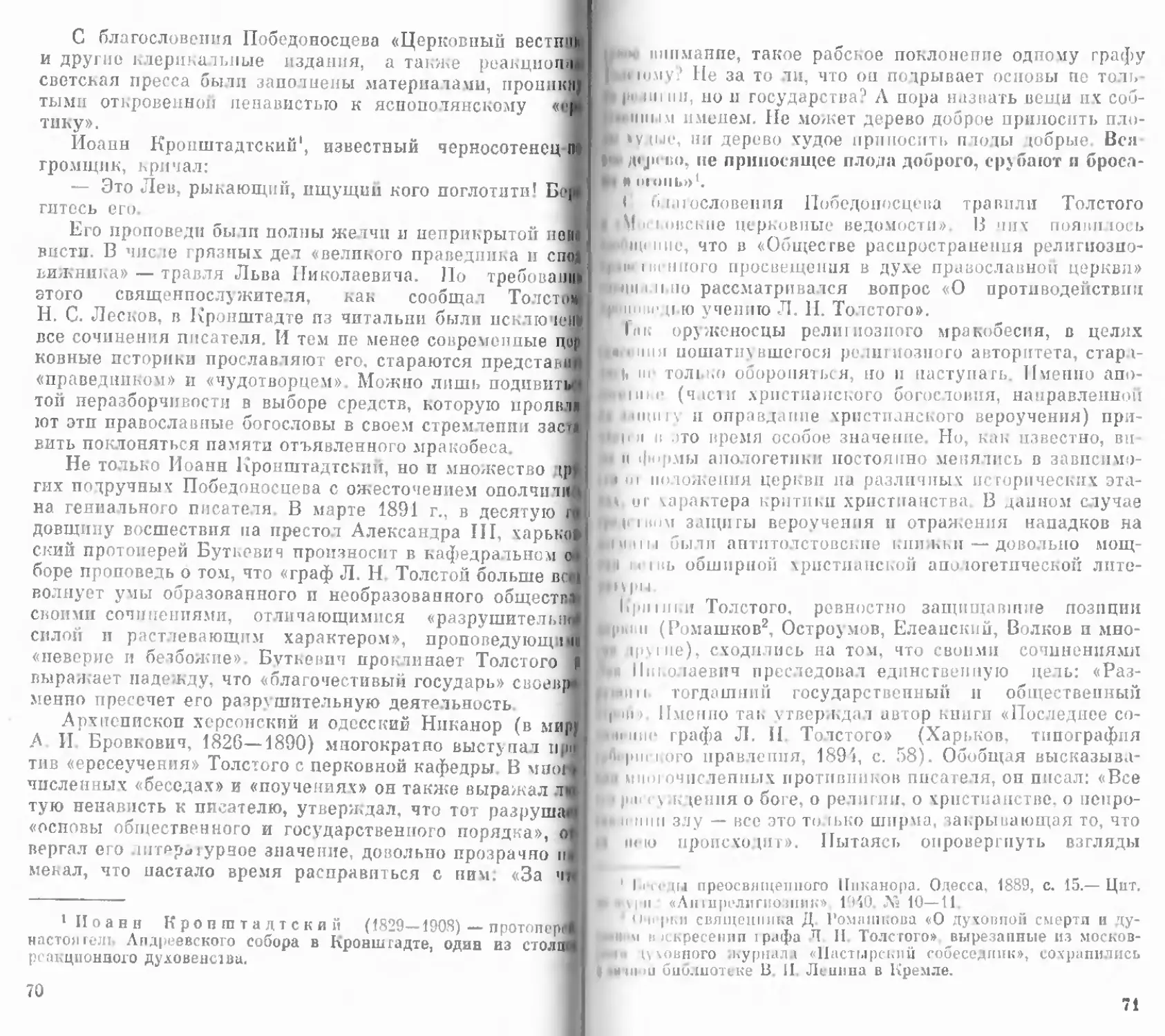

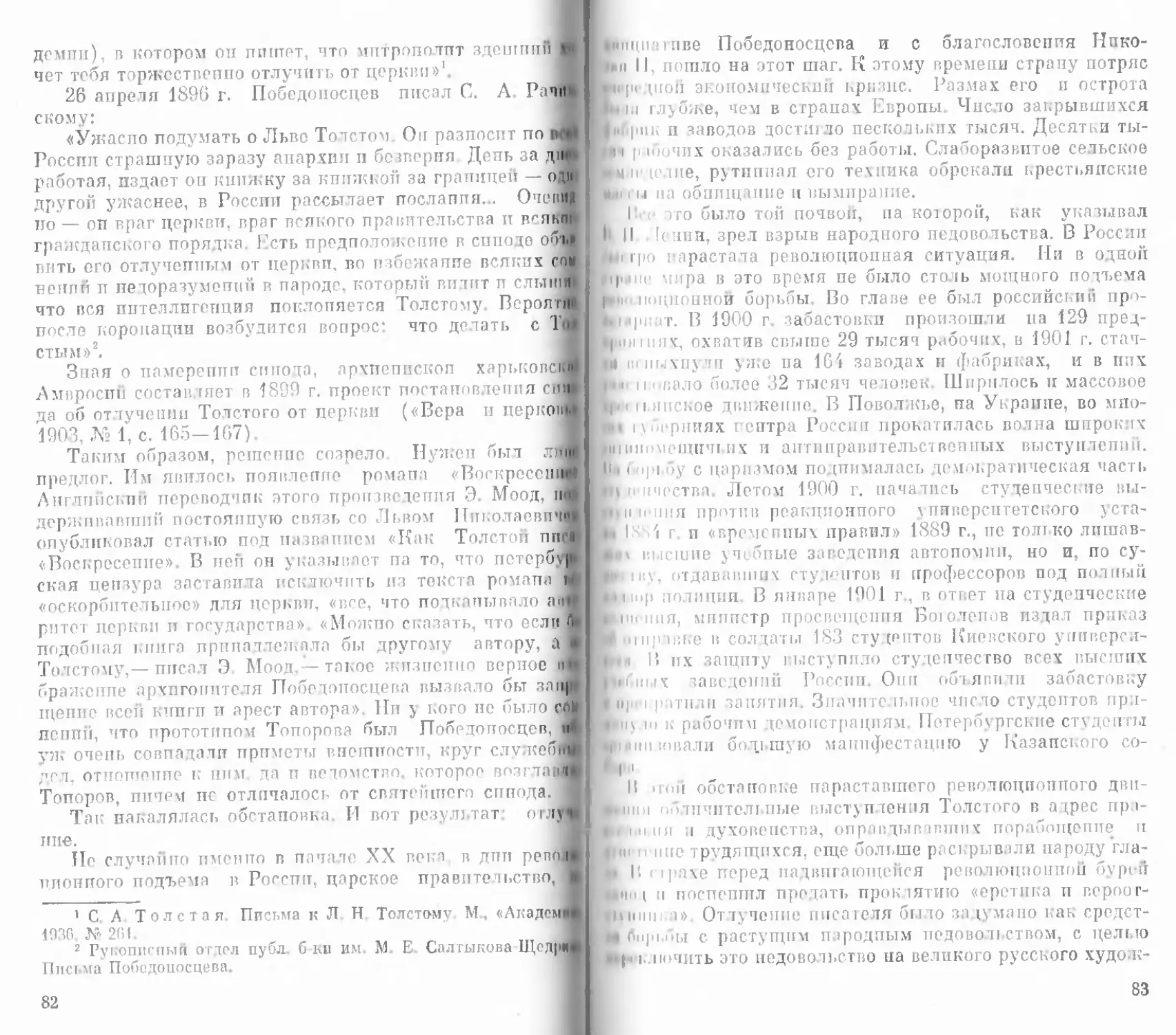

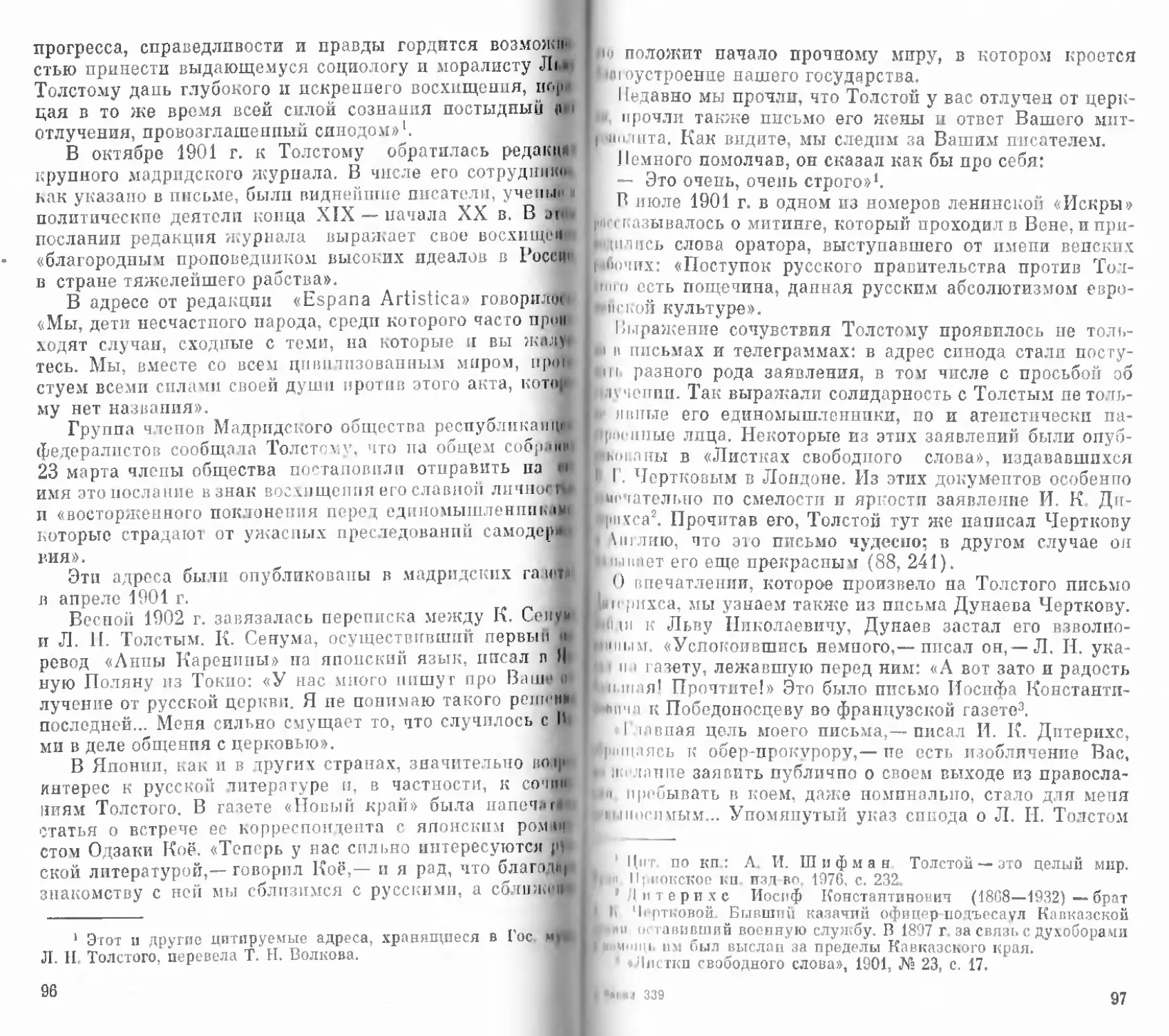

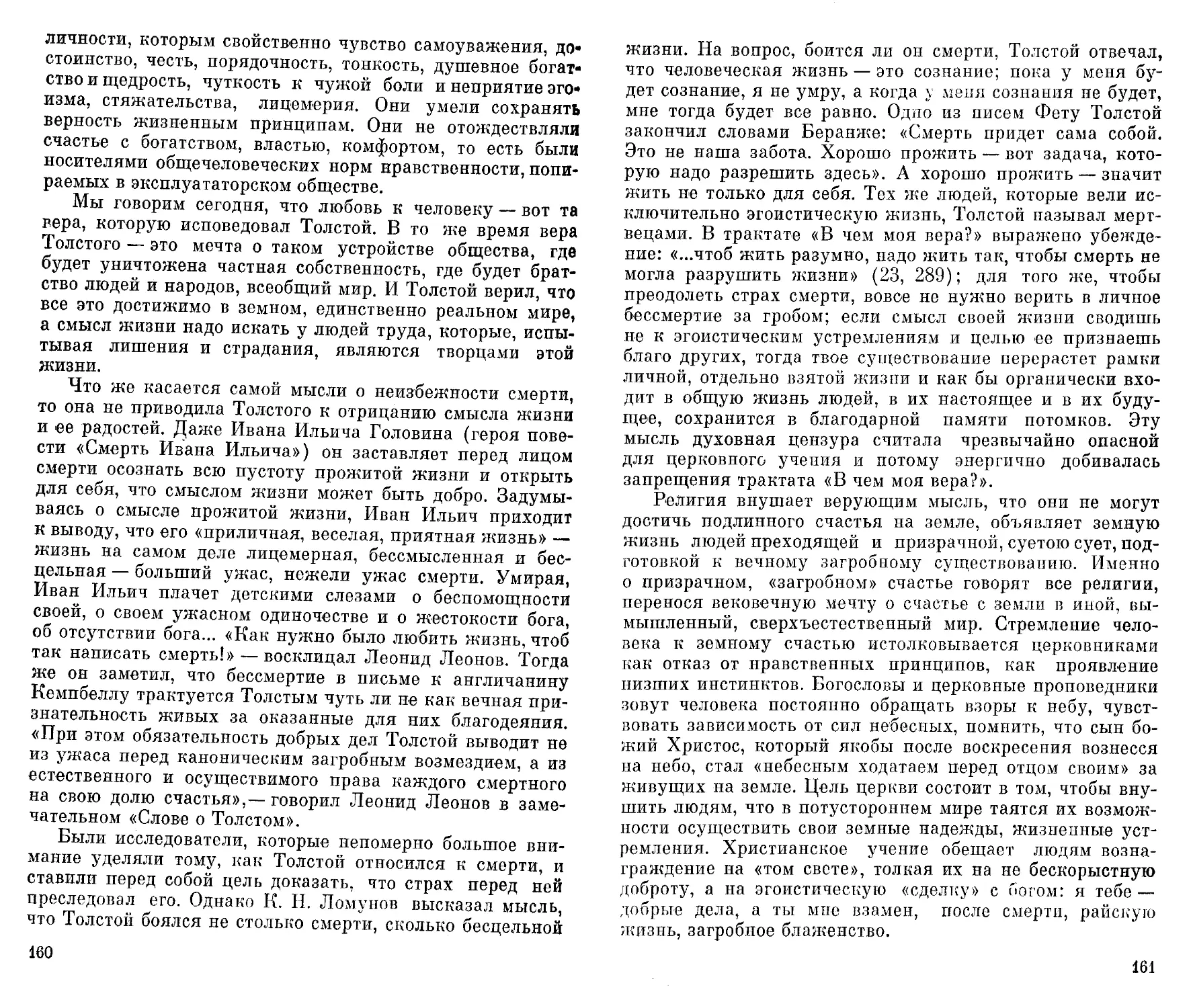

I II. То.тстой it M, Горький, Яс-

ii in Ifo.iaitti.

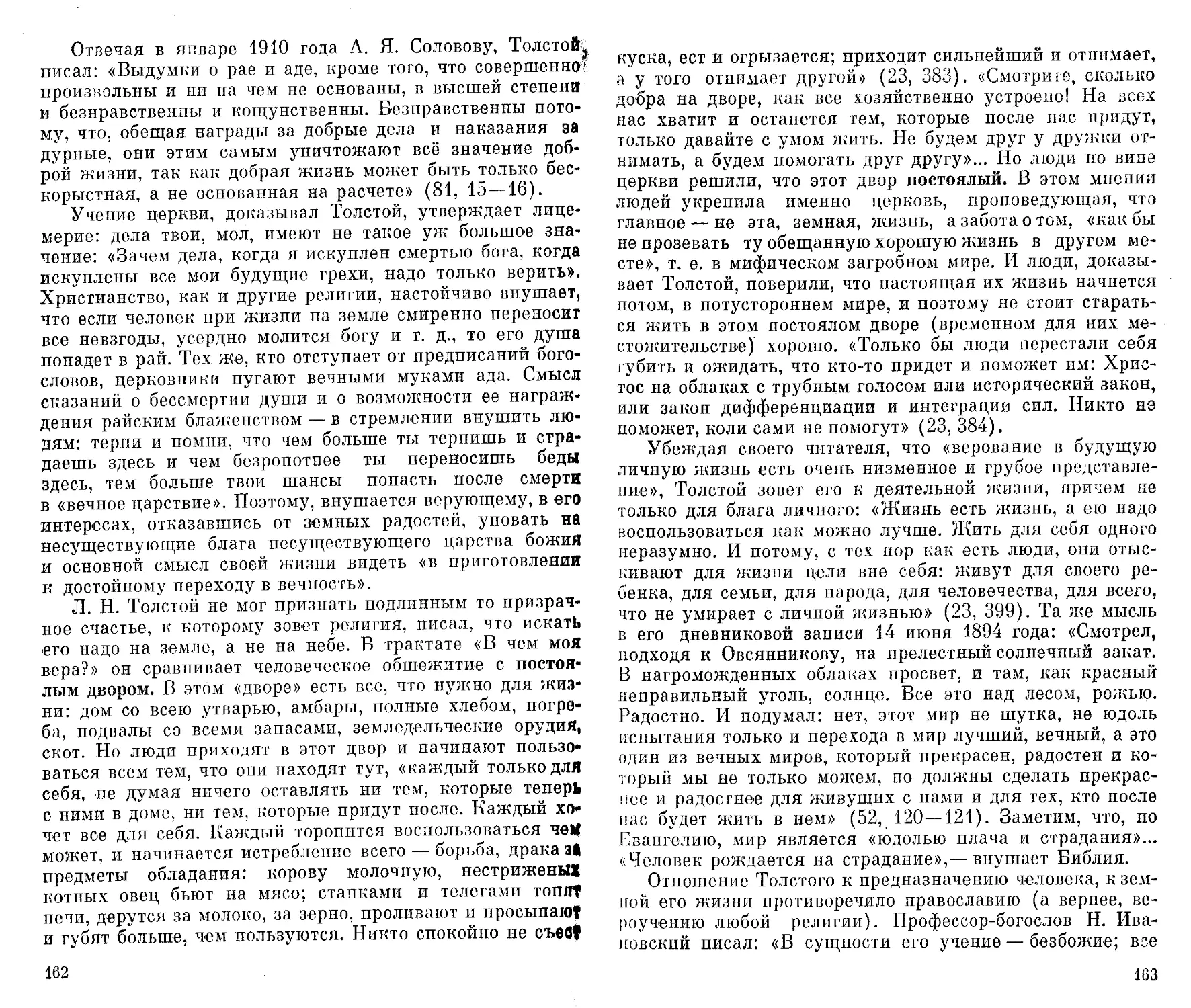

I П Толстой и С А. Толстая

< В В Стасовым и скульптором

И Я Гипцбургом Ясная Поляна

I '.1011

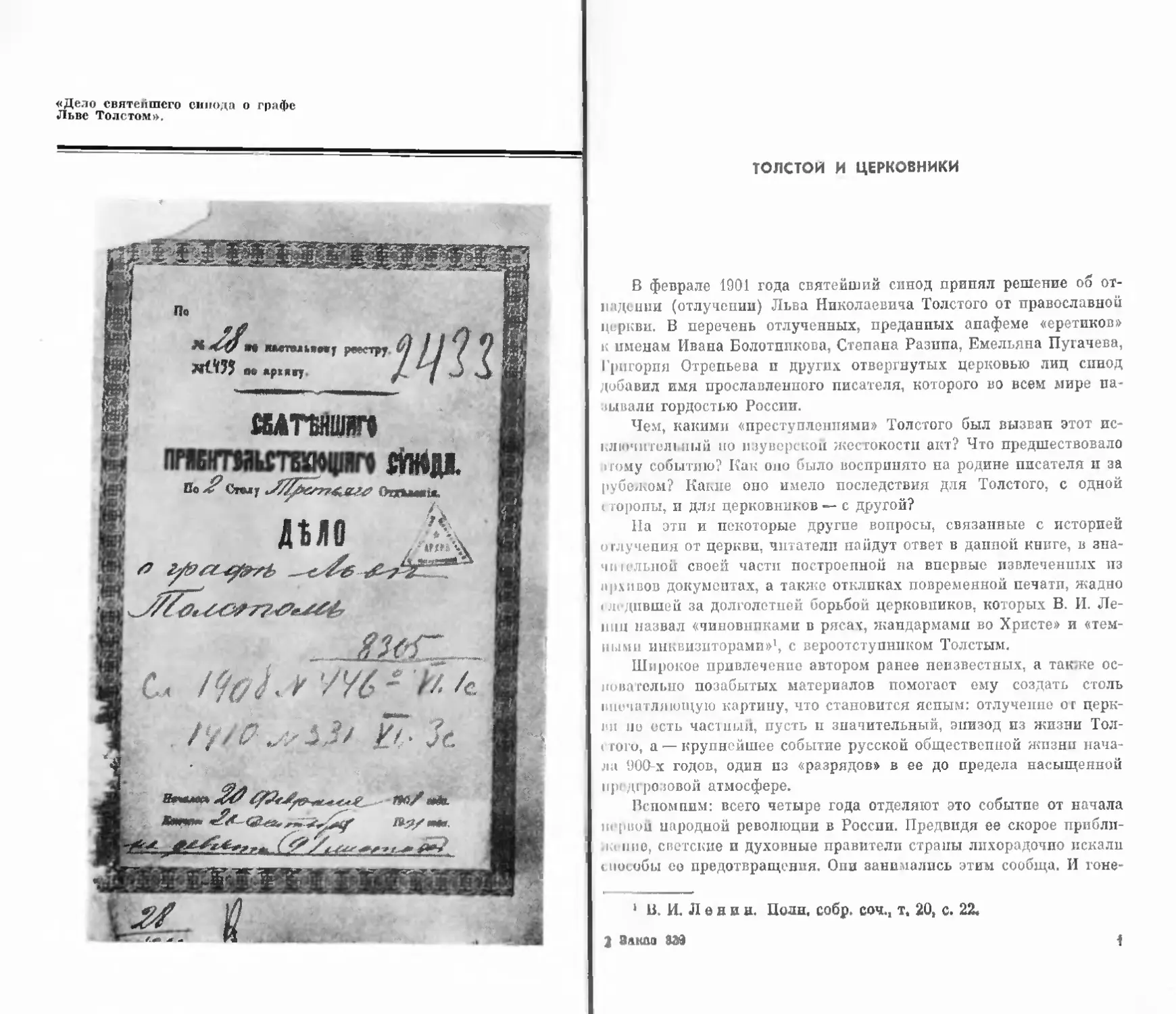

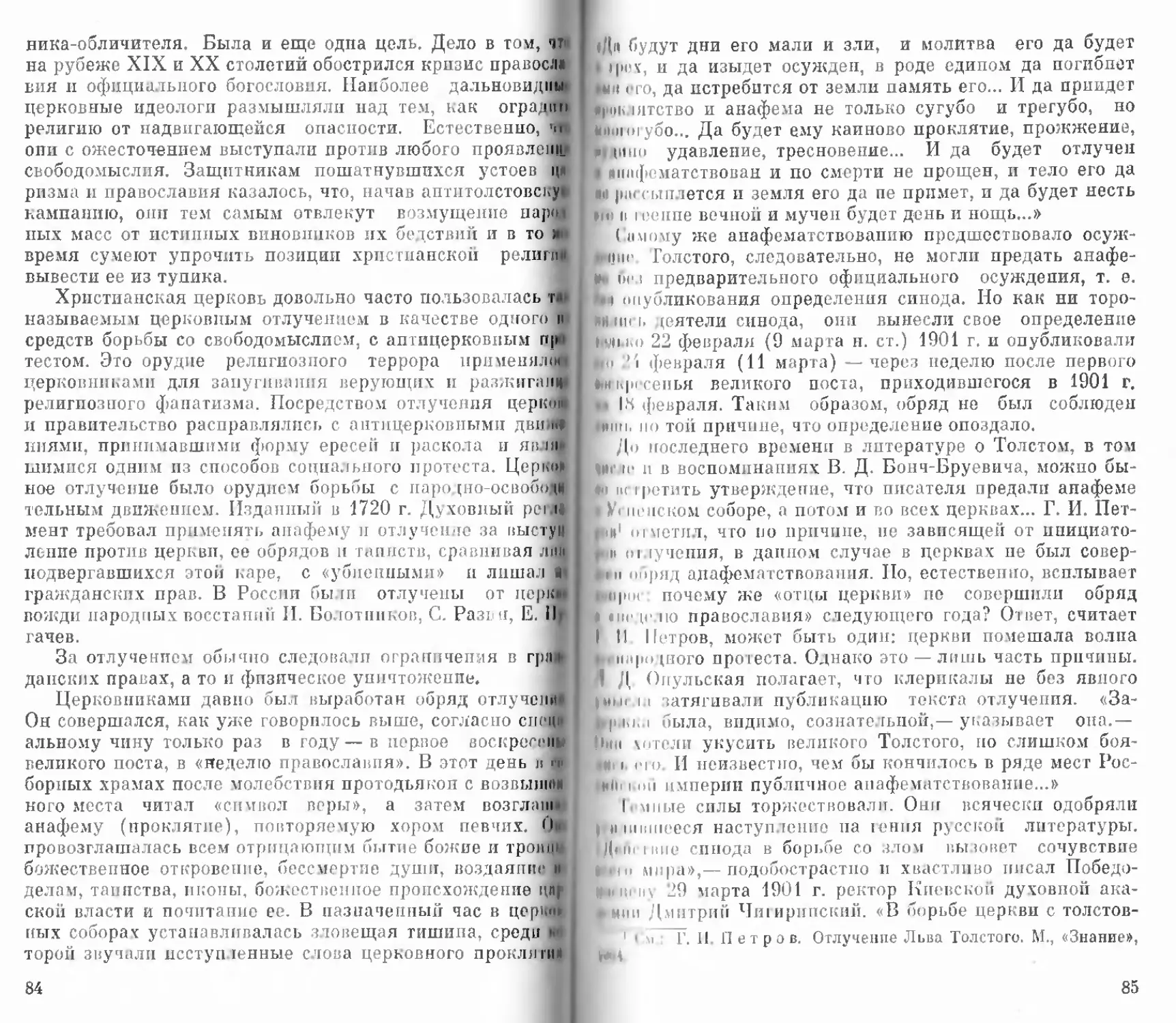

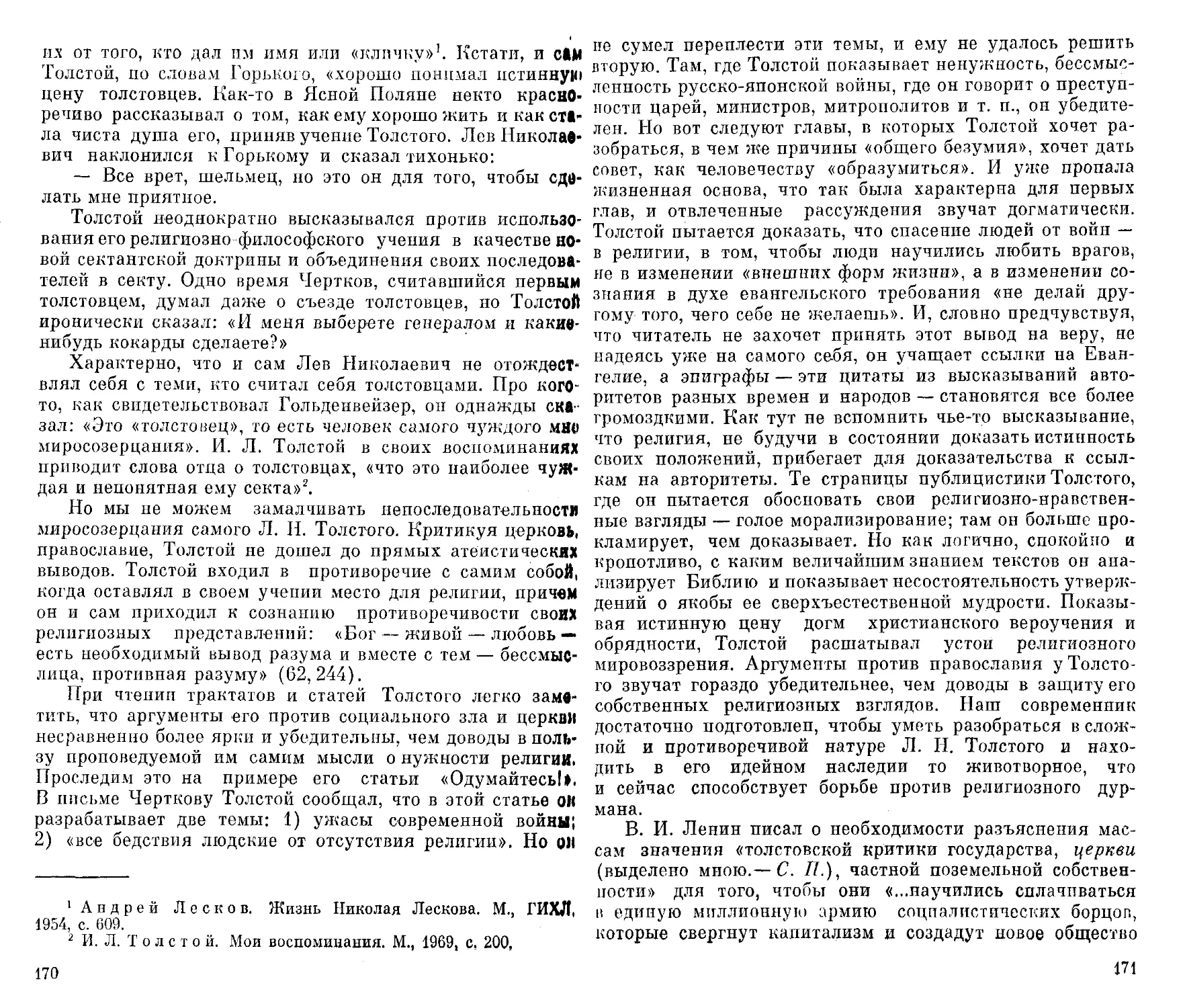

«Дело святейшего синода о графе

Льве Толстом».

ТОЛСТОЙ И ЦЕРКОВНИКИ

В феврале 1901 года святейший синод принял решение об от-

падении (отлучении) Льва Николаевича Толстого от православной

церкви. В перечень отлученных, преданных анафеме «еретиков»

к именам Ивана Болотникова, Степана Разина, Емельяна Пугачева,

Григория Отрепьева и других отвергнутых церковью лиц синод

добавил имя прославленного писателя, которого во всем мире на-

зывали гордостью России.

Чем, какими «преступлениями» Толстого был вызван этот ис-

ключительный по изуверской жестокости акт? Что предшествовало

.пому событию? Как оно было воспринято на родине писателя и за

рубежом? Какие оно имело последствия для Толстого, с одной

11 оропы, и для церковников — с другой?

На эти и некоторые другие вопросы, связанные с историей

отлучения от церкви, читатели найдут ответ в данной книге, в зпа-

чпгелыюй своей части построенной на впервые извлеченных из

архивов документах, а также откликах повременной печати, жадно

< .цедившей за долголетней борьбой церковников, которых В. И. Ле-

нни назвал «чиновниками в рясах, жандармами во Христе» и «тем-

ными инквизиторами»1, с вероотступником Толстым.

Широкое привлечение автором ранее неизвестных, а таюке ос-

новательно позабытых материалов помогает ему создать столь

впечатляющую картину, что становится ясным: отлучение о г церк-

ви ио есть частный, пусть и значительный, эпизод из жизни Тол-

< тоги, а — крупнейшее событие русской общественной жизни нача-

ла 900-х годов, один из «разрядов» в ее до предела насыщенной

нредгро ювой атмосфере.

Вспомним: всего четыре года отделяют это событие от начала

первой народной революции в России. Предвидя ее скорое прибли-

жение, светские и духовные правители страны лихорадочно искали

способы ее предотвращения. Они занимались этим сообща. И гоне-

1 В. И. Л е н и н. Подн, собр. соч., т. 20, с. 22*

2 Заказ ааа

1

пия, направленные против Толстого, велись по строго согласован^

ному ими плацу. Из документов, сохранившихся в архивах, видн'<

что высшие духовные чипы долго и настойчиво требовали от высГ

шей светской власти ускорить расправу с Толстым.

J’ справедливо! — что толчком, побудившим еппод отлучить пи-

•атсля от церкви, явился его роман «Воскресение», увидевший свет

1899 году.

Однако еще за десять лет до того, как начать работу над

Сегодня мало кому известно, что по настоянию ряда высоки; воскресением», Толстой написал «Исследование догматического

’ югословия». В этом произведении убедительной критике подверг-

' ij ил основные догматы православной церкви и сурово обличаются

и (Л у жители.

У трактата «Исследование догматического богословия» есть

ру гос, более точно выражающее его дух заглавие: «Критика дог-

ин море отличает такие религиозно-философские трактаты Тол-

гоп», как «В чем моя вера?» (1884) и «Царство божие внутри вас»

1894). В .них произведениях Толстой соединяет критику основных

и, как опоры социально-классового, национального, колониального

uno) о 1 пета.

II книге «В чем моя вера?» Толстой стремился показать реак-

н pi, мир Iоцпалпнм п коммунизм, политико-экономические

рпп у Iили।при ни, < побода и равенство людей и сословий и жен-

ин, in о пран гпг'нныо понятия людей, святость труда, святость

(пума, науки, искусства,..».

II । всех видов рабства, прежде существовавших и пьше сущо-

пую|цих на земле, самым ужасным Толстой считал рабство цер-

iiiiHioi', религиозное, видя в нем «корень всякого другого рабства».

... умело камуфлирует себя, свою подлинную сущность. «Самая

щпя ложь,—говорит Толстой,— это ложь хитрая, сложная п об-

h к’нпая в торжественность и великолепие, как проявляется обык-

I ик ппо ложь религиозная».

В аптпцерковных статьях и трактатах Толстого глубоко рас-

священнослужптелей вопрос об отлучении Толстого от церкви об

суждался синодом еще в 80-е годы, затем в начале и в конце 90-х

II если принятие си иодом решения откладывалось, то потому толь

ко, что, страшась взрыва народного негодования, он не хотел пре<

вратпть Толстого в мученика.

Изучая шаг за шагом историю взаимоотношений великоп ,,,,,,,,т7 '"х'~...-

F in । плоского богословия». Критическая направленность еще в боль-

писателя с церковниками, исследователи и вместе с ними чптател» , г

не могут не восхищаться величайшей честностью, искренностью

смелостью Толстого в открытом отстаивании своих взглядов и и

возмущаться непорядочностью, лживостью и жестокостью его про п,гл *

следователей •нмпкш церковного учения с обличением роли официальной церк-

Дальняя родствепница писателя, фрейлина императорского дво!

ра А. А. Толстая была встревожена слухами о готовящейся пал

ним расправе Она узнала, что одни из сановников предлагают о!........... , ‘ «—

r J > г у lonni.uj ш>|| < рпптпзм Церкви, ставшей враждебной всему чем

править «бунтовщика» и «еретика» Толстого на каторгу, другие-Ж , , ......... , . 1 * чем

тт 1 11 11,0 ! ” враждебно «вес то, чем истинно живет

заточить в Петропавловскую крепость, третьи — упрятать в тюреу ’ av nuwtu

ные казематы Суздальского монастыря. Четвертые напоминали (I

уже испытанном па других неугодных литераторах способе 4

объявить его потерявшим рассудок и препроводить в сумасшедшнг

дом.

А. А. Толстая боялась, что се гениальный родственник, талая

том которого она гордилась, даст повыс поводы для расправЛ

с ним. Будучи верующим человеком, она не скрывала отрицЛ

тельного отношения к его антицерковным сочинениям и выражД

ла надежду на то, что рано или поздно он вернется в лоно пра

вославия. 1

Отвечая ей, Толстой писал: «Я ведь в отношении правоелл

вия —вашей веры, нахожусь не в положении заблуждающегося л ’„ рас-

г < о 3 рыга классовая природа религиозного рабства Пеиковь vrnon-т-

или отклоняющегося, я нахожусь в положении обличителя. Я оо ----------- _ F утвер/к-

личаю православие в отклонении, во лжи сознательной и бессозна

тельпой, и потому со мной больше делать нечего, как или с пре

зрением отвернуться от меня, как от безумца, или понять хоро

шепько то, в чем я обвиняю православие и признаться в свош

преступлениях, пли опровергнуть все мои обличения. Нет середя

пы: или презирать, или оправдываться».

Казенная церковь давно увидела в Толстом убежденной

п грозного противника. И церковники не ошибались, считая писаге

ля своим непримиримым и непреклонным врагом. Г

Многие исследователи жизни и творчества Толстого пишут -I

,1сг писатель,— это «название обмана, посредством которого одни

io щ хогят властвовать над другими».

Церковь всегда была верной служанкой господствующих клас-

III Обращаясь к ее ревнителям и защитникам, Толстой писал:

Пиши церкви глухи к страданиям человека и стонам угнетенных,

hili слепы к оковам, сковывающим их. Вместо того чтобы взывать

<>| вобождепию, они учат тому, что угнетение п оковы — законные

11 п по грех перед богом и человечеством... Пред алтарями их

I nine место угнетателям и эксплуататорам... Церкви благослов-

им тех, кто готовит терновые венцы мученикам за идею, и отлу-

пит тех, кто восстановляет в мире попранную Истину. Но часы их

3

дела пробиты. Человечество неудержимо стремится к той Истин)

которая уничтожит его страдания.,.»

Величайший из художпиков-гумаппстов, Толстой не мог при

мириться с тем унижением человека, его сущности, его предназш

чения, которое лежит в основе учения церкви, утверждающей

что уже по самой природе своей он порочен и грешен. Это учеши

говорит Толстой, «под корень подсекает все, что есть лучшег

в природе человека».

Многие страницы книги С. И. Позойского отданы Толстому-

критику официальной религии и казенной церкви, великому npi

тестанту и бунтарю. Это очень дорогая для нас часть больше!

и сложного наследия Толстого, о которой забывать нельзя. И сеп

дня в странах буржуазного Запада есть немало «толстоведов

сознательно замалчивающих то художественные и публицистиш

ские произведения писателя, в которых содержится разрушите®

пая критика догматической религии и казенной церкви. Зато с оо

бым вниманием в этих странах относятся ссгодпя к тем религия

но-философским произведениям Толстого, в которых содержите

проповедь очищенной религии, теории личного самоусовершенств<

вапия, учения о всеобщей любви и непротивлении злу насилие

Все, что относится к «толстовщине» и составляет слабую сторо!

взглядов и творчества великого мыслителя п писателя, имело сво

историческую и социальную почву. Как было показано В И. .1

пипым, противоречия во взглядах и творчестве Толстого пе бьц

порождены капризами его личной мысли, а являли собой «...отр

женпе тех в высшей степени сложных, противоречивых условп

социальных влиянии, исторических традиций, которые определи;

психологию ра 1личных классов п различных слоев русского оби|

ства в пореформенную, по дореволюционную эпоху»1.

Однако пз этого вовсе по следует, что слабости и ошибки та

стовской мысли могут быть как-то оправданы. Напротив, В. II. Л

шит подчеркивал, что «Толстому пи «пассивпзма», пи анархизм

ин народничества, ни религии спускать нельзя»2.

К этому необходимо добавить, что и для самого Толстого t

оставались незамеченными непоследовательность, нелогичное)

и неясность выводов, к которым приводили его религиозно-фил

софскпе искания. При жизни писателя мало кому было извести

как он мучился, терзался, колебался, сомневался, обдумывая св<

«новые рецепты спасения человечества»3. Только дневнику да н

многим письмам к единомь шлонпикам доверял он такие, напрпме

«Как трудно действительно жить только для Бога! Думаешь,

что живешь для Бога, а как только встряхнет жизнь, откажет та

жизненная подпорка, на которой держался, чувствуешь, что нет

державы в Боге, и падаешь» (запись в дневнике 17 июля 1896 г.).

«Страшно сказать, но что же делать, если это так, а именно,

что со всем желанием жить только для души, для Бога, перед

мпот ими и многими вопросами остаешься в сомнении, нерешитель-

ное ги» (запись в дневнике 15 июня 1910 г.).

Долгие годы Толстой потратил на то, чтобы найти определение

бою сущности религиозного верования и не мог его найти, не мог

вырваться из лабиринта противоречий. 20 октября 1906 года он

пни ш ал в дневнике: «Очень много в нашем, в моем понимании

смысла жизпп (религии) условного, произвольного, неясного, пно-

гдн прямо неправдивого. Хотелось бы выразить смысл жизни как

можно яснее; и если нет, то ничего пе вносить в это определение

ноне hoi о — Неясно, для мепя, понятие Бога».

Споим единомышленникам Толстой уже давно предлагал от-

)Н1 lain о or понятия «бог». В феврале 1884 г. он писал А. С. Бутур-

лину «Вам как будто претит слово и понятие Бог.. Отец. Бог

пни > • Гтюм, только бы то, что требует от пас паша совесть

(i нк lopii'ii । кий ими! разив — слишком уж неясный и неточный

прмип). было бы p.iiyMiio и потому обязательно и обще всем лю-

дны II ном ж и задача...»

Н том же письме Толстой говорит, что эта задача может быть

pa hi mi к ( помощью учения, называемого Христовым, и указывает,

•но, по его мнению, ценно в нем: «Не я буду отстаивать метафизи-

•|О( kjio сторону учения. Я знаю, что каждый видит его метафизиче-

। кую сторону через свою призму Важно только то, чтобы в этиче-

ском уж пип все неизбежно сходились. А за своп слова и выраже-

нии я нс стою. Дорого мне то, что п вам дорого — истина,

приложимая к жизни».

Создавая свое религиозное учение, Толстой освобождал

христианство от церковного догматизма. «Религия Толстого,—

t принодливо говорит В. Ф. Асмус,— по сутп — религия без бога,

пли религия, в которой, по мысли Толстого, бог, как бог, становит-

(и только синонимом нравственного понимания жизни»1. Религию

пн стремился свести к этике, видя в пей науку о том, как правиль-

но людям жить, как им общаться друг с другом, как построить

цар< ню божие на земле — помня о том, что никакой, обещанной

ip рковью, загробной жизни пет и быть не может.

признания:

1 В. И. Лепи п. Поли. собр. соч., т. 20, с. 22.

2 Т а м ж е, т. 48, с. 12.

2 Там ж е, т. 17, с. 210.

1 В. Ф. Асмус. Религиозно философские трактаты Л. Н. Тол-

< кио,— В кн.: Л. И. Толстой. Поли. собр. соч., т. 23. М., ГИХЛ,

I!i.i7, с. XXV.

5

4

Убийственной критикой церковной догматики Толстой помог! иогпе пз сочувствовавших писателю лиц пытались найти какой-

миллионам людей освободиться от церковного рабства. Он знал это

и гордился этим. Но ему суждено было увидеть и другое: в послед-»

нпе годы жизни он все более убеждался в том, что его проповедь

«очищенной» религии терпит крах. «Я чем больше живу,— говорил

он в 1908 году,— тем яснее вижу, что... старые формы верованпя

разрушаются, в истинное христианство никто не верит»1.

Жизнь многократно подтвердила обоснованность этих призна-

ний Л. Н. Толстого, и ему самому было очевидно: как религиозный

реформатор он потерпел полную неудачу. Этого не хотели признать

его последователи — толстовцы, старавшиеся канонизировать

писателя как главу своей секты. Толстой решительно отвергал

подобные попытки, язвительно их высмеивал. Когда толстовцы за-i

думали созвать свой съезд, Толстой сказал В. Г. Черткову: «И меня

выберете генералом и какие-нибудь кокарды сделаете?!» Один пз

сыновей писателя привел его отзыв о толстовцах: «...Это наиболее

чуждая и непонятная ому секта»2.

II еслп сегодня в США и многих странах буржуазного Запада!

находятся люди, пытающиеся выдать толстовцев за подлинных'

наследников Толстого, то они сознательно искажают истину.

С. И. Позойский напомнил о предостережении, которое сделал

в свое время высоко ценившийся Толстым писатель Н. С. Лесков.

Говорить о толстовцах, указывал он, следует лишь «непременно

с полным отделением их от того, кто дал им имя или «кличку»,

то есть от Льва Толстого.

Искажают истину и те пз современных зарубежных исследова-

телей Толстого, кто утверждает, что расхождения писателя с цер-

ковью пе были непримиримыми и что синод вовсе не отлучал Тол-

стого от церкви, а лишь констатировал его временное отпадение

от нее. Так пишет об этом, например, французский ученый, про-

фессор Сорбоппы И. Вейсбейп в своей обширной монографии

«Религиозная эволюция Толстого», изданной в Париже в I960

году.

Как будто не существует знаменитого толстовского «Ответа

синоду», в котором писатель нанес новые сокрушительные удары

по казенной церкви и который петербургский митрополит Антоний

оценил как «богоборство и объявление войны самому Христу». 1

Когда травля и преследования Толстого со стороны церковни-

ков и подстрекаемых имп черносотенцев достигли опасной остроты,

1 Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. 1908 г. (Ма-

шинопись. Хранится в Гос. музее Л. Н. Толстого).

2 И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., «Худож. литерату-1

ра», 1969, с. 200, ' J

"будь компромисс, а некоторые открыто старались склонить его

л примирение с церковью.

Инициаторами этих попыток, как это пи неожиданно, явились

г, кто отлучал Толстого от церкви. Осенью 1901 года петербург-

мш митрополит Антоний, узнав о тяжелой болезни писателя,

росил его жену: «О, графиня! Умолите графа, убедите, упросите

О'Л.иг, это. Его примирение с церковью будет праздником святым

in всей Русской земли...»

( офьи Андреевна поспешила уведомить мужа об этом обратце-

П11 к пей митрополита Антония.

I олстои ответил твердо; «О примирении речи бы г:, не может».

Предвидя возможные ухищрения, на которые были способны

ншжип.ся отцы церкви, Толстой п в дпевппко, и в письмах,

и беседах с близкими не раз и очень настойчиво просил пе под-

< кп п. к нему священнослужителей, когда придет его смертный

и и по хоронить его по церковному обряду.

В книге С П Позойского подробно освещены неблаговидные

। ipiuiiin церковников любой ценой проникнуть к умиравшему

>и шму и пшом объяви и. русскому народу и всему человечеству

рю IHMIIIHI1 ниппеля и примирении его с православной церковью,

h uni ниш долю Голсгого, его близкие лишили их этой возмож-

<11 nt

II ближашппс годы, последовавшие за кончиной великого пи

ин in, п много позднее внимание печати и общества не раз при-

!1 шиш предложения пересмотреть решение синода об отлучении

п нпо oj церкви. Иногда это предлагали сделать сами церковни-

и, желавшие не отставать от духа времени и считавшие

помянутое решение устаревшим.

I < ли при жизни Толстого, замечает С. И. Позойский, лица

lYxoiuioro звания спешили уговорить писателя примириться с цер-

он.ю, то когда его пе стало, те же лица старались уговорить

рьош. примириться с Толстым.

По им пришлось посчитаться с заявлением Толстого о том, что

iiikhkoio его примирения с церковью нет и быть не может. Высоко

। 1Ш11Ш.1ЯСЯ В. И. Лениным могучая толстовская критика офи-

। пин.пои религии и казенной церкви и в наше время сохраняет

ною силу и значение.

Выступая на посвященном Толстому юбилейном вечере в Вар-

на по, крупнейший современный польским романист Ярослав

Впнпконич сказал: «В молодости мы, пожалуй, недооценивали роль

пл< того еретика. А в сущности, что такое ересь? Кем были обычно

нщгичисленпые еретики православной и католической церкви?

у ц 1 о ящиками.

6

...Ересь Толстого, его противопоставление человеческой личи

сти окостеневшим формулам п готовым установлениям как ноль

более красноречиво свидетельствует о его революционности. 1

как Толстой понимал борьбу с церковью (и, вернее, борьба церк

с Толстым), освещает нам эпическую фигуру автора «Воскресени

заревом бунта и революции»1 II.

Так оно и есть. Святейший синод, во главе которого стоял зле

шип враг Толстого обер-прокурор Победоносцев, «увековечении

в романе «Воскресение» в страшной фигуре главы синода — Tonoj

ве, боролся пе с Толстым-пепрогивлепцем, создателем учения о в<

общей любви и непротивлении злу насилием, а с тем Толстым, к

торого Ленин называл гениальным художником, глубоким мысл

телем, горячим протестантом против любой общественной л>

и фальши, страстным обличителем и великим критиком несправ!

ливого социального устройства.

В истории о гл учения Толстого от церкви ярко раскрывают

именно эти черты его кипучей натуры. В пей глубоко и силы

проявил себя характер «Льна русской литературы», как назг|

автора «Воскресения» его младший современник М. Горький.

К. Н. Ломуп<

профессор, доктор филологических наи 'ин

1 «Литературпое наследство», т. 75. Толстой и зарубе/кпый

Кн. 1. М, «Наука», 1905* с. 194.

НА ВЕСАХ РАЗУМА И СОВЕСТИ

. Был август 1907 года. Священник К. И. Остроумов

•опнрппцьтся пароходом в Рязань из Нижнего Новгорода,

in учисгновал в миссионерском съезде.

В один и» вечеров Остроумову наскучила каюта и он

। л общий вал, 1до человек десять тесно сбились

[<| вучиу, <’р"АИ выделялась высокая женщина, кото-

.................ши поясняла окружающим. «Подойдя

в< номинал затем К. II. Остроумов, — я заме-

|нт, bio опа с какой-го книгой в руках говорила слу-

Lhihiihiim, что нельзя верить всему написанному в Библии

I I наш глин, что сказание о падении первого челове-

(|| басил то святая троица — абсурд, а все наши

। пн in uia пе 'но иное, как выдумка».

Какое имеет значение крещепие? — спрашивала

| | ищпла.— Зачем это окунать человека в воду? Накрошат

him в сосуд какой-то муры в дают пам есть... Какой всо

>|п имев г смысл?

Слова проповедницы воспринимались священником

вк глумление над чем-то неприкосновенным, святым. Но

II рвым читал эту книгу — в одном из ее начальных вариан-

ftta — безвременно ушедший от нас Михаил Павлович Николаев.

Ч ловек большой доброты и тонкий знаток отечественной литера-'

уры он был инициатором и душой «Толстовских чтений», ежегод-

но приводимых в Тульском педагогическом институте им. Л Н. Тол-

>/о и в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Для тех, кто вел иссяедо-

агелъекую работу, он был другом и наставником. Автор с призна-

• линостыо вспоминает, с какой чуткой заинтересованностью отно-

нигя к его работе Михаил Павлович. Одновременно он выражает

। < рдечпую благодарность К. П. Ломунову, Л. Д Опулъской,

1 // Клибанову, Б. М. Марьянову, В. А. Лебедевой, ценные советы

которых оказали существенную помощь в написании этой книги.

9

еще больше возмущало К. И. Остроумова, что ей не во

ражали, слушали внимательно, более того — одобрител

но. Да, растет безбожие, с горечью думал он. А каш

религиозная холодность, особенно среди молодежи

Остроумов сам попытался обличить молодую женщин

но та не сдавалась.

В разгаре спора он обратил внимание на книги, кот<

рые держала в руках собеседница. То были пекоторь

произведения Л. Н. Толстого. «Это для меня, може

сказать, уяснило весьма многое, если не все,— вспомина

Остроумов.— Я понял, что эта женщина-незнакомка, н;

читавшись сочинений Толстого, пользуется удобны

случаем, чтобы пропагандировать неверие яснополя!

ского писателя».

Церковник долго не мог забыть ту встречу на Оке, и |

конце концов решил свести счеты с писателем. Спуст!

два года он издал в Рязани брошюру «Толстой и совре,

менное неверие».

К. И. Остроумов был не первым и не последним, у коп

толстовские труды вырывали почву из-под ног. Клерикала^

было за что негодовать на великого русского писателя

Они не без оснований считали его своим непримиримым

и непреклонным врагом.

КРИТИКА ДОГМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ

В России аптицерковпые сочинения Толстоп

(«Исследование догматического богословия», «В чем moi

вера?», «Царство божие внутри вас» и другие) распро

странялись в рукописных и литографированных копиях.

В этих сочинениях Толстой утверждал, что если бы erg

вера основывалась па богословских книгах, то, прочтя их

он, безусловно, сделался бы безбожником, злейшим вра!

гом всякой веры, потому что нашел в лих пе только бес<

смыслпцу, по и сознательную ложь людей, избравших веру

в бога средством для осуществления личных целей. Бон

жествештость Христа, говорит Толстой, выдумана теолога-

ми, чтобы оправдать существование церкви, а легенду

о воскрешешш духовенство провозглашает действительны*

событием, чтобы дурачить наивных людей. Учение ж<

о существовании личности после смерти и наказании за

грехи он считает средством запугивания людей, чтобы

сделать из них покорных рабов. По словам Толстого

до1мат о троичности божества—«гадкая, преступная

10

кощунственная ложь». Богословское повествование о том,

। лк бог сотворил мпр, Толстой называет глупой выдумкой,

а таинства, по его убеждению, «придуманы церковными

иерархами для личных выгод и суть чисто внешние дей-

<чиня, как заговор от зубов». С едким сарказмом пишет

Л. Н. Толстой о таких обрядах, как исповедь, отпущение

। рохов, резко замечая, что установленный церковью по-

рядок гарантирует вечное райское блаженство разбойни-

ку, если ему за определенную сумму своевременно

отпустят грехи и, с другой стороны, обрекает па вечные

муки честного труженика, не успевшего вовремя обра-

। иться за их отпущением. Сопоставив христианские

ыинства с обрядами нехристианских религий, оп пришел

к выводу, что «все эти обряды не что иное, как различ-

ные приемы колдовства, приспособленные ко всем воз-

можным случаям жизни». «В чем разница,—спрашивает

Л. II. Толстой,— между чувашем, мажущим сметаной

< воего бога, и православным, съедающим кусочек своего

бога?» Что же касается ученпя церкви о «мире духовном

и его иерархии» (ангелах и злых духах), то таковое, по

мнению писателя, измышлено церковью, по-видимому,

для оправдания существующего неравенства между

людьми и доказательства необходимости повиновения зем-

ным властям. Именно в православной церкви и ее духо-

венстве оп видел идеологическую опору господствующих

классов: «Церковь, всё это слово, есть название обмана,

посредством которого одни люди хотят властвовать над

другими» (23,301)’.

В деле департамента полиции о Л. II. Толстом

(июль 1896 г.) содержится весьма характерный обзор ря-

щ произведений Л. II. Толстого, распространявшихся в

России тайно в списках и заграничных изданиях. В этом

документе за подписью вице-директора С. Э. Зволянского1 2

полицейские чиновники охарактеризовали «Исследова-

ние догматического богословия» как сочинение, в

котором автор «пришел к полному отрицанию всего

учения православной церкви». И. Н. Гусев, оценивая этот

же трактат, писал, что благодаря произведенному Тол-

< гым критическому разбору церковного учения и «бого-

1 Здесь и в дальнейшем цитаты приводятся по изданию:

I II. Толстой. Поля. собр. соч. (юбилейное издание). М., Гос-

яитиздат, 1928—1958. В скобках указывается том и страница.

2 Хранится в рукописном отделе Гос. публ. б кп им. М. Е. Сал-

। ыкова-Щедрина в Ленинграде,

11

г,

развращающее действие в России», и «нигде в Европе

• । с голь деспотического правительства и до такой степе-

ни согласного с царствующей церковью». Говоря же

' гом, что именно старается внушить церковь, Толстой

||И1\одпт к выводу: «В наше время только человек со-

piiienno невежественный или совершенно равнодушный

вопросам жизни, освящаемым религией, может оста-

1'ци.ся в церковной вере» (28,65).

Но как нп велико в этом трактате обличение эксплуа-

|ц юрского государства, Л. Н. Толстой, в силу утопич-

I int i и своих общественно-политических взглядов, призы-

। ал бороться против правительственного насилия только

। помощью непротивления. И тем не менее, когда оп

। большой силой страсти говорит об антинародной сущ-

ности эксплуататорского государства и церкви, он вовсе

но похож на пассивного созерцателя зла. Разве «непро-

|ивленец» мог бы с такой зоркостью запечатлеть те

< пособы, к которым прибегает церковь с целью распро-

< ।ранения и внушения обмана?! Так, сущность одного из

«особенных приемов обмана» Толстой видит в том, что

। коих проповедников церковь старается представить

«(пятыми сверхъестественными лицами», обоготворяет

их, приписывает им способность совершать различные

чудеса. Целевая устаповка церкви здесь такова: если

проповедует «истину» сам посредник между людьми

и богом, если этот «посредник» в силах творить чудеса,

ю верующему не стоит тратить усилия на то, чтобы

думать и размышлять, а достаточно проникнуться дове-

рием к этому «сверхъестественному лицу»; в познании

веры, мол, пе надо опираться на собственный разум, а до-

( । .(точно без каких-либо рассуждений, раздумий слепо

поверить в то, что будто бы сам бог передал избранным

людям. Такими «избранниками», посредниками между

богом и простыми смертными церковь объявляет своих

(лужнтелей. Сущность обмана Толстой здесь видит в том,

’но человеку вдалбливают, будто разумные доказатель-

< 1 па пе нужны и сам он не в состоянии познать истину,

и опа ему откроется «только через веру в посредников

между ним и богом». Продолжая разоблачать приемы

обмана, Л. Н. Толстой пишет, что церковь с помощью

молитв и таинств, подвергая верующих различным оду-

ряющим воздействиям, поражая людей красотой и вели-

чием храмов, великолепием украшений, убранств, одеж-

дой, блеском освещения, пением, возгласами, старается

13

словия» митрополита Макария все здание церковно

догматики, воздвигавшееся в течение столетий, оказалос

разрушенным до самого основания и что каждый, ki

внимательно прочтет и усвоит основные положения этог

сочинения Толстого, пе сможет уже «верить ни в оди

из догматов православной, католической, лютераыскс

или какой-либо другой церкви»’.

В трактате «Так что же нам делать?» народная нул

да, то зло, которое приносит трудовому люду собствш

нический строй, эксплуататорское государство, ставите

в прямую связь с той ролью, которую играли в обществ

религия и церковь. Их цель, утверждает Толстой,— «по;

держивать суеверие и обман в людях и тем препятствс

вать человечеству в его движении к истине и благу»

Цель этого суеверия «состоит в утверждении того, чт(

кроме обязанности человека к человеку есть еще более ван

ные обязанности к воображаемому существу. Для боге

словия воображаемое существо это есть Бог» (25, 284'

Сказка же эта сознательно поддерживается богословам!

чтобы утвердить в народе принимаемые на веру вывод!

о том, что устройство общества должно быть такое, како

есть, и иного быть не может.

Возьмите произведение Толстого «Царство божие вну1

ри вас». Пусть вас не смущает «евангельское» название

которое, кстати, так испугало некоторых исследователе»

ошибочно причисливших это публицистическое пропзве

денпе к числу «религиозных» трактатов. Раскройте заклю

чительную главу, прочтите ее, и до вашего сердца не ма

жет пе дойти гневное, обличающее, простое и точно

толстовское слово. Вы не останетесь равнодушным к рас

сказу о событии, имевшем место летом 1882 год

в деревпе Оболешсво Орловского уезда. С потрясающе!

силой изобразил писатель экзекуцию над крестьянами

бунтарями. Здесь же приведены и другие примеры издо

вательств и всяческих насилий, которые чинили губер

наторы, жандармы, царские чиновники и офицеры на;

людьми труда.

Прислужники царизма, да и вся преступная царска!

власть, показаны как союзники русской православно!

церкви. Верное этому коварному союзу, русское правя

тельство помогает церкви «совершать ее одуряюще»

1 1Г. И. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биогри

фпи с 1870 по 1881 год. М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 625.

12

__ ' w — ----— — j QU UblHB

началом нынешней церкви, по мнению Толстого, бД

•_ I? ГТ О V гг Нм г. Л ~ . _ ’ - ЛГ

ты; учат молиться о своих нуждах п многому друго-

V» (35,187—188). «Все это так безобразно» потому, что

нпчтожает здравый разум, вселяет страх перед пака-

------

запечатлеть в душах их обман, выдаваемый за пстпи

PftTIOTfZ\»« ТТГ -----

вражда к так называемым еретикам н другое еще бо! — * —г—- * «ятыпает неуверенность в своих

шее зло — соединение ее с властью. Зловещий со» ,ц»цйм божеством, выраост> ------DOna

власти и церкви ярко отражен в знаменитой статье «К

I--- * " _д______

картина казни ни в чем ие повинных людей. Вешате!

делают свое гнуспое дело тайно, на заре, так, чтобы н|

кто не видел, и у них есть верный союзник и падежи» ___________

единомышленник — представитель церкви. Толстой oni «ымущается: «ьсли реишшу одним словом,

сывает, как связалп несчастным за спиной руки, как к i-рпть, что Бог — человек, чт_ навеки исковеркано:

привели под виселицы, рассказывает, как рядом с приг пи 2X2 = 5, орудие его поз эт0 саМое делается над

воренпыми, в парчовой ризе и в епитрахили, с кресте ю щрвапо доверие к разуму. Возмущение его так

в руке идет человек с длинными волосами и говорит чт( к < ми детьми. Ужасно» ' ’ J’ готов судить и наказы-

то о боге п Христе. Священник здесь — подручный пал; и>лико, что он, «пепротивле! ец> ___________ „„

гттТГ\'Г'Т1П ПТАП1Л

чей. Благодаря мастерству гениального художника слои

картина казни возникает перед читателем столь яркз

что и оп, читатель, проникаясь ненавистью к палача

и их помощникам, готов вслед за Толстым крикнуть в

весь голос: «Да, это ужасно? Нельзя так жить!» <

Чудовищным считал Толстой и воздействие церкви п

детей. «Главная я наизловреднейшая деятельность церя

ви есть та, которая направлена на обман детей» (25, 60]

13 октября 1895 года Толстой заносит в своп дпевпц

мысль о том, что «преподавать религию есть насилие»

«Какое право имеем мы преподавать то, что оспариваем!

огромным большинством. Троицу, чудеса Будды, Магомс

та, Христа? Одно, что мы можем преподавать и должны

это нравственное учение» (53, 61). Та же мысль в запис)

от 24 августа 1898 года- «Баварец рассказывал про и:

жизнь. Он хвалится высокой степенью свободы, амежд;

тем у них обязательное и религиозное грубо-католическо!1

обучение. Эго самый ужасный деспотизм. Хуже нашего!

(53,210). Заботился Толстой о том, чтобы оградить О’

влияния церкви впечатлительные п податливые детскш

души, неокрепшее детское сознание.

Ранее он писал II. П. Страхову: «На днях слушав

урок священника детям из катехизиса. Все это было та!

безобразно». Толстой не мог согласиться с тем, что «уча:

ребенка певмещающемуся в здравый разум догмат;

троицы, сошествию одпого из этих трех богов на земли

для искупления рода человеческого, его воскресению е

вознесению па небо; учат ожиданию второго пришествий

п наказания вечными мучениями за неверие в эти дог-

14

могу молчать?». С потрясающей ей- -------г---------я" <ах. Если в сознании ребенка укрепляется вера

каптина калим пи n изображена зд<?| < m (^естественное, надпрпродпое, он вырастает ие

|()(о с ошибочпымп представлениями о мире, но и со

лабой волей. В то же время оттого, что внушено в дет-

ню, бывает очень трудно освободиться потом. И Толстой

••пущается: «Если ребепку раз внушено, что он должен

Г ---Г’-~ Л „ "i лттгт>т»« лттпптг,

ио 2X2 = 5, орудие его позпапия навеки исковеркано:

----— ТУОЦ

(54,4). Возмущение его так

кнь за такое издевательство. «Говорят: гиппотпзаторы

(подлежат суду за внушение поступков противозакон-

ных,—читаем мы в дневнике Толстого. — А внушение

и детском, восприимчивом к гипнозу возрасте всех ужа-

ми» церковной веры не только пе запрещается, но запре-

щается невпушение. Это ужасно» (54, 47).

Правда, в тот период, когда Л. И. Толстой еще пе

ш лепил до конца своего отношения к церковному учеппю,

пн допускал воспитание детей в духе догматического

православия. Как известно, в школе для детей Ясной

Поляны, просуществовавшей очень недолго, были уроки

иниона божьего. На этих уроках в беседах по нравствен-

ным вопросам говорилось о необходимости жпть по-

божьп, по евангельским заповедям, по этот «бог» уже

ко да пе имел ничего общего с церковным — «всесильным

небесным судьей», «сердитым», «милостивым», «наказы-

вающим», с тем богом, которым, как тираном и чудови-

щем. запугивают верующих. Бог здесь, как пишет

В Ф. Асмус, становится только еппоппмом правственпо-

II» понимания жизни. Осповпое содержание бесед со

in колышками сводилось к поучениям нравственного

\ ipiKTepa: о том, что человек обязан приносить добро

ip\niM, по делать злых дел, удерживаться от злых мыс-

к и Толстой снимал мистический покров с евангельских

< । а пипй — евангельские легенды привлекали его своим

•и |(>воческим содержанием.

Через много лет Толстой вспоминал: «Когда я учил

и школе, я еще не уяснил себе своего отношения к цер-

i пииому учению, по, но приписывая ему важности, избе-

15

1,'к и'ц гармонии, добра, красоты и справедливости, что

~________________________ ж -------—~*1

что взрослые в несправедливо устроенном обществе,

рпдя от естественного нравственного закона, не имеют

(нт навязывать ему своп неверные, извращенные

пития и представления.

Гох же, кто думал лукавить и хитрить, кто па чистые

шпосредственные вопросы пытливых детей отвечал

кигшво и лживо,— Толстой высмеивал. Вот в его перс-

•ir разговор мальчика с матерью о празднике возне-

гая говорить о нем с учениками». «Теперь же,—ппса .s —-----------» -«----------- ‘ „ ««тптипктом

оп далее народному учителю А. К. Влахопулову,—мног m обладает врожденным нравствен____________ _____*

перемучившись в искапиях правды и руководства в жиг

ни, я пришел к тому убеждению, что наше церковно

учение есть бессовестнейшая п вреднейшая лож

и преподавание его детям величайшее преступление.?

Теперь, если бы я был учителем... всякий раз, когда бы

детп обращались ко мне с вопросами, отвечал бы им впол|

не правдиво все то, что я думаю об их предметах»,

(72, 389). После прочтения книги итальянского автори .. j

Петрокки «Религия в школе» Толстой записывает вднев|нпя

нике, что «преподавать религию есть насилие» (53,61) .................. — _

В сентябре 1909 года Лев Николаевич встречало и я надела вот новую рубашечкуг

с народными учителями земских школ Звенигородской

уезда, и они поведали о том, как трудно им говорит! i

своим воспитанникам правду о религии и церкви. Одш

из них пожаловался:

— Да часто правду и нельзя сказать. Например, урок

закона божьего — заведомая ложь, и с трудом удержи-

ваешься, впдя этот систематический обман, а учитель и

должен пли молчать, или коверкать душу детей. .

Учителя рассказывали, какие вопросы задают детям

священники и начальство на экзаменах и как преследуют

всякую попытку обойти эти вопросы молчанием.

Лев Николаевич говорил учителям:

— Есть три пути: первый путь — поддерживать ложь,

учить закону божьему и т. п., второй — учить граммати-

ке, орфографии, игнорируя нравственные вопросы, — эта

деятельность самая пустячная, третий путь — бороться

сколько есть сил, и это дело огромной важности, и как

пи мало, по никто не может, кроме учителя, сделать это.

Лев Николаевич рассказывал, что один священник

на вопрос, как же это бог раньше создал свет, а потом

солнце, лупу п звезды, ответил, будто это он светил ра-

дием... И давал совет:

— Если уж ребенок спросил, то нужно прямо гово-

рить всю правду, пе думая о последствиях1.

Все богатейшее педагогическое наследие Толстого

направлено против топ современной ему школы, которая

насиловала и извращала природу ребенка. Оп горячо до-

казывал, что ребенок прп рождении представляет собой

« Мальчик. Отчего это няня нынче нарядилась и на

1 См.: Л. Б Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., ГИХЛ,

1959, с. 330-337.

16

Мать. А оттого, что нынче праздник, и мы пойдем

церковь.

Мальчик. Какой праздник?

Мать Вознесенье.

Мальчик. Что значит вознесенье?

Мать. Значит то, что господь Иисус Христос вознесся

। небо.

Мальчик. Что значит вознесся?

Мать. Значит полетел.

Мальчик. Как же полетел: на крыльях?

Мать. Не па крыльях, а просто полетел, потому что

। бог, и бог всё может.

Мальчик. Ну, куда же оп полетел? Мне папа говорил,

о пебо только кажется, а что там нет ничего, что там

1Н11ДЫ, и за звездами еще звезды, и небу пет конца. Куда

। он полетел?

Мать (улыбается). Всего нельзя попять. Надо верить.

Мальчик. Чему?

Мать. Тому, что говорят старшие.

Мальчик. А ты сама мпе говорила, что когда я ска-

11 что кто-нибудь помрет оттого, что просыпали соль,

|и мне сказала, что не надо верить глупостям.

Мать. Глупостям пе падо верить.

Мальчик. А почем же я узнаю, что глупости, а что не

। । \ногти?

Мить. Потому что надо верить настоящей вере, а пе

f I V НОС I ям.

Мальчик. А какая же это настоящая вера?

Мать. Паша вера. (Про себя) Кажется, я

иное иг (Вслух.) Так подп скажи папе, что мы

hi v ль шарф.

говорю

идем, и

17

Мальчик. А после обедни будет шоколад?» (37,31

С х _ ____________ - ____

к 15-летпсму сыну Михаилу. Опо задумывалось ппса

Мальчик. А после обедни будет шоколад?» (37,31 мни, морали дворян и трудового народа. Толстого по-

Сохрапилось неотправленное письмо Л. Н. Толст Юбому привлекают дядя Брошка, казачка Марьянка,

к 15-летпсму сыну Михаилу. Опо задумывалось ппса ’лк Лукашка. Это нравственно н физически здоровые

лем как своеобразное обращение к тем юношам, котор природы. Им неведом тот душевный разлад, кото-

। и юнит столичного аристократа Дмитрия Оленина по-

n.ine от великосветской среды.

___________________________________________________ Для старого казака дяди Брошки пе существует мис-

вал». Где искать юноше цель и смысл жизни? — спрац'нгскпх вопросов бессмертия души и загробной жизни

вает Толстой. Конечно ясе, пев православии — след; умрешь —трава вырастет»). Он же говорит, что

ответ: «Если вы честные люди, пе лжете зачем-пиб’ 1 гавщики» (так назывались попы у казаков, бывших

перед самими собой, то вы знаете, что прежние веро 1 кольникамп-старообрядцами) выдумывают одну

пия, те, которым вас учат в гимназиях под названа Ь«льшь»... Совесть Ерошки не может мириться с рели-

закона божия,—есть бессмыслица, в которую никто юшой обрядностью, он хочет убедить молодого казака

верит» (68, 222). Итак, отбросьте «закон божий», уч черновых редакциях повести), что «душенька не будет

о любить больше, если уставщик во время венчания

h i книжки почитает». Брошка убежден, что «нп в чем

• I\л пет» («Па хорошую девку поглядеть грех? Погулять

пей грех? Али любить ее грех?») Он со всеми людьми

I унак», всему живущему друг. Казакп Толстого —

живут «без всякой нравственной узды». Призывая их i

время остановиться, он постарался в самой простой ф<

ме изложить то, что сам «исповедовал» п «пропове]

вает Толстой. Конечно ясе, не в православии — след;

перед самими собой, то вы знаете, что прежние веро!

закона божия,— есть бессмыслица, в которую никто

Толстой, а следуйте тому, что открыто разумом и п<

дается проверке разумом же: совершенствуйтесь, ncnpi

ляйтесь, помогайте страдающим, работайте, увеличив

тем самым свое собственное счастье п счастье друг

людей. Как же далеки этп толстовские «поучения»

церковной проповеди, культивирующей бездумную ве( гественные люди, у которых ни одно душевное движе-

воспевающсй страдания, призывающей «трудиться л но не затуманено религиозными предрассудками. Им

бога». Нет здесь у Толстого призыва к покаянию и с.м

репию перед «божественным». Он пе аппелпрует к чу ши Й именно под пх благотворным влиянием Олепип

ству страха перед смертью, пе грозит будущими кара» 1

«на том свете», как это делают церковники. Толст > пип.

верит в разум, к разуму и обращается, когда говорит, ч

испытывать радость труда и отдыха, радость общей

с людьми, дружбы и семейной любви — вот в чем с< ’хранился отрывок, который Толстой не вставил в по-

стье: «верить своему разуму, блюсти его во всей чистс гь, возможно, в силу его чрезмерной автобнографич-

и развивать его и, поступая так, получать благо нети

вое».

। псуще яспзнелюбле. Онп совершают добро по велению

питает осознавать эгоистичность собственных устрем’

«Счастье в том,— говорит Оленин, — чтобы жить

in других».

В Оленине, надо полагать, много от самого Толстого,

и ги В нем говорится, что в 18 лет у него пе было веры,

мл только смелый ум и горячее сердце; понемногу стали

'врываться перед ним необыкновенные вещи,например,

mi все гражданское устройство того времени есть вздор

что «религия есть сумасшествие».

В романе «Война и мир» отразилось назревавшее

_ ____ писателя отрицательное отношение к православной

Толстым по только в публицистической форме, но и i •мигни. Вспомним, к примеру, что князь Болконский пе

лз;. c::c727.;.-.n художественных образов. Его повес добряет религиозных наклонностей своей дочери Марии,

< пощадно изгоняет из дома «божьих людей» — монахов,

ПРАВОСЛАВИЕ И ЦЕРКОВЬ ГЛАЗАМП ХУДОЖНИКА

Критика православной религии и церкви выраже

лой системой художественных образов.

и ромапы, утверждая высокие гуманистические идеал

полноту и радость земной человеческой жизни, по сам 'родивых. Его сып^ Андрей, беседуя накануне Бородин-

ское» сущности враждебны реакционной проповеди це h

ков ников. |

В идейной проблематике повести «Казакп» важне

шее значение имеет резкое противопоставление укла 1

18

who сражения с Пьером, говорит об античеловечности

। piuni и духовенства.

IСвязь Андрей и его друг Пьер Безухов — цен траль-

> фигуры романа. Оба они — люди широкого ума

49

и сложной духовной жизни, их мысль — в постоянной

напряженной работе.

Воззрения Андрея Болконского, как и воззрения i

отца-вольнодумца,— атеистичны по своей сущности. Пр

да, накануне Аустерлицкого сражения князь Анд манников»,

(черновой вариант романа) размышляет о боге, г upi пшзовать орден, и он усомнился в нужности масон-

вспомпил детскую молитву, которую он, поклона ||()| иообще. Понял, что есть среди масонов люди, «пи

Руссо и Вольтера, давно пе читал». Однако пе в мы< , (|fo ие верующие, ничего не желающие и поступавшие

Л бпгР АтТТТПдГг ТТЛ1ГТЛТТ и/тлг'/.лт.тгл ------

провалился еще больше, завяз и уже невольно ходил

вол(*но в болоте».

Ближе узнав религиозную секту, Пьер Безухов окон-

irjiifio разочаровался в этом «братстве вольных

Безуспешными оказались его попытки

•• ------ -гч----- — -

о боге Андреи нашел успокоение. Заранее «перемуч!

шпсь», «перестрадав», он находит в себе волю поборе

чувство страха и подготовить себя к подвигу. Когда

па поле боя под Аустерлицем взору раненого Андрея

крывается «высокое и вечное небо», его мироощущв!

лишено каких-либо мистических чувств. Он пе прип

к богу, как мечтала сестра, княжна Марья, надевая!

него образок в момент прощания... Ч

для пего толчком к перевороту в 'го сознании, стЖ

символом перемен на жизненном пути. Правда, на nopq

смерти Андрей Болконским обращается к евангели

Но и предсмертные мысли о боге, как писал Толстой, ltvlrtU 111гор .________ тг----->

запись ему «односторонне личными», в них «чего-то neMllfKByi ег0 как и других русских, заподозренных в под-

ставало» л поэтому «было то же беспокойство и ’rrnwi’nnnnwwawvr к пясстпелу. По насстнеляли пяте-

[лщсопство только для сближения с молодыми, богатыми

ильными по связям и знатности братьями, которых

•ими много было в ложе». Сомнения, мучительные

и< кп истины не прекращаются. Пьер думает: испанцы

•ля гея богу за то, что они победили французов, а францу-

। молятся тому же богу по случаю победы падиспанца-

Где правда, где истина? «Мы воздвигли в Москве

I io человека, и служитель того же самого закона любви

I прощения, священник, давал целовать солдату крест

Вред казнью» (10,296).

1 Когда Пьер попадает в плен к французам, занявшим

] нах, приюваривают к расстрелу. По расстреляли пяте-

i.i остальных же, в том числе и Пьера, помиловали.

’ той минуты, как Пьер увидел это страшное убийство,

нк рнгенпое людьми, но хотевшими этого делать, в душе

з 1 ’ ] де правда, где истинаг rsiviui ииддошли

высокое небо явило ~ а. .

“ Tl,llK сороков церквей, а вчера засекли кнутом бежав-

* кг человека, и служитель того же самого закона любви

ясность». И все же нетрудно представить себе: если

Андрею Болконскому удалось перенести ранение.

_ ____ — —

в силу особенностей своего ума и характера, продол* ( «« ...-------------, - —

нравственный поиск, не нашел бы душевного успокоеЕ (| как будто вдруг выдернута была та пружина, пако-

в христианской мудрости — подобно самому Толстому.

Пьер Безухов, как и Андрей Болконский, в посто!

пом поиске смысла жизни, нравственного идеала,

к религии он остается равнодушным. В душе Пьера п

исходит «сложная и трудная работа внутреннего раз

тия», приведшая ого «ко многим духовным радос!

и сомнениям». Лишь в состоянии душевного смятения

। рои все держалось и представлялось живым, и все

Iпылилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он

пе отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благо-

< ipoiicTBO мира, и в человеческую, и в свою душу, и в

ога Это состояние было испытываемо Пьером прежде,

ц> никогда с такой силой, как теперь».

Поворот, происшедший в душе Пьера, назревал давно,

| ра в бога «завалилась в кучу бессмысленного сора»,

1 1обы Пьер окончательно пересмотрел свои полумисти-

11 ( кие верования. Жизнь продолжается... А опа, как по-

I а 1ал Толстой не только на примере Пьера, дает свои

|ю| и, неумолимо и непрестанно меняет человека и об-

к пил нет. И если одних трагические моменты жизни спо-

, напротив, — она

в конечном счете от того,

HUliUpui, , — Г- - г-> >

мог примкнуть к масонским ложам. Наивно доверпвш! (| ( [Ш было лишь пережить глуоокое потрясение, чтооы

наставникам, Пьер думал, что, следуя их учению,

избавится от прежних сомнений и сможет облегчить 1

ложение своих крестьян. По в масонство Пьер пе наш

говоря словами Толстого, прямого и попятного ему пу

Оно пе переродило и пе обновило его, не дало вых(

внутренним метаниям. Когда Пьер «приступал к мао

ству, он испытывал чувство человека, доверчиво стано*,, .„бпосить к вере то в других,

1ПОГО Horv Т1Я OOPlTVTH TTCVR ОЛ VTJAP ггт« „Л "hllbl оторосить к вере, дру ,

щего ногу на ровную поверхность болота. Поставив но

он провалился. Чтобы вполне увериться в твердое

почвы, на которой он стоял, оп поставил другую ш

20

иичюжается — все зависит

икни сам человек...

Пз блестящей галереи женских образов романа

21

що согласиться и с тем, что в описании богослужения,

мин церкви и священника пет еще непримиримых

। hi клерикальных мотивов — они станут характерными

л торчества Л. Н. Толстого позже.

Однако такую ли исключительную роль сыграла ре-

наиболее близки самому Толстому Наташа Рос

и княжна Марья Болконская.

Бесцветно и безрадостно прошла молодость Ма

Религиозность обусловила такие черты ее характера,

смирение и пассивность. Живя в постоянной тре; ,,----------- п R __ ТЯЖлЛНР

и страхе, она ищет опору н утешение в религии. Неу ^пя в «возрождении» Наташи Рост в i . «чувство

летворенпая жизнью, опа окружает себя странниц! ш жизнь ее, кроме религии, наполняло щ *

слушает их рассказы о всевозможных чудесах. В р< им мнения против Наполеона, осмелившегося р “,РПЛЯ

гиозном экстазе старается подавить в себе все лич песню и дерзавшего завоевать ее». В критичеши д

смиренно страдает. Но после несчастья, случившег < ни момент Наташа Ростова хочет быть ближе к св

с отцом, она, вопреки своей религиозности, открывал

навстречу радостям жизни. «И что было еще ужаснее

княжны Марьи,— говорит Толстой,— это было то, чт<

времени болезни ее отца (даже едва ли пе раньше,

тогда ли, когда она, ожидая чего-то, осталась с

в ней проснулись все заснувшие в ней, забытые лич1

желания и надежды. То, что годами пе приходило

в голову — мысль о свободной жизни без страха о1

даже мысли о возможности любви и семейного счасти

беспрестанно носились в ее воображении. Как пи отст

няла она от себя, беспрестанно ей приходили в гол '

вопросы о том, как она теперь, после того устроит ci

жизнь» (11, 136). Кпяжпа Марья пе может даже ।

литься. А ведь молитва раньше была ео лучшим уте!

пием. Теперь же ее охватил «другой мир жптейси ° х- «л

трудной и свободной деятельности, совершенно протп ,"||,гве>>‘” ^на хотела Так молитва

положпой тому нравственному миру, в который она б« |Н<,лось, что Бот слыпт it . „ ’

заключена прежде» (11, 136). ] "',о посещение церкви в ее сознании связываются пе с че. -

Когда кпяжпа Марья нашла лпчпое счастье, ее ш ' мистическим, а с тем земным что глубоко волновало

стали занимать «божьи люди», «христианские добре и< <жпй парод и ее, частицу этого н рд.

__________ м ||^„ТТ¥„ Рпптпотт ттпттгтлпт-гттмлтгп И ПЧИПТЙЛО САМО ГПОЗ-

пием. Теперь же ее охватил

Ьипю и дерзавшего завоевать ее». В критический для

| народу, и ей кажется, что эту близость она особенно

цущает во время церковной службы. Когда она слушает

I'oii.) молитвы «Миром господу помолимся», ей представ-

>1 тся, что вот здесь соединяет себя в одно «с миром куче-

‘ н4 и и прачек»... Это уже пе религиозное, а патриотическое

। |убоко человечное чувство. «Миром господу помолим-

|'» «Миром, все вместе без различия сословий, без

1'пжды, а соединенные братскою любовью», — думает

и нпа Ростова. И тут же мысль ее обращается к русско-

у воинству. Опа вспоминает брата, Денисова, князя

. и 1]*ея. Как мы видим, ее мысли о земном — и прежде

Ь’|<1 о спасении Россип от вражеского нашествия.

(остоянии «раскрытой душевности» она и сама «не

пи мала хорошенько, о чем она просила Бога в этой

Наташу Ростову приподнимало и очищало само гроз-

1И’ время, чьи тревоги и чей зов она чутко, всем своим

ц<’ 1рым сердцем, воспринимала.

Путем постоянных нравственных исканий идет Кон-

иниип Левин — один из центральных героев романа

\ ни » Каренина». Он из той же породы правдоискателей,

инн Андрей Болконский, Пьер Безухов. Перед свадьбой

1г пи и вынужден, по существующему ритуалу, псповедо-

МИ.ГЯ и причаститься. Но для Левина «участие во всяких

> рыншых обрядах было очень тяжело». Он не мог ине

ин । притворяться. Исповедь для него — неизбежная

...шипеть, выполняя которую он старается пе обидеть

iiipiiiui священника.

Веруете лп вы во все то, чему учит нас святая

23

тели», требующие самоотречения и страдания. Сам<

речение, по мысли Толстого, противоречит челе "

ческой патуре — человек должен быть счастлив

земле.

Центральный женский образ романа — образ Ната

Ростовой — по праву считается самым любимым детин

писателя. Сколько теплоты он отдал этой живой, естс

веппой и жизнерадостной натуре! Читателю по душе

сердечная чуткость и отзывчивость.

В литературе о Толстом можно встретить высказывая

что после разрыва с князем Андреем Наташа Рост<

нашла в себе силы вернуться к жизни благодаря религ

Да, в романс говорится о том, что вскоре после nocel

ния церкви Наташа почувствовала себя возрожденн

22

(иг наладить идеальные отношения с наемными работ-

V..UU, ___ .х “*i шаги

(i ж общей пользы». Он переживал смерть любимого

►бои». А почему бы нам пе представить себе Левина

пределами романа, например у последней жизненной

апостольская церковь? — спрашивает священник. Лев нами, окончились неудачей предпринятые и ^

Отвечает’ I i лг'----\ -___ “ 4

— Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда да мни и был в особенно <<мУчит5л?ВЮ?.1„?.а CnJow«a

в существовании бога. 1

Вернувшись в тот день домой, Левин испытывал 1

ТПЛА ГТ1ГП Л иПГ. --* — -

ж выразился Толстой в «Исповеди», «противоположны

..J ...

Можно ли быть нравственным без бога? Церковь на

in г вопрос отвечает отрицательно. На протяжении веков

в сознание верующих, что будто мате-

самые безнравственные люди. Тезис о без-

атеизма теоретически обосновывали

Толстой стоял на противоположной позиции. Он пе-

..____он над многими приверженцами христианской религии,

а «д11 отрывке «О различном отношении к религии людей

iJ 'ipa ювапного сословия» он писал: «Я откровенно спра-

.. *>IV:t..TTT;. - *. -''v—л—д боя пвал у своих близких и пе близких знакомых о их веро-

паД°лго ли это |>| шпях и всегда, за редким исключением на 100, получал

’гнет: Христианство — нам не нужно, мы пе верим. На-

достное чувство оттого, что неловкое положение кош р<ы? К не*1 Левин, чей о Р ппппет обогащен-

лось, и кончилось так, что ему не пришлось лгать. 1 кнрафическпе черты самого о. i, которые,

Позже Левин будет вспоминать, что, прочтя одна» ым новыми знаниями и новь и_________ ________

историю церкви православного писателя и историю це 1

вп католического писателя, он увидел, что обе цер! роучению»...

отрицают одна другую и пи в одной из них пет истин Г"

Религиозные сомнения пе покидают его. Подлинный (i <н —

мнению Левина, но не автора — Толстого) ответ па ей чн вдалбливала

сомнения он неожиданно нашел в рассказе крестьян»! я илисты — самы

подавальщика о том, как живет мужик Фоканы 1| И. Бердяев, С. Булга-

«...один человек только для нужды живет, хоть бы Мит I пропагандировали богоиш Р

ха, только брюхо набивает, а Фокапыч — правдив! low, С. Франк и другие. плоппни Он пе-

старик. Он для души живет. Бога помнит»... Так в а Толстой стоял на противопол / ппрппгхплсТр0 атеис-

вах, услышанных им в состоянии глубочайшего отчаяш дпократно признавал нравствен ° Р * пелигии.

Левин находит «спасение». Он думает, что сумеет обн "" над многими приверженцами .р <____________ _____„

виться, если будет жить пе для нужд своих, ;

души», «по правде», «по-божьи»...

Да, в финале романа Левин обращается к

Г ° ". ” ... ________

лигиозпое «просветление»? Прочен ли этот «божески!

исход?

Здесь уместно вспомнить, j

к тому, что его неверующий брат Николай, умирая,

время обряда причащения стал молиться. Левин знал, я

«теперешнее возвращение его 1.^ e«.<uUUW, w» i.>raiviv« —......"ртпр Р в on по-

нтившееся путем тон же мысли, по было только время Другие откинули веру и, пе ССТР т________ ___,„.„ЛгЛ п™

ное, корыстное, с безумною надеждою исцелиться! । ими '

Давно равнодушный к вере и к церкви, Николай Левк ... число

перед смертью решил служить молебен в надежде на^ манны и коварны. Хретьп, очень ____»

что у него появится в душе вера и эта вера исцелит е

от чахотки. Он тупо н бессмысленно смотрит на икод i-------- г------------ * место* Толстой гово-

усилепно крестится, старается разгорячить себя, а поте рукописи «О религии» есть такое _____;„ ______

со злостью велит убрать икону. Нс таким ли временна

было и «возвращение» самого Левина? Конечно, ее,

иметь в виду лотку характера Левина, который и

стояппо недоволен собой, беспрестанно ищет все новь

и новых решений, то станет понятно, что его примирен!

не могло быть прочным. Следует учитывать также, ч

решение он принял в критический момент. Ему не уд

24

I иодая людей, я нашел три различные рода отношения

как сам Левин отпесА религиозным вопросам. Одни, прпйдя к невозможности

, A ’pin, но не найдя ничего заменяющего ее и, находя

- __________________, фюрядок пока существует религия для себя выгодным,

пе было законное, conef шраются притвориться верующими и уверить других.

--

;;.;а жизни и смерти, считают религию излишнею Эти

|ф1|оди необдуманны, но правдивы, тогда как первые обду-

” , откинув

религию, пришли к неразрешимым вопросам и пытаются

(мыслью разрешить их» (17.355—356). В неоконченной

put, что ему известно весьма много людей неверующих,

шличие которых от верующих состоит «в гордом созна-

нии того, что человек сам себя не обманывает» (7,127).

Толстой и во многих других случаях подчеркивал, что

огромное число атеистов, с которыми он идейно расхо-

дуйся, стоят в нравственном отношении выше мяогих

• ином дьявола. Еслп бы побольше было таких людей

шик верующих, то хорошо бы было жить». Отмечая

• с, что учитель его сыновей придерживается в жизни

ип\ нравственных принципов и в то же время «пе

> иии г Христа богом», Толстой не без прении спраши-

। «Что он, сын дьявола пли нет?» (62,509).

Н< помним, что церковные проповедники в любом под-

। пц( м случае были готовы разразиться самой непо-

iftiHiu бранью по адресу пе верящих в бога. Духовен-

ч моральной распущенности... Даже в наше время

Ь порно проповеди называются: «Атеизм как болезнь»,

сн iM — болезнь века», «Неверие как следствие без-

ним ведомостям»1. Бывший богослов А. Л. Осипов от-

м11, что представители церкви каждое отступление от

pioiy». Атеист для них всегда неполноценный чело-

| духовный калека, потеря веры — ненормальность,

| прилагает немало стараний, чтобы внушить верующим,

। <псизм —это в конце концов причина аморальности,

in’HiiiK безнравственности. Как и дореволюционные

к । шишки, оно называет неверие в бога «матерью

рц|шв».

Мысль о том, что религия, в частности христианство,

। поднимает в человеке его нравственность, пронизывает

T’liiильный рассказ Толстого «Три смерти». Умирают

верующпх. В мае 1894 года оп пишет Ф. А. Желто

«Еслп уже делать сравнение, то пз двух людей: атеп

и нехрпстя, который, жертвуя собой, борется с ти

учреждениями, которые оп считает гибельными дляJ

дей —своих братьев, и номинальною христианина,

торый, как английские пасторы да и многие друг

читают проповеди на 1,3 главу послания к коринфян

а обходит осторожно учреждения, которые ему выгод

и которыми он живет, несмотря па то, что они гибель ...- -г---- - глоттст-

для его братьев: — пз этих двух я все-таки предпочит " < iоралось опорочить атеизм, ~

первого, хотя и не согласен с ним» (67, 145).

С определенностью поведал об этом же Толсп

в «Исповеди». «Еслп п сеть различие между явпоиспо! „ _ в . п «Цо столько ученость, сколько

дующими православие и отрицающими его, то пе вшй »' «епност • составляет главную

зу первых»,—писал он. По его наблюдениям, явное щ ' "™ная р р щ называемых образованных

знание и исповедание православия большею част ' У “вер™ . _ ппсалн «Прибавления к цер-

встречалось в людях жестоких, безнравственных и с’ ______о_ ______ д А

тавших себя очень важными. Честность, прямоту, доб(

ту он наблюдал большей частью в людях, признающ • - в «духовную болезнь», «духовную

себя неверующими (23, 489). Жизнь давала подтвержу ’ 1 сс ___„„„ чтЛгтЛттт™«оттаглй

пня, что немало лиц, объявлявших себя правоверны!

христианами, ДОВОЛЬНО ЛОВКО скрывали СВОП порок • • „ т< - TTVYCIRPHCT-

склопнгтр ко лжи и беспппппппшш кпмппомигсам о, »х сознания2. И в наши дни православное духовенст

tlUlUHUblu Jl/Hil И UtClip .-.ill ЦП ИНЫМ Ни МНриМЦvvdM« Ul _______ __„.м._.хлпхттпттгпк

умели поснть личину добродетели, создавать видимое

порядочности. Религиозность оказывалась той ширмой,

которой таилась безнравственность человека, сумевше

добиться всеми правдами п неправдами богатства, поче

тей, положения.

В той же «Исповеди» Л. Н. Толстой вспоминал i

умном и правдивом человеке С., который рассказал ем

как кончил нерить. Однажды, когда старший брат С. I L - Барыня полна ужаса перед

старен привычке начал вечером молиться, спросил его: < ’‘*PbI0, она занята только собой. Ее

ты еще все делаешь это?» И оольше ничего они не сказа! шиыющенси _ _________«е-г

друг другу. С того дня С. перестал становиться на молита

п ходить в церковь. Единственная фраза, произнесет! naccTDOnT ее» Все, кто рядом с ней, чувствуют

братом,— «как толчок пальцем в степу, которая была гсг<| ,го ________

Гл^тттЛ ПТЛ аа

ва упасть от собственной тяжести». Там, где казалось, ест

вера, давно было пусто. I . .

Не вера в бога, а понимание долга перед самим собс 1

и другими заставляет человека вести себя нравствен»

Учителем к своим детям Толстой взял социалист

В. И. Алексеева, ставшего впоследствии его задушевны

другом. «Вы бы умилились,—писал он С. С. Урусог

о В. II. Алексееве,— если бы видели того, кого называ

26

Нммцнет, что муж, зная о ее состоянии, способен есть.

। < д< тем своих она не хочет видеть в этот последний

виноватыми, что живут. Барыне кажется, что ее

। — небывалая катастрофа, никто из людей пе

нрава жить или думать о жизпп. Эгоистическое

нои женщины давно нравственно обособило ее от

1 Цпг. по кн.: Н. С. Гордиенко. Чему учат с амвона. Л.,

и । «л г 1975, с. 21.

•См А. А. О с и п о в. Продолжаем разговор с верующими. Л.,

-и11нг, 1962, с. 15.

27

других людей, и она ничего пе сделала, что могло!

остаться жить в их памяти после ее смерти. Из непо|

ценности и бессмысленности прожитой жизни и вира! Мцлм оспой липом; на нем надето что-то изорванное.

ТТЙ ТО ТТАТ’ТТТГГ» Г» Т1“тттг ___ 7

не 01

ощущается не как гибель, а

патологический страх перед смертью.

В ямской избе в это время умирает больной ям1

дядя Федор. Умирает спокойно, как-то неслышно и

ловито, необычайно просто. Если барыня, предчувс!

приближение конца, враждебна окружающим, то Ф<

«повернут» к людям: он с добрым сердцем отдает (

сапоги Сереге, просит кухарку не сердиться на пего. I

JT------ -

ясень, чтобы сделать крест умершему дяде.

Пришел конец дереву. Но смерть дерева —

вержепие жизни, она ,

возвращение к новой, радостной жизни никогда пе у|

рающей природы. I

«Барыня жалка и гадка, потому лгала всю же

и лжет перед смертью,—писал Л. Н. Толстой кА. A.'ll

стой.— Христианство, как она его понимает, пе решает!

нее вопроса жизни н смерти... Мужик умирает споко!

именно потому, что он пе христианин. Его религия!

гая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обря

его религия — природа, в которой он жил». Это пис

А. А. Толстой заканчивалось иронической просьбой: «

зумеется, всем вашим от меня очень кланяйтесь и не j

сказывайте им, что я такой безбожник». В «Воскресеш

Толстого есть образ революционера Набатова, крестьян

по происхождению: «В религиозном отношении он был|

1тлг>лп * л„ * л-------------------н ( П) оессмыслвпна i

1орез месяц ямщик Серега идет на заре в рощуру, (11а л Аксельрод,—

tTL. тппт.т ГТТ/.гтотт Т.-ПОЛ-г ____ г г'7

личным крестьянином: никогда не думал о метафиз! q они к вере относятся скептически или вообще

ских вопросах, о начале всех начал. О будущей жи Hll1|UlI0T ее Для Константина Левина понятия «бог»

он тоже никогда не думал, в глубине души неся уна ( 1 г > равноценны (19,381). Вера в «добро» была

довэнное им от предков твердое, спокойное убежде!

общее всем земледельцам, что, как в мире ' живот,

7 JT ||( искало, ипшипнл n DUMV iiituu *****

и растении ничто не кончается, а постоянно переде к полна драматических переживаний. Она понимала,

вается от одной формы в другую - навоз в зерно, з« '„" / “нее Помощь религии

в курицу, головастик в лягушку, желудь в дуб, —1 " 1

и человек не уничтожается, но только изменяется.

„т: “ т “ я =^“^=3 —

рел в глаза смерти и твердо переносил страдания, ко(

рые ведут к пей». Умирающий революционер-атеист Г

последний свой час ощущает связь с общей жизн

и поэтому не охвачен ужасом, как барыпя-христиа!

В литературе о Толстом можно было встретить вы<

зываппя, что для писателя идеалом нравственности 61

28

•нои») люди, вроде юродивого Гриши. «Великий хрп-

nut и я» Гриша — это человек лет пятидесяти с бледным,

I Н1ди в комнату, он изо всех сил стукнул огромным

Ь«»ч<>м ио полу, и, скривив брови и чрезмерно раскрыв

» плхохотал самым страшным и неестественнымобра-

Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого

hin прыгал беспрестанно и придавал его и без того

। рш иному лицу еще более отвратительное выражение»,

hi । го бессмысленна и несвязна. «Юродивый Гриша,—

... .. . ж -есть прежде всего кандидат на

। о» и психиатрической больнице»1. Юродивый верит

|н mi к’лспно, бессознательно, слепо и тем вызывает вос-

iiV'inie измученного скептической рефлексией Иртенье-

I Ню это характеризует самочувствие дворянского юно-

In. по пе взгляд самого Толстого. Следует всегда отли-

11 >. автора от повествователя и слова повествователя от

ion кроя художественного произведения, нельзя сме-

|нп111ь поведение, высказывания персонажа с позицией

ни ।ядами рассказчика; нельзя видеть во всем, как

Li in,ч однажды Достоевский, «рожу сочинителя».

I Ью же счастлив, кто живет духовно богаче: юродивый

pinna или же «нигилисты», неверующие, о которых

hiihiiM пониманием и с такой симпатией говоритТол-

L»tt? Ответ ясен. Даже любимые его герои — Андрей

L i конский, Пьер Безухов, Левин — чувствуют себя

i л<'с счастливыми, активно деятельными не в кратко-

li» минные периоды «христианского просветления»,

,, _,г_ .. -------------------------------------

— ~~ Для Константина Левина понятия «бог»

hi него «единственным назначением человека».

Ih искала спасения в вере Анна Каренина, чья жизнь

возможна только под

И-Юншсм отречения от того, что составляло для пее весь

mi к । жизни». В самые тяжелые минуты Анна прони-

.... __ . «Зачем эти

|||и.вп, этот звон и эта ложь?»—думала она, когда

J ih ледппй раз проезжала по улицам Москвы. Заметим,

Го мысль эта принадлежит женщине правдивой, честной,

\ iiii'inio открытой, чей облик был Толстому стольсимпа-

1 .11. Аксельрод-Ортодокс. Лев Толстой. М., Гос. акад,

уции. наук, 1928, с. 25.

29

тичеп. Сама ее смерть — это осуждение ханжества цЛ

пнщеппик, одевшись в особенную странную и очень

|ибпую парчовую одежду, вырезывал и раскладывал

•чьи хлеба на блюдце и потом клал их в чашку с вином,

• Со-

J шише молитв заключалось преимущественно в же-

«Bonvm ~ Что же касаа| -------- -

верующих» ханжей, то они разоблачаются беспощаж" и,ося ПРП этом различные имена и молитвы...

В романе «Воскресение»1 мы встречаемся с обрД '“‘"110 молитв заключалось преимущественно в ....

т йа!1111 благоденствия государя императора и его семей ст-

< Сущность богослужения состояла в том, что предпо-

|| нм ь, что вырезанные священником кусочки п поло-

Imi.ie в вино, при известных манипуляциях и молитвах,

вращаются в тело и кровь Бога. Манипуляции эти

|<ш иг в том, что священник равномерно, несмотря на

'но этому мешал надетый на него парчовый мешок,

hi п мал обе руки кверху и держал их так, потом

। < гллся на колени и целовал стол и то, что было на

I* Самое же главное действие было то, когда священ-

паяв обеими руками салфетку, равномерно и плавно

11 ею над блюдцем и золотой чашей. Предполагалось,

и это самое время из хлеба и вина делается тело

' |ншь, и потому это место богослужения было обстав-

ши особенной торжественностью.

Изрядно о просвятей, пречистой и преблагословен-

h Богородице», громко закричал после этого священ-

из за перегородки, и хор торжественно запел, что

in хорошо прославлять родившую Христа без наруше-

। девства девицу Марию, которая удостоена за это

I писи чести, чем какие-то херувимы, и большей славы,

и священник, сняв салфетку

нподца, разрезал серединный кусочек начетверо и по-

। ил его сначала в вино, а потом в рог. Предполагалось,

и mi съел кусочек тела Бога и выпил глоток его крови.

। ш этого священник отдернул занавеску, отворил

♦ л

вп, ее античеловеческих законов, в том числе церковя|

«законного» и «священного» брака.

* , . — ---------------------------------, я

В романе «Воскресение»1 мы встречаемся с

сановника Топорова, который «в глубине души ни во

не верил и находил такое состояние очень удобны!

приятным, но боялся, как бы народ не пришел в такое

состояние, и считал, как он говорил, священной св

обязанностью спасать от этого народ», поддерживая в t

веру в иверскую, казанскую и смоленскую богоматс

Прототипом для фигуры Топорова послужил об

прокурор святейшего синода2 Победоносцев, котор

особенно прославился своими преследованиями сектант

К нему обращалась старшая дочь Льва Николаев!

Татьяна Львовна с протестом против заточения де1

самарских молокан в монастырь. Ее разговор с Побе,

посцевым послужил основой для диалога Нехлюд(

с Топоровым. Нехлюдов пришел к Топорову тоже I

делу о сектантах, которых архиерей и губернатор пьт11

лись разлучить с семьями, разослать «в разные мсЯ

ссылки». Он заметил, что Топоров если и давал полой!

тельный ответ на прошение сектантов, то лишь norow

что знал о больших связях Нехлюдова и боялся огласи

всего дела в иностранной печати, и в сущности был <|

всему очевидно равнодушный человек». Тодоров, н севайимы. После этого считалось, что пре-

и его прототпн Пооедовосцев,- «человек тупой и лшш ‘ совевшилось и священник,

ный нравственного чувства», ненавидящий народ, п; ь

врывающий свои отвратительные деяния рассуждения

о благе народа, о защите «государственной точки зревш

Писатель мастерски характеризует Топорова: «Он от!

сится к поддерживаемой им религии так, как относит

куровод к падали, которою он кормит своих куп* папЛн‘'*"ис ДвеРи 0 взяв в РУКИ золоченую чашку, вышел

_______________________ __ ___ - ________т т, пппгтголптт UfOTraWlTTTTTV ТЛЖА TTG-

ппо в середине двери и пригласил желающих тоже по-

। к ла и крови Бога, находившихся в чашке... Стара-

и по обсосав усы и вытерев рот и чашку, в самом весе-

очень неприятна, но куры любят и едят ее, и поэтои

их надо кормить падалью».

Толстой с поразительной художественной силой изч|

разил картину богослужения в тюремной

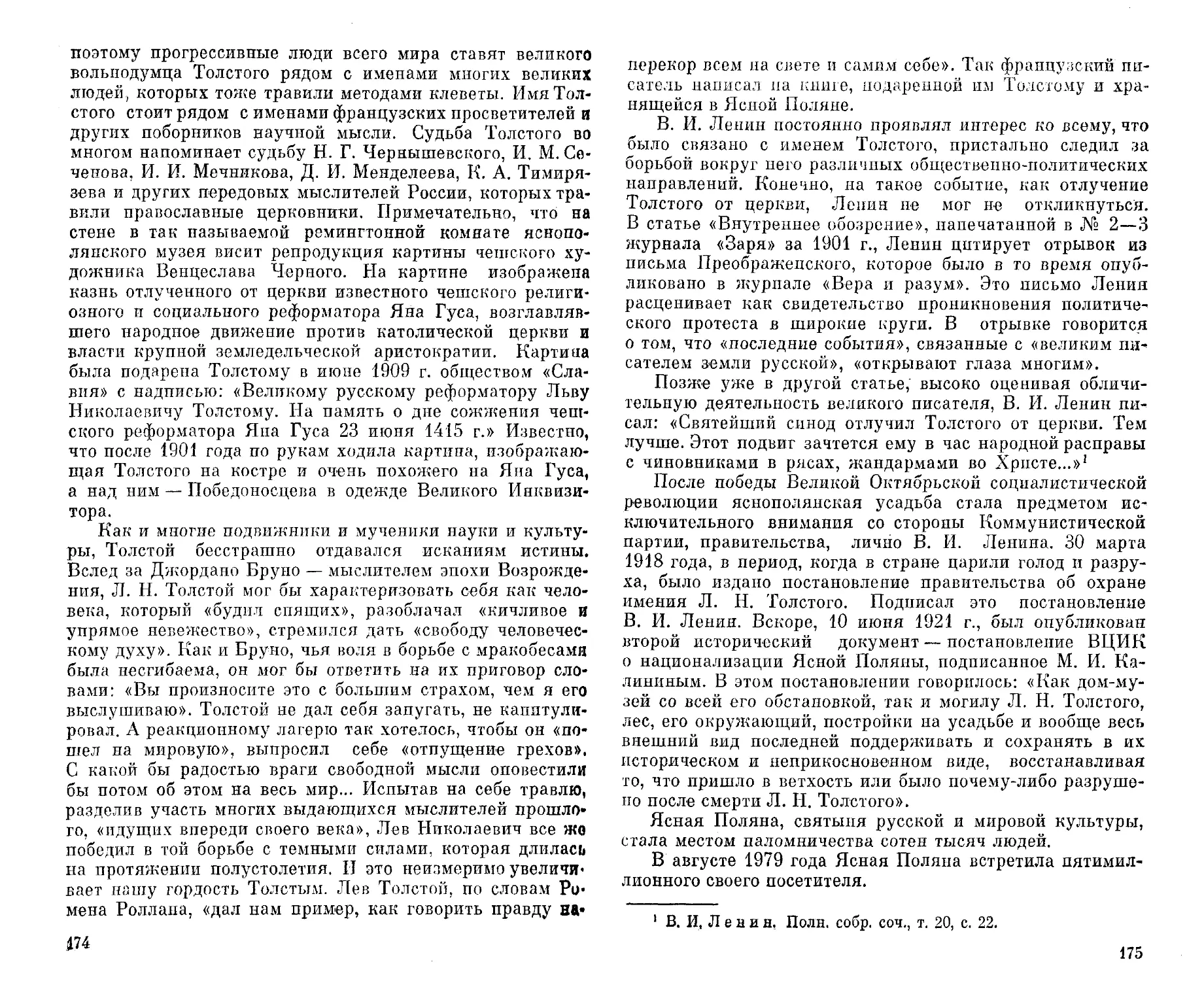

1 Роман вышел в свет в 1899 году. Сначала он был опублы

ван в России в журнале «Нива», но с большими искажениями. 1

123 глав «Воскресения» без цензурных изъятий было напечата

только 25. Затем впервые полным текстом он вышел в «Свобода

слове» В. Г. Черткова в Лондоне.

2 Синод — высший орган управления православной цер»

в России, утвержденный Петром I в 1721 г. взамен упразднена!

им патриаршества.

30