Author: Родин С.А.

Tags: лесное хозяйство лесоводство лесохозяйственные науки энциклопедия энциклопедия лесного хозяйства

ISBN: 5--94737--023--9

Year: 2006

Text

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

(издание исправленное и дополненное)

ТОМ II

2006

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

В ДВУХ ТОМАХ

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

Антипенко Т. А.

Афонин Е. Ю.

Бабич Н. А.

Баранов А. Ф.

Беднова О. В.

Благовидов А. К.

Бондарев А. Г.

Булгаков Д. С.

Васильев Г. И.

Васильев С. Б.

Винокуров В. Н.

Волков С. Н.

Вуколова И. А.

Гиряев Д. М.

Гомзин С. А.

Горшкова М. А.

Гурович М. Т.

Гусев Н. Н.

Дерюгин А. А.

Дмитриев В. В.

Дроздов И. И.

Ерусалимский В. И.

Желдак В. И.

Жирин В. М.

Заварзин В. В.

Заплатина Н. Б.

Зверев А. И.

Иванов А. И.

Казаков И. В.

Калякин А. Б.

Камусин А. А.

Кишенков Ф. В.

Ключников Л. Ю.

Когут Б. М.

Козин В. В.

Комаров А. С.

Копылова Е. Б.

Коротков В. Н.

Костенчук Н. А.

Кудряшов П. В.

Кулешова Ю. Н.

Курилыч Е. В.

Курлович Л. Е.

Ларионов В.Я.

Ловелиус Н. В.

Ловцова Н. В.

Ломов В. Д.

Макуев В. А.

Марадудин И. И.

Маслов А. Д.

Малышева Н. В.

Мозолевская Е. Г.

Молчанов Э. Н.

Мусин Р. В.

Назырова Р. И.

Никитина А. В.

Новосельцева А. И.

Панина Н. Б.

Паленова М. М.

Попов В. Л.

Проказин А. Е.

Редькин А. К.

Рипа С. И.

Родин А. Р.

Рожков В. А.

Рыбальченко Н. Г.

Рысин Л. П.

Рысин С. Л.

Рябцев О. В.

Санников С. Н.

Сергеева Е. П.

Сергеева Ю. А.

Сидоренков В. М.

Скворцова Е. Б.

Смирнова О. В.

Солдатов В. А.

Соколова Э. С.

Сорокина Н. П.

Спирина А. Г.

Страхов В. В.

Суворов В. И.

Суханов А. К.

Тепляков В. К.

Тихонов А. С.

Тихонравова П. И.

Ткаченко А. Н.

Трушина И. Г.

Уголев Б. Н.

Фабижевская Е. Т.

Чеплянский И. Я.

Чернышенко О. В.

Чижикова Н. П.

Шадрин А. А.

Шалимова Е. М.

Шаталов В. Г.

Шеверножук Р. Г.

Шкаринов С. Л.

Шматков Н. М.

Щербаков Е. Н.

Щетинский Е. А.

Хитров Н. Б.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ТОМ ВТОРОЙ

М--Я

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

С. А. Родин (главный редактор), А. Н. Филипчук (заместитель главного ре

дактора), О. А. Савельев (ответственный секретарь), В. И. Архипов,

Н. Д. Белоусов, М. Д. Гиряев, В. И. Казаков, А. П. Ковалев, Н. А. Ковалев,

Н. И. Кожухов, Е. П. Кузьмичев, Г. А. Курносов, А. А. Мартынюк, В. И. Обыден

ников, О. Л. Орлова, В. Н. Петров, А. И. Писаренко, В. Г. Санаев, В. Н. Седых,

А. П. Селиховкин, О. Н. Солонцов, Р. В. Сунгуров, В. И. Сухих, О. А. Харин,

А. Ф. Чмыр, В. С. Шалаев, М. С. Шапочкин, А. З. Швиденко

УДК 630 (031)

ББК 43

Л50

Научные консультанты

Н. Н. Гусев (таксация и лесоустройство); А. А. Дерюгин (дендрология);

И. И. Дроздов (лесные культуры); В. И. Желдак (лесоводство); В. В. Заварзин

(лесопользование); В. Н. Коротков (экология); Е. В. Курилыч (биографиче

ский раздел, экономика); Л. Е. Курлович (недревесная продукция леса);

Н. В. Ловцова (лесное законодательство); И. И. Марадудин (лесная радио

экология); Н. В. Малышева (биогеография); Е. Г. Мозолевская (лесная

энтомология, лесозащита); В. Л. Попов (охраняемые природные террито

рии); В. Г. Шаталов (механизация); А. Р. Родин (лесные культуры);

В. А. Рожков (почвоведение); Ю. А. Сергеева (химическая защита растений);

Э. С. Соколова (лесная фитопатология); В. К. Тепляков (экология),

О. В. Чернышенко (физиология растений); Е. М. Шалимова (национальные

парки); Е. А. Щетинский (охрана лесов от пожаров)

Энциклопедия лесного хозяйства : в 2 х томах. -- Т. 2. -- М. : ВНИИЛМ,

2006. --416с.:силл.

Редакционный коллектив:

Секретарь -- Н. Д. Сочнева

Редакторы -- З. С. Брунова, Г. В. Кораблева, М. Ф. Нежлукто, С. В. Про

ворная, М. М. Сергеева, И. Б. Тихонова, И. А. Уткина

Корректоры -- О. Ю. Абросимова, Е. А. Волосникова, Т. В. Куценко,

Л. Ю. Федорова

Компьютерная верстка -- Л. А. Алексенко, М. А. Нежлукто

ISBN 5--94737--023--9

© ВНИИЛМ, 2004

© ООО "Стагирит Н", 2006

Подписано в печать 10.08.2006. Формат 60×90/8

Печ. л. 52.0. Усл. печ. л. 52.0. Уч. изд. л. 60.375. Тираж 3 000 экз.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии "ФОЛТЕКС"

По вопросу приобретения обращаться по тел.: (045) 108 59 31

МАГИСТРАЛЬ лесовозной дороги,

основная лесовозная дорога, связывающая лесной

массив с нижним лесопромышленным складом. М.

обычно примыкает к

железной дороге с ши

риной колеи 1520 мм

или к водному пути,

по к рым древесина до

ставляется потребите

лям. К М. лесовозной

дороги прилегают вет

ки лесовозной дороги,

каждая из к рых обслу

живает часть лесосырь

евой базы в течение нескольких лет. К М. лесовозной

дороги или веткам примыкают лесовозные усы.

МАЙЕР Франц Христианович (1783--1860),

специалист в области

степного лесоразведе

ния, действительный

член Вольного эконо

мического общества,

агроном писатель.

Родился в Герма

нии, образование по

лучил в придворном

училище короля Геор

га III. В Россию пере

ехал в 15 летнем воз

расте.

В 20 х годах XIX в.

М. был приглашен бра

тьями Шатиловыми в

их имение с. Моховое

Тульской губ. Именно здесь проявились способности М.

Особую известность имеет его опыт искусственного раз

ведения лесных плантаций на больших площадях. В кни

ге М. «Опыт сельского благоустройства» (1835) приведе

ны начальные основы практического лесоводства, описа

ны правила ведения хозяйства в высокоствольных и низ

коствольных лесах, обращается внимание на необходи

мость проведения рубок ухода, даны практические советы

по искусственному восстановлению лесов. В 1850 г. был

опубликован труд М. «Лесоводство», подготовленный на

основе его более чем 40 летнего опыта работы и содержа

щий ценные советы лесовладельцам по приведению лес

ных угодий в порядок. М. занимался усовершенствовани

ем сельскохозяйственных орудий.

Особая заслуга М. -- создание в Моховом питомника

для удовлетворения потребностей в лесоразведении

Тульской, Орловской, Рязанской и др. губерний. Опыт

создания и работы питомника изложен в статье М. «Степ

ное лесоводство».

Вольное экономическое общество учредило Боль

шую золотую медаль памяти ученого, к рой награжда

лись лица, особо отличившиеся в деле разведения и ус

тройства лесов, в т. ч. К. Ф. Тюрмер и продолжатель де

ла М. в с. Моховое -- И. Н. Шатилов.

Лит.: Биографический словарь деятелей естество

знания и техники. -- М., 1959; Мерзленко, М. Д. Пи

онер степного лесоразведения (к 200 летию со дня

рожд. Ф. Х. Майера) // Лесн. журн. -- 1984. -- 1.

МАЙСКИЙ ХРУЩ (сем. Scarabaeidae),

жуки рода Melolontha, относятся к группе вредителей кор

ней древесных растений. Это довольно крупные жуки

(17--31 мм), с пластинчатыми

усиками и выпуклым продолго

вато овальным телом черной или

красно бурой окраски, с мелкими

прилегающими сероватыми во

лосками, иногда очень густыми.

Надкрылья красно бурого или

желто бурого цвета. Личинки

крупные, с умеренно толстым

С образно изогнутым телом.

В России встречаются 9 видов М. х., из к рых наиболее

известны опасные враги возобновления леса и культур раз

личных древесных пород -- восточный (Melolontha hip

pocastani) и западный (М. melolontha) М. х. Длина тела жу

ков этих видов 22--28 мм. Они схожи по внешнему виду

и образу жизни, а личинки их практически неотличимы.

Восточный М. х. распространен по всей европейской

части России, исключая Крайний Север и Предкавказье,

заходит за Урал -- в Западную и Восточную Сибирь. Он

называется еще лесным хрущом, т. к. тесно связан с лесом,

особенно сосновым. Западный М. х. распространен на

юго запад от линии Псков -- Смоленск -- Харьков -- Став

рополь. Именуется полевым хрущом, т. к. заселяет пре

имущественно открытые места и часто наносит вред не

только лесным, но и сельскохозяйственным культурам.

Жуков обоих видов можно отличить по форме отростка

последнего сегмента брюшка, торчащего из под надкрыль

ев (пигидия). У восточного М. х. он почти отвесный, резко

суженный посередине и утолщенный к концу. А у западно

го М. х. пигидий пологий, вершина его вытянута в прямой

без перехвата отросток.

Наиболее вредоносен в России восточный М. х. Он

имеет огромный ареал, в пределах к рого его требования

к экологическим условиям значительно меняются. В се

верной части лесной зоны наиболее заселены хрущом ста

рые вырубки, гари с полнотой 0,1--0,2, лесные прогалины,

редины, открытые места, прилегающие к лесу, питомники.

Он встречается также в максимально изреженных насаж

дениях типа верескового и лишайникового боров. На суг

линистых почвах хрущ, как правило, не встречается. В юж

ной части лесной зоны и северной лесостепи хрущ предпо

Восточный майский

хрущ

5

М

читает смыкающиеся молодняки и изреженные взрослые

насаждения или сильно заросшие сорняками почвы, избе

гая открытых, хорошо обогреваемых участков; заселяет от

крытые редины и прогалины на суглинках. В южной лесо

степи и северной части степной зоны поселяется под поло

гом нормально сомкнутых хвойных насаждений, встреча

ется в молодых насаждениях лиственных пород, заселяет

возобновляющиеся узкие лесосеки, смыкающиеся культу

ры и очень редко встречается на открытых местах, преиму

щественно в понижениях рельефа, на более тяжелых поч

вах. В южной степи М. х. имеет сравнительно небольшое

распространение и занимает самые пониженные участки,

занятые густыми лиственными насаждениями, хорошо ув

лажненными и чаще всего расположенными на тяжелых

глинистых почвах.

Лёт жуков восточного М. х. -- в мае, в степной и лесо

степной зонах -- со второй половины апреля. Выйдя из

почвы, жуки устремляются в крону лиственных деревьев

для дополнительного питания. Они предпочитают листья

дуба, березы, яблони, тополя, ивы. Лёт длится около меся

ца, часто он прерывается майскими похолоданиями. Че

рез 12--18 сут после начала лёта при достижении листья

ми березы своей половинной величины начинается копу

ляция жуков и массовая яйцекладка. Самки откладывают

яйца в почву на глубину 10--40 см в два приема. Каждая

самка может отложить до 70 яиц. Фаза яйца длится 4--6

нед. Вышедшие из яиц личинки питаются сначала тонки

ми корешками и гумусом. Они имеют три возраста, живут

и растут в почве в течение 3--4 лет, по мере роста перехо

дят на более толстые корни, причем наибольшей прожор

ливостью отличаются трехлетки. Личинки многоядны

и питаются корнями разных растений. Наиболее благо

приятны для них корни сосны и березы, содержащие мно

го углеводов и сравнительно мало азотистых веществ, а из

травянистых растений -- корни вейника. Каждой осенью

они перемещаются в более глубокие, непромерзающие

слои почвы (на глубину 80--120 см), а весной снова под

нимаются к ее поверхности и остаются весь период пита

ния на глубине 10--20 см. В условиях лесостепи и степи,

особенно в засушливые годы и жаркие периоды лета, мо

гут временно мигрировать в более прохладные слои поч

вы на глубину до 40 см. Перед окукливанием и в период

линьки личинки также углубляются в почву. Окуклива

ние личинок происходит в июле--августе, вскоре отрож

даются жуки, к рые остаются в почве и вылетают только

на следующий год весной.

В северной половине европейской части России

и в Сибири генерация хруща пятилетняя, а южнее -- че

тырехлетняя. Одновременно в почве можно встретить

особей, развивающихся по четырех или пятигодовой

генерации. При этом, как правило, хорошо выражены

господствующие поколения и соответствующие им го

ды массового лёта жуков. Если лётные годы совпадают

с высокими температурами и засухой в мае, откладка

яиц производится под пологом леса, в достаточно зате

ненных местах, где меньше и медленнее происходит

прогревание и высыхание верхнего слоя почвы. Сведе

ния о генерации, лётных годах и особенностях стаци

ального распределения хрущей в пределах конкретных

лесных территорий имеют большое практическое зна

чение для выбора стратегии лесозащитных мероприя

тий в его очагах (см. Пластинчатоусые).

Лит.: Вредители леса : справоч. Т. II. -- М. Л., 1955; Во

ронцов, А. И. Лесная энтомология. -- М., 1982; Спра

вочник по защите леса от вредителей и болезней. -- М.,

1988; Воронцов, А. И., Мозолевская, Е. Г., Соколова, Э.

С. Технология защиты леса. -- М., 1991; Наставление

по защите лесных культур и молодняков от вредных

насекомых и болезней. -- М., 1997.

МАКСИМОВ Николай Александрович (1880--1952),

специалист по физиологии растений, один из осново

положников экологической физиологии растений, ака

демик (1946), директор Института физиологии расте

ний АН СССР (1946--1952). В 1902 г. окончил Петер

бургский университет. Работал в высших учебных за

ведениях: в Тифлисском (с 1917) и Кубанском политех

нических институтах, Саратовском университете

(с 1935) и Московской сельскохозяйственной академии

им. К. А. Тимирязева (с 1943).

Область научных исследований М. -- изучение ус

тойчивости растений к засухе и морозам. М. установил

ряд биохимических и физико химических изменений

свойств протоплазмы растений в условиях увядания. На

иболее известны научные труды М. «Избранные работы

по засухоустойчивости и зимостойкости растений» (тт.

1--2, 1952), «Краткий курс физиологии растений» (1958).

Лит.: Бутенко, Р. Г. Памяти академика Н. А. Максимо

ва // Вестник АН СССР.

-- 1954.

-- 8; Львов,

С. Д. Краткая характеристика научной деятельности

академика Н. А. Максимова // Ботанический жур

нал. --1950. -- 5.

МАЛИНА (Rubus),

листопадные полукустарники из сем. Розоцветные --

Rosaceae. М. имеет многолетние корни, но с побегами, жи

вущими только 2 года. В первый сезон вегетационного

периода побеги образуют листья и почки возобновления,

во второй -- цветут, плодоносят и отмирают. На террито

рии России наиболее распространена М. обыкновенная

(R. idaeus). Ареал вида охватывает европейскую часть

России, Западную и Восточную Сибирь, кроме районов

Крайнего Севера. Растения обычно высотой до 1,5 м, но в

благоприятных условиях могут достигать 3 м. Побеги ци

линдрические, сизоватые, покрыты короткими волоска

ми и красно коричневыми тонкими коническими шипи

ками. Листья непарноперистые, цветки белые, зацветают

в начале лета. Плоды красные, сладкие, созревают при

мерно через 40 сут после зацветания. Плод -- сочная

сложная костянка. За Уралом постепенно сменяется

близким видом -- М. сахалинской (R. sachalinensis), к

рый наиболее распространен на Дальнем Востоке, где

кроме данного вида произрастают М. Комарова (R.

komarovii) и М. боярышниколистная (R. crataegifolius).

МАРИЙ ЧОДРА, национальный парк,

организован с целью сохранения природных и историко

культурных комплексов (постановление СМ РСФСР

400 от 13 сентября 1985г.), является членом Ассоциа

ции заповедников и национальных парков «Средняя Вол

га». Расположен в юго восточной части Республики Ма

рий Эл. Площадь -- 36,6 тыс. га, лесные земли -- 34,0 тыс.,

покрытые лесной растительностью -- 33,6 тыс. га. Занима

ет южные отроги Марийско Вятского увала, рельеф раз

нообразен: от равнинного до холмисто увалистого с абсо

6

МАКСИМОВ

лютными высотами 75--125 м над ур. моря. Наивысшая

абсолютная отметка -- вершина Кленовой горы (196 м).

Своеобразие ландшафту придает активный карстовый

процесс, следствием к рого являются многочисленные

воронки диаметром 50--60 м и провальные озера глуби

ной до 36 м. Преобладающие почвы -- дерново подзолис

тые. Гидрографическая сеть образована р. Илеть с много

численными притоками, озерами и ключами. В старицах

р. Илеть и озерах содержатся богатые запасы целебных

минеральных грязей. НП располагается в переходной по

лосе от хвойно широколиственных до широколиствен

ных лесов. В составе хвойных насаждений доминирует

сосна, в лиственных -- береза. Из др. пород здесь произра

стают ель, пихта сибирская, липа мелколистная, осина,

дуб черешчатый и др. Наиболее распространенный тип

леса -- сосняк беломошник. Флора парка насчитывает

1155 видов сосудистых растений и 109 видов грибов. За

регистрировано 115 редких и исчезающих видов расте

ний: лилия саранка, ирис сибирский, астрагал солодколи

стный, пузырник ломкий, гроздовник полулунный и др.

В Красную книгу РСФСР занесены: ковыль перистый,

венерин башмачок настоящий, пыльцеголовник крас

ный, неоттианте клобучковая и 5 видов грибов. Встре

чается 159 видов наземных позвоночных животных, 48

из к рых -- редкие и исчезающие. В Красную книгу

РСФСР занесены: гигантская вечерница, черный аист,

скопа, змееяд, беркут и орлан белохвост. В водоемах пар

ка обитает 13 видов рыб. На территории парка выделено

10 памятников природы, среди них водные (озера Яльчик,

Кичиер, Ергешьер, Шуть ер, Куж ер, Шунгалдан, Глухое;

родник «Зеленый ключ») и ботанические (Кленовая гора,

Кленовогорская дубрава); 2 памятника истории («Дуб

Пугачева», Старая Казанская дорога) и 30 памятников ар

хеологии (наиболее значительный из них -- поселение

Ошутьяльское из 14 жилищ приказанской культуры).

В поселке Илеть создан музей парка.

Лит.: Национальные парки России : справоч. -- М.,

1996; Кадастр особо охраняемых природных террито

рий. -- М., 1999.

МАРКИРОВАНИЕ круглых лесоматериалов,

нанесение на верхний торец круглого лесоматериала ус

ловных знаков, обозначающих его сорт и толщину. Прави

ла М. регламентируются ГОСТ 2292--88 «Лесоматериалы

круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование,

методы измерения и приемка». В соответствии с требова

ниями стандарта, поштучно маркируются в пунктах их

производства только деловые круглые лесоматериалы ди

аметром в верхнем торце без коры 14 см и более. Деловые

круглые лесоматериалы диаметром до 13 см включитель

но не маркируются. Балансовая древесина, рудничная

стойка и дрова также не маркируются. Круглые лесомате

риалы длиной менее 2 м, независимо от их диаметра, по

штучно не маркируются, за исключением лесоматериалов,

предназначенных для лущения и строгания, изготовления

авиационных пиломатериалов, лыжных и ложевых загото

вок, а также лесоматериалов ценных пород. На вершин

ные бревна необходимо наносить обозначение в виде

черты, пересекающей весь верхний торец бревна.

Сорт лесоматериала обозначается арабскими или

римскими цифрами: 1 или I -- первый сорт; 2 или II --

второй сорт; 3 или III -- третий сорт. Толщина лесома

териалов обозначается последней цифрой номинально

го значения диаметра верхнего торца без коры

в сантиметрах арабскими цифрами.

При М. круглых лесоматериалов, предназначенных

для экспорта, дополнительно наносят обозначение

в виде буквы «Э».

Условные обозначения сорта и толщины должны

иметь высоту 30--50 мм. Реквизиты маркировки наносят

на верхние торцы лесоматериалов водостойкими краска

ми и мелками, стойкими к атмосферным воздействиям.

К пакетам лесоматериалов или сплоточным едини

цам прикрепляют ярлыки, к рые должны содержать

следующие реквизиты: номер пакета (пучка); назначе

ние лесоматериалов; количество бревен и их общий

объем. Номер пакета (пучка) должен дублироваться

нанесением обозначения на нескольких бревнах или на

втором ярлыке.

Лит.: ГОСТ 17462---84. Продукция лесозаготовитель

ной промышленности. Термины и определения; ГОСТ

2292--88. Лесоматериалы круглые. Маркировка, сор

тировка, транспортирование, методы измерения

и приемка.

МАРЧЕНКО Александр Григорьевич (1872--1940),

лесовод, экономист, профессор, заведующий кафедрой ле

соустройства и лесной таксации Ново Александрийско

го института сельского хозяйства и лесоводства, органи

затор управления лесами на Украине (1922), заведующий

лесной подсекцией Госплана УССР (1923).

Родился в Харьковской губ. в семье крестьянина. По

сле окончания С. Петербургского лесного института был

оставлен на кафедре лесоводства для подготовки к на

учно педагогической деятельности. Ученик профессо

ра В. Я. Добровлянского. Для изучения зарубежного

опыта ведения лесного хозяйства М. побывал в Германии

и Франции, где уделял большое внимание методам ухода

за насаждениями. После зарубежной командировки М.

в течение года работал младшим запасным лесничим

в Тульских засеках, где занимался разработкой прогрес

сивных мер по уходу за насаждениями (1902).

В 1903 г. был ассистентом на кафедре лесоводства

С. Петербургского лесного института, возглавляемой

Г. Ф. Морозовым. В 1905г. избран профессором и заве

дующим кафедрой лесоустройства и лесной таксации

в Ново Александрийском институте сельского хозяй

ства и лесоводства, где работал до перевода института

в Харьков. Одновременно М. заведовал лесной опыт

ной станцией и лесной дачей «Руда» (1905--1914), а

в Харьковском СХИ -- кафедрой лесоустройства до

1930 г. (до перевода лесохозяйственного факультета

в Киев). В 1922 г. М. был организатором и первым ру

ководителем Всеукраинского управления лесами,

в 1923 г. -- назначен заведующим лесной подсекцией

Госплана УССР. В 1930 г. был учрежден УкрНИИЛХА,

где М. проработал до конца жизни.

М. изданы научные труды по лесоводству; лесной

таксации и лесоустройству; экономике, организации

и управлению лесным хозяйством. Ученый занимался

разработкой лесной политики, был автором лесоустро

ительных инструкций (1922, 1927). М. добился введе

ния в учебный план подготовки лесоводов самостоя

тельной специальной дисциплины «Экономика лесно

7

МАРЧЕНКО

го хозяйства». Наиболее известны его работы «Восста

новление лесного хозяйства Украины», «Задачи лесной

политики на Украине» и др.

Лит.: Редько, Г. И., Редько, Н. Г. Лесное хозяйство

России в жизнеописании его выдающихся деятелей :

биогр. справоч. -- М., 2003.

МАРШРУТ АВИАПАТРУЛИРОВАНИЯ,

обозначение направления полета воздушного судна,

нанесенное на полётную карту в виде линии, к рая про

ведена через обозначенные на карте пункты (ориенти

ры), имеющиеся на земной поверхности. Для каждого

патрульного самолета (вертолета) разрабатывается

и наносится на полётную карту масштаба 1:1 000 000

или 1:500 000 один или два постоянных маршрута. М. а.

состоит из отдельных прямых линий между поворот

ными пунктами и имеет форму замкнутого много

угольника, при полете по к рому обеспечивается пол

ный осмотр охраняемой площади лесного фонда. Пово

ротные пункты маршрута выбирают над ориентирами,

хорошо опознаваемыми в полёте. Протяженность М. а.

зависит от типа воздушного судна; кратности авиаци

онного патрулирования лесов (количества вылетов по

маршруту в день); количества лесных пожаров, возни

кающих за день, в расчете на 1 млн га охраняемой пло

щади; расхода лётного времени на сходы с маршрута

для осмотра дымовых точек и лесных пожаров и до

ставки к местам тушения лесных пожаров парашютис

тов или десантников пожарных, посадок на промежу

точные площадки для дозаправки и приема на борт до

полнительных работников; дневной санитарной нормы

налёта часов экипажа и др. факторов. Максимально

возможная протяженность маршрута для самолета

Ан 2 -- около 700 км, а вертолета Ми 8 -- 350 км. Патру

лирование осуществляется на высоте полета 600--800

м, что позволяет осматривать полосу в 60 км (по 30 км

с левого и правого борта воздушного судна). В связи

с этим для полного осмотра обслуживаемой авиаотде

лением территории расстояние между соседними (па

раллельными) линиями маршрута должно быть не бо

лее 60 км, а расстояние от маршрута до границы обслу

живаемой территории не должно превышать 30 км.

МАСЛИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ,

растения, синтезирующие и накапливающие масла

в семенах и плодах в количестве, достаточном для ис

пользования их в качестве сырья при производстве ма

сел в промышленных масштабах. Растительные масла

(жиры) -- это сложные эфиры глицерина и высших од

ноосновных жирных кислот. Большинство жиров дре

весных растений умеренного пояса -- жидкие масла, за

стывающие при температуре ниже 0 °С. Это связано

с присутствием в них ненасыщенных жирных кислот

(олеиновой, линолевой и др.). В растениях южных ши

рот встречаются и твердые жиры (дерево какао, коко

совая и масличная пальмы) с высоким содержанием

насыщенных жирных кислот (пальмитиновой, стеари

новой и др.). Жиры отличаются высокой калорийнос

тью -- 38 кДж · г 1. Это определяет основную их функ

цию -- запа'сную. Главное место локализации жиров --

семена и плоды, однако они обнаружены также в коре,

где локализуются в паренхиме и камбиальном слое,

и в древесине (не более 2--3 %). Масло может отклады

ваться в эндосперме, как у кокосовой пальмы, или в заро

дыше, как у желудей. У нек рых деревьев, напр. авокадо

и оливкового дерева, жиры накапливаются в паренхим

ных клетках околоплодника. Синтез масел про

исходит в тех орга

нах, где они запаса

ются, т. к. нераство

римость в воде дела

ет невозможным их

передвижение. Син

тез и накопление ма

сел протекают очень

быстро, в течение ко

роткого периода раз

вития плодов и се

мян. Напр., в плодах

карии в начале сентя

бря синтез жиров

только начинается, а к концу сентября откладывается до

75--80 %. Содержание масла в семенах тунгового дерева

увеличивается за 4 нед. с 3,9 до 59 %. Содержание жиров,

%: в семенах хвойных от 25(ель) -- 35 (сосна обыкновен

ная) до 65 (сосна кедровая сибирская), в семенах оре

хоплодных растений -- до 60--70, маслины -- до 89, под

солнечника и сафлоры -- до 37, горчицы сизой -- до 47,

рапса озимого -- до 49, клещевины -- до 58, кунжута --

до 63, сои -- до 24, льна -- до 49, мякоти плодов облепи

хи -- до 9, авокадо -- 30, желудях дубов красного и аме

риканского шарлахового -- 20--30.

Из масличных древесных пород, дающих жидкие мас

ла, наибольшее значение имеют оливковое и дерево тунг,

или масляное дерево. Пищевое и техническое применение

имеют жидкие масла, получаемые из семян сосны кедро

вой сибирской, грецкого ореха, миндаля и др. Ведущее ме

сто в мировом земледелии среди др. М. р. занимают под

солнечник, хлопчатник, арахис, соя, лен. Масла семян

и плодов -- ценный продукт, используемый в различных

отраслях промышленности: пищевой -- оливковое, какао

масло; лакокрасочной, парфюмерной -- тунговое, мин

дальное; медицине -- облепиховое и др.

МАСТЕР ЛЕСА,

штатный сотрудник лесничества (лесхоза). За М. л. за

крепляется участок лесного фонда, в к рый, как прави

ло, входят 2--3 лесных обхода. М. л. руководит работой

тех лесников, обходы к рых входят в его участок, инст

руктирует их по вопросам лесопользования, проведения

противопожарных, лесокультурных, лесозащитных

и др. лесохозяйственных мероприятий и осуществляет

контроль за исполнением лесниками своих должност

ных обязанностей; проводит разъяснительную работу

среди населения по вопросам охраны, защиты лесов

и порядка пользования и восстановления лесов; прове

ряет соблюдение лесопользователями лесного законо

дательства и выполнение договорных обязательств;

составляет протоколы о выявленных нарушениях лес

ного законодательства; принимает меры по предупреж

дению и тушению лесных пожаров; руководит работа

ми по лесоразведению, отводу лесосек и площадей под

Сосна обыкновенная

8

МАРШРУТ

сенокошение, пастбищные угодья, побочное лесопользо

вание; участвует в ревизиях обходов и выполняет по

указанию лесничего др. работы. М. л. одновременно по

должности является государственным инспектором

и выполняет соответствующие функции в пределах

своего мастерского участка. Должность М. л. имеет

свою историю. Так, с принятием Лесного кодекса

РСФСР в 1923 г. в государственном лесном фонде в со

ставе лесничеств были организованы объезды, возглав

ляемые объездчиками. За ними закреплялась верховая

лошадь, на к рой они объезжали (контролировали)

свой участок (объезд). В 1929 г. произошло слияние

лесного хозяйства и лесной промышленности, и долж

ность объездчика была заменена на должность лесного

техника (техника лесохозяйственного участка), а затем

-- на должность М. л.

МАСШТАБ,

отношение размеров объекта, изображенного на черте

же, аэрофотоснимке, карте и т. п., к его действитель

ным размерам на местности.

Для удобства расчетов это отношение принято пред

ставлять в виде дроби с числителем 1, называемой чис

ленным М. Напр., М. 1:5 000 или 1:10 000 показывает,

что 1 см на плане соответствует 50 или 100 м на местно

сти. Чем больше знаменатель М., тем М. считается мель

че, и наоборот. Зная М. планово картографических

лесоустроительных материалов или материалов аэ

рофотосъемок, можно определить длину линии на мест

ности.

М. планово картографических лесоустроительных

материалов (лесных карт), составляемых при лесоуст

ройстве, зависит от их вида и разряда лесоустройства.

Лит.: Инструкция по проведению лесоустройства

в лесном фонде России. Ч. I. -- М., 1995.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ лесных

объектов (древостоев, биоценозов, экосистем),

метод исследования структуры и динамики лесных

объектов путем логического анализа, их упрощенного

описания, учитывающего основные особенности реаль

ных объектов, явлений, процессов. Модели записы

вают в виде математических выражений или операто

ров выбранного языка программирования. Различают

аналитическое (использующее различные математи

ческие методы) и компьютерное (использующее сред

ства современных языков программирования и вычис

лительный эксперимент) моделирование.

М. м. позволяет решать следующие задачи: проверку

гипотез об основных процессах динамики лесных объек

тов; косвенное вычисление трудноизмеримых характе

ристик; определение составляющих баланса элементов

и их связь с условиями внешней среды; анализ возмож

ных реакций системы на изменения внешних условий

и определение пределов ее устойчивости; прогноз дина

мики лесных объектов на длительный период (десятки

и сотни лет). С помощью М. м. среди множества имею

щихся параметров выбирают наиболее значимые для ре

шения конкретных проблем; выявляют нерешенные за

дачи, необходимость натурных обследований и получе

ния новых данных. Прогноз динамики древостоев, раз

работанный на длительный период (вплоть до оборота

рубки) с помощью математических моделей, позволяет

оценить эффективность проектируемых лесохозяйст

венных мероприятий и лесопользования, влияние на из

менение количественных и качественных характерис

тик лесных насаждений, на рациональное использова

ние земель лесного фонда, а также дает возможность

спрогнозировать вероятные изменения продуктивнос

ти и породного состава при изменении абиотических

факторов среды.

В М. м. динамики лесных объектов можно выделить

следующие направления. Регрессионные методы (по

луэмпирические обобщения экспериментальных дан

ных) являются основой моделирования краткосрочно

го характера (создание моделей актуализации таксаци

онных данных в рамках непрерывного лесоустройства)

и прогнозного типа (таблицы хода роста, целевые про

граммы лесовыращивания и др.). Их главным недо

статком является невысокая точность экстраполяции.

Как правило, регрессионные модели составляют осно

ву т. н. имитационных моделей, к рые характеризуют

ся использованием большого числа переменных и па

раметров, подбором коэффициентов для возможно

точного описания конкретного объекта (дерево опреде

ленного вида, лес в заданной географической и клима

тической зоне).

Эколого физиологические модели используют за

висимости и переменные, имеющие прямое эколого

физиологическое толкование; в их основе лежит пред

ставление о механизме функционирования объекта;

эти модели, как правило, отличаются большим числом

параметров, многие из к рых трудноизмеримы, особен

но в полевых условиях. В индивидуально ориентиро

ванных моделях древостой рассматривается как попу

ляция взаимодействующих особей, в настоящее время

они представляют собой наиболее распространенный

класс моделей. К ним относятся гэп модели, разрабо

танные в 1970--1990 е годы (см. Гэп мозаика).

Верификацию модели производят по эксперимен

тальным данным, что позволяет проверять основные до

пущения, заложенные в основу модели. В настоящее вре

мя главными задачами при моделировании динамики

лесных объектов являются анализ чувствительности мо

делей к варьированию параметров и начальных данных

моделей, уменьшение неопределенностей, порождаемых

частичным отсутствием или невысоким качеством вход

ной информации, и анализ соответствия модельных про

гнозов существующим экспериментальным данным.

Лит.: Shugart, H. H. A theory of forest dynamics. The

ecological implication of forest succession models.

--

Виды карт

Масштаб по разрядам

лесоустройства

IиII

III

Планшет

План лесничества

Карта схема лесхоза

Карта схема лесов субъекта

РФ

1:10 000

1:25000

1:100 000

1:200 000

1:25 000

1:50 000

1:100 000

1:200 000

1:300 000

1:500 000

9

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ

Berlin, 1984; Березовская, Ф. С., Кареев, Г. П., Шви

денко, А. З. Моделирование динамики древостоев :

эколого физиологический подход. -- М., 1991; Chertov,

O. G., Komarov, A. S., Karev, G. P. Modern Approaches in

Forest Ecosystem Modelling. -- Brill., 1999.

МАТЕРИАЛЬНО ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЛЕСОСЕК,

определение запаса древесины на лесосеке с разделени

ем его на размерно качественные категории, а также де

нежная оценка этого запаса на основе комплекса поле

вых и камеральных работ.

Материальная оценка лесосек заключается в опре

делении общего запаса древесины, предназначенного

для рубки, распределении его на деловую часть, техно

логические, топливные дрова и отходы, а также разде

лении деловой древесины на категории крупности и де

ловые сортименты. В качестве нормативной основы

применяют региональные сортиментные таблицы, ут

верждаемые федеральным органом исполнительной

власти в области лесного хозяйства. Кроме того,

при материальной оценке лесосек вычисляется сред

ний объем древесного хлыста. Расчеты проводят по

каждой делянке в пределах лесосеки, а при наличии на

делянке нескольких таксационных выделов -- по каждо

му из них.

Денежная оценка лесосек проводится на делянке

в целом по ставкам лесных податей и (или) по резуль

татам лесных аукционов (см. Денежная оценка лесосек).

М. д. о. л. в основном осуществляется с помощью

ПЭВМ. Порядок М. д. о. л. зависит от метода такса

ции леса. При всех методах необходимо предваритель

но вычислять общую и эксплуатационную площади ле

сосеки.

МАТОЧНАЯ ПЛАНТАЦИЯ,

объект селекционного семеноводства; представляет со

бой насаждение, создаваемое с использованием вегета

тивного потомства плюсовых деревьев в целях их массо

вого размножения и заготовки черенков для последую

щей прививки на подвой. М. п. могут создавать для раз

множения форм и сортов растений, плохо возобновля

ющихся семенным путем. М. п. служат короткий пери

од в связи с тем, что качество черенков ухудшается

с увеличением возраста вегетативного насаждения

плантации.

МАТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ лесного питомника,

площадь, предназначенная для выращивания деревьев

и кустарников с целью заготовки черенков. При за

кладке М. о. используют черенковые саженцы или че

ренки, взятые от растений, полезные свойства к рых

необходимо сохранить в потомстве. Почву обрабаты

вают по системе черного пара при глубине основной

вспашки 30--40 см с одновременным внесением мине

ральных и органических удобрений. Посадку леса про

водят черенковыми саженцами (хвойные породы) или

стеблевыми черенками (тополь, ива, смородина и др.).

Саженцы хвойных пород высаживают весной, а са

женцы и черенки лиственных пород -- осенью и вес

ной. Растения размещают рядами через 2,5--3,0 м,

а в рядах -- через 1,5--2,0 м. В М. о. питомника

осуществляют уходы за посадками: рыхление почвы,

уничтожение сорняков, полив, подкормки удобрения

ми, формирование крон, борьбу с вредителями и бо

лезнями. Заготовку стеблевых черенков лиственных

пород в М. о. лесного питомника начинают с осени

2 го года, зеленых черенков хвойных пород -- через

5--10 лет после посадки. При заготовке зеленых че

ренков не допускают обрезку кроны до состояния,

при к ром происходит замедление роста дерева. Через

4--6 лет после начала заготовки черенков растениям

дают «отдохнуть» 1--2 года, производя в этот период

культивацию почвы и подкормку растений удобрени

ями. После этого черенки заготавливают еще 4--6 лет

при общем периоде эксплуатации деревьев в М. о. пи

томника 10--12 лет.

Лит.: Лесные культуры : учеб. / А. Р. Родин [и др.]. -- М.,

2002.

МАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ ДЛЯ СБОРА

СЕМЯН И ПЛОДОВ,

машина, обеспечивающая отделение семян и плодов

от ветвей растущих деревьев путем вибрации.

Машина МСО 0,4 предназначена для сбора урожая

ореха грецкого, семян ясеня, гледичии с растущих дере

вьев методом вибрации в естественных и искусствен

ных насаждениях на равнине и склонах крутизной до

20°. Составные части: вибратор, гидравлическое обору

дование, стрела, рама, подвеска, распорка, устройство

для начальной установки высоты стрелы. Вибратор

служит для создания колебаний и передачи их стволу

дерева. Работает он следующим образом. При включе

нии гидромотора крутящий момент через клиноремен

ную передачу передается на вал с грузами дебаланса

ми. При достижении определенного числа оборотов

центробежная сила, преодолевая силы сопротивления

пружин, выводит грузы за поле действия сбалансиро

ванных сил, что вызывает колебания вибратора и, соот

ветственно, ствола дерева.

За смену машина обрабатывает 220 деревьев диаме

тром 15--40 см; высота захвата -- 0,7--4,5 м; обслужива

ют машину один тракторист и двое рабочих. Агрегати

руется с гусеничными и колесными тракторами тягово

го класса 9--30 кН.

Виброустановка для сбора орехов ВСО 1 предназ

начена для отряхивания ореха грецкого с растущих де

ревьев в период их растрескивания. Может применять

ся для отряхивания и др. подобных плодов. Виброуста

новка состоит из рамы с навесным устройством, стрелы

со штангой, гидравлического привода, подвески и ви

братора. Во время работы установки вибратор подуш

кой соприкасается со стволом дерева, захваты с помо

щью гидроцилиндров удерживают вибратор в фикси

рованном положении. При включении гидромотора

вращение его вала через клиноременную передачу пе

редается дебалансам, придающим дереву колебания,

обеспечивая этим отрыв плодов от плодоножек. Ото

рванные плоды опадают на разостланный под деревом

полотняный улавливатель. Отряхивание в среднем

длится 5--20 с.

Высота захвата дерева колеблется в пределах от 0,7

до 4,8 м; диаметр дерева в месте захвата -- от 15--45 см;

частота колебаний вибратора -- 5--20 цикл/с; масса --

10

МАТЕРИАЛЬНО ДЕНЕЖНАЯ

450 кг. Агрегатируется с тракторами тягового класса

1,4 и 3 -- МТЗ 50/52, МТЗ 80/82, ДТ 75М.

Лит.: Винокуров, В. Н., Силаев, Г. В., Золотаревский,

А. А. Машины и механизмы лесного хозяйства и садо

во паркового строительства. -- М., 2004.

МАШИНА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕМЯН

из шишек,

машина для разрушения и частичного измельчения

шишек с целью извлечения семян.

Агрегат семяотделитель АС 0,5 служит для извле

чения семян из труднораскрываемых шишек хвойных

пород -- сосен эльдарской, пицундской, а также из пло

дов кипариса, гледичии, биоты восточной, робинии

лжеакации и др. Состоит из станка для высверливания

стержней шишек и машины для извлечения семян

МИС 1.

Основные части станка: рама, на к рой установлен

электродвигатель, клиноременная передача, подшип

никовые опоры, сверло, зажимной конус, подвижная

каретка, упор и маховик. Шишку помещают в зажим

ной конус и посредством маховика вместе с кареткой

подают на вращающееся сверло, к рое удаляет стер

жень шишки. После высверливания каретка отводится

назад, а обработанная шишка извлекается из конуса

упором и по лотку направляется в емкость. Из емкости

шишки засыпают в загрузочный бункер машины

МИС 1. Она состоит из станины, наружного непо

движного и внутреннего подвижного барабанов и ре

шетного устройства. Из загрузочного бункера машины

шишки поступают в пространство между барабанами и

разрушаются коническими зубьями, расположенными

на внутренней стороне неподвижного и наружной сто

роне подвижного барабанов. Раздробленные шишки

попадают на решетное устройство, где семена отделя

ются от примесей.

Максимальные размеры обрабатываемых шишек:

длина -- 9 см, диаметр -- 6 см. Мощность электродвигате

ля станка -- 1,7 кВт; масса -- 384 кг. Мощность электро

двигателя МИС 1 -- 1,7 кВт, частота вращения барабана

-- 4,1 и 4,5 с 1; масса машины -- 325 кг.

Машина МИС 0,4 применяется при промышлен

ных заготовках шишек сосны кедровой сибирской. Ос

новные части: станина, наружный и внутренний бара

баны, бункер, решетный стан, система передач и элект

родвигатель для привода.

Технологический процесс извлечения семян следу

ющий. Шишки, попадая между зубьями внутреннего

вращающегося барабана и неподвижного наружного

барабана машины, постепенно измельчаются и ссыпа

ются на решетный стан, где семена отделяются от отхо

дов. После наполнения ящика семенами машину оста

навливают, а семена пересыпают из ящика в тару (ме

шок). Затем ставят семенной ящик на место, и техноло

гический процесс повторяют.

Машина работает от напряжения в электросети

380 В, обслуживается одним человеком (см. Шишко

сушилка).

Лит.: Винокуров, В. Н., Силаев, Г. В., Золотаревский,

А. А. Машины и механизмы лесного хозяйства и

садово паркового строительства. -- М., 2004.

МАШИНА ДЛЯ ОБЕСКРЫЛИВАНИЯ,

ОЧИСТКИ И СОРТИРОВКИ СЕМЯН,

машина, обеспечивающая обескрыливание, очистку

лесных семян от примесей и разделение их по разме

рам и массе.

Машину МОС 1А используют для обескрыливания

семян хвойных и лиственных пород, извлечения их из

сережек, стручков, коробочек, ягод, а также очистки се

мян от примесей и сортирования по размерам и массе.

Состоит из рамы, обескрыливателя, загрузочного и

приемного бункеров, осадочной камеры, решетного ба

рабана, щеточного устройства, вентилятора, электро

двигателя, семясборников.

В обескрыливателе семена отделяются от крылы

шек и вместе с ними через отверстия рабочей сетки по

падают в приемный бункер. Из бункера семенная смесь

питателем подается в вертикальный канал. При этом

легкие примеси, пустые семена и крылышки выносят

ся в осадочную камеру воздушным потоком, создавае

мым вентилятором. Скорость воздушного потока (от 0

до 12 м/с) регулируется специальной заслонкой, а ко

личество подаваемой в вертикальный канал семенной

смеси -- задвижкой. Изменяя скорость воздушного по

тока и количество смеси, добиваются полного удале

ния из вороха легких примесей.

Очищенный от легких примесей и пустых семян во

рох по лотку, расположенному в нижней части канала,

направляется во вращающийся решетный барабан, со

стоящий из трех секций со сменными цилиндрически

ми решетами. На этих решетах семена сортируются по

размерам. Секции барабана подбирают так, чтобы мел

кие семена и тяжелые примеси проходили через отвер

стия первой секции, средние по размерам семена -- че

рез отверстия второй, крупные -- через отверстия тре

тьей секции, а крупные тяжелые примеси поступали с

барабана в сборник отходов. Обслуживает машину

один человек. Мощность электродвигателя -- 1,7 кВт;

производительность за 1 ч основного времени --

12--20 кг; масса -- 180 кг.

Лит.: Машины, механизмы и оборудование лесного

хозяйства: справоч. / В. Н. Винокуров [и др.]. -- М.,

2002; Зинин, В. Ф., Казаков, В. И., Климов, О. Г. Тех

нология и механизация лесохозяйственных работ. --

М., 2004.

МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

И ДРОБЛЕНИЯ ПНЕЙ

машина, обеспечивающая обработку почвы под посад

ку лесных культур путем рыхления ее верхнего слоя

и измельчения пней и древесных включений.

Обработку почвы на вырубках с одновременным

дроблением пней производят машинами МЛФ 0,8 и

МДП 1,5.

Машина фрезерная лесная МЛФ 0,8 служит для

рыхления почвы на вырубках с одновременным из

мельчением порубочных остатков диаметром до 12 см,

поросли и пней диаметром до 20 см. Агрегатируется с

тракторами ДТ 75МХ, ЛХТ 55М и ЛХТ 100, оснащен

ными ходоуменьшителем и валом отбора мощности.

Машина полуприцепная; состоит из передней рамы,

трансмиссии, фрезерного барабана, отбойной плиты с

11

МАШИНА

двумя гидроцилиндрами, опорных колес, прицепного

устройства, опорных лыж, грабельной решетки, задней

рамы с двумя гидроцилиндрами. При движении агрега

та фрезерный барабан с тарельчатыми ножами рыхлит

почву и измельчает встречающиеся на пути порубоч

ные остатки. При встрече с пнями отбойная плита под

нимается вверх, преодолевая сопротивление гидроци

линдров, и фрезерный барабан, не выглубляясь, из

мельчает пень. Машина для дробления пней МДП 1,5

предназначена для подготовки полос под посадку лес

ных культур на вырубках с одновременным дроблени

ем пней, порубочных остатков, поросли и корней. Агре

гатируется с трактором ЛХТ 4, оснащенным ходо

уменьшителем и валом отбора мощности. Рабочим ор

ганом служит барабан с долотообразными ножами.

Вращение роторному рабочему органу передается от

вала отбора мощности трактора через карданную пере

дачу, конический и цилиндрический редукторы. Час

тота вращения рабочего органа -- 65 мин 1. Глубина об

работки почвы регулируется перестановкой опорных

лыж по высоте. Малая скорость движения агрегата и

небольшая частота вращения ротора обеспечивают не

фрезерование пня, а его дробление на куски, в резуль

тате чего процесс удаления пня становится менее энер

гоемким.

Ширина захвата машины -- 1,5 м, глубина рыхления

почвы -- до 25 см, максимальный диаметр удаляемых

пней -- 60 см. Масса машины -- 2300 кг.

Лит.: Винокуров, В. Н., Силаев, Г. В., Золотаревский,

А. А. Машины и механизмы лесного хозяйства и садо

во паркового строительства. -- М., 2004; Зинин, В. Ф.,

Казаков, В. И., Климов, О. Г. Технология и механиза

ция лесохозяйственных работ. -- М., 2004.

МАШИНЫ И ОРУДИЯ ДЛЯ ЛЕСООСУШИТЕЛЬНОЙ

МЕЛИОРАЦИИ (мелиоративные машины),

средства механизации, обеспечивающие отвод избы

точных поверхностных и грунтовых вод с заболочен

ных и избыточно увлажненных лесных земель. Осуши

тельные работы включают: подготовку территории,

подлежащей осушению (разрубка трасс для каналов,

дорог, водоемов и т. п.); земляные работы (устройство

каналов, строительство гидротехнических сооружений

и т. п.).

Для выполнения работ по лесоосушительной ме

лиорации применяется три основных комплекса ма

шин: для прокладки трасс с последующим изготовле

нием каналов открытой лесоосушительной сети на из

быточно увлажненных почвах; для строительства ка

налов лесоосушительной сети на безлесных площадях

и лесопокрытых землях по проложенным трассам с

избыточно увлажненными минеральными и торфяны

ми почвами; для ремонта каналов лесоосушительной

сети, совместимых с дорогами и эксплуатационными

проездами, на избыточно увлажненных и торфяных

почвах.

На подготовке трасс, наряду с использованием спе

циальных лесных машин, применяются технические

средства, заимствованные из др. отраслей народного

хозяйства. Для удаления кустарника и поросли мягко

лиственных пород используются кусторез ДП 24, ма

шина МТП 13, для валки деревьев -- валочно пакетиру

ющие машины ЛП 2, ЛП 19. Вывозка деловой древеси

ны осуществляется с помощью саморазгружающейся

машины ТЛТ 0,8, корчевание пней на трассах -- корче

вателями собирателями на универсальной раме МП 7А,

МП 8А и корчевальной машиной КМ 1А.

На прокладке каналов открытой осушительной сети

применяется комплекс машин, включающий гидравли

ческий экскаватор ЭО 4121, экскаватор Э 304В и

плужные канавокопатели ПКЛН 500А и ЛНК 600, а

также фрезерный лесной каналокопатель КЛФ 0,8.

Последний применяется на строительстве регулирую

щих каналов (см. Канавокопатель, Каналоочиститель).

Для ремонта каналов используют бульдозеры, экскава

торы на гусеничном ходу, каналоочиститель КЛН 1,2

со сменным рабочим органом и каналокопатель КЛФ 0,8.

Лит.: Винокуров, В. Н., Еремин, Н. В. Система машин в

лесном хозяйстве. -- М., 2004.

МЕД,

продукт переработки медоносными пчелами нектара

или пади. Представляет собой сладкую, как правило

ароматную, бесцветную или с окраской от желтых до

бурых тонов сиропообразную жидкость или закристал

лизованную массу. По происхождению М. пчелиный

подразделяется на цветочный, падевый и смешанный.

Цветочный М. выраба

тывается пчелами из не

ктара цветков растений.

Может быть монофлер

ным и полифлерным.

Монофлерный М. выра

батывается пчелами из

нектара, собранного пре

имущественно с расте

ний одного вида. По ви

ду этих растений М. на

зывается вересковым,

гречишным, донниковым, кипрейным, липовым и т. д.

Чистый монофлерный мед встречается редко, т. к. в не

ктар основного медоносного растения почти всегда по

падает нектар др. медоносов, цветущих в это же время.

Полифлерный М. вырабатывается пчелами из нектара,

собранного с растений нескольких видов. Название та

кому М. дается по виду медоносных угодий, с к рых

пчелы собирали нектар -- горно таежный, степной, лу

говой и т. д. Поскольку на медоносных угодьях растут

разные растения, то и М. имеет разные вкусовые и др.

свойства.

Падевый М. вырабатывается пчелами из пади

(сладких выделений растений или насекомых). Цвет

его может быть различным -- от почти черного (с лист

венных деревьев) до светло янтарного (с хвойных де

ревьев). Он имеет кислый, часто неприятный привкус.

Падевый М. непригоден для зимовки пчел (вызывает

падевый токсикоз), для пищевых целей его используют

без ограничений. Значительно реже встречается М.

из пади растительного происхождения -- медвяной ро

сы. Такой М. не уступает цветочному по качеству

(в нек рых случаях имеет горьковатый или неприят

ный привкус и своеобразный запах) и, подобно падево

му М., может вызвать падевый токсикоз. Из нектара,

Мед в сотах

12

МАШИНЫ

собранного с ядовитых растений, пчелы вырабатывают

ядовитый (т. н. пьяный) М., к рый вызывает у челове

ка отравление, сходное по симптомам с сильным опья

нением. Первые признаки отравления (головная боль,

головокружение, тошнота, рвота) проявляются через

15--20 мин после приема 100--200 г ядовитого меда. За

тем наступает резкая слабость, затруднение дыхания,

часто -- потеря сознания. Токсичность ядовитого М.

уменьшается (и его можно использовать) после дли

тельного хранения или прогревания в течение 3 ч при

температуре 80--90 °С. При обильном медосборе пчелы

не посещают ядовитые растения, поэтому ядовитый М.

бывает в небольших количествах и не ежегодно. Часть

М., собранного пчелами за весенне летний период, ис

пользуется на корм пчелиным семьям (кормовой М.),

оставшаяся часть идет на реализацию (товарный М.).

Химический состав пчелиного М. очень сложен,

в нем присутствуют углеводы (70--80 %), вода (около

20 %), белки (0,3--0,4 %), аминокислоты и др. органиче

ские и неорганические кислоты, минеральные вещест

ва, ферменты, витамины (В1, В2, В3, В6, РР, Н, С), фи

тонциды, ароматические вещества и мн. др. соедине

ния. Соотношение различных веществ в М. зависит от

его ботанического происхождения, условий медосбо

ра, зрелости М. и др. факторов. Методика качествен

ной оценки М. предусмотрена действующим ГОСТ

19792--2001 «Мед натуральный. Технические усло

вия».

М. пчелиный используют в натуральном виде, он

идет на приготовление медовых напитков и всевозмож

ных кондитерских изделий. Благодаря содержанию би

ологически активных веществ и бактерицидному дей

ствию М. широко используется в медицине при про

студных и желудочно кишечных заболеваниях, а также

болезнях сердечно сосудистой системы и нек рых др.

Однако в ряде случаев М. пчелиный может быть аллер

геном.

Лит.: Справочник энциклопедия пчеловода.

-- М.,

1997; Пчеловодство. -- М., 1999.

МЕДВЕДКИ (сем. Gryllotalpidae),

насекомые отряда Прямокрылые (Orthoptera), отно

сятся к группе вредителей подземных частей растений.

Это сравнительно крупные (до 50 мм) насекомые с уд

линенным, приспособленным к передвижению в почве

телом и копательными передними ногами; грызущие

ротовые органы у них направлены вперед, передние

крылья короткие, кожистые, задние длинные, склады

ваются в виде жгутов вдоль тела. На заднем сегменте

брюшка длинные придатки -- церки.

Наиболее распространена М. обыкновенная (Gryl

lotalpa gryllotalpa). Как и др. виды М., она ведет подзем

ный образ жизни, проделывая в поверхностном слое

почвы ходы и поедая встречающиеся на пути части рас

тений. Самки откладывают яйца в подземном гнезде на

глубине до 20 см. Плодовитость одной самки 300--350,

максимум 600 яиц. Фаза яйца длится 10--20 сут. Ли

чинки живут в гнезде и к концу лета превращаются во

взрослых насекомых. Генерация однолетняя, а в север

ных районах -- двухлетняя. Зимуют в почве и личинки,

и взрослые особи. М. встречаются преимущественно во

влажных пониженных местах, на лугах и в поймах рек.

Может наносить значительный вред сеянцам в лесных

питомниках в этих местоположениях (см. Вредители

корней).

Лит.: Воронцов, А. И. Лесная энтомология. -- М., 1982;

Справочник по защите леса от вредителей и болез

ней. -- М., 1988; Наставление по защите лесных куль

тур и молодняков от вредных насекомых и болезней. --

М., 1997.

МЕДОНОСНАЯ БАЗА,

совокупность дикорастущих и культурных медоносных

растений, служащих источником естественных кормов

(нектара и пыльцы) для пчел. М. б. включает главные

медоносы -- ос

новной источник

получения про

дукции пчело

водства и второ

степенные, обес

печивающие для

пчел небольшой

медосбор. В лес

ной зоне в состав

М. б. входят, в

первую очередь,

лесные медоносные угодья -- покрытые лесной раститель

ностью земли, вырубки, гари, редины и др. Эти угодья

обеспечивают для пчел медосбор во многих районах

Европейского Севера, Урала, Сибири и Дальнего Вос

тока. В лесолуговой зоне и нек рых др. районах

значительную долю в М. б. составляют сенокосы

и пастбища. Разнообразные травянистые растения,

произрастающие на пойменных, суходольных, субаль

пийских и альпийских лугах, обеспечивают продолжи

тельный медосбор. В земледельческих районах осно

вой М. б. являются культурные медоносные растения

(полевые культуры, плодовые и ягодные насаждения).

Сочетание в составе М. б. культурной и естественной

растительности дает хорошие результаты, обеспечивая

более обильный и длительный медосбор. Рациональ

ное использование М. б. ведет к увеличению численно

сти и росту продуктивности пчелиных семей. Состоя

ние М. б. во многом зависит от экологических факто

ров. К негативным последствиям (снижению медонос

ной ценности естественных угодий) приводит разме

щение в зеленых зонах городов промышленных пред

приятий, широкомасштабные непродуманные мелио

ративные работы, злоупотребление пестицидами ими

неральными удобрениями ит.д.

Лит.: Кривцов, Н. И., Лебедев, В. И., Туников,

Г. М. Пчеловодство : учеб. пособ. -- М., 2000.

МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ,

растения, образующие нектар и пыльцу и обеспечивающие

медосбор. Служат источником естественных кормов в пче

ловодстве. Лучшими М. р. считаются: среди деревьев и кус

тарников -- липа, робиния лжеакация, клен, бархат амур

ский, карагана древовидная, леспедеца двухцветная, мали

на, смородина, ива, яблоня, груша обыкновенная, слива,

вишня; среди травянистых растений -- синяк, иван чай уз

колистный, осот, шалфей, мордовник, донник, мята, змее

Извлечение меда из колоды

13

МЕДОНОСНЫЕ

головник, василек, лопух,

сныть, бодяк; среди сель

скохозяйственных куль

тур -- гречиха посевная, гор

чица, эспарцет, люцерна,

клевер, подсолнечник, ко

риандр, фацелия и др. Наи

большая медопродуктив

ность у М. р., произраста

ющих на Дальнем Восто

ке, Урале, в Сибири (до

250--1000 кг/га); менее

продуктивны М. р. Кав

каза (до 100--640 кг/га)

и европейской части РФ

(80--450 кг/га). По срокам

цветения М. р. делят на ран

невесенние, весенние, ран

нелетние, летние и позд

нелетние. Продолжитель

ность цветения различных

видов М. р. колеблется от

нескольких суток до 2 мес.;

отдельных цветков -- от 1

до 5--6 сут. В зоне смешан

ных и широколиственных лесов европейской части РФ,

Урала, Дальнего Востока к важным весенним М. р. от

носятся ива, клен, смородина, черника.

Лит.: Пчеловодство. -- М., 1999.

МЕДОНОСНЫЕ УГОДЬЯ,

земельные участки (различные категории и типы земель

ных угодий), занятые медоносными растениями. К естест

венным М. у. относятся лесные площади (земли, покры

тые лесной растительностью, вырубки, гари), сенокосы

и пастбища (заливные, суходольные, горные), болота,

луга, пустыри, пустоши и др. Лесные М. у. обеспечива

ют медосбор во многих районах европейской части РФ,

Урала, Сибири и Дальнего Востока. На М. у. таежной

зоны европейской части РФ и Сибири из древесных

и кустарниковых видов медоносных растений ценность

представляют ива, крушина, рябина. Здесь имеются

большие массивы вырубок и гарей, на к рых нередко

в изобилии произрастают ценные медоносные расте

ния: вереск, малина, иван чай (кипрей), дудник (дя

гиль), татарник, а также сныть, клевер и др. В зоне сме

шанных и широколиственных лесов европейской части

РФ, Урала, Дальнего Востока к важным весенним ме

доносам относятся ива, клен, смородина, черника. В ря

де крупных регионов России (Урал, Предуралье, По

волжье, Дальний Восток) ценными М. у. являются ли

повые леса. В лесных М. у. Приморского и Хабаровско

го краев доминируют медоносы леспедеца и серпуха,

в горных редкостойных лесах Южной Сибири -- кара

гана древовидная, жимолость татарская, осот и др.

В лесных М. у. Кавказа медоносы представлены дико

растущими плодовыми деревьями и кустарниками

(груша, яблоня, терн, ежевика). В южных районах

страны М. у. являются сенокосы и пастбища (сухо

дольные, низинные, пойменные, субальпийские и аль

пийские луга). Основные виды медоносных растений

этих угодий -- клевер (белый, розовый, красный), мы

шиный горошек, люцерна желтая, герань луговая, ва

силек (луговой и перистый), душица, шалфей, зопник

и др. Сенокосно пастбищные угодья часто зарастают

кустарниками, среди к рых также имеются медонос

ные растения -- ива, крушина, терн, шиповник, ежеви

ка и др. В районах интенсивного земледелия для ус

пешного развития пчеловодства важнейшее значение

имеют культурные М. у. -- посевы сельскохозяйствен

ных культур (кормовых, зерновых, бахчевых, маслич

ных и технических), а также плодовые и ягодные на

саждения.

Лит.: Справочник энциклопедия пчеловода.

-- М.,

1997.

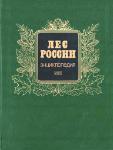

МЕДОПРОДУКТИВНОСТЬ (медовая

продуктивность) медоносных растений и угодий,

количество меда (кг), к рое могут заготовить пчелы

с 1 га площади, занятой медоносными растениями од

ного или нескольких видов. М. сплошных массивов

медоносных растений колеблется, в зависимости от

вида растения, в широких пределах (табл.). При этом

М. одних и тех же видов растений -- величина непо

стоянная и зависит от природно климатических и по

годных условий зоны и года, места произрастания,

возраста насаждений, агротехнических и др. факто

ров. Данные о М. растений приводятся для сплошных

массивов, т. е. при 100 % м проективном покрытии

травянистых, кустарничковых и кустарниковых ви

дов и чистых насаждений древесных пород. При мень

шем участии видов в составе растительного покрова

производится пересчет М. угодья с учетом этой доли.

Напр., если М. чистых липовых насаждений 500 (или

1000) кг с 1 га, то при 3 х единицах участия липы всо

ставе насаждения продуктивность такого медоносно

го угодья будет 150 (300) кг/га.

М. медоносных угодий различна и зависит от М.

растений, входящих в состав их растительного покрова.

Лит.: Руководство по учету и оценке второстепенных

лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользо

вания. -- М., 2003.

МЕДОСБОР,

сбор пчелами и принос в улей нектара и пыльцы во вре

мя цветения медоносных растений. Продолжительность

М. зависит от климатической зоны, состояния пчели

ных семей, ботанического состава медоносов, погодных

условий и др. факторов. М. может быть ранним

Колодное пчеловодство в Башкирии

Вереск обыкновенный

Клевер средний

14

МЕДОНОСНЫЕ

(с ивы, клена остролист

ного, весенних травяни

стых растений, плодо

вых деревьев и кустар

ников), средним (с липы,

гречихи и др. медоно

сов) или поздним (с

подсолнечника и др.) и

продолжаться от 11--

12 сут до 2 мес. и более.

Ранний М. в основном

расходуется на кормо

вые цели, способствуя

интенсивному росту

пчелиных семей. При

наличии на пасеке мно

гочисленных здоровых

(сильных) пчелиных се

мей, а также при благоприятных погодных условиях

часть меда накапливается в запас, к рый иногда отка

чивают (майский мед). Поздний М. позволяет попол

нить кормовые запасы и обеспечивает осенние рост

и развитие молодых пчел, что улучшает условия зимов

ки пчелиных семей. В ряде регионов поздний М. может

иметь и товарное значение.

Различают М. поддерживающий, когда приноси

мый в улей нектар расходуется на выкармливание по

томства и питание самих семей, и главный, при к ром

в ульях накапливается свежий мед. Главный М. имеет

в пчеловодстве особое значение. Его обеспечивают,

в основном, летние медоносы -- липа, иван чай, малина,

горчица, рапс, кориандр, гречиха, вереск и др. Главный М.

бывает коротким (напр. на Урале с липы -- до 10--12 сут),

в др. зонах он продолжается около 1 мес., а в южных

районах европейской части РФ растягивается до

1,5--2,0 мес. Есть регионы, где в течение сезона бывают

2 главных М. -- в первой половине июня и в июле--ав

густе (напр., на Кавказе -- за счет робинии лжеакации,

эспарцета и подсолнечника; в Южной Сибири -- ивы,

караганы древовидной, жимолости татарской и лесного

высокотравья). Продолжительность главного М. зави

сит от погодных условий. Для учета объема главного

М. на пасеке пользуются контрольным ульем. В зави

симости от видового и количественного состава медо

носных растений, продолжительности их цветения,

размещения медоносной базы относительно пасеки, ор

ганизации работы на пасеке в разных зонах уровень М.

может быть низким (1--3 кг в день), средним (4--6 кг),

высоким (8--12 кг) и бурным, когда пчелы приносят

в ульи до 20--30 кг меда. За счет главного М. обеспечи

вается получение товарной продукции и создание зим

них кормовых запасов пчелиных семей. Увеличить М.

можно за счет расширения посевов медоносов, своевре

менного вывоза пчел и др. методами.

В практике пчеловодства под М. часто понимают

количество меда, к рое получают от пчелиной семьи

или с пасеки в целом за весенне летний период. Часть

этого меда используется на корм пчелам (кормовой

мед), оставшееся количество -- товарная продукция

(товарный мед). Общий объем товарного и кормового

Синеголовик плосколистный --

ценное медоносное растение

15

МЕДОСБОР

Растение

Область

распространения

Медопро

дуктивность,

кг/га

Абрикос

Европейская часть РФ 25--40

Арбуз

То же

20--30

Бархат амурский Дальний Восток

250--300

Бодяк полевой

Европейская часть РФ,

Западная Сибирь

100--150

Василек луговой Европейская часть РФ 100--130

Вишня птичья,

черешня

То же

40--50

Груша

обыкновенная

--"--

15--20

Донник белый и

лекарственный Вся территория РФ 150--250

Дудник лесной,

лекарственный

и сибирский

Европейская часть

РФ, Сибирь

175--350

Зопник колючий

и клубненосный

То же

100--120

Ивы

Вся территория РФ 100--150

Карагана древовид

ная (желтая акация) Сибирь

150--200

Клевер луговой Вся территория РФ 100--150

Клен остролистный Европейская часть РФ 150--200

Клен

мелколистный Дальний Восток

200--250

Леспедеца

двухцветная

То же

100--250

Липа сердцевидная Европейская часть РФ 500--1000

Липа кавказская Кавказ

600--800

Липа амурская,

Таке, маньчжурская Дальний Восток

600--900

Лопух войлочный Европейская часть РФ 100--125

Люцерна посевная

То же

50--100

Малина

обыкновенная

Европейская часть

РФ, Сибирь

50--100

Мордовник

обыкновенный

и шароголовый

То же

200--350

Пустырник

сердечный,

или обыкновенный

--"--

150--250

Робиния лжеакация Дальний Восток,

европейская часть РФ 300--500

Рябина

Вся территория РФ

30--40

Сныть

обыкновенная

Европейская часть

РФ, Сибирь

100--200

Фацелия

рябинколистная Европейская часть РФ 150--300

Эспарцет песчаный

То же

60--80

Яблоня лесная

--"--

15--20

Медопродуктивность основных видов

медоносных растений

меда, к рый получают от пчелиной семьи или с пасеки

за весеннее летний период составляет валовый (факти

ческий) М.

Лит.: Справочник энциклопедия пчеловода.

-- М.,

1997; Пчеловодство. -- М., 1999.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

в области лесного хозяйства,

совместная деятельность правительств (включая органы

управления лесным хозяйством), международных орга

низаций, научно исследовательских институтов, орга

низаций гражданского общества и частного сектора раз

ных стран мира, направленная на сохранение лесов и ус

тойчивое управление лесными ресурсами Земли.

Начиная с 1945г. М. с. формировалось в рамках гло

бальной инвентаризации лесных ресурсов под эгидой

Продовольственной и сельскохозяйственной организа

ции ООН (FAO -- Food and Agricultural Organization of

the United Nations). На Конференции ООН по окру

жающей среде и развитию -- КОСР (UNCED -- United

Nations Conference for Environment and Development) в

1992 г. (Рио де Жанейро) впервые в истории обсужда

лись проблемы лесного хозяйства на высшем уровне.

Эта конференция дала новый импульс международно

му переговорному процессу по лесам, включающему

конвенции, соглашения, конференции и политические

процессы, имеющие прямое или косвенное отношение

к сохранению лесов, ведению лесного хозяйства, лес

ной промышленности и лесной торговле. В число при

нятых КОСР важнейших документов, определяющих

М. с., вошли: 1) Декларация Конференции ООН по ок

ружающей среде и развитию (Декларация Рио де Жа

нейро), включающая 27 принципов по правам и обя

занностям стран в деле обеспечения устойчивого раз

вития, роста благосостояния населения и сохранения

окружающей среды; 2) «Повестка дня на XXI век»,

ставшая программным документом для выработки

международной и национальной политики, обеспечи

вающей устойчивое развитие человечества с социаль

ной, экономической и экологической точек зрения, т. к.

движущими силами перемен в окружающей среде яв

ляются население, потребление и технологии; 3) «За

явление о принципах управления, защиты и устойчи

вого развития всех видов лесов, жизненно необходи

мых для обеспечения экономического развития и со

хранения всех форм жизни» (Лесные принципы) -- ба

зовый документ для выработки национальных планов

действий по лесам. На М. с. большое влияние оказыва

ют и др. международные соглашения: Конвенция о за

щите водно болотных угодий (Рамсарская), 1971 г.;

Конвенция по защите мирового культурного и природ

ного наследия, 1972 г.; Конвенция по предотвращению

международной торговли редкими и исчезающими ви

дами, 1973 г.; Конвенция о трансграничном переносе

загрязняющих веществ, 1979 г.; Рамочная конвенция об

изменении климата, 1992 г.; Конвенция о биологичес

ком разнообразии, 1992 г.

Для реализации решений КОСР в 1992 г. была со

здана Комиссия ООН по устойчивому развитию (КУР

ООН), в рамках к рой организована Межправительст

венная группа по лесам (IPF -- International Panel on

Forests). Во время работы (1995--1997) эта группа зани

малась рассмотрением наиболее актуальных вопросов

М. с. На 19 й Специальной Сессии Генеральной Ассам

блеи ООН (1997) в докладе Генерального секретаря

ООН были рассмотрены ключевые вопросы М. с., в т. ч.

национальные планы по лесам, индикаторы и критерии

устойчивого управления лесами, сотрудничество с меж

дународными организациями, механизмы финансового

взаимодействия. В итоге работы сессии было принято

решение о создании Межправительственного форума

по лесам (IFF -- International Forum on Forests) с манда

том ООН. За время его работы (1997--2000) были рас

смотрены следующие вопросы: разработка механизмов,

обеспечивающих сохранение и устойчивое управление

лесами, включая использование специальных критери

ев и индикаторов; сертификация и разработка знаков

соответствия лесной продукции на происхождение из

устойчиво управляемых лесов; включение затрат на со

хранение лесных экосистем в стоимость всех видов лес

ной продукции; прозрачность рынков лесной продук

ции; проблема малоиспользуемых видов деревьев.

По результатам их обсуждения было принято решение

создать в структуре ООН постоянно действующий ор

ган, получивший название Форум ООН по лесам

(UNFF -- United Nations Forum on Forests), к рый игра

ет в настоящее время главную роль в формировании

глобальной политики в области лесного хозяйства.

Большой вклад в развитие М. с. внесли страны

«большой восьмерки» (Франция, Великобритания,

США, Канада, Япония, Германия, Италия, Россия). По

нимая важность развития М. с. с точки зрения глобали

зации мировой экономики, они инициировали в 1997 г.

«Программу действий стран "восьмерки" по лесам». Со

гласно этому плану, члены группы восьми государств

взяли на себя следующие обязательства: поддерживать

международные и межправительственные процессы по

лесам; участвовать в программах двусторонней помощи;

использовать критерии и индикаторы устойчивого уп

равления лесами, в разработке к рых все страны прини

мают участие в рамках различных региональных между

народных процессов; учитывать взаимосвязи критериев

и индикаторов с выполняемой FAO программой гло

бальной оценки лесных ресурсов. Определенный итог

развития М. с. был подведен на Конференции ООН на

высшем уровне в Йоханнесбурге (сентябрь 2002 г.,

55--56 Сессии Генеральной Ассамблеи ООН), к рая при

няла Декларацию по устойчивому развитию «От наших

истоков к будущему» и план выполнения решений этой

встречи. Конференция ООН в Йоханнесбурге подтвер

дила полную преемственность по отношению к решени

ям и рекомендациям Конференции ООН в Рио де Жа

нейро в 1992 г. и к итогам международного переговорно

го процесса по лесам.

В настоящее время определились три основных на

правления М. с.: 1) сохранение лесов и обеспечение ус

тойчивого управления лесными ресурсами, включая

использование критериев и индикаторов в системе

планирования и отчетности; 2) переход к различным

системам лесной сертификации с целью экологическо

го контроля за лесопользованием; 3) противодействие

незаконным лесозаготовкам и развитию рынка неза

16

МЕЖДУНАРОДНОЕ

конно заготовленной и произведенной лесной продук

ции. М. с. активно развивается через региональные

процессы, что обусловлено невозможностью принятия

соглашений обязательной юридической силы по лесам

на КОСР. Объективные и трудно разрешимые противо

речия между развитыми и развивающимися странами

стимулировали развитие региональных международ

ных инициатив с целью реализации основных рекомен

даций КОСР.

Министерская конференция по защите лесов Ев

ропы (MCPFE -- Ministerial Conference on the Pro

tection of Forests in Europe) была организована евро

пейскими странами в качестве регионального полити

ческого процесса, опирающегося на межправительст

венные договоренности. В этом процессе на постоян

ной основе принимают участие министры лесного хо

зяйства стран Европы, а также приравненные к ним ли

ца, ответственные за ведение лесного хозяйства.

С 1990 г. проведено четыре конференции MCPFE. Они

считаются вехами в европейской лесной политике: пер

вая Конференция на уровне министров в Страсбурге

(1990); вторая Конференция на уровне министров

в Хельсинки (1993); третья Конференция на уровне

министров в Лиссабоне (1998); четвертая Конферен

ция на уровне министров в Вене (2003). Государства,

подписавшие документы этих конференций, включая

Россию и Европейский союз, отвечают за осуществле

ние решений конференции на региональном, нацио

нальном и локальном уровнях М. с. MCPFE постоянно

участвует в реализации решений КОСР по лесам в рам