Text

р

р.

i

1

1

рф.1 $

-.

:й4

,:

:

%

,

-

1,, .

__

$:

4

1

:

_

_i)г_ .

::ъ

4

-

_1?

1

,

.

_

ф

.

тг4:

(

,_

.

г.

-.

4

Л

4

1

-)

л

-

,,._Т

-.

л

_

.п

фТ:

:

.

,

I

,.

.

а

_д___ 4 i__

ьi

.

.

Екан и пбраотка:

1(ге511 i(

Лесная энциклопедия

Лесная энциклопедия

В двух томах

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫИ СОВЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

А. м. ПРОХОРОВ

(председатель)

И. в.

АБАШИДЗЕ

П. А . АЗИМОВ

А. П . АЛЕКСАНДРОВ

В. А. АМБАРЦУМЯН

М. С. АСИМОВ

С. Ф. АХРОМЕЕВ

Ю. Я. БАРАБАШ

Н. В . БАРАНОВ

А. Ф. БЕЛОВ

Н. Н. БОГОЛЮБОВ

Ю. В. БРОМЛЕИ

В. X . ВАСИЛЕНКО

Л. М . ВОЛОДАРСКИЙ

В. В. ВОЛЬСКИЙ

В. П. ГЛУШКО

д. Б. ГУЛИЕВ

А. А. ГУСЕВ

(заместитель

председателя)

Н. А . ЕГОРОВА

В. П. ЕЛЮТИН

В. С. ЕМЕЛЬЯНОВ

К. А . ЗУФАРОВ

Ю. А. ИЗРАЭЛЬ

А. А. ИМШЕНЕЦКИИ

A. Ю . ИШЛИНСКИИ

М. И. КАБАЧНИК

Г. А. КАРАВАЕВ

Б. М . КЕДРОВ

Г. В. КЕЛДЫШ

B. А. КИРИЛЛИН

И. Л. КНУНЯНЦ

Е. А. КОЗЛОВСКИЙ

М. К . КОЗЫБАЕВ

Ф. В. КОНСТАНТИНОВ

В. А. КОТЕЛЬНИКОВ

В. Н. КУДРЯВЦЕВ

М. И . КУЗНЕЦОВ

(заместитель

председателя)

В. Г . КУЛИКОВ

И. А. КУТУЗОВ

Г. И. МАРЧУК

Ю. Ю . МАТУЛИС

Г. И. НААН

И. С. НАЯШКОВ

Б. О. ОРУЗБАЕВА

В. Г. ПАНОВ

(первый заместитель

председателя)

Б. Н. ПАСТУХОВ

Б. Е. ПАТОН

В. М . ПОЛЕВОЙ

М. А. ПРОКОФЬЕВ

Ю. В . ПРОХОРОВ

Н. Ф. РОСТОВЦЕВ

A. М . РУМЯНЦЕВ

Б. А . РЫБАКОВ

B. П. САМСОН

М. И. СЛАДКОВСКИИ

В. И. СМИРНОВ

Г. В. СТЕПАНОВ

В. Н. СТОЛЕТОВ

Б. И. СТУКАЛИН

М. Л. ТЕРЕНТЬЕВ

И. М . ТЕРЕХОВ

В. А. ТРАПЕЗНИКОВ

П. Н. ФЕДОСЕЕВ

М. Б . ХРАПЧЕНКО

Е. И. ЧАЗОВ

И. П. ШАМЯКИН

Москва «Советская энциклопедия»

Лесная энциклопедия

Том второй

Лимонник-Ящерицы

Редакционная коллегия

Н. П. АНУЧИН, В. Г. АТРОХИН, В. Н. ВИНОГРАДОВ,

Г. И . ВОРОБЬЕВ (главный редактор), А. И . ВОРОНЦОВ,

С. П . ИВАННИКОВ, А. С. ИСАЕВ, П. И . ЛАПИН,

Г. А . ЛАРЮХИН, И. С. МЕЛЕХОВ, Н. А. МОИСЕЕВ

(зам. главного редактора), Л. Н. ПОПОВА (зам. главного

редактора), С. Г. СИНИЦЫН, А. И. УТКИН.

Москва «Советская энциклопедия» 1986

634.9

Л50

НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

М. С. АЛЕКСАНДРОВА (дендрология), Ю. Е. АЛЕКСЕЕВ (анатомия растений), Р. Л. БЕМЕ (лесные

птицы), А. Г. ВОРОНОВ (биогеография), Д. А . ГЛОБА -МИХАЙЛЕНКО (дендрология), Н. Б. ГРОЗДОВА

(дендрология), Н. В. ДЫЛИС (дендрология, биогеоценология), В. В . ЗАГРЕЕВ (лесоустройство, лесная

таксация), Р. А . КАРПИСОНОВА (лесные травы), Н. И. КРАСНОВ (лесное законодательство), В. В. КРИ -

НИЦКИЙ (охрана природы), В. И. МАРТЫНЕНКО (лесозащита), А. Д. МАСЛОВ (лесная энтомология),

Н. Н. МЕЛЬНИКОВ (лесная токсикология), В. П. НЕМЦОВ (транспорт и складское хозяйство), А. В . ПОБЕ-

ДИНСКИЙ (лесоводство и лесоведение), Я. С. РУСАНОВ (охотоведение), Е. Д. САБО (гидрология и мелиора¬

ция), А. Т. САВЕЛЬЕВ (недревесная продукция леса), К. А . СЕВАСТЬЯНОВА (зелёное строительство),

Т. И. СЕРЕБРЯКОВА (анатомия, морфология, эмбриология растений), В . И. СУВОРОВ (лесные культуры),

Е. Е. СЫРОЕЧКОВСКИЙ (лесные звери, охотоведение, охрана природы), В. Н. ТАРАСЮК (защитное

лесоразведение), И. В. ТРОПИН (лесная энтомология), Б . Н. УГОЛЕВ (древесиноведение), А. И. ЧИЛИМОВ

(научно-исследовательские учреждения, образование, периодическая печать), Ю. И. ЧИРКОВ (метеоро¬

логия), А. В. ЧУДНЫЙ (подсочка леса), В. С . ШУМАКОВ (почвоведение и удобрения).

РЕДАКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Зав. редакцией Л. Н. ПОПОВА, старшие научные редакторы: В. Г. ГРЕБЦОВА, О. В . ЛАПШИНА,

Л. А. ЛЕОНОВА, Ю. В . СЕРЕДНИЦКИЙ, младшие редакторы: В. Д . КЛЕВЦОВА, Н. М. КОНСТАНТИНОВА.

РЕДАКЦИЯ БИОЛОГИИ

Зав. редакцией А. В. СИМОЛИН, старшие научные редакторы: Л. Ф. КОЛОБОВА, Б. П. САМСОНОВ,

И. В . ТЕТЮ РЕВА, Э. А. ШИМБИРЕВА, научные редакторы: О. А. МАЛЯВСКАЯ , Л . И. МАНУИЛЬСКАЯ,

Е. Н . НИКОЛАЕВА , Н. Н. САФОНОВ ,

младшие редакторы: Т. Г. МОРОЗОВА, Н. Ю. НИКОНЮК.

РЕДАКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА

Зав. редакцией В. А . ДУБРОВСКИЙ, старшие научные редакторы: Ю. А . ЗАРЯНКИН, И. К . ШУВАЛОВ,

младшие редакторы: Т. Ф. КОЗЛОВА, И. Е. НИКИТИНА.

РЕДАКЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Зав. редакцией Б. С . СУРГАНОВ, старшие научные редакторы: Л. В . БОБЫЛЕВА, Н. Н . ШАПОВАЛОВА,

научные редакторы: Т. В. ИСАЕВА, А. О. НАЩЕКИНА, С. М. РЫЛОВСКИЙ, Л. М. ЯКОВЛЕВА,

младшие редакторы: Н. Н. ЕПИШЕВА, В. Г. КАРАТАЕВА.

РЕДАКЦИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Зав. редакцией Н. Л . ТУМАНОВА, научные редакторы: Г. В. ГАНИНА, Г. Н . КОЛОКОЛОВА, младший

редактор Л. В . ЗОНТОВА .

В ПОДГОТОВКЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ПРИНИМАЛИ ТАКЖЕ УЧАСТИЕ

Контрольная научно-методическая редакция

зав.

редакцией Н. А . ЕГОРОВА, старший

научный редактор Н. Д. ШАСКОЛЬСКАЯ.

Редакция словника

з а в. редакцией А. Л. ГРЕКУЛОВА , редактор С. В. РАДЧЕНКО.

Литературно-контрольная редакция зав. редакцией М. М . ПОЛЕТАЕВА , старший редактор

Г. И. ЗАМАНИ, редакторы: М. Ф . ГУБИНА, Т. Н. ПАРФЕНОВА .

Группа библиографии

старший научный редактор В. А. СТУЛОВ, научный редактор Л. В. ШИ¬

ЛОВА, редактор Н. Е. ПАТРИК .

Группа транскрипции и

этимологии

старший научный редактор Л. Ф. РИФ, научные редак¬

торы: Н. П. ДАНИЛОВА, И. П. ОЛОВЯННИКОВА, Р. М . СПИРИДОНОВА, М. С. ЭПИТАШВИЛИ.

Редакция иллюстраций

художественные редакторы Л. Л. СИЛЬЯНОВА, А. В. АКИМОВ.

Редакция

картографии

зав.

редакцией И. В. КУРСАКОВА, старшие научные редакторы:

В. А. ГАМАЮНОВ, Т. П. ИЛЬИНА, Н. Н . КОВАЛЕВА , Е. В. ПУСТОВАЛОВА, Л . И. ЯКУШИНА,

научный редактор И. А. ВЕТРОВА, редактор Л. П. ФЕДУЛОВА, старший корректор Л. М . СОЛУЯНОВА,

картограф-оформитель Н. М. ТАРУНИНА .

Отдел комплектования

зав. отделом Р. Б . ИВАННИКОВА, младший редактор Л. А . МЕДВЕДЕВА.

Техническая редакция

зав.

редакцией А. В. РАДИШЕВСКАЯ, старший технический редактор

О. Д. ШАПОШНИКОВА.

Производственный отдел

зав. отделом Л. М. КАЧАЛОВА, старший инженер В. Н. МАРКИНА .

Корректорская

зав. Н. М. КАТОЛИКОВА и А. Ф. ПРОШКО.

Главный

художник

издательства Л. Ф. ШКАНОВ.

Художник-оформитель Н. И. ТЕРЕХОВ.

Зам. директора издательства В. А . КУПРИЯНОВ.

3 903 000 000 003

007(01) 86

сводный план подписных изд. 1986

© Издательство «Советская энциклопедия» 1986

ЛИМОННИК (ЗсЫзапйга), род листо¬

падных или вечнозелёных лиан сем.

лимонниковых.

Дл. до 15 м, обычно

до48м,диам.стебляот1до2,5см.

Листья простые, цельнокрайные или

зубчатые. Цветки в пазушных соцве¬

тиях, разде льнополые и ли обоеполые,

белые, при отцветании розовеющие,

восковидные,

душистые.

Цветёт

в

мае

июне, плодоносит в августе

сентябре. Плод сборный,

из

со чных

двусемянных

ягод. Ок.

25 видов,

в

Воет, и Юж. Азии, 1 вид в Сев. Аме¬

рике, в хвойно-широколиств. лесах.

ВСССР1вид

Л.

китайский

(8. сЫпеп818), листопадная двудомная

лиана дл. до 8 м, с раздельнополыми

цветками. Растёт в Приморском, Ха¬

баровском краях и на

Сахалине,

в

хвойно-широколиств. лесах, на хоро¬

шо дренированных почвах, в узких

долинах горных рек и ручьёв. Обычен

в подлеске вместе с жимолостью Маа-

ка, аралией маньчжурской, виногра¬

дом амурским и актинидиями. Часто

встречается в тополевых и чозениевых

зарослях

по

берегам рек.

Стебли,

корни и гл. обр. плоды обладают тони¬

зирующим действием. Применяется в

медицине,

парфюмерии и пищевой

пром-сти. Л. культивируют в ботанич.

садах Европ. части и в Ср. Азии.

Размножают обычно

вегетат ивным

путём (черенками, реже корневыми

отпрысками). Перспективен для пром.

выращивания. Многие виды Л. разво¬

дят как декор, растения.

ЛЙНДУЛОВСКАЯ РОЩА, ценный

лесной массив искусств, происхожде¬

ния.

Расположен под Ленинградом,

в

местности

с

волни стым

рельефом.

Почва в осн. дерново-подзолистая су¬

песчаная, хорошо дренированная. Пл.

22

га.

Тип

насаждения

листвен¬

ничник с главной породой

лист вен ¬

ницей Сукачёва, встречается ель евро¬

пейская,

со сна

обыкновенная

и

др.

Роща заложена посевом семян в 1738

и посадкой 5-летних сеянцев в 1743.

На отдельных участках (возраст 190

лет) ср. диаметр ствола 42,4 см, ср.

высота 37,4 м (наиболее высокие де¬

ревья 41 м),

запас

древесины 1040

м3/га. В 1892 на терр. рощи насчи¬

тывалось 8347 лиственниц, в 1956

только 4550. Производительность ро¬

щи остаётся высокой. Общий запас

древесины

на

отдельных

участках

достигает более 1500 м3/га, ср. класс

бонитета I. Роща имеет большое науч.

значение

как

опыт

выращивания

лиственницы вне её ареала, служит

местом отдыха трудящихся. См. так¬

же Ценные леса.

ЛЙНЬКА, периодическая смена на¬

ружных покровов у животных. У поз-

6

ЛИПА

во ночных

млекопитающих,

птиц,

пресмыкающихся (исключая линяю¬

щих частично крокодилов и большин¬

ство

черепах)

и

земноводных

Л.

обусловлена необходимостью восста¬

новления изношенных покровов и яв¬

ляется приспособлением к сезонным

изменениям климатич. условий. Хо¬

рошо выражена у животных холод¬

ных и умеренных поясов. Наступле¬

ние Л. связано с изменением длины

светового дня (фотопериода). Фотопе¬

риод через гипоталамо-гипофизарную

систему влияет на активность щито¬

видной железы, под действием гормо¬

нов к-рой происходит Л. У млеко¬

питающих при Л. происходит пол¬

ная или частичная смена их волосяно¬

го (шёрстного) покрова, обычно сопро¬

вождающаяся частичным обновлени¬

ем эпидермиса кожи. У диких пуш¬

ных зверей, не впадающих в зимнюю

спячку (соболь, норка, песец, лисица,

куница, колонок,

горностай, ласка,

корсак, белка, заяц и др.), ежегодно

две Л.

весенняя

и

ос енн яя.

При

весенней Л. пышный, густой и высо¬

кий

(с высокими теплозащитными

свойствами) зимний мех сменяется

низким, редким и грубым летним (с

низ кими

теплозащитными

свойства¬

ми). Выпадение зимнего волоса начи¬

нается с головы и лап и постепенно

распространяется по туловищу к хвос¬

ту . Осенью

летний

волос

выпадает

(начиная е задней части по направ¬

лению к голове) и заменяется зимним.

У многих пушных зверей летний мех

имеет

иную

окраску,

чем

зимний

(напр., у зайца-беляка и песца летом

мех буроватый, зимой

белый; у бел¬

ки летом спина рыжая или чернова¬

тая, зимой

серая и т. п.). У беляка,

лисицы и нек-рых др. зверей к зиме

отрастают на ступнях жёсткие длин¬

ные волосы, увеличивающие их опор¬

ную площадь и облегчающие пере¬

движение по снегу. Добывают пушных

зверей обычно зимой, когда у них

шкурка лучшего качества. У зверей,

впадающих на зиму в спячку или в

зимний сон (медведи, бурундук, сур¬

ки, суслики и др.) , происходит одна

Л.вгод

летняя. Добывают таких

зверей ранней осенью, зимой или

весной. У большинства птиц Л. про¬

исходит 1 раз в год

в конце лета

или осенью; перьевой покров обнов¬

ляется полностью. У многих птиц от¬

мечаются дополнит. Л. в

другие сезо¬

ны года, когда оперение обычно сме¬

няется лишь на отдельных участках

тела.

Кроме сезонной Л., у млекопитаю¬

щих и птиц

им еетс я

возра стная Л.

У млекопитающих первичные тонкие

мягкие

волосы

молодых

жи вотн ых

заменяются

вторичными,

более гру¬

быми и толстыми волосами взрослых

особей, нередко отличающимися и о к¬

раской. У птиц две возрастные Л.

У беспозвоночных (ракообраз¬

ные, насекомые и др. членистоногие,

а также нек-рые черви и др.) Л. заклю¬

чается

в

сбрасывании старого хити¬

нового покрова и замене его новым.

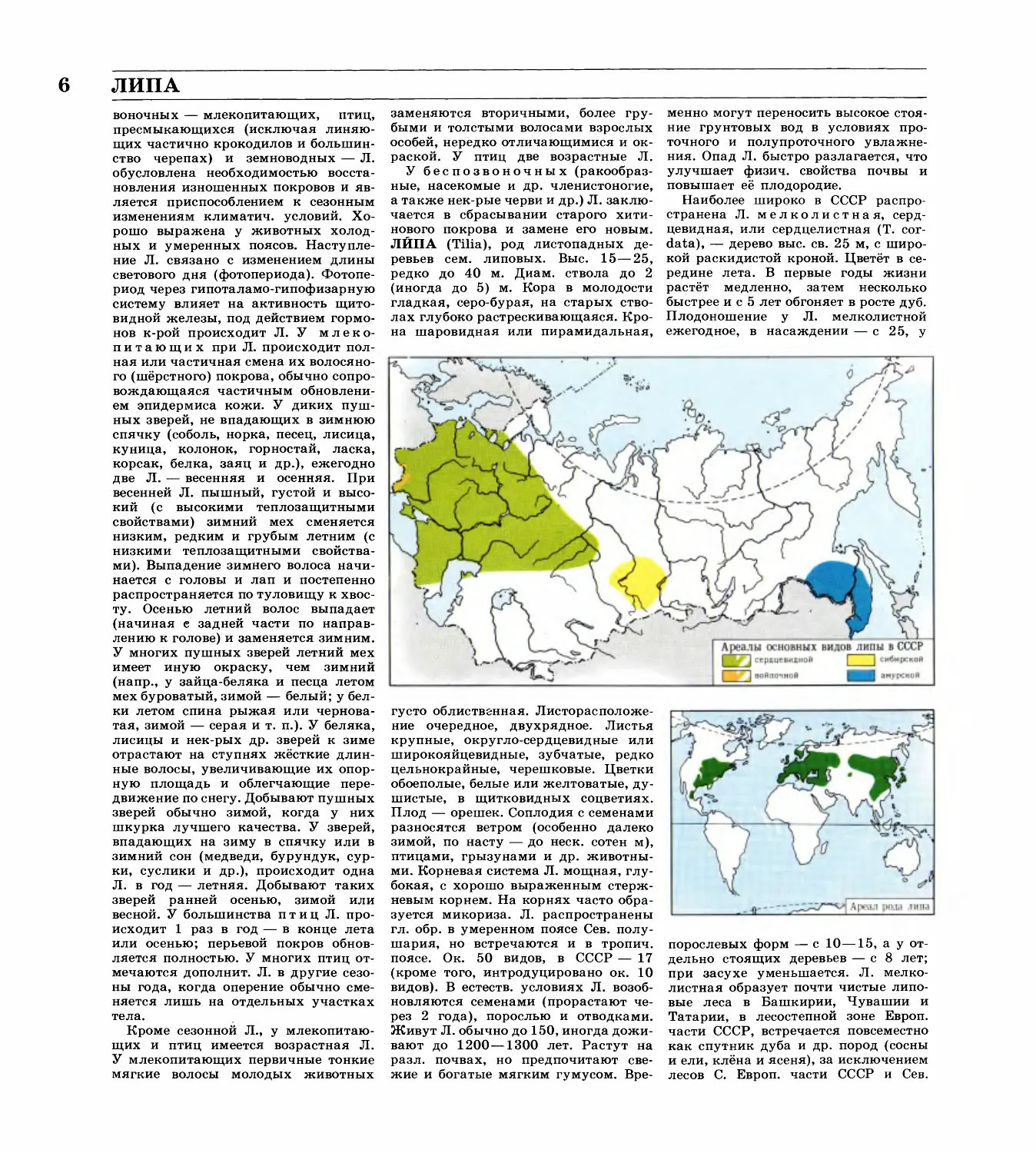

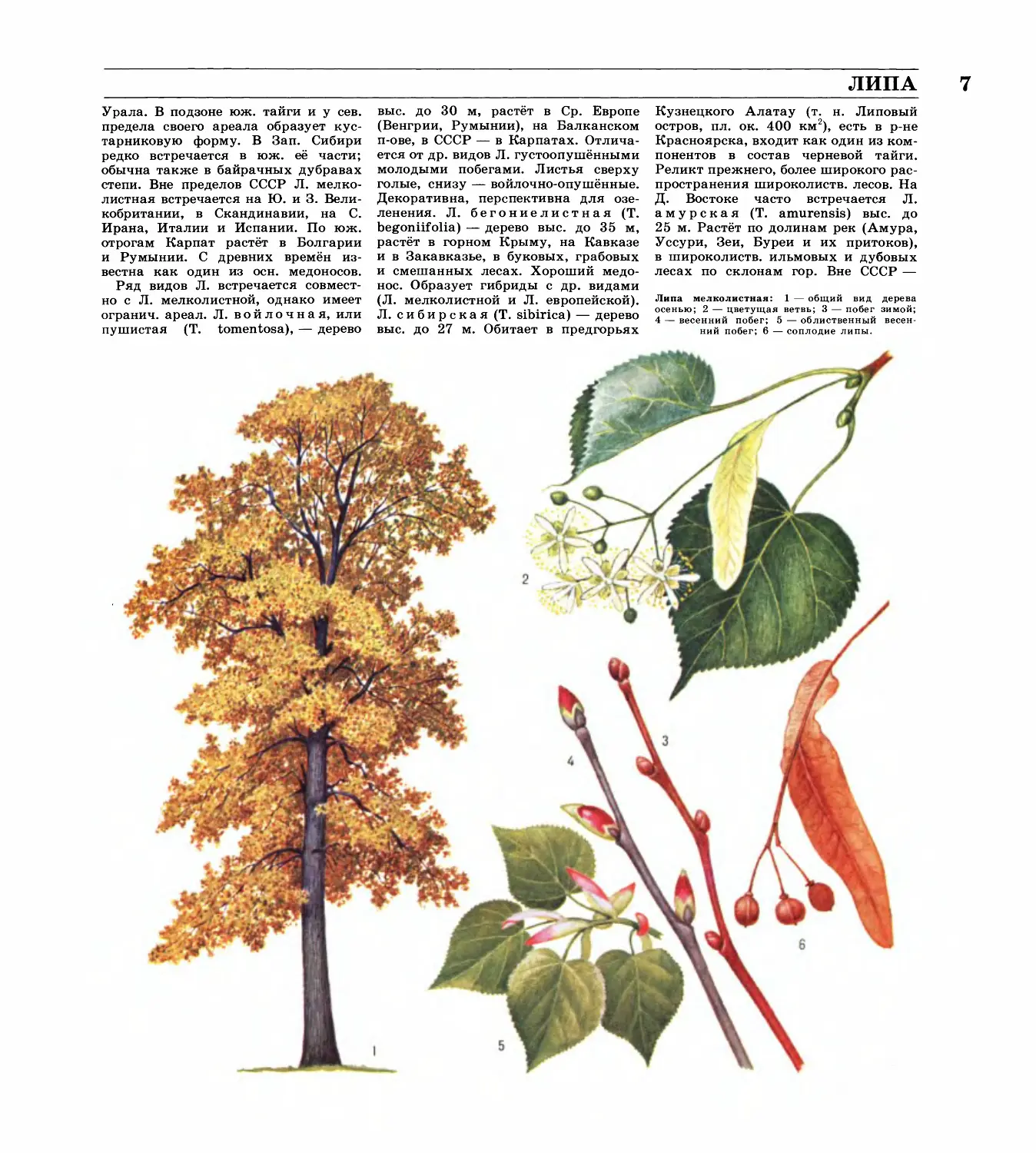

ЛЙПА (ТШа), род листопадных де¬

ревьев сем.

липовых.

Выс.

15 25,

редко до 40 м.

Диам.

ствола

до2

(иногда до 5) м.

Кора в молодости

гладкая, серо-бурая, на старых ство¬

лах глубоко растрескивающаяся. Кро¬

на шаровидная или

пирамидальная,

густо облиственная. Листорасположе¬

ние

очередное ,

дву хряд ное.

Листья

крупные,

округло-сердцевидные

или

широкояйцевидные, зубчатые, редко

цельнокрайные, черешковые. Цветки

обоеполые, белые или желтоватые, ду ¬

шистые,

в

щитковидных

соцветиях.

Плод

орешек. Соплодия с семенами

разносятся ветром (особенно далеко

зимой, по насту

до неск. сотен м),

птицами, грызунами и др. животны¬

ми. Корневая система Л. мощная, глу¬

бокая, с хорошо выраженным стерж¬

невым корнем. На корнях часто обра¬

зуется микориза. Л. распространены

гл. обр. в умеренном поясе Сев. полу¬

шария, но встречаются и в тропич.

поясе.

Ок.

50 видов,

в

СССР

17

(кроме того, интродуцировано ок. 10

видов). В естеств. условиях Л. возоб¬

новляются семенами (прорастают че¬

рез 2 года), порослью и отводками.

Живут Л. обычно до 150, иногда дожи¬

вают до 1200 1300 лет. Растут на

разл. почвах, но предпочитают све¬

жие и богатые мягким гумусом. Вре¬

менно могут переносить высокое стоя¬

ние грунтовых вод в условиях про¬

точного и полупроточного увлажне¬

ния. Опад Л. быстро разлагается, что

улучшает физич. свойства почвы и

повышает её плодородие.

Наиболее

широко

в

СССР распро¬

странена Л. мелколистная,

серд¬

цевидная, или сердцелистная (Т. сог -

с1а1а),

дерево выс. св. 25 м, с широ¬

кой раскидистой кроной. Цветёт в се¬

редине лета. В первые годы жизни

растёт

медленно,

затем

несколько

быстрее и с 5 лет обгоняет в росте дуб.

Плодоношение у Л.

мелколистной

ежегодное, в насаждении

с

25, у

порослевых форм

с1015,ауот¬

дельно стоящих дерев ьев

с8лет;

при

засухе уменьшается.

Л.

мелко¬

листная образует почти чистые липо¬

вые

ле са

в

Башкирии, Чувашии и

Татарии,

в

лесостепной зоне Европ.

части СССР, встречается повсеместно

как спутник дуба и др. пород (сосны

и ели, клёна и ясеня), за исключением

лесов

С. Европ.

части

СССР и Сев.

ЛИПА

7

Урала. В подзоне юж. тайги и у сев.

предела своего ареала образует кус¬

тарниковую форму. В Зап. Сибири

редко встречается в юж. её части;

обычна также в байрачных дубравах

степи. Вне пределов СССР Л. мелко¬

листная встречается на Ю. и 3. Вели¬

кобритании, в Скандинавии, на

С.

Ирана, Италии и Испании. По юж.

отрогам Карпат растёт в Болгарии

и Румынии. С древних времён из¬

вестна как один из осн. медоносов.

Ряд видов Л. встречается совмест¬

но с Л. мелколистной, однако имеет

огранич. ареал. Л. войлочная, или

пушистая (Т.

1отеп1оза),

дерево

выс. до 30 м, растёт в Ср. Европе

(Венгрии, Румынии), на Балканском

п-ове, в СССР

в Карпатах. Отлича¬

ется от др. видов Л. густоопушёнными

молодыми побегами. Листья сверху

голые, снизу

войлочно-опушённые.

Декоративна, перспективна для озе¬

ленения.

Л. бегониелистная (Т.

Ъе&опШоИа)

дерево выс. до 35 м,

растёт в горном Крыму, на Кавказе

и в Закавказье, в буковых, грабовых

и смешанных лесах. Хороший медо¬

нос. Образует гибриды с др. видами

(Л. мелколистной и Л. европейской).

Л. сибирская (Т. зШичса)

дерево

выс. до 27 м. Обитает в предгорьях

Кузнецкого Алатау (т.

н. Липовый

остров, пл. ок. 400 км2), есть в р-не

Красноярска, входит как один из ком¬

понентов

в

состав

черневой

тайги.

Реликт прежнего, более широкого рас¬

пространения широколиств. лесов . На

Д. Востоке

часто

встречается

Л.

амурская (Т. атигепз1з) выс.

до

25 м. Растёт по долинам рек (Амура,

Уссури, Зеи, Бурей и их притоков),

в широколиств. ильмовых и

дубовых

лес ах

по

склонам

гор. Вн е СССР

Липа

мелколистная:

1

общий вид дерева

осенью; 2

цветущая ветвь; 3

побег зимой;

4

весенний побег; 5

облиственный весен¬

ни й побег; 6

соплодие липы.

8

ЛИПОВЫЕ

Листья липы войлочной.

в Сев. - Воет. Китае, в сев. и ср. части

Корейского п-ова.

Великолепный ме¬

донос.

Менее

распростра нены

Л.

ман ьч жу рс ка я (Т. тапс^Ьшчса)

и Л.Таке(Т.1одиеШ).Перваяизних

достигает выс. 15 м, обычно от осно¬

вания многоствольная, с широкой и

густой кроной. Обитает в кедрово-

широколиств. и дубовых лесах, часто

вместе с Л. амурской. Л. Таке

де-х

рево выс. до 30 м. Кора серая, слабо

шелушащаяся. Встречается в кедро-

во-широколиств. и елово-пихтово-ши-

роколиств. лесах по склонам гор и

в верх, части речных долин, как пра¬

вило совместно с другими дальне-

вост. видами Л. За пределами СССР

оба вида

в Сев. - Вост. Китае и юж.

части Корейского п-ова.

М. С. Александрова.

Селекционная работа в СССР прово¬

дится с Л.

мелколистной. В естеств.

нас аждени ях

Ср. Урала отобраны

декор, формы, имеющие ширококо¬

лонновидную, овальную и плакучую

кроны. Установлены фенологич. фор¬

мы:

рано-

и

по здн ора спу ска ющи е-

ся и различающиеся сроками цвете¬

ния. Использование их в озеленении

позволяет увеличить период цветения

деревьев. Кроме того, у деревьев рано¬

цветущей формы кора снимается лег¬

че, чем у деревьев, поздно цветущих,

что

необходимо учитывать при соз¬

дании пром. плантаций. Гибриды от

скрещивания отечеств, в ид ов и геог¬

рафически отдалённых форм Л. отли¬

чаются

декоративностью

и разл.

ус¬

тойчивостью к неблагоприятным фак¬

торам среды (засолению почвы, замо¬

розкам И Т. П.).

Е. А. Пугач.

В лесных культурах наиболее рас¬

пространена Л. мелколистная . Сеянцы

её выращивают на супесчаных

или

легкосуг линистых

по чва х.

На тяжё¬

лых

почвах

перед

всп ашкой

вносят

о рг а ни ч . и минер, удобрения, извест¬

ковые

материалы.

Семена Л.

высе¬

вают сразу же после их сбора осенью

(орешки нельзя пересушивать) или на

след,

год

весной (после стратифика¬

ции). Семена сбора прошлых лет пос¬

ле

длительной стратификации сеют

летом в июле

августе или поздней

осенью.

Способ

посева

4-широко-

строчный ленточный. Норма высева

76гна1

пог.

м

рядка.

Посевы

мульчируют мхом, соломой, опилка¬

ми.

При появлении всходов

часть

мульчи

снима ют,

а

когда

всходы

окрепнут,

её укладывают

в

между¬

рядья. В засушливых условиях всхо¬

ды поливают и притеняют щитами.

В течение лета

в

посевах

удаляют

сорняки, их рыхлят, подкармливают.

Сеянцы растут медленно. Посадочный

материал используют в 2-летнем воз¬

расте для закладки школ в питом¬

никах и в лесных культурах. Выход

стандартных

сеянцев

с

1

га

300 400 тыс. Саженцы выращива¬

ют из сеянцев в течение 2

3лет.В

озеленении

используют

крупномер¬

ный посадочный материал Л.

са¬

женцы в возрасте 5

8 лет и более.

Л. как сопутствующую породу вво¬

дят в культуры дуба, сосны, листвен¬

ницы.

Осенью

проводят

глубокую

обработку почвы. Сеянцы высажива¬

ют ранней весной чистыми рядами

или в смеси с кустарником, одно¬

временно с посевом желудей или по¬

садкой сеянцев главной породы. Учас¬

тие Л. в культуре

20 30%. Опад

Л. содержит много кальция, быстро

разлагается и обогащает почву питат.

в-вами, что способствует более быст¬

рому росту главной породы.

В. В . Грибков.

Л.

имеет большое

хоз. значение.

Древесина её лёгкая, мягкая, равно¬

мерно

плотная,

белая с розоватым

оттенком, легко колется и обрабаты¬

вается,

хорошо

принимает окраску

и

полируется. На Руси с древних вре¬

мён эти свойства древесины Л. ис¬

пользовали нар. умельцы: её приме¬

няли и применяют для изготовления

кустарных резных изделий; выдер¬

жанные липовые плашки шли на дос¬

ки для икон. Древесину Л. исполь¬

зуют также для произ-ва фанеры, спи¬

чек, чертёжных досок, кухонного ин¬

вентаря, карандашей, токарных изде¬

лий, игрушек и муз. инструментов.

Для соления и квашения разл.

про¬

дуктов из липовой клёпки собирают

кадки и бочки. Из коры молодых де¬

ревьев изготовляют лыко; луб Л.

сырьё для произ-ва бумаги и грубых

тканей (рогожи). Стволы старых де¬

ревьев Л. обычно дуплистые,

в

них

ч ас т о поселяются дикие пчё лы . Рай¬

оны

распространения Л. были основ¬

ными

мес та ми

бортничества в Др.

Руси. Цветки Л. дают много нектара

(наиболее продуктивны 60 90-лет¬

ние

липняки), максимальный выход

нектара 1500 кг/га. Липовый мёд,

прополис и пергу,

а

также

цветки

с

прицветниками

и

ли стья

прим е¬

няют как лекарств, средства. Семена

содержат ценное пищевое масло, а их

жмыхи и молодые побеги Л. исполь¬

зуют

на

корм

скоту. С давних пор

Л.

одна из осн. пород в озеленении.

Известны старые липовые аллеи и

парки

в

музеях-усадьбах; отд. де¬

ревья, достигшие большого возраста,

взяты

под охрану гос-ва.

Благодаря

фитонцидным и почвоулуч шающим

свойствам Л. высаживают в зонах

отдыха и в городах, вдоль магистра¬

лей. В городских условиях (ср. полоса

Европ. части СССР) они живут до

80 100 лет и составляют до 70%

всех древесных насаждений. Теневы¬

носливы,

дымо-

и

газоустойчивы;

зимостойки, особенно Л. мелколистная

и

Л. сибирская; хорошо переносят

стрижку, необходимую для формиро¬

вания кроны. Л . могут успешно куль¬

тивироваться

и

плодоносить далеко

за пределами своего естеств.

ареала.

В СССР наиболее обычна

в озе лене¬

нии Л. мелколистная, широко, по всей

Европ. части

(кроме Крайнего Севера),

разводят Л. американскую (Т.

атегшапа). Остальные виды,

напр.

Л. крупнолистная (Т. р1а1ур1гу1-

1а),

имеют

местное

значение,

хотя

многие

их

них

перспективны

для

разведения в культуре.

Л. весьма устойчива к вредителям,

поэтому

её

используют

в

защитном

лесоразведении. Известно ок. 200 ви¬

дов насекомых,

так

или

иначе

свя¬

занных

с

Л.,

однако лишь ок.

100

из них

вредители. Это жуки сем.

трубковёртов, гусеницы разл. бабочек

(листовёртки и др.) . Липовый клещик

образует галлы на листьях. Древесине

вредят пилильщики, щитовки и др.

насекомые. Поражают древесину Л.

и грибы

настоящие и ложные тру¬

товики, вызывающие гниль стволов,

а также опёнок. Встречаются рако¬

вые

поражения,

связанные

в

осн.

с механич. повреждениями деревьев.

Часто на Л. паразитирует омела.

фXлонов

Ю.

П., Липы и липняки Запад¬

ной Сибири,

Новосиб.,

1965; Мурахта-

нов

Е. С., Липа, М., 1981.

М. С. Александрова.

ЛИПНЯКЙ, то же, что липовые леса.

ЛЙПОВЫЕ (ТШасеае), семейство дву¬

дольных растений. Листопадные де¬

ревья,

кустарники,

полукустарники

или травы, одревесневающие у осно¬

вания. Листья очередные, от цельных

до зубчатых и лопастных (даже в пре-

ЛИПОВЫЕ

9

делах рода). Цветки обычно в соцве¬

тиях, чаще двуполые, опыляются б. ч .

насеко мыми.

Плод

коробочка,

се¬

мена разносятся ветром и животными.

Ок. 45 родов, св. 400 (по др. данным,

ок.

700) видов,

в тропиках и суб¬

тропиках обоих полушарий (большин¬

ство

видов),

в

умер енн ых

поясах

Евразии и Америки, а также в Ав¬

стралии.

В

СССР

1

род

липа.

Представители Л. обычно лесные

растения,

играют

значит,

роль

в

растит, покрове, но только липа обра¬

зует чистые насаждения

липовые

леса.

Древесина мн.

Л.

мягкая,

её

используют

для

разл .

поделок.

Нек-рые Л., напр. джут (СогсЬогиз),

выращивают для технич. целей (полу¬

чение

прочного волокна), другие

как лекарственные

триумфетта

ромбовидная (Тгшт^еМа гЬот-

Ьо1<1еа). Плоды нек-рых видов тропич.

рода гревия (Огелу1а) съедобны. Мн.

Л. прекрасные медоносы и декор,

растения;

широко

используются

в

озеленении.

ЛЙПОВЫЕ ЛЕСА, липняки, насаж¬

дения, в древесном составе к-рых пре¬

обладают разл. виды липы. Л . л. про¬

израстают с 3. на В. от Великобри¬

тании до верховьев Енисея и с Ю. на

С.

от

Ирана, Балкан и

Альп

до

62 63° с.

ш.

В

СССР

преим. в

Европ. части и на Урале; в Сибири

липа встречается редко. В СССР пло¬

щадь смешанных Л. л. ок. 2,6 млн.

га, или 1,3% площади, занимаемой

листе, породами. Запас деловой дре¬

весины в липняках 326 млн. м3, во

всех

насаждениях

с

участием липы

в неск.

раз больше.

Спелые и пере¬

стойные Л. л . занимают 35% площа¬

ди, приспевающие

10,7%, средне¬

возрастные

42,3%,

молодняки

23%. Ср. класс бонитета III, ср. пол¬

нота 0,7. К I группе лесов относится

24%, ко II

44%,

к

III группе

32% Л.

л.

Наибольшее лесоводств.

и хоз. значение имеют Л. л. из липы

мелколистной. В Среднем Поволжье,

на Юж. Урале и в Приуралье она

Липовый лес весной.

образует высокопроизводит.

см еша н¬

ные

и

чис тые

липняки.

В зависи¬

мости

от

климатич.

и

почвенных

условий лип а

входит в состав лесов

как главная порода или как примесь

к

твердолиств.

и

хвойным пор ода м,

находясь

в

1-м

или

во 2-м

ярусах;

при неблагоприятных условиях

в

подлеске.

Макс,

возраст

липняков

обычно до 400 лет, отдельных деревь¬

ев

1200 1300 лет. На улицах го¬

родов и во 2-м ярусе насаждений

до 100 лет, а в подлеске

до 25 лет.

Лучше растёт на свежих ,

рыхлых

и

от носи тель но

богатых

перегноем

почвах, свежих суглинках и супесях

ти па слабоподзолистых серых и тё м ¬

но-серых

лесных

почв.

Естественно

возобновляется и размножается веге¬

тат ивн о

по росл ью, от водка ми, корне¬

выми отпрысками, а также семенами.

В условиях леса возобновляется гл .

обр. за счёт обильн ой порослевой спо¬

собности, сохраняющейся до глубокой

старости. Совр. Л.

л.

пр еим.

отно¬

сятся к производным типам (сменяют

дубравы в лесостепной зоне или

широ-

колис твен но- елово -пих товы е

леса

в

лесной зоне). Коренные Л.

л.

были

сведены

в

результате

проведения

в

прошлом рубок без должной заботы

о возобновлении. В липняках наибо¬

лее эффективно ведение комплексно-

Липовый лес осенью.

10

ЛИПОВЫИ

го х-ва. Особого внимания при этом

заслуживает использование их в ка¬

честве

кормовой базы пчеловодства.

Кроме того, Л.

л.

служат

важным

источником древесины для разл. це¬

лей.

Из

древеси ны,

отличающейся

стойкостью, относительно высокой уп¬

ругостью,

прочностью

сцепления

и

растяжения,

способностью

пропиты¬

ваться красителями и антисептиками,

устойчивостью против коробления и

трещинообразования,

изготовляют

брёвна и кряжи:

пиловочные, строи¬

тельные, фанерные, спичечные, каран¬

дашные, авиационные и др. Возраст

технич. спелости (получение средних

и крупных сортиментов) в липняках

наступает обычно в 80 лет, когда

запас древесины составляет ок. 350

м3/га, ср. прирост до 4,5 м3. В этот

период

наблюдается

и

наивысшая

нектаропродуктивность

липы.

Не¬

которые Л. л . относятся к ценным

лесным массивам.

ф Деревья и кустарники СССР, М., 1966; М у-

рахтанов Е. С., Основы организации комп¬

лексного хозяйства в липняках Средней Волги,

Л., 1972; его же,

Липа,

М., 1981; Соко¬

лов

П. А., Состояние и теоретические основы

формирования липняков, Йошкар-Ола, 1978.

лйповыи Остров, ценный лесной

массив естеств. происхождения в Ке¬

меровской обл. Расположен на зап.

склонах Кузнецкого Алатау, в бас¬

сейне правых притоков р. Кондома

Малого й Большого Тёша, Таза, Кун-

дели, Тельбеса, Мундыбаша, на силь¬

нопересечённой

местности.

Почвы

дерново-глубокоподзолистые,

доста¬

точно увлажнённые глинистые и тя¬

желосуглинистые

на

лёссовидных

глинах. Пл. 11 030 га, в т. ч. покрытая

лесом 10 303 га. Осн. типы леса: лип¬

няки

разнотравные,

широкотравные,

па п ор о тн и ко в ые , кустарниково-разно¬

травные,

кустарниково-папоротнико¬

вые,

кустарниково-широкотравные.

Липовые

насаж дения

составляют

4365 га. Ср. возраст липняков 92 года,

класс бонитета I, полнота 0,73. В сос¬

таве насаждений, помимо липы сибир¬

ской, произрастают пихта сибирская,

осина, берёза повислая и единично

сосна сибирская.

Л. о.

уникальный памятник пр и¬

роды, единственное

в

Сибири место,

где в горной тайге сохранился пред¬

ставитель

третичной

раститель¬

ности

липа

сибирская как компо¬

нент

широколиств.

лесов,

покрывав¬

ших в прошлом обширные простран¬

ства на Ю. Сибири. Липняки массива

интересны в науч. отношении и слу¬

жат

базой для

развития пчеловод¬

ства, сбора семян, выращивания по¬

садочного материала для озеленения.

В 1969 на базе Л. о . организовано

специализир. реликтовое лесничество.

См. также Ценные леса.

ЛЙППИЯ (1лрр1а), род вечнозелёных

кустарников, полукустарников или

трав с е м. вербеновых. Листья супро¬

тивные, мутовчатые, иногда очеред¬

ные, простые. Цветки мелкие, белые,

розовые,

пурпурные,

в

голов чатых

или колосовидных соцветиях. Плод

костянка.

Размножается

семенами,

в культуре

черенками. Ок. 100 ви¬

дов, преим. в тропич. лесах Америки,

3 вида

в

Африке, 1

в Евразии.

В СССР в культуре 3 вида как декор,

и

тех ни ч.

растения,

в

Крыму, Ср.

Азии,

на

Кавказе.

Л.

лимонную

(Ь. сИ;гю<1ога), кустарник из Юж. Аме¬

рики, возделывают на плантациях под

назв.

вербены лимонной, из листьев

и цветков к-рой получают вербеновое

ма сло

с

лимонным

запа хом

(содер¬

жит св. 30% цитраля), применяемое

в парфюмерной и пищевой промыш¬

ленности.

Используется как гор шеч ¬

ное растение для получения из листь¬

ев ароматного напитка. Все виды Л.

светолюбивы.

Декор, покровные ра¬

стения.

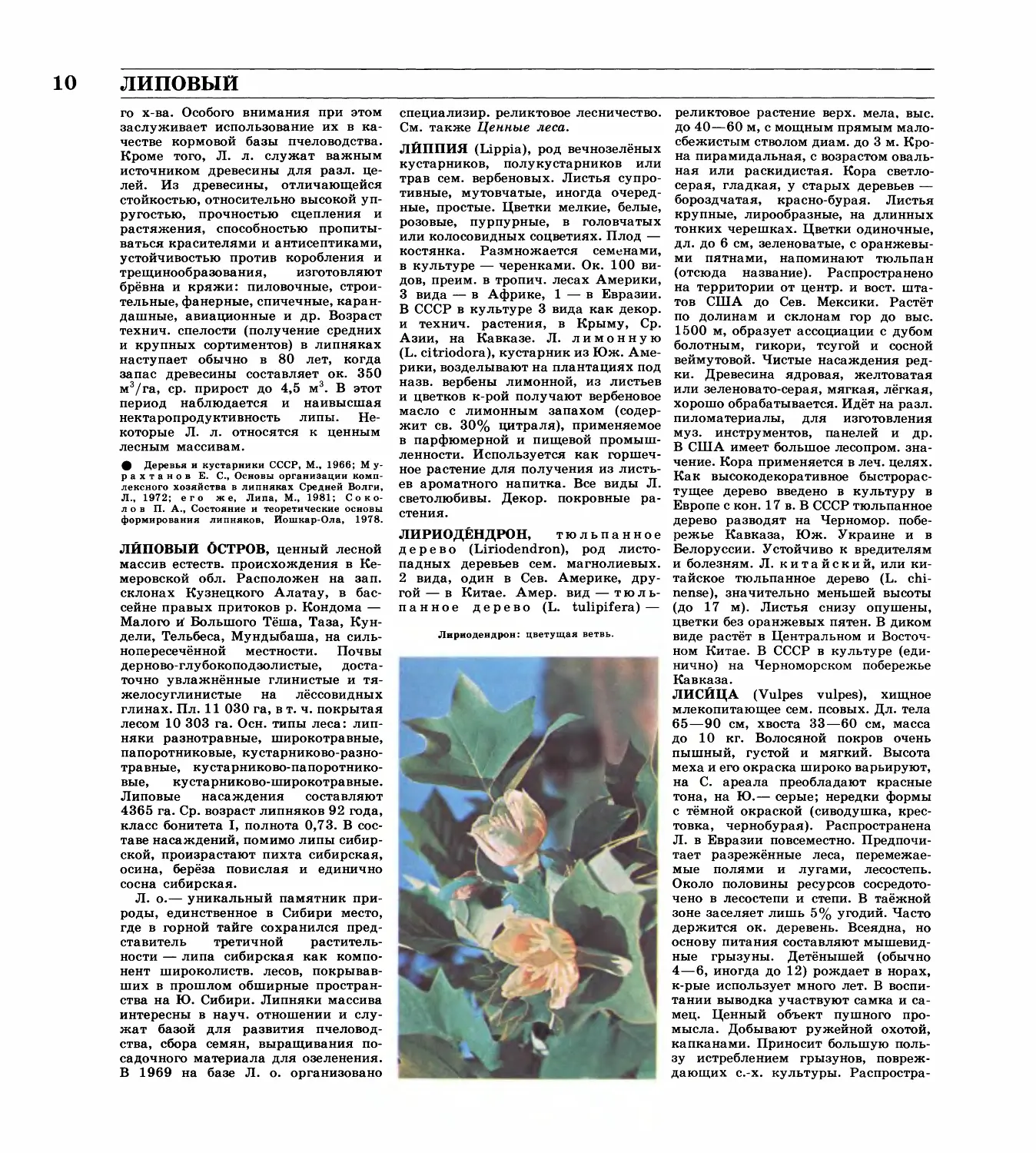

ЛИРИОДЁНДРОН,

тюльпанное

дерево

(1лпо<1еп<1гоп), род листо ¬

падных деревьев

сем.

магнолиевых.

2 вида,

один

в

Сев.

Америке, дру¬

гой в Китае. Амер. вид

тюль¬

па нное

дер ево (Ь. 1иИрИега)

Лириодендрон: цветущая ветвь.

реликтовое растение верх, мела, выс.

до 40 60 м, с мощным прямым мало¬

сбежистым стволом диам. до 3 м. Кро¬

на пирамидальная, с возрастом оваль¬

ная или раскидистая. Кора светло¬

серая, гладкая, у старых деревьев

бороздчатая, красно-бурая. Листья

крупные, лирообразные, на длинных

тонких черешках. Цветки одиночные,

дл. до 6 см, зеленоватые, с оранжевы¬

ми

пятнами,

напоминают

тюльпан

(отсюда

название).

Распространено

на территории от центр, и воет, шта¬

тов США до Сев.

Мексики. Растёт

по долинам и склонам гор до выс.

1500 м, образует ассоциации с дубом

болотным,

гикори,

тсугой и сосной

веймутовой. Чистые насаждения ред¬

ки.

Древесина ядровая,

желтоватая

или зеленовато-серая, мягкая, лёгкая,

хорошо обрабатывается. Идёт на разл.

пи лома тери алы,

для

изготовления

муз.

инструментов,

па нел ей

и

др.

В США имеет большое лесопром. зна¬

чение. Кора применяется в леч. целях.

Как высокодекоративное быстрорас¬

тущее дерево введено в культуру в

Европе с кон. 17 в. В СССР тюльпанное

дерево разводят

на

Черномор, побе¬

режье Кавказа, Юж. Украине и в

Белоруссии. Устойчиво к вр ед и т е ля м

и болезням. Л. китайский, или ки¬

тайское тюльпанное дерево (Ь. сЫ-

пепзе), значительно меньшей высоты

(до 17 м). Листья снизу опушены,

цветки без оранжевых пятен. В диком

виде растёт в Центральном и Восточ¬

ном Китае. В СССР в культуре (еди¬

нично) на Черноморском побережье

Кавказа.

ЛИСЙЦА (Уи1рез уи1рез),

хищное

млекопитающее сем. псовых . Дл. тела

65 90 см,

хвос та

33 60 см, масса

до

10 кг.

Волосяной

покр ов

очень

пышный, густой и мягкий. Высота

меха и его окраска широко варьируют,

на

С. ареала преобладают красные

тона, на Ю.

серые; нередки формы

с тёмной окраской (сиводушка, крес¬

товка, чернобурая). Распространена

Л. в Евразии повсеместно. Предпочи¬

тает

разрежённые леса, перемежае¬

мые

полями

и

лугами,

лесосте пь.

Около половины ресурсов сосредото¬

чено в лесостепи и степи. В таёжной

зоне заселяет лишь

5% угодий. Часто

держится ок.

деревень.

Всеядна,

но

основу питания составляют мышевид¬

ные

грызуны.

Детёнышей (обычно

4 6, иногда до 12) рождает в норах,

к-рые использует много лет. В воспи¬

тании выводка участвуют самка и са¬

мец.

Ценный объект пушного про¬

мысла.

Добывают ружейной охотой,

капканами. Приносит большую поль ¬

зу истреблением грызунов, повреж¬

дающих с. - х . культуры. Распростра-

лист

Лисица.

няет вирус бешенства. Общая числен¬

ность в СССР 1,0 1,5 млн. (70-е гг.

20 в.) особей. Объект звероводства;

в

результате

селекции

выведены

се¬

ребристо-чёрная, платиновая, белая и

др. цветные формы Л.

ЛИСЙЧКИ (СапНшгеИиз), род грибов

сем. лисичковых порядка афиллофо-

ровых.

Плодовые

тела

мясистые, с

ножкой,

переходящей

в

шляпку.

Шляпка сначала выпуклая, позднее

вогнутая, до воронковидной. С ниж¬

ней стороны шляпки толстые, дихото¬

мически ветвящиеся складки, нисхо¬

дящие на ножку. Сапротрофы, мико-

ризообразователи. Распространены в

Сев. полушарии. 70 видов. В СССР

2 вида. Наиболее известна Л. жёл¬

тая, или обыкновенная (С. сШапиз),

с яично-жёлтой шляпкой диам. 4 10

см, плотно сросшейся с ножкой. Мя¬

коть

беловатая,

резинисто-упругая,

с пряным запахом. Ножка цилинд¬

рическая, к основанию часто сужен¬

ная, сплошная, гладкая, одноцветная

со шляпкой, дл. 3

5см(до12см),

толщиной 0,4 1,5 см. Распростране¬

на по всей зоне листе, и смешанных

лес ов

СССР,

а

та кже

в

горах,

где

доходит до верх, границы лесов. Посе¬

ляется в местах с малоразвитым тра¬

вян истым пок ровом. Встречается час ¬

то

и местами очень обильно (в зап.

областях СССР чаще,

чем

в

во сто ч¬

ных), с июня по октябрь. Содержит

большое кол-в о

витаминов

В,

и

РР,

микроэлементы. На Д. Востоке, кроме

Л. жёлтой, встречается Л. пёстрая

(С. Поесозиз) с оранжево-охристой

шляпкой в буро-красных чешуйках,

диам. 5 12 см. Ножка выс. 15

20

см, толщиной 1

2 см, ярко-розовая

или розовато-охристая. Оба вида съе¬

добны. Употребляются свежими, солё¬

ными, маринованными. Необходимо

отличать Л. жёлтую от Л. ложной

(Ну^горЬогорз18 аигапИаса) из сем.

свинушковых

порядка

агариковых,

к-рая меньших размеров (диам. шляп¬

ки 2 6 см, толщина ножки 0,5

1 см), с настоящими пластинками на

шляпке, а не со складочками, как у

Лисичка «кчмтая.

Л. жёлтой, в

окраске

шляп ки

преоб¬

ладает оранжевый оттенок. Л . ложная

растёт в хвойных, сосновых, реже

в смешанных лесах. Несъедобна.

ЛИСТ, боковой орган высших расте¬

ний, осуществляющий осн.

процессы

жизнедеятельности

фотосинтез,

дыхание, транспирацию и др. Жиз¬

недеятельность

Л.,

прежде

всего

фотосинтетич. деятельность, в значит,

мере определяет рост растения и его

продуктивность. От стебля и корня Л.

обычно отличается дорсовентральным

строением и ограниченным базальным

ростом (сначала растёт верхушкой, а

затем вста вочн ой меристемой в осно¬

вании). Состоит из листовой

плас¬

тинки,

в

к-рой протекают осн.

про¬

цессы

жизнедеятельности,

и

череш¬

ка

(черешчатый Л.),

при

помо-

Лисица с пойманным зайцем.

12

ЛИСТ

1. Ли стов ая мозаика плюща.

щи

к-рого

Л.

прикрепляется

к

стеб лю.

Благодаря черешку Л.

спо¬

собны

занима ть

оп ред ел.

положе¬

ние,

иногда

располагаясь

в

одной

плоскости,

перпендикулярной

на¬

правлению лучей света (т.

н.

листо¬

вая мозаика, рис. 1). Обычно черешки

лучше развиты у растений с большой

листовой пластинкой (у осины, клё¬

на) и способствуют ослаблению уда-

2. Попереч ный

срез

листа

сир ени: А

светового,

Б

тен е¬

вого;

1

верхний

эпидермис; 2

столбчатый

мезофилл;

3

межклетники;

4

губчатый мезофилл; 5

нижний эпидермис; 6

устьице.

ров

по

ней

капель

дожд я,

града.

Л. без

черешка

на з.

сидячим.

Ниж.

часть

черешка

нередко

расширя¬

ется

в

т.

н.

влагалище,

охв аты ваю ¬

щее

стебель (напр.,

у мн.

зо нти ч¬

ных, злаков). У основания Л. мн . рас¬

тений

развиваются парные

придат¬

ки

прилистники

в

ви де

лис точ ¬

ков, щетинок, чешуек и т. п. (харак¬

терны, напр.,

для розовых). У

мн.

растений прилистники защищают Л.

в почках и при их распускании сбра¬

сываются

(у липы,

берёзы,

осины,

дуба и др.) . Анатомич. строение Л.

в общих чертах сходно у всех расте¬

ний (рис. 2). Ниж.

и

верх,

стороны

Л. покрыты эпидермисом. Осн. массу

листовой пластинки составляет мя¬

коть

мезофилл, дифференцирован¬

ный на столбчатый,

или

пали сад¬

ный, расположенный ближе к верх,

стороне Л., и губчатый

хлорофил¬

лоносная

ткань

с

крупными

меж¬

клетниками.

Л.

про низан

жилка¬

ми

проводящими

пучками,

рас¬

положение

которых

в

Л.

(жил¬

кование)

характерно для

определ.

групп растений (рис. 3). Эпидермис

снаружи часто покрыт

кутикулой,

иногда

восковым

налётом,

опушён

волосками. В нём расположены мно-

гочисл.

(особенно

с ниж.

стороны)

устьица, через к-рые осуществляется

газообмен и транспирация.

3. Типы жилкования листа:

1

па рал лел ь¬

но е;

2

дуговидное;

3

пальчатосетчатое;

4-

пильчатое

(дихотомическое); 5

перисто¬

сетчатое.

Размеры Л. колеблются от неск.

мм

до 15

и

даже 20

м

(у пальмы

рафии). Различают Л. простые

с че¬

решком

и

одной

пластинкой

и

сложные

с главным черешком или

главной

ось ю,

от

к-рой отходят че¬

решки 2-го

и

последующих

поряд¬

ков, к к-рым прикрепляются листоч¬

ки. Простой Л. и листочки сложного

могут быть разл.

формы (округлой,

яйцевидной и пр.), с различно изре¬

занными кр ая ми и

с разл.

ха рак те¬

ром расчленения листовой пластинки

(рис. 4

и

5). Форма и размеры Л.

отражают

связь с

условиями обита¬

ния.

Самые крупные Л. у растений

ниж.

ярусов

и

опушек

влажных

тропич. лесов . В умеренном поясе наи¬

более крупные Л. у деревьев и кус¬

тарников широколиств. лесов (у клё¬

на, граба, бука, дуба, липы и др.) . У рас¬

тений, выросших в условиях прямого

и сильного осве щен ия, Л. более мел¬

кие и уз ки е. Общая листовая поверх¬

ность одного растения может дости¬

гать огромных размеров, напр. одного

дерева липы

3 тыс. м2. Поверхность

Л. сомкнутого древостоя во много раз

больше площади, занятой этим древо¬

стоем. Напр., поверхность всех Л. на

1 га дубово-букового леса с примесью

граба равна примерно 4,5 га, дубо¬

вого

леса

6 га,

елового

16 га

(см. также Индекс листовой поверх¬

ности).

4. Очертание края листа: 1

цельнокрайный

лист; 2

зубчатый; 3

пильчатый; 4

го-

родчатый; 5

выемчатый.

ЛИСТВЕННИЦА

5. Разнообразие форм листа: 1

округлый (эв¬

калипта шаровидного); 2

элл ипти ческ ий з а¬

ос т р ё н н ый (тополя лавролистного); 3

лан¬

цетовидный широкий (бересклета Маака); 4

ромбовидный (берёзы

повислой); 5

яйце¬

видный (граба обыкновенного); 6

треуголь¬

ный (тополя чёрного); 7

игловидный (мож¬

жевельника длиннолистного); 8

саблевидный

(ивы прутовидной); 9

пал ьча тол опа стн ый

(манжетки обыкновенной); 10

пери сто лопа ¬

стн ый (дуба черешчатого); 11

перистослож¬

ный (караганы

куст арни чко вой); 12

серпо¬

видный (эвкалипта круглорогого);

13

че¬

тырёхлопастный (тюльпанного дерева); 14

триждыперисторассечённый (купыря

ле сно¬

го); 15

веерный (трахикарпуса высокого);

16

пальчаторассечённый (клёна сахаристо¬

го); 17

пальчатосложный (конского кашта¬

на);

18

непарноперистосложный (бархата

амурского).

Продолжительность жизни Л. рас¬

тений

неодинакова: у листопадных

и

Однолетних растений

неск.

ме¬

сяцев (у деревьев и кустарников после

этого начинается листопад), у вечно¬

зелёных растений

1,5 5

и

даже

15

лет,

после

чего

они

заменя¬

ют ся

но выми .

Так, у

сосны

обы к¬

новенной Л. (хвоя) сохраняется 2 5

лет, у ели 5 12 лет (у ели Шренка

до 28 лет), самшита 5 6 лет, лавра

благородного 4 5

лет,

пробкового

дуба 2 3 года, рододендрона 3 4 го¬

да, брусники 2 4 года, грушанки

3 5 лет, копытня европейского 14

16 мес, кислицы обыкновенной 4 9

мес, хохлатки Геллера 2,5 мес. Л.

важнейший орган растения. Благода¬

ря Л. осуществляется космич. функ¬

ция зелёных растений, поддержива¬

ется баланс 02 и С02 в воздухе, через

транс пирацию Л. участ вует в круго¬

вороте

воды

на

Земле.

Применение

Л.

в

жиз ни

чело века

оче нь

много¬

образно. Они используются в пищу ,

на

корм

скоту,

из

них

изготовляют

лекарственные

препараты,

полу ча¬

ют жирные масла, дубильные вещест¬

ва,

Л.

сырьё

для

чайной

и

табачной

промышленности.

Из

листьев тропических растений (напри¬

мер, рафии)

получают

грубое

во¬

локно.

ЛЙСТВЕННИЦА (Ьапх), род

хвой¬

ных летнезелёных деревьев сем. сос¬

новых. Однодомные деревья, обычно

крупные,

выс.

до 35

50 м, диам.

до 1,0 м. Крона конусовидная (у моло ¬

дых деревьев), цилиндрич. или шир о¬

коконическая (у старых), образована

удлинёнными ростовыми

побегами

(ауксибластами),

на

к-рых

листья

(хвоя) расположены одиночно и спи¬

рально,

и

укороченными

побегами

(брахибластами) с пучками

хвоинок

(по 20 40 в каждом). Брахибласты

развиваются на ауксибластах второго

года жизни и старше. Хвоя Л. узкая,

линейная, мягкая, прямая или изо¬

гнутая,

дл.

обычно

34см,

ш ир.

1 1,5 мм, распускается рано весной,

перед осенним листопадом желтеет,

обладает

высо кой

продуктивност ью

фотосинтеза (в 1,5 2 раза большей,

чем хвоя ели и сосны). Осн. значение

в сложении кроны и физиол. функ¬

циях дерева

имеет

пучковая

хвоя

(на её долю приходится до 90% и

более общей массы хвои). У взрос¬

лых деревьев ствол одет продольно

глубокотрещиноватой толстой коркой,

к-рая хорошо защищает его от огня.

«Цветки»

появляются

рано весной

одновременно с хвоей. Мужские «со¬

цветия»

(колоски,

или

микростро¬

билы) овально-шаровидные, желтова¬

тые, расположены на безлистных уко¬

роченных побегах, преим. с ниж . сто¬

роны ветвей. Состоят из многочисл.

тычинок, несущих пыльцу, к-рая не

имеет воздушных мешков и разно¬

сится недалеко. Женские «соцветия»

(шишечки, или макростробилы) про¬

долговатые, красные, розовые, зелё¬

ные, расположены вертикально, сос¬

тоят из спирально сидящих на общем

стержне чешуй. Опыляются ветром,

оплодотворение наступает через ме¬

сяц. При развитии шишечки кроющие

чешуи (наружные),

служащие для

улавливания пыльцы, почти не увели¬

чиваются, а внутренние, или семен-

ЛИСТВЕННИЦА

ные,

после опыления разрастаются,

древеснеют и в зрелой шишке пре¬

вышают кроющие. Размер шишек, их

окраска,

форма, опушённость,

соот¬

ношение длины семенных и кроющих

чешуй широко варьируют у разных

видов и имеют важное значение в

систематике

Л. Шишки созревают к

осени, раскрываются тогда же или

зимой и рассеивают

свои

крылатые

семена на значит, расстояние (в отли¬

чие

от

ели

и

сосны

семе на

пр очно

сочленены

с

крылом). После этого

шишки могут сохраняться на дереве

неск.

лет.

Семена лучшего

качества

получаются в чистых сомкнутых на¬

саж дени ях

воз раст ом 60 100

ле т.

Плодоношение начинается с 15 25-

летнего

возраста

и

продолжается

с

интервалами в 3

5 лет до старости.

Корневая система Л. сильно развет¬

влённая,

глубокая,

с

хорошо раз¬

витым стержневым корнем. Её строе¬

ние в значительной степени зависит

от особенностей

почвы.

В районах

вечной мерзлоты

корневая

система

породы

поверхностная.

На заболо¬

ченных

участках могут

образовы¬

ваться придаточные корни. Размно¬

жается Л. семенами (особенно хорошо

на участках, пройденных низовыми

пожарами), отводками, в культуре

также

летними

чер енкам и.

Быстро-

Лиственница сибирская: 1

общий вид дерева

(осенняя окраска); 2

ростовой,

или

удли¬

нённый,

побег; 3

вет вь

с

укороченными

побегами

и

хвоей,

с

макро-

и

микростроби¬

лами; 4

макростробилы: а

кроющая и се¬

менная

чешуи

с семяпочками,

б

кроющая

чешуя; 5

ветв ь

с

укороченными

побегами

и

хвоей,

с

микростробилами; 6

микростро¬

билы; 7

сформировавшаяся шишка; 8

зре¬

лая шишка; 9

семя.

ЛИСТВЕННИЦА

растущая (наиболее интенсивно рас¬

тёт до 80 100 лет), светолюбивая,

неприхотливая к почве, исключитель¬

но

морозоустойчивая,

долговечная

(доживает до 300 400, а

нек-рые

деревья до 800 900 лет) порода. Бла¬

годаря быстрому росту, ажурной кро¬

не,

покрытой

нежной ярко-зелёной

хвоей, к-рая осенью окрашивается в

золотистые тона, весьма декоративна.

Ок. 20 видов, в холодных и уме¬

ренных областях Европы, Азии и Сев.

Америки. Наиболее древние виды при¬

урочены к горным системам Гимала¬

ев, Воет. Тибета и Кордильерам. В

СССР

6 7 видов и неск. гибрид¬

ных форм, к-рые возникли на стыке

ареалов. Участие Л. в породном сос¬

таве наших лесов с продвижением на

В. увеличивается. Напр.,

в Архангель¬

ской обл. доля лиственничных лесов

0,5%, в Красноярском крае

48%,

а в Якутии

88%. Произрастают Л.

чистыми насаждениями и в смеси с

елью, пихтой, сосной.

Л. сибирская (Ь. зШтса)

де¬

рево выс. до 35 45 м, зрелые и рас¬

крытые шишки яйцевидные, продол¬

говатые, семенные чешуи кожистые,

плосколожковидные, опушённые, при¬

цветники (кроющие чешуи) заметные.

Семена высыпаются осенью.

Произ¬

растает на Зап. -Сибирской равнине,

Среднесибирском плоскогорье, в горах

Юж. Сибири. Образует чистые и сме¬

шанные с елью, сосной, пихтой древо¬

стой. Господствующая порода светло¬

хвойной тайги. Морозоустойчива, за¬

сухоустойчива. Широко используется

в лесной культуре и для озеленения

городов Европ. части СССР.

Л. Сукачёва (Ь. зикасгелуп) отли¬

чается от Л. сибирской

крупными

широкояйцевидными,

широкооваль¬

ными

шишками,

толстыми

деревя¬

нистыми семенными чешуями, неза¬

метными прицветниками. Семена вы¬

сыпаются

весной. Произрастает

на

С.- В . Европ.

части СССР, Урале

и

отчасти в Зауралье. Высокопродуктив¬

ное дерево. Доживает до 350 лет.

В культуре образует древостой с запа¬

сом древесины до 1000 1500 м3/га

(см. Линдуловская роща).

Л. Гмелина, или даурская (Ь. <1а-

Ьипса, или Ь. &теНпп),

дерево выс.

до 30 35 (40 45) м, на болотах

4 6 м, выделяется мелкими шишка¬

ми, с малым числом чешуй, чешуи

на верхушке выемчатые. Ветки широ¬

ко распростёрты. Произрастает на об¬

ширных пространствах Воет. Сибири

и

на

Д. Востоке чистыми одноярус¬

ными насаждениями. В пределах аре¬

ала

растёт медленнее Л. сибирской.

Очень светолюбива. Чрезвычайно хо¬

лодостойка и в горах заходит в голь¬

цовый пояс, где образует низкие сте¬

лющиеся формы. В природе широко

гибридизирует. Изредка встречается в

культуре в Европ. части СССР.

Л. курильская (Ь. кигПеп818)

дерево выс. до 25 (30) м с мелкими

малочешуйчатыми шишками. Крона

широкояйцевидно-конусовидная. Рас¬

тёт на юж. Курильских о-вах, Саха¬

лине, местами на Охотском побережье

и в центр, части Камчатки. Быстро¬

растущее и очень декор, дерево.

Л. европейская (Ь. 6ес1<1иа)

дерево выс. до 30 50 м, отличается

тонкой чешуйчатой коркой, продолго¬

ватыми плотносложенными шишками

с тонкими прямыми или чуть отогну¬

тыми чешуями, хорошо заметными

прицветниками. Произрастает в горах

Центр. Европы, в СССР

в Карпатах.

Исключительно быстрорастущая по ¬

рода. Широко разводится как парко¬

вая

культура

в

Прибалтике, Бело¬

руссии, на Украине, в ряде сев. -з а п .

и центр, областей РСФСР. Здесь же

имеются участки очень высокопро¬

дуктивных

искусств.

насаждений

этой породы (запас древесины до 1000

м3/га и больше в 100-летнем возра¬

сте). Её редкий эндемичный карпат¬

ский подвид Л.

польская (Ь. <1е-

сн1иа зиЪзр. ро1отса),

выделяемый

нек-рыми систематиками в самостоя¬

тельный

вид,

в

Красной

книге

СССР.

В юж. Приморье произрастают неск.

эндемичных видов: Л. приморская

(Ь. шагШта), Л. Любарского (Ь.

1иЬаг8ки), а также редкий реликтовый

эндемичный вид Л.

ольгинская

(Ь. о1&еп818), внесённый в Красную

книгу СССР. Из интродуцир. видов

наибольший интерес для озеленения

представляют Л. тонкочешуйча¬

тая,

или

японская

(Ь. 1ер1о1ер18),

родом ИЗ Японии.

Н. В. Дылис.

Селекционная работа в СССР про¬

водится в осн. с Л. сибирской, Л. Сука¬

чёва, Л. европейской и др.

видами.

Выявлена корреляция между морфо-

логич.

и

хо з.

призн аками Л. р аз л.

форм. Так, при обследовании насаж¬

дений Л. сибирской в Бурятии и Ор¬

ловской обл. обнаружена толстокорая

и

жесткокорая

формы, различаю¬

щиеся высотой (в возрасте 206 лет

соответственно 40 и 17 м) и диаметром

ствола (73 см и 21,3 см). Разл. про¬

дуктивность отмечена также у деревь¬

ев

с

неодинаковой окраской коры

(пробкового слоя). Более продуктивна

малиновокорая форма

высота

её

пр евыш ает

высоту

оранжевокорой

формы на 10 15%. В лиственнични¬

ках Алтая обнаружены формы с фио¬

летово-красными, зелёными и фиоле-

ЛИСТВЕННИЦА

Лиственница курильская.

тово-зелёными молодыми шишками;

лучшие семена дают деревья с фио¬

летово-красными шишками,

зелено¬

шишечные менее повреждаются насе-

комыми-вредителями. На Урале выде¬

лены сев. и юж. расы Л. Сукачёва,

причём наилучшими хоз. признаками

(более крупные семена с высокой

всхожестью и энергией прорастания,

ускоренный рост сеянцев, более про¬

дуктивные древостой) обладает юж.

раса. Отобрана также форма с мелко¬

бороздчатой корой, к-рая продуктив¬

ностью,

быстротой

роста,

физико-

механич. свойствами древесины и ка¬

чес твом

семян превосходит форму с

глубокобороздчатой корой. Практич.

интерес представляет продуктивная

отогнуточешуйчатая (семенные че¬

шуйки в верх, части шишки отогнуты

кнаружи) форма Л. Сукачёва.

Получены гетерозисные гибриды Л.

европейской с Л. японской. В возрасте

21 года высота их превышала деревья

материнского

ви д а (Л. европейская)

на

40%, объём ствола был больше

почти в 2 раза. Семена этих гибридов

дали

растения,

сохранившие

свой

быстрый рост. Перспективны гибриды

Л. европейской с Л. даурской. У 17-

летних

деревьев

выс.

14,8

м,

диа м.

28 см. Таких размеров Л. европейская

достигает лишь к 40 годам. Повышен¬

ным гетерозисом обладают тройные

гибриды [Л.

японская X (Л. сибир-

Лиственница европейская.

скаяХ Л. европейская)]; к 28 годам ср.

высота их 20 м, диаметр 28 см.

В зоне контакта ареалов Л. сибир¬

ской и даурской отмечены естеств.

гибридные формы,

известные

под

н а з в . Л. Чекановского.

В отличие от

исходных видов гибридная Л.

отли ¬

чается

рядом

хозяйственно

ценных

признаков: устойчивостью к неблаго¬

приятным факторам среды и ускорен¬

ным рос том.

Е. А. Пугач.

В лесных культурах наиболее рас¬

пространена

Л. сибирская

и

евро¬

пейская. Сеянцы выращивают на хо¬

рошо дренирова нных

супесчаных

и

легк осуглинис тых почвах с высо ким

содержанием

гумуса.

На

тяж ёл ых

глинистых

почвах

вносят

органич.

удобрения, песок, известковые мате¬

риалы. Сеют Л. ранней весной (пред¬

почтительно) или осенью. Для весен¬

него посева семена намачивают в воде,

выдерж ивают под снег ом 1

2 мес или

стратифицируют, затем обрабатывают

р-ром

микроэлементов,

протравли¬

вают и просушивают. Способ посева

ленточный 6-строчный. Норма высева

семян 3 г на 1 пог. м строки. Вместе

с семенами в почву

вносят гранули¬

рованный суперфосфат. Бороздки за ¬

сыпают рыхлым субстратом или пес¬

ко м.

Посевные

ленты

мульчируют

опи лками, при ка ты ва ют

и поливают.

В течение лета в посевах удаляют

сорняки, применяя гербициды и куль¬

тивацию, проводят подкормку минер,

удобрениями. В таёжных р-нах сеян¬

цы достигают стандартных размеров

в

возрасте 2 3

лет,

в подзоне сме¬

шанных

лесов 1

2 лет.

Выход

стандартных сеянцев с 1 га 1000

2200 тыс. Их используют для заклад¬

ки лесных культур и выращивания

саженцев (в течение 3 4 лет) в пи¬

томниках. Сеянцы Л. иногда выращи¬

вают в теплицах с полиэтиленовым

покрытием.

Норма

высева

семян

700 800 шт. на 1 м2. Посевы систе¬

матически поливают, подкармливают

удобрениями и рыхлят.

Культуры Л. выращивают от сев.

р-нов СССР до степных, на плодо¬

родных, умеренно влажных и свежих,

хорошо воздухопроницаемых почвах.

Могут быть использованы старопахот¬

ные земли. Создают культуры Л. по¬

садкой сеянцев, реже посевом стра¬

тифицированных семян (лучше мест¬

ных) весной. Сроки посадки очень

ограничены, т. к. Л . рано трогается

в рост. На вырубках создают сплош¬

ные, а при отсутствии естеств. возоб¬

новления

частичные

культуры.

Почву обрабатывают ранней осенью

полосами или нарезают борозды. По¬

севные или посадочные места разме¬

щают рядами.

На пустырях,

прога¬

линах, стар опах отны х

землях прово¬

дят сплошную обработку почвы. При

создании чистых культур на 1 га вы¬

саживают 3300 4400 сеянцев.

Сме¬

шанные

культуры (до 25% Л.)

со з¬

дают

с

участием

теневыносливых,

медленно

растущих

пород

липы,

клёна остролистного, ели, пихты, бу¬

ка.

Смешение

проводят

по

схеме:

1-й ряд

Л., чередующаяся с тене ¬

выносливой породой, 2-й ряд

тене¬

выносливая

порода.

За культурами

проводят агротехнич.

и лесохоз. ухо¬

ды: рыхления, про полк и, осветления.

При задернении и уплотнении почвы

рост Л.

сни жает ся

почти

в

2 раза.

В. В . Грибков.

Благодаря быстрому росту, высокой

продуктивности Л. способны сущест¬

венно

повышать

продуктивность

ле¬

сов и поэтому широко внедряются в

лесные

культуры.

Особ енн о

важное

лесообразующее (огромные ареалы) и

экономия,

зн аче ние

имеют

3 вида

Л.

сибирская, Сукачёва и Гмелина.

Древесина с большим

красноватым

ядром

и

узкой светлой заболонью

(в отличие от древесины сосны и ели),

твёрдая, высокопрочная, устойчива к

гниению (Венеция стоит на листвен¬

ничных

сваях), но легко растрески¬

ва ется

и

коробится при выс ыхани и.

Из-за своей тяжести (плотность 620

700 кг/м3) непригодна для сплава,

что ограничивает её заготовку. Ис¬

ЛИСТВЕННИЧНАЯ

17

пользуется для стр-ва гидротехнич.

сооружений, судостроения, для полу¬

чения целлюлозы, спирта, идёт на пи¬

ломатериалы

и др. Богатая

танни-

нами

кора Л.

сырьё

для

полу¬

чения

дубильных в-в.

В хвое

со¬

держатся

эфирное масло,

витамин

С, а также минер, элементы, обога¬

щающие почву при ежегодном сбра¬

сывании

хвои.

По сравнению

с

др.

сосновыми

Л.

лучш е

выдерж ивает

атмосферу города (благодаря листо-

падности) и широко

прим еняется

в

озеленении, а также в защитном лесо¬

разведении.

Осн. вредители Л.

сибирский и не¬

парный шелкопряды, лиственничные

пилильщики,

листве нничн ая

листо¬

вёртка,

лиственничные

чехлон оски,

ли стве ннич ные

мухи,

шишковёртка,

златка, лиственничный большой ко¬

роед, лиственничная пяденица, лист¬

венничная почковая

галлица; болез¬

ни

лиственничная губка и др.

§ Дылис Н. В., Лиственница Восточной Си¬

бири и Дальнего Востока, М., 1961; его же,

Лиственница,

М.,

1981; Тимофеев В. П.,

Роль лиственницы в поднятии продуктивности

лесов,

М.,

1961; Бобров Е. Г., История и

систематика

лиственниц,

в

кн.

«Комаровские

чтения», вып. 25, Л., 1972; Абаимов А. П.,

Коропачинский И. Ю ., Лиственницы

Гмелина и Каяндера, Новосиб., 1985.

Н. В. Дылис.

ЛЙСТВЕННИЧНАЯ ГУБКА (Гош1-

1орз18 оШсшаНз), трутовый гриб сем.

пориевых

(полипоровых)

порядка

афиллофоровых класса базидиомице-

тов. В СССР встречается повсеместно

в ареале лиственницы, наиболее ши¬

роко распространена в Сибири,

на

Урале, Д. Востоке (в т. ч. на Саха¬

лине), в тайге Европ. части. Поражает

лиственницу, кедровую сосну, реже

пихту, сосну обыкновенную. В Сев.

Америке встречается также на ели,

туе

и

других хвойных

породах.

Вызывает

бурую

ядровую

гниль

стволов.

Плодовые тела многолетние (иног¬

да достигают возраста 70 лет), круп¬

ные (выс. до 40 см, толщ, до 20 см),

массой до 10 кг,

цилиндрические,

копытообразные (иногда желвакооб¬

разные), с тупым или закруглённым

краем.

Поверхность

серовато-белая

или желтоватая, реже буроватая, не¬

ровная, с концентрич. зонами и мно¬

гочисленными трещинами. Ткань мяг¬

кая, с возрастом твердеющая, в сухом

состоянии рыхлая, легко крошащая¬

ся, желтовато-белая, горькая на вкус,

с запахом муки. Трубочки гименофо-

ра (дл.

1

2 см) одного цвета

с

тканью; поры округлые, реже угло¬

ватые,до0,5 ммвдиам. (34шт. на

1 погонный мм). Плодовые тела Л. г.

используют

для

получения

агари-

циновой к-ты .

Заражение деревьев базидиоспора-

ми

проис ходит

гл.

обр. через места

облома ветвей, раны и др.

повреж¬

дения

ствола.

В

начальной

стадии

развития гнили древесина светло-бу¬

рая, затем красновато-бурая. Со вре¬

менем

в

не й образуются широкие

трещины, в к-рых развиваются

тол¬

стые, напоминающие замшу кремово¬

белые плёнки или ватообразные скоп¬

ления грибницы. В конечной стадии

разрушения гниль распадается на до¬

вольно крупные кубики или призмоч-

ки,

легко

растирается

в

порошок.

Протяжённость гнили в стволе мо¬

жет достигать 15

20 м. Из ядровой

части ствола она часто переходит в

заболонь.

Сильное развитие

гнили

приводит к суховершинности деревь¬

ев, большим потерям деловой древе¬

сины. Л . г. может поражать средне¬

возрастные древостой (старше 30 лет),

но чаще встречается в спелых и пере¬

стойных, а также в ослабленных на¬

саждениях. О мерах борьбы см.

в ст. Гнилевые болезни древесных по¬

род.

ф См.

лит.

при

статьях

Дереворазрушающие

грибы, Трутовые грибы, Гнилевые болезни дре¬

весных пород.

ЛЙСТВЕННИЧНАЯ ЛИСТОВЕРТКА

[2е1гарЬега (8ета81а) сИшапа (-&Г1-

зеапа)], бабочка сем.

листовёрток.

Распространена в зоне хвойных лесов

Евразии и Сев.

Америки, в СССР

в Европ. части, Сибири, Казахстане,

на Д. Востоке. Крылья в размахе 18

22 мм, узкие, по окраске и рисунку

очень разнообразны. Генерация одно¬

годовая. Лёт с середины июля по сен¬

тябрь. Яйца (до 200) откладывает на

ветви, стволы в области кроны, мел¬

кими кучками (по 2 12) под чешуй¬

ки

и

в

трещин ы

коры ,

где

они

зи¬

муют .

Гусеницы зеленовато-серые,

с

чёрной головой, выходят в период рас¬

пускания хвои

во 2-й половине мая,

объедают хвою лиственницы, ели и др.

хвойных, оплетая хвоинки паутиной;

развиваются ок. 40 суто к. Поврежде¬

ния Л. л. хорошо заметны благодаря

рыжему цвету. Окукливание в коконе

в

лесной

подстилке

и

на

ветвях

в

Лиственничная листовёртка: 1

бабочка; 2

гусеница; 3

повреждённый побег ели.

кронах деревьев. Л. л.

один из са¬

мых

распространённых

вредителей

лиственницы, дающий вспышки мас¬

сового

размножения

на

огромных

терр. Воет. Сибири, где представлен

особой формой

2.

<1е8ег1апа.

В период массового размножения ба¬

бочки совершают миграции на боль¬

шие расстояния, что ограничивает эф¬

фективность воздействия энтомофагов

(к-рых более 50 видов). Сильное объ¬

едание хвои продолжается 1

2 года,

затем очаги массового размножения

перемещаются. Насаждения, как пра¬

вило, не усыхают, наносимый ущерб

проявляется

в

снижении

прироста

и

потере урожая

в

лесосеменных

х-вах.

Меры борьбы:

в

очагах

массового

размножения

авиаоп¬

рыскивание насаждений инсектици¬

дами в период питания гусениц.

§ Плешанов А. С.,

Насекомые

дефоли¬

анты

лиственничных лесов Восточной Сибири,

Новосиб., 1982.

ЛЙСТВЕННИЧНАЯ МУХА [Ьавюш-

та (СЬог1юрЫ1а, Ну1ету1а) 1апс1со1а],

насекомое сем.

цветочных мух.

Рас¬

пространена в Евразии, в СССР

от

Урала до Прибайкалья в пределах

ареала

лиственницы сибирской. Дл.

Лиственничная муха: 1

им аго; 2

личинка;

3

пупарий; 4

повреждённые семена лист¬

венницы.

4 7 мм. Тело тёмно-серое, с рядами

чёрных щетинок, крылья в размахе

7

9 мм. Личинка дл. 6

9 мм, белая,

безногая. Генерация одногодовая. Лёт

с начала 2-й декады мая, совпадает

с периодом цветения лиственницы.

Яйца (по 1 2, реже 5 7) откладыва¬

ет

между

сомкнувшимися

чешуями

шишки.

Личинки

развиваются

в

ход ах внутри шиш ек до конца июня.

Окукливание в конце ию ня

начале

июля в коричневом пупарии в лесной

подстилке. Зимует куколка. Один из

опасн ых и

распространённых вреди¬

телей семян лиственницы.

Заселяет

до 25% шишек, при слабых урожа¬

ях

до 90%. Одна личинка уничто¬

жает 40

80% семян в шишке. Личи¬

нок

Л.

м.

уничтожают орехотворки,

я

также

спец иал изир .

параз итич.

18

ЛИСТВЕННИЧНАЯ

наездник АзупсгНа гиПрез. Меры

борьбы: в семенных участках

на¬

земное мелкокап ельное оп р ыс к ив а н ие

инсектицидами.

ЛИСТВЕННИЧНАЯ

ПОЧКОВАЯ

ГАЛЛИЦА (Иазупеига 1апс1з), кома¬

ровидное насекомое сем. галлиц. Рас¬

пространена

широко

в

пределах

ареала лиственницы. Дл. 0,3 0,4 мм.

Грудь коричневая, брюшко красно¬

ватое. Генерация одногодовая. Лёт в

ма е. Яйца (в ср. ок. 70) откладывает

в укороченные побеги между хвоин¬

ками и кроющими чешуйками почки.

Отродившиеся через 7 9 суток ли¬

чинки ярко-оранжевые, дл. до 0,4 мм,

проникают к конусу нарастания по¬

бега и стимулируют рост

галлов.

К началу сентября свивают коконы

м еж ду чешуйками галлов,

в

к-рых

зимуют и

весной след,

года окукли¬

ваются. Галлы сохраняются на дереве

неск. лет. При многократном и силь¬

ном заражении дерево теряет до 90%

почек, плодоношение резко снижает¬

ся. В Сибири Л. п. г . наносит значи¬

тельный вред лесосеменным

хозяй¬

ствам.

Меры борьбы:

обработка

насаждений инсектицидами систем¬

ного действия.

ЛИСТВЕННИЧНАЯ

ПЯДЕНИЦА

(ЗешюШза сопШшапа), бабочка сем.

пядениц. Распространена в юж. полосе

лиственничных лесов Сибири от Ура¬

ла

до Тихого

ок .,

в

Сев. Монголии.

Крылья в размахе 18 20 мм. Гене¬

рация одногодовая. Лёт в июне

на¬

чале июля. Удлинённо-эллиптич. яйца

(70 90) откладывает на кору тонких

ветвей лиственницы, обычно на осве¬

щаемой стороне кроны. Гусеницы от-

рождаются обычно в июле, проходят

5 возрастов за 45

50 суток. Окук¬

ливание в лесной подстилке во 2-й

половине

августа

сентябре.

Для

Л. п. характерно образование очагов,

сопряжённых с очагами других хвое¬

грызущих насекомых. Кульминация

вспышки массового размножения, во

время

которой уничтожается боль¬

шая часть хвои

насаждений, длится

1 2 года. Меры борьбы: в годы

массового размножения пяденицы

обработка

насаждений

инсектици¬

дами.

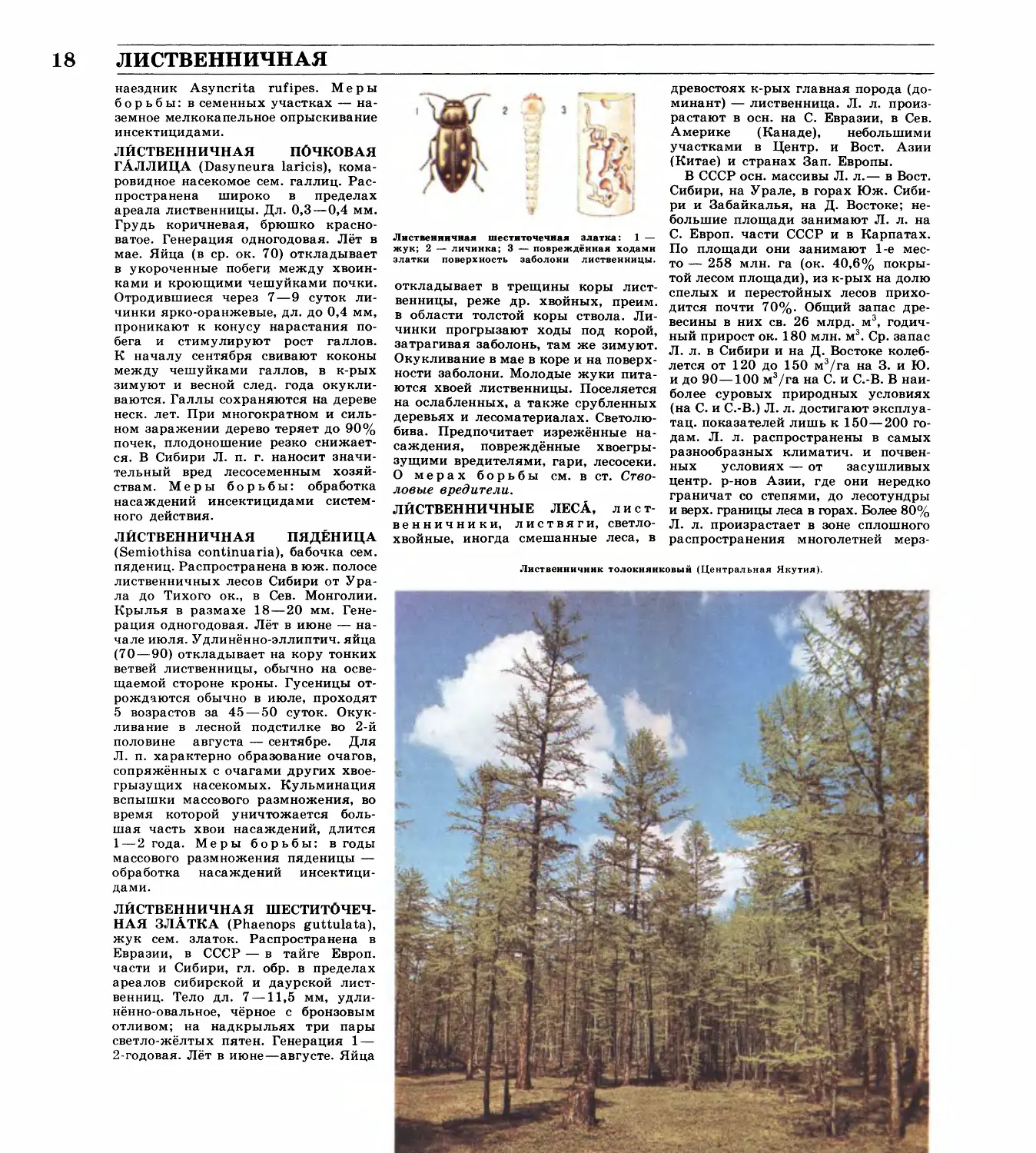

ЛИСТВЕННИЧНАЯ ШЕСТИТОЧЕЧ-

НАЯ ЗЛАТКА (РНаепорз зи11и1а1а),

жук сем.

златок.

Распространена в

Евразии,

в

СССР

в

тайге Европ.

части и Сибири, гл. обр.

в пределах

ареалов сибирской и даурской лист¬

венниц. Тело дл.

7 11,5 мм, удли¬

нён но -о вал ьное , чёрное с бронзовым

отливом;

на

надкры ль ях

три

пары

светло-жёлтых пятен. Генерация 1

2-годовая. Лёт в июне августе. Яйца

Лиственничная шестнточечиая златка:

1

жук; 2

личинка; 3

повреждённая ходами

златки

поверхность

заболони

лиственницы.

от кла дыв ает

в

трещины коры лист¬

венницы, реже др. хвойных, преим.

в области толстой коры ствола. Ли¬

чинки прогрызают ходы под корой,

затрагивая заболонь, там же зимуют.

Окукливание в мае в коре и на поверх¬

ности заболони. Молодые жуки пита¬

ются хвоей лиственницы. Поселяется

на ослабленных, а также срубленных

деревьях и лесоматериалах. Светолю¬

бива. Предпочитает изрежённые на¬

саждения,

повреждённые

хвоегры¬

зущими вредителями, гари, лесосеки.

О мерах борьбы

см. в ст. Ство¬

ловые вредители.

ЛИСТВЕННИЧНЫЕ

ЛЕСА,

лист¬

веннич ники,

листвяги,

св етл о¬

хвойные, иногда смешанные

леса,

в

древостоях к-рых главная порода (до¬

минант)

лиственница. Л. л. произ¬

растают в осн. на С. Евразии, в Сев.

Америке

(Канаде),

небольшими

участками в Центр,

и

Воет. Азии

(Китае) и странах Зап. Европы.

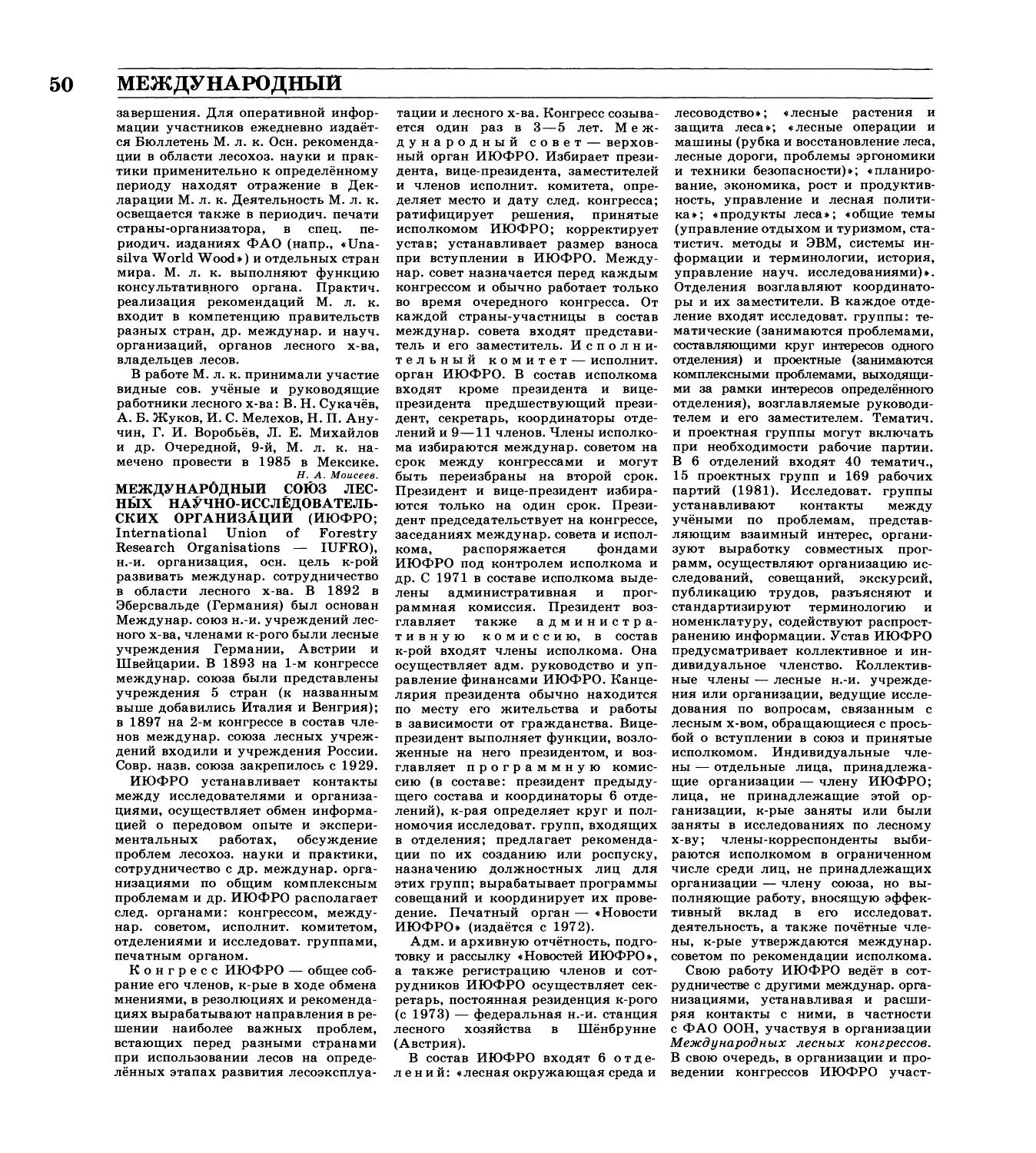

В СССР осн. массивы Л. л.

в Воет.

Сибири, на Урале, в горах Юж. Сиби¬

ри и Забайкалья, на Д. Востоке; не¬

большие площади занимают Л. л . на

С. Европ. части СССР и в Карпатах.

По площади они занимают 1-е мес¬

то

258 млн. га (ок. 40,6% покры¬

той лесом площади), из к-рых на долю

спелых

и

перестойных лесов прихо¬

дится почти 70%. Общий запас дре¬

весины в них св. 26 млрд, м3, годич¬

ный прирост ок. 180 млн. м3. Ср. запас

Л. л. в Сибири и на Д. Востоке колеб¬

лется от 120до150м3/гана3. и Ю.

идо90 100м3/ганаС.иС.-В.Внаи¬

более суровых природных условиях

(на С. и С.-В .) Л. л . достигают эксплуа-

тац. показателей лишь к 150 200 го¬

дам.

Л. л.

распрос транены

в самых

разнообразных климатич.

и

почвен¬

ных

условиях

от

за суш лив ых

центр, р-нов

Азии, где они неред ко

граничат со степями, до лесотундры

и верх, границы леса в горах. Более 80%

Л. л. произрастает в зоне сплошного

распространения

многолетней

мерз-

Лиственничник толокнянковый (Центральная Якутия).

ЛИСТВЕННИЧНЫЕ

19

лоты.

Л.

л.

наи более

часто

встре¬

чающийся тип растит, покрова СССР.

На огромной терр. ареала существен¬

но изменяются их облик, продуктив¬

ность, условия возобновления и пр.

Под полог Л. л. (деревья имеют ажур¬

ные

кроны) проникает много света

и создаются благоприятные условия

для развития

живого

напочвенного

покрова

травяно-кустарничковой

растительности. Подлесок в зависи¬

мост и

от