Text

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ проф. А. Н. О'РУРК

ПРИ УЧАСТИИ

проф. С. Д- Карейша, инж. А. А. Катикмава, инж. В. Т. Михайлова, инж. В. С. Муралевича, проф. А. Н. 0‘Рурк, инж. Е. А, Палицына, проф. Н. О. Рогинского, инж. К. Н. Чеховского,

инж. Н. Н. Шаховского

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦКЖД „ГУДОК “

МОСКВА — 1926 — ЛЕНИНГРАД

scan: The Stainless Steel Cat

Гублит № 17016.

Тираж 10000 - 40 ,' л.

Типография газ. «Вестник Ленинградского Совета^, 2-я Советская, 7.

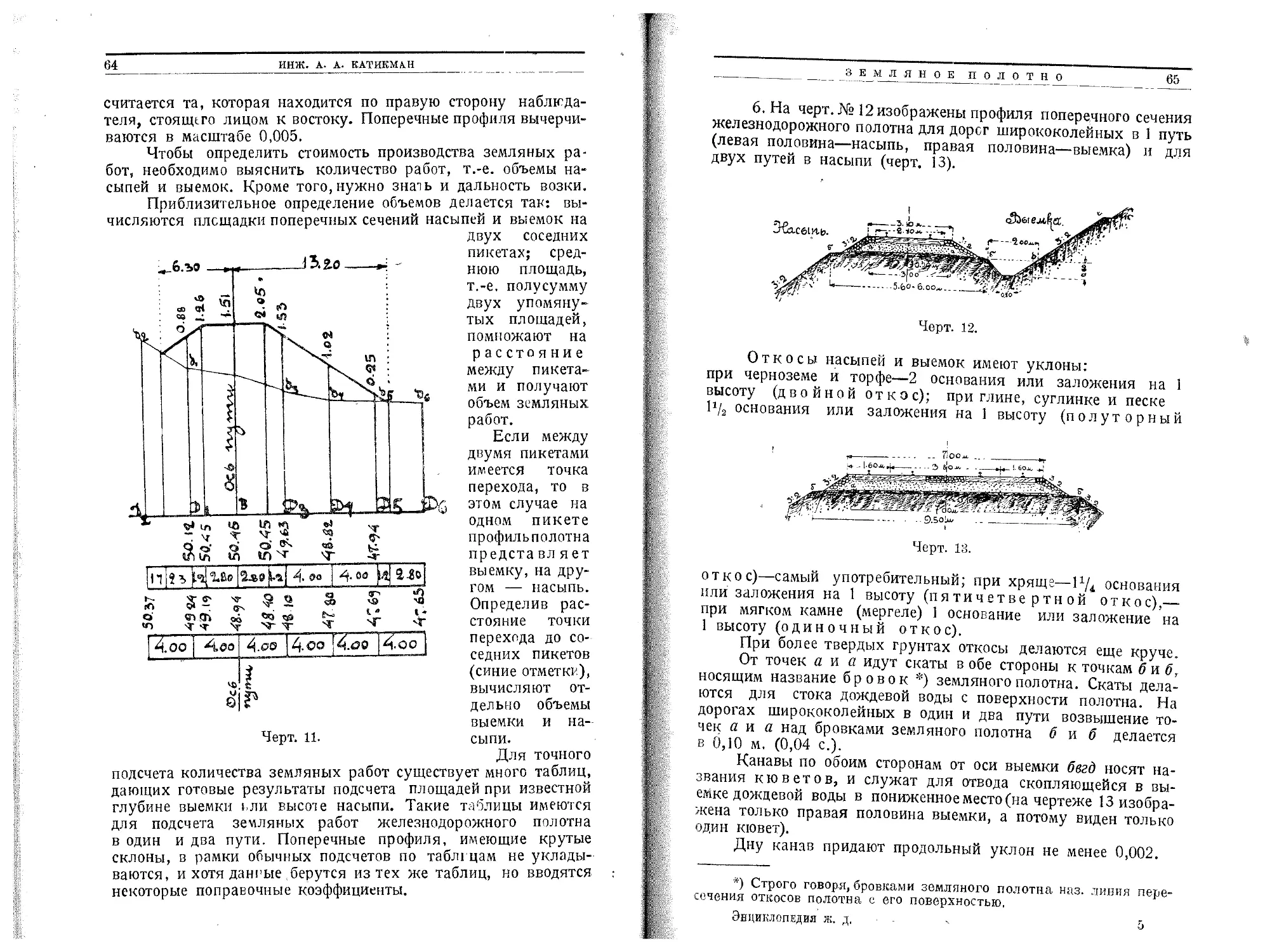

ПРЕДИСЛОВИЕ

В русской технической и популярно-технической литературе до сих пор еще не было попыток дать массовому читателю-железнодорожнику общее представление о работе всего железнодорожного аппарата в целом 'и в его главнейших частях.

Предлагаемая ныне книга, „Железнодорожная энциклопедия', является пионером в этом благодарном, но очень ответственном деле. Она представляет собой коллективный труд целого ряда видных специалистов, профессоров и преподавателей высших и специальных транспортных учебных заведений. В ней рассмотрены и освещены все главнейшие отрасли железнодорожного дела.

Цель настоящего труда — хотя бы вкратце очертить сущность и задачи железнодорожного предприятия и дать ответы на интересующие каждого агента железной дороги вопросы. Само собой разумеется, что благодаря ограниченным размерам (что вызвано стремлением сделать книгу наиболее доступной массе), она не может претендовать на исчерпывающую полноту по всем отраслям дела. В ней есть вопросы, на которых пришлось очень мало остановиться, но все же мы надеемся, что главная задача.—познакомить каждого агента в общих чертах с работой железных дорог и ее служб—выполнена.

Труд разбит на 33 главы, из которых каждая делится на пункты, перечисленные в оглавлении и начале каждой

главы.

I) l> E Л II С .'I О В И E ч

К книге, кроме многих чертежей и рисунков, приложены: карта главнейших путей сообщения, таблицы метрических мер и алфавитный указатель, по которому легко можно найти в тексте ответ на каждый вопрос.

Проф. А. Н. О‘Рурк.

Проф. А. Н. О’Рурк

Г Л ABAI

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ

!.—Значение железных дорог и др. путей сообщения в жизни народов. 2. — Сравнение железных дорог с другими видами транспорта. 3.—Влияние железных дорог на экономическую жизнь страны. 4.—Публично-правовой характер железнодорожного хозяйства.

1. С незапамятных времен человечество стремилось завоевать мировые пространства.

Древние племена кочевали. С течением веков, находя хорошие становища, тучные пастбища, богатые нивы, народы переходили к оседлому образу жизни. У берегов морей, в устьях больших рек, у водных путей сообщения мало по малу выростали поселения и города. Истощение плодородных почв, теснота, вызываемые размножением населения, заставляли человечество стремиться к дальнейшему проникновению в материки. Наконец, необходимость обмена изделий, торговли, заставляла наиболее предприимчивых людей искать выхода в иные страны.

Таким образом, естественно, возникли сухопутные и водные сообщения. Вполне понятно, что первыми по времени, конечно, явились сухопутные дороги и речные пути, как наиболее доступные, а позднее — морские. Водные пути позволяли пользоваться даровой двигающей силой: т е ч е-ниек и ветром.

Со временем люди научились прокладывать удобные грунтовые и шоссированные дороги, стали выправлять реки, устраивать порты. Все же, как и в самой седой старине, двигающей силой являлись на водных путях течение, ветер и сила людей, а на сухопутных — сила людей и животных.

Изобретение в конце XVIII столетия Уаттом паровой машины, в начале XIX века — Фультоном —парохода и—Стефенсоном— паровоза резко изменило все бывшие до этого времени и существовавшие в течение многих тысячелетий условия.

Изобретение паровых железных дорог и воздушные сообщения внесли колоссальный переворот в работу путей сообщения.

Мировая сеть железных дорог достигает в настоящее время огромного протяжения свыше 1.200.900 километров. Материки прорезаны магистральными линиями. Рельсовая сеть покрыла весь земной шар

Редко можно встретить у нас или за границей человека, который не воспользовался хоть раз в жизни этим видом транспорта. Но мало сравнительно людей, даже из числа часто пользующихся железными дорогами, ясно понимает какой это колоссальной мощности предприятие.

Что такое железная дорога? Что она дает и может дать стране? Как лучше всего ею пользоваться? Как удешевить ее работу, сделать наиболее доступной и удобной для населения?

Тому, кто не задумывался над подобными вопросами, они могут показаться простыми и праздными. Но это не так.

Железные дороги о д и н и з самых могучих и совершенных видов транспорта.

Они являются главнейшими источниками внутренней силы, производительности и богатства каждой страны. Они двигают прогресс, распространяют культуру, являются орудием политики и социального устройства человеческих масс. От степени развития железнодорожной сети зависит военная и экономическая жизнь государств.

Железные дороги, как и всякие пути сообщения, .. имели и имеют вообще чрезвычайное значение в жизни и развитии всех народов. Примеров множество. Великие завоевания, распространение знаний, изобретений, культуры без возможности передвижения были бы немыслимы.

Недаром знаменитый английский писатель Р. Киплинг сказал: <Тр экспорт — это цивилизация».

Ж е л е з н у ю д о р о г у м о ж н о н а з в а т ь п р о м ы ш л е н-пым предприятием. Цель каждого промышленного предприятия—производство и выгодный сбыт продуктов.

Задачей и стремлением предприятия должно быть улучшение и удешевление производства при одновременном увеличении сбыта.

Сущностью правильной постановки всякого предприятия является надлежащее сообразование приемов производства с условиями сбыта. Необходимо, чтобы вместе с распространением продукта на рынке менялись к лучшему его качества. Необходимо, чтобы вместе с тем улучшались, удешевлялись и упрощались приемы производства, достигая наибольшей возможной продуктивности. Это даст возможность удешевить продукт.

Результат работы каждого предприятия выражается в достижении надлежащей нормы доходности.

Доходность зависит от продажной цены и себестоимости единицы продукта. Эти величины зависят, в свою очередь, от количества вырабатываемого продукта, так как закону спроса и предложения подчинена вся промышленность.

Следовательно, успешность работы предприятия заключается в улучшении качества продукта, его удешевлении и увеличении сбыта.

Основной задачей железной дороги, продуктом ее производства является совершение перевозок. Как и всякое промышленное предприятие, железные дороги должны стремиться к расширению производства, увеличению сбыта при условии улучшения качества и удешевления продукта.

Стремясь к увеличению перевозок, железные дороги должны понижать их стоимость для потребителя и себестоимость. С другой стороны, чем быстрее будут совершаться перевозки, тем это будет выгоднее получателю груза и тем скорее освободится подвижной состав для новых перевозок. Перевозки должны быть постоянны и регулярны. Они должны быть безопасны для потребителя и для рабочих и служащих дороги. Они должны приобретать массовый характер и правильно обслуживать население.

Отсюда вытекает понятие о роли и назначении железных дорог. Они являются срочным, регулярным и постоянным средством транспорта. Их главные элементы —быстр ота, дешевизна и безопасность.

Особое значение железных дорог — возможность массовых перебросок пассажиров и грузов на далекие расстояния.

Соответственно деятельности каждой железной дороги, ее рабочее население охватывает десятки тысяч людей. Это вызывает необходимость организации целого ряда служб, круг ведения которых охватывает вопросы техники, производства, труда, быта, оплаты, здравоохранения и т. п.

Словом—современная железная дорога является конгломератом (собранием, сплавом) всякого рода технических устройств, заводов, фабрик, мастерских, установок и организаций, имеющих конечной целью о б с л у жив а и и е транспортных операций.

2. Транспорт имеет несколько видов: сухопутный (гуж, шоссе, грунтовые дороги), жел езнодорожный, водный (речной и морской) и, наконец, воздушный.

Самые древние виды транспорта —с ух он у тн ый и водный. В самой седой старине, извиваясь длинной нитью, в пустыне шли караваны, протаптывая первобытные дороги.

За несколько тысячелетий до нашей эры наши предки прокладывали шоссейные дороги и отваживались пускаться в утлых ладьях в опасные и далекие морские и речные путешествия. Теперь люди владеют большою сетью шоссейных дорог, автомобилями и быстроходными океанскими пароходами, представляющими собой целые города и по тымающими десятки тысяч тонн груза.

За границей сеть шоссейных дорог значительно гуще нашей и там автомобилей много. Благодаря этим двум, преимуществам, шоссейно-автомобильный транспорт является серьезным конкурентом железным дорогам. Но у автомобиля есть слабые стороны: быстрая изнашиваемость шин, высокая стоимость горючего и вообще эксплоатации.

У нас, в СССР, автомобили пока не могут конкурировать с железными дорогами. Стоимость перевозки была бы непомерно высока и число перевезенных грузов — ничтожно. Ведь наши дороги—слабое место. Другое дело—старое русское средство передвижения—-лошадь и телега. Тут, особенно на близком расстоянии (до 80—100 км.), —лошадь отвлекает часть грузов с железных дорог. И все же в общем количестве перевозимых по железным дорогам грузов—эта цифра ничтожна. На большие расстояния железная дорога перевозит ныне со скоростью 10Э—125 км. в сутки массы грузов при средней стоимости перевозки 1,2 —• 1,5 коп. с тонны и клм. Скорость передвижения груза на телеге не выше 30—40 км. в сутки при стоимости около 12—15 коп. с тонны и клм.

Перевозки водой, при наличии водных путей и судов— очень дешевы. Вместимость судов может достигать значительных размеров (есть грузовые суда подъемной силы до 40.000 тонн или 2.400.000 пудов). Но быстрота передвижения грузовых, особенно речных судов, не превышает 10—13 км. в час. Кроме того, речные перевозки возможны только там, где эти пути сообщения созданы природой. Железные же дороги можно прокладывать по всей земной суше.

В довоенное время (1912—1914 г.г.) водные (речные и морские) перевозки России были очень значительны. Они достигали половины всех грузов, перевезенных по всей территории страны. Другая половина падала на долю железных дорог.

Во время гражданской войны 1918—1920 г.г., речной флот республики очень пострадал. Он до сих пор еще не вполне оправился и пока конкурировать с железными дорогами не в силах.

Еще ярче выступают преимущества железных дорог, если говорить не только о передвижении грузов, но и о переброске пассажиров. Тут автомобиль может конкурировать лишь на сравнительно небольшие расстояния при незначительном количестве пассажиров. Стоимость перевозки (износ шин автомобиля, горючее) очень высока. Перевозка на лошадях более 100 километров в сутки достигать не может. Водные перевозки

даже на быстроходных океанских пароходах не превышают 1.000 километров в сутки. Перевозка пассажиров в массах совершается по железным дорогам со средней скоростью до 60—90 километров в час (английские железные дороги) и 45—60 километров—у нас. В сутки пассажир может сделать:

по железной дороге до 2.000 километров;

на океанском пароходе до 1.000 километров,

на речном пароходе 333 километров;

на лошадях до 133 километров.

На наших железных дорогах, по улучшении шпального хозяйства и замене части мостов новыми, при эксплоатации имеющихся быстроходных и мощных паровозов (серии С и Л) наибольшая скорость пассажирских поездов может быть доведена до 90—100 километров в час.

Нельзя, конечно, умолчать о тех преимуществах, которые представляет собою воздушный транспорт. Но авиация имеет свои особые задачи.

Чтобы воздушный транспорт мог вполне завоевать права гражданства, необходима уверенность пассажира и грузоотправителя в безопасности перевозки. Необходима уверенность, что план путешествия будет выполнен точно и регулярно. Иногда бури, туманы или мели могут задержать пароход, заносы-поезда, но особенна на воздушный транспорт действуют ветры и перемена погоды. И тут никго никогда еще не мог предсказать, какие условия будут сопровождать воздушное путешествие.

Кроме того, подъемная сила аэропланов*) и дирижаблей**) пока невысока. Так, более 125—150 пассажиров и нескольких десятков или сотни тонн они не подымают.

Конечно, громадную роль играет быстрота передвижения аэропланов. Она достигает 400 километров в час при попутном ветре, но незначительная подъемная сила и коайне высокая стоимость передвижения пока еще не дают возможности воздушному транспорту успешно и плодотворно соперничать с железнодорожным.

’Йго касается безопасности передвижения, то статистика несчастных случаев доказывает преимущество железных дорог перед остальными видами транспорта. Так, на русских железных дорогах 1 убитый приходится на 105.500.000 пассажиро-км.

Это значит, что, если по эк в ат о р у з емл и (длина экватора 40.008 километров) была бы проложена железная дорога, то можно было бы объехать экватор совершенно безопасно 2.500 раз. Статистика несчастных случаев на улицах

') Аэропланы—аппараты тяжелее воздуха. Дирижабли—аппараты легче воздуха.

больших городов мира (Лондон, Нью-Йорк), указывает, что безопасность движения на железных дорогах СССР примерно в 20 раз больше (черт. № 1).

Черт. .W1. Сравнение безспасности движения на обыкновенных и на железных дорогах.

Можно утверждать, что на железных дорогах СССР количество жертв ничтожно. Между тем, кораблекрушения, бури, столкновения и пожары судов, а также несчастья всякого рода при конной езде значительно чаще. При автомобильном и воздушном транспорте несчастья и аварии всякого рода пока еще очень часты.

' Следовательно, можно определенно сказать, что при современных условиях железнодорожный транспорт наиболее безопасный, регулярный, быстрый и доходный из всех видов транспорта и дающий, кроме того, возможность массовых перевозок.

Подведя итоги всему сказанному, можно определенно утверждать : железные дороги быстрее, дешевле, регулярнее и безопаснееперевозят пассажиров и грузы, чем это делают другие сухопутные виды транспорта и водные пути сообщения.

Если в некотором отношении воздушный транспорт имеет преимущество—он быстрее, то за то он может перевезти значительно меньшее количество пассажиров и грузов, чем железная дорога.

3. Железные дороги имеют огромное влияние на сельское хозяйство, промышленность и торговлю.

При возможности быстро перебрасывать урожай из одной местности в другую,.железные дороги дают возможность сеять и выращивать только те злаки, которые наиболее выгодны для данной местности по свойствам ее почвы.

Таким образом, в дореволюционное время, Туркестан воз делывал хлопок, а хлеб получал из Поволжья. Когда во время войны и революции возникли затруднения транспорта, Туркестан вынужден был совершенно прекратить хлопководство и заняться возделыванием хлебных злаков, которые по свойствам почвы, дают там плохие урожаи. В последнее время в связи с. возрождением транспорта Туркестан снова стал восстанавливать свое хлопковое хозяйство.

При недостаточности или отсутствии железных дорсн и вообще путей сообщения, все страны должны довольствоваться лишь теми продуктами, которые они возделывают. Наоборот, при налаженной сети железных дорог и водных путей, они могут вести широкий товарообмен и приспосабливать свое сельское хозяйство к тем культурам, которые наиболее выгодны в условиях климата, почвы и т. п.

Вся промышленность страны, точно также как и торговля и сельское хозяйство., зависят от железных дорог. Кроме появления новых товаров из дальних стран, железные дороги могут способствовать увели, чению товарообмена и внутри страны. В наиболее удобных по местным условиям частях страны могут возникать отдельные районы, как свекло-сахарный, текстильный, каменноугсль-

пый, рудничный, металлургический, машиностроительный и другие. Руда, свекловица, уголь, хлопок перебрасываются к населенным пунктам, где живет рабочее население. Так возникают промышленные районы Ленинграда (машиностроительный, металлообрабатывающий), Москвы и Иваново-Вознесенска (текстильные), украинский свекло-сахарный (Киевский, Харьковский, Полтавский) и др. Они снабжаются углем и рудой из Донецкого и Криворожского бассейнов, хлопком из Туркестана и т. п.

В связи с упадком транспорта в 1918—1920 г.г. работа Донецкого бассейна остановилась. Железные дороги в период гражданской войны были отвлечены переброской войск. В 1923 г,— 1925 г. железнодорожный транспорт окреп. Стало возможно прекратить ввоз заграничного угля и снабжать далекий от Донецкого бассейна Ленинградский район донецким углем, что вызвало мощный подъем каменноугольной промышленности и отказ от закупок угля за границей.

Известно что основной закон обмена точно устанавливает для каждого товара определенный район сбыта. Действительно, не все товары выгодно и возможно вывозить. Это зависит от разницы цен, возможности перевозки и свойств товара. Вполне понятно, что если провозные платы выше чем разница цен товара в пунктах производства и сбыта, везти его невыгодно. Наоборот, если разница в ценах велика, а перевозка стоит дешево, товар будет выгодно вывозить. В таких случаях товар будет усиленно вывозиться и прилив его в пункт ввоза будет продолжаться до тех пор, пока разница цен перестанет покрывать провозные платы.

С другой стороны, в пункте ’ вывоза запасы товаров уменьшатся, предложение понизится и цена, следовательно, будет повышаться.

Совершенно ясно, что железная дорога сыграла в данном примере роль уравнителя цен.

В своей книге «Общие основы железнодорожного хозяйства» А. Н. Фролов говорит:

«Представим себе какой-нибудь город, лишенный железной дороги. Продукты производства этого города вследствие дороговизны гужевого транспорта могут иметь лишь слабый сбыт и в зависимости от этого цены на них должны стоять низкие. Цены же на предметы, потребляемые городом и пере-возимые издалека, вследствие дороговизны перевозки должны v быть высокими. Но вот город получает железную дорогу. Район сбыта продуктов производства этого города сразу расширяется. Цены на них повышаются до уровня, существующего в пунктах потребления этих продуктов, за вычетом транспортных расходов, ныне уже благодаря проведению железной дороги значительно пониженных. Увеличение спроса

на товары, да еще по повышенным ценам, даст толчок развитию местной промышленности. Товары, ввозимые в город из других мест, в качестве предмета потребления, благодаря железной дороге уменьшаются в цене и потому спрос на них возрастает. Он возрастает, кроме того, и от того, что вследствие развития местной промышленности у населения оказывается больше, чем прежде, покупательных средств. Таким образом, в результате постройки железной дороги каждый стал дороже продавать продукты своего производства и дешевле покупать продукты своего потребления, при чем увеличилось, как производство, так и потребление.»

Благодаря быстроте перевозки при помощи железных дорог возможно организовывать снабжение скоропортящимися товарами большие потребляющие центры и даже вывоз (экспорт) за границу.

Так, например, из Сибири в Ленинград и Москву и через Ленинградский порт за границу идут коровье масло, яйца, дичь. Из Туркестана и Крыма к центру СССР идут фрукты и ягоды, из других окраин—мясо, рыба и т. п.

Словом, — нет такой области в экономической жизни страны, в которой железные дороги не играли бы весьма значительной роли.

4. Все социальные и экономические явления можно разбить на две главных-группы: бессознательных и планомерно-сознательных.

К первой группе относятся явления, пробуждающие бессознательное творчество, вызванное борьбой за существование или необходимостью взаимного приспособления. К таким явлениям можно отнести социальные: национальность, язык, классы, право и государственность. В области экономической — собственность, разделение труда, обмен, рынки, деньги.

Подобные явления возникли путем бессознательного творчества, как результат стремлений и частных интересов отдел!-ных лиц. В начале при организации здесь не было объединяющей воли. Весь процесс зарождается стихийно, естественно, исторически. Все являлось результатом частных взаимоотношений, частной инициативы и предприид,-чивости.

Но постепенно, под давлением развития социальных и экономических условий, — такого рода творчество стало уступать место явлениям второй группы. На сцену выступило организованное, п л а н о мерно е тв о р ч е ств о. Мало-по-малу оно начало завоевывать все большие области.

К явлениям второй группы можно отнести: колонизацию, организацию производства и распределения, регулирование взаимоотношений между работодателем и рабочим, и т. п.

К такому же роду явлений относятся всякого рода сообщения и в частности, железные дороги. В этой области, раньше и резче, чем в других, ярко выступают про

цессы сознательного творчества, планомерного устроения.

Нигде, например, железнодорожное дело не развивалось всецело, как результат частных интересов и частной предприимчивости. С самого начала зарождения железных дорог, больше или меньше, в них чувствовалось организующее влияние и руководство государства.

В настоящее время ни одна сторона железнодорожной жизни не остается без некоторого контроля и руководства власти. Так, например,

проектирование новых железных дорог, учреждение новых железнодорожных предприятий, реализация необходимых финансовых средств, осуществление отдельных линий в определенных направлениях, весь процесс сооружения линий, открытия на них движения и их дальнейшая эксплоата-ция требуют постоянного содействия и вмешательства, планомерной организации и систематического руководства государства.

Железные дороги являются промышленным предприятием, необходимым для населения, сельского хозяйства, промышленности, товарообмена, политической жизни страны, орудием ее военной обороны, средством распростране-

ния просвещения, культуры и цивилизации и потому носят общественный и государственный характер.

Наиболее резкими чертами, подчеркивающими публично-правовой характер железнодорожных предприятий, является:

а) Сооружение и эксплоатация железных дорог составляет исключительное право государства. Иногда это право переуступается частным лицам или обществам целиком или частично (постройка или эксплоатация) , в виде концессии.

В СССР все дороги принадлежат государству и экспло-атируются им. Есть государства, например, Северо-Американ- , ские Соединенные Штаты, Англия, где почти все железные дороги эксплоатируются частными обществами.

б) Управление железными дорогами подчиняется правительственной власти. Наблюдение за их работой ведется специальными правительственными ор

ганами, в виде инспекции, контроля и т. п.

в) Для наилучшёго удовлетворения всех хозяйственных потребностей страны* государство предписывает общие и обязательные для всех железных дорог меры. Например, в каждой стране предусматривается

ширина колеи, характер железнодорожных устройств всякого рода и т. п.

г) На железных дорогах имеется особая милиция' или охрана, назначение которой—ограждение интересов населения и публичного порядка.

д) Никакое воздействие частных лиц и частные права не могут и не должны нарушать хода правильной эксплоатации железных дорог. Частным интересам не может быть принесено в жертву предприятие, имеющее общественный характер. Поэтому железные дороги, хотя бы и частные, не могут быть описываемы для уплаты долгов, их имущество неотчуждаемо, и т. п.

е) В отношении публичного, железнодорожного права самым важным является обязанность железных дорог совершать перевозки. Не право, а обязанность. Этот принцип введен в законодательство всех стран.

ж) Правительственная власть везде в мире вводит общие нормы и характер тарифов, а также ответственность железных дорог <по суду за выполнение перевозок.^

Из этого перечисления следует, что вся деятельность железнодорожных предприятий как в отношении сооружения их линий, так и в отношении их эксплоатации всецело проникнута началами публичного государственного свойства. Железные дороги действуют в направлении общественных интересов и осуществляют предначертания и указания, предписанные государственной властью.

Во всем этом частные железные дороги походят на к а-зенные. Однако, их нельзя приравнять к обычным частным торгово-промышленным предприятиям. Частные железные дороги не имеют частной собственности: их имущество и их хозяйство, точно также, как и на казенных дорогах, имеет общественный характер. Взаимоотношения всякого рода между населением и железной дорогой основаны на публичном, а не на частном праве. По своим основным задачам, характеру и методам работы, частные железные дороги очень походят на казенные и сильно отличаются от обыкновенных торгово-промышленных предприятий.

Всякого рода государственные промышленные предприятия, особенно действующие на хозяйственном расчете, все же гораздо ближе подходят к частным предприятиям, чем частные железные дороги. Как говорит проф. К. Я. Загорский *), «чтобы стать из казенных, т.-е. частных предприятий казны, предприятиями действительно государственными, не надо пройти длинного и трудного пути последовательной переработки

*) Проф. К. Я. Загорский. Экономика транспорта.

своих частно-промышленных основ и проникаться началами публично-правового свойства. Однако, для такого перехода должны еще выработаться необходимые технические и организационные предпосылки, которых пока не имеется».

Из всего изложенного выше совершенно ясно, насколько железные дороги являются важным средством сообщения, насколько они охватывают и обслуживают нужды всего населения и какое серьезное публично-правовое, политическое и государственное значение они имеют.

ИСТОЧНИКИ:

1. Проф. К. Я. Загорский. Экономика транспорта.

2. А. Н. Фролов. Общие основы ж. д. хозяйства.

3. Проф. К. А. Оппенгейм. Общие сведения о железных дорогах.

4. Проф. А. Н. О'Р у р к. Железнодорожное дело и применение в нем методов Нот.

Проф. А. Н. О‘Рурк

ГЛАВА

РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ДЕЛА ЗА ГРАНИЦЕЙ И В СССР

1.—Первые рельсовые пути. 2.—Паровые железные дороги за границей.

3.—Железные дороги Ррссии. 4.—Статистические данные.

1. Рельсовый путь стал известен человечеству еще во времена седой старины. Стремясь использовать и побелить силы природы, человечество обратилось к естественным путям сообщения: рекам и морям. Затем, расширяя свое владычество, кочуя с места на место в поисках лучших пастбищ и более плодородных земель, люди принуждены были заняться устройством грунтовых дорог. По следам первых караванов шли другие. Протаптывались первобытные дороги.

Созревая веками, человечество научилось прокладывать трамбованные и даже шоссейные пути, устраивать переправы через ручьи и реки. Нам известны прекрасные военные шоссированные дороги римлян и греков, снабженные огромными каменными мостами. Еще до сих пор сохранились развалины Великой Китайской Стены, которая тянулась около 6С00 верст и была построена древними для обеспечения границ от набегов соседей и кочевников. Вдоль стены была проложена прекрасная дорога для передвижения войск и тяжестей.

Воздвигая колоссальные памятники древности—пирамиды, храмы и дворцы, — египтяне и греки еще задолго до Р. X. устраивали особые дороги для перевозки тяжестей. Для облегчения передвижения груженых повозок 'укладывались каменные брусья, по которым катились колеса экипажей, запряженных рабами или домашними животными. Следы таких каменных рельсовых путей еще сохранились в рудниках Египта и в храмах Эллады, где жрецы передвигали на особых колесницах статуи богов.

На стенах развалин дворцов и храмов древних ацтеков сохранились барельефы, рисующие постройку больших здднИб Уже в те времена для облегчения перевозки массивошдши^ велись особые каменные желоба, по которым Kf^ftf^b кодака огромных телег. \ ~

Эши1КЛ01!ГЛ1Я ж. д. •Ых"

Значительно позднее, в средние века, для той же цели стали укладывать деревянные брусья.

Наконец, в середине XVIII столетия в Англии и Германии для сохранения этих брусьев от быстрого износа начали укладывать сверху чугунные полосы, а затем перешли к сплошным металлическим рельсам.

В 1767 году англичанин Рейнольд ввел перекрытие деревянных лежней вогнутыми чугунными полосами^

В 1799 году Вениамин Утрам впервые применил выпуклую форму рельсов. В 1820 году Джон Беркиншоу изготовил железные рельсы длиною в 4,5 метра. Они были укреплены на поперечинах в чугунных подушках.

Таким образом был изобретен прототип современного (Виньолевского) рельсового пути.

Двигающей силой во все времена до начала XIX столетия являлась сила людей и животных. Были, правда, попытки изобрести самодвижущиеся повозки, неуспехом они неувенчались.

2. В 1814 году англичанин Георг Стефенсон, простой кочегар, построил впервые паровой самодвижущийся двигатель— вагон (паровоз).

25 июля 1814 г. этот паровоз провез по особому пути, около Нью-Кэстля 8 груженых угольных вагонов, весом около 30 тонн. Скорость движения была до 7 килом, в час.

В первом паровозе движение производилось посредством зубчатого сцепления колесе рельсом. При такой передаче достигнуть значительной скорости был отрудно. Стефенсон посвятил этому вопросу целых одиннадцатьлет и ввел ряду совершенствований.

До сих пор паровоз применялеялишь в виде опыта и для перевозки из шахт угля. Пассажирское движение впервые было открыто в 1825г. на вновь построенной дороге между Дарлингтоном и Стоктоном, протяжением 21 километр, первой в мире паровой железной дороге.

Главным инженером этой дороги был Стефенсон. Паровоз для этой цели был построен по его проекту на специальном заводе, основанном по его предложению в Нью-Кэстле. Скорость движения достигала 24 километров при весе поезда 90 тонн. В поезде было 6 вагонов с углем и 28 с 400 пасса-' жирами.

Успех окрылил Стефенсона и содействовал дальнейшему развитию железных дорог. В 1826 г. парламент разрешил постройку новой железной дороги между Ливерпулем и Манчестером. Дорога была намечена протяжением 45 километров и предназначалась для перевозки прибывающего из Америкихлопка.

На сооружение для этой дороги паровоза был объявлен конкурс. Главным требованием было, чтобы со скоростью 10 английских миль (15 верст) в час паровоз мог вести груз,

в три раза превосходящий собственный вес. Затем был поставлен ряд условий, касающихся устройства и оборудования машины. За лучший паровоз назначалась премия в 550 фунт, стерлингов (около 5’/г тысяч рублей).

Состязание состоялось 6-го октября 1829 г. Принимали участие несколько паровозов.

Паровоз Стефенсона «Ракета» весил 4*/2 тонны. Он провез 30 пассажиров со скоростью до 30 миль (45 верст). Стефенсону и была присуждена первая премия.

Открытие Ливерпульской железной дороги последовало в 1830 г. Первый пассажирский поезд прошел со скоростью свыше 15 миль (221/» версты).

С этого момента начинается новая эра в истории развития путей сообщения—эра зарождения паровых железных дорог.

Родина Стефенсона, с 1830 г., первая в мире стала строить железные дороги. Примеру ее последовали и другие страны.

Несмотря на всякого рода затруднения, развитие железных дорог стало итти гигантскими шагами. А затруднений и сомнений было много. Часть населения и даже общественных и научных кругов считала их устройство вредным и убыточным. Лица, материально заинтересованные в перевозках конной тягой,—всеми силами пытались вызвать недовольство народа. Врачи некоторых стран, например, Баварии, считали, что один вид быстро несущегося поезда будет вредно отзываться на здоровьи зрителей. Они подали коллективное требование об отмене постройки или об ограждении полотна с обеих сторон высокой стеной. Известный государственный деятель Франции, Тьер, в 1836 г. доказывал с трибуны и в прессе вред железных дорог. Известный берлинский проповедник в 1839 г. грозил муками ада тому, кто будет пользоваться этим способом передвижения.

Пять лет после зарождения развившееся на дорогах Англии усиленное движение доказало миру, что железным дорогам предстоит большая роль в экономическом и политическом отношениях.

Начинаются другие речи. Глава правительства, лорд Пиль, на митинге в 1834 г. говорит:

— Поторопимся, джентльмэны. Необходимо строить паровые сообщения от края и до края королевства, если Англия хочет удержать свое значение в мире.

Речи этого незаурядного государственного деятеля, его влияние на дело развития железных дорог, неустанная работа отца и сына Стефенсонов дали толчок новому строительству не только в Англии, но и в Европе и Америке.

Несмотря на всякого рода сомнения, возражения и противодействие, там начали усиленно строить железные дороги.

В Америке первая дорога была открыта в 1830 г., в 1833 г. этому примеру последовала Франция (С.-Этьен—Лион). Через три года, в 1835 г., Бельгия и Германия открыли движение по железным дорогам.

Все эти железные доооги были крайне малого протяжения и большая из них, в Америке, едва достигала 64 кил.

Это были лишь первые нерешительные попытки (см, табл. № 1).

Прошло немного более 90 лет и ныне общее протяжение железных дорог всего земного шара превышает к концу 1922 г. 1.200.900 километров.

Эта цифра все время растет.

ТАБЛИЦА I

Первые жел. дор. в мире.

Год открытия Ж- д. №№ по по-рядку. Государства. Между какими пунктами. Протяжен, ж. д. линии (кил.).

1825 1 Англия .... Дарлингтон-Стоктон. . . 21

1830 2 Англия . Ливерпуль —Манчестер . . 45

1830 3 С -Ам. С. Штаты Чарльстон-Огеста .... 64

1833 4 Франция . . С.-Этьен—Лион 58

1835 5 Бавария . Фюрт-Нюренберг ..... 7

1835 6 Бельгия . . . Брюссель-Мехельн .... 21

1838 Y Россия .... С.-Петербург-Павловск . 26

1837 ; 8 Саксония . . . Лейпциг-Альтен .... 23

1838 9 Брауншвейг . Брауншвейг-Вольфенбютен 12

1838 10 Австрия . - . Вена-Ваграм 19

1839 11 Пруссия - • . Берлин-Целлендорф . . . 12

1839 : 12 Голландия Амстердам-Гаарлем • 18

1839 ! 13 I Италия .... Неаполь-Портичи ..... 8

3. В России история железных дорог начинается с учреждения акционерного общества для постройки Царскосельской ж. Д. С.-Петербург—Павловск, на основании положения 21 марта 1836 г. Дорога эта, длиной в 26 километров, была открыта для движения через два года, 4 апреля 1838 г., и положила основание

русскому железнодорожному делу. Несмотря на свою ничтожную длину, несложные условия постройки и сравнительно значительную работу по перевозкам,—доходы дороги долго не оправдывали расходов на эксплоатацию и правление общества неоднократно принуждено было прибегать к финансовой поддержке правительства.

Этот первый опыт эксплоатапии железной дороги, акционеры которой долго не получали никакого дохода на затраченные ими капиталы,—не мог поощрить дальнейшего строительства. Правительство и русское общество не вполне понимало всей громадной, приносимой железными дорогами, пользы. Ни на русском, ни на заграничном частном денежном рынке не находилось предпринимателя, желавшего взять на себя разработку и финансирование развития русской рельсовой сети и потому в 1842 г. правительством было решено строить железную дорогу между Петербург! м и Москвой за счет казны.

Петербург—Московская дорога была проведена по кратчайшему направлению, строилась довольно долго и была открыта для движения лишь в конце 1851 года.

В России следили внимательно за развитием железнодорожного дела в других странах. Но в среде правительства, общества и научных кругов все же возникали большие сомнения. Климатические условия тяжелы, топографические— трудны: болота, леса, большие реки. Все это должно сильно удорожить постройки. Выражались опасения, что железные дороги внесут переворот в обычаи и порядки торговли, что они подорвут и даже убьют конную тягу.

Один автор, исследуя экономические возможности железных дорог в России, утверждал в 1835 г., что наибольшее количество грузов, на которое может рассчитывать Петербург— Московская дорога, — 7900 пудов в год. Число пассажиров в юд не превысит 8000 человек. Все это даст не более 6С00 р. в год. Но даже самые горячие защитники этой дороги не ожидали более 12.000.С00 пудов груза в годи 120.ОСО пассажиров.

Действительность, к счастью, не оправдала этих опасений.

Большинство инженеров того же времени считали, что паровозы выгодно лишь применять к перевозке пассажиров, а конную тягу для грузов. Только настойчивость инициатора и строителя Царскосельской железной дороги, Франца фон-Герстнера, и взгляды императора Николая—дали возможность быстрого развития этого дела.

Для постройки Петербург—Московской ж. д., получившей в 1855 г. наименование Николаевской (ныне Октябрьская), часть паровозов и рельсов заказаны были за границей. Подвижной состав заготовлен был на Александровском механическом заводе (ныне Пролетарский).

Постройка Николаевской дороги тянулась свыше 8 лет. Затраты на нее значительно превысили стоимость подобных

сооружений за границей. Это можно объяснить исключительными условиями того времени, пустынной и болотистой местностью, и, наконец, основательностью всех сооружений.

Однако, опыт этот первой большой постройки привел к убеждению, что система казенного строительства — недопу пустима. Но для частного капиталаэто было бы также неприемлемо. Поэтому, в виду необходимости связать столицу с западными соседями, в 1851 г. приказано было приступить к постройке Петербург—Варшавской ж. д., вновь за счет казны.

Крымская кампания была проиграна главным образом из-за недостатка в путях сообщения. Укрепилось сознание, что необходимо строить железные дороги и для этого нужно-призвать иностранный капитал.

В 1857 году был утвержден устав Главного Общества Российских железных дорог. В 1862 г. было открыто движение по двум, сданным этому обществу, линиям: С.-Петербурго—Варшавской и Московско—Нижегородской.

В 1863 г. были утверждены концессии на Московско— Севастопольскую, Витебске—Динабургскую и Киеве—Одесскую линии. Часть первой постройки (до Курска) производилась за, счет и распоряжением казны.

Прекрасные результаты постройки этих линий привлекли значительный русский капитал. Постройка дорог пошла чрезвычайно оживленно. К 1869 г. было открыто движение по следующим дорогам:Царскосельской, Варшаво—Венской (1848 г.). Николаевской, С.-Петербурго—Варшавской, Московско—Нижегородской, Петергофской, Рига—Динабургской, Волго—Донской, Московско—Ярославской, Московско—Казанской, Ди-набурго—Витебской, Лодзинской, Рязанско-Козловской, Варшаве—Тираспольской, Московско—Курской, Ряжско—Мор-шанской, Козлове—Воронежской, Орловско—Грязской, Шуй-ско—Ивановской, Орлове—Витебской Курске—Киевской и Риго—Митавской.

В 1874 г. сеть русских железных дорог достигла 15.573 верст. В это время неудовлетворительное хозяйство большинства частных обществ обратило на себя внимание правительства. С другой стороны, опять возникло сомнение в выгодности участия казенного капитала в дальнейшем развитии и эксплоатации железных дорог. Поэтому до 1880 г. казна воздерживалась от выдачи значительных концессий и от постройки железных дорог собственными средствами.

С 1882 г. снова начинается период развития сети. Построены были казной Екатерининская, Баскунчакская, Полесские, Екатеринбурге—Тюменская, Самаро—Уфимская и Уфа— Челябинская линии. Частными средствами были выстроены целый ряд других, менее значительных, линий.

В 1892 г. последовало начало постройки Великого Сибирского пути, законченного в 1901 г.

Великий Сибирский путь — сплошная железнодорожная магистраль, соединяющая Ервопейскую Россию с побережьем Тихого Океана. Повеление о сооружении этого пути последовало в 1891 г. Частично были открыты для движения звенья пути:

Западно-Сибирская.................в 1896 г.

Уссурийская.......................» 1897 >

Средне-Сибирская .................> 1899 »

Забайкальская ................... » 1900 >

Китайско-Восточная................» 1901 »

Открытием последней был закончен огромный железнодорожный путь протяжением в 8034 верст.

Затем начался период некоторого затишья и более медленного темпа постройки железных дорог. С 1908 г. по 1914 г. снова начинается подъем железнодорожного строительства.

В 1914 г. русская рельсовая сеть достигла свыше 66.000 *) верст. В настоящее время ее размеры 67.223 версты или 71.713 километров.

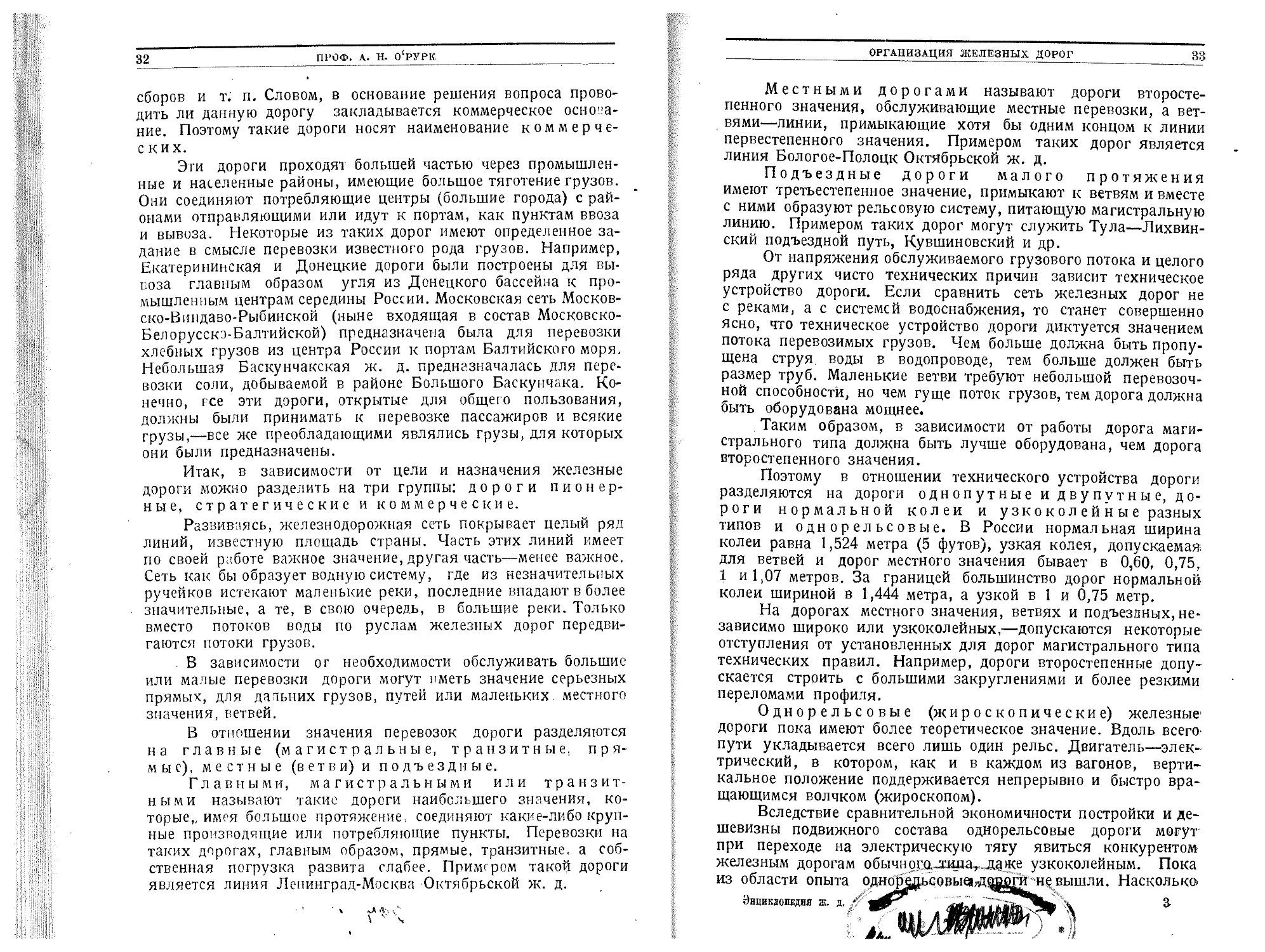

4. Чтобы вполне уяснить себе размеры железнодорожного хозяйства —очень важно познакомиться с протяжением рельсовых путей мировой сети. Данные о протяжении железных дорог главнейших государств всех пяти частей света приведены в таблице № II и на черт. № 2.

ТАБЛИЦА II

Длина железных дорог главнейших государств мира и общие размеры всей сети (округленно в километрах) **).

(По сведениям 1922 года).

I. Европа.

1. СССР ***).71713 кил. 15. Швейцария .... 5350 кил.

2. Германия . • . . . 58100 > 16. Дания ............ 4400 »

3. Франция...... 53600 » 17. Финляндия .... 4200 »

4. Англия ........... 39200 » 18. Голландия .... 4000 >

5. Италия.....20ю0 » 19. Португалия . . . . 3400 >

6. Польша... 15900 » 20. Норвегия..... 3300 »

7- Испания.. 15400 > 21. Литва........ 3200 >

S. Швеция.......... 15100 > 22. Греция....... 3100 >

9. Чехо-Словакия . . 13700 » 23. Латвия ........... 3000 »

Ю. Румыния.. 11700 » 24. Болгария . . . . 2700 >

11. Бельгия..11100 » 25. Турция......... 1000 >

12. Юго-Славия.... 9000 > 26. Эстония....... 990 »

13. Венгрия........... 7100 » ---------

14. Австрия........... 6400 > Всего в Европе . . 387'300 кил.

*) Кроме того 1463 верст железнодорожной узкой колеи.

**) В итоги каждой части света внесены мелкие, не поименован-

ные жел.-дор. сети.

***) q0 включением Сибири и Средне-Азиатских линий.

Черт. № 2.

II. Америка.

1. С,-А. С. Штаты . . 426800 кил.

2. Канада.........53С00 »

3. Аргентина . • . 32000 >

4. Бразилия......19000 >

5. Мексика....... 255(0 >

6. Чили ... • . . . 6500 »

7. Перу.......... 3000 »

8- Урагвай........ 2800 »

9. Боливия : . . . . 2500 >

10. Коламбия....... 1500 »

11. Экуадор........ 1100 »

IV. Африка.

1. Южно-Афр. Союз . 18500 кил,

2. Англ, колонии . . 7400 »

3. Фр.1НЦ- колонии . . 7100 >

4. Египет и Судан . 7100 »

5. Алжир и Тунис . 6800 »

6. Порт, колонии . . 2100 >

7. Конго (Бельг) . . . 1800 >

8. Марокко....... 1300 >

Всего в Африке . . 53000 кил.

Всего в Америке . . 602500 кил.

III. Азия.

V. Австралия.

1. Брит. Индия •. . . 59000 кил.

2. Сибирь и Ср. Азия . 18000 >

3. Япония....... 15000 >

4. Китай.....11100 >

5. Малая Азия . . . 5500 »

6. Голл. Индия . • . 3100 »

7. Сиам............ 15 0 >

8. Цейлон.......1150 ;

9. Персия .......... 365 »

1. Квинслэнд .... 8400 кил

2. Южн. Валлис.. . . 7200 »

3. Виктория ..... f 600 >

4. Зап. Австралия . . 5900 >

5. Ново Зеландия . . 4900 »

6. Южная Австралия. 3800 >

7. Тасмания 13t;0 »

8. Сев. Австралия . . 550 >

Всего в Азии .... 119500 кил.

Всего в Австралии . 38900 кил.

Итого во всех пяти частях света 1.200.900 километров.

Как видно из этой таблицы, наибольшее протяжение железнодорожных путей в Европе падает на долю СССР. Несмотря на то, что после войны 1914—1918 гг. из общей сети железных дорог выделены были дороги Польши, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии, сеть СССР не упала, а, наоборот, увеличилась. Это видно ниже из таблицы № IV (см. стр. 27).

“Но наибольшего протяжения во всем мире достигли ж. д. Северо-Американских Штатов. Их сеть, равная 426.800 километрам, больше всей сети Европы, которая всего лишь 387.000 километров.

Само собой разумеется, что цифра общего протяжения железных дорог какого-нибудь государства не может характе ризовать, насколько отвечает сеть эта плотности населения и площади, занимаемой государством.

Д1Я характеристики густоты сети приводятся данные, внесенные в таблицу III.

ТАБЛИЦА III

Густота сети железных дорог.

(По данным 1924 г.).

ГОСУДАРСТВА. На 100 кв. километров приходится километров жел. дорог. На 10.000 жит. приходится километров жел. дорог.

1. СССР 0,34 5.2

2. С -А. С. Штаты 4,3 43

3. Италия 7,0 5,3

4. Франция 9,7 11,2

5. Англия 12,1 8,4

6. Германия 12,3 9,8

7. Швейцария 12,8 14,2

8. Бельгия .......... 29,9 11,8

В таблице № III приведены цифры, наиболее характерные. Как можно видеть, наименее густа сеть железных дорог СССР. На 10.С00 жителей падает всего лишь 5,2 километра железных дорог, тогда как в наиболее богатой рельсовыми путями Америке на 10.000 жителей приходится 43 километра.

Несмотря на то, что СССР по площади занимает ’/в всего земного шара, ее рельсовая сеть составляет немного больше i[U). мировой сети.

Развитие железнодорожной сети СССР значительно отстало от строительства остального мира. Мировой прирост мировой сети за годы до войны (1910— 1913 г.) достигал 25.000 километров в год. За первые годы войны (1914—1917) он в среднем за год составлял 7/50 километров, а за последние пять лет снова возрос до 23.000 километров в год.

Из таблицы IV видно, как сравнительно слабо возростала сеть русских дорог.

ТАБЛИЦА IV

Развитие русской железнодорожной сети.

(В верстах).

ГОДЫ. Открыто верст. ГОДЫ. Открыто серст. годы. Открыто верст. годы. Открыто верст.

1838 25 1859 1250 1875 17900 1900 49500

1845 135 1860 1493 1880 21500 1905 56188

1850 466 1862 2065 1885 24450 19Ю 61700*)

1851 935 1865 3569 1890 28784 1914 65115*)

1857 1095 1870 10304 1895 34480 1924 67223 *)

Чтобы дать более полное представление и закончить характеристику железных дорог СССР, ниже в таблицах V, VI и VII и чертеже №3 приводятся некоторые данные о количестве подвижного состава, работе и т. п.

ТАБЛИЦА V

Работа русских железных дорог.

(В округленных цифрах). * **)

\. Годы 1893 1903 1913 1922/23 опер. ♦*) 1923/24 опер. *•)

sg § н Ss

g & g а. Ф 5. g Я.

° ф С ф ° ф ° ф

Переве- «о « Е <s « К 05 <s « Я 00 Св 03 «со

зено Я С5 4(0 S —-% ю Я со Я я? о 5 й

tts

Пассажиров (миля.) . . 51 125 243 122 154

Багажа и грузов пассаж, скор, (в миллионах пуд.) 35 41 116 16 22

Грузов большой и малой скорости (в миллиард, пуд., включая хозяйств, и воинские 5 10 16 4,5 4,6

“) Кроме того 1464 версты узкой колеи.

**) По предварительным данным.

COCOeO^OOOOGOGO'iOGOCrOOOO

О- О О1 О О1 О О1 О О СЛ О О1

2. Проф. Оппенгейм. Общие сведения о Черт. № 3 3. История ведомства пут. сообщ. за 100 лет.

4. Статистические сборники НКНС.

ТАБЛИЦА VII

Подвижной состав и работа сети ж. д. СССР.

годы

Длина ж.-д. сети (в верстах)

Вывоз Оборот внешней торговли (в среднем в год в миллионах пудов)

Ввоз

н > СП

X п >

<

1СТ0ЧНИКИ . Д-р. Мерт Состояло в распоряжении ж. д. 1913 г. (Календ, год). 1920/1921 г. (Операц. год). 1921/1922 г. (Операц. год). 1922/1923 Г. (Операц. год). 1923/1924 г. (Операц. год. **).

о X ч “О X Паровозов в средн, в сутки . . 20320 18757 18530 18954 19105

За Р Вагонов тов. парка. 502000 444518 422100 394000 401855

Ь Л) “О Вагонов пассажирского парка. . Общее количество грузов (в т. ч.. хозяйствен.), отпр. в коммерч.' поезд, (в пудах) Погрузка (в среднем за сутки) 30324 20605 23091 25315 25400

усской 9581000000 2401000000 2437000000 3526000000 4049468000

Ж.-д. вагонов и цистерн Общее количество рабочих и 33000 11085 9590 11683 13607

3 ф служащих 815502 1176725 835824 720798 760272 ***)

ь X X X х То же на 1 версту сети *) . . . *) Включая узкую колею. 12,8 19,4 12,9 И 11,3

**) По предварительным данным.

***) Сведения несколько более уточненные, чем в предыдущем году.

i I

Проф. А. Н. О‘Рурк

ГЛАВА Ш

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

1.—Классификация железных дорог. 2-—Административное устройство ж. д. СССР. 3.—Системы управления ж. д. за границей. 4.—Железные дороги в военное время.

1. Являясь самостоятельным, особым, большим предприятием, железные дороги в зависимости от своего назначения и цели, преследуемой при их проведении, от рода перевозимых грузов, масштаба перевозок, своего технического устройства, географического положения и, наконец, принадлежности делятся на несколько больших групп.

Есть дороги, которые строятся с целью соединения какой-нибудь отдаленной страны с промышленным и развитым государством. Такие дороги не имеют в начале своей работы коммерческого значения. Они являются лишь звеном связи. По ним совершается переброска людей и материалов, необходимых для развиваемой страны. По ним проникает культура. Такие дороги могут соединять государство, отдаленный вновь открываемый порт. Они могут строиться в безлюдных, бедных областях с целью поднятия края, с целью пробуждения местных творческих сил. Они могут также строиться в богатых, но диких областях, в целях возможности обработки естественных богатств и вывоза их из этой области. В будущем такие дороги могут обогатить край и сделаться дорогами весьма важного коммерческого значения.

В Америке, точно также, как и в СССР, есть огромные площади необработанных, но с природными богатствами земель. Леса, нефтеносные и золотоносные земли, угольные пласты, залежи руд всякого рода, пушнина, рыбные богатства и др.—все это недоступно человечеству, так как лежит вдалеке от удобных путей сообщения. Прежде чем браться за разработку даров природы, надо сделать возможной жизнь и труд человека в первобытных условиях.

Только постройка железной дороги сможет облегчить задачу. Поэтому в Америке в таких случаях в первую очередь строятся дороги. Они связывают основные области со вновь разрабатываемой и облегчают путь пионерам-изыскателям итур-женикам новых областей.

По имени их такие дороги называются пионерными.

По мере разработки новых областей, пионерные дороги мало-по-малу становятся доходными, приобретая коммерческое значение. Вдоль них возникают поселки, города, промышленные предприятия. В свою очередь они дают начало другим дорогам и таким образом входят в общую сеть дорог страны.

Примерами пионерных дорог в СССР могут служить: б. Амурская, Мурманская и весь Великий Сибирский путь. Они вызывают хозяйственный подъем края, переселение на новые места, развитие промышленности, сельского хозяйства, торговли и т. п.

Для поддержания таких дорог государство идет на некоторые жертвы. Так, для Мурманской жел. дор. введены специально пониженные провозные платы (специальные тарифы), предоставлены права на разработку лесных богатств, рыболовство и т. п. Мурманский порт передан в управление дороги.

Для военной обороны государства прокладываются железные дороги, ведущие к границам страны. Эти дороги назначаются главным образом для перевозки войск и военного снаряжения. Хотя такие дороги наравне с другими открыты для общего пользования, однако, в большинстве случаев они коммерческого значения не имеют. Строятся они обычно по кратчайшему направлению и иногда проходят через мало промышленные местности. Их цель—особая,—поэтому и условия постройки не зависят от их коммерческого значения. Все же с течением времени иногда и такие военные дороги—с развитием производительных сил страны могут получить коммерческое значение и перевозить большое количество невоенных грузов. Всякий новый путь сообщения, особенно такой удобный, как железная дорога, вызывает к жизни и привлекает к перевозке новые товары и грузы. Однако, с началом военного времени, коммерческие перевозки по военным дорогам, в виду необходимости совершения воинских перевозок, должны быть сокращены, либо совсем прекращены.

Дороги военного значения носят наименование стратегических.

Примером может служить в бывшей императорской России линия Полоцк-Седлец, рассчитанная на 43 пары воинских поездов. В мирное время работа ее едва достигала 2—3 пар.

Остальные железные дороги строятся с целью развить такую перевозочную деятельность, при которой предприниматель, безразлично частное ли он лицо, акционерное общество или государство, мог получать известную выгоду от экспло-атации. Такие дороги вызываются к жизни наличием насущной необходимости в перевозочных сред твах для вывоза, ввоза или перевозки имеющихся или предполагаемых грузов. При проектировании таких дорог делается подсчет, насколько выгодно затратить необходимые средства на постройку и эксплоатацию дороги, оправдаются ли все сделанные расходы полученной прибылью от

сборов и т. п. Словом, в основание решения вопроса проводить ли данную дорогу закладывается коммерческое основание. Поэтому такие дороги носят наименование коммерческих.

Эти дороги проходят большей частью через промышленные и населенные районы, имеющие большое тяготение грузов. Они соединяют потребляющие центры (большие города) с районами отправляющими или идут к портам, как пунктам ввоза и вывоза. Некоторые из таких дорог имеют определенное задание в смысле перевозки известного рода грузов. Например, Екатерининская и Донецкие дороги были построены для вывоза главным образом угля из Донецкого бассейна к промышленным центрам середины России. Московская сеть Москов-ско-Виндаво-Рыбинской (ныне входящая в состав Московско-Белорусскэ-Балтийской) предназначена была для перевозки хлебных грузов из центра России к портам Балтийского моря. Небольшая Баскунчакская ж. д. предназначалась для перевозки соли, добываемой в районе Большого Баскунчака. Конечно, гее эти дороги, открытые для общего пользования, должны были принимать к перевозке пассажиров и всякие грузы,—все же преобладающими являлись грузы, для которых они были предназначены.

Итак, в зависимости от цели и назначения железные дороги можно разделить на три группы: дороги пионерные, стратегические и коммерческие.

Развиваясь, железнодорожная сеть покрывает целый ряд линий, известную площадь страны. Часть этих линий имеет по своей работе важное значение, другая часть—менее важное. Сеть как бы образует водную систему, где из незначительных ручейков истекают маленькие реки, последние впадают в более значительные, а те, в свою очередь, в большие реки. Только вместо потоков воды по руслам железных дорог передвигаются потоки грузов.

. В зависимости ог необходимости обслуживать большие или малые перевозки дороги могут иметь значение серьезных прямых, для дальних грузов, путей или маленьких, местного значения, ветвей.

В отношении значения перевозок дороги разделяются на главные (магистральные, транзитные, прямые), местные (ветви) и подъездные.

Главными, магистральными или транзитными называют такие дороги наибольшего значения, которые,, имея большое протяжение, соединяют какие-либо крупные производящие или потребляющие пункты. Перевозки на таких дорогах, главным образом, прямые, транзитные, а собственная погрузка развита слабее. Примером такой дороги является линия Ленинград-Москва Октябрьской ж. д.

Местными дорогами называют дороги второстепенного значения, обслуживающие местные перевозки, а ветвями—линии, примыкающие хотя бы одним концом к линии первестепенного значения. Примером таких дорог является линия Бологое-Полоцк Октябрьской ж. Д.

Подъездные дороги малого протяжения имеют третьестепенное значение, примыкают к ветвям и вместе с ними образуют рельсовую систему, питающую магистральную линию. Примером таких дорог могут служить Тула—Лихвин-ский подъездной путь, Кувшиновский и др.

От напряжения обслуживаемого грузового потока и целого ряда других чисто технических причин зависит техническое устройство дороги. Если сравнить сеть железных дорог не с реками, а с системей водоснабжения, то станет совершенно ясно, что техническое устройство дороги диктуется значением потока перевозимых грузов. Чем больше должна быть пропущена струя воды в водопроводе, тем больше должен быть размер труб. Маленькие ветви требуют небольшой перевозочной способности, но чем гуще поток грузов, тем дорога должна быть оборудована мощнее.

Таким образом, в зависимости от работы дорога магистрального типа должна быть лучше оборудована, чем дорога второстепенного значения.

Поэтому в отношении технического устройства дороги разделяются на дороги однопутные и двупутные, дороги нормальной колеи и у зк о к о л е й н ы е разных типов и однорельсовые. В России нормальная ширина колеи равна 1,524 метра (5 футов), узкая колея, допускаемая для ветвей и дорог местного значения бывает в 0,60, 0,75, 1 и 1,07 метров. За границей большинство дорог нормальной колеи шириной в 1,444 метра, а узкой в 1 и 0,75 метр.

На дорогах местного значения, ветвях и подъездных, независимо широко или узкоколейных,—допускаются некоторые-отступления от установленных для дорог магистрального типа технических правил. Например, дороги второстепенные допускается строить с большими закруглениями и более резкими переломами профиля.

Однорельсовые (жироскопические) железные-дороги пока имеют более теоретическое значение. Вдоль всего-пути укладывается всего лишь один рельс. Двигатель—электрический, в котором, как и в каждом из вагонов, вертикальное положение поддерживается непрерывно и быстро вращающимся волчком (жироскопом).

Вследствие сравнительной экономичности постройки и дешевизны подвижного состава однорельсовые дороги могут при переходе на электрическую тягу явиться конкурентом железным дорогам обычно1а,«иша,..ддже узкоколейным. Пока из области опыта одноредьсовыанфвышли. Насколько)

Энциклопедия ж. д. ,** чЛг \ &

известно, были сделаны всего лишь две незаконченных попытки проведения таких дорог: у нас (Ленинград—Детское Село) и в Германии (Берлин—Промышленная выставка).

Работала лишь дорога в Берлине. Поэтому делать окончательные выводы пока преждевременно.

Что касается узкоколейных железных дорог, то, при сравнительной дешевизне их постройки, они не являются настолько выгодными, чтобы предпочитать их дорогам широкой колеи, где отношение веса перевезенного груза к собственному весу поезда и затраченной паровозом тяговой силе значительно выше. Кроме того, при наличии разных колей, вызывается необходимость в перегрузке грузов на стыках двух различного типа железных дорог, что удорожает, затрудняет и замедляет перевозку. Поэтому от устройства узкоколейных дорог у нас давно отказались. Эксплоатируется всего лишь 1464 версты узкоколейных дорог, построенных еще в прошлом столетии.

Само собою разумеется, что техническое устройство дорог зависит не только от задач, к ним предъявляемым, но и от географических и топографических (условий местности) условий.

Железные дороги, проходящие по пересеченной или горной местности, отличаются крутизной переломов профиля, перегибов закруглений и значительным числом искусственных сооружений, как мосты, тоннели, трубы.

Конечно, чем сложнее в смысле технического устройства проведение дороги, тем стоимость постройки выше. Следует стремиться так провести железную дорогу, чтобы линия ее прохождения (трасса) была наиболее выгодной не только с точки зрения дешевизны постройки, но и наилучшего обслуживания населения и выгодности эксплоатации. Поэтому иногда, пренебрегая высокой стоимостью сооружения дороги, приходится вести ее так, чтобы пересекать большие горы и реки, что вызывает необходимость устройства дорого стоящих тоннелей, мостов и труб. В зависимости от необходимости подыматься на высокие горизонты приходится вести дорогу крутыми подъемами и спусками.

Такие дороги носят наименование горных. Примером горных дорог или близких к ним, могут служить в СССР железные дороги Грузии и Армении, части Крыма, а также Кругобайкальская и Забайкальские линии Сибирских ж. д. (известен горный перевал через хребет Хинган, Кит.-Вост. ж. д.,названный «Хинганской Петлей», так как железная дорога, подымаясь спирально к вершине хребта, проходя через тоннели, делает несколько петель одна над другой).

В западной Европе к горным дорогам относятся дороги Швейцарии, Тироля, Северной Италии, Испании. В Америке— все линии, пересекающие горный хребет Кордильеров.

В противоположность горным, дороги, проходящие по равнинам, отличаются небольшим подъемами и спусками и сра-

внительно небольшими количеством искусственных сооружений.

Такие дороги называются равнинными.

Благодаря пологости профиля они дают возможность перевозить более нагруженные поезда и являются поэтому образцом нормальных транзитных линий.

Примером таких дорог в СССР могут служить Донецкие, Рязано-Уральская, Юго-Восточные и др. ж. д.

Для обслуживания интересов городского населения в городах и пригородных местностях строятся городские и пригородные железные дороги. Они имеют различную ширину колей и обслуживаются разного рода двигателями: лошадьми (конка), паром и электричеством (паровой и электрический трамвай) и тепловозами (с двигателями внутреннего сгорания, автомобильными).

Такие дороги, в зависимости от местных условий, проходят в уровне улиц, выше или ниже их. Дороги, проходящие выше уровня улиц, называются возвышенными (эстакадными). Дороги, проходящие ниже уровня — подземными (метрополитэнами).

Из железных дорог городских можно указать сеть дорог Москвы, Ленинграда, Киева и др. городов СССР. Это дороги трамвайного типа с электрическими двигателями. В Тифлисе, Киевеи Нижнем-Новгородедействуют крометого электрические канатные подъемники (ф и н икю л е р ы), подымающие публику на высокие горы.

Из пригородных можно указать широко развитую сеть Москвы (Окружная ж. д. и лучевые дороги—все паровые) и Ленинграда.

Из числа подземных дорог известны метрополитэны Парижа и Лондона, которые пересекают эти города в разных направлениях и уровнях и проходят в особых тоннелях. Как пример городских дорог подземно-надземного типа (частью на эстакадах, частью в тоннелях),можно привести метрополитэны Берлина и Нью-Йорка.

Все большие города Европы и Америки окружены густыми сетями пригородных паровых и электрических железных дорог. Известны—2 кольцевые сети Берлина, сети Парижа и др. городов.

До войны предполагалось устройство в Москве подзеМно-надземной городской дороги типа Берлинского метрополитэна. Пока этот проект не является еще необходимостью, так как сеть трамваев вполне справляется с предъявляемыми ей перевозками пассажиров.

За последнее время в СССР городские трамваи строятся с нормальной железнодорожной колеей, что дает возможность пользоваться ими для перевозки по городу прибывших по железным дорогам грузов без перегрузки. Все городские линии проложены почти везде в СССР в одном уровне с мостовыми.

Как уже говорилось раньше, первой по времени двигающей силой на рельсовых путях (каменных и железных) была сила людей и животных. Известны в древности священные дороги греков еще задолго до Р. X.

С изобретением паровоза паровая тяга стала вытеснять конную. Последняя до наших дней сохранилась лишь на внутренних заводских линиях, рудниках, на некоторых второстепенных городских линиях (конка) и в военном деле для подвозки, снаряжения и материалов к передовым позициям, где нельзя использовать паровоз.

На железных дорогах мира в настоящее время наиболее распространена паровая тяга. Однако, теперь уже есть много линий с электрической тягой. Особенно часто эта тяга применяется на горных дорогах или там, где энергия добывается силой течения рек или падения воды (гидравлически)-и, следовательно, дешева.

Начинают также распространяться типы двигателей внутреннего сгорания, бензиновых, нефтяных и газолиновых (тепловозы). Иногда такие двигатели устанавливаются в вагонах, которые таким образом являются самодвижущимися (автомотрисе ы).

Железные дороги могут принадлежать государству либо-частным лицам и акционерным обществам. В том и другом случае они должны быть открыты для общего пользования и государство регулирует и нормирует их работу. Всегда железные дороги сохраняют свой публично-правовой порядок. Доходы в первом случае идут в государственные кассы, во втором их предоставляется получать владельцам, арендаторам или акционерам.

Выше говорилось, что в разных странах вопрос о принадлежности железных дорог разрешен различно. В России й Франции до войны были частные и казенные дороги. В Америке и Англии — все дороги принадлежат акционерным компаниям. В Германии— все дороги казенные. У нас в СССР — железные дороги национализированы и находятся в государственном управлении.

О том, кто должен строить железные дороги, говорили и спорили много. Есть поклонники частного железнодорожного хозяйства и горячие противники казенного их управления.

В специальной печати не раз подымались горячие споры о той и другой системе, но до сих пор вопрос остается открытым. Практика дела указывает, что в обеих системах есть свои хорошие и дурные стороны. Для СССР, страны бедной железными дорогами, важно иметь возможность их скорейшего проведения, безразлично, государственной или частной инициативой.

Само собой разумеется, что сказанное относится к дорогам коммерческим. Дороги пионерные и стратегические, как специального значения и большей частью убыточные, заинтере

совать частной предприимчивости не могут и под силу лишь государству.

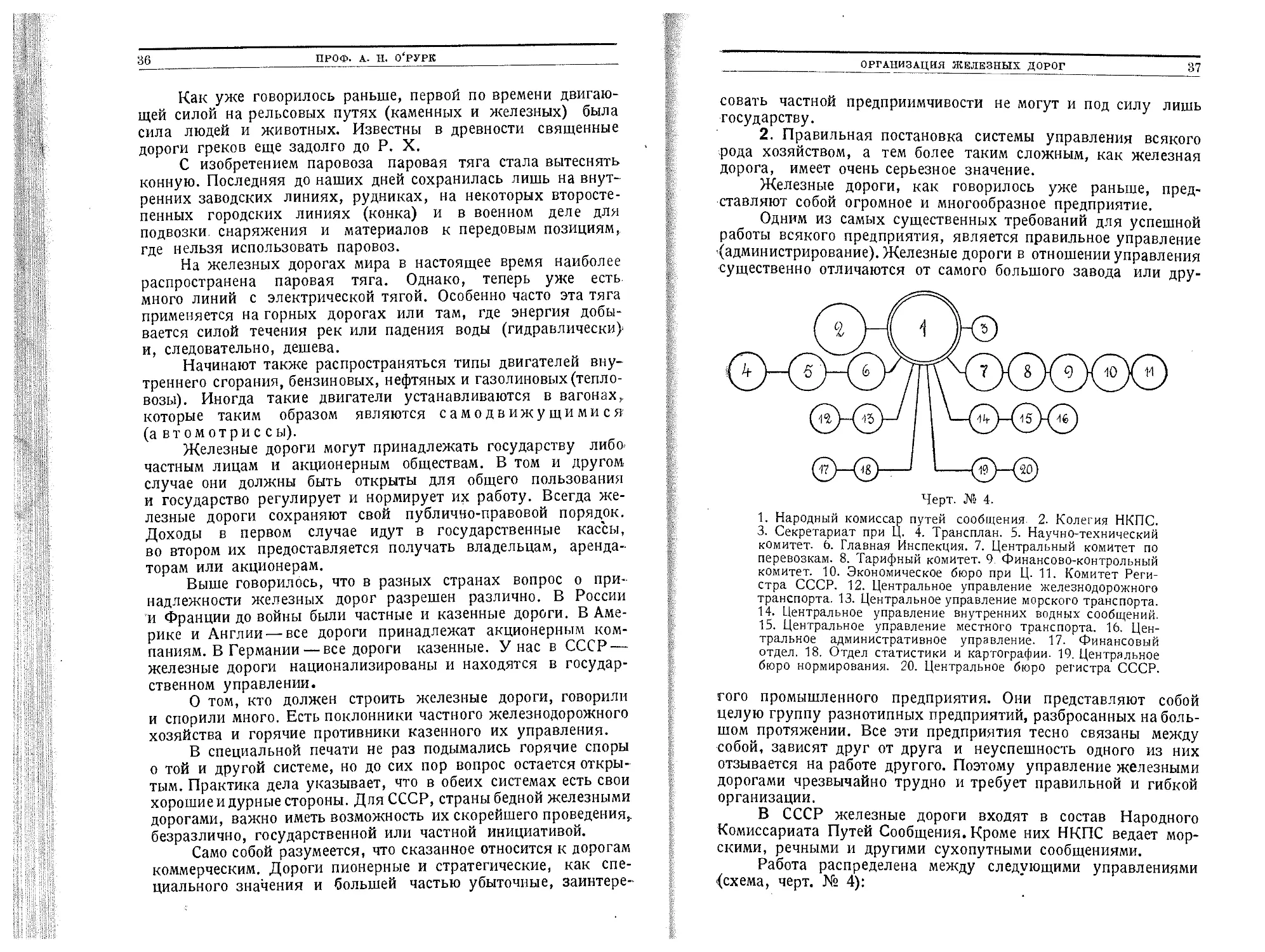

2. Правильная постановка системы управления всякого рода хозяйством, а тем более таким сложным, как железная дорога, имеет очень серьезное значение.

Железные дороги, как говорилось уже раньше, представляют собой огромное и многообразное предприятие.

Одним из самых существенных требований для успешной работы всякого предприятия, является правильное управление ^администрирование). Железные дороги в отношении управления существенно отличаются от самого большого завода или дру-

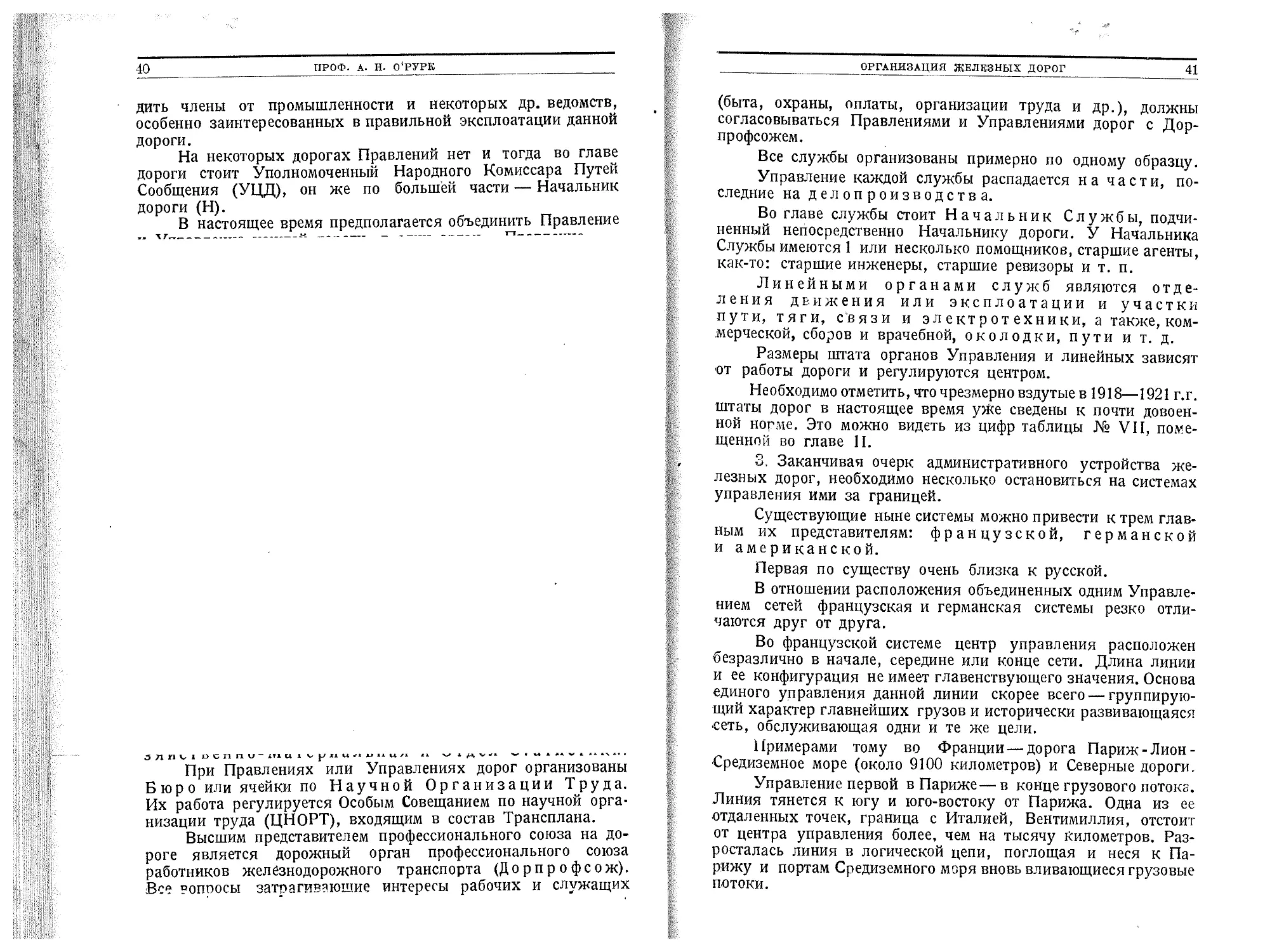

Черт. Xs 4.

1. Народный комиссар путей сообщения 2. Колегия НКПС.

3. Секретариат при Ц. 4. Трансплан. 5. Научно-технический комитет, б. Главная Инспекция. 7. Центральный комитет по перевозкам. 8. Тарифный комитет. 9. Финансово-контрольный комитет. 10. Экономическое бюро при Ц. 11. Комитет Регистра СССР. 12. Центральное управление железнодорожного транспорта. 13. Центральное управление морского транспорта. 14. Центральное управление внутренних водных сообщений. 15. Центральное управление местного транспорта. 16. Центральное административное управление. 17. Финансовый отдел. 18. Отдел статистики и картографии. 19. Центральное бюро нормирования. 20. Центральное бюро регистра СССР.

того промышленного предприятия. Они представляют собой целую группу разнотипных предприятий, разбросанных на большом протяжении. Все эти предприятия тесно связаны между собой, зависят друг от друга и неуспешность одного из них отзывается на работе другого. Поэтому управление железными дорогами чрезвычайно трудно и требует правильной и гибкой организации.

В СССР железные дороги входят в состав Народного Комиссариата Путей Сообщения. Кроме них НКПС ведает морскими, речными и другими сухопутными сообщениями.

Работа распределена между следующими управлениями (схема, черт. № 4):

1. Ц е н тр а л ь н о е'У пр а в л е н и е Железнодорожного Транспорта (ЦУЖЕЛ), ведающее технической и коммерческой эксплоатацией, содержанием, ремонтом и развитием железнодорожных путей;

2. ЦентральноеУправлениеМорского Транспорта (ЦУМОР), ведающее морскими путями;

3. Центральное Управление Внутренних Водных Путей Сообщения (ЦУВОДПУТЬ), ведающее речными и искусственными водными путями и их флотом;

4. Центральное Управление Местного Транспорта (ЦУМЕС), ведающее шоссейными, грунтовыми путями, автомобильным и гужевым транспортом;

5. Центральное Управление Просвещением на транспорте (ЦУТРАНПРОС);

6. Административное Управление (ЦАУ), ведающее всякого рода административными вопросами.

При Народном Комиссаре Путей Сообщения (Ц) имеется коллегия, куда входят его заместители и члены коллегии.. Кроме того имеется ряд совещательных органов:

1. Научно-Технический Комитет (НТК);

2. Транспортный Плановый Комитет (ТРАНСПЛАН), ведающий наиболее важными вопросами транспортной политики, с Особым Совещанием по Научной Организации Труда (ЦНОРТ), входящим в Трансплан в виде отдельной секции.

3. Ц е н тр ал ь н ы й Комитет по перевозкам, регулирующий всякого рода вопросы, связанные с перевозками грузов. Это—междуведомственный орган. Членами его являются представители других ведомств, НКПС, кооперации и т. п.

4. Экономическое Бюро, ведающее экономическими железнодорожными вопросами;

5. Тарифный Комитет, междуведомственный орган,, регулирующий тарифные вопросы;

6. Комитет Регистра СССР, ведающий классиф:-нацией и регистрацией торгового флота.

В НКПС входит также несколько центральных самостоятельных Отделов:

1. Финансовый (ЦФО);

2. Статистики и картографии (ЦСК);

3. Нормирования и оплаты труда (ЦБН);

4. Ц е н т р а л ь н о е Бюро Регистра СССР.

Рабочие и служащие ведомства НКПС входят в профессиональный союз работников ж.-д. транспорта.

Органом, непосредственно ведающим железными дорогами является ЦУЖЕЛ. Он распадается на ряд отделов: Эксплог-тационный,. Тяги, Пути, Связи и Электротехники,, Постройки и Тар и ф но-Э ко н о ми ч е с ки й.

ЦУЖЕЛ ведает эксплоатацией железных дорог, распоряжается их подвижным составом, ведает вопросами тягового и путевого оборудования и безопасности, связью и электротехническими устройствами, сигнализацией и, наконец, экономическими вопросами.

Для объединения дорог, далеко расположенных от центра или имеющих ярко выраженный местный характер (в смысле перевозок), и для руководства их работой, организуются Округа Путей Сообщения. Их устройство напоминает ЦУЖЕЛ в уменьшенном размере.

Округа играли большую роль в 1918 и 1919 г.г., потом некоторые из них были упразднены.

В настоящее время сохранился лишь один Южный Округ (ЮЖОПС), ведающий железными дорогами Украинской ССР.

Для планировки и регулировки перевозок, выяснения и возможного удовлетворения нужд района в транспортных услугах, а также согласования перевозочных вопросов с интересами промышленности сельского хозяйства, торговли и кооперации— организованы Районные Комитеты по перевозкам.

Районные Комитеты по перевозкам (РК) являются междуведомственными органами. В них входят представители НКПС, военного и морского и др. ведомств, заинтересованных в перевозках, а также представители кооперации. Районные Комитеты в своей работе подчиняются указаниям Центрального Комитета по перевозкам (ЦКП).

Кроме РК при некоторых дорогах организованы Местные Комитеты по перевозкам.

При НКПС и на дорогах имеется особая Охрана Путей Сообщения.

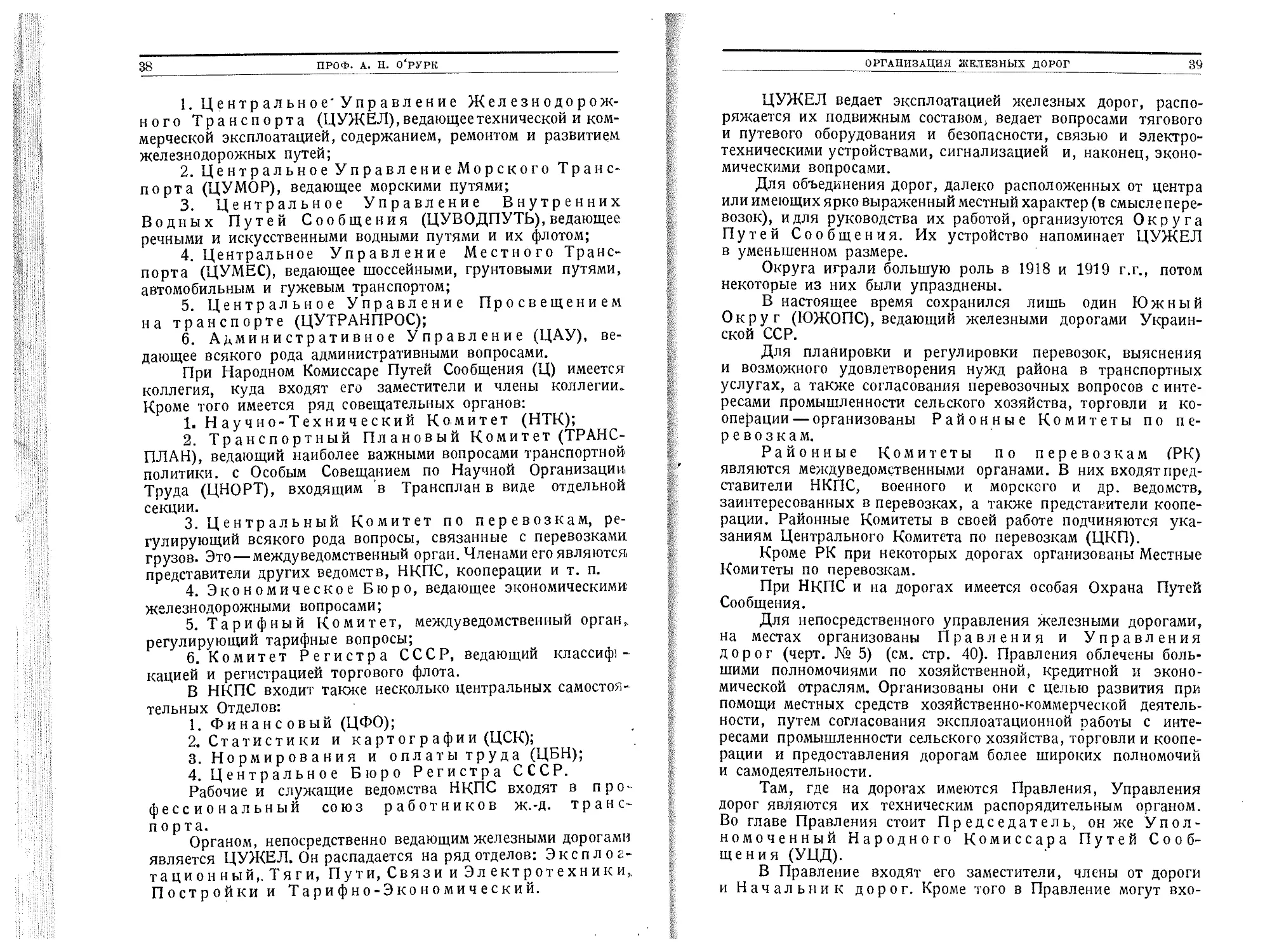

Для непосредственного управления железными дорогами, на местах организованы Правления и Управления дорог (черт. № 5) (см. стр. 40). Правления облечены большими полномочиями по хозяйственной, кредитной и экономической отраслям. Организованы они с целью развития при помощи местных средств хозяйственно-коммерческой деятельности, путем согласования эксплоатационной работы с интересами промышленности сельского хозяйства, торговли и кооперации и предоставления дорогам более широких полномочий и самодеятельности.

Там, где на дорогах имеются Правления, Управления дорог являются их техническим распорядительным органом. Во главе Правления стоит Председатель, он же Уполномоченный Народного Комиссара Путей Сообщения (УЦД).

В Правление входят его заместители, члены от дороги и Начальник дорог. Кроме того в Правление могут вхо

дить члены от промышленности и некоторых др. ведомств, особенно заинтересованных в правильной эксплоатации данной

дороги.

На некоторых дорогах Правлений нет и тогда во главе дороги стоит Уполномоченный Народного Комиссара Путей Сообщения (УЦД), он же по большей части — Начальник дороги (Н).

В настоящее время предполагается объединить Правление и Управление каждой дороги в один орган — Правление.

Правление распадается на отделы:

Административный, Коммерческий, Хозяйственно-Материальный, Финансовый, Сборов, Статистики и др.

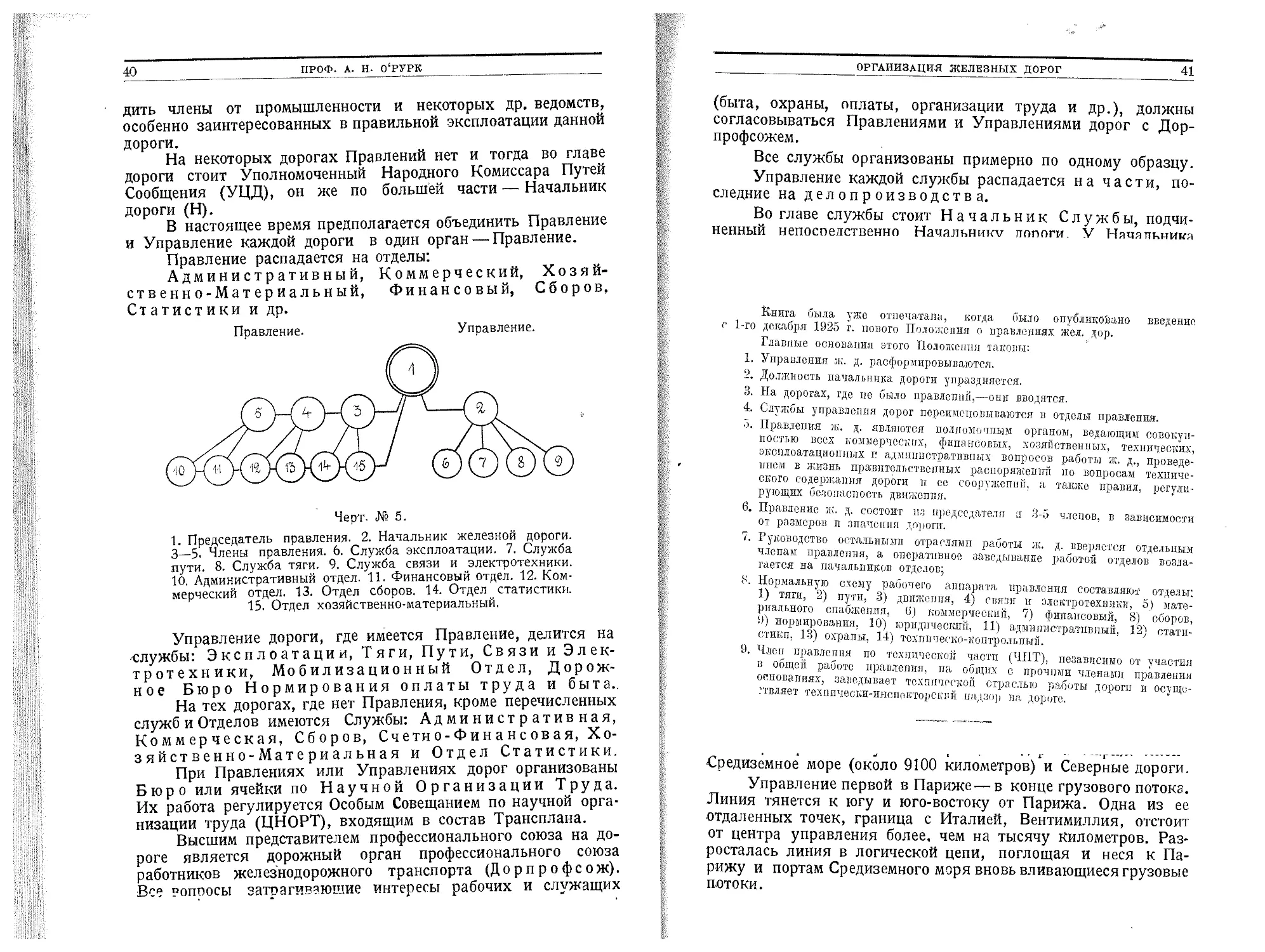

Правление. Управление.

Черт. Xs 5.

1. Председатель правления. 2. Начальник железной дороги. 3—5. Члены правления. 6. Служба эксплоатации. 7. Служба пути. 8. Служба тяги. 9. Служба связи и электротехники.

10. Административный отдел. 11. Финансовый отдел. 12. Коммерческий отдел. 13. Отдел сборов. 14. Отдел статистики.

15. Отдел хозяйственно-материальный.

Управление дороги, где имеется Правление, делится на службы: Эксплоатации, Тяги, Пути, Связи и Электротехники, Мобилизационный Отдел, Дорожное Бюро Нормирования оплаты труда и быта.. На тех дорогах, где нет Правления, кроме перечисленных служб и Отделов имеются Службы: Административная, Коммерческая, Сборов, Сч етн о-Ф и н а н с ов ая, Хозяйственно-Материальная и Отдел Статистики.

При Правлениях или Управлениях дорог организованы Б юр о или ячейки по Научной Организации Труда. Их работа регулируется Особым Совещанием по научной организации труда (ЦНОРТ), входящим в состав Трансплана.

Высшим представителем профессионального союза на дороге является дорожный орган профессионального союза работников железнодорожного транспорта (Дорпрофсож). Все ропоосы затрагивающие интересы рабочих и служащих

(быта, охраны, оплаты, организации труда и др.), должны согласовываться Правлениями и Управлениями дорог с Дор-профсожем.

Все службы организованы примерно по одному образцу.

Управление каждой службы распадается на части, последние на делопроизводства.

Во главе службы стоит Начальник Службы, подчиненный непоспелственно Начальнику пологи. У Начальника

Книга была уже отпечатала, когда было опубликовано введение с 1-го декабря 1925 г. нового Положения о правлениях жел. дор.

Главные основания этого Положения таковы:

1. Управления ж. д. расформировываются.

2. Должность начальника дороги упраздняется.

3. На дорогах, где не было правлений,—они вводятся.

4. Службы управления дорог переименовываются в отделы правления.

5. Правления ж. д. являются полномочным органом, ведающим совокупностью всех коммерческих, финансовых, хозяйственных, технических, вкснлоатациопных в административных вопросов работы я:, д., проведением в жизнь правительственных распоряжении по вопросам технического содержания дороги п ее сооружений, а также правил, регулирующих безопасность движения.

6. Правление ж. д. состоит из председатели и 3-5 членов, в зависимости от размеров п значения дороги.

7. Руководство остальными отраслями работы ж. д. вверяется отдельным членам правления, а оперативное заведыванпе работой отделов возлагается на начальников отделов;

S. Нормальную схему рабочего аппарата правления составляют отделы: 1) тяги, 2) пути, 3) движения, 4) связи и электротехники, 5) материального снабжения, б) коммерческий, 7) финансовый, 8) сборов, 9) нормирования, 10) юридический, 11) административный, 12) статистики, 13) охраны, 14) техническо-контрольный.

9. Член правления по технической части (ПИТ), независимо от участия в общей работе правления, па общих с прочими членами правления основаниях, заведывает технической отраслью работы дороги и осуществляет 'гехппческп-инспекторский надзор на дороге.

Средиземное море (около 9100 километров) и Северные дороги.

Управление первой в Париже—в конце грузового потока. Линия тянется к югу и юго-востоку от Парижа. Одна из ее отдаленных точек, граница с Италией, Вентимиллия, отстоит от центра управления более, чем на тысячу Километров. Раз-росталась линия в логической цепи, поглощая и неся к Парижу и портам Средиземного моря вновь вливающиеся грузовые потоки.

дать члены от промышленности и некоторых др. ведомств, особенно заинтересованных в правильной эксплоатации данной дороги.

На некоторых дорогах Правлений нет и тогда во главе дороги стоит Уполномоченный Народного Комиссара Путей Сообщения (УЦД), он же по большей части — Начальник дороги (Н).

В настоящее время предполагается объединить Правление

О Z1 П VI £> С П П V - КТЛ ц 1 V и u VI u u «/! XX * х. v .

При Правлениях или Управлениях дорог организованы Б юр о или ячейки по Научной Организации Труда. Их работа регулируется Особым Совещанием по научной организации труда (ЦНОРТ), входящим в состав Трансплана.

Высшим представителем профессионального союза на дороге является дорожный орган профессионального союза работников железнодорожного транспорта (Дорпрофсож). Все вопросы затрагивающие интересы рабочих и служащих

(быта, охраны, оплаты, организации труда и др.), должны согласовываться Правлениями и Управлениями дорог с Дор-профсожем.

Все службы организованы примерно по одному образцу.

Управление каждой службы распадается на части, последние на делопроизводства.

Во главе службы стоит Начальник Службы, подчиненный непосредственно Начальнику дороги. У Начальника Службы имеются 1 или несколько помощников, старшие агенты, как-то: старшие инженеры, старшие ревизоры и т. п.

Линейными органами служб являются отделения движения или эксплоатации и участки пути, тяги, связи и электротехники, а также, коммерческой, сборов и врачебной, околодки, пути и т. д.

Размеры штата органов Управления и линейных зависят от работы дороги и регулируются центром.

Необходимо отметить, что чрезмерно вздутые в 1918—1921 г.г. штаты дорог в настоящее время уже сведены к почти довоенной норме. Это можно видеть из цифр таблицы № VII, помещенной во главе II.

3. Заканчивая очерк административного устройства железных дорог, необходимо несколько остановиться на системах управления ими за границей.

Существующие ныне системы можно привести к трем главным их представителям: французской, германской и американской.

Первая по существу очень близка к русской.

В отношении расположения объединенных одним Управлением сетей французская и германская системы резко отличаются друг от друга.

Во французской системе центр управления расположен безразлично в начале, середине или конце сети. Длина линии и ее конфигурация не имеет главенствующего значения. Основа единого управления данной линии скорее всего — группирующий характер главнейших грузов и исторически развивающаяся сеть, обслуживающая одни и те же цели.

Примерами тому во Франции — дорога Париж-Лион -Средиземное море (около 9100 километров) и Северные дороги.

Управление первой в Париже—в конце грузового потока. Линия тянется к югу и юго-востоку от Парижа. Одна из ее отдаленных точек, граница с Италией, Вентимиллия, отстоит от центра управления более, чем на тысячу Километров. Раз-росталась линия в логической цепи, поглощая и неся к Парижу и портам Средиземного моря вновь вливающиеся грузовые потоки.

Примерами подобных дорог у нас и такой же системы управления могут служить Юго-Западные и Рязанско-Уральская ж. д.

В противоположность французской системе германская при одном центре управления стремится сосредоточить линии влияния по принципу паутинност и.

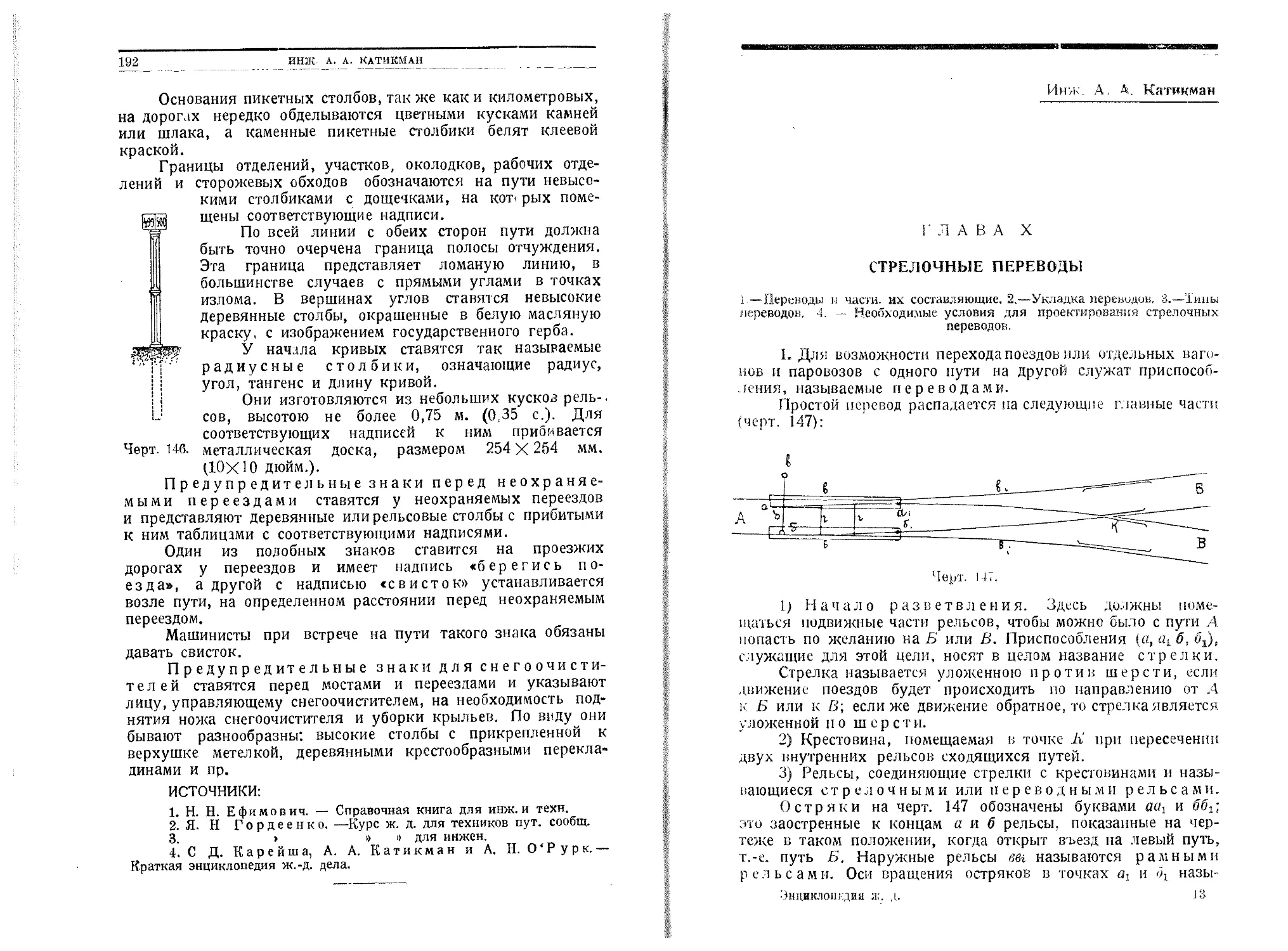

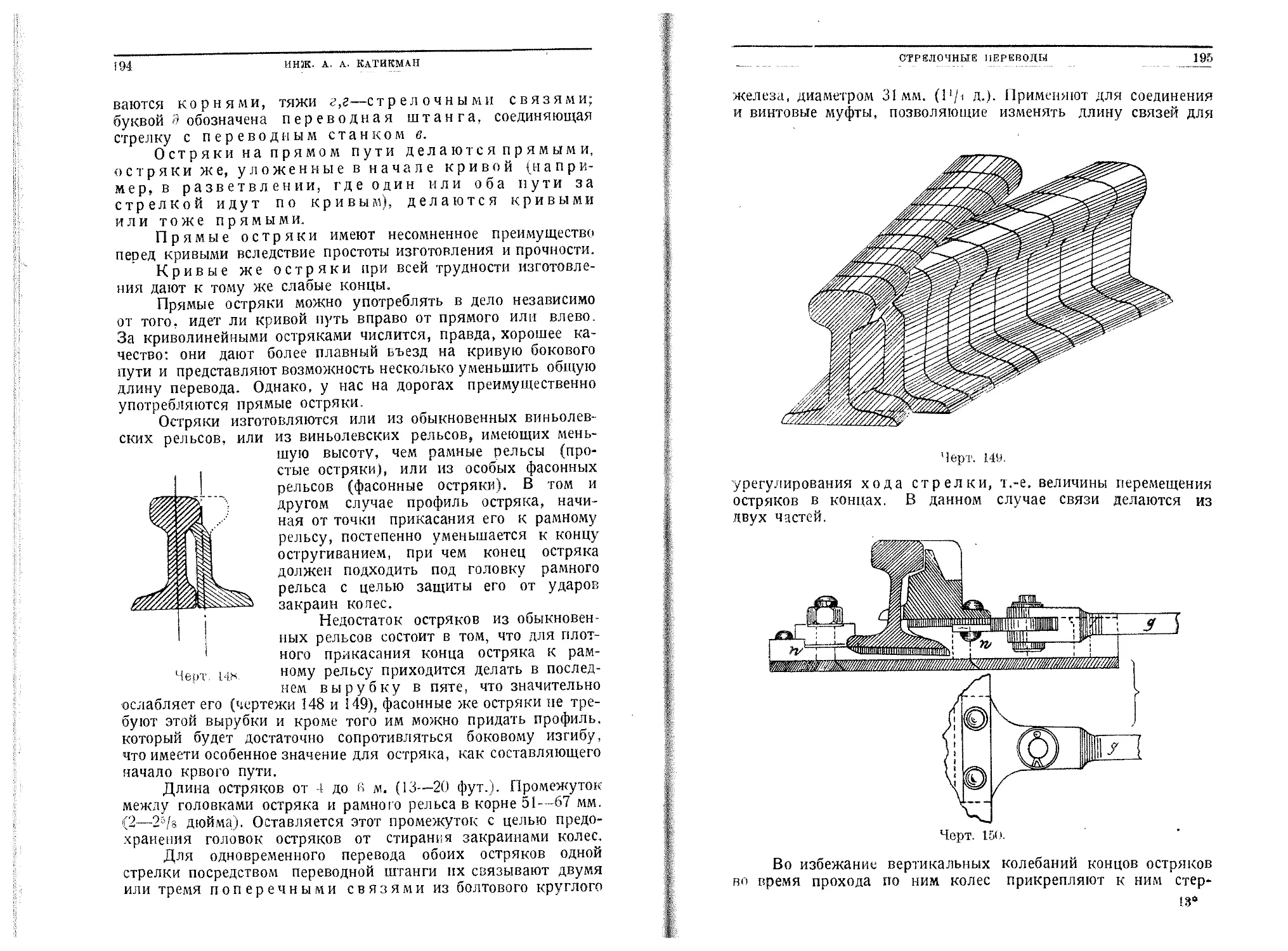

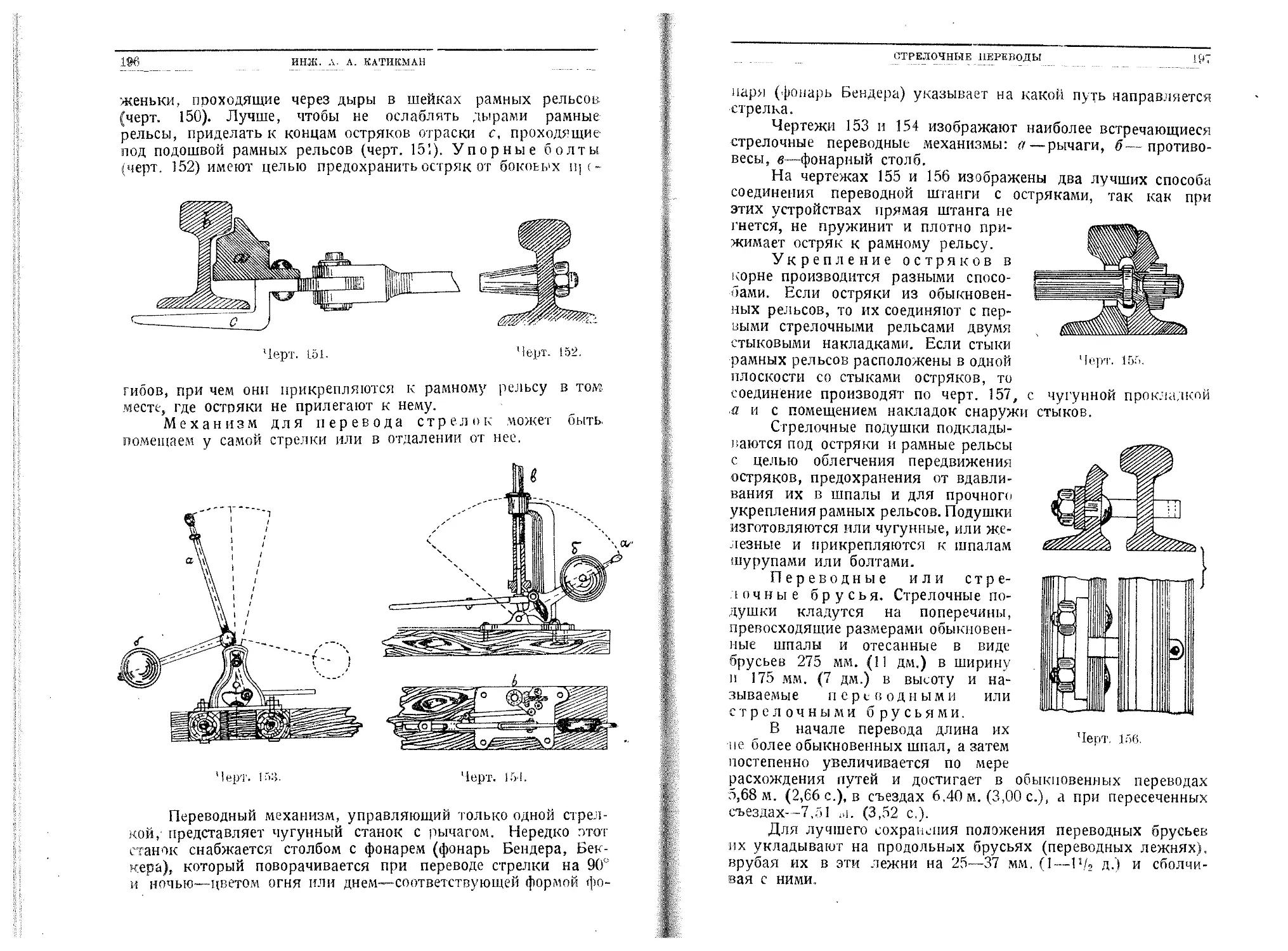

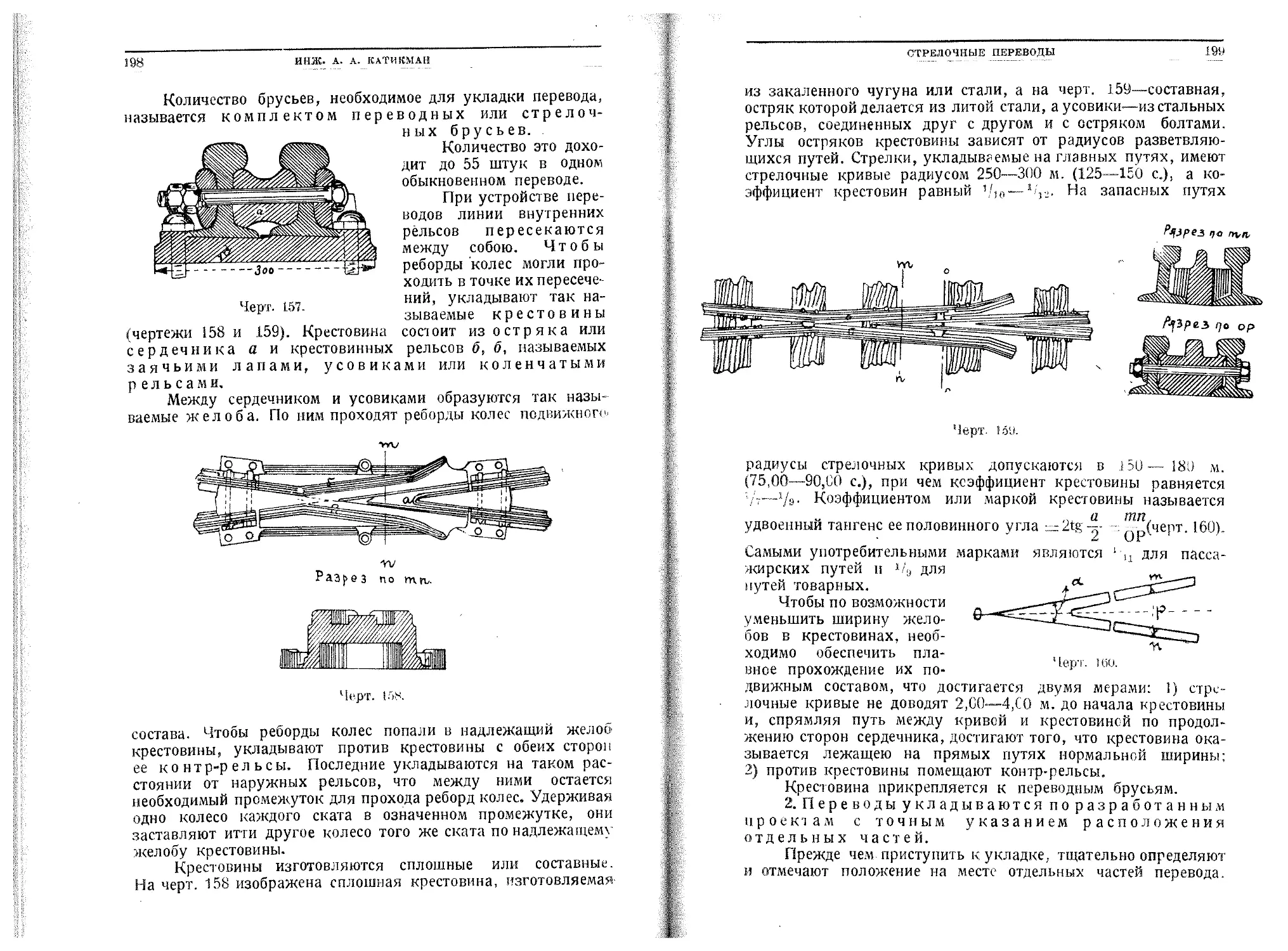

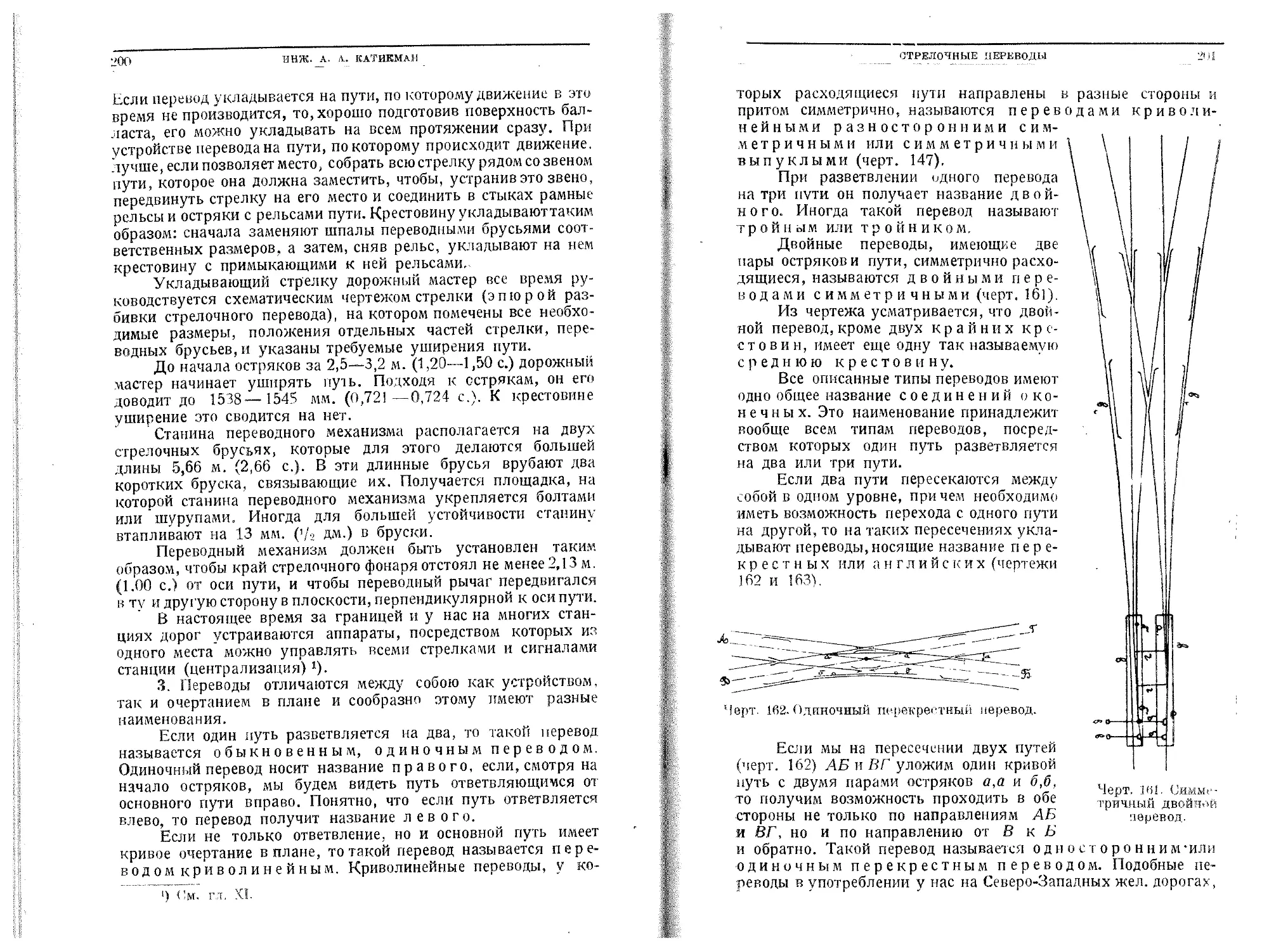

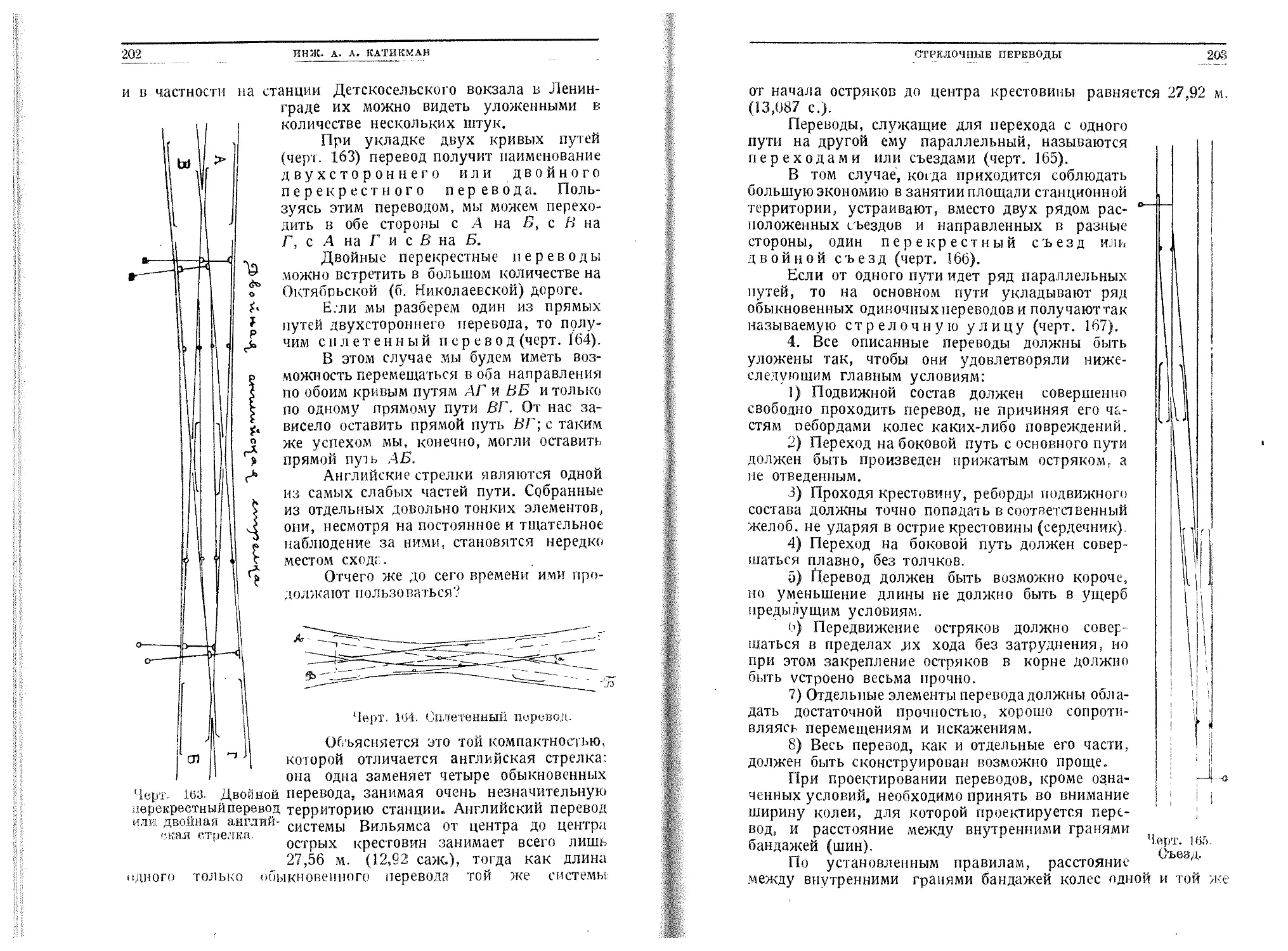

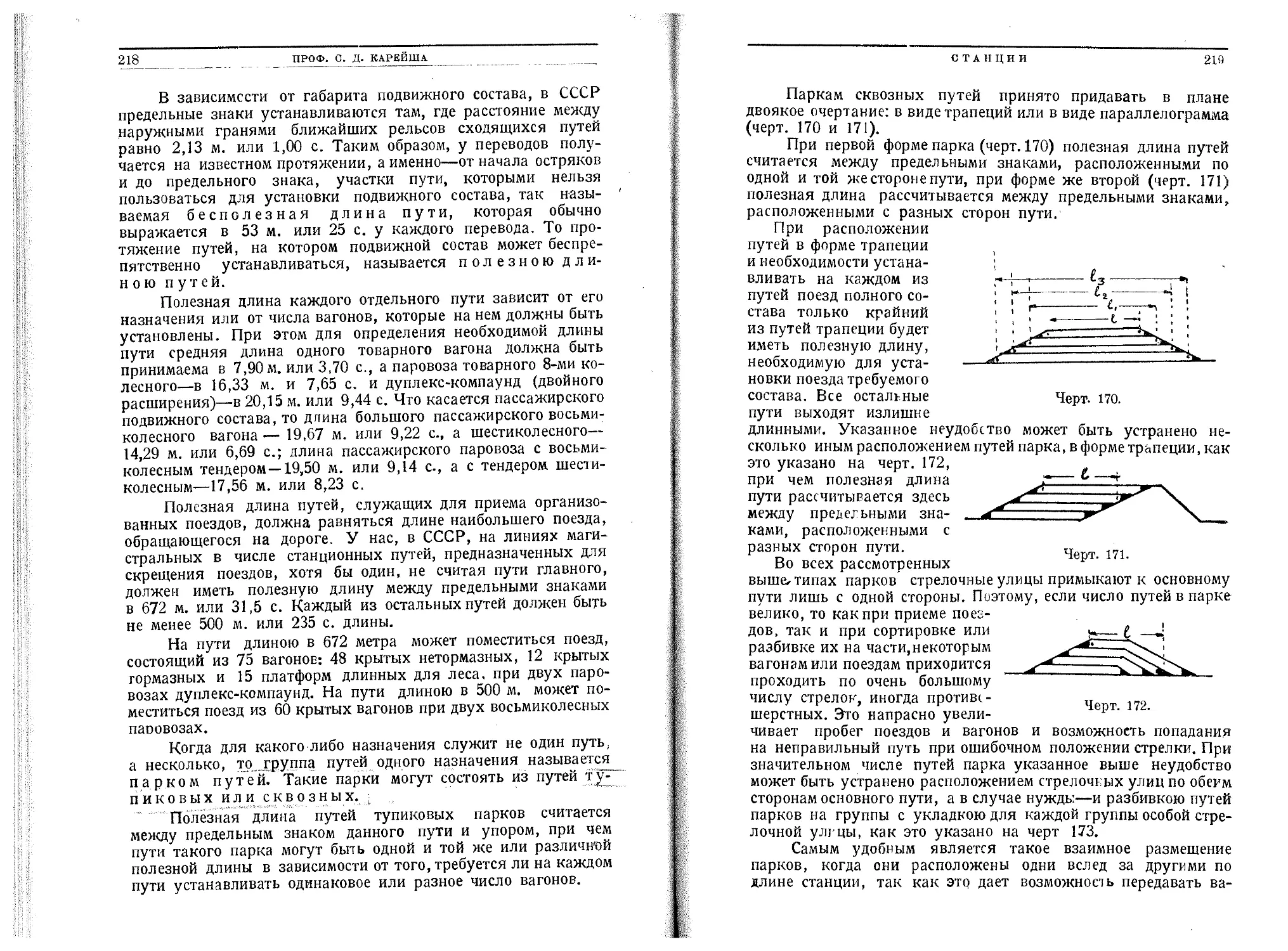

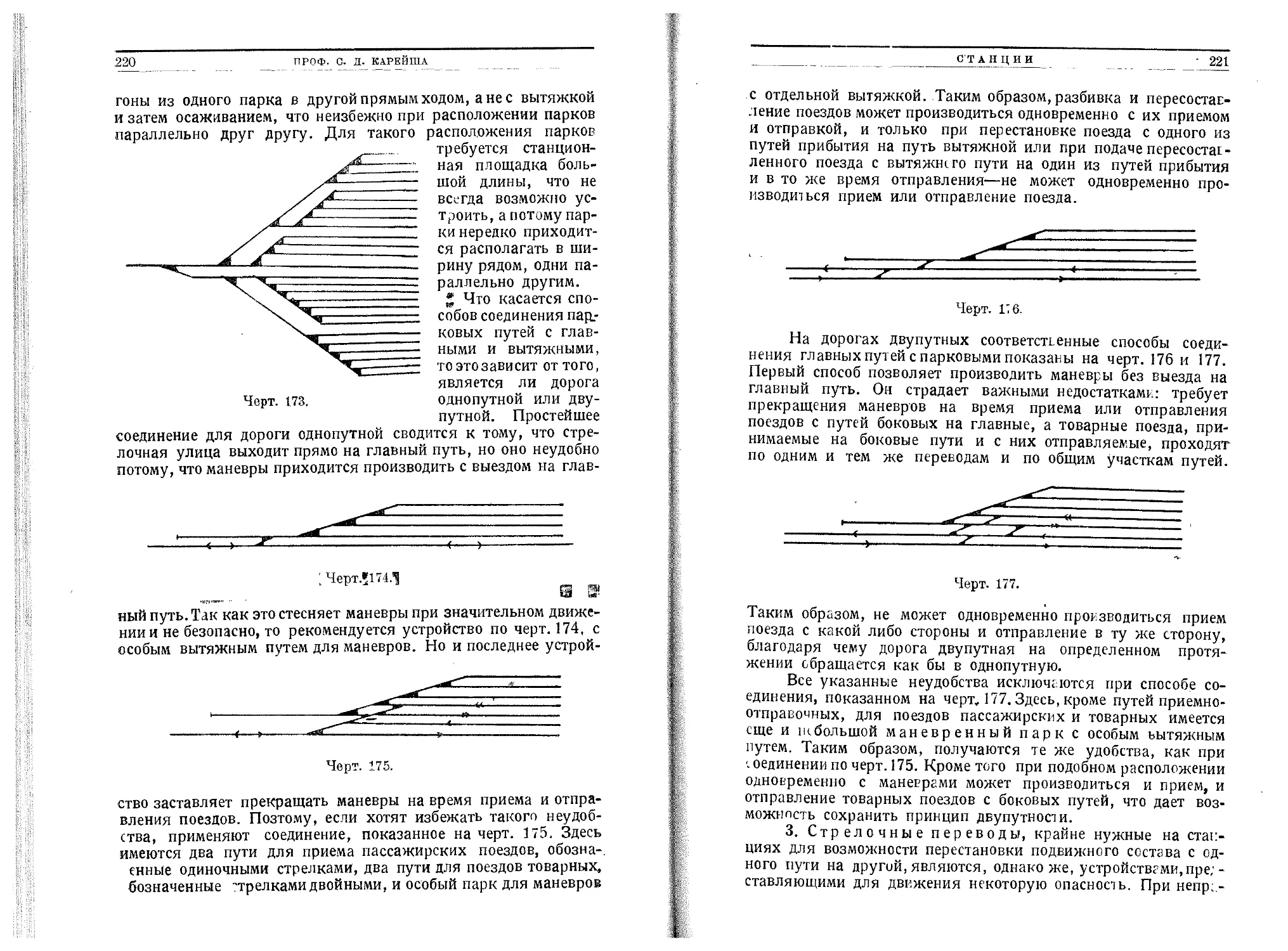

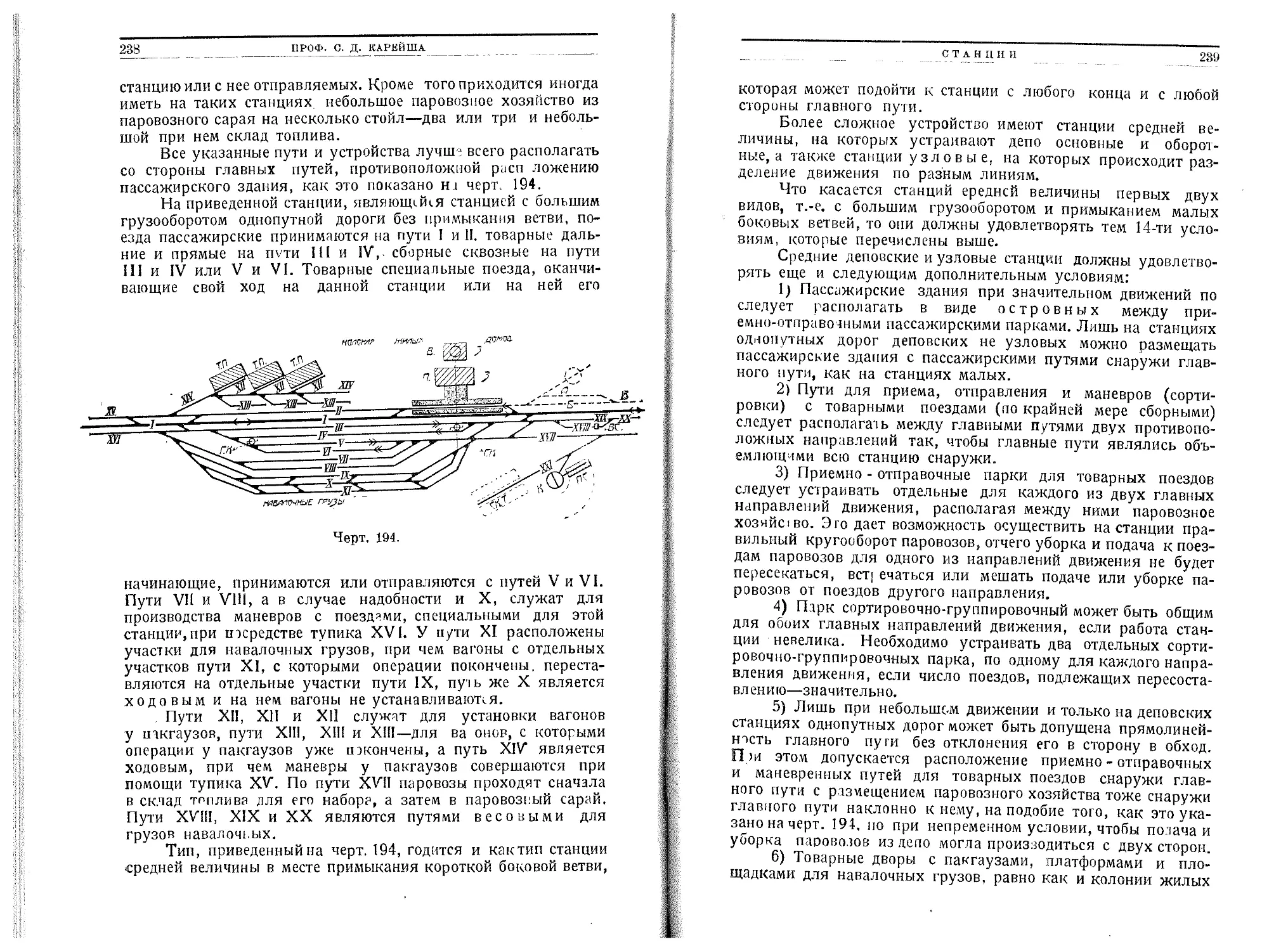

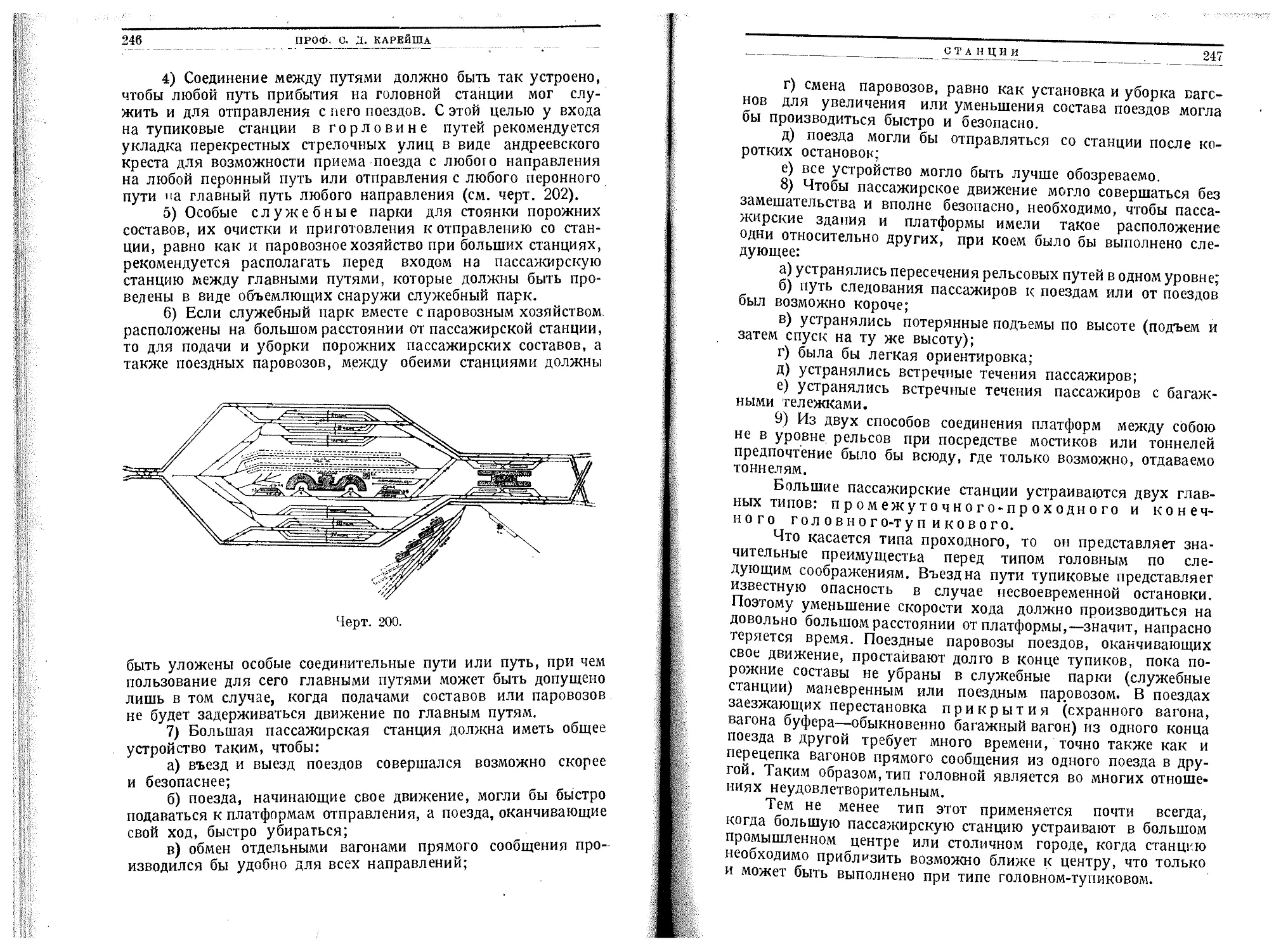

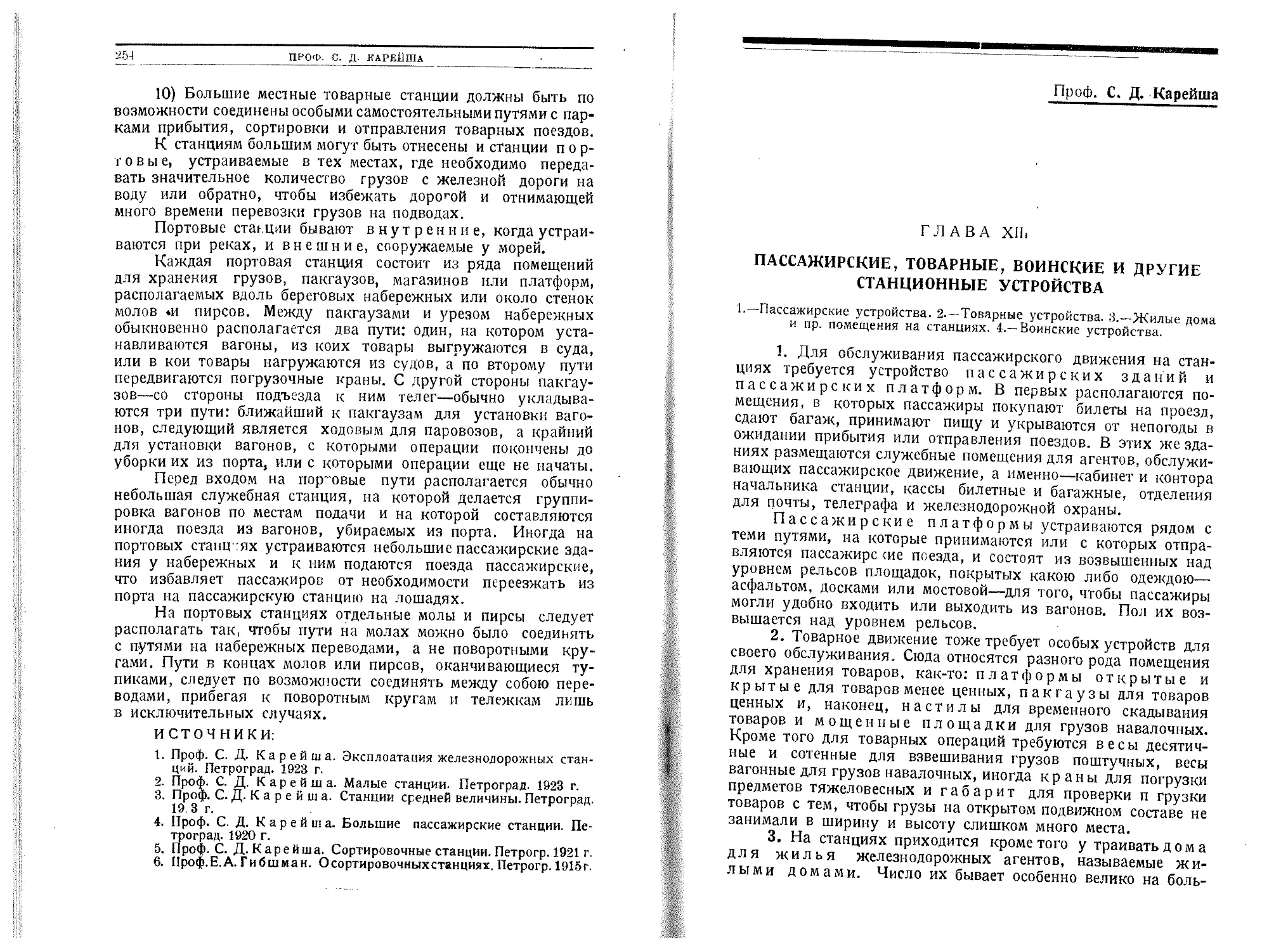

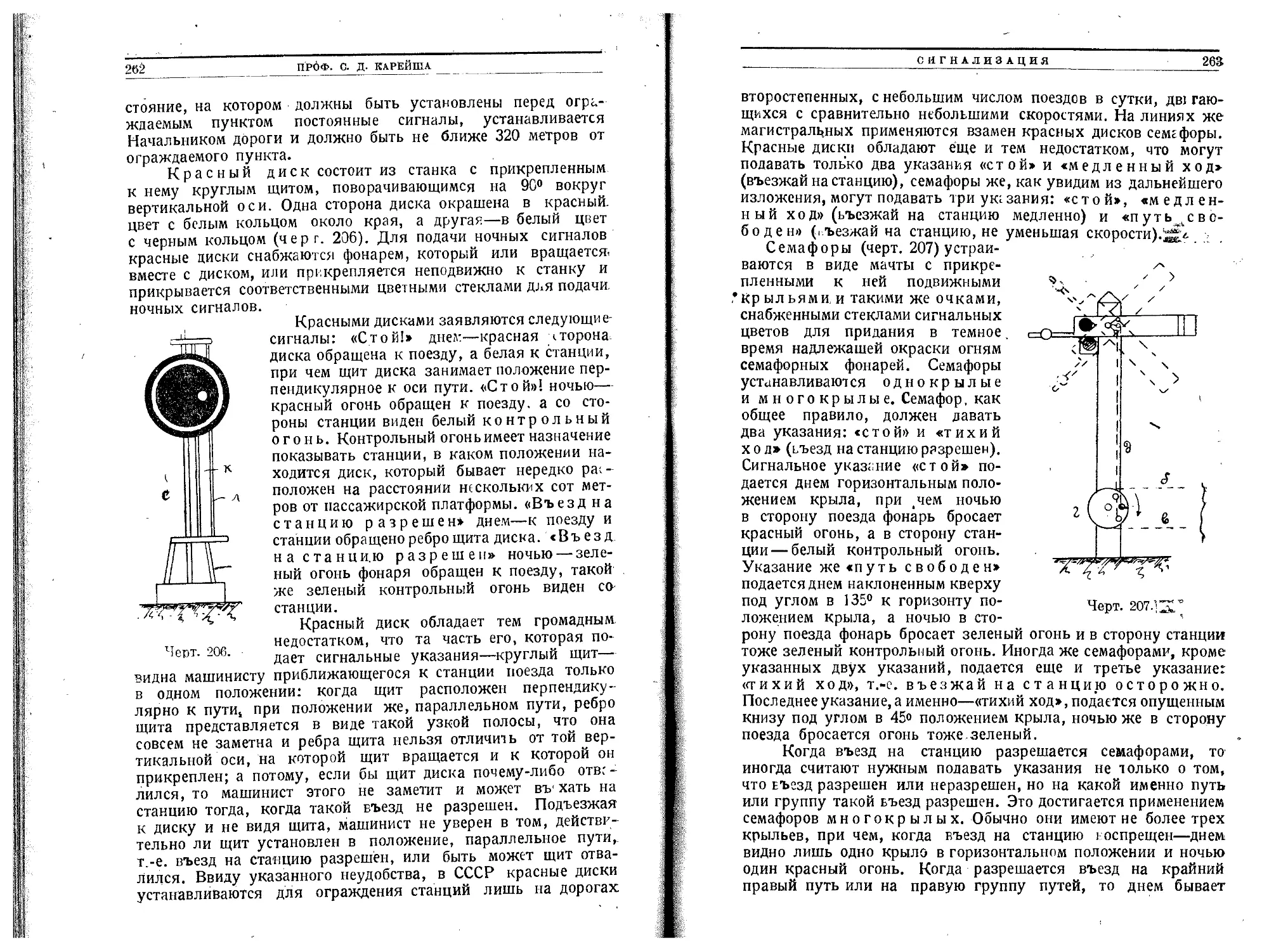

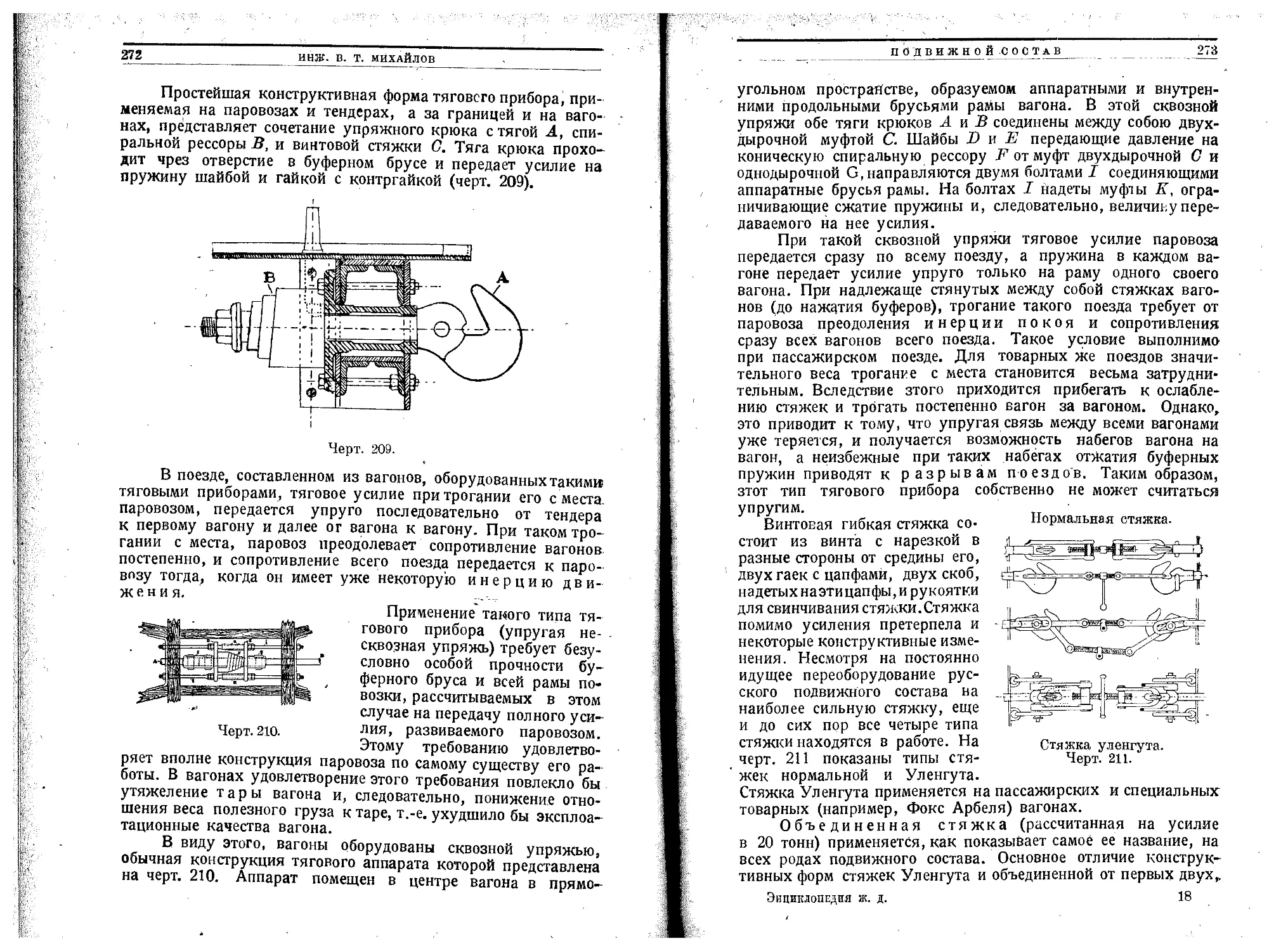

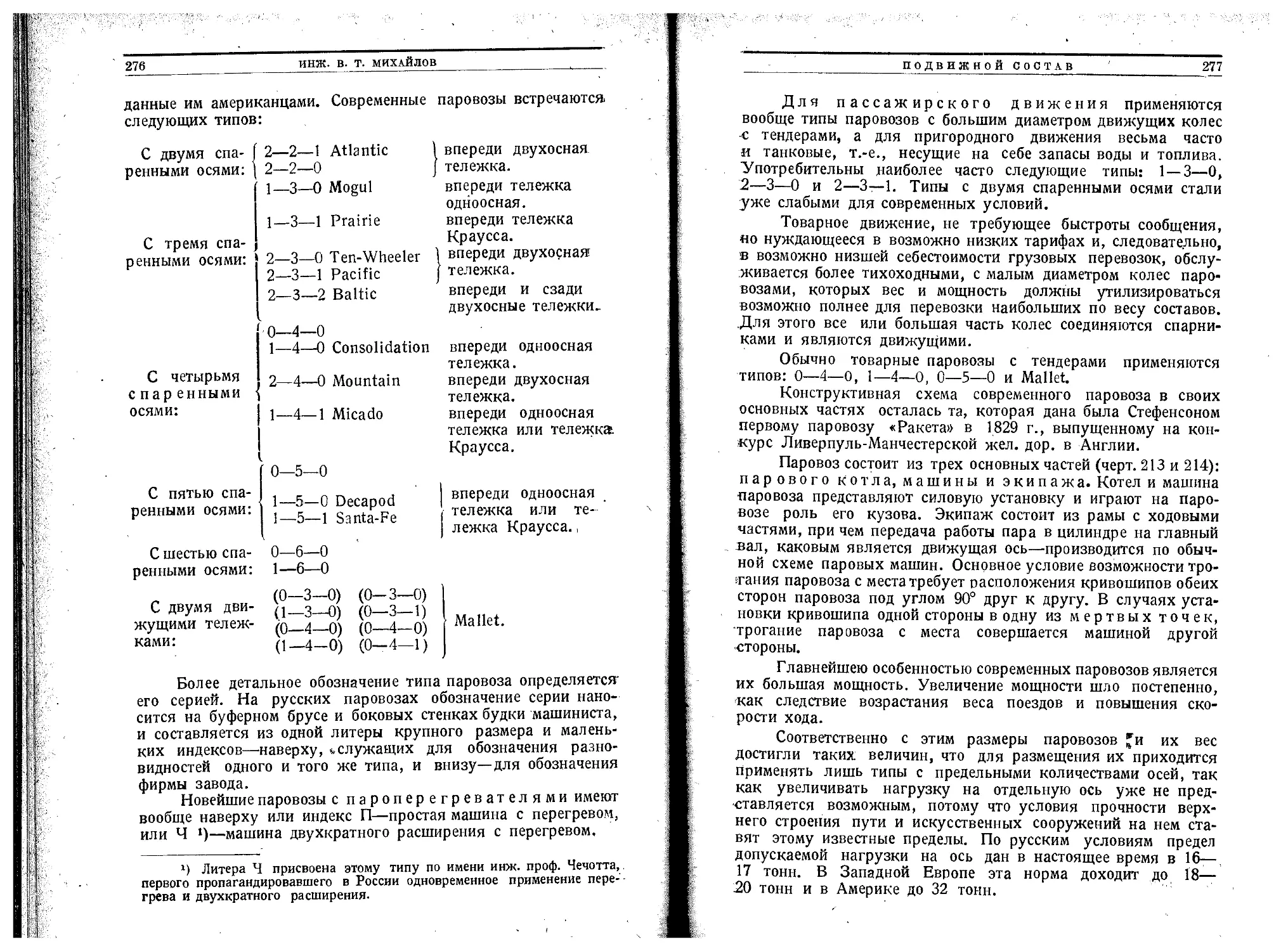

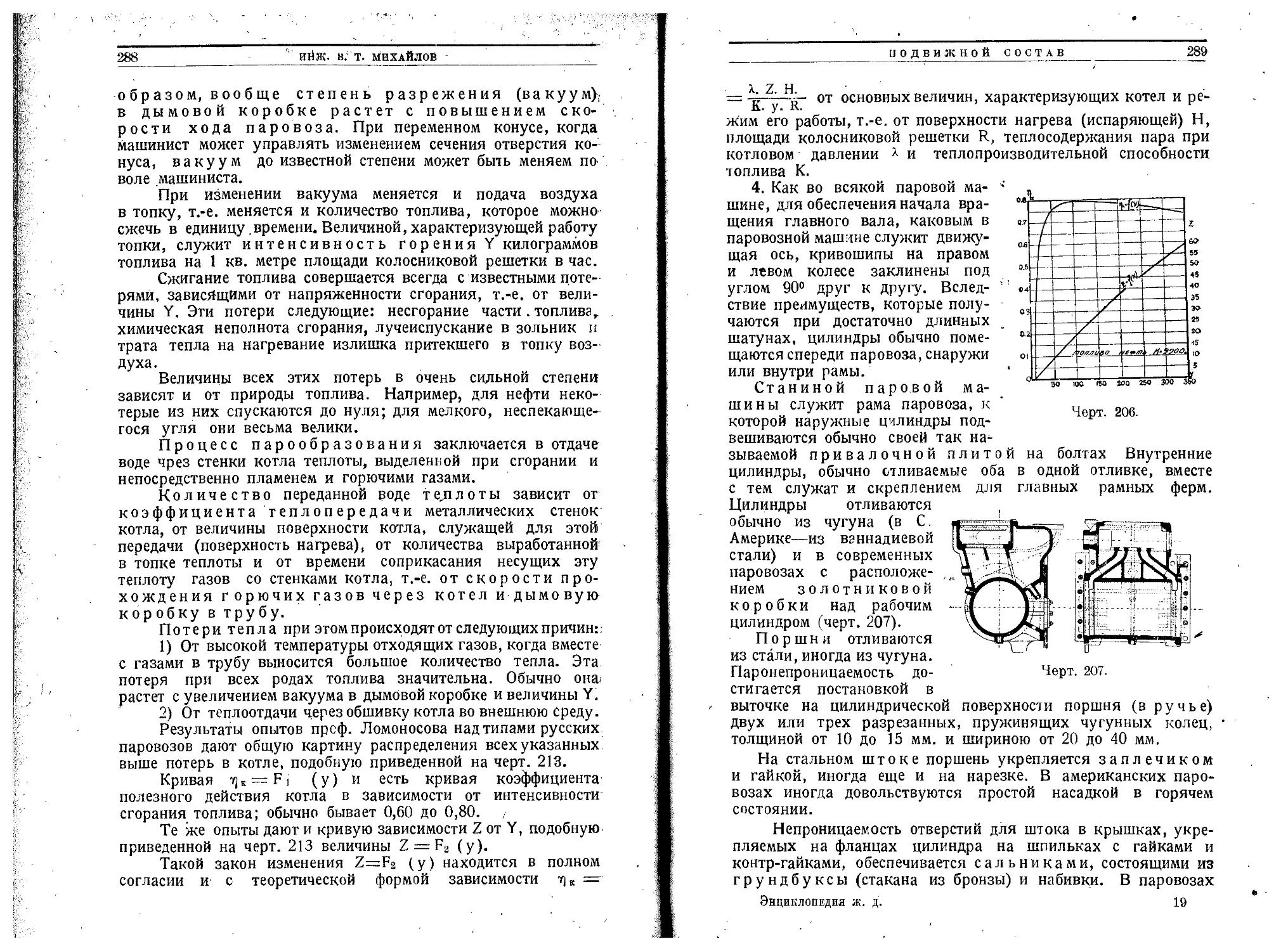

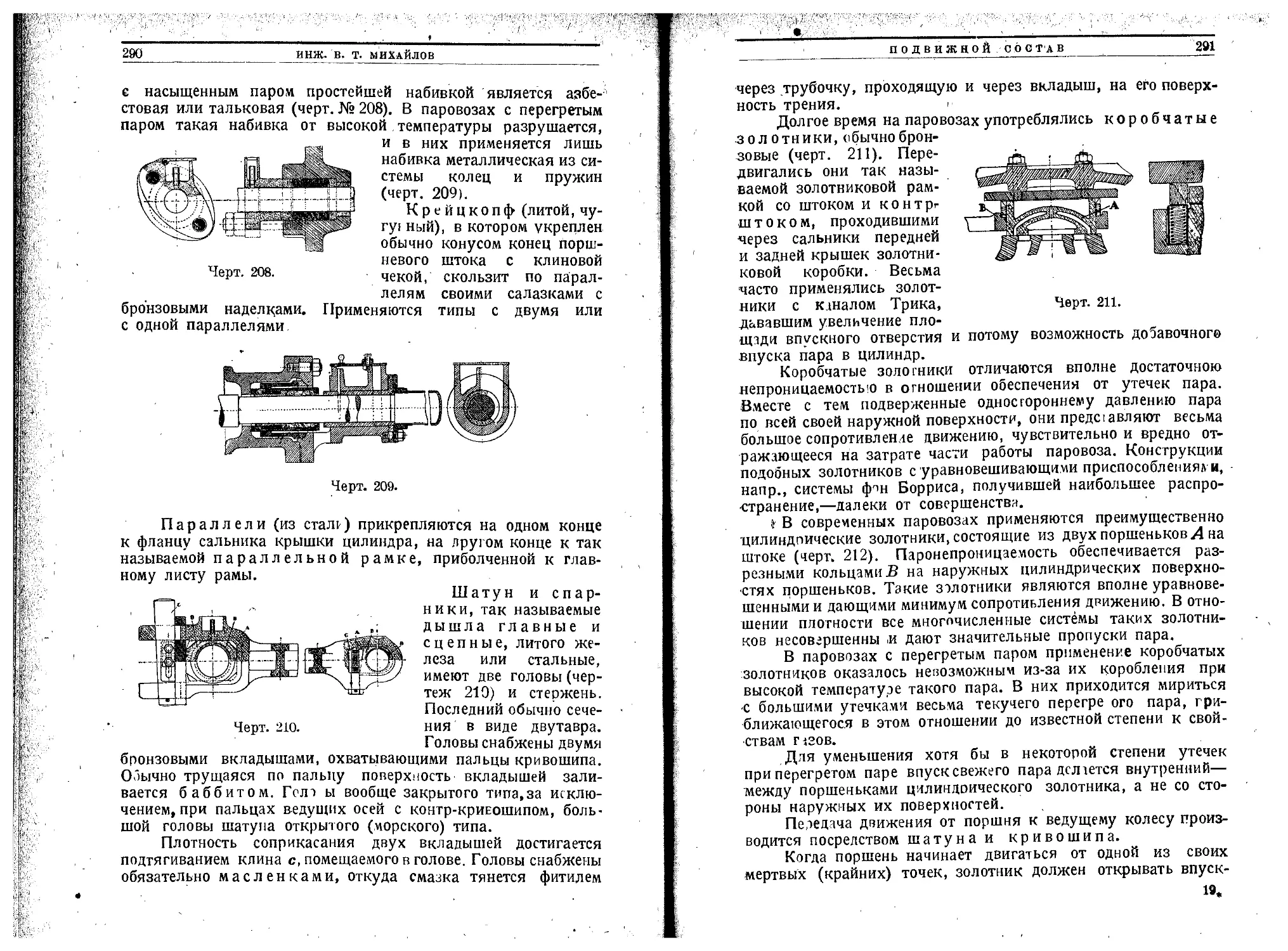

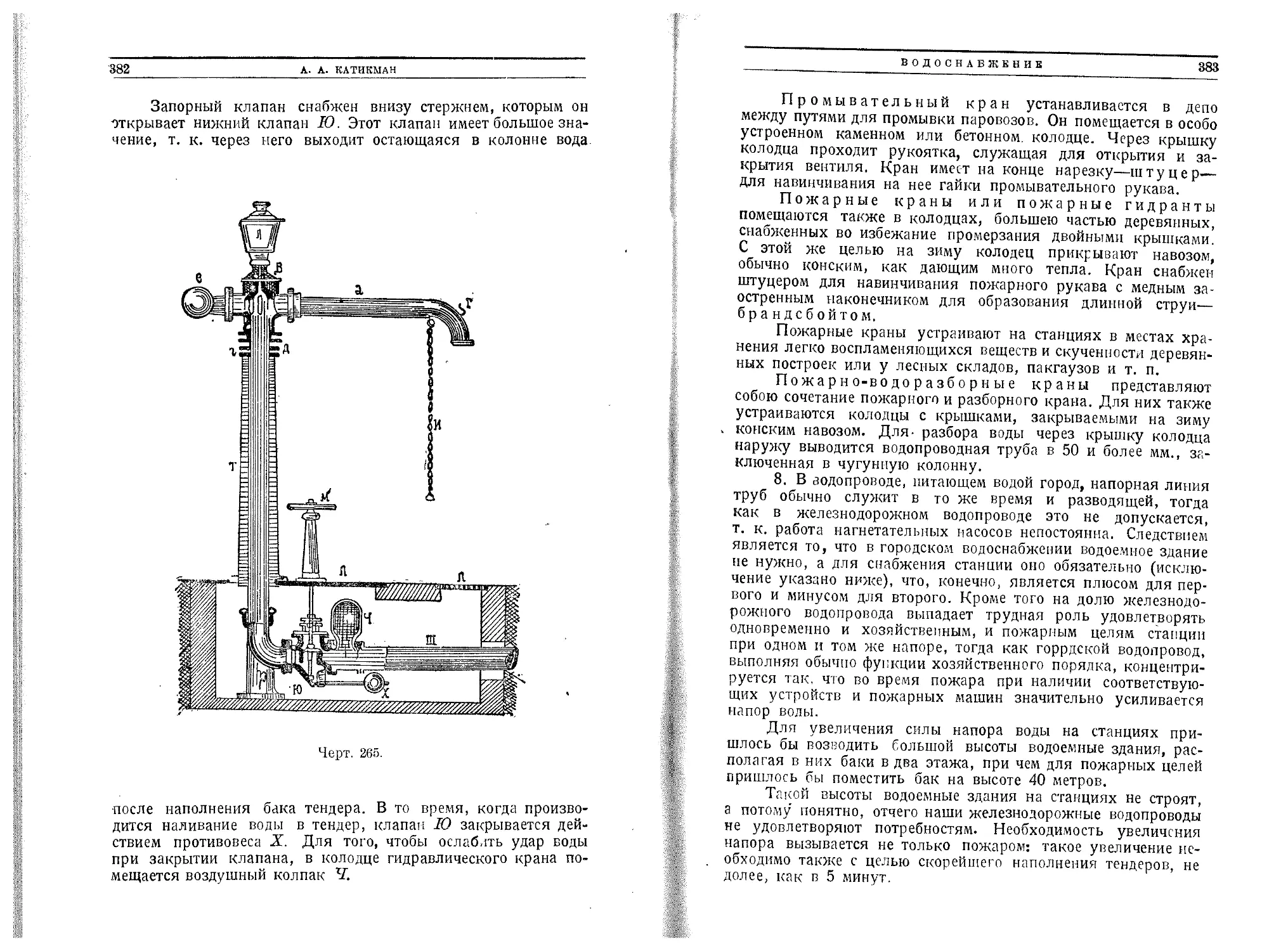

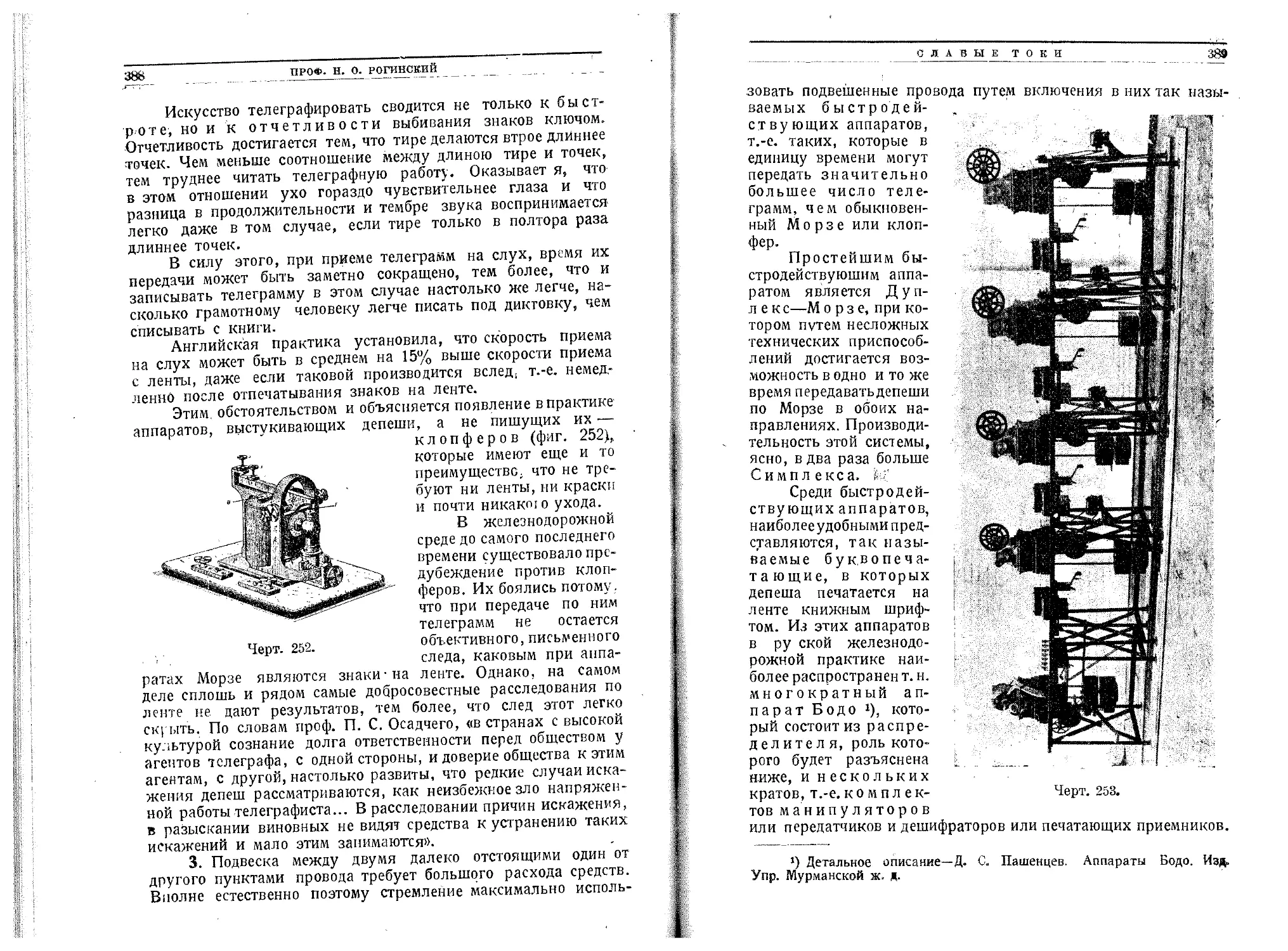

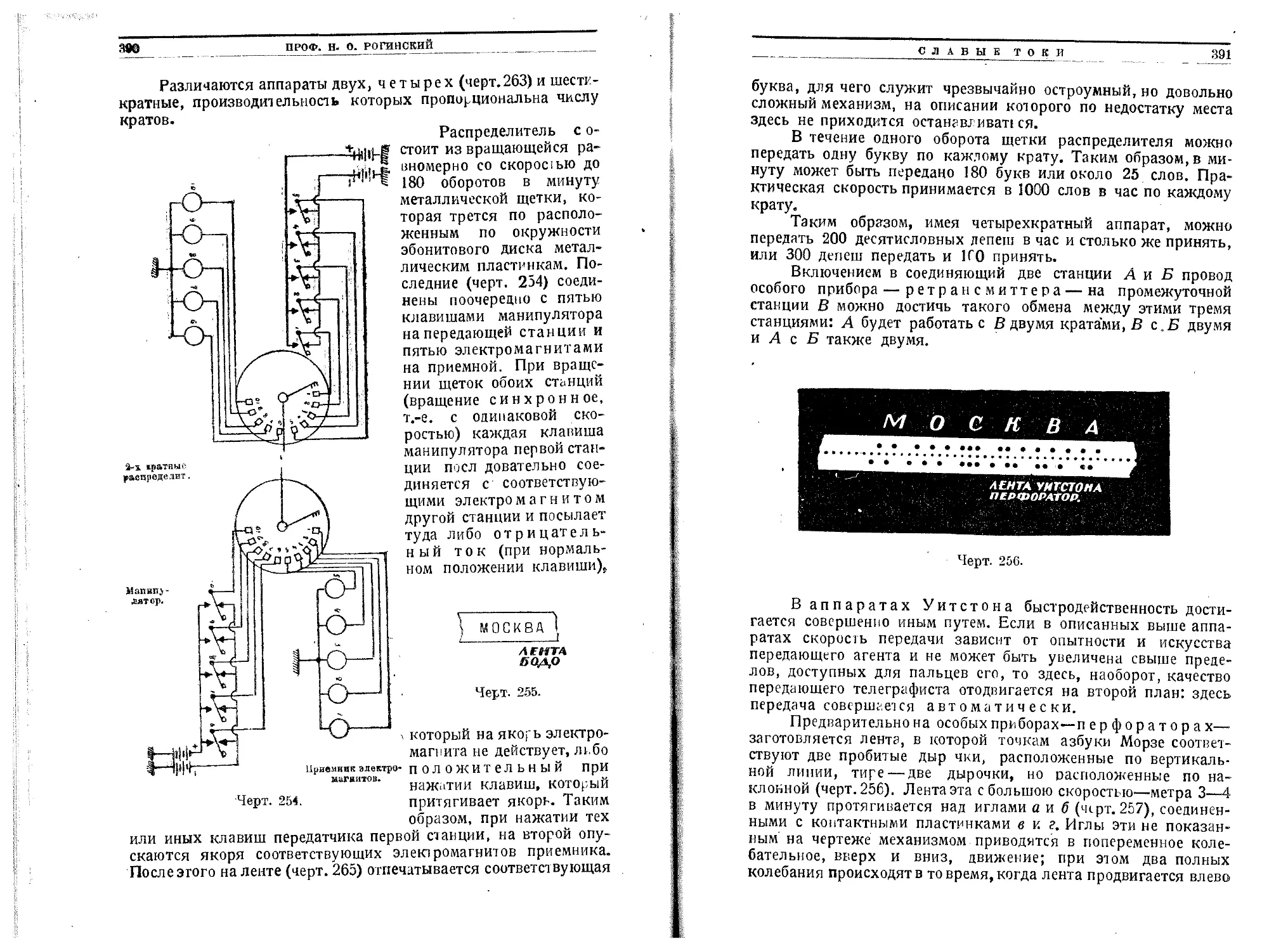

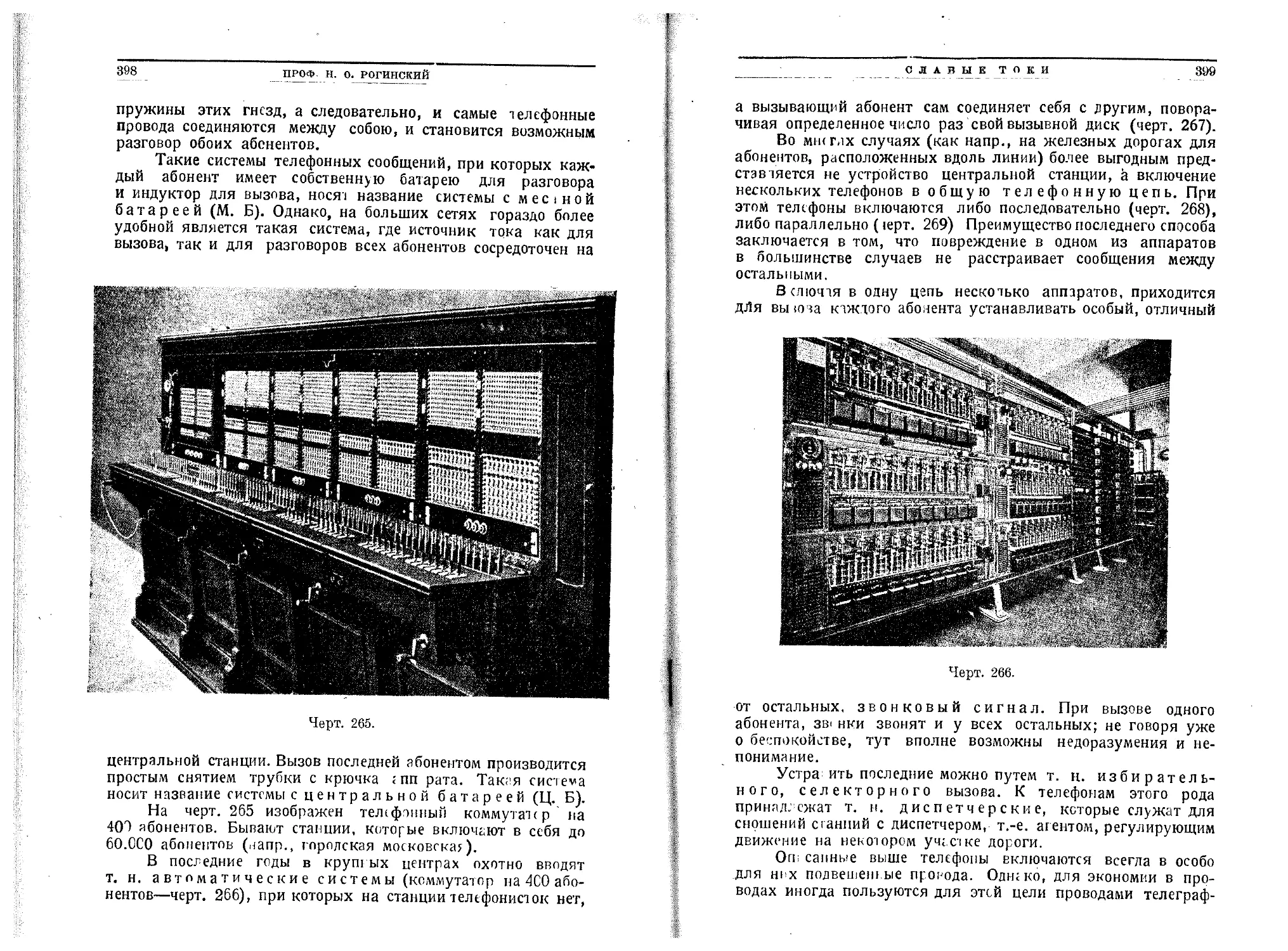

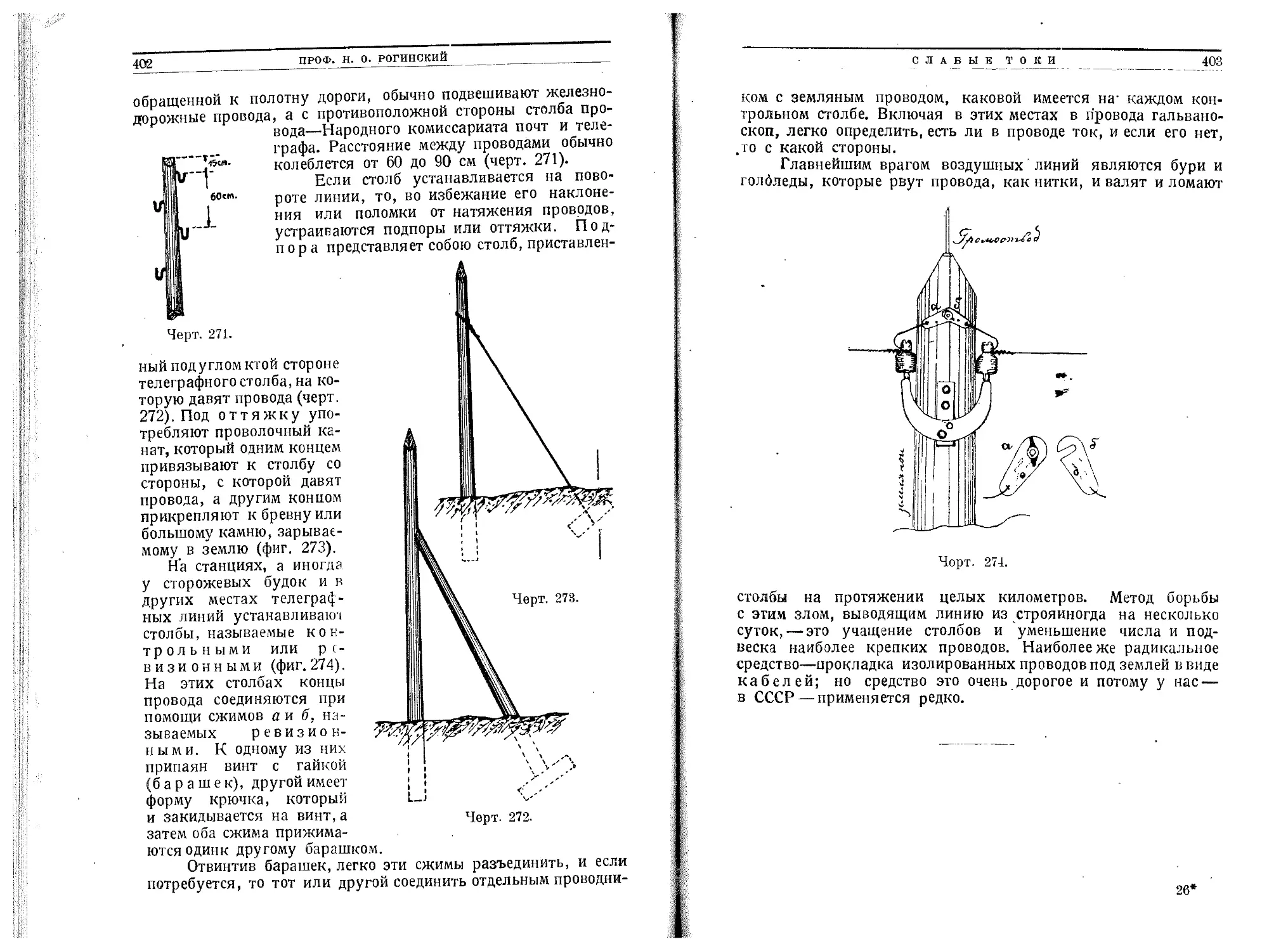

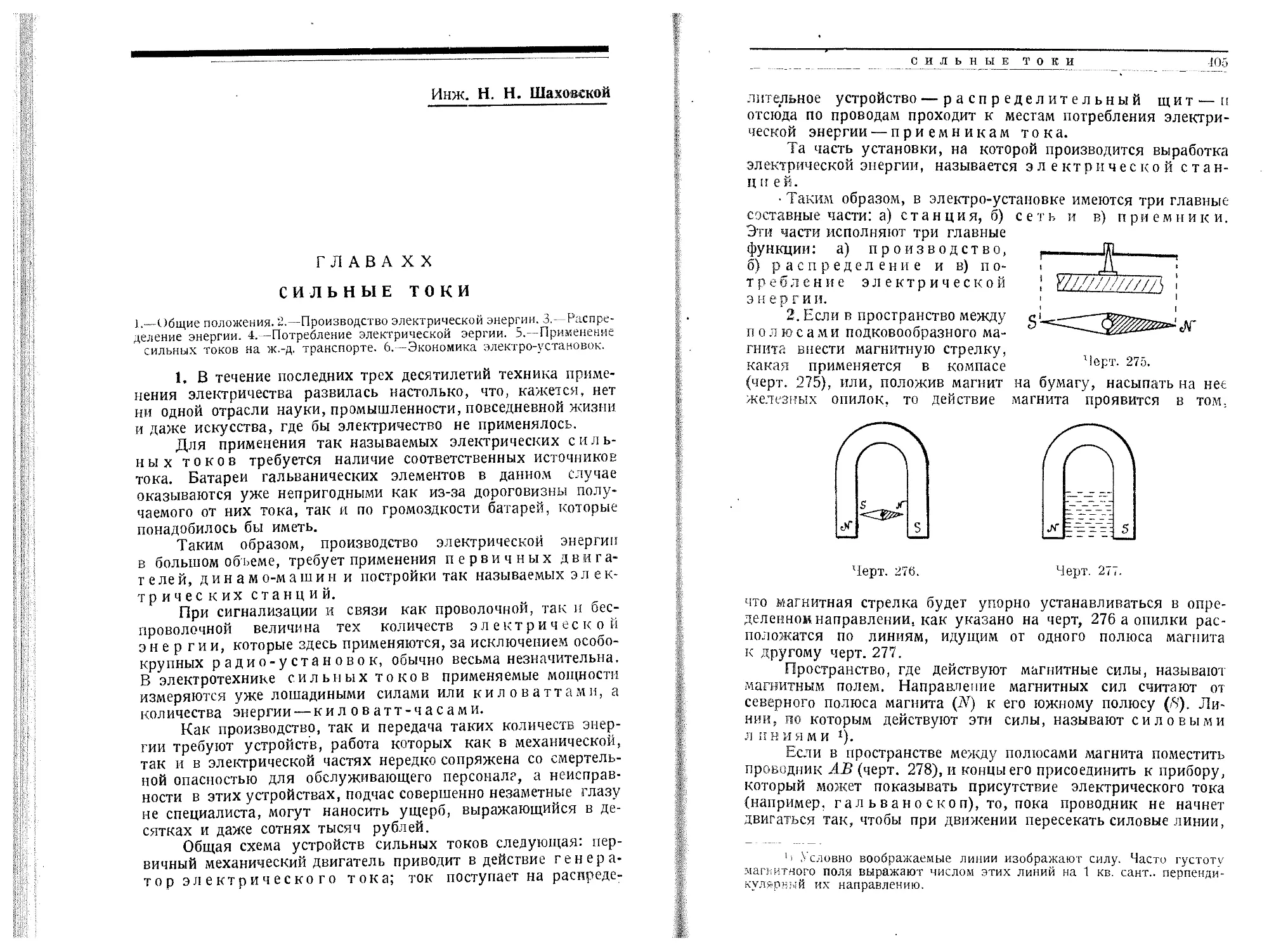

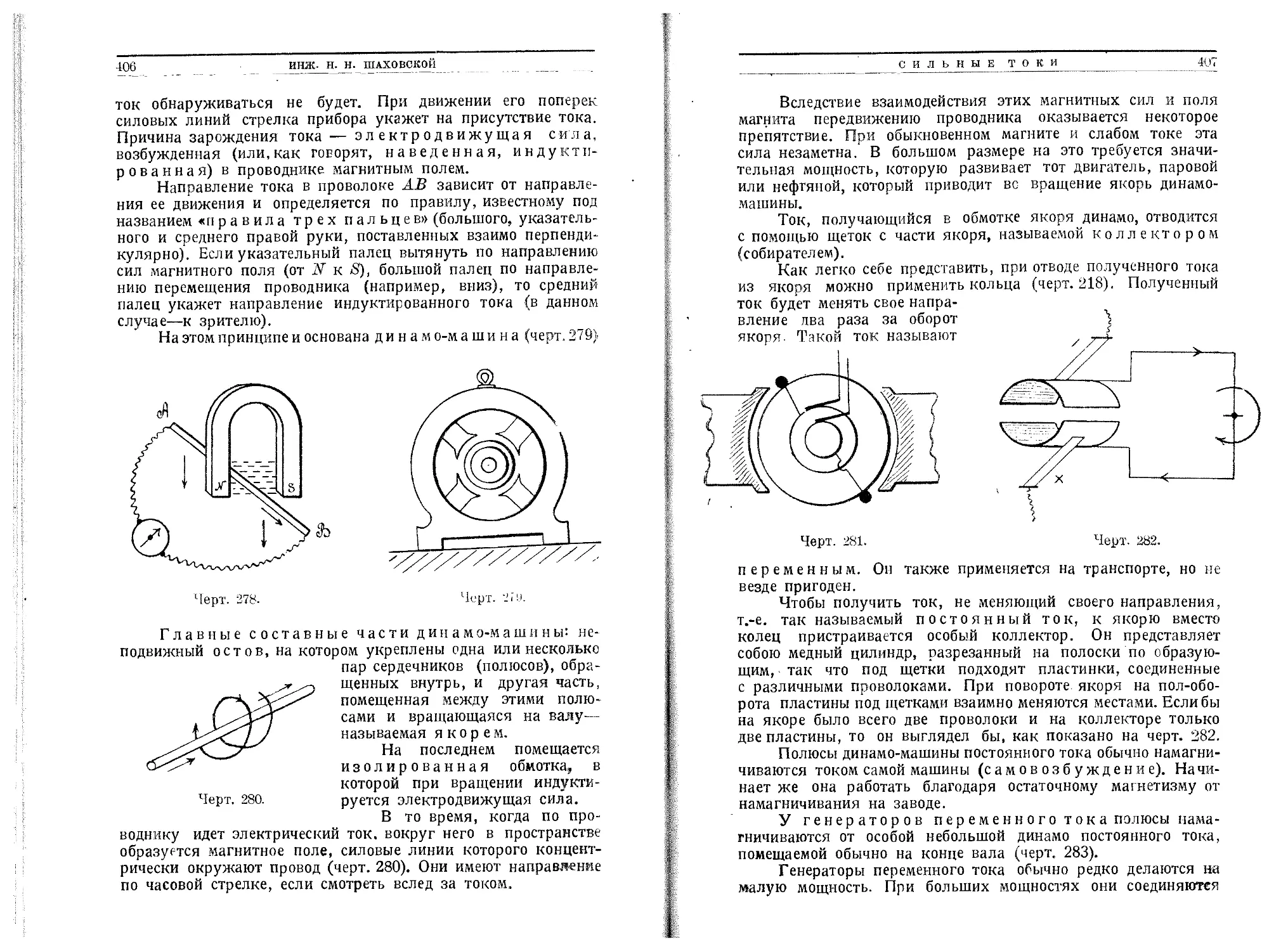

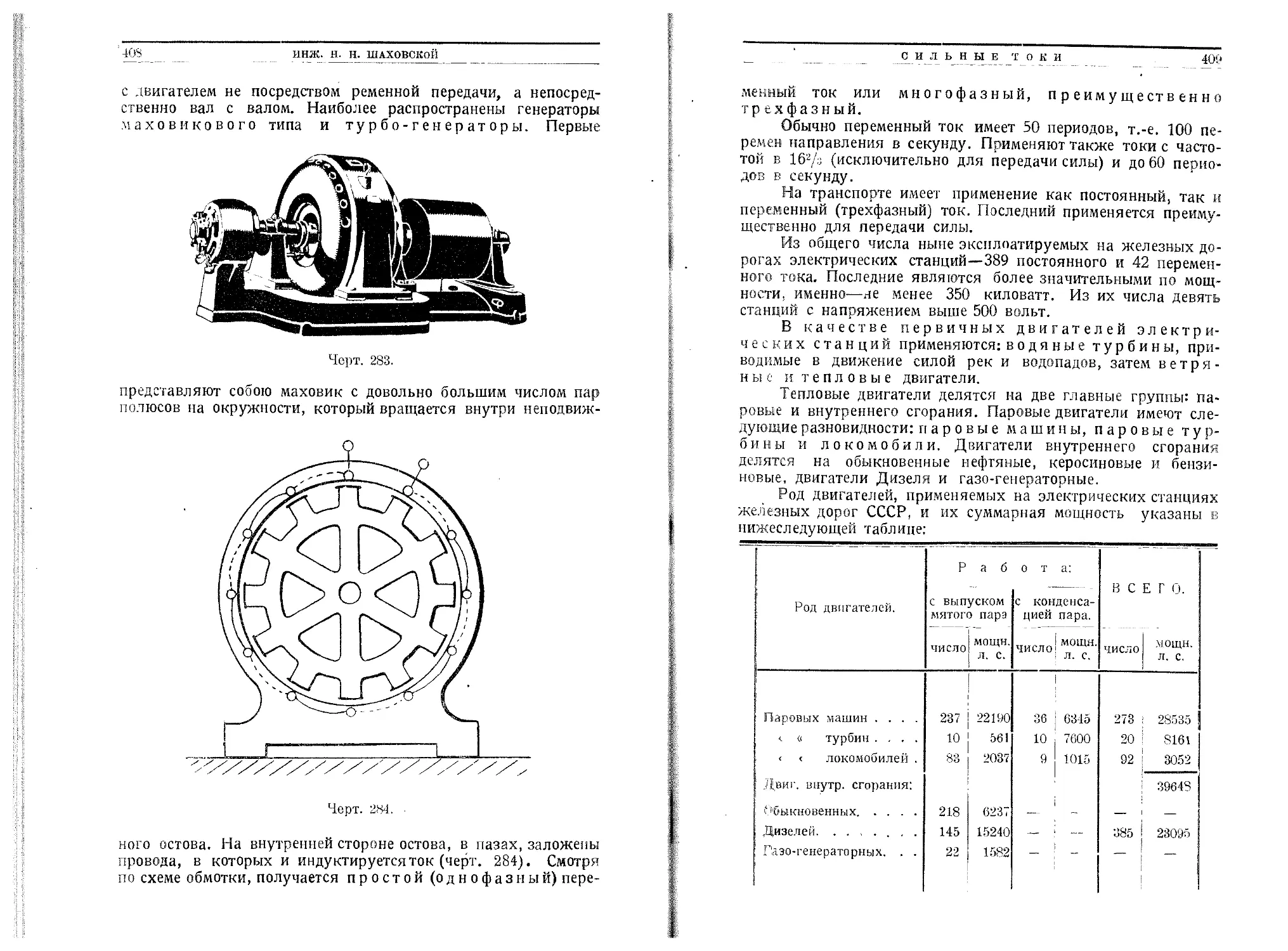

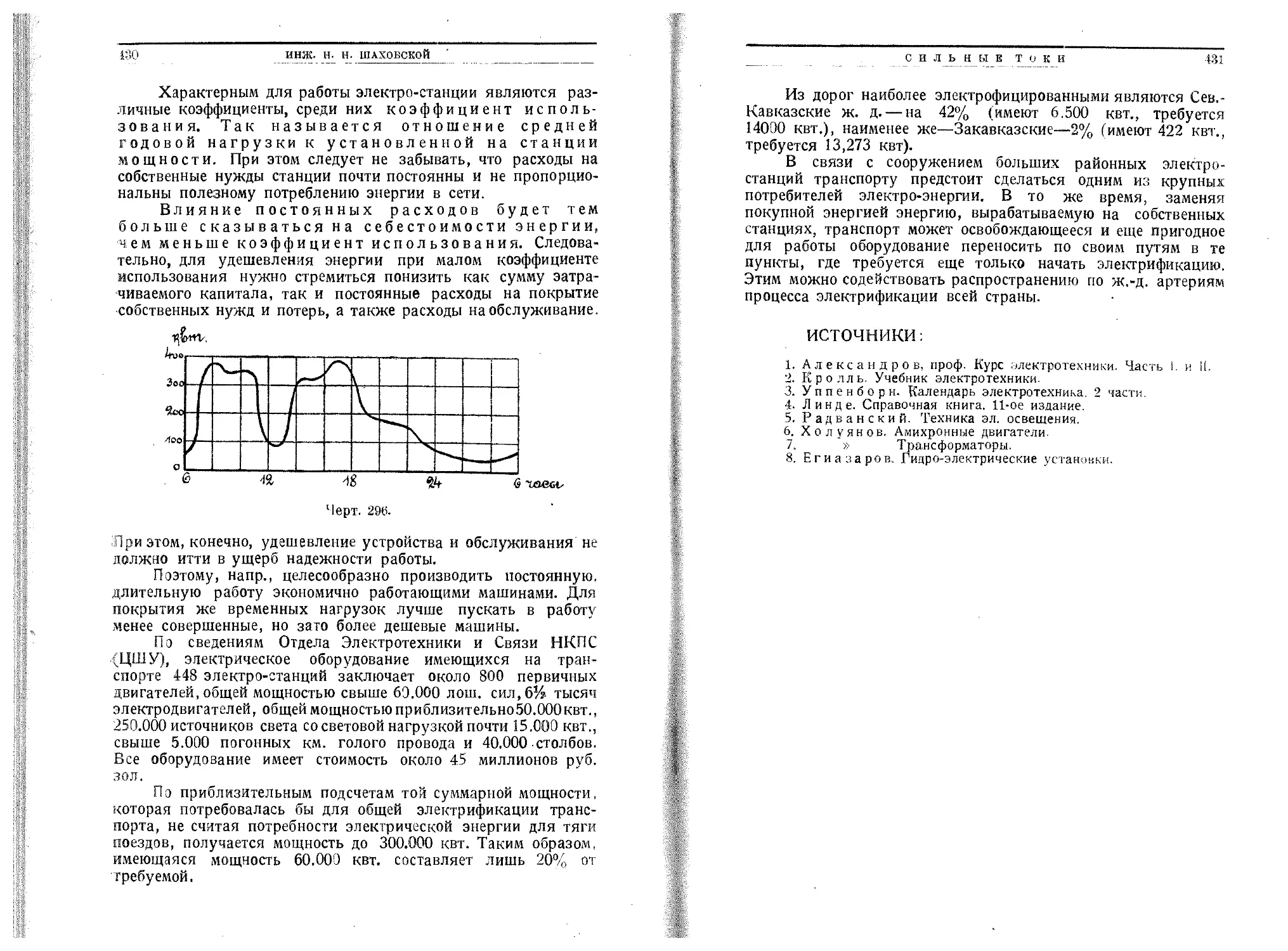

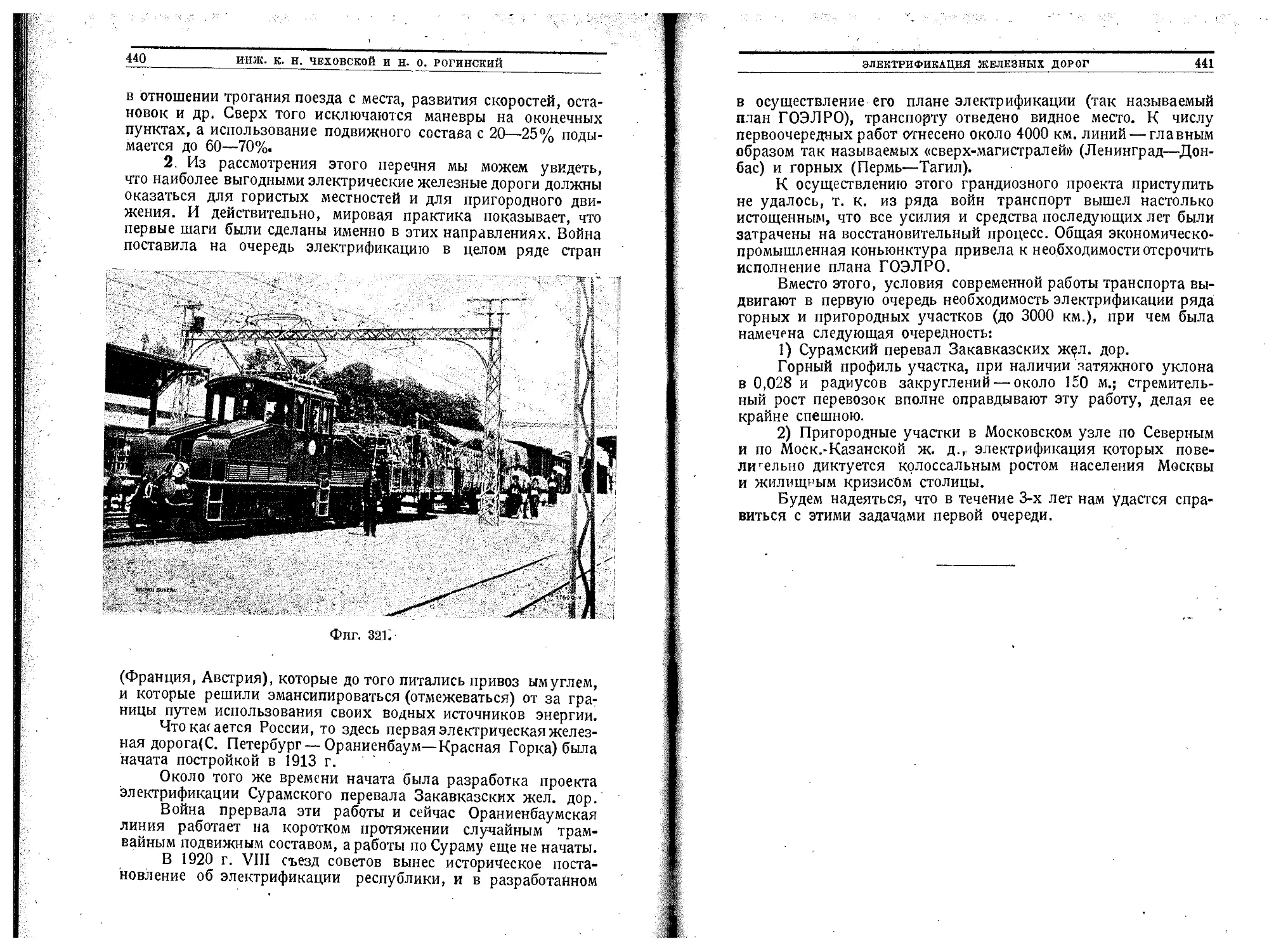

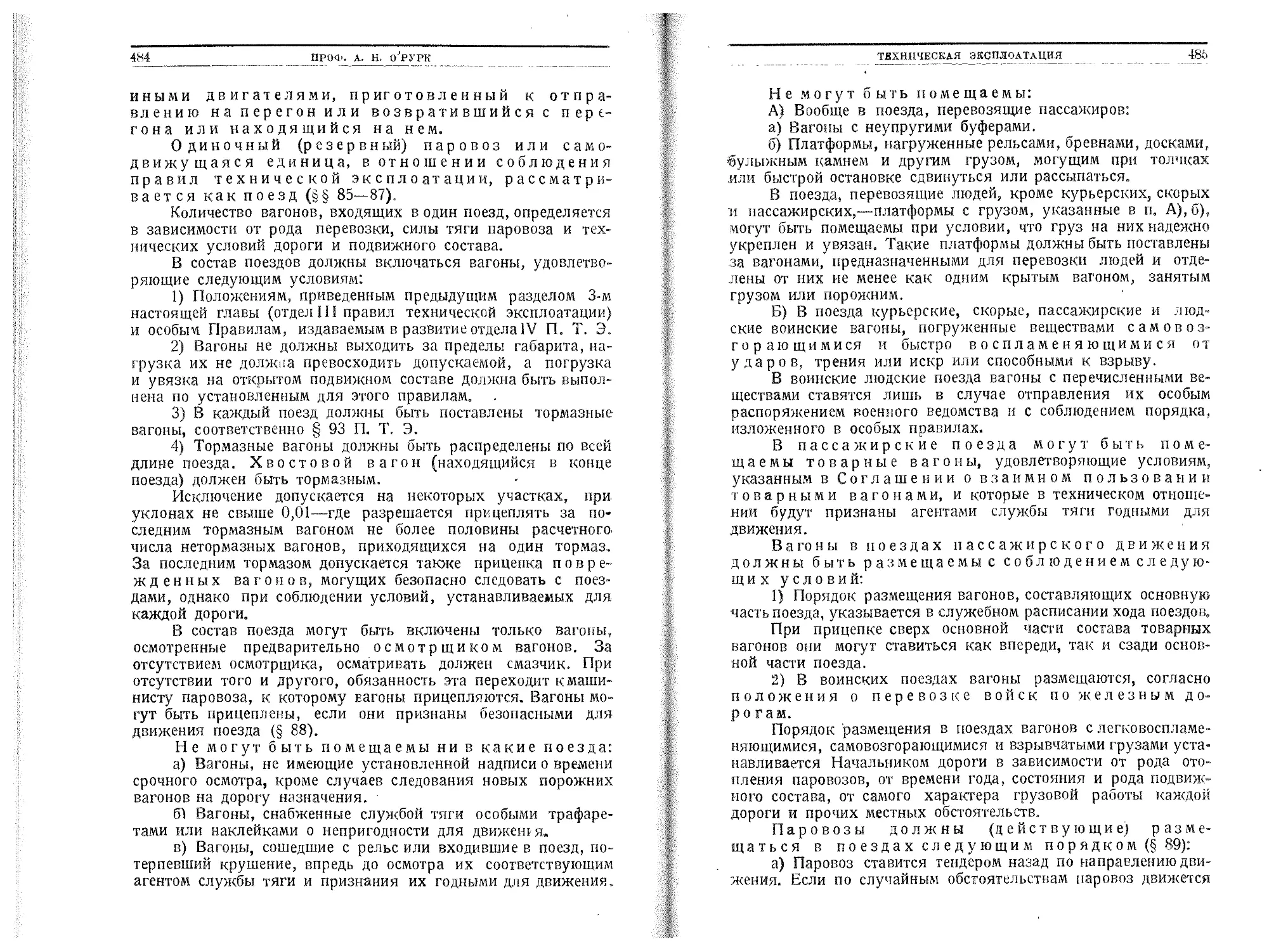

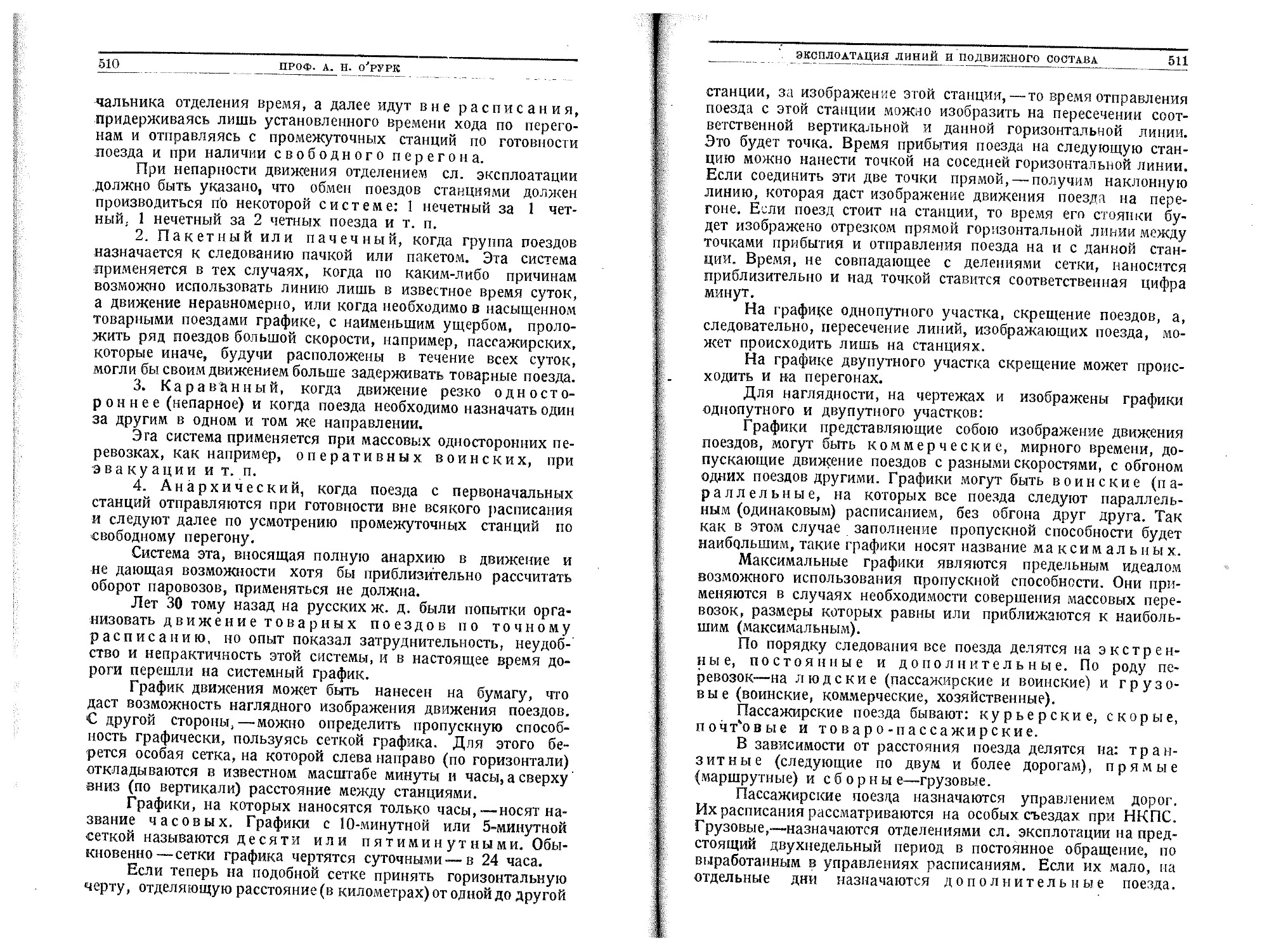

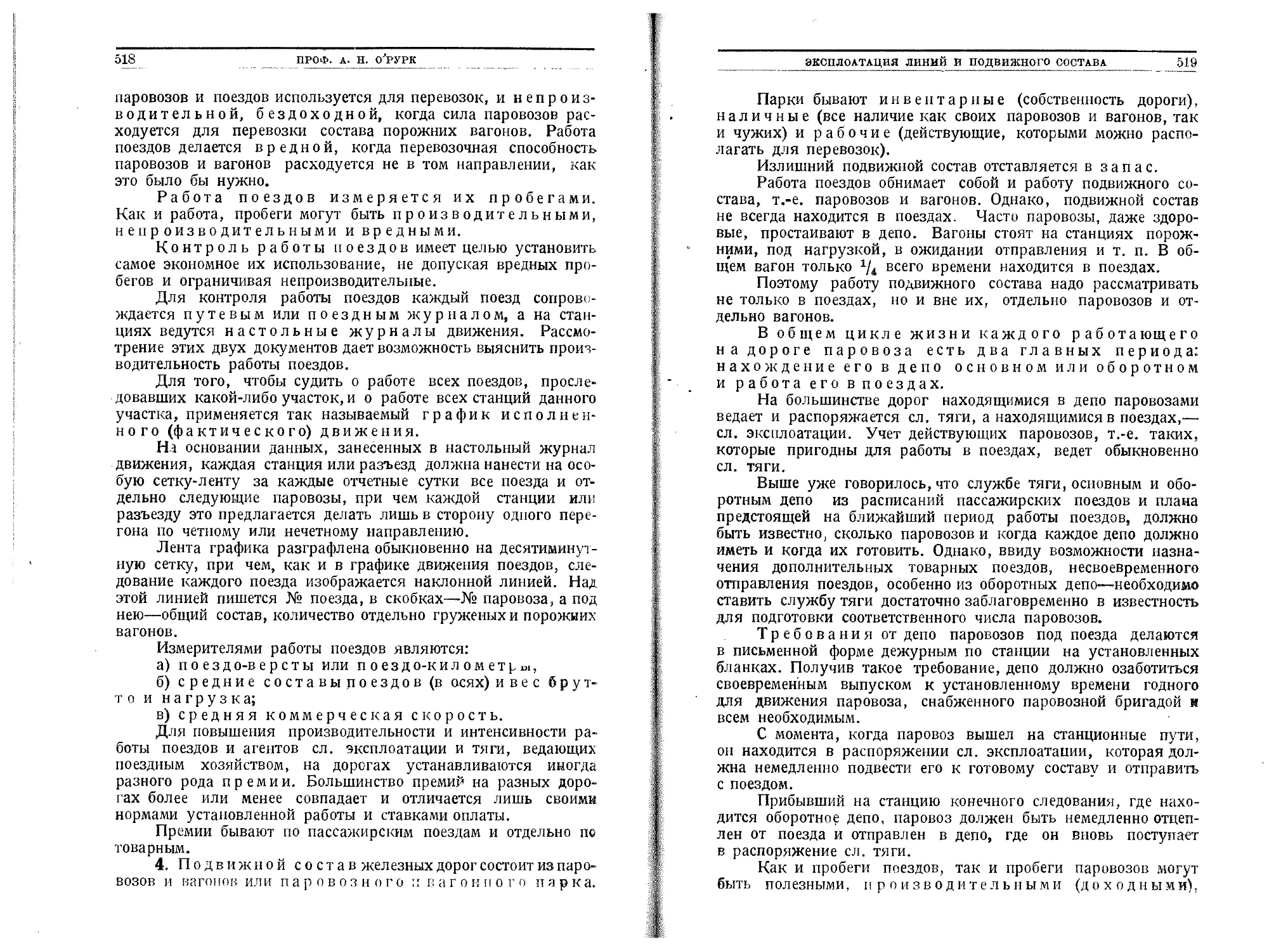

Управление дороги, примерно, в географическом центре управляемой сети. Все линии пересечены из центра окружностью одного, примерно, радиуса. Таким образом достигается удобство управления и связи. Зато в одно управление могут входить линии совершенно различного значения и различного грузооборота. Протяжение одной дороги незначительно.