Tags: история ссср материализм

Year: 1961

Text

ENTFREMDUNG

UND

HUMANITÄT

MARX UND SEINE KLERIKALEN KRITIKER

Dietz Verlag

Berlin 1964

ОТЧУЖДЕНИЕ

и

ГУМАННОСТЬ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

МОСКВА 1967

Предлагаемая вниманию читателя книга написана

группой научных сотрудников кафедры философии

Института общественных наук при ЦК СЕПГ —А.

Арнольдом, Т. Янсеном, Ф. Кольсдорфом, К. Лингнером,

И. Петерсом, Г. Рейнгардтом, iB. Шубардтом, В. Зей-

дель-Хеппнером, Г. Титцманом, Г. Ульрихом. В работе

подвергнута обстоятельной и аргументированной

критике фальсификация марксистско-ленинской философии

со стороны западногерманских клерикальных

философов.

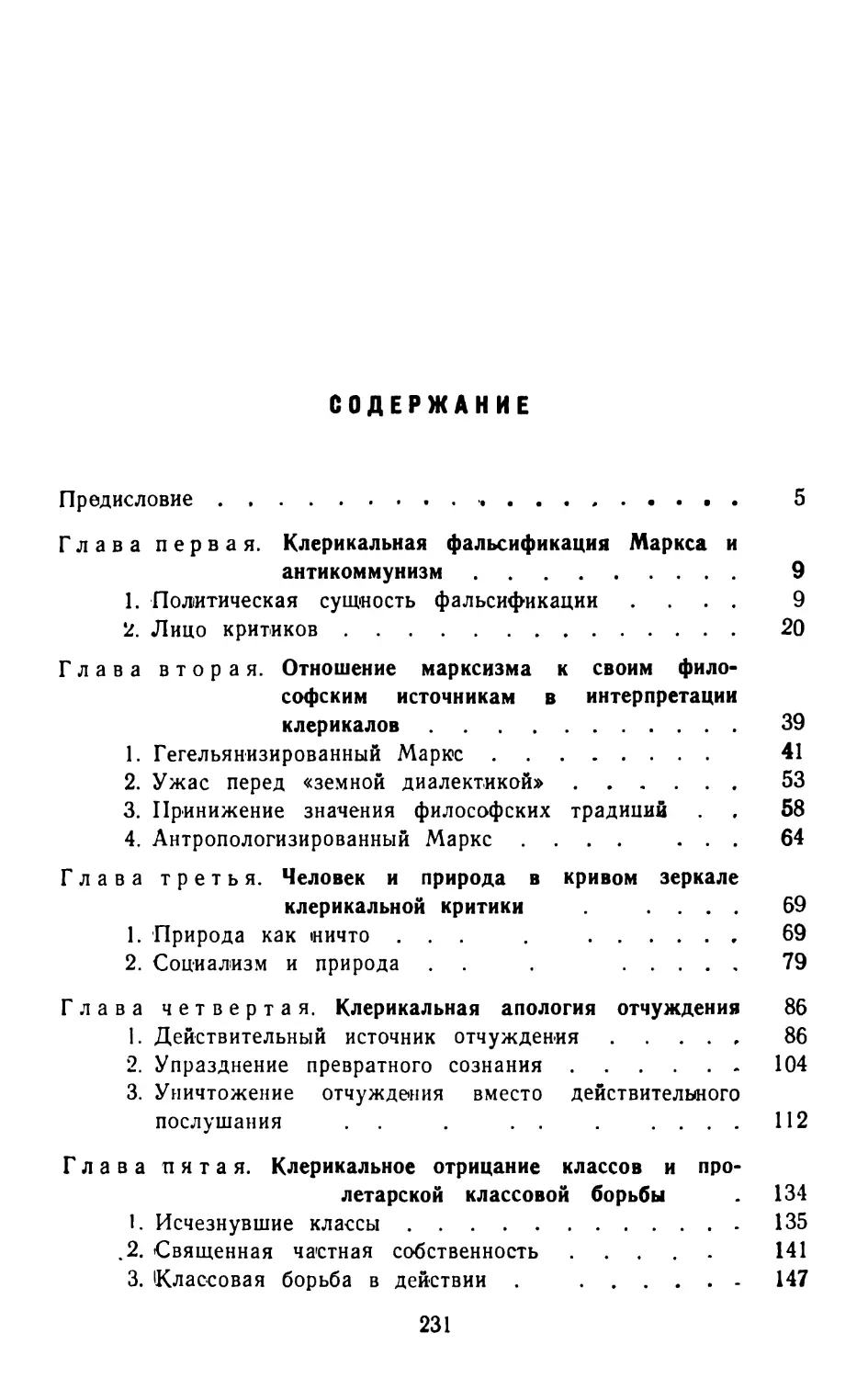

В книге рассматриваются следующие проблемы:

отношение марксизма к его теоретическим источникам

в свете клерикальной интерпретации, понятие

отчуждения и его клерикальная интерпретация, извращение

клерикальными философами марксистского учения о

классах, классовой борьбе, пролетарской революции

и диктатуре пролетариата. Одна из глав посвящена

характеристике марксистско-ленинского понимания

свободы личности и критике антимарксистских концепций

по этому вопросу.

Издание рассчитано на широкие круги читателей.

Редакция литературы по вопросам

философии и права

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы являемся свидетелями и творцами величайшей

революции в истории человечества. Мир изменяет формы

своего социального существования. Совершается

переход от капитализма к социализму. Извечная цель

борьбы рабочего класса, страстное желание народа,

теоретически обоснованное в гениальном научном предвидении

Карла Маркса и Фридриха Энгельса, становятся

действительностью. Помыслы, чувства и дела миллионов

людей на земле воодушевлены идеями

марксизма-ленинизма; никакая другая философия не оказывает большего

влияния на развитие современной науки, чем

диалектический материализм. Учение Маркса, Энгельса, Ленина

определяет духовную жизнь нашей эпохи.

С возникновением рабоче-крестьянского государства

и победой социалистических производственных

отношений в ГДР Германия также вступила в век социализма.

Идейная обстановка в Германии характеризуется тем,

что в восточной ее части шаг за шагом претворяются в

жизнь и становятся господствующим мировоззрением

народа подлинно человеческие, указывающие путь в

будущее идеи величайших сынов немецкого народа — Карла

Маркса и Фридриха Энгельса. Идеи социализма

оказывают все большее влияние и на духовную жизнь

Западной Германии. Несмотря на усилившуюся

антикоммунистическую пропаганду и возрастающую клерикализацию,

марксистское учение проникает в рабочее движение, в

общественные науки и культурную жизнь Западной

Германии. Многие жители Западной Германии обращаются

к новой идеологии в поисках выхода из удушливой

атмосферы идейной реставрации милитаристских,

реваншистских, клерикалистских и других реакционных идей.

5

В этих» условиях защитники буржуазной идеологии

частично заимствуют марксистские понятия, в то же время

враги прогресса вынуждены более основательно, чем

прежде, полемизировать с марксизмом, особенно с

диалектическим материализмом. Ареной борьбы против

философского материализма являются ранние работы

Маркса, в частности «Философско-экономические

рукописи», опубликованные впервые в 30-х годах. Здесь

подвизается прежде всего клерикальная фракция

буржуазной критики Маркса, считающая, что именно на этом

участке борьбы можно больше всего навредить

марксизму. Идеологической платформой клерикальной

критики Маркса является антикоммунизм, возведенный

боннскими ультра в государственную доктрину. Стержнем,

вокруг которого вращаются все их спекуляции,

связанные с именем молодого Маркса, клерикальные теоретики

сделали проблему отчуждения, а идеи Маркса, навсегда

утвердившиеся в Германии и определяющие мирное

будущее нации, они клеветнически объявляют

антигуманизмом. Поскольку их происки не представляют собой

ничего иного, кроме того, что сам Маркс

охарактеризовал как крайнее выражение отчужденного сознания, они

препятствуют осуществлению подлинного гуманизма.

Клерикальный вариант буржуазной критики

молодого Маркса не только воспринимается с удовольствием и

одобрением германской крупной буржуазией, но и

наивно выдается самими клерикальными «героями» за

окончательное опровержение марксизма-ленинизма и подрыв

его общественной силы. Поэтому цель данной работы —

разоблачить этих клерикальных теоретиков,

принимающих позу защитников научности и истины, как

апологетов и клеветников, показать, что антикоммунизм

германского империализма получает у них лишь философско-

теологическую окраску, что болтовня этих клерикальных

интерпретаторов отражает лишь идеологический упадок

и теоретическое банкротство империалистической мысли

и выражает, таким образом, тот факт, что крупная

германская буржуазия как политически, так и духовно

потеряла всякое право на руководство немецкой нацией.

Средневековые теологи вообразили однажды, что

Земля движется вокруг Солнца якобы лишь потому, что

люди одержимы ошибочными идеями движения. Но если

они выбросят из головы эти представления, заменят их

б

религиозным, геоцентристским учением, то якобы Земля

будет застрахована от всякого действительного

движения. Поэтому в течение всей своей жизни они боролись

против системы Коперника, не ставя вопроса о ее

истинности и. не будучи в состоянии что-либо изменить в

закономерном движении Земли.

Именно такого рода теологами и являются

современные клерикальные теоретики, борющиеся против теории

и практики учения Маркса и Ленина.

Редколлегия

Глава первая

КЛЕРИКАЛЬНАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МАРКСА

И АНТИКОММУНИЗМ

1. Политическая сущность фальсификации

Борьба против идеологии антикоммунизма в

настоящее время является более настоятельной, чем

когда-либо, хотя бы уже потому, что антикоммунизм давно

перестал быть только «главной глупостью» нашей эпохи.

Сегодня это нечто гораздо большее. Это черный флаг, под

которым собрались сильно потрепанные силы

империализма, все враги прогресса от фашистов до правых

социал-демократов. Под этим флагом в

империалистических странах преподносится преступная военная

идеология подготовки атомной войны, подвергаются гонениям и

преследуются коммунисты, демократы и борцы за мир,

систематически ведется клевета на страны социализма и

политику марксистско-ленинских партий, идеология

которых извращается и фальсифицируется с целью

разжигания истерии и духа крестовых походов.

Борьба с идеологическими формами антикоммунизма

стала важнейшей задачей в борьбе с антикоммунизмом

вообще еще и потому, что господствующие круги и

поборники империализма перед лицом постоянно растущих

успехов мировой социалистической системы во всех

областях жизни и падающего влияния империализма в

мире вынуждены перенести свою антикоммунистическую

деятельность прежде всего в область идеологии. Это

относится как к сфере влияния на те народы, которые еще

находятся под их господством, так и к диверсионной

деятельности против социалистических стран и

коммунистических партий.

9

Ведь сегодня, за исключением «бешеных», даже в

лагере империализма отдают себе отчет в том, что

открытая пропаганда военной агрессии против Советского

Союза и социалистического лагеря равнозначна призыву

к самоубийству. Заключение Московского соглашения о

прекращении испытаний атомных бомб наиболее

убедительно доказало, что наступило время, когда народы

могут заставить империалистов проводить политику

мирного сосуществования. Антикоммунистическая тактика в

экономической политике империалистических стран

также выглядит как толчение воды в ступе. Никакие

репрессии и дискриминации в торговле с социалистическими

странами не смогут помешать планомерному подъему их

экономики. Поэтому надежды империалистов на

возможную победу в экономическом соревновании являются в

конечном счете лишь иллюзиями.

Приведенные факты отнюдь не свидетельствуют о

том, что перемещение центра тяжести антикоммунизма

в область идеологии связано якобы с ослаблением его

агрессивности. Но они оказывают существенное влияние

на форму и тактику идеологического похода против

коммунизма.

В настоящее время применяются в основном такие

формы антикоммунистических «психологических

операций», которые кажутся пригодными для того, чтобы

проникнуть в социалистические страны и оказать там

разлагающее влияние. При этом особое значение придается

тому, чтобы добраться до кадров марксистско-ленинских

партий как внутри, так и вне социалистических стран.

Идеологический «подрыв» социалистического лагеря и

мирового коммунистического движения кажется

империалистам единственно возможным средством, с помощью

которого можно разделаться с коммунизмом.

Следовательно, цель — покончить с коммунизмом — осталась.

Только путь достижения этой цели руководящие

империалистические круги представляют сегодня, очевидно,

иначе, чем несколько лет тому назад. Крушение

политики силы и ставшее для империалистов жизненной

необходимостью признание вытекающих из нее вполне

определенных последствий приводит к тому, что свои

идеологические операции они планируют на долгий срок

и рассчитывают на их воздействие в течение

длительного времени.

10

Признание того, что развязывание войны против

социалистического лагеря было бы безумием для

империалистов, не свидетельствует о принципиальном отказе

агрессивных" антикоммунистов от применения насилия

против социалистического лагеря. Если бы это было не

так, то империалисты должны были бы отказаться от

выступления против коммунизма и в области идеологии,

ибо антикоммунизм, по существу, направлен на то,

чтобы подготовить почву для военных империалистических

авантюр. Однако в настоящее время в связи со

сложившейся обстановкой они вынуждены изъять из

обращения такие теории, которые — подобно теории

фашистского апостола Шламма— открыто и без обиняков

подстрекают к атомной войне против Советского Союза. Вместо

них пропагандируются главным образом такие

антикоммунистические теории, которые более утонченными и

менее заметными средствами приводят к тем же самым

выводам. Поскольку, как мы видели, идеологическая

диверсионная деятельность внутри социалистического

лагеря объявлена важнейшим участком борьбы

против коммунизма, само собой понятно, что здесь уже

нельзя оперировать теорией Шламма и его

приверженцев.

Однако изменение соотношения сил в мире, с

которым агрессивные круги империализма вынуждены

считаться, сказывается не только в росте самого

социалистического лагеря. Этот рост в значительной степени

является причиной того, что силы мира, демократии и

социализма в бывших колониях и зависимых странах, а

также в сфере господства самого империализма

непрерывно растут. Этот процесс связан с тем, что

коммунистическая идеология — марксизм-ленинизм — и в этих

странах обретает все большую силу, овладевая массами

и оказывая влияние на сознание большей части

интеллигенции. Следовательно, и по этой причине

антикоммунизм вынужден прятать свое подлинное лицо за

лицемерно благожелательной маской.

Но эта маскировка имеет форму мнимой научности.

От выпадов и оскорблений, от чересчур грубых и

очевидно лживых нападок на теорию и практику

марксизма-ленинизма даже самые завзятые антикоммунисты

ожидают не слишком многого. Поэтому они усиленно

стремятся к тому, чтобы под видом объективности и якобы со

11

знанием дела выступить против основных положений

марксизма-ленинизма, одновременно полемизируя с ним

по частным вопросам. С помощью фальсификации,

софистических ухищрений и искажения произведений

классиков марксизма-ленинизма*—причем отдельные факты

эклектически смешиваются с таким расчетом, чтобы

создать ложную общую картину, — путем мнимой

«имманентной критики» марксистско-ленинское учение

представляется как дьявольское, антигуманное, воинственное

и разбойническое. Следовательно, то, что до сих пор

выдвигалось против коммунизма без излишней

«аргументации», отныне должно воздействовать на людей,

являющихся или сторонниками .марксизма-ленинизма, или

близких к нему и находящихся под сильным влиянием

его идей и их практического осуществления в

социалистических странах, с помощью мнимо логических

доказательств, основанных на ложных предпосылках.

Антикоммунисты делают ставку на то, что таких людей

можно сделать противниками или предателями коммунизма

только с помощью «научных доказательств».

Однако это только одна сторона медали. Сегодня им

менее, чем когда-либо, удается превратить коммунизм

«в дьявольщину», даже если это делается

преимущественно с применением мнимо научных методов. На

третьем этапе общего кризиса капитализма антикоммунисты

должны умножить свои усилия, чтобы соединить борьбу

против коммунизма с апологией все более и более

разрушающейся системы империализма. Конечно, это не

облегчает этой борьбы, ибо, с одной стороны, им все

чаще приходится сталкиваться с силой влияния

социалистического мира и его идеологии, а с другой стороны,

империалистический мир, который они должны

прославлять, дает им все меньше возможностей для этого.

Не только практика, действительность социализма, но и

практика и действительность

государственно-монополистического капитализма являются основными причинами

успехов марксизма-ленинизма. Можно понять трудности,

перед которыми оказываются апологеты империализма,

когда они должны прославлять как лучший из миров тот

мир, в котором господствует милитаризм, в котором, как,

например, в Западной Германии, правящие круги не

имеют более заветного желания, кроме желания завладеть

атомным оружием, в котором, как, например, © США,

12

бесчинствуют фашистские расисты, или, как, например,

в Южном Вьетнаме, преследуются и уничтожаются с

помощью средневековых методов не только коммунисты, но

и буддисты, в котором повсюду эксплуатация

трудящихся масс достигла невиданных размеров. Для этого,

естественно, требуются все новые и новые хитро

придуманные системы, теории, аргументы и рекламируемые для

продажи паллиативы против трудностей капитализма,

которых не могут не замечать даже самые усердные

защитники теорий «нового», «гуманного» капитализма,

«народного капитализма», «экономического гуманизма»

и т. д. Поэтому не удивительно, что апологеты

империализма также стремятся к тому, чтобы их теории считали

научными. Таким образом, псевдонаучная критика

марксизма и не менее псевдонаучная апологетика

современного империализма являются двуликим Янусом

антикоммунистической идеологии наших дней. Из всего этого

следует, что в борьбе против буржуазной идеологии

современности борьба с кратко очерченными здесь

формами антикоммунистической идеологии приобретает особое

значение.

Однако при этом следует заметить, что существует

различие между воинствующим антикоммунизмом, о

котором здесь идет речь, и предубежденностью против

коммунизма, отказом от него или принятием его с

оговорками, которые широко распространены в буржуазных и

мелкобуржуазных кругах и от которых несвободна часть

рабочего класса в капиталистических странах. Хотя эти

круги в силу их происхождения и воспитания, уклада их

жизни и среды и являются противниками коммунизма,

однако в большинстве своем они выступают за мир, за

мирное сосуществование государств с различным

общественным строем, против агрессивного, ведущего

подготовку войны антикоммунизма. Это, в частности,

относится и к тем кругам буржуазной интеллигенции,

которые подвергают критике те или иные положения

марксизма-ленинизма, мелочно придираются к нему и вечно

хотят его улучшить. Но именно эти, говоря словами

Томаса Делера, «либеральные антикоммунисты» в первую

очередь подвергаются опасности оказаться в лоне

академически приукрашенной антикоммунистической травли.

Они примыкают тогда, часто против своей воли, к лагерю

воинствующего антикоммунизма, который злоупотреб-

13

ляет этим. Следовательно, борьба с воинствующей

антинаучной критикой марксизма является столь актуальной

еще и потому, что она помогает тем противникам

коммунизма, которые не стремятся «насильственно»

«покончить с ним», а хотели бы разобраться в истинном

положении дел, открыть глаза на то, что если они выступают

за мир и хотят бороться за него, если они действительно

серьезно думают о мире, то, даже не желая стать

коммунистами, они должны отречься от антикоммунизма.

Этого нельзя упускать из виду в том случае, если речь

идет о борьбе против политического клерикализма,

оказывающего наибольшее влияние на массы и потому

являющегося наиболее опасной формой

антикоммунистической идеологии. Поэтому интересно и важно видеть,

как во всех слоях населения Западной Германии

формируется все больше оппозиционных групп для защиты от

духовного террора политического клерикализма. В

связи с этим основание Гуманистического союза, как

«важнейшее событие новейшего времени»1, подвергается

клерикалами самым резким нападкам. Гуманистический

союз, созданный Герхардом Счесным, ставит своей

целью противодействовать конфессиональным и

мировоззренческим претензиям на власть в общественной

жизни Западной Германии, поскольку они угрожают

конституционным демократическим свободам. Хотя

Гуманистический союз и выступает против коммунистического

мировоззрения, его позиция и заслуживающая

одобрения инициатива Счесного привели клерикальных

фанатиков в бешенство. Они не без оснований опасаются, что

данному примеру последуют многие и что в будущем это

освежит политический климат Федеральной республики.

Поскольку, кроме того, «лозунг клерикализации и кон-

фессионализации снова становится большой модой»2 в

па-ртийно-политической борьбе и даже провозглашен

путеводителем евангелической церкви, реакционное

духовенство, призьгаа# на помощь клевету, кричит о том,

1 См. Е. Müller, В. H a n s s 1 е г, Klerikalisierung des

öffentlichen Lebens? Osnabrück, 1963.

2 Там же, стр. 65. (Гансслер ссылается здесь прежде всего на

Свободную демократическую партию, которая на съезде партии в

марте 1961 г. включила в избирательную программу положение:

«С большим волнением наблюдаем мы конфессионализацию

общественной жизни».)

14

будто этот лозунг не имеет отношения к проводимому

католиками подчинению государства церкви К Но

сильнее всего оно озадачено тем, что среди

западногерманского населения «широко распространено мнение об

опасной клерикализации общественной жизни»2. Ведь

по данным демоскопии («Эмнид-информацион» от

12 февраля 1962 г.) получается следующая картина: 46%

населения убеждены, что католическое духовенство имеет

больше влияния, чем ему приписывают, 28% считают,

что оно располагает действительно присущим ему

влиянием, 12% полагают, что его влияние слишком

незначительно. Что касается евангелического духовенства, то

47% оценивают его влияние в соответствии с

действительностью, 25% считают его незначительным, 8% —

слишком большим 3. Для Гансслера, согласно которому

в Западной Германии существуют «клерикалистские

инстинкты верующих» и «клерикалистские типы»4, но не

клерикализм, в демоскопических определениях

выражается лишь «разлад людей с объективной

действительностью»5. Гансслер, полагающий, что мнением народа

можно манипулировать в пропагандистских целях, и

считающий народ неспособным выработать

самостоятельное и правильное суждение о западногерманской

действительности, в связи с усилением антиклерикализма и

отсутствием убедительных контраргументов прибегает к

методу клеветы на коммунизм. Тот факт, что между

оценкой политического клерикализма

коммунистическими и рабочими партиями и антиклерикальными

выступлениями оппозиционных сил Западной Германии

существует глубокое действительное соответствие, становится

для Гансслера поводом для доноса на

западногерманских противников политического клерикализма как

потенциальных агентов коммунизма. Он ставит вопрос:

«Может быть, политические группы и отдельные лица на

Западе хотят стать любимцами на Востоке, подпевая им

ту же самую песню?»6 Такова боннская

государственная доктрина в действии. Вместо того чтобы морочить

1 См. Е. Müller, В. Haussier, Klerikalisierung... S. 63, 66.

2 Там же, стр. 66—67.

3 Там же, стр. 67.

4 Там же.

5 Та*м же.

6 Там же, стр. 59.

15

голову видимостью возражений аргументам Счесного по

существу, Гансслер, защищая фашистскими методами

конституцию, с таким же успехом мог бы донести на

Счесного и тех западногерманских граждан, среди

которых проводился опрос мнений.

Не удивительно, что в этих условиях у

представителей политического клерикализма развилось особое чутье

на новый «крен» в антикоммунистической

идеологической пропаганде и они вовремя дали установку уделить

надлежащее внимание мнимо научной критике

марксизма в системе агрессивного антикоммунизма. Ибо

известно, что клерикализм приобретает все возрастающее

значение в политическом и идеологическом арсенале

империализма.

«Он не ограничивается использованием церкви и ее

разветвленного аппарата, — говорится в Программе

Коммунистической партии Советского Союза. — Он

располагает теперь своими крупными политическими

партиями, стоящими у власти во многих капиталистических

странах. Создавая свои профсоюзные, молодежные,

женские и другие организации, клерикализм раскалывает

ряды рабочего класса, ряды 'трудящихся. Монополии

щедро финансируют клерикальные партии и

организации, эксплуатирующие религиозные чувства трудящихся,

•их суеверия и предрассудки» К Поэтому политическая

сущность современных« «научных» попыток

опровержения марксизма-ленинизма особенно ясно

обнаруживается в политическом клерикализме. Но это значит, что

борьба должна вестись преимущественно против этой

разновидности фальсификации марксизма. В Германии,

где социализм и империализм непосредственно

противостоят друг другу, где борьба против западногерманского

милитаризма и империализма стала решающей задачей

борьбы за мир в Европе, борьба против политического

клерикализма и его идеологии — как католической, так

и евангеличеТжой — имеет особое значение. Тот факт, что

политический клерикализм с давних пор ориентировался

на замаскированную под научность критику марксизма,

особенно ясно можно видеть на примере Западной

Германии. В то же время можно отметить, что периоды

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза, Гос-

политиздат, /1962, стр. 53.

16

наибольшей фальсификации Маркса соответствуют

моментам наибольшего усиления враждебной миру и

антинациональной политики боннских правителей. Так,

например, в 1952 г. Аденауэр заключил общий военный

договор с тремя западными державами, ускорив тем

самым милитаризацию. В 1954 г. Западная Германия

стала членом агрессивного пакта НАТО. Тогда же

начался позорный процесс против Коммунистической

партии Германии. Появившиеся в это время измышления

клерикальных апологетов помогли идейно подготовить

эти мероприятия. В 1953—1954 гг. вышли в свет такие

явно антикоммунистические работы, как «Раздвоенное

бытие» Гоммеса, книга Ландсгута «Карл Маркс:

Ранние работы», «От Гегеля к Ницше» Левита, «Гегель и

Маркс» Ландгребе. В 1954 г. был издан и первый выпуск

«Марксизмусштудиен». Заказчиком «Марксизмусштуди-

ен» является боннское государство, финансирует это

издание клерикальных фальсификаторов боннское

министерство внутренних дел. В 1956 г. последовало

запрещение Коммунистической партии Германии и была введена

воинская повинность. Уже в 1957 г. подготовка войны

развернулась в полную силу — в январе был проведен

смотр первых военнообязанных. На западногерманской

земле были размещены первые 36 атомных пушек.

Военный преступник Хойзингер стал генеральным

инспектором бундесвера и начальником руководящего штаба. На

нацистского генерала Шпейделя было возложено

командование сухопутными вооруженными силами НАТО в

Центральной Европе. Бывший военный министр Штраус

изменил планы построения боннской армии, приспособив

ее к стратегии атомной войны, а 17 октября 1958 г. он

заверил высших офицеров в том, что боннская армия

будет вооружена атомным оружием.

В эти же годы клерикальные фальсификаторы

Маркса снова начинают проявлять особую активность. Их

выступление является идеологическим отражением

форсируемой отныне западногерманскими империалистами

и милитаристами политики войны и террора. Появился

второй выпуск «Марксизмусштудиен». Фетчер написал

книгу «От Маркса к советской идеологии», Метцке —

«Человек в коммунистической системе», Тир издал

«Представления молодого Маркса о человеке», Гоммес—

свой * «Кризис свободы». Весь этот идеологический яд

2-424

17

был дополнением бесчеловечной, антинародной практики

клерикально-милитаристской боннской системы

господства. Отмеченное соответствие политического и

идеологического развития Западной Германии ясно показывает,

что клерикальная фальсификация Маркса, как и

клерикализм вообще, являются специфическими спутниками

господства германского империализма и милитаризма в

период второго и третьего этапов общего кризиса

капитализма. Клерикализм в ФРГ представляет собой

политический клерикализм. Он не является клерикализмом

в смысле чисто внутрицерковных претензий духовенства

на власть, не связанных с политикой государства, его

нельзя понимать и в смысле преувеличения отдельными

священнослужителями своих служебных полномочий, то

есть как психологический феномен в политической

жизни, как это утверждают Гансслер и Мюллер К Хотя

западногерманское духовенство, особенно католическое, не

принимает непосредственного участия в

партийно-политической и парламентской борьбе, тем не менее оно

систематически оказывает политико-идеологическое

влияние на церковные институты, на широко разветвленную

сеть политических и религиозных сбществ и связанных

с церковью организаций через коммерческую, личную и

общественную связь высшего духовенства с политически

и экономически господствующими группами боннского

государства. Сила его воздействия в настоящее время

основывается именно на том, что оно представляет

религию и благодаря своим церковным полномочиям все

еще рассматривается широкими кругами христианских

верующих как стоящее в стороне от политики.

Систематическое политическое влияние реакционного

духовенства на западногерманское население в соответствии с

потребностями и целями господствующего класса

осуществляется прежде всего непосредственно через

религиозную идеологию. Последняя превращается в

антикоммунистическую идеологию и в этой форме образует своего

рода идейное связующее звено между политическими,

экономическими и церковными представителями

боннского государства, прикидывающимися благочестивыми

христианами.

1 Е. Müller, В. Нал ssler, Klerikalisierung des

öffentlichen Lebens?

18

Как известно, антикоммунизм имеет глубокие корни

в различных группах« господствующих классов, особенно

в Германии, потому что Германия является родиной

марксизма. Возникнув еще в период зарождения

научного социализма, антикоммунизм в течение многих

десятилетий; и особенно Великой Октябрьской

социалистической революции, превратился в существенный элемент

как официальной государственной теории и политики,

так и учения реакционного духовенства. После

поражения во второй мировой войне германский империализм

и милитаризм не только заимствовал и развил все

пригодные для него элементы антикоммунизма периода

Веймарской республики и фашизма, но начиная с этого

времени он черпает пищу прежде всего из

антикоммунистического арсенала политического клерикализма. «Он

оперирует противоположностью между «христианским

Западом» и «восточным атеизмом», «западной свободой»

и «восточным тоталитаризмом». Эти

антикоммунистические версии в рамках так называемой европейской

идеологии возводятся в систему; они являются выражением

экспансионистских устремлений западногерманского

финансового капитала, его глубоко антинационального

характера. Прийти к «освобождению» ГДР и других

социалистических стран через европейскую

«интеграцию» и снова добиться господства империализма и

милитаризма над всем миром — такова идея и

действительная классовая сущность антикоммунизма» К

Антикоммунизм как главное политическое

содержание клерикализма необходимо связан не только со

злоупотреблением религией, но и с пренебрежением к

буржуазной демократии. Именно в этом причина того, что

растущая клерикализация Западной Германии

наталкивается на усиленное сопротивление. В этой клерикализа-

ции видят симптом ущемления демократических прав и

свобод, идеологическое дополнение законодательства о

чрезвычайном положении, чем она и является на самом

деле. Поэтому, когда Гансслер пишет, что «клерикализм

является преднамеренной методической попыткой духо-

1 И. Matern, Westdeutsche Arbeiterklasse muß Führung im

Kampf um eine neue Politik übernehmen Aus der Diskussionsrede

auf dein 4. Plenum des ZK der SED, в: «Neues Deutschland». 6.

November 1963. •

2*

19

венства путем злоупотребления религией и

пренебрежения к демократическим правам нарушить фактическую

законность политического»1, то это определение

схватывает существо дела. Однако в практике ФРГ, где

действительно существует соответствие системы

клерикализма с осуществляемой господствующими классами

«фактической законностью политического», недостаточно

видеть нарушение последней отдельным, не имеющим

полномочий духовным лицом.

Наша полемика с «Марксизмусштудиен»,

издаваемыми Евангелическим исследовательским обществом,

вызвана не только тем, что эти так называемые

исследования в характерной и концентрированной форме

выражают антикоммунистическую сущность современной

критики марксизма, которую мы попытаемся вкратце

охарактеризовать. Она необходима еще и потому, что

«Марксизмусштудиен» стали своего рода «центральным

органом» клерикальной фальсификации Маркса,

который, по его собственному признанию, не ставит в

качестве условия сотрудничества «принадлежность к

евангелическому вероисповеданию», а, наоборот, стремится к

тому, чтобы стать «постоянным сборным пунктом» всех

гильдий клерикальной фальсификации Маркса2. О каких

гильдиях здесь идет речь, мы покажем ниже.

2. Лицо критиков

Все попытки мнимо научного опровержения и якобы

«объективного и .непредубежденного исследования»3

марксизма, предпринимаемые идеологами

антикоммунизма, тесно связаны с ожесточенной политической и

экономической классовой борьбой империализма против

социализма и коммунизма. Деятельность клерикальных

фальсификаторов Маркса в Западной Германии,

нападающих главным образом на историю марксистской

философии, дает яркий пример этой связи. Характерным

1 Е. Müller, В. H a n s s 1 е г, Klerikalisierung des

öffentlichen Lebens? S. 57.

2 См. «Marxismusstudien», Erste Folge, Herausgegeben von Iring

Fetscher, Tübingen, 1954, S. 5.

3 См. «Marxismusstudien», Vierte Folge, Tübingen, 1952, S. V,

20

для нее является прежде всего их ненависть по

отношению к Германской Демократической Республике и

немецкому рабочему классу и их религиозно

приукрашенная политическая нетерпимость к

марксистско-ленинским, а также прогрессивным демократическим и гума-

нистическим идеям. Философская позиция

'клерикальной фальсификации Маркса полностью подчинена

диктату основной антикоммунистической установки

западногерманского империализма. Поэтому в научном

отношении клерикальная критика истории марксистской

философии является не только бесплодной; в интересах

антикоммунизма она безудержно фальсифицирует и

игнорирует источники и общепризнанные факты.

Как антикоммунизм в целом, так и клерикальная

фальсификация Маркса не имеют единой философской

концепции. Современная клерикальная фальсификация

Маркса возникла в период общего кризиса капитализма.

Она представляет собой неоднородное идеологическое

построение, охватывающее самые различные и даже

противоречащие друг другу позиции и течения

реакционной буржуазной философии, подчиняя их общей цели.

В ее рядах католики-неотомисты объединяются с

протестантами-неогегельянцами, сторонники волюнтаризма —

с неопозитивистами, феноменологи — с представителями

новой онтологии. А продолжающаяся теологизация пока

еще скрытых фидеистских течений буржуазной

философии, совершающаяся, в частности, в Западной Германии

под контролем политического клерикализма, так же как

и интеграция различных« элементов этих течений в

неотомизм, служит идейным связующим звеном.

Философские предпосылки того, что преподносится как

опровержение и «строго объективное изложение»

диалектического и исторического материализма и

марксистско-ленинского учения вообще, настолько эклектичны, что в

классической буржуазной философии вряд ли можно

найти подобные примеры. Честь и слава отдельных

идеологов определяются мерой их находчивости в сочинении

мифов и методов фальсификации и вознагражадаются с

научной респектабельностью.

Однако прежде чем проследить находчивость

клерикальных фальсификаторов Маркса, следовало бы

обратить внимание на легкомыслие некоторых из их ведущих

представителей. Это тем более поучительно, что клерц-

21

кальные фальсификаторы Маркса считаются

«осторожными» антикоммунистами, более осмотрительными и

утонченными в выборе средств, чем грубые

пропагандисты атомного крестового похода. Поскольку они не

принадлежат к сторонникам фашистской идеологии

нацизма, они обладают репутацией солидных в научном и

политическом отношении людей и поэтому имеют

известный авторитет среди западногерманского населения. Это

делает их« происки особенно опасными.

К ним принадлежит прежде всего Иринг Фетчер,

редактор «Марксизмусштудиен». В сорок лет он вступил

в «Союз старых антикоммунистов». Он целиком и

полностью является воспитанником материально и духовно

господствующего в Западной Германии класса,

отбросившим, как тяжелый балласт, гуманистические

традиции своей семьи. Получив в 1950 г. ученую степень за

работу «Учение Гегеля о человеке», Фетчер обязан своей

карьерой главным образом холодной войне и

распространению нездорового клерикально-милитаристского духа,

которому он усердно посвятил себя, еще будучи

стипендиатом Немецкого исследовательского общества и

членом Евангелического исследовательского общества. Его

призванием было и остается извращение истории и

теории марксизма. На этом основывается и сомнительная

литературная слава редактора «Марксизмусштудиен»,

находящегося под сильным влиянием философии Макса

Вебера и Карла Маннгейма и выступавшего в последние

десять лет перед общественностью со многими

антимарксистскими произведениями. Не нужно быть пророком,

чтобы, исходя из идейной продукции господина Фетчера,

предсказать ему такой же конец, как и его

антикоммунистическим литературным предшественникам.

Коллегой и учителем Иринга Фетчера является

известный гамбургский профессор теологии Гельмут Тили-

ке. Он открытый подстрекатель евангелической церкви

в Германии и идеологический руководитель ее

нехристианского крыла в НАТО. Тилике крайне злоупотребляет

положениями христианской веры. Он раздувает

антикоммунистическую истерию, натравливает против ГДР и

призывает, хотя и напрасно, к созданию пятой колонны.

О« отравляет мысли и души многих христиан

псевдонаучным учением о неизбежности войны в этом «царстве

грешцого человека» и внушает им столь же бессмыслен-

22

ную, сколь и варварскую мысль: лучше смерть в

атомной войне, чем быть «красным».

Тилике на антикоммунистическом идеологическом

фронте в известном отношении «новый человек», который

якобы, не обременен коричневым прошлым и может

более успешно вербовать реваншистов, чем сильно

скомпрометированный епископ Дибелиус. Тилике потому

и является таким желанным для господствующих

клерикально-милитаристских сил Западной Германии, что он

демонстративно подчинил протестантское учение

боннскому государству, открыто рекламирует вдохновляемую

им ревизию основных положений протестантизма

(например, учение Лютера о двух государствах«) и стремится к

созданию единого фронта с политическим католицизмом,

с тем чтобы сделать политически мобильными «силы

христианства как последней субстанции, способной к

сопротивлению» К Однако Тилике, прокладывающий в этом

смысле новые пути для реваншистских целей

западногерманского империализма и обосновывающий его теологи-

ческо-политически в своей «этике масс»2, вовсе не

наивный человек. Еще в 1940 г. нацистская партия признала,

что он, как один из первых членов нацистских

штурмовых отрядов, всей душой связан с

национал-социализмом, а его влияние после 1945 г. не оставляет сомнения

в том, что «связь с традицией», к которой он часто

призывал, следует искать в этом направлении, а не в

учении Лютера. Как же иначе можно объяснить то, что

Тилике систематически проводил и проводит политику

отказа евангелической церкви Германии от

Штутгартских [решений 1945 г. о признании своей вины и от

мирной декларации Эссенского церковного съезда 1950 г.,

что он идейно подготовил и обосновал переход

реакционных вождей евангелической церкви на позиции НАТО,

что он проповедует войну и насилие против ГДР и

других стран социализма и заверяет, будто совесть

фашистских военных преступников чиста, поскольку «защита от

большевизма во второй мировой войне» была «вполне

1 Цит. по: Т. Jansen, Ethik im Dienste des westdeutschen

Imperialismus, в: «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 1962, Hf. 8.

2 H. Thiel icke, Theologische Ethik, Bd. 1, 2. erg. Aufl.,

Tübingen, 1958, Bd. H/1, u. Bd. H/2, 1958. В этой работе Тилике или

дословно включил или косвенно переработал под определенным

углом зрения все свои основные публикации прежних лет.

23

оправданной частичной целью»! и поскольку с

коммунизмом как в прошлом, так и в настоящее время нельзя

покончить иначе, чем с помощью насилия. Ибо «язык

сильного — единственный язык, к которому

прислушивается большевик... Поэтому ответственность церкви,

которую она несет вместе со всеми за мир, состоит в том,

чтобы, исходя именно из этого, оправдать вооружение

и ограничить его тем, что может сказать этот внятный

язык»2. Поскольку Тилике говорит не на агрессивном

языке политически воинствующих антикоммунистов, а

выступает в поход против марксизма-ленинизма «чисто»

философско-теологически, он наряду с неновым и

неправильным упреком буржуазных» философов в адрес

Маркса (будто он заимствовал диалектику Гегеля и

вульгаризировал ее с помощью механистического

материализма) приводит до отвращения архиреакционную ложь об

«обесчеловечении человека» в марксизме и социализме.

При этом гуманистическому представлению марксизма-

ленинизма о человеке он не может противопоставить

ничего, кроме клеветнических утверждений, кроме

мистически искаженного и противоречащего всякому

гуманизму «личного бытия человека в этом мире». Этот

постулат, по его мнению, является настолько

«реалистическим», что он считает, будто качество «человек» можно

определить исключительно через иррациональную,

относительную величину «человек-бог». Эта лишенная

всякого рационального содержания протестантская версия

религиозного персонализма является для Тилике центром

тяжести грубых, клеветнических нападок на

марксистско-ленинскую философию и этику. Относительная

величина «человек-бог» является в тиликовской «Этике

политического» не основным теологическим постулатом, а

идеологической платформой для превращения

социализма и коммунизма <в «дьявольщину».

Реакционными католическими экспертами

клерикальной фальсификации Маркса являются отцы

Густав Адольф Веттер и Иосиф М. Бохенский. Как

известно, в своей книге «Диалектический материализм —

1 См. Н. Thiel icke, Theologische Ethik, Bd. II/2, Abschn.

2844.

2 H. T h i e 1 i с k e, Christliche Verantwortung im

Atomzeitalter, 1957, S. 39—40.

24

его история и его система в Советском Союзе» Веттер

взял на себя задачу дать образец иезуитского

«опровержения» марксизма-ленинизма. Это была попытка

провести «новую линию» в старом антимарксистском

идеологическом курсе реакции, освободиться от

избитых аргументов и давно изжитых положений

буржуазной идеологии и под видом современной науки создать

неотомистскую «энциклопедию опровержения

марксизма». Веттер не просто повторил все давно избитые

аргументы против марксизма, он отмежевался от обычного

отождествления механистического материализма с

диалектическим и лицемерного признания некоторых

пунктов диалектики, не отказываясь при этом от достаточно

известных методов подтасовки, грубой фальсификации и

произвольного истолкования классиков

марксизма-ленинизма. Между тем 5-е издание книги Веттера

содержало косвенное признание им того, что после

принципиальной теоретической критики его утверждений и

клеветнических высказываний представителями творческой

марксистско-ленинской философии 1 и опровержения его

концепции самой революционной практикой

строительства социализма и коммунизма после XX съезда КПСС

и эта антикоммунистическая писанина утратила всякий

смысл. Перейдя к обороне, при вынужденной

переработке своей книги Веттер втихомолку хоронит на

кладбище буржуазных теорий многие из своих утверждений,

игравших прежде ведущую роль в его нападках, и

лезет из кожи вон, стараясь замаскировать это

банкротство2. Это не означает, что извращение Веттером

«марксизма-ленинизма не оказывает больше влияния на

население капиталистических стран. Новое издание и

массовое распространение его книги свидетельствует именно

о том, насколько подходящим для отупления широких

кругов населения и привлечения их против социализма

является для реакционных кругов, особенно в

Западной Германии, созданное Веттером извращенное

представление о марксизме. Наконец, не следует забывать,

1 См. G. Klaus, Jesuiten-GotbMaterie, Berlin, 1957, 1956 u.

1959. Далее: Philosophie des Verbrechens, S. 127, 136, 141 f., 270,

285—289, 291.

.2 Cm. H. M e t z 1 e r, Pater Wetter kämpft mit stumpfer Waffe,

в: «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 1962, Hf. 12, S. 1554 ff.

25

что, будучи директором Русской коллегии в Ватикане,

Веттер располагает многочисленным и постоянно

обновляющимся отрядом иезуитских воспитанников, которые

как в церковных, так и в светских учреждениях всех

стран заботятся о распространении его

антикоммунистических идей. Именно эти реакционные католические

«отряды элиты», занимающиеся диверсионной

деятельностью в области идеологии, призваны внести в

социалистические страны войну идей', чтобы подорвать их

общественный строй.

Доминиканский патер Бохенский известен не только

своими примитивными аргументами против марксизма,

которые он собрал и издал в книге «Справочник

мирового коммунизма» вместе с Герхардом Нимейером,

профессором университета Нотр-Дам в Индиане

(США). Как представитель политического духовенства,

он входит в состав правления Восточного колледжа

Федерального центра служения родине, что не оставляет

никакого сомнения в его реваншистских настроениях.

Созданный в ноябре 1957 г. бывшим министром

внутренних дел Шредером, колледж ставит перед собой

задачу раздувать антикоммунизм ft вести

идеологическую диверсию против стран социализма. Данной

задаче соответствует и личный состав этого колледжа. Он

объединяет закоренелых антикоммунистических

идеологов типа Бохенского с бывшими офицерами абвера

фашистского вермахта и старыми пропагандистами

нацизма. Вероятно, Бохенский окончательно укрепил свое

положение в этой корпорации вследствие того, что

пытался выступить против Коммунистической партии

Германии в опубликованном в 1956 г. в Бонне памфлете

«Коммунистическая идеология и достоинство, свобода и

равенство людей в свете основного закона

Федеративной Республики Германии от 23/5 1949» и намечался в

качестве эксперта для выступления на Карлсруэском

процессе против КПГ. Бохенский, как и многие

клерикальные фальсификаторы Маркса, принадлежит к тем

антикоммунистическим истолкователям учения Карла

Маркса, которые усматривают в социализме и

коммунизме «радикальное искажение подлинного марксизма» 1

1 См. «Handbuch des Weltkommunismus», Herausgegeben von

Josef M. ßochenski und Gerhard Niemeyer, Freiburg — München,

1958, S. 642.

26

и распространяют эту ложь преимущественно с той

целью, чтобы противодействовать притягательной силе

марксистских« идеи для трудящегося населения

капиталистических стран.

В настоящее время марксизм больше всего

воздействует силой примера нового, лучшего человеческого

строя, социализма и коммунизма. В нем нашли живое

воплощение высокие идеалы революционного рабочего

движения и его революционной теории, созданной

Карлом Марксом. Так, социалистическое строительство в

ГДР создало, например, возможность для

демонстрации превосходства социализма в культурной и

идеологической областях. Культарная жизнь в нашей

республике своим гуманизмом, своими идеями мира и

социализма оказывает влияние на Западную Германию.

Упадку, пессимизму, исходящим от

империалистического искусства и литературы, она противопоставляет

оптимистическую картину будущего. В нашей республике

создана образцовая социалистическая система

образования, дающая возможность всем трудящимся,

независимо от их доходов, развивать свои способности. Это

оказывает сильное влияние на Западную Германию.

Даже западногерманская «Франкфуртер рундшау»

вынуждена признать, что это оказывает влияние на

Западную Германию, что в ГДР «настолько основательно и

целеустремленно заботятся обо всех учебных

заведениях, что это находит все большее и большее

признание людей на Западе, а отсюда исходит значительная

доля активности самых разнообразных групп,

стремящихся к коренным реформам и демократизации всей

нашей системы образования. Без восточной инициативы

в этой области многие требования, касающиеся

воспитания, не встретили бы сочувствия... Тому, что здесь в

какой-то степени изменилось, мы обязаны инициативе

Востока, который с невиданной ранее серьезностью

отнесся ко всем учебным заведениям» *.

Каким нездоровым духом проникнута клерикальная

фальсификация Маркса, видно из того, что на этом

поприще подвизаются не только бывшие члены

нацистских штурмовых отрядов, подобные Тилике. Сюда

относятся также и прожженные нацистские идеологи

«Frankfurter Rundschau», 1. März 1959.

27

и функционеры гитлеровского фашизма, грязному

прошлому и безличности которых не сыскать равных. Эта

оценка относится прежде всего к Эриху Тиру,

считающему, по-видимому, что его прошлое мертво и забыто,

потому что он так дерзко разыгрывает из себя

«объективного» критика Маркса, гуманиста и демократа.

Однако его черное настоящее коренится в его

коричневом прошлом, и возвышение Эриха Тира проливает

яркий свет на то, детищами чьего духа являются

современные клерикальные интерпретаторы Маркса.

Тир не пренебрегает не только типичной для

буржуазной фальсификации Маркса литературной

недобросовестностью по отношению к марксистским источникам;

свои мировоззренческие политические позиции, свои

политические убеждения и мнимые идеалы он меняет как

грязное белье, когда это необходимо для его карьеры.

Именно так, без всяких угрызений совести поступил он,

когда ему, бывшему рабочему и «убежденному»

молодому социалисту, предоставилась возможность перейти

в лагерь врагов рабочего класса.

Идеологически этот переход ста^1 очевидным в его

диссертации *, в которой уже достаточно четко

выражена основная философская линия начатой им

фальсификации Маркса. Правда, она еще без клерикальной

примеси, поскольку Тир примкнул к клерикализму

только после 1945 г. В то время он отстаивал

неогегельянскую точку зрения и пытался принизить значение

Маркса и рабочего движения выдумкой о том, будто

«интерпретация» (I) Марксом пролетариата является

логическим продолжением взглядов Гегеля, «теорию

пролетариата» (?!) которого Маркс якобы только

«перевернул»2. Однако истинное лицо Тира в этом и других

рассуждениях об отношении Маркса к Гегелю

проявляется меньше, чем в том факте, что уже тогда он был

антикоммунистическим «пророком», хотя его еще и не

посвятили в высший клерикальный сан. Именно Тир

провозгласил положение, усвоенное клерикальными

фальсификаторами Маркса только через 30 лет, будто

1 В печати появилась под названием: Е. Т h i е г, Rodbertus-

Lassale-Adolf Wagner. Ein Beilrag zur Theorie und Geschichte des

deutschen Staatssozialismus, Jena, 1930.

2 Там же, стр. 9.

28

учение Карла Маркса скоро умрет, поскольку в

результате «заимствования хотя и неприменимых

идеалистических методов» (как глубокомысленно!) и «слишком

радикального истолкования их в позитивистском духе»

оно оказалось якобы в «глубоком кризисе» К Уже в

1934 г. мы находим Тира на стороне гитлеровского

фашизма, предоставившего ему доходное место

заведующего Немецкой библиотекой-школой в Лейпциге после

того, как она была очищена от «евреев, коммунистов

и социалистов». За это Тир отплатил хвалебными

песнями «национал-социалистской революции» и «фюреру

Адольфу Гитлеру». В 1934 г. появилась работа

«Изменение облика рабочего в зависимости от того, что он

читает» — фашистская стряпня самого худшего сорта с

предисловием д-ра Фрица Хейлигенштедта,

«руководителя Государственного издательства народной книги»2.

Эрих Тир имел наглость заявить жестоко

преследуемому и тиранически угнетаемому рабочему классу

Германии, будто только фашизм «снова включил его в

состав немецкого народа»3, оформил его «собственные

стремления» и благодаря участию в

«национал-социалистской революции и возрождению рейха» положил

начало и способствовал «изменению облика рабочего»,

значение которого якобы еще не оценено во всем его

«могуществе и глубине».

Беспринципность Тира становится особенно ясной из

его демагогических утверждений, с помощью которых

он пытается втереться в доверие рабочих и прикрыть

свое предательство. Он «с благодарностью» вспоминает

годы, когда он сначала непосредственно как сын

рабочего и молодой рабочий, а позднее как народный

библиотекарь испытал участь рабочего, доход которого он

в своих «исследованиях» пытался представить как нечто

заманчивое4. О том, какими переживаниями в

действительности руководствовался Тир, свидетельствует его

призыв к друзьям из нацистских штурмовых отрядов

1 Е. Thier, Rodbertus-Lassale-Adolf Wagner... S. 120 ff.

2 См. Е. Thier, Gestaltenwandel des Arbeiters im Spiegel

seiner Lektüre. Ein Beitrag zur Volkskunde und Leserführung,

Leipzig, 1939.

3 Там же, стр. I.

4 См. там же, стр. 9.

29

Il/erep/l5 и к сотрудничеству с гитлерюгендом К Не

удивительно, что этот предатель своего класса,

прославляющий Гитлера2 и заимствующий гитлеровскую

демагогию («германской империи нужно бороться за

немецких рабочих») в качестве собственного жизненного

принципа, применяя жаргон фашизма, называет

революционное рабочее движение «адом»3 и клевещет на

марксизм. В своих «исследованиях» Тир цинично, вплоть до

мельчайших подробностей, которые позднее снова

всплыли перед читателями, констатирует, что с захватом

власти гитлеровским фашизмом «марксистская литература

всех .направлений молниеносно была удалена из

книгохранилищ» и с тех пор марксисты в большинстве своем

якобы не интересовались библиотеками4. Какая

подлость! Тир лжет; он совершает насилие над

историческими фактами, чтобы прославить гитлеровский фашизм.

Он объявляет не только о своей ненависти к «большеви-

стско-русской революции», но и возводит клевету на

лейпцигских рабочих, которые якобы Великой

Октябрьской социалистической революции придавали меньшее

значение, чем Французской буржуазной революции*?.

С другой стороны, он горячо одобряет фашистский миф

о «скрови и земле», поскольку новый «смысл» этих

понятий придал якобы «народно-политическое значение

вопросу об отношении рабочего-читателя больших городов

непосредственно к природе»6. Эти высказывания,

очевидно, легли в основу его теперешней интерпретации и

фальсификации взглядов Маркса на отношение природы

и человека. Отсюда ясно, что между сегодняшними

утверждениями Тира, согласно которым

клерикально-милитаристское боннское государство не представляет собой

якобы больше классового государства, а марксистская

теория классов и теория революции будто бы устарела,

существует логическая и историческая связь с его

прошлым тезисом, будто «национал-социалистская революция

ликвидировала плюралистское государство и классовое

1 См. Е. Thier, Gestaltenwandel des Arbeiters... S. 89, 154.

2 См. там же, стр. 11, 12.

3 См. там же, стр. 85.

4 См. там же, стр. 92.

6 См. там же, стр. 148.

6 См. там же, стр. 98.

30

общество» К Кому же теперь принадлежит пальма

первенства— Тиру, Гитлеру или Аденауэру? Если обратиться

за советом к работе Тира «Человек, прокладывающий

путь немецкому социализму»2, то оказывается, что

фашизм и лично Гитлер окончательно устранили

«социальные фронты». В 1940 г. Тир усмотрел в этом

«осуществление германского социализма», который нужно теперь

«защищать от капиталистического Запада», в то время

как разбойничий фашистский поход против

голландского, бельгийского, английского и французского народов

представляет собой якобы справедливую

«оборонительную борьбу» за «сохранение и защиту достигнутого,

которую нужно вести таким образом, чтобы дети и дети

детей могли мирно и честно завершить ее дело в рамках

Германии»3. Эти положения исключают всякие

кривотолки. Тир, ныне выдающий себя в «Марксизмусшту-

диен» и в своей церковной деятельности за

благочестивого христианина, демократа и апостола мира, был

открытым сторонником фашистской войны и активно

поддерживал шовинистические претензии германского

империализма, к тому времени опустошившего страны

«капиталистического Запада», ограбившего их

население и варварски уничтожившего каждого десятого

человека. И если сегодня Тир, как флюгер, повернулся на

180° и прославляет «капиталистический Запад» как

защитника демократии и свободы, клянясь ему в качестве

союзника НАТО в вечной верности, то это, очевидно,

продиктовано намерением заставить эти государства и

народы забыть кровавый исторический опыт, связанный

с германским милитаризмом, .и завербовать союзников

для новой «оборонительной борьбы» агрессивного

германского империализма против «коммунистического

Востока». Можно только поздравить «капиталистический

Запад» с этим титулом стража «мира и чести». Но

немецкий рабочий класс и немецкий народ, а также

народы Европы должны знать, что Тир является закоренелым

1 См. Е. Thier, Gestaltenwandel des Arbeiters... S. 91.

2 E. Thier, Wegbereiter des deutschen Sozialismus, Stuttgart,

1940. В этой пролизанной фашистским духом работе Тир

прославляет национал-социализм как исполнителя идеалов и стремлений

буржуазных гуманистов Германии, не останавливаясь даже перед

Гете.

3 Там же, предисловие, стр. XI.

31

антикоммунистом, врагом их демократических и мирных

интересов, противником, который не изменился, несмотря

на приобретенное им после 1945 г. теологическое

обличье. Его влияние в кругах клерикальных

фальсификаторов Маркса нужно рассматривать как симптом,

характеризующий смысл и цели этого антикоммунистического

заговора.

Подводя итоги этого знакомства с некоторыми

представителями клерикальных критиков Маркса, можно

сказать, что и к членам Комиссии по изучению

марксизма относится замечание брауншвейгского епископа

Эрдмана, который подтвердил неоднократные ссылки

западногерманских демократов и готовых к соглашению

церковных сановников на «непреодолимое прошлое» в

рамках церкви Западной Германии положением о том,

что церковь является лишь «общиной спасенных

грешников» К !

Ни один миролюбивый человек, будь то христианин

или марксист, не может, конечно, довольствоваться

таким утверждением. Каждый из них видит свою

обязанность в том, чтобы положить конец возобновившемуся

отравлению части нашего народа 1^ездоровым

антикоммунистическим духом со стороны старых и новых

апологетов империализма и милитаризма. Необходима

решительная борьба марксистов против клеветы и

извращения марксистско-ленинского учения и социализма этими

неисправимыми клерикальными фальсификаторами

Маркса, с тем чтобы защитить гуманизм и мир и

способствовать их победе.

Однако было бы ошибочным стремление причислить

всех членов Комиссии по изучению марксизма к этим

крайне правым и воинствующим группам клерикальных

фальсификаторов Маркса. В комиссии действуют и

такие философы и теологи, которые открыто и честно

выступают за мир, против «атомного крестового похода»,

как, например, Ге"льмут Гольвитцер. Среди них имеются

и такие, как Карл Левит, которые в своей

идеологической борьбе против марксизма и социализма не обнару-

1 См. статью «Коричневые фигуры в милитаристской церкви»,

в «которой дается представление о ряде других псевдотеологах и

«расистах», таких, как Р. Штупперих, Кност и др. («Neues

Deutschland» (13), 28. Juli 4963).

32

живают такого обскурантизма в клерикальном

истолковании марксистского учения, как это делают Тилике и

Гоммес. Несомненно, и такие люди, как Гольвитцер, и

другие противники марксизма занимают

антикоммунистические позиции. Между нами и ими нет идеологического

сосуществования. Однако поскольку нас с Гольвитцером

и др. связывает общий интерес в основном вопросе

нашего времени — в вопросе о мире, — досадно видеть, в

каком обществе они оказались благодаря своему

сотрудничеству с Комиссией по изучению марксизма. Вполне

заслуживает внимания тот факт, что, защищая свою

точку зрения перед клерикальнуми «ультра», как это

сделал Гольвитцер в своих докладах 2 октября 1958 г. и

3 марта 1959 г. на тему «Марксистская критика религии

и христианская вера» \ они подтверждают свой отказ

от использования религии и церкви для восхваления

средств массового уничтожения, осуждают

антигуманный тезис «крестового похода против Востока и

коммунизма» и не поддерживают положение о «духовной

смерти большевизма»2. Однако их принадлежность к

клерикальной комиссии по фальсификации марксизма и их

совместное выступление с Гоммесом, Тиром и др. в

«Марксизмусштудиен» дает возможность воинствующим

силам выдавать себя за миролюбцев. Это не только

досадно, но и в принципе несовместимо с мирными

интересами честных христианских теологов и несведущих в

религии людей. Кроме того, такое положение таит в себе

опасность злоупотребления этим в грязных целях, оно

приводит к тому, что их гуманистические устремления не

воспринимаются серьезно.

В таком положении, очевидно, находится и Гейнц-Дит-

рих Вендлянд, слова которого о мире по его собственной

вине кажутся двуличными. Вендлянд злобно и

клеветнически выступил в «Марксизмусштудиен» против

марксизма, в то время как он должен был бы преодолеть

прошлое, которое дает ему достаточно оснований, чтобы

принять во внимание подтвержденную историей истину

о том, что мира нельзя достигнуть, поклоняясь

воинствующему антикоммунизму и помогая таким образом

ультра. Перу Вендлянда начиная с 20-х годов принадле-

1 «Marxismusstudien», Vierte Folge, Tübingen, 1962.

2 См. там же, стр. 77.

33

жат многочисленные статьи, небольшие произведения и

несколько книг, которые и по форме, и по содержанию

всегда открыто свидетельствуют о его принадлежности

к антикоммунизму. Мы не намереваемся здесь давать

анализ, и прежде всего анализ ранних произведений

Вендлянда, охватывающих многочисленные

социологические и этические вопросы, хотя такие работы, как

«Имеет ли теория Альберта Эйнштейна практическое

значение?»1, «Народ и народность»2, «Государственные

проблемы в теологии современности»3, так же

необходимы и показательны для оценки его личности и идейно-

политической позиции, как^и «Христианская и

коммунистическая надежда»4 или «Служба между церковью и

миром» 5.

Если мы возьмем эти источники, то мы найдем там

определенный отказ Вендлянда от курса атомной войны,

проводимого германским империализмом. Он пишет, что

политическая служба не может «санкционировать или же

просто допустить применение орудия массового

уничтожения»6. Призыв Вендлянда в церковных и

политических кругах к этому жизненно необходимому

благоразумию, без сомнения, заслуживает одобрения и вопреки

всем философско-мировоззренческим противоречиям

находит отклик и поддержку у всех миролюбивых людей.

Однако как соучастник клерикальной фальсификации

Маркса и вдохновитель религиозно-фанатического

антикоммунистического настроения людей, в особенности в

Западной Германии, Вендлянд — хочет он того

субъективно или нет — работает непосредственно на руку

реваншистским силам боннского государства, поскольку

1 H.-D. W е n d 1 a n d, Hait die Theorie Albert Einsteins

praktischen Wert? в: «Wissen und Fortschritt», Verl. Industriebericht.

Wien, 1931, Hf. 1, S. 5-8.

2 Derselbe, Volk und Volkstum, в: «Die Nation vor Gott.

Zur Botschaft der* Kirche im dritten Reich», Hrsg. v. W. Kühneith,

1933, S. 174.

3 Derselbe, Staatsprobleme in der heutigen Theologie der

Gegenwart, в: «Allgemeine evangelisch-luterische Kirchenzeitung»,

1939, S. 5—7, 29—34, 55—58.

4 Derselbe, Christliche und kommunistische Hoffnung, в:

«Marxismusstudien», Erste Folge.

6 Diakonie zwischen Kirche urrd Welt, Studien zur diakonischen

Arbeit und Verantwortung in urrserer Zeit, Hamburg, 1958.

6 <См. там же, ст.р. 26—27.

34

оно нуждается в разжигании ненавистнического

антикоммунистического психоза для осуществления своих

враждебных« миру и безрассудных политических планов.

Конечно, мы далеки от желания навязать Вендлянду

марксизм.-ленинизм, хотя на самом деле в наши дни нет

лучшей мировоззренческой, научной и этической позиции

для гуманиста, чем позиция Маркса, Энгельса, Ленина

и позиция коммунистических и рабочих партий. Если

Вендлянд всерьез считает службу в церкви

несовместимой с прославлением средств массового уничтожения,

то он должен понять, что нельзя сеять ненависть против

оплота мира, нельзя считать социализм воплощением

абсолютного зла и клеветать на коммунистов как на

неистово все разрушающих сумасшедших1. Тем самым он

не только ставит истину на голову, но и оказывает

поддержку агрессивным империалистическим силам и

подрывает главную опору движения за мир — единый фронт.

Таким образом, объективно Вендлянд объединяется с

милитаристскими и реваншистскими силами боннского

государства, которые перед волей большинства

западногерманских трудящихся к миру демагогически

маскируются мирными лозунгами под знаменем

антикоммунизма. Очевидно, еще в прошлом Вендлянд не только был

одурачен такой демагогией. В своем учении о

государстве, направленном против буржуазно-либеральной и

социалистической демократии, он, недвусмысленно

ссылаясь на Гитлера, покрывает агрессивные

империалистические намерения и усматривает в фашистском

государстве «справедливый и мирный строй», от

которого он ожидал новой организации Европы как

«федерации смежных жизненных потребностей и требований о

восстановлении чести», как установления союза

государств, единство которого представляется «немцами»2.

1 Так, например, простым религиозно верующим людям

Вендлянд предрекает, что при социализме они «айдут «ад» и попадут

в «руки великого разрушителя, перевертывающего все вверх дном,

дьявола». Над этим царством антихристов господствует якобы

«общество грешных людей», которых «ни бог, ни смерть не могут

освободить от греха». (См. H.-D. W е n d 1 а n d, Christliche und

kommunistische Hoffung, в: «Marzismusstudien», Erste Folge,

S. 225, 228, 231.)

2 См. H.^D. W e n d 1 a n d, Reichsidee und Gottesreich, Jena,

1934, S. G4 ff.

35

В появившейся до 1933 г. статье по философско-теологи-

ческим и социально-политическим вопросам Вендлянд

выступает против рабочего движения и его марксистского

мировоззрения. Он требует от рабочего движения

сохранения всех «угодных» богу условий» капитализма и в

период подъема революционного рабочего движения

в Германии в связи с экономическим кризисом

ориентирует господствующие классы на «сильное государство»,

которое должно остановить «распад общества»,

ликвидировать непригодный «либеральный капитализм» с

помощью «новых общественных форм» и критиковать

«большевистский социализм» как «религиозный

социализм». Уже тогда он боролся против «самозаточения» и

«самоабсолютизации» (то есть самостоятельности и

революционной независимости) рабочего и профсоюзного

движения как опасного «социального мессианизма» и в

появившейся в 1933 г. статье «Социальное содержание

реформаторской проповеди»1 пытался развить своего

рода социальную программу сочувствующих фашизму

сил евангелического духовенства. Его концепция — «все

реальные общества» «управляютря законом

неравенства», государство «насильно» связано с «естественным

обществом», и поэтому христианин должен

«содействовать тем движениям, которые возникли на основе

государства и экономики, которые, следовательно, учитывая

разложение естественных обществ, признали эту

задачу»2,— была отказом от буржуазной демократии,

поощрением фашистов и попыткой привести христиан к

фашизму. Работа Вендлянда «Идея государства и

государство бога» (1934) и по замыслу и по исполнению

является еще более антидемократической и явно

антикоммунистической, чем работа «Социальное содержание

реформаторской проповеди». «Идея государства» в

идеологически-политическом отношении основывается на

фашистской, антикоммунистической платформе с явно

антисемитскими тенденциями.

Во времена нацистского господства

антикоммунистическая идеология Вендлянда не нуждалась в

маскировке под утонченную, якобы научную критику марксизма,

которая в настоящее время необходима для империа-

1 H.-D. W е n d 1 а n d, Der soziale Gehalt der- re form a-tori sehen

Verkündigung, Berlin^Spandau, 1933.

2 См. там же, разделы 3, 4, 7 и особенно стр. 29 и ел.

36

Листической буржуазии» и которая свойственна

клерикальным фальсификаторам Маркса. В то время Венд-

лянд в стиле «Фелькишер беобахтер» мог выступить

против марксизма как якобы наиболее резко

выраженного «учения об ожидании конца», просто проводя

параллель между марксизмом, понимаемым как

эсхатология, и антихристианским мессианством иудейства,

подстрекая людей, которых фашизм отравил

антисемитским ядом, к выступлению главным образом против

учения Карла Маркса. «Конечная причина столетнего

ожидания конца,— пишет Вендлянд,—...лежит в

приговоре иудейства Христу. Здесь родился

антихристианский мессианизм. Если исследования последних лет

вновь и вновь наталкиваются на удивительное сходство

с иудаизмом надежд современной Западной Европы и

прежде всего марксистского социализма на последнее

государство, то причина этого в том, что благодаря

отступничеству от Христа ожидание будущего от Европы

стало иудейским. В приговоре Христу неразрывно

связаны либеральные утопии, социалистическое последнее

государство и» мессианизм иудейства, отсюда исходила

притягательная сила либерализма для иудейства,

отсюда стало возможным, что основная форма социализма

была обоснована еврейским мыслителем» К Но тогда

была рождена не только эта высказанная в

антисемитском духе мысль о мнимом мессианстве у Маркса,

которую сегодня в «Марксизмусштудиен» Вендлянд

повторяет без антисемитски« изречений. Мы находим уже

и пролетариат в роли «неверного мессии», и

клерикально-фашистские нападки на всемирно-историческую

освободительную миссию рабочего класса. Сегодня, как

и прежде, Вендлянд использует клерикальные методы

фальсификации, клеветнически представляя

эмансипацию человека как «учение антихриста», а диктатуру

пролетариата — как «его тысячелетнее царство»2.

Поэтому заведомо нельзя принимать как

«объективное изложение» и «научную критику» нападки на

марксизм-ленинизм со стороны человека, который во времена

варварского преследования коммунистов,

буржуазных демократов, евреев >и истинных христиан в Гер-

1 H-D. W е n d 1 а п d, Der soziale Gehalt... 28 (см. ранее

стр. 15—26).

2 Там же, стр. 28.

37

мании боролся против демократии Веймарской

республики как «слабого и искусственно раздуваемого

расцвета» х либеральных утопий и призывал муки ада на

«марксюстско-социалистические утопии» как

«рационализацию европейских пророчеств эмансипированными и

просвещенными евреями XIX века»2 и в то же время

принимал и, теологически приукрасив, распространял

миф нацистов о крови и земле, фашистскую «идеологию

коллектива и вождя» с ее ненавистью «к отравлению

крови в результате смешения с чужими»3. Что же

касается слов Вендлянда против применения орудий

массового уничтожения, то следует спросить, в какой

степени в них еще содержится «идея мира» его концепции

государства, которая хотя и не поддерживает

«разрушение наций и народов», их «ярость друг против

друга»4, однако отвергает мысль о равенстве «в

отношениях наций друг к другу» и «мирную идею Женевы»

(союза народов) и выступает за

германско-империалистический «мирный строй» «неравенства членов «всего

строя» и «призыв руководящей нации не только для

самих себя, но и для народов вс;его мира». Это, по

существу, есть не что иное, как идея наднациональной

Европы под руководством германского империализма,

которую сегодня, как и раньше, должна осуществить

война, что и означает применение средств массового

уничтожения, миллионы смертей и уничтожение целых

народов, стран и культур.

Таково политическое лицо клерикальных критиков

Маркса. Они не имеют никакого права выступать в

качестве защитников истины, науки и прогресса. В той

или иной степени они стояли» и стоят на стороне

исторически отживших общественных сил, которые приносили

немецкому народу только бедствия и нищету и которые

не могут дать немецкой нации никаких мирных

перспектив.

Да и кто мог ожидать, чтобы они сказали что-то

прогрессивное в области теории? Здесь и

обнаруживается их политическая линия, в их теоретическом

облике мы находим их политическую физиономию.

1 H.-D. W е n d 1 а п d, Der soziale Gehalt... S. 27.

2 Там же, стр. 28.

3 Там же, стр. 38—39.

4 Там же, стр. 70.

Глава вторая

ОТНОШЕНИЕ МАРКСИЗМА К СВОИМ ФИЛОСОФСКИМ

ИСТОЧНИКАМ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ КЛЕРИКАЛОВ

В своем стремлении привести в негодность мар-

ксизм-ленинизм как теоретическое оружие

революционного рабочего класса клерикальные критики Маркса

пользуются разнообразными методами фальсификации.

Один из их наиболее излюбленных и наиболее

распространенных трюков заключается в том, чтобы

ранние работы К. Маркса и» Ф. Энгельса как «собственно

марксизм» противопоставлять их зрелым трудам. С

помощью якобу «правильной интерпретации» ранних

работ классиков марксизма они пытаются превратить

марксизм в свою противоположность и отрицать

прежде всего его классовый характер. Так, принято

затушевывать все качественные различия в политическом,

теоретическом и методологическом отношениях между

марксизмом и классической немецкой философией. При

этом в насмешку над всеми фактами клерикальные

теоретики приходят к выводу, будто марксизм-ленинизм

есть мистико-спекулятивное,

субъективно-идеалистическое учение. Они приписывают учению Маркса именно

те мистически-религиозные черты, которые, по

существу, свойственны реакционной буржуазной идеологии.

С особым пристрастием ими теологизируется и

дискредитируется диалектический и исторический

материализм как «псевдорелигия», «эсхатология», «утопическое

спасительное учение», «ложное пророчество» и т. п.

При этом не последнюю роль здесь играет желание

приукрасить антикоммунизм с помощью религии,

представить его как научно обоснованное учение. Поноше-

39

ние марксизма как ложной религии, следовательно как

«религии сатаны», призвано породить среди

трудящихся-христиан религиозно-фанатические настроения и

убедить их в том, что марксизм нужно истребить как

«религию сатаны». Однако прежде всего эта теологи-

зация направлена на то, чтобы научное марксистское

обоснование объективно-закономерного процесса

неизбежного перехода от капитализма к социализму в

мировом масштабе низвести до уровня недоказуемого,

субъективистского постулата веры.

Другой фальсификаторский трюк состоит в том,

чтобы сконструировать противоречия между Марксом и

Энгельсом или же между Марксом, Энгельсом и

Лениным. С Энгельса якобы началась догматизация

марксистской теории, и вследствие этого Ленин будто бы

изучал и претворял в действительность такую

коммунистическую теорию и практику, которая-де отрицала

«гуманистическое» наследие Маркса. В этих безуспешных

попытках истолковать Маркса в интересах

монополистического капитала клерикальные фальсификаторы

марксизма очень часто противоречат друг другу, и не

нужно большого ума, чтобы, например, Гоммеса

опровергнуть Веттером и наоборот.

Почти все без исключения клерикальные критики

Маркса истолковывают марксизм как простую

филиацию идей. Маркса превращают в гегельянца,