Text

Справочная

книга

радио-

любителя-

конструктора

КНИГА 1

Издательство «Радио и связь»

fuj_E Массовая

ГК1П?а£и0-

IB1U библиотека

Основана в 1947 году

Выпуск 1195

Справочная

книга

радио-

любителя-

конструктора

КНИГА 1

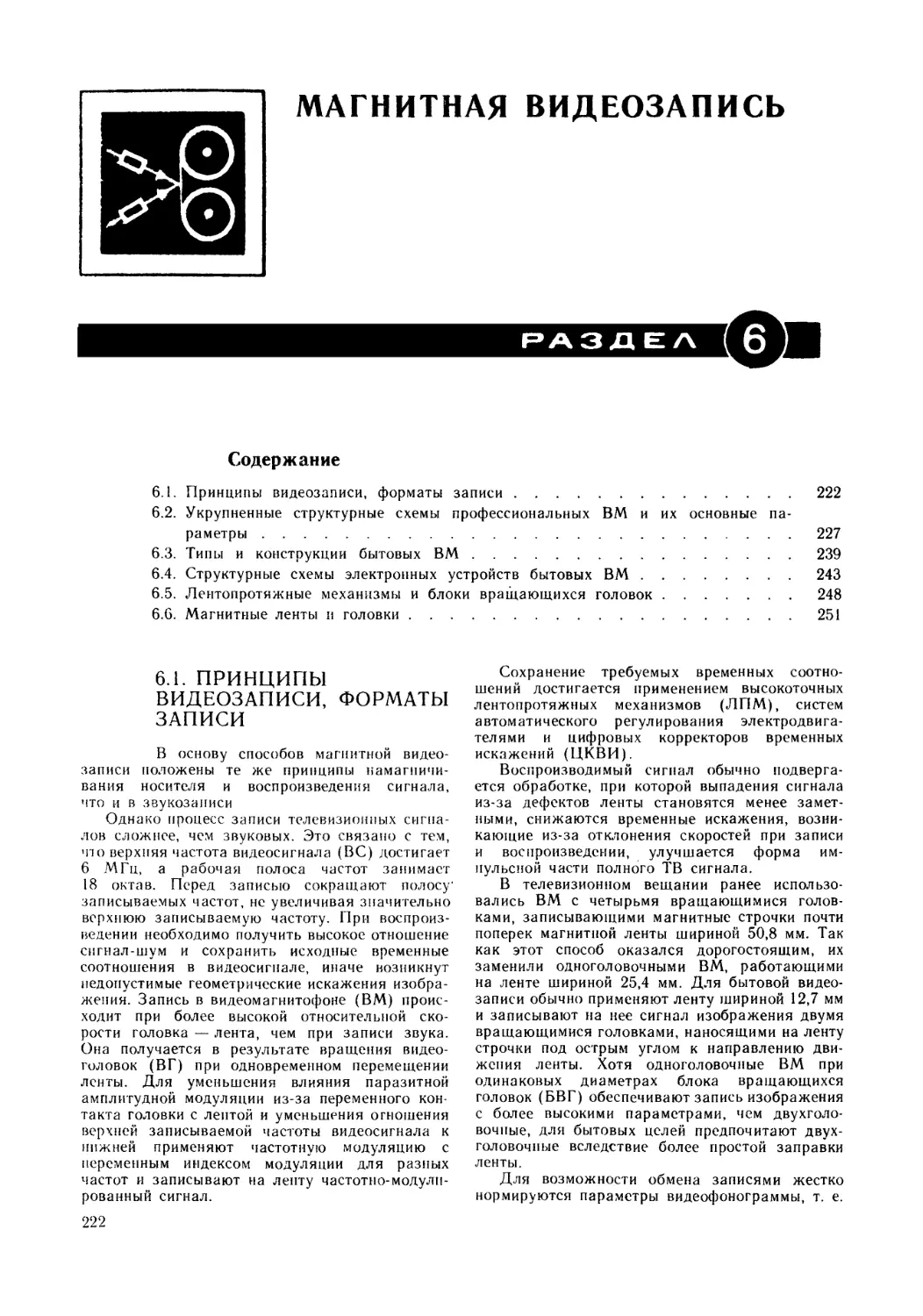

Под редакцией

Н, И. Чистякова

©

Москва

«Радио и связь»

1993

Scan AAW

ББК 32.84

С74

УДК 621.396.6:001.92(035)

Федеральная целевая программа книгоиздания России.

Авторы:

А А БОКУНЯЕВ, Н М БОРИСОВ, Е Б ГУМЕЛЯ, Я С ЛАПОВОК, М В ЛИЗУНКОВ,

Л Г ЛИШИН, С К СОТНИКОВ, Н. Е. СУХОВ, А П СЫРИЦО, Е Н ТРАВНИКОВ,

н и чистяков

Редакционная коллегия:

Г. Белкин, С. А. Бирюков, В. Г. Борисов, В. М. Бондаренко, Е. Н. Геништа,

А. В. Гороховский, С. А. Ельяшкевич, И. П. Жеребцов, В. Т Поляков,

А. Д. Смирнов, Ф. И. Тарасов, О. П. Фролов, Ю. JJ. Хотунцев, Н И. Чистяков

Справочная книга радиолюбителя-конструктора: В 2-х кни-

С74 гах. Кн. 1 А. А. Бокуняев, Н. М. Борисов, Е. Б. Гумеля и др.;

Под ред. Н. И. Чистякова.— 2-е изд., исправ.— М.: Радио

и связь, 1993.— 336 с.: ил.— (Массовая радиобиблиотека;

Вып. 1195).

ISBN 5-256-001158-8.

Даны рекомендации по выбору схем, конструированию приемоусилительных

устройств, телевизоров, магнитофонов, видеомагнитофонов, любительских КВ

и УКВ передатчиков, рассмотрены вопросы электропитания радиоаппаратуры.

Материал настоящего издания (первое издание 1990 г.) исправлен.

Для подготовленных радиолюбителей.

2302020000-071

С 046(01)-93 *5’93 ББК 32.84

ISBN 5-256-001158-8

© Бокуняев А. А., Борисов H. М.,

Гумеля Е. Б. и др., 1993

2

ПРЕДИСЛОВИЕ

На выставках лучших образцов радиолюбительского творчества мы встречаем

сотни конструкций приборов и аппаратов, отличающихся новизной принципов, высокими

качественными показателями, оригинальностью конструктивного оформления. Их авторы —

радиолюбители всех возрастов и профессий.

Многие ведущие конструкторы, выдающиеся ученые-исследователи и изобретатели

не только в радиотехнике, но и в других областях, начинали свой творческий путь с радио-

любительства. Самостоятельный монтаж и налаживание радиотехнических и электронных

устройств, вначале сравнительно простых, а в дальнейшем все более сложных, эксперимен-

тальная работа с этими устройствами не только интересны и увлекательны; они — эффек-

тивный путь к развитию инженерной интуиции, уверенности и настойчивости в решении

трудных научно-технических задач. Эти качества обычно сохраняются затем на всю жизнь.

Чаще всего первые опыты сборки простых усилителей и приемников начинаются

еще в школе — в радиокружке и в кабинете физики. В старших классах юный радиолюби-

тель часто уже обладает основательными практическими навыками, а школьные курсы

физики и математики добавляют к ним научную базу, достаточную для углубленного

ознакомления с основами электротехники, электроники и радиотехники.

Учащемуся старших классов средней школы и ПТУ доступны брошюры «Массовой

радиобиблиотеки> и статьи журнала «Радио>, в которых он получает хорошо проверенные

на практике указания к осуществлению разнообразных и подчас сравнительно сложных

конструкций.

Следующий этап — самостоятельная разработка образцов новой аппаратуры, отли-

чающихся от существующих техническими характеристиками, отвечающих более высоким

требованиям, либо полностью оригинальных. На этом этапе и уровне деятельности значи-

тельным подспорьем для радиолюбителя становится справочная литература. Из справоч-

ников можно получить нужные сведения о типичных схемах и параметрах отдельных цепей

и узлов разрабатываемой аппаратуры, о методике их ориентировочного расчета, о рекомен-

дуемых для них компонентах, о способах изготовления и налаживания узлов и устройств

в целом и т. п.

Мы надеемся, что справочной книгой радиолюбителя-конструктора будут пользо-

ваться сотни тысяч радиолюбителей. Авторы разделов книги имеют немалый собственный

опыт радиолюбительского творчества и поэтому хорошо представляют себе интересы чита-

тельской аудитории.

Доктор техн, наук профессор Н. И. Чистяков

3

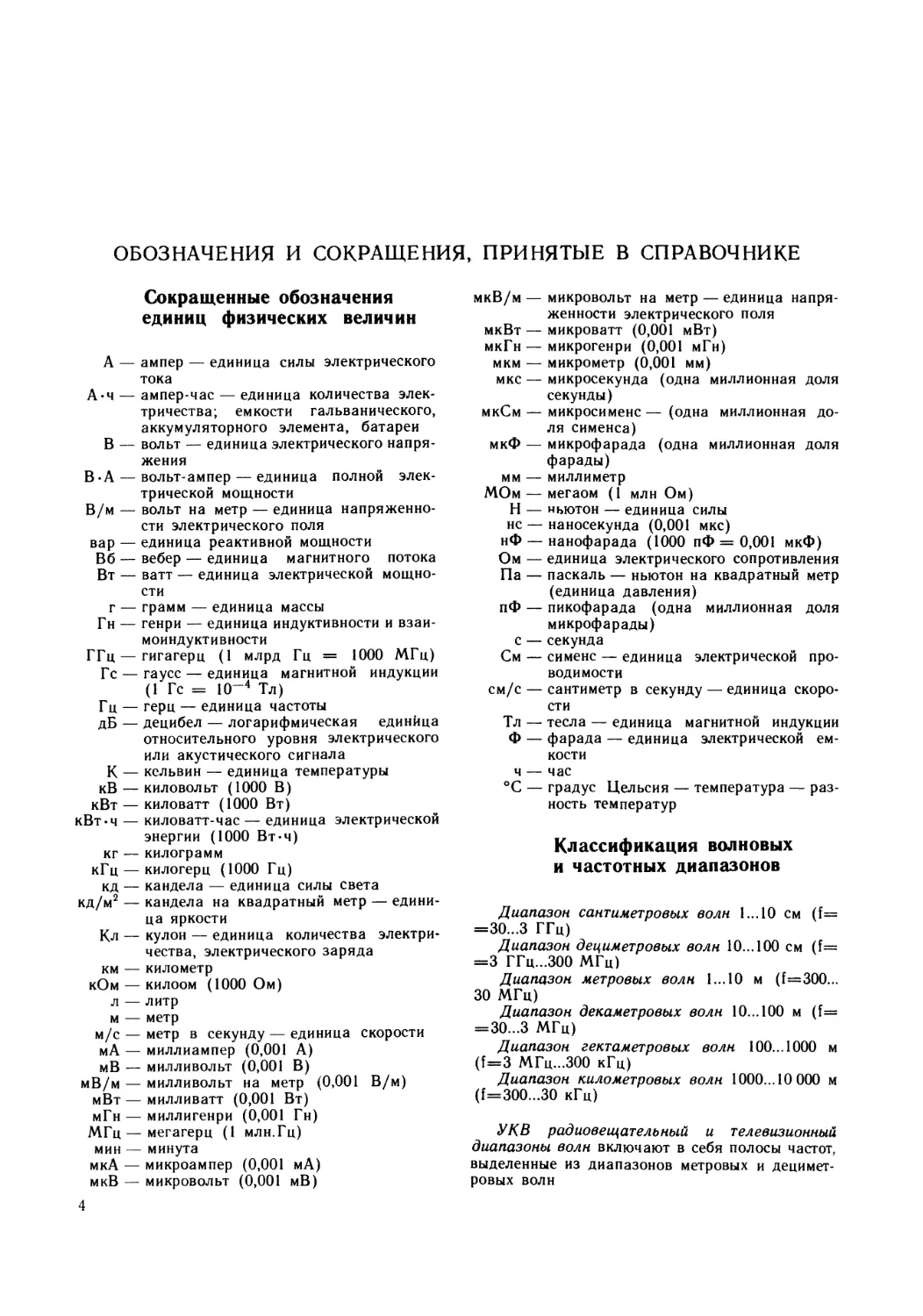

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СПРАВОЧНИКЕ

Сокращенные обозначения

единиц физических величин

А — ампер — единица силы электрического

тока

А*ч — ампер-час — единица количества элек-

тричества; емкости гальванического,

аккумуляторного элемента, батареи

В — вольт — единица электрического напря-

жения

В*А — вольт-ампер — единица полной элек-

трической мощности

В/м — вольт на метр — единица напряженно-

сти электрического поля

вар — единица реактивной мощности

Вб — вебер — единица магнитного потока

Вт — ватт — единица электрической мощно-

сти

г — грамм — единица массы

Гн — генри — единица индуктивности и взаи-

моиндуктивности

ГГц — гигагерц (1 млрд Гц = 1000 МГц)

Гс — гаусс — единица магнитной индукции

(1 Гс = 10~4 Тл)

Гц — герц — единица частоты

дБ — децибел — логарифмическая единйца

относительного уровня электрического

или акустического сигнала

К — кельвин — единица температуры

кВ — киловольт (1000 В)

кВт — киловатт (1000 Вт)

кВт*ч — киловатт-час — единица электрической

энергии (1000 Вт*ч)

кг — килограмм

кГц — килогерц (1000 Гц)

кд — кандела — единица силы света

кд/м2 — кандела на квадратный метр — едини-

ца яркости

Кл — кулон — единица количества электри-

чества, электрического заряда

км — километр

кОм — килоом (1000 Ом)

л — литр

м — метр

м/с — метр в секунду — единица скорости

мА — миллиампер (0,001 А)

мВ — милливольт (0,001 В)

мВ/м — милливольт на метр (0,001 В/м)

мВт — милливатт (0,001 Вт)

мГн — миллигенри (0,001 Гн)

МГц—мегагерц (1 млн.Гц)

мин — минута

мкА — микроампер (0,001 мА)

мкВ — микровольт (0,001 мВ)

мкВ/м—микровольт на метр — единица напря-

женности электрического поля

мкВт — микроватт (0,001 мВт)

мкГн—микрогенри (0,001 мГн)

мкм — микрометр (0,001 мм)

мкс — микросекунда (одна миллионная доля

секунды)

мкСм — микросименс — (одна миллионная до-

ля сименса)

мкФ — микрофарада (одна миллионная доля

фарады)

мм — миллиметр

МОм — мегаом (1 млн Ом)

Н — ньютон — единица силы

нс — наносекунда (0,001 мкс)

нФ — нанофарада (1000 пФ = 0,001 мкФ)

Ом — единица электрического сопротивления

Па — паскаль — ньютон на квадратный метр

(единица давления)

пФ — пикофарада (одна миллионная доля

микрофарады)

с — секунда

См — сименс — единица электрической про-

водимости

см/с — сантиметр в секунду — единица скоро-

сти

Тл — тесла — единица магнитной индукции

Ф — фарада — единица электрической ем-

кости

ч — час

°C — градус Цельсия — температура — раз-

ность температур

Классификация волновых

и частотных диапазонов

Диапазон сантиметровых волн 1...10 см (f=

=30...3 ГГц)

Диапазон дециметровых волн 10... 100 см (f=

=3 ГГц...300 МГц)

Диапазон метровых волн 1...10 м (f=300...

30 МГц)

Диапазон декаметровых волн 10... 100 м (f=

= ЗО...З МГц)

Диапазон гектаметровых волн 100... 1000 м

(f=3 МГц...ЗОО кГц)

Диапазон километровых волн 1000... 10 000 м

(f=300...30 кГц)

УКВ радиовещательный и телевизионный

диапазоны волн включают в себя полосы частот,

выделенные из диапазонов метровых и децимет-

ровых волн

4

Коротковолновые радиовещательные диапазо-

ны волн являются частями диапазона декамет-

ровых волн

Средневолновый радиовещательный диапазон

волн представляет собой полосу частот внутри

диапазона гектаметровых волн (525... 1605 кГц)

Длинноволновый радиовещательный диапазон

волн образуется полосами частот, выделенных

из диапазонов гектаметровых и километровых

волн (150...408 кГц)

Низкие частоты (НЧ) 30...300 кГц

Средние частоты (СЧ) 0,3...3 МГц

Высокие частоты (ВЧ) 3...30 МГц

Очень высокие частоты (ОВЧ) 30...300 МГц

Ультравысокие частоты (УВЧ) 300...3000 МГц

Сверхвысокие частоты (СВЧ) 3...30 ГГц

Обозначения на электрических

схемах

Для обозначения видов токов, электриче-

ских сигналов, импульсов и полярности электри-

ческих напряжений применяют следующие сим-

волы:

Ток постоянный —"

Прямоугольный импульс отрицательной

полярности

Остроугольный импульс положительной

полярности

Остроугольный импульс отрицательной

полярности

Пилообразный импульс положительной

полярности

Трапецеидальный импульс положитель-

ной полярности

Графические условные

обозначения электрических

проводов, кабелей, экранов,

коммутационных устройств,

резисторов и конденсаторов

Полярность положительная

Провода, кабели, экраны

Полярность отрицательная

Провод электрический

Ток переменный, общее обозначение

(ток частотой 50 Гц)

Ответвление от провода, соединение

проводов

Ток (сигнал) 34

Ток (сигнал) РЧ

Провода пересекаются без электриче-

ского контакта между ними

Электрическая цепь продолжается за

пределами схемы

Сигнал переменной частоты

Сигнал, состоящий из несущей часто-

ты с двумя боковыми полосами частот

Стрелка на проводе указывает направ-

ление распространения сигнала

Экранированный провод

Сигнал, состоящий из несущей часто-

ты и верхней боковой полосы частот

Частично экранированный провод

Сигнал, состоящий из несущей часто-

ты и нижней боковой полосы частот

Коаксиальный кабель

Сигнал, состоящий из одной боковой

полосы частот (несущая частота подав-

лена)

Соединение с корпусом прибора

Соединение с землей

Прямоугольный импульс положитель-

ной полярности

Экран элемента или группы элементов

5

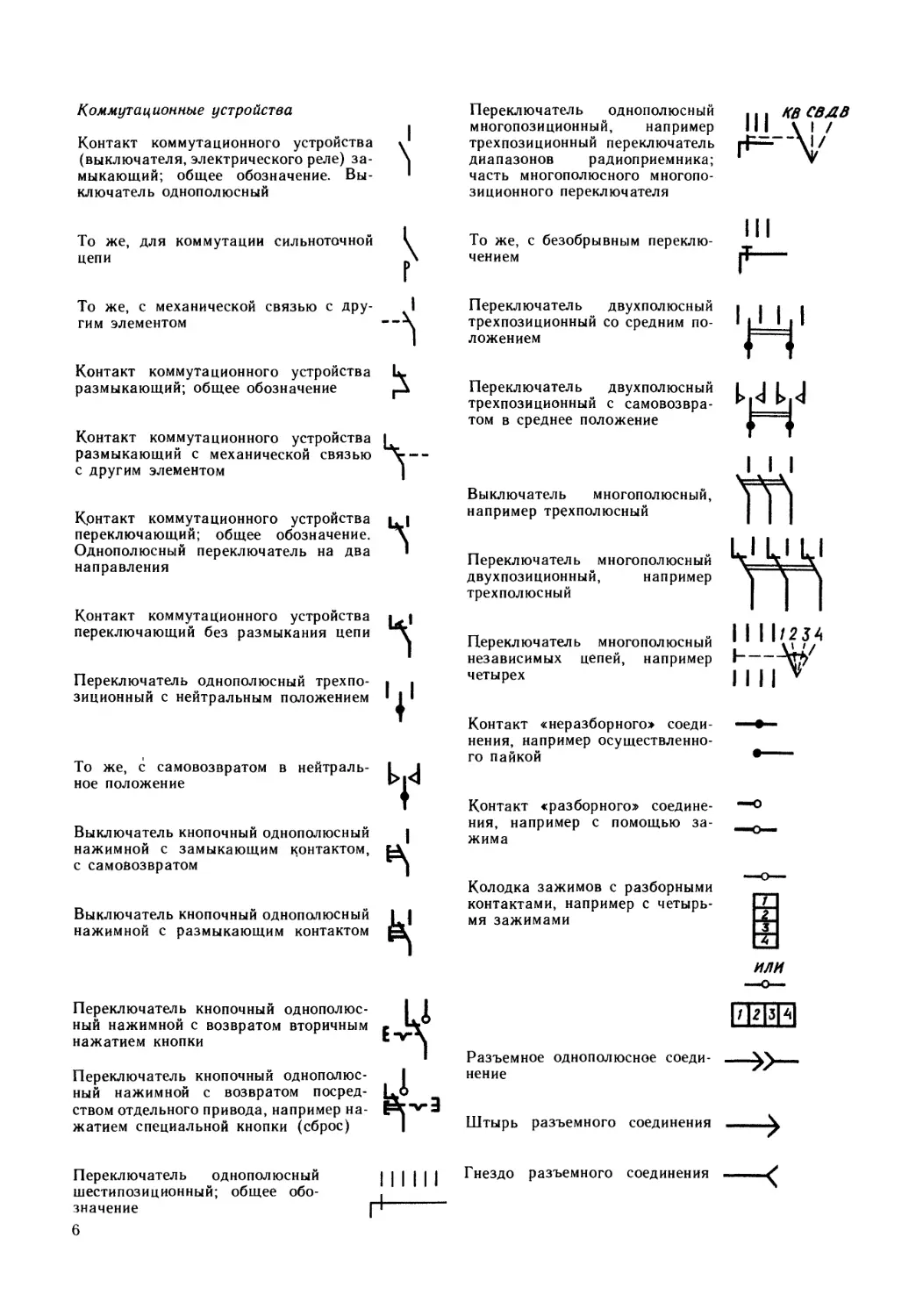

Коммутационные устройства

Контакт коммутационного устройства

(выключателя, электрического реле) за-

мыкающий; общее обозначение. Вы-

ключатель однополюсный

Переключатель однополюсный

многопозиционный, например

трехпозиционный переключатель

диапазонов радиоприемника;

часть многополюсного многопо-

зиционного переключателя

4» СВДВ

То же, для коммутации сильноточной

цепи

То же, с механической связью с дру-

гим элементом

То же, с безобрывным переклю-

чением

Переключатель двухполюсный

трехпозиционный со средним по-

ложением

Контакт коммутационного устройства

размыкающий; общее обозначение

Контакт коммутационного устройства

размыкающий с механической связью

с другим элементом

Переключатель двухполюсный

трехпозиционный с самовозвра-

том в среднее положение

Контакт коммутационного устройства

переключающий; общее обозначение.

Однополюсный переключатель на два

направления

Контакт коммутационного устройства

переключающий без размыкания цепи

Переключатель однополюсный трехпо-

зиционный с нейтральным положением

Выключатель многополюсный,

например трехполюсный

Переключатель многополюсный

двухпозиционный, например

трехполюсный

Переключатель многополюсный

независимых цепей, например

четырех

То же, с самовозвратом в нейтраль-

ное положение

Выключатель кнопочный однополюсный

нажимной с замыкающим контактом,

с самовозвратом

Выключатель кнопочный однополюсный

нажимной с размыкающим контактом

kid

Контакт «неразборного» соеди-

нения, например осуществленно-

го пайкой

Контакт «разборного» соедине- ""°

ния, например с помощью за-

жима

Колодка зажимов с разборными

контактами, например с четырь-

мя зажимами

ИЛИ

Переключатель кнопочный однополюс-

ный нажимной с возвратом вторичным

нажатием кнопки

Переключатель кнопочный однополюс-

ный нажимной с возвратом посред-

ством отдельного привода, например на-

жатием специальной кнопки (сброс)

Разъемное однополюсное соеди-

нение

Штырь разъемного соединения

Переключатель однополюсный

шестипозиционный; общее обо-

значение

6

III III

Гнездо разъемного соединения

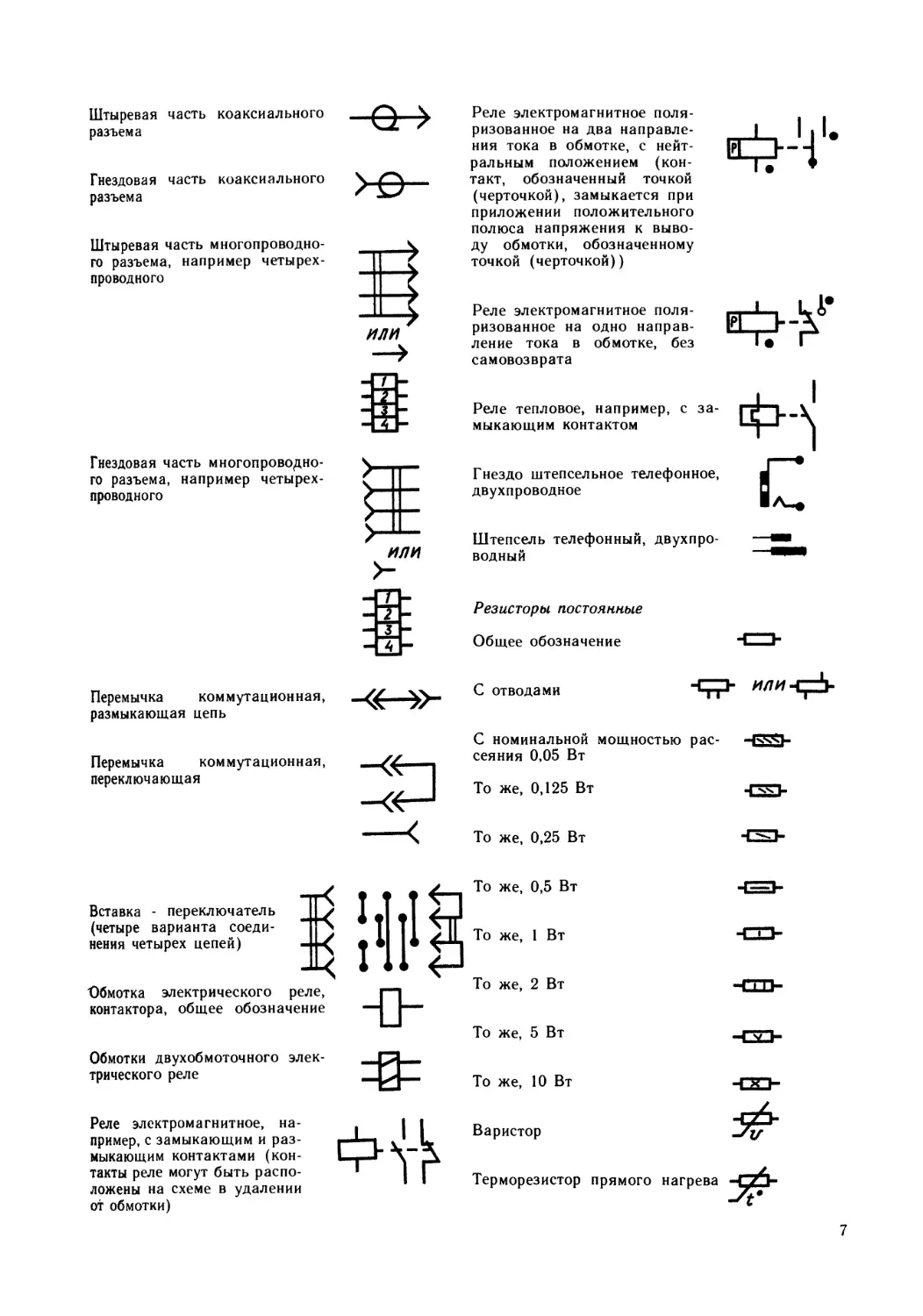

Штыревая часть коаксиального

разъема

Гнездовая часть коаксиального

разъема

Штыревая часть многопроводно-

го разъема, например четырех-

проводного

Реле электромагнитное поля-

ризованное на два направле-

ния тока в обмотке, с нейт-

ральным положением (кон-

такт, обозначенный точкой

(черточкой), замыкается при

приложении положительного

полюса напряжения к выво-

ду обмотки, обозначенному

точкой (черточкой))

Реле электромагнитное поля-

ризованное на одно направ-

ление тока в обмотке, без

самовозврата

ГЛ

н

п

Гнездовая часть многопроводно-

го разъема, например четырех-

проводного

Реле тепловое, например, с за-

мыкающим контактом

Гнездо штепсельное телефонное,

двухпроводное

Штепсель телефонный, двухпро-

водный

Резисторы постоянные

Общее обозначение

Перемычка коммутационная,

размыкающая цепь

С отводами

переключающая

Перемычка коммутационная,

С номинальной мощностью рас-

сеяния 0,05 Вт

То же, 0,125 Вт -CS3-

То же, 0,25 Вт ЧЗЗ-

Вставка - переключатель

(четыре варианта соеди-

нения четырех цепей)

Обмотка электрического реле,

контактора, общее обозначение

Обмотки двухобмоточного элек-

трического реле

То же, 0,5 Вт

То же, 1 Вт

То же, 2 Вт

То же, 5 Вт

То же, 10 Вт

4ZO-

-сш-

чзо-

Реле электромагнитное, на-

пример, с замыкающим и раз-

мыкающим контактами (кон-

такты реле могут быть распо-

ложены на схеме в удалении

от обмотки)

Варистор

Терморезистор прямого нагрева

7

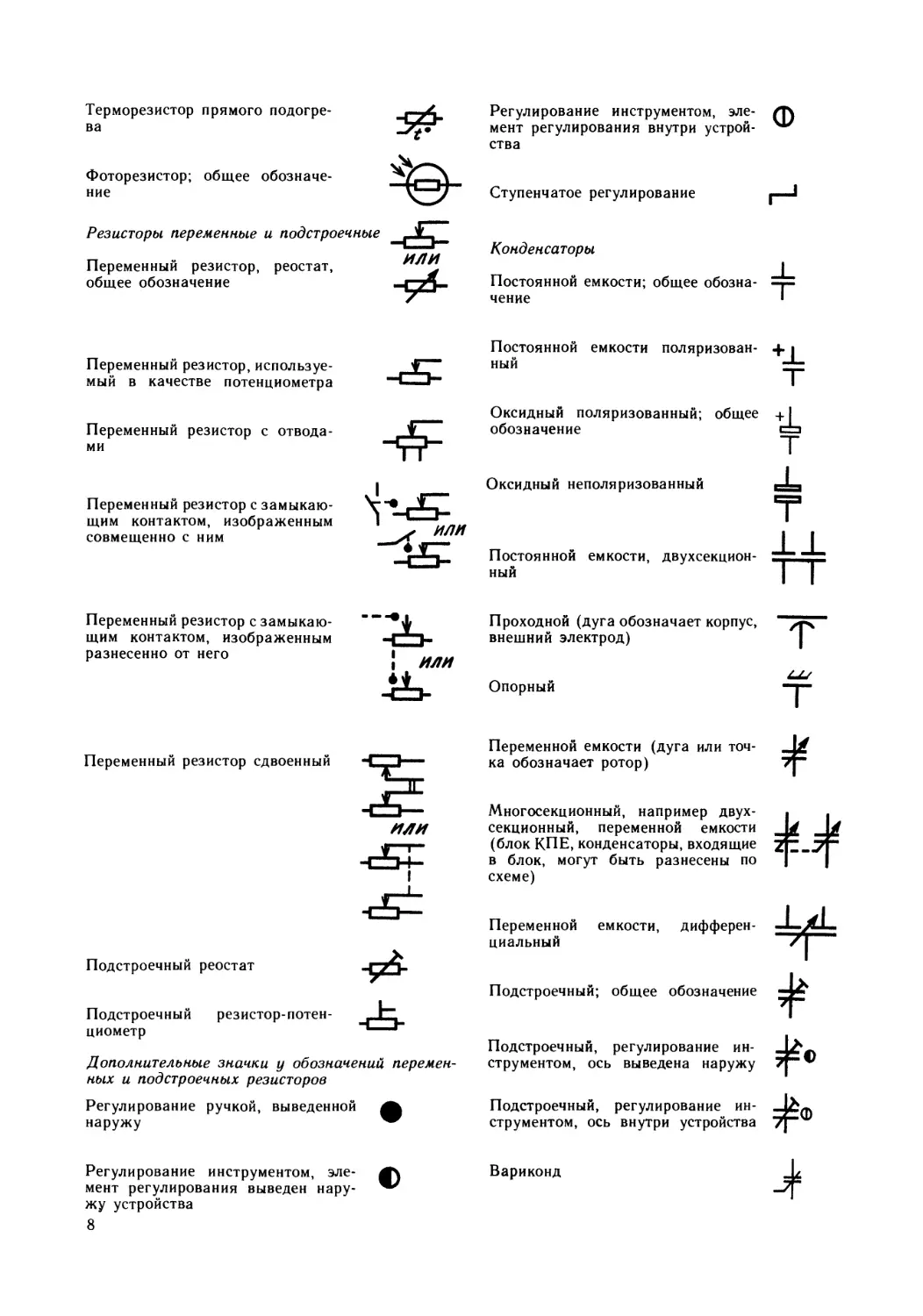

Терморезистор прямого подогре-

ва

Фоторезистор; общее обозначе-

ние

ства

Ступенчатое регулирование

Регулирование инструментом, эле-

мент регулирования внутри устрой-

Резисторы переменные и подстроечные

Переменный резистор, реостат,

общее обозначение

Конденсаторы

Постоянной емкости; общее обозна-

чение

Переменный резистор, используе-

мый в качестве потенциометра

Переменный резистор с отвода-

ми

Переменный резистор с замыкаю-

щим контактом, изображенным

совмещенно с ним

Постоянной емкости поляризован-

ный

Оксидный поляризованный; общее

обозначение

Оксидный неполяризованный

Постоянной емкости, двухсекцион-

ный

Переменный резистор с замыкаю-

щим контактом, изображенным

разнесенно от него

Проходной (дуга обозначает корпус,

внешний электрод)

Опорный

Переменный резистор сдвоенный

Переменной емкости (дуга или точ-

ка обозначает ротор)

Многосекционный, например двух-

секционный, переменной емкости

(блок КПЕ, конденсаторы, входящие

в блок, могут быть разнесены по

схеме)

Переменной емкости, дифферен-

циальный

Подстроечный реостат

Подстроечный резистор-потен-

циометр

Дополнительные значки у обозначений перемен-

ных и подстроечных резисторов

Регулирование ручкой, выведенной

наружу

Подстроечный; общее обозначение

Подстроечный, регулирование ин-

струментом, ось выведена наружу

Подстроечный, регулирование ин-

струментом, ось внутри устройства

Регулирование инструментом, эле-

мент регулирования выведен нару-

жу устройства

8

Вариконд

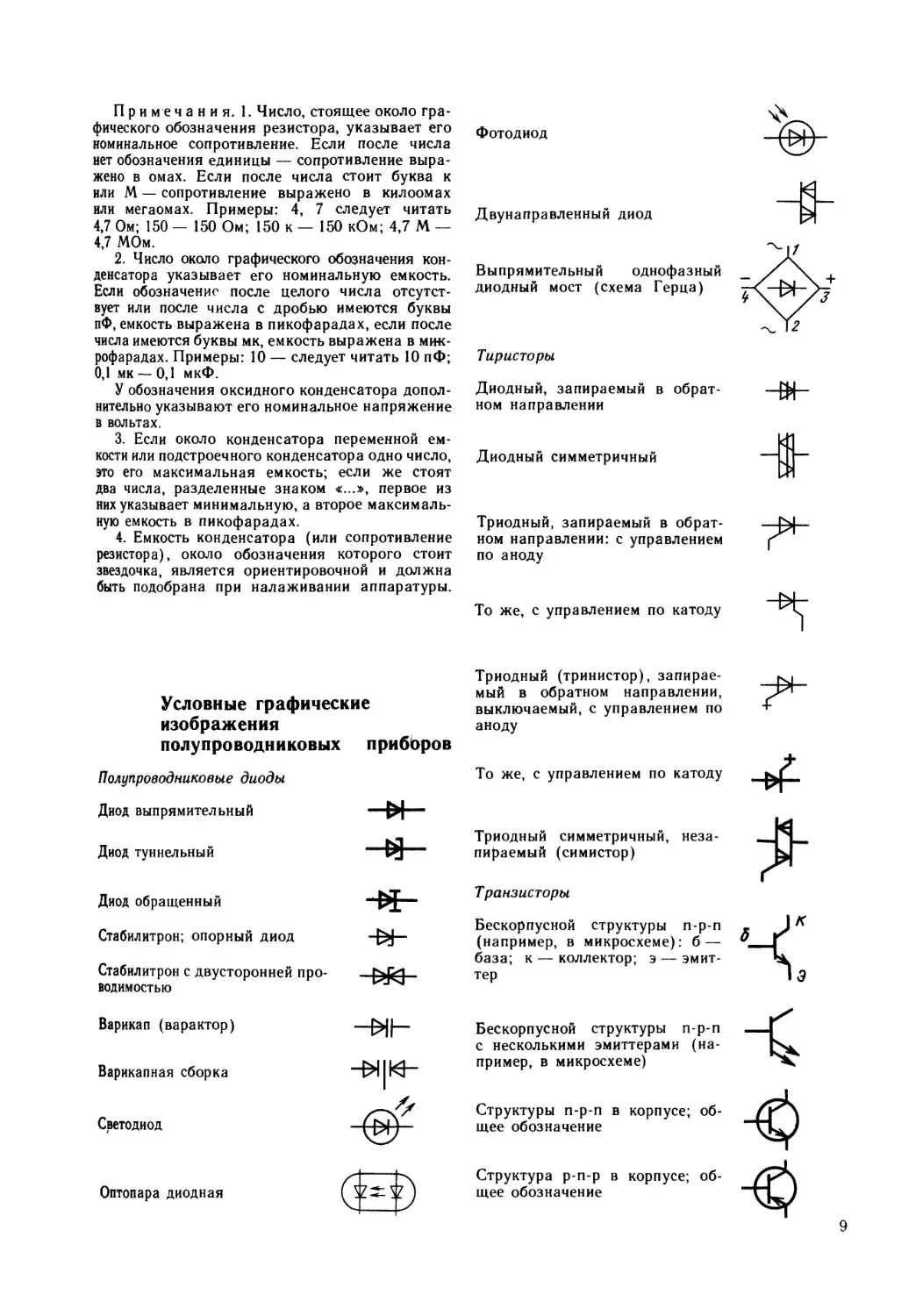

Примечания. 1. Число, стоящее около гра-

фического обозначения резистора, указывает его

номинальное сопротивление. Если после числа

нет обозначения единицы — сопротивление выра-

жено в омах. Если после числа стоит буква к

или М — сопротивление выражено в килоомах

или мегаомах. Примеры: 4, 7 следует читать

4,7 Ом; 150 — 150 Ом; 150 к — 150 кОм; 4,7 М —

4,7 МОм.

2. Число около графического обозначения кон-

денсатора указывает его номинальную емкость.

Если обозначение после целого числа отсутст-

вует или после числа с дробью имеются буквы

пФ, емкость выражена в пикофарадах, если после

числа имеются буквы мк, емкость выражена в мик-

рофарадах. Примеры: 10 — следует читать 10 пФ;

0,1 мк — 0,1 мкФ.

У обозначения оксидного конденсатора допол-

нительно указывают его номинальное напряжение

в вольтах.

3. Если около конденсатора переменной ем-

кости или подстроечного конденсатора одно число,

это его максимальная емкость; если же стоят

два числа, разделенные знаком «...», первое из

них указывает минимальную, а второе максималь-

ную емкость в пикофарадах.

4. Емкость конденсатора (или сопротивление

резистора), около обозначения которого стоит

звездочка, является ориентировочной и должна

быть подобрана при налаживании аппаратуры.

Фотодиод

Двунаправленный диод

Тиристоры

Выпрямительный однофазный

диодный мост (схема Герца)

Диодный, запираемый в обрат- [fe|-

ном направлении

Диодный симметричный

Триодный, запираемый в обрат-

ном направлении: с управлением

по аноду

То же, с управлением по катоду

Условные графические

изображения

полупроводниковых приборов

Триодный (тринистор), запирае-

мый в обратном направлении,

выключаемый, с управлением по

аноду

Полупроводниковые диоды

То же, с управлением по катоду

Диод выпрямительный tM*

Диод туннельный

Диод обращенный

Стабилитрон; опорный диод

Триодный симметричный, неза-

пираемый (симистор)

Транзисторы

Стабилитрон с двусторонней про-

водимостью

Бескорпусной структуры n-p-n - J К

(например, в микросхеме): б— [

база; к — коллектор; э — эмит- kk

тер 13

Варикап (варактор)

Варикапная сборка

Светодиод

Бескорпусной структуры п-р-п

с несколькими эмиттерами (на-

пример, в микросхеме)

Оптопара диодная

Структуры п-р-п в корпусе; об-

щее обозначение

Структура р-п-р в корпусе; об-

щее обозначение

9

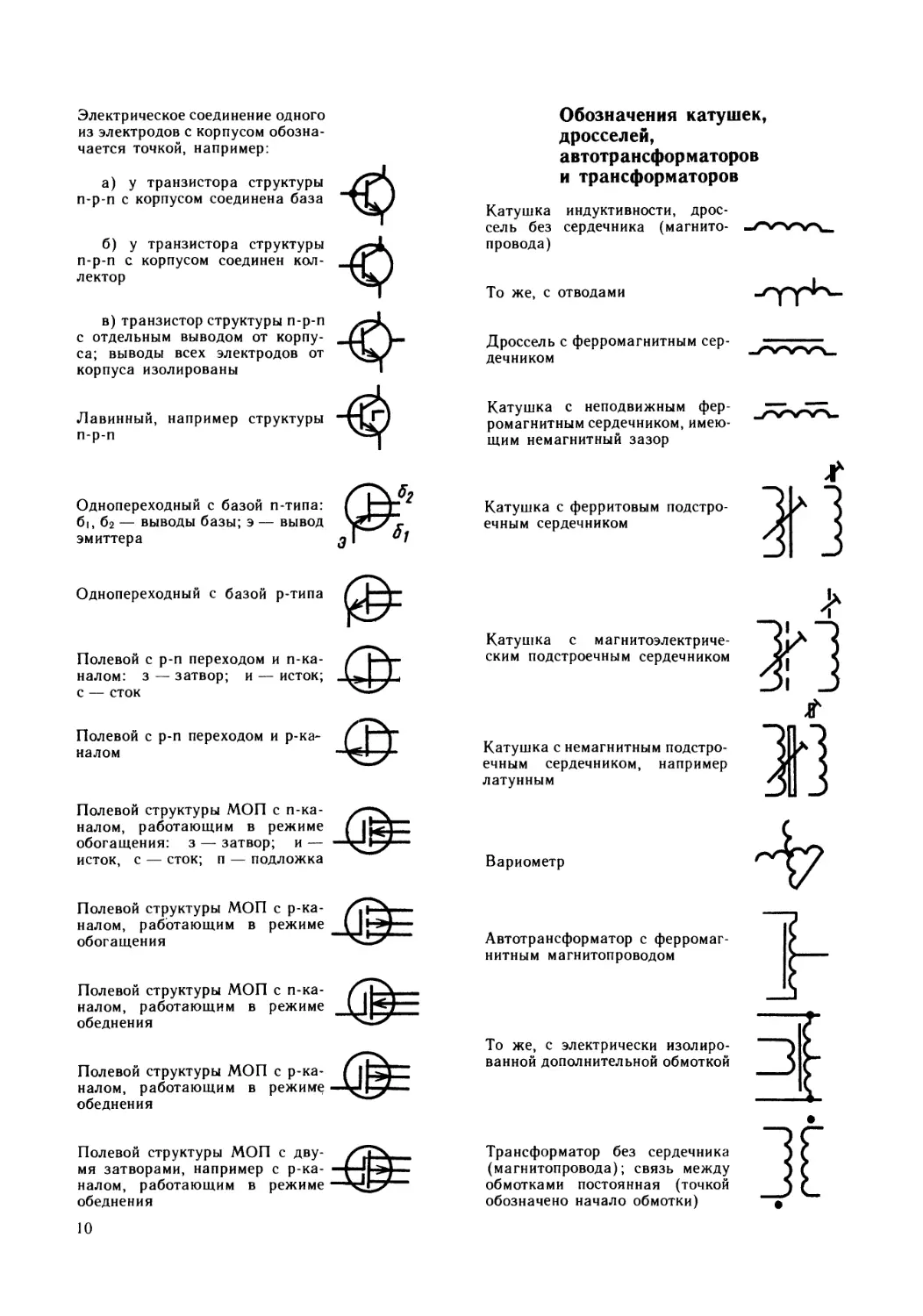

Электрическое соединение одного

из электродов с корпусом обозна-

чается точкой, например:

а) у транзистора структуры

п-р-п с корпусом соединена база

б) у транзистора структуры

п-р-п с корпусом соединен кол-

лектор

Обозначения катушек,

дросселей,

автотр ансфор м аторов

и трансформаторов

Катушка индуктивности, дрос-

сель без сердечника (магнито- —

провода)

То же, с отводами

в) транзистор структуры п-р-п

с отдельным выводом от корпу-

са; выводы всех электродов от

корпуса изолированы

Лавинный, например структуры

п-р-п

Дроссель с ферромагнитным сер-

дечником

Катушка с неподвижным фер-

ромагнитным сердечником, имею-

щим немагнитный зазор

Однопереходный с базой п-типа:

б|, б2 — выводы базы; э — вывод

эмиттера

Катушка с ферритовым подстро-

ечным сердечником

Однопереходный с базой р-типа

Полевой с р-n переходом и п-ка-

налом: з — затвор; и — исток;

с — сток

Полевой с р-n переходом и р-ка-

налом

Катушка с магнитоэлектриче-

ским подстроечным сердечником

Катушка с немагнитным подстро-

ечным сердечником, например

латунным

Полевой структуры МОП с п-ка-

налом, работающим в режиме

обогащения: з — затвор; и —

исток, с — сток; п — подложка

Вариометр

Полевой структуры МОП с р-ка-

налом, работающим в режиме

обогащения

Автотрансформатор с ферромаг-

нитным магнитопроводом

Полевой структуры МОП с п-ка-

налом, работающим в режиме

обеднения

Полевой структуры МОП с р-ка-

налом, работающим в режиму

обеднения

Полевой структуры МОП с дву-

мя затворами, например с р-ка-

налом, работающим в режиме

обеднения

То же, с электрически изолиро-

ванной дополнительной обмоткой

Трансформатор без сердечника

(магнитопровода); связь между

обмотками постоянная (точкой

обозначено начало обмотки)

It

10

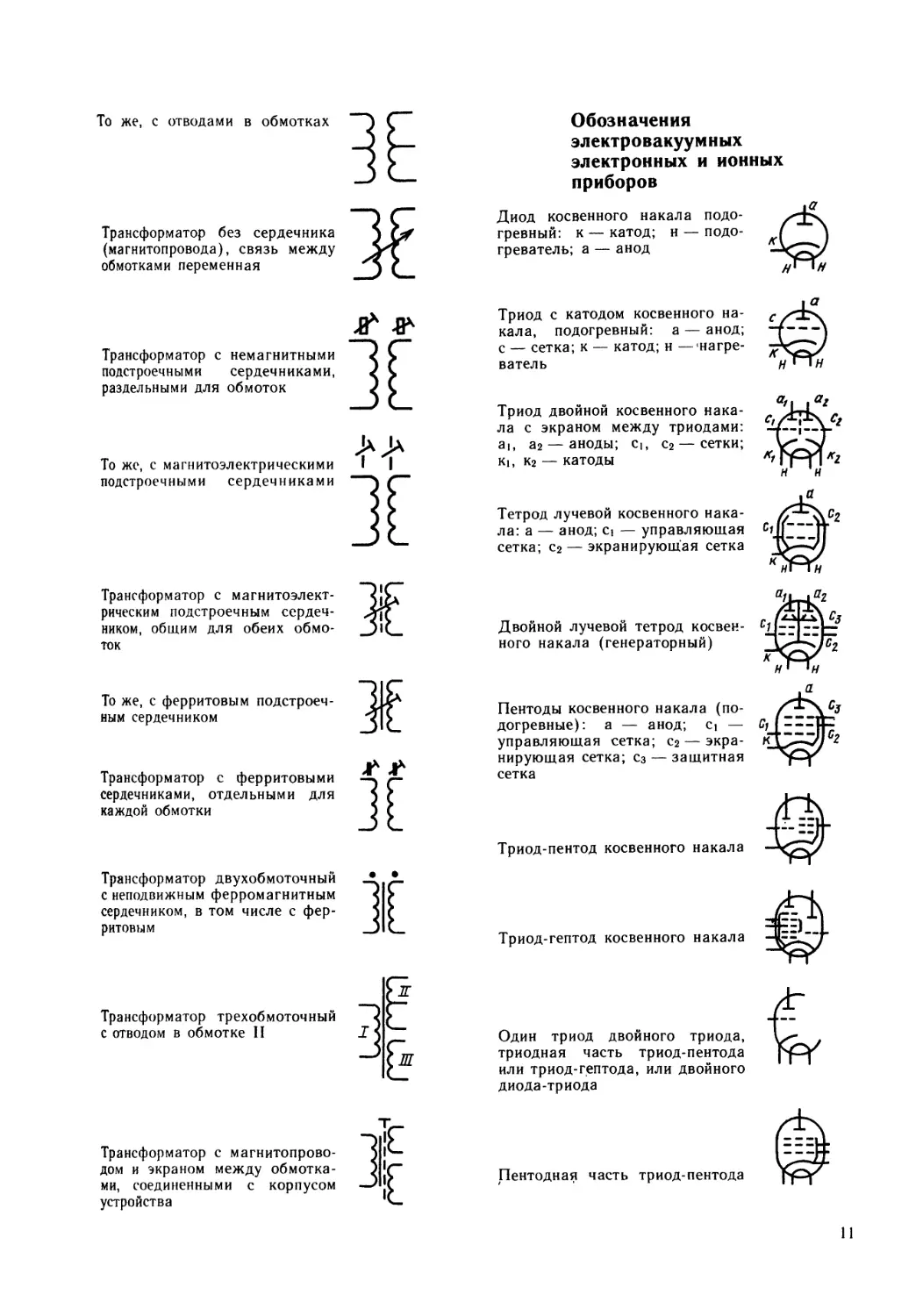

То же, с отводами в обмотках

Обозначения

электровакуум н ых

электронных и ионных

приборов

Трансформатор без сердечника

(магнитопровода), связь между

обмотками переменная

Диод косвенного накала подо-

гревный: к — катод; н — подо-

греватель; а — анод

Трансформатор с немагнитными

подстроечными сердечниками,

раздельными для обмоток

Триод с катодом косвенного на-

кала, подогревный: а — анод;

с — сетка; к — катод; н — нагре-

ватель

То же, с магнитоэлектрическими

подстроечными сердечниками

Триод двойной косвенного нака-

ла с экраном между триодами:

Я|, 32 — аноды; сь с2 — сетки;

Ki, к2 — катоды

Тетрод лучевой косвенного нака-

ла: а — анод; Ci — управляющая

сетка; с2 — экранирующая сетка

Трансформатор с магнитоэлект-

рическим подстроечным сердеч-

ником, общим для обеих обмо-

ток

Двойной лучевой тетрод косвен-

ного накала (генераторный)

То же, с ферритовым подстроеч-

ным сердечником

Трансформатор с ферритовыми

сердечниками, отдельными для

каждой обмотки

Пентоды косвенного накала (по-

догревные): а — анод; Ct —

управляющая сетка; с2 — экра-

нирующая сетка; Сз — защитная

сетка

Триод-пентод косвенного накала

Трансформатор двухобмоточный

с неподвижным ферромагнитным

сердечником, в том числе с фер-

ритовым

Триод-гептод косвенного накала

Трансформатор трехобмоточный

с отводом в обмотке II

Трансформатор с магнитопрово-

дом и экраном между обмотка-

ми, соединенными с корпусом

устройства

Один триод двойного триода,

триодная часть триод-пентода

или триод-гептода, или двойного

диода-триода

Пентодная часть триод-пентода

11

Барретер (стабилизатор тока)

Лампа тлеющего разряда

Тцратрон с холодным

тетродный

Фотоэлемент ионный

Ки'нескоп для черно-бе-

лого телевизора с элек-

тростатической фоку-

сировкой и электромаг-

нитным отклонением

луча: к — катод; м —

модулятор (управляю-

щий электрод); ф —

фокусирующий элект-

род; у — ускоряющий

электрод; а — основ-

ной электрод

Кинескоп для цветного

телевизора с электро-

статической фокуси-

ровкой и электромаг-

нитным отклонением

луча: R, G, В — элект-

роды, обеспечивающие

красное, зеленое и си-

нее свечение экрана

Индикатор электронно-световой:

ai, аг — аноды первого и второ-

го триодов; си — сетка индика-

тора

Индикатор электронно-световой

с двойным управлением: а —

анод; ф — флуоресцирующий

анод; с — сетка управляющая;

к — катод

Электрические лампы накалива-

ния

Стабилизатор газоразрядный

Тиратрон с холодным катодом,

триодный

катодом,

Записывающая монофоническая

Обозначения

электроакустических приборов

Головка громкоговорителя элект-

родинамическая прямого излуче-

ния

Телефон; общее обозначение

Телефон головной

Микрофон; общее обозначение

Микрофон электродинамический

Зуммер

Звонок электрический

Монофонический электромагнит-

ный

Стереофонический пьезоэлектри-

ческий

Стереофонический

нитный

электромаг-

Сирена электрическая

Звукосниматели грамофонные

Монофонический пьезоэлектри-

ческий

Обозначения магнитных

головок

Воспроизводящая монофониче-

ская

12

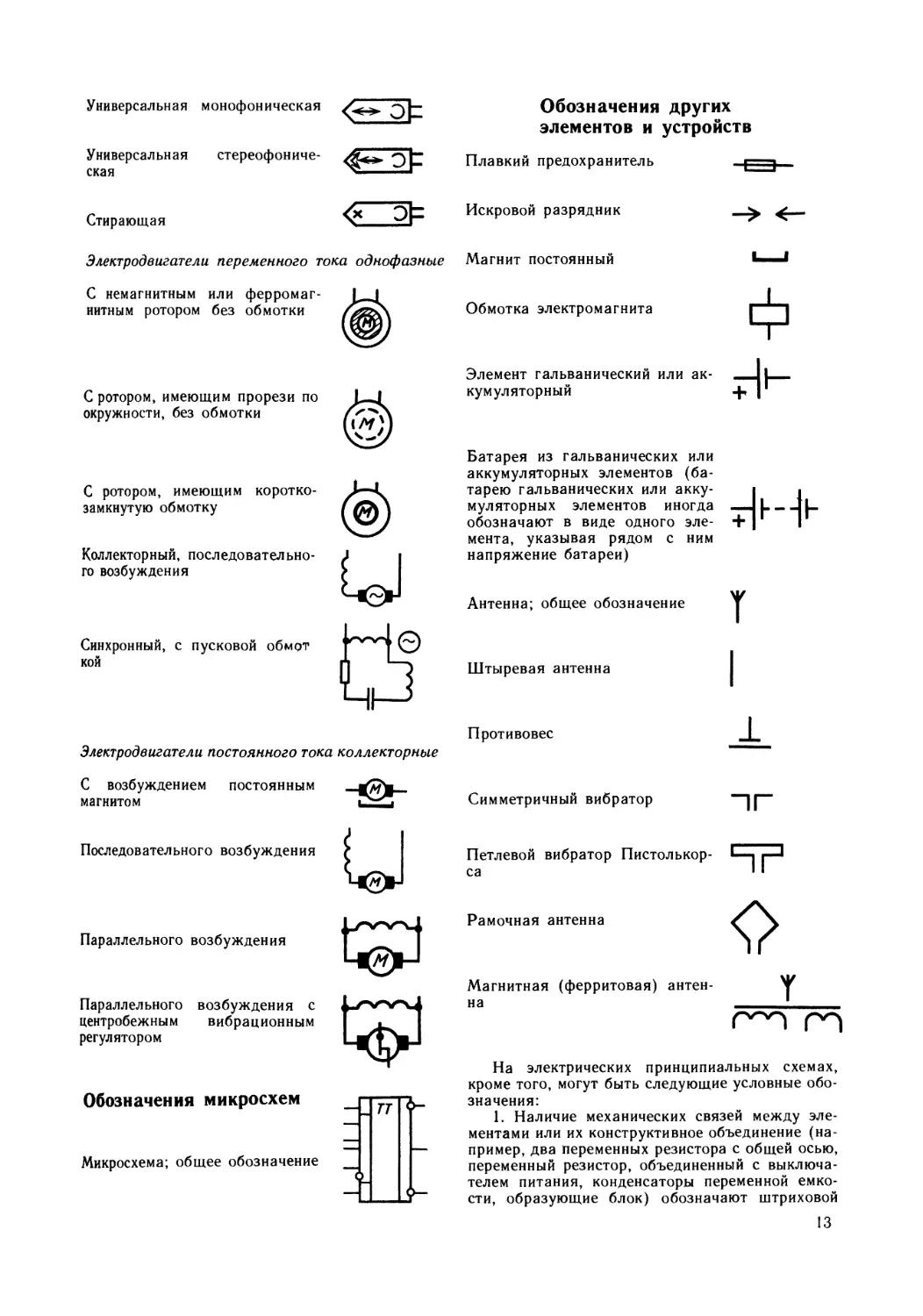

Универсальная монофоническая

Обозначения других

элементов и устройств

Универсальная

ская

стереофониче-

Плавкий предохранитель

Стирающая

Искровой разрядник

Электродвигатели переменного тока однофазные

Магнит постоянный

С немагнитным или ферромаг-

нитным ротором без обмотки

С ротором, имеющим прорези по

окружности, без обмотки

Обмотка электромагнита

Элемент гальванический или ак-

кумуляторный

С ротором, имеющим коротко-

замкнутую обмотку

Коллекторный, последовательно-

го возбуждения

Батарея из гальванических или

аккумуляторных элементов (ба-

тарею гальванических или акку-

муляторных элементов иногда

обозначают в виде одного эле-

мента, указывая рядом с ним

напряжение батареи)

Антенна; общее обозначение

т

Синхронный, с пусковой обмот

кой

Штыревая антенна

Электродвигатели постоянного тока коллекторные

Противовес

Параллельного возбуждения

С возбуждением постоянным

магнитом

Последовательного возбуждения

Параллельного возбуждения с

центробежным вибрационным

регулятором

Обозначения микросхем

Микросхема; общее обозначение

Симметричный вибратор

Рамочная антенна

Петлевой вибратор Пистолькор-

са

Магнитная (ферритовая) антен-

на

На электрических принципиальных схемах,

кроме того, могут быть следующие условные обо-

значения:

1. Наличие механических связей между эле-

ментами или их конструктивное объединение (на-

пример, два переменных резистора с общей осью,

переменный резистор, объединенный с выключа-

телем питания, конденсаторы переменной емко-

сти, образующие блок) обозначают штриховой

13

линией или двумя сплошными линиями, если эле-

менты расположены на схеме близко друг к другу

(например, контакты многополюсного переключа-

теля — см. с. 6). При большом удалении объ-

единенных элементов штриховые линии могут

быть оборваны вблизи этих элементов; о нали-

чии связей указывают в подписи к схеме или

в ее описании.

2. Число в рамке около резонансного кон-

тура указывает частоту в мегагерцах, на кото-

рую он настроен.

3. Напряжение, обозначенное около вывода

электрода транзистора, лампы или около провод-

ника,— это напряжение между данной точкой

и корпусом аппарата (шасси, землей, общим

проводом).

4. Если на схеме указана только точка пере-

ключения одного из полюсов источника питания,

подразумевается, что его второй полюс присоеди-

нен к корпусу (общему проводу) аппарата.

5. На принципиальных схемах РЭА с электрон-

ными лампами цепи накала часто не показывают;

при этом концы обмоток накала трансформатора

питания и выводы от нитей накала (подогрева-

телей) обозначают одинаковыми буквами.

Ограничитель амплитуды сигна-

ла по максимуму

Фазовращатель

Выпрямитель1

Фильтр нижних частот

Фильтр верхних частот

Фильтр полосовой

Фильтр режекторный

Обозначения элементов

структурных и функциональных

электрических схем

Линия задержки

Генератор звуковых частот

Амплитудный детектор

Умножитель частоты1

Делитель частоты1

Усилитель2

у -

Генератор синусоидальных коле-

баний с регулируемой частотой

Преобразователь частоты1 fi в

частоту f2

То же, с регулированием усиле-

ния2

1 Стрелка указывает направление преобразования сигна-

ла

2 Направление передачи сигнала указывает вершина тре-

угольника на горизонтальной линии связи

14

Частотный детектор

Устройство, выделяющее верхние

частоты (предкорректор)

Устройство, выделяющее нижние

частоты

Модулятор и демодулятор ча-

стотный

Модулятор и демодулятор фазо-

вый

Дискриминатор частотный

Дискриминатор фазовый

ЦЕПИ И УЗЛЫ

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ

И ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

РАЗДЕЛ ( 1

Содержание

l.l. Общие сведения об электрических цепях................................... 15

1.2. Резонансные цепи . -...................................................... 17

1.3. Частотные фильтры......................................................... 19

1.4. Катушки................................................................... 23

1.5. Радиочастотные конденсаторы............................................... 26

1.6. Резонансные линии......................................................... 26

1.7. Пьезоэлектрические и электромеханические фильтры.......................... 27

1.8. Усилители................................................................. 29

1.9. Активные фильтры.......................................................... 30

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ЦЕПЯХ

Любое радиотехническое устройство

состоит из электрических цепей. Радиокон-

структору при расчетах необходимо учитывать

свойства цепей, не содержащих электронные

приборы (транзисторы, диоды и др.) и содержа-

щих такие приборы, называемых часто электрон-

ными цепями.

Электронные цепи, содержащие транзисторы

или иные приборы, усиливающие проходящие

через них электрические сигналы, называются

активными цепями. Цепи, в которых усиление не

происходит, называются пассивными.

Зависимость тока от приложенного напря-

жения в электронных приборах характеризуется

криволинейными ВАХ. Поэтому электронные це-

пи относятся к классу цепей нелинейных. Для

большей части неэлектронных цепей характерна

прямая пропорциональность токов напряже-

ниям. В этом случае их относят к классу цепей

линейных.

Токи в электрических цепях радиотехниче-

ских устройств в большинстве случаев имеют

сложный характер и рассматриваются как сум-

ма постоянного и переменного токов.

Законы и пути прохождения постоянного и

переменного токов различны. Цепь постоянного

тока образуется только из отрезков, гальваниче-

ски связанных между собой. Переменный ток

также проходит через такие цепи, но передается

и через емкостные, и индуктивные (в том числе

трансформаторные) связи между цепями. При-

мер, иллюстрирующий различие путей прохожде-

ния постоянного и переменного токов, показан

на рис. 1.1, а. Здесь El, Е2 — источники ЭДС

постоянного и переменного токов соответственно.

Постоянный ток от источника Е1 замыкается

через резисторы R1 и R2 и не проходит в другие

цепи. Переменный ток от источника Е2 проходит

через резисторы Rl, R2, а также через конденса-

тор С, резисторы R3 и Й4, первичную обмотку

трансформатора Тр. Ток в первичной обмотке

наводит ЭДС во вторичной обмотке трансфор-

матора, которая создает ток в резисторе R5.

В линейных цепях прохождение постоянного

и переменного токов рассматривают раздельно.

В этом состоит применимый к линейным цепям

принцип суперпозиции, т. е. наложения друг

на друга взаимонезависимых токов. Для анализа

прохождения и для расчета этих токов приведены

схемы на рис. 1.1,6 и в.

При расчетах цепей переменного тока учиты-

вается зависимость сопротивления цепей, содер-

жащих емкости и индуктивности, от частоты. Со-

15

Рис. 1 1

противление конденсатора с емкостью С пере-

менному току обратно пропорционально частоте

f и равно 1 /(оС, где (0==2л1 — угловая частота

(л = 3,14). Сопротивление катушки с индуктив-

ностью L прямо пропорционально частоте и рав-

но coL. Прй расчетах L и С выражают в генри

и фарадах, частоту f — в герцах, а сопротивление

получают в омах.

Приходится учитывать также, что напряжения

на конденсаторах и на катушке, создаваемые

переменным током, не совпадают с ним по фазе.

Например, как показано на рис. 1.2, синусои-

дальный переменный ток i, проходя через цепь

R, С, L, создает совпадающее по фазе напря-

жение Ur на резисторе R, отстающее по фазе

напряжение ис на конденсаторе С и опере-

жающую по фазе ЭДС индуктивности uL в ка-

тушке L.

Полное сопротивление (импеданс) Z подоб-

ных комплексных цепей переменному току

Z = VR2 + (<oL-l/<oC)2.

Суммирование по правилу Пифагора (квадрат-

ный корець из суммы квадратов) учитывает

сдвиг по фазе напряжений в резистивных (R)

и реактивных (L, С) элементах. Знак минус меж-

ду coL и 1/соС учитывает взаимную противопо-

ложность напряжений на емкости и индуктивно-

сти (рис. 1.2).

Рис. 1.2

Рис. 1.3

При расчетах цепей с последовательным

соединением элементов, как в рассмотренном

примере, пользуются сопротивлениями R; XL=;

= (oL; Xc=1/(dC; в случае же параллельного

соединения ветвей удобнее пользоваться прово-

димостями G==l/R, Yl= 1/coL и Yc = (oC. На-

пример, для цепи, показанной на рис. 1.3, полная

проводимость цепи

Y - VG2 + (<oC-1/wL)2)

а полное сопротивление Z — 1 /Y.

Действующее (эффективное) значение U3$

синусоидального напряжения и с амплитудой U

и,ф=ил/2.

Действующее значение 1Эф синусоидального тока i

с амплитудой I

1эф = 1/л/2.

При прохождении такого тока через цепь с со-

противлением R в ней выделяется мощность

R==lf(|)R = I2R/2.

Если на резисторе с сопротивлением R падает

напряжение с амплитудой U, то в нем выделяется

мощность

P = Ua0/R = U2/2R.

При подключении нагрузки с сопротивлением R

к источнику синусоидальной ЭДС с амплитудой

Е, обладающему сопротивлением R« (рис. 1.4, а),

амплитуда тока в цепи по закону Ома 1 =

= E/(R„-|-R), а амплитуда напряжения на на-

грузке U = IR = ER/(RH-|-R). Это напряжение

увеличивается при возрастании R и прибли-

жается по значению к Е.

Мощность R, выделяемая в нагрузке R,

P = I2R/2 = E2R/2 (R„ + R)2.

Мощность максимальна при R = R«, при дальней-

шем увеличении R она уменьшается. Выбор на-

грузки, соответствующей получению максималь-

ной мощности, называется согласованием на-

грузки с источником по мощности. Если сопро-

тивление нагрузки изменять нельзя, то согласо-

вание по мощности можно получить включением

ее через трансформатор или автотрансформатор.

Чтобы увеличить эквивалентное сопротивле-

ние, подключаемое к источнику, применяют по-

нижающий трансформатор (рис. 1.4,6) либо

автотрансформатор, включенный по схеме

рис. 1.4,в. Для той же цели может быть при-

менен емкостный делитель напряжения (рис.

1.7,в). Чтобы уменьшить сопротивление, вклю-

чают повышающий трансформатор (рис. 1.4, а)

или автотрансформатор (рис. 1.4,6).

Электрические цепи различаются числом под-

ключаемых к ним внешних проводников

16

Источник

а) б)

Ь) г) в) Рис. 1.4

(рис. 1.5). При двух подключенных внешних

проводниках (рис. 1.5, а) цепь называется двух-

полюсником, при четырех (рис. 1.5,6)—четы-

рехполюсником; при шести — соответственно

шестиполюсником (рис. 1.5, в); в общем случае —

многополюсником. Сложные цепи образуются

соединением нескольких двухполюсников, четы-

рехполюсников и др

Некоторые пары подключаемых внешних про-

водников служат входами цепи, а другие — вы-

ходами (рис. 1.5,6)

Отношение напряжения на выходе к напряже-

нию на входе называется коэффициентом переда-

чи по напряжению. Отношение тока, передавае-

мого с выхода в подключенную к нему цепь,

к току, подводимому ко входу, называется

коэффициентом передачи по току. Отношение

мощности тока, передаваемой с выхода в под-

ключенную цепь, к мощности, подводимой ко

входу, называется коэффициентом передачи по

мощности.

Помимо непосредственного отношения ука-

занных величин коэффициент передачи часто

определяется в логарифмических единицах —

децибелах. Если мощность на входе и на выхо-

де Рвх и РВЫх, то в относительных единицах коэф-

фициент передачи по мощности

Км = Рвых/Рвх,

а в децибелах

КлБ=10 1g Км.

Если, например, Км = 100, то КдБ = 20.

Мощность пропорциональна квадрату на-

пряжения и тока, поэтому если коэффициент

передачи по напряжению Кн и по току К,., то

соответственно КдБ=20 1g Кн и КдБ=20 1g Кт.

Рис. 1.5

1.2. РЕЗОНАНСНЫЕ ЦЕПИ

Резонансные цепи — основа разделе?

ния сигналов по частотам в радиотехнике. Ра-

диолюбителям приходится конструировать, изго-

товлять и настраивать колебательные контуры и

фильтры, основанные на резонансе в цепях из ка-

тушек и конденсаторов.. Широко применяются

также пьезоэлектрические (кварцевые и кера-

мические) резонаторы, электромеханические

фильтры с упругими металлическими резонато-

рами и некоторые другие специальные устрой-

ства, которые также служат для настройки ра-

диоаппаратуры на нужные частоты и для выделе-

ния сигналов с заданными частотами, но такие

устройства используются чаще промышленного

изготовления.

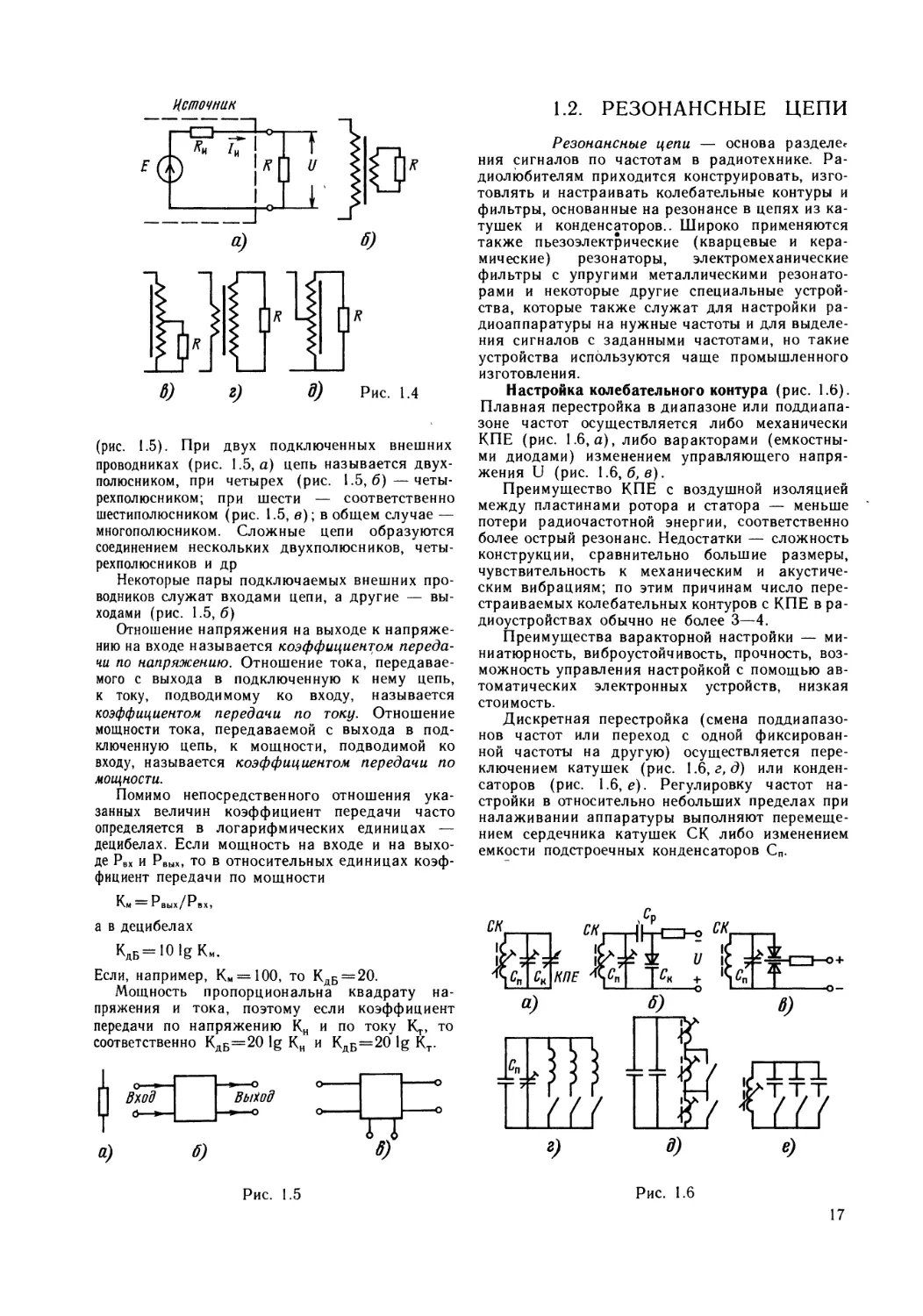

Настройка колебательного контура (рис. 1.6).

Плавная перестройка в диапазоне или поддиапа-

зоне частот осуществляется либо механически

КПЕ (рис. 1.6, а), либо варакторами (емкостны-

ми диодами) изменением управляющего напря-

жения U (рис. 1.6, б, в).

Преимущество КПЕ с воздушной изоляцией

между пластинами ротора и статора — меньше

потери радиочастотной энергии, соответственно

более острый резонанс. Недостатки — сложность

конструкции, сравнительно большие размеры,

чувствительность к механическим и акустиче-

ским вибрациям; по этим причинам число пере-

страиваемых колебательных контуров с КПЕ в ра-

диоустройствах обычно не более 3—4.

Преимущества варакторной настройки — ми-

ниатюрность, виброустойчивость, прочность, воз-

можность управления настройкой с помощью ав-

томатических электронных устройств, низкая

стоимость.

Дискретная перестройка (смена поддиапазо-

нов частот или переход с одной фиксирован-

ной частоты на другую) осуществляется пере-

ключением катушек (рис. 1.6, г, д) или конден-

саторов (рис. 1.6, е). Регулировку частот на-

стройки в относительно небольших пределах при

налаживании аппаратуры выполняют перемеще-

нием сердечника катушек СК либо изменением

емкости подстроечных конденсаторов Сп.

Рис. 1.6

17

L

E

Рис. 1.7

Расчет резонансной частоты to» индуктивности

L и емкости С. Длина волны (м) и fo (МГц)

связаны соотношением

Xfo = 3OO.

При расчете L (мкГн) и С (пФ) удобна фор-

мула

LC«25300/f§,

где L и С — полные индуктивность и емкость

цепи. Например, в случае рис. 1.6,6, где Ск —

емкость варактора, Ср — емкость разделительно-

го конденсатора и Сп — емкость подстроечного

конденсатора,

С = Сп + СрСк/(СР + Ск).

Требуется учитывать собственные емкости катуш-

ки и соединительных проводников, которые при-

бавляются к емкости конденсаторов.

Влияние емкости внешней цепи на настройку

контура. При конструировании колебательного

контура учитывают влияние подключаемых к не-

му внешних цепей (рис. 1.7, а—в). Степень влия-

ния зависит от коэффициента включения р. При

автотрансформаторной связи (рис. 1.7, а) р =

==LC/L; при трансформаторной (рис. 1.7,6)

p«M/L, где М — взаимоиндуктивность между

катушками; при емкостной связи (рис. 1.7, в)

p = Ci/(Cl+C2).

Небольшая емкость внешней подключаемой

цепи Св увеличивает емкость контура на ДС =

= Свр2.

Изменение L и С на сравнительно небольшие

величины AL и АС (ДЬ<СЬ; ДС<<С)' изменяет

частоту резонанса соответственно на Af =

= fo (AL/2L) и Af = fo (ДС/2С).

Коэффициент передачи колебательного конту-

ра Кк по напряжению. Определяется отноше-

нием напряжения UK на конденсаторе или катуш-

ке контура к вызывающей это напряжение ЭДС Е,

наведенной в контуре извне (рис. 1.7): Кк = 1Л/Е.

В случае частичной связи контура с внешней

цепью, в которую передается напряжение, об-

щий коэффициент передачи

К=Ккр.

При частоте резонанса (f = fo) Kk = Q — доб-

ротность колебательного контура. Добротность

Q зависит от добротности катушки QL, доброт-

ности конденсатора Qc и сопротивления внешней

цепи RB, подключаемой к контуру (рис. 1.8).

Добротность Ql определяется сопротивле-

нием rL, эквивалентным потерям радиочастот-

ной энергии в гроводе, изоляции провода, сер-

дечнике и каркасе катушки (рис. 1.8):

QL«6,3f0L/rL

где fo в МГц, L в мкГн, rL в Ом. Обычно в зави-

симости от конструкции катушки и качества при-

мененных материалов QL«5O...25O.

Добротность Qc зависит от сопротивления

Rc, эквивалентного потерям радиочастотной

энергии в диэлектрическом слое между электро-

дами (пластинами) конденсатора:

Qc«6,3f0CRc-10-3,

где fo в МГц, С в пФ, Rc в кОм. Обычно

Qc« 400... 1000.

Результирующая добротность контура

Q = Ql/(1 +QL/Qc + QLfoL/159R),

где fo в МГц, L в мкГн, R в кОм

При частичном подключении внешней цепи с

сопротивлением RB (рис. 1.7) эквивалентное со-

противление R, подключенное к контуру, опре-

деляется по формуле R = RB/p2. Если к контуру

подключено несколько цепей, то R определяется

как результирующее сопротивление, получен-

ное в параллельном соединении их эквивалент-

ных сопротивлений. Добротность поэтому зави-

сит не только от конструкции колебательного

контура, но и от подключенных к нему внешних

цепей.

Сопротивление параллельного колебательного

контура. Сопротивление между отводами кон-

тура (А и Б на рис. 1.9) при частоте резонанса

(резонансное сопротивление) при полном вклю-

чении (рис. 1.9, а) максимально и равно

R,«6,3foLQ-10“3.

Здесь fo в МГц, L в мкГн, R3 в кОм.

При частичном включении (рис. 1.9,6—г).

R9«6,3foLQp2-lO-3,

где р — коэффициент включения.

При отклонении частоты f от резонансной ча-

стоты сопротивление контура уменьшается.

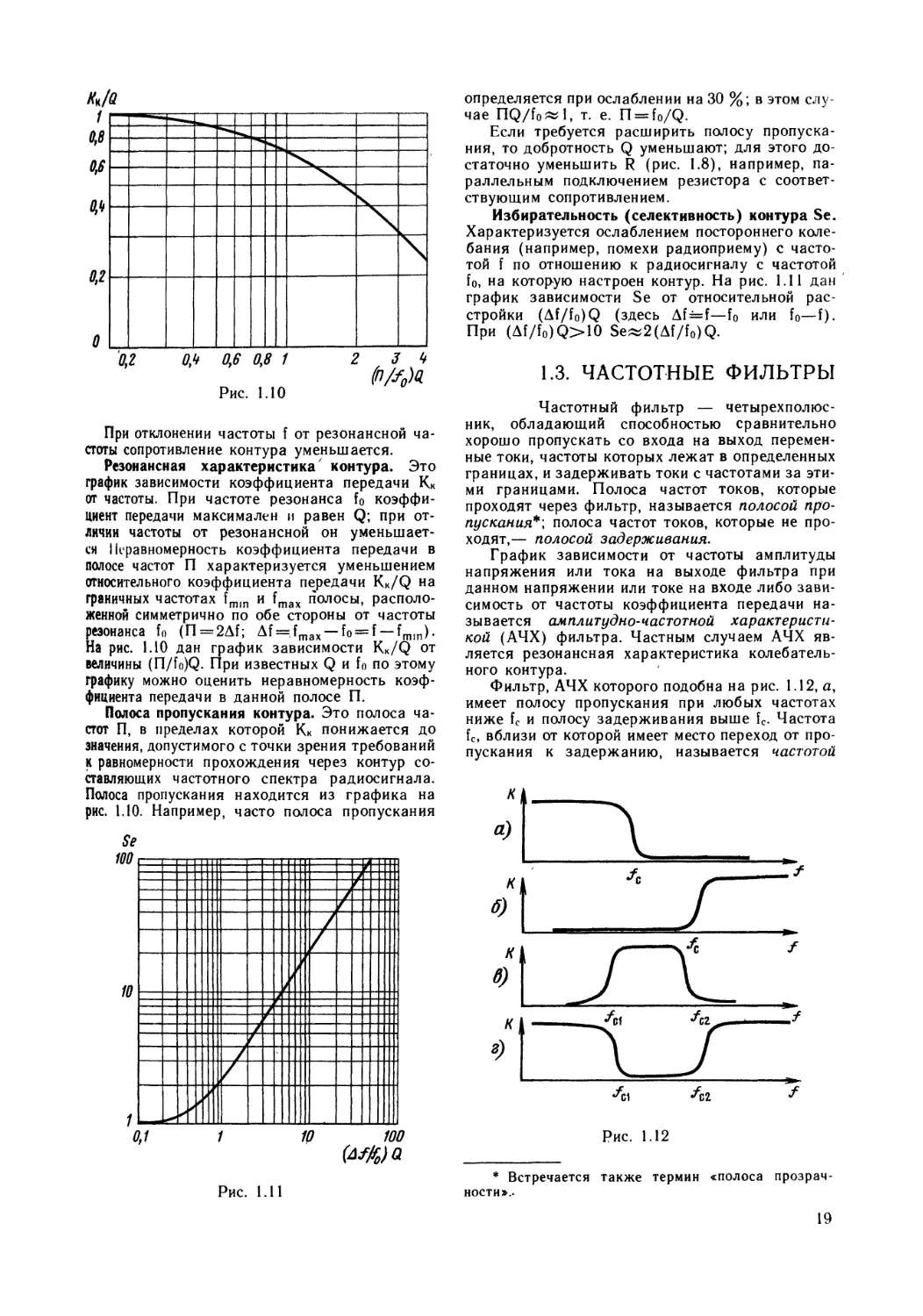

Резонансная характеристика7 контура. Это

график зависимости коэффициента передачи Кк

от частоты. При частоте резонанса fo коэффи-

циент передачи максимален и равен Q; при от-

личии частоты от резонансной он уменьшает-

ся Неравномерность коэффициента передачи в

полосе частот П характеризуется уменьшением

относительного коэффициента передачи Кк/Q на

граничных частотах fmin и fmax полосы, располо-

женной симметрично по обе стороны от частоты

резонанса fo (П = 2ДГ; Af = fmax — fo = f — fmin).

На рис. 1.10 дан график зависимости Кк/Q от

величины (n/fo)Q. При известных Q и fo по этому

графику можно оценить неравномерность коэф-

фициента передачи в данной полосе П.

Полоса пропускания контура. Это полоса ча-

стот П, в пределах которой Кк понижается до

значения, допустимого с точки зрения требований

к равномерности прохождения через контур со-

ставляющих частотного спектра радиосигнала.

Полоса пропускания находится из графика на

рис. 1.10. Например, часто полоса пропускания

определяется при ослаблении на 30 %; в этом слу-

чае HQ/fo~ 1, т. е. n = fo/Q.

Если требуется расширить полосу пропуска-

ния, то добротность Q уменьшают; для этого до-

статочно уменьшить R (рис. 1.8), например, па-

раллельным подключением резистора с соответ-

ствующим сопротивлением.

Избирательность (селективность) контура Se.

Характеризуется ослаблением постороннего коле-

бания (например, помехи радиоприему) с часто-

той f по отношению к радиосигналу с частотой

fo, на которую настроен контур. На рис. 1.11 дан

график зависимости Se от относительной рас-

стройки (Af/f0)Q (здесь Af=f—f0 или f0—f).

При (Af/f0)Q>10 Se«2(Af/f0)Q.

1.3. ЧАСТОТНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Частотный фильтр — четырехполюс-

ник, обладающий способностью сравнительно

хорошо пропускать со входа на выход перемен-

ные токи, частоты которых лежат в определенных

границах, и задерживать токи с частотами за эти-

ми границами. Полоса частот токов, которые

проходят через фильтр, называется полосой про-

пускания*', полоса частот токов, которые не про-

ходят,— полосой задерживания.

График зависимости от частоты амплитуды

напряжения или тока на выходе фильтра при

данном напряжении или токе на входе либо зави-

симость от частоты коэффициента передачи на-

зывается амплитудно-частотной характеристи-

кой (АЧХ) фильтра. Частным случаем АЧХ яв-

ляется резонансная характеристика колебатель-

ного контура.

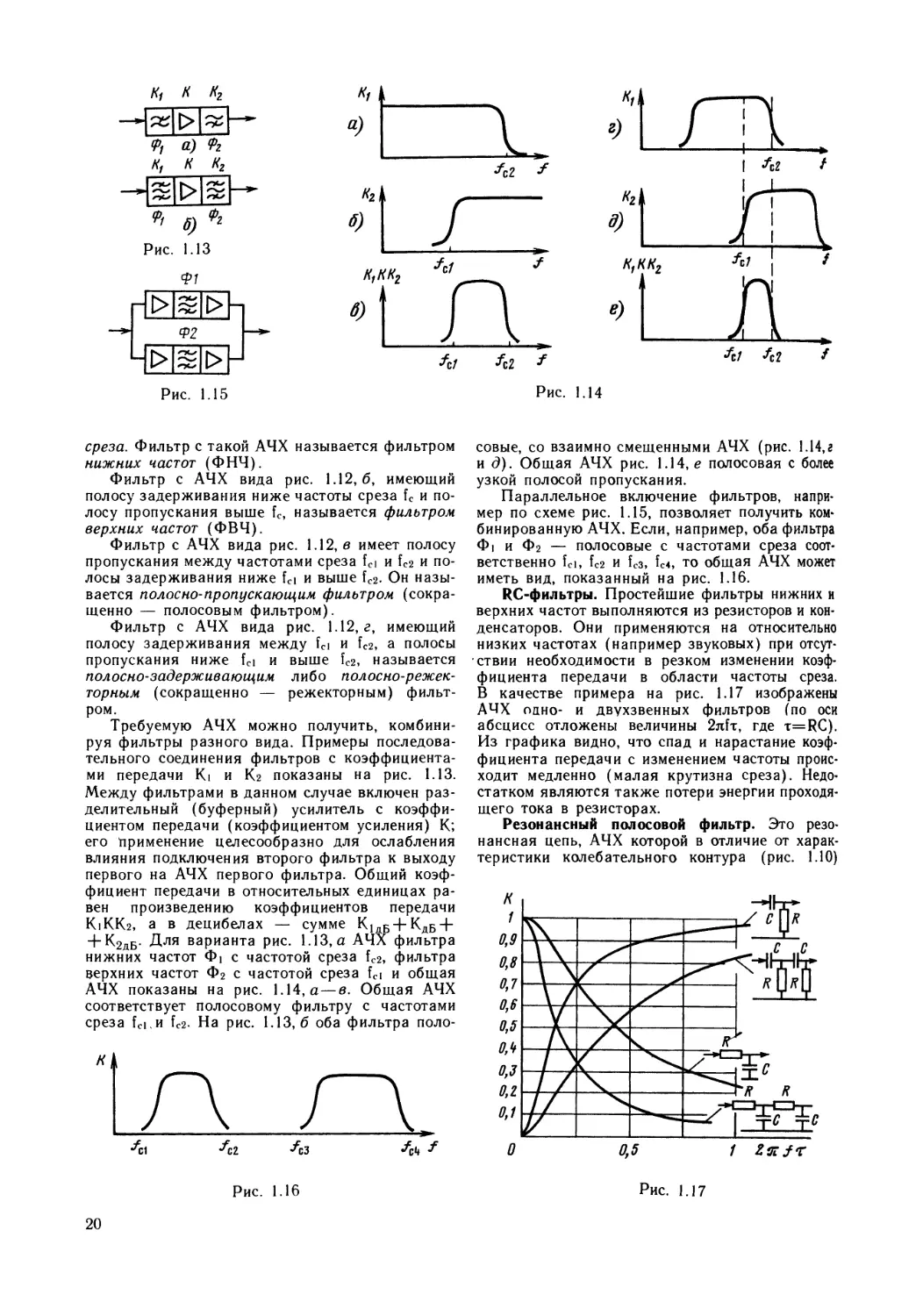

Фильтр, АЧХ которого подобна на рис. 1.12, а,

имеет полосу пропускания при любых частотах

ниже fc и полосу задерживания выше fc. Частота

fc, вблизи от которой имеет место переход от про-

пускания к задержанию, называется частотой

Рис. 1.12

* Встречается также термин «полоса прозрач-

ности»..

19

Kf К ^2

a) $2

xf К K2

Рис. 1.13

?z1 fzl f

Рис.

называется

среза. Фильтр с такой АЧХ называется фильтром

нижних частот (ФНЧ).

Фильтр с АЧХ вида рис. 1.12, б, имеющий

полосу задерживания ниже частоты среза fc и по-

лосу пропускания выше fc, называется фильтром

верхних частот (ФВЧ).

Фильтр с АЧХ вида рис. 1.12, в имеет полосу

пропускания между частотами среза fci и fC2 и по-

лосы задерживания ниже fci и выше fc2. Он назы-

вается полосно-пропускающим фильтром (сокра-

щенно — полосовым фильтром).

Фильтр с АЧХ вида рис. 1.12, г, имеющий

полосу задерживания между fci и fc2, а полосы

пропускания ниже fci и выше fc2,

полосно-задерживающим либо полосно-режек-

торным (сокращенно — режекторным) фильт-

ром.

Требуемую АЧХ можно получить, комбини-

руя фильтры разного вида. Примеры последова-

тельного соединения фильтров с коэффициента-

ми передачи Ki и Кг показаны на рис. 1.13.

Между фильтрами в данном случае включен раз-

делительный (буферный) усилитель с коэффи-

циентом передачи (коэффициентом усиления) К;

его Применение целесообразно для ослабления

влияния подключения второго фильтра к выходу

первого на АЧХ первого фильтра. Общий коэф-

фициент передачи в относительных единицах ра-

вен произведению коэффициентов передачи

К1КК2, а в децибелах — сумме К1дБ + КдБ +

Ч-К2дб- Для варианта рис. 1.13, а АЧХ фильтра

нижних частот Ф1 с частотой среза fc2, фильтра

верхних частот Ф2 с частотой среза fci и общая

АЧХ показаны на рис. 1.14, а — в. Общая АЧХ

соответствует полосовому фильтру с частотами

среза Гсьи fC2. На рис. 1.13,6 оба фильтра поло-

Рис. 1.16

совые, со взаимно смещенными АЧХ (рис. 1.14,г

и д). Общая АЧХ рис. 1.14, г полосовая с более

узкой полосой пропускания.

Параллельное включение фильтров, напри-

мер по схеме рис. 1.15, позволяет получить ком-

бинированную АЧХ. Если, например, оба фильтра

Ф| и Ф2 — полосовые с частотами среза соот-

ветственно fci, fC2 и fC3, fC4, то общая АЧХ может

иметь вид, показанный на рис. 1.16.

RC-фильтры. Простейшие фильтры нижних и

верхних частот выполняются из резисторов и кон-

денсаторов. Они применяются на относительно

низких частотах (например звуковых) при отсут-

ствии необходимости в резком изменении коэф-

фициента передачи в области частоты среза.

В качестве примера на рис. 1.17 изображены

АЧХ одно- и двухзвенных фильтров (по оси

абсцисс отложены величины 2лк, где t=RC).

Из графика видно, что спад и нарастание коэф-

фициента передачи с изменением частоты проис-

ходит медленно (малая крутизна среза). Недо-

статком являются также потери энергии проходя-

щего тока в резисторах.

Резонансный полосовой фильтр. Это резо-

нансная цепь, АЧХ которой в отличие от харак-

теристики колебательного контура (рис. 1.10)

Рис. 1.17

20

имеет более крутой срез за пределами полосы про-

пускания, т. е. по форме приближается к прямо-

угольной. Этим обеспечивается усиленное подав-

ление посторонних колебаний (помех), частоты

которых отличаются от частот спектра переда-

ваемого (или выделяемого) сигнала. Полосовые

фильтры широко применяются на частотах до

десятков мегагерц, главным образом в УПЧ су-

пергетеродинных приемников, обеспечивая высо-

кую избирательность приема, т. е. эффективное

подавление помех от близких по частоте радио-

станций (помех соседних частотных каналов).

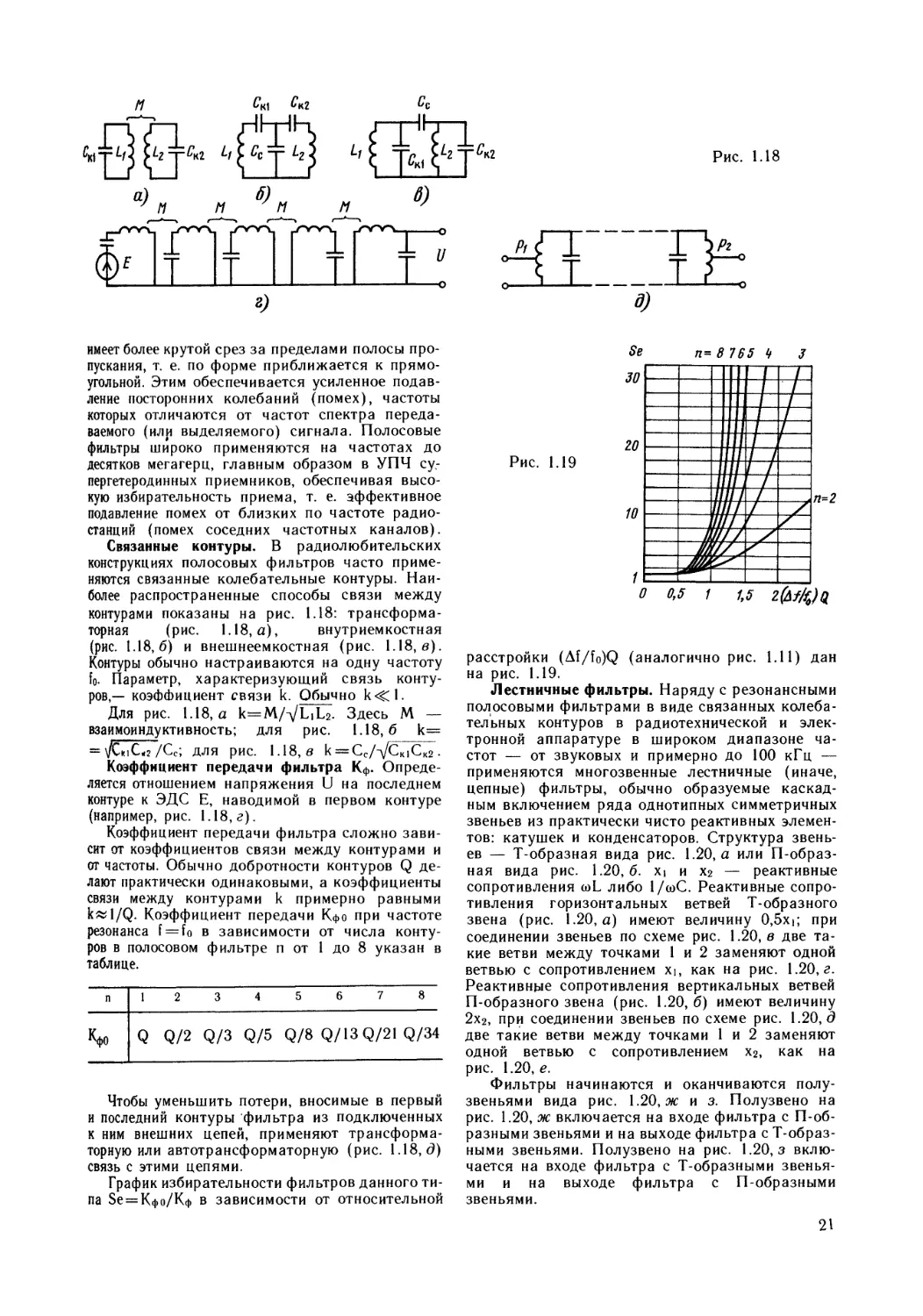

Связанные контуры. В радиолюбительских

конструкциях полосовых фильтров часто приме-

няются связанные колебательные контуры. Наи-

более распространенные способы связи между

контурами показаны на рис. 1.18: трансформа-

торная (рис. 1.18, а), внутриемкостная

(рис. 1.18,6) и внешнеемкостная (рис. 1.18, в).

Контуры обычно настраиваются на одну частоту

fo. Параметр, характеризующий связь конту-

ров,— коэффициент связи к. Обычно к<^1.

Для рис. 1.18, а к—M/VL1L2. Здесь М —

взаимоиндуктивность; для рис. 1.18,6 к=

= /Сс; для рис. 1.18,в к — Cc/VCKiCK2.

Коэффициент передачи фильтра Кф. Опреде-

ляется отношением напряжения U на последнем

контуре к ЭДС Е, наводимой в первом контуре

(например, рис. 1.18, г).

Коэффициент передачи фильтра сложно зави-

сит от коэффициентов связи между контурами и

от частоты. Обычно добротности контуров Q де-

лают практически одинаковыми, а коэффициенты

связи между контурами к примерно равными

1/Q. Коэффициент передачи Кфо при частоте

резонанса f = f0 в зависимости от числа конту-

ров в полосовом фильтре п от 1 до 8 указан в

таблице.

П12345678

Кф0 Q Q/2 Q/3 Q/5 Q/8 Q/13Q/21 Q/34

Чтобы уменьшить потери, вносимые в первый

и последний контуры фильтра из подключенных

к ним внешних цепей, применяют трансформа-

торную или автотрансформаторную (рис. 1.18,6)

связь с этими цепями.

График избирательности фильтров данного ти-

па 8е = Кфо/Кф в зависимости от относительной

Рис. 1.19

расстройки (Af/f0)Q (аналогично рис. 1.11) дан

на рис. 1.19.

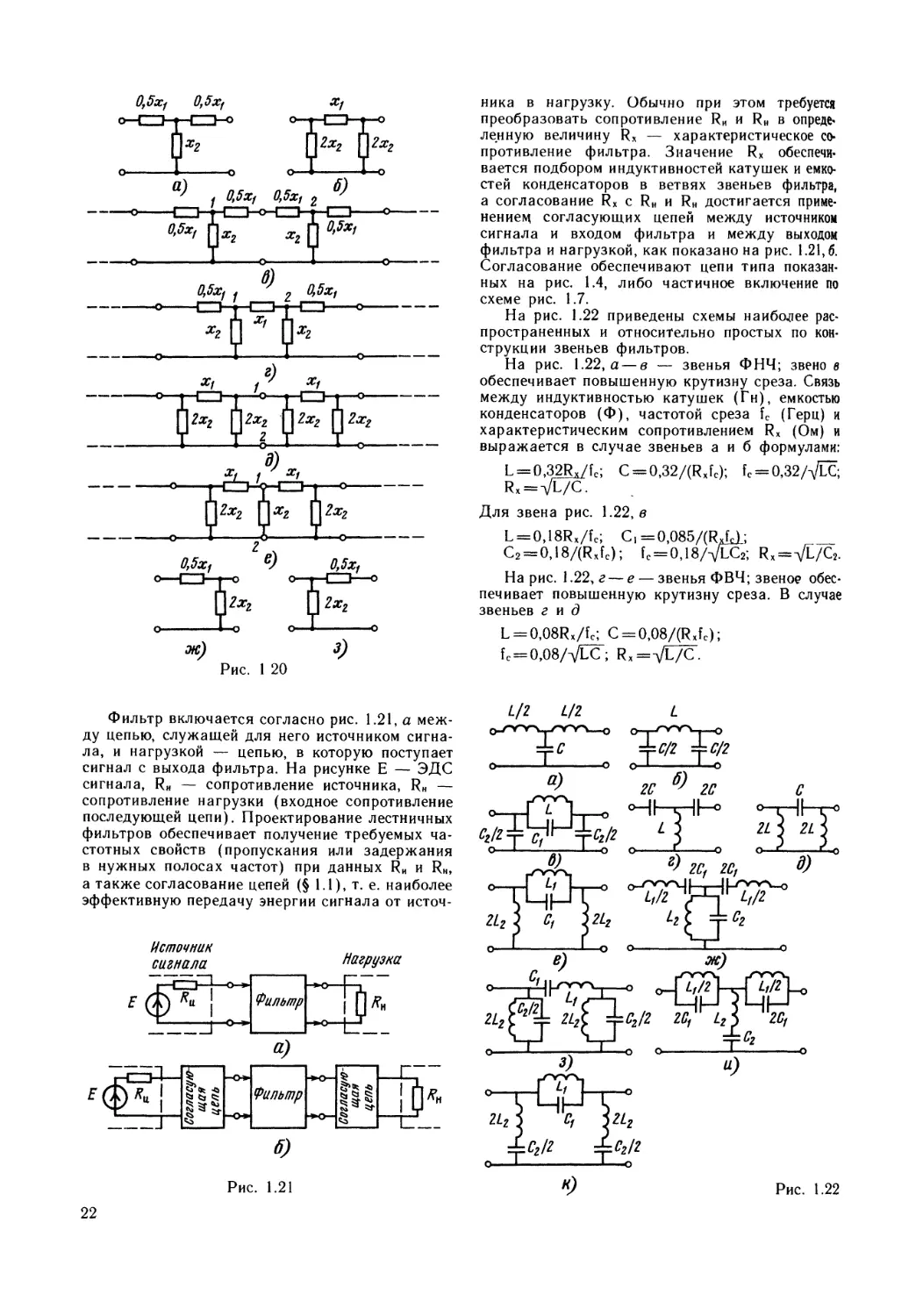

Лестничные фильтры. Наряду с резонансными

полосовыми фильтрами в виде связанных колеба-

тельных контуров в радиотехнической и элек-

тронной аппаратуре в широком диапазоне ча-

стот — от звуковых и примерно до 100 кГц —

применяются многозвенные лестничные (иначе,

цепные) фильтры, обычно образуемые каскад-

ным включением ряда однотипных симметричных

звеньев из практически чисто реактивных элемен-

тов: катушек и конденсаторов. Структура звень-

ев — Т-образная вида рис. 1.20, а или П-образ-

ная вида рис. 1.20,6. xj и х2 — реактивные

сопротивления o)L либо 1 /ш С. Реактивные сопро-

тивления горизонтальных ветвей Т-образного

звена (рис. 1.20, а) имеют величину 0,5xj; при

соединении звеньев по схеме рис. 1.20, в две та-

кие ветви между точками 1 и 2 заменяют одной

ветвью с сопротивлением xj, как на рис. 1.20, а.

Реактивные сопротивления вертикальных ветвей

П-образного звена (рис. 1.20, 6) имеют величину

2х2, при соединении звеньев по схеме рис. 1.20,6

две такие ветви между точками 1 и 2 заменяют

одной ветвью с сопротивлением х2, как на

рис. 1.20, е.

Фильтры начинаются и оканчиваются полу-

звеньями вида рис. 1.20, ж и з. Полузвено на

рис. 1.20, ж включается на входе фильтра с П-об-

разными звеньями и на выходе фильтра с Т-образ-

ными звеньями. Полузвено на рис. 1.20, з вклю-

чается на входе фильтра с Т-образными звенья-

ми и на выходе фильтра с П-образными

звеньями.

21

ника в нагрузку. Обычно при этом требуется

преобразовать сопротивление R„ и RH в опреде-

ленную величину Rx — характеристическое со-

противление фильтра. Значение Rx обеспечи-

вается подбором индуктивностей катушек и емко-

стей конденсаторов в ветвях звеньев фильтра,

а согласование Rx с RH и RH достигается приме-

нение^ согласующих цепей между источником

сигнала и входом фильтра и между выходом

фильтра и нагрузкой, как показано на рис. 1.21,6.

Согласование обеспечивают цепи типа показан-

ных на рис. 1.4, либо частичное включение по

схеме рис. 1.7.

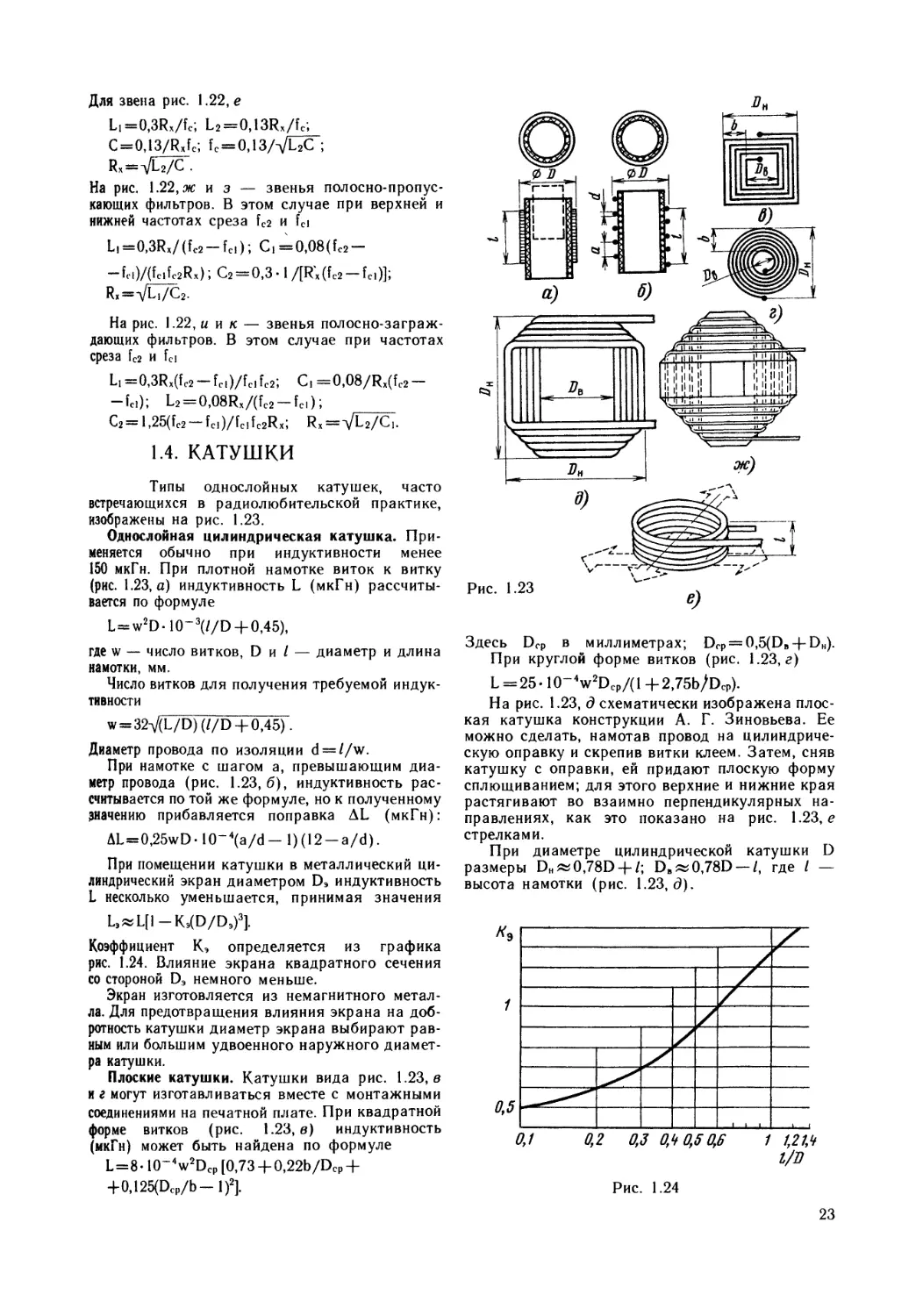

На рис. 1.22 приведены схемы наиболее рас-

пространенных и относительно простых по кон-

струкции звеньев фильтров.

На рис. 1.22, а — в — звенья ФНЧ; звено в

обеспечивает повышенную крутизну среза. Связь

между индуктивностью катушек (Гн), емкостью

конденсаторов (Ф), частотой среза fc (Герц) и

характеристическим сопротивлением Rx (Ом) и

выражается в случае звеньев а и б формулами:

L = 0.32Rx/fr; C = 0,32/(Rxfc); fc = 0,32/Л/ЁС;

rx=Vl/c.

Для звена рис. 1.22, в

L=O,18Rx/fc; C,=0,085/(RX).;

C2=0,18/(Rxfc); fc=0,18A/LC2; Rx=VE/C2.

На рис. 1.22, г — е — звенья ФВЧ; звеное обес-

печивает повышенную крутизну среза. В случае

звеньев г и д

L = 0,08Rx/fc; C = 0,08/(Rxfc);

fc = 0,08/VLC"; Rx=VE7C.

Фильтр включается согласно рис. 1.21, а меж-

ду цепью, служащей для него источником сигна-

ла, и нагрузкой — цепью, в которую поступает

сигнал с выхода фильтра. На рисунке Е — ЭДС

сигнала, R„ — сопротивление источника, RH —

сопротивление нагрузки (входное сопротивление

последующей цепи). Проектирование лестничных

фильтров обеспечивает получение требуемых ча-

стотных свойств (пропускания или задержания

в нужных полосах частот) при данных RH и RH,

а также согласование цепей (§ 1.1), т. е. наиболее

эффективную передачу энергии сигнала от источ-

Источник

сигнала

Нагрузка

6)

Рис. 1.22

Рис. 1.21

“)

22

Для звена рис. 1.22, е

L,=0,3Rx/fc; L2=0,13Rx/fc;

C=0,13/R,fc; fc=0,13/7GC";

Rx=Vb/C .

На рис. 1.22, ж из — звенья полосно-пропус-

кающих фильтров. В этом случае при верхней и

нижней частотах среза fC2 и fci

Li —0,3Rx/(fc2 — fci); C1 =0,08(fC2-

-fel)/(fclfc2Rx); c2 —0,3- 1/[R'x(fc2 —fci)];

Rx=<L1/C2.

На рис. 1.22, u и к — звенья полосно-заграж-

дающих фильтров. В этом случае при частотах

среза fC2 и fci

Li ==0,3Rx(fc2 - f с I )/f cl fc2; Cl =0,08/Rx(fc2 -

— f<?i); L2 = 0,08Rx/(fc2-fci);

C2 = 1,25ffc2 - fcl )/fei fc2Rx; Rx=VWCL

1.4. КАТУШКИ

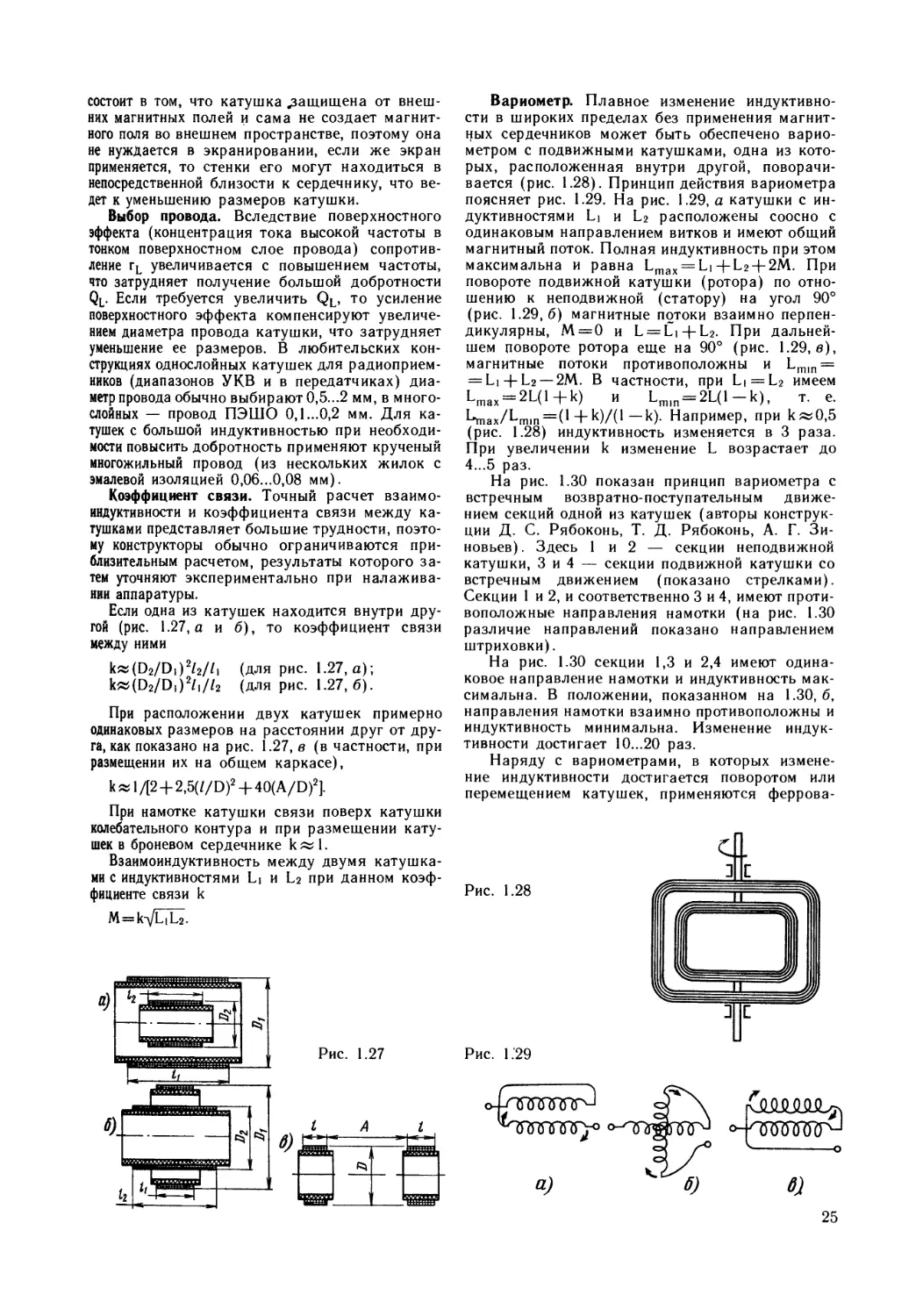

Типы однослойных катушек, часто

встречающихся в радиолюбительской практике,

изображены на рис. 1.23.

Однослойная цилиндрическая катушка. При-

меняется обычно при индуктивности менее

150 мкГн. При плотной намотке виток к витку

(рис. 1.23, а) индуктивность L (мкГн) рассчиты-

вается по формуле

L=w2D-l(T3(//D 4-0,45),

где w — число витков, Эи/ — диаметр и длина

намотки, мм.

Число витков для получения требуемой индук-

тивности

w = 32-V(L/D) (//D+0,45).

Диаметр провода по изоляции d = Z/w.

При намотке с шагом а, превышающим диа-

метр провода (рис. 1.23,6), индуктивность рас-

считывается по той же формуле, но к полученному

Значению прибавляется поправка AL (мкГн):

AL=0,25wD- 10~4(a/d — 1) (12 —а/d).

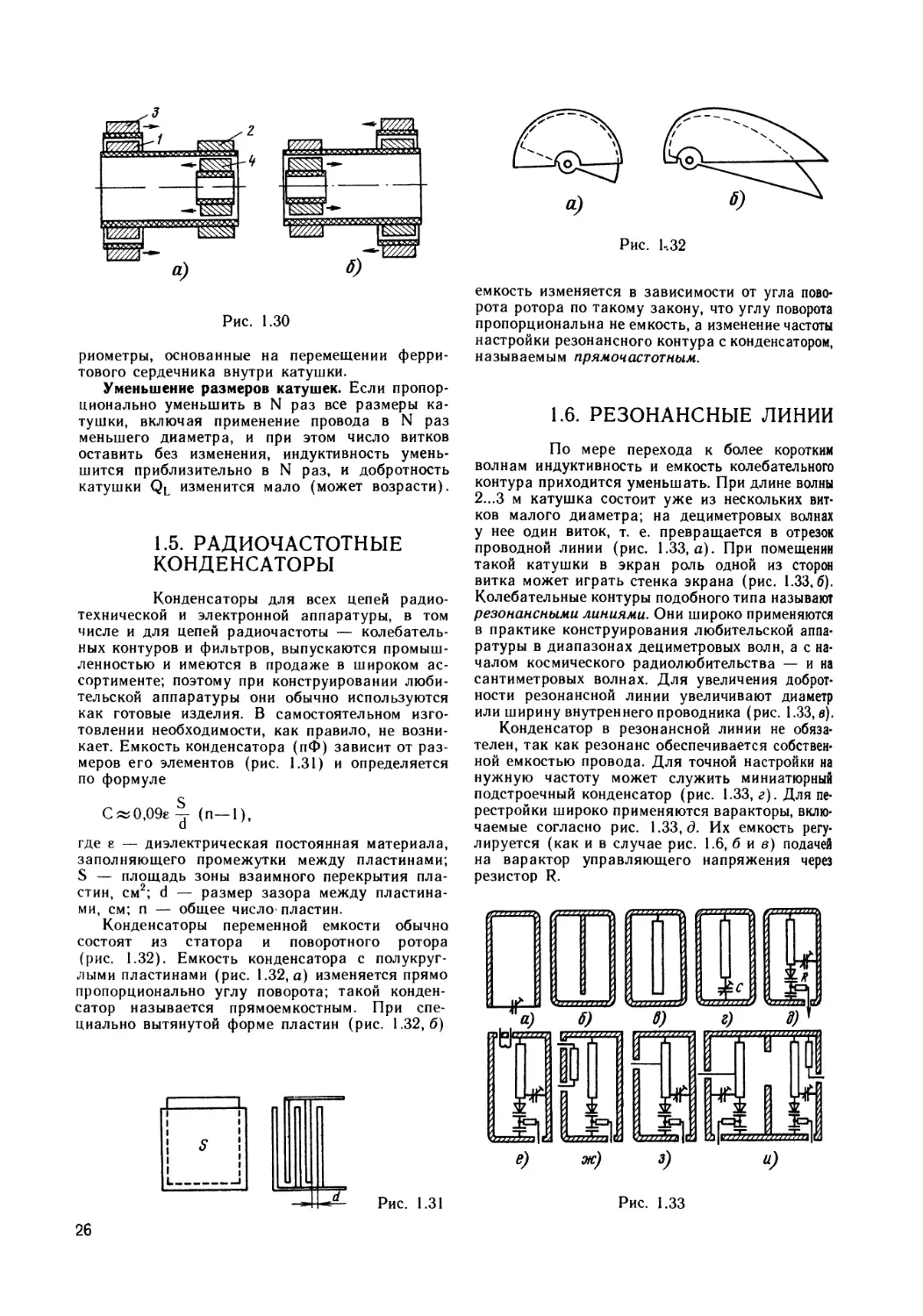

При помещении катушки в металлический ци-

линдрический экран диаметром D3 индуктивность

L несколько уменьшается, принимая значения

L,«L[1 - K3(D/D3)3].

Коэффициент К, определяется из графика

рис. 1.24. Влияние экрана квадратного сечения

со стороной D3 немного меньше.

Экран изготовляется из немагнитного метал-

ла. Для предотвращения влияния экрана на доб-

ротность катушки диаметр экрана выбирают рав-

ным или большим удвоенного наружного диамет-

ра катушки.

Плоские катушки. Катушки вида рис. 1.23, в

иг могут изготавливаться вместе с монтажными

соединениями на печатной плате. При квадратной

форме витков (рис. 1.23, в) индуктивность

(мкГн) может быть найдена по формуле

L=8 • 10~4 w2Dcp [0,73 + 0,22b/Dcp +

+0,125(DCp/b-l)2].

Здесь DCp в миллиметрах; Drp = 0,5(DBH-DH).

При круглой форме витков (рис. 1.23, г)

L = 25 • 10-" w2Dcp/( 1 -J- 2,75b/Dcp).

На рис. 1.23, д схематически изображена плос-

кая катушка конструкции А. Г. Зиновьева. Ее

можно сделать, намотав провод на цилиндриче-

скую оправку и скрепив витки клеем. Затем, сняв

катушку с оправки, ей придают плоскую форму

сплющиванием; для этого верхние и нижние края

растягивают во взаимно перпендикулярных на-

правлениях, как это показано на рис. 1.23, е

стрелками.

При диаметре цилиндрической катушки D

размеры DH»0,78D-H; DB«0,78D —/, где / —

высота намотки (рис. 1.23,6).

23

Индуктивность Ln описанной плоской катушки

рассчитывается по формуле Ln = ^Lu, где Lu —

индуктивность цилиндрической катушки

(рис. 1.23, е). Определить Lu можно по формуле

для катушки рис. 1.23, а. Коэффициент к нахо-

дится по формуле к = 1 — 0,64/(w—l)/wDcp.

Шаг намотки можно увеличить с помощью на-

мотки на покрывающую оправку бумагу, также

скрепив ее клеем (рис. 1 23, ж).

Тороидальная катушка. Цилиндрическая ка-

тушка, свернутая в кольцо (рис. 1.25, а). Маг-

нитное поле сосредоточено внутри катушки, рас-

сеяние его вне катушки мало; слабо проявляется

и воздействие на катушку внешних магнитных

полей. Это облегчит требования к экраниро-

ванию.

Индуктивность тороидальной катушки (мкГн)

L«3,1-10-4w2D?/D,

где Di — диаметр поперечного круглого сече-

ния катушки (диаметр витка), D — средний диа-

метр кольца (тороида) (мм): *

D=0,5(Dh + Db).

Индуктивность катушки с круглым феррито-

вым сердечником прямоугольного сечения

(рис 1.25,6)

L — 3,7 • 10- 4pw2h[(a/D) - 0,4(a/D)2],

где ц — магнитная проницаемость материала

сердечника, h измеряется в миллиметрах.

Способ изготовления тороидальной катушки

без сердечника, предложенный А. Г. Зиновье-

Рис. 1.25

вым, показан на рис. 1.25, в и г. Цилиндриче-

ская катушка проклеивается с одной стороны

эластичным лаком (ЭЛ на рис. 1.25, в) и затем

сворачивается в кольцо (рис. 1.25, г), после чего

может быть скреплена лентой, оклеенной по внеш-

ней поверхности.

На рис. 1.25, д показана в разрезе по диамет-

ру тороидальная катушка в металлическом эк-

ране или пластмассовом кольцеобразном кор-

пусе из двух половин Ki и Кг.

Многослойная катушка (рис. 1.26, а). Намот-

ка такой катушки делается рядами, «вразброс»

либо «универсаль». Многослойная зигзагообраз-

ная (сотовая) намотка «универсаль» (рис. 1.26,6)

уменьшает собственную (межвитковую) емкость

катушки и соответственно потери радиочастот-

ной энергии в изоляции провода (диэлектриче-

ские потери), что увеличивает добротность ка-

тушки Ql. Катушки наматываются на специаль-

ных станочках проводом диаметром 0,07...0,5 мм.

Индуктивность многослойной катушки (мкГн)

находится по формуле

L = 1 О' 3w2DcP/( 1,25//DcP + 1,25b/Dcp + 0,375).

Число витков, необходимое для получения за-

данной индуктивности,

w = 32 т/L/D ср( 1,125//D ср + 1,25b/Dcp+0,375).

Сердечник в виде цилиндрического стержня из

феррита или карбонильного железа (штриховая

линия на рис. 1.26, а) увеличивает индуктив-

ность в 1,5...2 раза либо позволяет получить тре-

буемую индуктивность с меньшим на 30...40 %

числом витков; соответственно уменьшается со-

противление потерь в проводе катушки rL

(рис. 1.8) и возрастает добротность катушки

Ql-

Продольным перемещением сердечника регу-

лируют индуктивность до ± (10...15) %. Для это-

го сердечник делается с резьбой и перемещает-

ся вращением в резьбе гайки или каркаса. При-

менение сердечника увеличивает в несколько

раз чувствительность индуктивности к измене-

ниям температуры.

Дальнейшее значительное увеличение индук-

тивности без увеличения числа витков дости-

гается применением броневого сердечника

(рис. 1.26, в). Регулирование индуктивности, как

и в предыдущем случае, осуществляется про-

дольным перемещением стержня; при замкнутом

броневом сердечнике изменение L составляет до

20 %. Одно из достоинств броневого сердечника

Рис. 1.26

24

состоит в том, что катушка .защищена от внеш-

них магнитных полей и сама не создает магнит-

ного поля во внешнем пространстве, поэтому она

не нуждается в экранировании, если же экран

применяется, то стенки его могут находиться в

непосредственной близости к сердечнику, что ве-

дет к уменьшению размеров катушки.

Выбор провода. Вследствие поверхностного

эффекта (концентрация тока высокой частоты в

тонком поверхностном слое провода) сопротив-

ление rL увеличивается с повышением частоты,

что затрудняет получение большой добротности

Ql. Если требуется увеличить QL, то усиление

поверхностного эффекта компенсируют увеличе-

нием диаметра провода катушки, что затрудняет

уменьшение ее размеров. В любительских кон-

струкциях однослойных катушек для радиоприем-

ников (диапазонов УКВ и в передатчиках) диа-

метр провода обычно выбирают 0,5...2 мм, в много-

слойных — провод ПЭШО 0,1...0,2 мм. Для ка-

тушек с большой индуктивностью при необходи-

мости повысить добротность применяют крученый

многожильный провод (из нескольких жилок с

эмалевой изоляцией 0,06...0,08 мм).

Коэффициент связи. Точный расчет взаимо-

индуктивности и коэффициента связи между ка-

тушками представляет большие трудности, поэто-

му конструкторы обычно ограничиваются при-

близительным расчетом, результаты которого за-

тем уточняют экспериментально при налажива-

нии аппаратуры.

Если одна из катушек находится внутри дру-

гой (рис. 1.27, а и б), то коэффициент связи

между ними

k«(D2/Di)2/г//1 (для рис. 1.27, а);

к«(D2/D1)2/1 //2 (для рис. 1.27,6).

При расположении двух катушек примерно

одинаковых размеров на расстоянии друг от дру-

га, как показано на рис. 1.27, в (в частности, при

размещении их на общем каркасе),

к ж 1 /[2 + 2,5(//D)2 + 40(A/D)2].

При намотке катушки связи поверх катушки

колебательного контура и при размещении кату-

шек в броневом сердечнике к«1.

Взаимоиндуктивность между двумя катушка-

ми с индуктивностями Li и L2 при данном коэф-

фициенте связи к

М=кд/ЦЬ.

Вариометр. Плавное изменение индуктивно-

сти в широких пределах без применения магнит-

ных сердечников может быть обеспечено варио-

метром с подвижными катушками, одна из кото-

рых, расположенная внутри другой, поворачи-

вается (рис. 1.28). Принцип действия вариометра

поясняет рис. 1.29. На рис. 1.29, а катушки с ин-

дуктивностями Li и L2 расположены соосно с

одинаковым направлением витков и имеют общий

магнитный поток. Полная индуктивность при этом

максимальна и равна Lmax — Li -}-L2-}-2M. При

повороте подвижной катушки (ротора) по отно-

шению к неподвижной (статору) на угол 90°

(рис. 1.29,6) магнитные потоки взаимно перпен-

дикулярны, М = 0 и L = Li-}-L2. При дальней-

шем повороте ротора еще на 90° (рис. 1.29, в),

магнитные потоки противоположны и Lmin =

= Li+L2 — 2М. В частности, при Li = L2 имеем

Lmax = 2L(l+k) и Lmln = 2L(l-k), т. е.

Lmax/Lmln=(1+k)/(l—И- Например, при к я; 0,5

(рис. 1.28) индуктивность изменяется в 3 раза.

При увеличении к изменение L возрастает до

4...5 раз.

На рис. 1.30 показан принцип вариометра с

встречным возвратно-поступательным движе-

нием секций одной из катушек (авторы конструк-

ции Д. С. Рябоконь, Т. Д. Рябоконь, А. Г. Зи-

новьев). Здесь 1 и 2 — секции неподвижной

катушки, 3 и 4 — секции подвижной катушки со

встречным движением (показано стрелками).

Секции 1 и 2, и соответственно 3 и 4, имеют проти-

воположные направления намотки (на рис. 1.30

различие направлений показано направлением

штриховки).

На рис. 1.30 секции 1,3 и 2,4 имеют одина-

ковое направление намотки и индуктивность мак-

симальна. В положении, показанном на 1.30, б,

направления намотки взаимно противоположны и

индуктивность минимальна. Изменение индук-

тивности достигает 10...20 раз.

Наряду с вариометрами, в которых измене-

ние индуктивности достигается поворотом или

перемещением катушек, применяются феррова-

25

Рис. 1.30

риометры, основанные на перемещении ферри-

тового сердечника внутри катушки.

Уменьшение размеров катушек. Если пропор-

ционально уменьшить в N раз все размеры ка-

тушки, включая применение провода в N раз

меньшего диаметра, и при этом число витков

оставить без изменения, индуктивность умень-

шится приблизительно в N раз, и добротность

катушки Ql изменится мало (может возрасти).

1.5. РАДИОЧАСТОТНЫЕ

КОНДЕНСАТОРЫ

Конденсаторы для всех цепей радио-

технической и электронной аппаратуры, в том

числе и для цепей радиочастоты — колебатель-

ных контуров и фильтров, выпускаются промыш-

ленностью и имеются в продаже в широком ас-

сортименте; поэтому при конструировании люби-

тельской аппаратуры они обычно используются

как готовые изделия. В самостоятельном изго-

товлении необходимости, как правило, не возни-

кает. Емкость конденсатора (пФ) зависит от раз-

меров его элементов (рис. 1.31) и определяется

по формуле

S

С«0,09е -д- (п— 1),

где 8 — диэлектрическая постоянная материала,

заполняющего промежутки между пластинами;

S — площадь зоны взаимного перекрытия пла-

стин, см2; d — размер зазора между пластина-

ми, см; п — общее число пластин.

Конденсаторы переменной емкости обычна

состоят из статора и поворотного ротора

(рис. 1.32). Емкость конденсатора с полукруг-

лыми пластинами (рис. 1.32, а) изменяется прямо

пропорционально углу поворота; такой конден-

сатор называется прямоемкостным. При спе-

циально вытянутой форме пластин (рис. 1.32,6)

Рис. 1.31

емкость изменяется в зависимости от угла пово-

рота ротора по такому закону, что углу поворота

пропорциональна не емкость, а изменение частоты

настройки резонансного контура с конденсатором,

называемым прямочастотным.

1.6. РЕЗОНАНСНЫЕ ЛИНИИ

По мере перехода к более коротким

волнам индуктивность и емкость колебательного

контура приходится уменьшать. При длине волны

2...3 м катушка состоит уже из нескольких вит-

ков малого диаметра; на дециметровых волнах

у нее один виток, т. е. превращается в отрезок

проводной линии (рис. 1.33, а). При помещении

такой катушки в экран роль одной из сторон

витка может играть стенка экрана (рис. 1.33,6).

Колебательные контуры подобного типа называют

резонансными линиями. Они широко применяются

в практике конструирования любительской аппа-

ратуры в диапазонах дециметровых волн, а с на-

чалом космического радиолюбительства — и на

сантиметровых волнах. Для увеличения доброт-

ности резонансной линии увеличивают диаметр

или ширину внутреннего проводника (рис. 1.33, в).

Конденсатор в резонансной линии не обяза-

телен, так как резонанс обеспечивается собствен-

ной емкостью провода. Для точной настройки на

нужную частоту может служить миниатюрный

подстроечный конденсатор (рис. 1.33, г). Для пе-

рестройки широко применяются варакторы, вклю-

чаемые согласно рис. 1.33, д. Их емкость регу-

лируется (как и в случае рис. 1.6, б и в) подачей

на варактор управляющего напряжения через

резистор R.

Рис. 1.33

26

э

л

л

УШШШША Э

Г^йвййииаиайййавйбиаед

Рис. 1.34

При С=0 длина внутреннего провода равна

Х/4; при наличии емкости С она несколько мень-

ше этой величины и тем меньше, чем больше ем-

кость.

Собственные потери энергии колебаний в ре-

зонансной линии обычно сравнительно малы, по-

этому ее добротность составляет несколько сотен;

фактическая добротность в этом случае в боль-

шей мере определяется сопротивлением подклю-

ченных к резонансной линии внешних цепей.

Связь резонансной линии с внешними цепями

обычно делается трансформаторной с помощью

витка (рис. 1.33, е) или проводника (рис. 1.33, ж)

либо автотрансформаторной (рис. 1.33, з). Связь

резонаторов часто осуществляют, располагая их

рядом, через отверстие в общей стенке

(рис. 1.33, и).

Если экран резонансной линии имеет форму

коробки, то при достаточных его размерах по-

мимо показанных на рис. 1.33 варакторов, рези-

сторов и конденсаторов в него можно поместить

транзисторы и другие миниатюрные компоненты

устройств, в состав которых входит эта линия.

В радиолюбительской практике находят при-

менение резонансные линии различной конструк-

ции. Широко применяются полосковые линии,

выполняемые на поверхности диэлектрических

пластин методами печатного монтажа. Попереч-

ное сечение нескольких типов полосковых линий

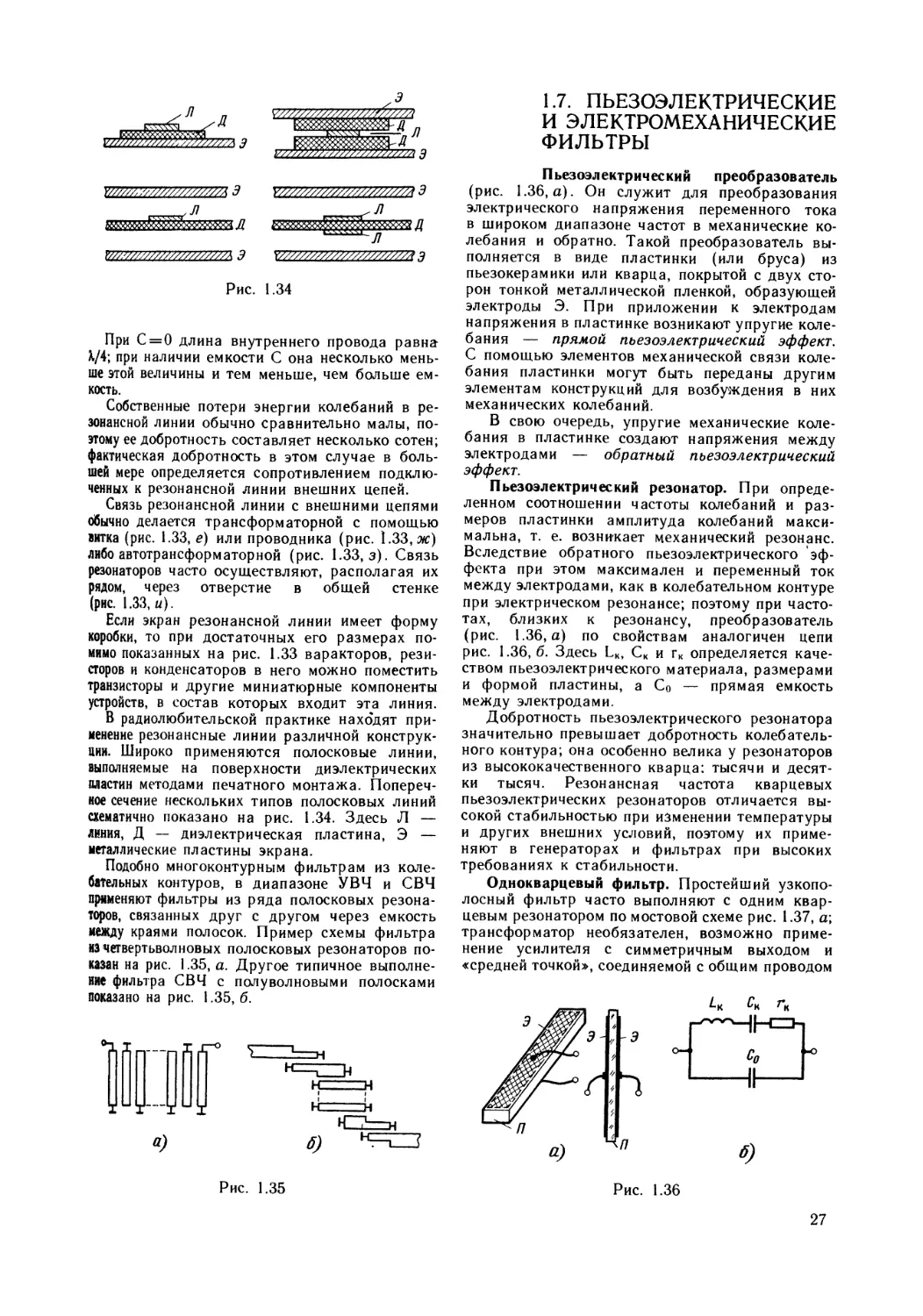

схематично показано на рис. 1.34. Здесь Л —

линия, Д — диэлектрическая пластина, Э —

металлические пластины экрана.

Подобно многоконтурным фильтрам из коле-

бательных контуров, в диапазоне УВЧ и СВЧ

применяют фильтры из ряда полосковых резона-

торов, связанных друг с другом через емкость

между краями полосок. Пример схемы фильтра

нзчетвертьволновых полосковых резонаторов по-

казан на рис. 1.35, а. Другое типичное выполне-

ние фильтра СВЧ с полуволновыми полосками

показано на рис. 1.35, б.

Рис. 1.35

1.7. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

ФИЛЬТРЫ

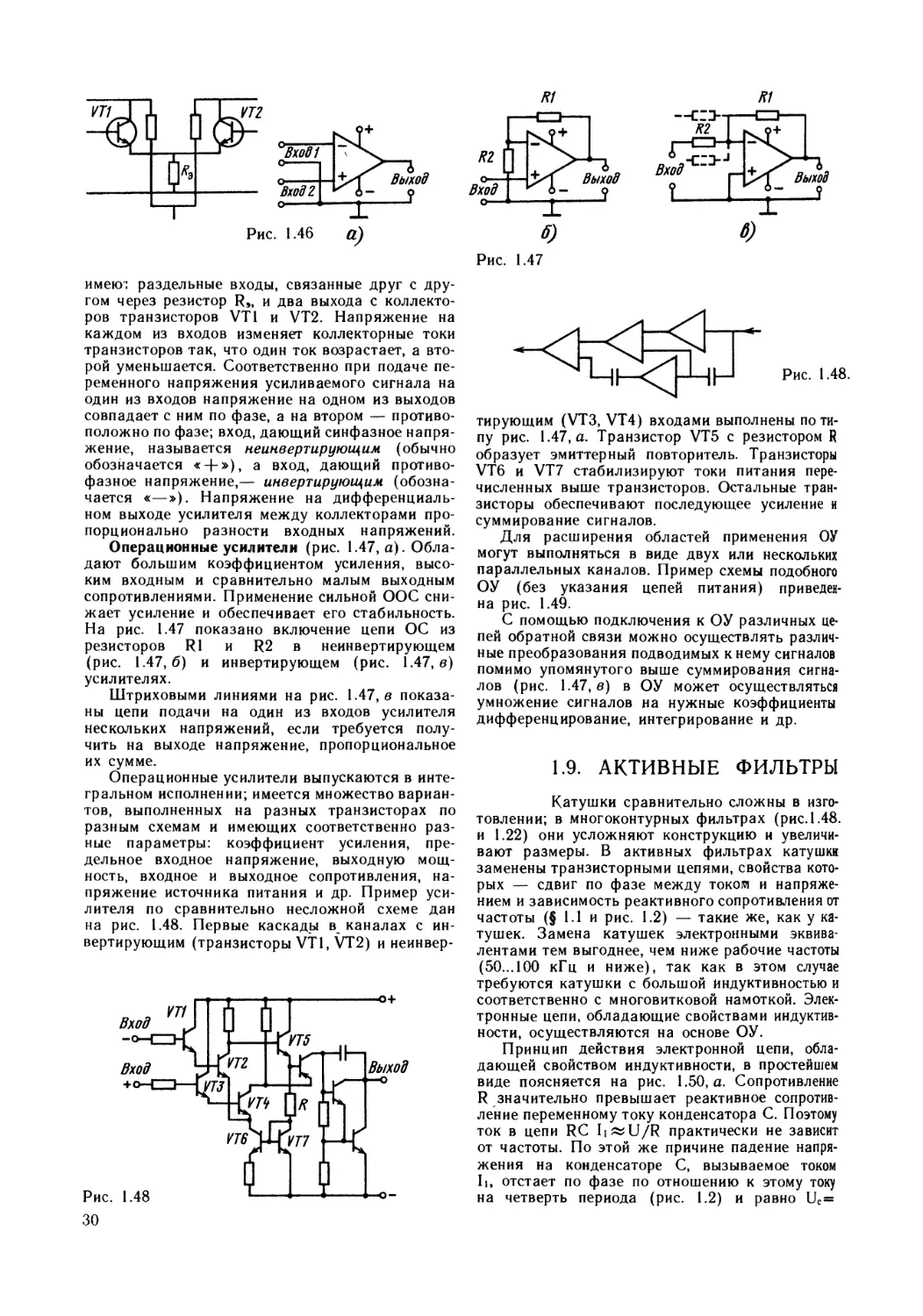

Пьезоэлектрический преобразователь

(рис. 1.36, а). Он служит для преобразования

электрического напряжения переменного тока

в широком диапазоне частот в механические ко-

лебания и обратно. Такой преобразователь вы-

полняется в виде пластинки (или бруса) из

пьезокерамики или кварца, покрытой с двух сто-

рон тонкой металлической пленкой, образующей

электроды Э. При приложении к электродам

напряжения в пластинке возникают упругие коле-

бания — прямой пьезоэлектрический эффект.

С помощью элементов механической связи коле-

бания пластинки могут быть переданы другим

элементам конструкций для возбуждения в них

механических колебаний.

В свою очередь, упругие механические коле-

бания в пластинке создают напряжения между

электродами — обратный пьезоэлектрический

эффект.

Пьезоэлектрический резонатор. При опреде-

ленном соотношении частоты колебаний и раз-

меров пластинки амплитуда колебаний макси-

мальна, т. е. возникает механический резонанс.

Вследствие обратного пьезоэлектрического эф-

фекта при этом максимален и переменный ток

между электродами, как в колебательном контуре

при электрическом резонансе; поэтому при часто-

тах, близких к резонансу, преобразователь

(рис. 1.36, а) по свойствам аналогичен цепи

рис. 1.36, б. Здесь LK, Ск и гк определяется каче-

ством пьезоэлектрического материала, размерами

и формой пластины, а Со — прямая емкость

между электродами.

Добротность пьезоэлектрического резонатора

значительно превышает добротность колебатель-

ного контура; она особенно велика у резонаторов

из высококачественного кварца: тысячи и десят-

ки тысяч. Резонансная частота кварцевых

пьезоэлектрических резонаторов отличается вы-

сокой стабильностью при изменении температуры

и других внешних условий, поэтому их приме-

няют в генераторах и фильтрах при высоких

требованиях к стабильности.

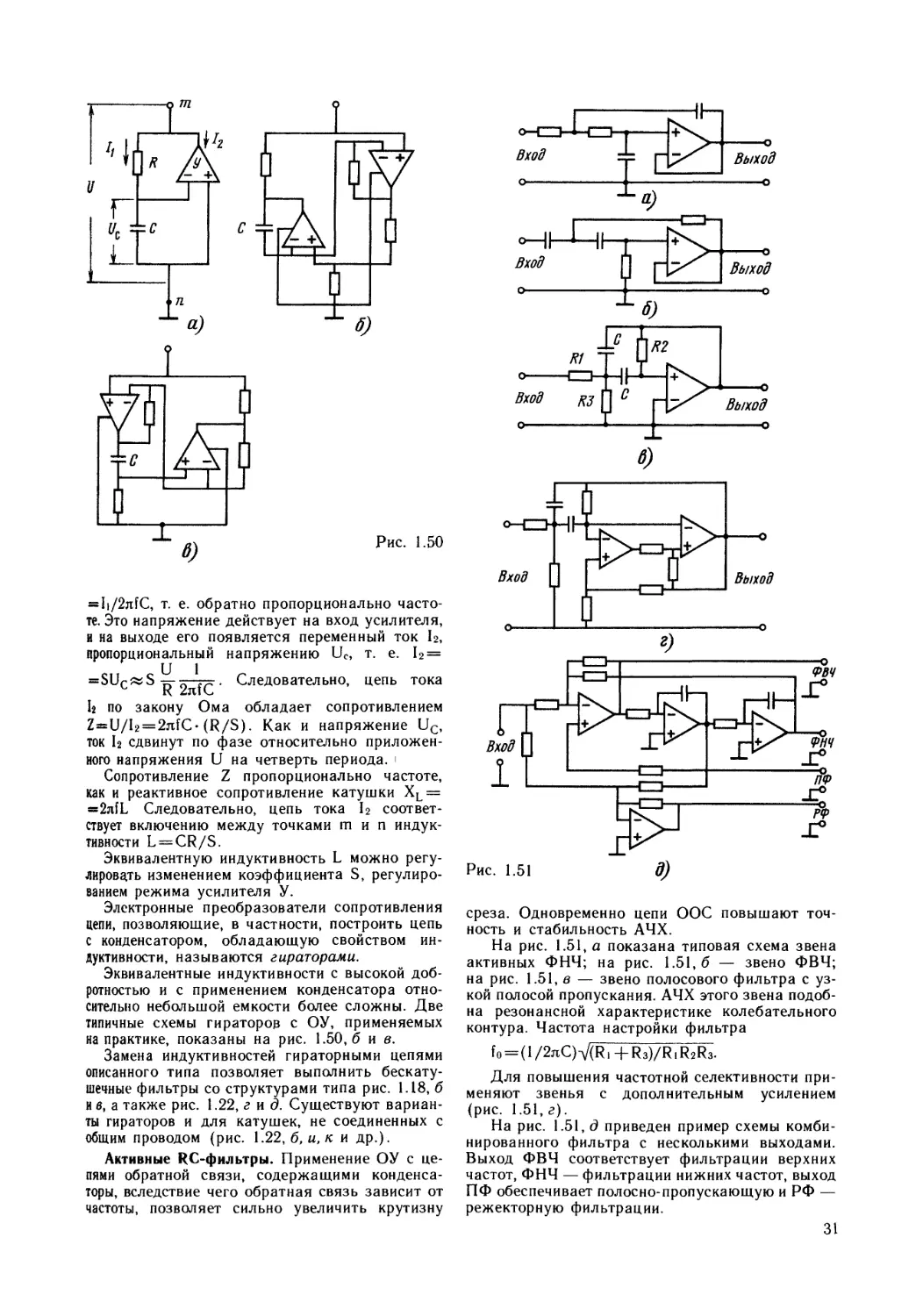

Однокварцевый фильтр. Простейший узкопо-

лосный фильтр часто выполняют с одним квар-

цевым резонатором по мостовой схеме рис. 1.37, а\

трансформатор необязателен, возможно приме-

нение усилителя с симметричным выходом и

«средней точкой», соединяемой с общим проводом

Рис. 1.36

27

Рис. 1.37 Рис. 1.39

(«землей»). Конденсатор Сн нейтрализует ем-

кость Со (рис. 1.36,6), давая в резистор R та-

кой же ток, как проходящий через Со, но противо-

положного направления. Согласно рис. 1.36,6

при точной компенсации тока в Со кварц с ре-

зистором R, с которого снимается выходное на-

пряжение, подобен колебательному контуру из

LK, Ск и сопротивления RK-j-R. Изменяя R, регу-

лируют добротность цепи и, следовательно, поло-

су пропускания.

Двухкварцевый фильтр. Выполняется по схеме

рис. 1.37,6 с кварцами, имеющими близкие, но

несовпадающие частоты резонанса. Назначение

конденсаторов CHj и СН2 то же, что и в одноквар-

цевом фильтре. В зависимости .от выбора частот

кварцев получается различная (более широкая)

полоса пропускания, а резонансная характе-

ристика приближается к прямоугольной.

Связанные пьезоэлектрические резонаторы.

Подобно связанным колебательным контурам

(рис. 1.18), пьезокерамические резонаторы могут

образовывать связанные структуры, обладающие

свойствами полосовых фильтров. Распростра-

ненный резонатор этого вида (Н-образный) имеет

вид рис. 1.38, а. По основным свойствам такой

резонатор подобен полосовому фильтру с катуш-

ками и конденсаторами вида рис. 1.38,6.

Электромеханические резонаторы. Выполня-

ются в виде металлических дисков или пластинок

(плиток) различной формы, а также цилиндри-

ческих и других стержней. Используются в ге-

нераторах и фильтрах в широких диапазонах

частот: от звуковых (например, камертон) до

ОВЧ. Такие резонаторы отличаются высокой доб-

ротностью (остро выраженным резонансом) Для

повышения резонансной частоты уменьшают раз-

меры резонатора. Используется в единой кон-

струкции с электромеханическими преобразова-

телями. В фильтрах применяют два преобразо-

вателя: входной, преобразующий электрический

сигнал в механические колебания, и выходной

для обратного преобразования. Распространены

магнитострикционные и пьезоэлектрические пре-

образователи.

В варианте конструкции рис. 1.39, а резона-

тор содержит пьезокерамический преобразова-

тель ПП (рис. 1.36, а), на поверхности которого

расположены металлические резонаторы Р в виде

упругих пластинок или брусочков. В другом ва-

рианте (рис. 1.39, 6) резонатор Р помещен меж-

ду преобразователями ПГЬ и ПГЪ.

Связанные электромеханические резонаторы.

Электромеханические резонаторы связываются друг

с другом с помощью приваренных к металличе-

ским пластинкам стальных упругих кусочков

проволоки либо перемычек (элемент связи ЭС

на рис. 1.40). В средней части пластинок имеют-

ся участки, которые при возбуждаемых меха-

нических колебаниях остаются неподвижными,—

узлы Продольные изгибные колебания происхо-

дят относительно узла по обе его стороны.

В узлах резонаторы могут быть соединены пере-

мычками (П на рис 1.40), образуя жесткую

деталь, причем перемычки не влияют на колеба-

тельные свойства пластинок. В узлах пластинок

делаются также выступы В для крепления резо-

наторов в корпусе фильтра.

Многозвенные фильтры. Связанные резонато-

ры вида рис. 1.38, а или рис. 1.40 используются

в качестве отдельных фильтров либо в качестве

элементов многозвенных (лестничных) фильтров

сосредоточенной селекции В последнем случае

двухрезонаторные звенья могут соединяться по-

следовательно с помощью конденсаторов связи

Сс на рис. 1.41, а. Встречаются также электро-

механические фильтры с упругими механически-

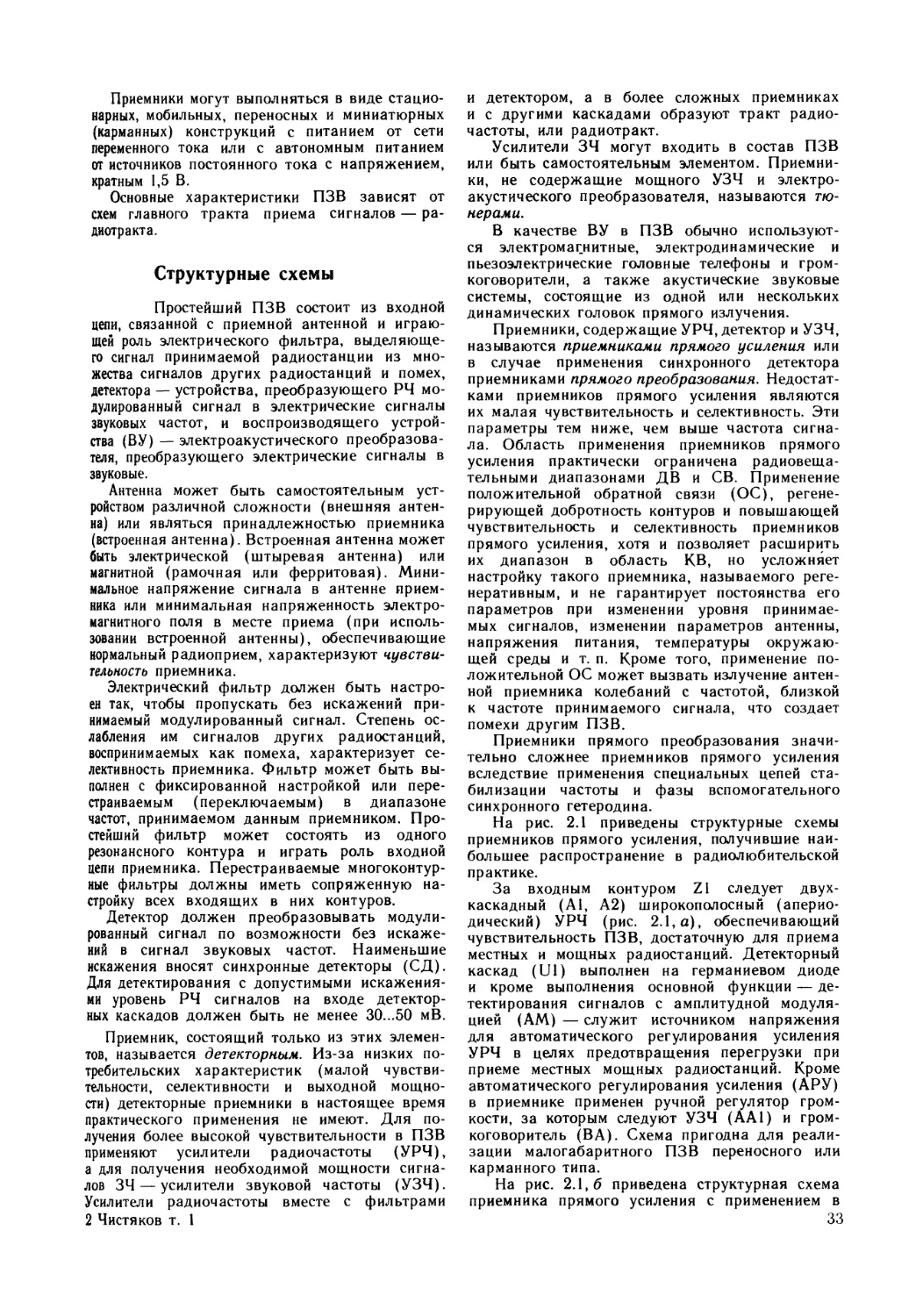

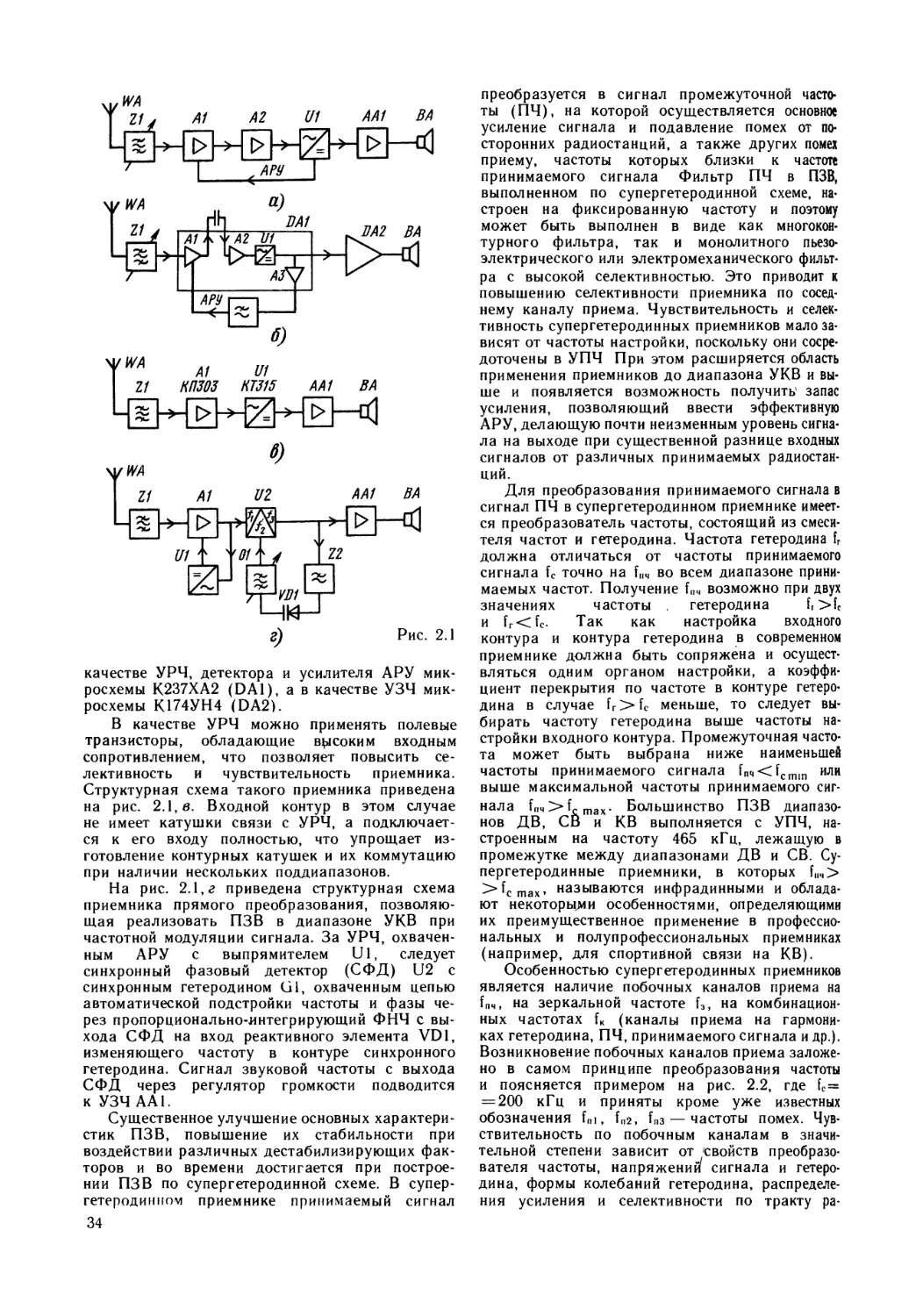

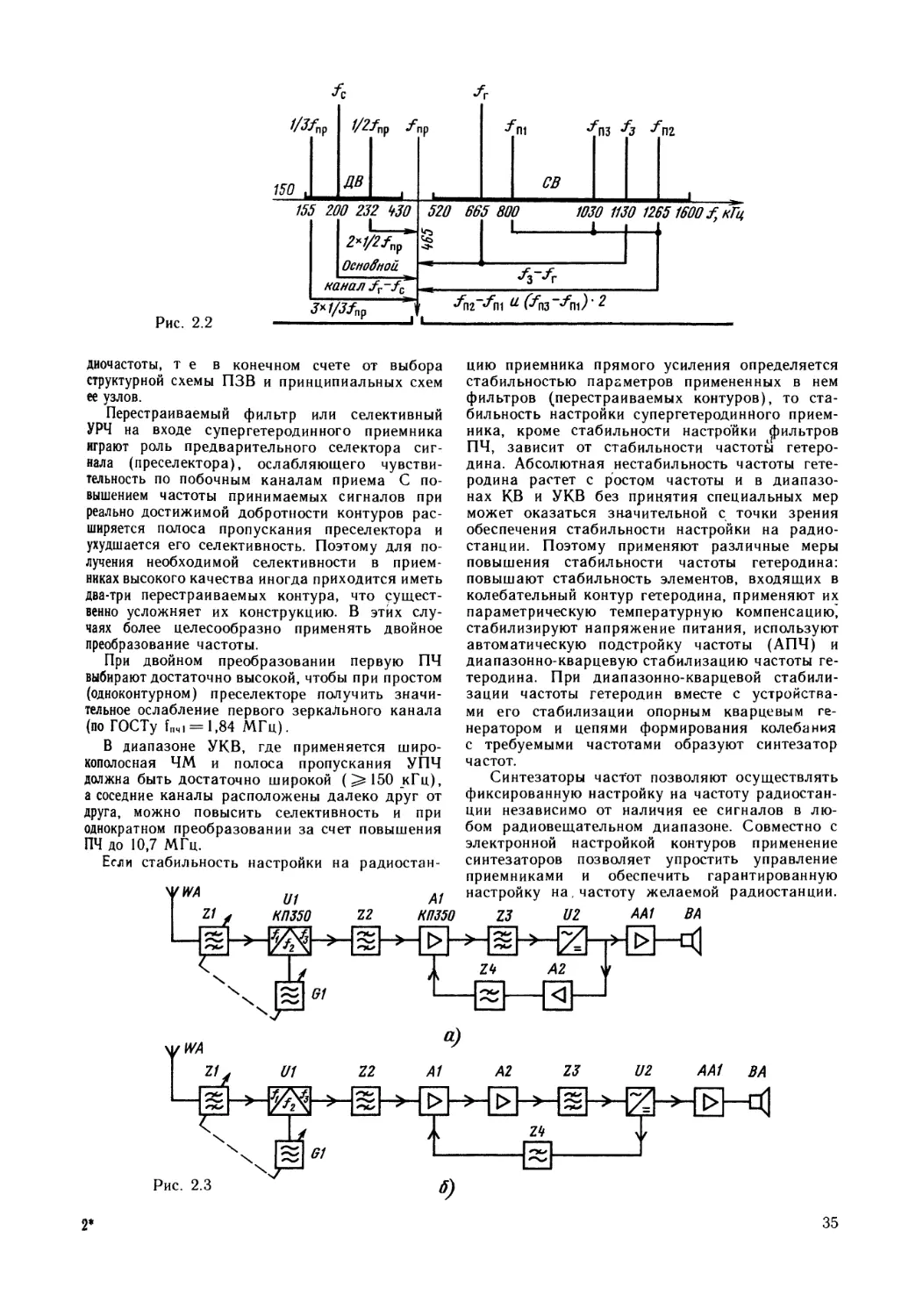

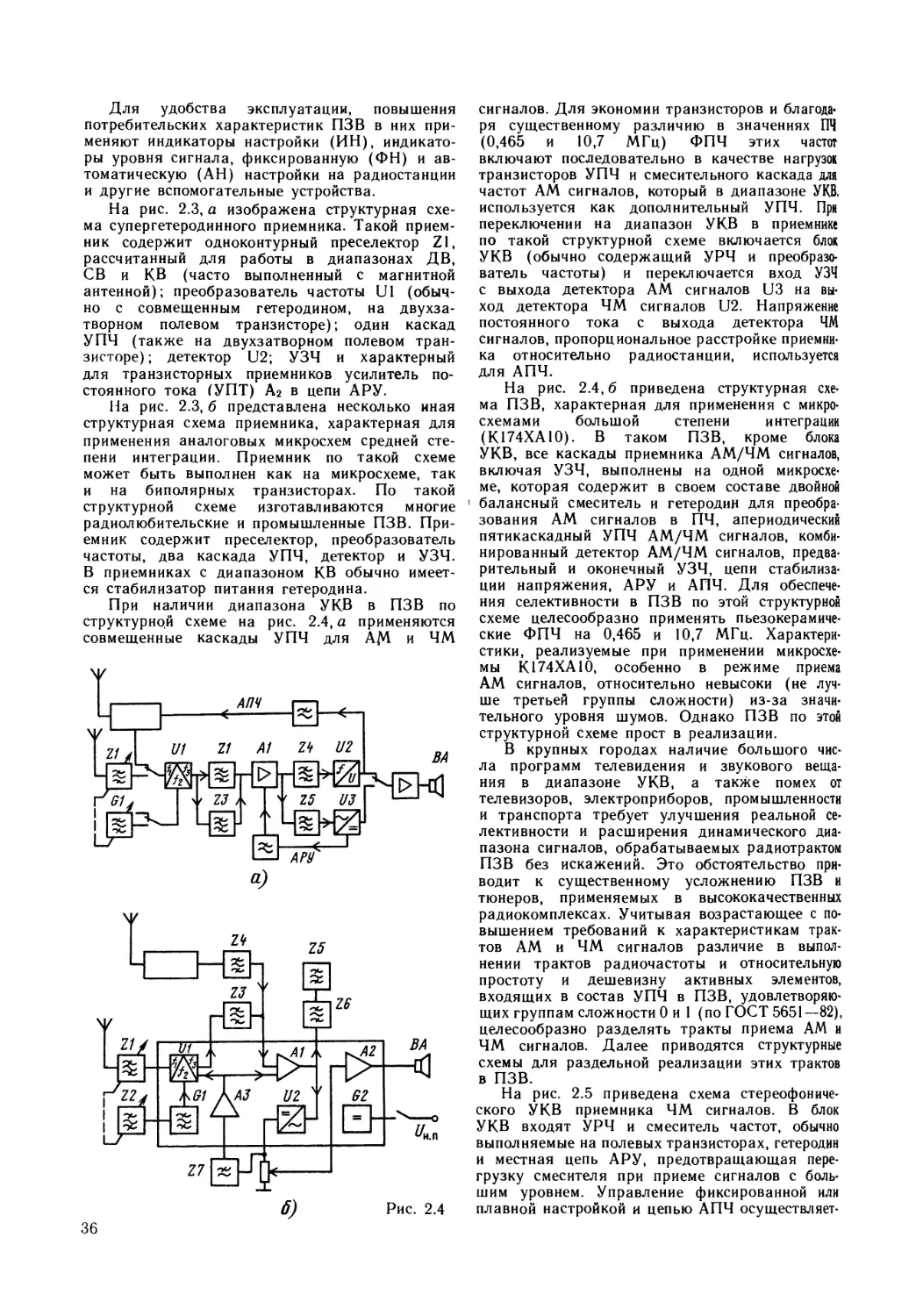

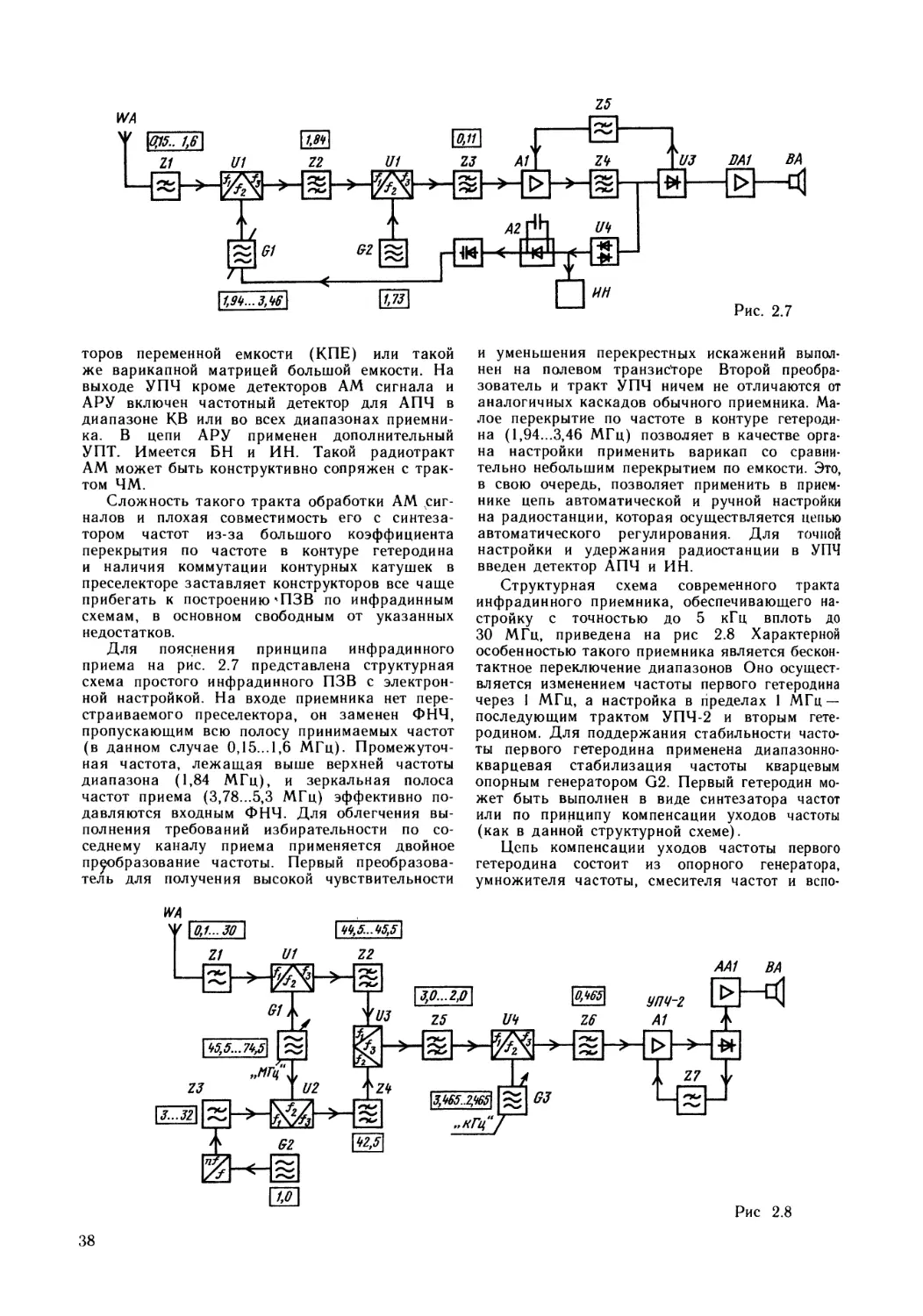

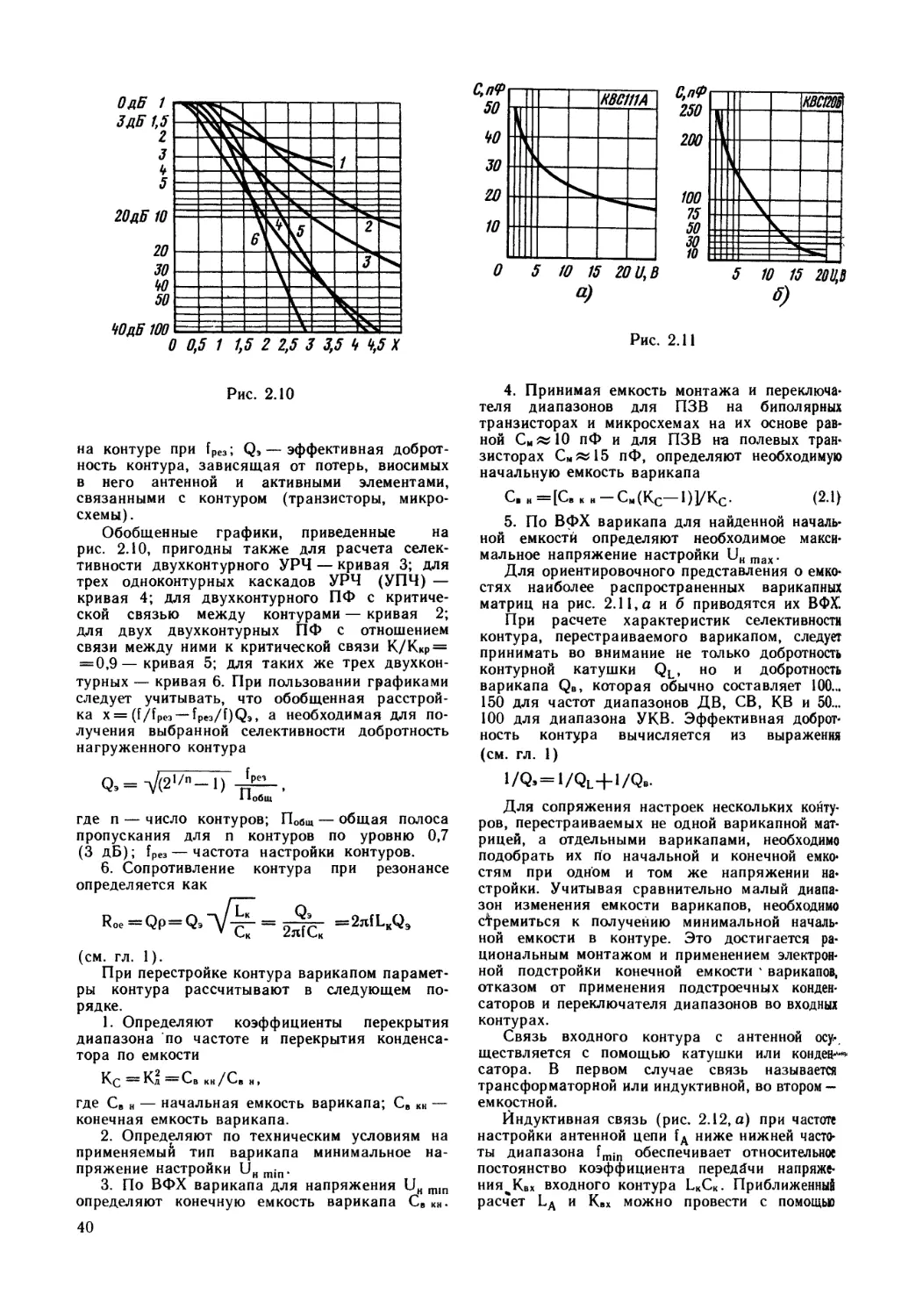

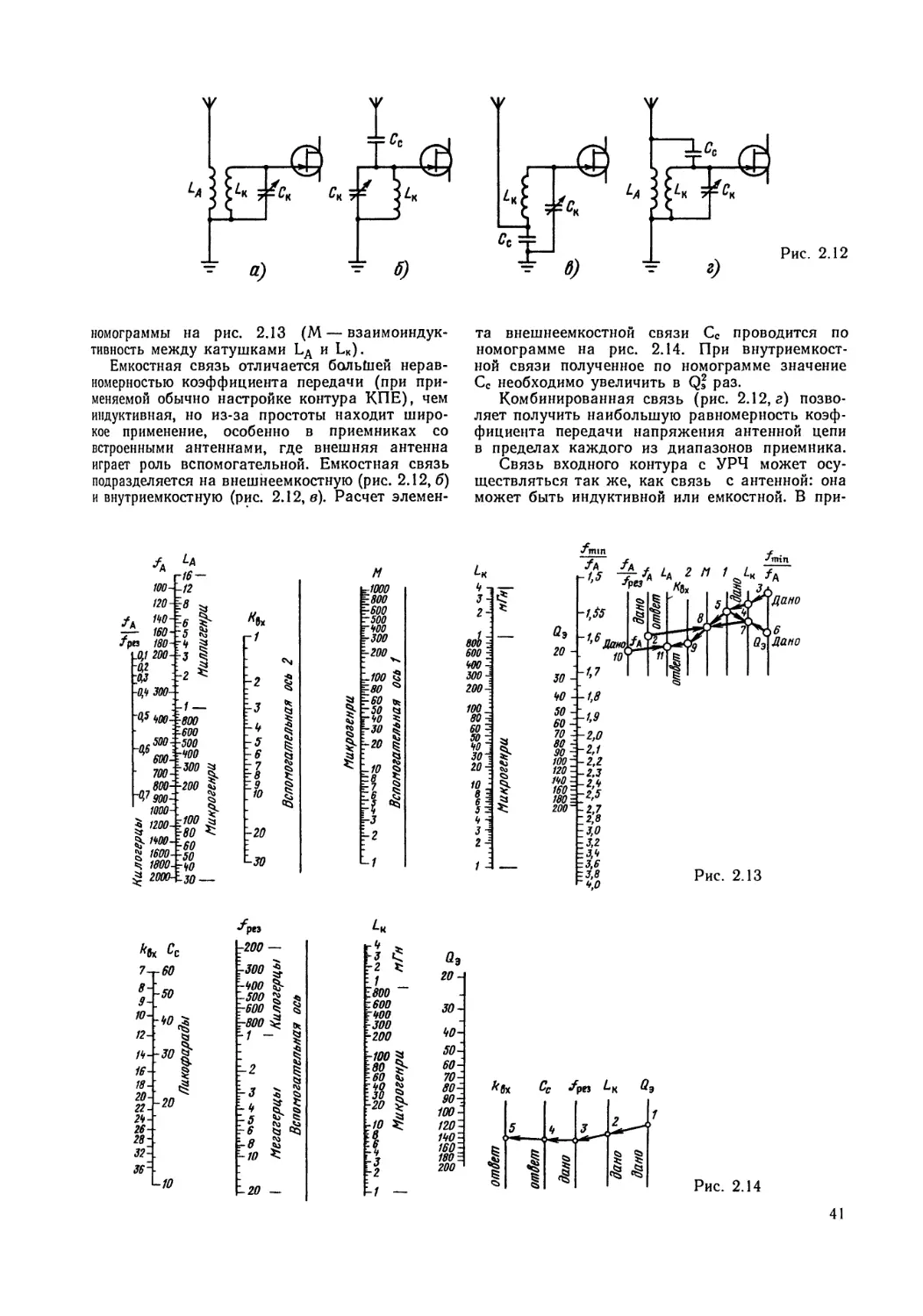

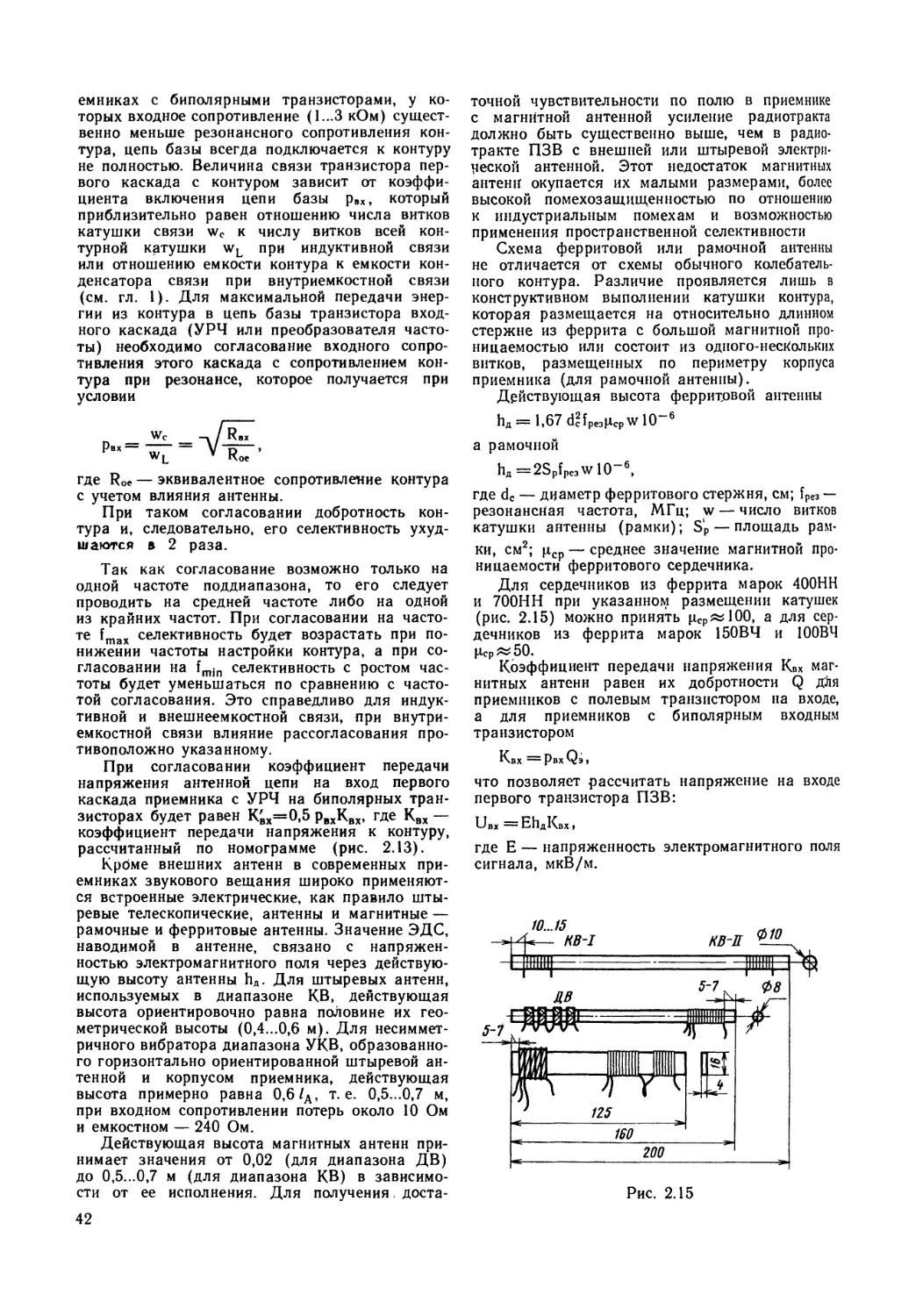

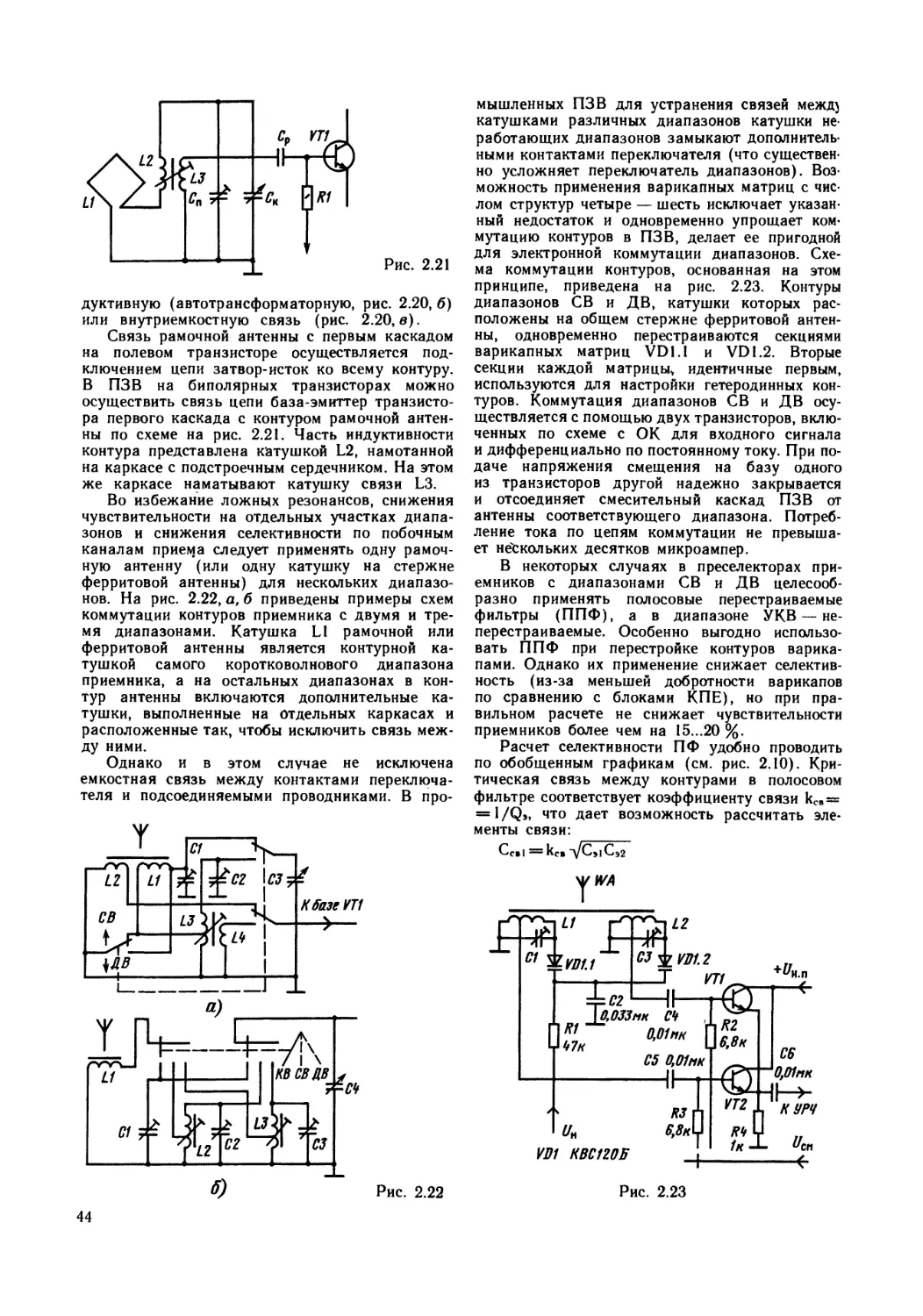

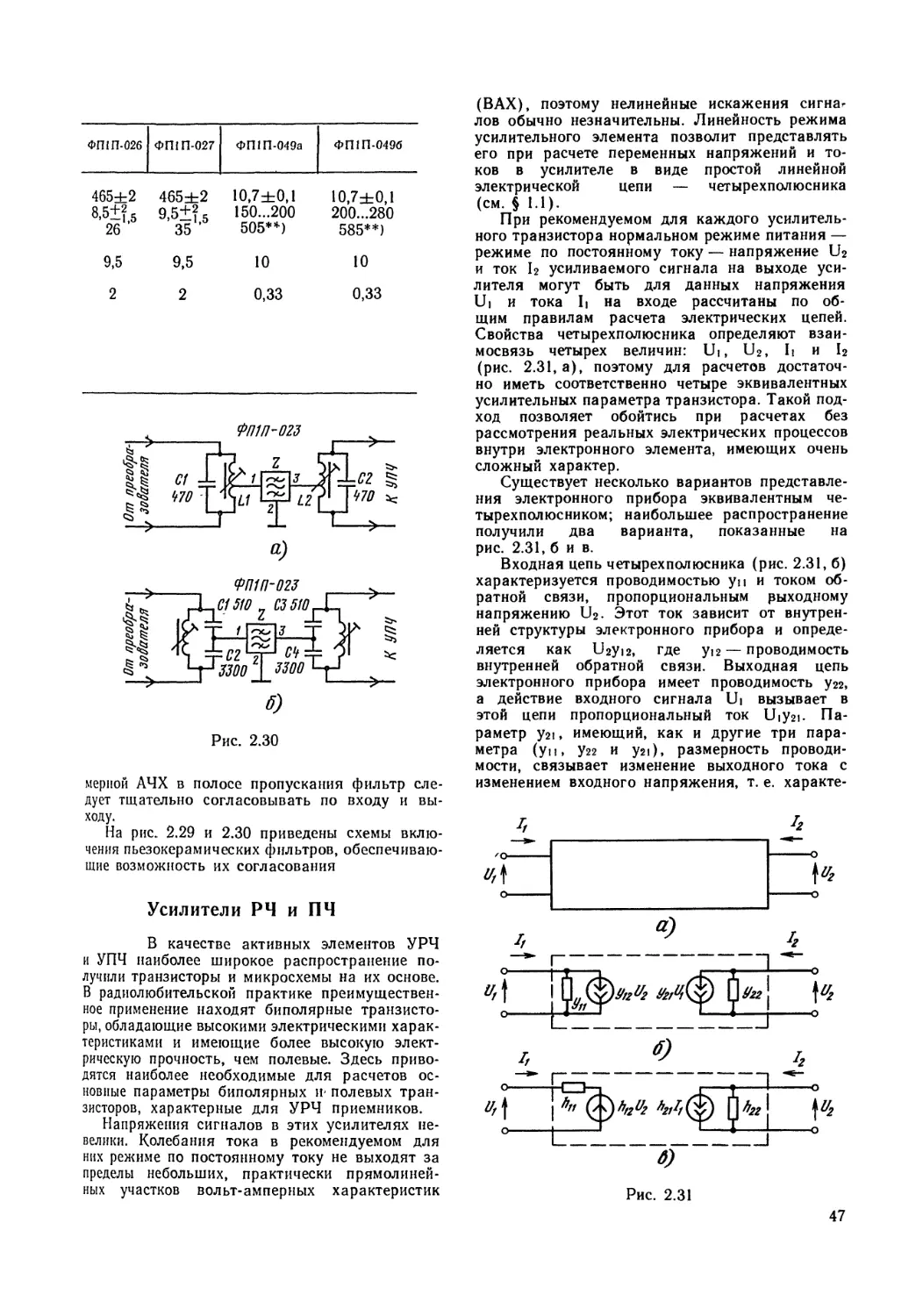

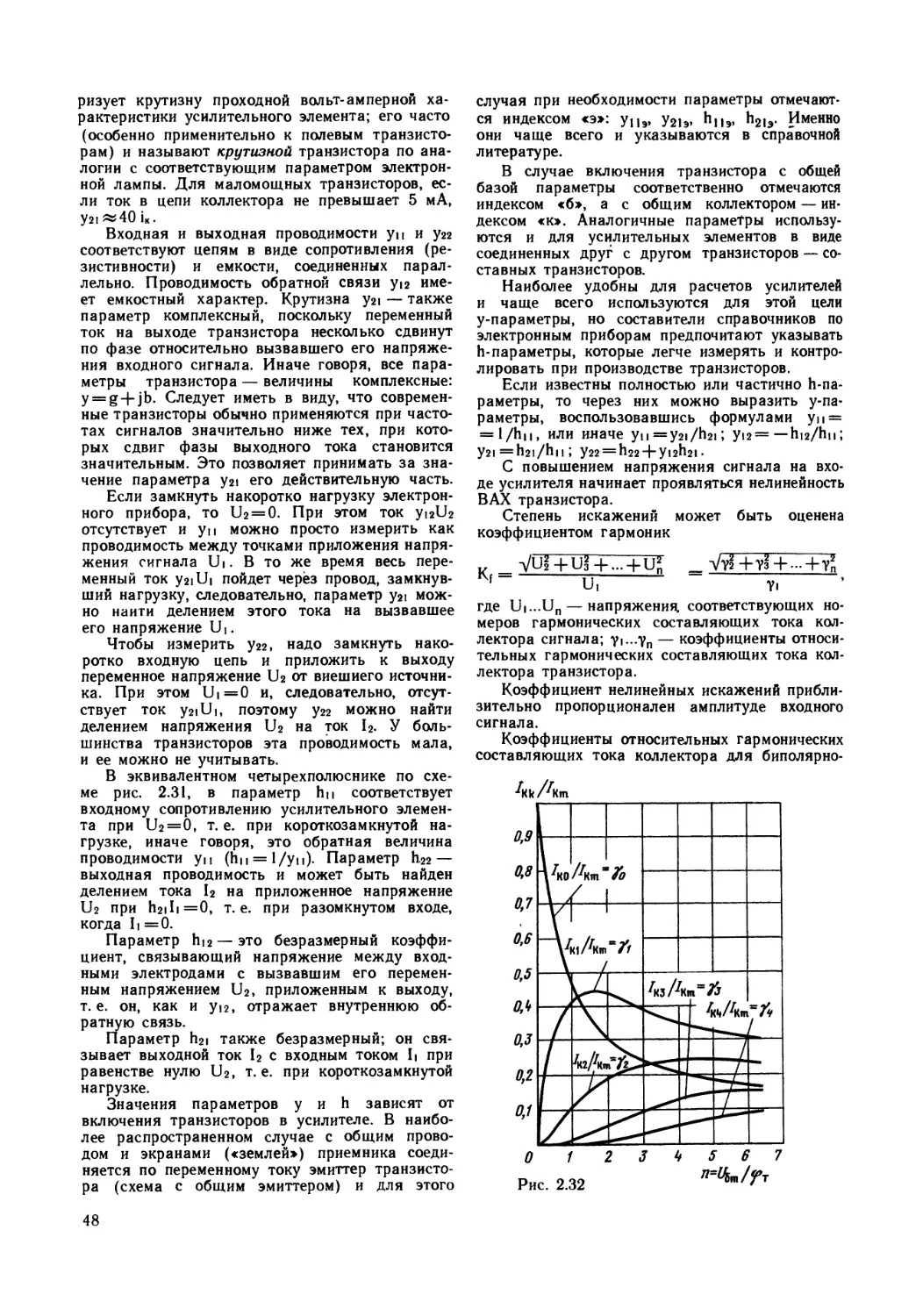

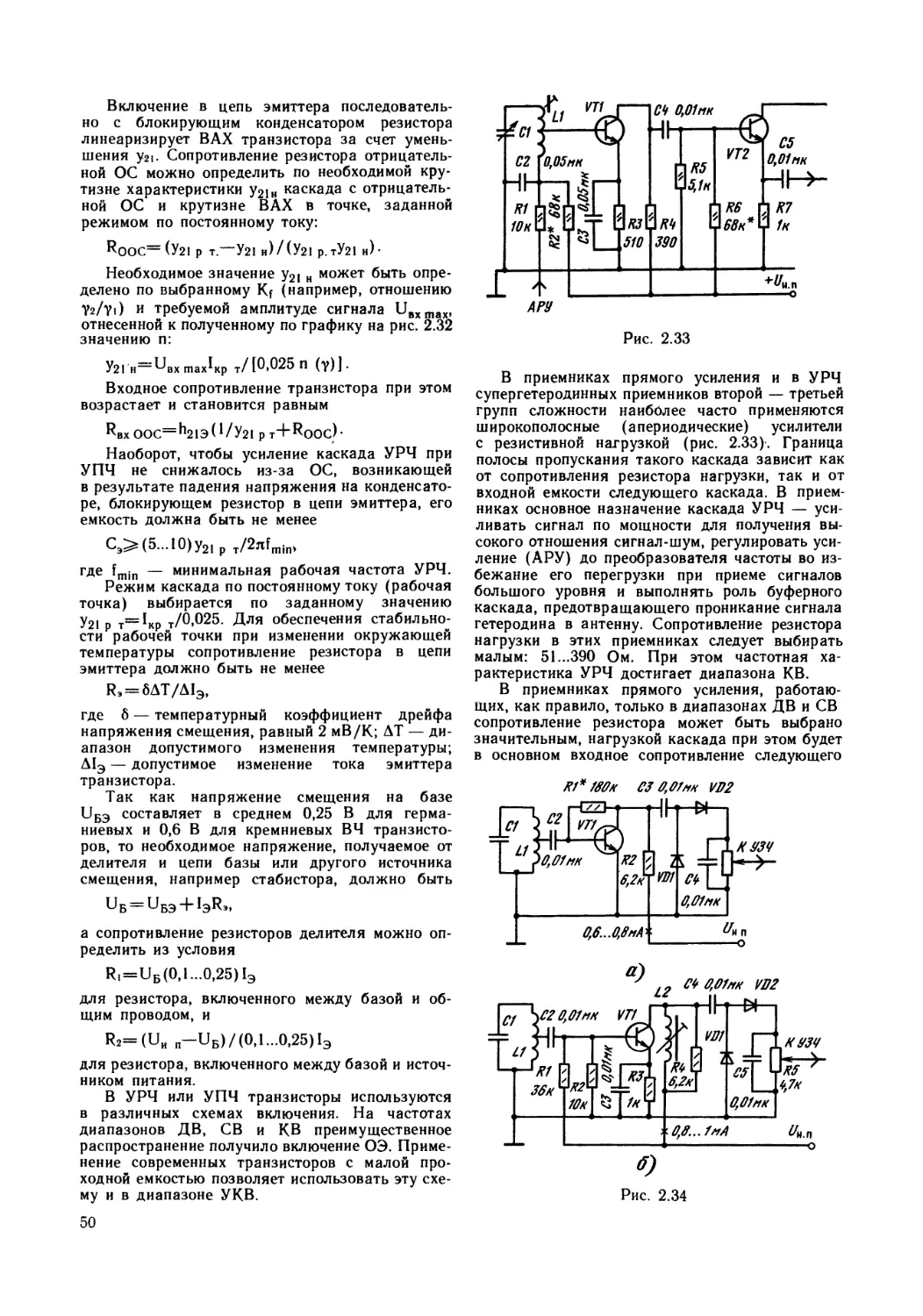

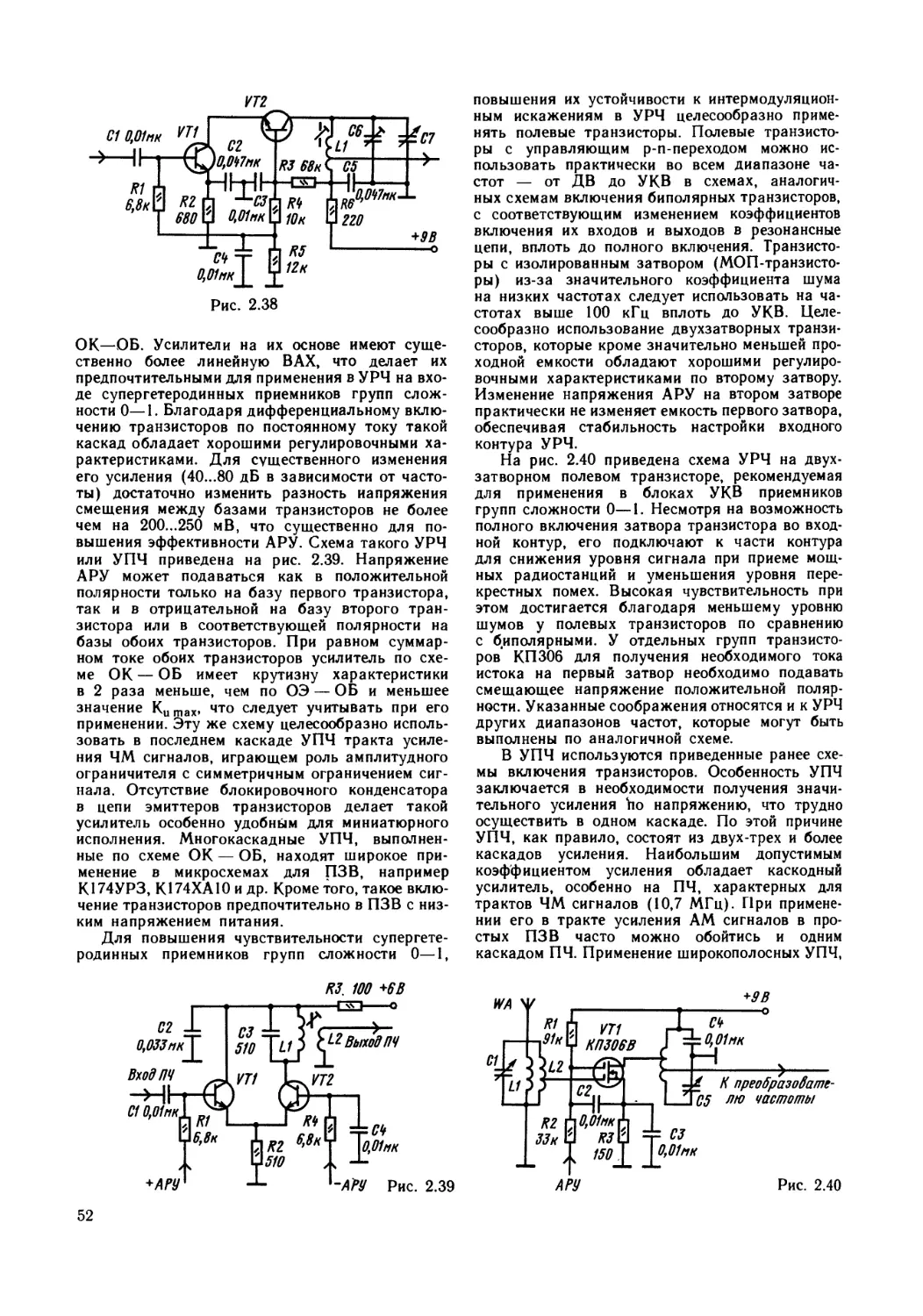

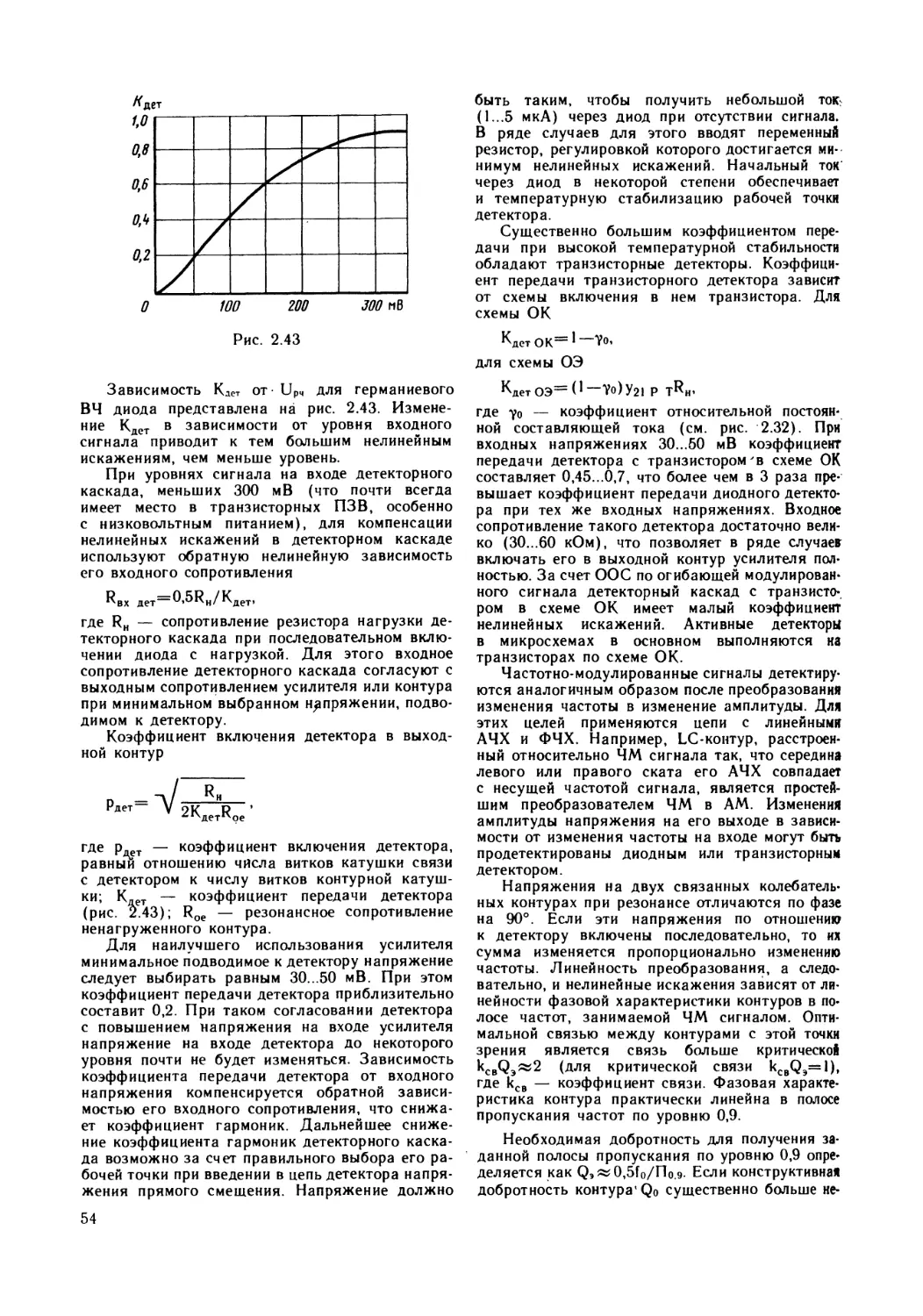

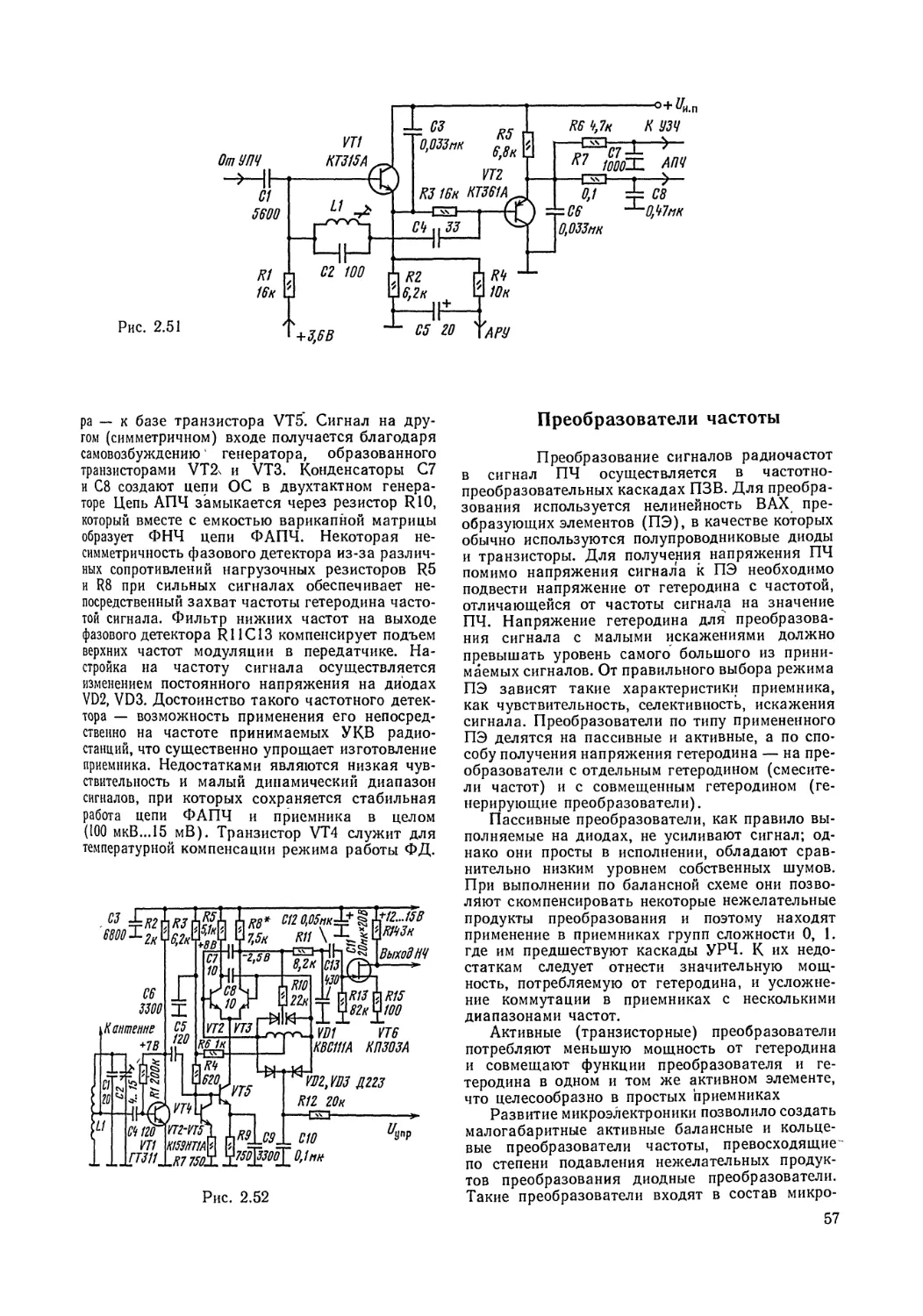

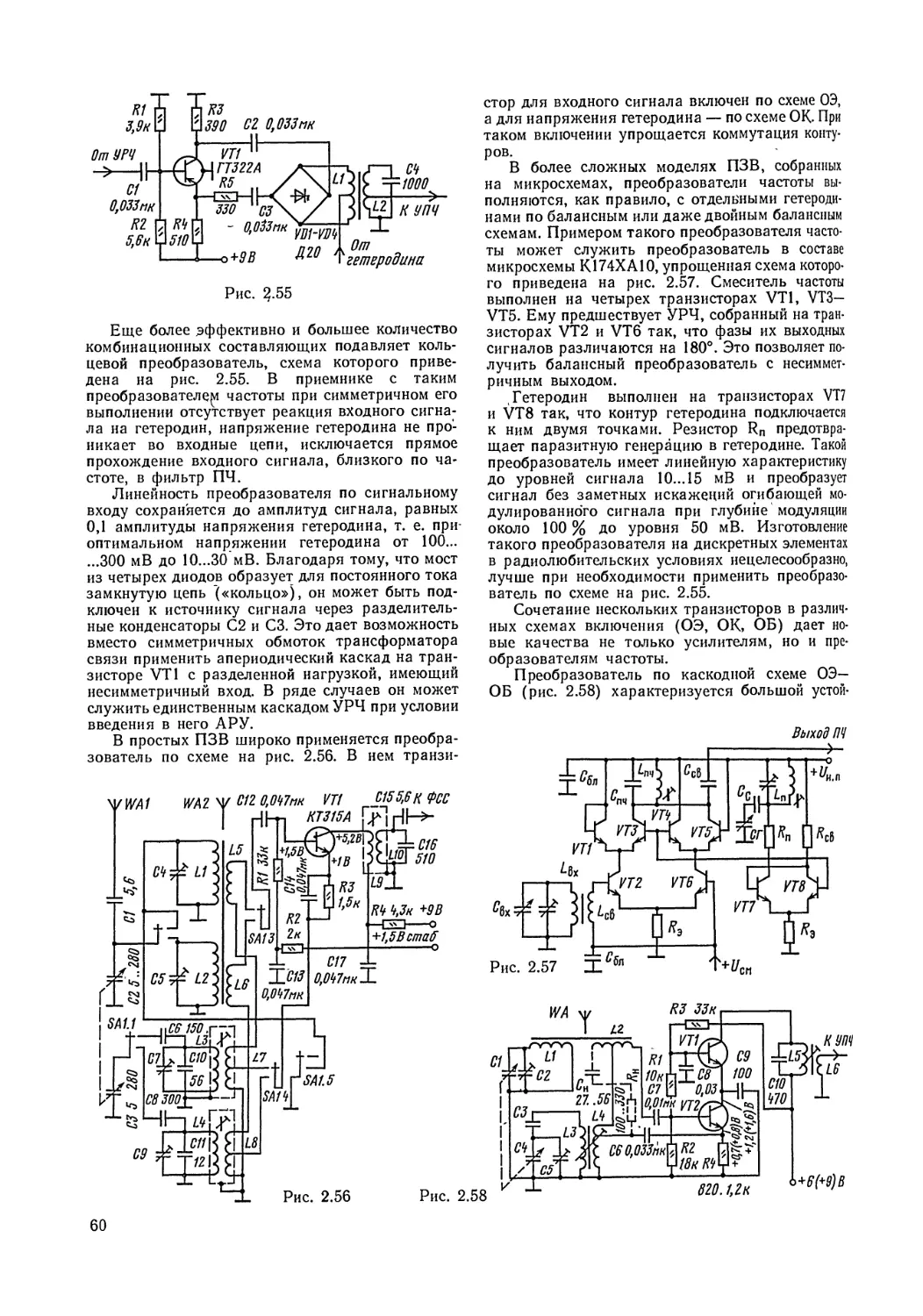

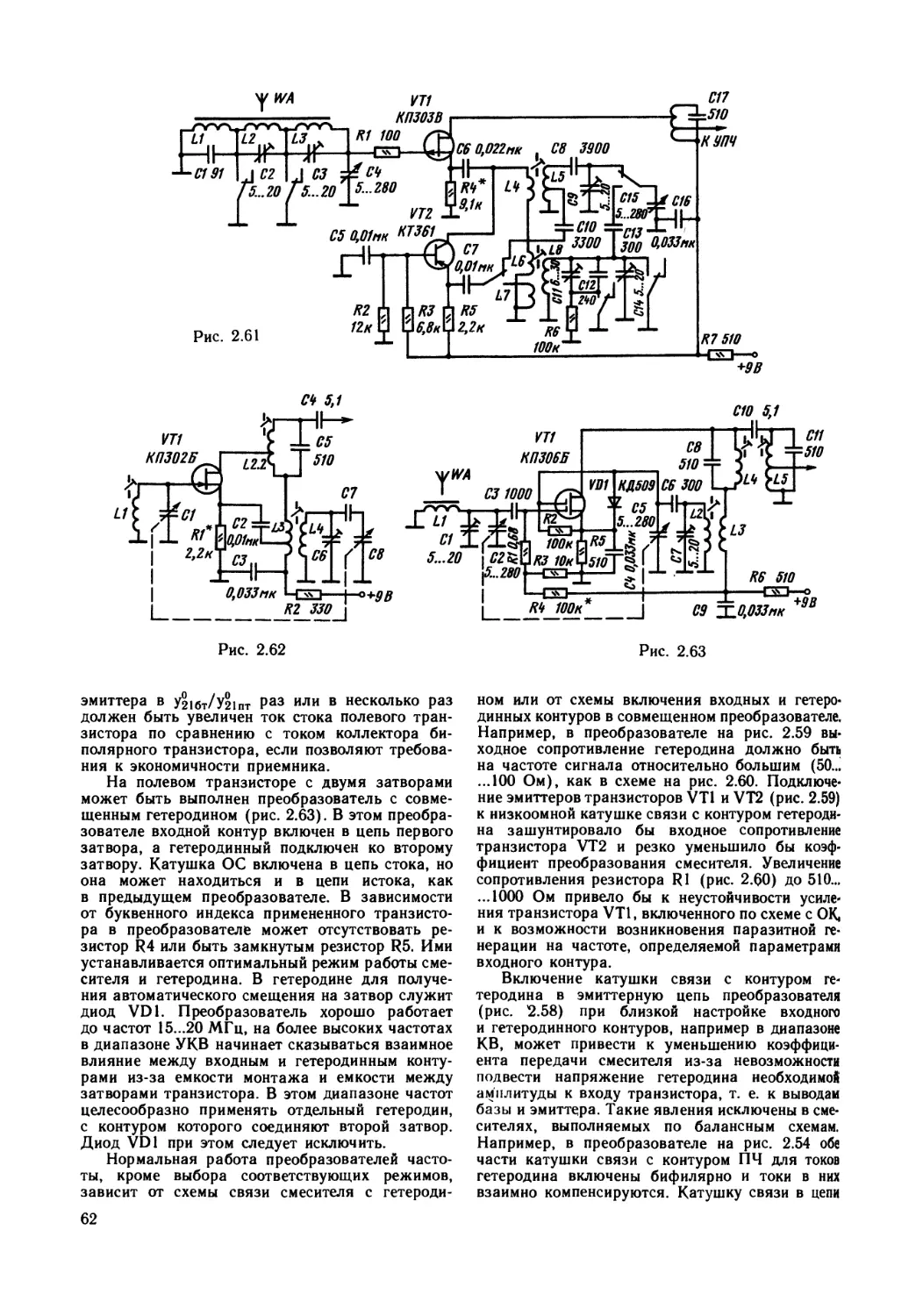

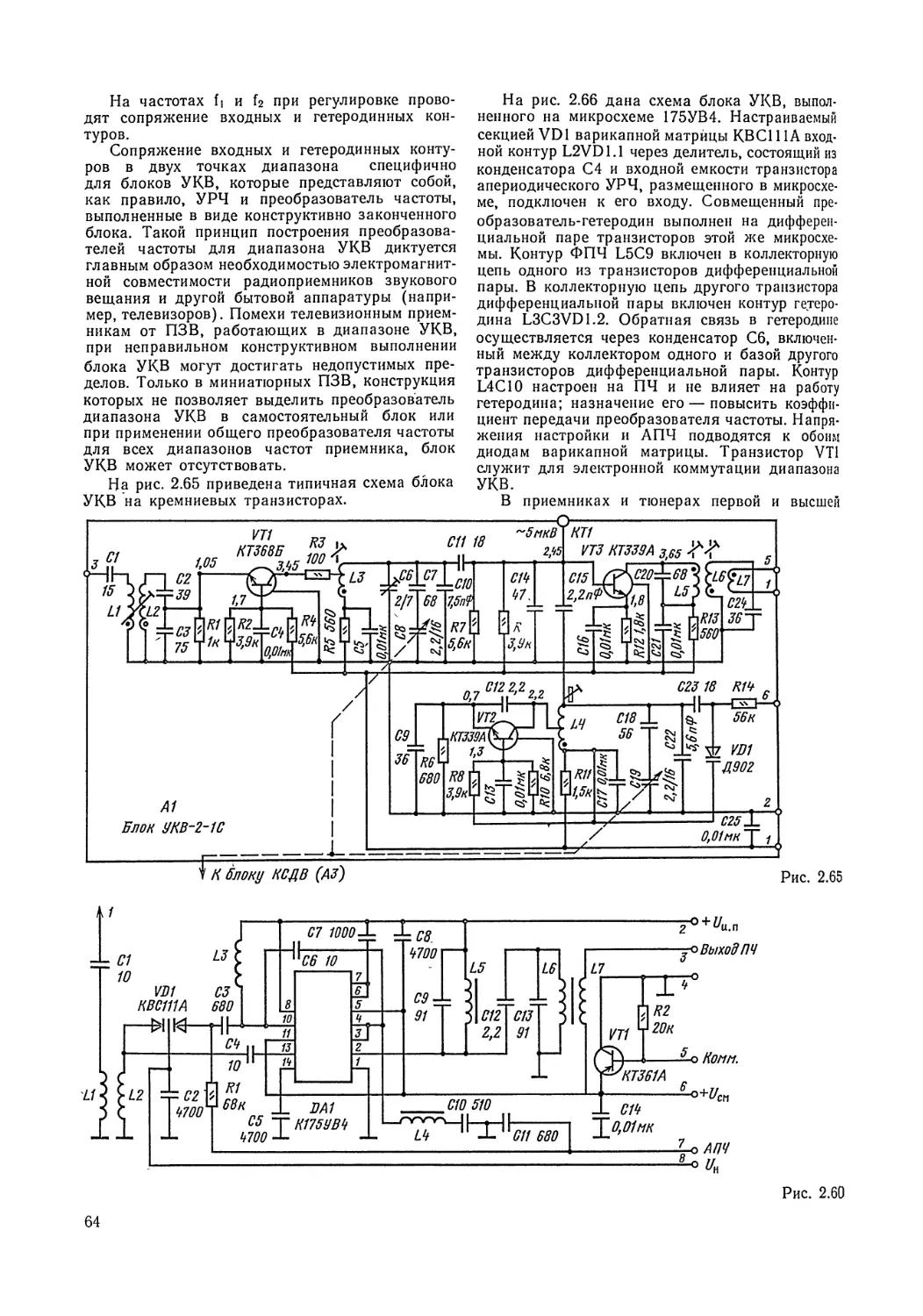

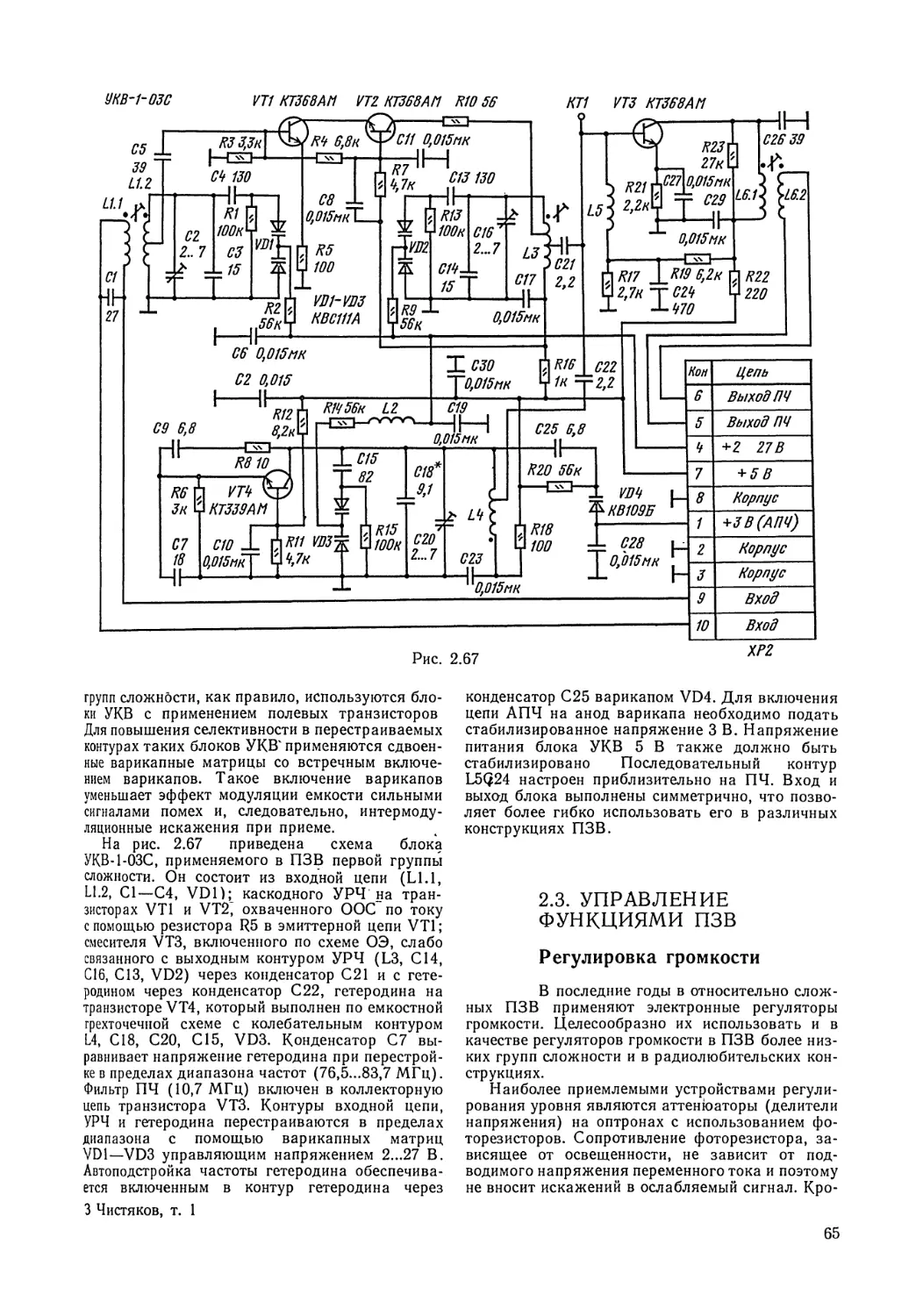

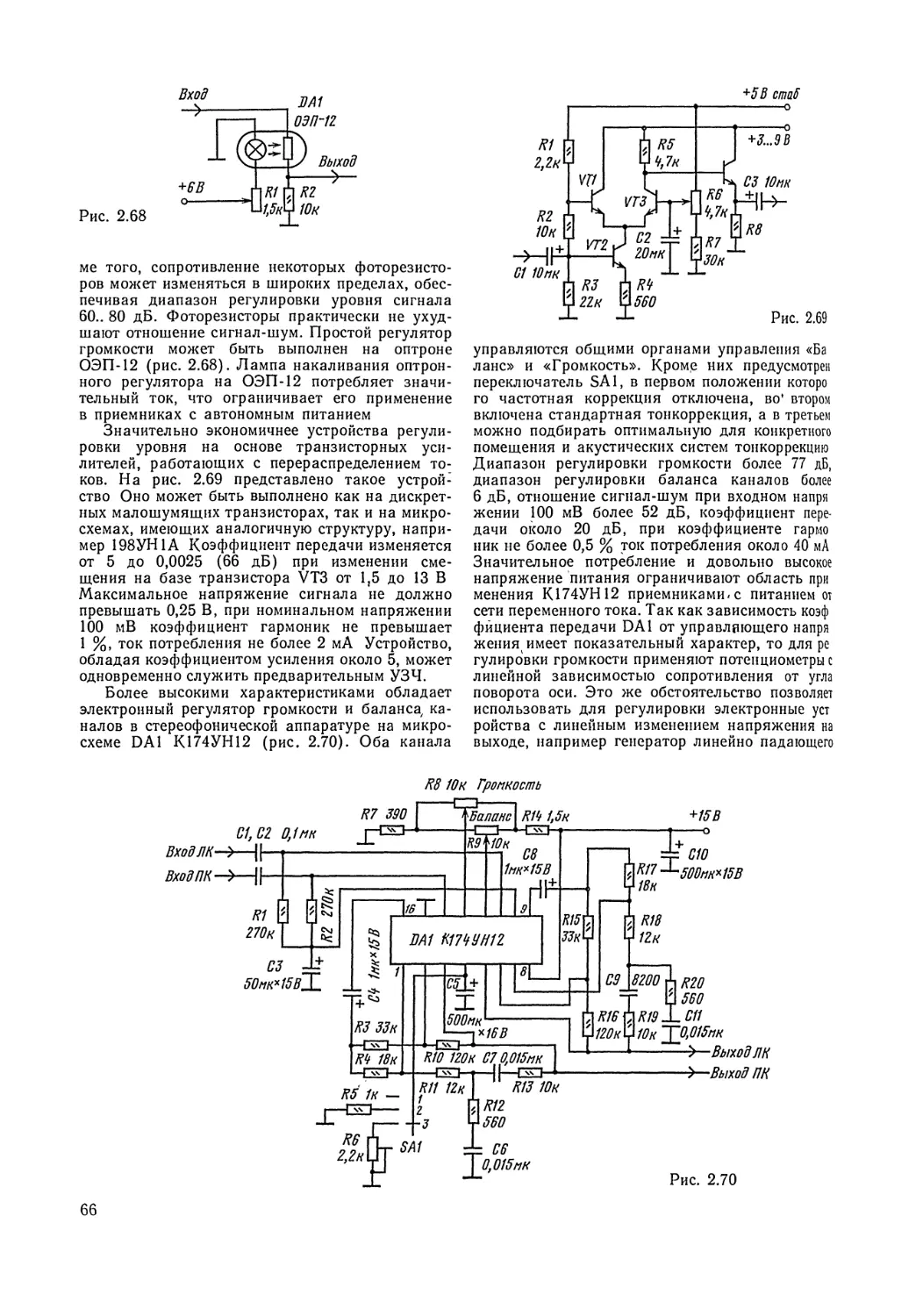

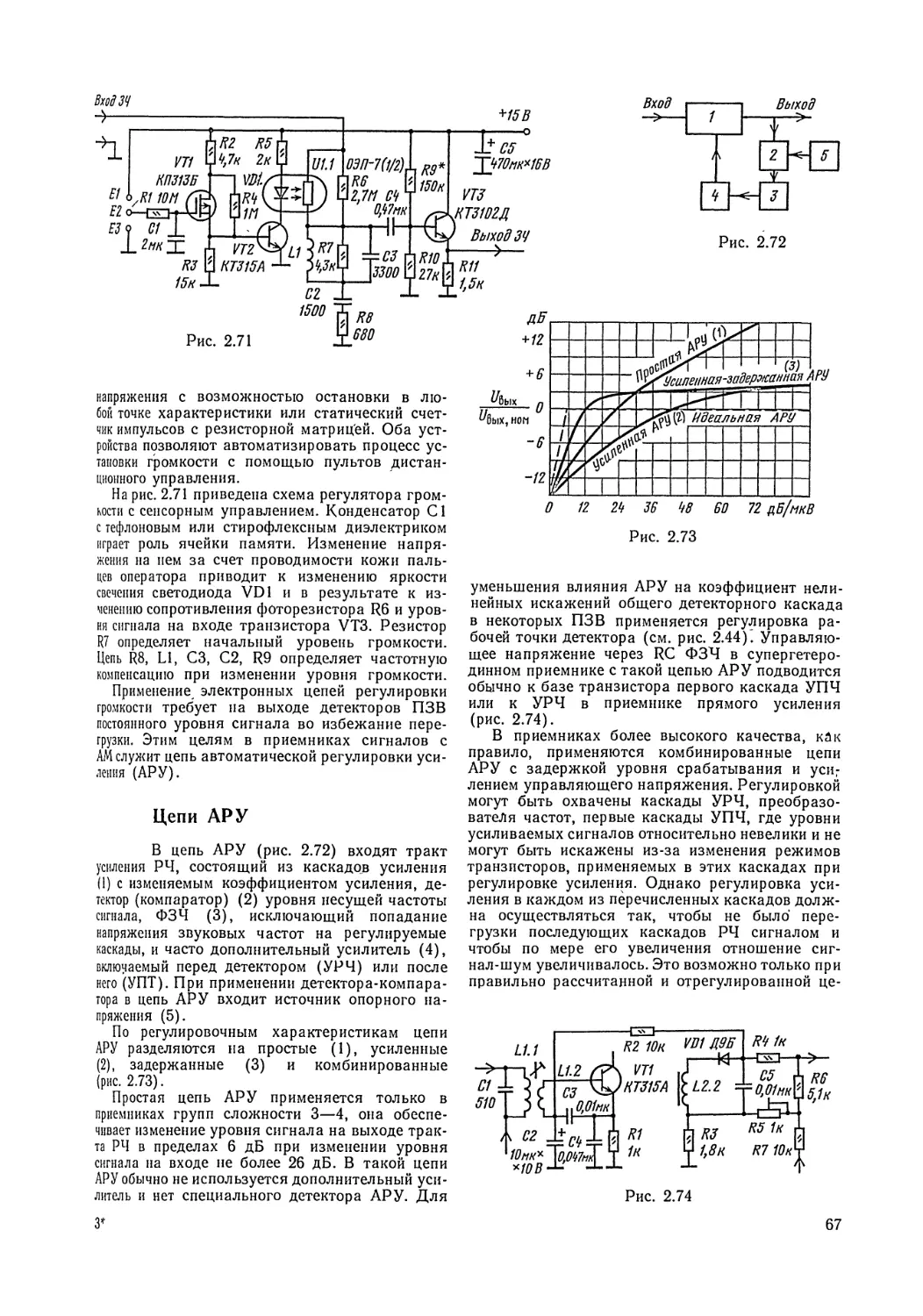

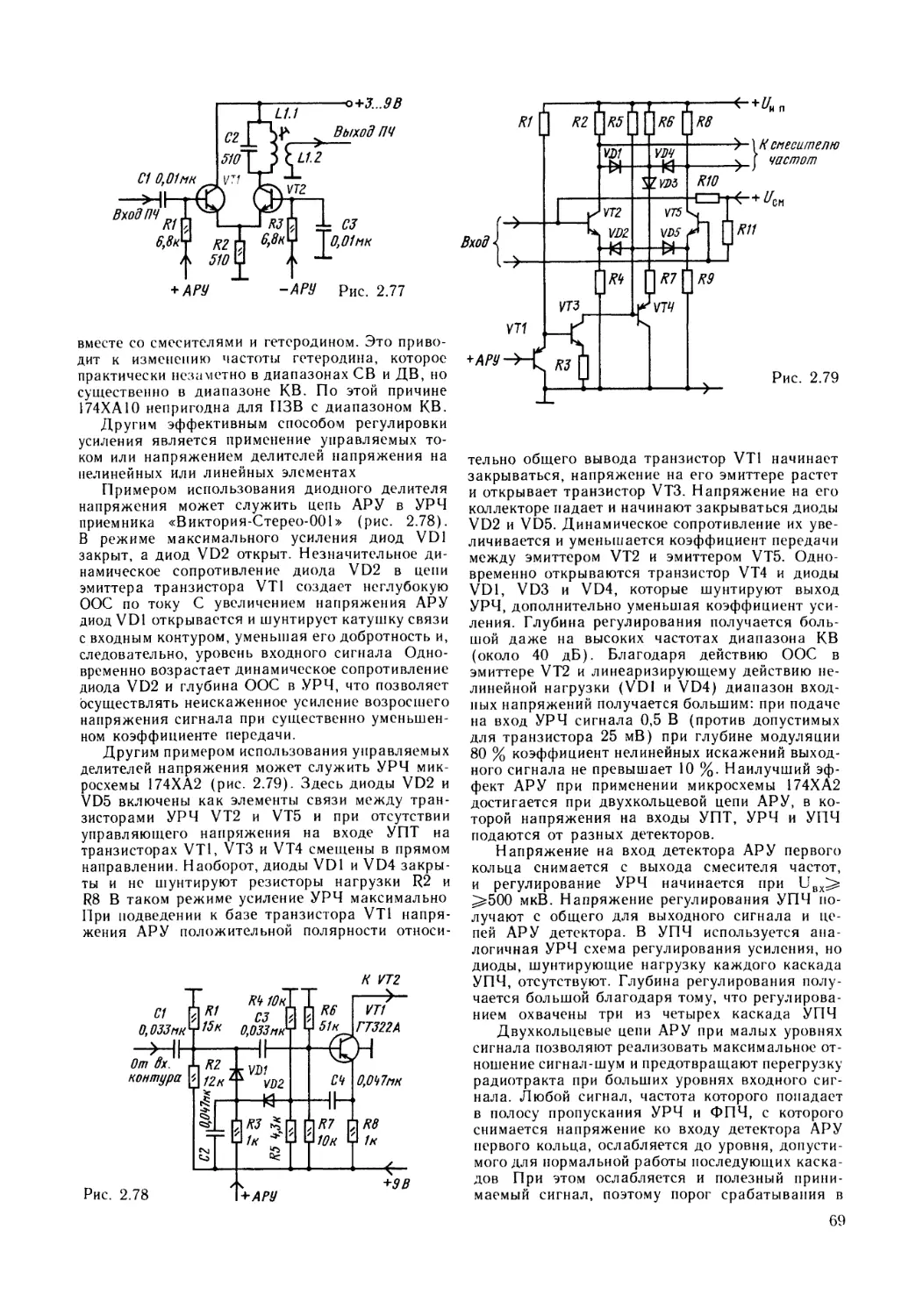

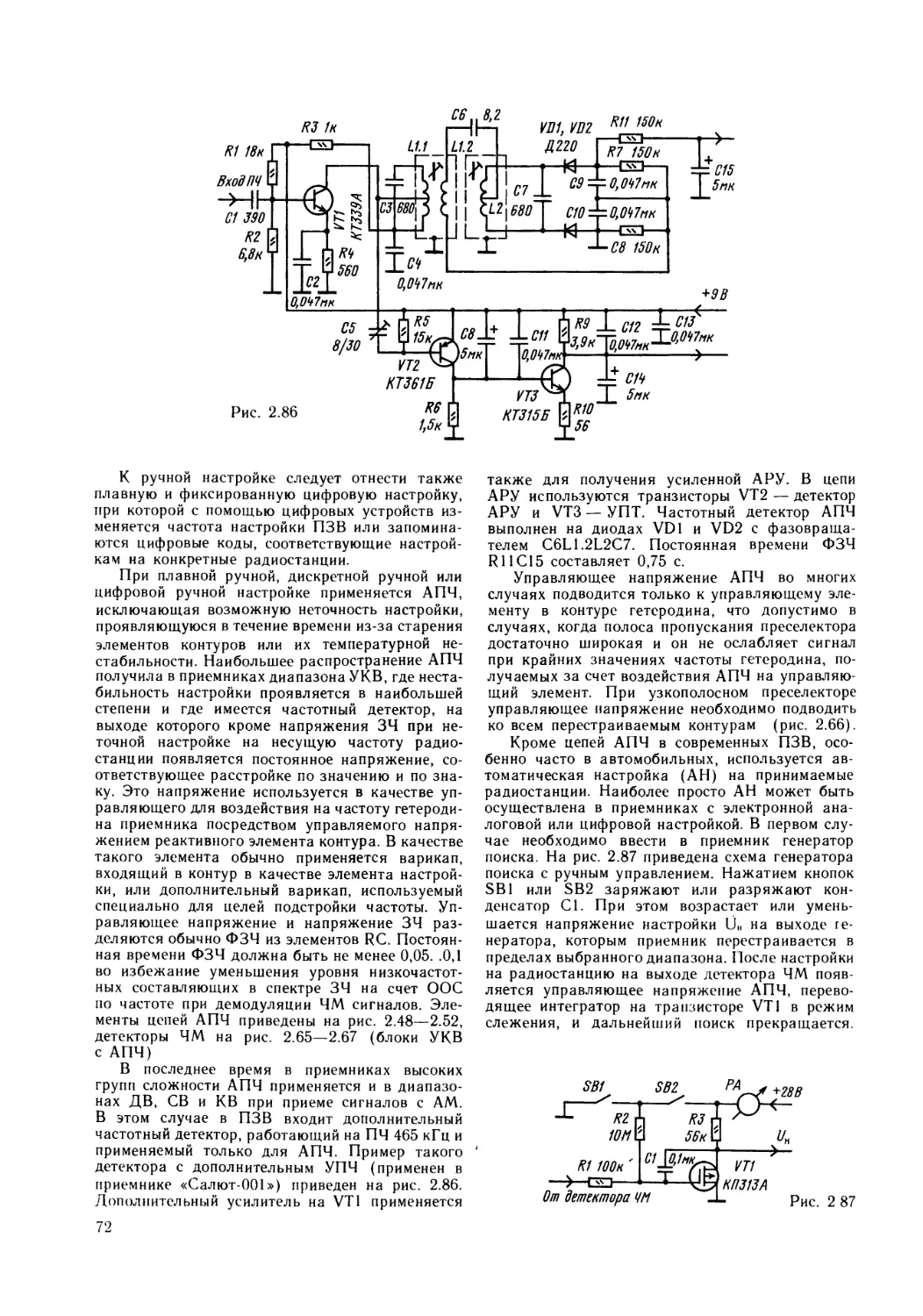

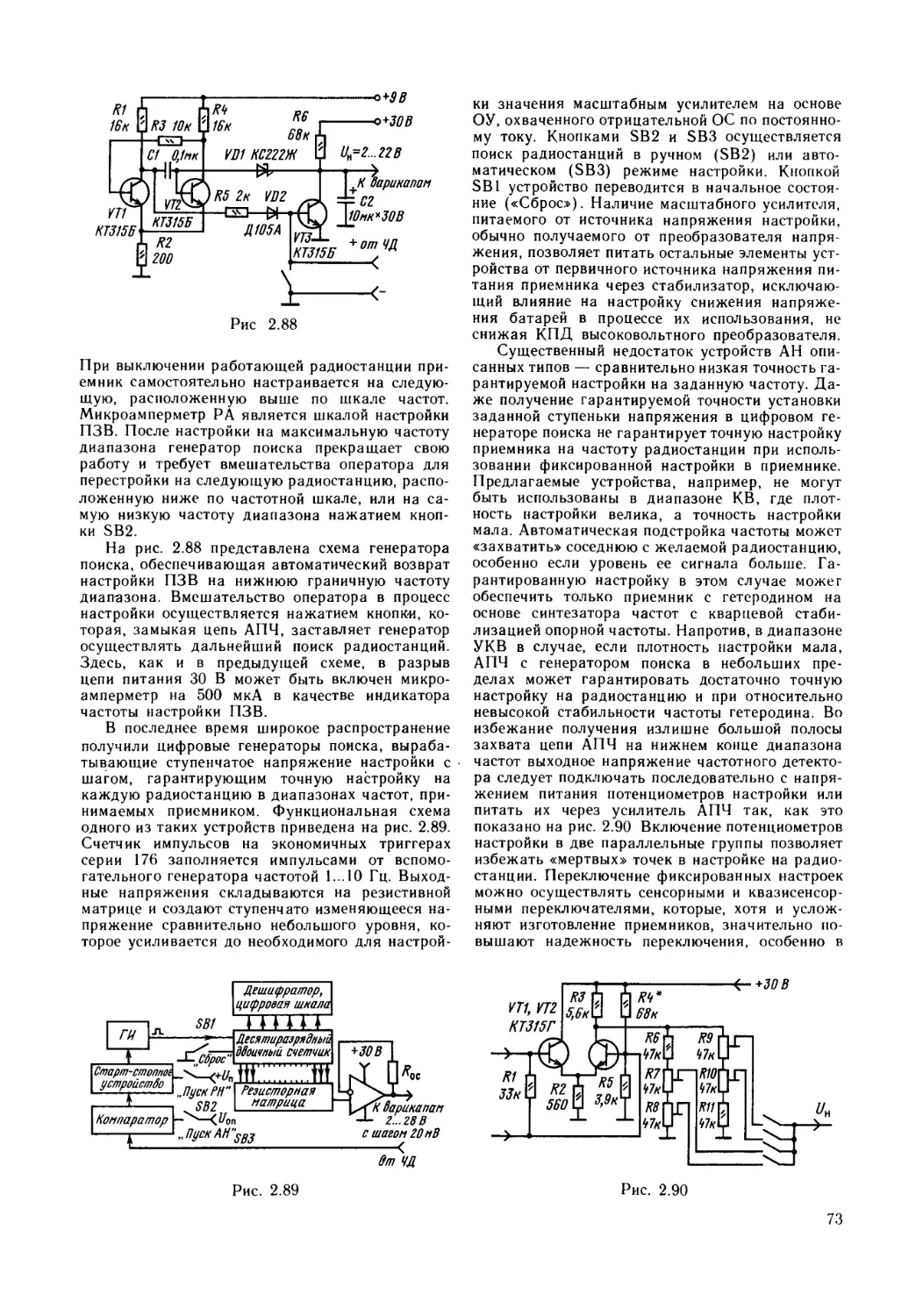

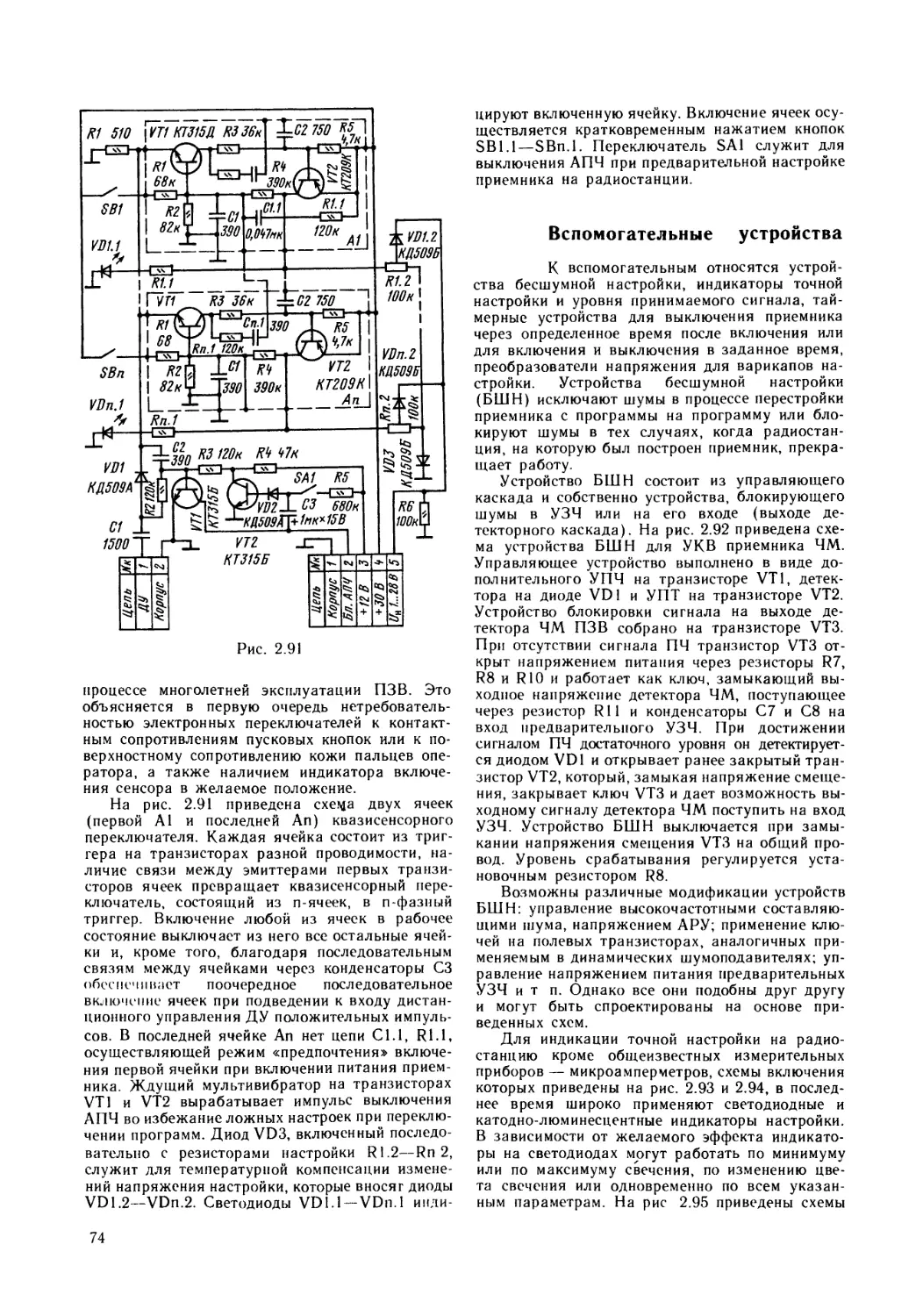

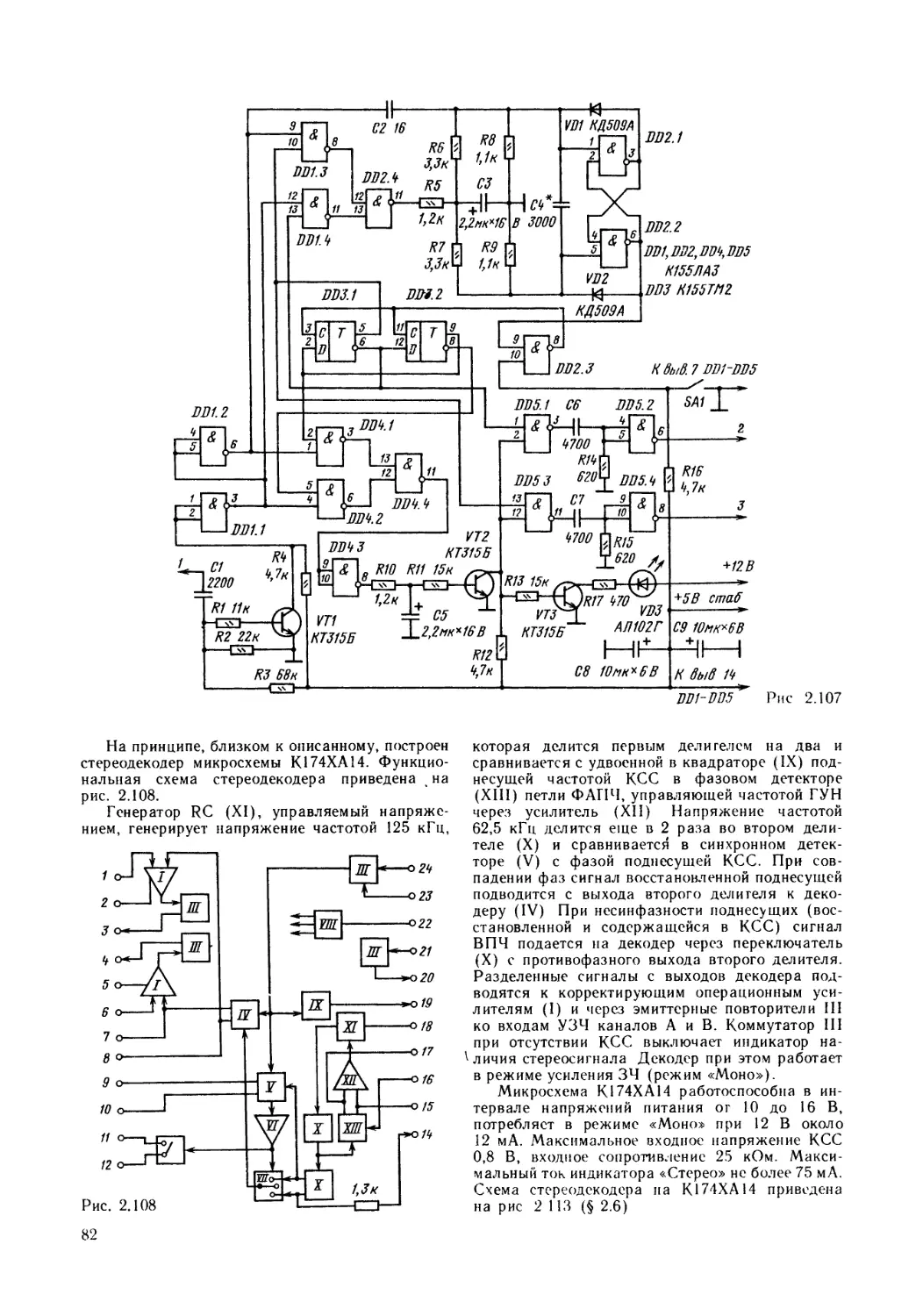

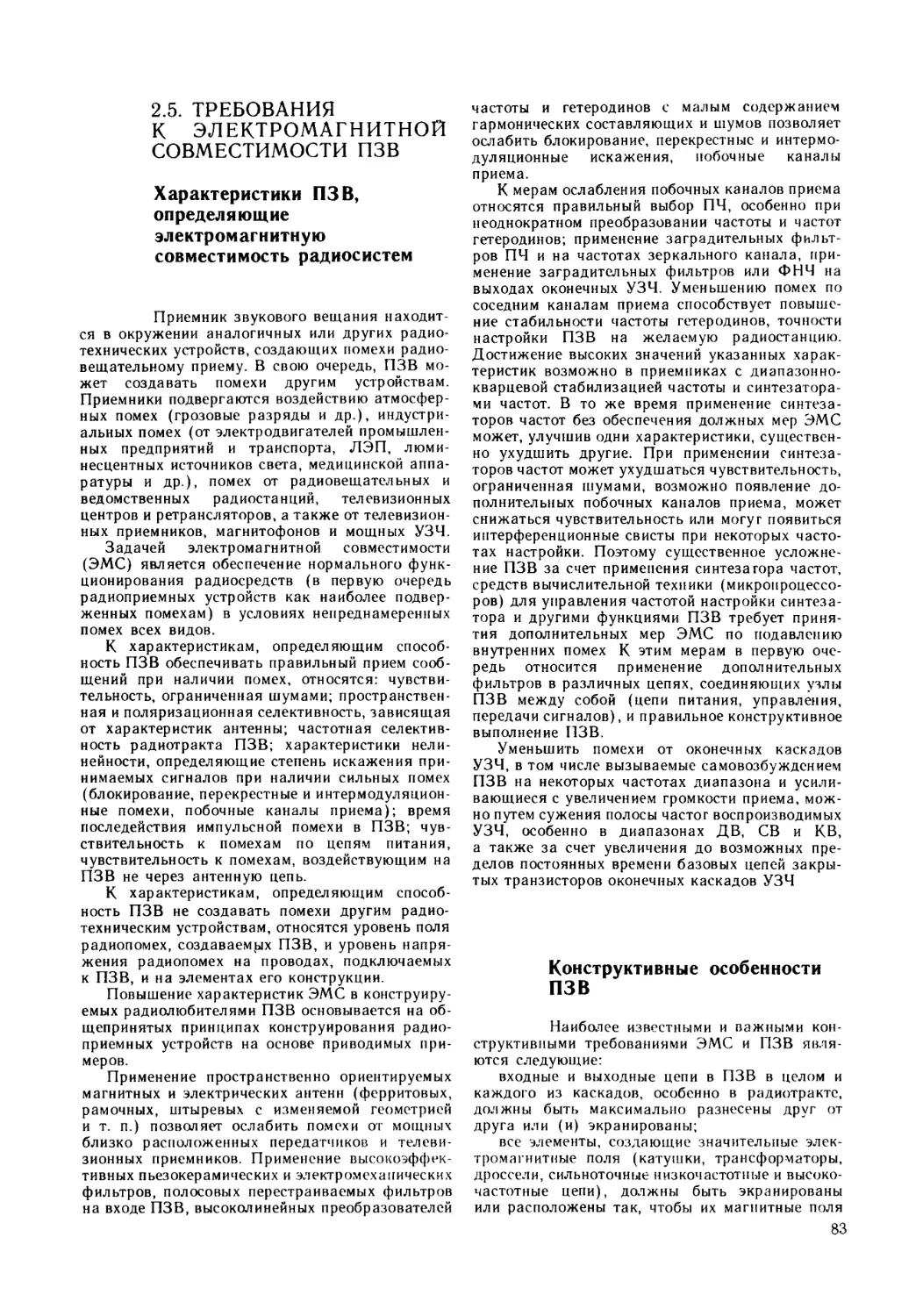

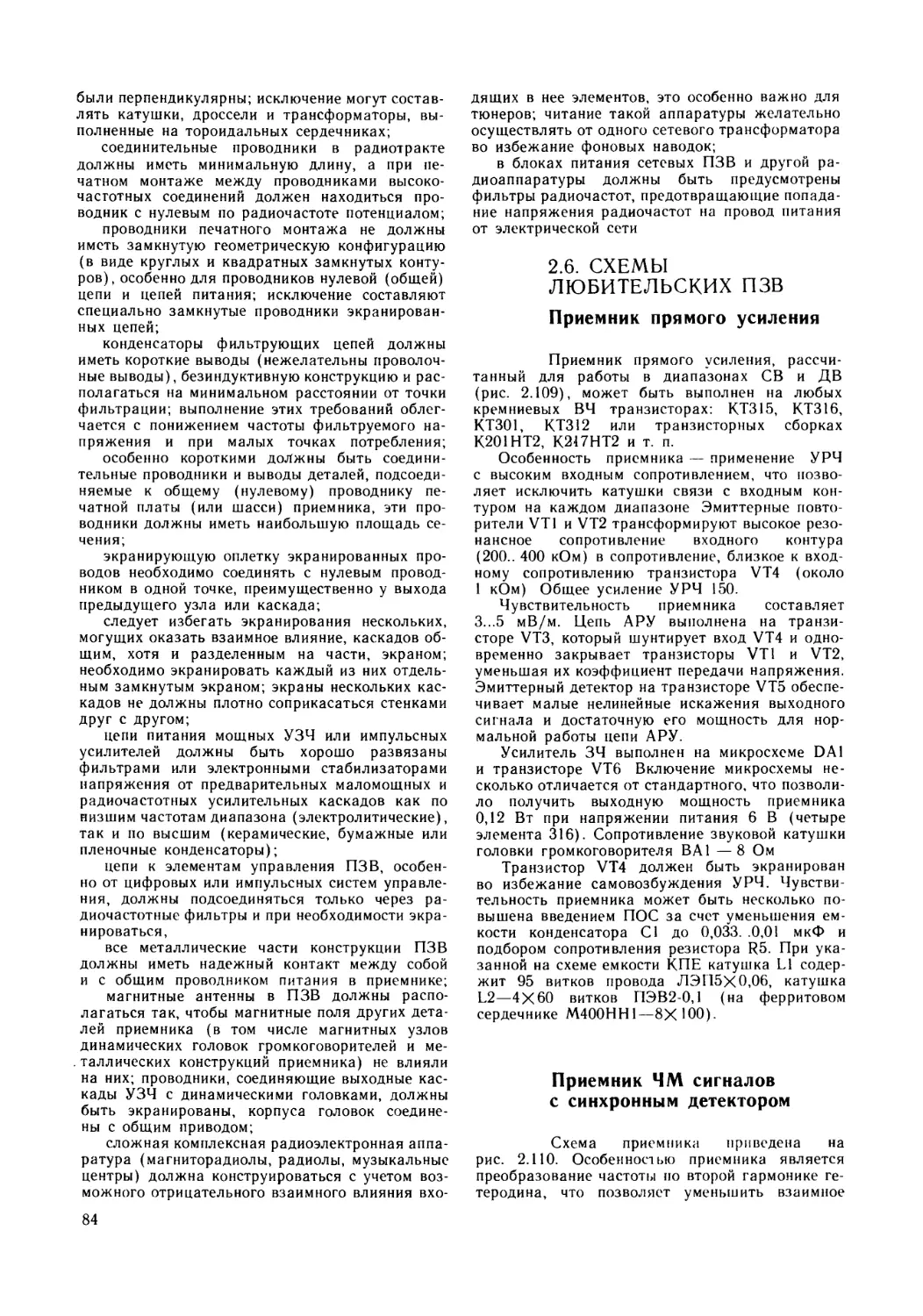

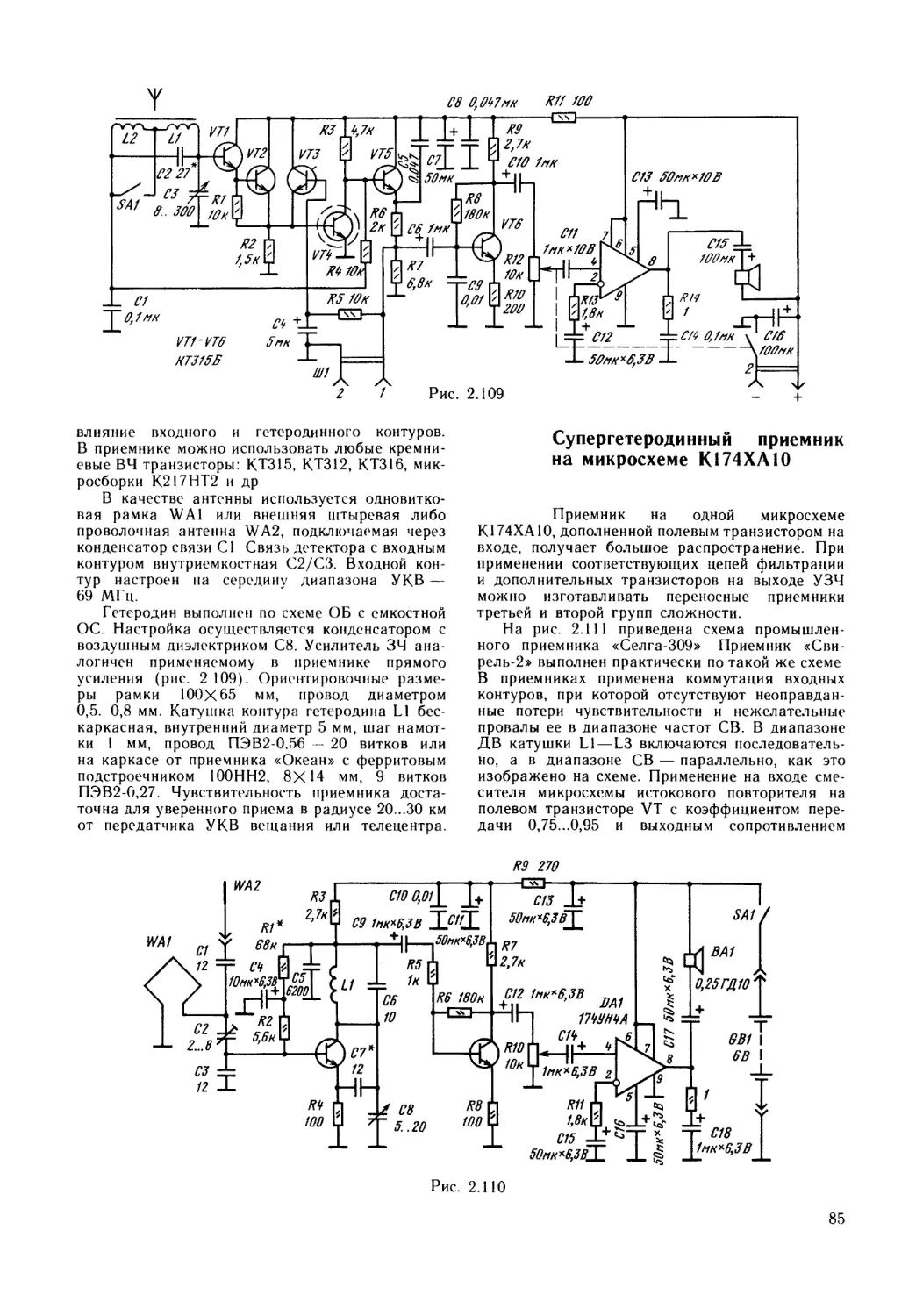

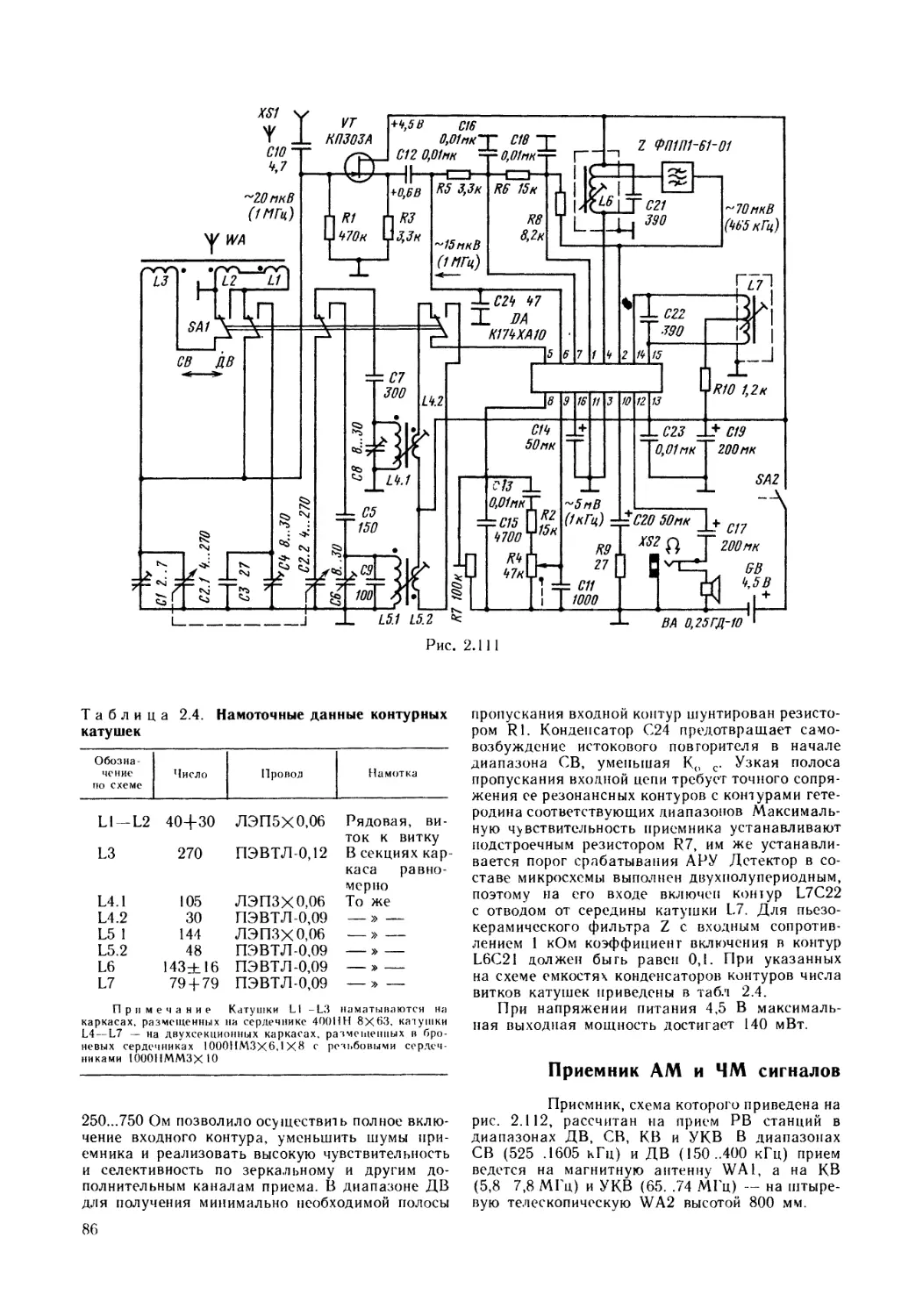

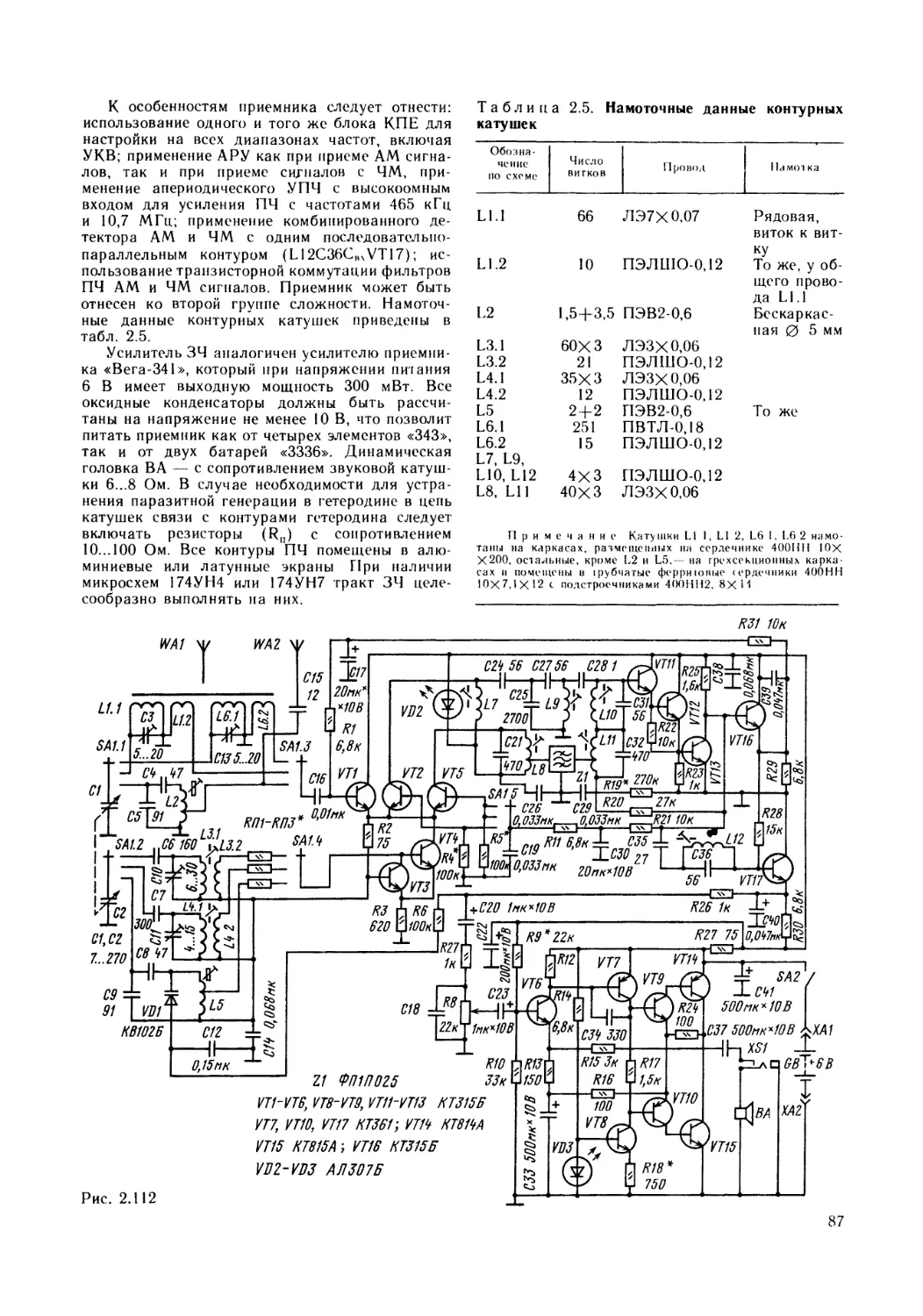

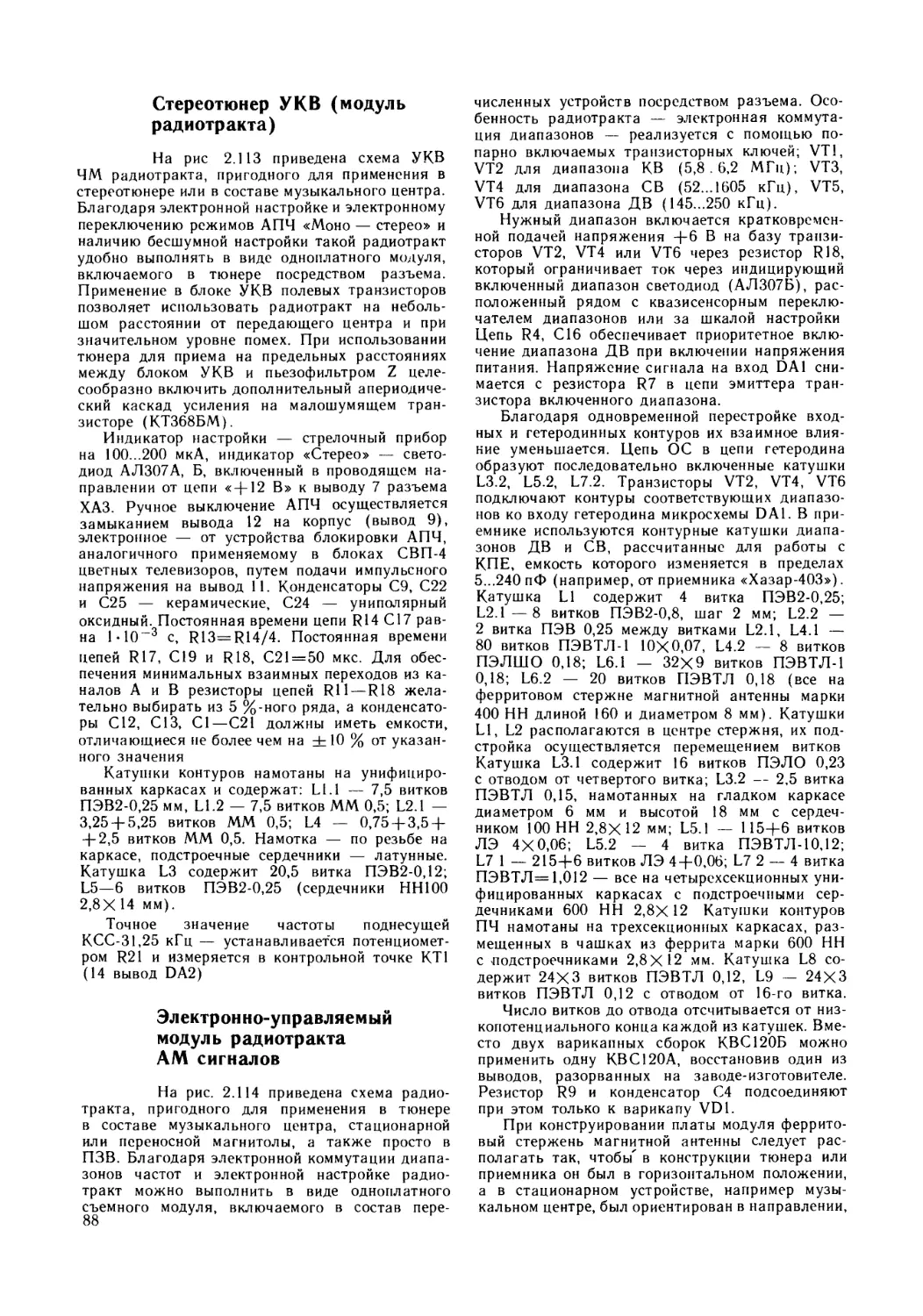

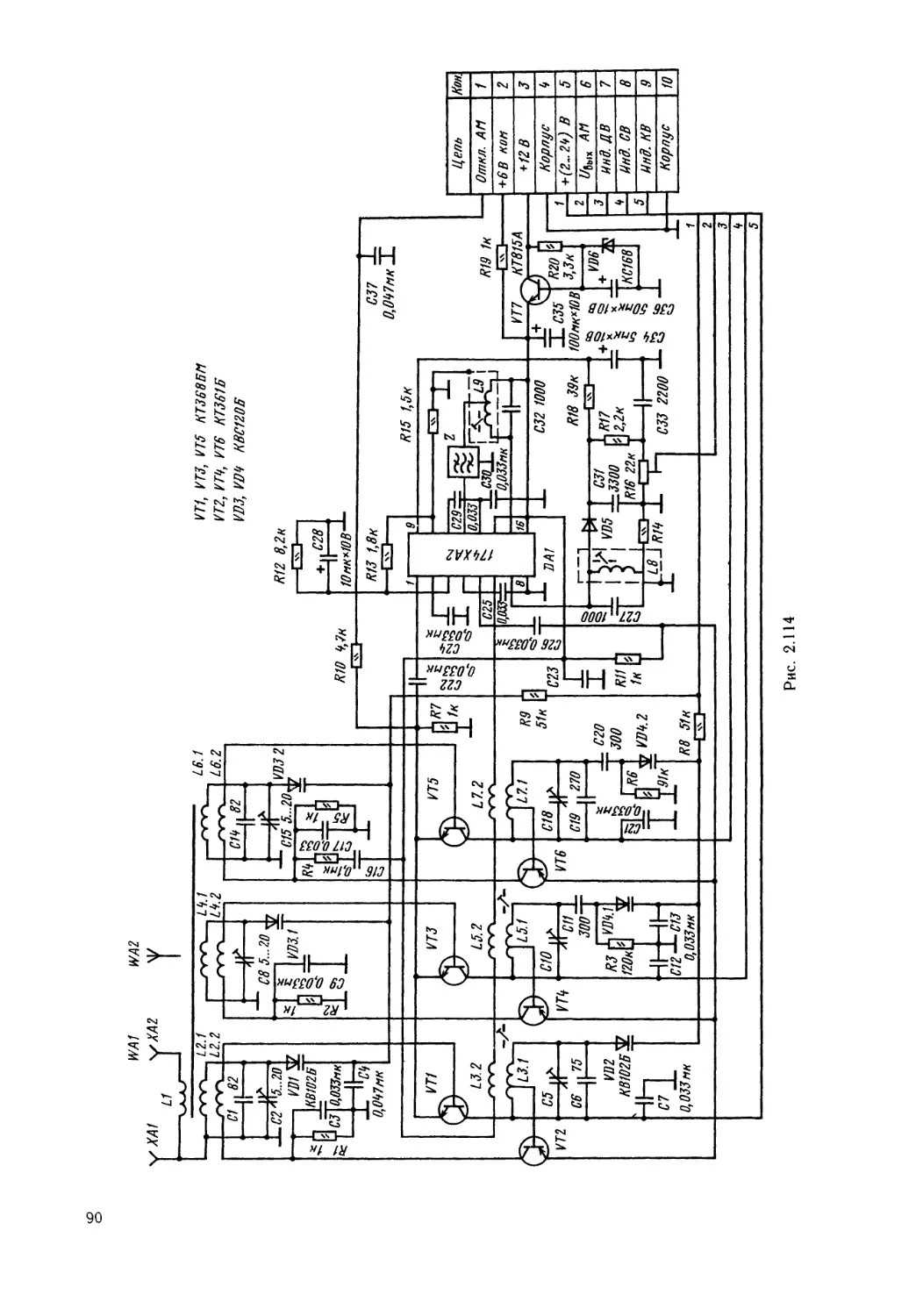

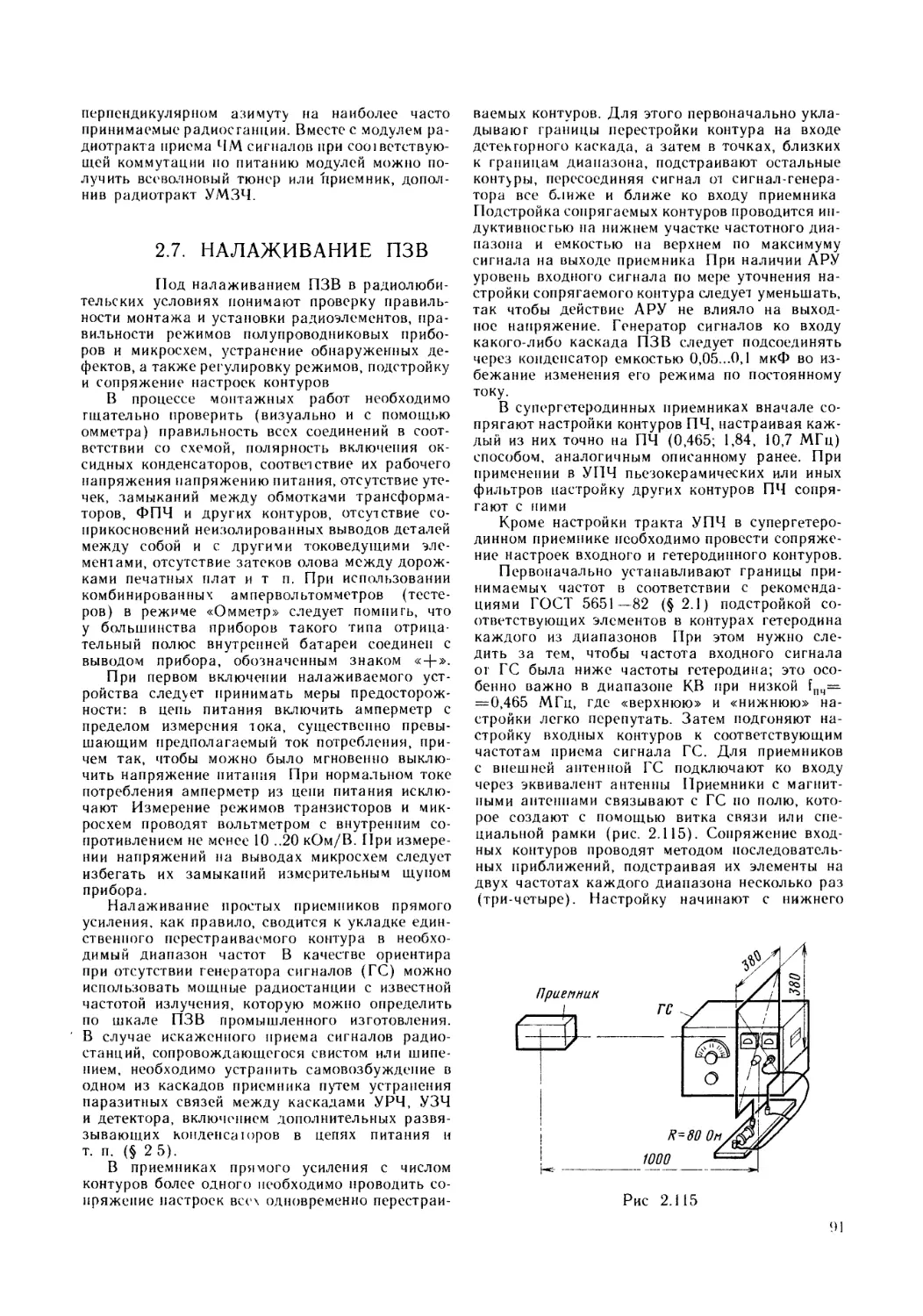

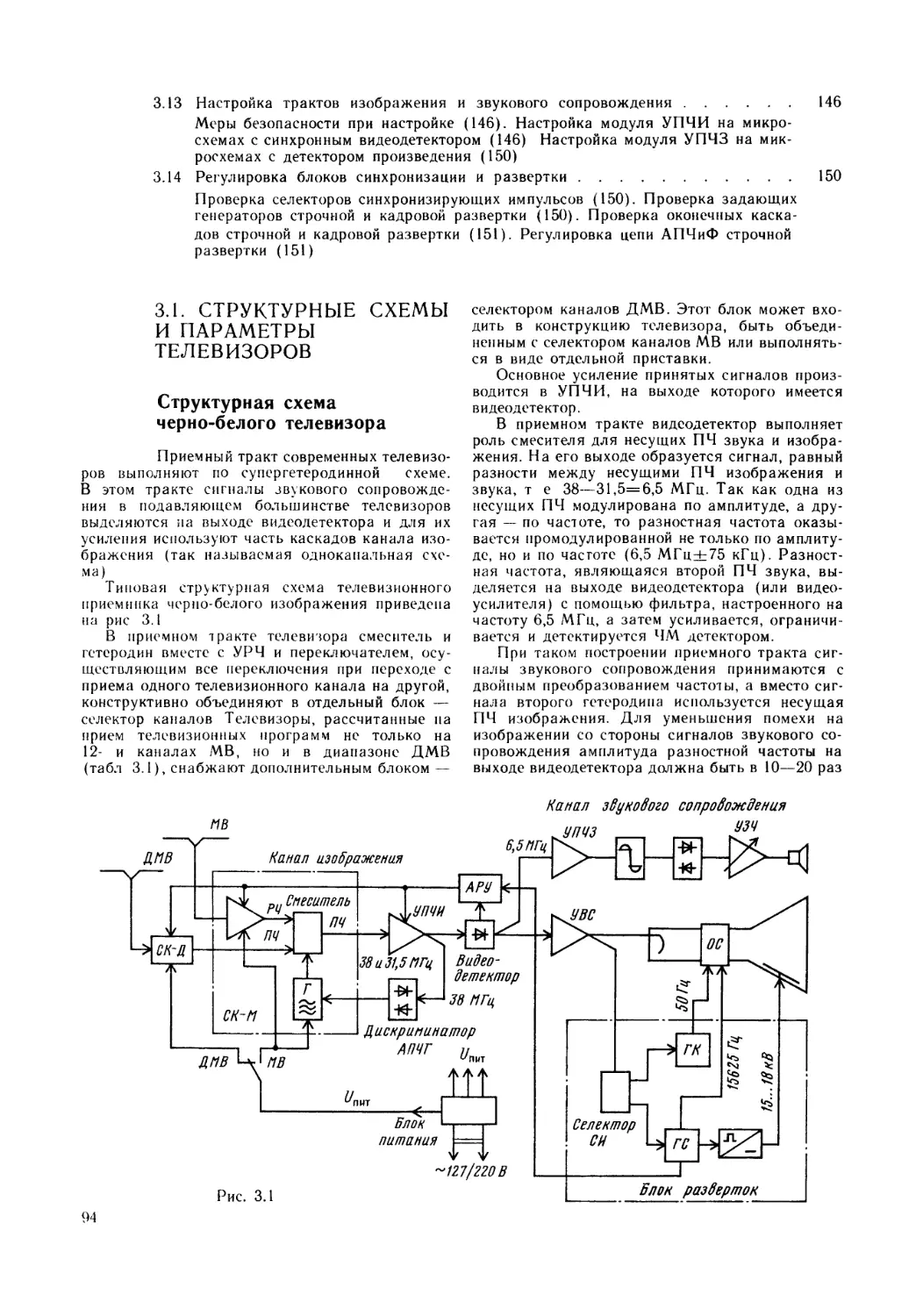

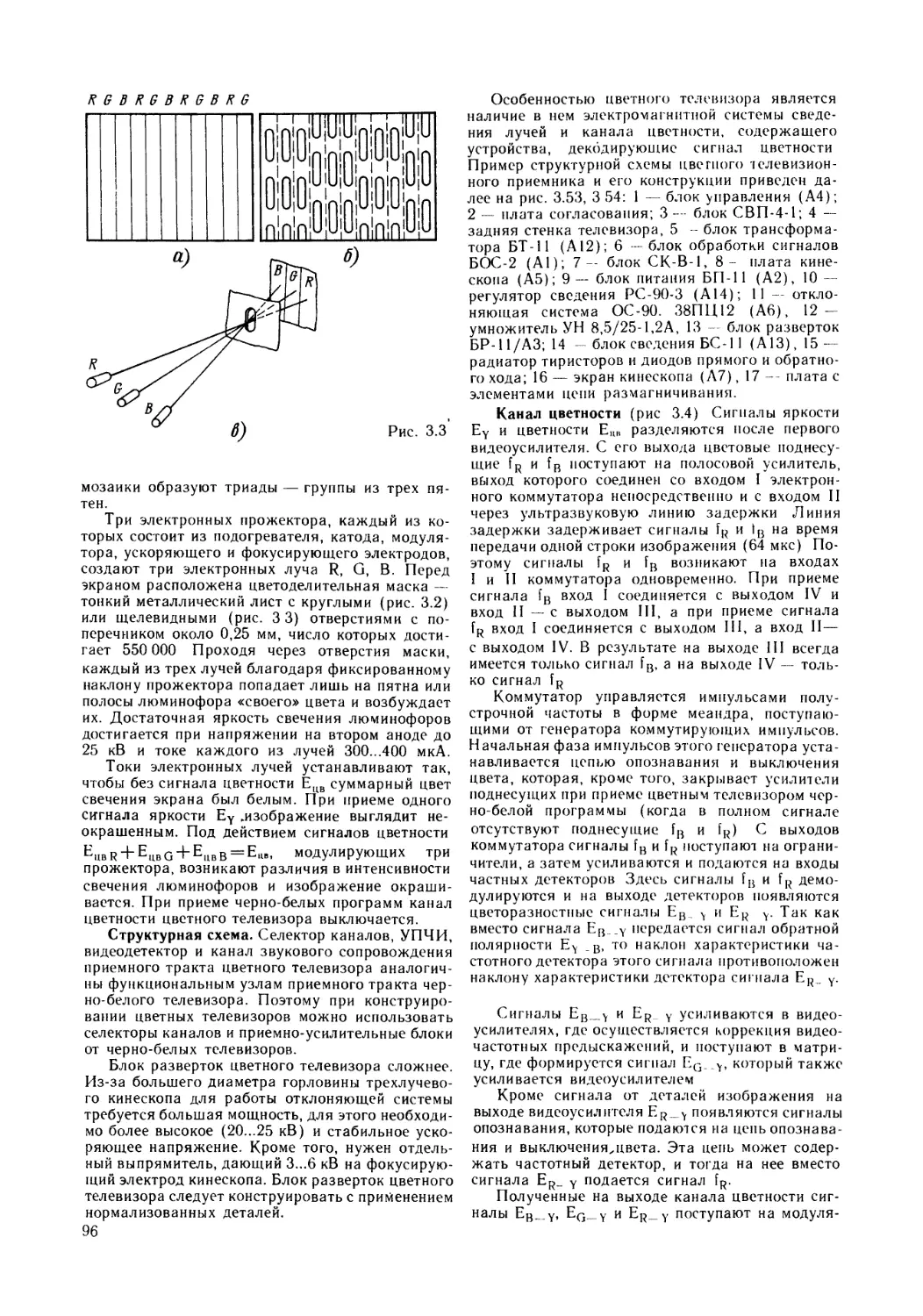

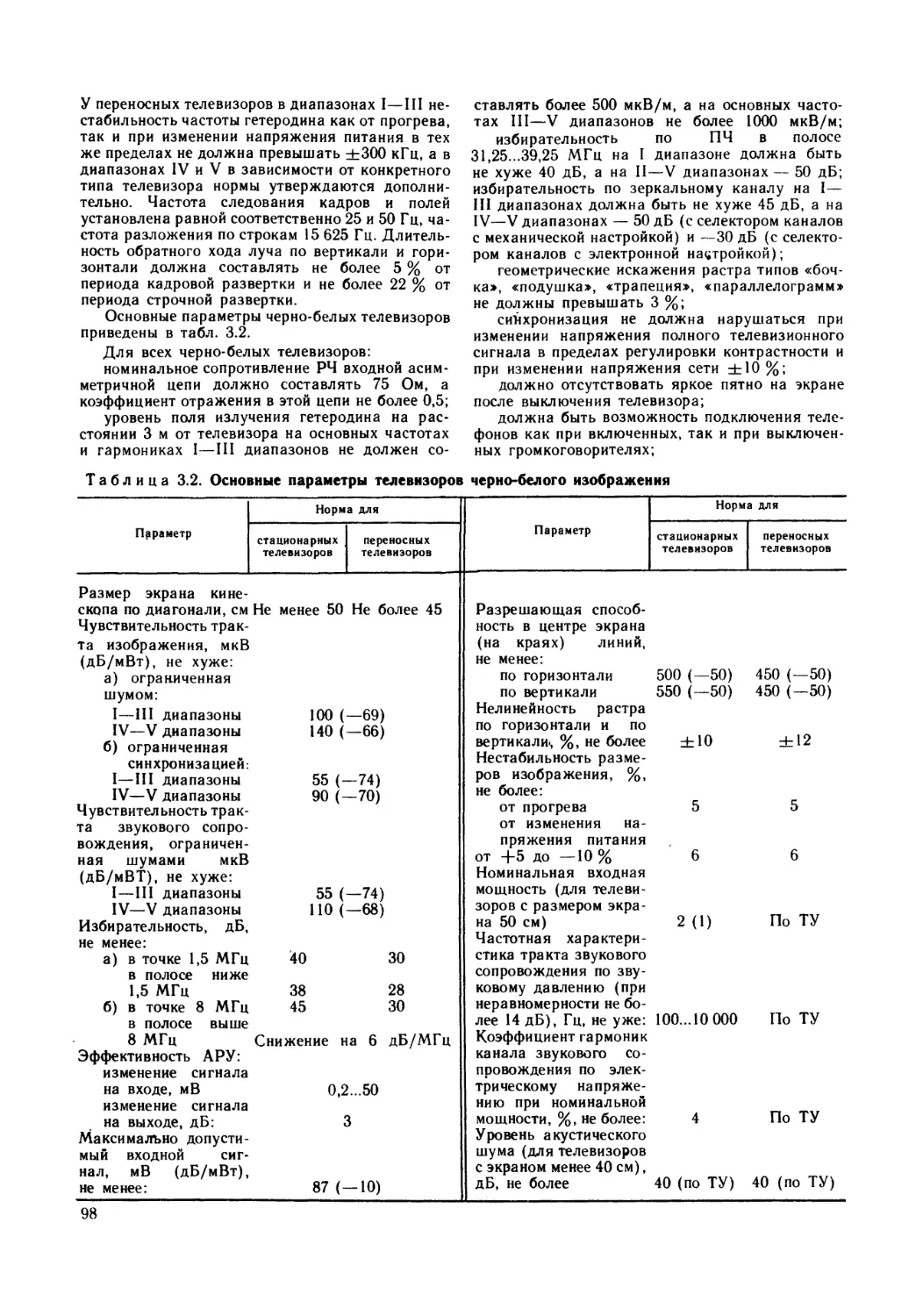

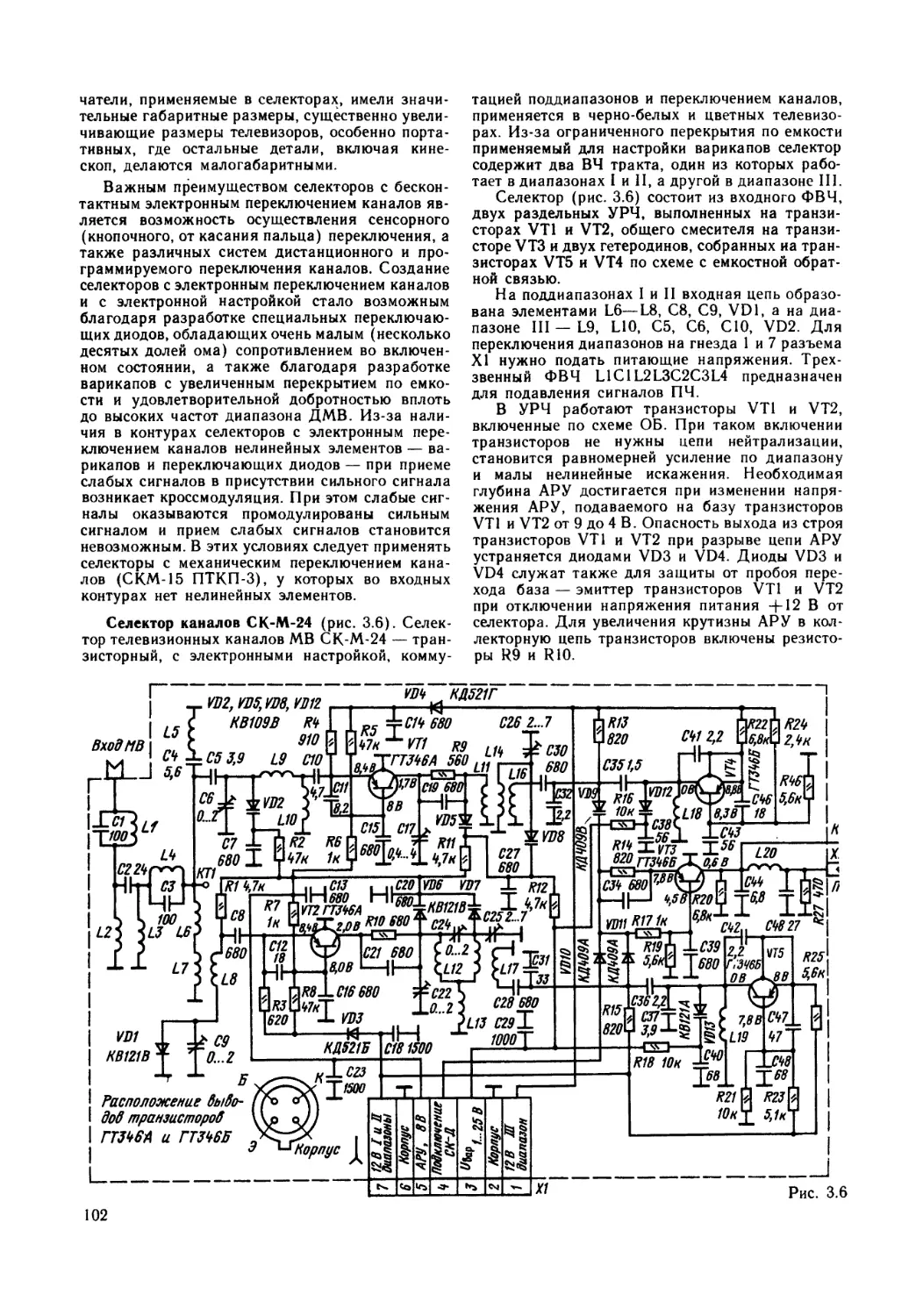

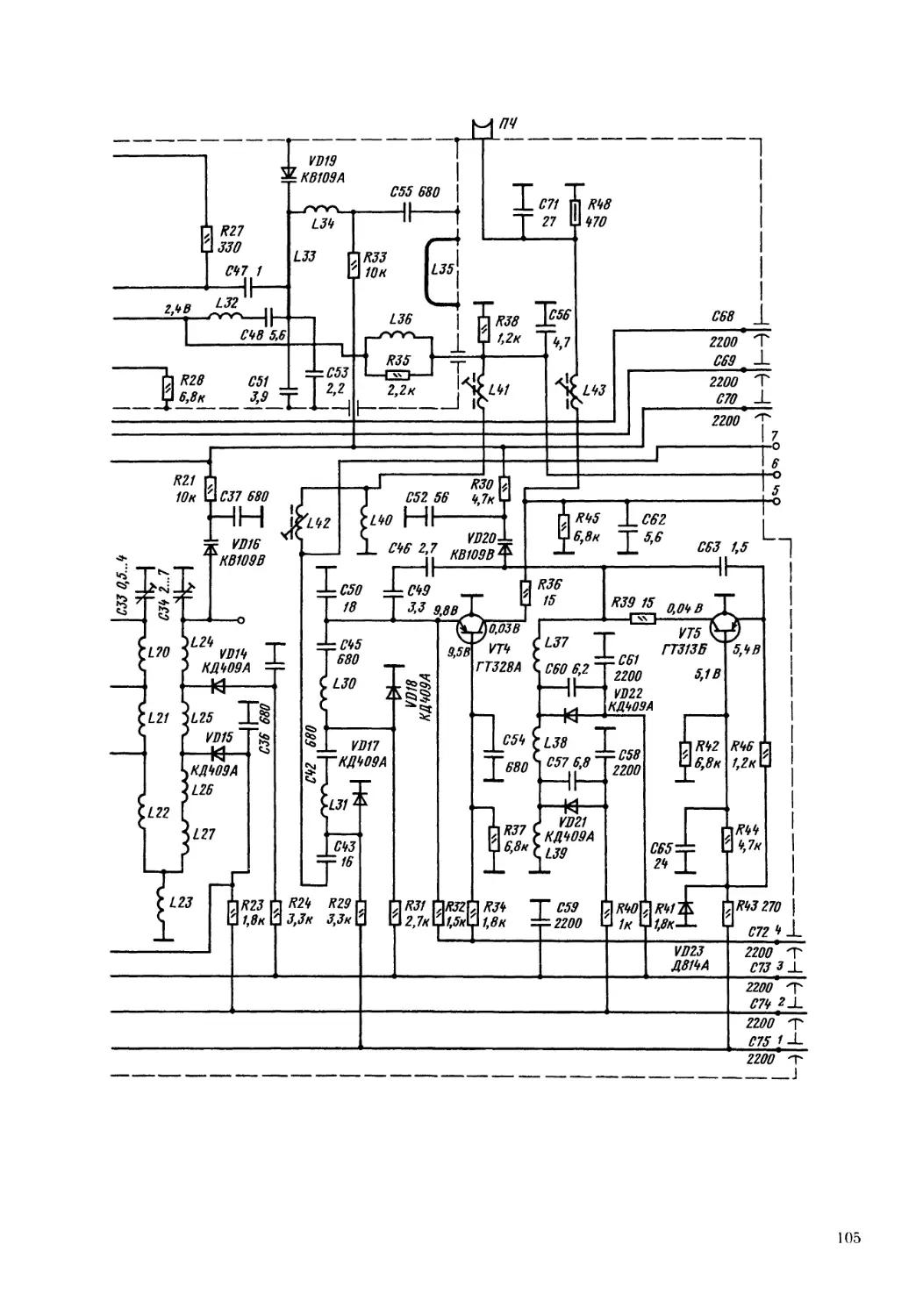

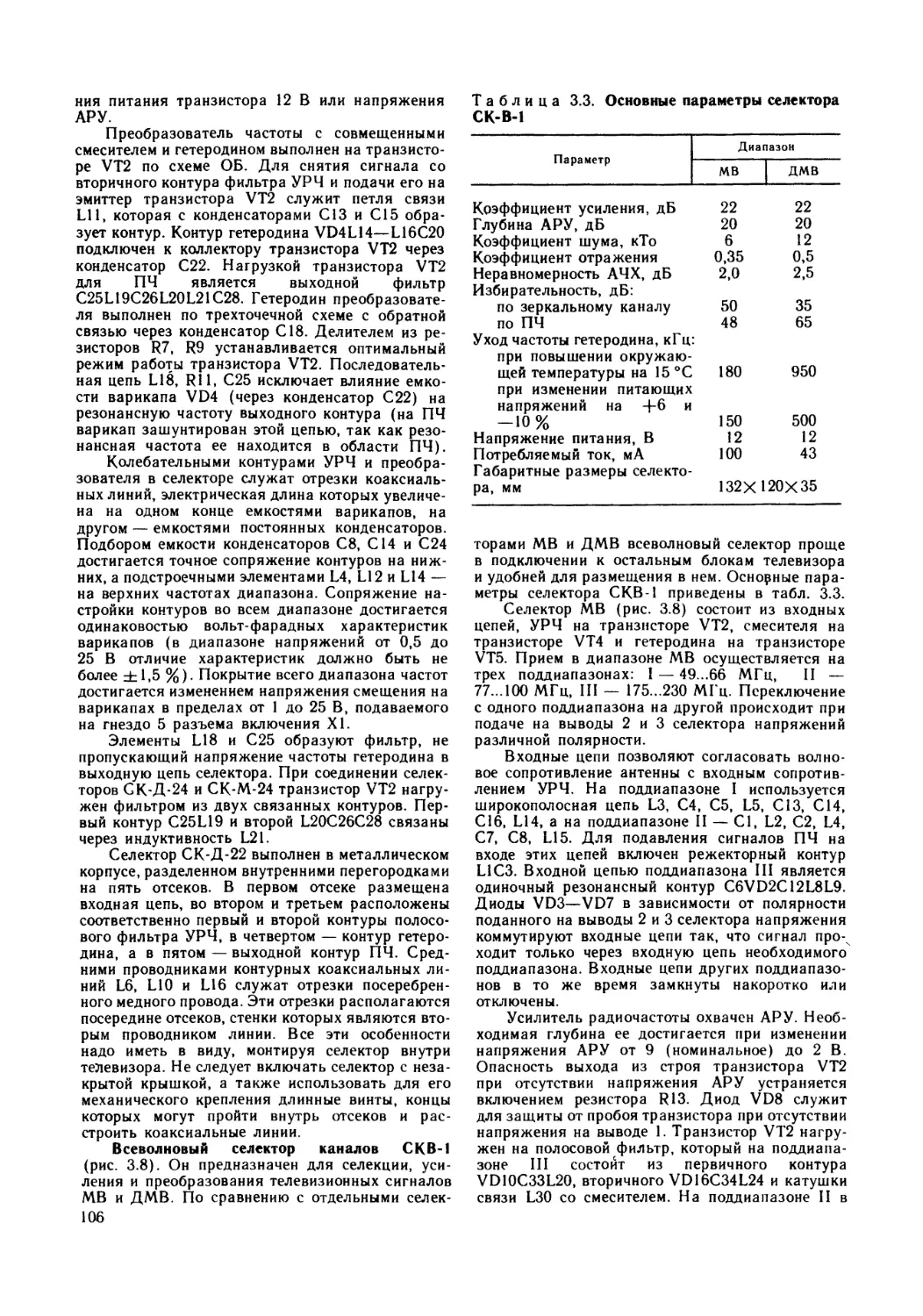

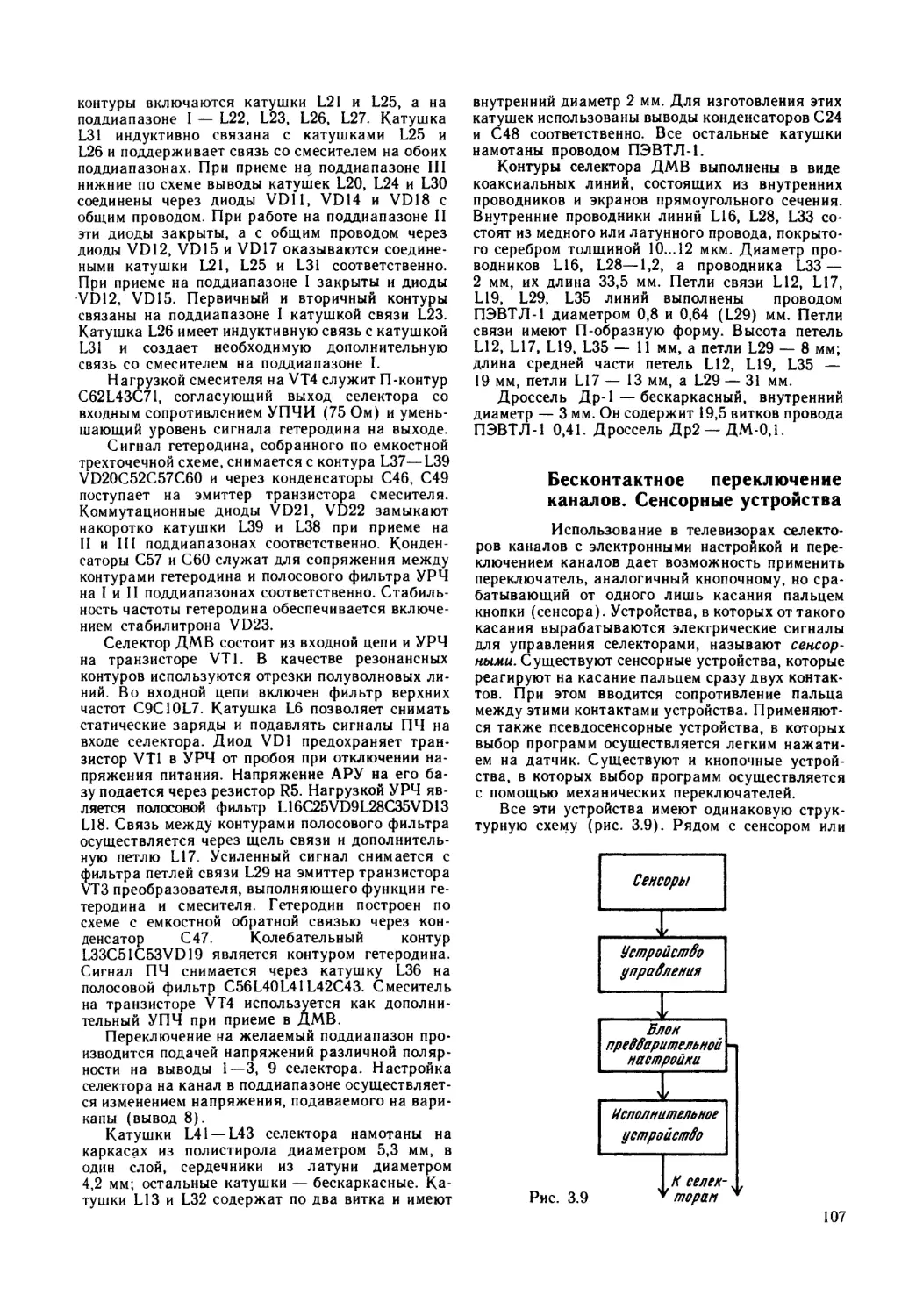

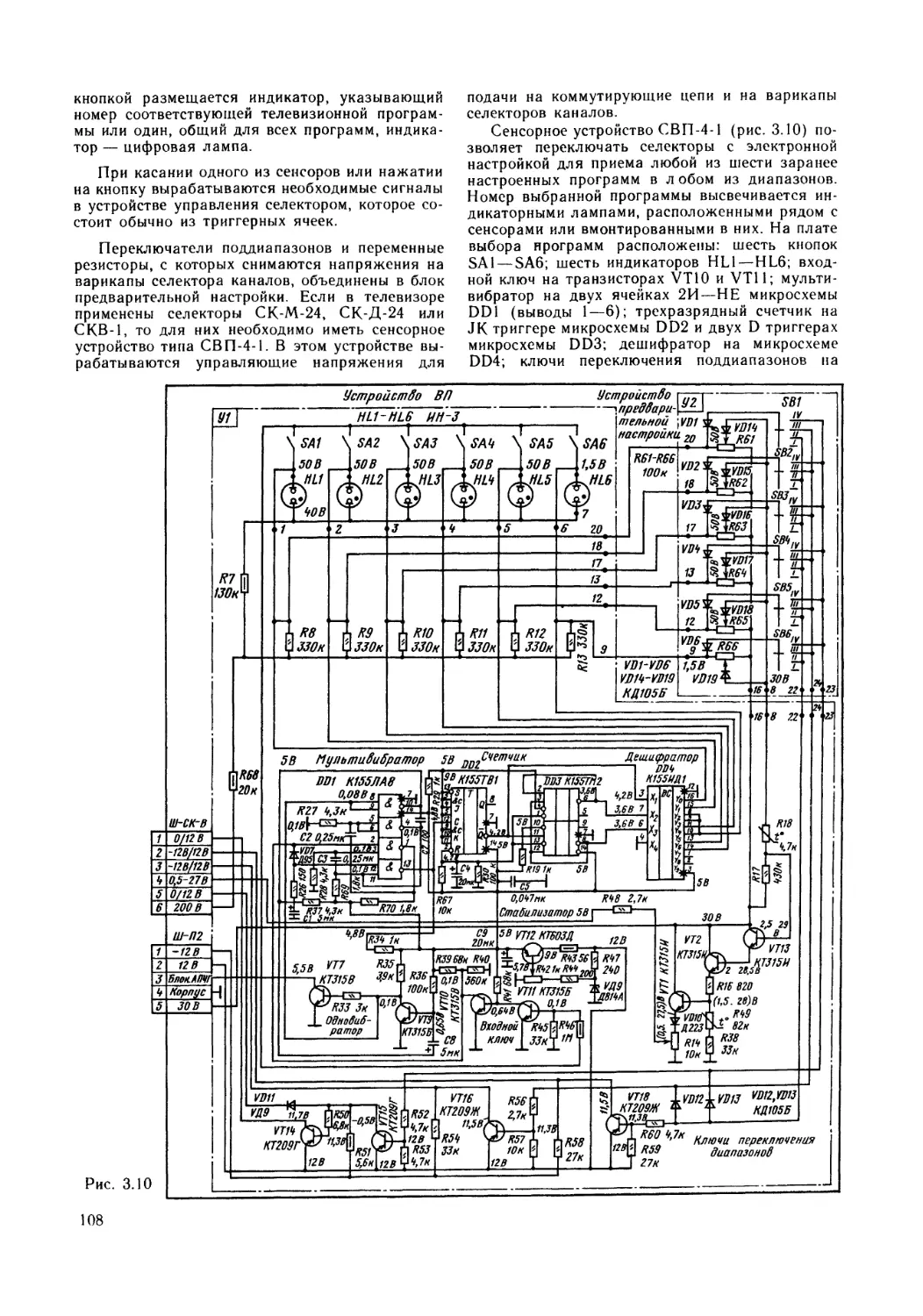

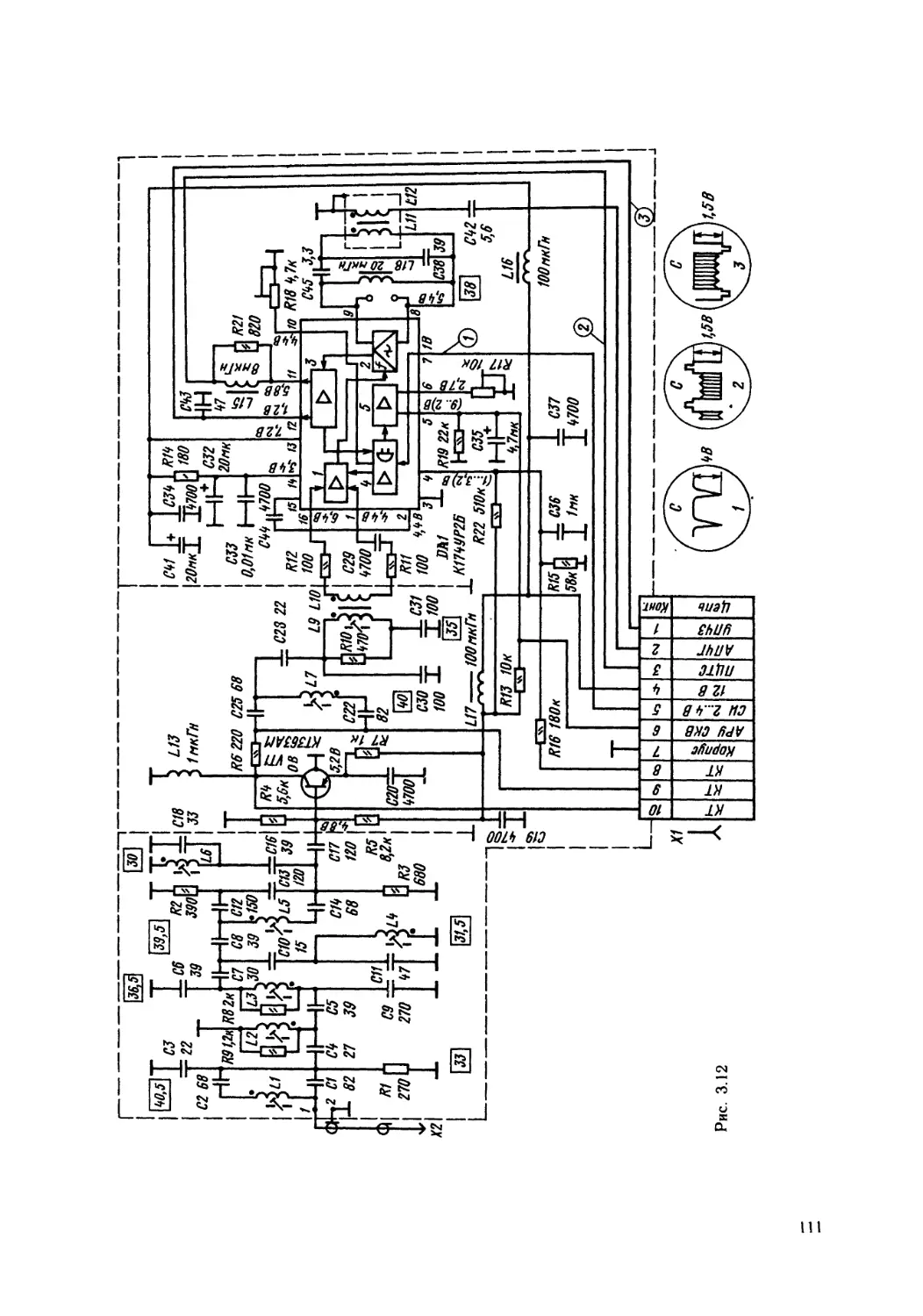

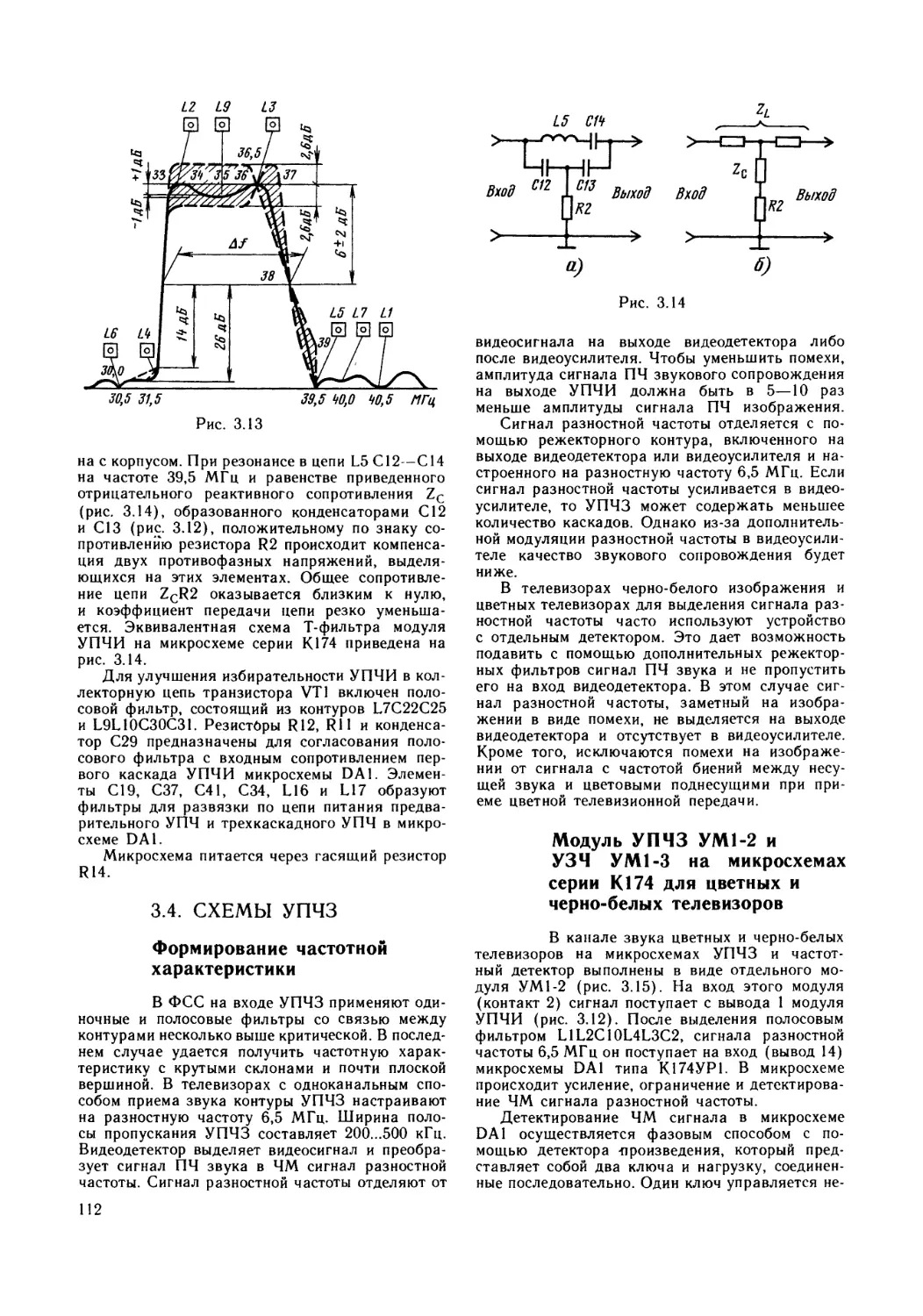

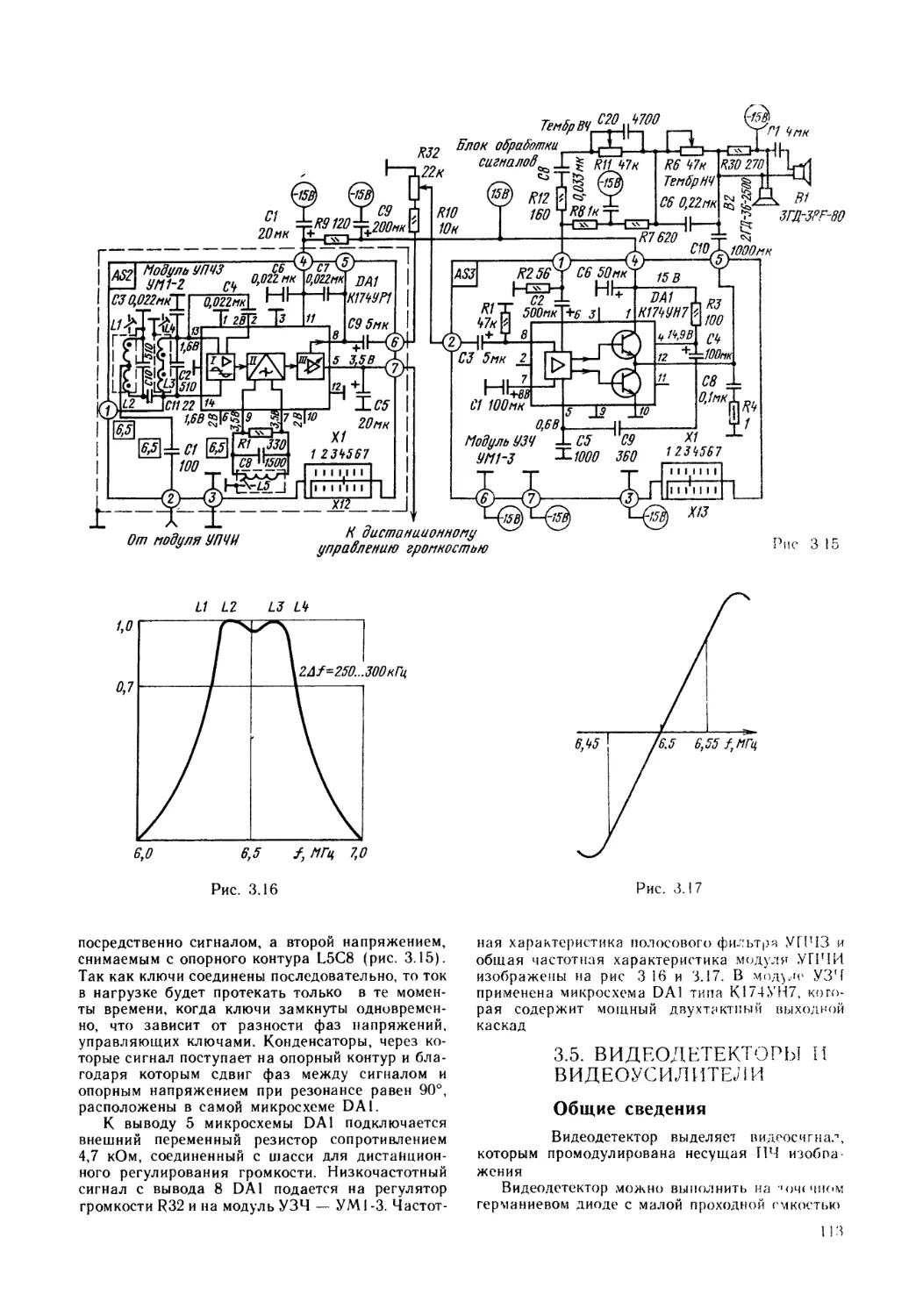

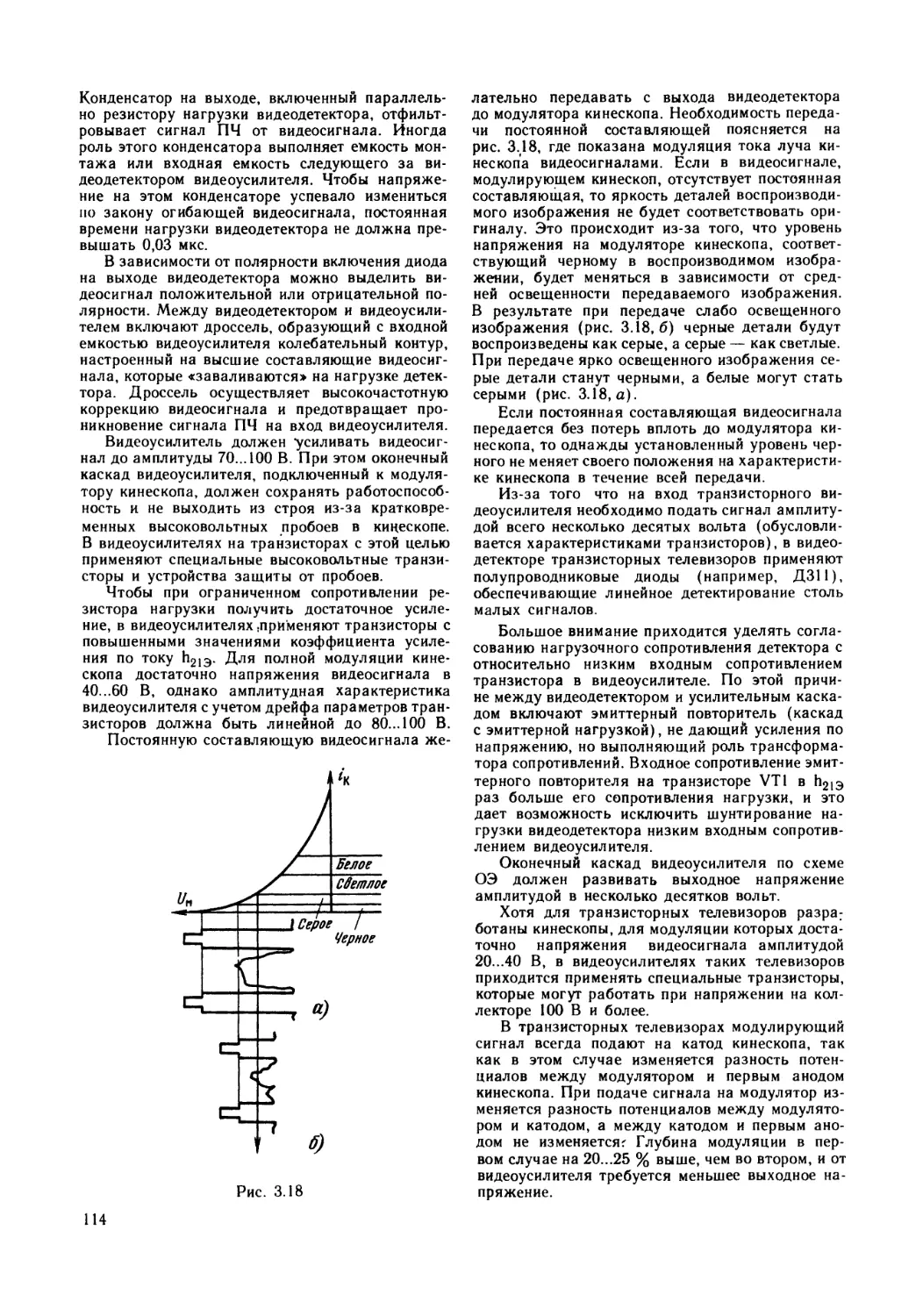

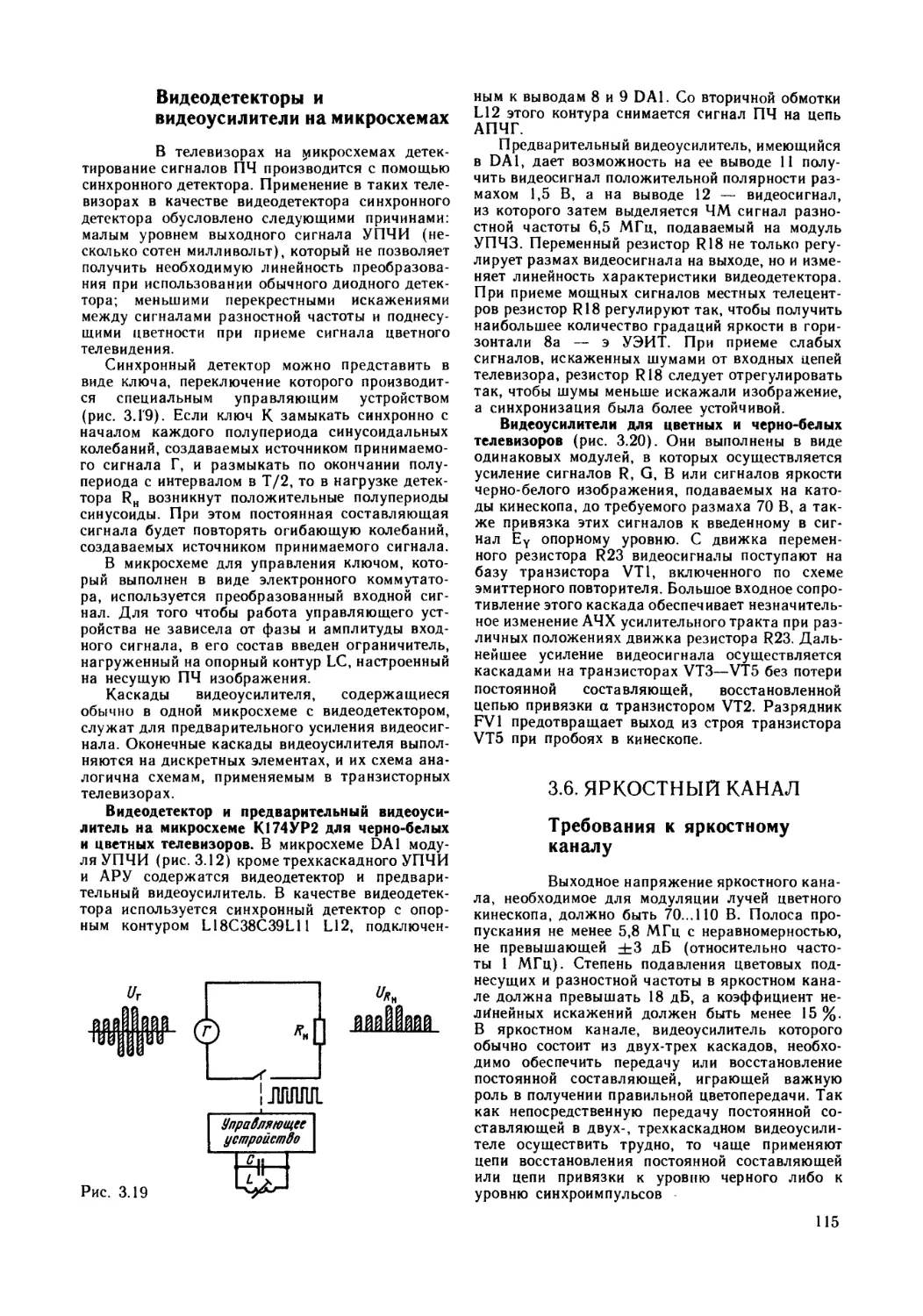

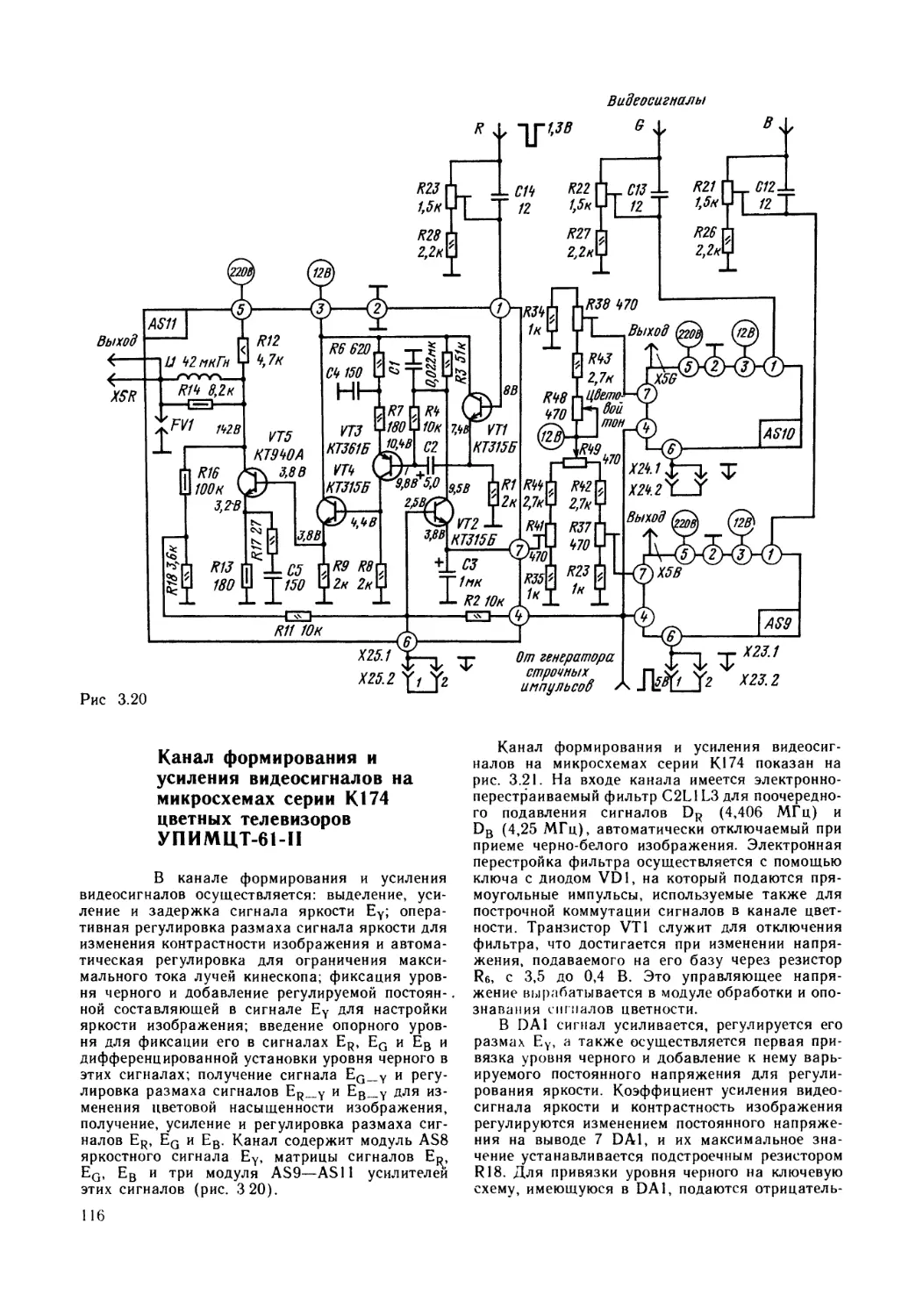

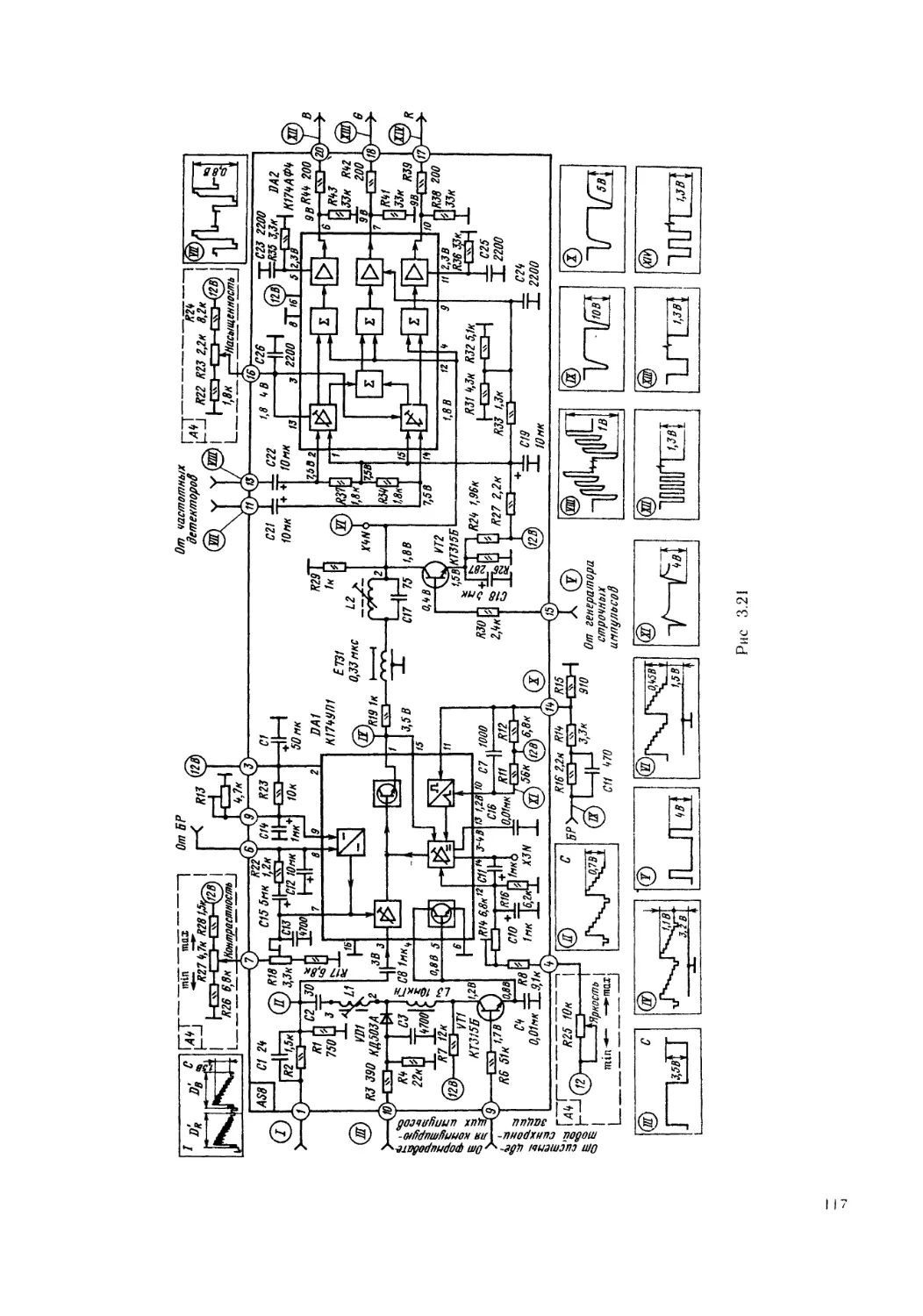

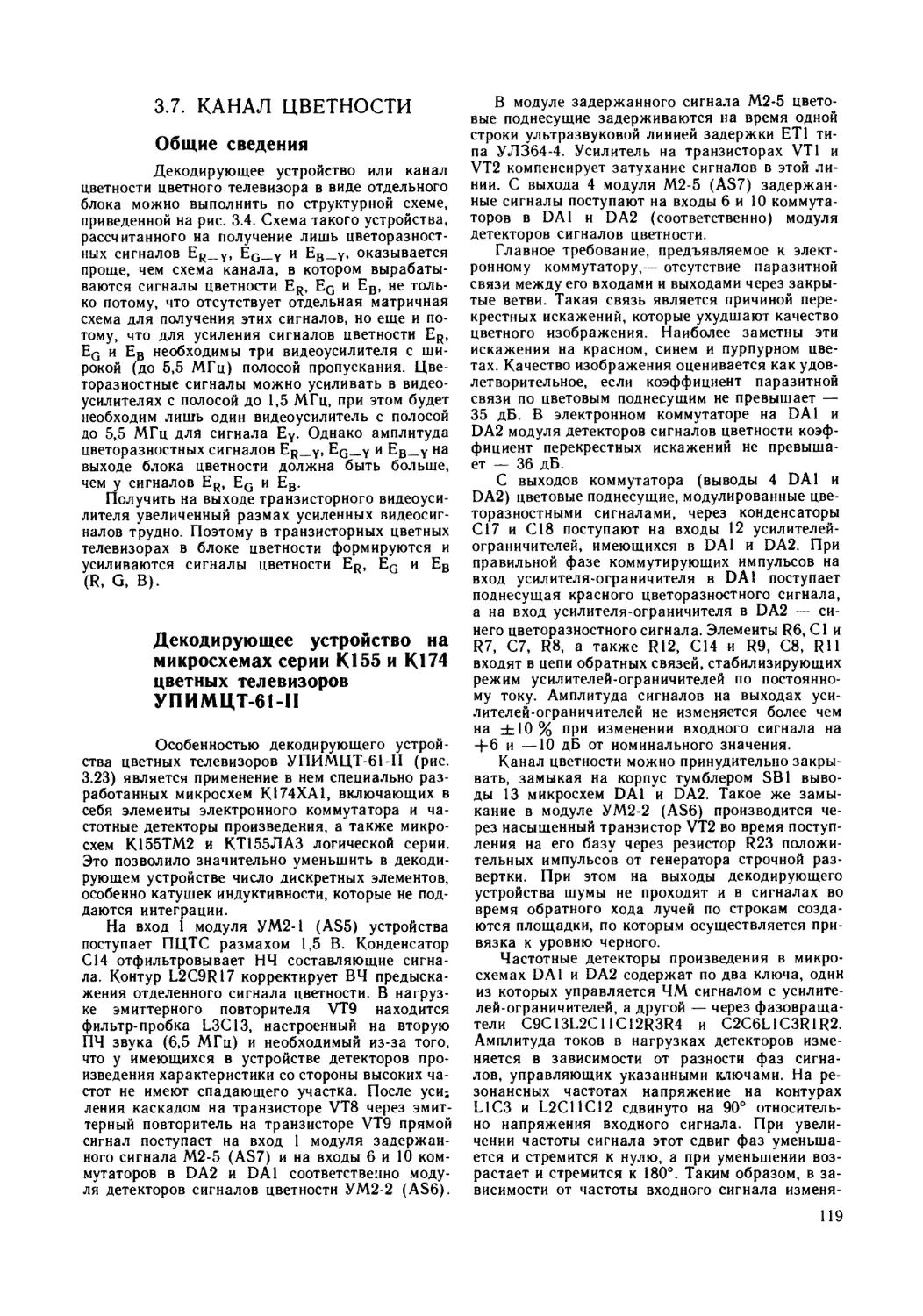

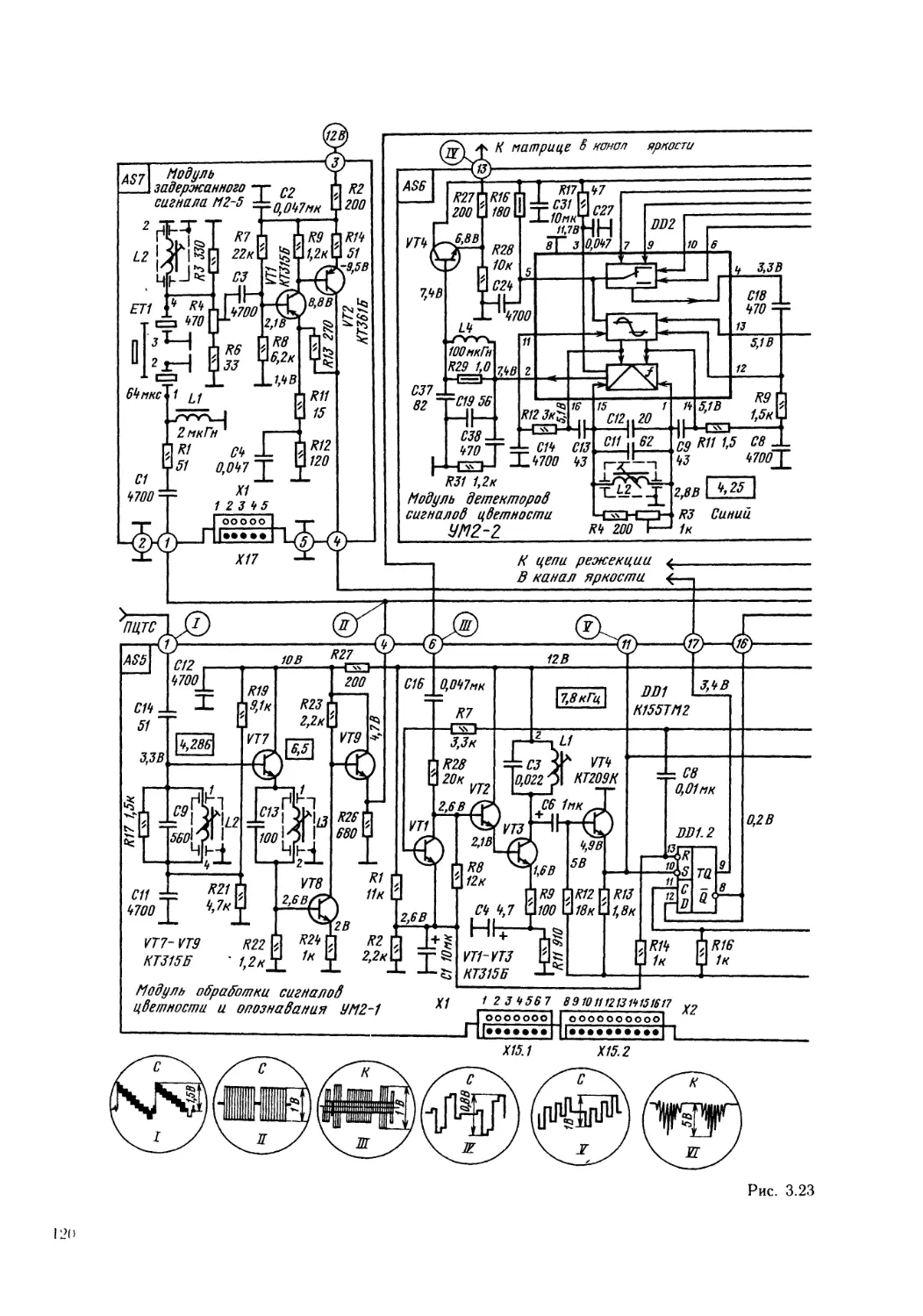

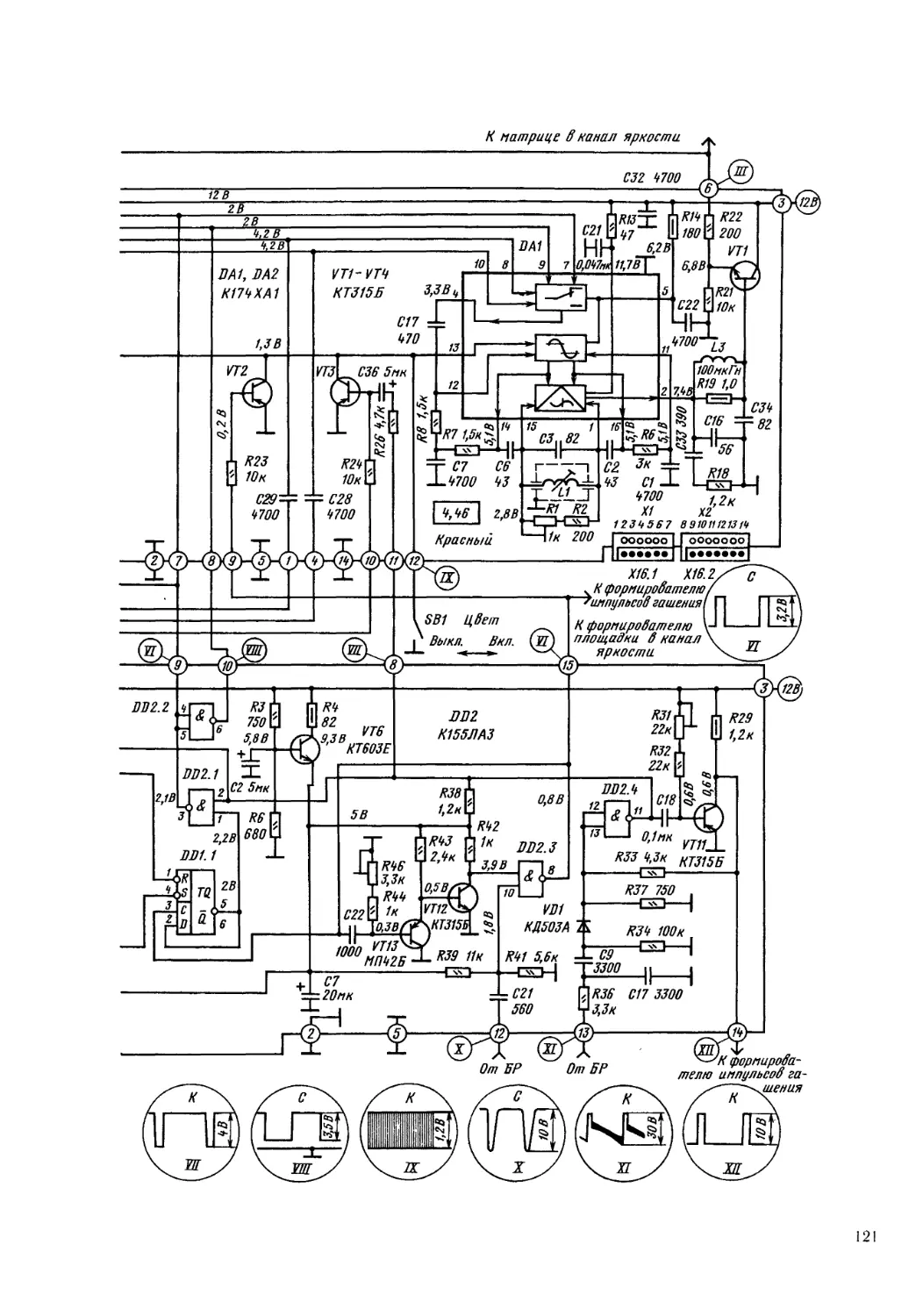

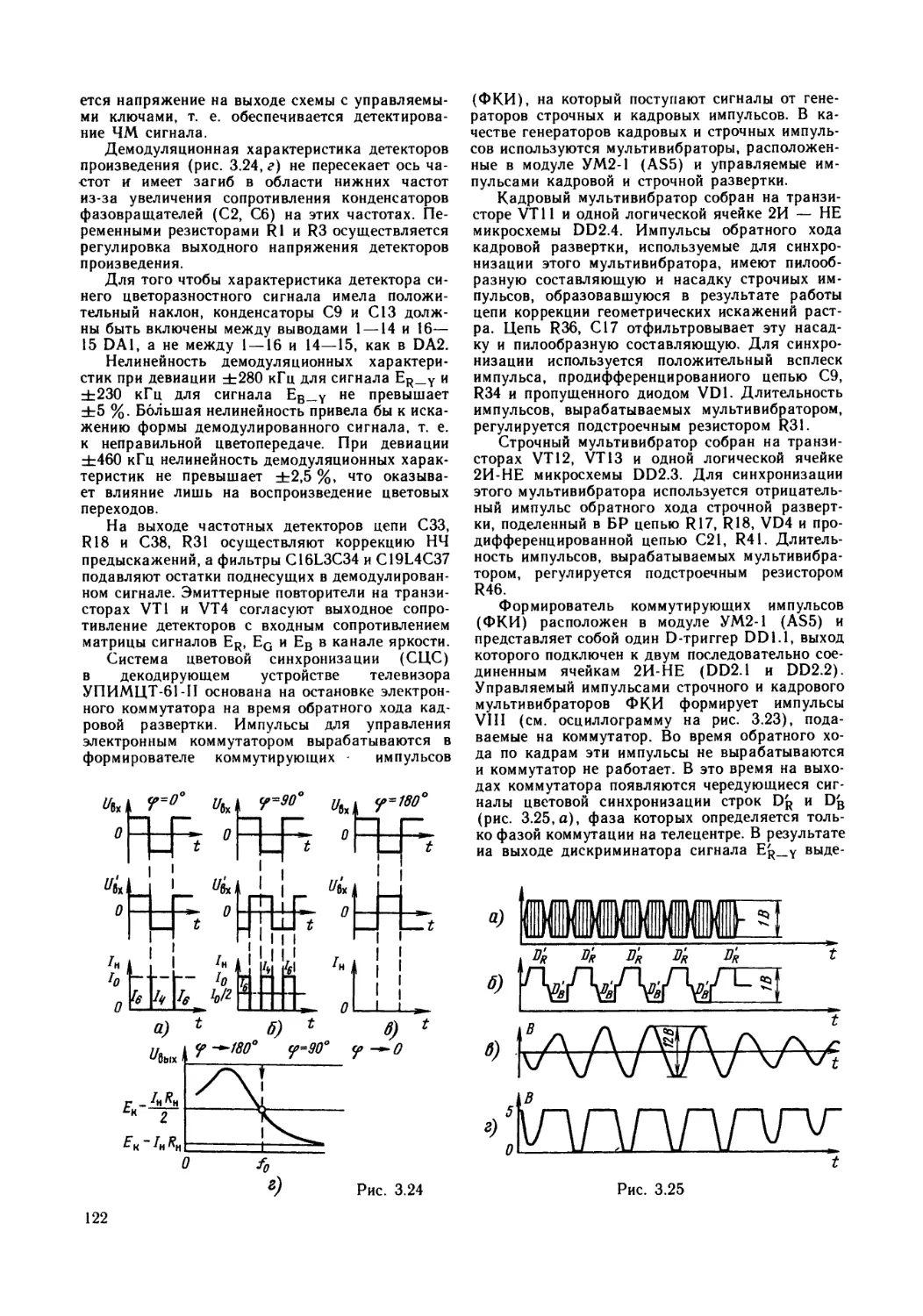

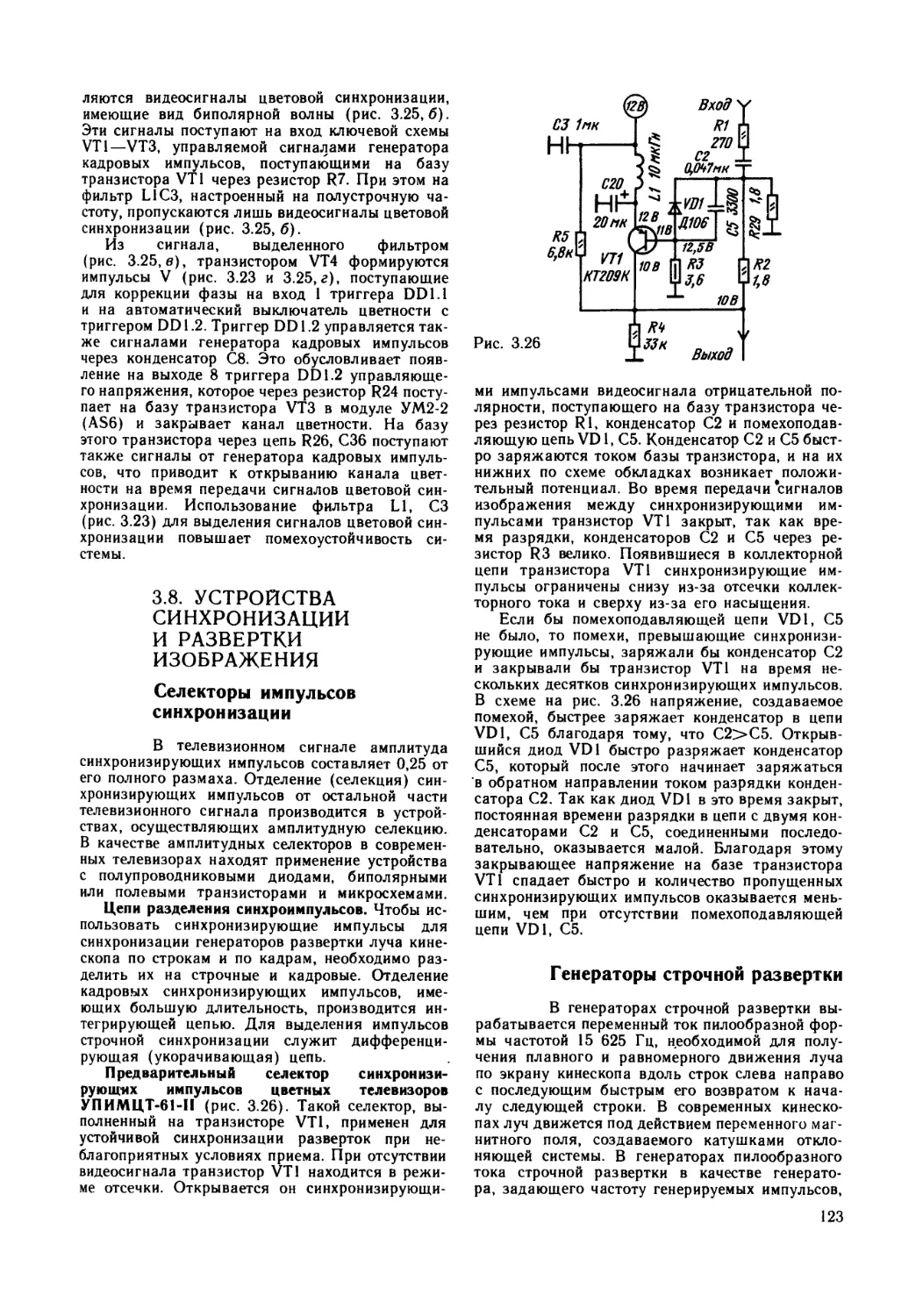

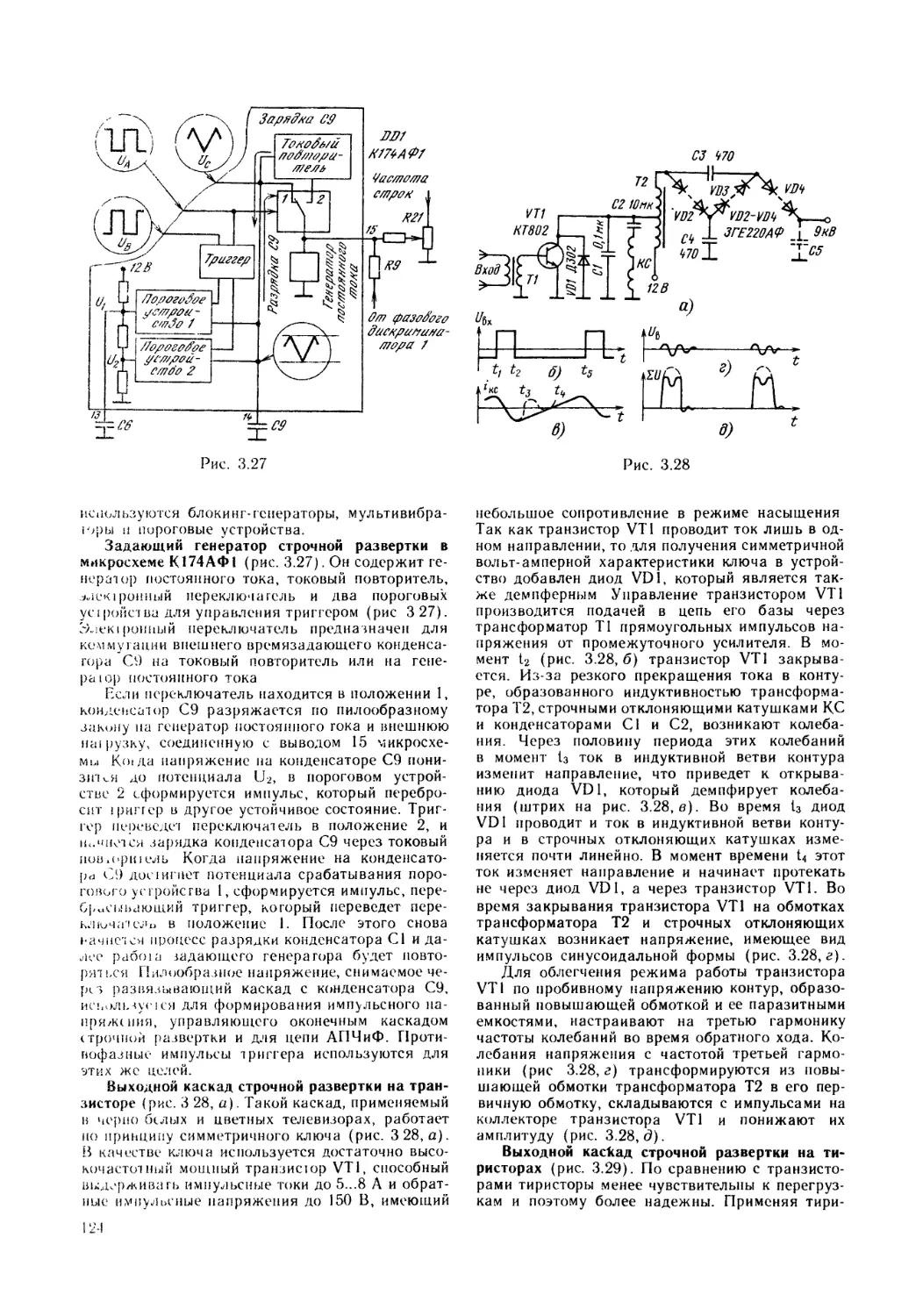

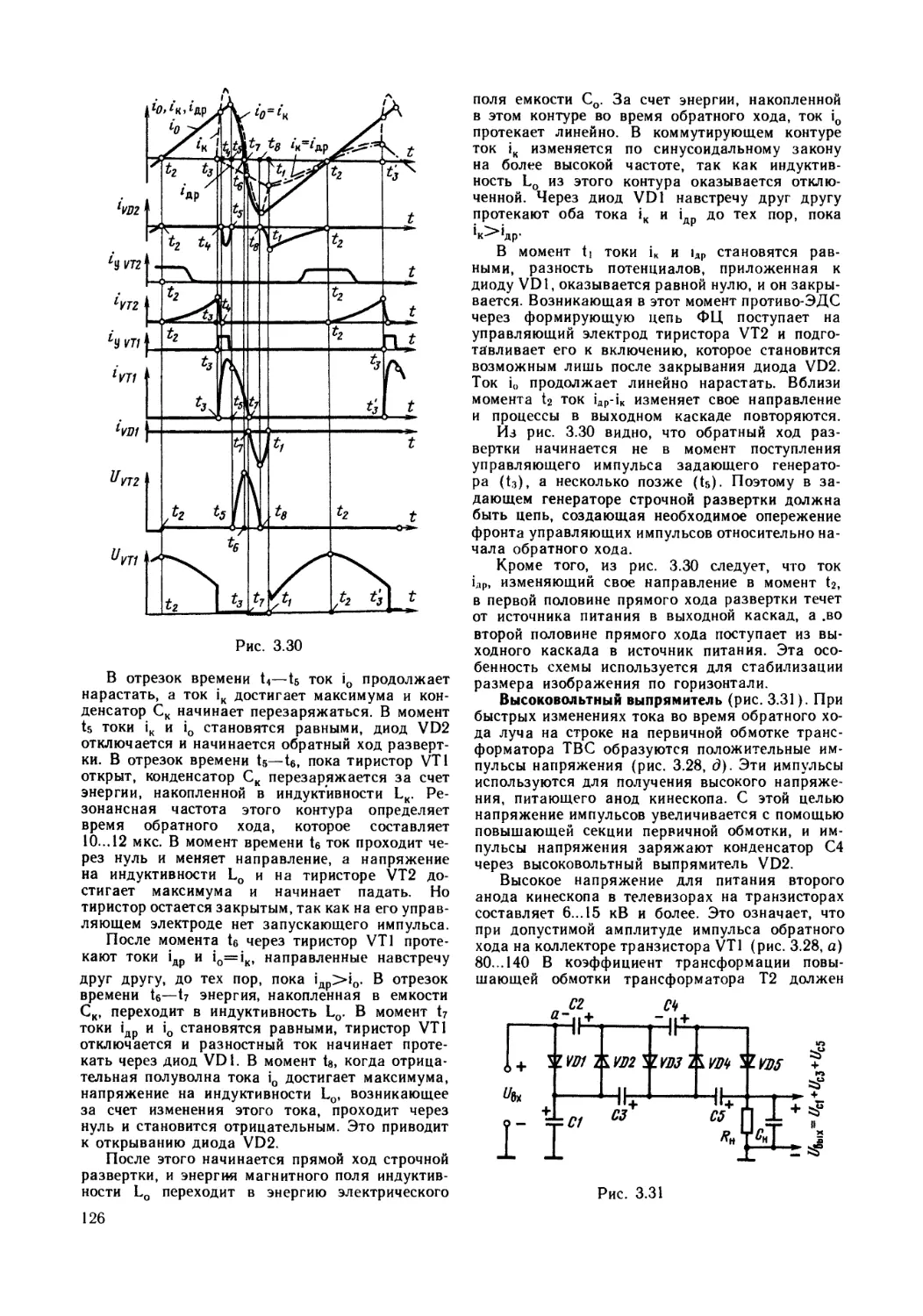

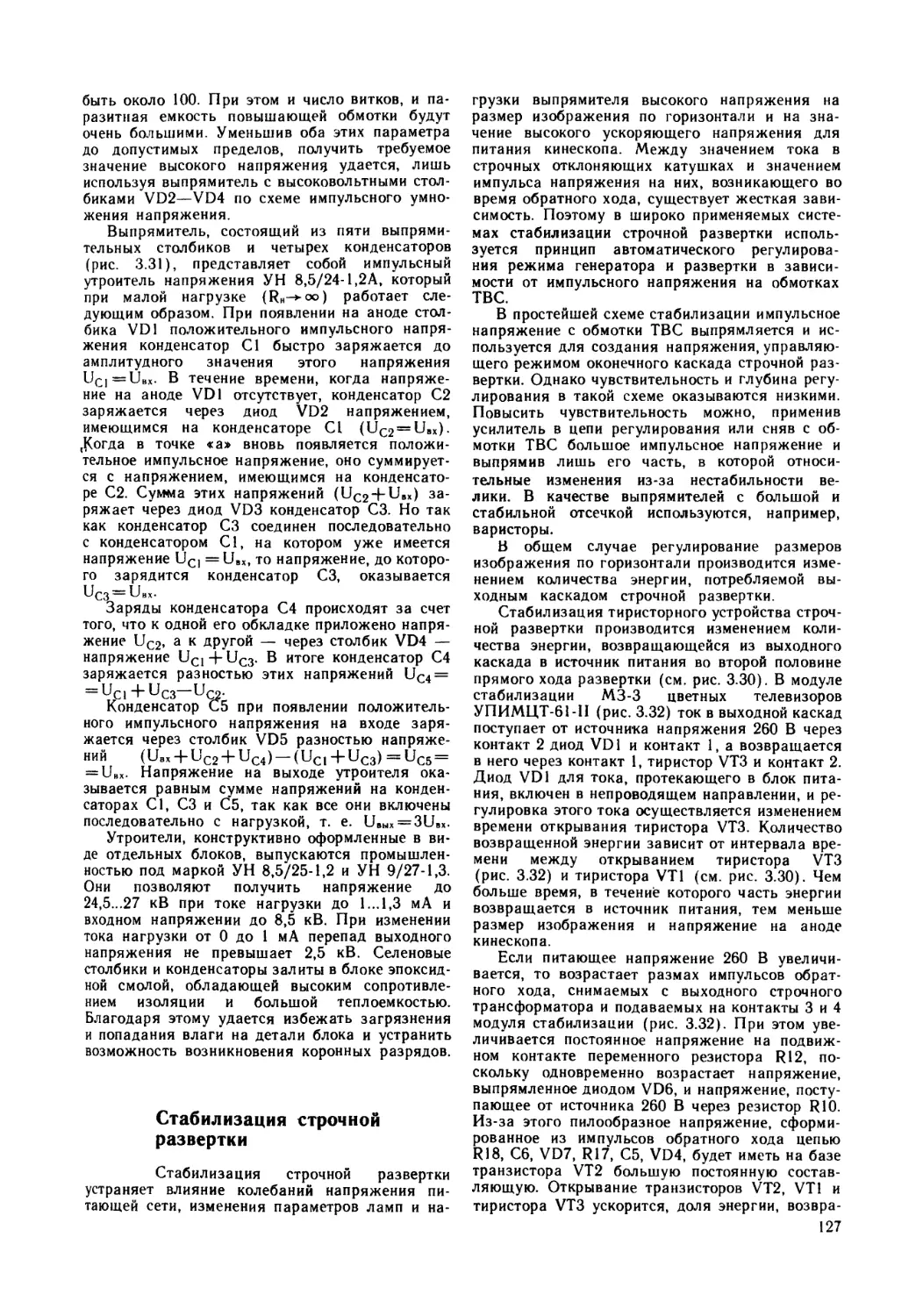

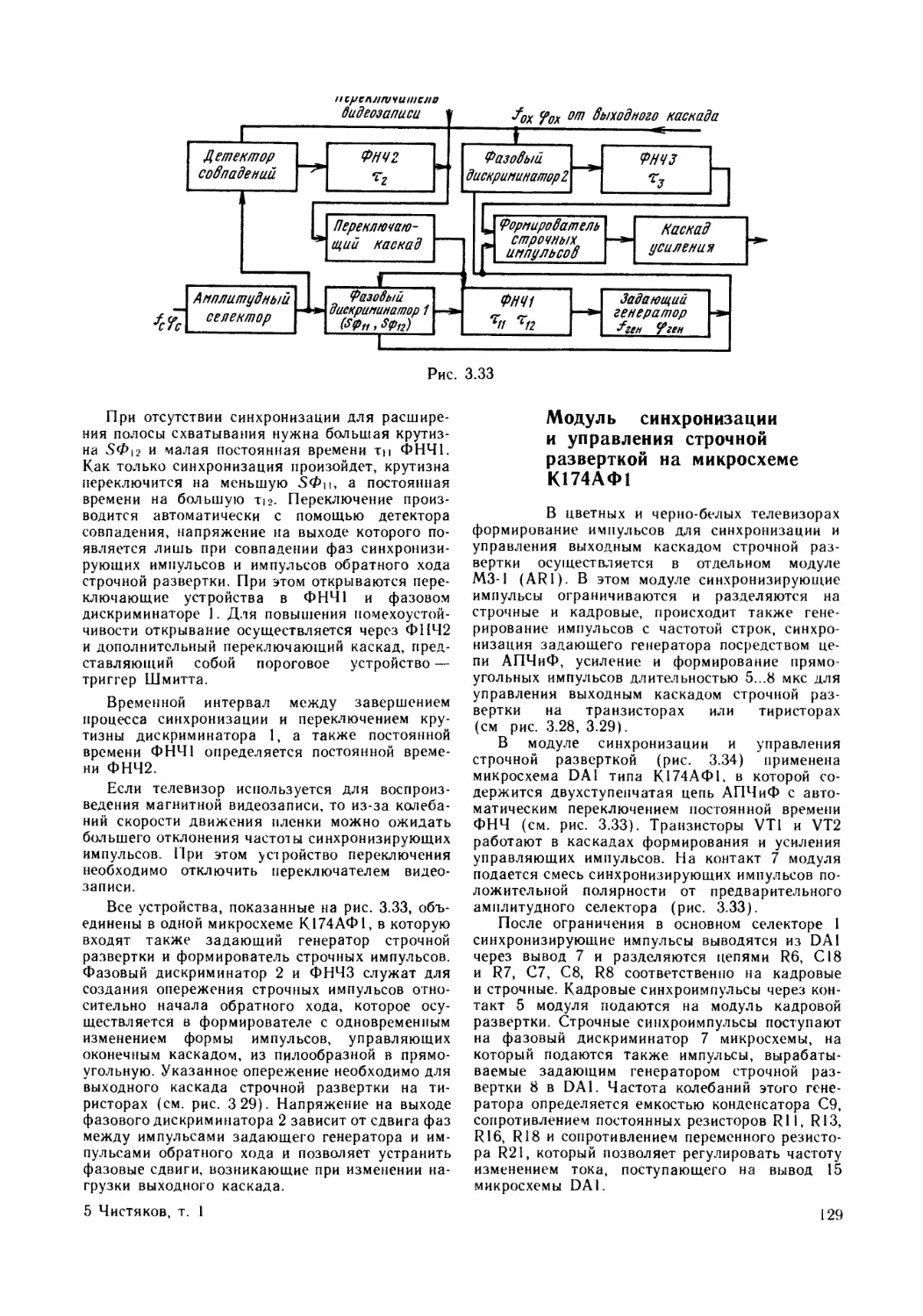

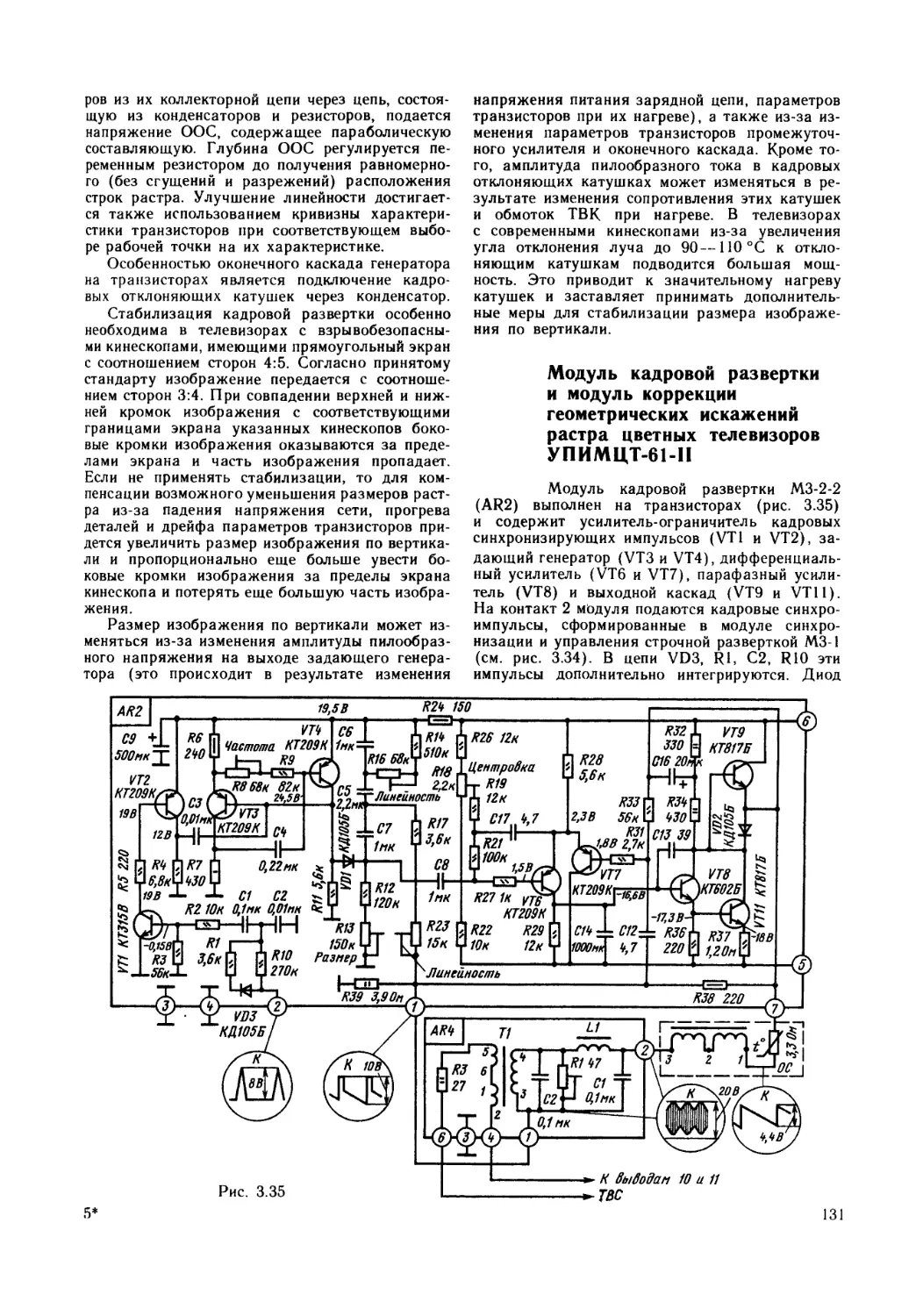

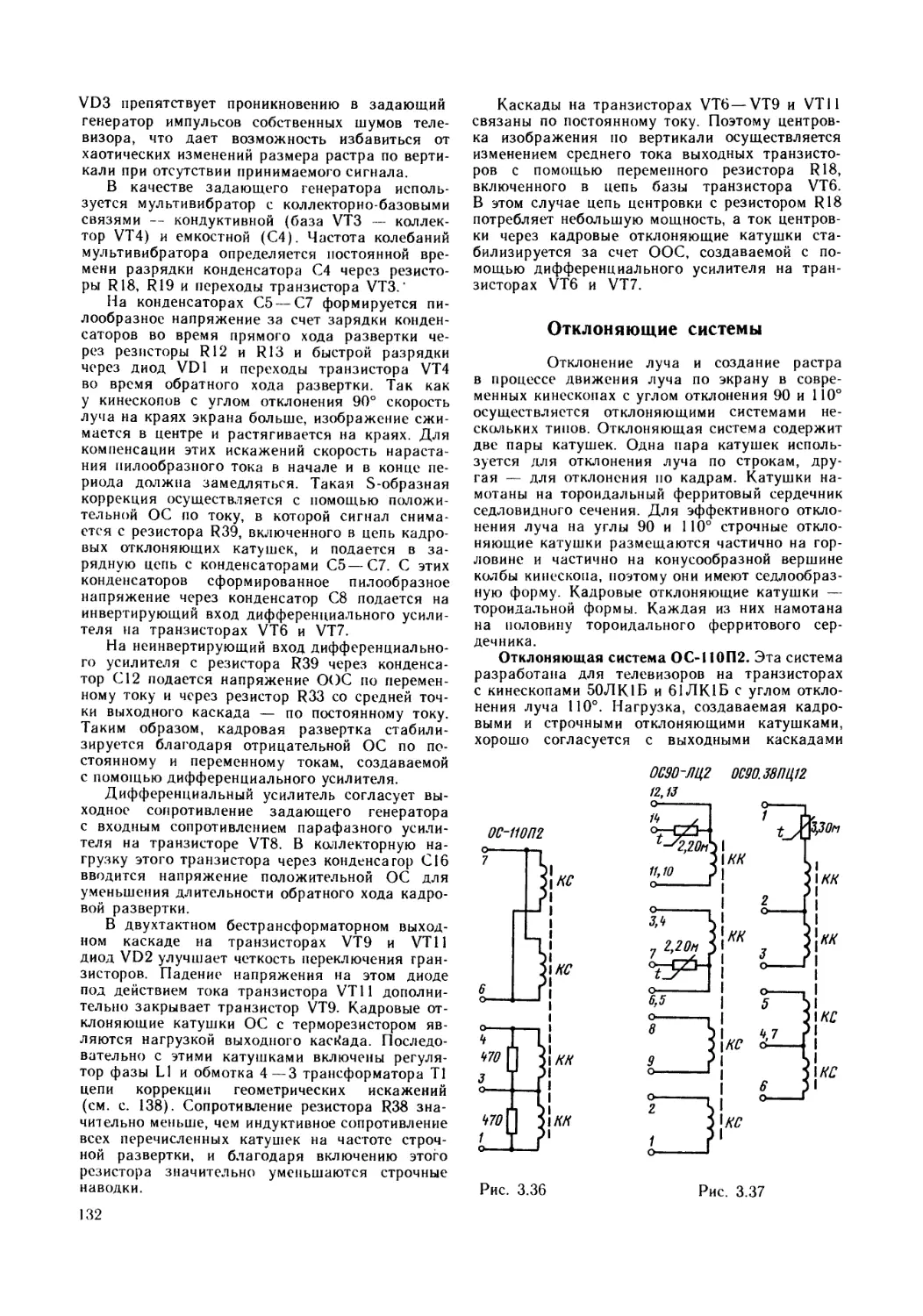

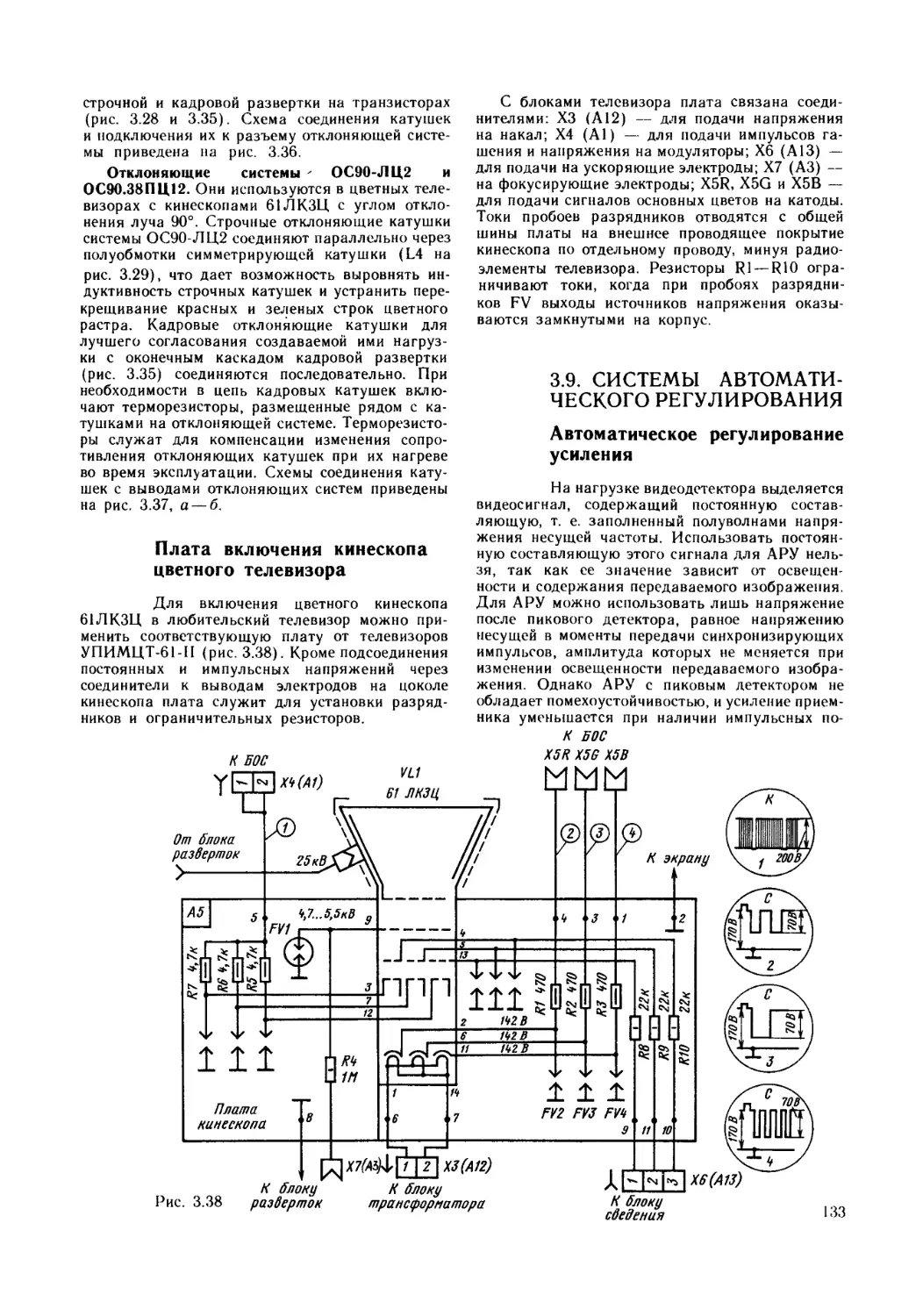

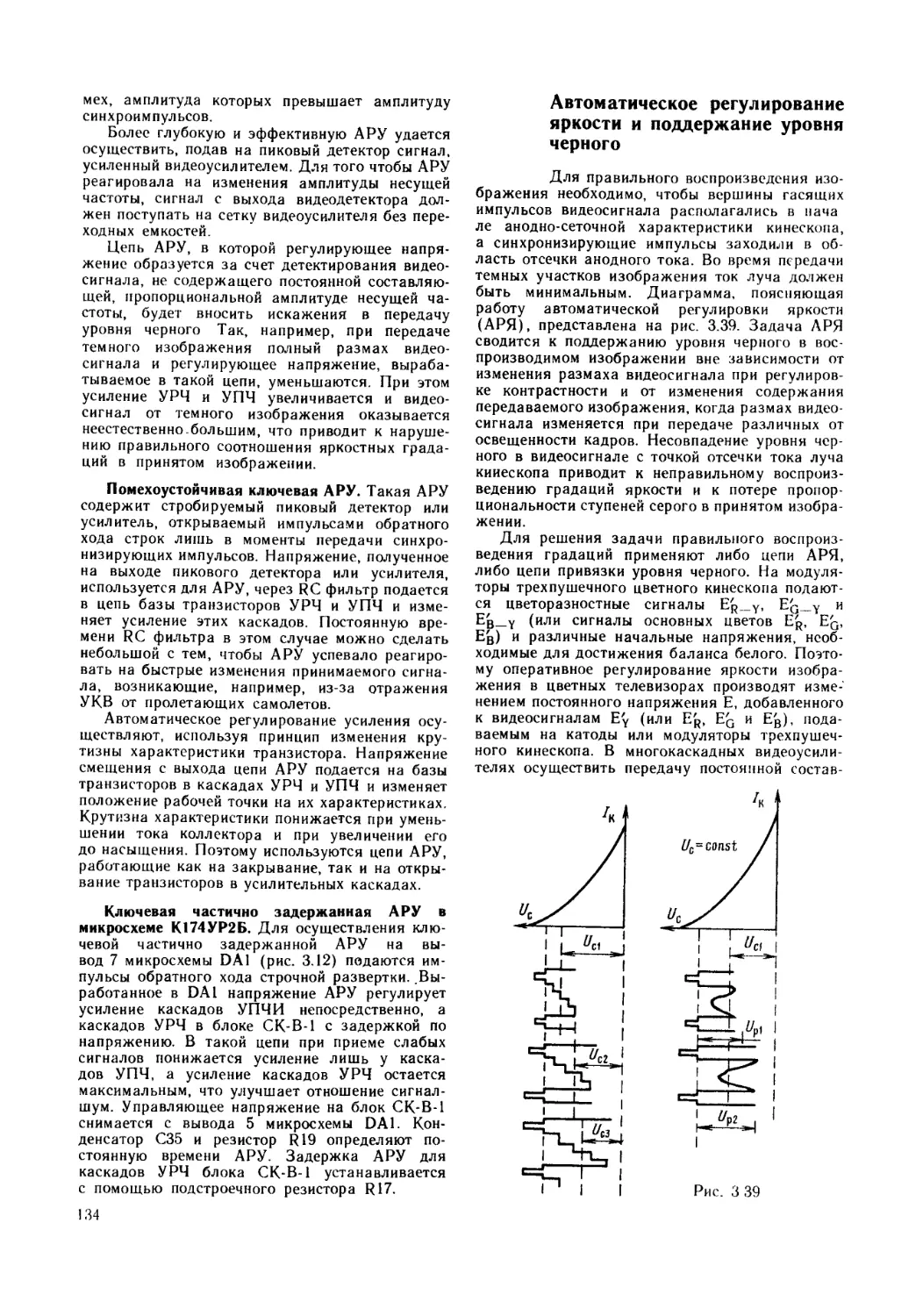

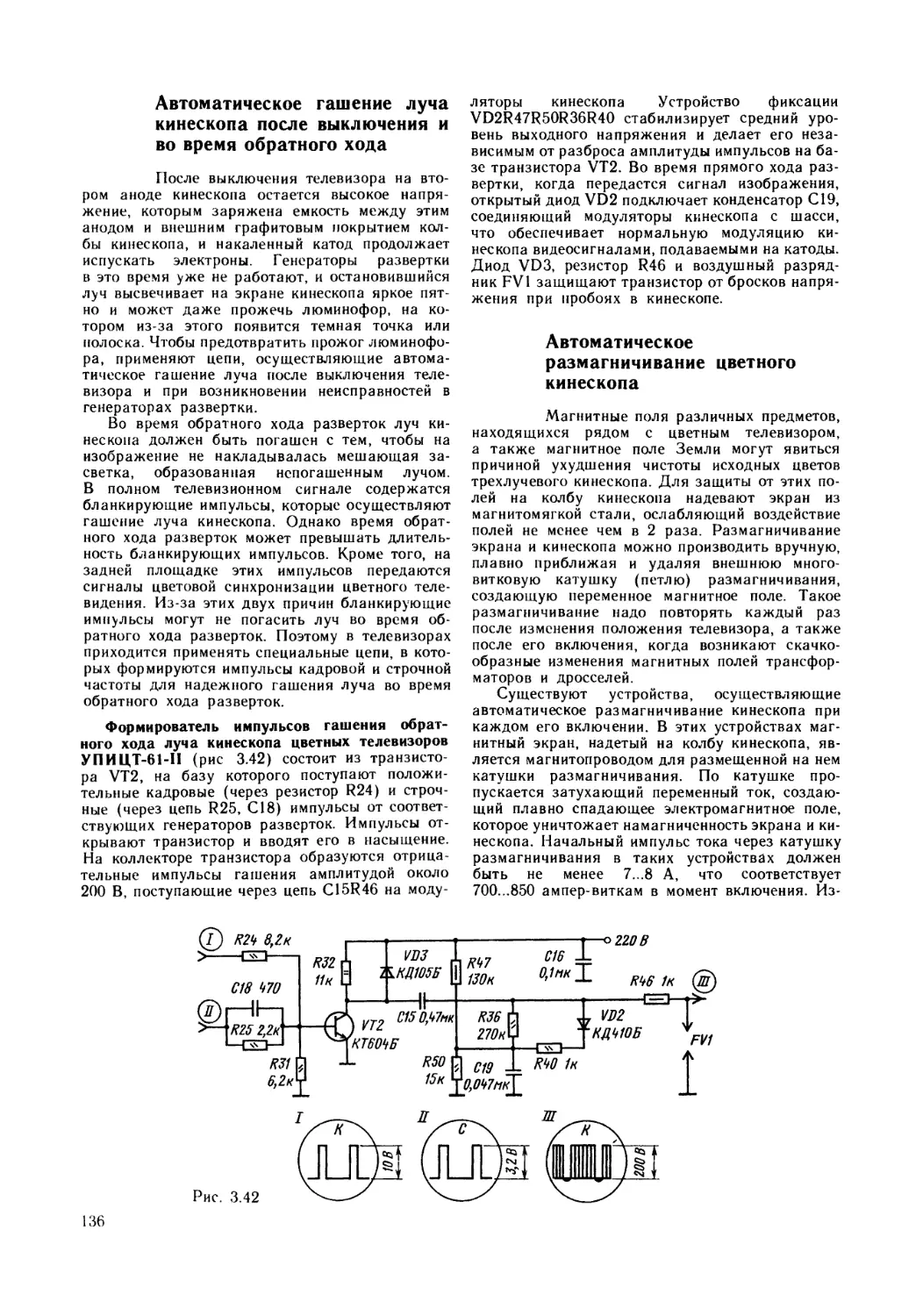

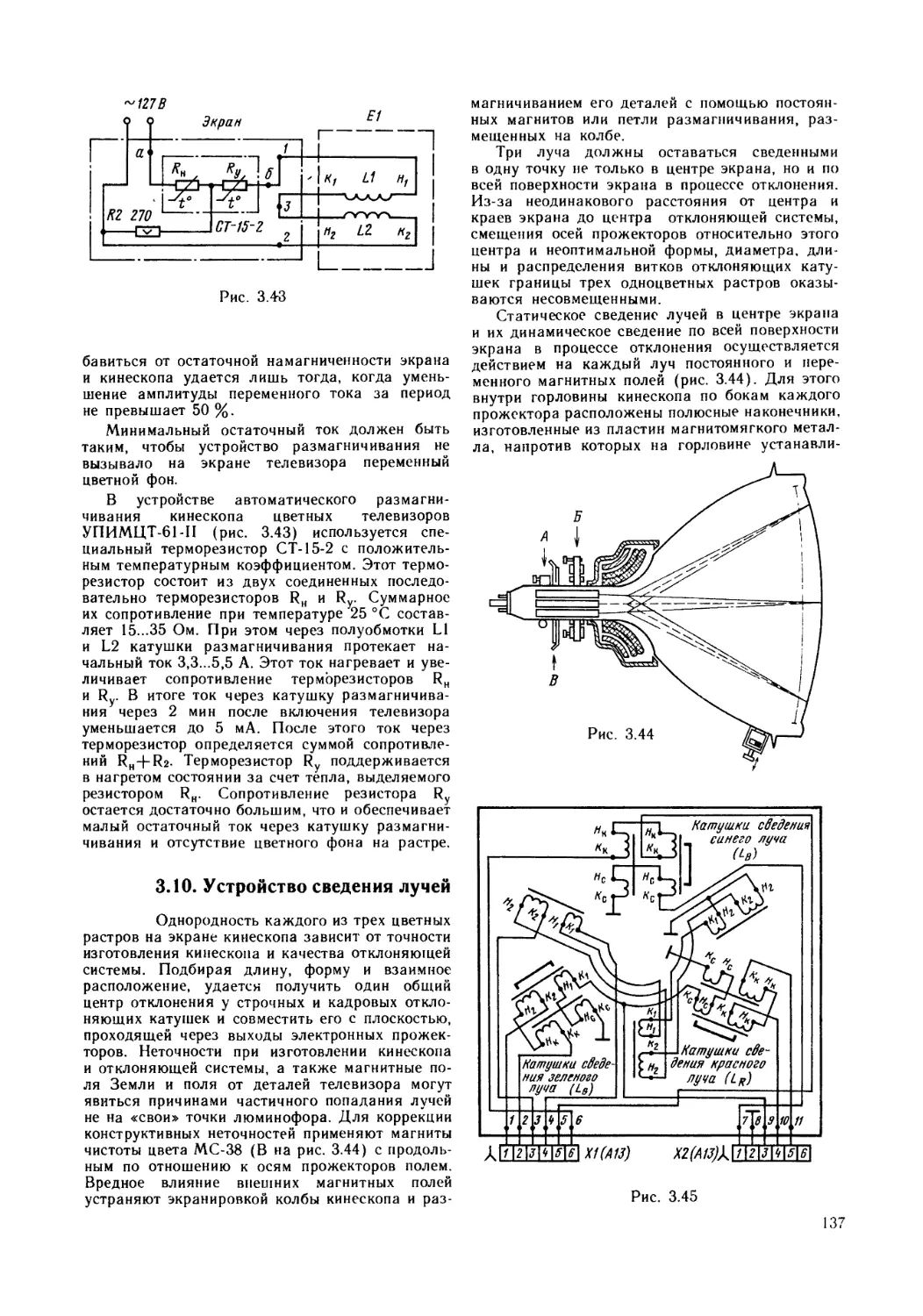

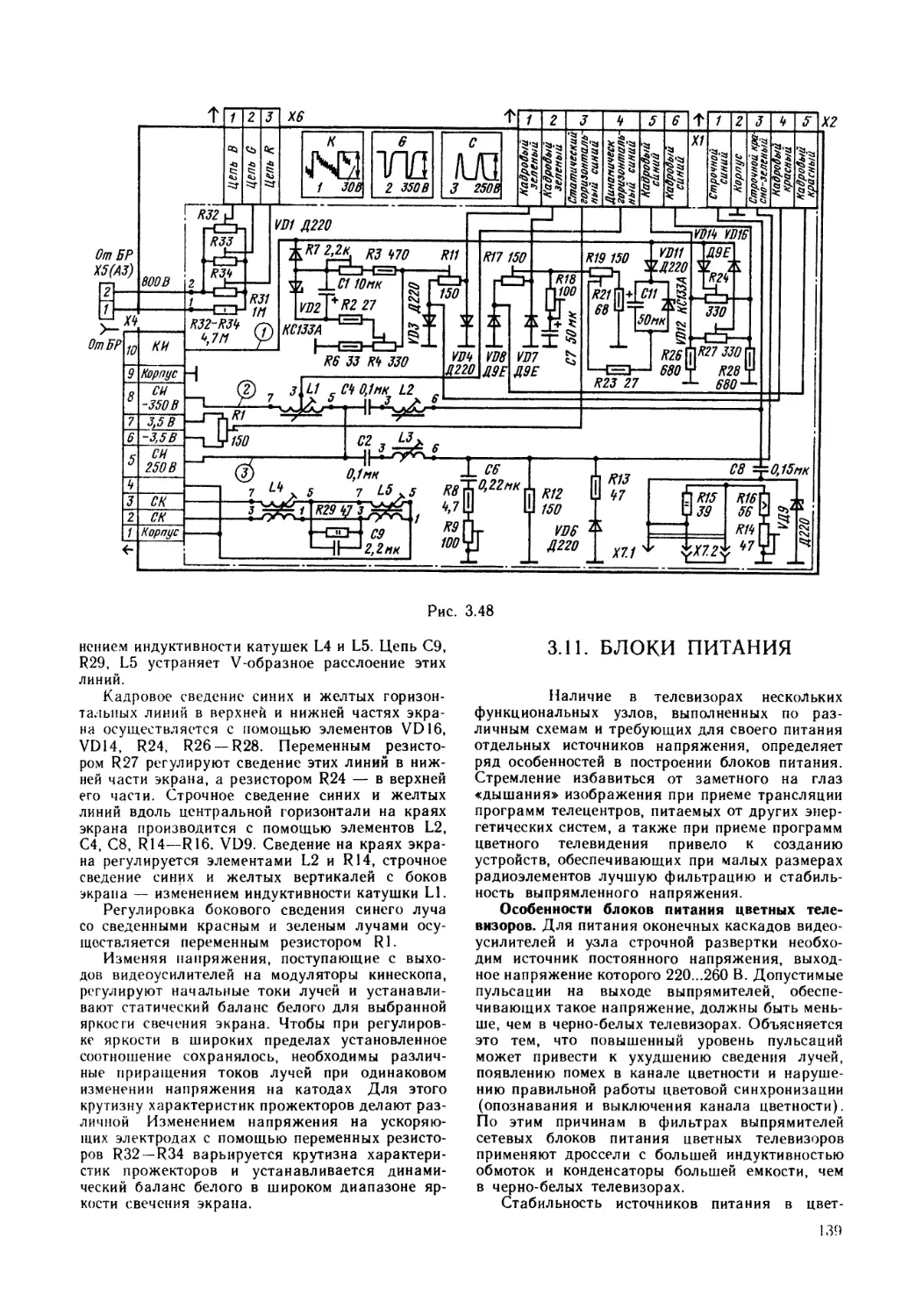

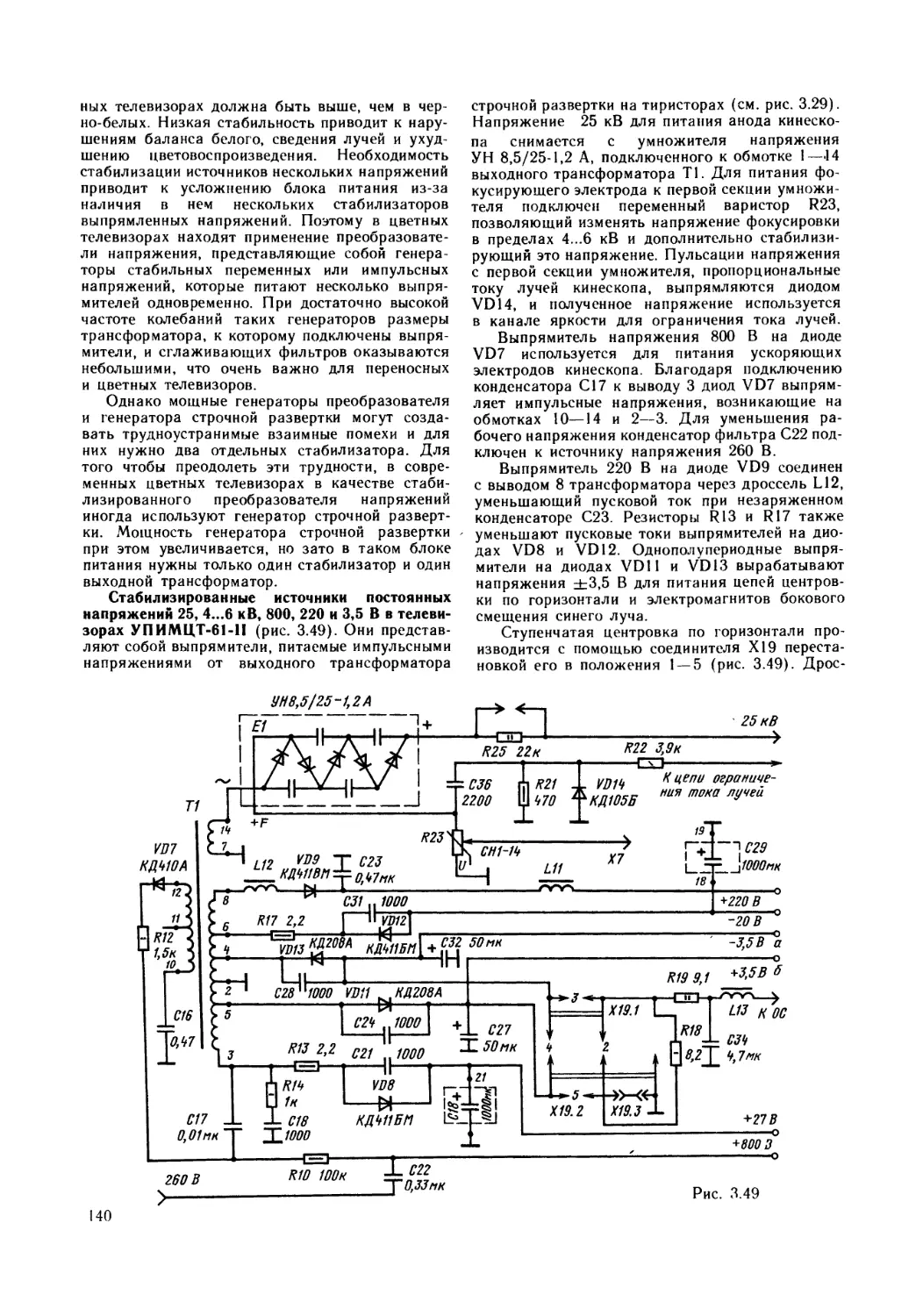

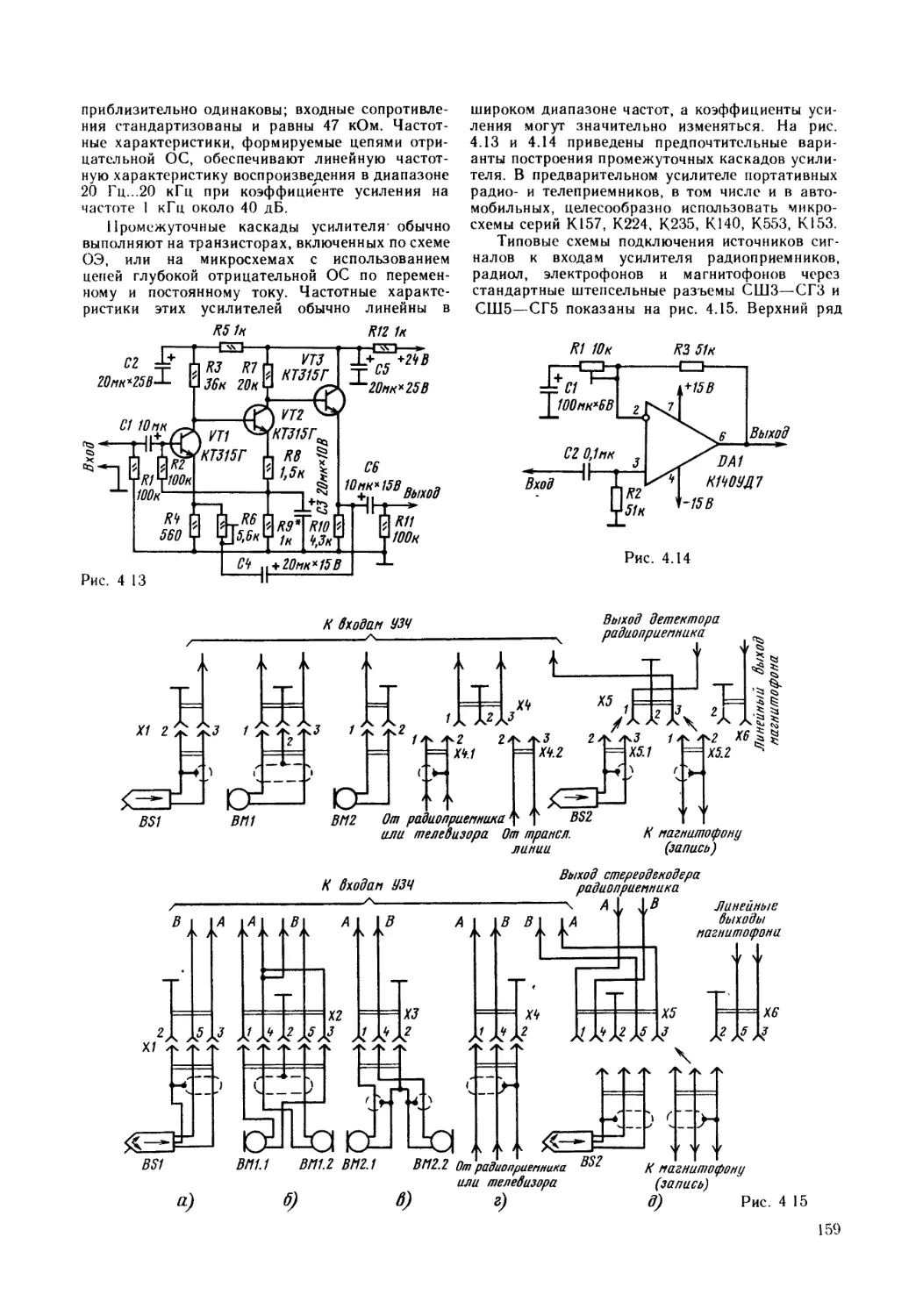

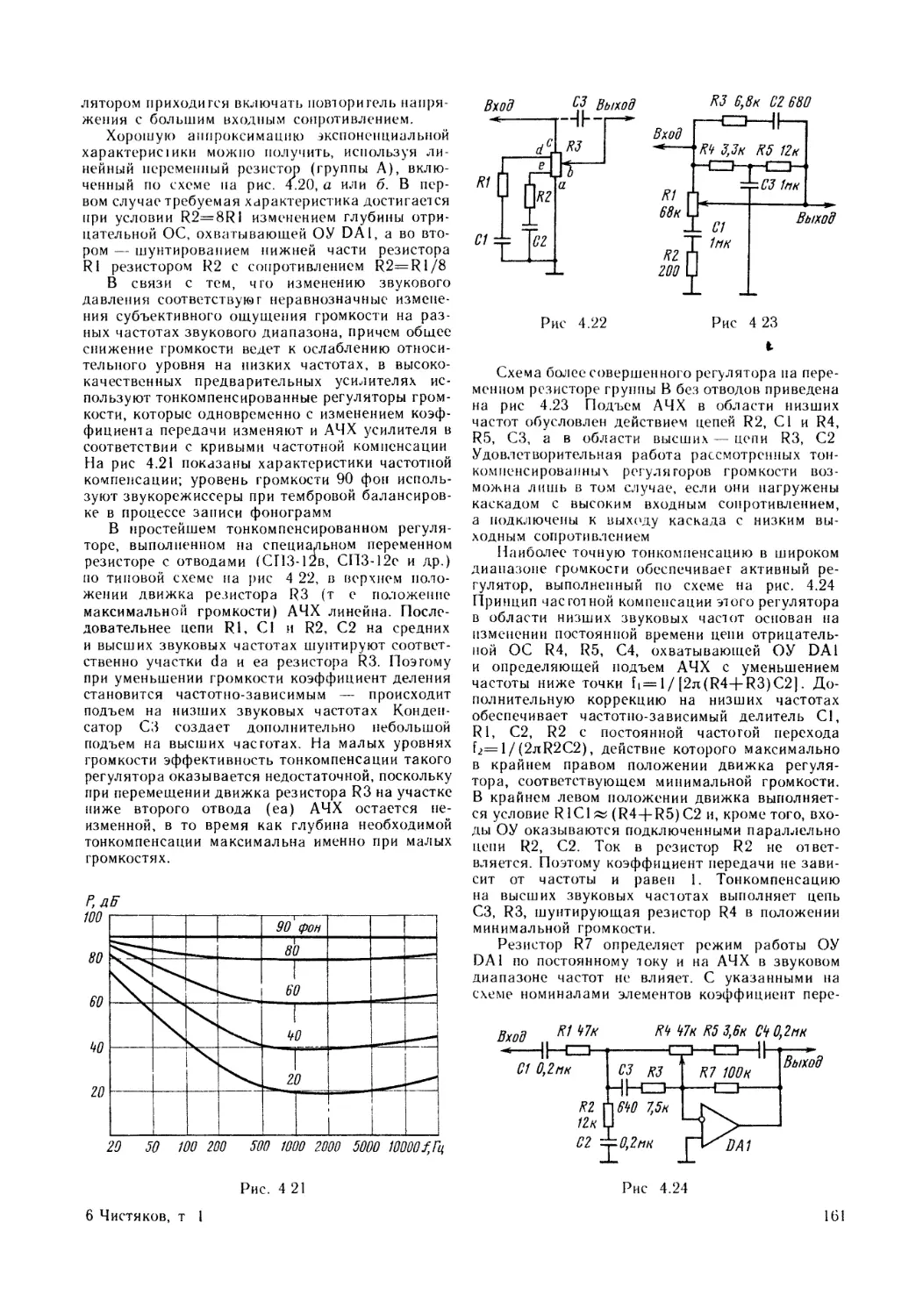

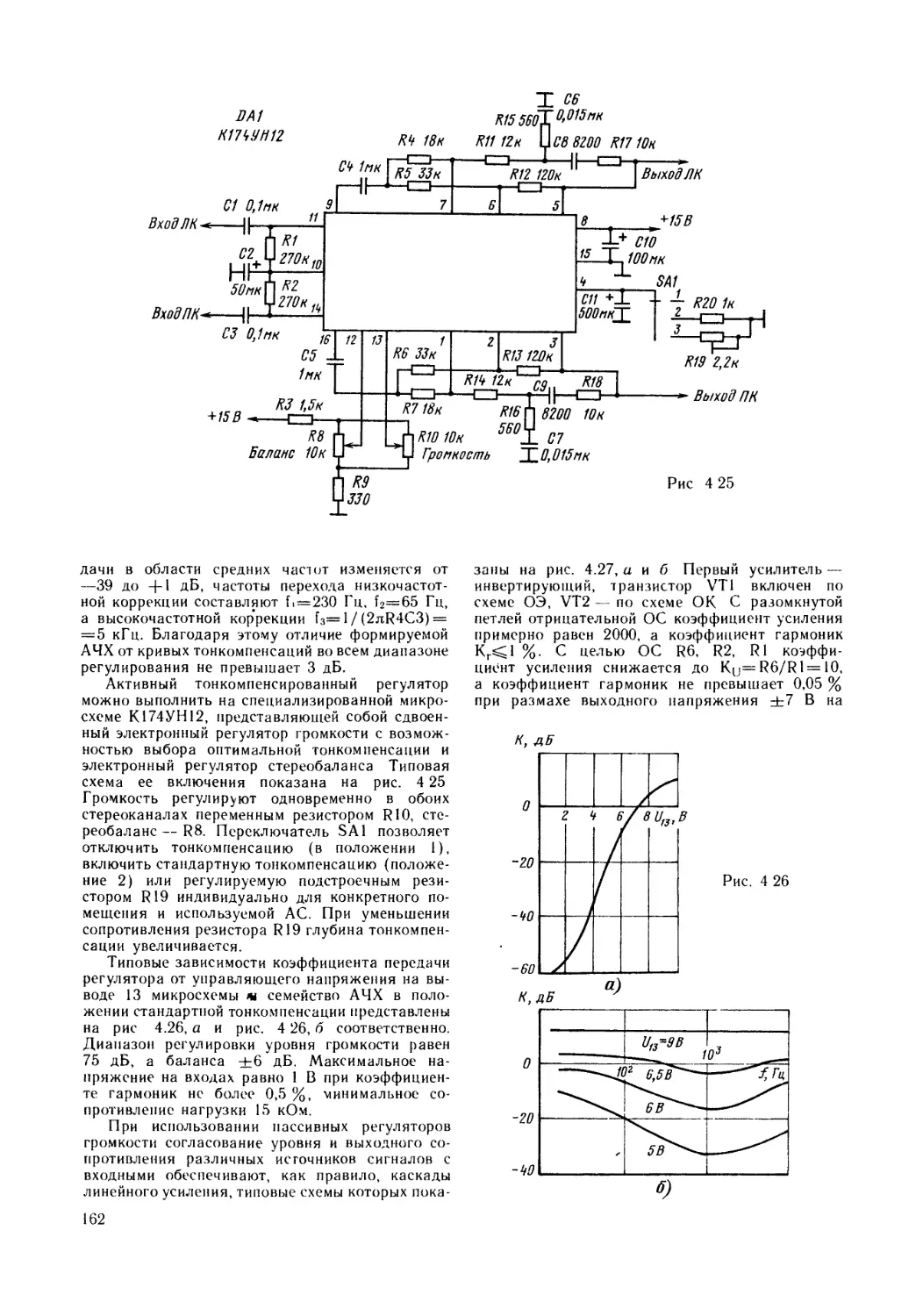

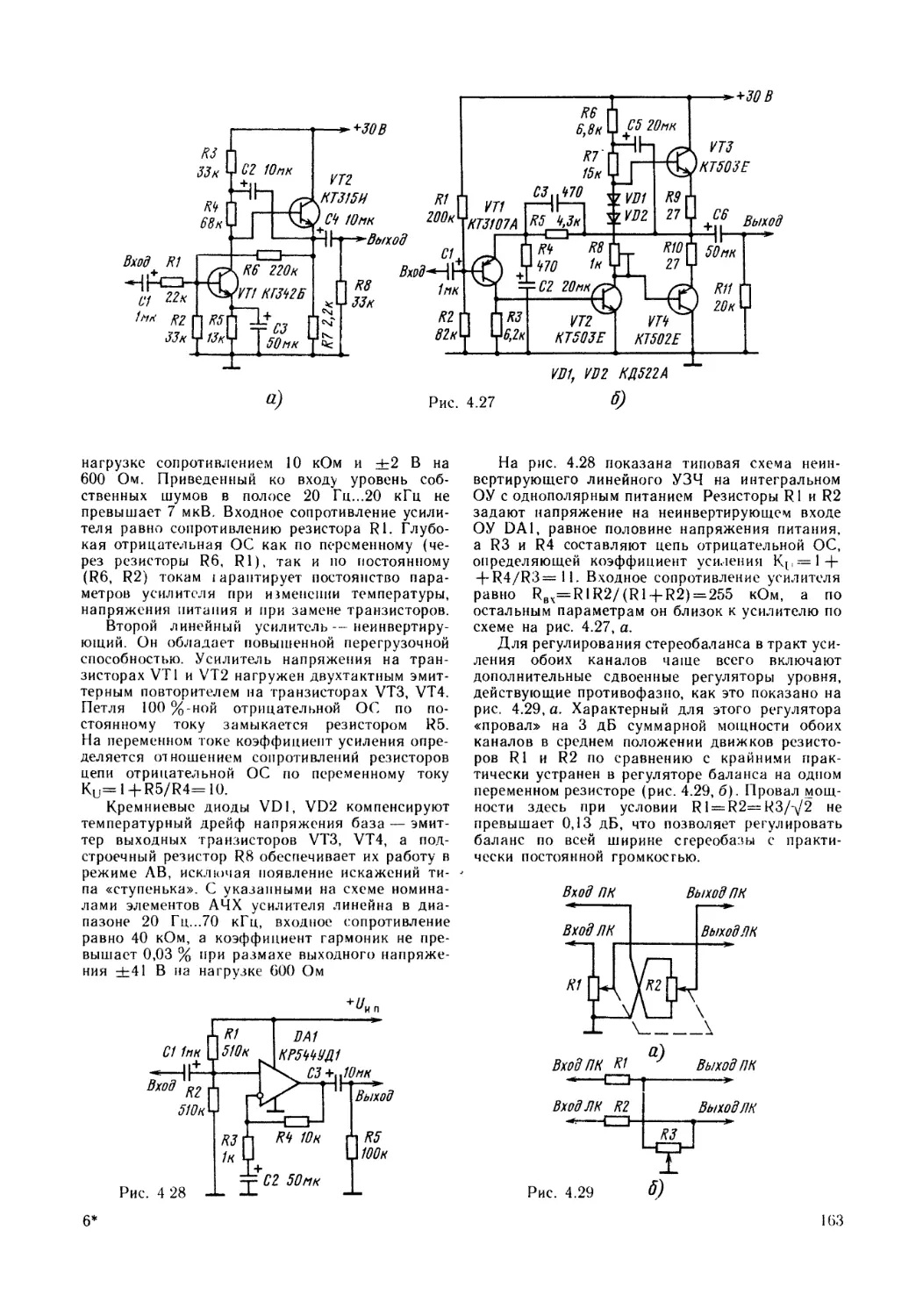

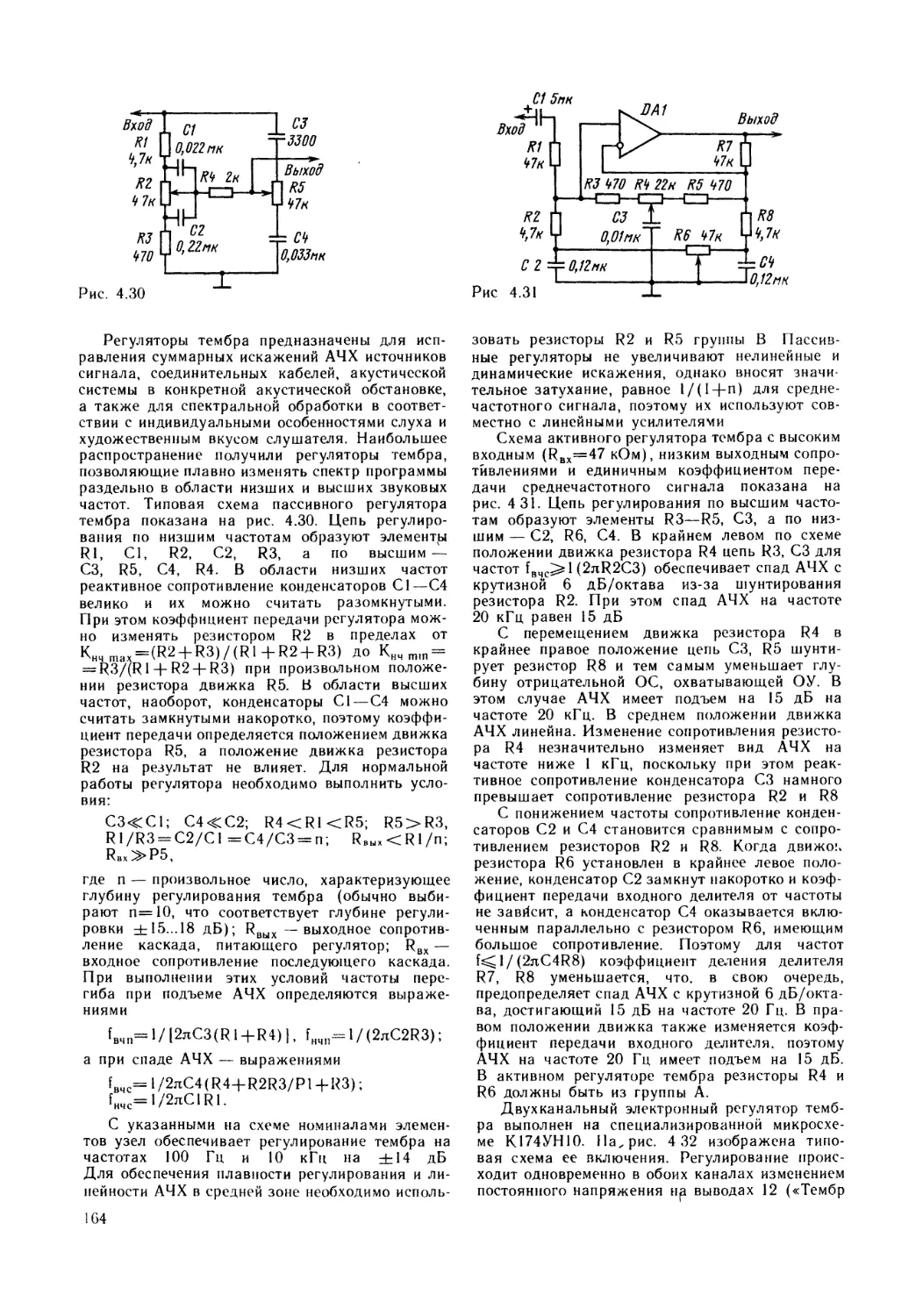

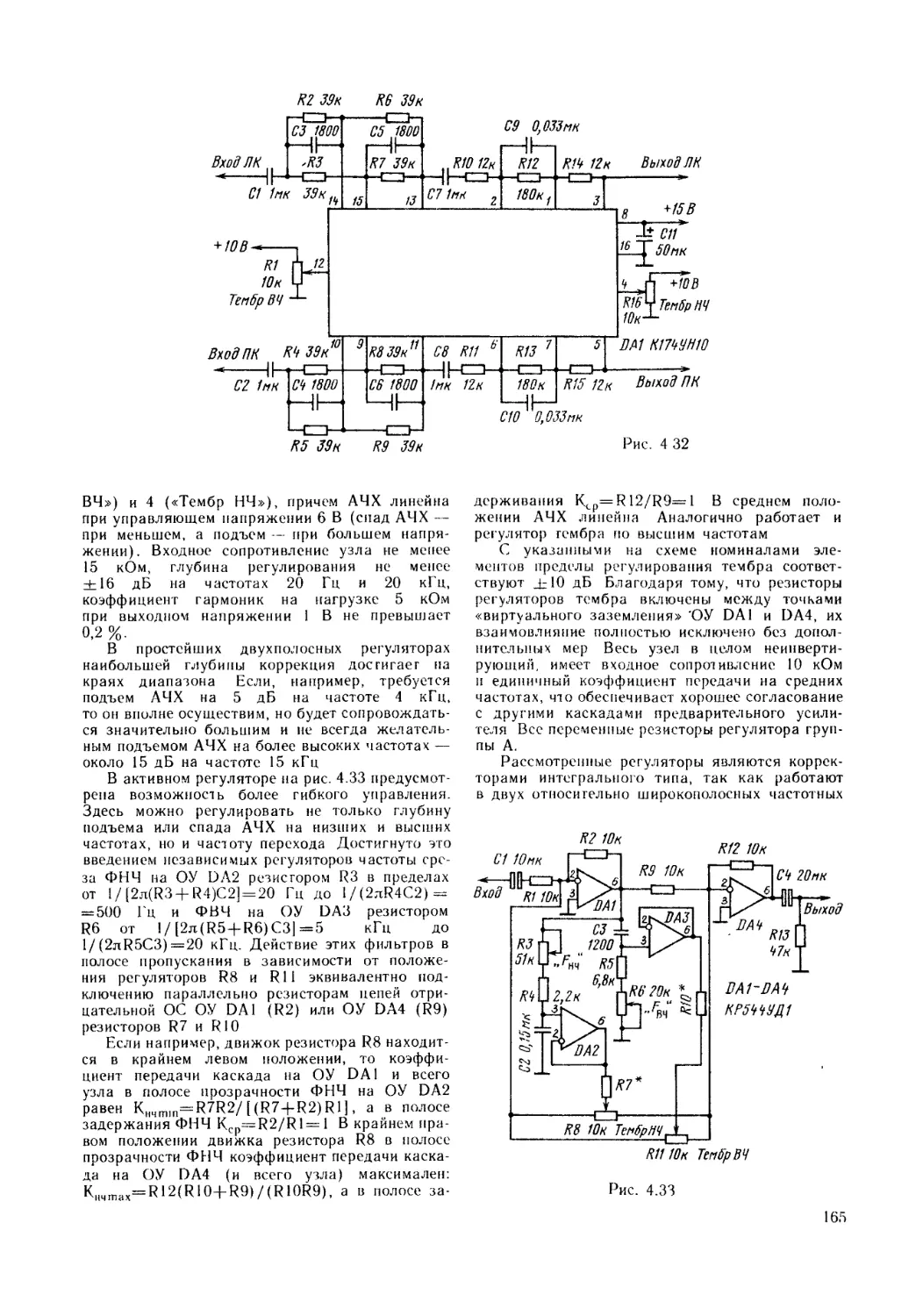

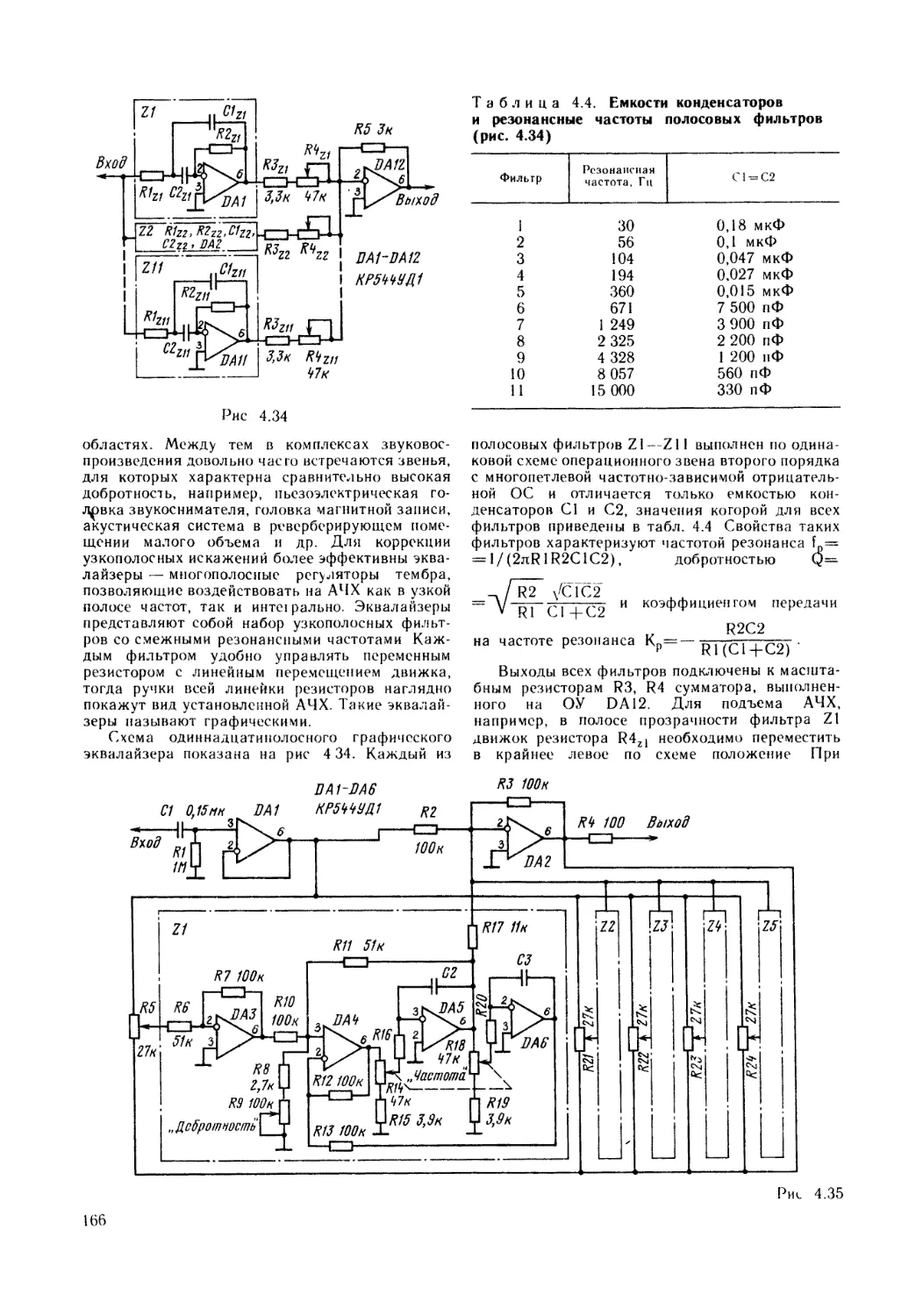

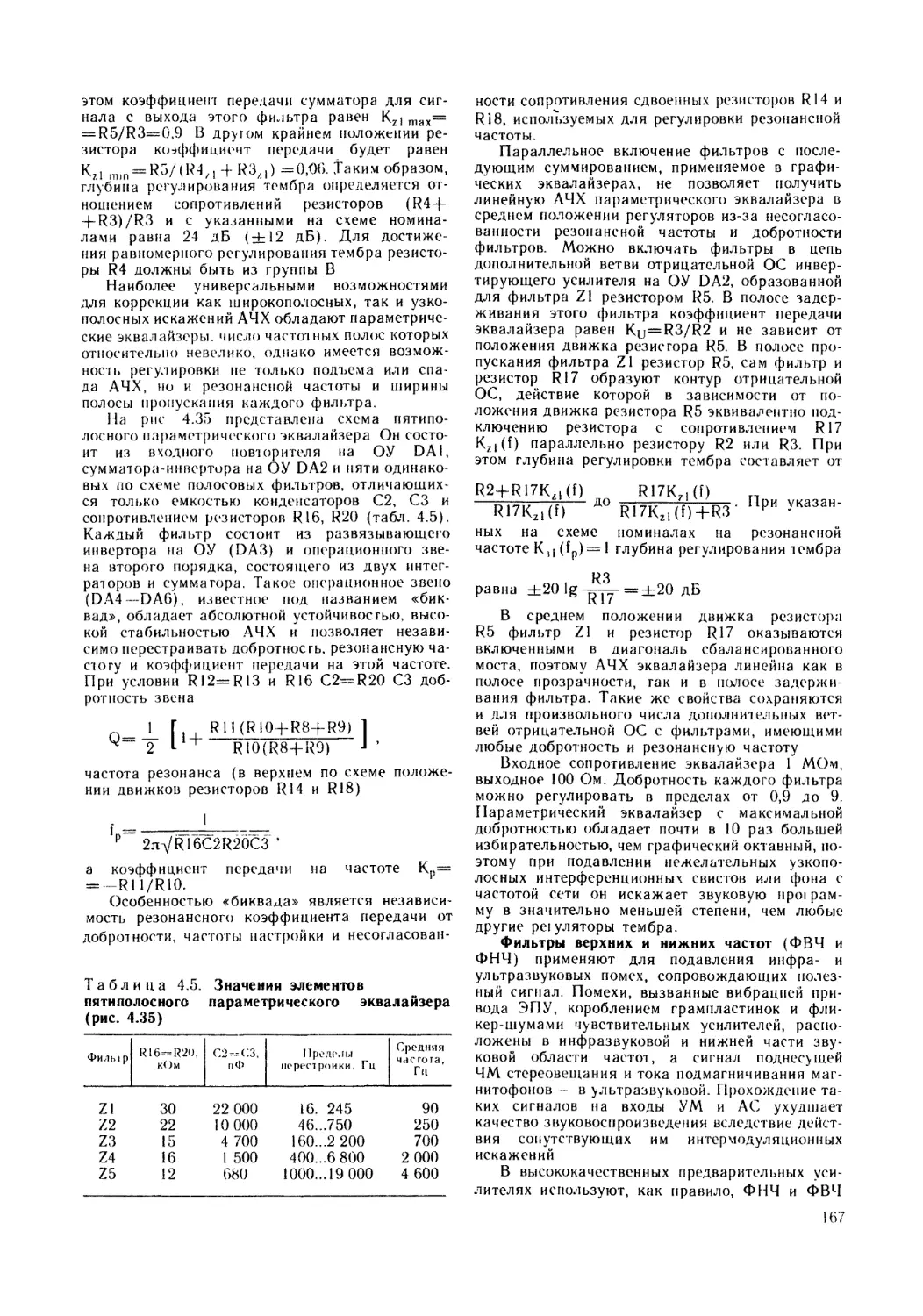

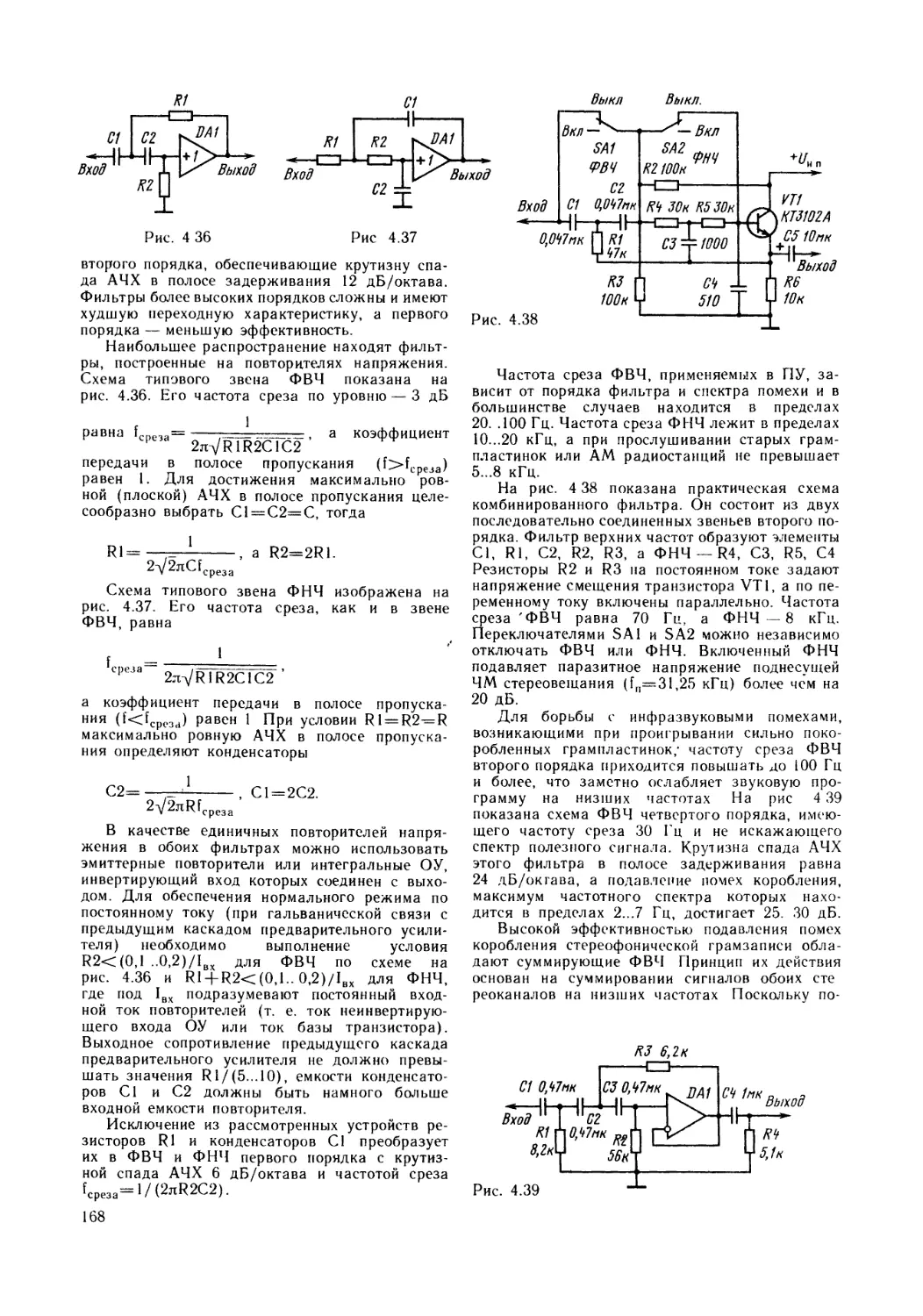

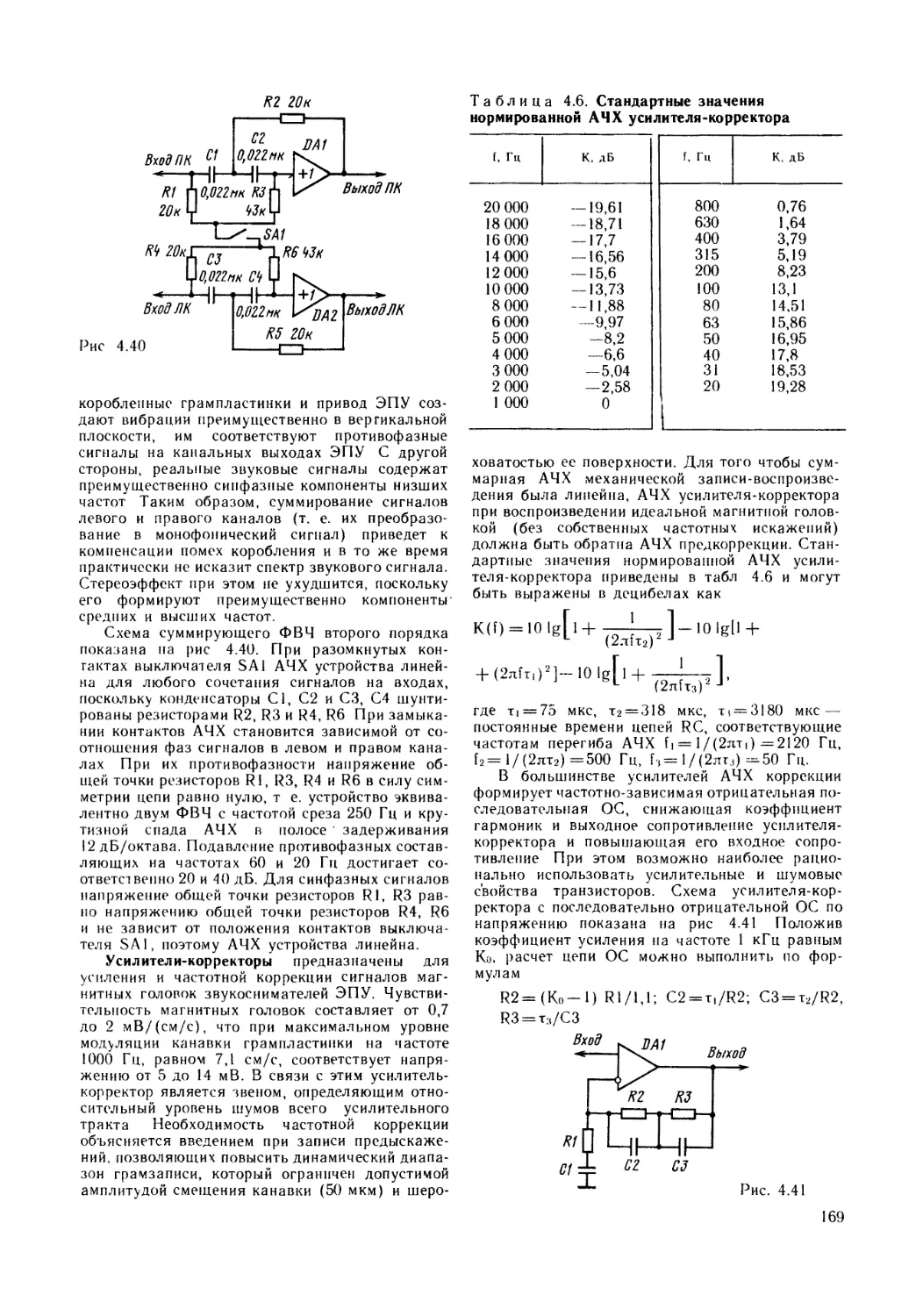

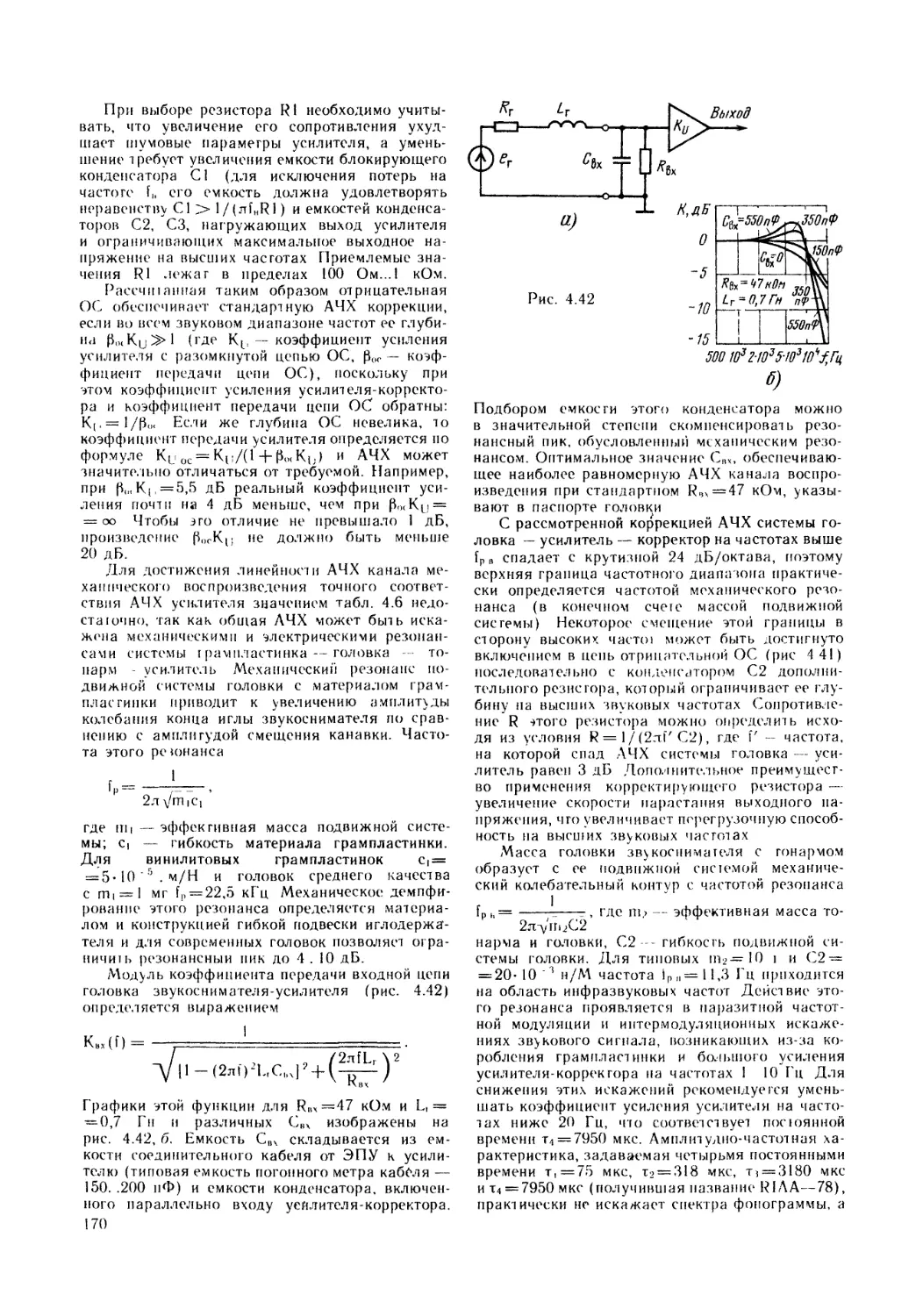

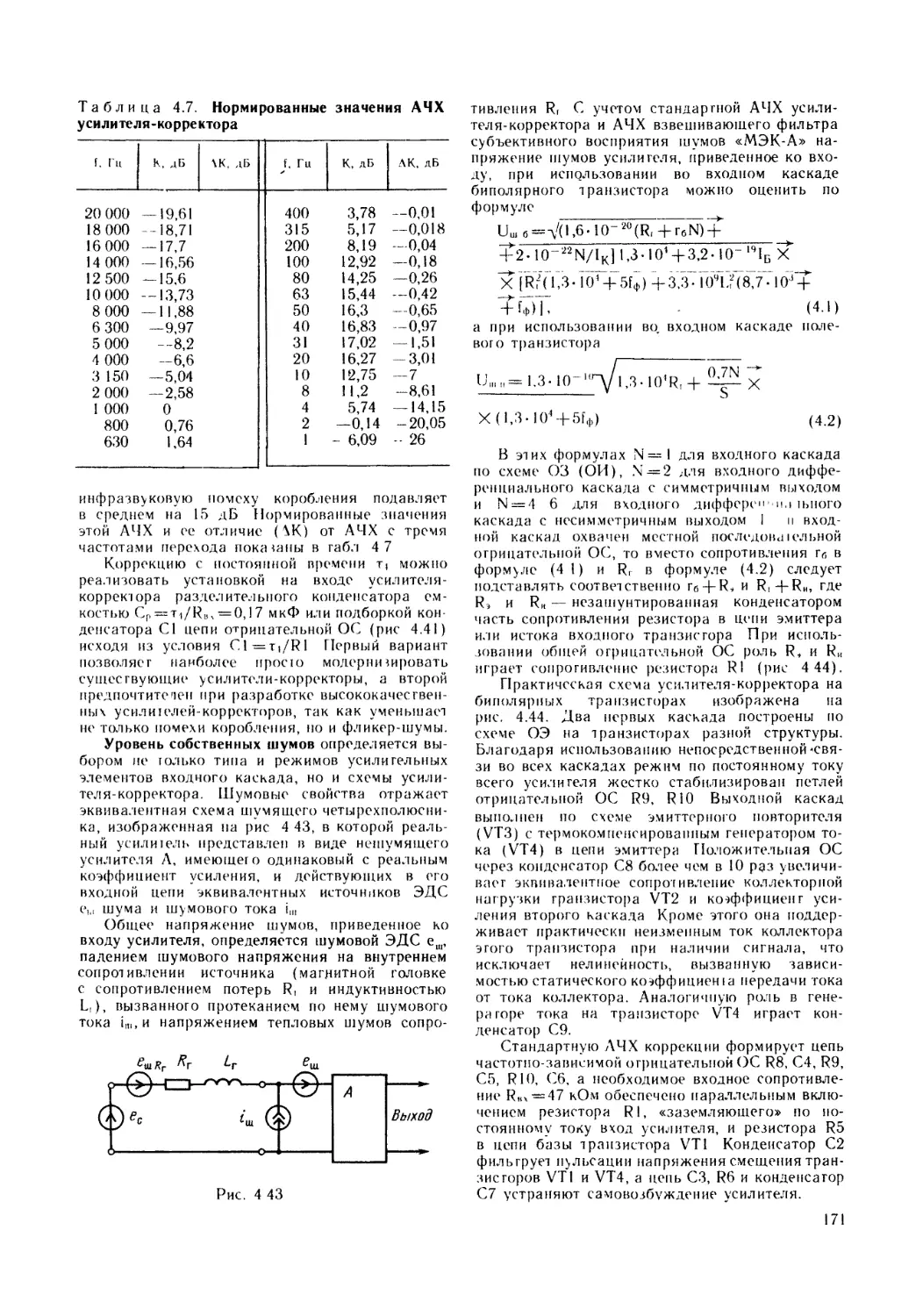

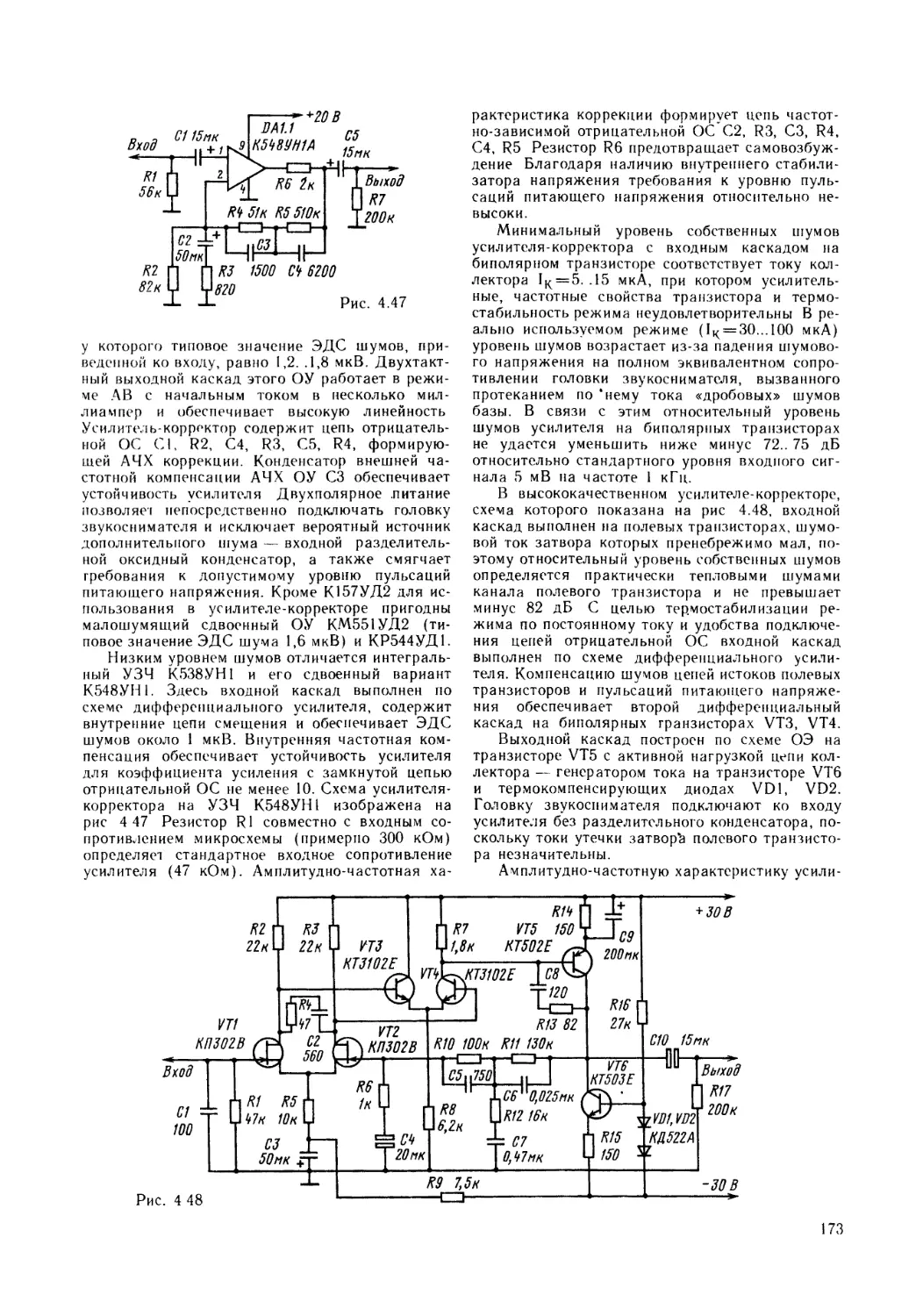

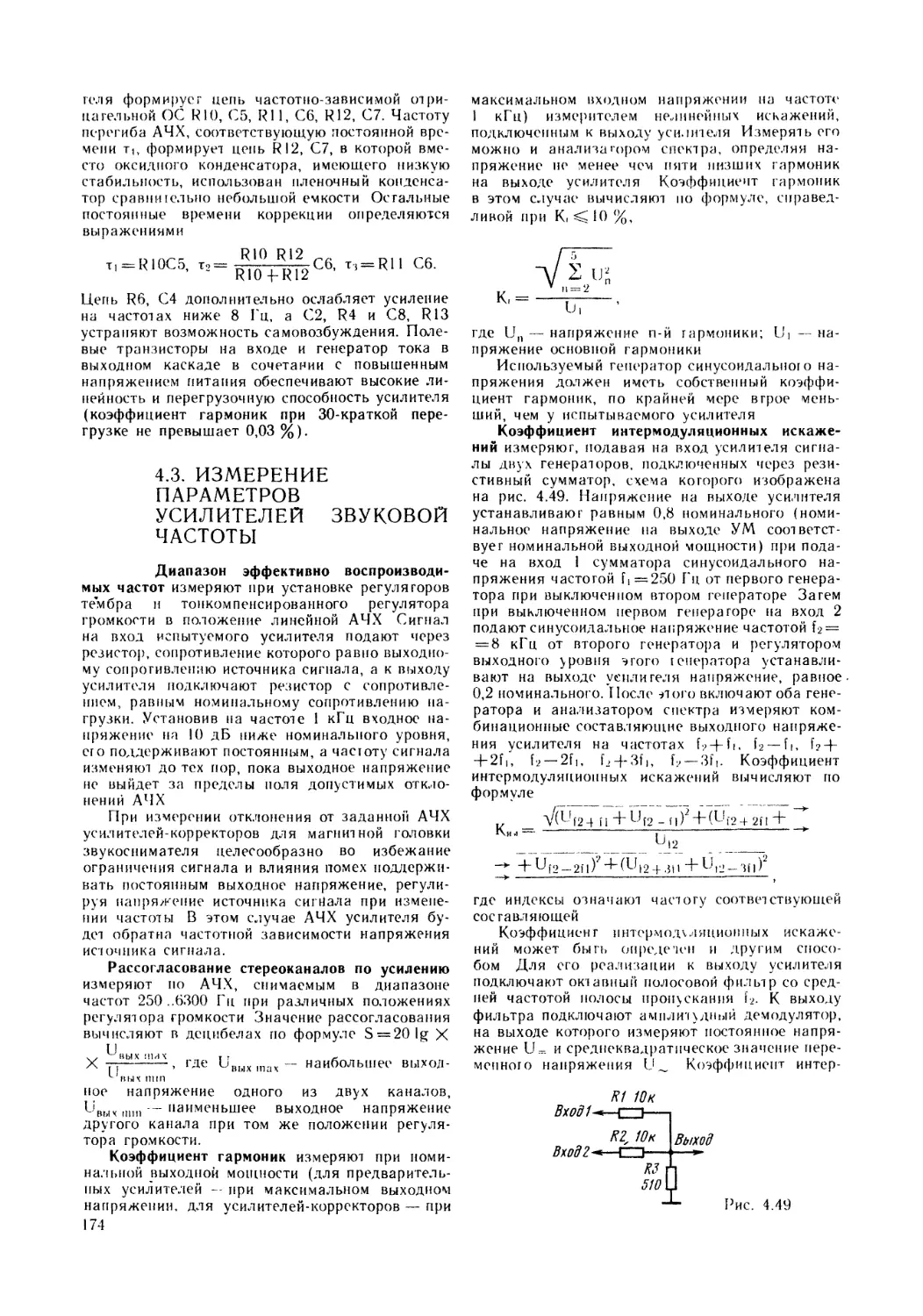

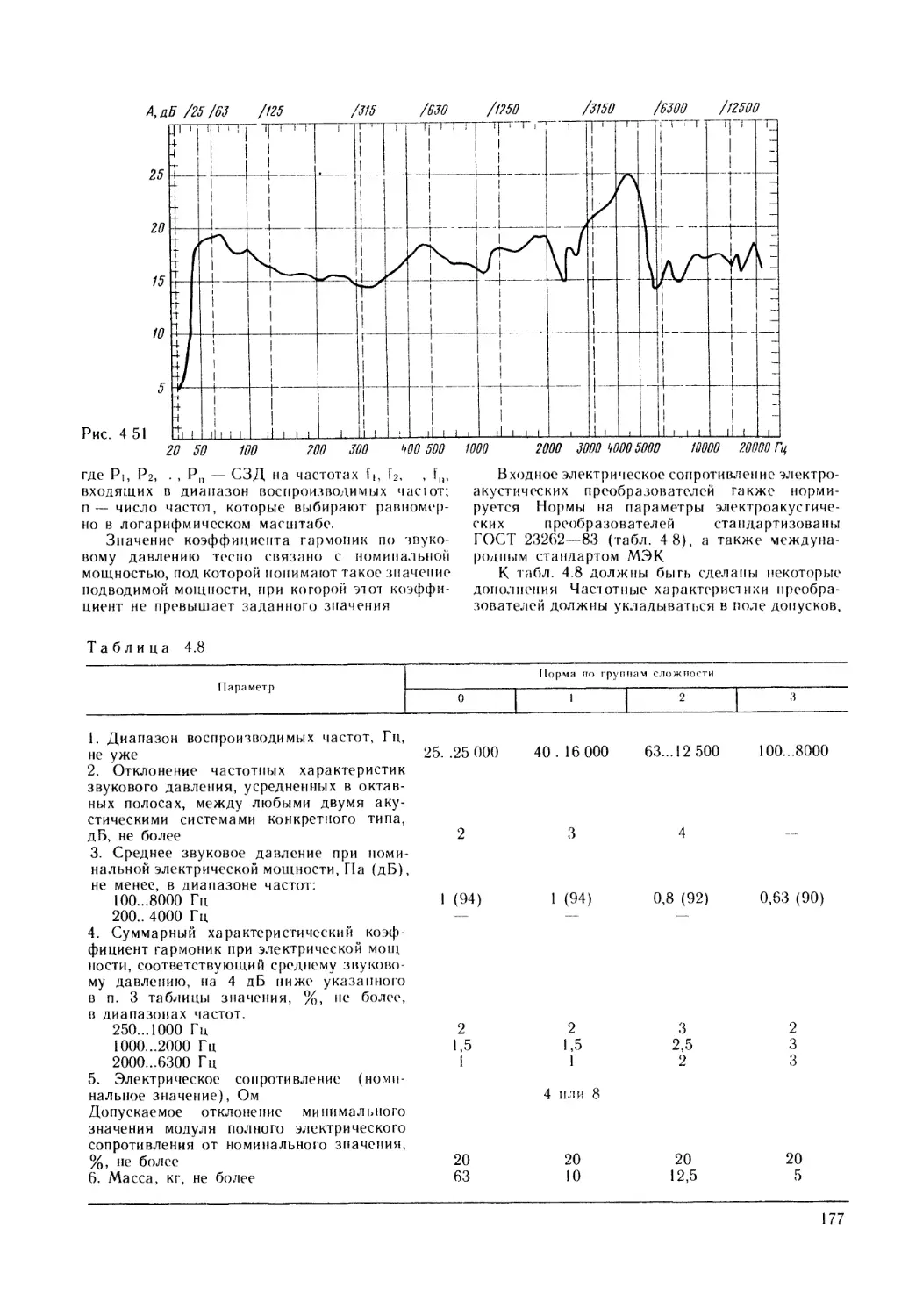

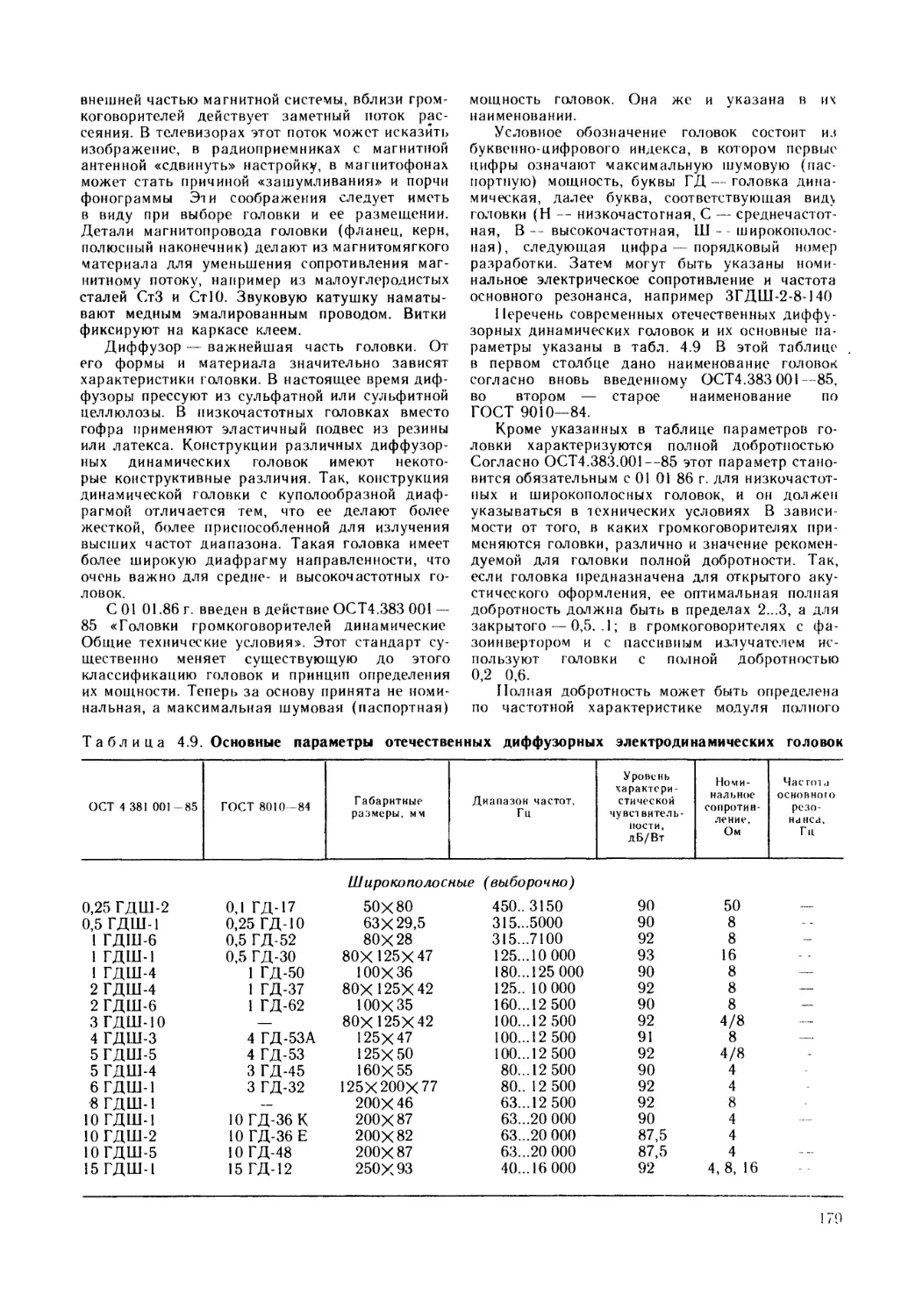

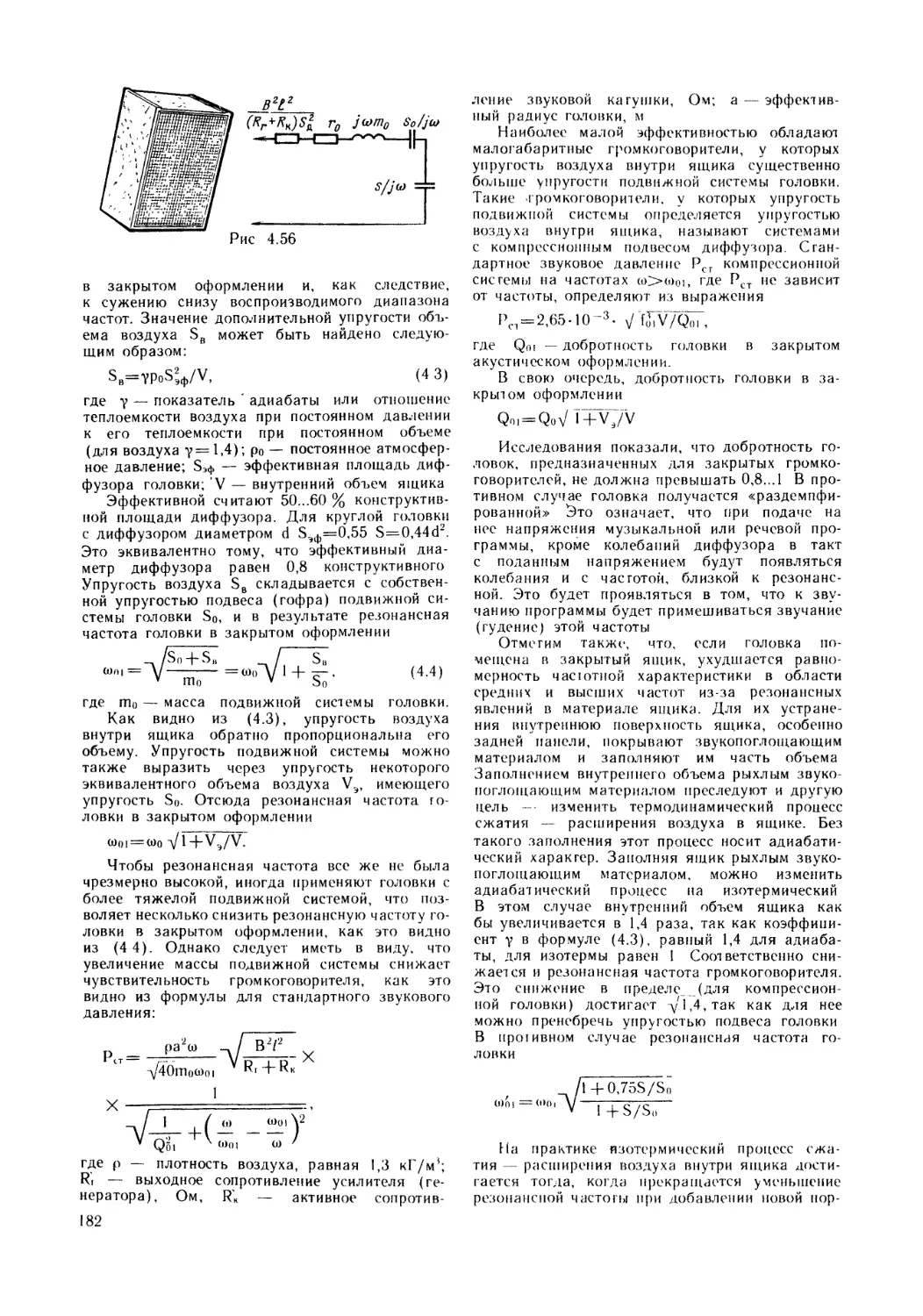

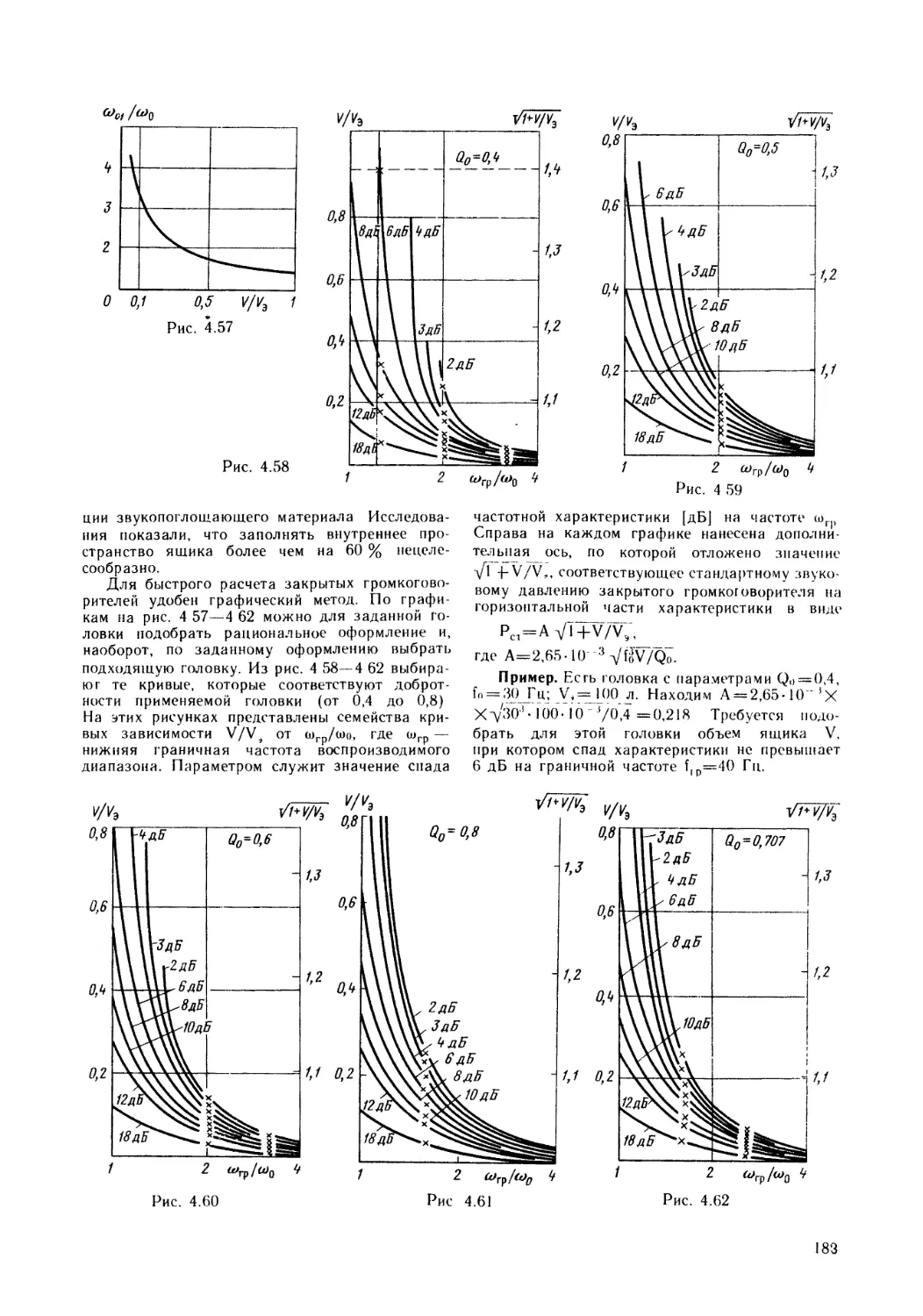

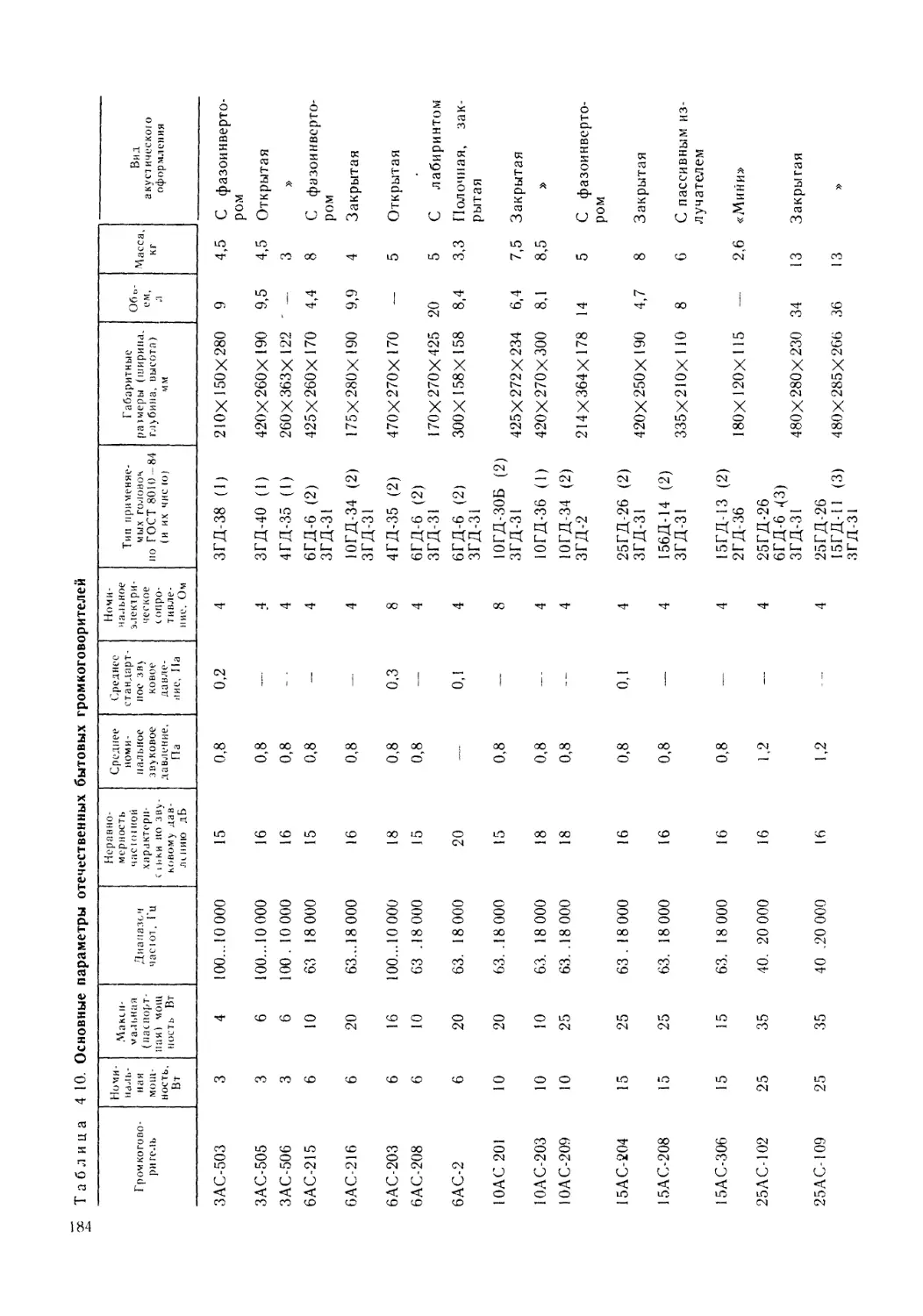

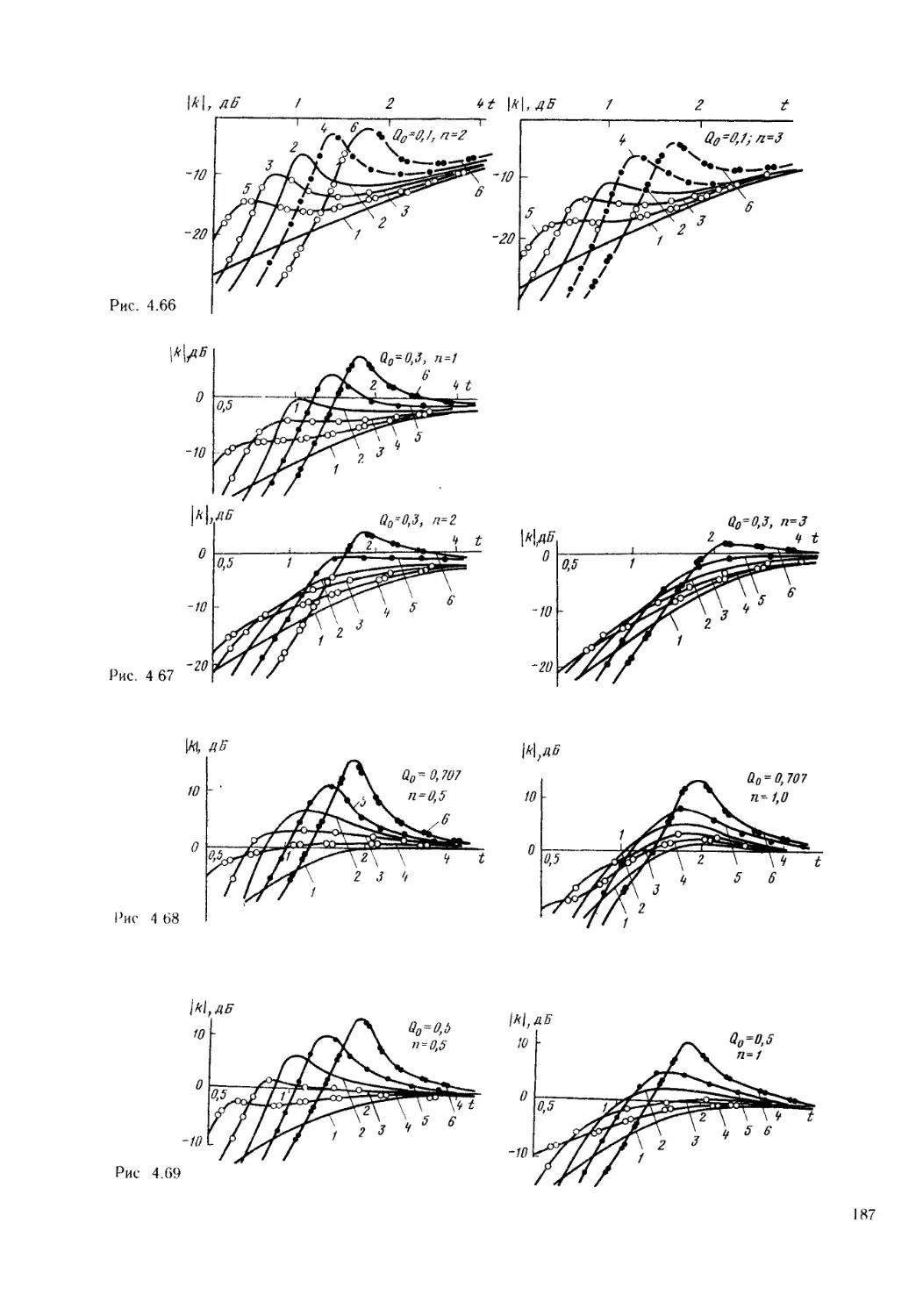

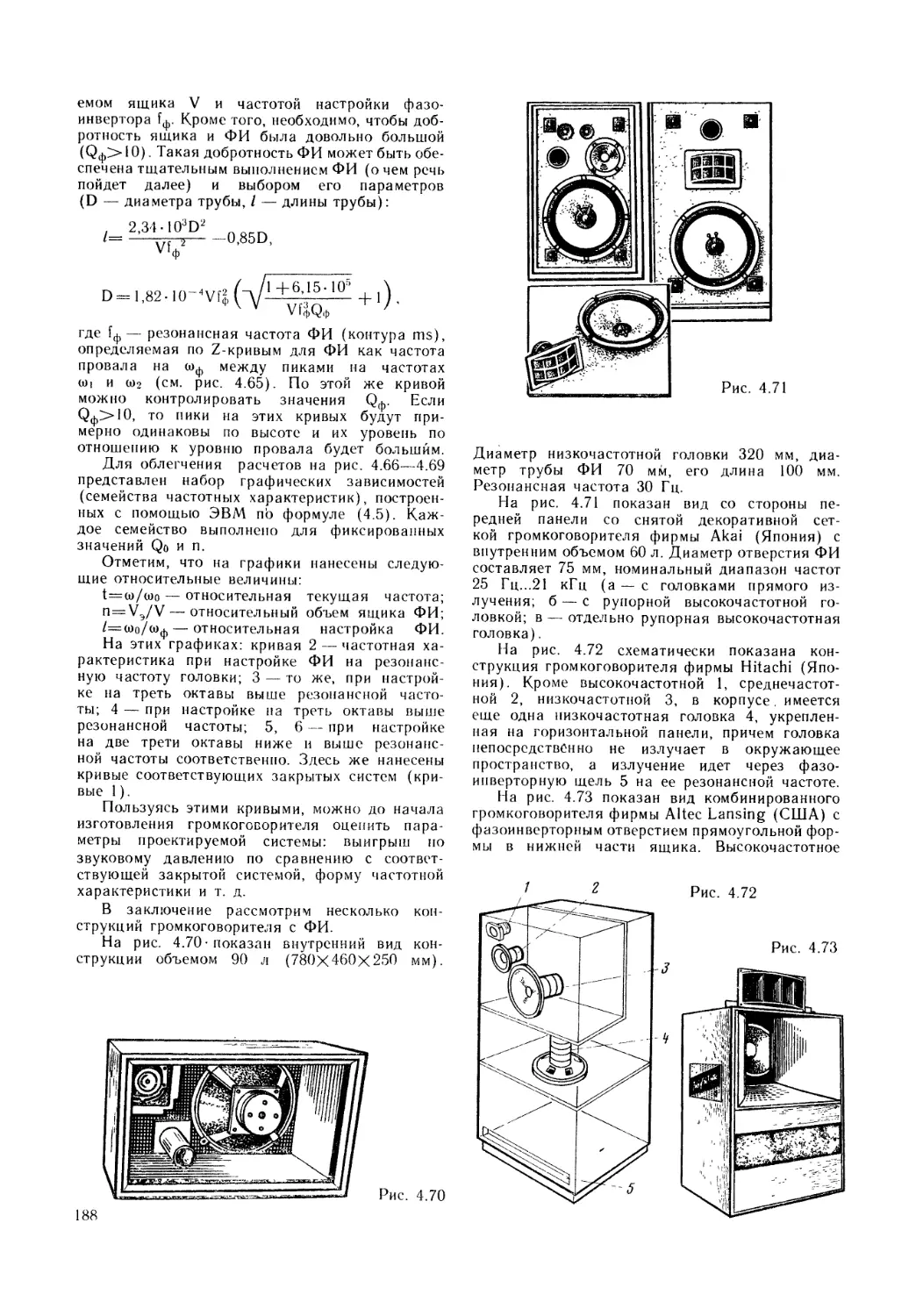

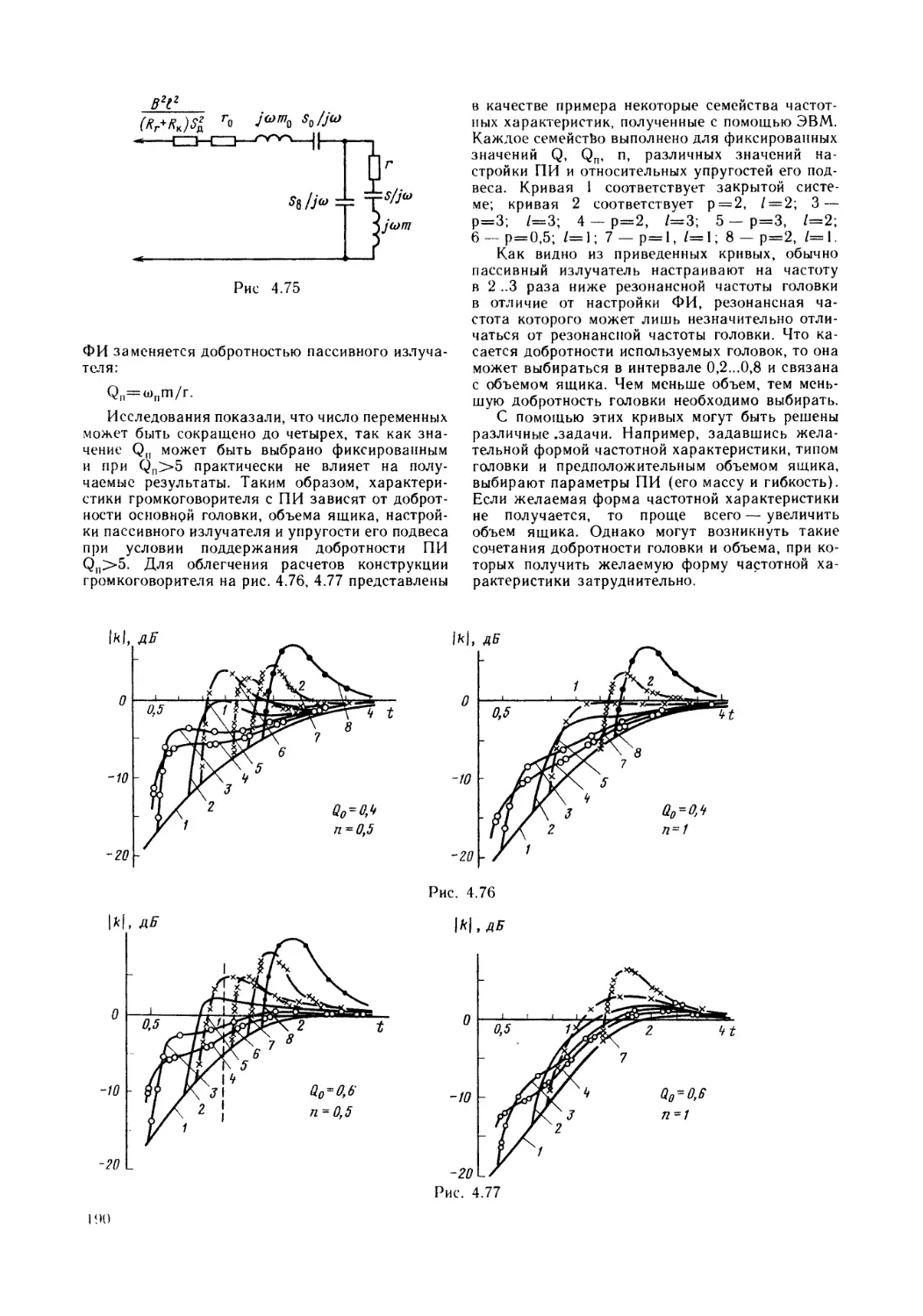

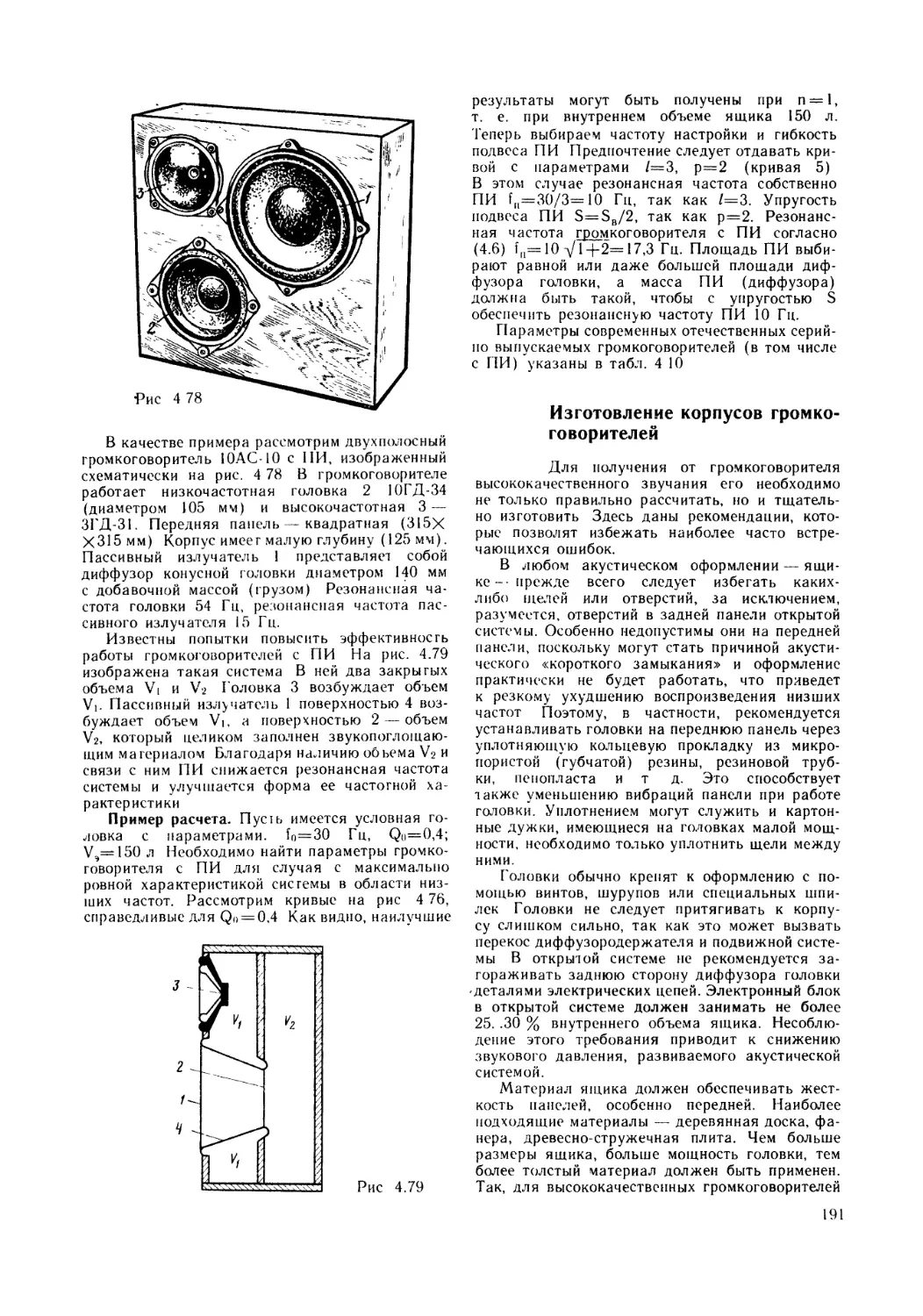

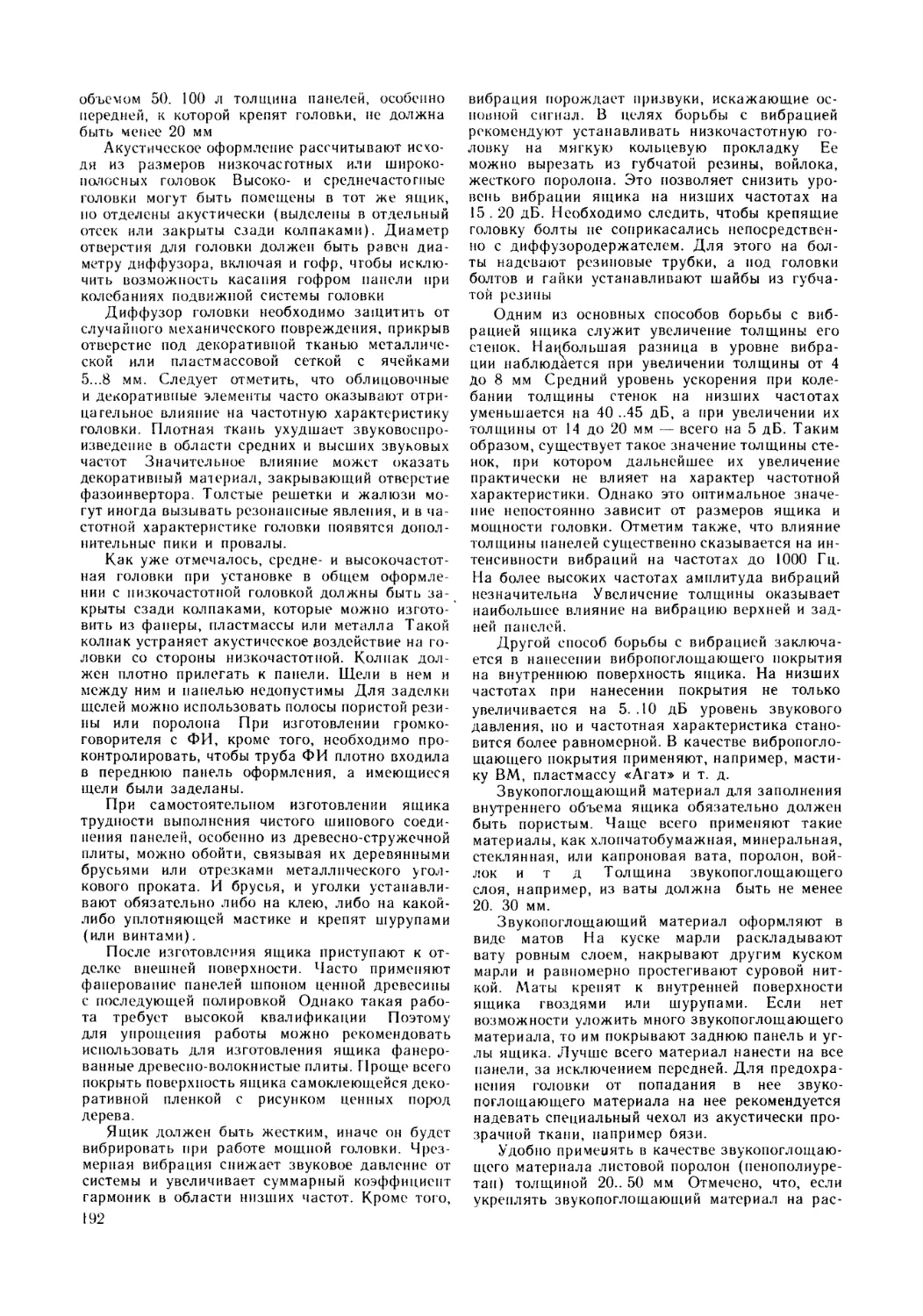

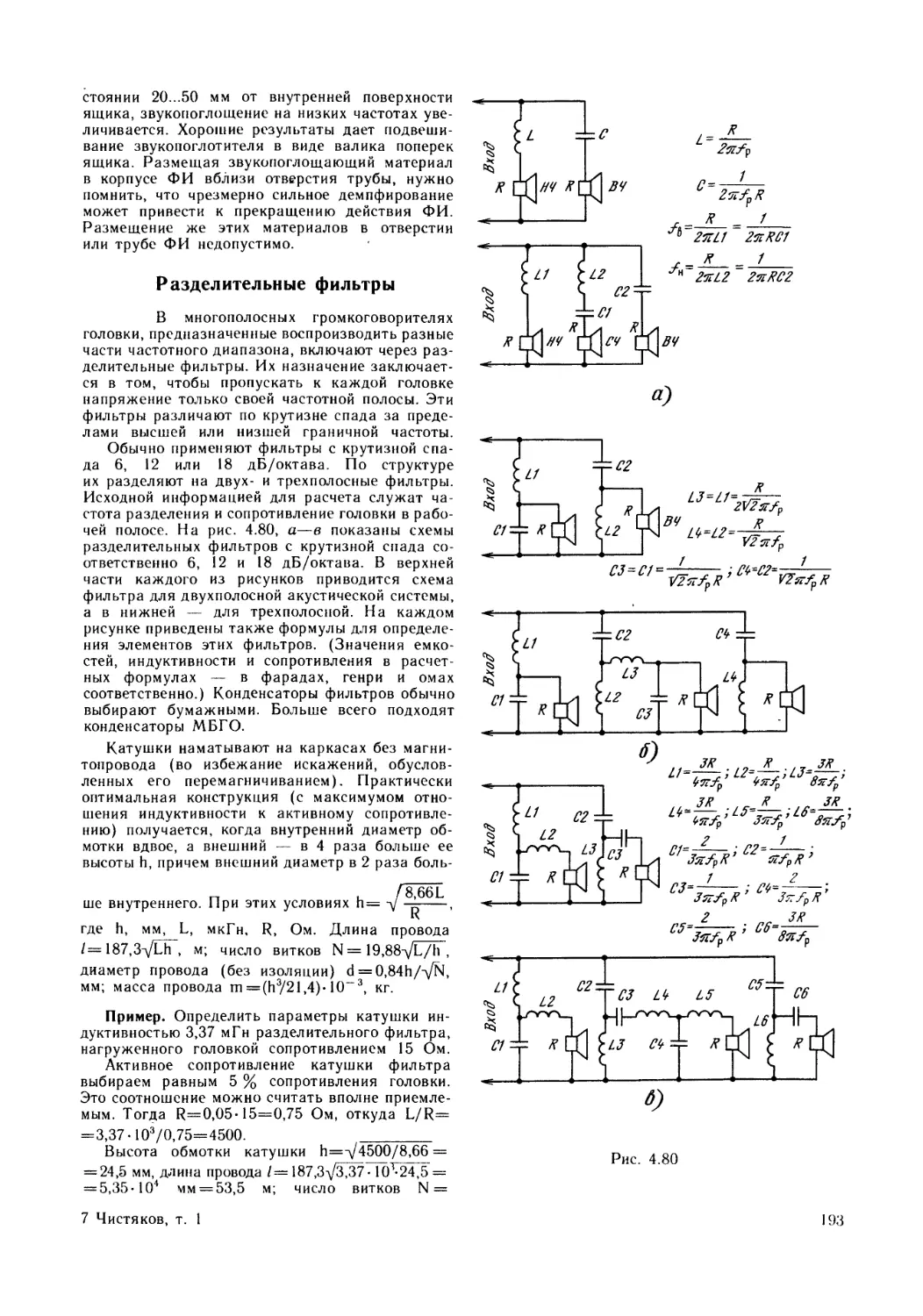

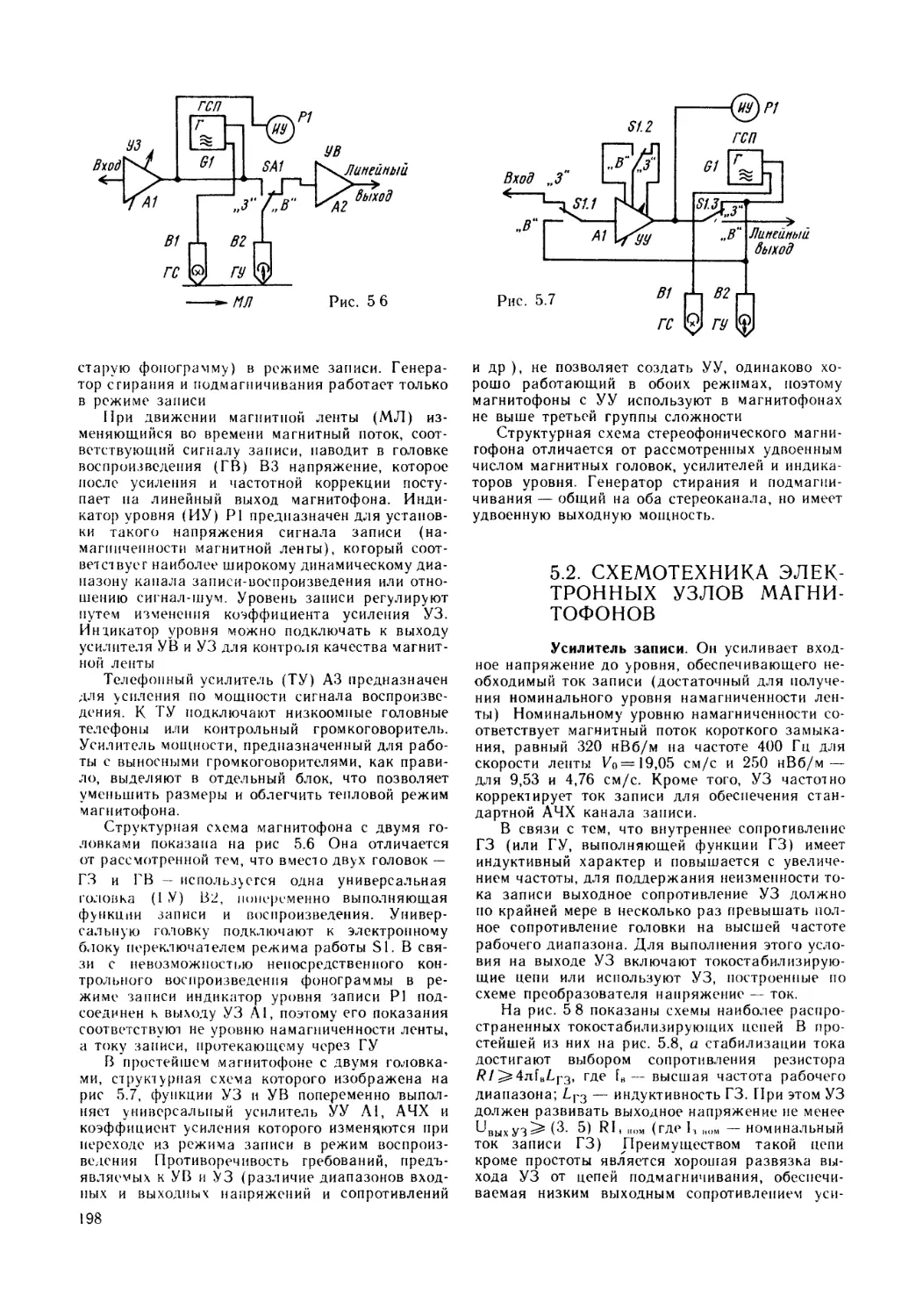

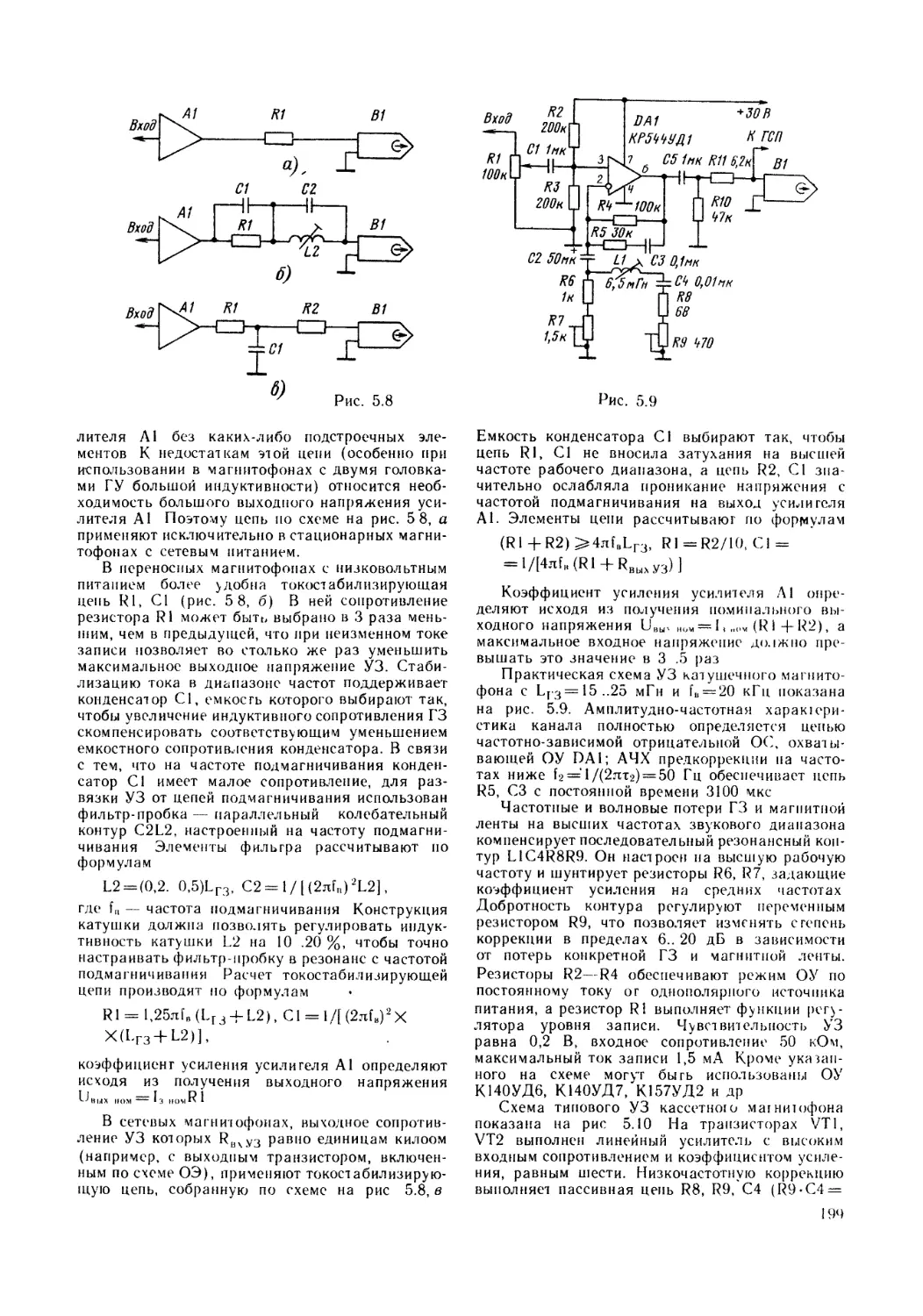

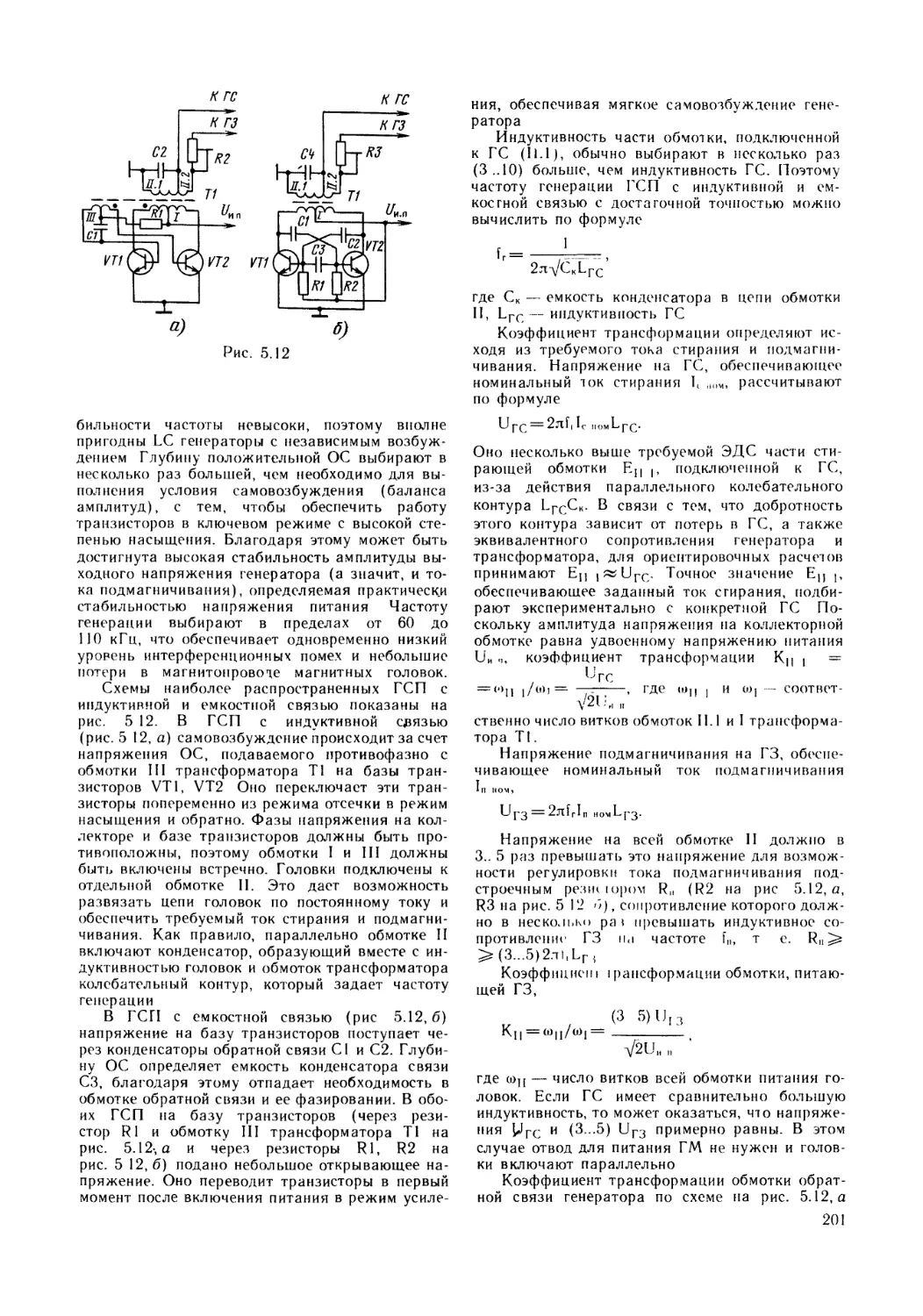

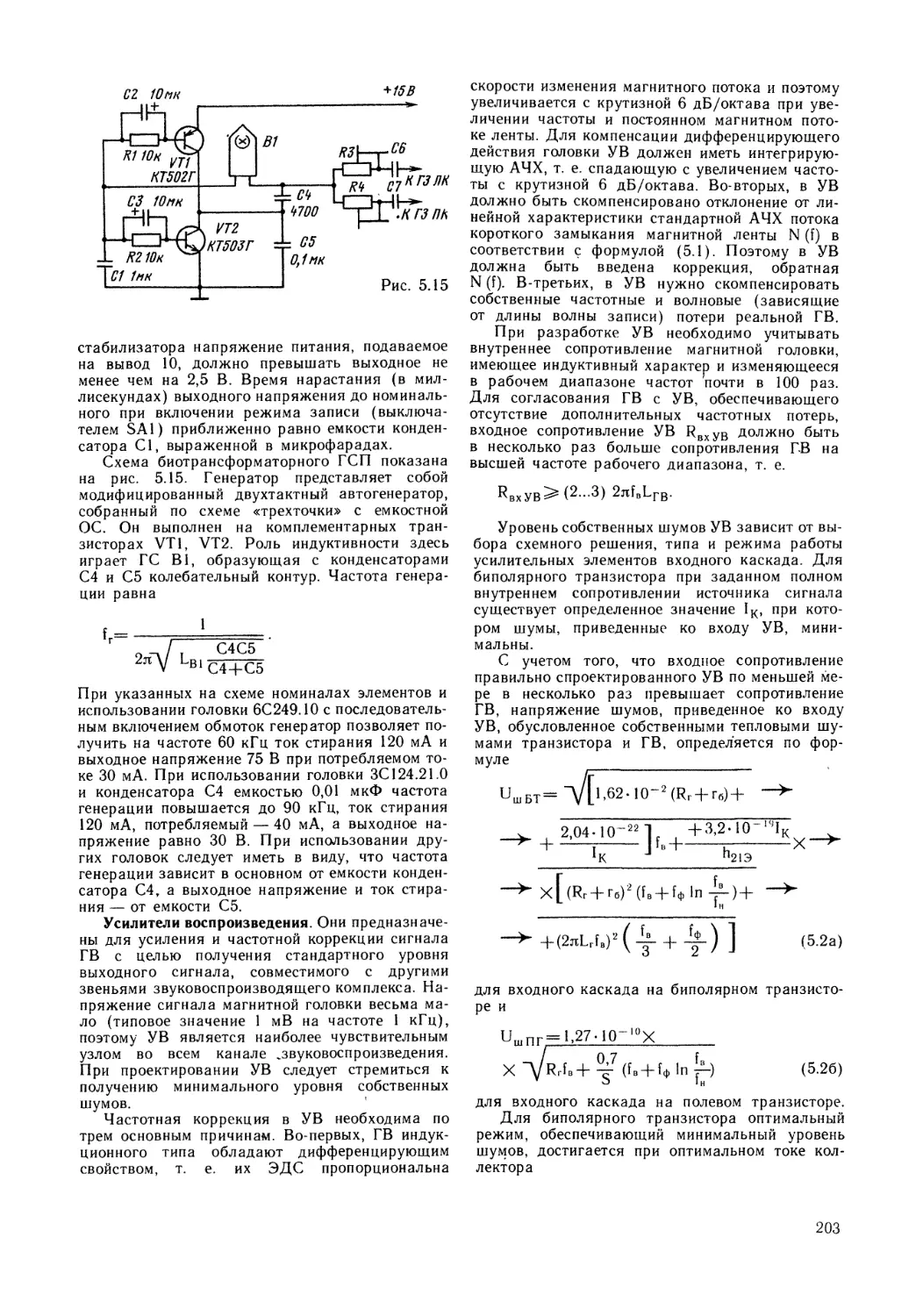

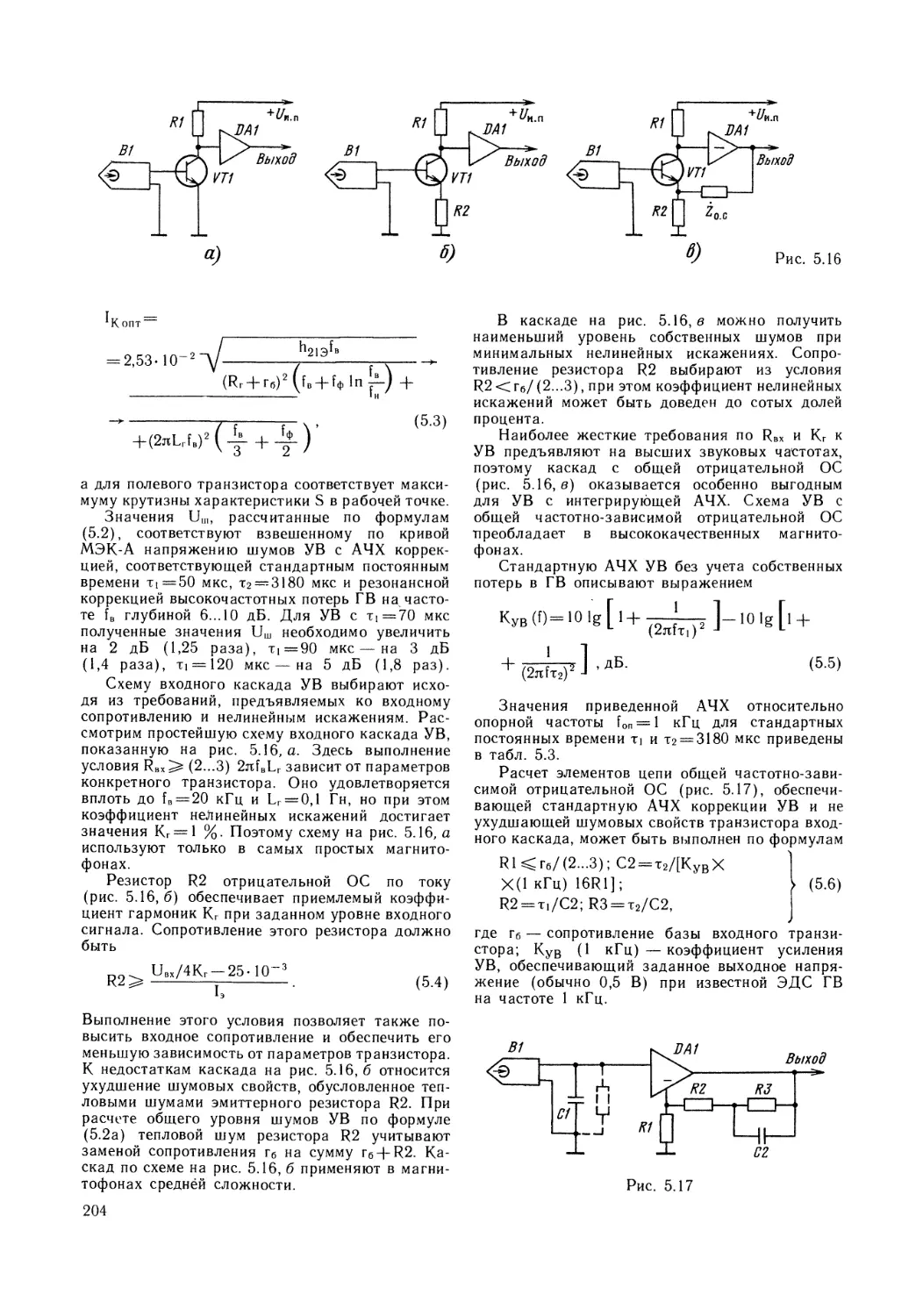

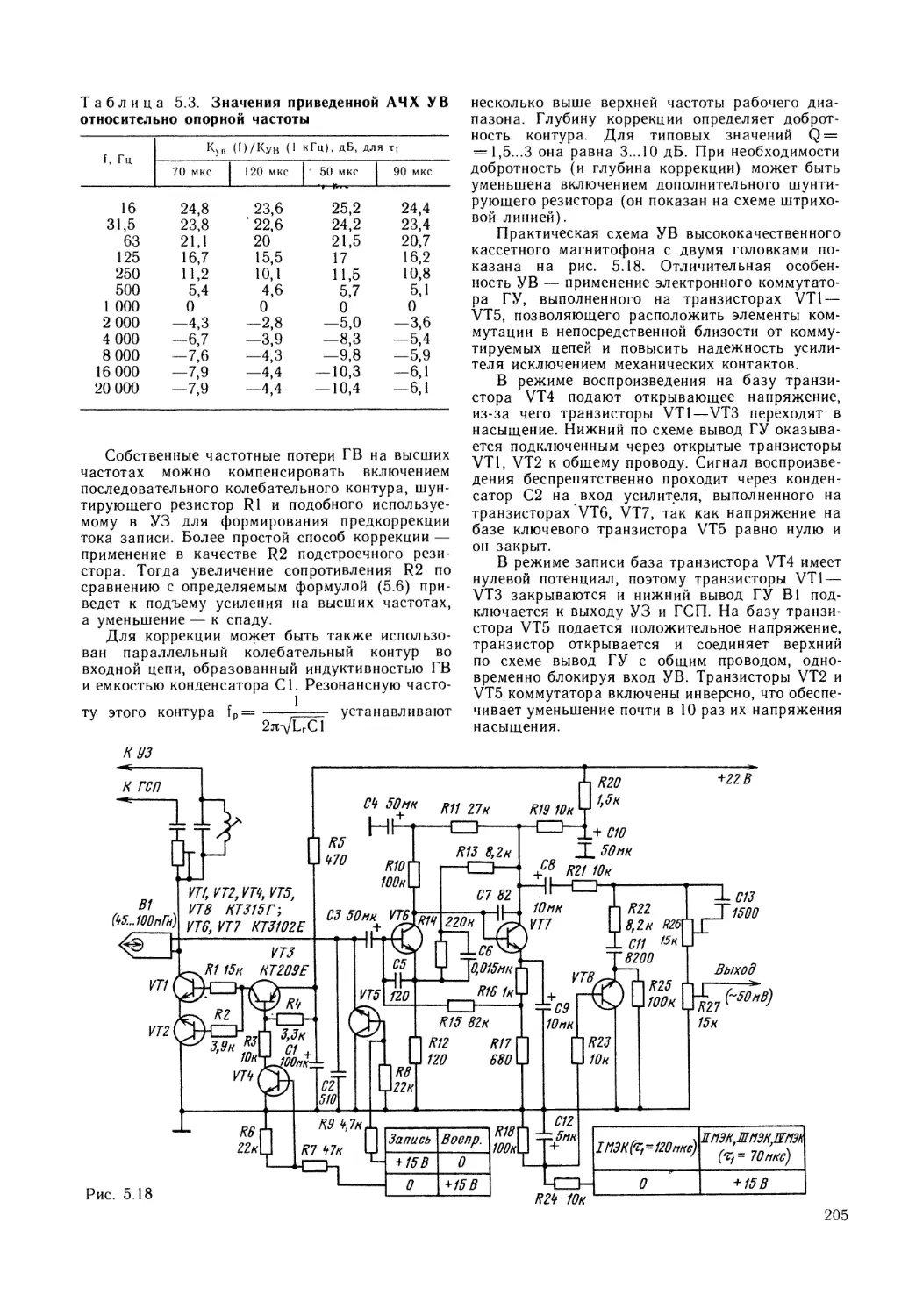

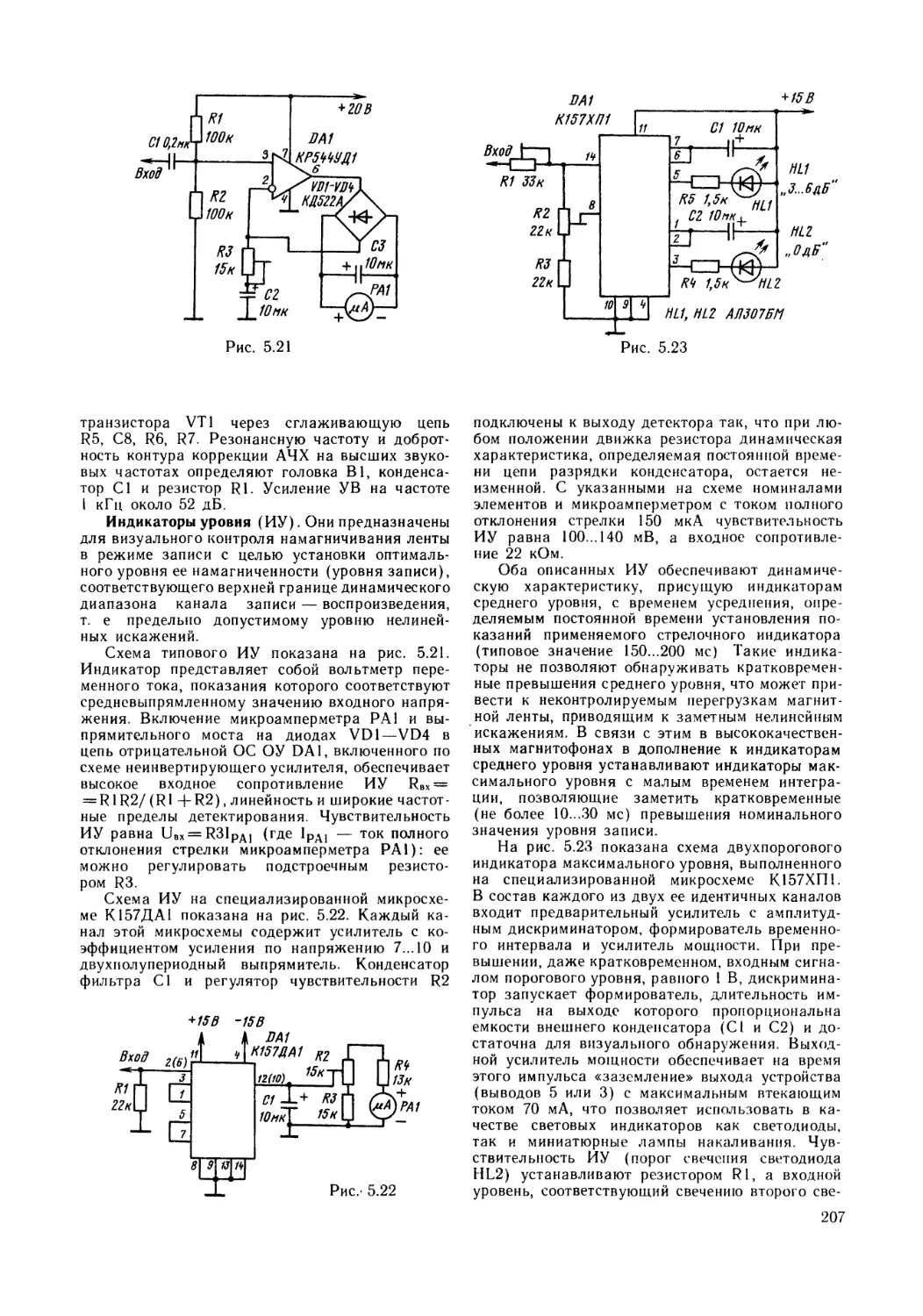

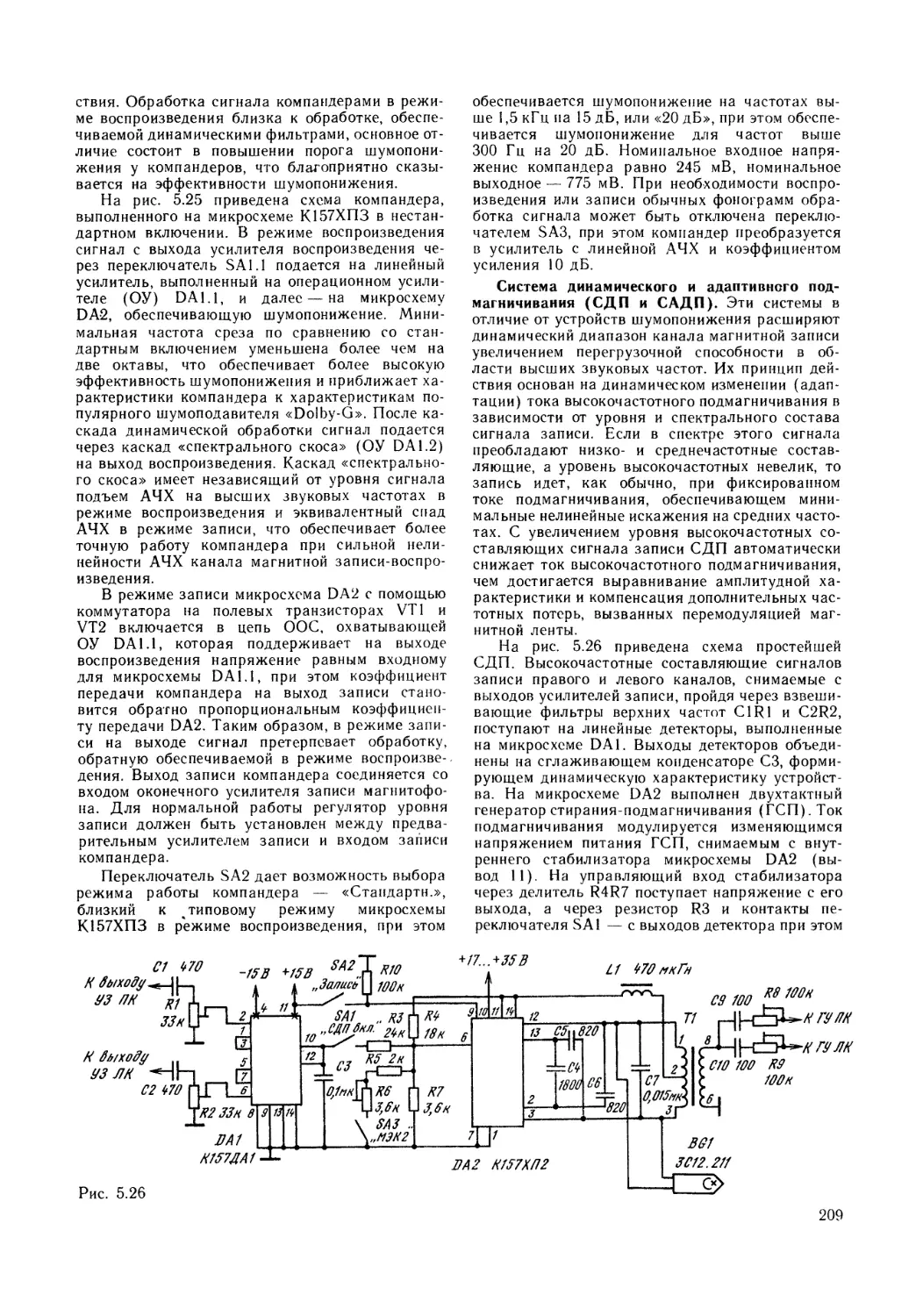

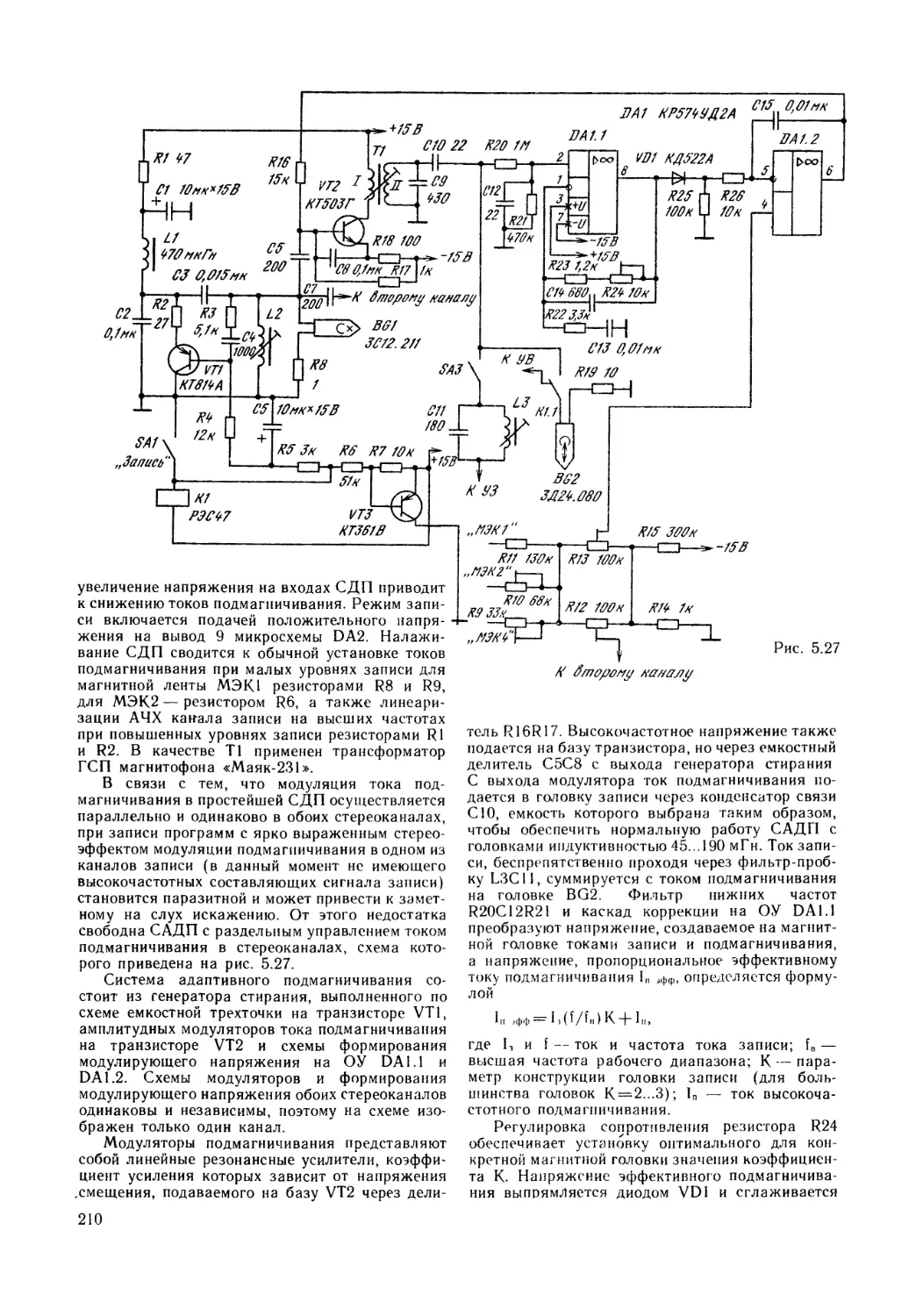

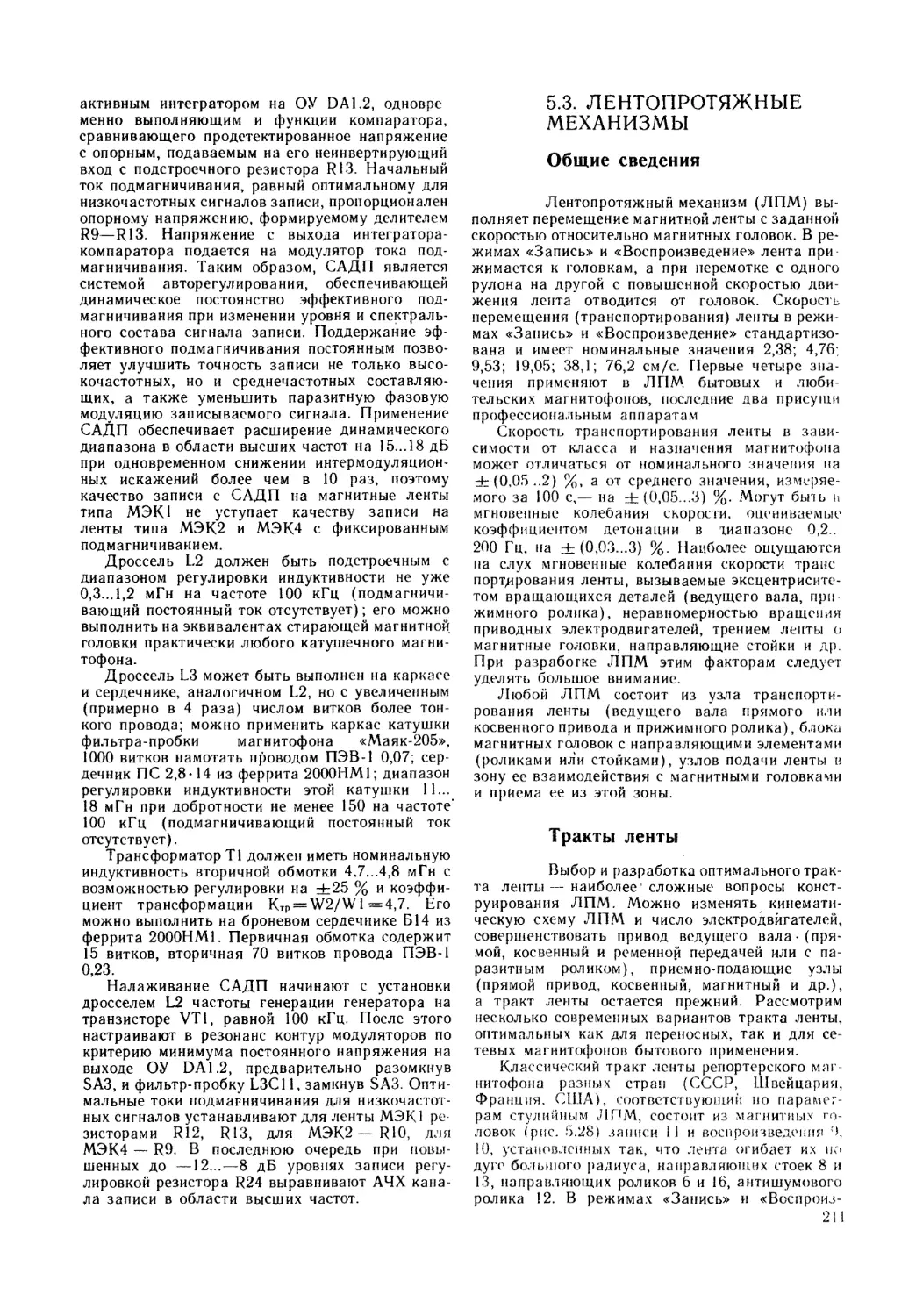

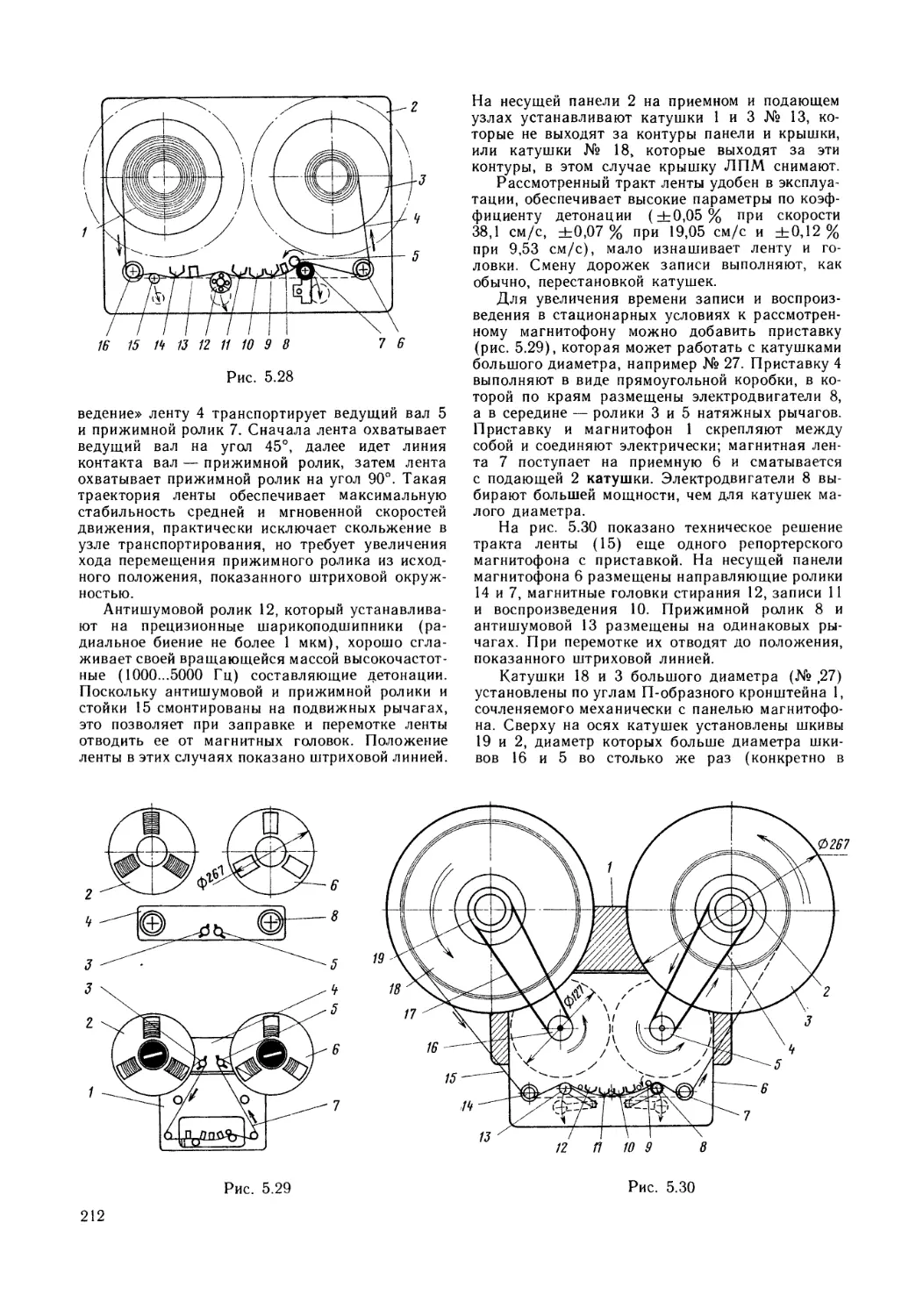

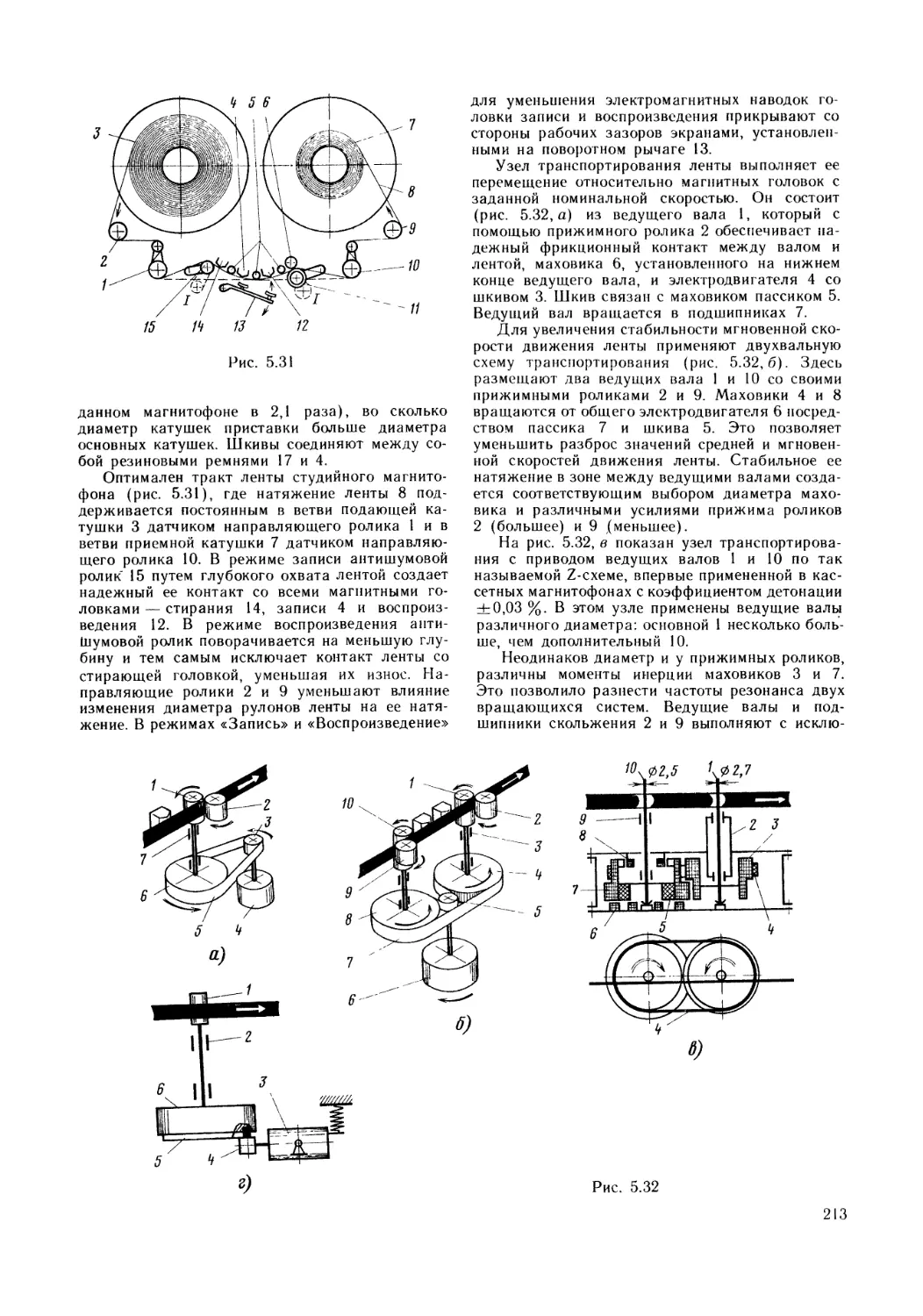

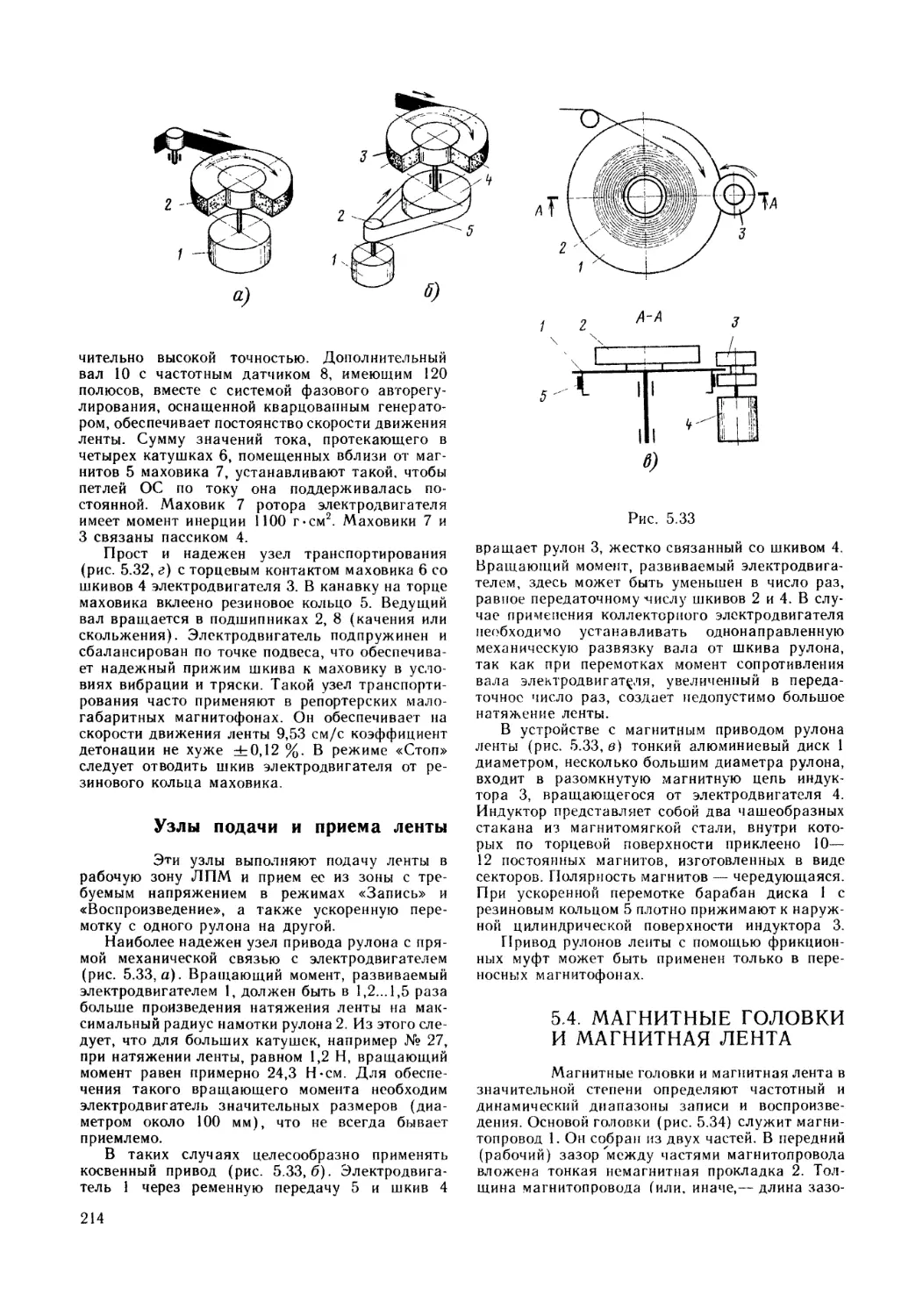

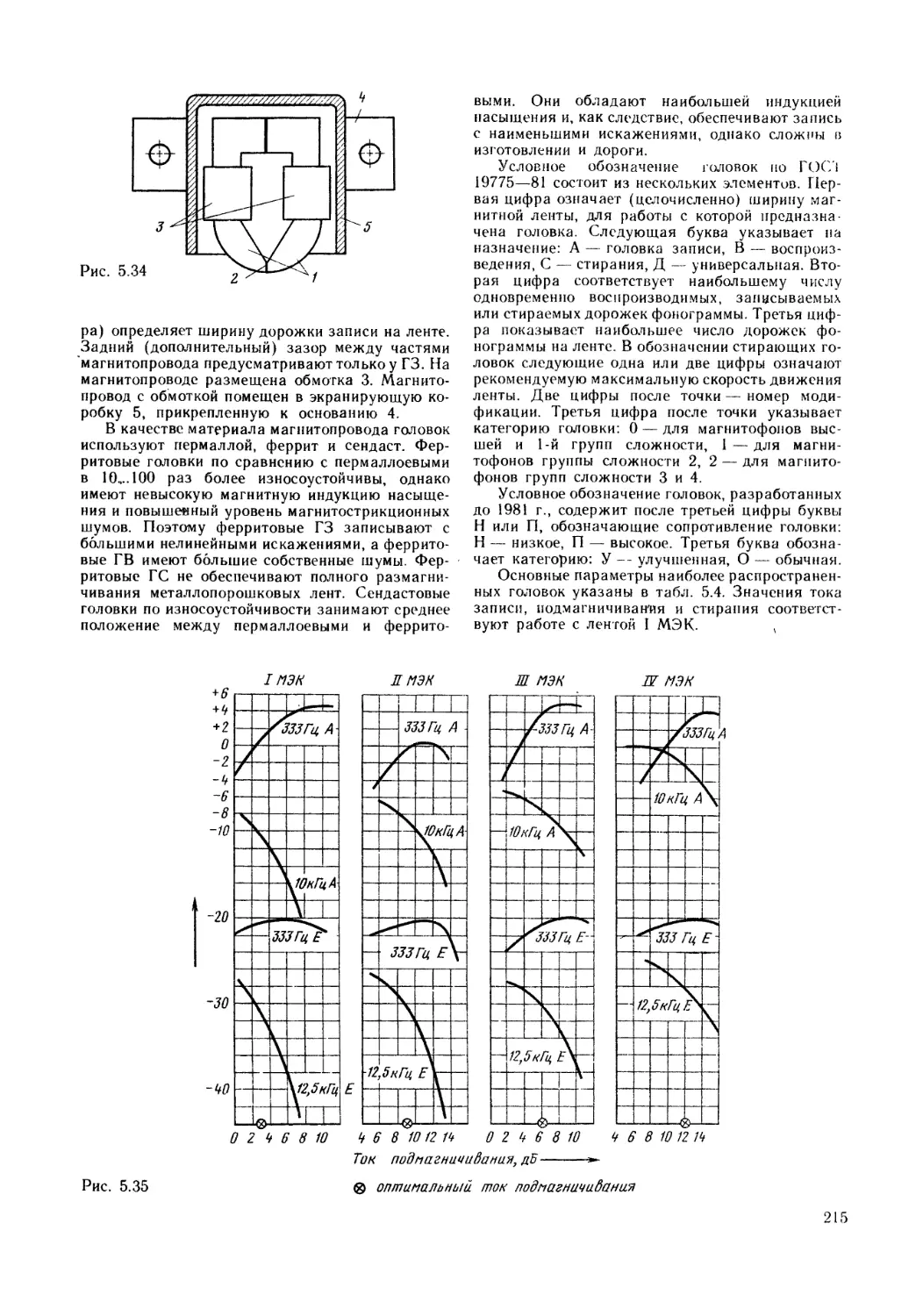

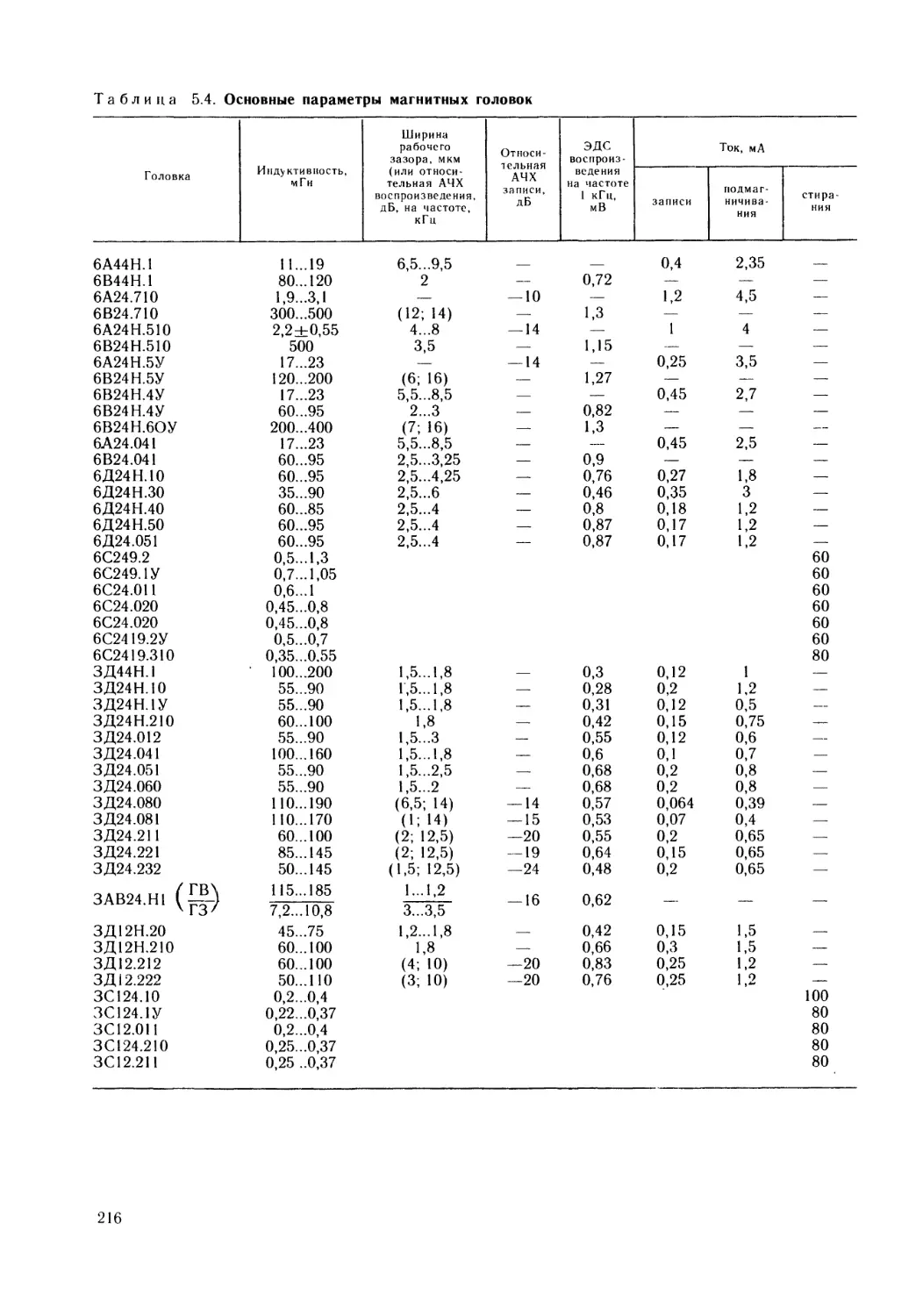

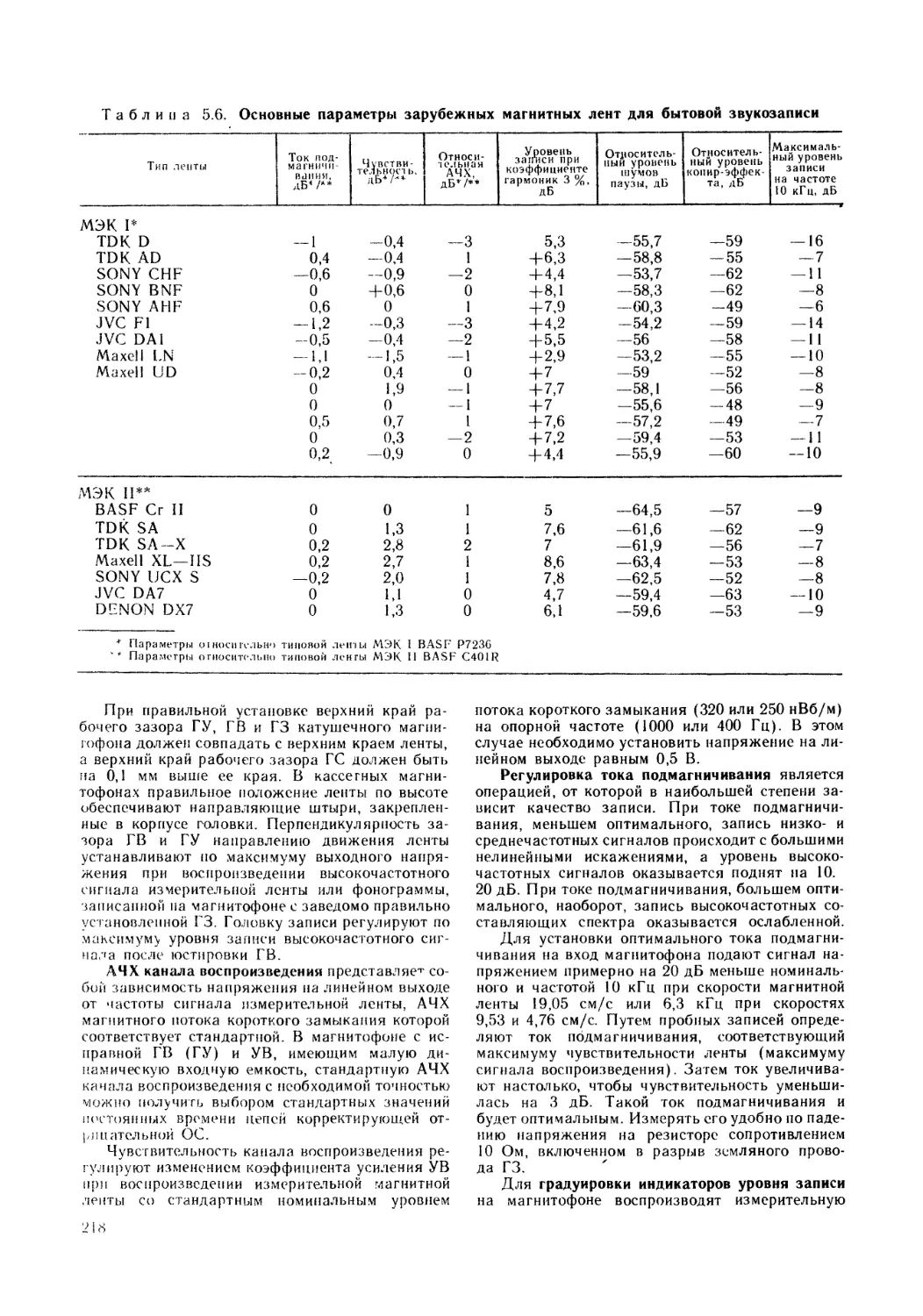

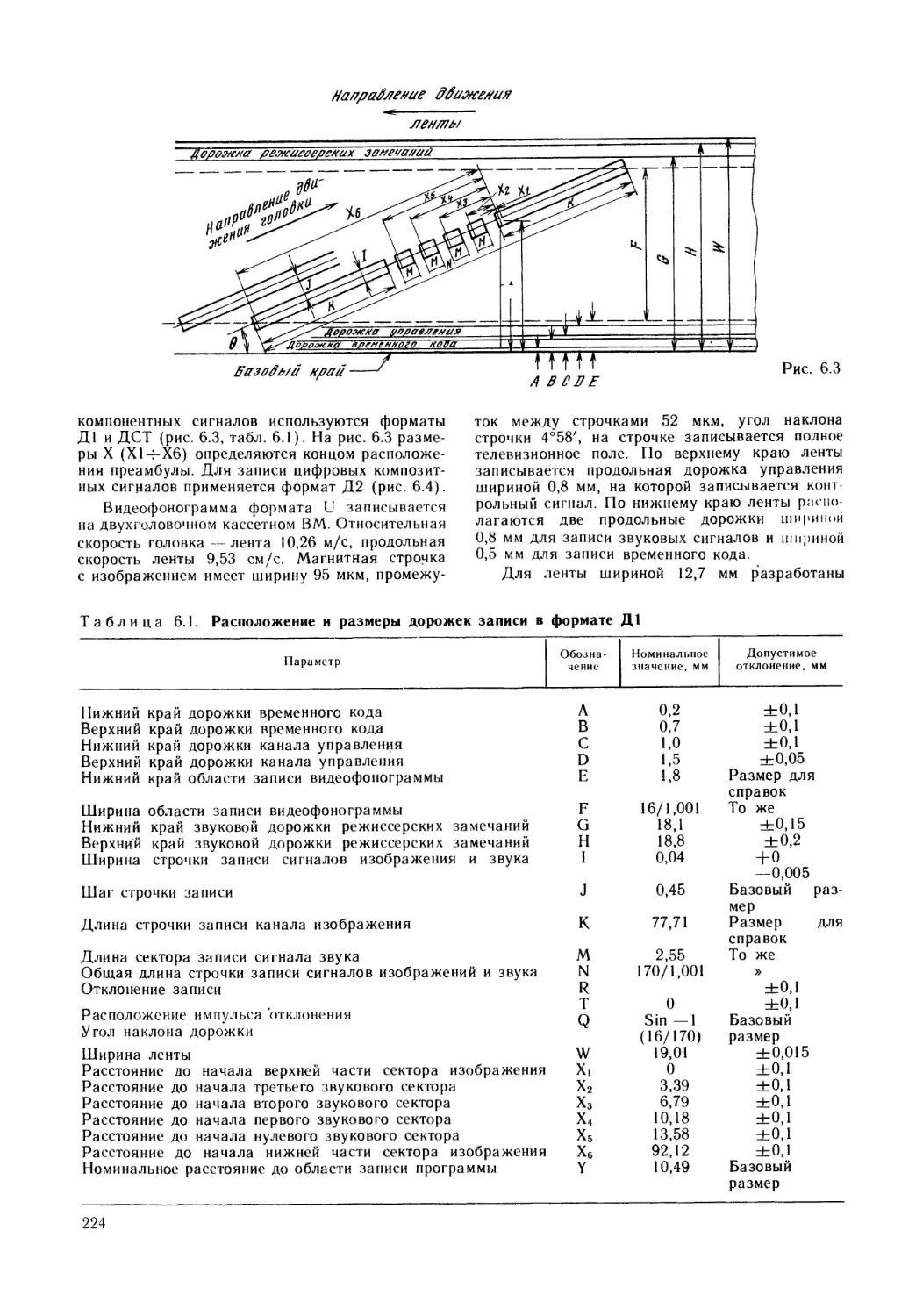

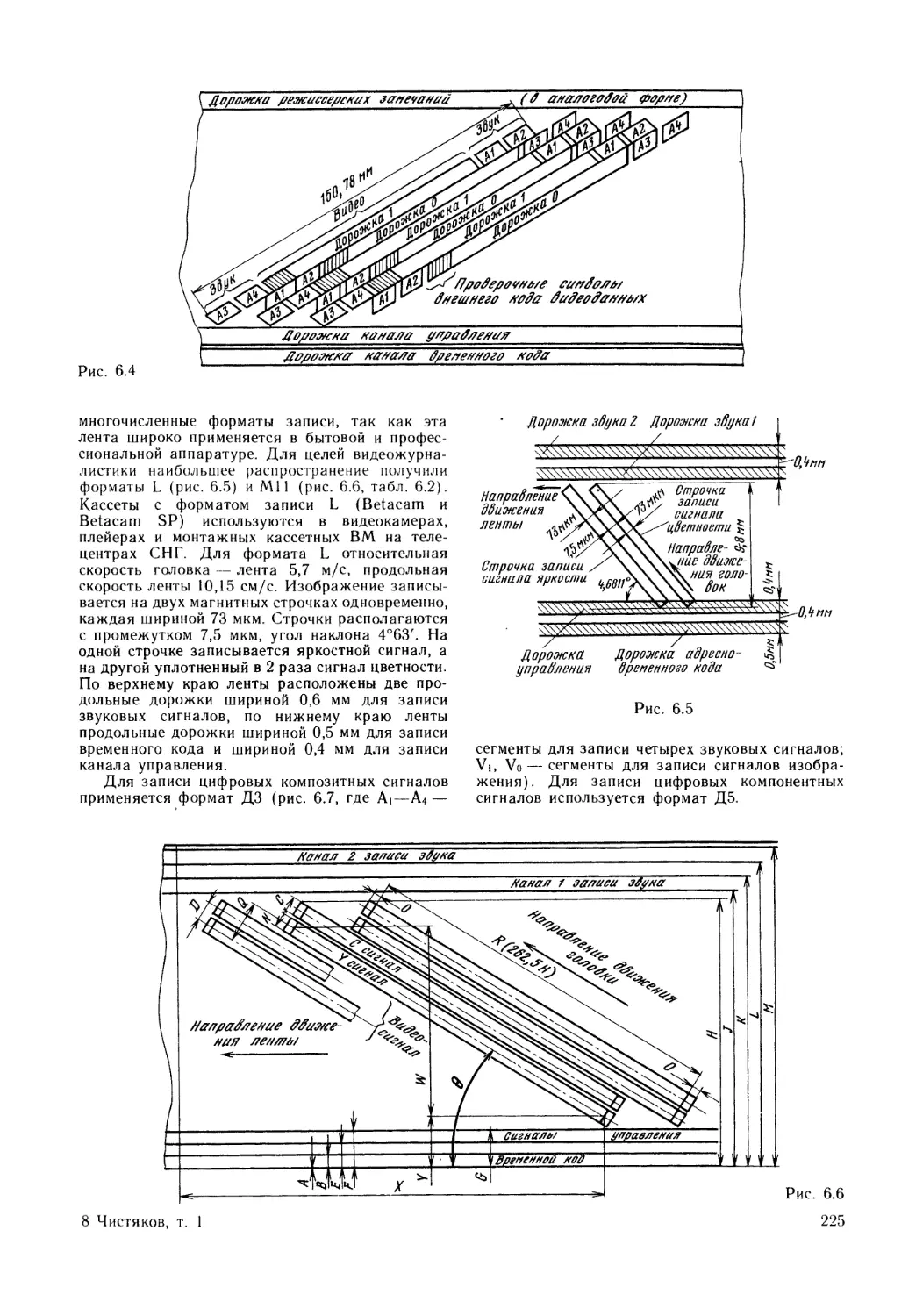

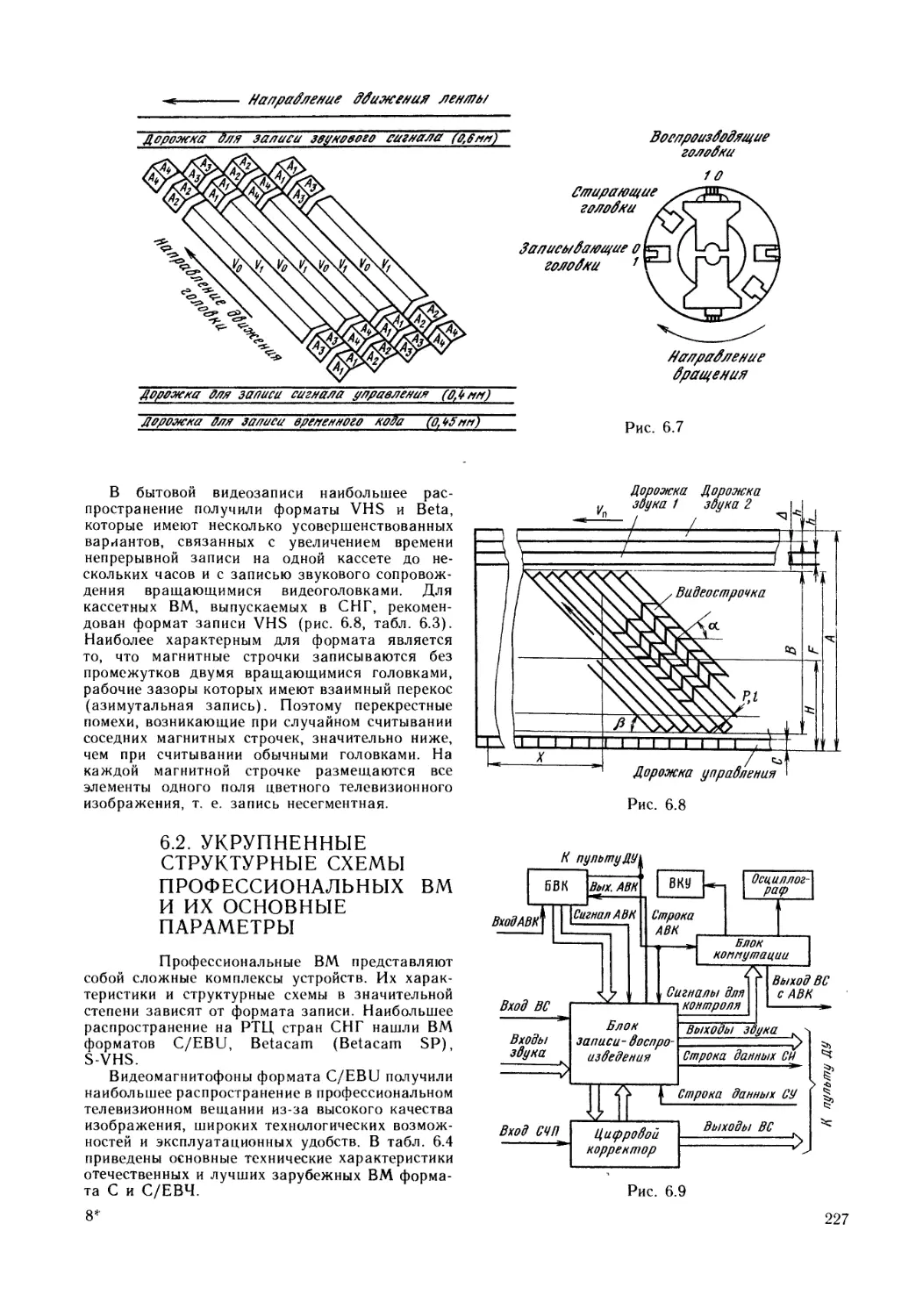

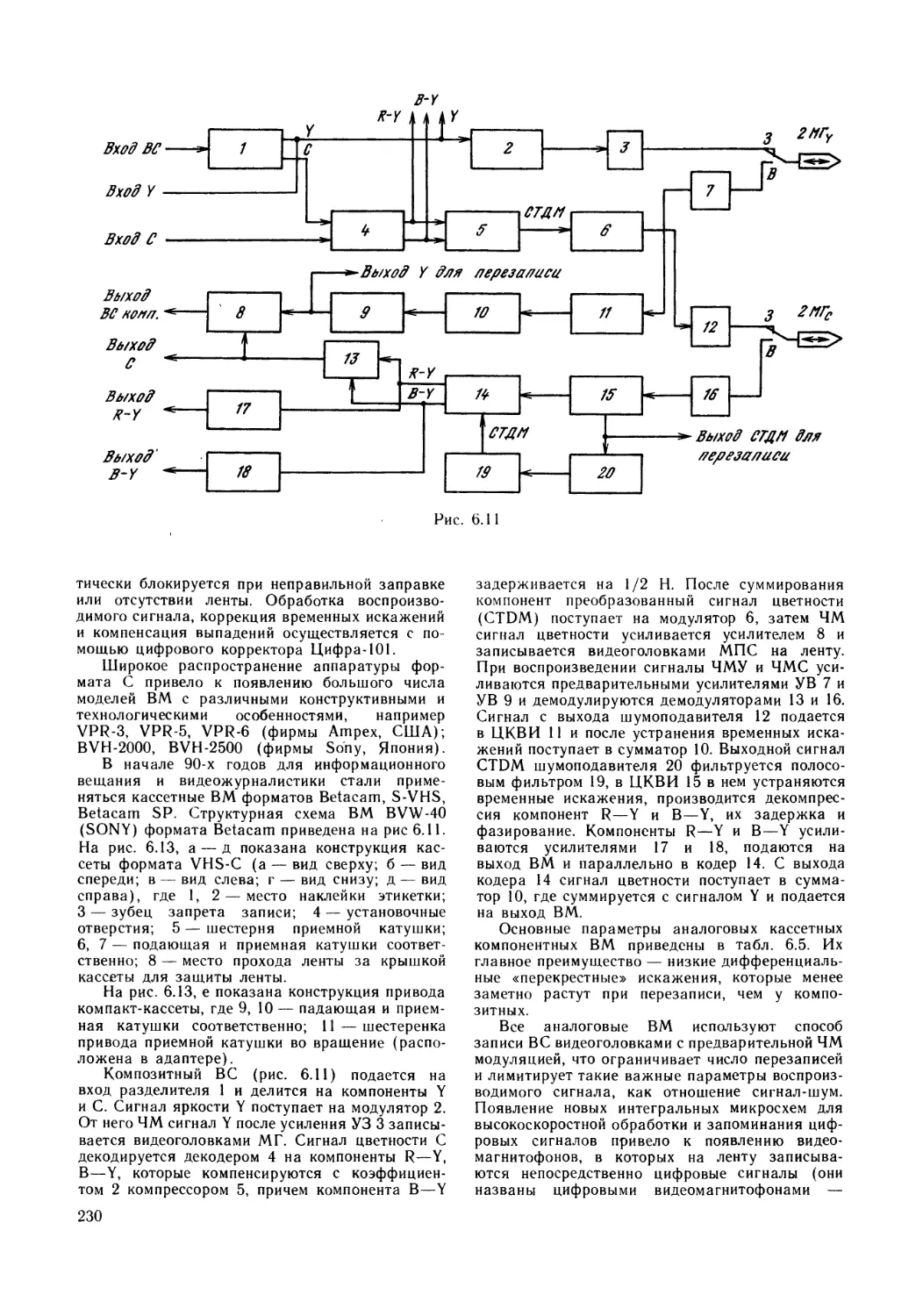

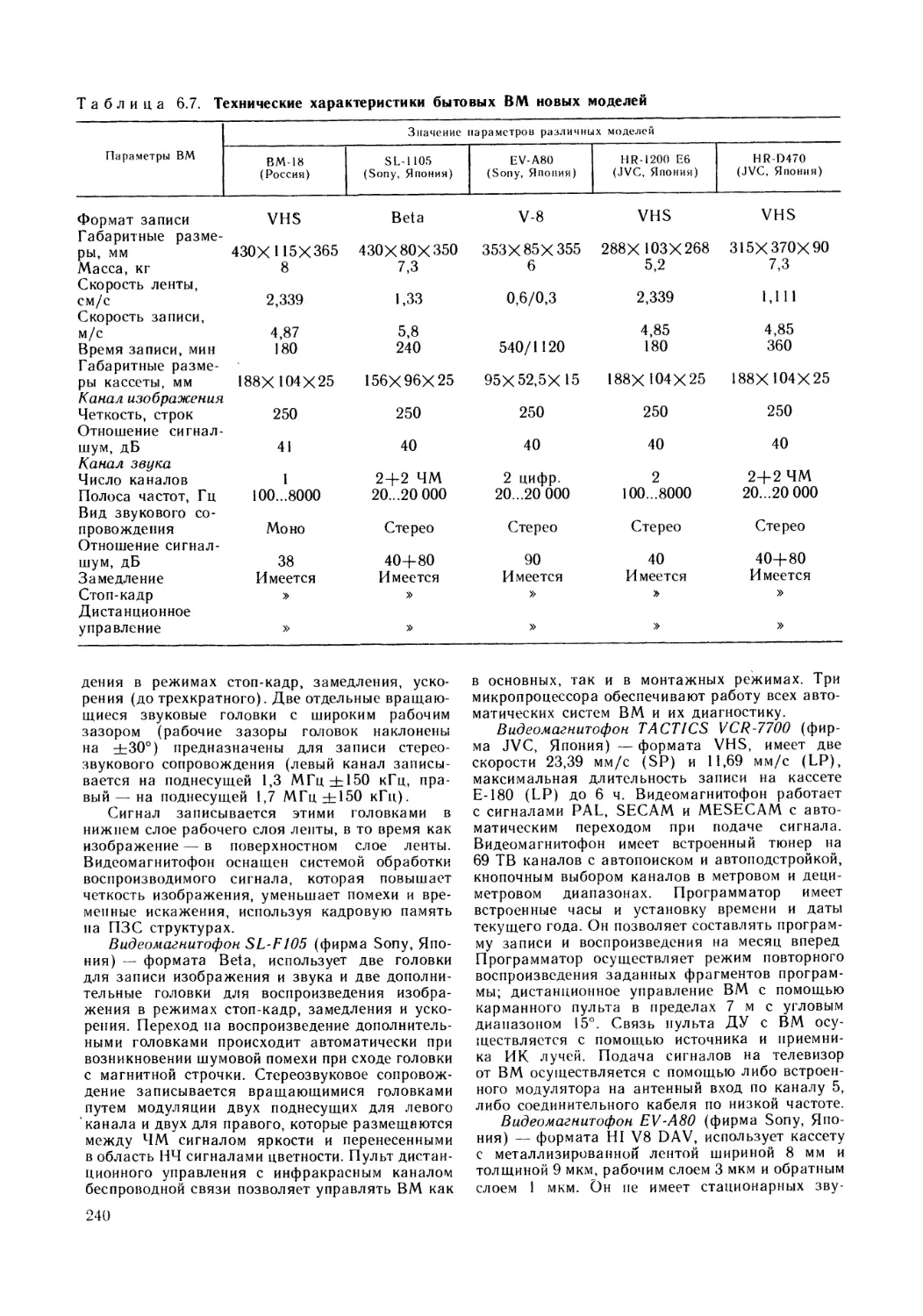

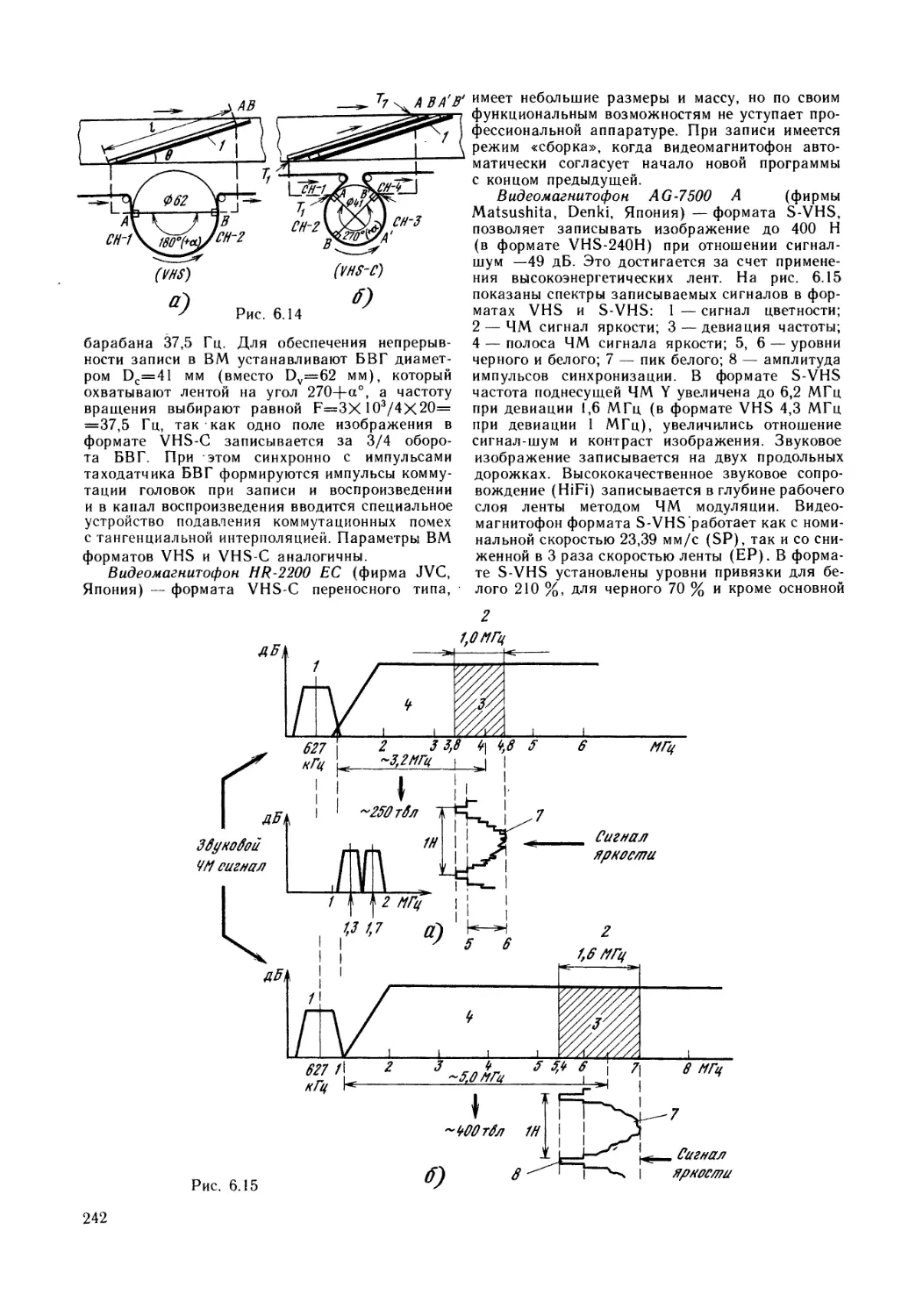

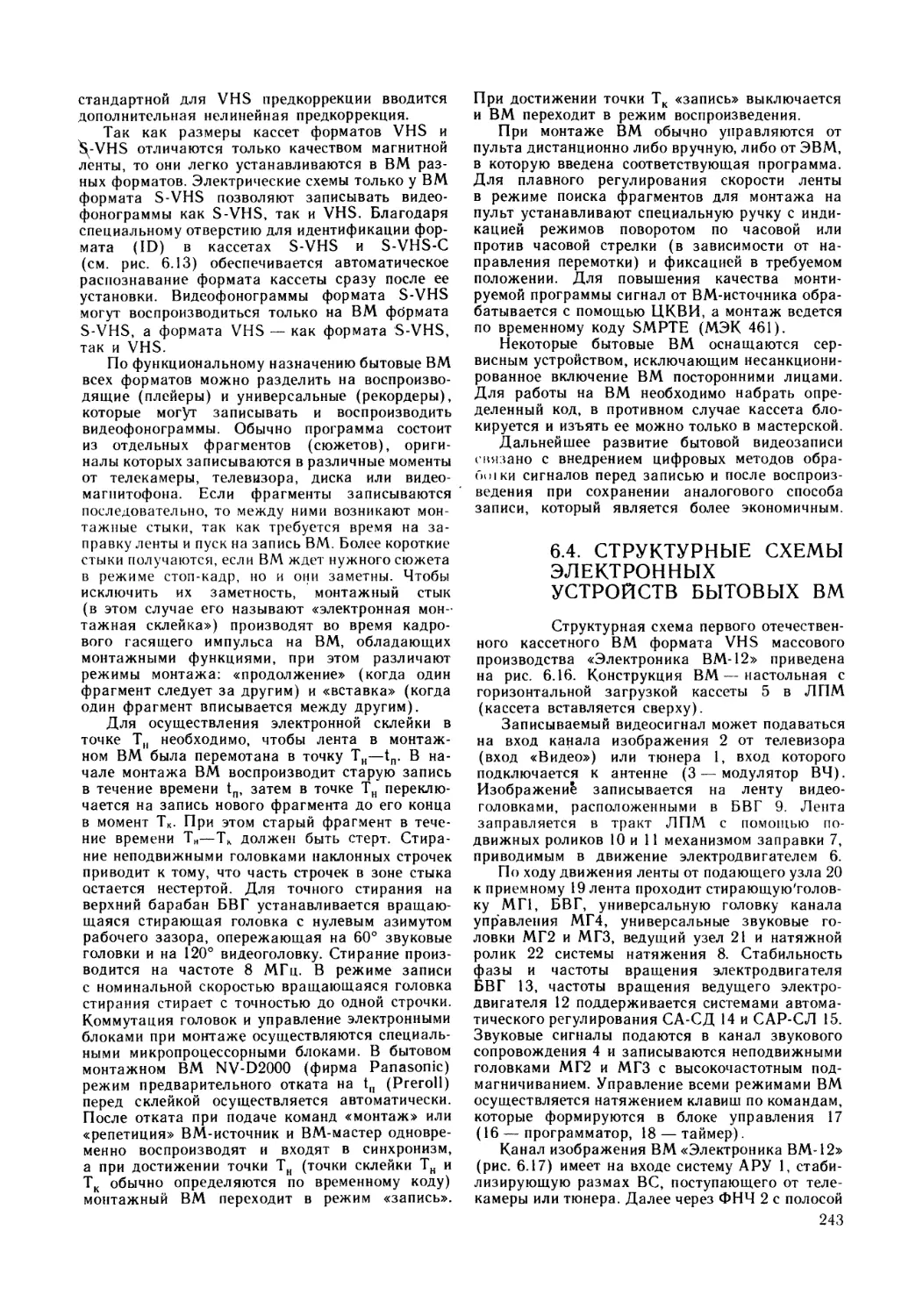

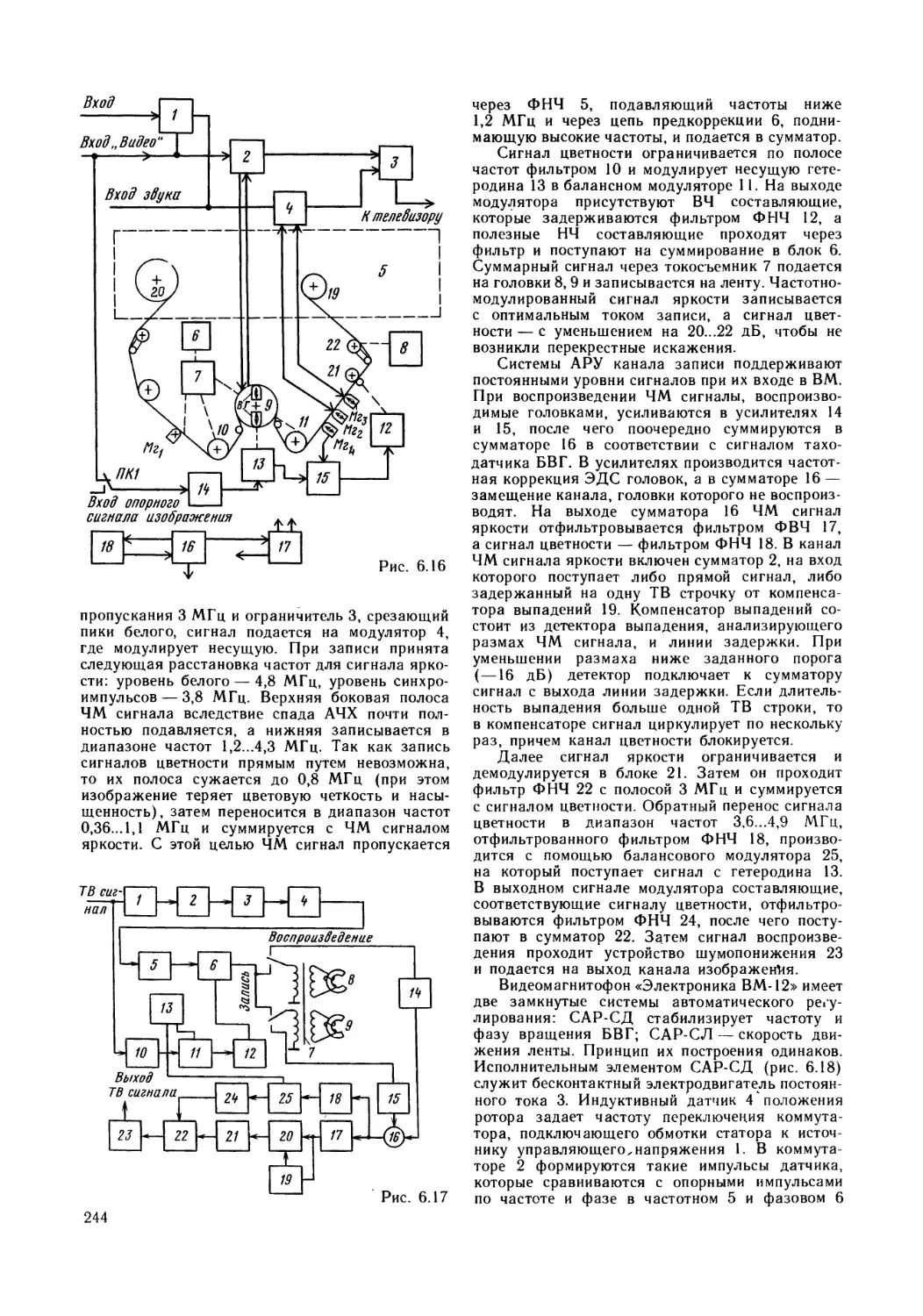

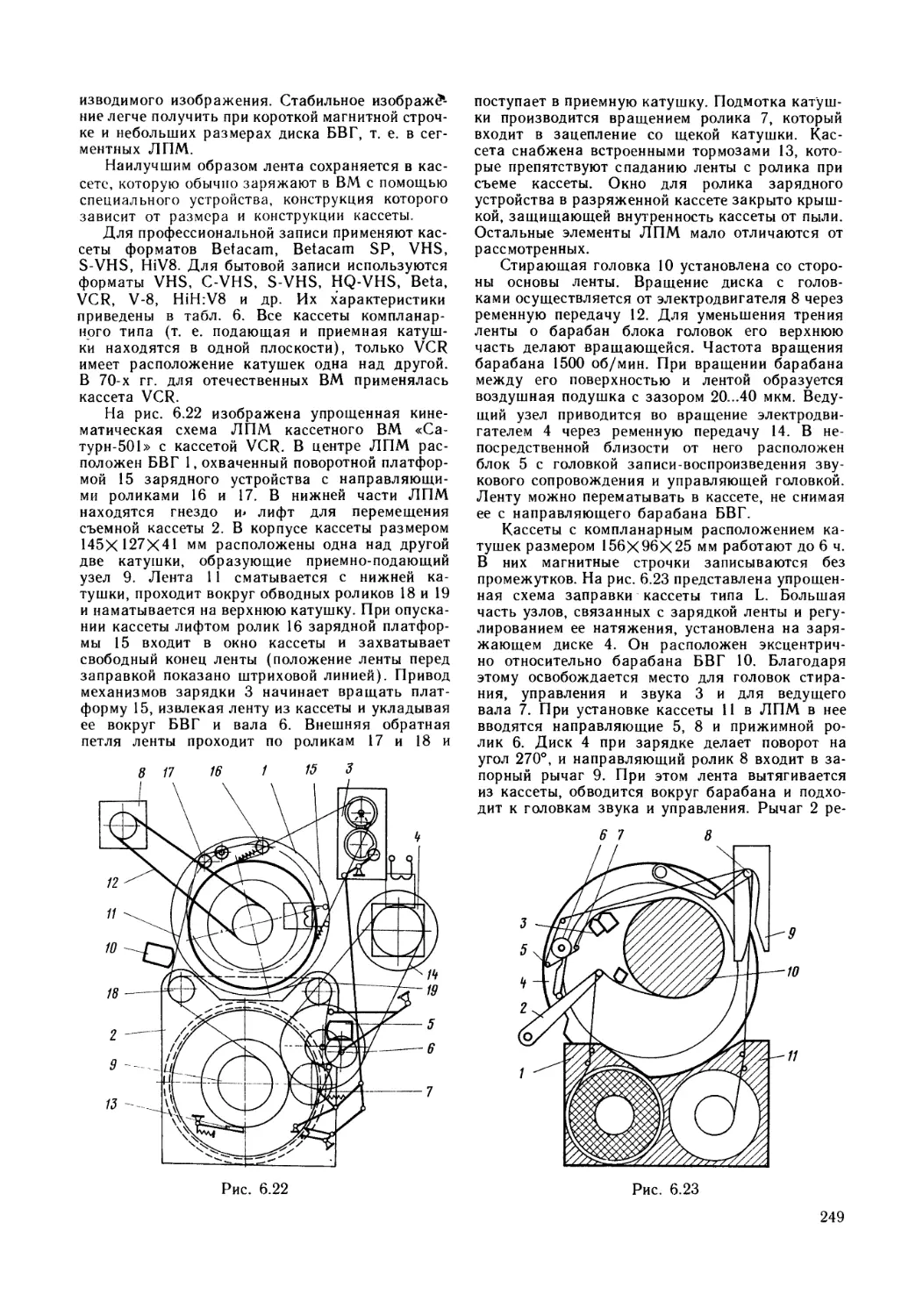

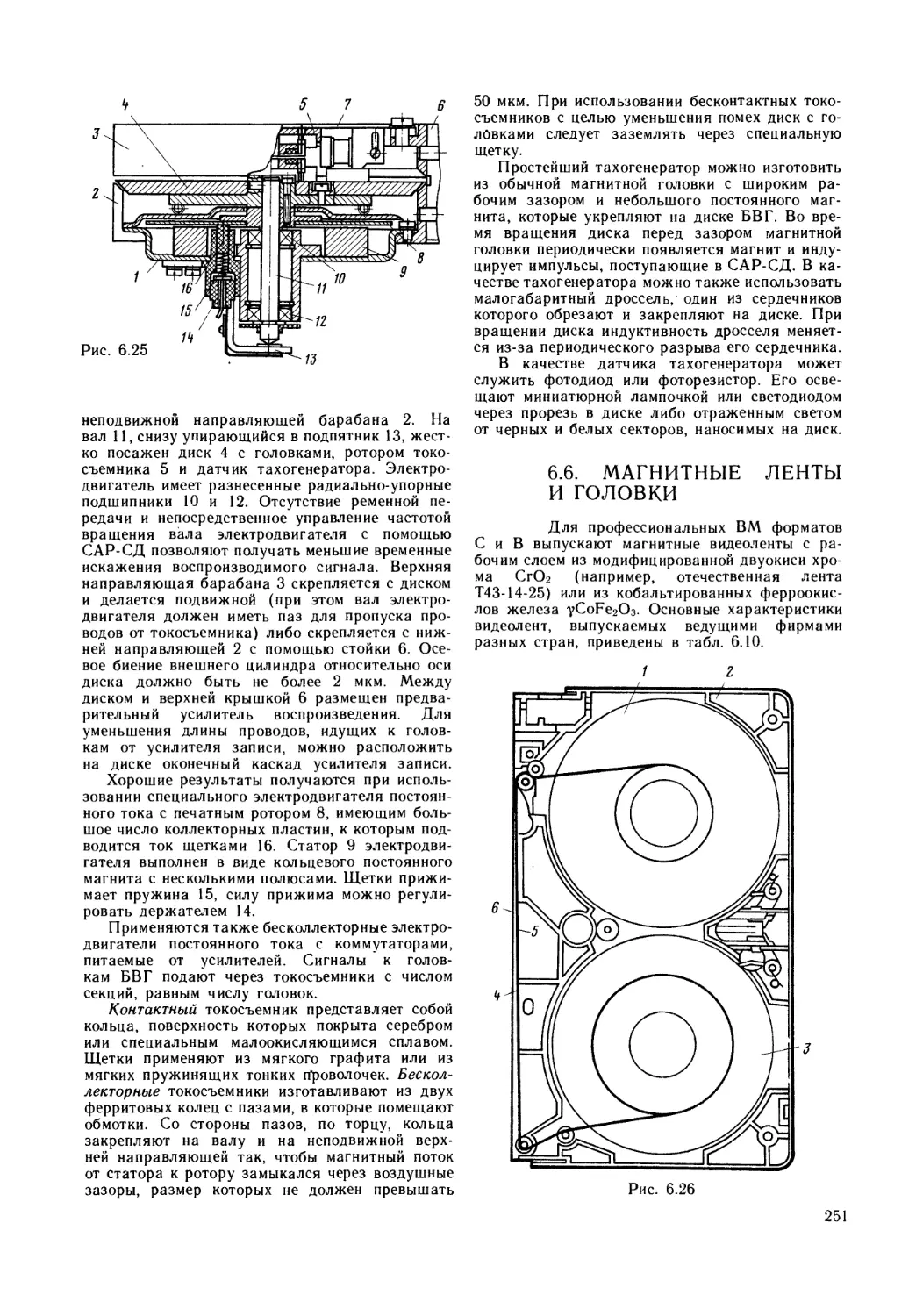

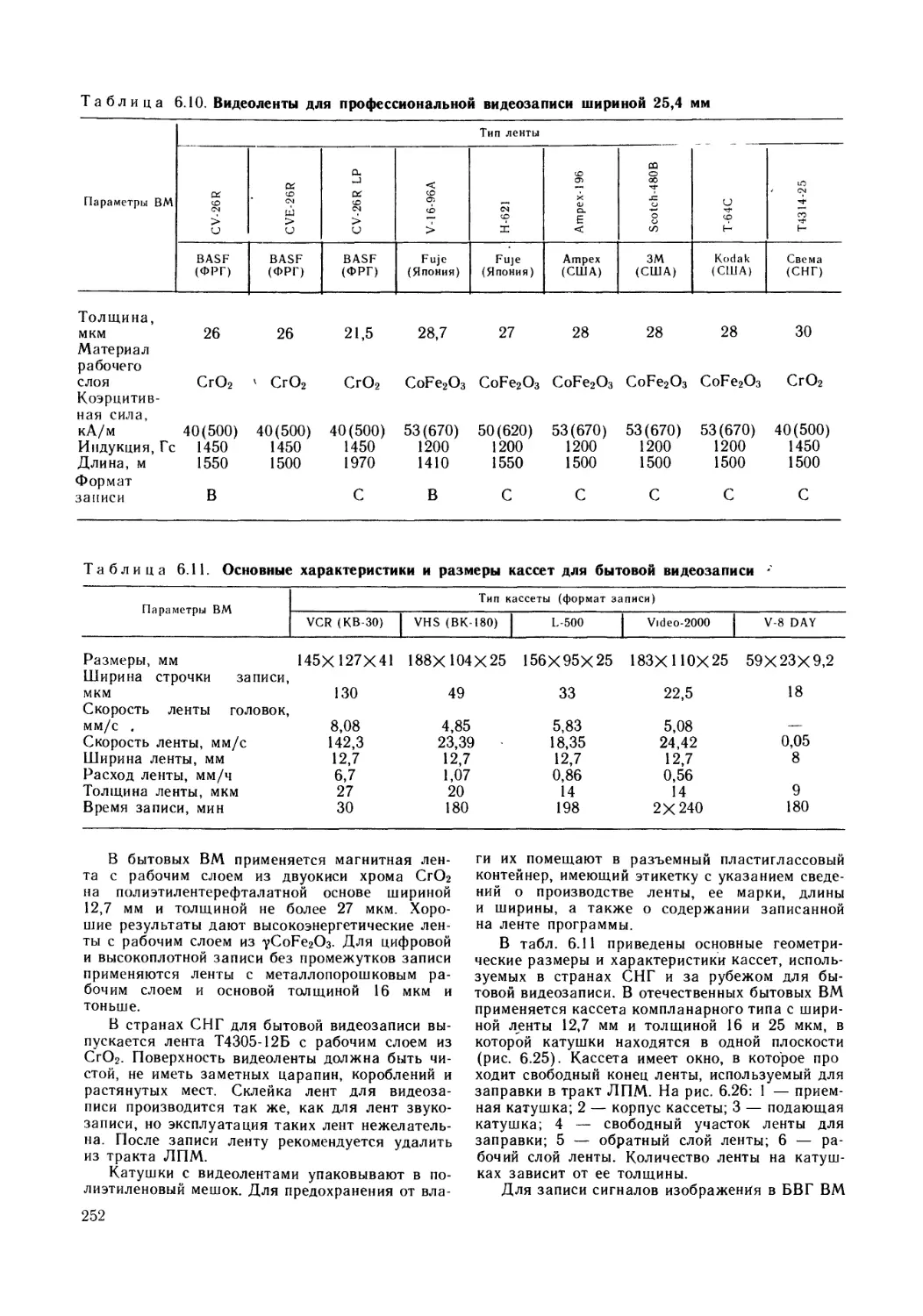

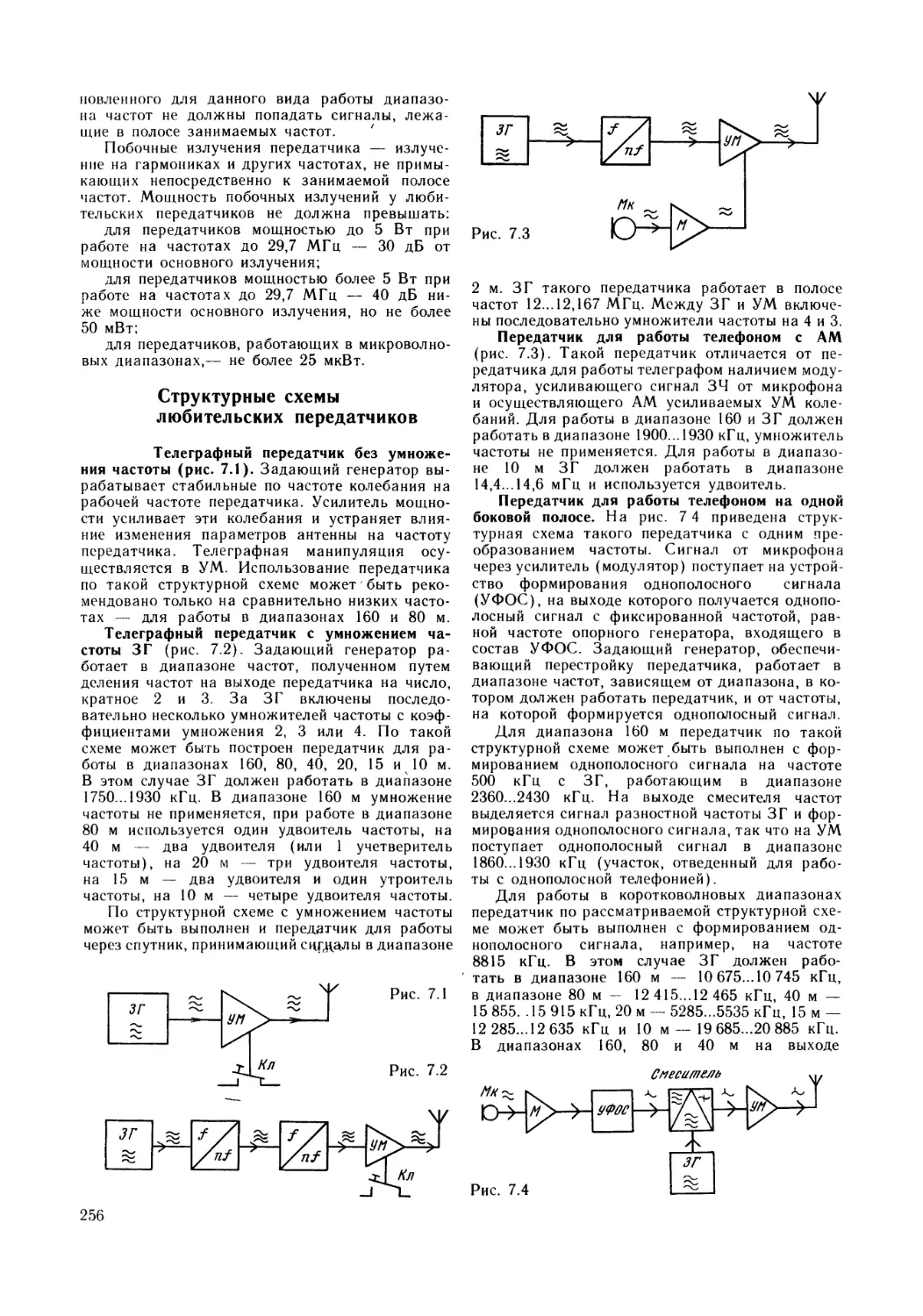

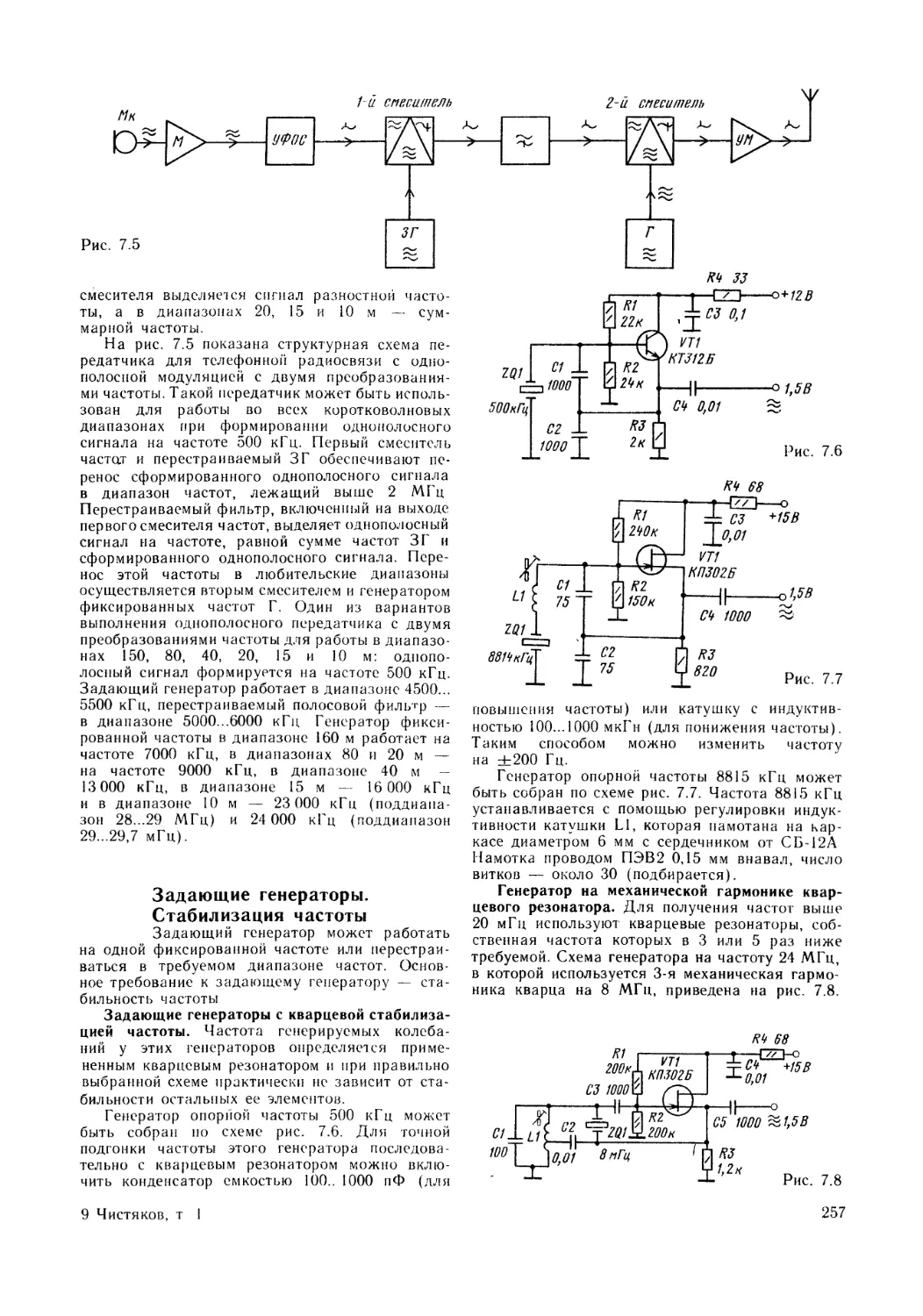

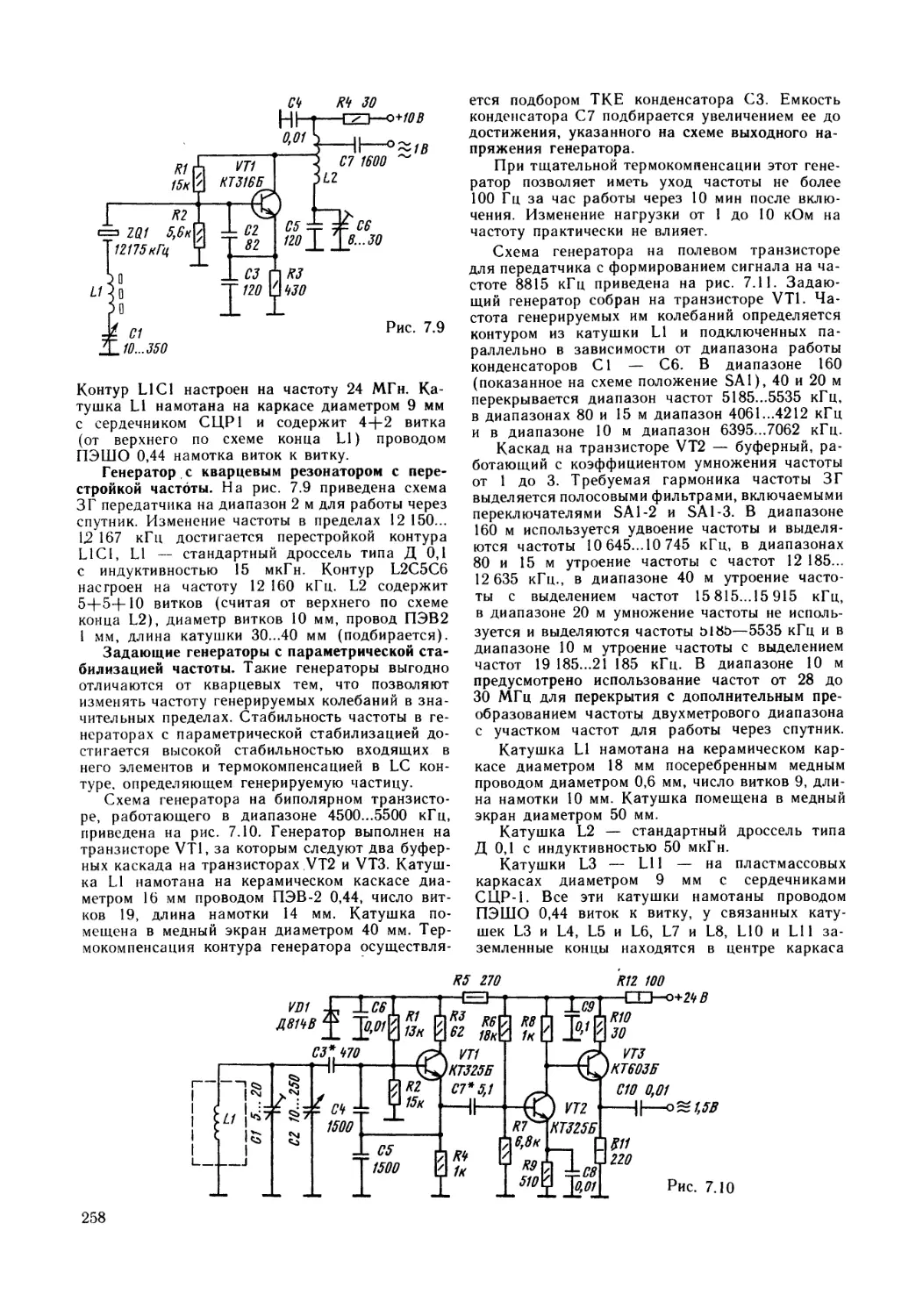

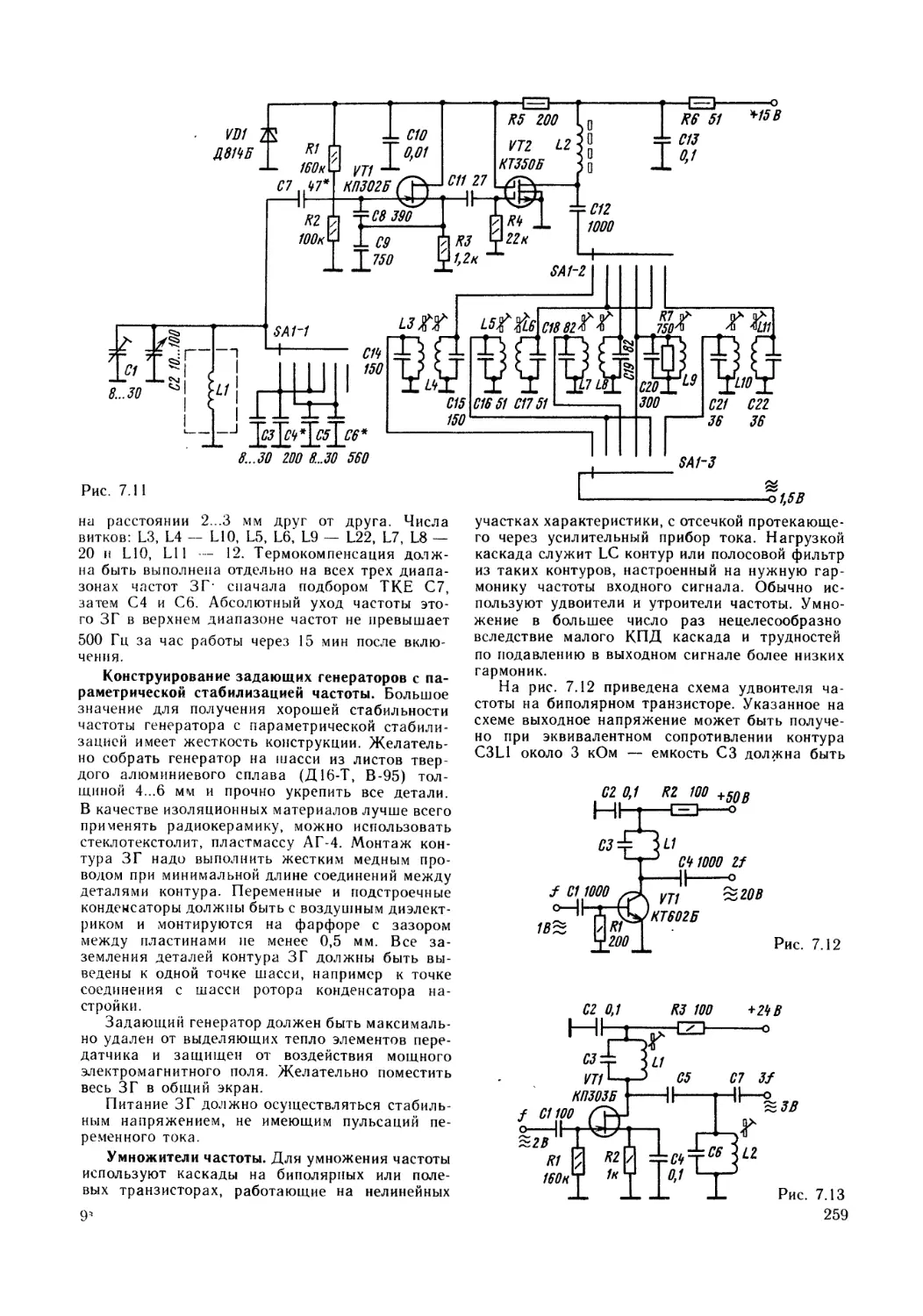

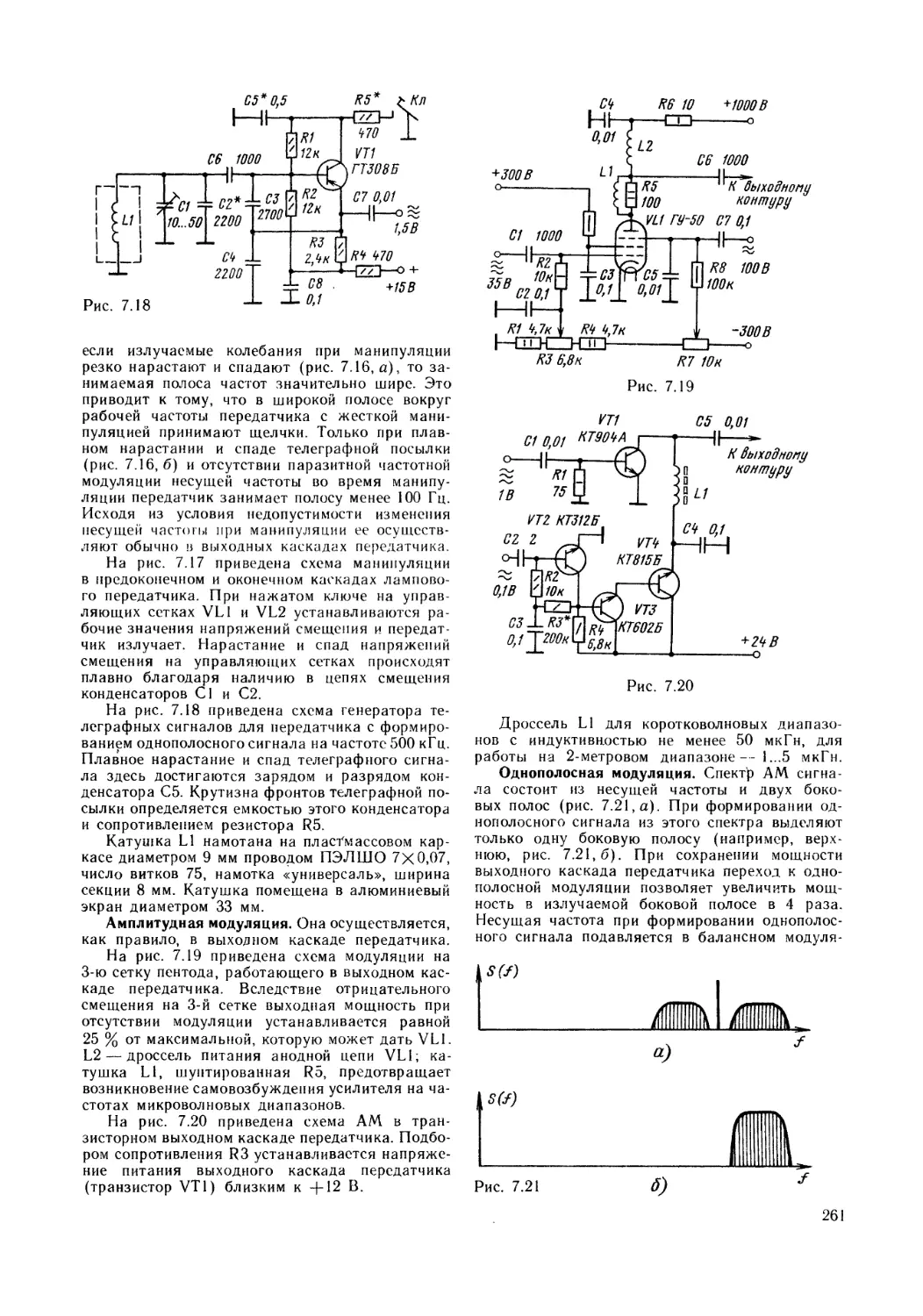

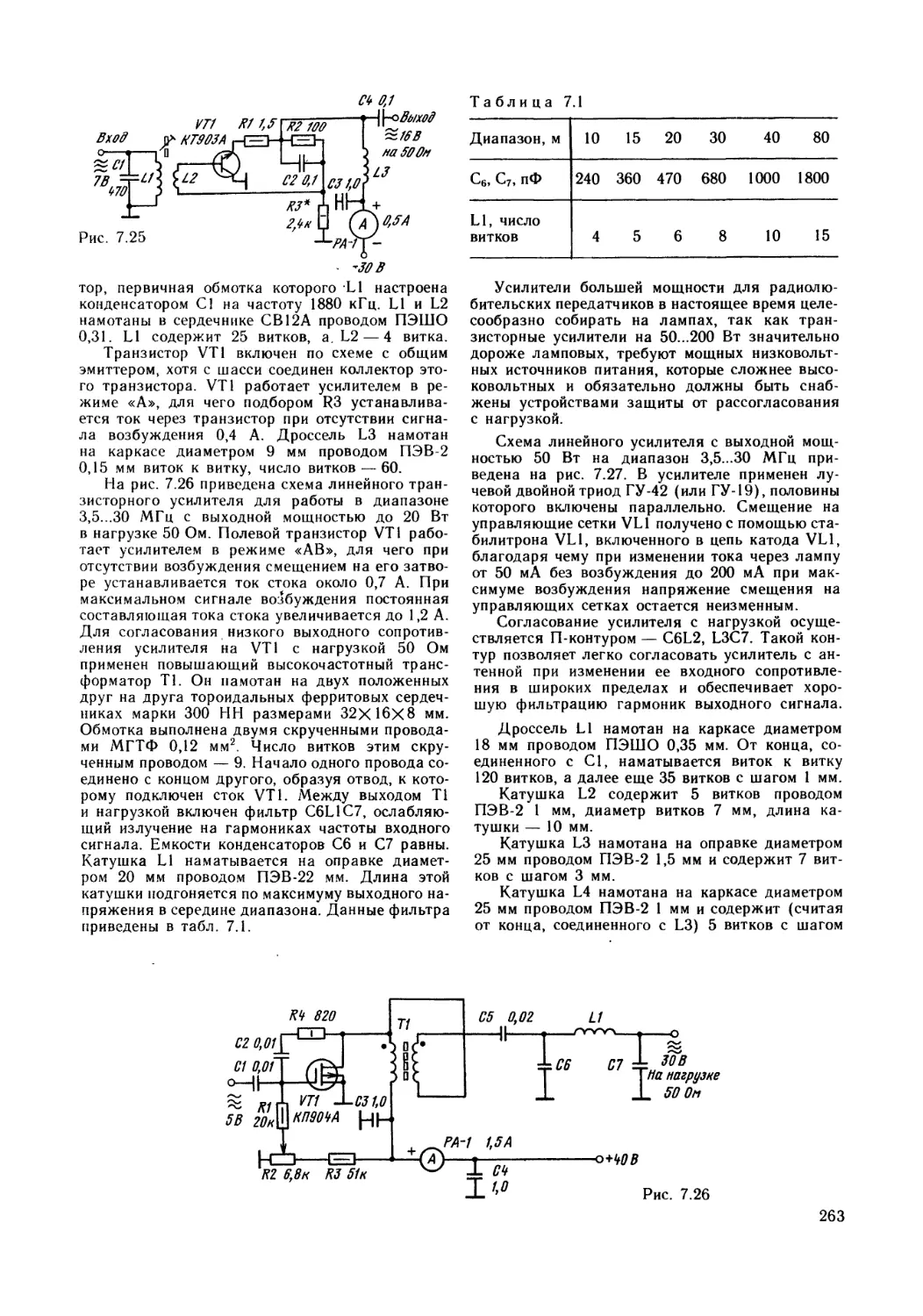

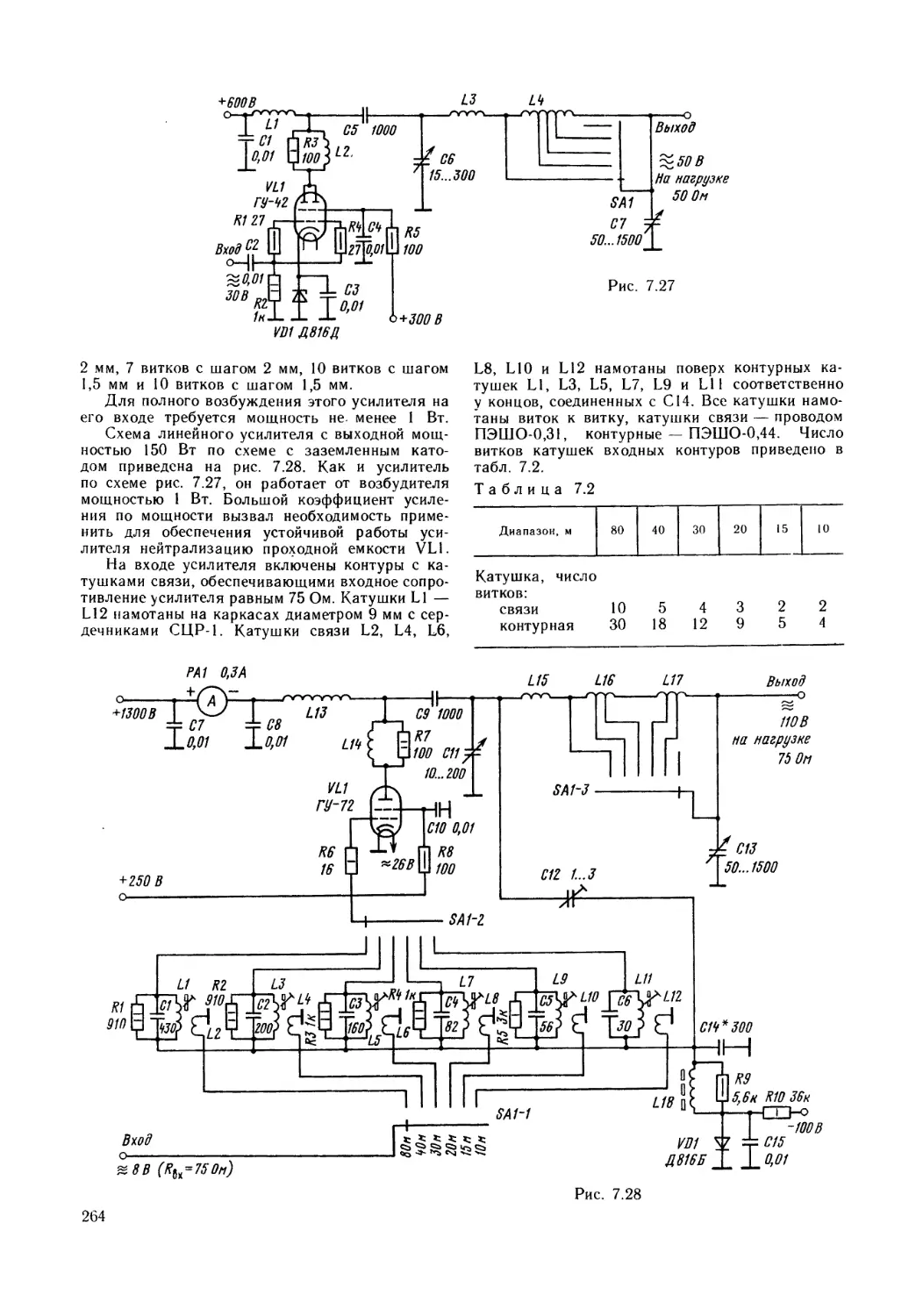

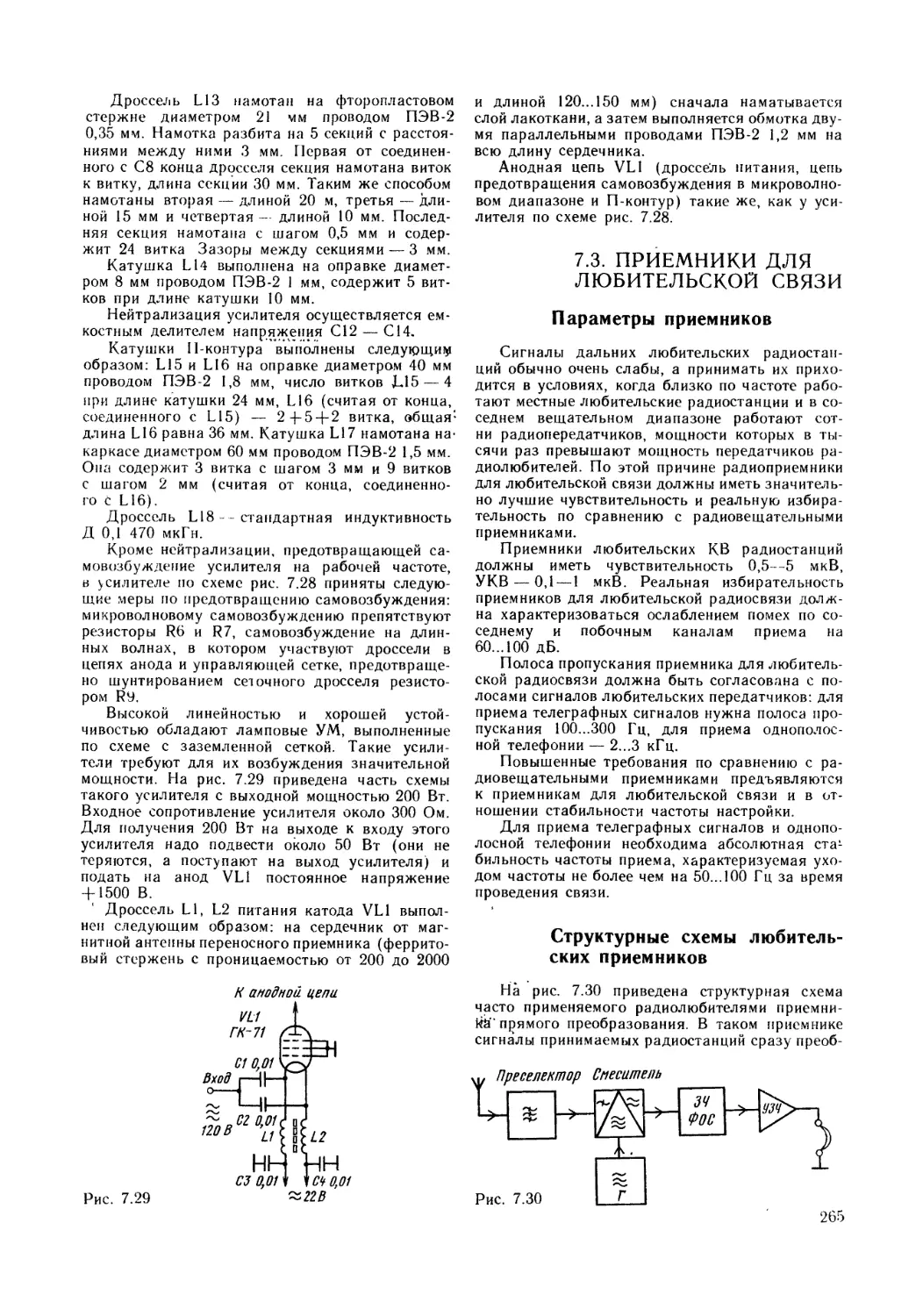

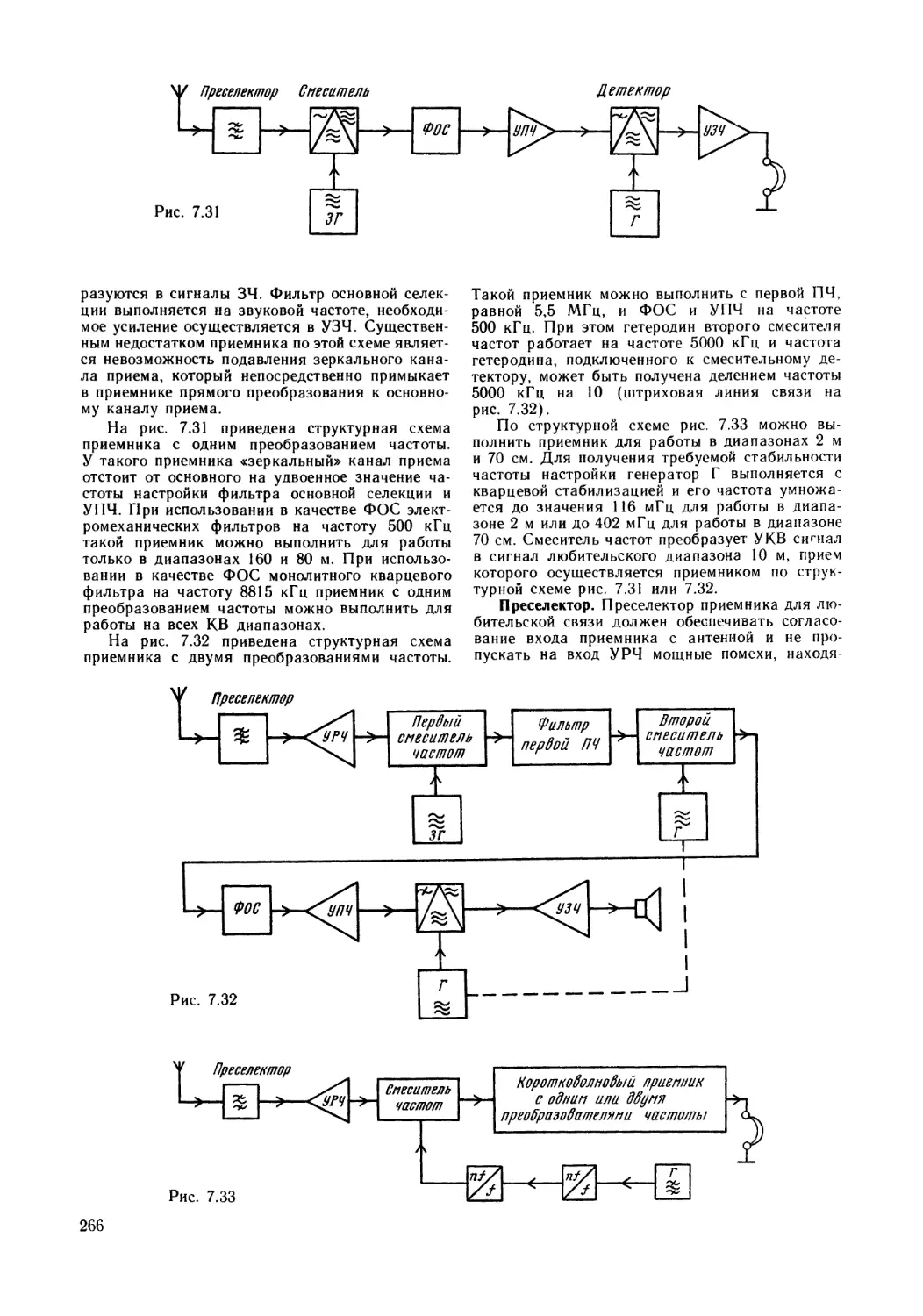

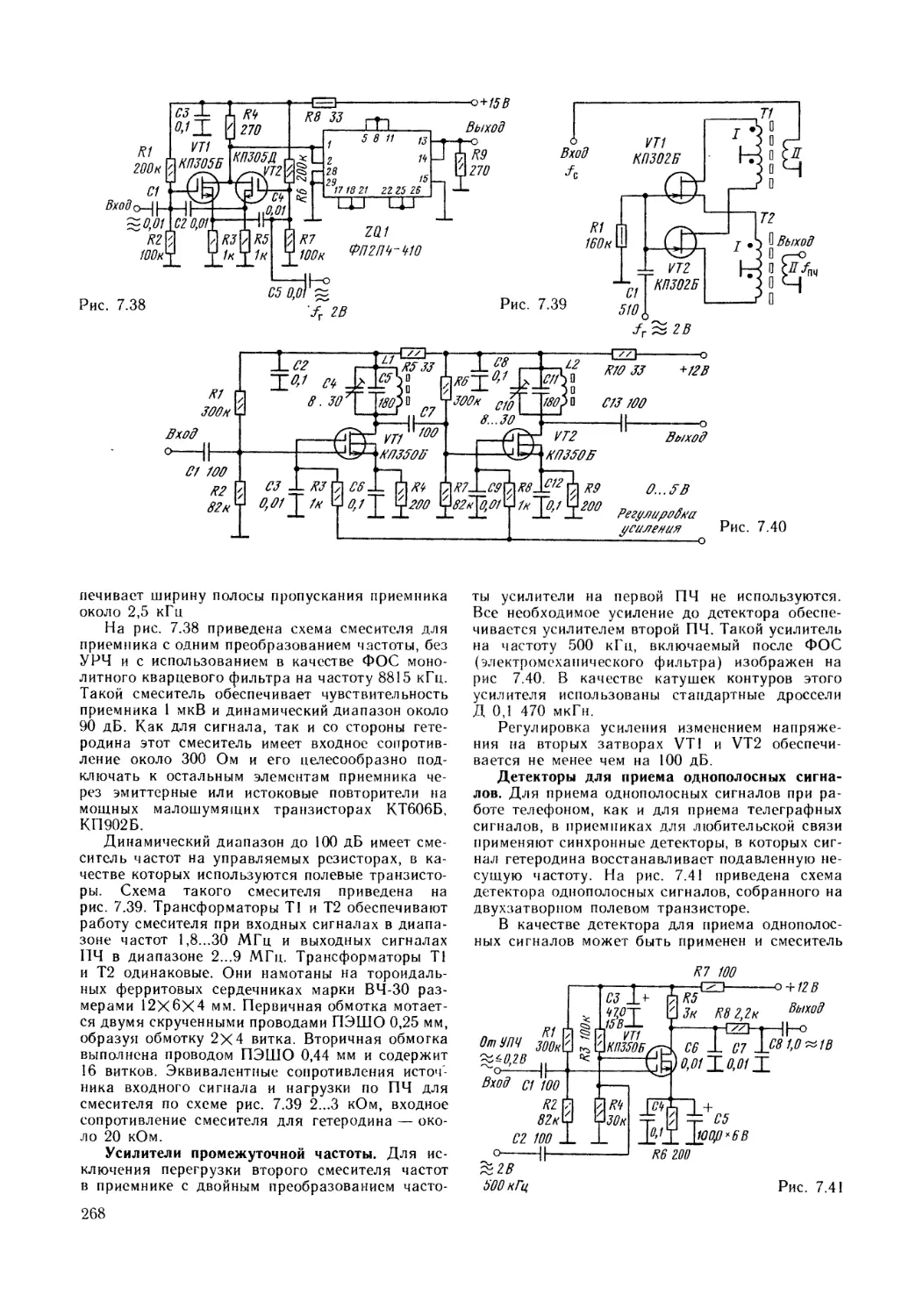

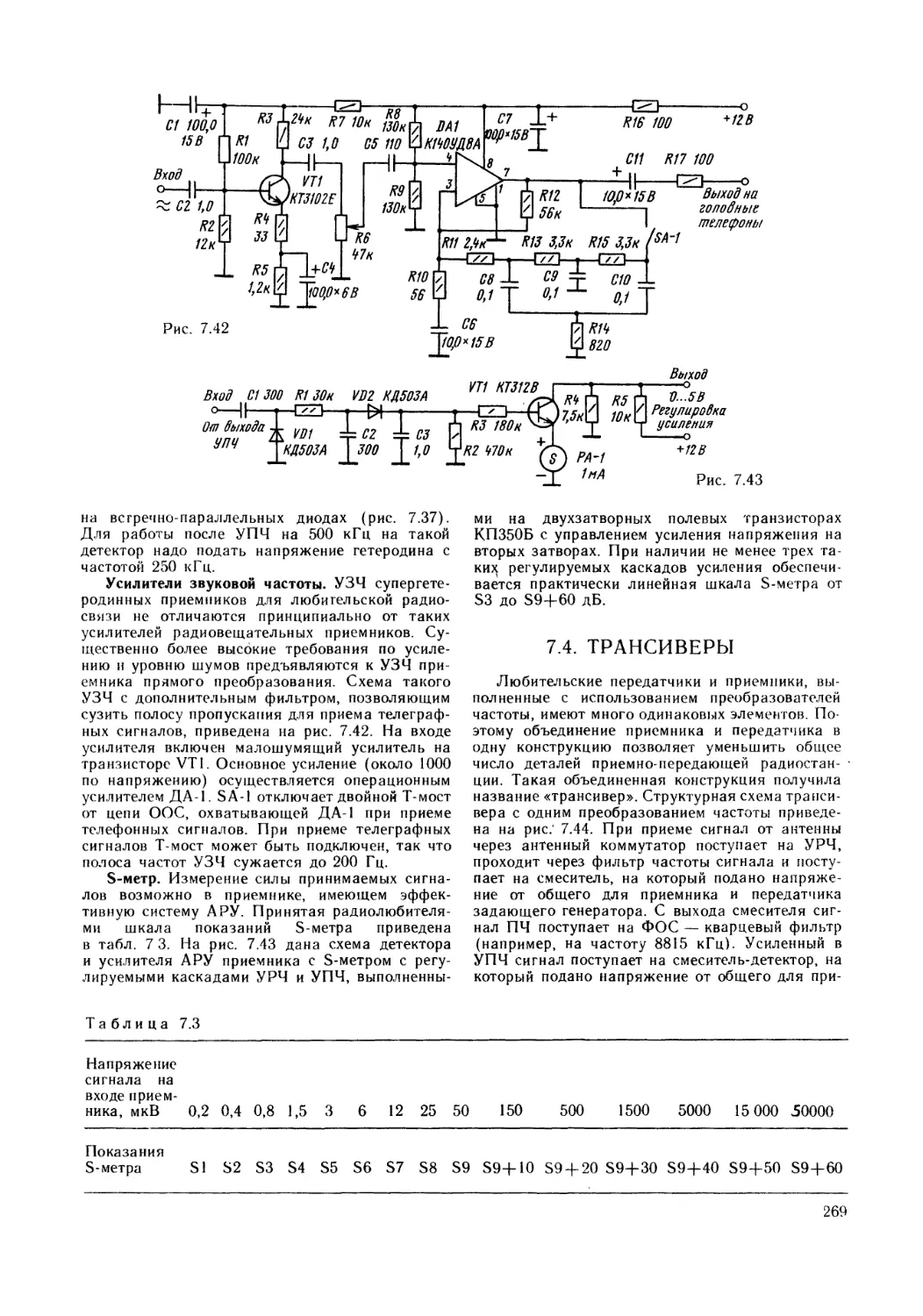

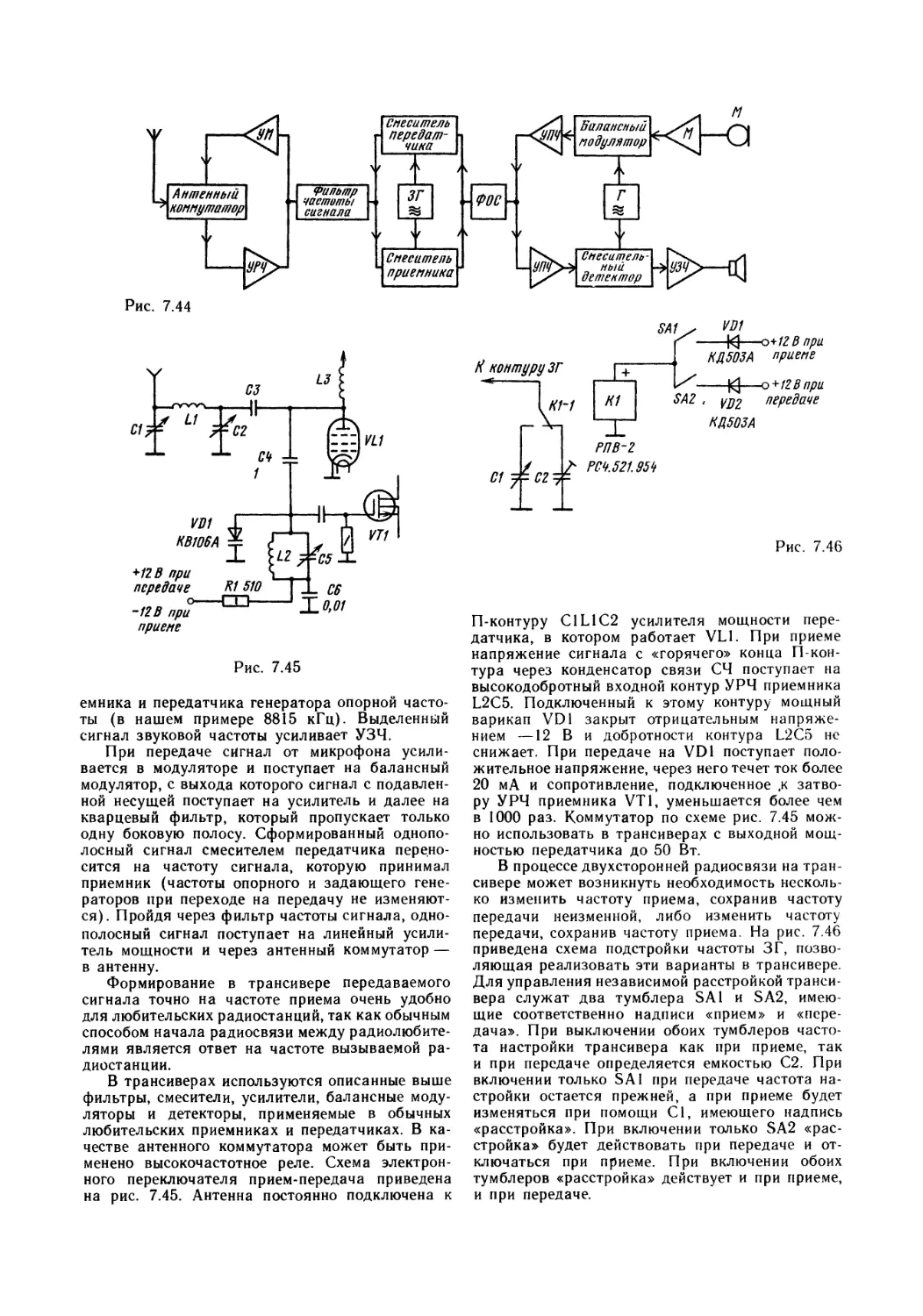

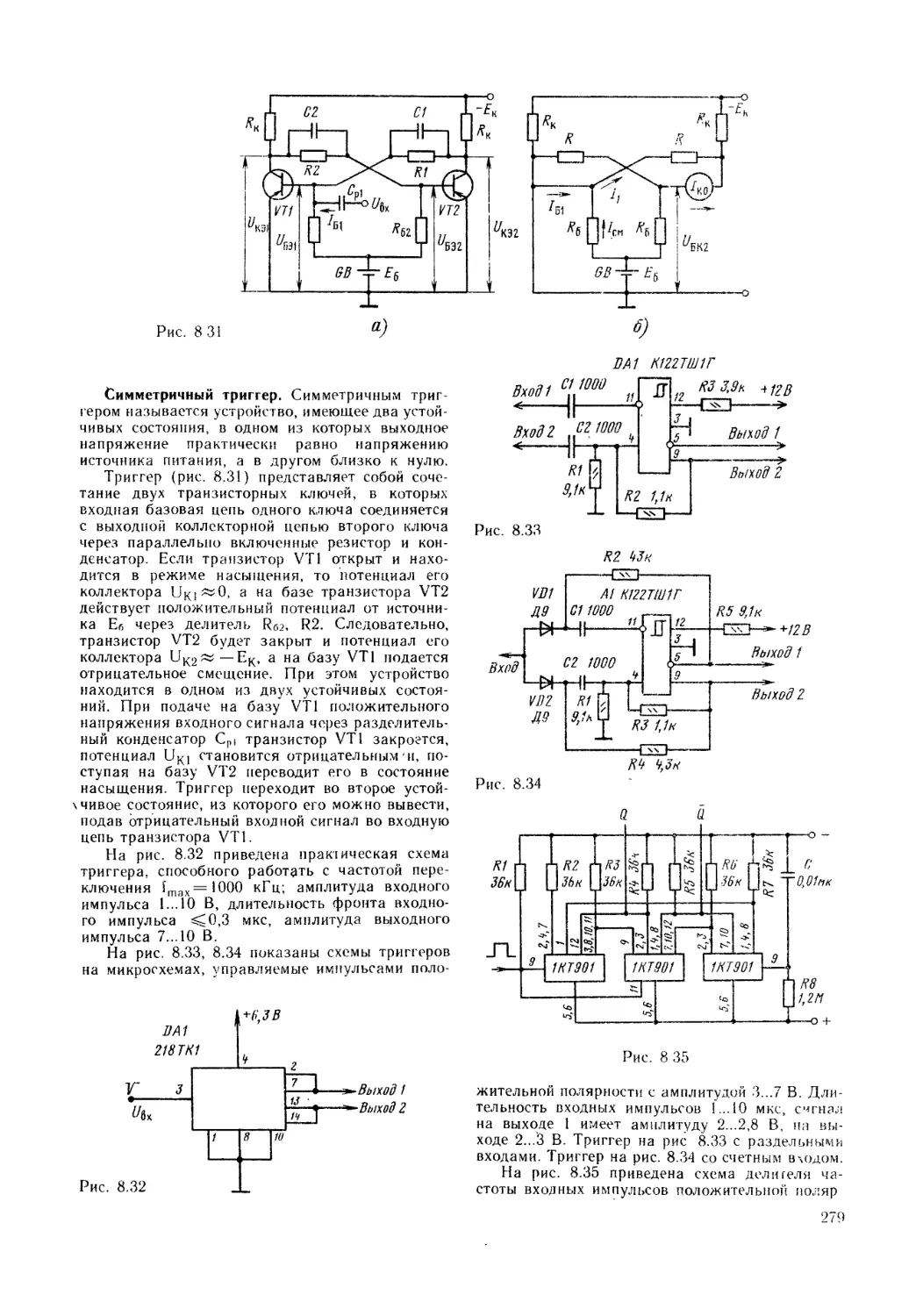

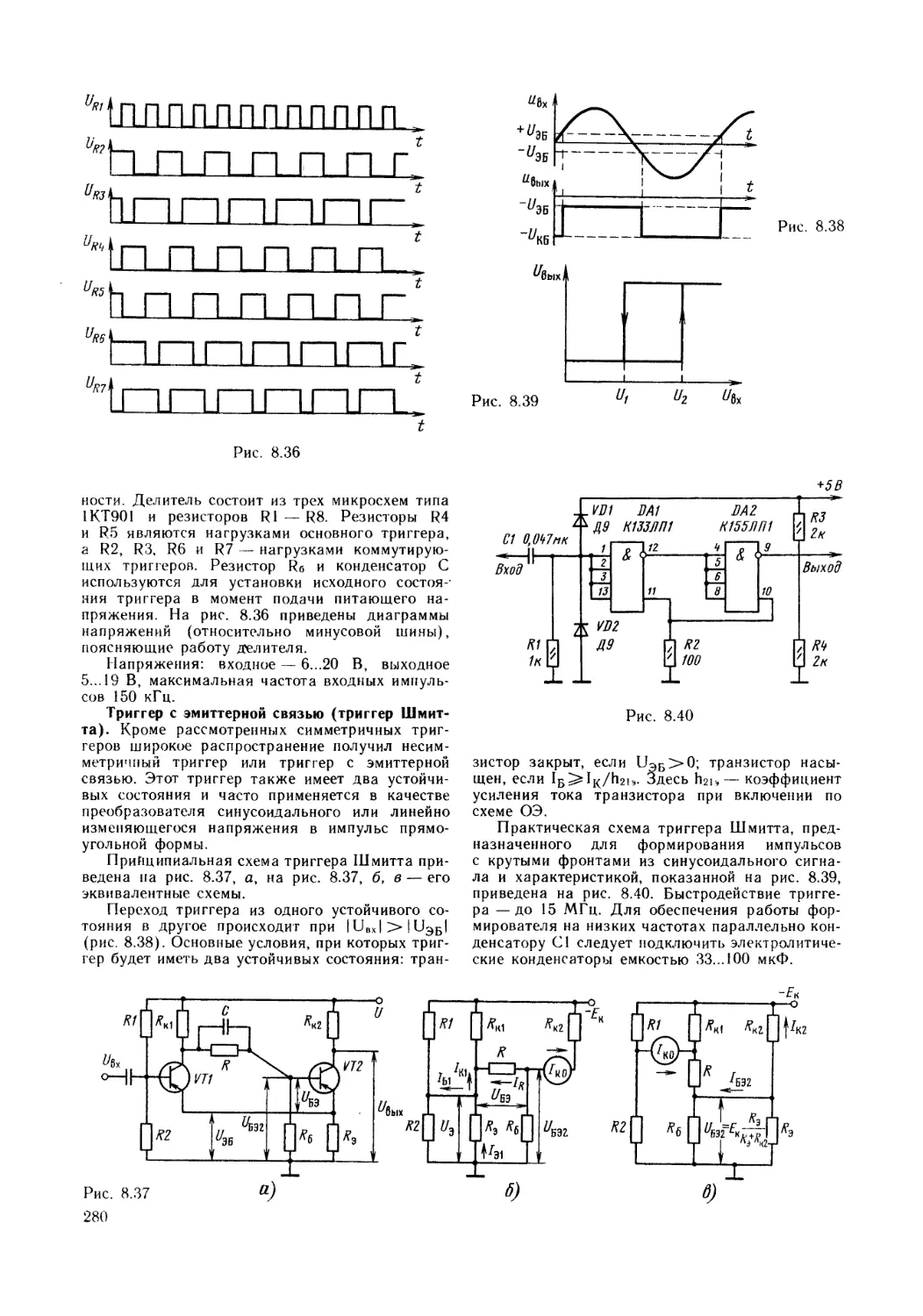

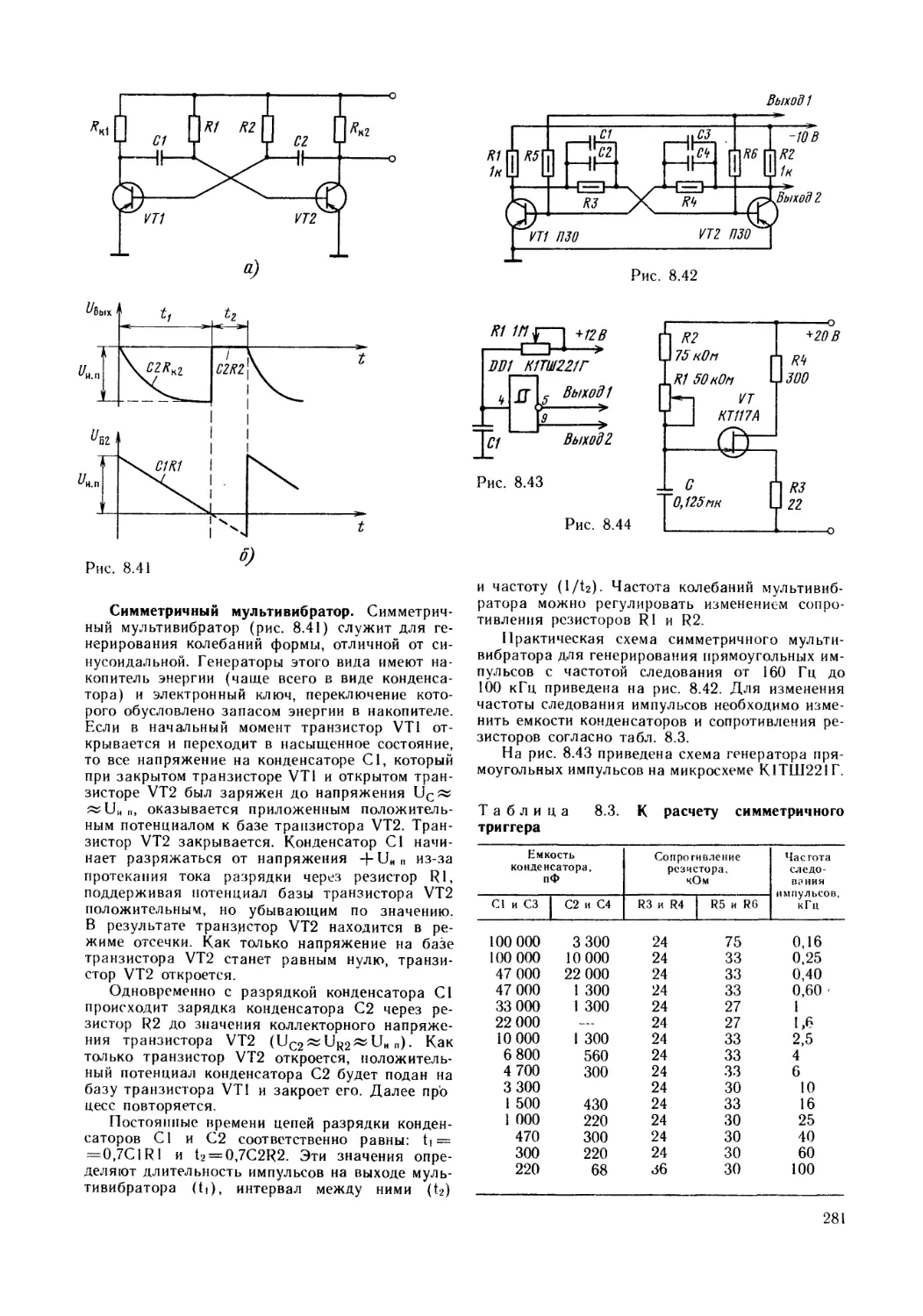

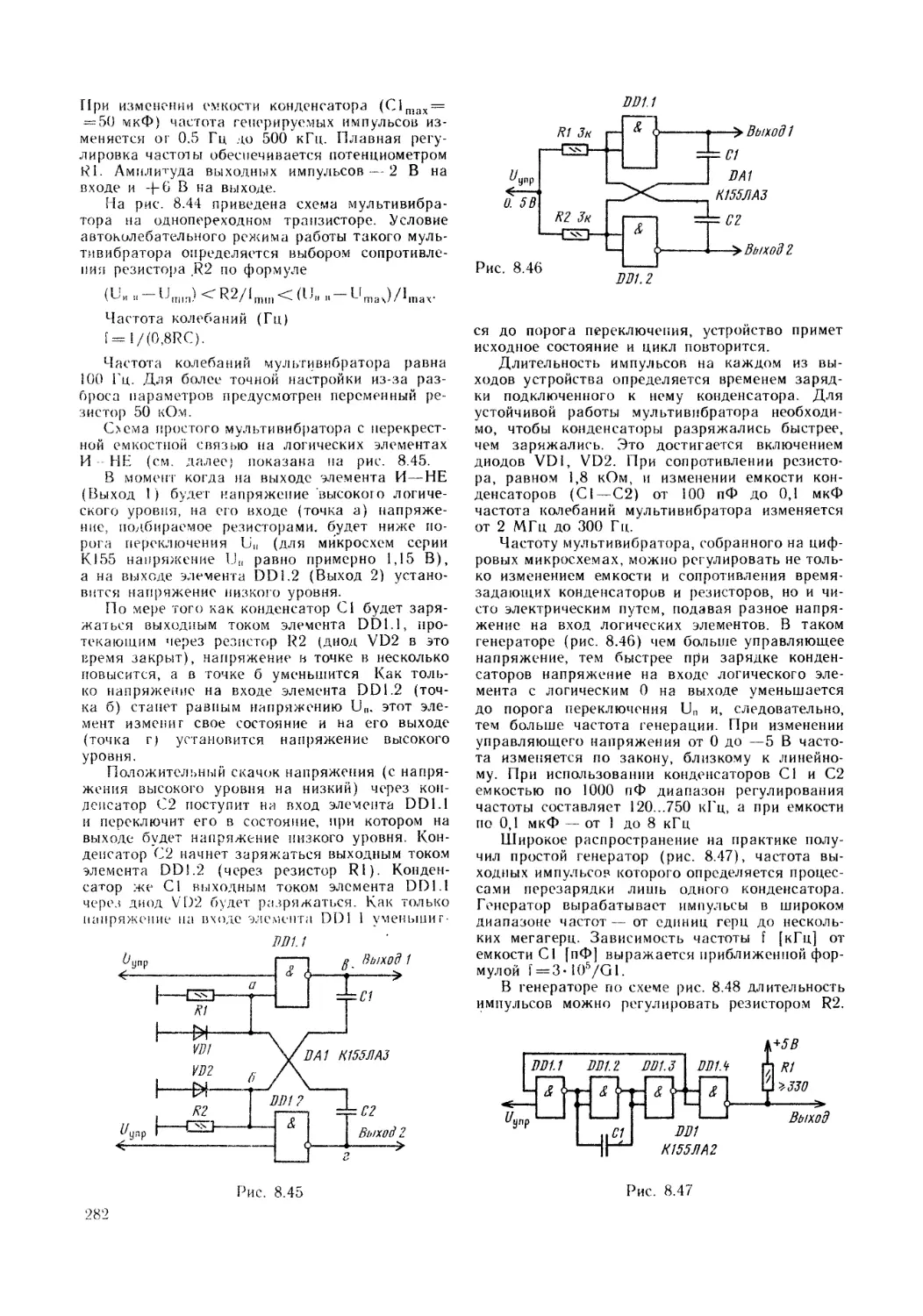

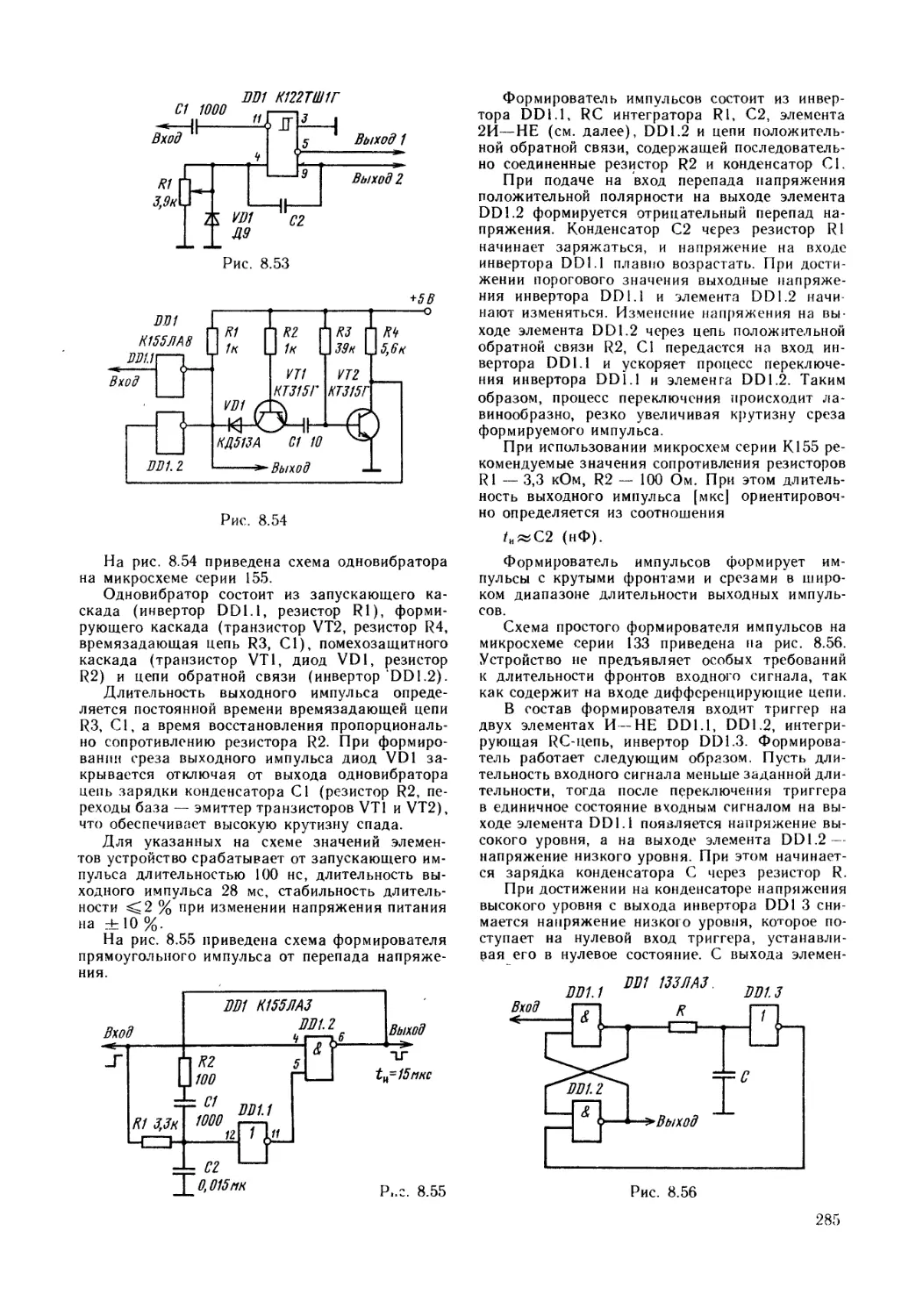

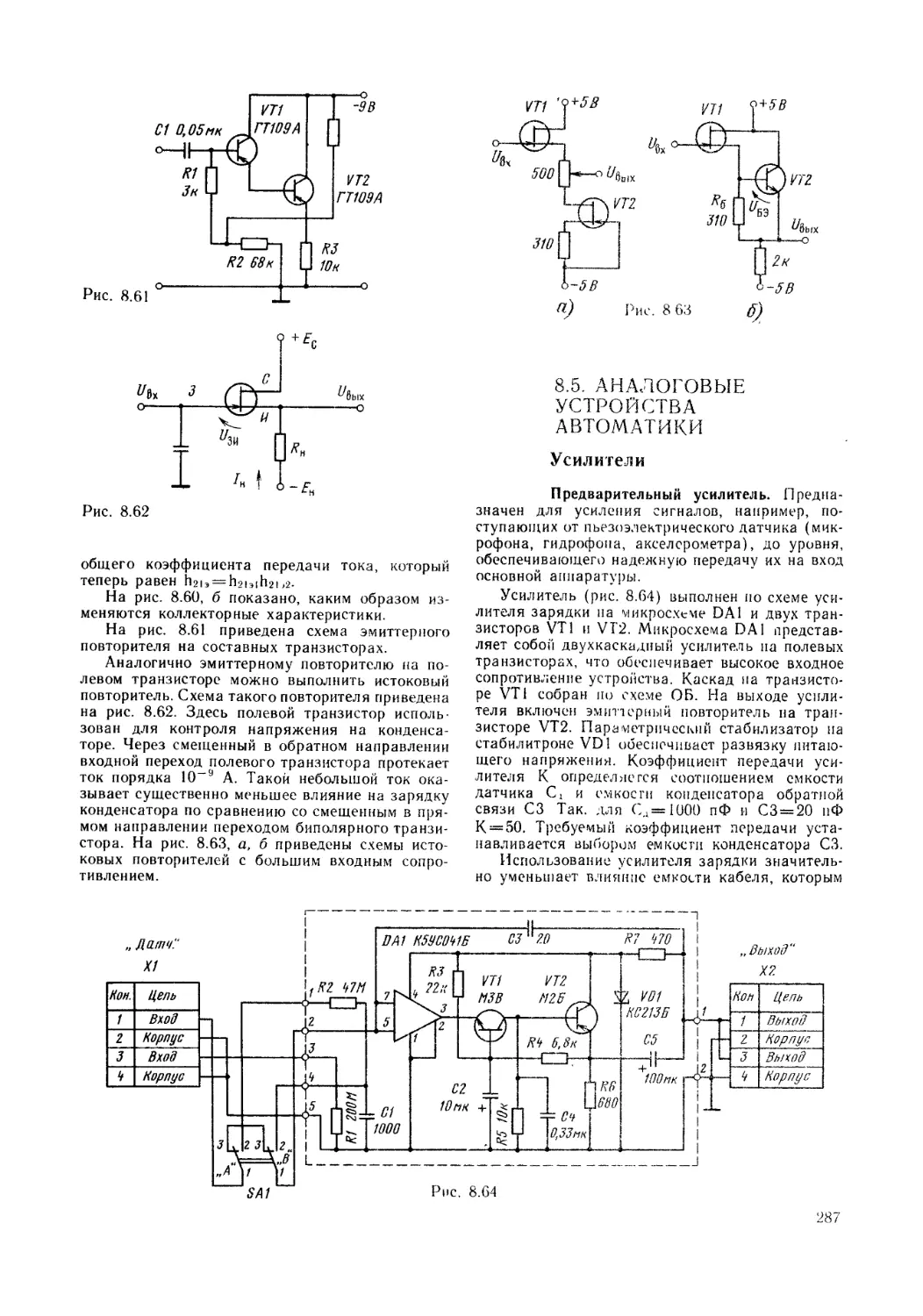

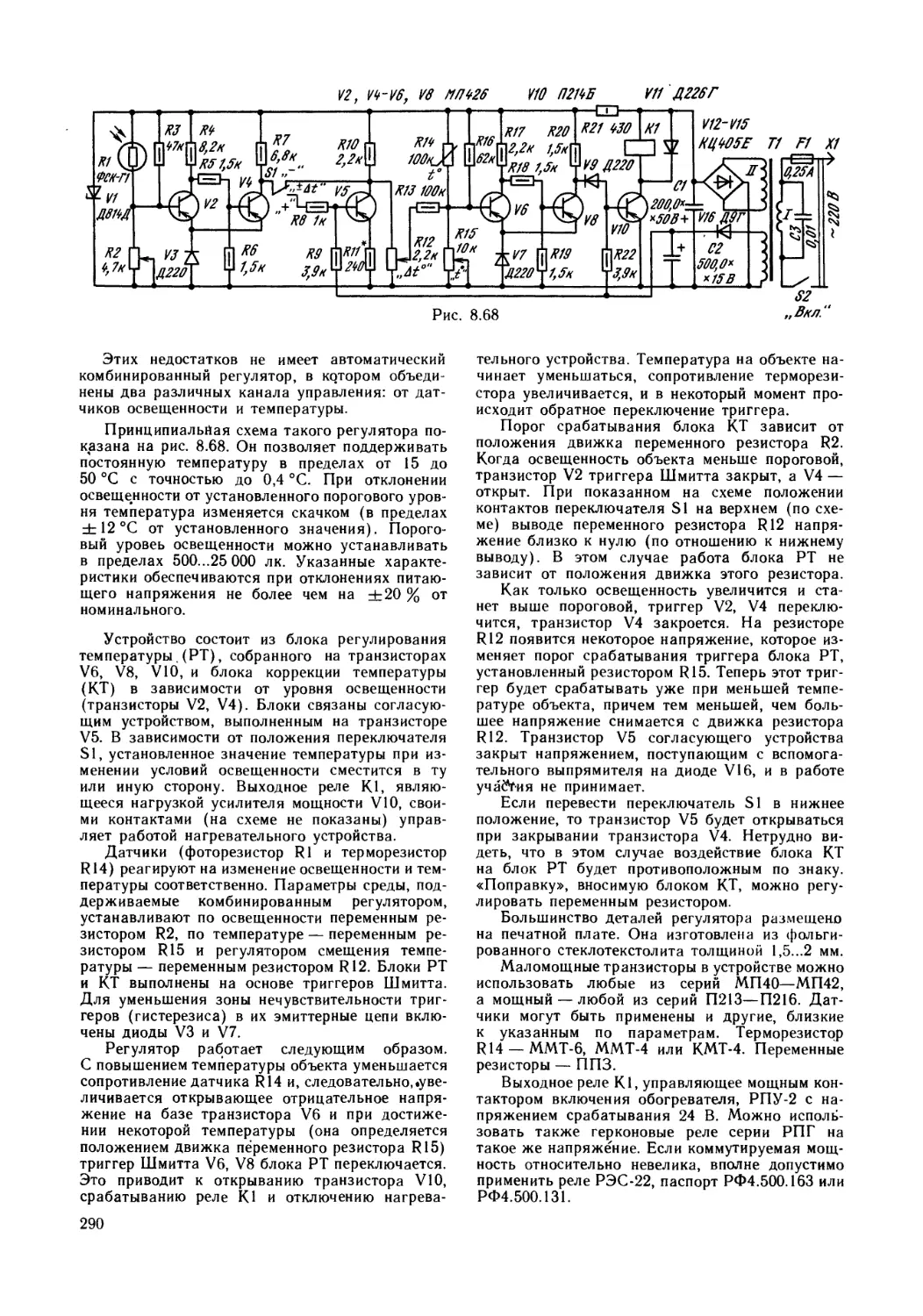

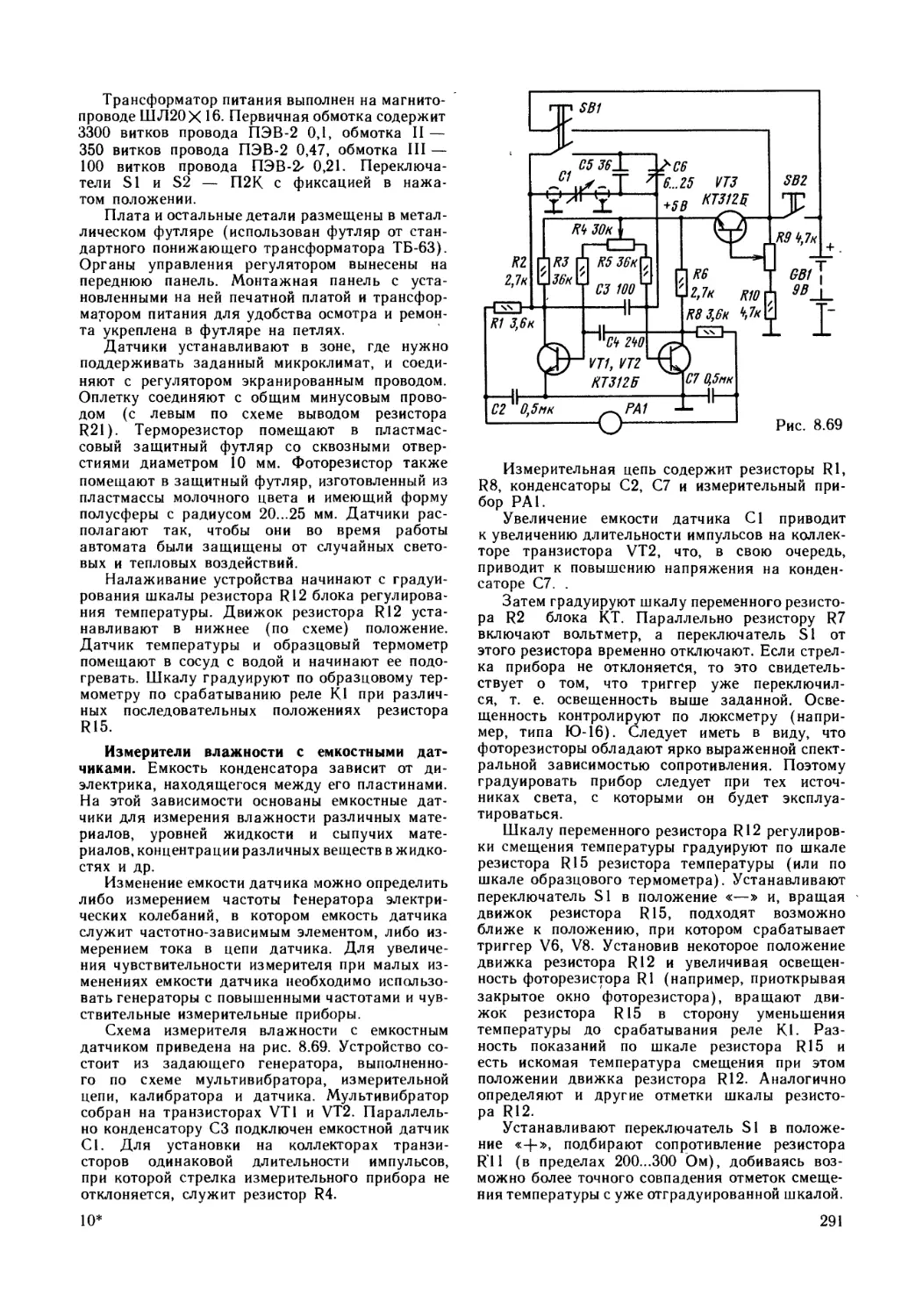

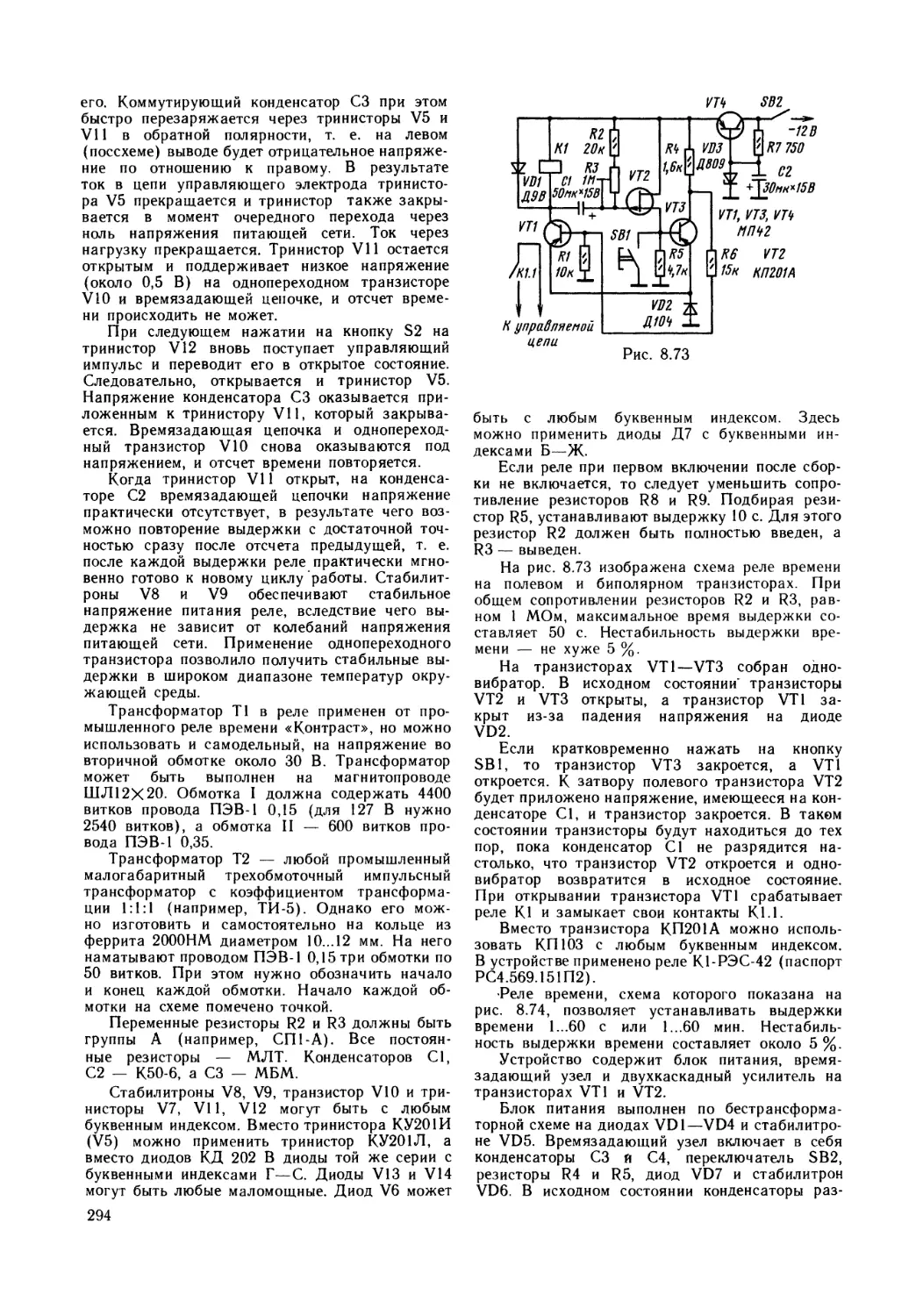

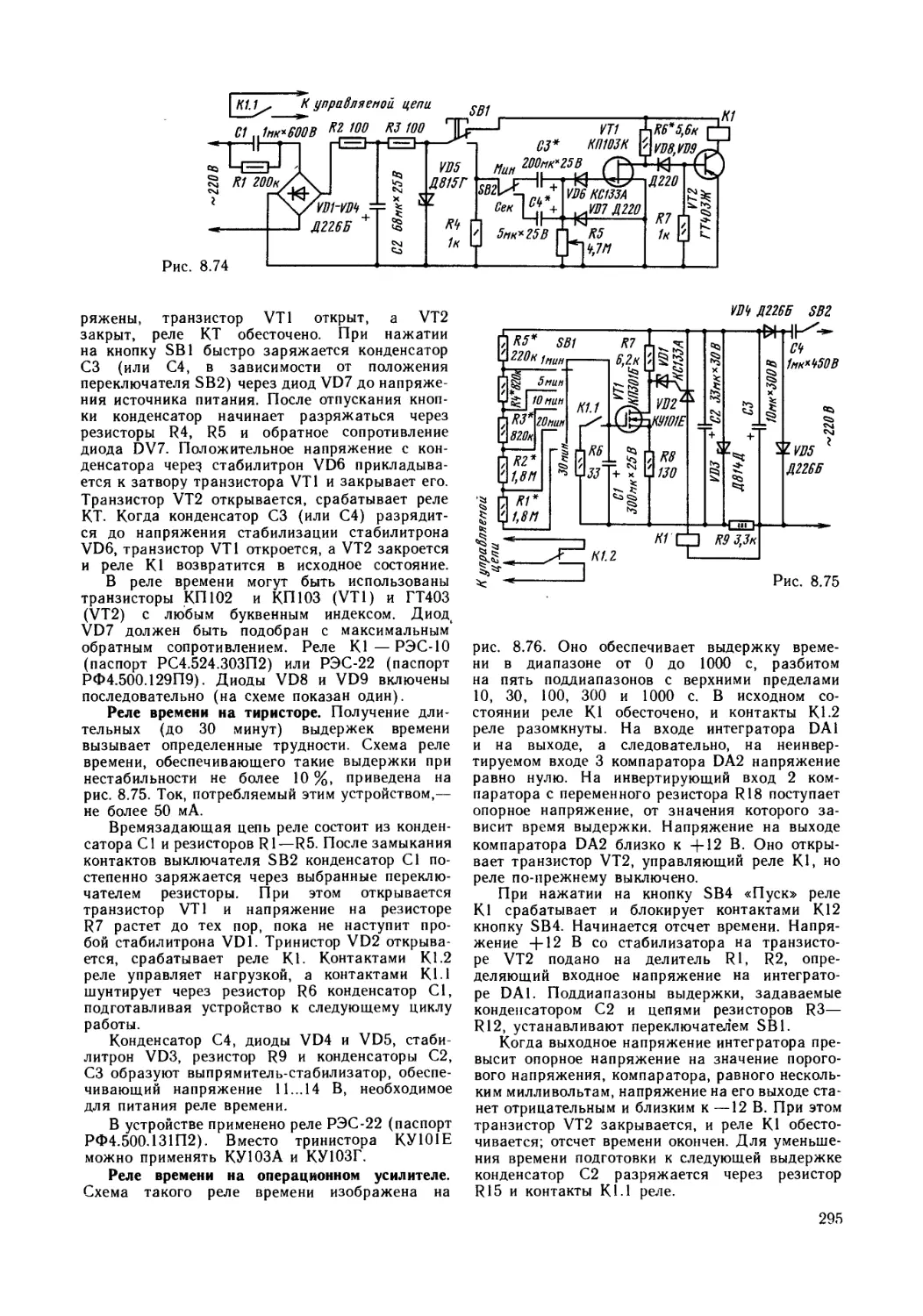

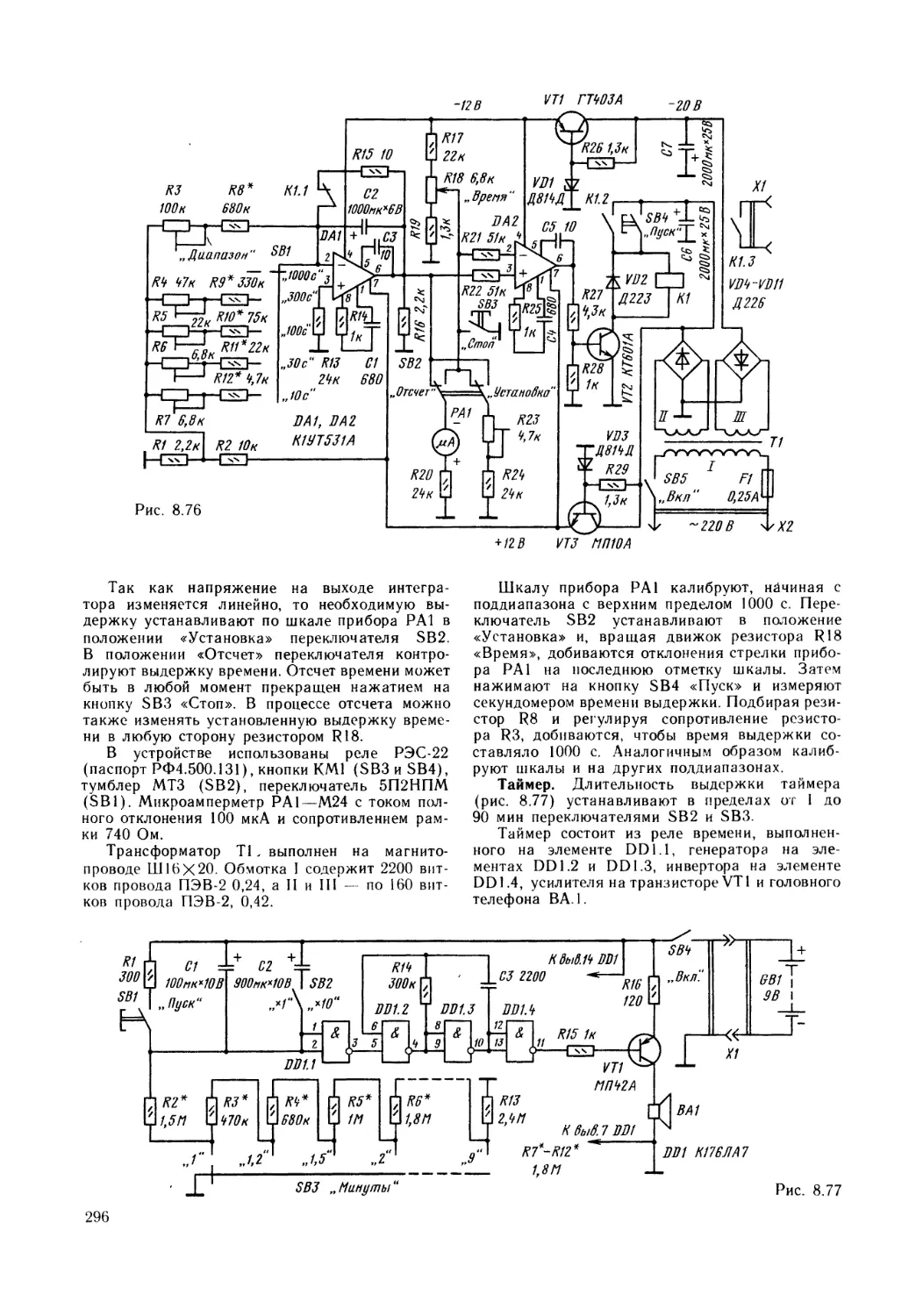

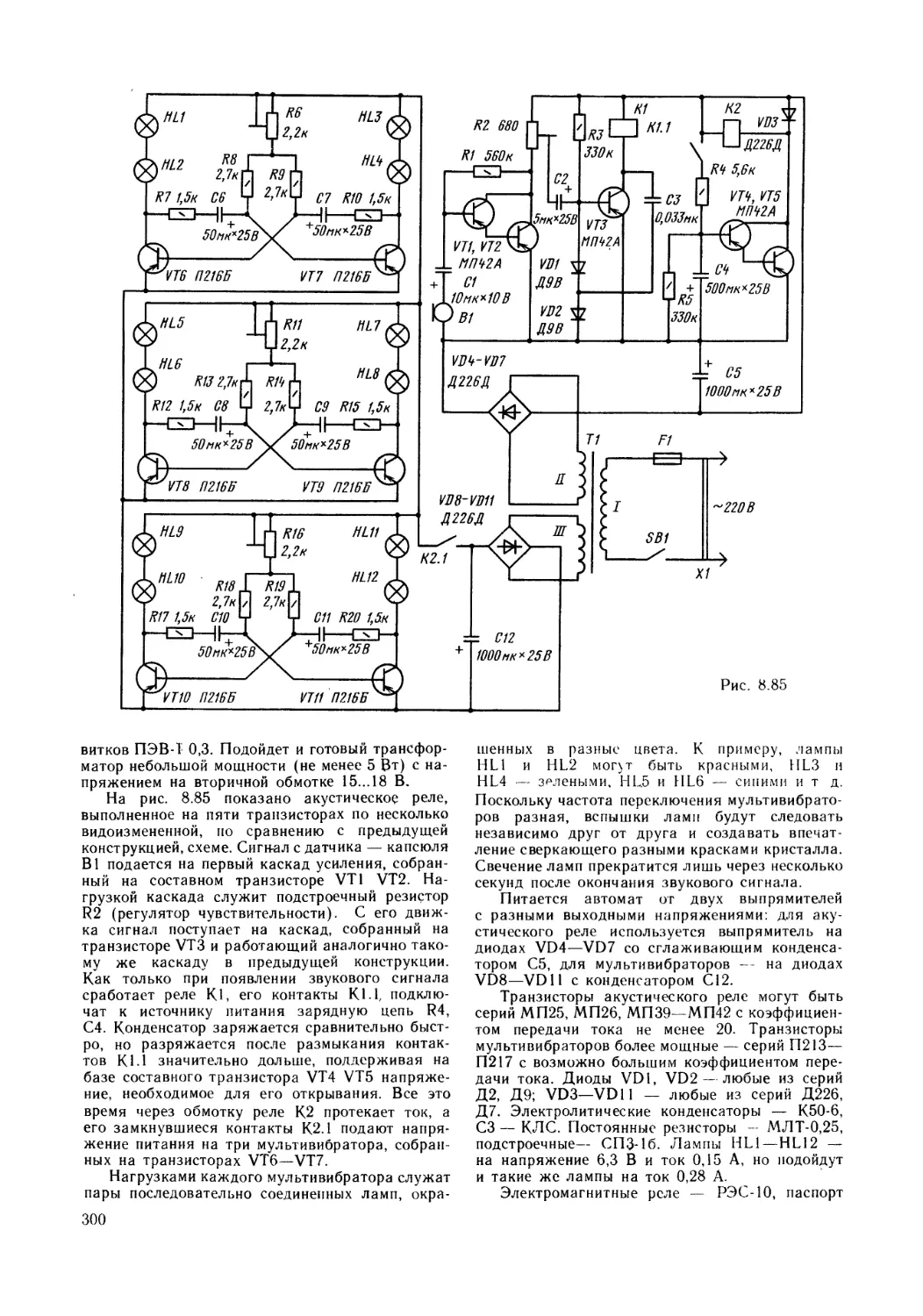

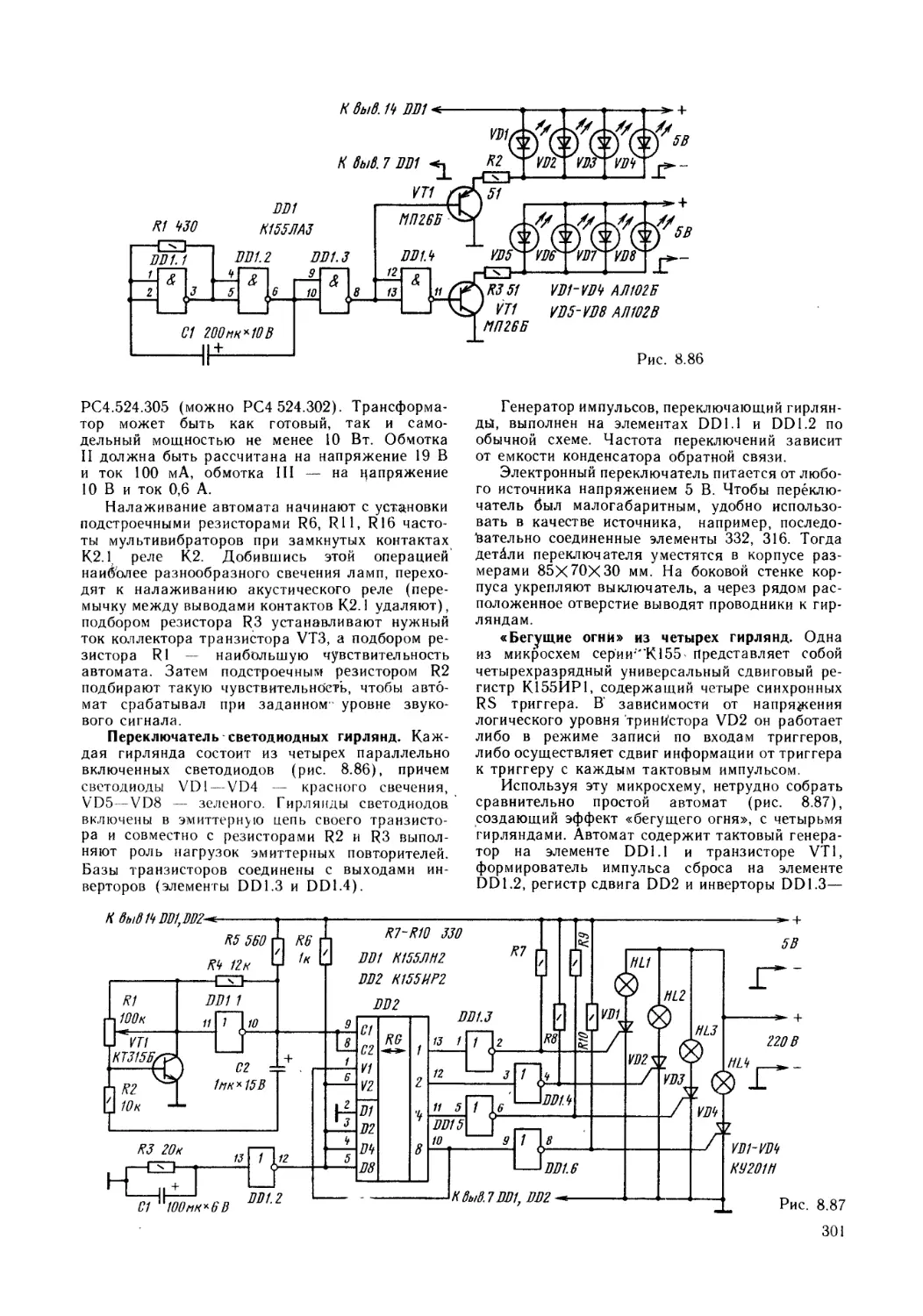

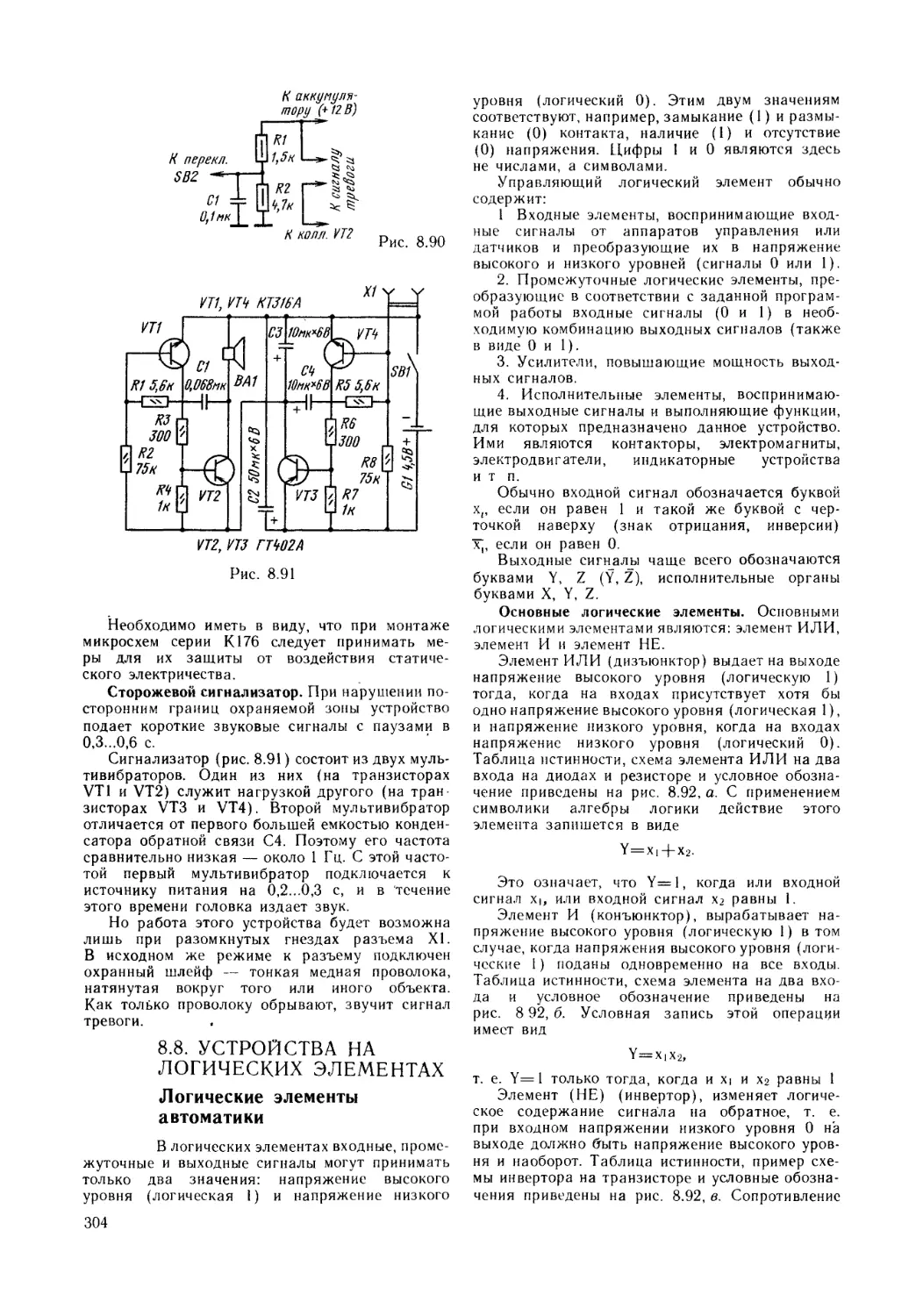

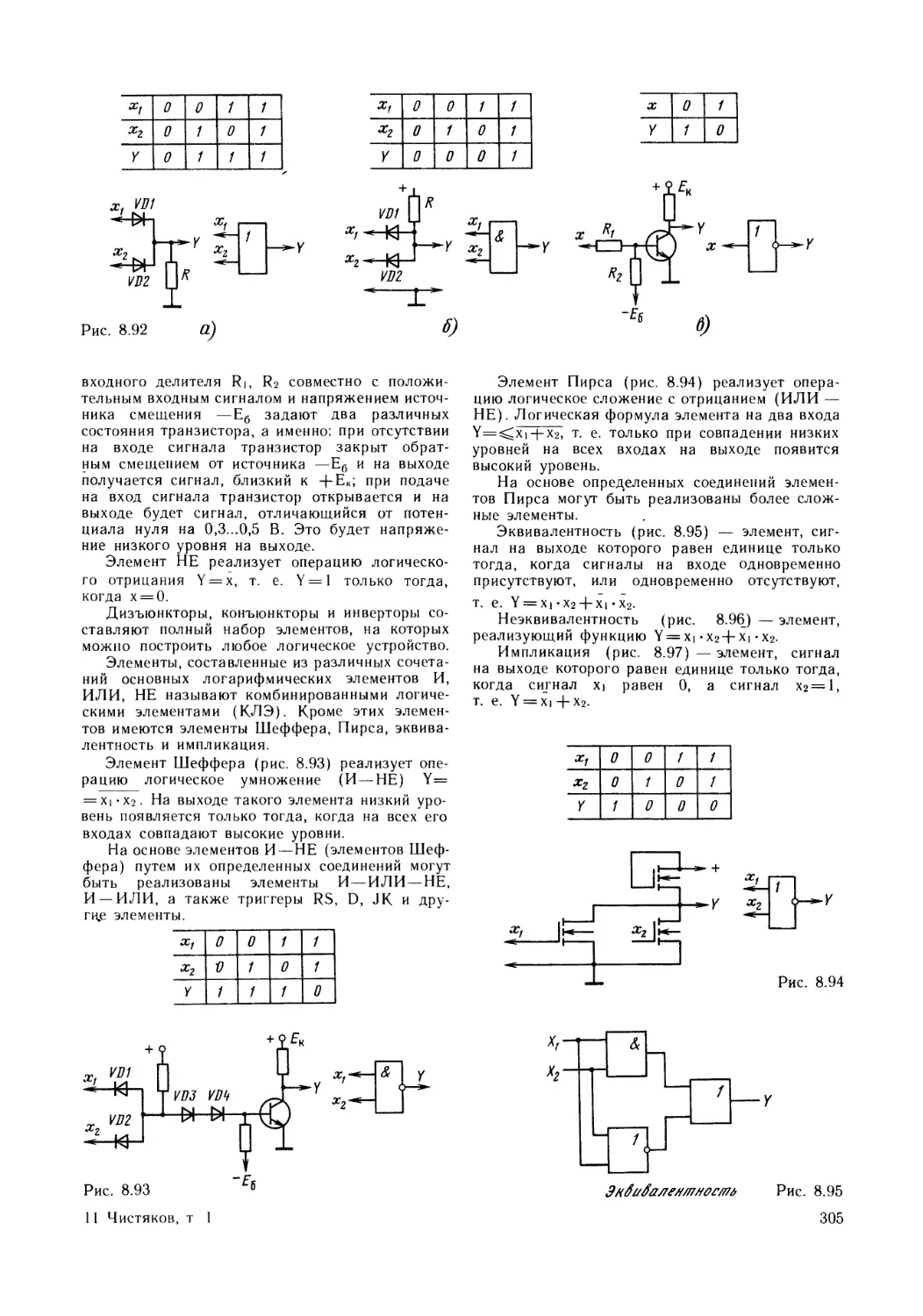

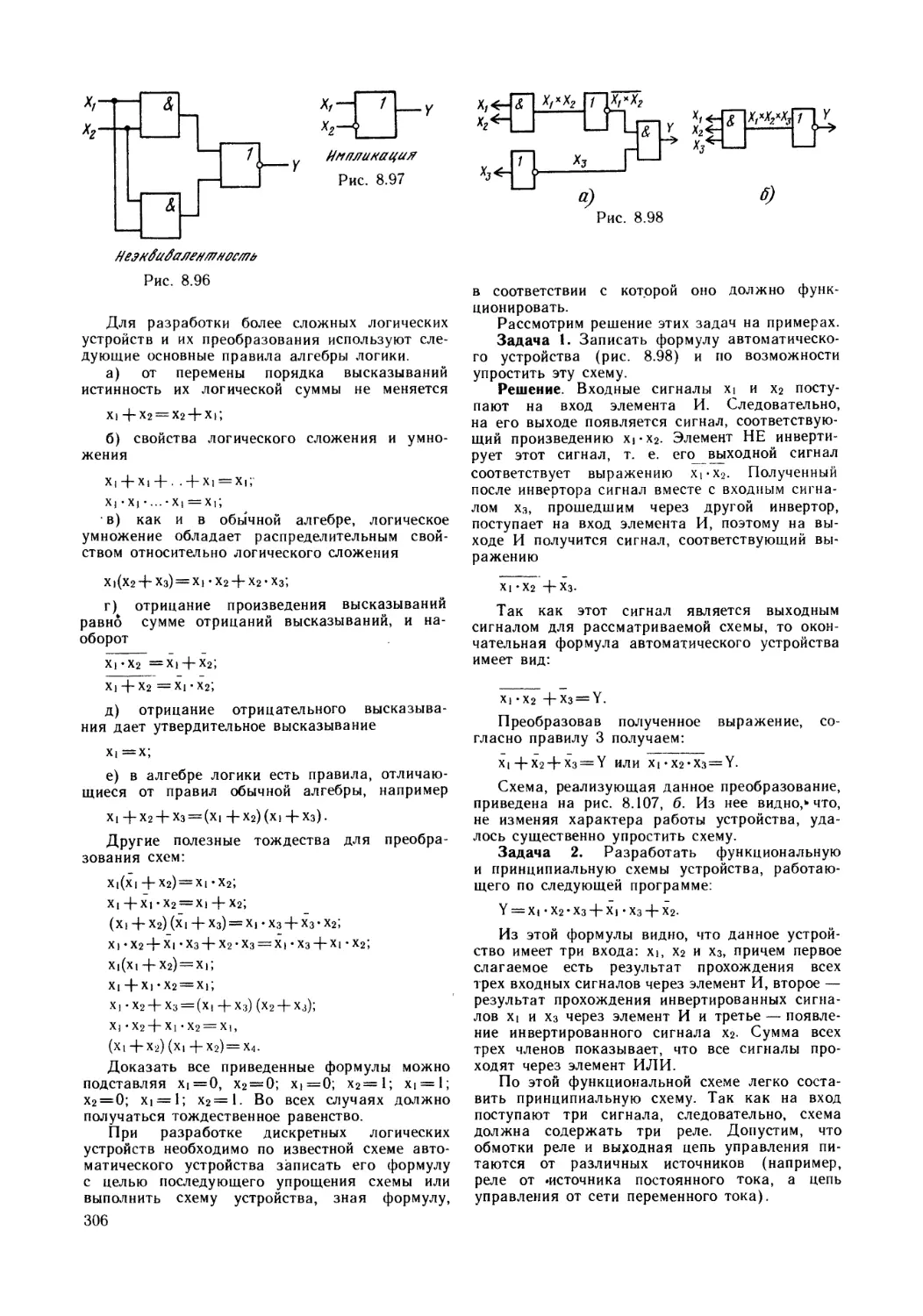

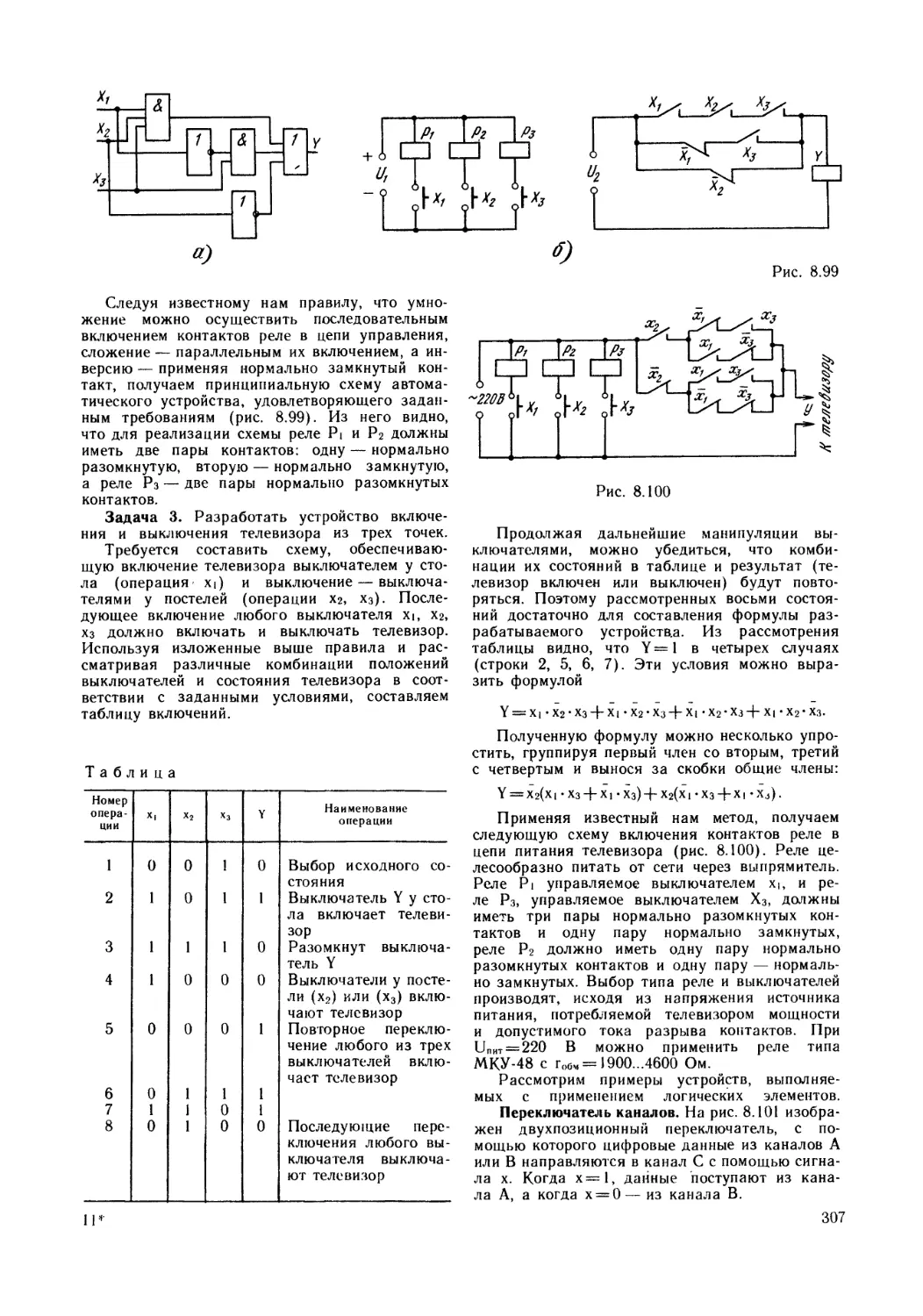

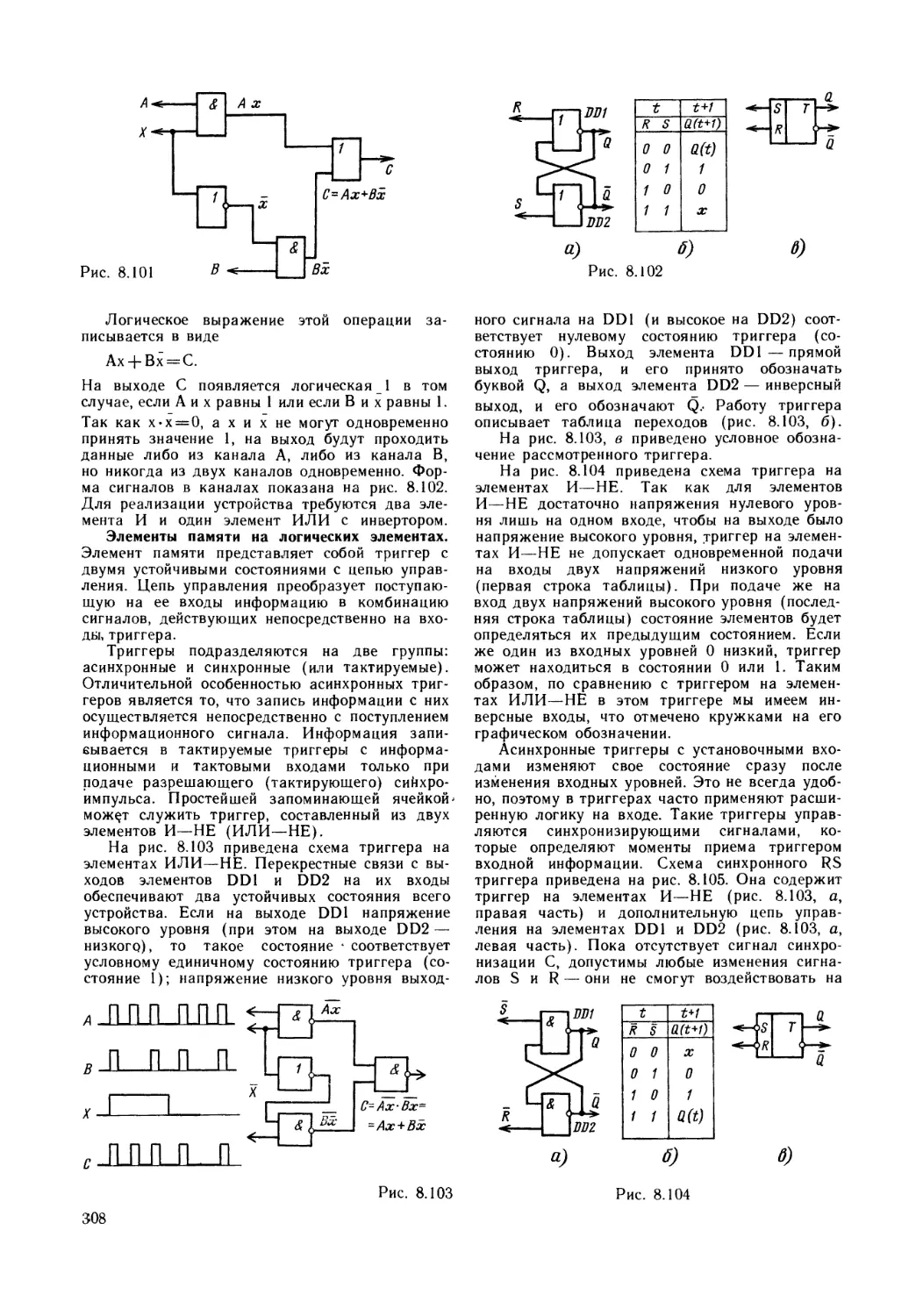

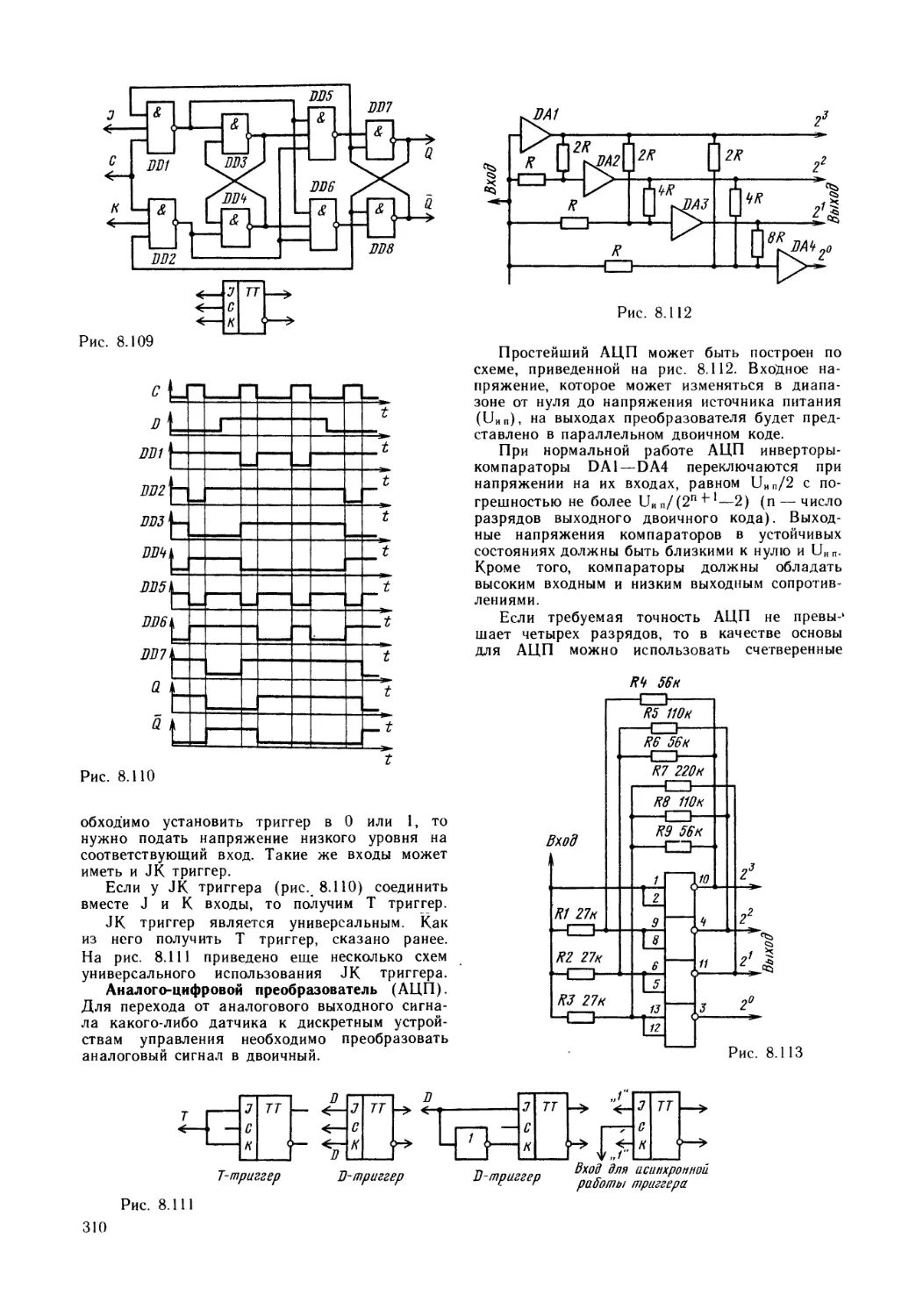

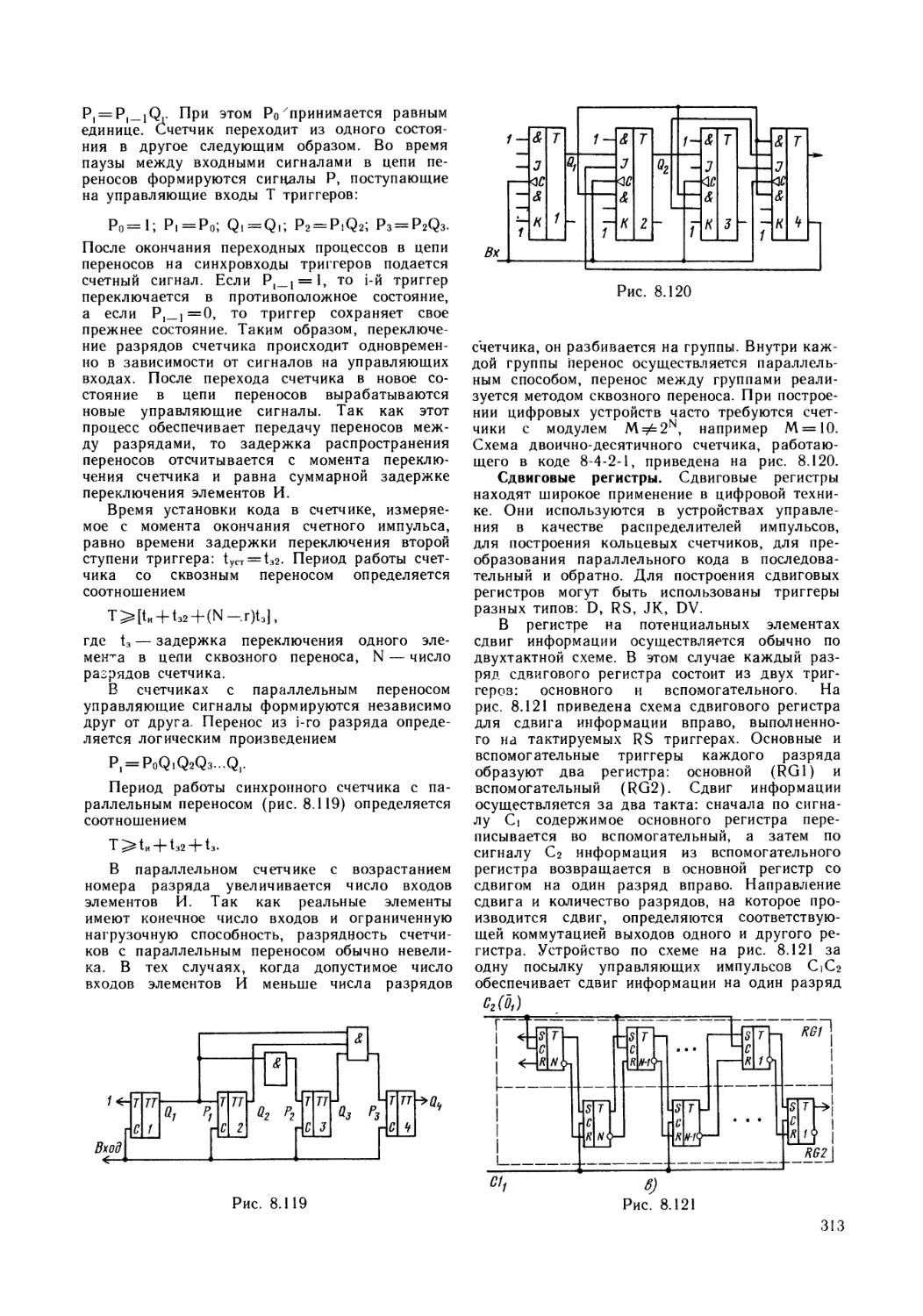

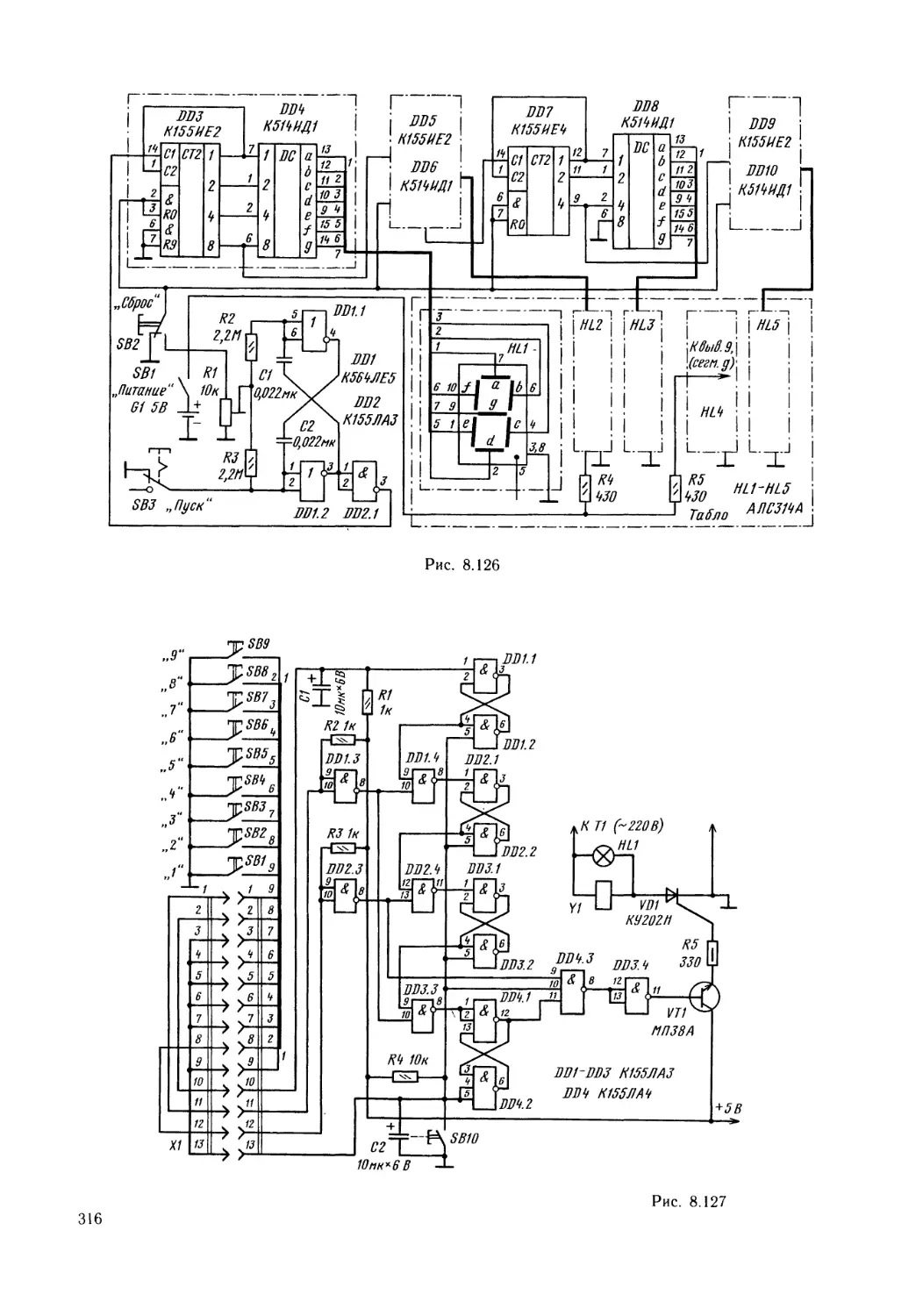

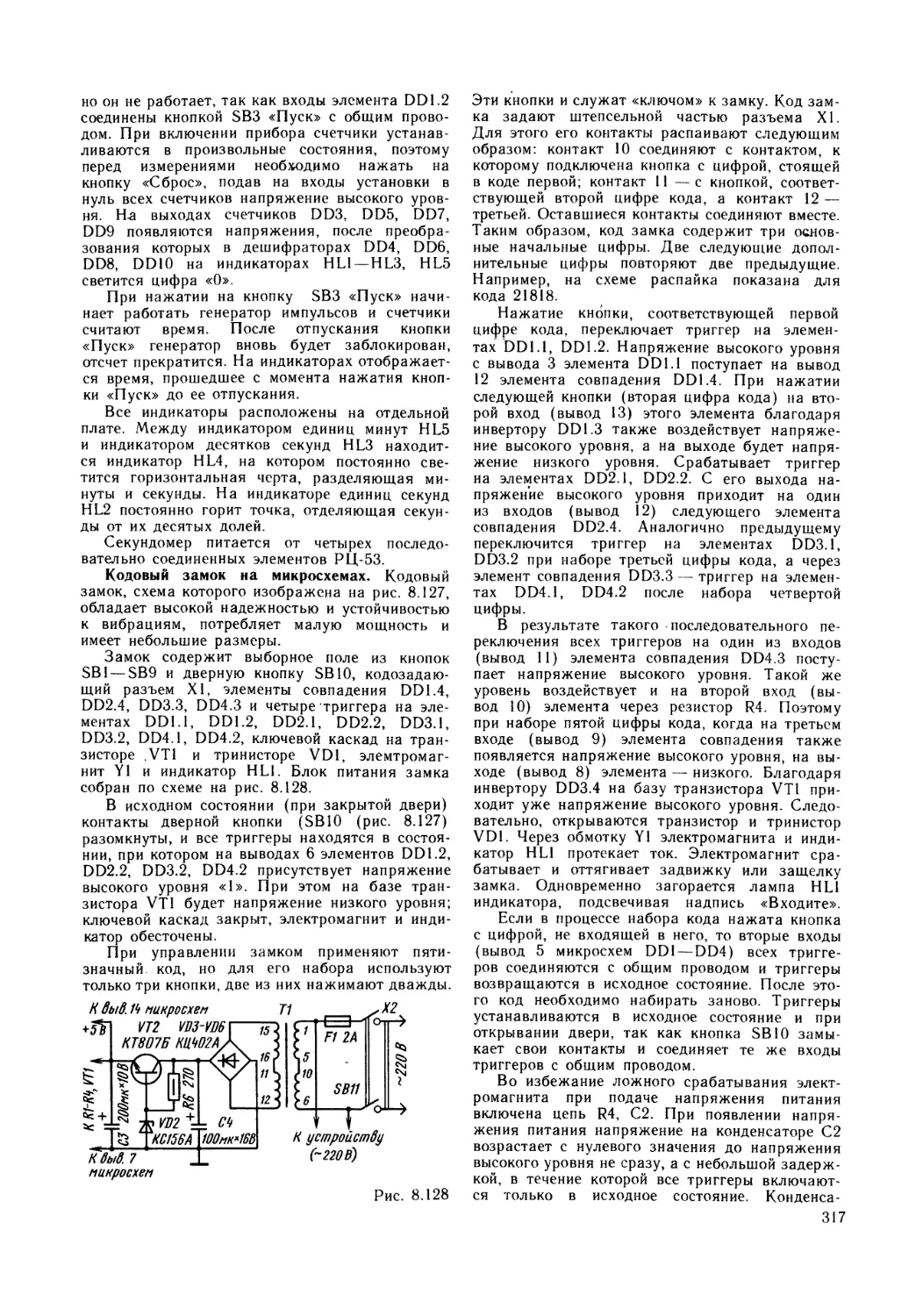

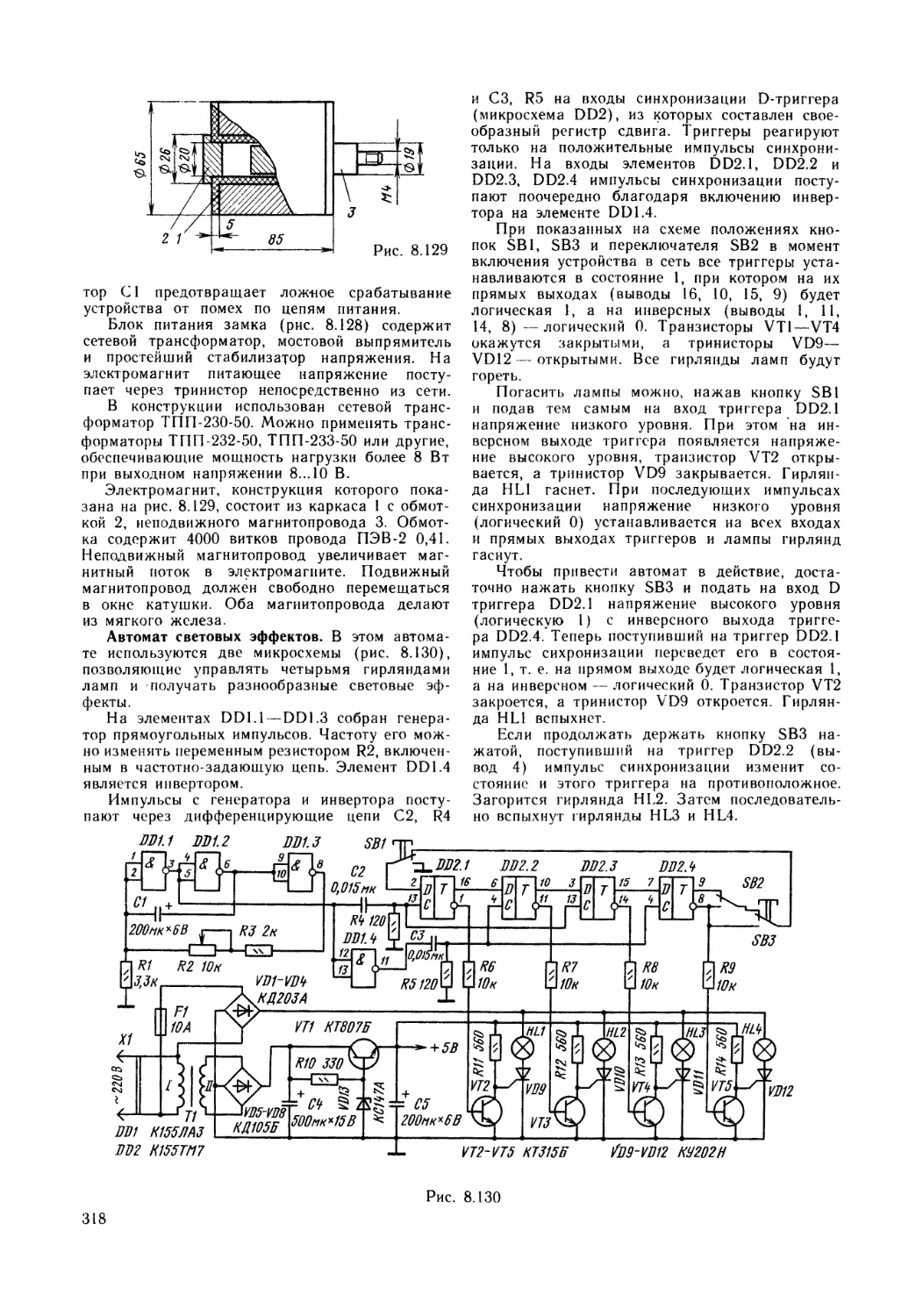

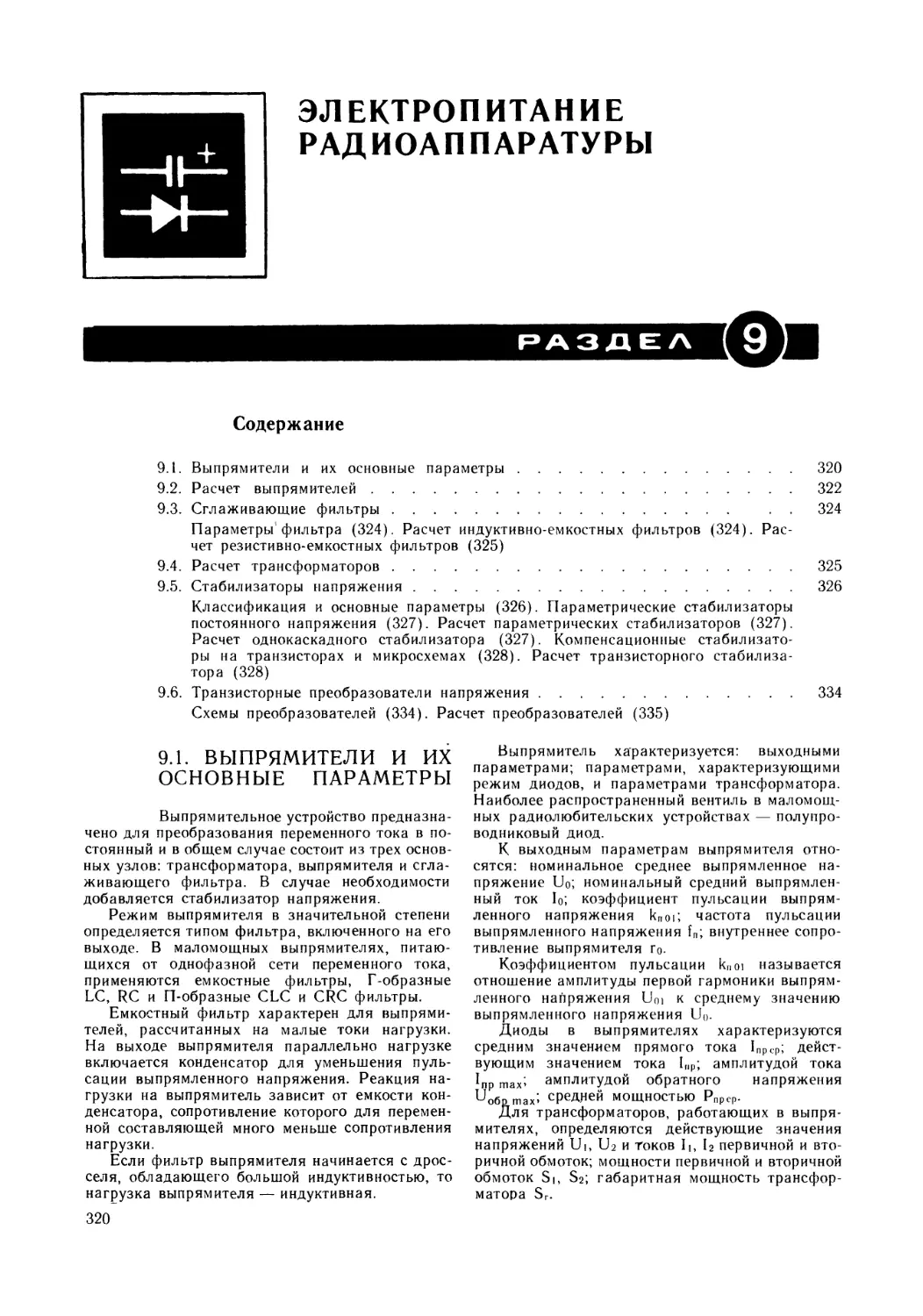

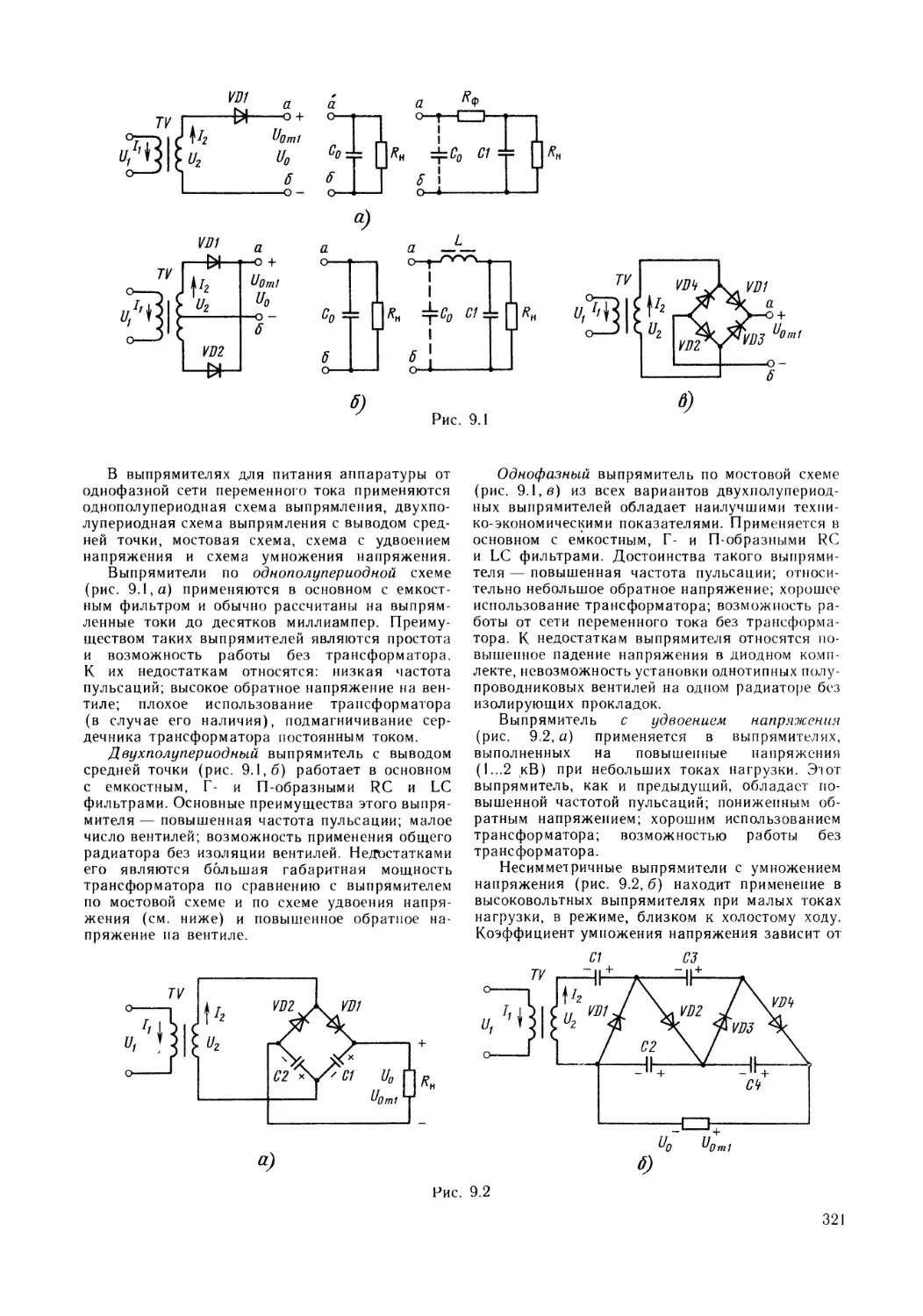

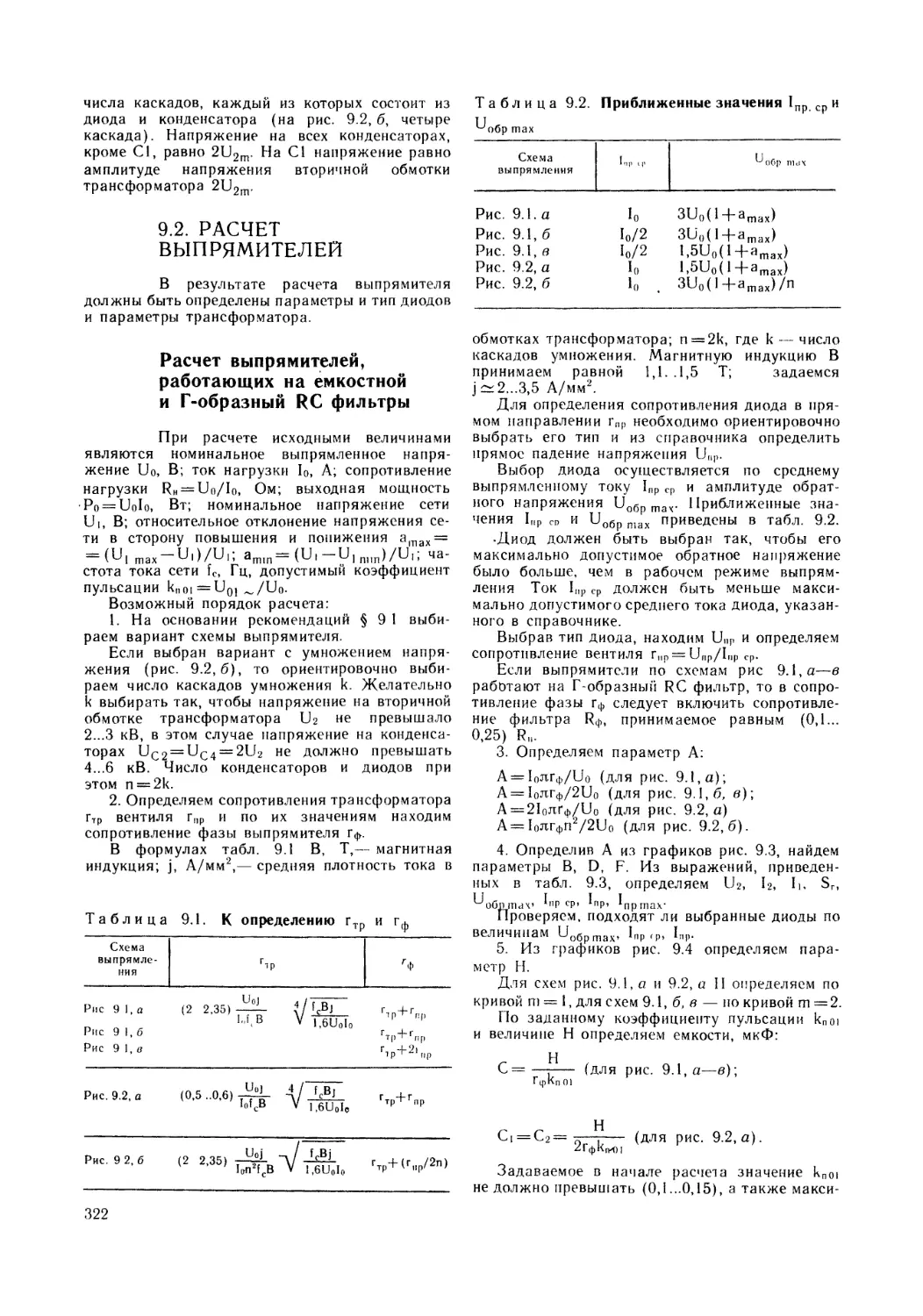

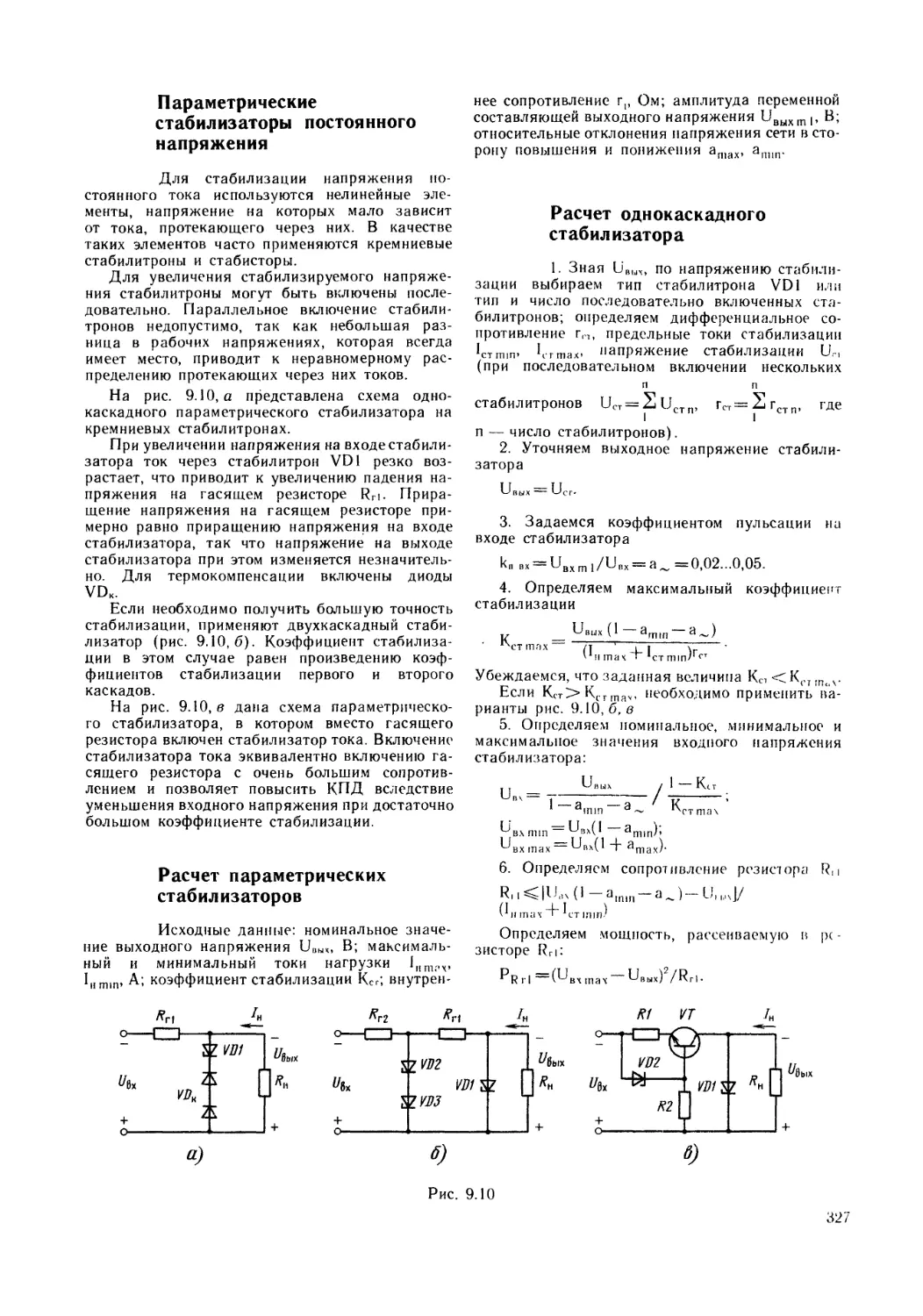

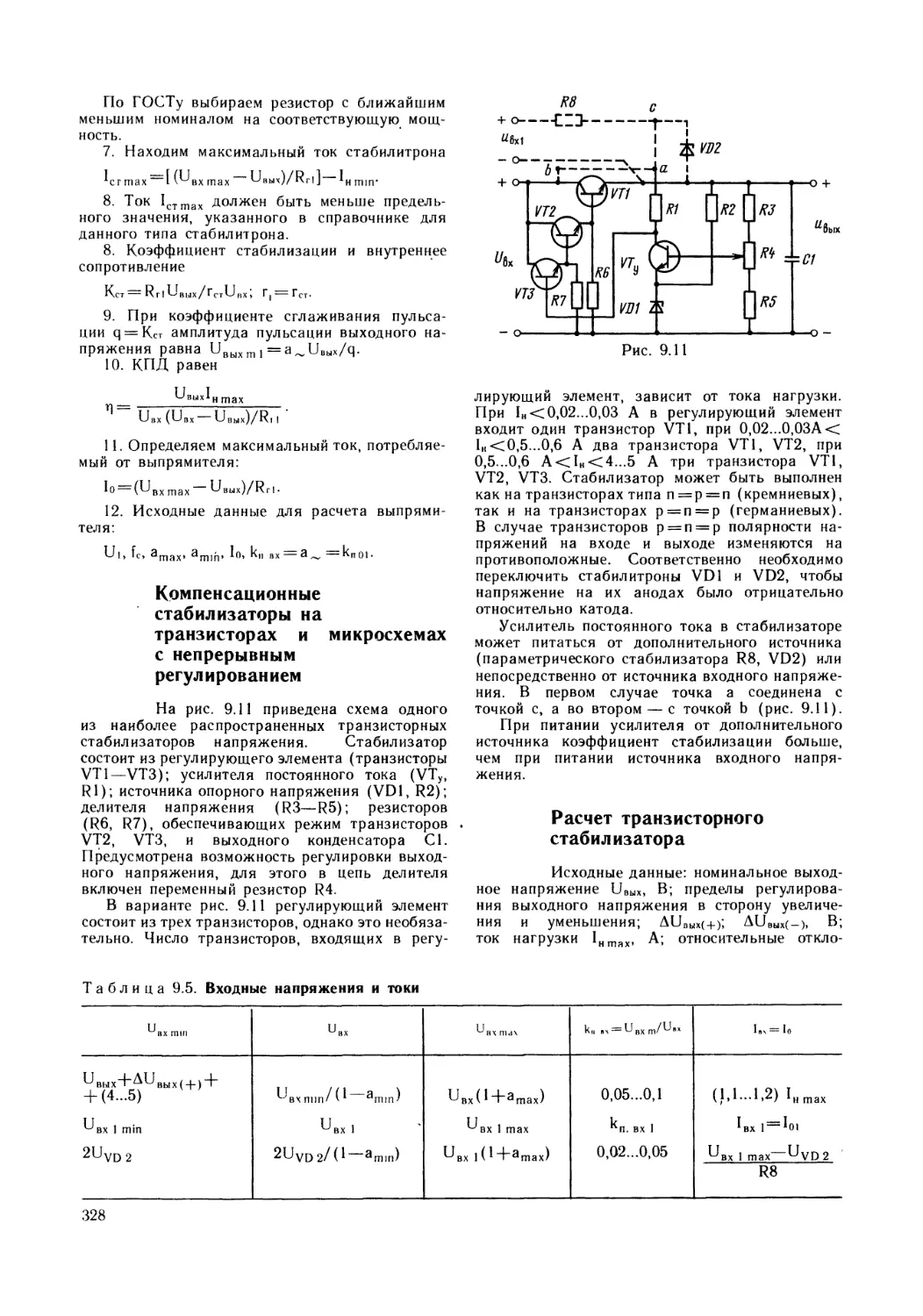

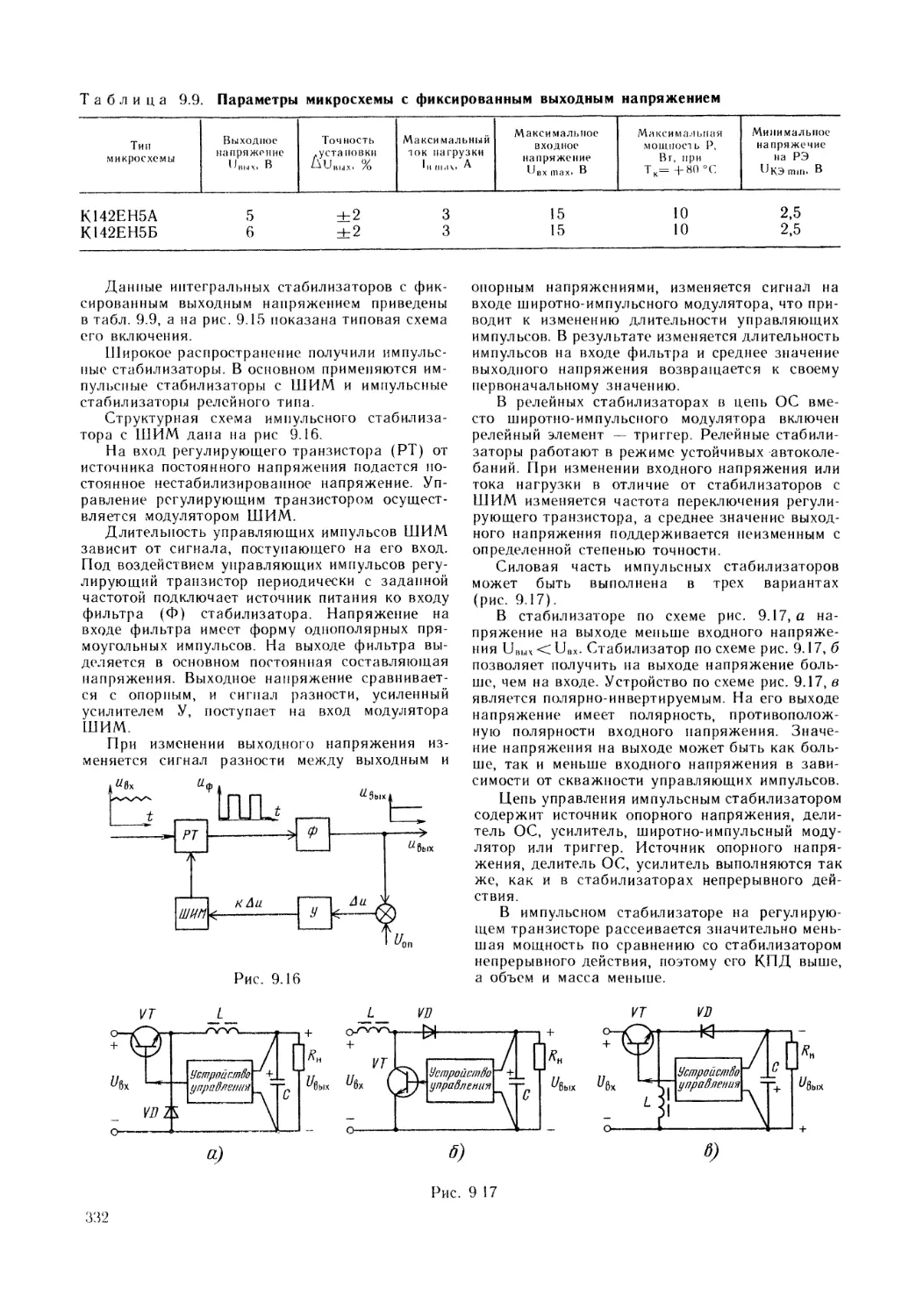

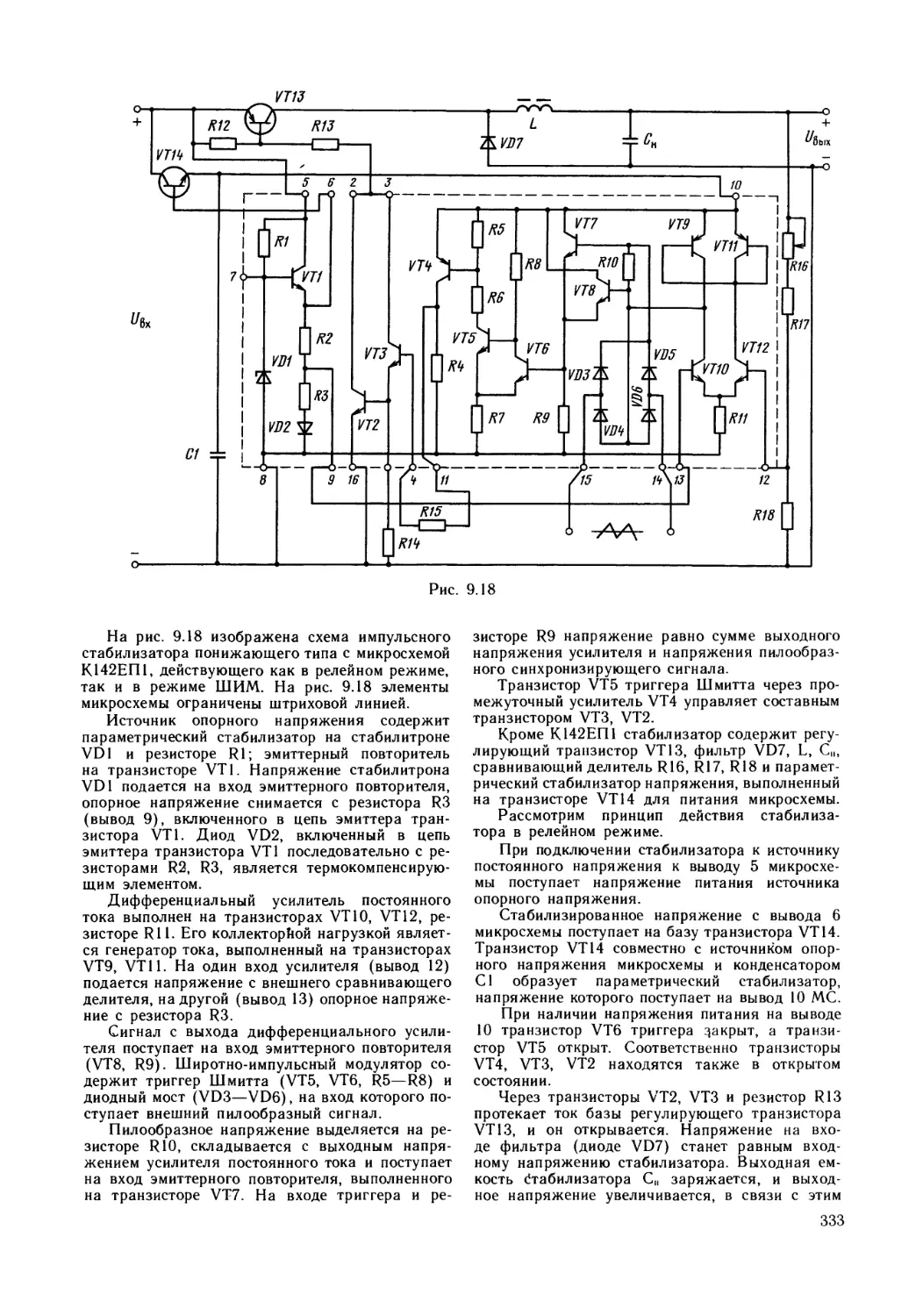

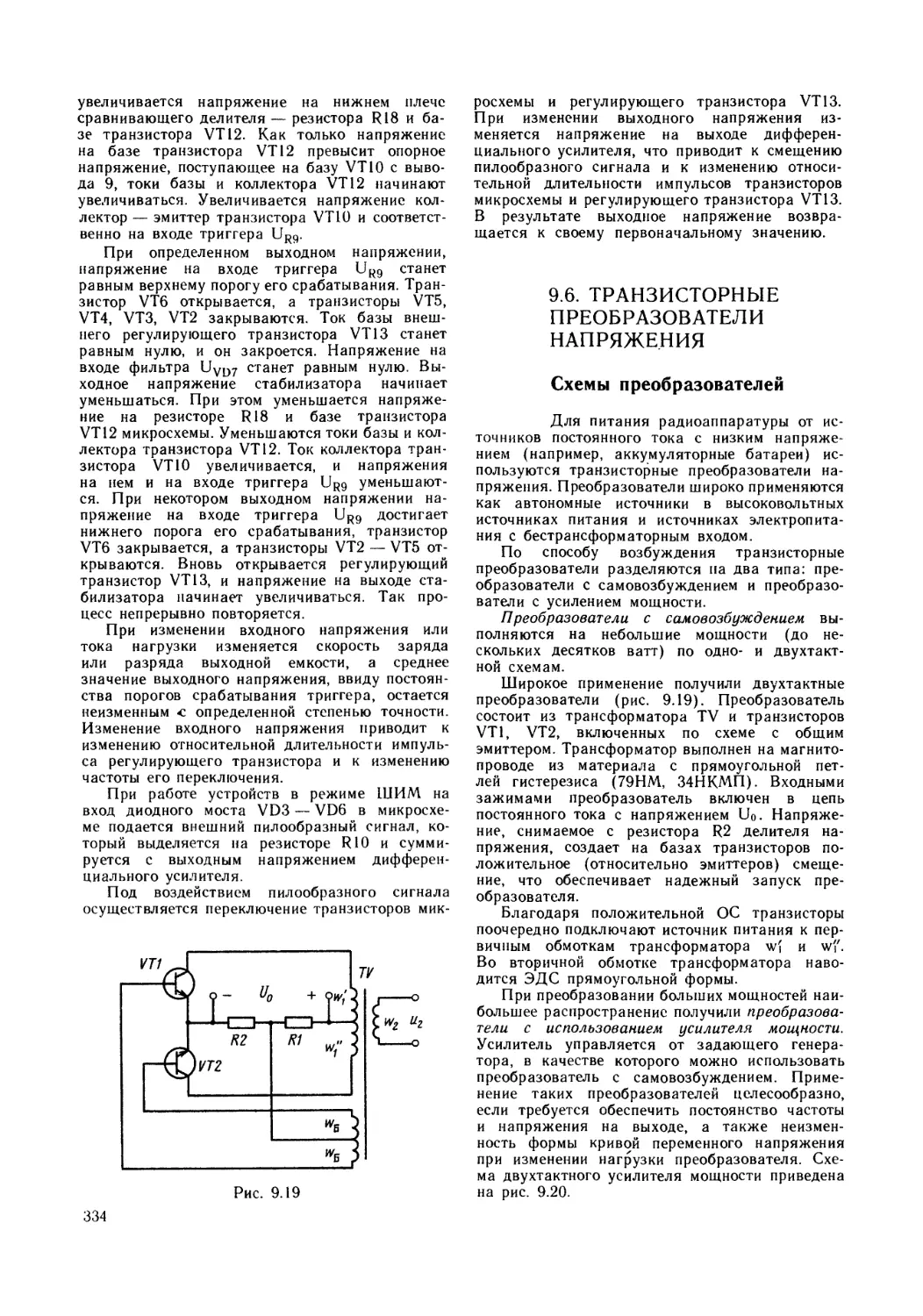

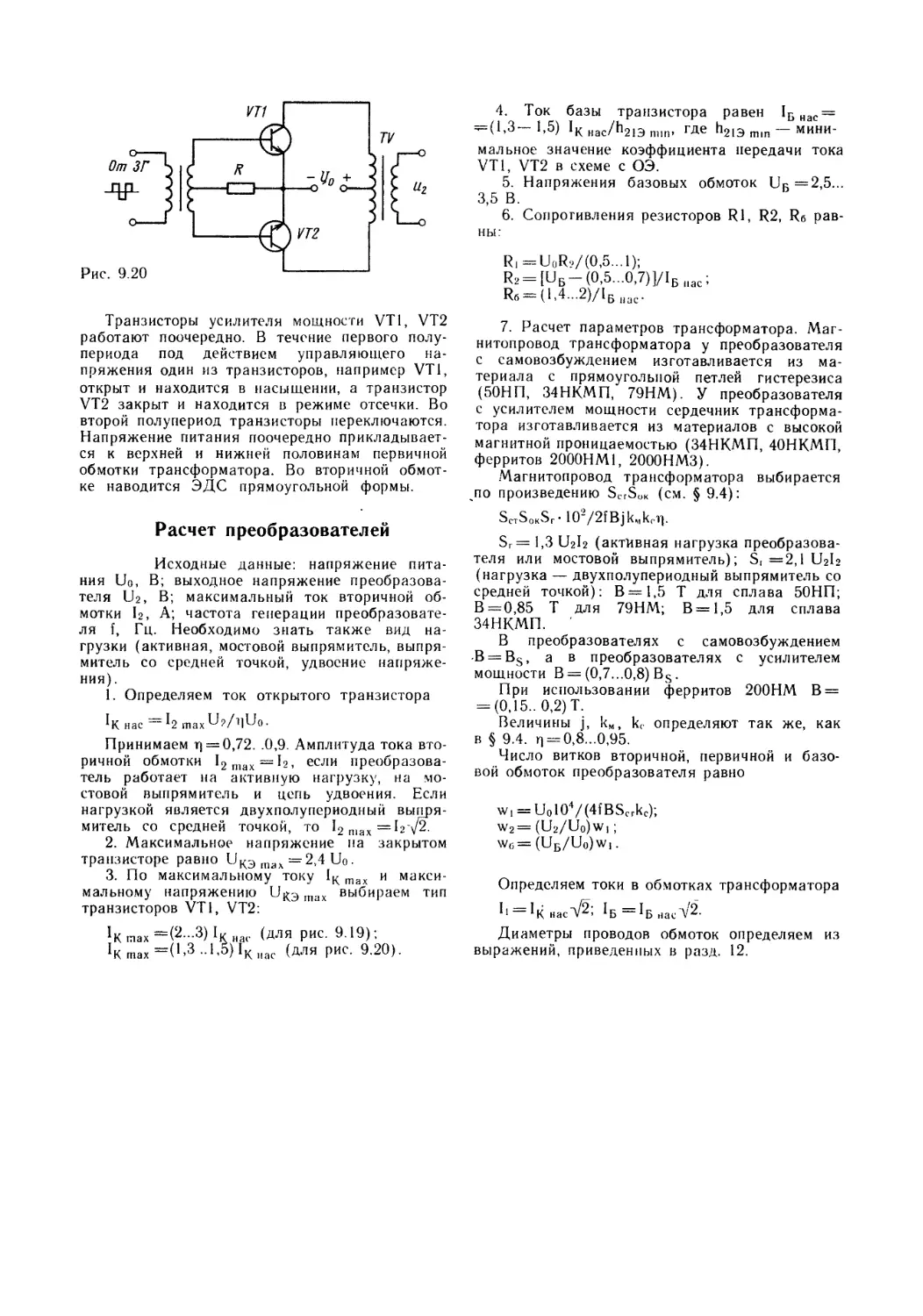

ми связями, например, по типу рис. 1.40, но с