Author: Чистяков Н.И.

Tags: электротехника общая радиотехника радиотехника

ISBN: 5-256-00658-4

Year: 1990

Text

Bui___E Массовая

L КП радио-

IBM* библиотека

Основана в 1947 году

Выпуск 1147

Справочная

книга

радио-

любителя -

конструктора

Под редакцией

Н. И. Чистякова

Scan Pirat

Москва

«Радио и связь»

1990

ББК 32.84

С74

УДК 621.396.6: 001.92(035)

АВТОРЫ: А. А. БОКУНЯЕВ, НМ. БОРИСОВ, Р. Г. ВАРЛАМОВ, Г. П. ВЕРЕСОВ, Е. Б. ГУМЕЛЯ, В.Я. ЗАМЯТИН,

Л.М. КАПЧИНСКИЙ, М. В. ЛИЗУНОВ, Л. Г. ЛИШИН, Б. Н. ЛОЗИЦКИЙ, В. И. ПРИСНЯКОВ, с. к. сотников,

Н. Е. СУХОВ, А. П. СЫРИЦО, В. А. ТЕРЕХОВ, Р. К. ТОМАС, Е. Н. ТРАВНИКОВ, И. И. ЧЕТВЕРТКОВ, Н. И. ЧИСТЯКОВ

Редакционная коллегия:

В. Г. Белкин, С. А. Бирюков, В. Г. Борисов, В.М. Бондаренко, Е.Н. Геништа, А. В. Гороховский,

С. А. Ельяшкевич, И.П. Жеребцов, В. Г. Поляков. А.Д. Смирнов. Ф.И. Тарасов, О. П. Фролов,

Ю. Л. Хотунцев, Н. И. Чистяков

Справочная книга радиолюбителя-конструктора/

С74 А. А. Бокуняев, Н. М. Борисов, Р. Г. Варламов и др.; Под

ред. Н.И. Чистякова.-М.: Радио и связь, 1990.-624 с.:

ил.-(Массовая радиобиблиотека; Вып. 1147)

ISBN 5-256-00658-4.

Даны рекомендации по выбору схем, конструированию радиопри-

емников, телевизоров, магнитофонов и любительских КВ и УКВ

передатчиков. Приводятся справочные данные по электровакуумным и

полупроводниковым приборам, интегральным схемам и другим радио-

деталям, используемым радиолюбителями в своих конструкциях.

Для широкого круга радиолюбителей.

2302020000-097

С-------------45-90 ББК 32.84

046(01)-90

ISBN 5-256-00658-4

© Бокуняев А. А., Борисов Н. М., Варламов Р. Г. и др., 1990

ПРЕДИСЛОВИЕ

На выставках лучших образцов радиолюбительского творчества, регулярно организуемых

в разных городах страны, мы встречаем сотни конструкций приборов и аппаратов, отличающихся

новизной принципов, высокими качественными показателями, оригинальностью конструктивного

оформления. Их авторы-радиолюбители всех возрастов и профессий.

Многие ведущие конструкторы, выдающиеся ученые-исследователи и изобретатели не только в

радиотехнике, но и в других областях, начинали свой творческий путь с радиолюбительства.

Самостоятельный монтаж и налаживание радиотехнических и электронных устройств, вначале

сравнительно простых, а в дальнейшем все более сложных, экспериментальная работа с этими

устройствами не только интересны и увлекательны; они - эффективный путь к развитию инженерной

интуиции, уверенности и настойчивости в решении трудных научно-технических задач. Эти качества

обычно сохраняются затем на всю жизнь.

Путь в радиолюбительство открыт для каждого, кто пожелает посвятить свой досуг интерес-

ному и полезному делу. Имеется обширная литература; в радиоклубах можно получить исчерпы-

вающую консультацию; непрерывно растет ассортимент материалов, элементов, готовых узлов и

приборов, наборов деталей, которые можно найти в радиомагазинах.

Чаще всего первые опыты сборки простых усилителей и приемников начинаются еще в школе в

радиокружке и в кабинете физики. В старших классах юный радиолюбитель часто уже обладает

основательными практическими навыками, а школьные курсы физики и математики добавляют к

ним научную базу, достаточную для углубленного ознакомления с основами электротехники,

электроники и радиотехники.

Учащемуся старших классов средней школы и ПТУ доступны брошюры «Массовой радиобиб-

лиотеки» и статьи журнала «Радио», в которых он получает хорошо проверенные на практике

указания к осуществлению разнообразных и подчас сравнительно сложных конструкций.

Следующий этап-самостоятельная разработка образцов новой аппаратуры, отличающихся от

существующих техническими характеристиками, отвечающих более высоким требованиям, либо

полностью оригинальных. На этом этапе и уровне деятельности значительным подспорьем для

радиолюбителя становится справочная литература. Из справочников можно получить нужные

сведения о типичных схемах и параметрах отдельных цепей и узлов разрабатываемой аппаратуры, о

методике их ориентировочного расчета, о рекомендуемых для них компонентах, о способах

изготовления и налаживания узлов и устройств в целом и т.п.

Мы надеемся, что справочной книгой радиолюбителя-конструктора будут пользоваться сотни

тысяч радиолюбителей. Авторы разделов книги имеют немалый собственный опыт радиолюбитель-

ского творчества и поэтому хорошо представляют себе интересы читательской аудитории.

Книга написана на основе Справочника радиолюбителя-конструктора, большая заслуга в

организации авторского коллектива которого принадлежит Р. М. Малинину.

Доктор техн, наук, профессор Н. И. Чистяков

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СПРАВОЧНИКЕ

Сокращенные обозначения единиц физи-

ческих величин

А -ампер-единица силы электрического

тока

А ч -ампер-час-единица количества элект-

ричества; емкости гальванического,

аккумуляторного элемента, батареи

В -вольт-единица электрического на-

пряжения

В-А -вольт-ампер-единица полной элект-

рической мощности

В/м -вольт на метр-единица напряжен-

ности электрического поля

вар -единица реактивной мощности

Вб -вебер-единица магнитного потока

Вт -ватт-единица электрической мощно-

сти

г. -год

г -грамм-единица массы

Гн -генри-единица индуктивности и взаи-

моиндуктивности

ГГц -гигагерц (1 млрд Гц = 1000 МГц)

Гс -гаусс-единица магнитной индукции

(1 Гс = 10“4 Тл)

Гц -герц-единица частоты

дБ -децибел-логарифмическая единица

относительного уровня электрическо-

го или акустического сигнала

К -кельвин-единица температуры

кВ -киловольт (1000 В)

кВт -киловатт (1000 Вт)

кВт ч -киловатт-час-единица электрической

энергии (1000 Вт ч)

кг - килограмм

кГц -килогерц (1000 Гц)

кд -кандела-единица силы света

кд/м2 -кандела на квадратный метр-едини-

ца яркости

Кл -кулон-единица количества электри-

чества, электрического заряда

км -километр

кОм -килоом (1000 Ом)

л -литр

м -метр

м/с -метр в секунду-единица скорости

мА -миллиампер (0,001 А)

мВ -милливольт (0,001 В)

мВ/м -милливольт на метр (0,001 В/м)

мВт милливатт (0,001 Вт)

мГн -миллигенри (0,001 Гн)

МГц -мегагерц (1 млн. Гц)

мин -минута

мкА -микроампер (0,001 мА)

мкВ -микровольт (0,001 мВ)

мкВ/м -микровольт на метр-единица напря-

женности электрического поля

мкВт -микроватт (0,001 мВт)

мкГн -микрогенри (0,001 мГн)

мкм -микрометр (0,001 мм)

мкс - микросекунда (одна миллионная доля

секунды)

мкСм -микросименс-(одна миллионная до-

ля сименса)

мкФ -микрофарада (одна миллионная доля

фарады)

мм -миллиметр

МОм -мегаом (1 млн Ом)

Н -ньютон-единица силы

нс -наносекунда (0,001 мкс)

нФ нанофарад (1000 пФ = 0,001 мкФ)

Ом -единица электрического сопротивле-

ния

Па - паскаль - ньютон на квадратный метр

(единица давления)

пФ -пикофарад (одна миллионная доля

микрофарады)

с -секунда

См -сименс-единица электрической про-

водимости

см/с -сантиметр в секунду-единица скоро-

сти

Тл -тесла-единица магнитной индукции

Ф -фарад-единица электрической ем-

кости

ч -час

°C -градус Цельсия-температура-раз-

ность температур

Список терминов, аббревиатуры

АМ -амплитудная модуляция; амплитуд-

но-модулированный

АН -автоматическая настройка

АПЧ автоматическая подстройка частоты

АПЧГ -автоматическая подстройка частоты

гетеродина

АПЧиФ -автоматическая подстройка частоты

и фазы

АРУ -автоматическая регулировка усиле-

ния

АРУЗ -автоматическая регулировка уровня

звука

АРЯ -автоматическая регулировка яркости

АС - акустическая система

АСУ -автоматическая система управления

АХ - амплитудно-амплитудная характери-

стика

4

АЧХ

БРА

БШН

БЭН

ВАХ

ВКУ

ВПЧ

ВУ

ГВ

ГЗ

ГИР

ГП

ГС

ГСП

ГУ

ГУН

ДВ

дмв

ДПКД

ДУ

зг

34

ин

исз

исс

ИТ

ИУ

ИФД

кв

кпд

КПЕ

кпи

КМОП

ксс

лз

лпм

МВ

мг

мл

млн

млрд

мэк

ОБ

ог

ок

оос

ОС

ОУ

оэ

ПАВ

ПАМ

пзв

пм

пмк

пнч

пос

ППФ

пч

ПЭ

РГ

РТ

-амплитудно-частотная характеристи-

ка

- бытовая радиоаппаратура

-бесшумная настройка

-блок электронной настройки

-вольт-амперная характеристика

-видеоконтрольное устройство

-восстановление поднесущей частоты

-воспроизводящее устройство

-головка воспроизведения

-головка записи

-гетеродинный индикатор резонанса

-генератор поиска

-головка стирания

-головка стирания и подмагничивания

-головка универсальная

-генератор, управляемый напряже-

нием

-длинные волны; длинноволновый

-дециметровые волны

-делитель частоты с переменным ко-

эффициентом деления

-дистанционное устройство

-задающий генератор

-звуковая частота

-индикатор настройки

-искусственный спутник Земли

-индикатор стереосигнала

-испытательная таблица

-индикатор уровня

-импульсный фазовый детектор

-короткие волны; коротковолновый

-коэффициент полезного действия

-конденсатор переменной емкости

-катушка с переменной индуктив-

ностью

- комплементарные (дополнительные)

структуры металл-окисел-полупро-

водник

-комплесный стереофонический сигнал

-линия задержки

-лентопротяжный механизм

-метровые волны

-магнитная головка

-магнитная лента

-миллион

-миллиард

- Международный электротехнический

комитет

-общая база

-опорный генератор

-общий коллектор

-отрицательная обратная связь

-обратная связь

-операционный усилитель

-общий эмиттер

-поверхностные акустические волны

-паразитная амплитудная модуляция

-приемник звукового вещания

-полярная модуляция

-полярно модулированные колебания

-поднесущая частота

-положительная обратная связь

-перестраиваемый фильтр

-промежуточная частота

-преобразующий элемент

-регулятор громкости

-регулятор тембра

ткс

ТТЛ

ТУ

УВ

УЗ

УЗЧ

УК

УКВ

УКУ

УЛЗ

УМ

УПТ

УПЧ

УПЧЗ

УПЧИ

УРЧ

УФОС

УЭИТ

ФАПЧ

ФВЧ

ФКИ

ФН

ФНЧ

ФОС

ФПЧ

ФСС

ФЧХ

чд

чм

ЧФД

ШИМ

РЧ

РЭА

СВ

СД

СДП

СДФ

ТВ

ТКЕ

ТКРГ

- радиочастота; радиочастотный

- радиоэлектронная аппаратура

-средние волны

-синхронный детектор

-система динамического подмагничи-

вания

-синхронно-фазовый детектор

-телевидение; телевизионный

- температурный коэффициент емкости

-тонокомпенсированный регулятор

громкости

-температурный коэффициент сопро-

тивления

- транзисторно-транзисторная логика

-технические условия

- усилитель воспроизведения

-усилитель записи

-усилитель звуковой частоты

- усилитель-корректор

-ультракороткие волны; ультракорот-

коволновый

-усилительно-коммутационное устройст-

во

-ультразвуковая линия задержки

-усилитель мощности

-усилитель постоянного тока

-усилитель промежуточной частоты

- усилитель промежуточной частоты

звука

-усилитель промежуточной частоты

изображения

-усилитель радиочастоты

-устройство формирования однопо-

лосного сигнала

-универсальная испытательная табли-

ца

-фазовая автоподстройка частоты

-фильтр верхних частот

-формирователь коммутирующих им-

пульсов

-фиксированная настройка

-фильтр

-фильтр

- фильтр

- фильтр

нижних частот

основной селекции

промежуточной частоты

сосредоточенной селекции

- фазочастотная характеристика

-частотный детектор

ЭЛТ

ЭМС

ЭПУ

эсч

-частотная модуляция; частотно-мо-

дулированный

- частотно-фазовый детектор

-широтно-импульсиая модуляция

-электродвижущая сила

-электронный осциллограф

- электронно-лучевая трубка

-электромагнитная совместимость

-электропроигрывающее устройство

-электронно-счетный частотомер

Классификация волновых и частотных

диапазонов

Диапазон сантиметровых волн 1 ... 10 см (f = 30

... 3 ГГц)

Диапазон дециметровых волн 10 ... 100 см

(f = 3 ГГц ... 300 МГц)

Диапазон метровых волн 1 ... 10 м (f = 300 ...

30 МГц)

5

Диапазон декаметровых волн 10 ... 100 м

(f = 30 ... 3 МГц)

Диапазон гектаметровых волн 100 ... 1000 м

(f= 3 МГц ... 300 кГц)

Диапазон километровых волн 1000 ... 10000 м

(f = 300 ... 30 кГц)

УКВ радиовещательный и телевизионный диа-

пазоны волн включают в себя полосы частот,

выделенные из диапазонов метровых и деци-

метровых волн

Коротковолновые радиовещательные диапазо-

ны волн являются частями диапазона декамет-

ровых волн

Средневолновый радиовещательный диапазон

волн представляет собой полосу частот внутри

диапазона гектаметровых волн (525 ... 1605 кГц)

Длинноволновый радиовещательный диапазон

волн образуется полосами частот, выделенных из

диапазонов гектаметровых и километровых волн

(150 ... 408 кГц)

Низкие частоты (НЧ) 30 ... 300 кГц

Высокие частоты (ВЧ) 3 ... 30 МГц

Очень высокие частоты (ОВЧ) 30 ... 300 МГц

Ультравысокие частоты (УВЧ) 300 ...

3000 МГц

Сверхвысокие частоты (СВЧ) 3 ... 30 ГГц

Сигнал, состоящий из несущей частоты

и нижней боковой полосы частот

Сигнал, состоящий из одной боковой

полосы частот (несущая частота подав-

лена)

Прямоугольный импульс положитель-

ной полярности

Прямоугольный импульс отрицатель-

ной полярности

Остроугольный импульс положитель-

ной полярности

Остроугольный импульс отрицатель-

ной полярности

Пилообразный импульс положитель-

ной полярности

Трапецеидальный импульс положи-

тельной полярности

Обозначения на электрических

схемах

Для обозначения видов токов, элект-

рических сигналов, импульсов и полярности

электрических напряжений применяют следую-

щие символы:

Ток постоянный """"

Графические условные обозна-

чения электрических проводов,

кабелей, экранов, коммутацион-

ных устройств, резисторов и

конденсаторов

Провода, кабели, экраны

Полярность положительная

Провод электрический

Полярность отрицательная

Ответвление от провода, соединение

проводов

Ток переменный, общее обозначение

(ток частотой 50 Гц)

Ток (сигнал) 34

Ток (сигнал) РЧ

Сигнал переменной частоты

Сигнал, состоящий из несущей частоты

с двумя боковыми полосами частот

Сигнал, состоящий из несущей частоты

и верхней боковой полосы частот

Провода пересекаются без электриче-

ского контакта между ними

Электрическая цепь продолжается за

пределами схемы

Стрелка на проводе указывает направ-

ление распространения сигнала

Экранированный провод

Частично экранированный провод

Коаксиальный кабель

6

Соединение с корпусом прибора

Соединение с землей

Экран элемента или группы элементов

Коммутационные устройства

редством отдельного привода, напри-

мер нажатием специальной кнопки

(сброс)

Переключатель однополюсный шести- | | | | | |

позиционный; общее обозначение ।

п-----------------------------------------

Контакт коммутационного устройства

(выключателя, электрического реле) за-

мыкающий; общее обозначение. Вык-

лючатель однополюсный

Переключатель однополюсный ... д# СВДВ

многопозиционный, например III \ I /

трехпозиционный переключа- rf—- \1 /

тель диапазонов радиоприемни- ’ ▼

ка; часть многополюсного мно-

гопозиционного переключателя

То же, для коммутации сильноточной

цепи

То же, с безобрывным переключением

То же, с механической связью с другим

элементом

Переключатель двухполюсный

трехпозиционный со средним

положением

Контакт коммутационного устройства

размыкающий; общее обозначение

Контакт коммутационного устройства

размыкающий с механической связью с

другим элементом

Переключатель двухполюсный

трехпозиционный с самовозвра-

том в среднее положение

Контакт коммутационного устройства

переключающий; общее обозначение.

Однополюсный переключатель на два

направления

Выключатель многополюсный,

например трехполюсный

Контакт коммутационного устройства

переключающий без размыкания цепи

Переключатель многополюсный

двухпозиционный, например

трехполюсный

Переключатель однополюсный трехпо-

зиционный с нейтральным положением

То же, с самовозвратом в нейтральное

положение

Выключатель кнопочный однополюс-

ный нажимной с замыкающим контак-

том, с самовозвратом

I

*1

Выключатель кнопочный однополюс-

ный нажимной с размыкающим кон-

тактом

например с четырьмя зажимами

Переключатель многополюсный

независимых цепей, например

четырех

Контакт «неразборного»

например осуществленного пайкой

соединения,

Контакт «разборного» соединения, например с

помощью зажима

Колодка зажимов с разборными контактами,

Переключатель кнопочный однопо-

люсный нажимной с возвратом вто-

ричным нажатием кнопки

Переключатель кнопочный однопо-

люсный нажимной с возвратом пос-

1Ф|зН

7

Разъемное однополюсное соединение --

Штырь разъемного соединения

Гнездо разъемного соединения

Штыревая часть коаксиального разъема

-е->

Гнездовая часть коаксиального разъема

>-е-

Штыревая часть многопроводного

разъема, например четырехпроводного

или

Гнездовая часть многопроводного

разъема, например четырехпроводного

Реле электромагнитное, на-

пример, с замыкающим и

размыкающим контактами

(контакты реле могут быть

расположены на схеме в уда-

лении от обмотки)

Реле электромагнитное поля-

ризованное на два направле-

ния тока в обмотке, с нейт-

ральным положением (кон-

такт, обозначенный точкой

(черточкой), замыкается при

приложении положительного

полюса напряжения к выво-

ду обмотки, обозначенному

точкой (черточкой))

Реле электромагнитное поля-

ризованное на одно направ-

ление тока в обмотке, без

самовозврата

Реле тепловое, например, с

замыкающим контактом

Гнездо штепсельное теле-

фонное, двухпроводное

Штепсель телефонный, двух-

проводный

Перемычка

кающая цепь

коммутационная,

Резисторы постоянные

Общее обозначение

Перемычка коммутационная, переключающая

С отводами

Вставка-переключатель (че- ”ТГ\

тыре варианта соединения _ V

четырех цепей)

Обмотка электрического ре-

ле, контактора, общее обоз-

начение

Обмотки двухобмоточного

электрического реле

С номинальной мощностью

рассеяния 0,05 Вт

То же, 0,125 Вт

То же, 0,25 Вт

То же, 0,5 Вт

То же, 1 Вт

То же, 2 Вт

То же, 5 Вт

8

То же, 10 Вт

Варистор

Терморезистор прямого наг-

рева

Терморезистор прямого по-

догрева

Дополнительные значки у обозначений перемен-

ных и подстроечных резисторов

Регулирование ручкой, выведен-

ной наружу

Регулирование инструментом,

элемент регулирования выведен

наружу устройства

Ф

Фоторезистор; общее обозна-

чение

Регулирование инструментом,

элемент регулирования внутри

устройства

Резисторы переменные и подстроечные

Ступенчатое регулирование

Переменный резистор, реостат,

общее обозначение

Конденсаторы

Постоянной емкости; общее

обозначение

Переменный резистор, исполь-

зуемый в качестве потенцио-

метра

Постоянной емкости поляризо-

ванный

Переменный резистор с отво-

дами

Оксидный поляризованный; об-

щее обозначение

Переменный резистор с замы-

кающим контактом, изображен-

ным совмещенно с ним

Оксидный неполяризованный

Переменный резистор с замы-

кающим контактом, изображен-

ным разнесенно от него

Постоянной емкости, двухсек-

ционный

Проходной (дуга обозначает

корпус, внешний электрод)

Переменный резистор сдвоен-

ный

Опорный

Переменной емкости (дуга или

точка обозначает ротор)

Многосекционный, например

двухсекционный, переменной

емкости (блок КПЕ, конденсато-

ры, входящие в блок, могут

быть разнесены по схеме)

Подстроечный реостат

Подстроечный резистор-потен-

циометр

Переменной емкости, дифферен-

циальный

9

Подстроечный; общее обозначе-

ние

£

Подстроечный, регулирование

инструмента, ось выведена на-

ружу

Подстроечный, регулирование к

инструментом, ось внутри уст- Z2~ ф

ройства zl

Вариконд

Примечания. 1. Число, стоящее около гра-

фического обозначения резистора, указывает его

номинальное сопротивление. Если после числа

нет обозначения единицы сопротивление выра-

жено в омах. Если после числа стоит буква к или

М -сопротивление выражено в килоомах или

мегаомах. Примеры: 4, 7 следует читать 4,7 Ом;

150-150 Ом; 150 к-150 кОм; 4,7 М-4,7 МОм.

2. Число около графического обозначения

конденсатора указывает его номинальную ем-

кость. Если обозначение после целого числа от-

сутствует или после числа с дробью имеются

буквы пФ, емкость выражена в пикофарадах,

если после числа имеются буквы мк, емкость

выражена в микрофарадах. Примеры: 10-сле-

дует читать 10 пФ; 0,1 мк -0,1 мкФ.

У обозначения оксидного конденсатора до-

полнительно указывают его номинальное напря-

жение в вольтах.

3. Если около конденсатора переменной ем-

кости или подстроечного конденсатора одно чис-

ло, это его максимальная емкость; если же стоят

два числа, разделенные знаком «...», первое из

них указывает минимальную, а второе макси-

мальную емкость в пикофарадах.

4. Емкость конденсатора (или сопротивление

резистора), около обозначения которого стоит

звездочка, является ориентировочной и должна

быть подобрана при налаживании аппаратуры.

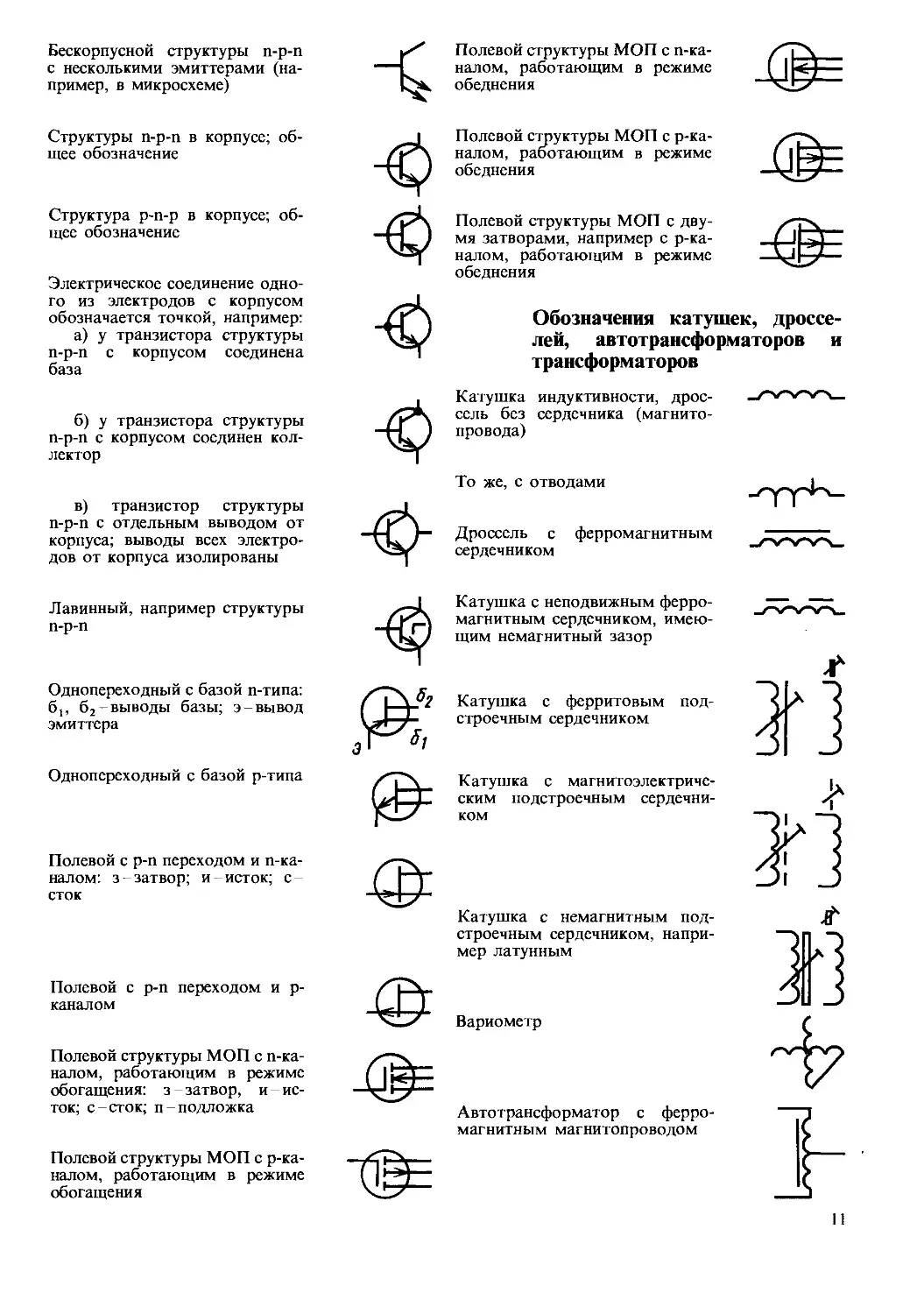

Условные графические изобра-

жения полупроводниковых при-

боров.

Полупроводниковые диоды

Диод выпрямительный

Диод туннельный

Диод обращенный

Стабилитрон; опорный диод

Стабилитрон с двусторонней

проводимостью

Транзисторы

Бескорпусной структуры п-р-п

(например, в микросхеме): б-

база; к-коллектор; э-эмит-

тер

Варикап

Варикапная сборка

Светодиод

Оптопара диодная

Фотодиод

Двунаправленный диод

Выпрямительный однофазный

диодный мост (схема Греца)

Тиристоры

Диодный, запираемый в обрат-

ном направлении

Диодный симметричный

Триодный, запираемый в обрат-

ном направлении: с управлением

по аноду

То же , с управлением по катоду

Триодный (тринистор), запирае-

мый в обратном направлении,

выключаемый, с управлением по

аноду

То же, с управлением по катоду

Триодный симметричный, неза-

пираемый (симистор)

Бескорпусной структуры n-p-n

с несколькими эмиттерами (на-

пример, в микросхеме)

Полевой структуры МОП с п-ка-

налом, работающим в режиме

обеднения

Структуры п-р-п в корпусе; об-

щее обозначение

Полевой структуры МОП с р-ка-

налом, работающим в режиме

обеднения

Структура р-п-р в корпусе; об-

щее обозначение

Полевой структуры МОП с дву-

мя затворами, например с р-ка-

налом, работающим в режиме

обеднения

Электрическое соединение одно-

го из электродов с корпусом

обозначается точкой, например:

а) у транзистора структуры

n-p-п с корпусом соединена

база

Обозначения катушек, дроссе-

лей, автотрансформаторов и

трансформаторов

б) у транзистора структуры

п-р-п с корпусом соединен кол-

лектор

Катушка индуктивности, дрос-

сель без сердечника (магнито-

провода)

То же, с отводами

в) транзистор структуры

п-р-п с отдельным выводом от

корпуса; выводы всех электро-

дов от корпуса изолированы

Дроссель с ферромагнитным

сердечником

Лавинный, например структуры

п-р-п

Катушка с неподвижным ферро-

магнитным сердечником, имею-

щим немагнитный зазор

Однопереходный с базой п-типа:

бр б2-выводы базы; э-вывод

эмиттера

Катушка с ферритовым под-

строечным сердечником

Однопереходный с базой р-типа

Катушка с магнитоэлектриче-

ским подстроечным сердечни-

ком

Полевой с р-n переходом и п-ка-

налом: з-затвор; и-исток; с-

сток

Полевой с р-n переходом и р-

каналом

Вариометр

Катушка с немагнитным под-

строечным сердечником, напри-

мер латунным

Полевой структуры МОП с п-ка-

налом, работающим в режиме

обогащения: з-затвор, и-ис-

ток; с-сток; п-подложка

Автотрансформатор с ферро-

магнитным магнитопроводом

Полевой структуры МОП с р-ка-

налом, работающим в режиме

обогащения

То же, с электрически изолиро-

ванной дополнительной обмот-

кой

Трансформатор трехобмоточ-

ный с отводом в обмотке II.

Трансформатор без сердечника

(магнитопровода); связь между

обмотками постоянная (точкой

обозначено начало обмотки)

J Трансформатор с магнитопро-

водом и экраном между обмот-

ками, соединенными с корпусом

устройства

То же, с отводами в обмотках

Обозначения электровакуумных

электронных и ионных приборов

Трансформатор без сердечника

(магнитопровода), связь между

обмотками переменная

Диод косвенного накала подог-

ревный: к-катод; н-подогрева-

тель; а-анод

Трансформатор с немагнитны-

ми подстроечными сердечника-

ми, раздельными для обмоток

Триод с катодом косвенного на-

кала, подогревный: а-анод; с-

сетка; к-катод; н-нагреватель

То же, с магнитоэлектрическими

подстроечными сердечниками

Триод двойной косвенного нака-

ла с экраном между триодами:

а1? а2-аноды; сп с2-сетки; кп

к2-катоды

Трансформатор с магнитоэлект-

рическим подстроечным сердеч-

ником, общим для обеих об-

моток

Тетрод лучевой косвенного на-

кала: а-анод; ^-управляющая

сетка; с2- экранирующая сетка

То же, с ферритовым подстроеч-

ным сердечником

Двойной лучевой тетрод косвен-

ного накала (генераторный)

Трансформатор с ферритовыми

сердечниками, отдельными для

каждой обмотки

Пентоды косвенного накала (по-

догревные): а-анод; ct-управ-

ляющая сетка; с2 -экранирую-

щая сетка; с3-защитная сетка

Трансформатор двухобмоточ-

ный с неподвижным ферромаг-

нитным сердечником, в том чис-

ле с ферритовым

Триод-пентод косвенного нака-

ла

12

Триод-гептод косвенного накала

Один триод двойного триода,

триодная часть триод-пентода

или триод-гептода, или двойно-

го диода-триода

Кинескоп для черно-

белого телевизора с

электростатической

фокусировкой и элект-

ромагнитным откло-

нением луча: к-катод;

м-модулятор (управ-

ляющий электрод); ф -

фокусирующий элект-

род; у-ускоряющий

электрод; а-основной

электрод

Пентодная часть триод-пентода

Индикатор электронно-свето-

вой: а,, а2 - аноды первого и вто-

рого триодов; си-сетка индика-

тора

Кинескоп для цветно-

го телевизора с элект-

ростатической фокуси-

ровкой и электромаг-

нитным отклонением

луча: R, G, В-электро-

ды, обеспечивающие

красное, зеленое и си-

нее свечение экрана

Индикатор электронно-световой

с двойным управлением: а-

анод; ф- флуоресцирующий анод;

с-сетка управляющая; к-катод

Обозначения электроакустиче-

ских приборов

Барретер (стабилизатор тока)

Электрические лампы накалива-

ния

Лампа тлеющего разряда

Стабилизатор газоразрядный

Тиратрон с холодным катодом,

триодный

Тиратрон с холодным катодом,

тетро дный

Фотоэлемент ионный

Головка громкоговорителя

электродинамическая прямого

излучения

Звукосниматели грамофонные

Монофонический электромаг-

нитный

Телефон; общее обозначение

Телефон головной

Микрофон; общее обозначение

Микрофон электродинамиче-

ский

Зуммер

Звонок электрический

Сирена электрическая

Монофонический пьезоэлектри-

ческий

13

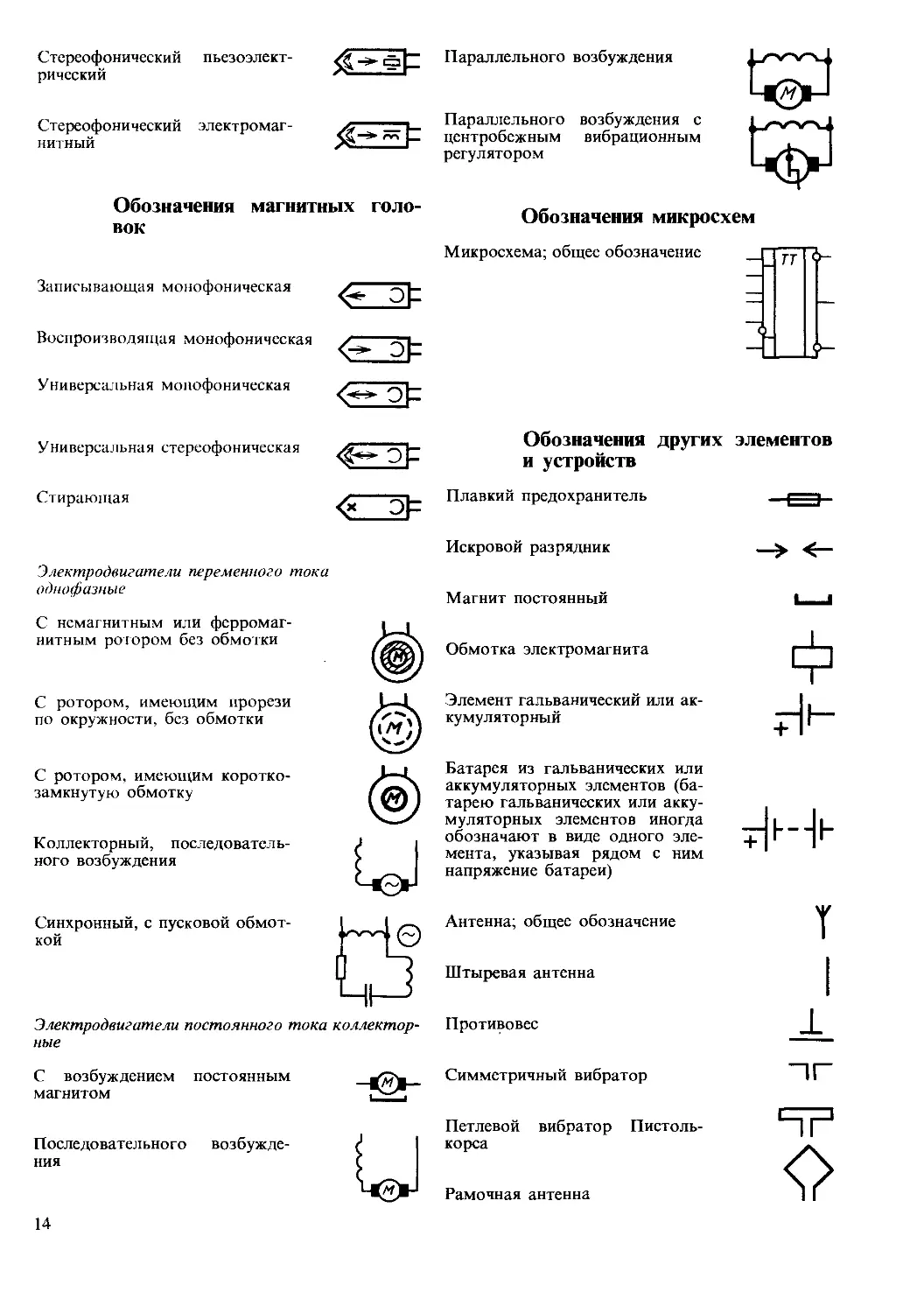

Стереофонический пьезоэлект-

рический

(ЕВ

Параллельного возбуждения

Стереофонический электромаг-

нитный

Параллельного возбуждения с

центробежным вибрационным

регулятором

Обозначения магнитных голо-

вок

Обозначения микросхем

Записывающая монофоническая

Воспроизводящая монофоническая

Универсальная монофоническая

Микросхема; общее обозначение

Универсальная стереофоническая

Обозначения других элементов

и устройств

Стирающая

Плавкий предохранитель

Искровой разрядник

Электродвигатели переменного тока

однофазные

Магнит постоянный

С немагнитным или ферромаг-

нитным ротором без обмотки

С ротором, имеющим прорези

по окружности, без обмотки

С ротором, имеющим коротко-

замкнутую обмотку

Обмотка электромагнита

Элемент гальванический или ак-

кумуляторный

Коллекторный, последователь-

ного возбуждения

Батарея из гальванических или

аккумуляторных элементов (ба-

тарею гальванических или акку-

муляторных элементов иногда

обозначают в виде одного эле-

мента, указывая рядом с ним

напряжение батареи)

Синхронный, с пусковой обмот-

кой

Электродвигатели постоянного тока коллектор-

ные

С возбуждением постоянным

магнитом

Последовательного возбужде-

ния

Антенна; общее обозначение

Штыревая антенна

Противовес

Симметричный вибратор

Петлевой вибратор Пистоль-

корса

Рамочная антенна

Y

1

14

Магнитная (ферритовая) антен-

на

Усилитель 2

На электрических принципиальных схемах,

кроме того, могут быть следующие условные

обозначения:

1. Наличие механических связей между эле-

ментами или их конструктивное объединение

(например, два переменных резистора с общей

осью, переменный резистор, объединенный с

выключателем питания, конденсаторы перемен-

ной емкости, образующие блок) обозначают

штриховой линией или двумя сплошными линия-

ми, если элементы расположены на схеме близко

друг к другу (например, контакты многополюс-

ного переключателя-см. с. 7). При большом

удалении объединенных элементов штриховые

линии могут быть оборваны вблизи этих элемен-

тов; о наличии связей указывают в подписи к

схеме или в ее описании.

2. Число в рамке около резонансного конту-

ра указывает частоту в мегагерцах, на которую

он настроен.

3. Напряжение, обозначенное около вывода

электрода транзистора, лампы или около про-

водника,-это напряжение между данной точкой

и корпусом аппарата (шасси, землей, общим

проводом).

4. Если на схеме указана только точка перек-

лючения одного из полюсов источника питания,

подразумевается, что его второй полюс присое-

динен к корпусу (общему проводу) аппарата.

5. На принципиальных схемах РЭА с элект-

ронными лампами цепи накала часто не показы-

вают; при этом концы обмоток накала транс-

форматора питания и выводы от нитей накала

(подогревателей) обозначают одинаковыми бук-

вами.

Обозначения элементов струк-

турных и функциональных элект-

рических схем

То же, с регулированием усиле-

НИЯ 2

Ограничитель амплитуды сигна-

ла по максимуму

Фазовращатель

Выпрямитель 1

Фильтр нижних частот

Фильтр верхних частот

Фильтр полосовой

Фильтр режекторный

Линия задержки

Амплитудный детектор

Детектор отношений (детектор

ЧМ сигналов)

.1 w г? г*

Устройство, выделяющее верх-

ние частоты (предкорректор)

Генератор звуковых частот

Генератор синусоидальных ко-

лебаний с регулируемой часто-

той

Преобразователь частоты 11 fj в

частоту f2

Умножитель частоты 11

Делитель частоты 11

Устройство, выделяющее ниж-

ние частоты

Модулятор и демодулятор час-

тотный

Модулятор и демодулятор фа-

зовый

Дискриминатор частотный

11 Стрелка указывает направление преобразования сигнала.

2> Направление передачи сигнала указывает вершина тре-

угольника на горизонтальной линии связи.

Дискриминатор фазовый

15

ЦЕПИ И УЗЛЫ РАДИОТЕХНИ-

ЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ

УСТРОЙСТВ

Содержание

1.1. Общие сведения об электрических цепях ............................... 16

1.2. Резонансные цепи..................................................... 18

1.3. Частотные фильтры ................................................... 20

1.4. Катушки ............................................................. 24

1.5. Радиочастотные конденсаторы ......................................... 27

1.6. Резонансные линии ................................................... 27

1.7. Пьезоэлектрические и электромеханические фильтры..................... 28

1.8. Усилители ........................................................... 30

1.9. Активные фильтры .................................................... 32

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Любое радиотехническое устройство

состоит из электрических цепей. Радиоконструк-

тору при расчетах необходимо учитывать свой-

ства цепей, не содержащих электронные приборы

(транзисторы, диоды и др.) и содержащих прибо-

ры, называемые часто электронными цепями.

Электронные цепи, содержащие транзисторы

или иные приборы, усиливающие проходящие

через них электрические сигналы, называются

активными цепями. Цепи, в которых усиления не

происходит, называются пассивными.

Зависимость тока от приложенного напряже-

ния в электронных приборах характеризуется

криволинейными ВАХ. Поэтому электронные

цепи относятся к классу цепей нелинейных. Для

большей части неэлектронных цепей характерна

прямая пропорциональность токов напряже-

ниям. В этом случае их относят к классу цепей

линейных.

Токи в электрических цепях радиотехнических

устройств в большинстве случаев имеют слож-

ный характер и рассматриваются как сумма

постоянного и переменного токов.

Законы и пути прохождения постоянного и

переменного токов различны. Цепь постоянного

тока образуется только из отрезков, гальвани-

чески связанных между собой. Переменный ток

также проходит через такие цепи, но передается и

через емкостные, и индуктивные (в том числе

трансформаторные) связи между цепями. При-

мер, иллюстрирующий различие путей прохож-

дения постоянного и переменного токов, показан

на рис. 1.1,а. Здесь Е1, Е2-источники ЭДС пос-

тоянного и переменного токов соответственно.

Постоянный ток от источника Е1 замыкается

через резисторы R1 и R2 и не проходит в другие

цепи. Переменный ток от источника Е2 проходит

через резисторы Rl, R2, а также через конденса-

тор С, резисторы R3 и R4, первичную обмотку

трансформатора Тр. Ток в первичной обмотке

наводит ЭДС во вторичной обмотке трансфор-

матора, которая создает ток в резисторе R5.

В линейных цепях прохождение постоянного

и переменного токов рассматривают раздельно.

В этом состоит применимый к линейным цепям

принцип суперпозиции, т. е. наложения друг на

друга взаимонезависимых токов. Для анализа

прохождения и расчета этих токов приведены

схемы на рис. 1.1,6 и в.

При расчетах цепей переменного тока учиты-

вается зависимость сопротивления цепей, содер-

жащих емкости и индуктивности, от частоты.

Сопротивление конденсатора с емкостью С

переменному току обратно пропорционально

частоте f и равно 1/шС, где в> = 2itf-угловая

частота (л = 3,14). Сопротивление катушки с

16

Рис. 1.1

индуктивностью L прямо пропорционально час-

тоте и равно ojL. При расчетах L и С выражают в

генри и фарадах, частоту f- в герцах, а сопротив-

ление получают в омах.

Приходится учитывать также, что напряже-

ния на конденсаторах и на катушке, создаваемые

переменным током, не совпадают с ним по фазе.

Например, как показано на рис. 1.2, синусои-

дальный переменный ток i, проходя через цепь R,

С, L, создает совпадающее по фазе напряжение

на резисторе R, отстающее по фазе напряжение

на конденсаторе С и опережающую по фазе ЭДС

индуктивности в катушке L.

Полное сопротивление (импеданс) Z подоб-

ных комплексных цепей переменному току

Z = ^/R2 +(ojL- 1/ojC)2.

Суммирование по правилу Пифагора (квадрат-

ный корень из суммы квадратов) учитывает

сдвиг по фазе напряжений в резистивных (R) и

реактивных (L, С) элементах. Знак минус между

o>L и 1/а>С учитывает взаимную противополож-

ность напряжений на емкости и индуктивности

(рис. 1.2).

При расчетах цепей с последовательным

соединением элементов, как в рассмотренном

примере, пользуются сопротивлениями R; XL =

= ojL; Хс = 1/а>С; в случае же параллельного

Рис. 1.3

соединения ветвей удобнее пользоваться прово-

димостями G=l/R, Yl=1/<bL u Yc = <вС.

Например, для цепи, показанной на рис. 1.3,

полная проводимость цепи

Y = 7G2 + (<оС - 1/0JL)2,

а полное сопротивление Z = 1 /Y.

Действующее (эффективное) значение U.^

синусоидального напряжения и с амплитудой U

Ц»Ф = U/V2.

Действующее значение 1.^ синусоидального тока

i с амплитудой I

I* = I/V2.

При прохождении такого тока через цепь с

сопротивлением R в ней выделяется мощность

Р = Ijj R = I2 R/2.

Если иа резисторе с сопротивлением R падает

напряжение с амплитудой U, то в нем выде-

ляется мощность

Р = U^/R = U2/2R.

При подключении нагрузки с сопротивлением R

к источнику синусоидальной ЭДС с амплитудой

Е, обладающему сопротивлением Ru (рис. 1.4, а),

амплитуда тока в цепи по закону Ома I =

= E/(RO + R), а амплитуда напряжения на

нагрузке U = IR = ER/(RO + R).

Это напряжение увеличивается при возрастании

R и приближается по значению к Е.

Мощность R, выделяемая в нагрузке R,

Р = I2R/2 = E2R/2 (Ro + R)2.

Мощность максимальна при R = Ru, при даль-

нейшем увеличении R она уменьшается. Выбор

Рис. 1.4

17

нагрузки, соответствующей получению макси-

мальной мощности, называется согласованием

нагрузки с источником по мощности. Если

сопротивление нагрузки изменять нельзя, то

согласование по мощности можно получить

включением ее через трансформатор или авто-

трансформатор.

Чтобы увеличить эквивалентное сопротивле-

ние, подключаемое к источнику, применяют

понижающий трансформатор (рис. 1.4,6), либо

автотрансформатор, включенный по схеме рис. 1.4,в.

Для той же цели может быть применен емкост-

ной делитель напряжения (рис. 1.7,в). Чтобы

уменьшить сопротивление, включают повышаю-

щий трансформатор (рис. 1.4,г) или автотранс-

форматор (рис. 1.4,<)).

Электрические цепи различаются числом под-

ключаемых к ним внешних проводников (рис. 1.5).

При двух подключенных внешних проводниках

(рис. 1.5,а) цепь называется двухполюсником;

при четырех (рис. 1.5,б)-четырехполюсником;

при шести-соответственно шестиполюсником

(рис. 1.5,в); в общем случае-многополюсником.

Сложные цепи образуются соединением несколь-

ких двухполюсников, четырехполюсников и др.

Некоторые пары подключаемых внешних

проводников служат входами цепи, а другие-

выходами (рис. 1.5,6).

Отношение напряжения на выходе к напряже-

нию на входе называется коэффициентом пере-

дачи по напряжению. Отношение тока, переда-

ваемого с выхода в подключенную к нему цепь, к

току, подводимому ко входу, называется коэф-

фициентом передачи по току. Отношение мощ-

ности тока, передаваемой с выхода в подключен-

ную цепь к мощности, подводимой ко входу,

называется коэффициентом передачи по мощ-

ности.

Помимо непосредственного отношения ука-

занных величин коэффициент передачи часто

определяется в логарифмических единицах-де-

цибелах. Если мощность на входе и на выходе

Р,х и Рвых, то в относительных единицах коэф-

фициент передачи по мощности

IZ __ р /р

rBHx/rsx’

а в децибелах

= 101g Км.

Если, например, Кы = 100, то КдБ = 20.

Мощность пропорциональна квадрату напря-

жения и тока, поэтому если коэффициент пере-

дачи по напряжению Кн и по току Кт, то

соответственно КдБ = 201g Кн и КдБ = 201g К,.

1.2. РЕЗОНАНСНЫЕ ЦЕПИ

Резонансные цепи-основа разделения

сигналов по частотам в радиотехнике. Радиолю-

Рис. 1.6

бителям приходится конструировать, изготов-

лять и настраивать колебательные контуры и

фильтры, основанные на резонансе в цепях из

катушек и конденсаторов. Широко применяются

также пьезоэлектрические (кварцевые и керами-

ческие) резонаторы, электромеханические фильт-

ры с упругими металлическими резонаторами и

некоторые другие специальные устройства, кото-

рые также служат для настройки радиоаппара-

туры на нужные частоты и для выделения

сигналов с заданными частотами, но такие

устройства чаще используются промышленного

изготовления.

Настройка колебательного контура (рис. 1.6).

Плавная перестройка в диапазоне или поддиапа-

зоне частот осуществляется либо механически

КПЕ (рис. 1.6,а), либо варакторами (емкост-

ными диодами, варикапами) изменением управ-

ляющего напряжения U (рис. 1.6,6, в).

Преимущество КПЕ с воздушной изоляцией

между пластинами ротора и статора-меньше

потери радиочастотной энергии, соответственно

более острый резонанс. Недостатки-сложность

конструкции, сравнительно большие размеры,

чувствительность к механическим и акустичес-

ким вибрациям; по этим причинам число

перестраиваемых колебательных контуров с

КПЕ в радиоустройствах обычно не более 3-4.

Преимущества варакторной настройки-ми-

ниатюрность, виброустойчивость, прочность,

возможность управления настройкой с помощью

автоматических электронных устройств, низкая

стоимость.

Дискретная перестройка (смена поддиапазо-

нов частот или переход с одной фиксированной

частоты на другую) осуществляется переключе-

нием катушек (рис. 1.6,г, д) или конденсаторов

(рис. 1.6,е). Регулировку частот настройки в

относительно небольших пределах при налажи-

вании аппаратуры выполняют перемещением

сердечника катушек СК либо изменением ем-

кости подстроечных конденсаторов Сп.

Расчет резонансной частоты f0, индуктивности

L и емкости С. Длина волны (м) и f0 (МГц)

связаны соотношением

Ио = 300.

При расчете L (мкГн) и С (пФ) удобна

формула

Рис. 1.5

18

LC ® 25300/fg,

где L и С-полные индуктивность и емкость

цепи. Например, в случае рис. 1.6,6, где С,-

емкость КПЕ, Ср-емкость разделительного

конденсатора и Сп-емкость подстроечного

конденсатора,

С = С„ + СрСк/(Ср + Q.

Требуется учитывать собственные емкости ка-

тушки и соединительных проводников, которые

прибавляются к емкости конденсаторов.

Влияние емкости внешней цени на настройку

контура. При конструировании колебательного

контура учитывают влияние подключаемых к

нему внешних цепей (рис. 1.7,а-в). Степень влия-

ния зависит от коэффициента включения р. При

автотрансформаторной связи (рис. 1.7,а) р =

= Lc/L; при трансформаторной (рис. 1.7,6)

p«M/L, где М - взаимоиндуктивность между

катушками; при емкостной связи- (рис. 1.7,в)

р = еле, + с2).

Небольшая емкость внешней подключаемой

цепи С, увеличивает емкость контура на

ДС = С, р2.

Изменение L и С на сравнительно небольшие

величины AL и ДС (ДЬ « L; ДС « С) изменяет

частоту резонанса соответственно на

ДГ = f0(AL/2L) и Af = f0(AC/2C).

Коэффициент передачи колебательного кон-

тура К, по напряжению. Определяется отноше-

нием напряжения U, на конденсаторе или

катушке контура к вызывающей это напряжение

ЭДС Е, наведенной в контуре извне (рис. 1.7):

К, = U„/E. В случае частичной связи контура с

внешней цепью, в которую передается напряже-

ние, общий коэффициент передачи

К = К,р.

При частоте резонанса (f = f0) Кж = Q-доб-

ротность колебательного контура. Добротность

Q зависит от добротности катушки QL, доброт-

ности конденсатора Qc и сопротивления внешней

цепи R„, подключаемой к контуру (рис. 1.8).

Добротность Ql определяется сопротивле-

нием rL, эквивалентным потерям радиочастот-

ной энергии в проводе, изоляции провода,

сердечников и каркасе катушки (рис. 1.8):

QL«rL/6,3f0L,

где f0 в МГц, L в мкГн, rL в Ом. Обычно в

зависимости от конструкции катушки и качества

примененных материалов QL ® 50.. .250.

Добротность Qc зависит от сопротивления

Re, эквивалентного потерям радиочастотной

Рис. 1.8

энергии в диэлектрическом слое между электро-

дами (пластинами) конденсатора:

Qc«6,3f0 CRc10"3,

где f0 в МГц, С в пФ, Rc в кОм. Обычно

Qc« 400... 1000.

Результирующая добротность контура

Q = Ql/(1 + Ql/Qc + QLf0L/159R),

где f0 в МГц, L в мкГн, R в кОм.

При частичном подключении внешней цепи с

сопротивлением R, (рис. 1.7) эквивалентное

сопротивление R, подключенное к контуру, опре-

деляется по формуле R = Rj/p2- Если к контуру

подключено несколько цепей, то R определяется

как результирующее сопротивление, полученное

в параллельном соединении их эквивалентных

сопротивлений. Добротность поэтому зависит не

только от конструкции колебательного контура,

но и от подключенных к нему внешних цепей.

Сопротивление параллельного колебательного

контура. Сопротивление между отводами кон-

тура (А и Б на рис. 1.9) при частоте резонанса

(резонансное сопротивление) при полном вклю-

чении (рис. 1.9, а) максимально и равно

R3 a* 6,3f0LQ-10-3.

Здесь f0 в МГц, L в мкГн R, в кОм.

При частичном включении (рис. 1.9,6-г).

R, ~ 6,3f0LQp2-10~3,

где р-коэффициент включения.

При отклонении частоты f от резонансной

частоты сопротивление контура уменьшается.

Рис. 1.7

19

Резонансная характеристика контура. Это

график зависимости коэффициента передачи К,

от частоты. При частоте резонанса f0 коэф-

фициент передачи максимален и равен Q; при

отклонении частоты от резонансной он умень-

шается. Неравномерность коэффициента пере-

дачи в полосе частот П характеризуется умень-

шением относительного коэффициента передачи

KK/Q на граничных частотах fmin и fmax полосы,

расположенной симметрично по обе стороны от

частоты резонанса f0 (П = 2Af; Af = fmM — f0 =

= f — fmin). На рис. 1.10 дан график зависимости

K,/Q от величины (n/f0)Q. При известных Q и

f0 по этому графику можно оценить неравно-

мерность коэффициента передачи в данной

полосе П.

Полоса пропускания контура. Это полоса

частот П, в пределах которой Кг понижается до

значения, допустимого с точки зрения требова-

ний к равномерности прохождения через контур

составляющих частотного спектра радиосигнала.

Полоса пропускания находится из графика на

рис. 1.10. Например, часто полоса пропускания

определяется при ослаблении на 30%; в этом

случае nQ/fn й 1, т.е. П = f0/Q.

Если требуется расширить полосу пропуска-

ния, то добротность Q уменьшают; для этого

достаточно уменьшить R (рис. 1.8), например,

параллельным подключением резистора с соот-

ветствующим сопротивлением.

Избирательность (селективность) контура Se.

Характеризуется ослаблением постороннего ко-

лебания (например, помехи радиоприему) с

частотой f по отношению к радиосигналу с

частотой f0, на которую настроен контур. На

рис. 1.11 дан график зависимости Se от относи-

тельной расстройки (Af/f0)Q (здесь Af = f — f0

или f0 - f). При (Af/f0)Q > 10 Se « 2(Af/f0)Q.

1.3. ЧАСТОТНЫЕ

ФИЛЬТРЫ

Частотный фильтр - четырехполюс-

ник, обладающий способностью сравнительно

хорошо пропускать со входа на выход перемен-

ные токи, частоты которых лежат в определен-

ных границах, и задерживать токи с частотами за

этими границами. Полоса частот токов, которые

проходят через фильтр, называется полосой

пропускания полоса частот токов, которые не

проходят,-полосой задерживания.

График зависимости от частоты амплитуды

напряжения или тока на выходе фильтра при

данном напряжении или токе на входе либо

зависимость от частоты коэффициента передачи

называется амплитудно-частотной характерис-

тикой (АЧХ) фильтра. Частным случаем АЧХ

является резонансная характеристика колеба-

тельного контура.

Фильтр, АЧХ которого подобна рис. 1.12,а,

имеет полосу пропускания при любых частотах

ниже fc и полосу задерживания выше fc. Частота

fc, вблизи от которой имеет место переход от

пропускания к задерживанию, называется часто-

той среза. Фильтр с такой АЧХ называется

фильтром нижних частот.

Фильтр с АЧХ вида рис. 1.12,6, имеющий

полосу задерживания ниже частоты среза fc и

полосу пропускания выше fc, называется фильт-

ром верхних частот.

Фильтр с АЧХ вида рис. 1.12,в имеет полосу

пропускания между частотами среза fcl и fc2 и

полосы задерживания ниже fcl и выше fc2. Он

называется полосно-пропускающим фильтром

(сокращенно-полосовым фильтром).

Фильтр с АЧХ вида рис. 1.12,г, имеющий

полосу задерживания между fcl и fc2, а полосы

пропускания ниже fcl и выше fc2, называется

полосно-задерживающим либо полосно-режек-

торным (сокращенно-режекторным) фильтром.

Требуемую АЧХ можно получить, комбини-

руя фильтры разного вида. Примеры после-

довательного соединения фильтров с коэффи-

циентами передачи Kt и К2 показаны на

рис. 1.13. Между фильтрами в данном случае

включен разделительный (буферный) усилитель с

*’ Встречается также термин «полоса проз-

рачности».

20

коэффициентом передачи (коэффициентом усиле-

ния) К; его применение целесообразно для ослаб-

ления влияния подключения второго фильтра к

выходу первого на АЧХ первого фильтра.

Общий коэффициент передачи в относительных

единицах равен произведению коэффициентов

передачи К2КК2, а в децибелах-сумме К1дБ +

+ КдБ + К2дБ. Для варианта рис. 1.13,а АЧХ

фильтра верхних частот Ф3 с частотой среза fc „

фильтра нижних частот Ф2 с частотой среза fc а и

общая АЧХ показаны на рис. 1.14, а-в. Общая

АЧХ соответствует полосовому фильтру с часто-

тами среза fC H и fC B. На рис. 1.13,6 оба фильтра

полосовые, со взаимно смещенными АЧХ

(рис. 1.14,г и 6). Общая АЧХ рис. 1.14,е полосо-

вая с более узкой полосой пропускания.

Параллельное включение фильтров, напри-

мер по схеме рис. 1.15, позволяет получить

комбинированную АЧХ. Если, например, оба

фильтра Фх и Ф2-полосовые с частотами среза

соответственно fcl, fc2 и fc3, fc4, то общая АЧХ

может иметь вид, показанный на рис. 1.16.

RC-фильтры. Простейшие фильтры нижних и

верхних частот выполняются из резисторов и

конденсаторов. Они применяются на относи-

тельно низких частотах (например, звуковых) при

отсутствии необходимости в резком изменении

коэффициента передачи в области частоты среза.

В качестве примера на рис. 1.17 изображены

АЧХ одно- и двухзвенНых фильтров (по оси

Рис. 1.15

Рис. 1.17

21

абсцисс отложены величины 2тг1т, где т = RC. Из

графика видно, что спад и нарастание коэф-

фициента передачи с изменением частоты проис-

ходит медленно (малая крутизна среза). Недос-

татком являются также потери энергии проходя-

щего тока в резисторах.

Резонансный полосовой фильтр. Это резо-

нансная цепь, АЧХ которой в отличие от харак-

теристики колебательного контура (рис. 1.10)

имеет более крутой срез за пределами полосы

пропускания, т. е. по форме приближается к

прямоугольной. Этим обеспечивается усиленное

подавление посторонних колебаний (помех), час-

тоты которых отличаются от частот спектра

передаваемого (или выделяемого) сигнала.

Полосовые фильтры широко применяются на

частотах до десятков мегагерц, главным обра-

зом в УПЧ супергетеродинных приемников,

обеспечивая высокую избирательность приема,

т. е. эффективное подавление помех от близких

по частоте радиостанций (помех соседних час-

тотных каналов).

Связаииые контуры. В радиолюбительских

конструкциях полосовых фильтров часто при-

меняются связанные колебательные контуры.

Наиболее распространенные способы связи меж-

ду контурами показаны на рис. 1.18: транс-

форматорная (рис. 1.18,а), внутриемкостная

(рис. 1.18,6) и внешнеемкостная (рис. 1.18,в).

Контуры обычно настраиваются на одну частоту

f0. Параметр, характеризующий связь конту-

ров,-коэффициент связи к.

Обычно к « 1.

Для рис. 1.18,а к = МД/Ц L2. Где М-взаимо-

индуктивность; для рис. 1,18,6 к = ^/Ctl С„2/Сс;

для рис. 1.18,в к = Сс/^Сж1Сж2.

Коэффициент передачи фильтра Кф. Опреде-

ляется отношением напряжения U на последнем

контуре к ЭДС Е, наводимой в первом контуре

(например, рис. 1.18,г).

Коэффициент передачи фильтра сложно зави-

сит от коэффициентов связи между контурами и

от частоты. Обычно добротности контуров Q

делают практически одинаковыми, а коэффи-

циенты связи между контурами к примерно

равными k»l/Q. Коэффициент передачи Кфо

при частоте резонанса f = f0 в зависимости от

числа контуров в полосовом фильтре п от 1 до 8

указан в таблице.

п 12345678

K*o Q Q/2 Q/3 Q/5 Q/8 Q/13 Q/21 Q/34

Чтобы уменьшить потери, вносимые в пер-

вый и последний контуры фильтра из подклю-

ченных к ним внешних цепей, применяют

трансформаторную или автотрансформаторную

(рис. 1.18,6) связь с этими цепями.

График избирательности фильтров данного

типа Se = К^/К* в зависимости от относитель-

ной расстройки (Af/f0)Q (аналогично рис. 1.11)

дан на рис. 1.19.

Лестничные фильтры. Наряду с резонансными

полосовыми фильтрами в виде связанных ко-

лебательных контуров в радиотехнической и

электронной аппаратуре в широком диапазоне

частот-от звуковых и примерно до 100 кГц-

применяются многозвенные лестничные (иначе,

цепные) фильтры, обычно образуемые каскад-

ным включением ряда однотипных симметрич-

ных звеньев из практически чисто реактивных

элементов: катушек и конденсаторов. Структура

звеньев-Т-образная вида рис. 1.20,а или П-об-

разная вида рис. 1.20,6. х2 и х2-реактивные

сопротивления coL либо 1/соС. Реактивные соп-

ротивления горизонтальных ветвей Т-образного

звена (рис. 1.20,а) имеют величину 0,5 х,; при

соединении звеньев по схеме рис. 1.20,в две такие

Рис. 1.18

22

Рис. 1.20

Источник

сигнала

Нагрузка

Рис. 1.21

6)

преобразовать сопротивления R„ и RH в опреде-

ленную величину Rx-характеристическое сопро-

тивление фильтра. Значение Rx обеспечивается

подбором индуктивностей катушек и емкостей

конденсаторов в ветвях звеньев фильтра, а

согласование R, с RH и RH достигается примене-

нием согласующих цепей между источником

сигнала и входом фильтра и между выходом

фильтра и нагрузкой, как показано на рис. 1.21,6.

Согласование обеспечивают цепи типа показан-

ных на рис. 1.4, либо частичное включение по

схеме рис. 1.7 (§ 1.1).

На рис. 1.22 приведены схемы наиболее

распространенных и относительно простых по

конструкции звеньев фильтров.

На рис. 1.22,а-« звенья ФНЧ; звено в обес-

печивает повышенную крутизну среза. Связь

ветви между точками 1 и 2 заменяют одной

ветвью с сопротивлением хп как на рис. 1.20,г.

Реактивные сопротивления вертикальных ветвей

П-образного звена (рис. 1.20,6) имеют величину

2х2; при соединении звеньев по схеме рис. 1.20,6

две такие ветви между точками 1 и 2 заменяют

одной ветвью с сопротивлением х2, как на

рис. 1.20,е.

Фильтры начинаются и оканчиваются полу-

звеньями вида рис. 1.20,гис и з. Полузвено на

рис. 1.20,ж включается на входе фильтра с

П-образными звеньями и на выходе фильтра с

Т-образными звеньями. Полузвено на рис. 1.20,з

включается на входе фильтра с Т-образными

звеньями и на выходе фильтра с П-образными

звеньями.

Фильтр включается согласно рис. 1.21,а меж-

ду цепью, служащей для него источником сигна-

ла, и нагрузкой-цепью, в которую поступает

сигнал с выхода фильтра. На рисунке Е-ЭДС

сигнала, R„ сопротивление источника, RH-соп-

ротивление нагрузки (входное сопротивление

последующей цепи). Проектирование лестнич-

ных фильтров обеспечивает получение требуемых

частотных свойств (пропускания или задержания

в нужных полосах частот) при данных RH и Ra, а

также согласование цепей (§ 1.1), т. е. наиболее

эффективную передачу энергии сигнала от источ-

ника в нагрузку. Обычно при этом требуется

между индуктивностью катушек (Гн), емкостью

конденсаторов (Ф), частотой среза fc (Герц) и

характеристическим сопротивлением Rx (Ом)

выражается в случае звеньев а и б формулами:

L = 0,32Rx/fc; С = 0,32/(Rxfc); fc = 0,32Д/ЕС;

RI = V/L/C.

Для звена рис. 1.22,в

L = O,18Rx/fc; Cj = O,O85/(Rxfc); С2 =

= O,18/(Rxfc), fc = 0,18/Vlc;; Rx = Vl/C;.

На рис. 1.22,г-е-звенья ФВЧ; звено е обеспе-

чивает повышенную крутизну среза. В случае

звеньев г и д

L = 0,08RI/fc; С = fc = О,О8Д/ГС;

R, = JlJc.

Для звена рис. 1.22,е

L1 = 0,3Rx/fc; L2 = O,13Rx/fc; С = O,13/Rxfc;

fc = 0,13/vCc; R^vC/С.

На рис. 1.22,гис и з- звенья полосно-пропускаю-

щих фильтров. В этом случае при верхней и

нижней частотах среза fc2 и fcl

L1 = 0,3Rx/(fc2-fcl);

C^O^-^^RJ;

С2 = 0,3 1/[RX(fc2 - fcl)]; Rx = V4/C,.

На рис. 1.22,и и к-звенья полосно-заграж-

дающих фильтров. В этом случае при частотах

среза fc2 и fcl

-W/MczR,; R, = 7^/cL

1.4. КАТУШКИ

Типы однослойных катушек, часто

встречающихся в радиолюбительской практике,

изображены на рис. 1.23.

Однослойная цилиндрическая катушка. При-

меняется обычно при индуктивности менее

150 мкГн. При плотной намотке виток к витку

(рис. 1.23,а) индуктивность L (мкГн) рассчи-

тывается по формуле

L = W2D-10'3(//D + 0,45),

где W-число витков, D и /-диаметр и длина

намотки, мм.

Число витков для получения требуемой

индуктивности

W = 32^/(170) (Z/D + 0,45).

Диаметр провода по изоляции d = //W.

При намотке с шагом а, превышающим

диаметр провода (рис. 1.23,6), индуктивность

рассчитывается по той же формуле, но к

полученному значению прибавляется поправка

AL (мкГн):

AL = 0,25wD- 10“4(o/d - 1)(12 - я/d).

При помещении катушки в металлический

цилиндрический экран диаметром D3 индуктив-

ность L несколько уменьшается, принимая

значения

L,«L[1 — K3(D/D3)3].

Коэффициент Кэ определяется из графика

рис. 1.24. Влияние экрана квадратного сечения со

стороной D3 немного меньше.

Экран изготовляется из немагнитного метал-

ла. Для предотвращения влияния экрана на

добротность катушки диаметр экрана выбирают

равным или большим удвоенного наружного

диаметра катушки.

24

Плоские катушки. Катушки вида рис. 1.23,в и

г могут изготавливаться вместе с монтажными

соединениями на печатной плате. При квадрат-

ной форме витков (рис. 1.23,в) индуктивность

(мкГн) может быть найдена по формуле

L = 8-10“4 w2 Dcp[0,73 + 0,22b/Dcp +

+ 0,125(Dcp/b - I)2].

Здесь Dcp в миллиметрах.

При круглой форме витков (рис. 1.23,г)

L = 25 • 10-4w2Dcp/(l + 2,75b/Dcp).

На рис. 1.23,3 схематически изображена плос-

кая катушка конструкции А. Г. Зиновьева. Ее

можно сделать, намотав провод на цилиндри-

ческую оправку и скрепив витки клеем. Затем,

сняв катушку с оправки, ей придают плоскую

форму сплющиванием; для этого верхние и

нижние края растягивают во взаимно перпенди-

кулярных направлениях, как это показано на

рис. 1.23,е стрелками.

При диаметре цилиндрической катушки D

размеры DH« 0,78D + /; DB т 0,78 D — /, где

/-высота намотки (рис. 1.23,д).

Индуктивность Ln описанной плоской катуш-

ки рассчитывается по формуле Ln = kLp, где

Ьц-индуктивность цилиндрической катушки

(рис..1.23,е). Определить Ьц можно по формуле

для катушки рис. 1.23,а. Коэффициент к нахо-

дится по формуле к = 1 — 0,64/(w- l)/wDcp.

Шаг намотки можно увеличить с помощью

намотки на покрывающую оправку бумаги,

также скрепив ее клеем (рис. 1.23,ж).

Тороидальная катушка. Цилиндрическая ка-

тушка, свернутая в кольцо (рис. 1.25,а). Магнит-

ное поле сосредоточено внутри катушки, рас-

сеяние его вне катушки мало; слабо проявляется

и воздействие на катушку внешних магнитных

полей. Это облегчает требования к экранирова-

нию.

Индуктивность тороидальной катушки (мкГн)

L « 3,1 • 10“4 w2D2/D,

где D, диаметр поперечного круглого сечения

катушки (диаметр витка), D-средний диаметр

кольца (тороида) (мм):

D = 0,5 (D„ + DJ.

Индуктивность катушки с круглым феррито-

вым сердечником прямоугольного сечения

(рис. 1.25,6)

L = 3,7 10“4 pw2h[(a/D) - 0,4(a/D)2],

где ц-магнитная проницаемость материала

сердечника, h-измеряется в миллиметрах.

Способ изготовления тороидальной катушки

без сердечника, предложенный А. Г. Зиновьевым,

показан на рис. 1.25,в и г. Цилиндрическая ка-

тушка проклеивается с одной стороны эластич-

ным лаком (ЭЛ на рис. 1.25,в) и затем сворачи-

вается в кольцо (рис. 1.25,г), после чего может

быть скреплена лентой, оклеенной по внешней

поверхности.

На рис. 1.25,3 показана в разрезе по диаметру

тороидальная катушка в металлическом экране

или пластмассовом кольцеобразном корпусе из

двух половин К] и К2.

Многослойная катушка (рис. 1.26,а). Намотка

такой катушки делается рядами; «вразброс»

либо «универсаль». Многослойная зигзагообраз-

ная (сотовая) намотка «универсаль» (рис. 1.26,6)

уменьшает собственную (межвитковую) емкость

катушки и соответственно потери радиочастот-

ной энергии в изоляции провода (диэлектричес-

кие потери), что увеличивает добротность ка-

тушки Ql. Катушки наматываются на специаль-

ных станочках проводом диаметром 0,07... 0,5 мм.

Индуктивность многослойной катушки (мкГн)

находится по формуле

L = 10-3w2Dcp/(l,125//Dcp + 1,256/0,* + 0,375).

Число витков, необходимое для получения

заданной индуктивности,

; w = 32 VL/Dcp(l,125//Dcp + l,25b/Dcp +

+ 0,375).

Рис. 1.25

25

Сердечник в виде цилиндрического стержня

из феррита или карбонильного железа (штрихо-

вая линия на рис. 1.26,а) увеличивает индуктив-

ность в 1,5 ... 2 раза либо позволяет получить

требуемую индуктивность с меньшим на 30... 40 %

числом витков; соответственно уменьшается

сопротивление потерь в проводе катушки г

(рис. 1.8) и возрастает добротность катушки QL.

Продольным перемещением сердечника регу-

лируют индуктивность до + (10... 15)%. Для

этого сердечник делается с резьбой и переме-

щается вращением в резьбе гайки или каркаса.

Применение сердечника увеличивает в несколько

раз чувствительность индуктивности к измене-

ниям температуры.

Дальнейшее значительное увеличение индук-

тивности без увеличения числа витков дости-

гается применением броневого сердечника

(рис. 1.26,в). Регулирование индуктивности, как и

в предыдущем случае, осуществляется продоль-

ным перемещением стержня; при замкнутом

броневом сердечнике изменение L составляет до

20%. Одно из достоинств броневого сердечника

состоит в том, что катушка защищена от внеш-

них магнитных полей и сама не создает магнит-

ного поля во внешнем пространстве, поэтому

она не нуждается в экранировании, если же экран

применяется, то стенки его могут находиться в

непосредственной близости к сердечнику, что

ведет к уменьшению размеров катушки.

Выбор нровода. Вследствие поверхностного

эффекта (концентрация тока высокой частоты в

тонком поверхностном слое провода) сопротив-

ление г увеличивается с повышением частоты,

что затрудняет получение большой добротности

Ql. Если требуется увеличить QL, то усиление

поверхностного эффекта компенсируют увеличе-

нием диаметра провода катушки, что затрудняет

уменьшение ее размеров. В любительских кон-

струкциях однослойных катушек для радио-

приемников (диапазонов УКВ и в передатчиках)

диаметр провода обычно выбирают 0,5 ... 2 мм,

в многослойных - провод ПЭШО 0,1 ... 0,2 мм.

Для катушек с большой индуктивностью при

необходимости повысить добротность приме-

няют крученый многожильный провод (из несколь-

ких жилок с эмалевой изоляцией 0,06 ...

... 0,08 мм).

Коэффициент связи. Точный расчет взаимоин-

дуктивности и коэффициента связи между катуш-

ками представляет большие трудности, поэтому

конструкторы обычно ограничиваются прибли-

зительным расчетом, результаты которого затем

уточняют экспериментально при налаживании

аппаратуры.

Если одна из катушек находится внутри

другой (рис. 1.27,а и 6), то коэффициент связи

между ними

k « (D2/DJ2 /2//t (для рис. 1.27,а);

к « (D2/D1)2/1//2 (для рис. 1.27,6).

При расположении двух катушек примерно

одинаковых размеров на расстоянии друг от

друга, как показано на рис. 1.27,в (в частности

при размещении их на общем каркасе),

к « 1/[2 + 2,5(//D)2 + 40(A/D)2].

При намотке катушки связи поверх катушки

колебательного контура и при размещении кату-

шек в броневом сердечнике k « 1. Взаимоиндук-

тивность между двумя катушками с индуктив-

ностями L] и L2 при данном коэффициенте связи

к

M = kv/L1L2.

Вариометр. Плавное изменение индуктивнос-

ти в широких пределах без применения магнит-

ных сердечников может быть обеспечено варио-

метром с подвижными катушками, одна из

которых, расположенная внутри другой, повора-

чивается (рис. 1.28). Принцип действия варио-

метра поясняет рис. 1.29. На рис. 1.29,а катушки

с индуктивностями L] и Ь2 расположены соосно

с одинаковым направлением витков и имеют

общий магнитный поток. Полная индуктивность

при этом максимальна и равна Lmax = L, +

+ L2 + 2М. При повороте подвижной катушки

(ротора) по отношению к неподвижной (статору)

на угол 90° (рис. 1.29,6) магнитные потоки

взаимно перпендикулярны, М = 0 и L = Ц + L2.

При дальнейшем повороте ротора еще на 90°

(рис. 1.29,в), магнитные потоки противоположны

Рис. 1.29

26

3

и Lmln = L, + L2 — 2М. В частности, при Lt = L2

имеем = 2L(1 + к) и Lmi„ = 2L(1 - k), т.е.

Lmaj/L^n = (1 + k)/(l - k). Например, при k x 0,5

(рис. 1.28) индуктивность изменяется в 3 раза.

При увеличении к изменение L возрастает до

4 ... 5 раз.

На рис. 1.30 показан принцип вариометра с

встречным возвратно-поступательным движе-

нием секций одной из катушек (авторы конструк-

ции Д. С. Рябоконь, Т. Д. Рябоконь, А. Г. Зи-

новьев). Здесь 1 и 2-секции неподвижной катуш-

ки, 3 и 4-секции подвижной катушки со встреч-

ным движением (показано стрелками). Секции 1

и 2 соответственно 3 и 4 имеют противополож-

ные направления намотки (на рис. 1.30 направле-

ния показаны штриховыми линиями).

На рис. 1.30 секции 1, 3 и 2, 4 имеют

одинаковое направление намотки и индуктив-

ность максимальна. В положении, показанном

на 1.30,6, направления намотки взаимно проти-

воположны и индуктивность минимальна. Изме-

нение индуктивности достигает 10 ... 20 раз.

Уменьшение размеров катушек. Если пропор-

ционально уменьшить в N раз все размеры

катушки, включая применение провода в N раз

меньшего диаметра, и при этом число витков

оставить без изменения, индуктивность умень-

шится приблизительно в N раз, и добротность

катушки Ql изменится мало (может возрасти).

1.5. РАДИОЧАСТОТНЫЕ

КОНДЕНСАТОРЫ

ляется по формуле

S

С « 0,09 е-(п - 1),

а

где е—диэлектрическая постоянная материала,

заполняющего промежутки между пластинами;

S-площадь зоны взаимного перекрытия плас-

тин, см , d-размер зазора между пластинами

см; п-общее число пластин.

Конденсаторы переменной емкости обычно

состоят из статора и поворотного ротора

(рис. 1.32). Емкость конденсатора с полукруг-

лыми пластинами (рис. 1.32,а) изменяется прямо

пропорционально углу поворота; такой конден-

сатор называется прямоемкостным. При спе-

циально вытянутой форме пластин (рис. 1.32,6)

емкость изменяется в зависимости от угла пово-

рота ротора по такому закону, что углу поворо-

та пропорциональна не емкость, а изменение

частоты настройки резонансного контура с

конденсатором, называемым прямочастотным.

1.6. РЕЗОНАНСНЫЕ

ЛИНИИ

По мере перехода к более коротким

волнам индуктивность и емкость колебательного

контура приходится уменьшать. При длине

волны 2.. .3 м катушка состоит уже из несколь-

ких витков малого диаметра; на дециметровых

волнах у нее один виток; т.е. превращается в

отрезок проводной линии (рис. 1.33,а). При

помещении такой катушки в экран роль одной из

сторон витка может играть стенка экрана

(рис. 1.33,6). Колебательные контуры подобно-

Конденсаторы для цепей радиотехни-

ческой и электронной аппаратуры, в том числе и

для цепей радиочастоты-колебательных кон-

туров и фильтров, выпускаются промышлен-

ностью и имеются в продаже в широком

ассортименте; поэтому при конструировании

любительской аппаратуры они обычно исполь-

зуются как готовые изделия. В самостоятельном

изготовлении необходимости, как правило, не

возникает. Емкость конденсатора (пФ) зависит

от размеров его элементов (рис. 1.31) и опреде-

Рис. 1.31

Рис. 1.33

27

го типа называют резонансными линиями. Они

широко применяются в практике конструирова-

ния любительской аппаратуры в диапазонах

дециметровых волн, а с началом космического

радиолюбительства-и на сантиметровых вол-

нах. Для увеличения добротности резонансной

линии увеличивают диаметр или ширину внут-

реннего проводника (рис. 1.33,в).

Конденсатор в резонансной линии не обяза-

телен, так как резонанс обеспечивается собствен-

ной емкостью провода. Для точной настройки на

нужную частоту может служить миниатюрный

подстроечный конденсатор (рис. 1.33,г). Для

перестройки широко применяются варакторы,

включаемые согласно рис. 1.33,6. Их емкость

регулируется (как и в случае рис. 1.6,6 и в)

подачей на варактор управляющего напряжения

через резистор R.

При С = 0 длина внутреннего провода равна

А./4; при наличии емкости С она несколько

меньше этой величины и тем меньше, чем

больше емкость.

Собственные потери энергии колебаний в

резонансной линии обычно сравнительно малы,

поэтому ее добротность составляет несколько

сотен, фактическая добротность в этом случае в

большей мере определяется сопротивлением

подключенных к резонансной линии внешних

цепей.

Связь резонансной линии с внешними цепями

обычно делается трансформаторной с помощью

витка (рис. 1.33,е) или проводника (рис. 1.33,ж)

либо автотрансформаторной (рис. 1.33,з). Связь

резонаторов часто осуществляют, располагая их

рядом, через отверстие в общей стенке (рис. 1.33,и).

Если экран резонансной линии имеет форму

коробки, то при достаточных его размерах

помимо показанных на рис. 1.33 варакторов,

резисторов и конденсаторов в него можно по-

местить транзисторы и другие миниатюрные

компоненты устройств, в состав которых входит

эта линия.

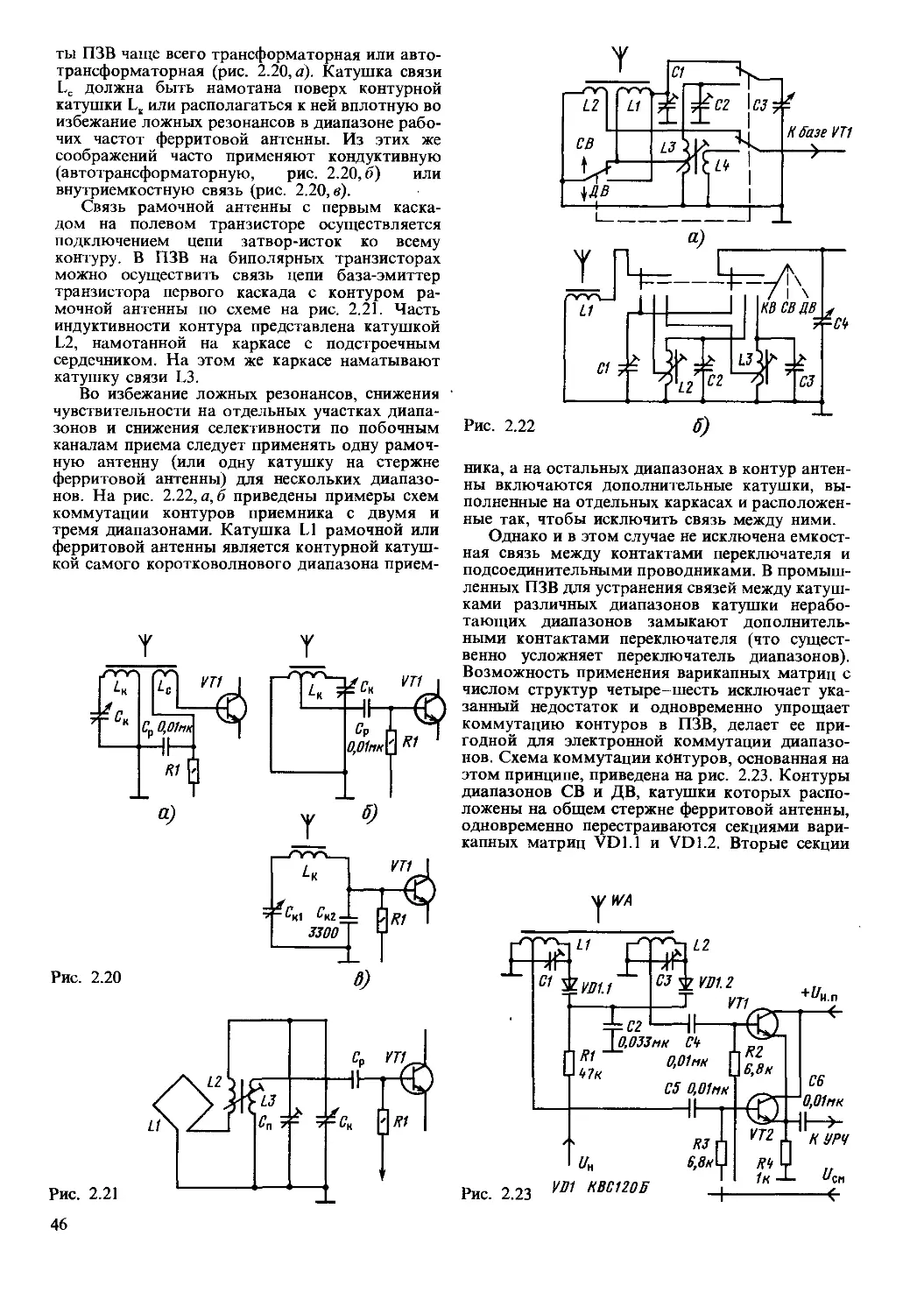

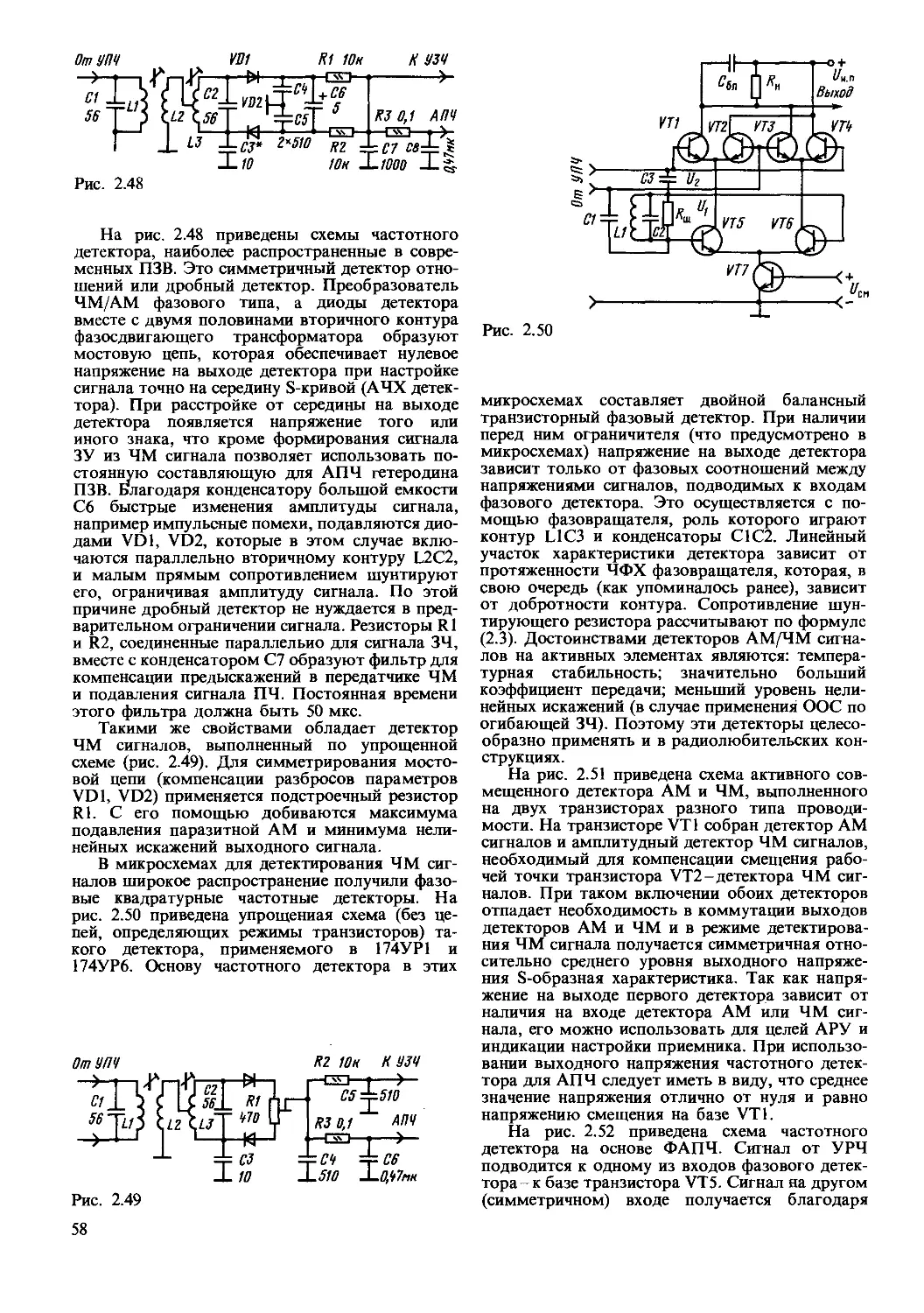

В радиолюбительской практике находят при-

менение резонансные линии различной конструк-

ции. Широко применяются полосковые линии,

выполняемые на поверхности диэлектрических

пластин методами печатного монтажа. Попереч-

ное сечение нескольких типов полосковых линий

схематично показано на рис. 1.34. Здесь Л-ли-

ния, Д-диэлектрическая пластина, Э-метал-

лические пластины экрана.

Подобно многоконтурным фильтрам из коле-

бательных контуров, в диапазоне УВЧ и СВЧ

Т Т—Т I

а)

Рис. 1.35

применяют фильтры из ряда полосковых резона-

торов, связанных друг с другом через емкость

между краями полосок. Пример схемы фильтра

из четвертьволновых полосковых резонаторов

показан на рис. 1.35,а. Другое типичное выпол-

нение фильтра СВЧ с полуволновыми полосками

показано на рис. 1.35,6.

1.7. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ

ФИЛЬТРЫ

Пьезоэлектрический преобразователь

(рис. 1.36,а). Он служит для преобразования

электрического напряжения переменного тока в

широком диапазоне частот в механические коле-

бания и обратно. Такой преобразователь вы-

полняется в виде пластинки (или бруса) П из

пьезокерамики или кварца, покрытой с двух

сторон тонкой металлической пленкой, образую-

щей электроды Э. При приложении к электродам

напряжения в пластинке возникают упругие

колебания -прямой пьезоэлектрический эффект.

С помощью элементов механической связи коле-

бания пластинки могут быть переданы другим

элементам конструкций для возбуждения в них

механических колебаний. В свою очередь, упру-

гие механические колебания в пластинке создают

напряжения между электродами - обратный пье-

зоэлектрический эффект.

Пьезоэлектрический резонатор. При опреде-

ленном соотношении частоты колебаний и раз-

меров пластинки амплитуда колебаний макси-

мальна, т. е. возникает механический резонанс.

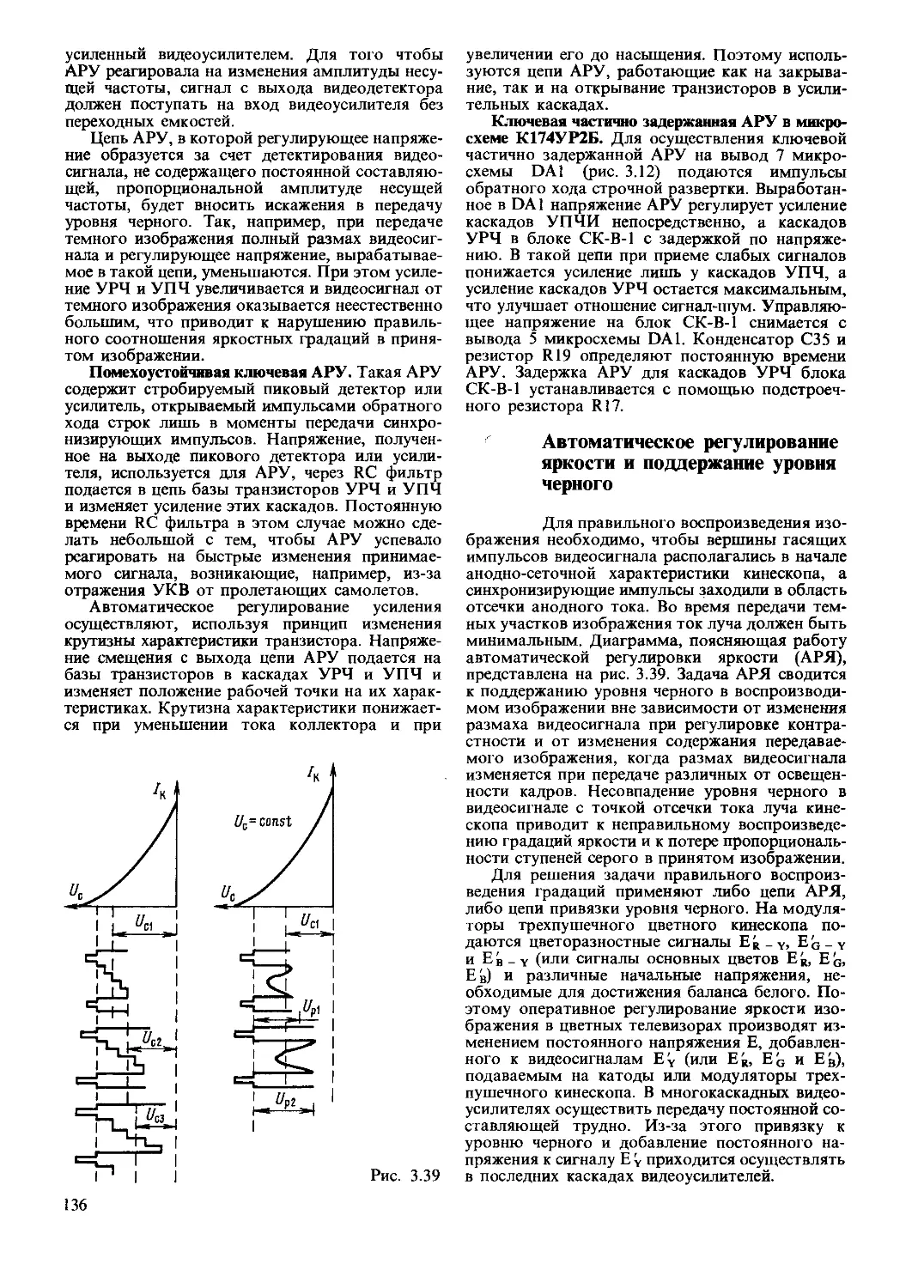

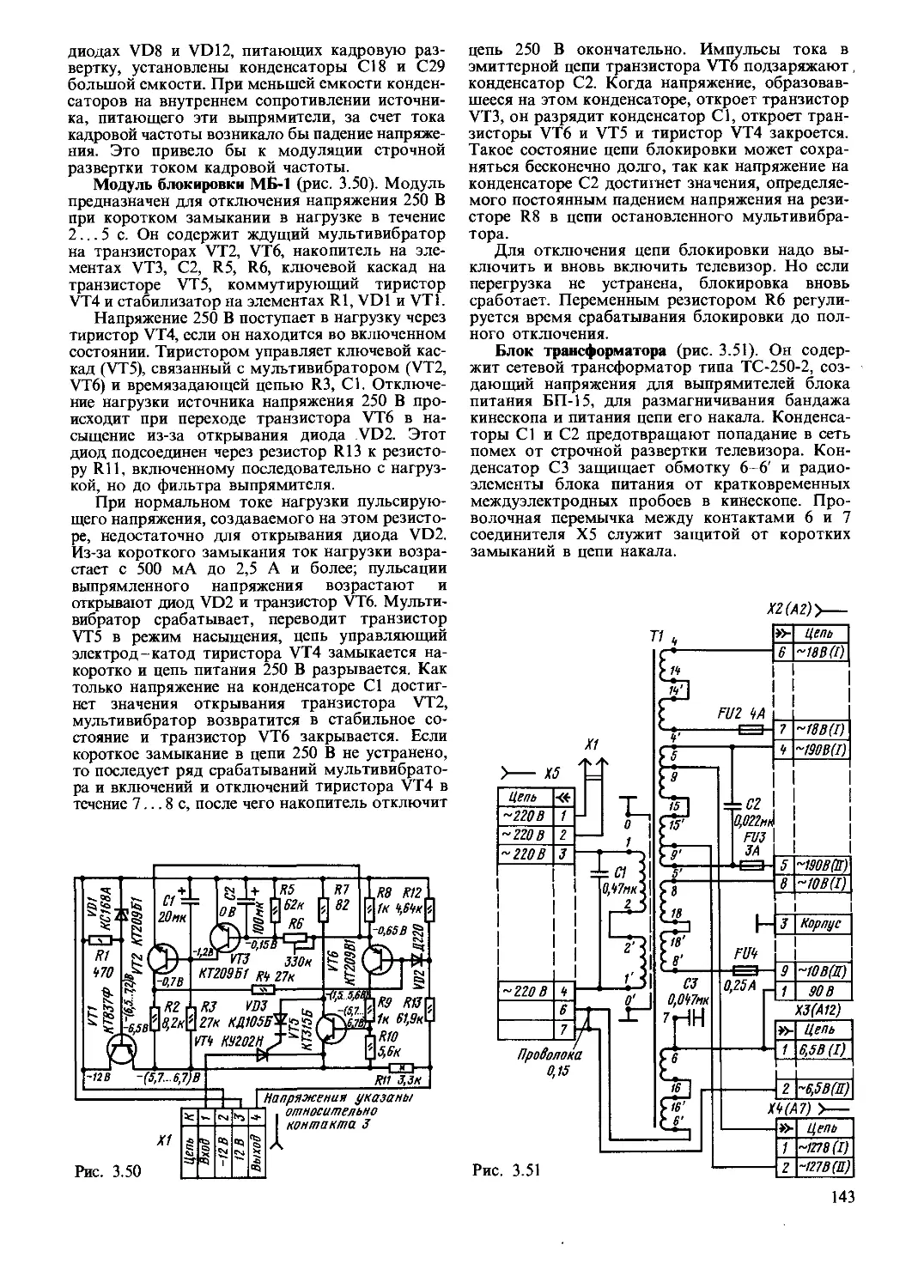

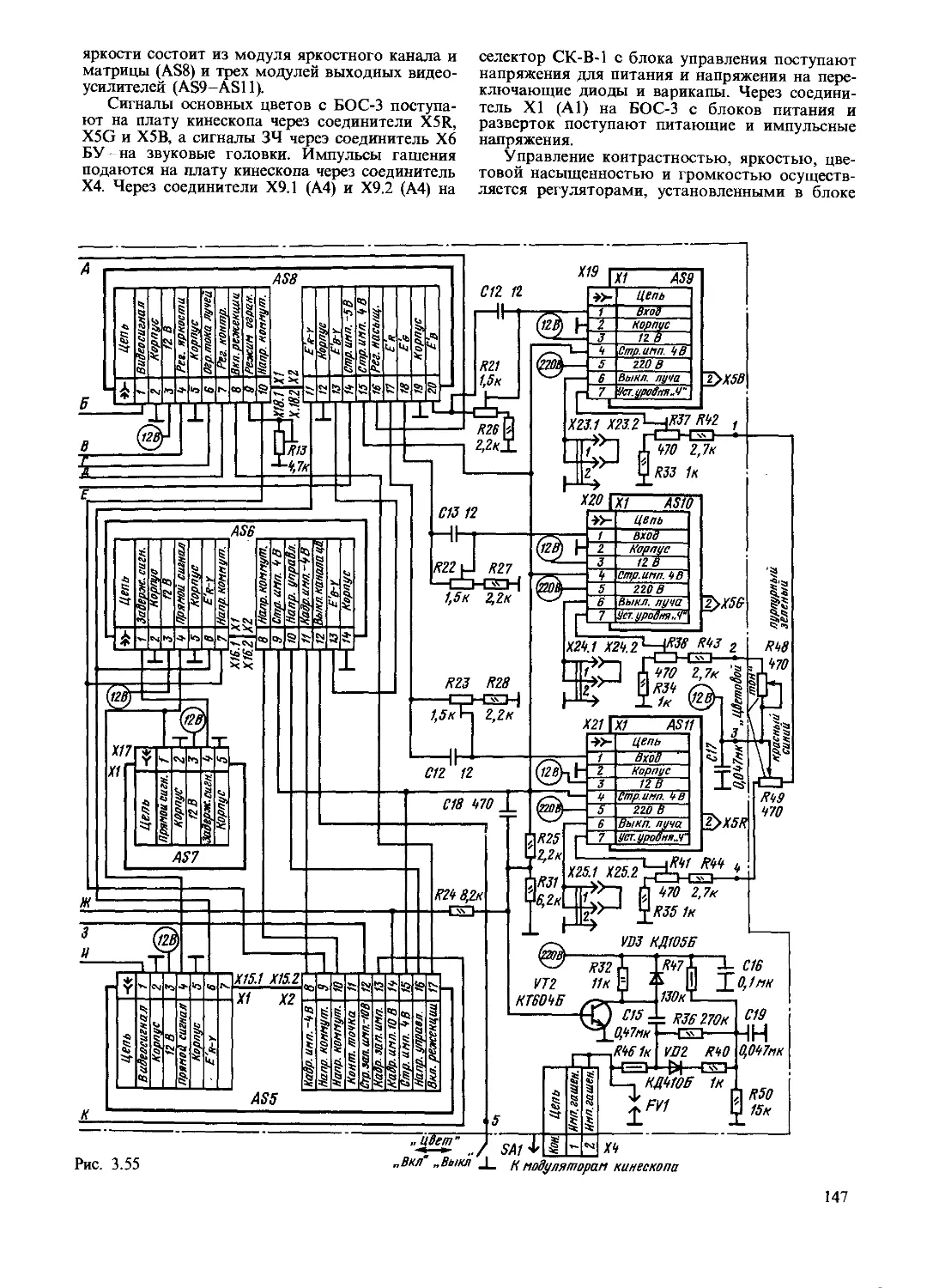

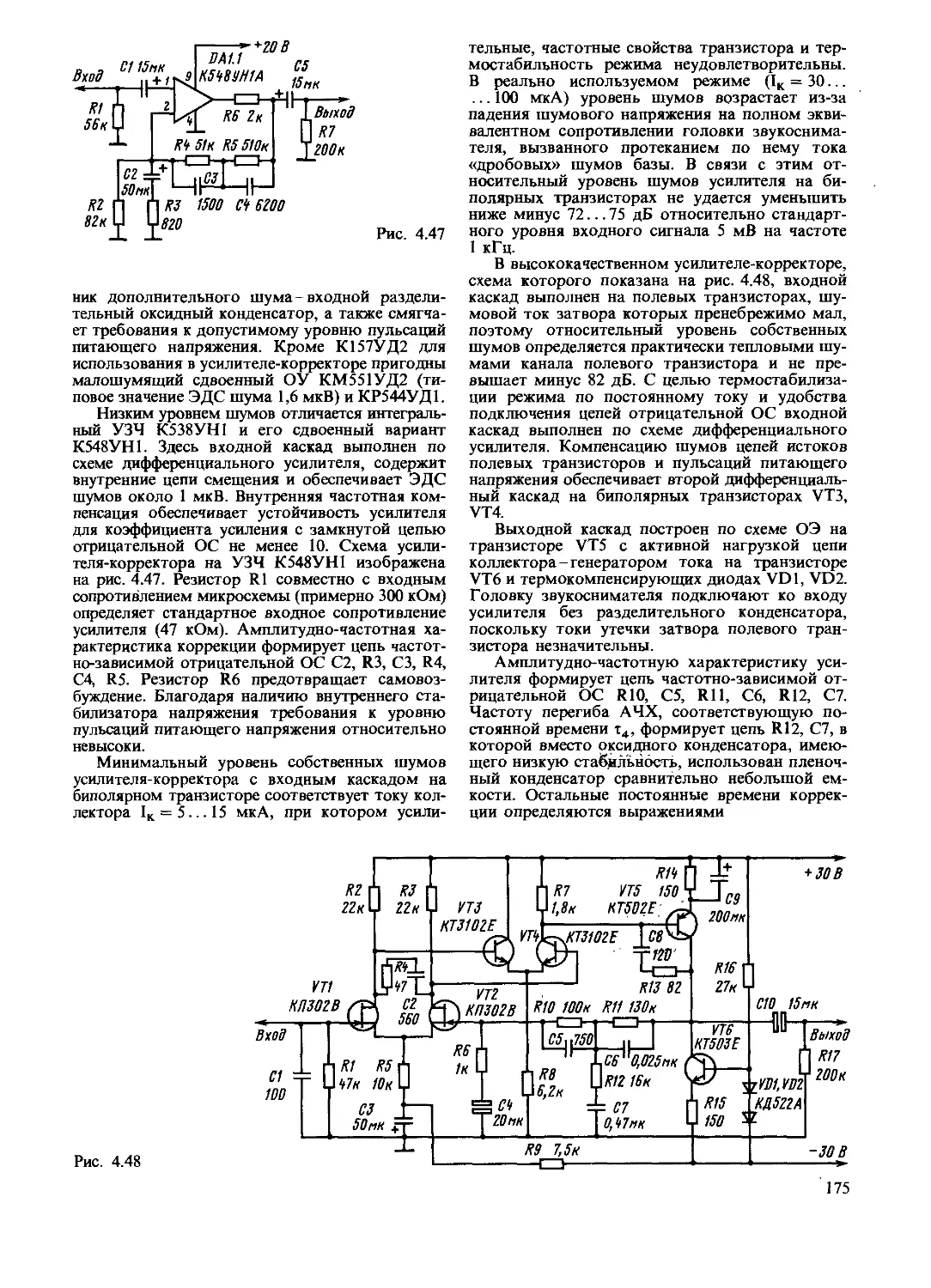

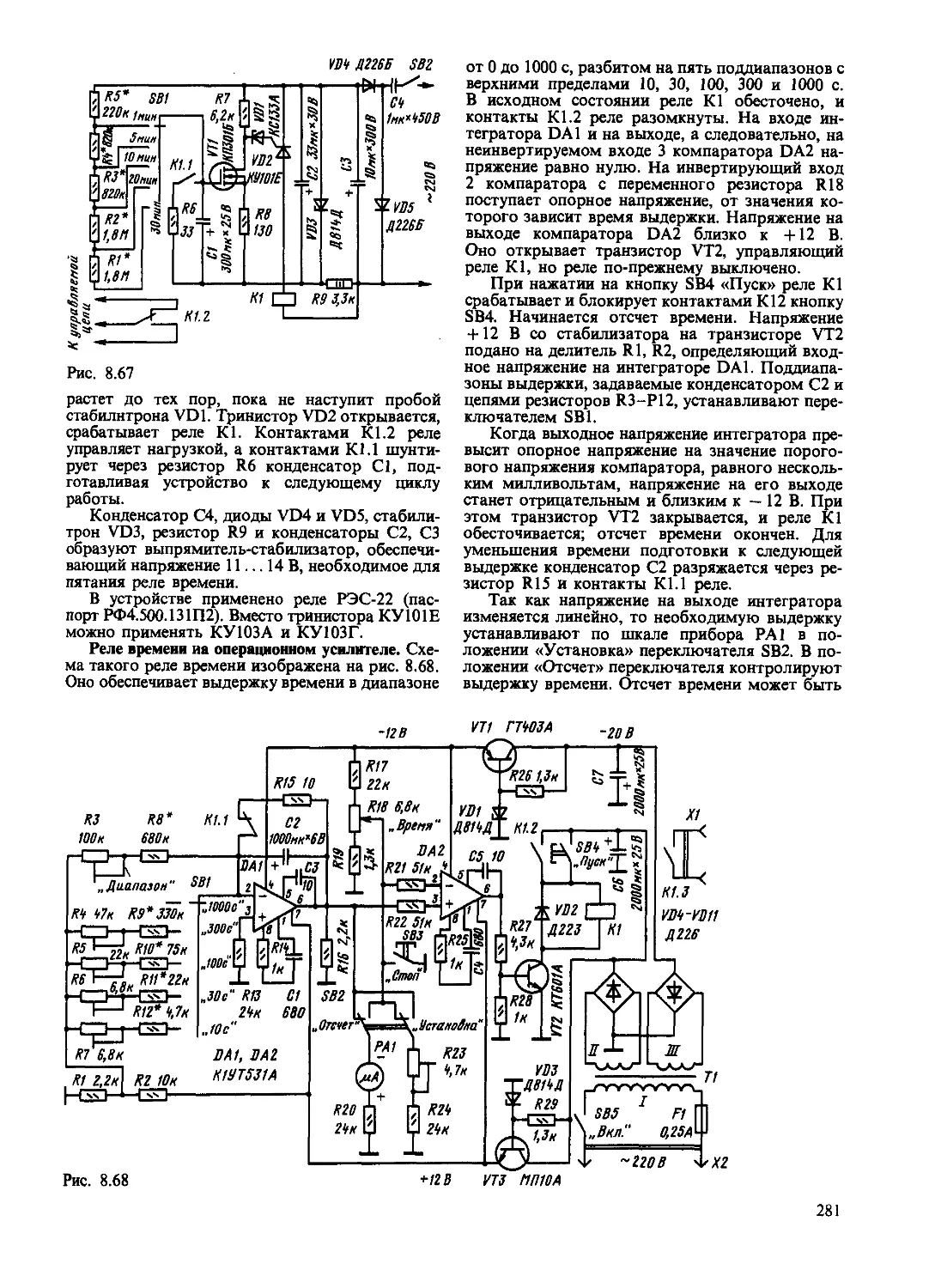

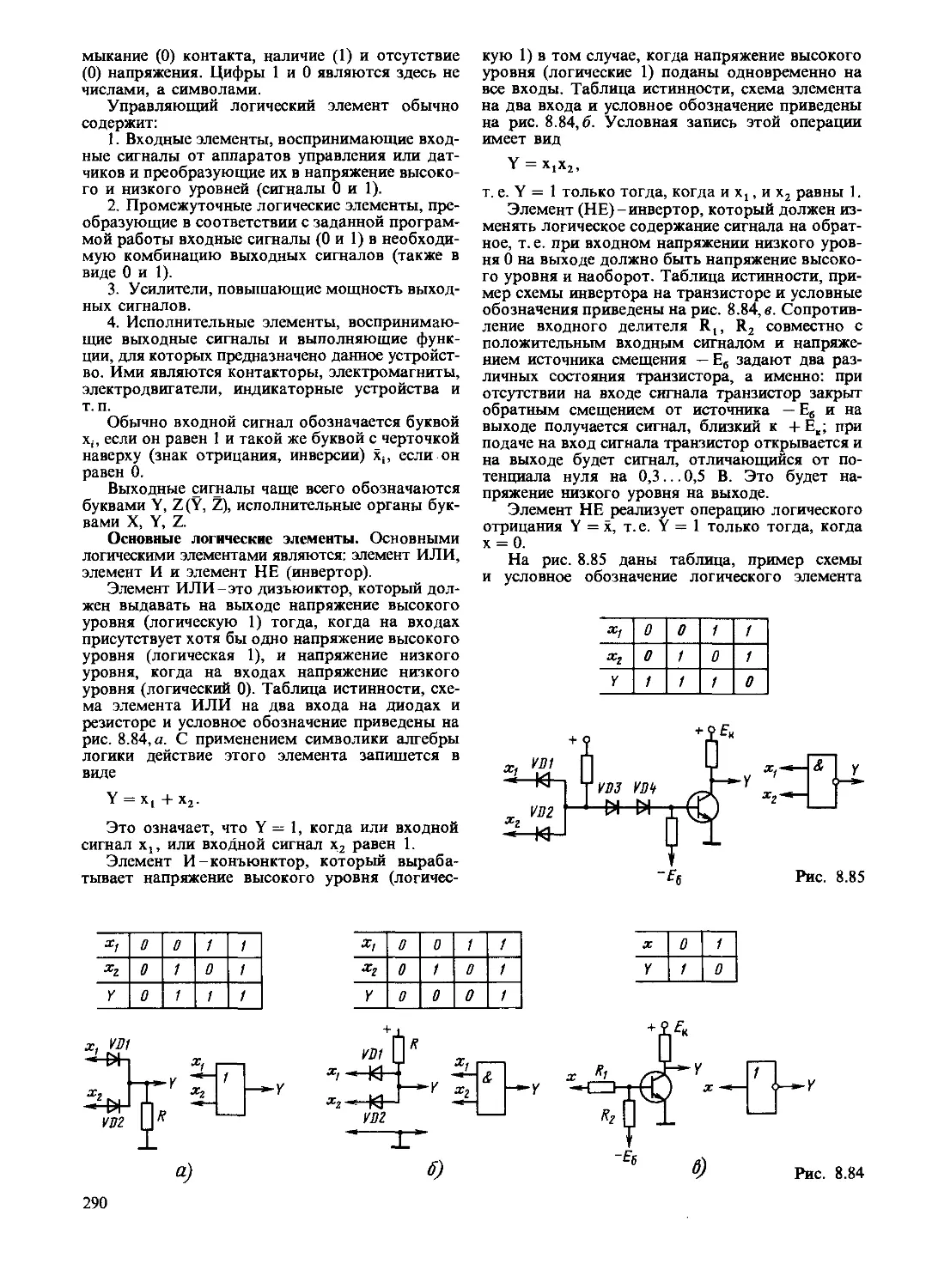

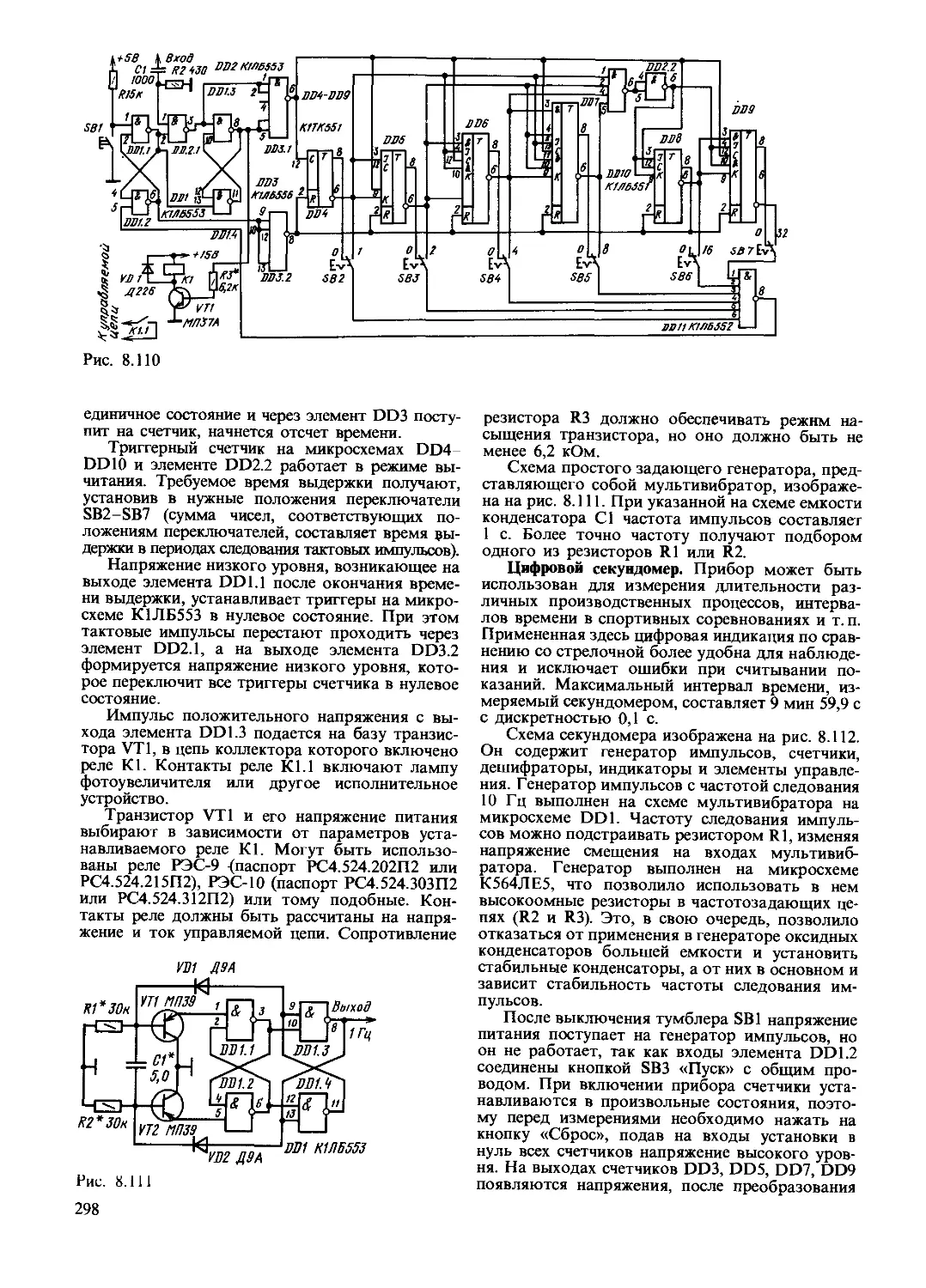

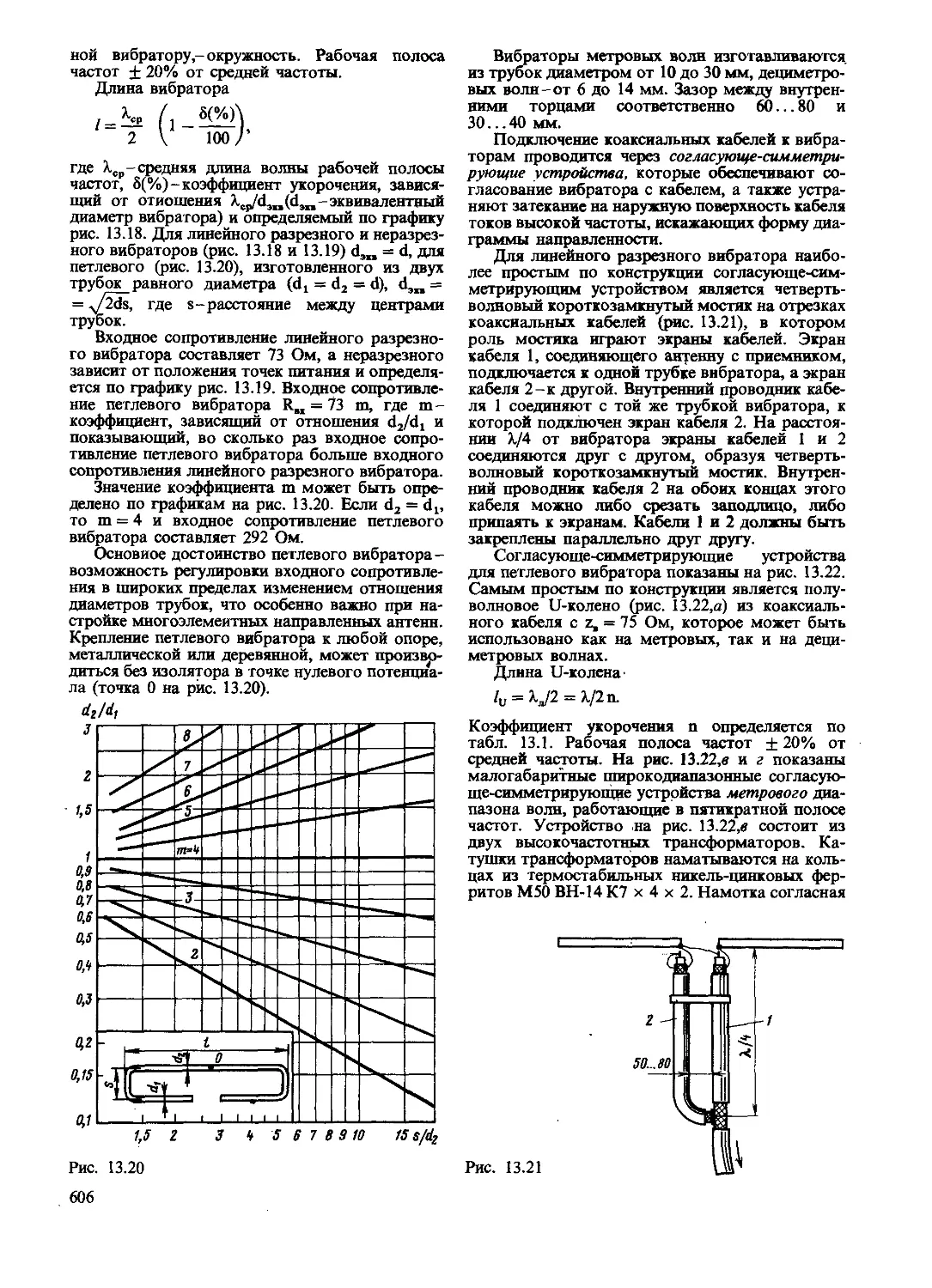

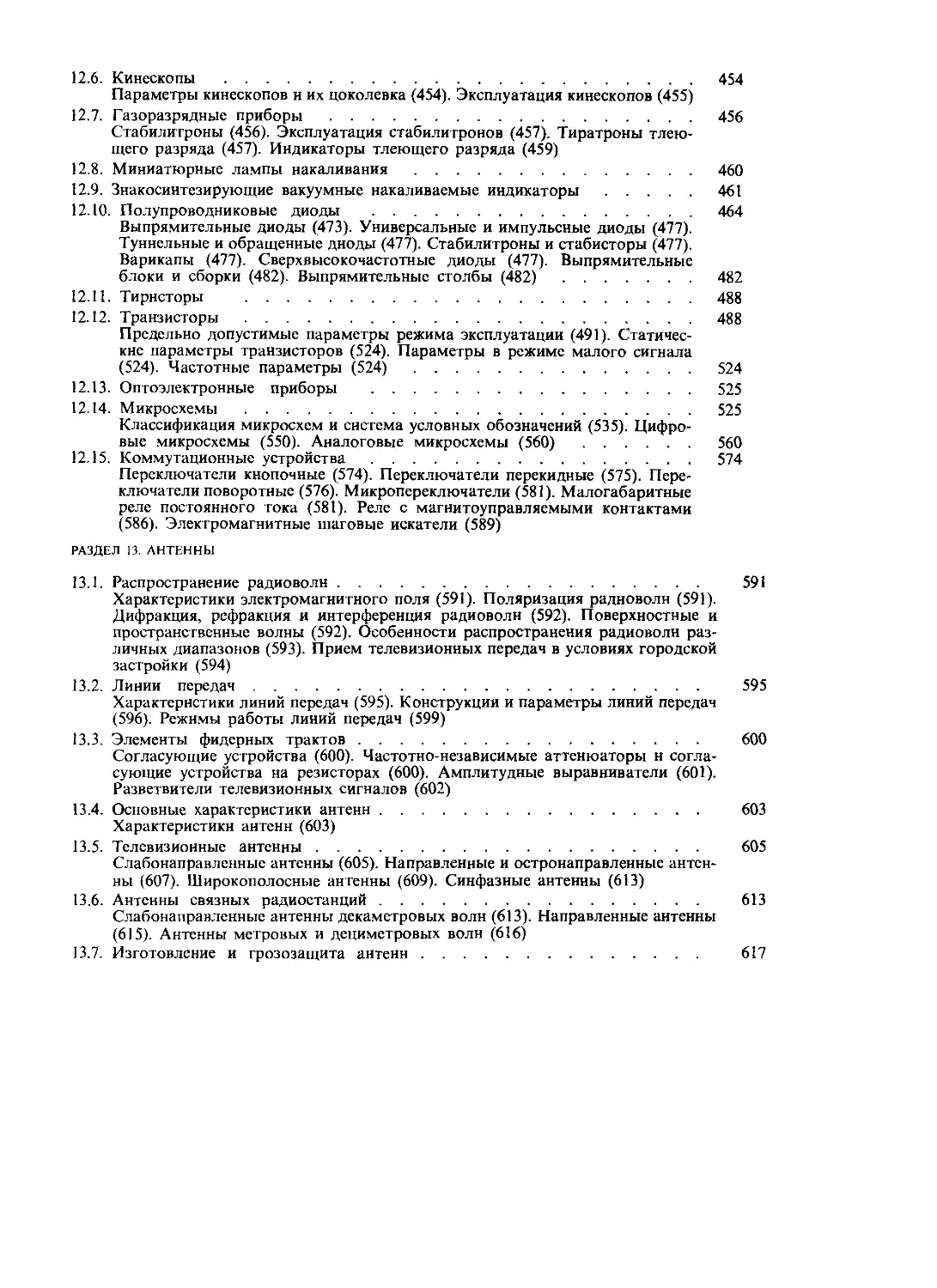

Вследствие обратного пьезоэлектрического эф-