Text

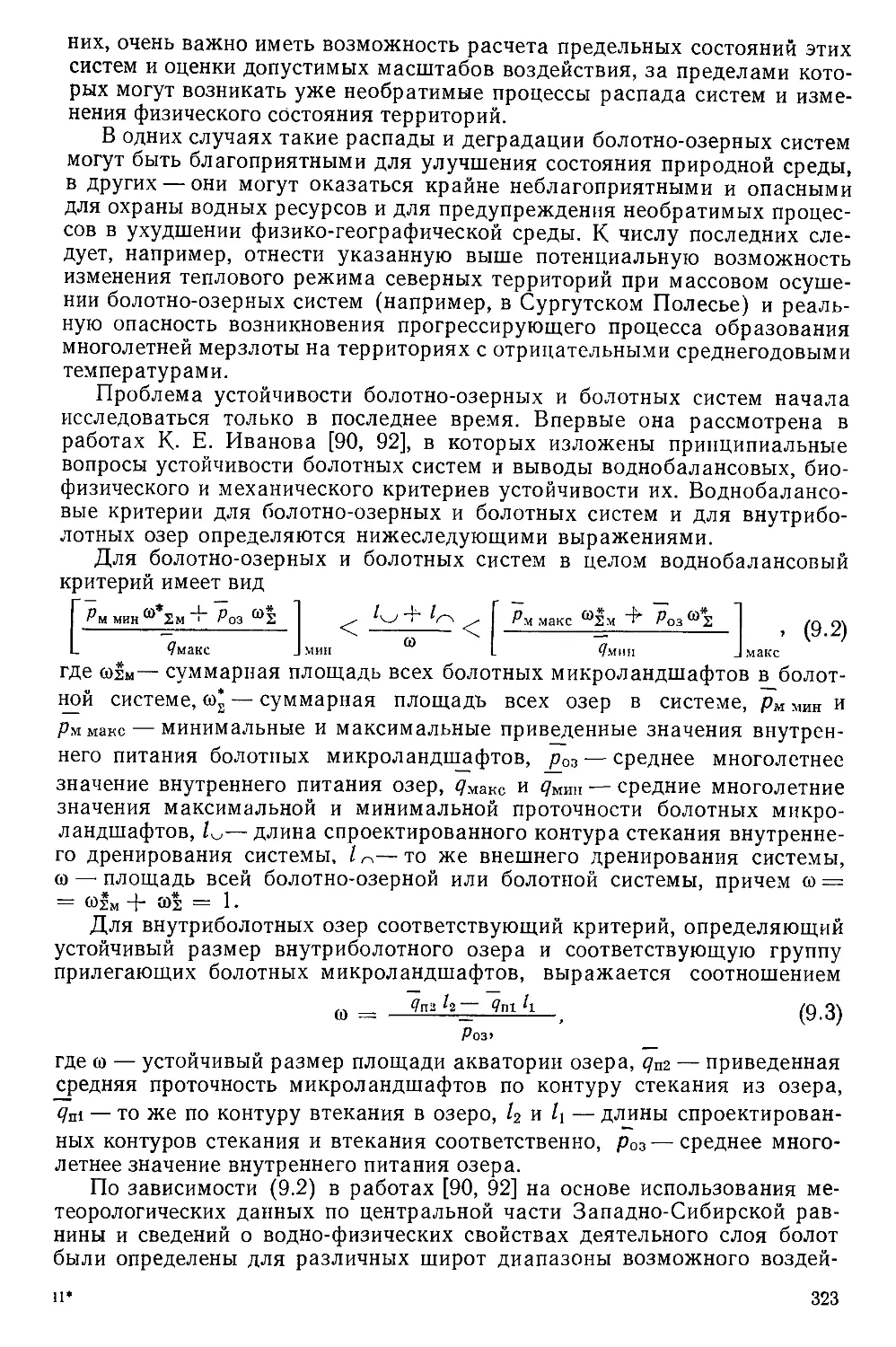

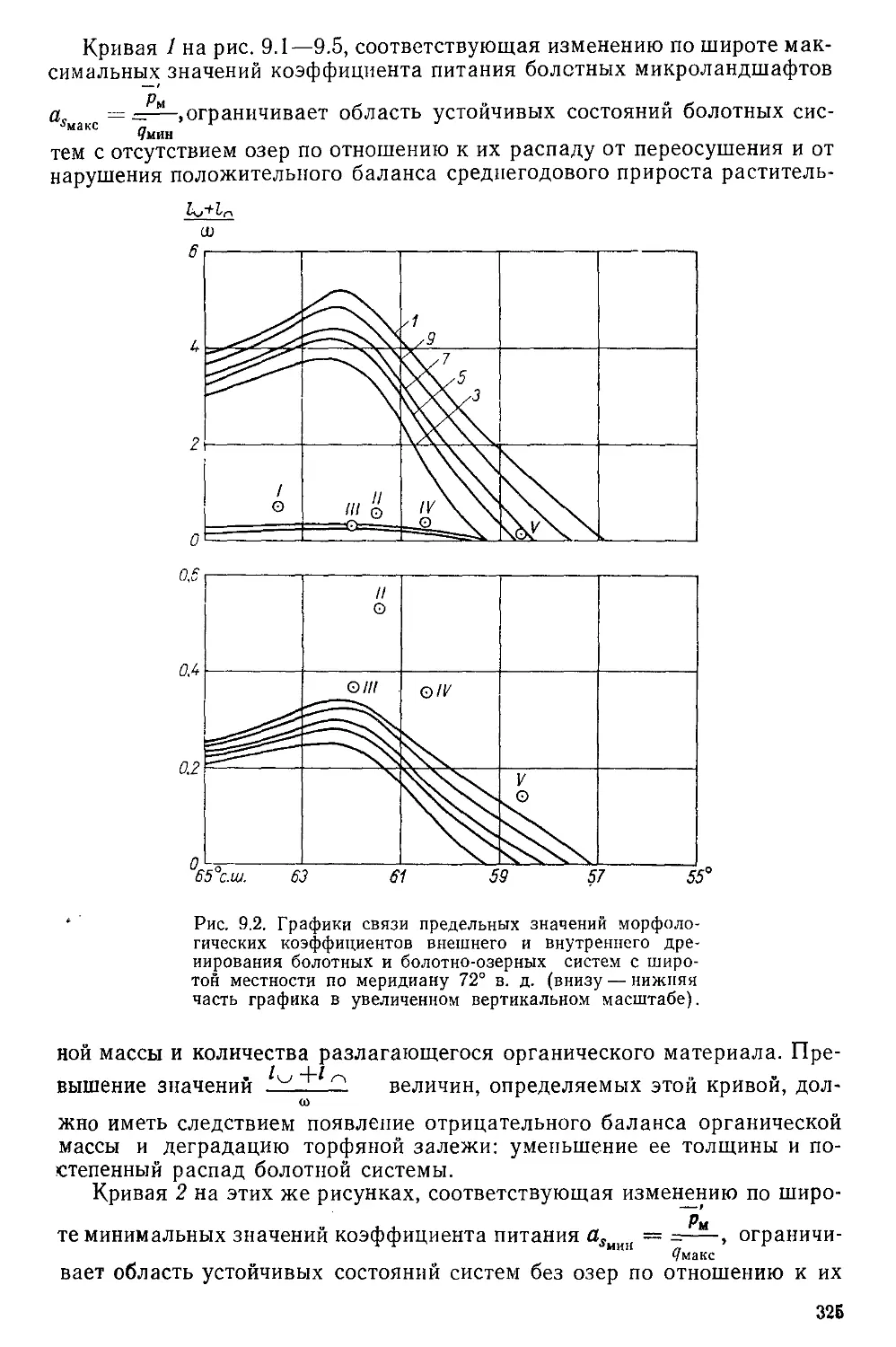

их строение

и гидрологический режим

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

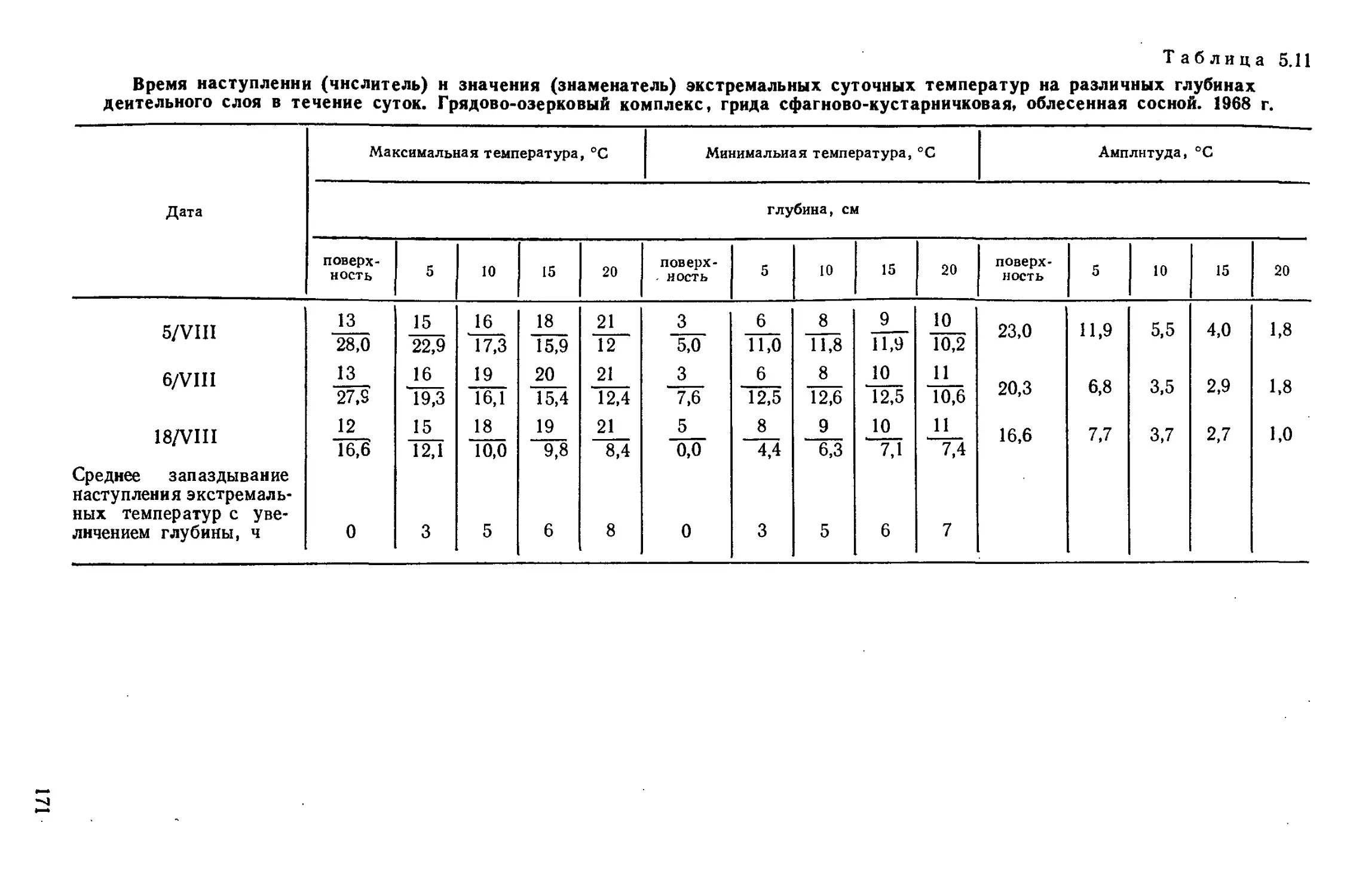

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Болота

Западной Сибири,

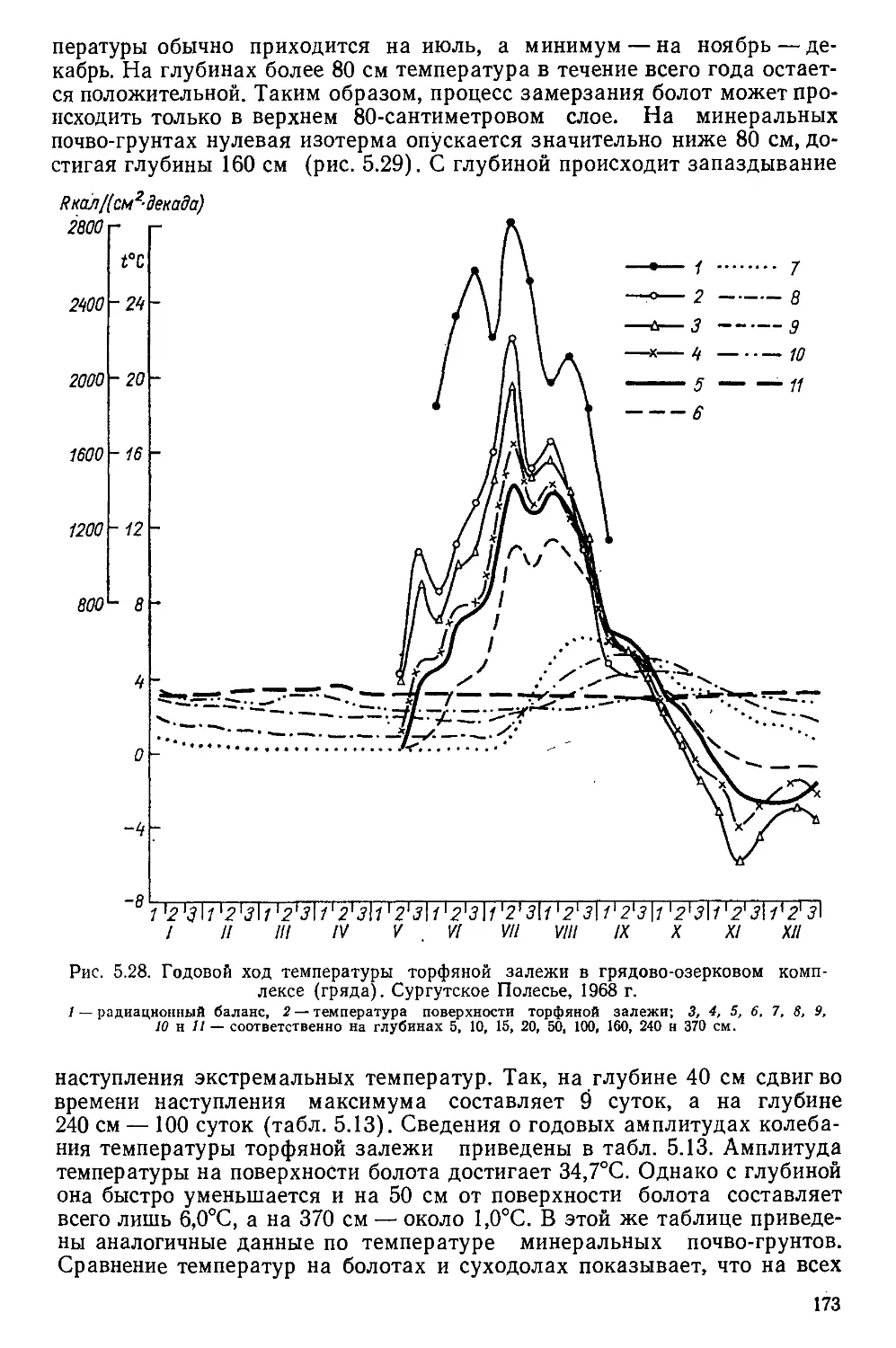

их строение

и гидрологический режим

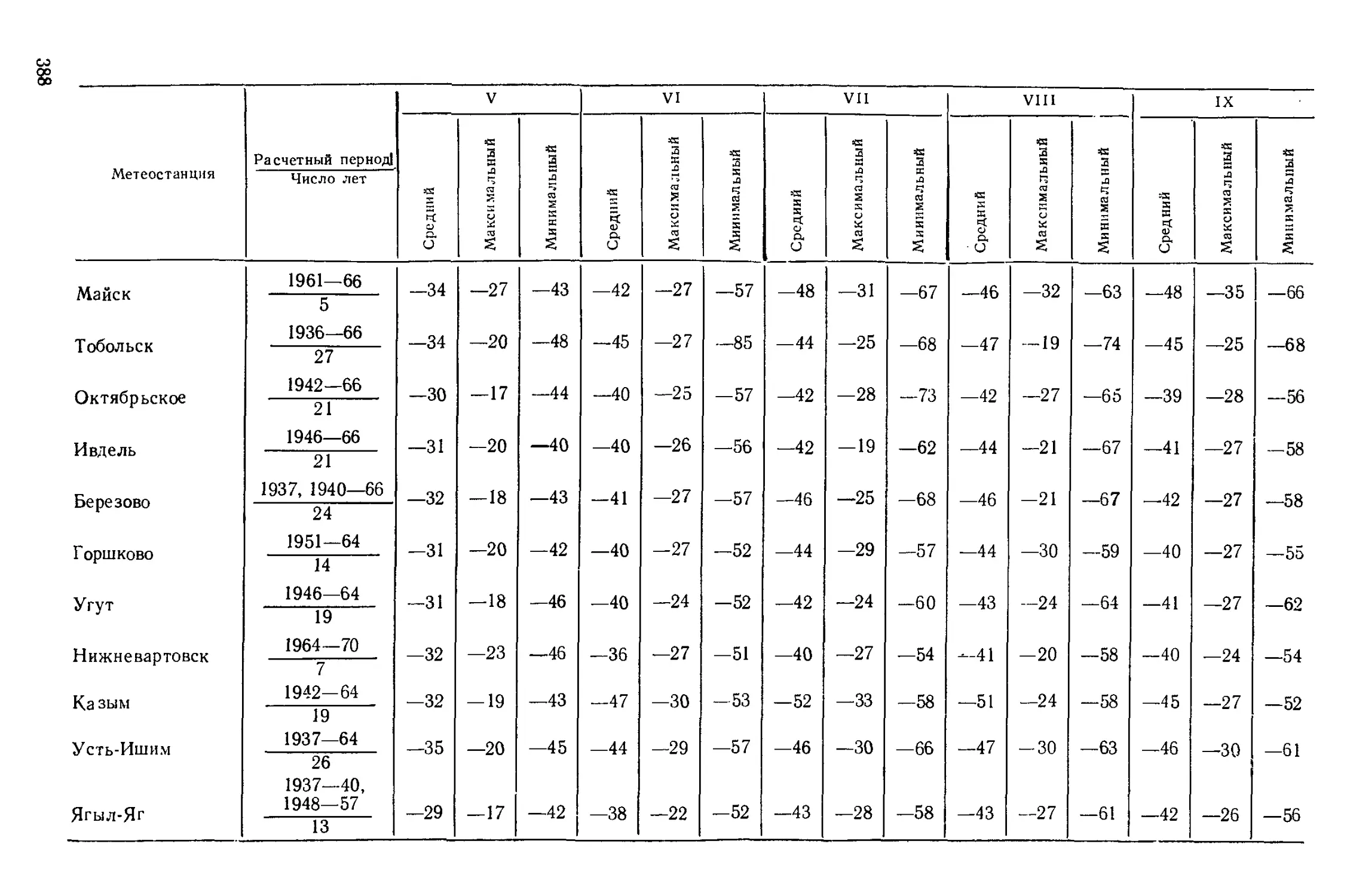

Под редакцией

К. Е. ИВАНОВА, С. М. НОВИКОВА

ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ ЛЕНИНГРАД 1976

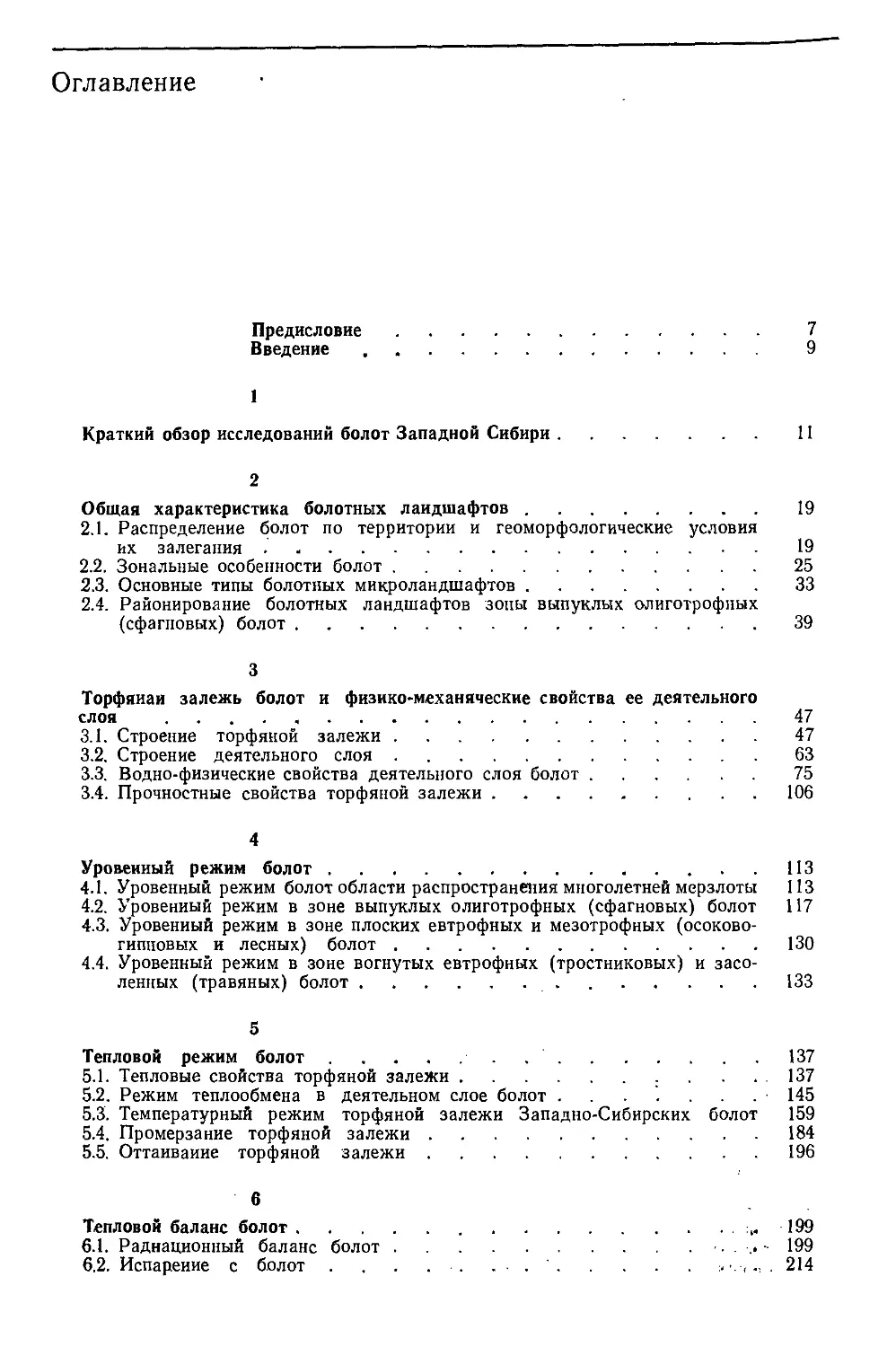

Оглавление

Предисловие ........................................... 7

Введение .............................................. 9

1

Краткий обзор исследований болот Западной Сибири........................11

2

Общая характеристика болотных ландшафтов................................19

2.1. Распределение болот по территории и геоморфологические условия

их залегания......................................................... 19

2.2. Зональные особенности болот........................................25

2.3. Основные типы болотных микроландшафтов.............................33

2.4. Районирование болотных ландшафтов зоны выпуклых олиготрофных

(сфагновых) болот......................................................39

3

Торфяиаи залежь болот и физико-механяческие свойства ее деятельного

слоя ...................................................................47

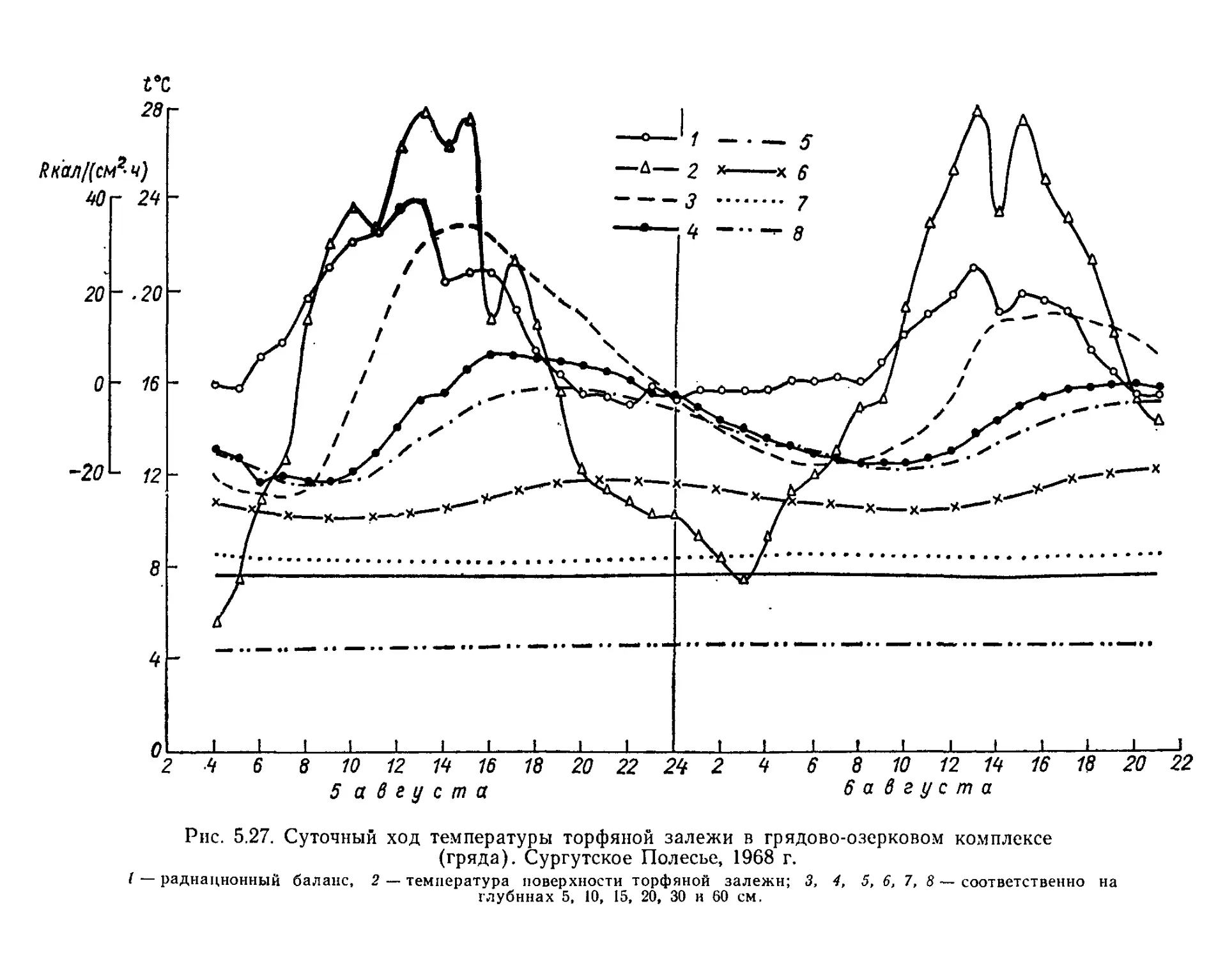

3.1. Строение торфяной залежи...........................................47

3.2. Строение деятельного слоя..........................................63

3.3. Водно-физические свойства деятельного слоя болот...................75

3.4. Прочностные свойства торфяной залежи..............................106

4

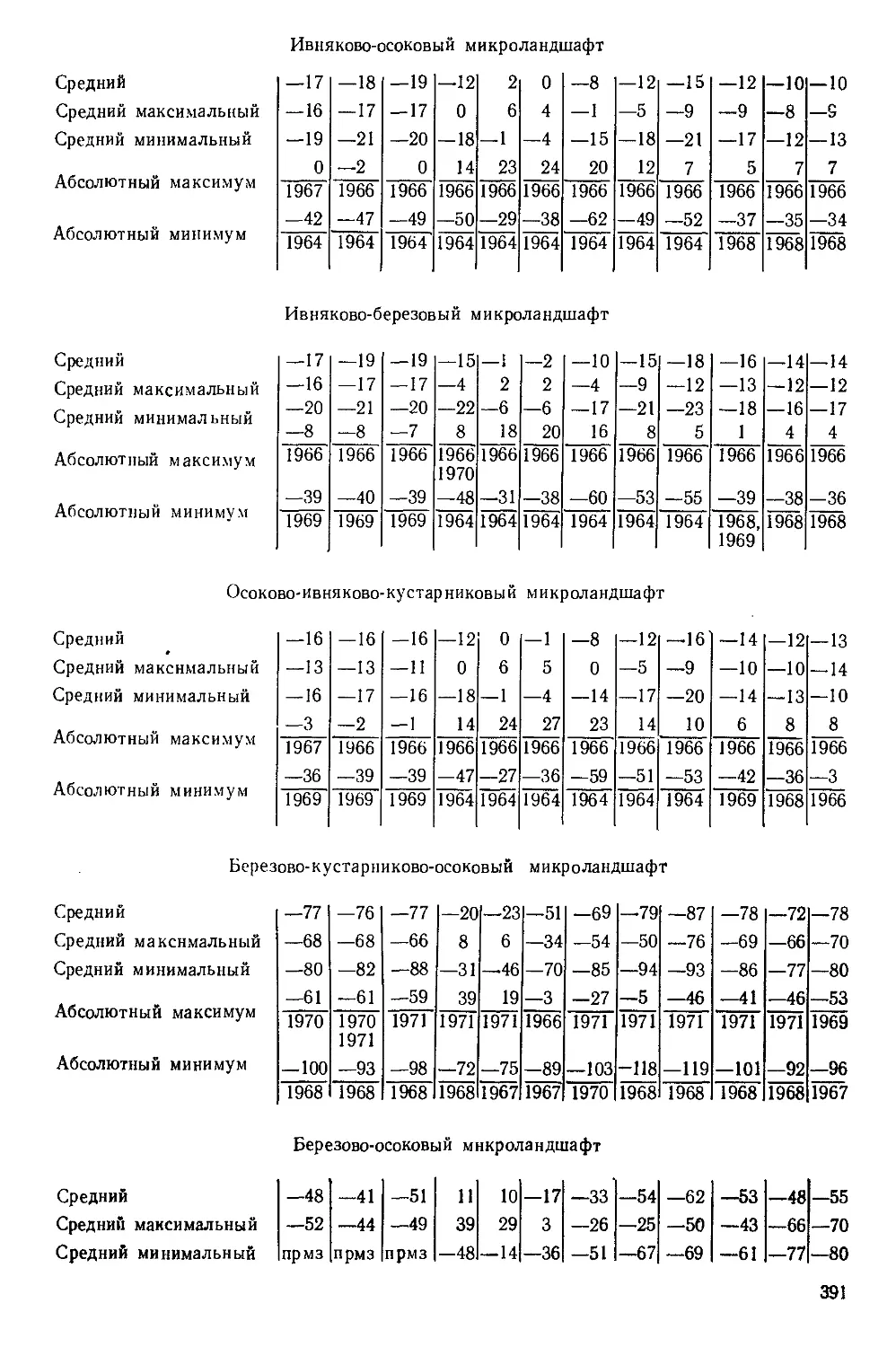

Уровеииый режим болот..................................................113

4.1. Уровенный режим болот области распространения многолетней мерзлоты 113

4.2. Уровенный режим в зоне выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот 117

4.3. Уровенный режим в зоне плоских евтрофных и мезотрофных (осоково-

гипновых и лесных) болот...............................................130

4.4. Уровенный режим в зоне вогнутых евтрофных (тростниковых) и засо-

ленных (травяных) болот.............................................. 133

5

Тепловой режим болот................................................ 137

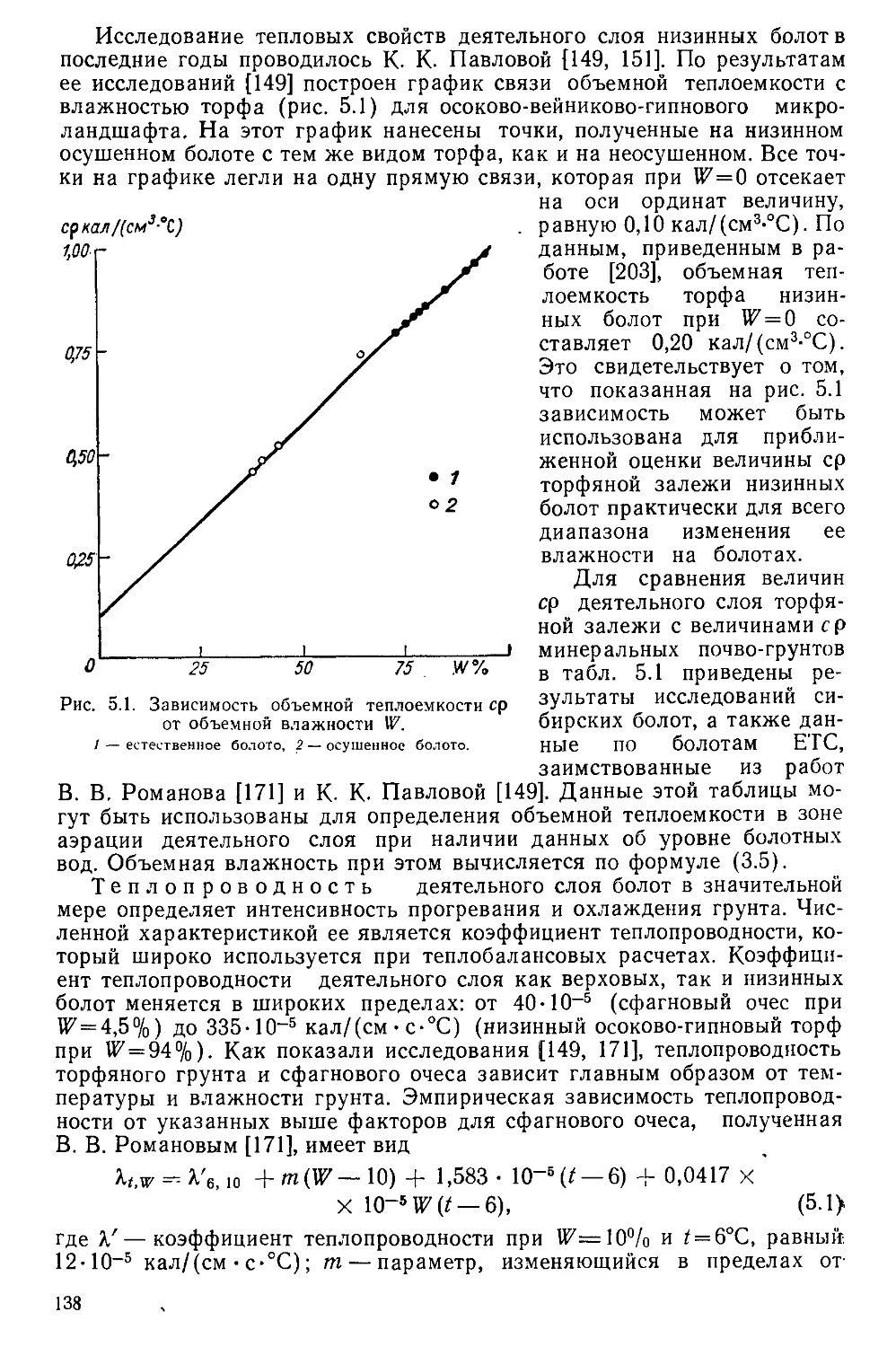

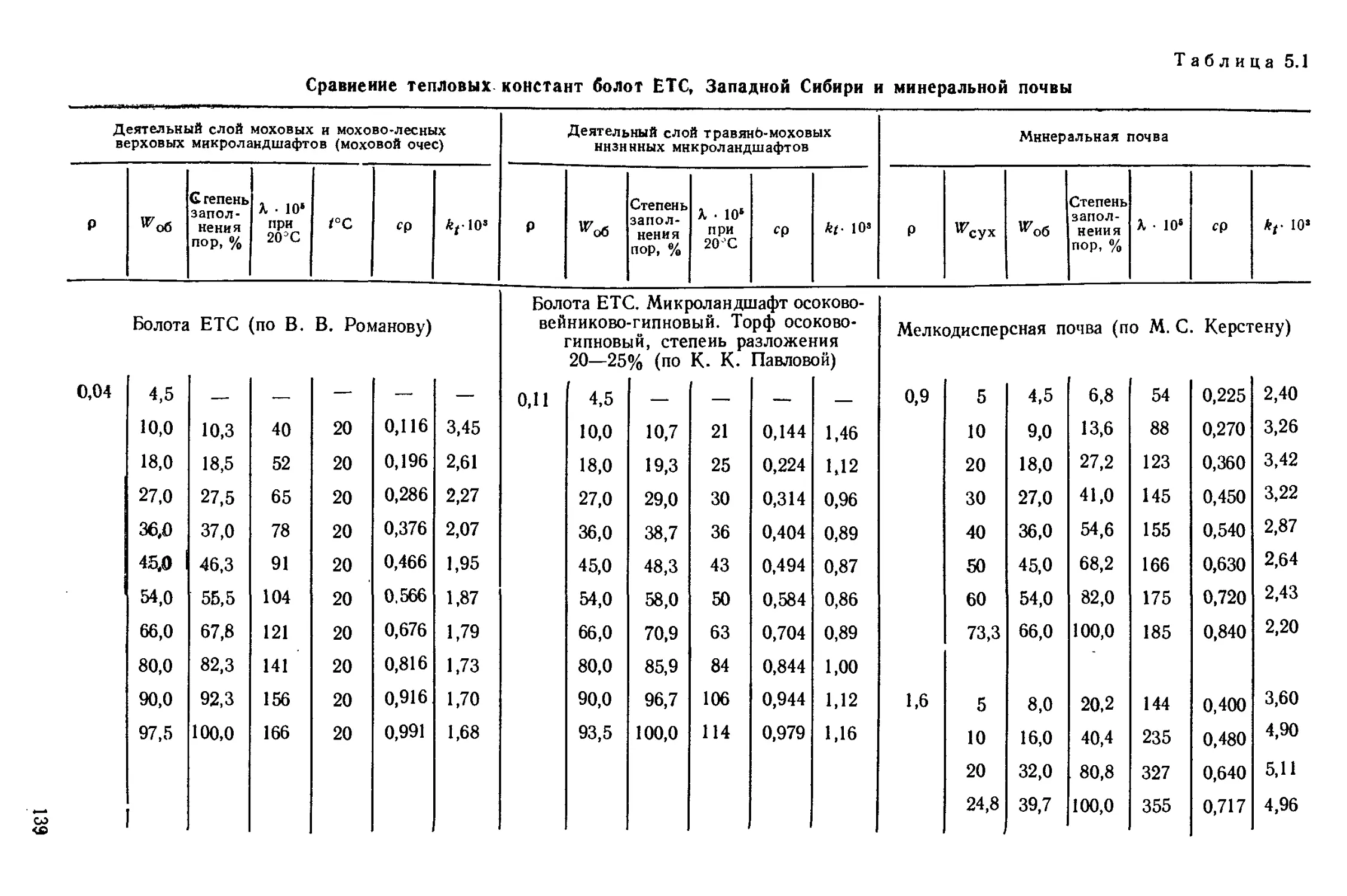

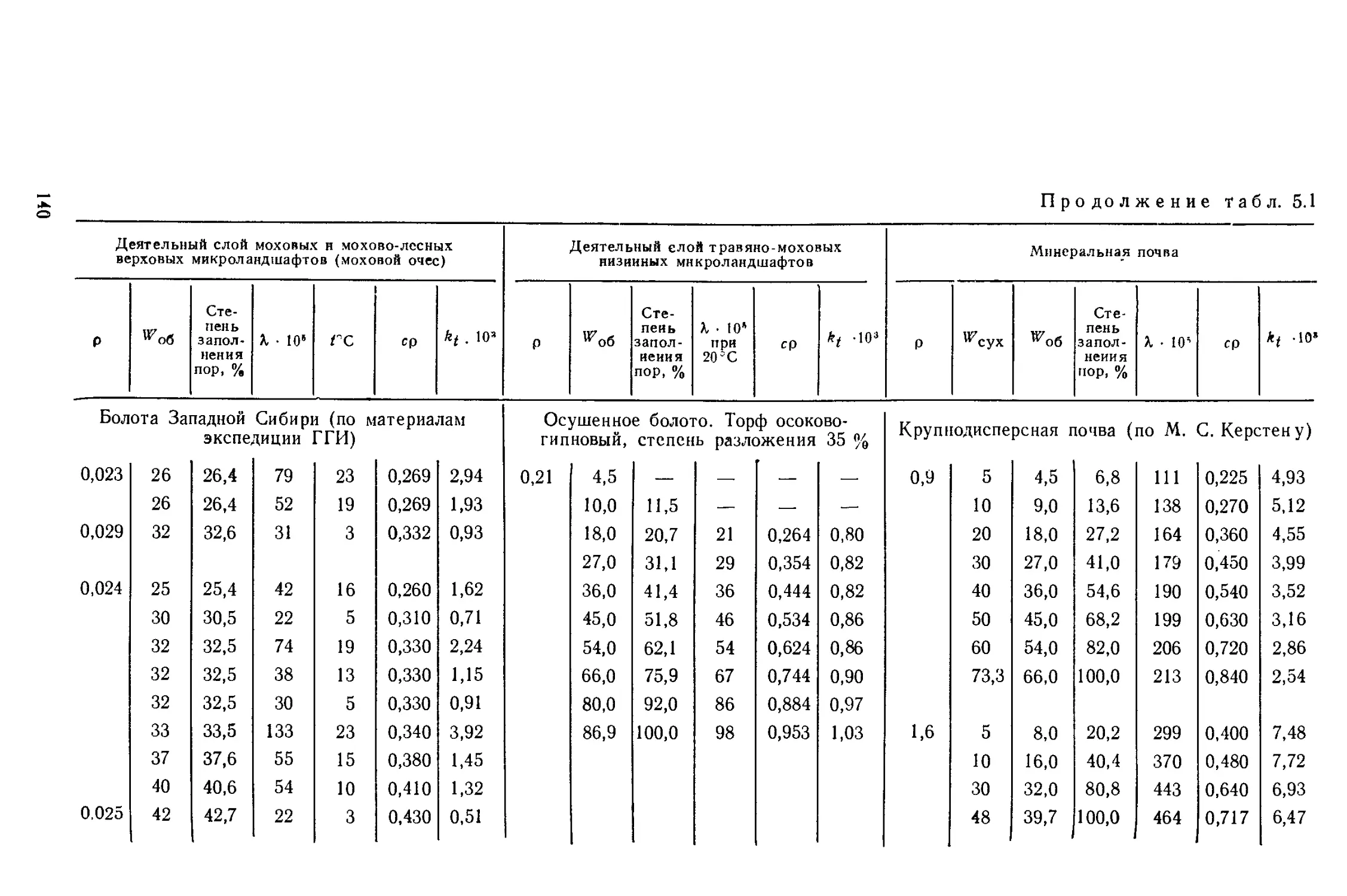

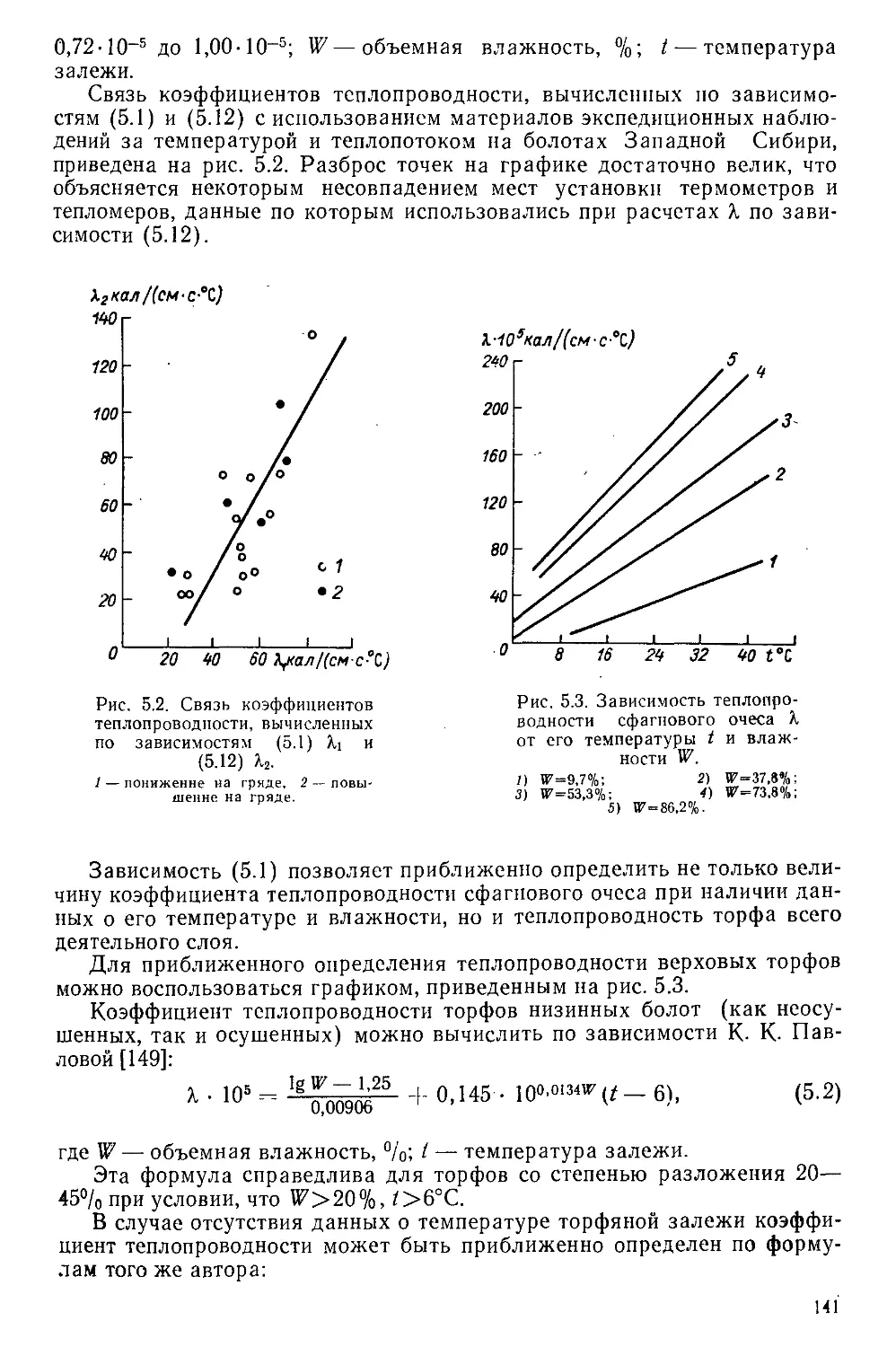

5.1. Тепловые свойства торфяной залежи....................... .137

5.2. Режим теплообмена в деятельном слое болот ....... 145

5.3. Температурный режим торфяной залежи Западно-Сибирских болот 159

5.4. Промерзание торфяной залежи...............................184

5.5. Оттаивание торфяной залежи................................196

'в

Тепловой баланс болот................................................,.199

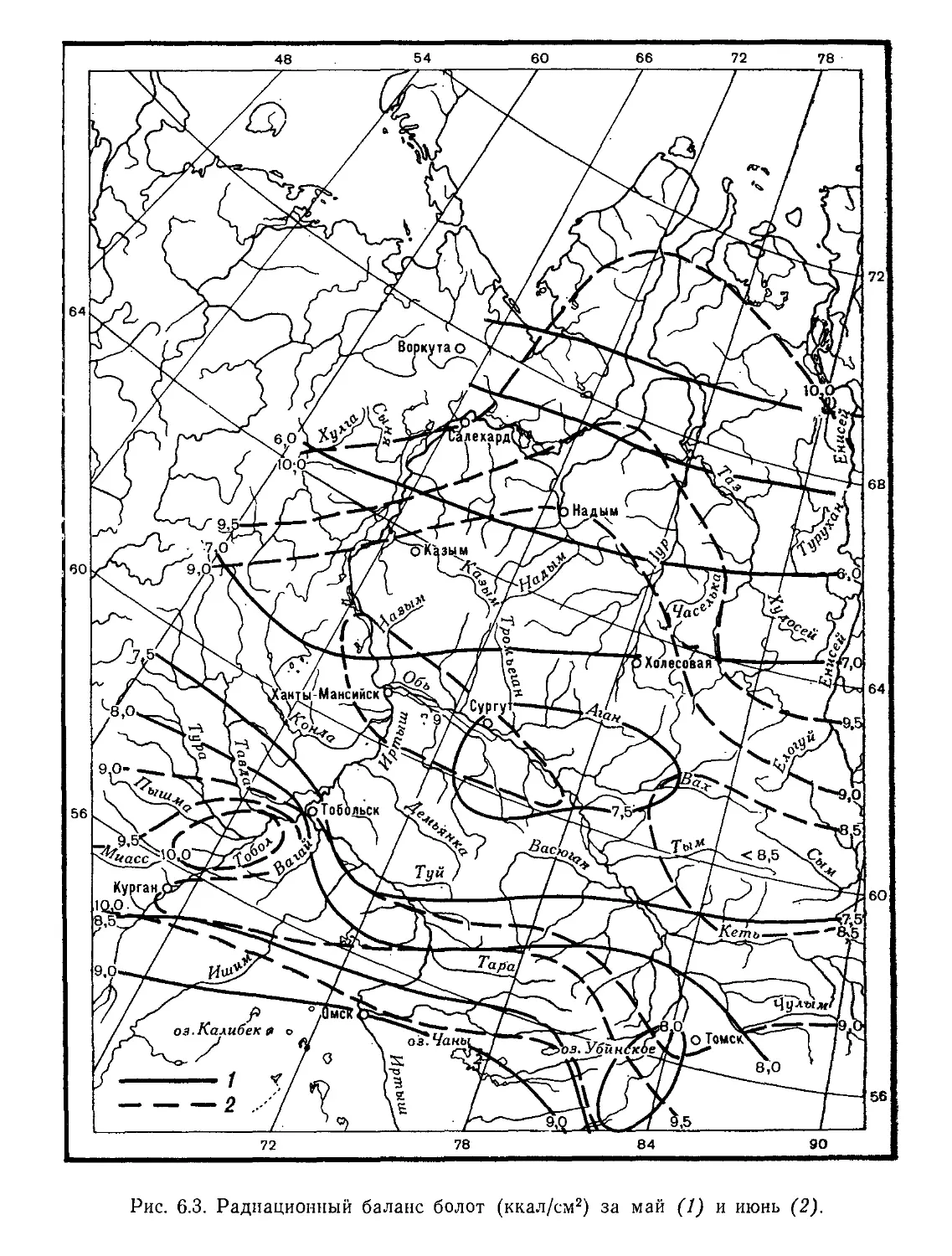

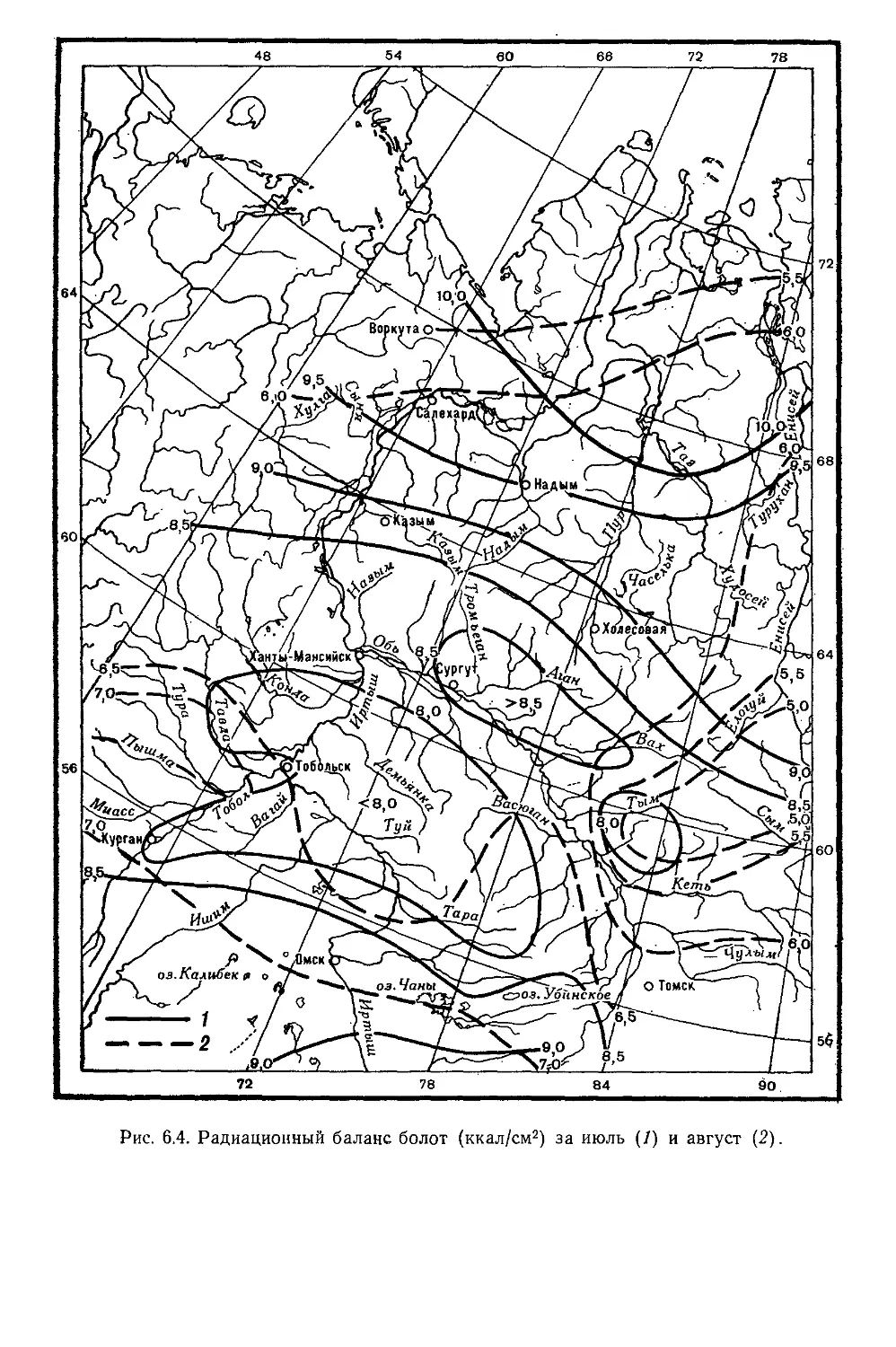

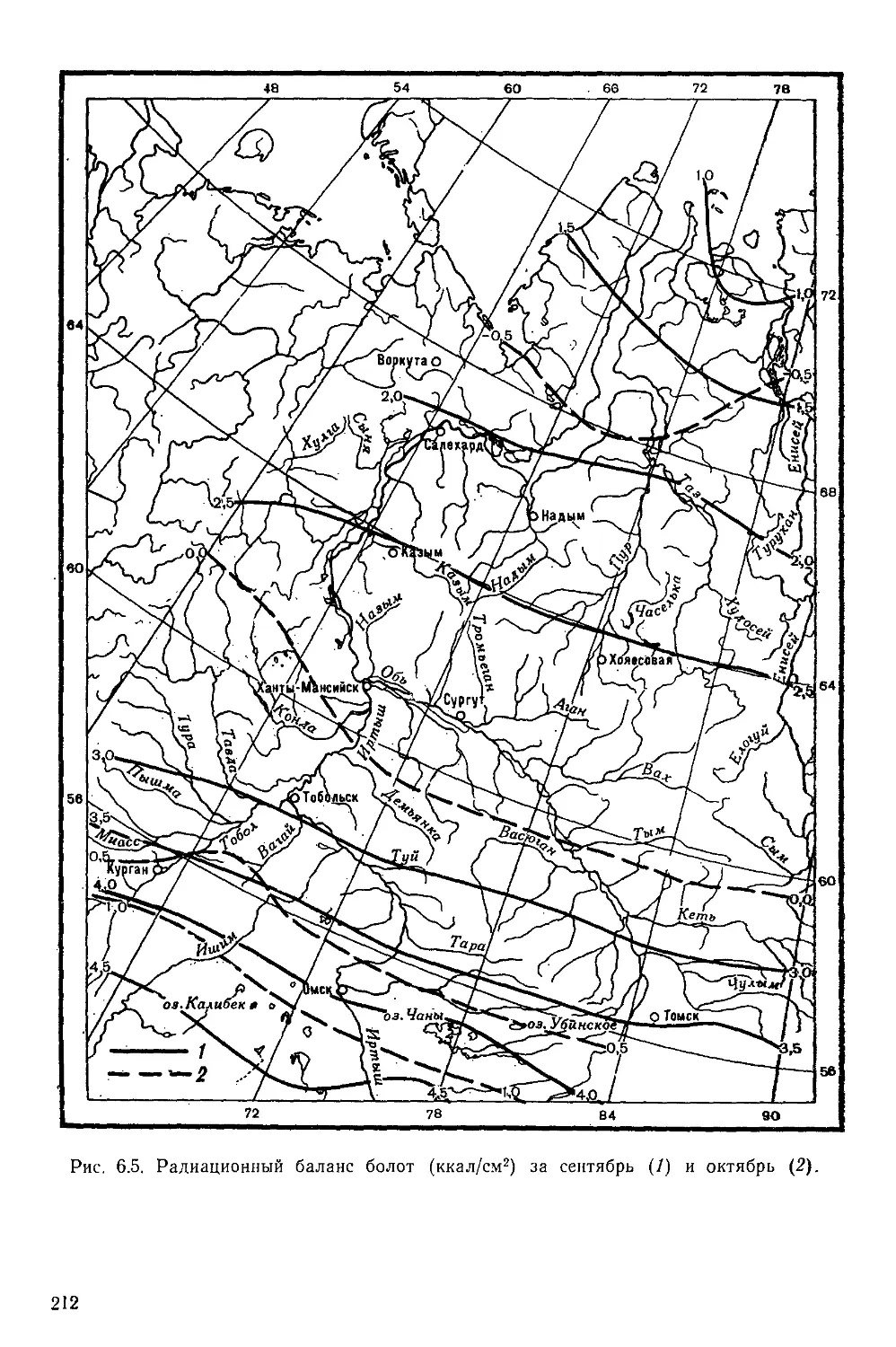

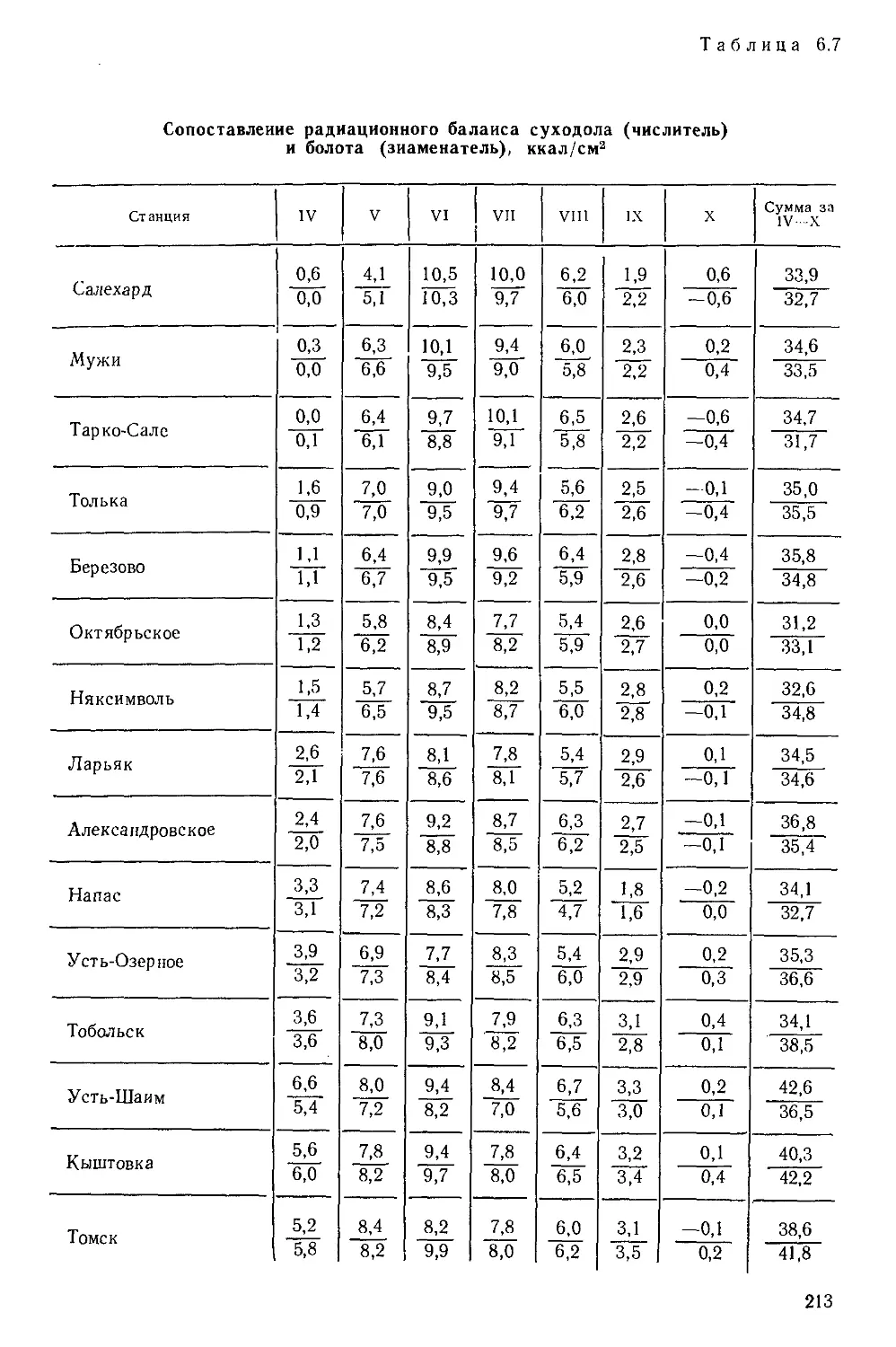

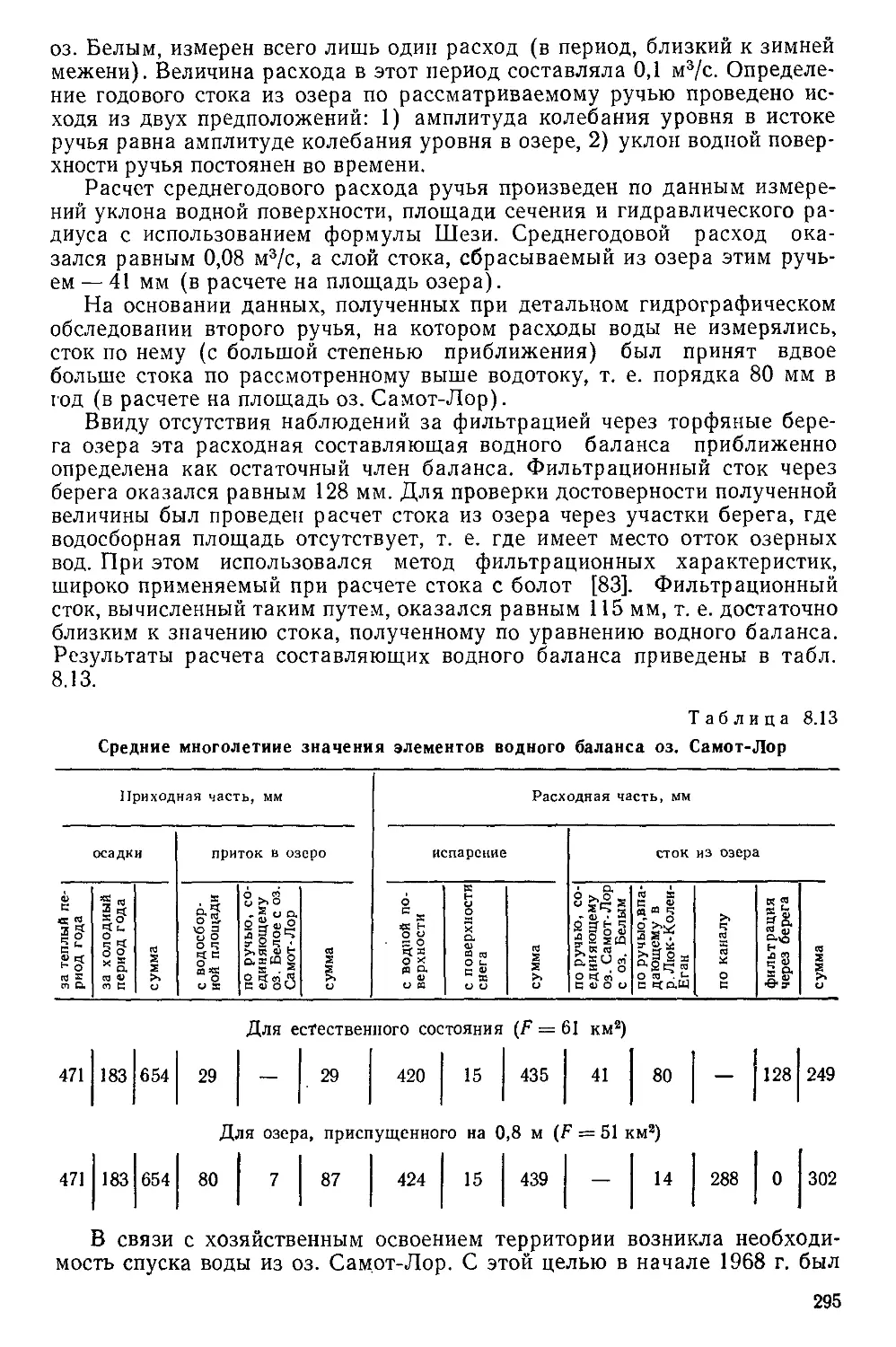

6.1. Радиационный баланс болот..................................• 199

6.2. Испарение с болот . . . . . . .................. 214

7

Внутриболотные реки и некоторые особенности их гидрологического

режима ...............................................................225

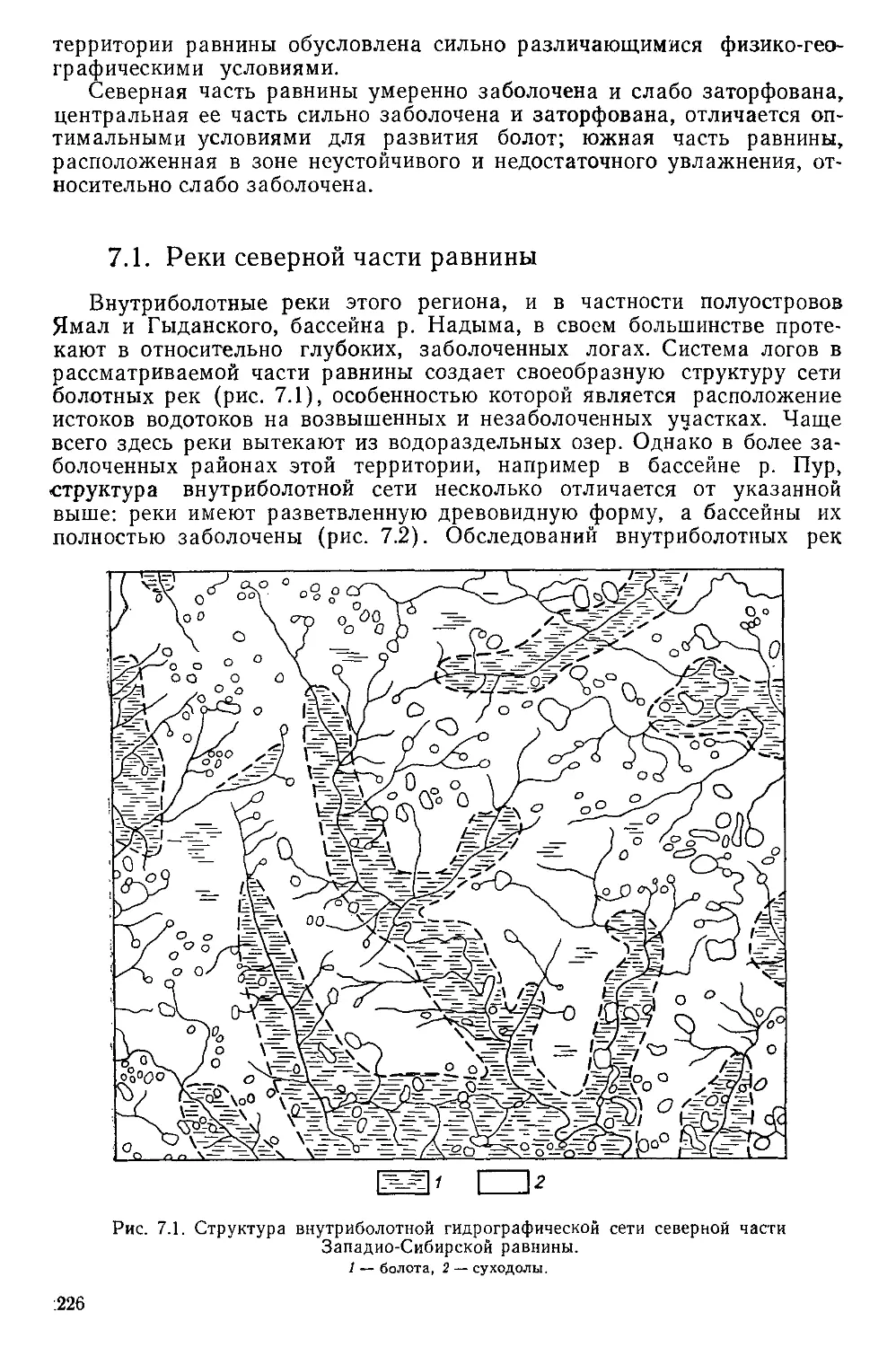

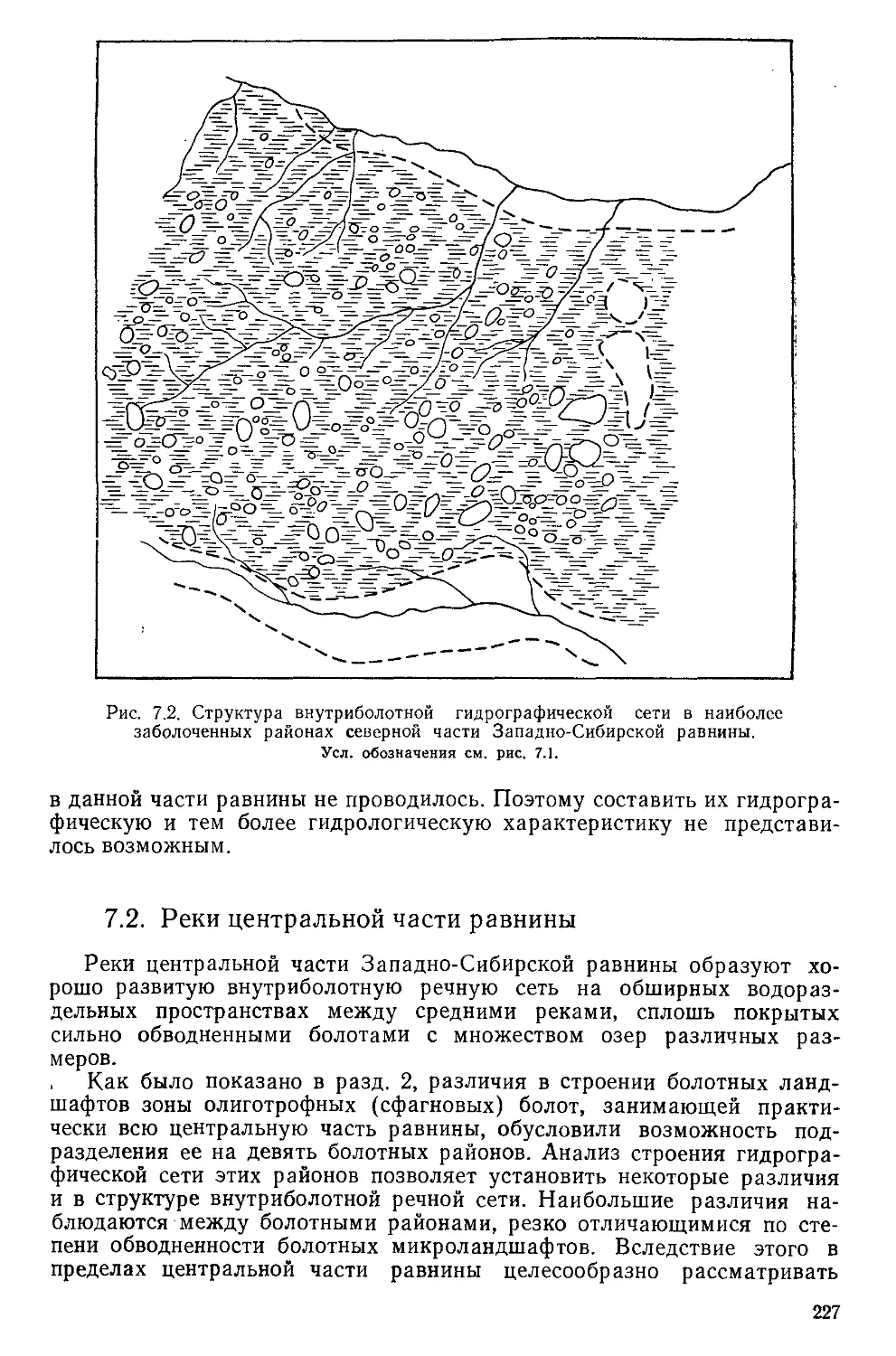

7.1. Реки северной части равнины......................................226

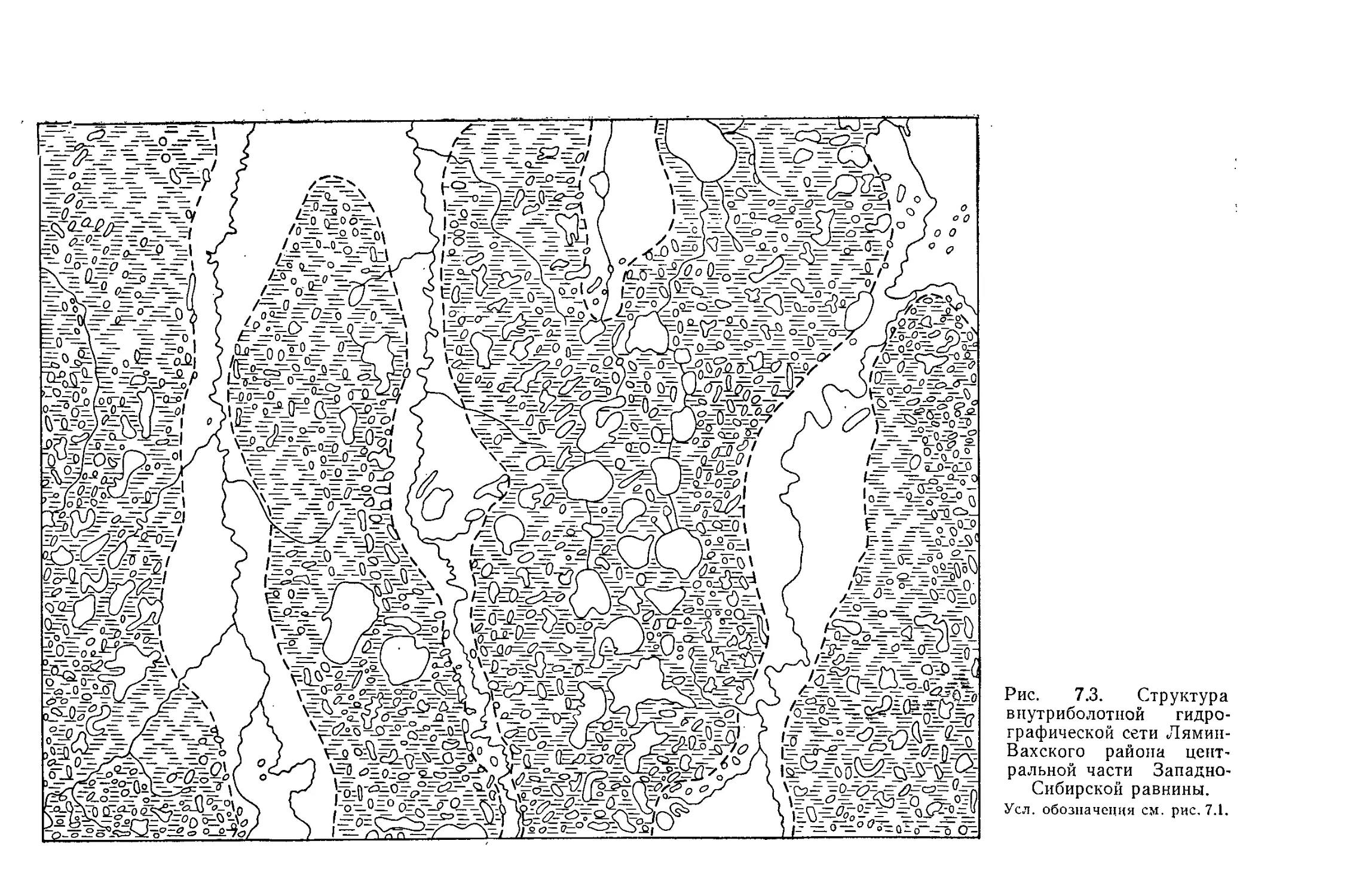

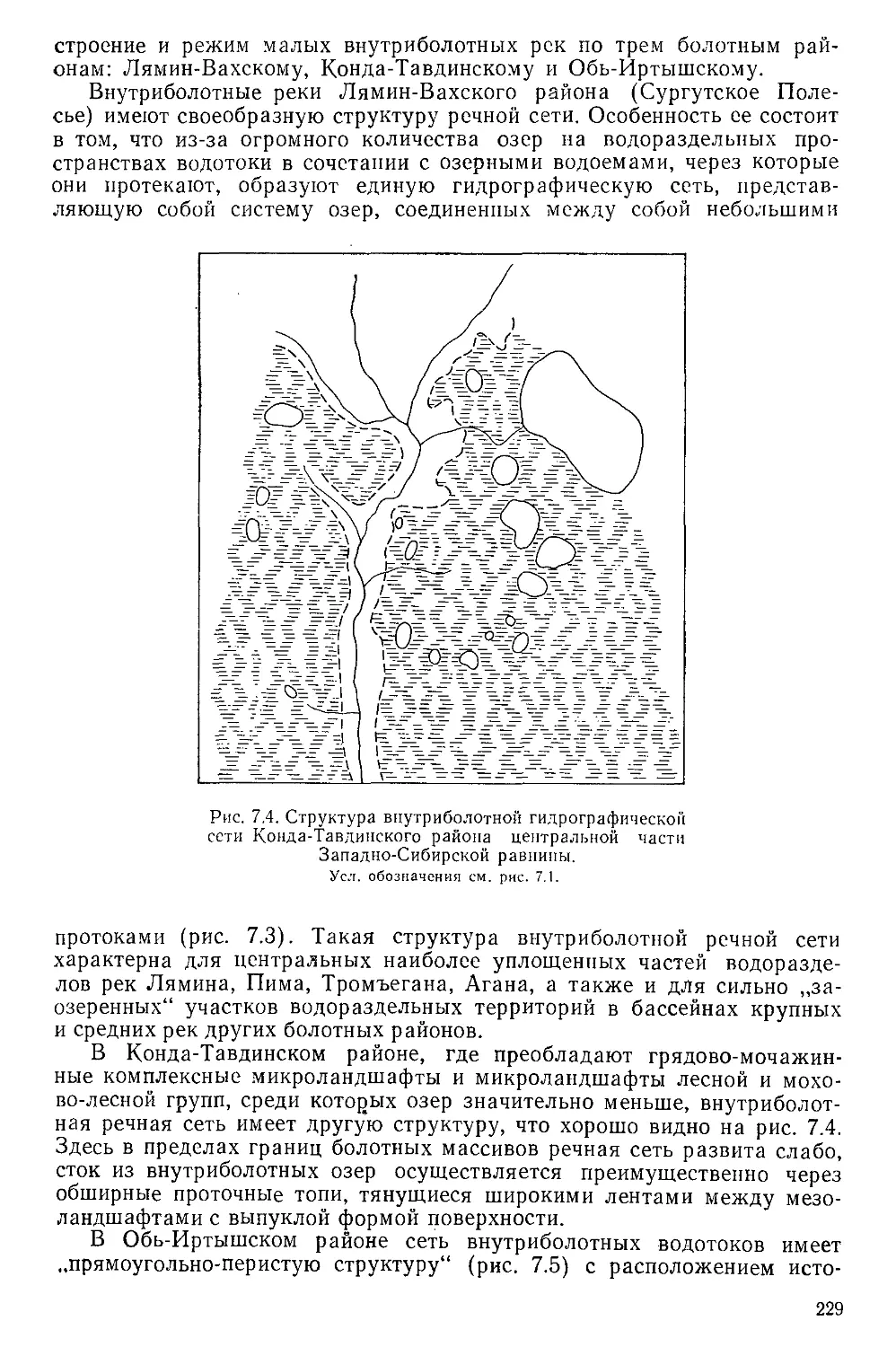

7.2. Реки центральной части равнины...................................227

7.3. Реки южной части равнины.........................................244

8

Виутриболотиые озера . 254

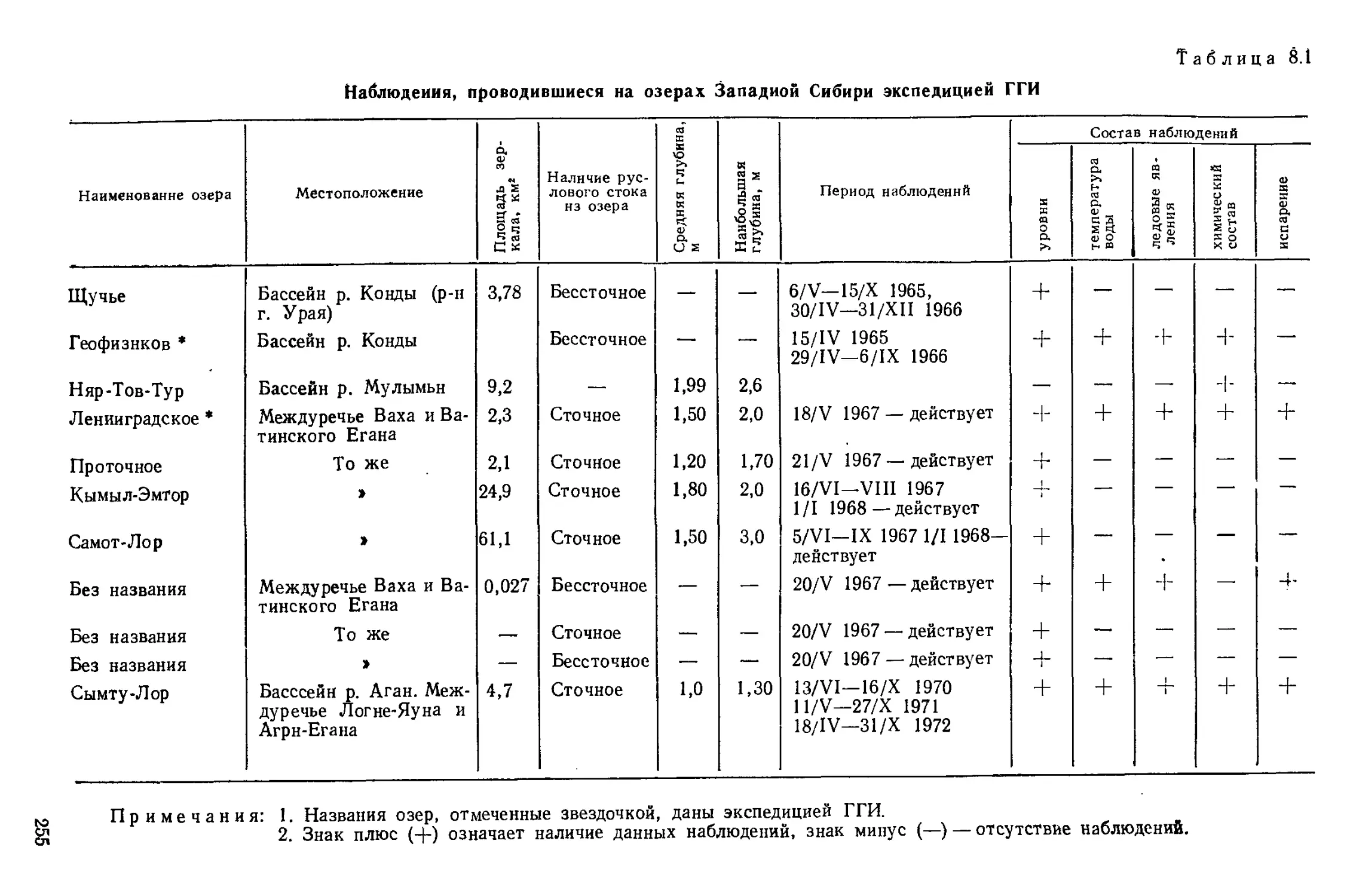

8.1. Общая характеристика озер........................................254

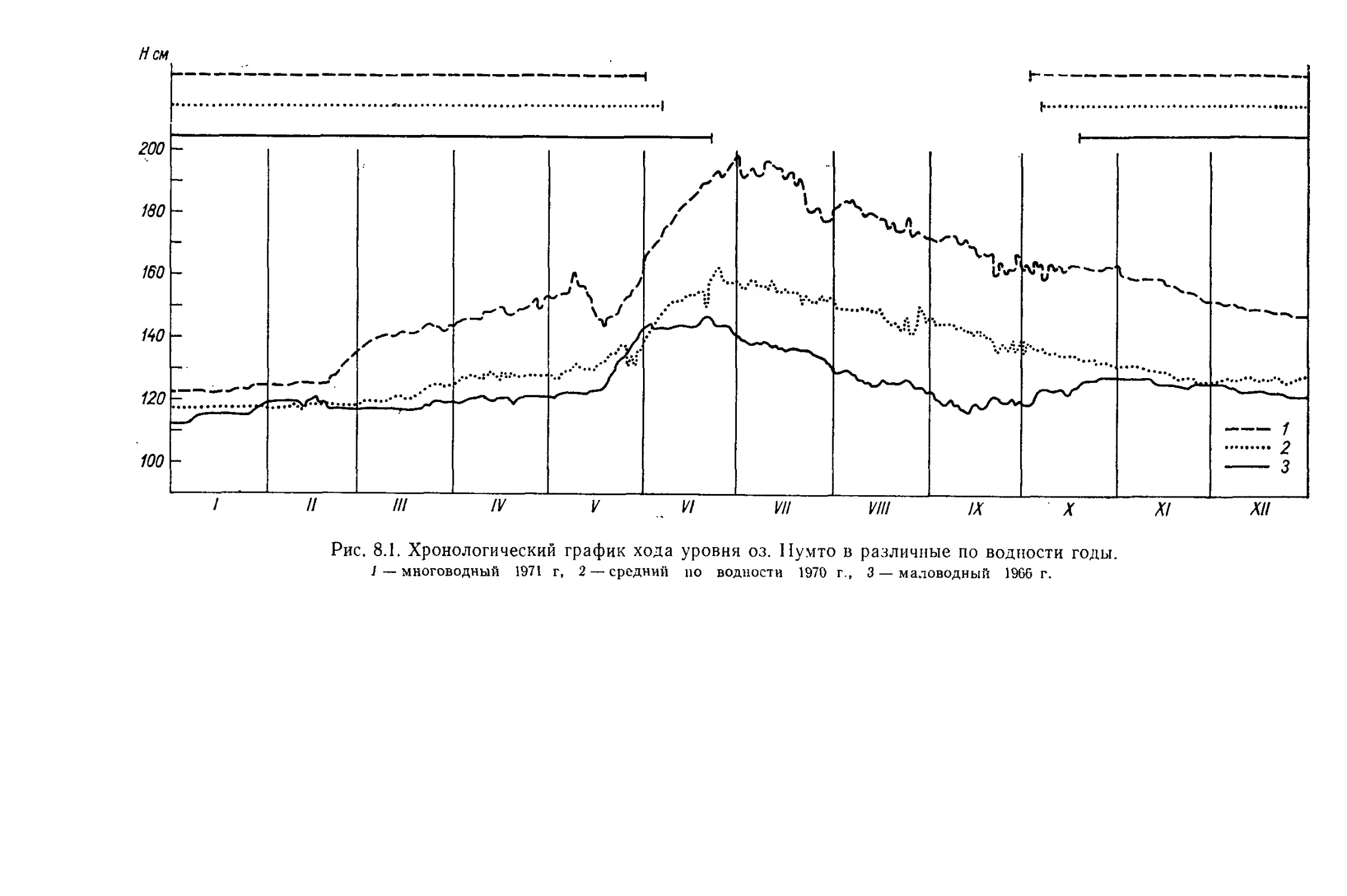

8.2. Озера северной части Западно-Сибирской равнины...................256

8.3. Озера центральной части Западно-Сибирской равнины................261

8.4. Озера южной части Западно-Сибирской равнины ...... 299

9

Некоторые проблемы преобразования заболоченных территорий Западно-

Сибирской равнины в связи с освоением ее природных ресурсов .... 307

9.1. О мелиорации заболоченных территорий в условиях освоения Западно-

Сибирской равнины....................................................307

9.2. Мелиоративные мероприятия при обустройстве нефтяных и газовых

месторождений........................................................309

9.3. Промораживание болот естественным холодом для создания оснований

под дороги и другие сооружения.......................................311

9.4. Возможное преобразование структуры естественного ландшафта под

влиянием подтоплений в речных системах...............................318

9.5. О влиянии возможного снижения уровней в речных системах на

структуру естественного ландшафта....................................320

9.6. Влияние крупномасштабных осушительных мелиораций болот па теп-

ловой режим и промерзание грунтов....................................321

9.7. Устойчивость болотных и болотно-озерных систем при преобразовании

и освоении территорий .............................................. 322

9.8. Опыт пионерного освоения болот на территориях нефтяных и газовых

месторождений.............................,..........................330

Заключение .....................................................335

Список литературы.....................................................337

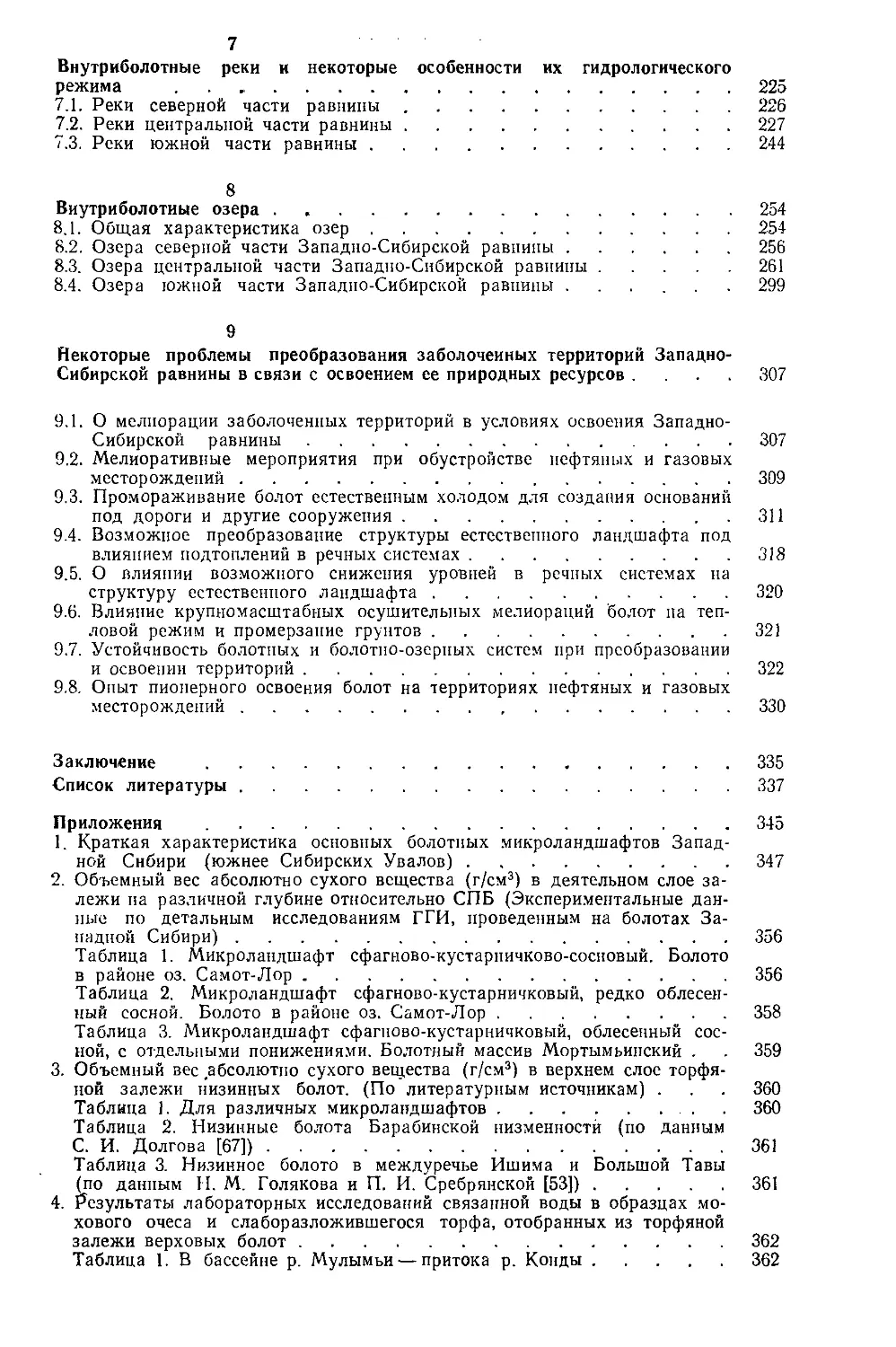

Приложения .....................................................345

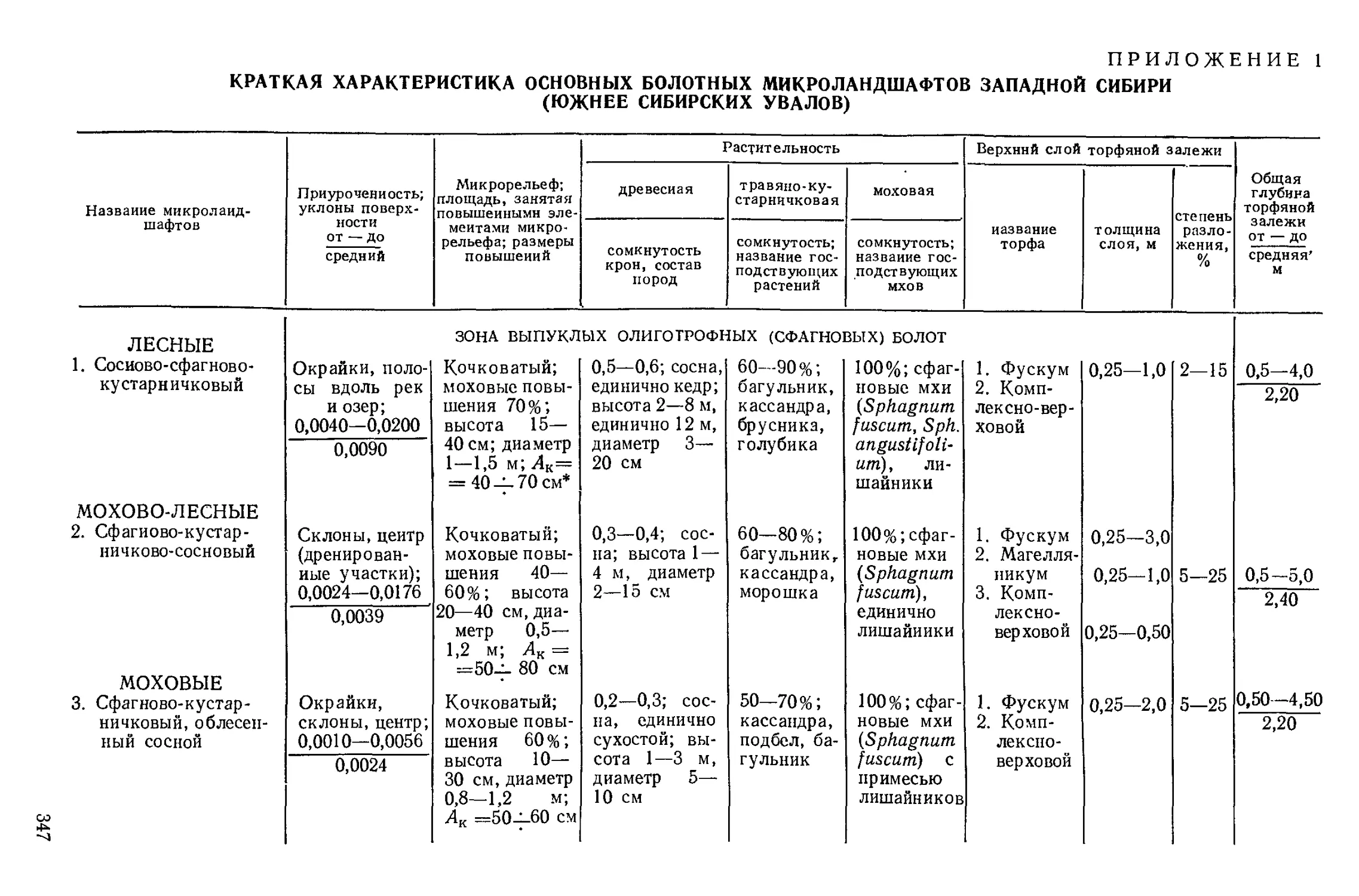

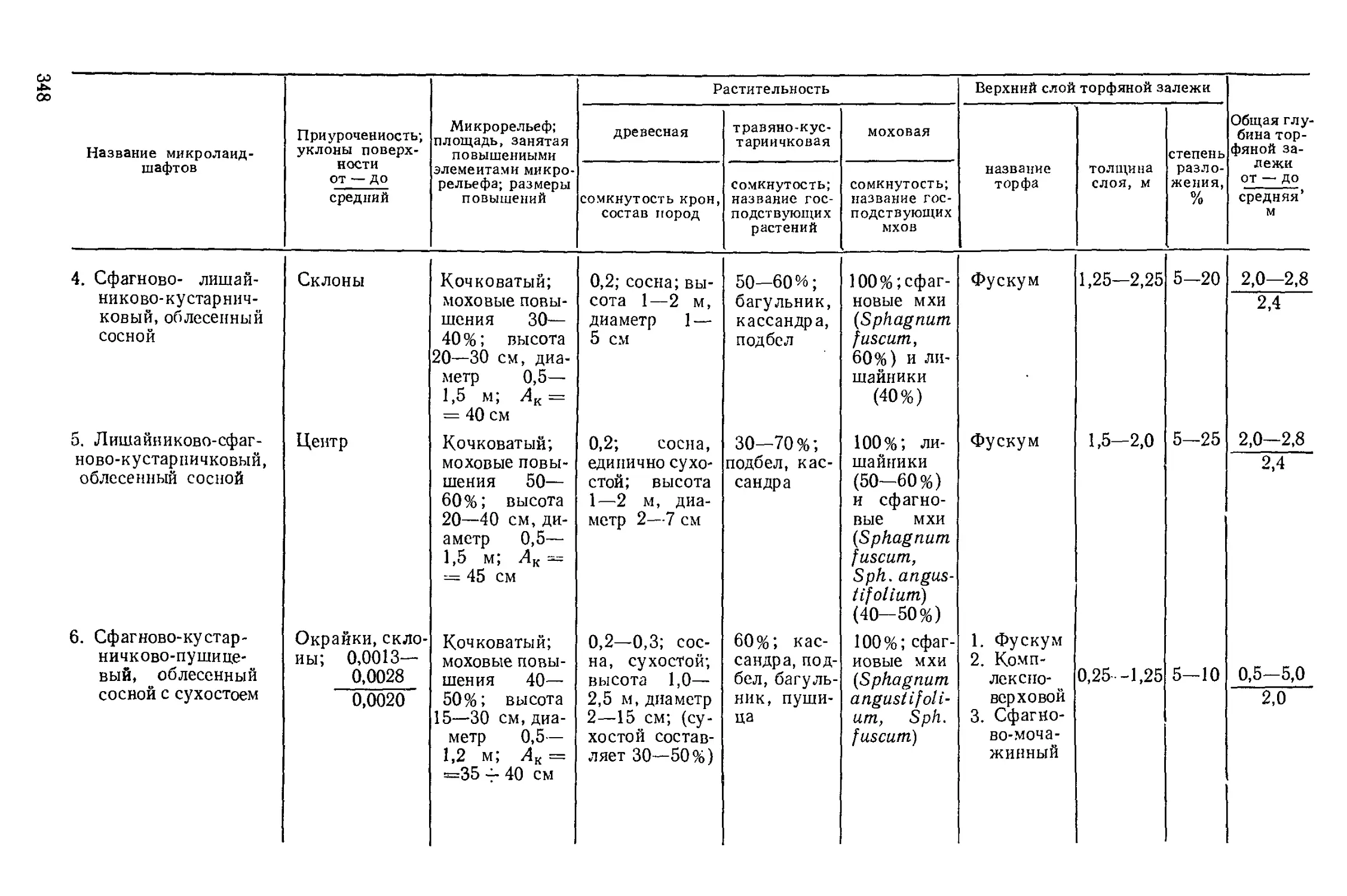

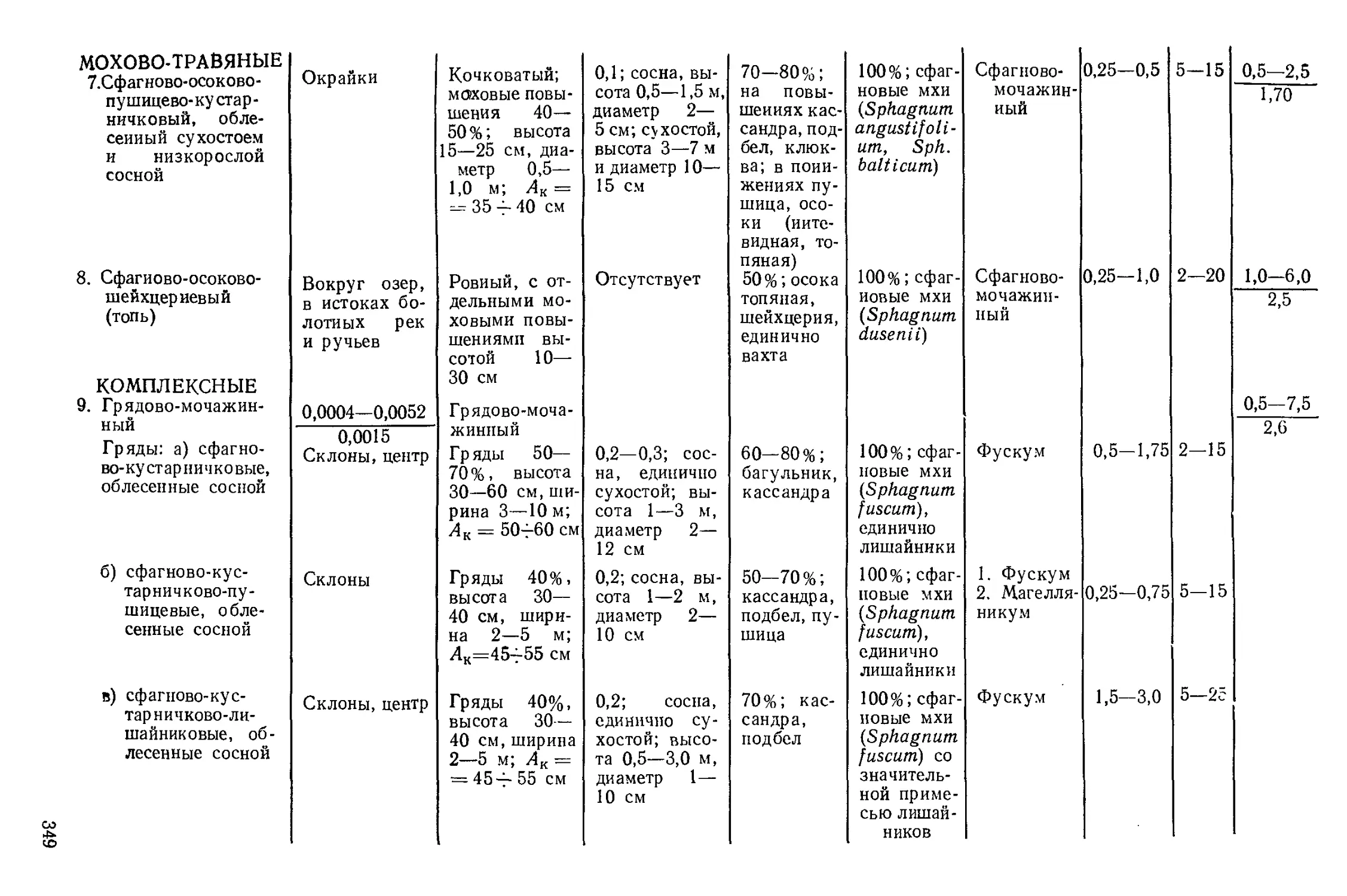

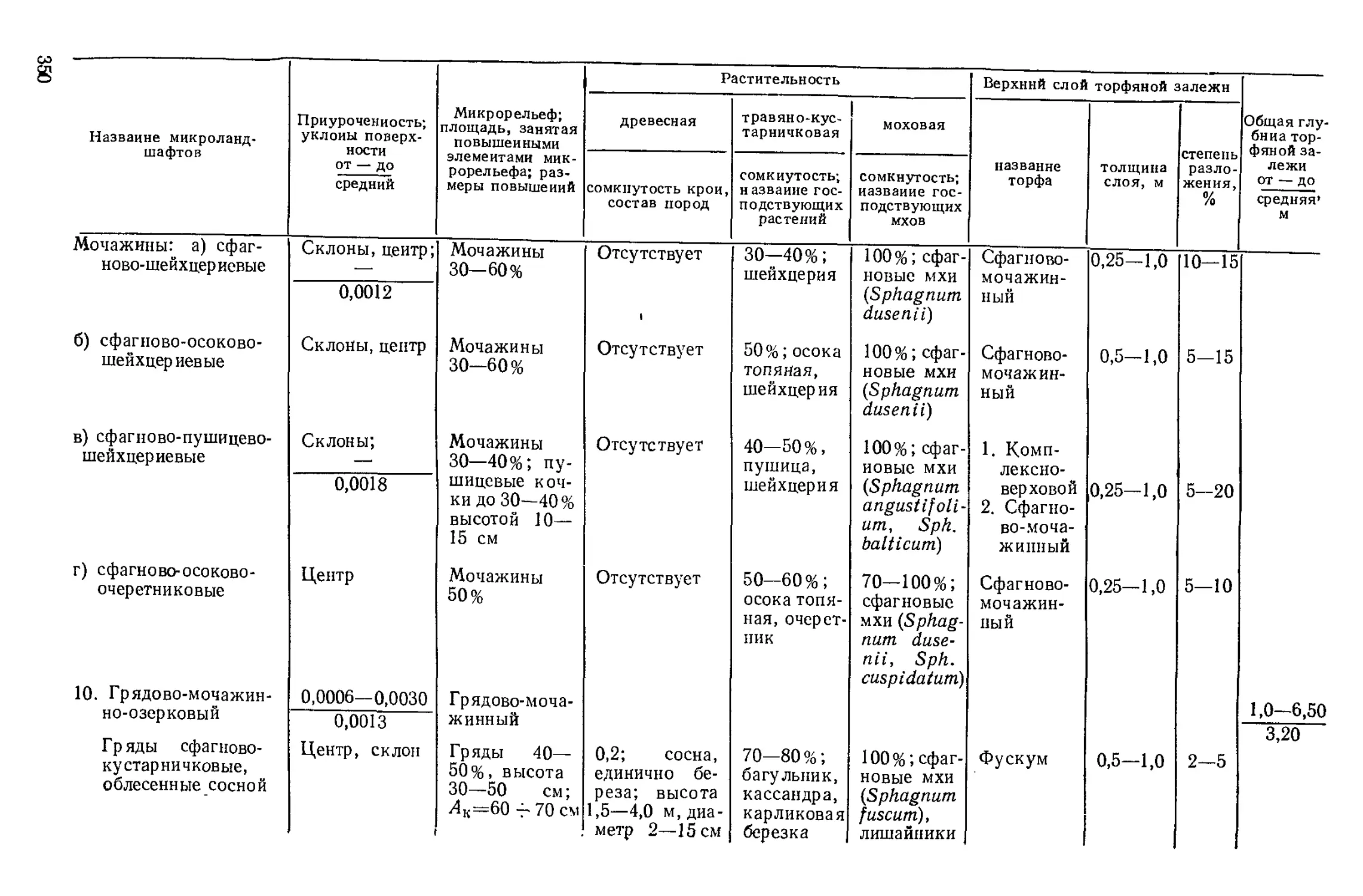

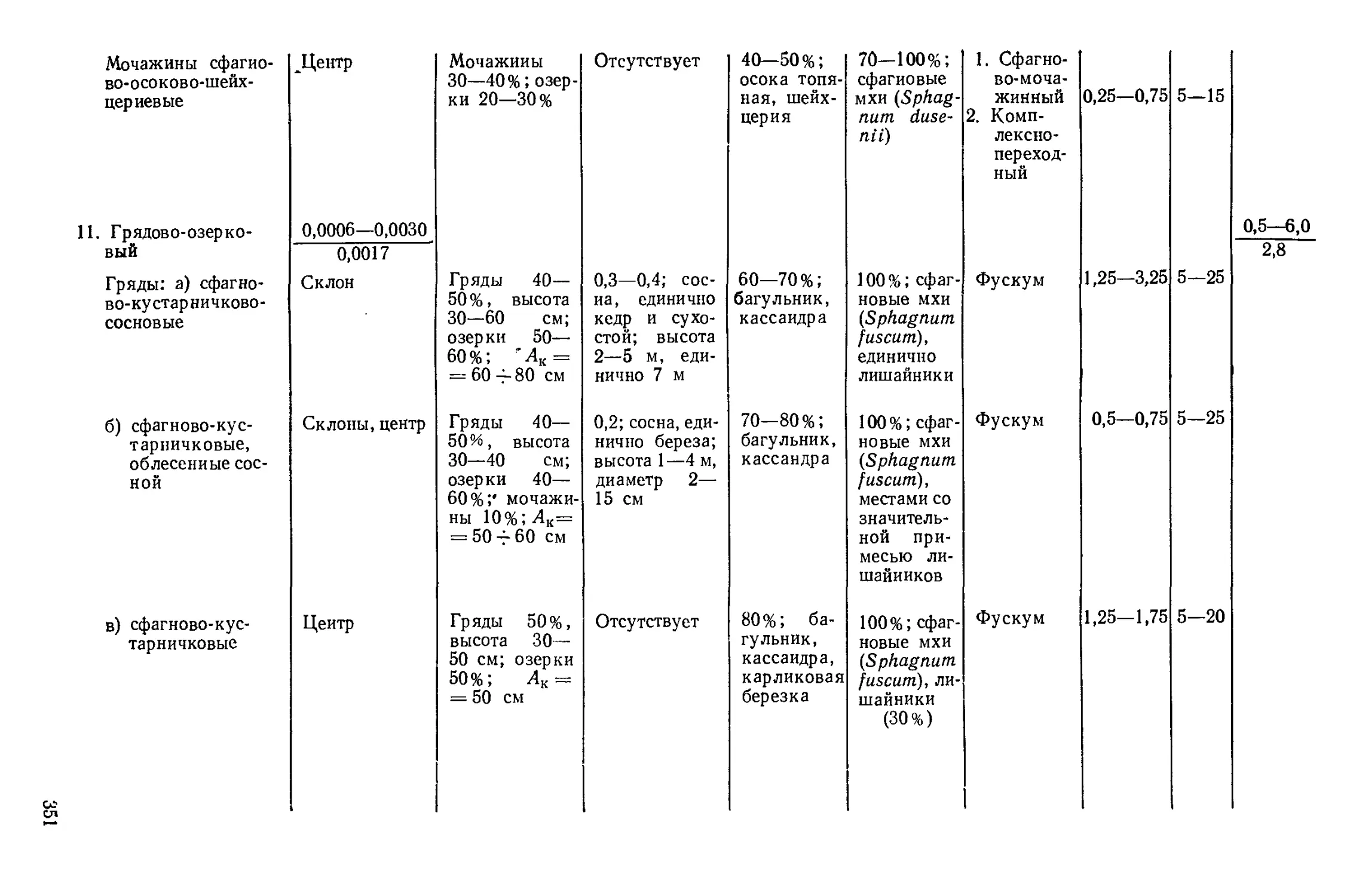

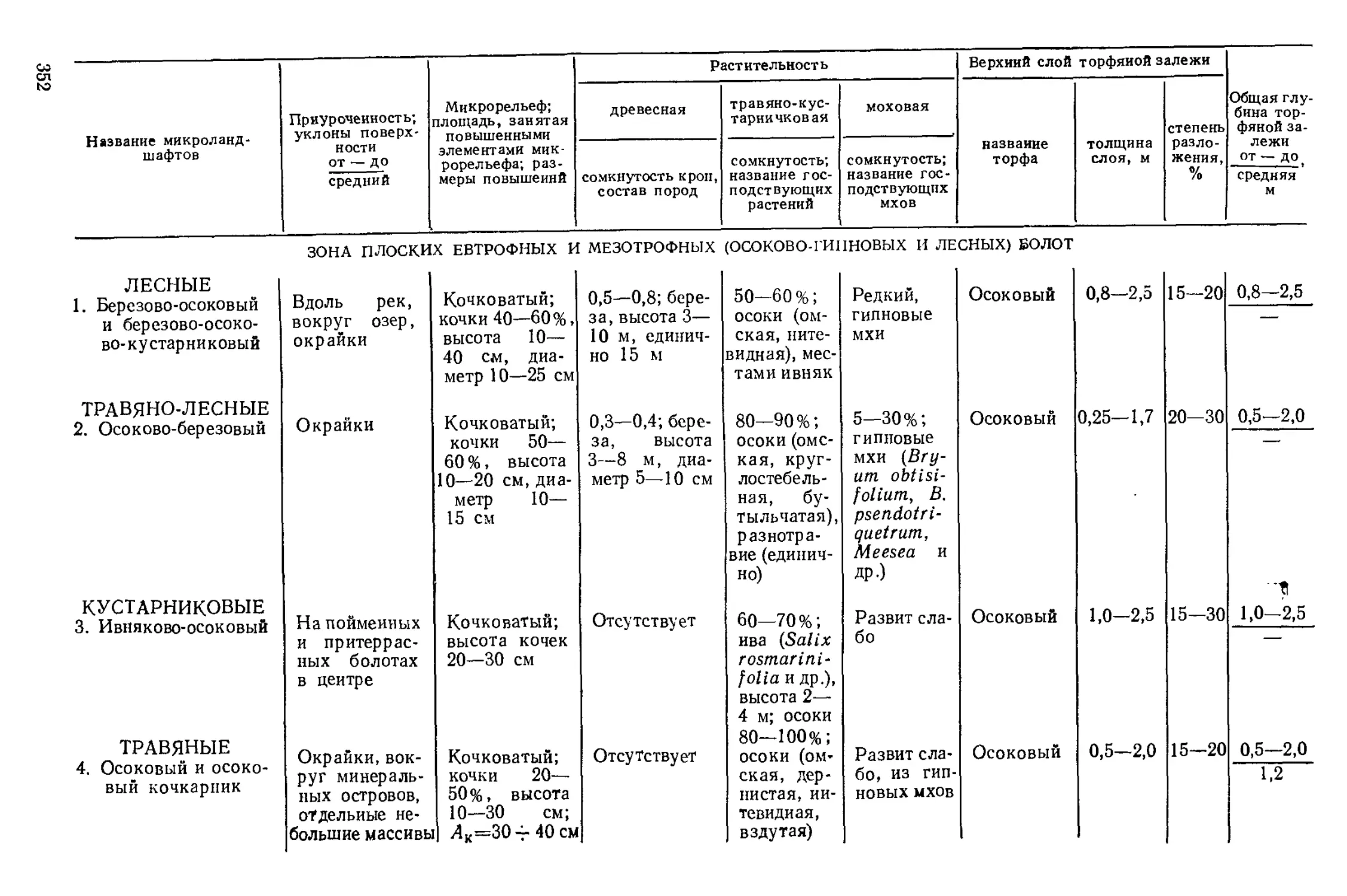

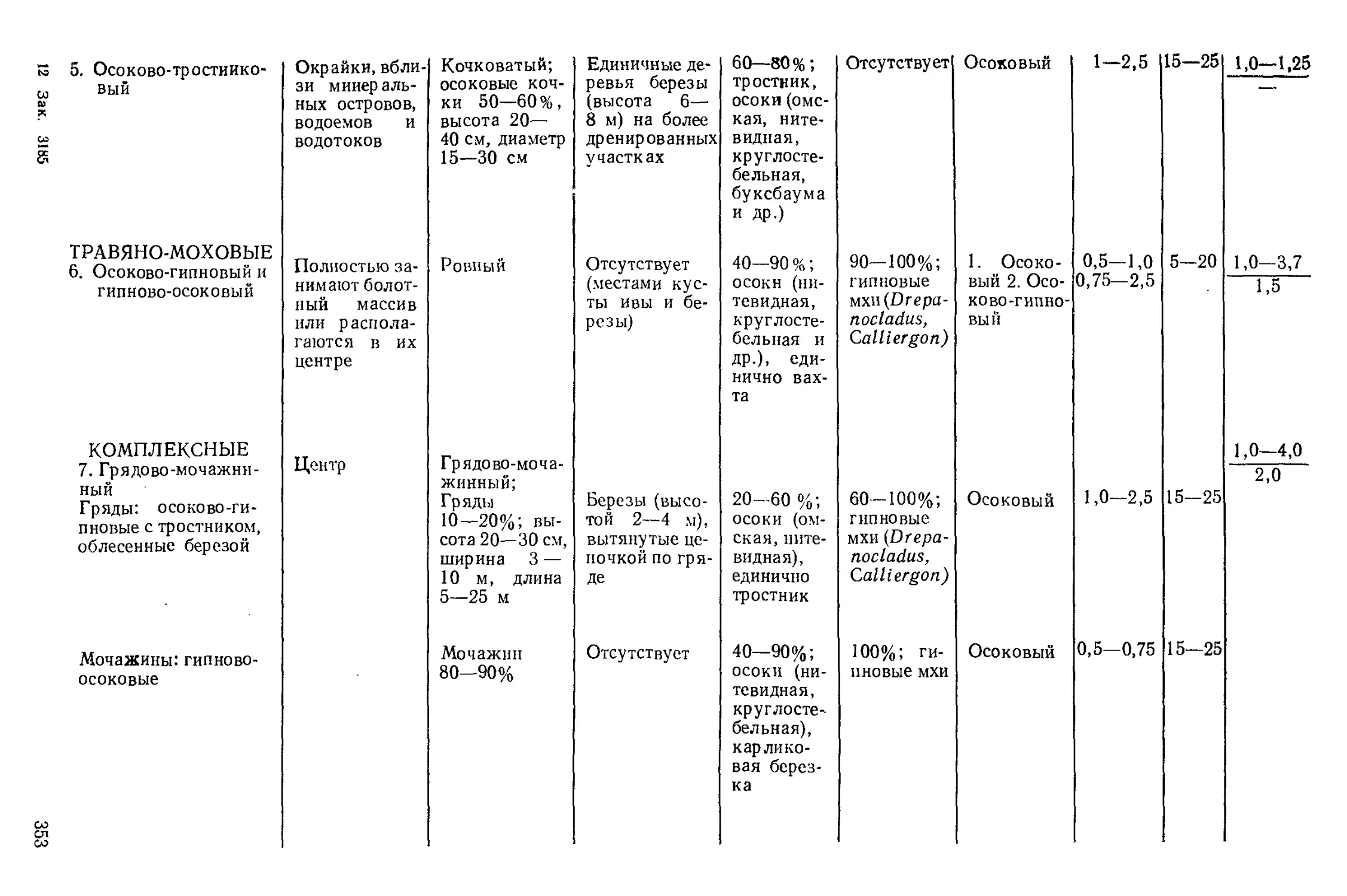

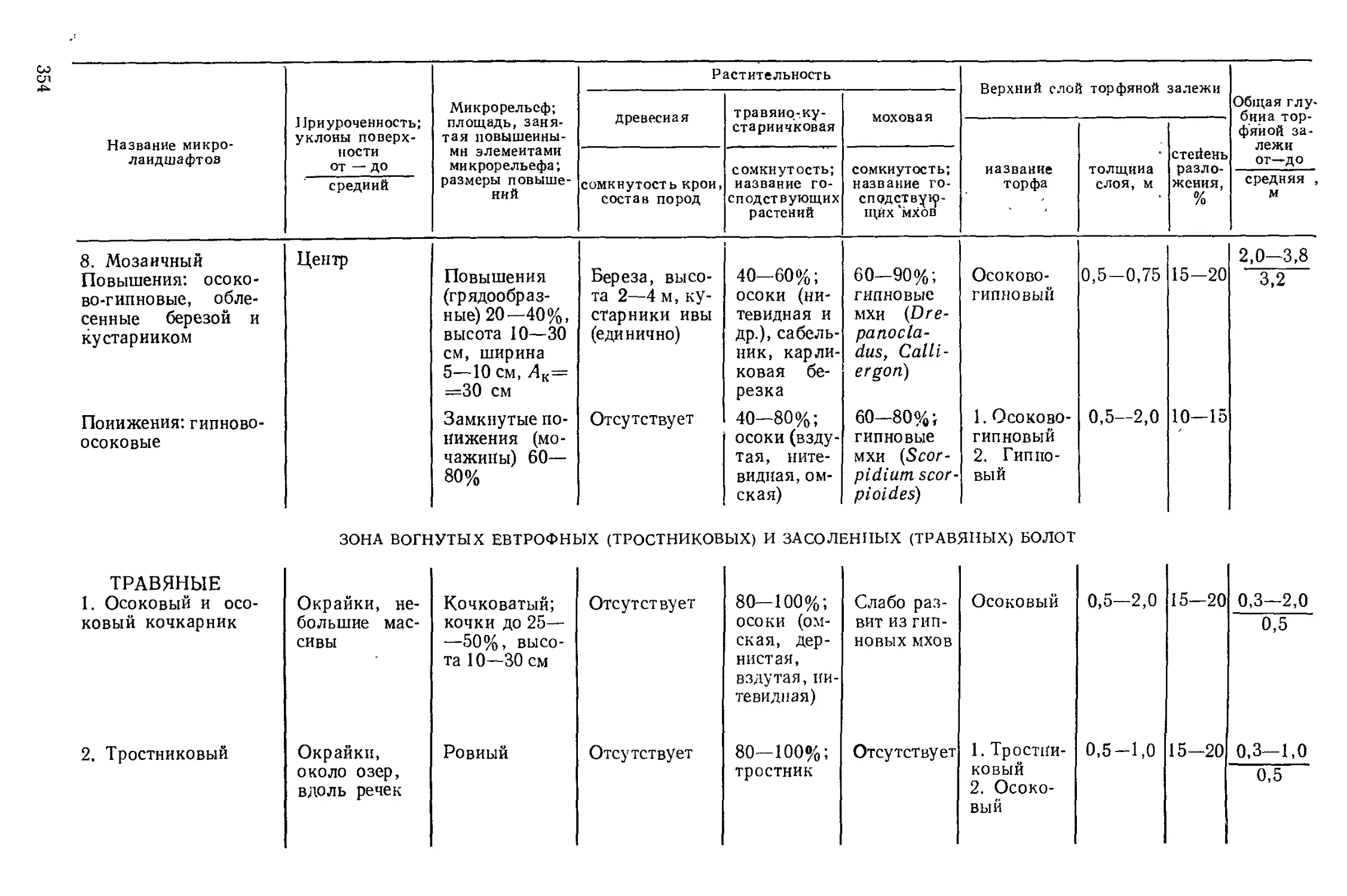

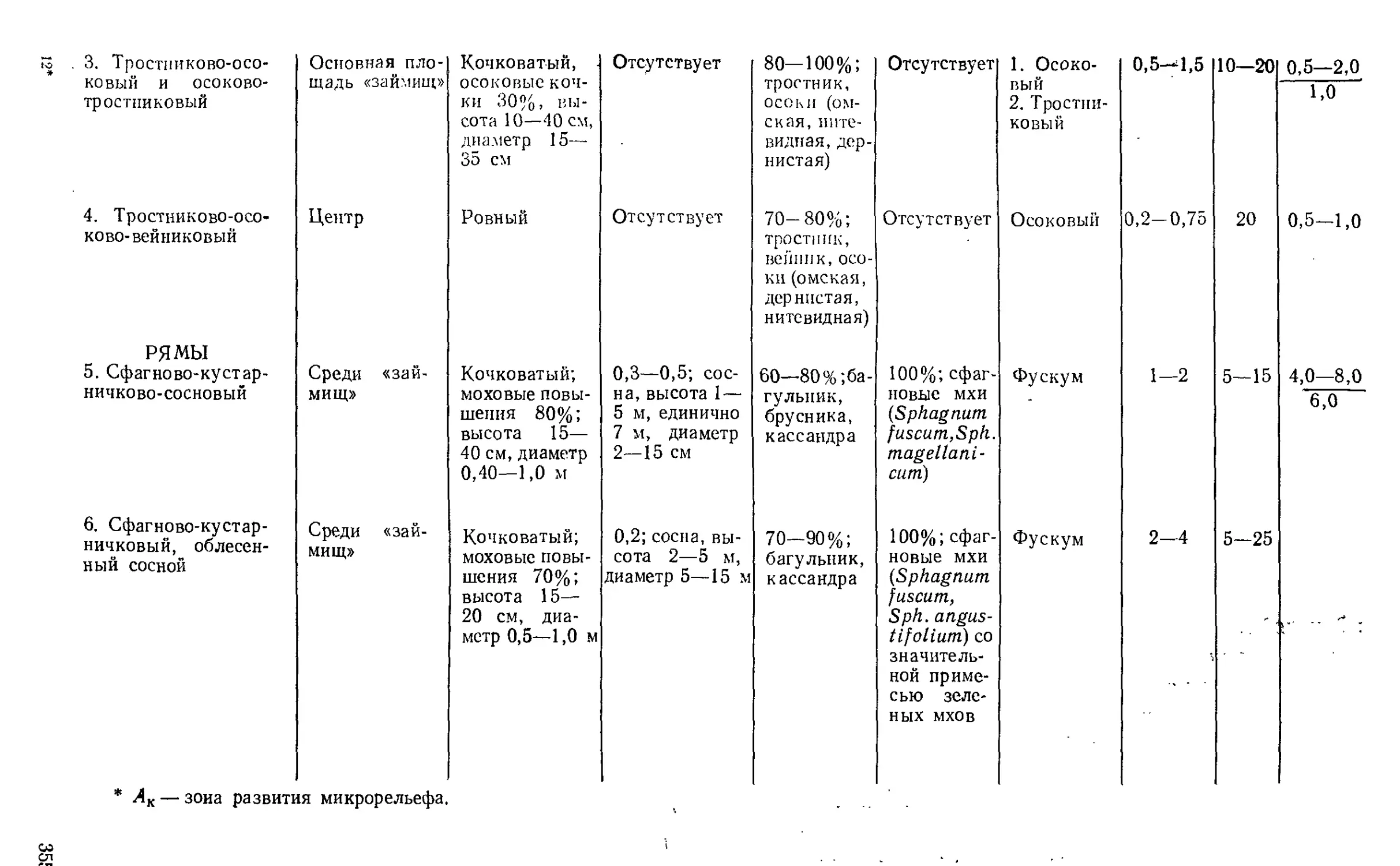

1. Краткая характеристика основных болотных микроландшафтов Запад-

ной Сибири (южнее Сибирских Увалов)...................................347

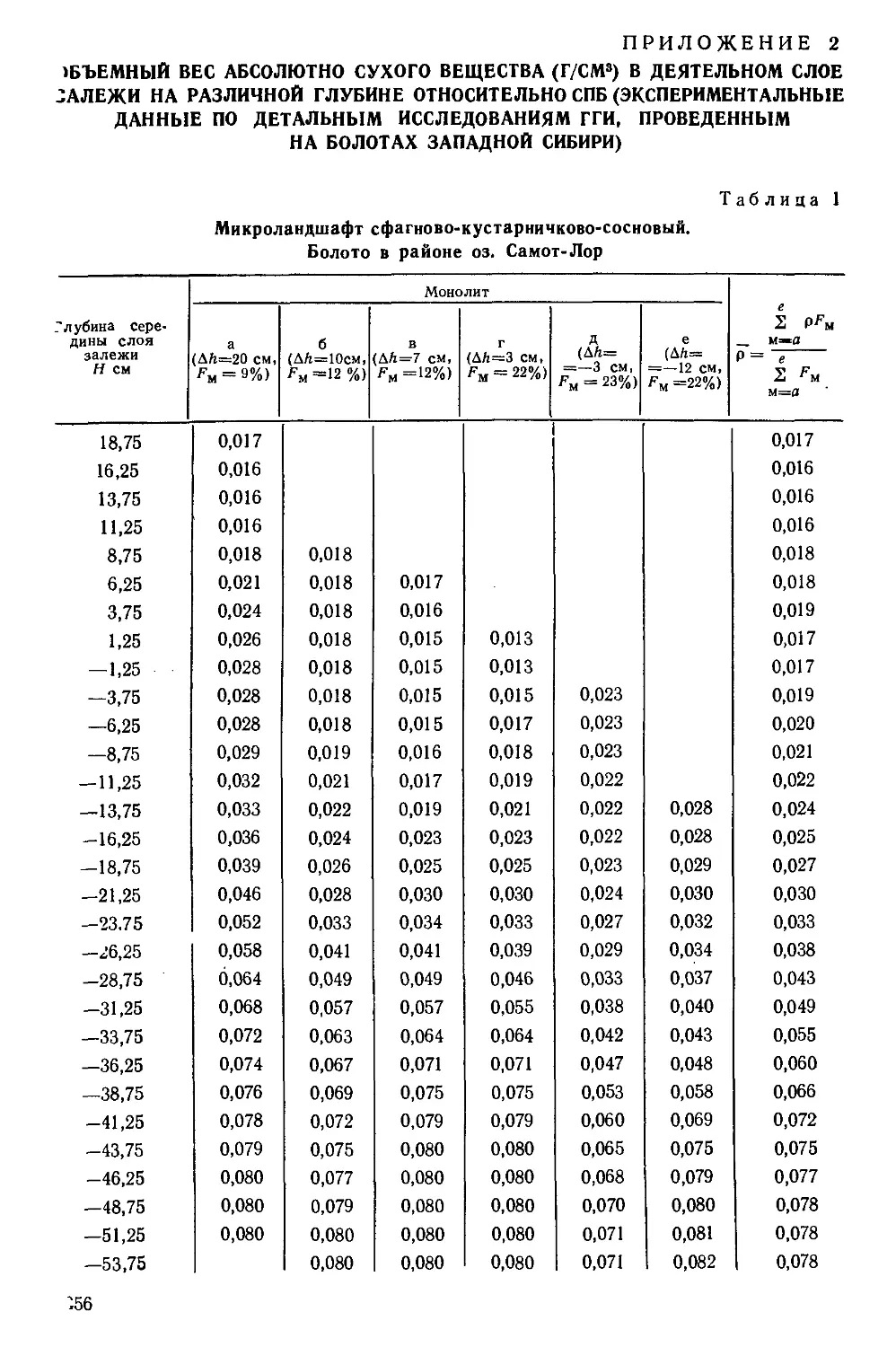

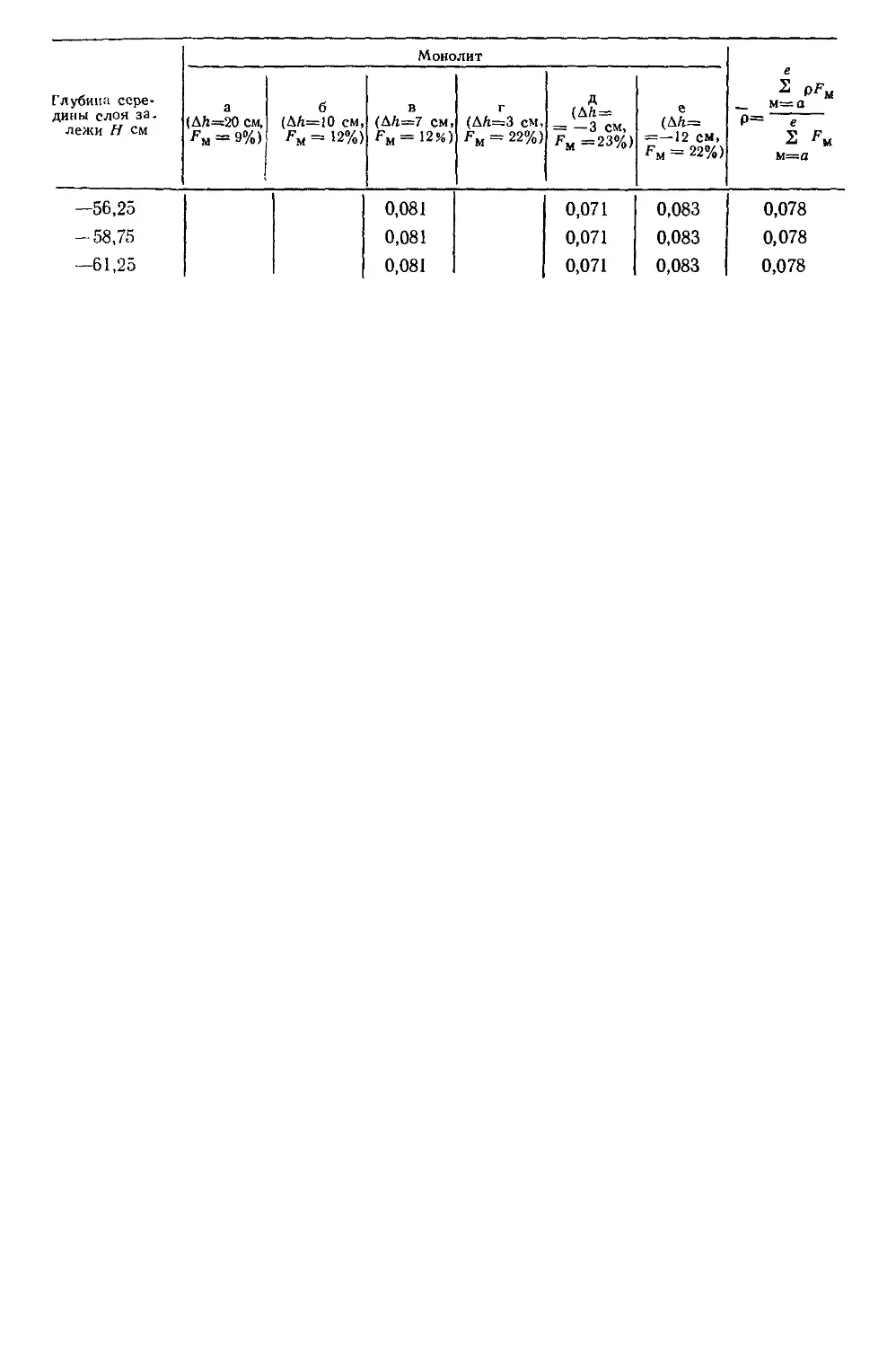

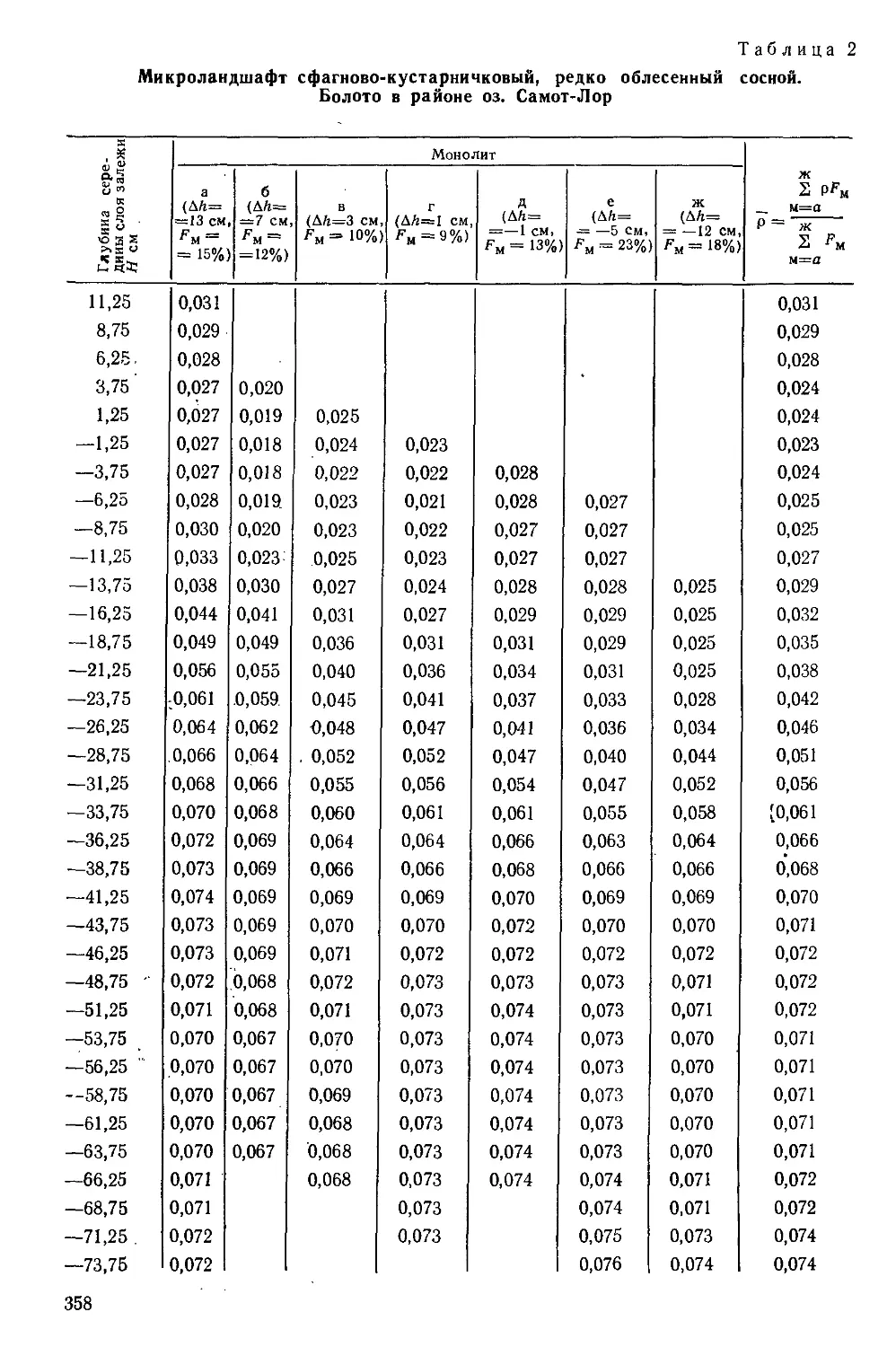

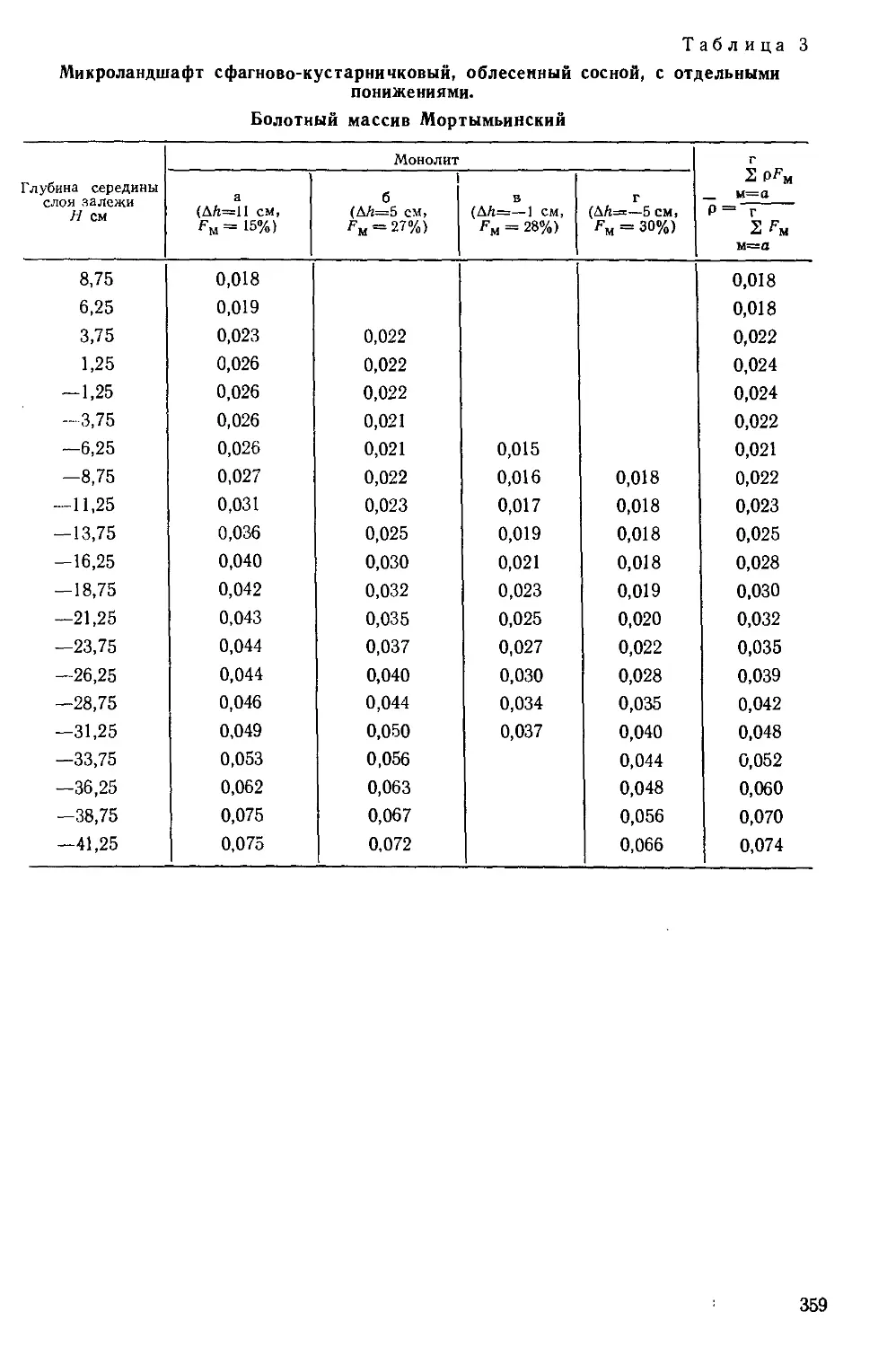

2. Объемный вес абсолютно сухого вещества (г/см3) в деятельном слое за-

лежи па различной глубине относительно СПБ (Экспериментальные дан-

ные по детальным исследованиям ГГИ, проведенным на болотах За-

падной Сибири)........................................................356

Таблица 1. Микролапдшафт сфагново-кустарпичково-сосновый. Болото

в районе оз. Самот-Лор..............................................356

Таблица 2. Микроландшафт сфагново-кустарничковый, редко облесен-

ный сосной. Болото в районе оз. Самот-Лор..........................358

Таблица 3. Микроландшафт сфагново-кустариичковый, облесенный сос-

ной, с отдельными понижениями. Болотный массив Мортымьипский . . 359

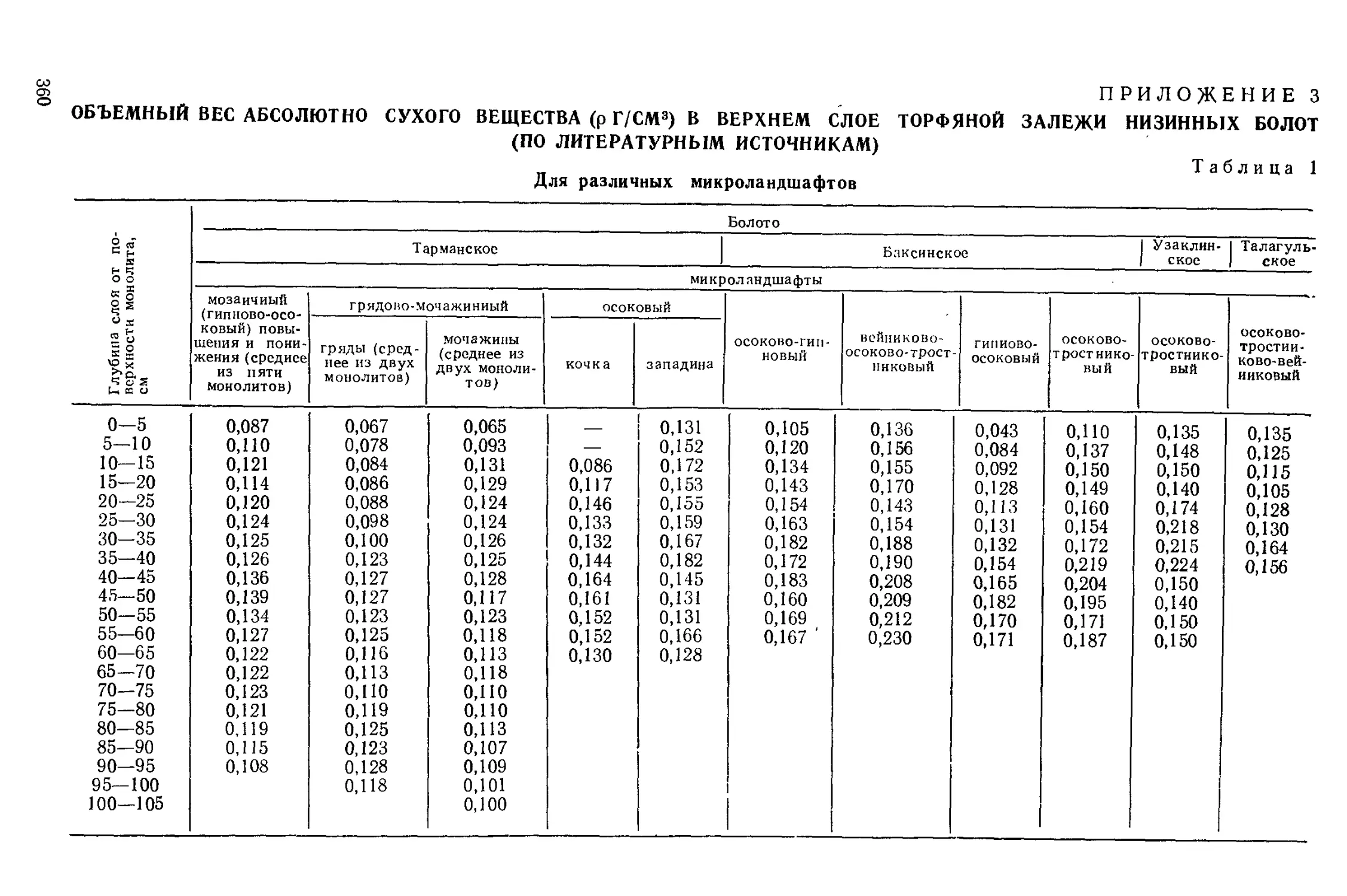

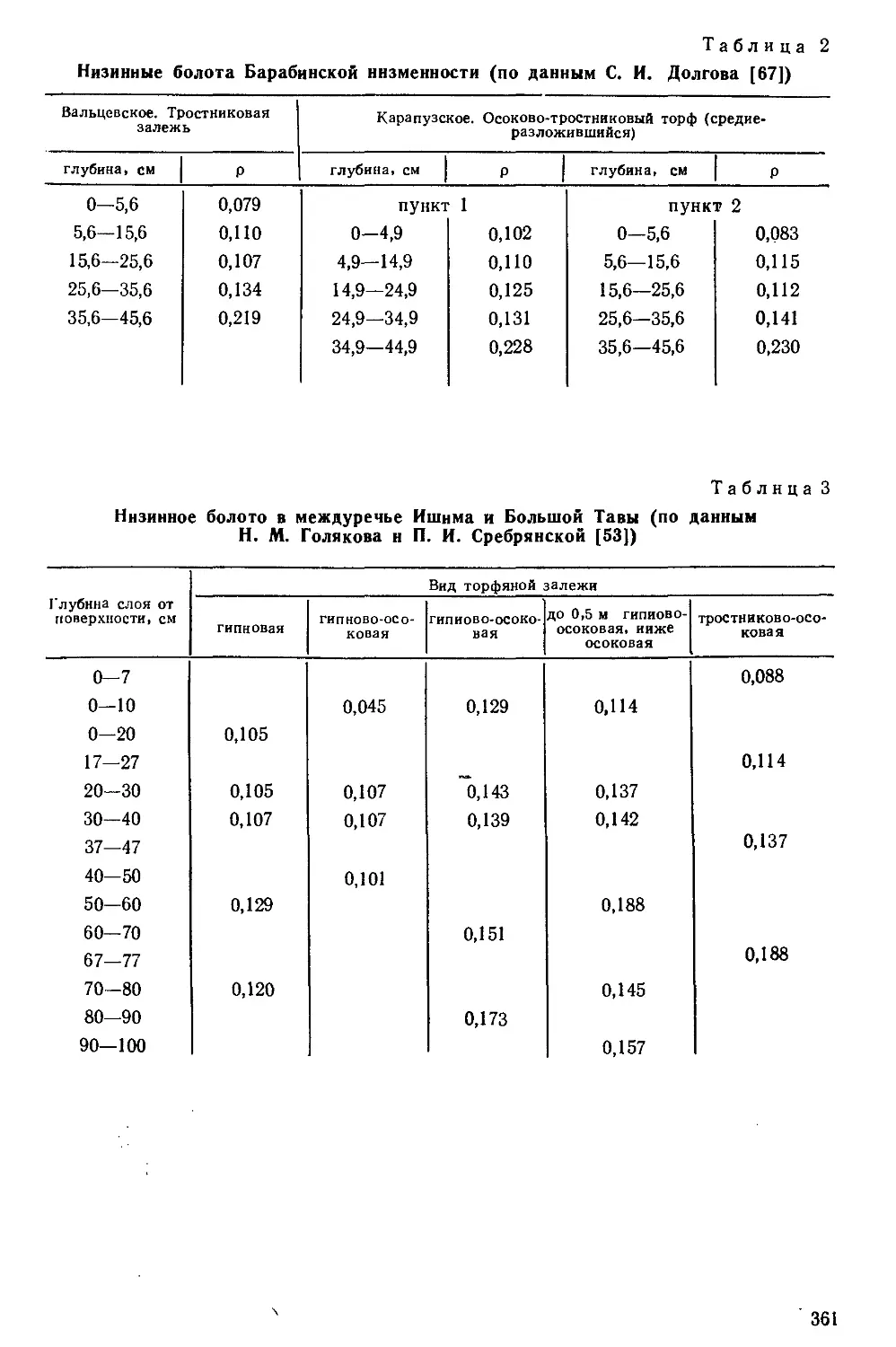

3. Объемный вес .абсолютно сухого вещества (г/см3) в верхнем слое торфя-

ной залежи низинных болот. (По литературным источникам) . . . 360

Таблица 1. Для различных микролапдшафтов....................... . 360

Таблица 2. Низинные болота Барабинской низменности (по данным

С. И. Долгова [67]).................................................361

Таблица 3. Низинное болото в междуречье Ишима и Большой Тавы

(по данным И. М. Голякова и П. И. Сребрянской [53]).................361

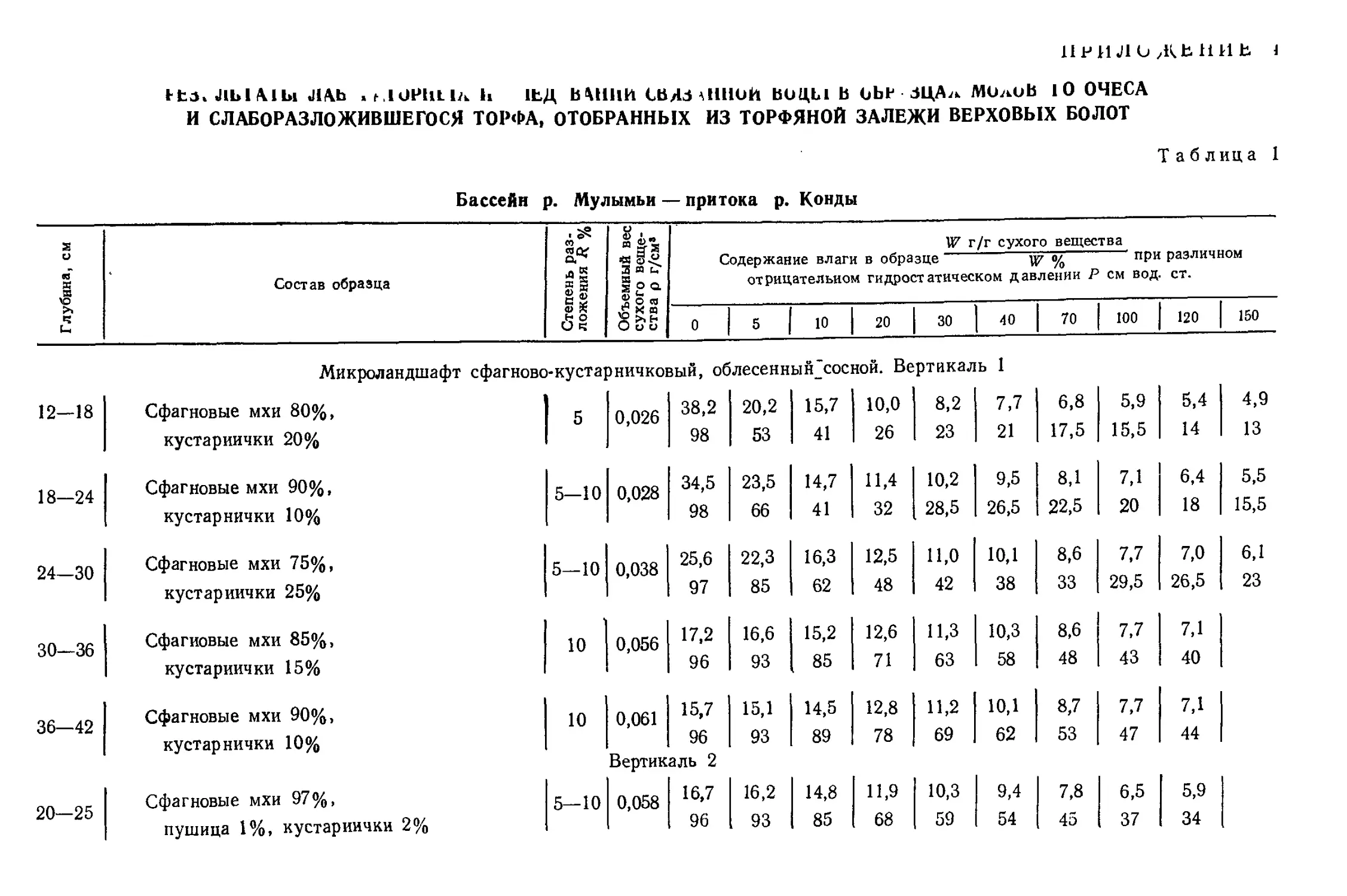

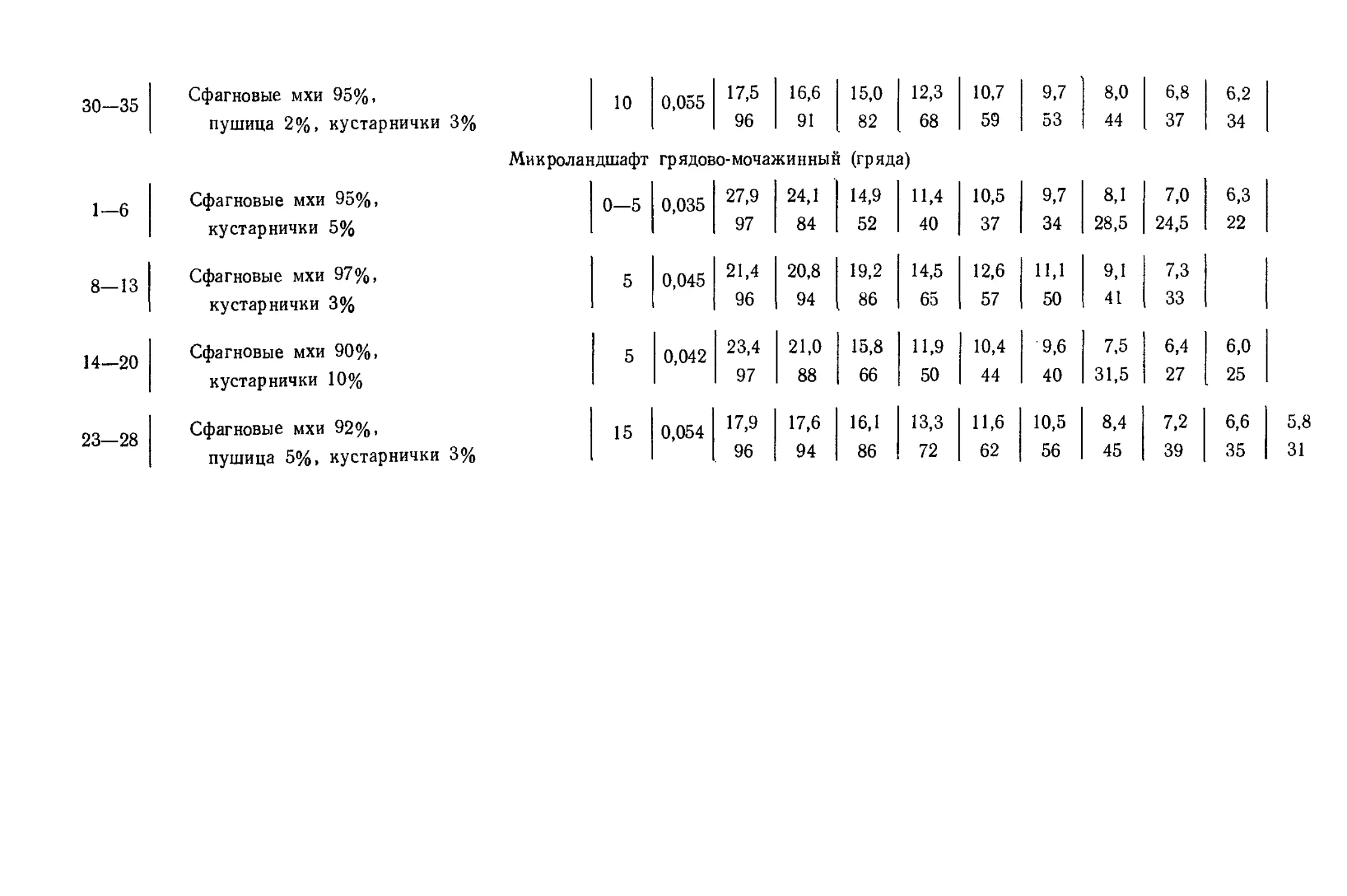

4. Результаты лабораторных исследований связанной воды в образцах мо-

хового очеса и слаборазложившегося торфа, отобранных из торфяной

залежи верховых болот.................................................362

Таблица 1. В бассейне р. Мулымьи — притока р. Конды.................362

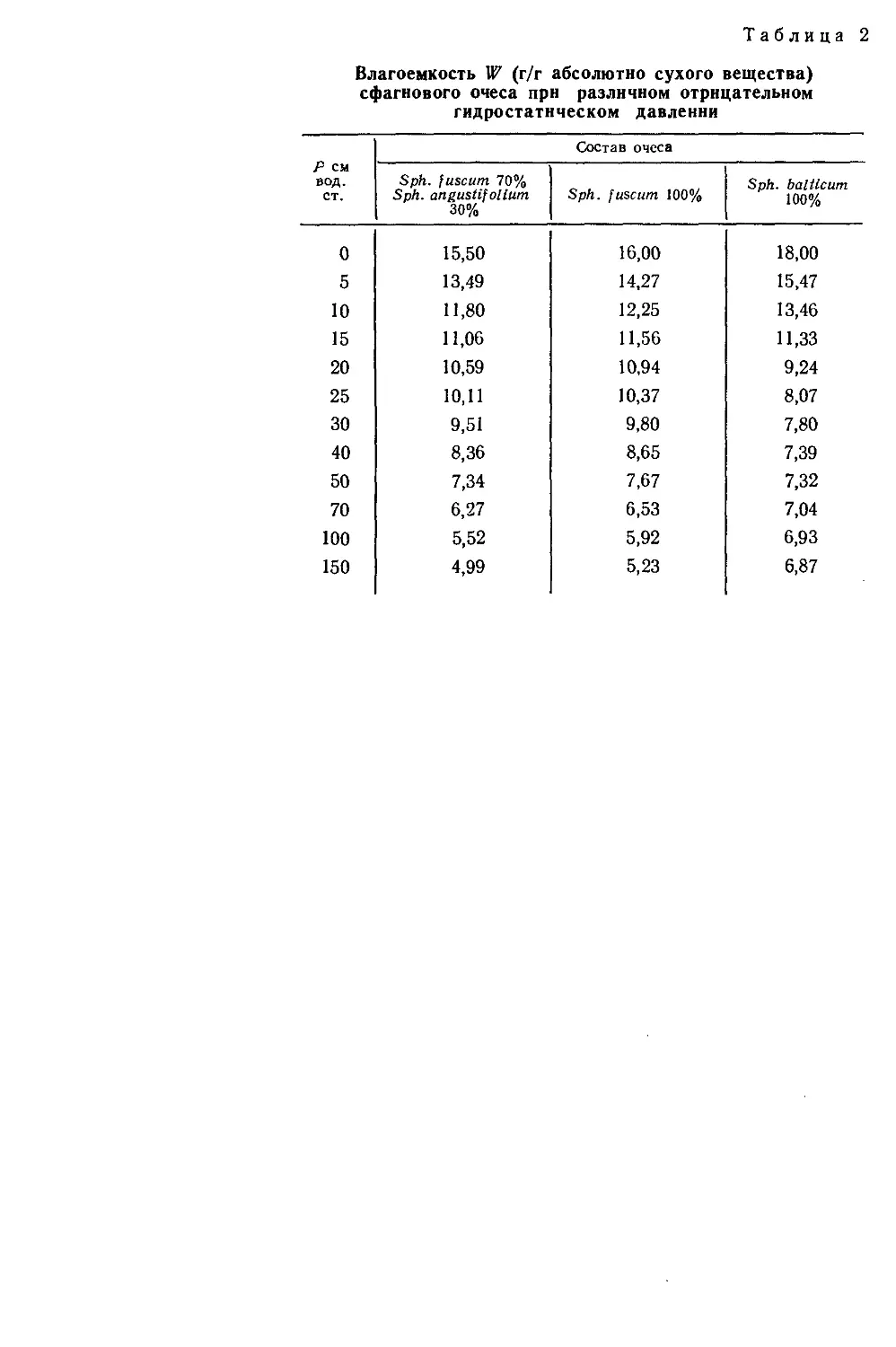

Таблица 2. Влагоемкость W (г/г абсолютно сухого вещества) сфагново-

го очеса при различном отрицательном гидростатическом давлении . . 364

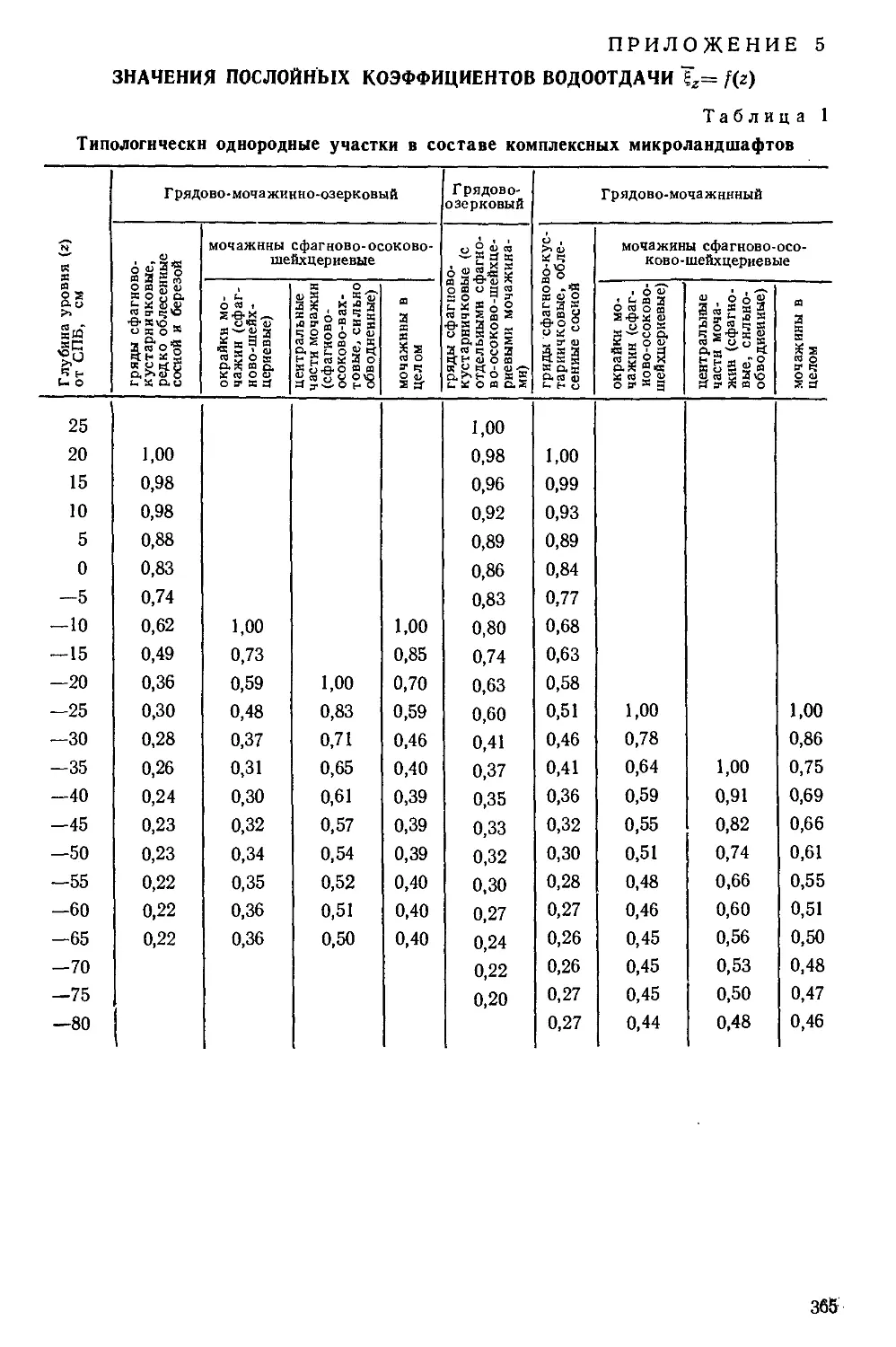

5. Значения послойных коэффициентов водоотдачи £=/(z)..............365

Таблица 1. Типологически однородные участки в составе комплексных

микроландшафтов..................................................365

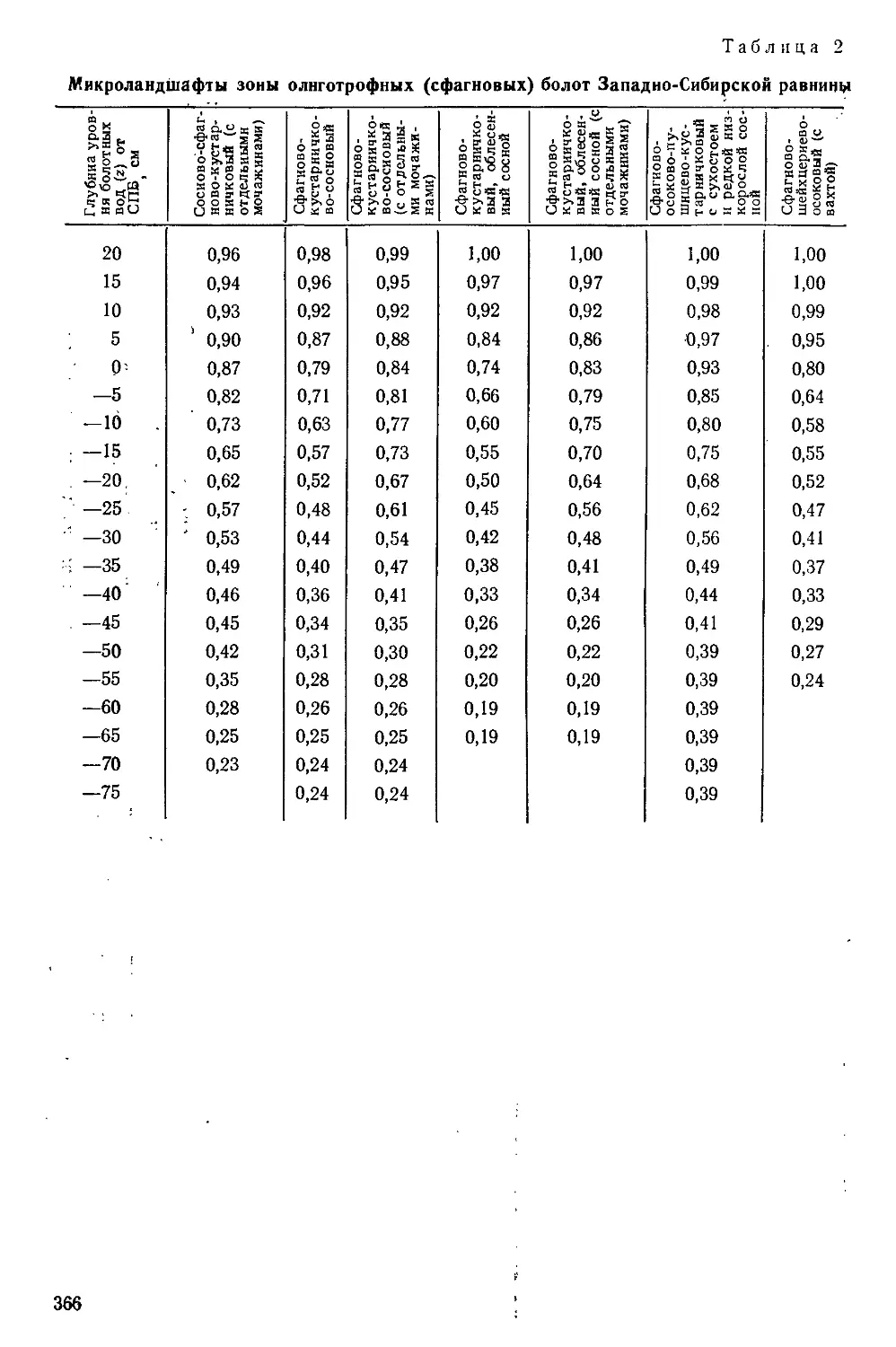

Таблица 2. Микроландшафты зоны олиготрофных (сфагновых) болот

Западно-Сибирской равнины ....................................... 366

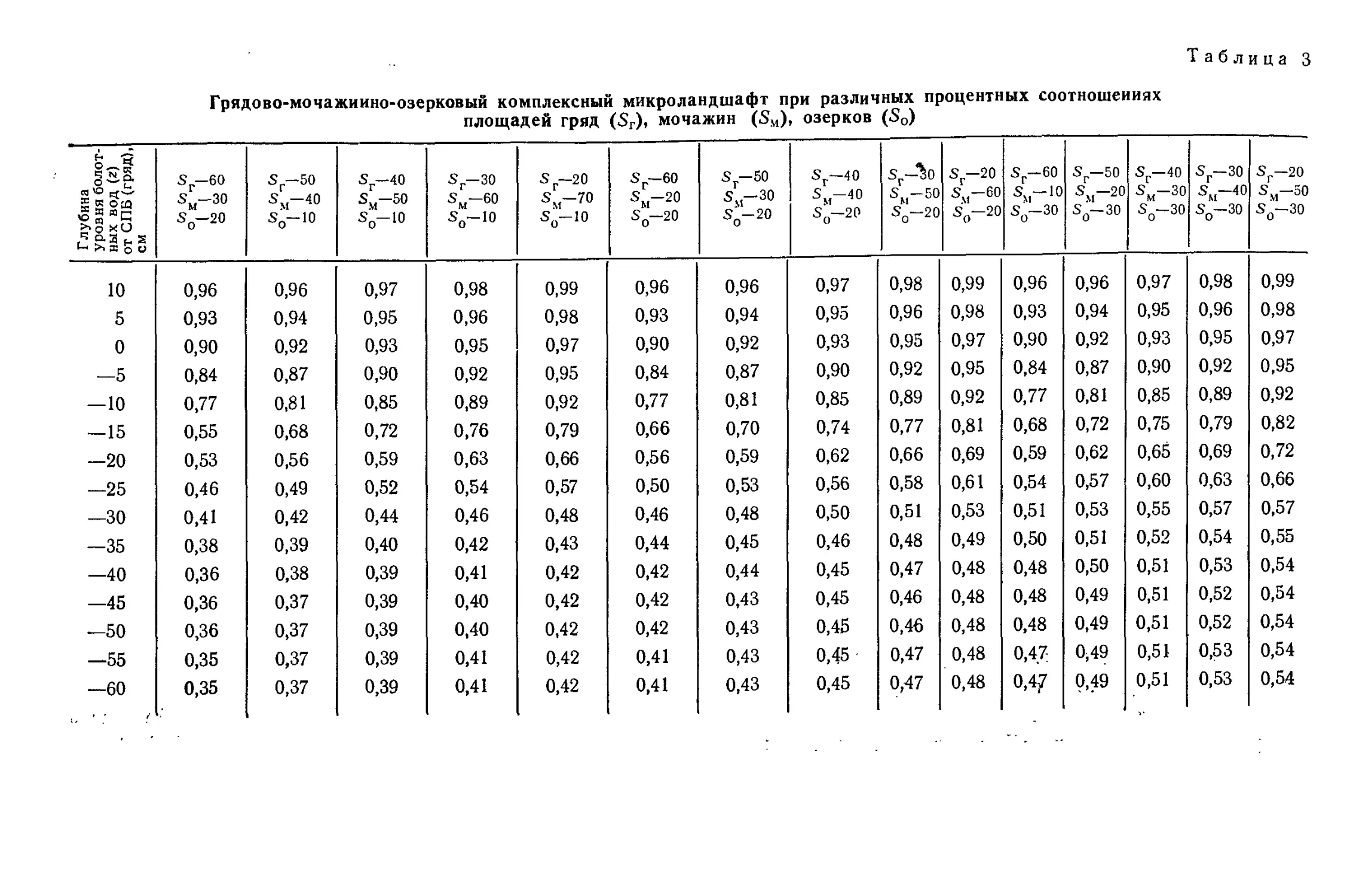

Таблица 3. Грядово-мочажинно-озерковый комплексный микролапдшафт

при различных процентных соотношениях площадей гряд, мочажин,

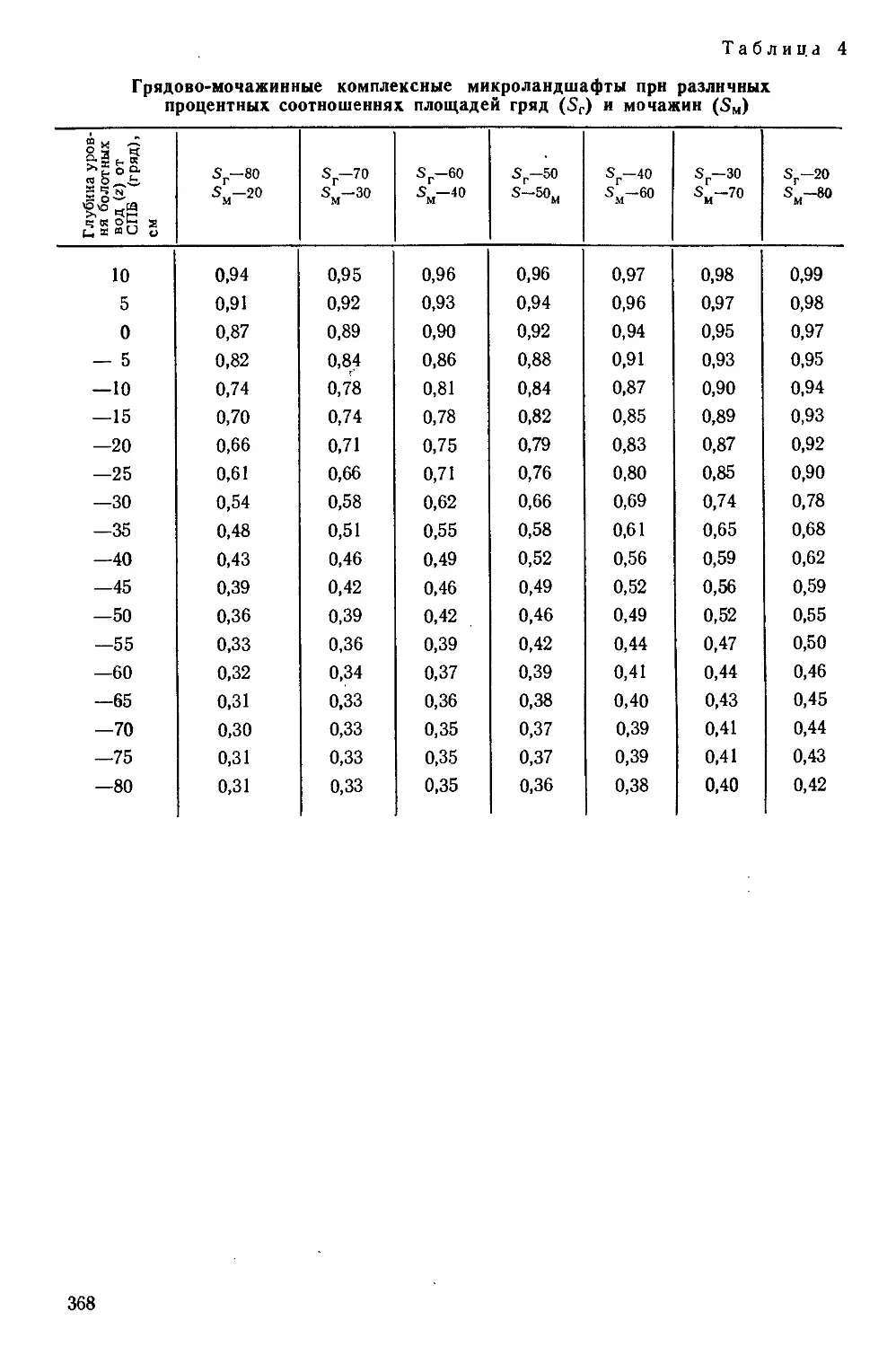

озерков..........................................................367

Таблица 4. Грядово-мочажинные комплексные микроландшафты при

различных процентных соотношениях площадей гряд и мочажин . . 368

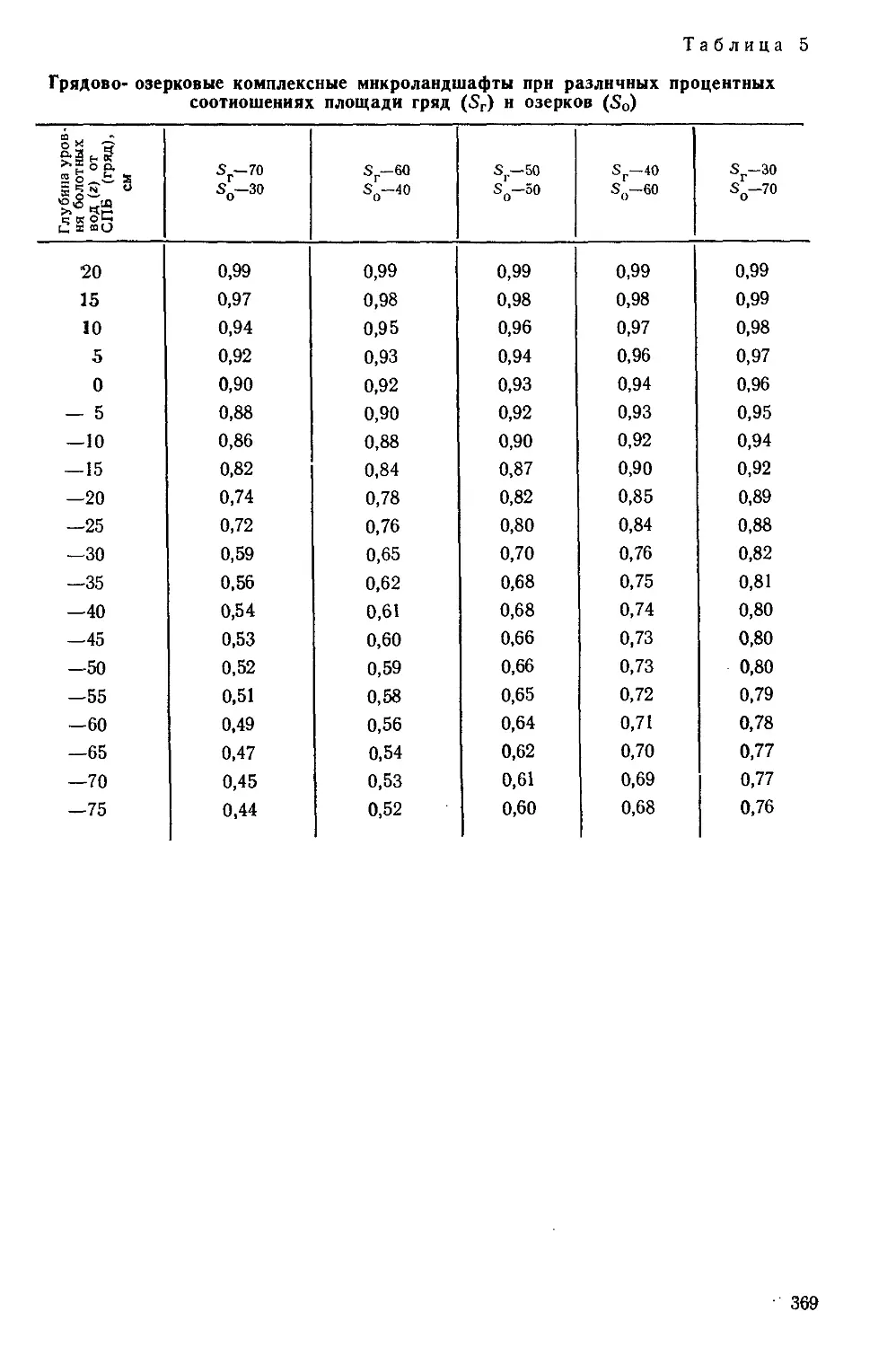

Таблица 5. Грядово-озерковые комплексные микроландшафты при раз-

личных процентных соотношениях площадей гряд и озерков . . . 369

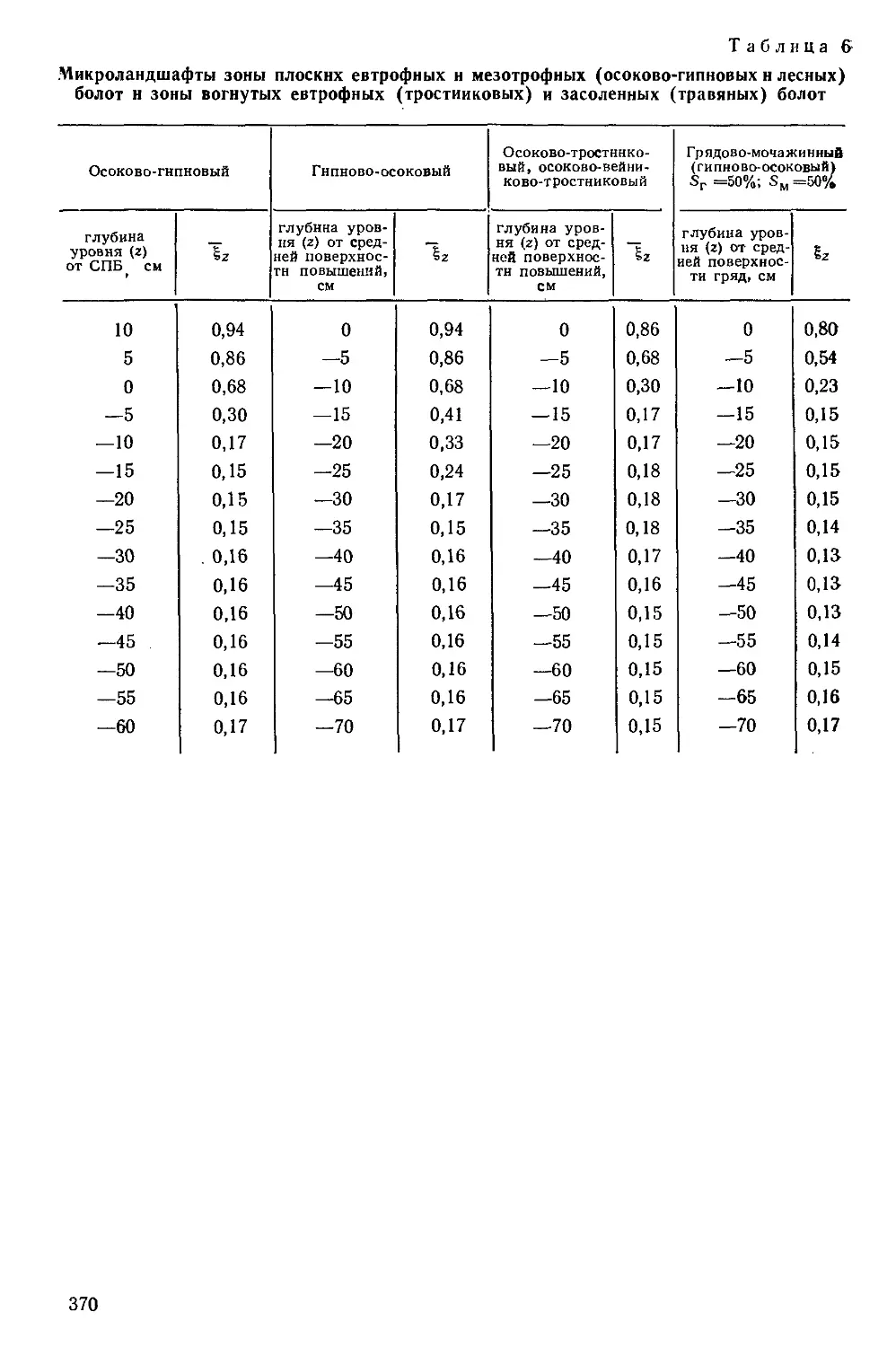

Таблица 6. Микролапдшафты зоны плоских евтрофных и мезотрофных

(осоково-гипновых и лесных) болот и зоны вогнутых евтрофных (трост-

никовых) и засоленных (травяных) болот...........................370

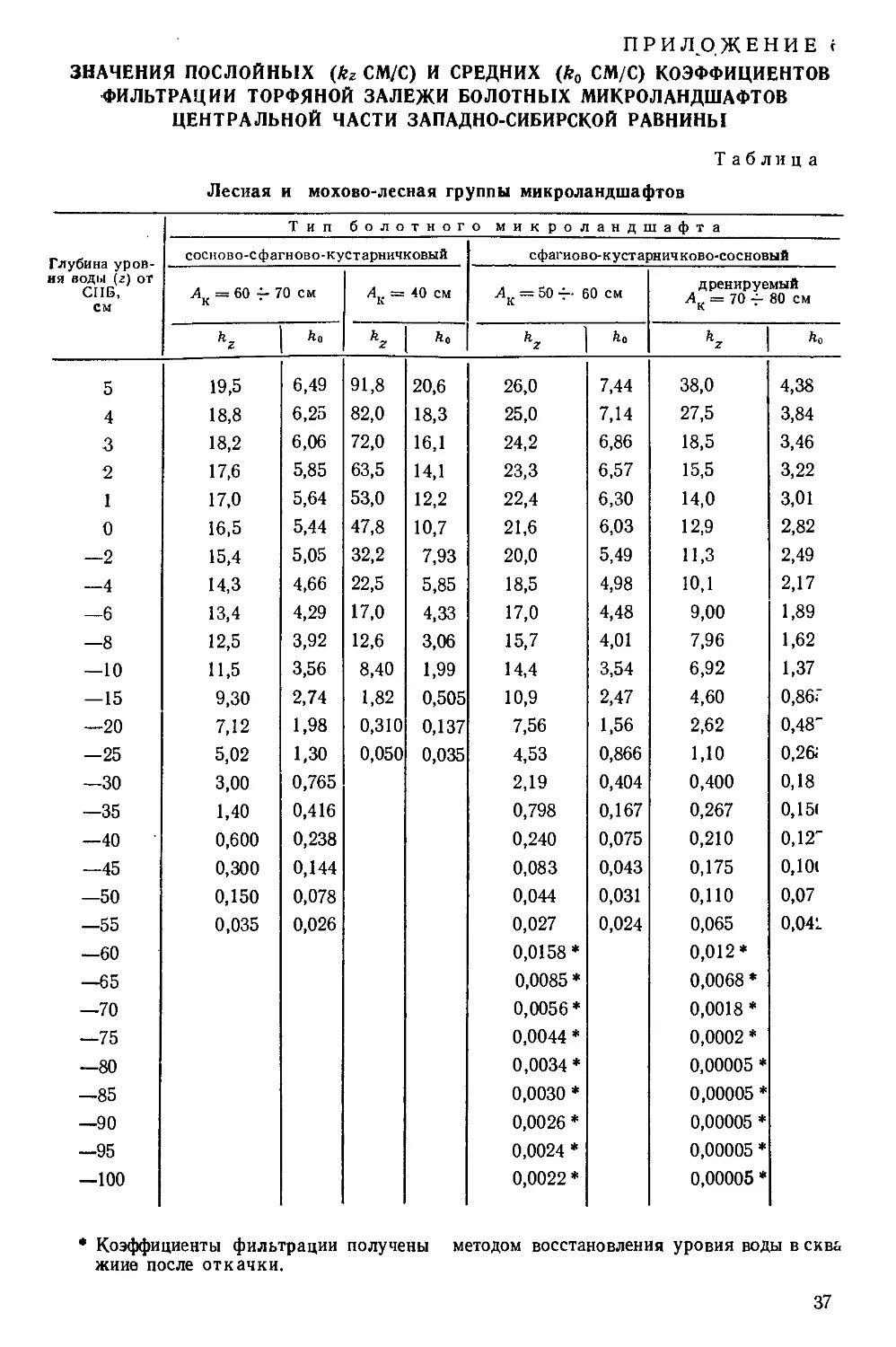

6. Значения послойных и средних коэффициентов фильтрации торфяной

залежи болотных микроландшафтов центральной части Западно-Сибир-

ской равнины.......................................................371

Таблица 1. Лесная и мохово-лесная группы микроландшафтов . . . 37!

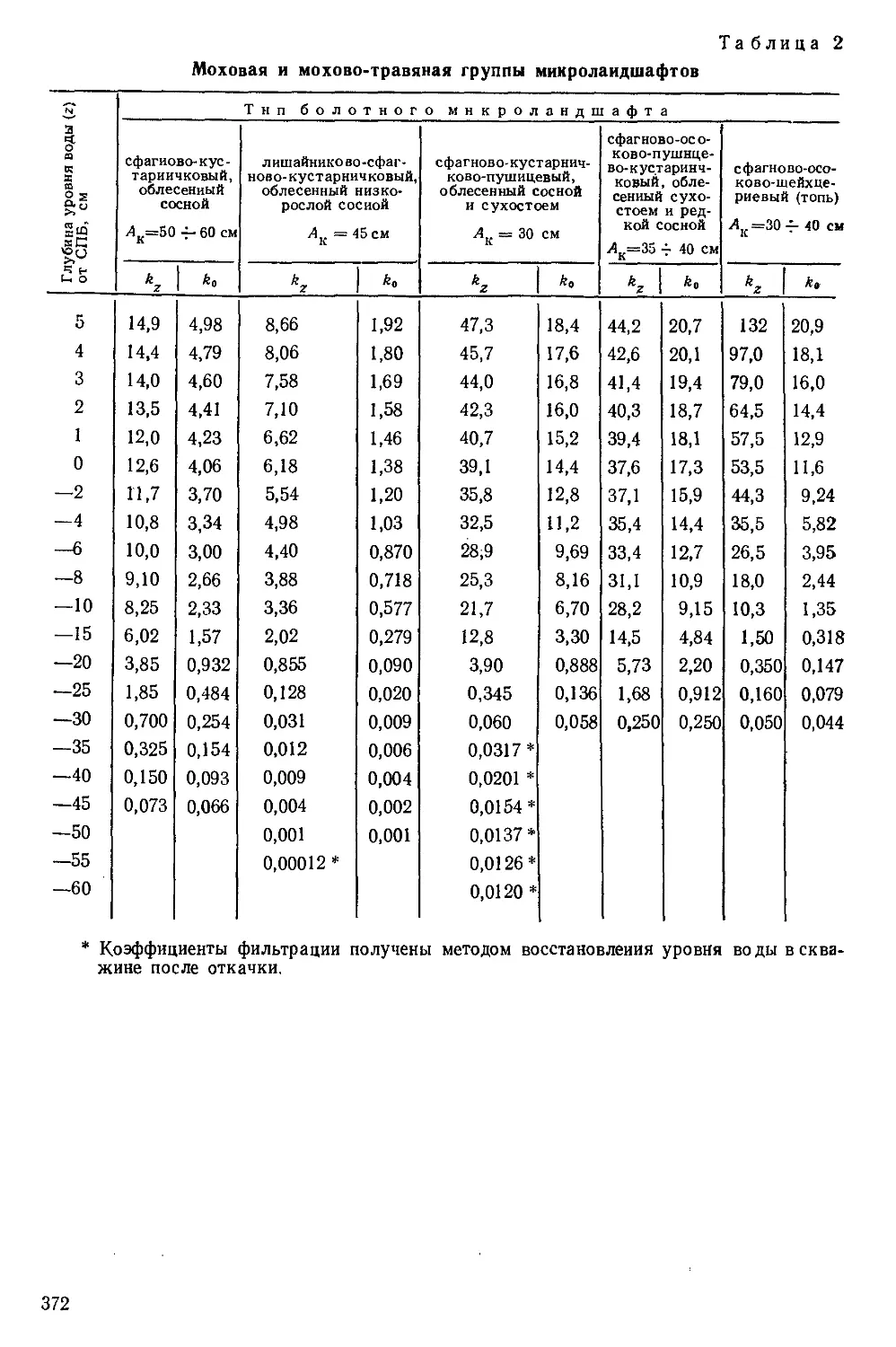

Таблица 2. Моховая и мохово-травяная группы микроландшафтов . . 372

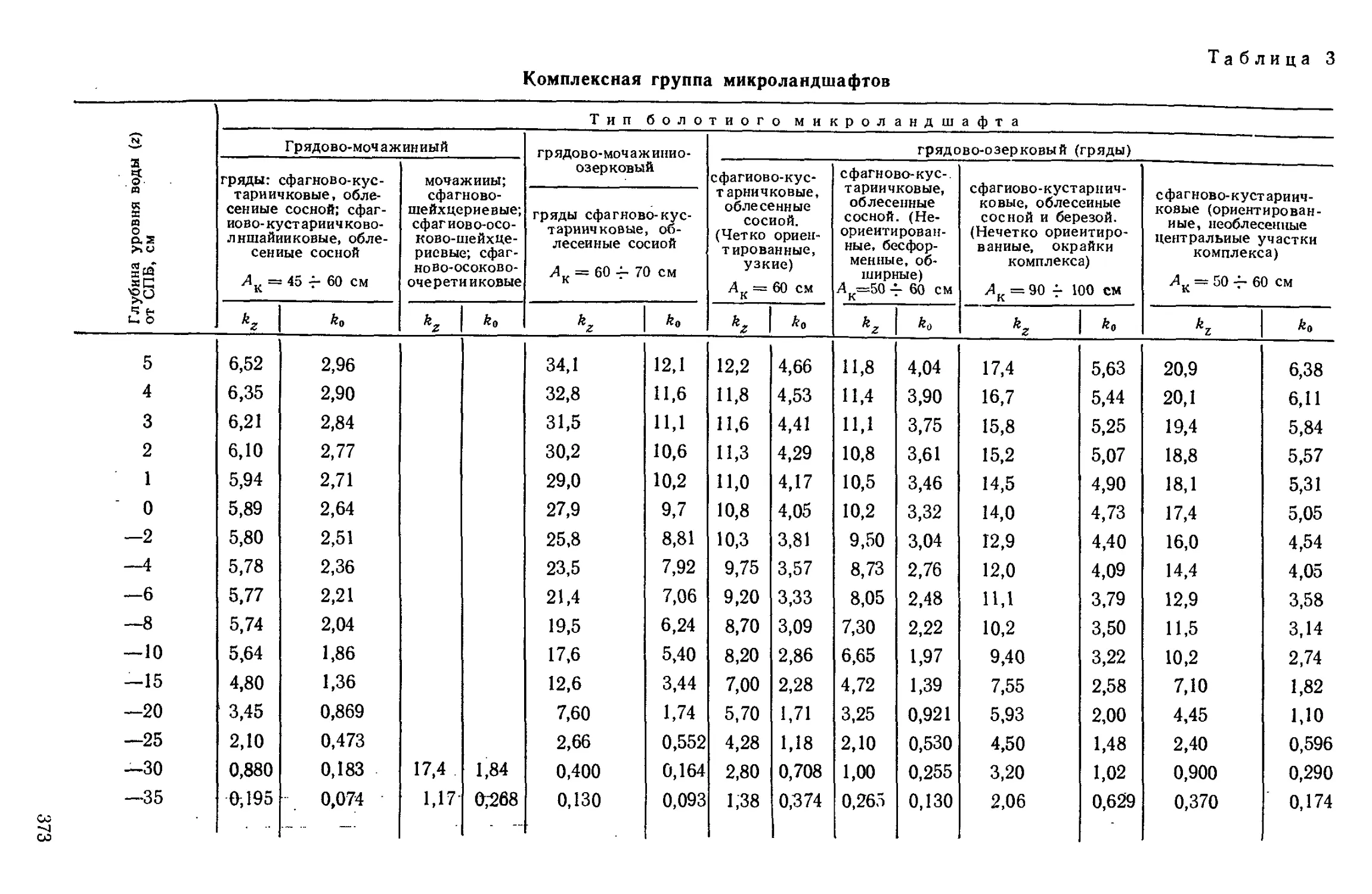

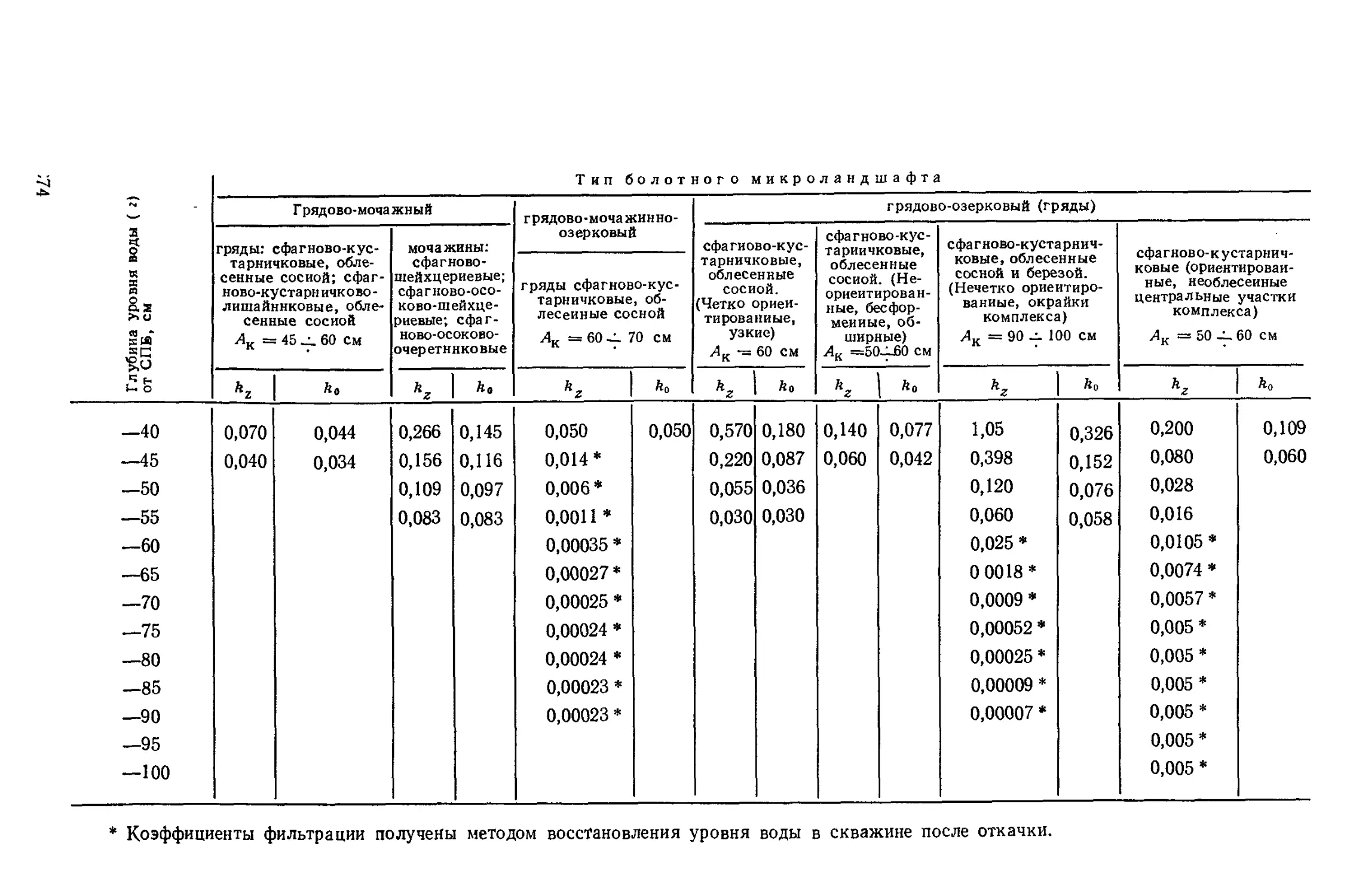

Таблица 3. Комплексная группа микроландшафтов....................373

7. Коэффициенты фильтрации торфяной залежи болот южной части За-

падно-Сибирской равнины............................................375

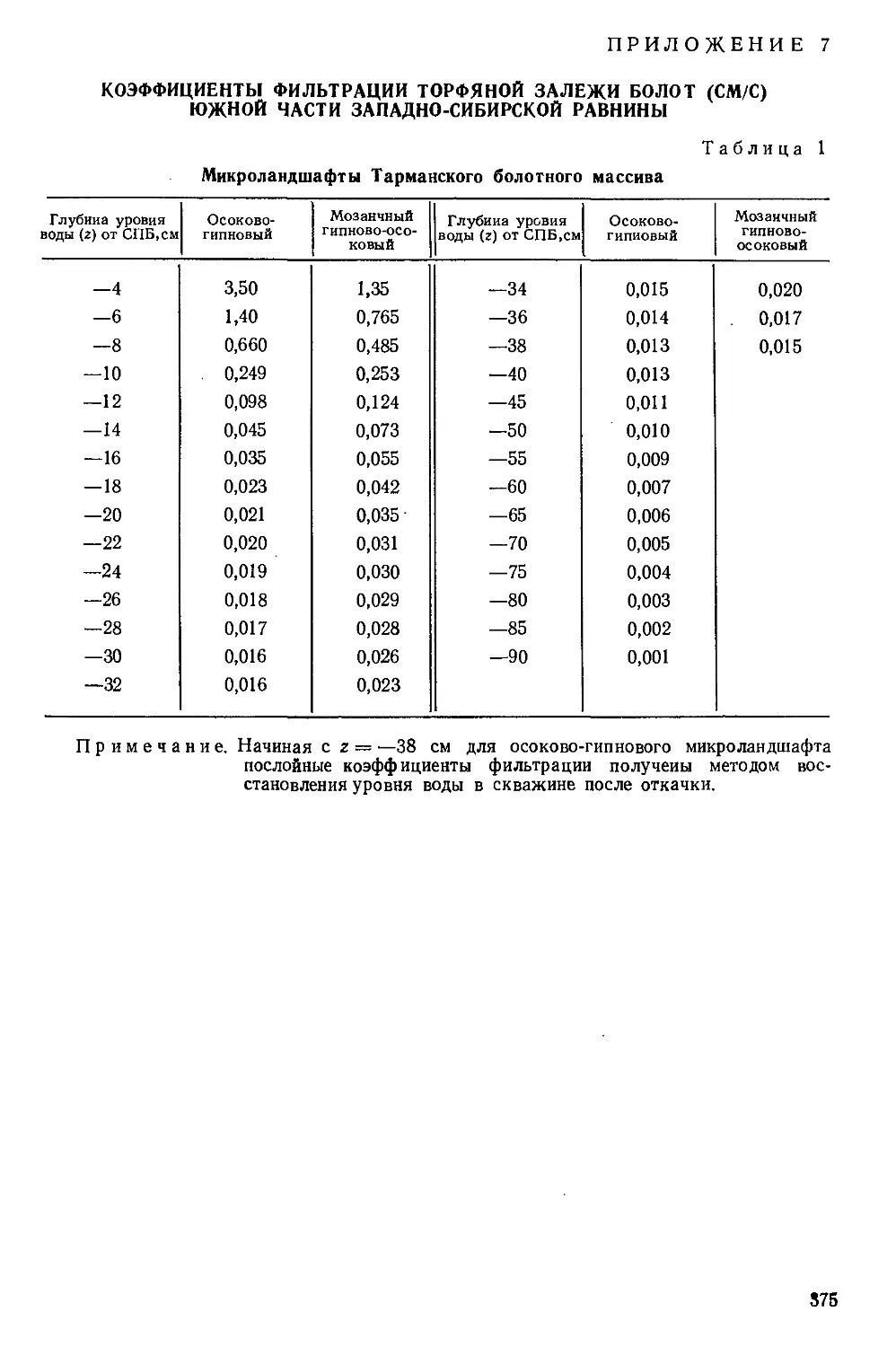

Таблица 1. Микролапдшафты Тармапского болотного массива . . . 375

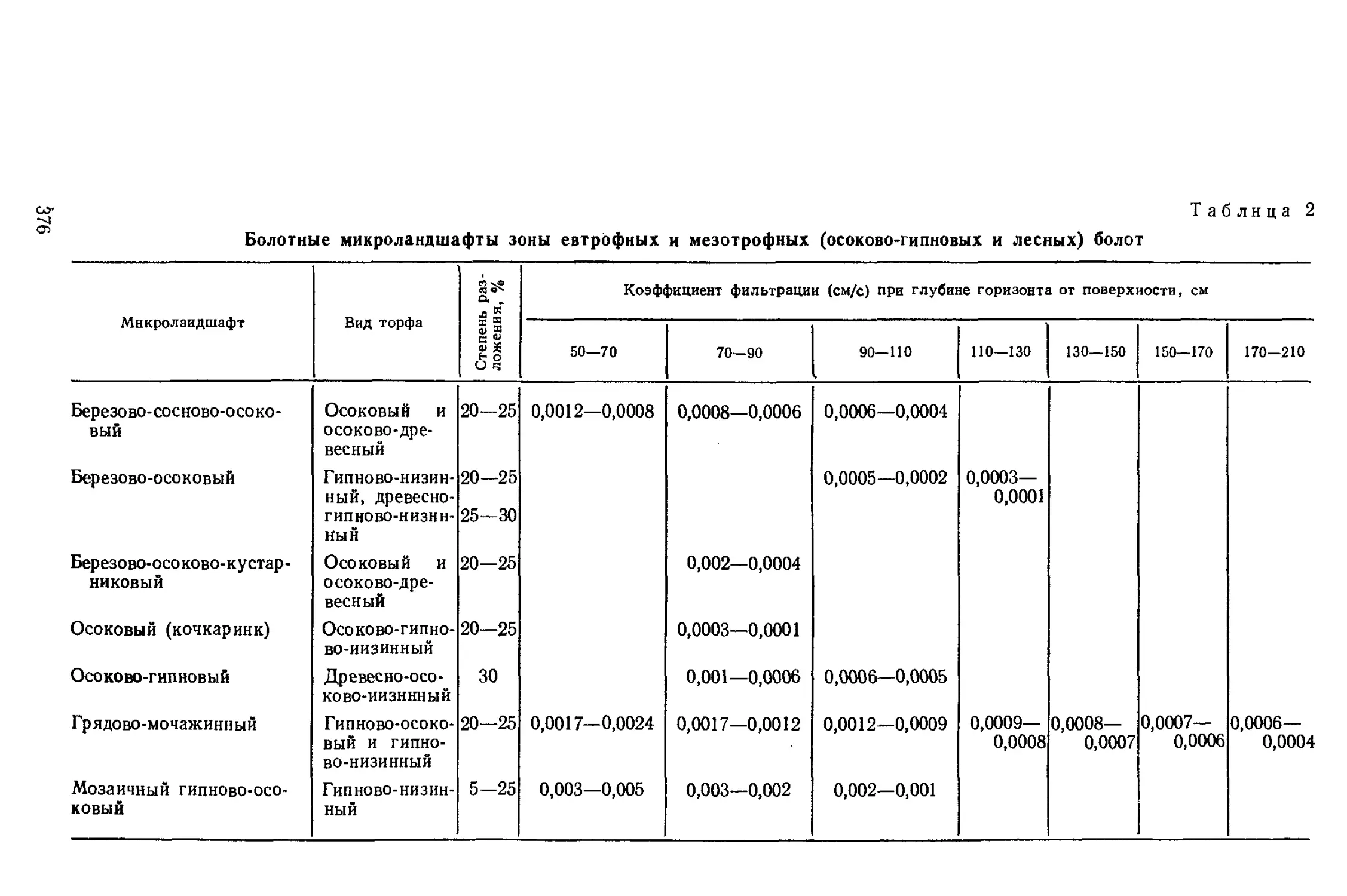

Таблица 2. Болотные микролапдшафты зоны евтрофных и мезотрофных

(осоково-гипновых) болот........................................• 376

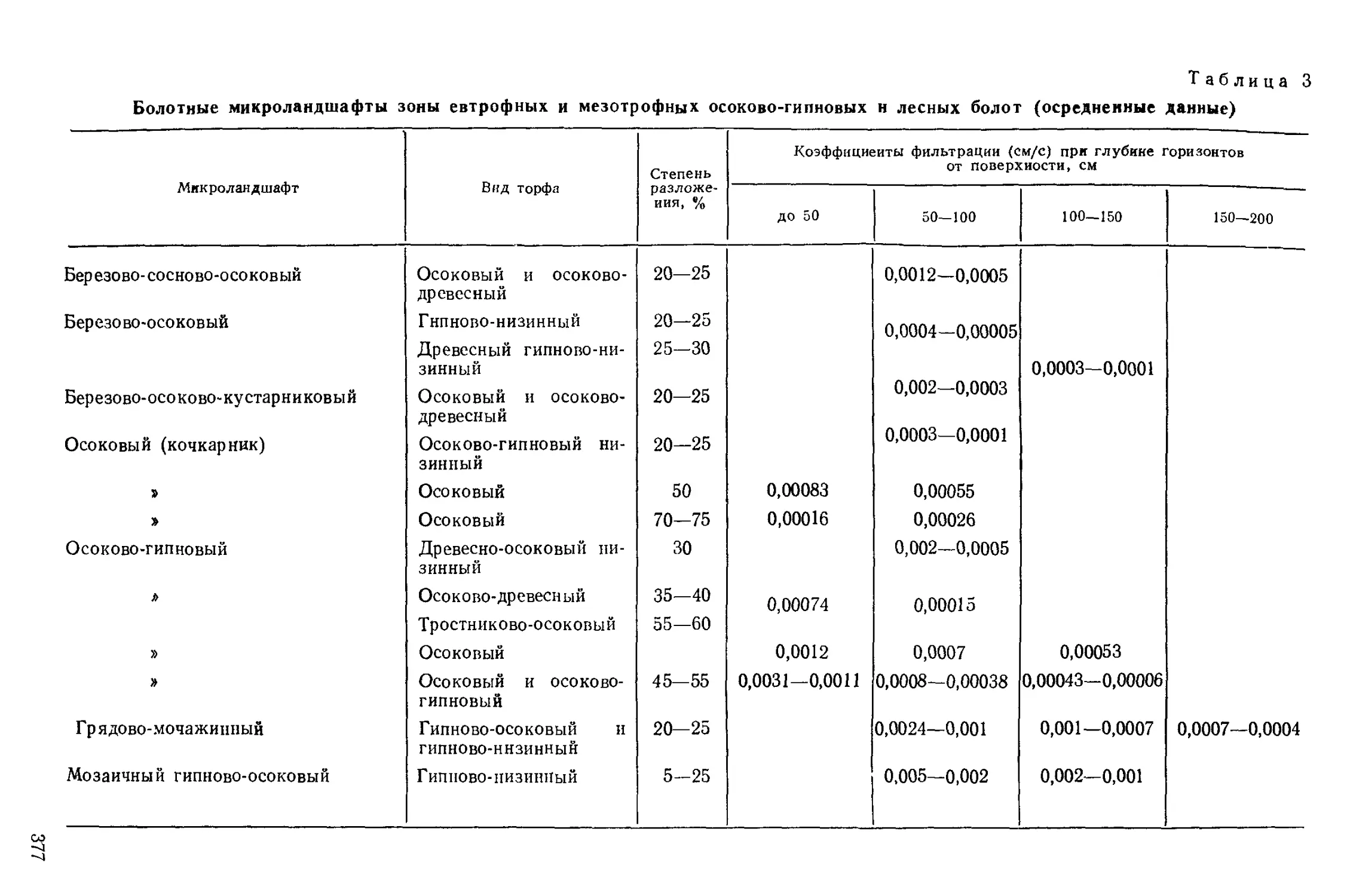

Таблица 3. Болотные микролапдшафты зоны евтрофных и мезотрофных

осоково-гипновых и лесных болот (осредпенпые данные).............377

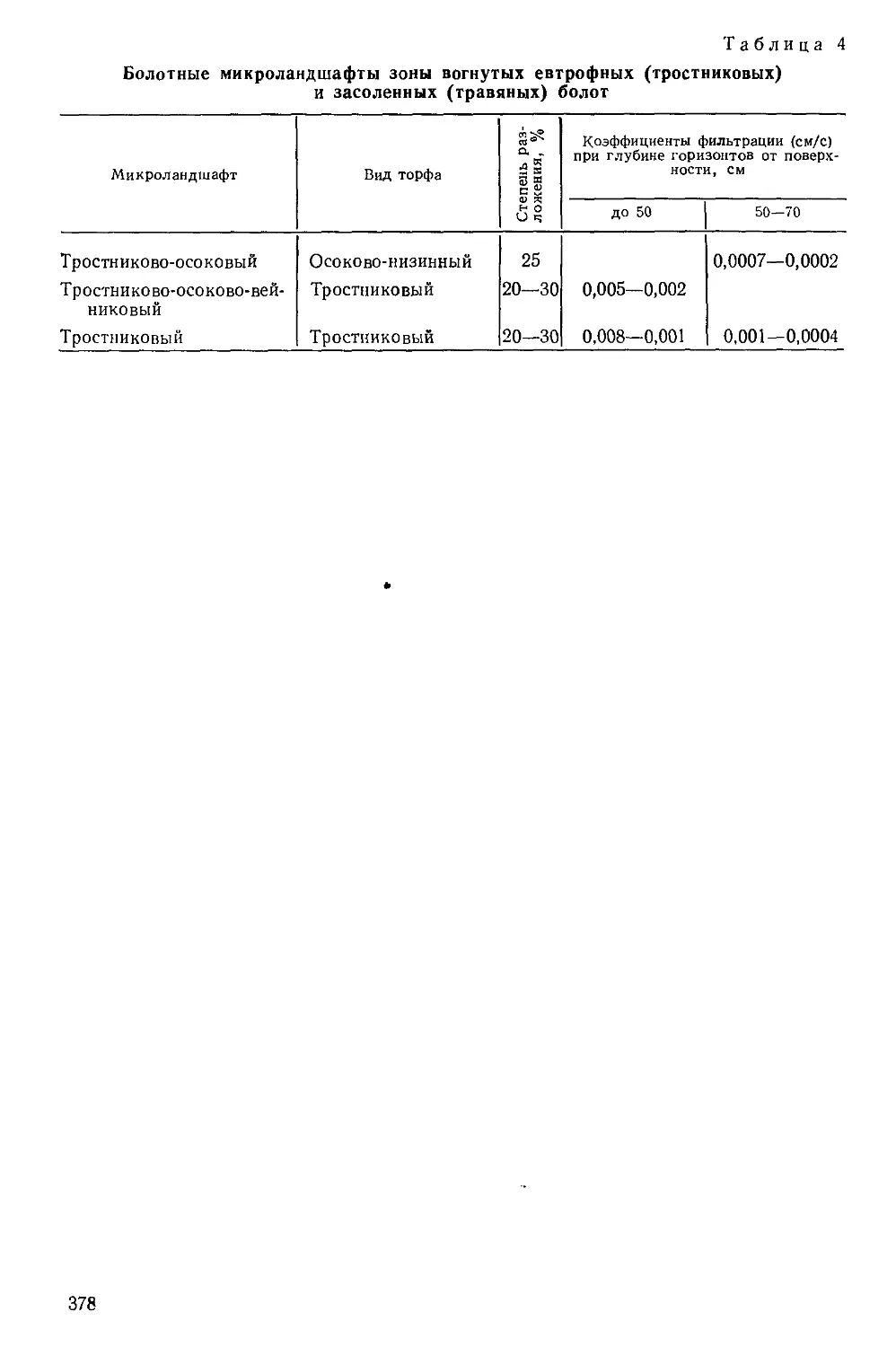

Таблица 4. Болотные микролапдшафты зоны вогнутых евтрофных

(тростниковых) и засоленных (травяных) болот.......................378

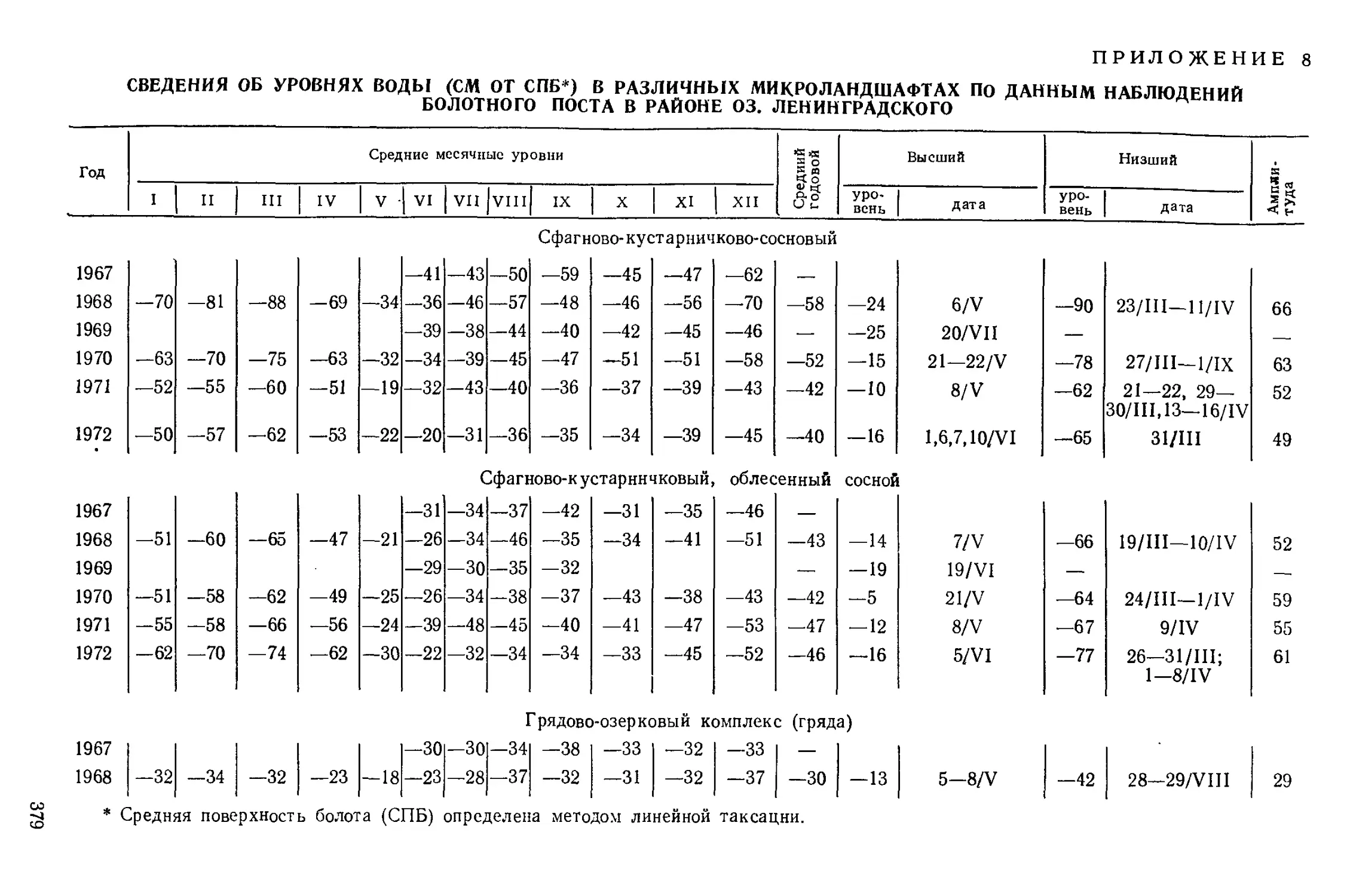

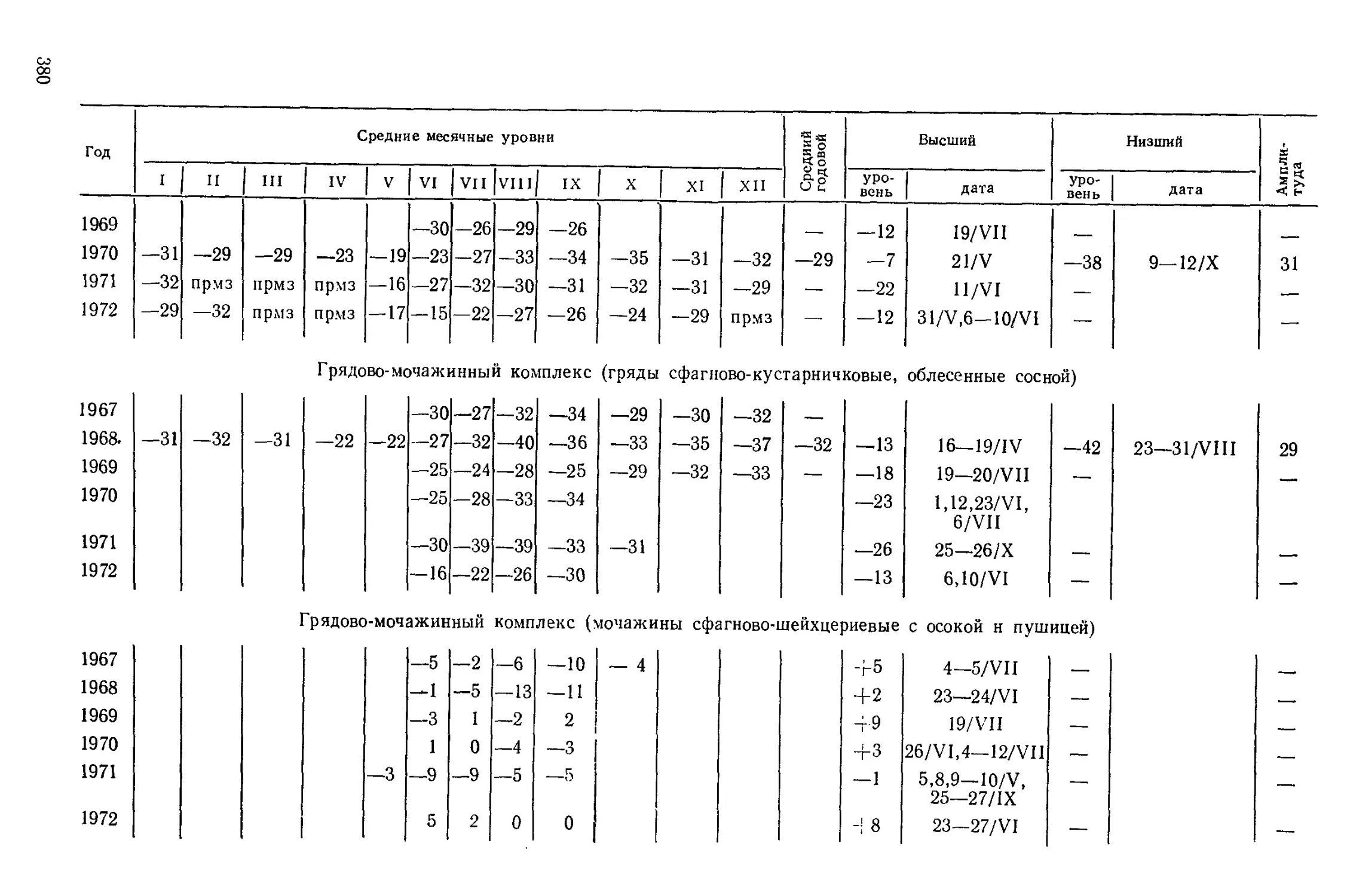

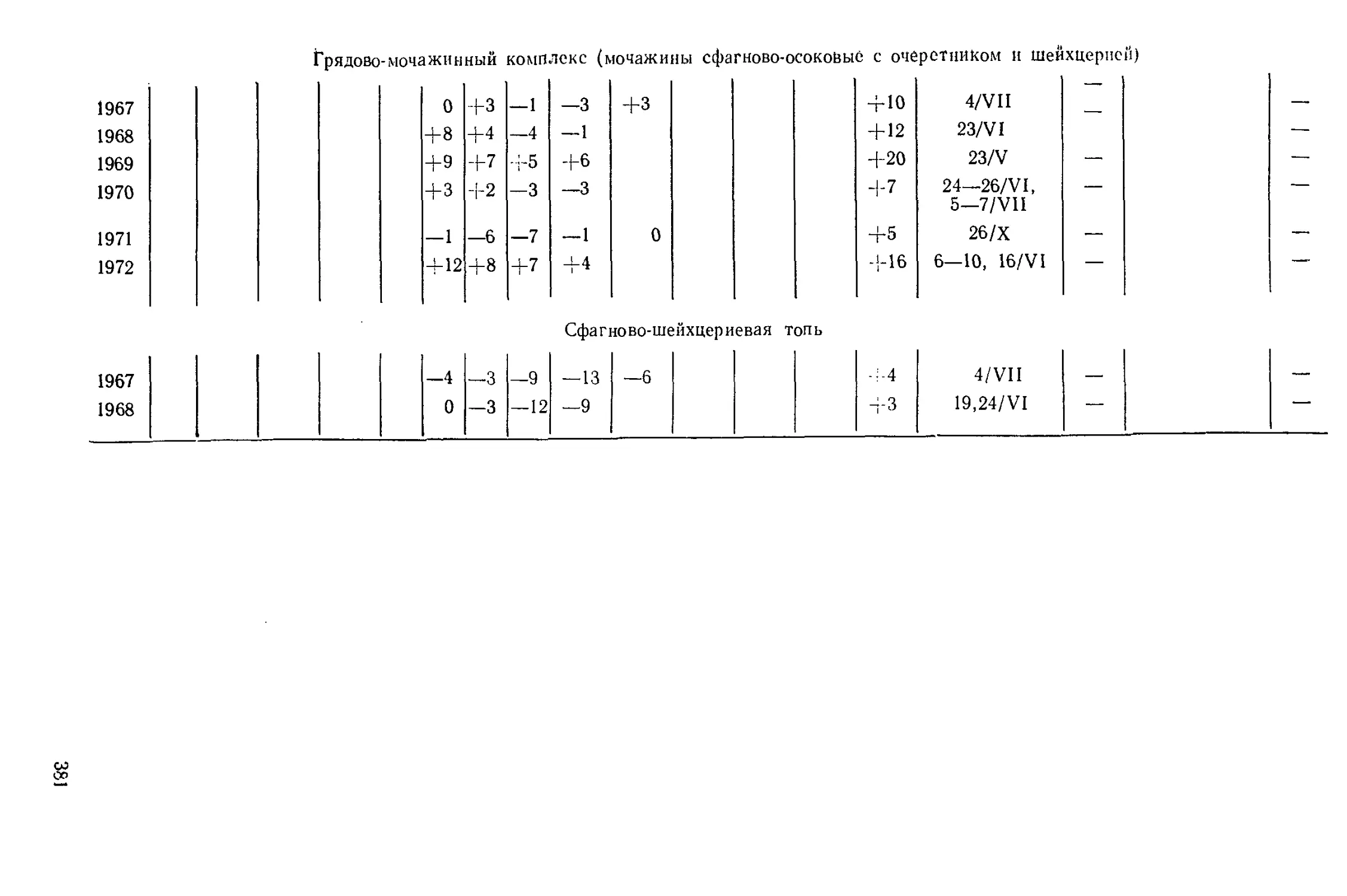

8. Сведения об уровнях воды в различных микролапдшафтах по данным

наблюдений болотного поста в районе оз. Ленинградского .... 379

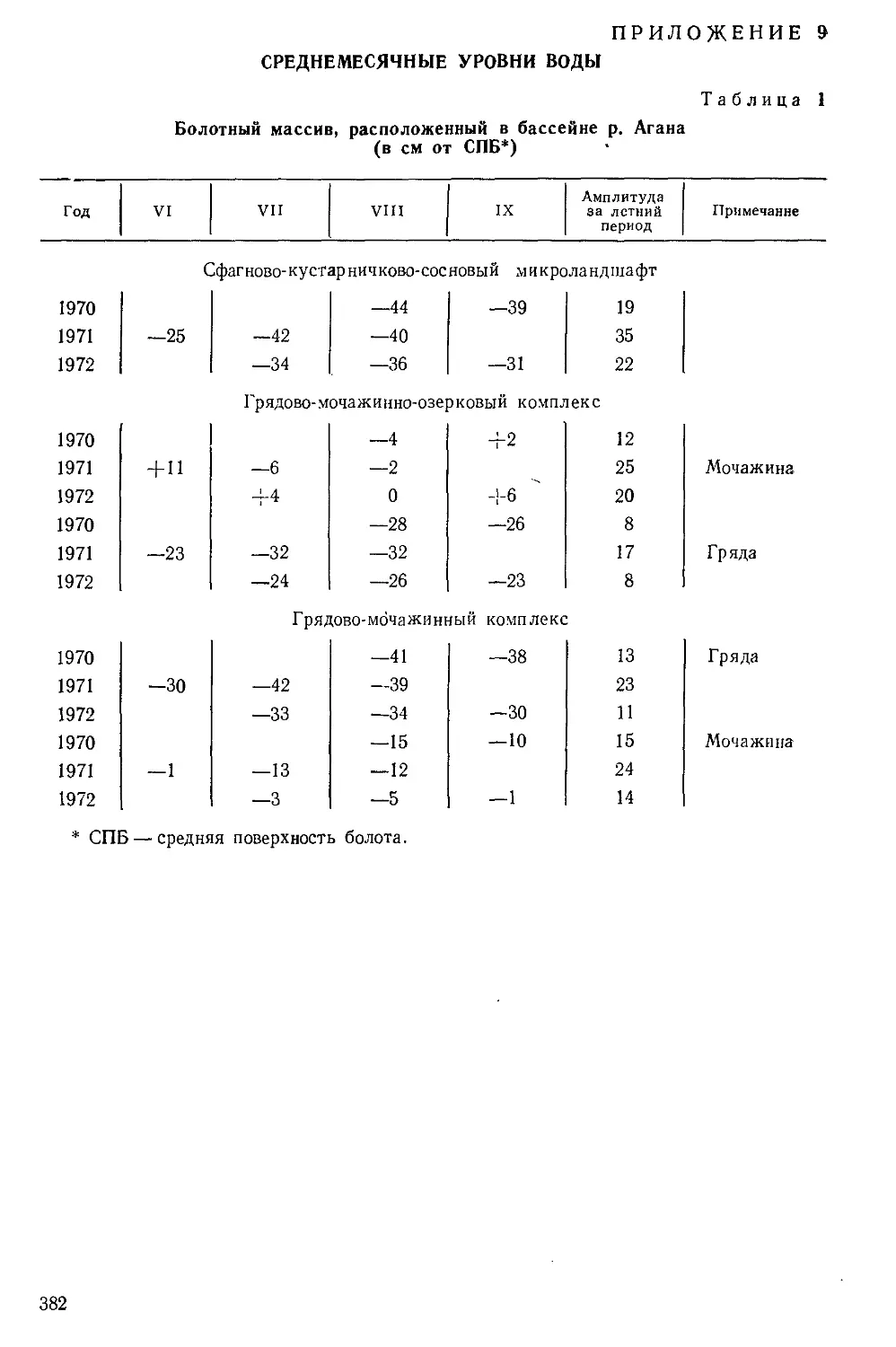

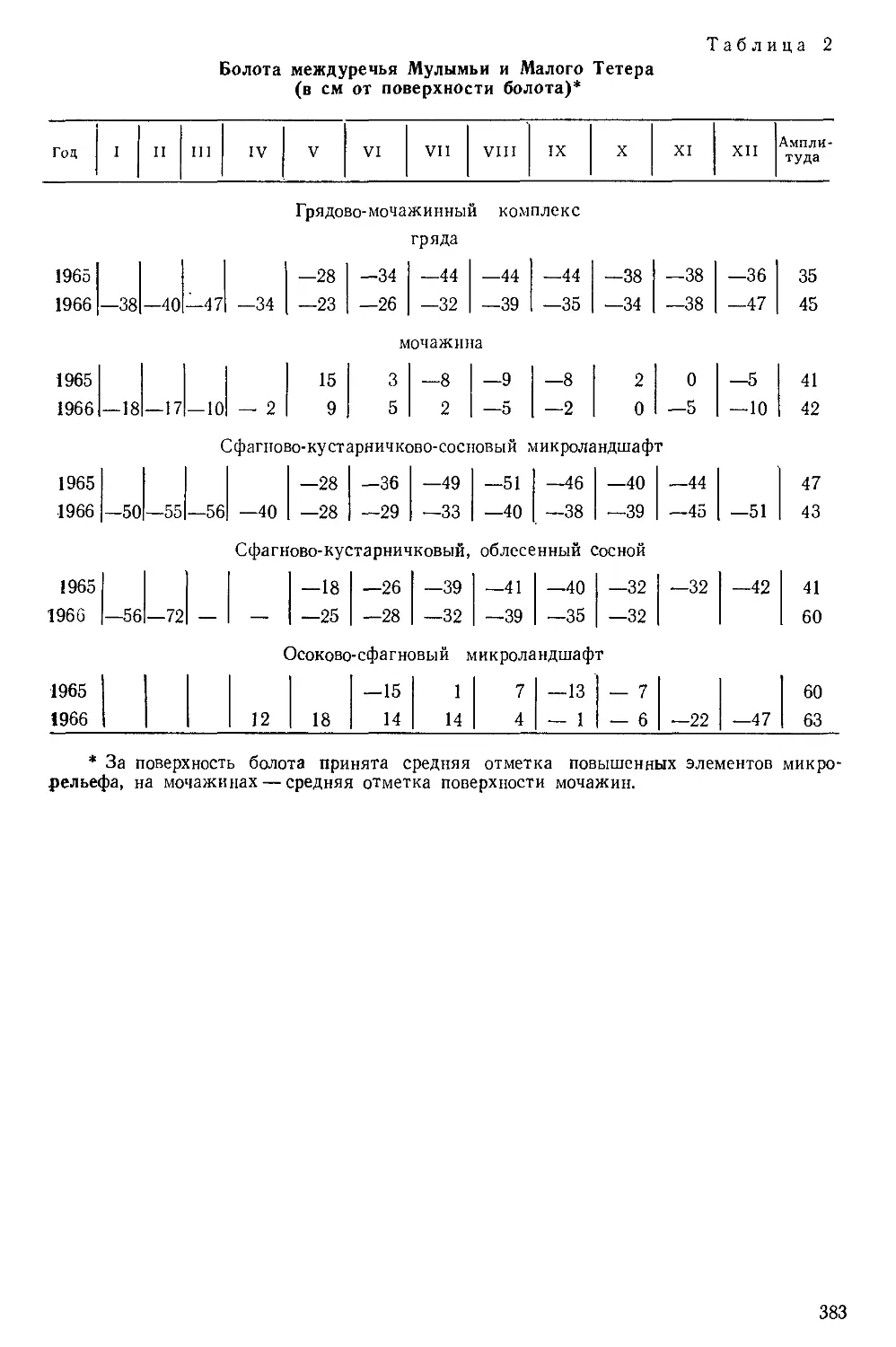

9. Среднемесячные уровни воды......................................382

Таблица 1. Болотный массив, расположенный в бассейне р. Агана . . 382

Таблица 2. Болота междуречья Мулымьи и Малого Тетера .... 383

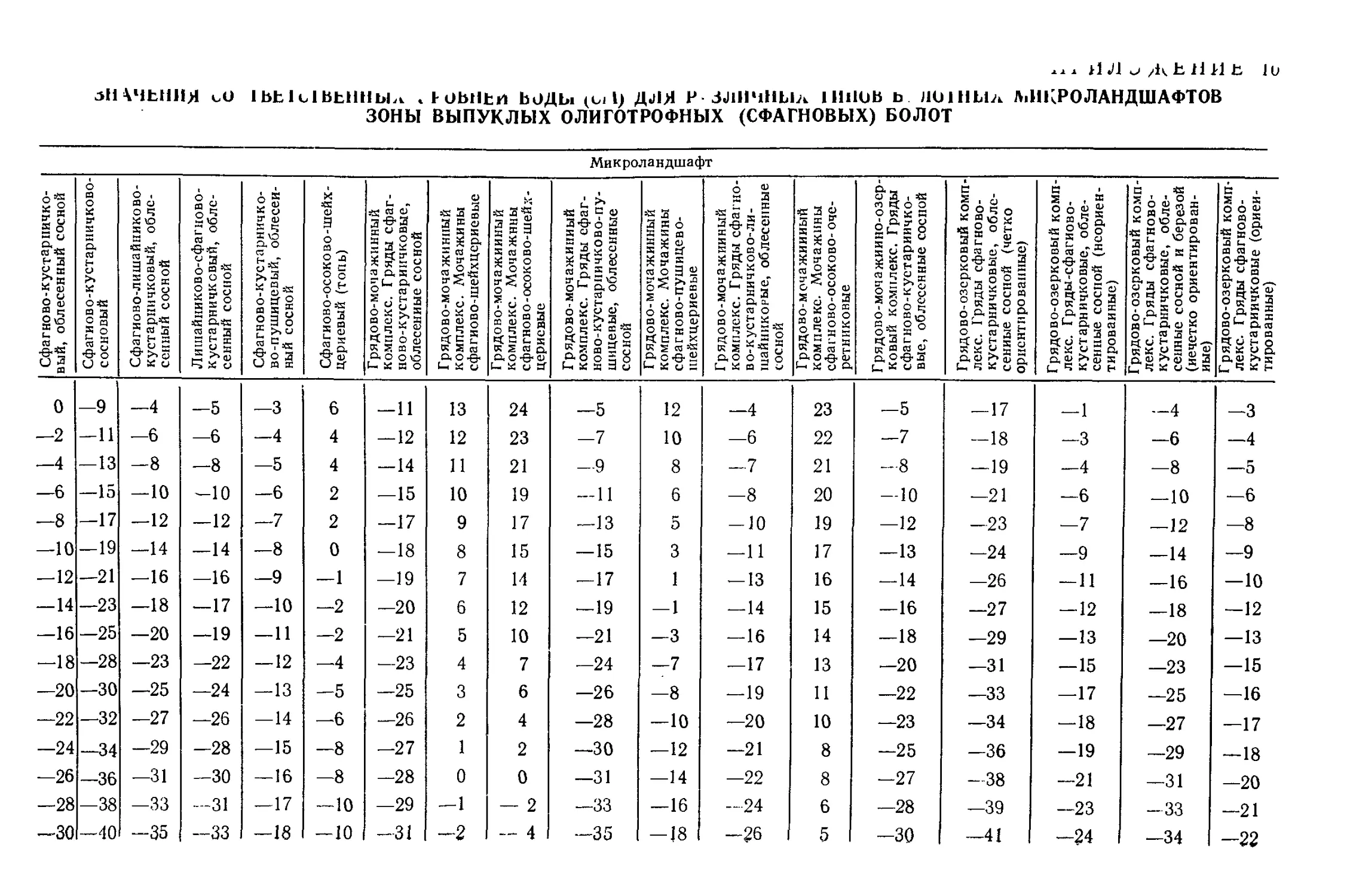

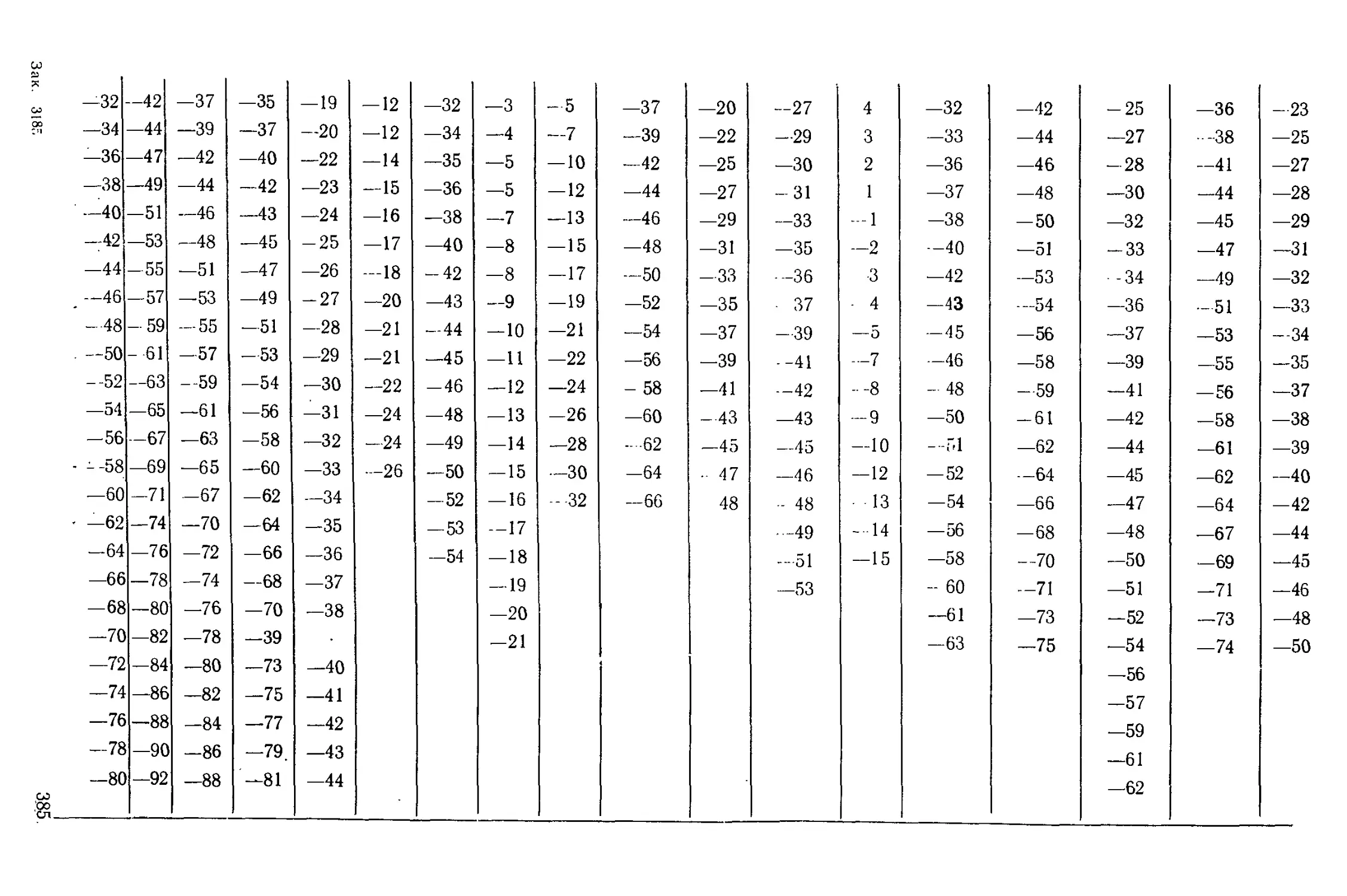

10. Значения соответственных уровней для различных типов болотных

микроландшафтов зоны выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот 384

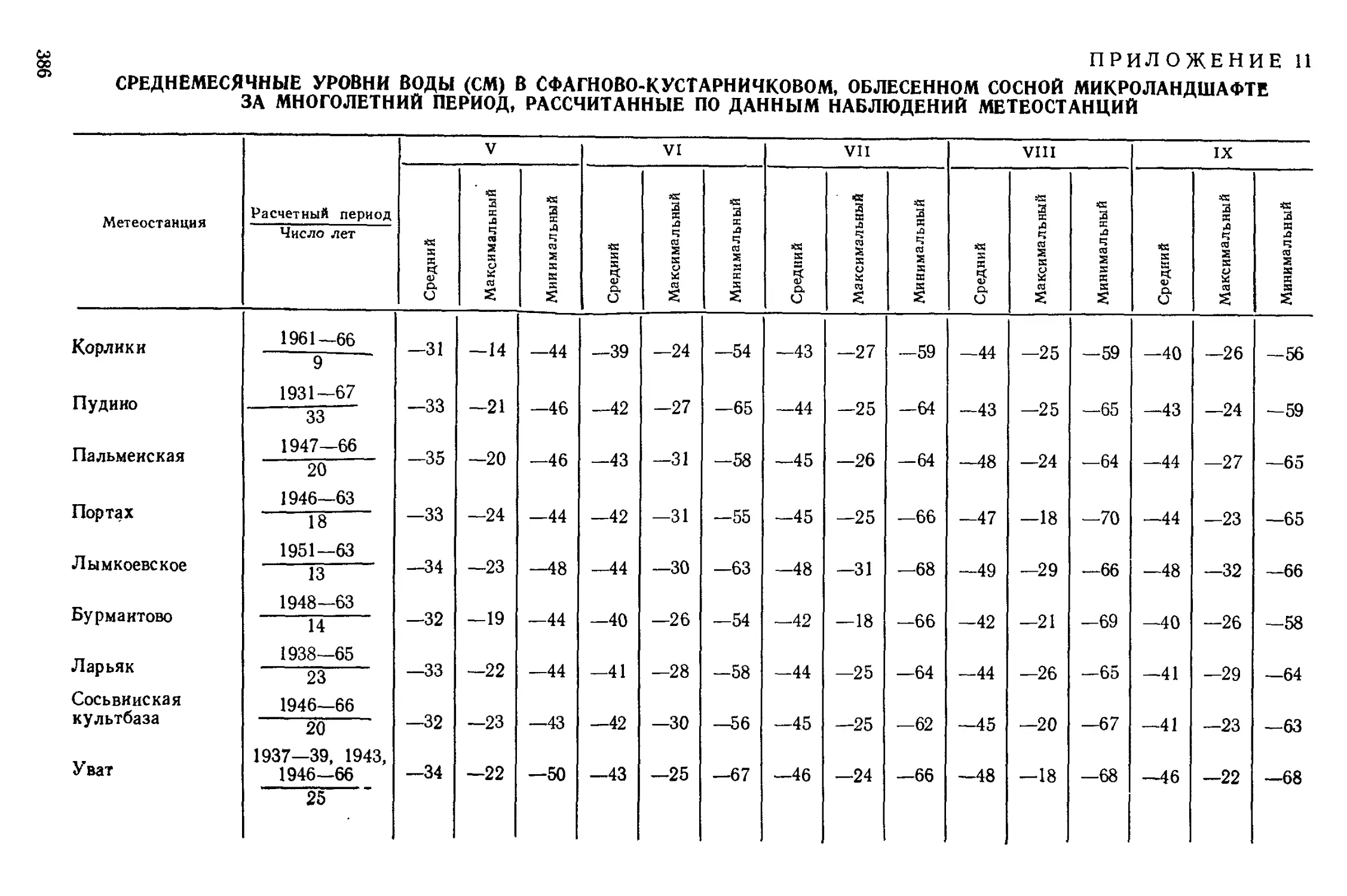

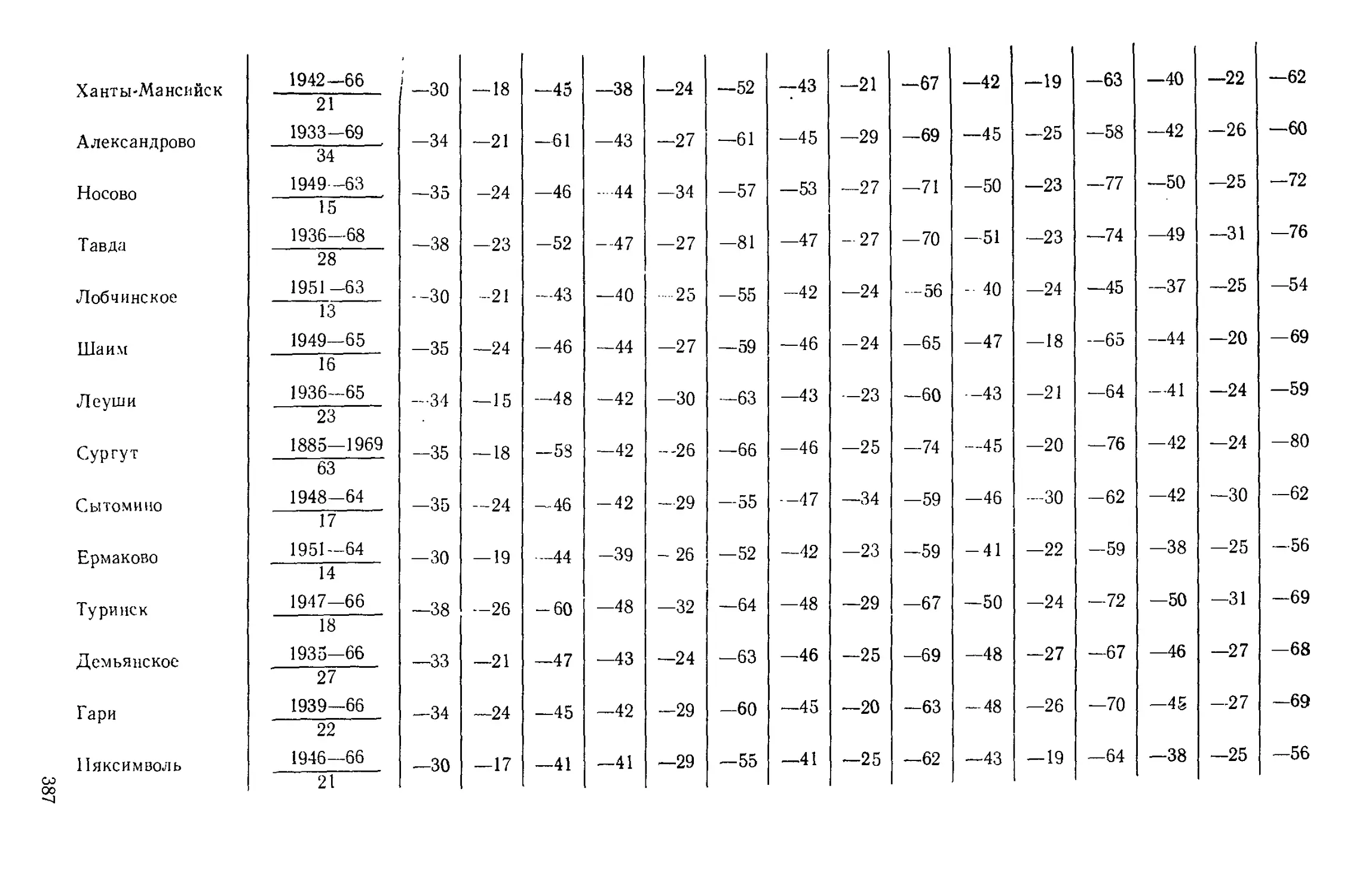

11. Среднемесячные уровни воды в сфагново-кустарничковом, облесенном

сосной микроландшафте за многолетний период, рассчитанные по дан-

ным наблюдений метеостанций........................................386

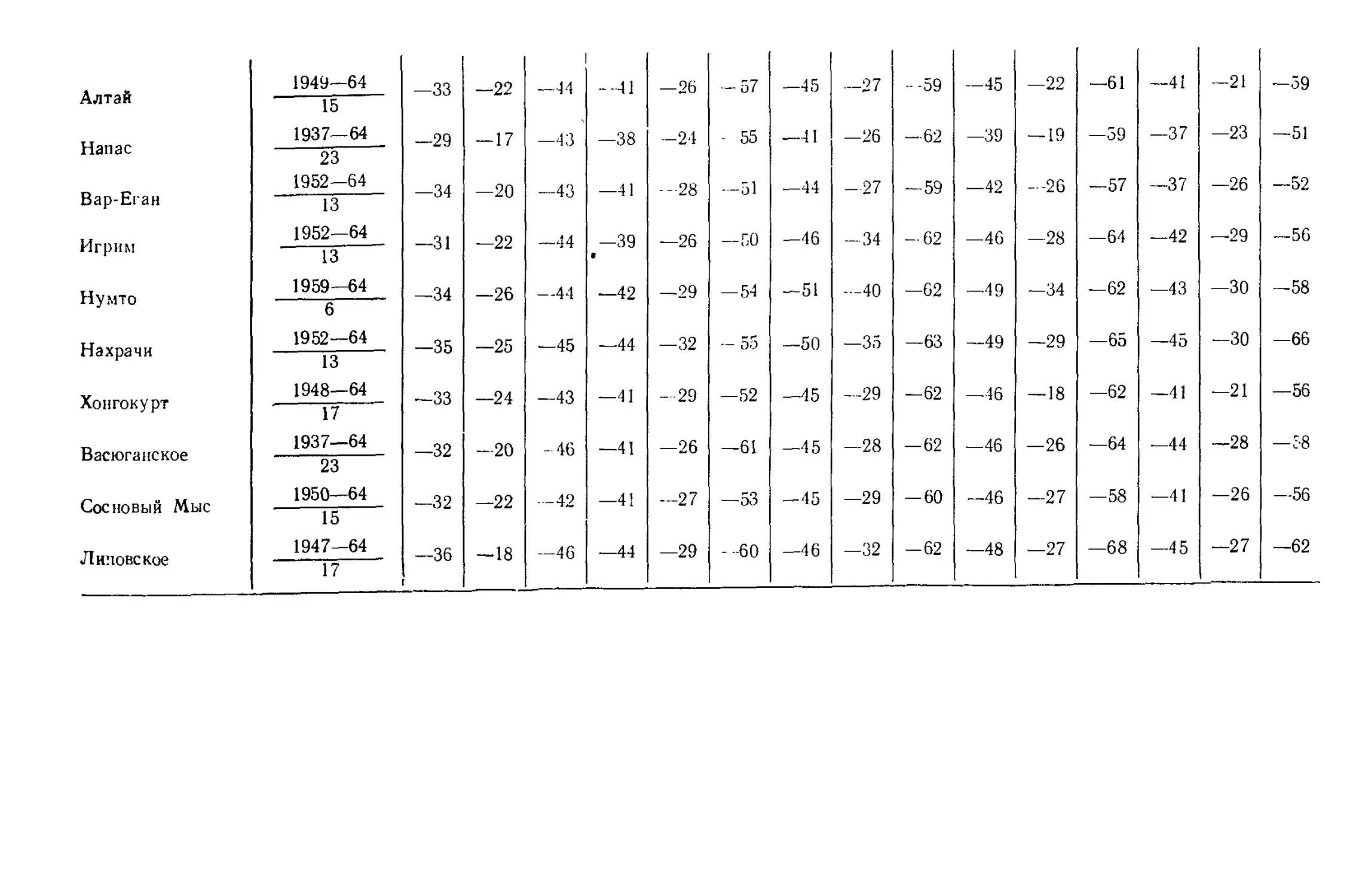

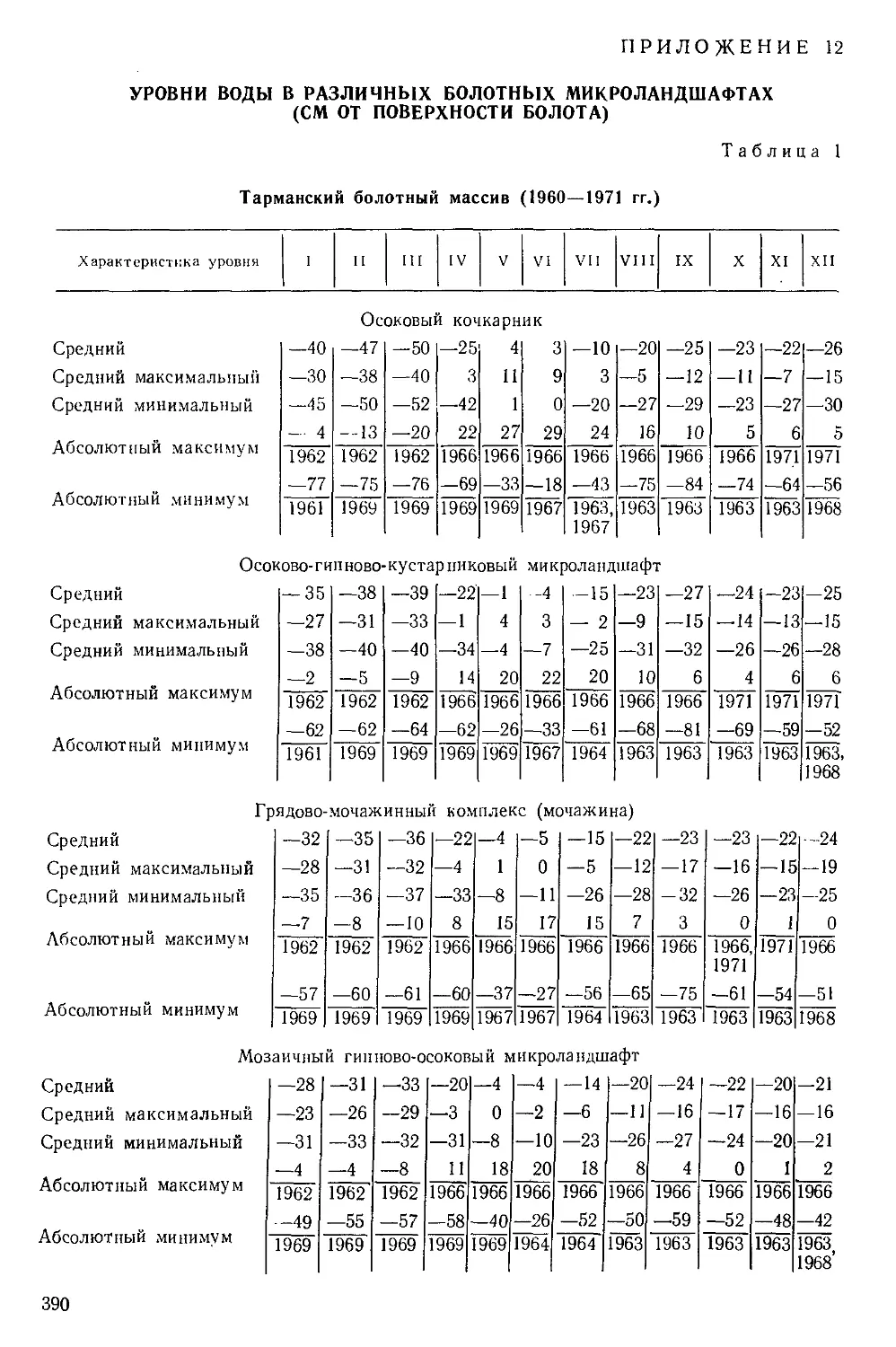

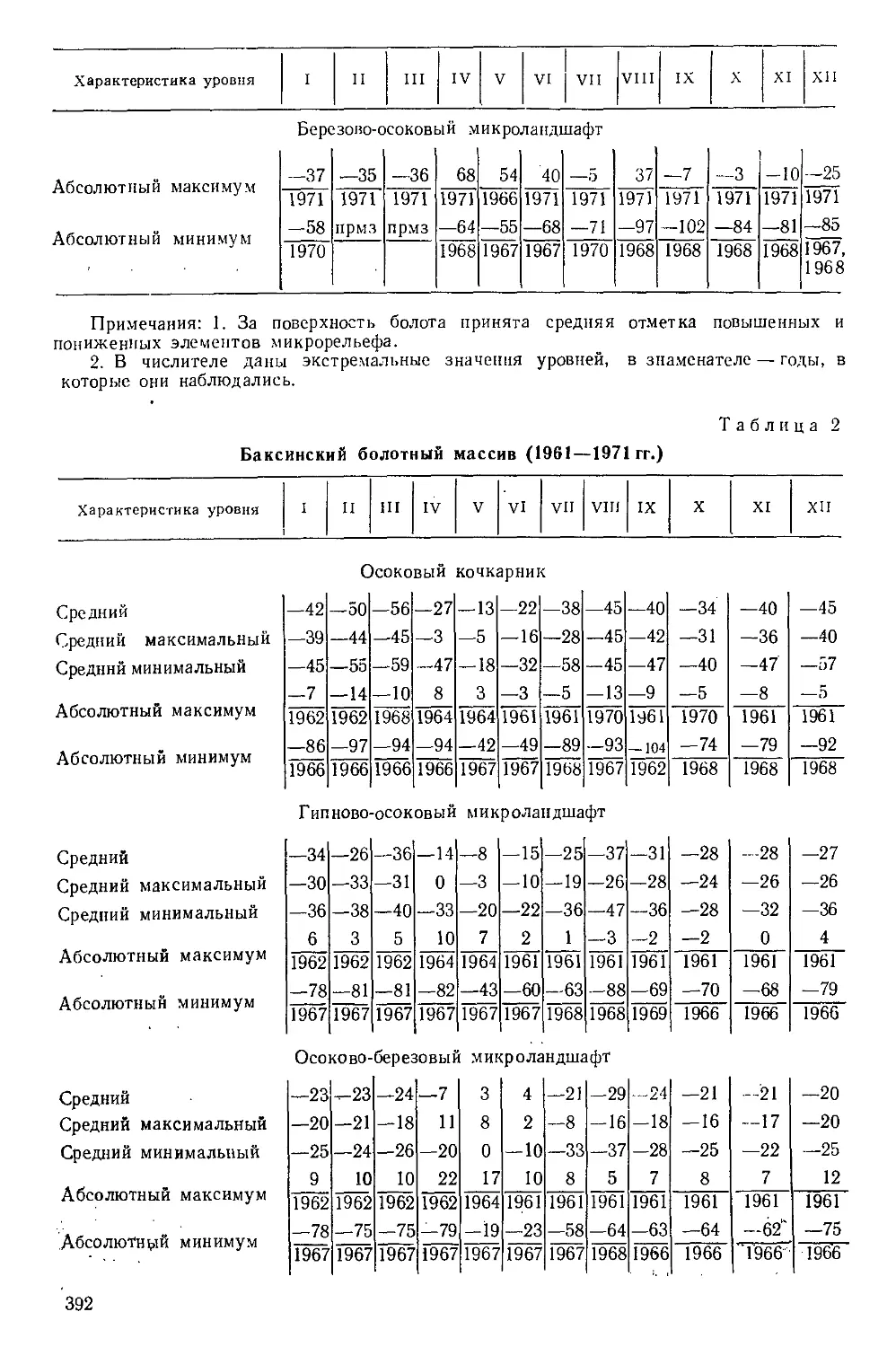

12. Уровни воды в различных болотных микролапдшафтах...............390

Таблица 1. Тарманский болотный массив (1960—1971 гг.) .... 390

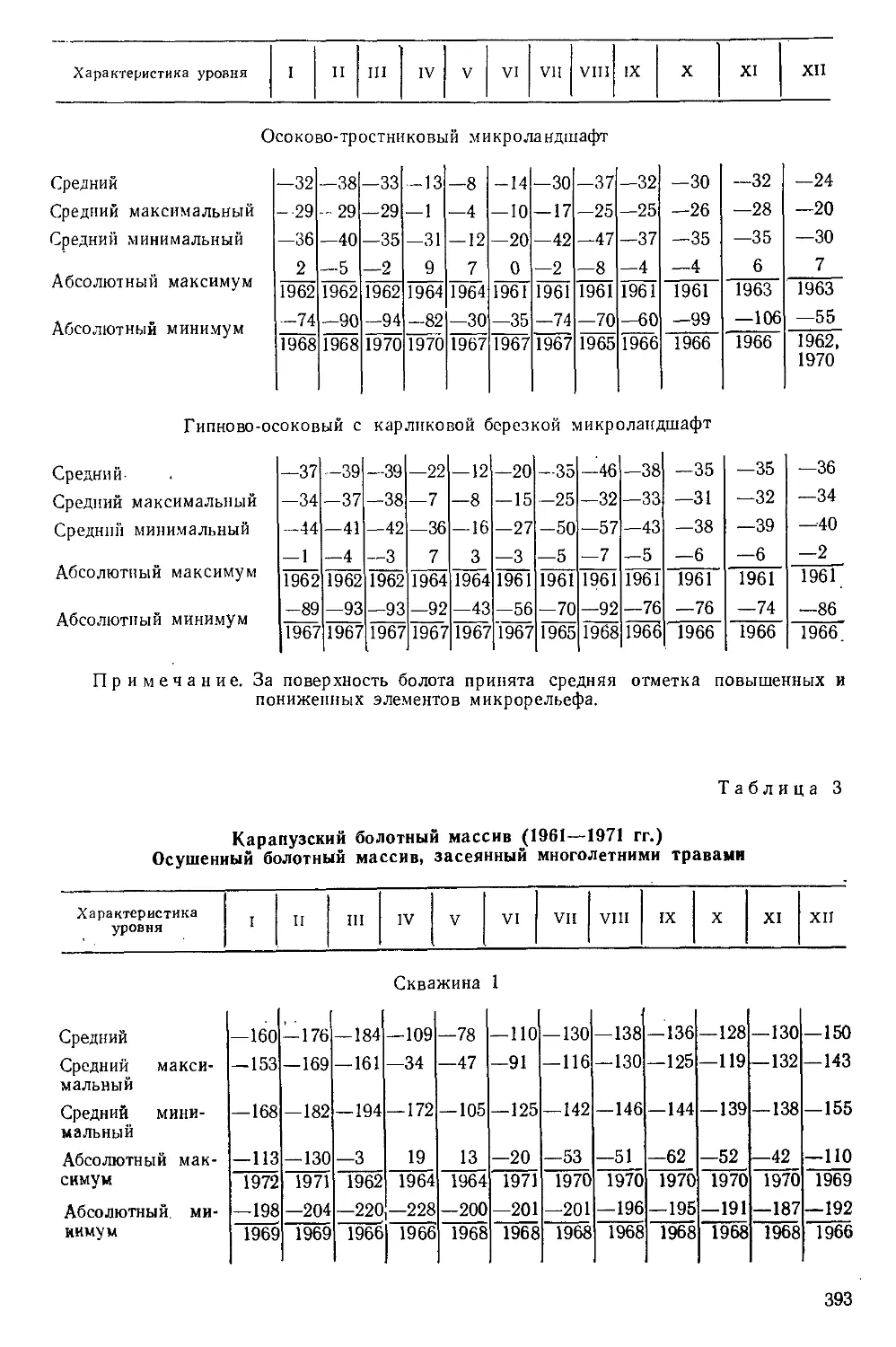

Таблица 2. Баксинский болотный массив (1961 —1971 гг.) .... 392

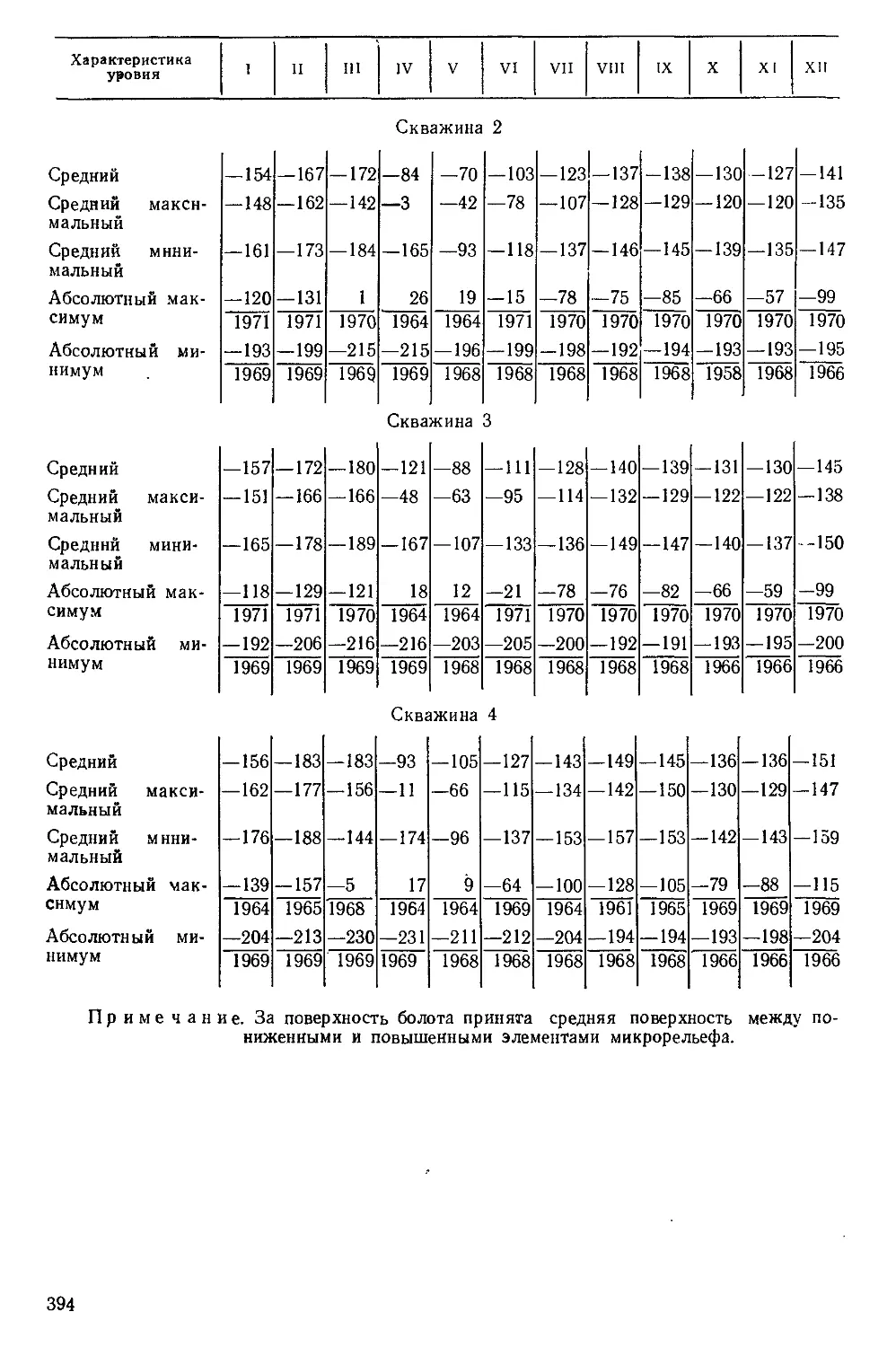

Таблица 3. Карапузский болотный массив (1961—1971 гг.). Осушенный

болотный массив, засеянный многолетними травами................393

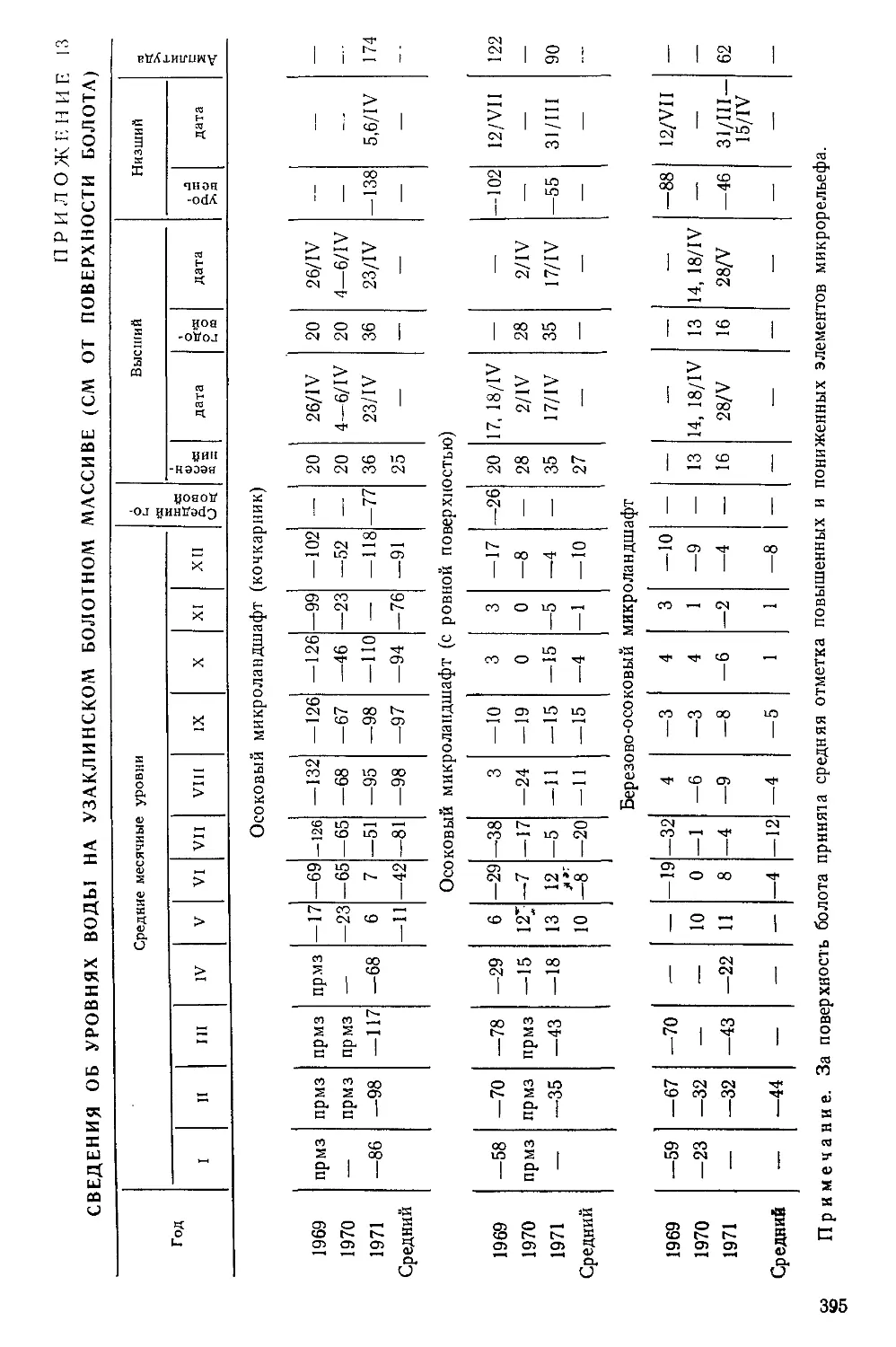

13. Сведения об уровнях воды на Узаклинском болотном массиве . . . 395

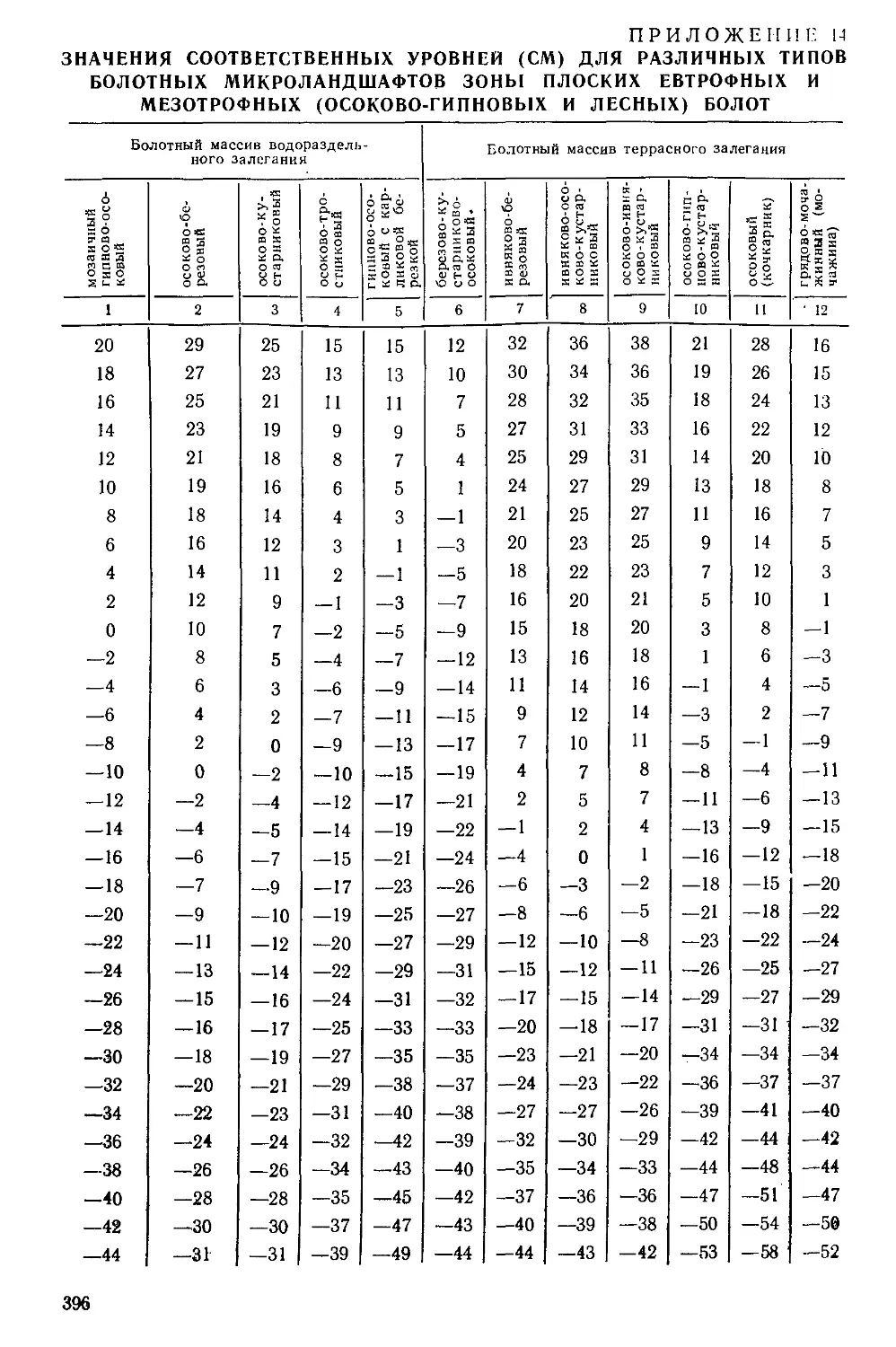

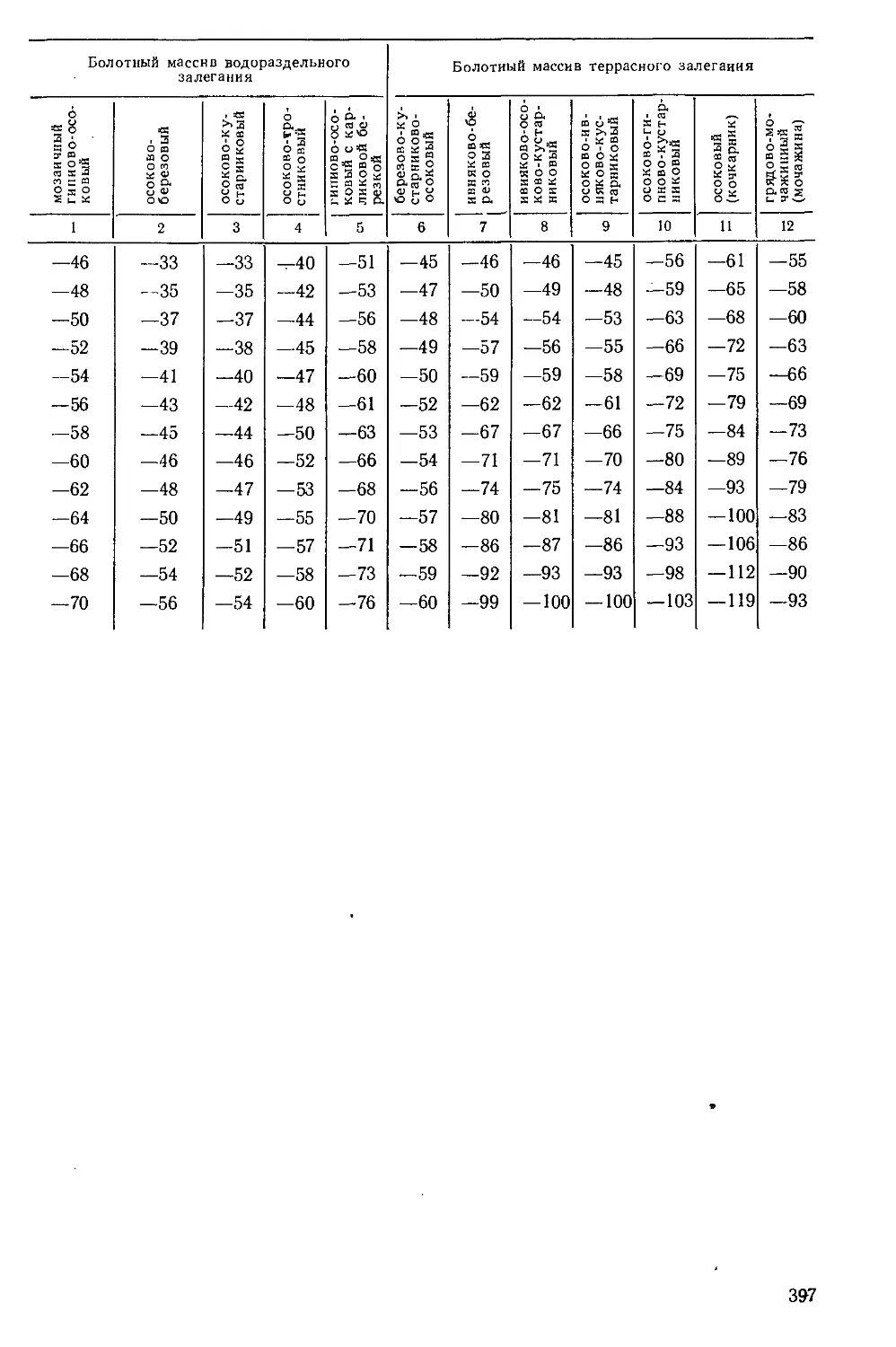

14. Значения соответственных уровней для различных типов болотных

микроладшафтов зоны плоских евтрофных и мезотрофных (осоково-

гипновых и лесных) болот...........................................396

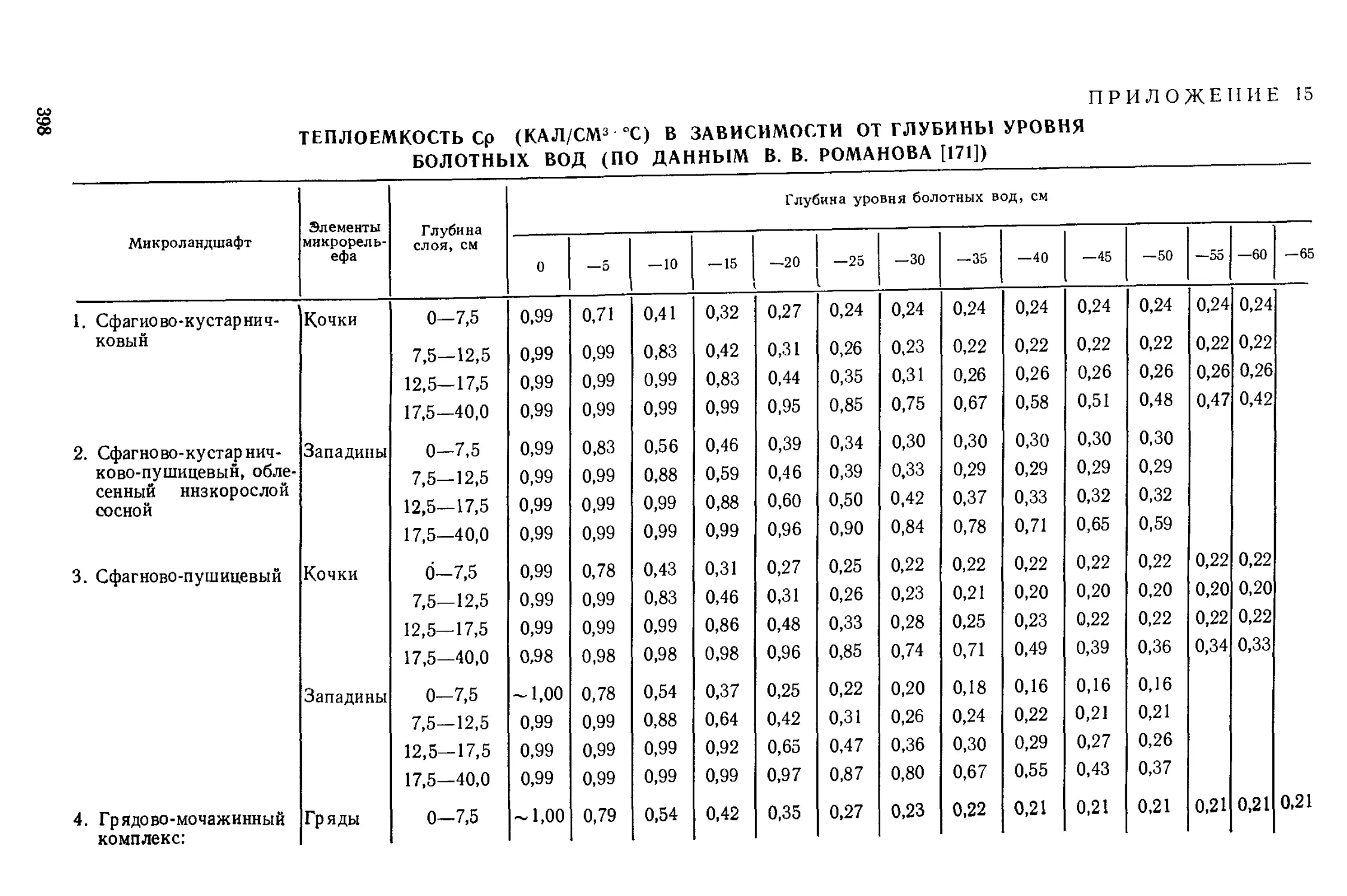

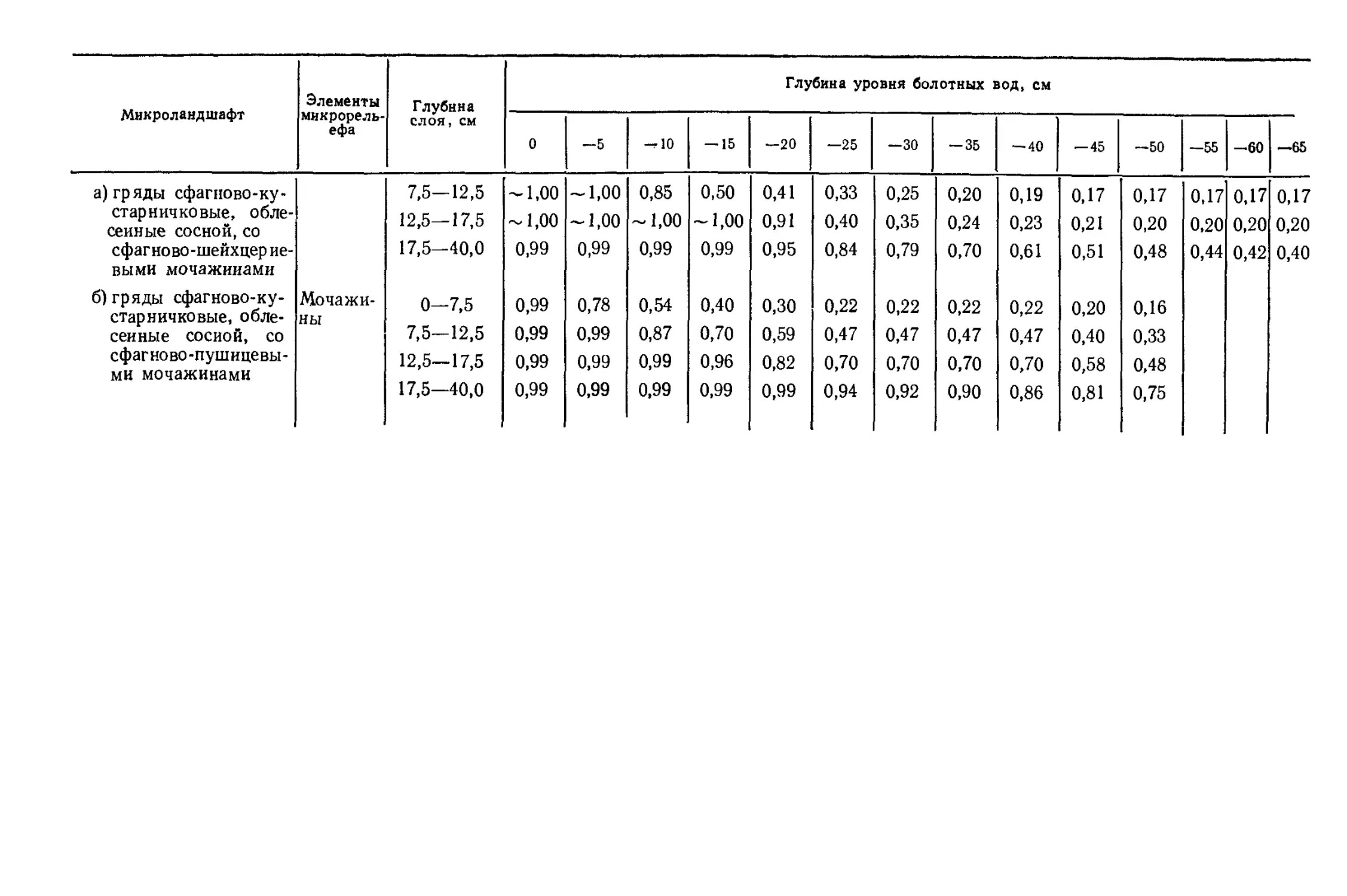

15. Теплоемкость в зависимости от глубины уровня болотных вод (по дан-

ным В. В. Романова [171])..........................................398

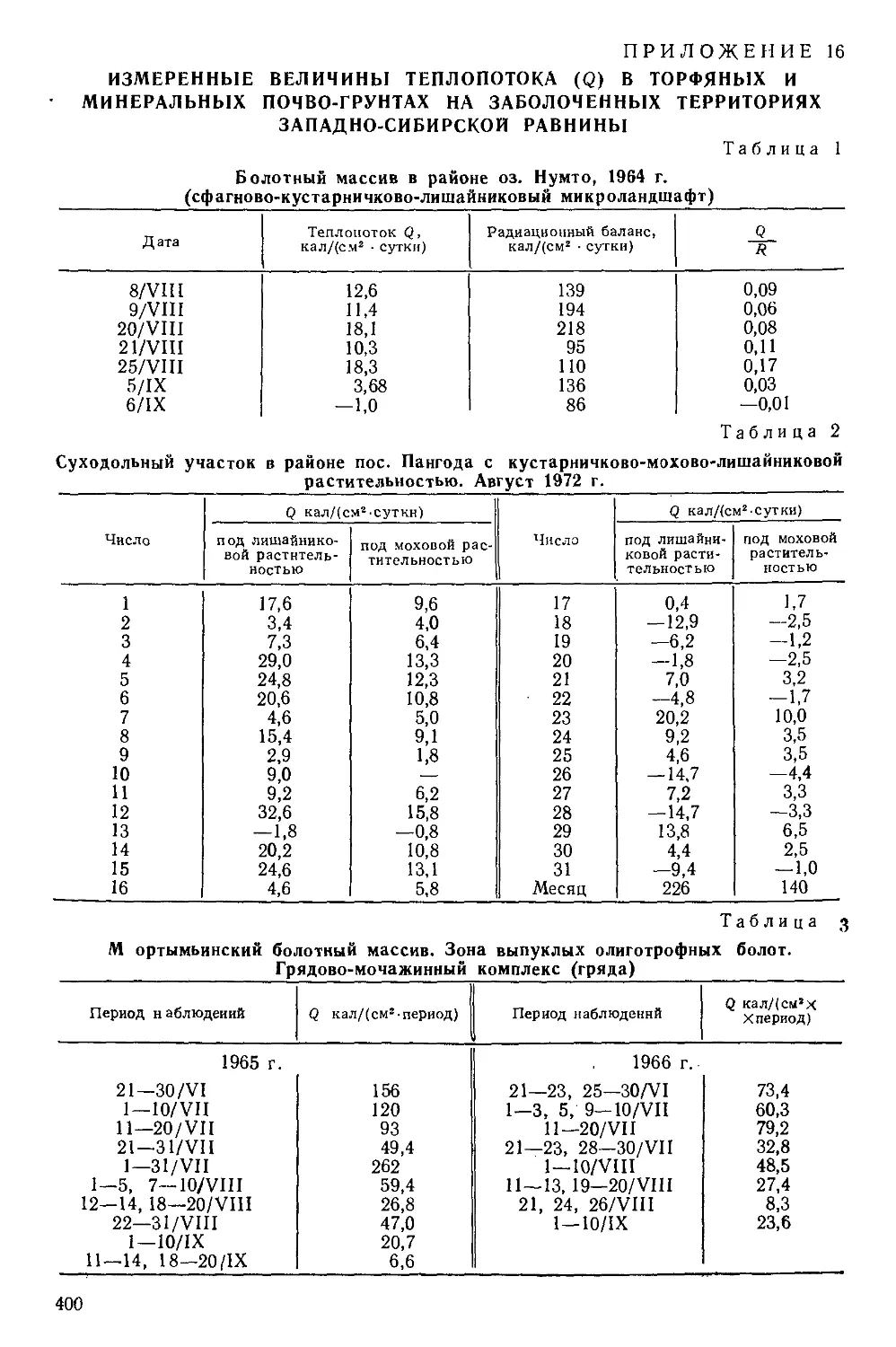

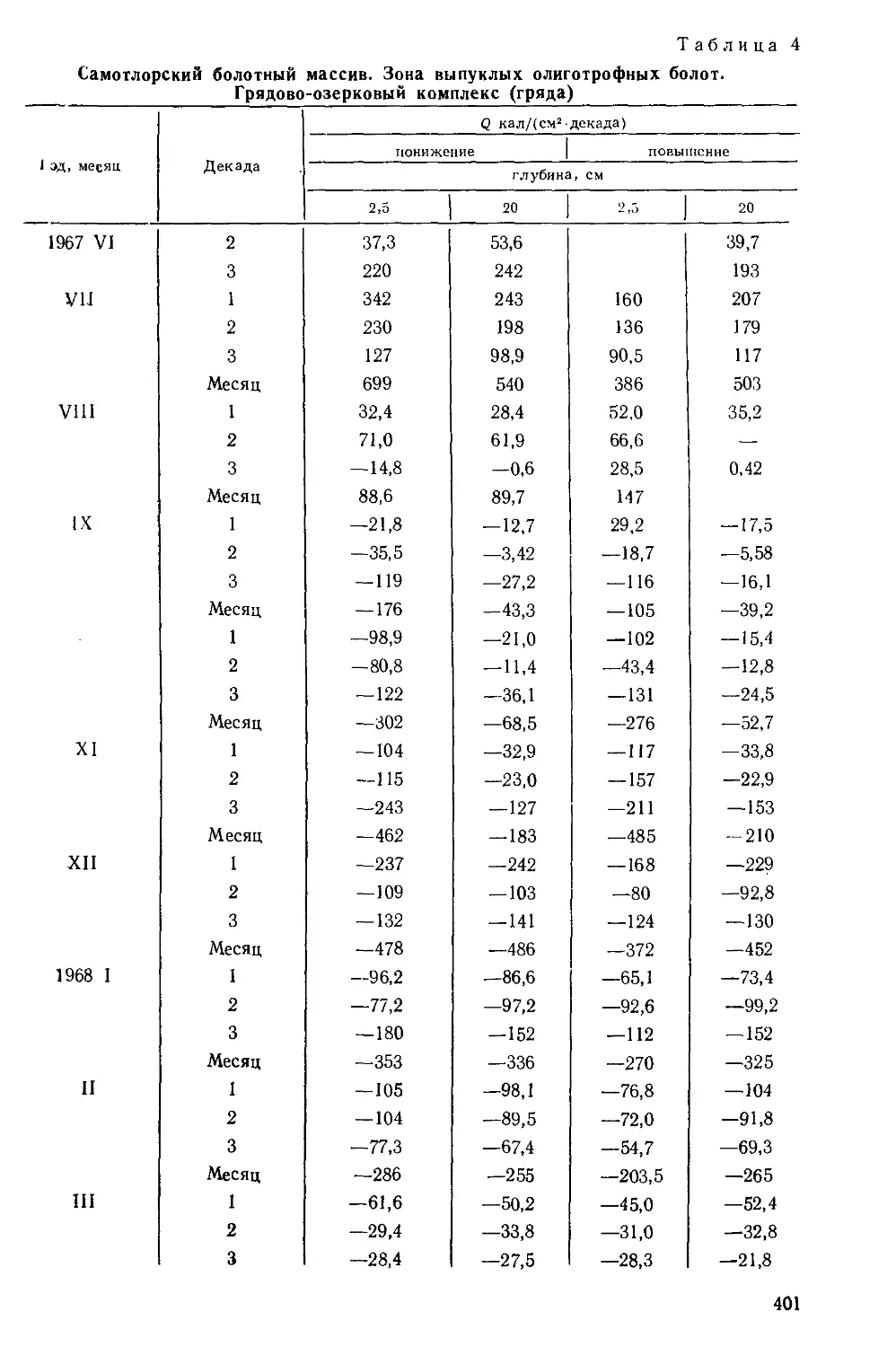

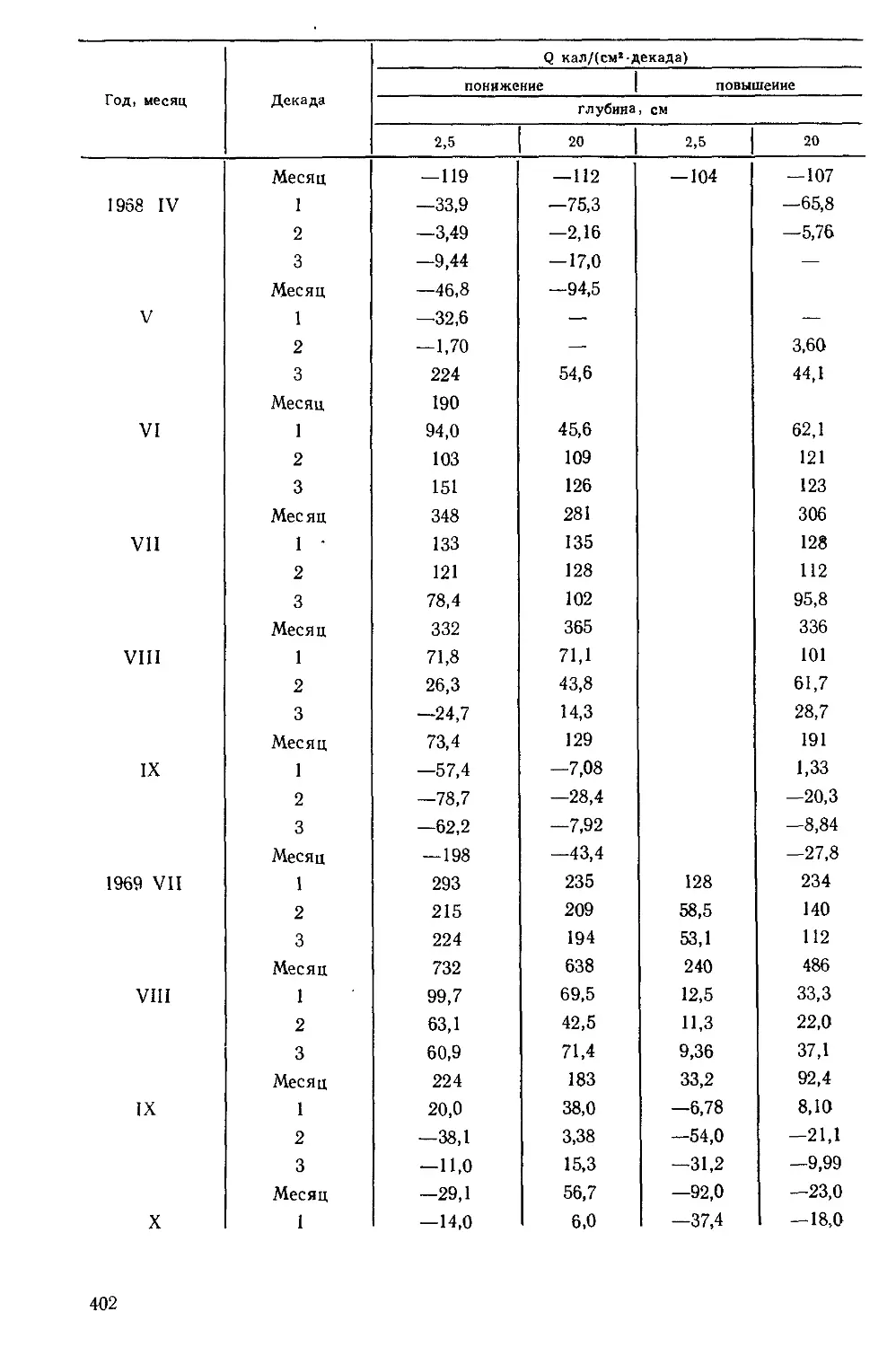

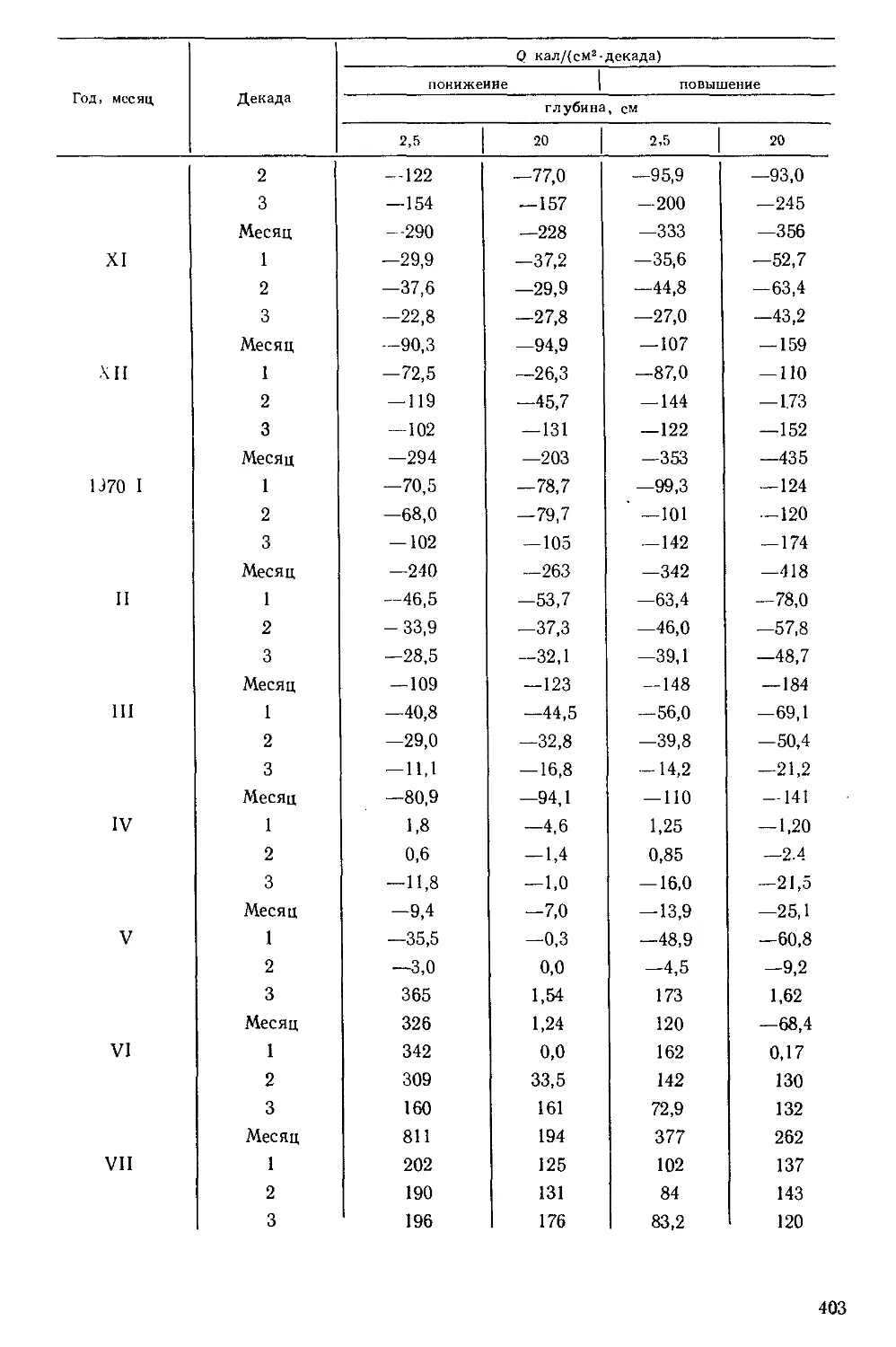

16. Измеренные величины теплопотока в торфяных и минеральных почво-

грунтах па заболоченных территориях Западно-Сибирской равнины 400

Таблица 1. Болотный массив в районе оз. Нумто, 1964 г..............400

Таблица 2. Суходольный участок в районе пос. Пангода с кустарнич-

ково-мохово-лишайниковой растительностью. Август 1972 г........400

Таблица 3. Мортымьинский болотный массив. Зона выпуклых олиго-

трофных болот. Грядово-мочажинный комплекс (гряда) .... 400

Таблица 4. Самотлорский болотный массив. Зона выпуклых олиго-

трофных болот. Грядово-озерковый комплекс (гряда)..............401

Таблица 5. Самотлорский болотный массив. Зона выпуклых олиго-

трофных болот. Сфагново-кустарничково-сосновый микроландшафт . . 404

17. Значения отношений теплопотока в торфяную залежь к радиационному

балансу для болот Западной Сибири (по данным экспедиционных

наблюдений)......................... ...........................405

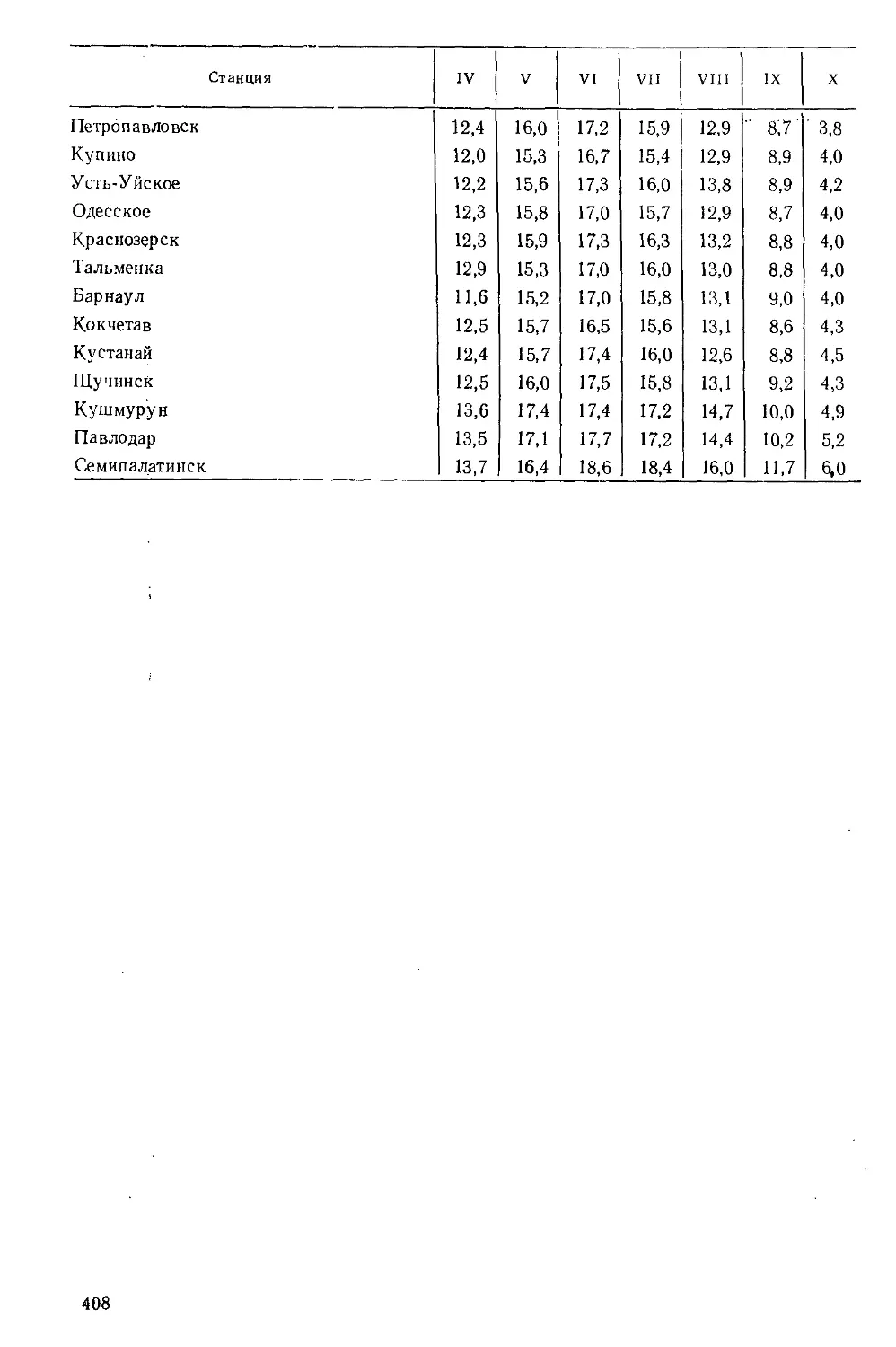

18. Суммарная солнечная радиация Q -...............................406

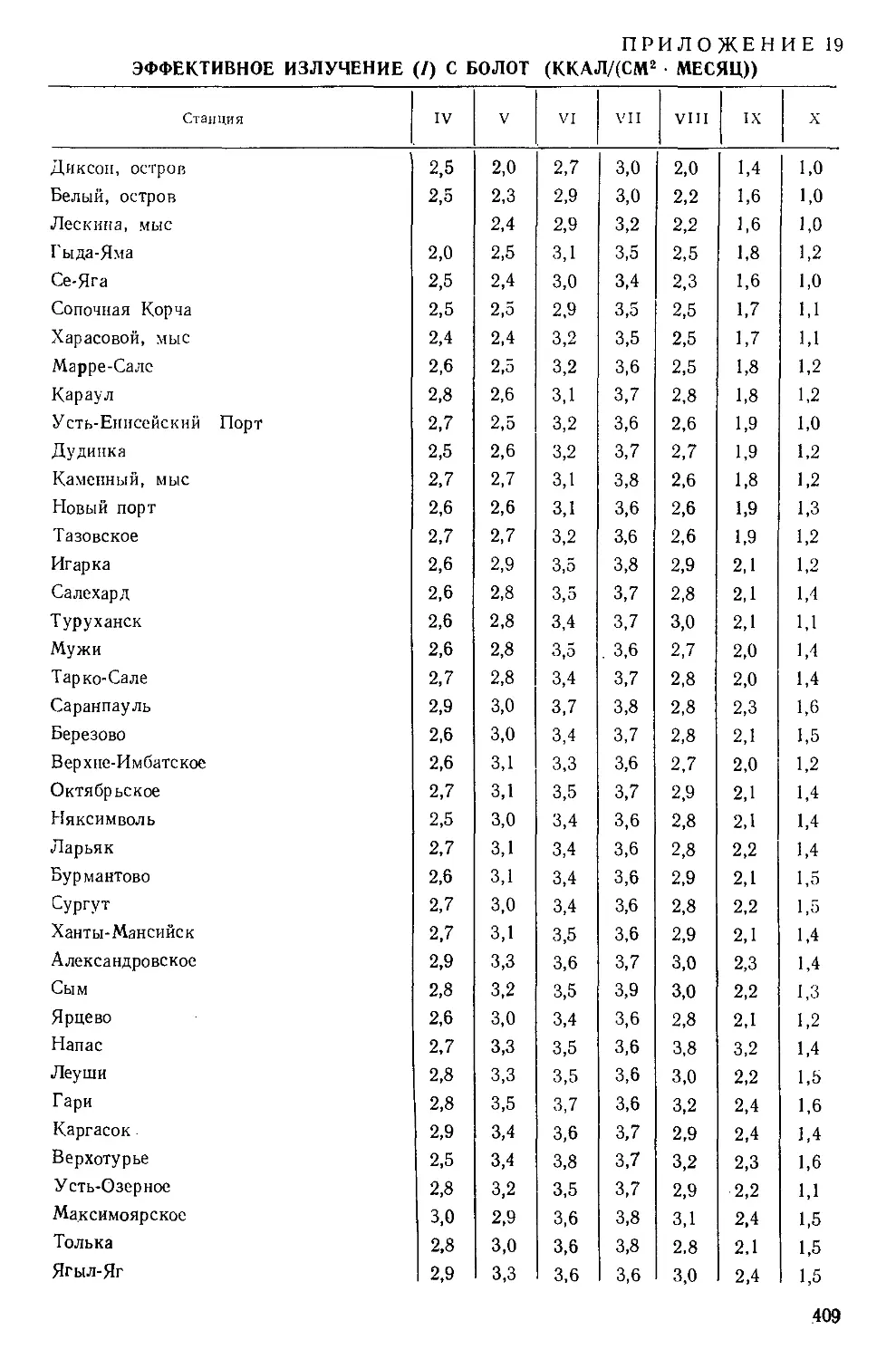

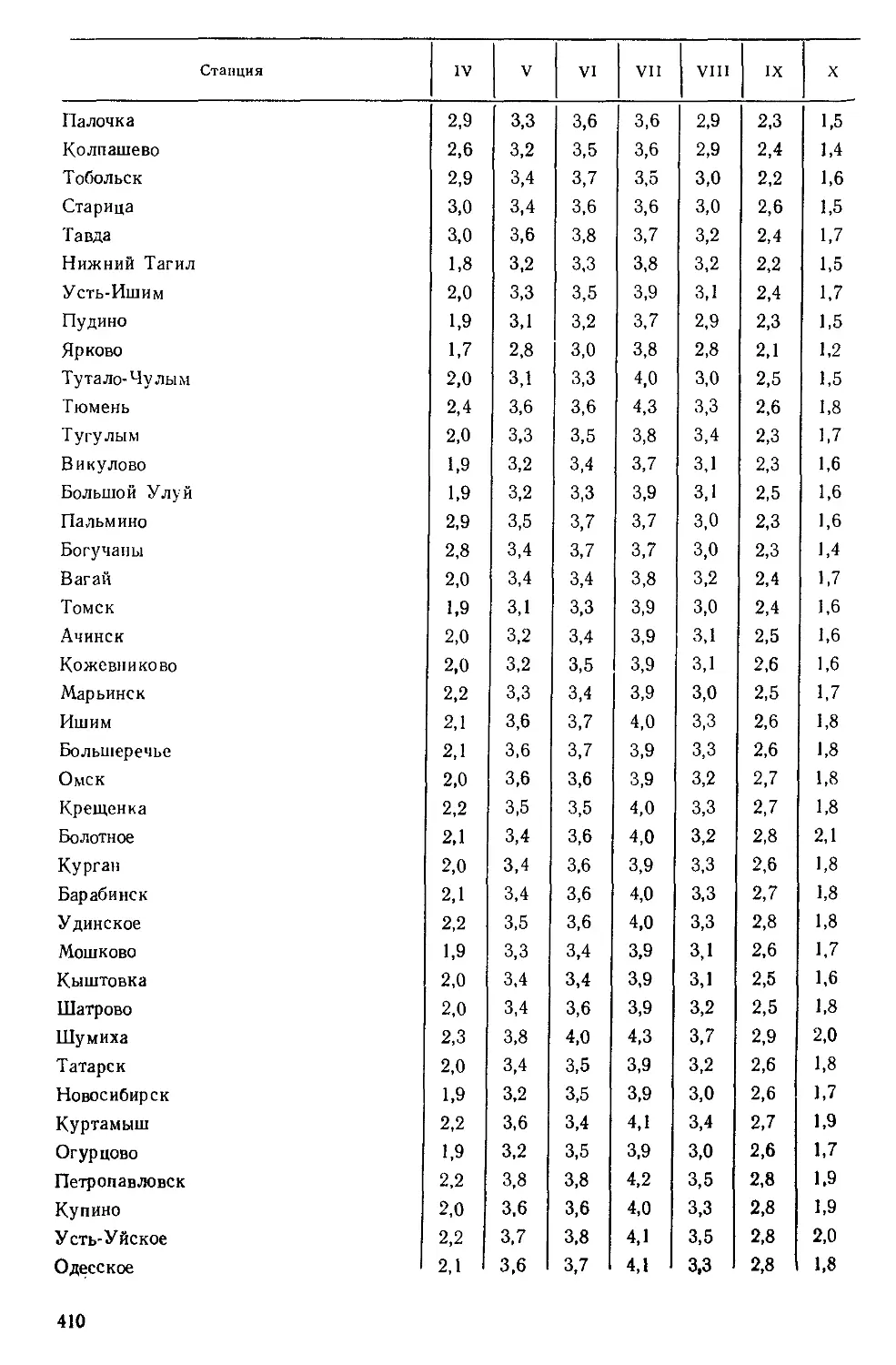

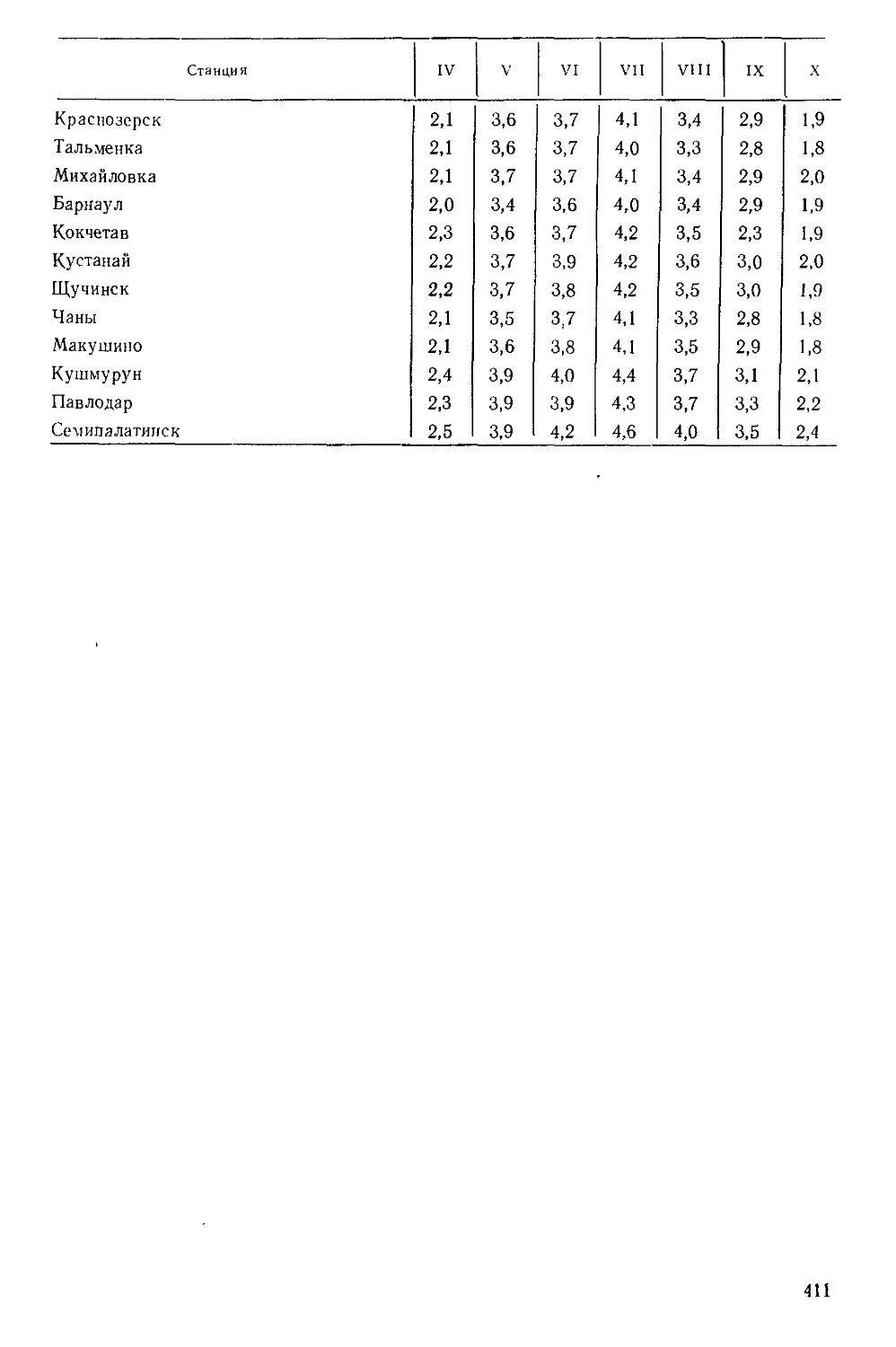

19. Эффективное излучение с болот.....................................409

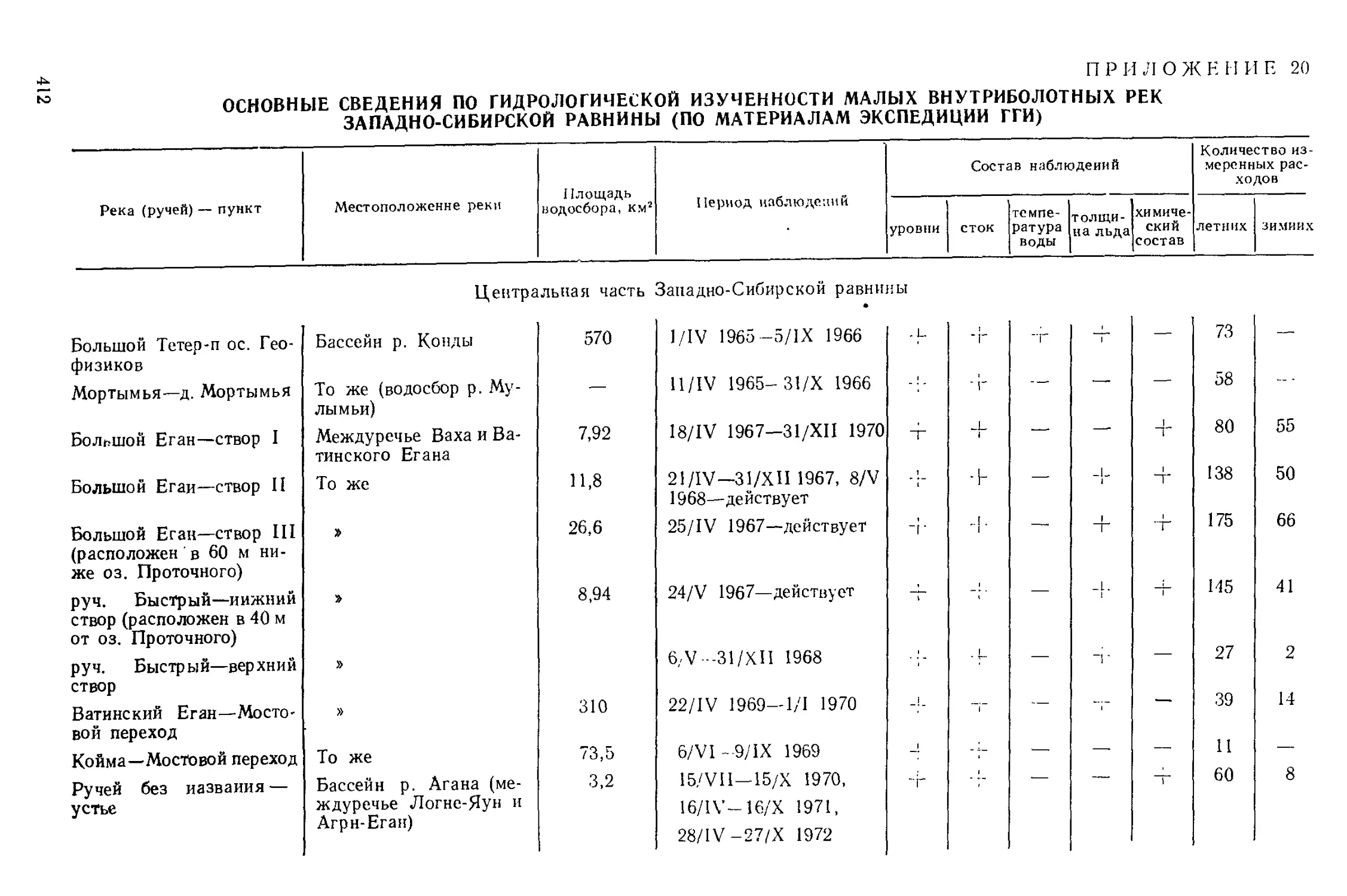

20. Основные сведения по гидрологической изученности малых внутрибо-

лотпых рек Западно-Сибирской равнины (по материалам экспеди-

ции ГГИ).............................................................412

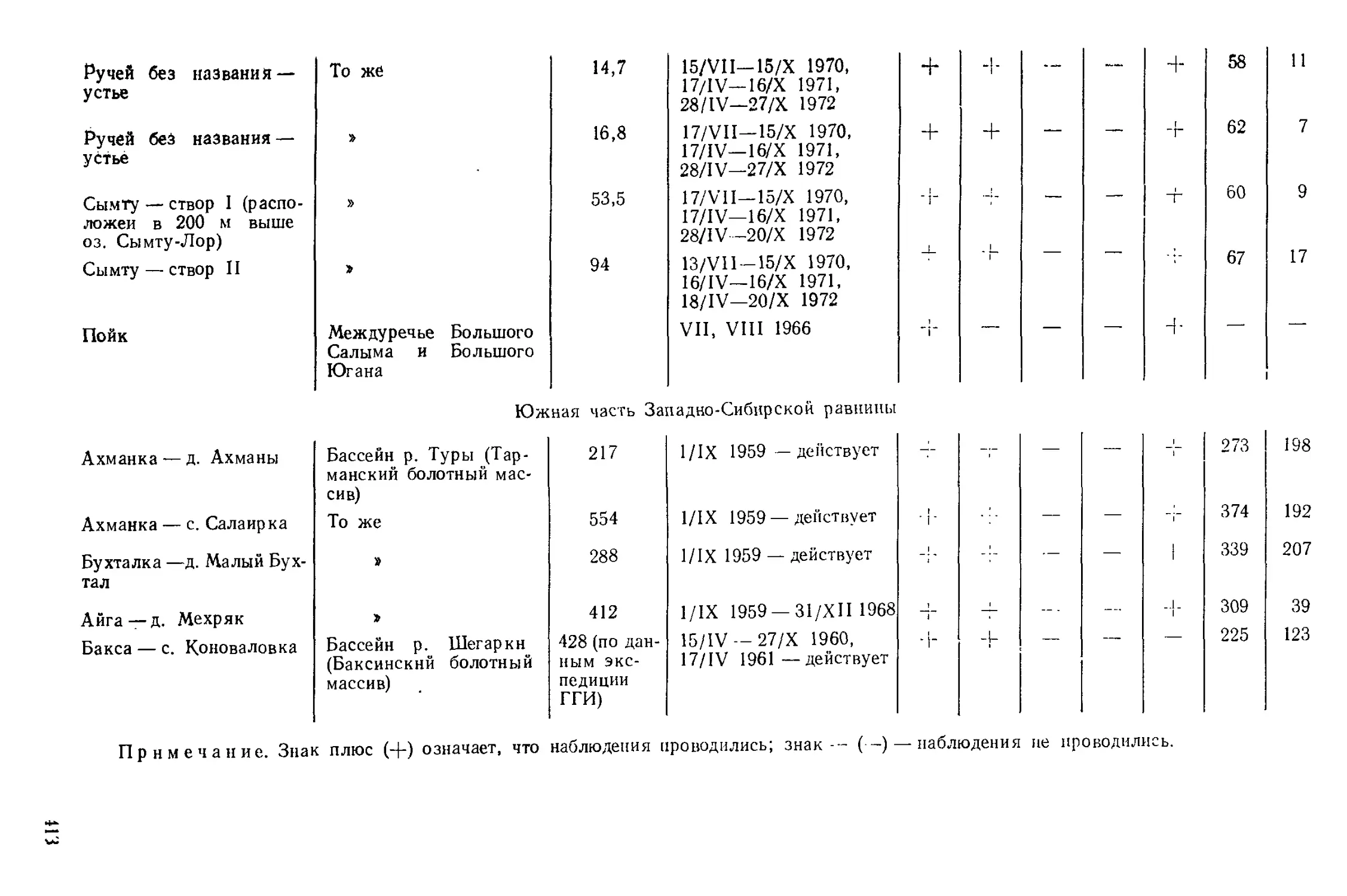

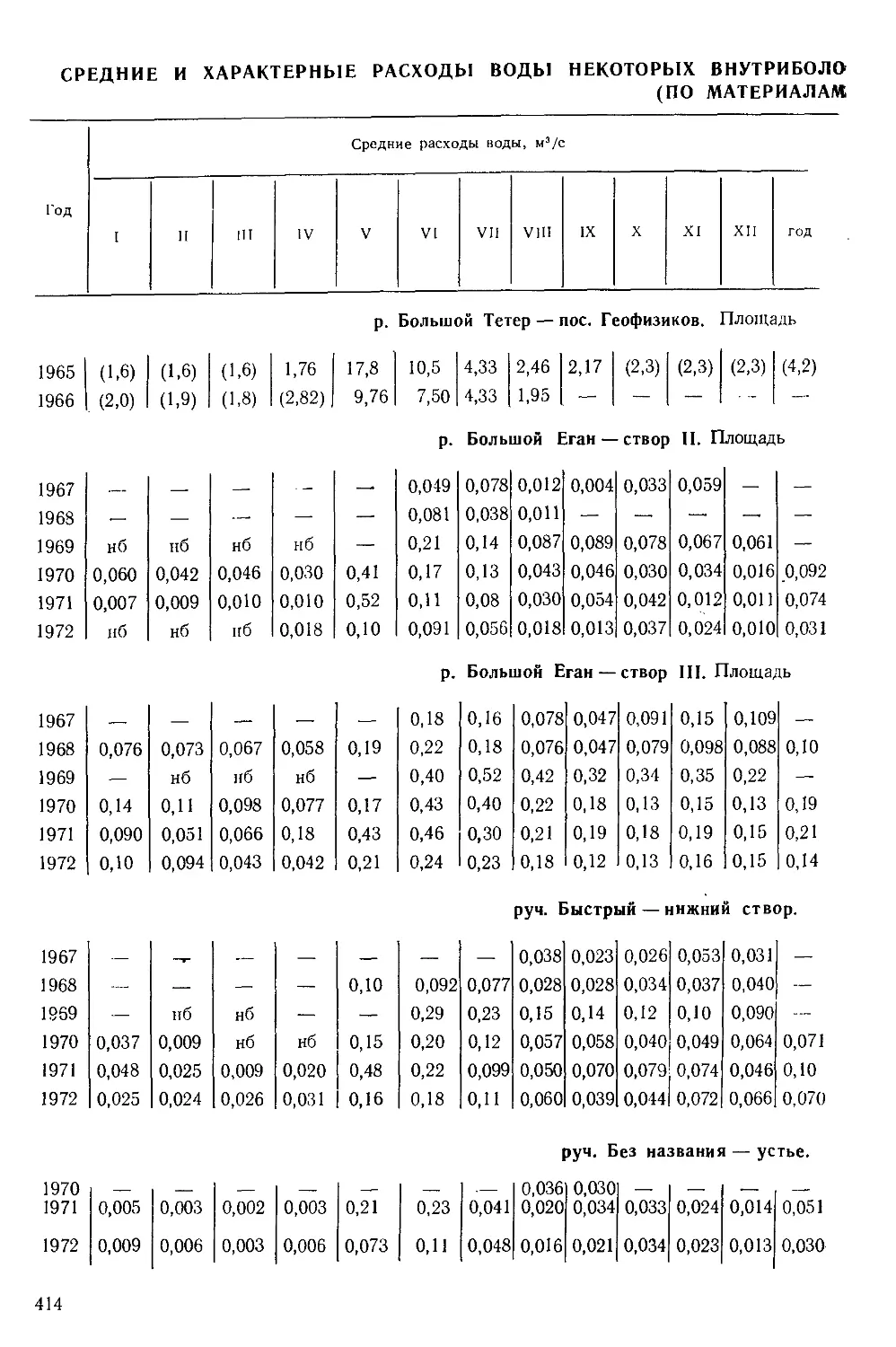

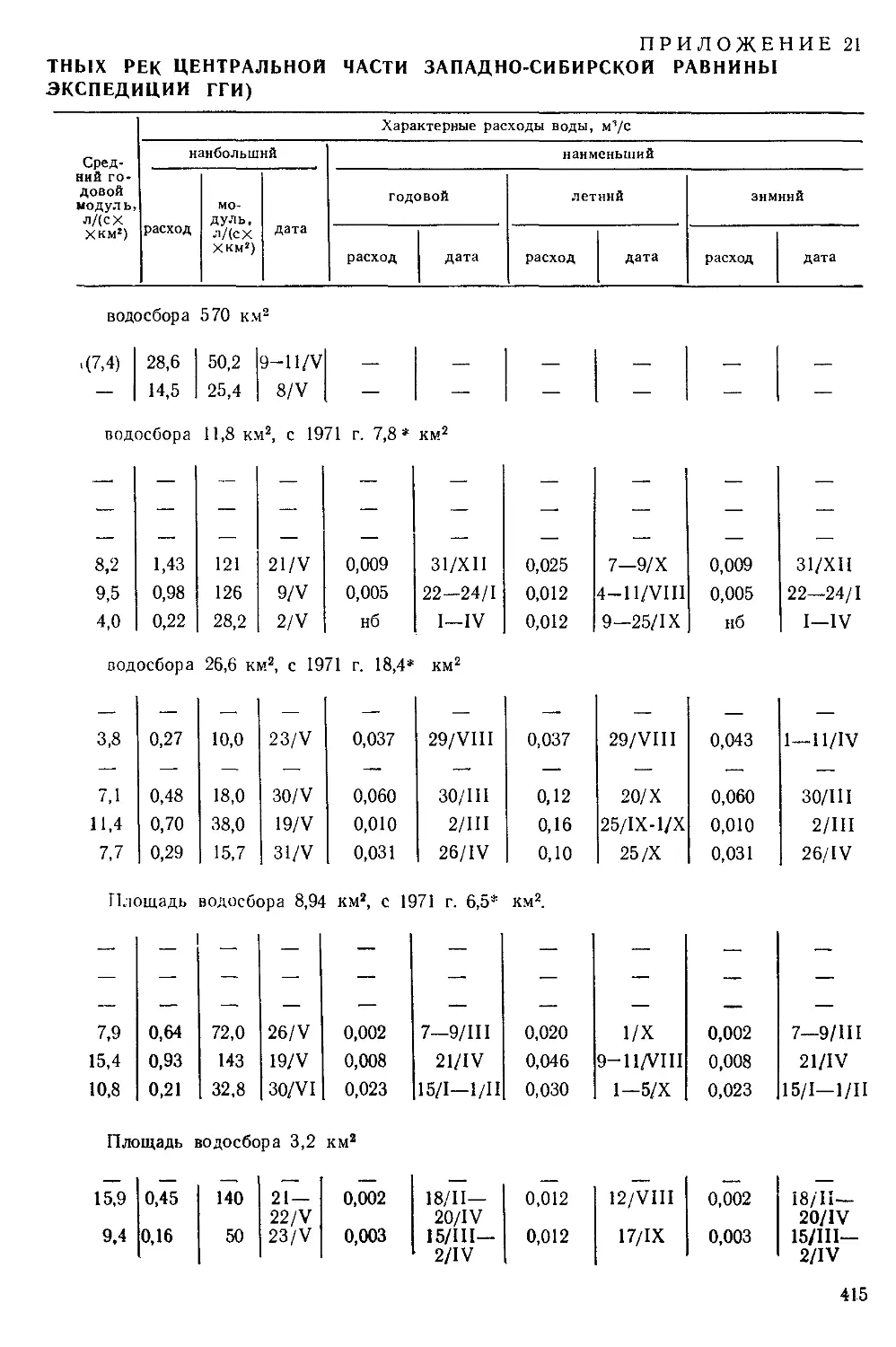

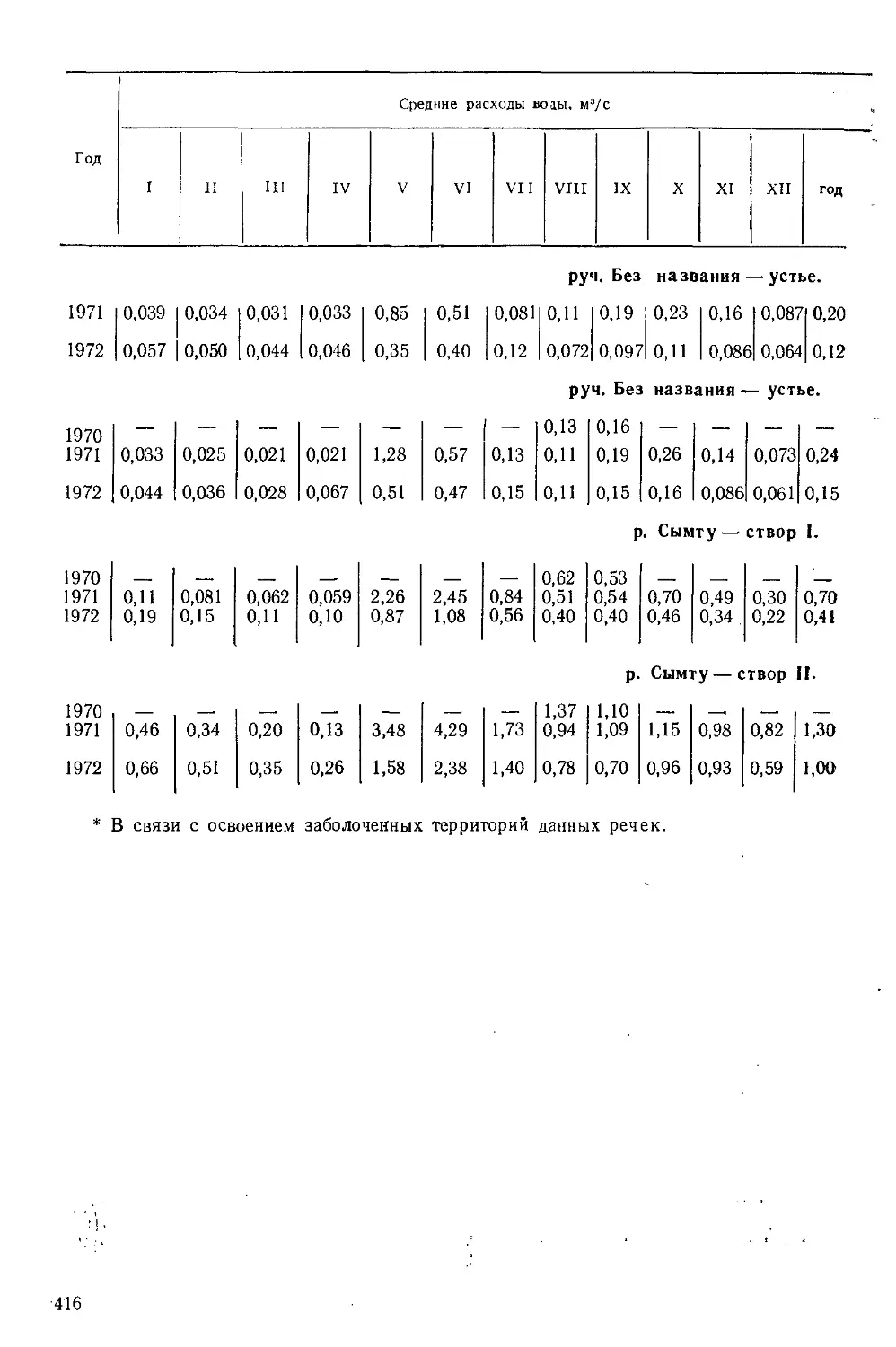

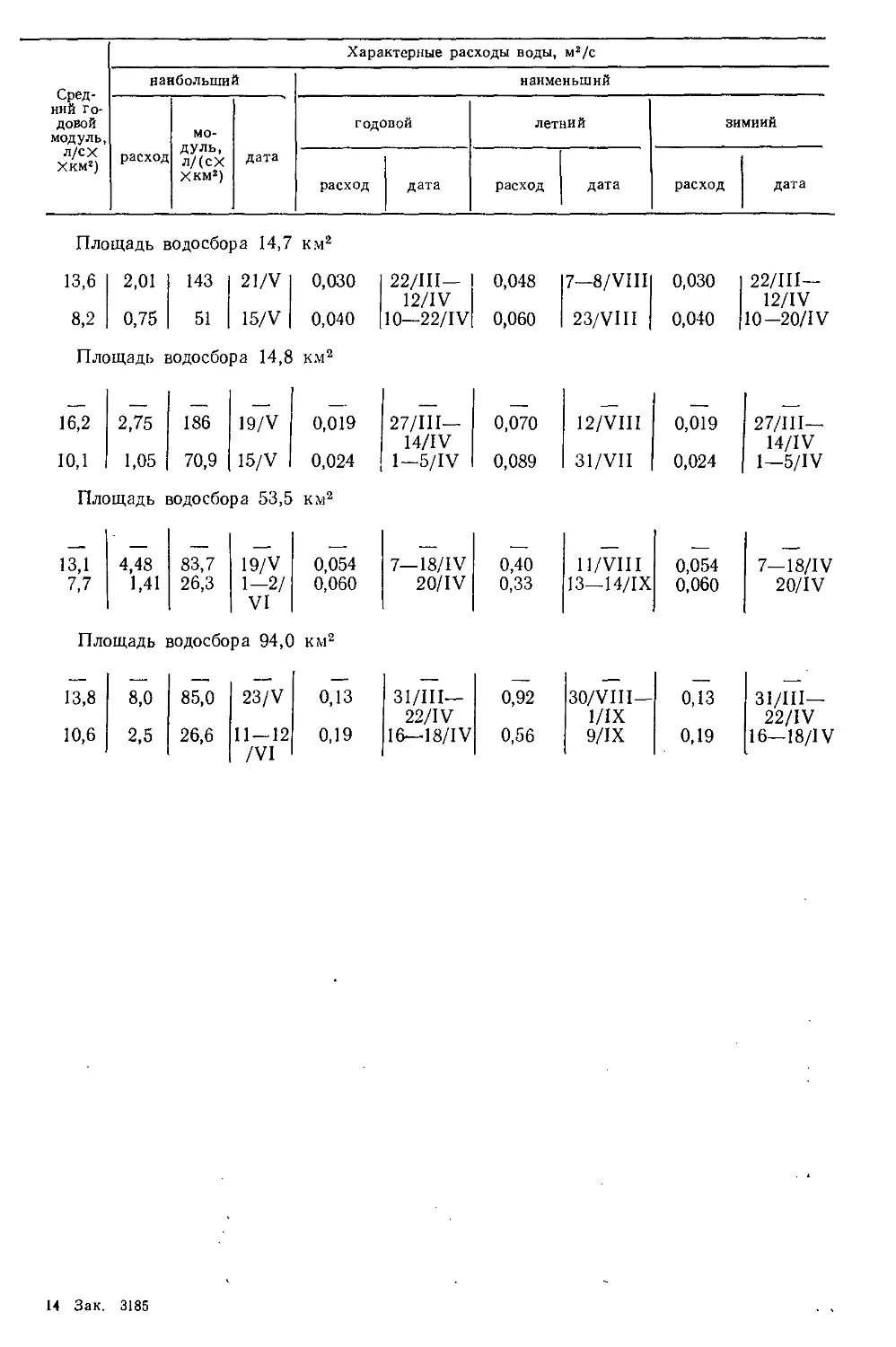

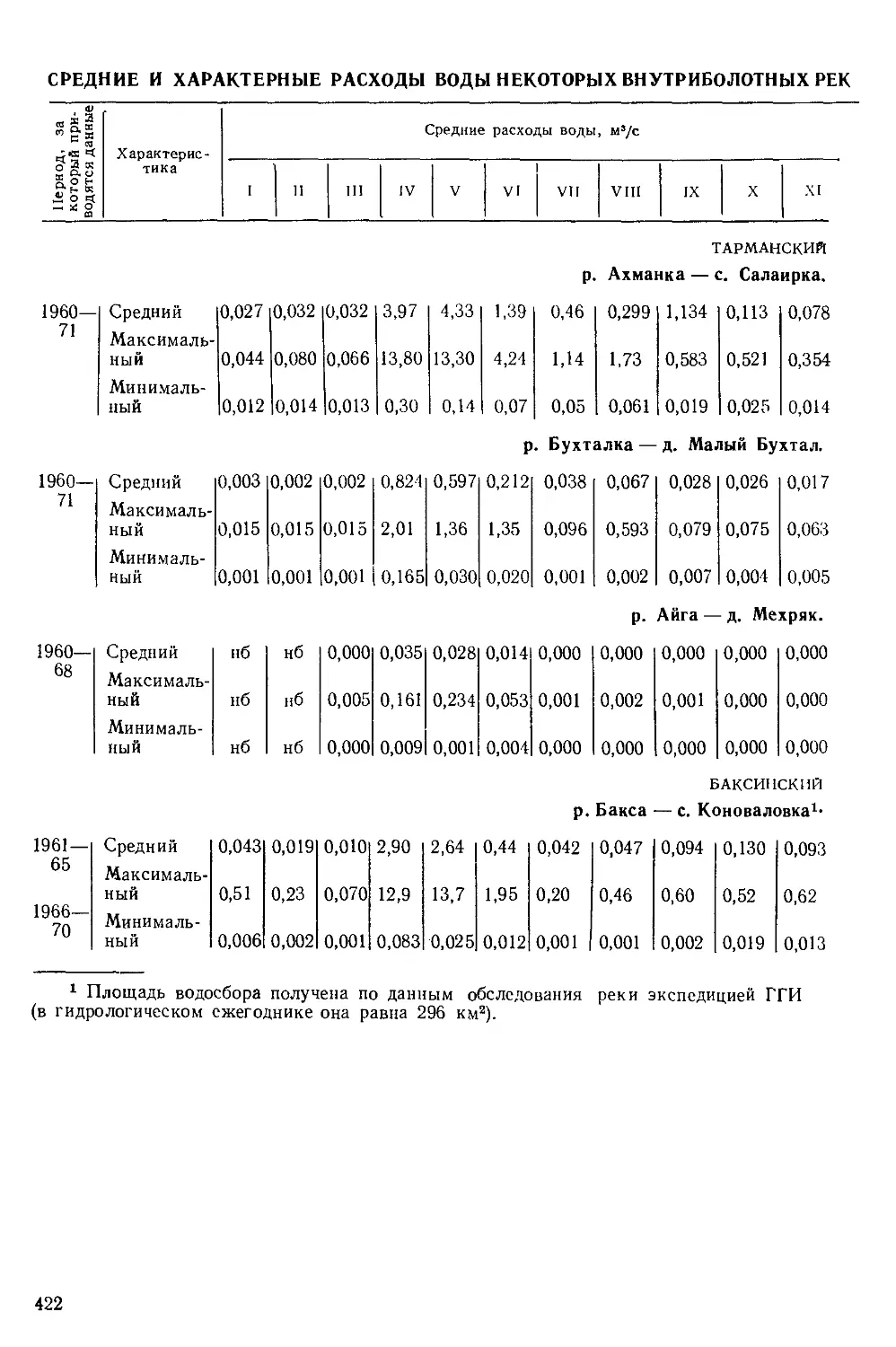

21. Средние и характерные расходы воды некоторых внутриболотных рек

центральной части Западно-Сибирской равнины (по материалам экс-

педиции ГГИ)....................................................... 414

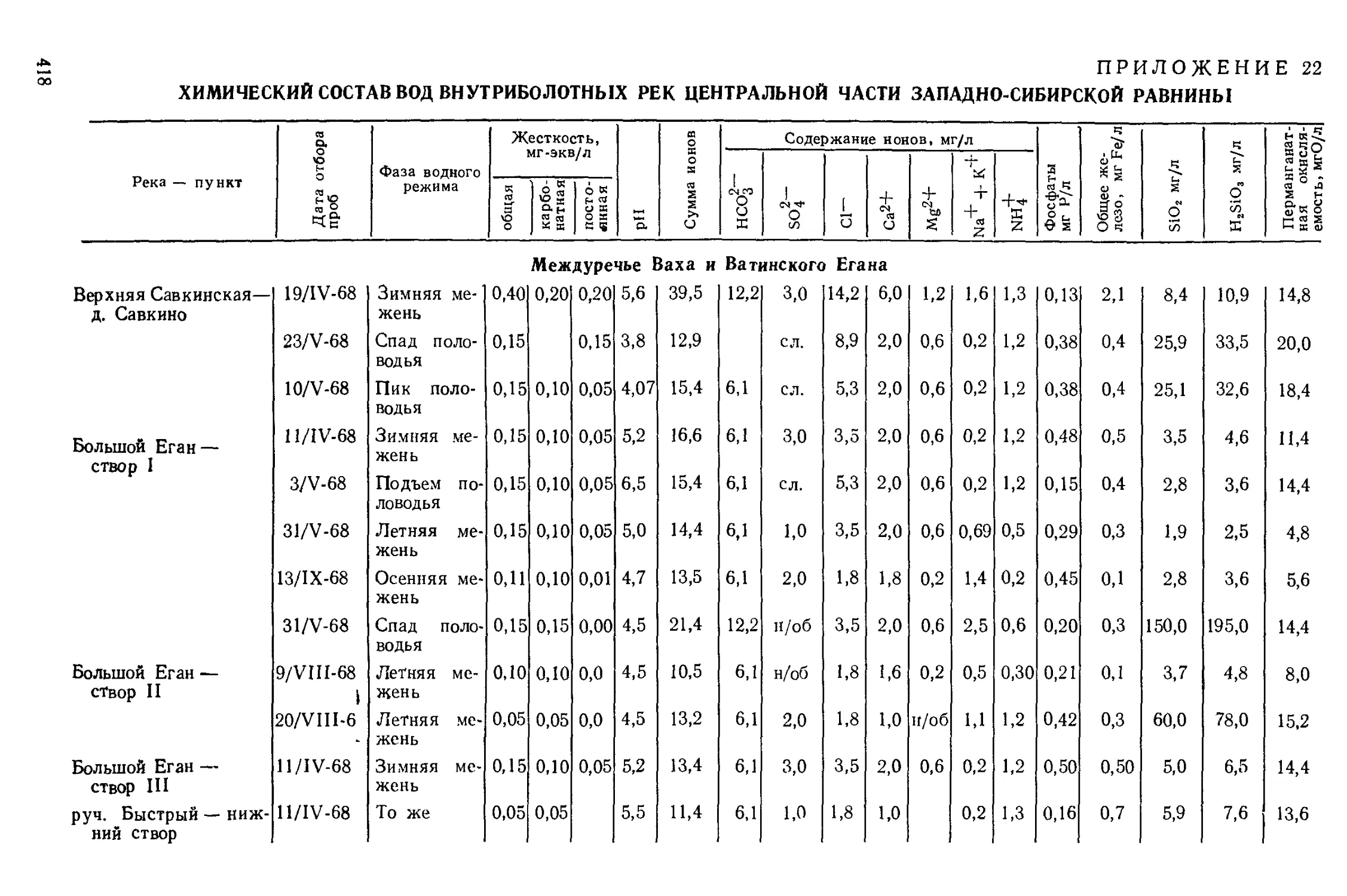

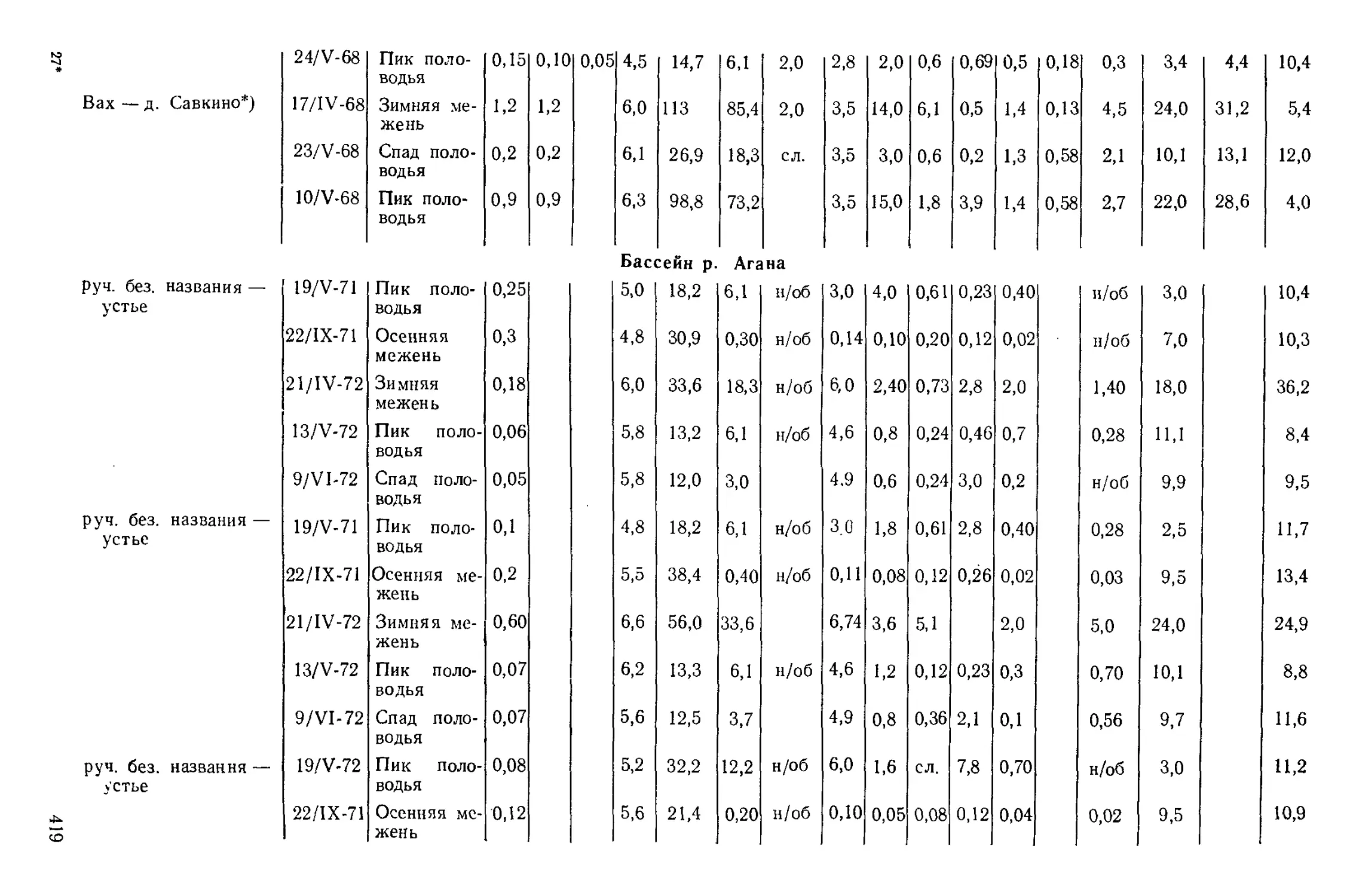

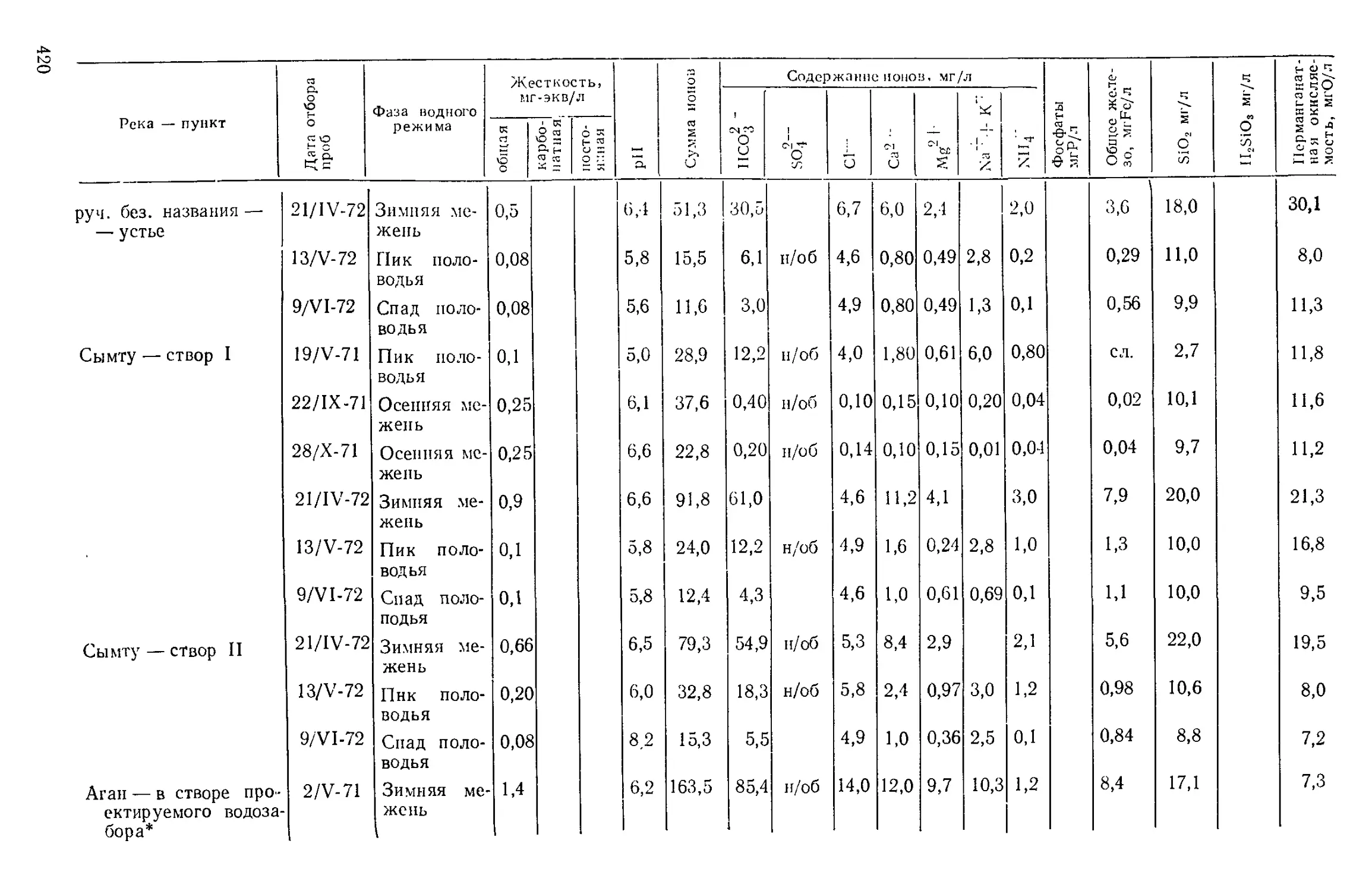

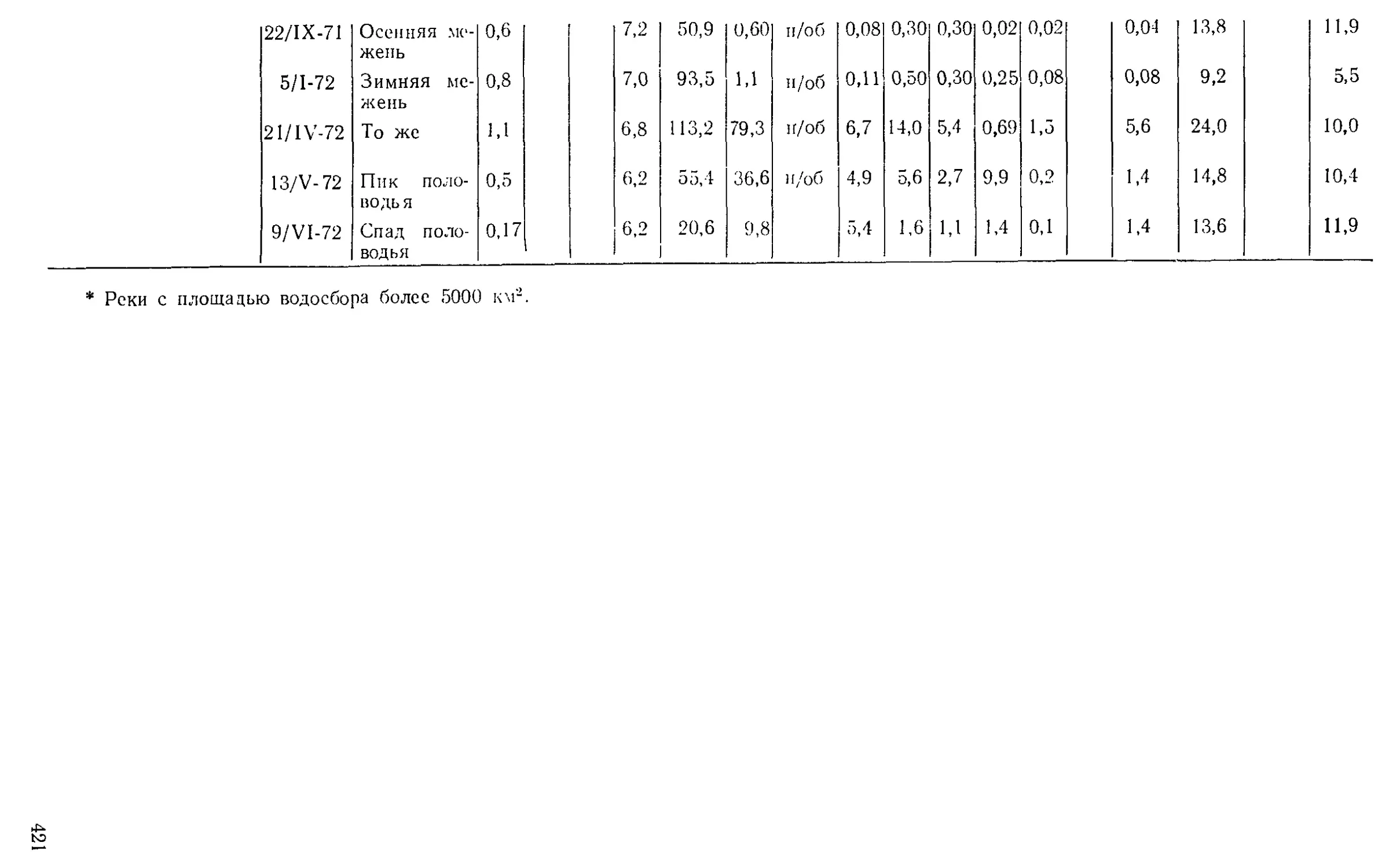

22. Химический состав вод внутриболотных рек центральной части Запад-

но-Сибирской равнины.................................................418

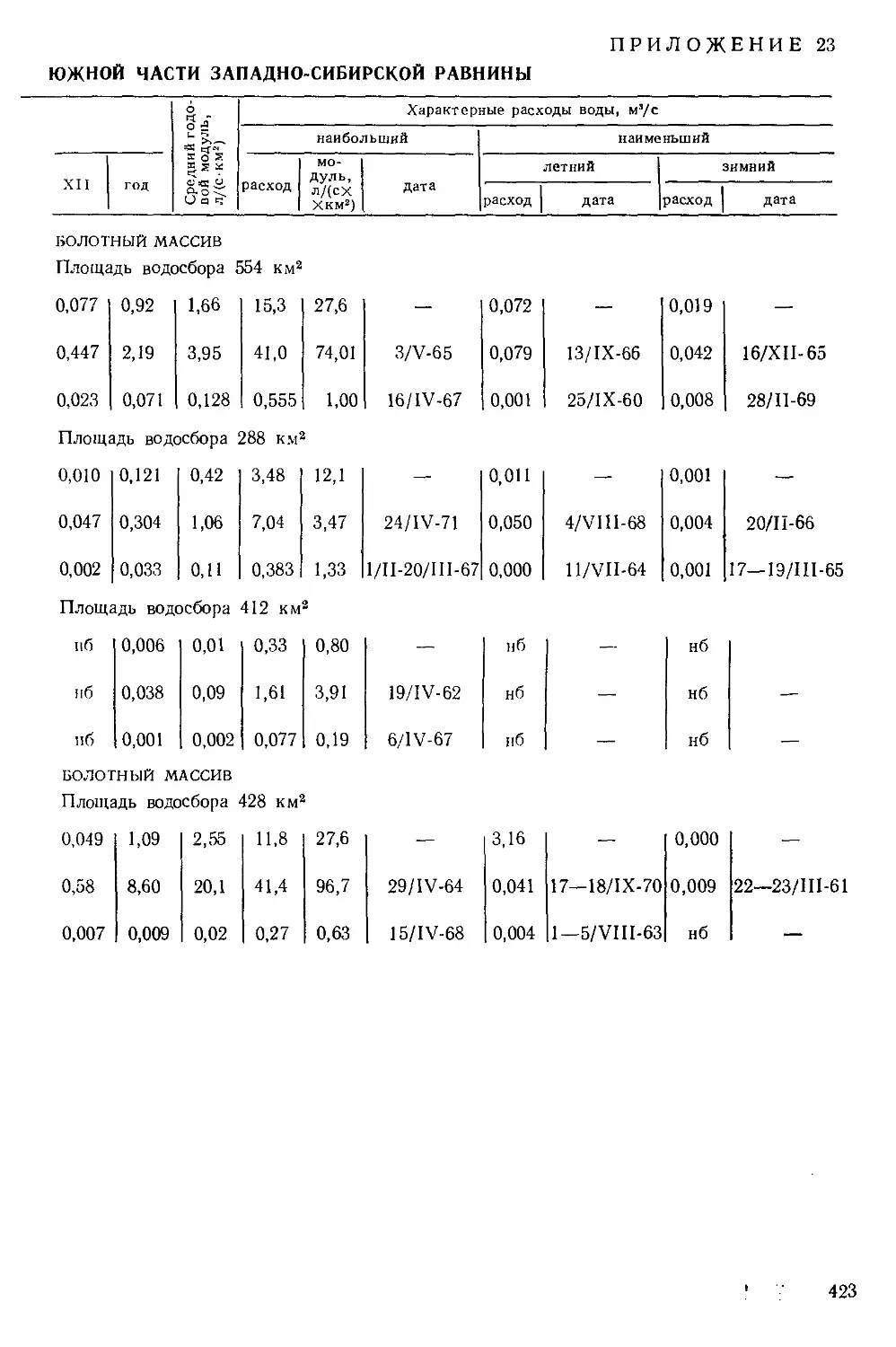

23. Средние и характерные расходы воды некоторых внутриболотных рек

южной части Западно-Сибирской равнины................................422

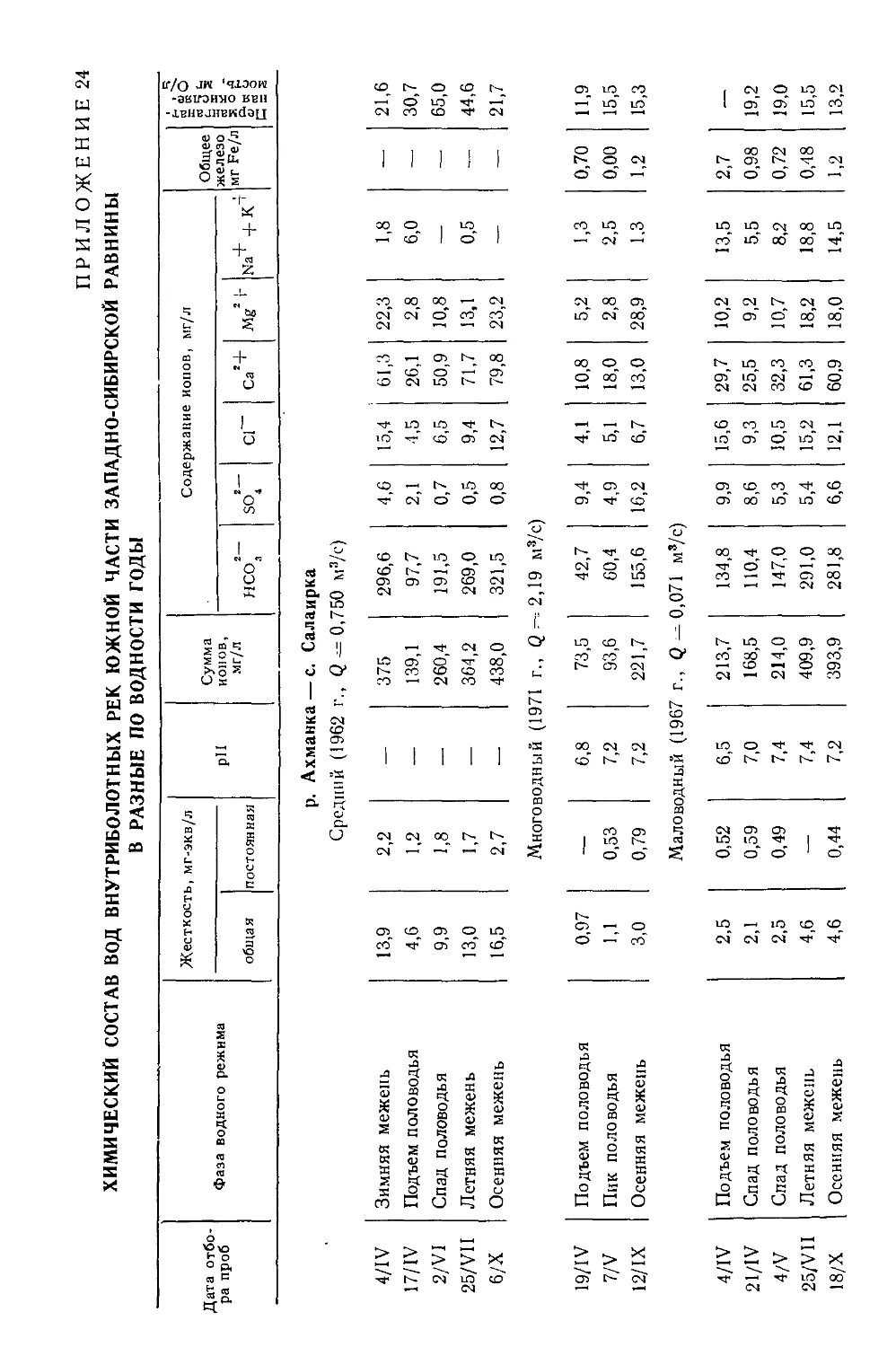

24. Химический состав вод внутриболотных рек южной части Западно-

Сибирской равнины в разные по водности годы..........................424

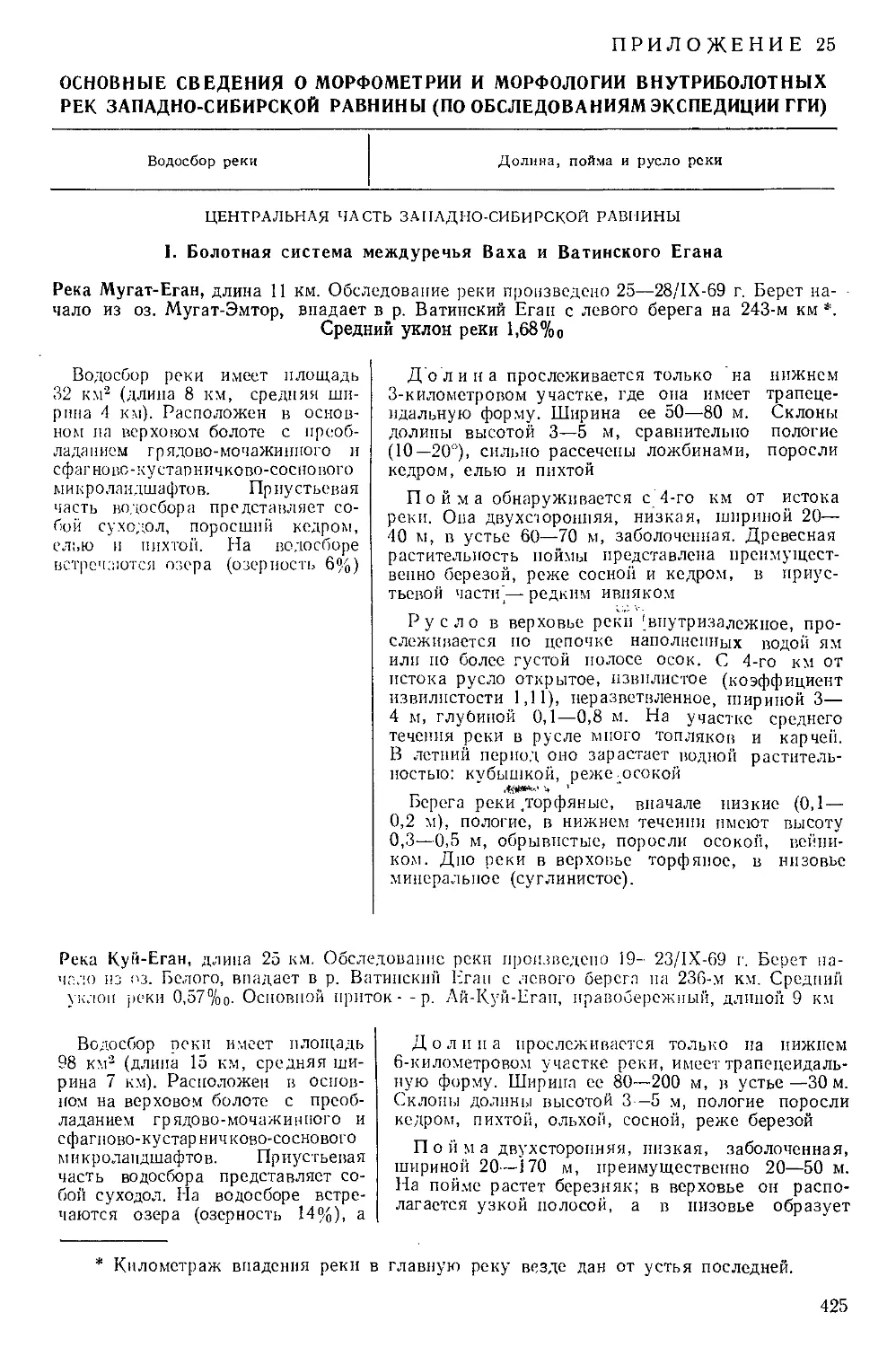

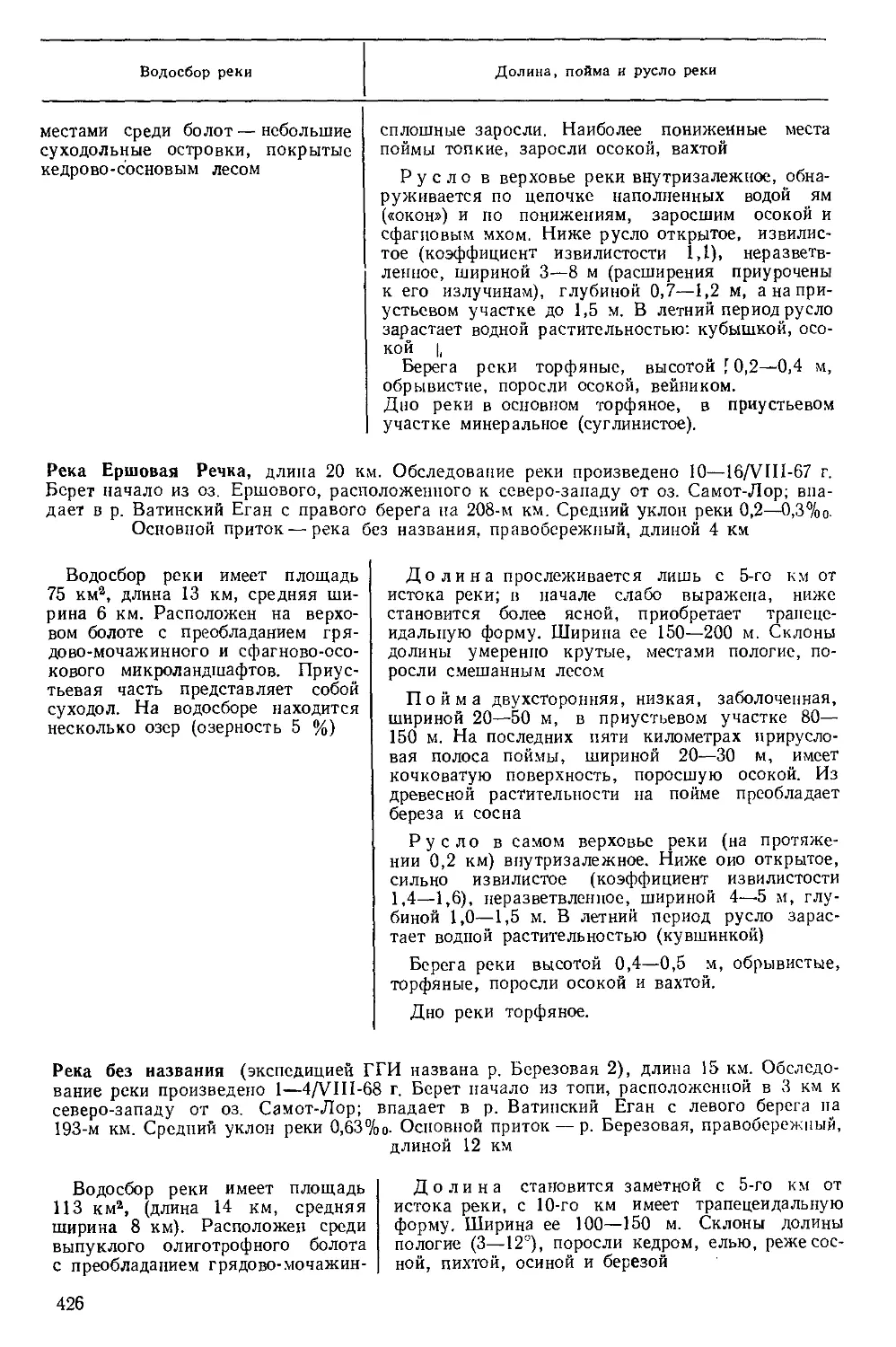

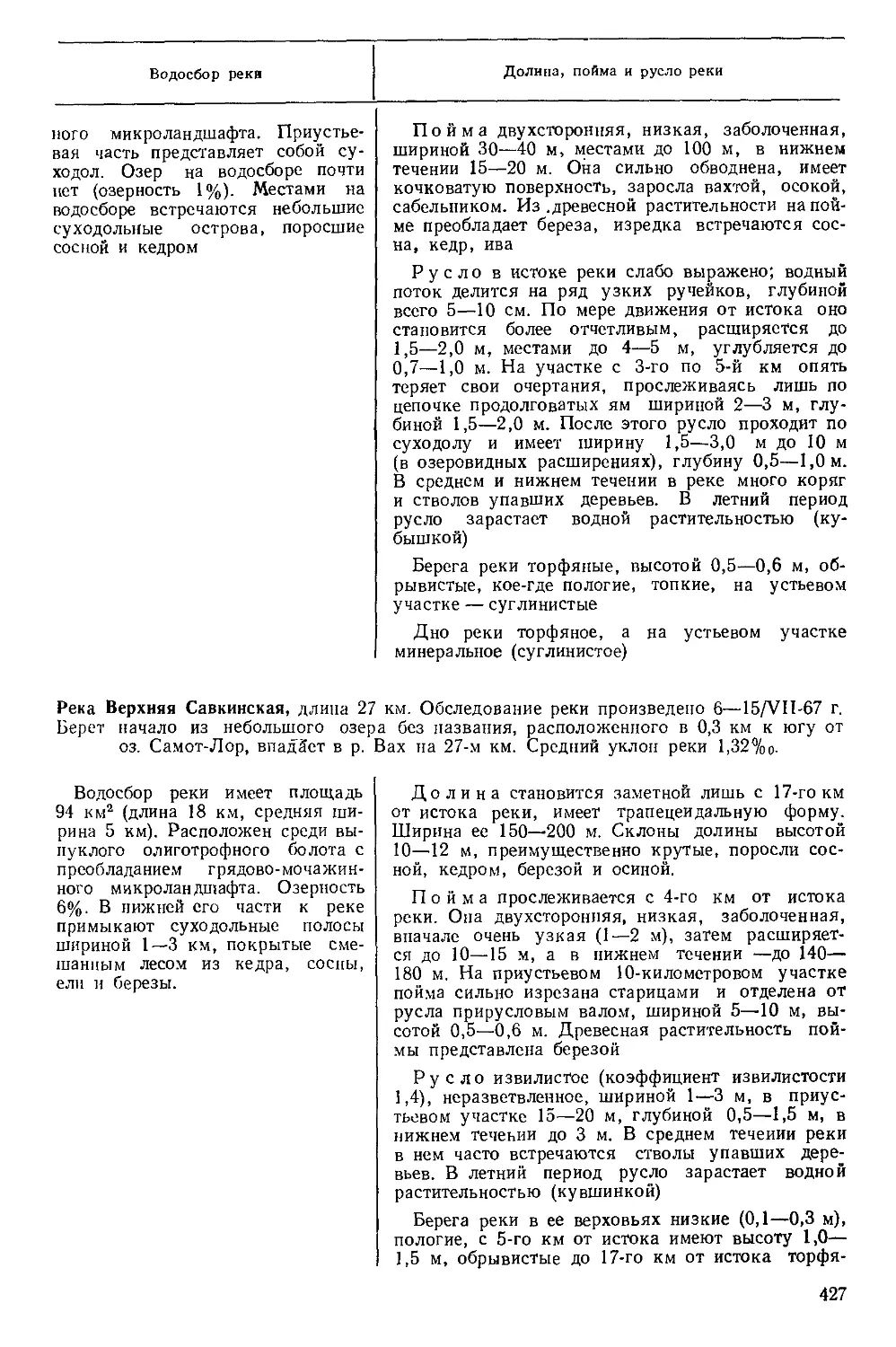

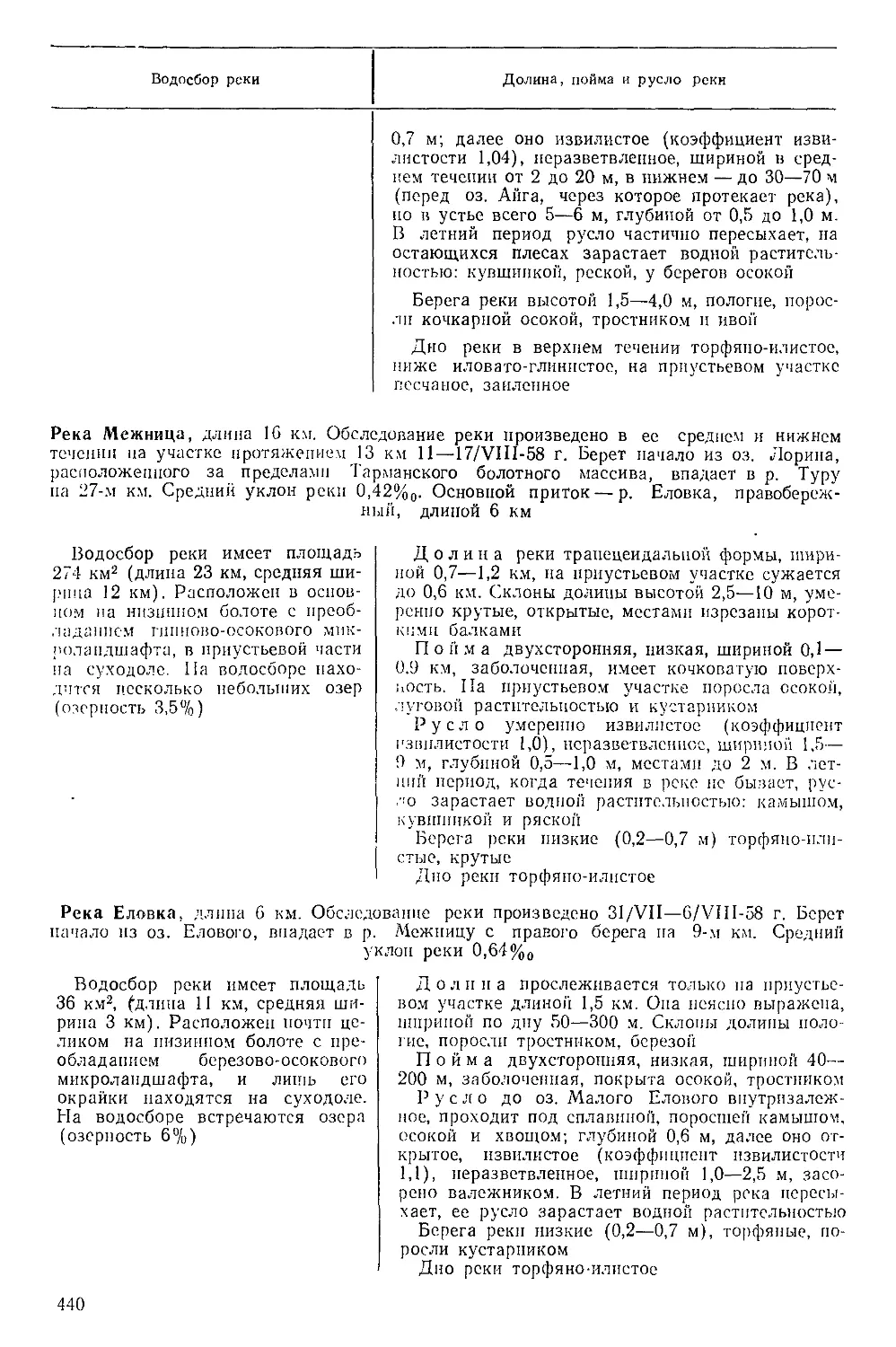

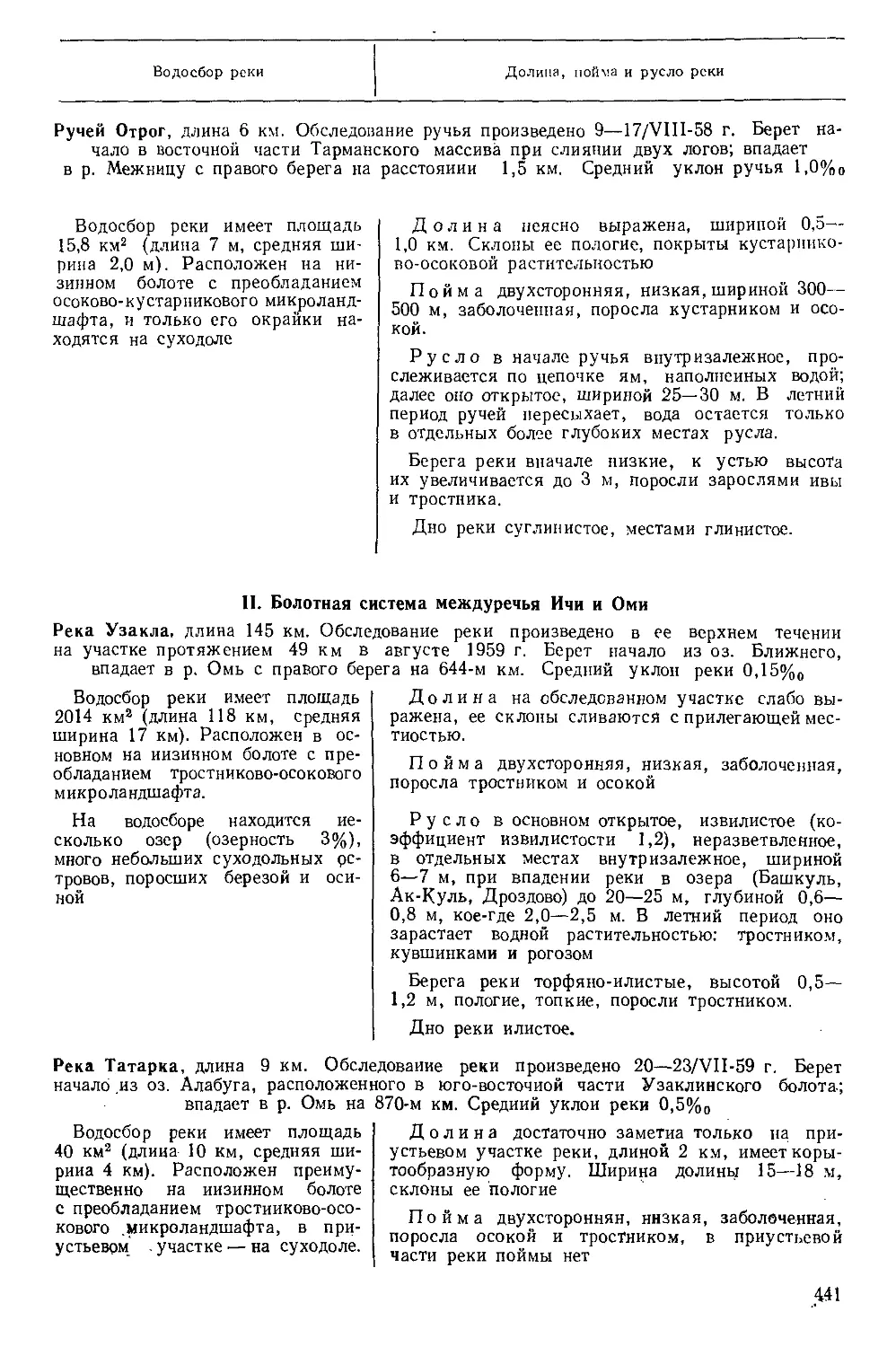

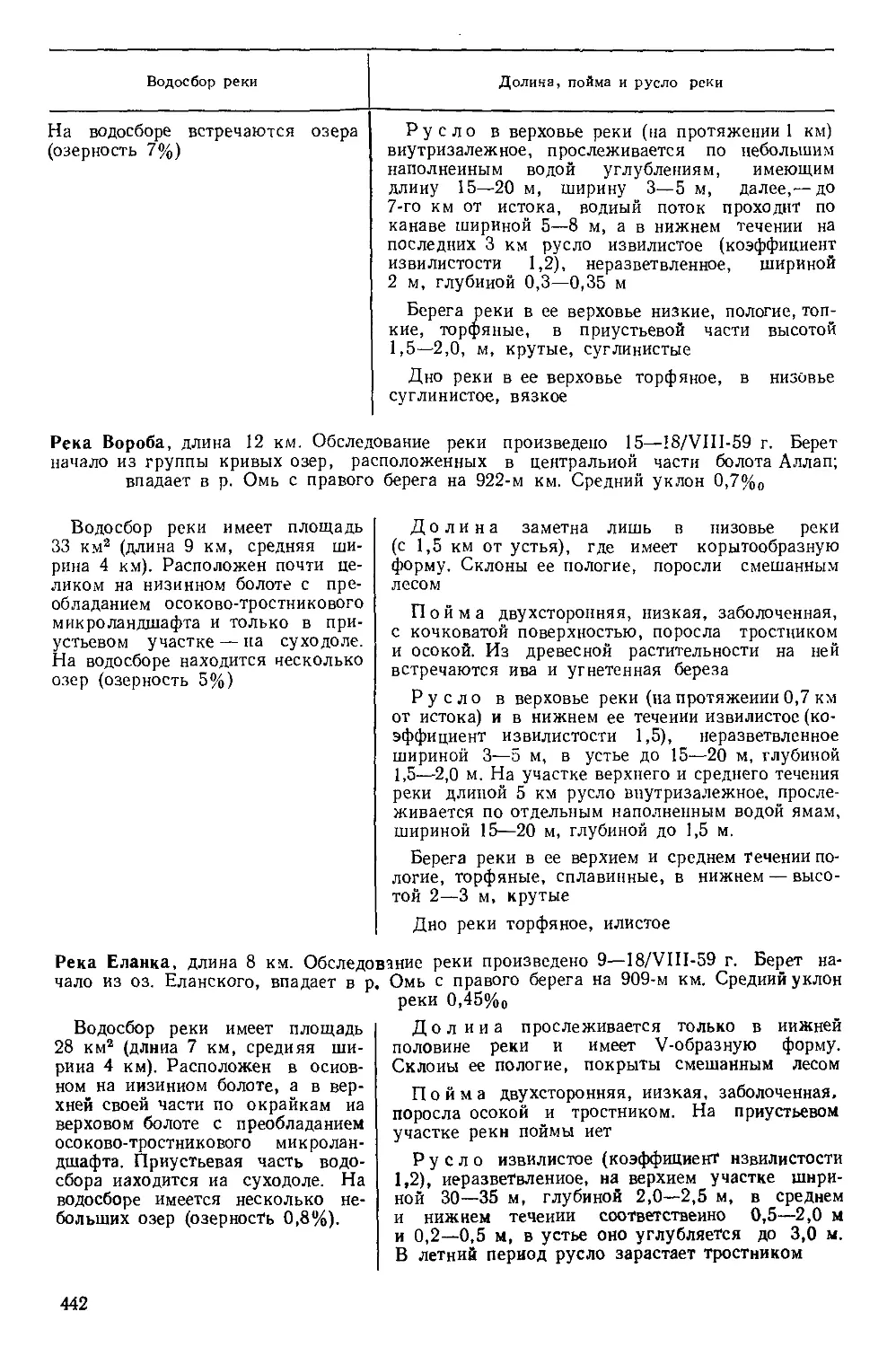

25. Основные сведения о морфометрии и морфологии внутриболотных рек

Западно-Сибирской равнины (по обследованиям экспедиции ГГИ) . 425

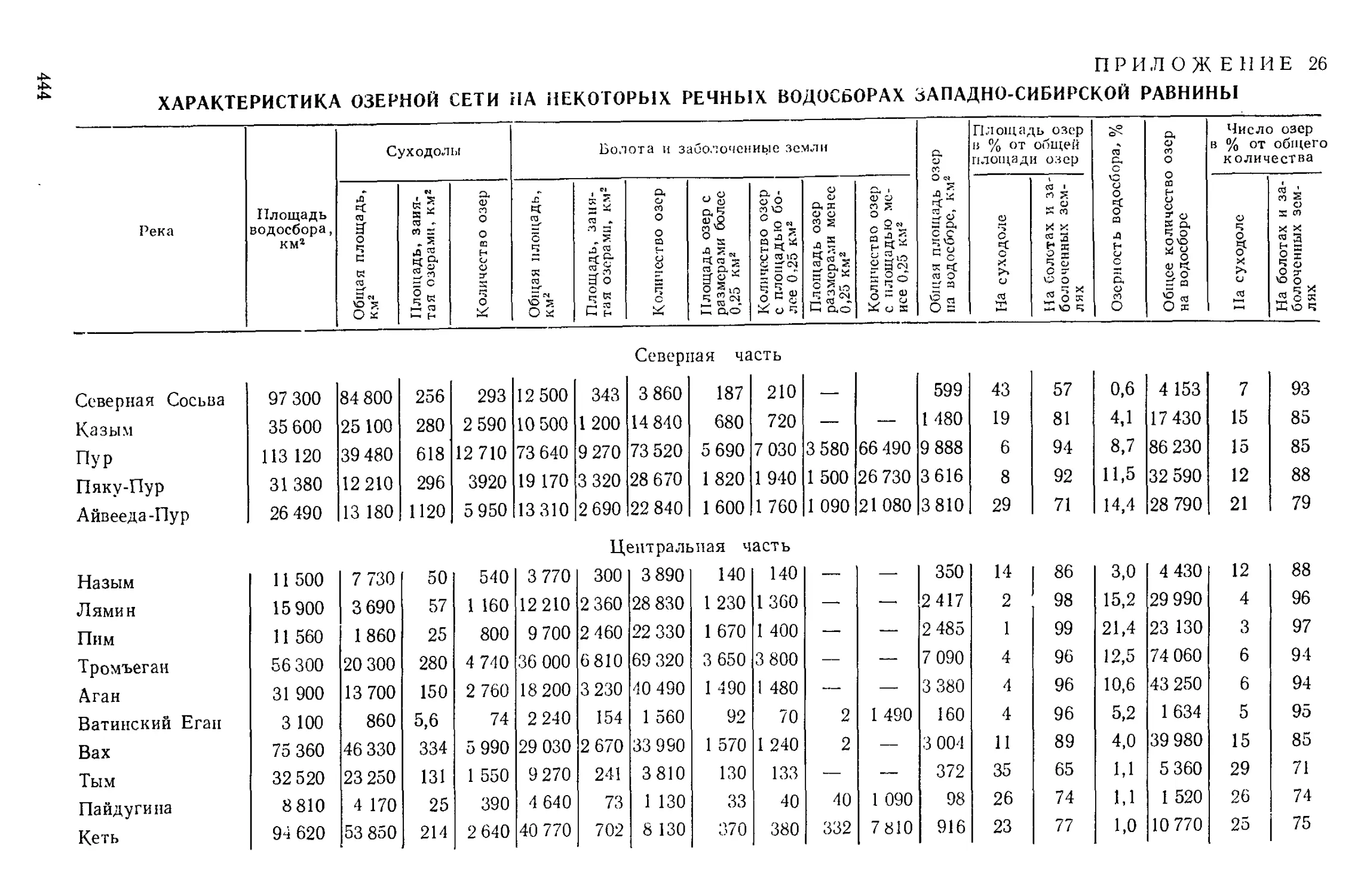

26. Характеристика оз'ерпой сети на некоторых речных водосборах Запад-

но-Сибирской равнины.................................................444

27. Сравнение толщин льда, вычисленных по зависимости (8.1) с наблю-

денными на оз. Ленинградское.........................................446

Предисловие

Западная Сибирь в настоящее время — это край несметных природ-

ных богатств и в первую очередь нефти, газа, торфа, древесины.

Открытие многочисленных месторождений нефти и газа (Самотлор-

ского, Федоровского, Медвежьего, Уренгойского и др.) в цент-

ральной и северной частях территории Западно-Сибирской равнины по-

ложило начало интенсивному развитию промышленности и гражданско-

го строительства в этом обширном сильно заболоченном регионе нашей

страны. Важную роль в ускорении роста производительных сил Запад-

ной Сибири сыграли XXIII и XXIV съезды КПСС, директивами которых

была определена задача создать на территории Западной Сибири круп-

ный народнохозяйственный комплекс на базе разведанных месторож-

дений нефти и газа, а также лесных богатств.

Ввиду специфических природных особенностей территории (высо-

кая заболоченность и обводненность при низких температурах воздуха

в течение большей части года) строительные нормы и правила произ-

водства работ, используемые в других районах страны, в рассматривае-

мом районе требуют корректировки и уточнения. Последнее возможно

лишь на основе проведения специальных исследований, учитывающих

особенности природных условий этой территории, и в первую очередь

почвенно-геологических, гидрологических и климатических, которые до

последнего времени еще слабо изучены.

Государственный гидрологический институт приступил к исследова-

нию гидрологического режима и строения болот Западной Сибири

в 1958 г. С этого года по 1960 г. экспедиционные работы, включающие

большой комплекс исследований (геоботанические, гидрологические, ме-

теорологические), проводились в южной части Западно-Сибирской рав-

нины (бассейны рек Туры, Оми, Баксы и Каргата), с 1964 г.— в цент-

ральной (район оз. Нумто, бассейны рек Конды, Пойка, Агана, между-

речья Ваха и Ватинского Егана, Пима и Тромъегана) и северной (ни-

зовье р. Таза, бассейн р. Правой Хетты) ее частях.

Полевые исследования осуществлялись большим коллективом ин-

женеров и техников отдела гидрологии болот и Западно-Сибирской эк-

спедиции ГГИ под руководством начальников экспедиций: П. К. Во-

робьева в 1958—1960 гг., С. М. Новикова в 1964 г., А. П. Богородицкого

в 1965—1968 гг., Ю. П. Азария в 1969—1974 гг. Научное руководство

экспедиционными исследованиями осуществлялось д-ром геогр. наук,

профессором К. Е. Ивановым и канд. техн, наук С. М. Новиковым.

С 1965 г. исследования болот центральной части Западно-Сибир-

ской равнины (районы нефтяных месторождений) ведутся по договору

с Главтюменнефтегазом. Причем разработка программ Западно-Сибир-

ской экспедиции ГГИ и обсуждение полученных результатов исследова-

7

ний ведется совместно с Гипротюменнефтегазом Миннефтепрома, яв-

ляющимся генеральным проектировщиком комплексного обустройства

нефтяных месторождений Западной Сибири.

Результаты перечисленных выше исследований легли в основу на-

стоящей монографии.

Отдельные разделы ее написаны: канд. техн, наук С. М. Новико-

вым — разд. 1, 4, 5, 7 — 9, п. 2.1, 3.1, 3.3, 3.4; д-ром геогр. наук К- Е. Ива-

новым — разд. 1, 9; канд. геогр. наук Е. А. Романовой — разд. 1, 2; канд.

геогр. наук Л. Г. Бавиной — п. 6.2; канд. техн, наук П. К- Воробьевым —

п. 3.2, 3.3; инж. Т. В. Качаловой — разд. 8; ст. инж, Л. А. Королевой —

п. 3.3.3; ст. инж. Л. В. Котовой — разд. 4, и. 5.4, 5.5; инж. Л. В. Москви-

ной— п. 5.2; ст. инж. Л. И. Усовой — п. 3.1, 3.4; канд. геогр. наук

К. И. Харченко — п. 6.1; ст, инж. Т. А. Цветановой — разд. 7.

В написании разд. 9 монографии принимал участие зам. главного

инженера института Гипротюменнефтегаз канд. техн, наук С. Н. Вас-

серман.

В обработке и подготовке материалов принимали участие ст. инж.

Ж. С. Гончарова, инженеры Л. В. Буш, Т. А. Кириллова.

В подготовке и просмотре рукописи большую помощь оказал канд.

геогр. наук | М. С. Протасьев~~|.

Научное редактирование монографии выполнено д-ром геогр. наук

профессором К. Е. Ивановым и канд. техн, наук С. М. Новиковым.

Введение

Западно-Сибирская равнина, занимающая площадь около

2 745 000 км2 и ограниченная с запада Уральскими горами, с севера

Карским морем, с востока р. Енисеем, с юга Кузнецким Алатау, пред-

горьями Алтая и Казахским мелкосопочником, по своим природным

условиям является уникальным районом земного шара. Главной отли-

чительной особенностью равнины является ее исключительно высокая

заболоченность, обусловленная климатическими и орографическими

условиями. Средняя заболоченность ее территории составляет около

50%, а отдельных районов (Сургутское Полесье, Васюганье, водосборы

рек Лямина, Пима, Агана и др.) — до 70—75%. В пределах равнины

насчитывается огромное количество озер. По приближенным данным,

полученным в ГГИ, общее число озер на рассматриваемой территории

превышает 800 тыс. Однако если учесть все имеющиеся на болотах во-

доемы площадью менее 1 га, то их число значительно возрастет. Нали-

чие среди болот бесчисленного множества озер создает своеобразный

болотно-озерный ландшафт на значительной части территории равнины.

В настоящее время северная часть Западной Сибири (к северу от

58-й параллели северной широты), характеризующаяся весьма высокой

заболоченностью, становится центром нефтегазодобывающей промыш-

ленности страны, способствующей бурному развитию всей экономики

этого богатейшего, но труднодоступного края и созданию здесь круп-

нейшего народнохозяйственного комплекса. На рассматриваемой терри-

тории сосредоточены огромные прогнозные запасы нефти и газа, около

10% лесных ресурсов страны, крупнейшие запасы железных руд и фор-

мовочных песков и каолина, в центральной и южной ее частях — об-

ширные площади богатых пойменных лугов.

Освоение природных ресурсов Западной Сибири, связанное с раз-

работкой нефтяных и газовых месторождений, строительством крупных

промышленных комплексов и населенных пунктов, прокладкой магист-

ральных нефте- и газопроводов, созданием путей сообщения (железных

и автомобильных дорог), улучшением водных путей, а также с реше-

нием вопросов по использованию лесных ресурсов, осушению болот и др.,

требует достаточно полной информации о природных условиях этой тер-

ритории, охватывающей различные физико-географические зоны.

Среди условий, определяющих выбор рациональных путей комплекс-

ного использования богатейших ресурсов Западно-Сибирской равнины,

ведущее место занимают гидрологические и метеорологические факто-

ры, под влиянием которых формируется водно-тепловой режим терри-

тории.

Гидрометеорологическая изученность равнины, особенно территории,

расположенной к северу от параллели г. Тобольска, весьма слабая. Гус-

9

тота стационарной гидрологической сети на реках рассматриваемой тер-

ритории в границах Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского националь-

ных округов в 1,5 раза меньше, чем на территории, обслуживаемой Якут-

ским управлением Гидрометслужбы. По сравнению же с развитыми в хо-

зяйственном отношении районами страны густота гидрологической сети

северной половины Западно-Сибирской равнины в 30 раз меньше. Ввиду

малонаселенности края гидрологические посты приурочены в основном

к крупным и средним рекам. Реки с площадью водосбора менее 5000 км2

совершенно не изучены. Гидрологическая сеть на озерах и болотах этой

огромной территории практически отсутствует. Поэтому гидрометеоро-

логический режим обширных водораздельных пространств, занятых бо-

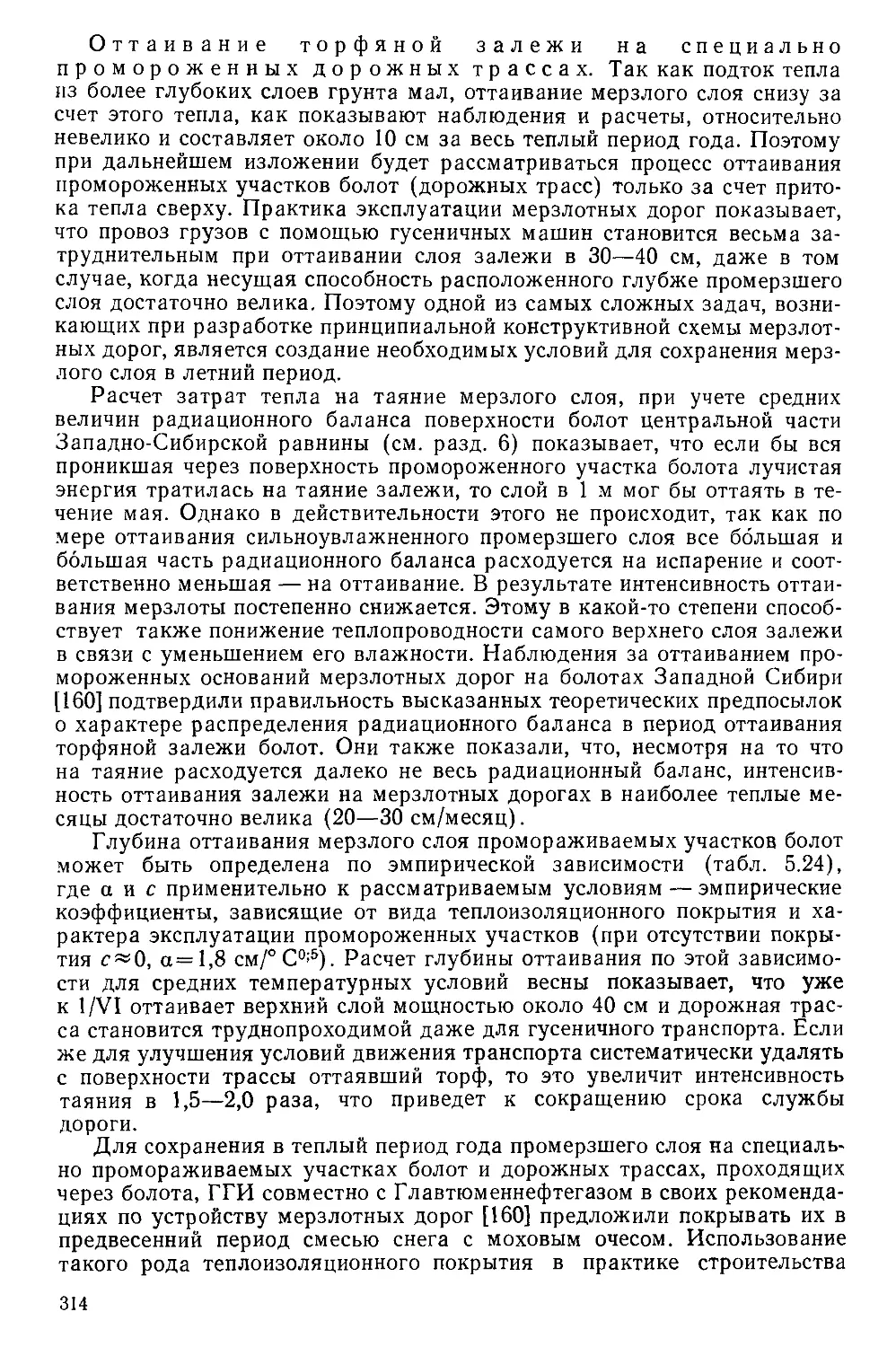

лотами, представляющими основной элемент ландшафта на всей тер-

ритории равнины, за исключением ее южных районов, до последнего

времени оставался совершенно не изученным. Как известно, именно бо-

лота определяют те трудные природные условия, в которых ведется

строительство и освоение богатств этого обширного края.

Данная монография является первой работой, в которой приводится

всесторонняя характеристика строения, природных свойств и гидроме-

теорологического режима обширных заболоченных территорий Запад-

но-Сибирской равнины и даются расчетные параметры гидрологических

элементов, которые могут быть использованы в практике проектирова-

ния, строительства и эксплуатации промышленных и хозяйственных объ-

ектов. В ней также рассматриваются перспективы мелиоративных работ,

возможные изменения природных процессов (заболачивание, осушение,

лесовозобновление и т. д.) при том или ином воздействии на водный

режим крупных и средних рек, а также некоторые пути использования

гидрометеорологических ресурсов при промышленном и хозяйственном

освоении края.

Ввиду значительных изменений в широтном направлении природных

условий равнины (климат, многолетняя мерзлота, характер заболочен-

ности) и различной гидрологической изученности разных районов ока-

залось наиболее целесообразным описание гидрографии и режима внут-

риболотных рек и озер (разд. 7, 8) вести отдельно для трех ее частей:

северной (южной границей, которой являются Сибирские Увалы), цент-

ральной (южная граница — параллель г. Тобольска) и южной. Наибо-

лее детальная характеристика природных условий заболоченных терри-

торий Западно-Сибирской равнины дана по ее центральной части, менее

детальная — по северной (зона многолетней мерзлоты).

1

Краткий

обзор исследований болот Западной Сибири

Начало исследований болот и заболоченных земель Западной Сиби-

ри 1 относится к концу XIX — началу XX столетия, когда при изучении

растительности и почв ее южной части были получены и характеристики

болот этой территории с позиций ландшафтоведения [54, 55, 109, 189].

До текущего столетия сведения о болотах Западно-Сибирской равнины

сводились в основном к описаниям их наличия в том или ином ее районе

и были опубликованы в отдельных изданиях, посвященных географиче-

ским и экономическим исследованиям.

Изыскания и мелиоративные работы, проведенные экспедицией

И. И. Жилинского в 1895—1904 гг. на заболоченных территориях, при-

легающих к Сибирской железной дороге, позволили собрать достаточ-

но детальные сведения о растительности и строении болот района Ба-

рабы и Нарымского края и высказать ряд положений о возможных пу-

тях их осушения и хозяйственного освоения [77].

Обследования земель южных районов Западно-Сибирской равнины,

включая и заболоченные земли, получили некоторое развитие в период

с 1913 по 1916 г. в связи с появлением проекта о переселении сюда

крестьян из Европейской части России. В это время по заданию Пере-

селенческого управления обследование земель проводилось в Барабе

П. Н. Крыловым (1913 г.), в западной части Нарымского края —

Д. А. Драницыным (1914, 1915 гг.), в Ишимском уезде Тобольской гу-

бернии— Б. Н. Городковым (1915, 1916 гг.), в Томской губернии —

Н. И. Кузнецовым (1915 г.). Целью этих обследований было выявление

наиболее пригодных для заселения земель, поэтому основное внимание

обращалось на изучение почв и растительности суходолов. Болота и за-

болоченные земли изучались лишь попутно. Полученные результаты

в отношении болот — их описания и характеристики,— содержатся в ра-

ботах [69, 70, 109].

Широкие и планомерные исследования болот Западной Сибири ста-

ли производиться только после Великой Октябрьской социалистической

революции, когда Советское государство приступило к комплексному

хозяйственному освоению природных богатств восточных райнов страны.

В 1923—1930 гг. исследуются болота южной части Западной Сибири.

По заданию Сибирского переселенческого управления в этих исследова-

ниях значительное участие принимает экспедиция Государственного лу-

гового института под руководством А. Я. Бронзова. За период с 1925 по

1 В настоящем обзоре наряду с гидрологическими исследованиями болот рассмат-

триваются также и тесно связанные с ними работы по геоботаническим, стратиграфи-

ческим, мелиоративным и некоторым другим обследованиям болотных ландшафтов.

11

1930 г. экспедиция обследовала Васюганские болота и собрала уникаль-

ный материал по растительному покрову и стратиграфии торфяной за-

лежи, по геологии, почвам и гидрографии этой обширной территории.

Главной целью указанной экспедиции являлось изучение болот, и в этом

отношении она была первой в Западной Сибири. Полученные ею резуль-

таты опубликованы А. Я. Бронзовым [22, 23], М. К. Барышниковым [15]

и Р. С. Ильиным [94].

Несколько позже в других районах Западной Сибири — Барабе и за-

падной части лесостепи — производила работы другая экспедиция под

руководством М. И. Нейштадта (1932, 1936 гг.), А. А. Генкеля и

П. Н. Красовского (1937 г.). В задачу этой экспедиции входило иссле-

дование типов болот и определение запасов торфа. Полученные данные

были использованы при составлении справочника торфяного фонда и

установлении закономерностей размещения типов торфяных месторожде-

ний на территории Барабы и западной части лесостепи. Некоторые ре-

зультаты, в частности оценка технических свойств торфяной залежи

займищ и рямов Барабы с описанием стратиграфии и возраста залежей,

опубликованы [41, 137].

В 30-х годах на севере Западной Сибири Институтом полярного зем-

леделия проводились работы по выявлению кормовых угодий и оленьих

пастбищ. Исследования, выполненные на полуостровах Ямал —

В. Н. Андреевым, Гыданском — Б. Н. Городковым и Малый Ямал —

В. С. Говорухиным, дали первые сведения о строении болот этого

района [48, 57, 58].

В связи с разработкой проекта сельскохозяйственного освоения Ба-

рабы Министерство сельского хозяйства СССР совместно с рядом на-

учно-исследовательских организаций (Почвенный институт АН СССР,

Всесоюзный и Северный научно-исследовательские институты гидротех-

ники и мелиорации и др.) создало специальную Барабинскую экспеди-

цию, которая в период 1944—1951 гг. выполнила большие изыскатель-

ские, научно-исследовательские и проектные работы и получила ценные

данные по климату, геологии, гидрографии, растительности, промышлен-

ности, сельскому хозяйству и другим характеристикам территории Ба-

рабы. Значительное место в этих исследованиях было отведено изучению

болот и заболоченных земель, проводившемуся по широкой программе

(выяснялись условия образования и типы болот, основные закономерно-

сти их территориального размещения и т. д.). Некоторые результаты

этой экспедиции, касающиеся вопросов генезиса и развития займищно-

рямовых болот, опубликованы в работе М. С. Кузьминой [112, 113], обоб-

щение же всех материалов, полученных экспедицией, в том числе и по

болотам Барабы, сделано в монографии А. Д. Панадиади [152]. В моно-

графии рассматриваются причины образования болот, дается описание

различных их типов с характеристикой торфяной залежи и водного пи-

тания.

На болотах центральной части Западной Сибири большие исследова-

ния в целях выявления торфяных месторождений были проведены в

1951—1956 гг. торфоразведочными экспедициями Гипроторфразведки

под руководством П. Е. Логинова и С. Н. Тюремнова. За указанные

шесть лет обследована (с применением аэрометодов) огромная терри-

тория Западно-Сибирской равнины в зонах лесостепи и тайги. Получен-

ные экспедициями результаты, опубликованные в работах [121, 122, 194],

послужили основой для районирования торфяного фонда Западной

Сибири.

12

В последующие 1961—1971 гг. аналогичные работы продолжает вес-

ти в бассейнах рек Тромъегана, Ваха, Кети, Васюгана Геолторфразвед-

ка под руководством А. В. Предтеченского.

В Томской области в течение многих лет выполняются геоботаниче-

ские обследования болот учеными Томского государственного универси-

тета им. В. В. Куйбышева Л. В. Шумиловой, Ю. А. Львовым и Г. Г. Ясно-

польской. В результате этих работ собран и обобщен большой материал

по растительному покрову и строению болот этой части Западно-Сибир-

ской равнины [127, 128, 208, 209].

Значительный вклад в дело изучения болот Западной Сибири внесен

Красноярским институтом леса и древесины СО АН СССР. Под руко-

водством Н. И. Пьявченко и его учеников Ф. 3. Глебова и М. Ф. Ели-

зарьевой были осуществлены комплексные исследования лесных биогео-

ценозов на болотах и заболоченных территориях этой части Сибири для

разработки мероприятий по повышению их продуктивности [46,

47, 73].

Исследования болот Западно-Сибирской равнины, связанные с изу-

чением их типологии, процесса заболачивания и возраста, ведутся Ин-

ститутом географии АН СССР. В работах Н. Я- Каца и М. И. Нейштад-

та [105, 140] дано районирование болот этой обширной территории, при-

ведены данные об абсолютном возрасте болот. Несмотря на то что эти

сведения об абсолютном возрасте болот (10 000—11 000 лет) получены

по единичным определениям, они представляют большой научный и

практический интерес.

Гидрологические исследования болот Западной Сибири начались

в 1958 г. с комплексных работ Западно-Сибирской экспедиции Государ-

ственного гидрологического института на гипново-осоковых и тростни-

ково-рямовых болотах лесостепной зоны. Руководителями указанных

работ являлись К. Е. Иванов, С. М. Новиков, В. В. Романов, Е. А. Ро-

манова, П. К. Воробьев. Эти исследования велись по программе, вклю-

чающей изучение типологии и морфологии болот, строения торфяной

залежи, уровенного режима, стока с болот и малых речных водосборов,

испарения, теплового режима и радиационного баланса, водоотдачи

торфяной залежи и метеорологического режима болот. В 1958—1959 гг.

такие экспедиционные работы проводились на Тарманском болотном

массиве (около г. Тюмени), в 1959 г.— на Талагульском и Узаклинском

болотных массивах в районе г. Барабинска (бассейн р. Оми), в 1960 г.—

на Баксинском болотном массиве, находящемся в верховьях рек Баксы

и Каргата, в 1962 г.— на болотных массивах, расположенных вдоль же-

лезной дороги Ивдель-Обь (Полуночное — Нары-Кары), в 1963—1964 гг.

в районе оз. Нумто и в бассейне р. Пима (Ханты-Мансийский националь-

ный округ).

Наиболее интенсивно и всесторонне исследования болот и заболочен-

ных земель Западной Сибири стали развиваться в последнее десятиле-

тие в связи с началом освоения открытых в ее пределах месторождений

нефти и газа, расположенных в большинстве случаев на территории бо-

лот и заболоченных земель. Начиная с 1964 г. к изучению болот, нахо-

дящихся в районах нефтяных месторождений Западной Сибири, присту-

пил Гипротюменнефтегаз, позднее — Тюменский инженерно-строитель-

ный институт, Калининский политехнический институт, Научно-исследо-

вательский институт оснований и подземных сооружений, Омский фи-

лиал Союздорнии и др.

13

Наиболее крупные работы по изучению инженерно-строительных осо-

бенностей заболоченных территорий Среднего Приобья ведутся Гипро-

тюменнефтегазом под руководством Я. М. Кагана, С. Н. Вассермана,

В. Л. Трофимова, Н. В. Табакова, Т. В. Леменкова. Результаты этих ис-

следований опубликованы в многочисленных работах [27, 28, 93, 95, 188].

Исследования физико-механических свойств торфяной залежи сибир-

ских болот, выполняемые Калининским политехническим институтом,

ведутся под руководством Л. С. Амаряна [2—5]. Работы перечисленных

выше институтов направлены в основном на решение ряда практических

задач, непосредственно связанных со строительством на болотах и за-

болоченных землях: обустройство нефтяных месторождений, инженер-

ная подготовка территорий под гражданское строительство, прокладка

нефтепроводов и различного рода коммуникаций и т. д. В период 1965—

1973 гг. экспедиция Государственного гидрологического института про-

должала выполнять комплексные исследования на болотах в районах

нефтяных и газовых месторождений: Тетеревско-Мортымьинского (бас-

сейн р. Конды), Правдинского (бассейн р. Пойка) Самотлорского (меж-

дуречье Ваха и Ватинского Егана), Варьеганского (бассейн р. Агана),

Федоровского (бассейн р. Тромъегана), Медвежьего (бассейн р. Нады-

ма), Тазовского (низовья р. Таза).

Продолжительность и программа экспедиционных работ на разных

месторождениях не были полностью одинаковыми и зависели от целого

ряда условий: размера месторождений, характера природных объектов,

срока ввода месторождений в эксплуатацию и т. д.

Материалы этих исследований позволили не только осветить законо-

мерности строения и водно-теплового режима болот, рек и озер указан-

ных выше районов месторождений, но и разработать ряд практических

рекомендаций по вопросам, относящимся к строительству и эксплуата-

ции нефтепромыслов в тяжелых природных условиях (высокая заболо-

ченность и обводненность территорий), в том числе по устройству дорог

на болотах, продлению периода бурения скважин в теплый период года,

методам освоения участков месторождений, расположенных под сред-

ними и крупными внутриболотными озерами, и др.

Полученные результаты исследований частично были опубликованы

в 1963—1971 гг. в работах К. Е. Иванова, С. М. Новикова, В. В.,Рома-

нова, Е. А. Романовой, П. К. Воробьева [13, 32, 35, 84, 86, 88, 89, 141,

145, 176, 177, 179, 182].

Заложенные и оборудованные экспедицией ГГИ болотные и речные

посты и гидрометеоплощадки после завершения экспедиционных поле-

вых работ передаются местным управлениям гидрометслужбы, которые

продолжают начатые наблюдения по стандартным программам, преду-

смотренным Наставлениями Гидрометслужбы.

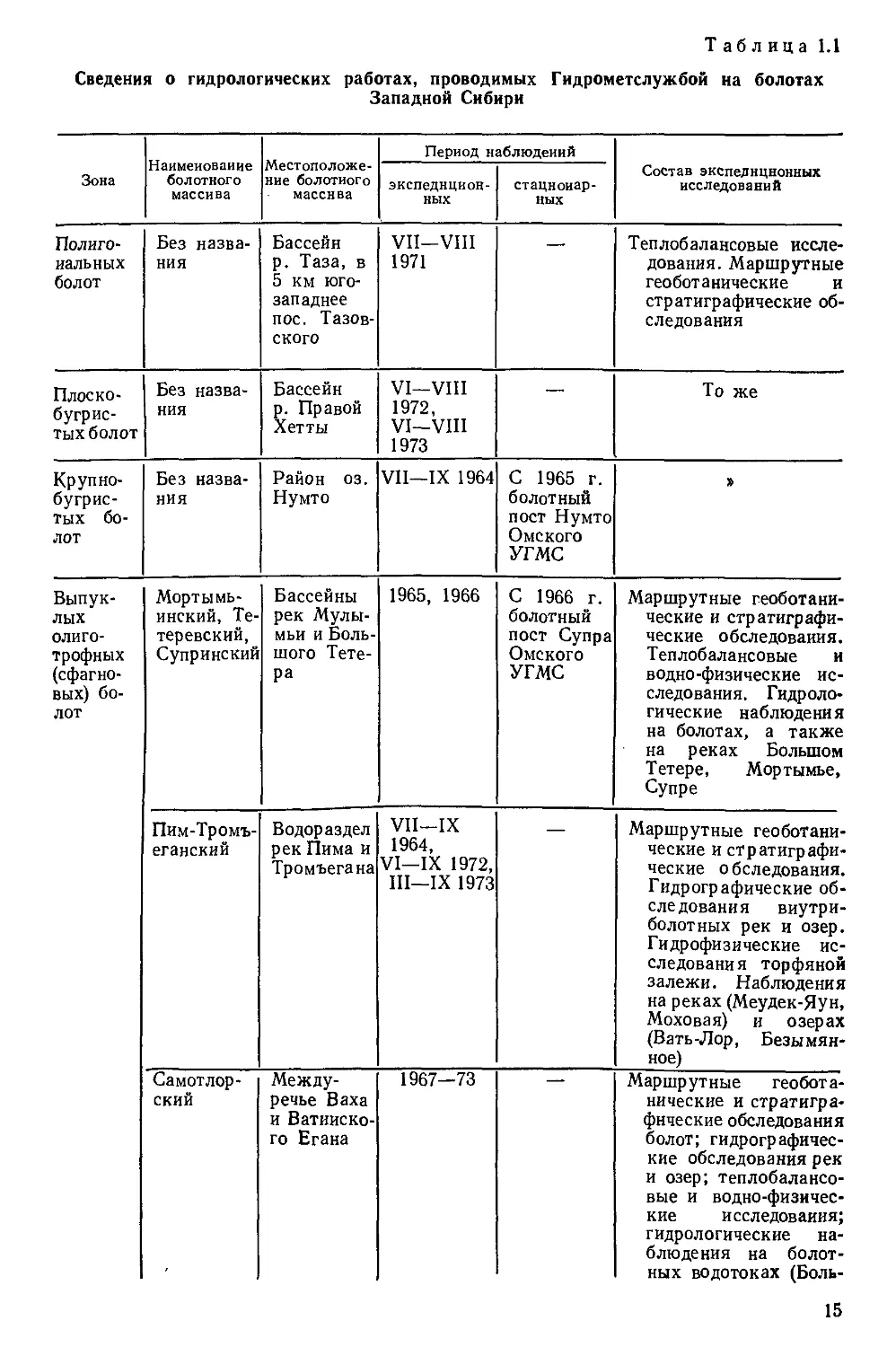

Сведения о гидрологических работах, выполненных и выполняемых

в настоящее время учреждениями Гидрометслужбы в Западной Сибири,

приведены в табл. 1.1. В этой таблице содержатся данные, характери-

зующие состояние экспедиционных и стационарных исследований болот

рассматриваемого региона.

Помимо болотных станций и постов Гидрометслужбы на территории

Западно-Сибирской равнины работает ряд стационаров других ведомств,

на которых в той или иной мере ведутся гидрологические наблюдения.

Западно-Сибирским филиалом ВНИИГиМ в Тюменской области

в 1968—1969 гг. были заложены два опытных участка на торфяных поч-

вах: один— площадью 3 га в совхозе „Салаирский" (1968 г.), другой —

14

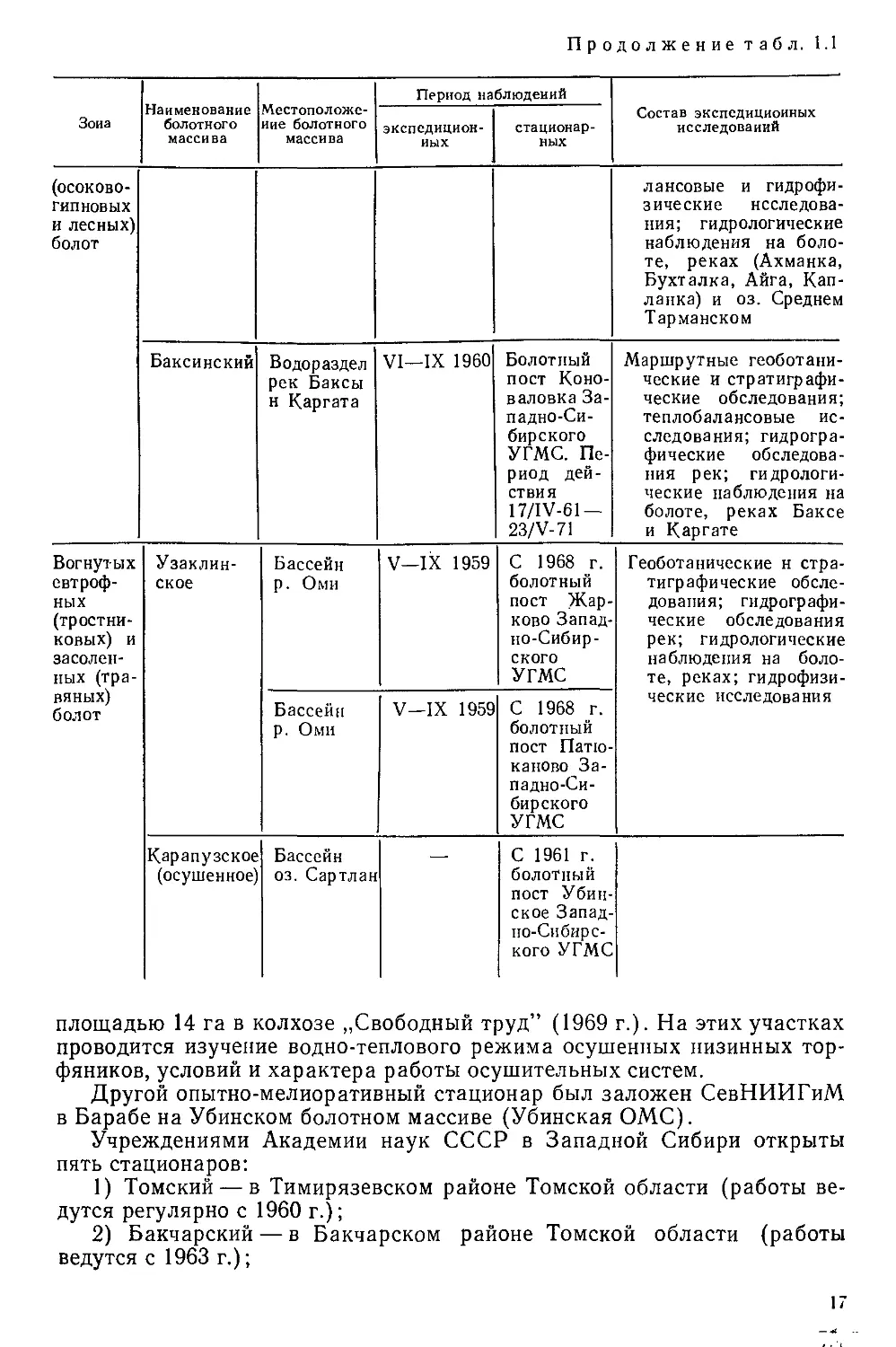

Таблица 1.1

Сведения о гидрологических работах, проводимых Гидрометслужбой на болотах

Западной Сибири

Зона Наименование болотного массива Местоположе- ние болотного массива Период наблюдений Состав экспедиционных исследований

экспедицион- ных стационар- ных

Полиго- нальных болот Без назва- ния Бассейн р. Таза, в 5 км юго- западнее пос. Тазов- ского VII—VIII 1971 Теплобалансовые иссле- дования. Маршрутные геоботанические и стратиграфические об- следования

Плоско- бугрис- тых болот Без назва- ния Бассейн р. Правой Хетты VI—VIII 1972, VI—VIII 1973 — То же

Крупно- бугрис- тых бо- лот Без назва- ния Район оз. Нумто VII—IX 1964 С 1965 г. болотный пост Нумто Омского УГМС »

Выпук- лых олиго- трофных (сфагно- вых) бо- лот Мортымь- инский, Те- теревский, Супринский Бассейны рек Мулы- мьи и Боль- шого Тете- ра 1965, 1966 С 1966 г. болотный пост Супра Омского УГМС Маршрутные геоботани- ческие и стратиграфи- ческие обследования. Теплобалансовые и водно-физические ис- следования. Гидроло- гические наблюдения на болотах, а также на реках Большом Тетере, Мортымье, Супре

Пим-Тромъ- еганский Водораздел рек Пима и Тромъегана VII—IX 1964, VI—IX 1972, III—IX 1973 Маршрутные геоботани- ческие и стратиграфи- ческие о бследования. Гидрографические об- следования виутри- болотных рек и озер. Гидрофизические ис- следования торфяной залежи. Наблюдения на реках (Меудек-Яун, Моховая) и озерах (Вать-Лор, Безымян- ное)

Самотлор- ский Между- речье Ваха и Ватииско- го Егана 1967—73 Маршрутные геобота- нические и стратигра- фические обследования болот; гидрографичес- кие обследования рек и озер; теплобалансо- вые и водно-физичес- кие исследования; гидрологические на- блюдения на болот- ных водотоках (Боль-

15

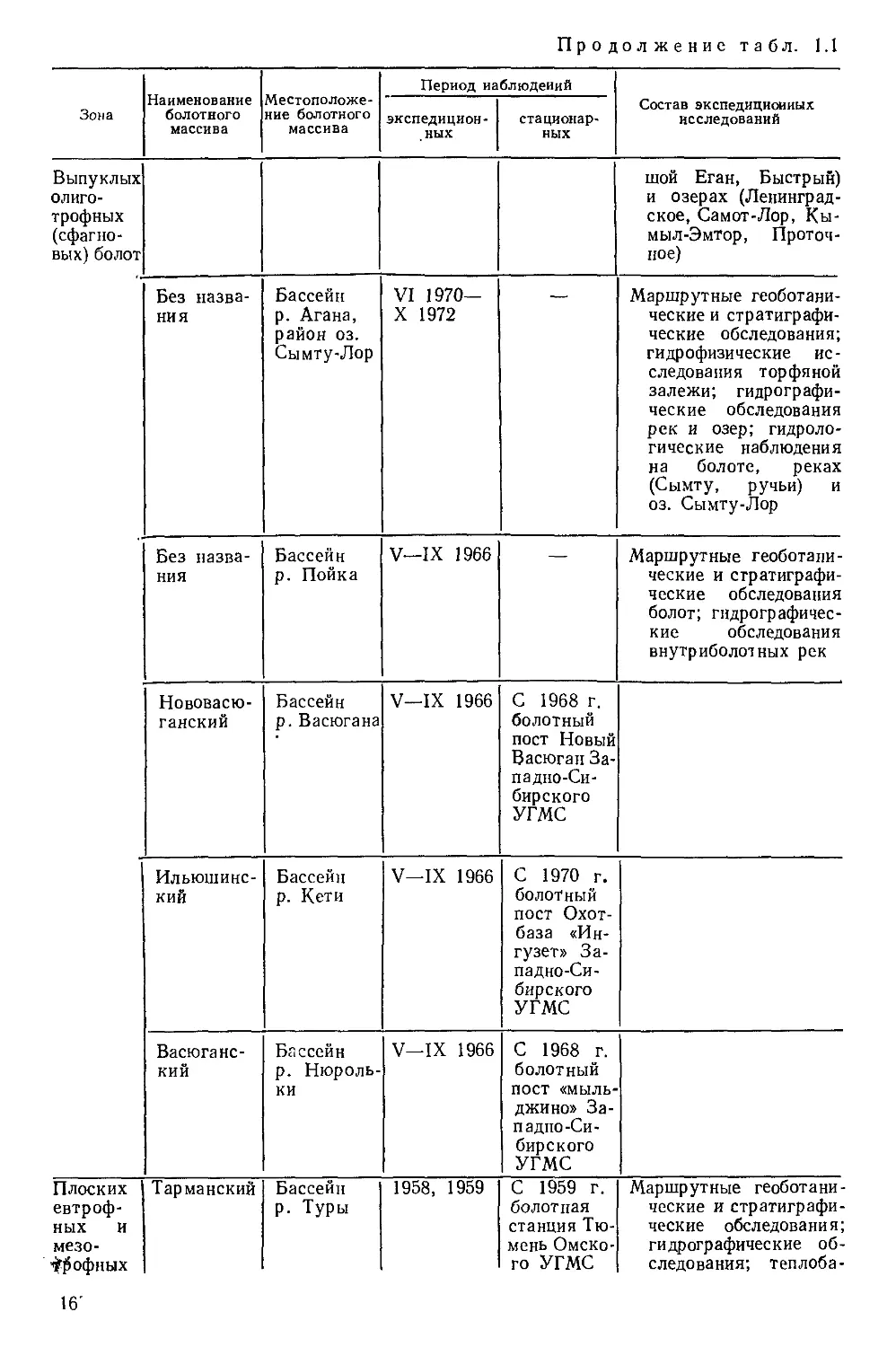

Продолжение табл. 1.1

Зона Наименование болотного массива Местоположе- ние болотного массива Период наблюдений Состав экспедиционных исследований

экспедицион- ных стационар- ных

Выпуклых олиго- трофных (сфагно- вых) болот шой Еган, Быстрый) и озерах (Ленинград- ское, Самот-Лор, Кы- мыл-Эмтор, Проточ- ное)

Без назва- ния Бассейн р. Агана, район оз. Сымту-Лор VI 1970— X 1972 Маршрутные геоботани- ческие и стратиграфи- ческие обследования; гидрофизические ис- следования торфяной залежи; гидрографи- ческие обследования рек и озер; гидроло- гические наблюдения на болоте, реках (Сымту, ручьи) и оз. Сымту-Лор

Без назва- ния Бассейн р. Пойка V—IX 1966 Маршрутные геоботани- ческие и стратиграфи- ческие обследования болот; гидрографичес- кие обследования внутриболотных рек

Нововасю- ганский Бассейн р. Васюгана V—IX 1966 С 1968 г. болотный пост Новый Васюган За- падно-Си- бирского УГМС

Ильюшинс- кий Бассейн р. Кети V—IX 1966 С 1970 г. болотный пост Охот- база «Ин- гузет» За- падно-Си- бирского УГМС

Васюганс- кий Бассейн р. Нюроль- ки V—IX 1966 С 1968 г. болотный пост «мыль- джино» За- падно-Си- бирского УГМС

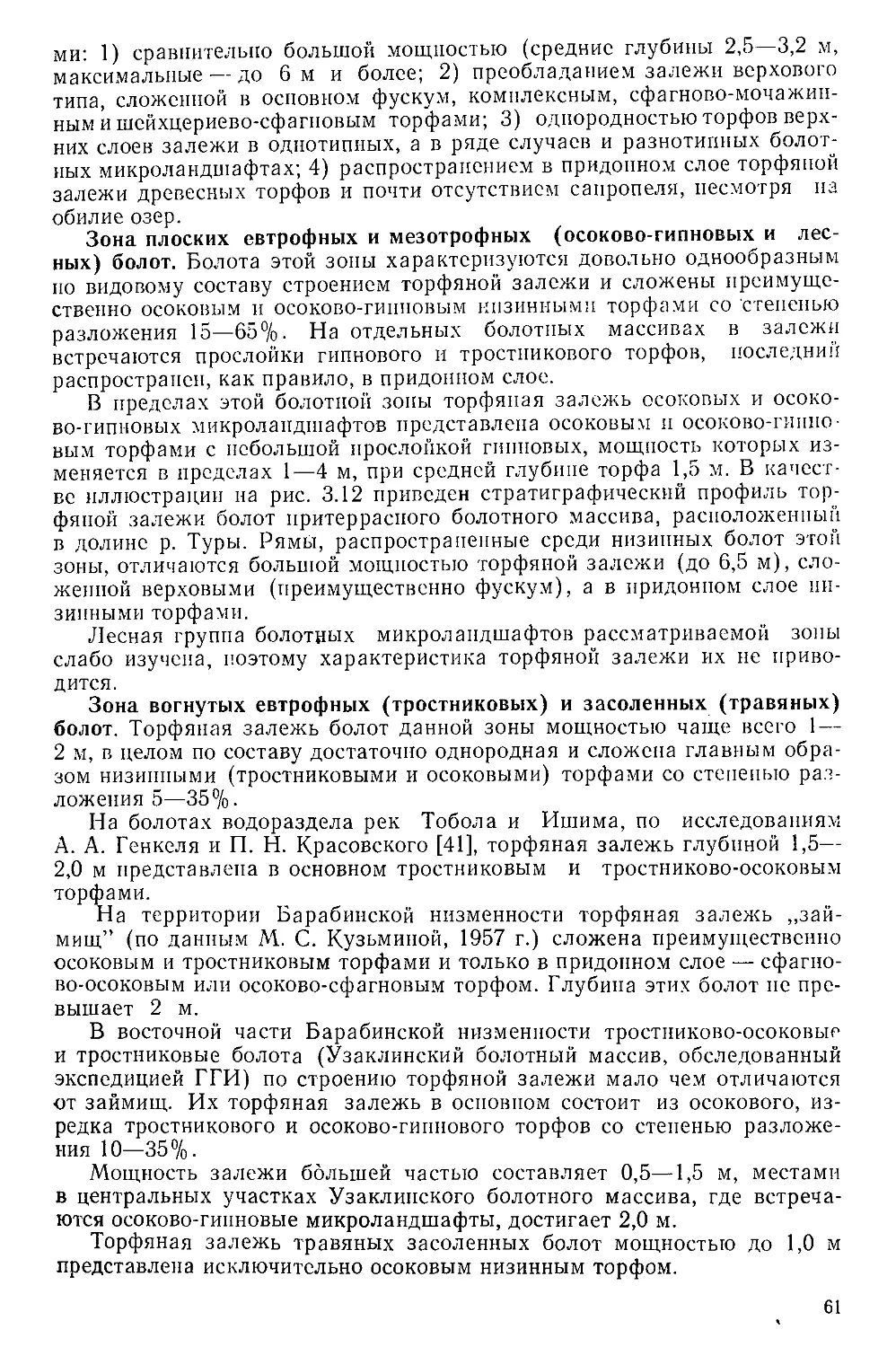

Плоских евтроф- ных и мезо- т$офных Тарманский Бассейн р. Туры 1958, 1959 С 1959 г. болотная станция Тю- мень Омско- го УГМС Маршрутные геоботани- ческие и стратиграфи- ческие обследования; гидрографические об- следования; теплоба-

16

Продолжение табл. 1.1

Зона Наименование болотного массива Местоположе- ние болотного массива Период наблюдений Состав экспедиционных исследований

экспедицион- ных стационар- ных

(осоково- гипновых и лесных) болот лансовые и гидрофи- зические исследова- ния; гидрологические наблюдения на боло- те, реках (Ахманка, Бухталка, Айга, Кап- ланка) и оз. Среднем Тарманском

Баксинский Водораздел рек Баксы н Каргата VI—IX 1960 Болотный пост Коно- валовка За- падно-Си- бирского УГМС. Пе- риод дей- ствия 17/IV-61 — 23/V-71 Маршрутные геоботани- ческие и стратиграфи- ческие обследования; теплобалансовые ис- следования; гидрогра- фические обследова- ния рек; гидрологи- ческие наблюдения на болоте, реках Баксе и Каргате

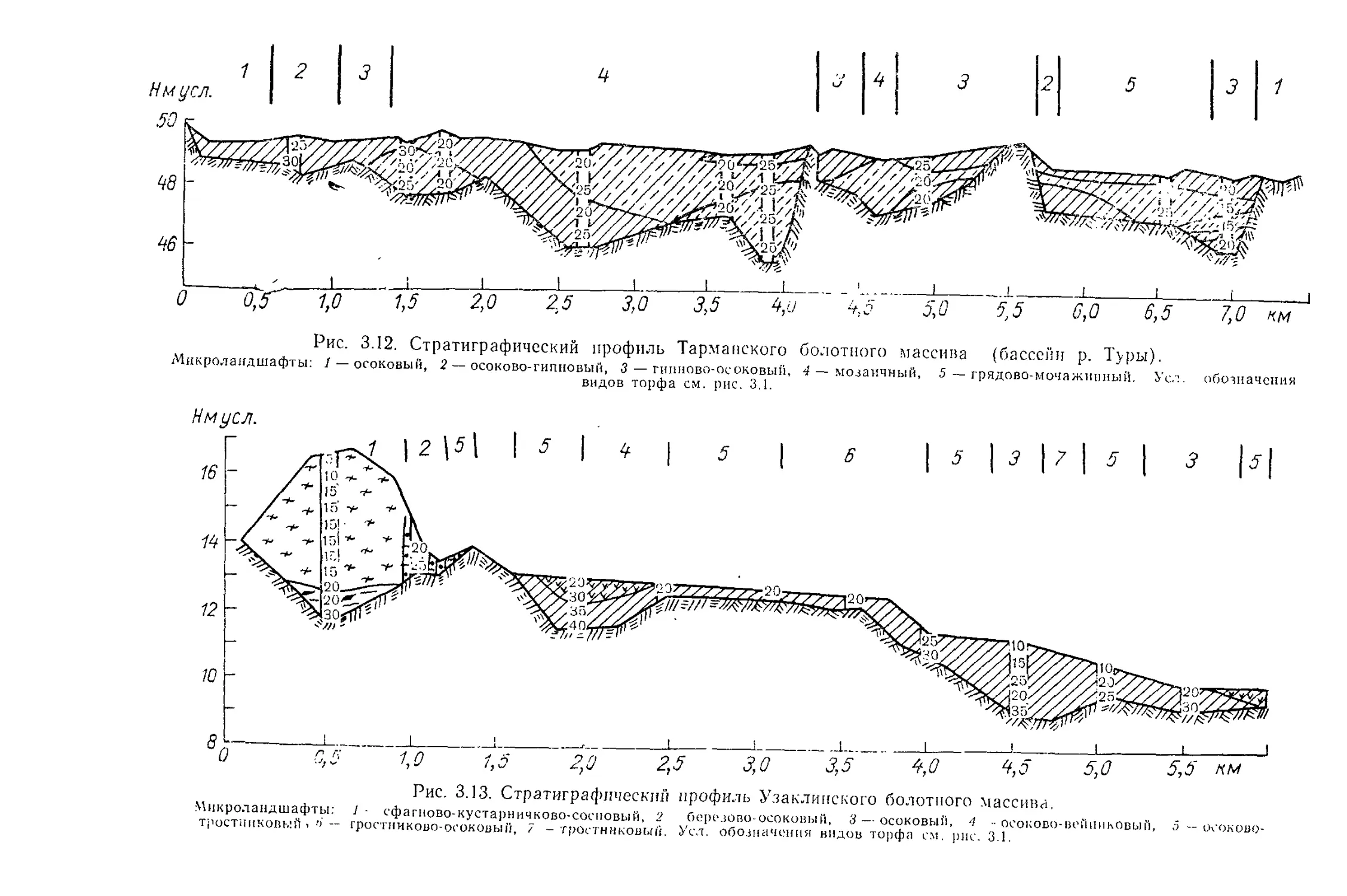

Вогнутых евтроф- ных (тростни- ковых) и засолен- ных (тра- вяных) болот Узаклин- ское Бассейн р. Оми V—IX 1959 С 1968 г. болотный пост Жар- ково Запад- но-Сибир- ского УГМС Геоботанические н стра- тиграфические обсле- дования; гидрографи- ческие обследования рек; гидрологические наблюдения на боло- те, реках; гидрофизи- ческие исследования

Бассейн р. Оми V—IX 1959 С 1968 г. болотный пост Патю- каново За- падно-Си- бирского УГМС

Карапузское (осушенное) Бассейн оз. Сартлан С 1961 г. болотный пост Убин- ское Запад- но-Сибирс- кого УГМС

площадью 14 га в колхозе „Свободный труд” (1969 г.). На этих участках

проводится изучение водно-теплового режима осушенных низинных тор-

фяников, условий и характера работы осушительных систем.

Другой опытно-мелиоративный стационар был заложен СевНИИГиМ

в Барабе на Убинском болотном массиве (Убинская ОМС).

Учреждениями Академии наук СССР в Западной Сибири открыты

пять стационаров:

1) Томский — в Тимирязевском районе Томской области (работы ве-

дутся регулярно с 1960 г.);

2) Бакчарский — в Бакчарском районе Томской области (работы

ведутся с 1963 г.);

17

3) „Плотникове” — в Томской области на отрогах Васюганского бо-

лота (работает с 1956 г.);

4 и 5) „Харп” и „Ходыта” — в Тюменской области северо-западнее

пос. Лобытнанги (работы ведутся с 1970 г.).

Первые два стационара принадлежат Красноярскому институту леса

и древесины СО АН СССР. Здесь работы ведутся на лесных болотах.

Стационар „Плотникове” находится в ведении Ботанического сада СО

АН СССР г. Новосибирска. Стационары „Харп” и „Ходыта” принадле-

жат Институту экологии растений и животных Уральского научного

центра АН СССР.

2

Общая

характеристика болотных ландшафтов

2.1. Распределение болот по территории и геоморфологи-

ческие условия их залегания

Западно-Сибирская равнина, расположенная в климатических зонах

избыточного, неустойчивого и недостаточного увлажнения, является уни-

кальным районом по широте охвата ее территории процессами болото-

образования и торфонакопления. Хорошо известно, что торфонакопле-

ние представляет собой результат двух противоположных по своему ха-

рактеру процессов: прироста органической массы живого растительного

покрова и разложения отмирающих частей растений. От соотношения

интенсивностей этих двух процессов зависит быстрота роста торфяной

залежи, причем необходимым условием для торфонакопления является

преобладание количества ежегодного прироста органической массы над

количеством ежегодно разлагающегося растительного материала. Ин-

тенсивность указанных процессов зависит, с одной стороны, от водного

режима в верхних горизонтах почво-грунтов, а с другой — от темпера-

турного режима и продолжительности вегетационного периода [83, 193].

Поскольку водный режим любого участка поверхности суши в естест-

венном состоянии определяется климатическими и гидрогеологическими

условиями, рельефом поверхности и составом почво-грунтов, а темпера-

турный режим на поверхности суши и в почво-грунтах в основном зави-

сит от климата, совместное действие этих факторов создает благоприят-

ные или, наоборот, неблагоприятные условия для болотообразования.

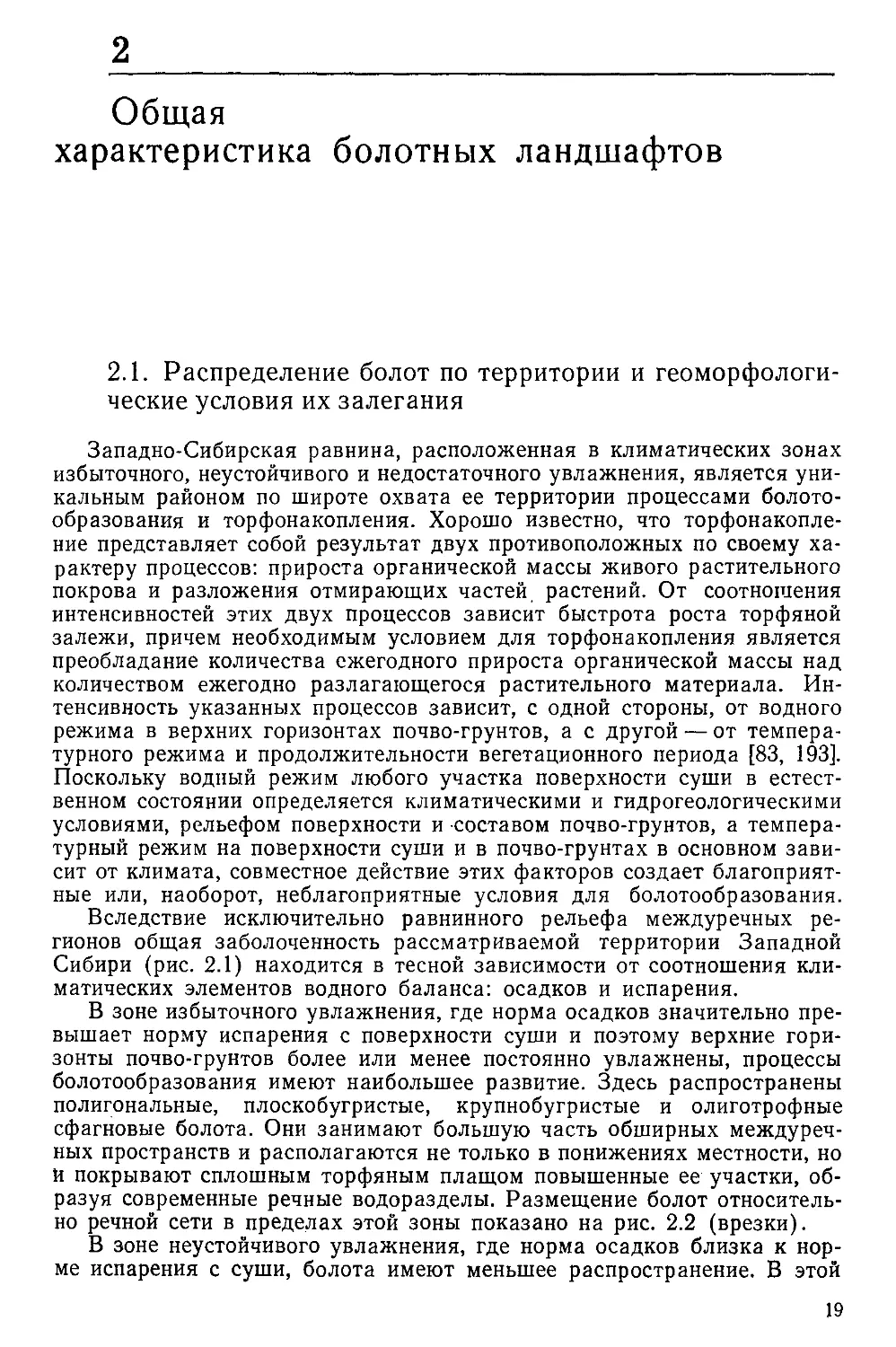

Вследствие исключительно равнинного рельефа междуречных ре-

гионов общая заболоченность рассматриваемой территории Западной

Сибири (рис. 2.1) находится в тесной зависимости от соотношения кли-

матических элементов водного баланса: осадков и испарения.

В зоне избыточного увлажнения, где норма осадков значительно пре-

вышает норму испарения с поверхности суши и поэтому верхние гори-

зонты почво-грунтов более или менее постоянно увлажнены, процессы

болотообразования имеют наибольшее развитие. Здесь распространены

полигональные, плоскобугристые, крупнобугристые и олиготрофные

сфагновые болота. Они занимают большую часть обширных междуреч-

ных пространств и располагаются не только в понижениях местности, но

и покрывают сплошным торфяным плащом повышенные ее участки, об-

разуя современные речные водоразделы. Размещение болот относитель-

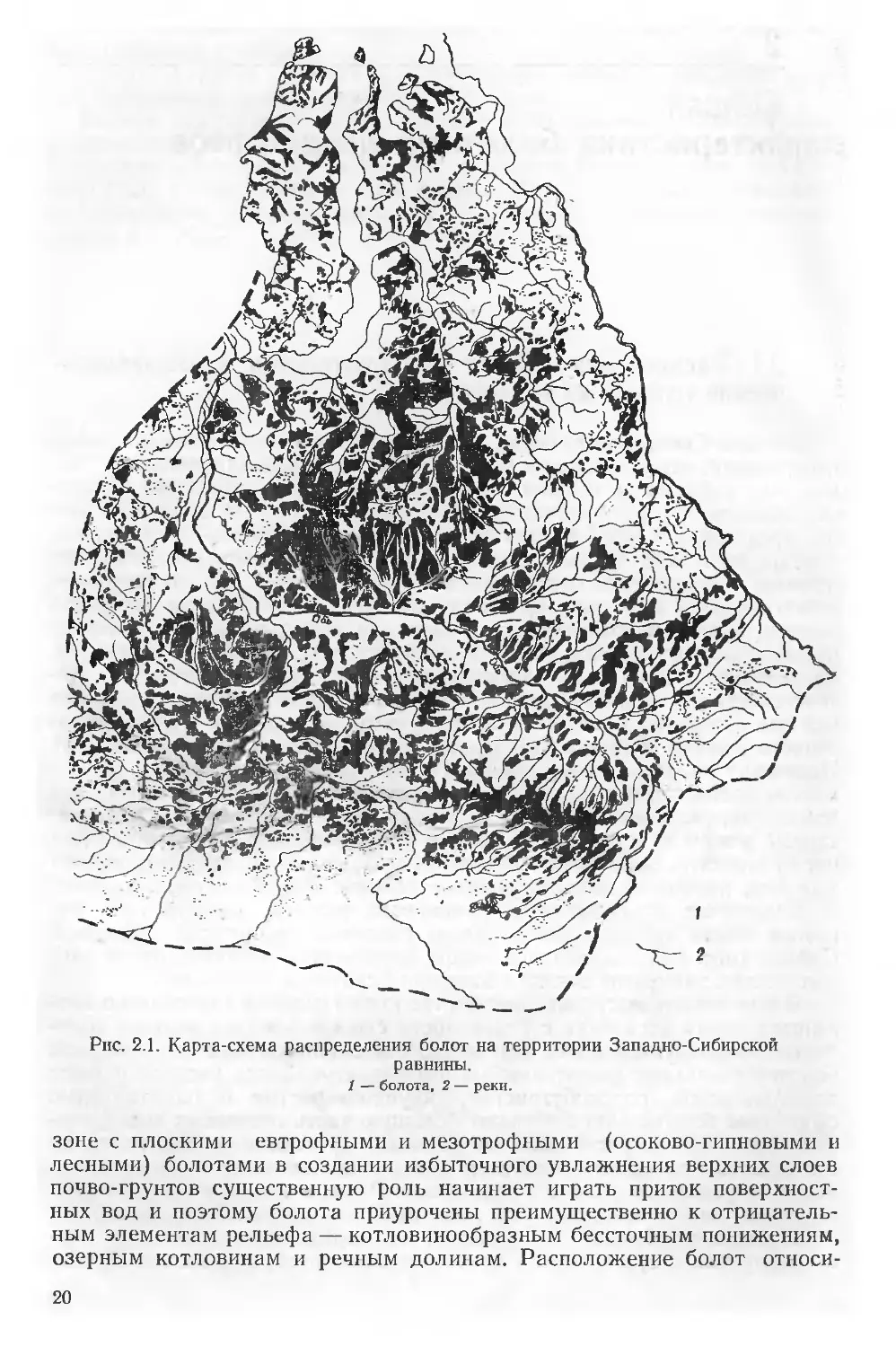

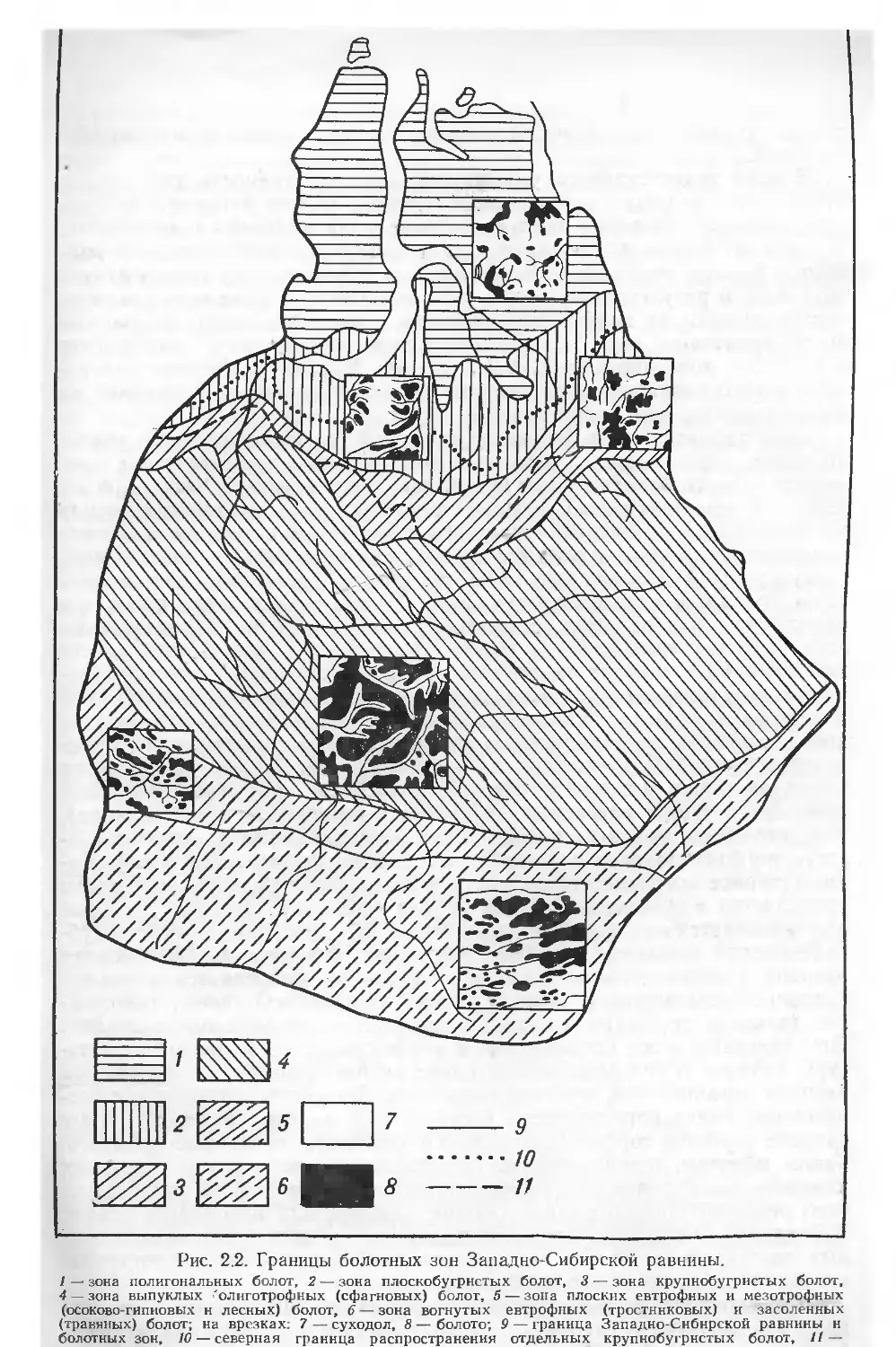

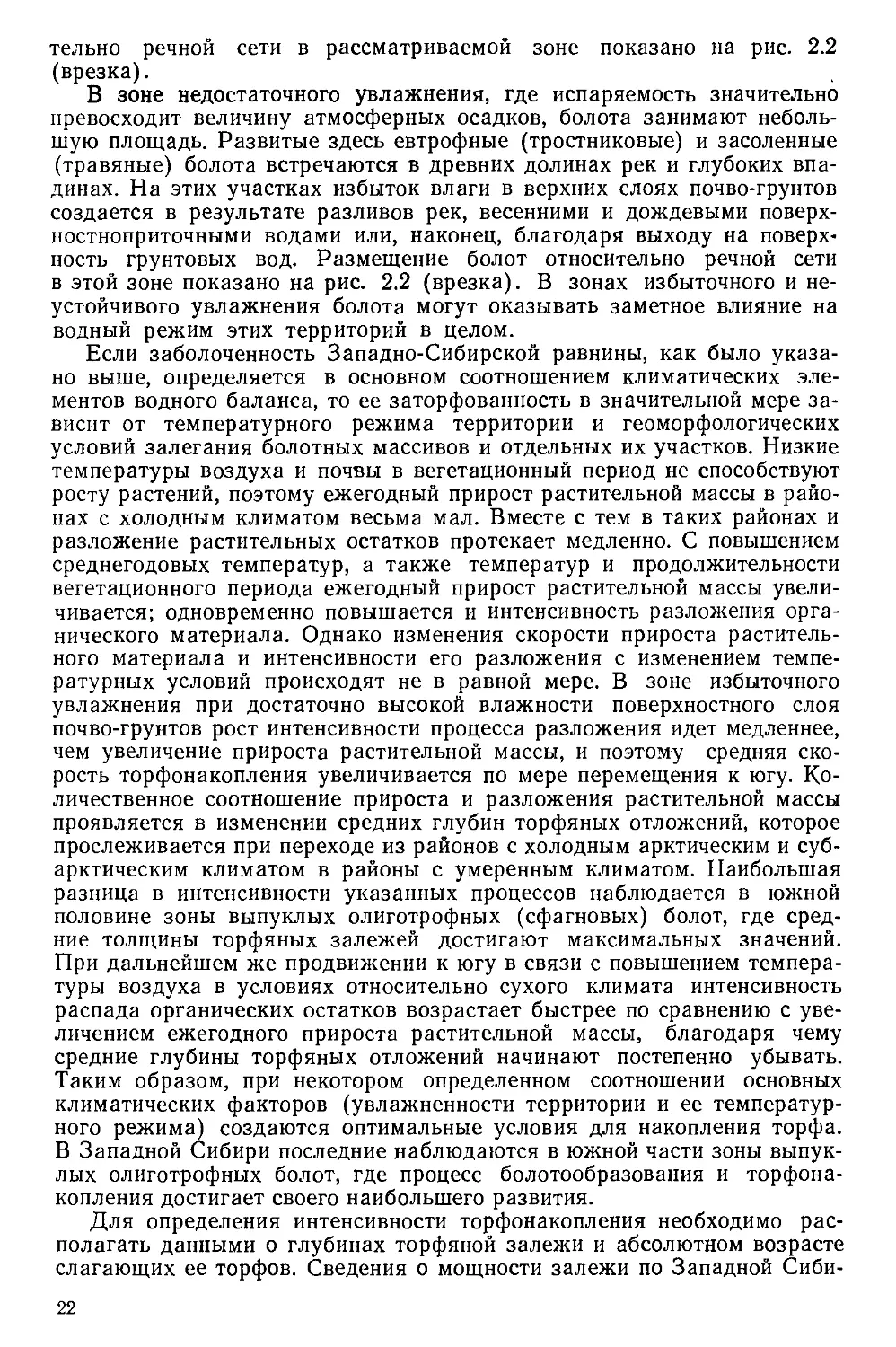

но речной сети в пределах этой зоны показано на рис. 2.2 (врезки).

В зоне неустойчивого увлажнения, где норма осадков близка к нор-

ме испарения с суши, болота имеют меньшее распространение. В этой

19

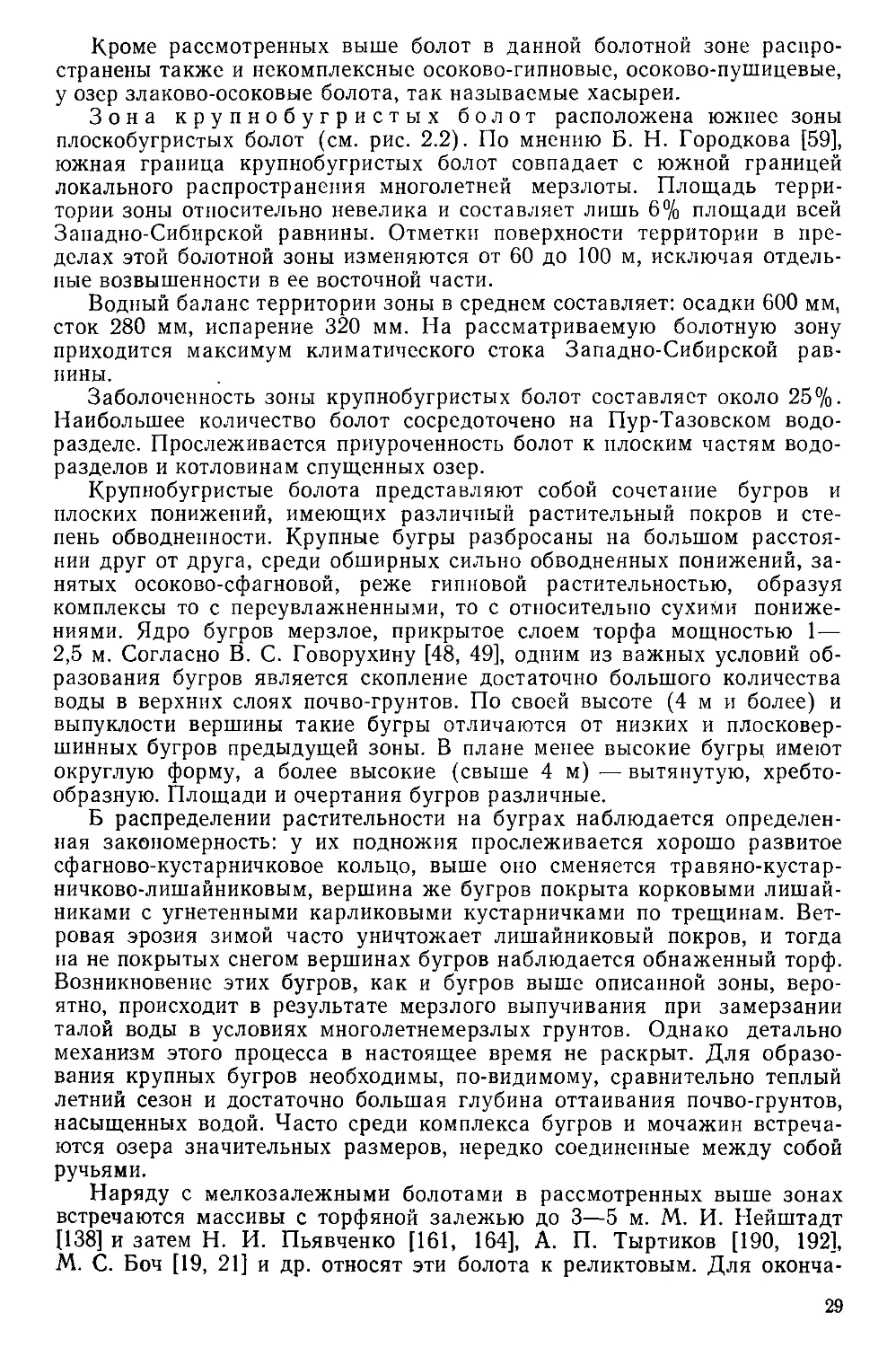

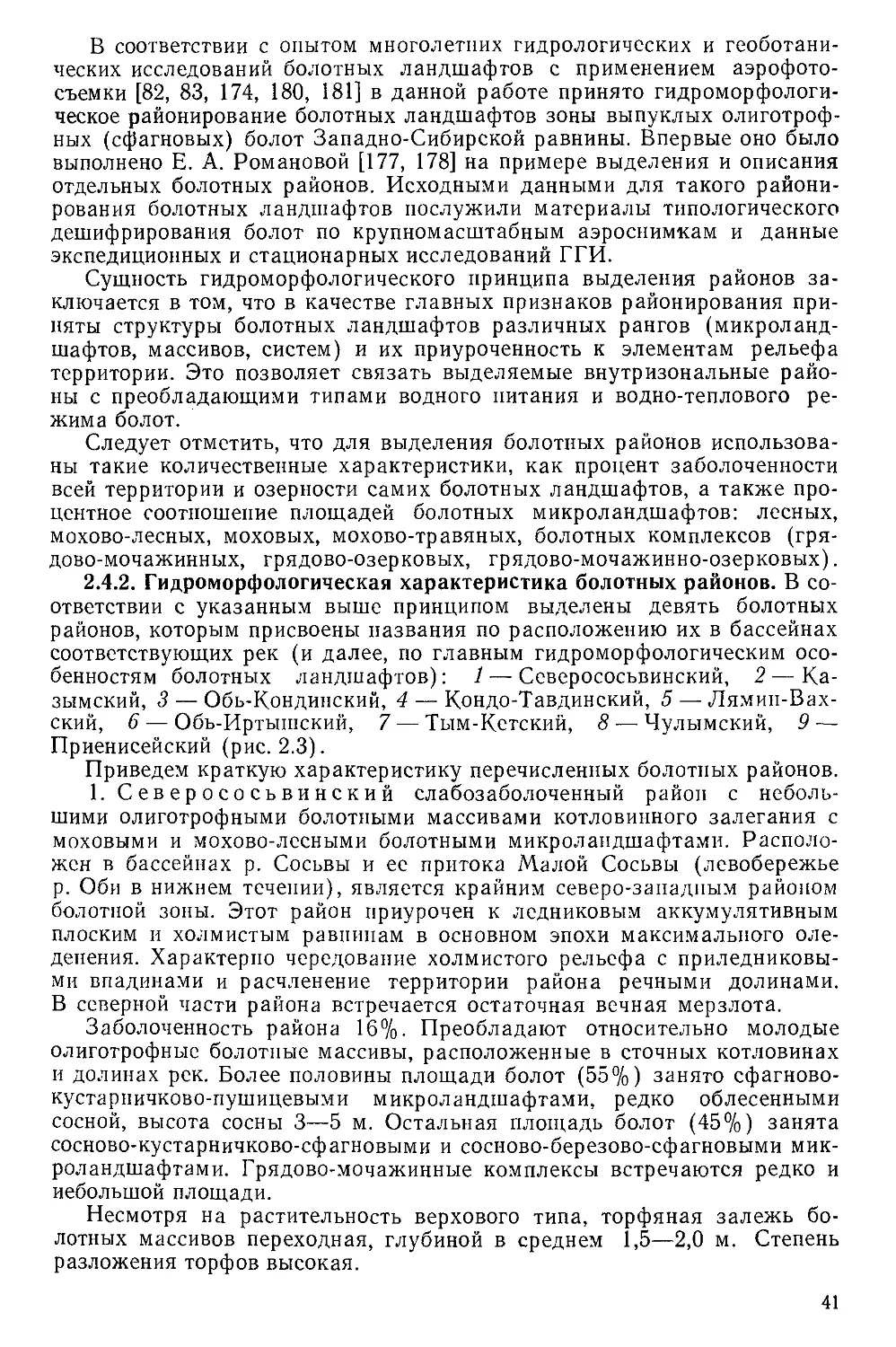

Рис. 2.1. Карта-схема распределения болот на территории Западно-Сибирской

равнины.

/ — болота, 2 — реки.

зоне с плоскими евтрофными и мезотрофными (осоково-гипновыми и

лесными) болотами в создании избыточного увлажнения верхних слоев

почво-грунтов существенную роль начинает играть приток поверхност-

ных вод и поэтому болота приурочены преимущественно к отрицатель-

ным элементам рельефа — котловинообразным бессточным понижениям,

озерным котловинам и речным долинам. Расположение болот относи-

20

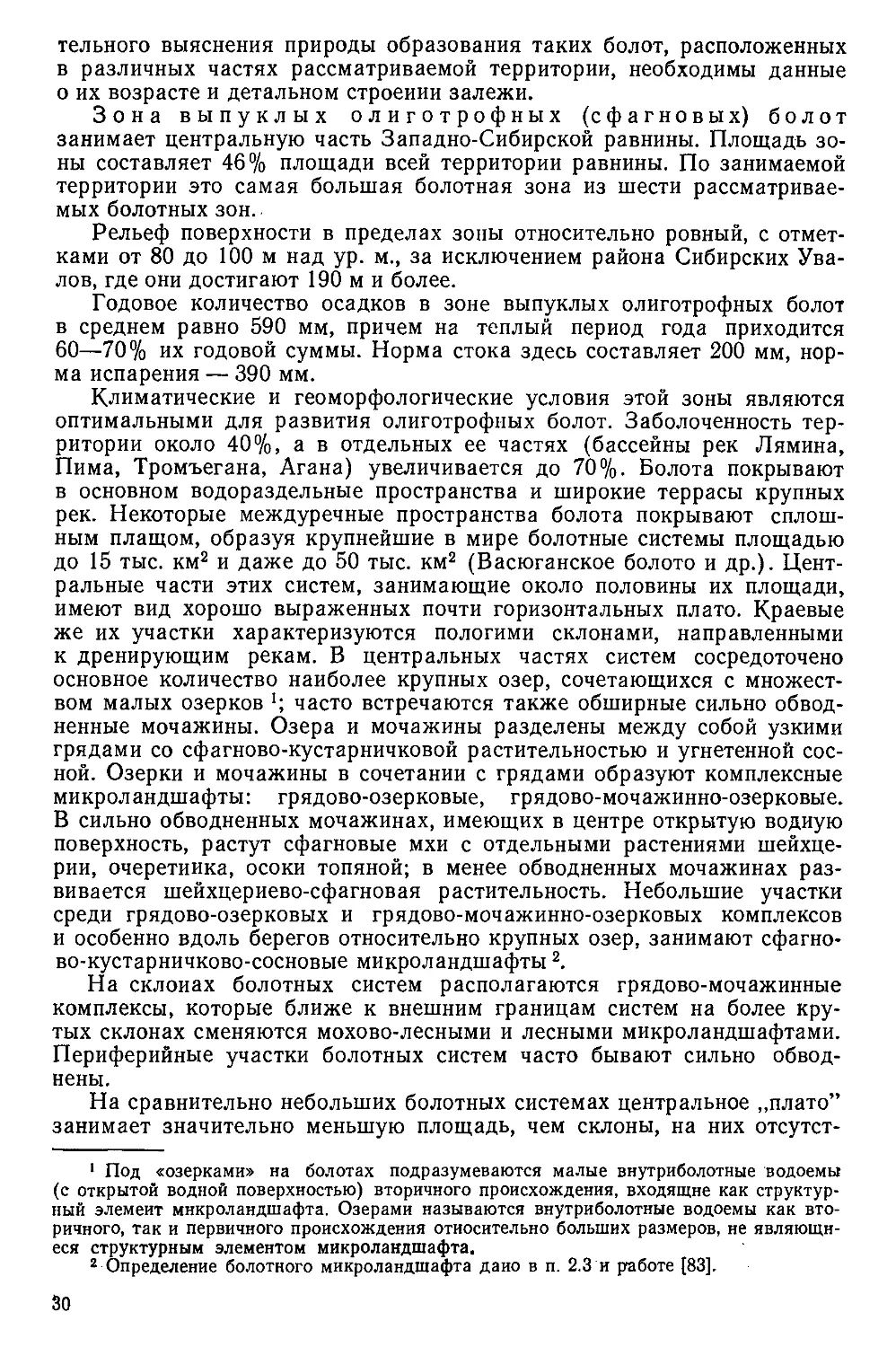

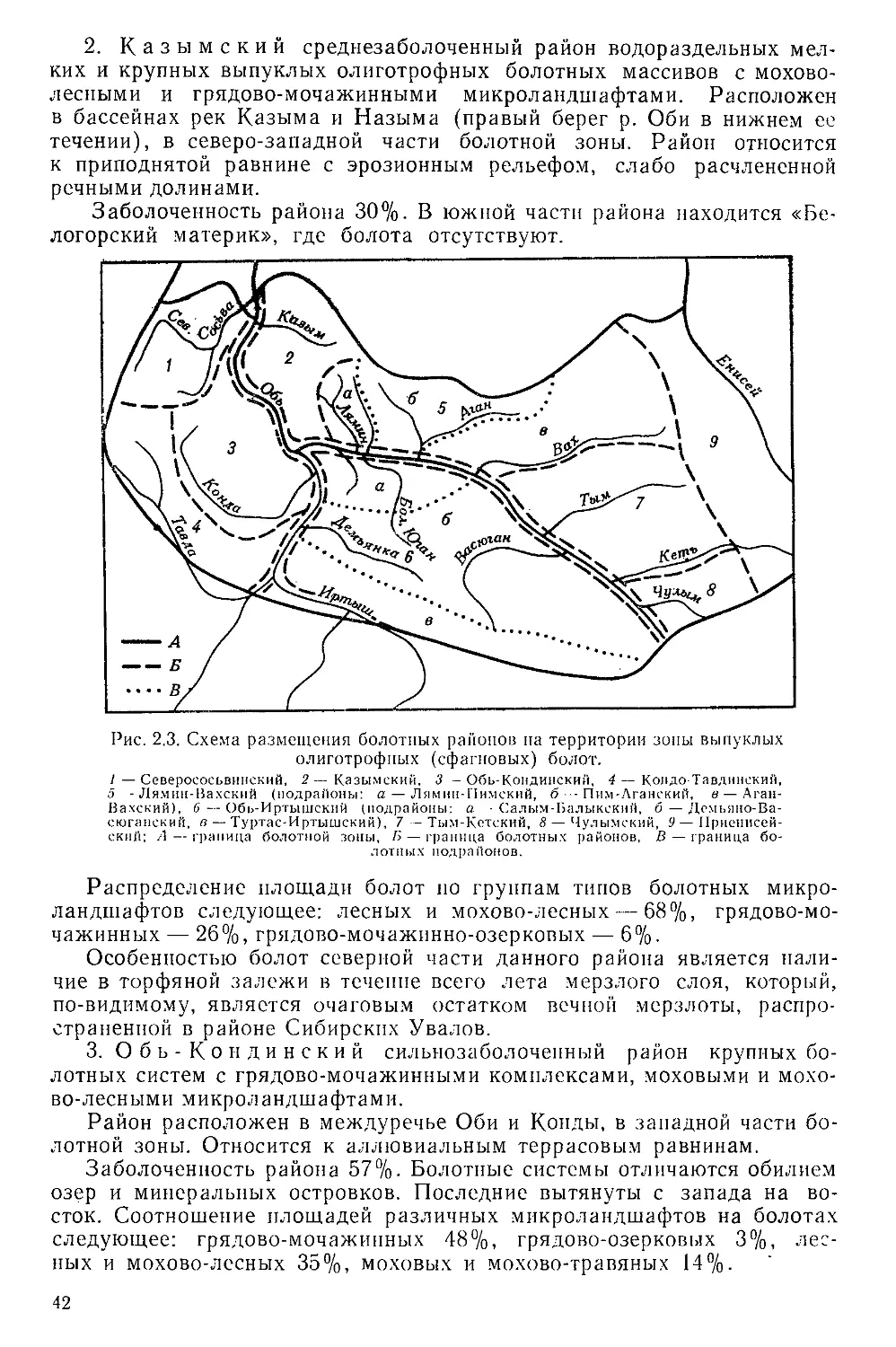

Рис. 2.2. Границы болотных зон Западно-Сибирской равнины.

1 — зона полигональных болот, 2 — зона плоскобугрнстых болот, 3 — зона крупнобугристых болот,

4 — зона выпуклых 'олиготрофных (сфагновых) болот, 5 — зона плоских евтрофных и мезотрофных

(осоково-гипиовых н лесных) болот, 6 — зона вогнутых евтрофных (тростниковых) и засоленных

(травяных) болот; на врезках: 7 — суходол, 8 — болото; 9 — граница Западно-Снбнрской равнины н

болотных зон, 10 — северная граница распространения отдельных крупнобугрнстых болот, It —

тельно речной сети в рассматриваемой зоне показано на рис. 2.2

(врезка).

В зоне недостаточного увлажнения, где испаряемость значительно

превосходит величину атмосферных осадков, болота занимают неболь-

шую площадь. Развитые здесь евтрофные (тростниковые) и засоленные

(травяные) болота встречаются в древних долинах рек и глубоких впа-

динах. На этих участках избыток влаги в верхних слоях почво-грунтов

создается в результате разливов рек, весенними и дождевыми поверх-

ностноприточными водами или, наконец, благодаря выходу на поверх-

ность грунтовых вод. Размещение болот относительно речной сети

в этой зоне показано на рис. 2.2 (врезка). В зонах избыточного и не-

устойчивого увлажнения болота могут оказывать заметное влияние на

водный режим этих территорий в целом.

Если заболоченность Западно-Сибирской равнины, как было указа-

но выше, определяется в основном соотношением климатических эле-

ментов водного баланса, то ее заторфованность в значительной мере за-

висит от температурного режима территории и геоморфологических

условий залегания болотных массивов и отдельных их участков. Низкие

температуры воздуха и почвы в вегетационный период не способствуют

росту растений, поэтому ежегодный прирост растительной массы в райо-

нах с холодным климатом весьма мал. Вместе с тем в таких районах и

разложение растительных остатков протекает медленно. С повышением

среднегодовых температур, а также температур и продолжительности

вегетационного периода ежегодный прирост растительной массы увели-

чивается; одновременно повышается и интенсивность разложения орга-

нического материала. Однако изменения скорости прироста раститель-

ного материала и интенсивности его разложения с изменением темпе-

ратурных условий происходят не в равной мере. В зоне избыточного

увлажнения при достаточно высокой влажности поверхностного слоя

почво-грунтов рост интенсивности процесса разложения идет медленнее,

чем увеличение прироста растительной массы, и поэтому средняя ско-

рость торфонакопления увеличивается по мере перемещения к югу. Ко-

личественное соотношение прироста и разложения растительной массы

проявляется в изменении средних глубин торфяных отложений, которое

прослеживается при переходе из районов с холодным арктическим и суб-

арктическим климатом в районы с умеренным климатом. Наибольшая

разница в интенсивности указанных процессов наблюдается в южной

половине зоны выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот, где сред-

ние толщины торфяных залежей достигают максимальных значений.

При дальнейшем же продвижении к югу в связи с повышением темпера-

туры воздуха в условиях относительно сухого климата интенсивность

распада органических остатков возрастает быстрее по сравнению с уве-

личением ежегодного прироста растительной массы, благодаря чему

средние глубины торфяных отложений начинают постепенно убывать.

Таким образом, при некотором определенном соотношении основных

климатических факторов (увлажненности территории и ее температур-

ного режима) создаются оптимальные условия для накопления торфа.

В Западной Сибири последние наблюдаются в южной части зоны выпук-

лых олиготрофных болот, где процесс болотообразования и торфона-

копления достигает своего наибольшего развития.

Для определения интенсивности торфонакопления необходимо рас-

полагать данными о глубинах торфяной залежи и абсолютном возрасте

слагающих ее торфов. Сведения о мощности залежи по Западной Сиби-

22

ри имеются в достаточном количестве, особенно по болотам лесной и ле-

состепной зон, в то время как данные об абсолютном возрасте болот

этой территории практически отсутствуют. Известны лишь отдельные

измерения возраста болот, проведенные под руководством С. Н. Тюрем-

нова [194], Н. И. Пьявченко [162] и М. И. Нейштадта [140].

Согласно данным об абсолютном возрасте торфов придонных слоев,

полученным М. И. Нейштадтом по образцам, отобранным на берегу

Иртыша севернее Тобольска, заболачивание Западно-Сибирской равни-

ны началось около 10—11 тыс. лет назад [140]. По последним дан-

ным определения абсолютного возраста придонных слоев торфа по об-

разцам, взятым Западно-Сибирской экспедицией в районе Сургутского

Полесья (2 пункта отбора), возраст болот1 близок к 9 тыс. лет, т. е.

практически совпадает с данными, полученными М. И. Нейштадтом.

По данным той же экспедиции, абсолютный возраст придонных слоев

залежи болот, расположенных на Сибирских Увалах (1 пункт отбора)

и в бассейне р. Правой Хетты (1 пункт отбора), равен соответственно

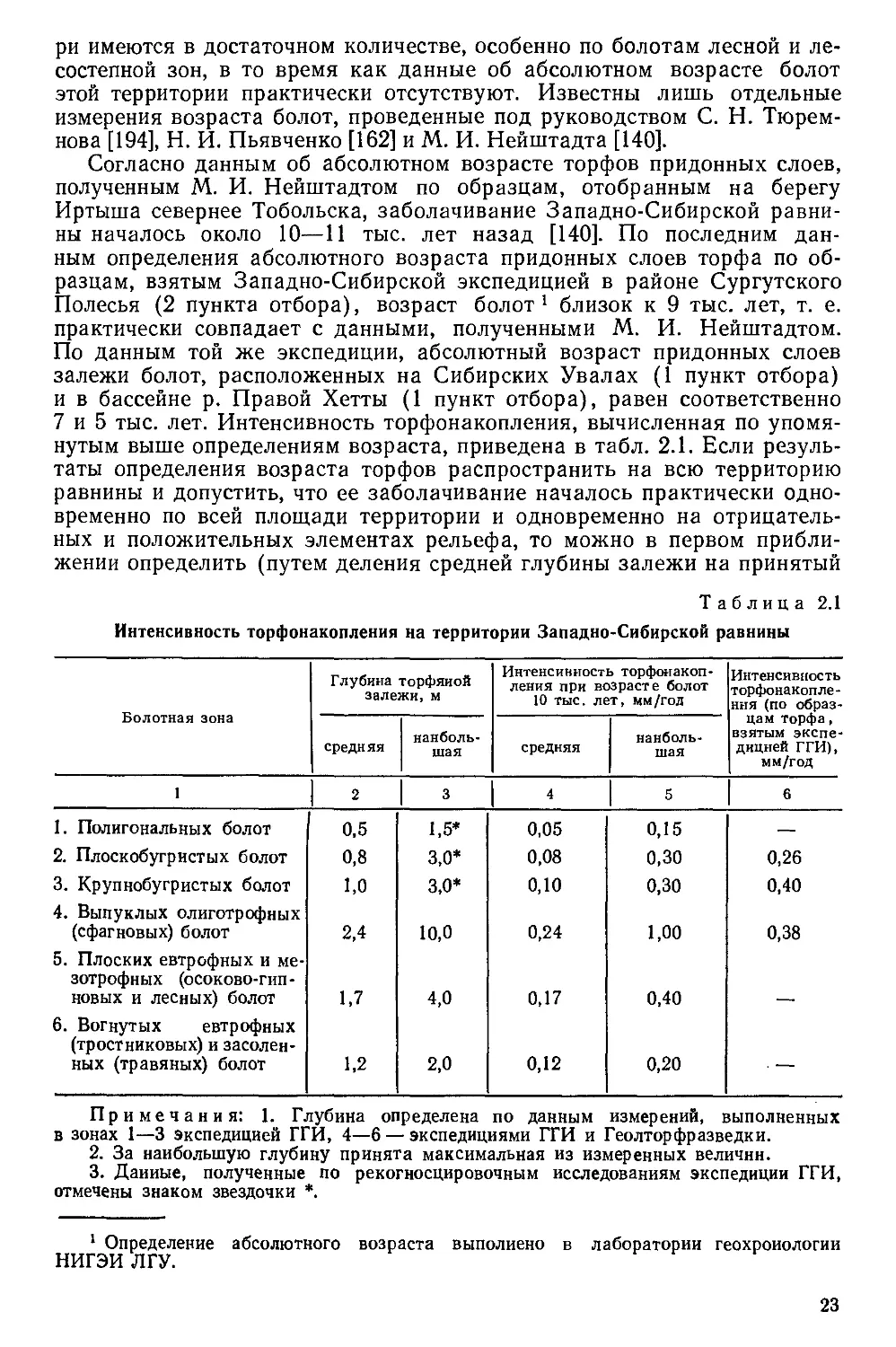

7 и 5 тыс. лет. Интенсивность торфонакопления, вычисленная по упомя-

нутым выше определениям возраста, приведена в табл. 2.1. Если резуль-

таты определения возраста торфов распространить на всю территорию

равнины и допустить, что ее заболачивание началось практически одно-

временно по всей площади территории и одновременно на отрицатель-

ных и положительных элементах рельефа, то можно в первом прибли-

жении определить (путем деления средней глубины залежи на принятый

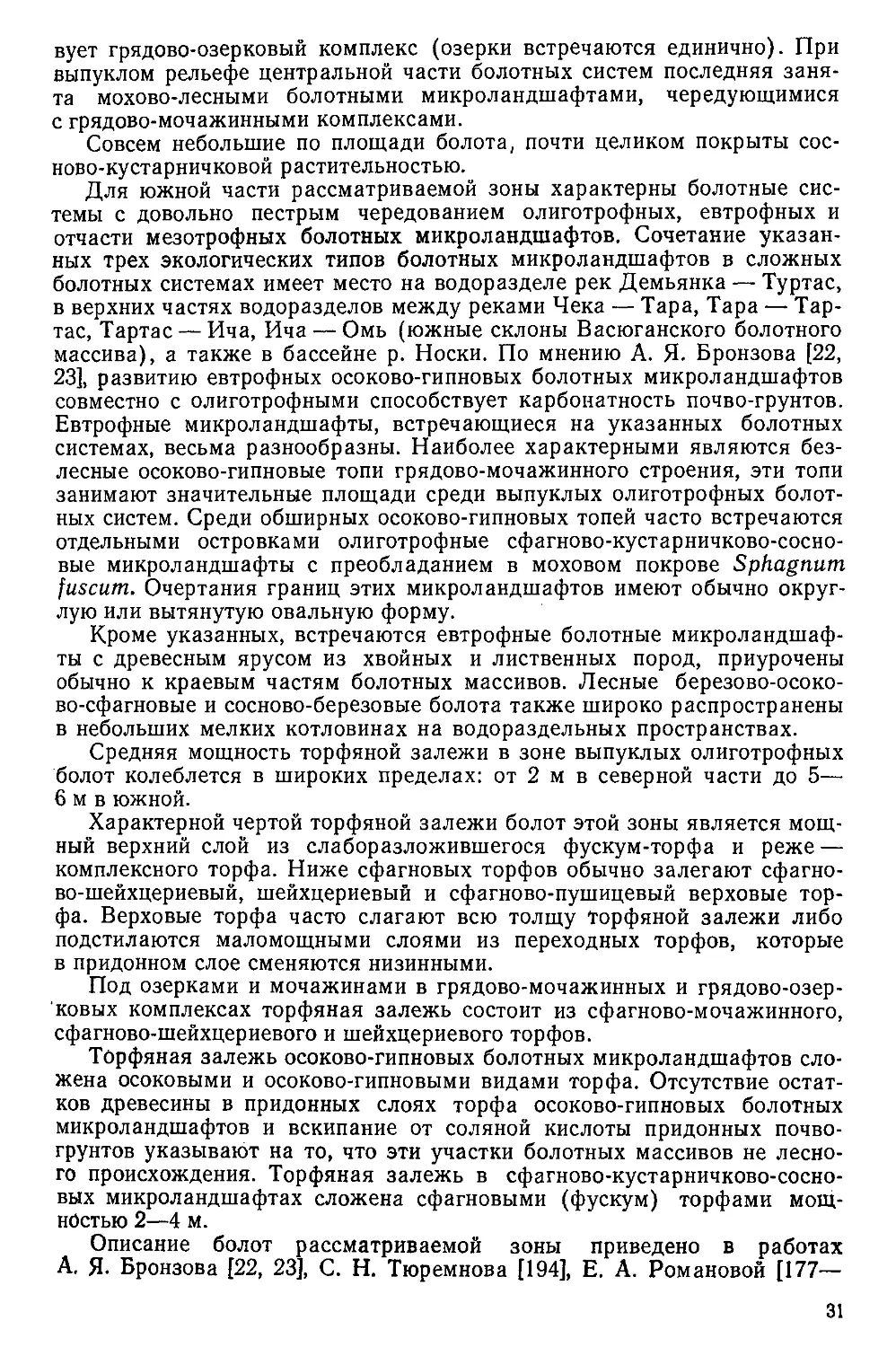

Таблица 2.1

Интенсивность торфонакопления на территории Западно-Сибирской равнины

Болотная зона Глубина торфяной залежи, м Интенсивность торфонакоп- ления при возрасте болот 10 тыс. лет, мм/гол Интенсивность торфонакопле- ння (по образ- цам торфа, взятым экспе- дицией ГГИ), мм/год

средняя наиболь- шая средняя наиболь- шая

1 1 2 1 3 1 4 5 6

1. Полигональных болот 0,5 1,5* 0,05 0,15 —

2. Плоскобугристых болот 0,8 3,0* 0,08 0,30 0,26

3. Крупнобугристых болот 1,0 3,0* 0,10 0,30 0,40

4. Выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот 2,4 10,0 0,24 1,00 0,38

5. Плоских евтрофных и ме- зотрофных (осоково-гип- новых и лесных) болот 1,7 4,0 0,17 0,40

6. Вогнутых евтрофных (тростниковых) и засолен- ных (травяных) болот 1,2 2,0 0,12 0,20 —

Примечания: 1. Глубина определена по данным измерений, выполненных

в зонах 1—3 экспедицией ГГИ, 4—6 — экспедициями ГГИ и Геолторфразведки.

2. За наибольшую глубину принята максимальная из измеренных величин.

3. Данные, полученные по рекогносцировочным исследованиям экспедиции ГГИ,

отмечены знаком звездочки *.

1 Определение абсолютного возраста выполнено в лаборатории геохронологии

НИГЭИ ЛГУ.

23

абсолютный возраст болот 10 тыс. лет) среднюю во времени и простран-

стве скорость торфонакопления в разных болотных зонах Западной

Сибири.

По данным табл. 2.1 (графа 4), средняя интенсивность торфонакоп-

ления на территории Западно-Сибирской равнины при таком варианте

процесса заболачивания изменяется в широких пределах: от 0,05 до

0,24 мм/год. Наименьшее из этих значений относится к Крайнему Се-

веру (полигональные болота), а наибольшее — к южной части лесной

зоны (олиготрофные болота). Приведенные в таблице средние значения

интенсивности торфонакопления позволяют также судить и об интен-

сивности заболачивания в разных частях Западной Сибири. Следует,

однако, иметь в виду, что при упомянутой выше схеме процесса забола-

чивания интенсивности торфонакопления в положительных и отрица-

тельных формах рельефа сильно различаются вследствие большой раз-

ницы в глубинах торфяной залежи. Последнее трудно объяснимо, хотя

некоторые различия в скорости торфонакопления в понижениях и повы-

шениях рельефа могли быть обусловлены неодинаковым увлажнением

поверхности торфяных отложений.

Возможно и, по-видимому, более вероятно допустить, что заболачи-

вание Западно-Сибирской равнины происходило другим путем: одно-

временно по всей территории, но начиная с отрицательных форм релье-

фа. В таком случае на повышенных участках рельефа торфонакопление

должно было начаться значительно позже. При этом варианте забола-

чивания территории Западной Сибири большая разница в толщине тор-

фяной залежи в каждой из ее климатических зон может быть объяснена

именно этим обстоятельством. Тогда о максимальной интенсивности

торфонакопления на Западно-Сибирской равнине во времени и в прост-

ранстве можно судить по данным графы 5 табл. 2.1, полученным путем

деления максимальных (измеренных) толщин торфяной залежи на при-

нятый возраст болот (10 тыс. лет).

Максимальная интенсивность торфонакопления, полученная по наи-

большим измеренным глубинам залежи (табл. 2.1), характеризует влия-

ние на этот процесс не только климатических факторов (температуры,

влажности), но в значительной степени и характера первоначального

рельефа местности. Наличие в рельефе местности положительных (хол-

мы, бугры и т. п.) и отрицательных (котловины, впадины и т. п.) форм

обусловливает различное увлажнение верхних слоев почво-грунтов на

разных участках суши и торфяной залежи в процессе ее развития, что

является одной из главных причин пространственной неравномерности

процесса торфонакопления при одних и тех же климатических условиях.

Наибольшая интенсивность торфонакопления на площади Западно-Си-

бирской равнины изменяется от 0,15 мм/год в зоне полигональных бо-

лот до 1,00 мм/год в южной части зоны олиготрофных болот. Распола-

гая столь скудными данными о возрасте торфяных залежей Западной

Сибири, нельзя получить достаточно полную характеристику интенсив-

ности процесса торфонакопления в ее разных болотных зонах и на раз-

личных элементах мезорельефа. Для этого в дальнейшем потребуются

более широкие определения абсолютного возраста торфяных отложений

с учетом их расположения в болотных системах и климатических зонах.

В результате торфонакопления произошло выравнивание „первично-

го” мезорельефа Западно-Сибирской равнины, особенно в районе наи-

большего развития болотообразования — в зоне олиготрофных болот,

занимающей 46% всей равнины; здесь сплошной торфяной плащ по-

24

крывает большинство водораздельных пространств, создавая относи-

тельно ровный современный мезорельеф поверхности.

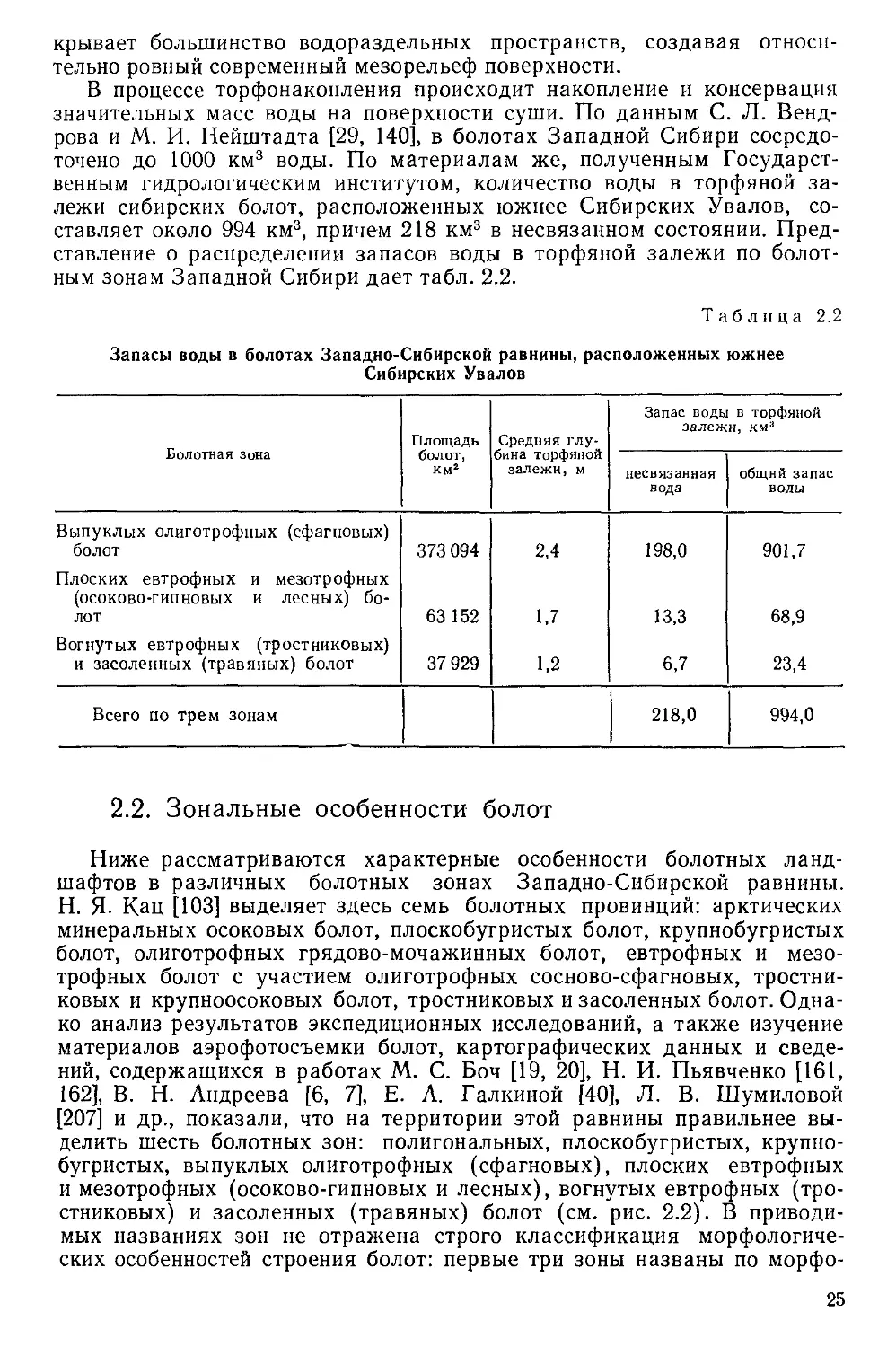

В процессе торфонакопления происходит накопление и консервация

значительных масс воды на поверхности суши. По данным С. Л. Венд-

рова и М. И. Иейштадта [29, 140], в болотах Западной Сибири сосредо-

точено до 1000 км3 воды. По материалам же, полученным Государст-

венным гидрологическим институтом, количество воды в торфяной за-

лежи сибирских болот, расположенных южнее Сибирских Увалов, со-

ставляет около 994 км3, причем 218 км3 в несвязанном состоянии. Пред-

ставление о распределении запасов воды в торфяной залежи по болот-

ным зонам Западной Сибири дает табл. 2.2.

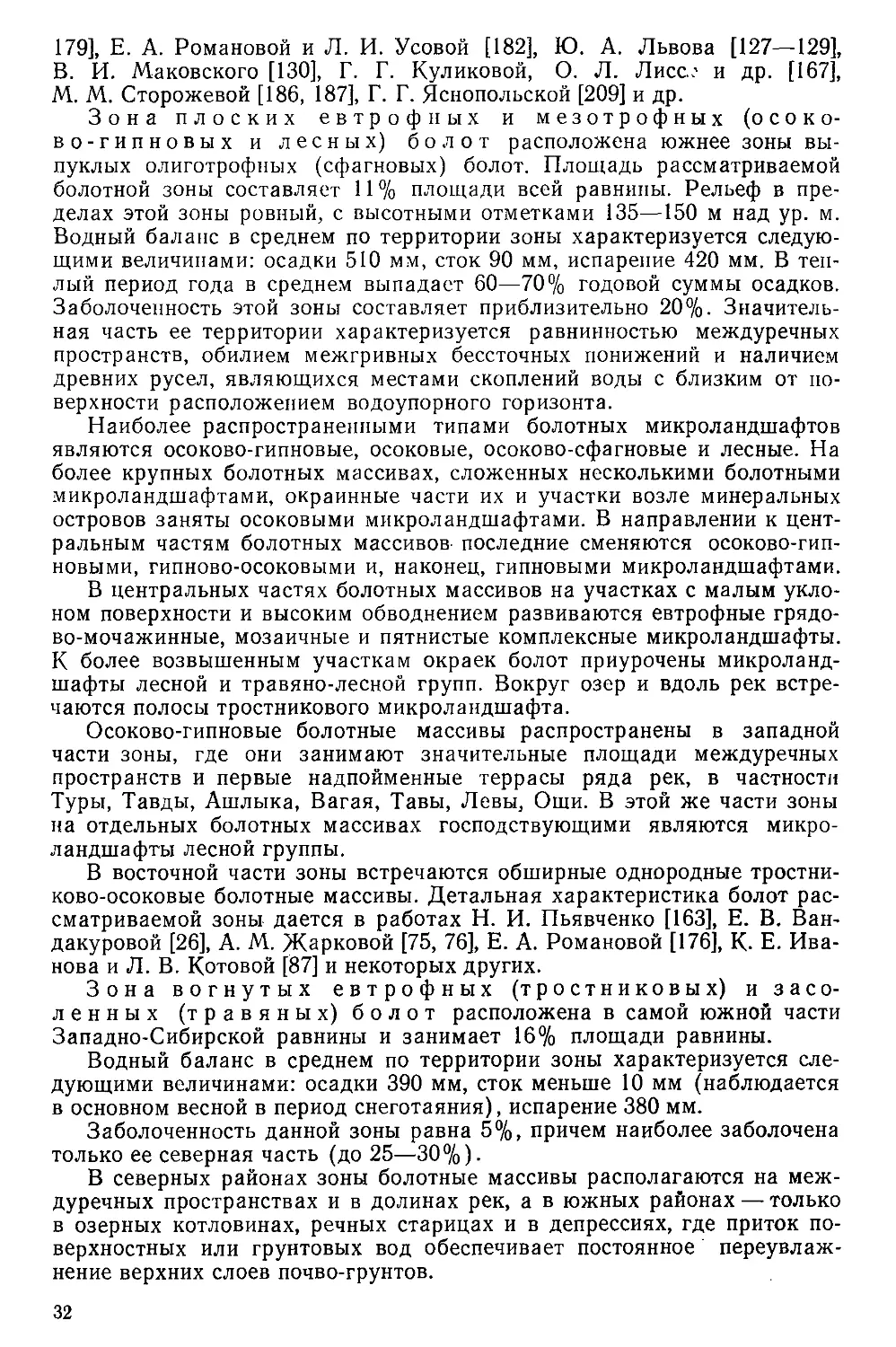

Таблица 2.2

Запасы воды в болотах Западно-Сибирской равнины, расположенных южнее

Сибирских Увалов

Болотная зона Площадь болот, км2 Средняя глу- бина торфяной залежи, м Запас воды в торфяной залежи, км3

несвязанная вода общий запас воды

Выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот 373 094 2,4 198,0 901,7

Плоских евтрофных и мезотрофных (осоково-гипновых и лесных) бо- лот 63 152 1,7 13,3 68,9

Вогнутых евтрофных (тростниковых) и засоленных (травяных) болот 37 929 1,2 6,7 23,4

Всего по трем зонам 218,0 994,0

2.2. Зональные особенности болот

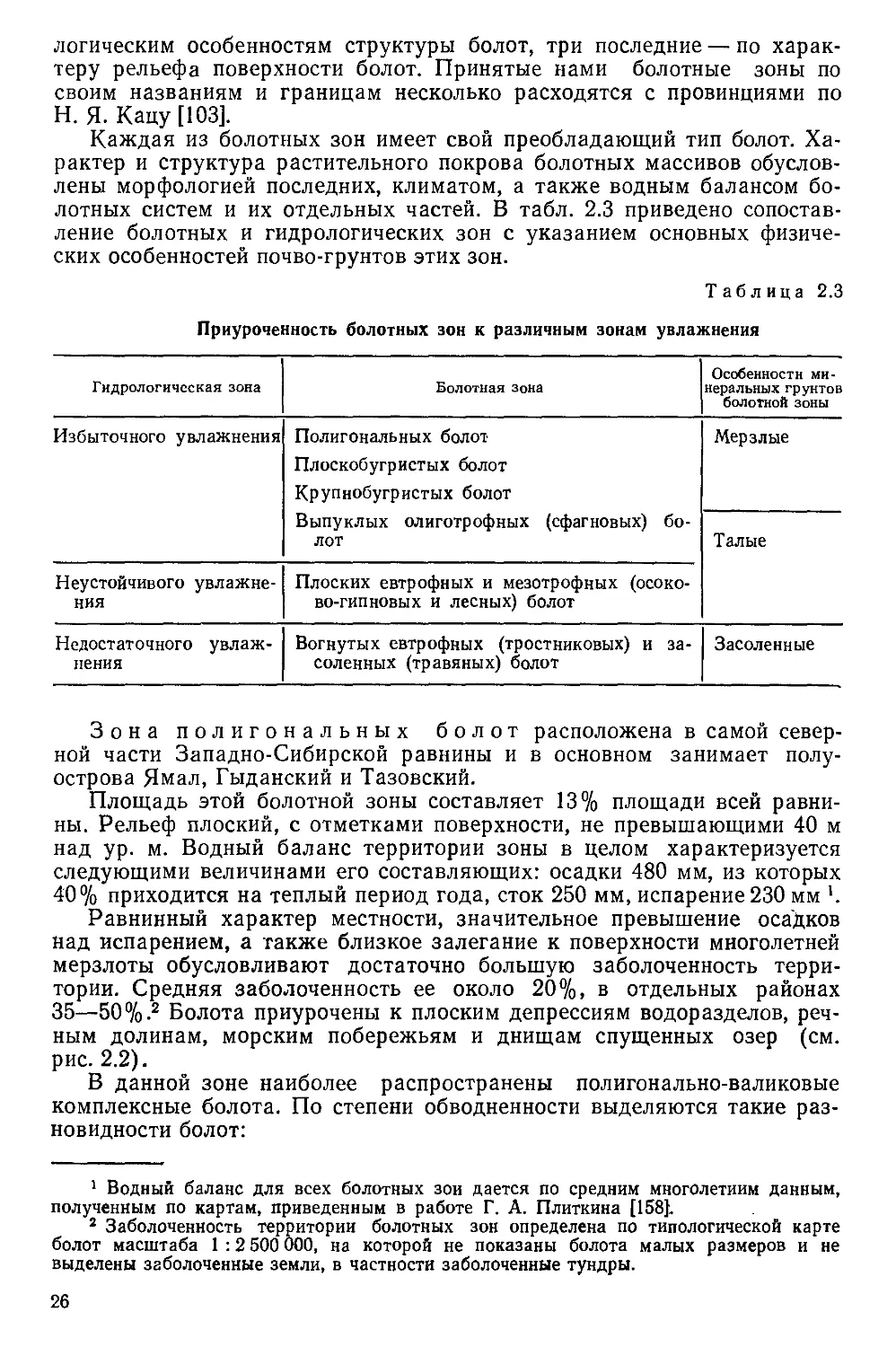

Ниже рассматриваются характерные особенности болотных ланд-

шафтов в различных болотных зонах Западно-Сибирской равнины.

Н. Я- Кац [103] выделяет здесь семь болотных провинций: арктических

минеральных осоковых болот, плоскобугристых болот, крупнобугристых

болот, олиготрофных грядово-мочажинных болот, евтрофных и мезо-

трофных болот с участием олиготрофных сосново-сфагновых, тростни-

ковых и крупноосоковых болот, тростниковых и засоленных болот. Одна-

ко анализ результатов экспедиционных исследований, а также изучение

материалов аэрофотосъемки болот, картографических данных и сведе-

ний, содержащихся в работах М. С. Боч [19, 20], Н. И. Пьявченко [161,

162], В. Н. Андреева [6, 7], Е. А. Галкиной [40], Л. В. Шумиловой

[207] и др., показали, что на территории этой равнины правильнее вы-

делить шесть болотных зон: полигональных, плоскобугристых, крупно-

бугристых, выпуклых олиготрофных (сфагновых), плоских евтрофных

и мезотрофных (осоково-гипновых и лесных), вогнутых евтрофных (тро-

стниковых) и засоленных (травяных) болот (см. рис. 2.2). В приводи-

мых названиях зон не отражена строго классификация морфологиче-

ских особенностей строения болот: первые три зоны названы по морфо-

25

логическим особенностям структуры болот, три последние — по харак-

теру рельефа поверхности болот. Принятые нами болотные зоны по

своим названиям и границам несколько расходятся с провинциями по

Н. Я. Кацу [103].

Каждая из болотных зон имеет свой преобладающий тип болот. Ха-

рактер и структура растительного покрова болотных массивов обуслов-

лены морфологией последних, климатом, а также водным балансом бо-

лотных систем и их отдельных частей. В табл. 2.3 приведено сопостав-

ление болотных и гидрологических зон с указанием основных физиче-

ских особенностей почво-грунтов этих зон.

Таблица 2.3

Приуроченность болотных зон к различным зонам увлажнения

Гидрологическая зона Болотная зона Особенности ми- неральных грунтов болотной зоны

Избыточного увлажнения Полигональных болот Плоскобугристых болот Крупнобугристых болот Выпуклых олиготрофных (сфагновых) бо- лот Мерзлые

Талые

Неустойчивого увлажне- ния Плоских евтрофных и мезотрофных (осоко- во-гипновых и лесных) болот

Недостаточного увлаж- нения Вогнутых евтрофных (тростниковых) и за- соленных (травяных) болот Засоленные

Зона полигональных болот расположена в самой север-

ной части Западно-Сибирской равнины и в основном занимает полу-

острова Ямал, Гыданский и Тазовский.

Площадь этой болотной зоны составляет 13% площади всей равни-

ны. Рельеф плоский, с отметками поверхности, не превышающими 40 м

над ур. м. Водный баланс территории зоны в целом характеризуется

следующими величинами его составляющих: осадки 480 мм, из которых

40% приходится на теплый период года, сток 250 мм, испарение 230 мм *.

Равнинный характер местности, значительное превышение осадков

над испарением, а также близкое залегание к поверхности многолетней

мерзлоты обусловливают достаточно большую заболоченность терри-

тории. Средняя заболоченность ее около 20%, в отдельных районах

35—50%.1 2 Болота приурочены к плоским депрессиям водоразделов, реч-

ным долинам, морским побережьям и днищам спущенных озер (см.

рис. 2.2).

В данной зоне наиболее распространены полигонально-валиковые

комплексные болота. По степени обводненности выделяются такие раз-

новидности болот:

1 Водный баланс для всех болотных зон дается по средним многолетним данным,

полученным по картам, приведенным в работе Г. А. Плиткина [158).

2 Заболоченность территории болотных зон определена по типологической карте

болот масштаба 1 :2 500 000, на которой не показаны болота малых размеров и не

выделены заболоченные земли, в частности заболоченные тундры.

26

1) слабо обводненные полигонально-валиковые болота с осоково-пу-

шицевой растительностью на полигонах и осоково-кустарничковой на

валиках;

2) умеренно обводненные полигонально-мочажинно-валиковые боло-

та с осоково-моховой растительностью на полигонах;

3) сильно обводненные полигональыо-озерково-валиковые болота

с редкой растительностью на полигонах.

Господствующей растительностью как на валиках, так и на полигонах

являются осока (Carex stans), пушица, кустарнички, сфагновые мхи и

лишайники; в морозобойных трещинах хорошо развиваются гипновые и

сфагновые мхи.

Строение полигональных болот весьма своеобразное. По описаниям

Н. Я. Каца [103], Б. Н. Городкова [58, 59, 60], В. Н. Андреева [6, 7], а так-

же по данным экспедиционных исследований ГГИ, полигоны имеют фор-

му прямоугольника и шестиугольника с наибольшими размерами сторон

20—25 м, иногда 5—15 м. Между собой они разделены морозобойными

трещинами в виде канавок шириной 0,2—1,0 м и глубиной 5—80 см, про-

резающих торф, а в некоторых случаях захватывающих минеральный

грунт. Вдоль трещин возвышаются низкие валики из торфяного грунта,

выпученного под воздействием мерзлоты. Валики затрудняют сток с по-

лигонов, что способствует их постоянному обводнению, а следовательно,

и процессу торфонакопления. В ряде случаев в центре полигона располо-

жены мочажины диаметром 2—5 м, реже — озерки.

По последним данным М. С. Боч и др. [19, 20, 21], обследовавших бо-

лота п-ова Ямал, полигоны описываемого типа болот в подзоне арктиче-

ской тундры имеют линейные размеры 15—40 м, оконтурены хорошо вы-

раженными валиками шириной 3—4 м и высотой 15—20 см.

Торф этих болот преимущественно олиготрофный, толщиной 20 см на

валиках и 40 см на полигонах. Торф на валиках в верхнем слое сфагно-

вый, а в нижнем — сфагново-травяной, на полигонах трЪвяно-гипновый.

Степень разложения торфа в верхнем слое 10%, в нижнем — 14%, в мо-

розобойных трещинах 22%. По мнению Б. Н. Городкова [58, 60], причи-

нами растрескивания почвы и образования полигонов являются: слабая

защищенность грунта снежным покровом, сильные морозы и залегание

вблизи поверхности многолетней мерзлоты. В более южных районах,

где снежный покров значительнее, полигональные болота постепенно

исчезают.

На молодых морских и речных террасах полигональные болота встре-

чаются в сочетании с низинными травяными болотами и зарослями кус-

тарников, достигают огромных размеров и носят местное название „лап-

ты”. Такие болота находятся, например, в низовьях рек Надий-Яха,

Морды-Яха, Юрибей, Ней-Тай-Яха.

Кроме полигональных болот в рассматриваемой болотной зоне встре-

чаются небольшие по площади некомплексные болота: осоково-гипно-

вые, осоково-пушицевые, приуроченные к речным долинам, ложбинам

стока, приозерным котловинам. Эти болота имеют торфяную залежь до

30 см, сложенную осоковыми и осоково-гипновыми торфами.

Значительную часть территории занимают также заболоченные зем-

ли: заболоченные кустарниковые, заболоченные моховые и кочкарные

тундры.

Заболоченные кустарниковые (ивняковые) тундры характерны для

участков, увлажняемых проточными водами; встречаются по берегам

водотоков, на сильно увлажненных склонах и в озерных котловинах.

’27

Заболоченная моховая тундра приурочена к местным понижениям на

междуречьях. Кочкарная заболоченная тундра распространена на во-

дораздельных пространствах; в восточной половине Обско-Тазовского

полуострова она занимает до 20% площади междуречий.

Зона плоскобугристых болот находится к югу от зоны

полигональных болот. Южная, граница этой зоны проведена весьма

условно через середину относительно широкой полосы, на которой рас-

пространены как плоскобугристые, так и крупнобугристые бо-

лота.

Площадь, занимаемая зоной плоскобугристых болот, составляет 8%

площади Западно-Сибирской равнины. Рельеф равнинный, с отметками

поверхности 50—80 м над ур. м.

Водный баланс зоны в среднем по территории: осадки 550 мм, сток

260 мм, испарение 290 мм.

Здесь, как и в предыдущей зоне, вследствие тех же причин (равнин-

ность рельефа, близкое залегание к поверхности многолетней мерзлоты

и значительное превышение осадков над испарением) имеет место боль-

шая заболоченность территории (40%). Болота располагаются на водо-

разделах, в долинах рек и вокруг озер.

Господствующим типом болот в рассматриваемой зоне являются

плоскобугристые (мелкобугристые по Б. Н. Городкову [56, 59])

болота.

Встречается несколько разновидностей этих болот. На водоразделах

наиболее распространены плоскобугристые болота с дикраново-лишай-

никовыми буграми и осоково-сфагновыми или гипновыми мочажинами.

По надпойменным террасам Обской губы и впадающих в нее рек, а так-

же по берегам озер развиты плоскобугристые болота со сфагново-ку-

кустарничковыми буграми и осоково-гипновыми мочажинами. Бугры

имеют высоту 30—50 см, реже 75 см (высота сфагновых бугров ниже,

чем дикрановых), грядообразные, с плоской вершиной. Площадь бугров

от нескольких квадратных метров до десятков и реже сотен квадратных

метров, поверхность бугров мелкокочковатая. Бугры чередуются с пло-

скими мочажинами, которые при наличии эрозии приобретают корыто-

образную форму. Соотношение площадей бугров и мочажин различное;

чаще преобладают площади, занятые мочажинами. Глубина торфа на

буграх 25—30 см, в мочажинах 1,0—1,5 м.

На морфологию бугров оказывают сильное влияние морозобойные

трещины. Под влиянием водной эрозии трещины углубляются, превра-

щаются в узкие канавообразные мочажины и делят бугры на прямо-

угольники (полигоны). Отмечается сухость торфяных бугров (обуслов-

ленная их своеобразным микрорельефом и трещиноватостью), наблю-

даются явления деградации торфяной залежи. Образование бугров на

болотах в зоне многолетней мерзлоты многие исследователи объясняют

процессами пучения сильно переувлажненных грунтов при их замерза-

нии. Д. А. Драницын [68, 70], например, связывает возникновение круп-

нобугристого рельефа с обилием поверхностных вод на болотах. Он от-

мечает, что в равнинной тундре бугры низкие из-за неглубокого протаи-

вания и малого накопления талой воды. А. А. Григорьев [62] также ука-

зывает, что мелкобугристый рельеф на болотах связан с менее обиль-

ным водно-грунтовым питанием. Однако эти объяснения не раскрывают

достаточно убедительно процесс образования бугров и этот вопрос в на-

стоящее время нужно считать открытым, требующим исследований по

специальной методике.

28

Кроме рассмотренных выше болот в данной болотной зоне распро-

странены также и некомплексные осоково-гипновые, осоково-пушицевые,

у озер злаково-осоковые болота, так называемые хасыреи.

Зона крупнобугристых болот расположена южнее зоны

плоскобугристых болот (см. рис. 2.2). По мнению Б. Н. Городкова [59],

южная граница крупнобугристых болот совпадает с южной границей

локального распространения многолетней мерзлоты. Площадь терри-

тории зоны относительно невелика и составляет лишь 6% площади всей

Западно-Сибирской равнины. Отметки поверхности территории в пре-

делах этой болотной зоны изменяются от 60 до 100 м, исключая отдель-

ные возвышенности в ее восточной части.

Водный баланс территории зоны в среднем составляет: осадки 600 мм,

сток 280 мм, испарение 320 мм. На рассматриваемую болотную зону

приходится максимум климатического стока Западно-Сибирской рав-

нины.

Заболоченность зоны крупнобугристых болот составляет около 25%.

Наибольшее количество болот сосредоточено на Пур-Тазовском водо-

разделе. Прослеживается приуроченность болот к плоским частям водо-

разделов и котловинам спущенных озер.

Крупнобугристые болота представляют собой сочетание бугров и

плоских понижений, имеющих различный растительный покров и сте-

пень обводненности. Крупные бугры разбросаны на большом расстоя-

нии друг от друга, среди обширных сильно обводненных понижений, за-

нятых осоково-сфагновой, реже гипновой растительностью, образуя

комплексы то с переувлажненными, то с относительно сухими пониже-

ниями. Ядро бугров мерзлое, прикрытое слоем торфа мощностью 1 —

2,5 м. Согласно В. С. Говорухину [48, 49], одним из важных условий об-

разования бугров является скопление достаточно большого количества

воды в верхних слоях почво-грунтов. По своей высоте (4 м и более) и

выпуклости вершины такие бугры отличаются от низких и плосковер-

шинных бугров предыдущей зоны. В плане менее высокие бугры имеют

округлую форму, а более высокие (свыше 4 м) — вытянутую, хребто-

образную. Площади и очертания бугров различные.

Б распределении растительности на буграх наблюдается определен-

ная закономерность: у их подножия прослеживается хорошо развитое

сфагново-кустарничковое кольцо, выше оно сменяется травяно-кустар-

ничково-лишайниковым, вершина же бугров покрыта корковыми лишай-

никами с угнетенными карликовыми кустарничками по трещинам. Вет-

ровая эрозия зимой часто уничтожает лишайниковый покров, и тогда

на не покрытых снегом вершинах бугров наблюдается обнаженный торф.

Возникновение этих бугров, как и бугров выше описанной зоны, веро-

ятно, происходит в результате мерзлого выпучивания при замерзании

талой воды в условиях многолетнемерзлых грунтов. Однако детально

механизм этого процесса в настоящее время не раскрыт. Для образо-

вания крупных бугров необходимы, по-видимому, сравнительно теплый

летний сезон и достаточно большая глубина оттаивания почво-грунтов,

насыщенных водой. Часто среди комплекса бугров и мочажин встреча-

ются озера значительных размеров, нередко соединенные между собой

ручьями.

Наряду с мелкозалежными болотами в рассмотренных выше зонах

встречаются массивы с торфяной залежью до 3—5 м. М. И. Нейштадт

[138] и затем Н. И. Пьявченко [161, 164], А. П. Тыртиков [190, 192],

М. С. Боч [19, 21] и др. относят эти болота к реликтовым. Для оконча-

29

тельного выяснения природы образования таких болот, расположенных

в различных частях рассматриваемой территории, необходимы данные

о их возрасте и детальном строении залежи.

Зона выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот

занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины. Площадь зо-

ны составляет 46% площади всей территории равнины. По занимаемой

территории это самая большая болотная зона из шести рассматривае-

мых болотных зон.

Рельеф поверхности в пределах зоны относительно ровный, с отмет-

ками от 80 до 100 м над ур. м., за исключением района Сибирских Ува-

лов, где они достигают 190 м и более.

Годовое количество осадков в зоне выпуклых олиготрофных болот

в среднем равно 590 мм, причем на теплый период года приходится

60—70% их годовой суммы. Норма стока здесь составляет 200 мм, нор-

ма испарения — 390 мм.

Климатические и геоморфологические условия этой зоны являются

оптимальными для развития олиготрофных болот. Заболоченность тер-

ритории около 40%, а в отдельных ее частях (бассейны рек Лямина,

Пима, Тромъегана, Агана) увеличивается до 70%. Болота покрывают

в основном водораздельные пространства и широкие террасы крупных

рек. Некоторые междуречные пространства болота покрывают сплош-

ным плащом, образуя крупнейшие в мире болотные системы площадью

до 15 тыс. км1 2 и даже до 50 тыс. км2 (Васюганское болото и др.). Цент-

ральные части этих систем, занимающие около половины их площади,

имеют вид хорошо выраженных почти горизонтальных плато. Краевые

же их участки характеризуются пологими склонами, направленными

к дренирующим рекам. В центральных частях систем сосредоточено

основное количество наиболее крупных озер, сочетающихся с множест-

вом малых озерков часто встречаются также обширные сильно обвод-

ненные мочажины. Озера и мочажины разделены между собой узкими

грядами со сфагново-кустарничковой растительностью и угнетенной сос-

ной. Озерки и мочажины в сочетании с грядами образуют комплексные

микроландшафты: грядово-озерковые, грядово-мочажинно-озерковые.

В сильно обводненных мочажинах, имеющих в центре открытую водную

поверхность, растут сфагновые мхи с отдельными растениями шейхце-

рии, очеретиика, осоки топяной; в менее обводненных мочажинах раз-

вивается шейхцериево-сфагновая растительность. Небольшие участки

среди грядово-озерковых и грядово-мочажинно-озерковых комплексов

и особенно вдоль берегов относительно крупных озер, занимают сфагно-

во-кустарничково-сосновые микроландшафты2.

На склонах болотных систем располагаются грядово-мочажинные

комплексы, которые ближе к внешним границам систем на более кру-

тых склонах сменяются мохово-лесными и лесными микроландшафтами.

Периферийные участки болотных систем часто бывают сильно обвод-

нены.

На сравнительно небольших болотных системах центральное „плато”

занимает значительно меньшую площадь, чем склоны, на них отсутст-

1 Под «озерками» на болотах подразумеваются малые внутриболотные водоемы

(с открытой водной поверхностью) вторичного происхождения, входящие как структур-

ный элемент мнкроландшафта. Озерами называются внутриболотные водоемы как вто-

ричного, так и первичного происхождения относительно больших размеров, не являющи-

еся структурным элементом микроландшафта.

2 Определение болотного микроландшафта дано в п. 2.3 и работе [83].

30

вует грядово-озерковый комплекс (озерки встречаются единично). При

выпуклом рельефе центральной части болотных систем последняя заня-

та мохово-лесными болотными микроландшафтами, чередующимися

с грядово-мочажинными комплексами.

Совсем небольшие по площади болота, почти целиком покрыты сос-

ново-кустарничковой растительностью.

Для южной части рассматриваемой зоны характерны болотные сис-

темы с довольно пестрым чередованием олиготрофных, евтрофных и

отчасти мезотрофных болотных микроландшафтов. Сочетание указан-

ных трех экологических типов болотных микроландшафтов в сложных

болотных системах имеет место на водоразделе рек Демьянка — Туртас,

в верхних частях водоразделов между реками Чека — Тара, Тара — Тар-

тас, Тартас — Ича, Ича — Омь (южные склоны Васюганского болотного

массива), а также в бассейне р. Носки. По мнению А. Я. Бронзова [22,

23], развитию евтрофных осоково-гипновых болотных микроландшафтов

совместно с олиготрофными способствует карбонатность почво-грунтов.

Евтрофные микроландшафты, встречающиеся на указанных болотных

системах, весьма разнообразны. Наиболее характерными являются без-

лесные осоково-гипновые топи грядово-мочажинного строения, эти топи

занимают значительные площади среди выпуклых олиготрофных болот-

ных систем. Среди обширных осоково-гипновых топей часто встречаются

отдельными островками олиготрофные сфагново-кустарничково-сосно-

вые микроландшафты с преобладанием в моховом покрове Sphagnum

fuscum. Очертания границ этих микроландшафтов имеют обычно округ-

лую или вытянутую овальную форму.

Кроме указанных, встречаются евтрофные болотные микроландшаф-

ты с древесным ярусом из хвойных и лиственных пород, приурочены

обычно к краевым частям болотных массивов. Лесные березово-осоко-

во-сфагновые и сосново-березовые болота также широко распространены

в небольших мелких котловинах на водораздельных пространствах.

Средняя мощность торфяной залежи в зоне выпуклых олиготрофных

болот колеблется в широких пределах: от 2 м в северной части до 5—

6 м в южной.

Характерной чертой торфяной залежи болот этой зоны является мощ-

ный верхний слой из слаборазложившегося фускум-торфа и реже —

комплексного торфа. Ниже сфагновых торфов обычно залегают сфагно-

во-шейхцериевый, шейхцериевый и сфагново-пушицевый верховые тор-

фа. Верховые торфа часто слагают всю толщу Торфяной залежи либо

подстилаются маломощными слоями из переходных торфов, которые

в придонном слое сменяются низинными.

Под озерками и мочажинами в грядово-мочажинных и грядово-озер-

ковых комплексах торфяная залежь состоит из сфагново-мочажинного,

сфагново-шейхцериевого и шейхцериевого торфов.

Торфяная залежь осоково-гипновых болотных микроландшафтов сло-

жена осоковыми и осоково-гипновыми видами торфа. Отсутствие остат-

ков древесины в придонных слоях торфа осоково-гипновых болотных

микроландшафтов и вскипание от соляной кислоты придонных почво-

грунтов указывают на то, что эти участки болотных массивов не лесно-

го происхождения. Торфяная залежь в сфагново-кустарничково-сосно-

вых микроландшафтах сложена сфагновыми (фускум) торфами мощ-

ностью 2—4 м.

Описание болот рассматриваемой зоны приведено в работах

А. Я. Бронзова [22, 23], С. Н. Тюремнова [194], Е. А. Романовой [177—

31

179], Е. А. Романовой и Л. И. Усовой [182], Ю. А. Львова [127—129],

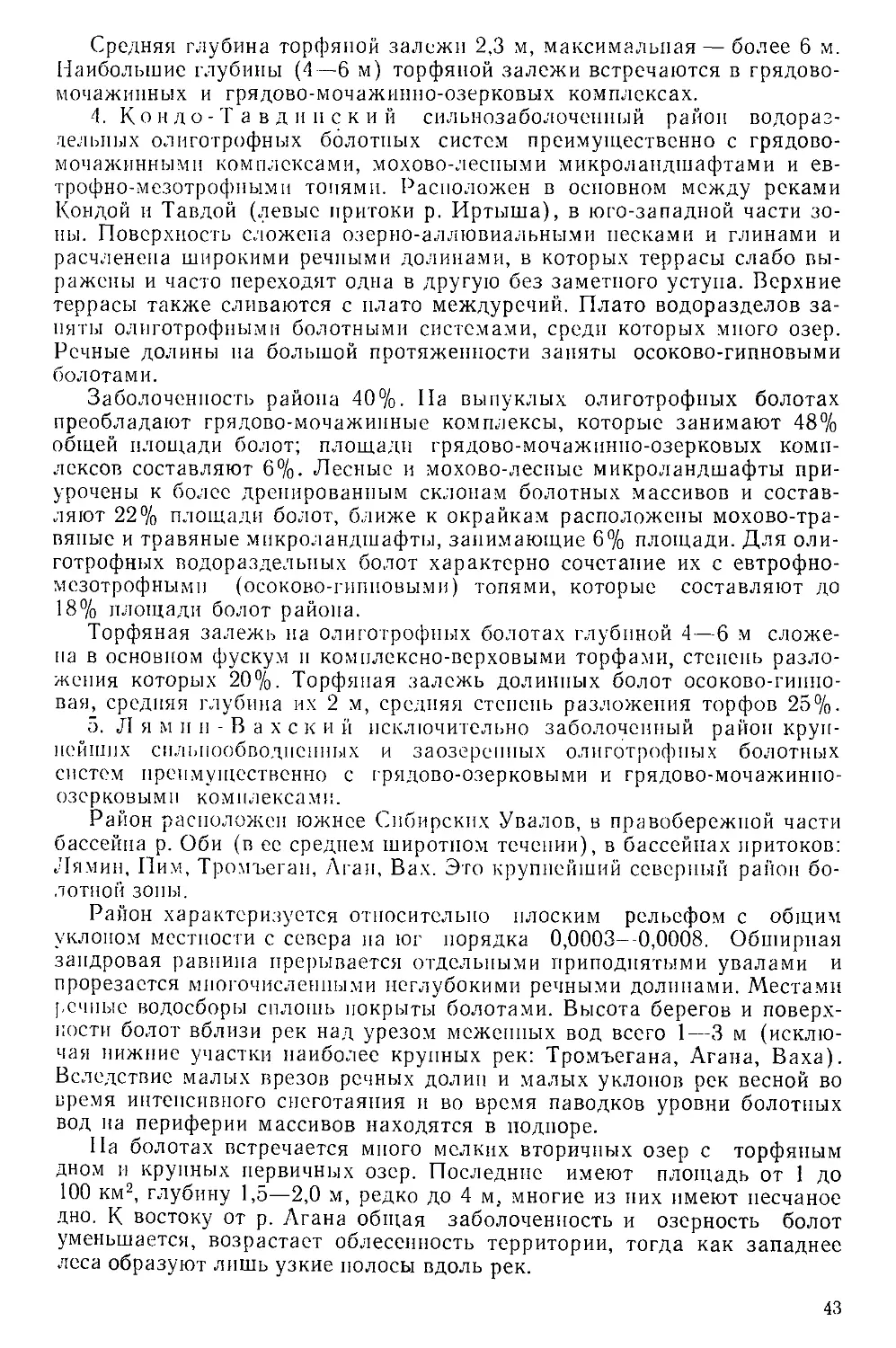

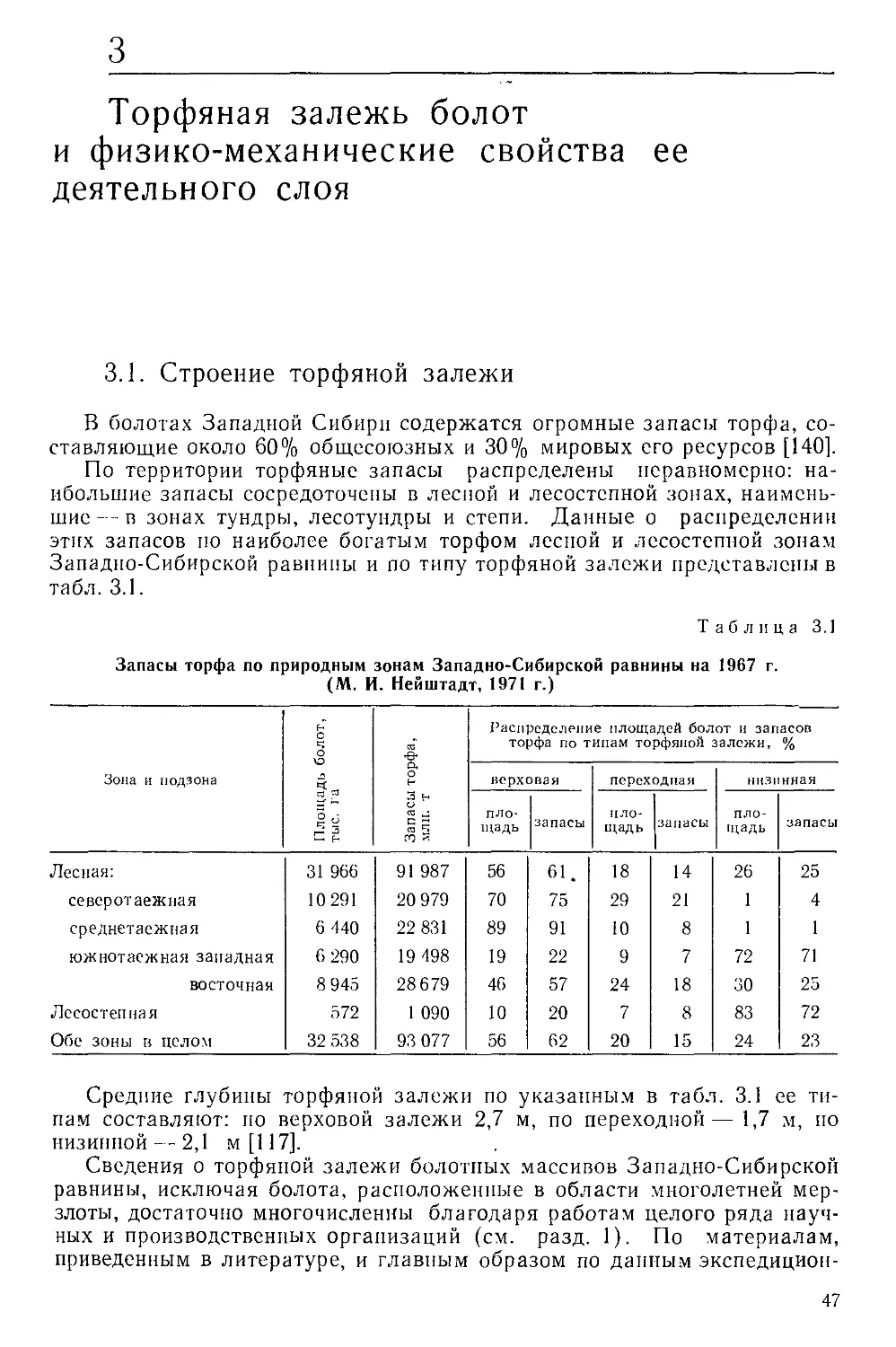

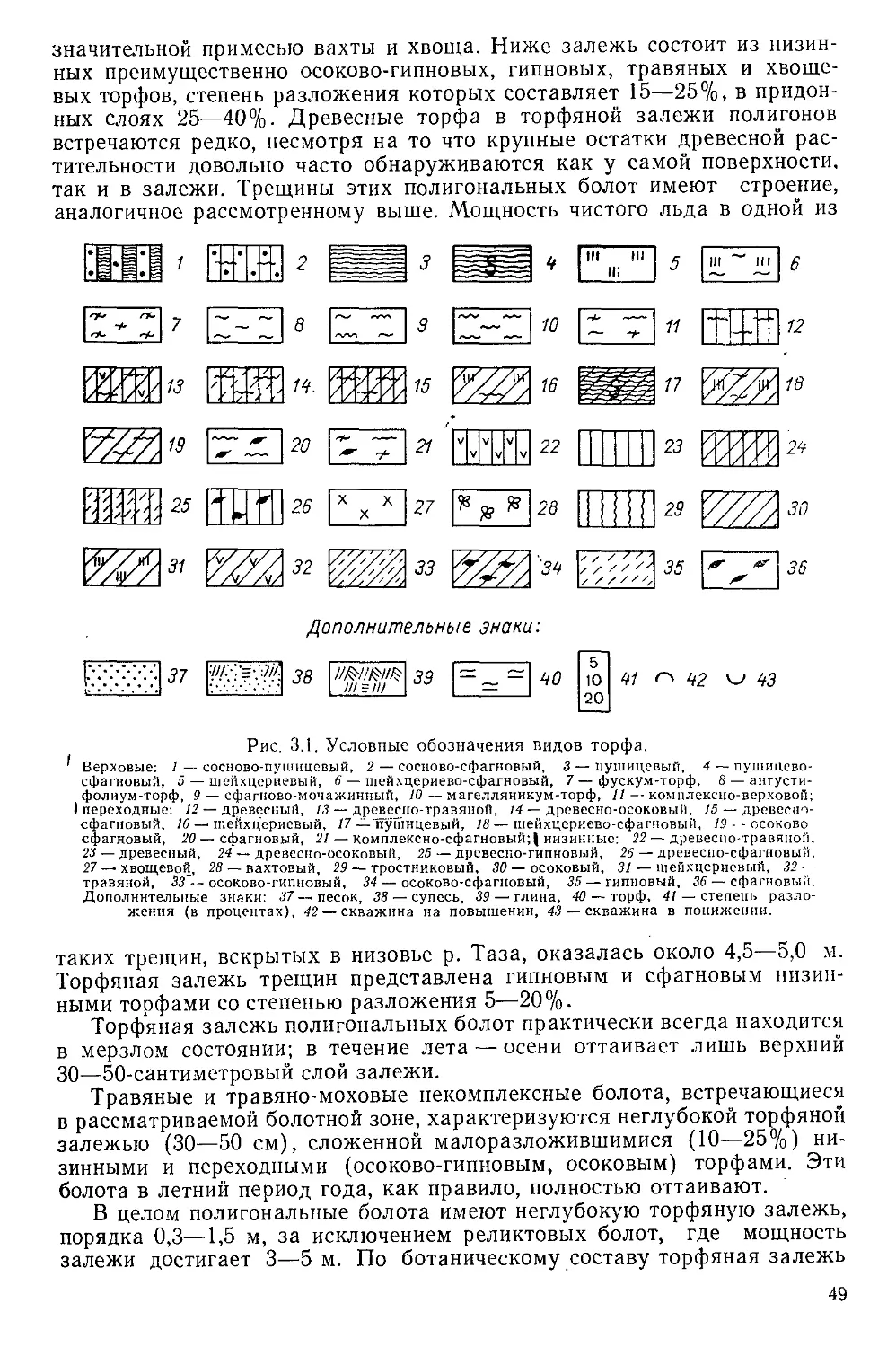

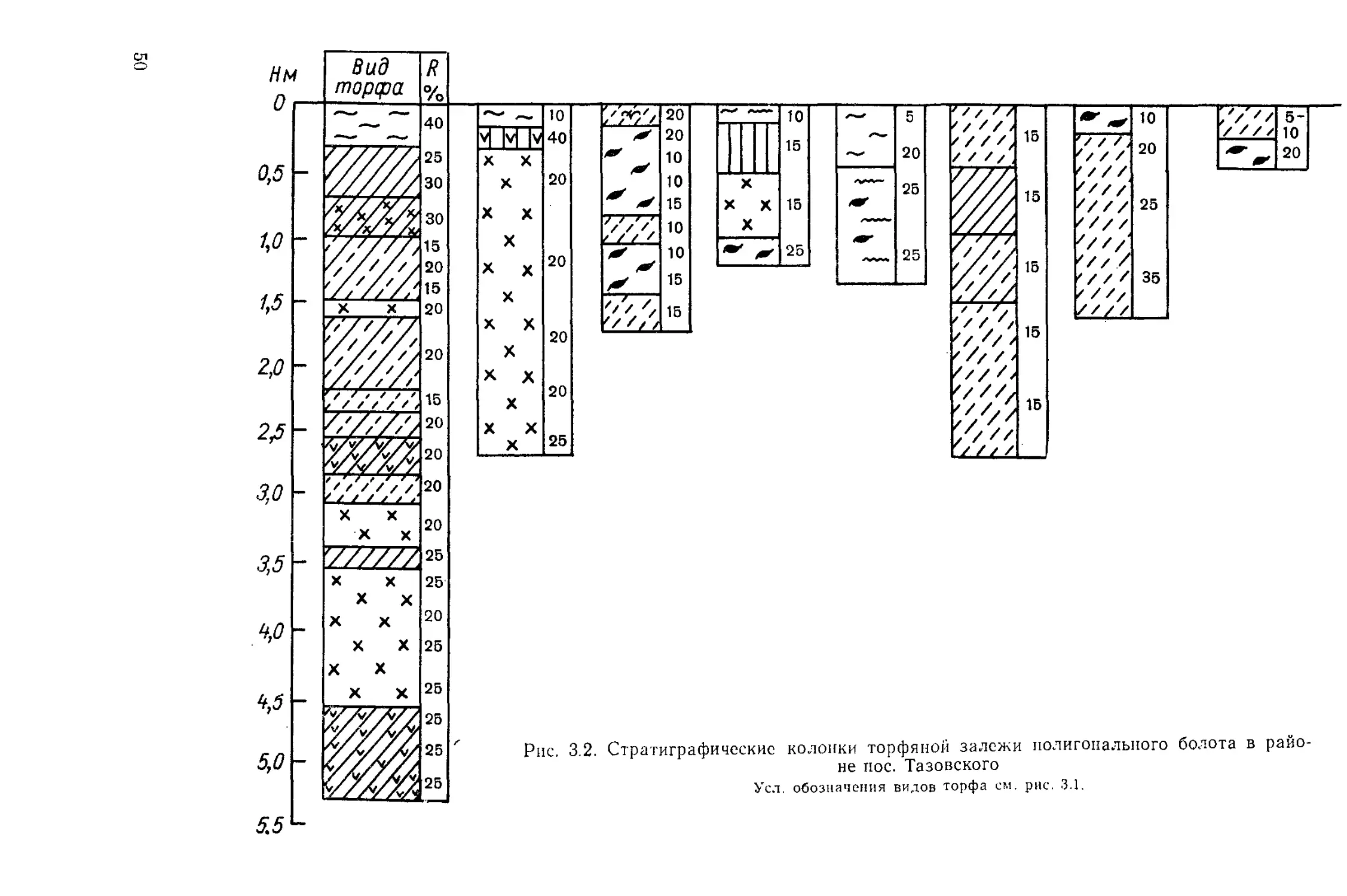

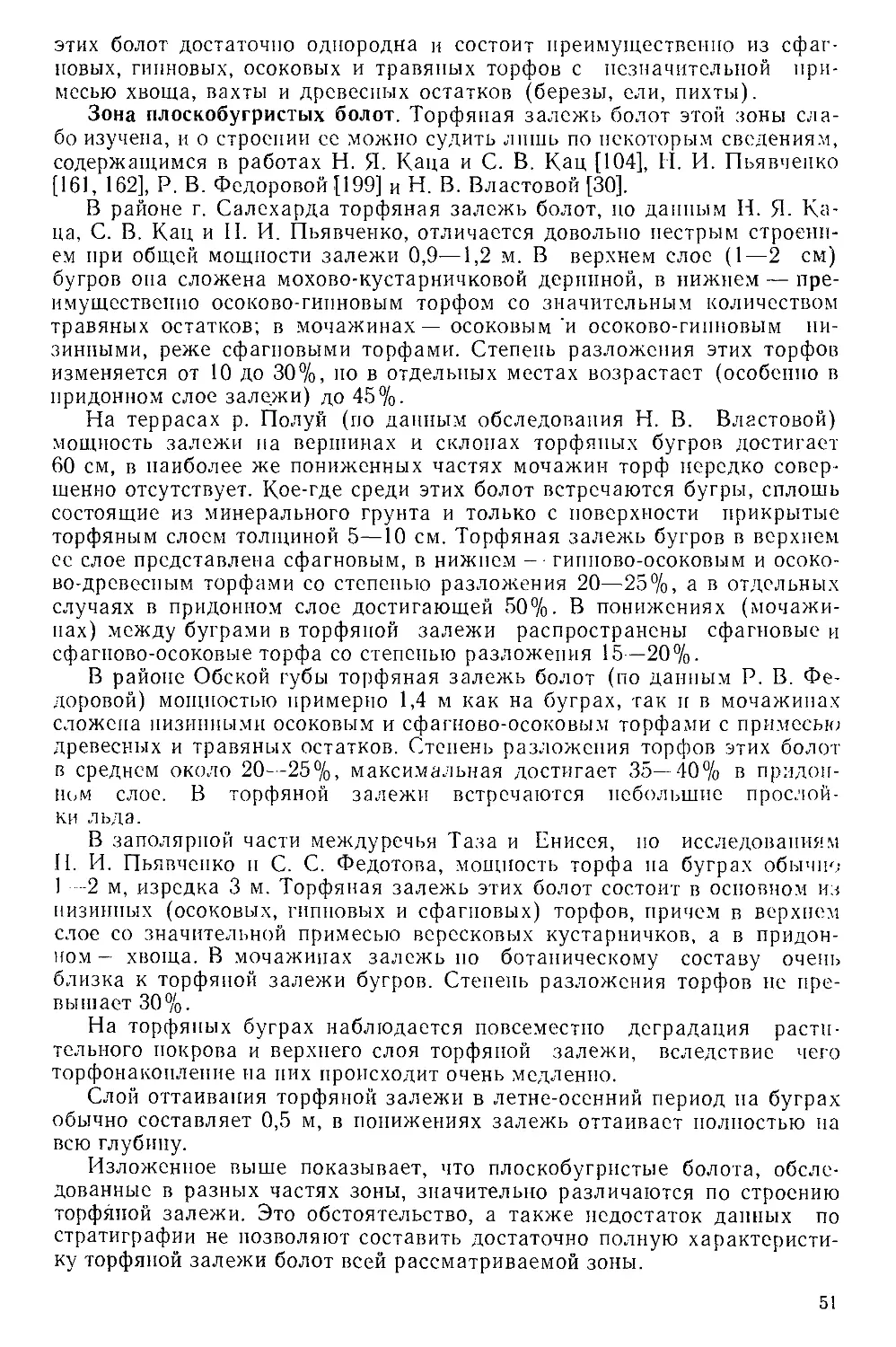

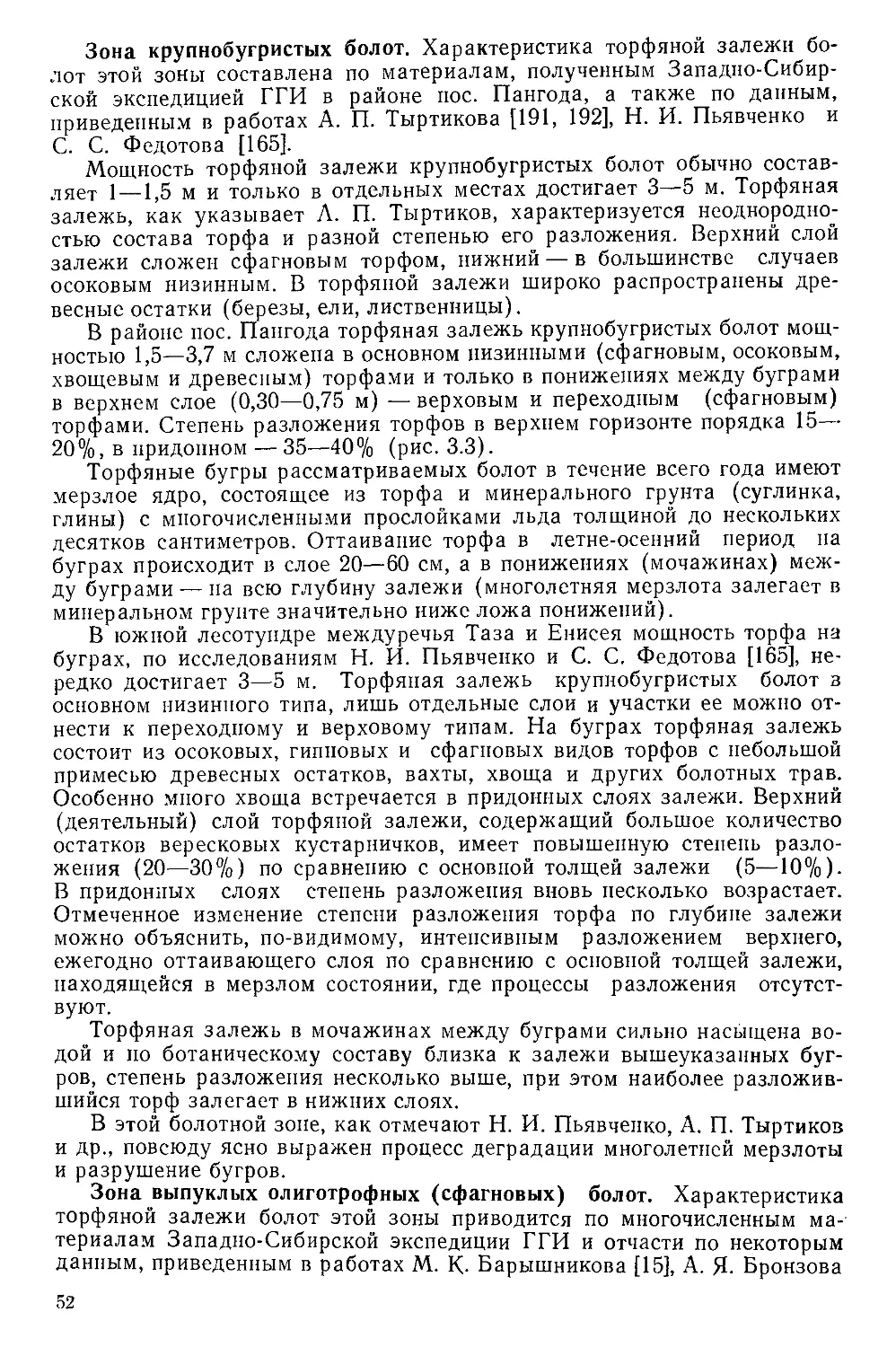

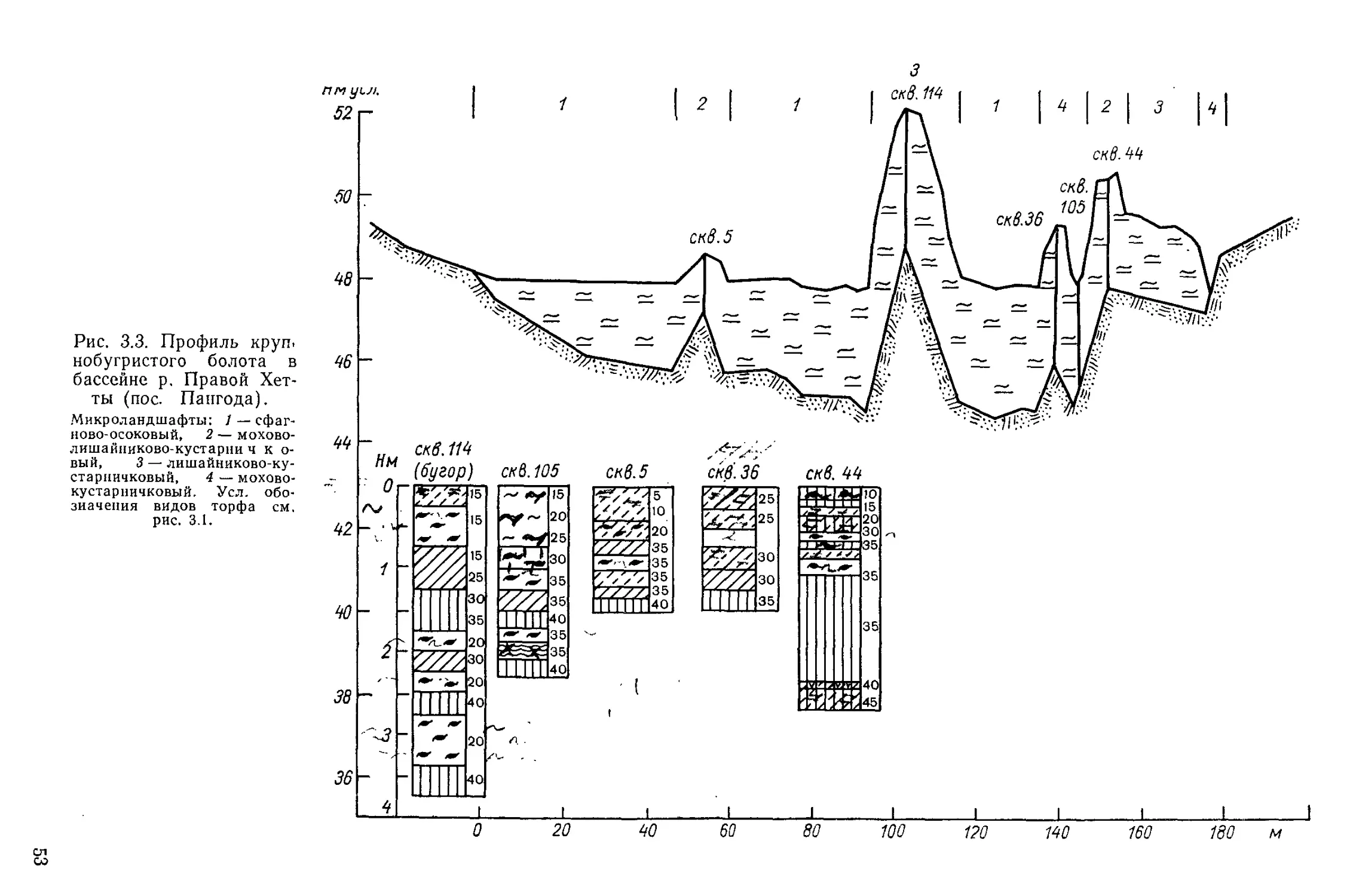

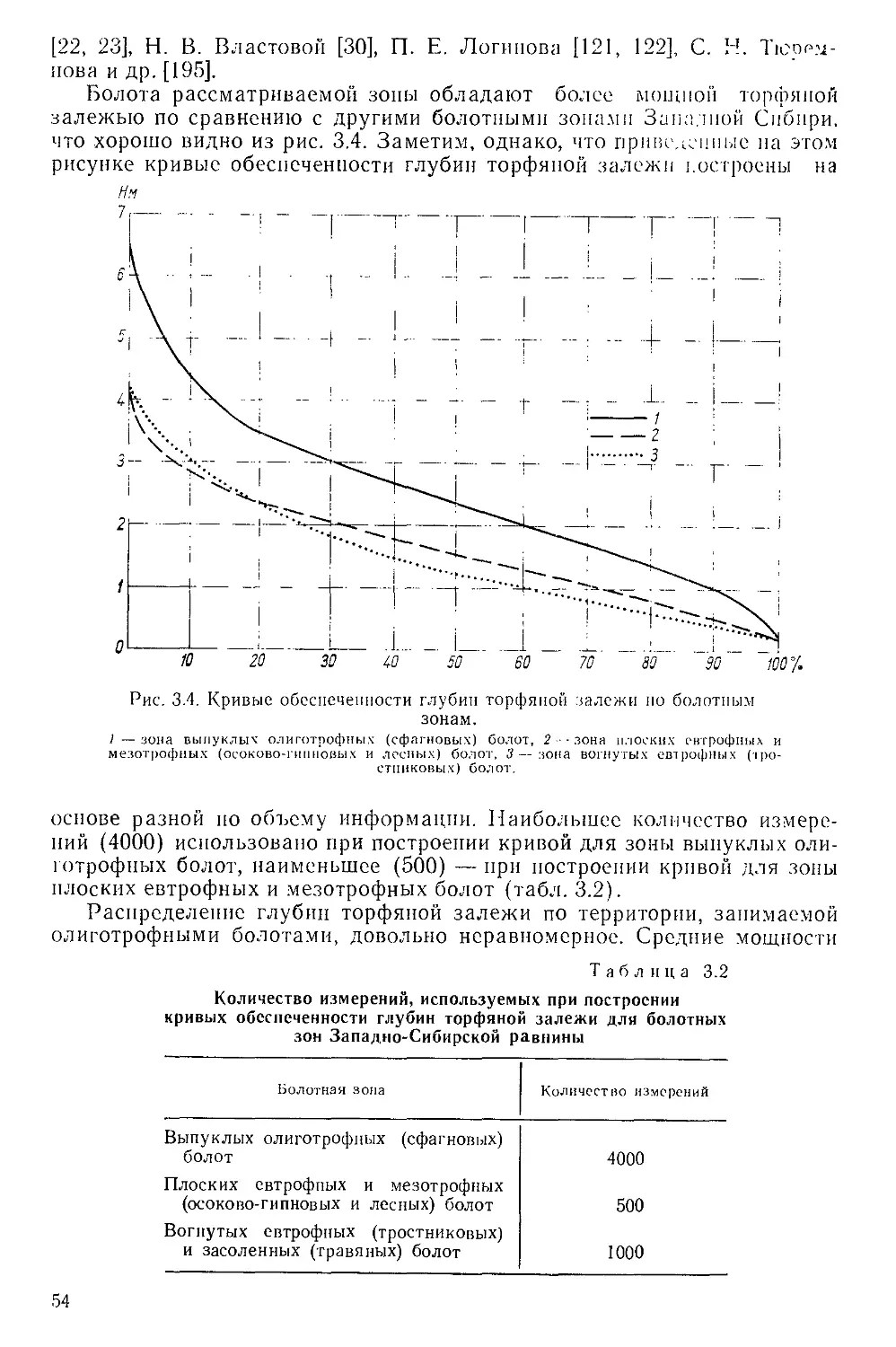

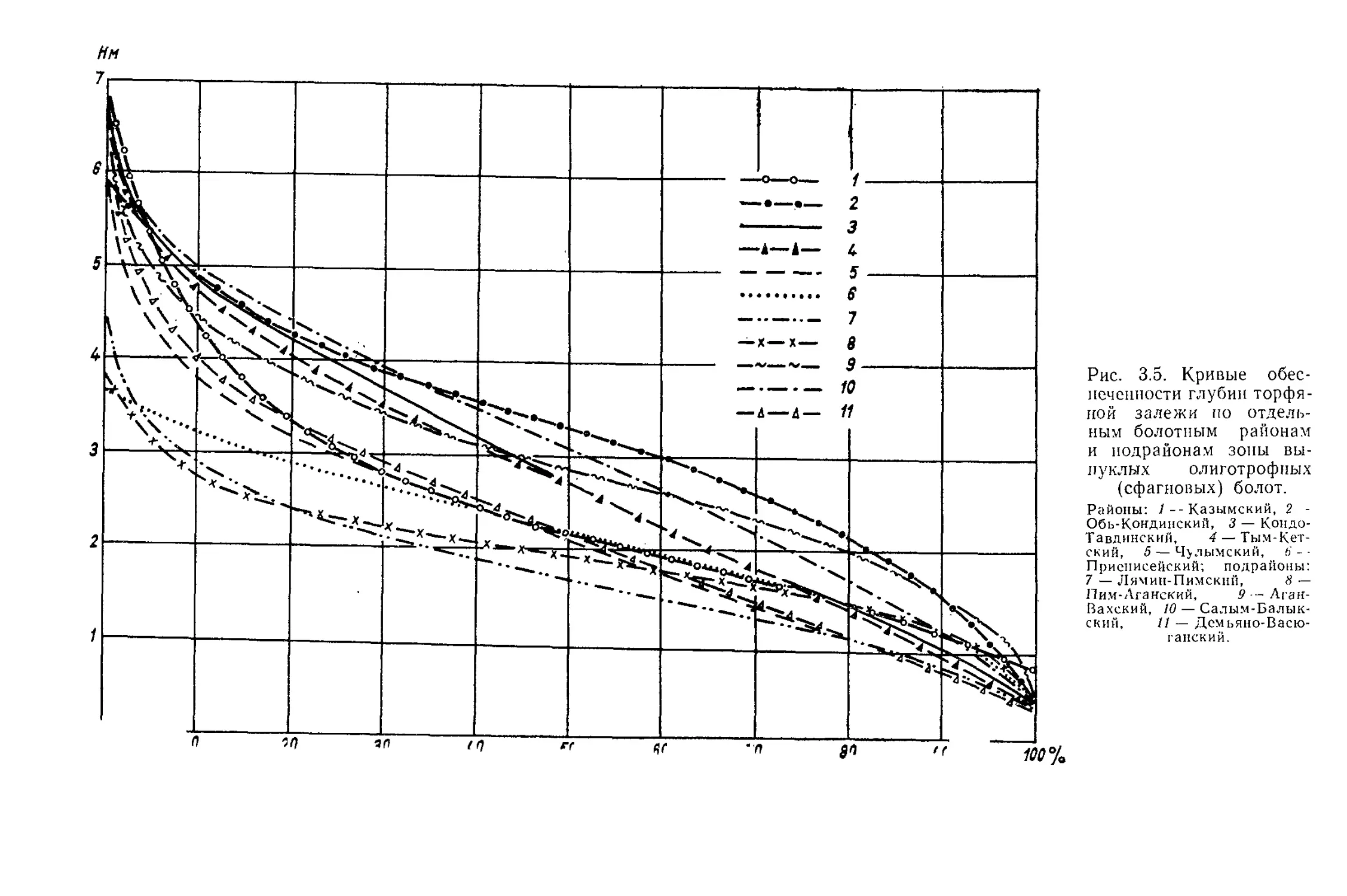

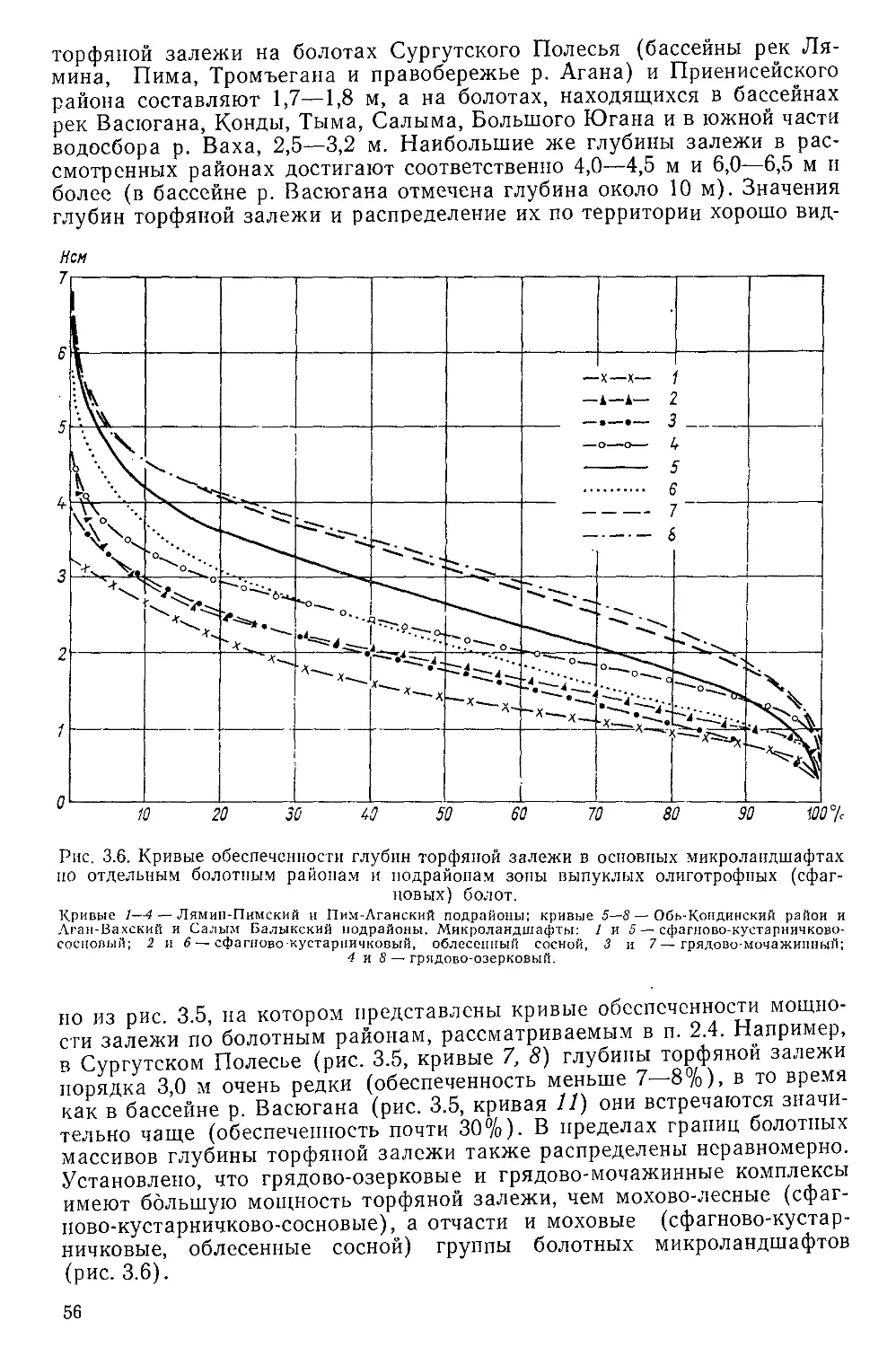

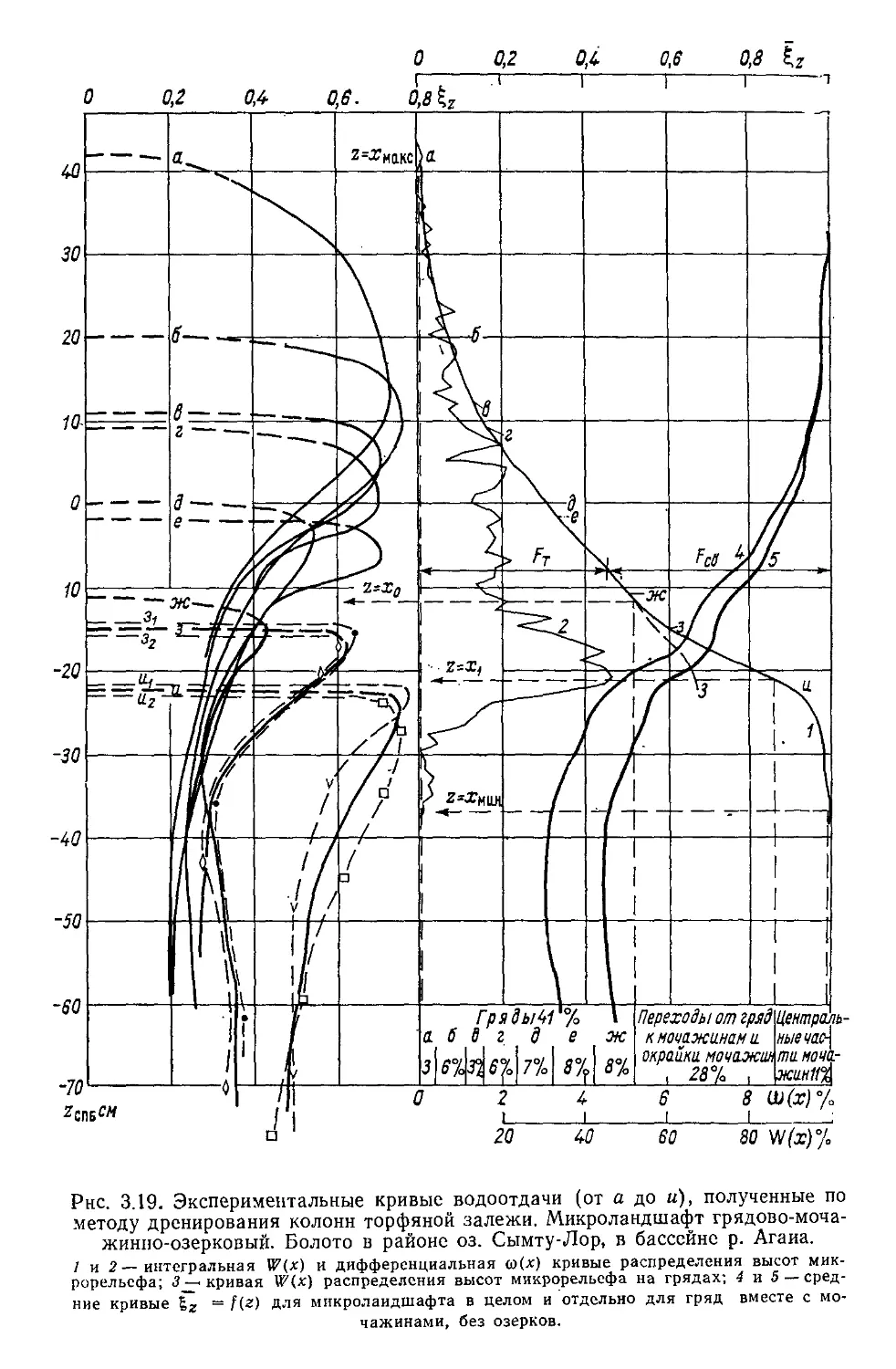

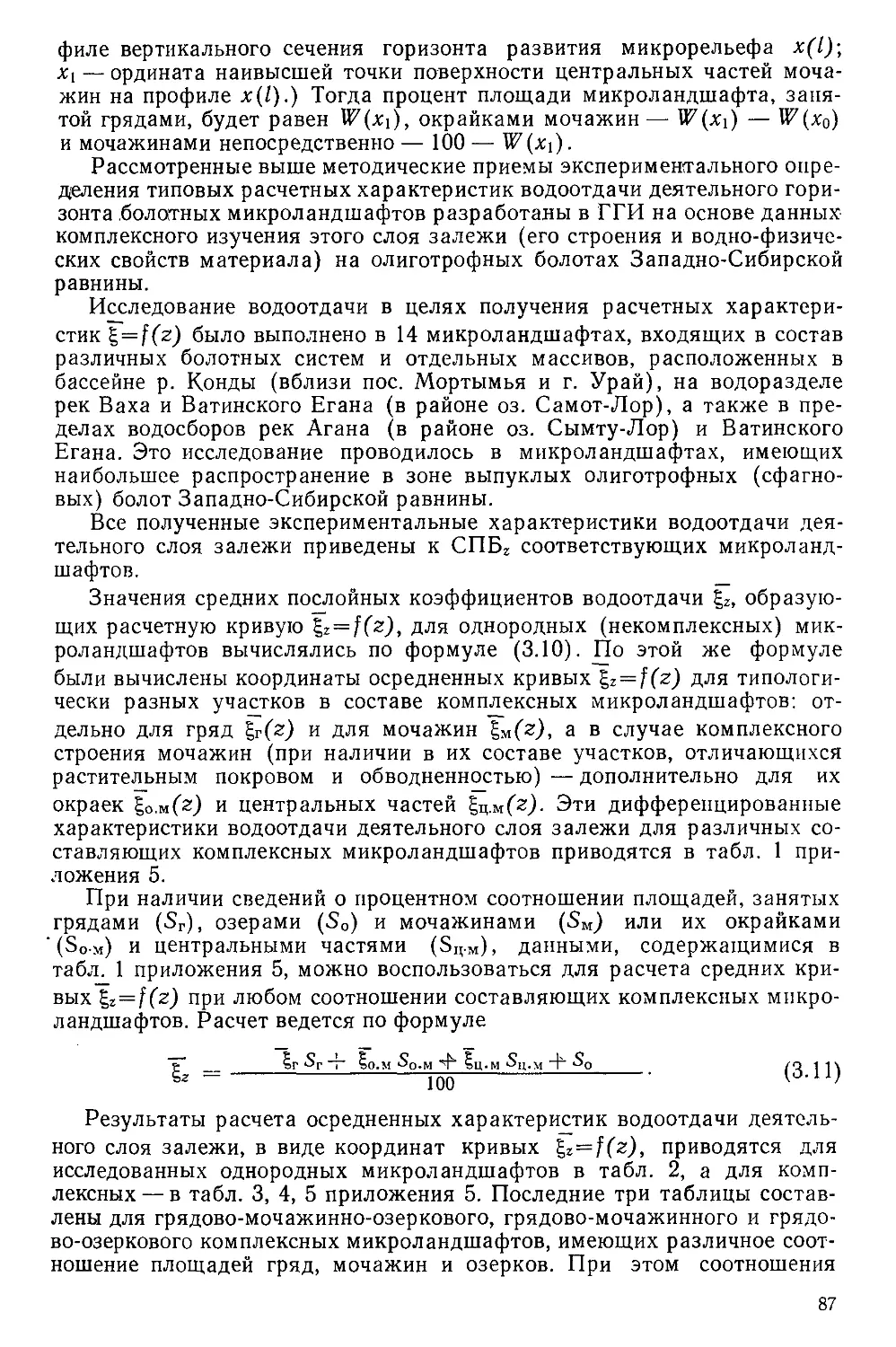

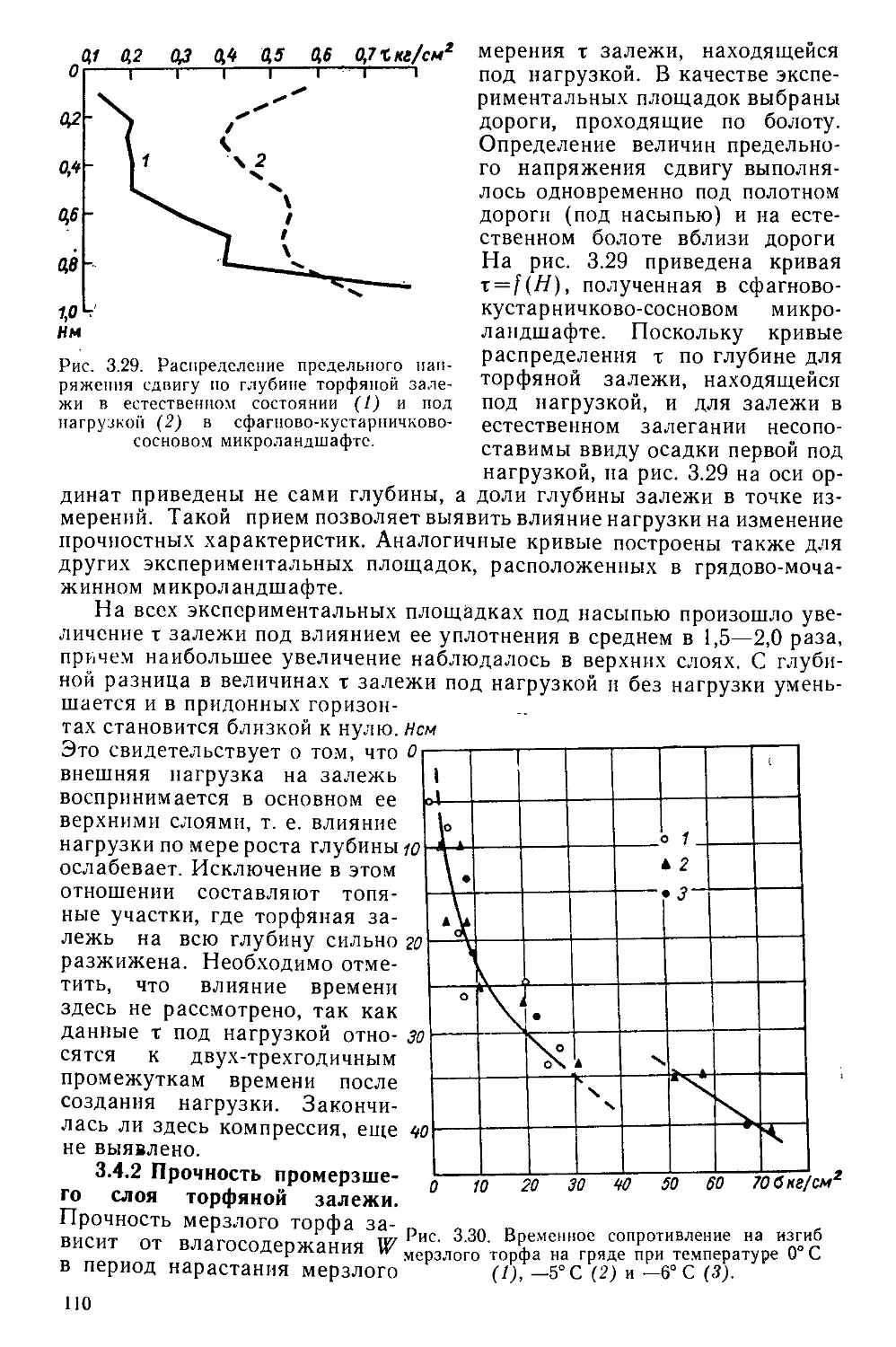

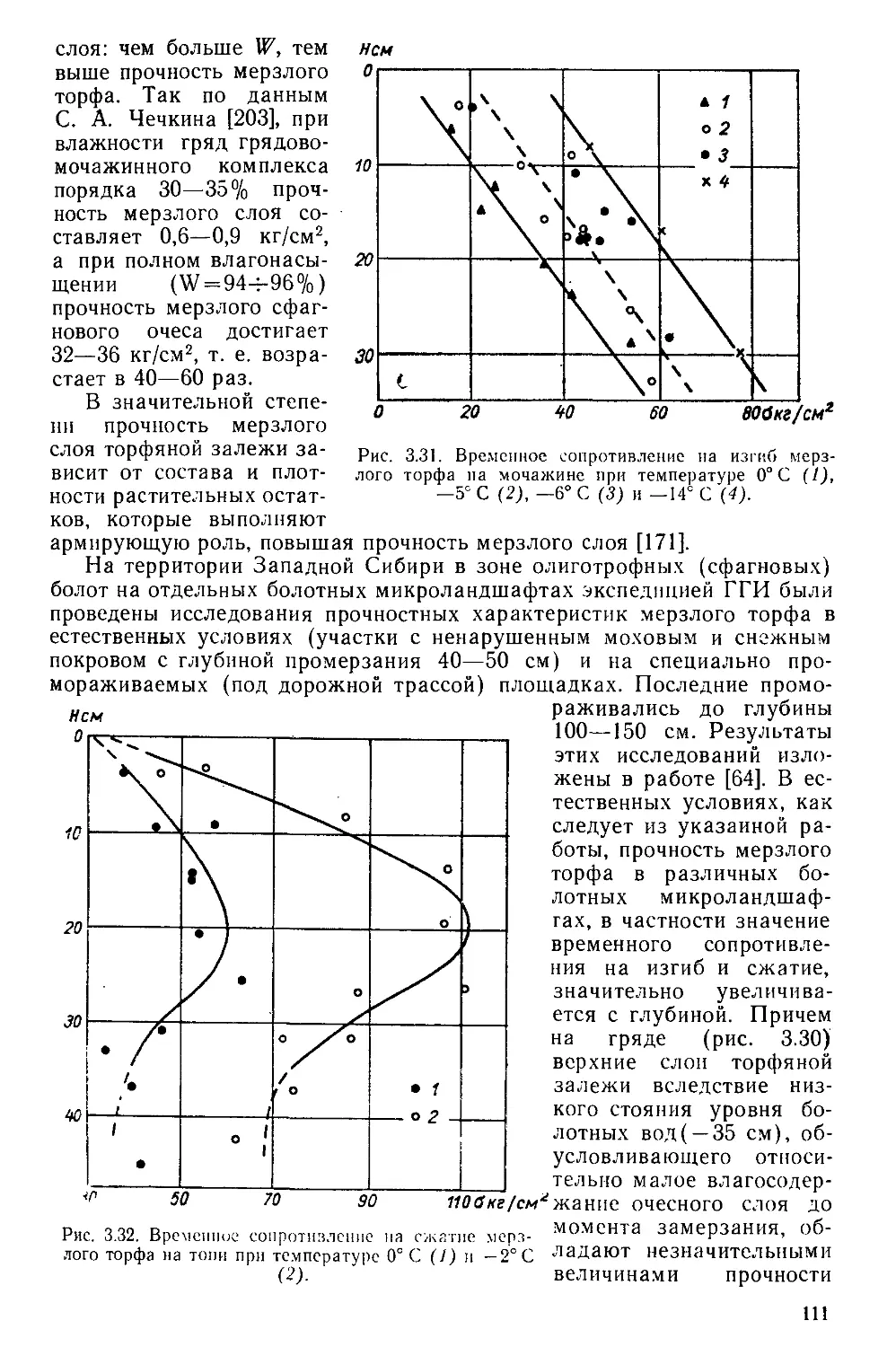

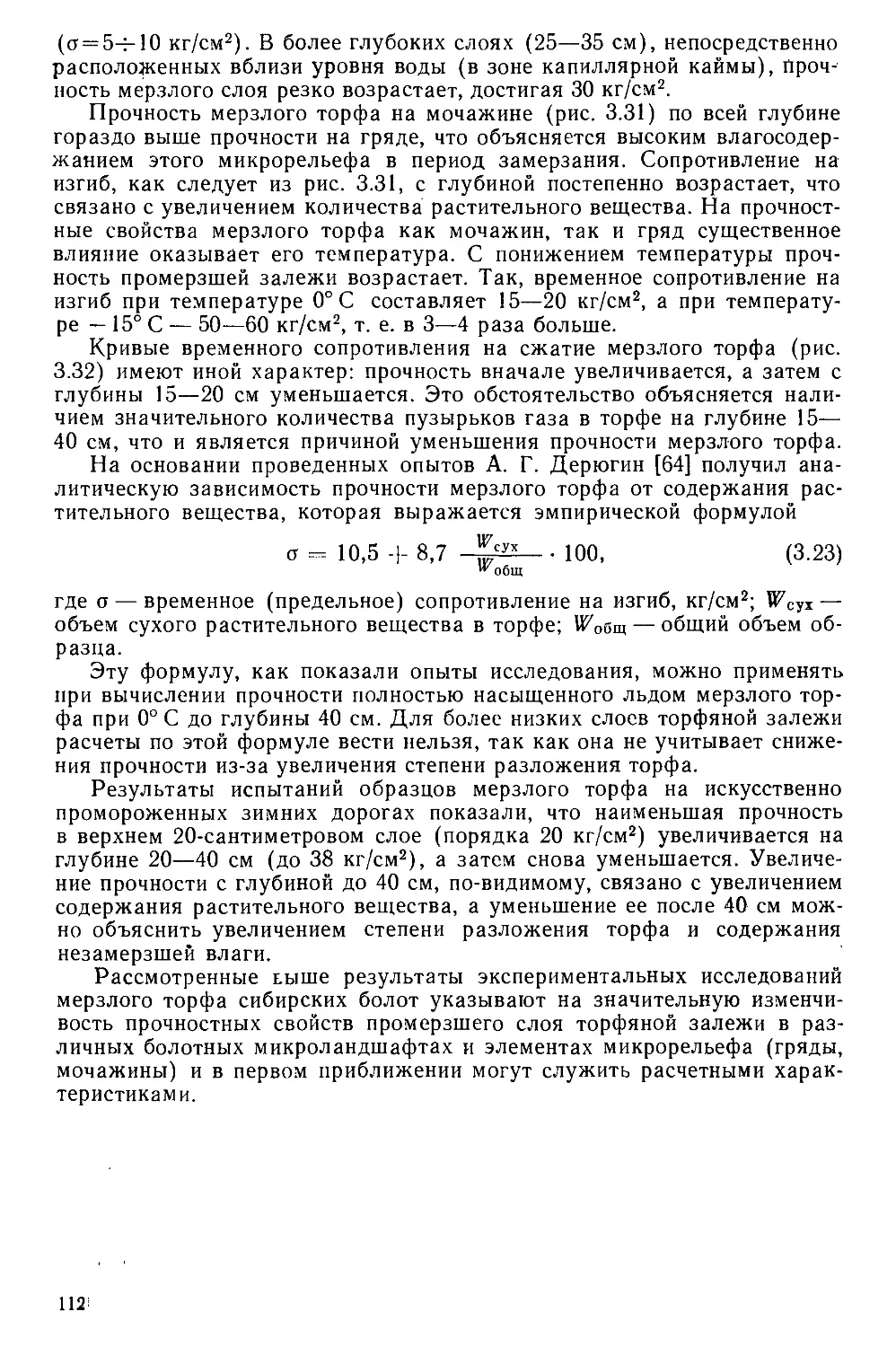

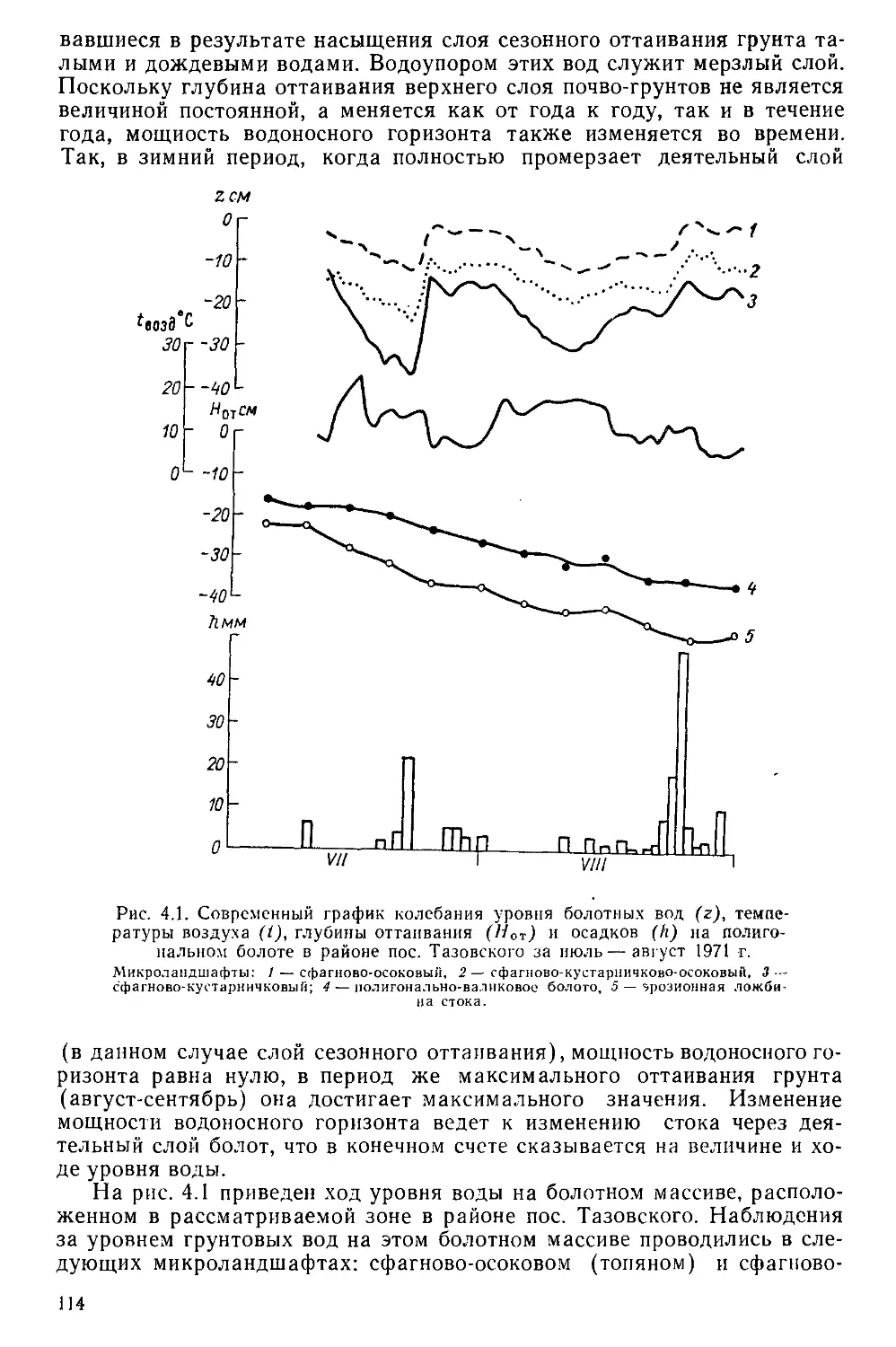

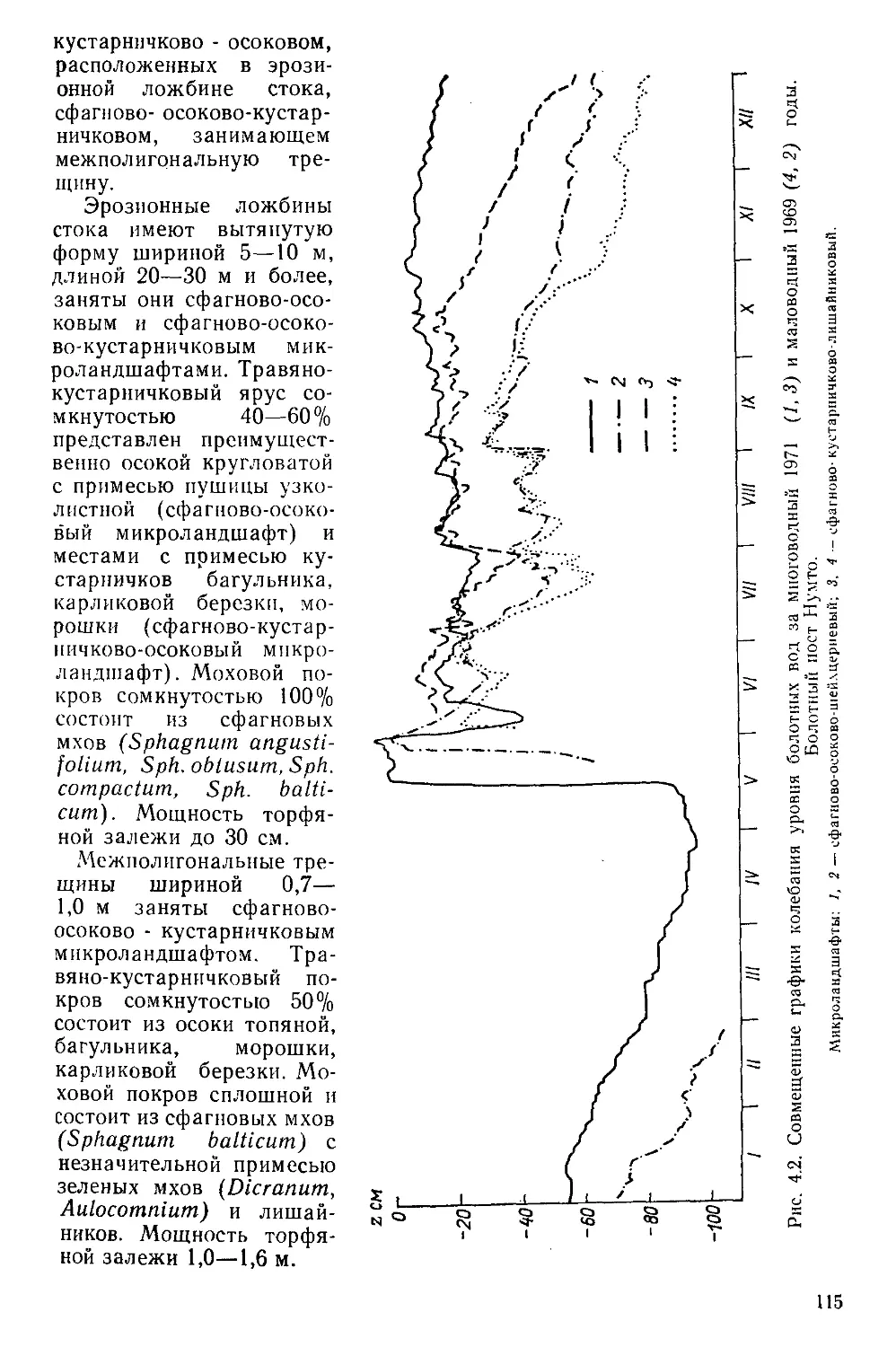

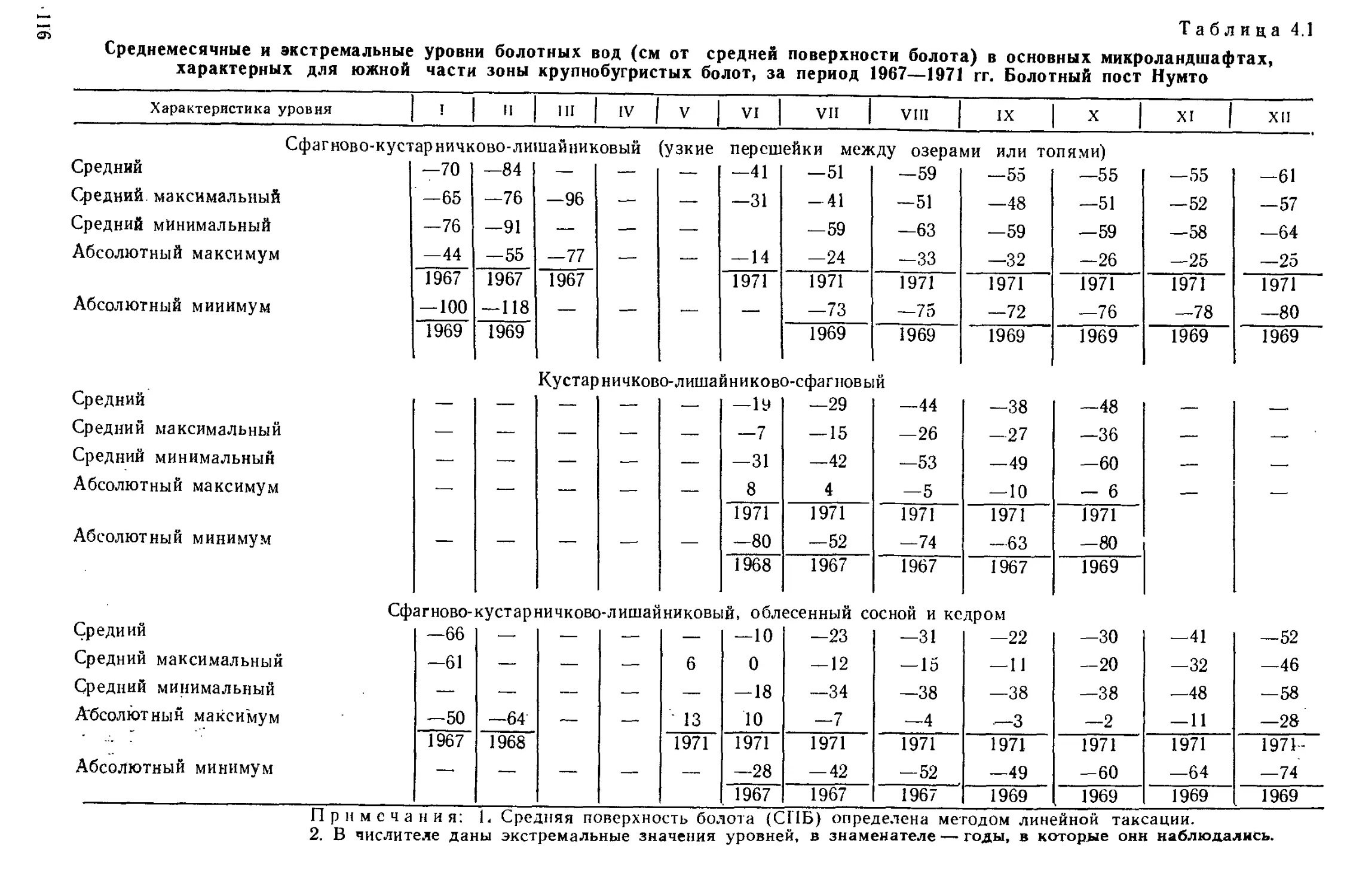

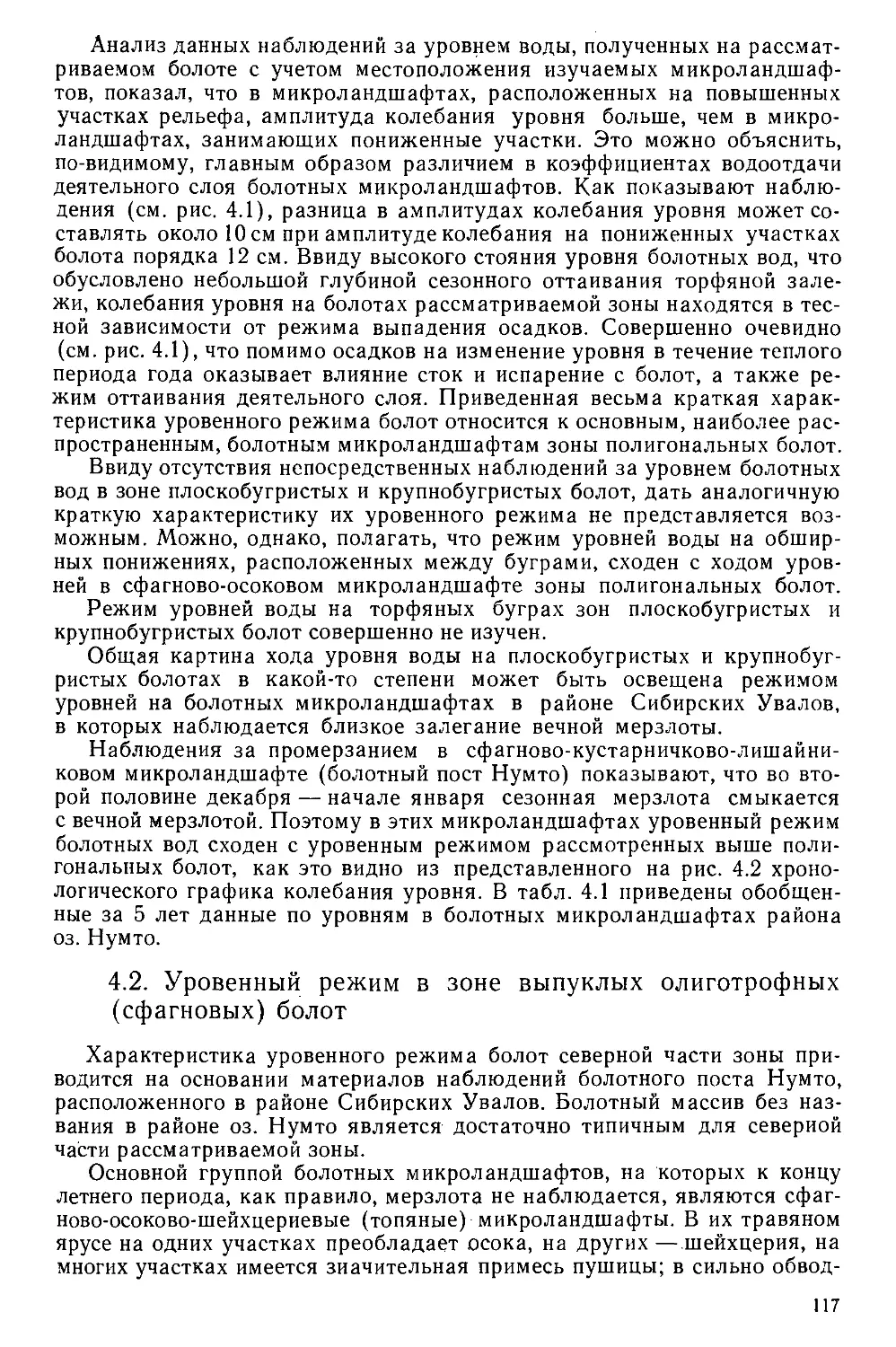

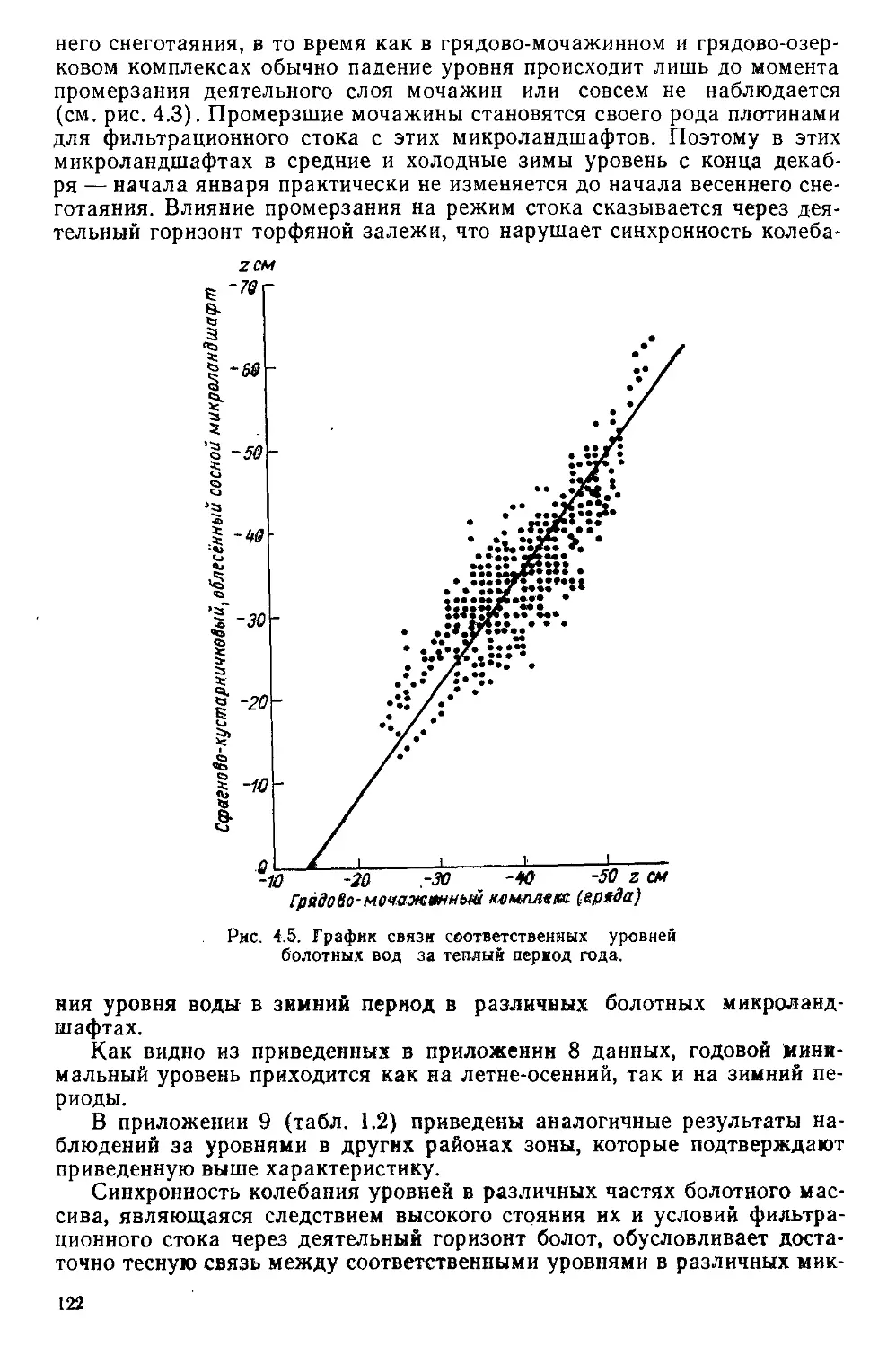

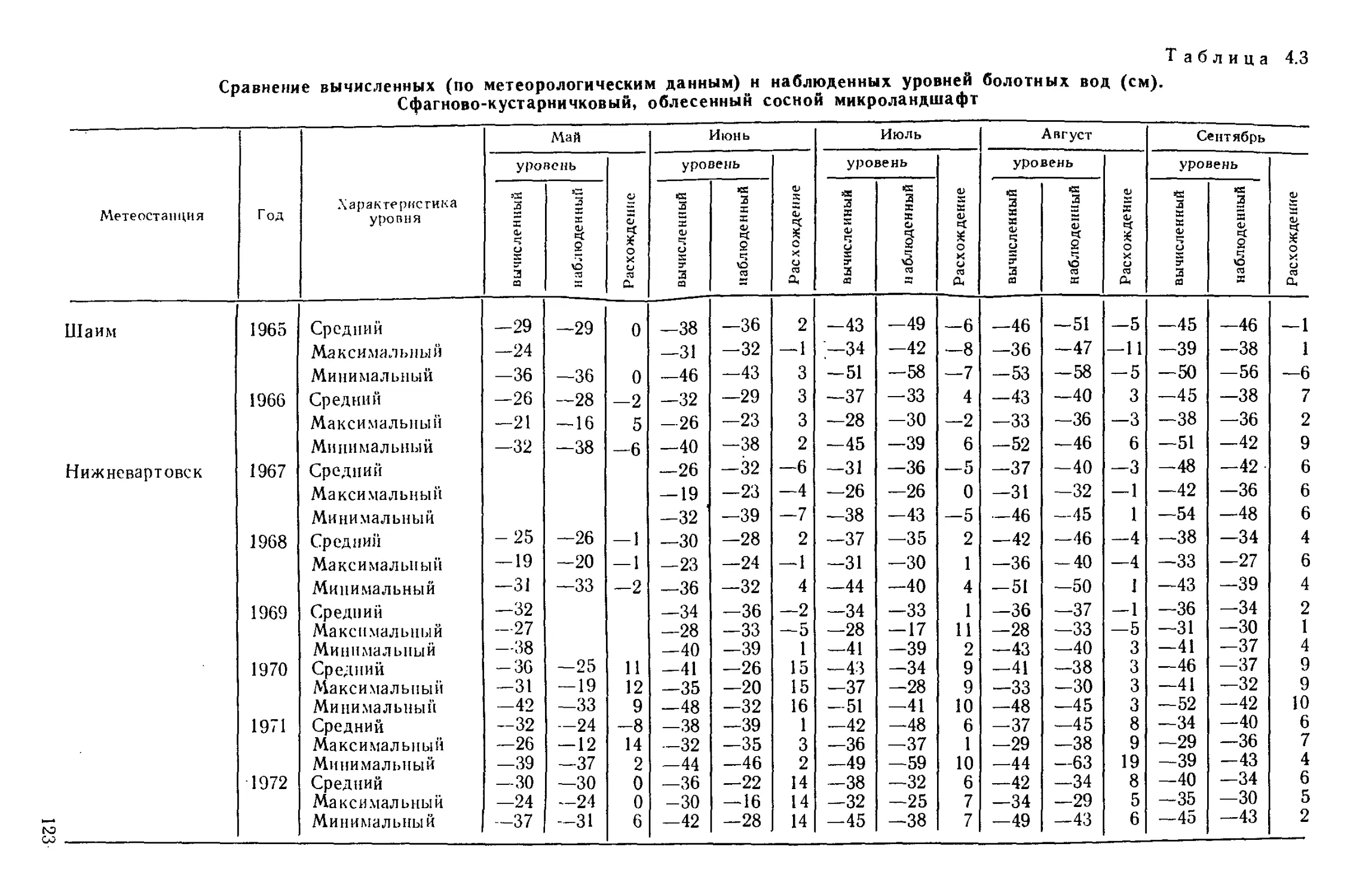

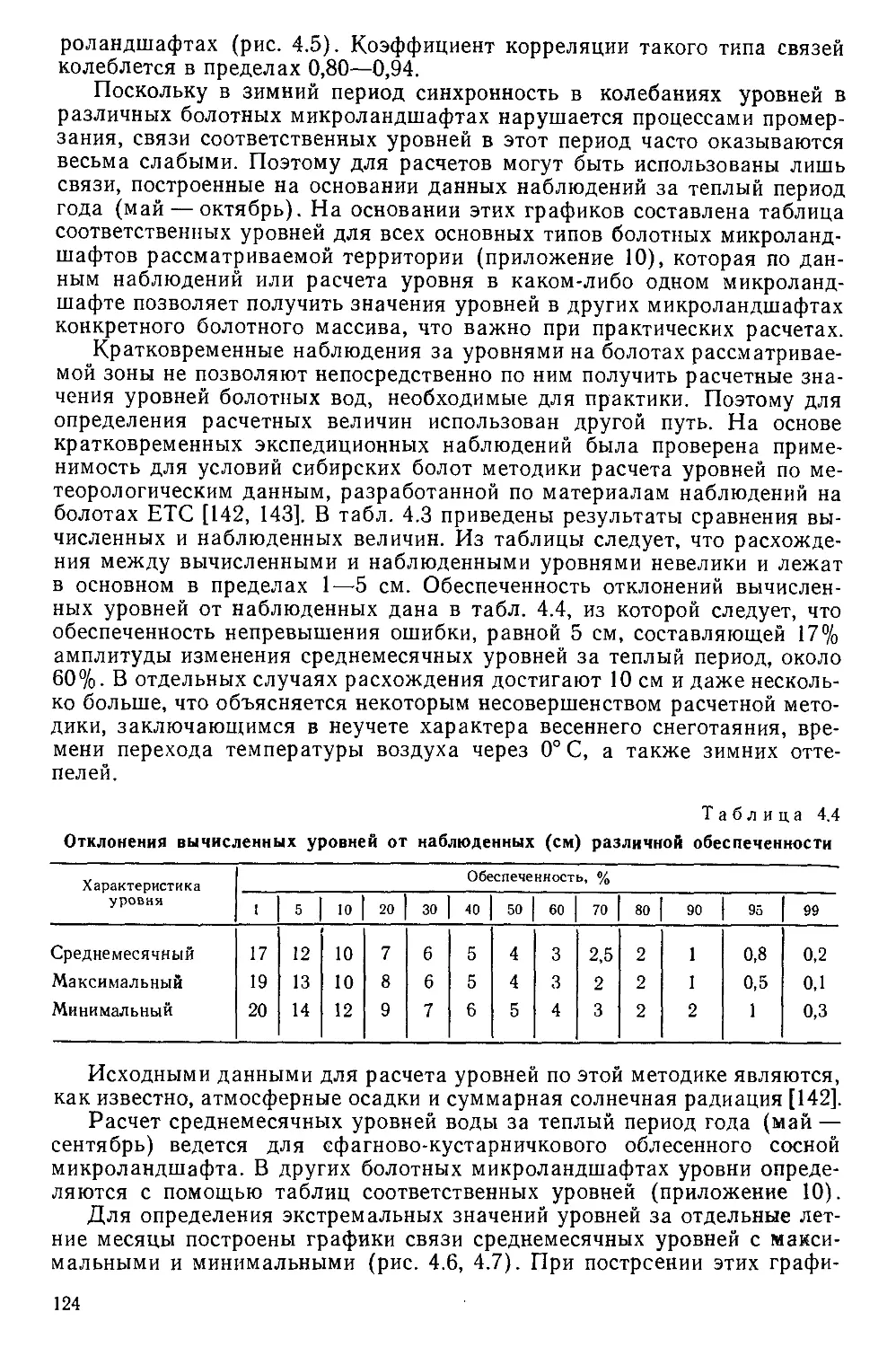

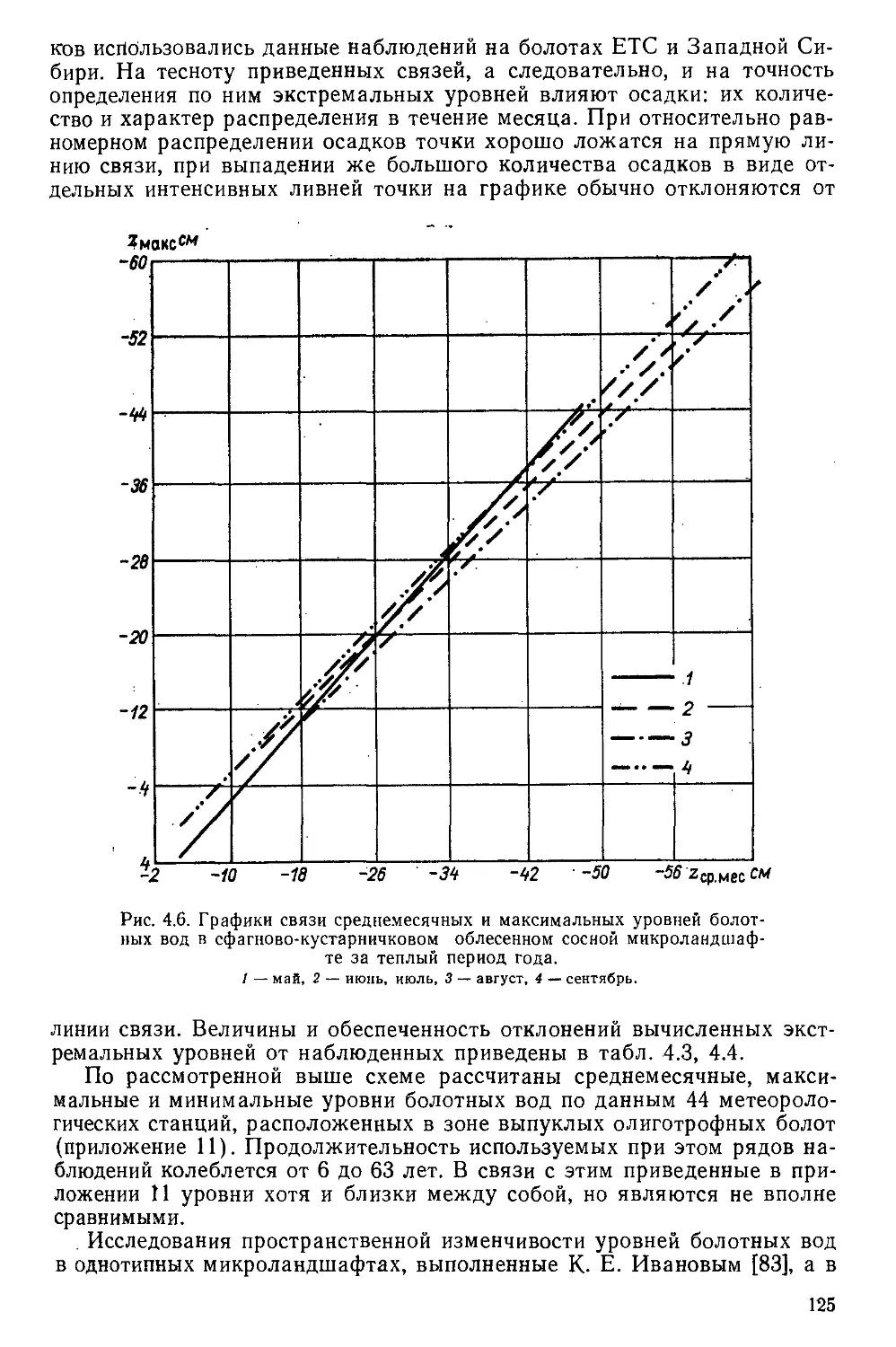

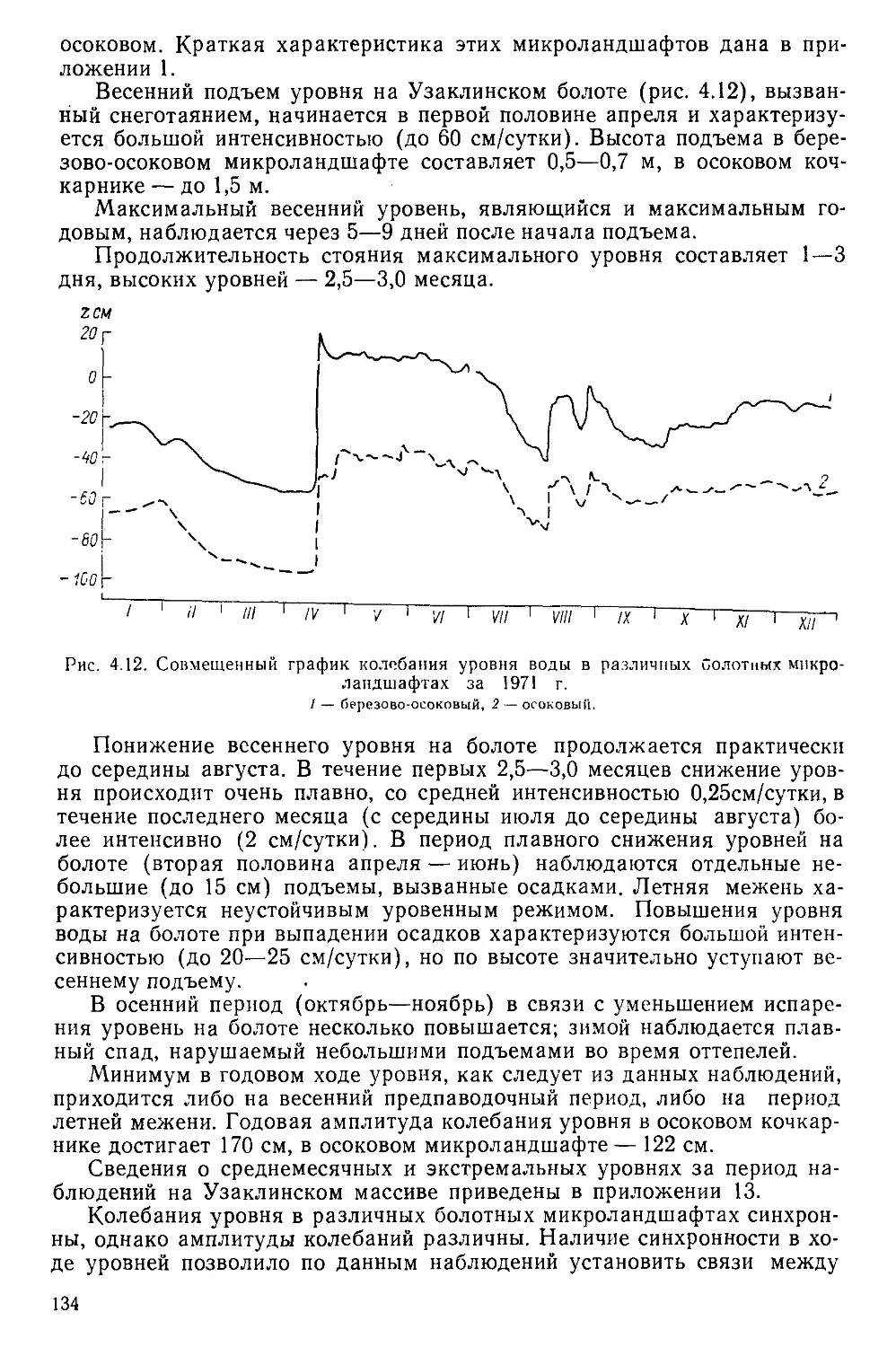

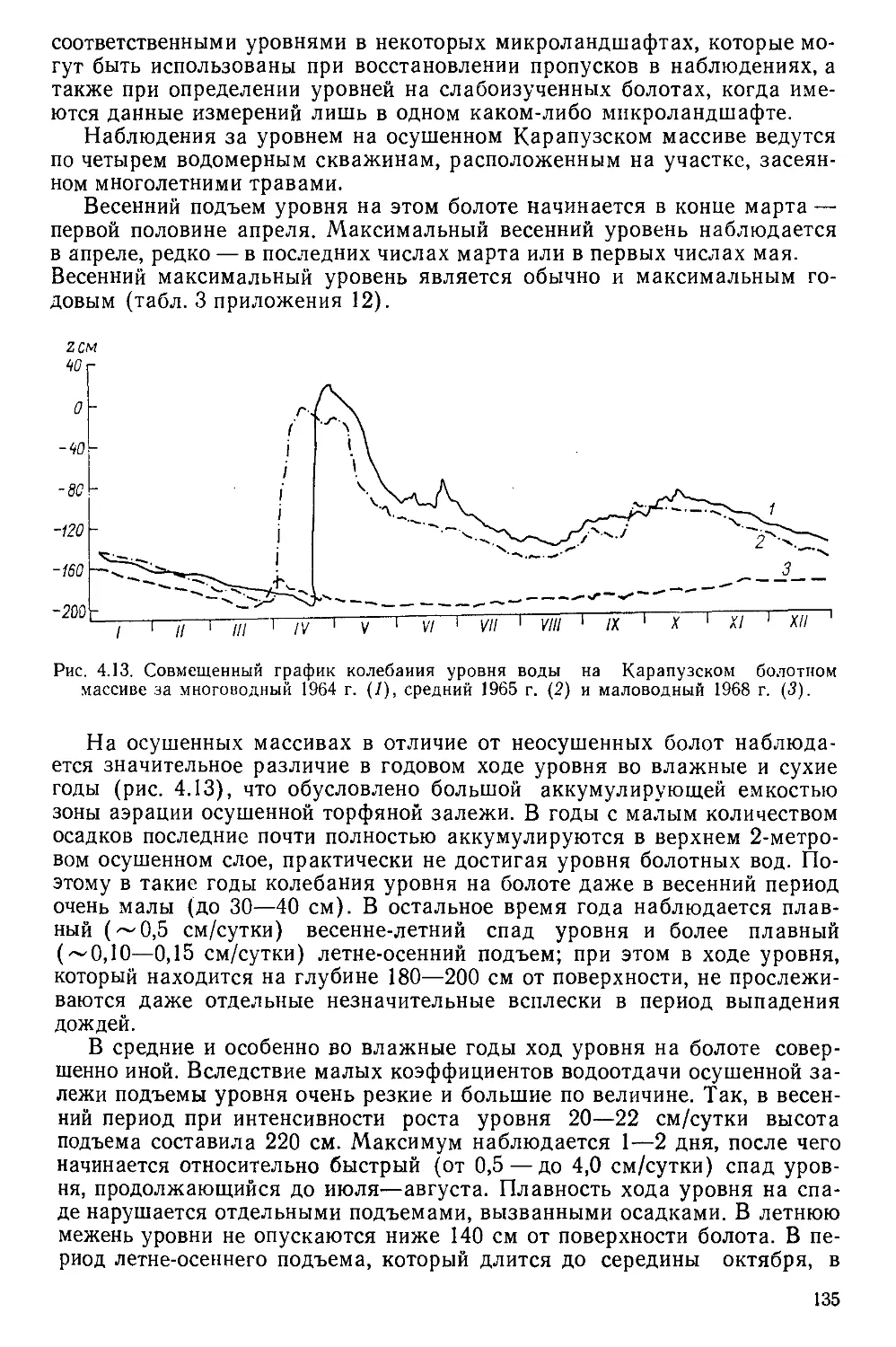

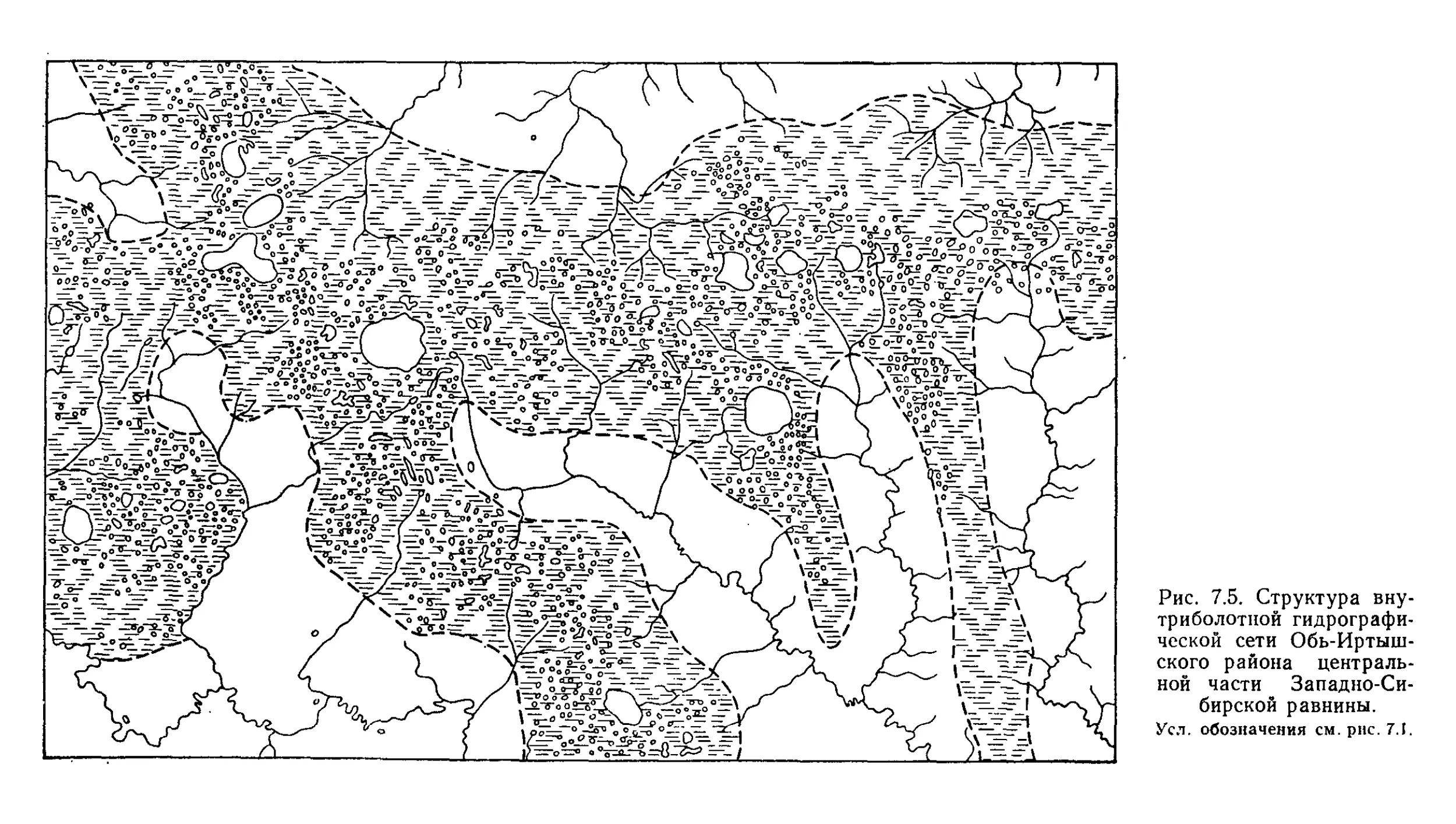

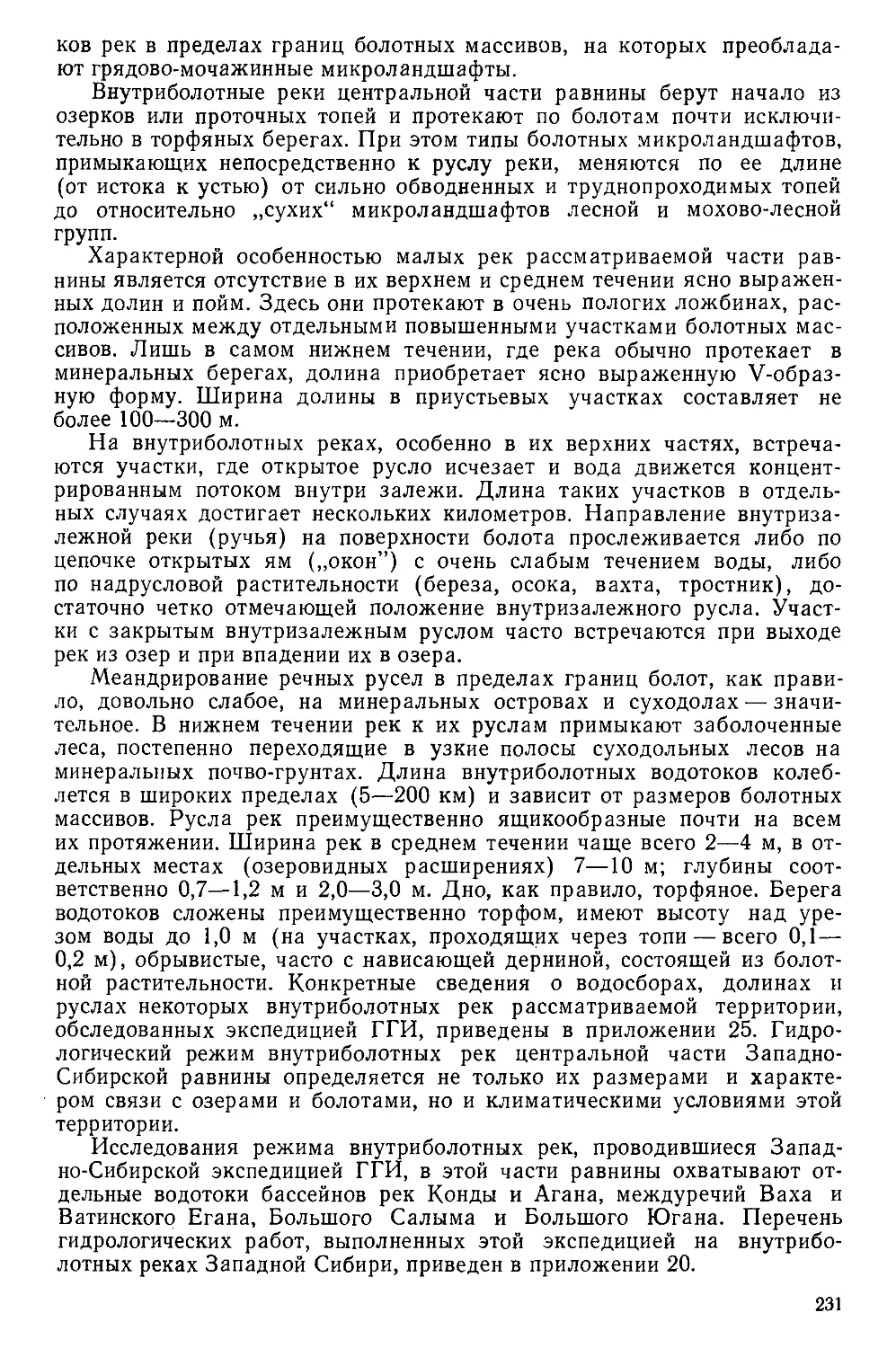

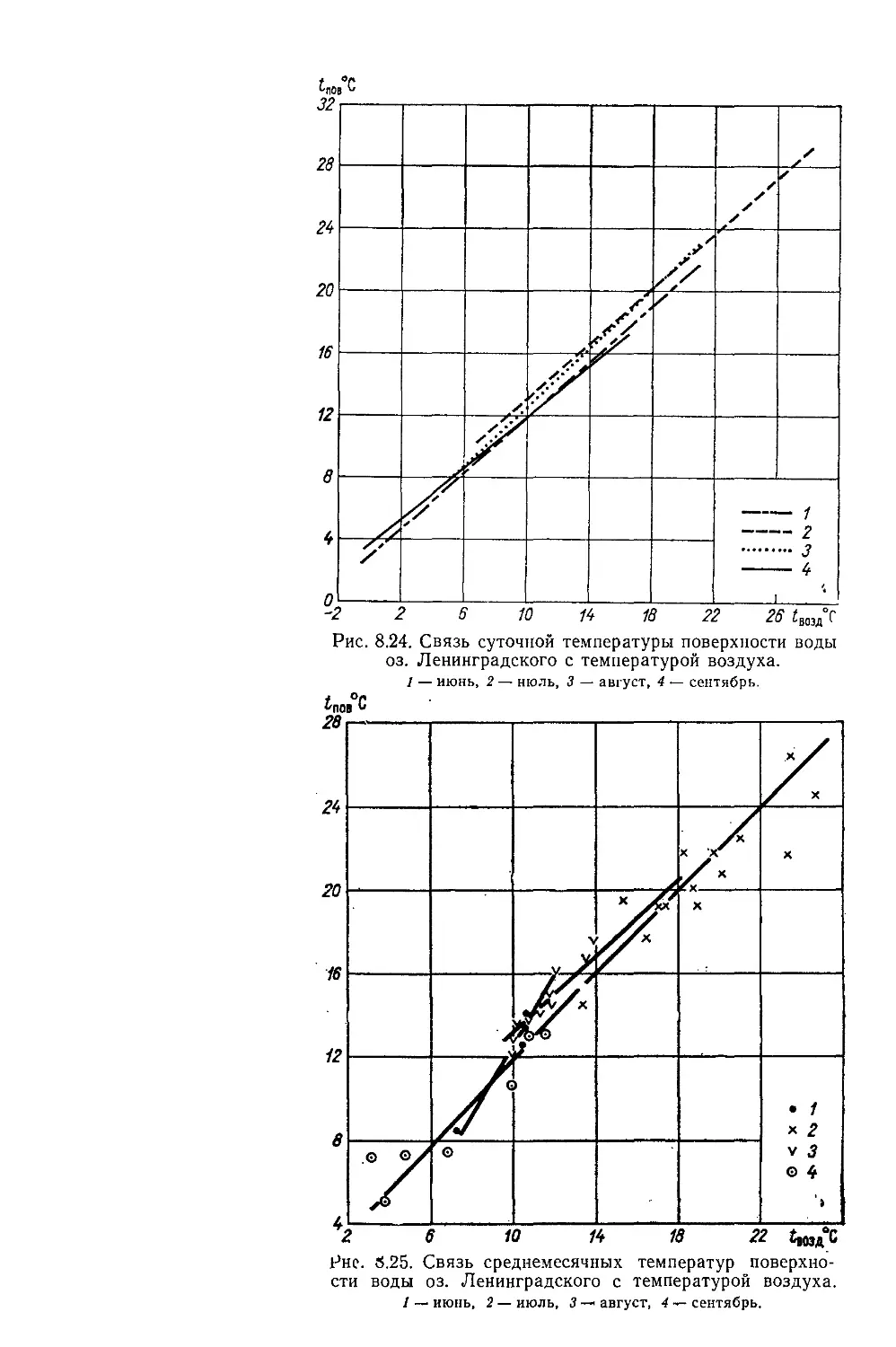

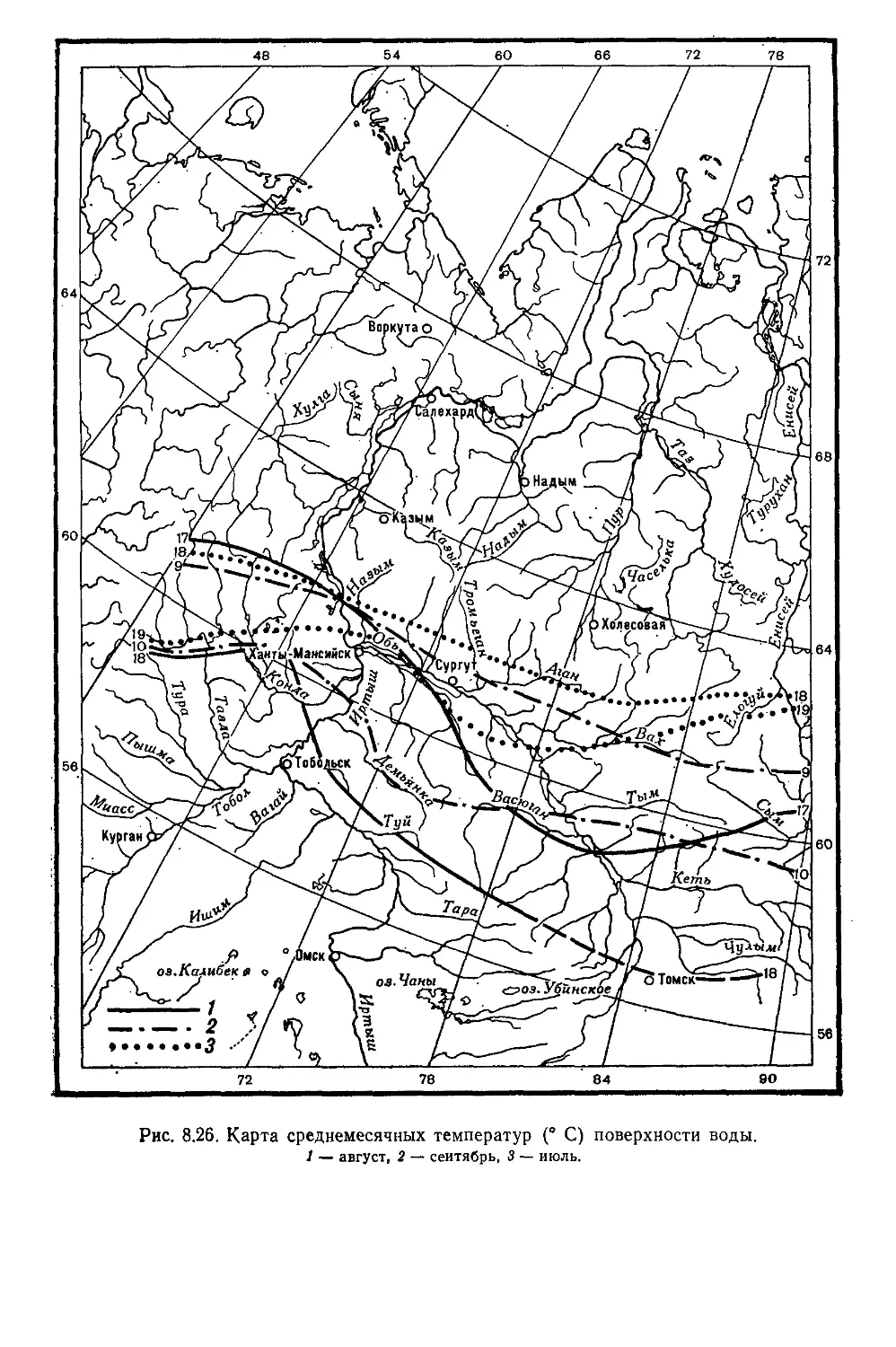

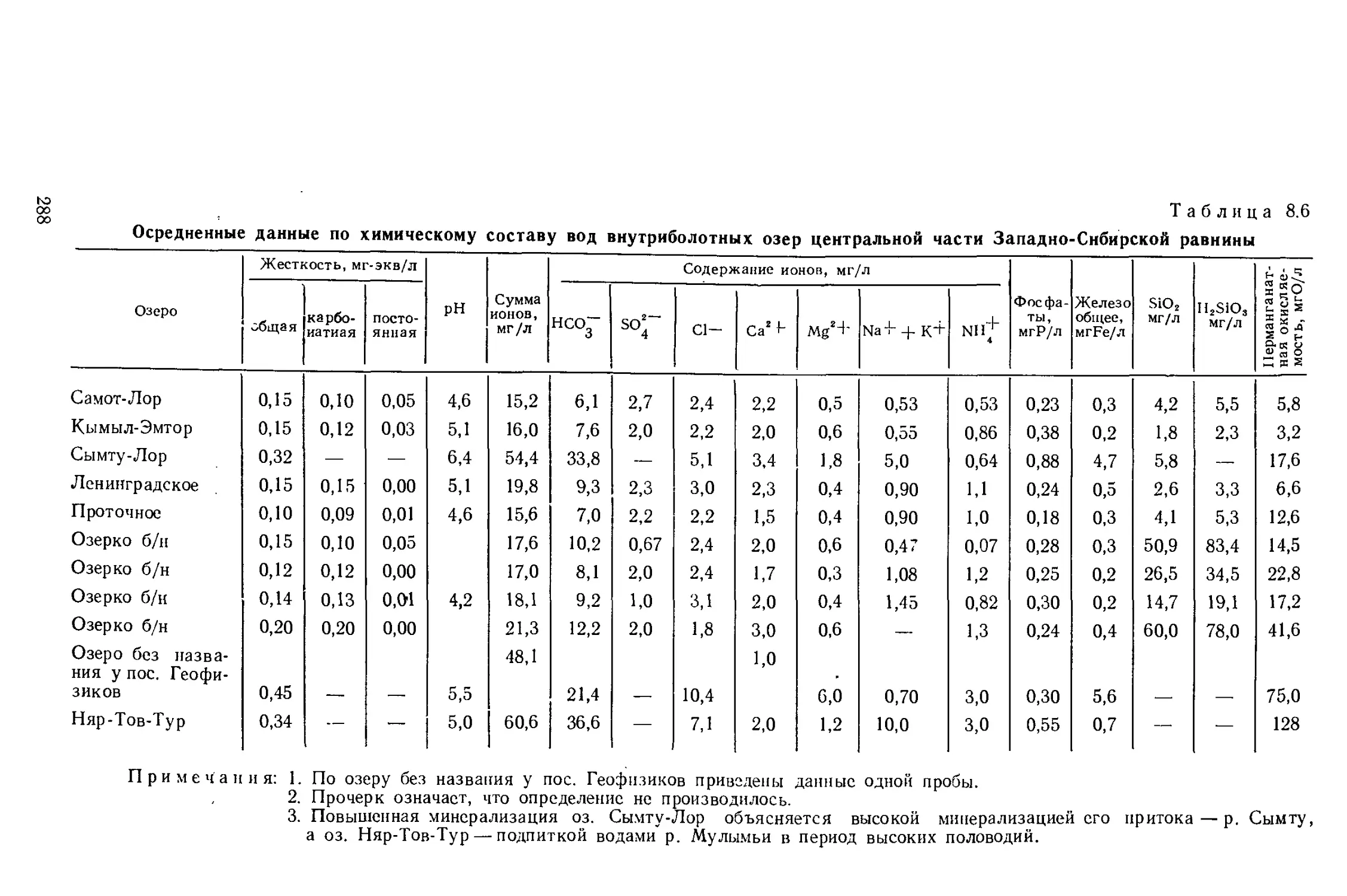

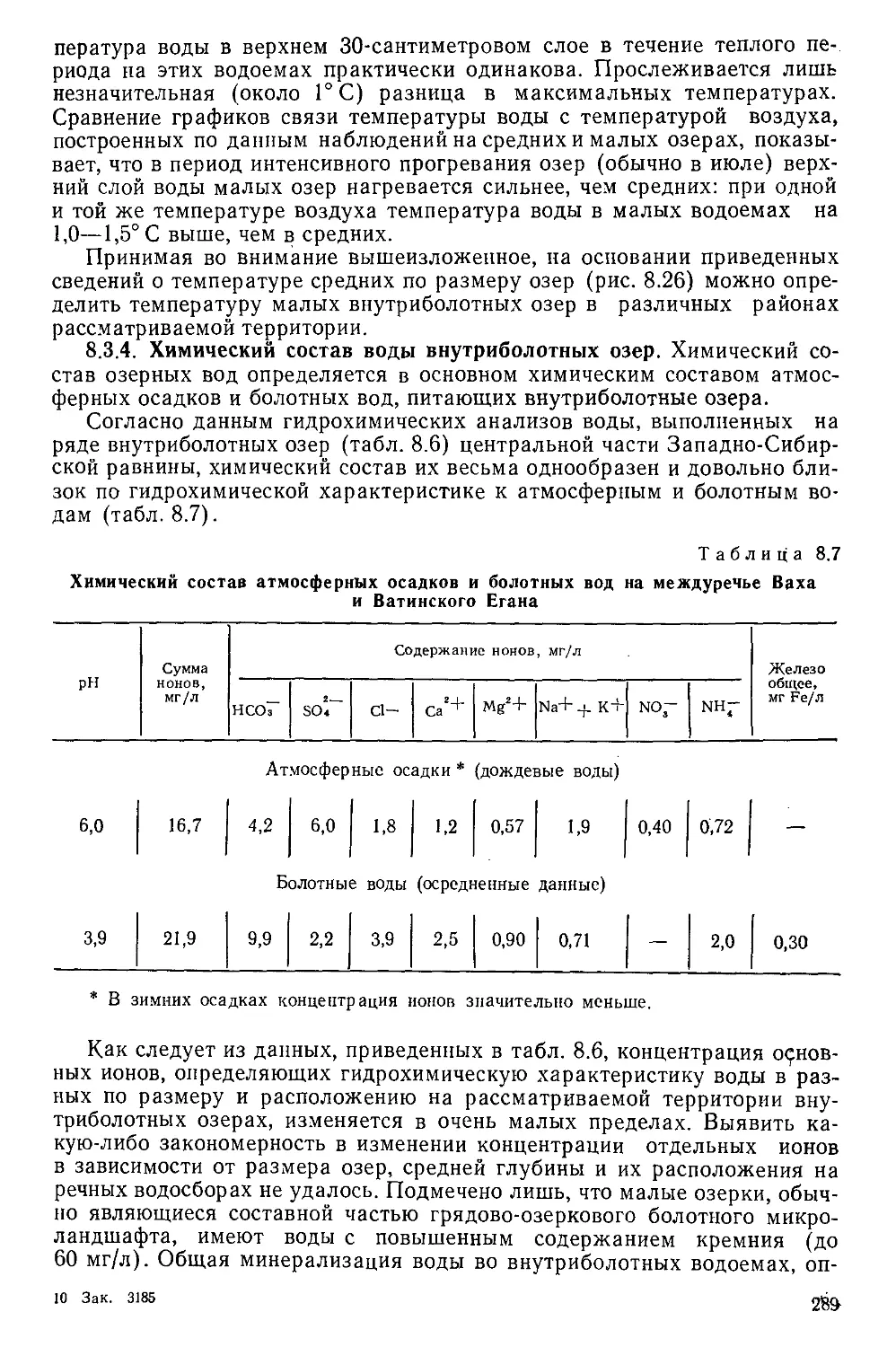

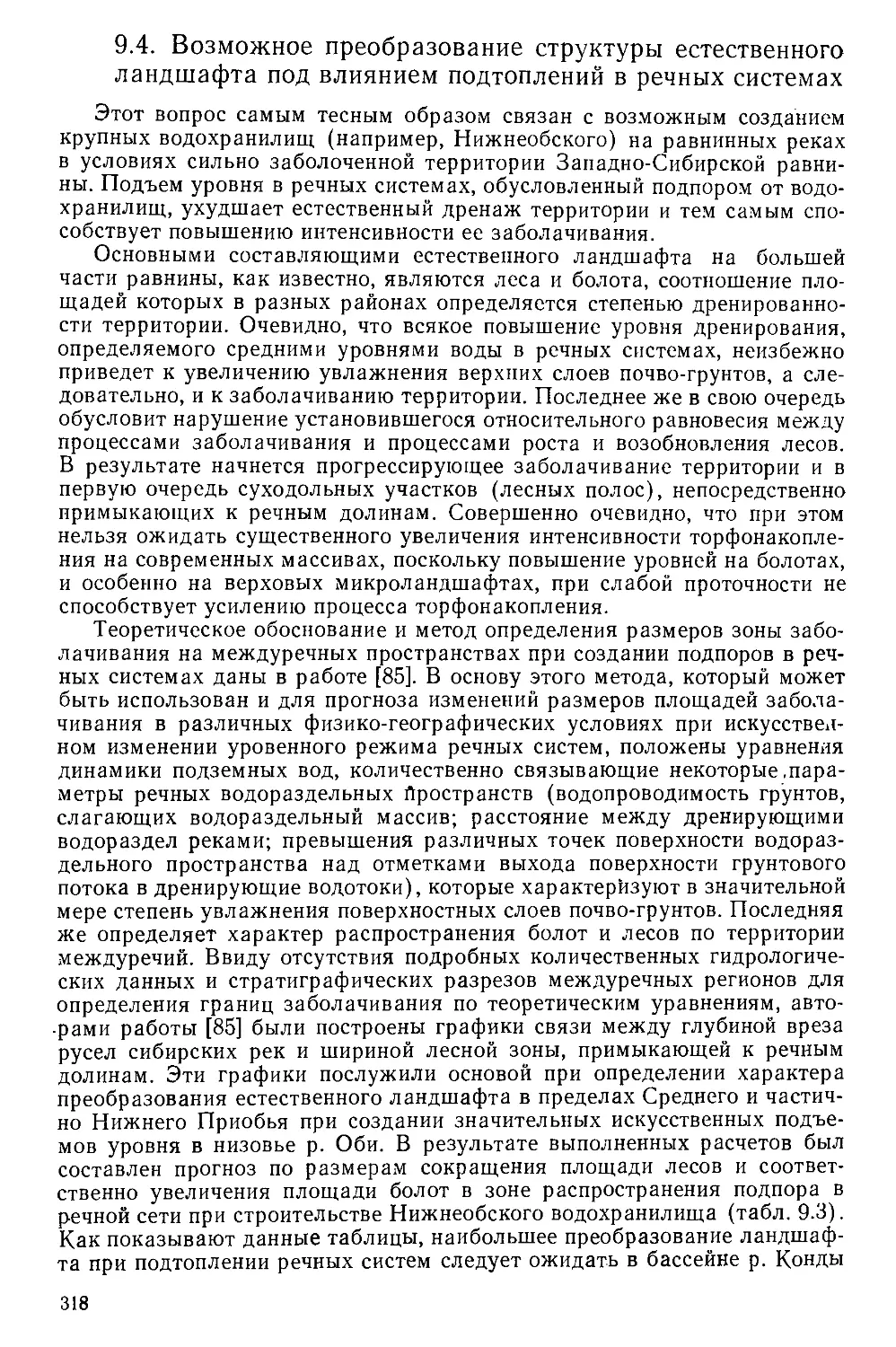

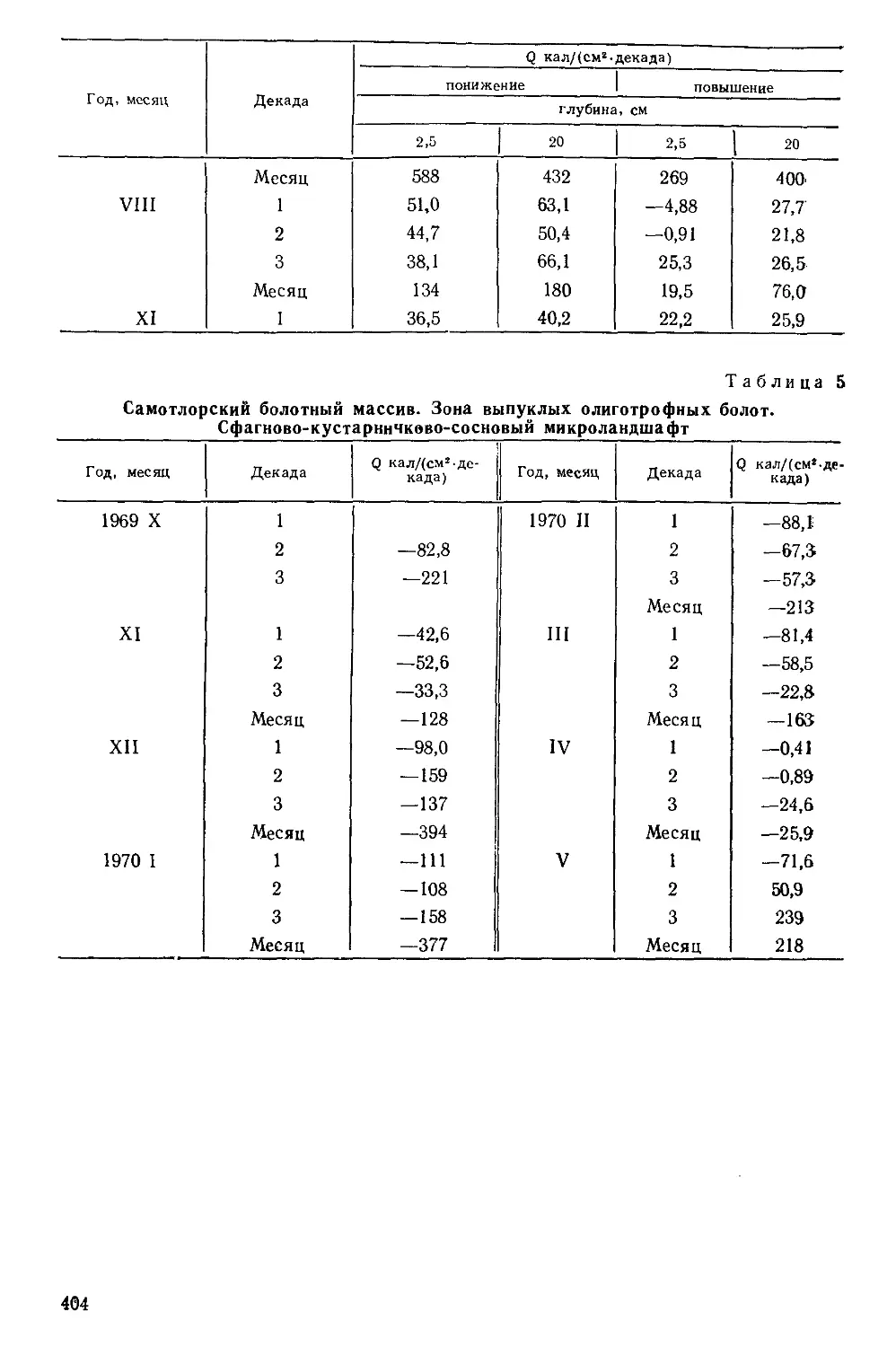

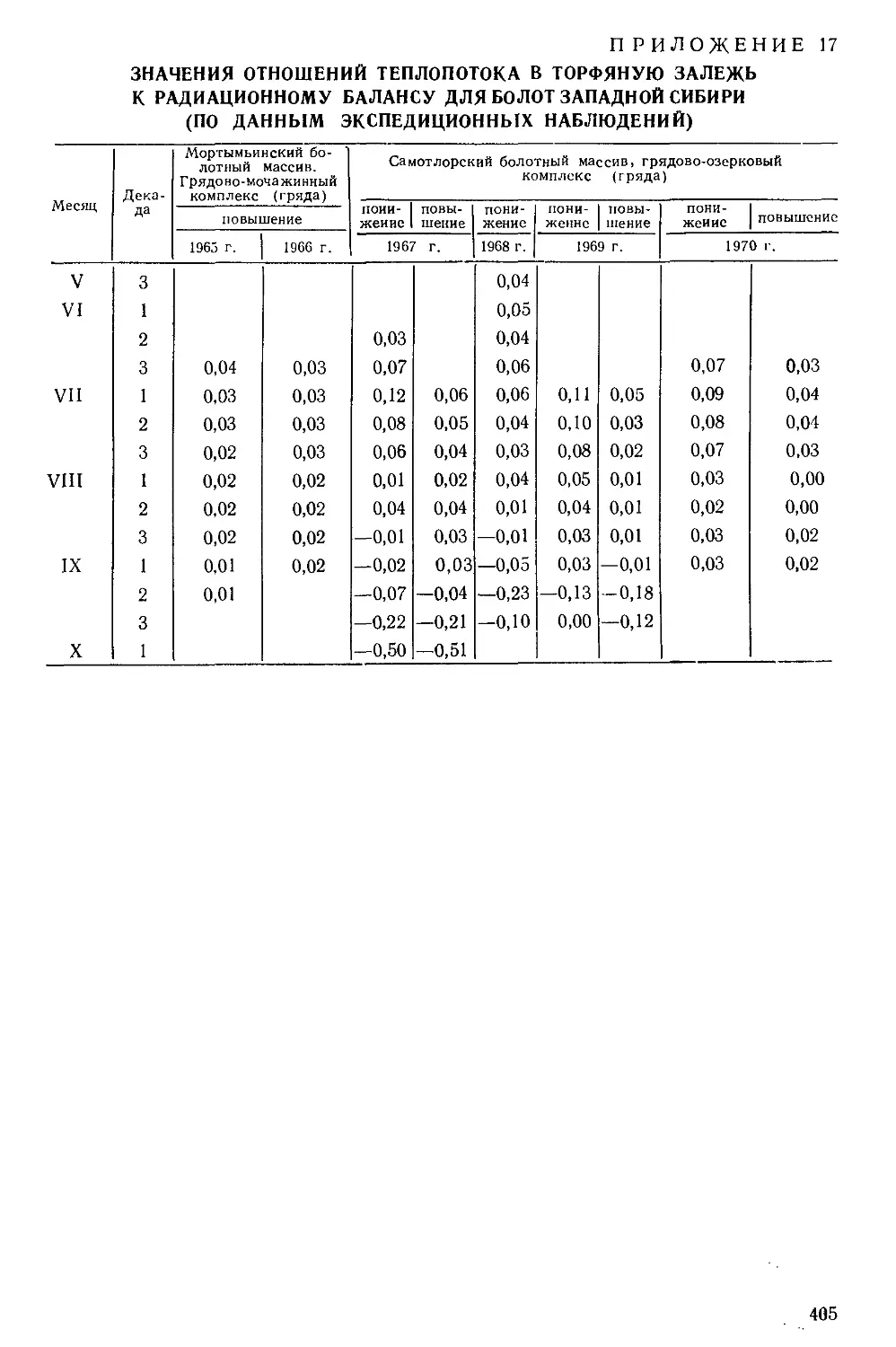

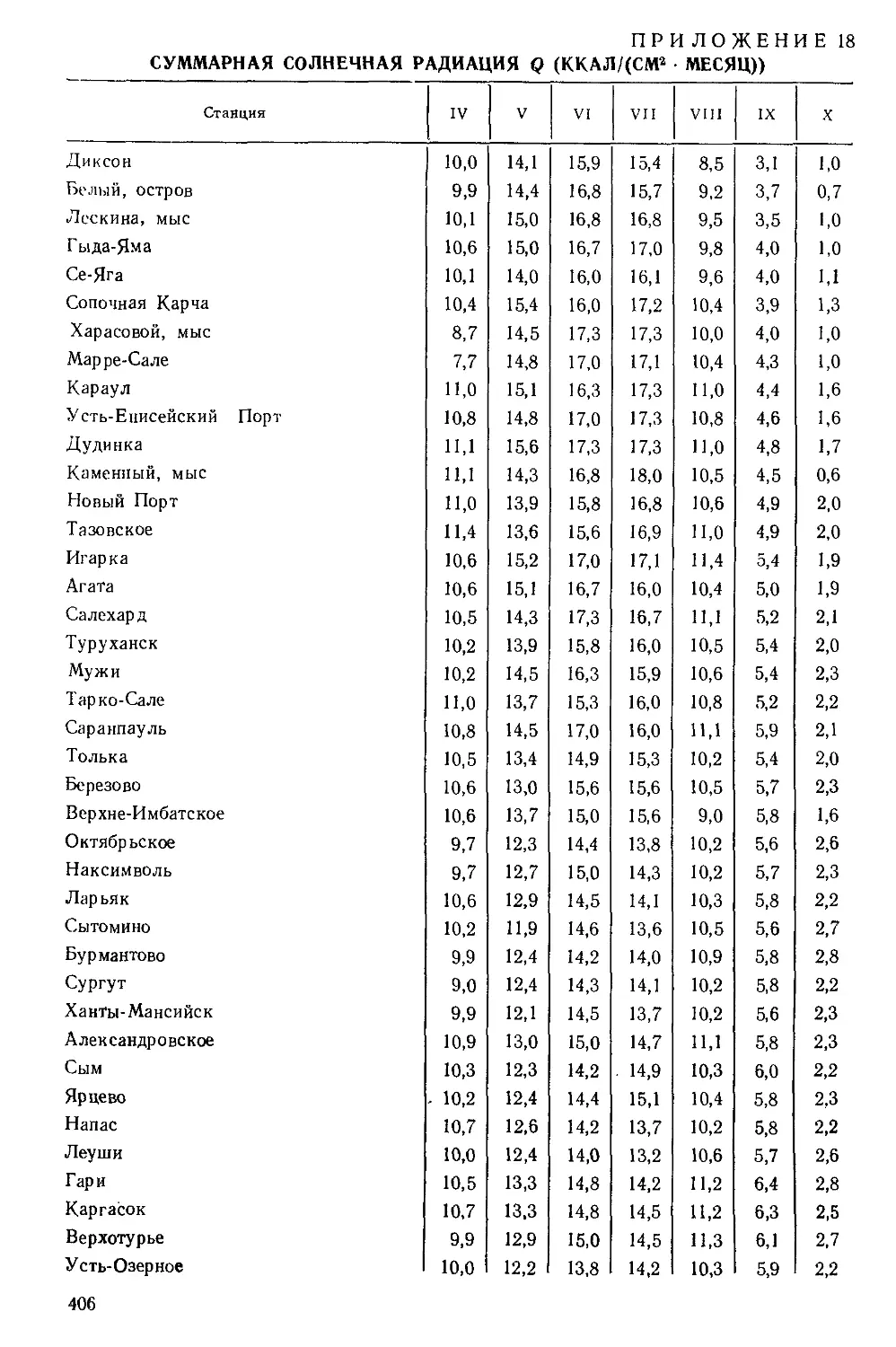

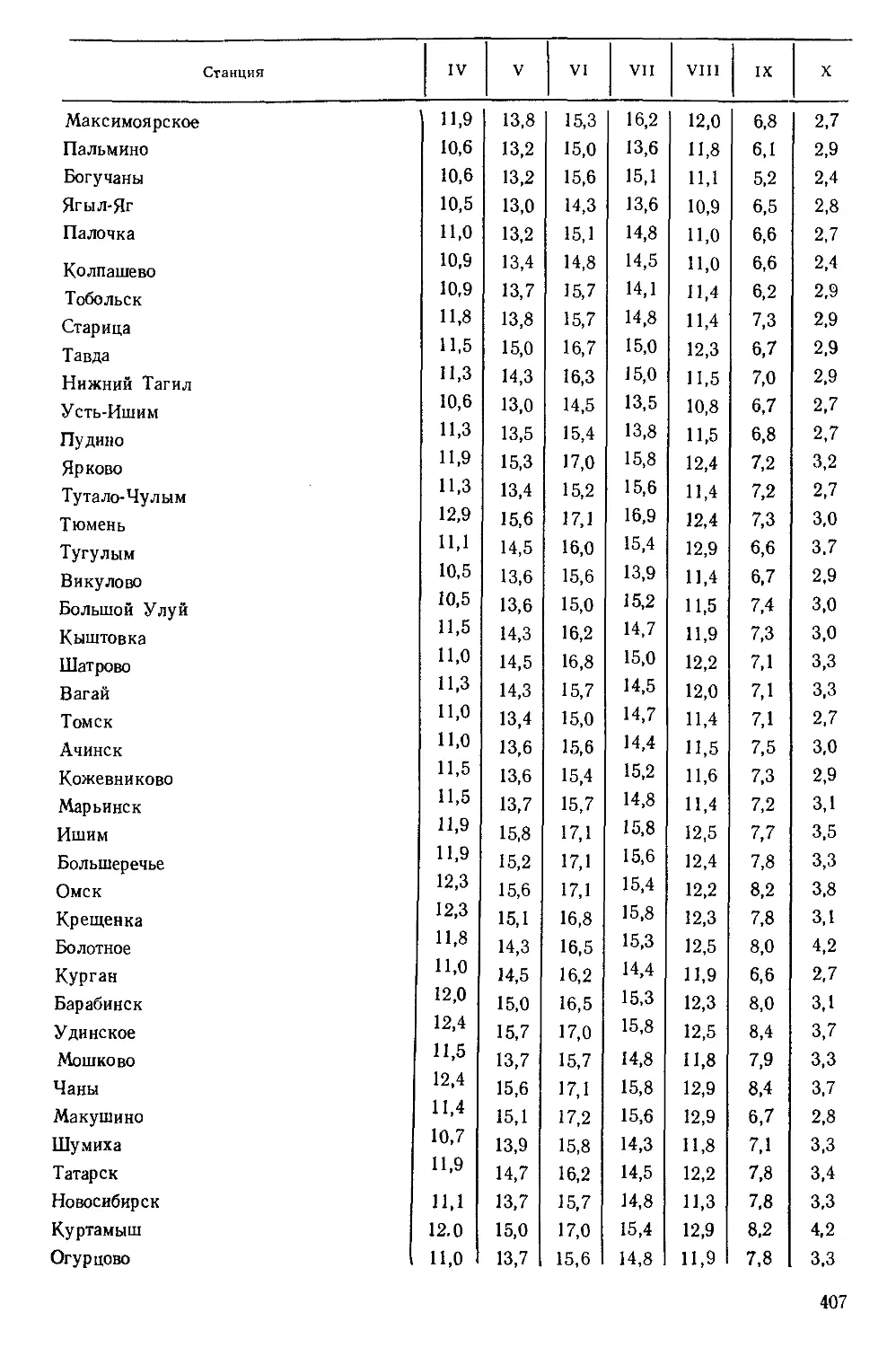

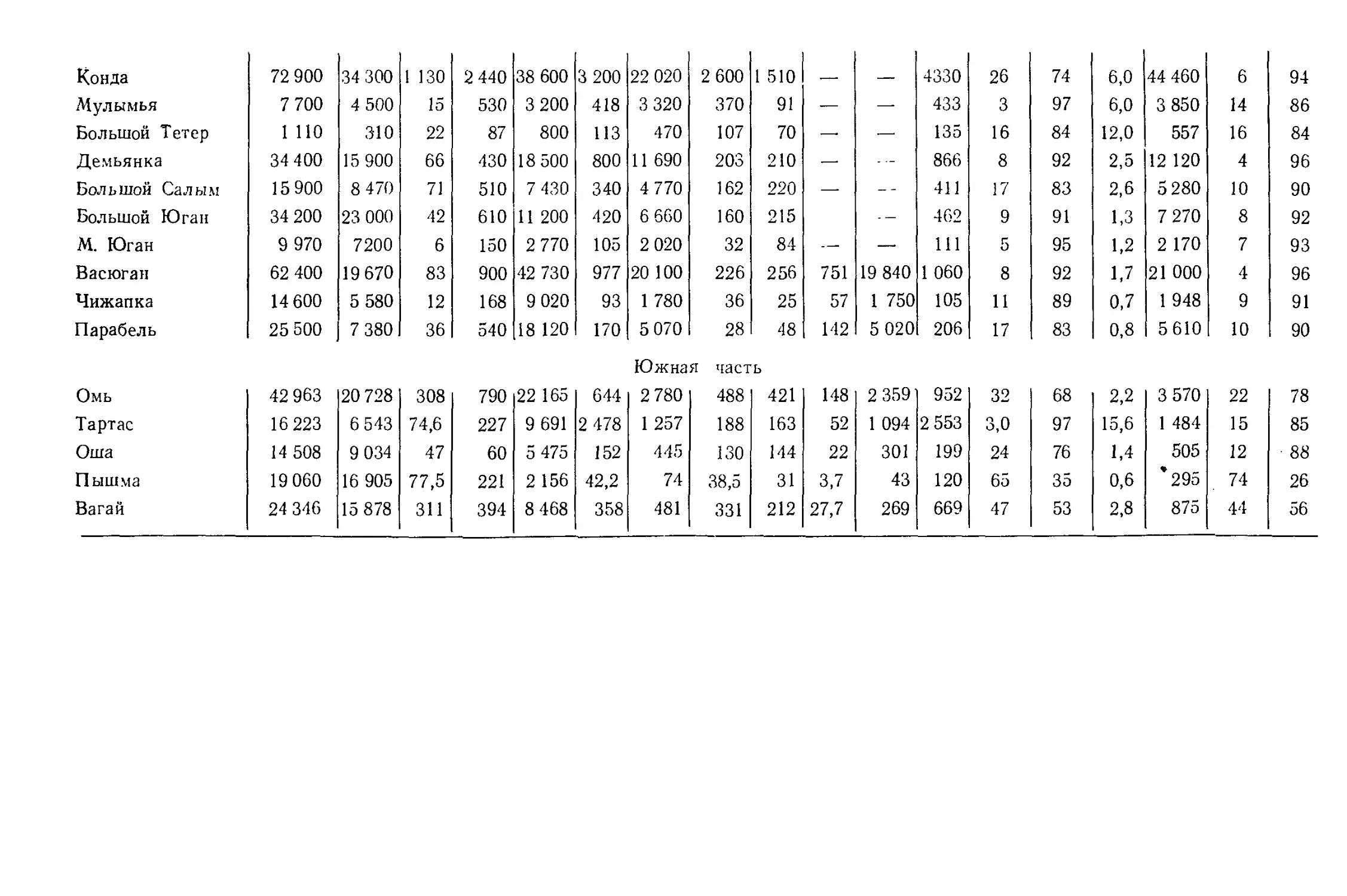

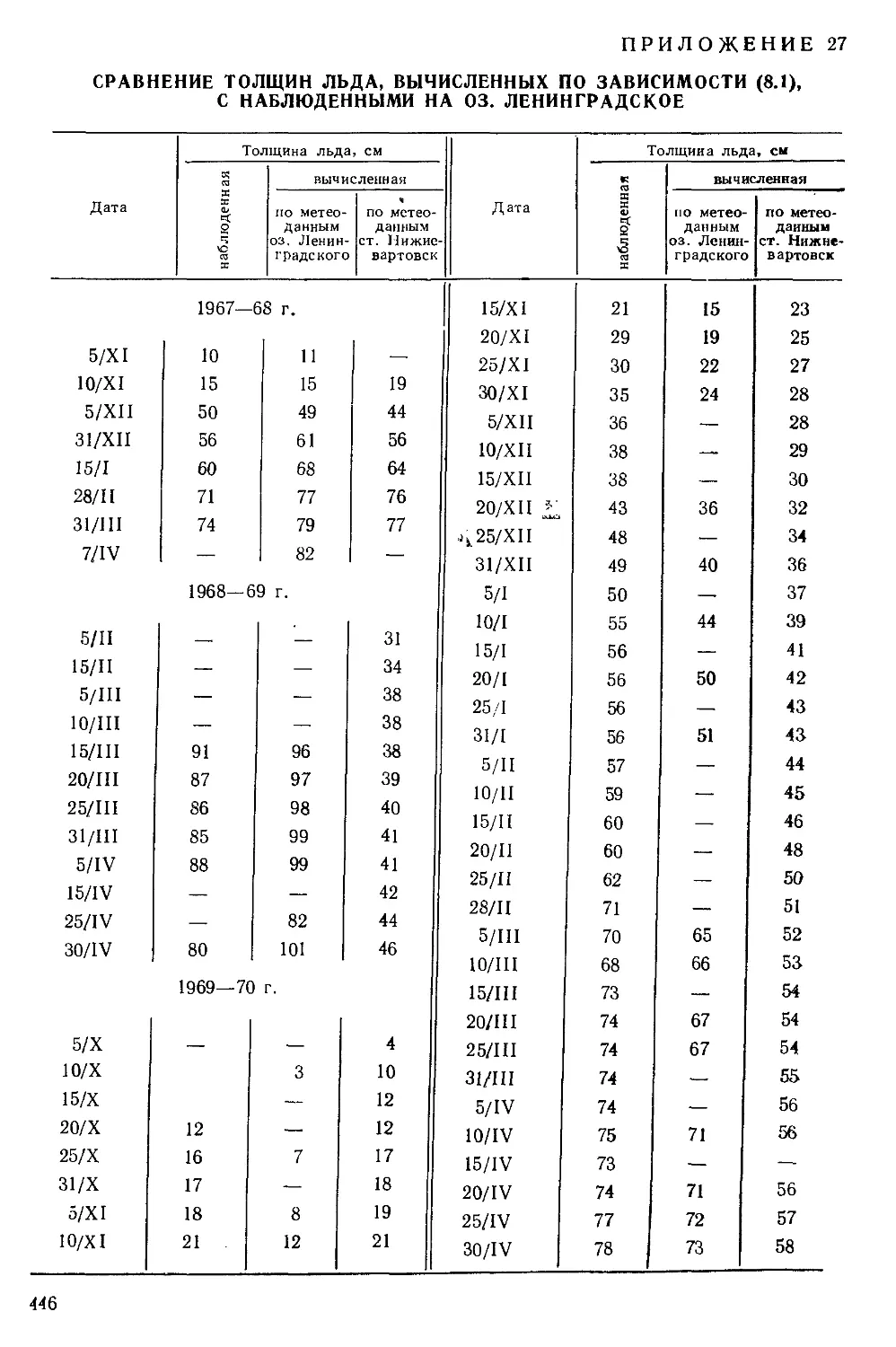

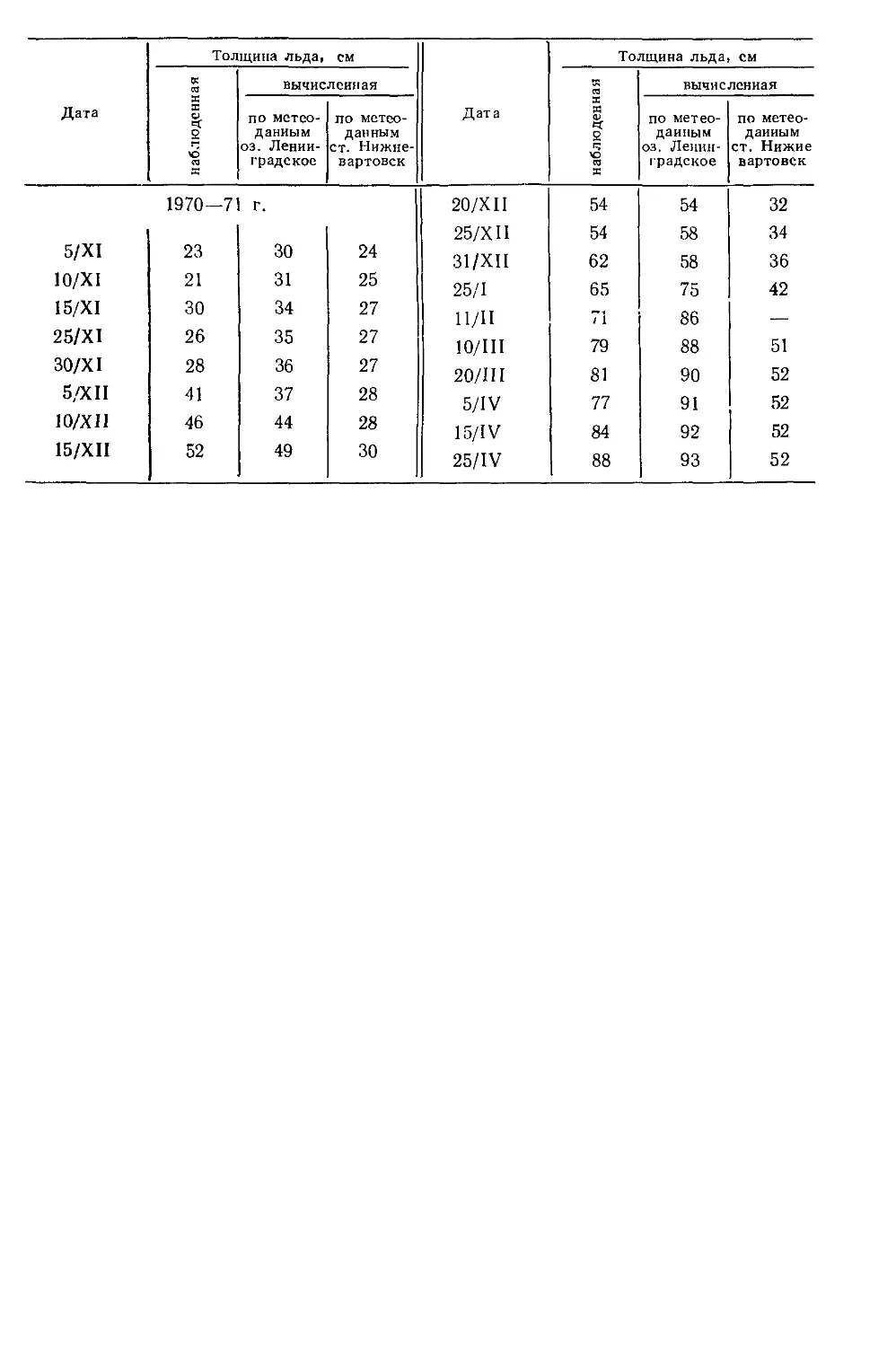

В. И. Маковского [130], Г. Г. Куликовой, О. Л. Лисс? и др. [167],