Text

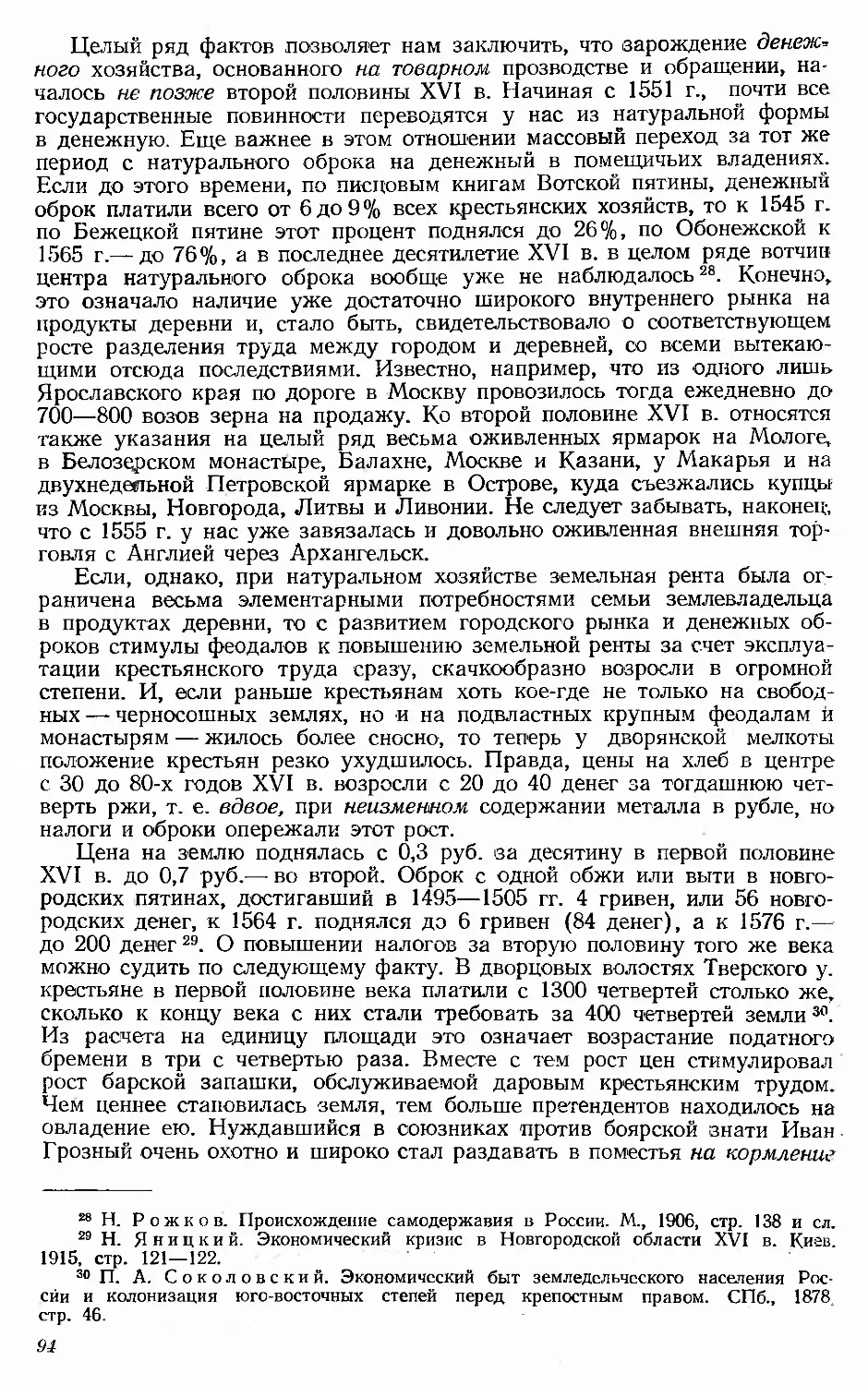

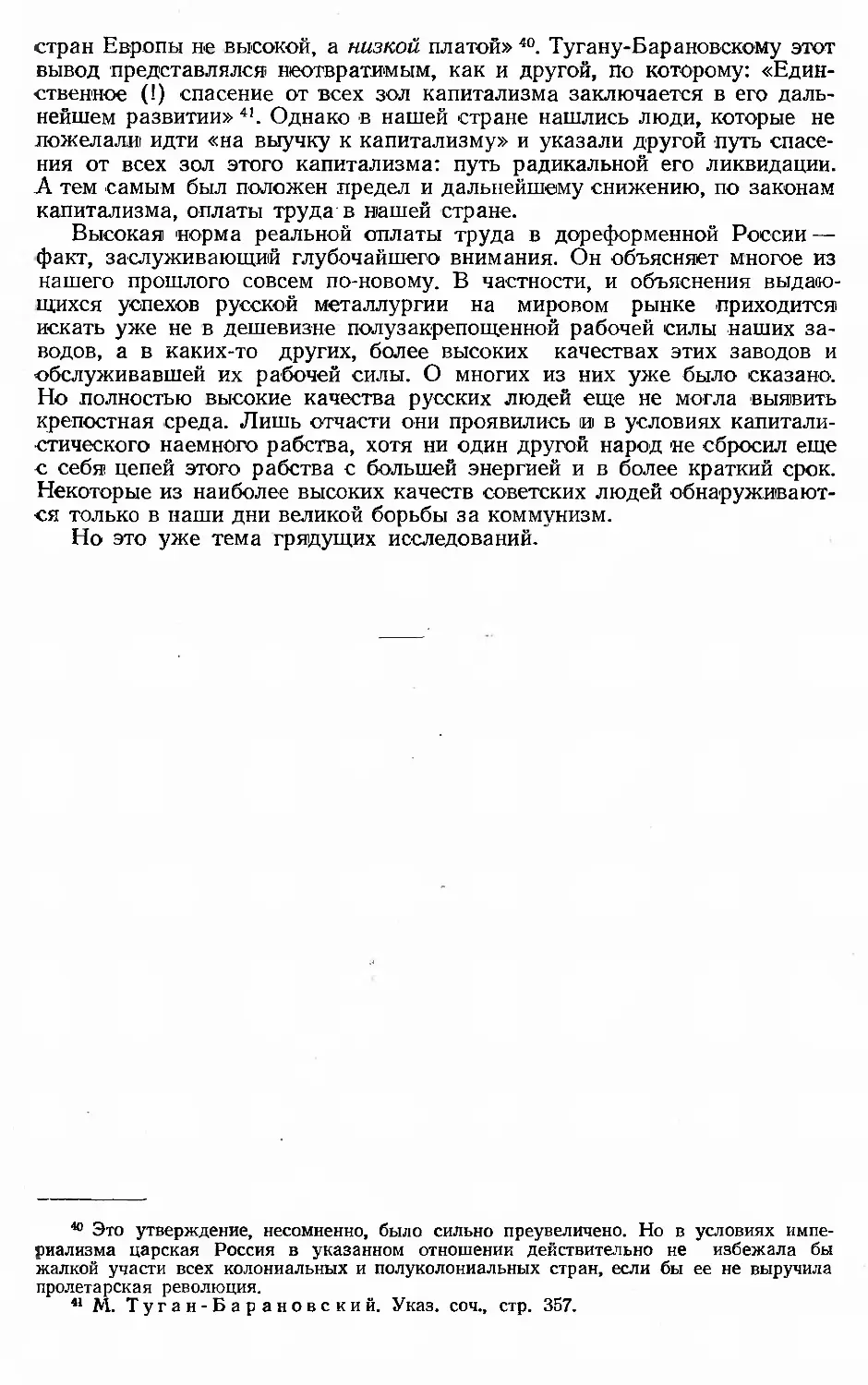

ир l . икййя w и он 1 як

ex

KHdOXDH

НИ уи WAdXD |||э

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

С. Г. СТРУМИЛИН

ИСТОРИЯ

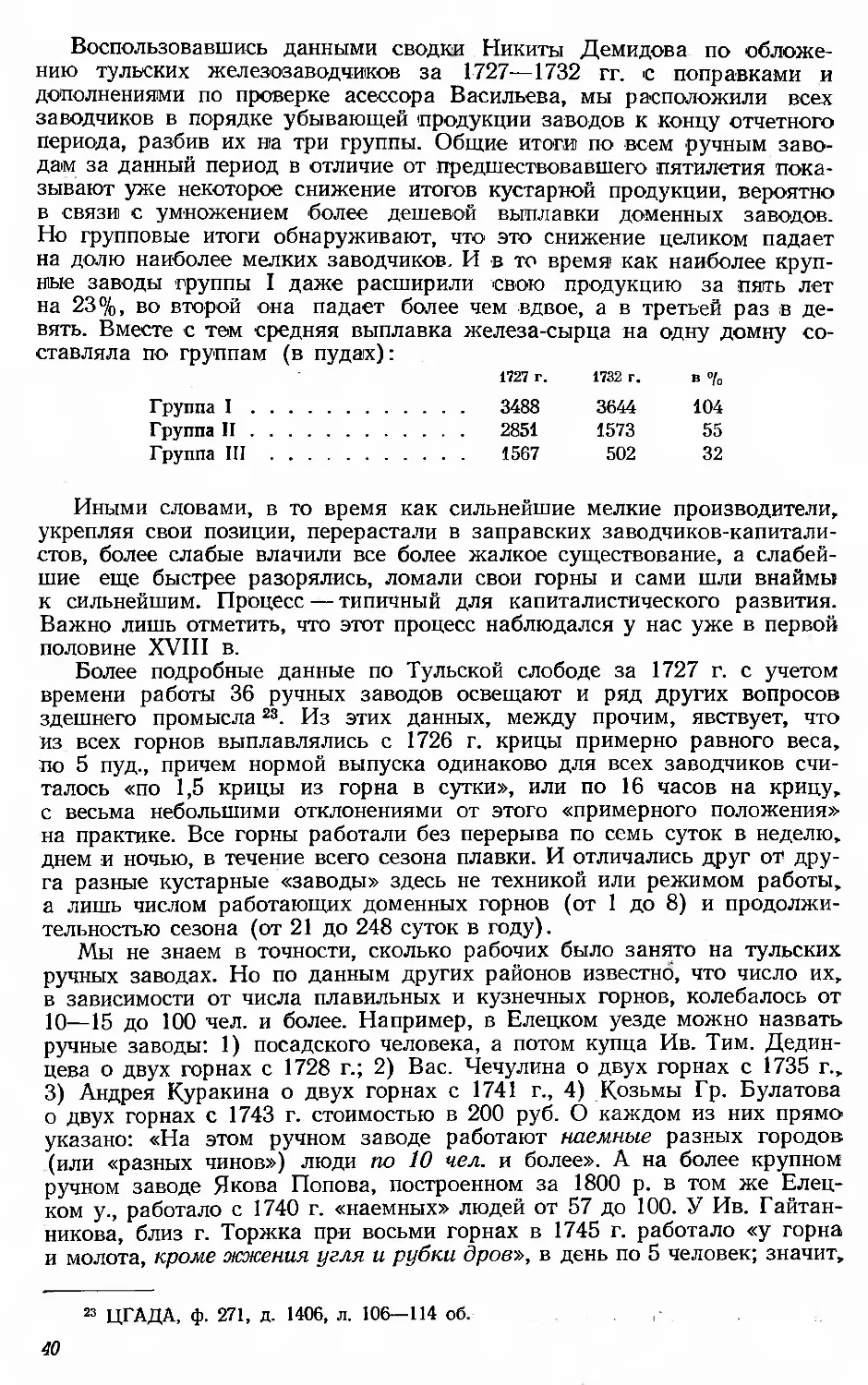

ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

в СССР

Том I

Феодальный период

( 1500 -'i860г.т. )

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА • 4954

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

академик

И. П. БАРДИН

ПРЕДИСЛОВИЕ

История каждой отрасли промышленности интересна не только для

историков ^экономистов, но и для широкого круга читателей. Тем более

представляет большой интерес история русской черной металлургии,

сыгравшей огромную роль в развитии материальной культуры, в созда-

нии основы современной техники и всегда являвшейся важнейшей основой

индустриализации нашей страны.

Новый труд академика С. Г. Струмилина — оригинальное исследова-

ние не только в области истории черной металлургии, но и истории всей

русской промышленности.

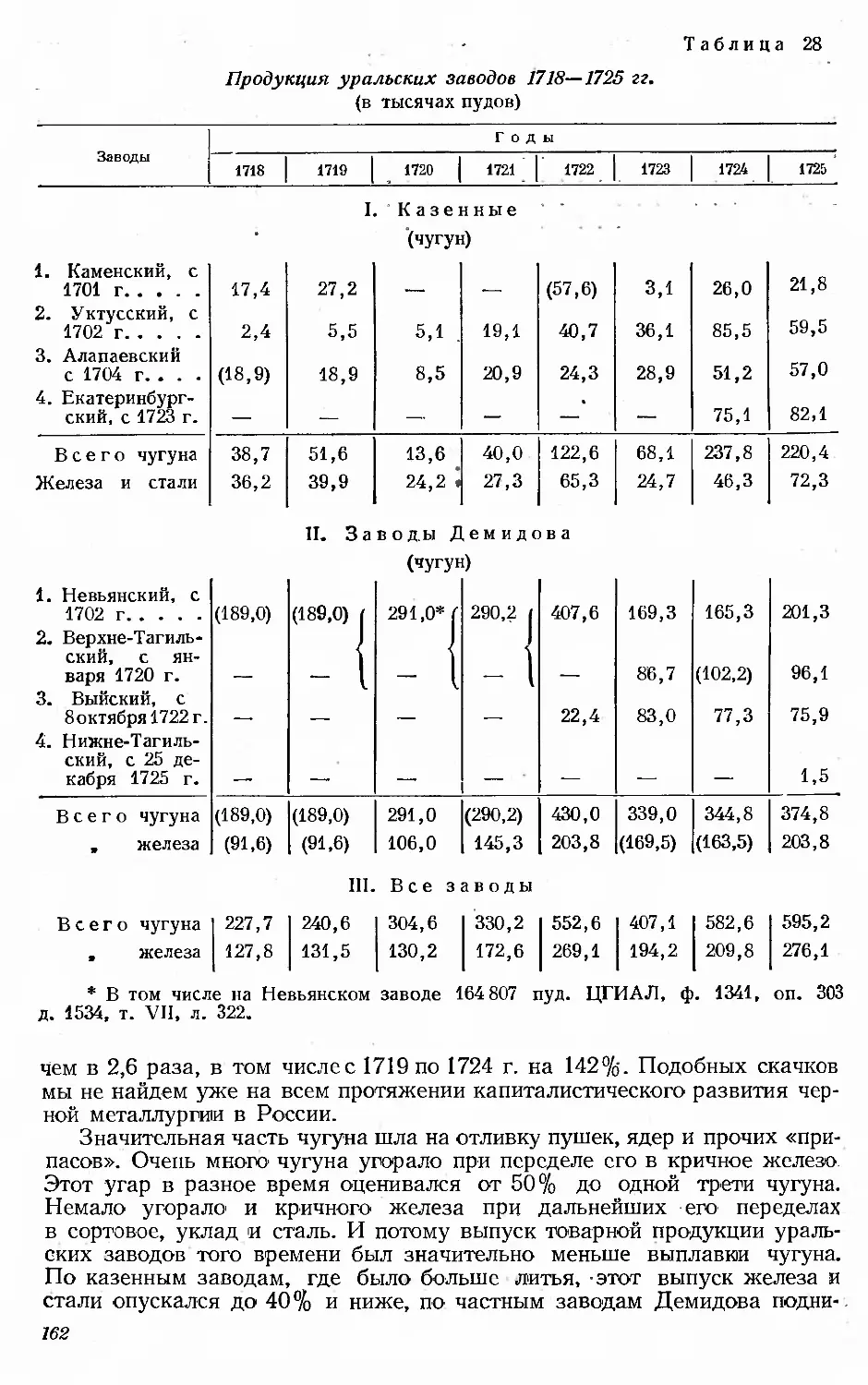

С. Г. Струмилин исследовал большой исторический отрезок: рервый

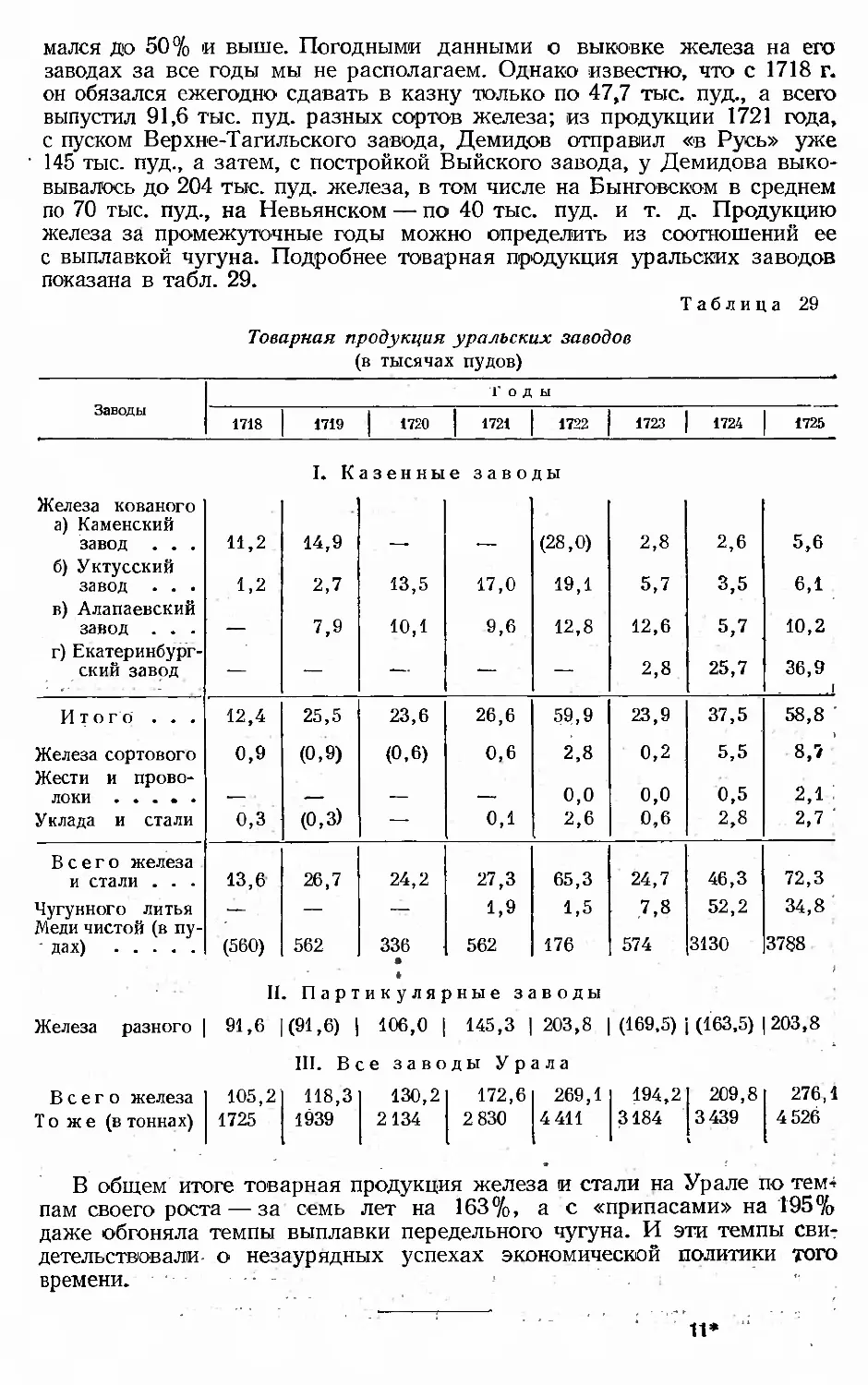

том его работы охватывает период от зарождения черной металлургии в

России (с начала XVI в.) до 1860 г., т. е. до падения крепостного права.

На основе обработки и систематизации обширного архивного материала

дан глубокий анализ развития черной металлургии в тесной связи с раз-

витием русской промышленности. С. Г. Струмилин всесторонне осветил

развитие экономических форм металлургического производства, от домаш-

них промыслов и мелкого товарного производства до капиталистической

фабрики, подробно рассмотрел все исторические стадии развития капита-

листического производства.

В работе представлен богатейший материал, на основе которого впер-

вые отображается динамика выплавки металла по России в целом и по

отдельным ее районам (и по отдельным заводам) на протяжении дли-

тельного исторического отрезка, а также динамика производительности

труда, заработной платы, нормы прибыли и других экономических пока-

зателей. Благодаря тщательной критической проверке исходного стати-

стического материала С. Г. Струмилину удалось восстановить правильное

изображение масштабов выплавки металла в России в отдельные периоды

и тем самым ликвидировать ложные представления об этом, десятилетия-

ми господствовавшие в исторической науке. Так, в результате ошибки,

допущенной еще Иваном Голиковым, в исторической литературе твердо

установилась совершенно неправдоподобная и не соответствующая дей-

ствительности цифра выплавки металла в конце петровской эпохи в раз-

мере свыше 6 млн. пудов. Эта ошибочная цифра послужила источником

многих ложных представлений и даже своеобразных «теорий». С. Г. Стру-

милин, на основе систематизации первичных данных и их анализа, убеди-

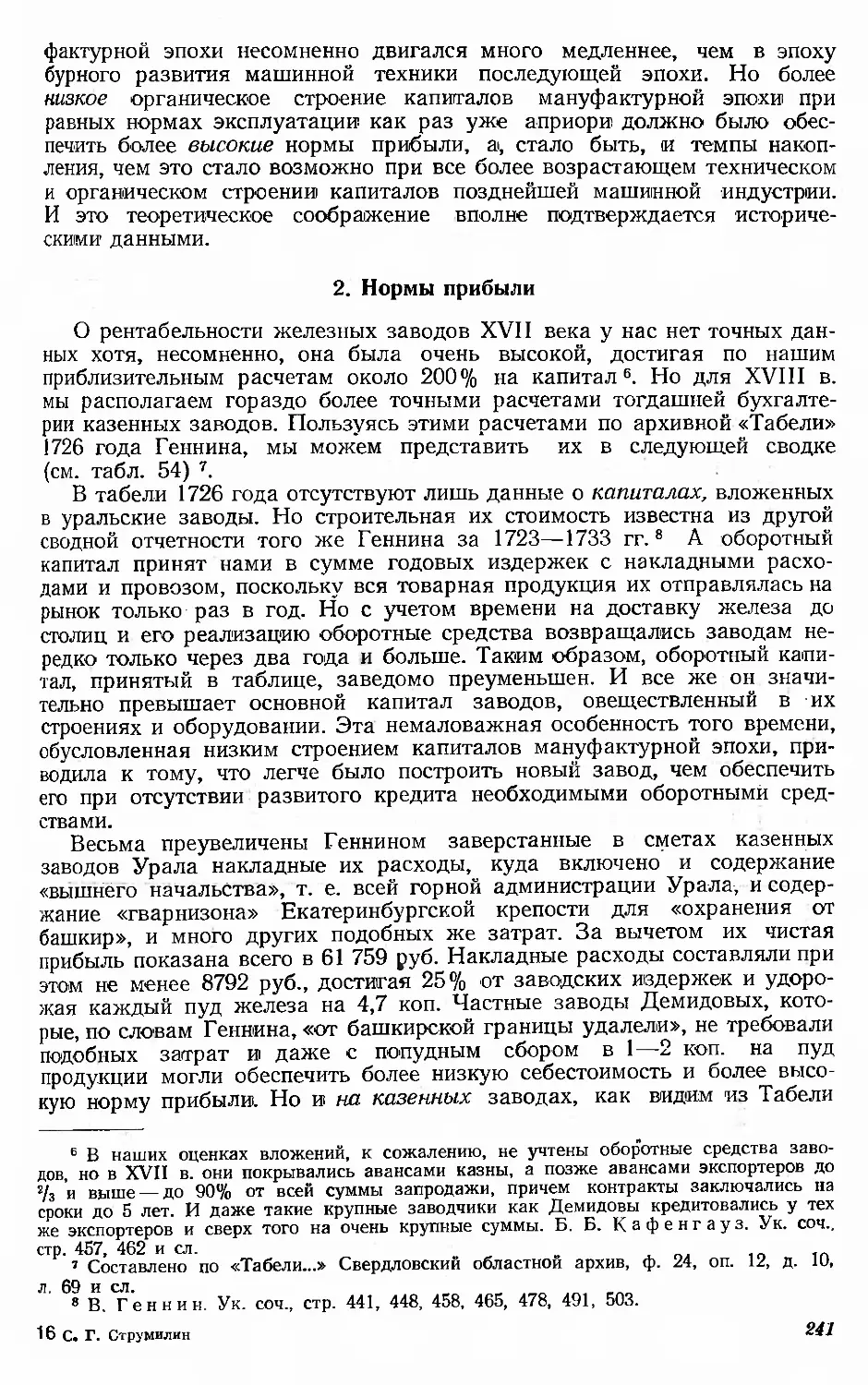

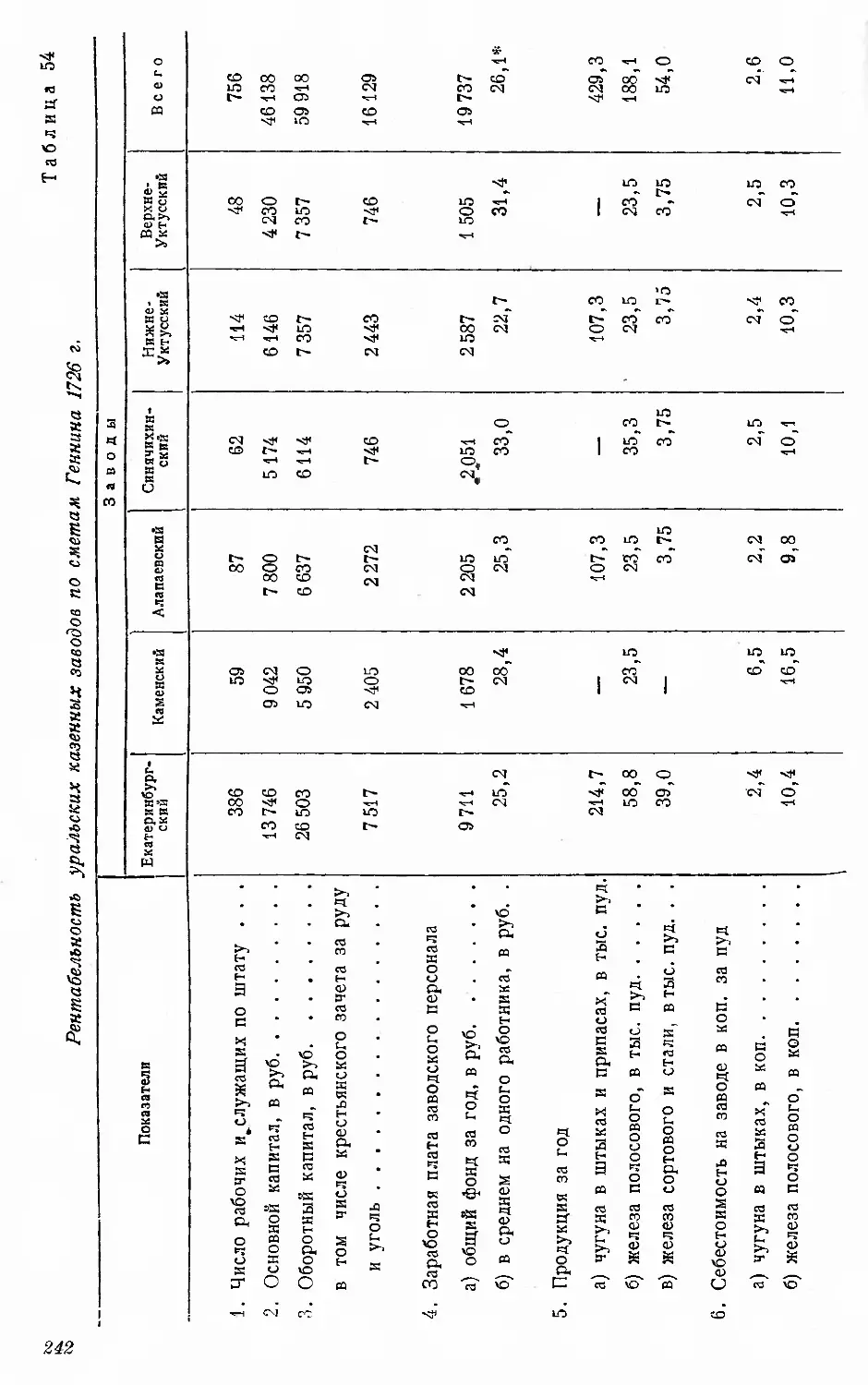

тельно доказал, что приведенная И. Голиковым цифра выплавки металла

преувеличена в несколько раз, и доказал ложность и необоснованность

«теории» об «упадке» металлургического производства в России после

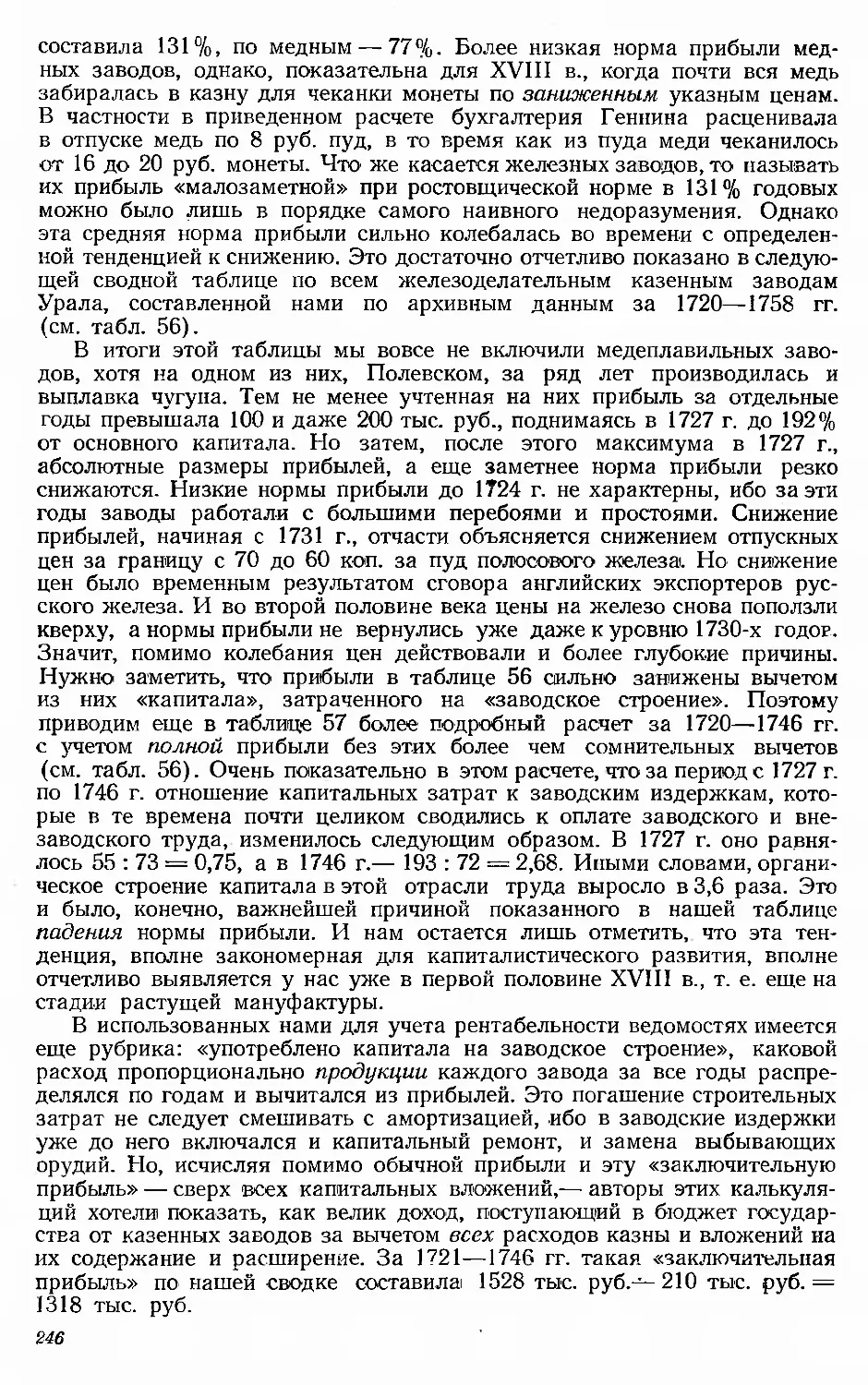

3

Петра I, как «доказательство» якобы искусственности мероприятий

Петра по развитию промышленности.

С. Г. Струмилин обработал огромный статистический материал, рас-

сеянный по многим архивам, и дал на его основе глубокий и интересный

•анализ экономического развития черной металлургии в России. В его

работе по-новому освещен ряд спорных вопросов истории нашей про-

мышленности.

Однако вопросы истории русской техники металлургического произ-

водства освещены в работе С. Г. Струмилина недостаточно. Между тем

для полноты анализа сдвигов в производительности труда и изменений

ряда экономических показателей металлургического производства следо-

вало особо осветить происходившие в металлургической технике измене-

ния. Переход от одностадийного получения сыродутного железа к дву-

стадийному переделу — выплавке сначала чугуна, а затем из него гото-

вого продукта — сопровождался интенсификацией металлургических про-

цессов и ростом производительности труда. С техническим прогрессом

второй стадии передела металла также неразрывно связан рост произво-

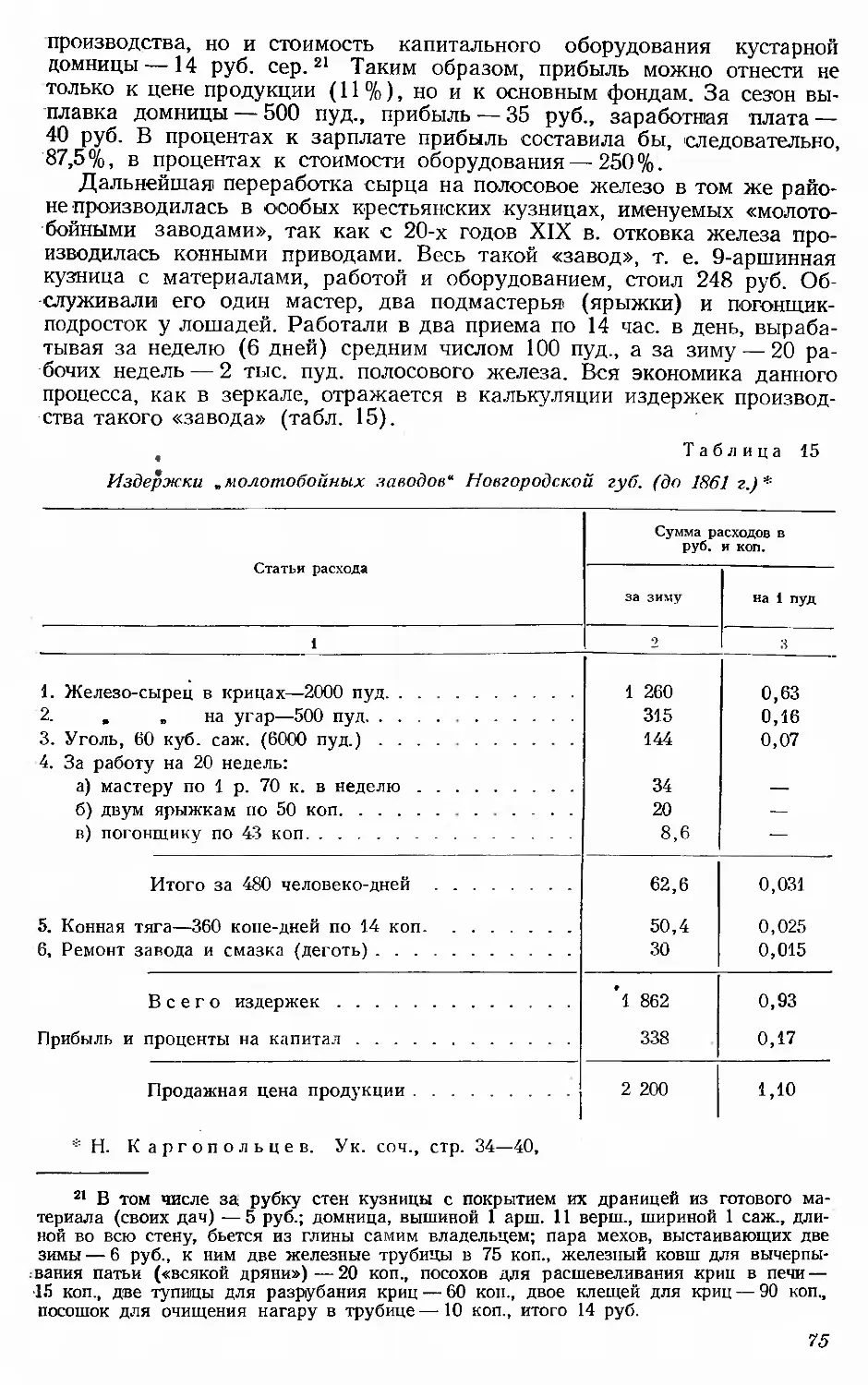

дительности труда и улучшение многих экономических показателей. Сдви-

ги, произошедшие в экономике металлургического производства и в его

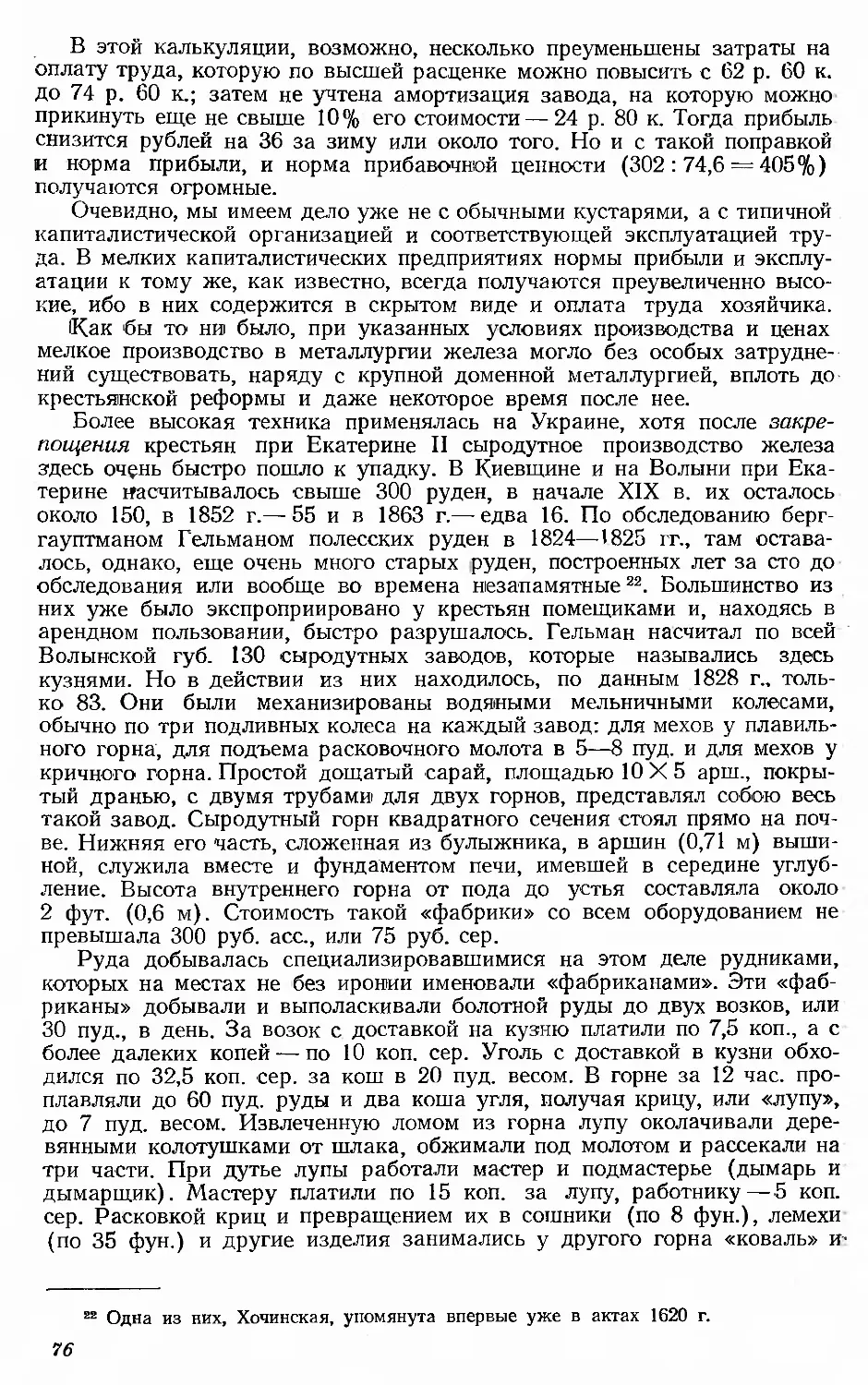

географическом размещении, тесно связаны с изменениями в энергетике

металлургического производства, с переходом от использования исклю-

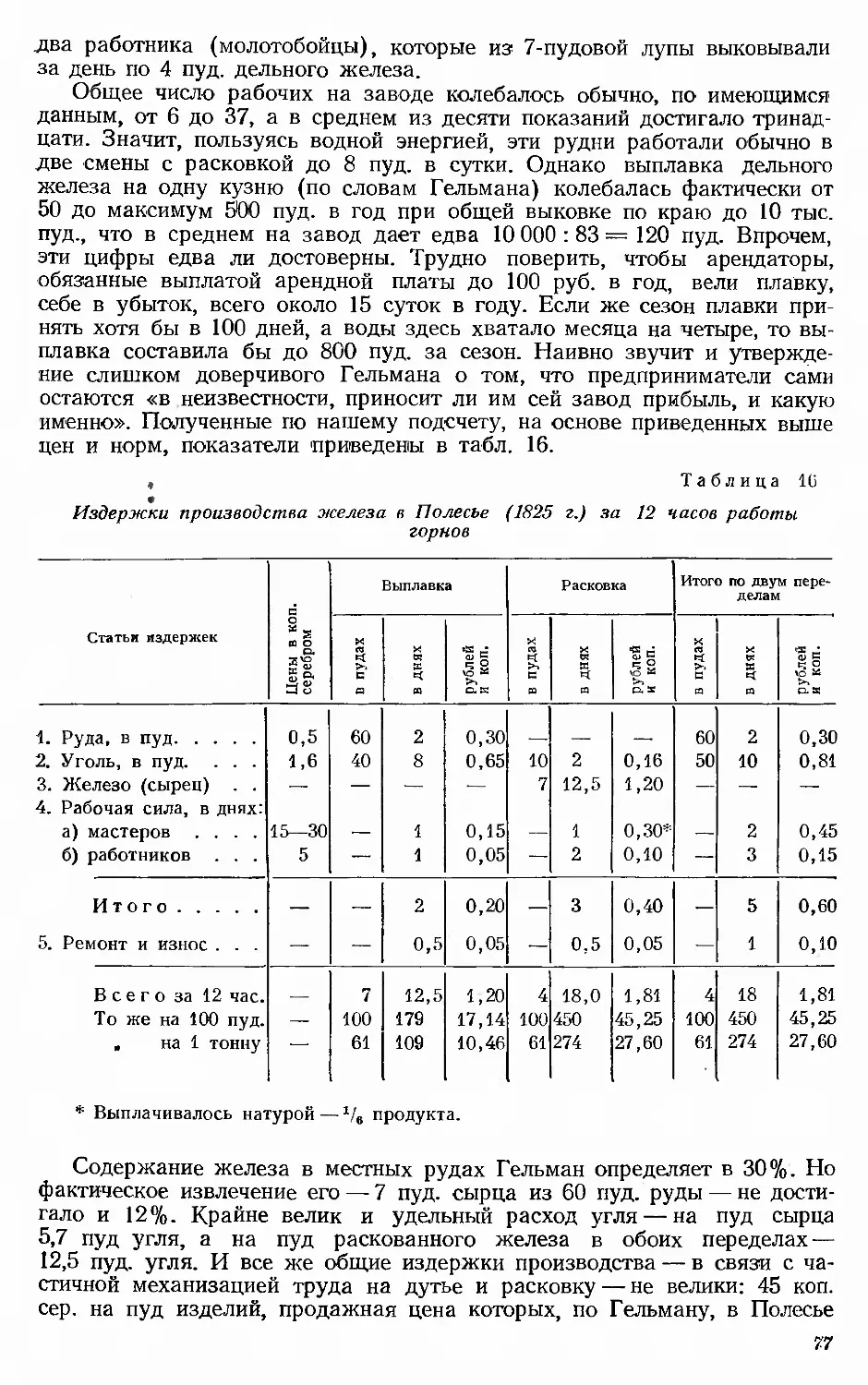

чительно мускульной энергии человека и животных к применению гидрав-

лической энергии (водяное колесо), а затем и к паровой машине.

Анализ тесной связи экономической истории с историей технического

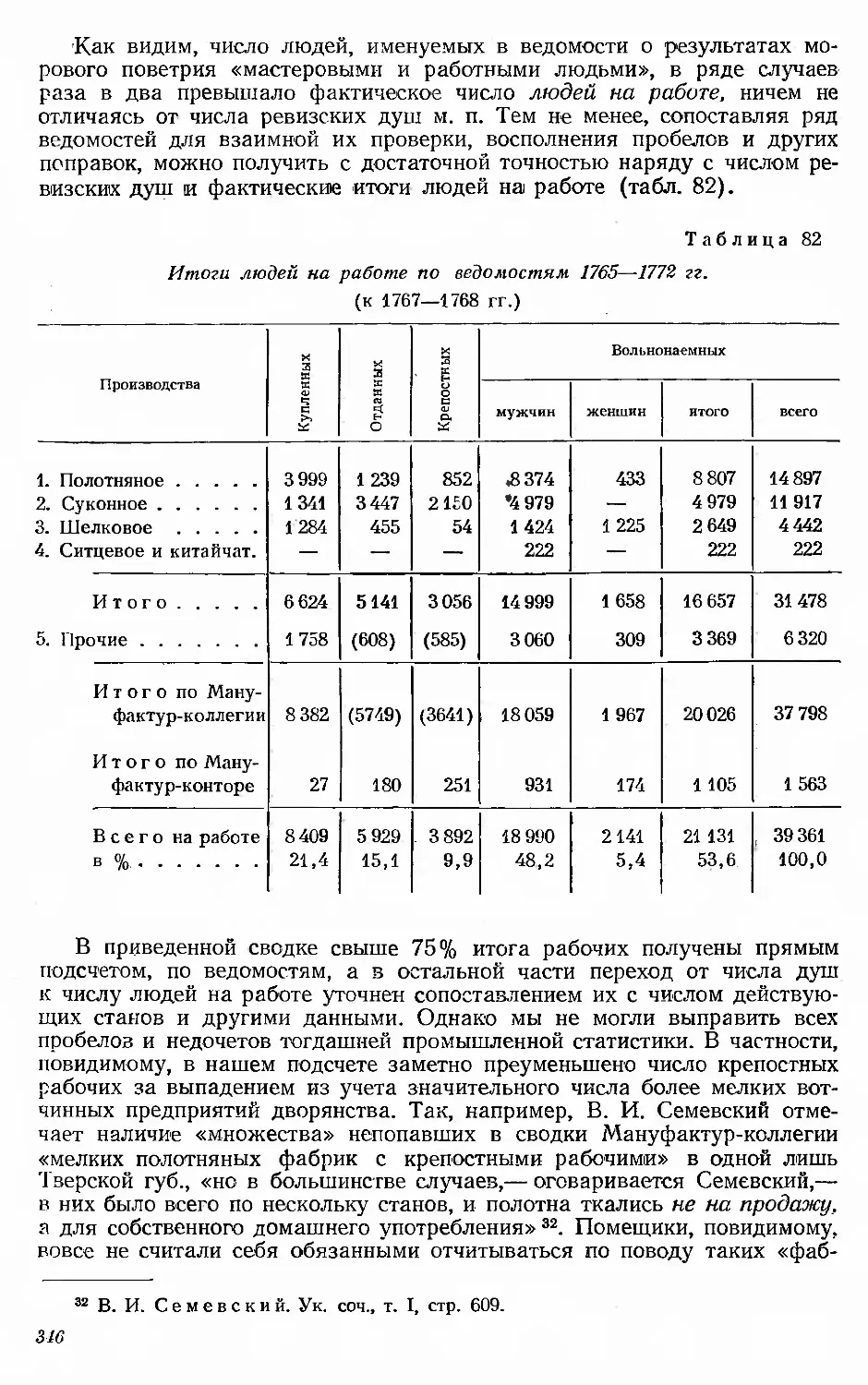

прогресса русской металлургии позволил бы дополнительно осветить ряд

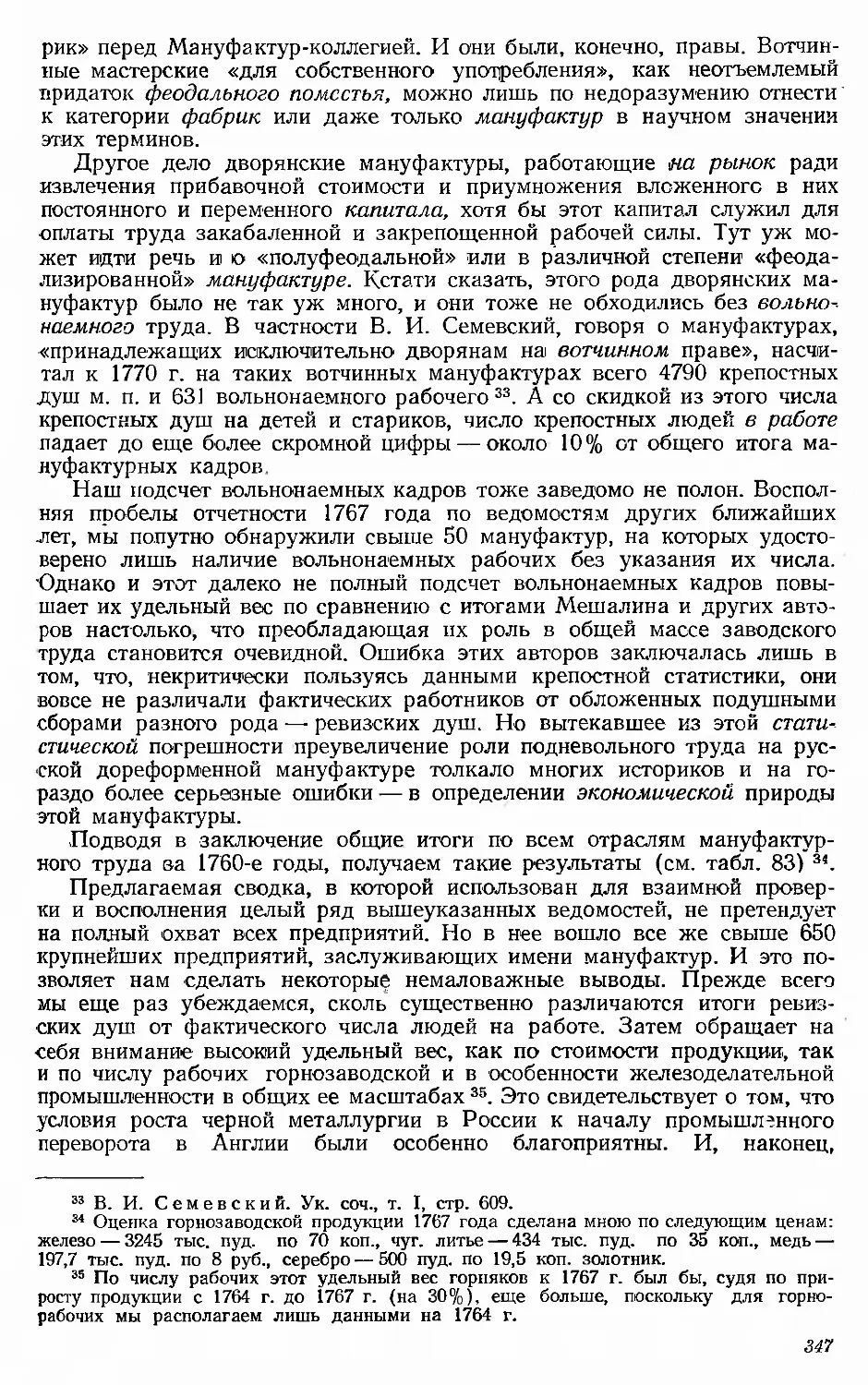

интересных вопросов. Но, повидимому, такое широкое освещение истории

русской металлургии не под силу одному человеку и для этого требуются

усилия коллектива.

С. Г. Струмилин сделал ценный вклад в науку. Пожелаем ему успеш-

но завершить начатое им историческое исследование экономической исто-

рии черной металлургии, доведя его от второй половины XIX в. до наших

дней.

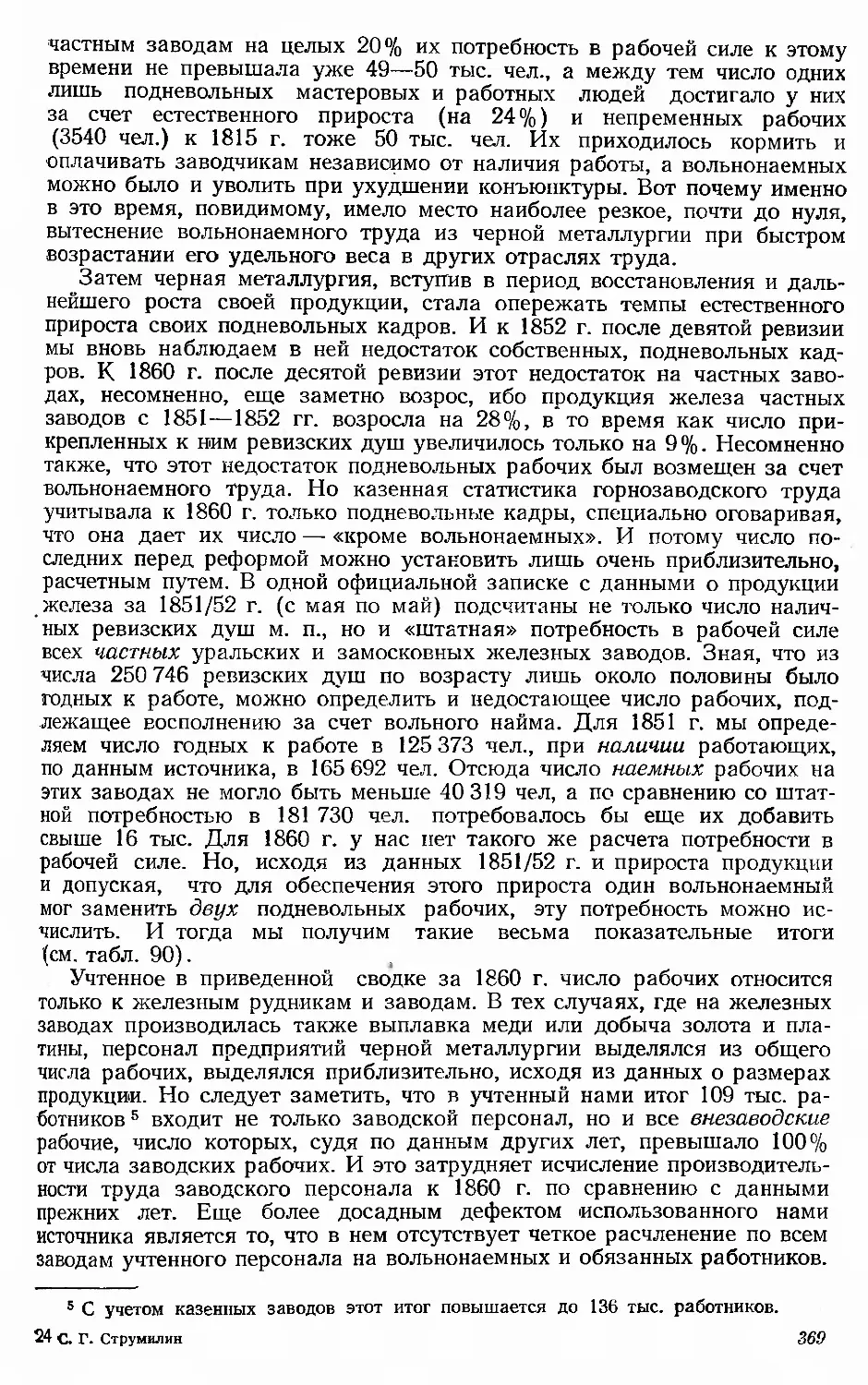

Академик И. П. Бардин

ОТ АВТОРА

История черной металлургии издавна привлекала меня своим глубо-

ким интересом не столько сама по себе, сколько по своим теснейшим

связям с производственным базисом, а через него и со всей экономикой

общественного развития стран и народов. Правда, железо — только ос-

новное сырье для производства орудий труда, определяющих собою тот

или иной уровень производительных сил, но, как отметил уже Энгельс,—

важнейшее из всех видов сырья, сыгравших революционную роль в исто-

рии. Это явствует уже из тех сдвигов в уровне производительных сил,

какие в истории человечества отделяют железный век от более ранних

эпох орудий из бронзы и жалких каменных топоров и мотыг.

Но и в дальнейшем продвижении технического прогресса, уже в пре-

делах эпохи орудий из железа, где важнейшую роль в смене обществен-

ных способов производства начинает играть смена форм энергетики, са-

мая возможность эт их смен энергетики определяется) сменой все тех же

орудий труда, составляющих вещественный костяк каждой исторической

формации.

Мы знаем, что водяное колесо характерно для энергетики феодализ-

ма, подобно тому как «век пара» стал синонимом эры капитализма,

а «век электричества» открывает собою новую эру социализма. Не следует

забывать, однако, что водяное колесо тесалось из дерева самым орди-

нарным железным топором. Но построить паровой котел из дерева —

неразрешимая задача. Паровая машина строится из железа и стали,

и не топором, а при помощи гораздо более сложной техники, и даже не

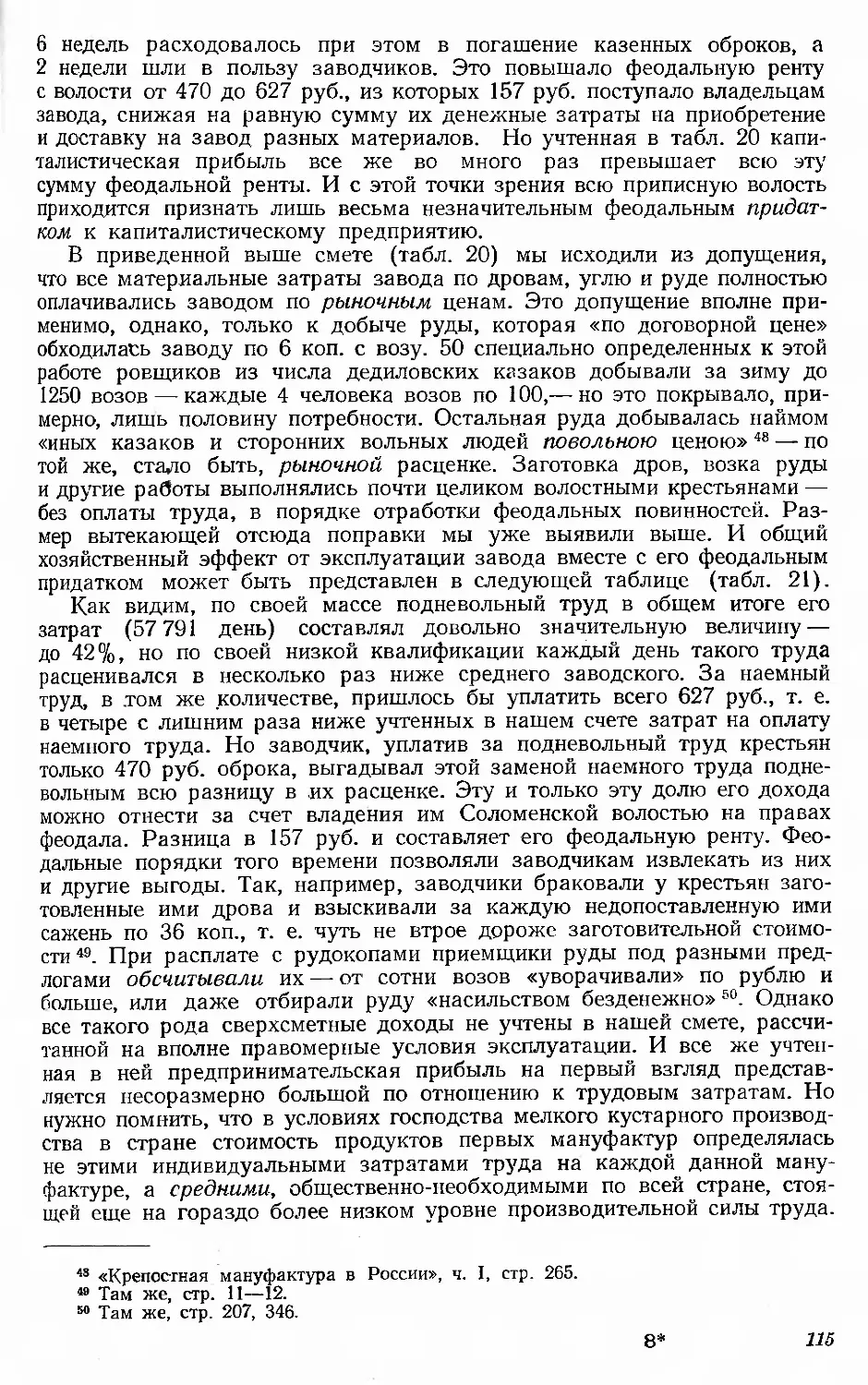

из всякого сыродутного железа, а из продуктов крупных доменных, ли-

тейных и прокатных цехов металлургии. Таким образом, если капитализм

не мог созреть без паровой энергетики, то последняя могла получить

свое осуществление лишь на вполне определенном уровне металлурги-

ческой технологии. Подобно этому ни современных динамомашин и гид-

ротурбин, ни циклотронов без железа определенных качеств не соору-

дить. И для реализации электроэнергетики, а затем и внутриядерной

энергии в производстве — в качестве энергетики социализма и комму-

низма — требуется очень много предпосылок, вплоть до определенного

уровня масштабов металлургии железа.

Известно, что такие палеонтологи, как Кювье, по одному зубу вымер-

ших животных могли определить всю их структуру и принадлежность

к тому или иному роду животного мира. Орудия труда можно уподобить

таким зубам, обеспечивающим нормальное питание и работу соответствую-

щего общественного организма. И тогда станет понятнее скачок

5

в жизнеспособности общественного строя, впервые обретающего «зубы»

из такого материала, как железо и сталь. А вместе с тем станут яснее и

задачи историка-экономиста, пытающегося по следам таких железных

«зубов» далекого прошлого осветить анатомию и пути развития всей его

экономики.

По закону обязательного соответствия общественных отношений ха-

рактеру производительных сил каждый сдвиг в технологии железа яв-

ляется новой ступенью в развитии одновременно и производительных

сил общества, и господствующих в нем общественных отношений. К со-

жалению, документы феодальной эпохи, которой посвящен первый том

настоящего исследования, гораздо скупее фактическими данными о тех-

нике производства железа, чем хотелось бы автору данной работы. Но

извлекая все, что было возможно в этом отношении, и уделяя особое

внимание вопросу об издержках производства и производительности

труда в черной металлургии дореформенной России, автор стремился

на примере истории данной отрасли труда проследить все этапы обще-

экономического развития феодальной России. Сюда вошли поэтому в

числе других и такие вопросы, как исследование возникновения и роста

товарных отношений, формирования наемных рабочих кадров, перера-

стания мелкотоварных предприятий с наемным трудом в мануфактуру

и полного ее расцвета, а затем и общего кризиса крепостной системы

и промышленного переворота с превращением мануфактуры в фабрику,

-в основном еще в рамках крепостной России.

Само собой понятно, что в такой работе остается много еще не ре-

шенных проблем, требующих дальнейшего обсуждения. Весьма вероятно,

что в ней обнаружится немало спорных положений и даже бесспорных

промахов. За указание всех таких промахов заранее приношу благодар-

ность. А всякая серьезная дискуссия, с привлечением новых фактов и

наблюдений, по затронутым в книге спорным вопросам окажется, несо-

мненно, плодотворной и в общих интересах исторической науки.

Вместе с тем пользуюсь случаем выразить искреннюю признатель-

ность за ценные критические замечания, уже учтенные мною в работе,

и общую ее оценку Г. Д. Бакулеву, Б. Б. Кафенгаузу, К. А. Пажитнову,

Ф. Я. Полянскому, А. Е. Пробсту, В. К. Яцунскому и другим товарищам,

взявшим на себя труд по ознакомлению с настоящей книгой еще в ру-

кописи и выступившим при ее обсуждении на Ученом совете Института

экономики Академии Наук СССР. Большой благодарностью я обязан

также О. И. Барановой за ее кропотливую работу по сверке выписок из

архивных источников и всего табличного материала, а также за состав-

ление именного указателя к книге.

С. С тр ум ил ин

Раздел i

: МЕЛКОЕ

ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЖЕЛЕЗА

ГЛАВА I

НАЧАЛО МЕЛКОГО ПРОИЗВОДСТВА

1. Древнейшие известия

Выплавка железа из руд известна человечеству с доисторических

времен. Египтяне знали железо (они называли его «ба») за 4200 лет до

нашей эры *: в гробнице фараона Унаса, выстроенной около шести тысяч

лет тому назад, найдены куски железа. Однако древнейшие изделия из

железа относятся, невидимому, к той эпохе, когда материалом для них

служили случайные находки метеоритного железа, ибо искусство

ковать металлы, освоенное еще в эпоху бронзы, значительно опережало

искусство выплавки из руд железа. Указать точнее начальный век вы-

плавки железа — для разных стран, очевидно, весьма различный — труд-

ная задача. В границах СССР выплавка железа известна во всяком

случае не менее двух с половиной тысяч лет, если не больше. В грече-

ских колониях Причерноморья орудия и оружие из железа, по данным

археологии, были известны уже в XIII в. до н. э., т. е. свыше трех тысяч

лет назад. Но здесь могло быть и привозное железо. В лесной полосе

СССР его находят в слоях X в. до н. э.1 2. А древнейшие находки желез-

ных шлаков из болотных руд под Киевом, в районе Харькова, на Во-

лыни — на берегу р. Корчеватой и близ Минска свидетельствуют, что

и древняя Русь пользовалась железом собственной выплавки, а не при-

возным. Конечно, от появления железа до полного вытеснения им камен-

ных орудий и бронзы проходило много веков. Уже с XIII в. до н. э. железо

вытесняло бронзу во многих европейских странах, а в VI в. до н. э. его

знала вся Европа. В частности, железные топоры на территории древней

Руси были известны с V в. до н. э. И все же еще в битве при Гастингсе

в 1066 г.3, т. е. 16 веков спустя, кичливые своими «культурными тради-

циями» предки современных английских лордов сражались еще камен-

ными топорами.

Только с освоением выплавки из руд железо, как «...последнее

и важнейшее,— по определению Энгельса,— из всех видов сырья,

1 «Горный журнал», 1886, т. И, кн. 4, стр. 155.

2 А. П. Смирнов. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего'

Поволжья и Прикамья. М., 1952, стр. 37—38.

3 См. Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства.

Госполитиздат, 1951, стр. 168.

9

сыгравших революционную роль в истории»4, открывает новую эру

железного века, поднимая человечество на новую, высшую ступень вар-

варства, которая, по выражению Энгельса, ^начинается с плавки желез-

ной руды и переходит в цивилизацию через изобретение буквенного

письма и применение его для) записывания словесного творчества»5.

О том, какой крупный скачок в развитии производительных сил обус-

ловило собою освоение железа, можно судить хотя бы по тому, что же-

лезным топором большое дерево можно срубить за несколько минут, в

то время как каменным топором дикари рубили его «две луны», т. е.

два месяца. Только железный топор сделал возможным подсечное земле-

делие, только железные орудия подняли настолько производительность

человека, что оказалась возможной вполне «рентабельная» эксплуатация

чужого труда. Значение выплавки железа как важнейшего рубежа в

истории доклассового общества определяется для нас тем, что именно с

началом железного века связан переход разлагающегося первобытно-

общинного, родового строя к классовым формациям рабовладельческого

и феодального общества. Однако и сам процесс выплавки железа про-

шел не малый путь развития еще в процессе становления классового

общества.

Некоторые следы наиболее первобытных форм металлургии железа

на гранях каменного века можно отметить и на территории СССР,

например в Горной Шории, на Северном Алтае. По китайским летопи-

сям, там еще в VII в. н. э. выплавлялось железо в таких масштабах, что

шорцы выплачивали соседним кочевникам дань железом. В 1618 г.,

когда этот край вошел в состав России, там был построен острог Куз-

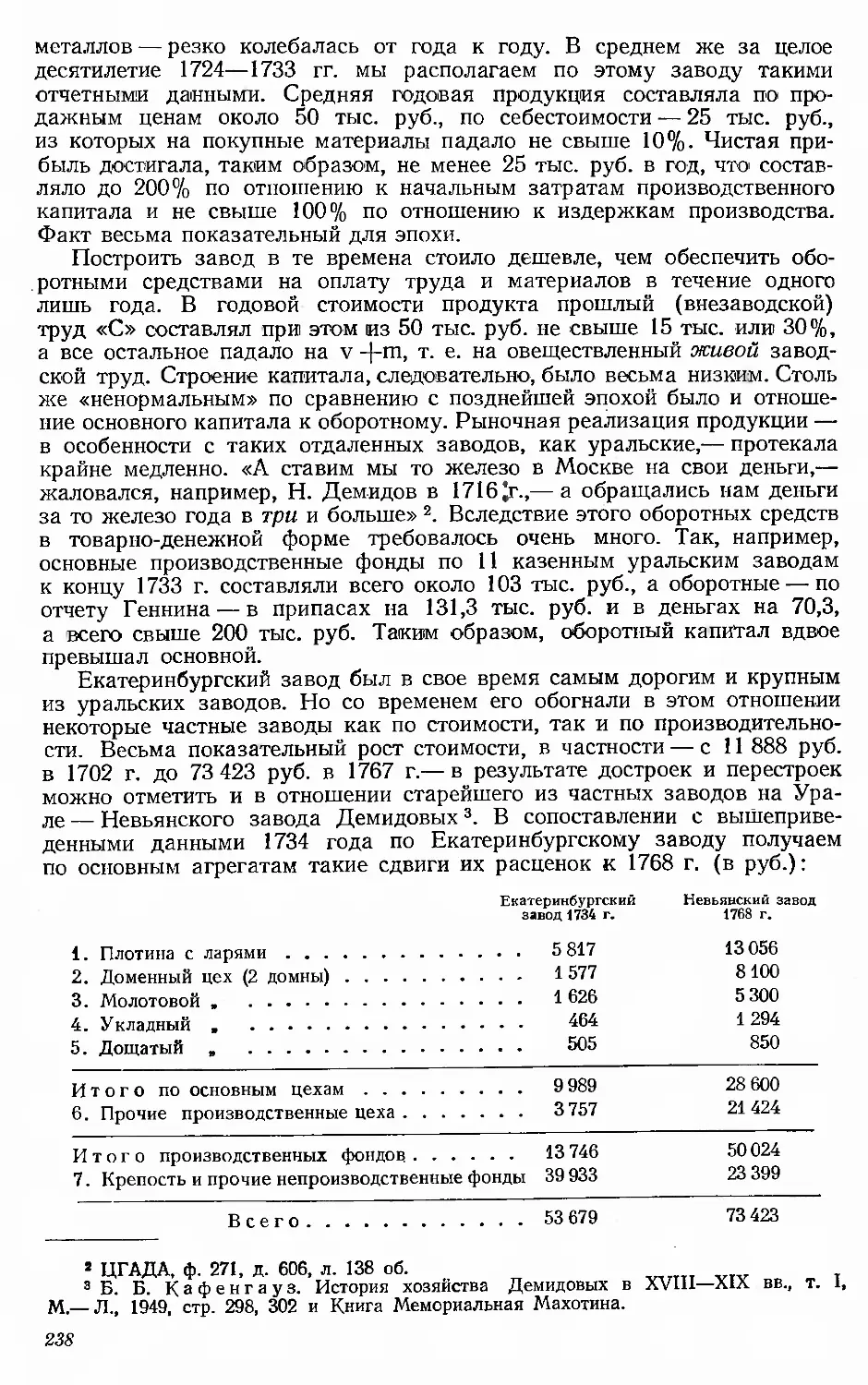

нецк, ставший металлургическим центром современного нам Кузбасса.

Но и тогда уже, по царской грамоте 1622 года воеводе Баскакову,

насчитывалось «кузнецких людей в Кузнецкой земле тысечи с три и все

кузнецкие люди горазды делать всякое кузнецкое дело»6. А железо

у них при этом выплавлялось самым примитивным способом, при кото-

ром горном служило «простое углубление в земляном полу обычной

жилой юрты». Эта техника, вероятно, оставалась неизменной в течение

многих веков. В описаниях конца XVII в. тех же железных промыслов

шорцев читаем, что они «емлют каменья», т. е. руду в горах, доставляют

ее к себе в лодках из железных гор (Темир-Тау), затем «камений берут

и жгут, плавят железо, и куют вместо наковали на камени же...»7.

Описания XVIII века не отмечают никаких сдвигов в этой первобытной

технике. А старожилы г. Кузнецка рассказывают, что и в XIX в., т. е.

70—80 лет тому назад, в шорских селениях сохранялась такая упрощен-

ная техника: «Используя старую, продырявившуюся гончарную посуду,

крестьяне шорцы вкапывали ее прямо в грунт, подводили к пробоинам

сопла мехов, и горн был готов; в нем выплавлялось железо прямо на

улице в летнее сухое время. А зимой для той же цели устраивались

в жилых избах около русской печи своеобразные камельки, с использо-

ванием также старых пробитых чугунков и естественной тяги дымовой

трубы».

Немало следов первобытной металлургии сохранилось на Урале в

так называемых «чудских» разработках. Руду первобытные горняки

4 Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства,

стр. 168 (Подчеркнуто мною.— С. С.).

5 Там же, стр. 21 (подчеркнуто мною.— С. С.).

6 В. Н. Кашин. Крестьянская железоделательная промышленность Кузнецкого

края XVII—XVIII вв. «Проблемы истории докапиталистических обществ», 1934,

№ 9—-10, стр. 85.

7 Там же, стр. 96.

10

отковыривали иной раз кабаньими клыками или оленьими рогами, но

наряду с этим употребляли также каменные топоры и медные кайла.

Следы древнейших железных рудников и мест плавки на Урале найдены

в верхнем течении Камы у с. Пянтежского, близ Соликамска, в степной

Башкирии, близ Стерлитамака, на правом берегу р. Белой и у озера

Банного — Кызылбаевский рудник. Крайние точки этих находок разбро-

саны на огромном протяжении — до 750 км с севера на юг и до 200 км

с запада на восток8. Раскопки у с. Пянтежского открыли «сложенную

из плиты печь и кучу шлагу», который содержал в себе до 20%

металла 9 10 11.

На Урале в районе «чудских» разработок медные и железные руды

плавились, повидимому, в обыкновенных глиняных печных горшках,

обломки которых находят вместе с каменными и медными орудиями.

Этот метод выплавки металлов, возникший еще на гранях каменного

века, надо считать, пожалуй, примитивнейшим и древнейшим. Он обхо-

дился без всякого дутья и годился, вероятно, лишь для наиболее легко-

плавких руд. Столь же примитивной — без всяких признаков дутья —

была выплавка железа и в «волчьих ямах», обмазанных внутри глиной.

Но, выходя за пределы домашнего очага и домашнего производства,

«волчьи ямы» представляли собою дальнейшую ступень к обособлению

и специализации древнейшей металлургии в особое ремесло. На стадии

подсобного домашнего производства это ремесло, совмещавшее функции

металлурга, кузнеца и литейщика в одном лице, судя по находкам у

одного и того же очага орудий труда всех этих профессий, было, однако,

крайне слабо дифференцированным. Но появление особых «волчьих ям»

для выплавки железа за пределами домашнего очага было первым

шагом к разделению труда между металлургом и кузнецом в производ-

стве и обработке металлических изделий. А затем крупнейшим скачком

вперед в металлургии железа было первое применение для выплавки руд

в специальных печах или горнах дутья посредством ручных мехов. Зна-

чение этого достижения отмечено уже Даниилом Заточником (ХП—

XIII вв.), писавшим: «не огнь творит разжение железу, но надмение

мешное»,0. От слова «дмати» (дуть) и получили свое название как

древнейшие мелкие домницы, так и позднейшие большие металлургиче-

ские печи — домны.

Примитивные методы плавки руд оказались очень живучими.

В частности, плавка их в печных горшках, начало которой теряется на

гранях каменного века в «чудских» разработках, дожила у нас и в

центре страны до времен батыевых. При этом археологические раскопки

удостоверяют наличие следов такого рода древнейшей металлургии по

находкам шлаков и железных криц в самых различных углах нашей

страны п.

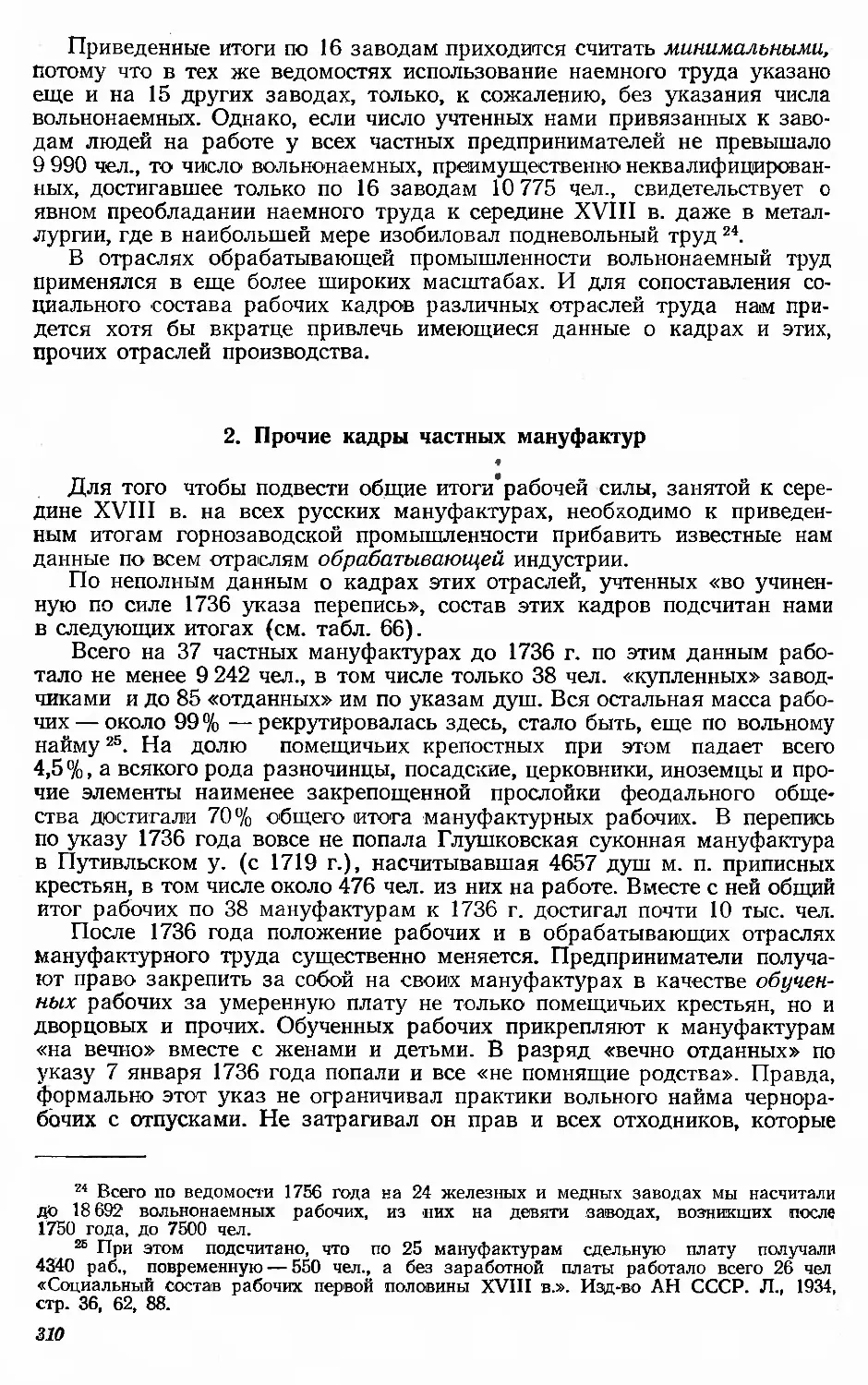

Так, в Галичской стоянке еще от скифских времен обнаружены

остатки очага в центре крупного жилища-шалаша, внутри которого и

в стороне от него оказалось около 50 кусков железного шлака 12. Желез-

ные шлаки найдены также на городищах первых веков нашей эры на

Волге у г. Корчевы (дер. Борок) и в 7 км от Костромы; на городище

8 Д. Кашинцев. История металлургии Урала. М.—Л., 1939, стр. 20.

9 В. Верх. Путешествие в города Чердынь и Соликамск. СПб., 1821, стр. 91.

10 Б. А. Рыбаков. Ремесло древней Руси. М., 1948, стр. 130.

11 Слово «крицы» или «кричи», «кричное» железо, происходит от другого русского

слова «кръч» — кузнец. Ср. «мех корчин» — кузнечный мех, «корчиница» — кузница и

названия городов, известных обработкой железа, например Корчев, позднее Керчь

(б. Боспор). И. И. Срезневский. Материалы для словаря древне-русского

языка, т. I, СПб., 1895.

12 Б. А. Р ы б а к о в. Ук. соч., стр. 127—128.

, И

близ г. Углича нашелся и кусок железной крицы ,3. Но особенно много

криц найдено у дер. Березняки в устье р. Сонохты на Волге, ниже

Рыбинска, в раскопках поселка III—V вв. н. э. В этом поселке времен

общинно-родового быта было всего шесть бревенчатых жилых изб, но

в нем найдено свыше 50 железных криц в виде плоских «полусфериче-

ских» болванок губчатого железа, диаметром 5—10 см и толщиной

2—5 см и, и свыше 90 готовых изделий из железа, в том числе рыболов-

ные крючки, наконечники стрел, части меча, обломки удил, ножи, долото

и стамеска, шилья, топоры и серп. Исходя из этих и других находок,

П. Н. Третьяков полагает, что эта небольшая родовая община вела

коллективное хозяйство, «в центре которого стояли стадо домашних

животных и посевы на лесных подсеках». «Это было несомненно подсеч-

ное земледелие в его характерном виде, без применения пашенных ору-

дий». Но оно здесь еще не являлось «преобладающим видом производ-

ства». И наряду с ним «община занималась выработкой железа; на

Волге ловилась рыба; в окружающих лесах охотники били зверя и

птицу, женщины собирали ягоды, орехи, жолуди»13 14 15 16. Никаких следов

железоплавильных печей в поселке не оказалось. И поэтому П. Н. Третья-

ков, а за ним и Б. А. Рыбаков думают, что крицы плавились за преде-

лами поселка. Но находка на очаге одной из жилых изб криц «полу-

сферической» формы и шлаков вместе с обломками оплавившихся

глиняных сосудов свидетельствует скорее о выплавке железа в самом

поселке в глиняных горшках или тиглях. Крицы могли бы попасть в

поселок и в избу и извне, но кто бы стал таскать туда никому не нужные

шлаки?

Еще определеннее этот древнейший способ выплавки железа под-

тверждается раскопками более поздних поселений. Так, в землянках

Боршевского городища VIII—IX вв. в Воронежской области железные

крицы обнаружены непосредственно в печных горшках; затем на одном

селище XI—XII вв. близ Торопца в остатках избы около печи найдено

50 криц, а в самой печи «плавилась железная руда в глиняных сосу-

дах» ,6. Такого же происхождения были, повидимому, и 13 «секторо-

видных» криц, найденных в Кызбурунеком кладе XI—XII вв. на Север-

ном Кавказе. Средний вес крицы — около 6,5 фн. (2,6 кг), содержание

железа 88% 17- Наконец, при раскопках Старой Рязани XII—XIII вв.,

разрушенной Батыем в 1237 г., в 16 жилищах из девятнадцати, в преде-

лах одного лишь раскопанного квартала, оказались следы все той же

архаической плавки железа в горшках — в обычной печи. «Маленькие

губчатые крицы, получавшиеся при этом, имели сегментовидную форму,

отвечавшую форме данной части горшка» 18. Общедоступность подоб-

ного промысла, осуществимого при наличии руды в любой домашней

печи, могла бы объяснить его распространенность в качестве домашнего

производства для собственных нужд. Но рудные залежи не повсеместны.

А находки по 50 криц в одной избе, даже при весе их в 4—6 фн., пред-

полагают выделение данного промысла в особую профессию уже с древ-

них времен и сбыт железа на сторону, в безрудные районы.

13 П. Н. Третьяков. К истории племен верхнего Поволжья в первом тысяче-

летии н. э. М.— Л., 1941, стр. 39, 42, 112.

14 Средний вес такого размера криц около 2—3 фун. (1 кг).

15 П. Н. Третьяков. Ук. соч., стр. 61—62, 115—138

16 Б. А. Рыбаков. Ук. соч., стр. 132.

17 Там же, стр. 131.

18 Там же, стр. 210; ср. А. А. Мансуров. Древнерусские жилища. «Историч.

записки», № 12, 1941, стр. 84—85. Впрочем, в Старой Рязани и вне жилищ найдена

одна «яма, уходящая ниже горизонта грунта, имевшая в длину 1,05, в ширину 0,70 и

в глубину 0,48 м. Вся яма была заполнена доверху кусками железных шлаков».

12

Однако тогдашние избы топились по-черному — без трубы, железные

же руды обычно содержат примеси, выделяющие при прокаливании

удушливые газы. Плавка таких руд в жилых избах, без предваритель-

ного обжига этих руд на открытом воздухе, за пределами селений, едва

ли была возможна. В связи с этим практика обжига руд, весьма целе-

сообразная и в других отношениях, получила широкое распространение

с незапамятных времен. А обжиг руд вне селений привел, повидимому,

со временем и к выплавке руд в специально устраиваемых глиняных

горнах, в «волчьих ямах» вне селений 19. Следы таких горнов вне селе-

ний или на окраинах городищ, подальше от жилья, находили у белорус-

ских городищ I—VII вв. н. э., например в Оздятичах, в Свидне. Один из

наиболее ранних таких горнов у городища Кимия в Белоруссии пред-

ставляет собою круглую яму около 1 м в диаметре, густо обмазанную

сильно обожженной глиной. Вокруг ямы — большое количество шлаков

и никаких следов дутья 20. В Подмосковном бассейне в бывшей земле

вятичей обнаружено целое поле «волчьих ям» IX в. «Близ села Под-

моклого,— читаем мы о них,— находится огромнейшая площадь, вся

изрытая ямами, уже заросшими травою и деревьями... При разрытии ям

на некоторой глубине встречались иногда: древесный уголь, куски

юшлакованнЪй руды и красная, как бы обожженная железная охра».

В одной из таких ям найден был серебряный диргем халифа Ибрагима,

брата Гарун аль-Рашида 189 г. гиджры, т. е. 805 г. н. э.21. Значит, этот

метод плавки железа в «волчьих ямах» применялся у нас уже не одно

, столетие еще в дописьменной Руси. Но, как свидетельствует Романов-

ский, этот архаический метод «сохранился еще ныне [т. е. в середине

XIX в.] между кочующими цыганами юго-восточной Австрии». А редакция

«Горного журнала» добавляет от себя: «И в Сибири, в Якутской

области».

Появление следующей ступени в развитии черной металлургии на

Руси, т. е. плавка железных руд в специальных наземных печах — дом-

ницах, с дутьем ручными мехами, археологи относят примерно к IX в.

Б, А. Рыбаков насчитал по раскопкам только в одном Полоцком княже-

стве по р. Березине от Бобруйска к северу до тридцати домниц

IX—XII вв.22. Одна из подобных печей, лучше других сохранившаяся

в Лабенском городище близ древнего Изяславля в Белоруссии, по

описанию Б. А. Рыбакова, «сделана из глины прямо на грунту и имеет

в разрезе сводчатую форму, в плане округлую, высота свода внутри

35 см, ширина печи внутри 60 см, толщина глиняных стенок 5—10 см»23.

Вместимость печи по указанным размерам и чертежу Ляуданского

достигала почти 70 л. Ляуданский датирует ее V в. н. э., приписывая ей

возраст около полутора тысяч лет. Но за отсутствием каких-либо при-

знаков дутья эту печь нельзя еще признать домницей. Отсутствуют при-

знаки дутья и в раскопках других русских городищ VII—VIII вв.

в районах Ростова и Смоленска, хотя остатков железных шлаков, криц и

кузнечных изделий в них находили немало.

Лишь в раскопках Райковецкого городища XI—XIII вв. близ Берди-

чева на Украине мы находим впервые достоверные признаки наземного

19 Отметим, что слова «горн» в значении печи и «горнец» в значении горшка —

одного корня. Название ям «волчьими» следует сопоставить с названием железных

криц у немцев — «люппе», от латинского «люпус» — волк.

28 Б. А. Рыбаков. Ук. соч., стр. 128, 129.

21 Романовский. Исследование нижнего яруса южной части Подмосковного

каменноугольного образования. «Горный журнал», 1854, ч. III, кн. 9, стр. 337—338.

22 «История культуры древней Руси», т. I, стр. 85.

23 Б. А. Рыбаков. Ук. соч., 129; А. М. Л я у д а н с к i. Да псторьп жалезнаго

промыслу на Палесьи. Менск, 1933, стр. 6, 9.

13

♦

железоплавильного горна с дутьем, т. е. настоящей домницы 24. Здесь, на

вершине холма, было обнаружено в выжженной глине овальное углуб-

ление «диаметром около 18 см при глубине до 10 см, заполненное оки-

сями железа, шлаком и углем»25. Ф. Н. Молчановский почему-то

называет этот горн литейным, хотя для литья требуется жидкий чугун,

а не размягченные лишь крицы железа, и уверяет, что данный горн был

приспособлен к «природной тяге воздуха», хотя сам описывает и конусо-

видное «сопло», и «канальцы» для искусственного дутья. Но это явное

недоразумение. Наличие сопла исключает понятие «природной» тяги.

Вокруг горна найдено несколько круглых прокованных железных

«чешуек» весом до 5 кг каждая, болотная руда и шлаки 26. В городище

найдены также остатки кузницы с железной клиновидной наковальней

и железными молотками, куски железа и угля, наконечники стрел, части

меча, долота, топоры и замки. В том же городище обнаружены тысячи

железных изделий: рал, кос, серпов, лопат, топоров, стругов, долот,

ножен, сабель, мечей и копий, булав, стремян, замков и тому подобных

изделий рукомесла древних наших металлистов. Наличие замков свиде-

тельствует о существовании частной собственности, уже с тех пор

охраняемой под замками.

Громадное количество найденных здесь изделий доказывает, что

железные изделия русских мастеров изготовлялись уже тогда на про-

дажу не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. Так,

в Лаврентьевской летописи под 1096 годом находим рассказ Гюраты

Роговича, посылавшего своего отрока с дружиной из Новгорода в дале-

кое Приуралье торговать там в горах с иноплеменной Югрой. По рас-

сказу летописи меновой торг совершался без переводчиков. Покупатели

(Югра) без слов «кажють на железо, и помавають рукою, просяще

железа; и аще кто дасть им ножь ли, ли секиру, дають скорою про-

тиву»27, т. е. расплачиваются пушниной. Впрочем, изделия русских

металлистов издревле находили себе сбыт не только на далеком Востоке

у отсталых сибирских звероловов, но и на европейском Западе. Напри-

мер, в инвентаре одного из чешских монастырей под 1394 годом доку-

ментально зарегистрировано: «три железных замка, в просторечии назы-

ваемые русскими»28. В Богемии было, конечно, немало и своих про-

славленных мастеров по металлу из богатейших Рудных гор и Судетов.

Но, очевидно, и русские мастера были не хуже, если их изделия пользо-

вались известностью и успехом так далеко за рубежами. Это известие

XIV века подтверждается и позднейшими источниками. Так, из «Памяти

как продать товар русской в Немцах», известной нам по тексту «Торго-

вой книги» 1570—1610 гг., видно, что продажа русского »«уклада» и

других металлических изделий «в Немцах», т. е. за границей, была

обычным делом и в XVI—XVII вв. Да и сами «немцы» устами Якова

Рейтенфельса, посетившего Москву в 1670 г., признавали, что страна

московитов — «живой источник хлеба и металла».

24 Ф. Н. Молчановский. Обработка металла на Украине в XII—XIII вв. по

материалам Райковецкого городища. «Проблемы истории докапиталистических об-

ществ», 1934, № 5, стр. 84—85; ср. Б. А. Рыбаков. Ук. соч., стр. 206—207.

25 Полная высота горна неизвестна.

26 Б. А. Рыбаков тоже нашел в раскопках Вышгорода близ Киева две «прокован-

ные» уже «крицы» (?) весом около 5 кг (12 фун.) каждая. Но кованые чушки железа

могли быть и частями разрубленных сырых криц, а могли получиться и сваркой двух-

трех мелких криц в одну покрупнее. Отметим, что 60 криц XV в., найденных Милоно-

вым в домницах городища Кривит (у г. Торопец б. Псковской губ.), весили по 3—4 кг

(см. Б. А. Рыбаков. Ук. соч., стр. 131, 209, 544, 546).

27 Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. СПб., 1910, стр. 227.

28 Б. А. Рыбаков. Ук. соч., стр. 600.

14

О масштабах продукции железа на Руси в период феодальной ее раз-

дробленности у нас нет сведений Но несомненно, что они были значи-

тельно скромнее, чем в последующий период, когда сформировалось уже

централизованное Московское государство и гораздо более широкий —

всероссийский рынок. Этот растущий рынок и возросшие потребности

государства содействовали расширению денежно-товарных отношений

в стране. «Едва ли может быть сомнение в том,— пишет Б. Д. Греков,—

что и в конце XV и в первой половине XVI в. перед нами значительный

рост общественного разделения труда, наличность элементов товарного

хозяйства,— зачаточные формы товарного производства и денежных

отношений»29 30. Государству в новых его границах потребовалась боль-

шая армия, а для вооружения и содержания такой армии нужно было

много металла и еще больше денег. И вот уже с конца XV в. начинается

в стране заметное разложение натурального хозяйства. Натуральные

повинности и оброки заменяются денежными. Расширяются масштабы

общественного разделения труда. Растет спрос на специализированные

виды ремесленного труда. Растет число городов и их население, кадры

мастеров самых различных профессий, в том числе и по добыче и

обработке металлов. В одном лишь Новгороде в 1580-х годах числилось

5465 людей разных профессий, в том числе свыше 550 металлистов

двадцати с лишним наименований, а из них 112 кузнецов, 38 ножовщи-

ков, 35 котельников, 31 железник, 21 гвоздочник, 18 оружейников

(секирников, сабельников, бронников), 17 замочников, 12 ведерников, по

нескольку игольников, булавочников, скобочников, лемешников, пла-

вильщиков, укладников и т. д., с такой дробной их специализацией,

которая предполагает уже вполне обеспеченный спрос на каждое из

изготовляемых ими изделий 80. По всей стране металлистов пришлось бы

исчислять уже не сотнями, а многими тысячами и десятками тысяч.

И всем им для обработки требовался в качестве сырья металл.

Немало требовал его и «бог войны» в лице русской артиллерии,

созданной уже тогда в масштабах, пугавших соседей России. Напом-

ним, что первый артиллерийский завод в России — Пушечный двор для

литья медных пушек — был построен в Москве в 1479 г. О размерах

соответствующего производства можно судить хотя бы по тому, что им

в разных городах заняты были сотни рабочих31. О численности артилле-

рии свидетельствует известный факт, что в 1510 г. после овладения

Псковом туда было переведено из Москвы «пищальщиков казенных

тысяча человек». А по сообщению из Москвы Кобенцеля, посла Макси-

милиана II, у московитов XVI века всегда имелось наготове не менее

двух тысяч орудий, и московская артиллерия, по его оценке, уже тогда

занимала первое место в ряду других европейских держав. При этом

производство пушек в нашей стране вскоре стало столь значительным,

что их изготовляли даже на вывоз. В частности, в 1646 г. было вывезено

в Голландию 600 пушек. А при Петре I, в 1714 г., в России насчитыва-

лось уже не менее 13 тыс. железных и медных пушек.

Все это предполагает весьма значительный спрос на железо. Но до

XVII в. в стране для удовлетворения этого спроса имелись только

мелкие металлургические предприятия так называемого кустарного

типа. Кустарным у нас называли мелкое товарное производство, в

29 Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века.

М.— Л., 1946, стр. 674.

30 См. А. В. Арциховский. Новгородские ремесла. «Новгородский историче-

ский сборник», 1939, вып. 6, стр. 7, 12, 14.

31 В 1637 г. на Пушечном дворе в Москве работало 136 мастеровых. Н. Н. Р у б-

цов. История литейного производства в СССР, ч. 1, М.— Л., 1947, стр. 35, 36, 248.

15

котором, в отличие от ремесла, продукт изготовлялся не по заказу потре-

бителя, а на продажу неопределенному рыночному покупателю. Класси-

ки марксизма рассматривали развитие мелкого товарного производства

как первую стадию капитализма в промышленности, как «начальные

шаги» в его развитии, как процесс, который лишь подготовляет для по-

следующего захвата капитализмом новые области страны или отрасли

промышленности 32. Этот процесс, возникавший еще в недрах феодализма,

стало быть, не только логически, но и исторически предшествовал ману-

фактурной стадии капитализма. Правда, буржуазный историк русской

фабрики, М. И. Туган-Барановский, в противовес этому доказывал, что

в России «кустарные промыслы», как раз наоборот, не предшествовали

мануфактуре и фабрике, а сами из них выросли как побочный продукт

крупного производства, с его раздаточными конторами и прочими атри-

бутами. Но если эта в корне ложная концепция не лишена все же

известного. правдоподобия в отношении хлопчатобумажного кустарного

ткачества, то во всяком случае история «кустарной» металлургии железа

ее решительно ниспровергает. Сыродутное железо в так называемых

дымарках или домницах изготовлялась у нас за целые сотни лет до

появления первой доменной печи. И притом уже с XV—XVI в. это

мелкое производство «ручного», или «домашнего», железа заведомо

шло у нас не на определенного и близкого заказчика, а для сбыта через

скупщиков или без них на широких и дальних рынках.

2. Домницы XV—XVI веков

Начиная с XV в. о районах и масштабах мелкого товарного произ-

водства железа мы можем судить уже не только по скудным археоло-

гическим данным, но и по записям писцовых книг и по другим письмен-

ным источникам.

Сильно возросший рыночный спрос на железо привел к тому, что

его выплавкой на продажу занимались хоть и в малых масштабах, но

зато весьма широкие круги мелких производителей в целом ряде райо-

нов, где только находились подходящие для этого железные руды.

Таких районов с легкоплавкими — хотя и бедными железом — дерно-

выми, луговыми и болотными или озерными рудами было немало. Добы-

вались руды чаще всего простой железной лопатой на глубине несколь-

ких четвертей от поверхности. Такой промысел был доступен любому

крестьянину, и в свободное от полевых работ время крестьяне занима-

лись им и на своих, и на чужих землях в немалом числе. Так, по писцо-

вой оброчной книге 1495 года, в районе Ильменского озера Новгород-

ской области было обложено оброком по четыре деньги, с «копача»

в пользу наместника свыше 700 местных крестьян, копавших железную

руду33. Никаких домниц за ними не показано. Значит, копали они руду

для других, по найму, или от себя — на продажу. В другом районе,

богатом рудой, на финском побережье, писцовые книги 1500 года ничего

не говорят специально о «копачах», но зато подробно регистрируют

сотни крестьянских домниц в дворцовых и помещичьих деревнях и обло-

жение владельцев этих домен разными денежными и натуральными

оброками и платежами.

Всего по писцовым книгам Вотской пятины в районе городов Ям,

Копорье и Орешек к концу XV в. учтено не менее 213 домниц, а в них

32 См. В. И. Ленин. Соч., т. 3, стр. 291—292.

ss Новгородская писцовая книга (НПК), т. II. Переписная оброчная книга дерев- -

ской пятины. СПб., 1862, стр. 590—771.

16

не менее 229 печей 34. Но специалистов-металлургов, именуемых «домни-

ками», здесь учтено гораздо меньше — всего 33. Да и те наряду со своим

промыслом владели наделами и занимались земледелием. Вместе с тем

в том же районе упомянуто около 63 кузнецов, из которых, впрочем,

только шесть «непашенных» обходятся совсем без пашни. Очевидно,

далеко не все крестьяне, занимавшиеся выплавкой криц, именовались

домниками. Многие домницы находились в общем владении нескольких

владельцев одной деревни или даже разных селений. И, вероятно,

поэтому число домниц писцы отмечали не в подворных, а лишь в посе-

ленных или даже только по группе селений — в волостных итогах. Но

домники и кузнецы, сделавшие это занятие основной профессией, были

уже, повидимому, вполне самостоятельными хозяевами своих предприя-

тий. Они облагались и денежными, и натуральными оброками — желез-

ными крицами и прутами. Сырые крицы из домницы нуждались в про-

ковке кузнецом для удаления из них шлаков. И потому наличие так

называемых «железцовых» кузниц наряду с домницами в районах

выплавки железа было обычным явлением вплоть до XVIII в. Из криц

отковывались железные пруты. Но если в XVII в. из одной крестьянской

сырой крицы ресом до 1 пуда выковывали «по четыре прута железа», то

крицы XV в., «товидимому, были гораздо мельче, ибо здесь в пруте счита-

лось (по весу или по цене — неясно) 10 криц35.

Судя по обложению, труд кузнеца был доходнее труда домника.

Например, в дер. Ходобжа Копорского у. четыре двора непашенных

кузнецов были обложены в 1500 г. по 20 денег с каждого, а в с. Валго-

вичи Ямского у., где при семи домниках в четырех дворах числилось

10 домниц, с каждой взималось только по гривне, т. е. по 14 новгород-

ских денег36. При обложении железом кузнецы платили оброк прутами,

например с пяти дворов с кузнецами — 30 прутов37 и готовыми изде-

лиями: лемехами, топорами, сковородами и косами, а иногда и крицами.

Домницы же облагались, помимо денег, только крицами и прутами.

Размер натуральных оброков с домниц значительно колебался. Встре-

чаются платежи и по 25 криц, или 2,5 прута, с домницы, и по 50, и

по 75, и по 100 38. Но следует учесть, что были домницы в одну и в две

печи, а, кроме того, были и «вопчие» домницы, платежи за которые

вносили разными долями их совладельцы 39. Вероятнее всего, что полной

нормой оброка с домницы в одну печь было все же 50 криц. Кстати

сказать, эта цифра подтверждается и нормой денежного оброка с домни-

цы в 1 гривну.

34 По данным археологии, в том же районе сотни раскопанных курганов XI—

XII вв. изобиловали ножами, топорами, серпами и косами, выделяя его как один из

древнейших центров металлургии. А. Спицын. Курганы СПб. губернии... СПб., 1896,

стр. 57—113; Б. А. Колчин. Обработка железа в Московском государстве в XVI в.

«Материалы и исследования по археологии СССР», № 12, т. II, 1949, стр. 196.

35 НПК, т. III. СПб., 1868, стр. 917: «а в пруте 10 криц». Б. А. Рыбаков (Ук.

соч., стр. 546) довольно произвольно принимает вес этих криц в 30 фун. Но тогда вес

железного прута пришлось бы принять в 300 фун. Однако такой «прут» в 7‘/2 пуда

весом при диаметре в 2 см имел бы в длину 30 м, т. е. не влез бы ни в какую кустар-

ную кузницу, или при длине в 2 м был бы толще оглобли (до 8 см) и не мог бы

сойти за «прут».

36 «А с [четырех] кузнецов доходу оброком 5 гривен и 10 денег», т. е. 80 ден.:

4 = 20 ден.; «да с 10 домниць за железо 10 гривен». НПК, т. III, стр. 503, 927.

37 НПК, т. III, стр. 914—915.

38 Там же, стр. 908, 909, 912, 916, 925.

38 В частности, в дер. Черной у двух владельцев показано по домнице, причем

одна из них названа «вопчей», а платежи по этим двум частям одной деревни показаны

в 25 и 75 криц, что в сумме за две домницы дает (100: 2) как раз по 50 криц. НПК,

т. III, стр. 912, 916.

2 С. Г. Струмилин 17

Дело в том, что в одном случае в писцовых книгах 1504 года мы

находим и денежную расценку железных криц для перевода натураль-

ного оброка в денежный: «за 140 криц железа — 2,5 гривны з деньгою»,

т. е. 36 ден.40. Значит, на одну новгородскую деньгу 1500 года, или

V520 фунта серебра 90-й пробы (0,8 г), можно было купить почти целых

четыре крицы железа (точнее 3,9), а за гривну — около 50 криц (54,6).

Судя по находкам археологов в указанном районе за 1948 год, вес

этих криц (по сообщению Б. А. Колчина) колебался в пределах

1—1,8 кг, или 3—4 фун. Значит, за пуд «рукодутного» железа-сырца

в конце XV в. платили около 3 новгородских, или 6 московских денег.

Откованное в кузницах «дельное» железо расценивалось, конечно,

значительно дороже сырца: по расценкам XVIII в.— в 2—2,5 раза. И если

наймиту за день платили всего 1,5 деньги, то пуд железа в прутах около

1500 г. овеществлял не менее пяти поденщин труда.

«Празга» (рента) за добычу руды на чужой земле, как и оброки,

тоже колебалась значительно — от полугривны до гривны, 16 и 18 денег,

с прибавкой нередко к деньгам еще одной или двух криц натурой. Кроме

оброка и празги, с домниц платили еще «ключнику» князя дань по

одной, по три, по пять, иногда и по десять криц натурой. А в общем

всех платежей с домницы — за оброк, празги и ключнику — набиралось

не менее 1,5—2 гривен деньгами, или до сотни криц натурой41. Обычной

нормой обложения доменной выплавки железа в позднейшие века была

«десятина», т. е. десятая доля выплавки. Если принять эту норму и для

XV в., то годовую продукцию домников Вотской пятины придется оце-

нить гривен до 20, а в натуре — до 60—100 пуд. на одну печь.

Для сравнения укажем, что при обложении пашни хлебом наиболее

частой нормой в XV в. была «пятина», т. е. пятая доля урожая (реже

«четверть», иногда «треть»), или мерою, в коробьях с обжи, по 2—2,5

коробьи ржи и овса, не считая прочих доходов 42. В переводе на деньги

40 А. М. Г н е в у ш е в. Отрывок писцовой книги Вотской пятины второй половины

1504/05 г. Киев, 1908, стр. 19. Для сравнения приведем следующие расценки той же

книги: за яловицу — 3 гривны (иногда 1,5 гр.), за бочку рыбы мелкой — 3,5 гр., за

боров—1,5 гр., за 1 пуд масла коровьего—1,5 гр., за боран — от 3 до 21 деньги,

обычно 4 деньги, за полть мяса—от 2 до 14 ден., обычно 7 ден., за лопатку

баранью — 0,5 ден., за бочку пива (10 ведер) — 1 гр. (от 4 до 14 ден.), за воз сена —

1 гр., за коробью пшеницы—1 гр. по «новому доходу», (по старому—10 ден.), за

коробью гороху — 1 гр., за коробью семени конопляного — 1 гр., за коробью хмеля —

1 гр., за коробью ржи—10 ден. (по старой расценке—7 ден.), за коробью ячменя —

7 ден., за коробью овса — 5 ден. (по старой расценке 4 ден.), за сани — 3,5—7 ден., за

100 яиц — 3 ден., за пяток льну — 3—5 ден. (1 пуд льна — 64 ден»), за овчину 2 ден.,

за гуся — 2 ден., за курю — 1 ден., за сыр — 1 ден. (от 0,5 до 2,5 ден.), за белку —

1,2 ден., за калач—1 ден., за ковригу хлеба — 0,5—1 ден. К этому еще можно приба-

вить, что рядовой поденщик в начале XVI в. в Москве получал 1,5 ден. за день,

ремесленник — 2 ден. По Рыбакову, и в Новгородской земле 300 наймитов в 1431 г.

на постройке каменной стены (в Гдове) получили за 163 календарных (или 140 рабо-

чих) дня 300 руб., т. е. по 1,5 ден. за день (300 руб.: 140 = 2,14 руб. = 462 ден.

462 : 300= 1,54 ден. Б. А. Рыбаков. Ук. соч., стр. 708—709).

41 НПК, т. III, стр. 542, 609, 613, 623, 908 и др.

42 Так, например, в Казимировской вол. Копорского у. по «старому доходу», т. е. до

1500 г., было обложено деньгами — 20 обеж, одной пятой урожая — 21 обжа, одной

четвертью — 4 обжи и «поспом», т. е. мерою — 37*/2 обжи, или 144 коробьи посева

в одном поле, с которых взималось по 80 коробей ржи и овса (НПК, т. III, стр. 497—

499). Если эти 80 коробей принять лишь за одну пятую урожая, а весь урожай — за

400 коробей ржи, то при посеве в 144 коробьи ржи это определяет средний обычный

урожай того времени в «самах», всего в сам = 2,8. По более поздним данным 1592 года,

урожай ржи всех вотчин богатейшего Иосифо-Волоколамского монастыря, уже по

отчетным данным, определился в той же цифре — сам = 2,8. К. Н. Щ е п е т о в. Сель-

ское хозяйство в вотчинах Иосифо-Волоколамского монастыря в конце 16 в. «Историч

записки», Кв 18, 1946, стр. 126.

18

по тогдашним расценкам это составит до 38 ден. с обжи, т. е. выше

обычного оброка с домниц и кузниц. С учетом, помимо оброка с пашни,

обежной дани князю и «мелкого дохода» от животноводства, вся сумма

крестьянских платежей с обжи уже до 1500 г. составляла в среднем не

менее 2,5 гривны, а по новому письму 1500 года она поднялась уже до

3—4 гривен и выше, при довольно резких колебаниях от полугривны до

5 гривен и выше. Таким образом, судя по обложению, основным заня-

тием местных крестьян, несмотря на низкую урожайность земли, прихо-

дится считать все же земледелие, а железный промысел лишь подсоб-

ным сезонным промыслом в свободное от земледелия время.

Обращает, однако, на себя внимание концентрация этого промысла

в отдельных селениях. Так, в с. Пилола Ямского у. на 64 двора при

полном отсутствии домниц учтено в 15 дворах 19 кузнецов43, а в

с. Виликино на 27 дворов учтено 11 домниц44, да в с. Валговичи на

43 двора еще семь домников и 10 домниц45 без единого кузнеца.

В дер. Гаитино Ореховского у. всего 10 дворов, ни одного кузнеца, ни

одного домника, но целых 10 домниц46. А в с. Заозерье Кодорского у.

не указано ни домников, ни кузнецов, но при наличии всего восьми

дворов оно обложено оброком в 40 прутов, или 400 криц, по 50 криц с

каждого двора, т. е. в такой норме, как будто в каждом дворе здесь

было по домнице 47.

Имеется и ряд других селений, в которых не значится ни кузнецов,

ни домниц, хотя они платят оброк железом. Но имеются также целые

волости, например Казимировская с 15 домницами и Новая Буря с

семью домницами, не обложенные ни одной крицей48.

Отметим еще один факт. В дер. Луг описан один лишь двор и при

нем значится домница, но хозяин двора Ивашко Кирилов назван не

домником, а кузнецом 49. Как видно, писцы не всегда точно различали

домников и кузнецов, хотя разделение труда уже налицо. И, хотя желез-

ный промысел в данном районе достигал значительного развития, он,

повидимому, не всегда облагался оброками и потому в большой своей

доле ускользал от учета. Сводка важнейших показателей этого промыс-

ла, приведенная в табл. 1, отнюдь не претендует на полноту50.

Как вытекает из приведенной группировки селений, учет железного

промысла в писцовых книгах был очень далек от полноты. В одних селе-

ниях учитывались и домники, и домницы, в других — только домники,

в третьих — только домницы. Иногда только наличие налога крицами

свидетельствует о существовании железного промысла, а там, где налог

с него взимался только деньгами, исчезал и этот признак, поскольку

денежным оброком обычно облагались и пашня, и другие статьи «дохо-

да», без расчленения. В селениях с указанием числа домников на девять

селений приходилось 33 домника, по три-четыре домника на одно селе-

ние, в селениях с кузнецами' тоже приходилось на круг свыше трех куз-

нецов на каждое (63: 19 = 3,3). А если учесть, что в некоторых селе-

ниях эти промышленники насчитывались уже десятками, то станет еще

яснее, что железо здесь производилось для сбыта на рынок. Отметим

43 НПК, т. III, стр. 907, 919, 922, 931.

44 Там же, стр. 908, 916, 920.

45 Там же, стр. 912, 927, 931; А. М. Гневушев. Ук. соч., стр. 23.

46 Временник МОИДР (Московского общества истории и древностей Российских),

кн. 11, М„ 1851, стр. 461.

47 НПК, ч. III, стр. 515.

48 НПК, т. III, стр. 500.

49 НПК, т. III, стр. 623. л „ 1ЛП11ГГП

50 НПК, т. III, стр. 497—552, 608—623, 907—926; Временник МОИДР, кн. 11.

стр. 461; А. М. Гневушев. Ук. соч., стр. 17—58.

2*

19

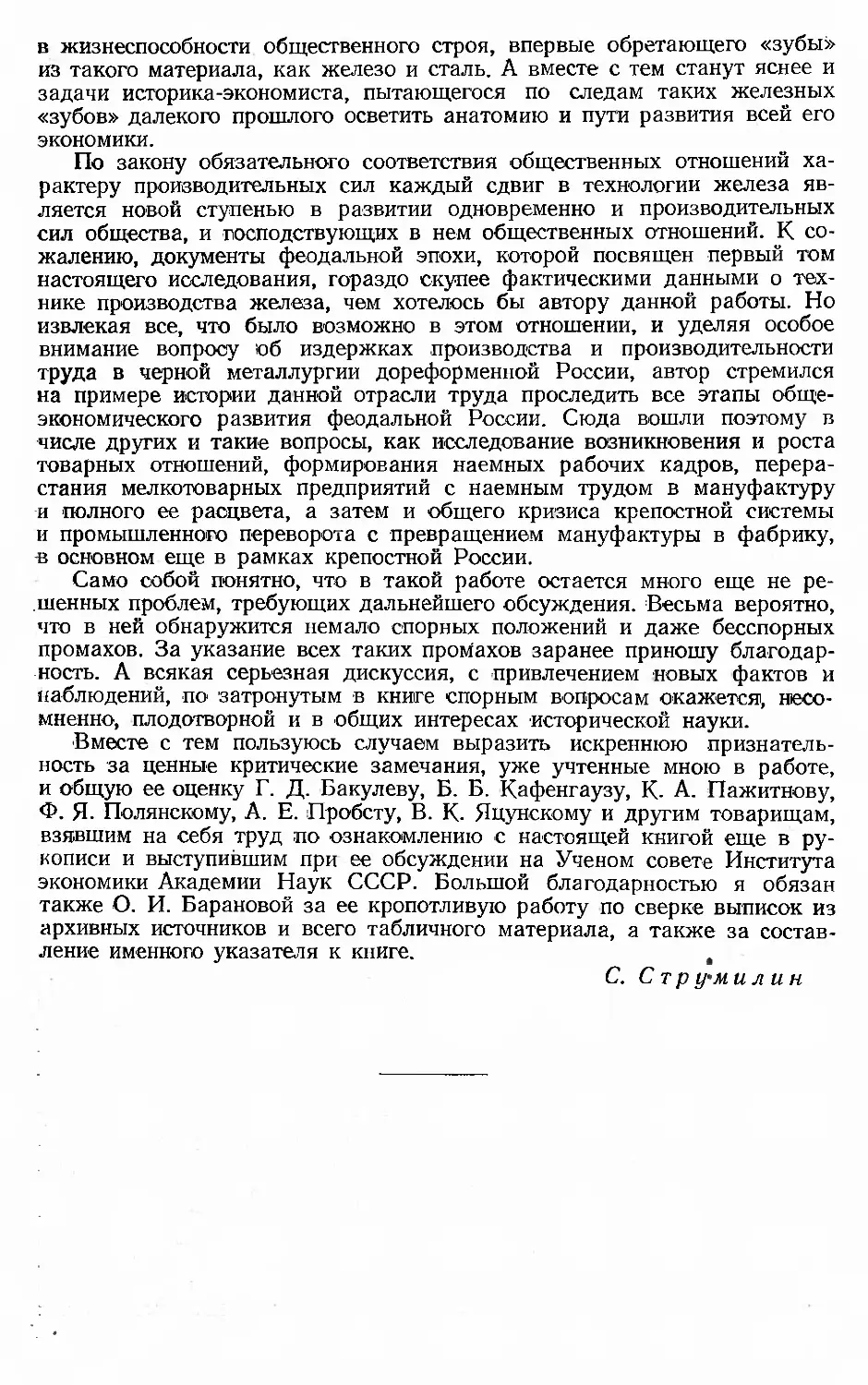

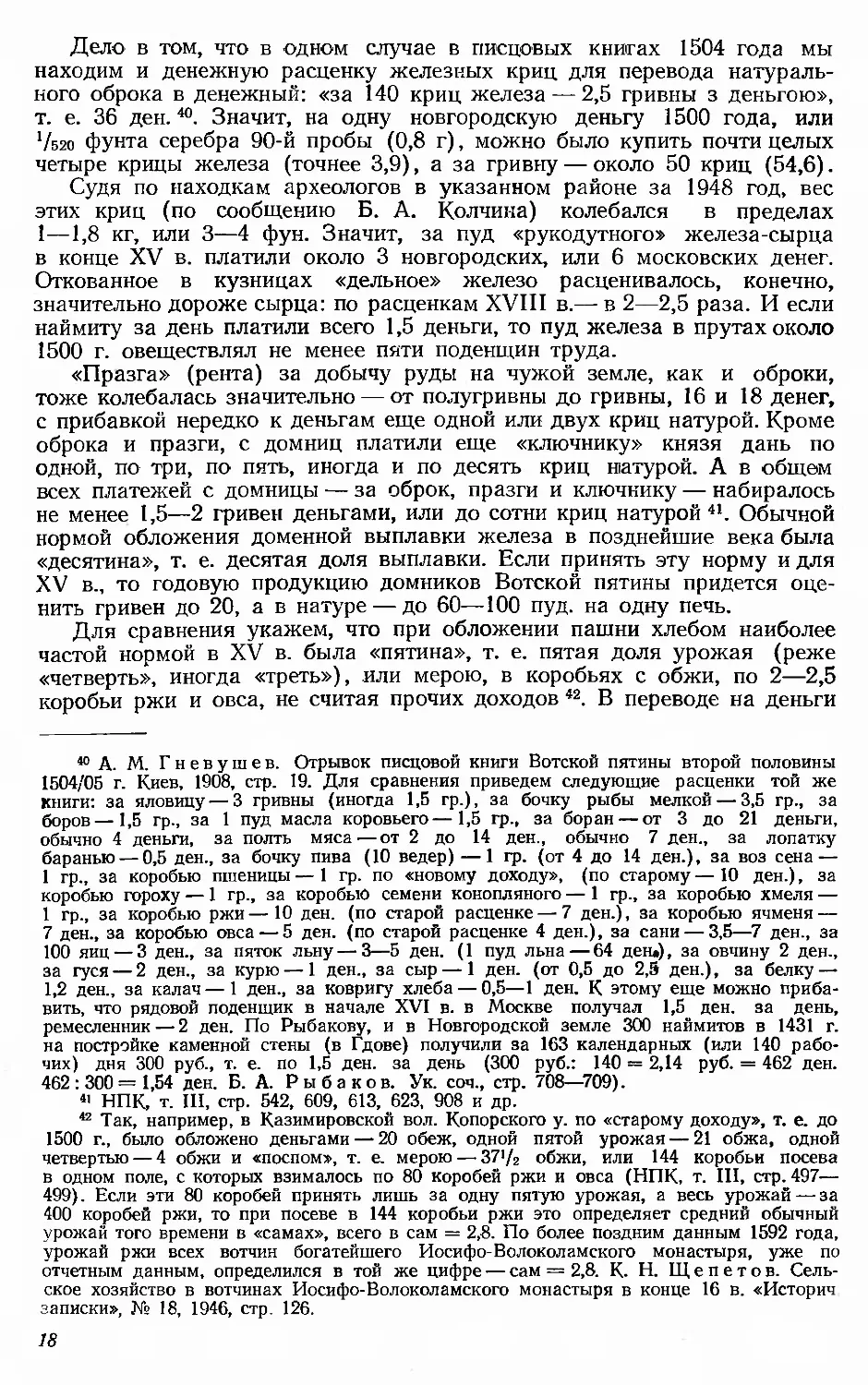

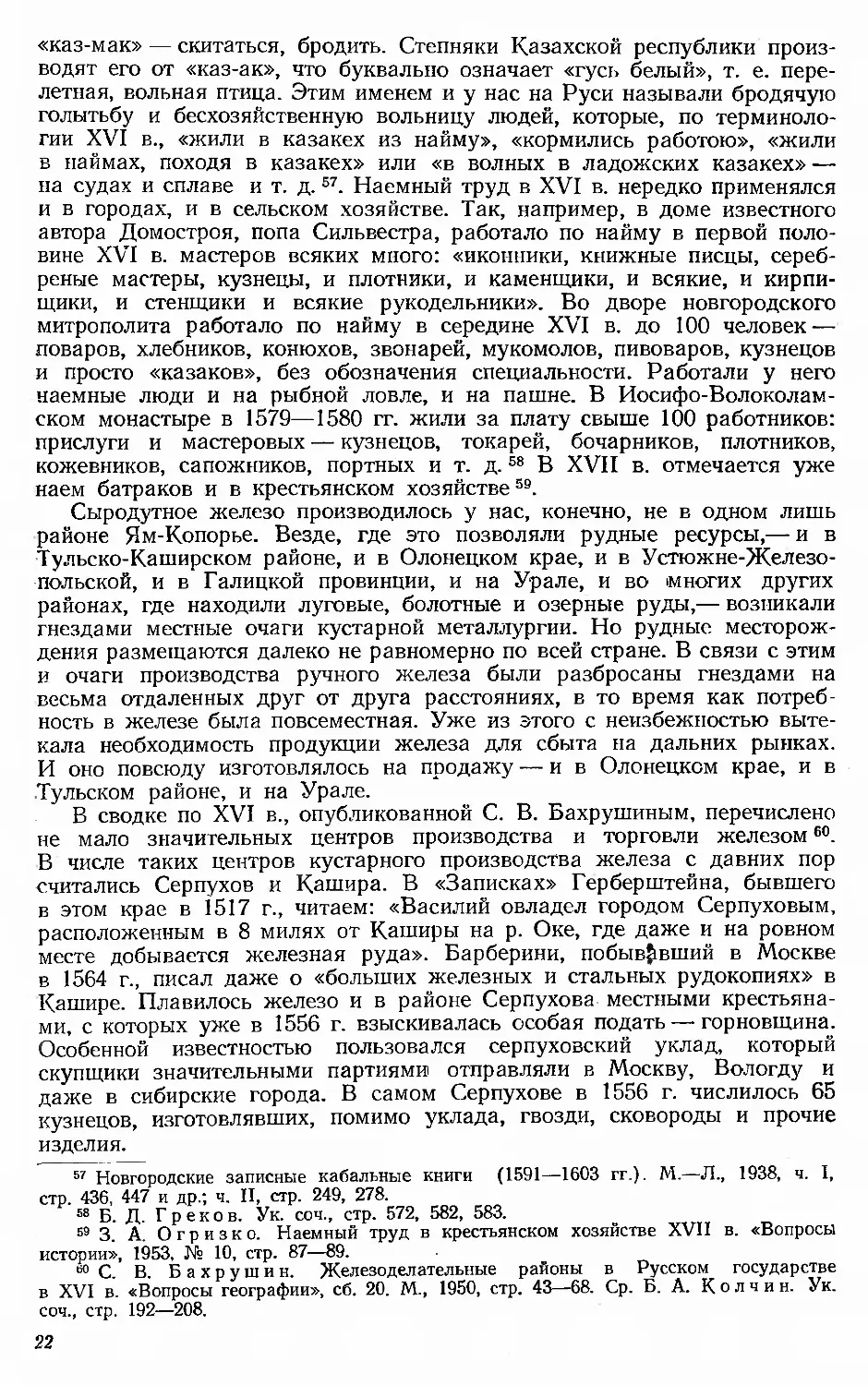

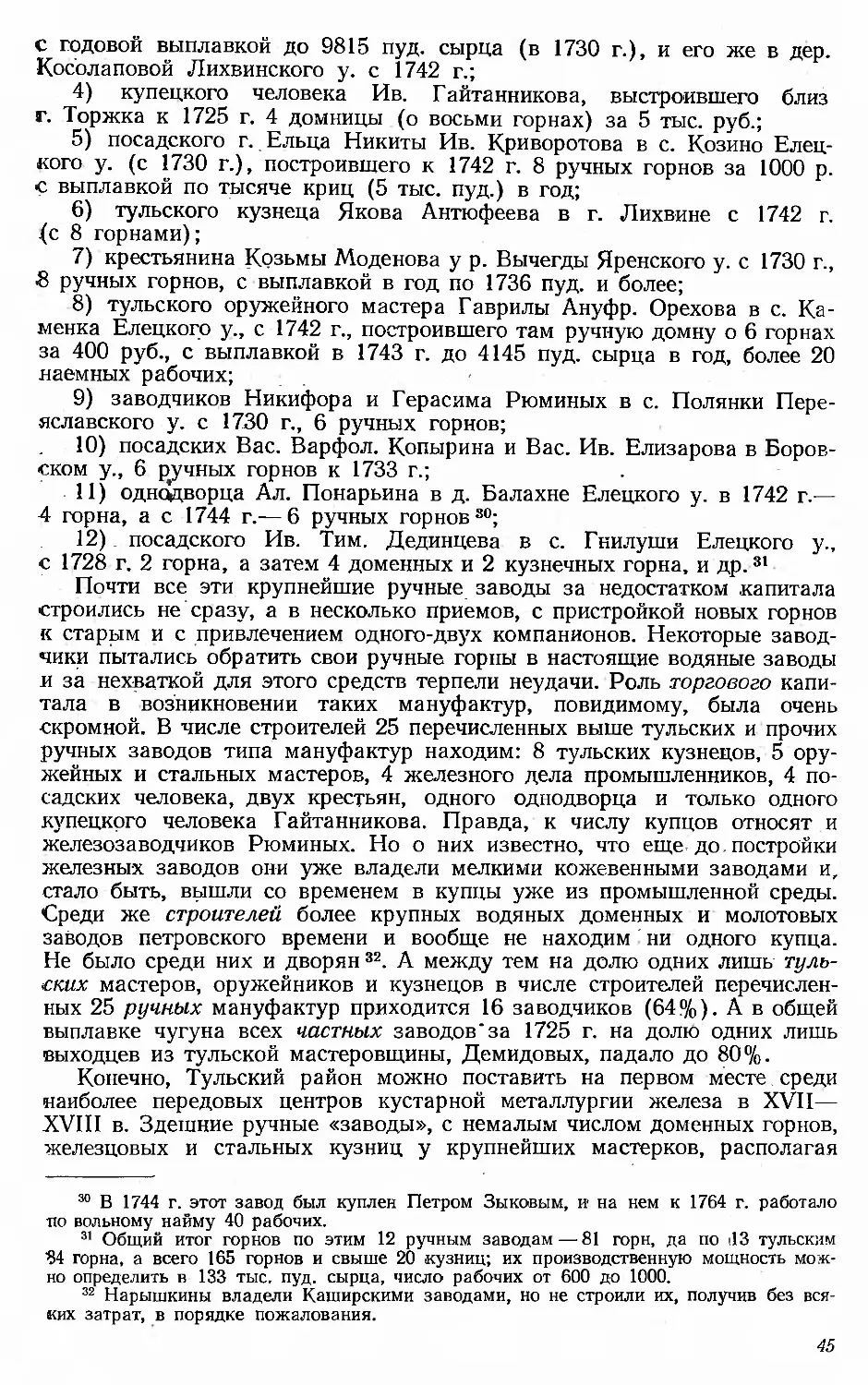

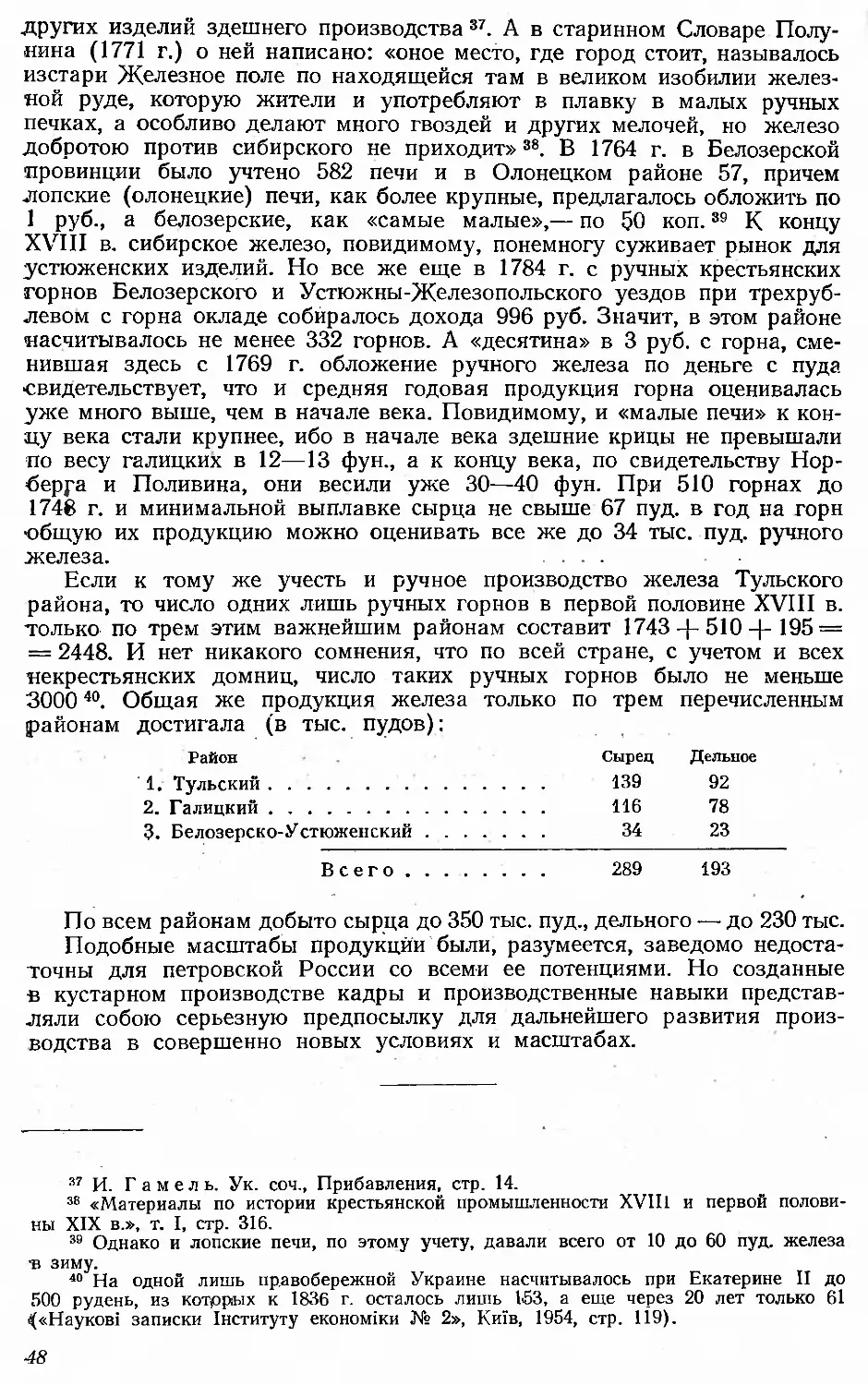

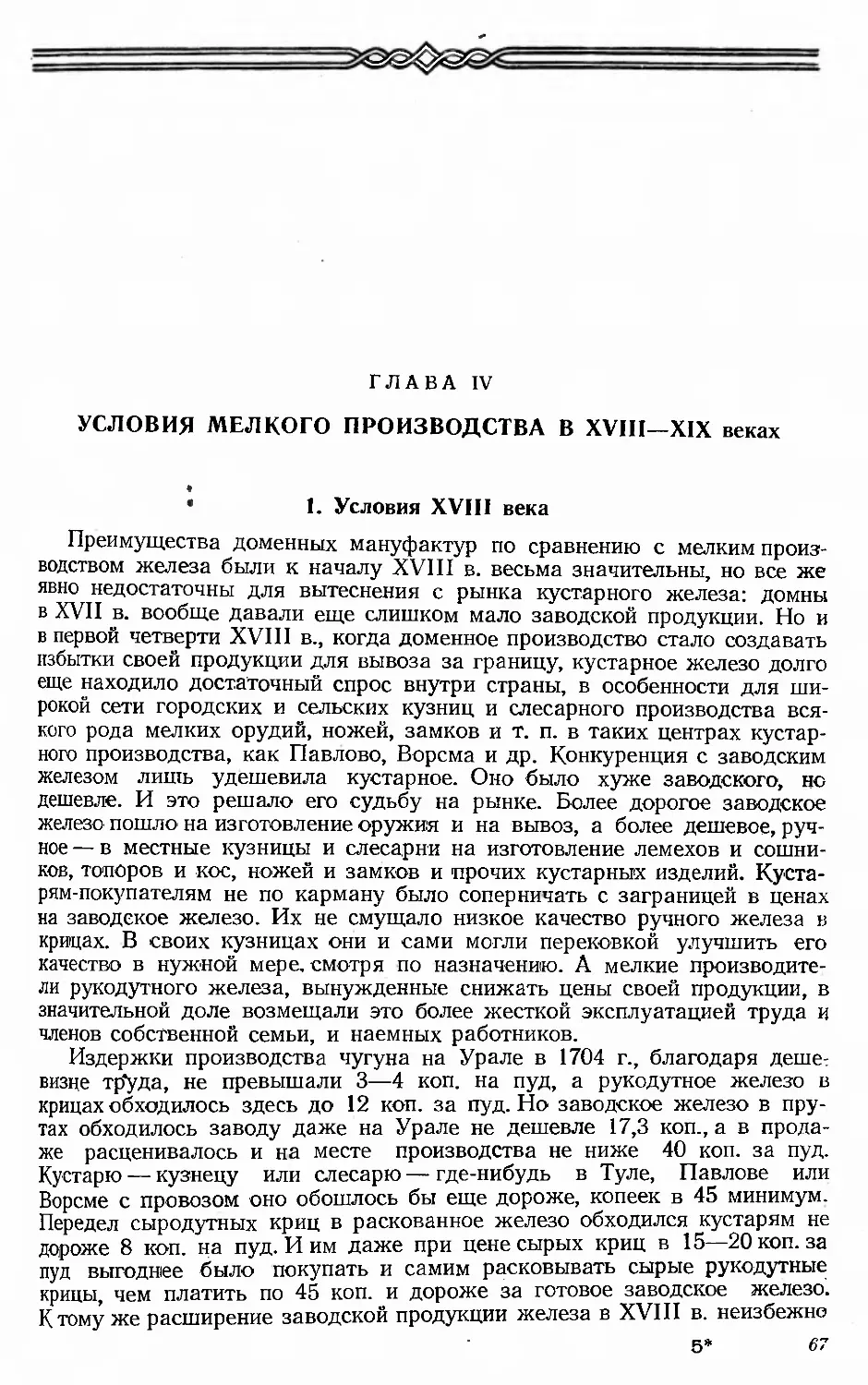

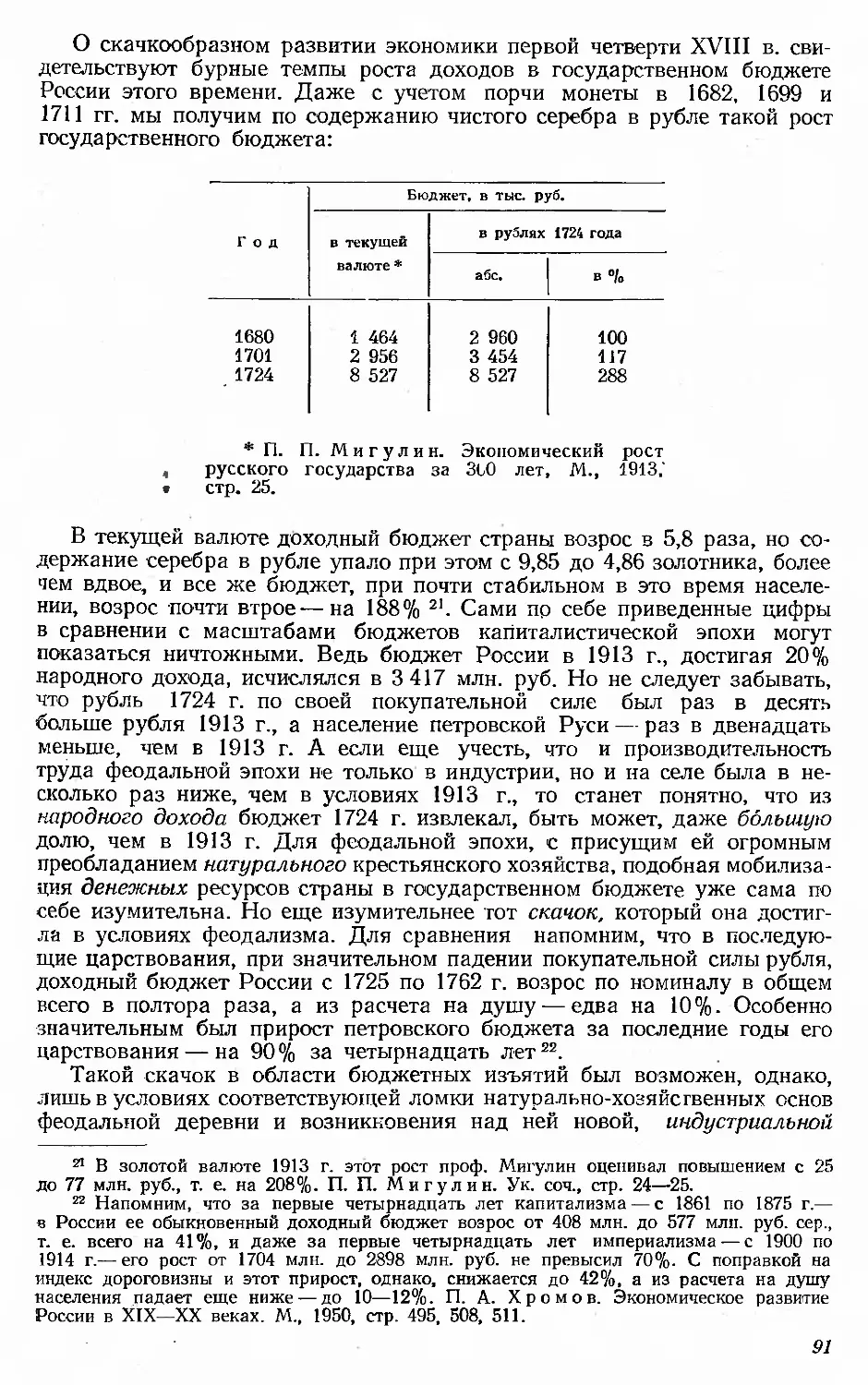

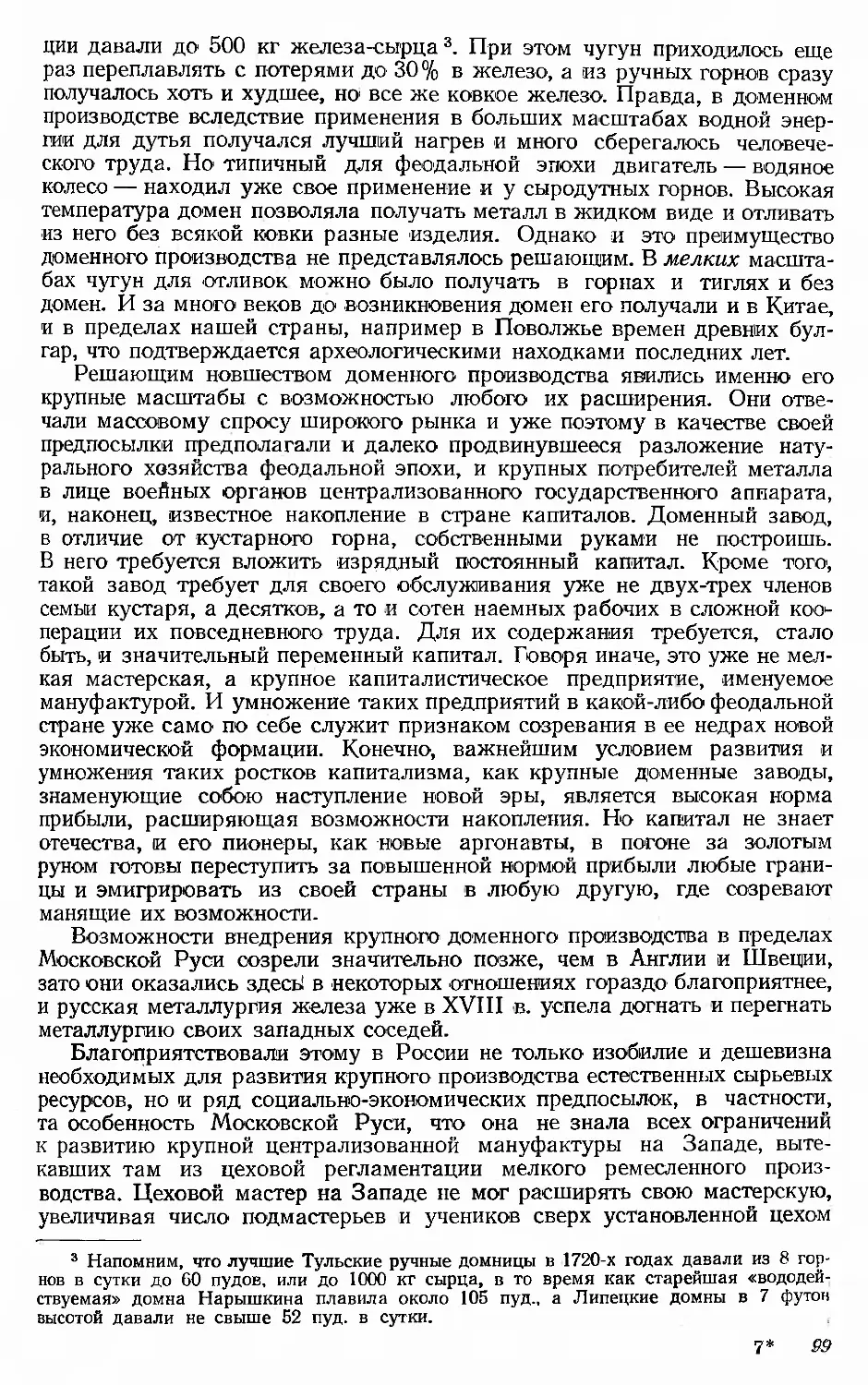

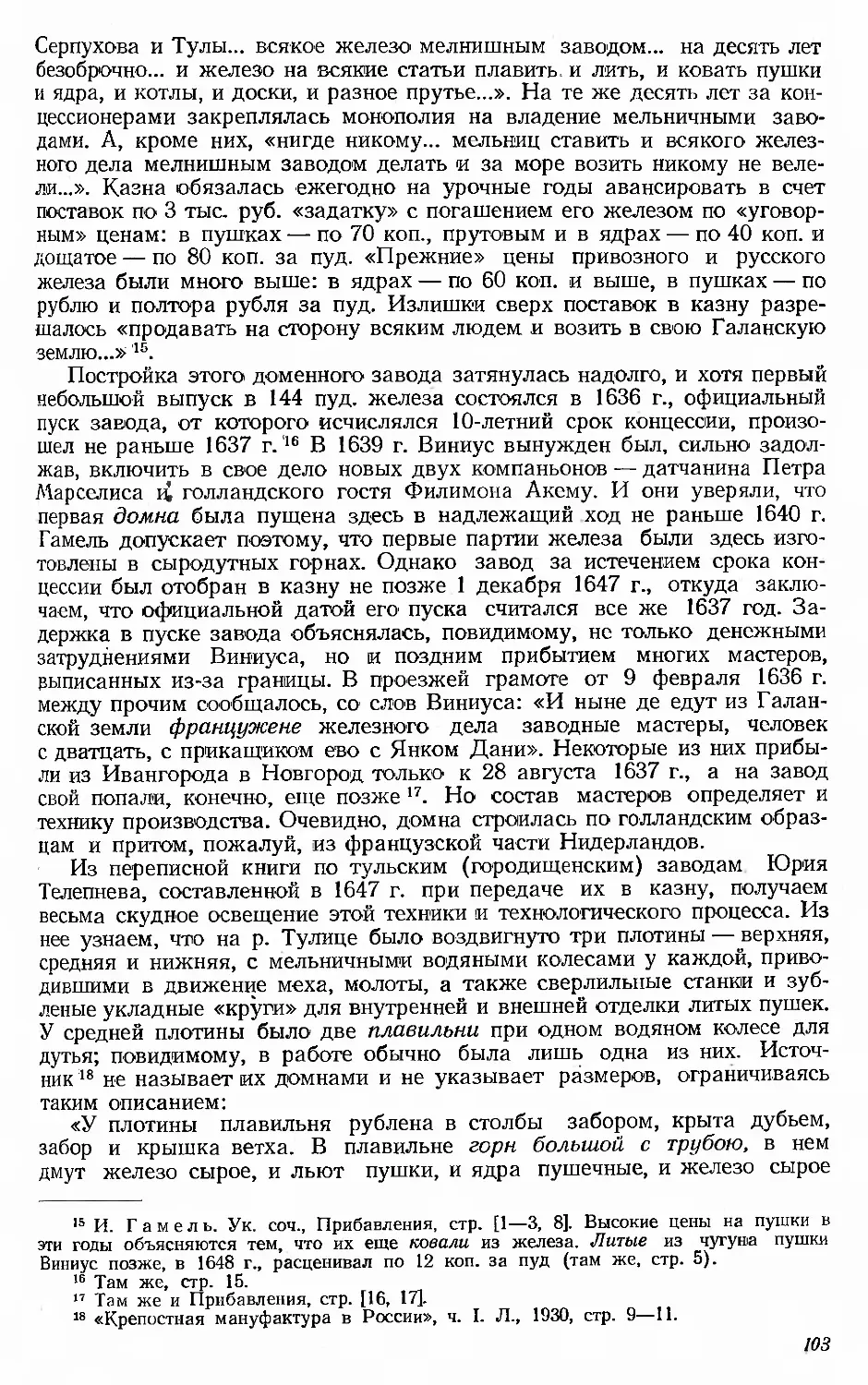

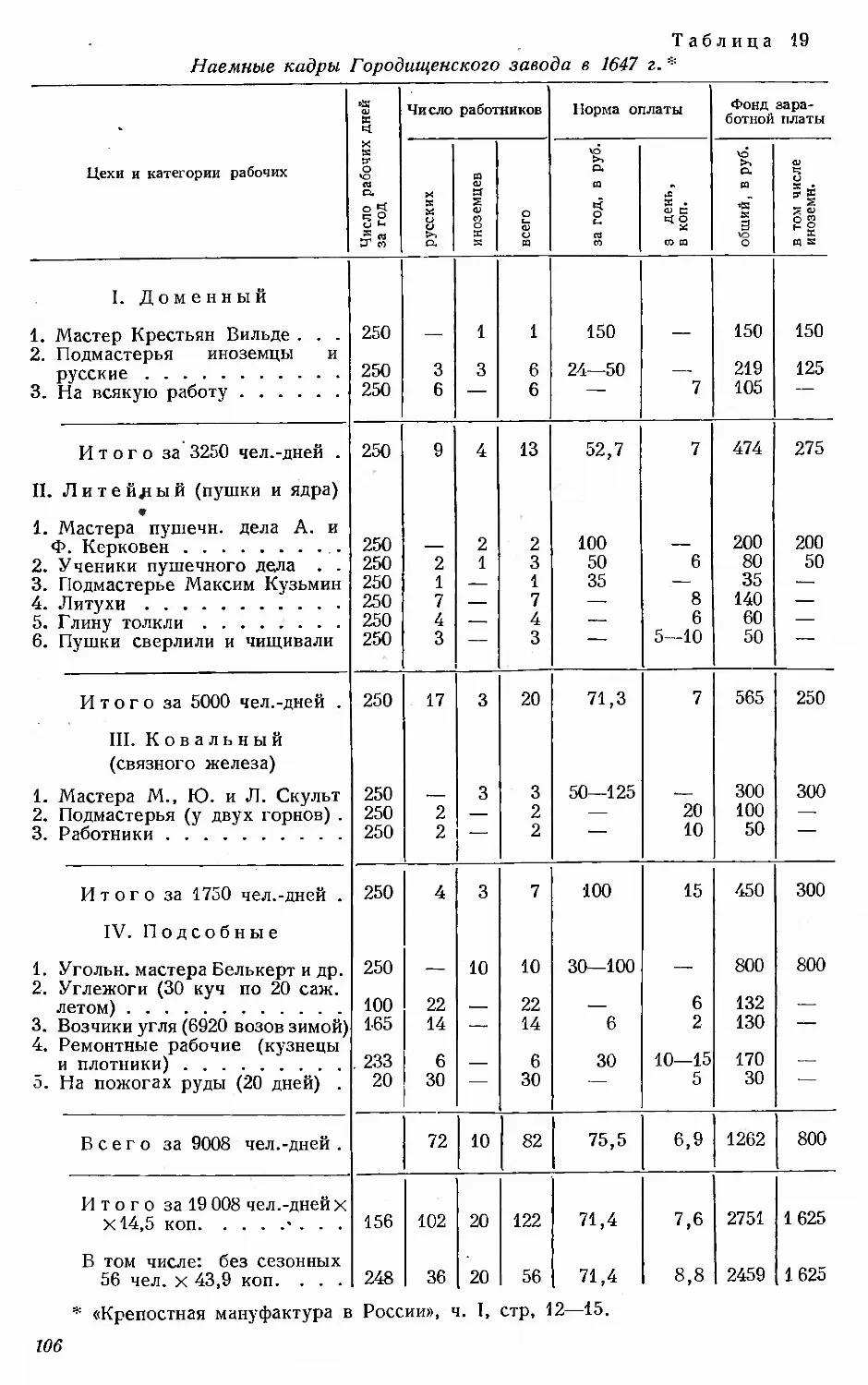

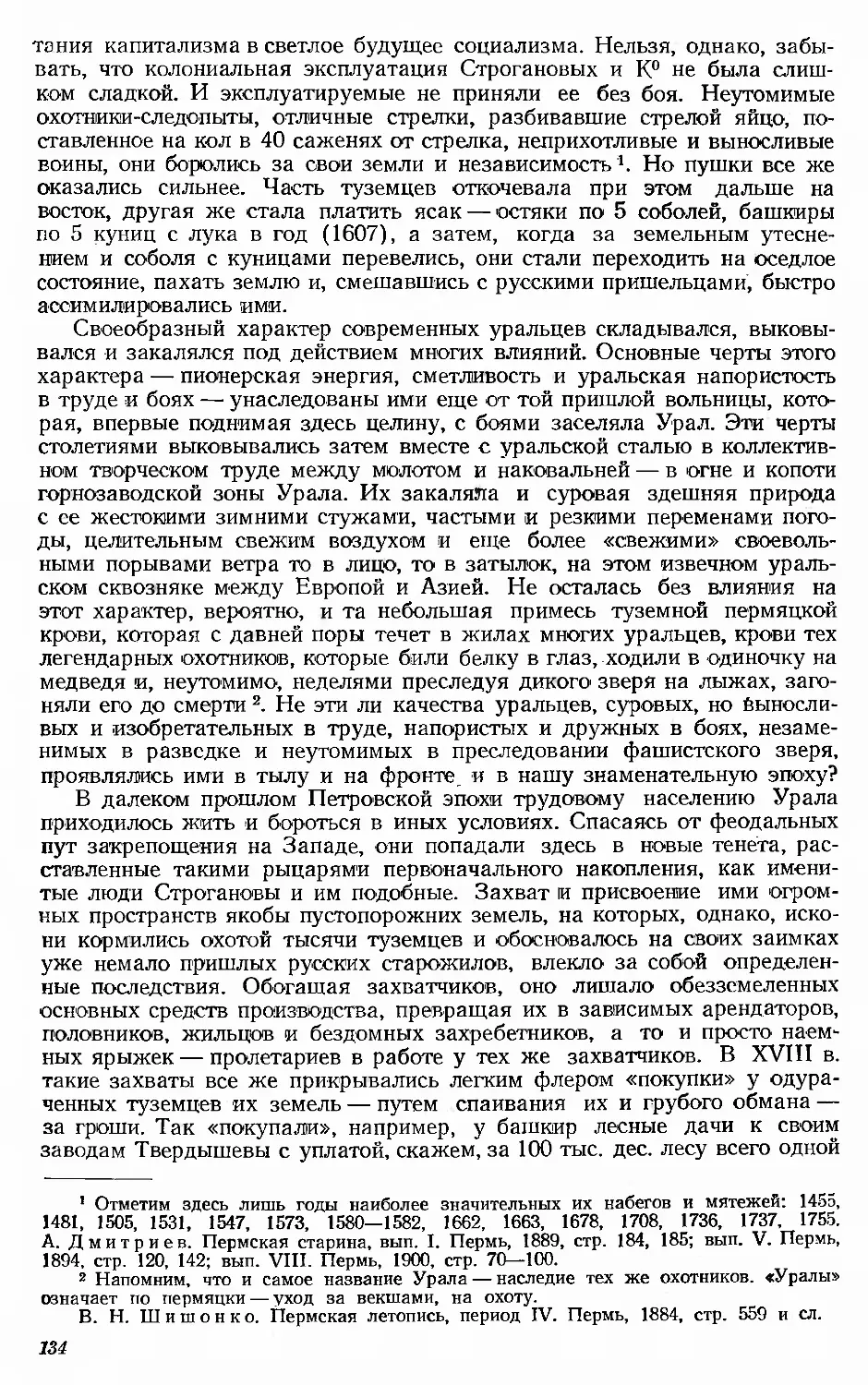

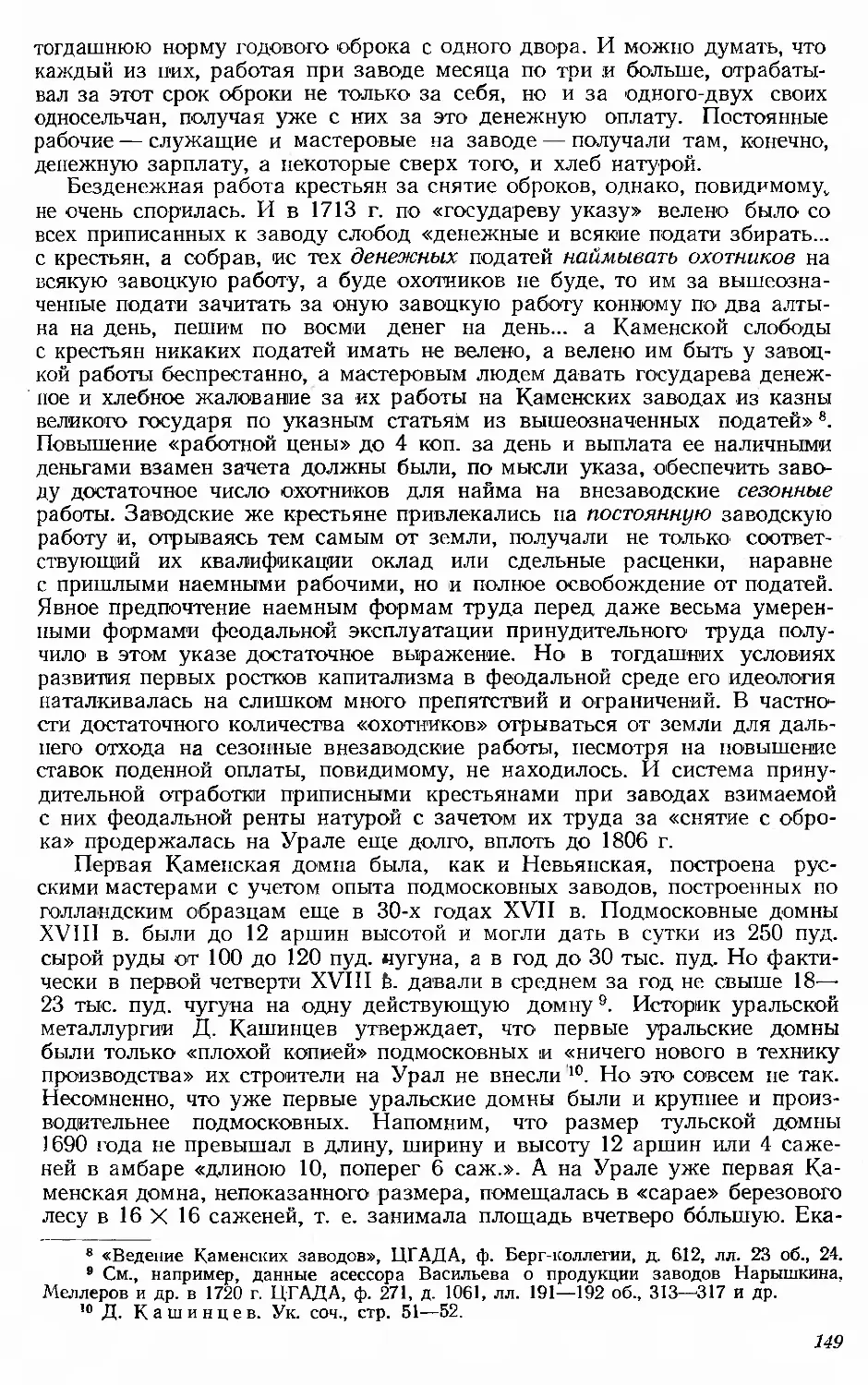

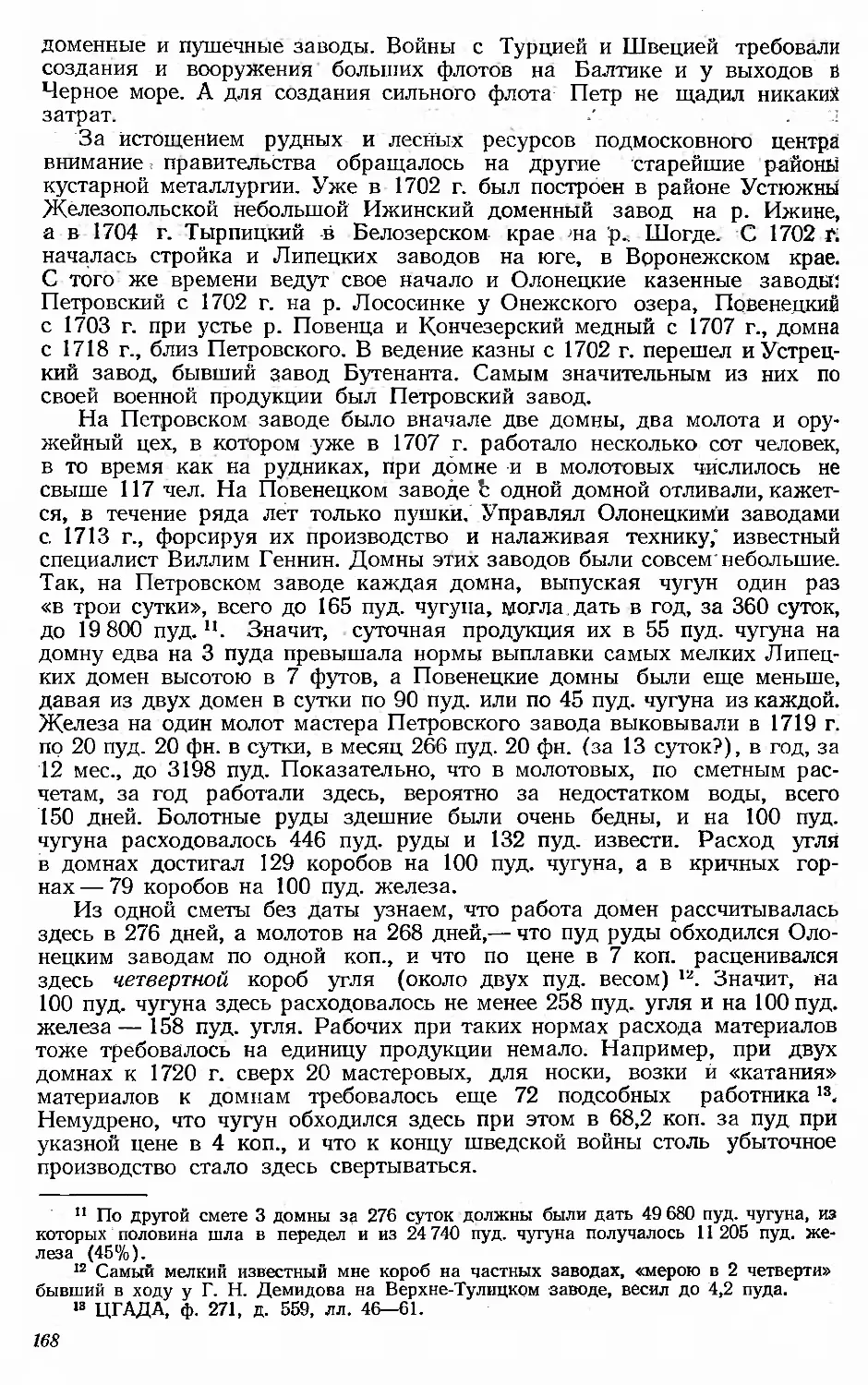

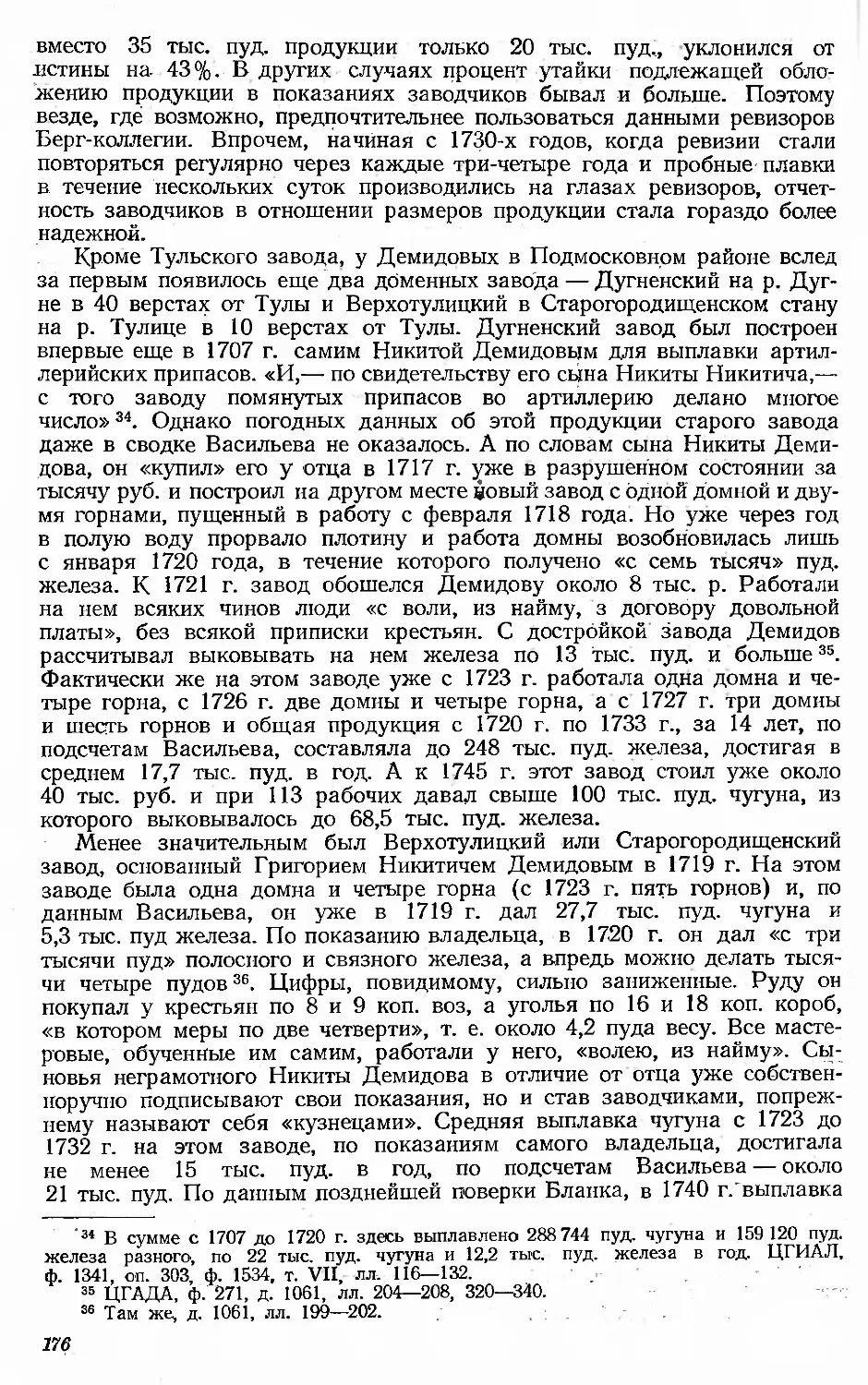

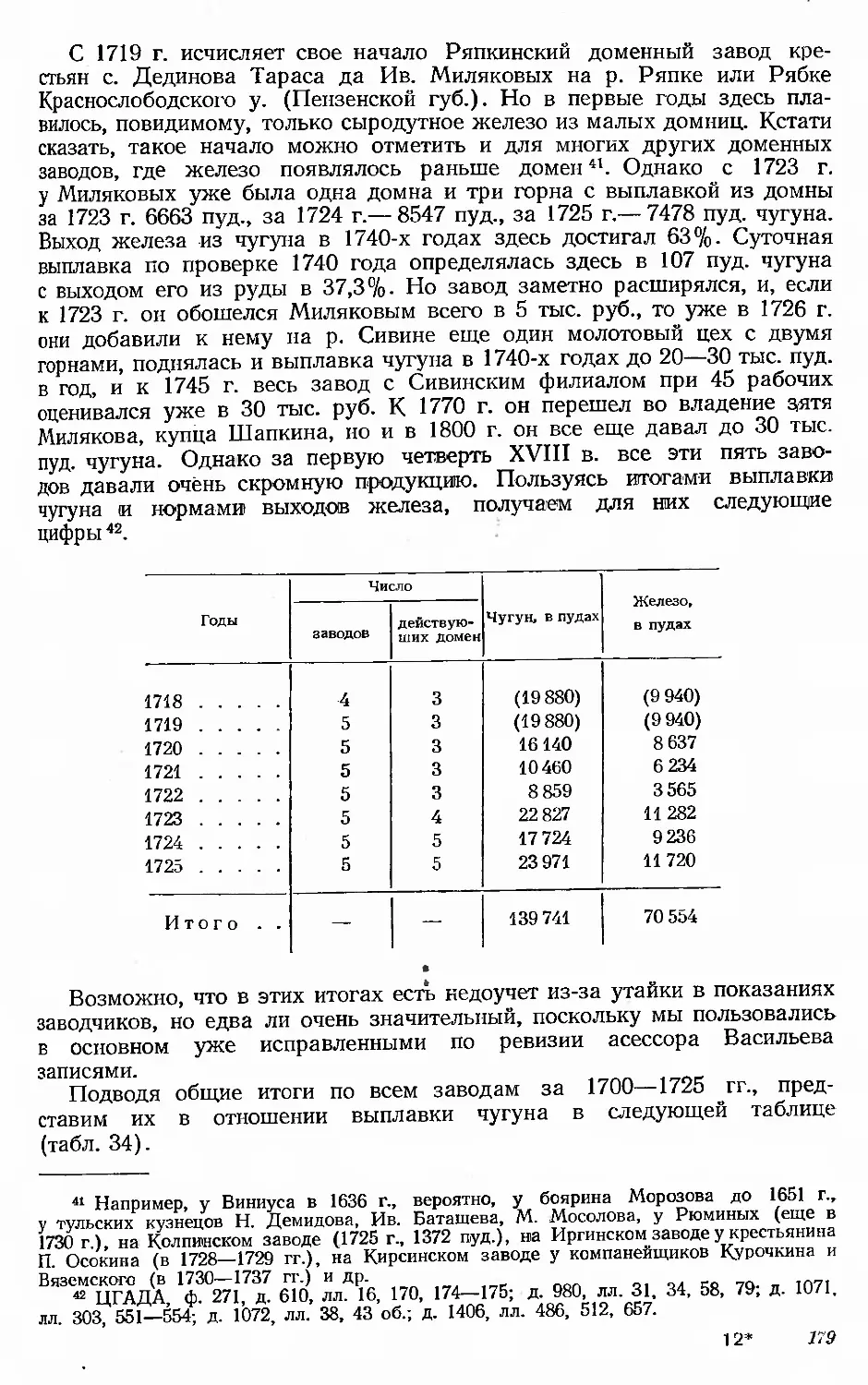

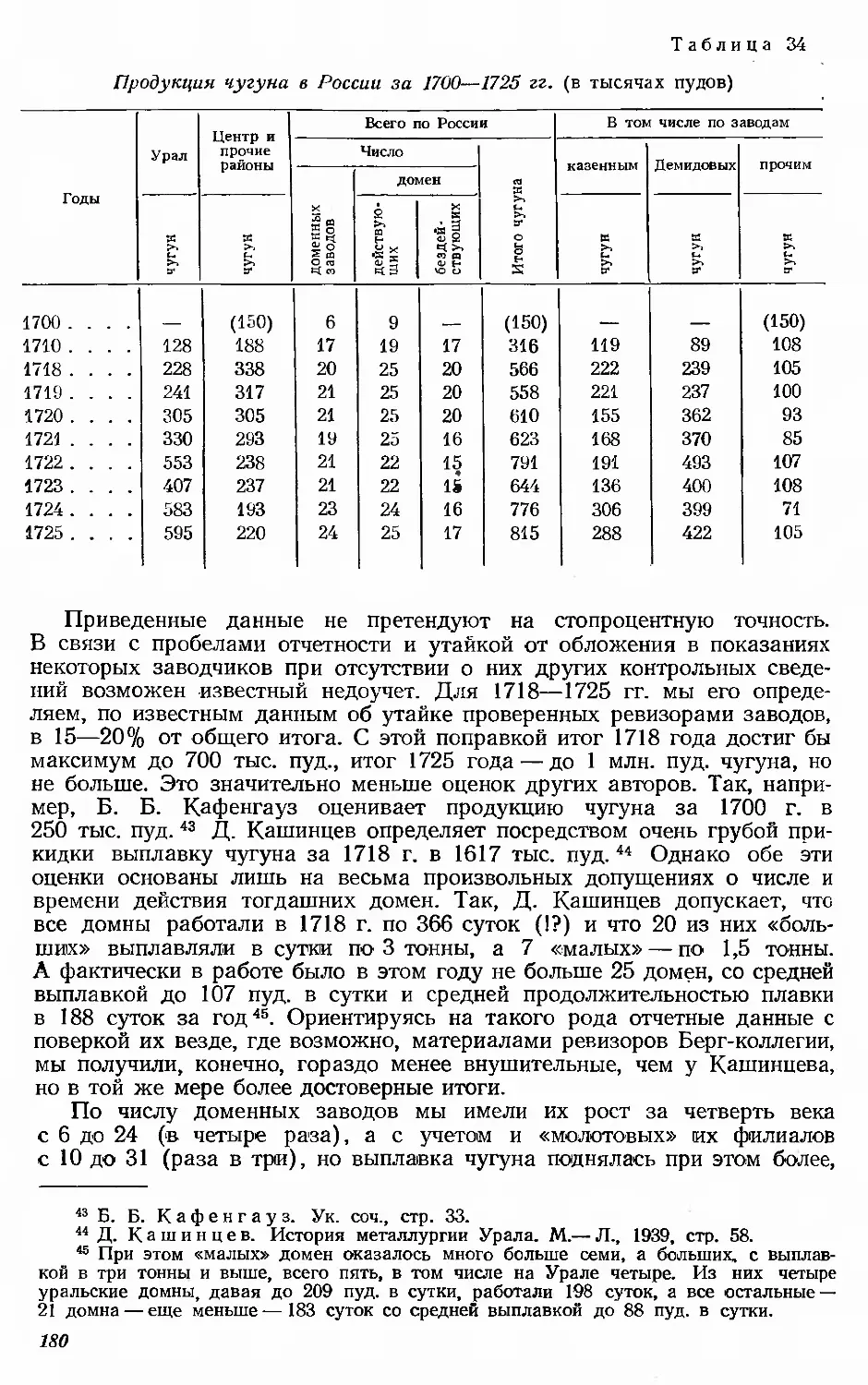

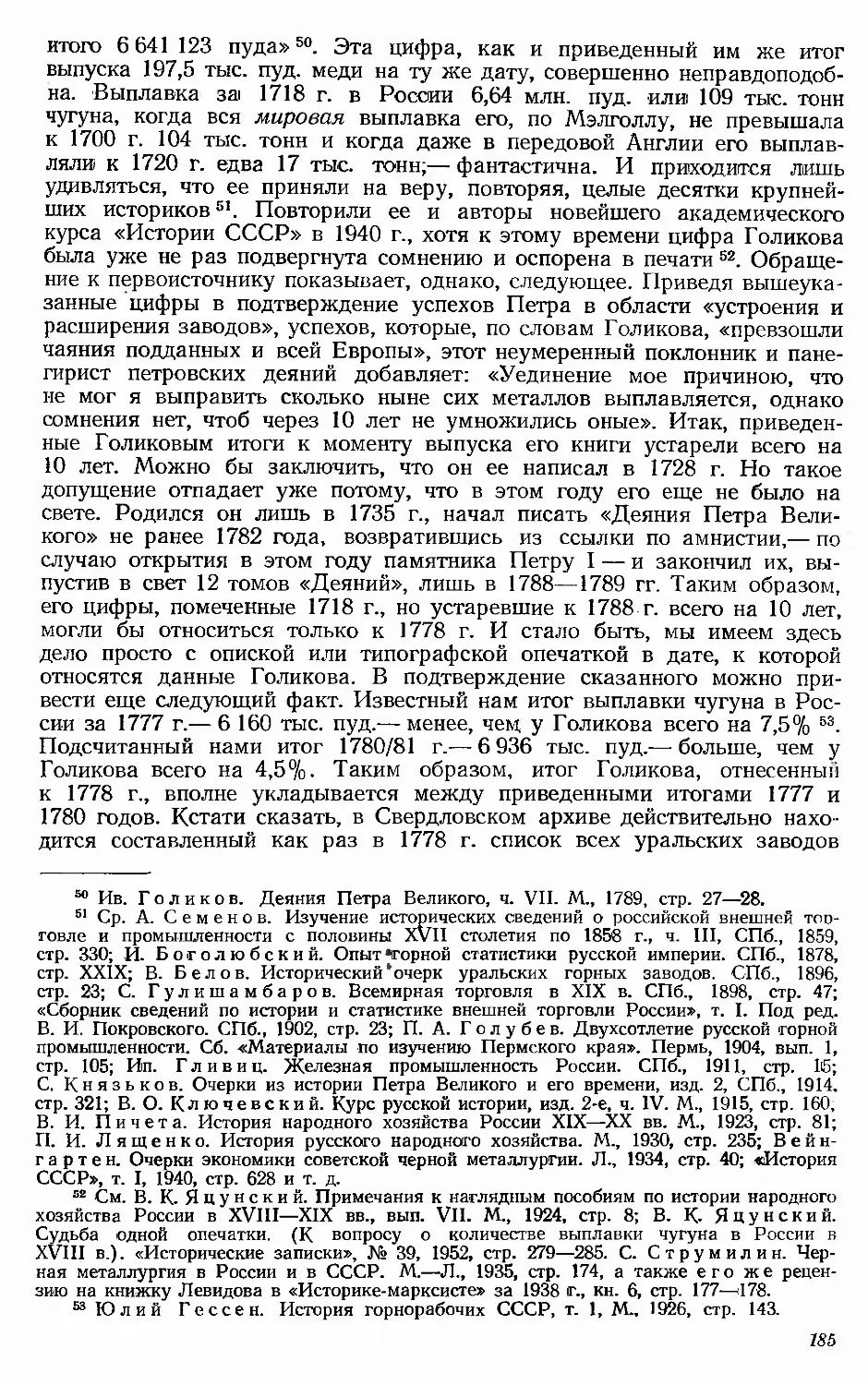

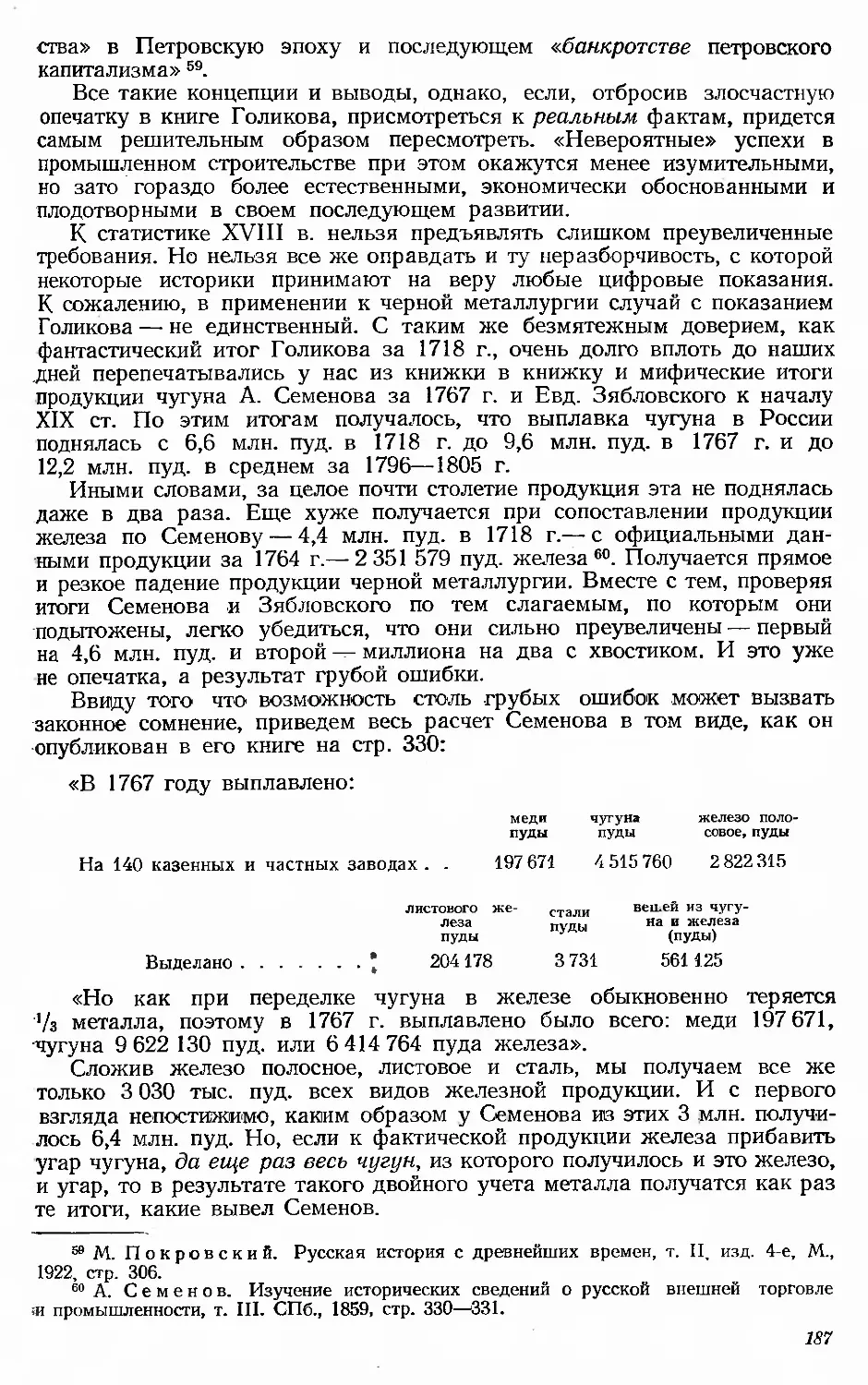

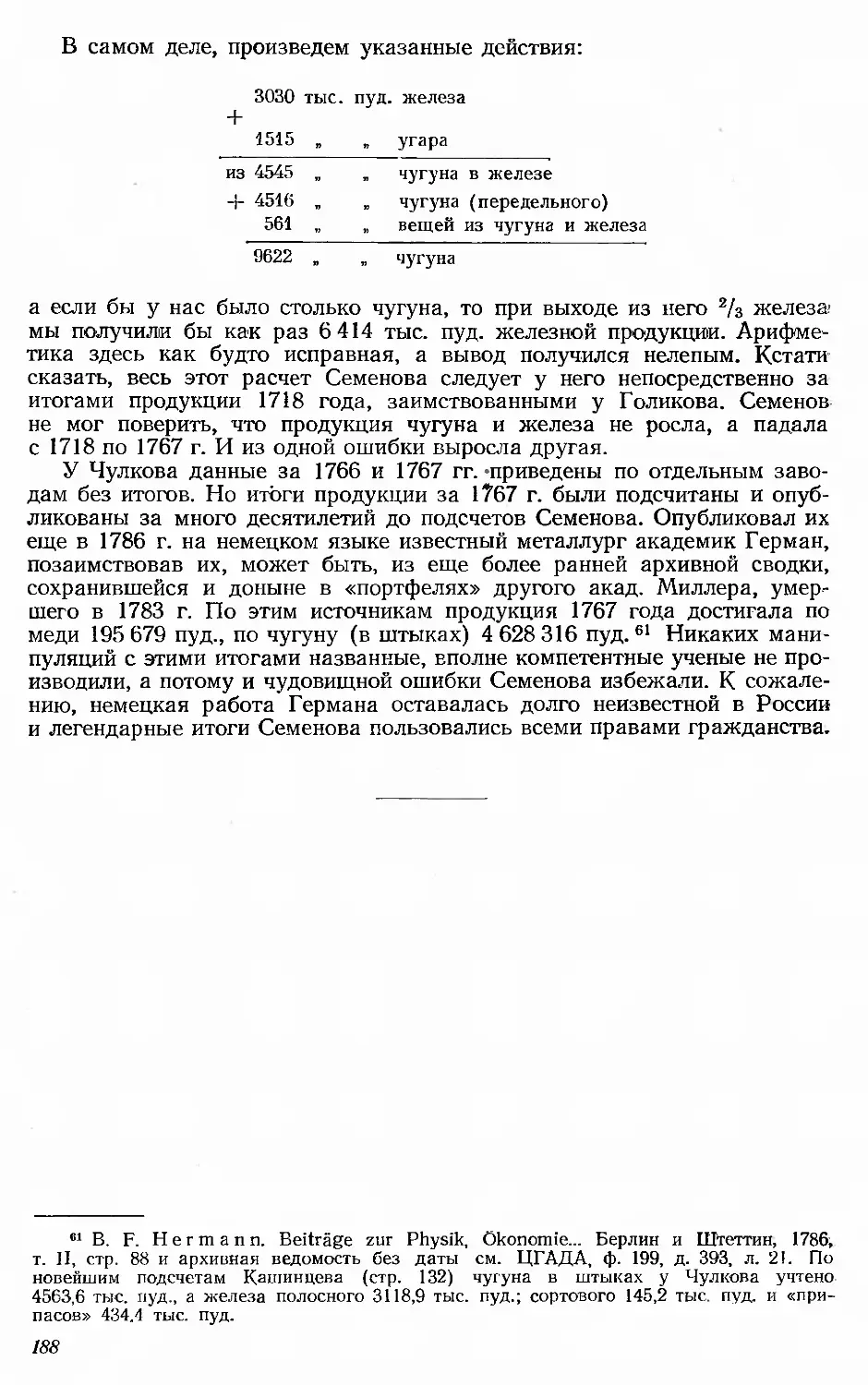

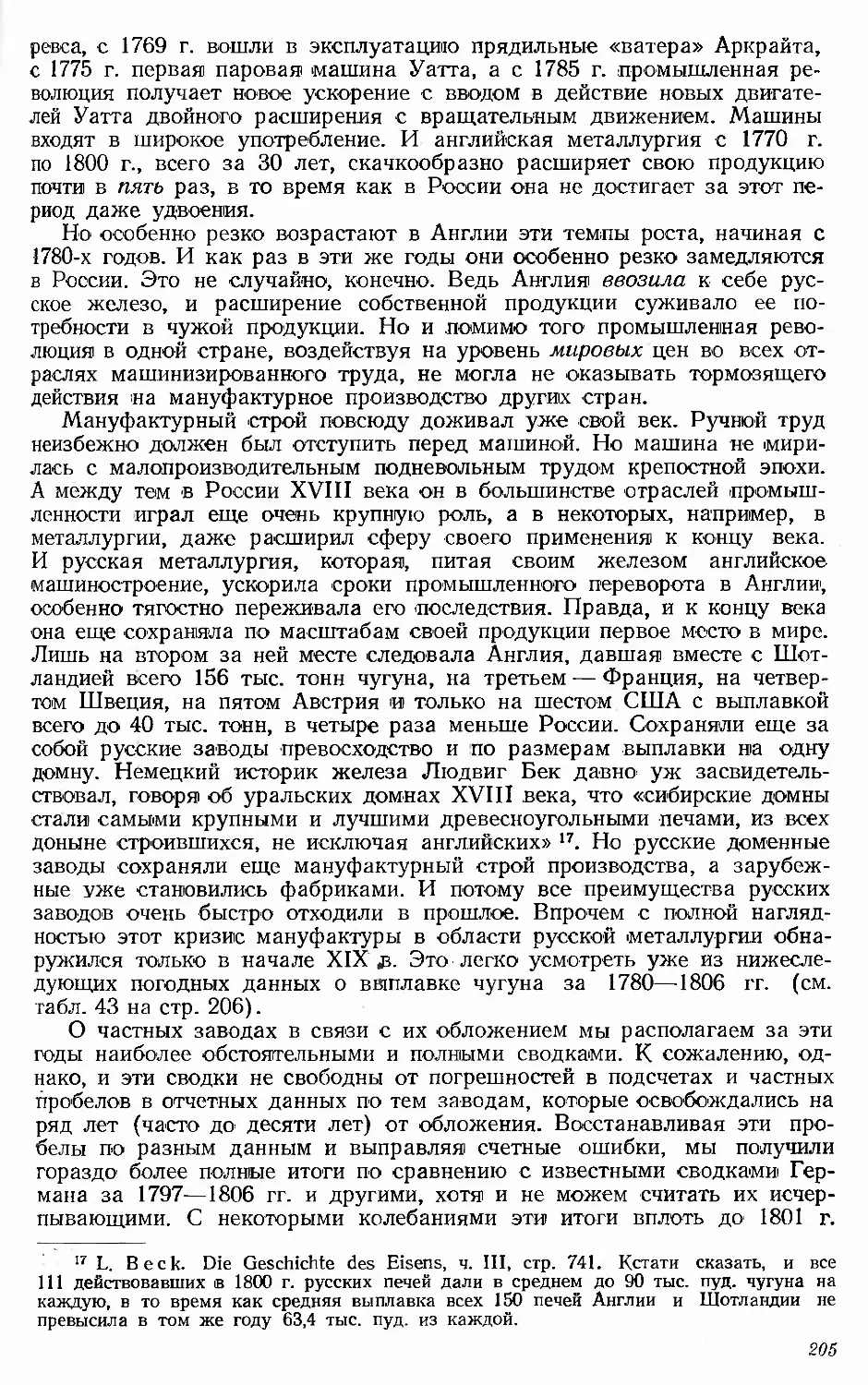

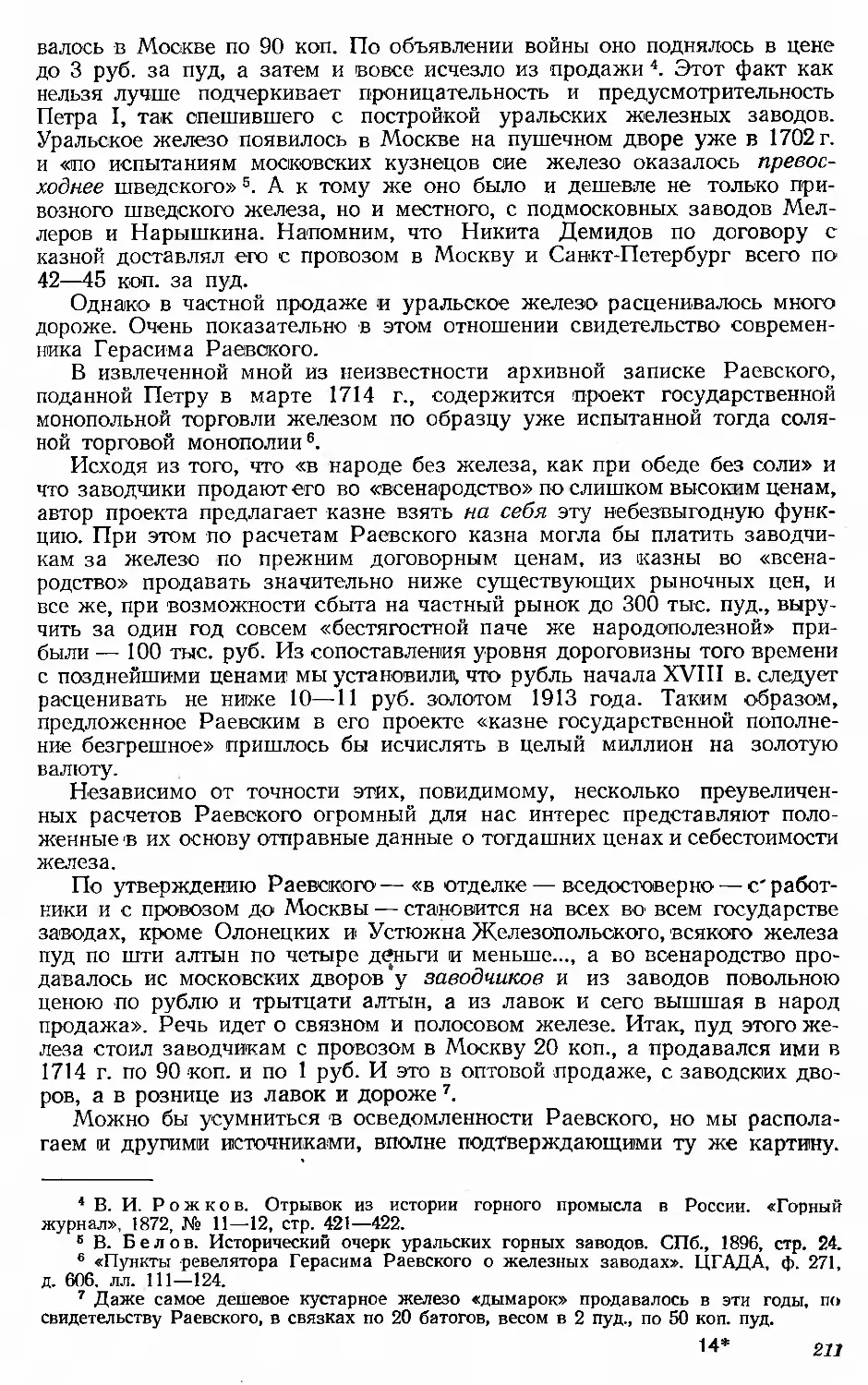

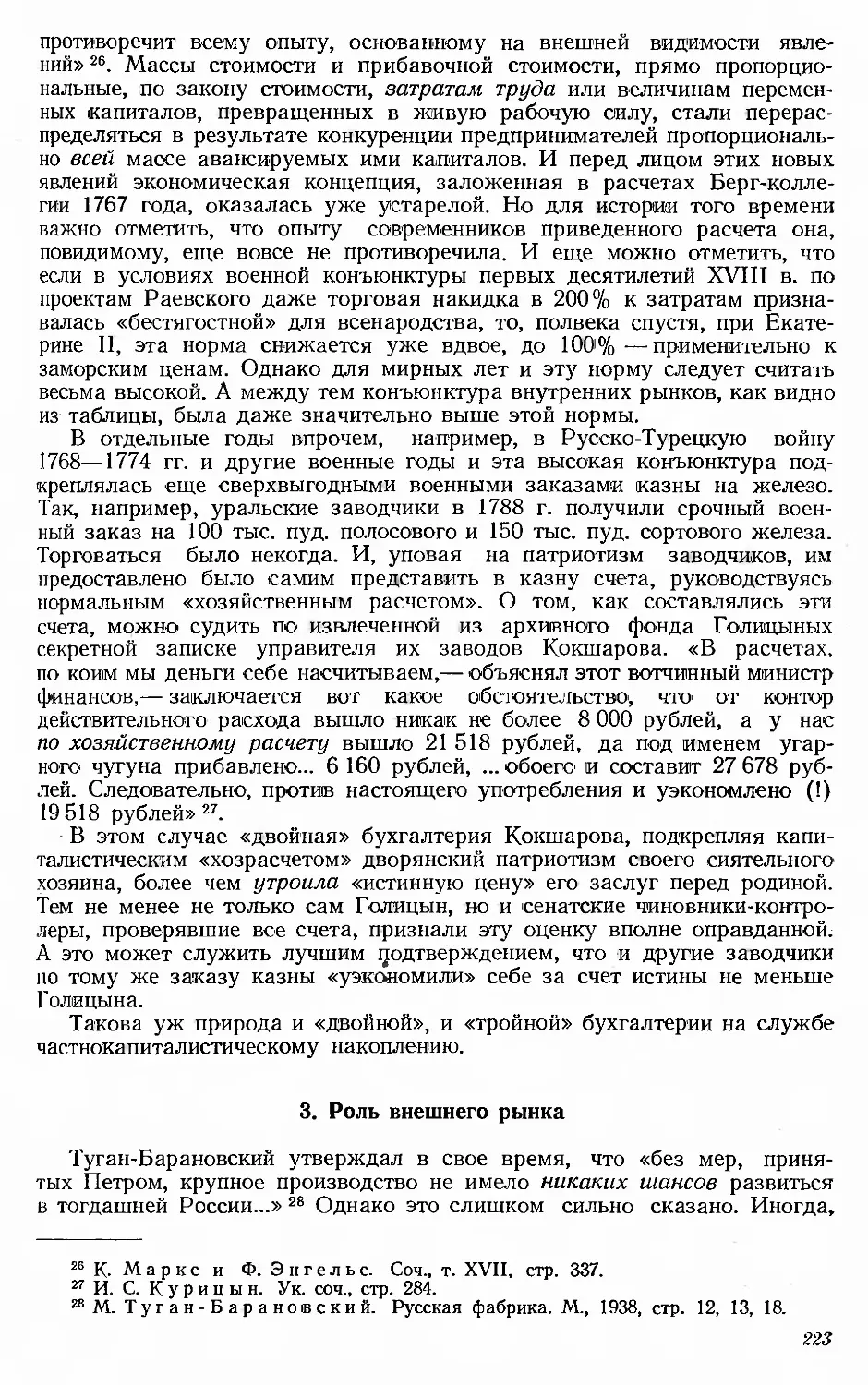

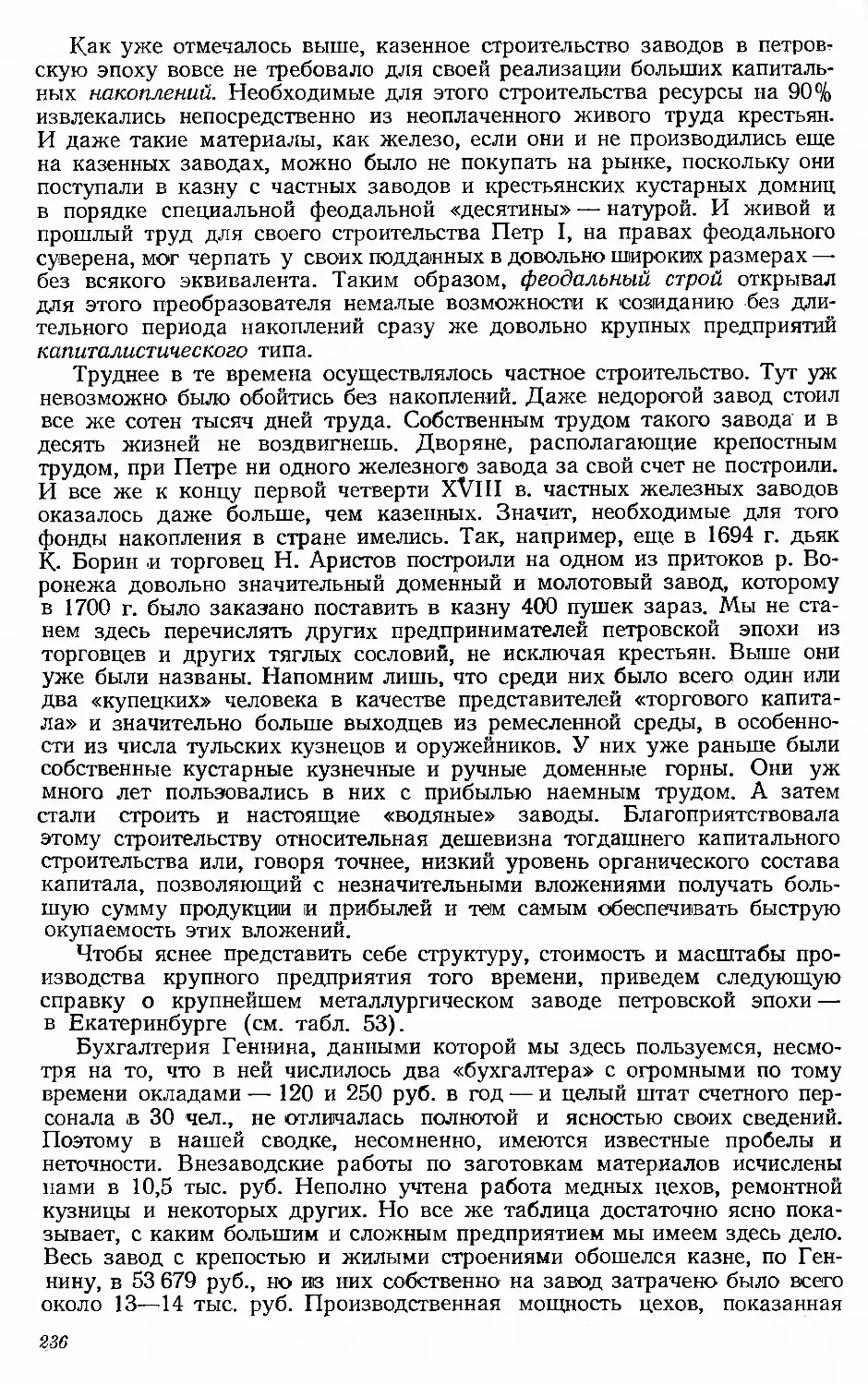

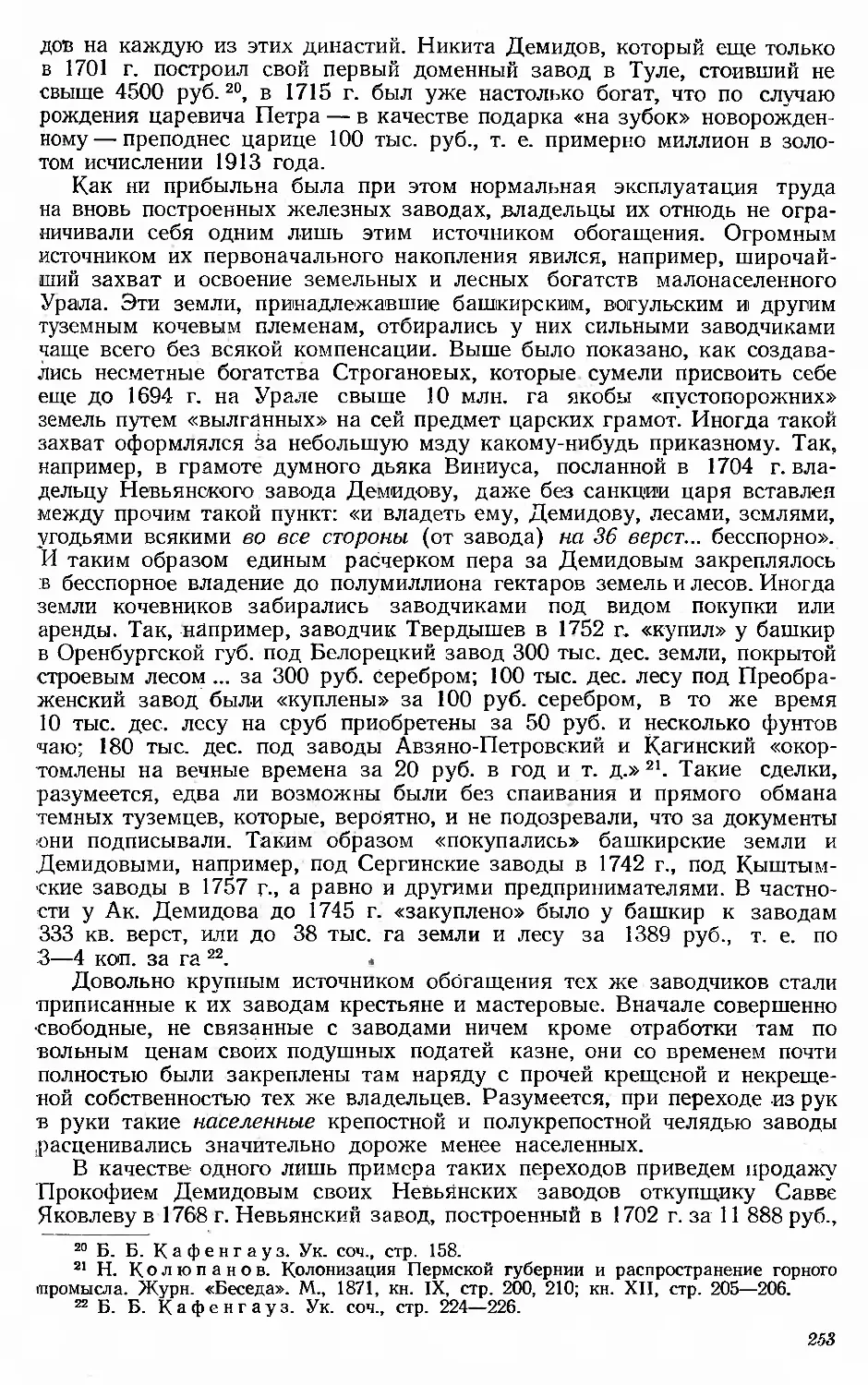

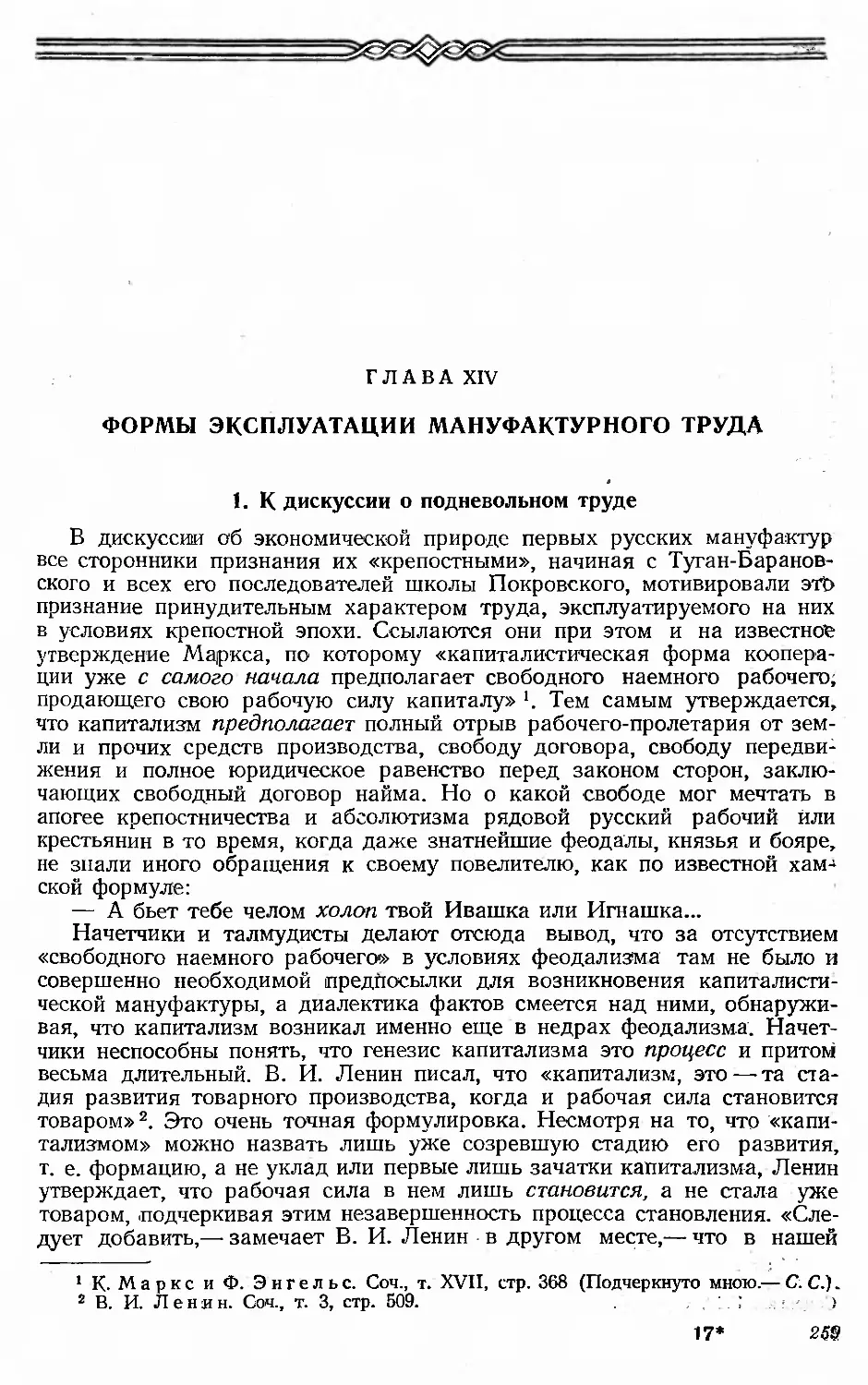

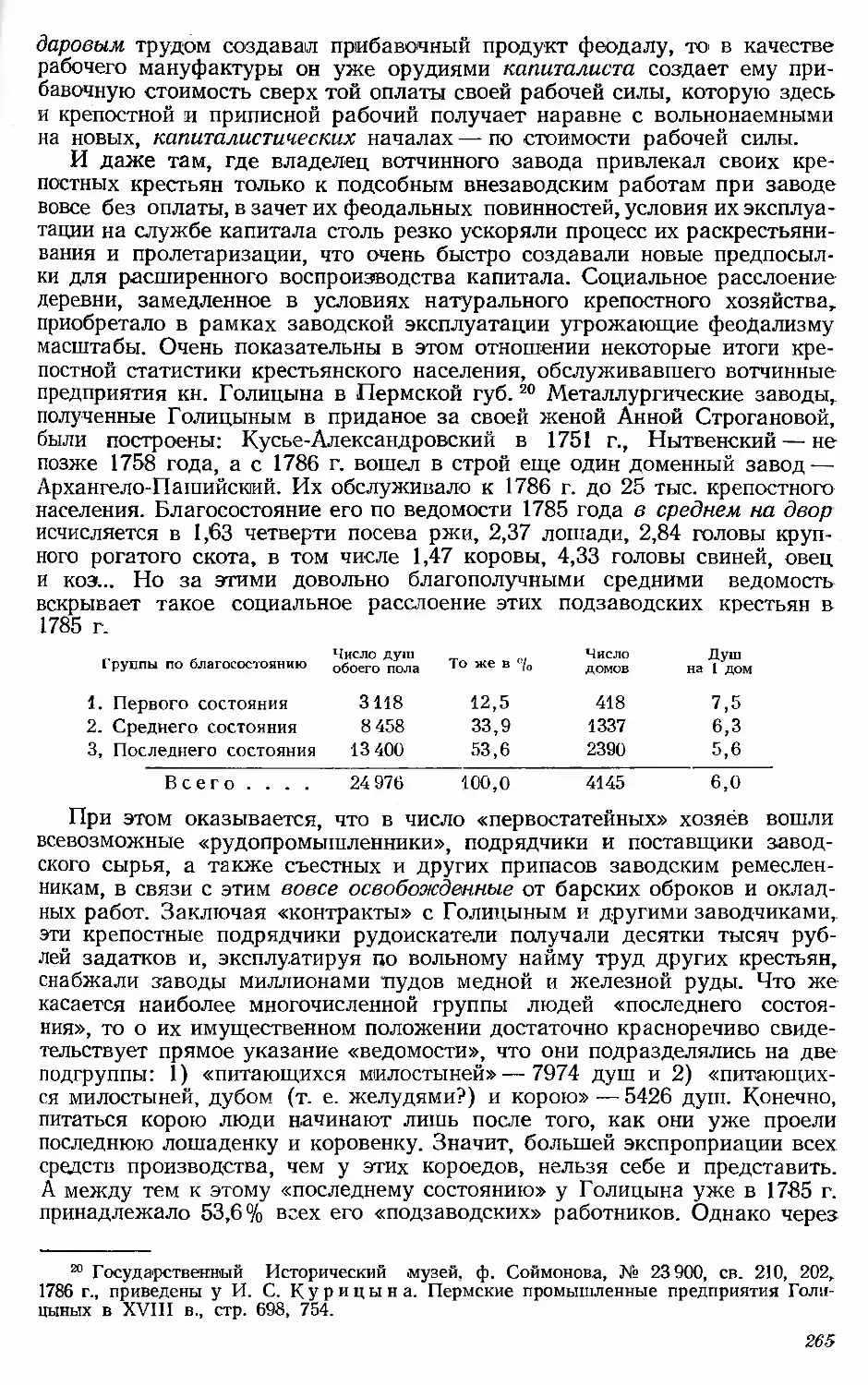

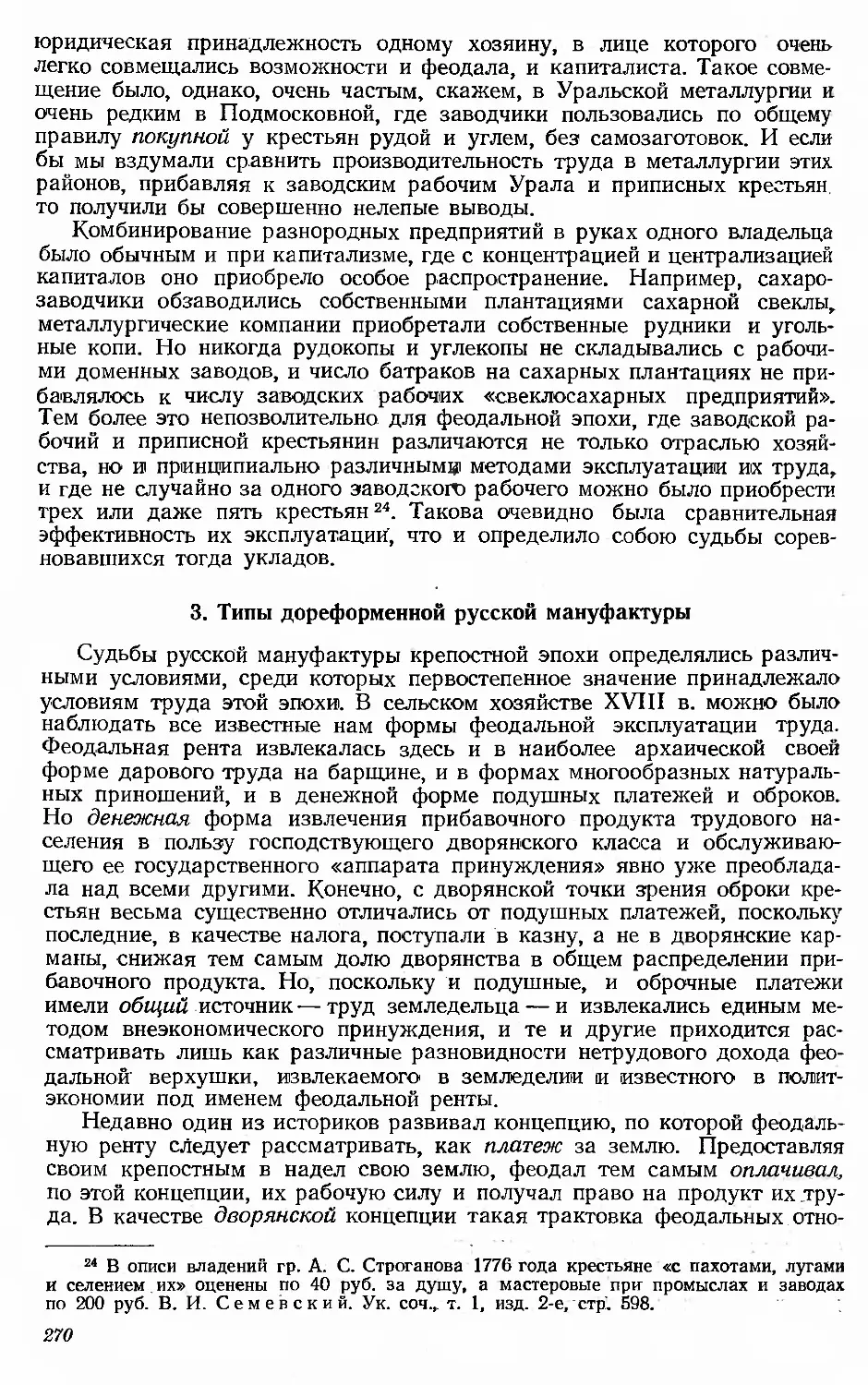

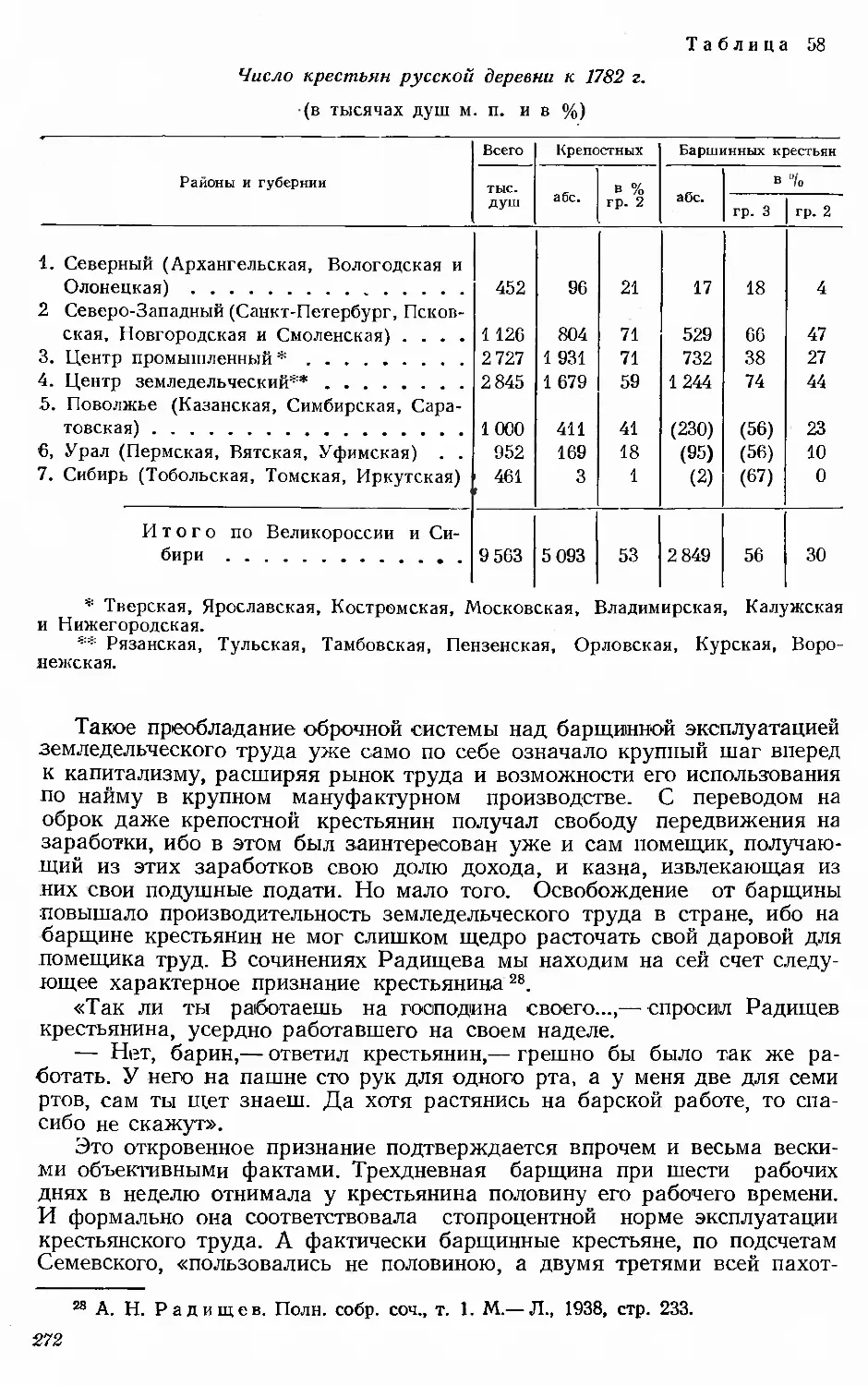

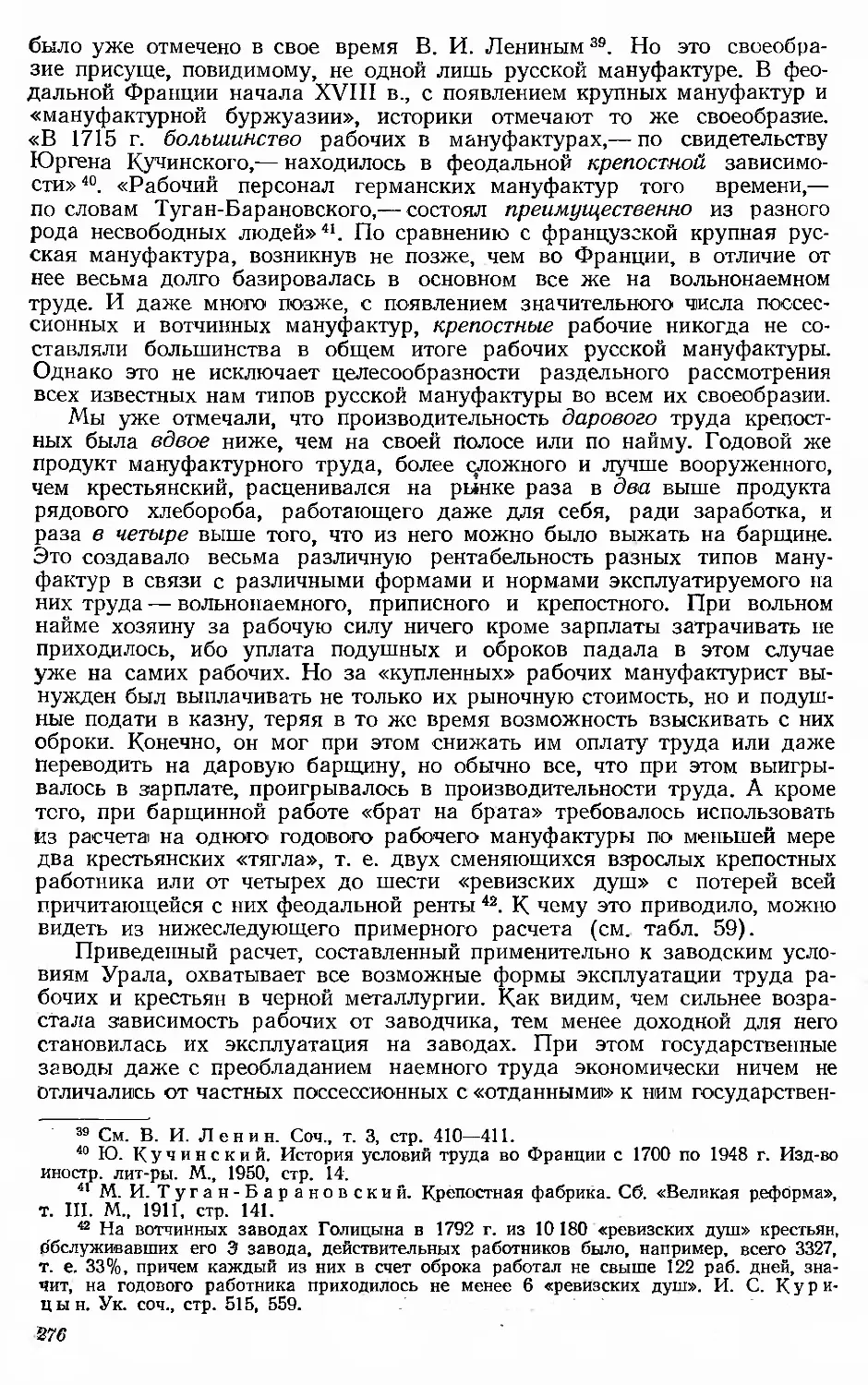

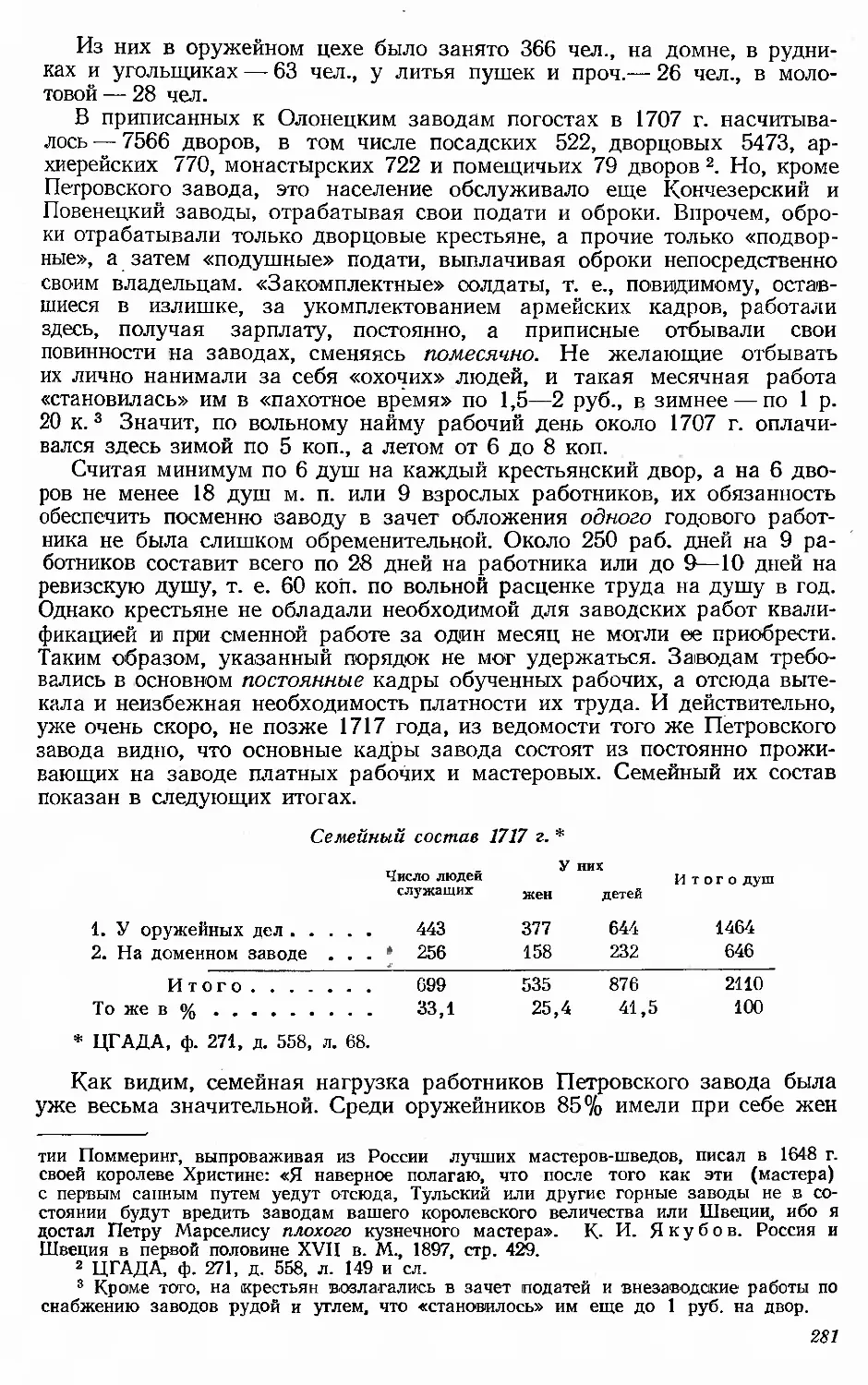

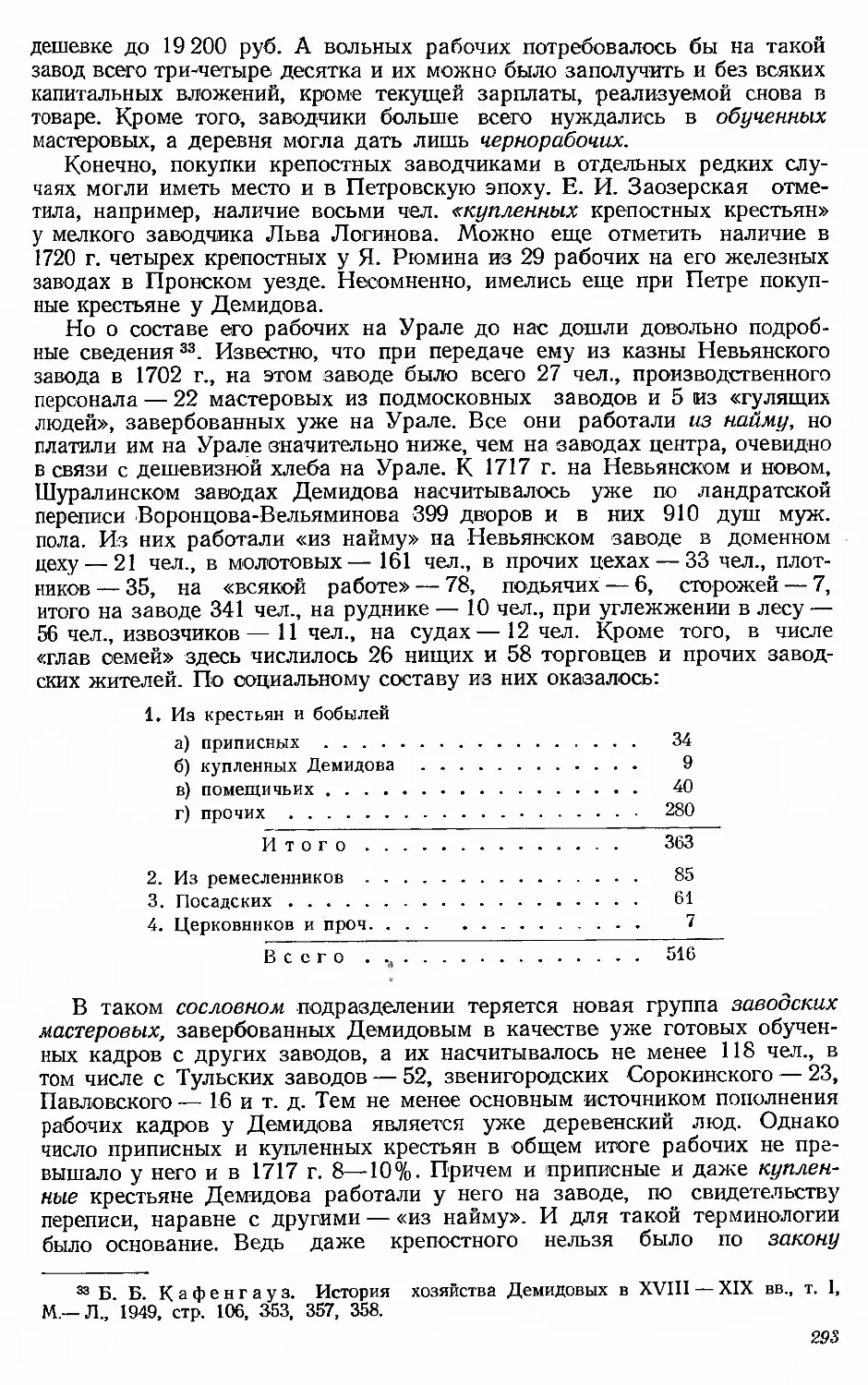

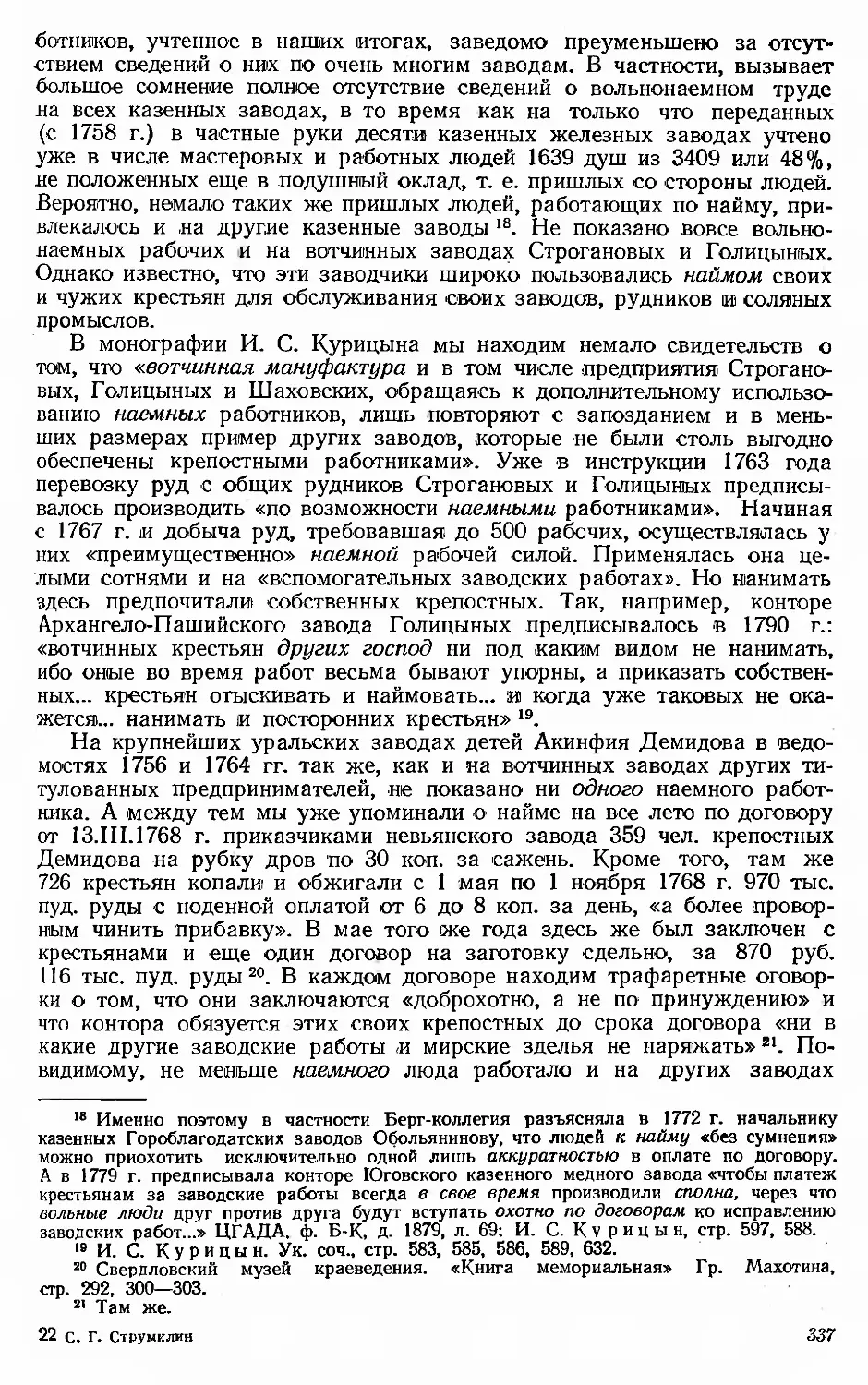

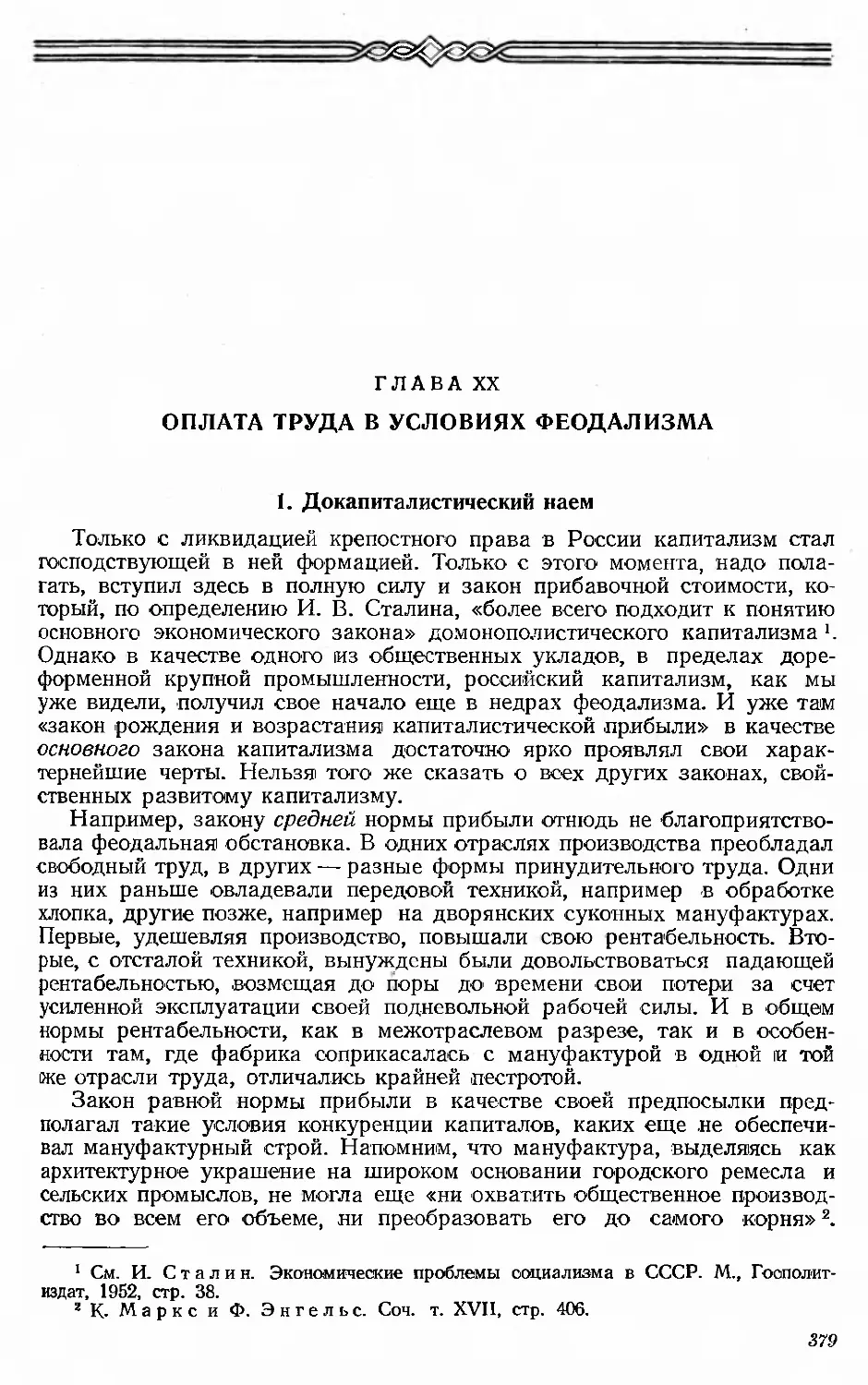

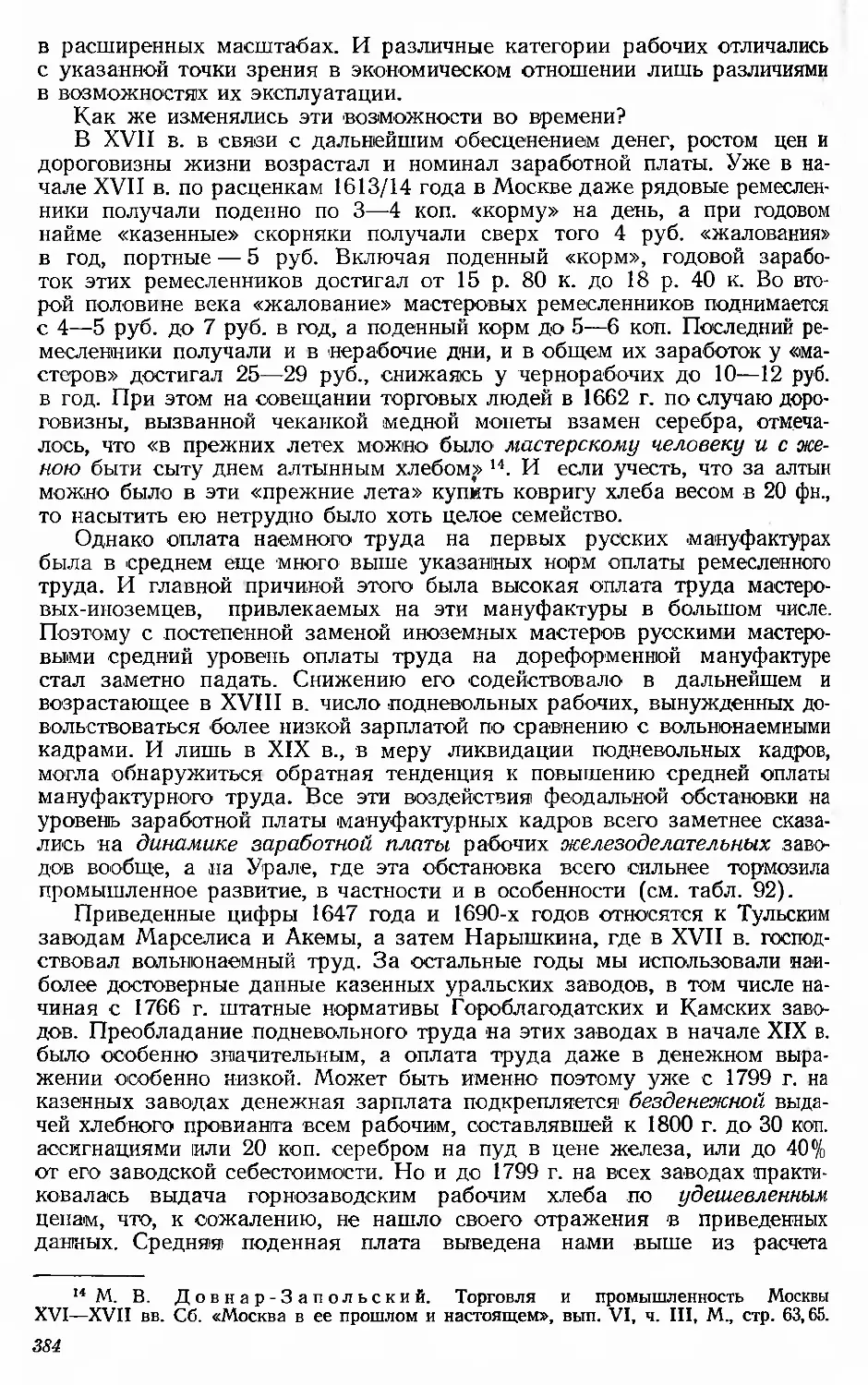

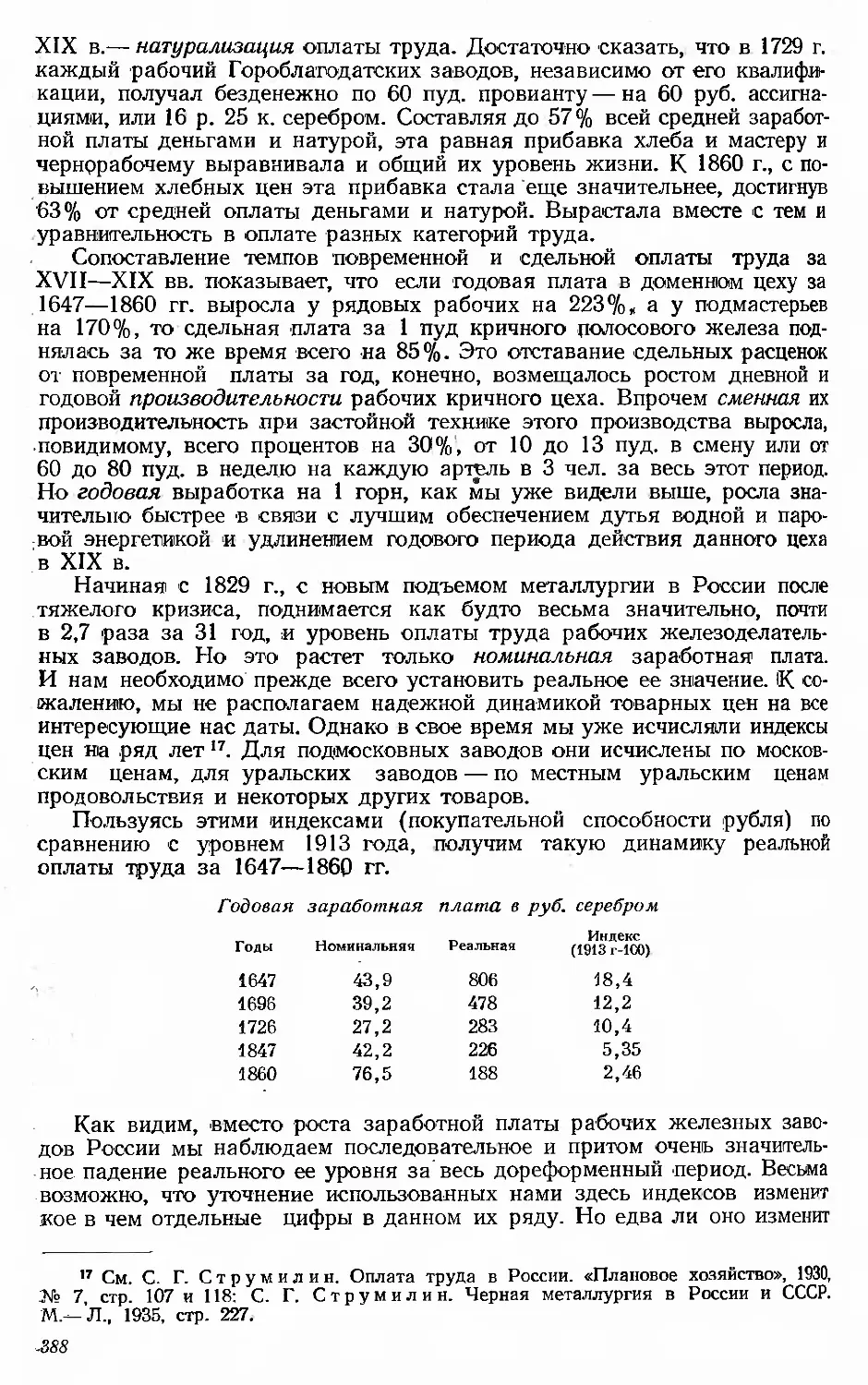

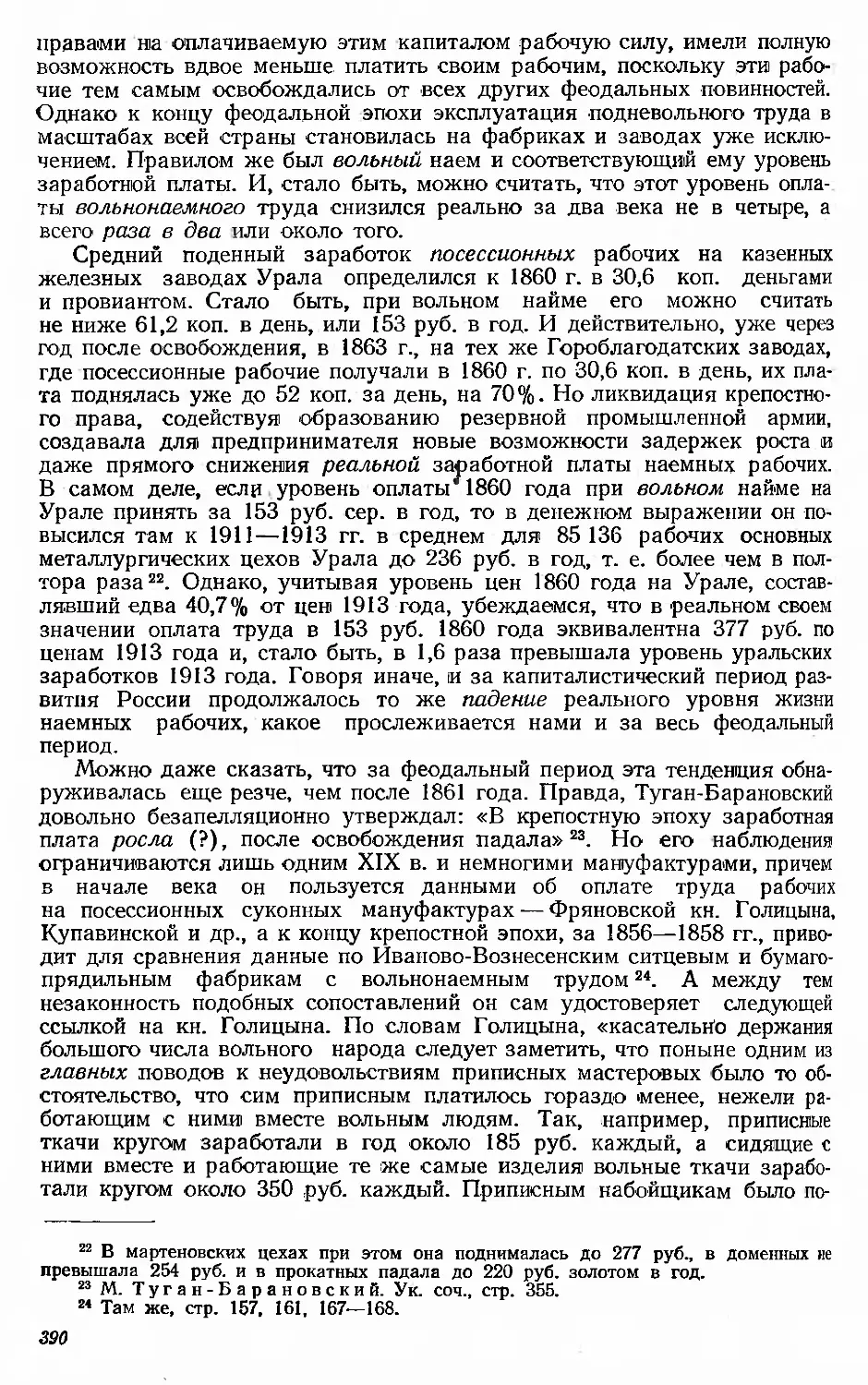

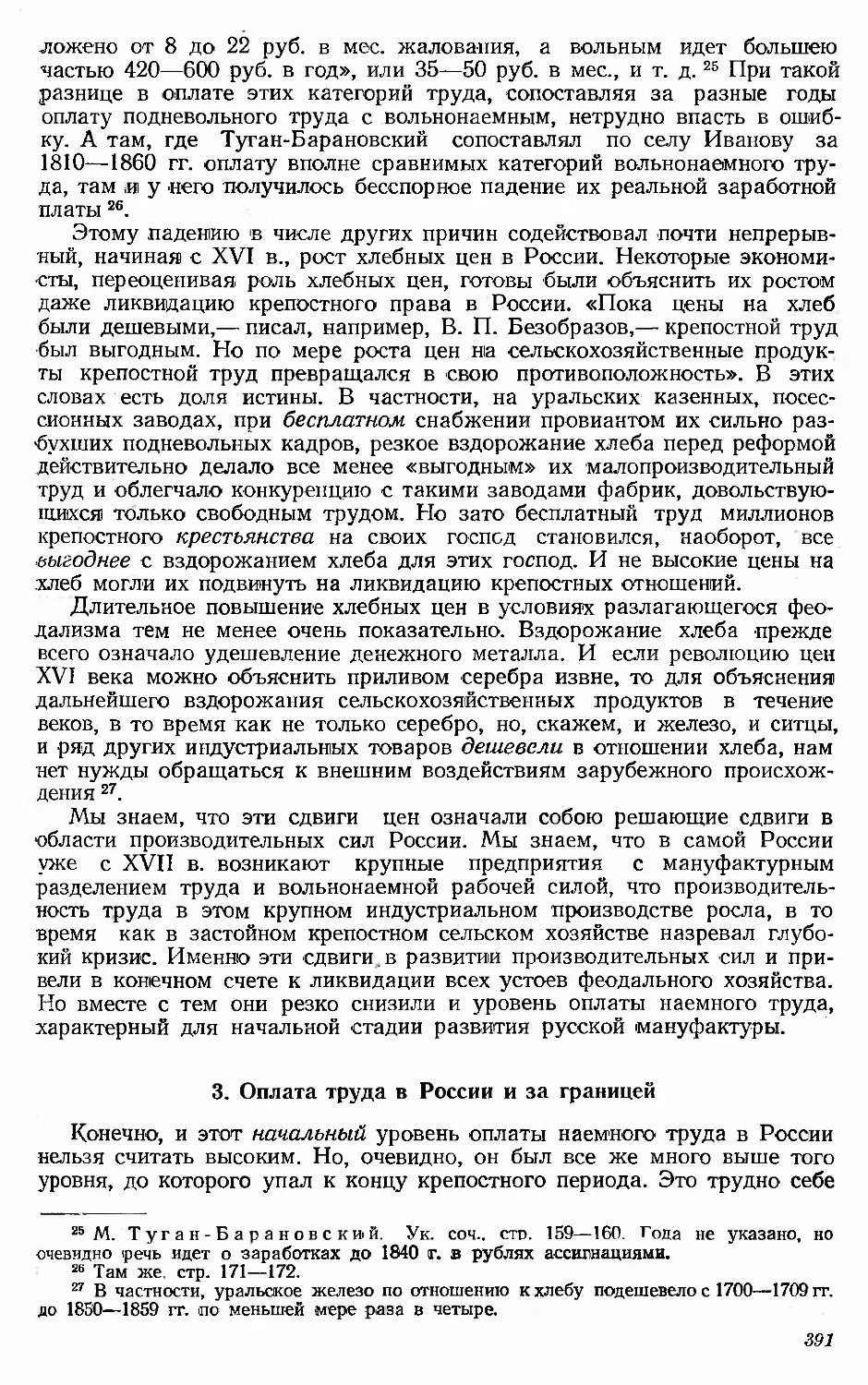

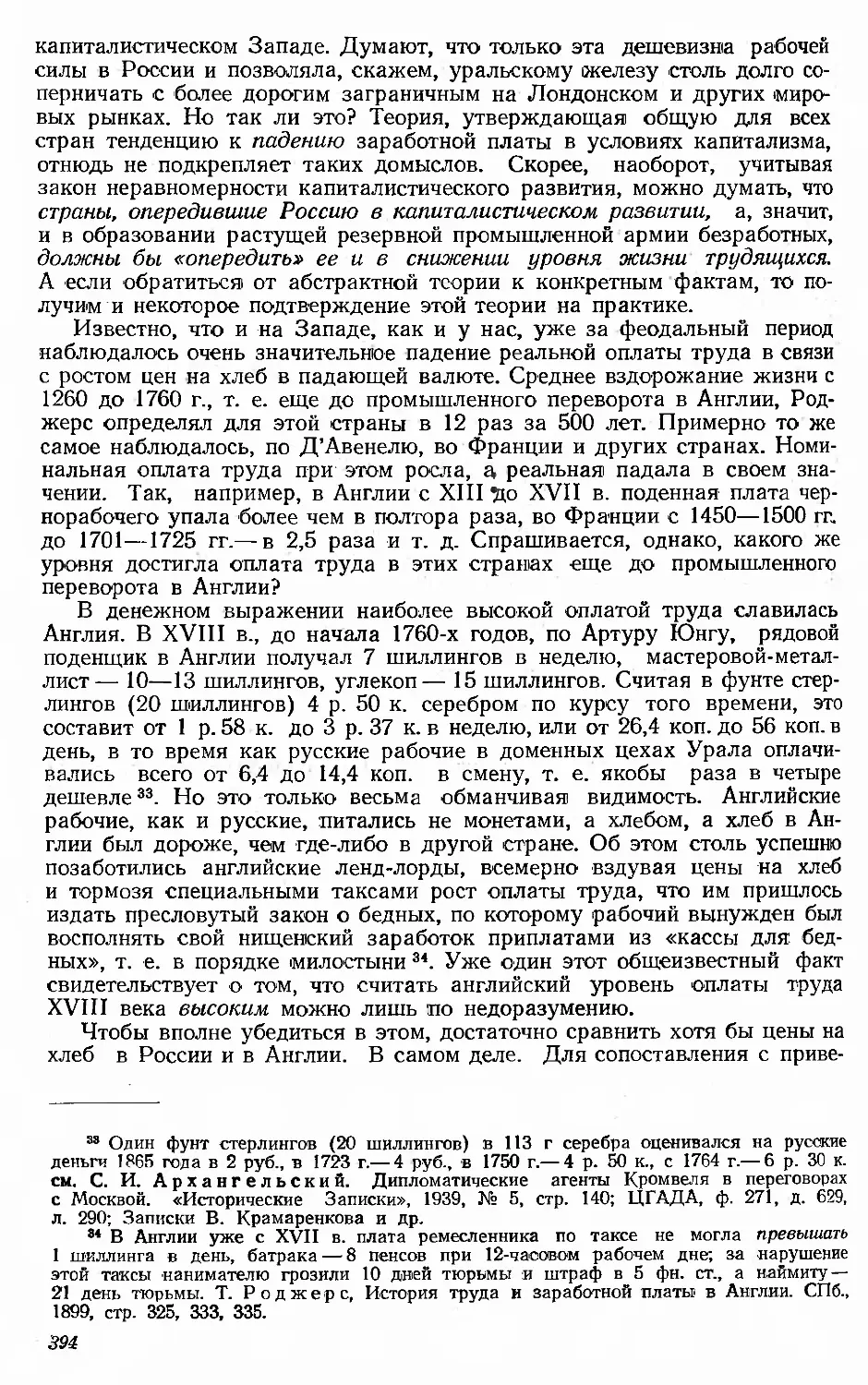

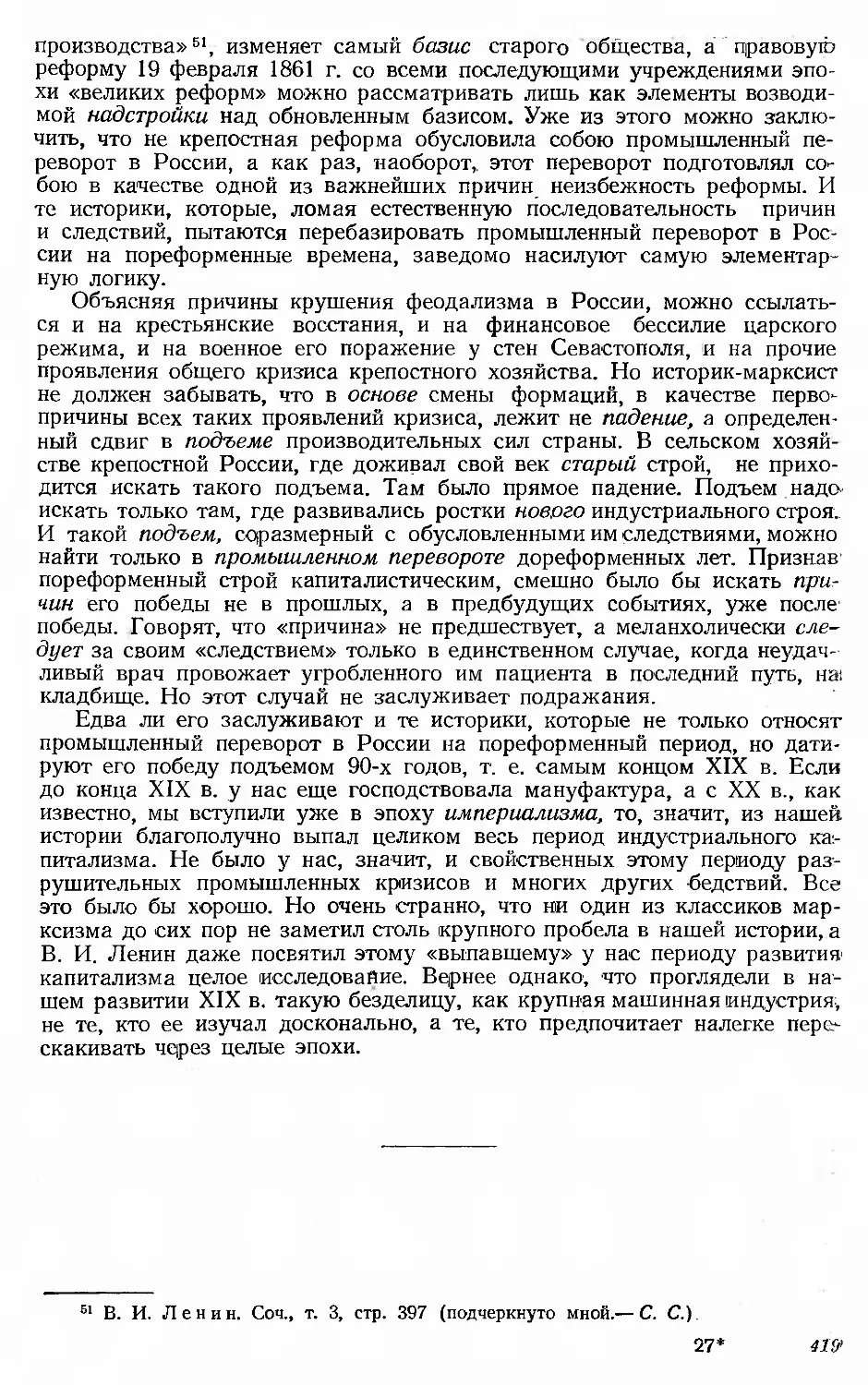

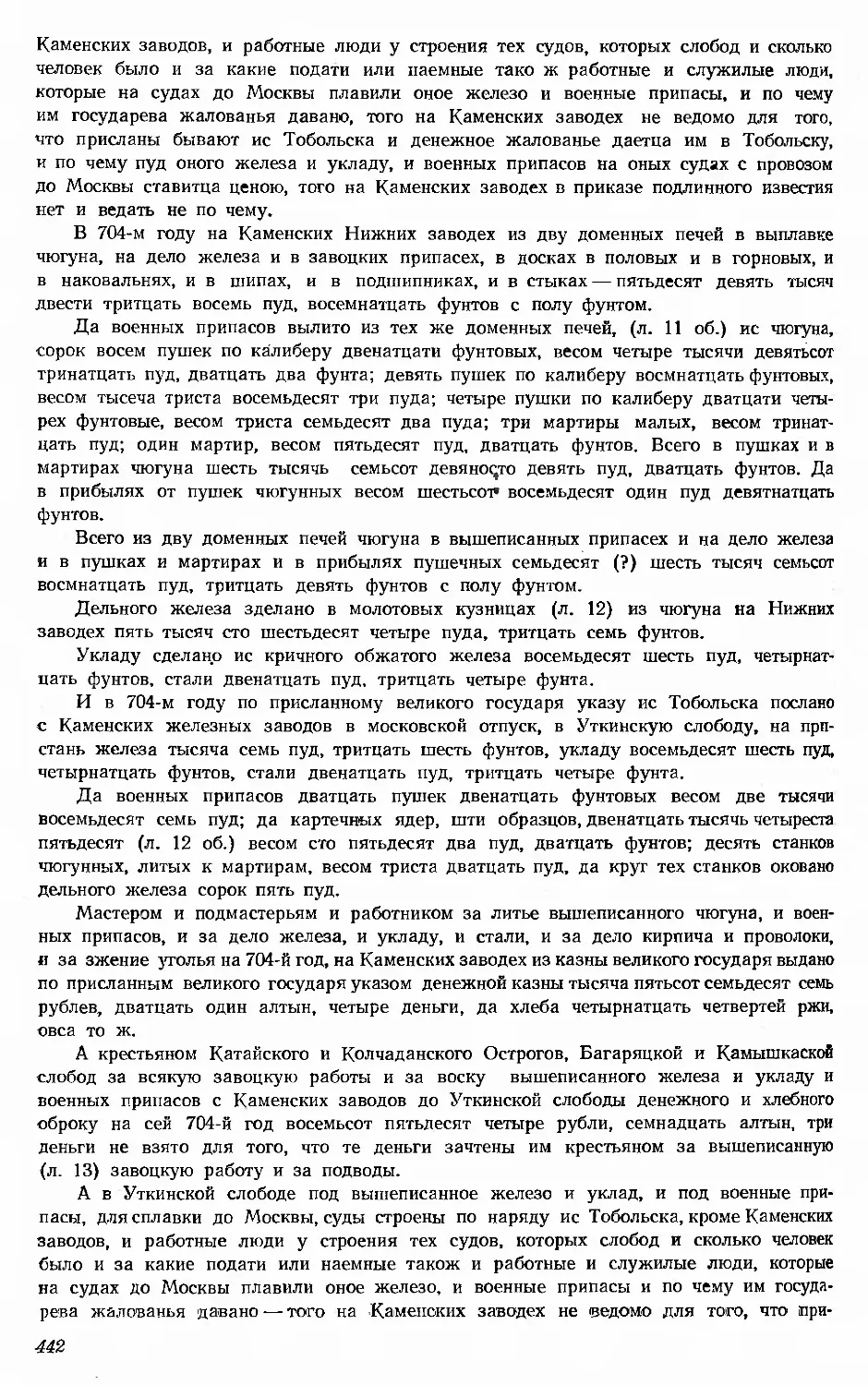

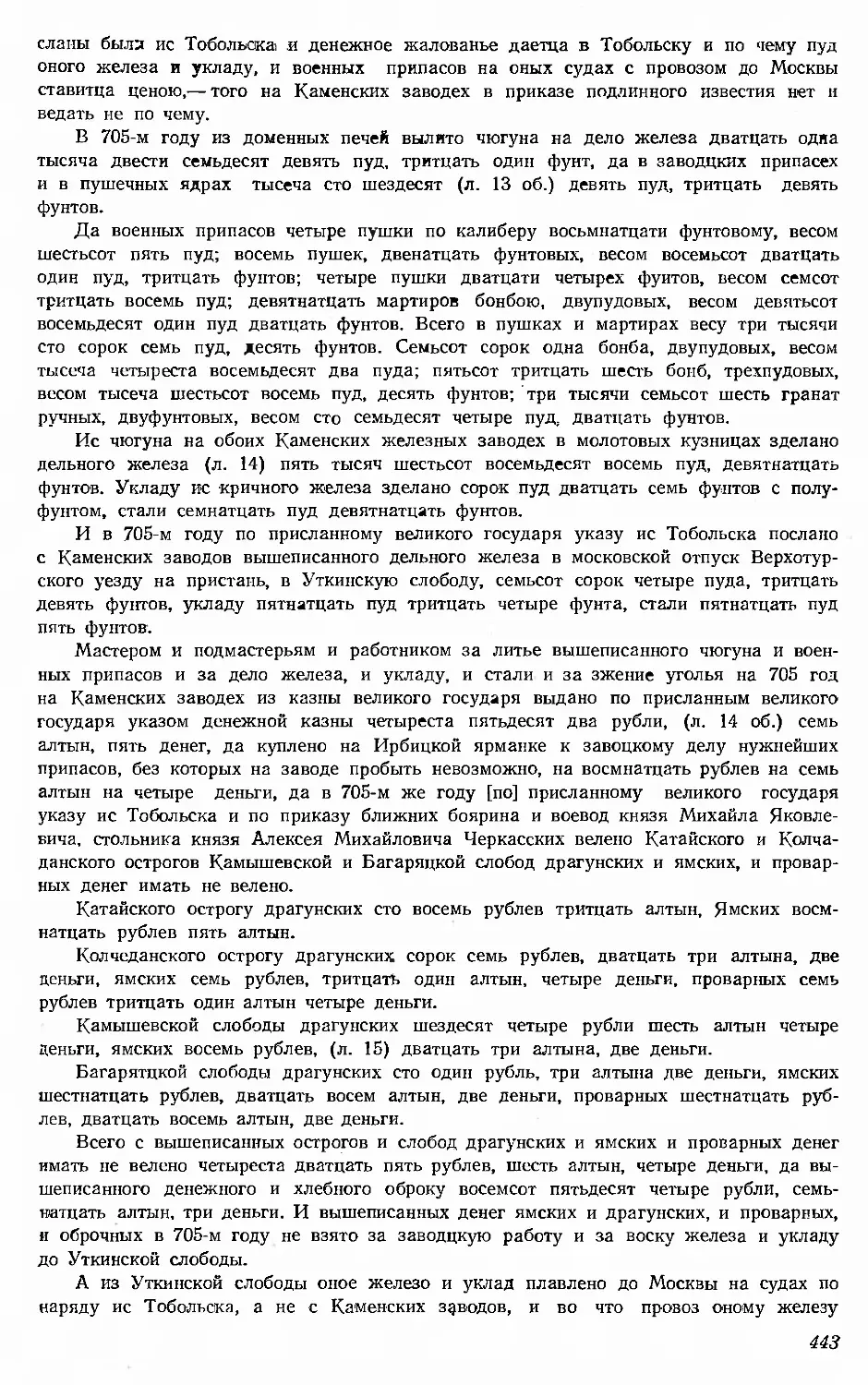

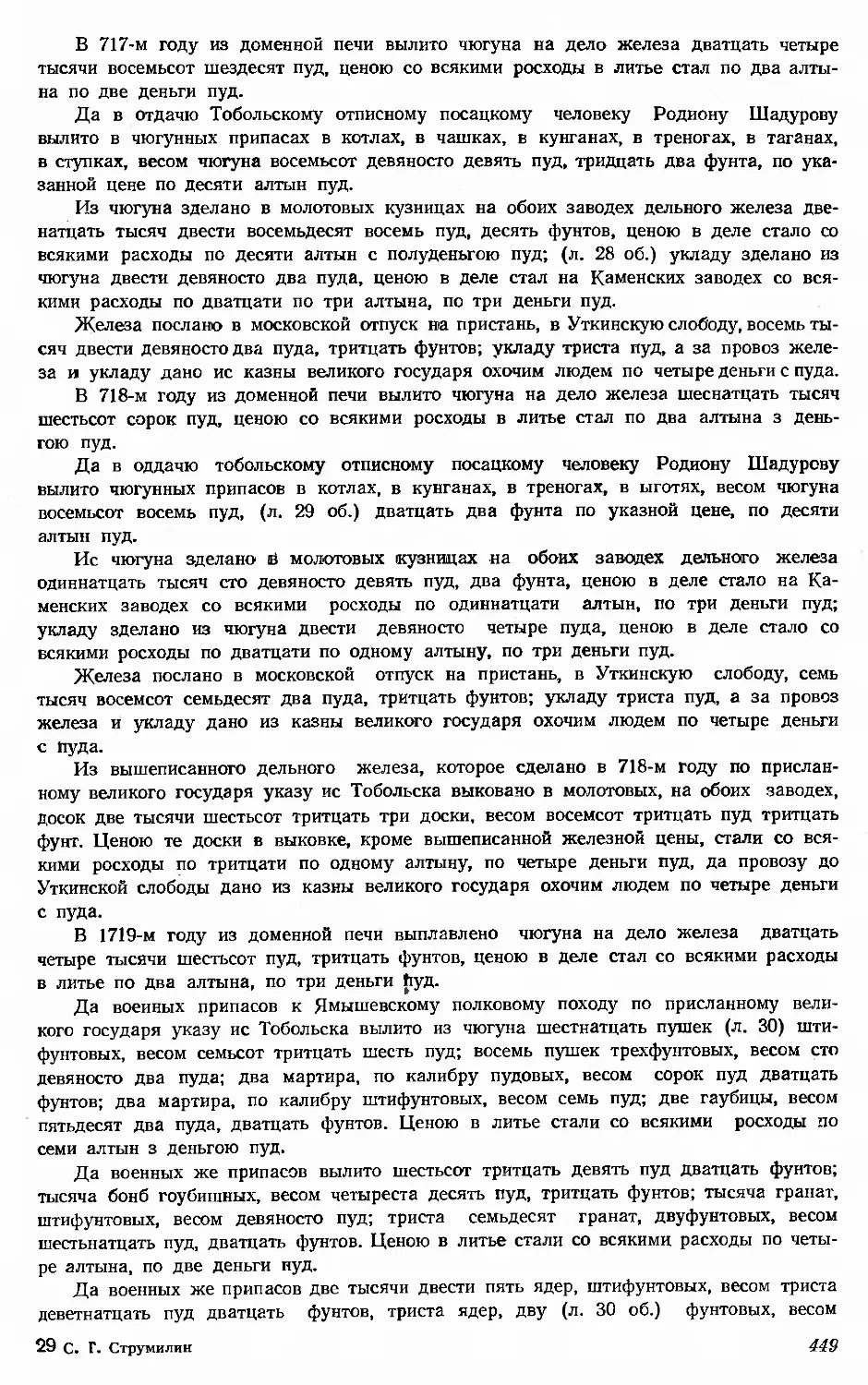

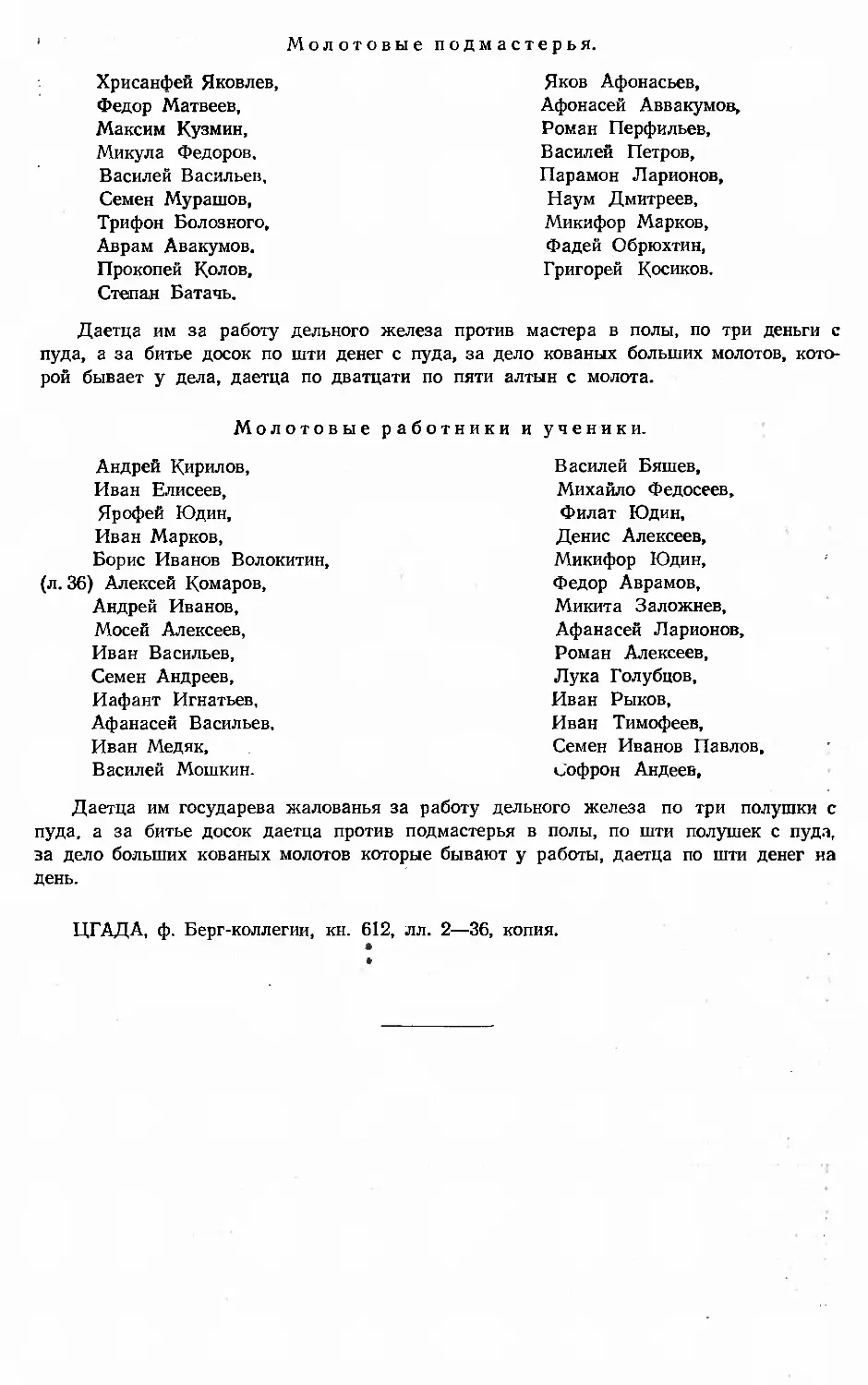

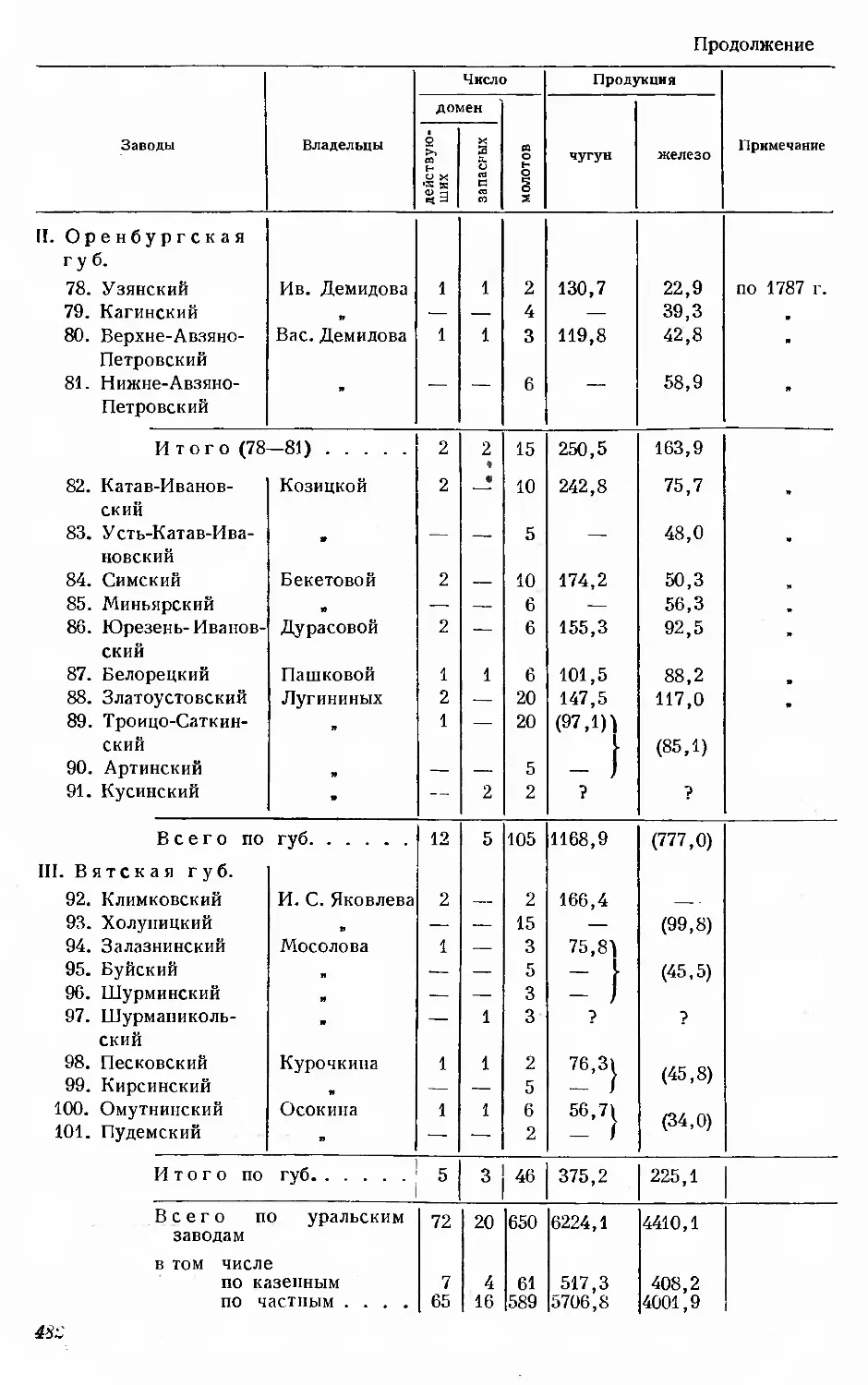

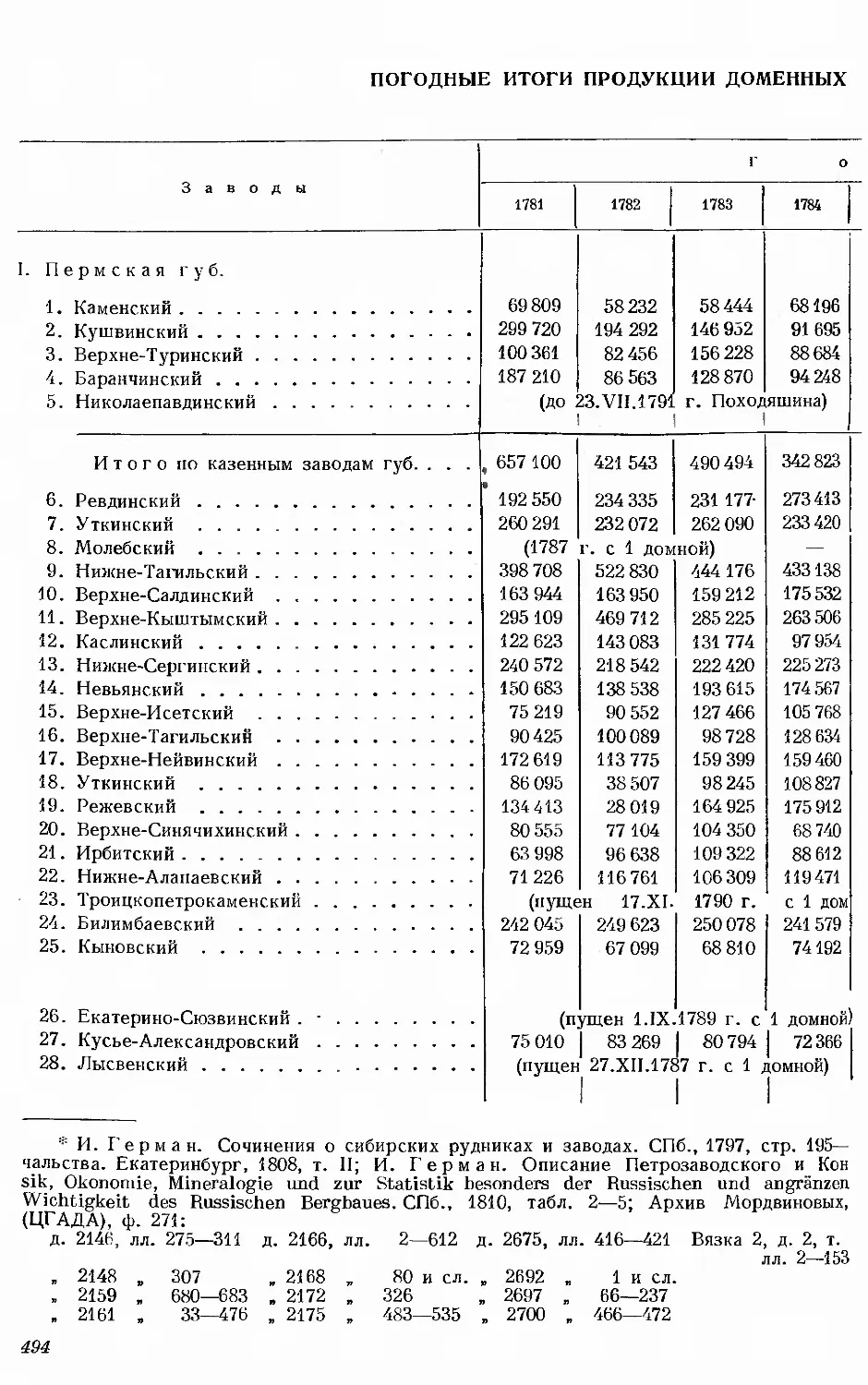

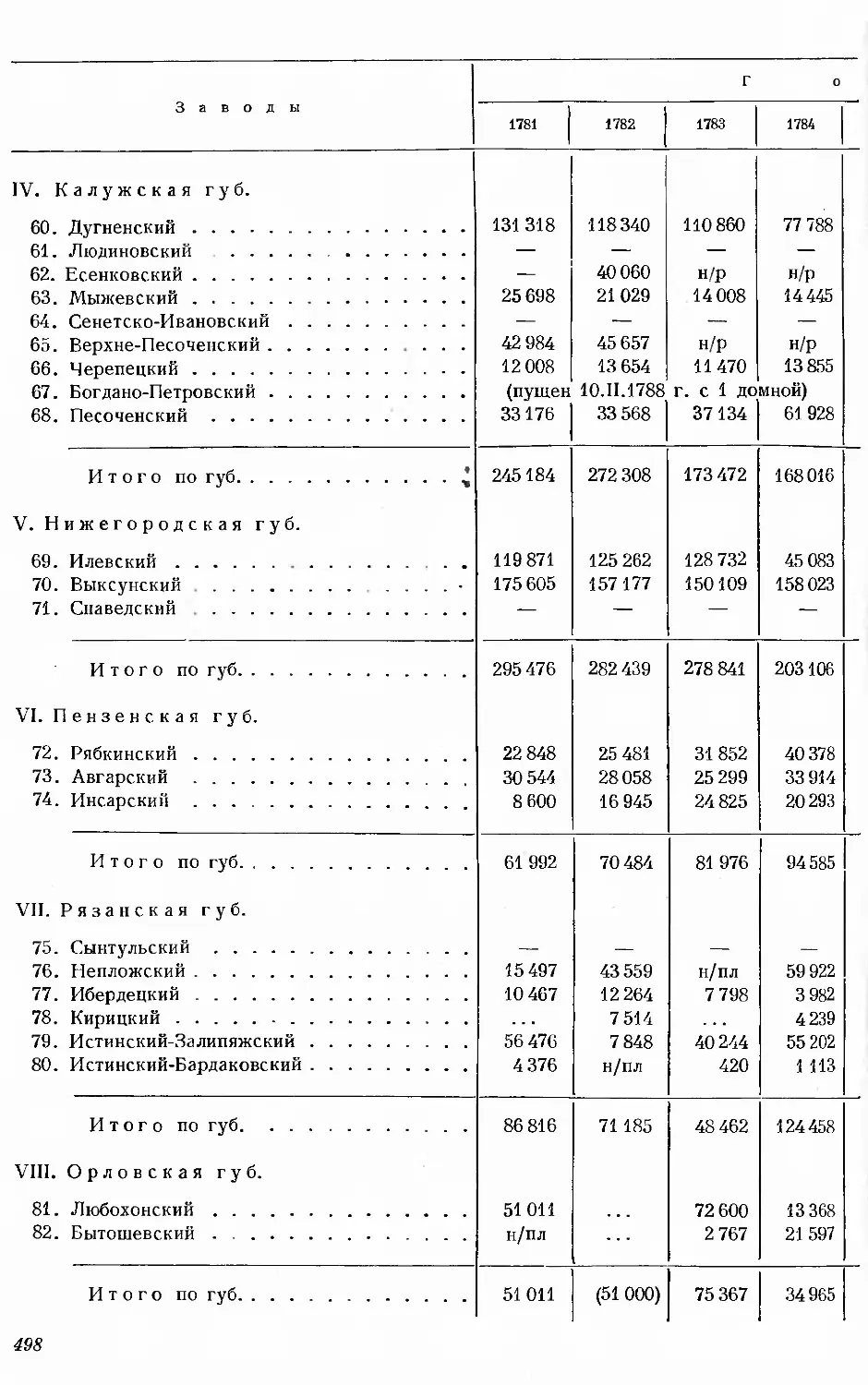

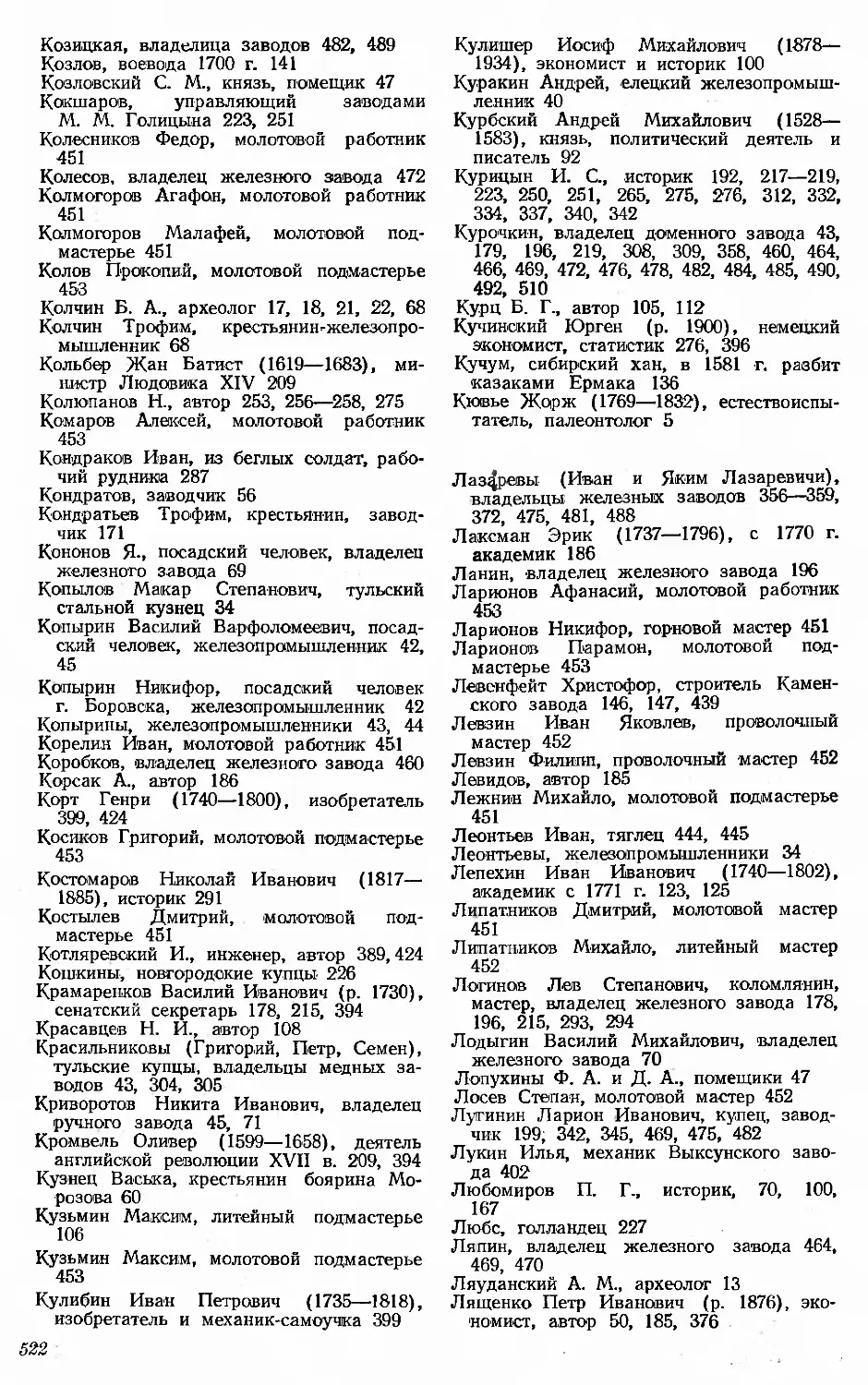

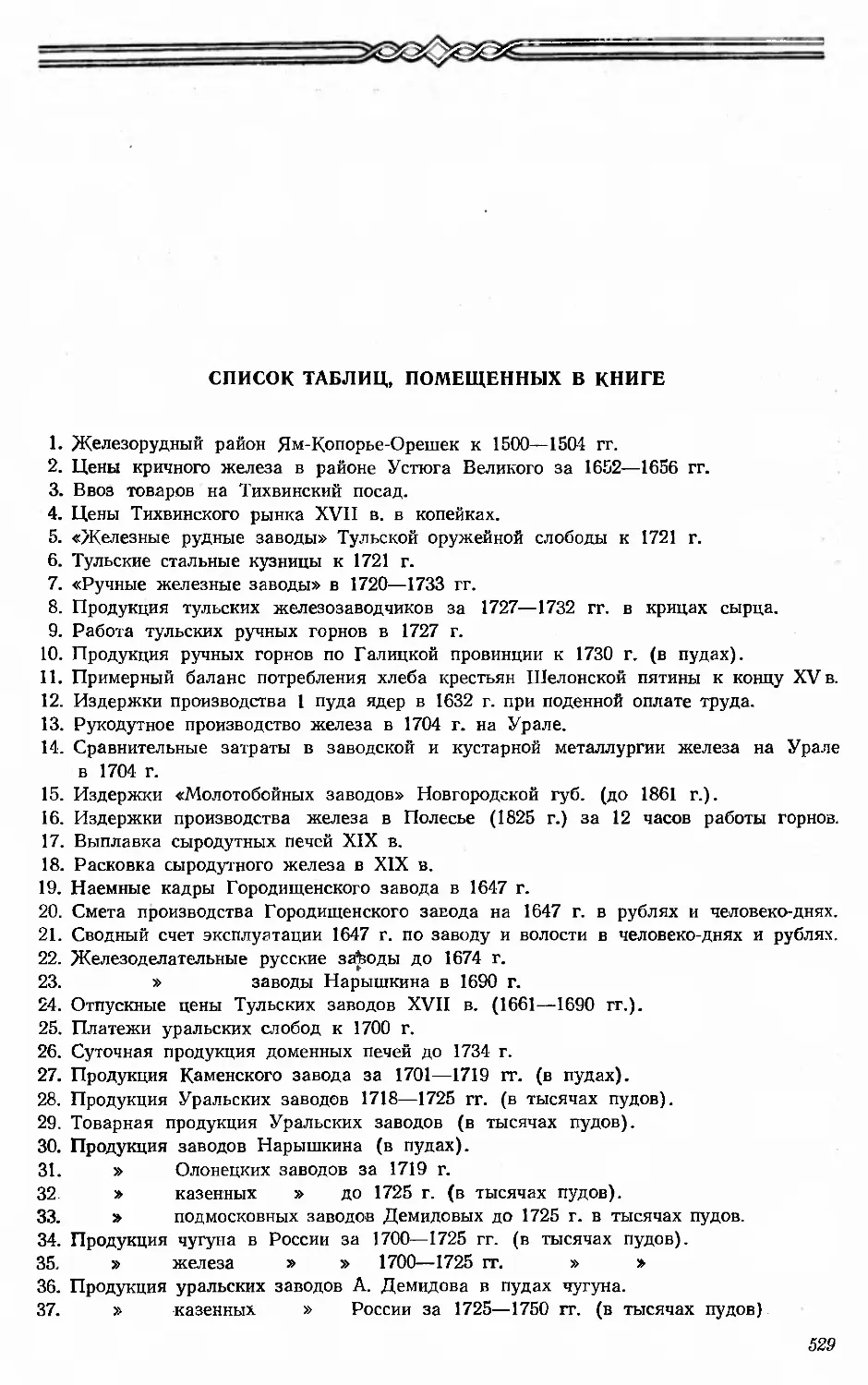

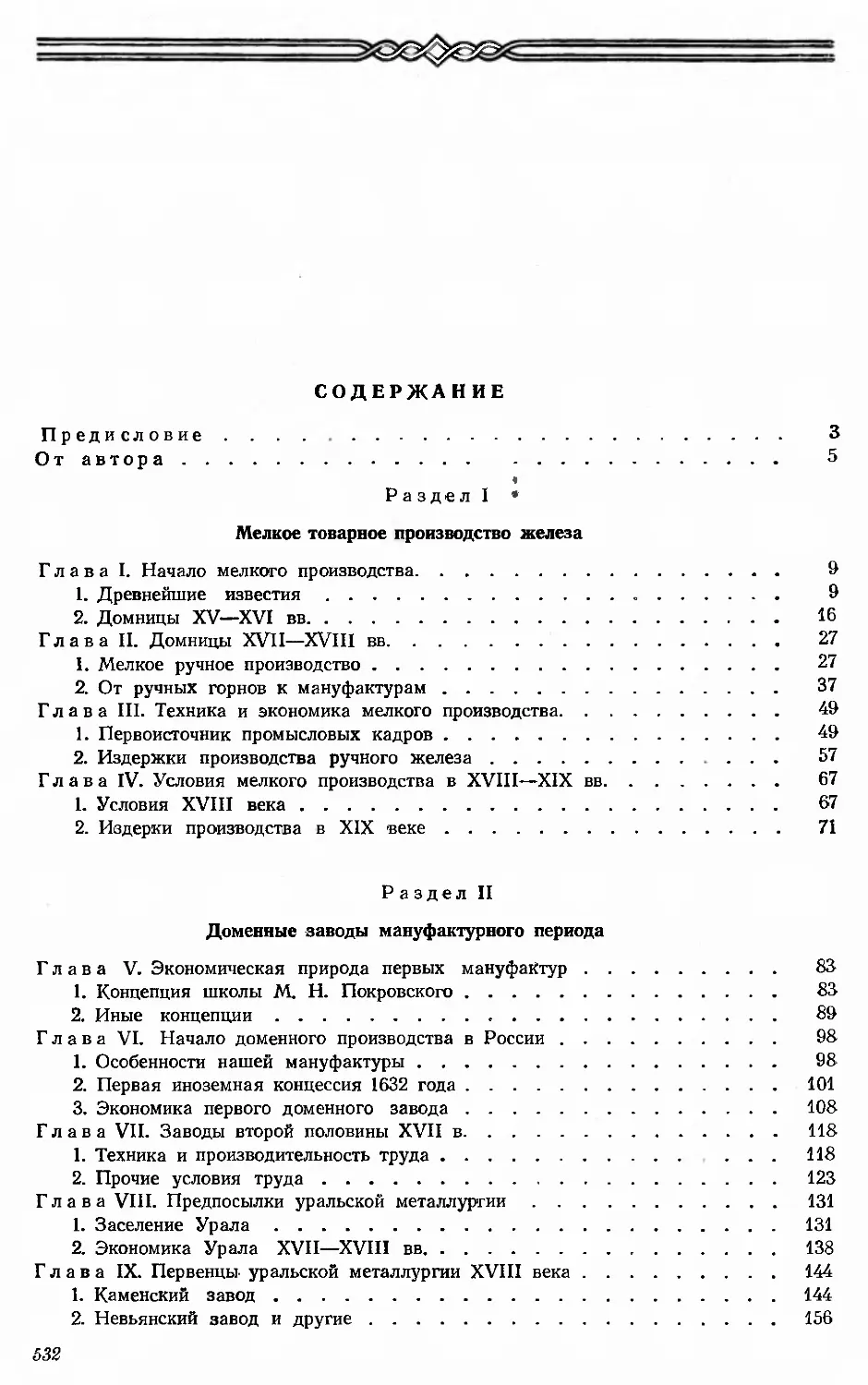

Таблица 1

Железорудный район Ям-Копоръе — Орешек к 1500—1504 гг.

Группы селений и волостей Число Обложено Учтено Число Налог железом, ' в крицах

селений в них дворов В а> ЧП О в них высея- но коробей ржи а D й 5 £ D ч кузнецов ДОМНИЦ в них печей

1 .^Селения с на- личием: а) домников с домницами . 5 116 89 363 17 26 29 338

домников без домниц . . 4 89 76 572 16 — .— — 57

б) кузнецов . . 19 299 232 1036,5 63 2 2 390

в) домниц без домников и кузнецов . . 25 213 172 660 76 80 1129

г) лишь обро- ков_железом 4 50 36 249 - — — — 38,5

Итого 57 767 605 2 880,5 33 63 104 111 1 952,5

2. «Волости» с наличием: а) домниц без домников 134 763 602 3119 109 118 147

6) оброков же- лезом (без домниц) . . 24 245 276,5 1261,5 — — — 140

Итого 158 1008 878,5 4380,5 — 109 118 287

Всего 215 1 775 1483,5 7 261,0 33 63 213 с» 229 2239,5

также, что в пяти селениях с более полным учетом домниц у 17 домни-

ков учтено 29 железоплавильных печей. В отдельных случаях, стало

быть, на одного домника приходилось и по нескольку домниц.51. Это уж

настоящие мелкие предприниматели. А в других случаях домница рас-

сматривается и как общее «угодье» всей деревни 52, т. е. как будто толь-

ко для собственных ее потребительских нужд.

51 Например, в дер. Валгома — один двор домника Юречи Чюдина с сыном

«а домниць у них 2...» (НПК, т. III, стр. 929); в дер. Получье— двор домника

Ильина с сыном, «да у них же 3 домници...» (стр. 924); в с. Валговичи — четыре дво-

ра домников, «да у них же домниц 10» (стр. 927); в с. Климятино учтен всего один

домник, а домниц четыре с семью печами (А. М. Г н е в у ш е в. Ук. соч., стр. 49;

НПК, т. III, стр. 542).

52 Например, в дер. Нахкуево — 5 дворов, 4 обжи пашни, домников не указано,

«а угодья тое деревни — домница...» (НПК, т. III, стр. 540).

20

В четырех селениях с 16 домниками вовсе не показано домниц.

Неполностью учтены они, несомненно, и в тех волостях и селениях, где

взимался налог железом, а домниц не значится. Так что учтенное нами

число домниц надо считать минимальным, с преуменьшением процентов

на 30, если не более. Преуменьшено, конечно, и число домников-пред-

принимателей. Это видно уже из того, что большинство «кузнецов» было

обложено крицами и прутами и, стало быть, наравне с домниками в

основном занималось выплавкой этих криц в домницах53. Преуменьше-

ны, конечно, в нашей таблице и размеры обложения железного промысла

в данном районе, поскольку в ней учтены лишь платежи натурой.

При обложении только 213 домниц, т. е. без кузниц, по 50 криц с

домницы эти платежи составили бы до 10 650 криц. А между тем уже

по «старому» письму (до 1500 г.) все обложение прутами и крицами

в переводе на крицы не превышало здесь 2175 криц, а по «новому»

письму оно сократилось более чем вдвое — до 948 криц54. Такими тем-

пами уже к началу XVI в. осуществлялся революционизирующий пере-

вод этого промысла с натурального обложения на денежное. Работая

в основном на рынок, домники и кузнецы с расширением денежного

обращения г^огли и свои оброки в той же мере, процентов на 90, пере-

вести на оплату звонкой монетой. Феодальное земледелие того времени

было гораздо слабее связано с рынком, чем такие промыслы, как же-

лезный, а потому и денежные оброки в нем еще долго играли значитель-

но более скромную роль. Но с развитием промыслов и денежного рынка

повышалась и товарность земледелия, позволяя все большую долю нату-

ральных оброков хлебом переводить на деньги55.

В отношении мелких производителей железа к началу XVI в. в таком

районе, как Ям-Копорье, где на каждые пять-шесть дворов приходилось

по одной домнице или кузнице, не может быть сомнений, что их продук-

ция через скупщиков и базарную торговлю обращалась на продажу. Из

сотен рядовых крестьян, промышлявших железом в качестве подсобного

промысла, здесь выделяются уже десятки непашенных кузнецов и дом-

ников, которые владели несколькими домницами зараз и у которых этот

промысел становился главным занятием. Некоторые из них, повидимому,

не обходились и без найма рабочей силы в качестве «копачей» руды,

«поддымышей» у домниц и молотобойцев в кузницах. К сожалению,

писцовые книги 1500 года не интересовались такими подробностями.

Но уже в 1563 г. требовалось при описи тех же домниц и кузниц ставить

подобные вопросы: «Чья кузница или домница? И сколько в которой

кузницы и домницы горнов и кузнецов, по имяном, и казаков их? Сколь-

ко где мастеров? И что живет казаков? И оброк на те домницы и куз-

ницы пометити...» 56.

Уже из самой постановки этих вопросов нетрудно заключить, что в

данном промысле предприятия с наемным трудом были не редкостью.

Напомним, что по словарю Даля «казачить» значит «батрачить», от

53 В писцовых книгах отмечено только несколько случаев обложения кузнецов из-

делиями: топор и сковорода, еще раз 2 топора, 7 лемешей, по лемеху с кузнеца и

2 косы, да и то косами было обложено с. Папороть в один двор с домницей, но без

«домникал и «кузнеца». Отметим, что лемех весил до 35 фун., топор — до 3 фун.

54 Наш итог (2240 криц) обнимает все случаи обложения натурой по «старому» и

«новому» письму в максимальном его размере.

55 В частности, в 1551 г. в той же Вотской пятине пять домниц в с. Высокое Кар-

гальского погоста облагались только деньгами: старого дохода по писцовой книге

1,5 р. 6 гр. 5 д. новгородских, или 4 р. с гривною московских, а нового доходу

5 р. 6 го. 12 д. новгородских, или 11 р. 25 алт. 2 д. в московское число (НПК, т. VI,

СПб., 1910, стр. 571—572; Б. А. Колчин. Ук. соч., стр. 196).

56 Дополнения к актам историческим, т. I, № 116. СПб., 1846, стр. 167—168.

21

«каз-мак» — скитаться, бродить. Степняки Казахской республики произ-

водят его от «каз-ак», что буквально означает «гусь белый», т. е. пере-

летная, вольная птица. Этим именем и у нас на Руси называли бродячую

голытьбу и бесхозяйственную вольницу людей, которые, по терминоло-

гии XVI в., «жили в казакех из найму», «кормились работою», «жили

в наймах, походя в казакех» или «в волных в ладожских казакех» —

на судах и сплаве и т. д. Б7. Наемный труд в XVI в. нередко применялся

и в городах, и в сельском хозяйстве. Так, например, в доме известного

автора Домостроя, попа Сильвестра, работало по найму в первой поло-

вине XVI в. мастеров всяких много: «иконники, книжные писцы, сереб-

реные мастеры, кузнецы, и плотники, и каменщики, и всякие, и кирпи-

щики, и стенщики и всякие рукодельники». Во дворе новгородского

митрополита работало по найму в середине XVI в. до 100 человек —

поваров, хлебников, конюхов, звонарей, мукомолов, пивоваров, кузнецов

и просто «казаков», без обозначения специальности. Работали у него

наемные люди и на рыбной ловле, и на пашне. В Иосифо-Волоколам-

ском монастыре в 1579—1580 гг. жили за плату свыше 100 работников:

прислуги и мастеровых — кузнецов, токарей, бочарников, плотников,

кожевников, сапожников, портных и т. д.58 В XVII в. отмечается уже

наем батраков и в крестьянском хозяйстве59.

Сыродутное железо производилось у нас, конечно, не в одном лишь

районе Ям-Копорье. Везде, где это позволяли рудные ресурсы,— и в

Тульско-Каширском районе, и в Олонецком крае, и в Устюжне-Железо-

польской, и в Галицкой провинции, и на Урале, и во многих других

районах, где находили луговые, болотные и озерные руды,— возникали

гнездами местные очаги кустарной металлургии. Но рудные месторож-

дения размещаются далеко не равномерно по всей стране. В связи с этим

и очаги производства ручного железа были разбросаны гнездами на

весьма отдаленных друг от друга расстояниях, в то время как потреб-

ность в железе была повсеместная. Уже из этого с неизбежностью выте-

кала необходимость продукции железа для сбыта на дальних рынках.

И оно повсюду изготовлялось на продажу — ив Олонецком крае, и в

Тульском районе, и на Урале.

В сводке по XVI в., опубликованной С. В. Бахрушиным, перечислено

не мало значительных центров производства и торговли железом60.

В числе таких центров кустарного производства железа с давних пор

считались Серпухов и Кашира. В «Записках» Герберштейна, бывшего

в этом крае в 1517 г., читаем: «Василий овладел городом Серпуховым,

расположенным в 8 милях от Каширы на р. Оке, где даже и на ровном

месте добывается железная руда». Барберини, побывавший в Москве

в 1564 г., писал даже о «больших железных и стальных рудокопиях» в

Кашире. Плавилось железо и в районе Серпухова местными крестьяна-

ми, с которых уже в 1556 г. взыскивалась особая подать — горновщика.

Особенной известностью пользовался серпуховский уклад, который

скупщики значительными партиями отправляли в Москву, Вологду и

даже в сибирские города. В самом Серпухове в 1556 г. числилось 65

кузнецов, изготовлявших, помимо уклада, гвозди, сковороды и прочие

изделия.

57 Новгородские записные кабальные книги (1591—1603 гг.). М.—Л., 1938, ч. I,

стр. 436, 447 и др.; ч. II, стр. 249, 278.

58 Б. Д. Г р е к о в. Ук. соч., стр. 572, 582, 583.

59 3. А. Огризко. Наемный труд в крестьянском хозяйстве XVII в. «Вопросы

истории», 1953. № 10, стр. 87—89.

60 С. В. Бахрушин. Железоделательные районы в Русском государстве

в XVI в. «Вопросы географии», сб. 20. М., 1950, стр. 43—68. Ср. Б. А. Колчин. Ук.

соч., стр. 192—208.

22

В Туле писцовая книга 1588/89 г. учла всего 16 кузнецов, трех гвоз-

дарей и одного кожевника. В Туле же 11 лавок торговали железом и

железными изделиями, а близ Тулы насчитывалось 12 домниц. И здесь

нередко домницы именуются уже «домнами». В частности, в 1587—

1589 гг. в одном лишь Заупском стане Тульского у. учтено было у шести

помещиков в восьми деревнях восемь таких домен. Помещики были

мелкие. У пятерых из них насчитывалось всего 38 крестьянских дворов

и 17 «людских». И только у одного, с тремя домнами, было 32 крестьян-

ских и 20 «людских» двора. Возможно, что эти люди и обслуживали

работу домниц61.

Большой известностью на широком рынке в XVI в. пользовались нов-

городский и тихвинский уклады, а также корельский из лопских погостов

Заонежья. В Белозерском у. по писцовой книге 1584/85 г. насчитывалось

около 270 действующих и 75 пустых сыродутных горнов 62. В Новгороде,

кроме уклада, выделывалось много всевозможных изделий из железа —

от пушечных ядер, лемехов, ножей и замков до подков, гвоздей, игл и

булавок, причем здесь уже к 1586 г. насчитывалось около 230 мастеров,

занятых этими изделиями.

В Устюжне-Железопольской к 1567 г. в кузнечном ремесле занято

было не менее 299 человек из 813 чел. всего посадского населения, или

37% его. При этом железо в сырце вырабатывали вне города «уездные

крестьяне», которые затем от себя отдавали свои «крицы ковать, наймуя,

устюженским кузнецам». Кузнецов этих насчитывалось здесь, однако,

только 71, а «молотчим казакам молотником» принадлежало на посаде

213 дворов, т. е. на каждого мастера-кузнеца приходилось по три наем-

ных молотобойца.

Кроме названных центров, С. В. Бахрушин перечисляет целый ряд

промысловых центров, ставших уже с XVI в. средоточием производства

или сбыта железных изделий. В их числе находим Тверь, где, по показа-

ниям приезжих иноземцев, были «лучшие и искуснейшие по всей земле

кузнецы» и было налажено массовое производство и сбыт гвоздей,

«тверских игол», пилок и шильев, замков, топоров, сошников с поли-

пами и прочих изделий 63.

О масштабах производства и сбыта в этом районе можно судить

хотя бы по тому, что один лишь Иосифо-Волоколамский монастырь,

начиная с 1573 г., закупал здесь разных гвоздей партиями от 7350 до

22 тыс. в год, а Кирилло-Белозерский монастырь в начале XVII в. даже

до 70 тыс. в год. Иглы из Твери вывозили также десятками тысяч в год,

сохи и присошники — сотнями, но вывоз железа и в 1675 г. не превышал

456 пуд. за год. Своей продукцией Тверь XVI в. обслуживала Псков,

Белоозеро, Волоколамск и Москву. Заметное значение железные про-

мыслы и торг железом в том же веке имели в районе Белоозера, в Во-

логде, Тотьме, Великом Устюге, Холмогорах, а также в Тихвине,

Заонежье и в других пунктах европейского Севера. В 1577 г. по хода-

тайству Якова Строганова Иван IV разрешил ему «дуть железо и дом-

ницы делать, и лес сечи» в бассейне р. Сутромы, притока Ваги.

А в 1600 г. на Сутроме уже торговали железом, и Прилуцкому монасты-

рю было отпущено 150 криц на полицы для! цренов. В XVI в., наряду

с «новгородским укладом» и «тверскими иглами», пользовались изве-

стностью и «вологодские топоры, и косы-горбуши» и «пермские ножи»

с Урала.

61 Писцовая книга XVI в., ч. 1, отд. II. СПб., 1877, изд. РГО, стр. 1102.

62 К Н. С е р б и н а. Очерки из социально-экономической истории русского города.

М —Л., 1951, стр. 104.

63 С. В. Бахрушин. Ук. соч., стр. 48—53.

23

Торговали железом в торговых рядах и на ярмарках профессионалы-

«железники» и крупные скупщики большими партиями. Труппу таких

скупщиков в Поморье, которые скупали у крестьян на местах уклад и

полипы для солеваренных цренов и развозили их по городам и монасты-

рям, можно назвать по именам. Новгородский «добрый уклад» прода-

вался тысячами «прутов», «клипов» или «веретен» по 8 р. 40 к. за ты-

сячу, нераскованный, пудами,— по 60—76 коп. за пуд.

Цренные полицы продавались тысячами; например, олончанином

Яковом Нестеровым Соловецкому монастырю по 1331 и даже по

2030 штук зараз, ценой в 61 и 98 руб. за партию, или 4,6—4,8 коп. за

штуку (в 1588 и 1591 гг.). Гвоздей один лишь Соловецкий монастырь

вывозил из Вологды до 100 тыс. в год и больше. Иглы тверские закупа-

лись монастырями тоже по нескольку тысяч зараз, ценою по 1 алтыну

за 50 (1579 г.). Сохи росковочного железа с сошниками покупались

сотнями, по 493 сохи, по 383 сохи зараз, причем в 1568 г. они расцени-

вались еще на Белоозере не свыше 2,5 руб. за сотню, т. е. по 5 ден.

каждая, а к началу XVII в. в Твери — уже по 20 ден. Сотнями же заку-

пались в Вологде монастырями косы-горбуши и топоры, заступы и

лопаты. Впрочем, косами и топорами торговали оптом и скупщики Оло-

нецкого края, причем топоры корельской работы расценивались в 1588 г.

по 2 алт. 2 ден., т. е. по 7 коп. за штуку. Те же скупщики поставляли

монастырям и большие партии железа крицами, в сырце. Так, например,

у скупщиков Ульяна Гаврилова и Оверки-семиозерца Соловецкий мона-

стырь закупил в 1608 г. 1735 пуд. железа за 95 р. 9 алт. 1 д., т. е. по

5,5 коп., или 11 ден. за пуд64. В результате обесценения серебра за

XVI в. и порчи денег эти цены, как и цены на хлеб, за одно столетие

выросли у нас раза в три-четыре и больше 65.

О движении цен на железо в XVI в. наши сведения очень скудны.

У Манькова мы находим цены цренных полиц (весом около 4 фн.),

железных прутов и прутков неизвестного веса 66, топоров (весом около

3 фн.), а также уклада в штуках67. В московских деньгах (в ’/1200 фн.

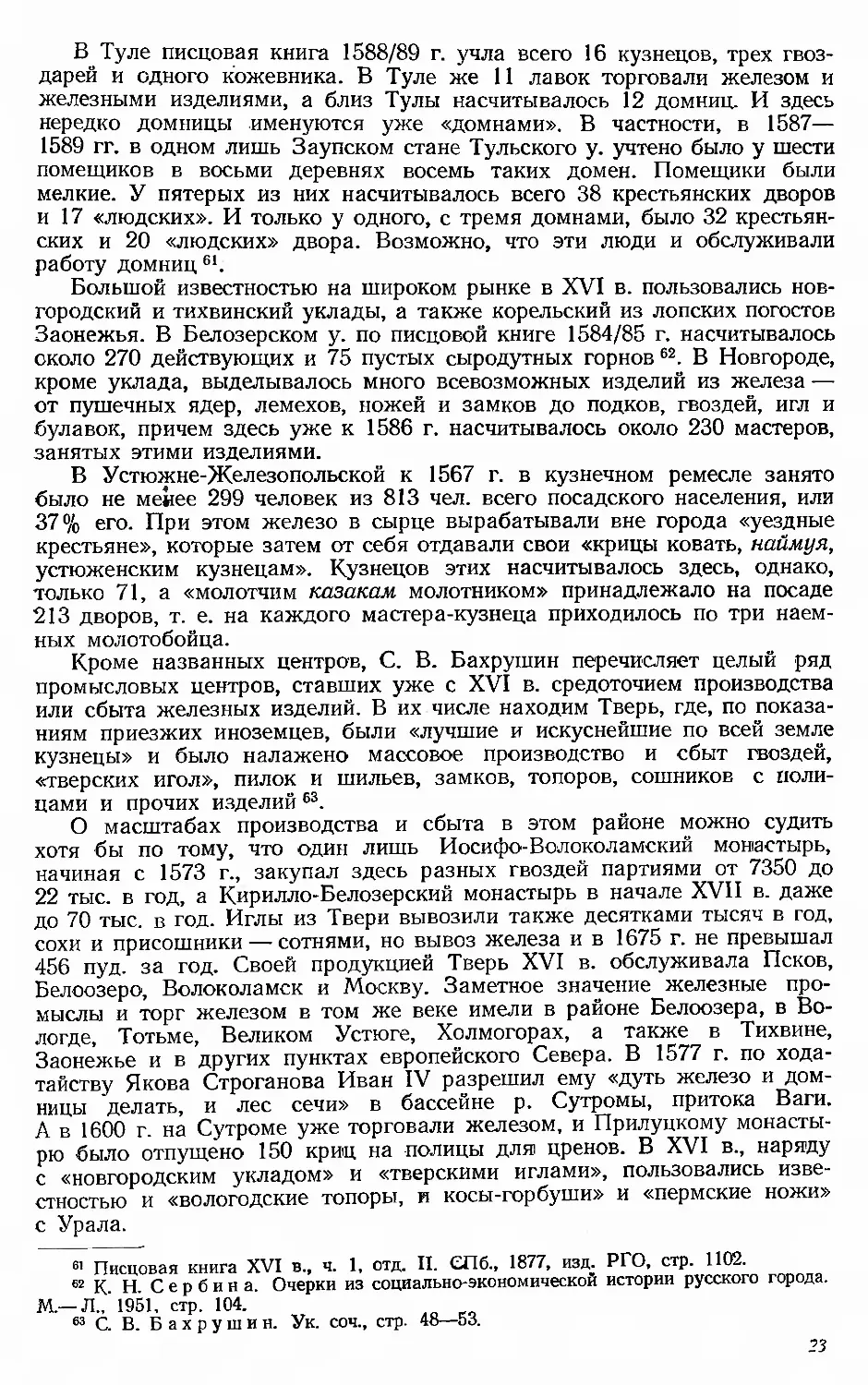

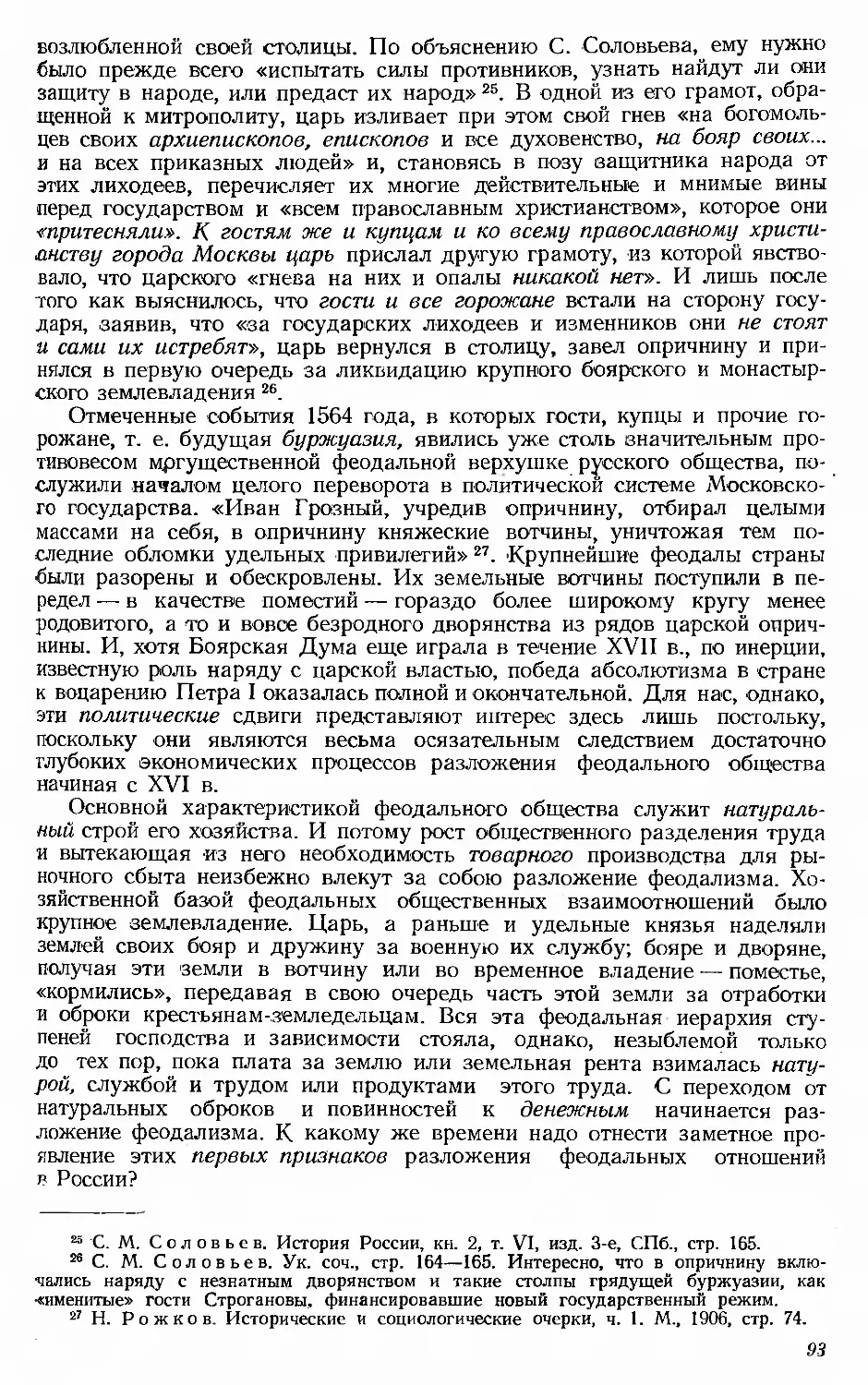

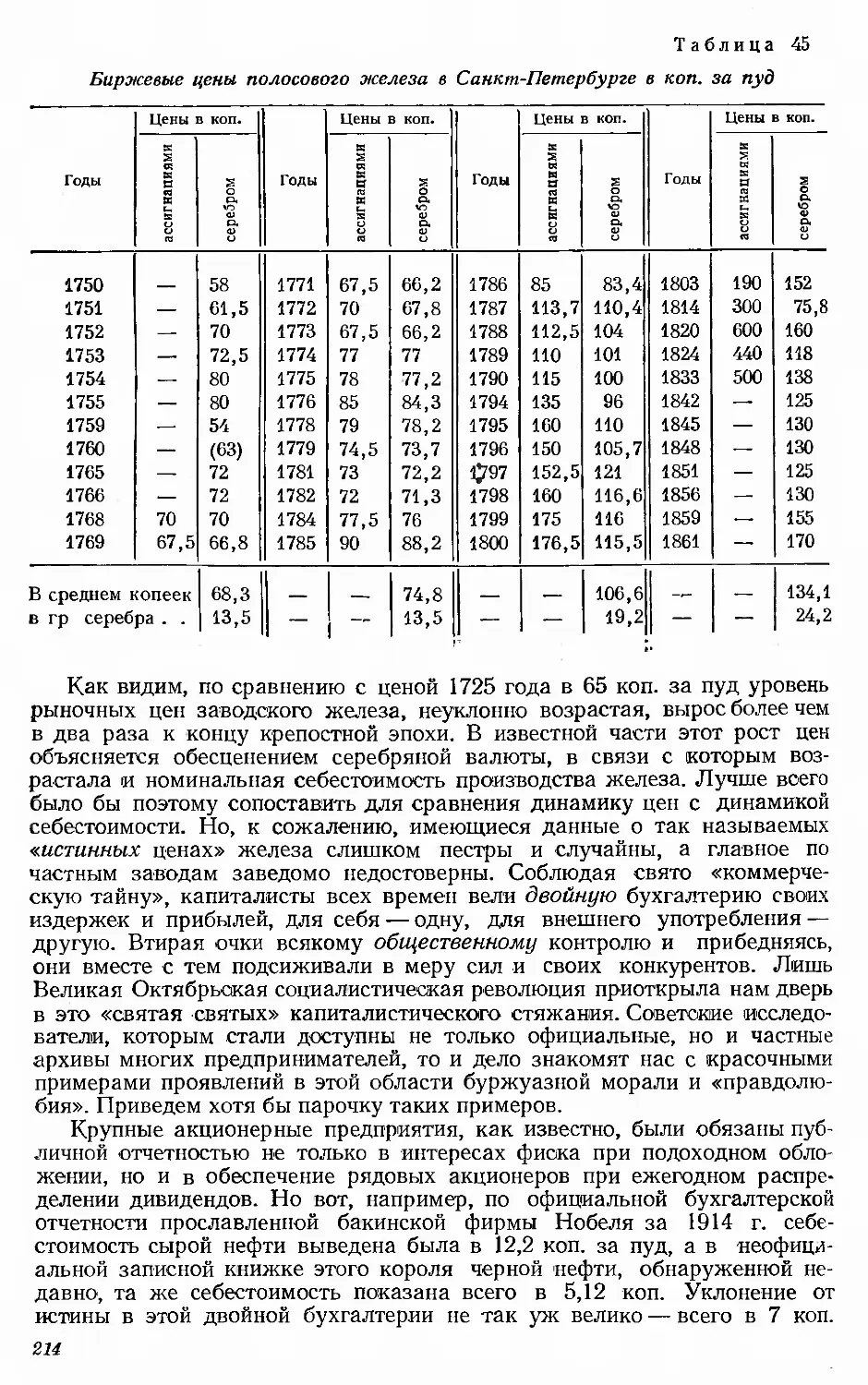

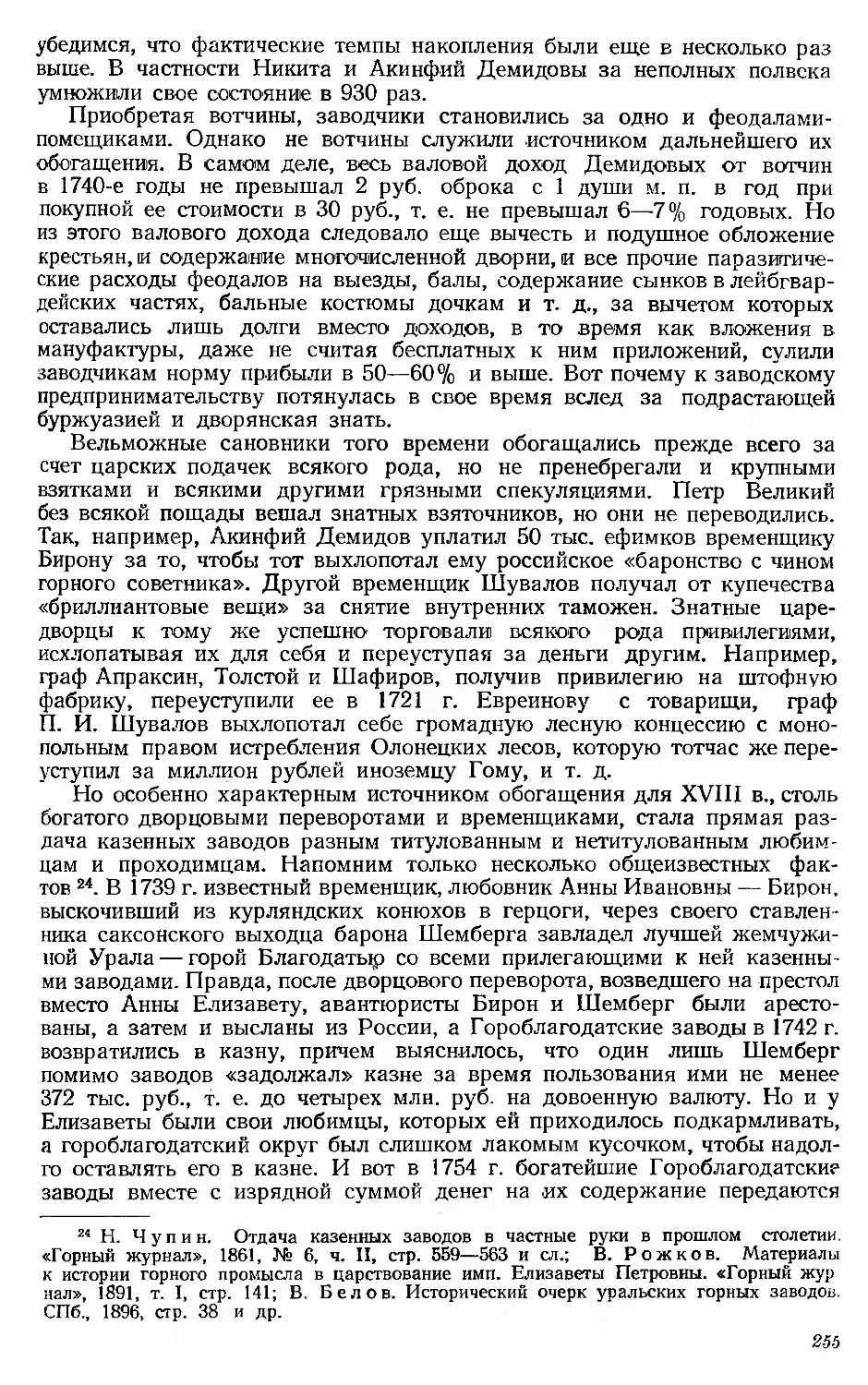

сер.) цены таковы:

Годы Место оценки Полица Уклад Топор

1551—1552 Карельский монастырь — 3 9

1553 Кострома — — 6

1567 Карелия, Белоозеро 4 3 • 8

1571 Соловецкий монастырь 5 » — —

1574 Там же 6 •— 6

1575 Антониев-Сийский и Карельский монастыри — 1,5 16

64 С. В. Бахрушин. Ук. соч., стр. 47—65.

65 А. Г. Мань ков. Цены и их движение в Русском государстве XVI в. М.— Л.,

1951, стр. 97. Следует напомнить, что из 1 фун. лигатурного серебра, по Кауфману,

чеканилось в 1462—1533 гг. 520 новгородских, или 1040 московских денег, после чего,

с 1535 до 1612 г., из 1 фун. чеканилось уже 1200 ден. 92°, с 1613 г.—1600 ден. 85°,

с 1656 г.—1728 ден., с 1682 г,—2016 ден. и с 1699 г.—2880 ден. С. Г. Стр ум ил ин.

Оплата труда в России. «Плановое хозяйство», 1930, № 4, стр. 116.

66 Прутовое железо и связное измерялось саженями или пудами; в 1677 г. 1 сажень

прутового железа в Соловках весила 14 фун. и состояла из двух прутов.

67 В XVII в. тихвинский уклад расковывался на штуки весом примерно в Vs ф.

(80 г.), корельский продавался на вес, пудами. Штуки уклада именовались также

веретенами, клинами и вершками.

24

ГОДЫ Место оценки Полипа Уклад Топор

1577 Соловецкий и Ачтониевский монас-

тыри 10 4 21

1580 Там же 10 3 1&

1581 Холмогоры 12 — —

1581 Москва — — 20

1588 Там же — 3 14

1588 Соловецкий монастырь 8 __

1594—1595 Соловки, Холмогоры 9—10 3 20

, 1597—1598 Олонец, Карельский монастырь . . 7—9 — 15—18

1600 Карелия — — 15

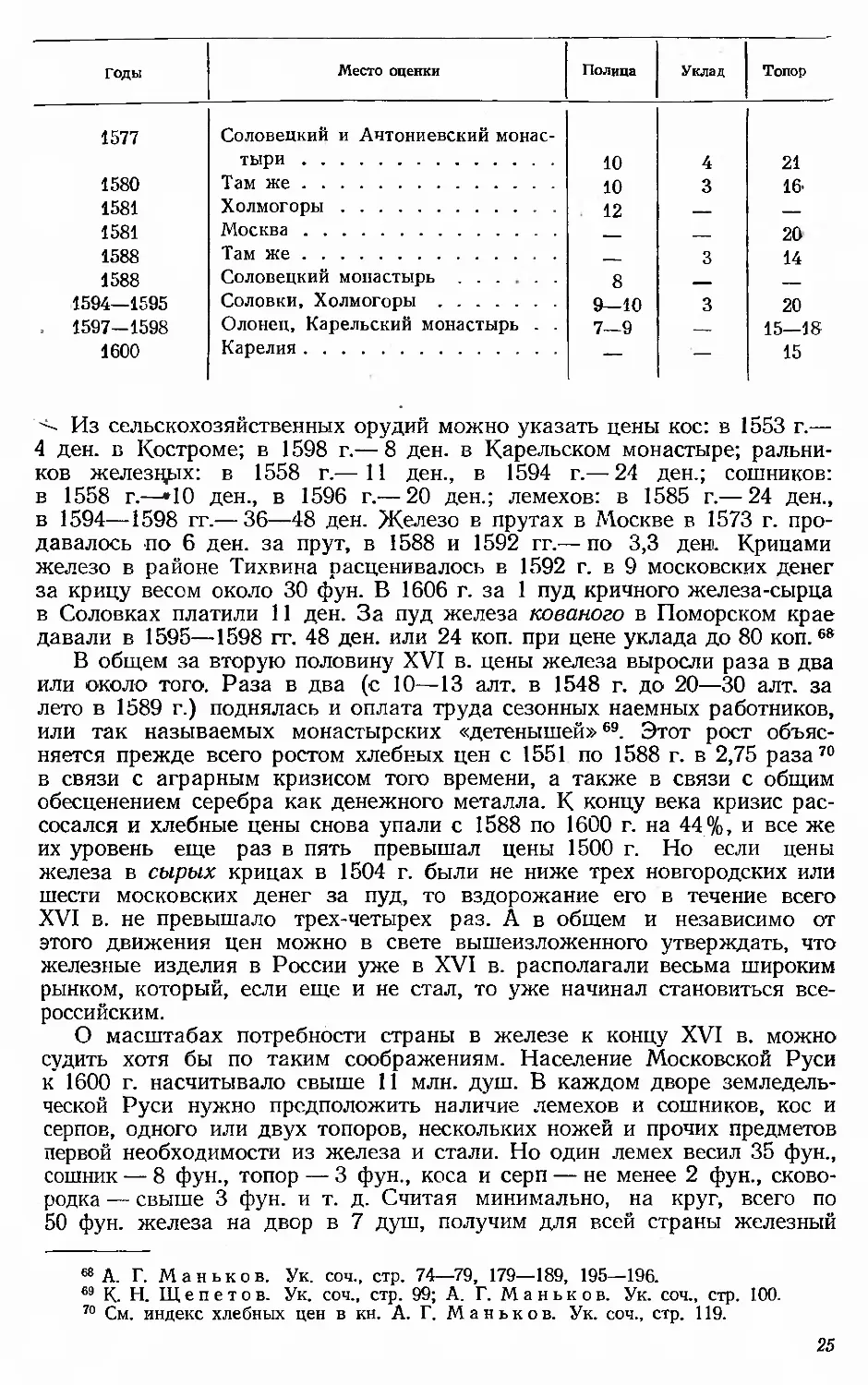

<- Из сельскохозяйственных орудий можно указать цены кос: в 1553 г.—

4 ден. в Костроме; в 1598 г.— 8 ден. в Карельском монастыре; ральни-

ков железцых: в 1558 г.— 11 ден., в 1594 г.— 24 ден.; сошников:

в 1558 г.—*10 ден., в 1596 г.— 20 ден.; лемехов: в 1585 г.— 24 ден.,

в 1594—1598 гг.— 36—48 ден. Железо в прутах в Москве в 1573 г. про-

давалось по 6 ден. за прут, в 1588 и 1592 гг.— по 3,3 ден. Крицами

железо в районе Тихвина расценивалось в 1592 г. в 9 московских денег

за крицу весом около 30 фун. В 1606 г. за 1 пуд кричного железа-сырца

в Соловках платили 11 ден. За пуд железа кованого в Поморском крае

давали в 1595—1598 гг. 48 ден. или 24 коп. при цене уклада до 80 коп.68

В общем за вторую половину XVI в. цены железа выросли раза в два

или около того. Раза в два (с 10—13 алт. в 1548 г. до 20—30 алт. за

лето в 1589 г.) поднялась и оплата труда сезонных наемных работников,

или так называемых монастырских «детенышей»69. Этот рост объяс-

няется прежде всего ростом хлебных цен с 1551 по 1588 г. в 2,75 раза70

в связи с аграрным кризисом того времени, а также в связи с общим

обесценением серебра как денежного металла. К концу века кризис рас-

сосался и хлебные цены снова упали с 1588 по 1600 г. на 44 %, и все же

их уровень еще раз в пять превышал цены 1500 г. Но если цены

железа в сырых крицах в 1504 г. были не ниже трех новгородских или

шести московских денег за пуд, то вздорожание его в течение всего

XVI в. не превышало трех-четырех раз. А в общем и независимо от

этого движения цен можно в свете вышеизложенного утверждать, что

железные изделия в России уже в XVI в. располагали весьма широким

рынком, который, если еще и не стал, то уже начинал становиться все-

российским.

О масштабах потребности страны в железе к концу XVI в. можно

судить хотя бы по таким соображениям. Население Московской Руси

к 1600 г. насчитывало свыше 11 млн. душ. В каждом дворе земледель-

ческой Руси нужно предположить наличие лемехов и сошников, кос и

серпов, одного или двух топоров, нескольких ножей и прочих предметов

первой необходимости из железа и стали. Но один лемех весил 35 фун.,

сошник — 8 фун., топор — 3 фун., коса и серп — не менее 2 фун., сково-

родка — свыше 3 фун. и т. д. Считая минимально, на круг, всего по

50 фун. железа на двор в 7 душ, получим для всей страны железный

68 А. Г. М а н ьков. Ук. соч., стр. 74—79, 179—189, 195—196.

69 К. Н. Щ е п е т о в. Ук. соч., стр. 99; А. Г. М а н ь к о в. Ук. соч., стр. 100.

70 См. индекс хлебных цен в кн. А. Г. Маньков. Ук. соч., стр. 119.

25

фонд на селе до 1,9 млн. пуд. Кроме того, для целей обороны страна

в случае нужды собирала армию до 100 тыс. вооруженных людей, для

которых требовались пушки и ядра, фузеи или самопалы, бердыши и

сабли, а для командного состава — латы или кольчуги, стальные шлемы

и прочее тяжелое снаряжение. Нуждалось в оружии и мирное население

для охоты, а пограничное (казаки) и для самообороны. Но, считая лишь

по полпуда из расчета на каждого бойца армии, включая артиллерию

и обоз, получим уже не менее 50 тыс. пуд. железа. Добавив к этому

на все прочие не учтенные выше потребности городов, промысловп,

строительства и транспорта еще хотя бы столько же, определим весь

металлический фонд страны минимально в 2 млн. пуд. И, стало быть,

при двадцатилетием сроке амортизации такого железного фонда на его

возобновление и расширение требовалось ежегодно свыше 100 тыс. пуд.

железа в деле, или около 150 тыс. пуд. рукодутного железа-сырца. При

ничтожном товарообмене с заграницей вся эта потребность, очевидно,

покрывалась внутренним производством кустарных домниц и кузниц.

71 Например, для соляных варниц на црены.

ГЛАВА II

ДОМНИЦЫ XVII—XVIII веков

1. Мелкое ручное производство

В XVII в. тульское ручное железо и серпуховский уклад были уже

широко известны по всей стране. И это само по себе свидетельствует

о том, что «мастера Тульско-Серпуховского района работали не только

на заказ, но и на рынок, и притом достаточно широкий» 1.

Другим значительным районом мелкотоварного производства железа

к северо-западу от Москвы были Устюжна-Железопольская, Белозер-

ский, Угличский, Тихвинский и Новгородский уезды, а также Заонежье.

В XVII в. устюженские железные изделия бытового обихода, сковороды

и гвозди торговцы-скупщики развозили в Москву, Ярославль и на дру-

гие отдаленные рынки. Работали кузнецы этих районов и по крупным

заказам казны, изготовляя мелкие кованые пушки, ядра и другие

изделия. Так, например, в 1630 г. на Устюжне выполнялся казенный заказ

Москвы на железные решетки к воротам Китай-города и Белого города,

выполненный 63 кузнецами в 24 недели. В 1631 г. тем же кузнецам был

дан заказ на 3 тыс. пуд. крупной дроби для казенных пищалей. В 1632 г.

они готовили в казну ломы, кирки, заступы и лопаты, в 1633 г. ковали

пушечные ядра и т. д. В восточном Замосковье центрами мелкотовар-

ного производства железа были Галич, костромские пригороды и Ниж-

ний с уездом. Железо сбывали значительными партиями на ярмарках

у Макария; например, в 1695 г. Пыскорский монастырь купил здесь

6200 полиц галицкого железа, а в 1699 г. тому же монастырю из Соли-

Галицкой было доставлено за 709 руб. 24 036 цыренных полиц. В вос-

точном Поморье значительными центрами того же железного промысла

были Устюг Великий с уездом, Соль-Вычегодская и Тотьма. В одном

лишь Белослудском стане Велико-Устюжского у. по писцовым книгам

1623—1626 гг. числилось.32 железоплавильных горна. А общий привоз

на рынок в Устюг за 1633/34 г. составил 2602 п. 6 ф. кричного железа

и 578 сох. Наличие в привозе большого числа сох доказывает, что

не только домники, но и многие кузнецы изготовляли свой товар не опре-

деленным заказчикам, а на широкий рыночный сбыт. В некоторых

случаях в таких кузницах применялся и наемный труд, причем при 1

1 Н. В. Устюгов. Ремесло и мелкое товарное производство в русском государ-

стве XVII в. «Историч. записки», № 34, 1950, стр. 175—176.

27

поденном найме кузнецам в 1634 г. платили в Тотьме по 2 и по 3 алт.,

а молотобойцам — по алтыну в день. Заслуживает внимания, что среди

русских кузнецов XVII в. были мастера такой высокой квалификации,

как поморский кузнец Федор Юдин или устюжский — Шумило Жданов

Вырачев, которые, наряду с обыденной кузнечной работой, вызывались

в Москву и другие города и для таких сложных работ, как устройство

«боевых часов» 2 3.

С расширением рыночных отношений и началом образования в XVII в.

всероссийского рынка соответственно расширился рынок и для сбыта

кустарного железа. Известно, например, что на Тихвинской ярмарке уже

в начале XVII в. продавались топоры — «олонецкие», ножи — «кижские»

и тому подобная продукция дальнего привоза s.

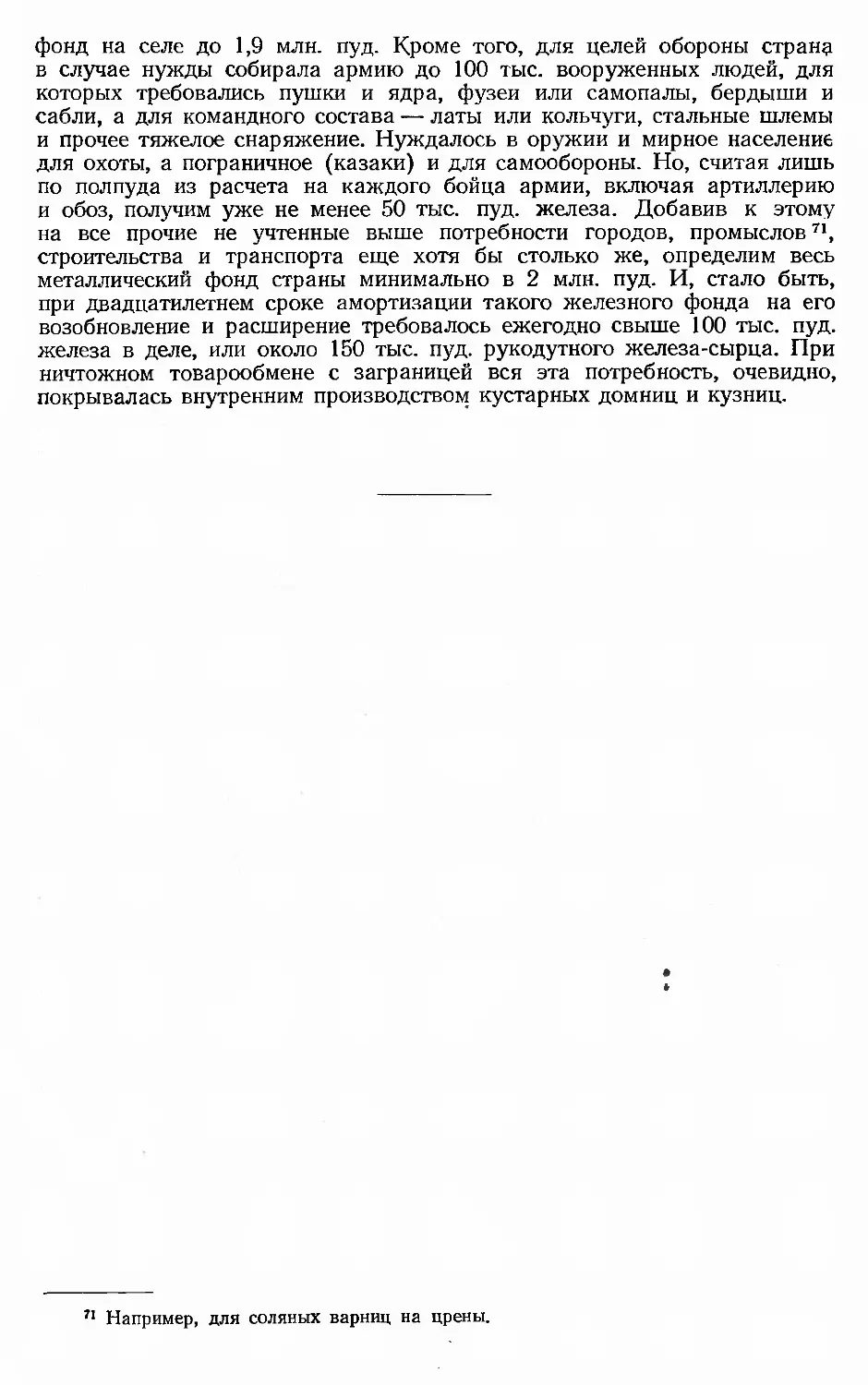

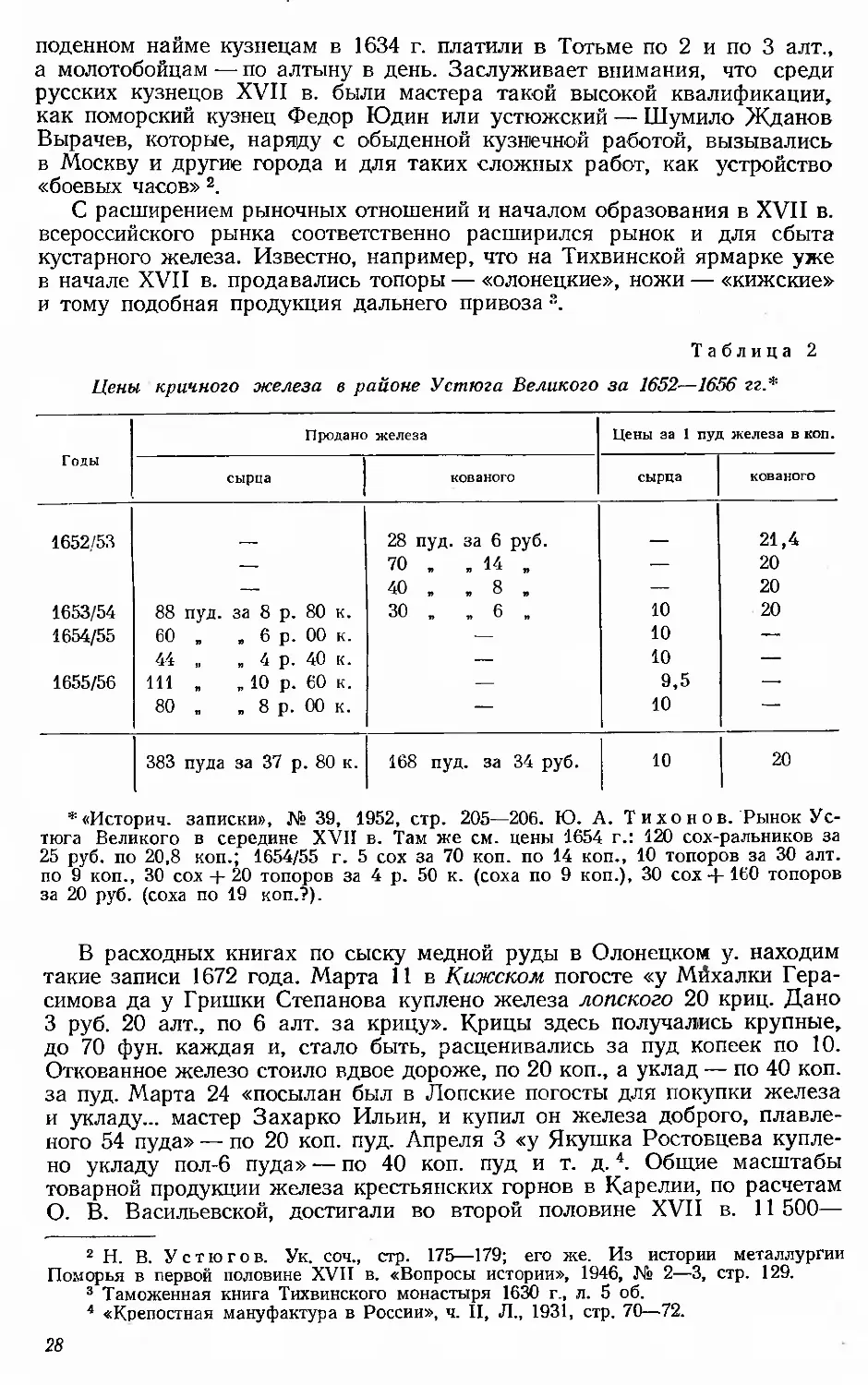

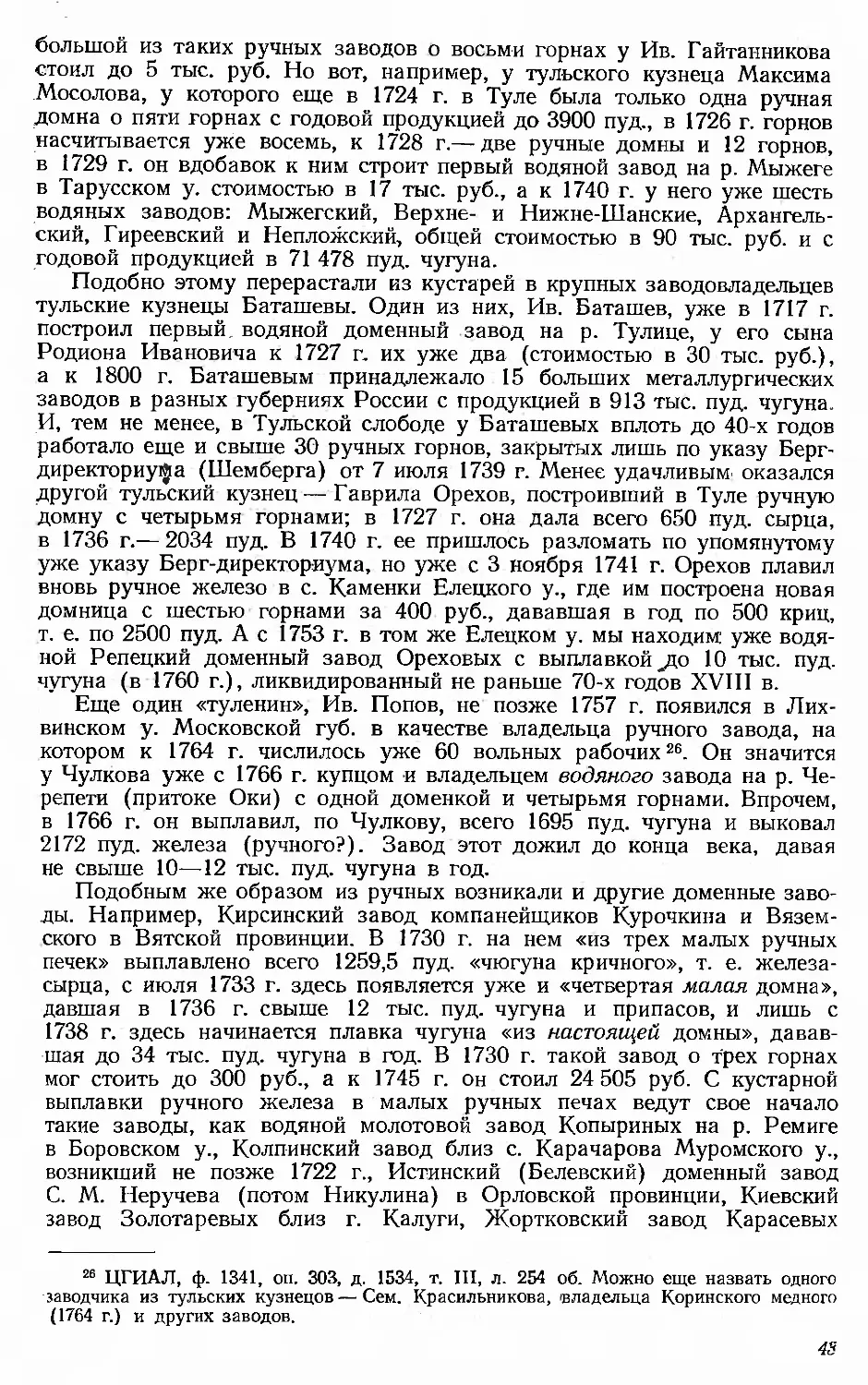

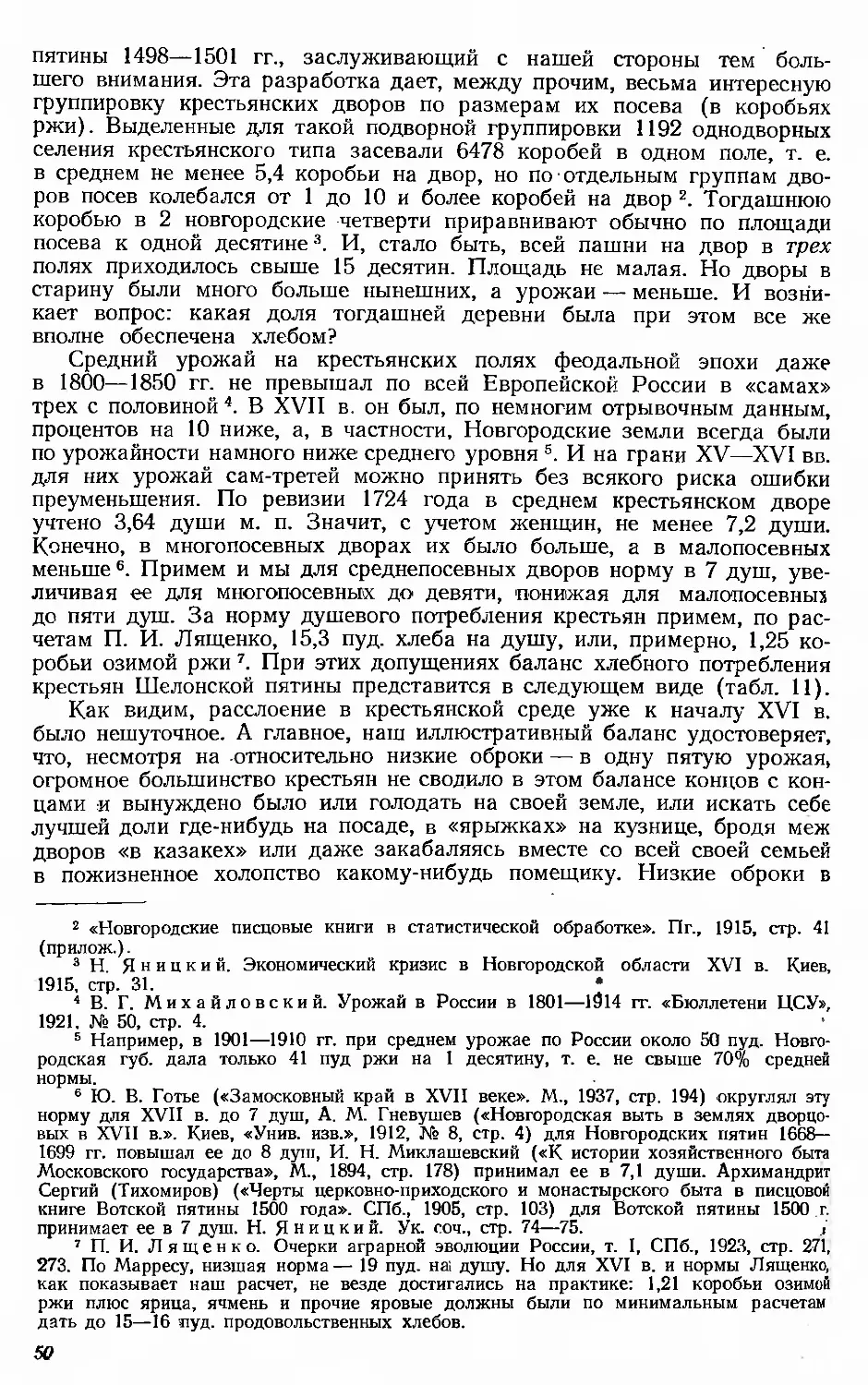

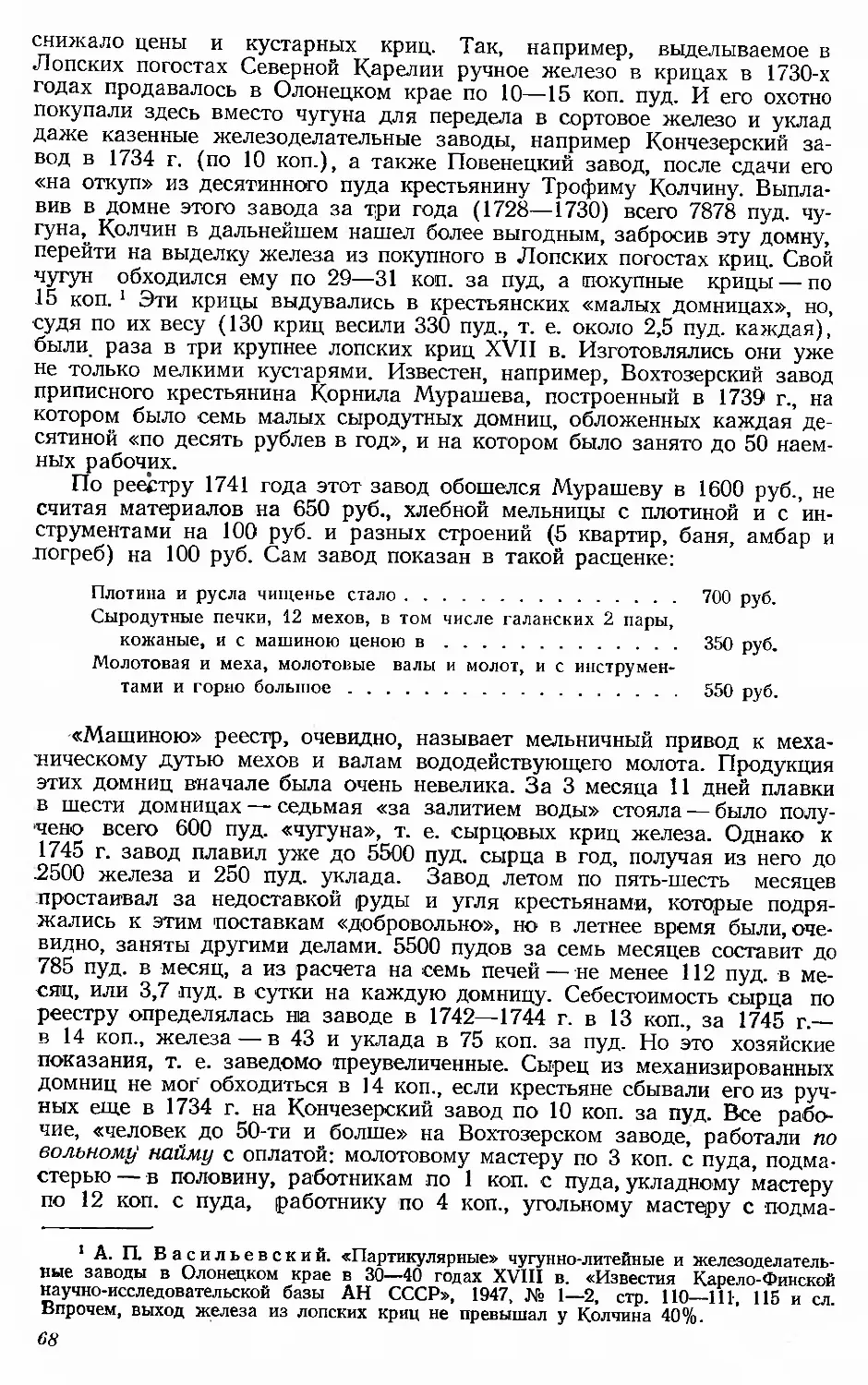

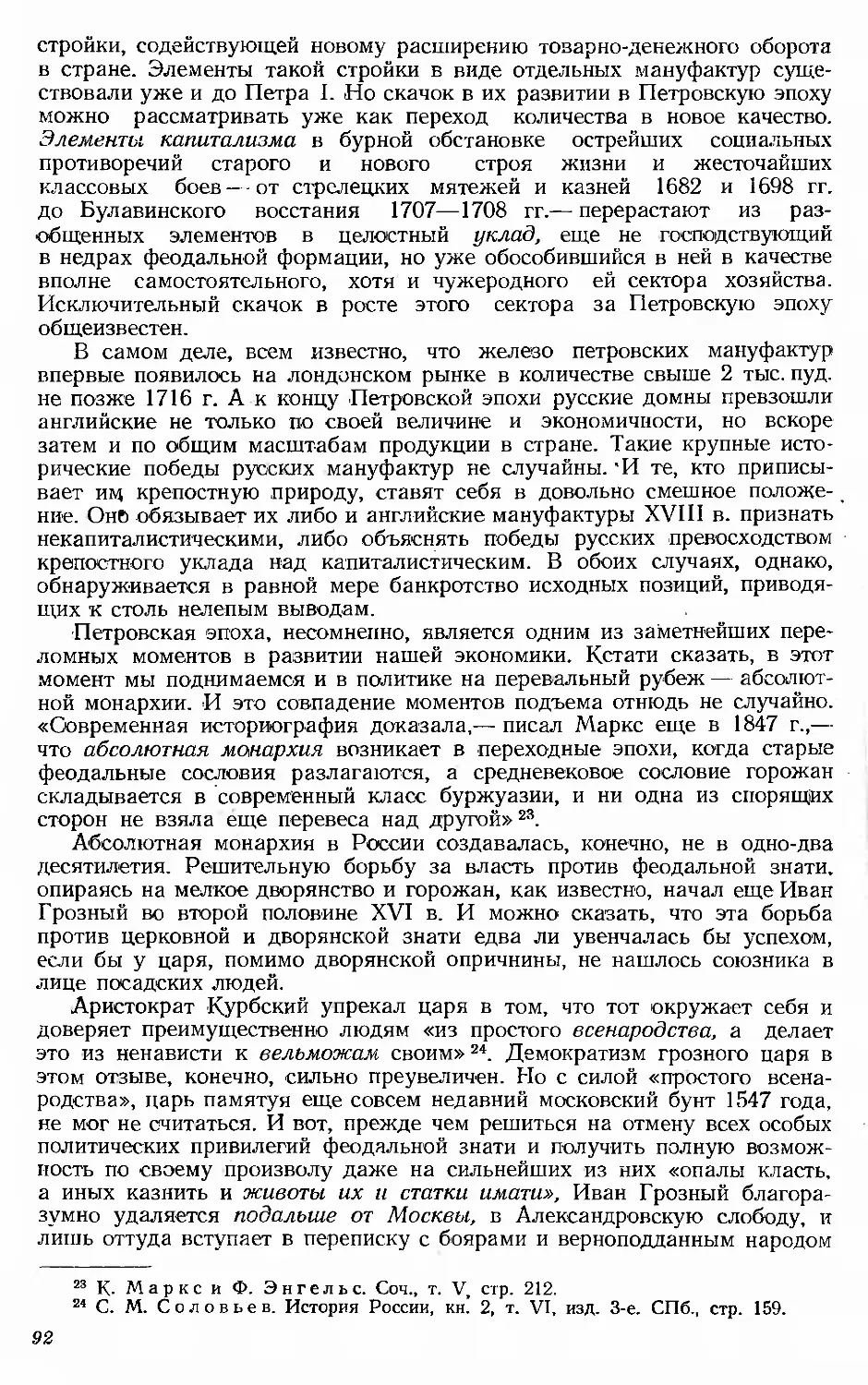

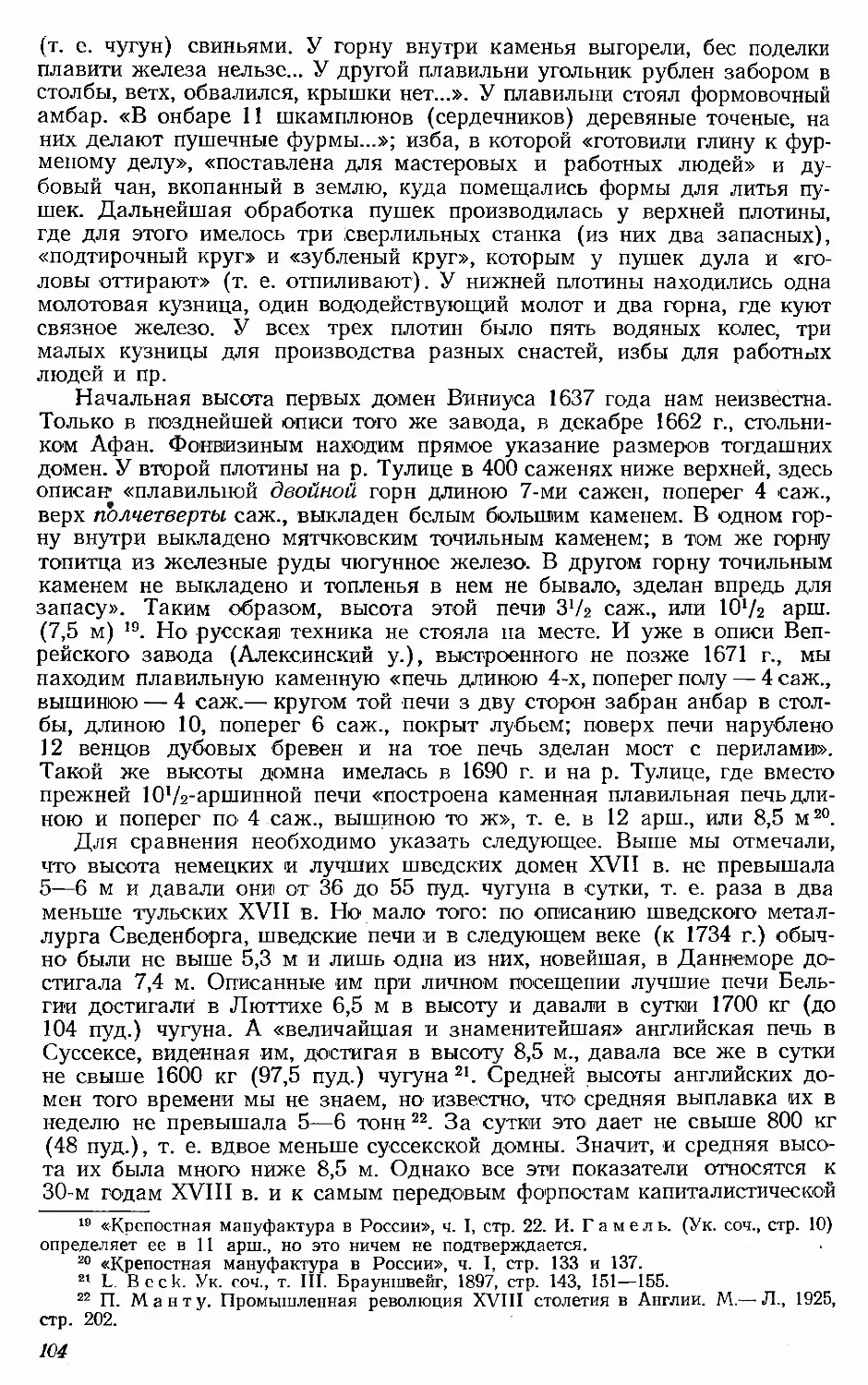

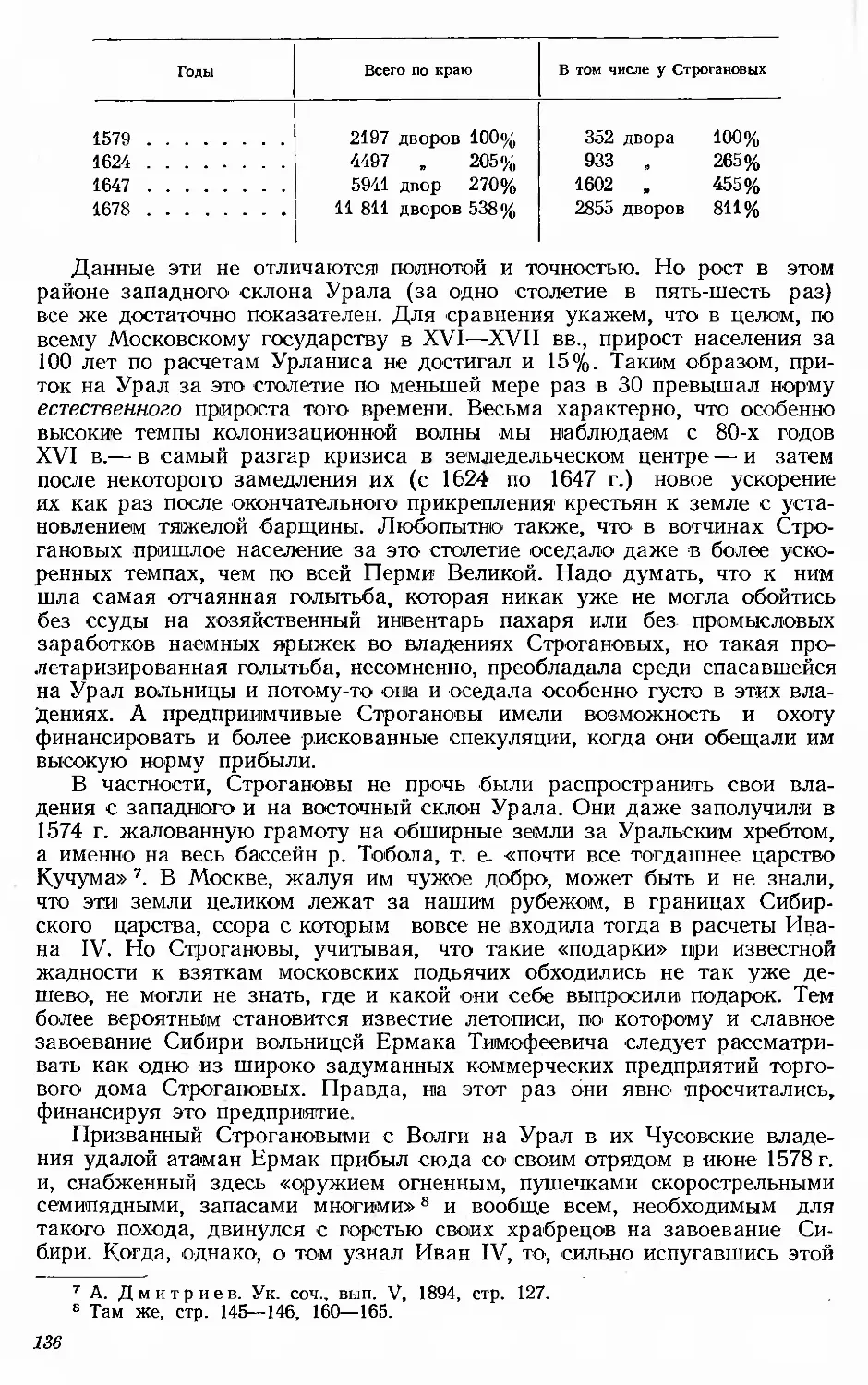

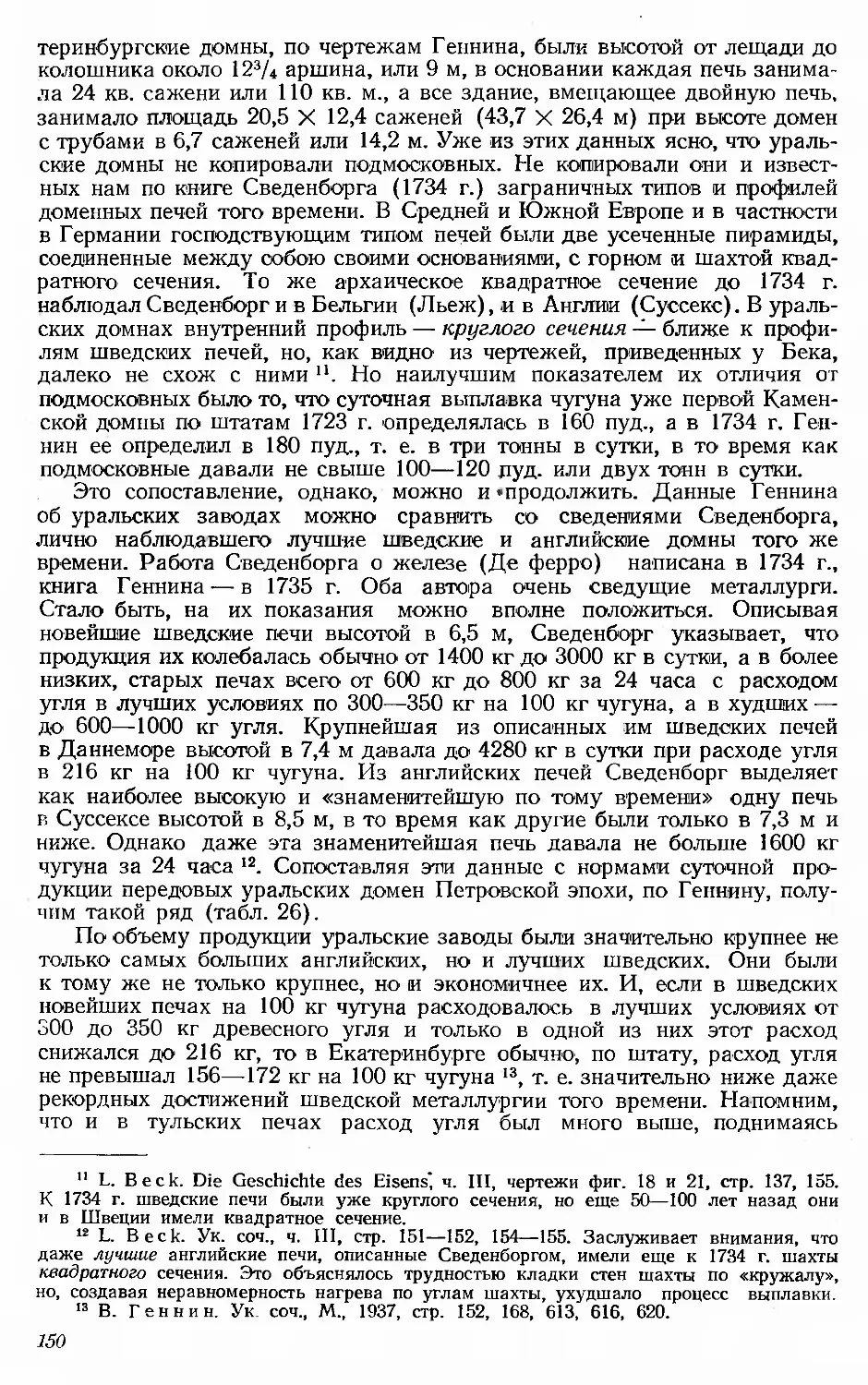

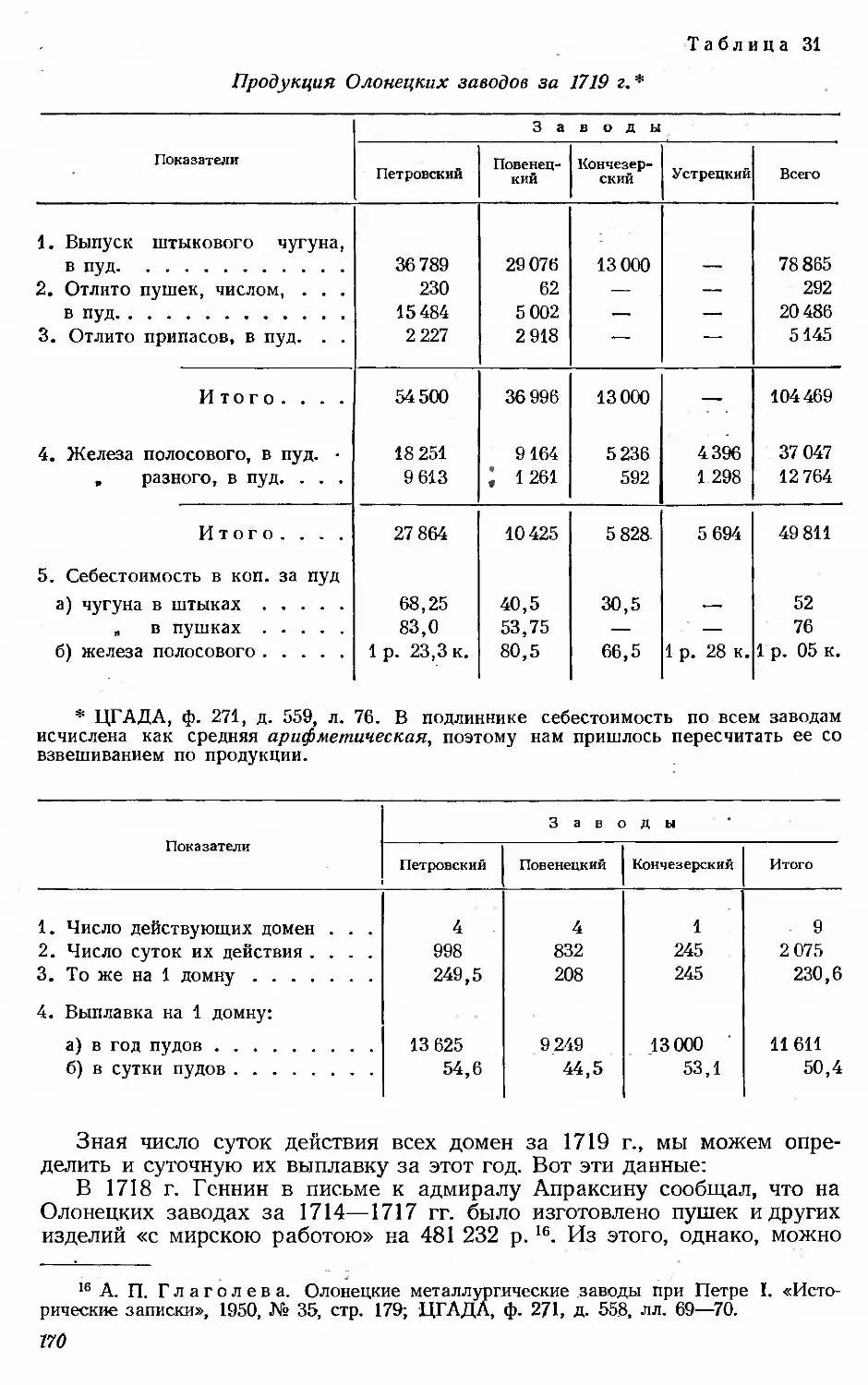

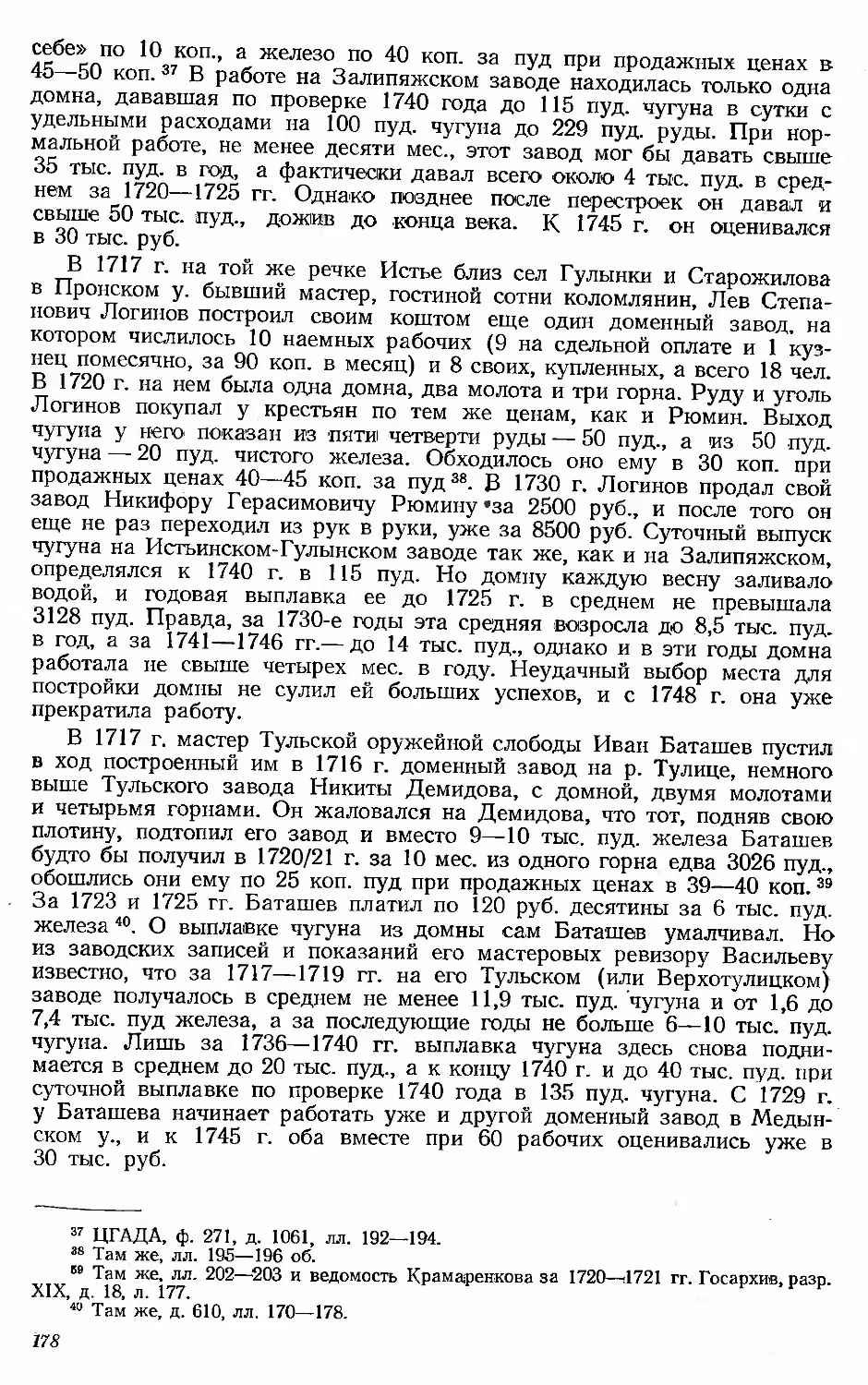

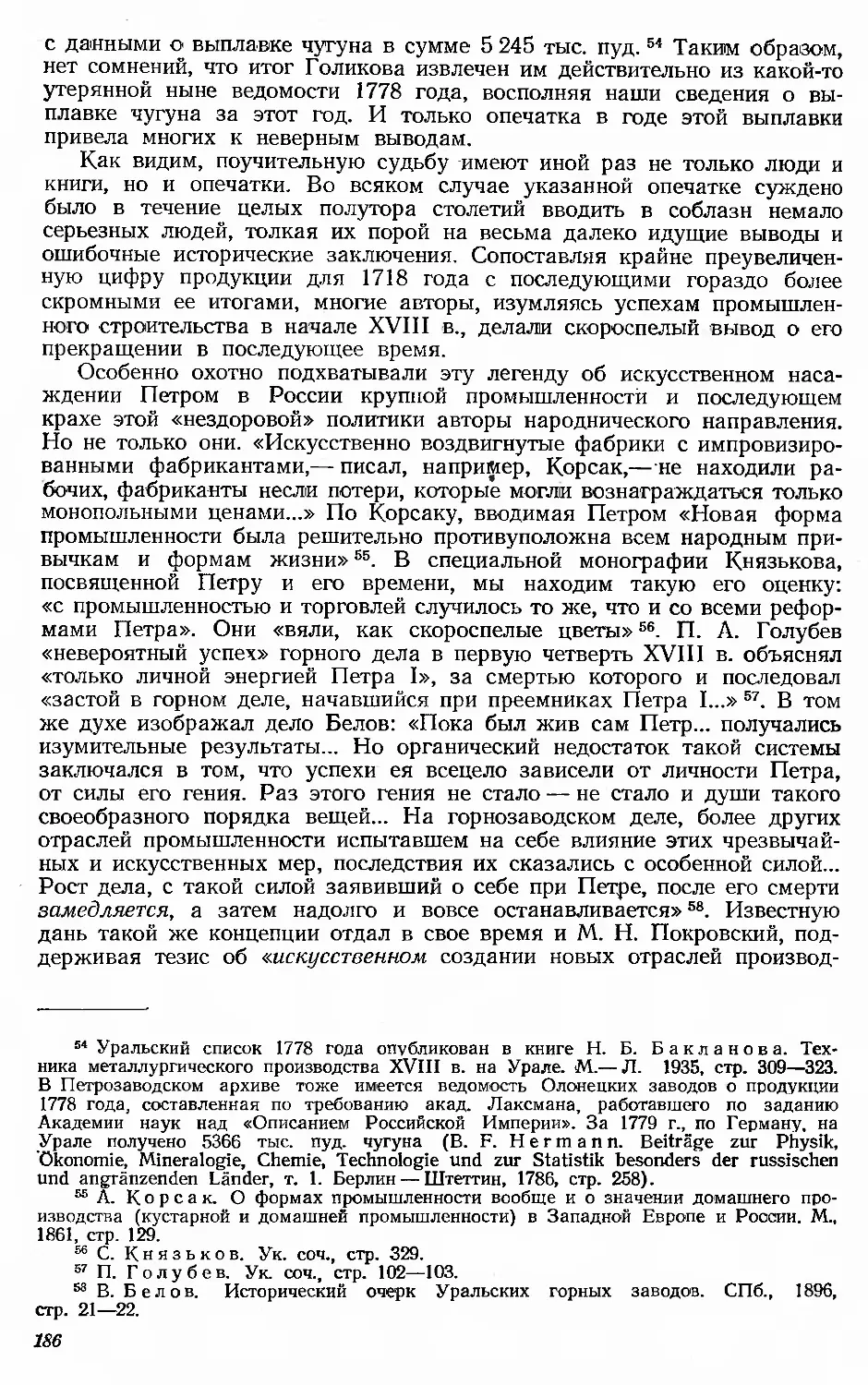

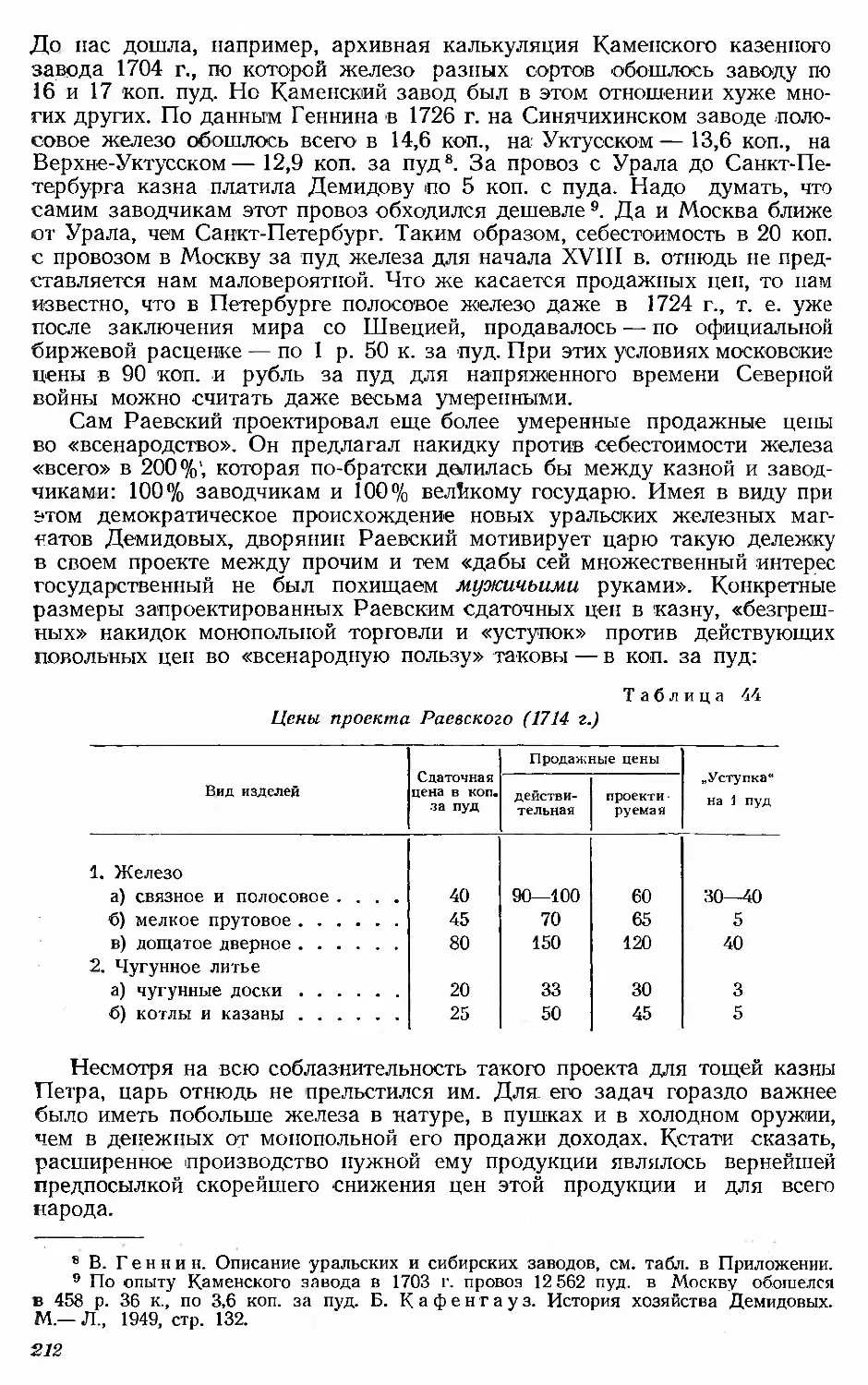

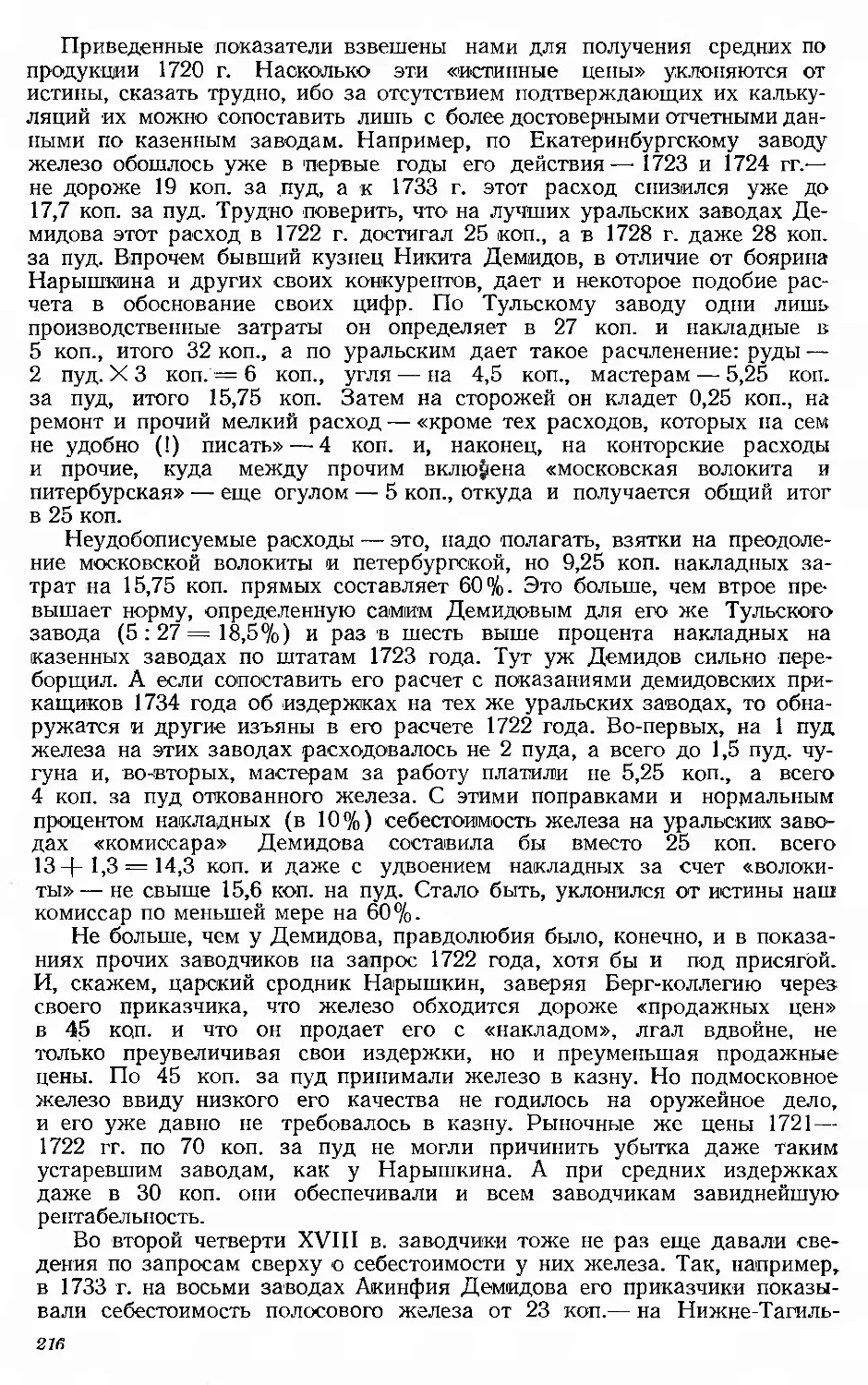

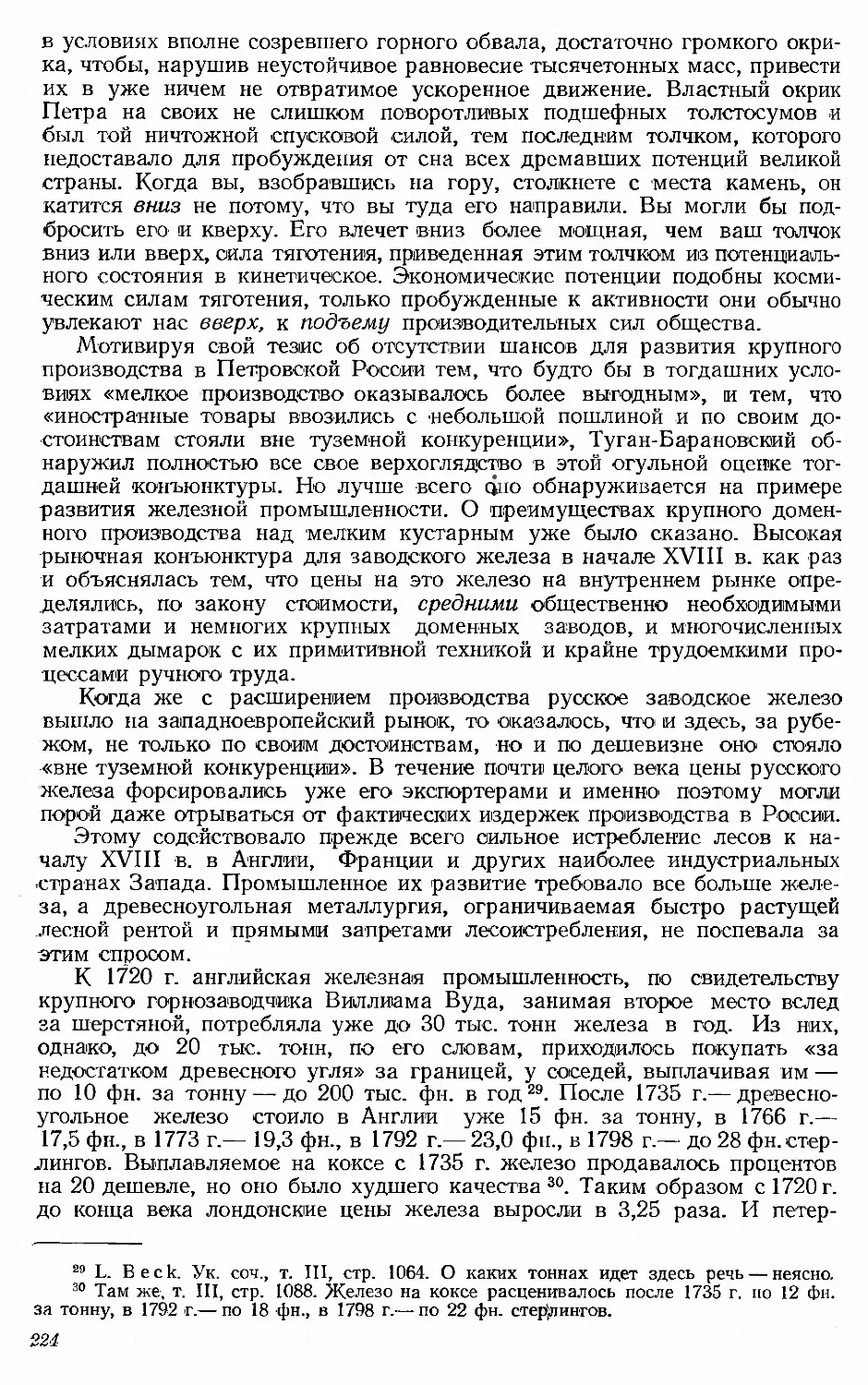

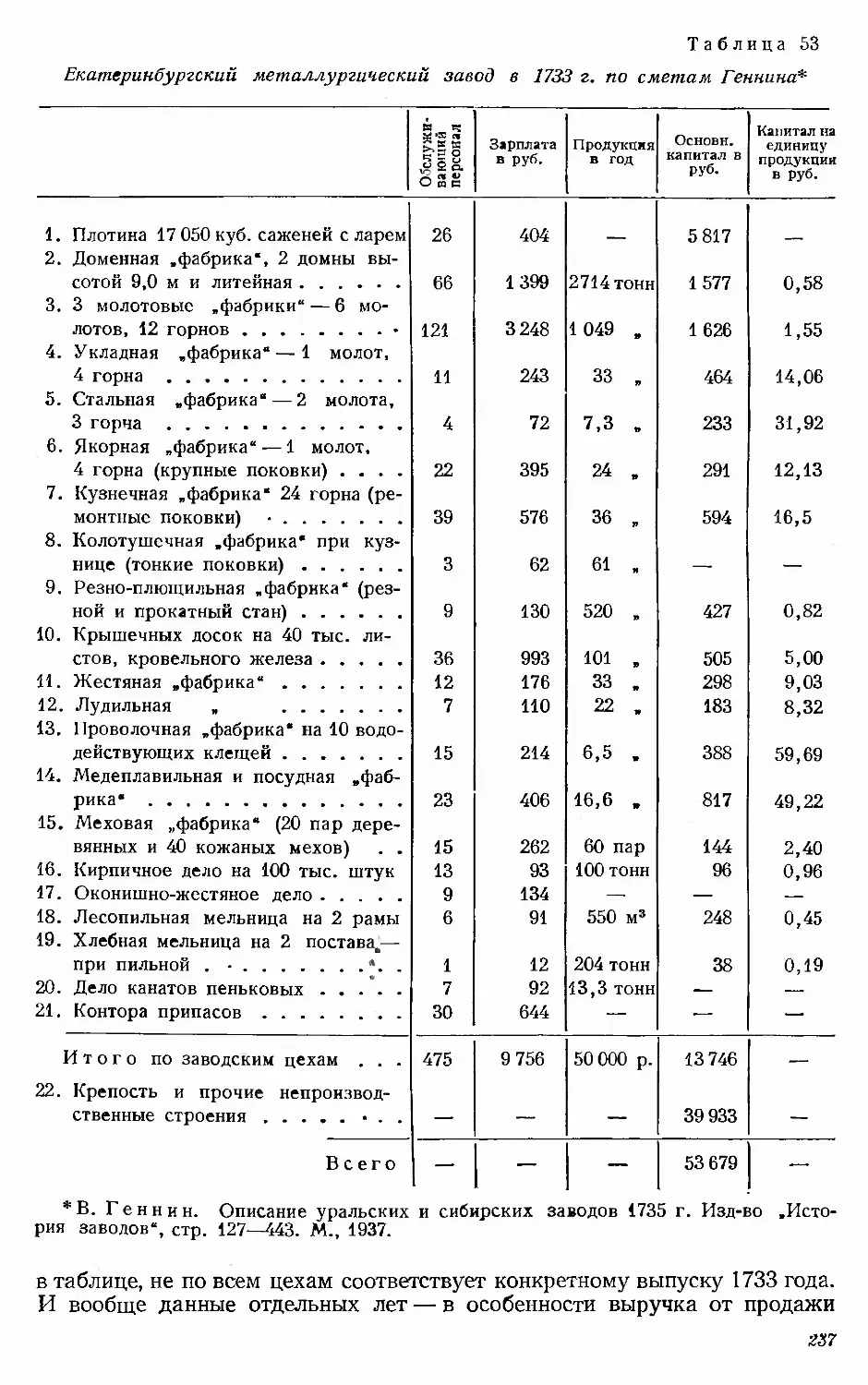

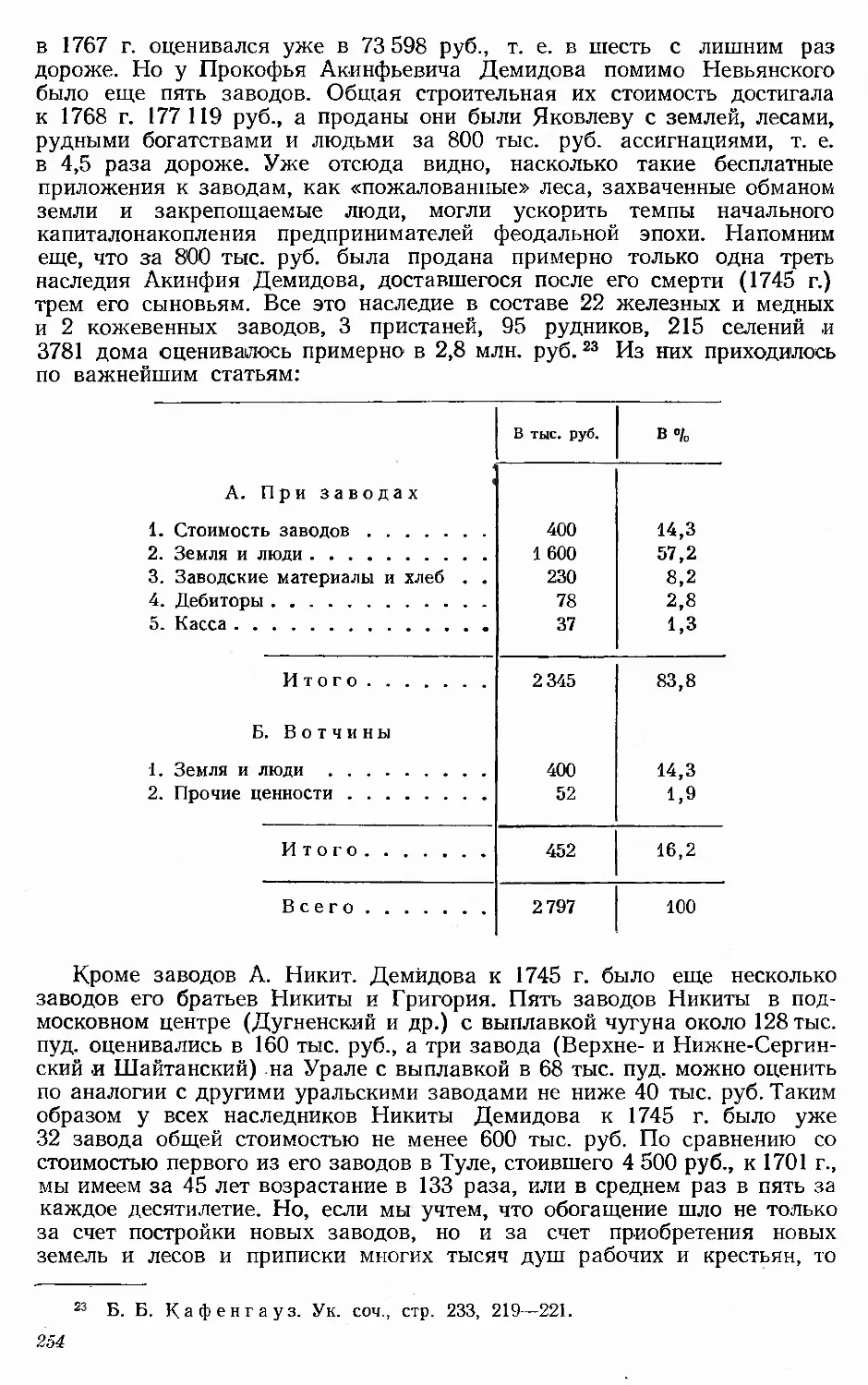

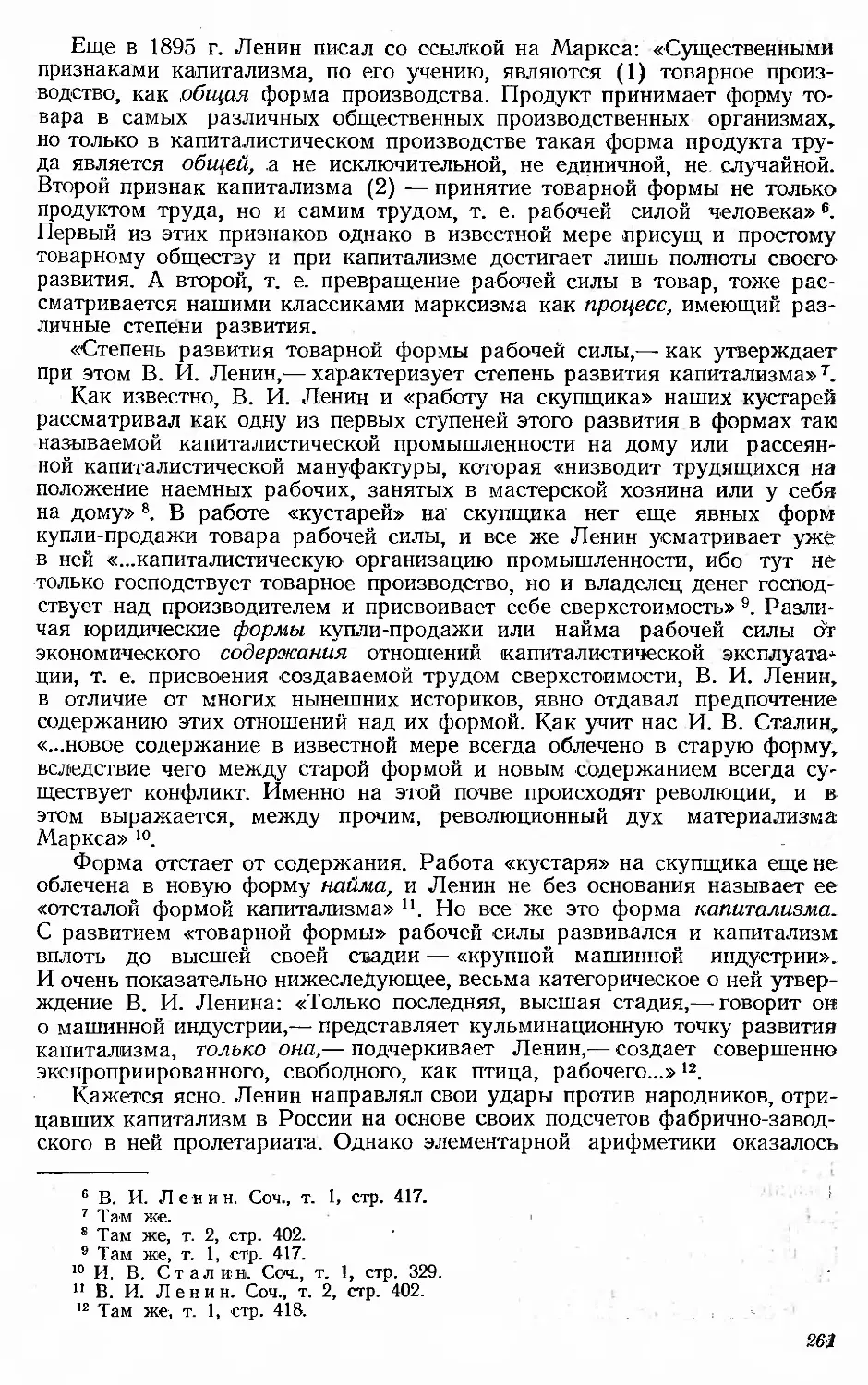

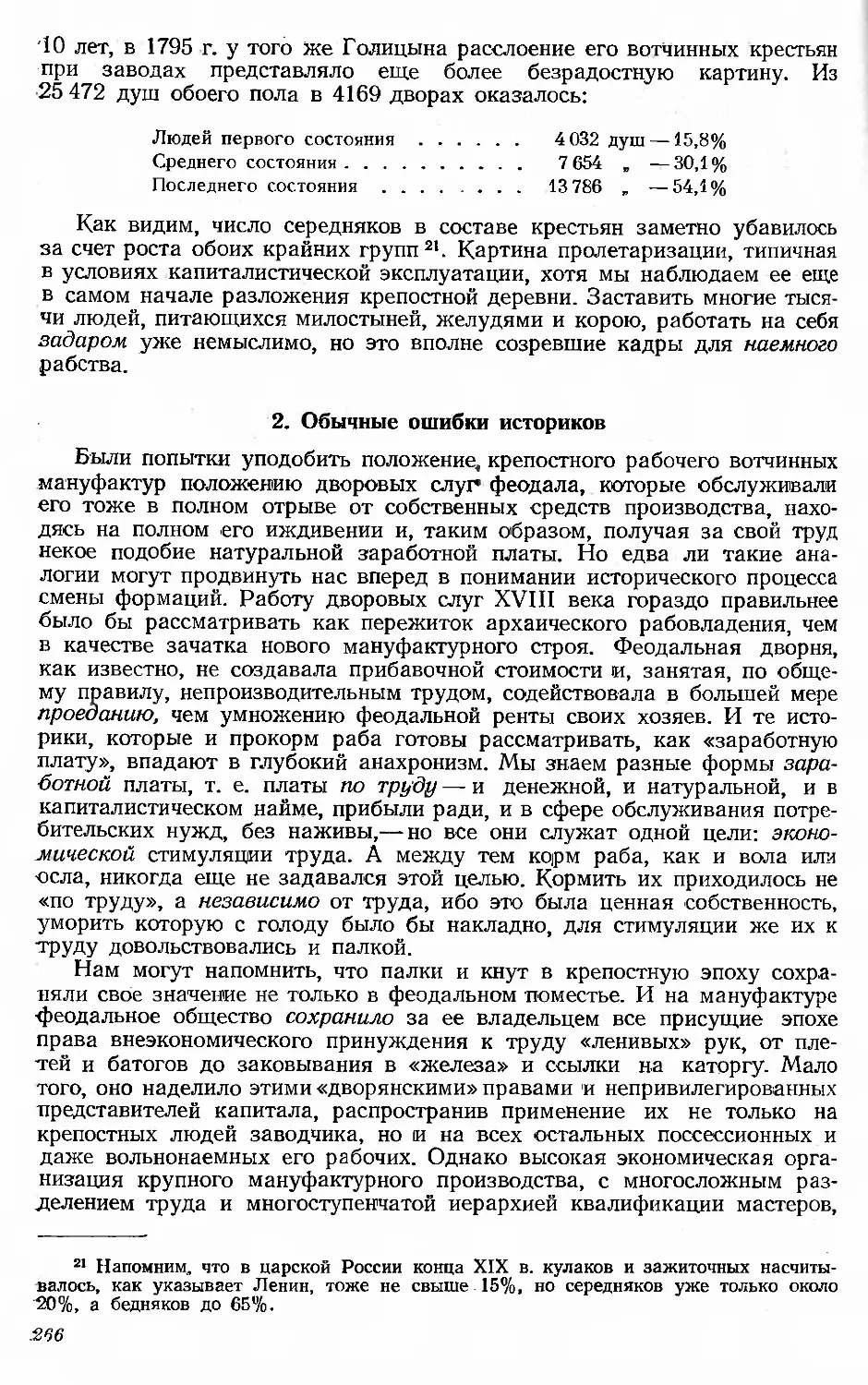

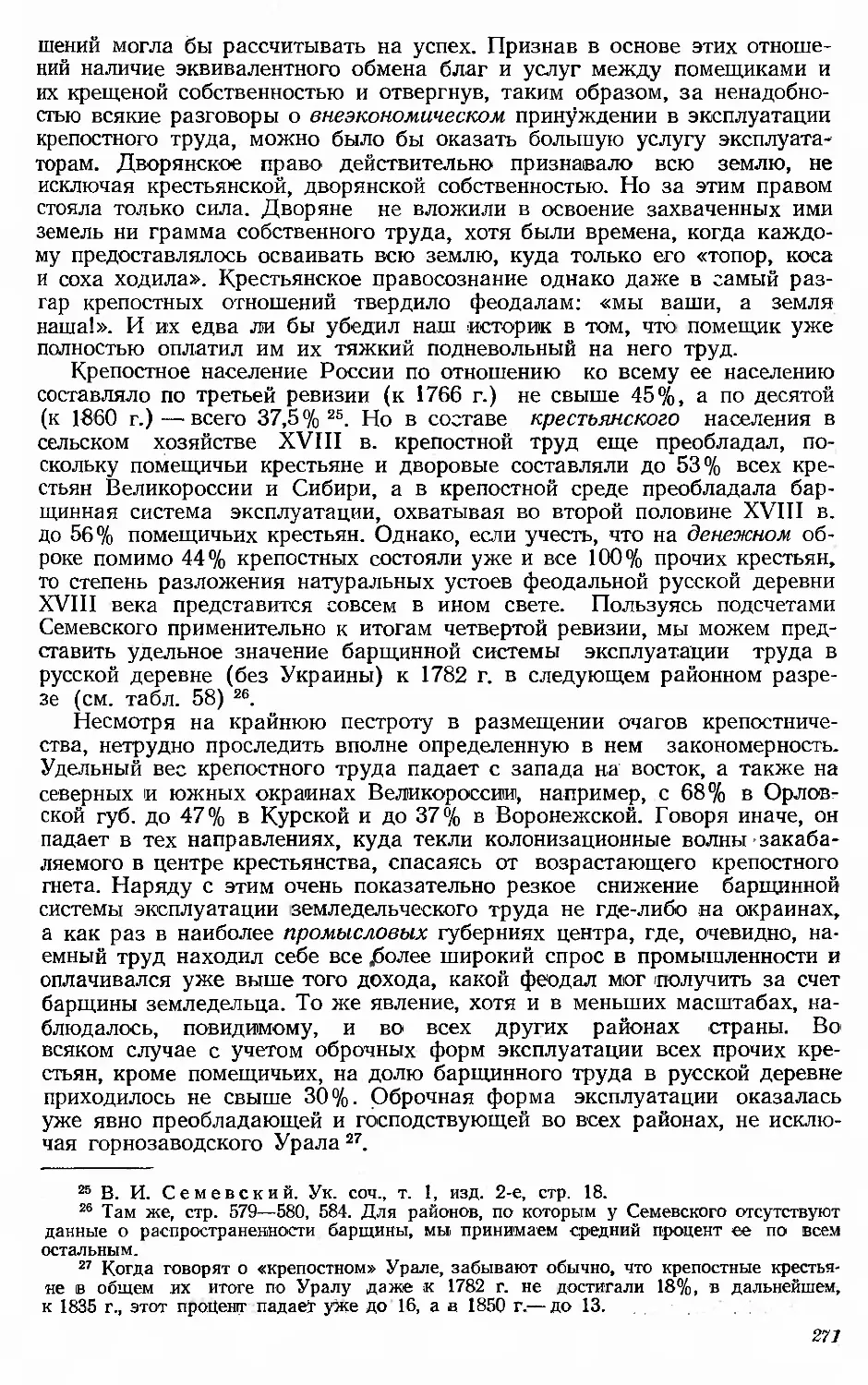

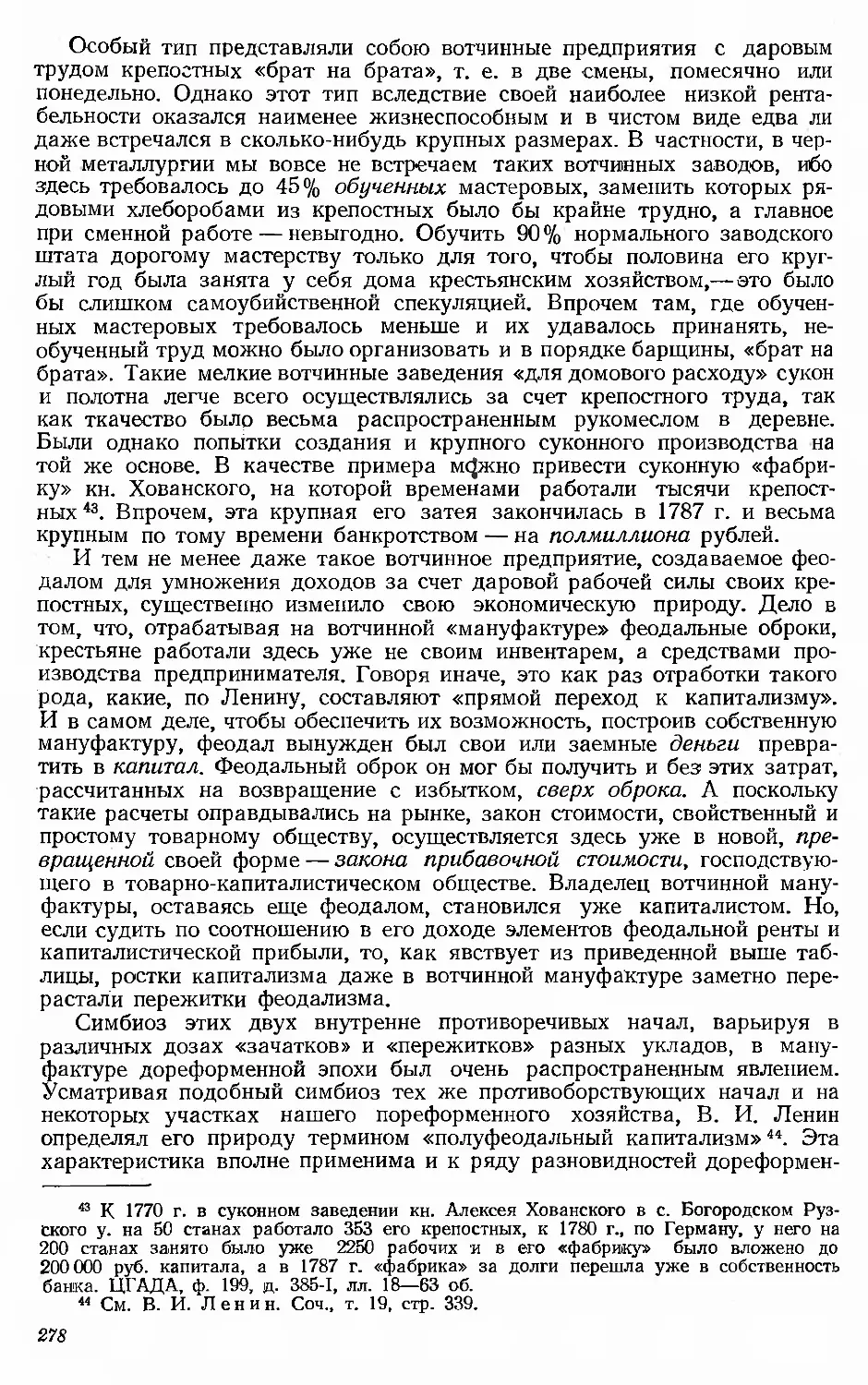

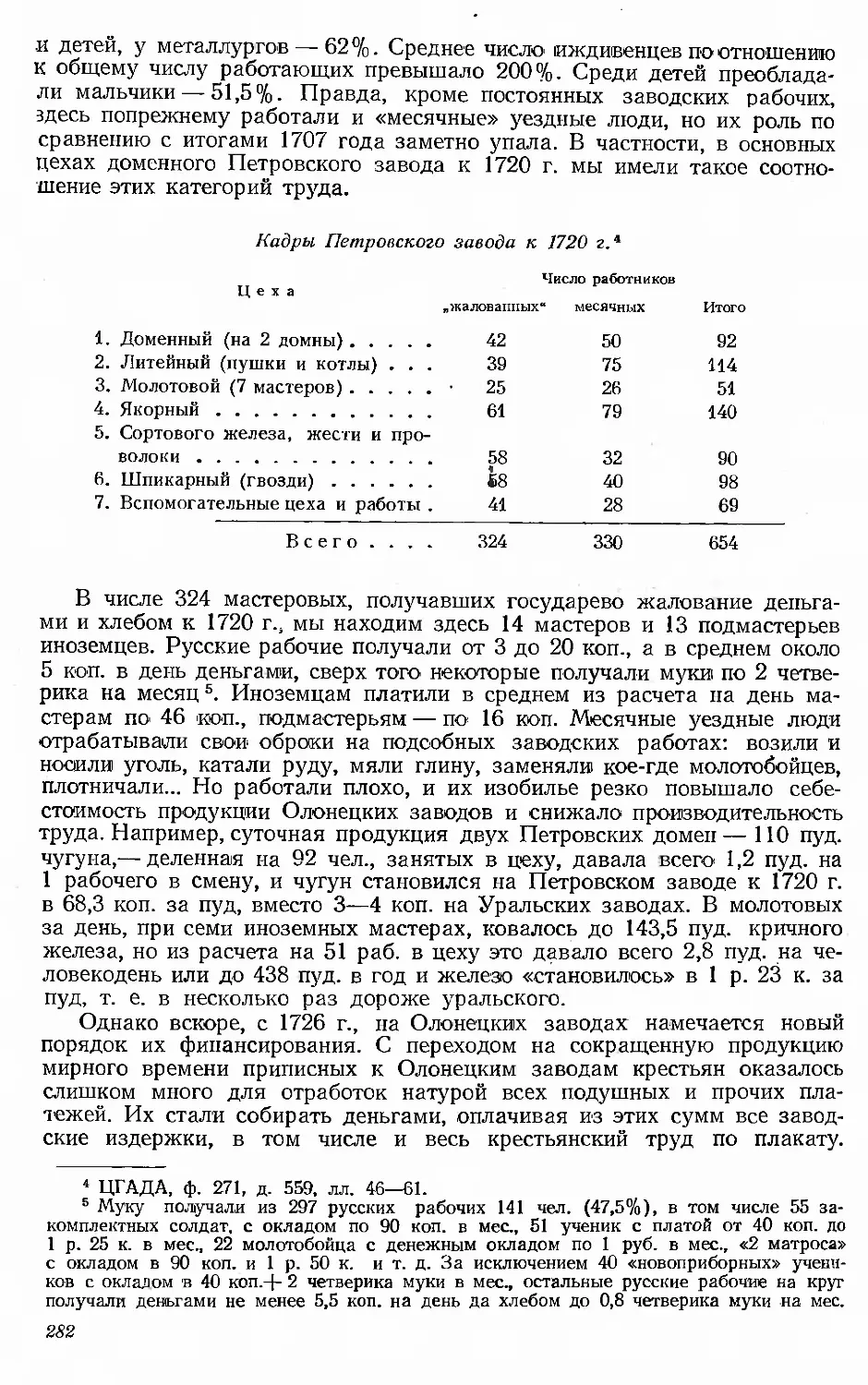

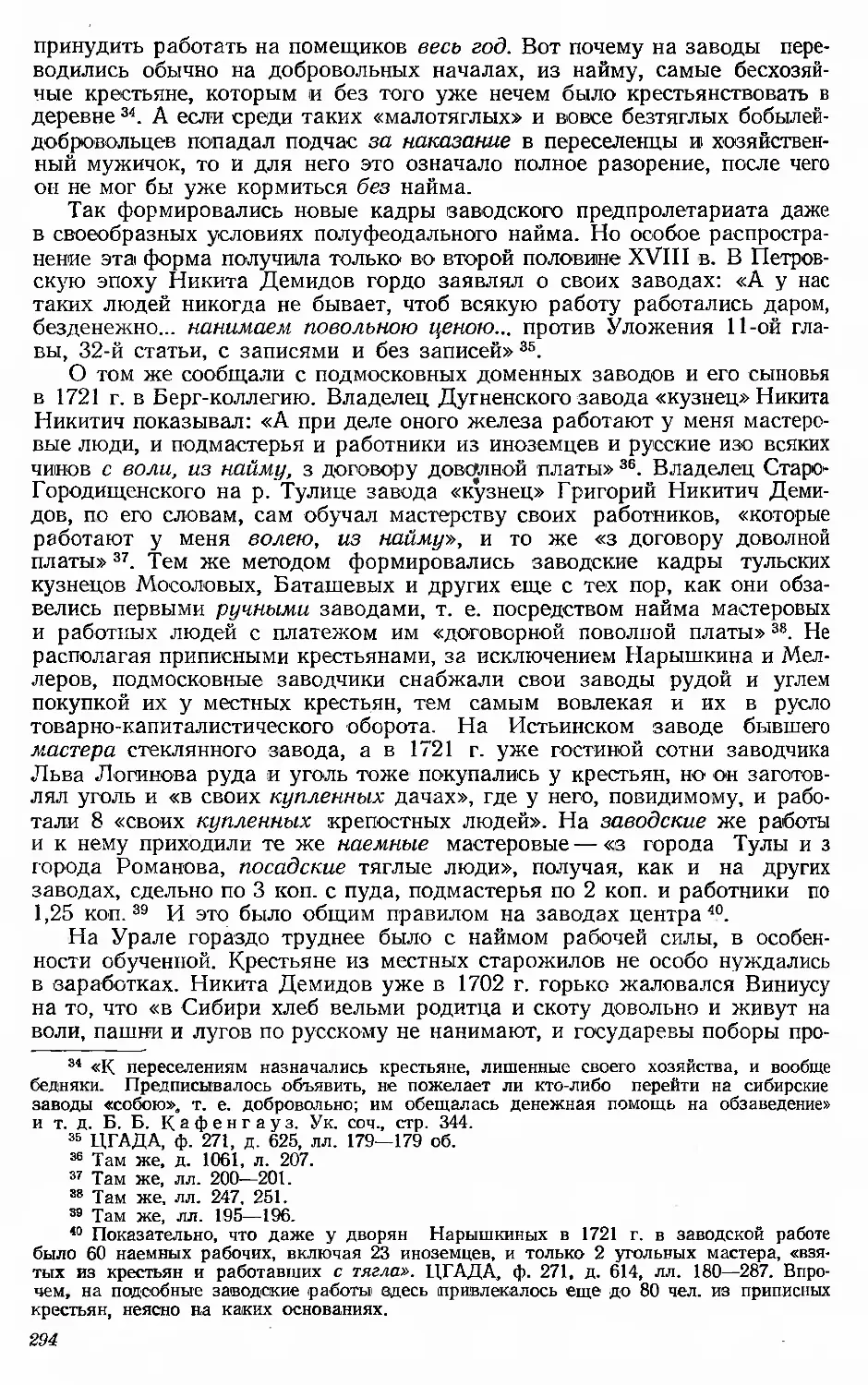

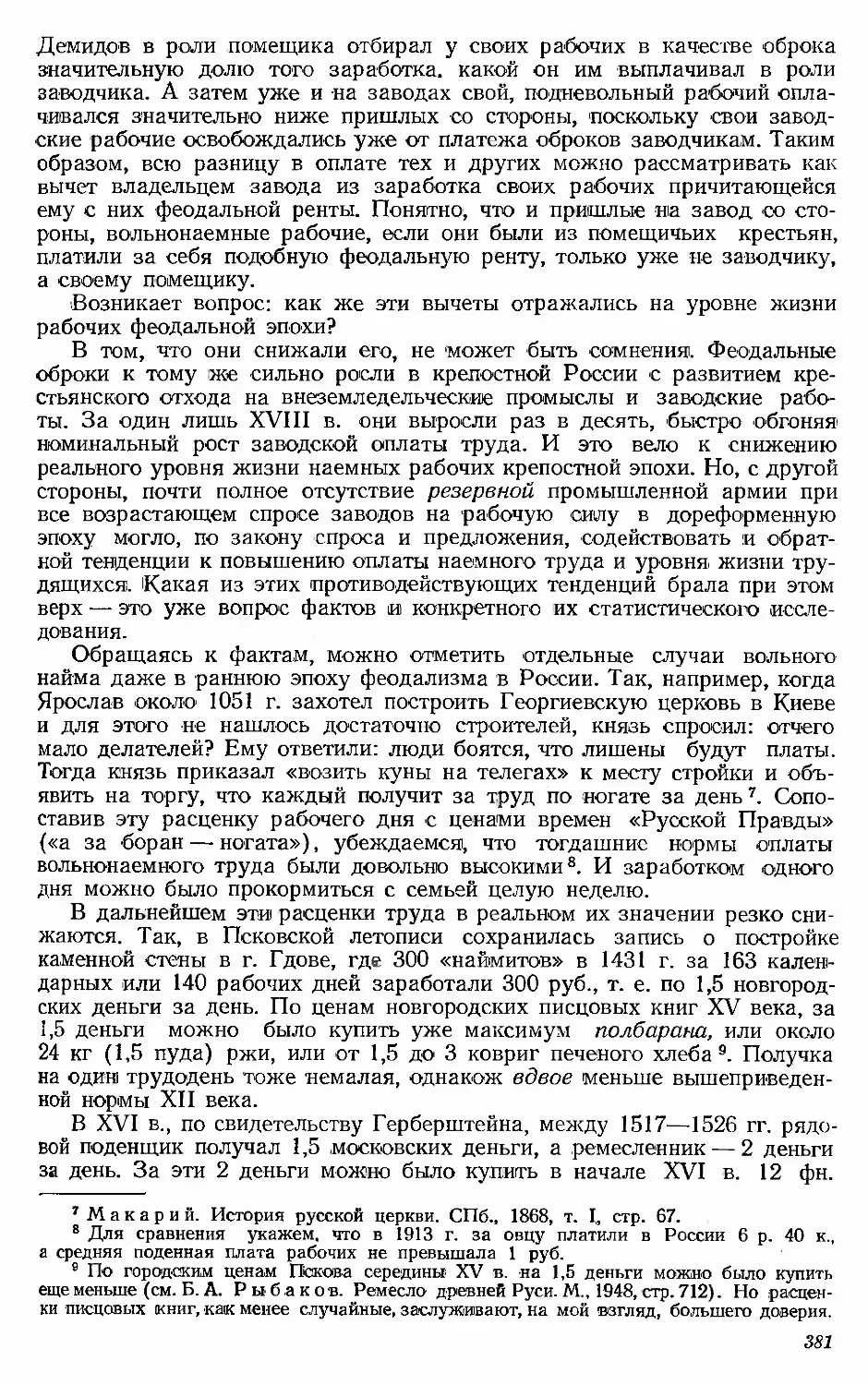

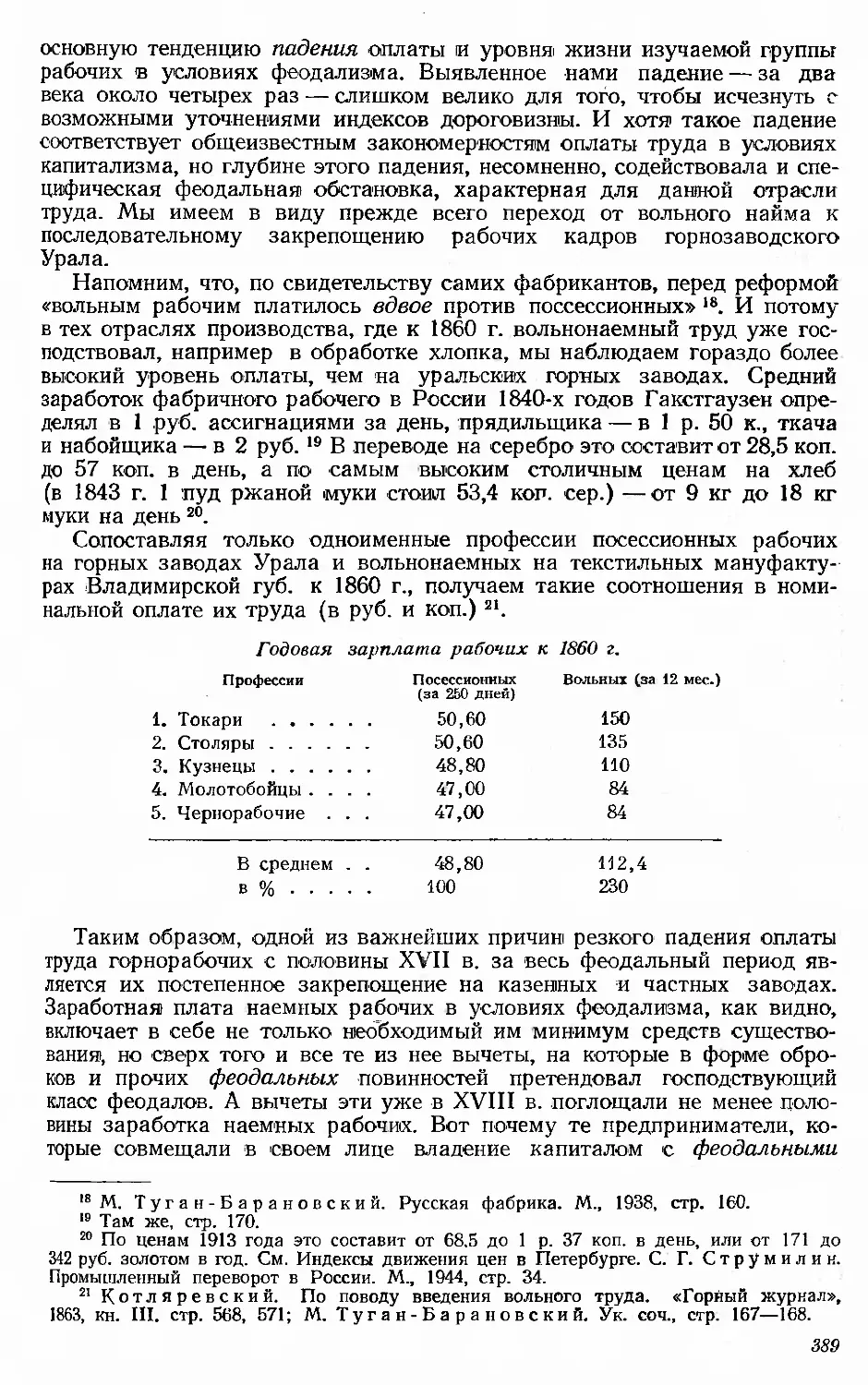

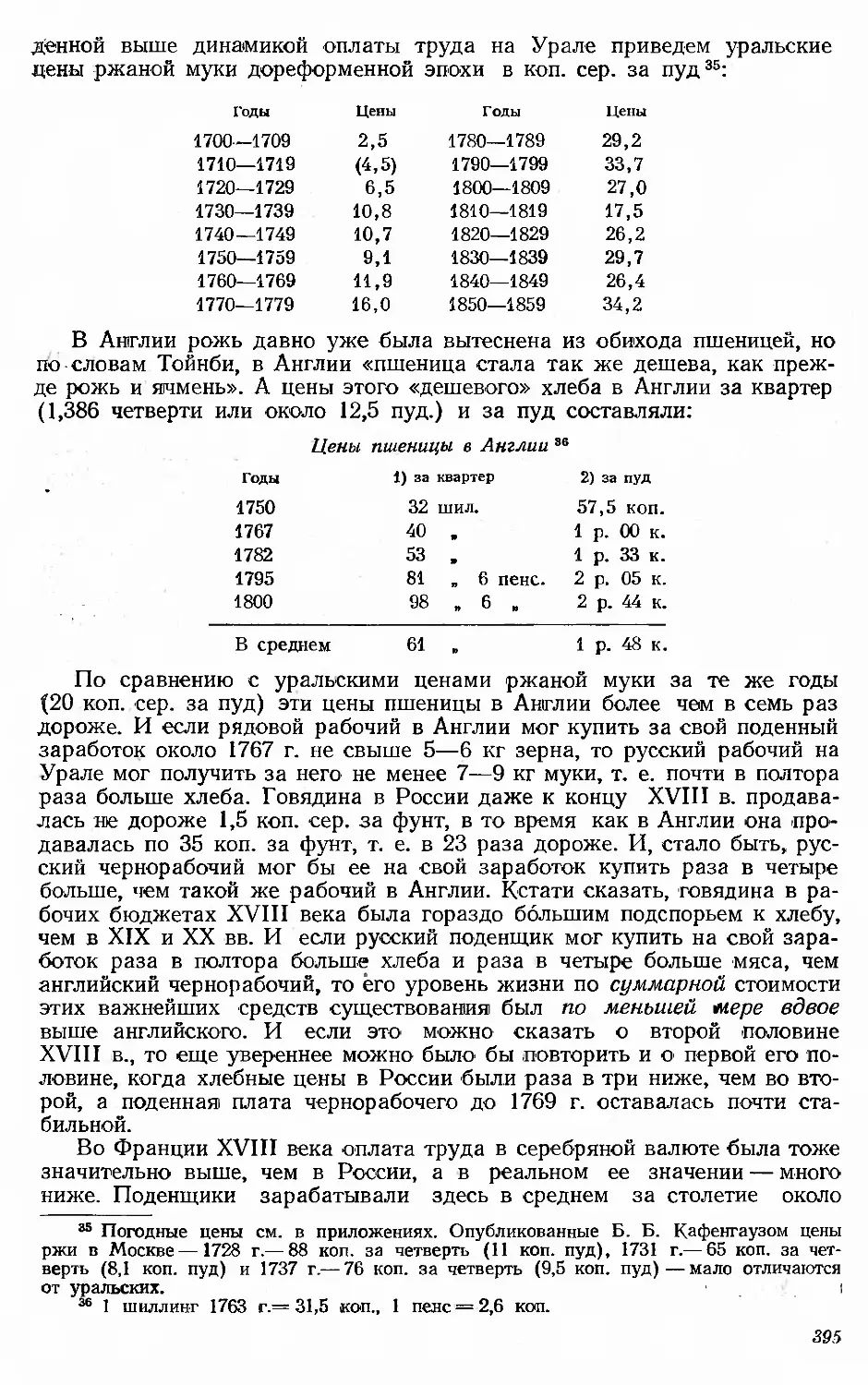

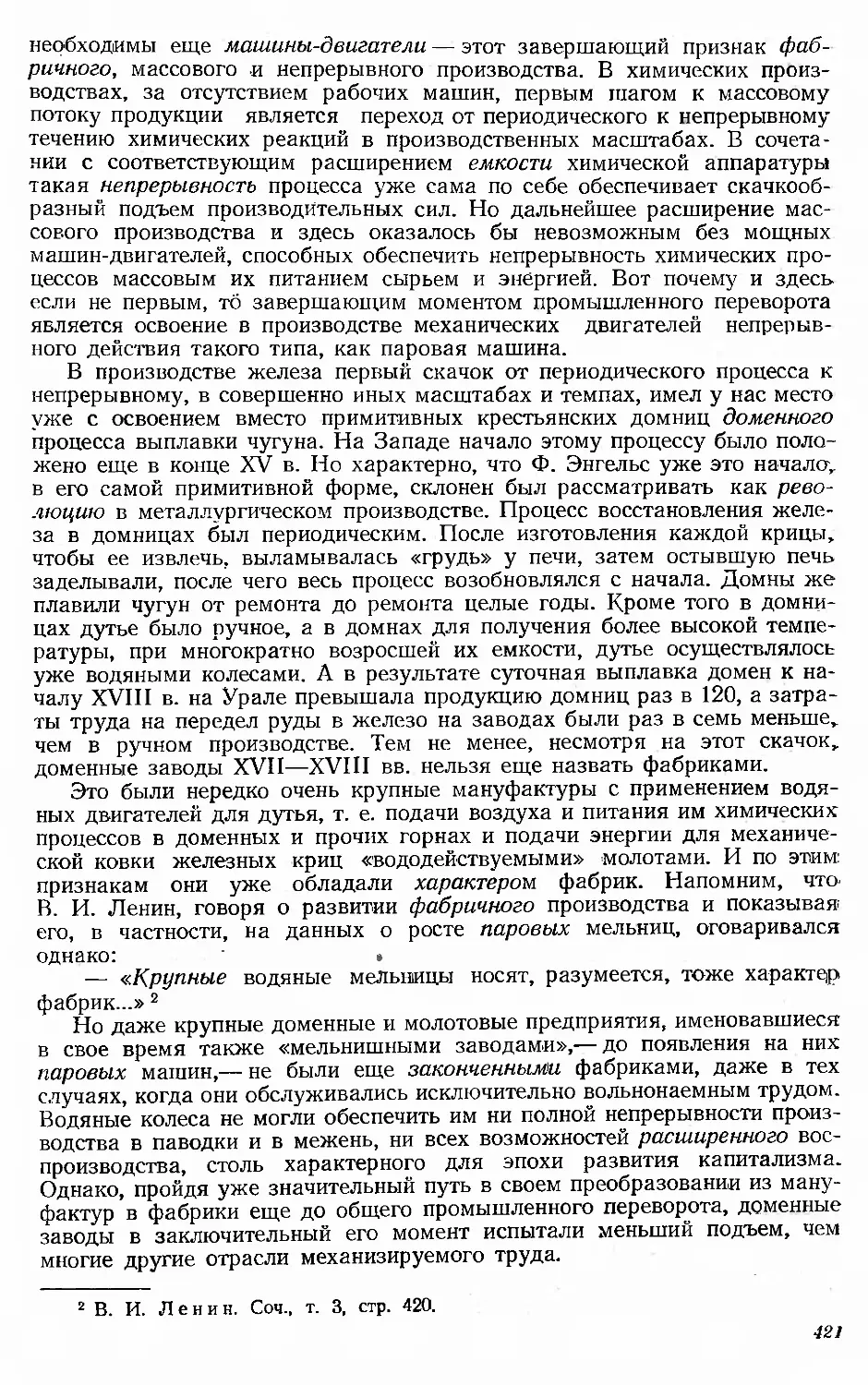

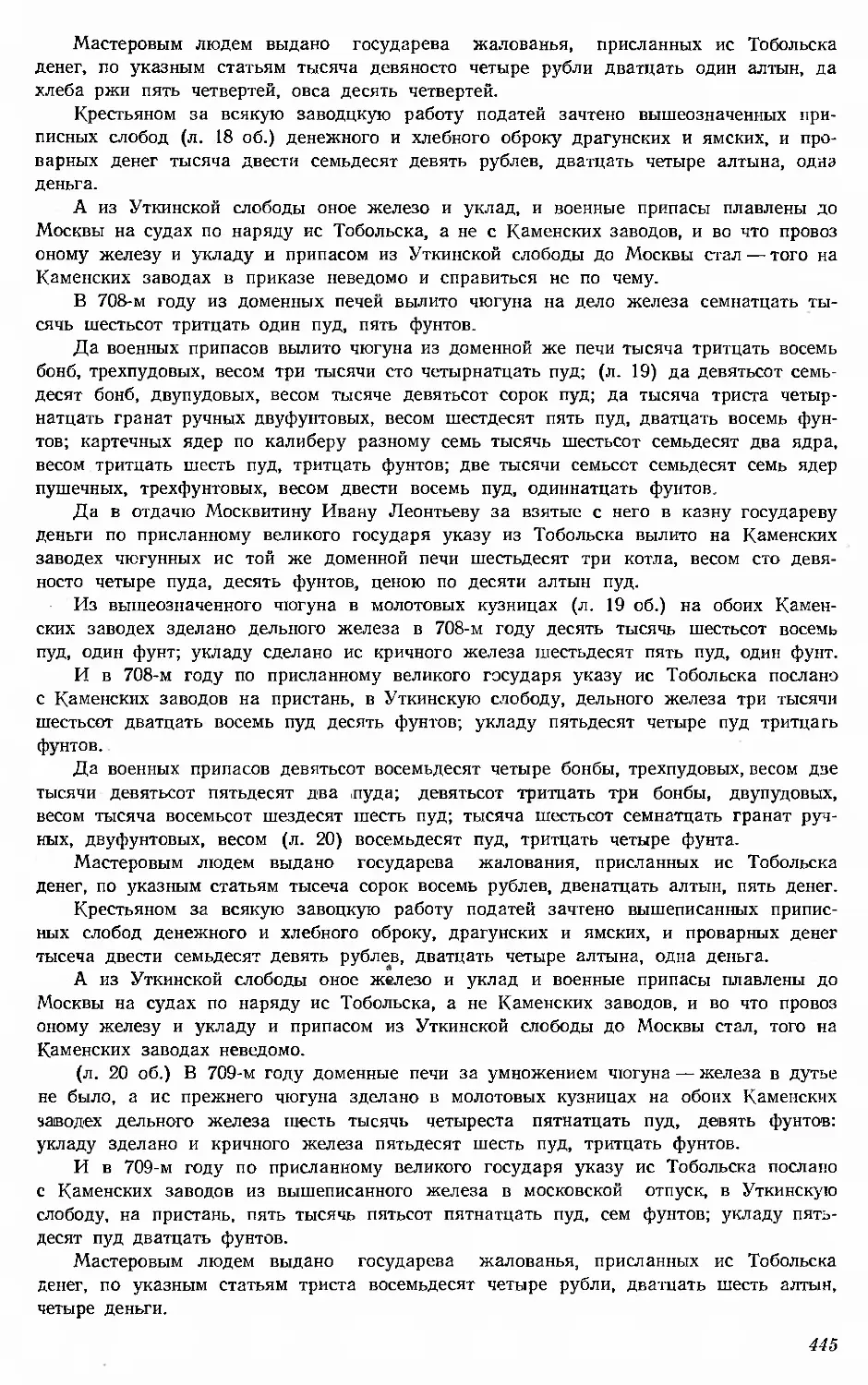

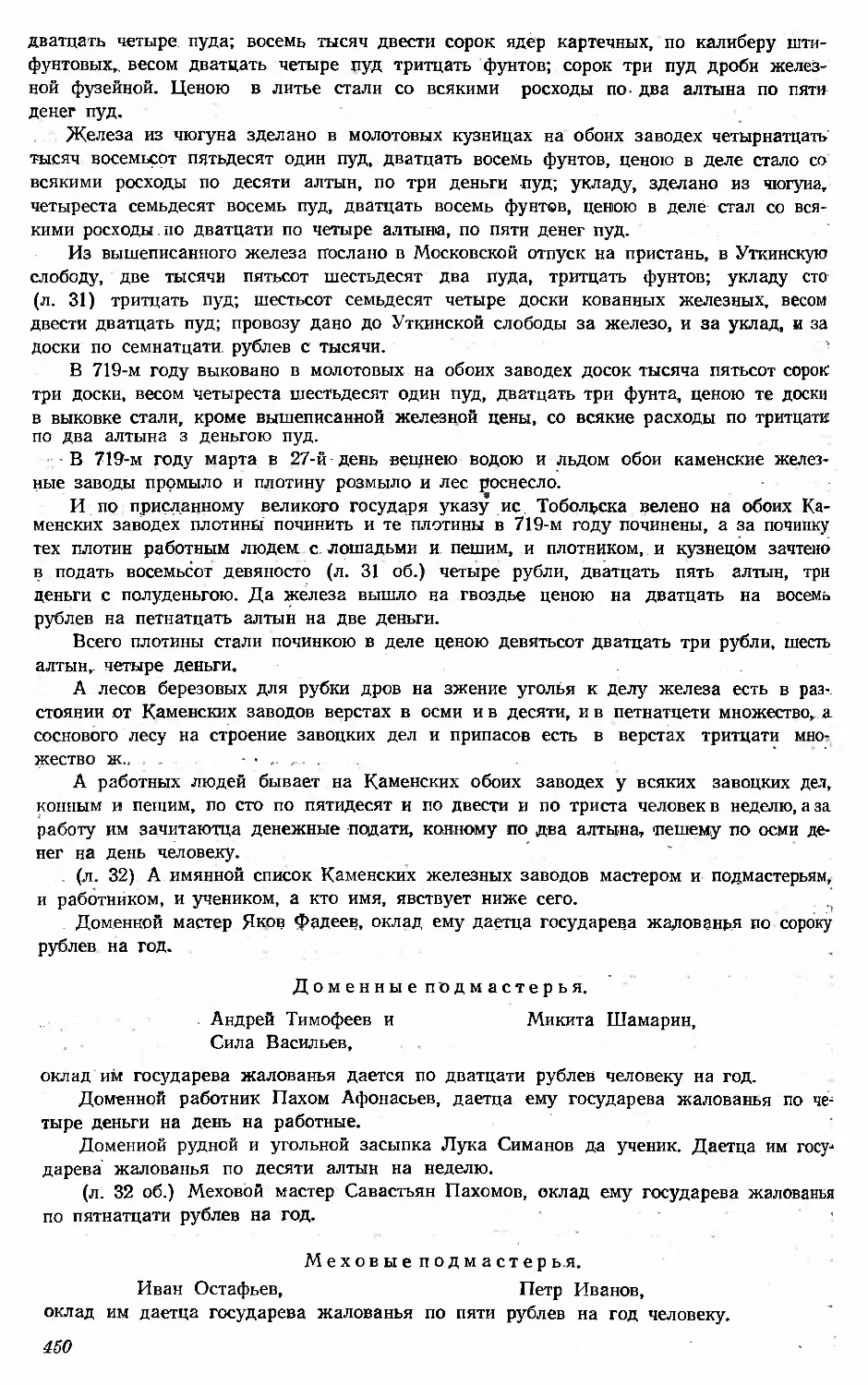

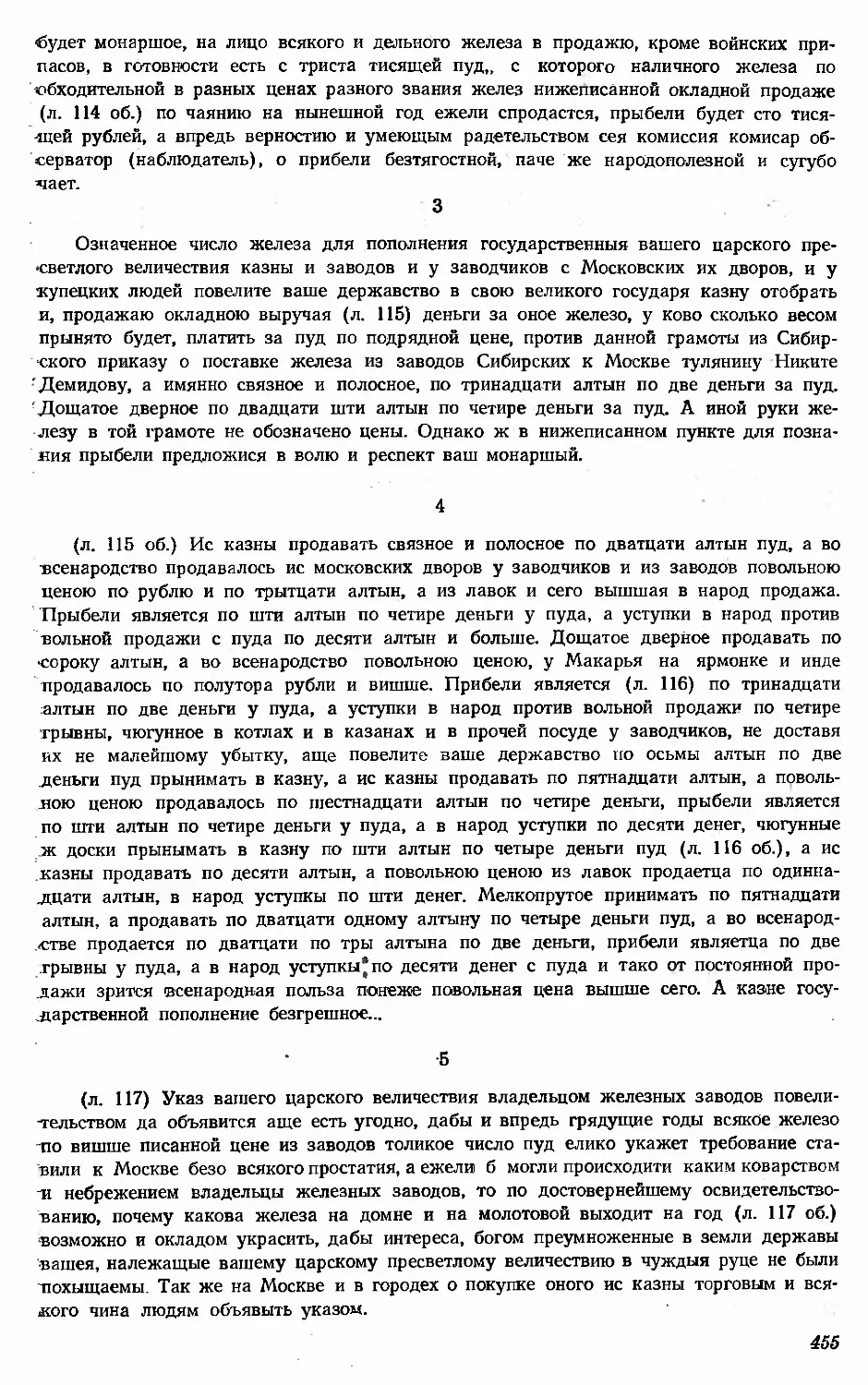

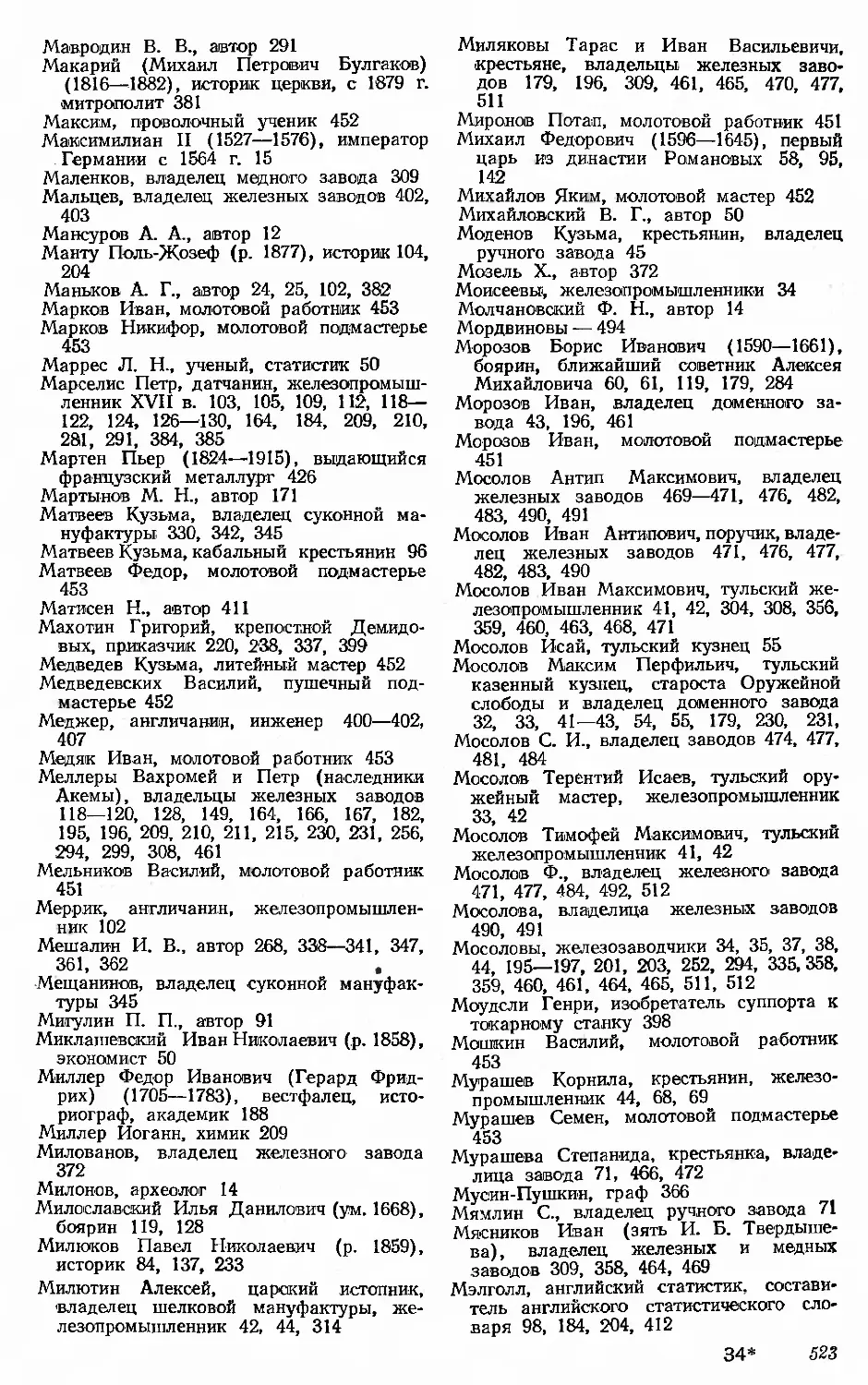

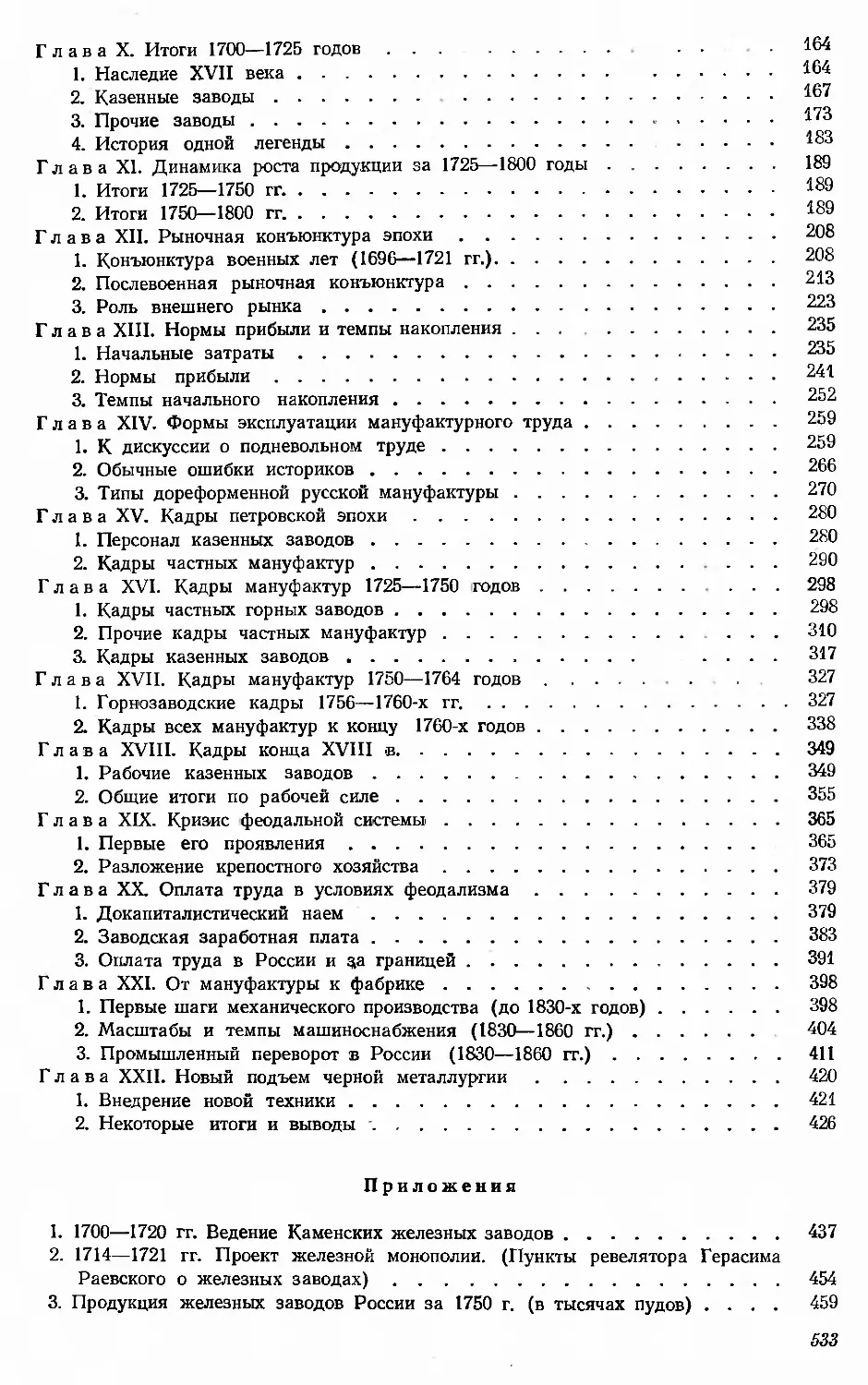

Таблица 2

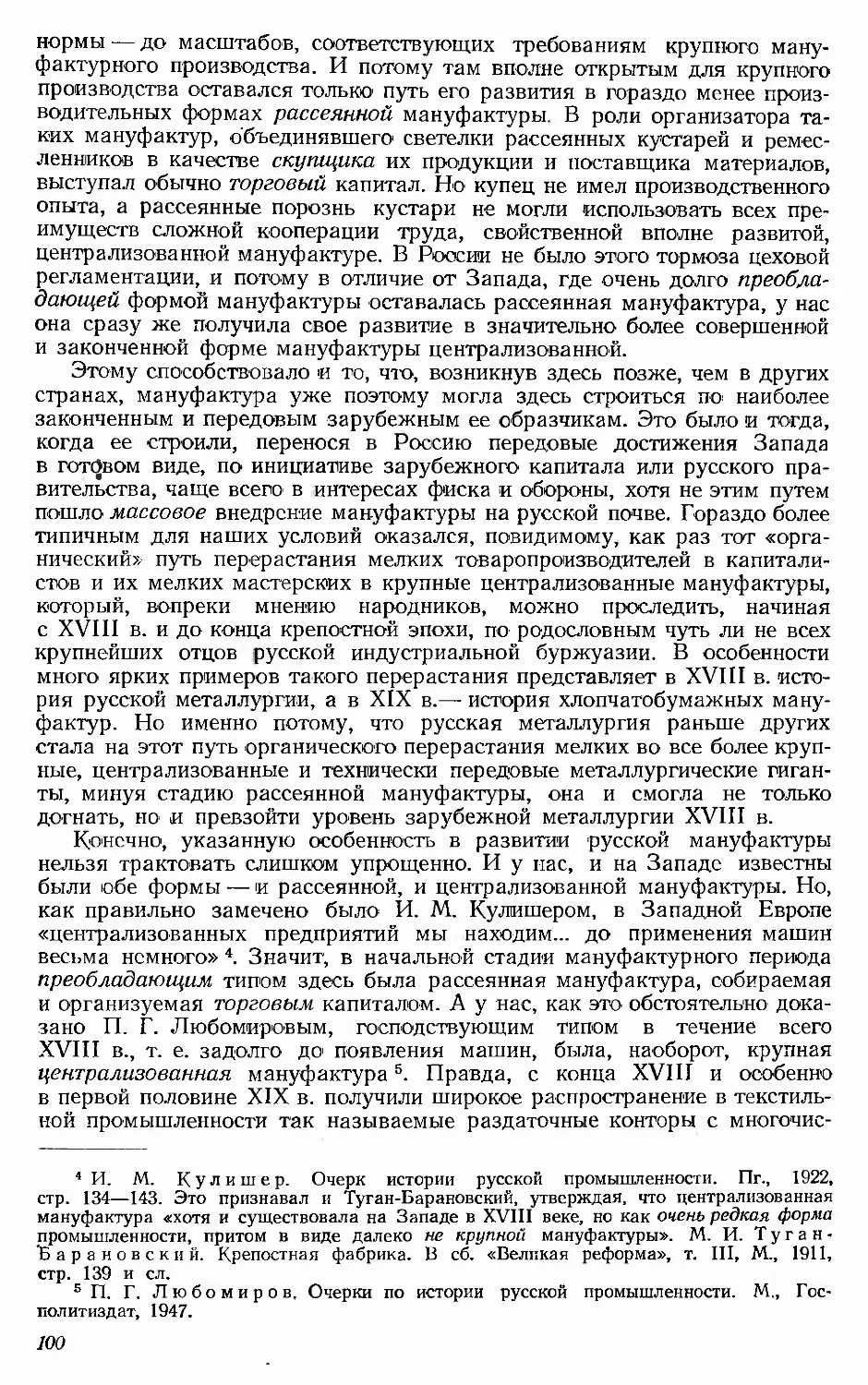

Цены кричного железа в районе Устюга Великого за 1652—1656 гг*

Годы Продано железа Цены за 1 пуд железа в коп.

сырца кованого сырца кованого

1652/53 — 28 пуд. за 6 руб. — 21,4

— 70 , , 14 „ — 20

— 40 „ , 8 , — 20

1653/54 88 пуд. за 8 р. 80 к. 30 „ , 6 „ 10 20

1654/55 60 „ , 6 р. 00 к. — 10 —

44 „ „4 р. 40 к. — 10 —

1655/56 111 „ „Юр. 60 к. ! — 9,5 —

80 „ „ 8 р. 00 к. — 10 —

383 пуда за 37 р. 80 к. 168 пуд. за 34 руб. 10 20

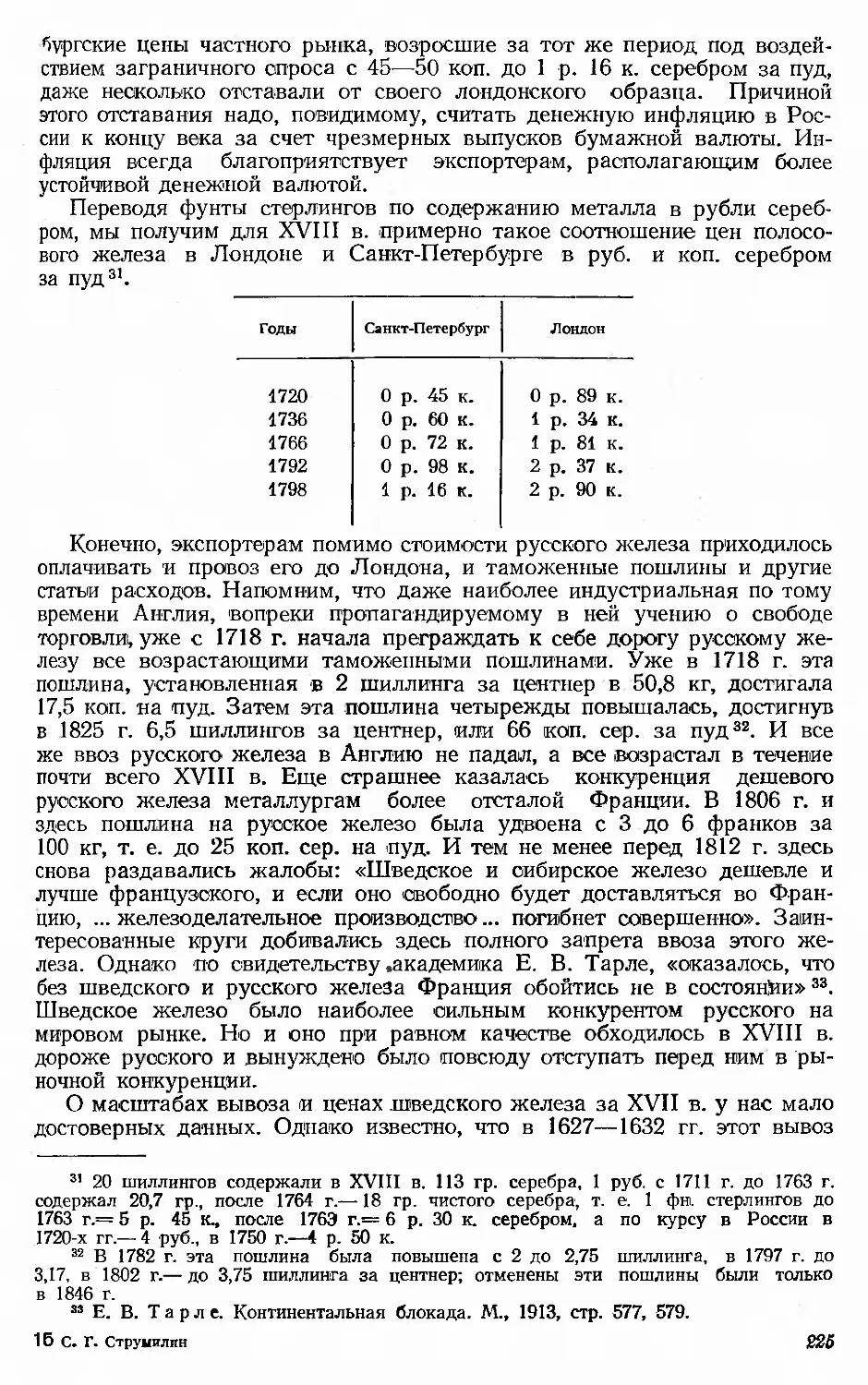

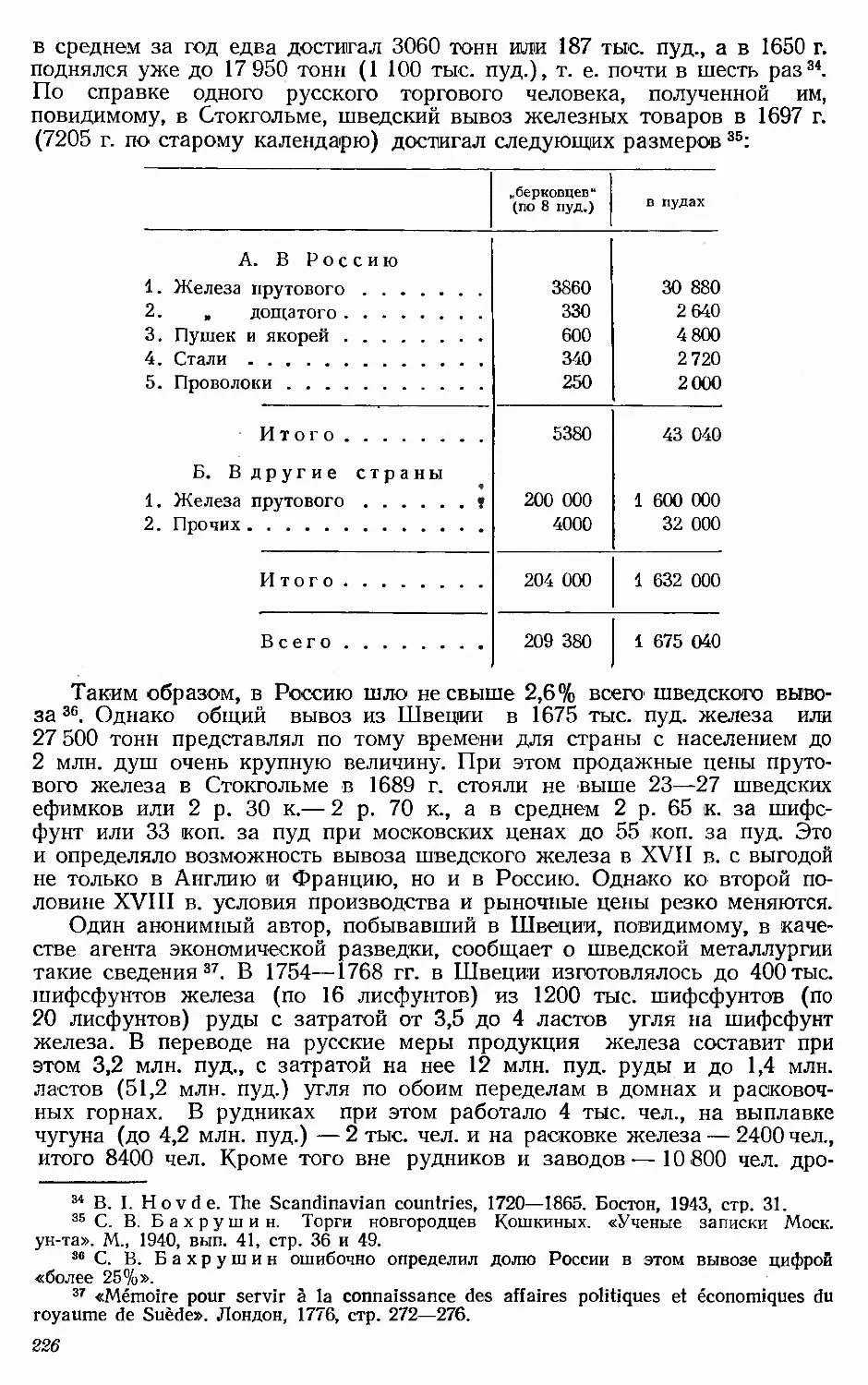

* «Истории, записки», № 39, 1952, стр. 205—206. Ю. А. Т и х о н о в. Рынок Ус-

тюга Великого в середине XVII в. Там же см. цены 1654 г.: 120 сох-ральников за

25 руб. по 20,8 коп.; 1654/55 г. 5 сох за 70 коп. по 14 коп., 10 топоров за 30 алт.

по 9 коп., 30 сох + 20 топоров за 4 р. 50 к. (соха по 9 коп.), 30 сох + 160 топоров

за 20 руб. (соха по 19 коп.?).

В расходных книгах по сыску медной руды в Олонецком у. находим

такие записи 1672 года. Марта 11 в Кижском погосте «у Мйхалки Гера-

симова да у Гришки Степанова куплено железа лопского 20 криц. Дано

3 руб. 20 алт., по 6 алт. за крицу». Крицы здесь получались крупные,

до 70 фун. каждая и, стало быть, расценивались за пуд копеек по 10.

Откованное железо стоило вдвое дороже, по 20 коп., а уклад — по 40 коп.

за пуд. Марта 24 «посылай был в Лопские погосты для покупки железа

и укладу... мастер Захарко Ильин, и купил он железа доброго, плавле-

ного 54 пуда» — по 20 коп. пуд. Апреля 3 «у Якушка Ростовцева купле-

но укладу пол-6 пуда» — по 40 коп. пуд и т. д.4. Общие масштабы

товарной продукции железа крестьянских горнов в Карелии, по расчетам

О. В. Васильевской, достигали во второй половине XVII в. 11 500—

2 н. В. Устюгов. Ук. соч., стр. 175—179; его же. Из истории металлургии

Поморья в первой половине XVII в. «Вопросы истории», 1946, № 2—3, стр. 129.

3 Таможенная книга Тихвинского монастыря 1630 г., л. 5 об.

4 «Крепостная мануфактура в России», ч. II, Л„ 1931, стр. 70—72.

28

12 000 пуд. дельного железа в год. В крицах, сырцом, это составляло

не менее 18 тыс. пуд. И если карельские домницы давали до 100 пуд.

в год, то их было не менее 180.

На Урале крестьяне объявили ген. Геннину железную руду, которую

они нашли близ р. Сысерти еще около 1682 г., и «из оной руды, до зача-

тия заводов и до прибытия его ген.-лейт. делали через малыя печи и

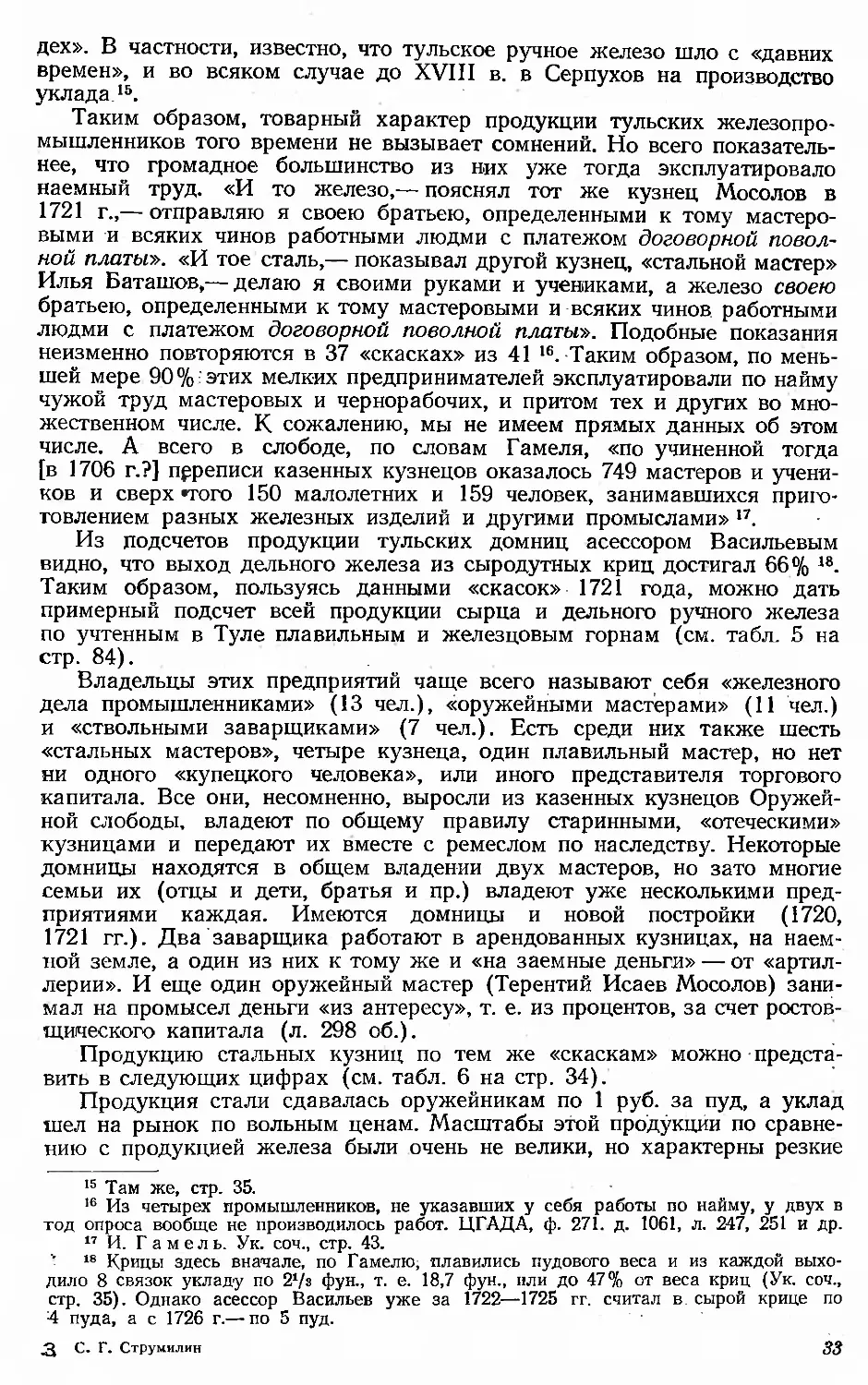

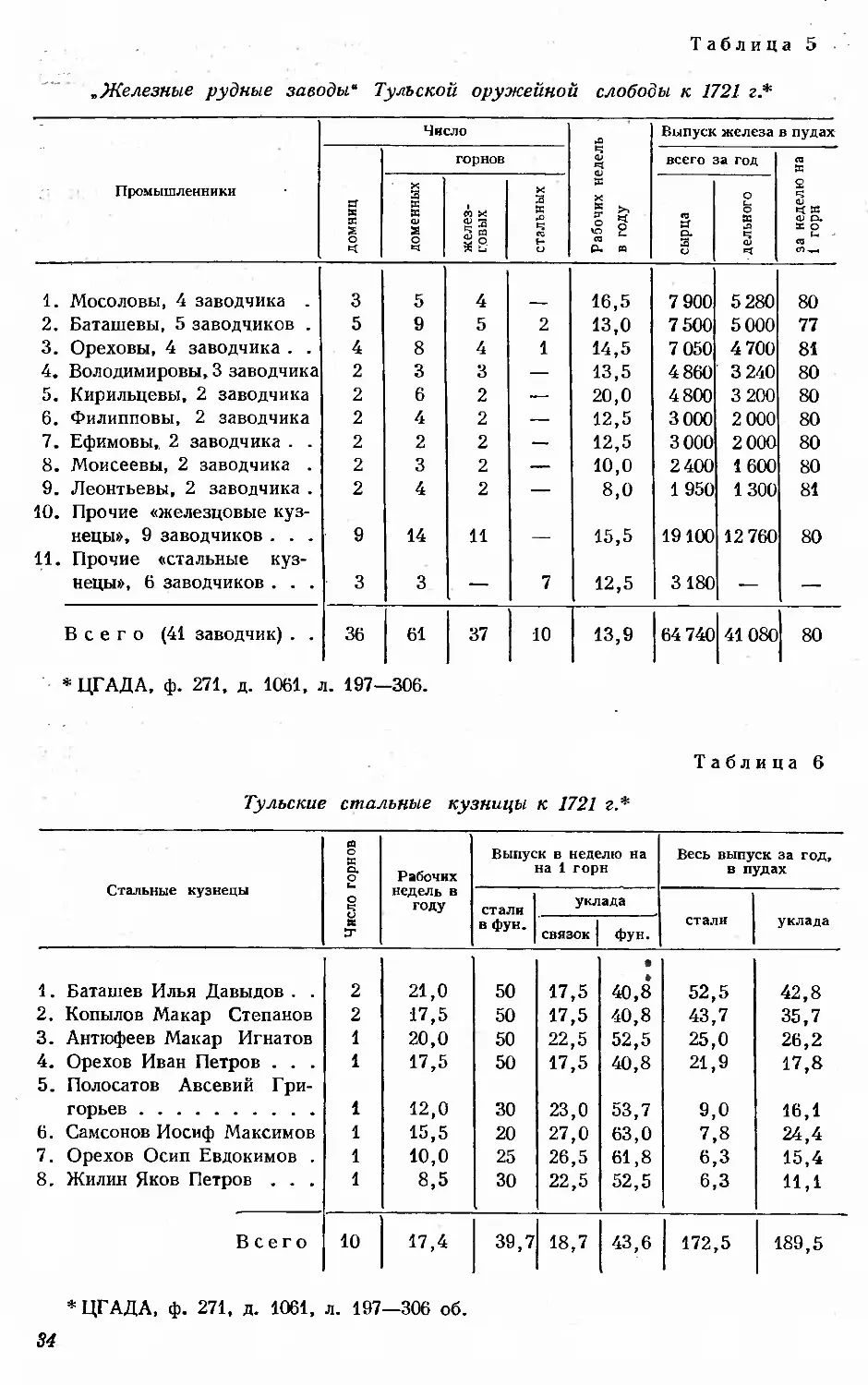

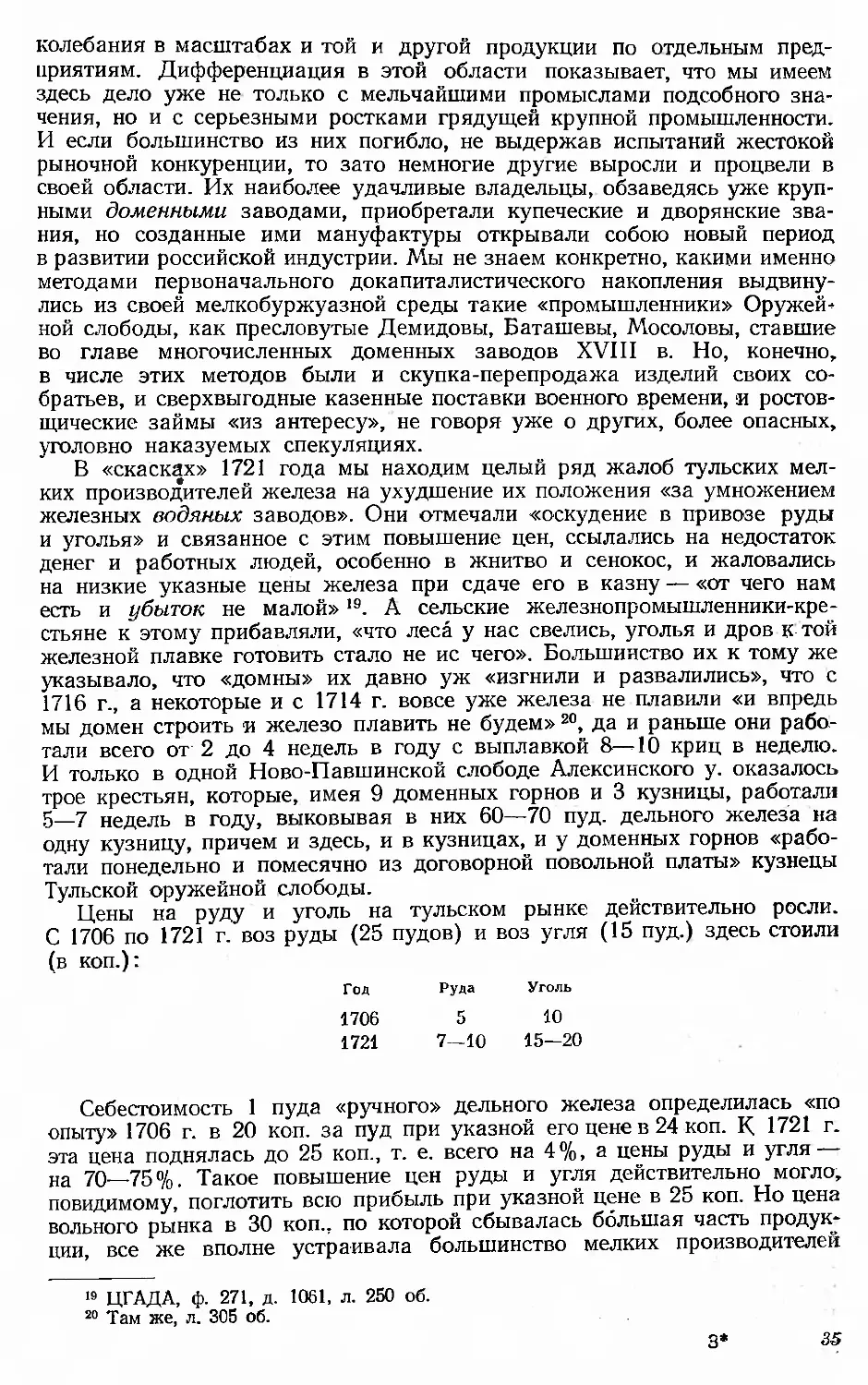

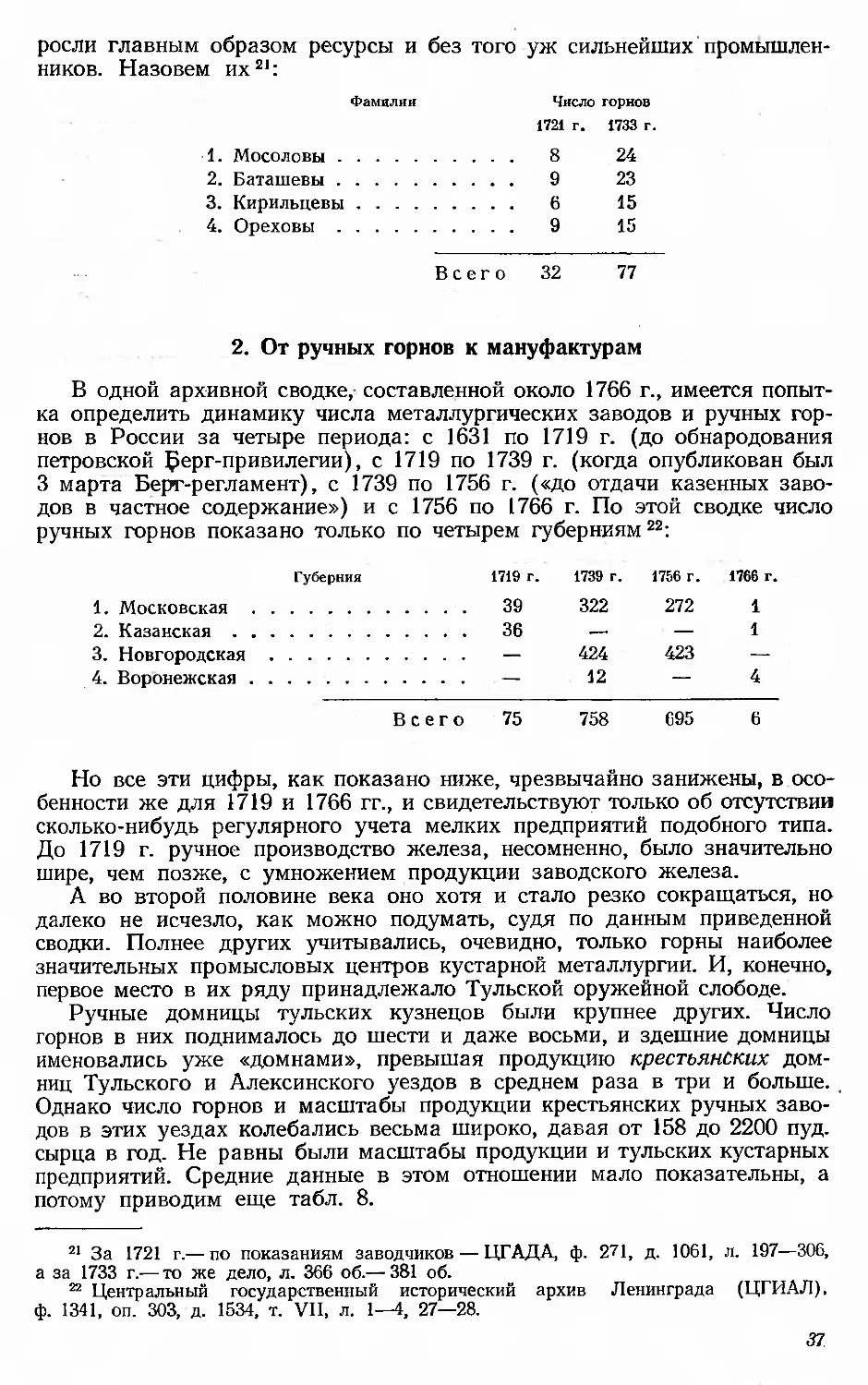

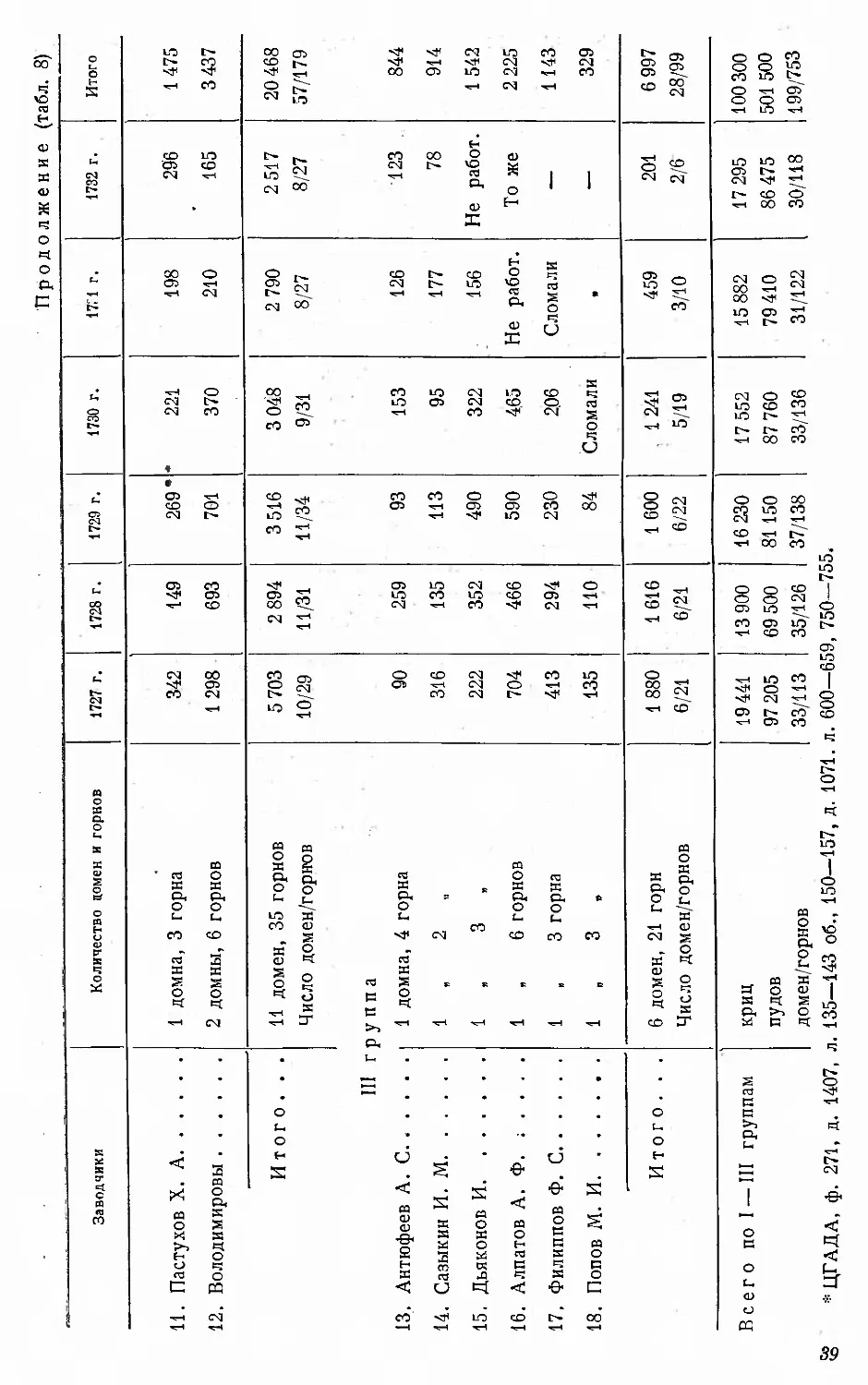

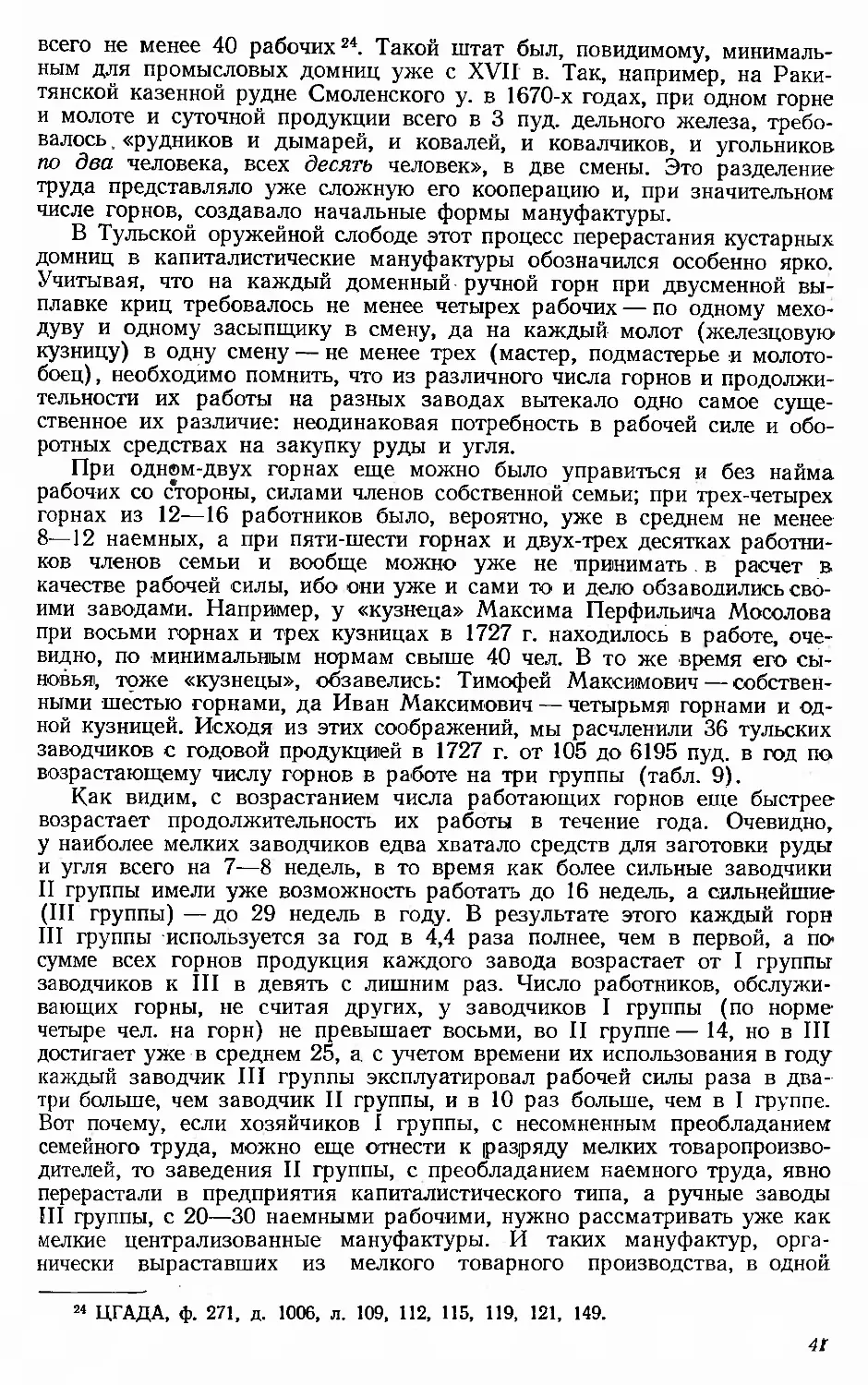

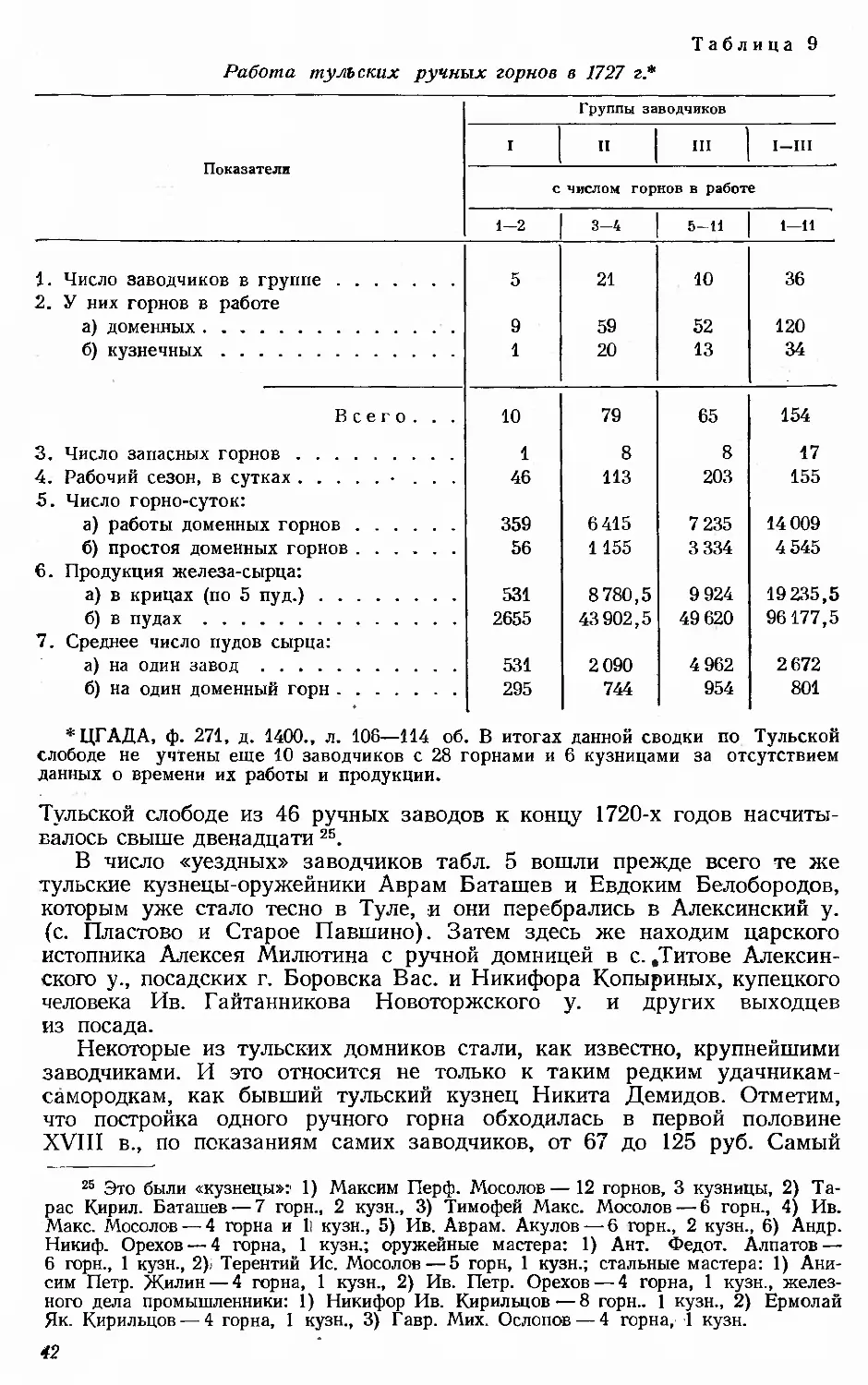

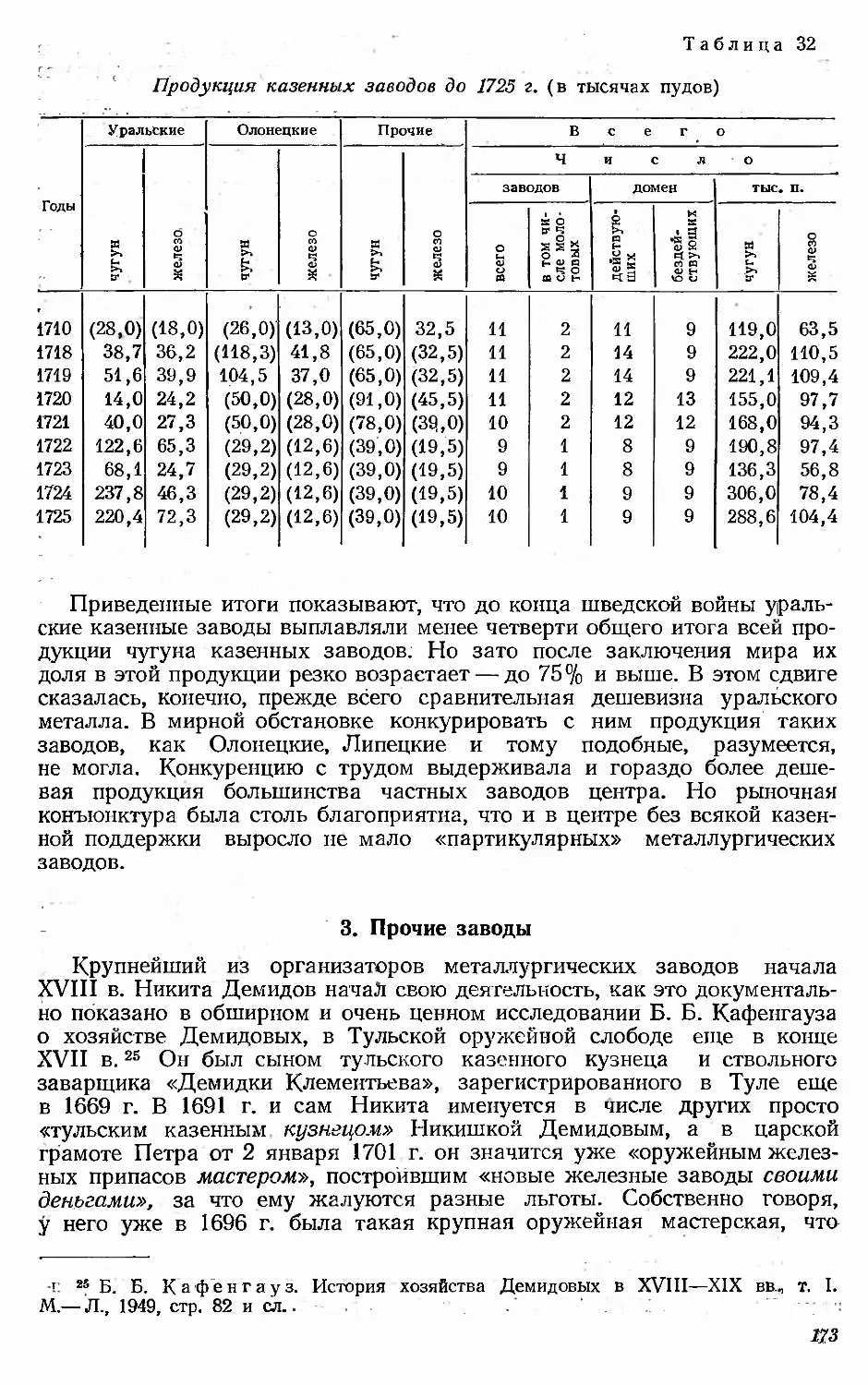

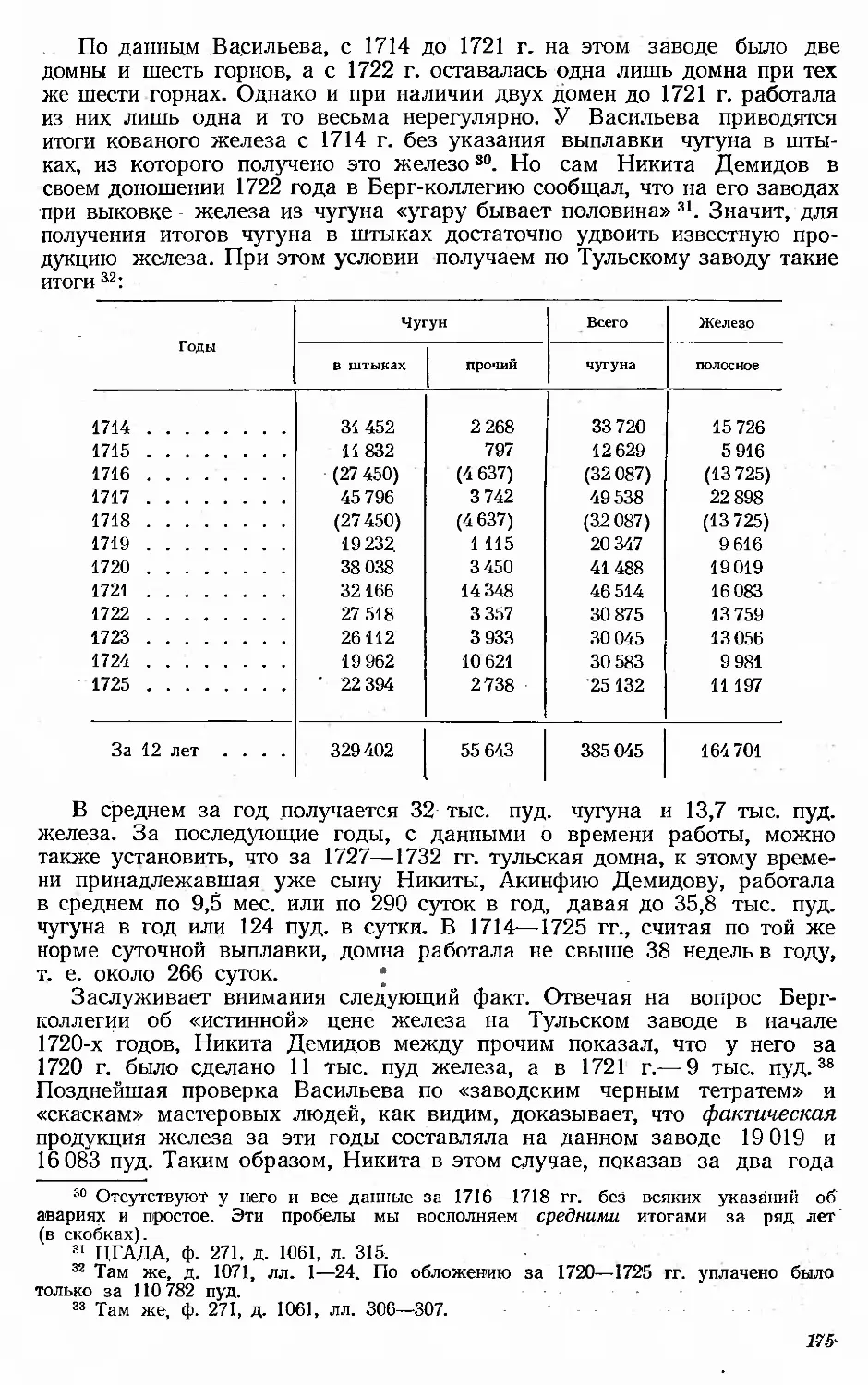

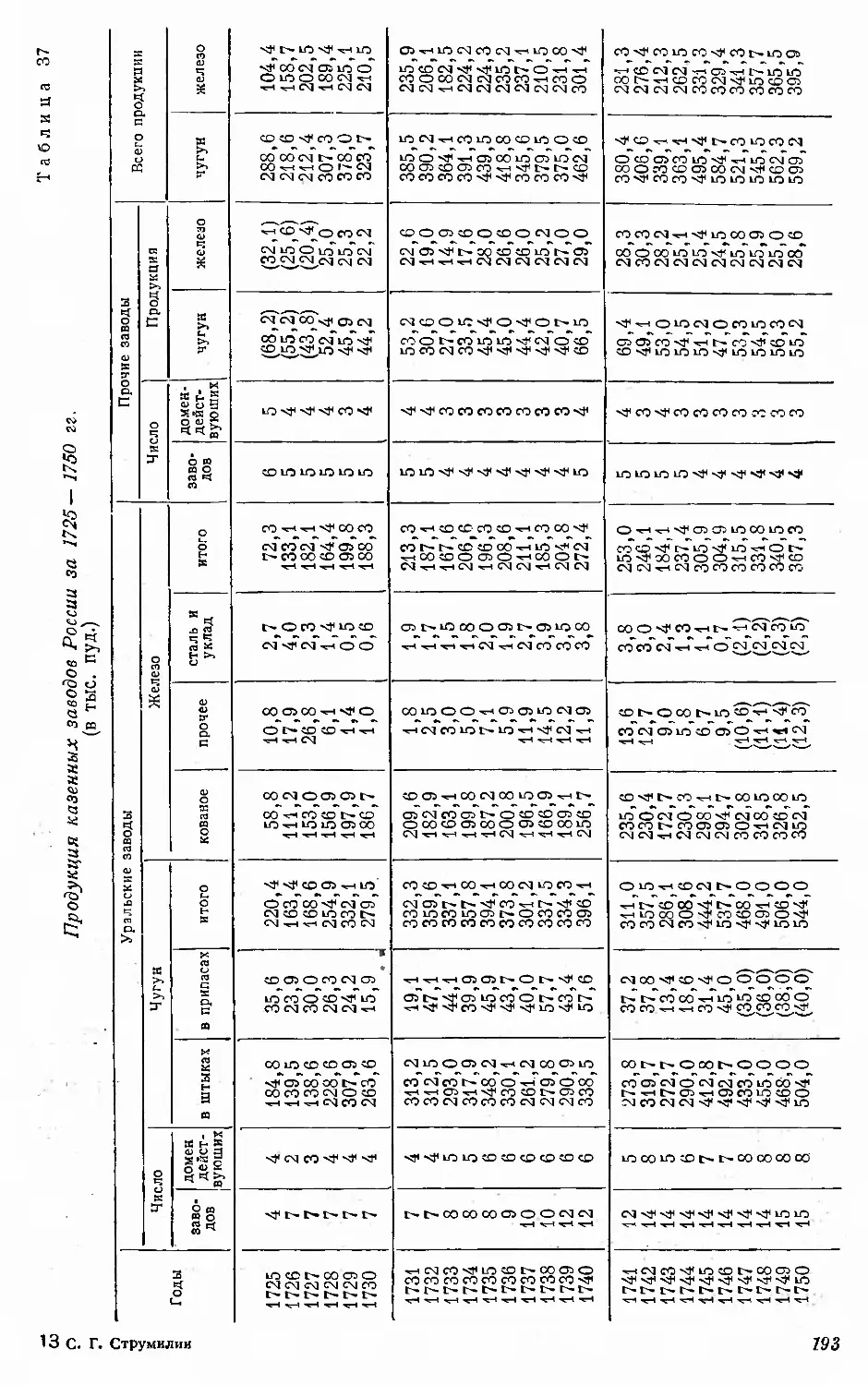

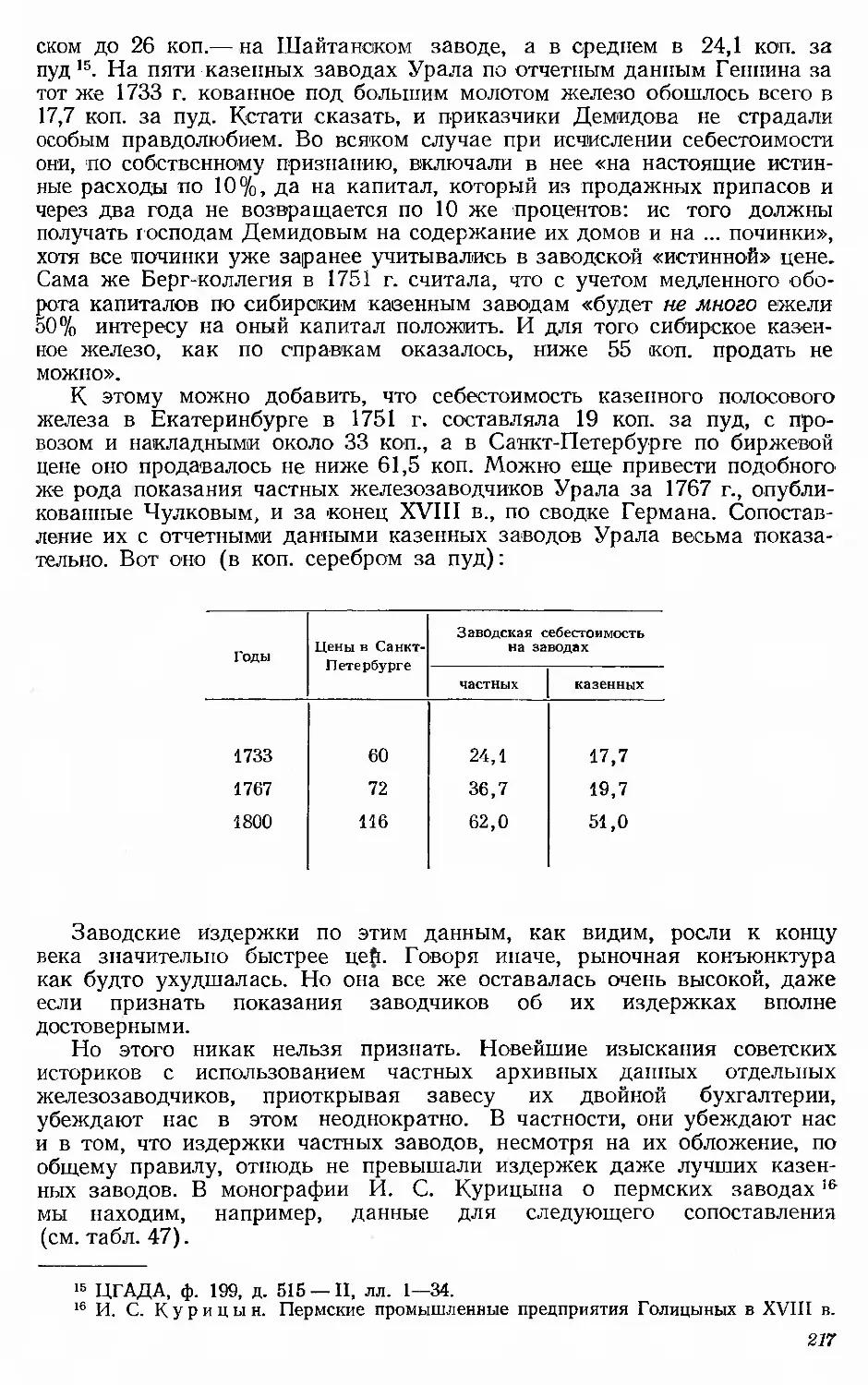

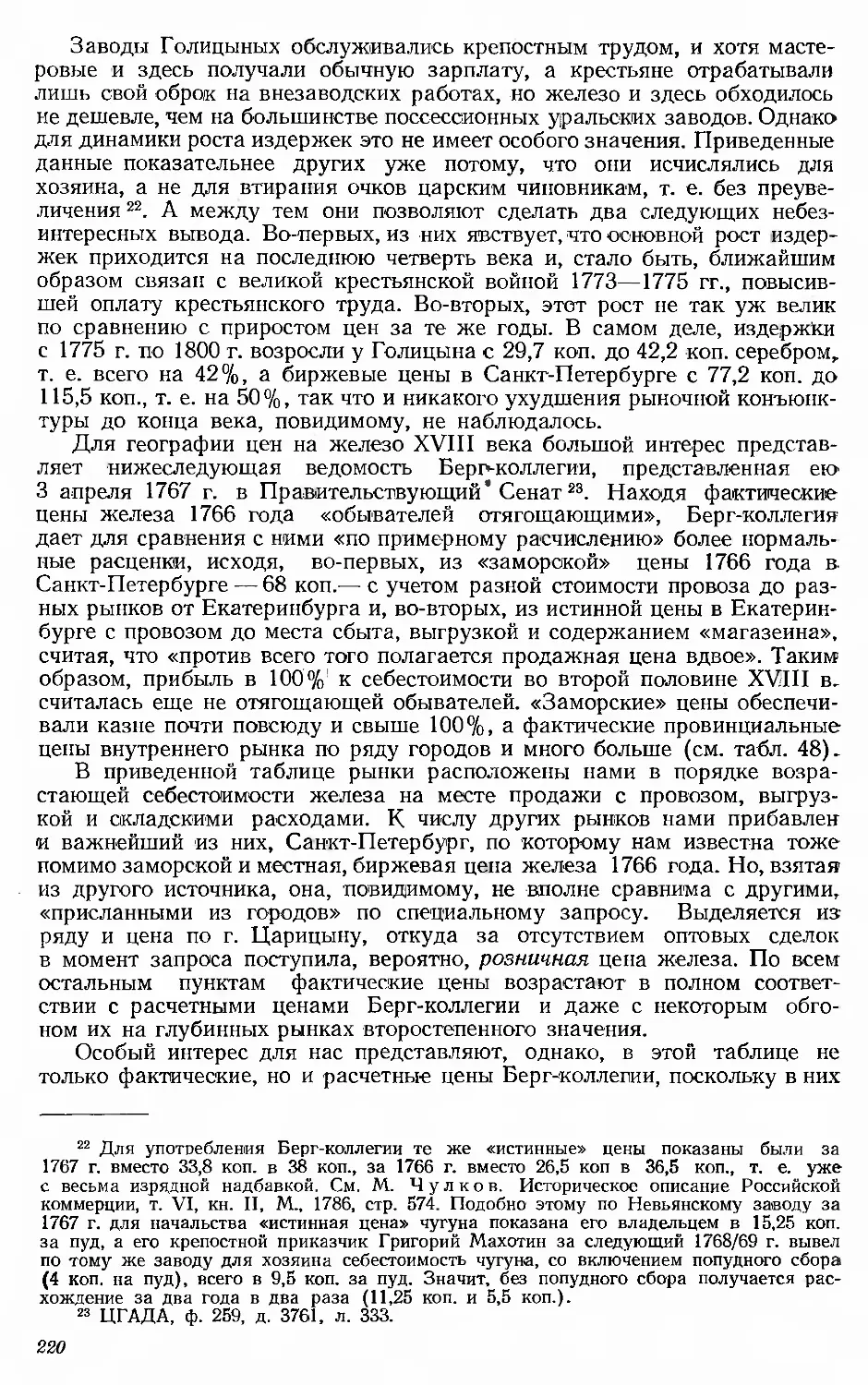

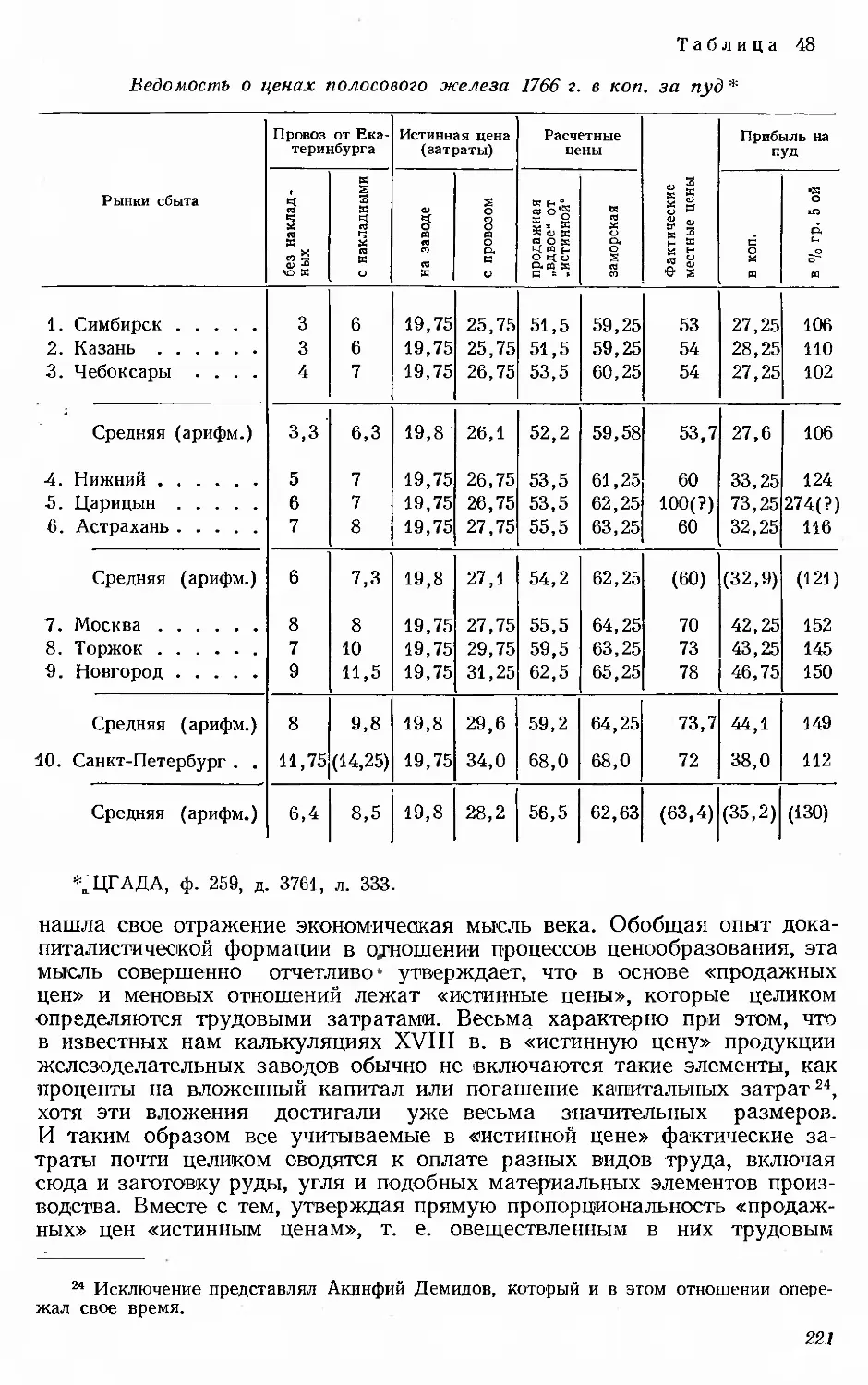

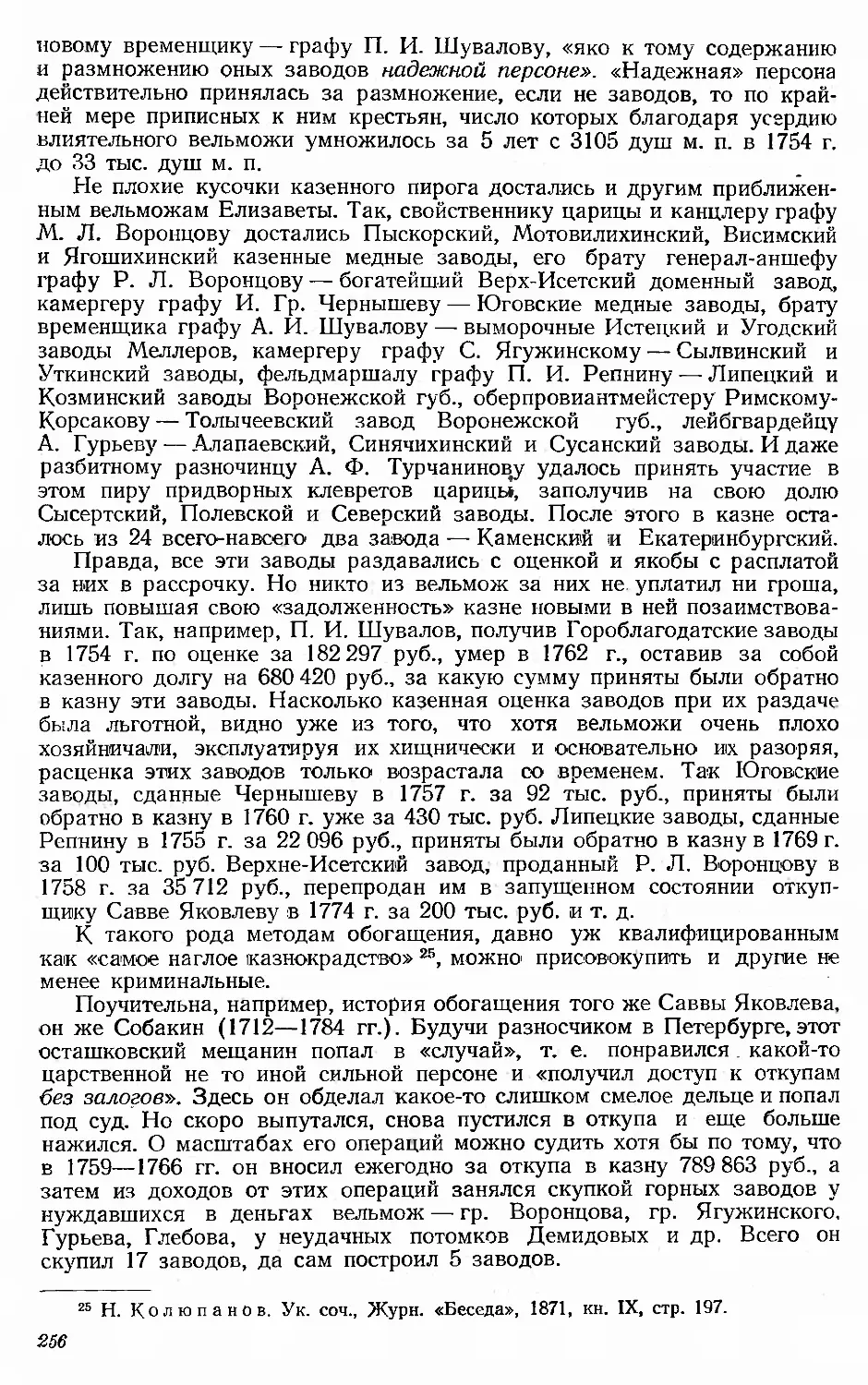

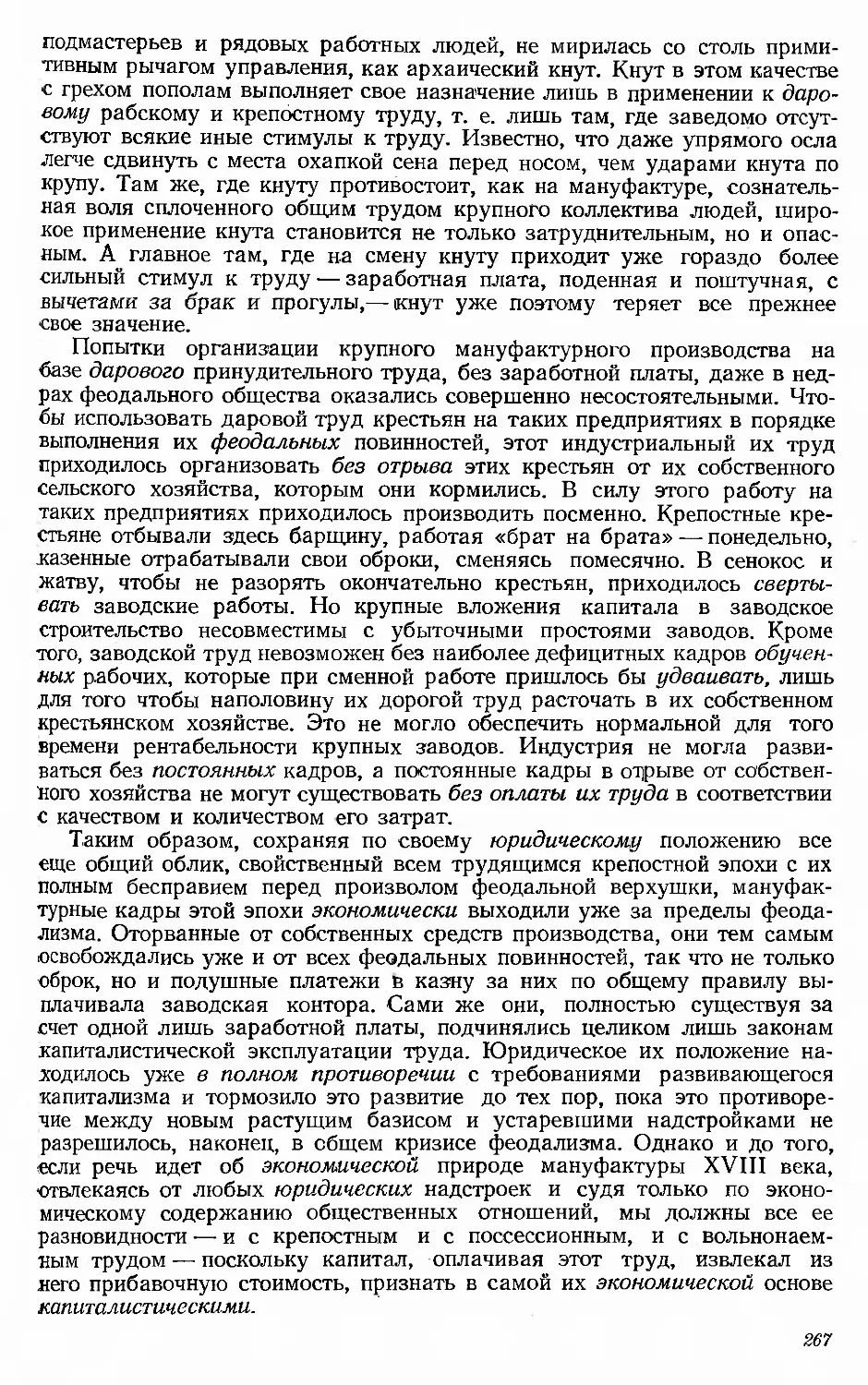

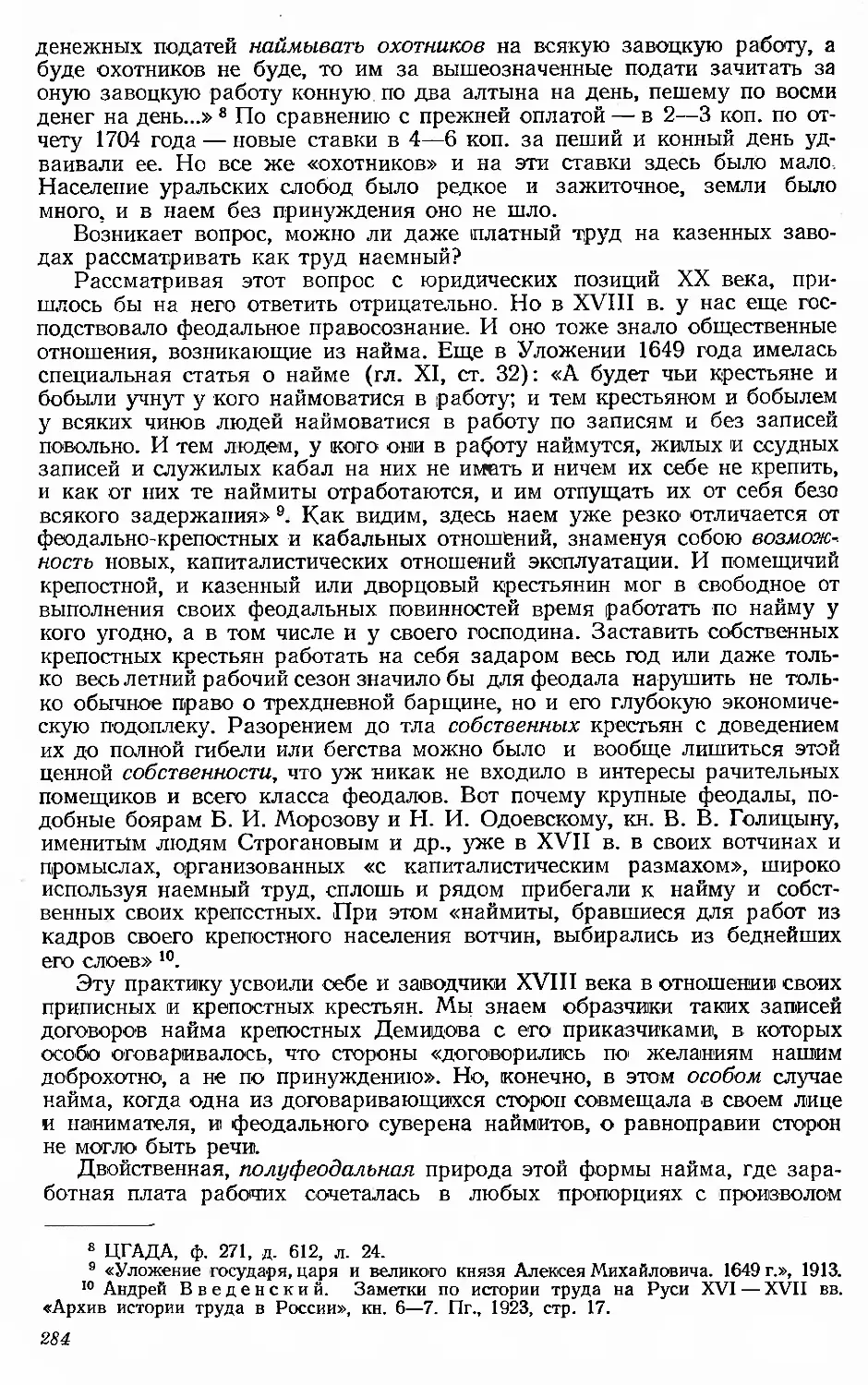

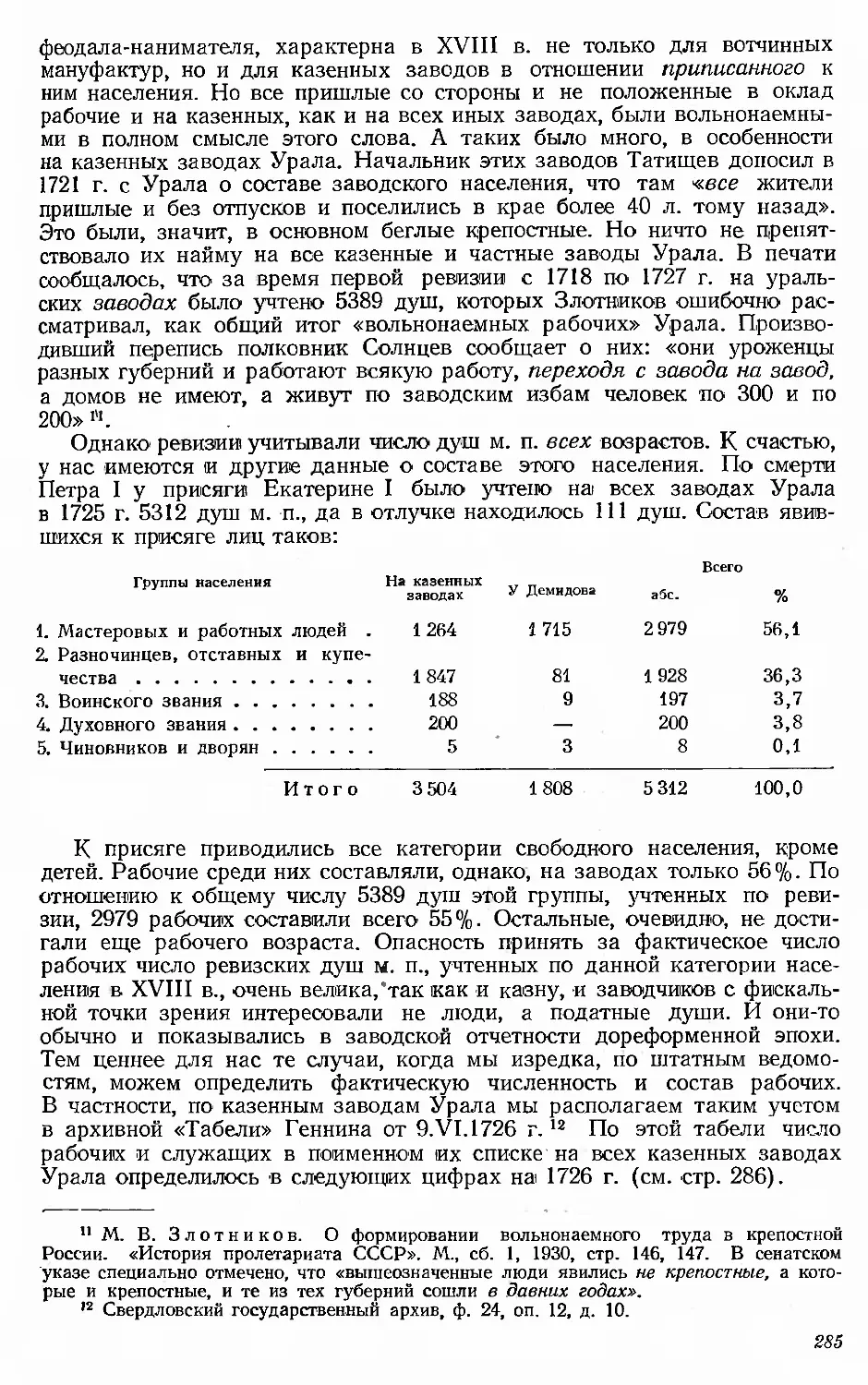

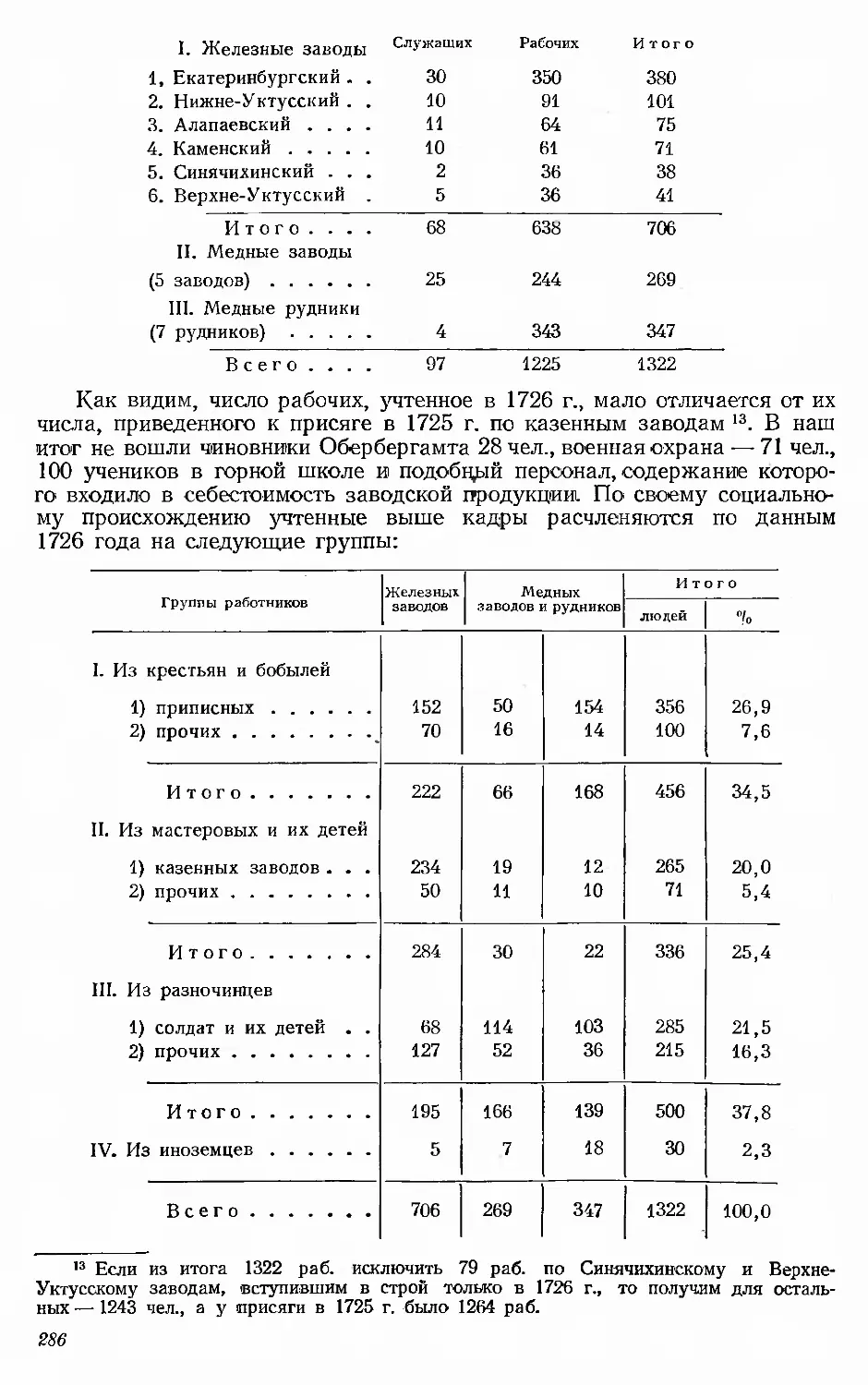

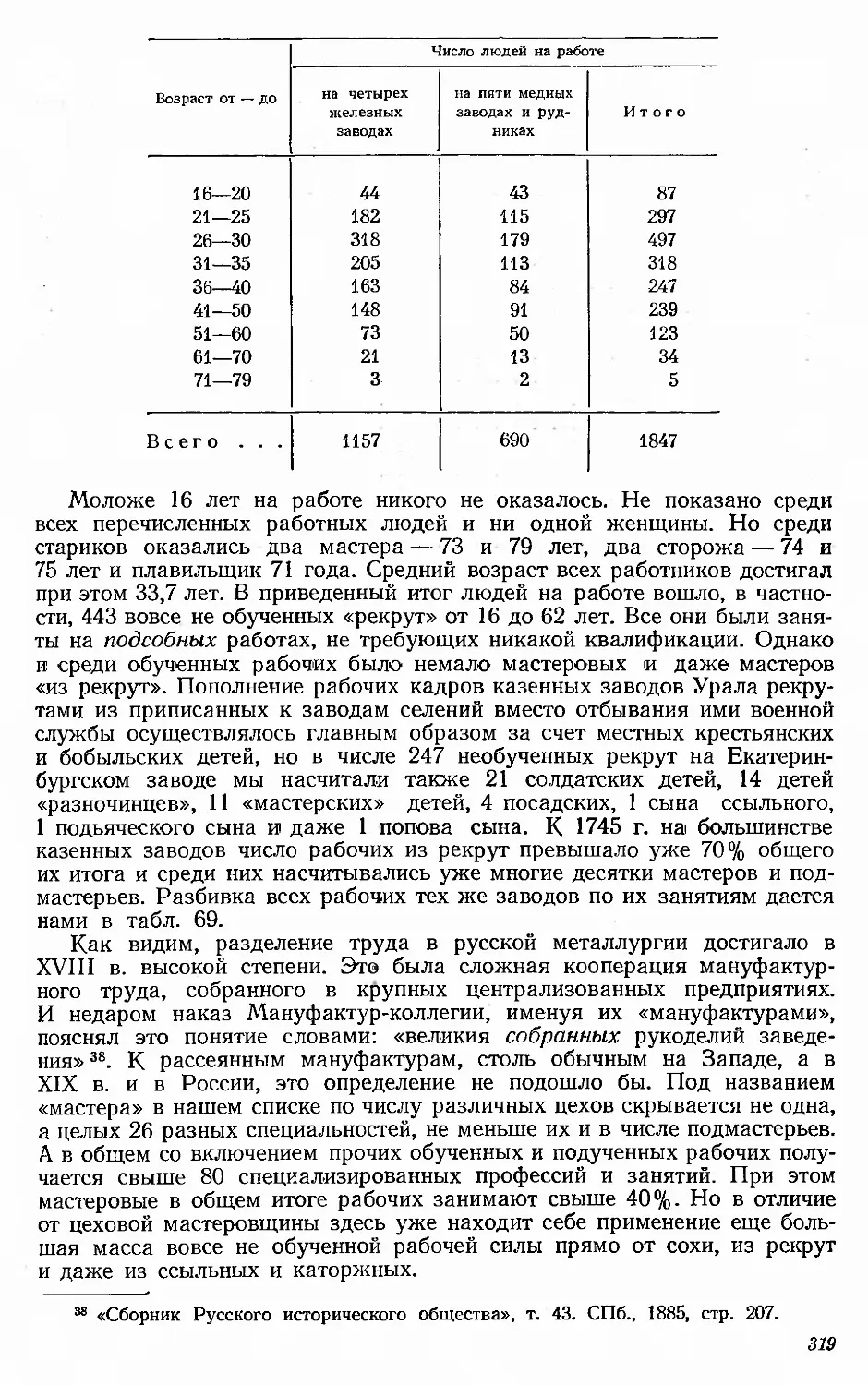

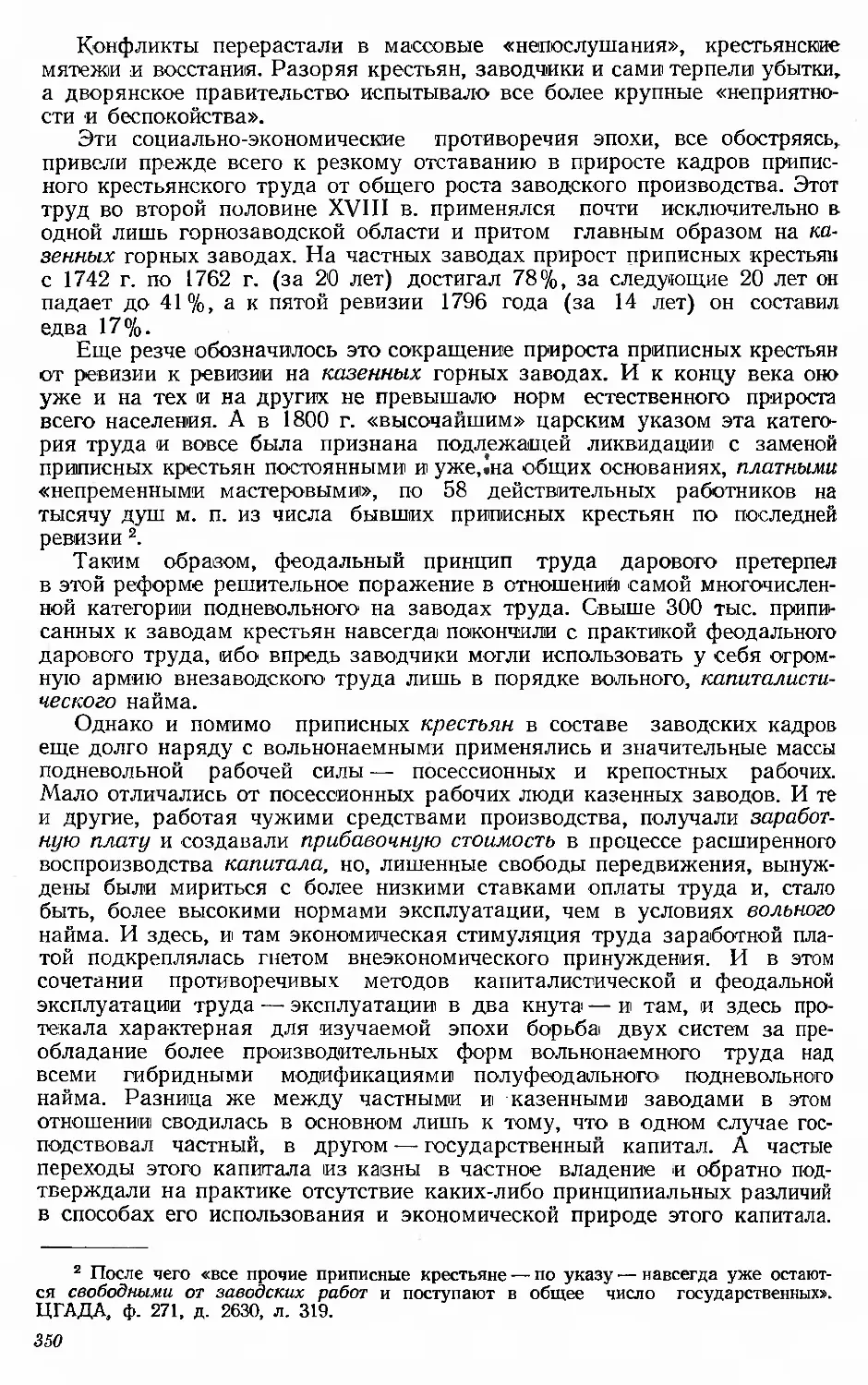

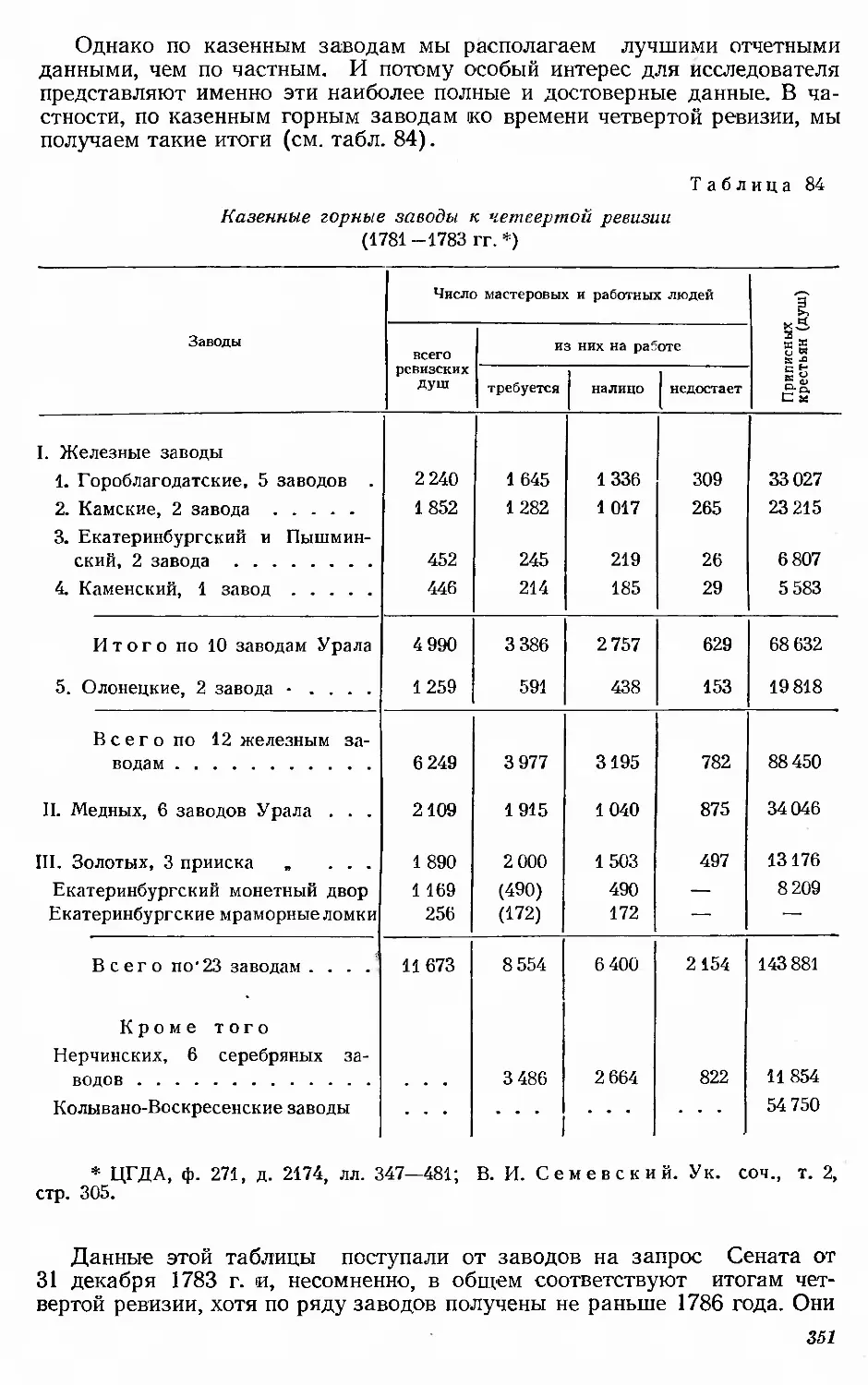

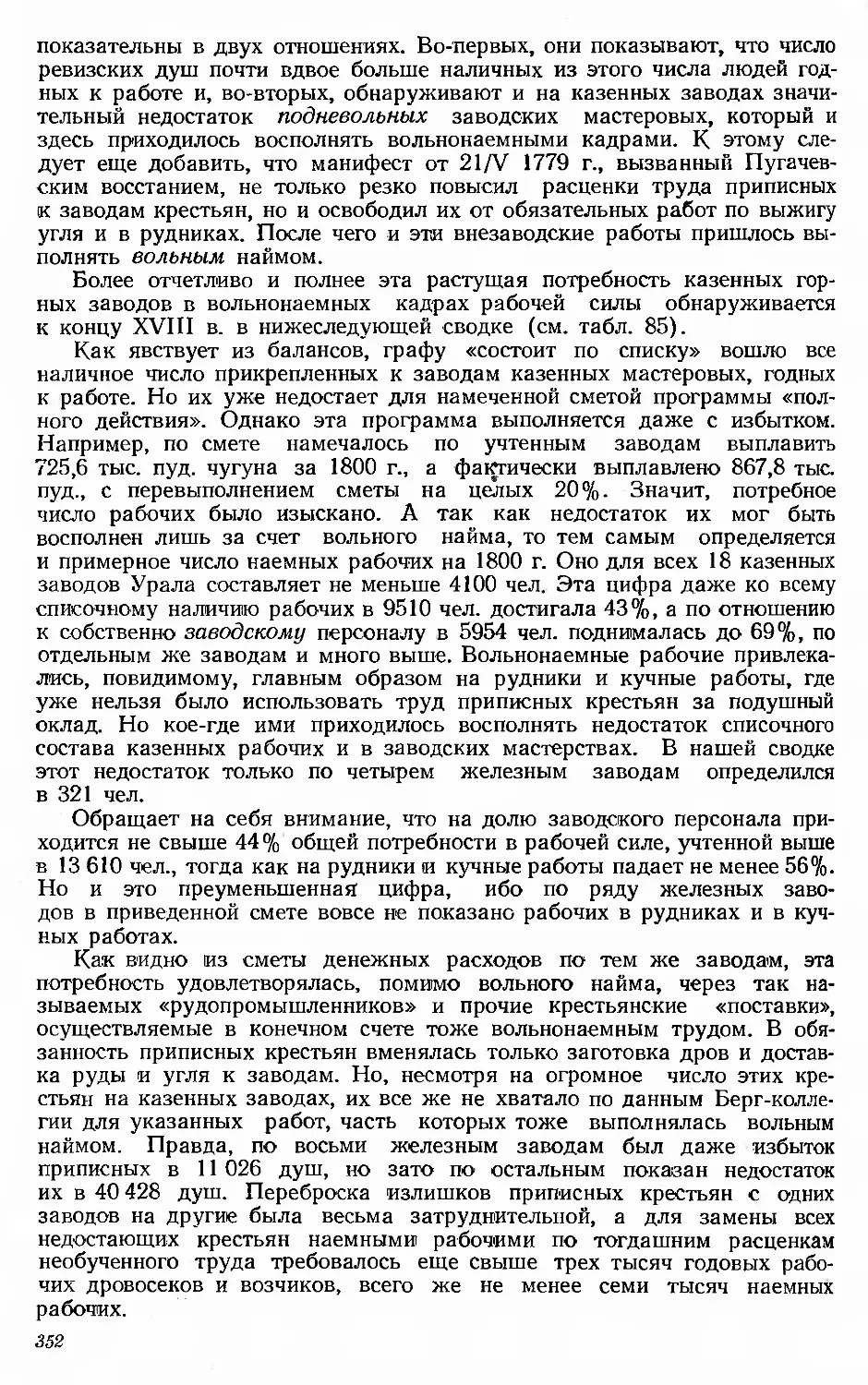

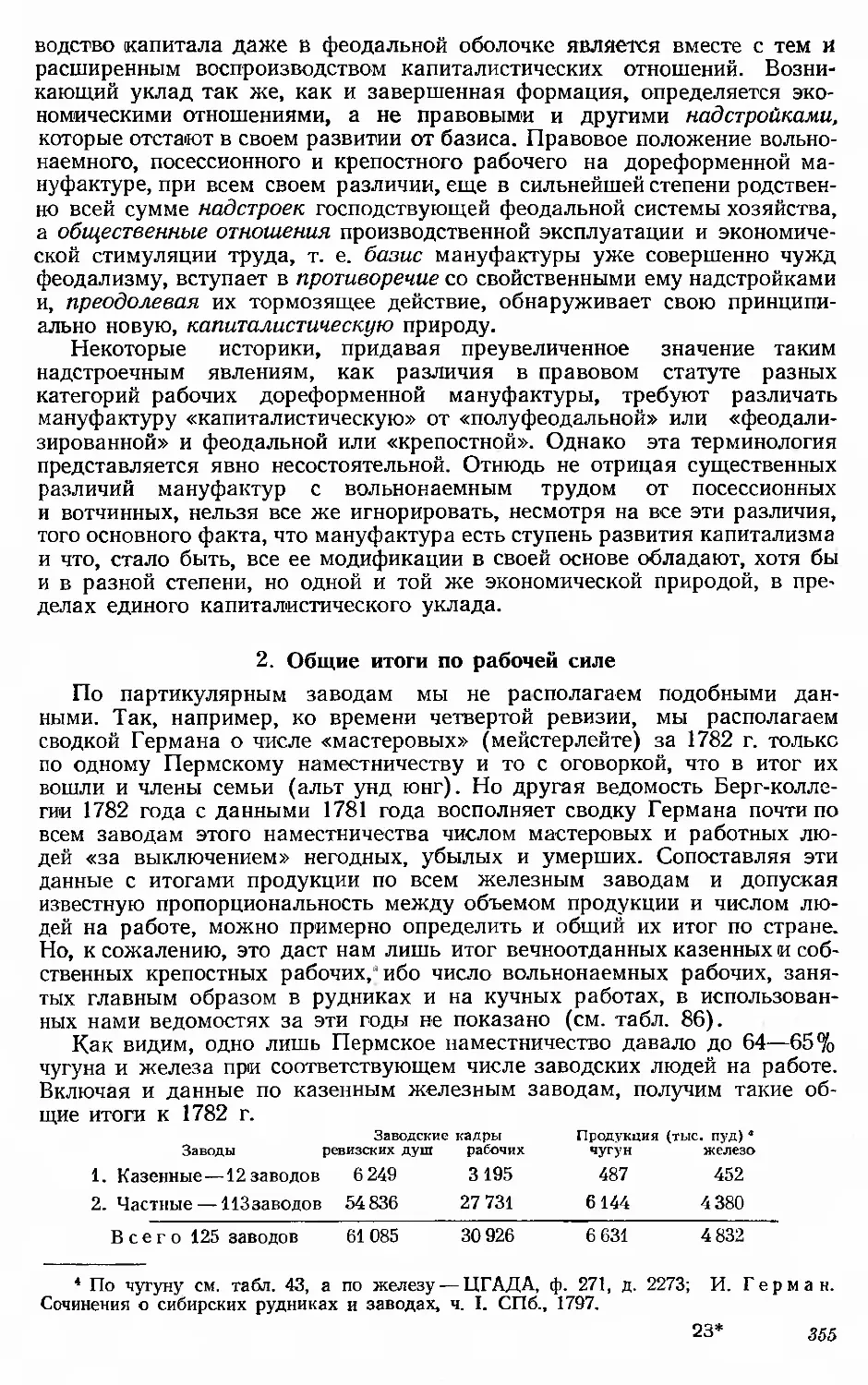

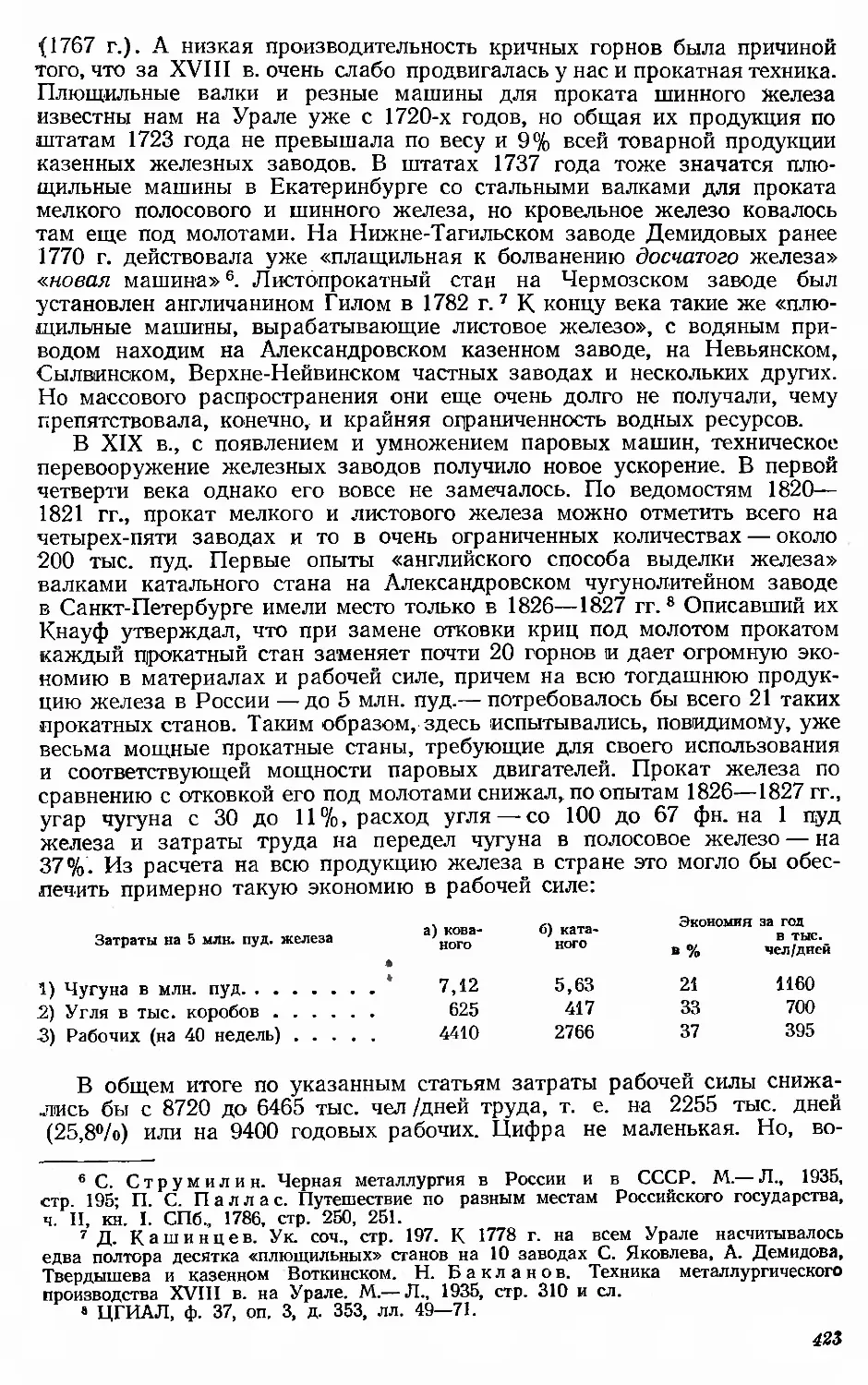

употребляли в продажу железо...»5. В городах имелись специальные