Text

XLIII

Под редакцией

Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла

Том XLIII

МАКСИМ — МАРКЕЛЛ I

Церковно-научный центр

ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Наблюдательный совет по изданию

ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Я. А. Никифоров,

Министр связи и массовых

коммуникаций РФ

Павел,

Митрополит

Минский и Заславский,

Патриарший Экзарх

всея Белоруссии

С. Э. Приходько,

Заместитель

Председателя

Правительства РФ

Варсонофий,

Митрополит Санкт-Петербургский

и Ладожский,

Управляющий делами МП РПЦ

С. В. Лавров,

Министр иностранных дел РФ

B. Р. Мединский,

Министр культуры РФ

C. Е. Нарышкин,

Председатель Государственной Думы

Федерального Собрания РФ,

Председатель Общественного совета

С. С. Собянин,

Мэр Москвы,

Председатель

Попечительского совета

B. Е. Фортов,

Президент

Российской академии наук

Ювеналий,

Митрополит

Крутицкий и Коломенский

C. Л. Кравец,

ответственный секретарь

Попечительский совет по изданию

ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

A. И. Акимов,

Председатель правления «Газпромбанка »

(Акционерное общество)

B, А. Асирян,

Генеральный директор

фирмы «Геплоремонт»

В. Ф. Вексельберг,

Председатель Совета директоров

группы компаний «Ренова»

А. ДО. Воробьёв,

Губернатор

Московской области

А. Я. Горбенко,

Заместитель Мэра Москвы

в Правительстве Москвы

по вопросам региональной безопасности

и информационной политики

Председатель совета —

Сергей Семенович Собянин, Мэр Москвы

Г. О. Греф,

Президент

Председатель Правления

ПАО «Сбербанк России»

О. В. Дерипаска,

Председатель

Наблюдательного совета

ООО «Компания «Базовый элемент»»

М. В. Ковтун,

Губернатор

Мурманской области

Я. Я. Меркушкин,

Губернатор

Самарской области

Г. С. Полтавченко,

Губернатор

Санкт -Петербурга

М. В. Сеславинский,

Руководитель

Федерального агентства

по печати и массовым коммуникациям

В. Я. Шанцев,

Губернатор

Нижегородской области

Ю. Е. Шеляпин,

Президент

ЗАО «Эко-Тепло»

В. В. Черников,

Руководитель департамента

национальной политики,

межрегиональных связей

и туризма

Правительства Москвы,

ответственный секретарь

Ассоциация благотворителей при Попечительском совете по изданию

ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

А. К. Галенко,

Генеральный директор

ООО «Стрибог»

В. Я. Коромысличенко,

Генеральный директор

ЗАО «Эмпауэр»

С. М. Линович,

Президент ООО «Учебная книга»

А. Я. Палазник,

Председатель правления

Группы компаний РТ

В. Я. Токарев,

Заместитель

Генерального директора

по производству

ЗАО Фирма «ЭПО»

В. Я. Тюхтин,

Президент Группы компаний «Вита»

А. Я. Хромотов,

Генеральный директор

ООО «ДИТАРС»

О. Ю. Ярцева,

Генеральный директор

ООО «К. Л. Т. и К0»

о

Общественный совет по изданию

ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —

Сергей Евгеньевич Нарышкин, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Π. П. Александров-Деркаченко,

Председатель Московского общества

истории и древностей Российских

Н. И. Булаев,

Заместитель Председателя

Центральной

избирательной комиссии РФ

С, С. Говорухин,

Председатель Комитета

Государственной Думы

Федерального Собрания РФ

по культуре

А. Н. Дегтярёв,

О. Б. Добродеев,

Генеральный директор ВГТРК

A. Д. Жуков,

Первый заместитель Председателя

Государственной Думы

Федерального Собрания РФ

B. И. Кожин,

Помощник

Президента РФ

А. В. Логинов,

Заместитель руководителя

Аппарата Правительства РФ

С. В. Михайлов,

Генеральный директор ИТАР-ТАСС

Ю. С. Осипов,

Действительный член Российской

академии наук

А. Е. Петров,

Начальник Аналитического управления

Аппарата Государственной Думы

Федерального Собрания РФ,

ответственный секретарь

Российского исторического общества

В. М. Платонов,

Депутат Московской городской Думы

С. А. Попов,

Первый заместитель

руководителя фракции

«Единая Россия»,

член Комитета Государственной Думы

по обороне

Ю. М. Соломин,

Художественный руководитель

Академического

Малого театра

А. В. Торкунов,

Ректор

Московского

государственного института

международных отношений

МИД РФ

А. П. Торшин,

Статс-секретарь,

заместитель Председателя

ОАО «Банк России»

Μ. Е. Швыдкой,

Специальный представитель

Президента РФ

по международному

культурному

сотрудничеству

П. В. Хорошилов,

Ответственный секретарь

При подготовке тома научно-информационную поддержку ЦНЦ «Православная эн¬

циклопедия» оказали:

Московская Православная Духовная Академия, Санкт-Петербургская Православная

Духовная Академия, Московский государственный университет, Институт российской

истории РАН, Институт всеобщей истории РАН, Православный Свято-Тихоновский

гуманитарный университет, Российский православный университет св. Иоанна Бого¬

слова, Свято-Троицкая Джорданвиллская Духовная Семинария РПЦЗ, Троице-Сер-

гиева лавра, Киево-Печерская лавра, Зосимова пустынь, Оптина пустынь, Церковно¬

археологический кабинет МДА, Государственный архив Российской Федерации, Рос¬

сийский государственный исторический архив, Библиотека Российской академии наук

(БАН), Научная библиотека Государственного музея искусства народов Востока, На¬

учная библиотека Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пуш¬

кина, Российская национальная библиотека, Вологодский государственный историко¬

архитектурный и художественный музей-заповедник, Государственный историко-куль¬

турный музей-заповедник «Московский Кремль», Государственный исторический му¬

зей, Государственный литературный музей, Государственный музей истории религии,

Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государ¬

ственный Эрмитаж, Кирилл о-Белозерский историко-архитектурный и художествен¬

ный музей-заповедник, Музей-заповедник «Бородинское поле», Национальный Кие¬

во-Печерский историко-культурный заповедник, Сергиево-Посадский музей-заповед¬

ник, Тотемское музейное объединение (г. Тотьма Вологодской области), Центральный

музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Ярославский го¬

сударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Коми¬

тет по связям с религиозными организациями Правительства Москвы, Московский

государственный университет печати.

При подготовке тома оказали содействие в предоставлении иллюстраций —

А. С. Зверев, Я. Э. Зеленина, свящ. Игорь Палкин, А. Ю. Казарян, Ф. Р. Комаров,

Н. И. Коренева, П. В. Корнев, Е. В. Корнева, Н. В. Левицкая, И. С. Савкова, И. В. Со¬

колова.

1

5

Церковно-научный совет по изданию

ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

3. Д, Абашидзе, глава

представительства ЦНЦ

«Православная энциклопедия»

в Грузии

Амвросий, архиеп. Петергофский,

ректор Санкт-Петербургских

Духовных Академии и Семинарии

Антоний, митр.

Бориспольский и Броварской,

управляющий делами

Украинской Православной Церкви

Арсений, митр. Истринский,

Председатель

Научно-редакционного совета

по изданию

Православной энциклопедии

А. Н. Артизов, директор

Федерального архивного агентства

Афанасий, митр. Киринский,

Александрийский Патриархат,

Кипрская Православная Церковь

Владимир Воробьёв, npom.t ректор

Православного Свято - Тихоновского

гуманитарного университетау

глава Свято-Тихоновского

представительства

ЦНЦ «Православная энциклопедия»

Е. Ю. Гагарина, директор

Государственного

историко-культурного

музея -заповедника

«Московский Кремль»

Георгий, митр.

Нижегородский и Арзамасский,

глава Нижегородского

представительства

ЦНЦ «Православная энциклопедия»

Герман, митр.

Волгоградский и Камышинский,

глявя Волгоградского

представительства

ЦНЦ «Православная энциклопедия»

JB. А. Гусев, директор ФГУК

«Государственный Русский музей»

Евгений, архиеп. Верейский,

ректор Московских Духовных

Академии и Семинарии,

Председатель

Учебного комитета Московского

Патриархата

Иларион, митр. Волоколамский,

Председатель Отдела внешних

церковных связей

Московского Патриархата

Иоанн, митр.

Белгородский и Старооскольский,

Председатель

Миссионерского отдела

Московского Патриархата

С. Я. Карпов, Президент

исторического факультета

Московского государственного

университета

Климент, митр.

Калужский и Боровский,

Председатель

Издательского совета

Русской Православной Церкви

А. К. Левыкин, директор

Государственного исторического музея

А. П. Либеровский, директор

Исторического архивного бюро,

Православная Церковь

в Америке

А. В. Лихоманов, директор ФГБУ

«Российская национальная

библиотека»

Макарий, митр. Кенийский,

Александрийский Патриархат

С. Л. Мироненко, научный

руководитель

Государственного архива РФ

Михаил Наджим, прот.,

Антиохийский Патриархат

A. В. Назаренко, председатель

Научного совета РАН

«Роль религий в истории»

Пантелеймон, митр. Оулуский,

Православная автономная Церковь

в Финляндии

М. Б. Пиотровский, директор

Государственного Эрмитажа

Г. В. Попов, директор

Центрального музея

древнерусской культуры и искусства

имени Андрея Рублёва

В. А. Садовничий, ректор

Московского государственного

университета

А. Г. Халдеакис, профессор

Афинского университета

В. Стойковски, ректор

Университета

святых Кирилла и Мефодия в Скопье

Тихон, митр.

Новосибирский и Бердский,

глава Новосибирского

представительства

ЦНЦ «Православная энциклопедия»

Тихон, еп. Егорьевский,

ректор Сретенской Духовной

Семинарии

В. В. Фёдоров, президент

Российской государственной

библиотеки

B. С. Христофоров, начальник

Управления регистрации

и архивных фондов ФСБ России

А. О. Чубарьян, директор

Института всеобщей истории РАН

М. Э. Ширинян, заведующая отделом

«Изучения древнеармянских

оригиналов» Института древних

рукописей имени Месропа Маштоца

C. Л. Кравец, ответственный

секретарь

Представительства и координаторы Церковно-научного центра

«ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Армянское (М. Э. Ширинян, докт. ист. наук), Белорусское (Г. Н. Шейкин), Болгарское (игум. Филипп (Васильцев)),

Грузинское (З.Д. Абашидзе, канд. ист. наук), Костромское (Н. А. Зонтиков, канд. ист. наук), Македонское (Велимир Стойковски),

Нижегородское (А. И. Стариченков), Новосибирское (прот. Борис Пивоваров, магистр богословия), ПСТГУ,

Санкт-Петербургское (А. И. Алексеев, канд. ист. наук), Свято-Троицкая Духовная Семинария РПЦЗ (диак. Андрей Псарев),

Сербское (прот. Виталий Тарасьев)

9

Научно-редакционный совет по изданию

ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета — Арсений, митрополит Истринский

Заместитель Председателя совета — С. Л. Кравец

шум. Андроник (Ίрубачёв), канд.

богословия (редакция Истории Русской

Православной Церкви)

прот. Валентин Асмус, магистр

богословия (редакция Восточных

христианских Церквей)

Л. А. Беляев, д-р ист. наук

(редакция Церковного искусства

и археологии)

прот. Владимир Воробьёв

(редакция Истории Русской Православной

Церкви)

прот. Леонид Грилихес

(редакция Священного Писания)

прот. Олег Давыденков, д-р богословия

(редакция Восточных христианских

Церквей)

шум. Дамаскин (Орловский)

(редакция Истории Русской Православной

Церкви)

О. В. Дмитриева, д-р ист. наук

(редакция Протестантизма)

М. С. Иванов, д-р богословия

(редакция Богословия)

А. Т. Казарян, д-р философии

(редакция Богословия)

Н. В. Квливидзе, канд. искусствоведения

(редакция Церковного искусства

и археологии)

прот. Максим Козлов, канд. богословия

(редакция Истории Русской

Православной Церкви)

Ю. А. Лабынцев, д-р филол. наук

(редакция Поместных Православных

Церквей)

И. Е. Лозовая, канд.

искусствоведения

(редакция Церковной музыки)

архим. Макарий (Веретенников),

д-р церковной истории (редакция

Истории Русской Православной Церкви)

А, В. Назаренко, д-р ист. наук

(редакция Истории Русской Православной

Церкви)

архим. Платон (Игумнов), магистр

богословия (редакция Богословия)

прот. Сергий Правдолюбов, магистр

богословия (редакция Литургики)

Н. В. Синицына, д-р ист. наук

(редакция Истории Русской Православной

Церкви)

К. Е. Скурат, д-р церковной истории

(редакция Поместных Православных

Церквей)

А. А. Ту рилов, канд. ист. наук

(редакция Истории Русской Православной

Церкви)

Б. Я. Флоря, чл.-кор. РАН

(редакция Истории Русской Православной

Церкви)

прот. Владислав Цыпин,

д-р церковной истории

(редакция Истории Русской Православной

Церкви и редакция Церковного права)

прот. Владимир Шмалий,

канд. богословия (редакция Богословия)

Церковно-научный центр

«ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Научные редакции:

Богословия,

Церковного права

и патрологии

Священного Писания

Литургики

Церковной музыки

Церковного искусства

и археологии

Агиографии Восточных

христианских Церквей

Истории Русской

Православной Церкви

Восточных

христианских Церквей

Поместных

Православных Церквей

Латинская

Протестантизма

и религиеведения

Страноведения

Руководитель — С. Л. Кравец

Выпускающая

Л. В. Литвинова, Е. В. Барский, редакция:

свящ. Димитрий Артёмкин,

М. В. Никифоров, Е. А. Пилипенко,

Д. В. Смирнов

К. В. Неклюдов, А. Е. Петров

А. А. Ткаченко, Е. Е. Макаров

С. И. Никитин

Э. В. Шевченко, С. П. Заиграйкина,

А. А. Климкова, М. А. Маханъко, Е. В. Орлова

О. Н. Афиногенова, О. В. Лосева,

А. И. Крюкова

Е. В. Кравец, М. В. Печников, В. Г. Пидгайко,

Е. В. Романенко, Д. Б. Кочетов,

А. А. Лиманов, Д. Н. Никитин,

М. Э. Михайлов, В. А. Шишкова

И. Н. Попов, Л. В. Луховицкий, С. А. Моисеева

Η. Н. Крашенинникова, Μ. М. Розинская

Н. И. Алтухова, А. А. Королёв, В. В. Тюшагин,

Е. А. Заболотный

И. Р. Леоненкова, А. М. Соснина

Л. В. Барбашова (ответственный секретарь)

Т. Д. Волоховская, Е. В. Никитина, Ю. М. Развязкина,

Е. К. Солоухина, А. Н. Фомичёва

И. В. Кузнецова, Т. А. Колесникова, Н. В. Кузнецова,

А. А. Сурина (группа компьютерного набора

и верстки)

Т. М. Чернышёва (картограф)

Л. М. Бахарева, Т. В. Евстегнеева, Н. К. Егорова,

A. Е. Доброхотова, О. Н. Никитина

(корректорская группа)

И. П. Кашникова, Д. И Сафронова, О. В. Хабарова

(группа транскрипции)

мон. Елена (Хиловская), А. Л. Мелешко,

B. С. Назарова, О. В. Руколь

(справочно-библиографическая группа)

C. Г. Мереминский, Е. Г. Волоховская, А. А. Грезнева,

Е. В. Гущина, Ю. В. Иванова, Т. С. Павлова,

A. В. Русанов (группа информации и проверки)

B. Н. Шишкова, А. Г. Перкина

(информационно-библиотечная группа)

А. С. Зверев, Ю. М. Бычкова, А. Ю. Горчакова,

О. А. Зверева, А. М. Кузьмин, Т. Ю. Облицова,

Ю. А. Романова (группа подбора иллюстраций

и фототека)

О. В. Мелихова, А. Н. Растворов (электронная

версия)

свящ. Павел Конотопов, А. В. Кузнецов

(служба компьютерного и технического обеспечения)

Н. В. Колюбина (производственно-полиграфическая

служба)

В. М. Хусаинов

Административная группа: Е. Б. Братухина, О. Л. Данова, Е. Б. Колюбин, С. Н. Кузина, А. В. Милованова, М. А. Савчик, Т. П. Соколова,

А. Б. Тимошенко, Е. Е. Тимошенко, О. А. Хабиева

Интернет-группа «Седмица.ру»: А. М. Лотменцев, О. В. Владимирцев, А. С. Хоняк

МАКСИМ Макарьевич Попов

(f 16.01.1650, Тотемский у. (ныне

дер. Варницы Тотемскош р-на Воло¬

годской обл.)), блж., Христа ради

юродивый (пам. 16 янв. и в 3-ю Не¬

делю по Пятидесятнице—в Соборе Во¬

логодских святых), Тотемский, свящ.

Источником сведений о святом яв¬

ляется прошение о канонизации М.,

поданное священником тотемской

Воскресенской ц. Иоанном Рохлецо-

вым архиеп. Великоустюжскому и

Тотемскому Иосифу (хранилось при

Воскресенской ц., копия прошения в

составе «дела» о М. в 1745 была при¬

слана в Синод: РГИА. Ф. 796. Оп. 25.

Д. 7236. Л. 312-314; опубл. с сокра¬

щениями: Верюжский. Вологодские

святые. 1880. С. 665-667. Примеч. а).

В прошении сказано, что М. был свя¬

щенником Воскресенской ц. в Вар¬

ницах близ Тотьмы и, оставаясь в

иерейском сане, 45 лет юродствовал.

Воскресенская ц. впервые упомяну¬

та в писцовых книгах 1620 г.: «...на

старом посаде, на Хоробардине горе,

у варниц, на речке на Ковде, храм

Воскресения Христово верх шат¬

ровой... строение Ольги Даниловны

жены Строгановы» (Григоров. 1995.

С. 212). Рядом находились теплый

храм во имя свт. Николая Чудотвор¬

ца и холодная ц. во имя вмц. Парас¬

кевы Пятницы, «строение мирское».

Согласно прошению свящ. И. Рох-

лецова, М. был погребен рядом с

Воскресенским храмом. Через неко¬

торое время у его могилы стали про¬

исходить многочисленные чудеса, ко¬

торые записывались. Так появилась

«роспись чудес», сгоревшая в пожаре

1676 г. Вслед, новых чудес в 1680 г.

начали вести запись, в которую во¬

шло описание 5 чудес, последнее

чудо датировано 1708 г. (копия опи¬

сания чудес, сделанная в 1745, была

представлена в Синод: РГИА. Ф. 796.

Оп. 25. Д. 7236. Л. 310-311; список

чудес - РНБ. Q.I.1216. Л. 33-34,

XIX в., см.: Романова. 2004. С. 240).

В 1680 г., после молитвы святому и

панихиды у его гроба, исцелился

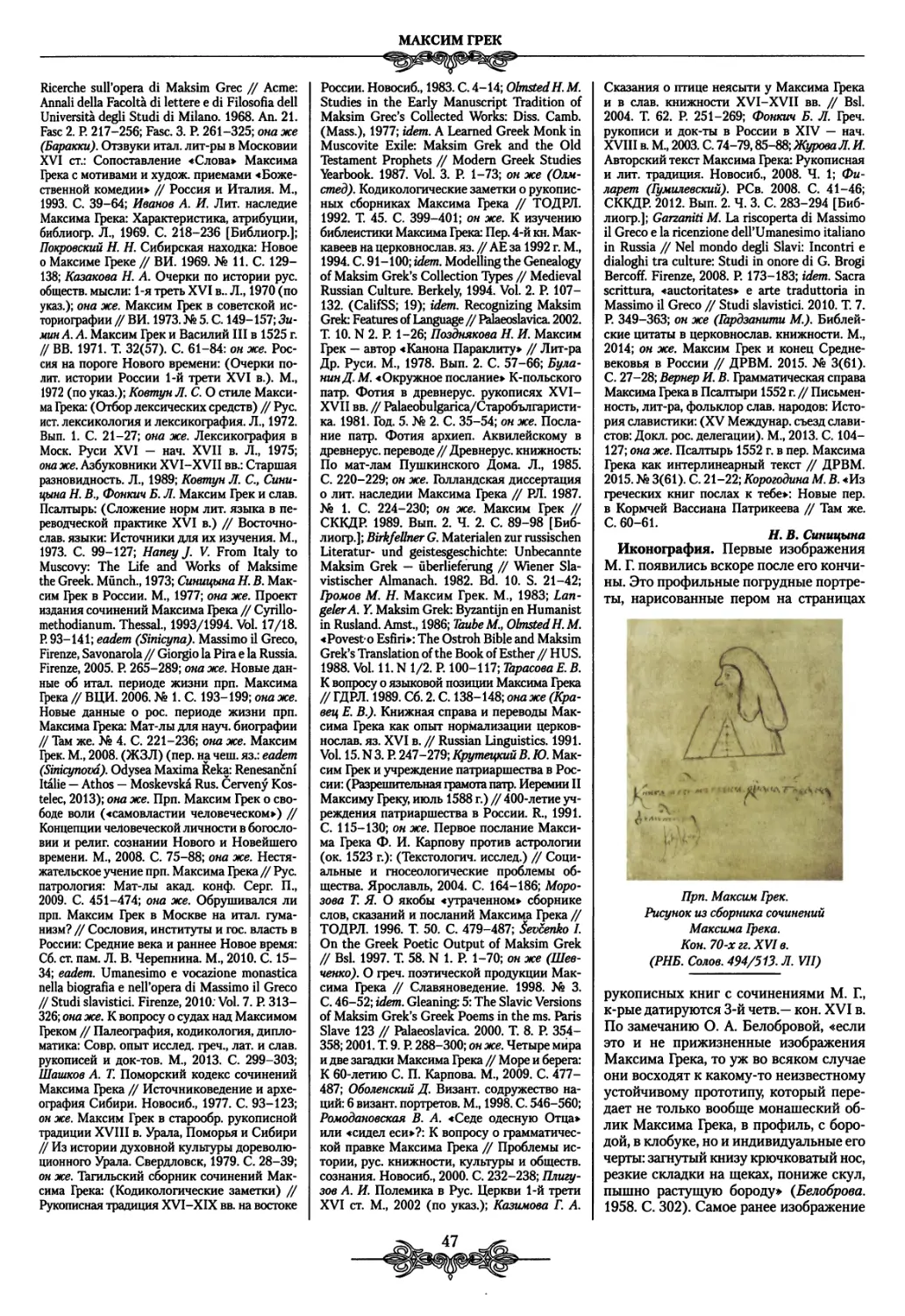

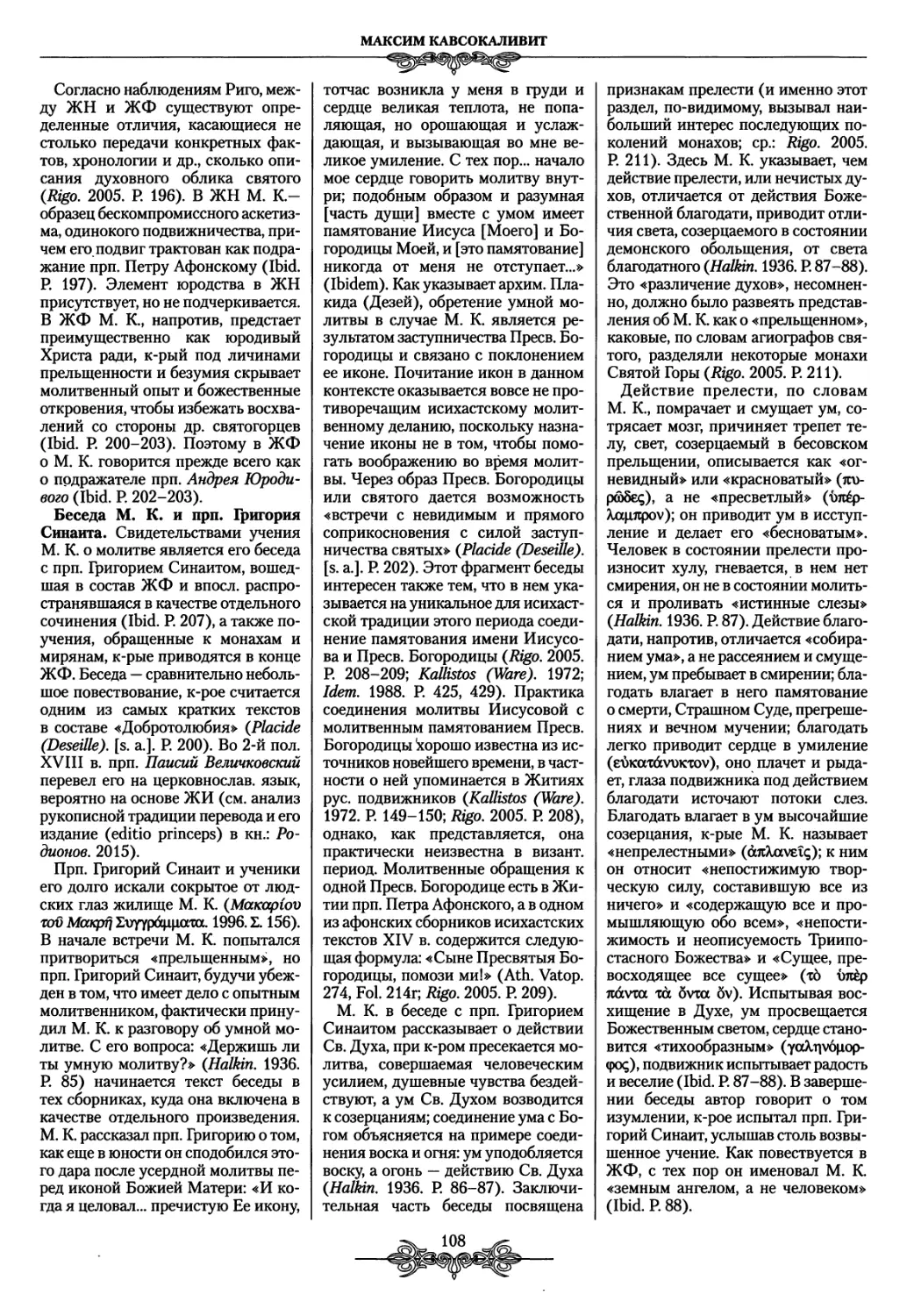

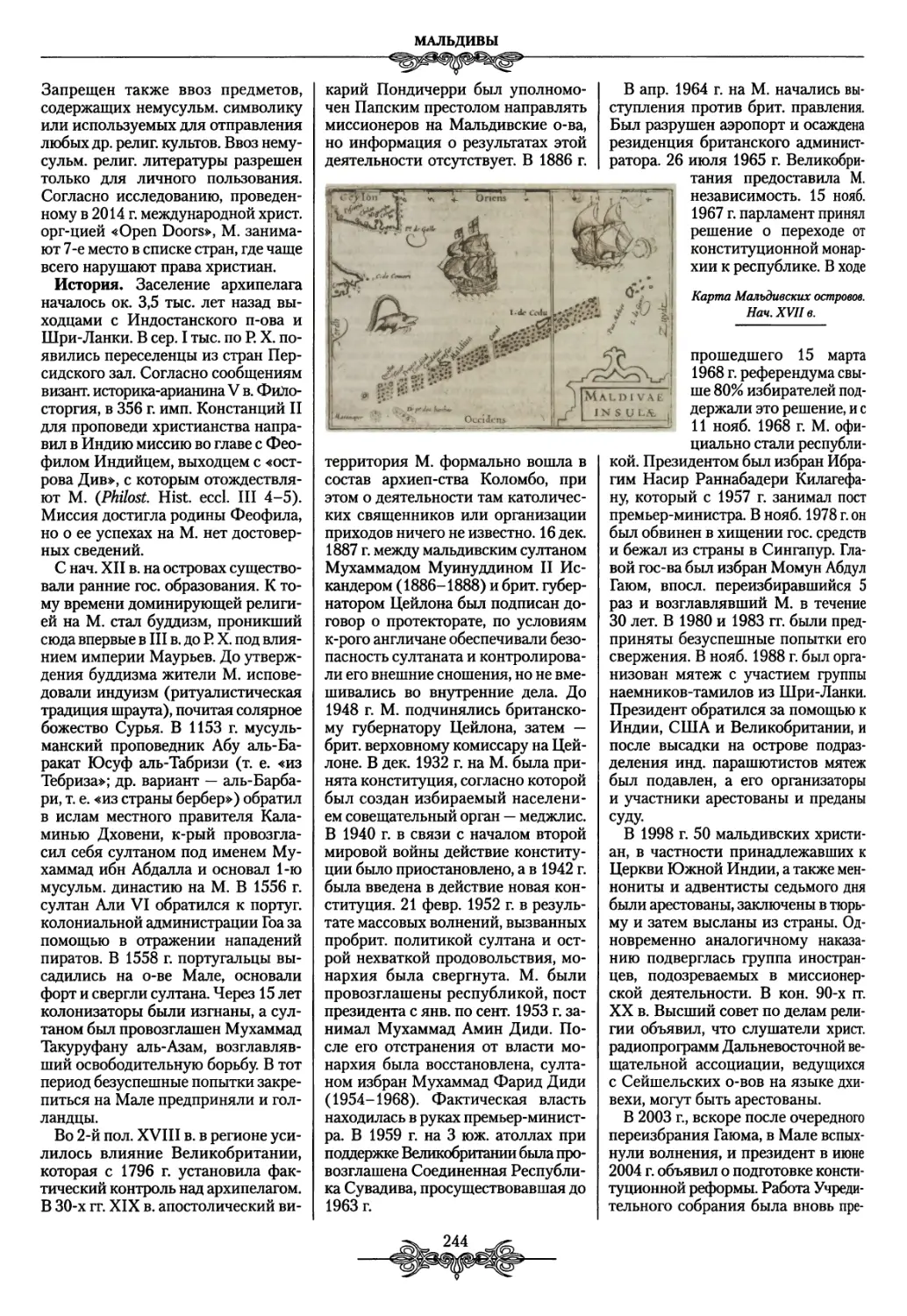

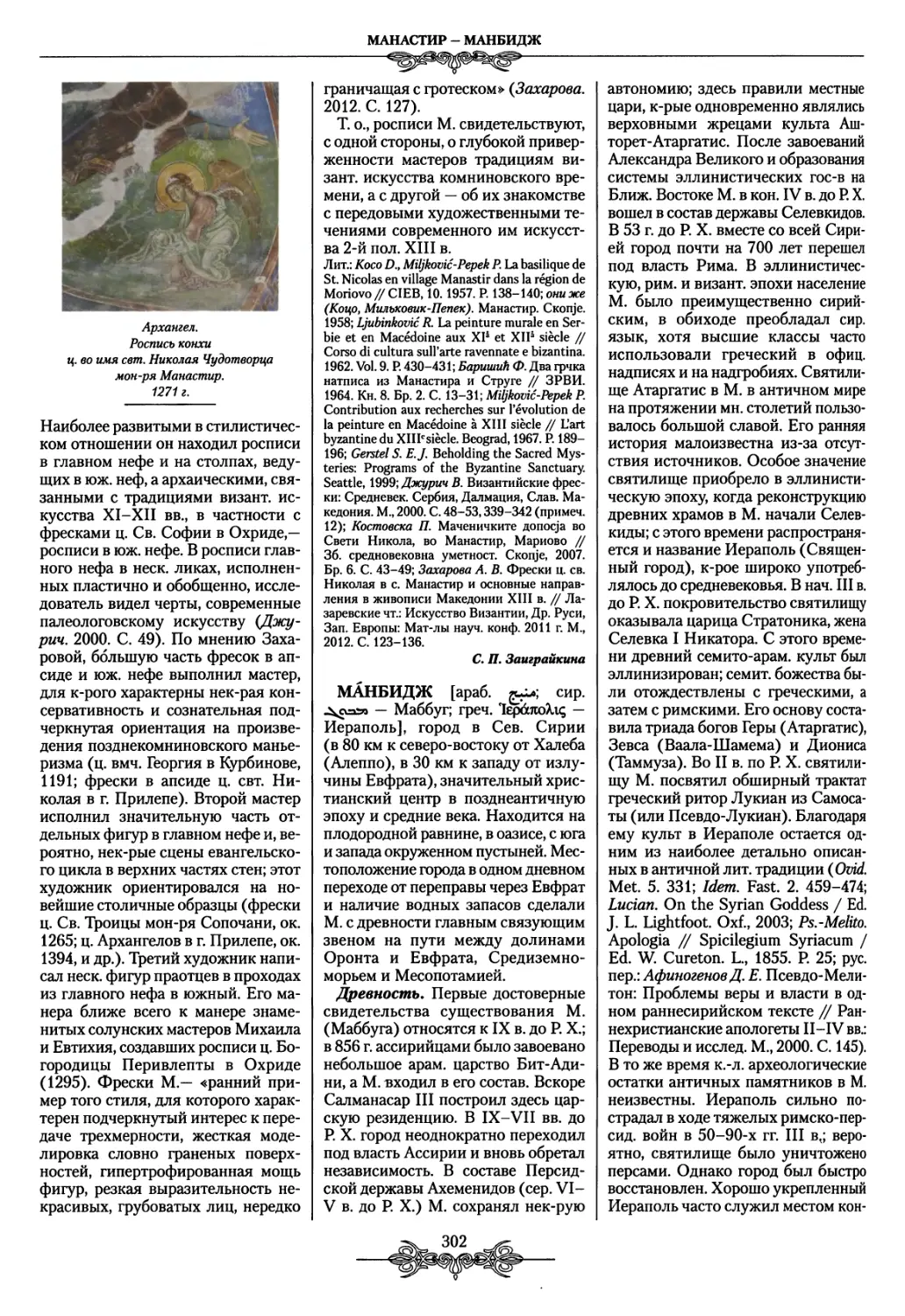

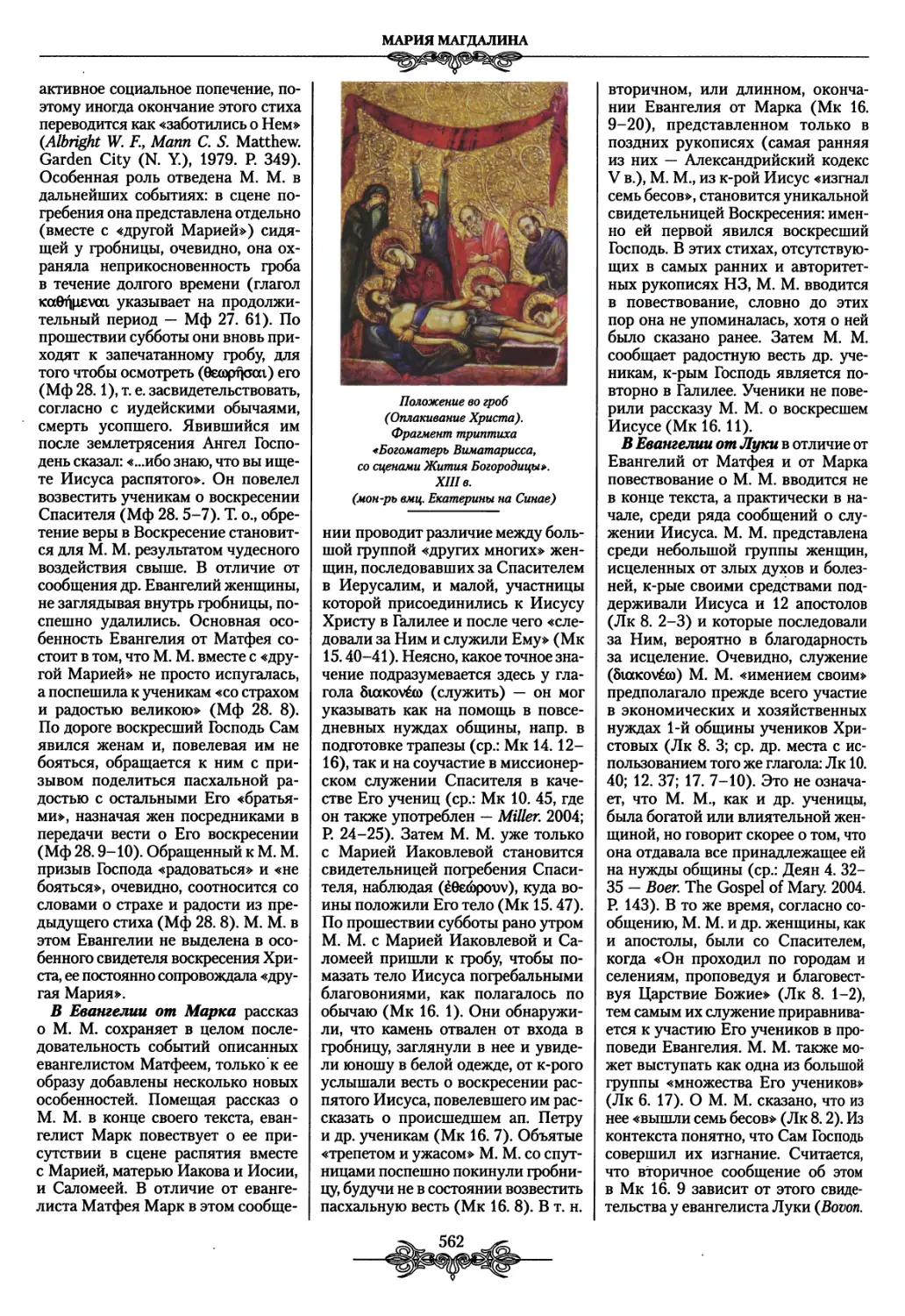

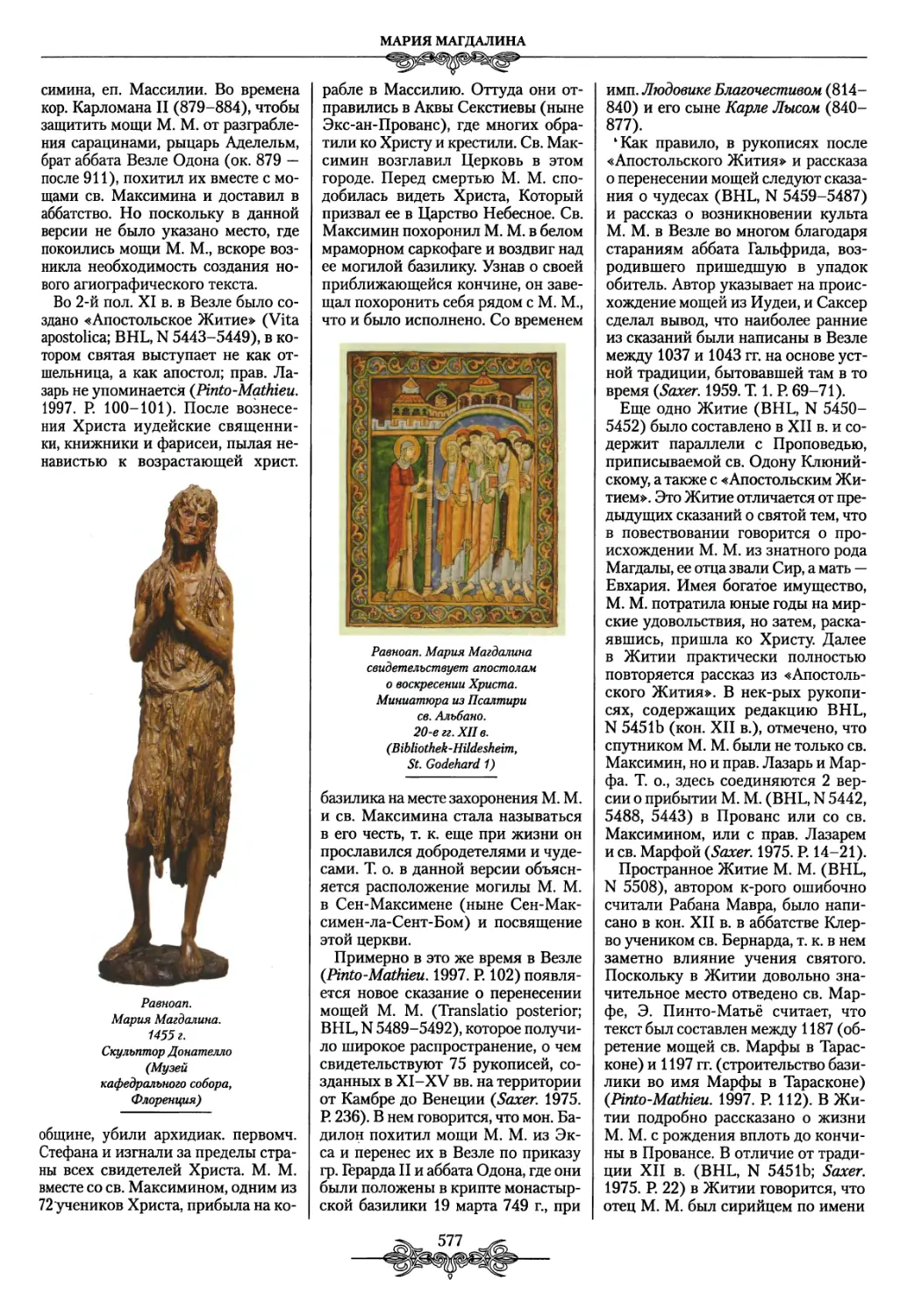

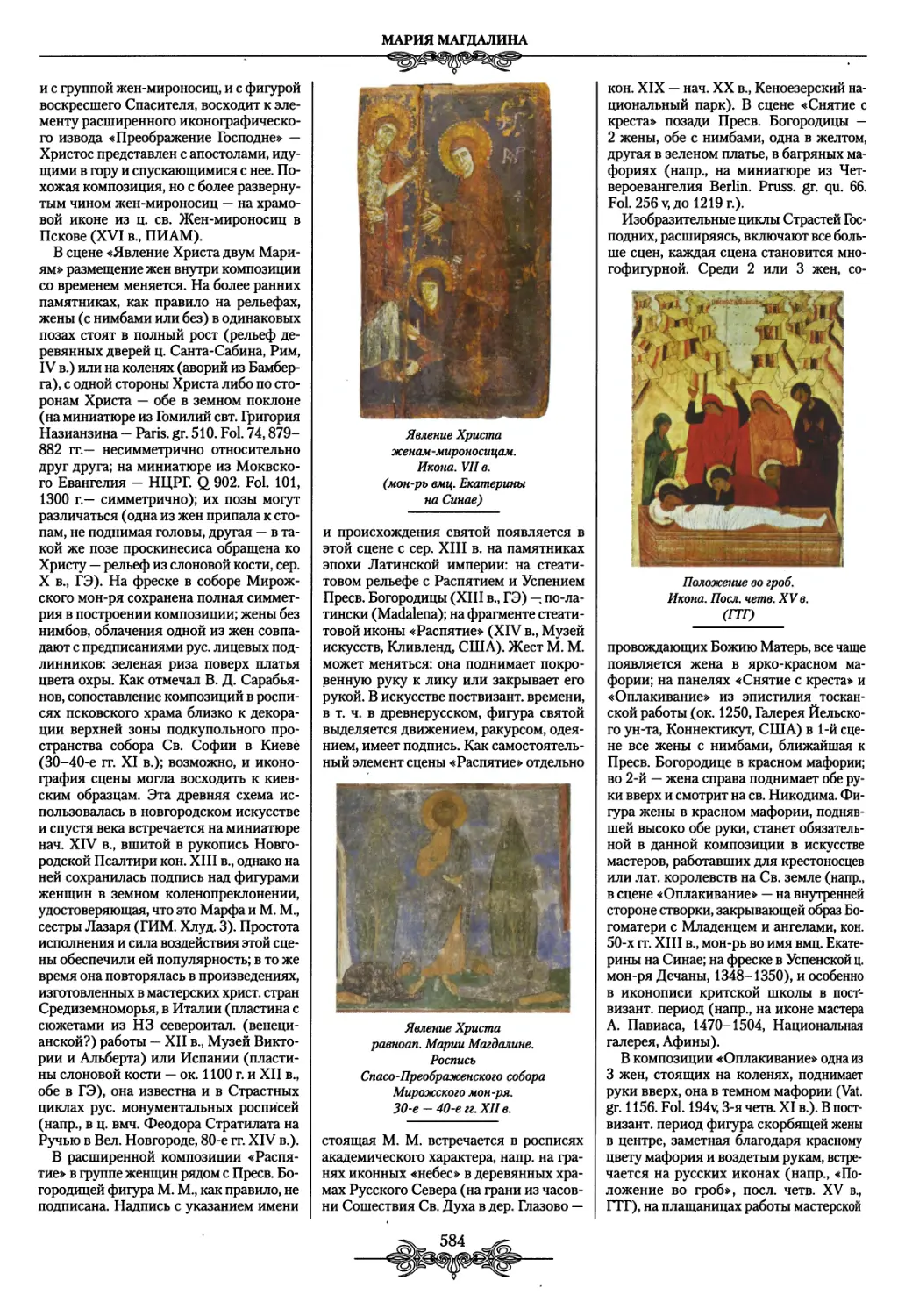

Блж. Максим Тотемский.

Фрагмент иконы

«Избранные святые».

2-я пол. XVIII в.

(Тотемское

музейное объединение)

житель Тотьмы Б. Т. Тарунин, полго¬

да остававшийся недвижимым из-за

паралича. В 1691 г. исцелился кресть¬

янин Тотемского у. Окологородной

волости Арефа Малевинский, 9 не¬

дель страдавший от «лихорадки».

В 1705 г. святой явился во сне боль¬

ной А. Я. Татауровой и повелел от¬

служить 2 панихиды у его гроба,

женщина исполнила повеление М. и

выздоровела. Крестьянин дер. Ко-

коревской Тотемского у. Ф. В. Ма-

мотов 9 лет был поражен параличом.

В ночь на 5 нояб. 1706 г. ему явился

некий человек «во одежди во единой

срачице» и сказал: «Федоре, скорби-

ши!» Взяв больного за плечо, он по¬

вел его в храм и повелел ему прило¬

житься к образу блж. Максима и от¬

служить «панихиду звоном» у его

гробницы. Наутро больной само¬

стоятельно отправился в церковь,

чтобы поклониться мощам свято¬

го. В 1708 г. прозрела слепая Анна

Яковлева. Каждое чудо было завере¬

но священником или исцелившим¬

ся. В конце рассказа о чуде 1680 г.

подписано: «К сей скаске Воскресен¬

ской церкви священник Стефан вмес¬

то Бориса Тарунина по ево велению

руку приложил» (РГИА. Ф. 796.

Оп. 25. Д. 7236. Л. 310). Под опи¬

санием чуда 1691 г. стоят подписи

А. Малевинского, свящ. Воскресен¬

ской ц. Григория и диак. Алексия Ва¬

сильева.

После пожара 1676 г., в котором

сгорели Воскресенская ц. и древний

храм св. Параскевы Пятницы, над

местом погребения святого возвели

новый храм во имя вмц. Параске¬

вы, он упомянут в писцовых книгах

1677-1678 гг. (Григоров. 1995. С. 216).

20 февр. 1715 г. по благословению

архиеп. Великоустюжского и Тотем¬

ского Иосифа в храме св. Параске¬

вы Пятницы была установлена рака

с изображением блж. Максима над

его мощами. Свящ. Иоанн Рохле-

цов отслужил святому молебен. Т. о.

была совершена канонизация бла¬

женного как местночтимого святого.

В церковной описи Воскресенского

прихода за 1743 г. упомянут «образ

святого Максима, Тотемского чудо¬

творца, венец и гривна серебряные,

золоченые» (Там же. С. 217-218).

Возле раки святого впосл. была раз¬

мещена памятная надпись, содер¬

жавшая сведения о нем. В утрачен-

ной ныне рукописи XVIII в. «Житие

и чюдеса преподобнаго отца нашего

Феодосия Тотемскаго Суморина мо¬

настыря, новаго чюдотворца» из

б-ки Суморина мон-ря после «По¬

вести о рождении преподобнаго от¬

ца нашего Феодосия Тотемскаго...»

были помещены тексты надписей,

находившихся над погребениями

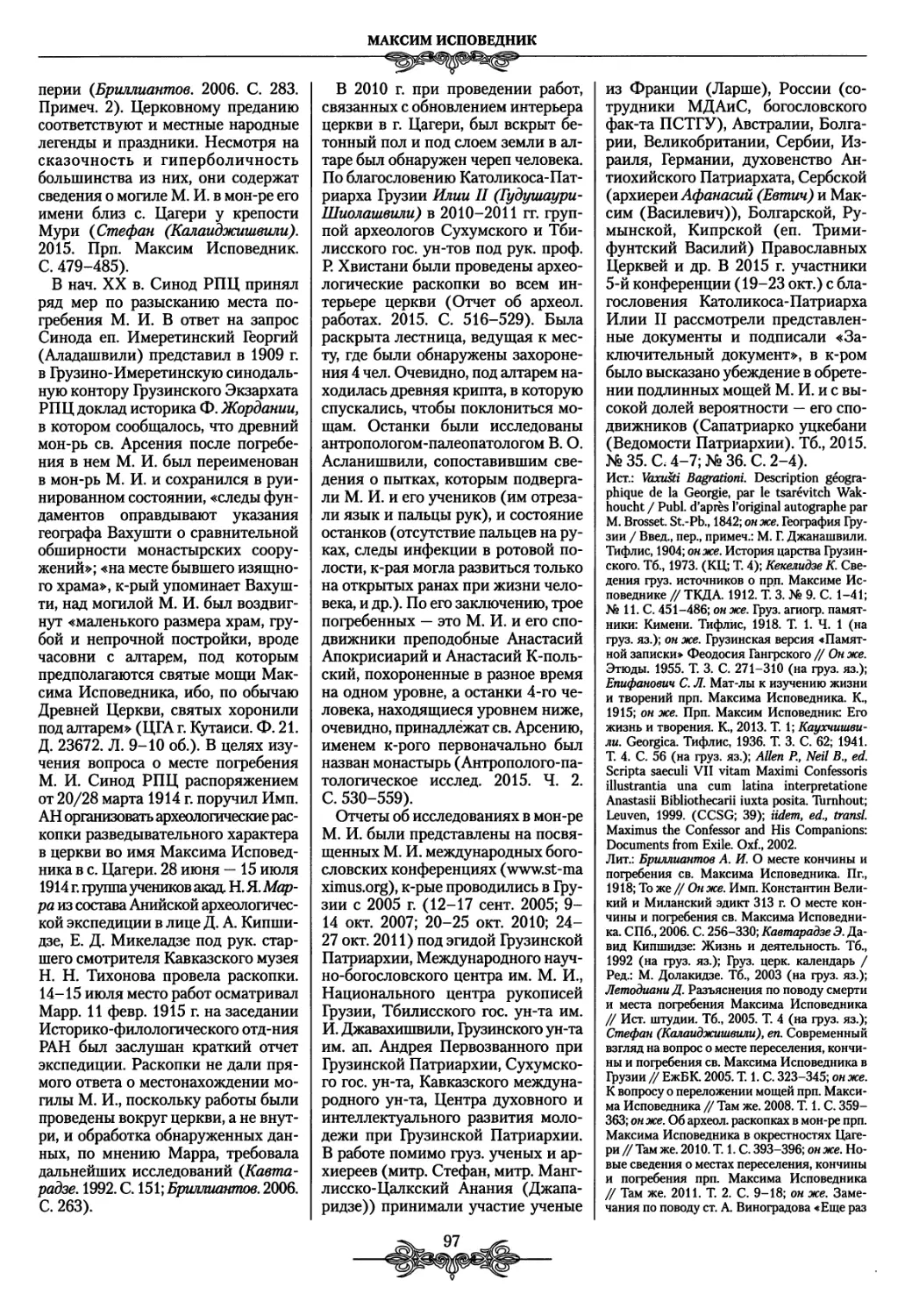

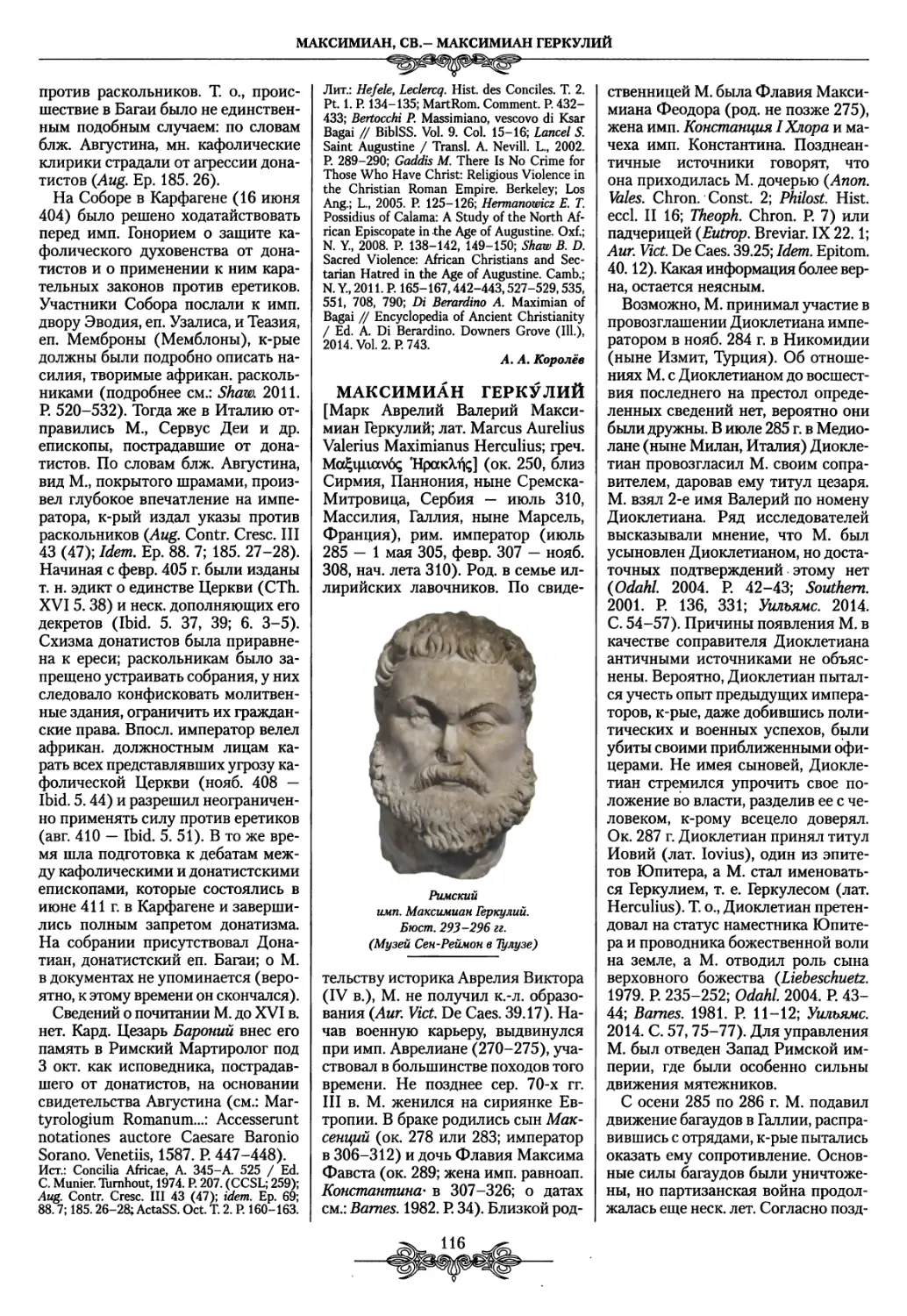

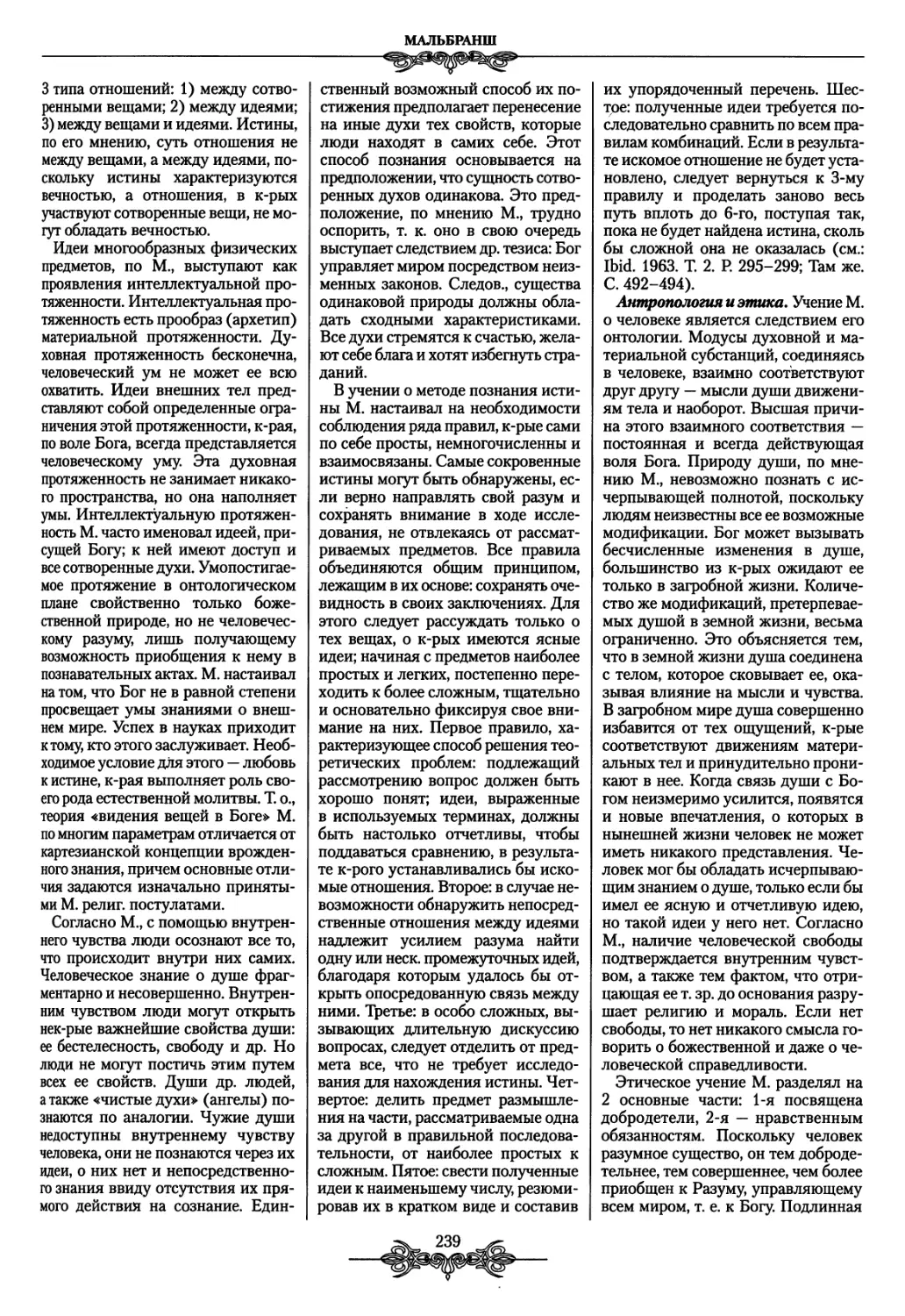

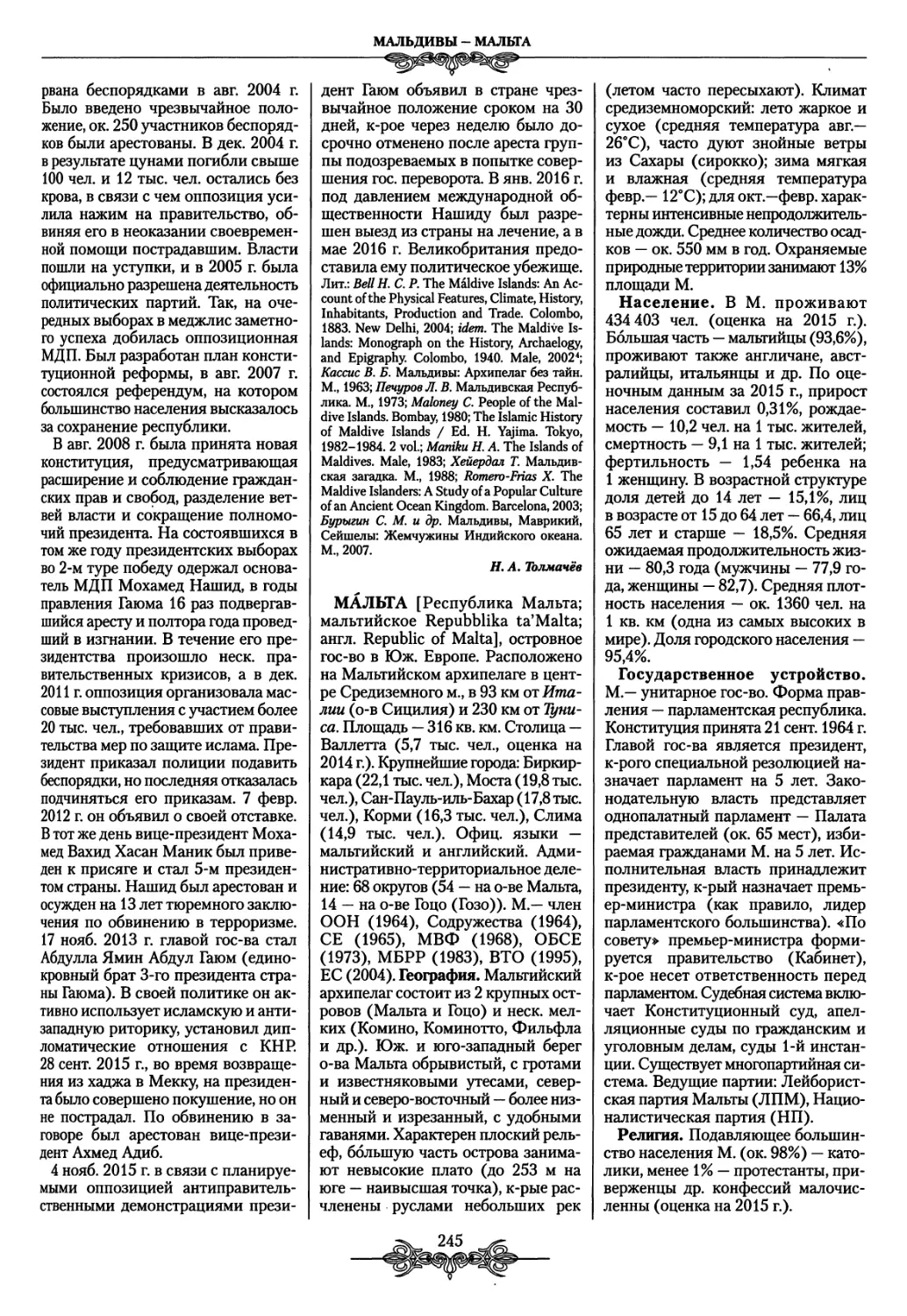

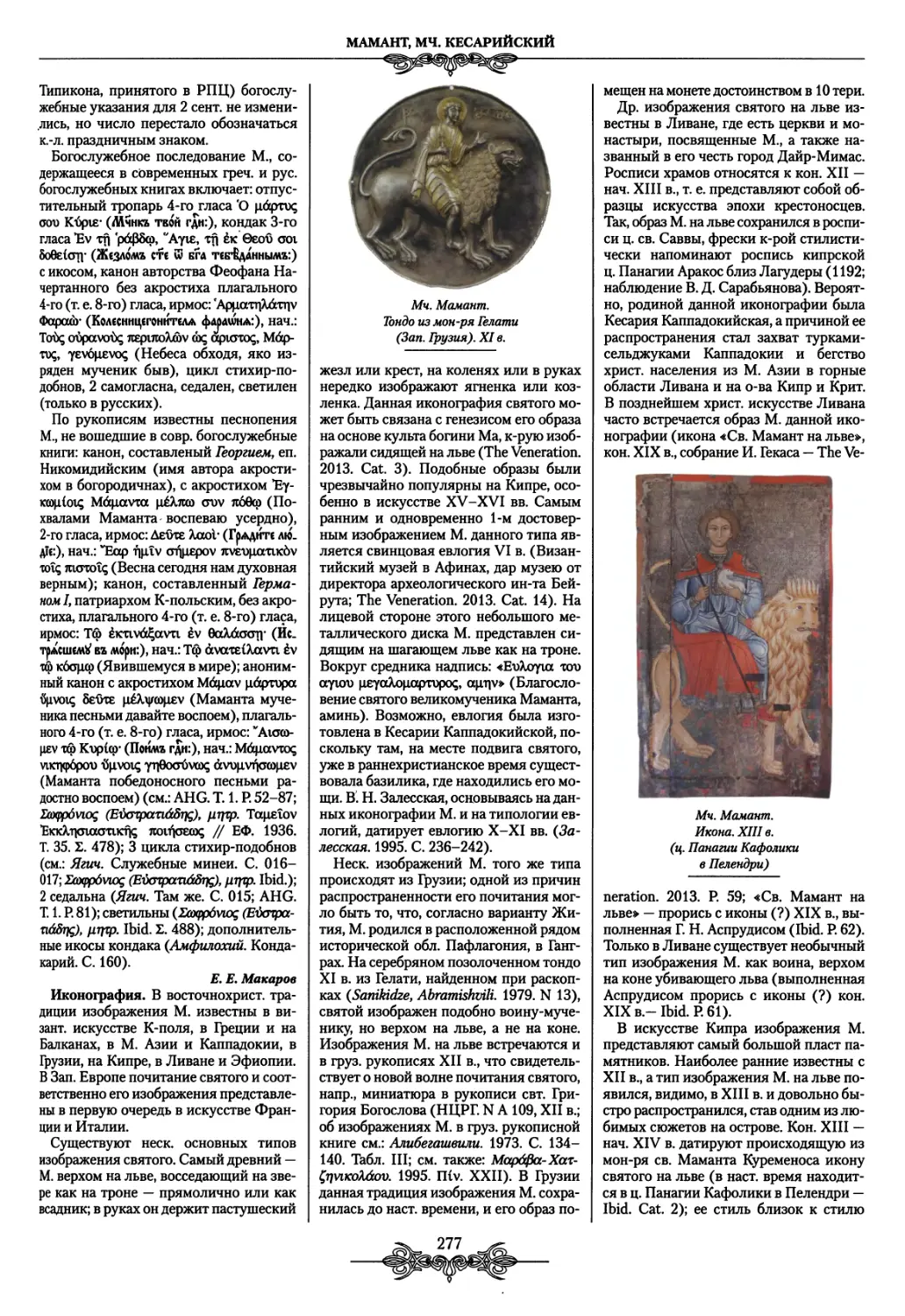

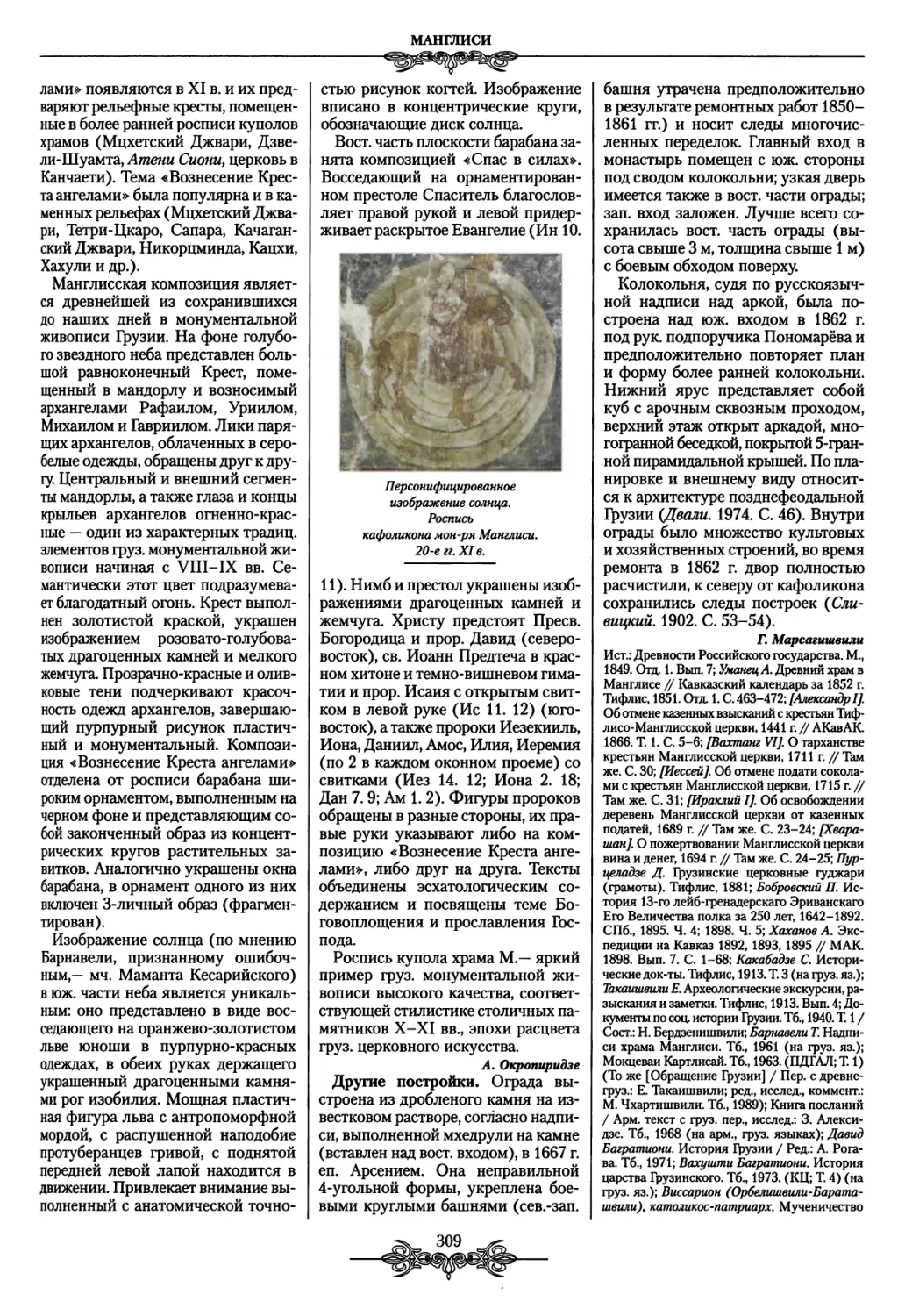

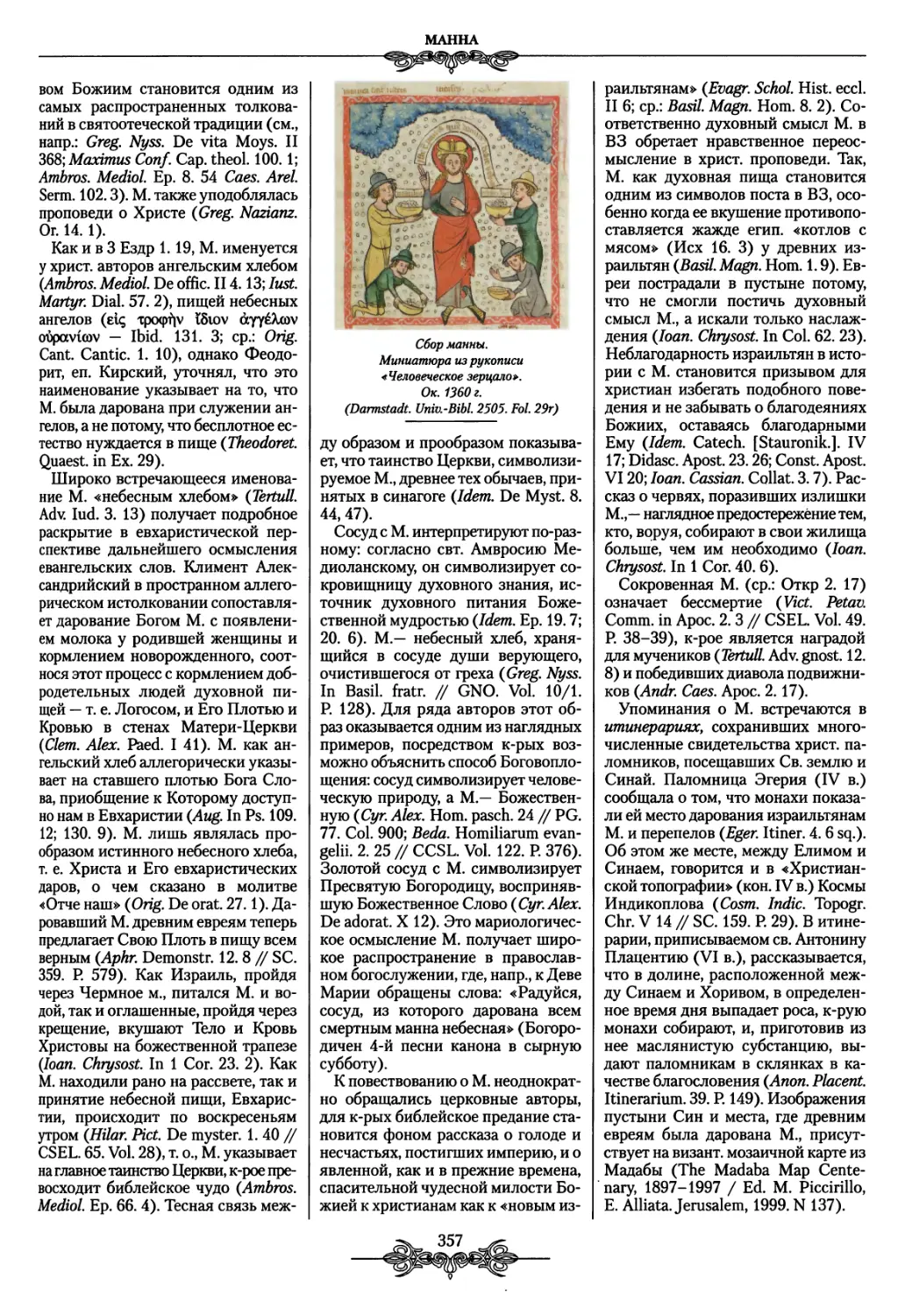

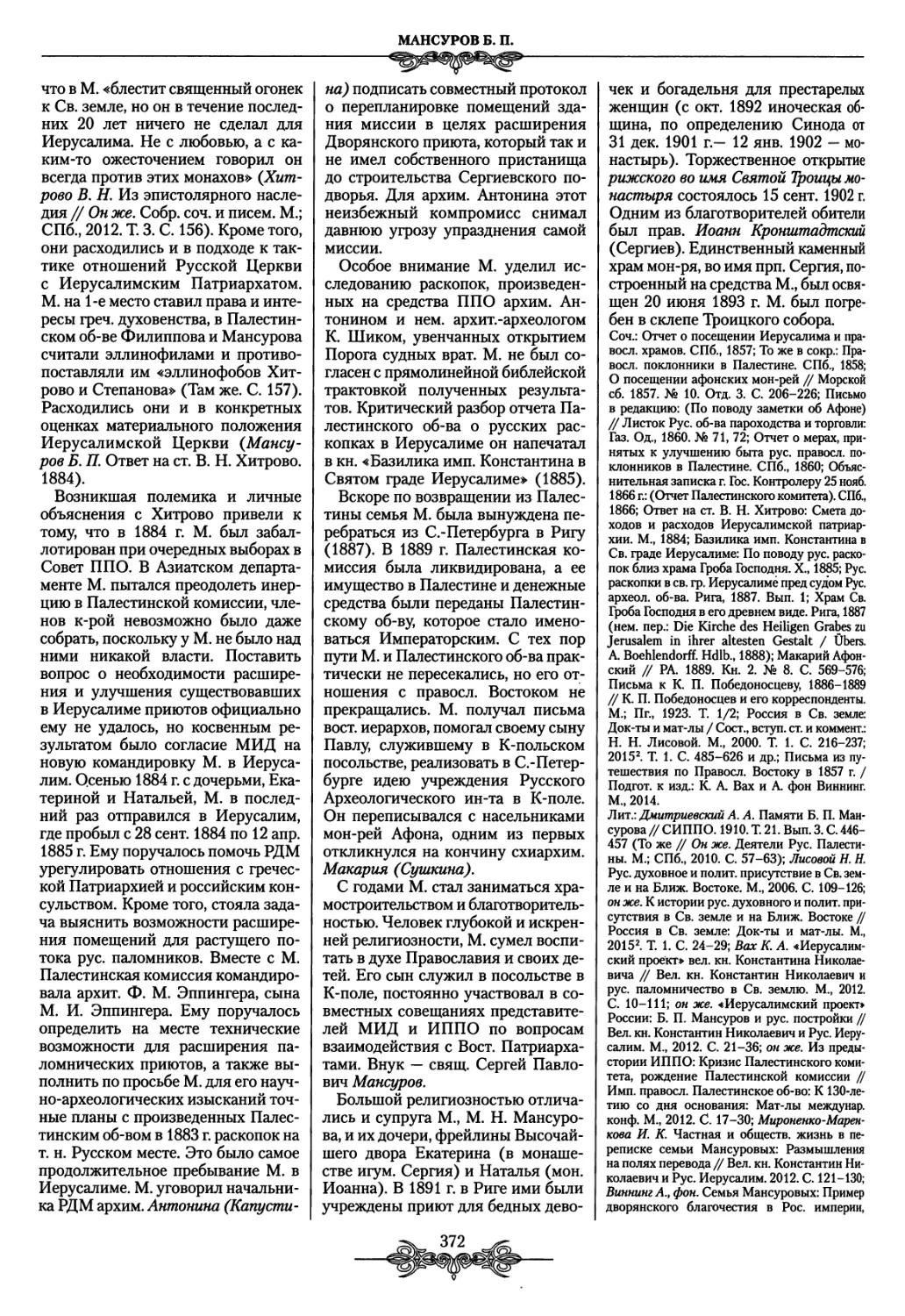

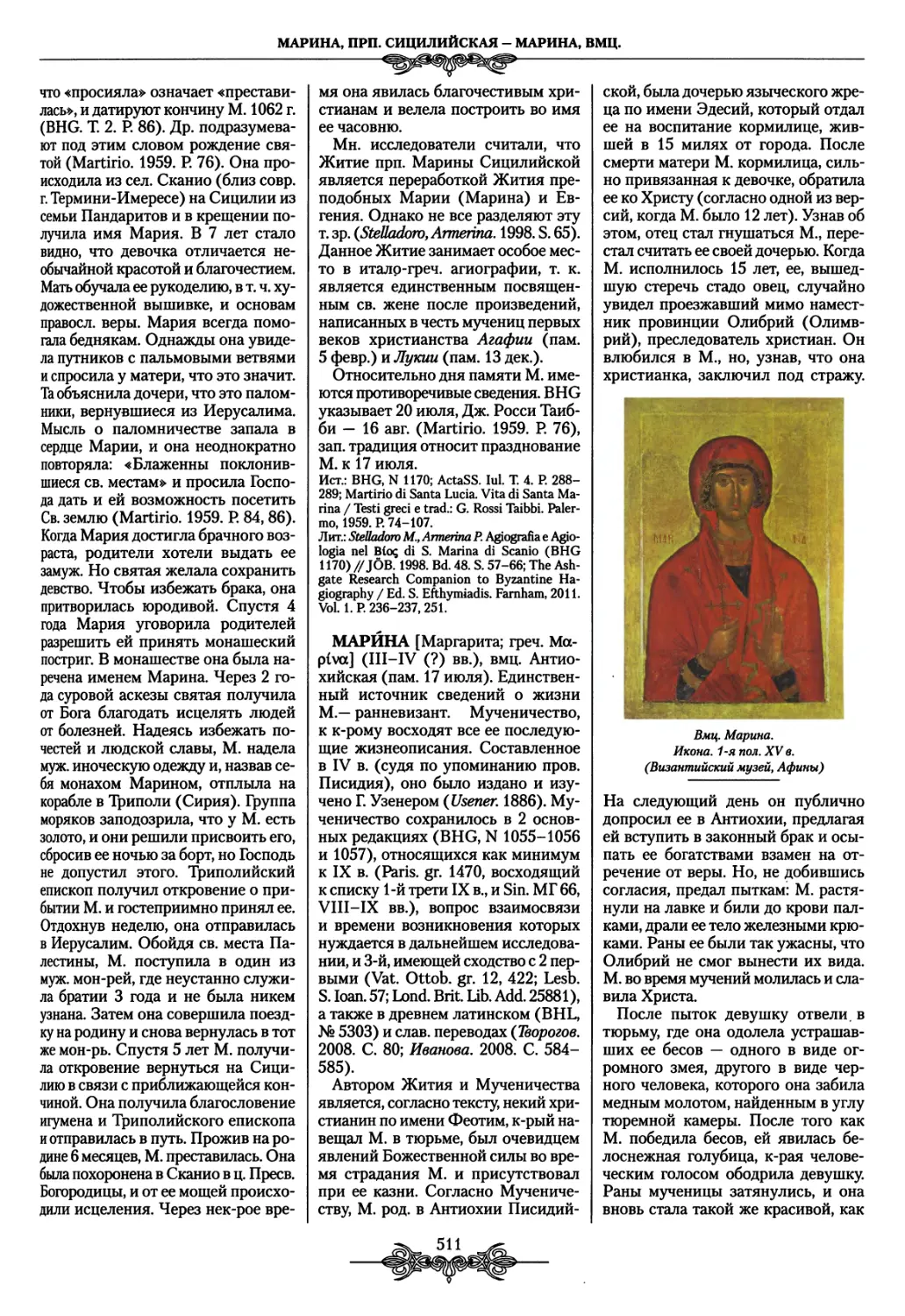

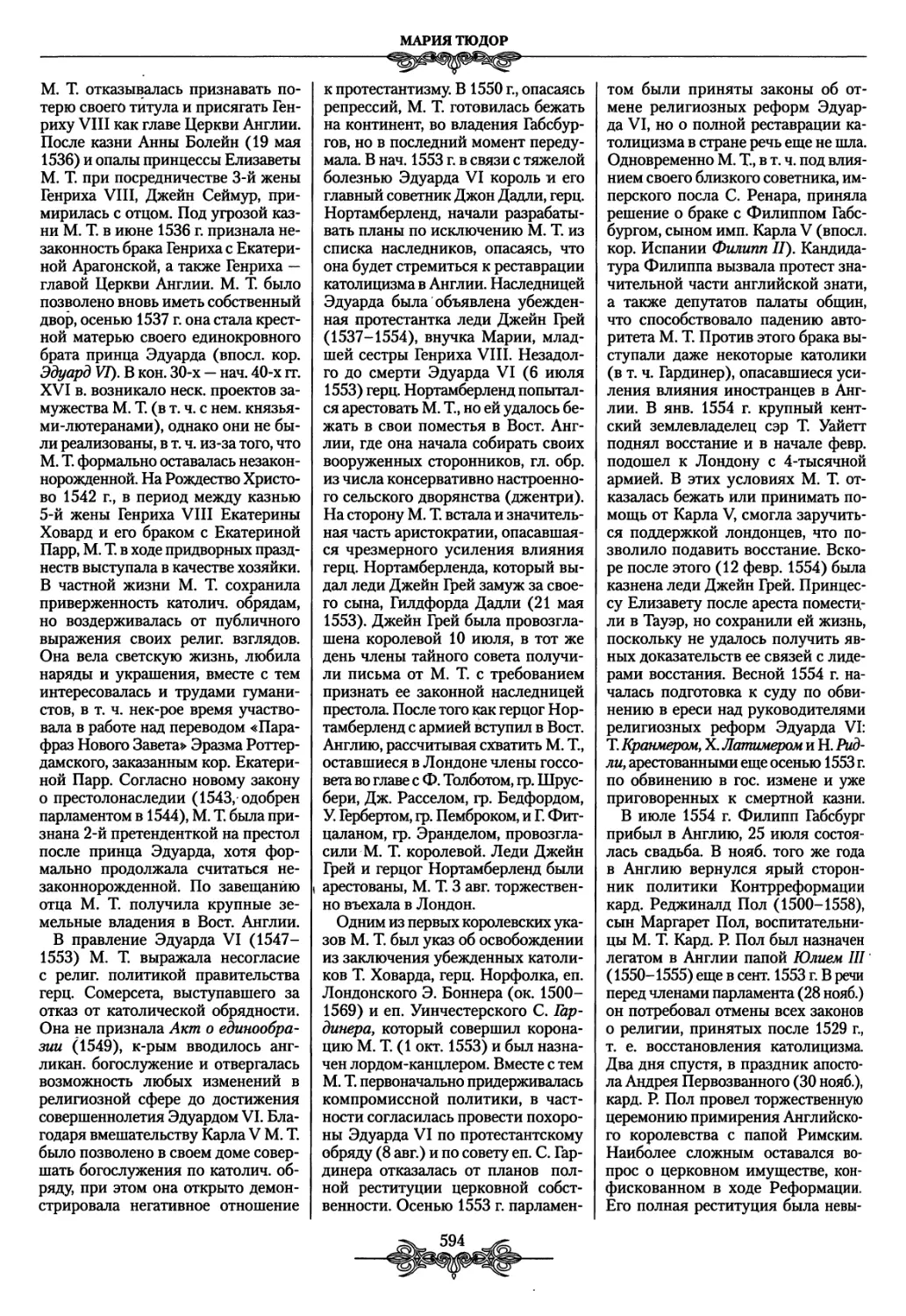

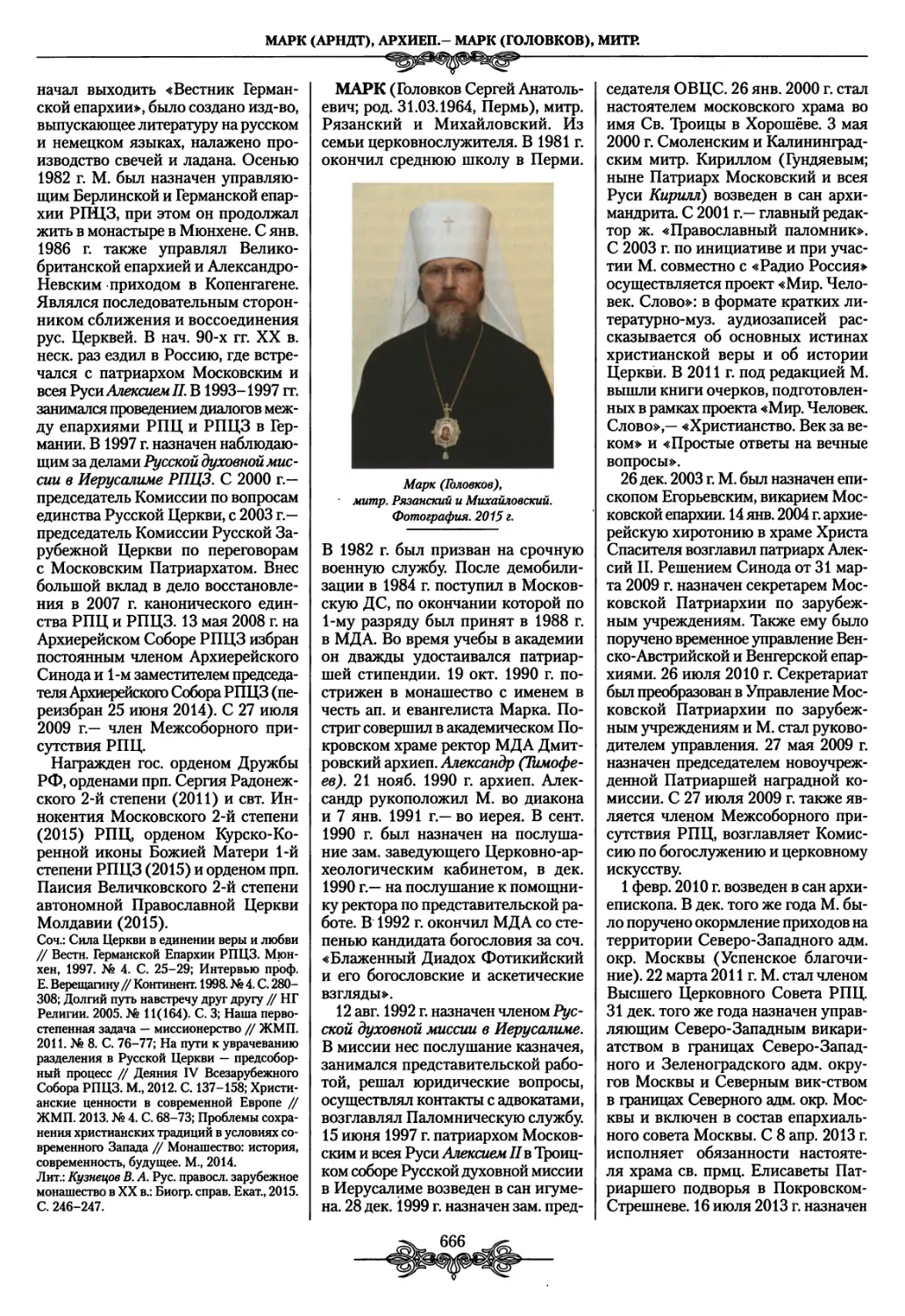

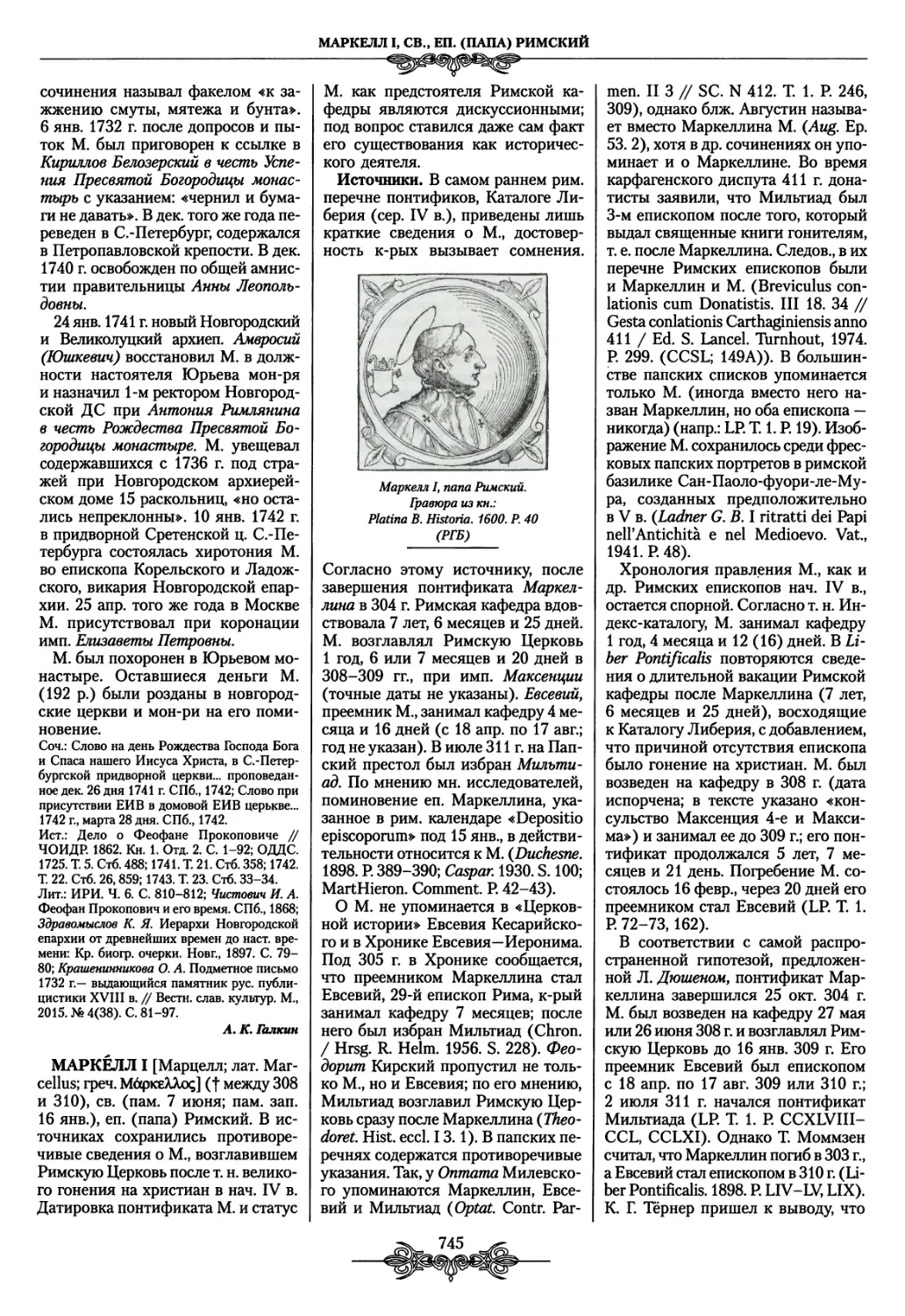

Блж. Максим Тотемский.

Мозаичная икона. 2004 г.

Худож. А. С. Пестерев

(ц. Воскресения Христова

в Варницах)

прп. Феодосия, блж. Андрея и М.

(Срезневский. 1902. Ч. 1. С. 12). 17 дек.

1742 г. священники Воскресенской ц.

подали рапорт архиеп. Великоус¬

тюжскому и Тотемскому Гавриилу

(Русскому), в к-ром просили разре¬

шить разобрать ветхие деревянные

церкви Никольскую и Пятницкую.

В июне 1743 г. последовало разреше¬

ние; Пятницкая ц. была разобрана в

том же году, раку святого, вероятно,

перенесли в Воскресенский храм.

Как следует из рапорта свящ. Вос¬

кресенской ц. Иоанна Васильева от

7 февр. 1745 г., посланного архиеп.

Великоустюжскому и Тотемскому

Гавриилу, мощи М. находились под

спудом, однако в документе не ука¬

зано, как во время строительства

было обозначено погребение свя¬

того (РГИА. Ф. 796. Он. 25. Д. 7236.

Л. 307-308 об.). К 1750 г. на месте

Пятницкого и Никольского храмов

построили каменную одноэтажную

церковь, освященную во имя свт.

Николая. В 1772-1775 гг. на 2-м эта¬

же был устроен еще один храм, ко¬

торый освятили в честь Воскресения

Христова (обветшавшую деревян¬

ную Воскресенскую ц. в 1783 разоб¬

рали). По оценке историков архи¬

тектуры, этот храм стал 1-м образ¬

цом «тотемского барокко». Архитек¬

турный декор нижнего этажа был

МАКСИМ ПОПОВ, БЛЖ., ТОТЕМСКИЙ

выполнен в стиле XVII в., а верхняя

часть очерчивала «основную фор¬

му (включая простые наличники) с

причудливым кирпичным фасадным

декором в виде картушей» (Брум¬

филд. 2005. С. 15). В 1868 г. у левого

клироса Никольского храма над мес¬

том погребения М. установили рез¬

ную деревянную раку. На ней в жи¬

вописных клеймах были изобра¬

жены чудеса, совершившиеся у мо¬

щей святого. На наружной стене

место погребения блаженного от¬

мечала фреска с изображением М.

в деревянном киоте. По сведениям

В. И. Срезневского, в Богоявлен¬

ском соборе Тотьмы в 1884 г. храни¬

лась рукопись под названием «Жи¬

тия тотемских угодников преподоб-

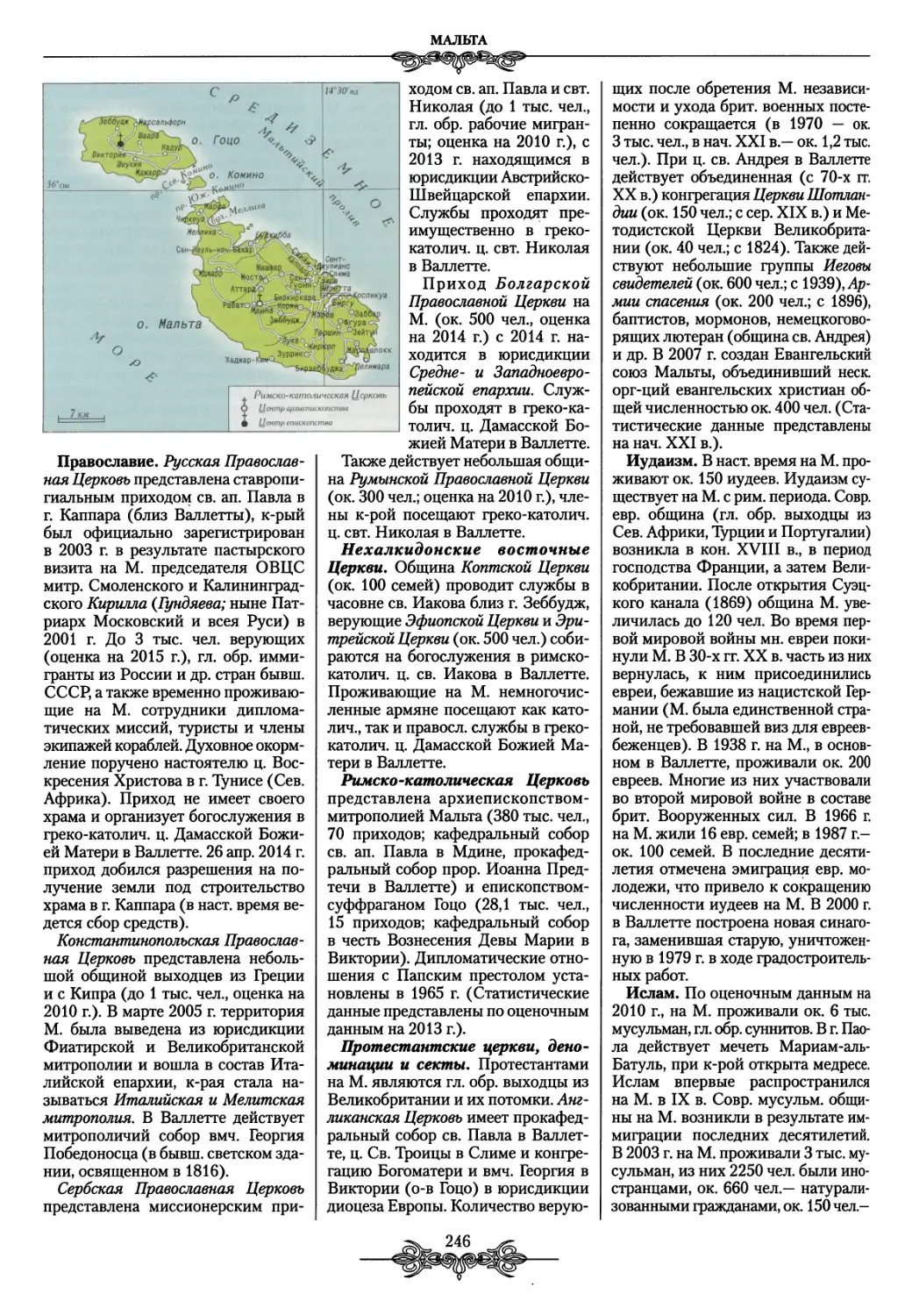

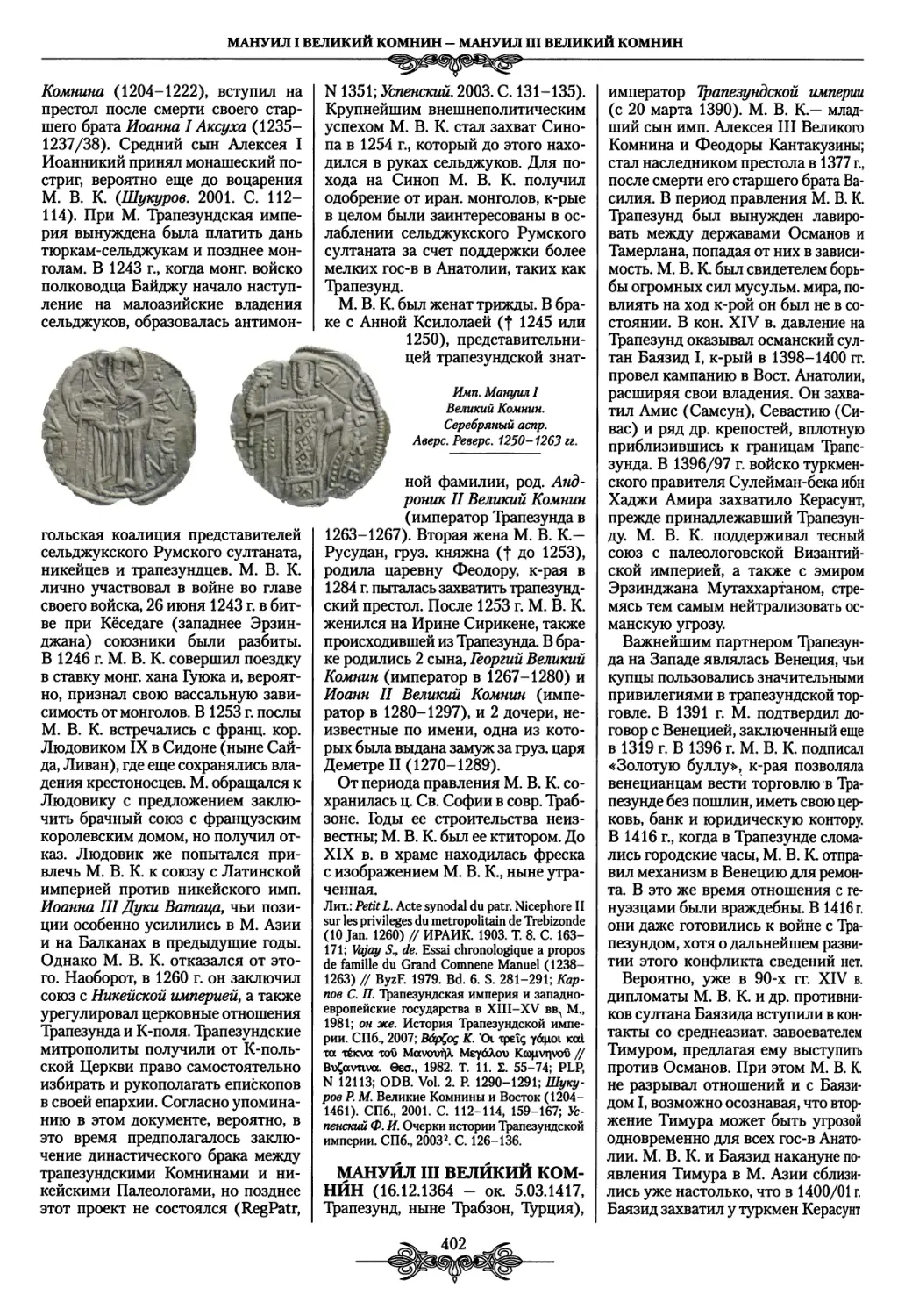

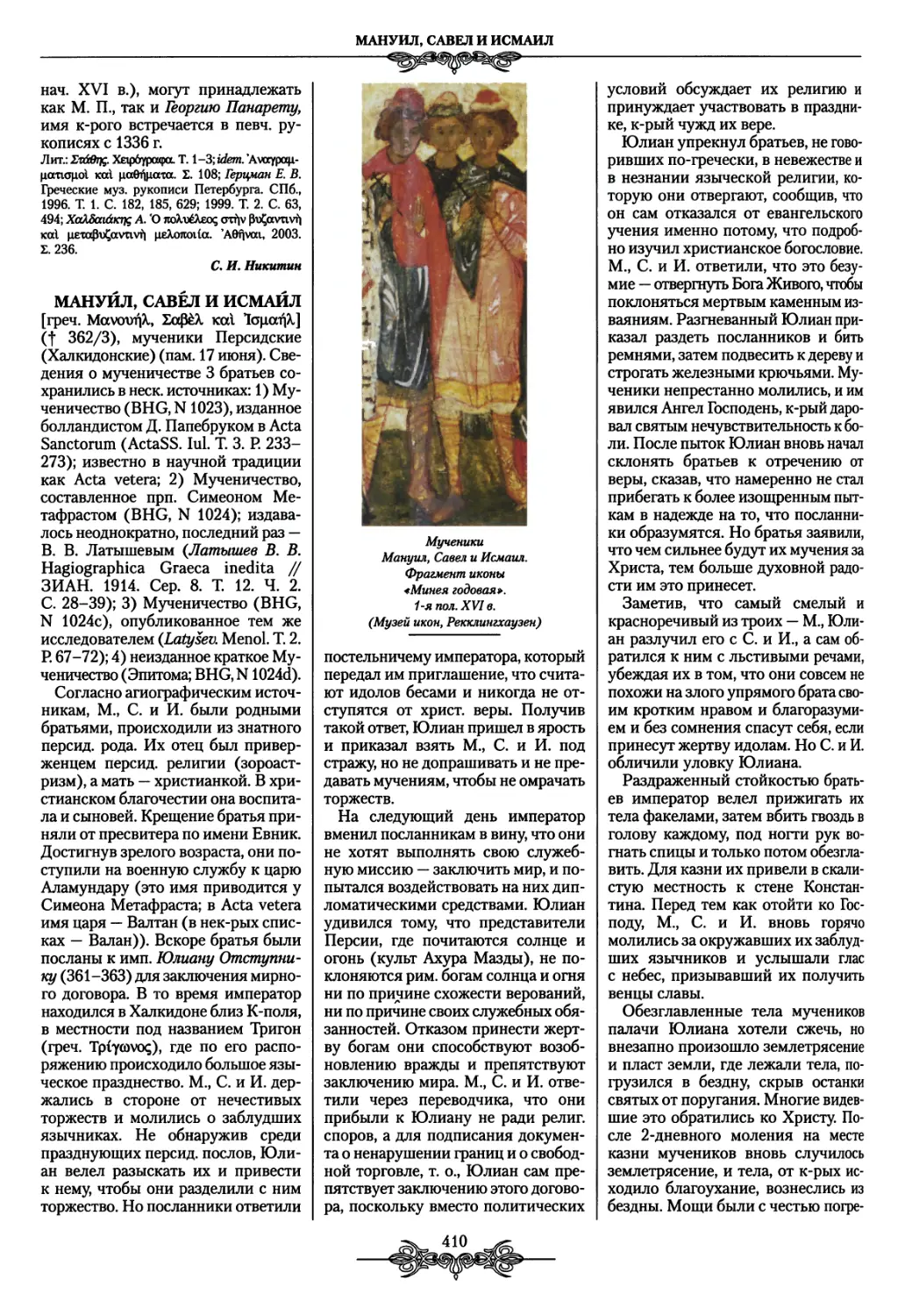

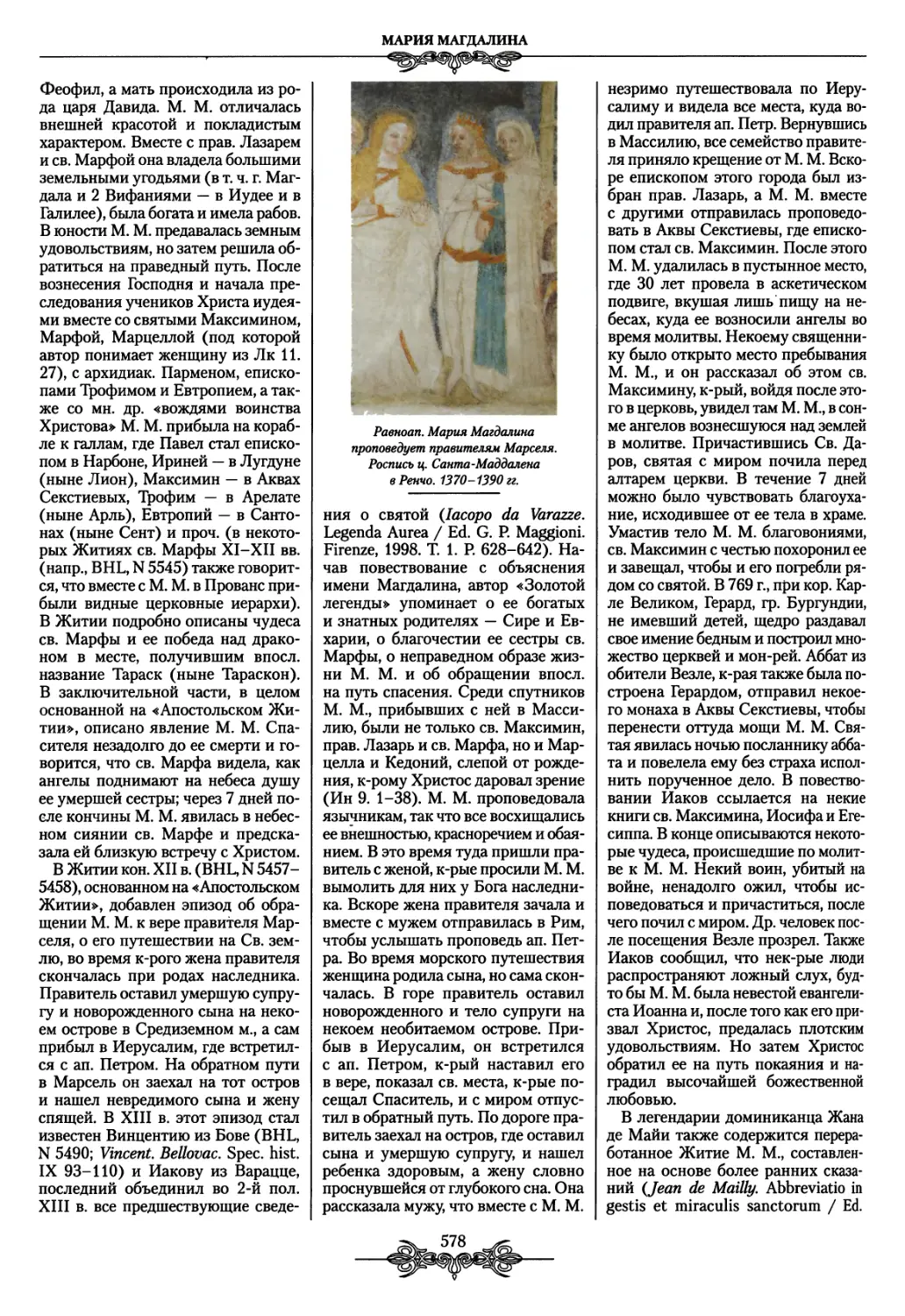

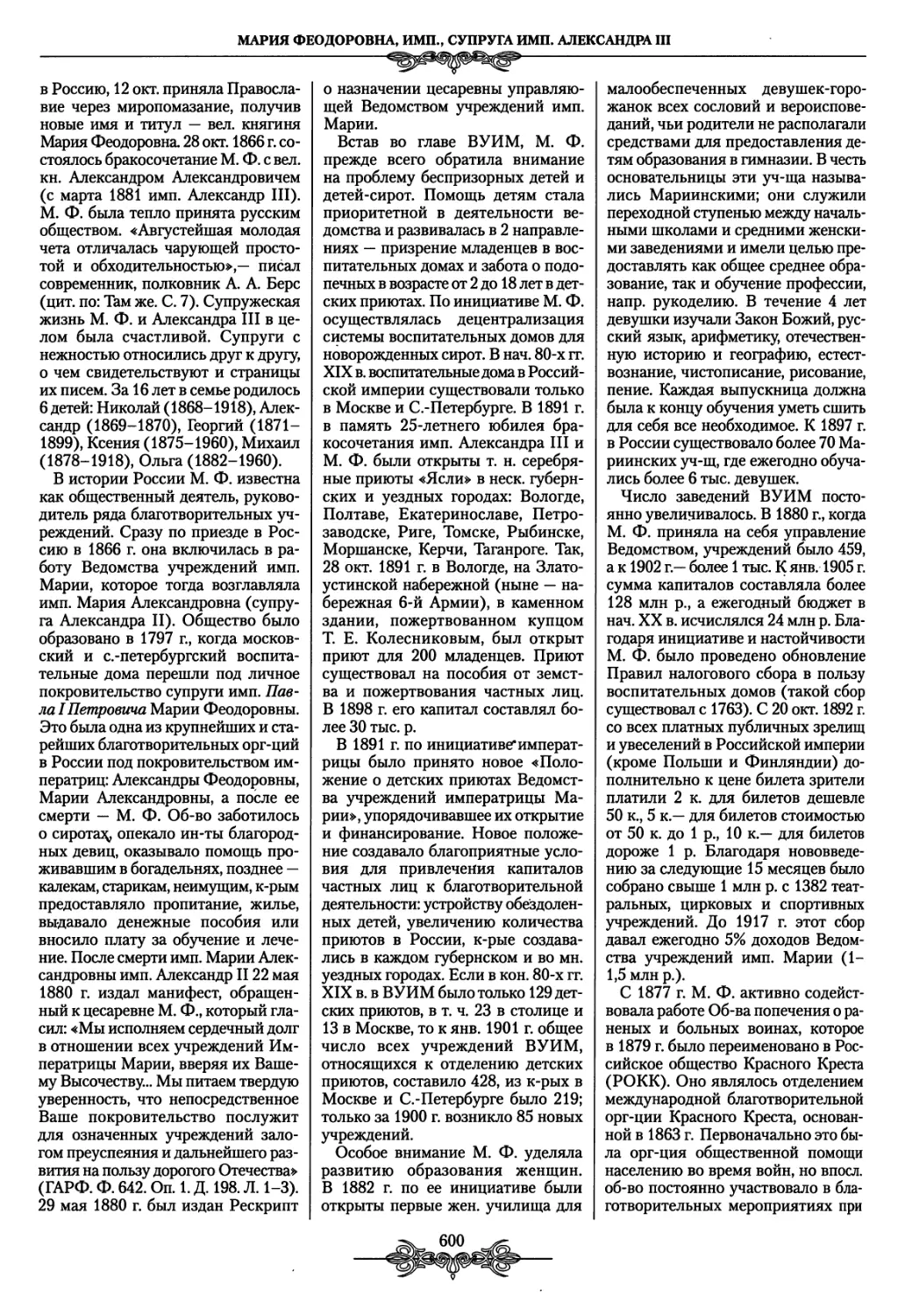

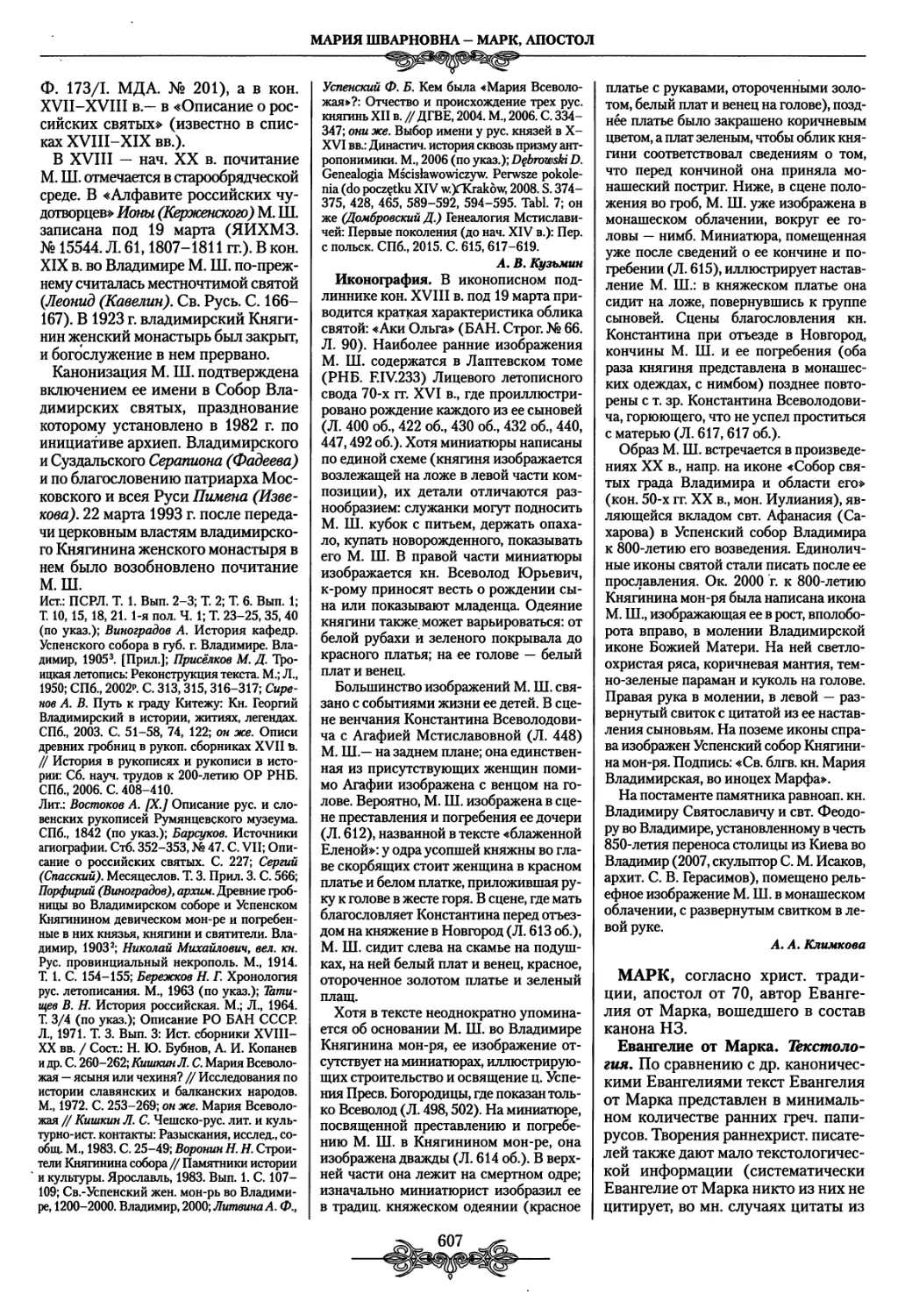

Церковь Воскресения Христова

в Варницах. 1772-1775 гг.

Фотография. 2011 г.

ных Феодосия, ВассианаТиксненско-

го и праведных Максима и Андрея»

{Срезневский. 1902. Ч. 1. С. 7). Па¬

мять М. под 16 янв. отмечена в Меся¬

цеслове ростовского купца Н. А. Кай-

далова, составленном им в 1868 г.

(РГБ. Ф. 231 / V. Карт. 2. Ед. хр. 14.

Л. 72 об.). Канонизация святого под¬

тверждена включением его имени в

Собор Вологодских святых, установ¬

ленный в 1841 г. Ныне Воскресен¬

ская ц. в Варницах закрыта, но не

разрушена, место погребения свя¬

того находится в запустении.

Арх.: РГИА. Ф. 796. Оп. 25. Д. 7236. Л. 307-

314.

Ист.: Срезневский В. И. Отчет Отделению рус.

языка и словесности имп. Академии наук

о поездке в Вологодскую губ. (май—июнь

1901 г.). СПб., 1902. Ч. 1; То же // ИОРЯС.

1902. Т. 7. Кн. 2. С. 232-272; Кн. 4. С. 128-245.

Лит.: Верюжский. Вологодские святые. 1880.

С. 664-667; Выголов В. П. Архитектура барок¬

ко в Тотьме // Памятники рус. архитектуры

и монументального искусства / Ред.: В. П. Вы¬

голов. М., 1980. С. 106; Бочаров Г. Н., Выго¬

лов В. П. Сольвычегодск, Великий Устюг,

Тотьма. М., 1983. С. 290-291; Григоров Д. А.

Тотьма и ее окрестности // Тотьма: Ист.-лит.

альм. Вологда, 1995. Вып. 1. С. 212-221 \ Хрус¬

талев М. Ю. Тотемские святые // Там же.

С. 59-60; Романова А. А. Чудеса Максима То¬

темского юродивого // СККДР. 2004. Вып. 3.

Ч. 4. С. 240-241; Брумфилд У. Тотьма: Архит.

наследие в фотографиях. М., 2005. С. 51, 21.

Примеч. 14.

Е. В. Романенко

Иконография. Известные лицевые

подлинники не содержат описаний об¬

лика святого. Первые изображения М.

появились не позднее 1715 г., когда

было установлено его местное почита¬

ние. Прихожанами и священником Вос¬

кресенской ц., «что на Варницах» (ныне

дер. Варницы Тотемского р-на Вологод¬

ской обл.), Иоанном Рохлецовым над

мощами М. в тотемской ц. вмц. Параске¬

вы была устроена гробница. На раку был

положен нагробный образ {Верюжский.

Вологодские святые. С. 665), но сведе¬

ния о его иконографии не сохранились.

Как сообщает свящ. И. Верюжский, на са¬

мой гробнице были изображены в клей¬

мах 4 чуда, связанные с исцелениями при

гробе в 1680-1706 гг. Свящ. И. Верюж¬

ский приводит их описание, включаю¬

щее имена исцеленных, даты, особо под¬

черкивает тот факт, что о чудесах извест¬

но именно благодаря сохранившимся

изображениям на гробнице. Из этого сле¬

дует, что сюжеты в клеймах сопровожда¬

лись пространными надписями или сами

клейма могли представлять собой тексты

с описаниями чудес.

Единоличные образы святого XVIII-

XIX вв. неизвестны. Его изображение

присутствует на неск. иконах среди Во¬

логодских святых, самые ранние могут

быть датированы 1-й четв. XVIII в., напр.

икона «Спас на престоле, с предстоящи¬

ми и припадающими Тотемскими и Ве¬

ликоустюжскими святыми» (Тотемское

музейное объединение). М. изображен

в верхнем регистре левой части компо¬

зиции седым старцем, лик в 3/4-ном по¬

вороте вправо, руки в молении перед

грудью. На нем длинная светлая рубаха

с длинными рукавами. У святого высо¬

кий открытый лоб с обширными залы¬

синами, короткие вьющиеся волосы,

едва достигает груди окладистая борода,

надпись: «Максимъ блаженный Тотем¬

ский». Напротив него, в правой части

композиции, помещен др. Тотемский свя¬

той — блж. Андрей, Христа ради юроди¬

вый. Их изображения в иконописи со¬

ставляют устойчивую пару. Исключе¬

нием является образ 1-й четв. XVIII в.

редкой иконографии, происходящий из

вологодской ц. прп. Димитрия Прилуц-

кого на Наволоке (ВГИАХМЗ). В цент¬

ральной части композиции помещен ро¬

стовой образ Божией Матери «Оранта»

в круглой мандорле, украшенной звезда¬

ми, в к-рые вписаны фигуры Киево-Пе¬

черских преподобных. Сложносоставная

композиция иконы включает изображе¬

ния Св. Троицы, праздников, сюжетов из

Киево-Печерского патерика и предстоя¬

щих святых, расположенных в 4 регистра

МАКСИМ ПОПОВ, Б Л Ж., ТОТЕМСКИЙ - МАКСИМ, СВ., ЕП. ТУРИНСКИЙ

по сторонам Преев. Богородицы. Слева

в верхнем ряду 5 святых, среди к-рых —

М. (ближний к центру, вместе с прав.

Прокопием и блж. Иоанном Устюжски¬

ми). Его образ близок к изображению на

иконе «Спас на престоле, с предстоящи¬

ми святыми».

На иконе 2-й пол. XVIII в. (Тотемское

музейное объединение) М. изображен с

др. Тотемскими святыми: прп. Вассиа-

ном Тиксненским, прп. Феодосием, блж.

Андреем и неизвестной святой, к-рых

обеими руками благословляет Спаситель

на облаках в центральной верхней части

композиции. М. закутан в светлую дра¬

пировку с оранжево-желтыми тенями,

к-рая прикрывает тело чуть ниже колен.

Его ноги босы; волосы короткие, пыш¬

ные. Обширную лысину, характерную

для более ранних образов, заменили глу¬

бокие залысины с пучком волос на те¬

мени, борода той же формы, но длиннее.

Из Воскресенской ц. в Варницах про¬

исходит икона поел, трети XVIII в. «Де-

исус» с коленопреклоненными препо¬

добными Вассианом Тиксненским и Фео¬

досием Тотемским, блж. Андреем и М.

Святой представлен стоящим на коленях

справа от подножия сидящего на престо¬

ле Спасителя, рядом с блж. Андреем. Фи¬

гура М. в 3/4-ном повороте влево, руки

перед грудью в жесте моления, черты

лика тонкие, вьющиеся волосы зачесаны

3 волнами набок, на лбу большие залы¬

сины, вокруг макушки короткая прядь,

борода имеет более заостренную форму,

усы короче, чем на др. иконах. Те же из¬

бранные святые предстоят в молении Ка¬

занскому образу Божией Матери на ико¬

не из Сретенской ц. Тотьмы (Тотемское

музейное объединение). Одной из осо¬

бенностей иконы является развернутый

текст подписей, к-рый включает инфор¬

мацию о днях памяти изображенных свя¬

тых. Надпись на оборотной стороне ико¬

ны сообщает, что образ создан «усерди¬

ем монаха Глеба 1855-го Июля 26 д[ня]».

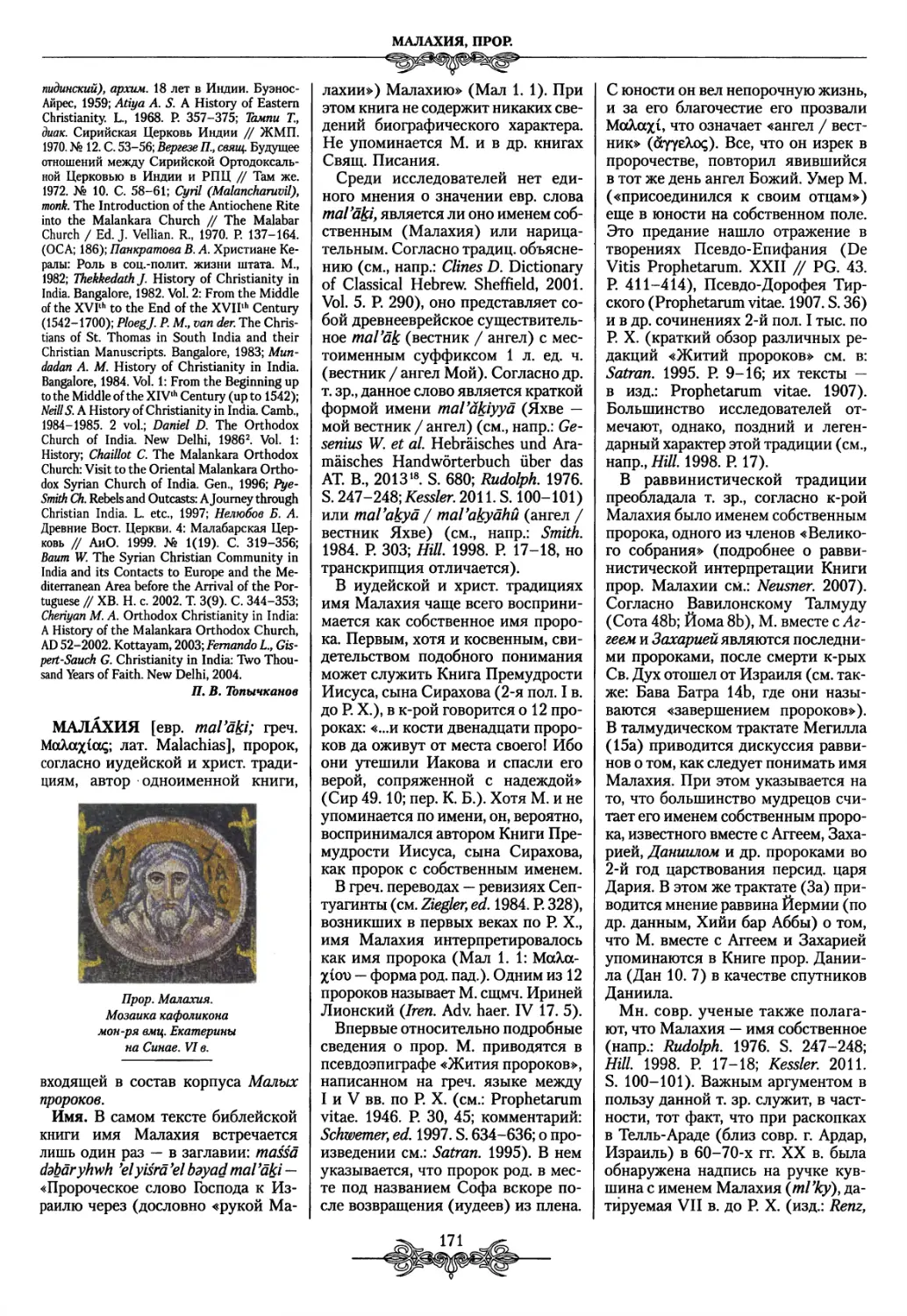

М. изображен крайним слева, в рост, в

длинной белой рубахе с напуском у та¬

лии, с длинными рукавами и воротни¬

ком, ноги босые. Ладонь правой руки

прижата к груди, левая скрыта за гробом

прп. Феодосия Тотемского. Иконогра¬

фия лика близка к наиболее ранним об¬

разам М.: высокий лоб и обширная лы¬

сина, седые брови и вьющиеся волосы

лежат 4 волнами, почти не вьющиеся усы

и борода, недлинная, пышная, округлой

формы. Надпись, сделанная желтой крас¬

кой, расположена по внутреннему кон¬

туру нимба: «Св. Праведный Максим

16 Января 16 дня».

Большинство сохранившихся икон свя¬

того находится в Тотьме, являвшейся

центром его почитания. Из немногочис¬

ленных произведений иконописи за ее

пределами известен образ «Спас на пре¬

столе с Тотемскими чудотворцами» из

с. Голоустного на оз. Байкал, написанный

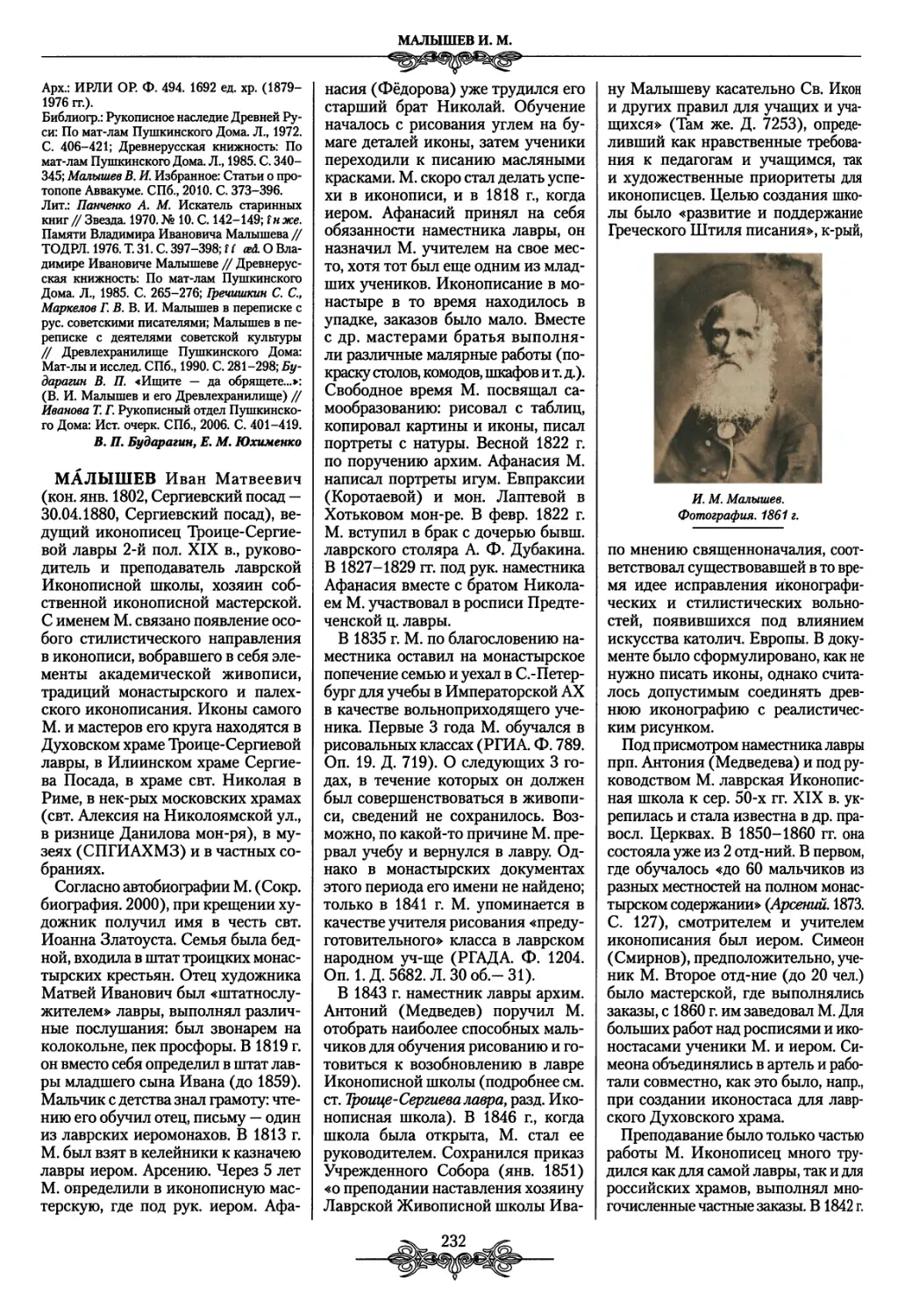

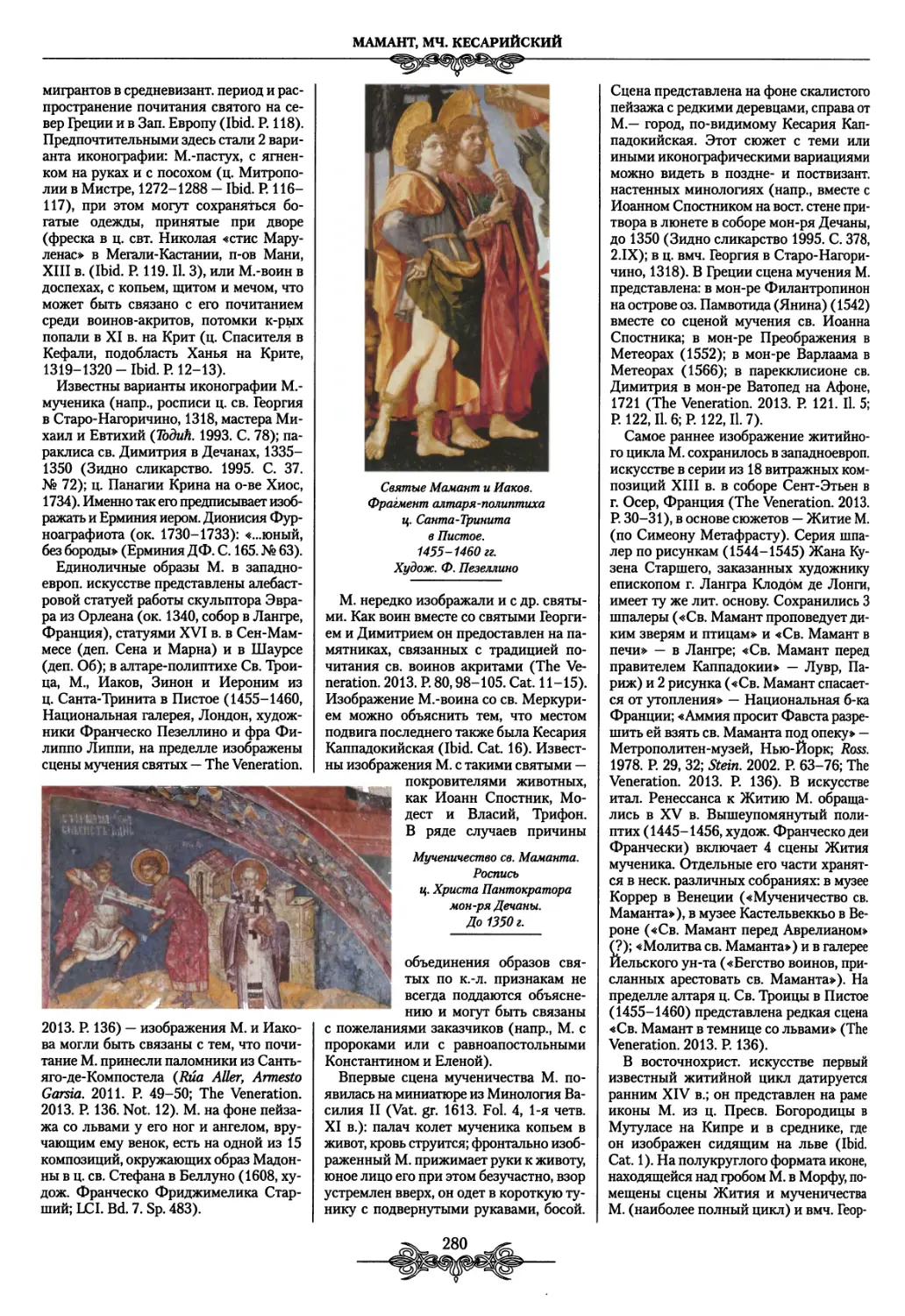

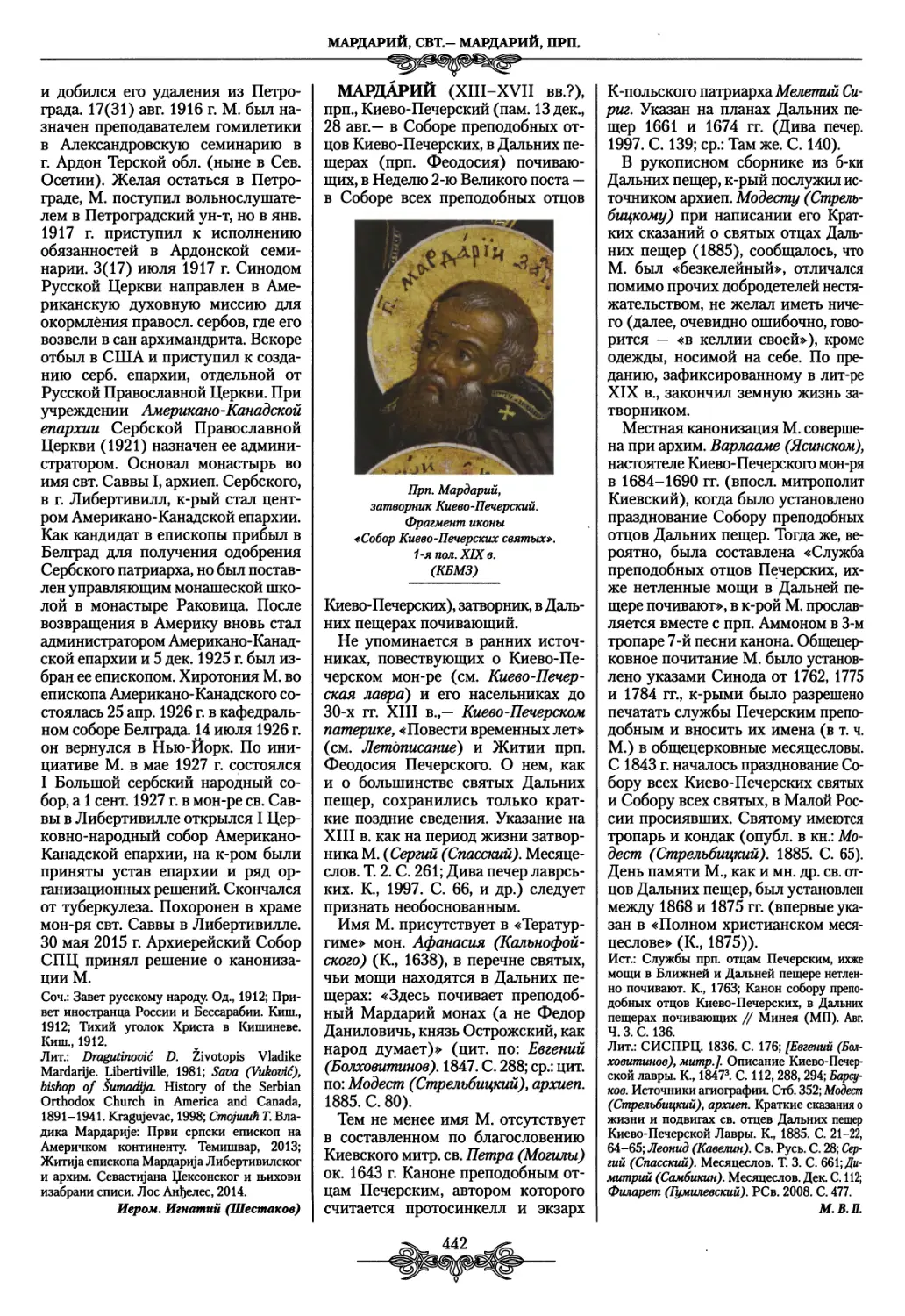

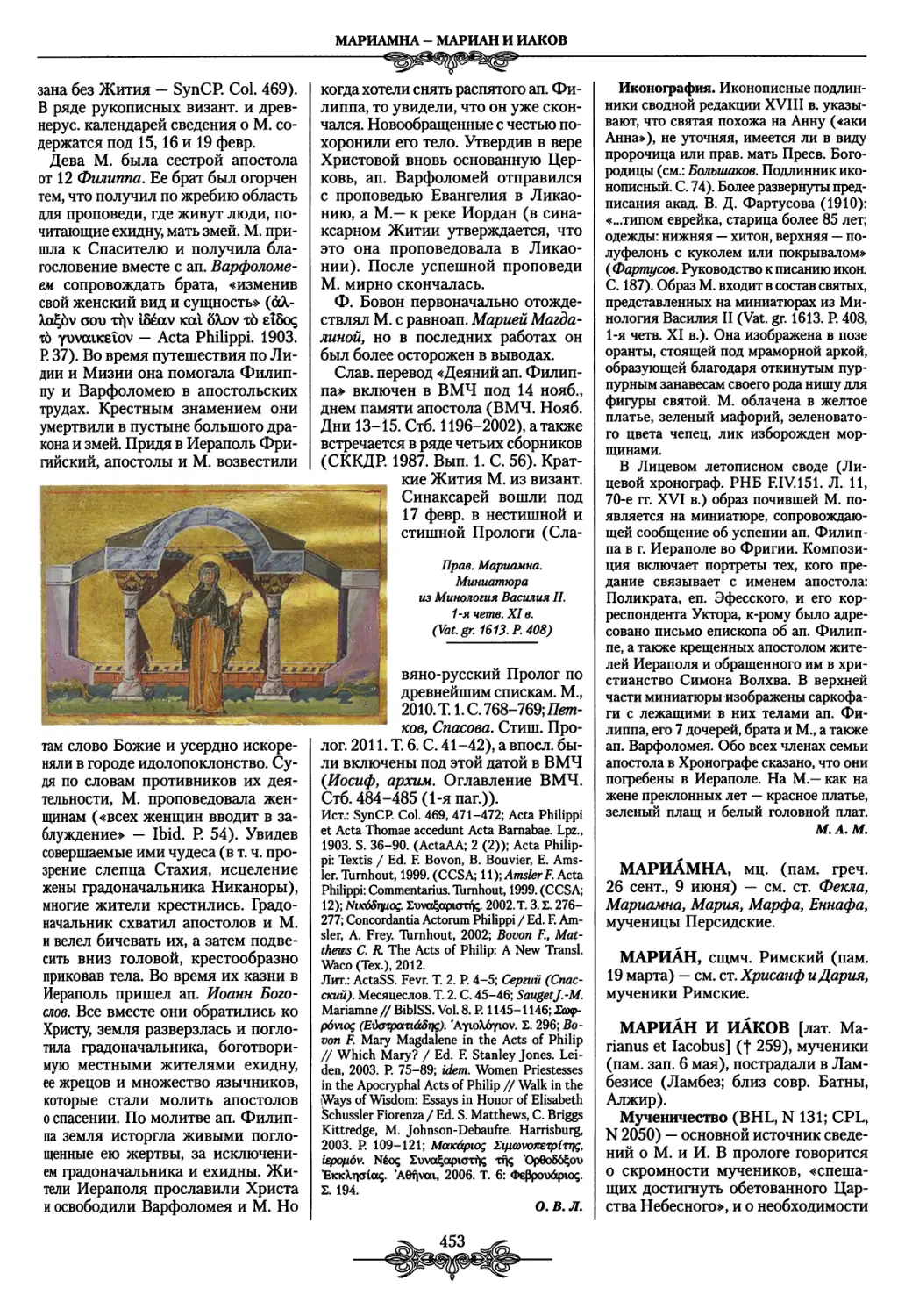

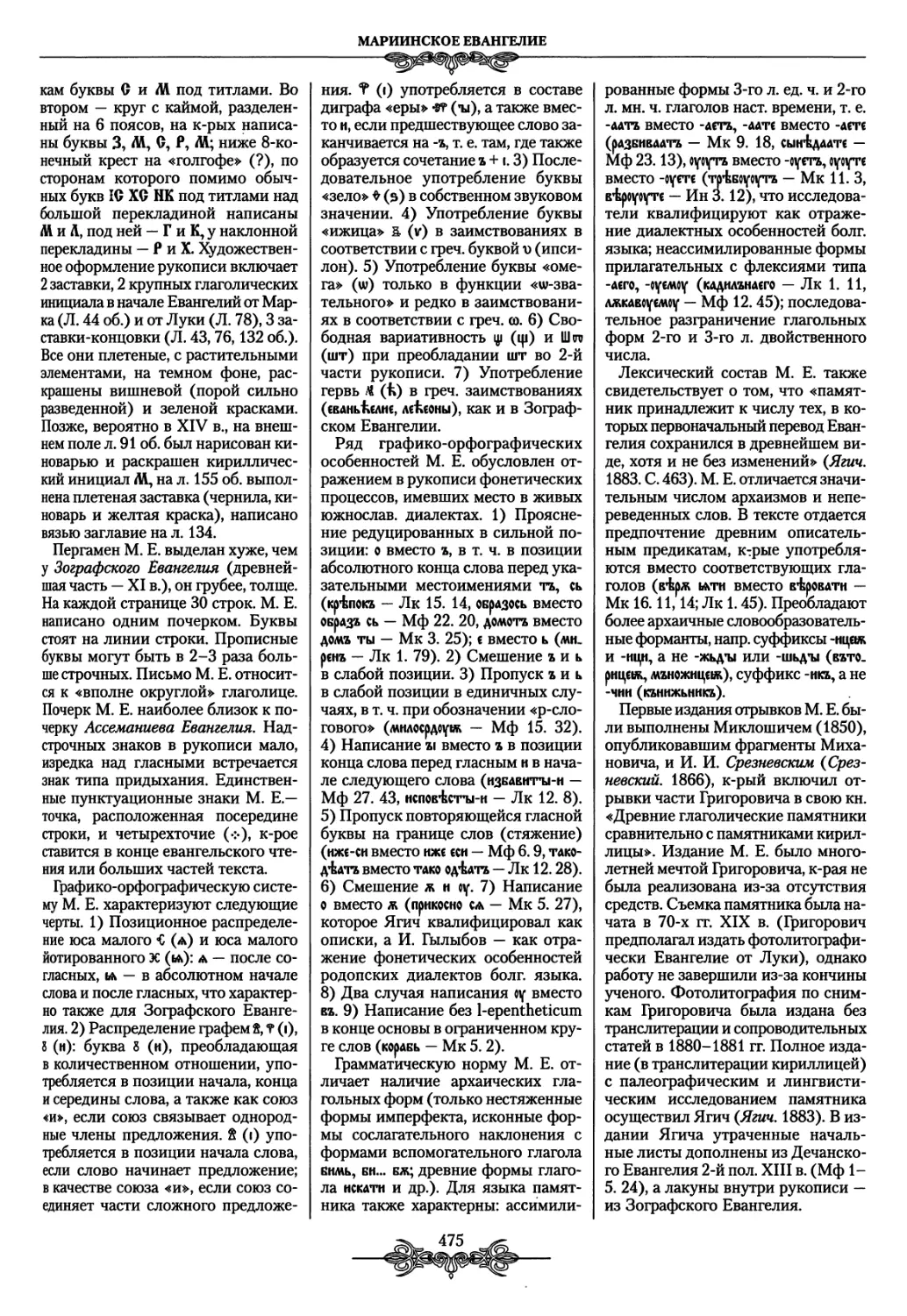

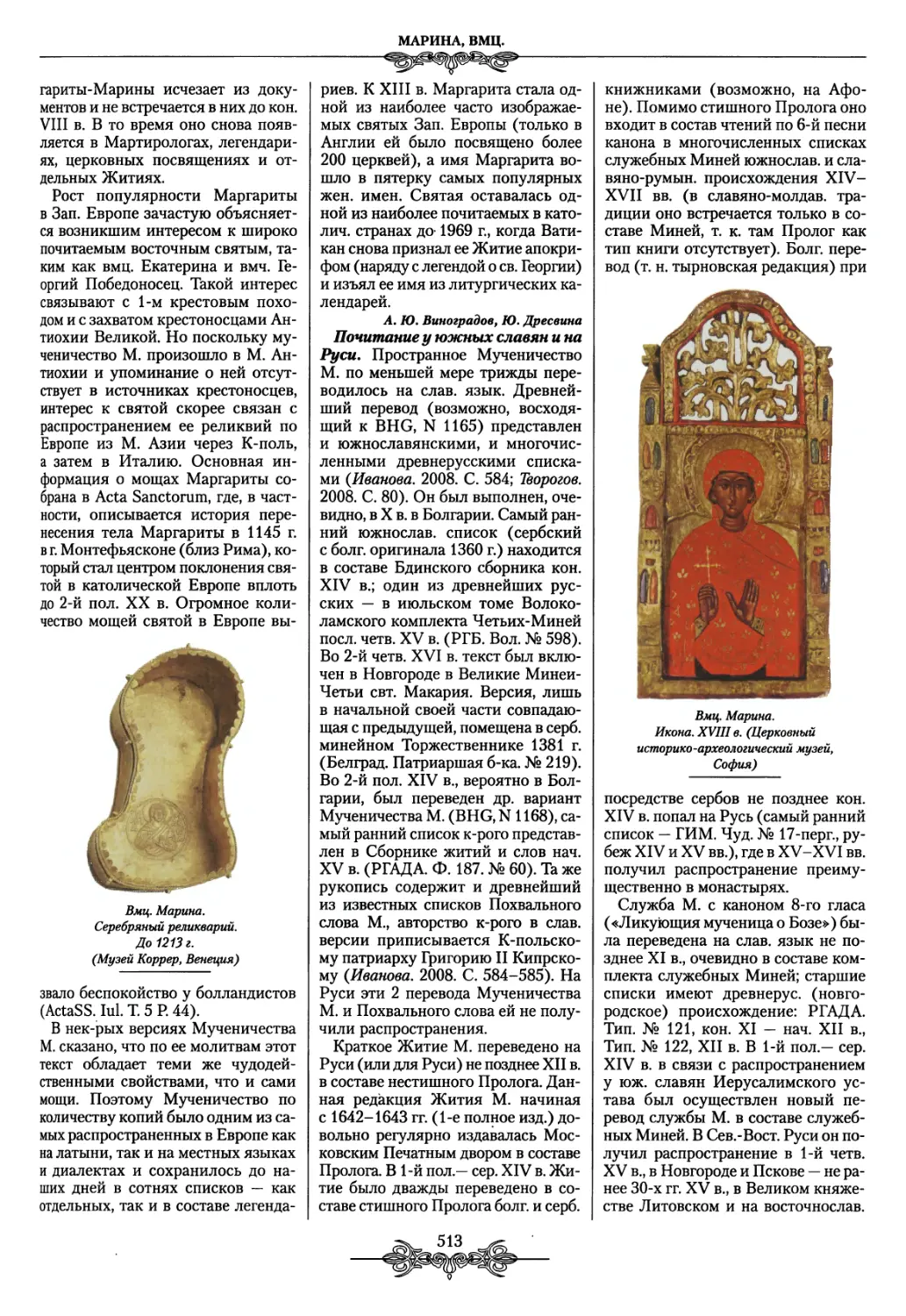

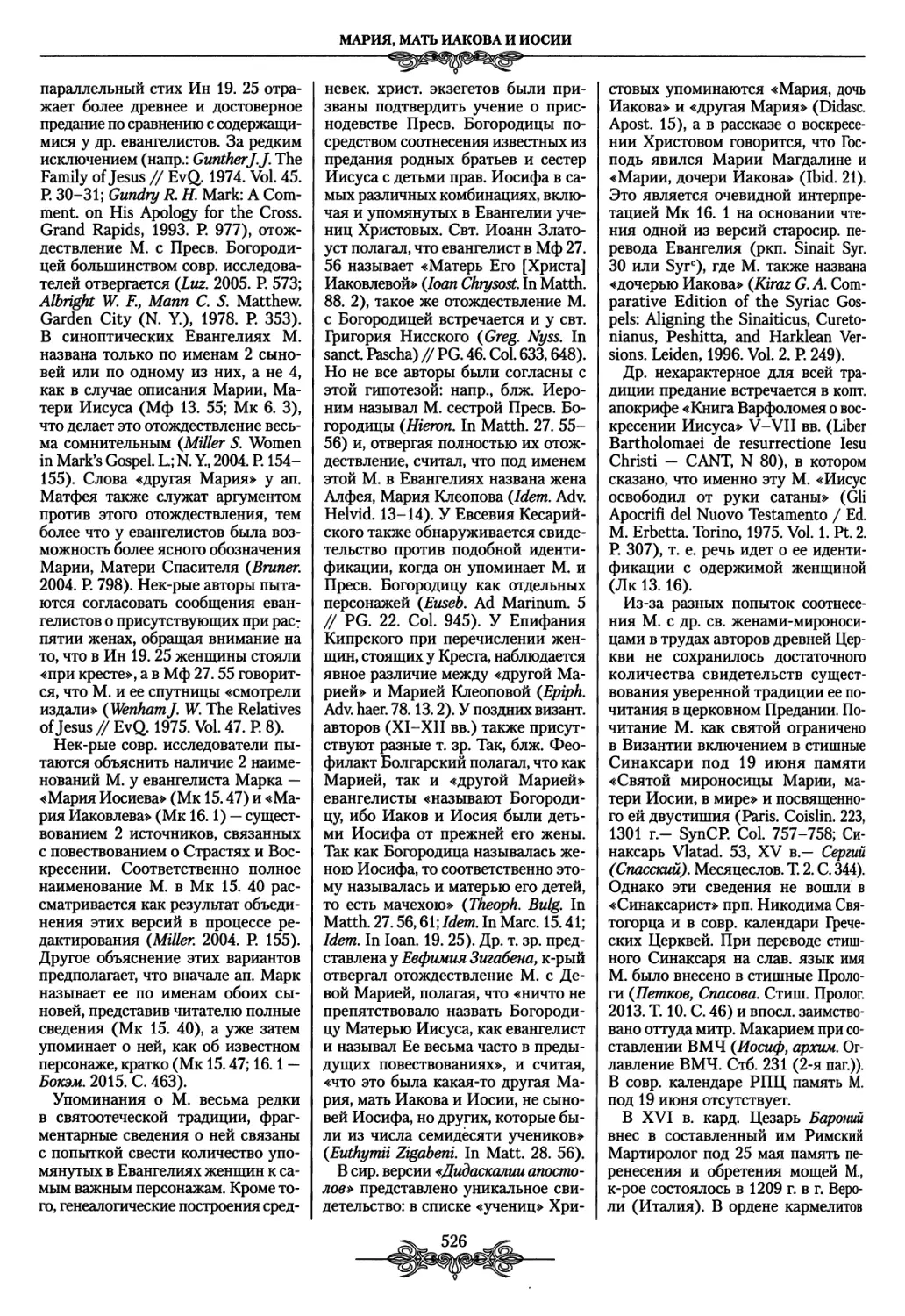

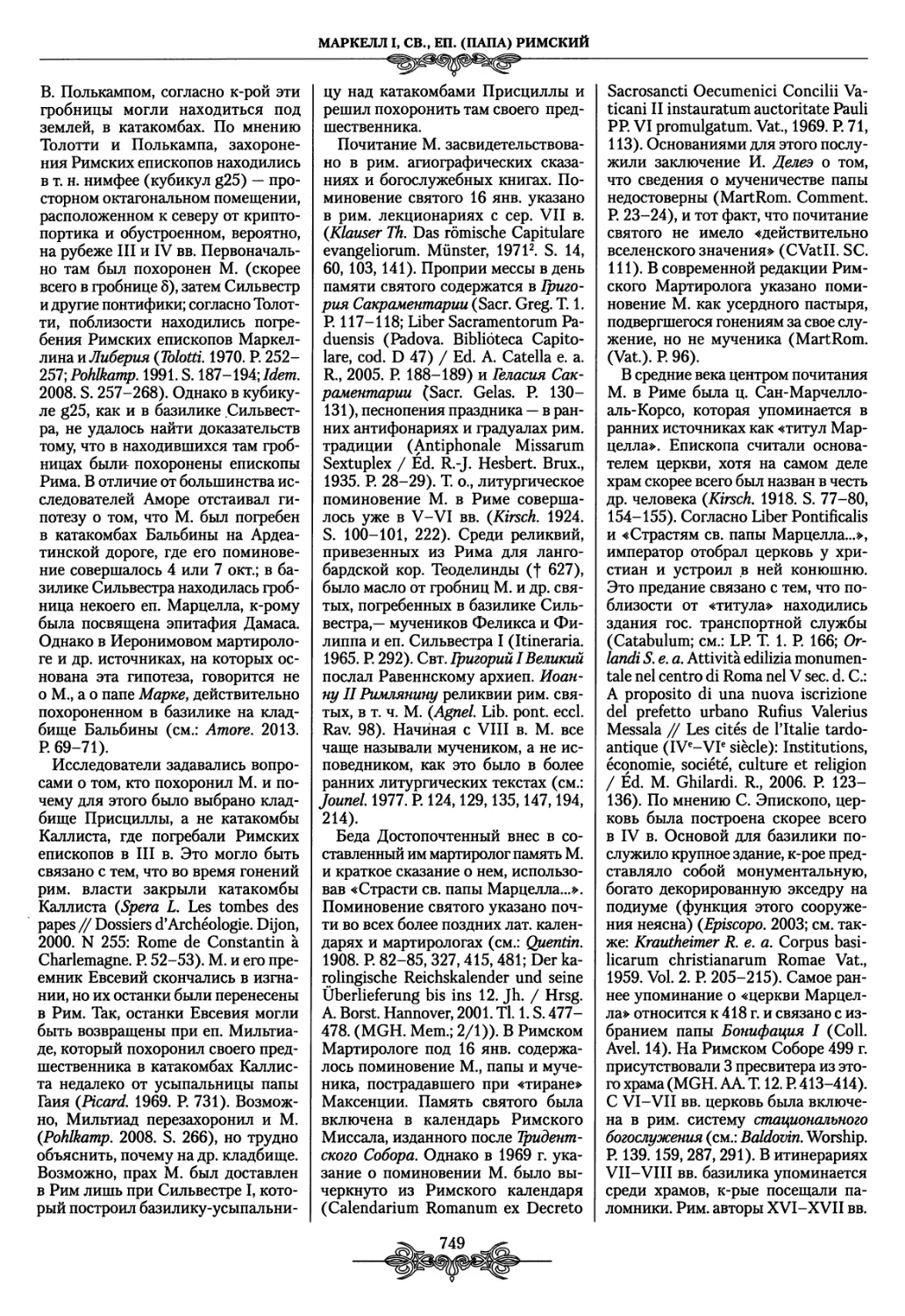

Блж. Максим Тотемский,

прп. Феодосий Тотемский,

прп. Вассиан Тиксненский

и блж. Андрей Тотемский

в молении

Казанской иконе Божией Матери.

Икона. 1855 г.

(Тотемское музейное объединение)

тотемским иконописцем Феодором Ни¬

коновским ок. 1790 г. (ИркОХМ). Об¬

лик М. близок к изображению на иконе

избранных Тотемских святых 2-й пол.

XVIII в., но отличается более длинными

и пышными волосами и бородой. Это

единственный из известных образов

XVIII-XIX вв., на к-ром святой пред¬

ставлен со скрещенными на груди ру¬

ками, но именно этот иконографический

вариант получил распространение в совр.

церковном искусстве как в самой Тоть¬

ме, так и за ее пределами. В 2004 г. на сев.

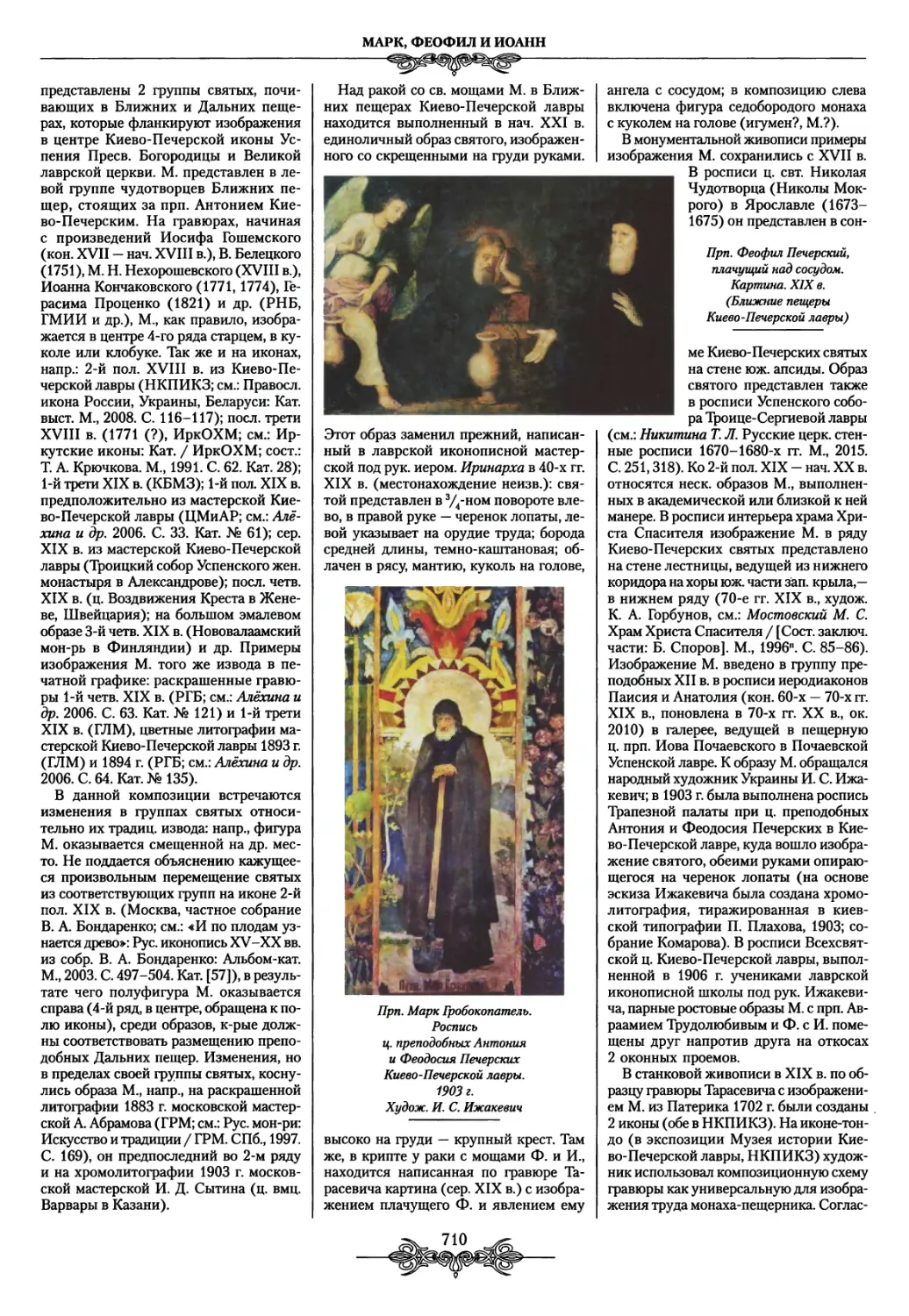

стене ц. Воскресения в Варницах худож.

А. С. Пестерев выполнил мозаичный об¬

раз М. со скрещенными на груди руками.

В иконографии икон-пядниц с поясным

изображением М., созданных совр. ико¬

нописцами, аналогично сложены руки,

но есть нек-рые изменения в прическе и

форме бороды.

Лит.: Верюжский И., сеящ. Исторические ска¬

зания о жизни святых, подвизавшихся в Во¬

логодской епархии. Вологда, 1880. М., 1994,

2009р. С. 665.

Е. А. Виноградова

МАКСЙМ [лат. Maximus] (f меж¬

ду 408 и 423), св. (пам. 25 июня), еп.

Туринский (Тавринский), проповед¬

ник и церковный писатель.

Источники. Основным источни¬

ком сведений о жизни и творчестве

М. является краткое сообщение Ген¬

надия Марсельского (2-я пол. V в.) в

соч. «О знаменитых мужах» (Gennad.

Massil De vir. illustr. 41). Некоторые

сведения о жизни М. могут быть так¬

же почерпнуты из его проповедей.

Житие М. (BHL, N 5858) имеет по¬

зднее происхождение (не ранее XI-

XII вв.) и в качестве надежного ис¬

торического источника рассматри¬

ваться не может.

Жизнь. О жизни М. известно

крайне мало; попытки исследовате¬

лей представить ее хотя бы в самых

общих чертах приводили лишь к до¬

полнительным дискуссиям. М. род.

во 2-й пол. IV в. Наиболее распро¬

страненная гипотеза о примерном

годе рождения М. была выдвинута

издателем его проповедей Б. Бруни

(1714-1796). Исходя из того, что

в одной из приписываемых М. про¬

поведей {Maxim. Taurin. Serm. 105;

здесь и далее, кроме особо огово¬

ренных случаев, нумерация пропо¬

ведей дается по критическому изд.:

Maximus episcopus Taurinensis. Ser-

mones. 1962) упоминается мучени¬

чество 3 миссионеров — Александра,

Мартирия и Сисиния — в местно¬

сти близ совр. Тренто в Италии (in

Anuaniae regione), случившееся в

397 г., и считая, что эта проповедь

была произнесена не просто совре¬

менником, но и очевидцем мучени¬

чества, Бруни предположил, что М.

род. не позднее 380 г., а его родиной

была пров. Реция (см.: Brunt. 1862.

Col. 129). Однако А. Мутценбехер,

полагая вслед за П. Бонджованни,

что эту проповедь нельзя рассматри¬

вать как автобиографическое свиде¬

тельство, поставила под сомнение

вывод Бруни относительно даты и

места рождения М. (Mutzenbecher:

1962. Р. XXXIII. Not. 1). Т. о., точно

определить дату рождения М. не

представляется возможным.

М. не был уроженцем Турина, т. к.

в одной из проповедей он прямо ука¬

зывает, что не всегда жил в Турине:

«...вы знаете, братия, что с того дня,

когда я начал пребывать среди вас...»

{Maxim. Taurin. Serm. 33. 1). О том,

когда М. приступил к епископскому

служению в Турине, можно судить

лишь приблизительно, основываясь

на скудной информации из его про¬

поведей. Упоминаемые в них исто¬

рические события и имеющиеся ал¬

люзии на произведения современни¬

ков М. позволяют заключить, что он

стал проповедовать не ранее 90-х гг.

IV в. и, вероятно, тогда же стал 1-м

епископом Турина, где до этого не

было самостоятельной епископской

кафедры (см.: Merkt. 1997. S. 7; Ram¬

sey. 1989. Р. 4).

Турин, носивший в этот период ла¬

тинское название Августа Тавринов

(Augusta Taurinorum), возник на мес¬

те постоянного лагеря рим. войск и

в кон. IV в. был важным политичес-

МАКСИМ, СВ., ЕП. ТУРИНСКИЙ

ким центром Сев. Италии. В укреп¬

ленном городе находился гарнизон

войск Римской империи, защищав¬

ший его жителей от набегов варва¬

ров, многочисленные отряды к-рых

спускались на равнины Сев. Италии

из предгорий Альп. В поисках за¬

щиты от варваров в город стека¬

лись жители близлежащих селений.

Вслед, этого население Турина, со¬

ставлявшее паству М., было весьма

разнородным по происхождению,

социальному положению и мировоз¬

зрению. Членами туринской Церкви

были как представители рим. воен¬

ной и городской элиты, богатые тор¬

говцы и ремесленники, так и мно¬

гочисленные новые жители Турина

из бедняков. В разных социальных

группах значительный пласт состав¬

ляли лица, недавно обратившиеся

в христианство и имевшие весьма

смутное представление о христ. ве¬

роучении. В проповедях М. просле¬

живается ярко выраженное стремле¬

ние консолидировать туринское об¬

щество путем его глубокой христиа¬

низации: он обращал к богатым и

влиятельным гражданам призывы

быть внимательными и милосерд¬

ными к пришельцам и переселенцам,

оказывать им материальную и ду¬

ховную поддержку; учил жителей

Турина проявлять покорность закон¬

ным властям и ответственно отно¬

ситься к исполнению гражданских

обязанностей; призывал номиналь¬

ных новоначальных христиан рас¬

статься с остатками языческих суе¬

верий и привычек, со вниманием от¬

носиться к тем основам истинного

евангельского учения, которые он

излагал в проповедях, и вести при¬

личествующую христианам благо¬

честивую жизнь (попытки рекон¬

струкции содержания пастырской

деятельности М. на основе его про¬

поведей см.: Devoid. 1981 \Merkt. 1997;

Padovese. 1998; Trisoglio. 2007).

В церковном отношении Турин

был тесно связан с близлежащими

диоцезами Сев. Италии. Наиболее

крупной и влиятельной была кафед¬

ра Медиолана (ныне Милан), к-рую

с 373 по 397 г. занимал свт. Амвро¬

сий, еп. Медиоланский. Важное зна¬

чение имела также кафедра г. Вер-

целлы (ныне Верчелли), основанная

еп. Евсевием (f 371), влиятельным

богословом и церковным пастырем,

активно боровшимся с арианской

ересью. Неизвестно, встречался ли

М. со свт. Амвросием и с еп. Евсеви¬

ем, однако нет сомнений, что он был

хорошо осведомлен об их пастыр¬

ской деятельности и видел в стар¬

ших собратьях образцовых христ.

епископов, примеру к-рых стремил¬

ся следовать сам. Географическое

расположение Турина между Сев.

Италией и Галлией сделало его удоб¬

ным местом для контактов между

итальянскими и галльскими еписко¬

пами. В 398 г. в Турине состоялся

Собор галльских епископов, приняв¬

ший ряд канонов, преимущественно

посвященных уточнению юрисдик¬

ционных отношений и др. церковно¬

практическим вопросам (каноны

опубл.: Concilia Galliae а. 314-506 /

Ed. Ch. Munier. Tumhout, 1963. P. 52-

60. (CCSL; 148); Conciles Gaulois du

IVе siecle / Ed. J. Gaudemet. P., 1977.

P. 133-141. (SC; 241)). Поскольку пе¬

речень подписавших каноны еписко¬

пов не сохранился, неизвестно, при¬

нимал ли М., в это время уже став¬

ший епископом Туринским, непосред¬

ственное участие в Соборе или же

лишь предоставил галльским епис¬

копам место для его проведения. Ис¬

следователи обнаруживают косвен¬

ные указания на события, связанные

с проведением Собора, в 2 пропо¬

ведях М., посвященных гл. обр. теме

христ. гостеприимства (см.: Maxim.

Taurin. Serm. 21, 78; подробнее о Со¬

боре см.: Bolgiani. Sant’Ambrogio,

Massimo di Torino e la sinodo del 398.

1997; Savarino. 1998).

Согласно Геннадию Марсельско¬

му, M. скончался в период правле¬

ния рим. императоров Гонория и Фео¬

досия II Младшего, т. е. не раньше

408 г., когда имп. Феодосий II при¬

шел к власти на Востоке, и не позд¬

нее 423 г., когда скончался имп.

Гонорий на Западе. Мн. церковные

историки, начиная с Ц. Барония

(1538-1607), считали, что М., о

к-ром писал Геннадий Марсельский,

тождествен некоему Максиму, еп.

Туринскому, подпись к-рого стоит

под актами Медиоланского Собора

451 г. и Римского Собора 465 г. (Ва-

ronius С. Annales ecclesiastici. R.,

1607. Т. 6. Р. 128-129, 267). Осно¬

вываясь на этом отождествлении,

смерть М. исследователи относили к

периоду после 465 г. Однако в наст,

время отождествление признаётся

несостоятельным; считается, что в

V в. на Туринской кафедре служили

2 епископа с именем Максим, из ко¬

торых М., иногда именуемый Мак¬

сим I, известен как автор пропове¬

дей, а еще один епископ, Максим II,

возможно, являлся преемником на

-V И

кафедре Максима I и был участ¬

ником церковных Соборов 2-й пол.

V в. (см.: Merkt. 1997. S. 2-7). Вы¬

двигалось также предположение, что

некоторые признаваемые ныне не¬

подлинными проповеди М. могут в

действительности принадлежать еп.

Максиму II, однако эта гипотеза не

получила широкой поддержки (пред¬

положительный список проповедей

см.: CPL, N 219b; Frede H.J. Kirchen-

schriftsteller: Verzeichnis und Sigel.

Freiburg, 19954. S. 628-629; обосно¬

вание атрибуции см.: Etaix. 1987).

Сочинения. Геннадий Марсель¬

ский, охарактеризовав М. как пре¬

красного знатока Свящ. Писания и

активного проповедника (in divinis

scripturis satis intentus et ad docen-

dam ex tempore plebem sufficiens),

приводит перечень 28 его сочинений

(Gennad. Massil. De vir. illustr. 41).

Наименования включенных в пере¬

чень произведений по большей час¬

ти являются описательными и ли¬

шены к.-л. строгого систематическо¬

го порядка. Лишь нек-рые сочинения

имеют сопроводительные указания

на их лит. характер: «трактат» (trac-

tatus), «проповедь» (homilia), «кни¬

га» (liber); для большинства дается

лишь обозначающее основную тему

название. Геннадий специально ого¬

варивает, что его перечень не явля¬

ется исчерпывающим, поскольку он

ранее читал мн. др. проповеди М.

разной тематики, которые уже не

были ему доступны в момент напи¬

сания соответствующего раздела соч.

«О знаменитых мужах» (multas alias

eius homilias de diversis causis habitas

legi, quas nec retineo — Ibidem). Вслед,

этого список Геннадия не может слу¬

жить для исследователей надежным

ориентиром, позволяющим полно¬

стью отделить подлинные сочине¬

ния М. от подложных; он использу¬

ется лишь для вычленения из корпу¬

са приписываемых в рукописях М.

проповедей тех, к-рые соответству¬

ют приводимым Геннадием темати¬

ческим заглавиям и в силу этого

со значительной долей вероятности

являются подлинными (см.: Mutzen-

becher. 1954; Eadem. 1962. Р. XV-

XVI; результаты обобщены в таб¬

лице: Eadem. 1962. Р. LXX-LXXII).

Рукописная традиция сочинений

М. весьма запутанна (полное опи¬

сание рукописей см.: Ibid. Р. XXXVII-

LXII). Произведения М. сохранились

преимущественно в составе рукопис¬

ных сборников, содержащих трак¬

таты и проповеди разных авторов,

о

МАКСИМ, СВ., ЕП. ТУРИНСКИЙ

а также в составе средневек. гоми-

лиариев; уже на ранней стадии рас¬

пространения они часто утрачивали

имя М. как автора. Напр., в датируе¬

мой V-VI вв. рим. рукописи (Roma.

Bibl. Viet. Emman. Sessoriano 55; наи¬

более ранняя из известных в наст,

время рукописей сочинений М.) про¬

поведи М. были приписаны свт. Ам¬

вросию Медиоланскому, причем имя

свт. Амвросия в оглавлении рукопи¬

си внесено рукой X в. вместо стерто¬

го др. имени, предположительно М.

В рукописи нач. VIII в. (St. Gallen.

Stiftsbibl. Sang. 188) проповеди Μ.

помещены под именем блж. Авгус¬

тина; еще в одной ранней рукописи

(Ambros. С 98 inf., VII—VIII вв.) имя

автора не приводится. В гомилиари-

ях проповеди М. появляются в каро¬

лингский период (см. ст. Каролинг¬

ское возрождение); наиболее важным

является включение 50 проповедей

М. (как подлинных, так и сомни¬

тельных) в гомилиарий, составлен¬

ный Павлом Диаконом (VIII в.), с ат¬

рибуцией «епископ Максим» (без

упоминания кафедры). К X в. сфор¬

мировались основные направления

распространения и атрибуции про¬

поведей М.: помимо включения от¬

дельных проповедей в разного рода

собрания и гомилиарии (анонимно

или с атрибуцией разным авторам)

они встречаются в рукописях в ка¬

честве цельного корпуса (не всегда

одинакового по составу и по поряд¬

ку отдельных проповедей). Появле¬

ние имени М. в гомилиариях при¬

вело к тому, что постепенно их со¬

ставители начали приписывать ему

разные проповеди неизвестного про¬

исхождения, к-рые по большей час¬

ти ныне признаются ему не принад¬

лежащими (общий обзор рукопис¬

ной традиции см.: Mutzenbecher. 1962.

Р. XVI-XX).

Впервые проповеди М. были напе¬

чатаны в составе средневек. гомилиа-

риев в кон. XV в.; 1-е самостоятель¬

ное издание собрания его пропове¬

дей было выпущено гуманистом и

печатником И. Гимнихом (ок. 1480-

1544) в 1535 г. в Кёльне. При подго¬

товке текстов к публикации Гимних

попытался согласовать противоре¬

чивые рукописные свидетельства;

всего в издание были включены 74

проповеди (как из корпуса, припи¬

сывавшегося свт. Амвросию, так и

из числа проповедей, восходивших к

собранию Павла Диакона), многие

из к-рых впосл. были признаны не

принадлежащими М. В XVII в. неск.

новых изданий проповедей М. на

основе ранее не использовавшихся

рукописей осуществили мавристы,

пытавшиеся заново атрибуировать

проповеди, ошибочно приписанные

свт. Амвросию и блж. Августину.

Первое претендующее на полноту

и научность издание трудов М. было

осуществлено по поручению папы

Римского Пия VI в кон. XVIII в.

Бруни (S. Maximi episcopi Taurinensis

Opera iussu Pii VI P. M. aucta / Ed.

B. Bruni. R., 1784), к-рый включил

в издание 6 трактатов и 234 про¬

поведи; последние он разделил на

118 «гомилий» (homilia) и 116 «слов»

(sermones). Бруни, не имевший опы¬

та в издании древних текстов и не

отличавшийся строгостью в уста¬

новлении подлинности сочинений,

с одной стороны, вновь атрибуиро-

вал М. мн. проповеди, к-рые прежде

ошибочно приписывались свт. Ам¬

вросию и блж. Августину, однако, с

др. стороны, он издал под именем

М. немало текстов, к-рые ему не при¬

надлежат. Проповеди М., разделен¬

ные на homilia и sermones, внутри

каждого класса были далее распре¬

делены на группы, соответствовав¬

шие сложившемуся в средние века

стандартному делению: de tempore

(посвященные событиям литургичес¬

кого календаря), de sanctis (на день

почитания того или иного святого),

de diveris (на различные темы, в т. ч.

посвященные экзегетическим, догма¬

тическим и моральным вопросам).

Из-за этого рукописная последова¬

тельность проповедей оказалась раз¬

рушена; подлинные проповеди бы¬

ли смешаны с неподлинными. Стре¬

мясь к полноте, Бруни включил в

издание в качестве подлинных даже

проповеди, составленные в XVIII в.

фальсификатором Дж. Ф. Мейране-

зио (1728-1793), подложность кото¬

рых была доказана в XX в. М. Пел¬

легрино (см.: Pellegrino. 1955/1956;

Idem. 1957). В числе трактатов Бру¬

ни опубликовал 3 сочинения о Кре¬

щении (De baptismo), к-рые в наст,

время считаются принадлежащими

неизвестному автору, предположи¬

тельно трудившемуся в Вероне (на¬

учное изд.: Апопгто Veronese. Omelie

mistagogiche е catechetiche / Ed.

G. Sobrero. R., 1992), а также фраг¬

ментарно сохранившиеся сочинения

«Против язычников» (Contra ра-

ganos), «Против иудеев» (Contra

Iudaeos) и объединенные в отдель¬

ное сочинение отрывки толкований

на нек-рые богослужебные евангель¬

ские чтения (эти 3 произведения

ныне атрибуируются арианину Мак-

симину, еп. Готскому (ок. 365 — по¬

сле 428); см.: CPL, N 697, 696, 694;

ср.: CPL, N 222; критическое изд.:

Scripta Arriana Latina I / Ed. R. Gry-

son. Turnholti, 1982. (CCSL; 87)).

Тексты издания Бруни без суще¬

ственных изменений были перепе¬

чатаны в «Латинской патрологии»

Ж. П. Миня (PL. 57; указатель под¬

линных и неподлинных проповедей

согласно их нумерации в издании

Бруни и в PL см.: CPL, N 200-221).

В 1962 г. А. Мутценбехер опуб¬

ликовала реконструированное на ос¬

нове собственного анализа и изыс¬

каний предшественников собрание

проповедей М. (Maximus episcopus

Taurinensis. Sermones. 1962). При вы¬

делении подлинных проповедей Мут¬

ценбехер исходила, во-первых, из то¬

го, что 3 наименования, используемые

Геннадием Марсельским в биогра¬

фической заметке о М.,— tractatus,

liber, homilia — означают одно и то

же: проповедь {Mutzenbecher. 1962.

Р. XV); во-вторых, из того, что про¬

поведи М. были сведены самим М.

или близким к нему по времени не¬

известным компилятором в сборник,

примерное содержание которого от¬

ражено в свидетельствах Геннадия

Марсельского и в наиболее ранних

рукописях (Ibid. Р. XXV-XXIX). На

основе анализа рукописной традиции

Мутценбехер выделила 89 пропове¬

дей, входивших в предполагаемый

сборник. Не желая самостоятельно

упорядочивать эти проповеди по

внешним тематическим признакам,

Мутценбехер опубликовала их в том

порядке, какой они имеют в наибо¬

лее древних, полных и надежных ру¬

кописях (Roma. Bibl. Viet. Emman.

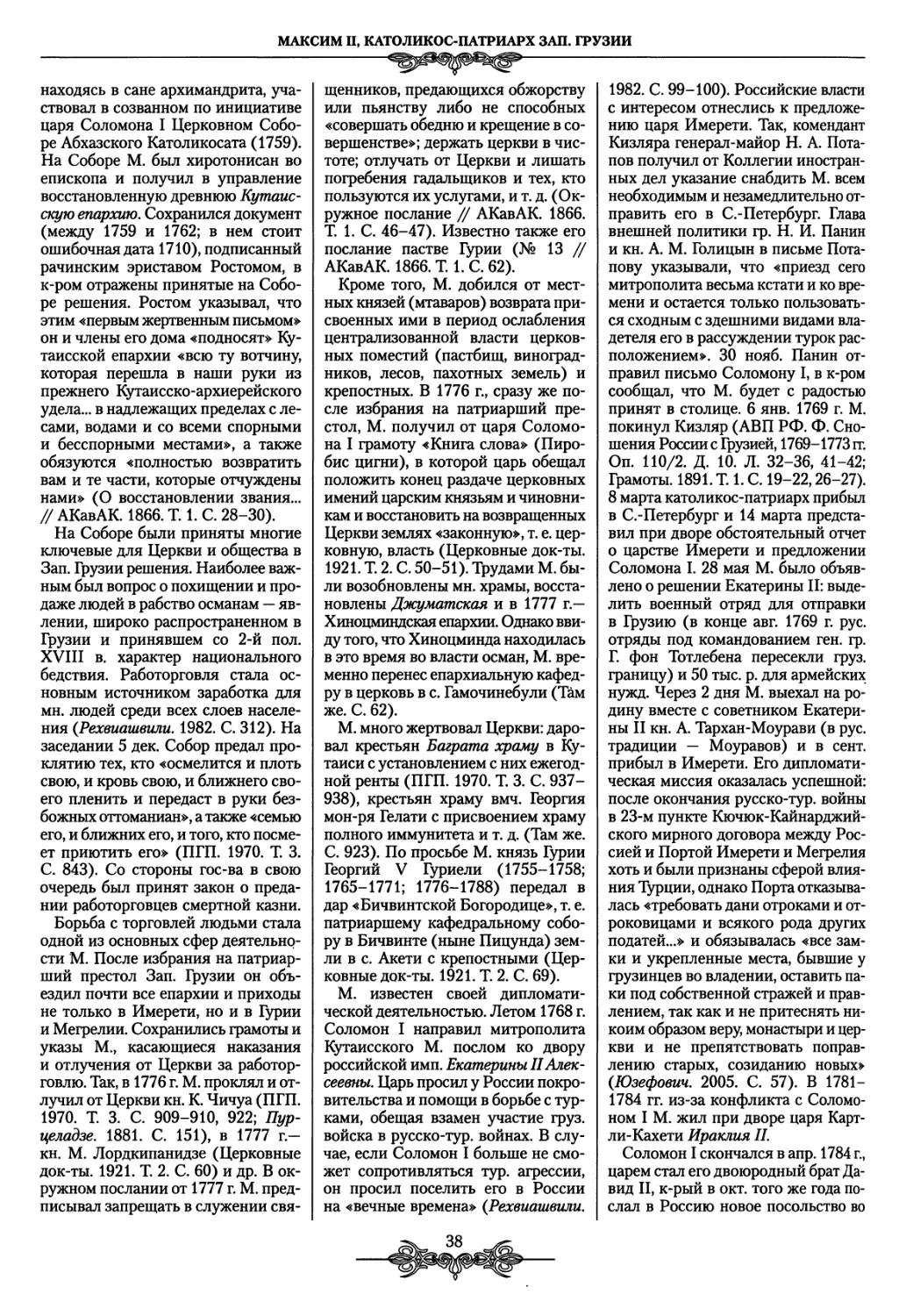

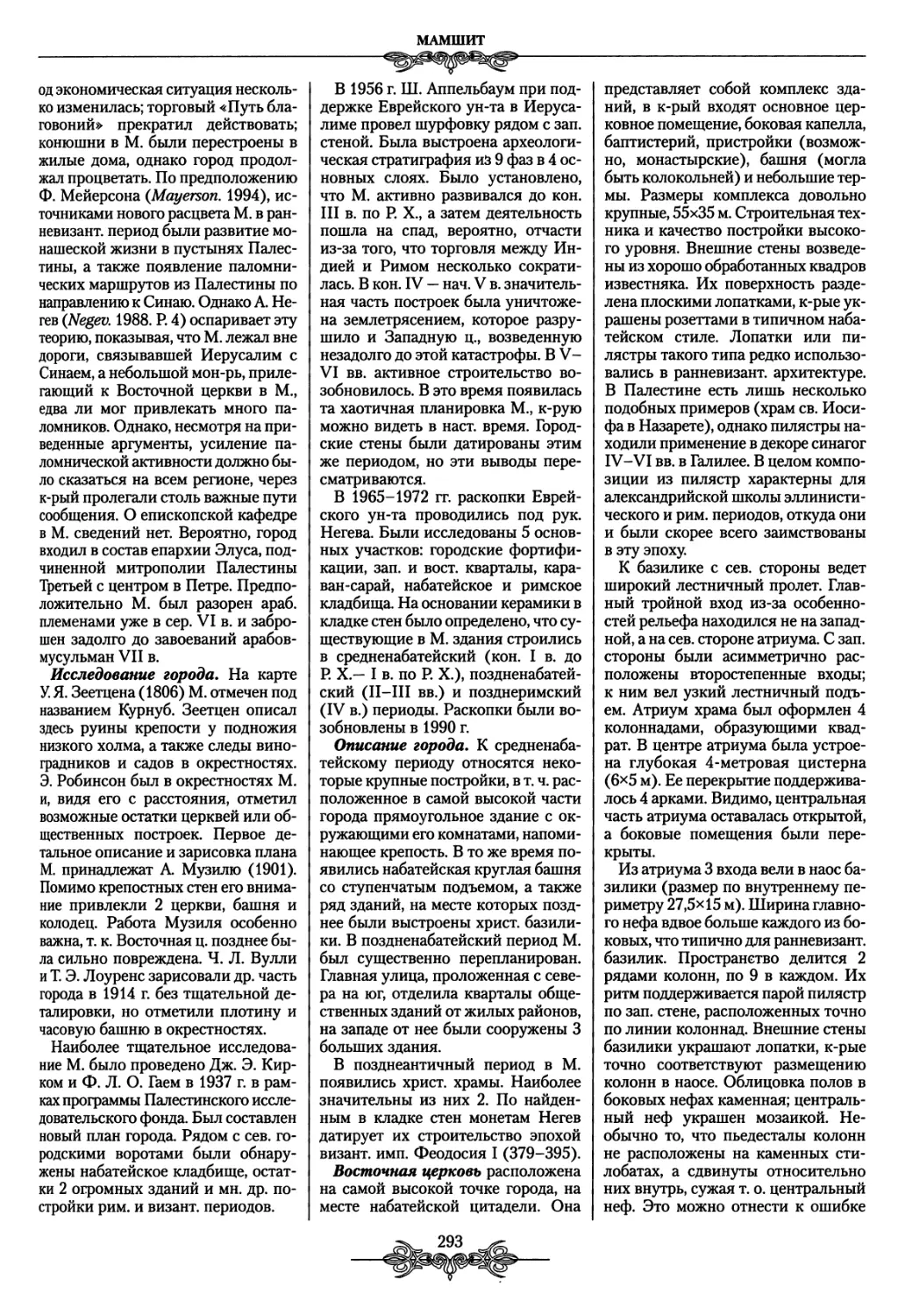

Sessoriano 55 для проповедей 1-59,

St. Gallen. Stiftsbibl. Sang. 188 для

проповедей 60-89; конкорданс ну¬

мерации проповедей в основных ру¬

кописях и изданиях см.: Mutzen¬

becher. 1962. Р. LXX-LXXV). Поми¬

мо проповедей, признанных входя¬

щими в сборник и обозначенных как

«sermones collectionis», Мутценбехер

опубликовала 30 проповедей, при¬

надлежность которых к сборнику не

может быть с надежностью установ¬

лена. Объединив их в общем разделе

«sermones extravagantes», Мутцен¬

бехер большую часть из них на осно¬

ве внутреннего и внешнего анализа

признала подлинными, а меньшую

часть охарактеризовала как сомни¬

тельные (обоснование заключений

по отдельным проповедям см.: Eadem.

1961). Т. о., всего в издании пред¬

ставлено 111 проповедей (полный

список инципитов и заглавий см.:

Maximus episcopus Taurinensis. Ser-

mones. 1962. P. 503-512), однако не

все из них были признаны подлинны¬

ми: к разряду неподлинных (spuria)

были отнесены проповеди 7, 8, 45,

46, 47, 87, 90, 109; к разряду сомни¬

тельных (dubia) — проповеди 14,61В,

61С, 97, 104 (см.: Ibid. Р. 506-511;

ср. также: CPL, N 219а; Frede Н. J.

Kirchenschriftsteller: Verzeichnis und

Sigel. Freiburg, 19954. S. 636-640).

Осуществленный Мутценбехер от¬

бор проповедей М. считается на се¬

годняшний день лучшим, хотя и не¬

безупречным. В частности, допуска¬

ется, что изначально в корпусе про¬

поведей М. могли присутствовать

не только его собственные сочине¬

ния, но и проповеди др. авторов, ко¬

торые читались в туринской Церкви

(см.: Zangara. 1994. Р. 437-438,450).

В 2014 г. К. Вайдманн вновь поднял

вопрос об отдельных проповедях М.,

сохранившихся в цельном или пере¬

работанном виде в составе средне-

век. сборников и гомилиариев (см.:

Weidmann. 2014). Он поддержал мне¬

ние Мутценбехер о том, что эти про¬

поведи частично являются подлин¬

ными, и подчеркнул важность даль¬

нейшей работы по выделению про¬

поведей М. из состава средневек.

гомилиариев. Использовав предло¬

женный Мутценбехер метод опреде¬

ления подлинности, Вайдманн при¬

знал подлинными и опубликовал

4 проповеди (описание рукописей

и текст см.: Ibid. Р. 116-129; преж¬

нюю атрибуцию см.: СРРМА. Vol. 1.

N 947,1349,5896). Кроме того, Вайд¬

манн пересмотрел заключения Мут¬

ценбехер о подлинности некоторых

изданных ей проповедей и выдвинул

гипотезу, что проповеди 14, 61В,

61 С, 87, 90 и 97 принадлежат М.

Т. о., вопрос о подлинных сочине¬

ниях М. не является окончательно

решенным и требует дальнейшей

разработки (перечень проповедей,

признаваемых неподлинными, и све¬

дения об их предположительной

атрибуции см.: CPL, N 222а — 226Ь;

также см.: СРРМА. Vol. 1. Р. 849-

908. N 5683-6082).

Особенности проповедей М. и от¬

раженные в них религиозные идеи.

Анализ языка проповедей М. свиде¬

тельствует, что они были составлены

для устного произнесения и не пред¬

назначались для последующего чте¬

МАКСИМ, СВ., ЕП. ТУРИНСКИЙ

ния. В этом смысле М. представля¬

ет направление в церковной рито¬

рике, к-рое заметно отличается от

риторических принципов его совре¬

менника свт. Амвросия Медиолан-

ского, чьи проповеди во многом име¬

ют характер теологических сочи¬

нений. На содержание и характер

проповедей М. серьезный отпечаток

наложили особенности аудитории,

к к-рой он обращался. Его пропове¬

ди — образцы хорошего поучитель¬

ного стиля, преобладавшего в христ.

Церкви в период масштабной хрис¬

тианизации, целью которой было об¬

ращение широких слоев населения

Римской империи. В проповедях М.

предстает как человек, весьма хоро¬

шо знающий Свящ. Писание, гото¬

вый обращаться к пастве с поуче¬

ниями «в любое время и по любому

случаю» (ср.: Gennad. Massil. De vir.

illustr. 41).

Несмотря на то что проповеди М.

кратки и динамичны, его пропове-

дание вряд ли было спонтанным;

вероятнее всего, он заранее делал не¬

обходимые наброски и готовил ци¬

таты. В частности, в его проповедях

встречаются довольно пространные

выдержки из сочинений свт. Амвро¬

сия, особенно из «Изъяснения Еван¬

гелия от Луки» (Expositio Evangelii se¬

cundum Lucam; CPL, N 143) и «Шес-

тоднева» (Exameron; CPL, N 123).

У свт. Амвросия М. заимствовал

трактовку мн. библейских сюжетов

и образов, напр. притчи о горчичном

зерне (см.: Maxim. Taurin. Serm. 24-

25; ср.: Ambros. Mediol In Luc. VII

175-179), толкование 1-го искуше¬

ния Христа диаволом в пустыне (см.:

Maxim. Taurin. Serm. 51; ср.: Ambros.

Mediol. In Luc. IV 16—18) и т. п. По¬

добно свт. Амвросию, М. сопостав¬

ляет роль Евы в грехопадении Ада¬

ма и роль служанки в отречении

ап. Петра (см.: Maxim. Taurin. Serm.

75. 3; ср.: Ambros. Mediol. In Luc. X

75). Иногда, следуя свт. Амвросию,

М. развивал его мысли и предлагал

довольно неожиданные прочтения

событий священной истории. Так,

опираясь на толкование свт. Амвро¬

сием истории с Улиссом и сиренами

{Ambros. Mediol. In Luc. IV 2), M. рас¬

сматривает спасение Улисса через

древо (т. е. деревянную мачту кораб¬

ля, к к-рой тот был привязан, чтобы

не впасть в безумие от песен сирен)

как прообраз человеческого спасения

через животворящее древо Креста

Христова {Maxim. Taurin. Serm. 37.2).

В др. проповеди (Ibid. 57; также ср.:

Ibid. 58) он толкует суд над Сусан¬

нойу без вины обвиненной старцами

(см.: Дан 13.1-64), как прообраз су¬

да над Спасителем, указывая в т. ч.

и на вербальные сходства в повест¬

вованиях Книги прор. Даниила и

Евангелия от Матфея. Подобно тому

как прор. Даниил воскликнул: «Чист

я от крови ее!» (Дан 13. 46), Пилат

провозгласил: «Невиновен я в кро¬

ви Праведника Сего» (Мф 27. 24).

Показательным примером ориги¬

нальной и неожиданной интерпрета¬

ции в проповедях М. отдельных биб¬

лейских образов является объясне¬

ние слов из Псалтири: «Гортань их —

открытый гроб» (Пс 5. 10). М. сопо¬

ставляет их с открывшимся после

Воскресения гробом Иисуса Христа.

В псалме метафора «открытый гроб»

служит для характеристики врагов

праведника и несет заведомо нега¬

тивный смысл, тогда как у М. «от¬

крытый гроб» понимается как гор¬

тань евангелистов и в конечном сче¬

те как Свящ. Писание: «Верно го¬

ворит пророк, ибо открытый гроб

Христа — это гортань евангелистов,

через которую воспевают то, что

принадлежит вечной сокровищнице

Писаний» {Maxim. Taurin. Serm. 39.2;

обзор наиболее типичных для про¬

поведей М. образов и метафор см.:

Conroy. 1965).

Перед М. как проповедником стоя¬

ли 2 первостепенные задачи, кото¬

рые в значительной мере задавали

тематику, проблематику и основ¬

ную направленность его проповедей.

Во-первых, необходимо было опре¬

делить границы Церкви, противопо¬

ставив ее истинных служителей и

членов внешним силам в лице языч¬

ников, еретиков и иудеев. Во-вто¬

рых, требовалось наставить в Свящ.

Писании тех христиан, у которых

представление о его содержании

было недостаточным и смутным, и

посредством этого сформировать

у паствы новые, собственно христ.

взгляды и практики, обеспечив по¬

стоянное присутствие Евангелия в

жизни церковной общины. Рассмат¬

ривая в проповедях насущные для

жителей Турина темы с опорой на

цитаты из Свящ. Писания, М. обес¬

печивал живое присутствие библей¬

ского учения в среде христиан; через

проповедь верующие должны были

увидеть, как нечто заповеданное в

Писании или воспрещенное в нем

связано с теми событиями, которые

происходили на их глазах. Именно в

этом состоял смысл христ. педагогики

проповедника: М. помогал жителям

города узнать Евангелие не только

для того, чтобы они обрели знания

о Христе, об истории и о вероучении

христ. Церкви, но прежде всего, что¬

бы они получили через Свящ. Пи¬

сание от Самого Христа живые на¬

ставления (подробнее о роли Свящ.

Писания в проповедях М. см.: Ма-

ritano. 1998).

В ряде проповедей М. избирал

объектом критики языческие тради¬

ции, к-рые по-прежнему соблюдали

его прихожане, прежде всего тради¬

ции календарного цикла. М. сетует

на то, что некоторые из тех, кто

«вместе с нами славил Рождество

Господне, предаются праздникам

язычников» {Maxim. Taurin. Serm.

63. 1). Пытаясь воспрепятствовать

этой практике, М., с одной стороны,

использовал аргументацию, уходя¬

щую корнями к сочинениям христ.

апологетов, с др. стороны, активно

проводил евангельскую мысль о не¬

допустимости служения 2 господам

(Ibid. 63. 2; ср.: Мф 6. 24). Как и мн.

др. современные ему христ. пропо¬

ведники, М. не заходил в критике

языческих верований дальше пред¬

ставления их в качестве обмана

со стороны демонов и проявления

человеческой глупости (ср.: Maxim.

Taurin. Serm. 30. 3).

Критика в адрес ересей и еретиков

у М. была лишена серьезной бо¬

гословской составляющей. Главную

проблему для христ. единомыслия

в Сев. Италии во времена М. пред¬

ставляло арианство. М. прямо упо¬

минал ариан в проповедях, однако

не столько рассуждал о специфике

их учения, сколько давал им религи¬

озно-нравственную оценку, приме¬

няя к ним общее понятие «еретики»

со всеми его негативными коннота¬

циями. М. исходил из того, что жи¬

телям Турина не было необходимо¬

сти знать, как ариане перетолковы¬

вали учение о Св. Троице, поэтому

он не обращался к теологической

полемике, ограничиваясь призывом

следовать апостольской заповеди и

сторониться еретиков (Ibid. 58.3; ср.:

Тит 3. 10). Критикуя еретиков, М.

оживлял речь понятными прихожа¬

нам образами, восходящими к биб¬

лейским текстам. Напр., толкуя сло¬

ва Христа из Евангелия от Матфея

о лисицах, имеющих норы, тогда как

«Сын Человеческий не имеет, где

преклонить голову» (Мф 8. 20), М.

утверждал, что в Писании под ли¬

сицами подразумеваются еретики,

МАКСИМ, СВ., ЕП. ТУРИНСКИЙ

к-рых так же, как и лисиц, отличают

хитрость, дерзость и в то же время

пугливость. Лисица, по его словам,

«сбивает с толку своим хвостом, ере¬

тик обманывает с помощью языка;

лисица прельщает зверей кротостью,

чтобы схватить их, еретик предлага¬

ет людям умеренность, чтобы причи¬

нить вред; та поиграет [с жертвой],

прежде чем перерезать горло, этот

прежде льстится, чтобы потом отре¬

зать [верующего от Церкви]» {Maxim.

Taurin. Serm. 86. 3).

Еще одной внешней по отноше¬

нию к христ. Церкви силой, от обще¬

ния с к-рой М. предостерегал слуша¬

телей, были иудеи. В проповедях М.

присутствуют обычные для ранне-

христ. литературы оценки иудеев

как неверного и неблагодарного на¬

рода, противопоставление Синаго¬

ги и Церкви (см., напр.: Ibid. 20. 5).

Вместе с тем в проповедях встреча¬

ются живые картины из жизни горо¬

да: «Мы должны избегать, полагаю,

дружбы не только с язычниками, но

и с иудеями, с которыми даже бесе¬

да — великая скверна. Ведь они сво¬

ей хитростью добиваются располо¬

жения людей, входят в дома, вступа¬

ют во дворцы и тревожат слух судей

и народа» (Ibid. 63.3). Вероятно, для

жителей Турина рубежа IV и V вв.

иудеи были не просто персонажа¬

ми священной истории; проповеди

М. свидетельствуют об устойчивых

контактах с ними (ср.: Ramsey. 1989.

Р. 10).

Значительная часть проповедей

М. посвящена формированию у ту¬

ринских христиан принципов христ.

любви (caritas), построенной на ми¬

лосердном отношении к ближнему, и

новых жизненных практик, связан¬

ных с ее проявлениями. Он подвер¬

гал жесткой критике тех, кто забы¬

вают о страданиях бедняков, но при

этом обеспокоены дорогими подарка¬

ми для друзей, к-рые, возможно, не

нуждаются ни в чем {Maxim. Taurin.

Serm. 98. 2). Сравнивая практику

празднования дня рождения импе¬

ратора с христ. практикой праздно¬

вания Рождества Спасителя, М. про¬

тивопоставлял материальным да¬

рам, подносимым земному властите¬

лю, чистоту сердца христианина: она

есть единственный дар, в к-ром нуж¬

дается Господь, истинный Импера¬

тор (Ibid. 60.1-2).

Считая, что земное богатство обре¬

тает значение и подлинную ценность

лишь в том случае, если оно будет

отдано бедным (ср.: Ibid. 60. 4), М.

в проповедях неоднократно касался

практики раздачи милостыни. Он

стремился убедить слушателей, что

состоятельный человек, дающий ми¬

лостыню нуждающемуся, принима¬

ет своего рода 2-е крещение (elemo-

sina quodammodo animarum aliud est

lavacrum — Ibid. 22. 4). He отрицая

необходимости платить гос-ву пода¬

ти, М. тем не менее противопостав¬

лял значение гос. и религ. практик,

убеждая, что, платя налоги, человек

приносит выгоду лишь их получате¬

лю, в то время как милостыня явля¬

ется залогом для спасения собствен¬

ной души подающего ее (Ibidem).

Призыв к щедрости и помощи ближ¬

нему звучит и в тех проповедях, в

которых затрагиваются испытания,

связанные с варварскими вторже¬

ниями в Сев. Италию: напр., М. при¬

зывал состоятельных христиан не

приобретать у варваров по дешевой

цене отнятое ими у римлян имуще¬

ство, а в случае приобретения воз¬

вращать его законным владельцам

(см.: Ibid. 18.3).

Аскетические темы наиболее силь¬

но звучат в проповедях М., посвя¬

щенных соблюдению поста {Maxim.

Taurin. Serm. 35, 50, 51, 83). Из при¬

знаваемых подлинными проповедей

М. 29 относятся к периоду церков¬

ного поста (ср.: Puerari. 1999. Р. 28).

М. называет пост неотъемлемой со¬

ставляющей христ. жизни наряду с

молитвой и милосердием: «Мы не

можем иным образом приблизиться

к Богу, кроме как через посты, мо¬

литвы и милостыни... Оружие, ко¬

торым наделил нас Бог,— молитва,

милосердие и пост» {Maxim. Taurin.

Serm. 83. 1, 3). М. придавал посту

большее значение, чем мн. его совре¬

менники, требуя его неукоснитель¬

ного соблюдения (ср.: Ramsey. 1989.

Р. 7).

В. М. Тюленев

Почитание. Начиная с X-XI вв.

почитание М. засвидетельствовано

в источниках, происходящих из Ту¬

рина и крупных мон-рей Пьемонта —

Новалезы и Кьюзы (ныне Сакра-ди-

Сан-Микеле). Возможно, оно суще¬

ствовало и в более раннее время,

но свидетельств об этом не сохра¬

нилось. Создание ряда источников,

в к-рых упоминается о почитании

М., было связано с восстановлением

старых и основанием новых церквей

и мон-рей в Туринской марке после

феодальных междоусобиц, нашест¬

вий сарацинов и венгров. Самая ран¬

няя известная ныне рукопись, в ко-

МАКСИМ, СВ., ЕП. ТУРИНСКИЙ

торой содержатся богослужебные

тексты в честь святого,— певч. сбор¬

ник, созданный во 2-й пол. X или

в нач. XI в. в Турине или монастыре

Кьюза (фрагменты песнопений в со¬

ставе антифонария; ркп. Paris, gr.

2631. Fol. 176r-v; см.: Cazaux-Ko-

walski. 2006. Vol. 1. P. 37-38, 41-42;

Vol. 2. P. 366-367). M. упоминается

в литании, включенной в тропарий-

прозарий 2-й пол. XI в. (Bodl. Douce.

222; вероятно, происходит из мон-ря

Новалеза). Проприй мессы в честь

святого под 25 июня включен в са-

краментарий из туринского аббат¬

ства Сан-Солюторе, впосл. хранив¬

шийся в Новалезе (Berlin. SB. Ham.

441. Fol. 57r, рубеж XI и XII вв.; см.:

Brusa. 2007. S. 261-262,277). Извест¬

но о неск. рукописях с оффицием М.,

ныне утраченных (De Levis Е. Апес-

dota Sacra sive Collectio omnis generis

opusculorum. Augustae Taurinorum,

[1790.] P. XXXVIII). Поминовение

M. с традиц. титулом «епископ и ис¬

поведник» указано в Мартирологе,

предположительно созданном в сер.

XII в. в аббатстве Райхенау (Heidel¬

berg. Universitatsbibl. Sal. IX, 57. Fol.

24v; cp.: Der karolingische Reichs-

kalender und seine Oberlieferung bis

ins 12. Jh. / Hrsg. A. Borst. Hannover,

2001. Tl. 2. S. 1019. N12).

Житие M. (BHL, N 5858) было из¬

дано болландистом Д. ван Папебру-

ком по списку с манускрипта (не

сохр.), полученному им в 1654 г. от

туринских иезуитов (см.: ActaSS.

Iun. 1867. Т. 7. Р. 43-47). Текст опуб¬

ликован с сокращениями; новое ис¬

следование полной рукописи и со¬

поставление ее с др. позднейшими

источниками были осуществлены в

неизданной диссертации Μ. П. Бру¬

но {Bruno. 1991; cp.: Tuninetti. 1998.

Р. 228-229). Большинство исследо¬

вателей вслед за Папебруком низко

оценивали Житие как исторический

источник, т. к. в нем присутствуют

анахронизмы и фантастические мо¬

тивы {Savio. 1898. Р. 293-294; Lan-

zoni. Diocesi. Р. 1046; Bolgiani F. La

diocesi di Torino nel secolo V // Storia

di Torino. 1997. Vol. 1. P. 324-325).

Папебрук предположил, что Житие

было составлено неизвестным мона¬

хом из Новалезы в XIII в. или по¬

зднее (ActaSS. Iun. 1867. Т. 7. Р. 43-

44); др. исследователи датируют его

ХН-ХШ вв. Текст не мог быть напи¬

сан ранее 1027 г., когда состоялось

обретение мощей мч. Иуста, назван¬

ного в Житии братом М., и их пере¬

несение в посвященную ему церковь

в Сузе (с 1029 бенедиктинский мо¬

настырь; см.: Sam S. Giusto, Flaviano

е compagni // BiblSS. Vol. 7. Col. 48-

50). Составитель Жития неодно¬

кратно ссылается на «легенду» о М.,

написанную «прекрасным слогом»,

составителем которой он называет

Петра Дамиани (f 1072/73). По мне¬

нию Папебрука и некоторых др. ис¬

следователей, в основу Жития мог¬

ла быть положена проповедь, про¬

изнесенная Петром Дамиани в Тури¬

не (ActaSS. Iun. 1867. Т. 7. Р. 43-44;

Bolgiani F. La diocesi di Torino nel

secolo V // Storia di Torino. 1997.

Vol. 1. P. 325-326). Однако ссылки

на «легенду», размещенные по всему

тексту Жития, показывают, что агио-

граф стремился представить свой

труд как переработку (возможно, со¬

кращение) более раннего сказания

о жизни и чудесах М., якобы состав¬

ленного Петром Дамиани. Отсут¬

ствие др. свидетельств об этом со¬

чинении Петра Дамиани позволяет

предположить, что ссылки являются

ложными. Об этом свидетельствует

также упоминание о Туринском еп.

Гумберте (вероятно, имеется в виду

еп. Гвиберт, к-рый занял кафедру

между 1095 и 1098, т. е. уже после

смерти Петра Дамиани; cp.: ActaSS.

Iun. 1867. Т. 7. Р. 47).

Житие делится на 3 смысловые

части: в 1-й рассказывается о проис¬

хождении и раннем периоде жизни

М., во 2-й — о его епископстве, а так¬

же о его добродетелях (среди них

выделяется усердие к проповеди) и

чудесах, совершённых при жизни,

в 3-й — о посмертных чудесах. Автор

Жития объявляет М. братом свт.

Льва I Великого (f 461), папы Рим¬

ского (сведения о том, что святой

происходил из Тусции (ныне Тоска¬

на) и что его отца звали Квинциан,

заимствованы из жизнеописания

свт. Льва Великого в Liber Pontifi-

calis)y а также сообщает о наличии у

них еще одного брата, мон. мч. Иус¬

та Новалезского. Эти сведения и по¬

следующее повествование о жизни

братьев исследователи признают не¬

достоверными. Включенное в Жи¬

тие предание о плотском искушении

свт. Льва Великого зафиксировано

также в «Золотой легенде» Иакова

из Варацце (f 1298), где, однако, не

упоминается о М., якобы оказавшем

благотворное влияние на понтифи¬

ка. В Житии сообщается, что М. был

назначен епископом Туринским свт.

Львом через неск. лет после того, как

тот стал папой Римским; т. о., это

будто бы произошло после 440 г., что

не согласуется с общепринятой да¬

тировкой пребывания М. на кафед¬

ре. Возможно, явные хронологичес¬

кие неточности Жития неким обра¬

зом связаны со смешением древних

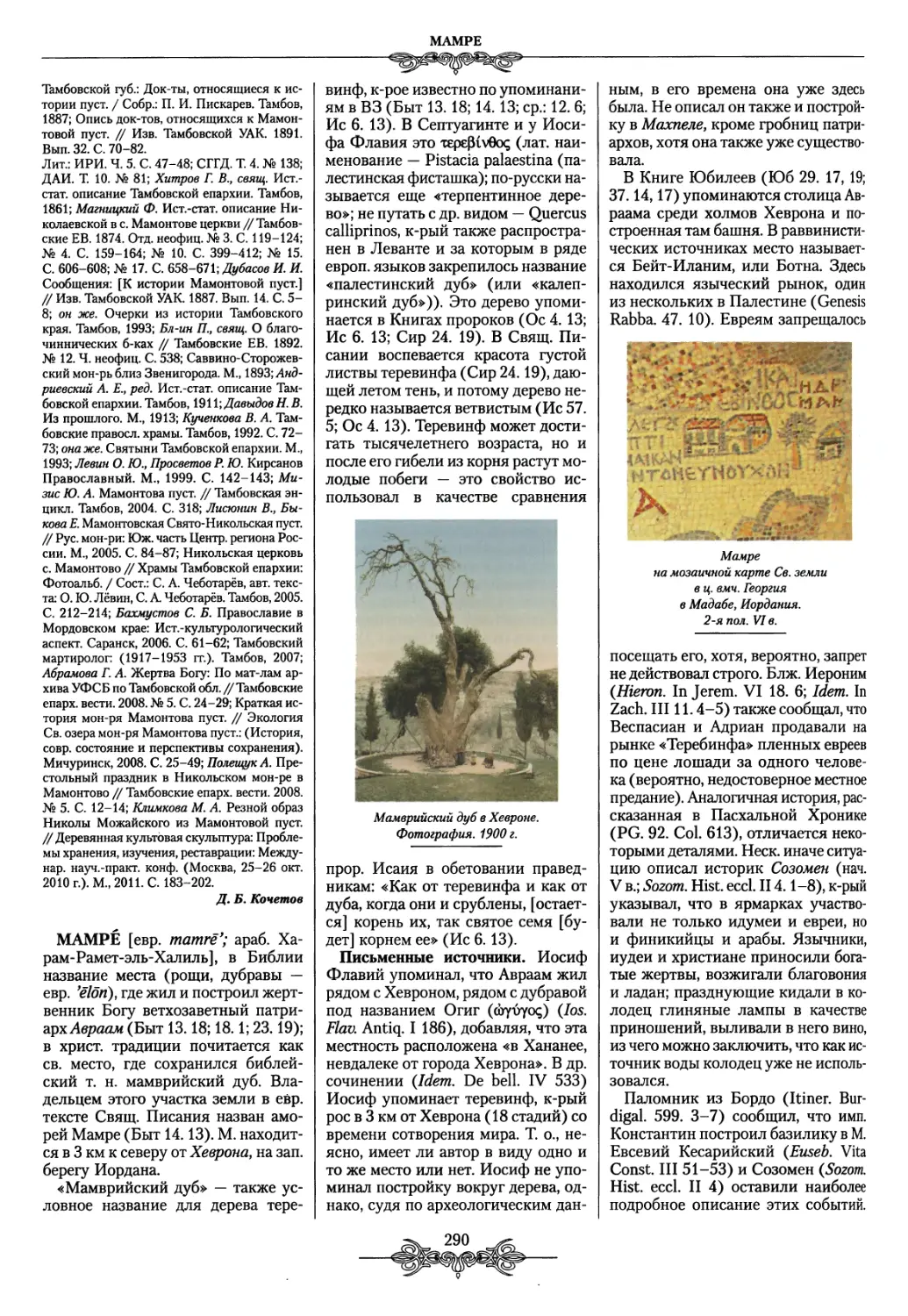

преданий о 2 Туринских епископах,

носивших имя Максим.

Согласно Житию, М. основал близ

находившегося в 5 рим. милях от Ту¬

рина, на ведшей в Монченизио рим.

дороге, лагеря для отдыха (mansio),

называвшегося Ad Quintum Colle¬

gium (ныне Колленьо), небольшую

базилику во имя св. Иоанна Пред¬

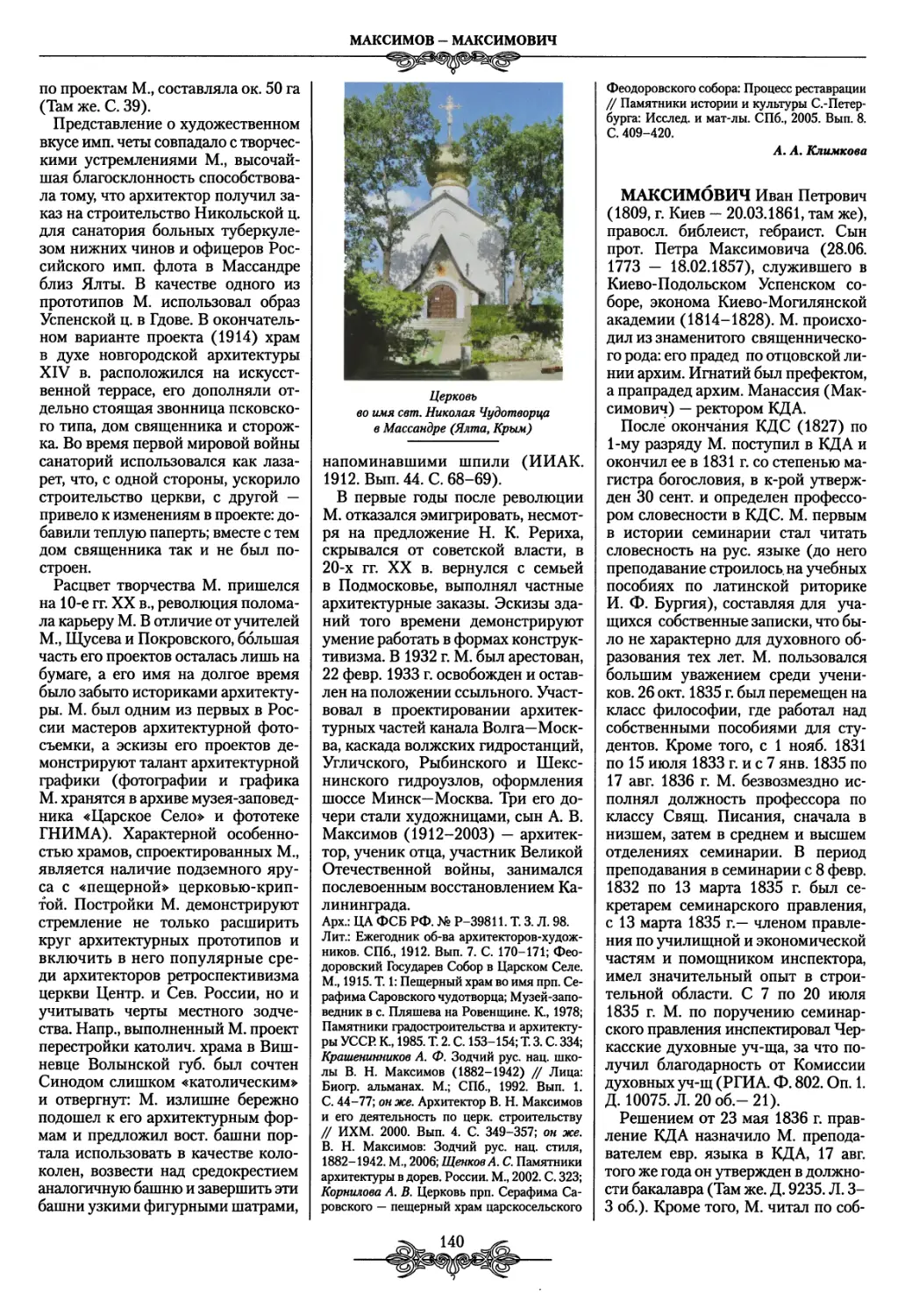

течи, куда часто удалялся для уеди¬

ненной молитвы. С этой базиликой

связано наиболее известное чудо М.,

описанное в Житии: однажды за М.

последовал некий клирик, подозре¬

вавший, что тот удаляется из города

не для молитвы, а с целью соверше¬

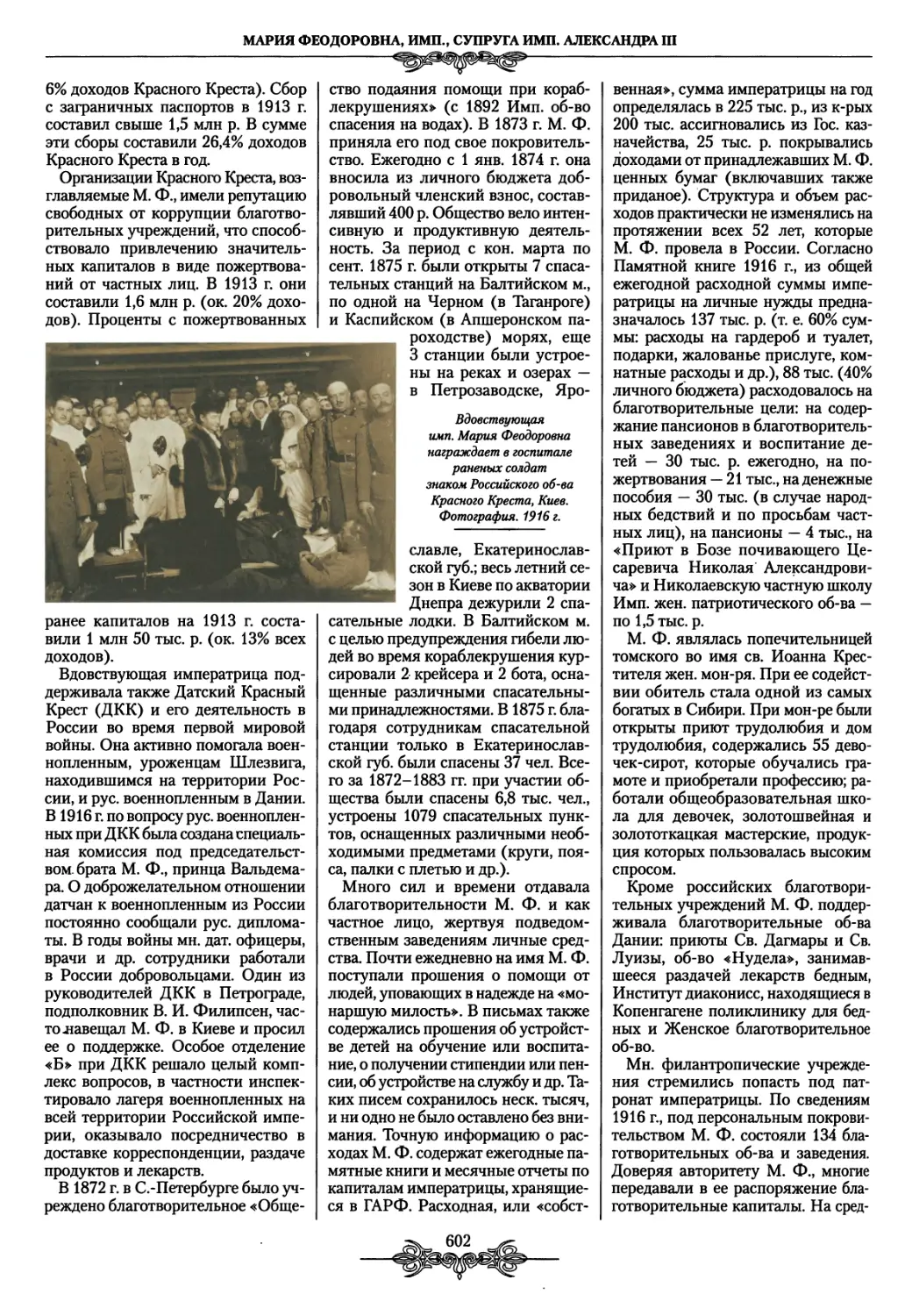

ния втайне чего-то постыдного. Вне¬

запно клирика стала мучить столь

сильная жажда, что он был вынуж¬

ден обратиться к М. за помощью.

М. указал клирику на находившую¬

ся рядом дикую косулю, κ-рая по по¬

велению М. позволила клирику на¬

питься ее молока. Эта легенда послу¬

жила формированию в иконографии

М. традиции изображать его с косу¬

лей. Еще одна легенда о М. связана

с туринской традицией, существо¬

вавшей до XIX в.: если рыбаки вы¬

лавливали в р. По осетра (редкую

для этой местности рыбу), его при¬

носили в дар епископу. Согласно ле¬

генде, основанием этой традиции

был поступок М., который отдал по¬

даренного ему большого осетра про¬

сившему милостыню бедняку (см.:

ActaSS. Iun. 1867. Т. 7. Р. 45). Среди

др. чудес М., описанных в Житии,—

избавление жителей Турина от дли¬

тельной засухи и голода; в повество¬

вании о посмертных чудесах святого

подчеркивается необходимость воз¬

держиваться от работы в день его

памяти. Упоминание о еп. Гумберте,

который велел всем жителям диоце¬

за собираться в этот день в церкви

М. в Колленьо, можно рассматри¬

вать как свидетельство укрепления

почитания святого на рубеже XI и

XII вв.

В Житии сообщается, что М. был

погребен в основанном им храме во

имя св. Иоанна Предтечи в Колленьо,

к-рый впосл. был расширен и стал

называться его именем. Долгое вре¬

мя историки считали это сообщение

недостоверным и думали, что ав¬

тор Жития спутал храм в Колленьо

15

с кафедральным собором Турина,

к-рый также был освящен во имя

св. Иоанна Предтечи. Однако во

2-й пол. XX в. при реставрации

ц. Сан-Массимо в Колленьо были

обнаружены остатки фундамента и

стен 3-нефной базилики (V в.), пе¬

рестроенной из более раннего об¬

щественного здания. Вскоре после

основания церкви вокруг нее воз¬

никло кладбище; храм перестраи¬

вался в VIII—IX вв. и в ΧΙ-ΧΙΙ вв.

(в романском стиле), был частично

разобран при реконструкции в 1-й пол.

XVIII в. (подробнее см.: Bemardi

Ferrero. 1958; Crosetto. 2004). Т. о., по¬

читание М. в Колленьо и посвяще¬

ние ему храма, ранее освященного во

имя св. Иоанна Предтечи, могли быть

действительно связаны с тем, что в

этом храме покоились мощи М. (ср.:

Tuninetti. 1998. Р. 228-229). Самое

раннее упоминание об этой церкви,

принадлежавшей каноникам турин¬

ского соборного капитула, содержит¬

ся в грамоте имп. Генриха III от 1047 г.

(Aecclesiam... cardinalem in honorem

sancti Maximi in Quinto — Die Urkun-

den Heinrichs III / Hrsg. H. Bresslau,

P. Kehr. B., 1931. S. 250-255. N 198.

(MGH. Dipl. Reg. Imp.; 5)). В наст,

время ц. Сан-Массимо в Колленьо

отреставрирована с сохранением ар¬

хеологических слоев и является важ¬

ным центром почитания М.

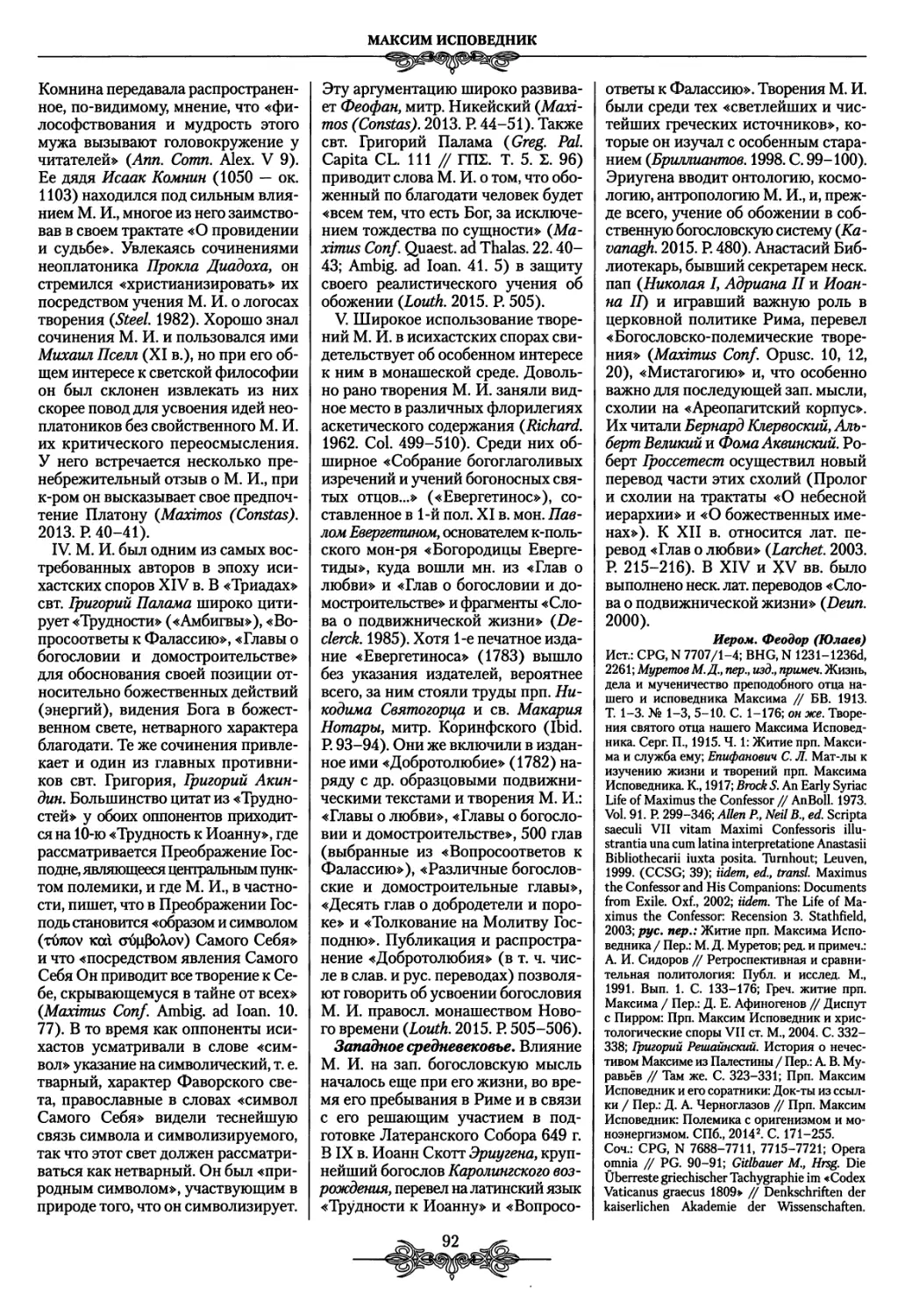

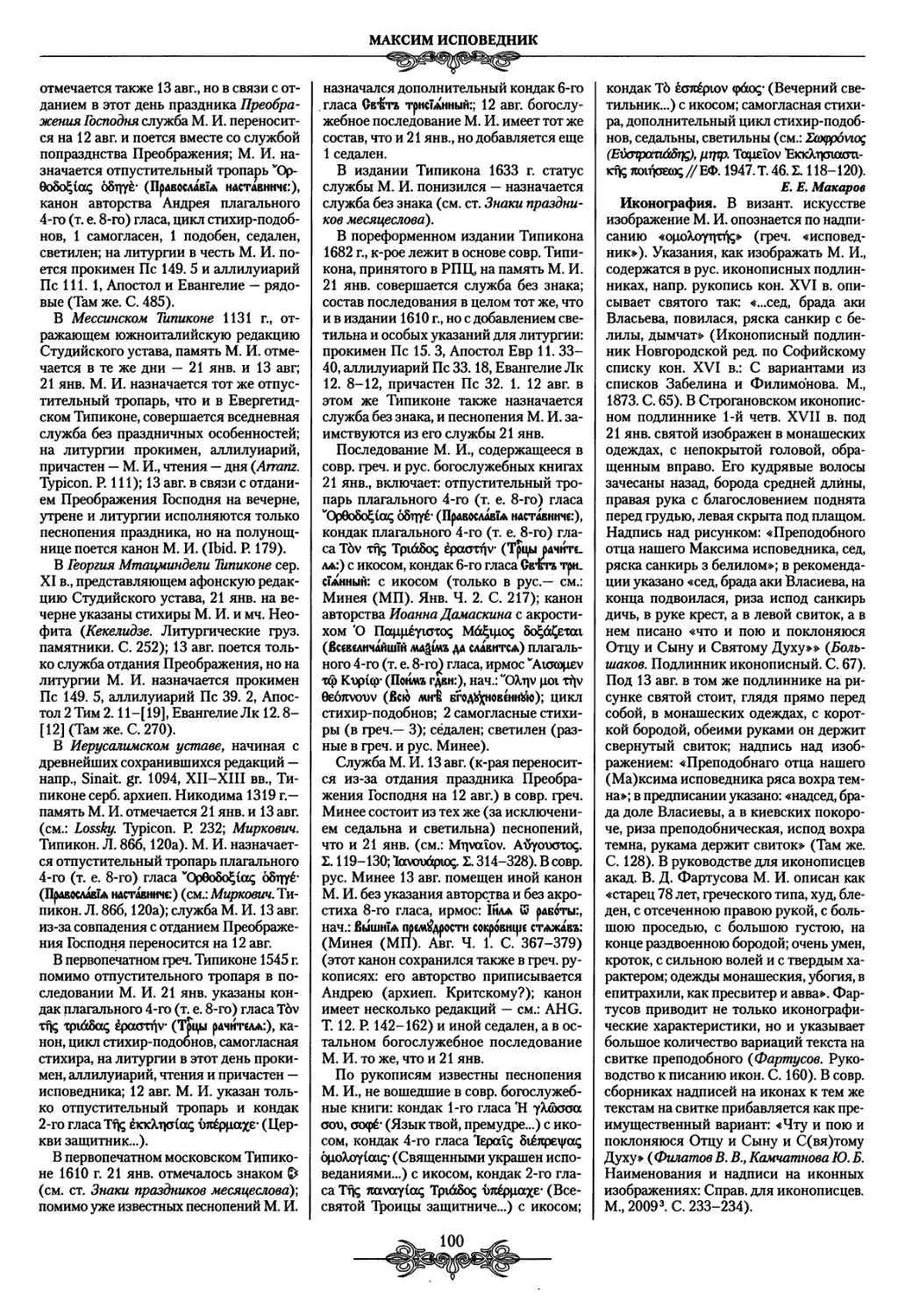

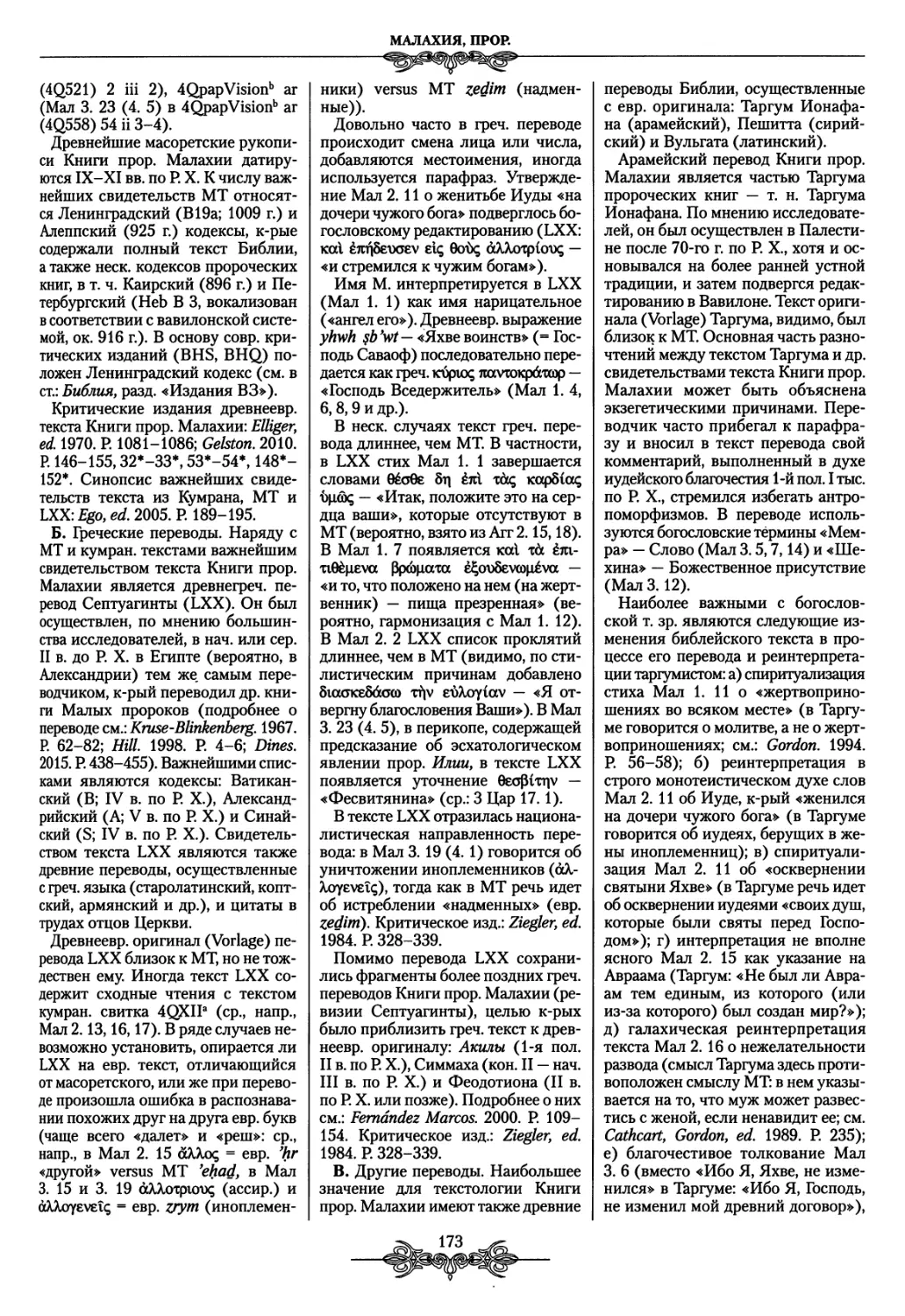

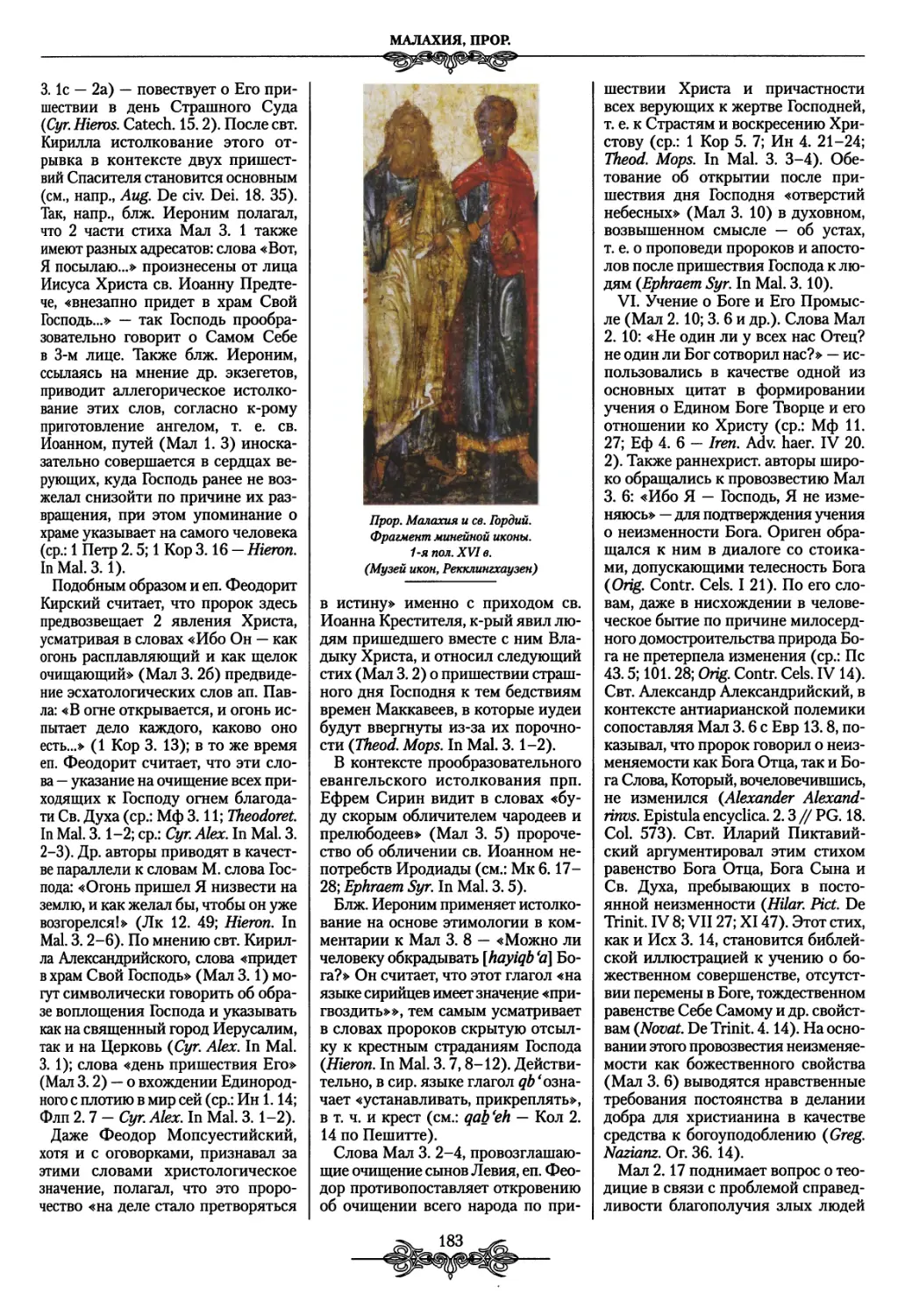

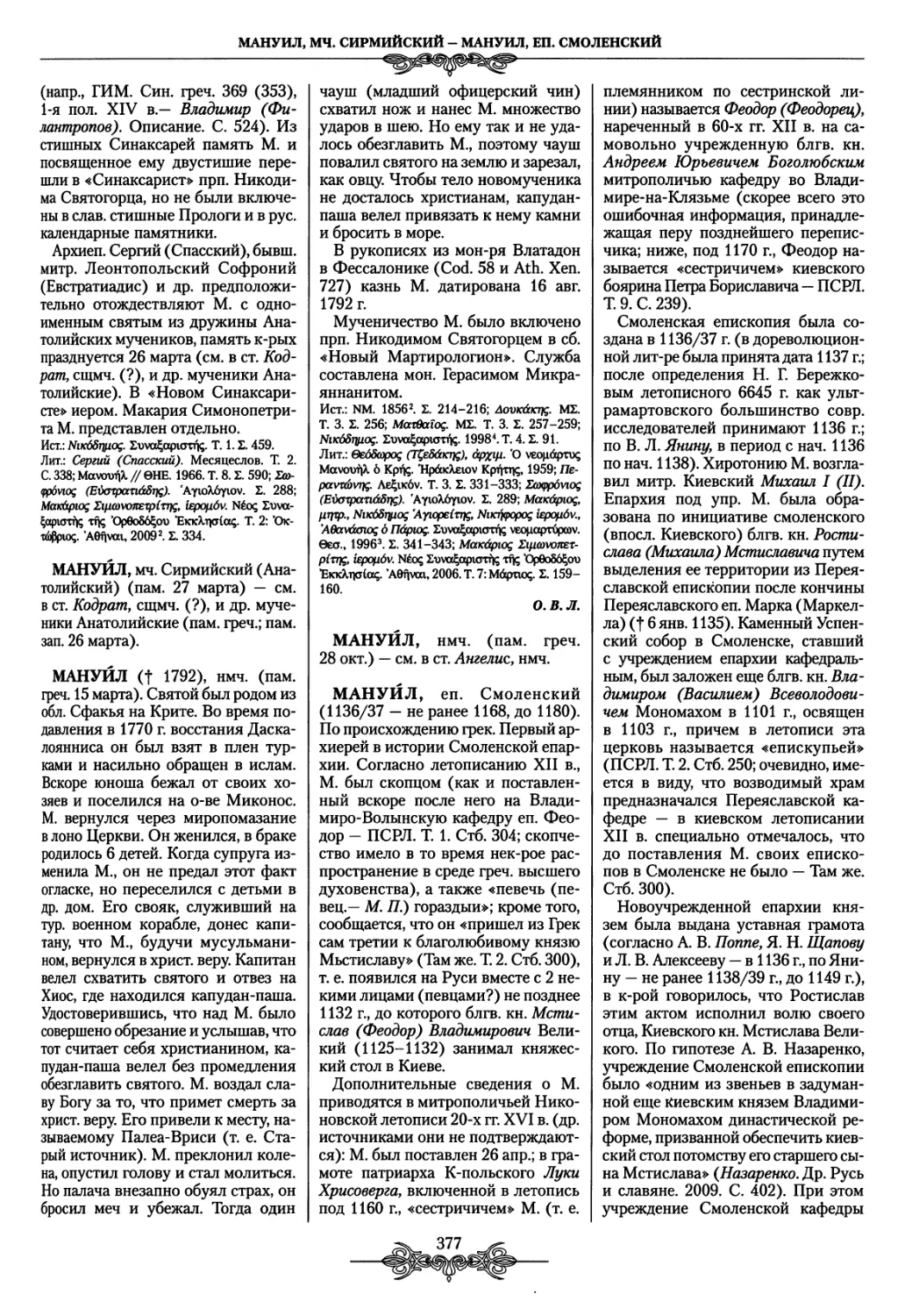

С XIV в. известны посвященные

М. церкви в еп-стве Турин, а также

капелла в кафедральном соборе (упом.

в 1327; см.: Tuninetti. 1998. Р. 229-231).

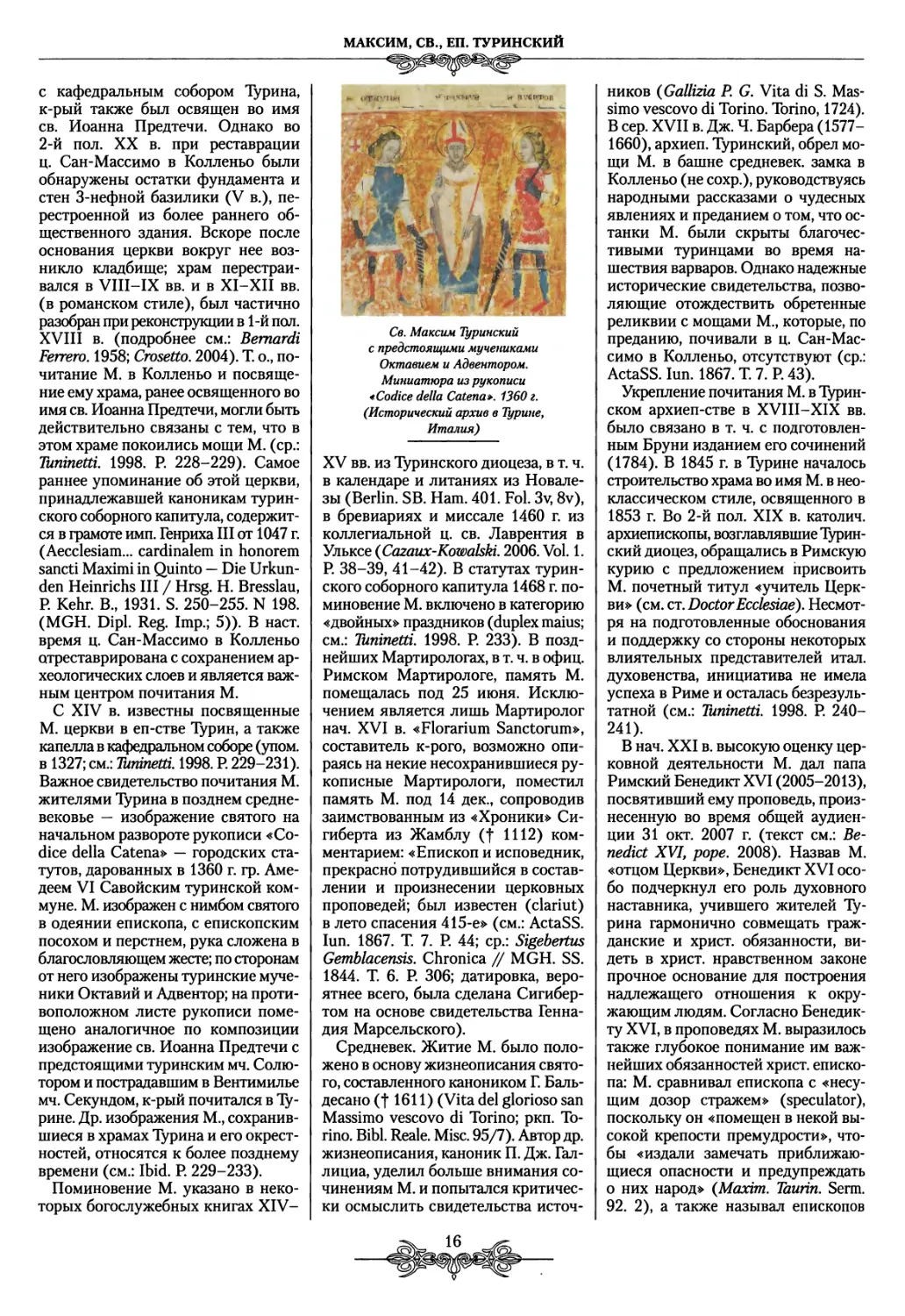

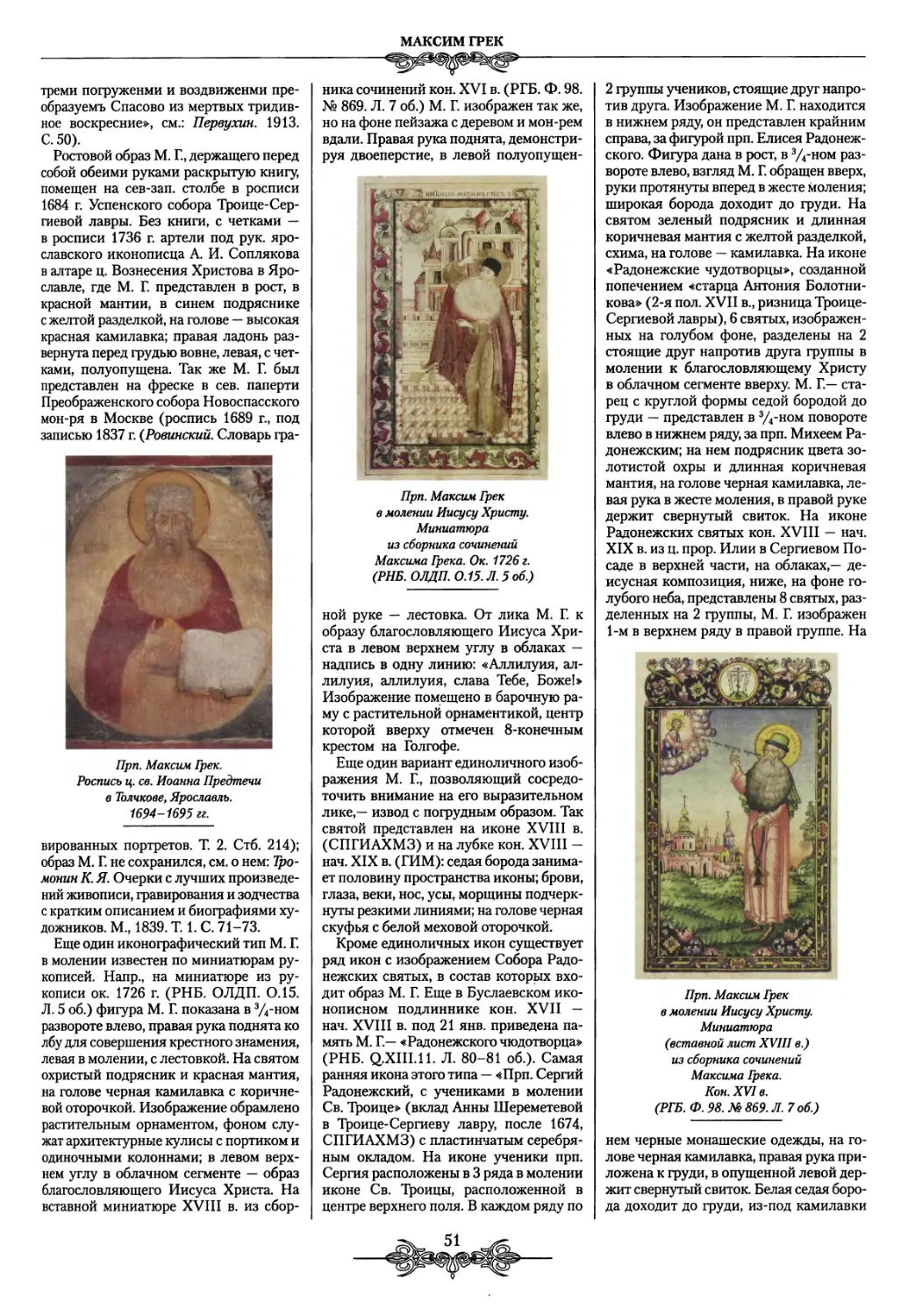

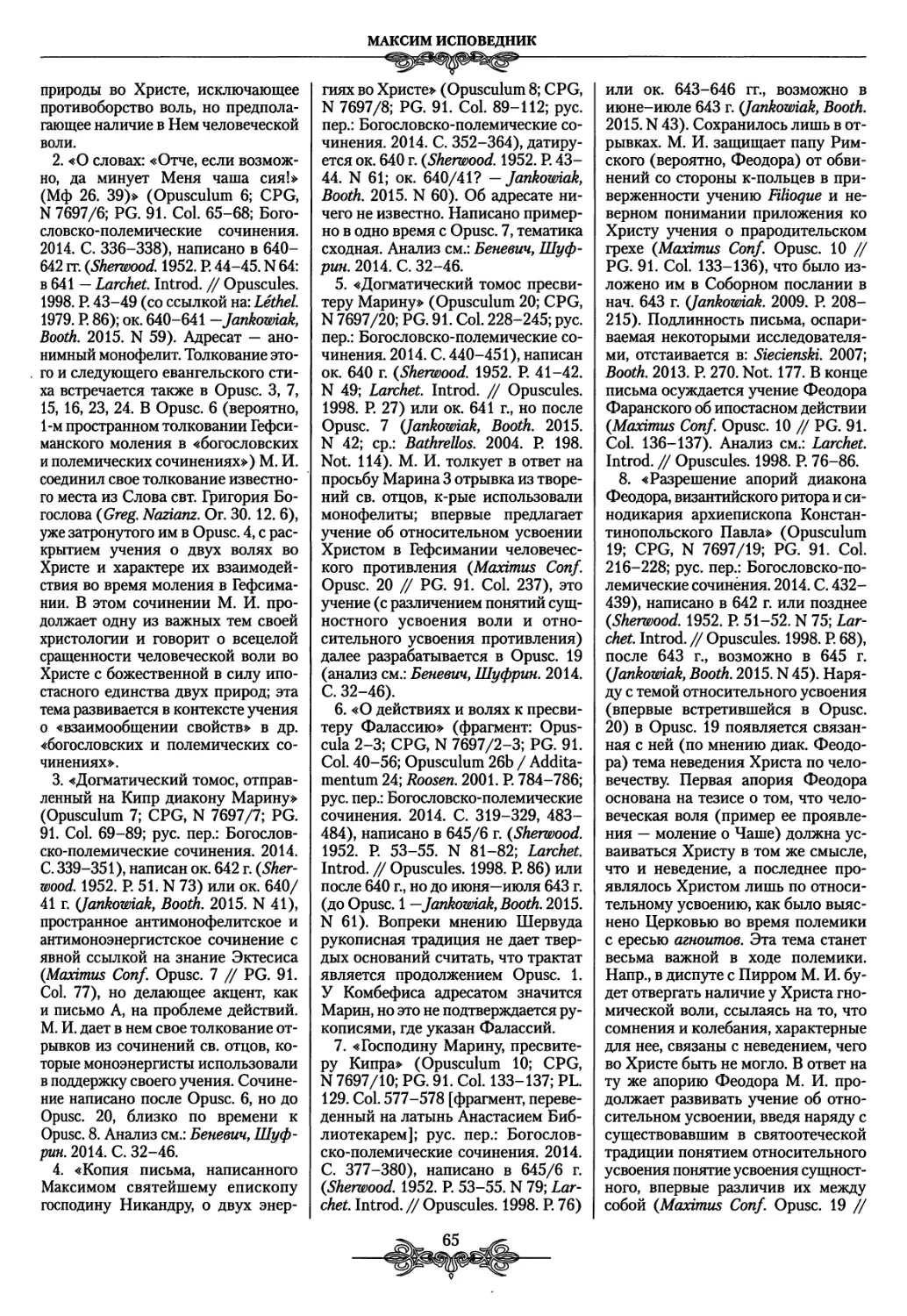

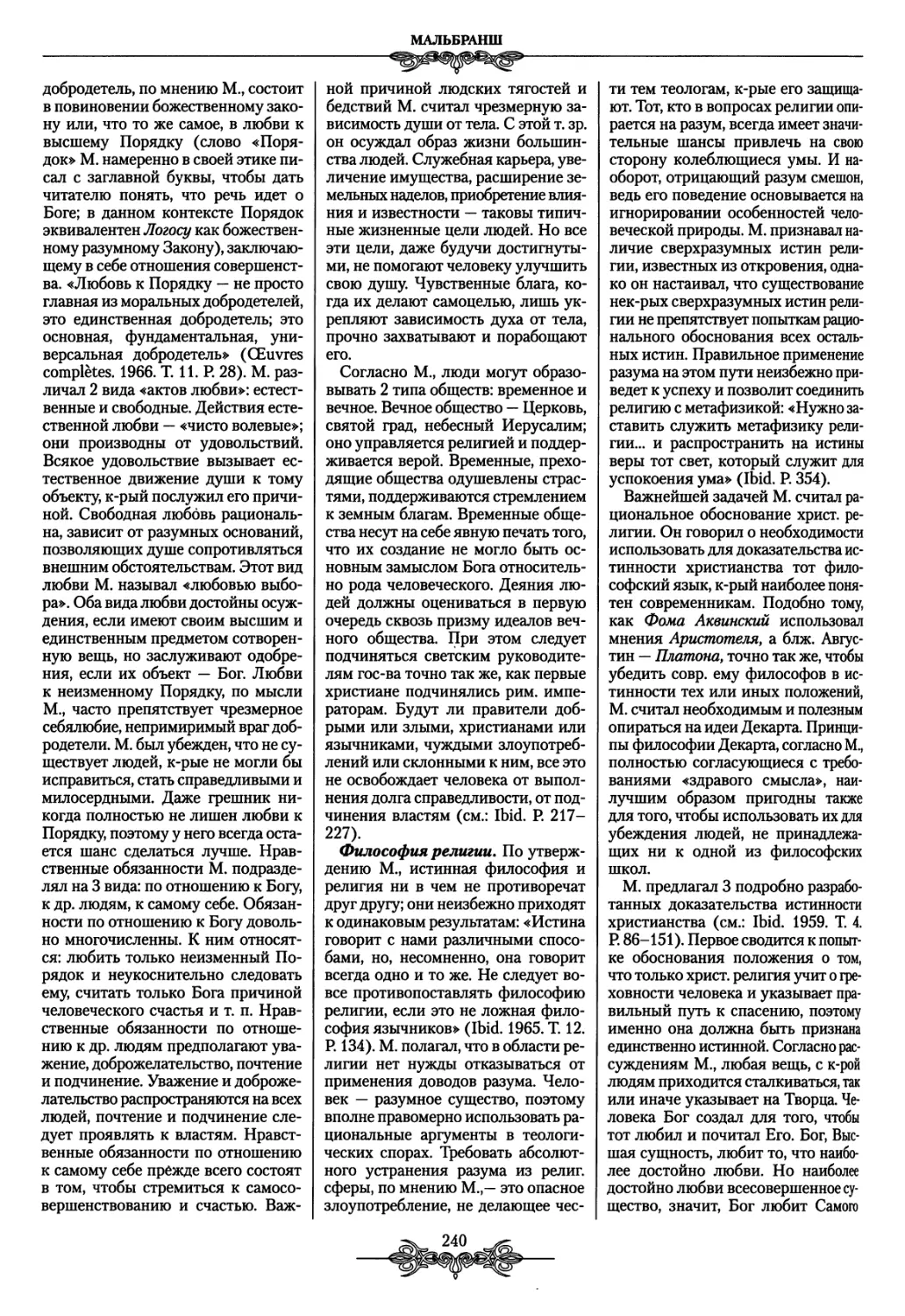

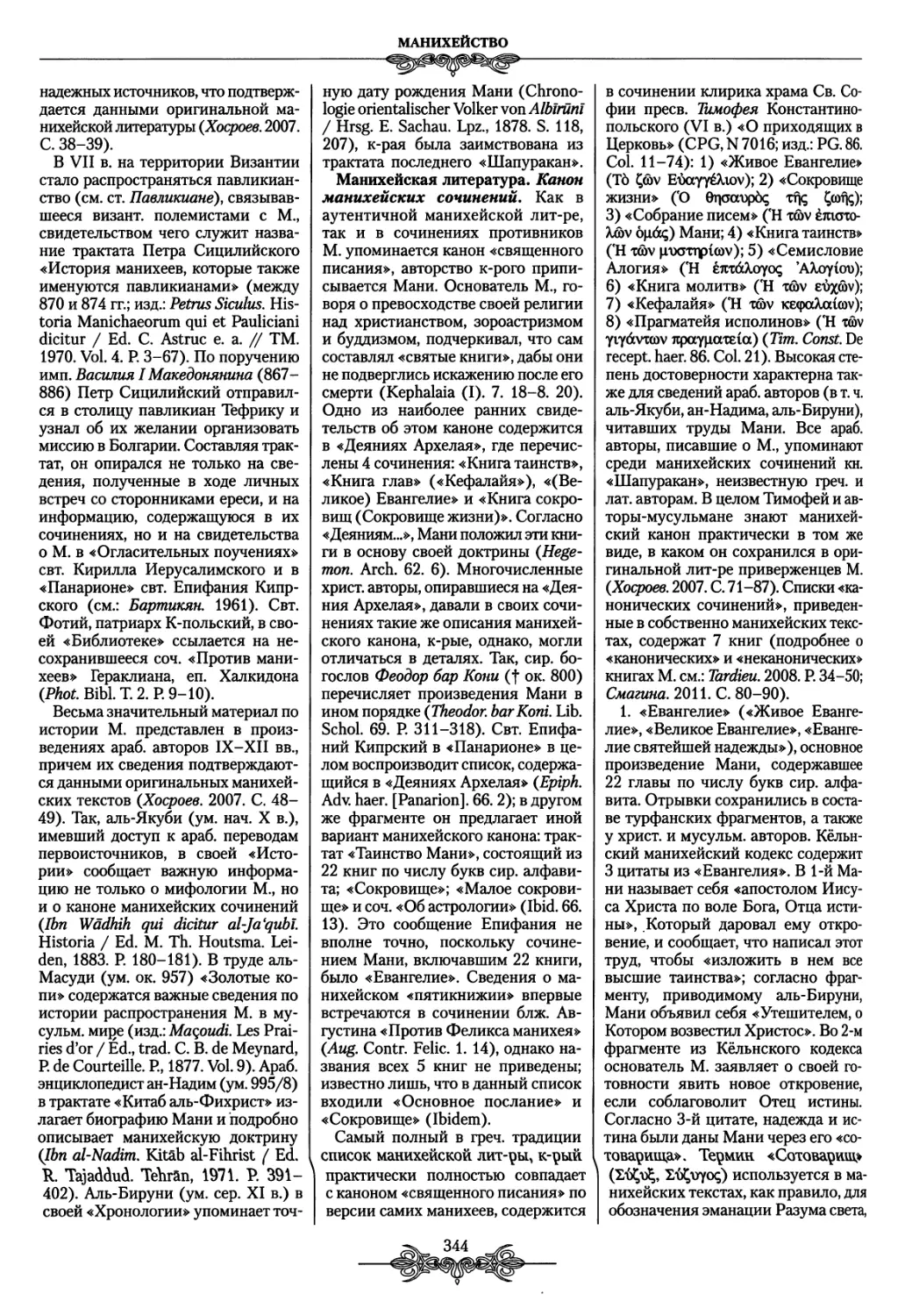

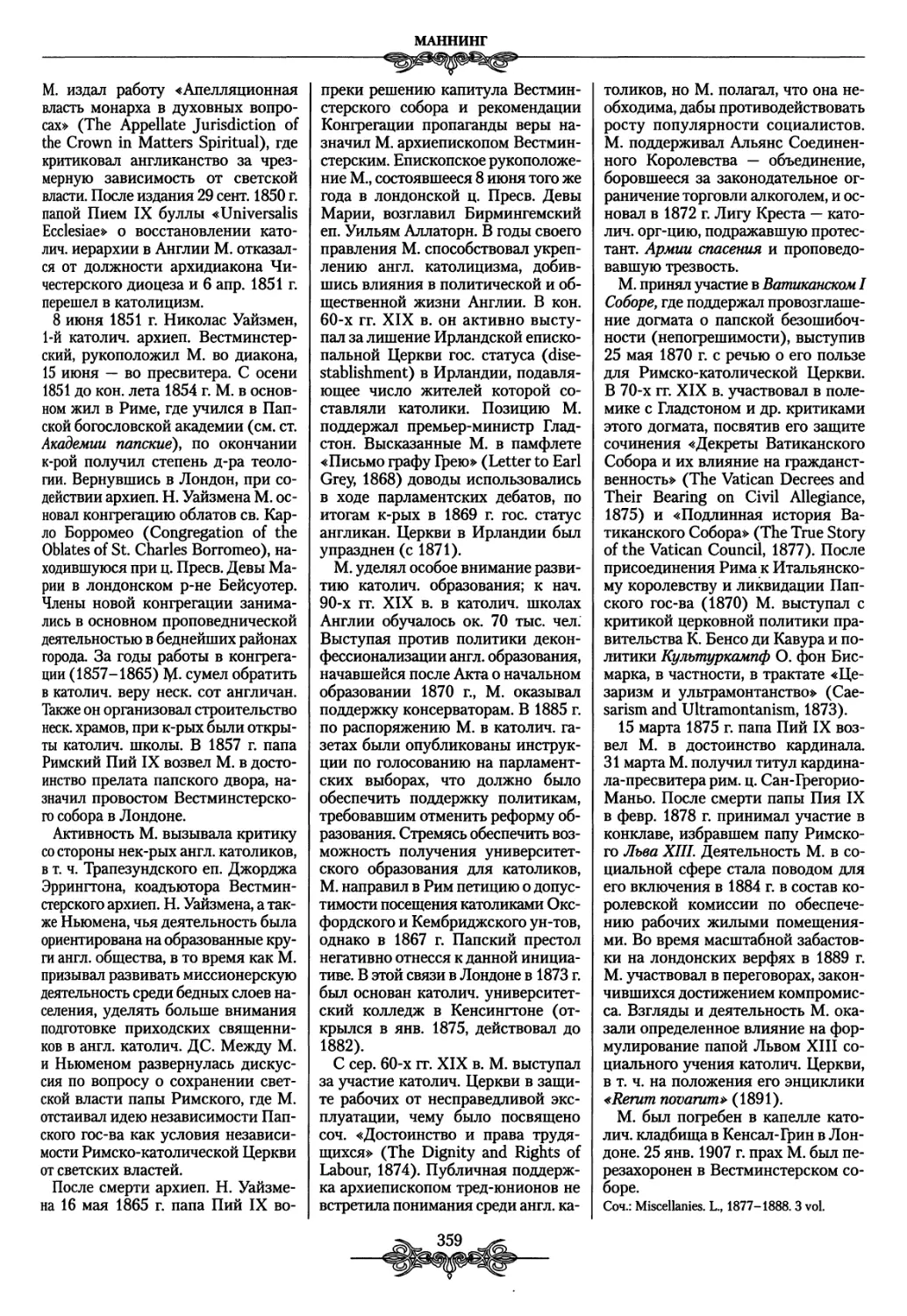

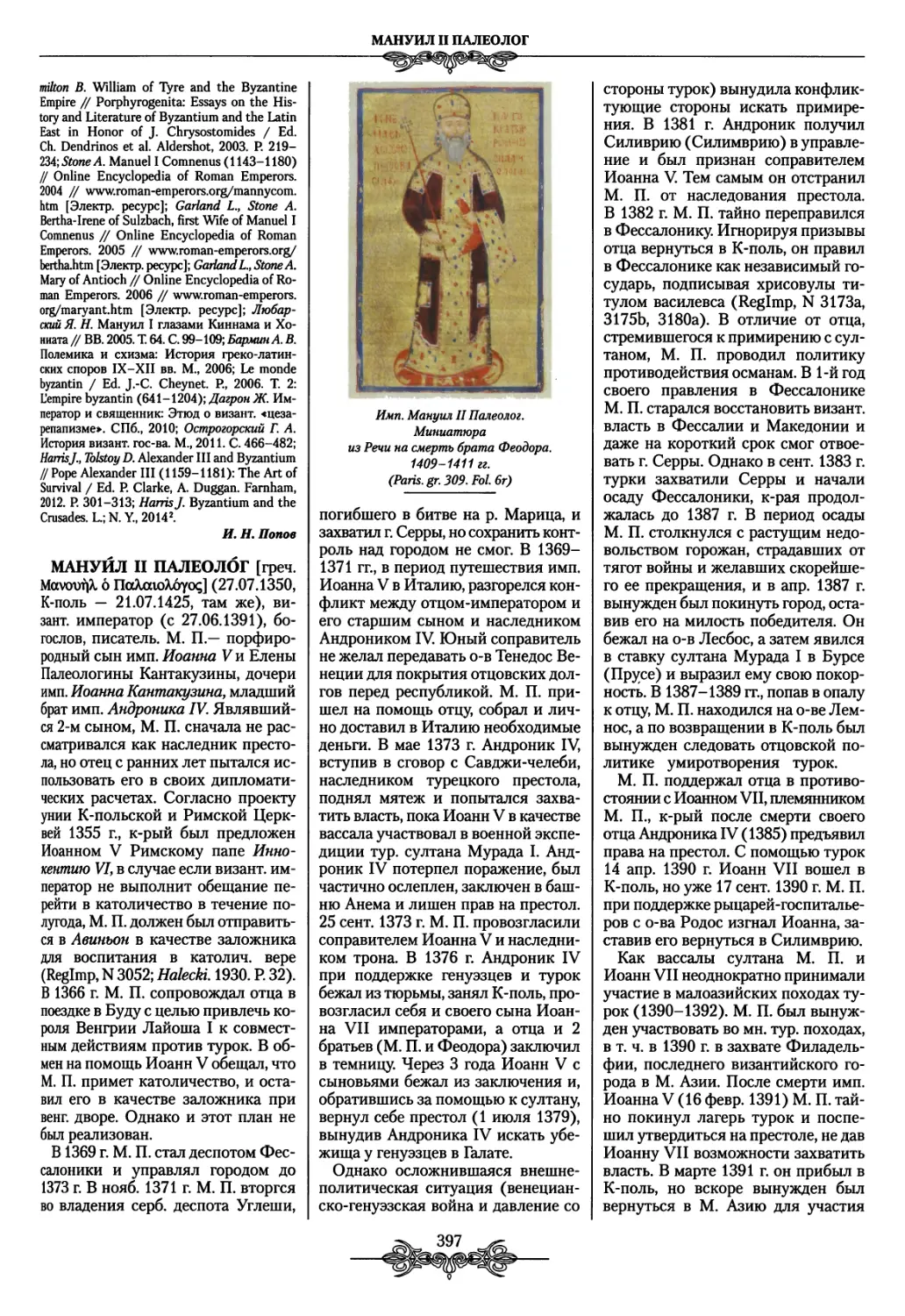

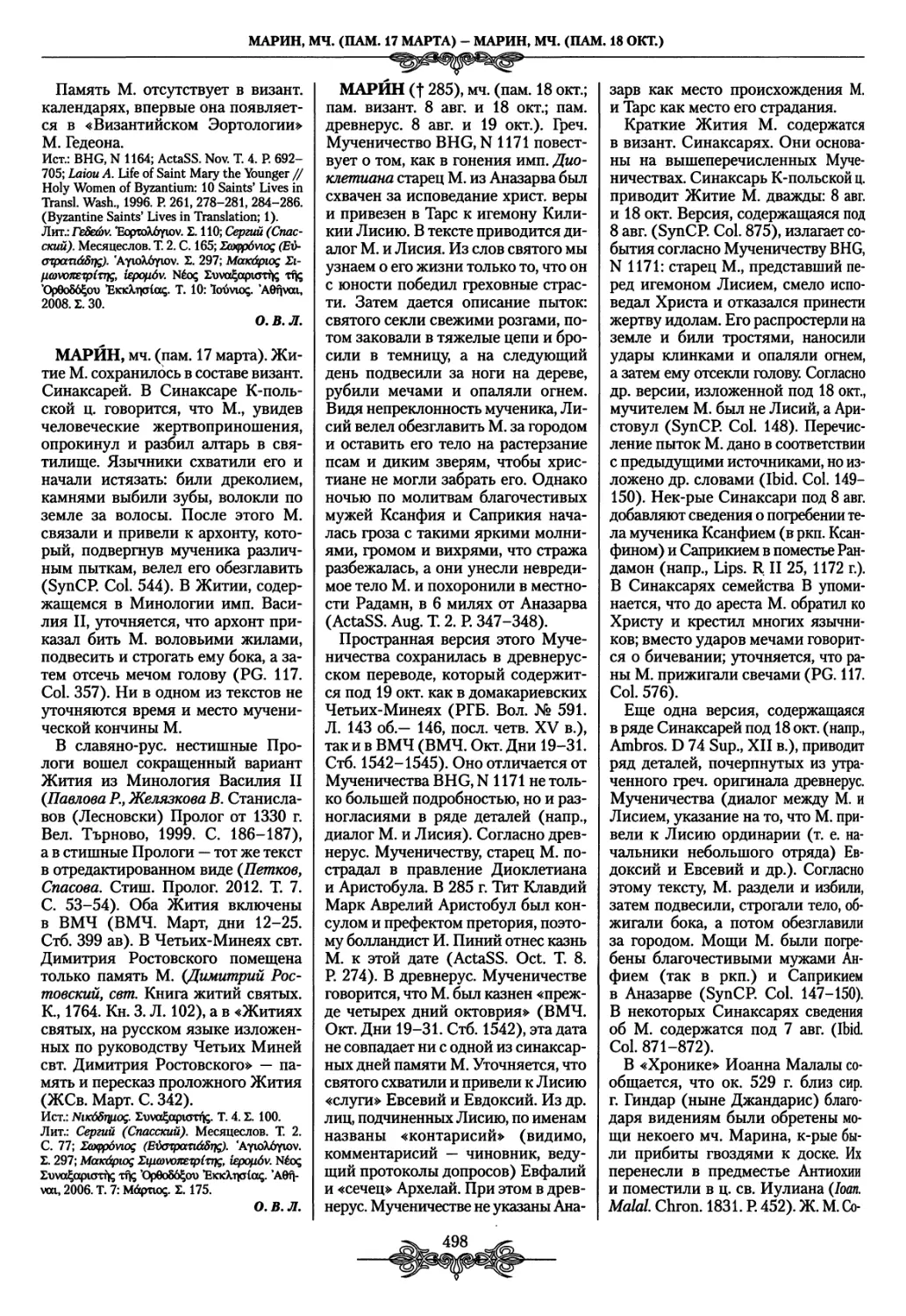

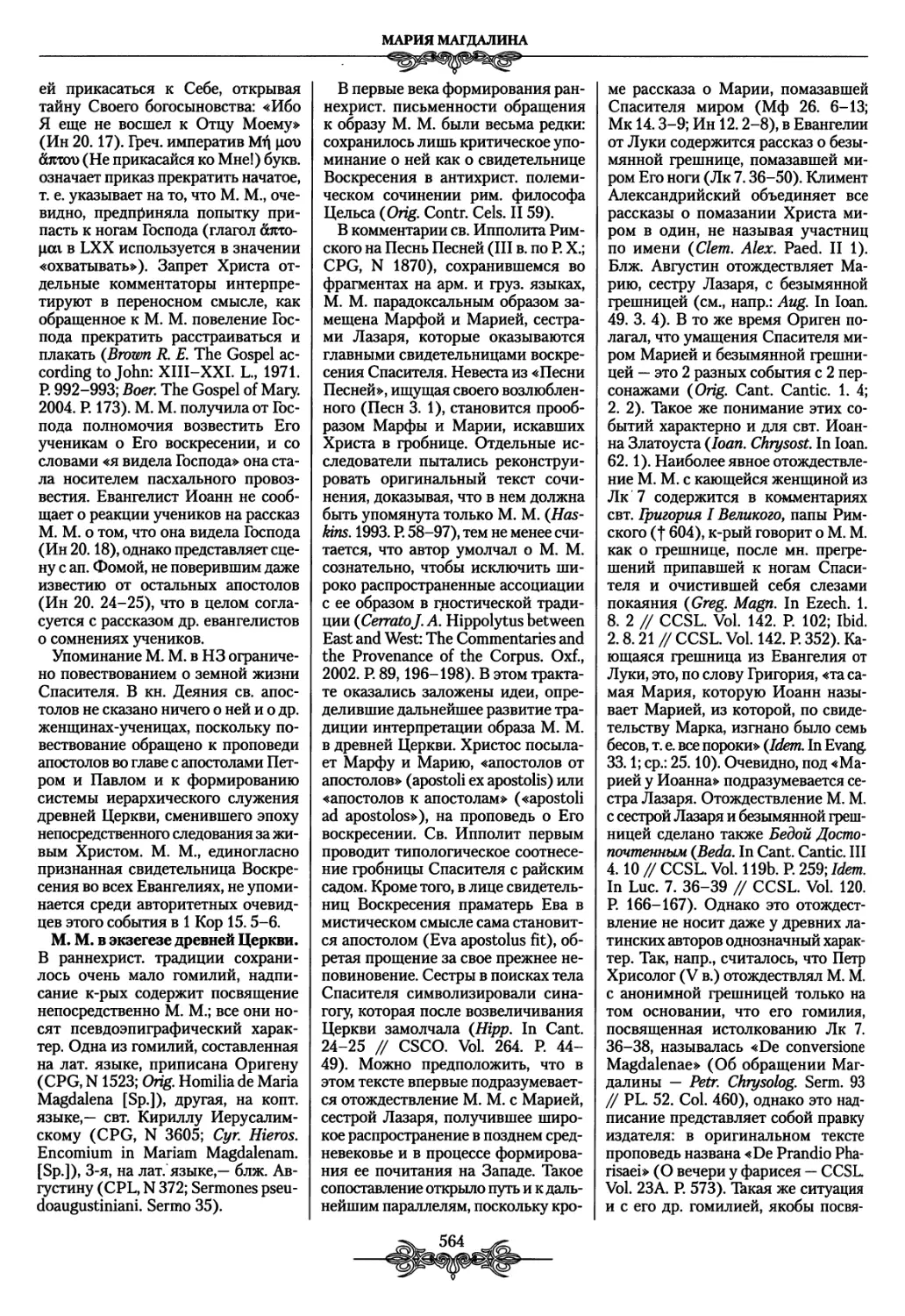

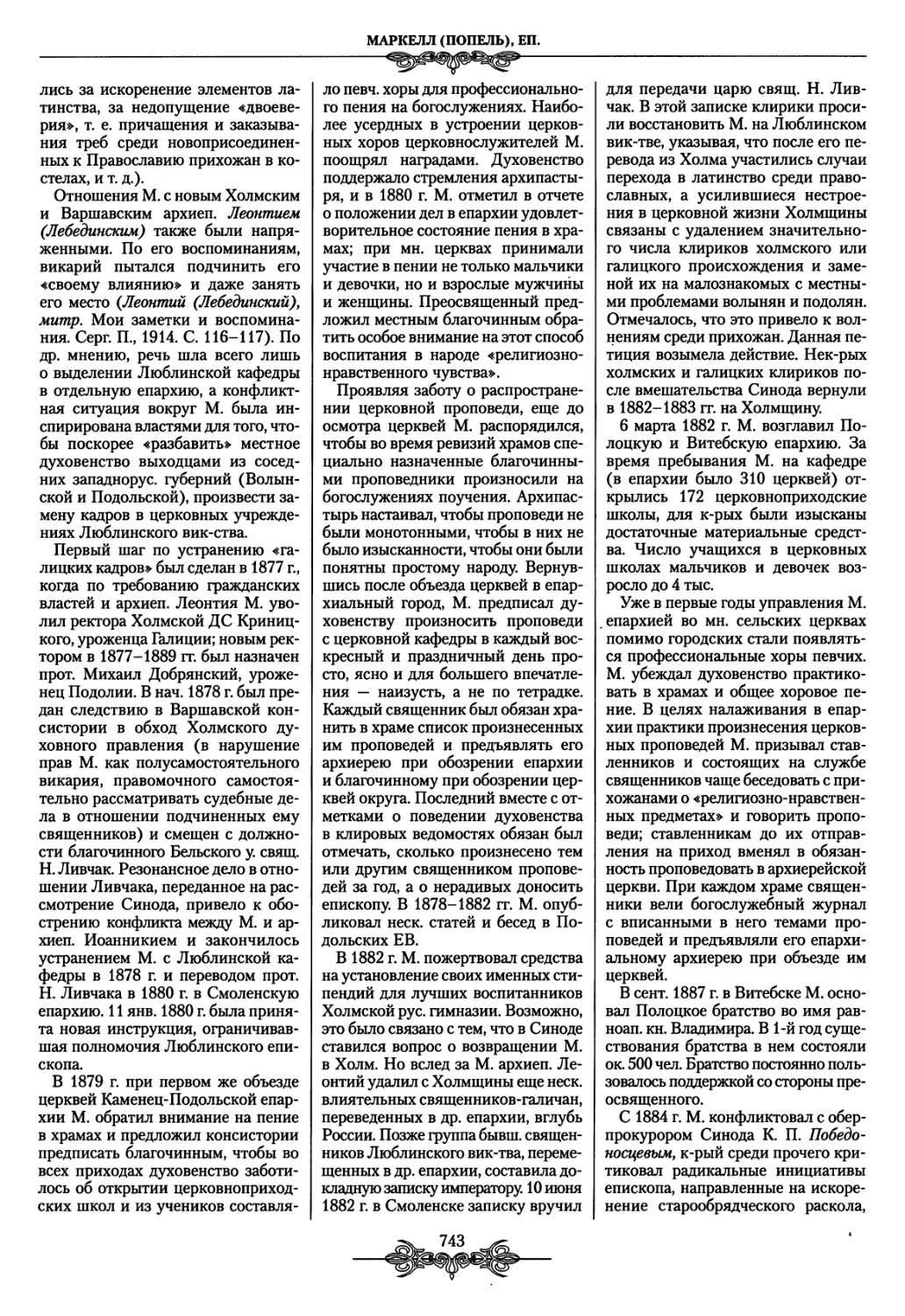

Важное свидетельство почитания М.

жителями Турина в позднем средне¬

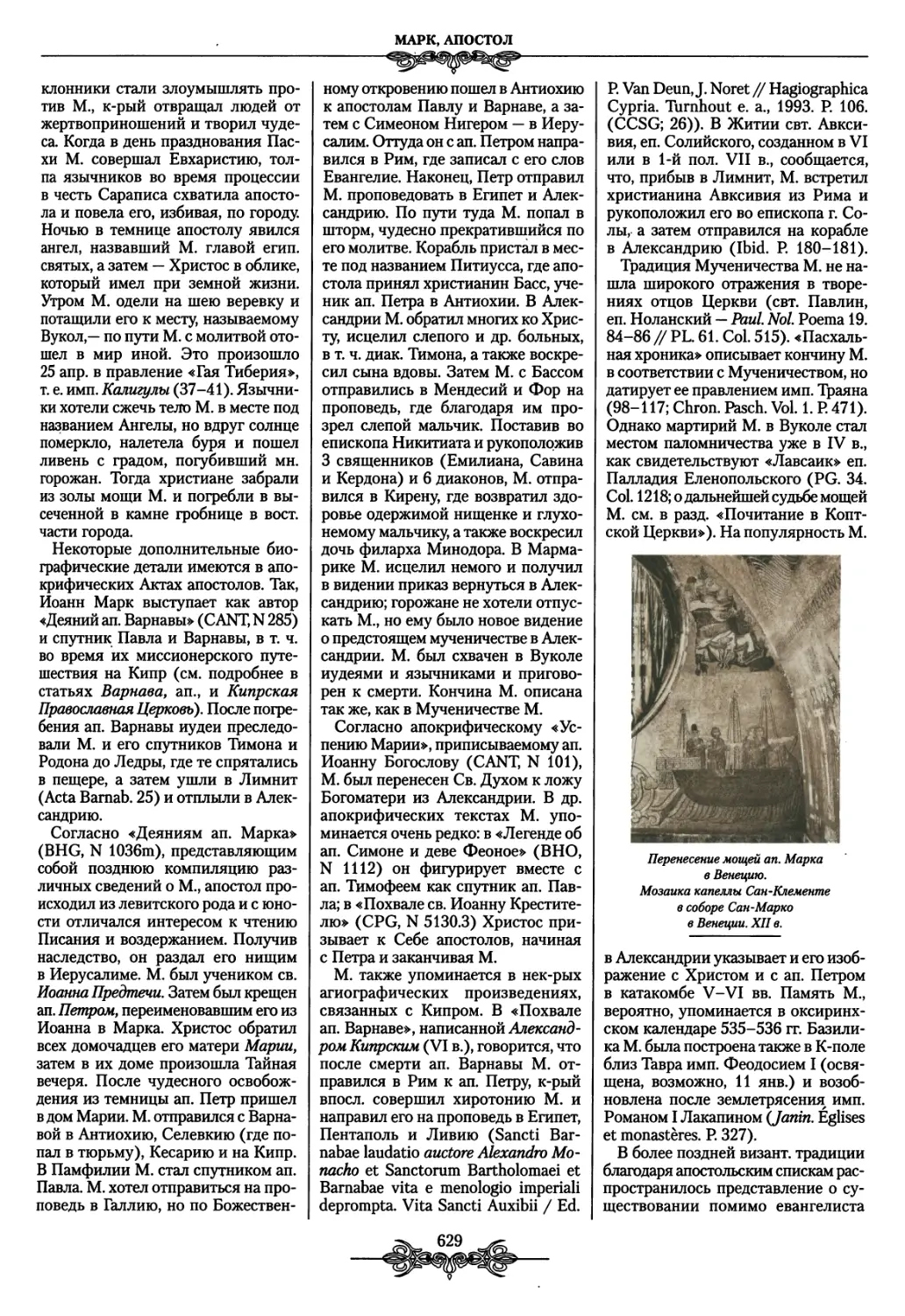

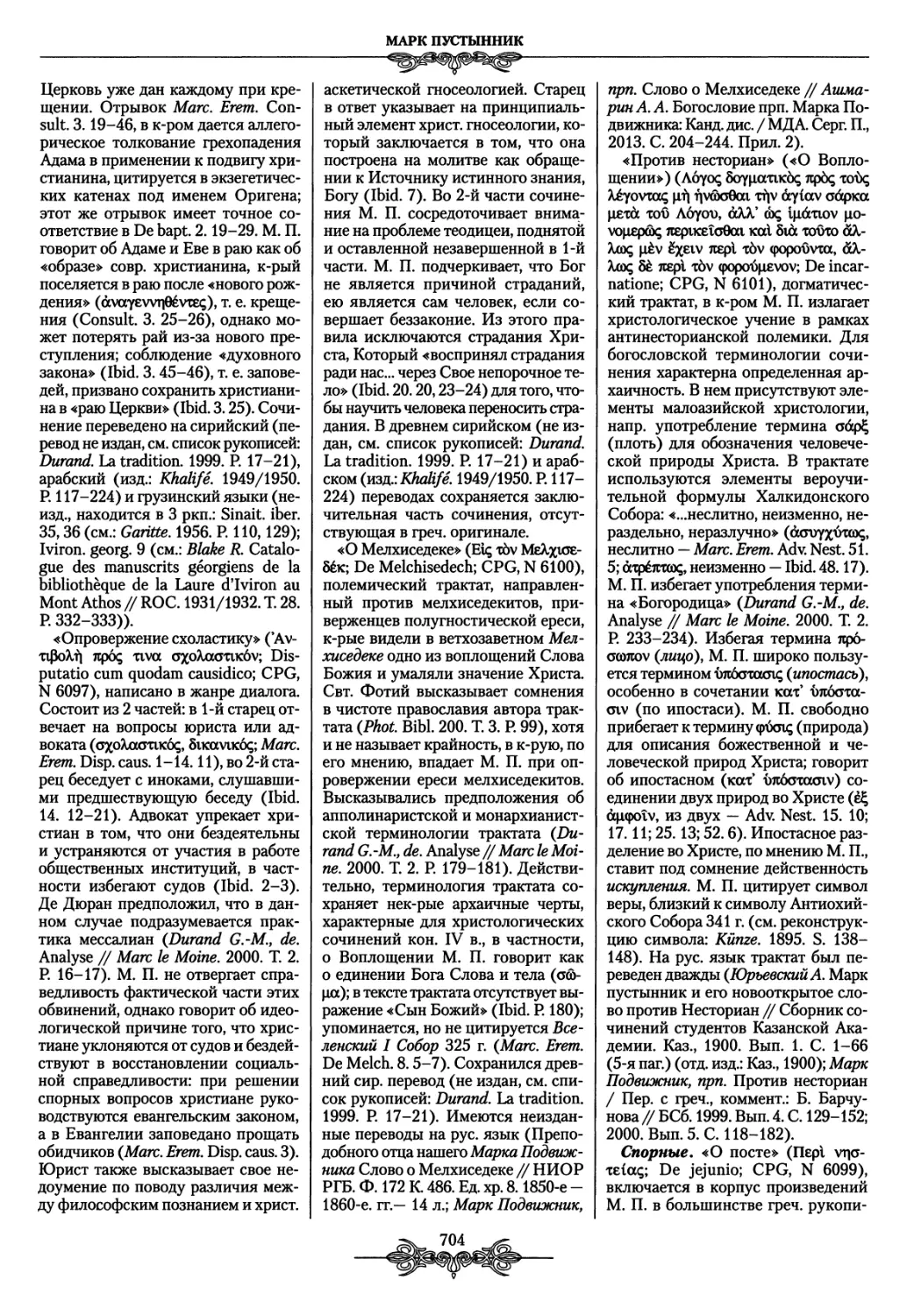

вековье — изображение святого на

начальном развороте рукописи «Co¬

dice della Catena» — городских ста¬

тутов, дарованных в 1360 г. гр. Аме-

деем VI Савойским туринской ком¬

муне. М. изображен с нимбом святого

в одеянии епископа, с епископским

посохом и перстнем, рука сложена в

благословляющем жесте; по сторонам

от него изображены туринские муче¬

ники Октавий и Адвентор; на проти¬

воположном листе рукописи поме¬

щено аналогичное по композиции

изображение св. Иоанна Предтечи с

предстоящими туринским мч. Солю-

тором и пострадавшим в Вентимилье

мч. Секундом, к-рый почитался в Ту¬

рине. Др. изображения М., сохранив¬

шиеся в храмах Турина и его окрест¬

ностей, относятся к более позднему

времени (см.: Ibid. Р. 229-233).

Поминовение М. указано в неко¬

торых богослужебных книгах XIV-

МАКСИМ, СВ., ЕП. ТУРИНСКИЙ

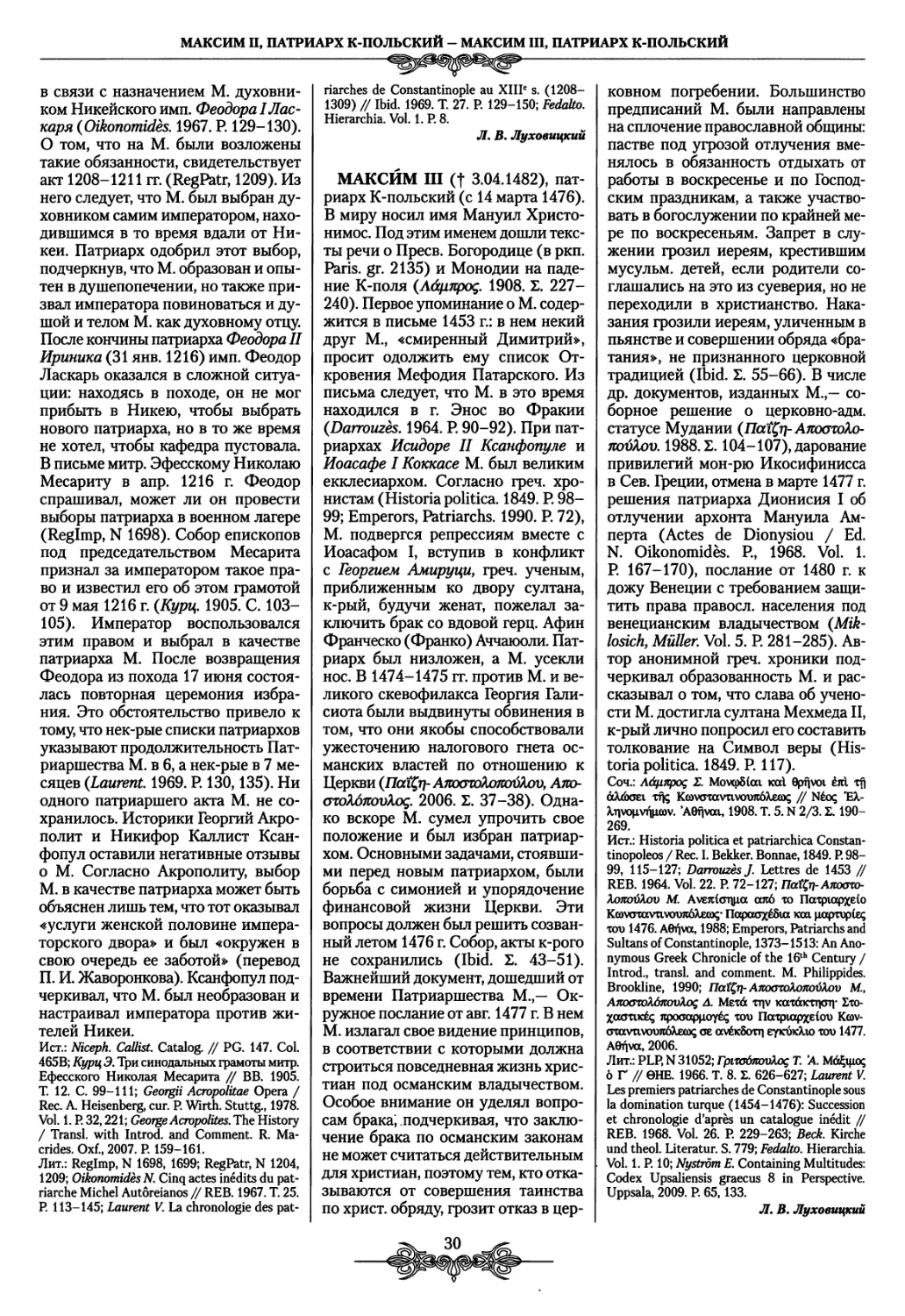

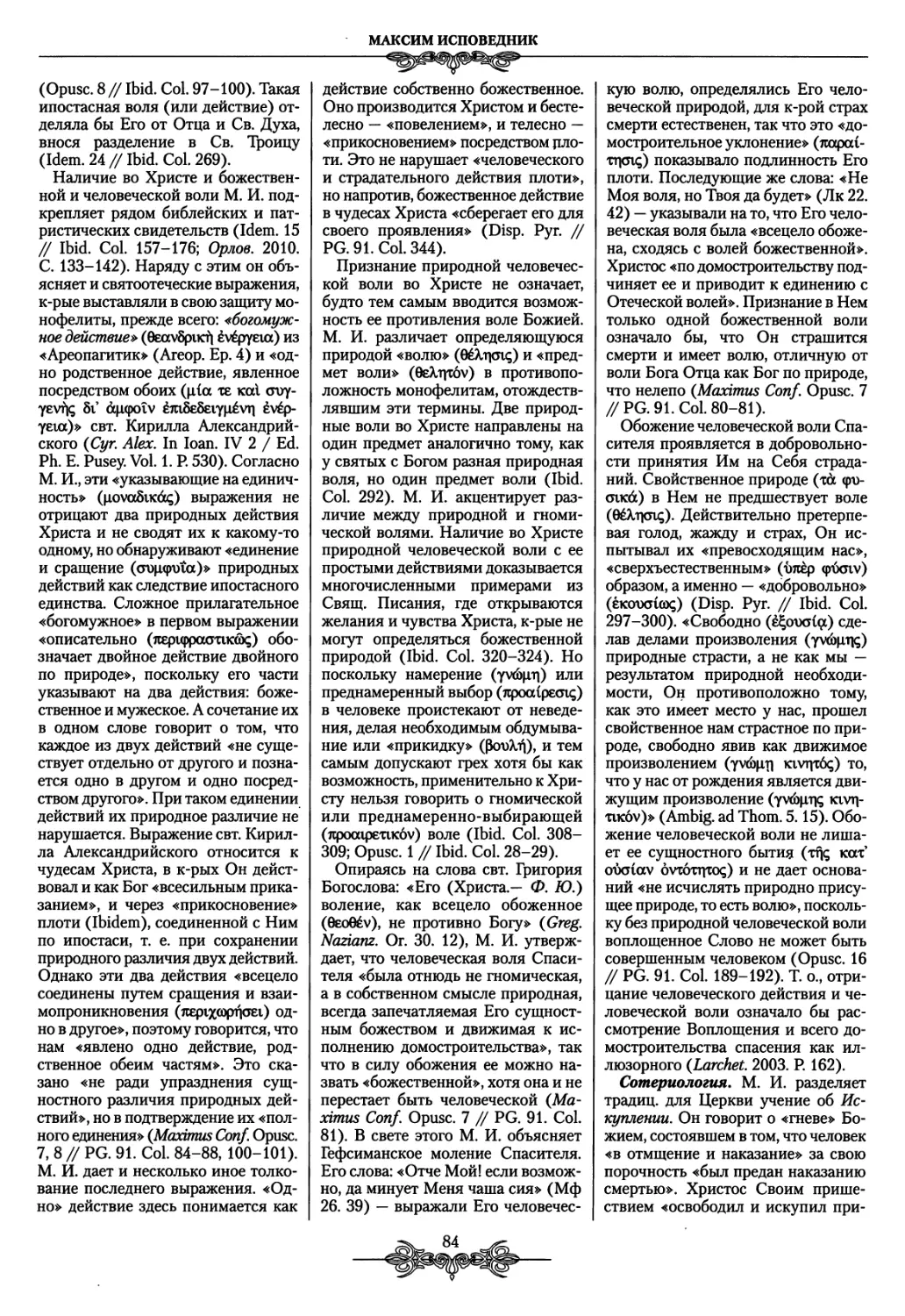

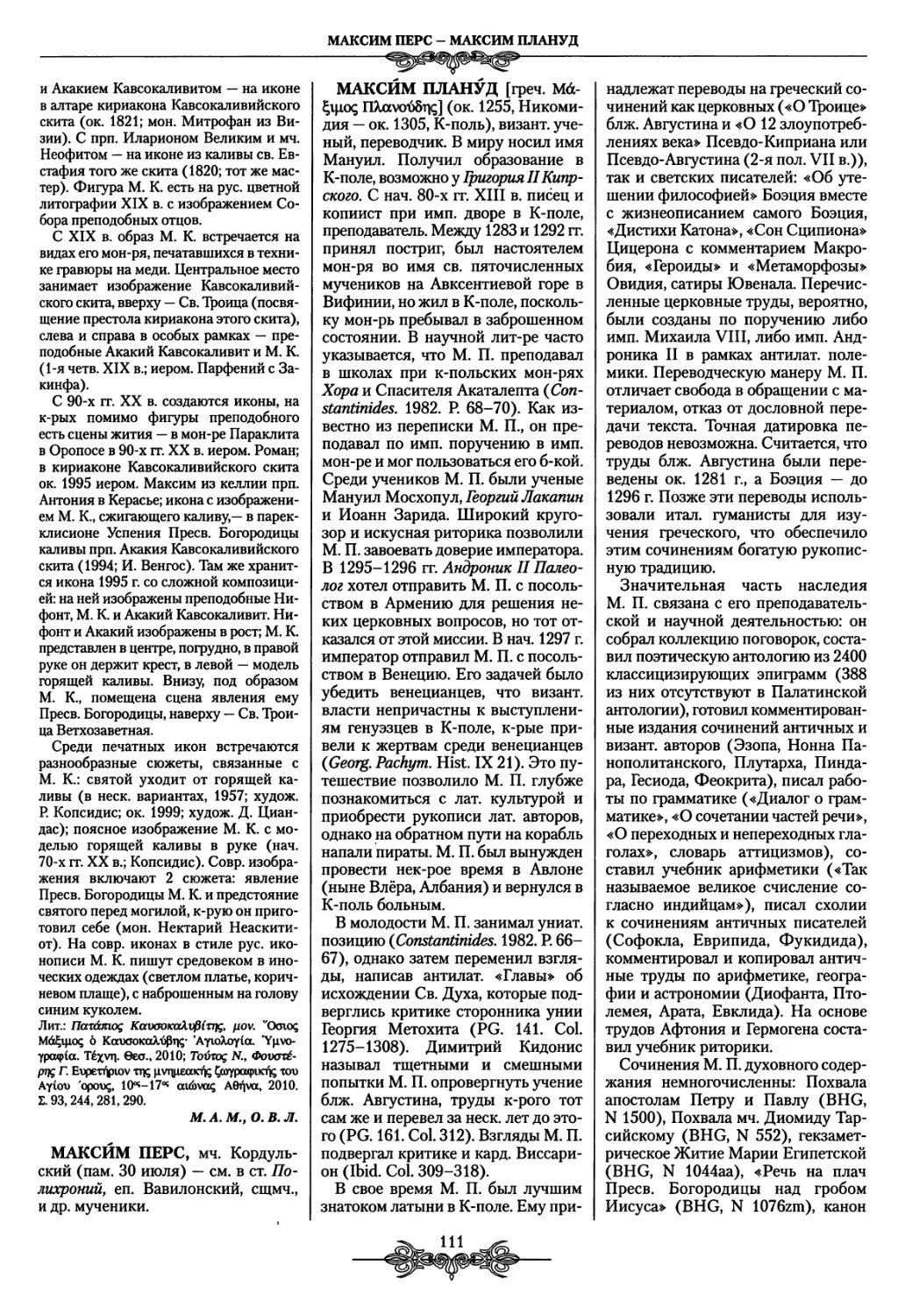

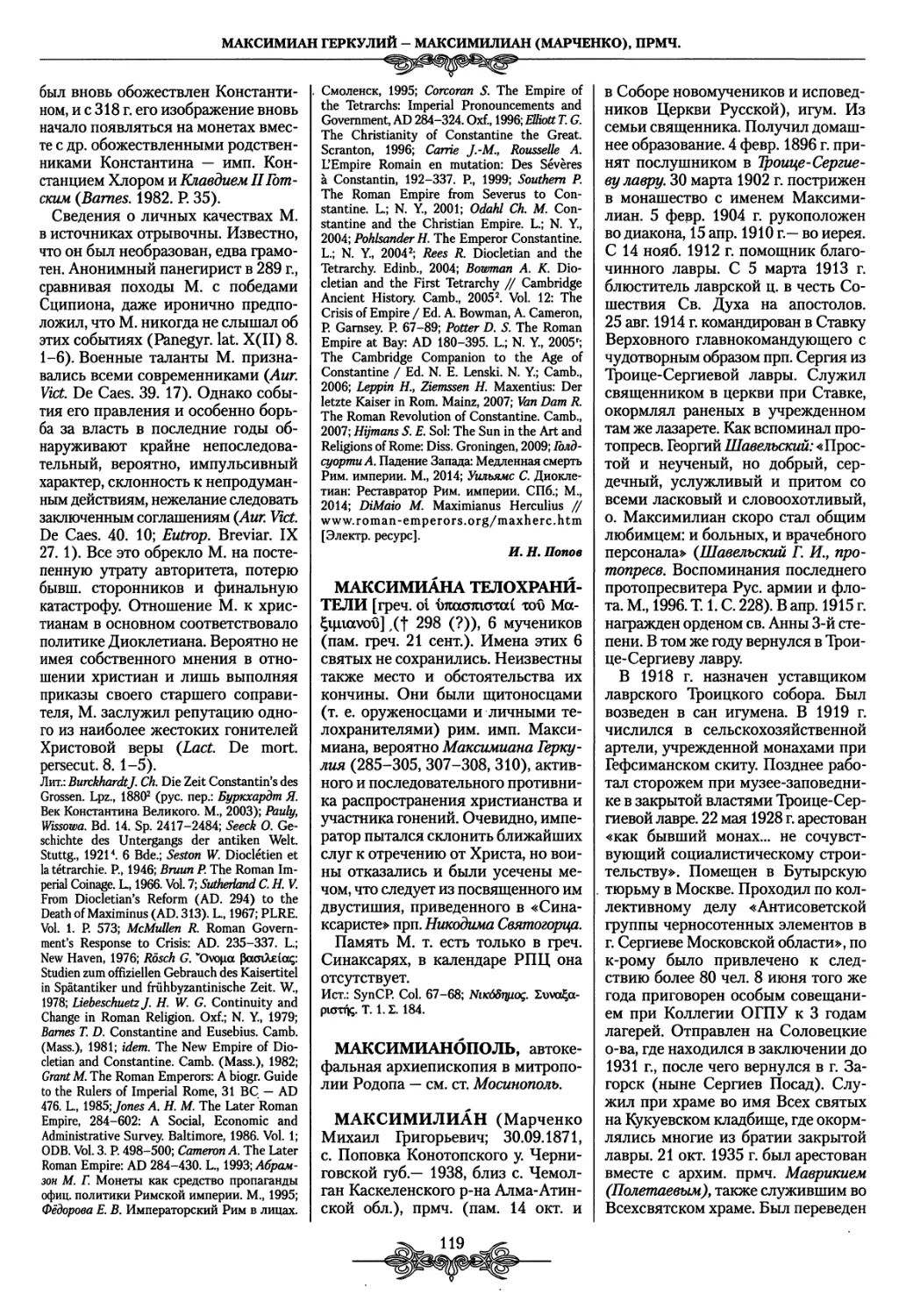

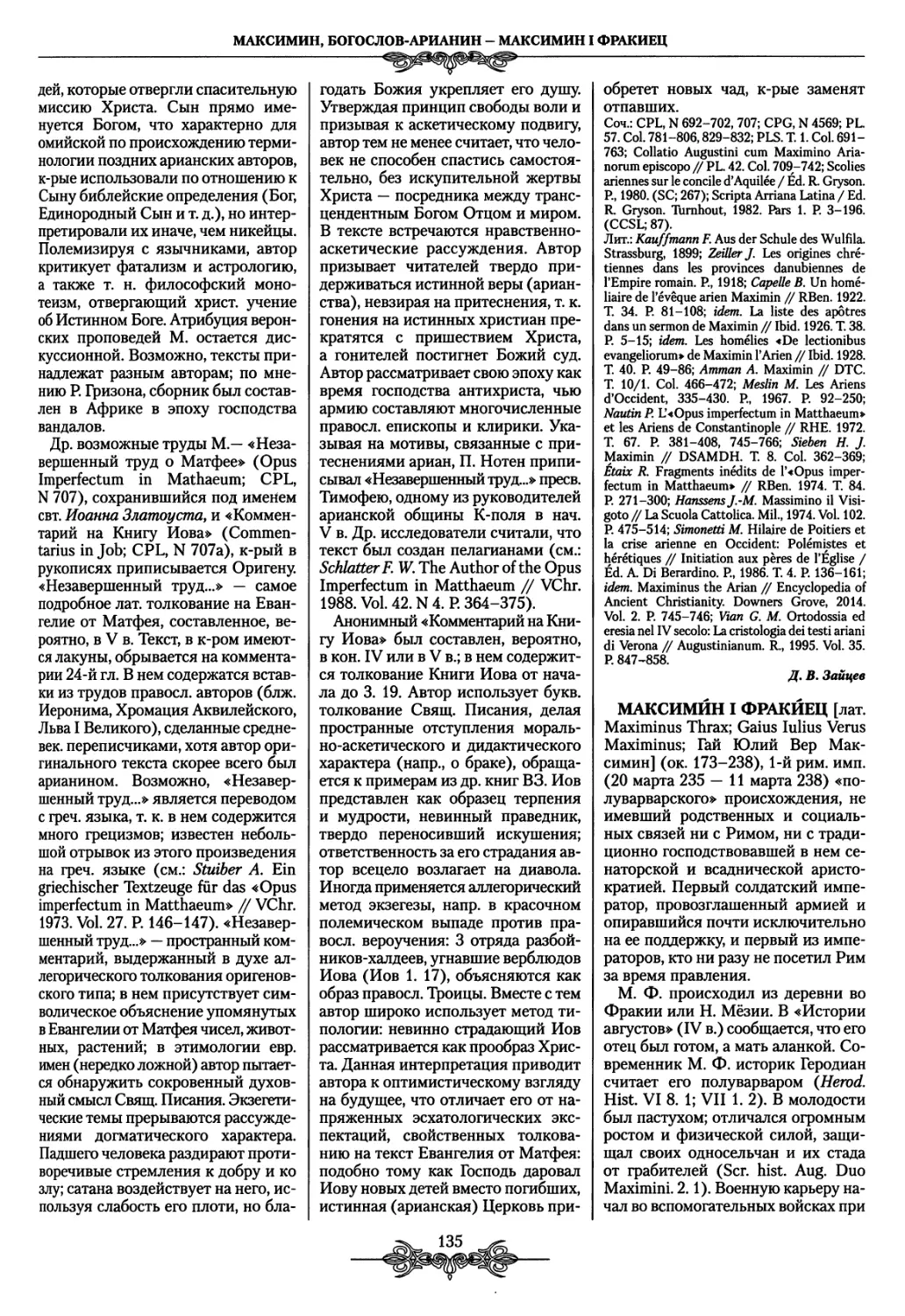

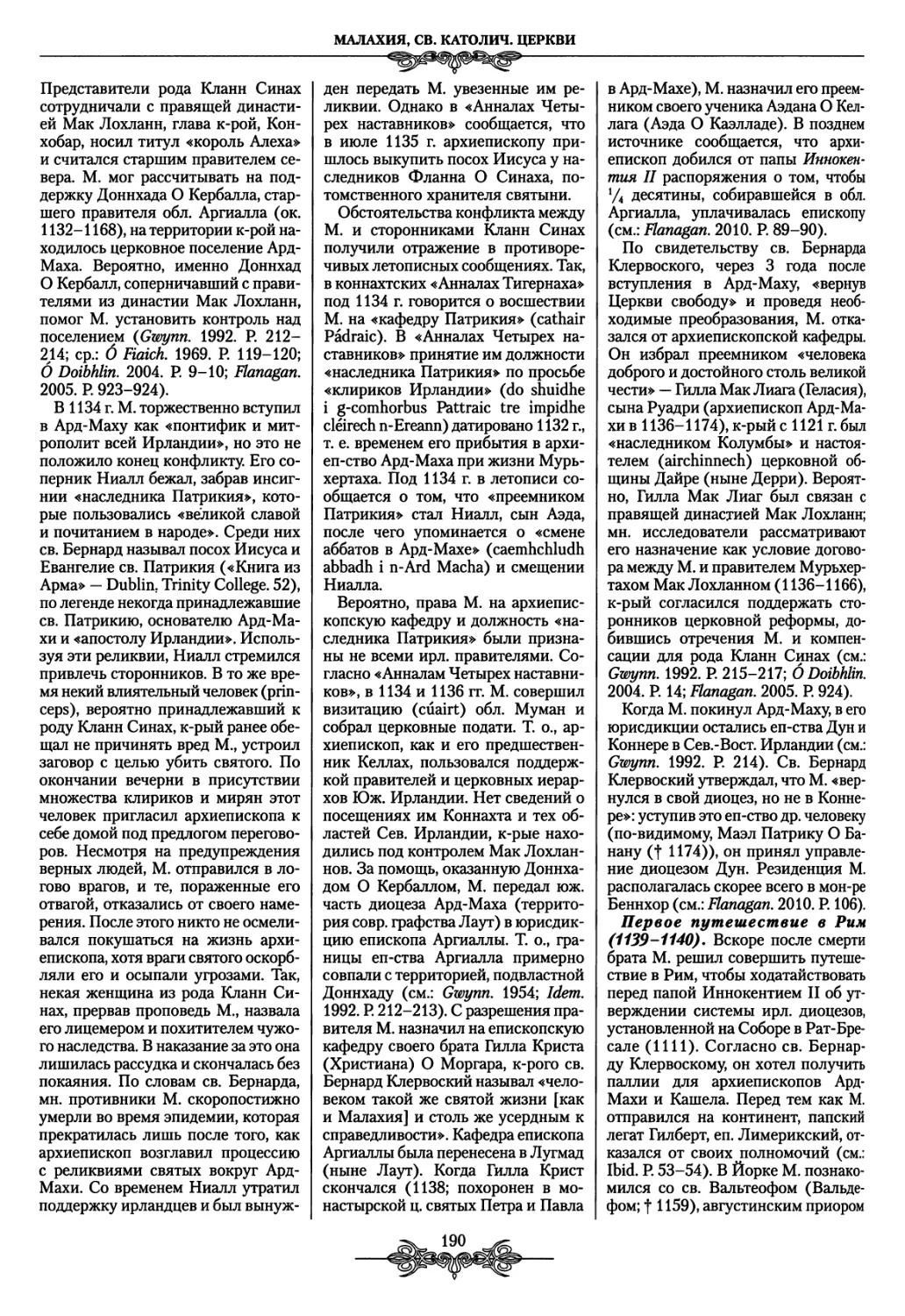

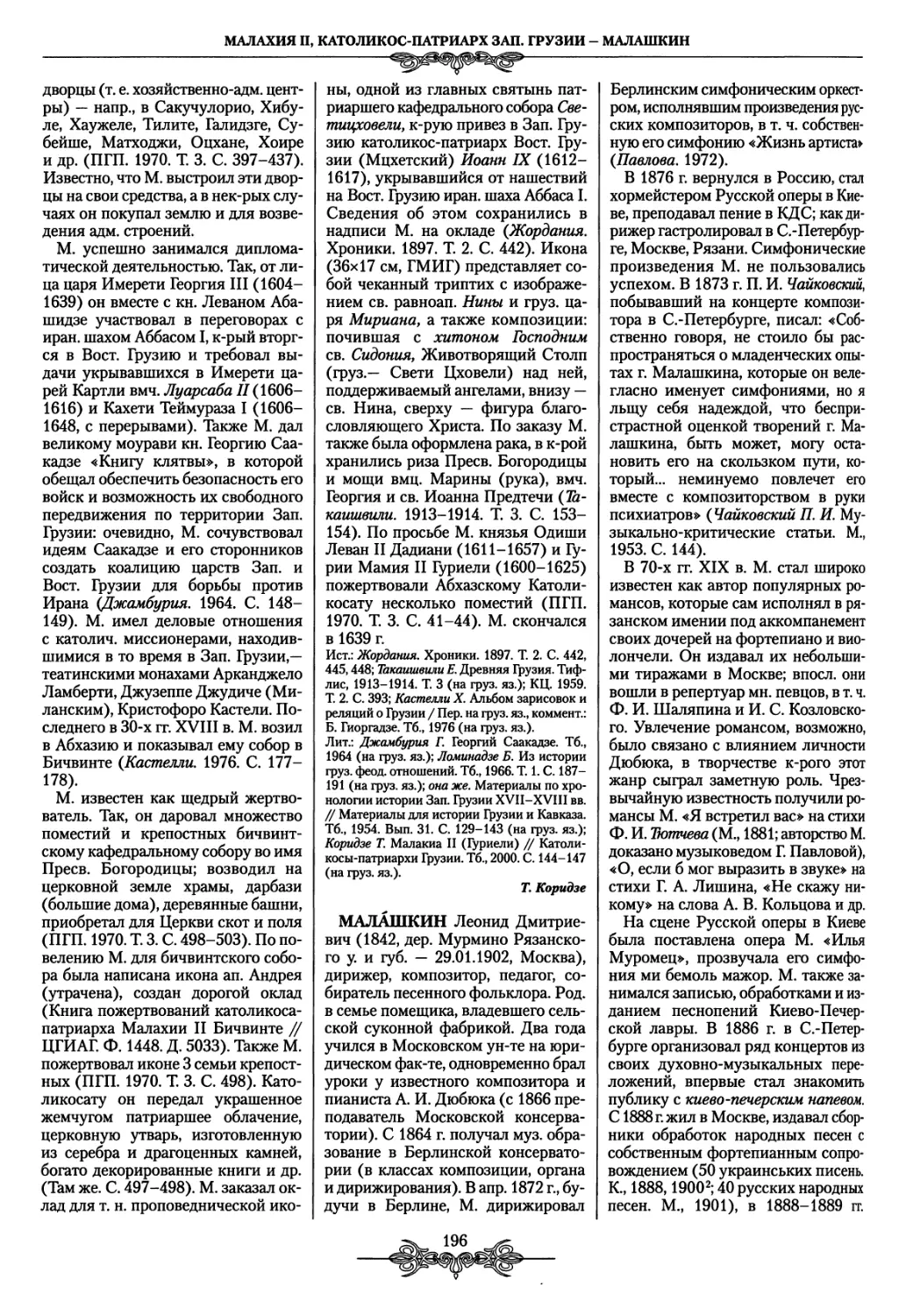

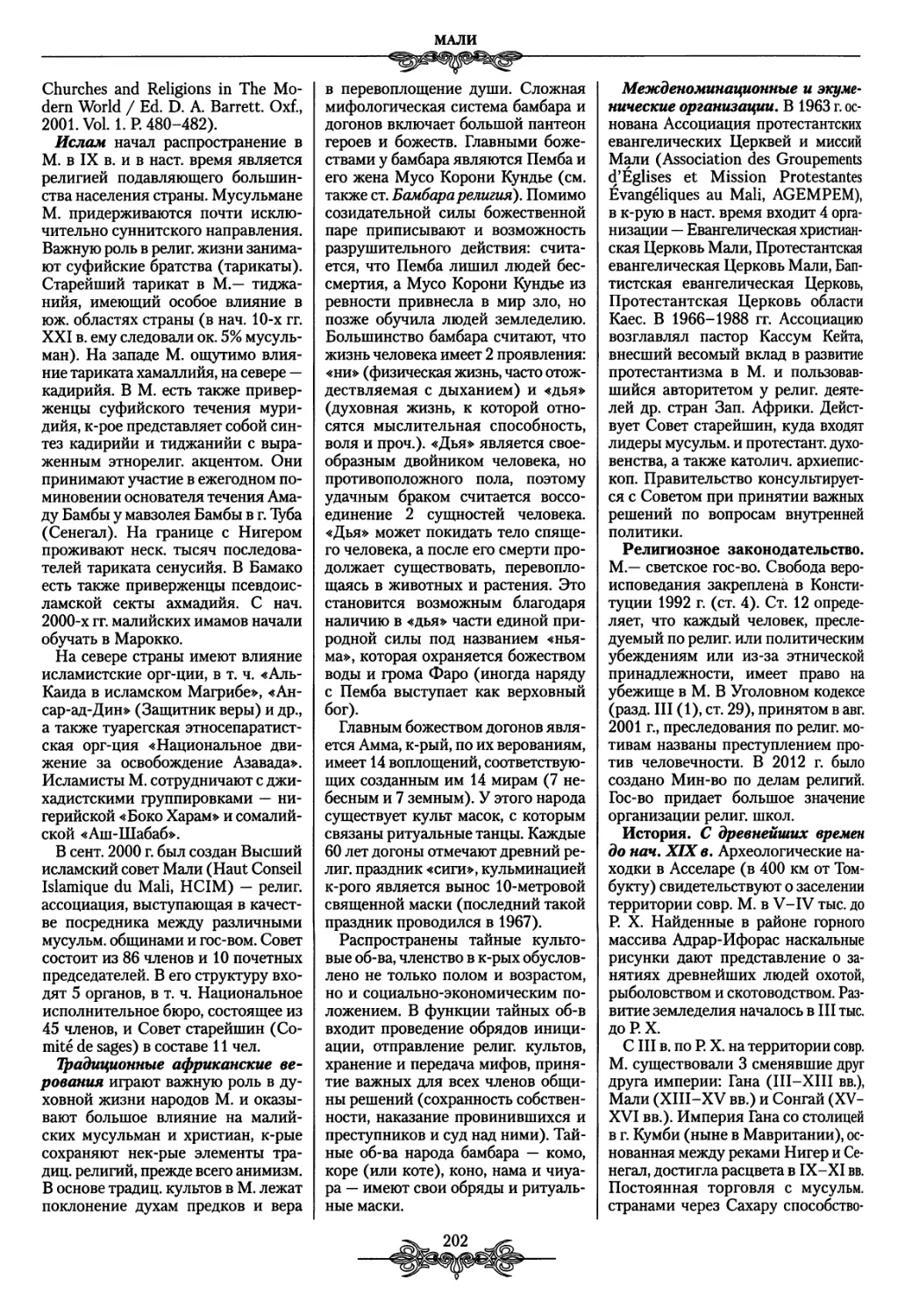

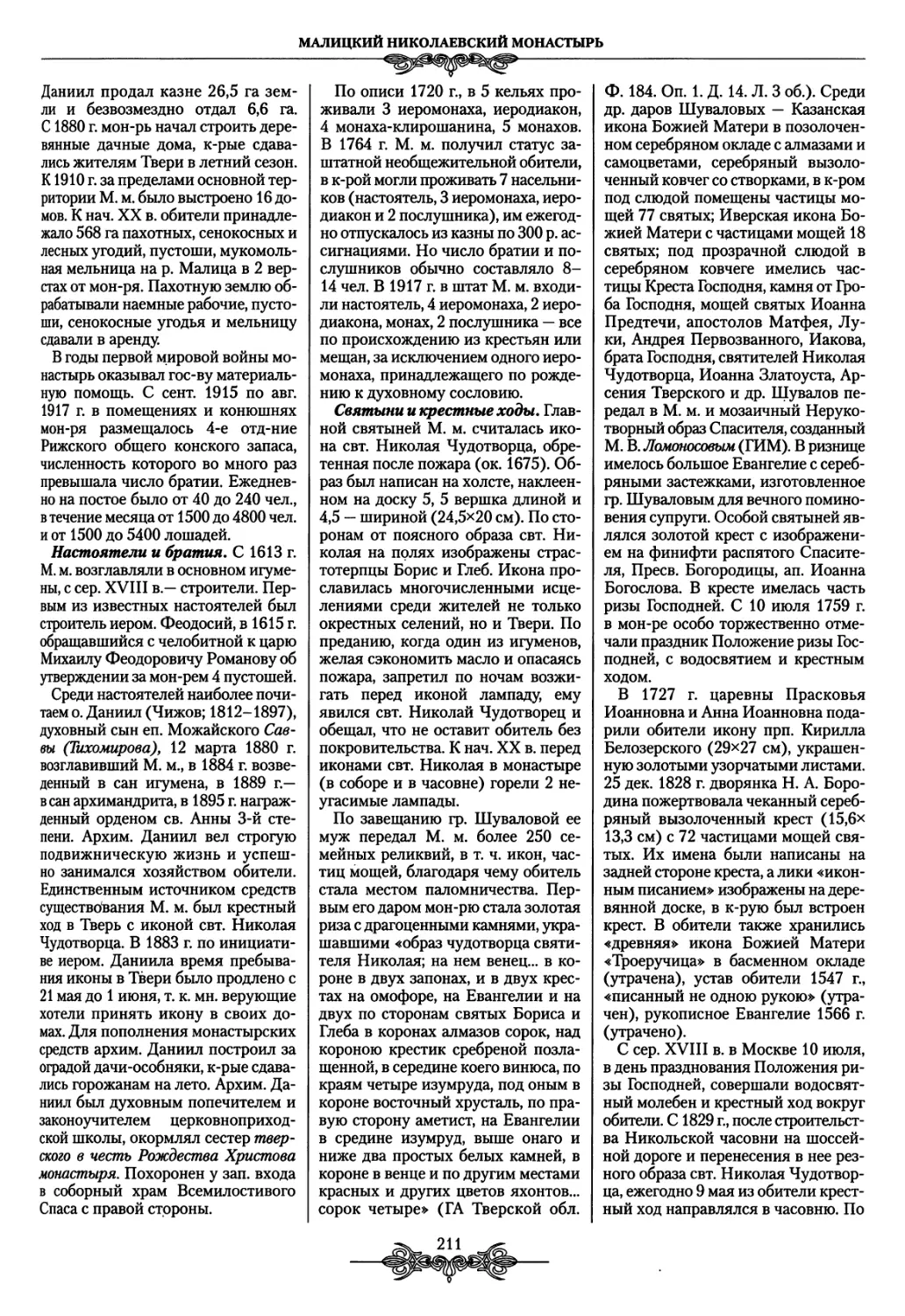

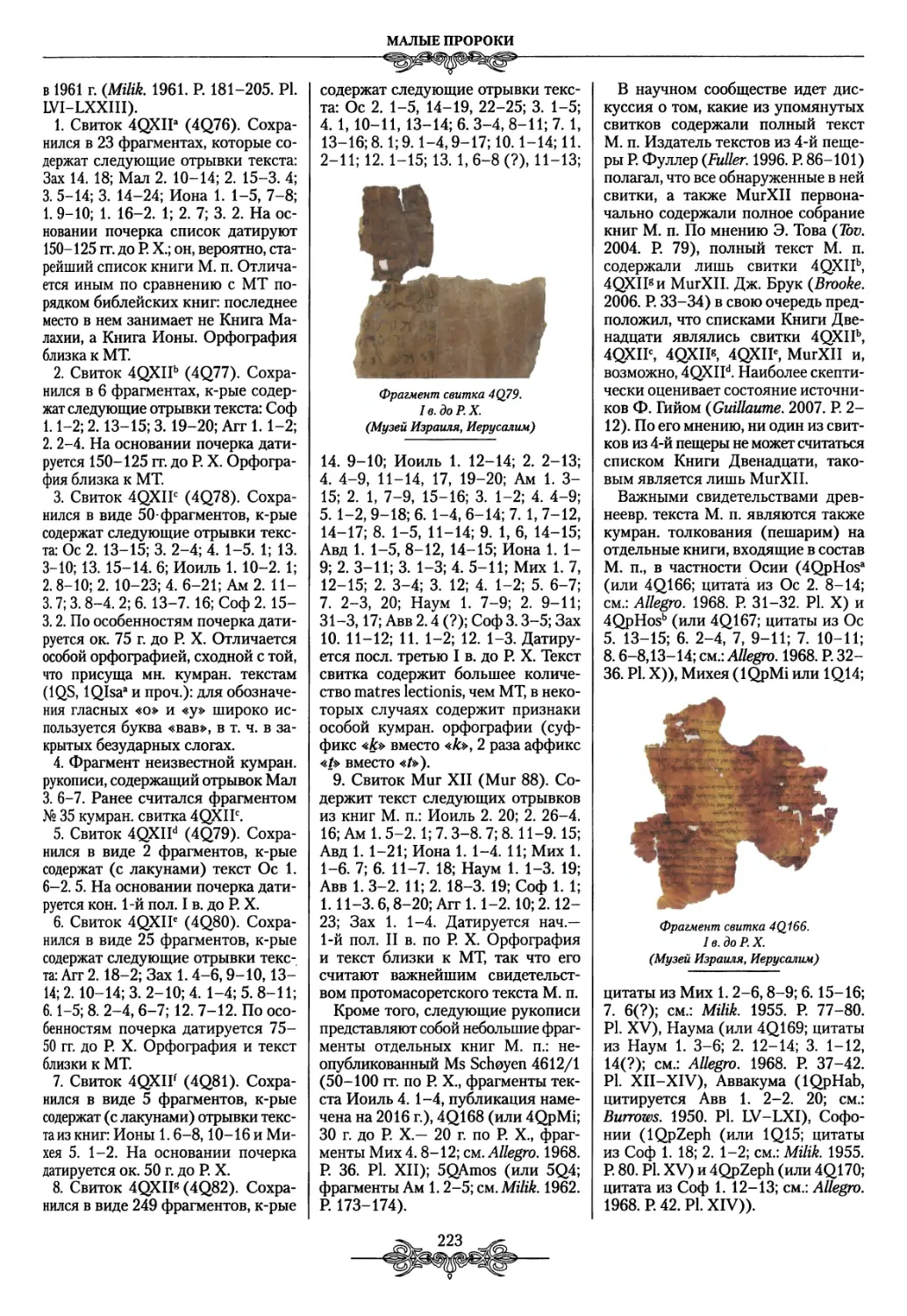

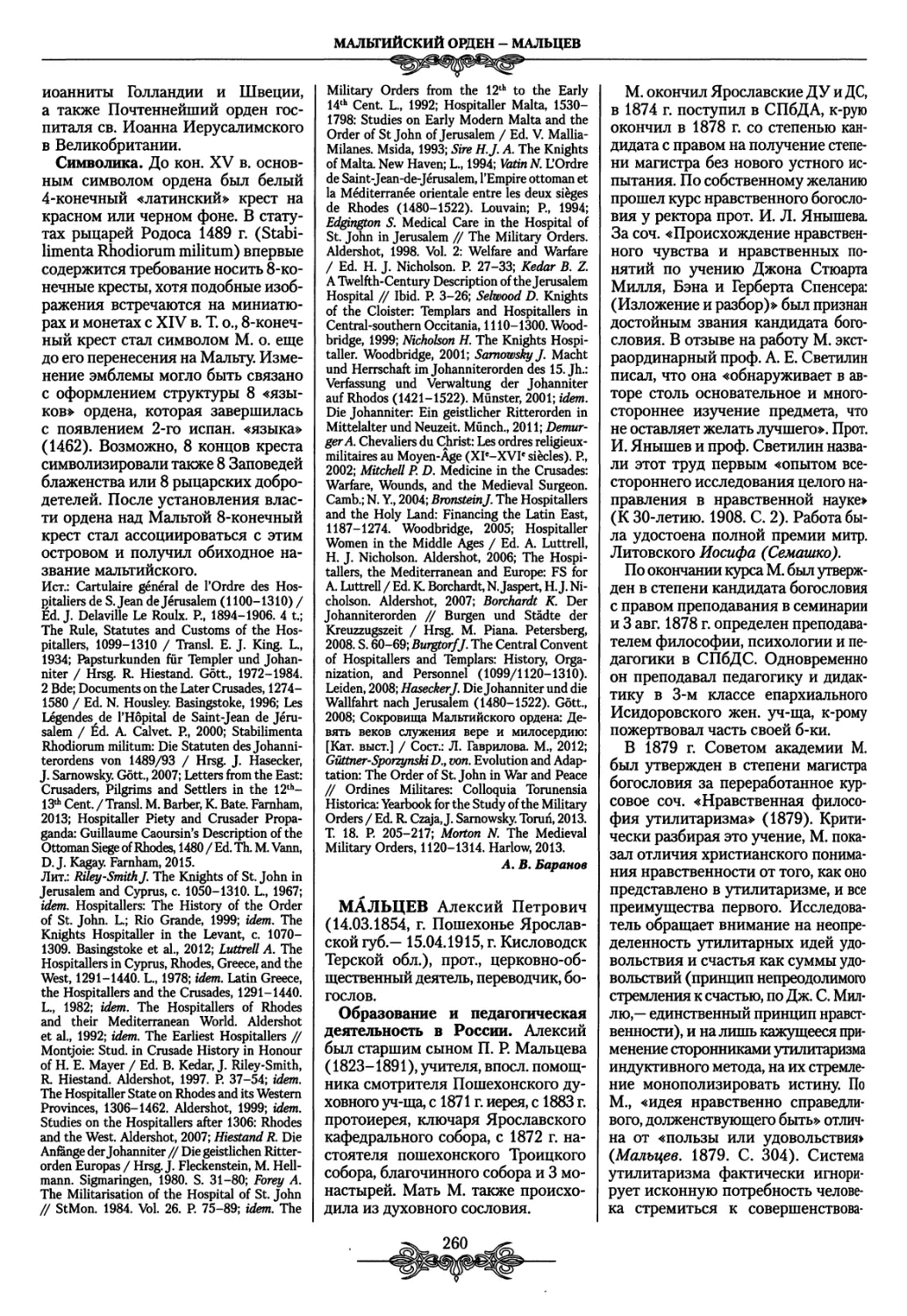

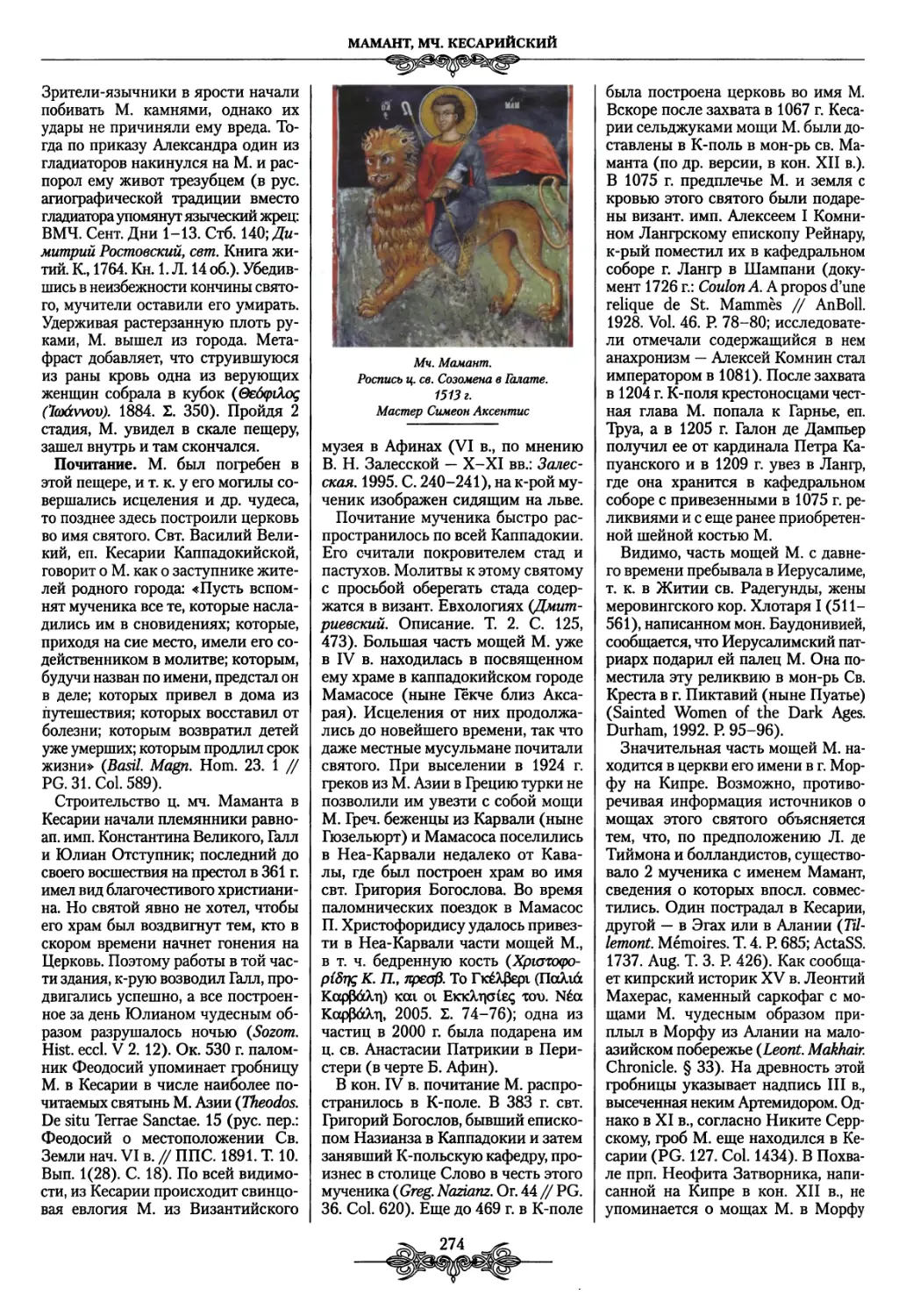

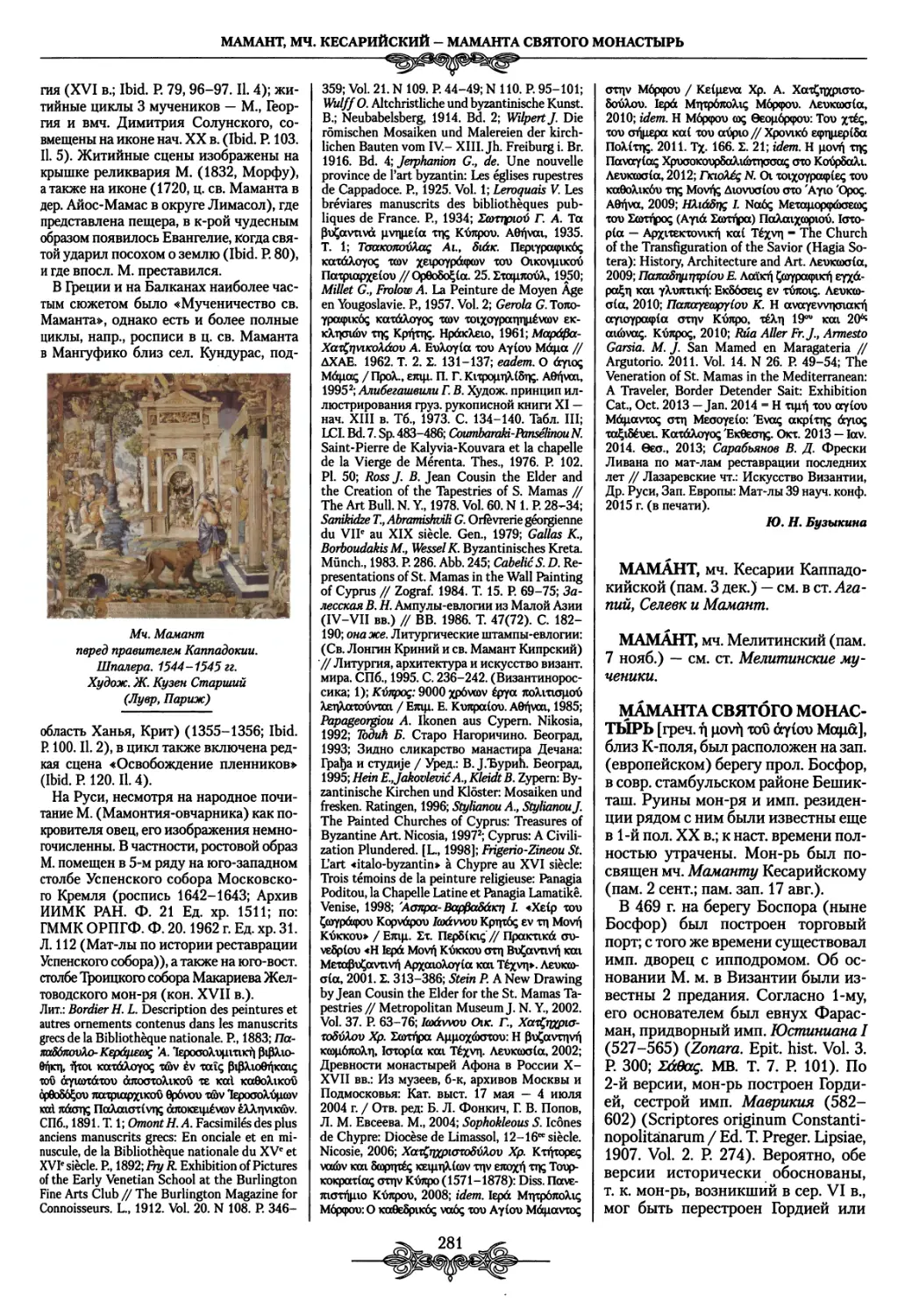

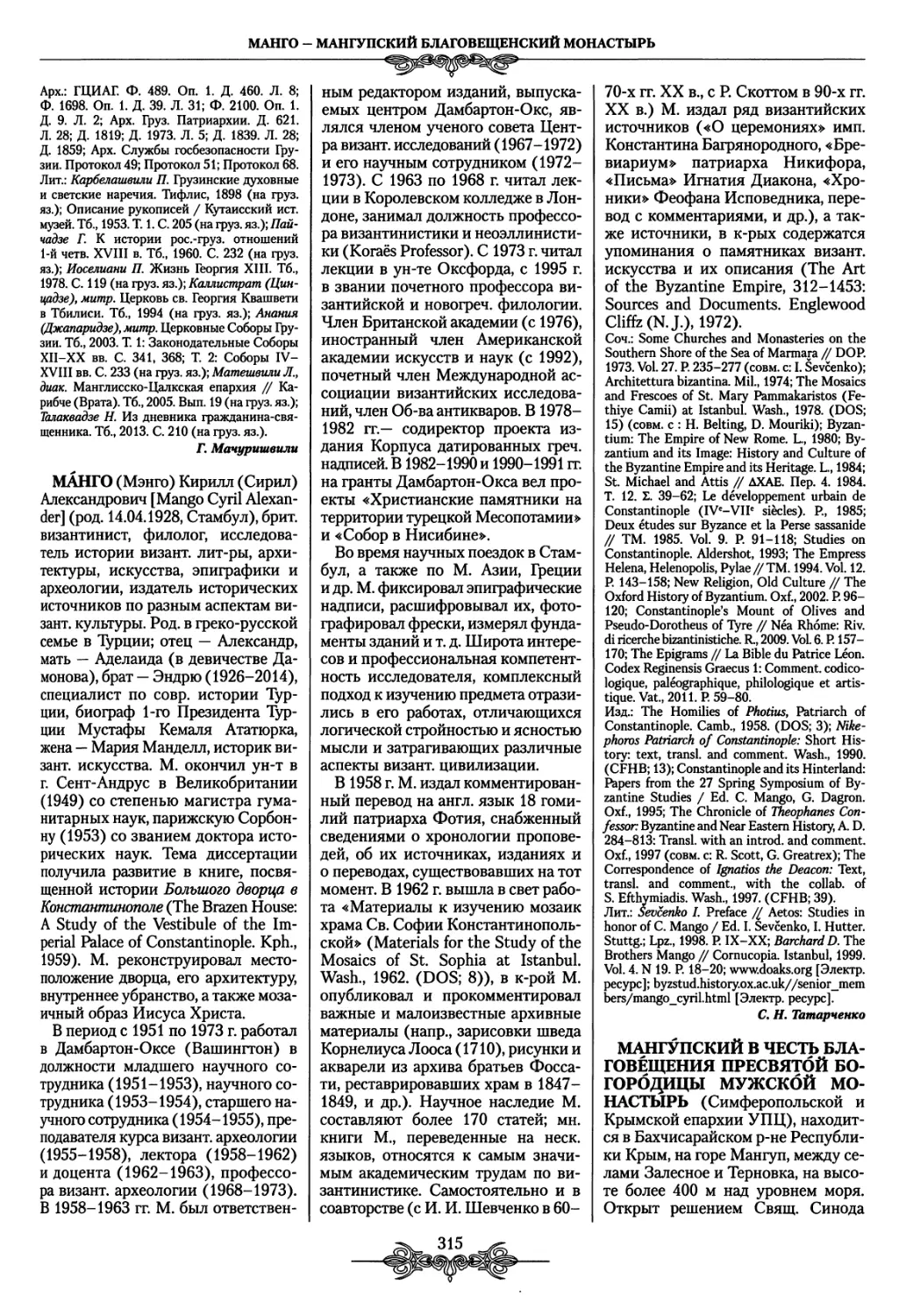

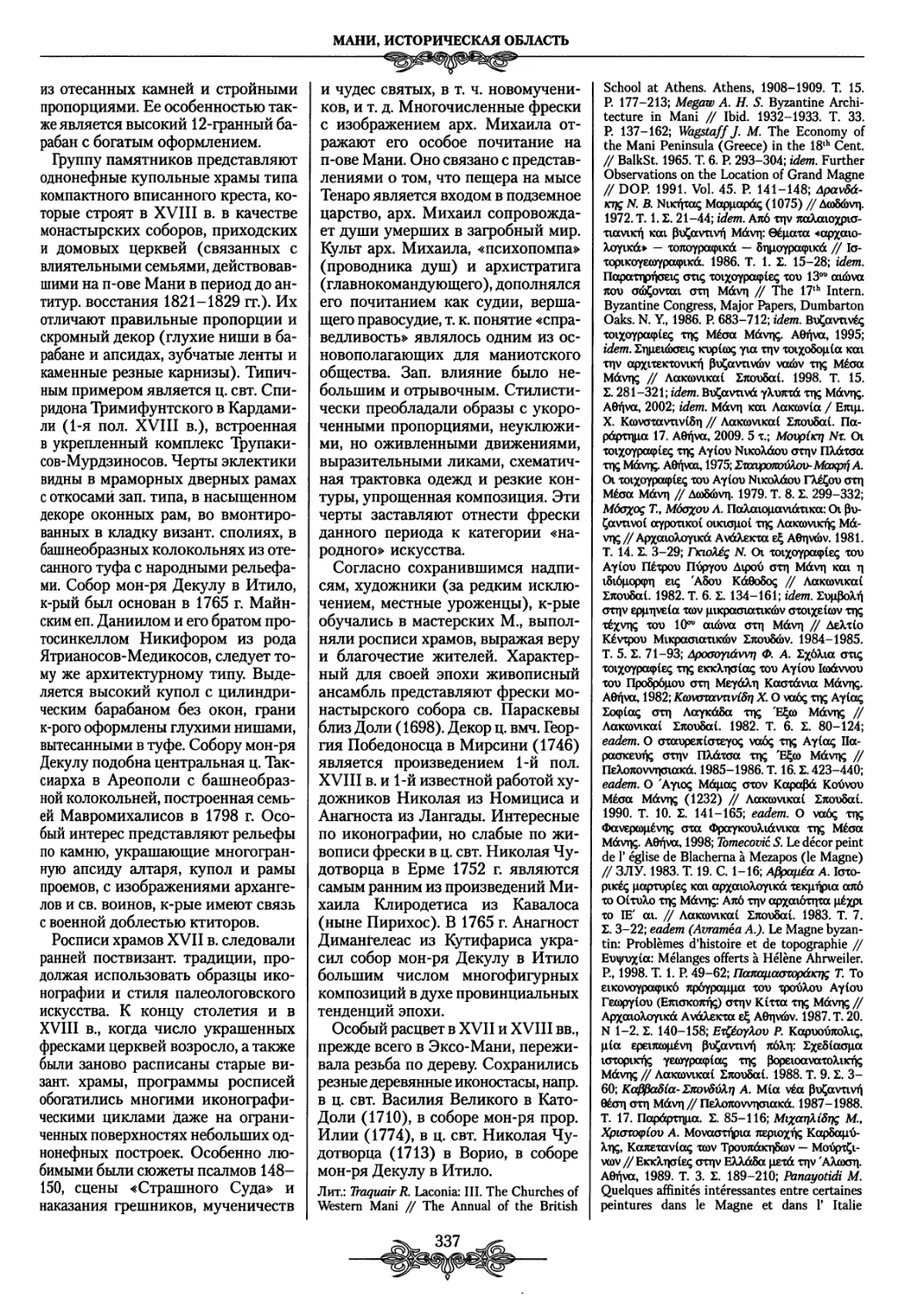

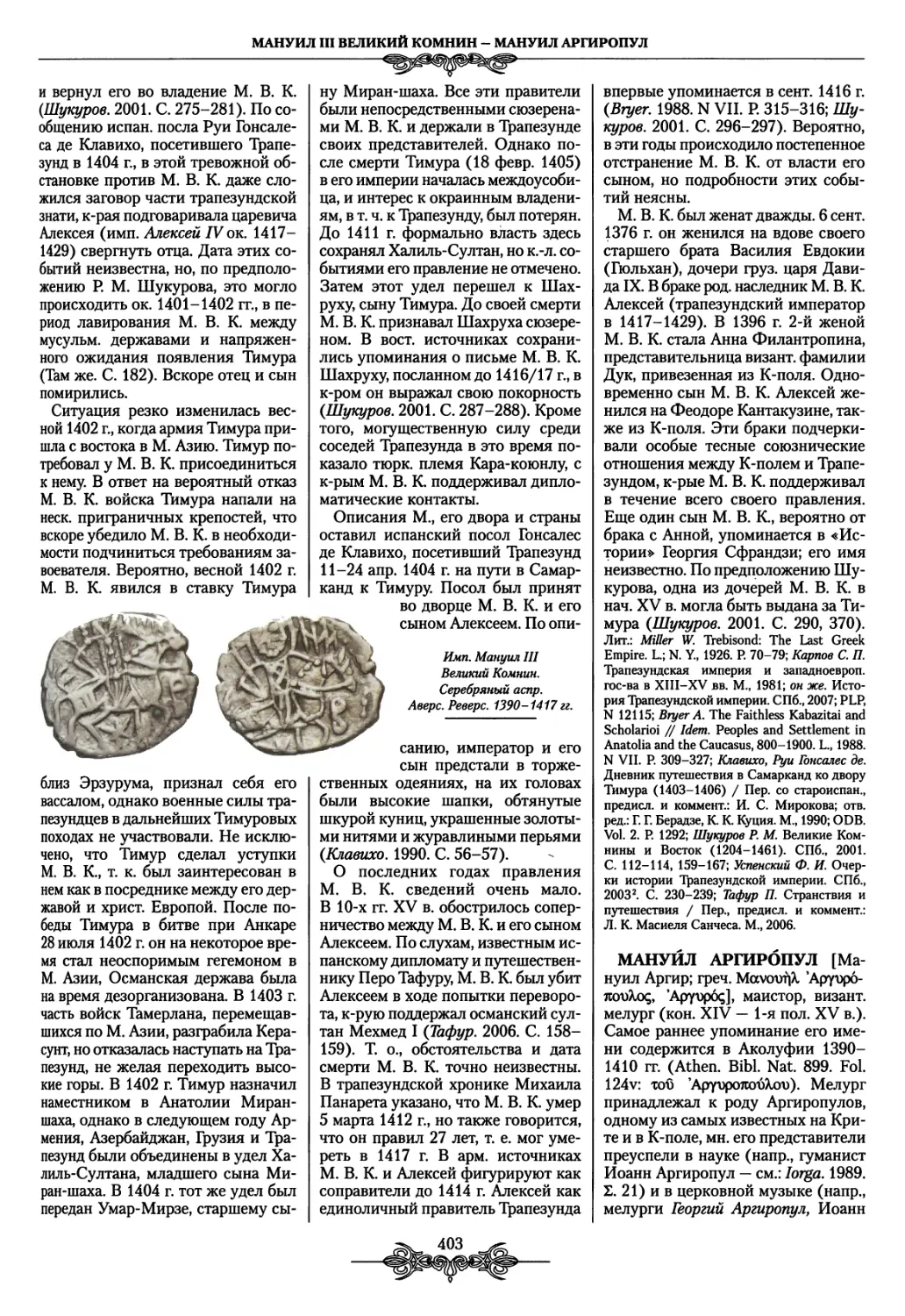

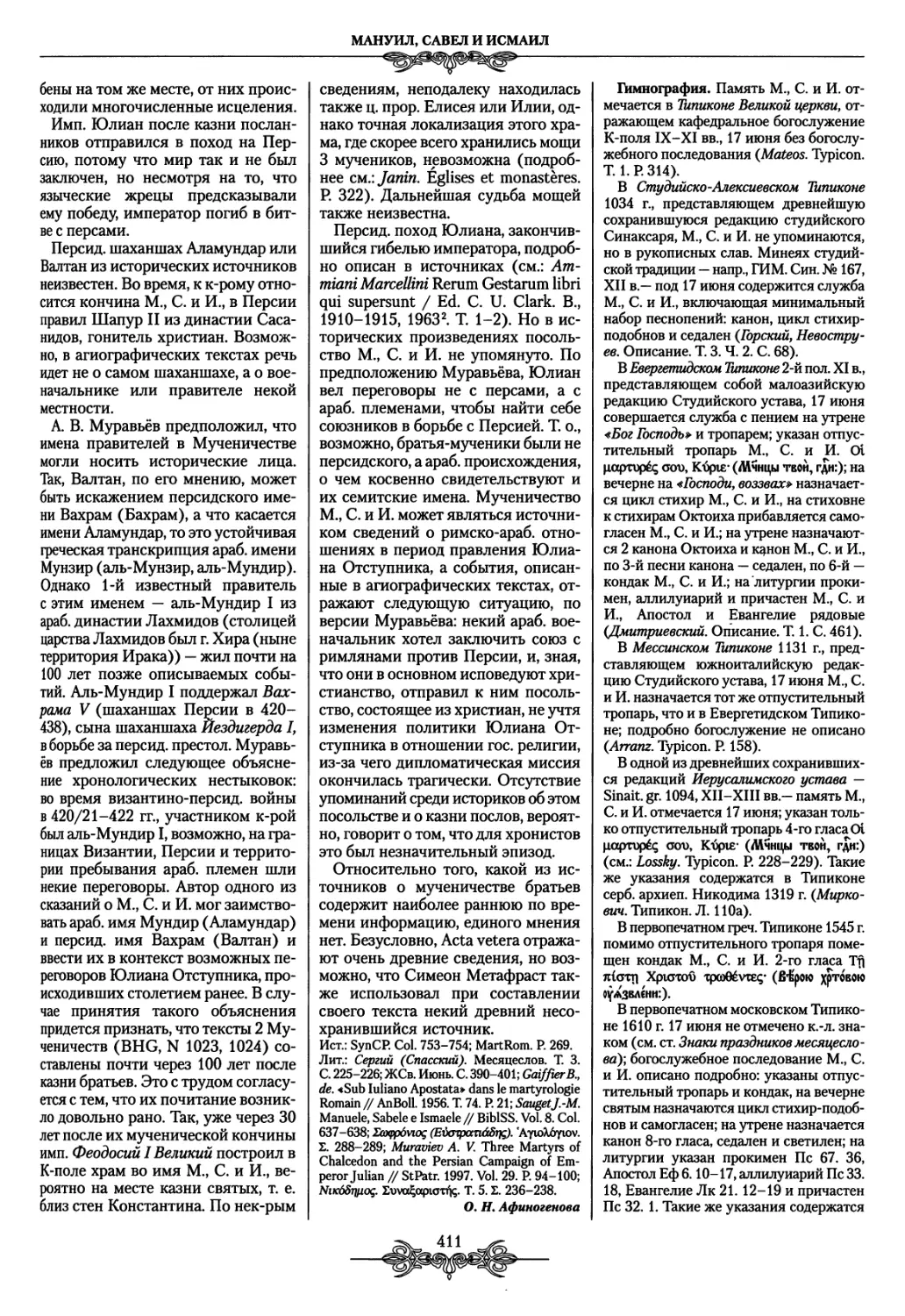

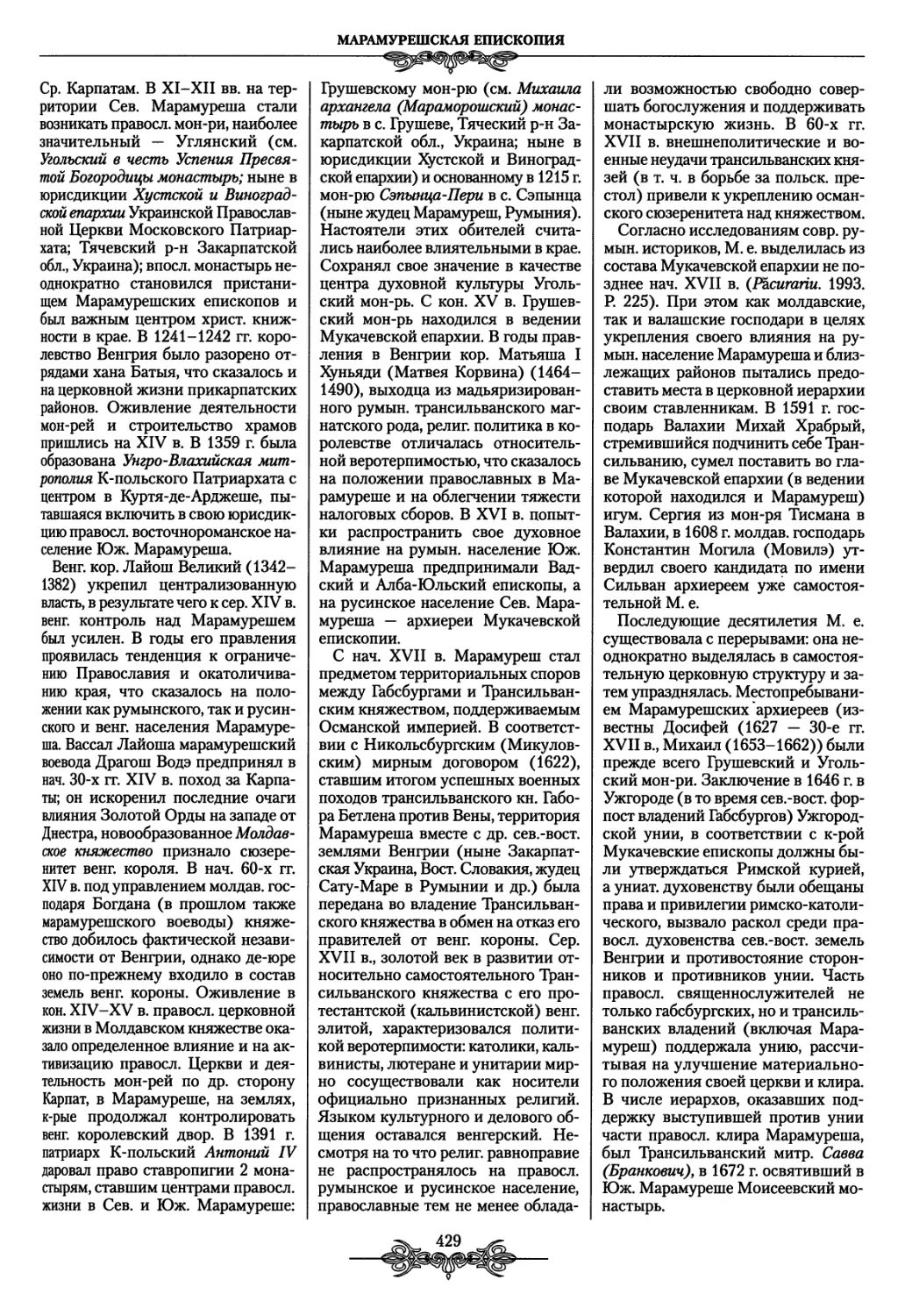

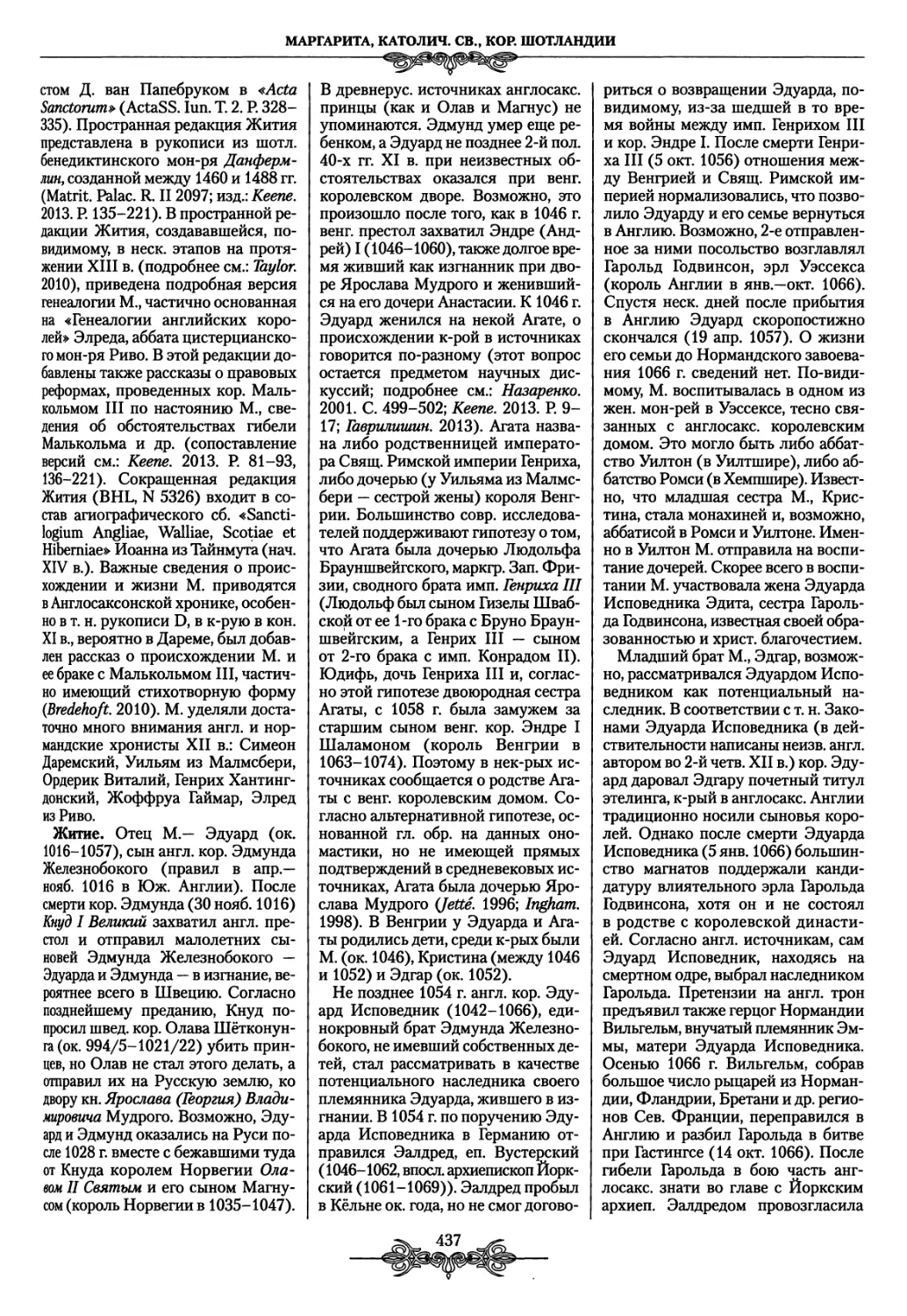

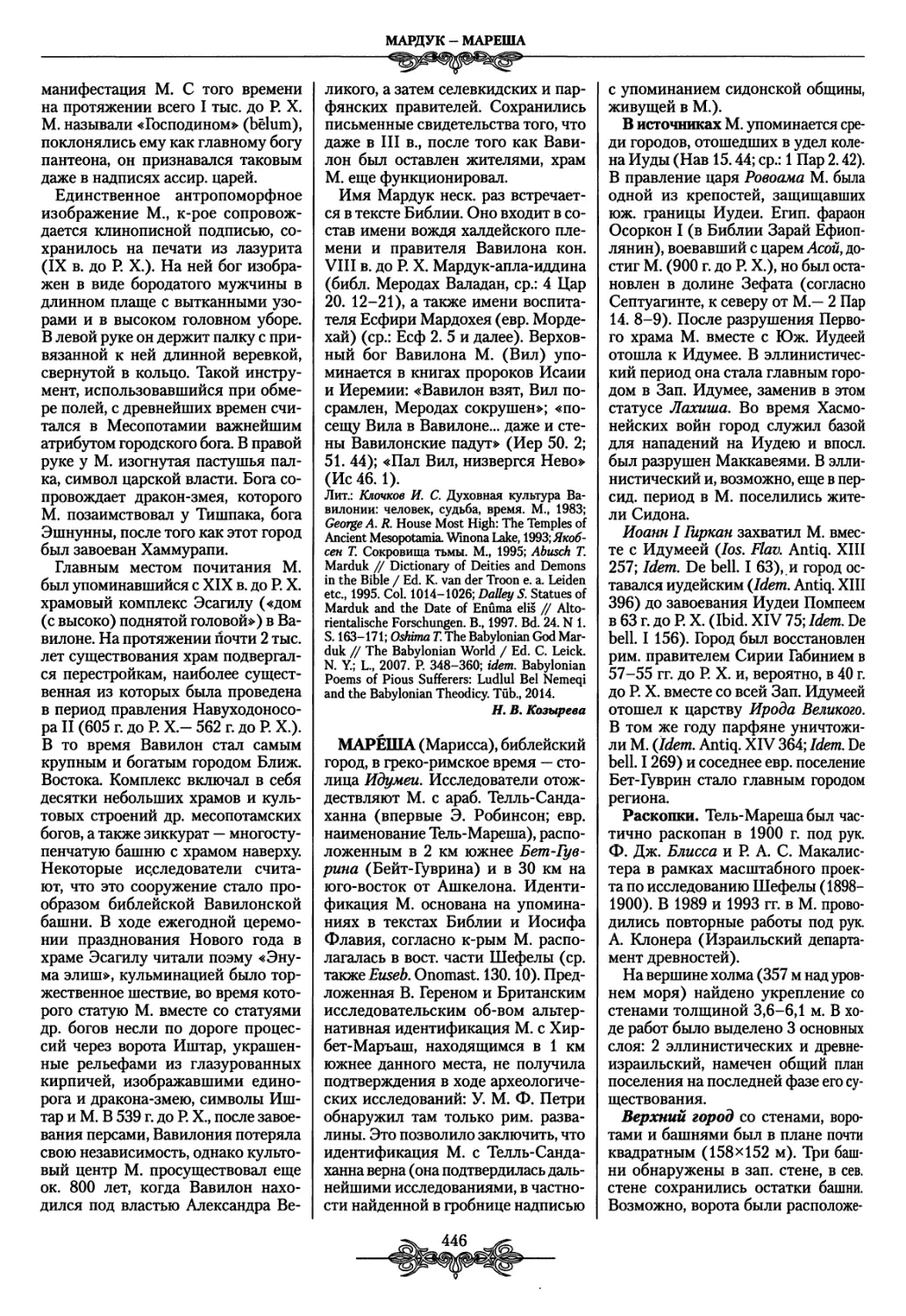

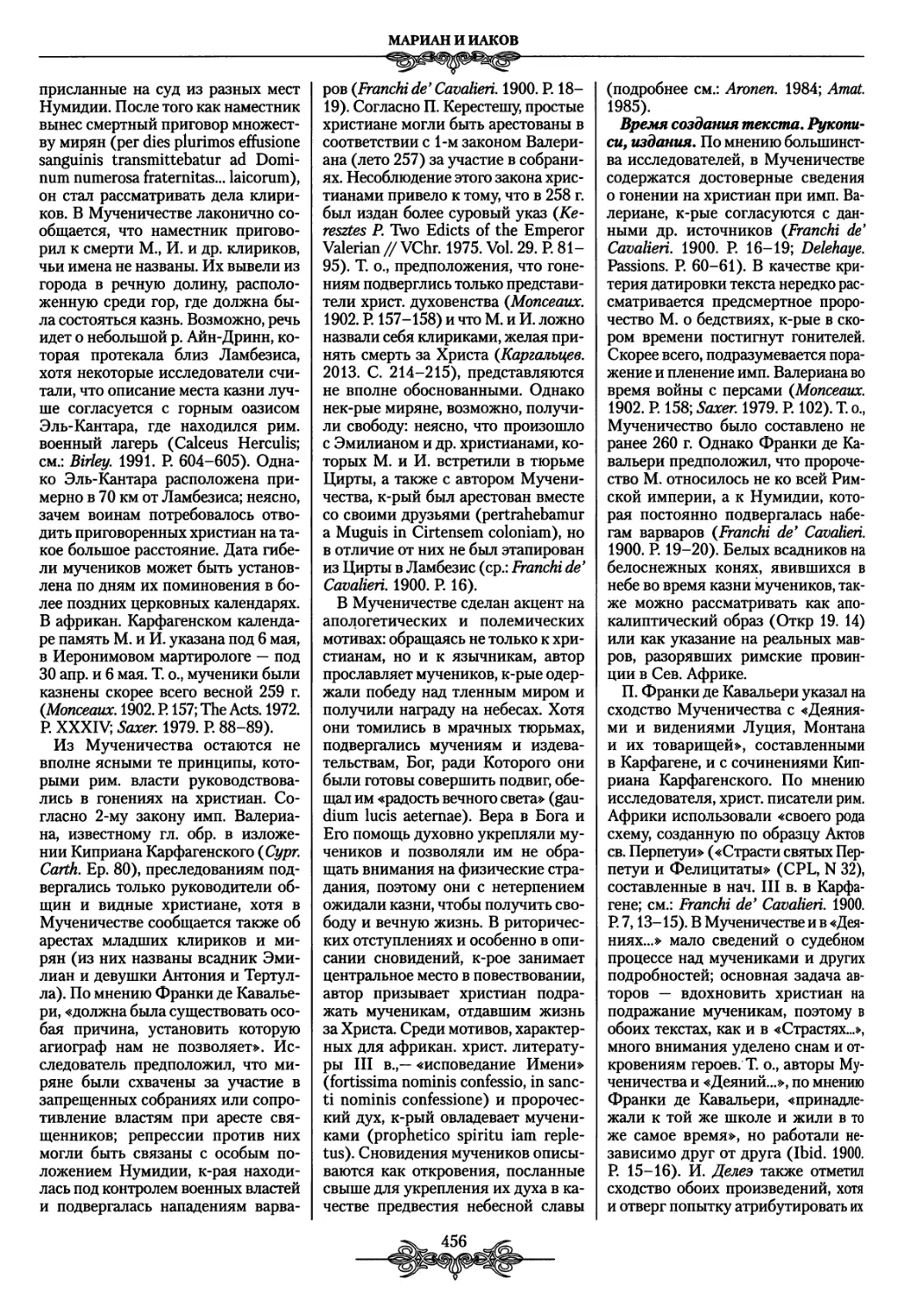

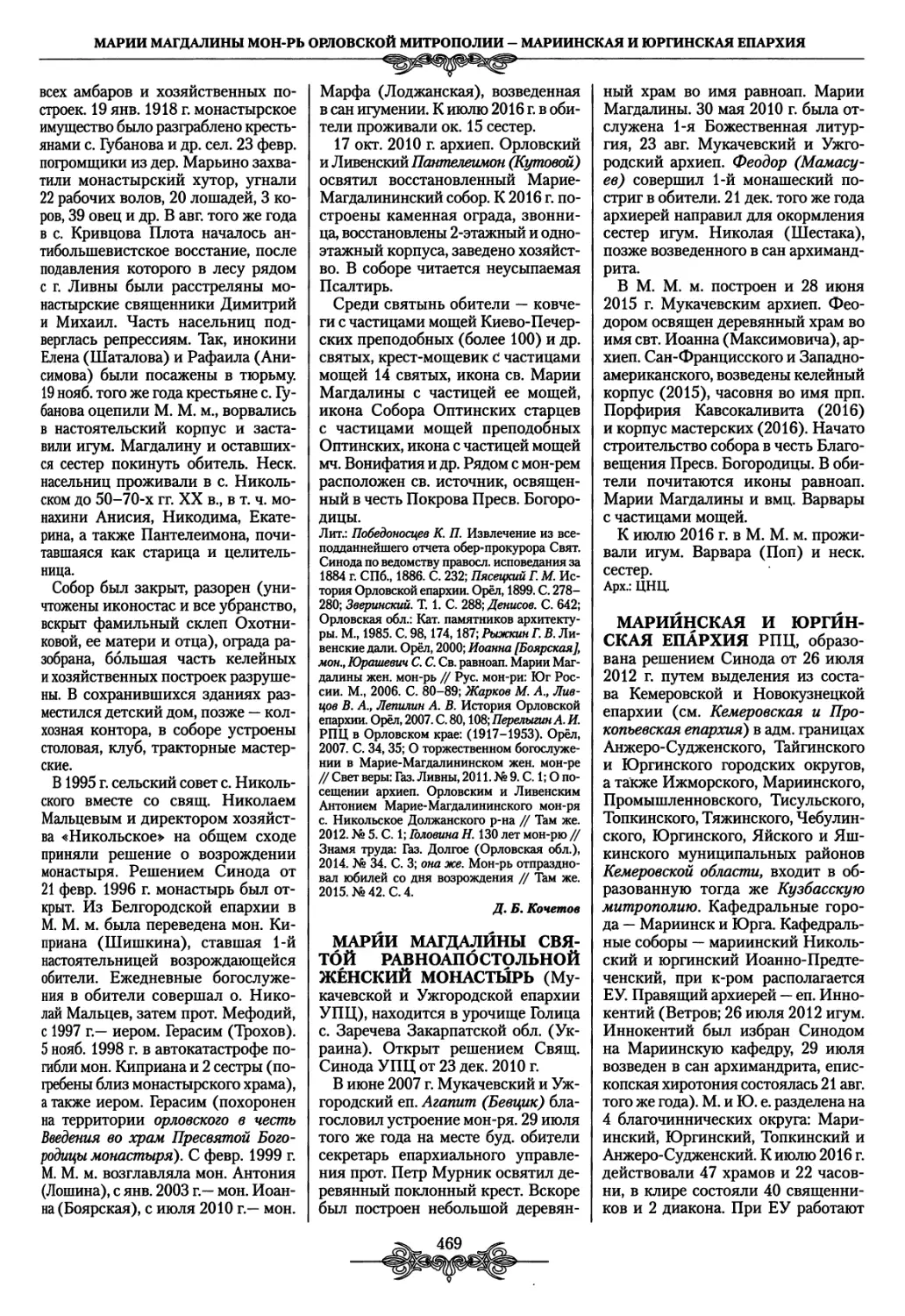

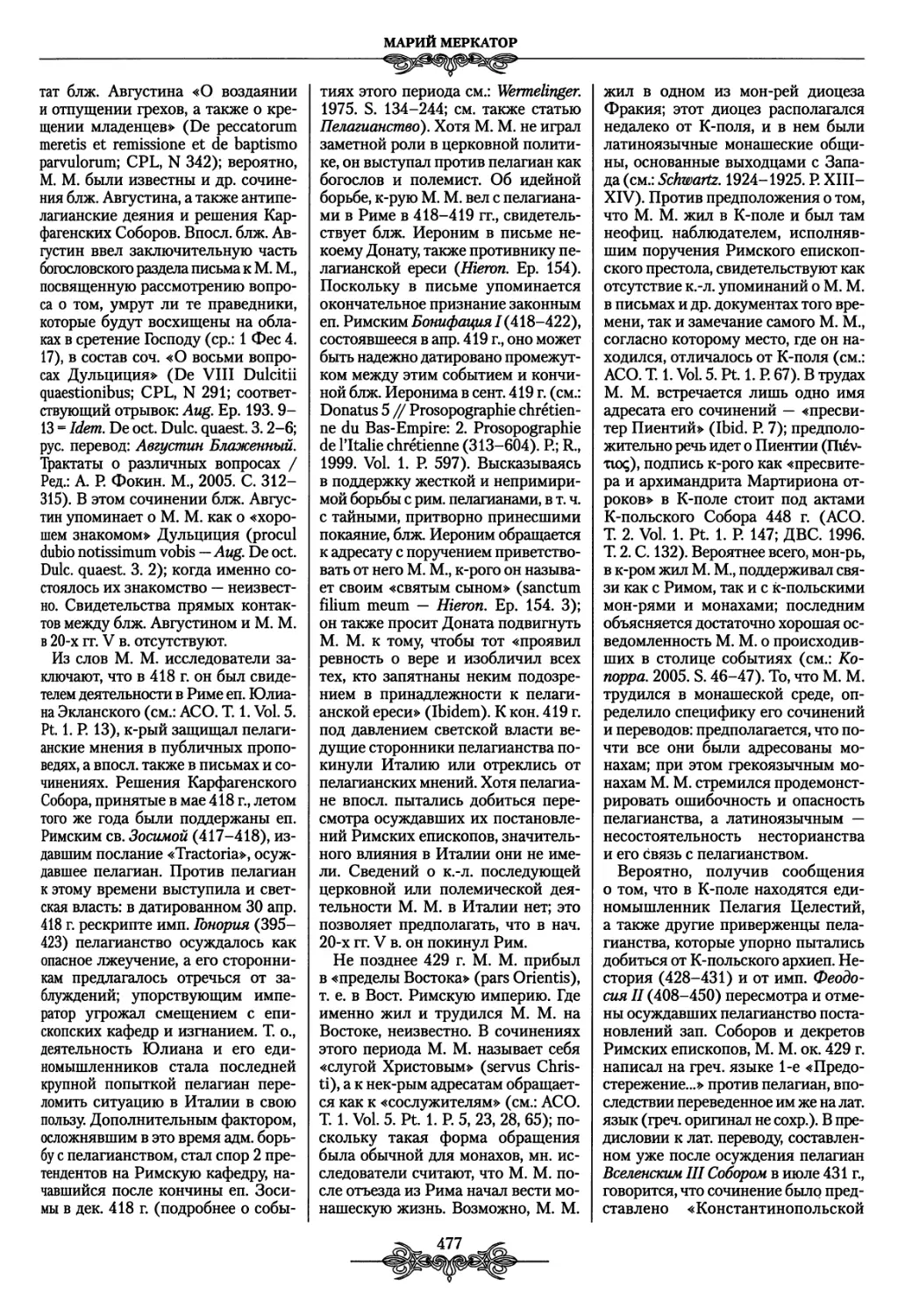

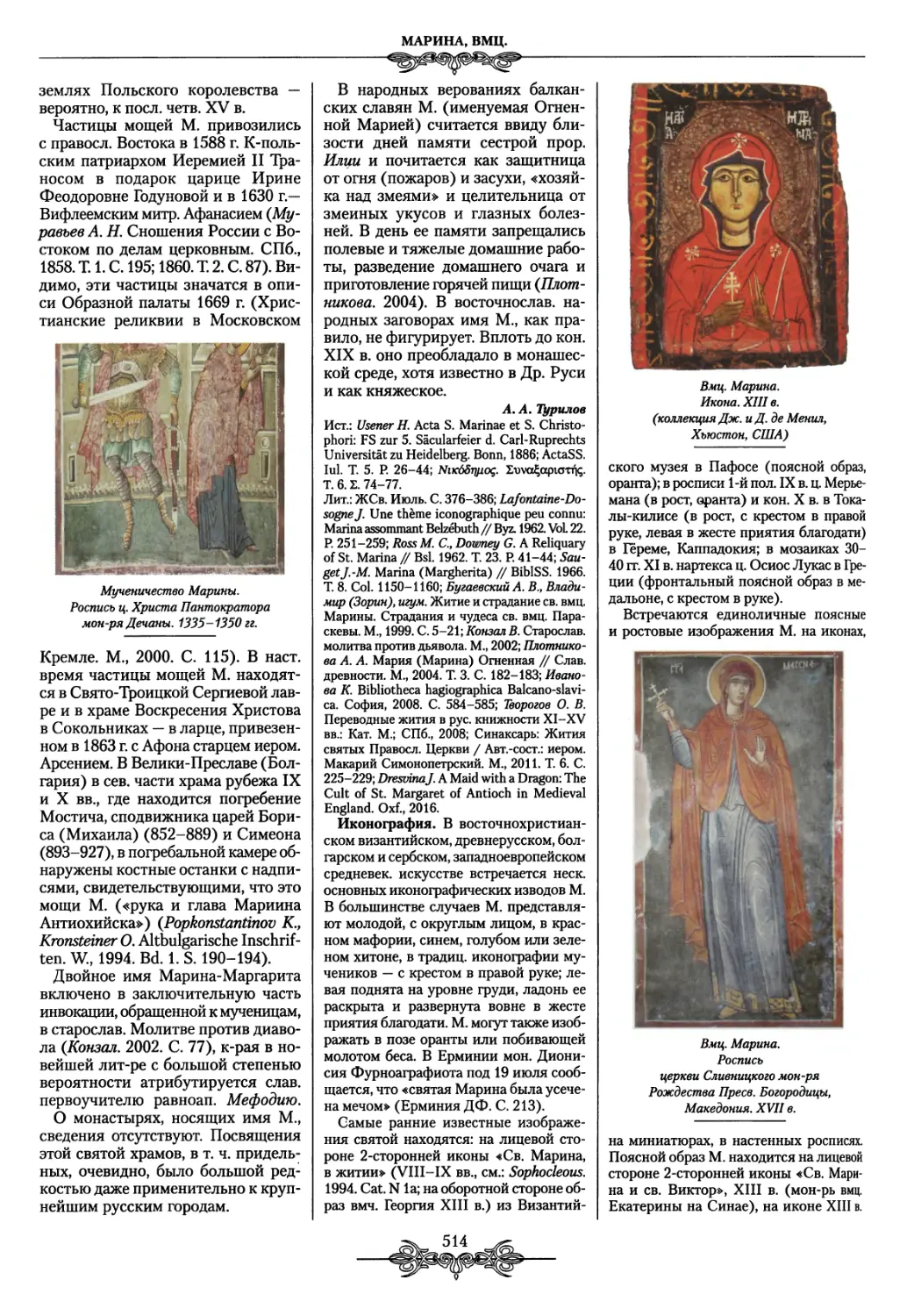

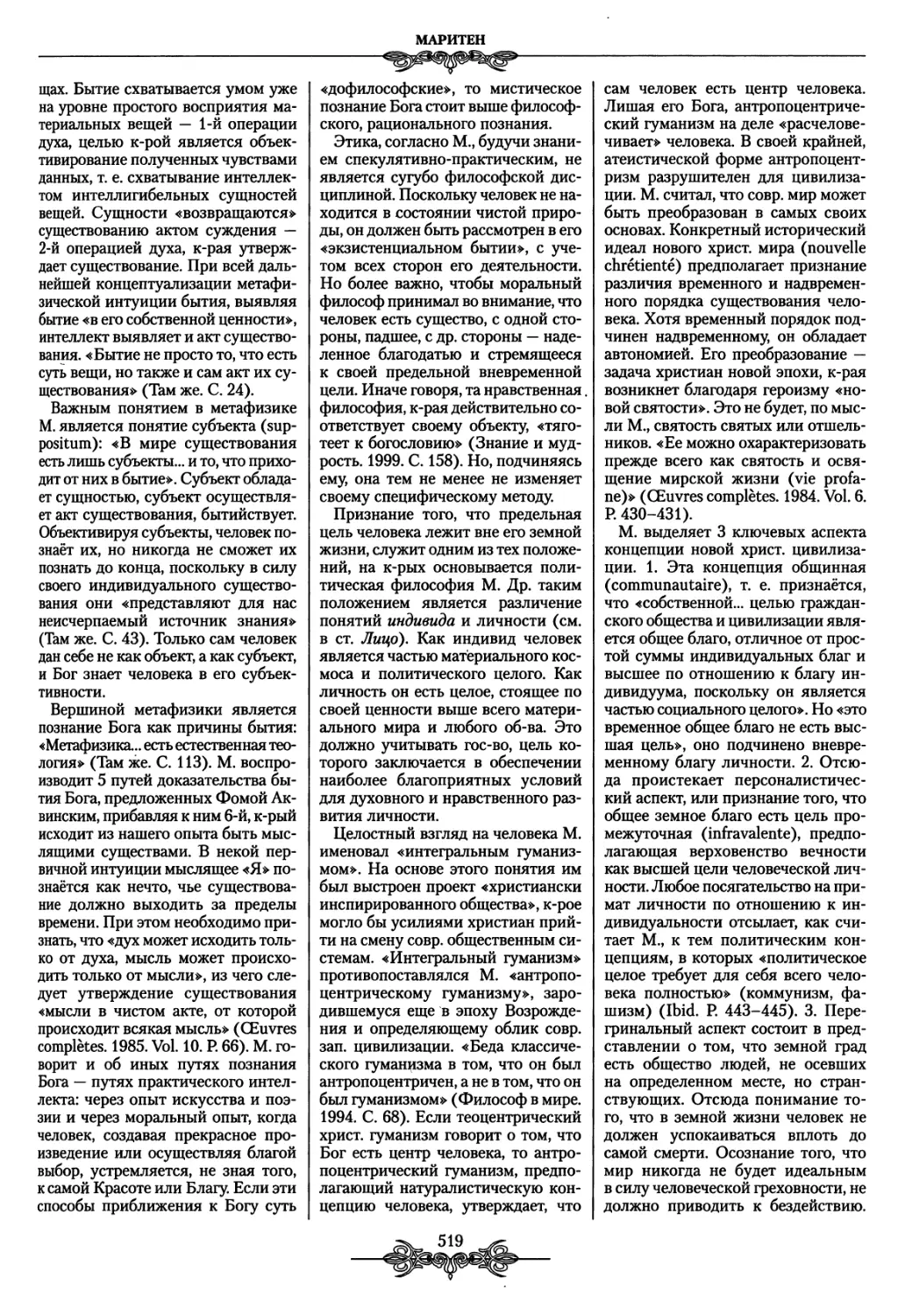

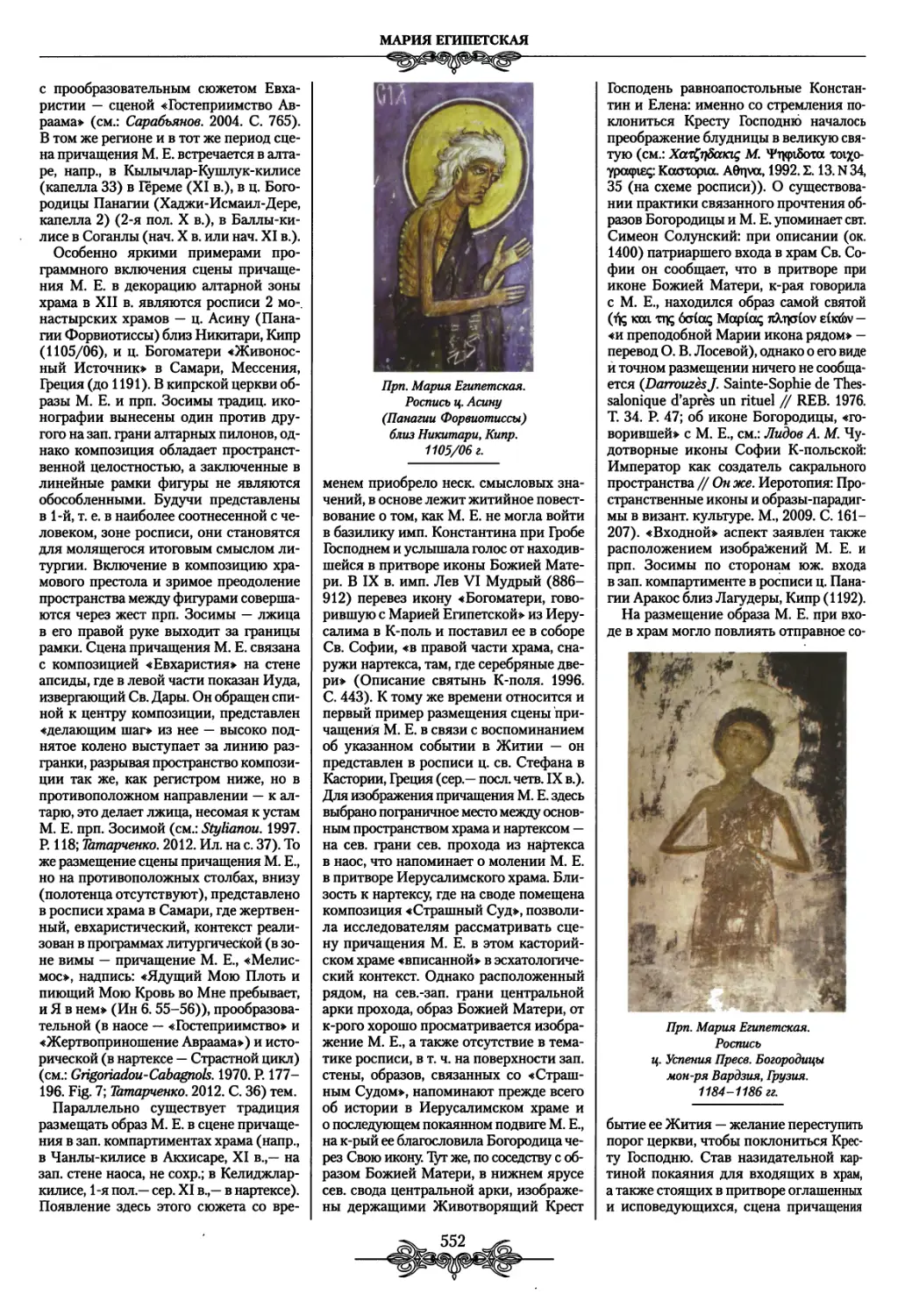

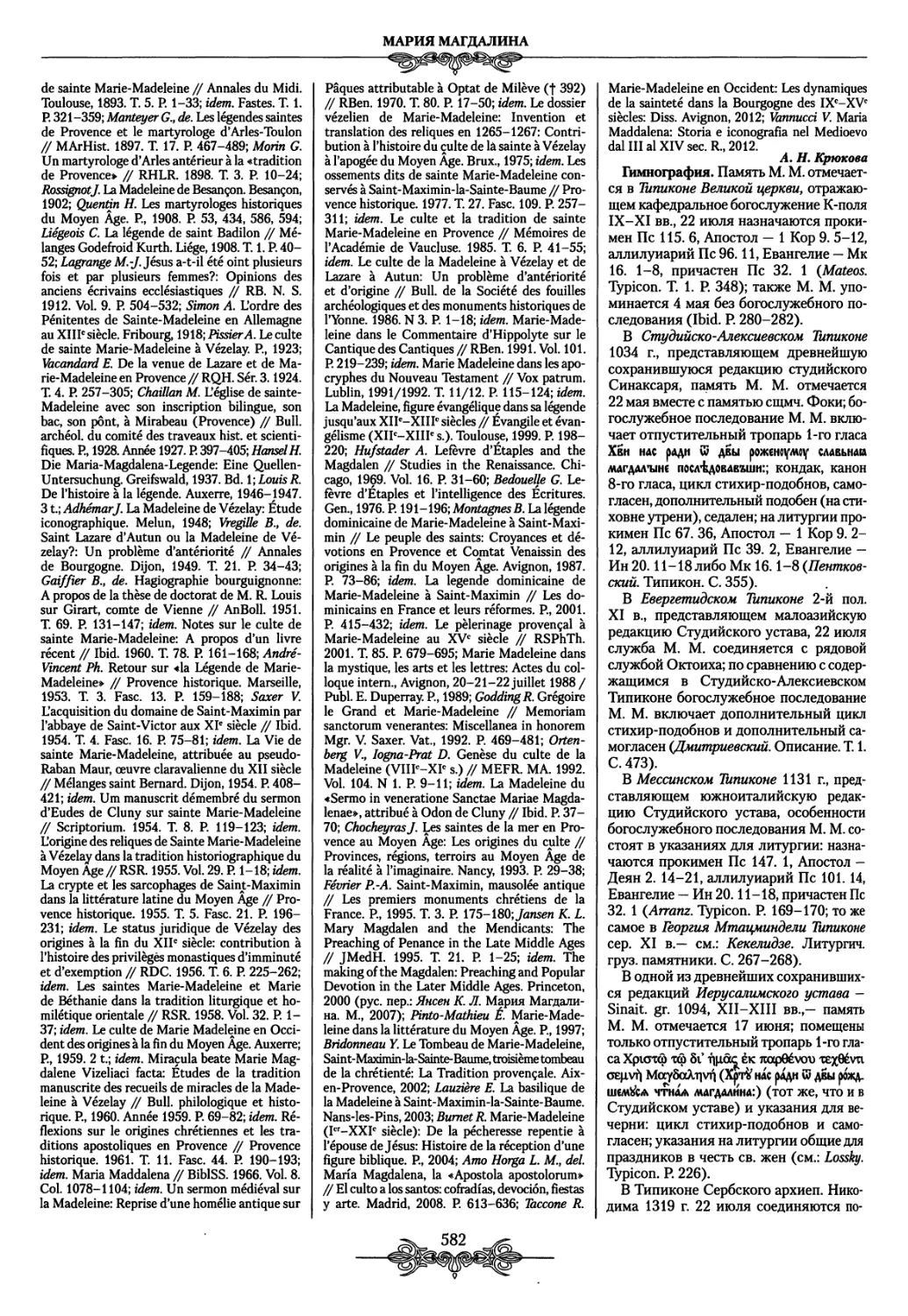

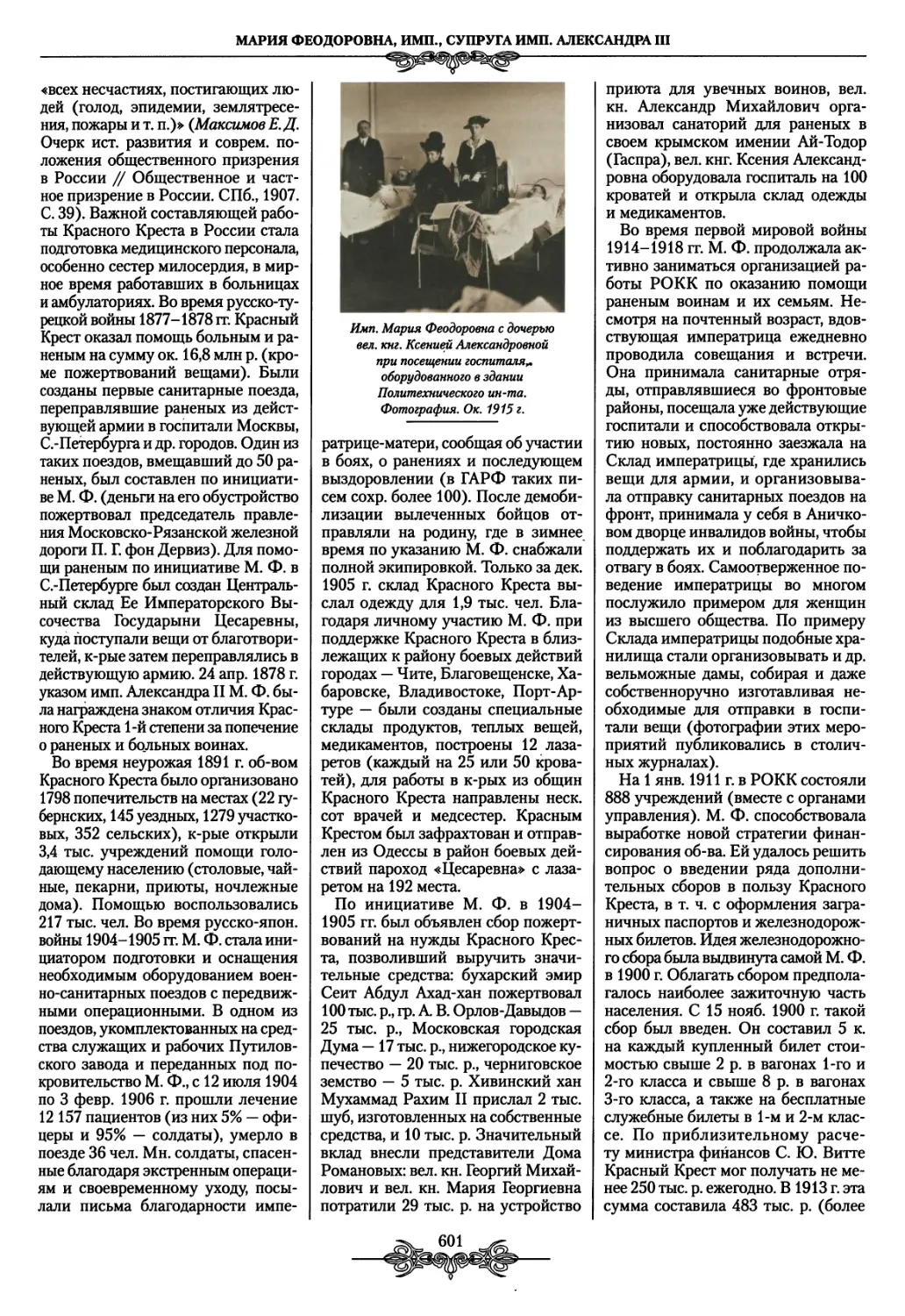

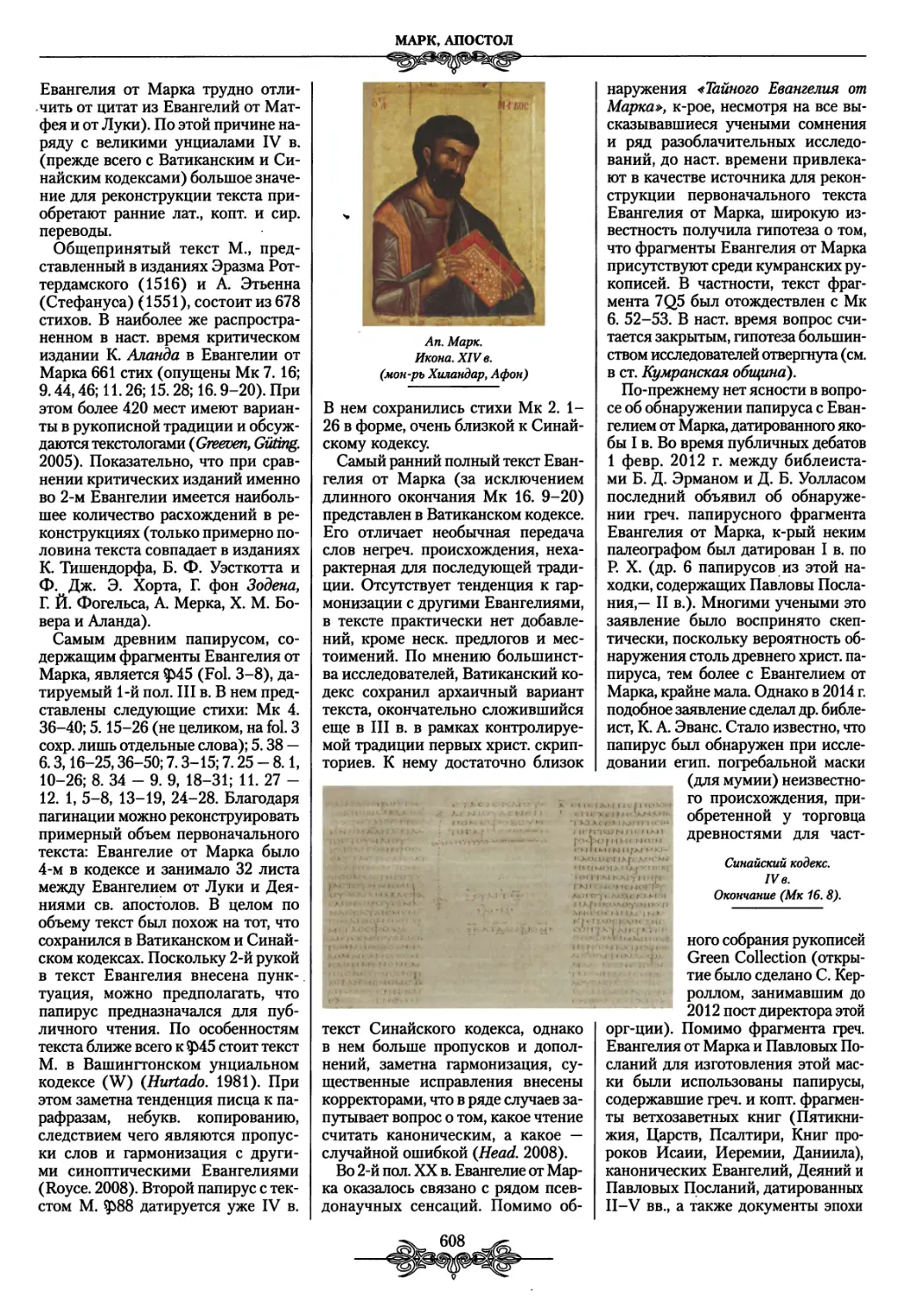

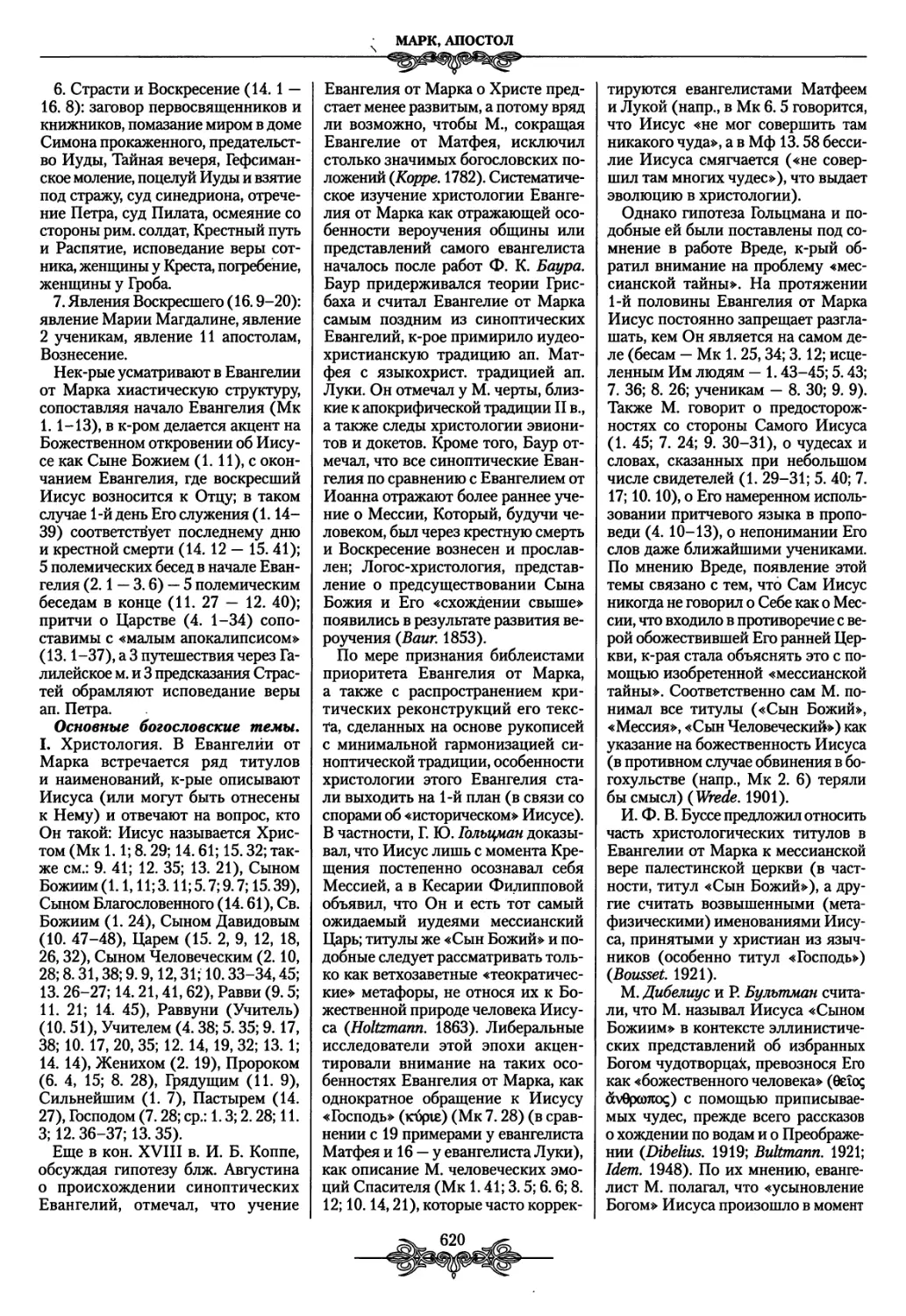

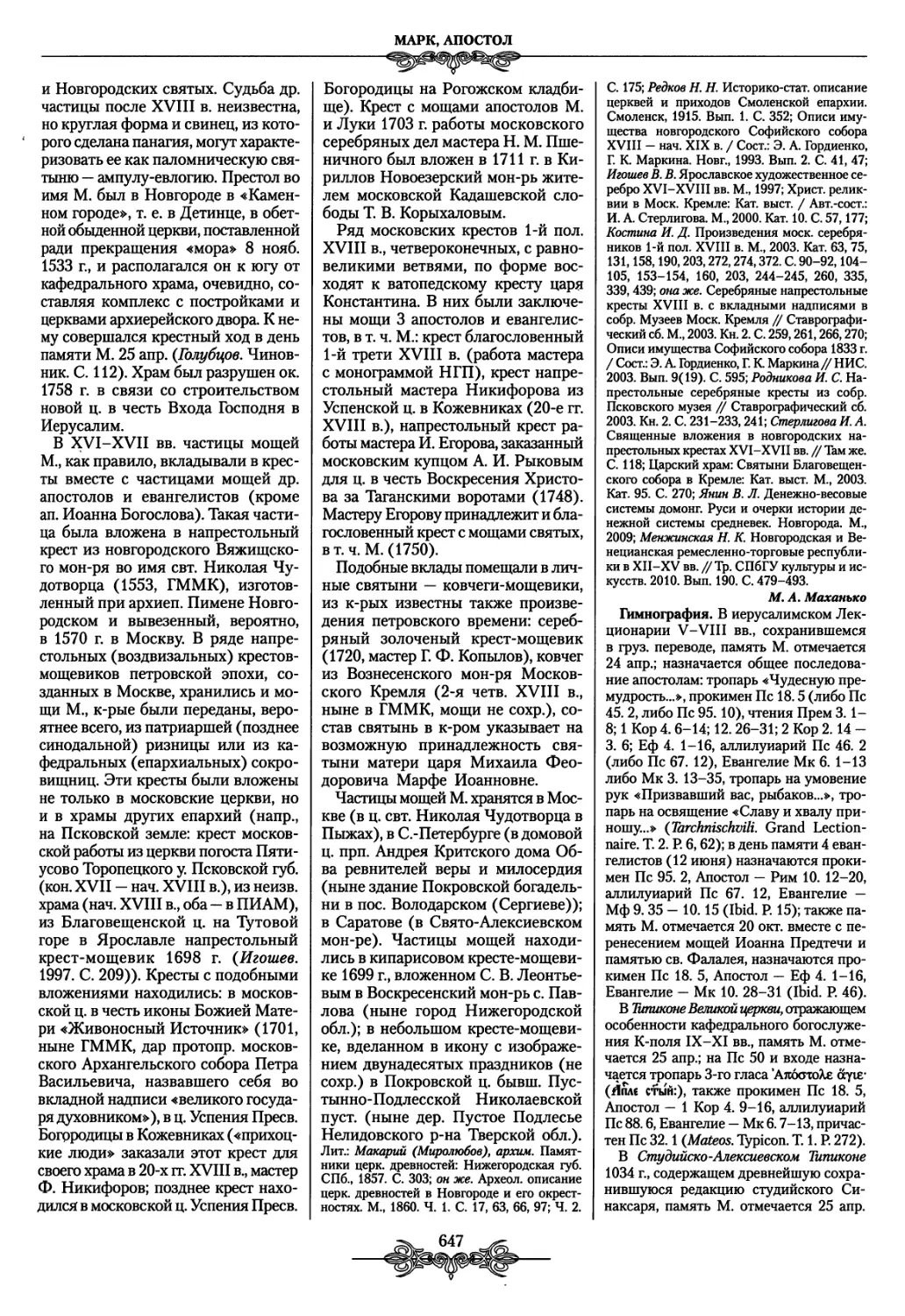

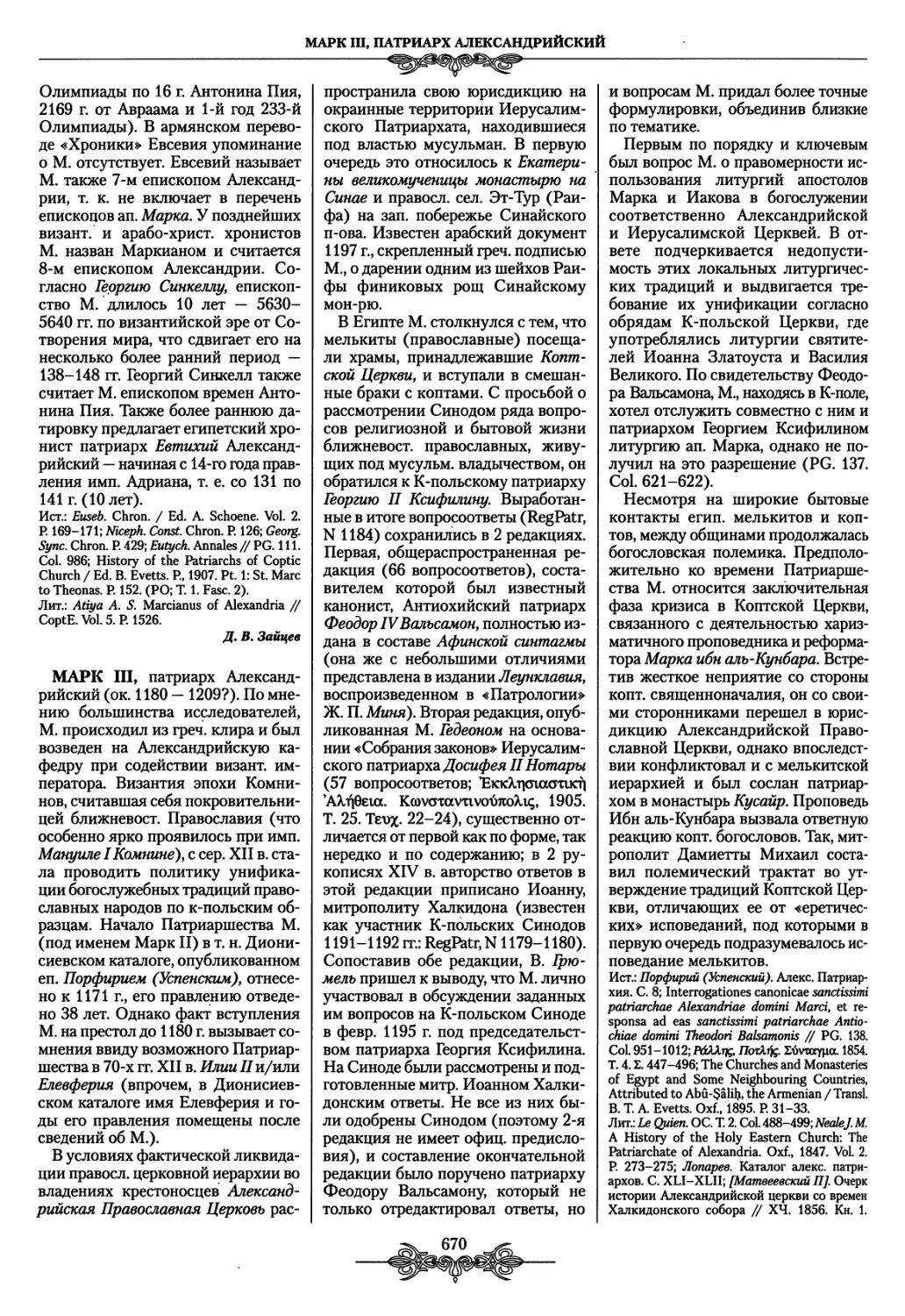

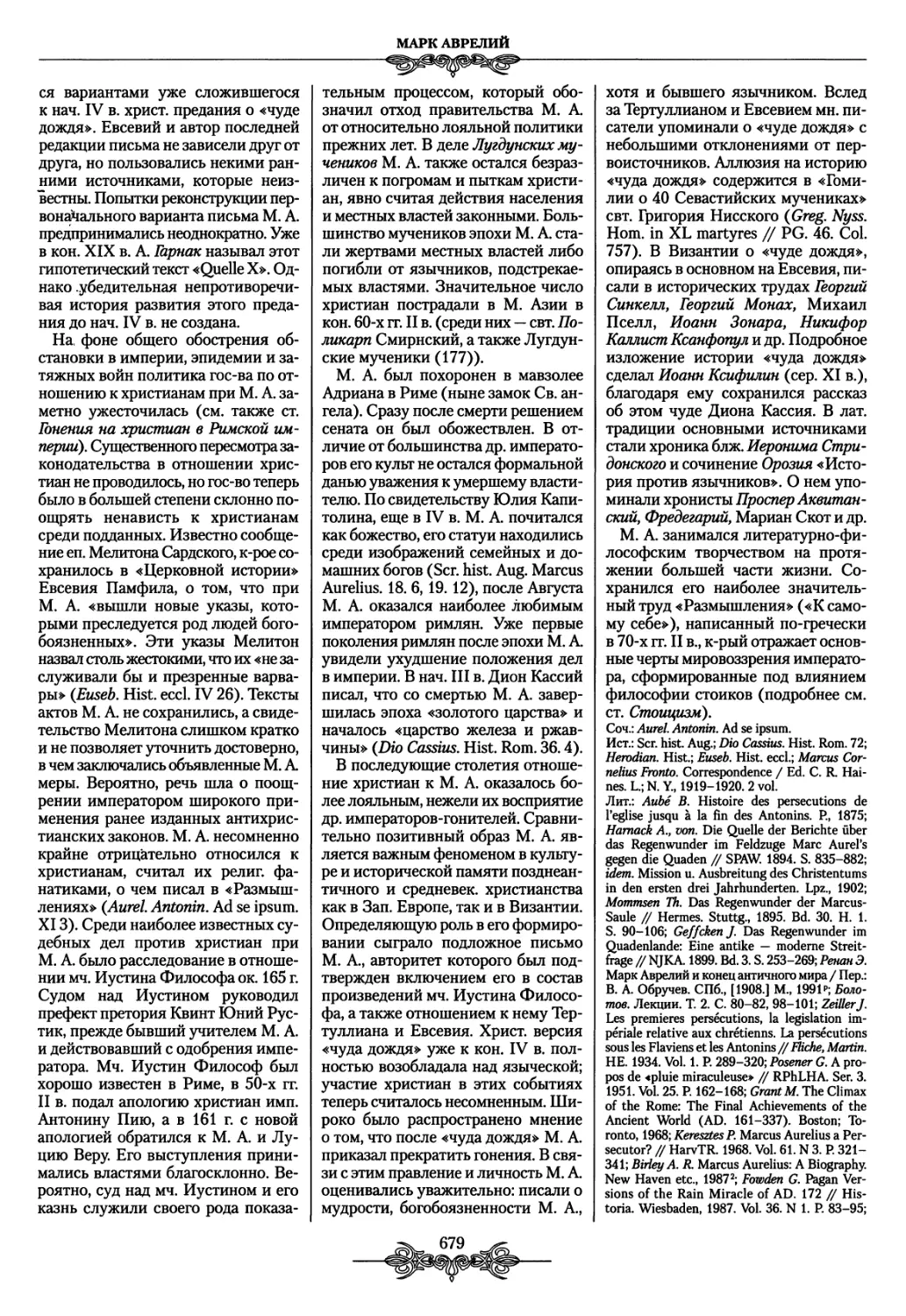

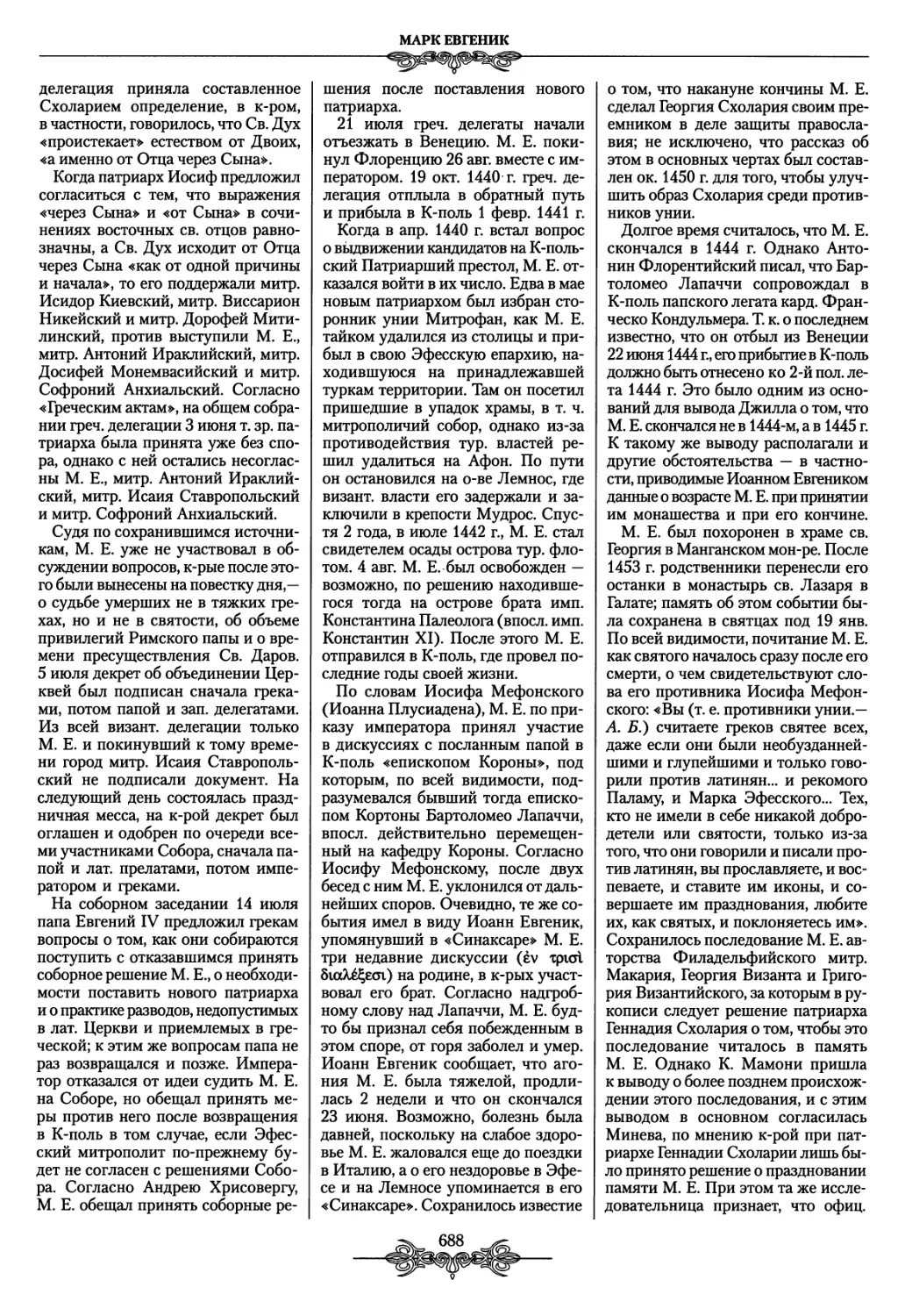

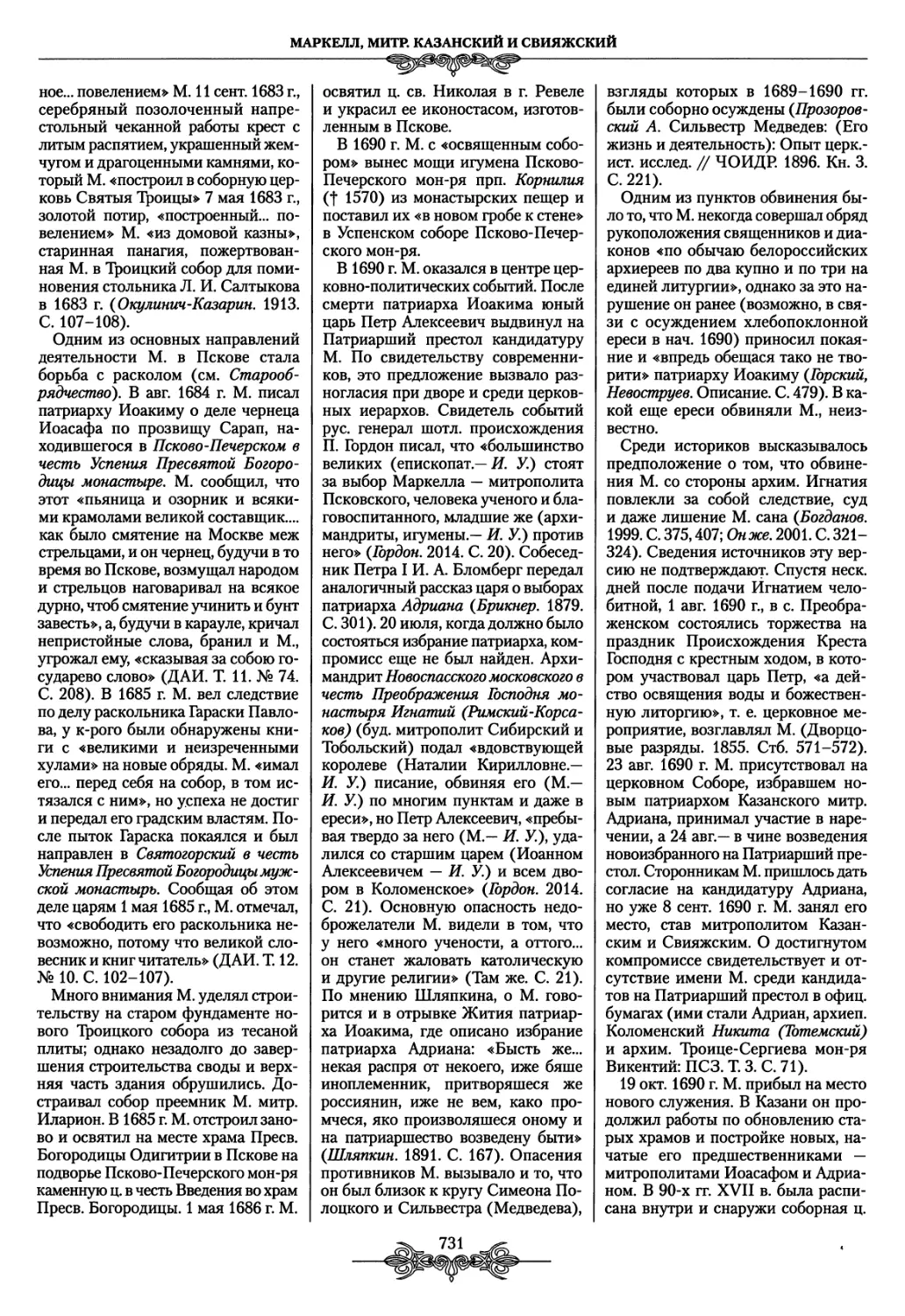

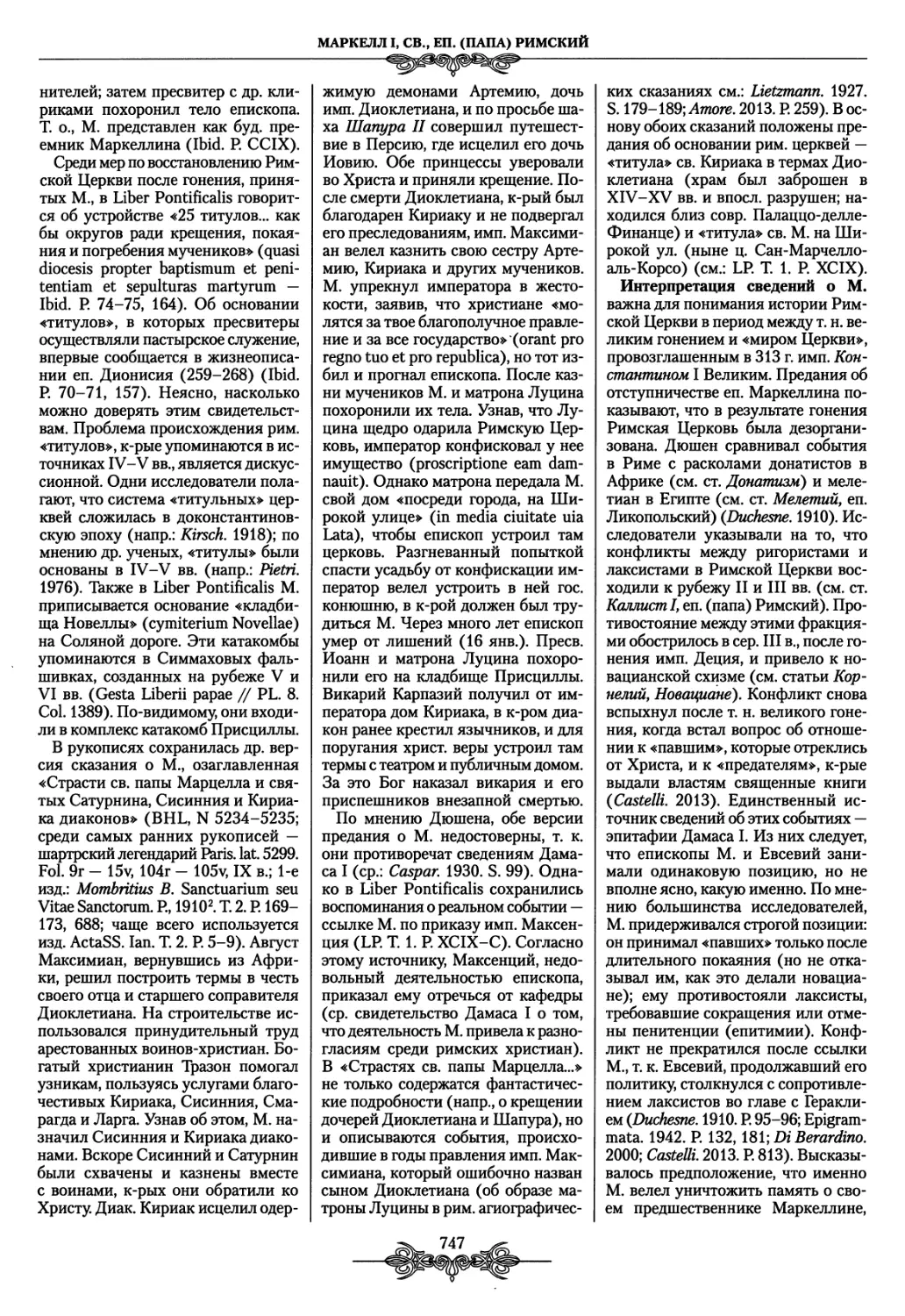

Св. Максим Туринский

с предстоящими мучениками

Октавием и Адвентором.

Миниатюра из рукописи

«Codice della Catena1360 г.

(Исторический архив в Турине,

Италия)

XV вв. из Туринского диоцеза, в т. ч.

в календаре и литаниях из Новале-

зы (Berlin. SB. Ham. 401. Fol. 3v, 8v),

в бревиариях и миссале 1460 г. из

коллегиальной ц. св. Лаврентия в

Ульксе (Cazawc-Kowalski. 2006. Vol. 1.

Р. 38-39, 41-42). В статутах турин¬

ского соборного капитула 1468 г. по¬

миновение М. включено в категорию

«двойных» праздников (duplex maius;

см.: Tuninetti. 1998. Р. 233). В позд¬

нейших Мартирологах, в т. ч. в офиц.

Римском Мартирологе, память М.

помещалась под 25 июня. Исклю¬

чением является лишь Мартиролог

нач. XVI в. «Florarium Sanctorum»,

составитель к-рого, возможно опи¬

раясь на некие несохранившиеся ру¬

кописные Мартирологи, поместил

память М. под 14 дек., сопроводив

заимствованным из «Хроники» Си-

гиберта из Жамблу (f 1112) ком¬

ментарием: «Епископ и исповедник,

прекрасно потрудившийся в состав¬

лении и произнесении церковных

проповедей; был известен (clariut)

в лето спасения 415-е» (см.: ActaSS.

Iun. 1867. Т. 7. Р. 44; ср.: Sigebertus

Gemblacensis. Chronica // MGH. SS.

1844. T. 6. P. 306; датировка, веро¬