Text

Рождество Христово.Икона. Ок. 1706 г. Школа патриарших иконописцев, Москва

(УГИЛХМ, иконостас Спасо-Преображенского собора Угличского кремля)

ПРАВОСЛАВНАЯэнциклопедияПод редакцией

Патриарха Московского и всея Руси

КириллаТом XXXIX

КРИСП — ЛАНГАДАССКАЯ,

ЛИТИЙСКАЯ И РЕНШНСКАЯ

МИТРОПОЛИЯЦерковно-научный центр

«ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

3. Д. Абашидзе, глава

представительства ЦНЦ

«Православная энциклопедия»

в ГрузииАмвросий, архиеп. Петергофский,

ректор Санкт-Петербургских

Духовных Академии и Семинарии

Антоний, митр.

Бориспольский и Броварской,

управляющий делами

Украинской Православной Церкви

С. С. Аревшатян, директор

Института древних рукописей

«Матенадаран»

имени Месропа Маштоца

Арсений, митр. Истринский,

Председатель Научно-редакционного

совета по изданию

Православной энциклопедии

А. Я. Артизов, директор

Федерального архивного агентства

Афанасий, митр. Киринский,

Александрийский Патриархат,

Кипрская Православная Церковь

Владимир Воробьёв, прот., ректор

Православного Свято-Тихоновского

гуманитарного университета,

глава Свято-Тихоновского

представительства

ЦНЦ «Православная энциклопедия»

Е. Ю. Гагарина, директор

Государственного

историко-культурного

музея -заповедника

«Московский Кремль»

Георгий, митр.

Нижегородский и Арзамасский,

глава Нижегородского

представительства

ЦНЦ «Православная энциклопедия»Церковно-научный совет по изданиюПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИПредседатель совета —

Патриарх Московский и всея Руси КириллГерман, митр.Волгоградский и Камышинский,

глава Волгоградского

представительства

ЦНЦ «Православная энциклопедия»5. Л. П/сев, директор ФГУК

«Государственный Русский музей»

Евгений, аросиеп. Верейский,

ректор Московских Духовных

Академии и Семинарии,

Председатель Учебного комитета

Московского Патриархата

Иларион, митр. Волоколамский,

Председатель Отдела внешних

церковных связей

Московского Патриархата

Иоанн, митр.Белгородский и Старооскольский,

Председатель

Миссионерского отдела

Московского Патриархата

С. Я. Карпов, декан

исторического факультета

Московского государственного

университета

Климент, митр.Калужский и Боровский,

Председатель Издательского совета

Русской Православной Церкви

А. К, Левыкин, директор

Государственного исторического музея

А. Я. Либеровский, директор

Исторического архивного бюро,

Православная Церковь

в АмерикеА. 5. Лихоманов, директор ФГБУ

«Российская национальная

библиотека»Макарий, митр. Кенийский,

Александрийский ПатриархатС. В. Мироненко, директор

Государственного архива РФ

Михаил Наджим, прот.,

Антиохийский ПатриархатA. В. Назаренко, председательНаучного совета РАН

«Роль религий в истории»

Пантелеймон, митр. Оулуский,

Православная автономная Церковь

в Финляндии

М. Б. Пиотровский, директор

Государственного Эрмитажа

Г. В. Попов, директор

Центрального музея

древнерусской культуры и искусства

имени Андрея Рублёва

В. А. Садовничий, ректор

Московского государственного

университета

Г. Ф. Статис, профессор

Афинского университета

Тихон, митр.

Новосибирский и Бердский,

глава Новосибирского

представительства

ЦНЦ «Православная энциклопедия»

Тихон, архим.,

ректор Сретенской Духовной

СеминарииВ. В. Фёдоров, президент

Российской государственной

библиотекиB. С. Христофоров, начальник

Управления регистрациии архивных фондов

ФСБ России

А. О. Чубарьян, директор

Института всеобщей истории РАНC. Л. Кравец, ответственныйсекретарьПредставительства и координаторы Церковно-научного центра

«ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»Армянское (С. С. Аревшатян, академик), Белорусское (Г. Н. Шейнин), Болгарское (игум. Филипп (Васильцев)),Волгоградское (А. В. Дубаков, канд. ист. наук), Грузинское (3. Д. Абашидзе, канд. ист. наук), Костромское (Н. А. Зонтиков, канд. ист. наук),

Нижегородское (А. И. Стариченков), Новосибирское (прот. Борис Пивоваров, магистр богословия), ПСТГУ, Римское,

Санкт-Петербургское (А. И. Алексеев, канд. ист. наук), Свято-Троицкая Духовная Семинария РПЦЗ (диак. Андрей Царев),Сербское (прот. Виталий Тарасьев)

Научно-редакционный совет по изданиюПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИПредседатель совета — Арсений, митрополит ИстринскийЗаместитель Председателя совета — С. Л. Кравецигу м. Андроник (Трубачёв), канд.

богословия (редакция Истории Русской

Православной Церкви)

прот. Валентин Асмус, магистр

богословия (редакция Восточных

христианских Церквей)Л. А. Беляев, д-р ист. наук

(редакция Церковного искусства

и археологии)

прот. Владимир Воробьёв

(редакция Истории Русской Православной

Церкви)

прот. Леонид Трилихес

(редакция Священного Писания)

прот. Олег Давыденков, д-р богословия

(редакция Восточных христианских

Церквей)

игу м. Дамаскин (Орловский)

(редакция Истории Русской Православной

Церкви)О. В. Дмитриева, д-р ист. наук

(редакция Протестантизма)М. С. Иванов, д-р богословия

(редакция Богословия)А. Т. Казарян, д-р философии

(редакция Богословия)Н. В. Квливидзе, канд. искусствоведения

(редакция Церковного искусства

и археологии)

прот. Максим Козлов, канд. богословия

(редакция Истории Русской

Православной Церкви)Ю. А. Лабынцев, д-р филол. наук

(редакция Поместных Православных

Церквей)И. Е. Лозовая, канд.

искусствоведения

(редакция Церковной музыки)

архим. Макарий (Веретенников),

д-р церковной истории (редакция

Истории Русской Православной Церкви)

А. В. Назаренко, д-р ист. наук

(редакция Истории Русской Православной

Церкви)архим. Платон (Игумнов), магистр

богословия (редакция Богословия)

прот. Сергий Правдолюбов, магистр

богословия (редакция Литургики)Н. В. Синицына, д-р ист. наук

(редакция Истории Русской Православной

Церкви)К. Е. Скурат, д-р церковной истории

(редакция Поместных Православных

Церквей)А. А. Ту рилов, канд. ист. наук

(редакция Истории Русской Православной

Церкви)Б. Н. Флоря, чл.-кор. РАН

(редакция Истории Русской Православной

Церкви)

прот. Владислав Цыпин,

д-р церковной истории

(редакция Истории Русской Православной

Церкви и редакция Церковного права)

прот. Владимир Шмалий,

канд. богословия (редакция Богословия)Церковно-научный центр

«ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»Руководитель — С. Л. КравецНаучные редакции:

Богословия,Церковного права

и патрологииСвященного ПисанияЛитургикиЦерковной музыкиЦерковного искусства

и археологииАгиографии Восточных

христианских ЦерквейИстории Русской

Православной ЦерквиВосточныххристианских ЦерквейПоместных

Православных ЦерквейЛатинскаяПротестантизма

и религиеведенияЛ. В. Литвинова, Е. В. Барский,

свящ. Димитрий Артёмкин,М. В. Никифоров, Е. А. Пилипенко,Д. В. СмирновК. В. Неклюдов, М. Г. Калинин, А. Е. Петров

А. А. Ткаченко, Е. Е. Макаров

С. И. НикитинЭ. В. Шевченко, А. А. Климкова,М. А. Маханько, Е. В. ОрловаО. В. Лосева, О. Н. Афиногенова,А. Н. КрюковаЕ. В. Кравец, М. В. Печников, В. Г. Пидгайко,

Е. В. Романенко, Д. Б. Кочетов,А. А. Лиманов, Д. Н. Никитин,М. Э. Михайлов, В. А. ШишковаИ. Н. Попов, Л. В. Луховицкий, С. А. МоисееваН. Н. Крашенинникова, В. С. Мухин,М. М. РозинскаяН. И. Алтухова, А. А. Королёв, В. В. Тюшагин,

Е. А. ЗаболотныйИ. Р. Леоненкова, А. М. СоснинаВыпускающаяредакция:Л. В. Барбашова (ответственный секретарь)Т. Д. Волоховская, Е. В. Никитина, Ю. М. Развязкина,

Е. К. Солоухина, А. Н. Фомичёва

И. В. Кузнецова, Т. А. Колесникова, Н. В. Кузнецова,

А. А. Сурина (группа компьютерного набора

и верстки)Т. М. Чернышёва (картограф)Л. М. Бахарева, Т. В. Евстегнеева, О. Н. Никитина

(корректорская группа)И. П. Кашникова, Д. П. Сафронова, О. В. Хабарова,A. Е. Доброхотова (группа транскрипции)

мон. Елена (Хиловская), А. Л. Мелешко,B. С. Назарова, О. В. Руколь

(справочно-библиографическая группа)C. Г. Мереминский, Е. Г. Волоховская, А. А. Грезнева,

Е. В. Гущина, Ю. В. Иванова, Т. С. Павлова,A. В. Русанов (группа информации и проверки)B. Н. Шишкова, Н. Н. Ларина, А. Г. Новак,А. Г. Перкина (информационно-библиотечная

группа)А. С. Зверев, М. И. Ачкасова, Ю. М. Бычкова,А. Ю. Горчакова, А. М. Кузьмин, Л. Б. Максимова,Т. Ю. Облицова, Ю. А. Романова (группа подбора

иллюстраций и фототека)О. В. Мелихова, В. В. Растворова (электронная

версия)свящ. Павел Конотопов, А. В. Кузнецов

(служба компьютерного и технического обеспечения)

Н. В. Колюбина (производственно-полиграфическая

служба)СтрановеденияД. В. Глухов, В. М. ХусаиновАдминистративная группа: Е. Б. Братухина, О. Л. Данова, Е. Б. Колюбин, С. Н. Кузина, А. В. Милованова, Т. П. Соколова, А. Б. Тимошенко,

Е. Е. ТимошенкоПресс-группа: В. И. Петрушко, О. В. Владимирцев, А. М. Киселёв, Ю. В. Клиценко, А. С. Хоняк

КРИСП [греч. Kpicnroq; лат. Cris-

pus] (I в.), ап. от 70 (пам. 4 янв.—

в Соборе апостолов от 70). До свое¬

го обращения в христианство К. был

начальником (apxicrovdyayyoq) иудей¬

ской синагоги в Коринфе и, как мн.

др. евреи того времени, носил лат.

имя. По-видимому, его должность

главы иудейской общины подразу¬

мевала не только религ. деятель¬

ность (напр., организацию синаго¬

гальных служб), но и адм. обязан¬

ности, такие как поддержание в

должном состоянии здания синаго¬

ги и финансирование общины. Во

время 2-го миссионерского путе¬

шествия ап. Павел, оставив Афины,

пришел в Коринф (Деян 17. 1), где

по субботам проповедовал в синаго¬

ге, убеждая иудеев в том, что Иисус

есть Христос (Мессия). Но мн. слу¬

шатели противились проповеди св.

Павла, тогда он сказал им: «Кровь

ваша на главах ваших; я чист; отны¬

не иду к язычникам» (Деян 18. 6).

Тем не менее, несмотря на общую

враждебность коринфских евреев,

грозная речь св. Павла нашла от¬

клик в сердцах нек-рых слушателей,

прежде противившихся апостоль¬

ской проповеди. К. уверовал в Гос¬

пода «со всем домом своим» (ср.:

Деян 10.2-48; 16.15-33; 1 Кор 1.16).

Ап. Павел лично крестил К. вместе

с ап. Гаием (1 Кор 1.14). Обращение

К., учитывая его почетную долж¬

ность, имело большой резонанс и

действенность: «...многие из Корин¬

фян, слушая, уверовали и крести¬

лись» (Деян 18. 8; ср.: Деян 10. 11).Свт. Иоанн Златоуст полагал, что

К. и упомянутый в Деян 18. 17 др.

начальник синагоги, Сосфен,— одно

и то же лицо {loan. Chrysost. In Act.

39. 2). С этим предположением со¬

гласны ряд совр. авторов, которые

считают, что К. мог поменять имяпосле своего обращения. Др. авто¬

ры полагают, что Сосфен, возмож¬

но, был преемником К. или его пред¬

шественником. Кроме того, в одной

общине могло быть неск. «архиси-

нагогов» (Gillman. 1992; Левинская.

2008. С. 202, 366-367).Сведения о К. крайне скудны в

традиции Древней Церкви. В ли-

тургико-каноническом памятникеIV в.— «Апостольских постановле¬

ниях» (по всей видимости отражаю¬

щем наиболее древнее предание о

К.) — говорится, что он был еписко¬

пом на о-ве Эгина (Const. Ар. VII46).

В армянской версии «Комментария

на Диатессарон» прп. Ефрема Сири¬

на, в дополнительном разделе, по¬

священном евангелистам и апосто¬

лам, говорится, что К. проповедовал

«у Далматов» (в др. кодексе: «у Гала-

тов») (Ephraem Syr. In Diatess. [Evan-

gelistae et Apostoli] // Commentaire

de PEvangile concordant: version arme-

nienne / Ed. L. Leloir. Louvain, 1953.

Vol. 1. P. 350 [арм. текст]; 1964. Vol. 2.

P. 248 [лат. пер.]. (CSCO; 137,145. Ar¬

men.; 1-2)).Его имя отсутствует в визант. ка¬

талогах апостолов от 70. Только в од¬

ном из сир. списков (Lond. Brit. Lib.

Orient. 2695 (ок. 1202-1203)), кото¬

рый атрибутируют Евсевию Кеса¬

рийскому, сказано, что некий «ап.

Криск проповедовал в Далматии,

был заключен в темницу в Александ¬

рии, где и скончался от голода» (Es-

broeck М., van. Neuf listes d’apotres

orientales // Augustinianum. R., 1994.

Vol. 34. P. 157, 197). Поскольку имя

ап. Криска не зафиксировано в тра¬

диции, сказание может отражать

предание о К.Память К. отсутствует в визант.

синаксарях и в совр. календаре греч.

Церквей. Только в нач. XX в. было

возрождено местное почитание К.в Идрской, Спецской и Эгинской

митрополии Элладской Православ¬

ной Церкви, где его память отмеча¬

ется 8 дек. и 30 июля — в Соборе

Эгинских святых. В Айи на о-ве

Эгина в честь него построен храм.

Согласно местному преданию, К. и

Гаий почитаются и как просветите¬

ли о-ва Пакси (рядом с Керкирой).В слав, традиции нет особого дня

поминовения К., его память закре¬

пилась под 4 янв.— в Соборе апос¬

толов от 70 (Сергий (Спасский). Ме¬

сяцеслов. Т. 2. С. 4). Тем не менее в

заметках к этому дню, перечисляя

всех апостолов от 70, архиеп. Сер¬

гий не упоминает К. (Там же. Т. 3.

С. 7-12). Память К. отмечена под

4 янв.— в Соборе апостолов от 70

в Житиях святых свт. Димитрия

Ростовского; при этом соединены

сказания о К. из Деян 18. 8 и 1 Кор

1.19, а также сообщается, что он был

епископом на о-ве Эгина (Жития

святых. К., 1764. Кн. 2. Л. 274 об.).

В издании Четьих-Миней эти све¬

дения повторены (ЖСв. Янв. Ч. 1.

С. 160-161). Под 4 янв. память К.

закрепилась в совр. календаре РПЦ

и служебной Минее (Минея (МП).

Янв. 4.1. С. 111).В зап. традиции память К. вместе

с ап. Гаием под 4 окт. встречается

в сер. IX в. в т. н. Малом Римском

Мартирологе, где сказано, что оба

святых были крещены ап. Павлом

в Коринфе (Quentin Н. Les marty-

rologes historiques du Moyen Age. P.,

1908. P. 442). По всей видимости,

почитание К. было введено Адоном

на основании его упоминания в 1 Кор

1.14 (Le Martyrologe d’Adon: Ses deux

families, ses trois recensions / Ed. J. Du¬

bois, G. Renaud. P., 1984. P. 20, 345).

Эти же данные приводятся в Мар¬

тирологе Узуарда (Le Martyrologe

d’Usuard: Texte et commentaire / Ed.v-. 8mm

J. Dubois. Brux., 1965. P. 314) и в Рим¬

ском Мартирологе в XV в. кард. Це¬

зарем Баронием (MartRom. Com¬

ment. P. 433). Примечательно, что

в зап. агиографических источни¬

ках память К. никак не связывает¬

ся с Деян 18. 8, и, более того, он не

назван апостолом.Лит ..Димитрий (Самбикин), архиеп. Собор

св. 70 Апостолов. Каз., 1907. С. 78-79; Do-

ren R., van. Crispus // DHGE. Т. 13. Col. 1041;

ActaSS. Oct. T. 2. P. 326-329; Zedda C. Crispo

// BiblSS. 1964. Vol. 4. Col. 318-319; GillmanJ.

Crispus // ABD. 1992. Vol. 1. P. 1206; Левин-

ская И. А. Деяния Апостолов: Гл. 9-28: Ист.-

филол. коммент. СПб., 2008.А. Е. ПетровИконография. В греч. руководстве для

живописцев — Ерминии иером. Диони¬

сия Фурноаграфиота (ок. 1730-1733) —

в составе апостолов от 70 упоминается

только святой с именем Криск — греч.

вариант имени др. апостола от 70, Крис-

кента (Крт|акт|<;, Кр{слст|<;) (Ерминия ДФ.Ч. 3. § 7. С. 158). В рус. сводном иконо¬

писном подлиннике по списку Г. Д. Фи¬

лимонова под 4 янв. представлены име¬

на обоих апостолов: Крискента (№ 24)

и следующего за ним К. (№ 25), еписко¬

па на «Егине острове, прилежащем Пело-

понесу». К. изображается старцем, с бо¬

родой, как у ап. Андрея Первозванного,

«главою плешат, власы просты, риза апо¬

стольская празеленая, исподняя бака-

ная, в омофоре, в руке книга» (Филимо¬

нов., Иконописный подлинник. С. 236).

В живописной традиции Нового време¬

ни апостольские одежды заменяются

святительскими. Так, в составленномВ. Д. Фартусовъш руководстве для ико¬

нописцев (СПб., 1910) сохраняется та

же возрастная характеристика («борода

разделена на мелкие йряди»), но К. об¬

лачен в фелонь и омофор (Фартусов. Ру¬

ководство к писанию икон. С. 134, под

4 янв.).Э. В. ШевченкоКРИСТАДЕЛЬФИАНЕ [греч.,

англ. Christadelphian], братья во

Христе, псевдохрист. секта. В 1844 г.

англичанин Дж. Томас (1805-1871),

эмигрировавший в Сев. Америку,

основал 1-ю общину, членами ко¬

торой стали разочаровавшиеся по¬

следователи У. Миллера. Последо¬

вателей Томаса называли томази-

тами, а с 1866 г.— К.Вероучение. К. отрицают Св. Трои¬

цу (унитаризм). Св. Дух, по их пред¬

ставлениям, не является личностью,

это лишь аллегория того, как Бог

воздействует на людей. Иисус Хри¬

стос не равен Богу Отцу и до Свое¬

го воплощения существовал только

в замысле Бога.К. не верят в бессмертие души,

посмертное воздаяние за грехи (т. е.КРИСТАДЕЛЬФИАНЕ - КРИСТИАН IIне признают рай и ад). Отрицают су¬

ществование сатаны как личности.

Ожидают скорое пришествие Хри¬

ста и установление Его тысячелет¬

него Царства в Иерусалиме (милле-

наризм). К. верят в избранность евр.

народа и считают, что должны по¬

мочь евреям собраться в Палести¬

не, т. к. это ускорит приход Христа.

Признают таинства крещения (во

взрослом возрасте) и хлебопрелом-

ления (причащение).Первоначально общины К. назы¬

вались синагогами, затем — эккле-

сиями. У К. нет единого координа¬

ционного центра. Члены общины К.

не имеют права состоять в одних

орг-циях с неверующими, служить

в армии, принимать участие в выбо¬

рах. Браки разрешены только с еди¬

новерцами. С 1864 г. в Бирмингеме

(Великобритания) ежемесячно из¬

дается ж. «Кристадельфианин».В наст, время наибольшее число

К. проживает в Великобритании (ок.18 тыс.). Общины К. распростране¬

ны на территории Австралии, Юж.

Африки, Сев. Америки, Германии,

Бельгии, Нидерландов, Польши, Рос¬

сии, Украины и др. стран. Общее чис¬

ло К. в мире ок. 50 тыс. чел.Лит.: Wilson В. R. Sects and Society: A Socio¬

logical Study of the Elim Tabernacle, Christian

Science, and Christadelphians. Berkeley, 1961.

P. 219-316.КРИСТИАН II [дат. Christian,

Christiern] (1.07.1481, замок Ню-

борг, о-в Фюн — 25.01.1559, замок

Калуннборг, о-в Зеландия), кор. Да¬

нии (И июня 1514 — 13 апр. 1523),

Норвегии (29 июля 1514 — 13 апр.

1523) и Швеции (4 нояб. 1520 —

13 апр. 1523), первым из сканд. мо¬

нархов осуществивший реформу ка-

толич. Церкви, подготовившую про¬

ведение офиц. Реформации в Да¬

нии. К. был старшим сыном кор. Да¬

нии, Норвегии и Швеции Ханса

(1481-1513) и кор. Кристины (1461—

1521), дочери курфюрста Саксон¬

ского Эрнста (1464-1486). Он с дет¬

ства отличался не только живым

восприимчивым умом, тягой к зна¬

ниям и трудолюбием, но и резким,

импульсивным характером и склон¬

ностью к жестокости, что неодно¬

кратно проявлялось в зрелые годы.

В возрасте 6 лет кор. Ханс отправил

К. на воспитание в семью купца Хан¬

са Майссенхайма Богбиндера, впосл.

члена городского совета и бургоми¬

стра Копенгагена. Затем наставни¬

ком буд. короля стал каноник Йёр-

ген Хинтсе, под рук. к-рого К. пости¬гал основы религ. знаний. В 1487 г.

кор. Ханс объявил К. своим наслед¬

ником в Дании и поручил его вос¬

питание нем. гуманисту Конраду из

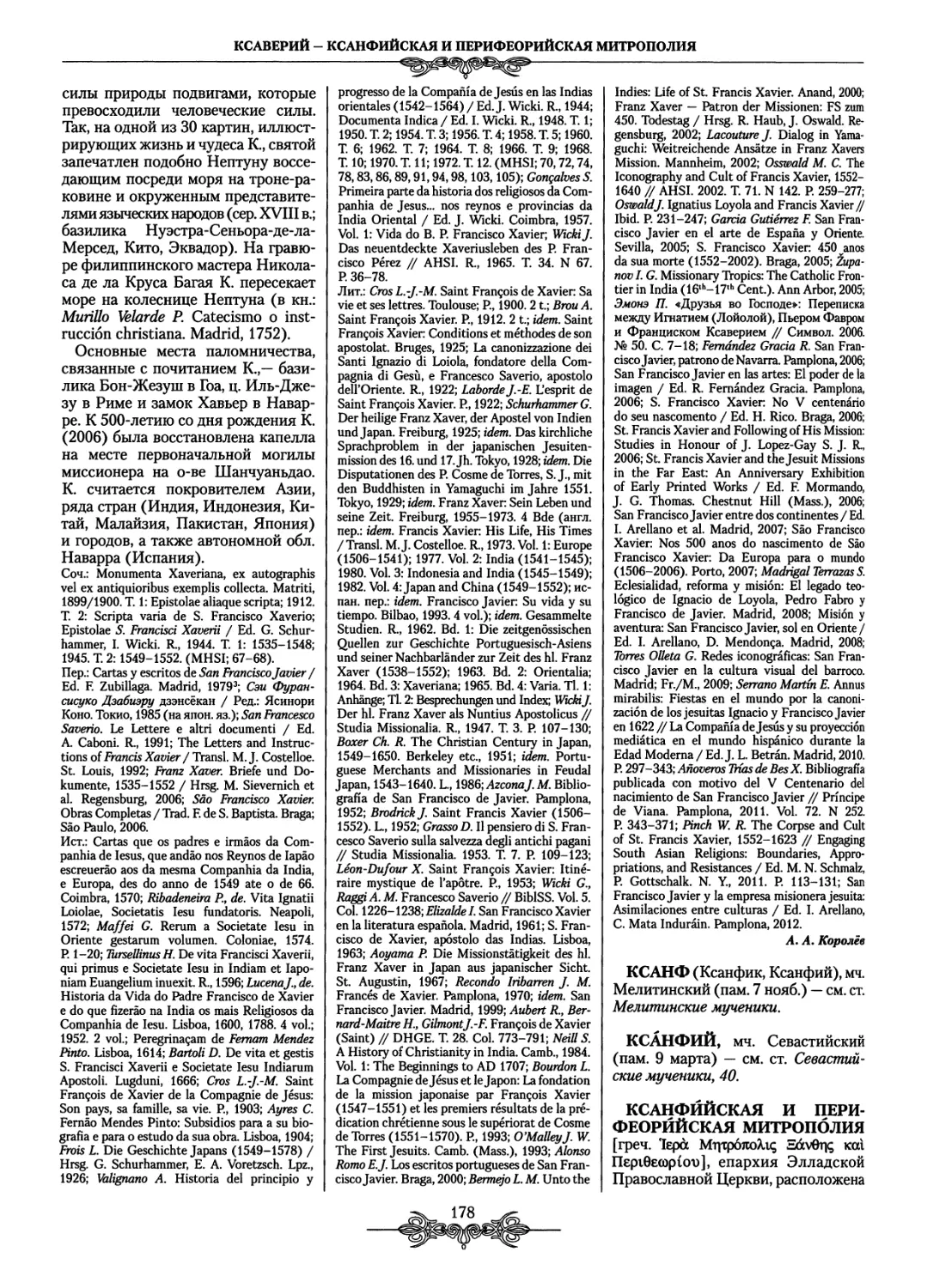

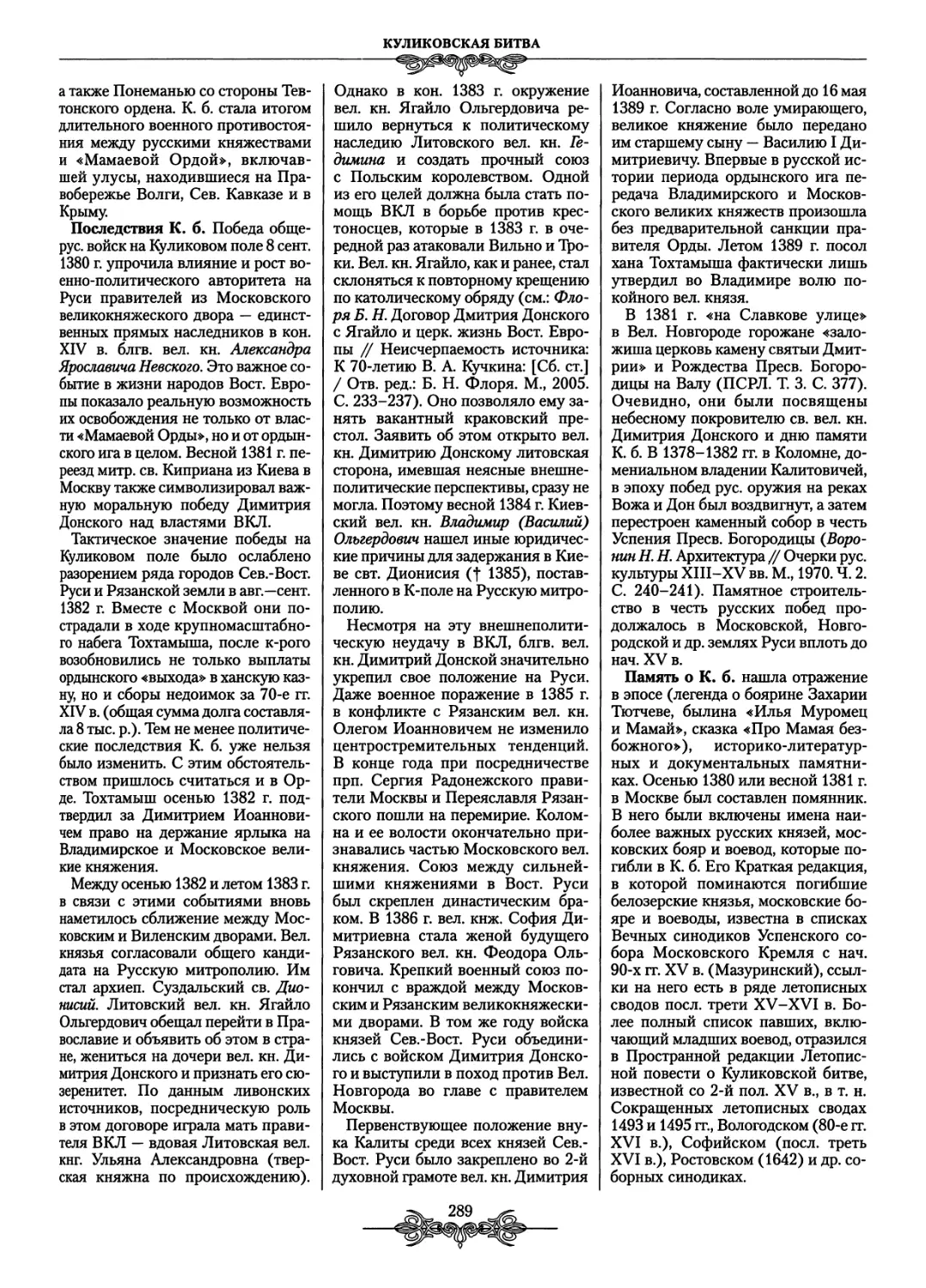

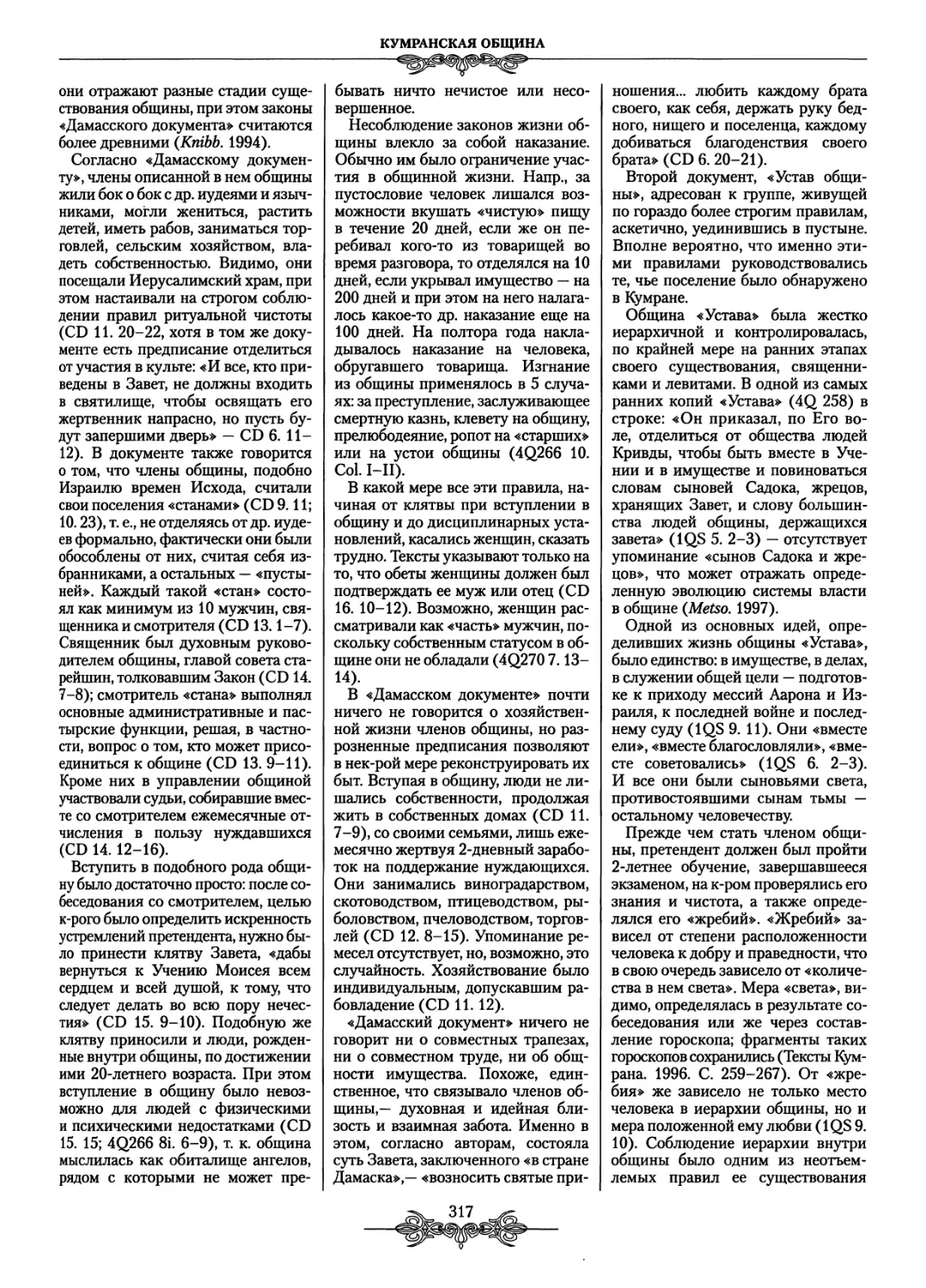

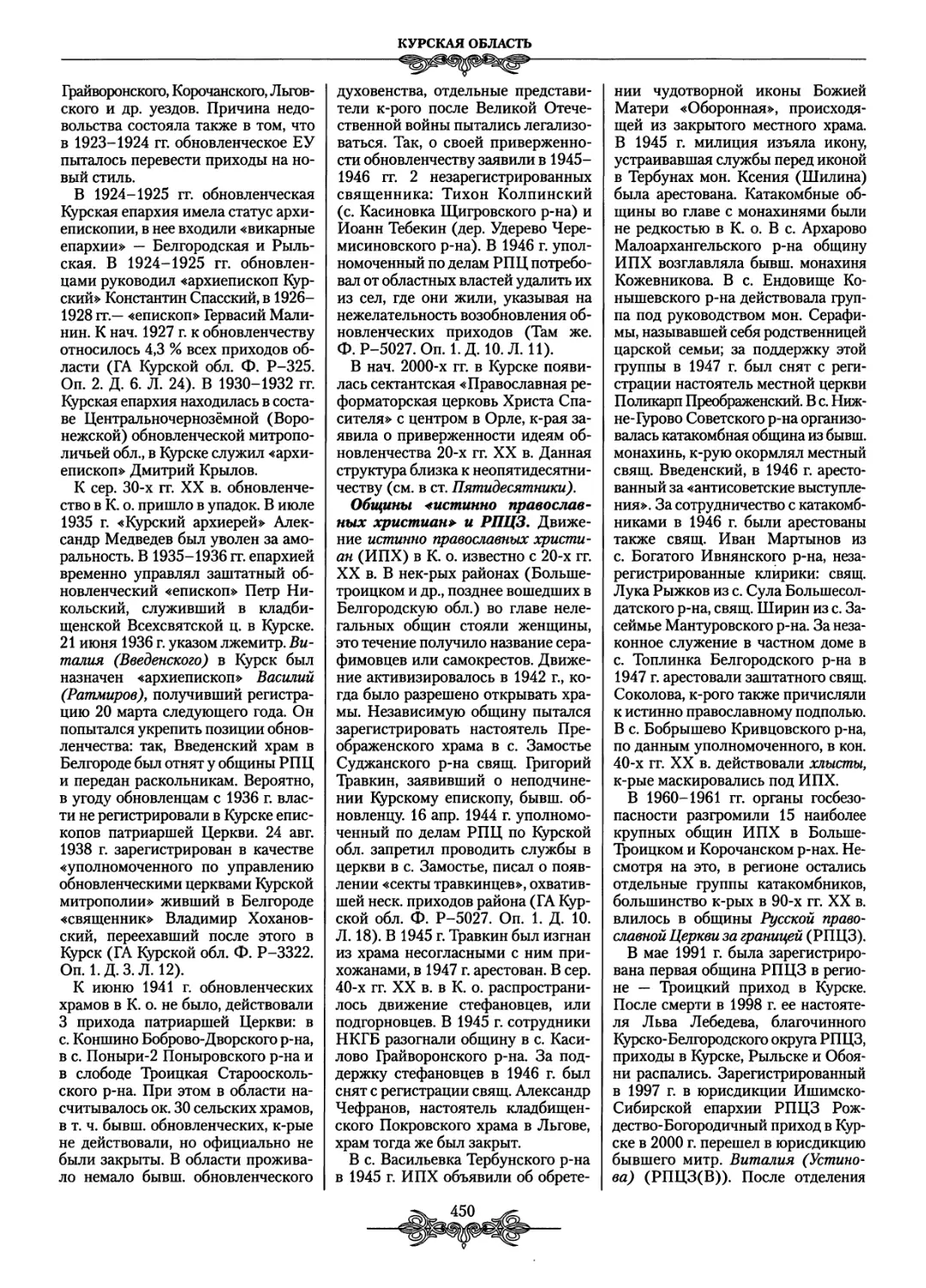

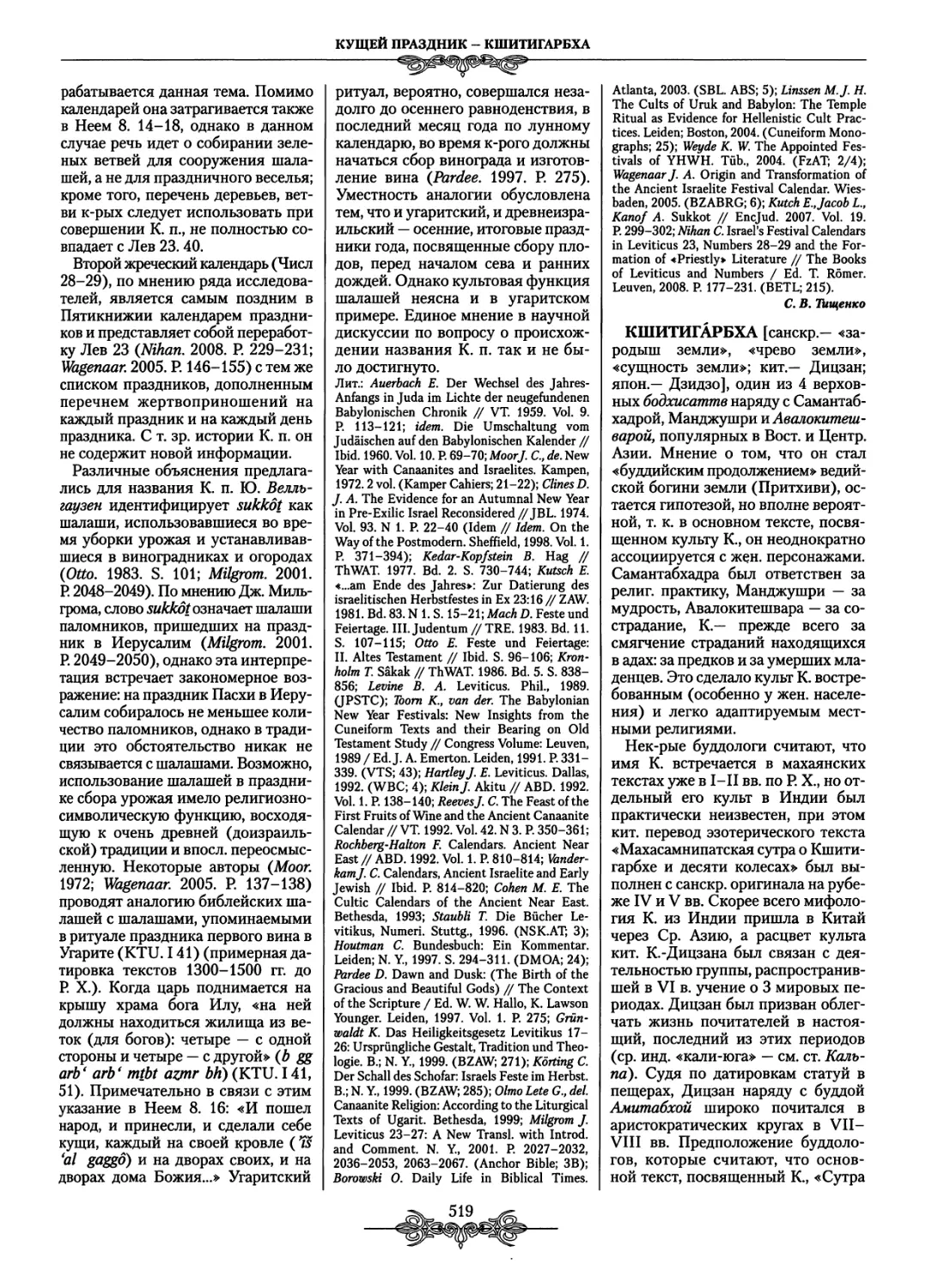

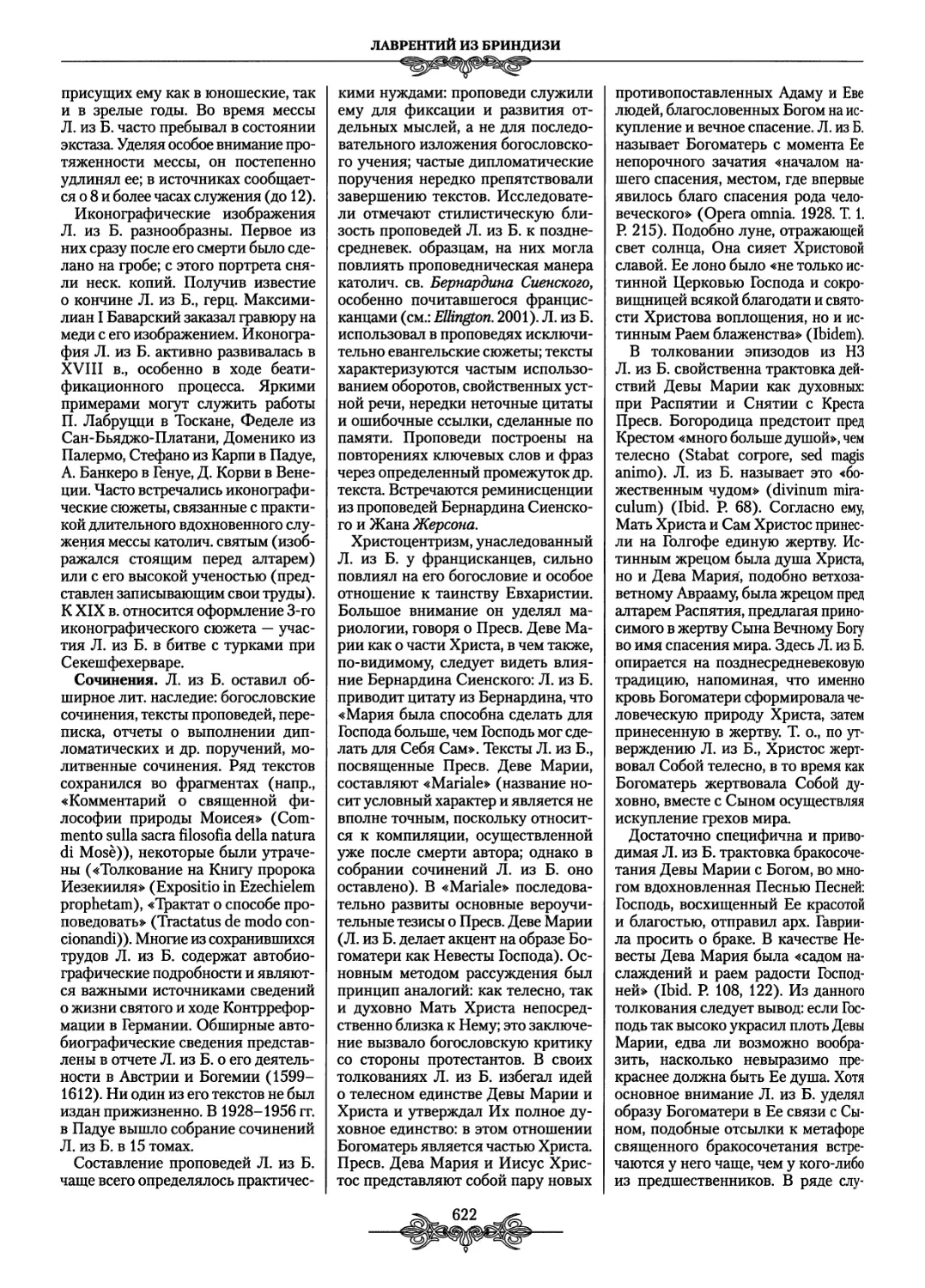

Бранденбурга, к-рый оказал боль-Кор. Кристиан II.1515 г. Худож. М. Зиттов

(Государственный музей искусств,

Копенгаген)шое влияние на молодого принца.

Несмотря на то что наследник пре¬

стола мог быть назначен королем,

это не гарантировало ему трон, т. к.

с XV в. кандидатура короля утверж¬

далась гос. советами Дании, Норве¬

гии и Швеции — 3 стран, заключив¬

ших Кальмарскую унию. В 1489 г.

К. был утвержден королем-наслед-

ником Норвегии, а в 1497 г. (после

насильственного возвращения Шве¬

ции в унию) — Швеции. В 1499 г. он

в сопровождении наместника Шве¬

ции Стена Стуре-старшего совер¬

шил поездку по стране, стараясь

завоевать симпатии шведов и осу¬

ществляя королевское управление

на местах. В 1502 г., после подав¬

ления в Норвегии мятежа под рук.

Кнута Альвссона, К. вернулся в ох¬

ваченную антидат. выступлениями

Швецию и прервал осаду замка Бо-

хус, захватил и уничтожил замок

Эльвсборг, после чего разорил зем¬

ли Вестергётланда. В 1506-1513 гг.

К. был королевским наместником

в Норвегии, где показал себя энер¬

гичным и суровым правителем. На

все важные гос. должности были

назначены датчане. Архиепископом

Тронхейма стал советник К. бывш.

канцлер Эрик Валькендорф. В Бер¬

гене (Норвегия) К. встретил Дювеке

(голл. голубка), девушку из голланд¬

ской купеческой семьи, которая ста¬

ла его фавориткой и, по преданию,

единственной любовью. Ее мать,

Сигбрит Вилломс, умная и властная

женщина, пользовалась неограни¬

ченным доверием К. и принимала

активное участие в делах гос-ва.В янв.—февр. 1511 г. К. отправил¬

ся в Вестергётланд, где вновь пода¬

вил вооруженные выступления про¬

тив датчан. После смерти 20 февр.

1513 г. в г. Ольборг кор. Ханса К.

начал готовиться к получению ста¬

туса правящего короля. 22 июля

1513 г. на совместном съезде датско-

норвеж. знати (херредаге) в Копен¬

гагене К. подписал тронный мани¬

фест (хондфестнинг). В окт. 1513 г.

К. признали королем в герц-ствах

Шлезвиг и Гольштейн, где управлял

его дядя Фредерик (буд. кор. Да¬

нии и Норвегии Фредерик I (1523—

1533)). Наконец, 11 июня 1514 г.

К. был коронован в Копенгагене и29 июля того же года — в Осло. Ко¬

ронация в Швеции была отложена.

12 авг. 1515 г. К. сыграл свадьбу с

Изабеллой Габсбургской, сестрой

буд. имп. Карла V.Внутренняя политика. С 1517 г.

король вступает в борьбу с ограни¬

чивающими его власть привилеги¬

рованными сословиями — дворян¬

ством и духовенством. Возможно,

к этому его подтолкнула внезапная

смерть фаворитки Дювеке. В ее от¬

равлении был обвинен дворянин

Торбен Оксе, который, несмотря на

оправдательный приговор гос. со¬

вета, был казнен 29 нояб. 1517 г. по

инициативе короля. Гос. совет, к-рый,

согласно тронному манифесту, фак¬

тически контролировал королевскую

власть, был отстранен от принятия

политических решений. Его заме¬

нили королевской канцелярией и

советниками, преимущественно из

буржуазной среды, наиболее влия¬

тельными из к-рых были бургомистр

г. Мальмё Ханс Миккельсен и мать

покойной фаворитки — С. Вилломс.

В 1517 г. для превращения своей

столицы в главный торговый пункт

на Балтике К. перенес уплату т. н.

зундской пошлины — платы с торго¬

вых кораблей за проход через прол.

Зунд (Эресунн) в Копенгаген. В том

же году король пригласил предста¬

вителей Фуггеров и др. зарубежных

купеческих домов, в т. ч. и из Рос¬

сии, открыть филиалы в дат. столи¬

це. Особое покровительство получа¬

ли голл. купцы.Законодательная реформа К.,

вершиной которой стали 2 круп¬

ных правовых кодекса 1521-1522 гг.КРИСТИАН II(«Земский закон» и «Городской за¬

кон»), была направлена на снятие

ограничений, наложенных на ко¬

ролевскую власть тронным мани¬

фестом, и перераспределение части

дворянских привилегий в пользу

короля и бюргерства. В последнем

законе К. видел новый элемент об¬

щественно-политического устрой¬

ства, способный установить баланс

сил между привилегированными и

непривилегированными сословия¬

ми при верховном арбитраже монар¬

ха, а также обеспечить надежную

финансовую и политическую под¬

держку королевской власти. Была

упорядочена административно-су-

дебная система городского управле¬

ния, к-рая теснее связывалась с ко¬

ролевской властью. Города получи¬

ли монополию на торговлю важней¬

шими товарами (пиво, вино, сельдь

и проч.) и проведение ярмарок. Толь¬

ко Копенгаген, Мальмё, Ландскру-

на и Хельсингёр получили право на

покупку зерна внутри страны и на

его экспорт. Постепенно города ста¬

новились главным источником по¬

полнения гос. казны. Статус круп¬

нейших земельных собственников

сохранили дворянство и Церковь,

но появился ряд ограничений. Так,

король получил право вмешиваться

в отношения между землевладель¬

цами и их крестьянами; повинно¬

сти крестьян в пользу землевладель¬

цев стали регламентироваться; бы¬

ло запрещено произвольно сгонять

крестьян с обжитого ими участка (за

исключением случаев, когда аренда¬

торы не исполняли в срок своих обя¬

зательств) и продавать наиболее за¬

висимых из них (пожизненных арен¬

даторов); существенно ограничива¬

лась возможность землевладельца

вести торговую деятельность.Церковная реформа. Тронный ма¬

нифест 1513 г. гарантировал духо¬

венству сохранение всех земельных

владений и привилегий. Однако К.

стремился ограничить права духо¬

венства, сделать Церковь подконт¬

рольной королевской власти. Пра¬

вовыми кодексами в 1521-1522 гг.

был введен запрет на увеличение

Церковью своего недвижимого иму¬

щества, в т. ч. путем получения да¬

рений. Судебный иммунитет Церк¬

ви фактически был ликвидирован;

суд над духовенством был передан

чиновникам королевского суда (4 ма¬

гистрам, докторам права, находив¬

шимся в г. Роскилле), подача апел¬

ляций в Римскую курию была за¬прещена, т. к. все церковные проб¬

лемы должны были решаться внут¬

ри страны. С помощью постоянной

дипломатической миссии в Риме К.

получил возможность в обход дат.

капитулов проводить за определен¬

ную плату назначения на епископ¬

ские кафедры нужных ему людей

(напр., его канцлер Ове Билле стал

епископом в г. Орхус, члены коро¬

левской канцелярии Стюгге Крум-

пен и Йёрген Фрийс — епископами

Бёрглума и Виборга). В 1519 г., пос¬

ле смерти архиеп. Лундского Бир¬

гера Гуннерсена, король вопреки вы¬

бору капитула и воле папы Римско¬

го назначил на архиепископскую

кафедру члена королевской канце¬

лярии, выходца из бюргерской сре¬

ды Йёргена Скодборга, к-рый дол¬

жен был передать королю о-в Борн¬

хольм и ряд земель в Сконе, принад¬

лежавших архиепископии. После

отказа передать земли, Скодборга

заменили немцем Дидриком Слаге-

ком, к-рого К. казнил уже в 1522 г.

Лундский капитул был вынужден

пойти на уступки и отдать королю

требуемые земли, а на вакантное мес¬

то архиепископа был назначен коро¬

левский секретарь Йохан Весе.Внешняя политика. Главную за¬

дачу во внешней политике К. видел

в сохранении Кальмарской унии.

В 1517 г. в Швеции обострился

конфликт между противниками (во

главе с регентом Стеном Стуре-

младшим) и сторонниками (во гла¬

ве с архиеп. Уппсалы Густавом Трол¬

ле) сохранения союза с Данией. По¬

сле того как Стуре-младший со¬

общил о низложении архиепископа

Уппсалы и конфискации его имуще¬

ства, К. объявил Стуре и его сторон¬

ников еретиками. Король заручился

поддержкой имп. Карла V и папы

Льва X, наложившего на Швецию

и ее регента интердикт, и начал во¬

енные действия. В янв. 1520 г. Сту-

ре-младший был смертельно ранен.

Наемное войско К. беспрепятст¬

венно двинулось к Уппсале и Сток¬

гольму, оборону города возглавила

вдова убитого регента. Неск. меся¬

цев швед, столица сдерживала оса¬

ду, но 7 сент. 1520 г. на условиях ам¬

нистии всем противникам короля и

архиепископа войска К. вошли в го¬

род. 4 нояб. 1520 г. архиеп. Г. Трол¬

ле короновал К. в стокгольмской

Большой церкви св. Николая. По¬

сланник имп. Карла V передал К. ин-

сигнии ордена Золотого руна. Коро¬

национные торжества продолжались10

КРИСТИАН II3 дня. 7 нояб. Тролле подал королю

прошение, в котором он потребовал

возместить ущерб, нанесенный Уп-

псале, и назвал тех, кто поддержи¬

вали Стуре и подлежали осуждению

и наказанию как еретики. Судебное

разбирательство, к-рое провели сто¬

ронники Тролле 8-9 нояб., носило

формальный характер. Все подсуди¬

мые были признаны виновными в

оскорблении архиепископа и в рас¬

пространении ереси. Уже 8 нояб. на

Стурторгет, центральной площади

Стокгольма, состоялась 1-я казнь —

были обезглавлены епископы Скары

и Стренгнеса, а 9-10 нояб. казнены7 членов гос. совета, а также, по раз¬

ным оценкам, еще от 80 до 100 чел.,

принадлежавших к различным со¬

словиям. Тела казненных были со¬

жжены вместе с вырытыми из моги¬

лы останками Стена Стуре-младше-

го. В историографии эти события

получили название «Стокгольмская

кровавая баня».В дек. 1520 г. по образцу Ганзей¬

ского союза и в противовес ему бы¬

ла создана Скандинавская торговая

компания, к-рой передали в управ¬

ление швед, горнорудные предпри¬

ятия. К. также распорядился снаря¬

дить экспедицию в Гренландию, по¬

чти забытое на тот момент владение

норвеж. короны. Летом 1521 г. ко¬

роль совершил продолжительный

визит в Нидерланды. Он напомнил

Карлу V о существовании в средне¬

вековье империи дат. кор. Вальдема-

ра II Победителя (1202-1241) и полу¬

чил от имп. Карла V предваритель¬

ное подтверждение прав дат. монар¬

хов на земли Сев. Германии. Право

вассалитета герц-ства Гольштейн,

ранее принадлежавшее епископу

Любека, перешло к К. После возвра¬

щения К. пригласил голл. поселен¬

цев на о-в Амагер (близ Копенгаге¬

на) для обучения дат. крестьян но¬

вым аграрным технологиям.В 1521 г. Швеция вновь восстала

против датчан. Во главе мятежа

встал провозглашенный регентом

Густав Эрикссон Ваза, отец кото¬

рого Эрик был одним из членов го¬

сударственного совета, казненных в

Стокгольме. В марте 1522 г. ганзей¬

ские города Любек, Гамбург, Росток,

Штральзунд, Висмар и Люнебург

заключили антидат. союз и начали

подготовку к войне. В авг. 1522 г.

Ганза атаковала о-в Борнхольм и

пров. Сконе, поставив под угрозу

безопасность Копенгагена. Попытка

К. утвердить новые экстраординар¬ные налоги была сорвана ютланд¬

скими дворянами. 20 янв. 1523 г.

часть из них официально отказала

королю в верности, скрепив свои¬

ми печатями особую «грамоту о низ¬

ложении» К. Несмотря на поддерж¬

ку других регионов страны, король

не предпринял никаких действий и

сначала занял выжидательную пози¬

цию, а затем — 13 апр. 1523 г.— вмес¬

те с семьей и нек-рыми сторонни¬

ками под охраной эскадры отплыл

в Нидерланды. Из-за начавшейся

войны с Францией К. не получил ни

финансовой, ни военной поддержки

от Карла V; усугубила положение К.

и его нескрываемая симпатия к иде¬

ям Реформации. В отсутствие К. на

дат. и норвеж. престол был избран

его дядя герц. Фредерик, а на швед¬

ский — Густав I Ваза, а все его рефор¬

мы были отменены. Однако полити¬

ческая ситуация в Дании и Швеции

была нестабильна: там оставалось

немало сторонников короля, поэто¬

му возможность реставрации сохра¬

нялась еще неск. лет. К. не смог ока¬

зать к.-л. значительную помощь ни

сохранившим ему верность жителям

Копенгагена и Мальмё, сопротив¬

лявшимся вплоть до 1524 г., ни сво¬

ему стороннику адмиралу Сёрену

Норбю, который удерживал пози¬

ции в Скандинавии до 1526 г. В сент.

1523 г. он попытался собрать армию

наемников, но она быстро разбежа¬

лась из-за недостатка средств на вы¬

плату жалованья. Тем не менее в на¬

дежде на изменение ситуации К. от¬

верг соглашение, по к-рому его сын

Ханс становился преемником Фре¬

дерика I, а ему и королеве назнача¬

лась ежегодная пенсия.К. нашел утешение в учении М. Лю¬

тера. После роспуска армии он спря¬

тался от кредиторов в мон-ре Швай-

ниц в Саксонии, где принимал Лю¬

тера и Ф. Меланхтона. Вскоре К. от¬

правился в Виттенберг и поселился

в доме худож. Лукаса Кранаха Стар¬

шего. Здесь он распорядился пере¬

вести на дат. язык НЗ и сам сделал

перевод части ВЗ, скорее всего с нем.

языка. В 1524 г. в Дании был распро¬

странен дат. перевод НЗ с предисло¬

вием X. Миккельсена, в к-ром он про¬

пагандировал реставрацию правле¬

ния К. В кон. июля 1524 г. К. вернул¬

ся в Нидерланды, где он с нек-рыми

перерывами находился до 1531 г. За

это время он снарядил неск. капер¬

ских кораблей, которые грабили дат.

и ганзейские торговые суда в Север¬

ном м. Отношения К. и его неболь¬шого двора, находившегося в г. Лире,

с императором и правительством Ни¬

дерландов были натянутыми, в т. ч.

из-за перехода К. и его жены Изабел¬

лы в лютеранство. После ее смерти19 янв. 1526 г. их дети, чье воспита¬

ние осуществлялось под гос. надзо¬

ром, были изолированы от общения

с отцом. К. по-прежнему разрабаты¬

вал планы реставрации своей влас¬

ти. Вначале он задумал захватить Да¬

нию с юга, для чего в течение неск. лет

вел переговоры с герц. Генрихом II

Брауншвейгским, но с 1527 г. король

и его окружение стали планировать

военно-морской поход в Норвегию.

В 1529 г. были начаты тайные пере¬

говоры с архиеп. Тронхейма Олавом

Энгельбректссоном. Для обеспече¬

ния поддержки императора и нор¬

вежского духовенства К. вынужден

был отречься от лютеранства и дать

обещание при реставрации его влас¬

ти сохранить владения в лоне като-

лич. Церкви. Принудив нидерланд¬

ские города оказать помощь, 26 окт.

1531 г. К. отплыл с 25-30 кораблями

и 6-7 тыс. ландскнехтами из Нидер¬

ландов по направлению к юж. бере¬

гам Норвегии. 8 нояб. 1531 г. эскад¬

ра вошла в Осло-фьорд уже серьез¬

но пострадавшая от сильных штор¬

мов. 5 янв. 1532 г. представителями

различных норвеж. земель К. был

признан наследственным королем

Норвегии. Но замки Бохус, Акер-

схус и Бергенхус, в которых нахо¬

дился дат. гарнизон, сохранили вер¬

ность новым властям Дании и дер¬

жали осаду. После встречи с против¬

никами 1 июля 1532 г. К. получил от

члена дат. гос. совета капитана Кну¬

да Педерсена Гюльденстирне разре¬

шение на поездку в Копенгаген для

проведения переговоров с кор. Фре¬

дериком I. При этом К. была обеща¬

на безопасность и свобода. Но, ока¬

завшись на корабле, король факти¬

чески стал узником (впосл. было

сказано, что Гюльденстирне не имел

полномочий для таких обещаний).

В Копенгагене К. не дали сойти с ко¬

рабля и 9 авг. 1532 г. заключили в за¬

мок Сённерборг. В качестве гаран¬

тов сохранения жизни плененного

выступали 4 датских и 4 гольштейн-

ских члена гос. совета, без их согла¬

сия ни Фредерик I, ни кто-либо иной

не могли ничего предпринять в от¬

ношении заключенного, даже встре¬

титься с ним лично. В Сённерборге

К. находился в заключении на протя¬

жении 16 лет. Вначале он мог свобод¬

но передвигаться, но впосл. в связи* 11тм

с разразившейся в Дании междо¬

усобной войной 1534-1536 гг. (т. н.

Графская распря), в которой приня¬

ли участие сторонники его реставра¬

ции, режим содержания был ужес¬

точен.Завершение войны не принесло

изменений в положение К., т. к. зять

К. Фридрих II Пфальцский (1482-

1556, курфюрст с 1544) заявил пре¬

тензию на дат. престол от его име¬

ни. Ситуация изменилась после за¬

ключения Шпайерского мира 1544 г.,

по которому Габсбурги отказались

от притязаний на корону Дании и

Норвегии. В 1546 г. новый кор. Да¬

нии Кристиан III и голыптейнский

герц. Адольф прибыли в Сённерборг

и договорились о том, что К. сможет

жить в замке Калуннборге, охотить¬

ся и ловить рыбу, но он должен от¬

казаться от всех своих прав на пре¬

стол. Поскольку дочери К. не отка¬

зались от своих претензий на дат.

трон, договор не был реализован

и К. остался в заключении. В 1549 г.

Кристиан III позволил перевезти уз¬

ника в замок Калуннборг. В 1550 г.

ему было разрешено передвигаться

в окрестностях замка, а в 1554 г. вы¬

ходить на охоту. Последние годы жиз¬

ни К. провел в чтении духовной ли¬

тературы, молитвах и размышлени¬

ях; он был похоронен в г. Оденсе.

Ист.: Samling af gamle danske love / Udg. af

J. L. A. Kolderup-Rosenvinge. Kobenhavn,

1821-1846. 5 bd.; Samling af danske Kongers

Haandfaestninger og andre lignende Acter. Ko¬

benhavn, 1856, 1974r; Bondekaer eller tyran?:

Tekster til Christian II’s regime, politik og per-

solighed / Ved M. Venge. Odense, 1975; Den

Danske Rigslovgivning, 1513-1523 / Udg. af

A. Andersen. Kobenhavn, 1991.Лит.: Paludan-Miiller C. De forste Konger af

den oldenborgske Slaegt. Kobenhavn, 1874;

PasternakJ. Omkring Christiern II’s landlov: En

kildekritisk undersogelse // Scandia. Stokholm,

1964. Bd. 30. S. 191-216; Skyum-Nielsen N.

Blodbadet i Stockholm og dets juridiske mas-

kering. Kobenhavn, 1964; Sass E. K. Studier

i Christiern II’s ikonografi. Kobenhavn, 1970;

Venge Af. Christian 2.s fald: Spillet om magten

i Danmark januar—februar 1523. Odense, 1972;

idem. «Nar vinden fojer sig...»: Spillet om mag¬

ten i Danmark marts—december 1523. Odense,

1977; idem. Hans og Christian II, 1481-1523

// Danmarks historie Tiden 1340-1648 / Red.A. E. Christensen. Hbd. 1: 1340-1559. Ko¬

benhavn, 1989. S. 210-268; Возгрин В. E. Ге¬

незис датского абсолютизма // Политичес¬

кие структуры эпохи феодализма в Зап.

Европе VI-XVII вв. Л., 1990. С. 132-176;

Lausten М. S. Christian 2. den anden mellem

paven og Luther: Tro og politik omkring «den

rode konge» i eksilet og i fangenskabet (1523-

1559). Kobenhavn, 1995; Сванидзе А. А. Эпо¬

ха межскандинавских уний (1340-1523) //

История Дании с древнейших времен до на¬

чала XX века / Отв. ред. О. В. Чернышева. М.,

1996. С. 122-168; Щеглов А. Д. ИнститутыКРИСТИАН II - КРИСТИАН IIIвласти в Дании в 1000-1660 гг. // Властные

институты и должности в Европе в Сред¬

ние века и раннее Новое время / Отв. ред.

Т. П. Гусарова. М., 2011. С. 514-535.В. М. ХусаиновКРИСТИАН III [дат. Christian,

Christiern] (12.08.1503, замок Гот-

торп, ныне в черте г. Шлезвиг, Гер¬

мания — 1.01.1559, Коллинг, совр.

Дания), кор. Дании (1534/36 —1 янв. 1559) и Норвегии (1 апр.

1537 — 1 янв. 1559), религ. рефор¬

матор, утвердивший лютеранство

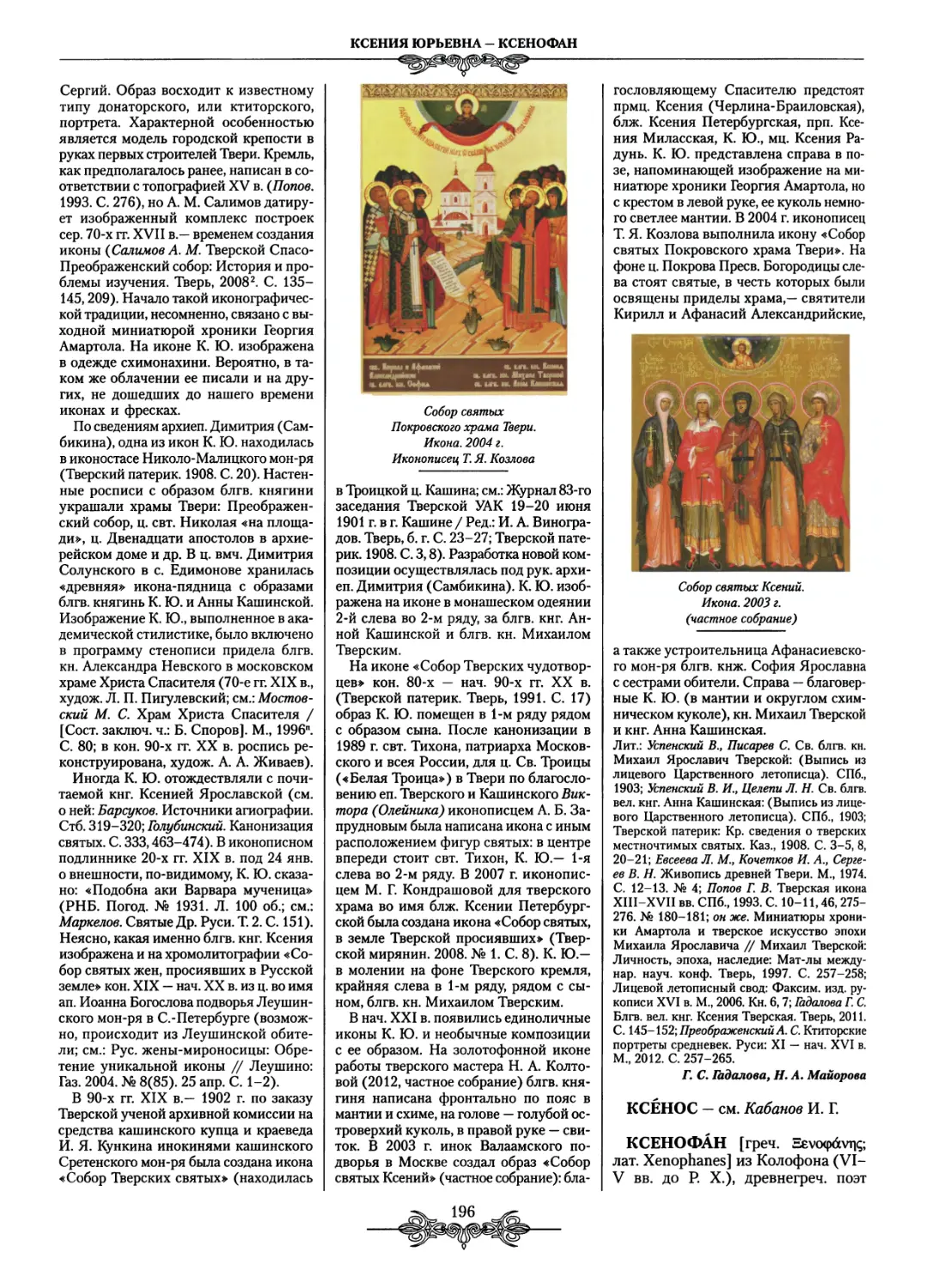

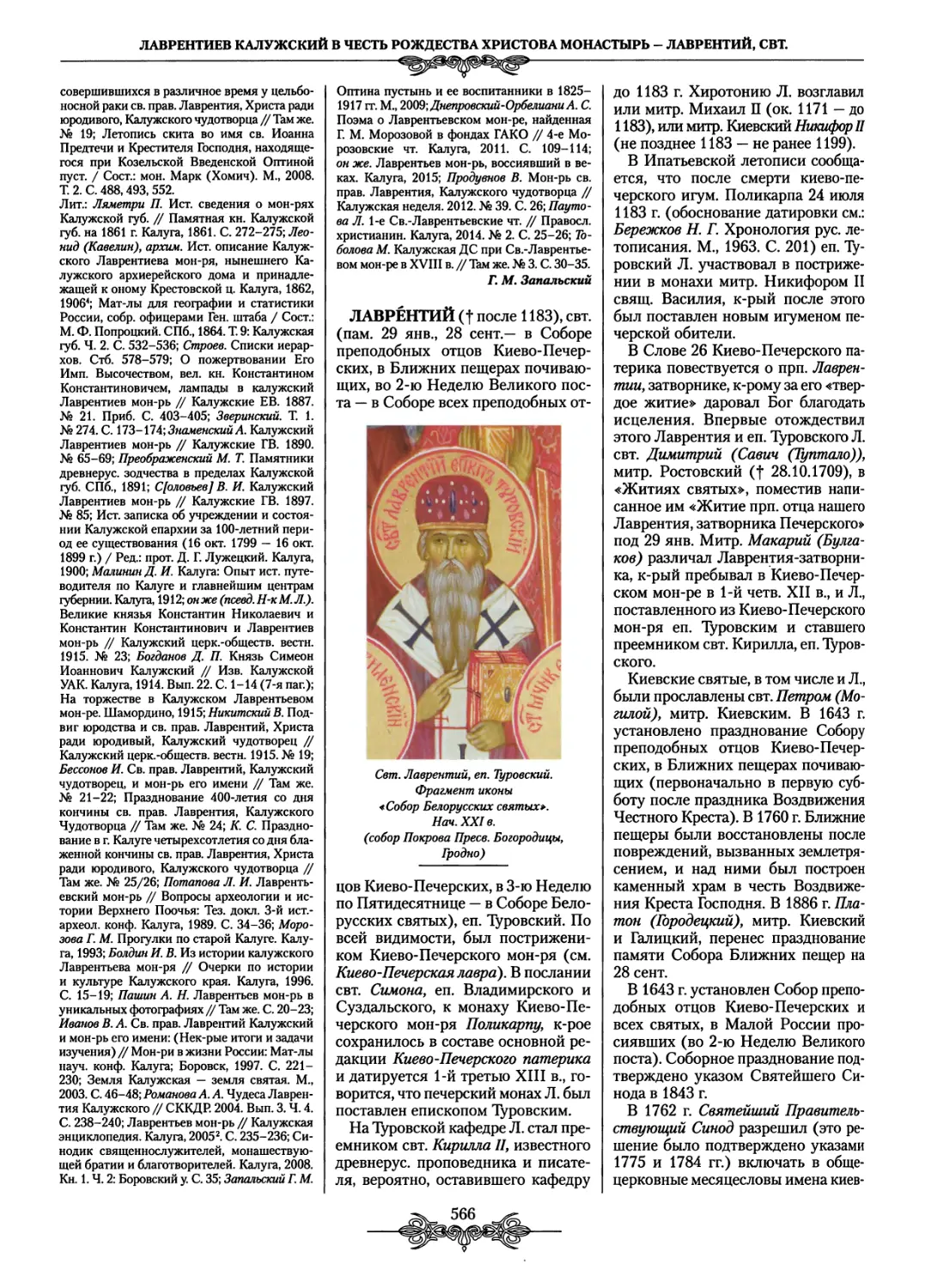

в качестве гос. религии в Дании.Кор. Кристиан III.

Гравюра. 50-е гг. XVI в.К. был старшим сыном Фредерика

Голыитейнского (1471-1533) и Ан¬

ны Бранденбургской (1487-1514).

В 1514 г. мать К. умерла и Фредерик I

женился на Софии Померанской

(1498-1568), к-рая родила ему 6 де¬

тей. Образованием принца К. зани¬

мались протестанты Вольфганг фон

Утенхоф и Йоханн Ранцау. Они при¬

вили К. интерес к идеям Реформа¬

ции и заинтересовали его взгляда¬

ми Мартина Лютера (1483-1546).

Путешествуя по Германии в 1521—

1523 гг., принц присутствовал на

Вормсском синоде (1521), где уви¬

дел Лютера и услышал его выступ¬

ление. Впосл. К. поддерживал пе¬

реписку с Лютером и оказывал фи¬

нансовую поддержку семье Лютера

после его смерти. 20 янв. 1523 г. отец

К. принял предложение дат. дворян

и стал королем Фредериком I (1523—

1533). В 1525 г. принц К. заключил

брак с Доротеей Саксон-Лауэнбург-

ской (1511-1571); в 1526 г. он был

назначен штатгальтером герц-ства

Шлезвиг, а в 1529 г.— вице-королем

Норвегии. К. провел в Шлезвиге цер¬

ковную реформу и объявил люте¬ранство новой официальной рели¬

гией. После смерти Фредерика I ка¬

толический государственный совет

отклонил кандидатуру К. на прес¬

тол, отдав предпочтение его 12-лет¬

нему брату Хансу, воспитанному в

католич. вере и в отличие от К. ро¬

дившемуся в Дании. Дворяне разде¬

лились на 2 партии, поддерживав¬

шие того или др. наследника. Реше¬

ние вопроса отложили до Иванова

дня 1534 г. Однако сторонник К. Мо-

генс 1ейе, гофмейстер и член Коро¬

левского совета при 3 последних дат.

королях, организовал в Ютландии

встречу 8 членов совета, 4 еписко¬

пов и представителей дворянства,

для того чтобы они призвали К. на

дат. трон. 4 июля 1534 г. в г. Рюе

(Вост. Ютландия) К. был избран

королем Дании. Он дал согласие и19 авг. прибыл в Хорсенс, где подпи¬

сал Хартию (handfaestning), в к-рой

подтверждал права разных сосло¬

вий и был провозглашен королем.В первый же год правления К.

в Дании вспыхнула гражданская

«Графская война» (или «Графская

распря» — Grevens Fejde) (1534-

1536). Гр. Кристофер Ольденбург¬

ский, недовольный арестом низло¬

женного короля Кристиана II, под¬

нял мятеж. Его поддержал ганзей¬

ский г. Любек, графства Мекленбург

и Ольденбург, часть дворян Зелан¬

дии и Сконе, города Копенгаген и

Мальмё. В 1534 г. Клемен Андерсен

(шкипер Клемент) по просьбе гр.

Кристофера Ольденбургского под¬

нял крестьянское восстание в Сев.

Ютландии. В июле гр. Кристофер

объявил себя регентом Зеландии

от имени Кристиана II, а в авг. занял

Сконе. К. поспешил заключить мир

с Любеком и послал армию под ко¬

мандованием Йоханна Ранцау на по¬

давление крестьянского восстания.18 дек. штурмом был взят Ольборг —

последняя цитадель бунтовщиков.

Шкипер Клемент сумел бежать, но

был пойман и в 1536 г. казнен. Швед,

кор. Густав I Ваза пришел на помощь

К. и вторгся в Сконе. В 1535 г. он взял

Хельсингборг, закончив освобожде¬

ние вост. части Дании от мятежни¬

ков. И июня 1535 г. близ Экснебь-

ерга армии графа Ольденбургского

было нанесено решающее пораже¬

ние. Копенгаген и Мальмё были вы¬

нуждены сдаться после неск. меся¬

цев осады. 29 июля 1536 г. К. вошел

в Копенгаген и «Графская распря»

была окончена. После победы авто¬

ритет К. среди дворянства значи¬12

КРИСТИАН III - «КРИСТИАНОВА ЛЕГЕНДА»тельно вырос, но прокатолич. пар¬

тия была еще достаточно сильна.12 авг. 1536 г. К. при помощи нем.

наемников арестовал 3 находивших¬

ся в Копенгагене епископов, к-рые

открыто выступали против призна¬

ния К. дат. королем. 30 окт. на засе¬

дании херредага, в к-ром принима¬

ли участие представители всех со¬

словий, К. провозгласил лютеран¬

ство гос. религией, а себя — главой

Церкви. Новый статус Церкви Да¬

нии был определен в т. н. капиту¬

ляциях (1536): были отменены цер¬

ковные привилегии, епископов за¬

менили лютеран, суперинтенданты

(впосл. вновь именовались еписко¬

пами), церковная собственность бы¬

ла конфискована и перешла в фонд

королевских владений, имущество

соборов и мон-рей могло сохранить¬

ся за ними только при условии при¬

нятия священниками и монахами

протестант, веры. Началась полно¬

масштабная конфискация церков¬

ного имущества и земель, в резуль¬

тате чего король стал крупнейшим

землевладельцем в стране. Мон-ри

просуществовали в Дании еще ок.

30 лет; они платили налоги, им за¬

прещалось принимать послушников

и совершать постриги. Насельникам

был предоставлен выбор: вернуться

в мир, выехать из Дании или перехо¬

дить из одного мон-ря в другой (по

мере их закрытия). Церковь в Дании

была реорганизована под рук. спо¬

движника Лютера-Иоганна Буген-

хагена, к-рый 12 авг. 1537 г. короно¬

вал К. и его супругу Доротею по

протестант, обряду, а в сент. 1537 г.

впервые «рукоположил» 7 суперин¬

тендантов.Первые 6 лет правления К. были

отмечены борьбой между датчана¬

ми, членами Королевского совета,

и нем. дворянами, к-рые помогли

К. получить трон и занимали важ¬

ные гос. должности. Датчанам уда¬

лось добиться от короля подписа¬

ния закона, согласно к-рому высшие

гос. посты могли занимать толькоэтнические датчане. В 1539 г., когда

в результате вмешательства в дела

гос-ва имп. Карла V возникла опас¬

ность нового гос. переворота в поль¬

зу Кристиана II, король удалил от

себя немцев, сделав ставку на дат.

дворянство. Последствия «Графской

распри» были окончательно преодо¬

лены, взаимное доверие восстанов¬

лено, и в 1542 г. дворяне выделили

20-ю часть своего имущества для по¬

гашения долга К. перед голынтин-

цами и немцами. Под рук. советни¬

ка К. Йохана Фрийса была проведе¬

на реформа местного и гос. управле¬

ния, резко усилившая процесс гос.

централизации. Крупные феодаль¬

ные владения — лены, на которые

делилась страна, были превращены

в административные округа. Поме¬

щики получили полную власть над

арендаторами: исполняли судебные

приговоры, взимали в свою пользу

судебные штрафы и др.Внешняя политика К. была сосре¬

доточена на создании союза с нем.

протестантами для противодейст¬

вия имп. Карлу V, который поддер¬

живал притязания своих племян¬

ниц — дочерей Кристиана II Доро¬

теи и Кристины — на власть в Да¬

нии, Норвегии и Швеции. В 1542 г.

К. объявил войну Карлу V и закрыл

прол. Зунд (Эресунн) для голл. су¬

дов. 23 мая 1544 г. в г. Шпайере был

подписан мирный договор. Позднее,

отказавшись участвовать в Шмаль-

кальденской войне, К. стал посред¬

ником между императором и Сак¬

сонией (после гибели Морица Сак¬

сонского в сражении при Зиферсхау-

зене) и содействовал заключению

между ними мира. В 1544 г. К. раз¬

делил владения в Шлезвиге и Голь¬

штейне между своими братьями Хан-

сом-старшим и Адольфом и сыном

Фредериком, даровав им равные ти¬

тулы князей. Т. к. физический раз¬

дел территорий был невозможен, то

каждый из наследников получал У3

от доходов княжеств конкретных об¬

ластей, а налоги из городов и тамо¬женные пошлины собирали вместе,

а потом делили между князьями.

К. похоронен в соборе г. Роскилле.

Лит.: Lausten М. S. Christian 3. og kirken, 1537-

1559. Kobenhavn, 1987; The Scandinavian Re¬

formation: From Evangelical Movement to In¬

stitutionalisation of Reform / Ed. O. P. Grell

Camb., 1995; Lockhart P. D. Denmark, 1513—

1660: The Rise and Decline of a Renaissance

Monarchy. Oxf., 2007.«КРИСТИАНОВА ЛЕГЕНДА»(полное название: «Christiani mo-

nachi vita et passio sancti Wenceslai et

sanctae Ludmilae ave eius» — «Крис¬

тиана, монаха, жизнь и страдания

святого Венцеслава и святой Люд¬

милы, бабушки его»), лат. агиогра¬

фический памятник, составленный

между 992 и 996 гг. Помимо фактов

из жизни блгв. кн. Вячеслава (Вен¬

цеслава) (в ней впервые князь на¬

зван покровителем чехов) и мц. Люд¬

милы «К. л.» содержит рассказ о дея¬

тельности в Вел. Моравии равно¬

апостольных Кирилла и Мефодия,

о крещении и борьбе с язычника¬

ми чеш. кн. Борживоя. Долгое вре¬

мя памятник, ранние 2 списка кото¬

рого датируются XIV в., считался

поздним фальсификатом, но в нач.

XX в. это опроверг Й. Пекарж (Ре-

kaf J. Die Wenzels- und Ludmila le-

genden und die Echtheit Christians.

Prag, 1906). Я. Лудвиковский об¬

наружил заимствования из «К. л.»

в чтениях о св. Людмиле, к-рые на¬

ходятся в лат. бревиариях XII в.

(Ludvikovsky J. Rytmicke klausule

Kristianovy legendy a otazka jejiho

datovani // Listy filologicke. Praha,

1951. N 75. P. 169-190), а Д. Трше-

штик, исходя из отсутствия в лек¬

сике памятника анахронизмов, да¬

тировал его кон. X в. (Tfestik D. De¬

set tezi о Kristianove legende. 1980.

S. 7-38).Во введении к «К. л.» автор, мон.

Кристиан, просит еп. Пражского

сщмч. Адальберта (Войтеха) одоб¬

рить составленный по его указа¬

нию текст. В авторе исследовате¬

ли склонны видеть сына чеш. кн.

Болеслава I, к-рый, по преданию, ро¬

дился в ночь убийства кн. Вячесла¬

ва и был предназначен для мона¬

шеской жизни.Легенда начинается с рассказа

о равноап. Кирилле, к-рый создал

слав, письменность, перевел Биб¬

лию на слав, язык и ввел практику

слав, богослужения, убедив папу

Римского в том, что это необходи¬

мо для приобщения славян к хрис¬

тианской вере. Далее повествуется13

«КРИСТИАНОВА ЛЕГЕНДА* - КРИСТИНАо конфликте между равноап. Мефо-

дием и правителем Вел. Моравии

Святополком, который не следовал

его советам и не пресекал нечести¬

вых деяний своих подданных. По-

видимому, сообщение, что Вел. Мо¬

равия распалась из-за проклятия

равноап. Мефодия, возникло под

влиянием распространенной среди

его учеников легенды о его проро¬

честве.Особую часть «К. л.» составляет

рассказ о крещении чеш. кн. Бор-

живоя равноап. Мефодием в столи¬

це Вел. Моравии и о борьбе этого

князя с язычниками (чехами, не же¬

лавшими принять христ. веру), его

победе над язычниками и строи¬

тельстве храма во имя Преев. Бо¬

городицы на Пражском Граде. Глав¬

ным источником легенды о мц. Люд¬

миле послужило несохранившееся

Житие святой, написанное, видимо,

в 70-х гг. X в. и использованное так¬

же при составлении лат. и слав, тек¬

стов Житий. Сравнение сохранив¬

шихся текстов показало, что автор

«К. л.» сделал из этого источника

наиболее обширные извлечения.Ко времени написания «К. л.» уже

существовали «церковная» и «свет¬

ская» версии жизнеописания св. Вя¬

чеслава; создатели последней поста¬

рались снять вину с кн. Болеслава I

за его убийство. Автор легенды взял

за основу «церковную» версию, за¬

имствовав из светской лишь отдель¬

ные подробности и дополнив сведе¬

ниями, вероятно, из устной тради¬

ции. Так, «К. л.» сообщает, что кн.

Вячеслав велел клирикам читать

ему Ветхий Завет, а в дни больших

церковных праздников посылал на

рынок выкупать из рабства молодых

людей.Легенда также более подробно рас¬

сказывает о главе двора кн. Вячесла¬

ва, Подивене, казненном за убийст¬

во одного из предателей князя. По¬

сле того как из могилы Подивена

стали исходить лучи света, его тело

было перезахоронено на кладбище

возле собора св. Вита, где находи¬

лись мощи его господина.Изд.: Chaloupeckу V. Prameny X. stoleti Le-

gendy Kristianovy // Svatovaclavsky sbornik.

Praha, 1939. T. 2. P. 2. S. 237-280, 301-400;

MMFH. 1967. T. 2. P. 186-199, 255-257,

267-268, 276-283, 289-296, 299-303; Kris-

tianova legenda / Ed. J. Ludvikovsky. Praha,2012.Лит.: Tresttk D. Deset tezi о Kristianove le-

gende J/ Folia Historica Bohemica. Praha,

1980. C. 2. P. 7-38; idem. Pocatky Premys-

lovcu. Praha, 1997; Сотиров Г. Кристианова

легенда // KME. 1995. T. 2. C. 460-468 [Биб-лиогр: С. 467-468]; Флоря Б. Н. Христиан¬

ство в Древнепольском и Древнечешском

гос-ве во 2-й пол. X — 1-й пол. XI в. // Хрис¬

тианство в странах Вост., Юго-Вост. и Центр.

Европы на пороге 2-го тысячелетия. М.,

2002. С. 190-266.Б. Н. ФлоряКРИСТЙНА [Кристина Дивная;

лат. Christina Mirabilis] (ок. 1150,

Брюстем, ныне в черте г. Синт-Трёй-

ден, пров. Лимбург, Бельгия — 24.07.

1224, Синт-Трёйден), блж. Римско-

католической Церкви (пам. 24 июля).

Основным источником сведений о К.

является ее Житие, составленное в

1232 г. доминиканцем Фомой из Кан-

темпре (t ок. 1270) (Thomas Cantip-

ratanus. Vita beatae Christinae — BHL,

N 1746; изд.: ActaSS. Iul. T. 5. P. 650-

660). К. род. в знатной семье; после

смерти родителей ее воспитанием

занимались 2 старшие сестры, кото¬

рые вели благочестивый образ жиз¬

ни. В возрасте 32 лет К. внезапно

заболела и перестала подавать при¬

знаки жизни. Ее тело было перене¬

сено в церковь для приготовления

к погребению, однако во время за¬

упокойной мессы К. вернулась к жиз¬

ни. Согласно Житию, женщина чу¬

десным образом поднялась к сводам

церкви, где и пребывала нек-рое вре¬

мя, пока приходский священник не

совершил обряд экзорцизма. Впосл.

К. рассказала присутствовавшим,

что ее душа посетила чистилище, ад

и рай. По ее словам, Христос пред¬

ложил ей выбор: пребывать с Ним

на небесах или вернуться к земной

жизни, чтобы личным примером со¬

действовать покаянию грешников;

блаженная выбрала последнее (Tho¬

mas Cantipratanus. Vita beatae Chris¬

tinae. I 5-8).К. вела аскетический образ жиз¬

ни; она ушла из дома и прервала

общение с людьми. Агиограф Фома

из Кантемпре подробно описывает

ее самоистязания (вероятно, они со¬

ответствовали представлениям ее

современников о страданиях в чис¬

тилище): К. бросалась в огонь, а так¬

же проводила много времени в хо¬

лодной воде, причем на ее теле не

оставалось никаких следов. К. счи¬

тала, что т. о. она участвует в спа¬

сении душ, пребывающих в чисти¬

лище (см.: Newman. 2008. Р. 34-35),

однако окружавшие ее люди вос¬

принимали поведение К., в т. ч. со¬

вершаемые ею чудеса, как свиде¬

тельство одержимости. Священник

повторно совершил над К. обряд

экзорцизма (Thomas Cantipratanus.Vita beatae Christinae. I 12). Через

нек-рое время К. поместили в тюрь¬

му, откуда она бежала, чудесным об¬

разом освободившись от оков (Ibid.

II18). К. получила широкую извест¬

ность среди «благочестивых мужчин

и женщин» (religiosi viri ас mulieres;

в источниках кон. XII в., связанных

с Льежским еп-ством, так обознача¬

лись члены общин бегинов и беги-

нок). В Синт-Трёйден стали прибы¬

вать люди, желавшие увидеть К. Мо¬

нахи и монахини, жившие в городе,

начали молиться о возвращении К.

в «обычное человеческое состоя¬

ние»; согласно Житию, она исцели¬

лась после того, как во время посе¬

щения церкви совершила погру¬

жение в крещальную купель (Ibid.II 20-21).Совр. исследователи по-разному

интерпретируют информацию из1-й части Жития о необычном по¬

ведении К. Так, М. Кинг считала ее

юродивой (King. 1987). Б. Ньюман

выдвинула гипотезу о психическом

заболевании К., проявления к-рого

позднее ослабли (Newman. 1998).

Большое количество чудес, описан¬

ных Фомой из Кантемпре в 1-й час¬

ти Жития К., вызывают у ряда ис¬

следователей сомнения в историче¬

ской ценности произведения (см.,

напр.: Roisin. 1946). Вероятно, агио¬

граф стремился проиллюстрировать

т. о. основную тему Жития — помощь

живых людей душам, находящимся

в чистилище (сходные мотивы со¬

держатся в Житии св. Лутгарды из

Авира, также составленном Фомой

из Кантемпре). Степень историчес¬

кой достоверности 2-й части Жи¬

тия, где описан «умеренный» образ

жизни К., представляется более вы¬

сокой (Passenier. 2001). Агиограф со¬

общает о тесной связи К. с общиной

бегинок в Синт-Трёйдене и о друже¬

ских отношениях со св. Лутгардой,

к-рая жила в общине с 1194 г. В нач.

XIII в. по решению Льежского епи¬

скопа община бегинок была преоб¬

разована в мон-рь, посвященный

Екатерине, вмц. Александрийской;

настоятельницей обители стала св.

Лутгарда. Затем К. в течение 9 лет

жила при келье отшельницы Ютты

в Борглоне (Thomas Cantipratanus.

Vita beatae Christinae. IV 38). К это¬

му периоду относится знакомство К.

с лоонским гр. Людовиком II (1197—

1218), к-рый считал ее своей духов¬

ной наставницей: перед смертью он

пожелал исповедоваться не священ¬

нику, а К. (Ibid. III 27).14

КРИСТИНА - КРИСТИНА ДЕ ПИЗАНОписывая образ жизни К., Фома

из Кантемпре перечисляет то, что

было характерно гл. обр. для бе¬

гинок: стремление к апостольской

жизни (vita apostolica), помощь бед¬

ным, забота о больных и об умираю¬

щих, а также отсутствие формаль¬

ной принадлежности к к.-л. религ.

ордену. Агиограф, возможно, пони¬

мал, что некоторые деяния блажен¬

ной (напр., исповедь умирающего)

могли быть негативно восприняты

церковными властями, а потому

особо отмечал праведность К.: так,

исповедав гр. Людовика II, она не

дала ему отпущение грехов, обещав

молиться за него и разделить его

страдания в чистилище (Ibid. IV

44-45). Сообщая о знании К. лат.

языка и об умении толковать Свящ.

Писание (Ibid. II 16; III 36; IV 39-40), Фома из Кантемпре отмечал,

что К. предпочитала учить других

на примере собственной жизни, т. к.

считала проповедь делом священни¬

ков (см.: Passenier. 2001. Р. 160-161).В последние годы жизни К. часто

посещала монастырь св. Екатери¬

ны; там она скончалась и была по¬

хоронена. В 1231 г. ее останки пе¬

ренесли в бенедиктинское аббат¬

ство Ноннемилен, куда переехали

насельницы мон-ря св. Екатерины.

В Житии К. сообщается о чудесах,

сопровождавших перенесение ее

мощей (Thomas Cantipratanus. Vita

beatae Christinae. V 54). После за¬

крытия мон-ря Ноннемилен (1796)

мощи К. были перенесены в Синт-

Трёйден.Ист.: ActaSS. Iul. Т. 5. Р. 637-660; Thomas de

Cantimpre. The Live of Christina the Asto¬

nishing // Idem. The Collected Saint’s Lives:

Abbot John of Cantimpre, Christina the As¬

tonishing, Margaret of Ypres and Lutgart of

Aywieres / Ed. B. Newman, M. King. Turnhout,2008. P. 127-157.Лит.: Roisirt S. La Methode hagiographique

de Thomas de Cantimpre // Miscellanea His-

torica in honorem A. de Meyer. Louvain, 1946.

Vol. 1. P. 546-557; Grundmann H. Religiose

Bewegungen im Mittelalter. Hildesheim, 1961.

Anh.: Neue Beitrage zur Geschichte der religio-

sen Bewegungen im Mittelalter; HaenensA., d\

Cristina PAmmirabile // BiblSS. 1964. Vol. 4.

Col. 329-330; Chenu M.-D. The Evangelical

Awakening // Idem. Nature, Man, and Society

in the 12th Cent.: Essays on New Theol. Per¬

spectives in the Latin West / Ed., transl. J. Tay¬

lor, L. K. Little. Chicago, 1968. P. 239-269;

King М. H. The Sacramental Witness of Chri¬

stina Mirabilis: The Mystic Growth of a Fool

for Christ’s Sake // Peaceweavers: Medieval

Religious Woman / Ed. L. T. Shank, J. A. Ni¬

chols. Kalamazoo, 1987. Vol. 2. P. 146-164;

Sweetman R. Christine of Saint-Trond’s Prea¬

ching Apostolate: Thomas of Cantimpre’s Ha-

giographical Method Revisitied // Vox Bene-

dictina. Saskatoon, 1992. Vol. 9. P. 67-97; idem.Christina the Astonishing // Woman and

Gender in Medieval Europe: An Encycl. /

Ed. M. Schaus. N. Y.; L., 2006. P. 132-133;

Constable G. The Reformation of the 12th Cent.

Camb.; N. Y., 1996; Newman B. Possessed by the

Spirit: Devout Women, Demoniacs, and the

Apostolic Life in the 13th Cent. // Speculum.

Camb., 1998. Vol. 73. P. 733-770; eadem. De¬

vout Women and Demoniacs in the World of

Thomas of Cantimpre // New Trends in Femi¬

nine Spirituality: The Holy Woman of Liege

and Their Impact / Ed. J. Dor e. a. Turnhout,

1999. P. 35—60; eadem. Introduction // Thomas

de Cantimpre. The Collected Saint’s Lives.

Turnhout, 2008. P. 3-51; SauserE. Christina die

Wunderbare // BBKL. 2000. Bd. 17. Sp. 240;

Passenier A. E. The Life of Christina Mirabilis:

Miracles and the Construction of Marginality

// Women and Miracle Stories: A Multidis¬

ciplinary Exploration / Ed. A.-M. Korte. Lei¬

den; Boston, 2001. P. 145-178; Simons W. Ci¬

ties of Ladies: Beguine Communities in the

Medieval Low Countries, 1200-1565. Phil.,

2001; Dickens A. J. The Female Mystics: Great

Woman Thinkers of the Middle Ages. L.; N. Y.,

2009. P. 39-54; Folkerts S. Voorbeeld op schrift:

De overlevering en toe-eigening van de «vita»

van Christina Mirabilis in de late middeleeu-

wen. Hilversum, 2010.E. А. ЗаболотныйКРИСТЙНА ДЕ ПИЗАН [франц.

Christine de Pizan, Christine de Pisan;

традиционное в русской литературе

именование К. де П. Пизанской оши¬

бочное, т. к. топоним Пизан не име¬

ет отношения к Пизе, а представля¬

ет собой офранцуженное название

небольшого сел. Пиццано близ Бо¬

лоньи, откуда происходил отец К.

де П.] (ок. 1364, Венеция — ок. 1430,

аббатство Сен-Луи, Пуаси), франц.

христианская писательница и поэ¬

тесса. Отец К. де П., Томмазо ди Бен¬

венуто да Пиццано, изучал медици¬

ну в Болонском ун-те, затем препо¬

давал там астрологию. С 1357 г. со¬

ветник Венецианской республики;

вскоре после рождения дочери был

приглашен ко двору французского

кор. Карла V Мудрого (1364-1380)

в качестве личного астролога и меди¬

ка. В 1368 г. семья переехала в Париж

и в дек. была представлена королю.

К. де П. воспитывалась при дворе, но

решающее влияние на ее образова¬

ние оказал отец, увлеченный идея¬

ми гуманизма и поощрявший тягу

дочери к чтению. Детские воспоми¬

нания К. де П. о придворной жизни

впосл. нашли отражение в ее сочи¬

нениях. В возрасте 15 лет она вы¬

шла замуж за представителя знат¬

ного пикардийского рода Этьена де

Кастеля, королевского нотариуса,

с к-рым была знакома с детства. По

случаю свадьбы Этьен де Кастель

получил от монарха должность ко¬

ролевского секретаря. В своих со¬

чинениях К. де П. описывала мужамудрым, учтивым и образованным

мужчиной, который не препятст¬

вовал ее научным занятиям и чте¬

нию, поощрял лит. опыты. В 1381 г.

у К. де П. родилась дочь, затем сын

(ум. в раннем детстве), в 1385 г. на

свет появился 2-й сын, Жан. К это¬

му времени относятся первые поэ¬

тические произведения К. де П. ли¬

рического характера.При кор. Карле VI Безумном

(1380-1422) положение семьи К.

де П. изменилось, особенно после

смерти отца (1385) и мужа (1389).

К. де П. пришлось вести хозяйст¬

венные дела и отстаивать семейные

интересы в судебных тяжбах за на¬

следство; чтобы выплатить судеб¬

ные издержки, она была вынуждена

продать некоторые из подаренных

владений. Впоследствии она пред¬

ставила свой опыт в виде советов же¬

нам о делах мужей и вдовам о найме

адвокатов. Вопреки обычаю К. де П.

предпочла не выходить во 2-й раз

замуж, а содержать семью (помимо

детей на ее попечении находились

мать и племянница) писательским

трудом. Она переписывала книги,

делала к ним иллюстрации, занима¬

лась нотариальной работой. К этому

периоду относится цикл лирических

поэм о любви и горе «Сто баллад

о влюбленном и даме» (Cent balla¬

des d’amant et de dame, 1399). Мно¬

гие правители (франц. кор. Карл VI,

англ. короли Ричард II (1377-1399)

и Генрих IV Болингброк (1399-

1413)) и представители знати (герц.

Людовик Орлеанский) покровитель¬

ствовали поэтессе. В 1397 г. кор. Ри¬

чард II принял ко двору ее сына Жа¬

на; с ним были отправлены копии

некоторых произведений К. де П.

В 1396 г. (или, по др. данным, в 1398)

ее дочь стала монахиней в домини¬

канской обители Сен-Луи в Пуаси,

находившейся под покровительст¬

вом королевской семьи. Сложился

круг почитателей и единомышлен¬

ников К. де П., среди которых были

франц. теолог Жан Жерсон и коро¬

левский библиотекарь Жиль Мале.В 1399-1400 гг. в своем творчест¬

ве К. де П. отходит от лирической

поэзии. В «Послании к богу Любви»

(L’epistre au dieu d’amours) и «Посла¬

нии Офеи Гектору» (L’epistre de Othea

a Hector) поэтесса размышляет о по¬

ложении женщины в современном

ей обществе и обличает взаимоот¬

ношения полов, описанные Жаном

де Мёном во 2-й ч. «Романа о Розе»,

как порочные и антихристианские,15

поскольку они ведут к восприятию

женщины лишь как объекта утех. Вы¬

сказанные ею идеи вызвали обшир¬

ную дискуссию, т. н. спор о Розе (Que-

relle de la Rose; о позициях сторон в

этом споре подробнее см.: Debating

the Romance of the Rose: A Crit. An¬

thology / Ed. C. McWebb. N. Y., 2007).

Свои мысли К. де П. подробно изло¬

жила в «Сказе о Розе» (Le dit de la Ro¬

se, 1402). Попыткой привлечь вни¬

мание к положению женщины и к от¬

ношению к ней в обществе стало ад¬

ресованное поэту Эсташу Дешану

письмо от 10 февр. 1404 г.; в нем пи¬

сательница говорила об упадке фран¬

цузского общества, отмечая среди

главных пороков жадность, злобу

и безнравственность. К этому же пе¬

риоду относятся 4 баллады, богатые

бытовыми деталями: пастораль о

любви пастушки и дворянина «Сказ

о пастушке» (Le dit de la pastoure),

«Пятнадцать радостей Богоматери»

(Les XV joyes Nostre Dame), «Молит¬

ва Господу» (Une oroyson de Nostre

Seigneur), «Молитва Богоматери»

(Oroyson Nostre Dame). В 1404 г. К.

де П. преподнесла Филиппу Храб¬

рому, герц. Бургундии, «Книгу об из¬

менчивости Фортуны» (Le livre de la

mutacion de Fortune), где в поэтиче¬

ской форме была представлена ми¬

ровая история с т. зр. непостоянства

земной удачи; в конце произведения

она размышляла о проблемах свое¬

го времени: схизме в католич. Цер¬

кви, столкновениях Столетней вой¬

ны и проч. Впечатленный подарком

герцог заказал ей трактат о доброде¬

телях своего старшего брата, покой¬

ного кор. Карла V,— «Книгу о деяни¬

ях и добрых нравах мудрого короля

Карла V» (Le Livre des faits et bonnes

moeurs du sage roi Charles V, 1404).

Это 1-е прозаическое произведение

К. де П. Трактат состоит из 3 частей

(«Благородство смелости», «Рыцар¬

ство» и «Мудрость»), в соответст¬

вии с их заглавиями были отобраны

факты из жизни короля. Апологе¬

тически возвеличив образ Карла V,

К. де П. создала в этом трактате кар¬

тину идеального правления в про¬

шлом Французского королевства.

Несмотря на отсутствие хроноло¬

гической точности событий, книга

остается важным источником све¬

дений о правлении этого короля.В 1405 г. были написаны «Книга

о Граде женском» (Le livre de la Cite

des Dames) и «Книга трех доброде¬

телей» (Le Livre des trois vertus), где

К. де П. вновь рассуждала о правахКРИСТИНА ДЕ ПИЗАНи об обязанностях женщин. «Кни¬

гу о Граде женском», которая пред¬

ставляла собой ок. 200 жизнеопи¬

саний женщин, создавалась как воз¬

ражение последователю Ж. де Мёна

Матеолусу, автору популярных в то

время «Ламентаций» (Lamentations),

с целью доказать, что жена не усту¬

пает мужу ни нравственно, ни ин¬

теллектуально. Одним из основных

аргументов служил тот факт, что

Дева стала Матерью Сына Божия.

В сочинении К. де П. использовала

типичный для средневековья при¬ем вымышленного аллегорического

сна: во сне ее посетили 3 дамы —

Рассудительность, Нравственность

и Справедливость (эти добродете¬

ли, по мнению К. де П., были при¬

сущи в одинаковой мере обоим по¬

лам в отличие от традиц. жен. кро¬

тости и смирения) — и, признав

сложность защиты женщин от на¬

падок, предложили сопроводить их

в безопасное место, Град женщин.

Текст разделен на 3 части: Рассу¬

дительности (возведению городской

стены) соответствуют размышление

об истории и рассказ о женщинах,

известных ученостью или градо¬

строительством; Нравственности

(постройке городских зданий) —

рассказ о визионерках и предска¬

зательницах, дочерней и супружес¬

кой любви, целомудрии; Справед¬

ливости (насыщению города влагой

христ. принципов) — рассказ о святых

и мученицах. «Книга трех доброде¬

телей» (известна также как «Сокро¬

вище Града женщин» (Le tresor de

la Cite des Dames)) была посвящена

Маргарите Бургундской, юной су¬

пруге дофина Людовика (t 1415),

и имела целью определить место

женщины в политическом «теле»

государства. Книга представляла

собой руководство для женщин из

всех социальных слоев, и К. де П.

объясняла женщинам, как следует

вести себя в соответствии с соци¬альным положением. 1-я ч. тракта¬

та была адресована принцессам и

благородным дамам, 2-я — женщи¬

нам и девушкам, живущим при дво¬

ре, 3-я — женщинам из др. соци¬

альных слоев. Основное внимание в

произведении уделялось жизнен¬

ным ситуациям, связанным с при¬

вычным кругом жен. обязанностей:

управлению домашним хозяйством,

воспитанию детей и т. д.Франц. кор. Изабелла Баварская

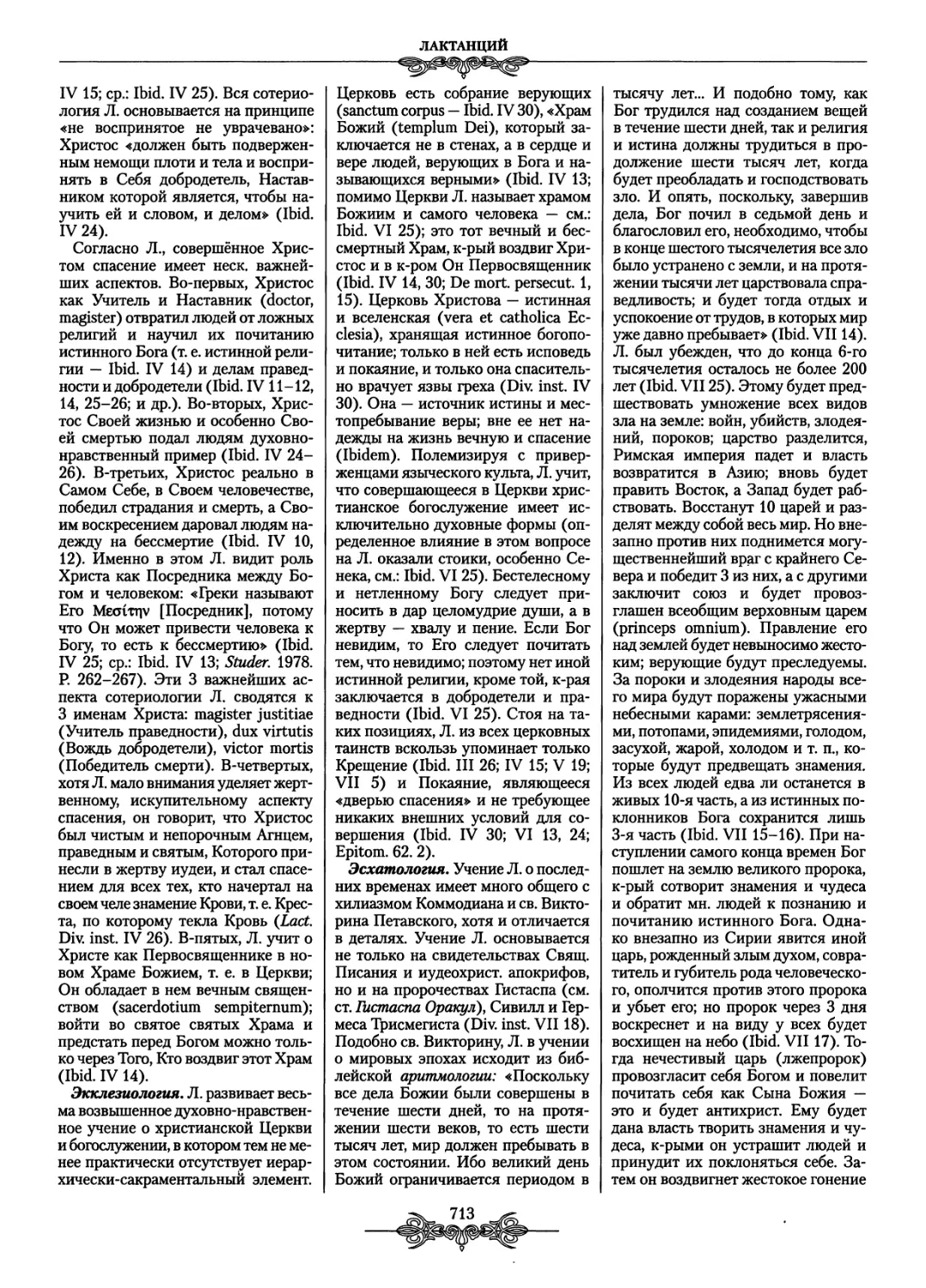

пожелала иметь копии всех текс¬

тов К. де П. (созданная специально

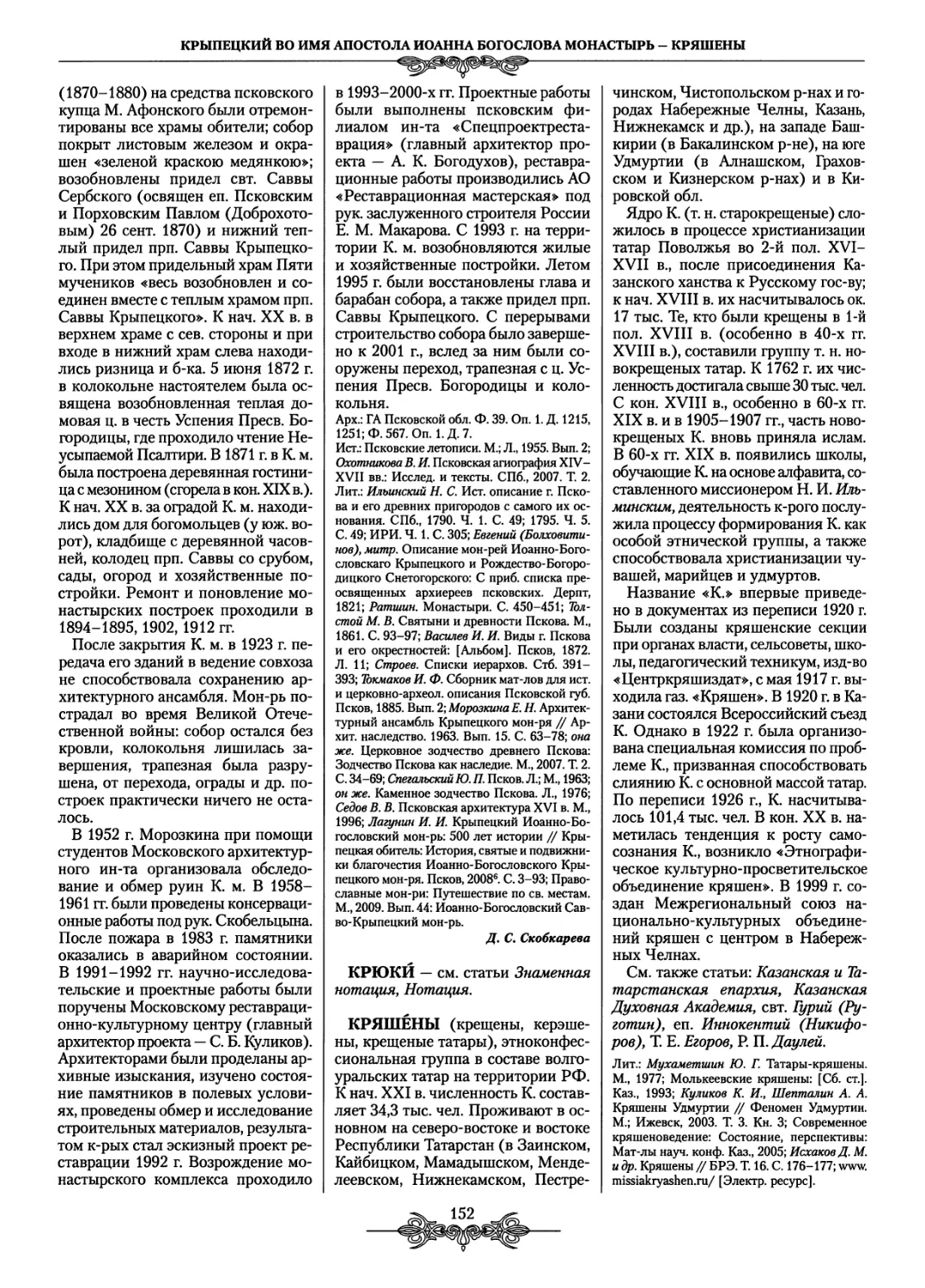

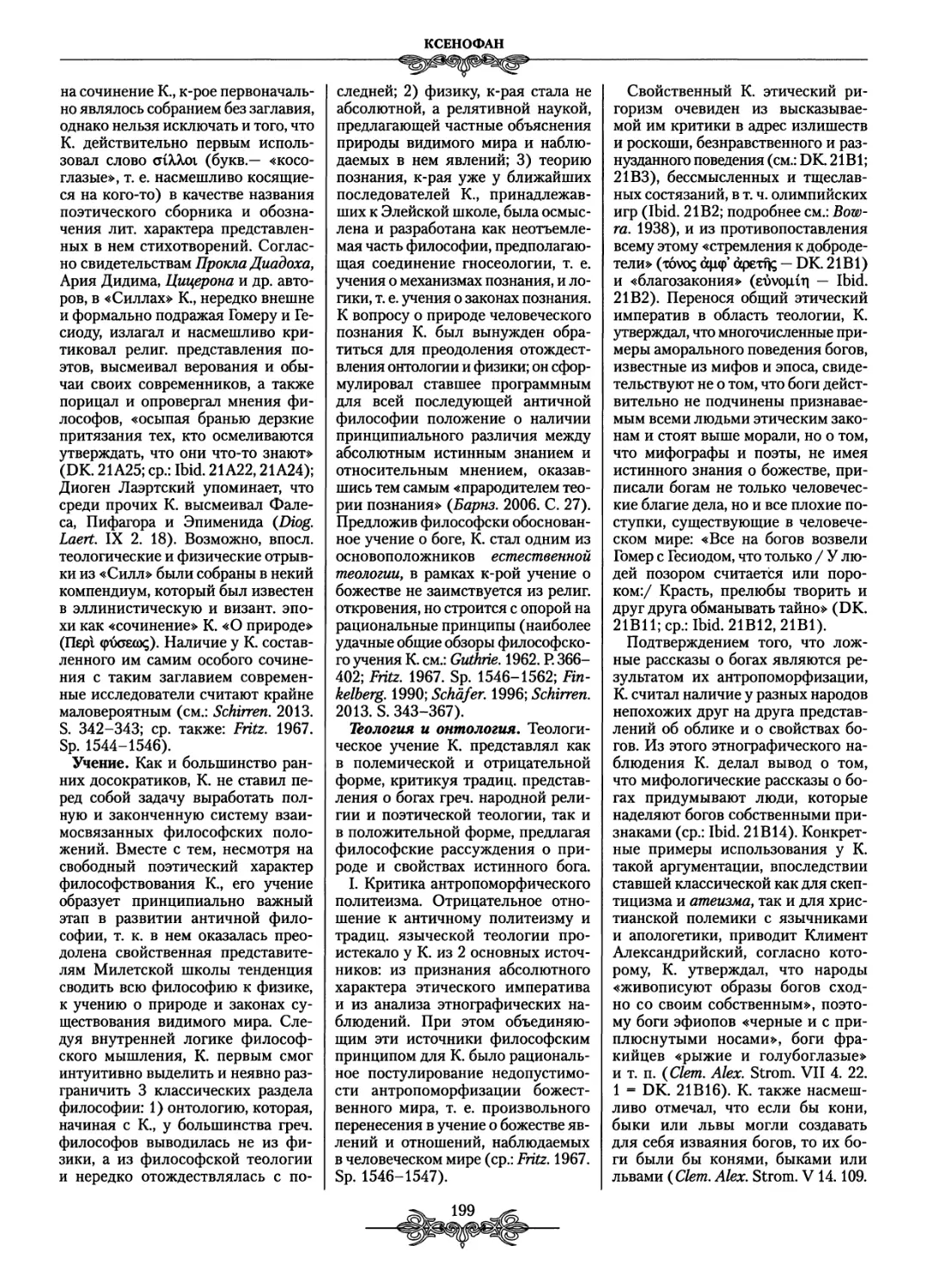

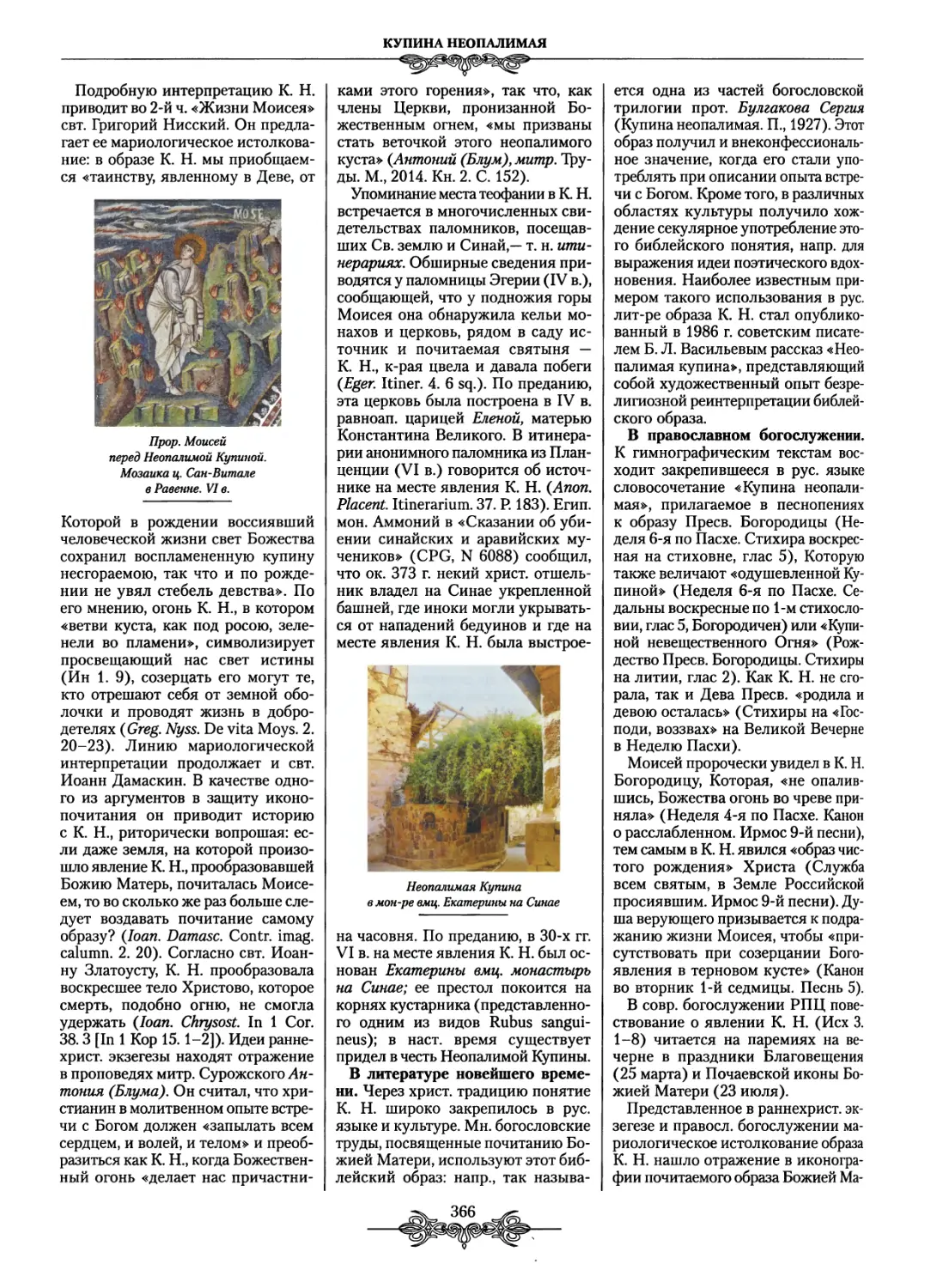

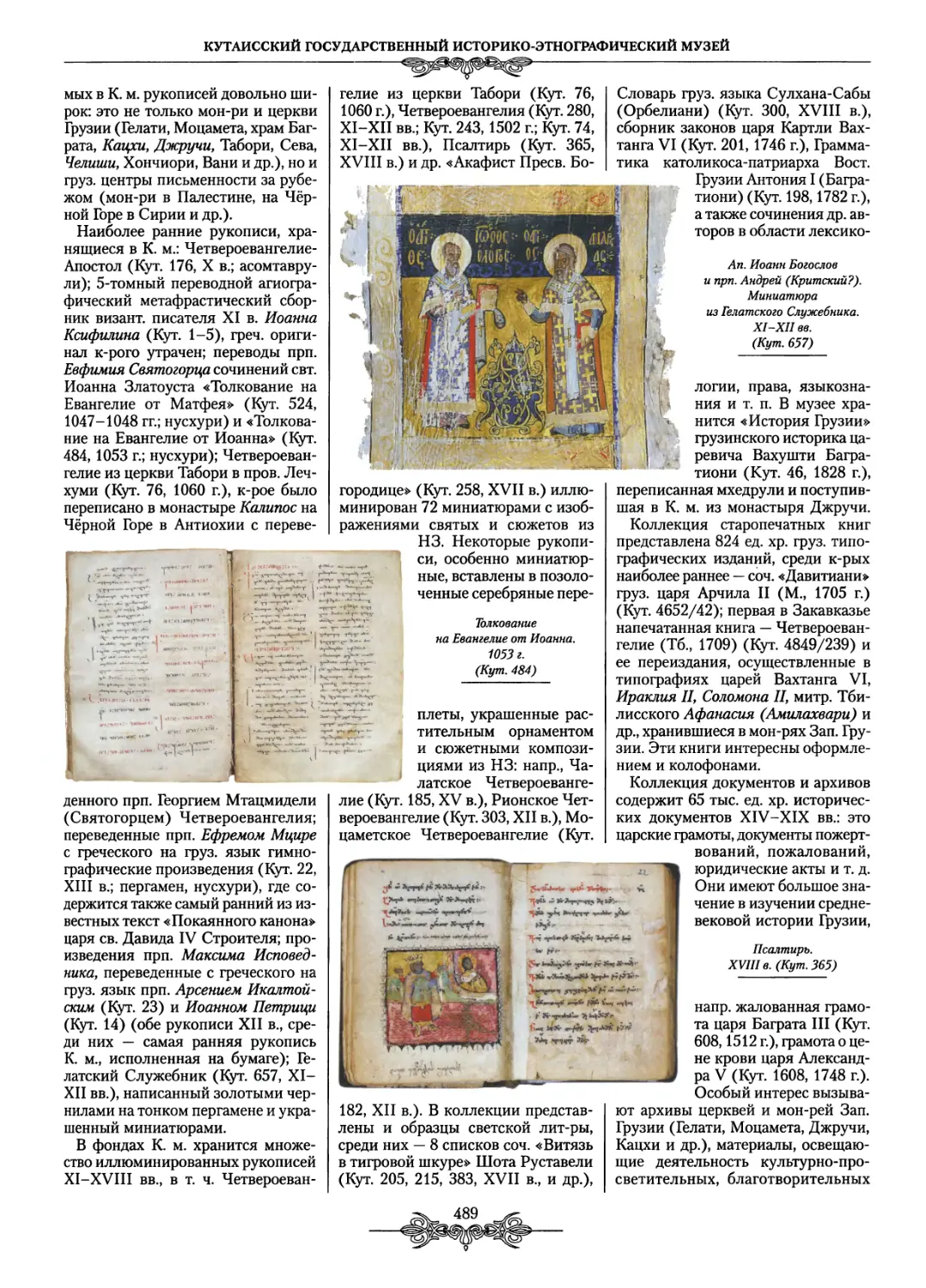

для королевы роскошнаяДама перед

аллегорическими фигурами

Рассудительности,

Нравственности

и Справедливости.

Миниатюра

из «Книги о Граде женском

Ок.. 1410-1414 гг.(Brit. Lib. Harley. 4431.Fol. 290)иллюминированная ру¬

копись хранится в Бри¬

танской б-ке — Lond. Brit. Lib. Harl.

4431). Писательница, к-рую к это¬

му времени воспринимали равной

придворным интеллектуалам-муж-

чинам, в своих письмах обращалась

с наставлениями к королеве: она

подчеркивала особую роль Изабел¬

лы при короле, страдавшем присту¬

пами безумия, и напоминала о том,

что главной целью гос. правления

является мир.События Столетней войны, конф¬

ликт арманьяков (сторонников ор¬

леанской ветви королевской динас¬

тии Валуа) с бургиньонами (сторон¬

никами бургундской ветви) оказы¬

вали сильное влияние на тематику

сочинений К. де П. Ее политические

воззрения, особое внимание к во¬

просам мира и внутреннего единст¬

ва гос-ва отразились в «Книге о по¬

литическом теле» (Livre du corps de

policie, 1407). Текст представляет со¬

бой описание идеального гос-ва, ал¬

легорически трактуемого как «тело»

(corpus): «голова» — это король (в по¬

священной ему 1-й ч. трактата К. де

П. затрагивает вопросы образования

и воспитания принцев, необходи¬

мых им знаний, отношения правите¬

ля с Церковью и войском, налогооб¬

ложения); «руки и ладони» гос-ва —

это рыцари и дворяне; «ноги и ступ¬

ни» — подданные. Главная цель ис¬

тинного правления — достижение

длительного мира в гос-ве при спло-16

КРИСТИНА ДЕ ПИЗАН - «CHRISTUS DOMINUS*чении всего общества вокруг мудро¬

го короля. В 1409-1413 гг. писатель¬

ница работала над «Книгой о подви¬

гах войск и рыцарства» (Le livre

de faits d’armes et de chevallerie),

получившей широкую известность.

В 1410 г. написала «Плач о горе

Франции» (Lamentations sur le maux

de la France) и «Плач о горе граж¬

данской войны» (Lamentation sur

le maux de la guerre civile) — воззва¬

ние ко всем, способным предотвра¬

тить войну. В 1413 г. борьба за ре¬

гентство побудила К. де П. к созда¬

нию «Книги о мире» (Livre de la

paix), построенной в форме расска¬

за о 7 добродетелях, 1-е место среди

к-рых занимает благоразумие. Гово¬

ря о необходимости установления

правления, основанного на добро¬

детели, терпимости и миролюбии,

К. де П. большое внимание уделяет

выбору советников правителя.В 1418 г. вторжение в Париж бур¬

гундских войск вынудило писатель¬

ницу искать укрытия за стенами го¬

рода, скорее всего в доминиканском

аббатстве Сен-Луи в Пуаси, где на¬

ходилась ее дочь. Вероятно, там ок.

1420 г. она составила «Часы созер¬

цания Страстей Господа нашего»

(Heures de contemplation sur la Pas¬

sion de Nostre Seigneur). Последним

сочинением К. де П. стала «Песнь

о Жанне д’Арк» (Ditie de Jehanne

d’Arc), завершенная 31 июля 1429 г.,

почти сразу после взятия француза¬

ми Шато-Тьерри. Написанное еще

при жизни Жанны д’Арк в форме ре¬

лиг. песнопения, это произведение от¬

разило не только радость военного

триумфа, но и религ. благоговение.

Соотнося Жанну д’Арк с героями ВЗ,

К. де П. стремилась подчеркнуть бо¬

жественное происхождение ее силы.

В «Песни...» писательница выступила

как твердая сторонница сильной мо¬

нархии, констатируя, однако, неуда¬

чу одной из главных своих идей — до¬

стижения мира бескровным путем.К. де П. писала на среднефранц.

языке; в ее поздних произведениях

намечается тенденция к популяри¬

зации языка, что, возможно, имело

целью расширение круга читателей.

Свойственная ей точность в датах и

обозначении титулов дала повод ис¬

следователям говорить о «нотари¬

альных формулах» в ее сочинениях.

К. де П. свободно изъяснялась на

франц. и итал. языках, хорошо зна¬

ла латынь, однако с классическими

произведениями была знакома, су¬

дя по всему, по франц. переводам.В своих сочинениях она ориентиро¬

валась на классические лит. образ¬

цы. Так, «Книга о Граде женском»

во многом создана по модели «Жиз¬

неописаний» Плутарха и популяр¬

ного соч. «О знаменитых женщинах»

Дж. Боккаччо. Причем, используя

в качестве источников произведе¬

ния, написанные мужчинами, К. де П.

оценивала их критически. Неодно¬

кратно она ссылается на «Метафи¬

зику» Аристотеля и комментарии к

ней Фомы Аквинского, на «Утеше¬

ние философией» Боэция, на ком¬

пиляции из текстов античных фи¬

лософов и писателей. Сведения по

истории К. де П. черпала из франц.

хроник; вставляла в произведения

свои воспоминания.После XVI в. имя К. де П. было

забыто. Л. Ф. де Керальо представи¬

ла ее сочинения, сопроводив их

краткими примечаниями, в «Собра¬

нии лучших французских произ¬

ведений, написанных женщинами»

(Collection des meilleurs ouvrages

fran^ois. composes par des femmes /

Ed. Mademoiselle de Keralio. P., 1786-

1789. 14 t.). Исследовательский ин¬

терес к творчеству К. де П. начал

формироваться к сер. XIX в. Р. То-

масси в «Эссе о политических текс¬

тах Кристины Пизанской» впервые

представил ее творчество в истори¬

ческом контексте (Thomassy. 1838).

Первое фундаментальное исследо¬

вание — «Кристина Пизанская, ее

жизнь, ее произведения» Е. М. Д. Ро-

бино (Robineau. 1882). Долгую тра¬

дицию имеет в историографии спор

о К. де П. как о 1-й представительни¬

це феминизма. На анахронизм по¬

добного подхода и потребность в

исследовании ее сочинений в куль¬

турно-историческом контексте ука¬

зывают ряд совр. авторов (напр.:

Brown-Grant. 1999). Отдельные на¬

правления исследований представ¬

ляют собой анализ автобиографиче¬

ских текстов К. де П., изучение ико¬

нографии в иллюминированных ру¬

кописях (Barbier; 2008) и серии

гобеленов, созданных по мотивам ее

сочинений (Bell. 2004).Соч.: CEuvres poetiques / Ed. М. Roy. P.,

1886-1896. 3 vol.; L’Avision Christine / Ed.

M. L. Towner. Wash., 1932. N. Y., 1969r; Le livre

des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V

/ Ed. S. Solente. P., 1936-1940. 2 vol. Gen.,

19772; Ballades, Rondeaux and Virelais: An

Anthology / Ed. K. Varty. Leicester, 1965; Le

Livre de la mutacion de Fortune / Ed. S. Solente.