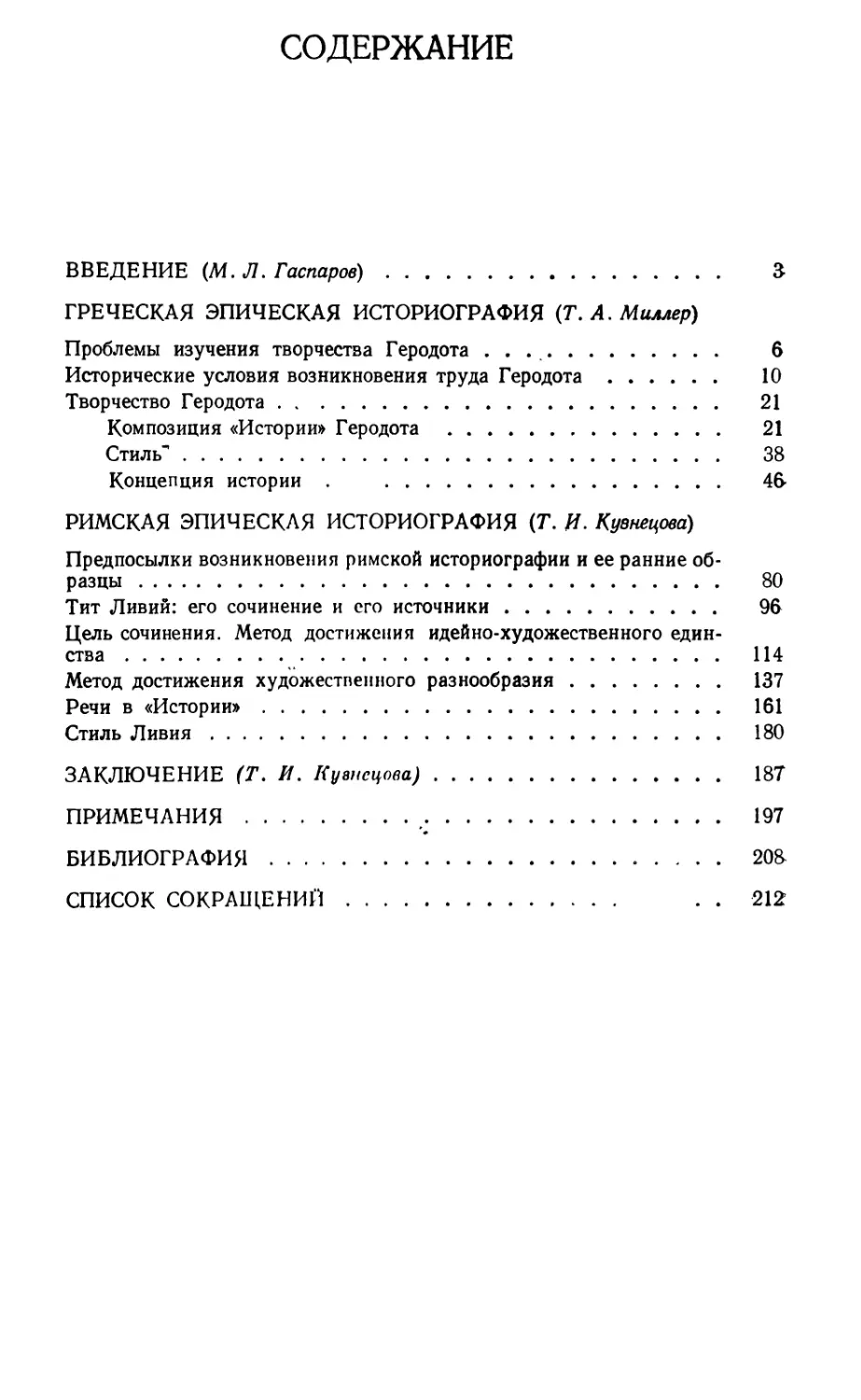

Author: Кузнецова Т.И. Миллер Т.А.

Tags: историография история цивилизаций римская литература

Year: 1984

Text

T. И. КУЗНЕЦОВА, ТА МИППЕР

РИ ГР ИЯ

ГЕРОДОТ

ТИТ ЛИВИЙ

АКАДЕ.~!ИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО

~ И. KV3HELLOHA, тA. МИЛПЕГ

АН ИЧНЛЯ

ЭПИЧЕСКАЯ

ИСТОРИОГРАФИЯ

ГЕРОДОТ

ИТ ПИВИЙ

Ответственный редактор

М. Л. ГАСПАРОВ

ИЗДАТЕ ЛЬСТВО (<НАУ

МОСКВА 1984

В монографии исследуется проблема возникновения историо-

графии как первого жанра греческой художественной прозы, про-

слеживается развитие художественной прозы в Греции, где форми-

руются риторические требования к изображению действительности,

и показывается взаимодействие историографии и риторики в рим-

ской литературе.

Книга адресована историкам древности, литературоведам, ис-

торикам культуры и широкому кругу читателей, интересующихся

прошлым европейской цивилизации.

373. 84. I 11.

4603030000 — 235

042(02) — 84

© Издательство «Наука», 1984 г.

ВВЕДЕНИЕ

Современному читателю заглавие «Античная эпическая историогра-

фия» может показаться странным. В наше время история считается

наукой, а эпос — искусством; а у науки и искусства разные методы.

Наука устанавливает факты, выводит закономерности и обращает-

ся к разуму читателя; искусство изображает типическое, ищет не

правды фактов, а правдивости образов и обращается не к уму,

а к чувству читателя и зрителя. Античность тоже понимала эту

разницу: Аристотель в «Поэтике» формулирует ее уже очень похо-

жими понятиями. Однако это не мешало древнему ощущению, что

в основе это одно и то же и что Клио, муза истории,— родная сестра

Каллиопе, музе эпической поэзии. Это проявлялось как в содержа-

нии, так и в форме античной историографии.

В содержании главным было представление об историческом

факте. Устанавливать факты для историка в древности было так

же трудно, как в наше время. Если историк писал о свежих со-

бытиях, перед ним были десятки живых свидетелей, и у всех пока-

зания расходились; если о древних временах, то перед ним были

книги прежних сочинителей, и каждый из них чего-то не знал, что-

то замалчивал, а что-то преувеличивал в зависимости от своих

патриотических и политических пристрастий. Историк выбирал

из них наиболее убедительный вариант, т. е. согласовывавшийся

с его собственным представлением о событиях. Но это не значило,

что остальные варианты отменялись. Они должны были быть упо-

мянуты и объяснены хотя бы как выдумки таких-то и таких-то

заинтересованных лиц. Это было такое же отношение к факту, как

у поэта к мифу. Мифы существовали в разных вариантах: по од-

ним царь Эдип, по свершении своей судьбы, оставался в Фивах,

по другим — уходил в изгнание, и каждый вариант опирался

на какое-нибудь местное предание. Поэт был волен взять для тра-

гедии любой вариант, но должен был вставить намеки, объясняю-

щие существование и других вариантов. По существу, так работал

и историк.

В форме главным было создание впечатления убедительности.

Это достигалось наглядностью в описаниях внешней стороны со-

бытий и обнаженной логичностью в мотивировках внутренней сто-

роны событий. Наглядность выражалась в том, что описания

битв, осад, народных собраний, судебных заседаний и т. д. состав-

лялись из одних и тех же повторяющихся (иногда в очень сходных

словах) элементов, каждый из которых читатель представлял себе

с немногих слов почти автоматически, если не в силу жизненного

опыта, то хотя бы в силу своей начптапшол и. '! & t ~ кнчен ееб

такие элементы описания, чем легче они и~реи~ или~ ь из эпизода

в эпизод, тем это было выгоднее для историк;~. l«i неповторимое

(например, условия местности, определяющие х& t дкажд гос

жения) он старался опускать; нынешним читаплям-историкам

это крайне затрудняет реконструкцию подлинных событий, но

античные читатели этого не спрашивали, им нужна была картина

не достоверная, а убедительная. Логичность мотивировок собы-

тий-обнажалась в речах действующих лиц. Здесь каждый поступок

был представлен осознанным, продуманным и включенным в раз-

вернутую систему ценностей, в конечном счете совпадавшую с той,

которая предполагалась у читателя; и все это — в прямой речи, точ-

ными словами, хотя ни писатель, ни читатель не скрывали, что

документированы эти слова быть не могут. Разумеется, техника

таких исторических речей использовала весь опыт риторики, на-

копившийся от софистических и дософистических времен. Но сама

мысль представить побуждения действующих лиц в виде связной

и уравновешенной прямой речи восходит еще к эпосу, герои кото-

рого в трудные минуты обращаются с речами к собственной душе.

Эпическая формульность описаний, эпическая прямота рассужде-

ний — все это получает развитие в античной историографии.

Конечно, не только опыт эпоса, но и опыт драмы был исполь-

зован художественной историографией. Там, где преобладает

широкий охват событий, больше места было влиянию эпоса; там,

где действие сосредоточивалось в небольшом кругу деятелей,

легче была перекличка с драмой. На одном полюсе при этом ока-

зывались такие произведения, как «История» Флора (II в. н. э.),

где риторический пафос напоминает о поэмах Лукана или Клав-

диана; на другом — такие, как биографии Плутарха, которые не

были задуманы как история, но читались потом как история и

послужили источником для стольких исторических драм. Если

же искать выражения эпической историографии в наиболее чистом

виде, то среди греческих писателей это будет «отец истории» Геро-

дот (V в. до н. э.), а среди римских — Тит Ливий (конец I в. до

н. э. — начало 1 в. н. э.). Они и выбраны героями предлагаемой

монографии.

Геродот был автором истории греко-персидских войн с огромной

предысторией, охватывающей около двух веков жизни Греции и

Ближнего Востока; Тит Ливий был автором истории Рима «от

основания Города» до своего времени. История Геродота осталась,

по-видимому, недописанной; от истории Ливия сохранилась лишь

начальная часть. Они похожи друг на друга широтой взгляда и

спокойствием тона, вбирающими любые подробности и подчиняю-

щими их дальней общей цели. Но они представляют собой две раз-

ные стадии развития античной эпической историографии. Геродот

стоит у ее начала, Ливий подводит ее первые итоги. Геродот соби-

рает источники разрозненные и разнородные, в огромном боль-

шинстве — устные: рассказы современников и участников событий,

сообщения путешественников, воспоминания старожилов; он пер-

вый, кто пытается свести извлеченные из этого факты в единое

целое. Ливий берет материал уже из вторых рук, в его распоря-

жении — целый ряд (не дошедших до нас) исторических сочинений

его предшественников, он следует за ними, перерабатывая их и

гармонизируя. Геродот мерит время событиями: каждый эпизод

его истории выступает перед читателем пластически цельным и

законченным, но даже простая хронологическая соотнесенность

этих эпизодов остается расплывчатой. Ливий мерит событии временем:

он пишет, как летописец, по готовой росписи дат, эпизоды дробятся

по годам, и логическая связность вступает в сложное пересечение

с хронологической. Для Геродота главное — создание широкой

исторической концепции, которая охватила бы и связала всю

пестроту собранных им фактов. Ливий работает с уже готовой и

не новой концепцией исторической судьбы Рима, его призвания,

возвышения, кризиса и возрождения; его забота — оформить кар-

тины и портреты своей истории так, чтобы они лучше иллюстри-

ровали эту концепцию. Соответственно этому две части предла-

гаемой книги построены по-разному: в разделе о Геродоте главное

внимание уделено развертыванию его исторической концепции,

в разделе о Ливии — его художественным приемам. Это не непо-

следовательность, а необходимость, продиктованная материалом.

«История» Геродота переводилась на русский язык несколько

раз, последний перевод был издан в 1972 г. «История» Ливия пол-

ностью была переведена только один раз на рубеже ХХ в. и прак-

тически почти недоступна широкому кругу русских читателей.

Поэтому в разделе о Геродоте авторы считали себя вправе рас-

считывать на предварительное знакомство с сочинением Геродота,

а в разделе о Ливии вынуждены были сообщать больше первона-

чальных сведений, пересказов и цитат. Эти пространные цитаты

должны ближайшим образом дополнять и иллюстрировать анализ

художественной техники Ливия как классика античной эпической

историографии.

ГРЕЧЕСКАЯ

ЭПИЧЕСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА

ГЕРОДОТА

В том наследии, которое мировая культура восприняла от антич-

ной Греции V в. до н. э., рукописная традиция сохранила памят-

ники'уникальной ценности — трагедии Эсхила, Софокла, Еврипи-

да, комедии Аристофана, историческую прозу Геродота и Фуки-

дида, речи ораторов Антифонта и Лисия. Именно с них начинается

наше знакомство с каждым из названных жанров, поскольку они

первые дошли до нас в целостном, не фрагментарном виде. Отсюда

их роль родоначала, смысловой и художественной программы для

последующего развития словесного искусства.

Среди них труд Геродота занимает место, важность и значение

которого едва ли получили уже должное признание. За Геродотом

закрепился титул «отца истории». Эта формула идет от Цицерона

(«О законах», 1, 1, 5) и была высказана римским оратором как ха-

рактеристика стиля писателя («история» в смысле «рассказ»).

B историко-филологической науке XIX — ХХ вв. ее стали пони-

мать как синоним «родоначальника историографии», и анализ твор-

чества Геродота как первого историографа превратился в главную

задачу изучения его текста. На протяжении ста лет она решалась

по-разному в зависимости от того, в чем в тот или иной период

историческая наука находила главный предмет своих занятий.

Интерес ученых XIX — начала XX в. был сосредоточен на соби-

рании фактов, и в это время заслугой первого греческого историка

признавалось обилие сообщаемых им сведений. В 1913 г. Ф. Яко-

би в энциклопедической статье, подводившей итог изучению Геро-

дота наукой XIX в., усматривал основное достоинство отца исто-

рии в том, что он спасал от забвения память об исторических собы-

тиях и произведениях искусства и сохранял ходячее предание

(~«уел ~è Хв~о~~в~к — VII, 152) о прошлом своего народа, а не от-

дельного города. Якоби выдвинул гипотезу о двух стадиях автор-

ской работы историка. По мысли Якоби, Геродот начинал как гео-

граф и этнограф и составил в первый период своих занятий очерки

о различных странах, независимые друг от друга описания (так

называемые логосы), в дальнейшем же, побывав в Афинах и испы-

тав на себе влияние кружка Перикла, Геродот стал историком

в собственном смысле слова: он написал с проафинских позиций

историю греко-персидских войн и подключил к ней собранный ранее

материал.

Начиная с 20-х годов ХХ в. изучение творчества Геродота

получило существенно новую ориентацию. В противовес Якоби,

который расчленял процесс Геродотова творчества на две фазы,

в филологии 20-х и последующих годов преобладающим стал уни-

таристский подход к его тексту как к целому, в котором детали

подчинены общему замыслу. Если Якоби смотрел на Геродота

прежде всего как на историка и политического деятеля, то теперь

филологи увидели в нем мыслителя и художника слава. Вопрос

о том, как создавался труд Геродота, из вопроса о месте и времени

его написания превратился в вопрос об объединяющей его сквозной

идее, о способе ведения рассказа, о его зависимости от предшест-

вующей интеллектуальной и художественной традиции. Первым

фундаментальным исследованием, которое внутри самого текста

искало разгадку вопроса о его возникновении, была не утратившая

и по сей день ценности книга В. Али «Народные сказки, саги и

новеллы у Геродота и его современников» (1921 г.). Али выявил

две свойственные Геродоту манеры рассказывания, или два стиля

повествования: стиль новеллистический, фольклорный с присущими

устному сказу чертами — наглядностью, напряженностью, бессо-

юзием и частыми повторами слов — и стиль ученого исследования,

сухой и сжатый. Характерной чертой, делающей Геродота истори-

ком, Али признал соединение у него фольклорного сказа (логоса ')

с собственным исследованием.

Задав себе вопрос, случайно или нет труд Геродота дошел до

нас как первое произведение эллинской историографии, Али свел

его к вопросу о том, как создалось это сочинение. Представление

о неоднородности текста Геродота Али перенес на сам сюжет

исторического повествования и предположил, что в греческом

фольклоре предание жило вместе с обрамляющей повестью — ком-

позиционный прием, обычный для литератур Востока, — и Геродот,

переняв этот прием, смог объединить описания разных стран:

обрамлснием у него служит история персидской державы, а роль

вставных эпизодов играют отступления о тех народах, с какими

воевали персы.

Выявленная Али основная черта Геродота — способность объе-

динять разрозненные элементы в одно целое — стала главным

объектом изучения в науке о Геродоте конца 20-х и середины

30-х годов. Роль объединителя рассматривалась теперь как при-

знак отца истории, отделяющий его от прочих греческих хронистов

и дающий право признавать историческое мышление у греков.

В связи с этим особый интерес привлекло к себе мировоззрение

Геродота. О том, что в Х!Х в. отмечалось мимоходом как частное

и не главное для понимания Геродота, в 20-е годы начали говорить

как о лейтмотиве и организующем принципе его творчества. Так,

Геродотова религиозность толковалась Якоби в упоминавшейся

выше статье как препятствие, мешающее историку постичь при-

чинность происходящего ', в 20-е годы вней увидели то, что позво-

лило историку уловить определенную взаимосвязь в совокупности

событий и почувствовать круговорот человеческих дел.

Сквозную идею, на которой держится весь труд Геродота, иска-

ли в это время в трех звучащих во вступлении к нему (I, 1 — 5)

мотивах: в мотиве справедливого возмездия (К. Пагель. Значение

этиологического момента для историографии Геродота, 1927 г.),

в мотиве противопоставления эллинов варварам (Эд. Шварц. Исто-

риография и история у греков, 1928 г.), в мотиве круговорота че-

ловеческих дел (Ф. Гелльманн. Геродотов рассказ о Крезе, 1934 г.).

Концепция единого лейтмотива не могла осветить всех сторон

творчества Геродота и вела к явной модернизации, к приписыванию

ему понятий, возникших лишь в новое время. С наибольшей оче-

видностью эта тенденция антиисторизма обнаружила себя в книге

М. Поленца «Геродот» (1937 г.), в которой немецкий филолог воз-

водил к Геродоту идею исконной вражды Востока и Запада и

объявлял эту идею основным принципом, лежащим в основе всей

структуры Геродотова труда.

В последующие годы в науке о Геродоте появилось немало

исследований, освещающих отдельные стороны художественного

мастерства историка. Были опубликованы две советские моногра-

фии — «Геродот» (1947 r.) С. Я. Лурье и «Повествовательный и

научный стиль Геродота» (1957 r.) А. И. Доватура. Каждая из

них по-своему полемична и направлена против антиисторизма

в трактовке Геродотова творчества. Лурье ставит перед собой

задачу воссоздать целостный облик Геродота-историка и для этого,

опираясь на античные свидетельства, восстанавливает его жизнен-

ный путь, способ его работы и его понимание происходящего. Яля

Лурье Геродот — это прежде всего живая личность, принадлежа-

щая своей эпохе, и советский историктщательно показывает, какое

влияние духовной атмосферы своего времени испытал на себе

Геродот: этим влиянием объясняется и религиозность писателя,

и его восхищение Востоком, и даваемая им оценка демократии.

Совершенно иначе рассматривает Геродота автор второго ис-

следования. А. И. Доватур не реконструирует портрет Геродота,

а пристально изучает словесную ткань его труда, и детальный

анализ словоупотребления, стилистических приемов и мотивов

позволяет ученому заглянуть внутрь лаборатории писателя, уви-

деть генезис произведения. Книга советского филолога существен-

ным образом дополняет книгу В. Али и расширяет наше представ-

ление о художественной традиции, воспринятой Геродотом. На-

блюдения над всем текстом и богатый, чаще всего эпиграфический

материал, привлекаемый для сравнения, дают Доватуру возмож-

ность пролить свет на некоторые малоизученные стороны сочинения

и сделать бесспорные выводы о зависимости стиля исторического

повествования от стиля документальной и деловой прозы, о го-

родском происхождении многих новелл у Геродота и об отсутствии

у историка единого принципа объяснения событий.

Не менее радикальное открытие было сделано английским фило-

логом Яж. Майрсом в книге «Геродот — отец истории» (1953 г.).

В расположении крупных эпизодов внутри сочинения и в мелких

описаниях Геродот, по наблюдениям Майрса, придерживается

принципа, общепринятого в классическом искусстве: он распреде-

ляет свой материал так, как это делалось на фронтонах, т. е. чле-

нит экспозицию на три части, помещая в середине главный эпизод,

а до и после него — отрывки, симметрично уравновешивающие

друг друга.

Тенденция рассматривать творчество Геродота в связи с тем

опытом художественного творчества, какой уже был накоплен

эпохой, проявилась и в работах, освещающих его мировоззрение.

Здесь должен быть упомянут труд M. Ланг «Биографические схемы

фольклора и мораль в „Истории" Геродота» (1944 г.). На текстах

греческой поэзии от Гесиода до трагиков в нем прослежен генезис

и развитие того способа изображения человеческой жизни по схеме

«благоденствие, надменность, желание обладать большим, чем

имеется в наличии, надежда, самоуверенность, наказание», кото-

рый используется Геродотом в рассказах о политических деятелях.

Характерное для филологии 20-х годов стремление найти у Ге-

родота единый принцип освещения фактов уступило в послевоенные

годы место другому направлению — стремлению выявить приемы,

которые применяет историк, когда дает обоснование событиям и

человеческим поступкам. Разбор отдельных частей Геродотова

текста с этой точки зрения дан в книге 1О. Кирхберг «Функция

оракула в труде Геродота» (1965 г.), в книге Т. Спата «Мотив двой-

ного освещения у Геродота» (1968 г.), в статьях Г. Иммервера

и др. В книге Г. Ляшено «Мифология, религия и философия исто-

рии у Геродота» (1978 г.) предпринята попытка использовать ана-

лиз композиции некоторых эпизодов «Истории» для лучшего по-

нимания Геродотова отношения к событиям. Обращает на себя

инимание фрагментарность проводимых изысканий: объектом

исследования служат, как правило, либо небольшие куски текста,

лиГ&g ;оперсон жи«Истори » а непроизведе и вцел

Опыты сплошного разбора текста (не его пересказа) еще крайне

редки в филологической литературе, а между тем без такого раз-

бора не может быть раскрыта та целостная картина реальности,

которую рисует Геродот, не может быть понят ни Геродот-историк,

ни Геродот-художник. В зарубежной науке о Геродоте нить его

повествования и связь образующих ее эпизодов наиболее удачно

прослежена в книге Г. Вуда «История Геродота. Анализ формаль-

ной структуры» (1972 г.). Опираясь на наблюдение, что последова-

тельность Геродотова рассказа определяется не хронологией,

а смысловой зависимостью эпизодов друг от друга и что совокуп-

ность фактов не дробится здесь на дискретные моменты, а объеди-

няется в связное целое, Вуд показывает парадейгматический ха-

рактер очерка о Лидии, который играет роль смысловой модели

для последующего рассказа о Персии. Выявляя сходство топики

в разных контекстах, исследователь раскрывает те исторические

параллели, на которых построено повествование Геродота. В со-

ветской классической филологии работы подобного типа отсут-

ствуют '.

В предлагаемом вниманию читателя анализе Геродотова сочи-

нения автор ставит своей задачей хотя бы в малой мере прибли-

зиться к пониманию того, с помощью каких приемов создатель

греческой (а тем самым европейской) художественной прозы сумел

придать перечню фактов единство, наглядность и выразительность,

превратив его тем самым в грандиозную эпопею, и какую оценку

реальности он внес в воссозданную им картину событий. Исследо-

ванию текста предпосылается беглое описание той эпохи, о которой

в нем говорится.

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ТРУДА ГЕРОДОТА

На протяжении VIII — V вв. до н. э. в Передней Азии утверждали

свое могущество крупные военные монархии, экспансия которых

простиралась на огромные территории от Средиземного моря до

Персидского залива, or долин Нила до гор Малой Азии. Первой

неимоверно возвысившейся державой была Ассирия, которая при

Тиглатпаласаре 111 (745 — 727 гг.) пробилась к Средиземному морю,

подчинив Сирию и Палестину, а при Ашурбанапале (668 — 627 гг.)

властвовала почти на всем Ближнем Востоке. В конце VI I в. на

развалинах Ассирии укрепились два новых политических центра:

Мидия и Вавилон. Мидия покорила северные области — Армению

и Каппадокию. Вавилон в соперничестве с Египтом завоевал все

Двуречье, Сирию, Финикию и Палестину. B середине VI в. на арену

политической борьбы вышло молодое персидское государство.

Его основатель, Кир II, в короткое время (550 — 538 гг.) захватил

Мидию, Армению, Каппадокию, Лидию и Вавилон. Он погиб

в 530 г. во время похода в Среднюю Азию '.

В начале V в. при Дарии 1 Гистаспе в персидскую державу уже

входили не только весь Ближний Восток, но и Хорезм, Бактрия,

Согдиана на северо-востоке и Египет на юге. Под контролем Пер-

сии находились важнейшие торговые пути, связывавшие Азию со

Средиземноморьем. Держава Дария приобрела черты централизо-

ванного государства со сложным бюрократическим аппаратом уп-

равления. B стране были налажены средства сообщения (сеть

дорог) и отработан механизм получения доходов. Вся территория

делилась на десятки сатрапий (областей), которые регулярно пла-

тили царской казне дань. Действовала единая денежная система.

Верховное руководство административной и политической жизнью,

а также войском осуществлялось царем как неограниченным

властителем. Царские указы имели силу закона; в ведении царя

находился огромный штат чиновников; царь возглавлял войско.

Свое величие он осмысливал как исключительное, не имеющее

предела. Дарий 1 именовался в надписях «царем царей», «царем

стран» и ставил себя в прямую связь с универсальным миропоряд-

ком, заявляя: «Эти страны мне достались милостью Аурамазды

(бог света и добра.— Т. М.). Они подчинены мне. Они приносили

мне дань. Что им от меня было сказано, будь это ночью, будь это

днем, они делали» (Бехистунская надпись, 17 — 20) '.

10

Жесткому централизму восточных монархий

форма государственности, развившаяся в эллинском мире H полу-

чившая в науке название полисной '. Эволюция общественных от-

ношений в Греции шла по пути не укрепления, а ослабления цар-

ской власти. )Кизнестойким здесь оказался тип небольшого автар-

кичного целого: община из нескольких сот или тысяч человек

удовлетворяла внутри себя нужды своих членов, ее хозяйство опи-

ралось на земледелие, ее политическая система предполагала неза-

висимость общества в целом и равенство всех свободных граждан.

Раздробленность Греции на множество мелких политических объ-

единений (полисов) определяла собой способ, каким IIQ мере увели-

чения населения и развития ремесла и рыночного обмена удовлет-

ворялись растущие потребности страны в пахотных угодьях, сырье

для ремесленного производства и т. п. Наиболее эффективно изыс-

канию экономических ресурсов в ~111 — Vl вв. (так называемый

иериод архаики) служила колонизация — освоение отдельными

иолисами хлебородных и близких к источникам металла районов

иа негреческих территориях Средиземноморья. 3а эти три столе-

тия, известных как «эпоха великой колонизации», берега Средизем-

и< g ;гоиЧ рного морейпок ылисьс тнями вновьосно анны

и ~1иих» полисов (аиойкий).

l~ Vill и. диижсиие переселенцев приняло первоначально два

иии[ц~илеиия: IIII восток и IIB запад. 13ыходцы из ионийских городов

ЛАплой Азии пытались обосноваться в Киликийской долине около

ТIIl>I' I. 13дел теОро тавозни лопоселе ие«Посейди н»(со

Лльмира), откуда в Грецию переправлялись металлические изде-

лии, слоновая кость и откуда, по всей вероятности, пришел алфа-

иит. Такое распространение эллинского влияния в глубь материка

было решительно пресечено Ассирией, хотя и сохранилась торговля

греков с Ближним Востоком. Меньше препятствий встречало освое-

иие запада. Первая волна эмигрантов потекла туда с о. Евбеи

и малоазийской Эолиды. B VII в. тяга на запад достигла таких раз-

меров, что на Аппенинском и Пиренейском полуостровах и примы-

кающих к ним островах, а также вдоль побережья Лигурийского

моря разместились десятки греческих форпостов. Отдельные гре-

ческие поселения, оказавшиеся недолговечными, возникали даже

иа африканском побережье Атлантики. )Кители Евбеи, Крита,

Родоса и Пелопоннеса, соревнуясь друг с другом в предприимчи-

вости, быстро осваивали берега Южной Италии и Сицилии. Коло-

нии сохраняли культовые и политические связи с метрополиями,

помогая им в войне, и вместе с тем удерживали за собой известную

самостоятельность. Греческие поселения на западе процветали

настолько, что делались сильнее метрополий и сами, в свою оче-

редь, насаждали собственные колонии: Массалия (совр. Марсель),

например, имела три опорных пункта в Лигурии, от италийских

Ким отпочковались четыре дочерних поселения, три колонии на

юго-востоке Сицилии принадлежали Сиракузам.

В том же VI I в. новым объектом экспансии греческих полисов

стали области на севере Балканского полуострова и районы Про-

11

понтиды (совр. Мраморного моря) и Понта Евксинского (совр.

Черного моря). Северные плацдармы обеспечивали товарообмен

со Скифией, поставляли рыбу, зерно, шкуры в Грецию и оберегали

Эгейский бассейн от вторжения северных народов. Причерйоморье

осваивалось преимущественно выходцами из Милета, крупнейшего

эллинского города Малой Азии. Колонизация началась с' проник-

новения в Геллеспонт (совр. Дарданеллы), когда в VII в. в ключе-

вом месте азиатского побережья этого пролива милетяне заселили

Абидос, а несколько севернее — Кизик. В тот же период ими были

организованы центры транзитной переправы товаров (Синопа на

юге Понта), закупок металла (Трапезунт к востоку от Синопы),

снабжения Греции зерном (Ольвия, т. е. «процветающая», основана

в Vl в. на р. Гипанисе при слиянии совр. Бугского и Днепровского

лиманов).

Не менее притягательным, чем север, был для малоазийских

купцов и юг Средиземноморья — Египет. Прерванные как эфиоп-

ским (VI II в.), так и ассирийским (VII в.) завоеваниями контакты

Египта с Грецией возобновились при основателе саисской династии

Псамметихе 1 (665 — 611 гг.), который с помощью греческих наем-

ников добился власти над всем Египтом и открыл в страну доступ

греческим купцам. Первыми прибыли в Египет на тридцати кораб-

лях милетяне и основали поселение в Болбинитском устье Нила,

затем в несколько ином месте — знаменитый торговый порт Навкра-

тис, сохранявший в течение трехсот лет свое значение главного

канала греко-египетской торговли. В том же Vl l в. выходцы

с о. Феры организовали колонию на западе Египта, в плодородных

окрестностях Кирены.

К VI в. морская торговля в бассейне Средиземного моря велась

преимущественно эллинскими силами. Караваны греческих судов

везли в Египет серебро, вино, масло и увозили папирус„, ткани,

изделия из фаянса. Натрий из Египта поступал в северное Причер-

номорье и там использовался для производства стекла. Пшеницей

с полей Скифии питалась Аттика. Мореходцы малоазийской Фокеи

запасались в Иберии оловом и другими металлами'.

4'

Расселение греков по всему бассейну Средиземноморья опреде-

лило характер экономического, социально-политического и духов-

ного развития Эллады. Для сохранения этнического и культурного

единства, для обеспечения себя товарами расширившийся эллин-

ский мир должен был иметь прочные и постоянные средства связи

в самых различных сферах жизни. Транспортные потребности

удовлетворялись судостроением: то один, то другой полис захва-

тывал господство на море. Куплю и продажу облегчало денежное

обращение: с VII в. полисы чеканили монету. Для письменных

контактов уже в VIII в. в ходу был доступный всем буквенный

алфавит, заимствованный у финикийцев, но приспособленный

к фонетике греческого языка. Единению в области культа, а также

музыкального, словесного и спортивного искусства способствовали

регулярные общегреческие празднества, установленные в VIII в.

в Олимпии, а с VI в. поочередно проводившиеся в четырех местах

12

Гре и. Тогда же значение своего рода международного «консуль-

тати ного» центра получило святилище Аполлона в Яель-

фах. ',

С укреплением межполисных связей подрывалась замкнутость

греческого общества и менялось соотношение социальных сил

в нем. Йысокий уровень развития ремесла, торговли, мореходства

имел своим следствием возникновение внутри полисов, прослойки

богачей, доходы которых не зависели от землепользования, и эта

новая система распределения богатства требовала перераспреде-

ления власти и ее модификации. На протяжении VII — VI вв.

и Греции вводилось письменное законодательство, и землевладель-

ческая знать, не без коллизий, утрачивала постепенно свое исклю-

чительное право на занятие выборных административных долж-

ностей, доступ к которым теперь открывался всем полноправным

гражданам полиса. Такая реорганизация системы управления при-

вела к результатам, сыгравшим огромную роль во всей дальнейшей

истории Средиземноморья. Благодаря выборности должностных

лиц в Греции не заняло привилегированного положения ни воен-

ное, ни чиновничье, ни жреческое сословие. Граждане поочередно

:>асед л всу а ине лидру иеобществен ыеповиннос и.

изрослое мужское население получало воинскую подготовку, что

превращало армию в народное ополчение. жрецы назначались по

жребию без посвятительных обрядов и без профессионального обу-

ч& t;п я, ни несозд лирелигиоз ойдогмат к и непредлаг личе

& t;формулирован ыхн рмнравственно ти

Религиозная мысль была слишком слаба, чтобы решить задачу

~&g ;<ре ценкикульт рногонас едия,нем нуемовста авшую

ц&g ;< гскимобщ ство VI I Ђ”Ч вв.,к то ое аэтист летия

и к< > гакт по тисо всемина о амиист анамиСредиземно

II<>:»<; « gt ìèëoñü сихбыто , культурой природным

»»Ilyi~»i гсбн пережило трансформацию политических форм от

уход»щего корнями в общинно-племенной строй господства родовой

:>п ти дора1»и ойрабовладельчес ойдемократ и. ляграж

нина полиса этой эпохи мир представал в гораздо более услож-

ценном и расчлененном виде, чем тем поколениям, самосознание

которых выразило себя в гомеровском эпосе. Современник и со-

участник великой колонизации обладал не только более широким

кругозором, чем его ахейский и дорийский предок, но и ббльшим

опытом взаимодействия с природой и обществом. Он был постоян-

ным свидетелем новшеств вокруг себя. Новые виды ремесленной

продукции заполняли рынки. Нововведениями наполнялась жизнь

всего социального организма. В Аттике на протяжении Vl в.

трижды менялась система правления. В начале века законодатель-

ство Солона отменило долговое рабство и открыло торгово-ремес-

ленной верхушке доступ к высшим должностям. В середине века

власть захватил тиран Писистрат (560 — 527 гг.). При нем укре-

пился регулярный товарообмен с Причерноморьем и развернулось

строительство величественных зданий в самих Афинах. В конце

VI в. тирания детей Писистрата была свергнута (510 г.), и в ско-

l3

ром времени реформы Клнсфена сведала гарантии против нарытое

восстановления тирании .

Стихия новшеств была всеобъемлющей: разрыв со старым на-

ступал не только в утилитарной сфере жизни, но и в облас~1«куль-

туры. Возникали новые формы художественного творчест, новые

способы осмысливания мира. И подобно тому как новый, ип прав-

ления не только порывал с традицией, но и использовал некоторые

ее элементы, культура, выращенная временем велике&g ;йколони

ции, явила себя не только соперницей, но и наследницей ценностей,

созданных до нее. I( этим ценностям должны быть прежде всего

отнесены: объяснение принципов мироустройства, умение анали-

зировать поступки человека, накопленный запас знаний об окру-

жающей человека действительности, разработанная техника худо-

жественной выразительности.

Существенно новыми стали в это время сами формы осмыслива-

ния мира. Если в эпосе жизнь человека, устройство космоса и

окружающая человека реальность освещались в рамках общего

мифологического сюжета и при помощи одних и тех же средств и

способов выражения, то теперь толкование и изучение этих аспек-

тов действительности стало делом обособленных видов знания и

искусства. Расчленение объектов мировосприятия было одновре-

менным появлением и нового принципа объяснения мира и новых

с.><о&l ;>сс ь&l ;хприемо ляр згов раонем. Сутьнов

л«< ' gt;иши осшемин е есекобыде ному:орие тиромтвор

<'ги. < > II lt;т lt; gt;,по лсжит и об чно жизни, ат

II& t;п &l ;ити <>т <к & t;><и«с тсисрьвп всед

l«>д> lt ,« lt;> lt;<, I<>I& t;Ill &l ;», «& t;с & t;дос

ской ><у& t;>ь1 р<ирии г<> и;<:&g ;ьиипь«ду

i'И1! М Ч ~Д4)М~.

II »<»> рсм> lt;р дилал о~м поэзия — ирика Эп

Jl<&g ;&l ; gt;&l ;.>«&g ;и gt;<»«, лиричс кийпоэт а ля

II& t;т lt;и lt;>(& t;>р а<ры< >а и т мноевосп

о<>ъ& t;«><& t;<л ч ловечес иесуд бы. элегия

попытка понять жизнь человека как обусловленную внутренними

причинами, истолковать события жизни как результат побуждений

человека. Точкой отталкивания для афинского законодателя-поэта

служило знакомое уже эпосу представление о действующем в мире

правопорядке («дикэ» — обычае, справедливости), в силу которого

преступление компенсируется наказанием. Мифология изображала

Яикэ дочерью Зевса, которая устрояет жизнь людей в коллективе.

Солон внес в общепризнанную концепцию возмездия мотив личной

ответственности человека. Он построил схему человеческой жизни

в двух ее вариантах: благополучном и неблагополучном. В центре

схемы стоит зажиточность (о~~о:): «деньги хочу я иметь» (фр. 1,

7). Но ценно не само богатство, а источники его приобретения.

Богатство, полученное справедливым путем, не покидает человека

(фр. I, 1 — 10), но если оно добыто бесчинством (<& t;<р'& t >)pc&

ми делами (~«xocz «рт<< са lt; ,то егожд тгибел Й~&g

(««z) Зевса настигает человека, а если не его, то его потомков

(ф~&g ; 1 Ђ” 2) Ђ”так вамор льСоло а Всти ахСол намр

ным~ асками показаны современные ему Афины: неправый разум

(>.&l ;> ~soоо )вожд йнар дагуби велик йг ро ,онинес

~<~ до(хо о; ), нипопир ютса ыеосн выДи э,кото аямо

и~'с види и со временем за все воздаст (фр. III, 5 — 16). В жалобах

<:ол н нбесчинс вадемаго овзвуч ло тотребова иеме ы,р

новесия, врздержания от излишеств, которое в виде формулы

«ничего сверх меры» (~~йч апач) было высечено на стене дельфий-

л< госвятили а. но жеб лополож н восн вунов й,демифо

гизированной, интерпретации мирового целого ".

Не отвергая полностью языка мифологии, мыслители VI в.

меняли сам принцип рассматривания космоса: там, где мифология

иидела произвол богов, они стремились раскрыть связь причин и

следствий и выявить рационально познаваемый источник всего

сущего '. Так возникала греческая философия, и первая попытка

установить взаимозависимость явлений природы была выражена

и понятиях компенсации. Наше знакомство с греческой наукой

начинается с фразы Анаксимандра (фр. 1), в которой представле-

ние о возмездии за несправедливость перенесено с человеческой

жизни на космос: разрушение существующих вещей, по утвержде-

нию Анаксимандра, приходит из того же источника, что и возник-

новение, и время заставляет их расплачиваться за их несправед-

ливость '. Принцип равновесия, симметрии, или круговорота ве-

щей служил отправной точкой при построении первых рационали-

стических моделей космоса: Анаксимандр учил о периодическом

ншвращении мира к своему исходному началу, Гераклит — о гар-

монии противоположностей. Лирики и философы VI в. загляды-

вали в глубины человека и природы, как никто до них. Не менее

радикальным и значительным было и третье новшество эпохи ду-

ховного скачка — использование письменной прозы в качестве

навыка мифографии, географии, историографии.

Сочинения в прозе с таким содержанием впервые стали состав-

ляться в Ионин, и их цель была сугубо практической: запись уст-

ных рассказов и фиксация реалий окружающей действительности.

Авторов, работавших в этом жанре, принято называть логографами"

(от греч. «логов& t; Ђ”расска ). От ихпроизведе ийдо лиотрыв

позволяющие судить о материале, тематике и стиле подобного рода

литературы. Логографы черпали сведения в письменных и устных

ил оч никах. Устными служили новеллы городского фольклора,

эпические предания и мифы о богах и героях, письменными—

погодные списки должностных лиц и победителей на играх, а также

описания путешествий на суше (периоды) и на море (периплы),

которые велись для нужд торговли и мореплавания. На их основе

логографы создавали труды более крупные по объему и более ши-

рокие по кругозору: рассказы разного происхождения объединя-

лись в них вокруг общей темы, будь то народ, страна, город или

генеалогия знатных родов.

Так, Кадму (VI в.) приписывалось сочинение «Об основании

Милета и всей Ионин», Гекатею (VI в.) принадлежали «Генеалогии»

и «Объезд земли», Акусилаю (VI — Ч вв.) — «Генгллогии» рону

(VI — Ч вв.) — «Персидские дела» и «Летопись Лампсака» анфу

(V в.) — «Лидийские дела». Если лирики и философы i овому

показывали человека и космос, то логографы заново вос давали

картину прошлого и той эмпирической действительности (географии

и этнографии), с которой соприкасались их современник . Отличи-

тельной чертой их писательского метода была фактогр ичность—

стремление снабдить читателя точными и достоверны и данными,

и этим определялся их способ обращения с материалом: механиче-

ское объединение вокруг одной темы разрозненных рассказов без

попыток их синтеза и без раскрытия внутренних связей между ними.

За этим направлением словесного и интеллектуального творчества,

впервые дававшего рационалистическую трактовку реальности, за-

крепилось название 1~тор1и (историа). Этот термин" не тождествен

современному слову «история», хотя и служит его родоначалом.

Ьтор1и происходит от корня Fid — «видеть» и этимологически

означает свидетельство очевидца, изыскание истины опытным путем.

Знакомство с поверхностью земли, с ее ландшафтом, очерта-

ниями и населенными объектами рождало потребность в системати-

зации накопленных знаний. И эта задача была выполнена двумя

путями: гражданин Милета философ Анаксимандр составил пер-

вую карту земли, а влиятельный политический деятель того же

Милета логограф Гекатей в своем «Объезде земли» (IIsp~jyqa~z yq=)

дал географическое описание трех различавшихся тогда частей

света — Европы, Азии, Ливии (под Ливией понималась Африка

западнее Нила). В сохранившихся фрагментах этого труда содер-

жатся указания на местонахождение стран, городов, рек и т. д.

Например: «Катанны — народ у Каспийского моря» (фр. 169);

«Кири — остров к северу от Япигии» (фр. 26); «Истры — народ

в Ионийском заливе» (фр. 59); «Лакмон — вершина горы Пинда,

с которой стекают реки Инах и Аянт» (фр. 70); «Фокида — страна

вокруг Парнаса» (фр. 84); «Сиракузы — самый большой город Си-

цилии» (фр. 45).

При географических названиях встречаются пояснения. Это

могут быть ссылки на мифы, на предысторию названий, как, на-

пример, в следующем фрагменте: «Мотня — город в Сицилии, по

имени женщины Матин, которая указала Гераклу на тех, кто угнал

его быков» (фр. 47). И это могут быть наблюдения над обычаями

жителей. Так, про египтян говорится, что они для питья размалы-

вают ячмень (фр. 29), а про жителей г. Иопы — что их одежда

схожа с пафлагонской (фр. 189) ".

Интерес логографов был направлен также на прошлое, которое

помогало объяснять современную им действительность — проис-

хождение знатных родов и целых государств и взаимные отношения

народов. Отправной точкой для реконструкции прошлого служили

мифы и эпос. Так, Акусилай перелагал «Теогонию» Гесиода,

а Гекатей в «Генеалогиях» — мифы о потомках Девкалиона. Про-

заическая запись традиционных преданий была при этом не толь-

ко их пересказом, но и их критикой — отбором и переосмыслива-

l6

кием~Так, свои «Генеалогии» Гекатей начинал декларативным заяв-

ление «Так говорит Гекатей из Милета: я пишу об этом, как мне

кажетс & t;истин о,пот му торасск зыэлли овмногочисле н

смешны»,(фр. 332). Недоверие вызывало чудесное, неправдоподоб-

ное, и, ч'лбы привести миф в согласие со здравым смыслом, лого-

графы толковали невероятное как иносказание. Тот же Гекатей,

рассказываф о подвигах Геракла, утверждал, что под псом Аида

подразумевается змея, от укусов которой люди умирали (фр. 346).

Послегекатеевским поколением логографов (их творчество про-

текало уже в V' в.) были созданы крупные произведения, объединя-

ющие рассказы о прошлом целых стран. Харон составил описание

Персии («Персик໠— дела персидские), Ксанф — описание Лидии

(«Лидиак໠— дела лидийские). Сочинения логографов сохраняли

особенности стиля их источников: словоупотребление эпоса, су-

хость языка деловой прозы и одновременно черты синтаксиса уст-

ной речи с его бессоюзием, простотой синтаксических конструкций

и частыми повторами одних и тех же слов. От фольклора к лого-

графам перешла любовь к наглядному, занимательному, из ряда

вон выходящему. Ксанф, например, упоминал про то, как лидий-

ский царь Камблет, страшный обжора, ночью съел свою жену,

а наутро, обнаружив во рту руку жены, покончил с собой (фр. 12)

Харон сообщал, что догадливый полководец заставил плясать кон-

ницу противника и тем выиграл бой (фр. 9).

Обобщающую характеристику метода работы этих первых ионий-

ских прозаиков мы находим у литературного критика 1 в. до н. э.

дионисия Галикарнасского: «Одни из них записывали греческие,

другие — варварские рассказы, не связывая их между собой, но

располагая по народам и городам и излагая отдельно один отдру-

гого. Преследовали они одну и ту же цель: сделать общеизвестными

все воспоминания, какие только сохранились у местных жителей

и были рассеяны по народам и городам, именно лежавшие в хра-

мах и других общественных зданиях записи в том самом виде,

в каком находили их, ничего к ним не прибавляя и ничего не убав-

ляя; в том числе были и некоторые мифы, пользовавшиеся дове-

рием благодаря своей древности, а также рассказы о патетических

происшествиях (оеоирс .ас ~счв~ у~врюйжас), кажущиеся слишком

наивными людям нашего времени» («О Фукидиде», 5; пер

С. Я. Лурье).

Эпоха великой колонизации VIII — Ч1 вв., когда полисы мало-

азийской и балканской Греции интенсивно расширяли. сферы своего

влияния, сменилась в V в. временем катастрофических столкнове-

ний с персидским царством, временем борьбы за независимост~ и

господство в Эгейском бассейне. Уже в первом десятилетии V в.

персы подвергли жестокому разорению Ионию, до основания раз-

рушив Милет, и предприняли два неудачных похода в материковую

Грецию. о 480 г. третье вторжение на Банаениж веаспавил сан

персидский царь, и в течение двух летжеитлнануетоаааи-Ъвауост-

ров и дважды захватывали Афины, однако не добились капжуля-

ции эллинских полисов, и два сраж~ция — Йф море 1~рн Салайнине

17

(480 г.) и на суше при Платеях (479 г.) — решили дал йший

исход борьбы в пользу греков. Греко-персидские войны несли

непоправимый урон восточным окраинам эллинского мир

собствовали возвышению Афин — нового центра поли с

экономической и духовной жизни Греции.

Афиняне одержали первую победу над персами при'Марафоне

(490 г.), и они же были инициаторами выигранной греками битвы

при Саламине. В целях антиперсидской обороны Афины возглави-

ли морской союз (477 г.), в который вошло около ста'полисов Эгей-

ского бассейна, и, распоряжаясь денежными взносами союзников,

содержали самый большой флот в Греции. В самих Афинах в 462 г.

реформой Эфиальта у знати были отняты ее политические привиле-

гии, и верховная власть в государстве была отдана народному со-

бранию. Эти особенности исторических условий афинской жизни

V в. — смена ситуаций смертельной опасности и торжествующей

победы, открытость города для международных контактов и уча-

стие всех его членов в несении общественных повинностей — опре-

делили собой те новые черты, какие приобрела эллинская культура

на аттической почве в этот период. Главная из них — создание

монументальных произведений искусства, обращенных к широкой

публике и отвечающих интересам всего полисного коллектива ".

Оратор в народном собрании и драматург в театре вели теперь

разговор с тысячами сограждан. Оратор ставил слушателей перед

необходимостью выбора и принятия решений, и его речь должна

была быть понятной и убедительной, чтобы заслужить поддержку

членов народного собрания. В практике красноречия вырабатыва-

-лис~ методы воздействия на интеллект и слух человека — особые

приемы логической аргументации и расстановки слов. Борьба

.мнений направляла политику государства, и политические деятели

изощрялись в подборе доводов за выдвигаемые предложения или

же против них, в умении давать противоположные оценки одной и

той же ситуации. Этот новый опыт полисной жизни, опыт стреми-

тельных перемен, упадка и возрождения, опыт управления общест-

ao~t и участия различных государств в общем деле способствовал

рождению и расцвету на афинской почве таких форм словесного

искусства, как драматургия и историческое повествование, в ко-

торых. факты современности и факты прошлого (сюда относятся и

мифы) были рассмотрены и оценены новыми глазами, с новых точек

зрения.

Трагедия изображала человека в страдании, в крушении вели-

чия и непрочности счастья, в конфликте с самим собой, в подчи-

ненности неминуемой доле и закону справедливого возмездия и

одновременно в свободном выборе своего поведения. Трагедия

искала объяснения человеческим судьбам и показывала неудовлет-

ворительность однозначных решений. В фокусе ее внимания стоял

н'.ожиданный, но вместе с тем и неслучайный перелом в судьбе

героя от счастья к несчастью и его личная ответственность за про-

исходящее с ним. На сцене афинского театра находили свой отклик

ужасы греко-персидских войн ". Вскоре после событий 494 г.

спо-

KOH

18

Фри х ставил трагедию «Взятие Милета», а в 476 г. он же напо-

мина о разгроме„"врага при Саламине в своих «Финикиянках»

(ии одй из его пьес не дошла до нас). Саламину же посвящена и

сохрани шаяся трагедия Эсхила «Персы» (472 г.), в которой дей-

ствие разыгрывается в Сузах и победа эллинов показана глазами

персов. Зритель видел жителей персидской столицы, охваченных

страхом и тревогой, узнавал о том, как шел бой у Саламина, слы-

шал суд, произнесенный над Ксерксом тенью его отца авария:

Ксеркс, перекинув мост через Геллеспонт, нарушил существующий

порядок в при оде и за это терпит кару Зевса. Однако тема совре-

менности не у оренилась в греческой трагедии и сюжеты, как

правило, брались в ней из мифов и эпических сказаний.

Осмысливание исторического опыта эпохи не в отдельных ее

эпизодах, а в совокупности многообразных фактов стало делом не

поэтов, а логографа, собирателя достоверных преданий. Младший

современник великих трагиков, уроженец малоазийского Галикар-

пасса, объехавший многие страны и накопивший о них массу све-

дсний письменных, устных, зрительных, Геродот был тем челове-

ком, который превратил ионийскую ~аторЪ'(собирание опытных

данных) в историческое повествование, объединяющее детали

в одно целое и раскрывающее связь между событиями.

Нам очень мало известно о событиях жизни этого историка.

Самые ранние сведения о его биографии мы находим у дионисия

Галикарнасского, который пишет следующее: «Геродот Галикар-

нассец родился незадолго до Персидских войн и прожил до Пело-

поннесской войны. Содержание его книги обширно и блестяще. Его

цель состояла не в том, чтобы написать историю какого-нибудь од-

ного города или племени; он хочет в одном сочинении описать мно-

гочисленные и разнообразные события из жизни Европы и Азии»

(«О Фукидиде», 5). Больше подробностей содержит статья о Геродо-

те в византийском словаре Суды, где о нем говорится так: «Геродот—

сын Ликса и Дрио, галикарнассец знатного происхождения, имел

брата Феодора. Из-за Лигдамида, третьего галикарнасского тирана

после Артемисии, Геродот переселился в Самос (сыном Артемисии

был Пасинделид, а сыном Пасинделида — Лигдамид). На Самосе

он научился ионийскому наречию и написал историю в девяти

книгах, которая начинается правлением Кира, персидского царя,

и Кандавла, лидийского царя. Он вернулся в Галикарнасс из из-

гнания и сам изгнал тирана, но, когда он после этого увидел, что

сограждане его ненавидят, он добровольно отправился в Фурии,

в колонию, основанную афинянами. Там он и скончался и похо-

ронен на агоре. Некоторые же утверждают, что он скончался в Пелле

(в Македонии). Его сочинение имеет название «Музы» ".

Яаты жизни Геродота точно неизвестны. Как предполагает

филологическая критика, он родился в 484 г. и около десяти лет

(455 — 447 гг.) путешествовал по странам, с которыми греки вели

торговлю, побывал в городах на Геллеспонте, в Скифии, Малой

Азии, Вавилоне, Сирии, Финикии, Египте, ознакомился также.

с Балканской Грецией и какое-то время жил в Дельфах. Геродот ие

19

знал языков, кроме греческого, и проникал лишь туда, где Находи-

лись греческие фактории, однако, если его интересы и были связа-

ны с торговлей, они не ограничивались только ею. С при альным

любопытством он собирал сведения о природных условия тех мест,

которые он посещал, об обычаях, образе жизни и исто и различ-

ных народов, вел наблюдения лично, расспрашива очевидцев,

выслушивал рассказы. Период странствий, насколь~о мы можем

реконструировать биографию Геродота, закончился его посещением

Афин. Сочинение Геродота свидетельствует о его хорошем знании

Афин и Аттики, а комедии Аристофана («Ахарняне», ст. 82 и сл.,

< т. 6 ис . итраге ииСофо ла(«Антигон », т. 0 ис .,«Э

в Колоне», ст. 337) — о том, что афиняне хорошо знали и помнили

Геродотов труд. Естественно допустить, что Геродот останавливался

в Афинах на несколько лет, читал там отдельные части своего труда

и сблизился с кружком Перикла. Последние годы его жизни про-

текали в Фуриях, общеэллинской колонии на юге Италии, которая

была основана в 444 — 443 гг. по инициативе Перикла. Умер Геродот

между 430 и 424 г. "

Из сочинений Геродота сохранилось произведение, текст кото-

рого в рукописях разделен на 9 книг и каждая книга обозначена

именем одной из муз. Ни название «Музы», ни деление на книжки не

принадлежат самому автору и восходят к эпохе поздней антично-

сти ". Неоднородность состава Геродотова сочинения бросается

в глаза: первая его половина заполнена очерками об отдельных

странах (Лидия, Персия, Вавилония, Египет, Скифия и другие,

более мелкие), вторая излагает ход греко-персидских войн. Очерки

о странах построены по однотипному плану и включают в себя рас-

сказ о прошлом народа, о природных условиях местности, об обы-

чаях, нравах и образе жизни населения и о диковинках страны. Мы

не имеем достоверных данных о том, где; когда и как Геродот рабо-

тал над своим материалом, и главным источником для решения

вопроса о предыстории ero труда служит сам текст.

Сходство общей схемы, лежащей в основе Геродотовых очерков,

заставляет думать, что историк следовал сложившемуся трафарету

географических и этнографических описаний. Яействительно, на-

сколько позволяют судить фрагменты, уже в Гекатеевом «Объезде»

материал группировался, по-видимому, по рубрикам: «природные

условия», «обычаи», «диковинки». Геродот продолжил эту традицию,

Но подключил к названным рубрикам еще одну — рассказ об исто-

рических событиях; тем самым сделав форму своего изложения

более емкой, объединяющей рассказы о любопытных происшест-

виях с перечнем этнографических и географических особенностей

страны ". Создание крупных единств, в которых приводились пол-

ные сведения об отдельных странах, было, по всей вероятности,

первой ступенью Геродотовой работы с материалом. Такие единства

принято называть логосами: мы говорим о египетском, вавилонском,

скифском и других логосах у Геродота. Историк включил в них

с~едения, полученные путем наблюдений и расспросов, а также

тексты Гекатея и других логографов, данные, почерпнутые у поэтов

20

4

и из зного ода источников — о ициальных док ментов типа

погод х списков должностных лиц, победителей на общегреческих

играх, о акульских изречений и т. п." Сюда же присоединялись

критичес е замечания и рассуждения самого Геродота.

Из со купности самостоятельных логосов Геродот создал

единое повествование, и в этом состояла вторая фаза его работы.

I>àçäðoáëåíí ôåлог сы онсвя ални ьюнепрерывающег сяр

сказа о походах персидских царей: сочинение открывается лидий-

ским логосом, в котором факты истории изложены в порядке

правления лидийских царей от Гигеса (VII в.), основателя дина-

<' иимермнад в, доКре а, рикото омЛи ияб лапокор на

ром (546 г.); к рассказу о завоевании Лидии персами присоединен

рассказ о Персии, и изложение персидских событий ведется здесь

ио тому же генеалогическому принципу, что и в очерке о Лидии,

и доведено до современного Геродоту Ксеркса; в повествование

и Персии включены логосы о странах, с которыми персы воевали,

и рассказы поданы в той последовательности, в какой персы сталки-

вались с народами этих стран, так что логосы об отдельных странах

превращены в часть рассказа о походах персидских царей, и

к этому гигантскому повествованию о Персии органически примы-

кает описание греко-персидских войн, полностью, однако, не за-

иершенное. Обзор событий прерван на эпизоде взятия афннянами

г. Сеста в 478 г. (греко-персидские войны длились до 449 г.), и

1>ослед яягл ва«Истор и»но итхарак ерпояснитель ойзамет

» не итогового заключения, что заставляет считать труд Геродота

недописанным и недоработанным до конца. О двухступенчатости

рождения «Муз» позволяют думать и те авторские ремарки, которы-

ми скрепляются части целого, и та несогласованность отдельных

мест в тексте, которая говорит о некогда изолированном существо-

вании логосов. Анализ последовательности текста должен раскрыть

перед нами секрет отца истории — новаторство его метода — уме-

ние подчинять части целому и сущность той интерпретации событий,

которая внесена нм в рассказ.

ТВОРЧЕСТВО ГЕРОДОТА

КОМПОЗИЦИЯ «ИСТОРИИ» ГЕРОДОТА

«Истории» Геродота предпослано вступление, в котором указаны

имя автора, цель труда, привлекаемый материал и принцип его

отбора. «Вот исследование, которое провел Геродот Галикарнас-

ский, — такими словами начинается разговор с читателем, — что-

Г&g ;ы товрем ни незабыл сь о, тоб л слюдь и,чт бывели

и дивные дела, свершенные эллинами и варварами, не остались

безвестными, между прочим, и то, по чьей вине они стали воевать

друг против друга» (&g ;, ).Ср дифилоло ов до нх ор етедино

шия в понимании этой первой фразы, которая допускает разные

варианты перевода: греч. «р~а — это и «дела» (подвиги, деяния)

и «изделня» (сооруження), греч. Bi'ò&g ;»ah qv Ђ” т и поч

21

вине» и «по какой причине» '. Однако неясность точного значения

слов не мешает уловить основную мысль автора: подобно ическо-

му певцу, писатель обещает вести речь о прошлом эллина и варва-

ров, не противопоставляя, а объединяя их друг с др гом. Яей-

ствительно, весь дальнейший рассказ его, как эпиче кая поэма,

повествует о событиях, сменяющих друг друга во времени. Вместе

с тем круг интересов Геродота отличен от эпоса, и о своем расхож-

дении с традицией он говорит тут же во вступлении (I, 1 — 5),

оправдывая и объясняя зачин, который им выбран.

Поставив перед собой задачу сохранить память о прошлом,

Геродот поднимает вопрос о хронологической границе этого прошло-

го или о том историческом периоде, с которого должен начинаться

рассказ, и в качестве отправной точки воссоздаваемого действия

полагает ту первую обиду или несправедливость, которая породила

вражду эллинов и варваров. Сразу же после вышеприведенной

фразы Геродот излагает мнения сведущих персов и финикийцев

о том, кто первый нанес обиду другой стороне. Эти мнения опи-

раются на мифологические источники и относят первый акт не-

справедливости к незапамятным временам. Под несправедливостью

в них 'понимается тайный увоз женщин в чужую землю: финикийцы

увезли Ио из греческого Аргоса, греки — Европу из финикийского

Тира и Медею из колхиды, Парис — Елену из Спарты. Геродот

ссылается на эти хорошо знакомые его современникам предания

(I, 1 — 3) не для того, чтобы согласиться с ними и вокруг них сосре-

доточить свое собственное исследование. Они нужны ему как кон-

трастный фон, оттеняющий его личный взгляд на вещи.

Упоминая версии заведомо негреческие, Геродот показывает,

для каких упреков дает повод традиционное понимание первой оби-

ды как умыкания женщин: оно позволяет варварам считать элли-

нов зачинщиками вражды и отрицать свою виновность. Вот как

воспроизводит Геродот точку зрения персов: «Похцщать женщин,

считают они,— дело людей неправых, стремиться мстить за похи-

щенных — дело безумцев, не обращать внимания на похищенных—

благоразумно. Ясно ведь, что не пожелай они того сами, их бы не

похитили. 1~огда из Азии умыкают женщин, то персы, по их соб-

ственному свидетельству, ни слова не говорят, эллины же из-за

лакедемонянки снарядили великий поход, вступили в Азию и раз-

рушили державу Приама. С тех пор, думают персы, эллины им

всегда враждебны» (1, 4). Геродот обращает внимание не только на

несостоятельность того нравственного критерия, который лежит

в основе мифологической концепции первовины, но и на недосто-

верность фактов: историю Ио, увезенной из Аргоса, финикийцы,

по его словам, рассказывают иначе, чем персы (1, 5).

Этим традиционным точкам зрения Геродот противопоставил

свою оценку фактов, по-новому истолковав саму виновность: ви-

новат не тот, кто первый оскорбил женщину, а тот, кто нанес ущерб

свободе эллинов: «Вот так рассказывают персы и финикийцы,—

пишет Геродот,— я же (в~й й) не стану говорить, было ли это

так или иначе, но укажу на того, про кого сам знаю (~ov Ы oi6a.

22

т<& t;; , тоон ервый началнеправыеде ствияпротивэл и ов,

1>&l ; 1дукдальн йшемурас ка у,нео ус аяниве ик х,ни

& t;<& t;ро ов,1~д еликие рошломвбо ьшинс весвоемпре

» малые, а те, что в мое время велики, прежде были малыми. На-

ученный тому, что человеческое счастье не бывает неизменным, буду

одинаково упоминать о тех и о других» (1, 5). Ответственность за

,»с1> уюнанесен уюоб дуГеро отвозло ил налидийск гоц

К1> за Ђ”личнос ь,хор шознако уюгре а Ч в. по емКрезо

дарам, которые можно было видеть в гвельфах, по намекам у поэ-

> о и порасска а ос мимудре ах '.Геро отпредста илКр

читателю как первого правителя, при котором греки стали под-

»ергаться не спорадическим набегам и грабежам, а систематиче-

~ кому обложению налогом.

Отвергнутая Геродотом интерпретация первовины несла в себе

идею кровнои мести и возводила истоки взаимной вражды к троян-

& t;к мупохо у,прида ая емса ымэ ойвра денаследствен

>«>р ктер. Новая точкаот чета,па аю аянацарств вание

делала период антагонизма значительно более коротким, обозримым

» обусловленным политическими причинами. Она снимала вину

<>ерв о идыс р ковивоз аг ла еенапра ителя идии.

п<& t;ние имени Крезапос ужи одляГе одотаза язко всей

.»> ии горасска а.«Кр з,лид ецрод м, ылсы омАлиа т

властителем народов по эту сторону Галиса... Крез, этот первый

из варваров, насколько мы знаем, одних из эллинов принудил

к дани, других побудил к союзу с ним... До власти Креза все эллины

были свободны. Ведь нашествие киммерийцев на Ионию еще преж-

де Креза было не подчинением городов, а набегом-ограблением

(l, 6)», — такими словами начиналось авторское повествование, и на-

мечались два центра тяжести воссоздаваемой картины: тема исто-

рии отдельных народов и тема греко-варварских конфликтов.

В отличие от эпоса новая реконструкция прошлого охватывала

период, сравнительно близкий автору, и опиралась на опыт появив-

шихся в Ч[ — V вв. прозаических сказов (логосов) о различных

странах (см. выше, с. 15--17). Повторяя топику сказов, Геродот

группировал материал в законченные единства по территориально-

му признаку и внутри таких единств описывал природные условия

местности, ее достопримечательности, нравы и обычаи народов,

военные походы, случаи из жизни царей и частных лиц. Концепция

первообиды как акта агрессии дала возможность объединить вместе

несколько таких логосов и сделать их составными частями одного

действия, одного события. Прием, позволивший писателю создать

столь сложную структуру, сводился к умению включать одно и

то же событие в два контекста и тем самым освещать его на пересече-

нии двух сюжетных линий. Этот метод применен уже в цитированной

нами фразе, где подчинение греков рассмотрено и как факт биогра-

фии Креза, и как этап в истории греко-варварских контактов. Ком-

позиционную технику, которую использует тут Геродот, можно

назвать «иллюстративной»: она состоит в том, что характеристика

.предмета дается путем показывания «вот он кто, вот что он сделал,

23

BOT что с ним было», т. е. в форме ответа на вопросы «кто pH:'òàêoB?»,

«как это случилось?»

/

Подобного рода ответ мог разрастаться в самостоятельный эпи-

зод, участники которого и сами получали аналогичную развернутую

характеристику, так что иллюстрация исходного объекта не знала

логического предела для обрастания дополнительными подробно-

cтями по схеме: А — это тот, кто оказал влияние на Б, а Б—

это тот, кто был знаком с В, а  — это тот, кому помогал Г, и т. д.

В этой схеме объекты Б, В, Г играют роль зависимых друг от дру-

га составных частей в характеристике объекта А, и они же суть

центры обособленных эпизодов. Эти эпизоды в каких-то своих

отрезках могут накладываться друг на друга, т. е. включать в себя

одних и тех же действующих лиц. Так, например, в приведенной

схеме эпизод Б имеет соприкосновение и с А и с В.

В тексте Геродота такой способ сочленения фактов подчеркивает-

ся словами-указками: «вот этот», «он, который», «вот так», «вот что»

и т. п. (ouzo&l ;,Ыч lt;« ot< < д>& t;и,& t а6в ои~

~рименение придает писательской манере две особенности:

автор подводит единичные детали к общему знаменателю и постоян-

но прерывает нить основного рассказа побочными вставками, тем

cBMbIM наполняя его изолированными зарисовками и сохраняя при

этом целостность изображения. Посредством такого метода Геродо-

ту удалось объединить собранные им сведения более чем о двадцати

греческих и негреческих племенах и народах. Опираясь на тради-

ционную форму логоса — замкнутого тематического единства,

и~~орик составил свое произведение по иерархическому принципу:

мелкие данные входят в нем в более крупный раздел, тот в свою

очередь — в еще более крупный логос, так что сочинение в целом

охватывает собой все множество приводимых подробностей, не ли-

шая их самостоятельности.

( вой разговор о прошлом Геродот начал с лидийскои ~eM~:

отталкиваясь от фигуры первообидчика, он восстановил ход истории

,Лидии до падения Сард в 54б г., после чего поместил обзоры о ВосВН-

тительных дарах Креза, о достопримечательностях страны «b~-

чаях народа. Главное место в этом очерке занимает характеристика

Креза, которая слагается из двух частей — родословной царя

(I, 7 — 25) и фактов его жизни (I, 2б — 92). Непосредственно вслед за

вышеприведенной фразой о Крезе Геродот указующим жестом пере-

вел внимание читателя на его предков: «...а от гераклидов власть

перешла к роду Креза вот таким образом» вЂ” «j «qy~[«vl~&g ;>

«рв~~в войаа 'НрахЛв<о ичв «> вч& t;>:~ lt; g ;К о&l ;

ким же «вот так» вЂ” подытожил весь рассказ о первообидчике:

«с державой Креза и первым покорением Ионии дело обстояло

80mmaK» — <о& t;а а вч z~~чK o& t;aovтв < lt;<рас р>&l

><атаа- poyjv вп,~в ou« »(I

Генеалогическое древо Креза обросло в Геродотовом изложении

микробиографиями правителей Лидии и приняло вид перечня собы-

тий в порядке царствований, так что переход от него к рассказу

о cBMQM Крезе воспринимается и как звено тянущейся цепи, и как

24

возврат к тому, о чем говорилось до того (1, 6). Подробности, введен-

ные посредством указывающих связей, содержат не только богатый

запас сведений о Лидии, но и данные о том, что происходило за ее

пределами: в рамки лидийской повести вместились, экскурсы из

греческой жизни. Так, например, именно здесь читатель узнает

о прославленном певце Арионе (1, 24), новелла о котором подключе-

на к рассказу о царствовании Алиатта третьей степенью логической

зависимости: Алиатт, отец Креза, имел дело с Фрасибулом, Фра-

сибулу помогал Периандр, а при Периандре, который был тираном

Коринфа, случилось чудо (9~;m) с Арионом.

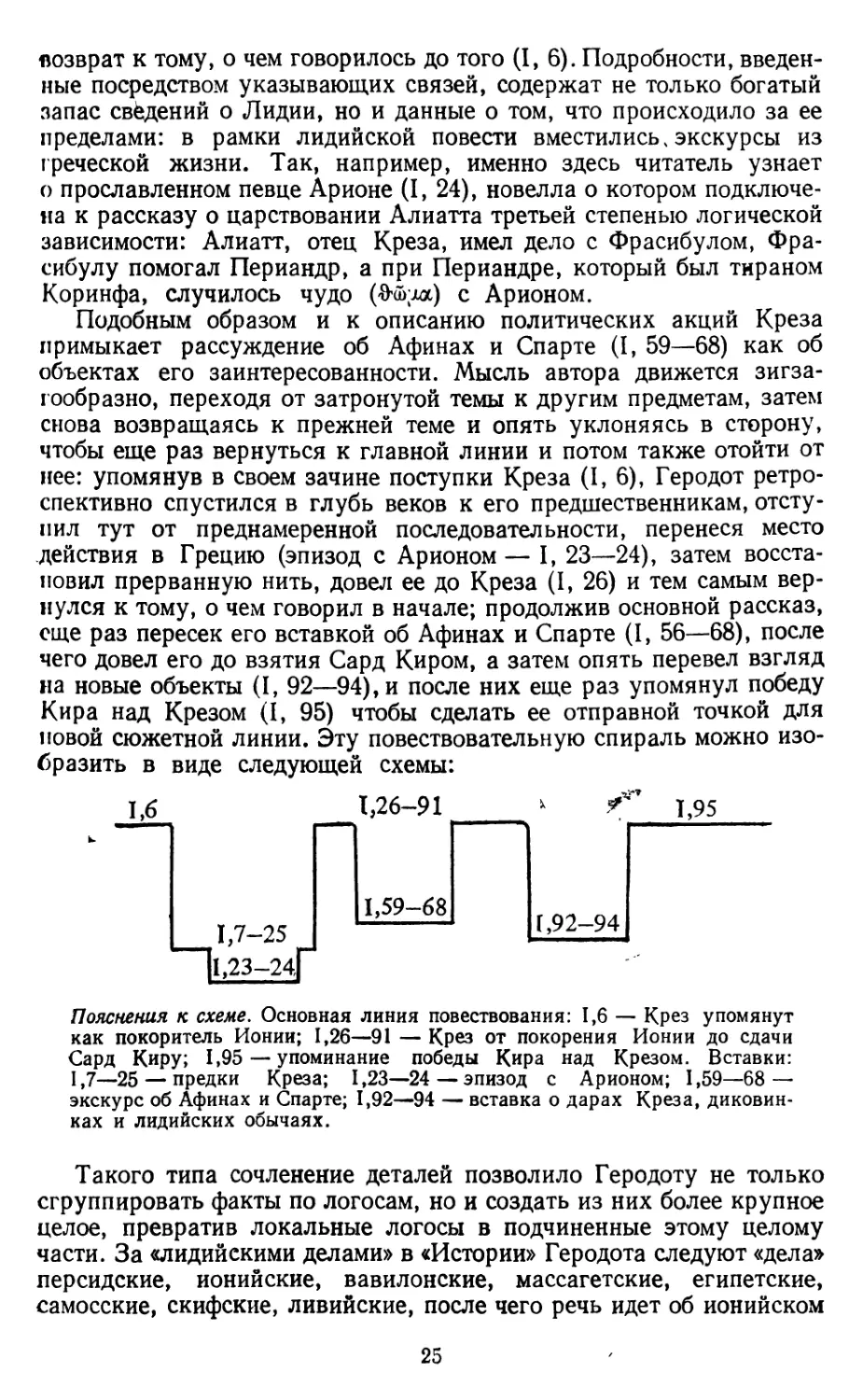

Подобным образом и к описанию политических акций Креза

примыкает рассуждение об Афинах и Спарте (1, 59 — 68) как об

объектах его заинтересованности. Мысль автора движется зигза-

гообразно, переходя от затронутой темы к другим предметам, затем

снова возвращаясь к прежней теме и опять уклоняясь в сторону,

чтобы еще раз вернуться к главной линии и потом также отойти от

нее: упомянув в своем зачине поступки Креза (I, 6), Геродот ретро-

спективно спустился в глубь веков к его предшественникам, отсту-

пил тут от преднамеренной последовательности, перенеся место

.действия в Грецию (эпизод с Арионом — 1, 23 — 24), затем восста-

новил прерванную нить, довел ее до Креза (I, 26) и тем самым вер-

нулся к тому, о чем говорил в начале; продолжив основной рассказ,

еще раз пересек его вставкой об Афинах и Спарте (I, 56 — 68), после

чего довел ero до взятия Сард Киром, а затем опять перевел взгляд

на новые объекты (1, 92 — 94), и после них еще раз упомянул победу

Кира над Крезом (I, 95) чтобы сделать ее отправной точкой для

новой сюжетной линии. Эту повествовательную спираль можно изо-

бразить в виде следующей схемы:

Яоящания к схеме. Основная линия повествования: l,6 — Крез упомянут

как покоритель Ионии; l,26 — 91 — Крез от покорения Ионии до сдачи

Сарр Киру; I,95 — упоминание победы Кира над Крезом. Вставки:

I,7 — 25 — предки Креза; I,23 — 24 — эпизод с Арионом; I,59 — 68—

экскурс об Афинах и Спарте; 1,92 — 94 — вставка о дарах Креза, диковин-

ках и лидийских обычаях.

Такого типа сочленение деталей позволило Геродоту не только

сгруппировать факты по логосам, но и создать из них более крупное

целое, превратив локальные логосы в подчиненные этому целому

части. За «лидийскими делами» в «Истории» Геродота следуют «дела»

персидские, ионийские, вавилонские, массагетские, египетские,

самосские, скифские, ливийские, после чего речь идет об ионийском

25

восстании 499 г. и походах персов в Грецию. Примененный в исто-

рии Лидии принцип перечисления событий по царствованиям по-

вторен и здесь, так что огромный конгломерат сведений распределен.

по вехам правления мидийско-персидских властителей от первых

мидян до современного Геродоту Ксеркса. Зачин персидской исто-

рии напоминает зачин лидийского логоса: и там и тут отправной

точкой служит акт агрессии, в одном случае это подчинение ионин

Крезом, в другом — захват Сард Киром. В обоих случаях от этак

точки взор переносится в прошлое, к предкам царя (Креза, Кира),

затем по восходящей линии рассказ доводится до победы Кира над.

Крезом и включает в себя вставку об обычаях народов. Приступая

к персидской теме, писатель так определил свою задачу: «С этого

места речь у нас пойдет о том, что за человек был Кир, разгромив-

ший державу Креза, и о том, каким путем персы завладели Азией»

(1, 95).

Ответ на первый вопрос — это тот микрологос, который закан-

чивается вставкой об обычаях персов (1, 131 — 140). На второ@

вопрос Геродот ответил всем дальнейшим повествованием, перенеся

арену событий на просторы передней Азии и Средиземноморья. На

первый план теперь выступил интерес автора к политическому

соперничеству народов. Показанная им династическая преемствен-

ность — это сплошная цепь походов: жизнь Кира после Сард—

это война с ионянами, Вавилоном, массагетами ', жизнь его сына

Камбиса — это завоевание Египта и поход в Эфиопию, правление

,авария — это экспедиция против скифов, Самоса, ливийцев и греков,

жизнь Ксеркса — это борьба с материковой Грецией.

Материалом для обрисовки завоевательных акций на неперсид-

ских пространствах служат логосы о странах — объектах агрессии.

Выстраивая в ряд логосы, в которых говорилось о боях с персами,.

и окаймляя их ремарками и эпизодами из персидской политики,

Геродот вводил историю отдельных стран в контекст персидской

линии, тем самым события, имевшие место в разных концах земле

и в разное время, становились этапами одного общего действия. Так,

от пребывания Кира в Сардах протянута нить к ионийскому лого-

су-рассказу о первых греческих полисах в Малой Азии, их неудач-

ной борьбе с персами и колонизаиии на западе; авторскими замеча-

ниями о политике Кира обусловлен переход от ионийского логоса

к вавилонскому, а от него к массагетскому. В вавилонском логосе

описана царская династия, строительство и оборона города, его ок-

купация Киром, нравы и обычаи вавилонян. Эпизод осады — необхо-

димая часть структуры логоса, и в то же время он предуказан ав-

торской ремаркой о Кире и принадлежит персидским событиям.

Точно так же и битва Кира с массагетами — это и часть массагет-

ского логоса, и последняя страница биографии Кира.

При таком соподчинении локальных историй одному общему

рассказу достигалось не только просматривание фактов с разных

наблюдательных пунктов (сдача Вавилона — это и катастрофа его

жителей, и высшая точка могущества Кира), но и приравнивание

друг другу параллельных отрезков времени: события в Лидии син-

26

хронны мидийско-персидским событиям до взятия Сард, египетские

истории синхронны персидской истории вплоть до правления

Камбиса '. Вытянутые в ряд логосы с генеалогическими экскурсами

придавали повествованию вид ритмических чередующихся возвра-

тов от настоящего к прошлому и от прошлого к настоящему. От

1(реза взор читателя спускался к его предкам, от жх возвращался

опять к Крезу, от взятия Сард Киром он переносился к первым ми-

дийским царям, затем снова к Киру, от него — к первым ионий-

гким поселениям в Малой Азии, от них — еще раз к Киру, потом,

к предыстории Вавилона, от нее к Киру и т. д. В этом зигзагообраз-

ном движении мысли прошлое окаймлялось настоящим, а настоящее

нырастало из прошлого. Между прошлым и настоящим устанавли-

иалась нить генетической зависимости. В авторском изображении

пистоящее — это события лидийской истории, начиная от Креза,

и персидской, начиная с Кира. Эти события соотнесены с прошлым,

которое показано ретроспективно.

В то же время для самого писателя это условное настоящее

играет роль прошлого по отношению к его, писателя, собственной

чпохе. И это ощущение дистанции от изображаемого предмета и

~>дновремен ойсв з с имзаставл етГерод таосвещ тьэ

предмет еще и как начало современных ему, Геродоту, явлений. Его

текст полон ремарок о дальнейшей судьбе тех или иных упоминае-

мых им объектов, о том, что в его современности уходит корнями

и описываемую им эпоху. Так, рисуя картину заговора семи персов

и избиения магов, Геродот попутно указывает на знакомые ему даль-

ние отголоски этих событий — на популярный праздник и на права

дома Отака (111, 79, 84). От настоящего тем самым намечались вы-

ходы в прошлое и будущее. Такое соединение нитей в одном узле

и расположение узлов на одной линии расширяло кругозор вйдения

«обытий: в фокус внимания писателя попадали одновременно разные

»нохи, разные территории и лица, и это дало Геродоту возможность

подняться еще на одну ступень обобщения.

Геродот не только сделал эпизоды локальных историй частью

рассказа о персидских царях, а биографии этих правителей '

составной частью временной последовательности фактов, но и от-

метил еще более крупные вехи, расчленяющие ход истории. Роль

таких вех в ero глазах играют агрессивные акции варваров против

греков. Первая из них — это покорение ионян Крезом («Крез,

IlcpBbIH из известных нам варваров, одних эллинов покорил, обло-

жив данью, других сделал своими союзниками» вЂ” I, 6), вторая—

покорение ионян при Кире («вот так Иония вторично была обраще-

на в рабство» вЂ” I, 169), третья — разгром ионийского восстания

при Дарии («вот так ионяне в третий раз были обращены в рабст-

во — первый раз лидийцами и дважды после персами» вЂ” VI, 32) и,

наконец, последняя веха — греко-персидские войны, экспозиции

которых предпослана оценка: «этим чудом бог указывал людям на

грядущие беды, так как при Дарии, сыне Гистаспа, Ксерксе', сыне

авария, и Артаксерксе, сыне Ксеркса... Элладу постигло больше

бед, чем их испытало двадцать поколений до Дария» (VI, 98).

27

В воссозданной таким образом картине локальные логосы служили

фоном, на котором отчетливо выделялась тянущаяся цепь персид-

ских походов и фиксировались стадии греко-варварского конфликта,

который нашел свою кульминацию в выступлении персов на Балканы.

Войне греков с персами (499 — 478) посвящена вся вторая поло-

вина труда Геродота ф, 28 — IX). По сравнению с предшествующей

частью в этих книгах намного сужен временной и пространствен-

ный диапазон действия: оно почти все сосредоточено в пределах

греческого мира, и охваченный рассказом хронологический отрезок

персидской истории (Дарий, Ксеркс) значительно короче более ран-

него периода от Дейока ' до Дария. Взгляд писателя здесь более

приближен к своему объекту, в связи с чем иной стала его детализа-

ция: в поле зрения автора попали теперь не только яркие и крупныв

события, но и цепь мелких эпизодов. Отсюда и новый характер то-

пики. Неотъемлемыми от батальных сцен стали описания войско-

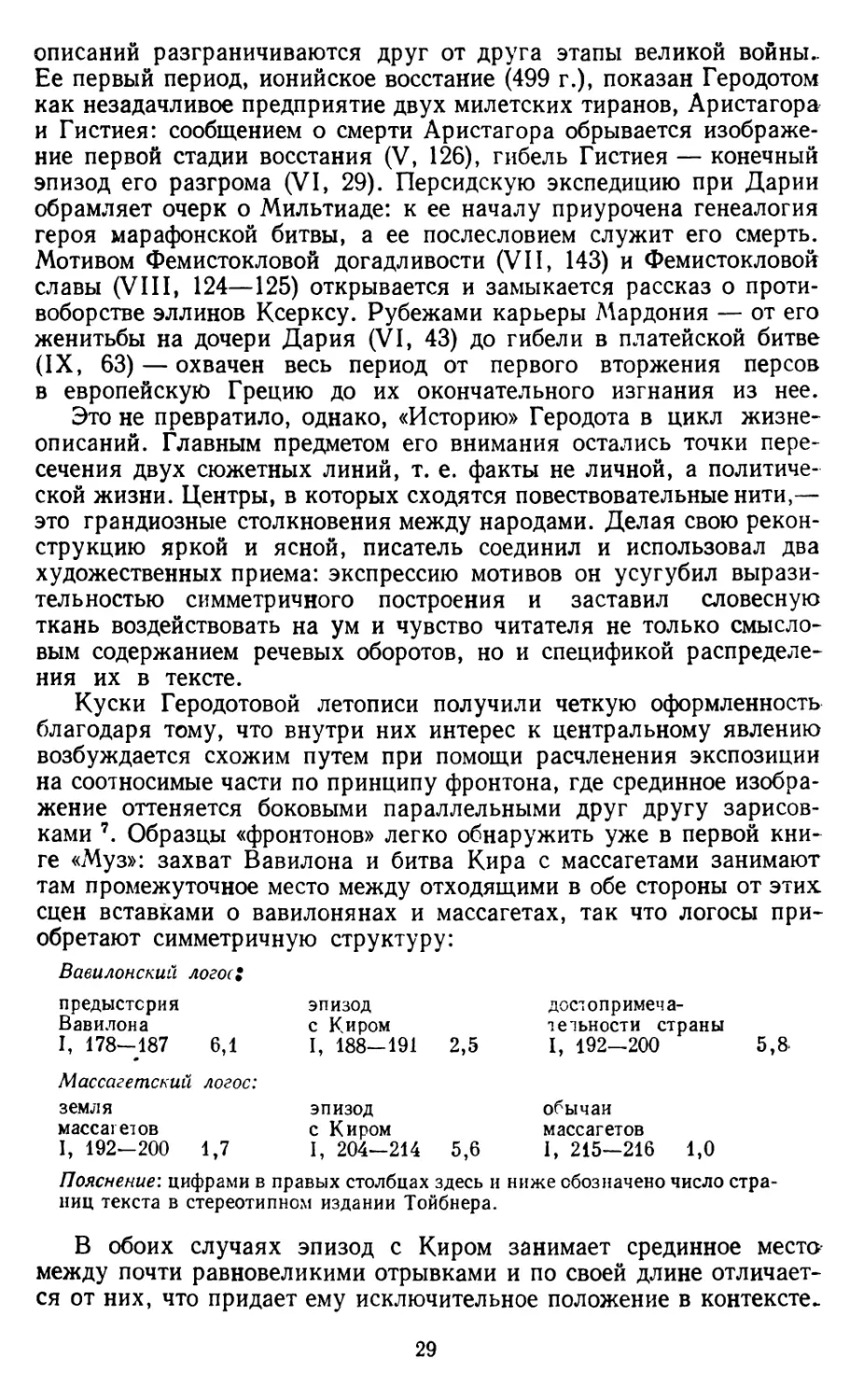

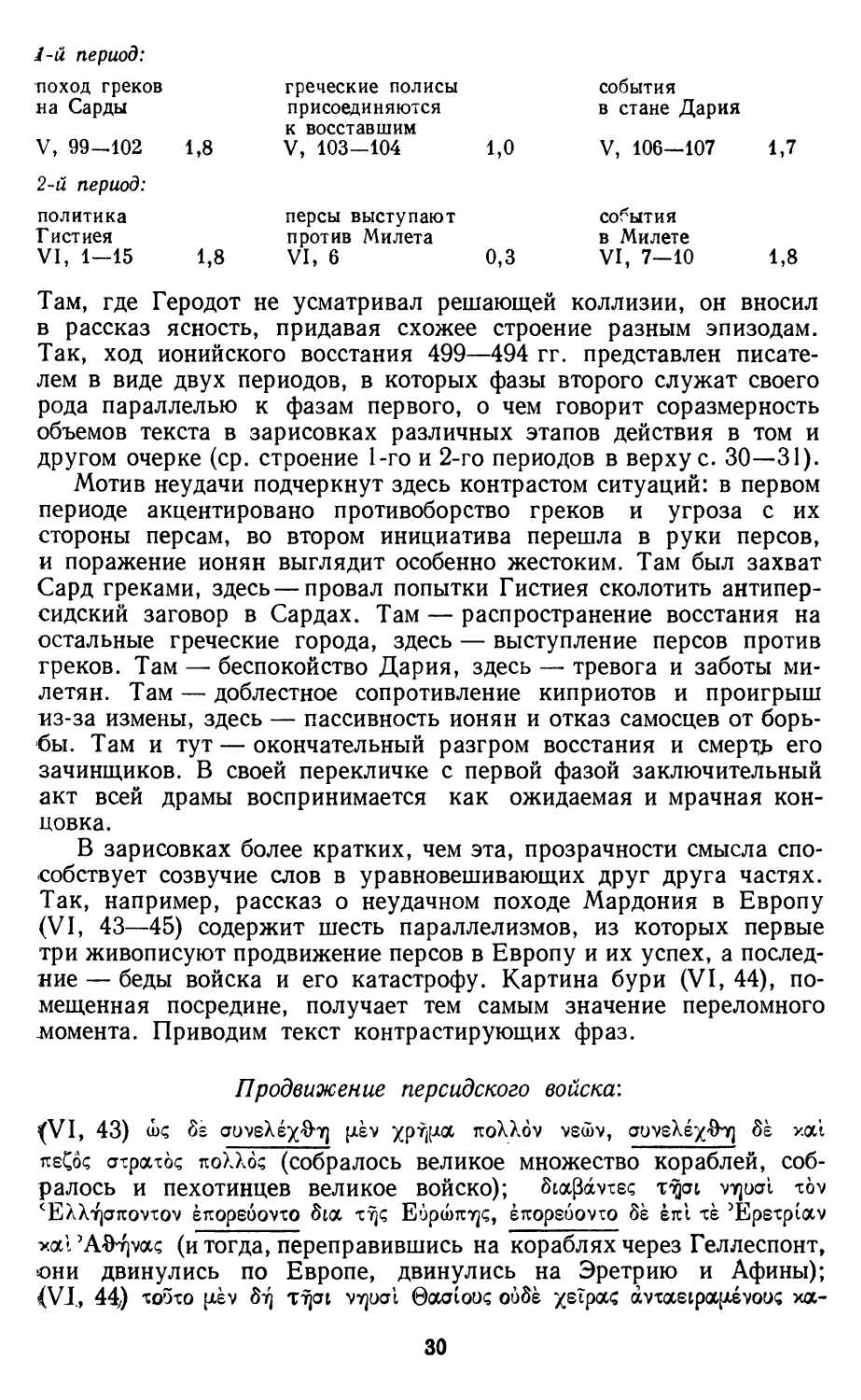

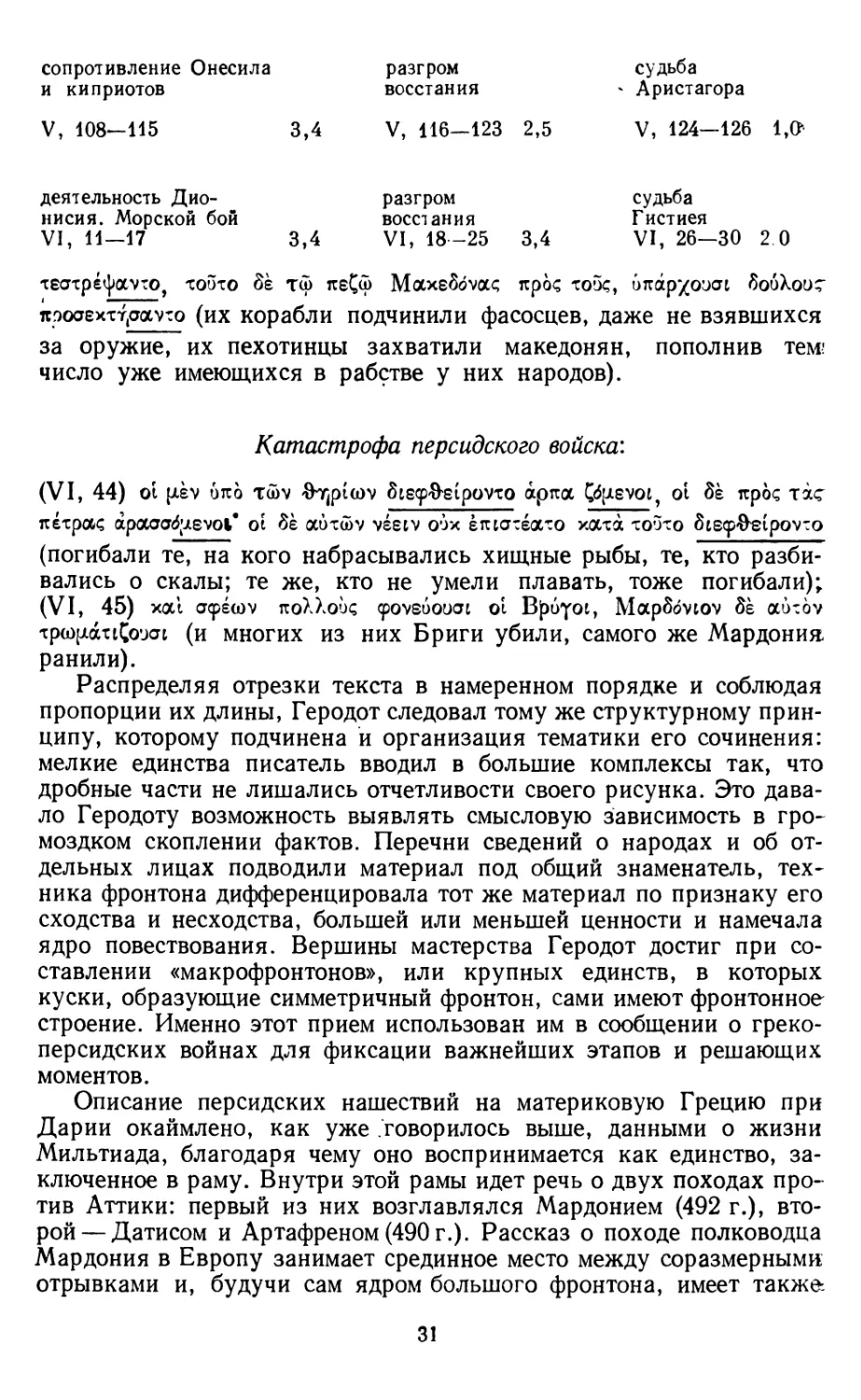

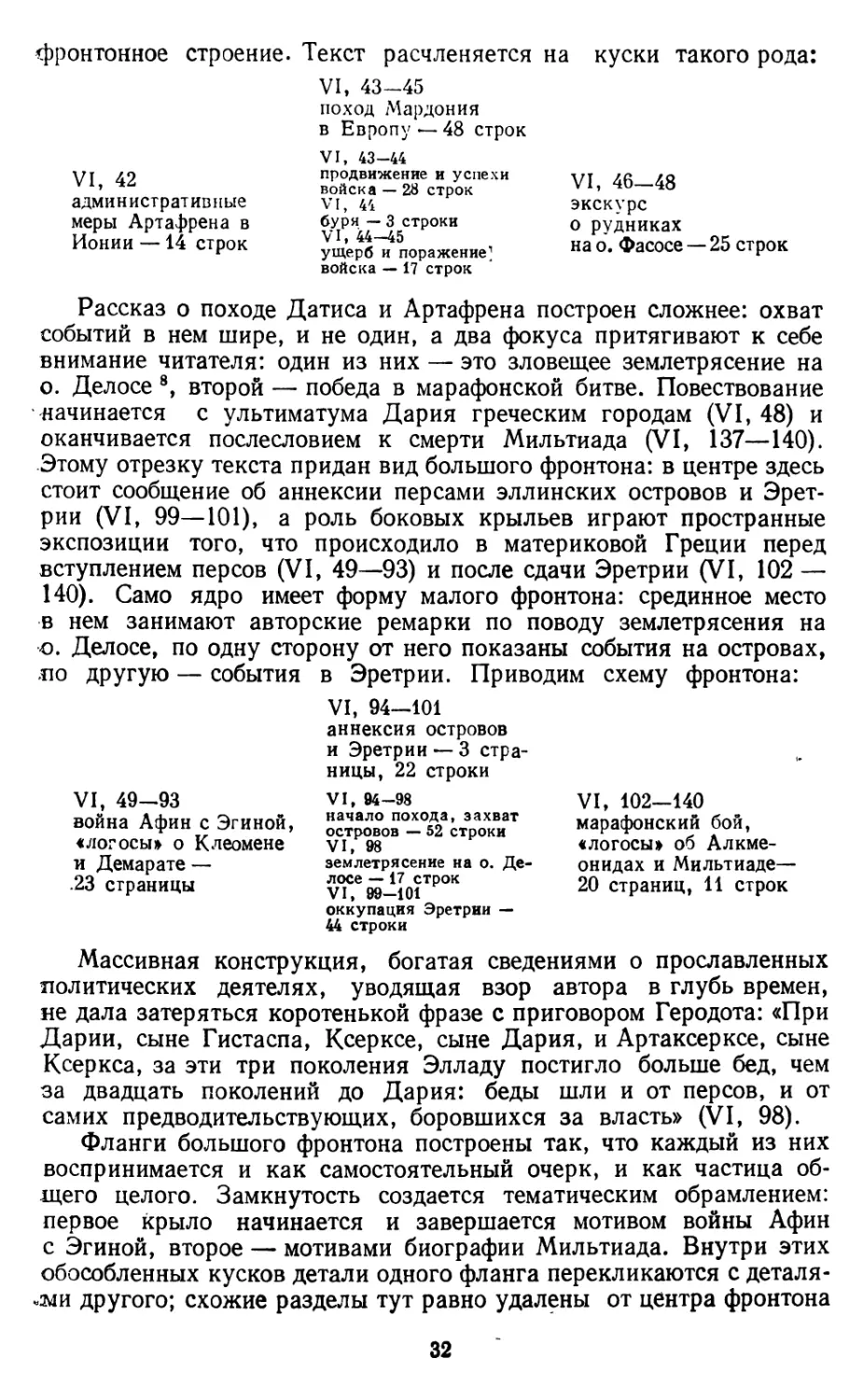

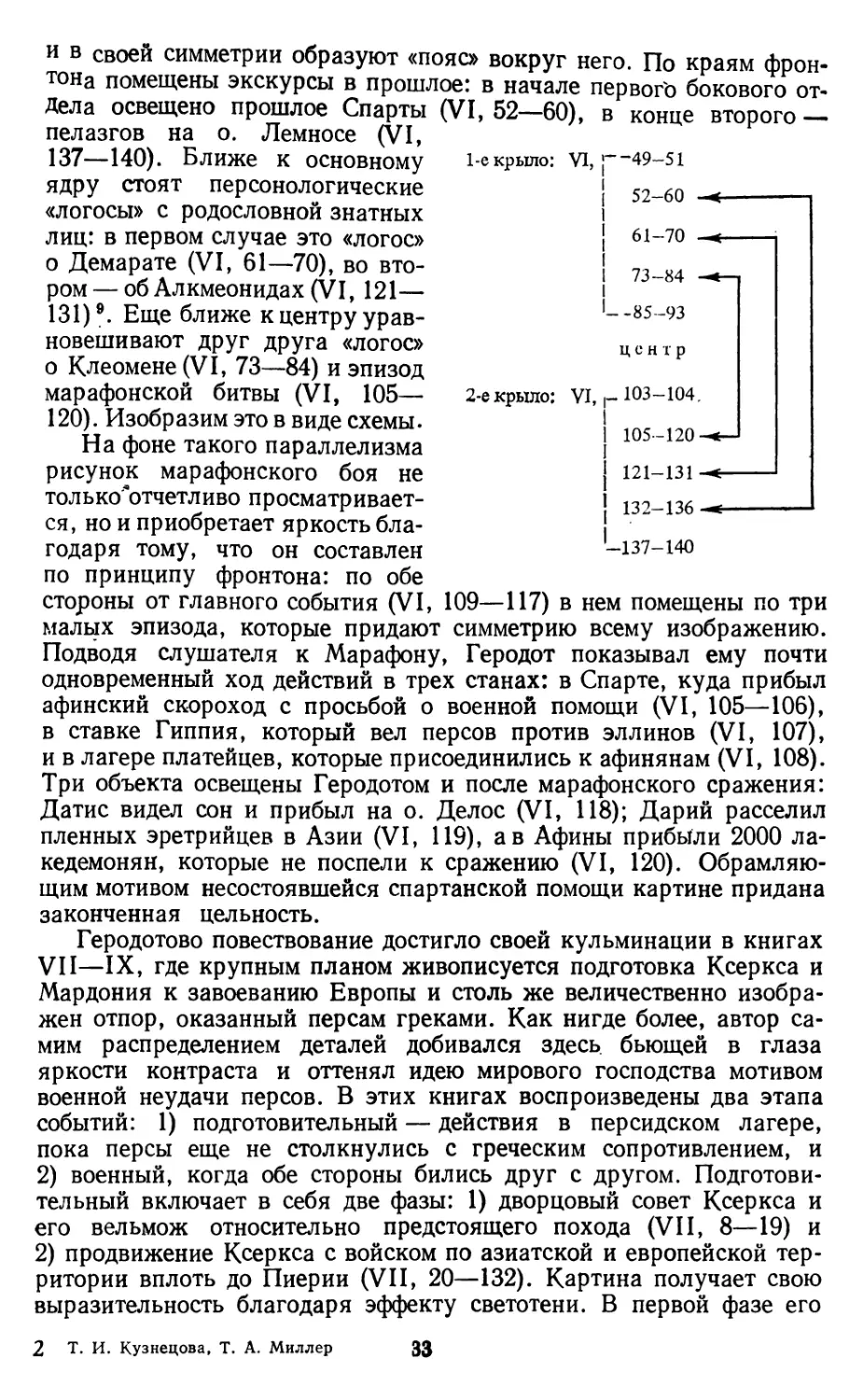

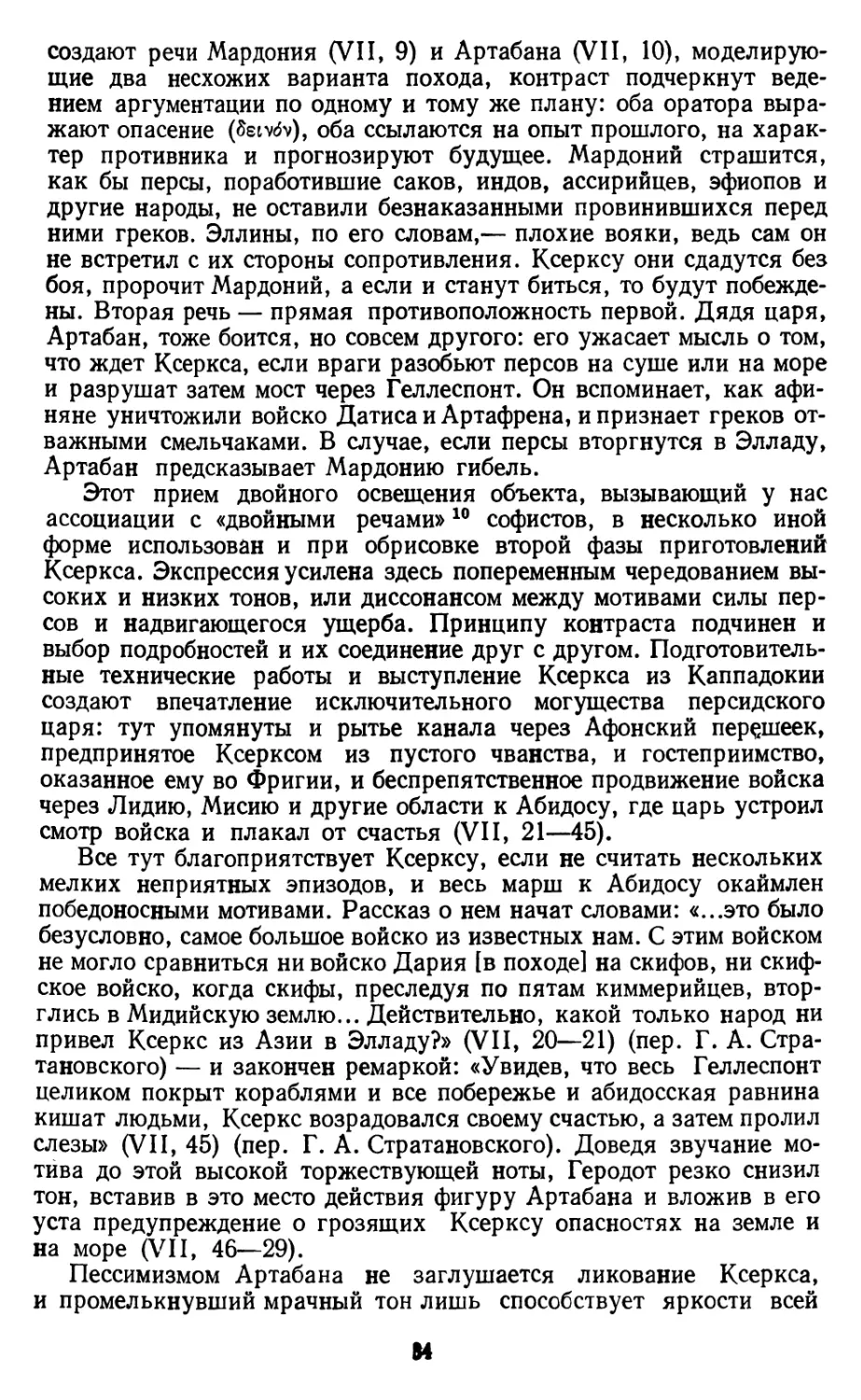

вых переходов, численности морских и сухопутных сил, техниче-