Author: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Tags: православие религия энциклопедия

ISBN: 978-5-89572-060-8

Year: 2019

Text

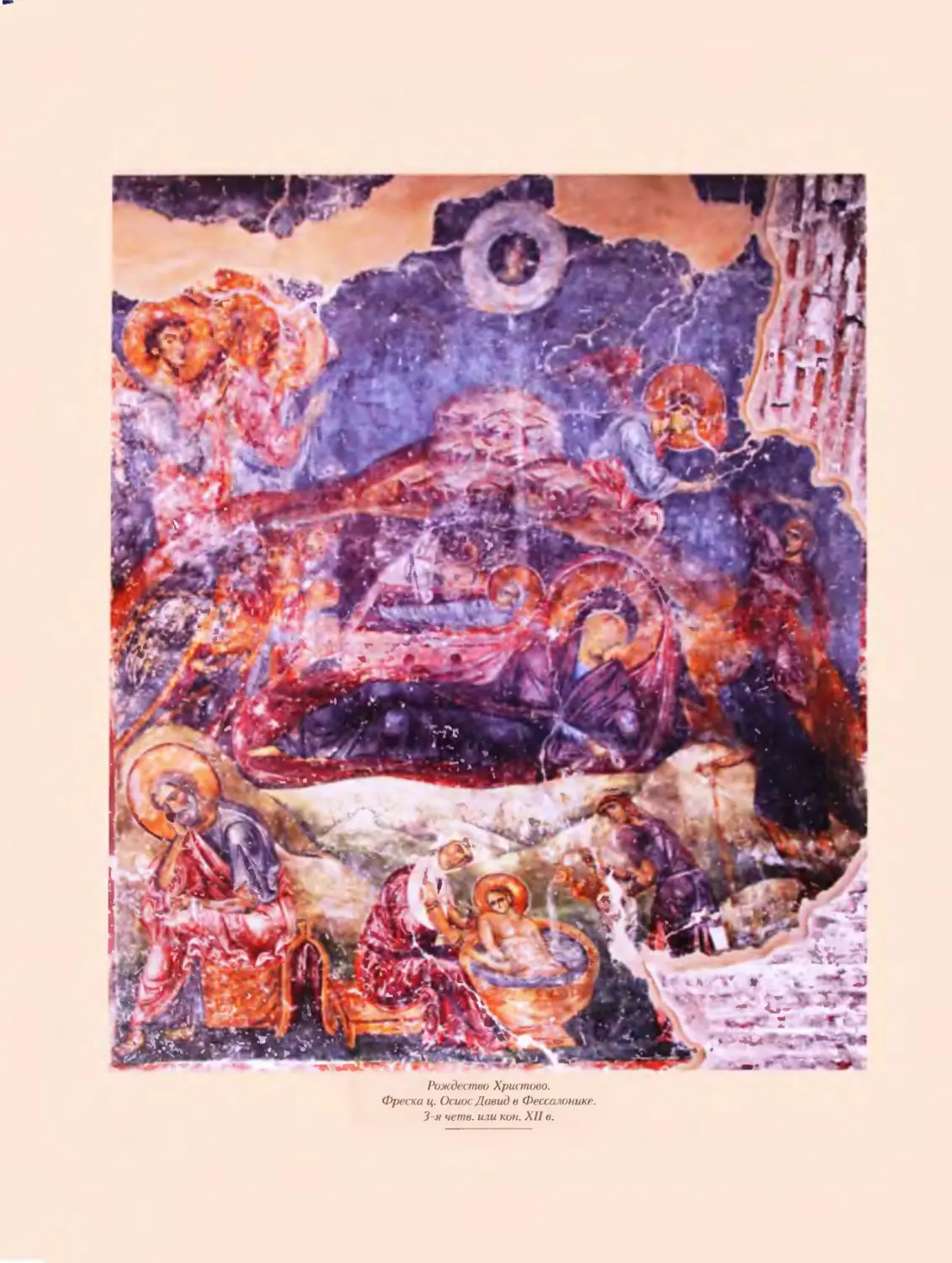

Рождество Христово.

Фреска ц. Осиос Давид в Фессалонике.

3-я чете, или кон. XII в.

нрппоспакния энцпкпопедпя

Под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Том ЫН

ОНУФРИЙ — ПАВЕЛ

Церковно-научный центр

«ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.

2000-летию Рождества Господа нашего Иисуса Христа посвящается

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

ИЗДАЕТСЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

при участии

Вселенского Константинопольского Патриархата, Александрийского Патриархата, Антиохийского Патриархата, Иерусалимского Патриархата, Грузинской Православной Церкви, Сербской Православной Церкви, Румынской Православной Церкви, Болгарской Православной Церкви, Кипрской Православной Церкви, Элладской Православной Церкви, Албанской Православной Церкви, Польской Православной Церкви, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Православной Церкви в Америке, Православной автономной Церкви в Финляндии, Православной автономной Церкви в Японии

ПОПЕЧЕНИЕМ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КУЛЬТУРА РОССИИ 2012-2018 гг.»

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по направлению 520200 «Теология», направлению 520800 «История», специальности 020700 «История», направлению 521800 «Искусствоведение», специальности 020900 «Искусствоведение»

МОСКВА

2019

Наблюдательный совет по изданию ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

А. Э. Вайно, Руководитель Администрации Президента РФ О. Ю. Васильева, Министр просвещения РФ

В. В. Володин, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Председатель Общественного совета Μ. М. Котюков, Министр науки и высшего образования РФ

С. В. Лавров, Министр иностранных дел РФ

B. Р. Мединский, Министр культуры РФ

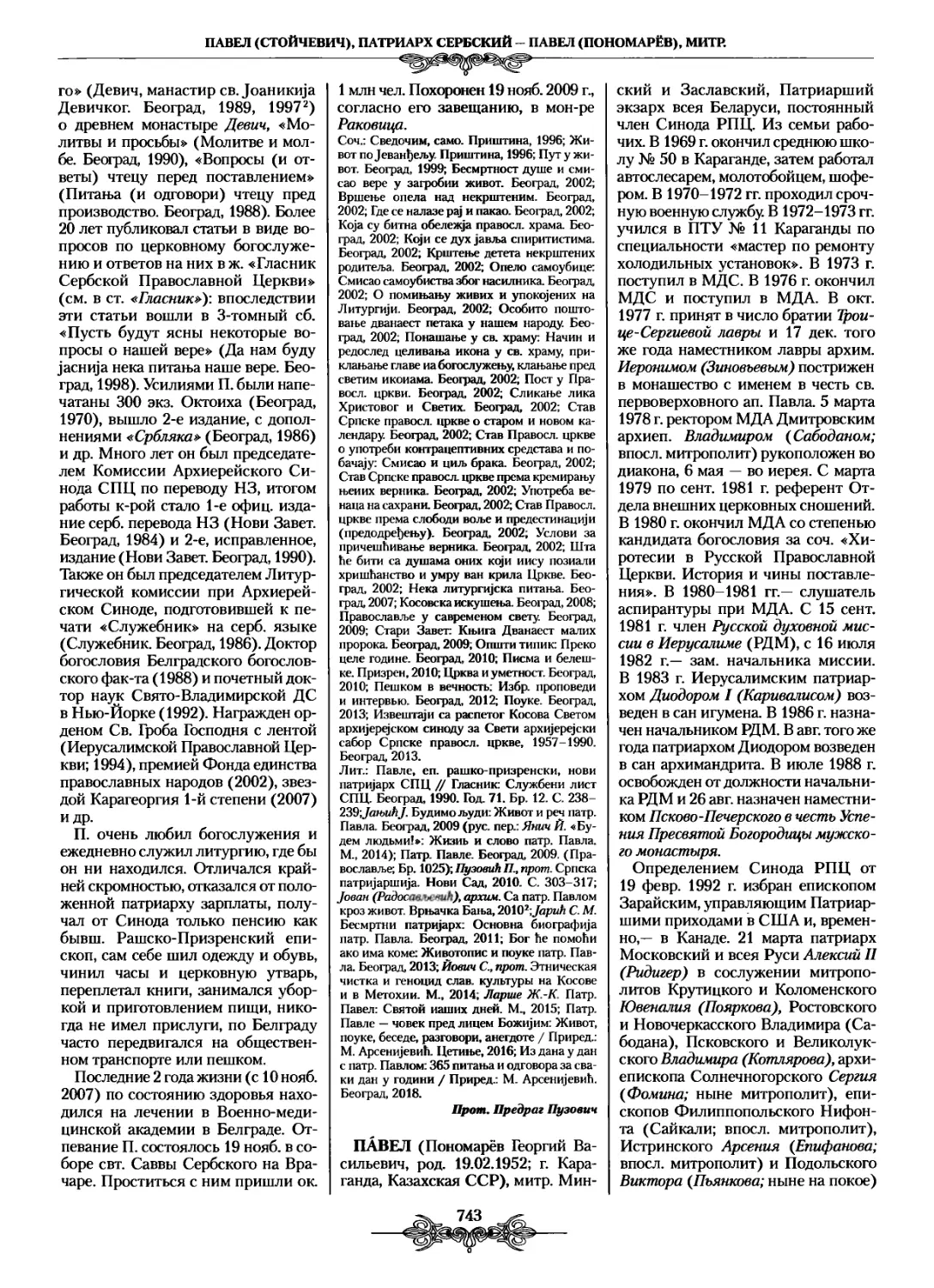

Павел,

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси

C. Э. Приходько, Первый заместитель

руководителя Аппарата Правительства РФ

Савва, Митрополит Тверской и Кашинский, Управляющий делами МП РПЦ

А. М. Сергеев, Президент Российской академии наук

С. С. Собянин, Мэр Москвы, Председатель Попечительского совета

Ювеналий, Митрополит Крутицкий и Коломенский С. Л. Кравец, ответственный секретарь

Попечительский совет по изданию ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

A. И. Акимов, Председатель Правления

«Газпромбанка» (Акционерное общество)

B. А. Асирян, Генеральный директор фирмы «Теплоремонт»

В. Ф. Вексельберг, Председатель Совета директоров группы компаний «Ренова»

А. Ю. Воробьёв, Губернатор Московской области

А. Н. Горбенко, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики

Председатель совета —

Сергей Семенович Собянин, Мэр Москвы

Г. О. Греф,

Президент, Председатель Правления ПАО «Сбербанк России»

О. В. Дерипаска, Председатель Наблюдательного совета

ООО Компания «Базовый элемент»

А. Г. Дюмин,

Губернатор Тульской области

М. В. Ковтун, Губернатор Мурманской области

Н. В. Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

М. Г. Решетников, Губернатор Пермского края

И. М. Руденя, Губернатор Тверской области М. В. Сеславинский, Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Г. В. Солдатенков, Председатель правления ПАО Банк «Возрождение» Ю. Е. Шеляпин, Президент ЗАО «Эко-Тепло»

В. И. Сучков, Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, . ответственный секретарь

Ассоциация благотворителей при Попечительском совете по изданию ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

В. И. Тюхтин,

Президент Группы компаний «Вита»

А. И. Хроматов,

Генеральный директор ООО «ДИТАРС»

О. Ю. Ярцева, Генеральный директор ООО «К. Л. Т. и К'»

V

Общественный совет по изданию

ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —

Вячеслав Викторович Володин, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ

И. А. Андреева,

Начальник Управления библиотечных фондов (Парламентская библиотека) Аппарата 1Ьсударственнсй Думы Г А. Балыхин, Член Комитета Государственной Думы по образованию и науке

С. А. Гаврилов, Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений О. Б. Добродеев, Генеральный директор ВГТРК

А. Д. Жуков, Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Л. Л. Левин,

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи

A. В. Логинов, Заместитель Руководителя

Аппарата Правительства РФ

С. В. Михайлов,

Генеральный директор Информационного агентства России «ТАСС»

B. А. Никонов,

Председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке

Ю. С. Осипов,

Академик Российской академии наук

С. А. Попов,

Советник генерального директора ОРКК «Роскосмос»

Ю. М. Соломин, Художественный руководитель Академического Малого театра

П. О. Толстой, Заместитель Председателя

Государственной Думы

А. В. Торкунов,

Ректор Московского государственного института международных отношений

МИД РФ

А. П. Торшин Μ. Е. Швыдкой,

Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству

А. В. Щипков,

Первый заместитель председателя Синодального отдела

по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, советник Председателя 1Ьсударственной Думы на общественных началах, ответственный секретарь

При подготовке тома научно-информационную поддержку ЦНЦ «Православная энциклопедия» оказали: Московская Духовная Академия (МДА), Санкт-Петербургская Духовная Академия (СПбДА), Московский государственный университет (МГУ), Институт российской истории Российской академии наук (РАН), Институт всеобщей истории РАН, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Российский православный университет св. Иоанна Богослова, Свято-Троицкая Джорданвилльская Духовная Семинария Русской Православной Церкви за границей, Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра, Монастырь св. Мелетия (Осиос Мелетиос), Греция, Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный исторический архив, Библиотека Российской академии наук (БАН), Российская государственная библиотека (РГБ), Российская национальная библиотека (РНБ), Институт Византинистики Сербской академии наук и искусств, Департамент туризма г. Верея, Греция, Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых, Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Государственный музей истории религии, Государственный Русский музей, Государственный Эрмитаж, Музеи Московского Кремля, Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями г. Москвы, Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета.

При подготовке тома оказали содействие в предоставлении иллюстраций: М. и В. Архиповы, диак. Вадим Пыргару,

В. И. Вахрина, А. Ю. и Е. А. Виноградовы, иерей Владимир Ичеткин, А. В. Захарова, А. С. Зверев, Η. П. Зимина, И. В Злотникова, иером. Игнатий (Шестаков), свящ. Игорь Палкин, Н. В Квливидзе, М. А. Комова, Н. И. Ко- машко, Б. Кудава, Л. Максимович (Сербия), А. И. Нагаев, Р. А. Насонов, А. А. Наумов, П. С. Павлинов, А. П. Пят- нов, В. Е. Сусленков, Д. Танасиевич (Сербия), Π. Н. Титов, архим. Филипп (Филиппов), М. В. Чупринин

Церковно-научный совет по изданию

ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

3. Д. Абашидзе, координатор представительства ЦНЦ с Православная энциклопедия» в Грузии

Амвросий, архиеп. Верейский, ректор

Московских духовных школ Антоний, митр.

Бориспольский и Броварской, управляющий делами Украинской Православной Церкви Арсений, митр. Истринский, Председатель Научно-редакционного совета по изданию Православной энциклопедии А. Н. Артизов, директор Федерального архивного агентства Афанасий, митр. Киринский, Александрийский Патриархат, Кипрская Православная Церковь Владимир Воробьёв, прот., ректор Православного Свято - Тихоновского гуманитарного университета, глава Свято-Тихоновского представительства

ЦНЦ «Православная энциклопедия» Е. ГО. Гагарина, Генеральный директор Государственного историка-культурного музея -заповедника «Московский Кремль»

Георгий, митр. Нижегородский и Арзамасский, глава Нижегородского представительства ЦНЦ «Православная энциклопедия»

В. В. Григорьев,

Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям В. А. Гусев, директор ФГУК «Государственный Русский музей» Иларион, митр. Волоколамский, Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

Иоанн, митр. Белгородский и Старооскольский, Председатель Синодального миссионерского отдела Московского Патриархата

С. П. Карпов, Президент исторического факультета Московского государственного университета

Климент, митр.

Калужский и Боровский, Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви

А. К. Левыкин, директор Государственного исторического музея Макарий, митр. Найробийский, Александрийский Патриархат

С. В. Мироненко, научный руководитель

Государственного архива РФ Михаил Наджим, прот., Антиохийский Патриархат А. В. Назаренко, председатель Научного совета РАН «Роль религий в истории»

М. Б. Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа

В. А. Садовничий, ректор Московского государственного университета Тихон, митр.

Псковский и Порховский, Председатель патриаршего совета по культуре

В. В. Фёдоров, президент Российской государственной библиотеки

А. Халдеакис, профессор Афинского университета А. О. Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории РАН М. Э. Ширинян, заведующая отделом изучения древнеармянских оригиналов Матенадаран Института древних рукописей имени Месропа Маштоца, координатор представительства ЦНЦ «Православная энциклопедия» в Армении

С. Л. Кравец, ответственный секретарь

Представительства и координаторы Церковно-научного центра «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Армянское (М. Э. Ширинян, д-р ист. наук). Белорусское (прот. Димитрий Шиленок), Болгарское (игум. Филипп (Васильцев)), Грузинское (3. Д. Абашидзе, канд. ист. наук), Костромское (Н. А. Зонтиков, канд. ист. наук), Македонское (В. Стойковски), Нижегородское (А. И. Стариченков), Новосибирское (прот. Борис Пивоваров, магистр богословия), ПСТГУ, Санкт-Петербургское (А. И. Алексеев, д-р ист. наук), Свято-Троицкая Джорданвилльская Духовная Семинария РПЦЗ (диак. Андрей Псарев), Сербское (прот. Виталий Тарасъев)

v

Научно-редакционный совет по изданию

ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета — Арсений, митрополит Истринский Заместитель Председателя совета — С. Л. Кравец

игум. Андроник (Трубачёв), канд. богословия (редакция Истории Русской Православной Церкви)

прот. Валентин Асмус, магистр богословия

(редакция Восточных христианских Церквей)

Л. А. Беляев, д-р ист. наук

(редакция Церковного искусства и археологии) прот. Владимир Воробьёв (редакция Истории Русской Православной Церкви)

прот. Леонид Грилихес

(редакция Священного Писания) прот. Олег Давыденков, д-р богословия (редакция Восточных христианских Церквей)

архим. Дамаскин (Орловский), д-р ист. наук (редакция Истории Русской Православной Церкви)

О. В. Дмитриева, д-р ист. наук (редакция Протестантизма) М. С. Иванов, д-р богословия (редакция Богословия)

А. Т. Казарян, д-р философии (редакция Богословия)

Н. В. Квливидзе, канд. искусствоведения (редакция Церковного искусства и археологии)

прот. Максим Козлов, канд. богословия (редакция Истории Русской Православной Церкви)

архим. Макарий (Веретенников), д-р церковной истории (редакция Истории Русской Православной Церкви)

А. В. Назаренко, д-р ист. наук (редакция Истории Русской Православной Церкви)

архим. Платон (Игумнов), д-р богословия (редакция Богословия)

прот. Сергий Правдолюбов, д-р богословия (редакция Литургики)

К. Е. Скурат, д-р церковной истории (редакция Поместных Православных Церквей)

А. С. Стыкалин, канд. ист. наук (редакция Поместных Православных Церквей)

А. А. Турилов, канд. ист. наук (редакция Истории Русской Православной Церкви)

Б. Н. Флоря, чл.-кор. РАН (редакция Истории Русской Православной Церкви) прот. Владислав Цыпин, д-р церковной истории (редакция Истории Русской Православной Церкви и редакция Церковного права) прот. Владимир Шмалий, канд. богословия (редакция Богословия)

Церковно-научный центр «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Руководитель — С. Л. Кравец

Научные редакции:

Богословия, Церковного права и патрологии

Л. В. Литвинова, Е. В. Барский, свящ. Димитрий Артёмкин, М. В. Никифоров, Е. А. Пилипенко, Д. В. Смирнов

Священного Писания

К. В. Неклюдов, А. Е. Петров

Литургики

А. А.Ткаченко

Церковной музыки

С. И. Никитин

Церковного искусства и археологии

Э. В. Шевченко, Я. Э. Зеленина, А. А. Климкова, М. А. Маханько, Н. А. Мерзлютина

Агиографии Восточных христианских Церквей

О. Н. Афиногенова, И. М. Косов, А. Н. Крюкова

Истории Русской Православной Церкви

Е. В. Кравец, Д. Б. Кочетов, М. Э. Михайлов, С. Е. Мишин, Д. Н. Никитин, М. В. Печников, А. П. Пятнов, Е. В. Романенко, О. В. Хабарова

Восточных христианских Церквей

И. Н. Попов, Е. А. Заболотный, Л. В. Луховицкий, С. А. Моисеева

Поместных

Православных Церквей

Η. Н. Крашенинникова, Μ. М. Розинская

Латинская

Н. И. Алтухова, С. Г. Мереминский

Протестантизма и религиеведения

И. Р. Леоненкова, А. М. Соснина

Страноведения

В. М. Хусаинов

Выпускающая

редакция: Л. В. Барбашова (ответственный секретарь)

А. В. Милованова (выпускающий редактор)

Т. Д. Волоховская, А. А. Лемехова, Е. В. Никитина, Е. В. Подольская, Е. К. Солоухина, А. Н. Фомичёва И. В. Кузнецова, Т. А. Колесникова, Н. В. Кузнецова, А. А. Сурина (группа компьютерного набора и верстки)

Т. М. Чернышёва (картограф)

Л. М. Бахарева, Т. В. Евстегнеева, Н. К. Егорова,

А. Е. Доброхотова, О. Н. Никитина, О. В. Хабарова (корректорская группа)

С. Г. Извеков, И. П. Кашникова, Д. П. Сафронова, М. С. Эпиташвили (группа транскрипции) мон. Елена (Хиловская), Е. М. Гончарова,

A. Л. Мелешко, О. В. Руколь (справочнобиблиографическая группа)

С. Г. Мереминский, А. А. Грезнева, Е. В. Гущина, Ю. В. Иванова, С. Г. Извеков, Т. С. Павлова (группа информации и проверки)

B. Н. Шишкова, Е. Ю. Ковальская (информационнобиблиотечная группа)

И. А. Захарова, Ю. М. Бычкова, О. А. Зверева,

А. М. Кузьмин, Т. Ю. Облицова, А. С. Орешников, Ю. А. Романова

(группа подбора иллюстраций и фототека)

О. В. Мелихова, А. Н. Растворов (электронная версия)

свящ. Павел Конотопов, А. В. Кузнецов (служба компьютерного и технического обеспечения)

Н. С. Артёмов (производственно-полиграфическая служба)

^^и^истРативная группа: Д. В. Бандур, В. А. Бобровский, Е. Б. Братухина, О. Л. Данова, И. Г. Дзагоева, Л. И. Ильина, Я. С. Калашникова, 7·' η {£овалькова. Е. Б. Колюбин, М. С. Мишанова, Л. И. Окладникова, М. А. Савчик, Т. П. Соколова, А. П. Сорокин, А. Б. Тимошенко, Е. Е. Тимошенко,

С. В. Ткаченко, О. А. Хабиева

нтернет-группа «Седмица.ру»: А. М. Лотменцев, О. В. Владимирцев

о

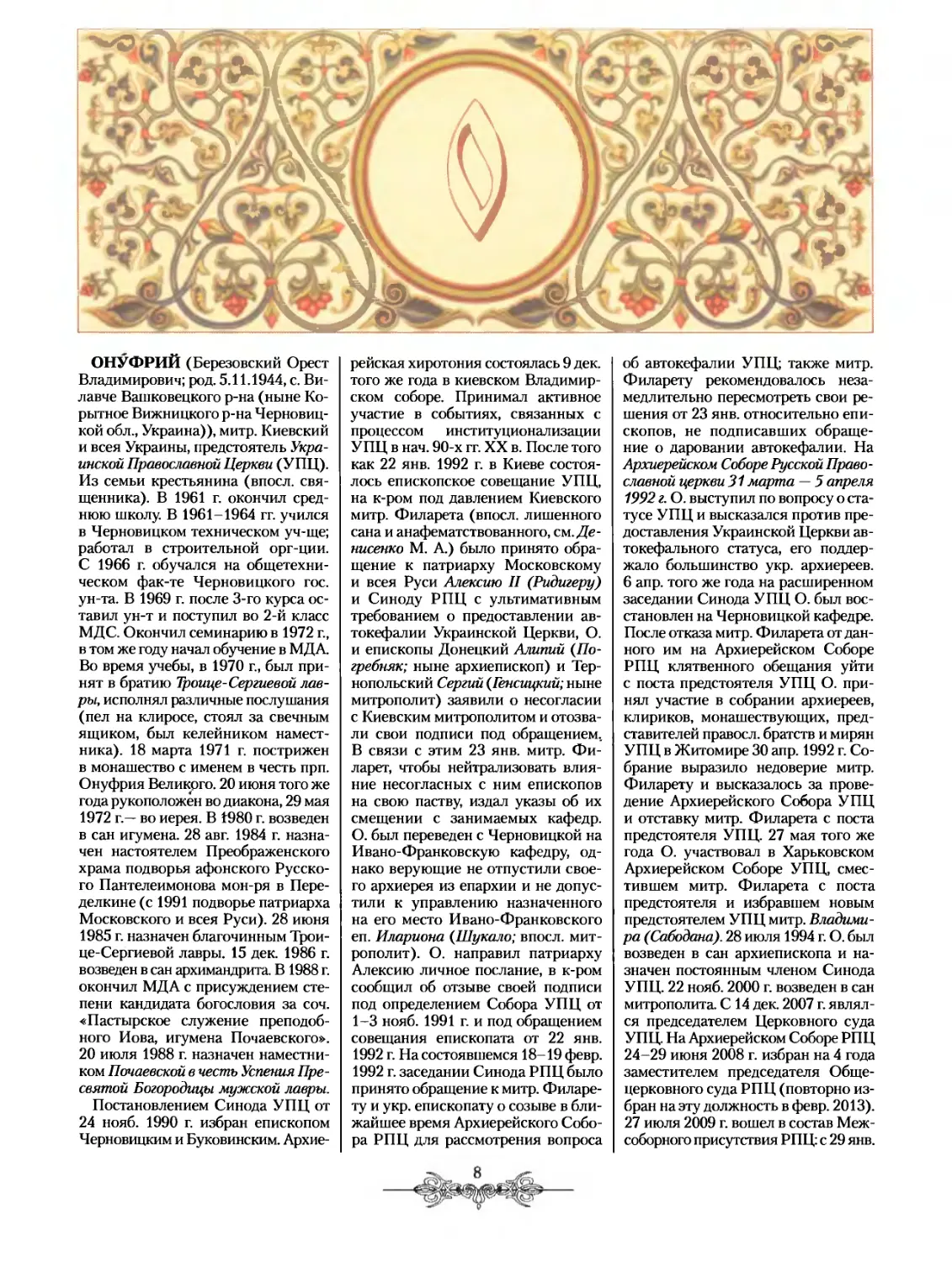

ОНУФРИЙ (Березовский Орест Владимирович; род. 5.11.1944, с. Ви- лавче Вашковецкого р-на (ныне Корытное Вижницкого р-на Черновицкой обл., Украина)), митр. Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви (У ПЦ). Из семьи крестьянина (впосл. священника). В 1961 г. окончил среднюю школу. В 1961-1964 гг. учился в Черновицком техническом уч-ще; работал в строительной орг-ции. С 1966 г. обучался на общетехническом фак-те Черновицкого гос. ун-та. В 1969 г. после 3-го курса оставил ун-т и поступил во 2-й класс МД С. Окончил семинарию в 1972 г., в том же году начал обучение в МДА. Во время учебы, в 1970 г., был принят в братию Троице-Сергиевой лавры, исполнял различные послушания (пел на клиросе, стоял за свечным ящиком, был келейником наместника). 18 марта 1971 г. пострижен в монашество с именем в честь прп. Онуфрия Великого. 20 июня того же года рукоположен во диакона, 29 мая 1972 г.— во иерея. В 1980 г. возведен в сан игумена. 28 авг. 1984 г. назначен настоятелем Преображенского храма подворья афонского Русского Пантелеймонова мон-ря в Переделкине (с 1991 подворье патриарха Московского и всея Руси). 28 июня 1985 г. назначен благочинным Трои- це-Сергиевой лавры. 15 дек. 1986 г. возведен в сан архимандрита. В 1988 г. окончил МДА с присуждением степени кандидата богословия за соч. «Пастырское служение преподобного Иова, игумена Почаевского». 20 июля 1988 г. назначен наместником Почаевской в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской лавры.

Постановлением Синода УПЦ от 24 нояб. 1990 г. избран епископом Черновицким и Буковинским. Архиерейская хиротония состоялась 9 дек. того же года в киевском Владимирском соборе. Принимал активное участие в событиях, связанных с процессом институционализации УПЦ в нач. 90-х гг. XX в. После того как 22 янв. 1992 г. в Киеве состоялось епископское совещание УПЦ, на к-ром под давлением Киевского митр. Филарета (впосл. лишенного сана и анафематствованного, см. Денисенко М. А.) было принято обращение к патриарху Московскому и всея Руси Алексию II (Ридигеру) и Синоду РПЦ с ультимативным требованием о предоставлении автокефалии Украинской Церкви, О. и епископы Донецкий Алипий {Погребняк; ныне архиепископ) и Тернопольский Сергий {Генсицкий; ныне митрополит) заявили о несогласии с Киевским митрополитом и отозвали свои подписи под обращением. В связи с этим 23 янв. митр. Филарет, чтобы нейтрализовать влияние несогласных с ним епископов на свою паству, издал указы об их смещении с занимаемых кафедр. О. был переведен с Черновицкой на Ивано-Франковскую кафедру, однако верующие не отпустили своего архиерея из епархии и не допустили к управлению назначенного на его место Ивано-Франковского еп. Илариона {Шукало; впосл. митрополит). О. направил патриарху Алексию личное послание, в к-ром сообщил об отзыве своей подписи под определением Собора УПЦ от 1-3 нояб. 1991 г. и под обращением совещания епископата от 22 янв. 1992 г. На состоявшемся 18-19 февр. 1992 г. заседании Синода РПЦ было принято обращение к митр. Филарету и укр. епископату о созыве в ближайшее время Архиерейского Собора РПЦ для рассмотрения вопроса

об автокефалии УПЦ; также митр. Филарету рекомендовалось незамедлительно пересмотреть свои решения от 23 янв. относительно епископов, не подписавших обращение о даровании автокефалии. На Архиерейском Соборе Русской Православной церкви 31 марта — 5 апреля 1992 г. О. выступил по вопросу о статусе УПЦ и высказался против предоставления Украинской Церкви автокефального статуса, его поддержало большинство укр. архиереев. 6 апр. того же года на расширенном заседании Синода УПЦ О. был восстановлен на Черновицкой кафедре. После отказа митр. Филарета от данного им на Архиерейском Соборе РПЦ клятвенного обещания уйти с поста предстоятеля УПЦ О. принял участие в собрании архиереев, клириков, монашествующих, представителей правосл. братств и мирян УПЦ в Житомире 30 апр. 1992 г. Собрание выразило недоверие митр. Филарету и высказалось за проведение Архиерейского Собора УПЦ и отставку митр. Филарета с поста предстоятеля УПЦ. 27 мая того же года О. участвовал в Харьковском Архиерейском Соборе УПЦ, сместившем митр. Филарета с поста предстоятеля и избравшем новым предстоятелем УПЦ митр. Владимира (Сабодана). 28 июля 1994 г. О. был возведен в сан архиепископа и назначен постоянным членом Синода УПЦ. 22 нояб. 2000 г. возведен в сан митрополита. С 14 дек. 2007 г. являлся председателем Церковного суда УПЦ. На Архиерейском Соборе РПЦ 24-29 июня 2008 г. избран на 4 года заместителем председателя Общецерковного суда РПЦ (повторно избран на эту должность в февр. 2013). 27 июля 2009 г. вошел в состав Межсоборного присутствия РПЦ: с 29 янв.

ОНУФРИЙ (БЕРЕЗОВСКИЙ), МИТР.

2010 г. являлся членом Комиссии по вопросам организации жизни монастырей и монашества. 23 окт. 2014 г. вошел в президиум Межсоборного присутствия и возглавил Комиссию по вопросам противодействия церковным расколам и их преодоления (до 30 янв. 2017). За время управления О. Черновицкой и Буковинской епархией количество приходов в ней возросло с 360 до 382, было учреждено или возобновлено 11 мон-рей (5 мужских и 6 женских), в т. ч. древний Крещатицкий во имя апостола Иоанна Богослова мужской монастырь, возрожден Черновицкий православный богословский ин-т.

Награжден правом ношения 2-й панагии (2013); орденами РПЦ прп. Сергия Радонежского 1-й степени (2014), свт. Иннокентия Московского 2-й степени (2014), орденом РПЦЗ Курской Коренной иконы Божией Матери 1-й степени (2015).

В дек. 2013 г. ухудшилось самочувствие митр. Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана), стало очевидно, что он более не может исполнять обязанности предстоятеля УПЦ. В это же время резко обострилась внутриполитическая ситуация на Украине. В центре Киева масштабные общественные выступления переросли в столкновения между демонстрантами и спец- подразделениями МВД Украины. В условиях общественно-политического противостояния каноническая Украинская Церковь занимала миротворческую позицию. После того как в уличных столкновениях появились первые жертвы, 22 янв. 2014 г. Всеукраинский совет церквей и религиозных орг-ций, в к-ром в то время председательствовала УПЦ, на экстренном заседании призвал немедленно прекратить кровопролитие. 24 янв. представители укр. конфессий встретились с Президентом Украины В. Ф. Януковичем, а 25 янв.— с лидерами оппозиции. УПЦ принимала самое активное участие в подготовке и проведении этих встреч. Несмотря на все миротворческие усилия, 18-20 февр. того же года в Киеве в результате силового противостояния погибли ок. 100 чел., еще неск. сотен были ранены. 24 февр. Синод УПЦ издал обращение к епископату, духовенству, монашествующим и мирянам, в к-ром высказал глубокие соболезнования родным и близким всех погибших во время вооруженного про-

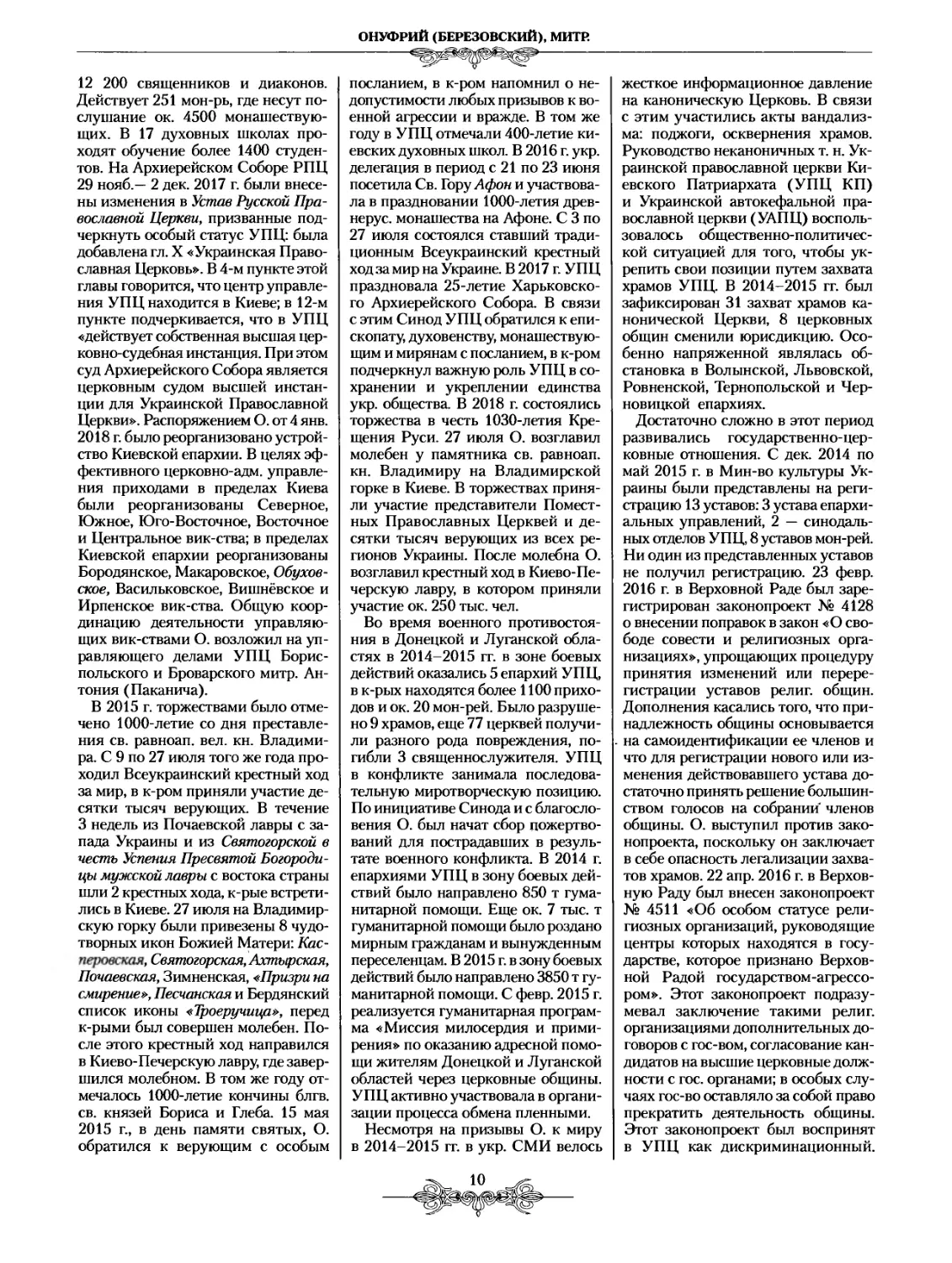

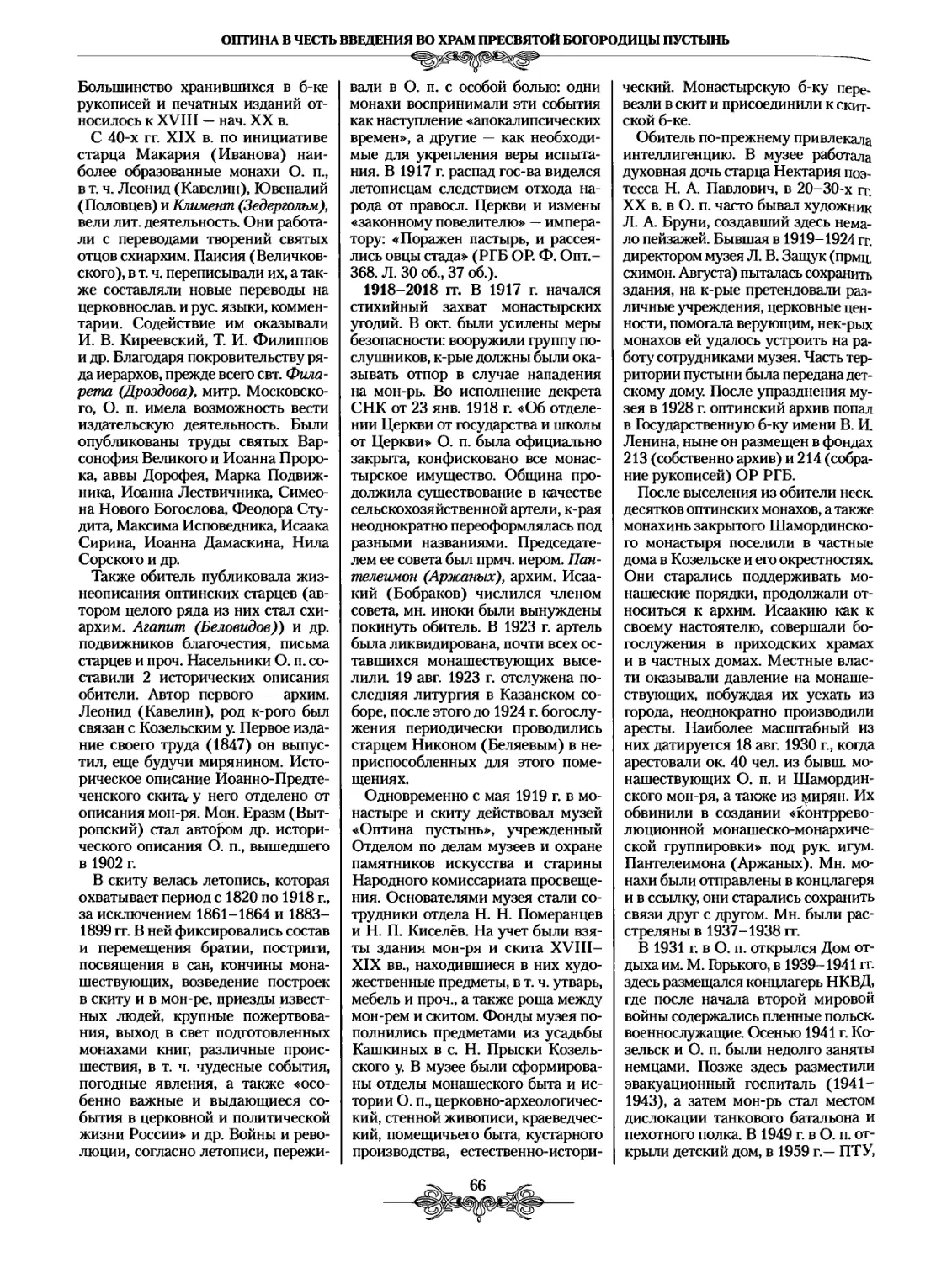

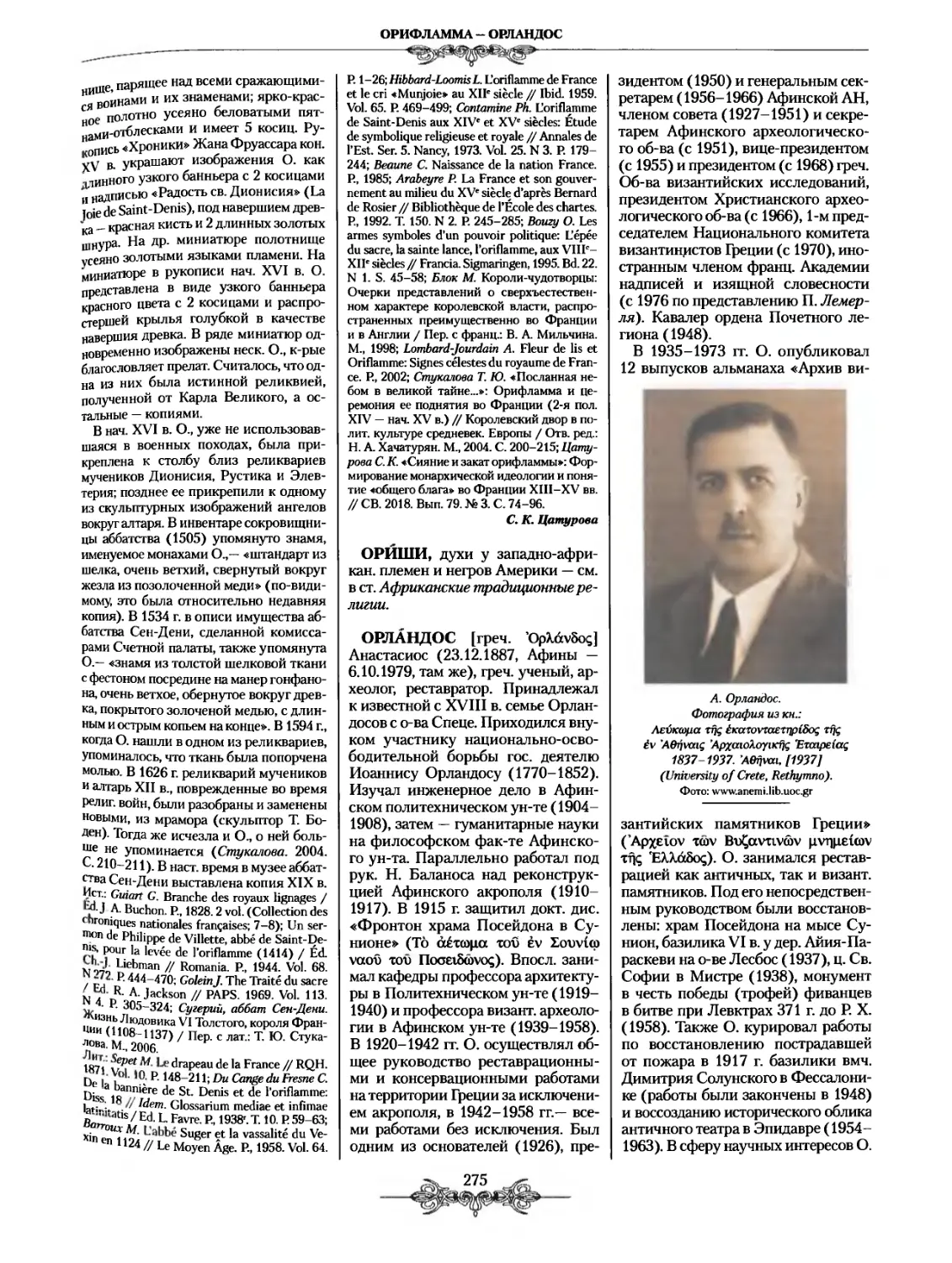

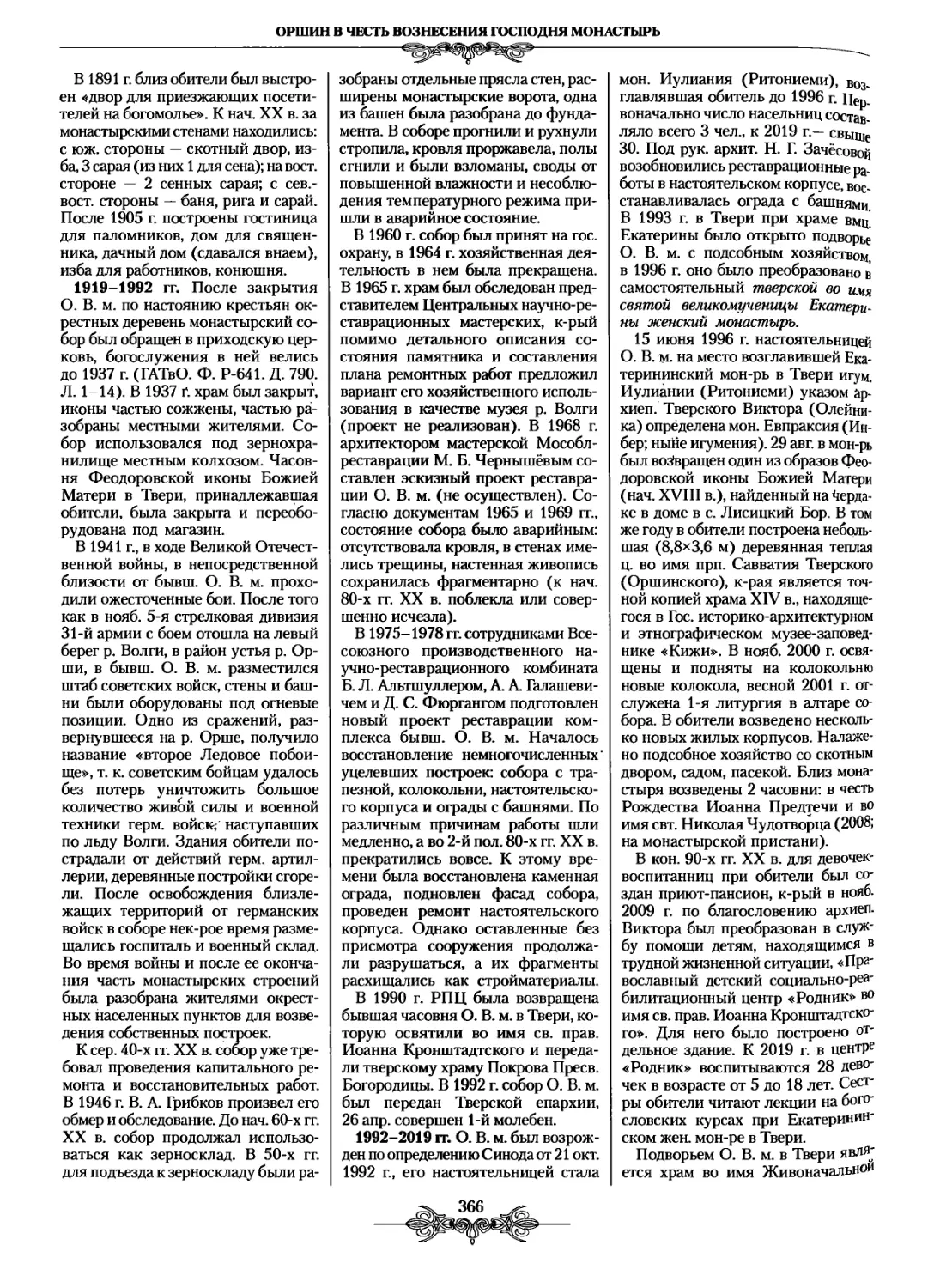

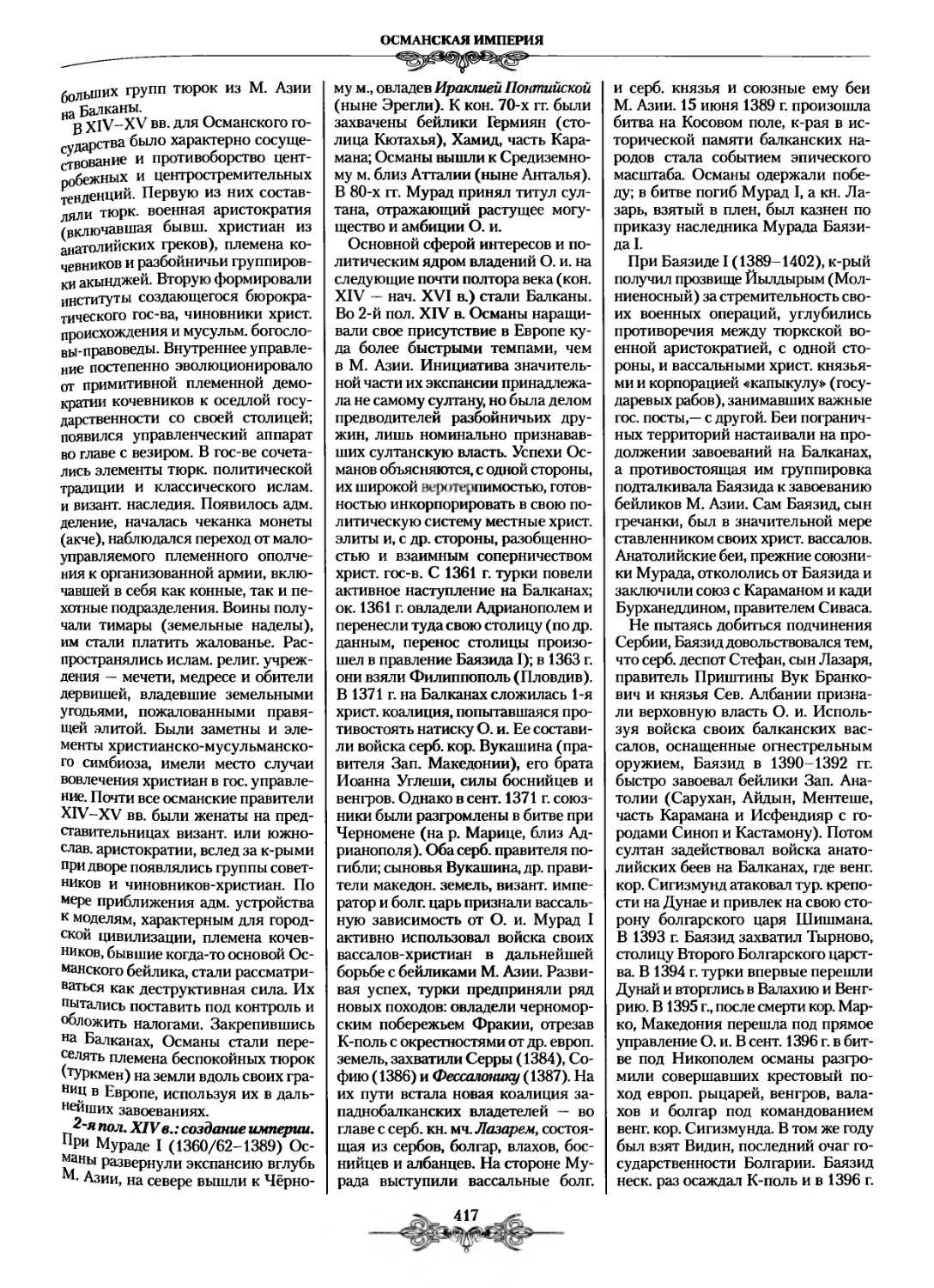

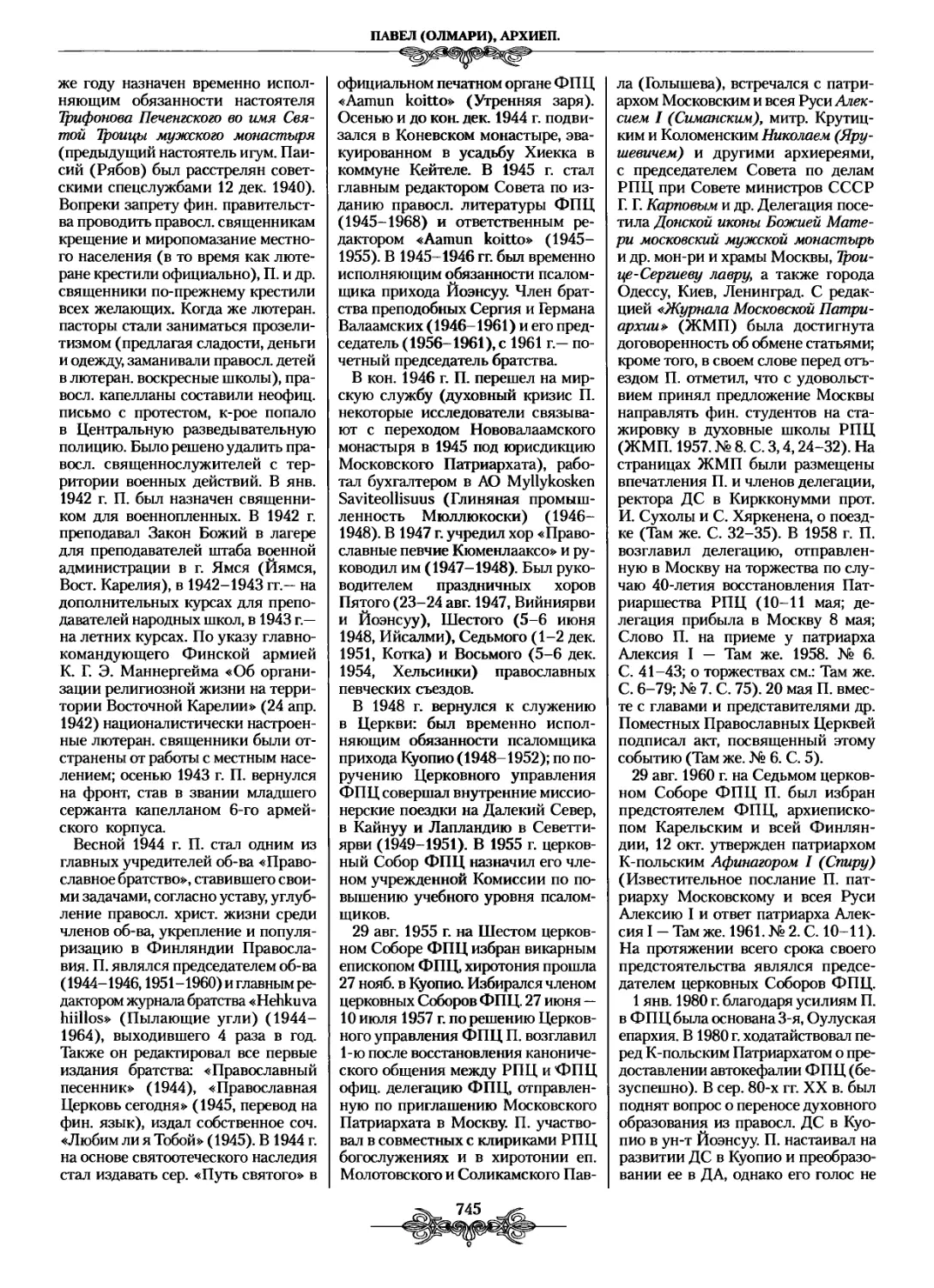

Онуфрий (Березовский), митр. Киевский и всея Украины.

Фотография. 2018 г.

тивостояния в Киеве. На этом же заседании Синод УПЦ избрал О. исполняющим обязанности местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры. Обращаясь к гос. власти, Синод осудил обстрел людей в центре Киева, призвав установить 40-днев- ный траур по погибшим. Церковь высказала готовность к конструктивному взаимодействию с гос-вом рополитом Киевским и всея Украины О. был освобожден от должности

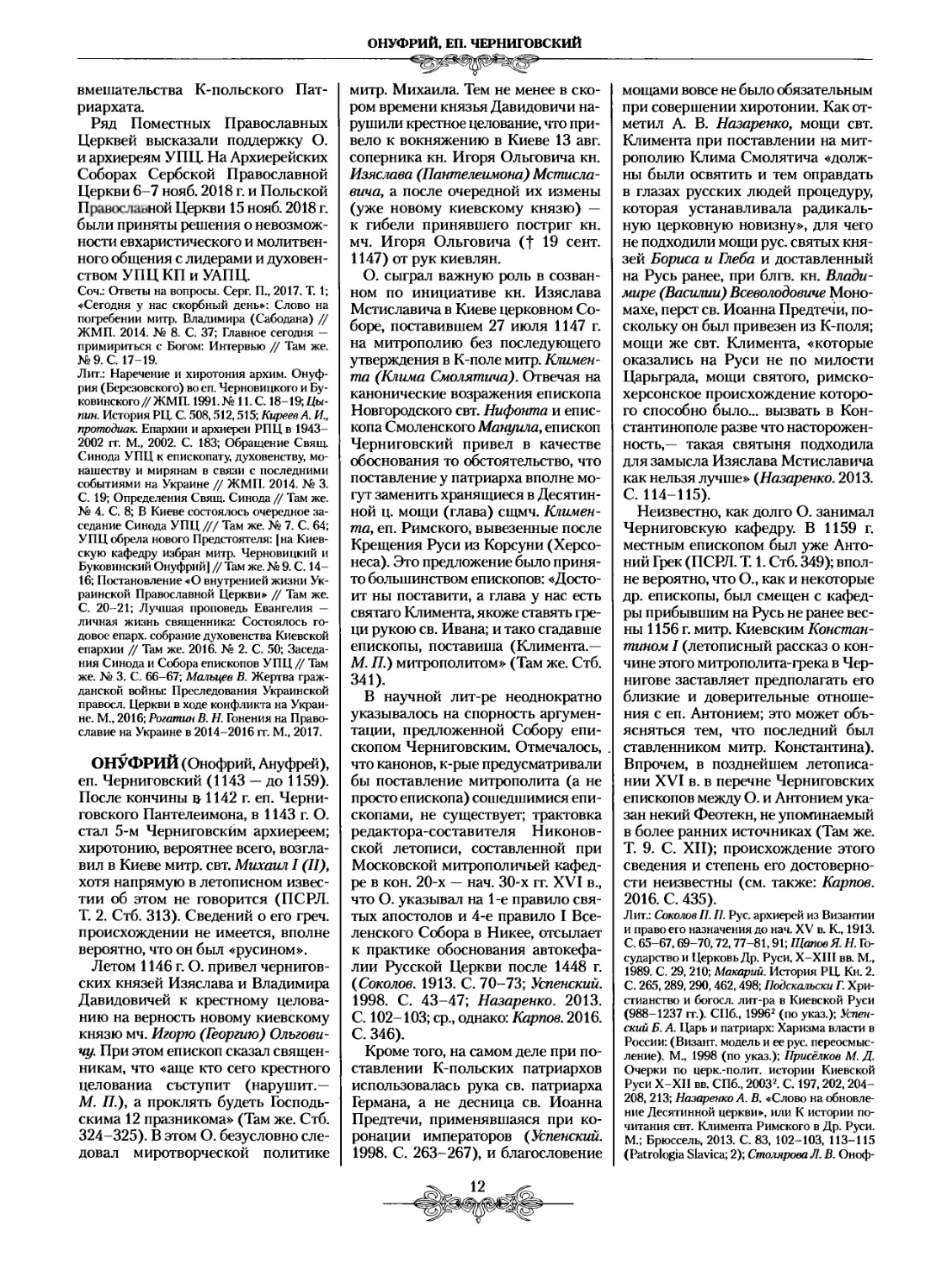

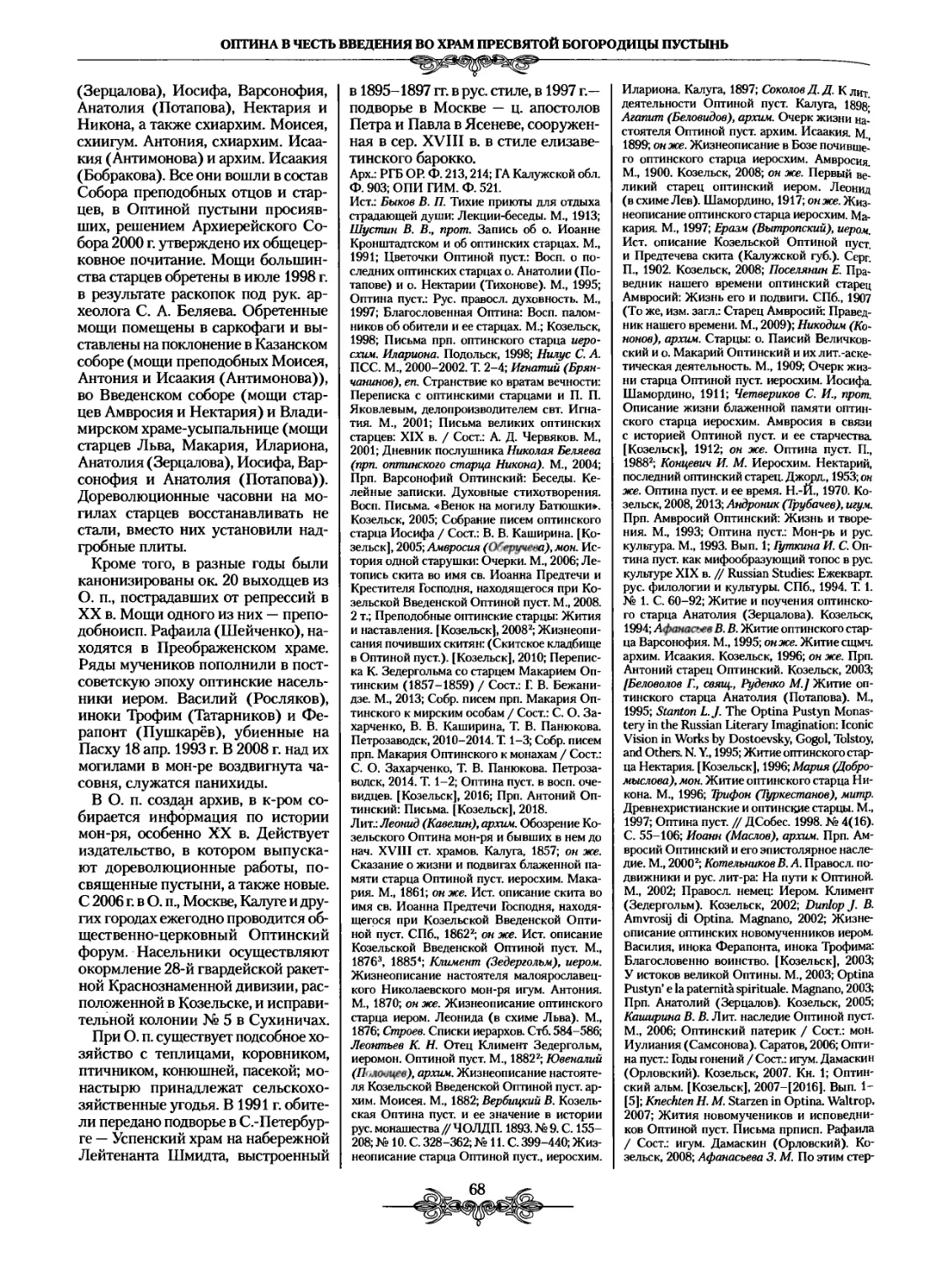

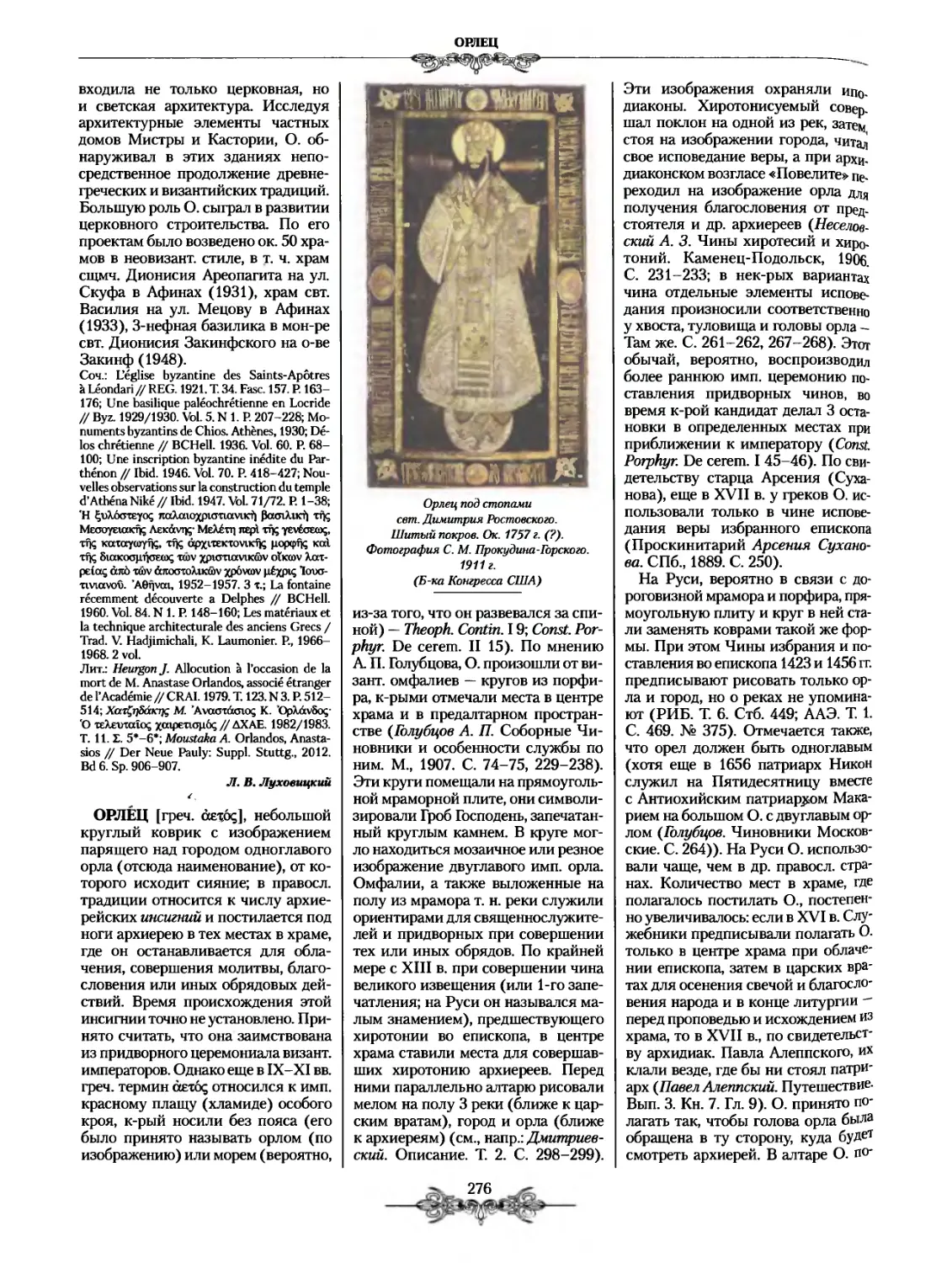

Интронизация митр. Киевского и всея Украины Онуфрия. Фотография. 17 авг. 2014 г. Киево-Печерская лавра

председателя Церковного суда УПЦ и избран председателем новообра-

с целью построения «страны на началах добра и справедливости, государственной целостности и консолидации общества». Особую обеспокоенность Синод выразил в связи с опасностью религ. противостояния. После прихода к власти нового руководства Украины возникли опасения по поводу возможных силовых акций представителей радикальных политических сил в отношении мон-рей и храмов каноничной Украинской Церкви. В связи с тем, что появились сведения об угрозе захвата Вознесения Господня мужского монастыря в с. Банчены Герцаевского р-на Черновицкой обл., 0.20 февр. 2014 г. обратился к председателю Верховной Рады, и. о. президента Украины А. В. Турчинову во время его встречи с представителями Всеукраин- ского совета церквей и религ. организаций, благодаря чему это нападение было предотвращено. 22-23 февр. политические активисты окружили Киево-Печерскую лавру, но ее насельники и учащиеся КДС и КДА встали на защиту обители. 25 февр. радикалы предприняли попытку штурма Почаевской в честь Успения Преев. Богородицы муж. лавры.

Решением Синода РПЦ от 19 марта 2014 г. О. был включен в состав Синода РПЦ на правах постоянного члена на время занятия должности местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры с определением по протокольному старшинству места, занимаемого митр. Киевским и всея Украины. 5 июля 2014 г. скончался митр. Владимир (Сабодан).

13 авг., на 40-й день после его кончины, открылся Архиерейский Собор УПЦ, на к-ром путем тайного голосования во 2-м туре О. был избран митрополитом Киевским и всея Украины, предстоятелем УПЦ. 17 авг. в Киево-Печерской лавре состоялась торжественная интронизация О. Решением Синода УПЦ от 16 сент. 2014 г. в связи с избранием мит¬

зованного Митрополичьего совета по вопросам культуры. Решением Синода РПЦ от 23 окт. 2014 г. О. в связи с избранием предстоятелем УПЦ был освобожден от должности зам. председателя Общецерковного суда РПЦ.

Несмотря на сложную политическую ситуацию на Украине под управлением О. продолжается дальнейшее успешное развитие УПЦ. Количество ее приходов выросло с И 393 в 2013 г. до 12 092 в 2018 г. На 2018 г. каноническая Украинская Церковь состоит из 53 епархий, служение совершают 52 епархиальных и 36 викарных архиереев и более

ОНУФРИЙ (БЕРЕЗОВСКИЙ), МИТР.

12 200 священников и диаконов. Действует 251 мон-рь, где несут послушание ок. 4500 монашествующих. В 17 духовных школах проходят обучение более 1400 студентов. На Архиерейском Соборе РПЦ 29 нояб.— 2 дек. 2017 г. были внесены изменения в Устав Русской Православной Церкви, призванные подчеркнуть особый статус УПЦ: была добавлена гл. X «Украинская Православная Церковь». В 4-м пункте этой главы говорится, что центр управления УПЦ находится в Киеве; в 12-м пункте подчеркивается, что в УПЦ «действует собственная высшая церковно-судебная инстанция. При этом суд Архиерейского Собора является церковным судом высшей инстанции для Украинской Православной Церкви». Распоряжением О. от 4 янв. 2018 г. было реорганизовано устройство Киевской епархии. В целях эффективного церковно-адм. управления приходами в пределах Киева были реорганизованы Северное, Южное, Юго-Восточное, Восточное и Центральное вик-ства; в пределах Киевской епархии реорганизованы Бородинское, Макаровское, Обуховское, Васильковское, Вишнёвское и Ирпенское вик-ства. Общую координацию деятельности управляющих вик-ствами О. возложил на управляющего делами УПЦ Борис - польского и Броварского митр. Антония (Паканича).

В 2015 г. торжествами было отмечено 1000-летие со дня преставления св. равноап, вел. кн. Владимира. С 9 по 27 июля того же года проходил Всеукраинский крестный ход за мир, в к-ром приняли участие десятки тысяч верующих. В течение 3 недель из Почаевской лавры с запада Украины и из Святогорской в несть Успения Пресвятой Богородицы мужской лавры с востока страны шли 2 крестных хода, к-рые встретились в Киеве. 27 июля на Владимирскую горку были привезены 8 чудотворных икон Божией Матери: Кас- перовская, Святогорская, Ахтырская, Почаевская, Зимненская, «Призри на смирение», Песчанская и Бердянский список иконы «Троеручица», перед к-рыми был совершен молебен. После этого крестный ход направился в Киево-Печерскую лавру, где завершился молебном. В том же году отмечалось 1000-летие кончины блгв. св. князей Бориса и Глеба. 15 мая 2015 г., в день памяти святых, О. обратился к верующим с особым посланием, в к-ром напомнил о недопустимости любых призывов к военной агрессии и вражде. В том же году в УПЦ отмечали 400-летие киевских духовных школ. В 2016 г. укр. делегация в период с 21 по 23 июня посетила Св. Гору Афон и участвовала в праздновании 1000-летия древнерус. монашества на Афоне. С 3 по 27 июля состоялся ставший традиционным Всеукраинский крестный ход за мир на Украине. В 2017 г. УПЦ праздновала 25-летие Харьковского Архиерейского Собора. В связи с этим Синод УПЦ обратился к епископату, духовенству, монашествующим и мирянам с посланием, в к-ром подчеркнул важную роль УПЦ в сохранении и укреплении единства укр. общества. В 2018 г. состоялись торжества в честь 1030-летия Крещения Руси. 27 июля О. возглавил молебен у памятника св. равноап, кн. Владимиру на Владимирской горке в Киеве. В торжествах приняли участие представители Поместных Православных Церквей и десятки тысяч верующих из всех регионов Украины. После молебна О. возглавил крестный ход в Киево-Печерскую лавру, в котором приняли участие ок. 250 тыс. чел.

Во время военного противостояния в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 гг. в зоне боевых действий оказались 5 епархий УПЦ, в к-рых находятся более 1100 приходов и ок. 20 мон-рей. Было разрушено 9 храмов, еще 77 церквей получили разного рода повреждения, погибли 3 священнослужителя. УПЦ в конфликте занимала последовательную миротворческую позицию. По инициативе Синода и с благословения О. был начат сбор пожертвований для пострадавших в результате военного конфликта. В 2014 г. епархиями УПЦ в зону боевых действий было направлено 850 т гуманитарной помощи. Еще ок. 7 тыс. т гуманитарной помощи было роздано мирным гражданам и вынужденным переселенцам. В 2015 г. в зону боевых действий было направлено 3850 т гуманитарной помощи. С февр. 2015 г. реализуется гуманитарная программа «Миссия милосердия и примирения» по оказанию адресной помощи жителям Донецкой и Луганской областей через церковные общины. УПЦ активно участвовала в организации процесса обмена пленными.

Несмотря на призывы О. к миру в 2014-2015 гг. в укр. СМИ велось жесткое информационное давление на каноническую Церковь. В связи с этим участились акты вандализма: поджоги, осквернения храмов. Руководство неканоничных т. н. Украинской православной церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) воспользовалось общественно-политической ситуацией для того, чтобы укрепить свои позиции путем захвата храмов УПЦ. В 2014-2015 гг. был зафиксирован 31 захват храмов канонической Церкви, 8 церковных общин сменили юрисдикцию. Особенно напряженной являлась обстановка в Волынской, Львовской, Ровненской, Тернопольской и Черновицкой епархиях.

Достаточно сложно в этот период развивались государственно-церковные отношения. С дек. 2014 по май 2015 г. в Мин-во культуры Украины были представлены на регистрацию 13 уставов: 3 устава епархиальных управлений, 2 — синодальных отделов УПЦ, 8 уставов мон-рей. Ни один из представленных уставов не получил регистрацию. 23 февр. 2016 г. в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 4128 о внесении поправок в закон «О свободе совести и религиозных организациях», упрощающих процедуру принятия изменений или перерегистрации уставов религ. общин. Дополнения касались того, что принадлежность общины основывается на самоидентификации ее членов и что для регистрации нового или изменения действовавшего устава достаточно принять решение большинством голосов на собрании членов общины. О. выступил против законопроекта, поскольку он заключает в себе опасность легализации захватов храмов. 22 апр. 2016 г. в Верховную Раду был внесен законопроект № 4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой государством-агрессором». Этот законопроект подразумевал заключение такими религ. организациями дополнительных договоров с гос-вом, согласование кандидатов на высшие церковные должности с гос. органами; в особых случаях гос-во оставляло за собой право прекратить деятельность общины. Этот законопроект был воспринят в УПЦ как дискриминационный.

о

ОНУФРИЙ (БЕРЕЗОВСКИЙ), МИТР.

фоломею с просьбой о даровании томоса об автокефалии «Православной

Онуфрий (Березовский), митр. Киевский и всея Украины, во время литургии Преждеосвященных Даров. Фотография. 2018 г.

В связи с обсуждением законопроектов в адрес О. поступило более 300 тыс. подписей в защиту УПЦ. В ответ на обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей д-р Олаф Фюксе Твейт направил укр. президенту П. А. Порошенко и председателю Верховной Рады Украины А. В. Парубию послания, в к-рых выразил глубокую обеспокоенность перспективой принятия данных законопроектов и призвал к отзыву этих документов. 18 мая 2017 г. в Киеве на площади перед Верховной Радой более 10 тыс. верующих провели молитвенное стояние и просили депутатов не принимать законопроекты № 4128 и 4511. В ежегодном послании к Верховной Раде 7 сент.

2017 г. президент Украины П. А. Порошенко заверил, что не подпишет законопроект, в к-ром предлагается согласовывать кандидатуры духовенства с гос. органами. Данные законопроекты на окт. 2018 г. не были приняты, но в то же время не сняты с обсуждения.

16 июня 2016 г. Верховная Рада приняла постановление № 4793 «Об обращении Верховной Рады к Константинопольскому Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине». Епископат УПЦ обратился к председателю и депутатам Верховной Рады с требованием не вмешиваться во внутренние дела Церкви. 28 июля 2016 г., в день Крещения Руси, президент Порошенко заявил, что Украине необходима автокефальная Церковь. Он сообщил, что Верховная Рада обратилась к К-поль- скому патриарху Варфоломею I с просьбой о даровании автокефалии Украинской Церкви. 17 апр.

2018 г. последовало новое обращение Порошенко к патриарху ВарЦеркви в Украине». Инициатива президента Украины была поддержана со стороны УПЦ КП

и УАПЦ. 7 сент. 2018 г. в коммюнике генерального секретариата Синода К-польского Патриархата было сообщено, что патриарх Варфоломей назначил Памфилийского ар- хиеп. Даниила (Зелинского) и Эдмонтонского еп. Илариона (Рудника) «экзархами» (специальными представителями) К-польского Патриархата в Киеве. В связи с этим Синод РПЦ 8 сент. принял заявление, в к-ром выразил решительный протест против принятия такого решения и заявил, что эти действия создают реальную угрозу единству мирового Православия. На внеочередном заседании Синода РПЦ 14 сент. было принято решение приостановить поминовение патриарха К-польского за патриаршими богослужениями; сослужение с иерархами Константинопольской Православной Церкви; участие РПЦ во всех епископских собраниях, богословских диалогах, многосторонних комиссиях и др. структурах, в к-рых председательствуют или сопредседательствуют представители К-польского Патриархата. В тот же день О. в интервью телеканалу «Интер» назвал происходящее попыткой втянуть УПЦ в формат политической партии. Он подчеркнул, что каноническая Церковь на Украине имеет все атрибуты независимости, а с Московским Патриархатом сохраняются духовные, молитвенные, канонические и культурные связи. Назначение в Киев «экзархов» О. назвал антиканоничным действием, к-рое может привести к расколу мирового Православия.

И окт. 2018 г. Синод К-польской Православной Церкви принял решение о «возвращении в каноническое поле» анафематствованного Архиерейским Собором РПЦ главы УПЦ КП «патриарха Киевского и всея Руси-Украины» Филарета Денисенко и главы УАПЦ «митрополита» Макария Малетича. Также в заявлении К-польского Синода сказано об «отмене юридической силы синодального письма 1686 года... которое предоставило Патриарху Московскому через икономию право рукоположить митрополита Киевского, избранного собором духовенства и мирян его епархии». 15 окт. на заседании Синода РПЦ в Минске было принято решение о невозможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с К-поль- ским Патриархатом. В заявлении по этому поводу Синод РПЦ выразил поддержку О. и «всей полноте УПЦ» и призвал всех верующих усилить молитвы за единоверных братьев и сестер на Украине. В тот же день по благословению О. был разослан циркуляр Киевской митрополии о том, что духовенству УПЦ запрещено сослужить с клириками К-поль- ского Патриархата, а мирянам — участвовать в таинствах, совершаемых в храмах к-польской юрисдикции. 13 нояб. 2018 г. Собор епископов УПЦ, заслушав доклад О. о событиях, происходивших в церковной жизни в последнее время, выразил убежденность в том, что восстановление единства укр. Православия не должно означать превращение Церкви в элемент политики или пропаганды и что преодоление церковного разделения должно происходить без вмешательства государственных, политических и др. внешних сил. Собор постановил считать решения Синода К-польского Патриархата от 11 окт. 2018 г. относительно укр. церковного вопроса недействительными и не имеющими канонической силы. Собор епископов постановил прекратить евхаристическое общение УПЦ с К-поль- ским Патриархатом. Собор отметил, что процесс предоставления т. н. то- моса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства, углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины. При таких условиях участие епископата, духовенства и мирян УПЦ в этих процессах было сочтено невозможным. Собор предложил О. обратиться к предстоятелям Поместных Православных Церквей по поводу кризисной ситуации, сложившейся в церковной жизни Украины в результате незаконного

Q

ОНУФРИЙ, ЕП. ЧЕРНИГОВСКИЙ

вмешательства К-польского Патриархата.

Ряд Поместных Православных Церквей высказали поддержку О. и архиереям УПЦ. На Архиерейских Соборах Сербской Православной Церкви 6-7 нояб. 2018 г. и Польской Праыклаоной Церкви 15 нояб. 2018 г. были приняты решения о невозможности евхаристического и молитвенного общения с лидерами и духовенством УПЦ КП и УАПЦ.

Соч.: Ответы на вопросы. Серг. П„ 2017. Т. 1; «Сегодня у нас скорбный день»: Слово на погребении митр. Владимира (Сабодана) // ЖМП. 2014. № 8. С. 37; Главное сегодня — примириться с Богом: Интервью // Там же. № 9. С. 17-19.

Лит.: Наречение и хиротония архим. Онуфрия (Березовского) во еп. Черновицкого и Буковинского// ЖМП. 1991. № 11. С. 18-19; Цыпин. История РЦ. С. 508,512,515; Киреев А. И., протодиак. Епархии и архиереи РПЦ в 1943- 2002 гг. М., 2002. С. 183; Обращение Свящ. Синода УПЦ к епископату, духовенству, монашеству и мирянам в связи с последними событиями на Украине // ЖМП. 2014. № 3. С. 19; Определения Свящ. Синода // Там же. № 4. С. 8; В Киеве состоялось очередное заседание Синода УПЦ /// Там же. № 7. С. 64; УПЦ обрела нового Предстоятеля: [на Киевскую кафедру избран митр. Черновицкий и Буковинский Онуфрий] // Там же. № 9. С. 14- 16; Постановление «О внутренней жизни Украинской Православной Церкви» // Там же. С. 20-21; Лучшая проповедь Евангелия — личная жизнь священника: Состоялось годовое епарх. собрание духовенства Киевской епархии // Там же. 2016. № 2. С. 50; Заседания Синода и Собора епископов УПЦ // Там же. № 3. С. 66-67; Мальцев В. Жертва гражданской войны: Преследования Украинской правосл. Церкви в ходе конфликта на Украине. М., 2016; Рогатин В. Н. Гонения на Православие на Украине в 2014-2016 гг. М., 2017.

ОНУФРИЙ (Онофрий, Ануфрей), еп. Черниговский (1143 — до 1159). После кончины & 1142 г. еп. Черниговского Пантелеймона, в 1143 г. О. стал 5-м Черниговскйм архиереем; хиротонию, вероятнее всего, возглавил в Киеве митр. свт. Михаил I (II), хотя напрямую в летописном известии об этом не говорится (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 313). Сведений о его греч. происхождении не имеется, вполне вероятно, что он был «русином».

Летом 1146 г. О. привел черниговских князей Изяслава и Владимира Давидовичей к крестному целованию на верность новому киевскому князю мч. Игорю (Георгию) Олъгови- чу. При этом епископ сказал священникам, что «аще кто сего крестного целованиа съступит (нарушит.— Μ. П.), а проклять будеть Господь- скима 12 празникома» (Там же. Стб. 324-325). В этом О. безусловно следовал миротворческой политике митр. Михаила. Тем не менее в скором времени князья Давидовичи нарушили крестное целование, что привело к вокняжению в Киеве 13 авг. соперника кн. Игоря Ольговича кн. Изяслава (Пантелеймона) Мстиславича, а после очередной их измены (уже новому киевскому князю) — к гибели принявшего постриг кн. мч. Игоря Ольговича (| 19 сент. 1147) от рук киевлян.

О. сыграл важную роль в созванном по инициативе кн. Изяслава Мстиславича в Киеве церковном Соборе, поставившем 27 июля 1147 г. на митрополию без последующего утверждения в К-поле митр. Климента (Клима Смолятича). Отвечая на канонические возражения епископа Новгородского свт. Нифонта и епископа Смоленского Мануила, епископ Черниговский привел в качестве обоснования то обстоятельство, что поставление у патриарха вполне могут заменить хранящиеся в Десятинной ц. мощи (глава) сщмч. Климента, еп. Римского, вывезенные после Крещения Руси из Корсуни (Херсонеса). Это предложение было принято большинством епископов: «Достоит ны поставити, а глава у нас есть святаго Климента, якоже ставять гре- ци рукою св. Ивана; и тако сгадавше епископы, поставиша (Климента.— Μ. П.) митрополитом» (Там же. Стб. 341).

В научной лит-ре неоднократно указывалось на спорность аргументации, предложенной Собору епископом Черниговским. Отмечалось, что канонов, к-рые предусматривали бы поставление митрополита (а не просто епископа) сошедшимися епископами, не существует; трактовка редактора-составителя Никоновской летописи, составленной при Московской митрополичьей кафедре в кон. 20-х — нач. 30-х гг. XVI в., что О. указывал на 1-е правило святых апостолов и 4-е правило I Вселенского Собора в Никее, отсылает к практике обоснования автокефалии Русской Церкви после 1448 г. (Соколов. 1913. С. 70-73; Успенский. 1998. С. 43-47; Назаренко. 2013.

С. 102-103; ср., однако: Карпов. 2016.

С. 346).

Кроме того, на самом деле при поставлении К-польских патриархов использовалась рука св. патриарха Германа, а не десница св. Иоанна Предтечи, применявшаяся при коронации императоров (Успенский. 1998. С. 263-267), и благословение

12

—— мощами вовсе не было обязательным при совершении хиротонии. Как отметил А. В. Назаренко, мощи свт. Климента при поставлении на митрополию Клима Смолятича «должны были освятить и тем оправдать в глазах русских людей процедуру, которая устанавливала радикальную церковную новизну», для чего не подходили мощи рус. святых князей Бориса и Глеба и доставленный на Русь ранее, при блгв. кн. Владимире (Василии) Всеволодовиче Мономахе, перст св. Иоанна Предтечи, поскольку он был привезен из К-поля; мощи же свт. Климента, «которые оказались на Руси не по милости Царьграда, мощи святого, римско- херсонское происхождение которого способно было... вызвать в Константинополе разве что настороженность,— такая святыня подходила для замысла Изяслава Мстиславича как нельзя лучше» (Назаренко. 2013. С. 114-115).

Неизвестно, как долго О. занимал Черниговскую кафедру. В 1159 г. местным епископом был уже Антоний Грек (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 349); вполне вероятно, что О., как и некоторые др. епископы, был смещен с кафедры прибывшим на Русь не ранее весны 1156 г. митр. Киевским Константином I (летописный рассказ о кончине этого митрополита-грека в Чернигове заставляет предполагать его близкие и доверительные отношения с еп. Антонием; это может объясняться тем, что последний был ставленником митр. Константина). Впрочем, в позднейшем летописании XVI в. в перечне Черниговских епископов между О. и Антонием указан некий Феотекн, не упоминаемый в более ранних источниках (Там же. Т. 9. С. XII); происхождение этого сведения и степень его достоверности неизвестны (см. также: Карпов. 2016. С. 435).

Лит.: Соколов Π. П. Рус. архиерей из Византии и право его назначения до нач. XV в. К., 1913. С. 65-67,69-70,72,77-81,91; Щапов Я. Н. Государство и Церковь Др. Руси, X-XIII вв. М., 1989. С. 29, 210; Макарий. История РЦ Кн. 2. С. 265, 289, 290,462,498; Подскальски Г. Христианство и богосл. лит-ра в Киевской Руси (988-1237 гг.). СПб., 19962 (по указ.); Успенский Б. А. Царь и патриарх: Харизма власти в России: (Визант. модель и ее рус. переосмысление). М„ 1998 (по указ.); Присёлков М. Д. Очерки по церк.-полит. истории Киевской Руси Х-ХП вв. СПб., 20032. С. 197,202,204- 208, 213; Назаренко А. В. «Слово на обновление Десятинной церкви», или К истории почитания свт. Климента Римского в Др. Руси. М.; Брюссель, 2013. С. 83, 102-103, 113-115 (Patrologia Slavica; 2); Столярова Л. В. Оноф- 9

ОНУФРИЙ (ЛЁГКИЙ), МИТР,- ОНУФРИЙ (ПАРУСОВ), БЫВШ. СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ ЕП.

рий // ДРСМ. С. 577; Карпов А. Ю. Русская Церковь Х-ХШ вв.: Биогр. слов. М., 2016. С. 345-346.

М. В. Печников

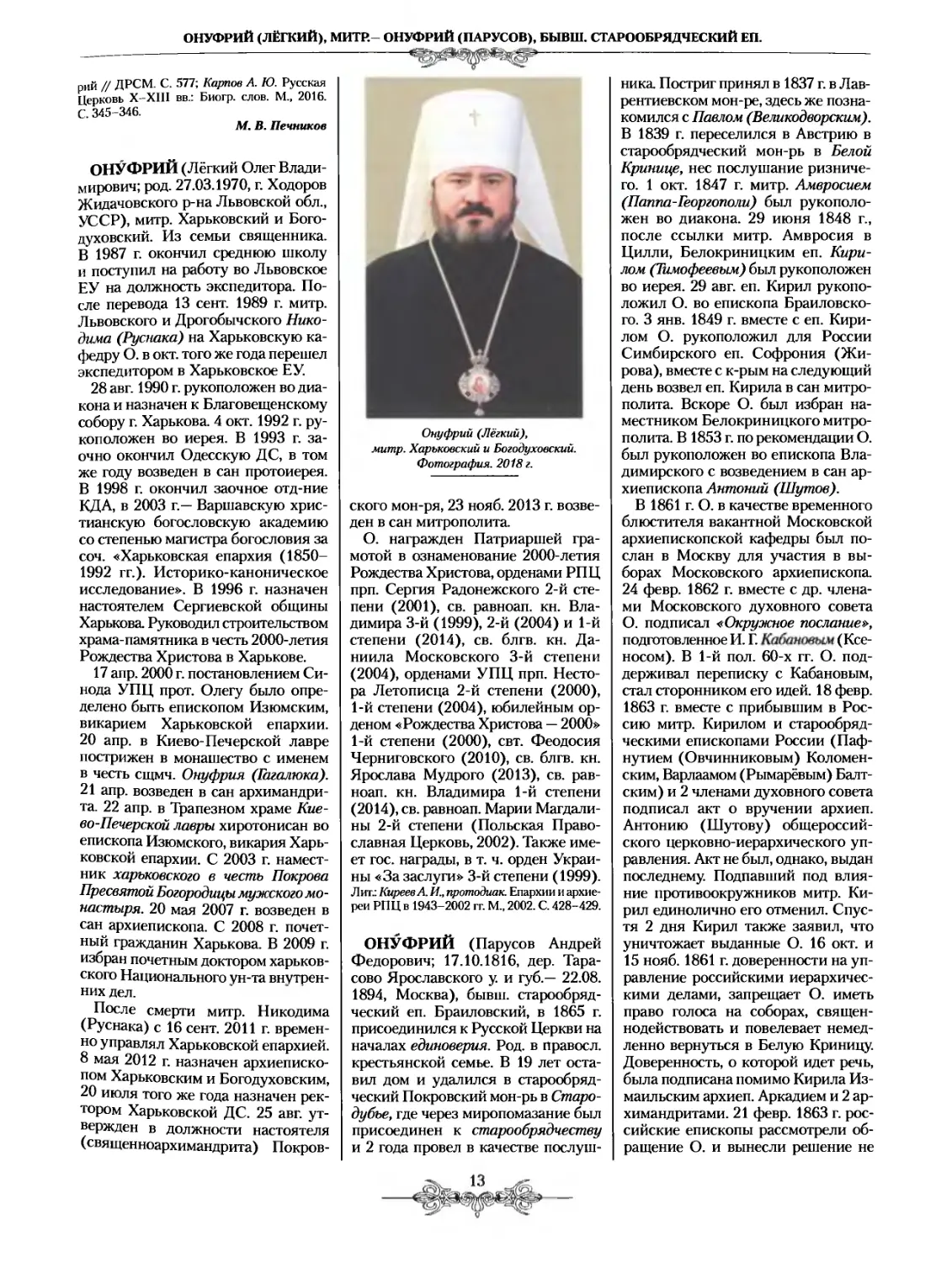

ОНУФРИЙ (Лёгкий Олег Владимирович; род. 27.03.1970, г. Ходоров Жидачовского р-на Львовской обл., УССР), митр. Харьковский и Бого- духовский. Из семьи священника. В 1987 г. окончил среднюю школу и поступил на работу во Львовское ЕУ на должность экспедитора. После перевода 13 сент. 1989 г. митр. Львовского и Дрогобычского Никодима (Руснака) на Харьковскую кафедру О. в окт. того же года перешел экспедитором в Харьковское ЕУ

28 авг. 1990 г. рукоположен во диакона и назначен к Благовещенскому собору г. Харькова. 4 окт. 1992 г. рукоположен во иерея. В 1993 г. заочно окончил Одесскую ДС, в том же году возведен в сан протоиерея. В 1998 г. окончил заочное отд-ние КДА, в 2003 г,— Варшавскую христианскую богословскую академию со степенью магистра богословия за соч. «Харьковская епархия (1850- 1992 гг.). Историко-каноническое исследование». В 1996 г. назначен настоятелем Сергиевской общины Харькова. Руководил строительством храма-памятника в честь 2000-летия Рождества Христова в Харькове.

17 апр. 2000 г. постановлением Синода УПЦ прот. Олегу было определено быть епископом Изюмским, викарием Харьковской епархии.

20 апр. в Киево-Печерской лавре пострижен в монашество с именем в честь сщмч. Онуфрия (Гагалюка).

21 апр. возведен в сан архимандрита. 22 апр. в Трапезном храме Киево-Печерской лавры хиротонисан во епископа Изюмского, викария Харьковской епархии. С 2003 г. наместник харьковского в честь Покрова Пресвятой Богородицы мужского монастыря. 20 мая 2007 г. возведен в сан архиепископа. С 2008 г. почетный гражданин Харькова. В 2009 г. избран почетным доктором харьковского Национального ун-та внутренних дел.

После смерти митр. Никодима (Руснака) с 16 сент. 2011 г. временно управлял Харьковской епархией. 8 мая 2012 г. назначен архиепископом Харьковским и Богодуховским, 20 июля того же года назначен ректором Харьковской ДС. 25 авг. утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Покров-

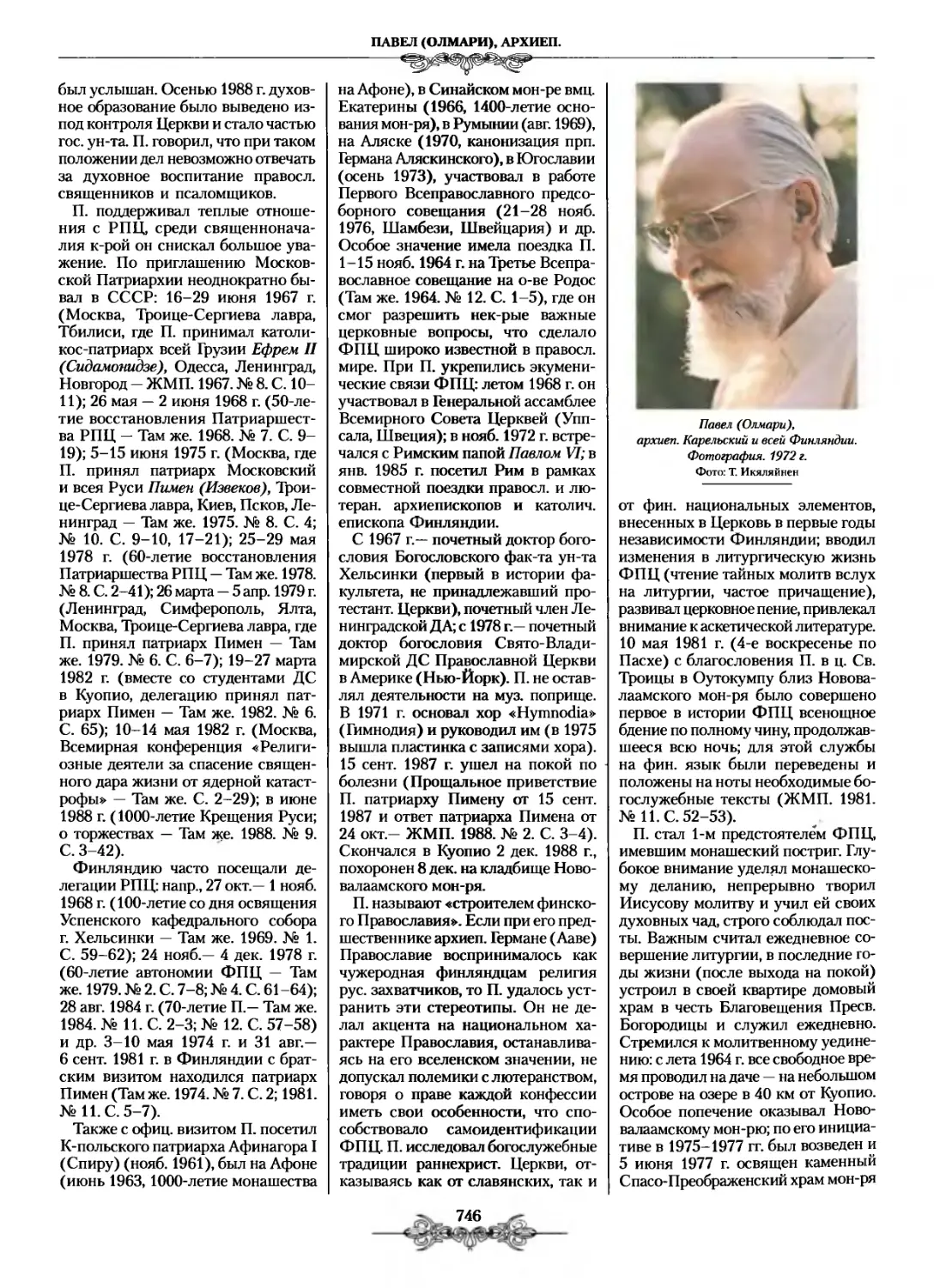

Онуфрий (Лёгкий), митр. Харьковский и Богодуховский. Фотография. 2018 г.

ского мон-ря, 23 нояб. 2013 г. возведен в сан митрополита.

О. награжден Патриаршей грамотой в ознаменование 2000-летия Рождества Христова, орденами РПЦ прп. Сергия Радонежского 2-й степени (2001), св. равноап, кн. Владимира 3-й (1999), 2-й (2004) и 1-й степени (2014), св. блгв. кн. Даниила Московского 3-й степени (2004), орденами УПЦ прп. Нестора Летописца 2-й степени (2000),

1-й степени (2004), юбилейным орденом «Рождества Христова — 2000» 1-й степени (2000), свт. Феодосия Черниговского (2010), св. блгв. кн. Ярослава Мудрого (2013), св. равноап. кн. Владимира 1-й степени (2014), св. равноап. Марии Магдалины 2-й степени (Польская Православная Церковь, 2002). Также имеет гос. награды, в т. ч. орден Украины «За заслуги» 3-й степени (1999). Лит.: Киреев А. И., протодиак. Епархии и архиереи РПЦ в 1943-2002 гг. М., 2002. С. 428-429.

ОНУФРИЙ (Парусов Андрей Федорович; 17.10.1816, дер. Тарасово Ярославского у. и губ.— 22.08. 1894, Москва), бывш. старообрядческий еп. Браиловский, в 1865 г. присоединился к Русской Церкви на началах единоверия. Род. в правосл. крестьянской семье. В 19 лет оставил дом и удалился в старообрядческий Покровский мон-рь в Старо- дубье, где через миропомазание был присоединен к старообрядчеству и 2 года провел в качестве послушника. Постриг принял в 1837 г. в Лав- рентиевском мон-ре, здесь же познакомился с Павлом (Великодворским). В 1839 г. переселился в Австрию в старообрядческий мон-рь в Белой Кринице, нес послушание ризничего. 1 окт. 1847 г. митр. Амвросием (Паппа-Георгополи) был рукоположен во диакона. 29 июня 1848 г., после ссылки митр. Амвросия в Цилли, Белокриницким еп. Кири- лом (Тимофеевым) был рукоположен во иерея. 29 авг. еп. Кирил рукоположил О. во епископа Браиловского. 3 янв. 1849 г. вместе с еп. Кири- лом О. рукоположил для России Симбирского еп. Софрония (Жирова), вместе с к-рым на следующий день возвел еп. Кирила в сан митрополита. Вскоре О. был избран наместником Белокриницкого митрополита. В 1853 г. по рекомендации О. был рукоположен во епископа Владимирского с возведением в сан архиепископа Антоний (Шутов).

В 1861 г. О. в качестве временного блюстителя вакантной Московской архиепископской кафедры был послан в Москву для участия в выборах Московского архиепископа. 24 февр. 1862 г. вместе с др. членами Московского духовного совета О. подписал «Окружное послание», подготовленное И. Г. Кабановым (Ксе- носом). В 1-й пол. 60-х гг. О. поддерживал переписку с Кабановым, стал сторонником его идей. 18 февр. 1863 г. вместе с прибывшим в Россию митр. Кирилом и старообрядческими епископами России (Паф- нутием (Овчинниковым) Коломенским, Варлаамом (Рымарёвым) Балт- ским) и 2 членами духовного совета подписал акт о вручении архиеп. Антонию (Шутову) общероссийского церковно-иерархического управления. Акт не был, однако, выдан последнему. Подпавший под влияние противоокружников митр. Кирил единолично его отменил. Спустя 2 дня Кирил также заявил, что уничтожает выданные О. 16 окт. и 15 нояб. 1861 г. доверенности на управление российскими иерархическими делами, запрещает О. иметь право голоса на соборах, священнодействовать и повелевает немедленно вернуться в Белую Криницу. Доверенность, о которой идет речь, была подписана помимо Кирила Измаильским архиеп. Аркадием и 2 архимандритами. 21 февр. 1863 г. российские епископы рассмотрели обращение О. и вынесли решение не

. 13

О

ОНУФРИЙ (ПАРУСОВ), БЫВШ. СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ ЕП.- ОНУФРИЙ ВЕЛИКИЙ

признавать распоряжений митрополита, т. к. без согласия др. лиц, выдавших доверенность, она не может быть уничтожена. Митрополиту напомнили, что он не вправе безосновательно запрещать священнодействовать архиереям и порочить духовных лиц. Старообрядческий Освященный собор, проходивший в Москве в июне 1863 г., подтвердил право О. участвовать в российских иерархических делах. На соборном заседании 26 июня, прошедшем под председательством О., было принято постановление, в к-ром подчеркивалось, что «Окружное послание» 1862 г. не является обязательным, но оставляется на произволение каждого. Собор запретил «всем христианам, как духовным, так и мирским, за оное иметь между собою раздор или несогласие». 2 июля ар- хиеп. Антоний (Шутов) был утвержден на Московской кафедре, ему также поручалась во временное управление Владимирская епархия и был усвоен титул «архиепископ Московский и Владимирский». В кон. июля соборным решением из сана был извержен за раздорнические действия еп. Софроний (Жиров).

После собора 1863 г. миссия О. в Москве была выполнена. Осознавая продолжавшиеся нестроения, вызванные в т. ч. административной недееспособностью митр. Кирила, О. решил не возвращаться в свою епархию и остаться в Москве. В 1865 г. О. вместе с рядом деятелей Белокриницкой иерархии подал Московскому митр. св. Филарету (Дроздову) просьбу о присоединении к единоверию. 23 июня в московской Свято-Троицкой единоверческой ц. были присоединены к единоверию О., Коломенский еп. Паф- нутий (Овчинников), иером. Иоасаф, архидиакон и секретарь-письмоводитель Белокриницкой митрополии Филарет (Захарович) и иеродиак. Мелхиседек. В 1865-1868 гг. в единоверие перешли еще неск. деятелей Белокриницкой иерархии, а также беспоповец Павел Прусский. В связи с этими событиями на Преображенском кладбище в Москве в 1866 г. был открыт Никольский единоверческий монастырь, где поселились бывш. старообрядцы. С июля 1866 г. О., будучи простым монахом, исполнял обязанности настоятеля мон-ря, в сер. 1867 г. сложил полномочия, до конца жизни отказывался принимать священный сан.

Соч.: Объяснительные записки, поданные митр. Филарету искавшими присоединения к правосл. Церкви членами Белокриницкой иерархии в 1865 г. // Братское слово. 1884. № 14. С. 222-230; Переписка раскольнических деятелей. М„ 1887-1899.3 вып.

Арх.: РГБ. Ф. 247. № 702 (Деяния Освященного собора 1863 г.).

Ист.: «В московской Троицкой единоверческой церкви сегодня утром происходило небывалое торжество...» // Моск. вед. 1865. № 137, 24 июня. С. 2; Присоединение к православию раскольнических епископов и других членов т. н. Белокриницкой иерархии // РВ. 1865. Т. 60. № 12. С. 592-647 (отд. отт.: М„ 1866); Субботин Н. И. Несколько дополнительных слов к известиям о присоединившихся к Церкви старообр. епископах // Совр. летопись. М., 1865. № 25. С. 1-3; С.-Петербург, 20 авг. // Биржевые вед. 1865. № 182, 22 авг. С. 4; С.-Петербург, 28 авг. // Там же. № 187,29 авг. С. 4-5; Несколько слов о присоединении пяти старообрядцев к православию // Владимирские ЕВ. 1865. № 22. С. 1269; Инок Онуфрий: [Некр.] // Братское слово. 1894. № 13. С. 251-254; Письма старообр. деятелей / Собр.: П. И. Власов. М„ 1915. [Вып. 1].

Лит.: Власов П. И. Дело о Софронии и суд над ним // Слово Церкви. 1915. № 16. С. 382-384; № 18. С. 429-431; № 29. С. 671-672, № 30. С. 692-695; ЧОИДР. 1915. Кн. 1 (по указ.).

В. В. Боченков

ОНУФРИЙ ВЕЛЙКИЙ [греч. Όνούφριος ό Μέγας; копт, оммофр·- ос, oyeNoqep, EeNoqep и др.; лат. Onuphrius; араб, ju jjl] (IV в.?), прп. (пам.: 12 июня; пам. копт. 16 паоне/ бауна (10 июня)), егип. пустынник.

Жизнеописание. Наиболее ранний агиографический текст, посвященный О. В., представляет собой не самостоятельное Житие, а часть более обширного сочинения, написанного в жанре хождений по святым- местам (peregrinatio ad loca sancta). Это повествование египетского монаха по имени Пафнутий о его путешествии во «внутреннюю пустыню» в поисках подвижников. В жанровом отношении оно примыкает к целой группе ранних агиографических текстов: Житиям прп. Павла Фивейского (IV в.), прп. Марии Египетской (V-VI вв.), прп. Макария Римлянина (V-VI вв.), прп. Марка Афинского (t ок. 400), сюда же можно отнести коптское Житие апы Кира, а также в некоторой мере апокрифы «Хождение Агапия в Рай» и «Хождение Зосимы к рах- манам» (в 2 последних речь идет о путешествии не в пустыню, а к преддверию Рая). Широкое распространение почитания О. В. привело к тому, что рукописная традиция часто предваряет полный текст рассказа мон. Пафнутия названием «Житие Онуфрия...».

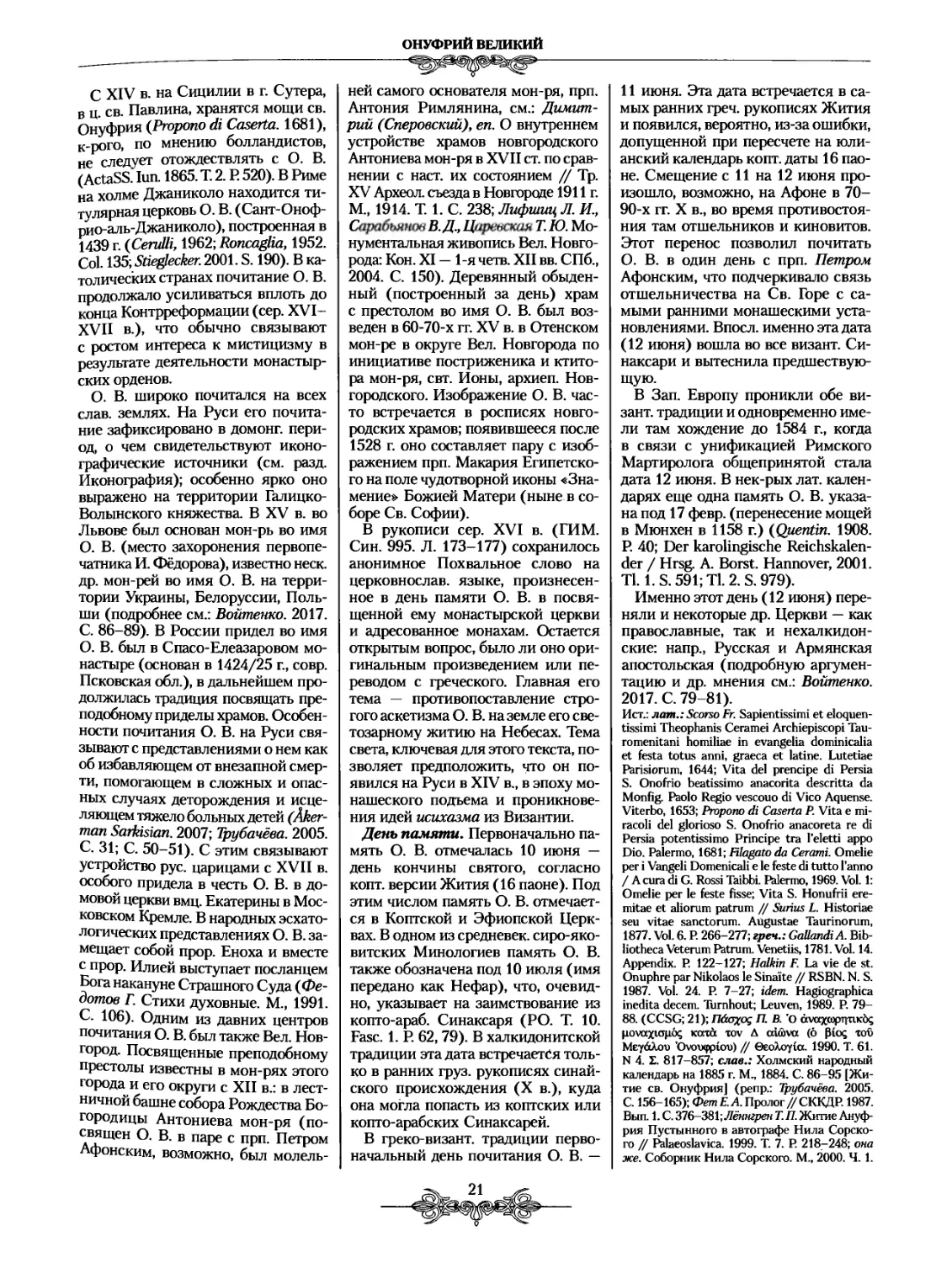

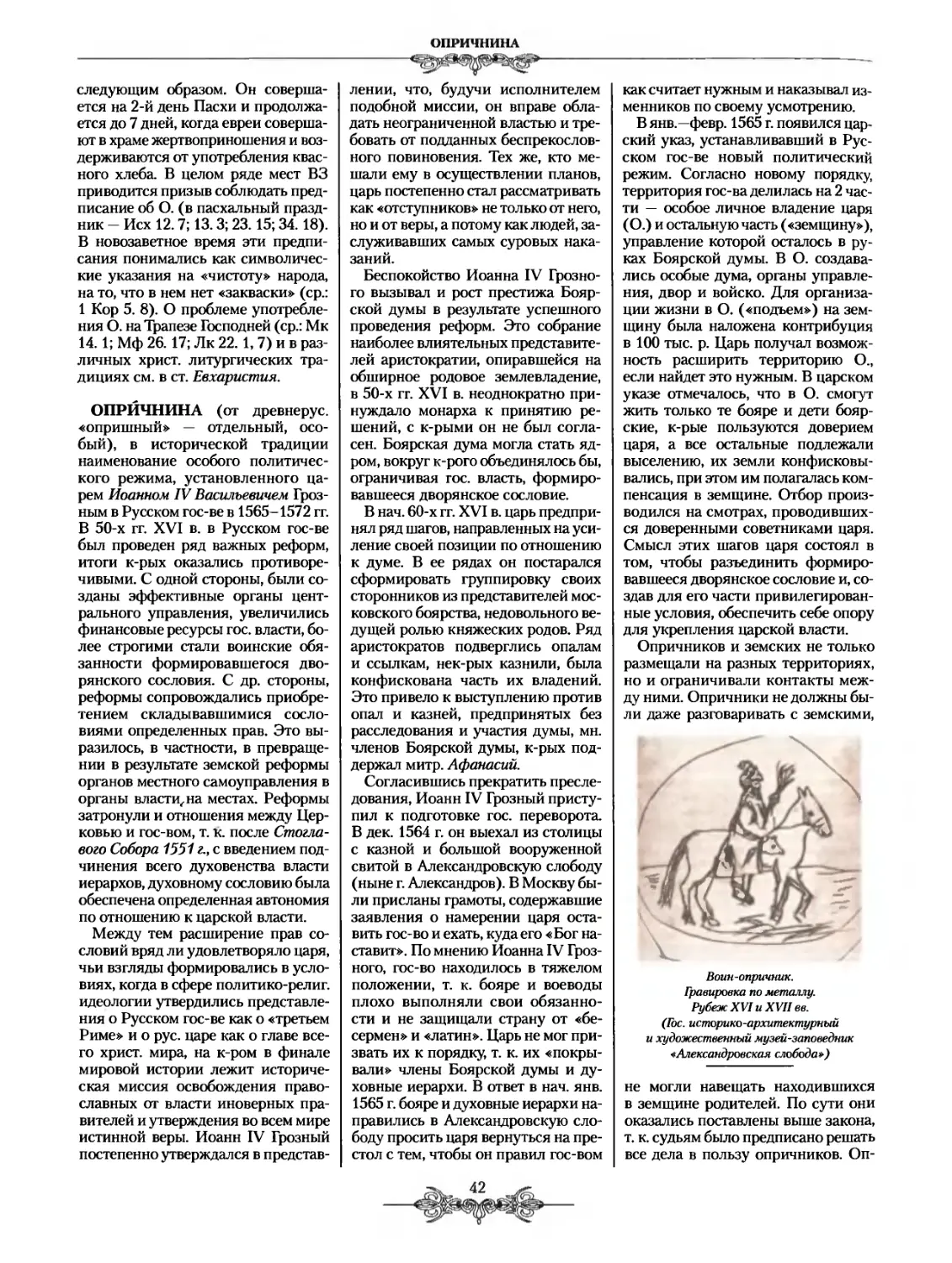

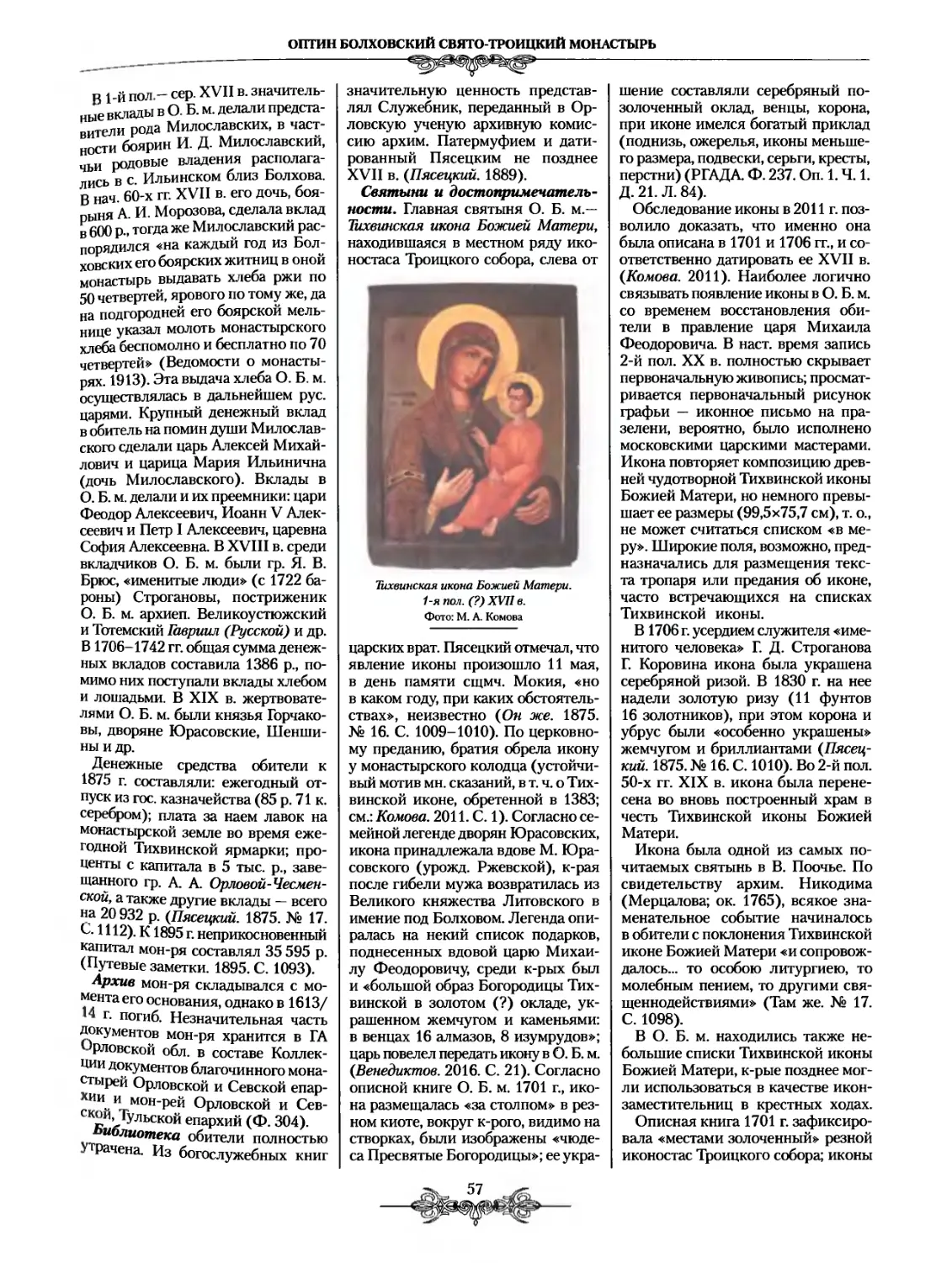

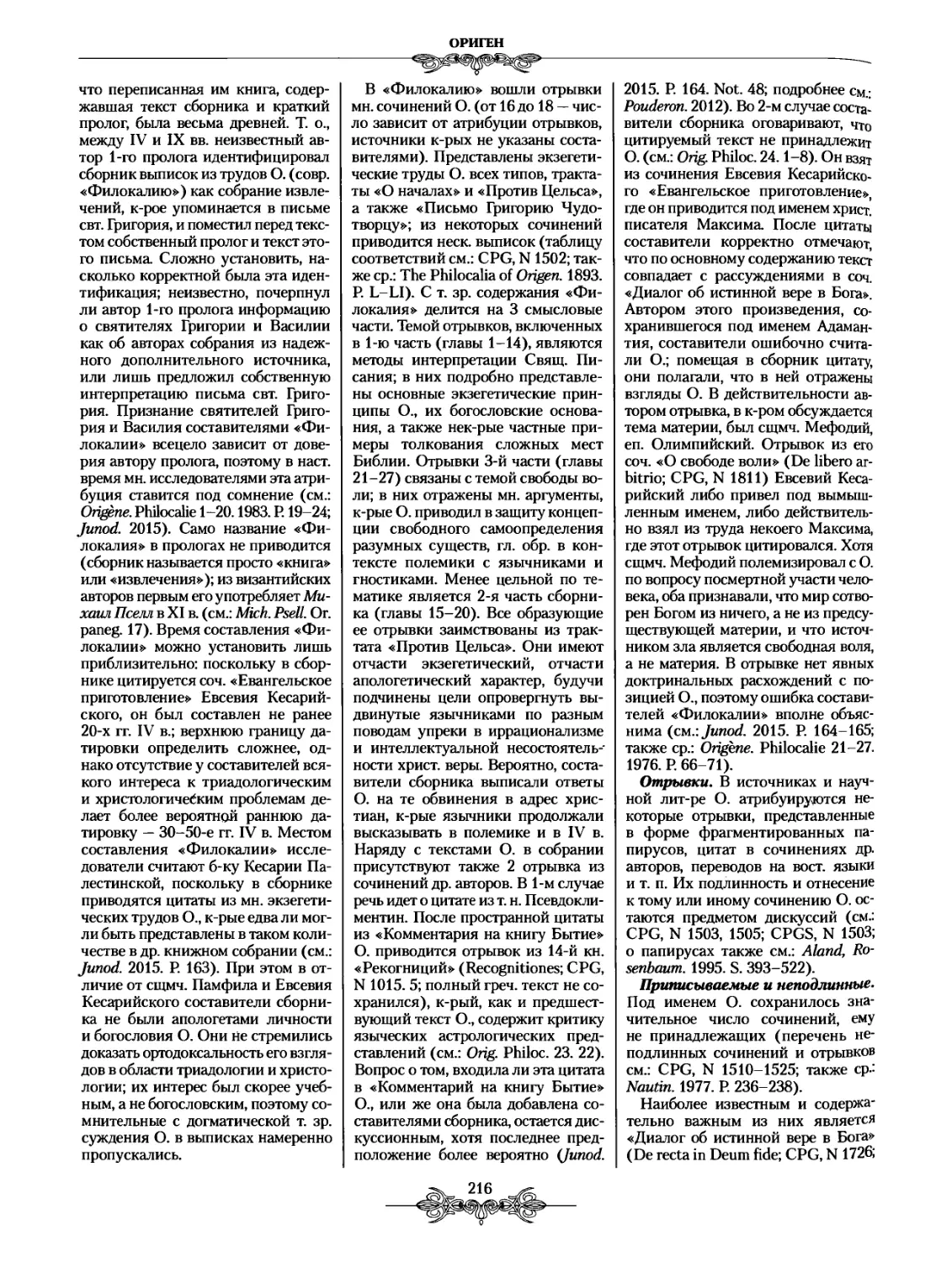

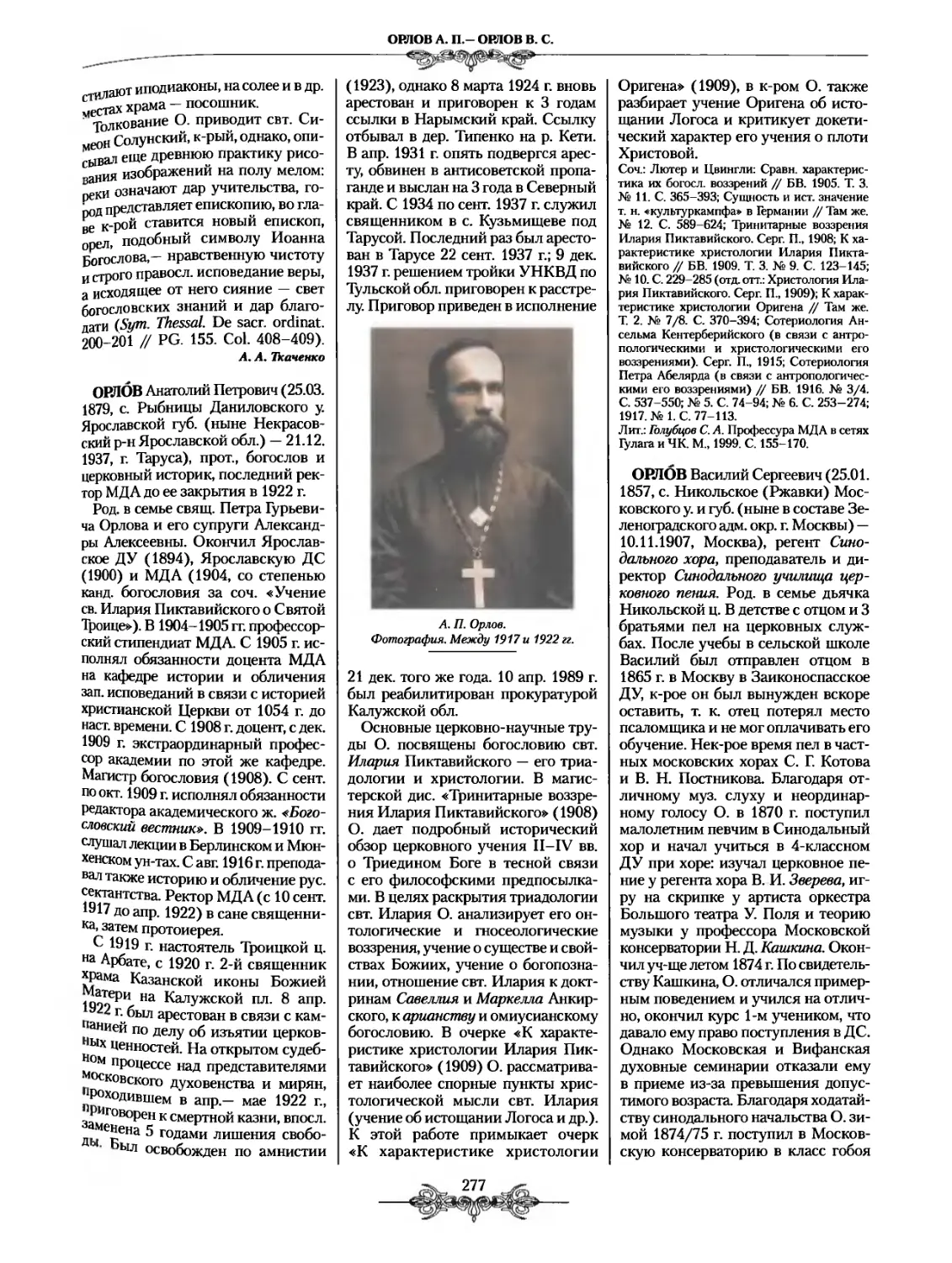

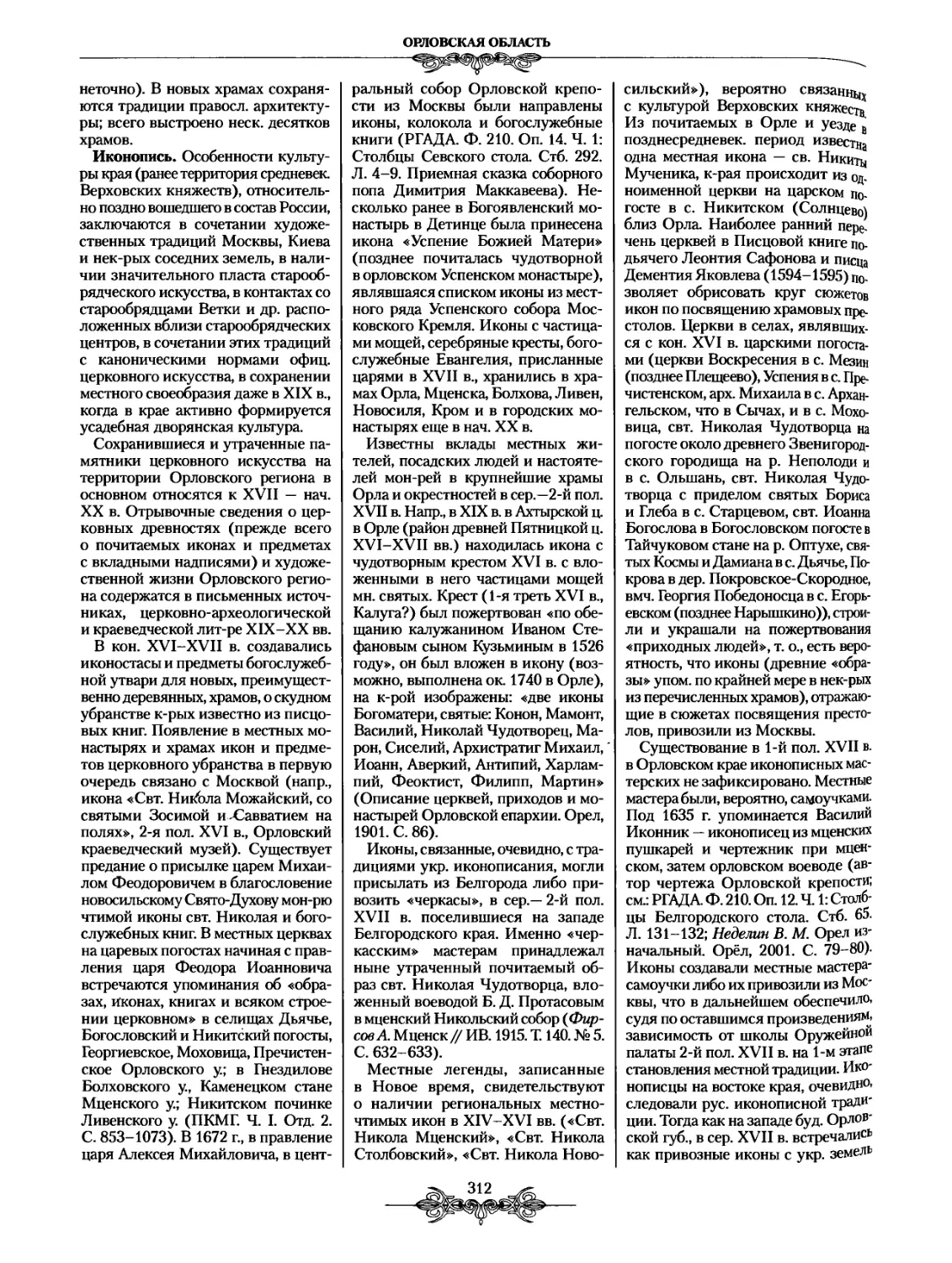

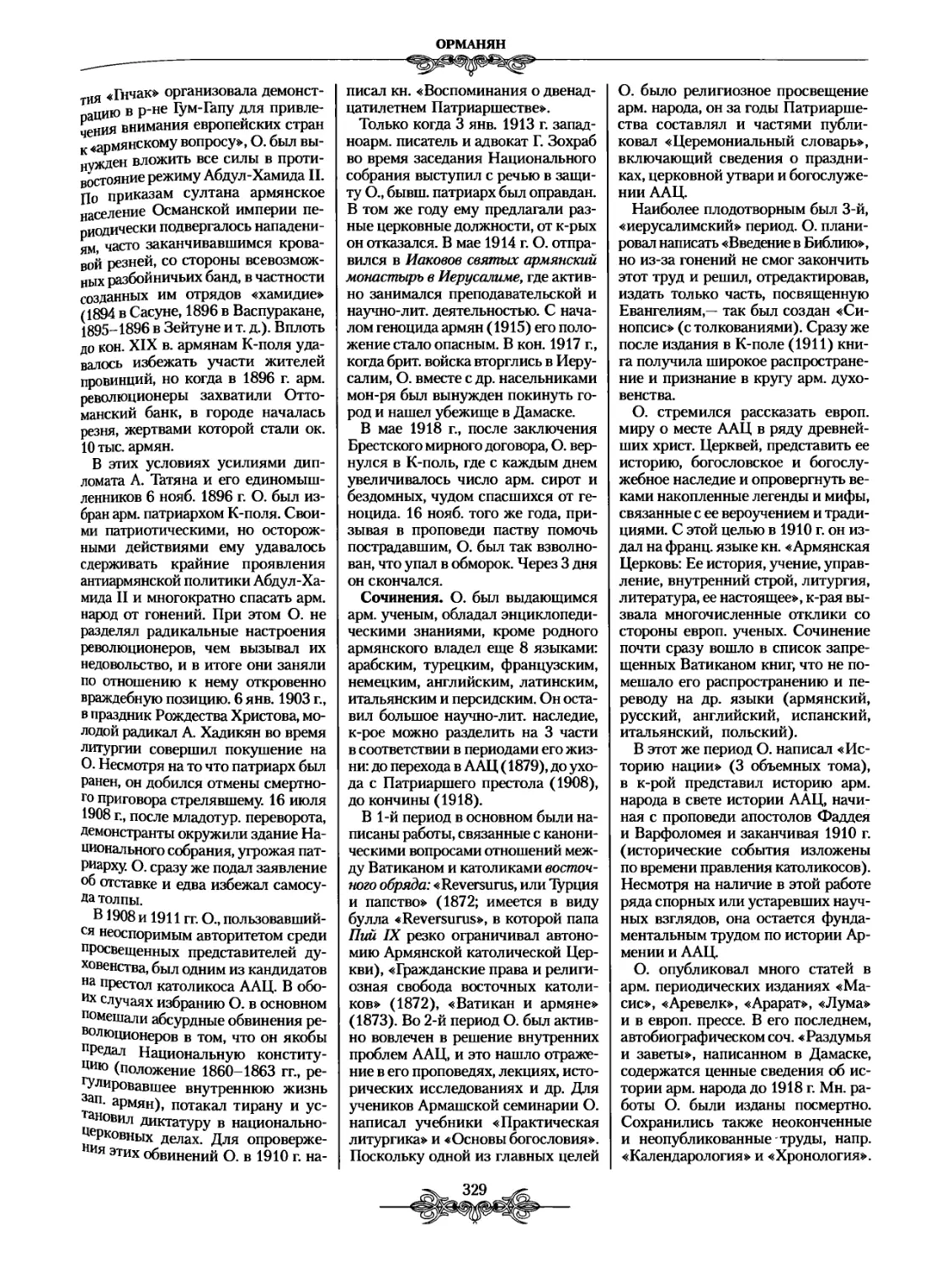

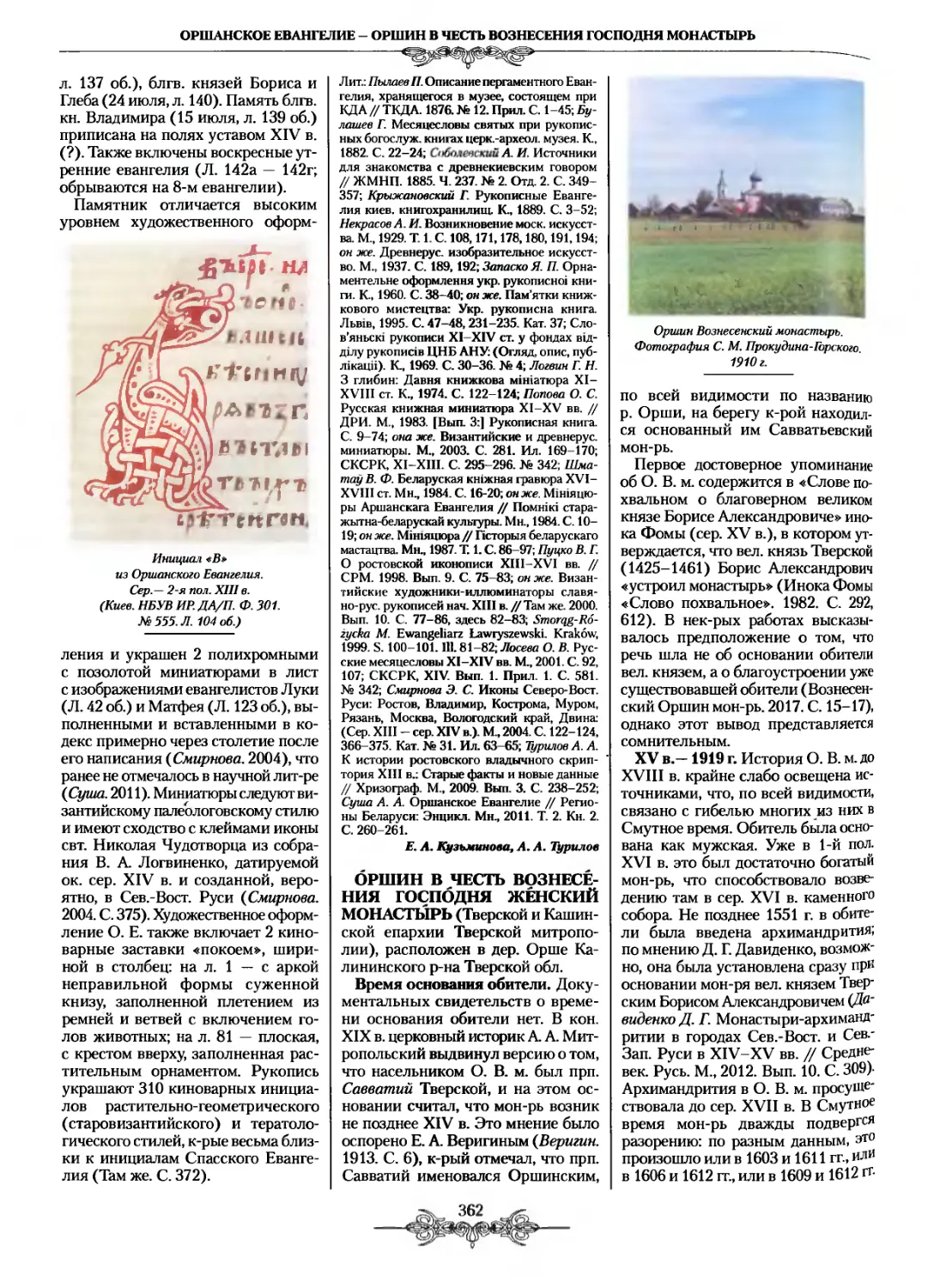

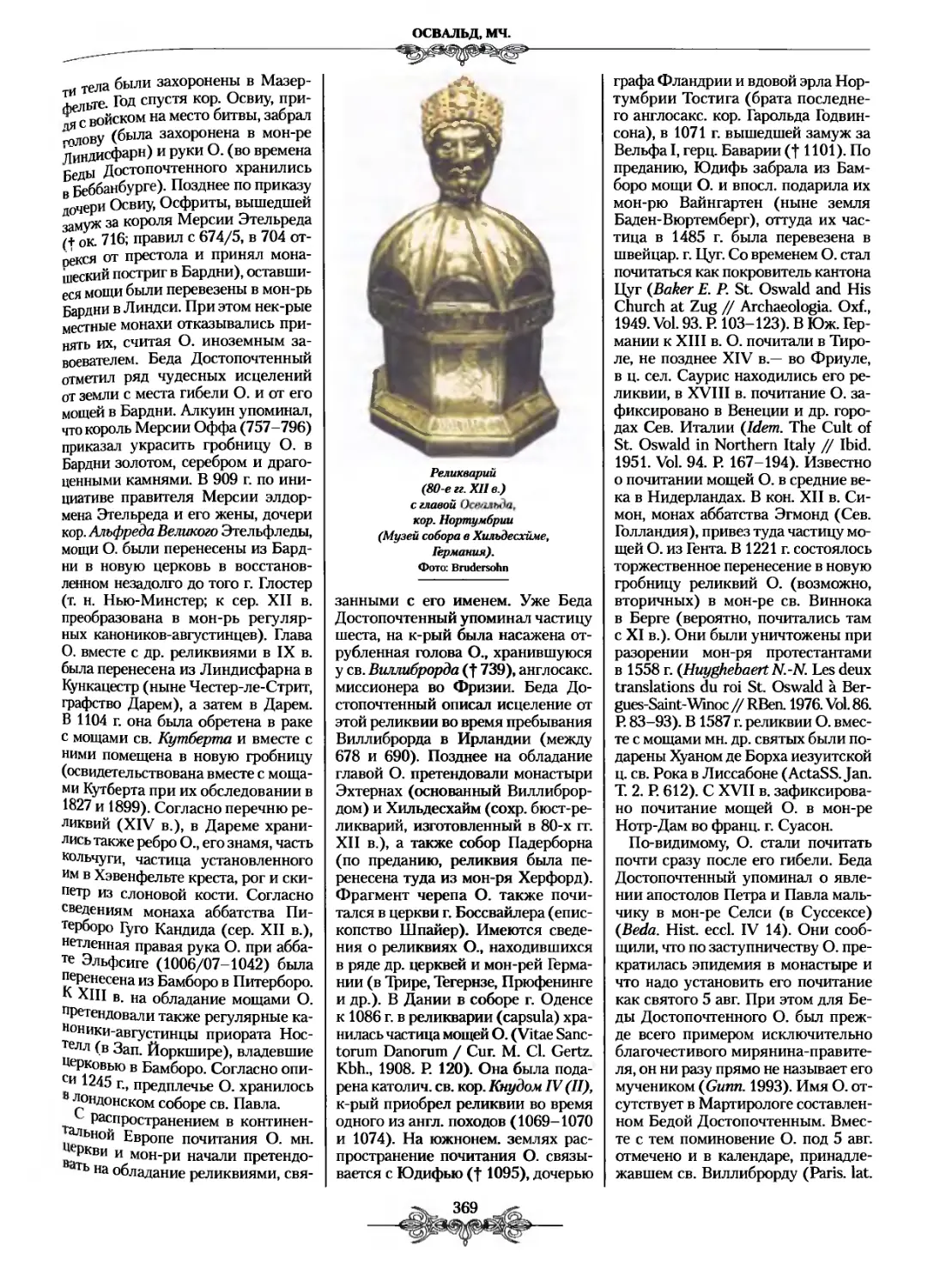

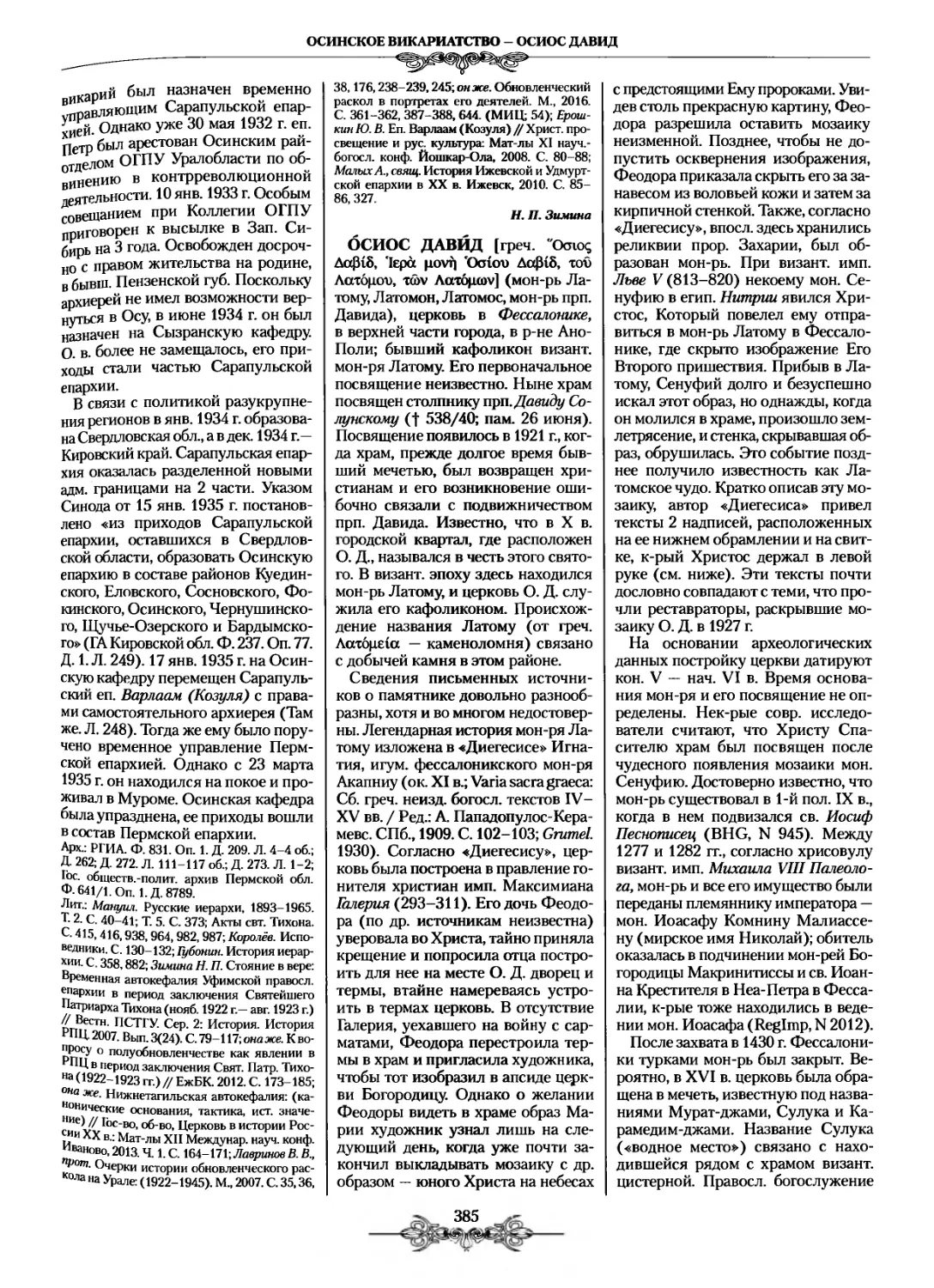

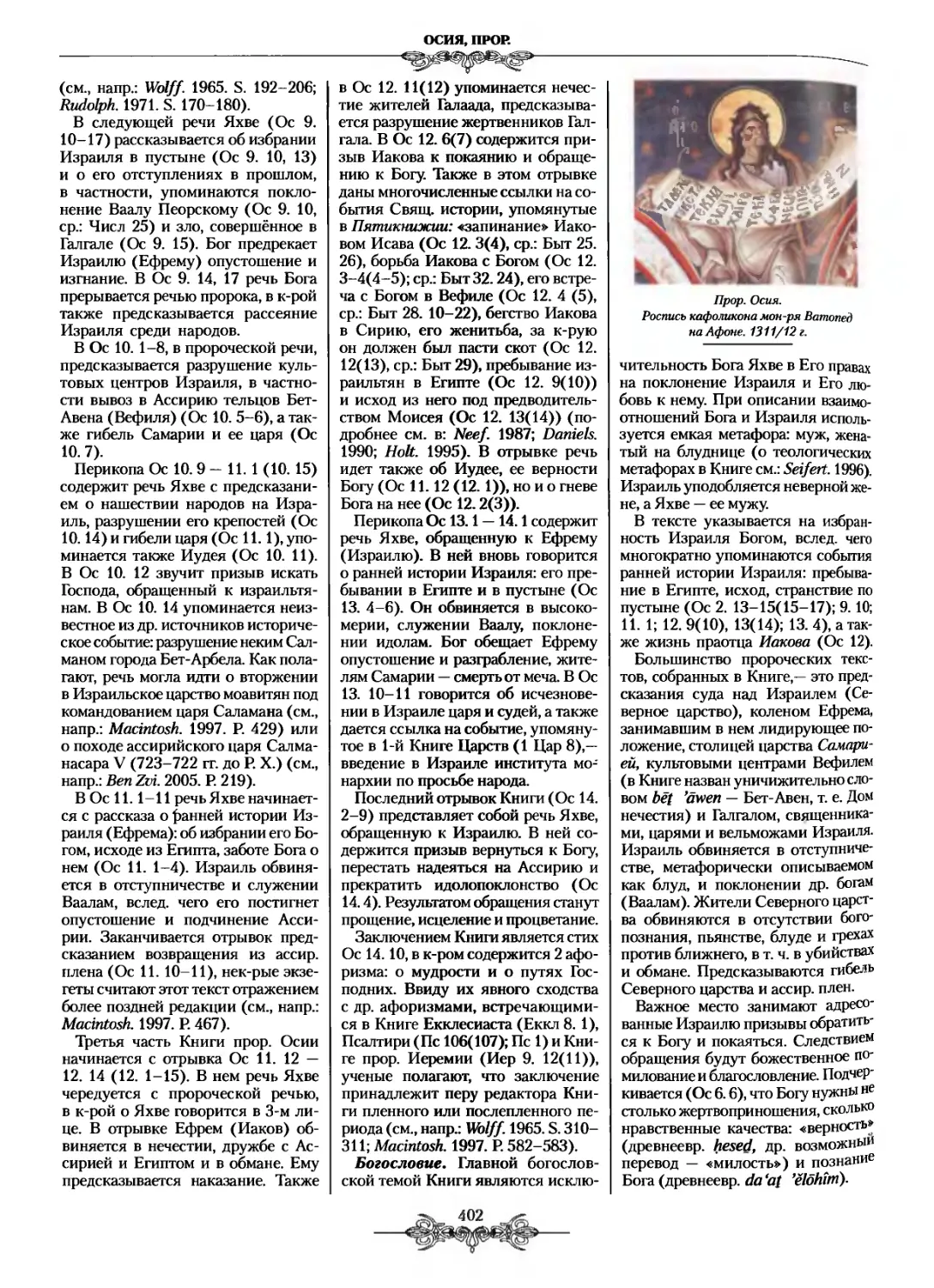

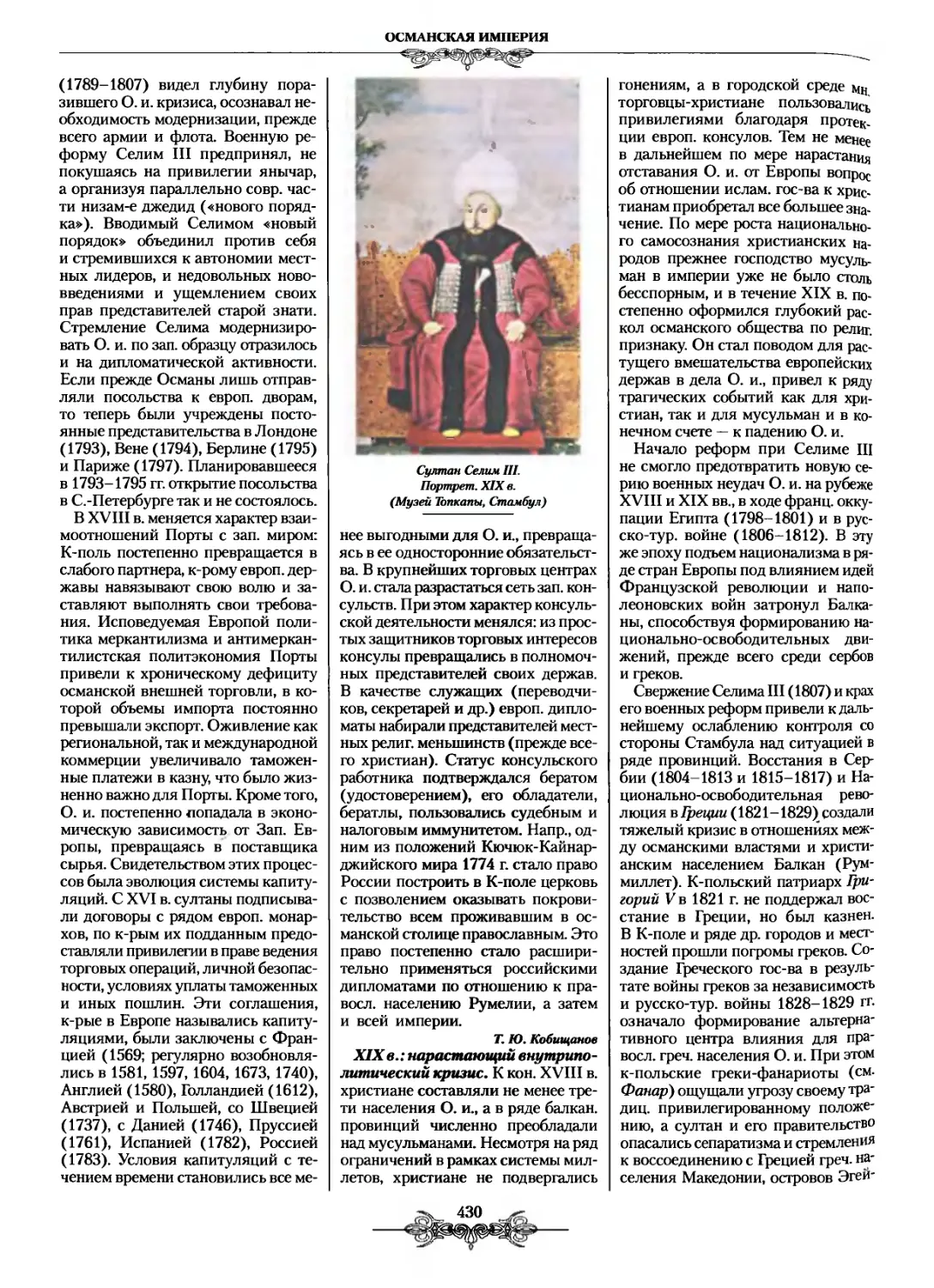

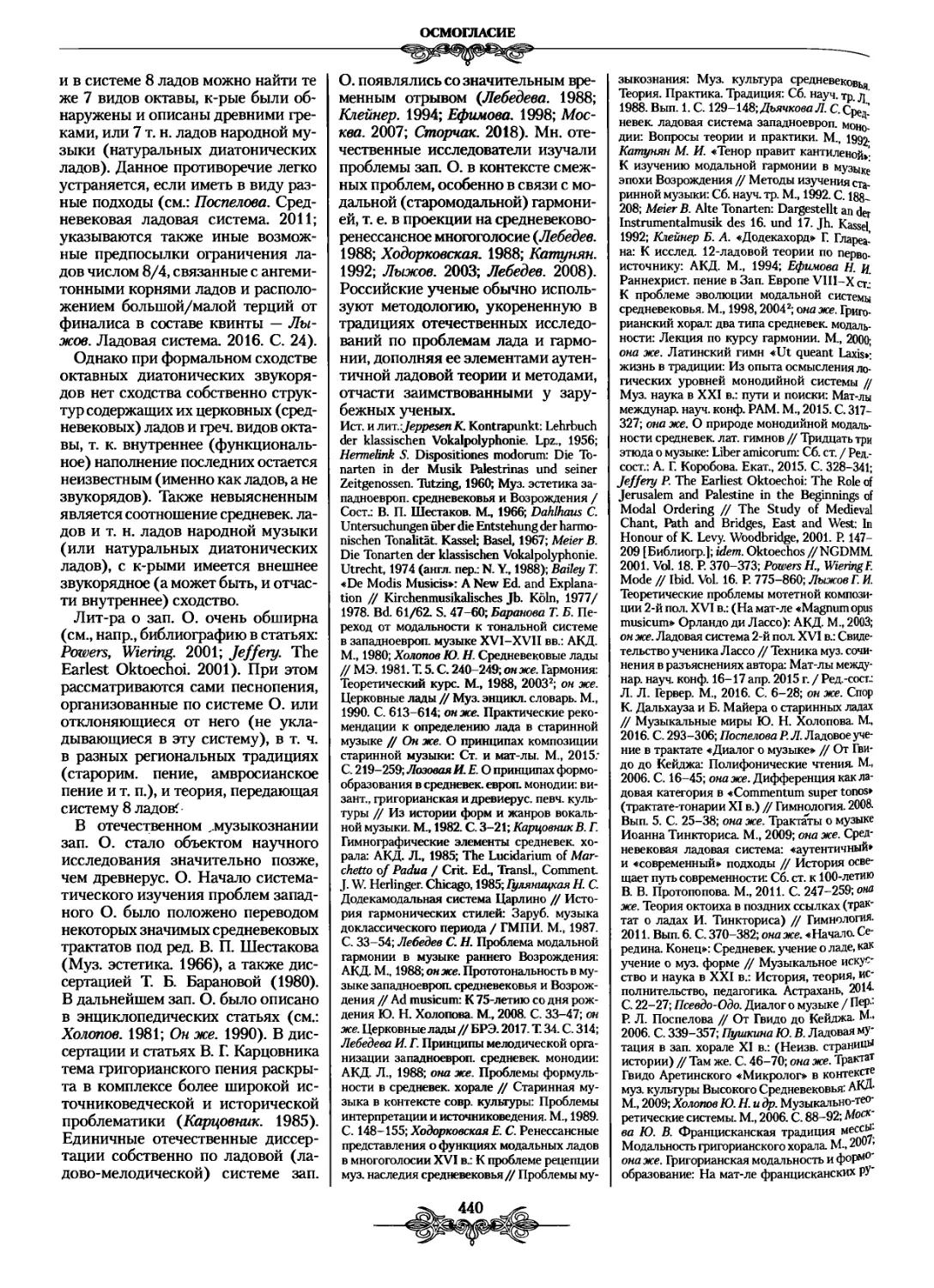

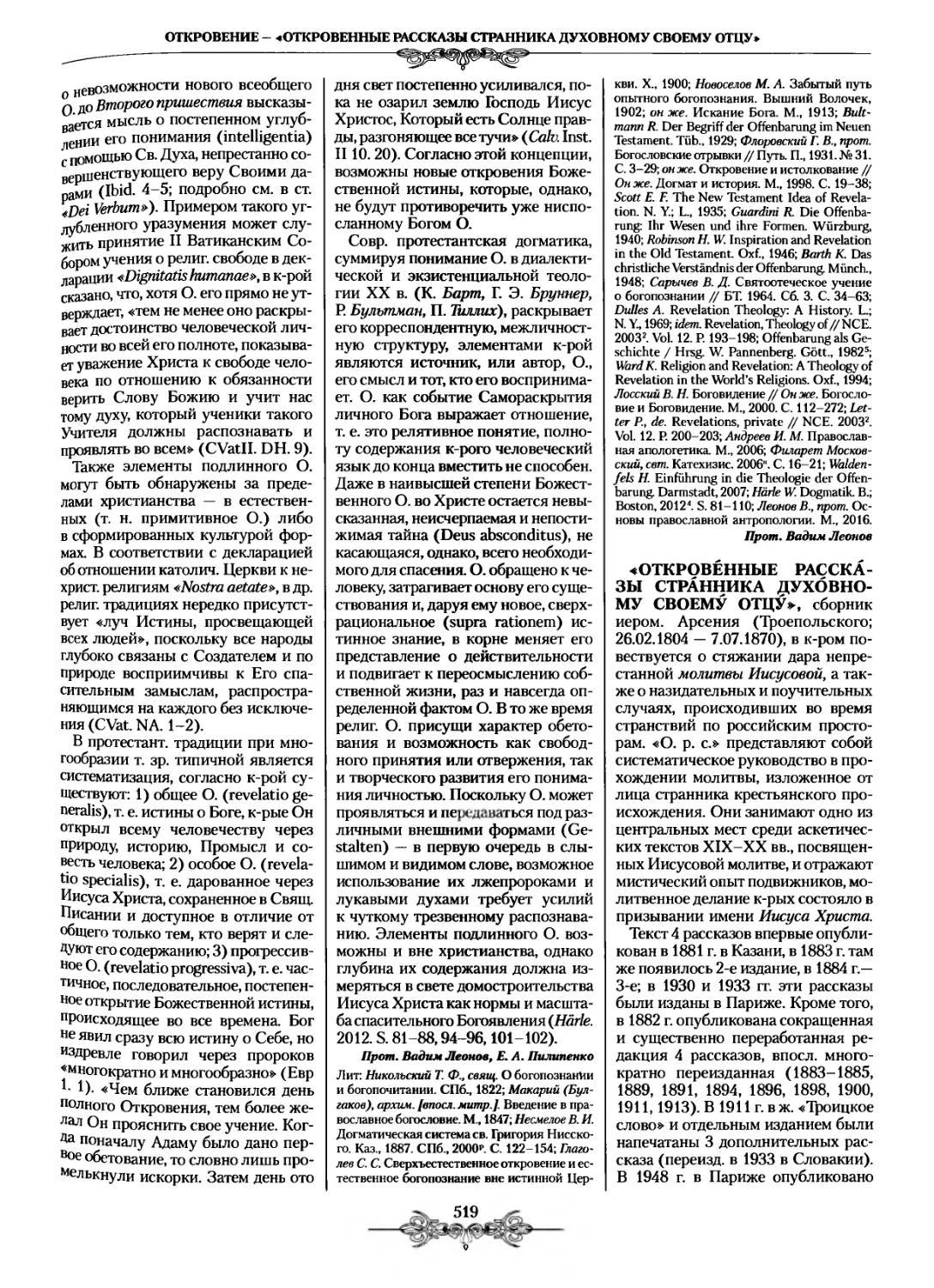

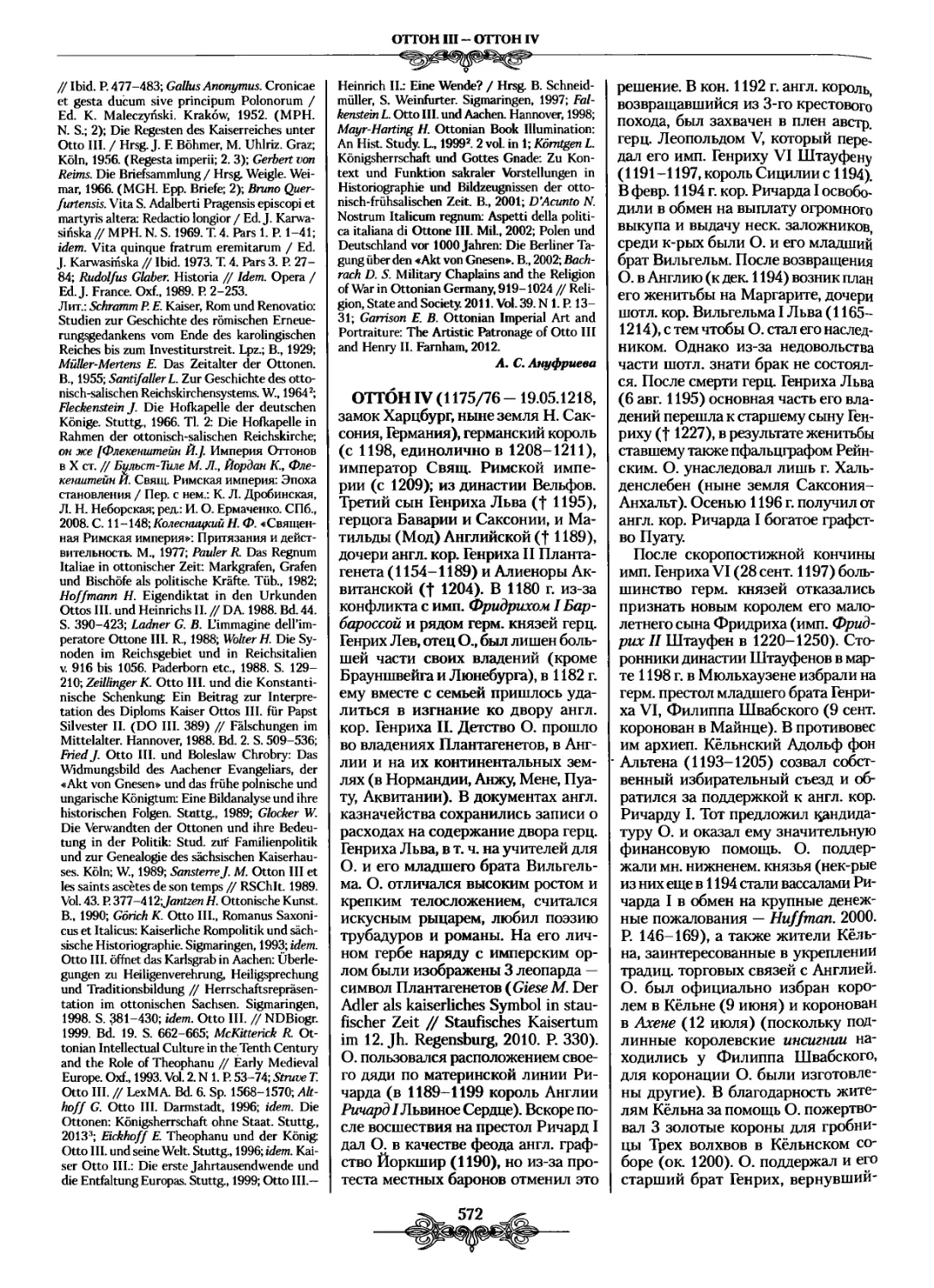

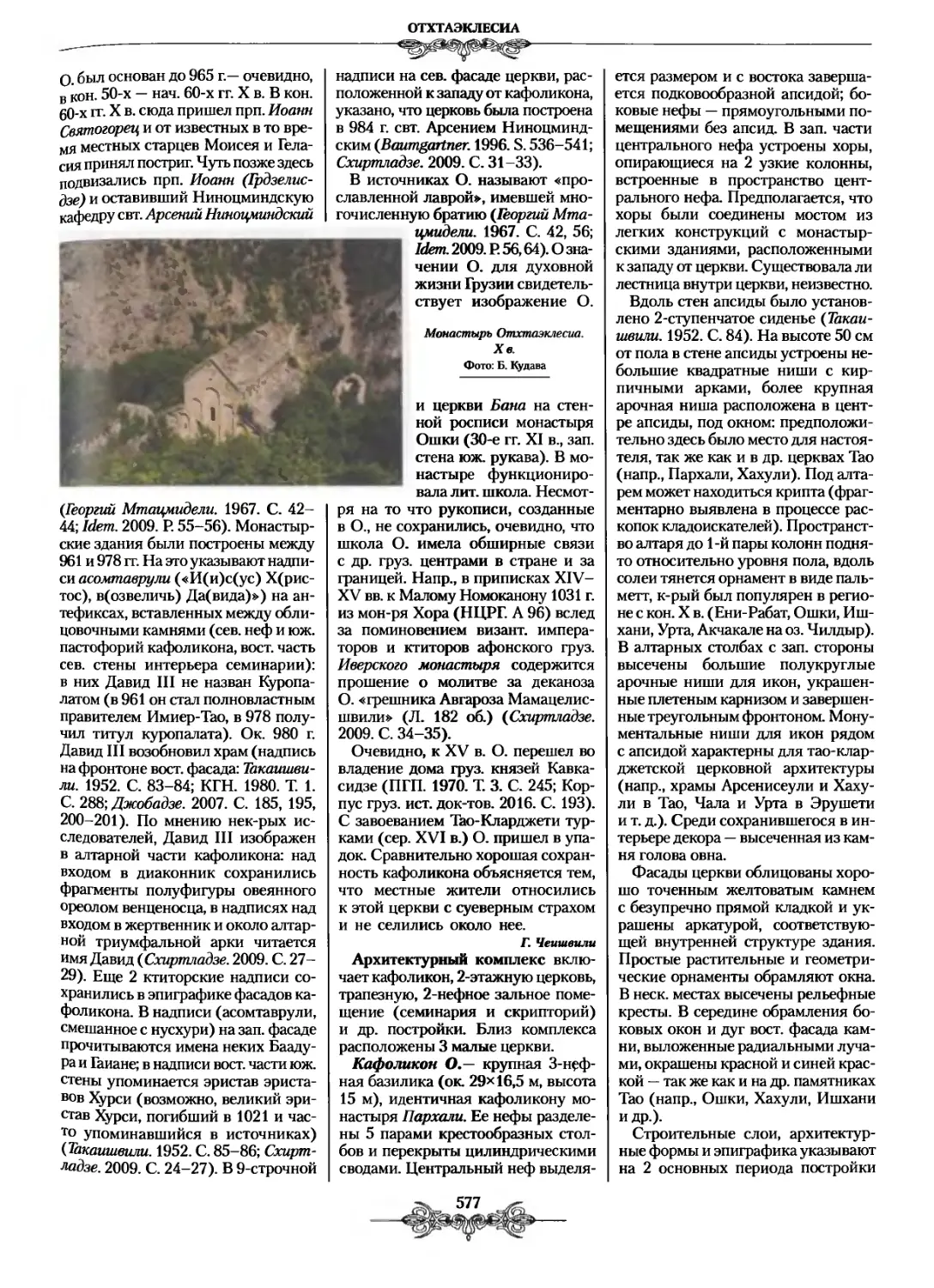

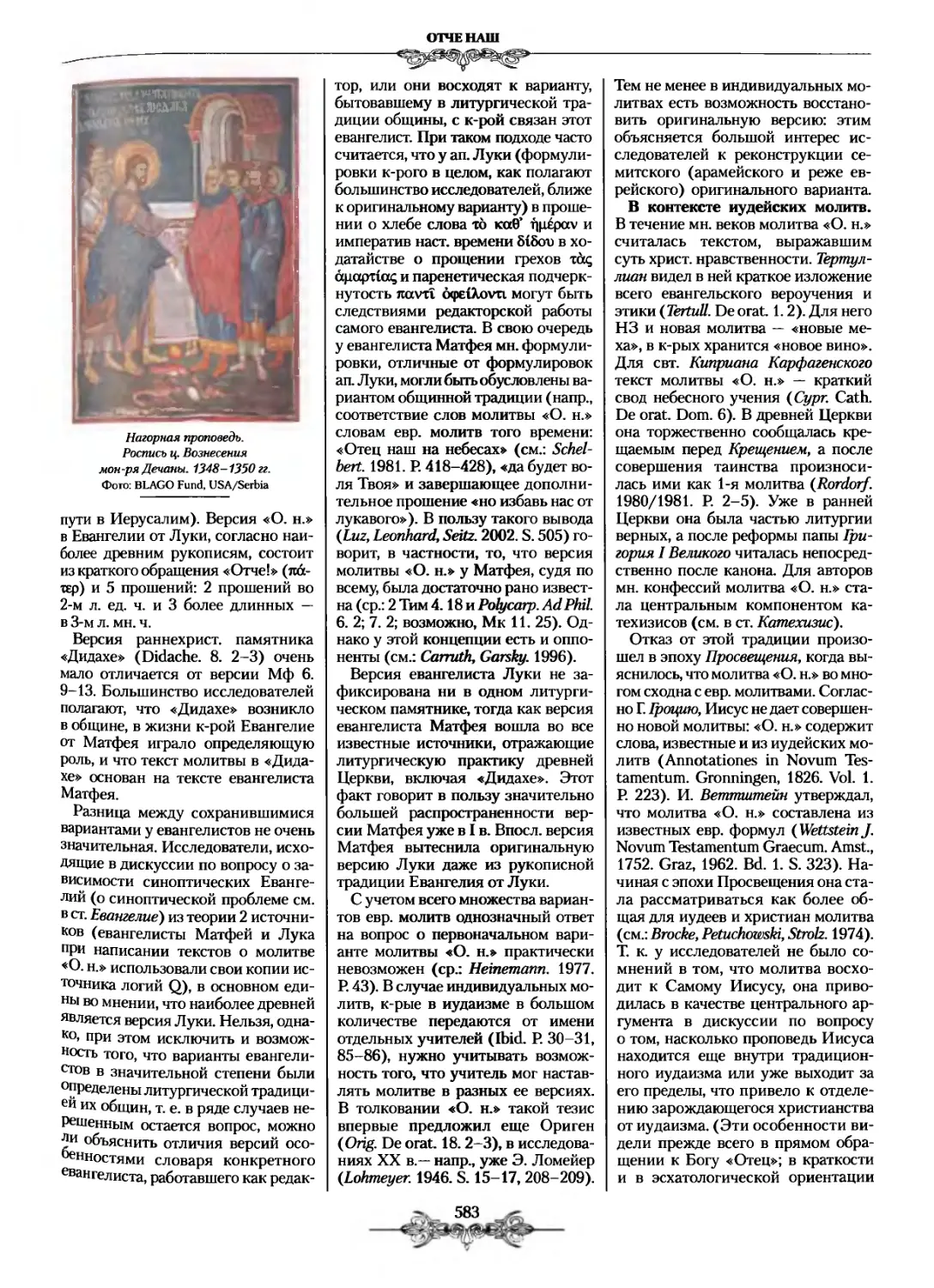

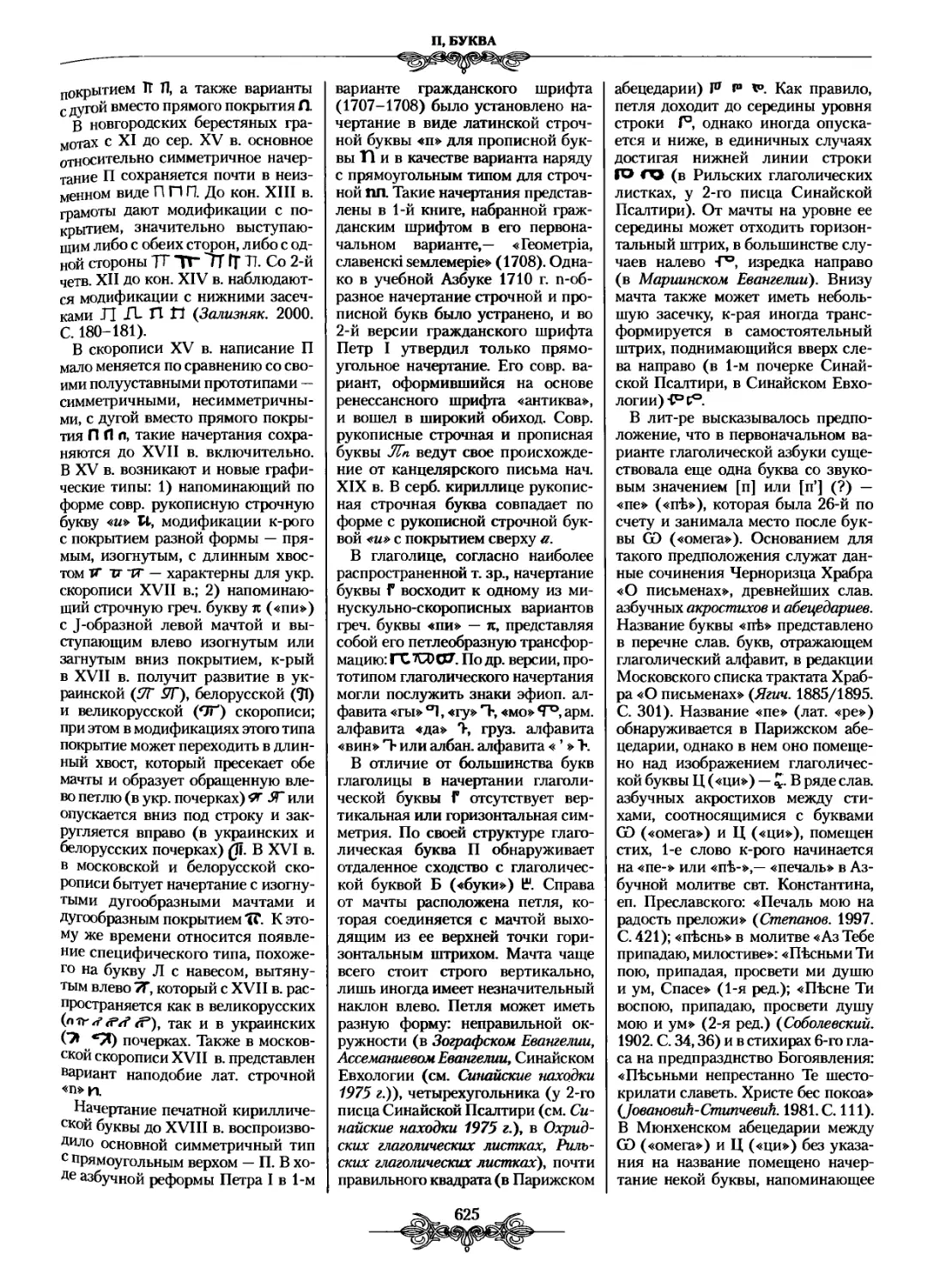

Прп. Онуфрий Великий. Икона. 1670-1680 гг. (ГМЗК)

Это произведение состоит из 6 эпизодов (встреч): 1) обнаружение тела давно умершего монаха и его погребение; 2) встреча с отшельником Тимофеем и его рассказ; 3) встреча с О. В., рассказ преподобного о своей жизни, его кончина и его погребение Пафнутием; 4) встреча с 4 старцами-отшельниками, чудесная совместная трапеза; 5) встреча с 4 молодыми иноками в оазисе, их рассказ, чудесное причащение из рук ангела и трапеза; 6) возвращение из «внутренней пустыни» и встреча с монахами из Скита, к-рые записывают рассказ Пафнутия.

В 3-м эпизоде, посвященном О. В., говорится, что после многодневного странствия по пустыне Пафнутий встретил нагого, заросшего волосами человека, опоясанного листьями. Во время беседы тот открыл свое имя — Онуфрий, и рассказал, что уже 60 лет подвизается в пустыне и за это время ни разу не видел человеческого лица. Монашеский путь он начал в обители под названием Эрете (Эрити) (Έρήτη / Έρίτι) в Гермопольском номе (копт. Шмун), в обл. Фиваиды. Поучение старцев мон-ря о пустыннической жизни прор. Илии и Иоанна Крестителя подвигло О. В. на подражание этим великим святым — он принял решение стать отшельником и покинул обитель. После нескольких дней пути О. В. нашел пещеру, в к-рой жил подвижник, взявший его в ученики (в некоторых рукописях старца зовут Гермес — вероятно, греч. слово έρημίτης (отшельник) было воспринято как имя собственное). Они вместе отправились вглубь пустыни и шли 4 дня, пока не оказались

ОНУФРИЙ ВЕЛИКИЙ

рядом с кельей, около к-рой росла финиковая пальма. Старец провел там с О. В. месяц, научая его основам отшельнической жизни. После этого они начали подвизаться каждый в своем месте, но встречались раз в год до самой смерти старца. Поскольку О. В. обитал в совершенно безводной местности, лишенной также и источников пропитания, Бог послал ангела снабжать отшельника пищей и питьем; растущая близ его жилища пальма начала приносить гроздь фиников каждый месяц, а все дикие травы становились в устах О. В. сладкими, как мед. Причащать О. В. являлся ангел, он же иногда восхищал его в небесные обители, и подвижник исполнялся радости от созерцания святых, забывая о тяготах пустыннической жизни. Предсказывая мон. Пафнутию день своей смерти, О. В. заповедал, чтобы верующие поминали его, совершая приношение в церковь. Если человек не был богат, он мог или накормить бедного, или возжечь благовония, или трижды прочесть Молитву Господню. Всем исполняющим его завет О. В. обещал, что они по его заступничеству перед Богом будут сонаследниками Царствия Небесного со всеми святыми. После смерти О. В. мон. Пафнутий стал свидетелем ангельского ликования и радости от встречи подвижника

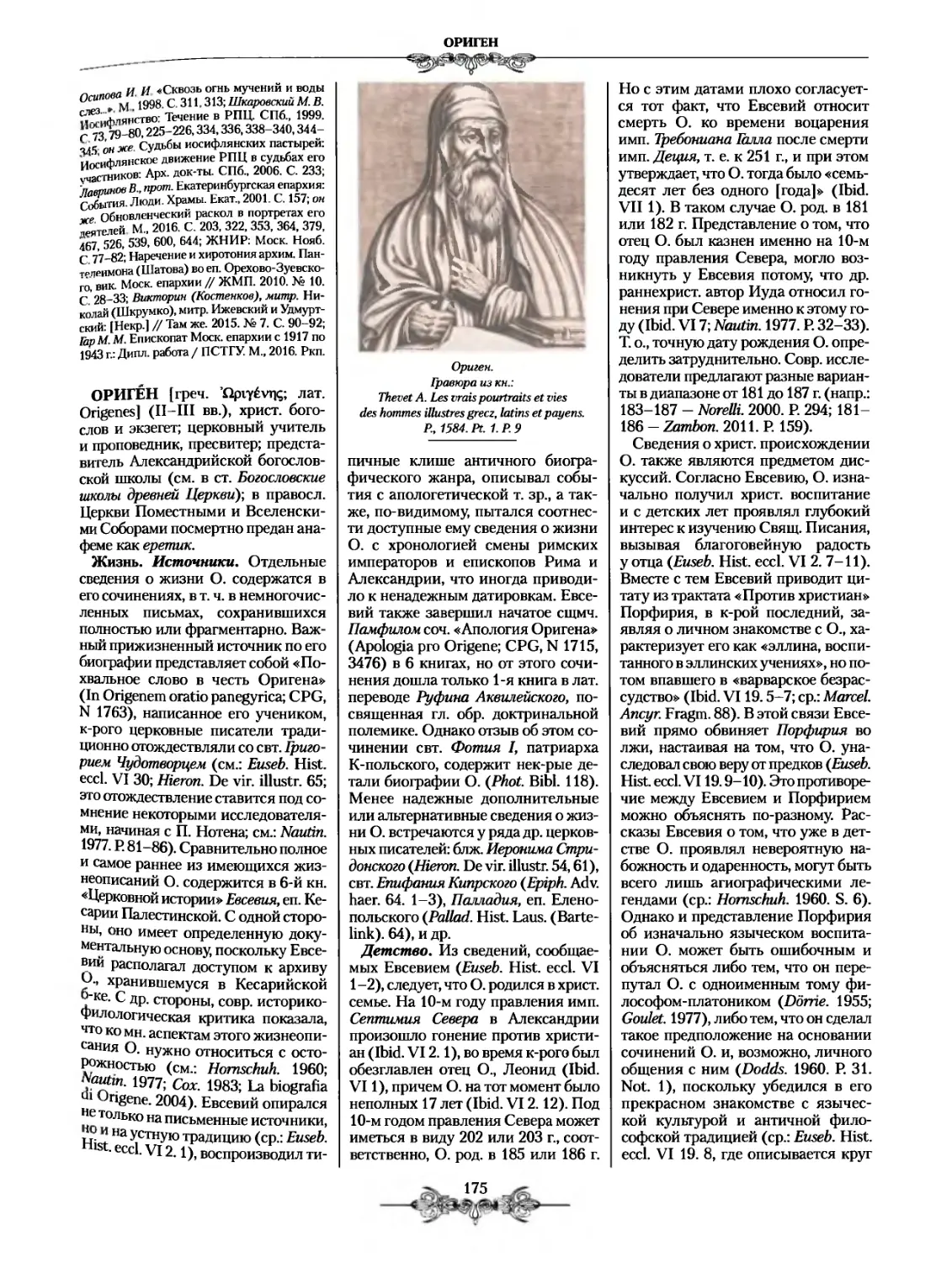

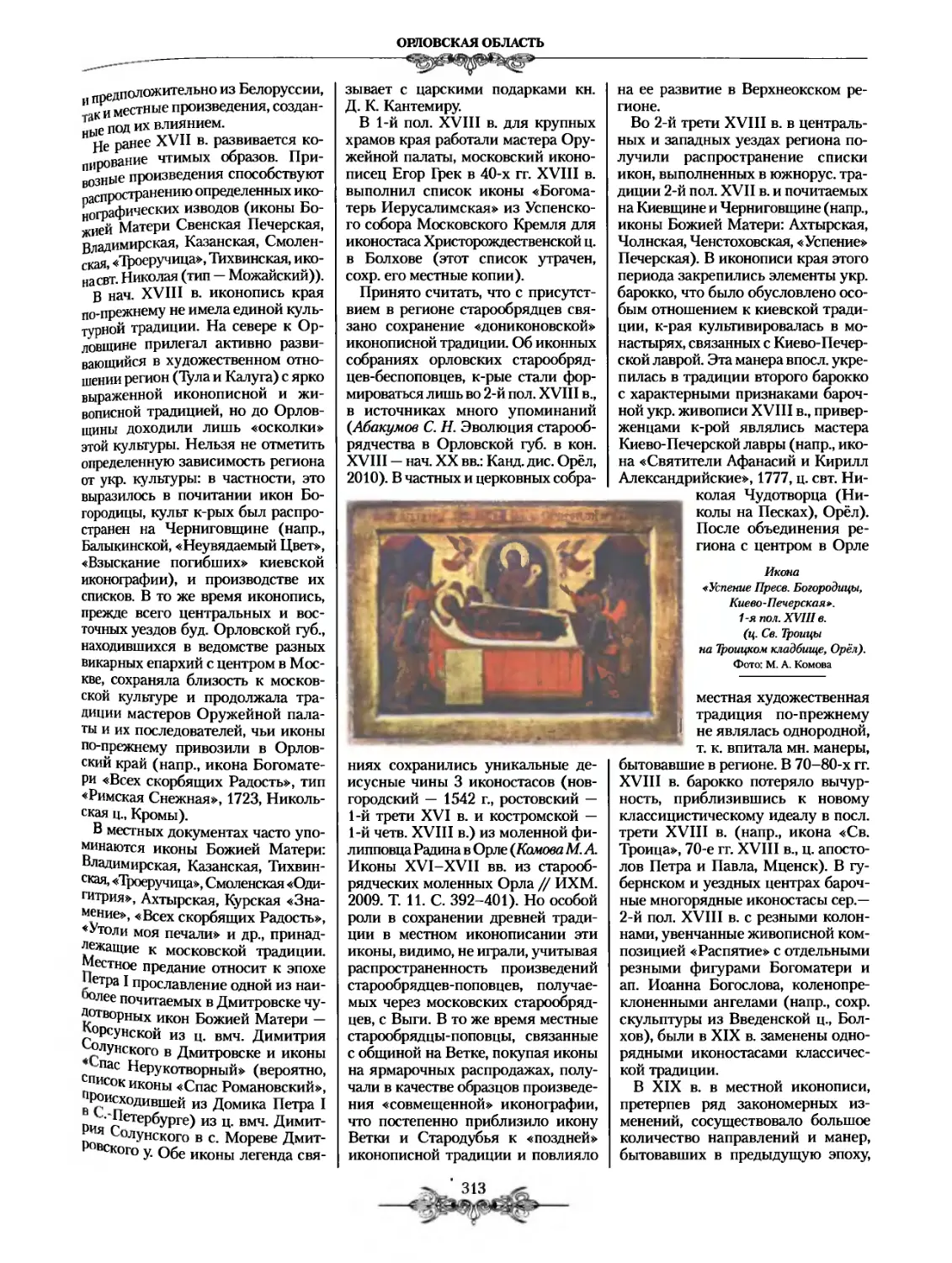

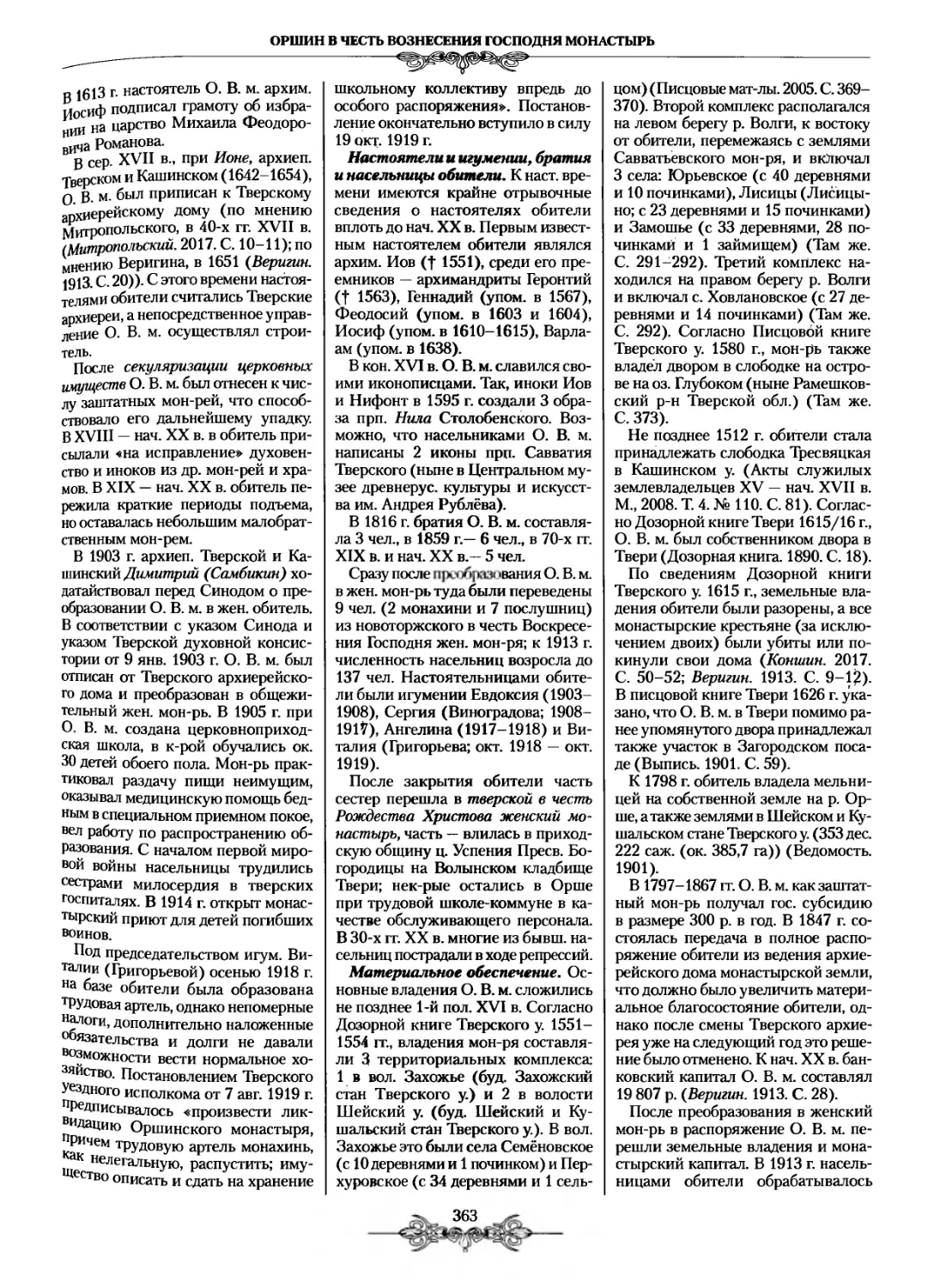

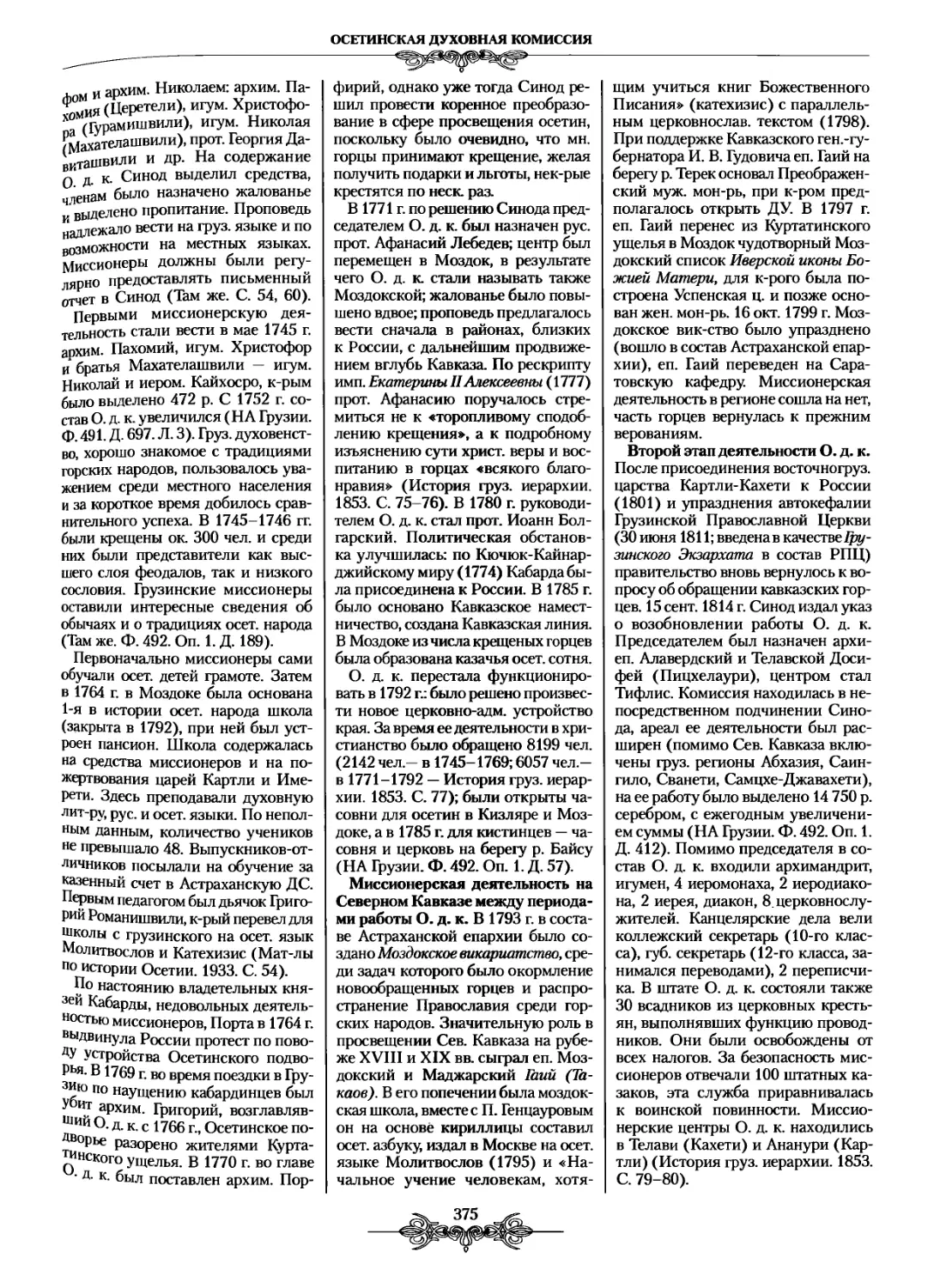

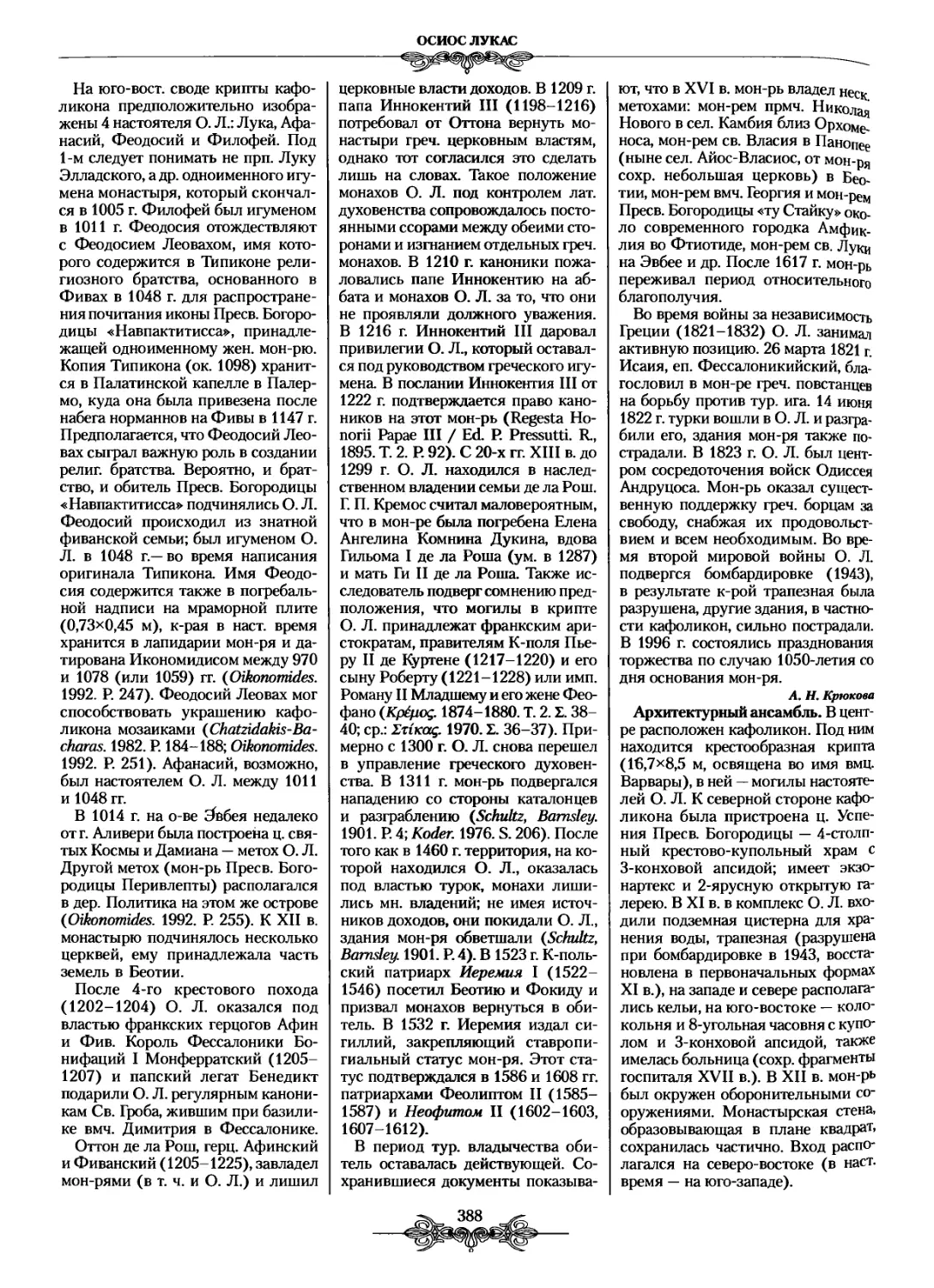

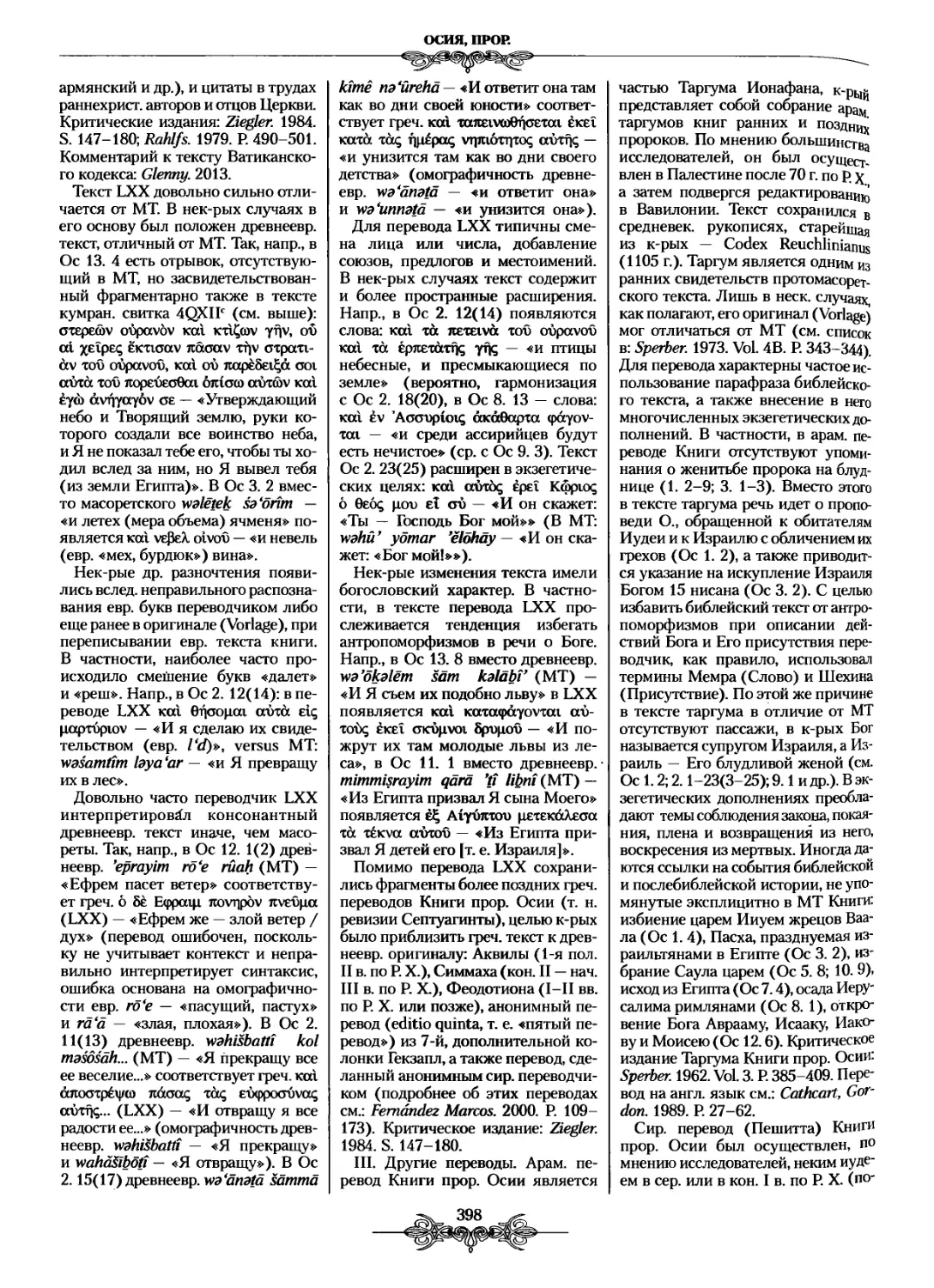

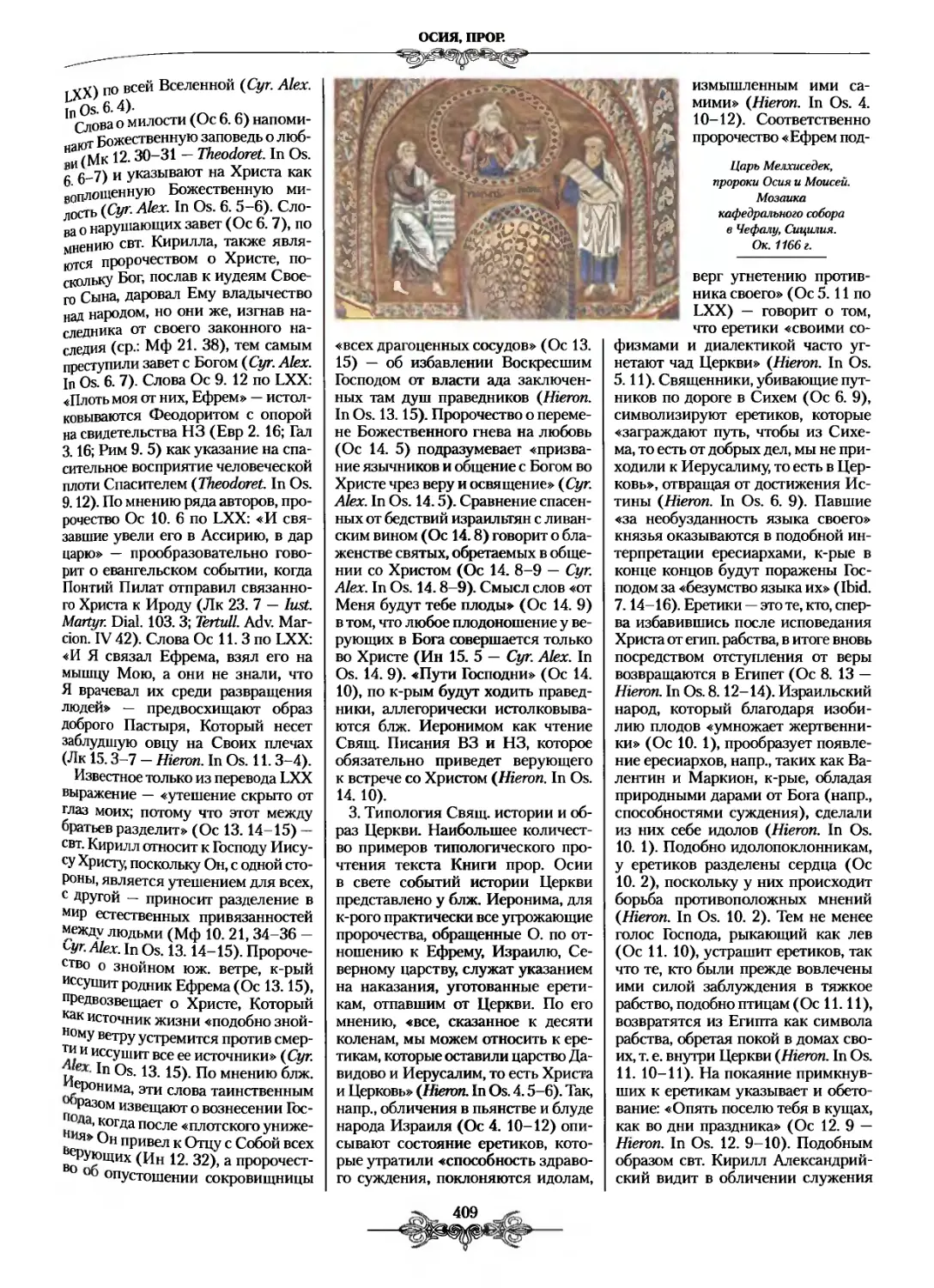

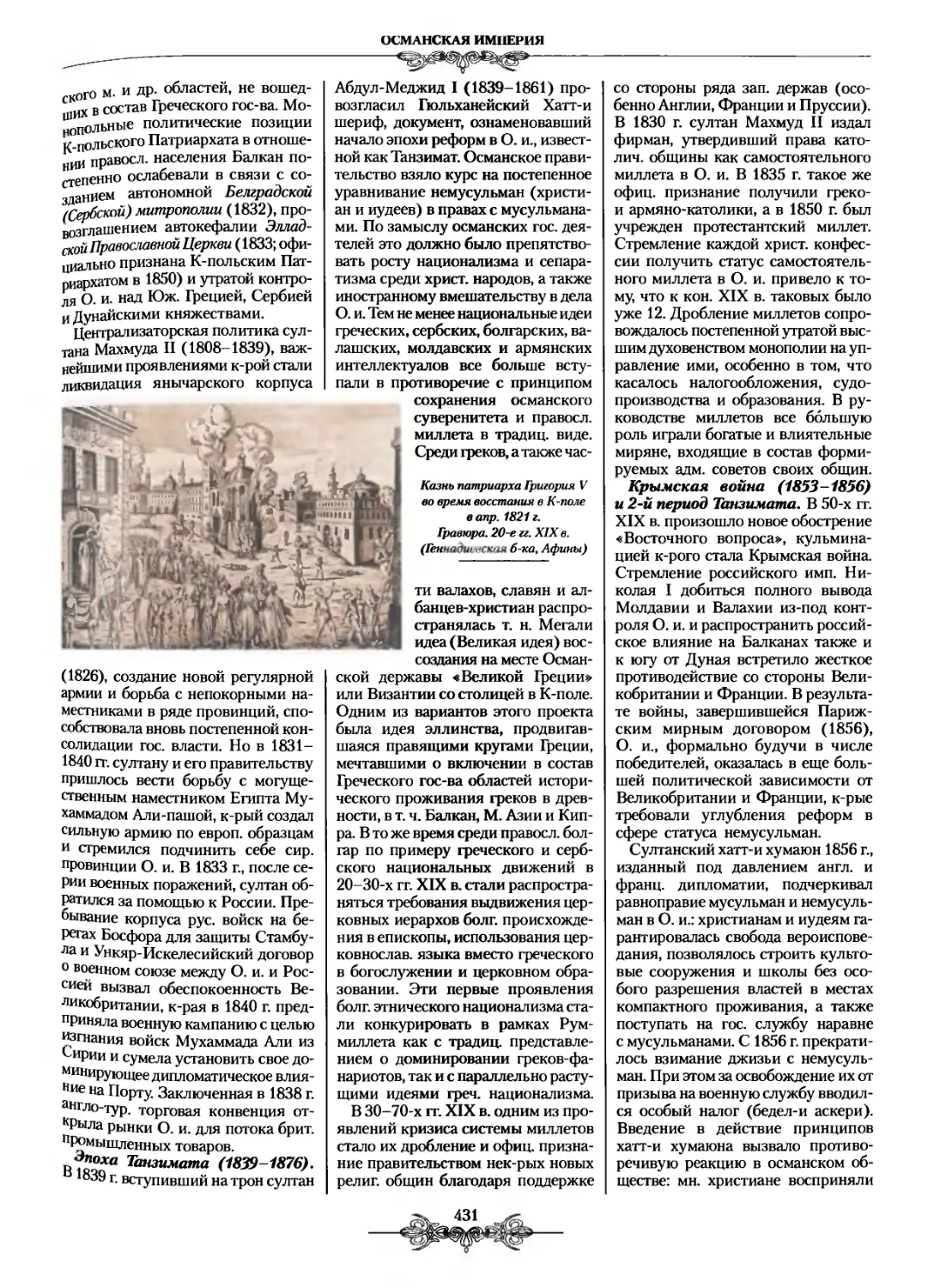

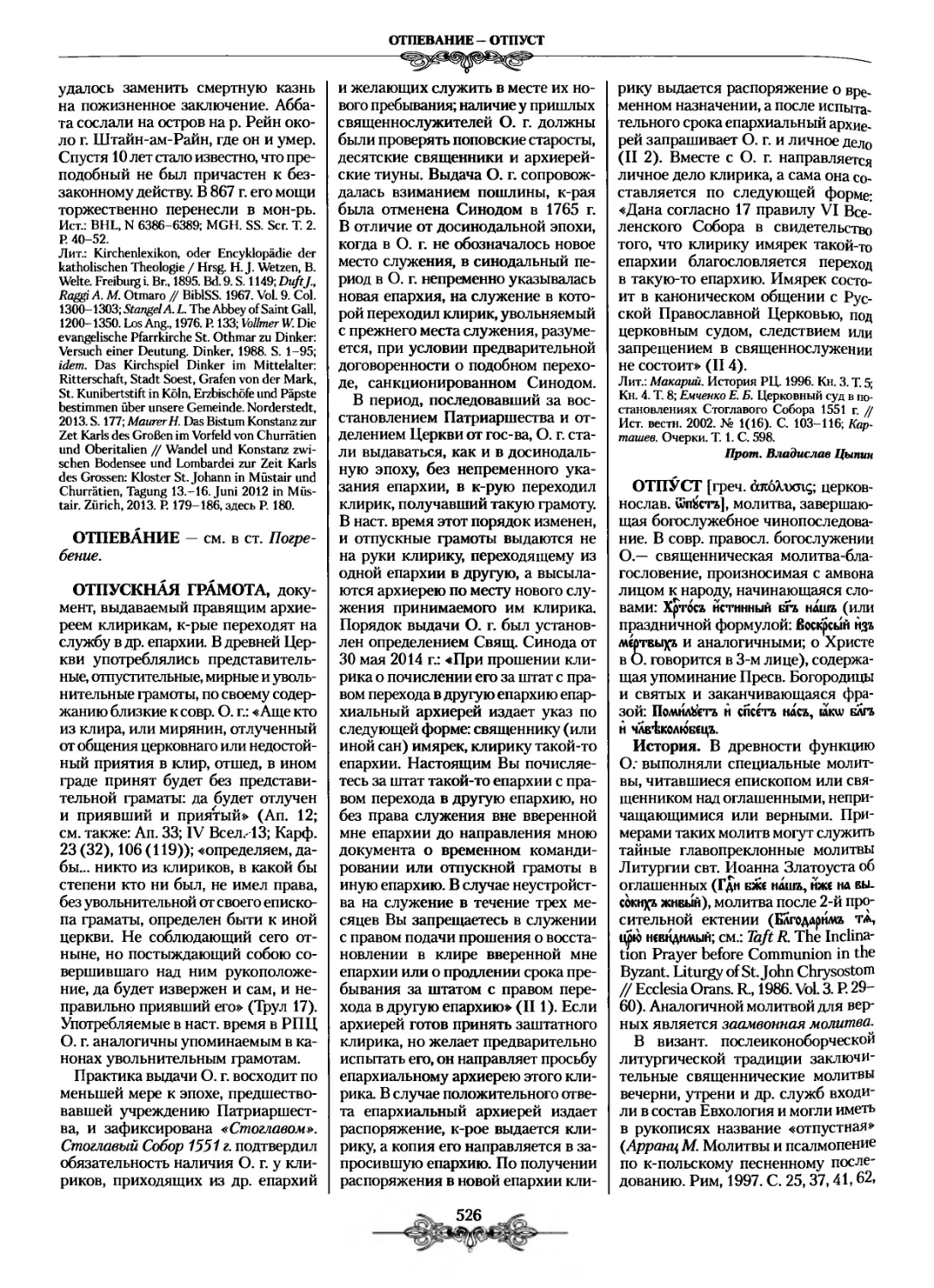

Успение и погребение прп. Онуфрия Великого.

Клеймо иконы «Прп. Онуфрий Великий, с житием». 1-я чете. XVIII в.

(ГМЗК)

с Богом. Он похоронил тело преподобного в расщелине скалы, завернув его в часть своего левитона и закрыв сверху камнями, после чего пальма тотчас засохла, а келья разрушилась, тем самым лишая Паф- нутия возможности остаться на этом месте.

Проблема историчности. Сходство первых 3 эпизодов Жития с 2 рассказами из главы Apophthegmata patrum «О святых отшельниках» (изд.: Nau, Clugnet. 1905) заставляет поставить вопрос о характере и направлении очевидного заимствования. Помимо отдельных деталей (таинственный человек касается уст почти лишившегося сил путника, и тот снова обретает силы) особенно значимы совпадения при описании кончины отшельника и последующих событий: перед смертью его лицо становится подобно огню, путешествующий монах хочет остаться на месте подвигов умершего пустынника, но засохшая на его глазах финиковая пальма свидетельствует, что на это нет воли Божией, и ему приходится вернуться обратно и рассказать монашествующей братии об увиденном. Одни ученые (К. Иннинг, Ф. Но) считают, что заимствование сделал автор Жития О. В„ и его сочинение является компиляцией; другие (А. Войтенко), наоборот, полагают, что собиратель апофтегм использовал материал Жития. Предположение, что у обоих в распоряжении был некий общий источник, маловероятно.

Историчность О. В. подвергается сомнению ввиду легендарного характера повествования. Большинство ученых, не располагая свидетельствами др. источников об этом подвижнике, склоняются к отрицанию его историчности (Schrodl. 1851; S. Onuphrius. 1875; Williams. 1926; Elliott. 1987); другие признают возможность существования этого святого (Malevez. 2003. Р. 233); третьи уходят от этой проблемы, указывая на специфику агиографии, главной целью которой выступает не историческая достоверность, а идеализация описываемого типа святости (напр., Stieglecker. 2001. S. 184). Вместе с тем начиная с XVII в. исследователи пытались определить предполагаемые годы жизни подвижника. Самая ранняя из предложенных дат смерти — 280 г. (Propono di Caserta. 1681. Р. 114), в которой, вероятно, отразилось смешение 2 Онуфриев — монаха и мученика, упомянутого в Житии Галактиона и Епистимии. Со временем кончину О. В. отнесли к кон. IV — нач. V в. (Roncaglia. 1952. Col. 134; Cerulli. 1962 и др.).

Проблема авторства. Достоверных сведений об авторе Жития О. В. нет; его пытались отождествить с др. людьми, носившими имя Пафнутий в Египте в IV-V вв. В частности, внимание исследователей привлекали Пафнутии-монахи из Скита (Вади-эн-Натрун, Египет) (подробный перечень и анализ мнений см.: Войтенко. 2017. С. 60-63). Одним из наиболее вероятных кандидатов на авторство считается Пафнутий Кефала (Pallad. Hist. Laus. (Bartelink). 47); Budge. 1915. P. LXIV- LXV; O’Leary. 1937. P. 219-220; Lay- ton. 1987. P. 192), при этом не исключается его тождество с Пафнутием Бубалом ( Vivian. 2000. Р. 48-49). Однако мн. исследователи не ставят вопрос об авторе Жития (см.: Aker- тап Sarkisian. 2007. С. 25), называют его Псевдо-Пафнутием (Peeters. 1907. Р. 126), полагая, что неизвестный компилятор (Williams. 1926. Р. 86) подписал этим именем свой труд (Stieglecker. 2001. S.187).

Агиографическая традиция. Житие О. В. дошло до нас практически на всех языках христ. мира: греческом, латинском, коптском, арабском, эфиопском, грузинском, армянском и славянском, лишь на сирийском не известно ни одной его редакции. Вопрос о языке первоначальной версии Жития и времени ее составления остается открытым, однако наиболее древней традицией считается греческая.

Начало изучения агиографической традиции было положено в XVII в. болландистом К. Яннингом, опубликовавшим греческий текст одной из редакций Жития подвижника (BHG, N 1378). Яннинг поставил главные научные вопросы: историчность О. В., авторство, происхождение и структура текста (ActaSS. lun. 1698. Т. 2. Р. 519-533). В наст, время предпринято неск. попыток систематического исследования источников: напр., К. Окерман Саркисян (о греч., копт., лат. и слав, традициях; Ackerman Sarkisian. 2007. С. 44- 58), Р. Штиглекером (о восточных, греческих, латинских версиях Жития и его переводах на национальные языки; Stieglecker. 2001. S. 188- 199) и А. А. Войтенко (о редакциях Жития, об истории их бытования и переводах на разные языки; Войтенко. 2017).

Греческая традиция. Сохранилось несколько редакций греческого Жития О. В. (BHG,N 1378-1381h),

ОНУФРИЙ ВЕЛИКИЙ

эпитомы и т. н. Житие или Повествование о Пафнутии и Онуфрии (BHG, N 2330-2330а). Вопрос о первоначальной редакции Жития О. В. был изучен иезуитом Ж. Парамелем (1925-2011), к-рый пришел к выводу, что самая ранняя (т. н. базовая) редакция (BHG, N 1379g), рассказывающая о 6 встречах, содержится в 3 рукописях: Ambros. D 92. Sup. Fol. 98-105v, XI в.; Vat. gr. 866. Fol. 324-331, XII в.; Vindob. hist. gr. 63. Fol. l-12v, XIV в. Текст «базовой» редакции на греч., а также копт, и слав, языках с их сравнительным анализом содержится в диссертации А. А. Войтенко (Войтенко. 2017. С. 337-530).

В нек-рых случаях текст завершается описанием смерти Пафну- тия, к-рое, без сомнения, было добавлено позже, и, соответственно, эту версию можно считать расширенной (BHG, N 1379). Она опубликована по рукописи Ath. Laur. 1117. Fol. 300b — 315a, XV в. (Άγιορειτική βιβλιοθήκη. 1940/1941. N 5. Σ. 23- 35; переизд.: Akerman Sarkisian. 2007. C. 238-253).

Житие или Повествование о Пафнутии и Онуфрии (BHG, N 2330- 2330а) известно по рукописям: Маге, gr. VII. 45. Fol. 180-190v, 1616-1618 гг.; Paris, gr. 919. Fol. 37-42, XIII-XIV в. (не изд.; рус. пер.: Войтенко. Краткая версия. 2015). Текст состоит из эпизодов 3-5 и вошел в состав одного из сюжетов (встреча с купцом) 14-й главы соч. «Истории монахов», в которой рассказывается о встречах с праведниками отшельника по имени Пафнутий (Hist. mon. Aeg. 14. 2- 23). Очевидно, что объединение 2 сочинений было обусловлено отождествлением 2 Пафнутиев, хотя цели путешествия у них были разные. Один искал в пустыне подвижников, превосходящих его в добродетели, и каждая новая встреча вызывала в нем желание остаться с ними, другой стремился увидеть таких праведников, к-рым он уже уподобился, находил их среди мирян (флейтист, деревенский староста, купец) и, признавая за ними совершенство в определенной добродетели, не только брал с них пример, но и приводил их к иноческой жизни. В виде отдельного рассказа эта эпитома известна по рукописи Ath. Pantokr. 53. Fol. 30v - 42, XII в. (BHG, N1379h; изд.: Halkin. 1989).

Распространены разные типы сокращенной редакции, в к-рую вошли эпизоды 3-6. Почти полное отсутствие интереса к первым 2 сюжетам может быть связано или с тем, что они, предваряя историю О. В., неоправданно задерживают обращение к главным, с т. зр. составителей, темам, или с тем, что в них практически отсутствует элемент чудесного. Особенности возникающих вариантов текста зависят от целей переработки Жития. Напр., появление краткого пересказа в рукописи Vat. Ottob. 411. Fol. 471v — 473v, 1445 г. (BHG, N 1381f), вероятно, связано co становлением синаксарных версий, о чем свидетельствуют сходные изменения (рассказ начинается с упоминания имени О. В., а не Паф- нутия и ведется не от 1-го, а от 3-го лица), отличительными же чертами являются сохранение последних эпизодов и отсутствие указания на день памяти.

Существует версия (BHG, N 1378), из к-рой удалены все эпизоды, не касающиеся О. В., что, бесспорно, связано с развитием почитания святого. Эта редакция была издана дважды — по 2 разным рукописям (Gallandi. 1781; ActaSS. lun. Т. 2. Р. 527-533; на

2-е издание чаще всего ссылаются при упоминании греч. текста Жития О. В.). Краткие синаксарные версии включены под 12 июня в Василия II Минологий (1-я пол. XI в.) и в Синаксарь К-польской ц. (архетип кон. X в.) (PG. 117. Col. 496; SynCP. Col. 745- 746).

Также существует метафразиро- ванный, т. е. риторически переработанный вариант Жития, дошедший под именем Николая Синаита (BHG, N 1381а; изд. по разным рукописям: Halkin. 1987; Πάσχος. 1990). От своего оригинала он отличается не только пышной торжественностью слога, но и наличием новых деталей и уточнений. Напр., даются описания видений диавола Пафнутию во время его путешествия по пустыне, а его состояние после чудесного причащения ангелом сравнивается с ощущениями во сне. Эта версия дошла до нас во мн. афонских рукописях, что позволяет связать если не ее появление, то ее распространение с конфликтом на Св. Горе в 70-х — 80-х гг. X в. между прп. Афанасием Афонским, утверждавшим киновии, и отшельниками, противостоявшими его начинаниям (Войтенко. 2017. С. 111-113).

Коптская традиция. Войтенко считает, что сохранившиеся копт. рукописи отражают наиболее древнюю после греческой версию Жития О. В. и относит время ее составления ближе к кон. IV в. (Войтенко. 2017. С. 69, 115, 340). Э. Амелино датировал копт, вариант 1-й пол. IV в. (Amelineau. 1885. Р. 190-191), М. Малеве предположил, что Житие О. В. было написано в одном из мон-рей Скита между 385 и 399 гг. (Malevez, 2003. Р. 229-230).

Полный текст копт, «базовой» редакции греч. Жития О. В. содержится в 3 рукописях, 2 из к-рых написаны на саидском диалекте: Lond. Brit. Lib. Orient 7027,1004/05 г. (изд.: Budge. 1914. Р. 205-224 [текст], Р. 455- 473 [пер.]; др. пер.: Vivian. 2000) и NY Morgan. М 580, 889/90 г. (изд.: Hyvemat. 1922; пер.: Vivian. 1996), а одна — на бохайрском: Vat. copt. 65, 978-979 гг. (изд.: Amelineau. 1885). Известны также неск. фрагментов Жития из разных рукописей на саидском диалекте, 2 из них датируются VI-VII вв. (самые ранние известные тексты, относящиеся к О. В.; изд.: Lefort. 1945. Р. 100 [текст], 146 [пер.]; Orlandi. 1974. Р. 158-161). К кодексу, происходящему из б-ки Белого монастыря, относятся пергаментные фрагменты Vindob. К 9493. Fol. 163-164г и Lond. Brit. Lib. Orient. 3581B. Fol. 165-166у(изд.: Till. 1935. S. 14-19), а также, предположительно, Vat.copt. 111. Fol.28(неизд.;см.: Proverbio. 2001. P. 410-412).

Арабская традиция. Известны 8 араб, рукописей XIII-XVII вв., содержащих текст Жития О. В. (см.: Graf G. Catalogue de manuscrits arabes chretiens conserves au Caire. Vat., 1934. P. 265, 291. N 712, 730; Troupeau G. Catalogue des manuscrits arabes. P, 1972. Pt. 1: Manuscrits chretiens. Vol. 1. P. 223-225. N 260; Atiya A. S. The Arabic Manuscripts of Mount Sinai. Baltimore, 1955. P. 13,21. N 438, 538; Zanetti U. Les manuscrits de Dair Abu Maqar: Inventaire. Gen., 1986. P. 57, 63. N 388, 412). На основании лексических особенностей переводов, отраженных в манускриптах из мон-ря Сирийцев (Дейр-эс- Суриан) в Вади-эн-Натрун и мон-ря вмц. Екатерины на Синае, М. Малеве выдвинул гипотезу, что араб, версии могут быть разделены на 2 ветви: одна происходит из Египта и основана на копт, версии, другая — из мон-ря вмц. Екатерины и основана на греч. оригинале (Malevez. 2016).

В кратком сказании из копто-араб. Синаксаря (кон. XII-XIV в.) под

ОНУФРИЙ ВЕЛИКИЙ

16 бауна (10 июня), хотя и оставлены только эпизоды, связанные с О. В., однако их число больше, чем в греч. версиях: рассказ о его пребывании в мон-ре, разговор со старцами, уход из мон-ря, встреча в пустыне с будущим духовным наставником и т. д. Кроме того, в повествование об О. В. встроены нек-рые детали из опущенных рассказов о др. подвижниках, к-рых видел Пафнутий. Напр., О. В., как отшельник Тимофей, лишен набедренной повязки, его нагое тело прикрыто только волосами и бородой, при встрече с Пафнутием он произносит Молитву Господню и причащается из рук ангела. Под 16 хату- ра (12 нояб.) в Синаксаре отмечена также память освящения церкви во имя О. В. за стенами Каира.

Эфиопская традиция. Долгое время в научный оборот была введена только одна эфиоп, рукопись Жития О. В.— Lond. Brit. Lib. Orient. 763. Fol. 125-131, 1586/7 г. (изд.: Esteves Pereira. 1905). Впосл. были изучены еще несколько рукописей XIV- XIX вв. (Paris. Abbadie. 85, 91, 94 — см.: Chaine М. Bibliotheque Nationale:

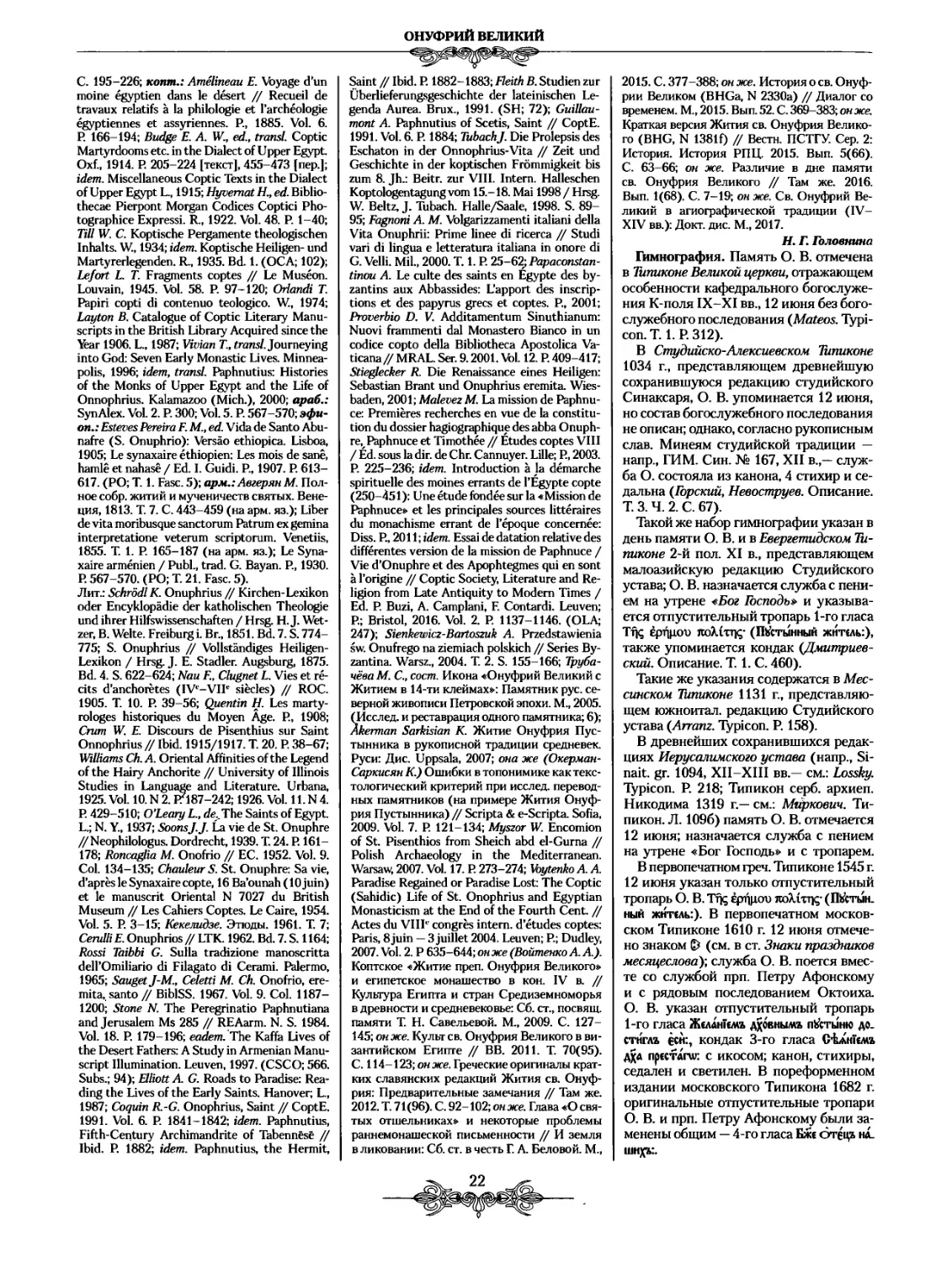

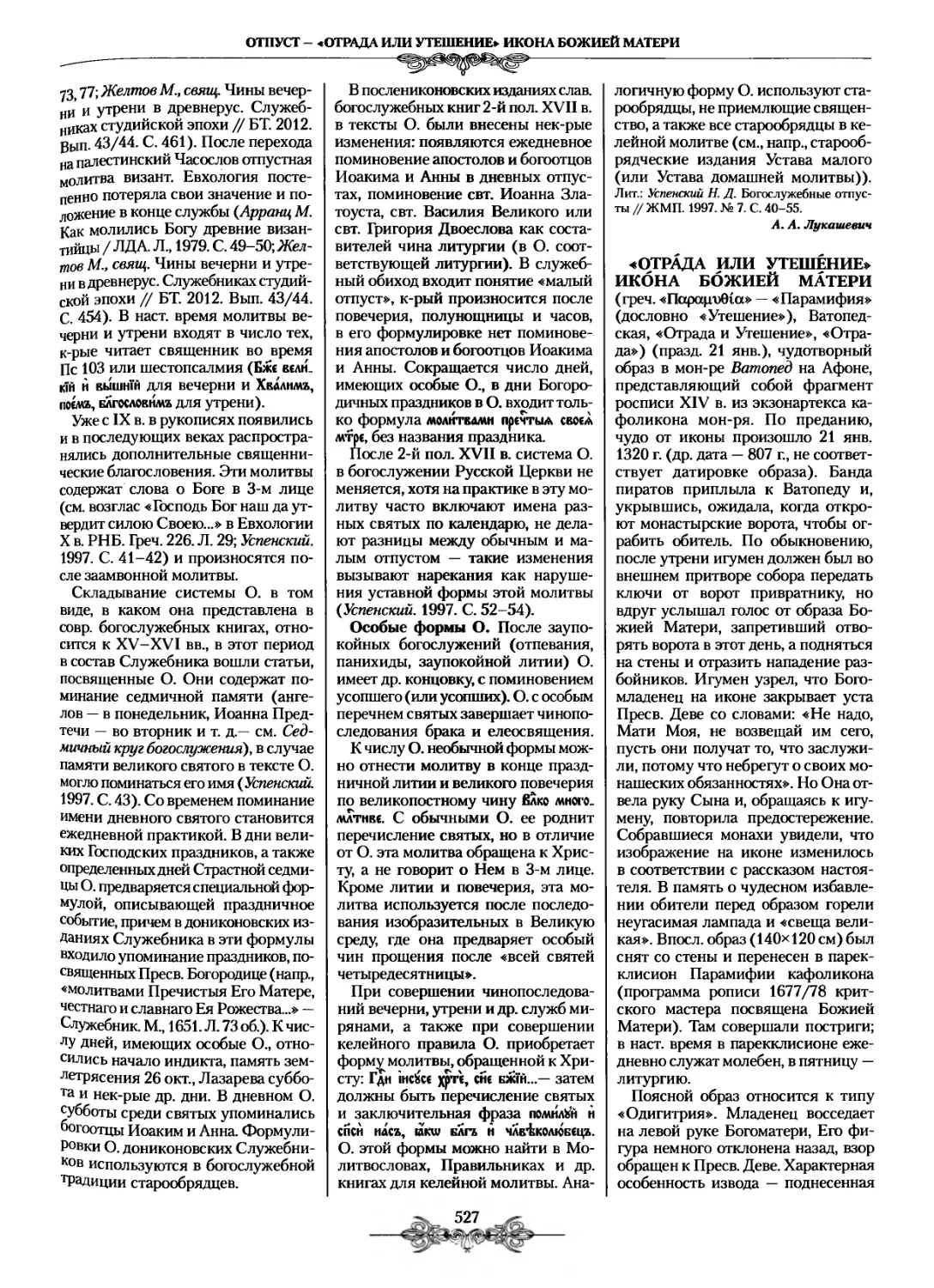

Прп. Онуфрий Великий.

Роспись юж. часовни башни мон-ря прп. Макария Великого в Скиту, Египет. 1517 г.

Catalogue des manuscrits ethiopiens de la collection Antoine d’Abbadie. P„ 1912. P. 55, 58—59, 60—61; Conti Rossini C. Notice sur les manuscrits ethiopiens de la collection d’Abbadie. P., 1914. P. 33-34,43,453; EMML 1496; Vat. Aeth. 264 — Bausi A. Bibliotheca Apostolica Vaticana, Vat. Et. 264 // Coptic Treasures from the Vatican Library: A Selection of Coptic, Cop- to-Arabic and Ethiopic Manuscripts: Papers Collected on the Occasion of the Xth Intern. Congr. of Coptic Studies / Ed. P. Buzi, D. V Proverbio. Vat., 2012. P. 117-128), что позволило дать самый общий анализ истории переводов Жития О. В. на геэз. Предполагаемое время их появления — XIV или XV в. Первый издатель Э. Перейра считал, что перевод был сделан с копто-араб. оригинала (с сокращениями по отношению к копт, версии). Краткая версия Жития, вошедшая в состав эфиоп. Синаксаря, также восходит к копто-араб. традиции.

Н. Г. Головнина

Рфузинская традиция. На груз, языке сохранилось 4 версии Жития О. В.: 2 кименные редакции (полная и сокращенная), метафрастическая (расширенная) и синаксарная.

Кименная редакция «Житие святого преподобного отца нашего Онуфрия отшельника и пастыря и с ним вместе отшельников, которых видел блаженный и вожделенный Пафнутий» (Нач.: «Житие божественного и вожделенного деяния духовно полезные слушайте...» — (^bmrtgido

8дБо Ьлбэ^дЛдкпБо Ь'зк^оЬйБо ob- 8оБд<п...) дошла в переводе с греч. языка, выполненном прп. Евфими- ем Святогорцем (| 1028), и сохранилась в 23 рукописях X-XIX вв. (Ath. Iver. georg. 40, X-XI в. Fol. 361v — 327; НЦРГ. A 1104. Л. 4-28, НЦРГ. H 341. JI. 28-49 об., Hieros. Patr. iver. 2. Fol. 134v — 142v, Hieros. Patr. iver. 149. Fol. 99-135v, все XI в.; НЦРГ. A 128, XII-XIII в. Л. 451-459 об.; Hieros. Patr. iver. 140. Fol. 195v — 205, НЦРГ. Q762. Л. 136-150, обе XIII-XIV вв.; Hieros. Patr. iver. 120, XIV-XV вв. Fol. 189v - 195; НЦРГ. A 382, XV в. JI. 368 об,— 373 об. и др.).

Сокращенная версия кименной редакции «Житие святого отца нашего Онуфрия, который отошел от мирской жизни, и наконец, как увидел блаженный отец наш Пафнутий, расскажет сам добротно» (Нач.: «О житии божественного и вожделенного и о деяниях духовно полезных слушайте, возлюбленная братия, чего был удостоен я, убогий Пафнутий, который повествую...» — (jbmrtgi^Q £ξ>ό КъБг^бэд-

£цю д>г, Ьл^ЭдБо b^rt^gtSgsmBo b'g-

йлоЬйБо оЬЗоБдБоот, Блд^лбэд^Бо 88ό6σ>, бхпЗддоЬй £>об)Ь до^ЭдБ Ьо- θ3> <#)ω*

9дС?о Эсо^оспЬбэс)?)...) дошла в единственной рукописи XIII-XIV вв. (Hieros. Patr. iver. 36, Fol. 212v — 218).

Метафрастическая редакция «Житие и деяния преподобного отца нашего Онуфрия и вместе с ним других отшельников» (Нач.: «Мне, который долгое время пребывал ранее в пустыне, пришла мысль проникнуть в пустыню глубже...» — 8д БоЬ 'дЛобэлфдЬ Збэлдлцпакъ дг>8<пг> Jogg^b^ ЗдтдодпоЬб, ^оБдЛлЬл 8г>до£ой о^одЬЗд 'з’ЗоБб^бБдЬотб^б 8оЬ<пг> 80806)0) 'agbjmg^Q...), возможно, была переведена прп. Ефремом Мцире в XI в. и дошла в единственной рукописи XII в. (НЦРГ. S 417. Л. 65 об,— 79 об.).

Синаксарная редакция «Месяца июня 12-го, святого и богоносного отца нашего Онуфрия» (Нач.: «Этот был из Египта, близ города Эрм блаженствовал в монастыре Фи- ваида...» — obg ogo Зг^дЛфдцпо, 8г>Ь- й?о)<!>д£™й£о дб)8е) 80

БйЬ(5дб)Ь0 сЗоБл (зЬс)дб£Г)д<5с)£рг> спд- ?>όθ£θόΝ..) была переведена на груз, язык прп. Георгием Святогорцем (t 1065) и дошла в составе «Великого синаксаря» в 6 рукописях XI в. (НЦРГ. А. 97, НЦРГ. А 193, НЦРГ. Н 2211, Hieros. Patr. iver. 24-25, Si- nait. iber. 4, Ath. Iver. georg. 30; изд. M. Долакидзе в 2018).

Также в рукописи ΧΙ-ΧΠ вв. (Hieros. Patr. iver. 98. Fol. 62) сохранился перевод прп. Георгия Свя- тогорца службы О. В., написанной гимнографом Георгием. Служба содержит 3 стихиры на «Господи, воз- звах», прокимен и указание петь на каноне ирмосы 4-го гласа «Моря чермную пучину» (Габидзашвили. Переводные памятники. 2004. Т. 1. С. 300-301; 2011. Т. 5. С. 430-431).

Э. Габидзашвили

Армянская традиция. Подробного исследования сохранившихся арм. текстов Жития О. В. не проводилось. Одна из версий входит в состав сб. «Жития пустынных отцов», к-рый существует в 2 редакциях, выполненных в Киликии: т. н. древний перевод по инициативе архиеп. Тар- са Нерсеса Ламбронаци (1153-1198) и т. н. новый перевод XIV в. (изд. в 1641 в Нов. Джульфе и в 1721 в Стамбуле). Оба перевода были опубликованы в 1855 г. в Венеции. Версия, изданная там же в 1813 г. М. Ав- геряном, не исследована.

ОНУФРИЙ ВЕЛИКИЙ

В б-ке Армянского Патриархата в Иерусалиме хранится неизданная рукопись из того же сборника (Jesus. Arm. N 285,1430 г.), текст к-рой восходит к «новому переводу». Она была переписана в мон-ре св. Антония близ Каффы (ныне Феодосия, Крым). Конец Жития О. В. в этой рукописи содержит колофон, сообщающий, что перевод был сделан в Египте Григорием, «католикосом всех армян», в 1110 г. Согласно одной из гипотез, переводчиком был арм. католикос Григор 11 Вкаясер (1066-1105), но в таком случае датировку колофона следует считать ошибочной. По другой версии, переводчиком был его племянник-тезка, который носил титул «католи-

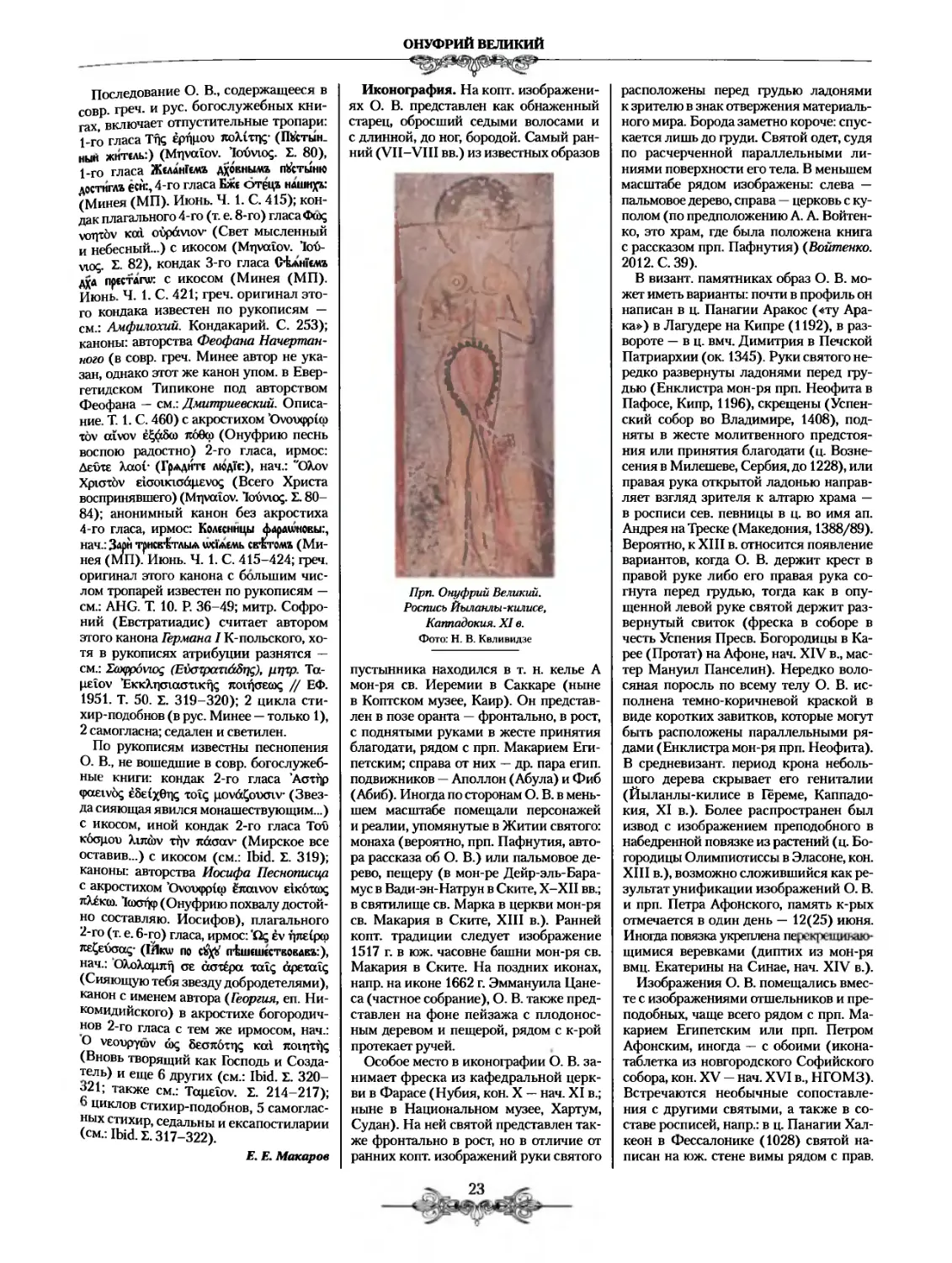

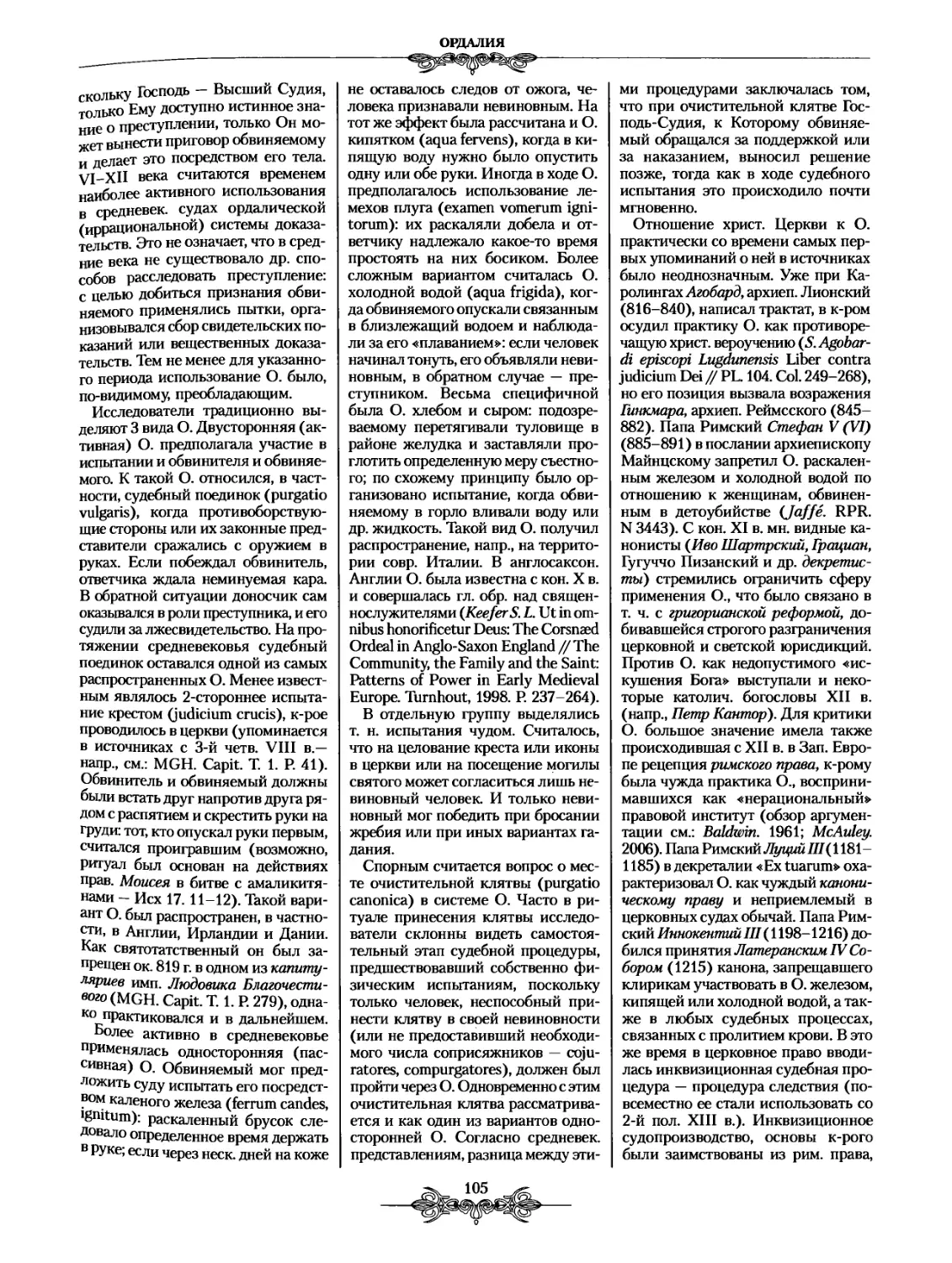

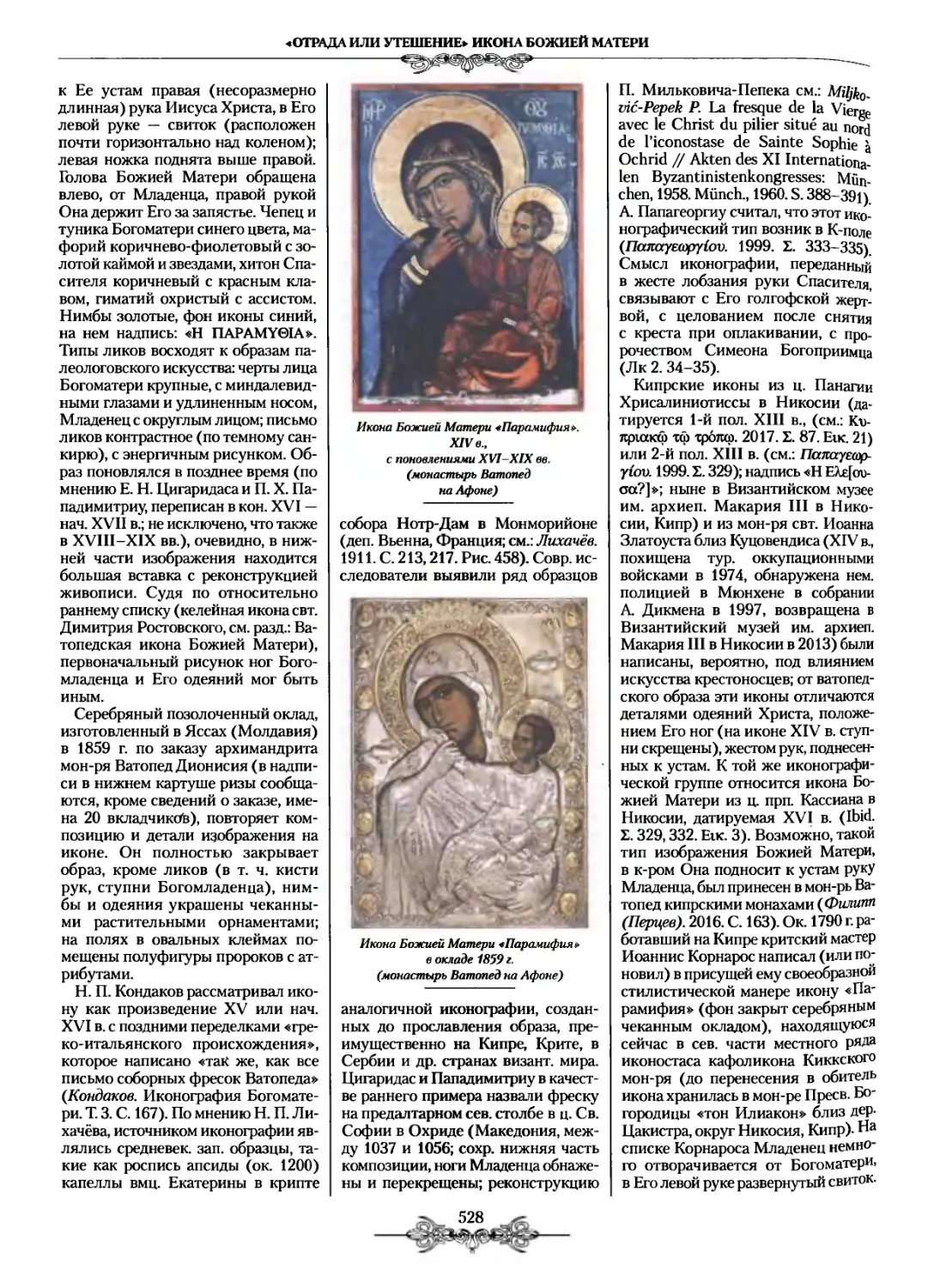

Встреча преподобных Пафнутия и Онуфрия Великого.

Миниатюра из сб. «Жития пустынных отцов». 1430 г. (Jerus. Arm. N285)

кос всех египетских армян», откуда и могло произойти смешение. Судя по изданным миниатюрам этой рукописи (Stone. 1984. Pl. XVIII- XXII), в состав арм. версии точно входят эпизоды 2-5, но Пафнутий назван епископом, что отличает перевод от греч. «базовой» редакции, но роднит его с главой из Apoph- thegmata patrum «О святых отшельниках». Для включения в Синаксарь под 6 маргаца (12 июня) его составитель Тер-Исраэль (XIII в.) выбрал не краткую, а 4-ю редакцию Жития, в которую входят эпизоды

3-6.

Латинская традиция. Большинство рукописей лат. Житий О. В. имеют итал. происхождение. Старейшие из них — легендарии из Беневенто (напр., Casanat. 1408 и Benevento. Biblioteca capitolare, cod. II) — относятся к ΧΙ-ΧΠ вв. Выделяют 4 группы лат. редакций. К 1-й группе относятся редакции BHL, N 6334- 6335с, к-рые представляют собой лат. перевод греч. «базовой» редакции; лат. перевод опубликован еп. Веронским (1548-1558) и впосл. еп. Бергамским (1558-1559) Луиджи Липпомано в составе 8-томно- го собрания Житий святых (Sanctorum priscorum patrum vitae / Ed. A. Lipomanus. R„ 1558. Vol. 6. Fol. 53- 58). Текст Жития из этого сборника был заимствован картузианцем Лаврентием Сурием (1522-1578)для собрания Житий святых (De probatis sanctorum historiis / Ed. L. Surius. Co- loniae Agrippinae, 1572. T. 3. P. 593- 600). Перед текстом Жития в этом издании указано: «Находится у Симеона Метафраста» (Ibid. Р. 293), но в известных списках метафрастова Минология Житие О. В. отсутствует. Если признать, что в рукописи приводится именно Мета- фрастово Житие, то оно мало отличается от «базовой» редакции. 2-ю группу составляют редакции, сходные с переводом краткой греч. версии, т. е. содержащей только историю об О. В. (BHL, N 6336-6336Ь); изд. Г. Росвейде в собрании Житий святых (Vitae Patrum. Antverpiae, 1615. Р. 99-103; переизд.: PL. 73. Col. 211-220). 3-я группа включает в себя версии с Легендой о детстве О. В. (BHL, N 6338-6338а). Легенда состоит из введения и 3 частей. Во введении даются значения имени Онуфрий и др. познавательные сведения; в 1-й части излагается Легенда о детстве, во 2-й — эпизод 3, в 3-й — последующие события, вероятно, эпизоды 4-6. Текст не издан и содержится, напр., в рукописи XV в. из мон-ря св. Онуфрия в Риме (Roma. Bibl. Viet. Emman. Cod. S. Onuphrii. 95; ActaSS. lun. 1865. T. 3. P18. § 9-10).

Легенда о рождении и детстве О. В. не встречается ни в греческой, ни в др. восточнохрист. агиографических традициях. В состав сказания входят следующие эпизоды: 1) чудесное зачатие О. В. супругой пер- сид. царя; 2) испытание младенца огнем из-за клеветнического обвинения диаволом царицы в измене; 3) явление ангела царю, повеление дать младенцу имя Онуфрий, крестить его и отдать в мон-рь Эрете в Египте; 4) появление оленихи (или лани), к-рая кормит младенца по пути в мон-рь и в течение 3 первых лет его пребывания в нем; 5) 1-е чудо, свидетелем к-рого выступает эконом обители: Младенец Христос на иконе принимает хлеб из рук О. В.; 6) 2-е чудо: О. В., не получив хлеба по распоряжению настоятеля, приходит к иконе Христа с просьбой поделиться с ним хлебом и получает его; 7) О. В. относит хлеб настоятелю со словами, что его дал Христос. Настоятель собирает всех монахов, и О. В. в 7 лет становится настоятелем мон-ря и мудро управляет им. В более поздней версии юный возраст О. В. не позволил изумленным насельникам избрать его своим настоятелем. В ранних источниках Легенда на этом заканчивается, но есть еще одно позднее дополнение: после чуда с Младенцем Христом

O. В. возвращается домой, его избирают главнокомандующим, и он одерживает победу над тираном, выступившим против его отца. В скором времени царь с царицей умирают, и О. В. становится правителем Персии, но после воздвигнутых на него гонений он вновь возвращается в мон-рь (Propono di Caserta. 1681.

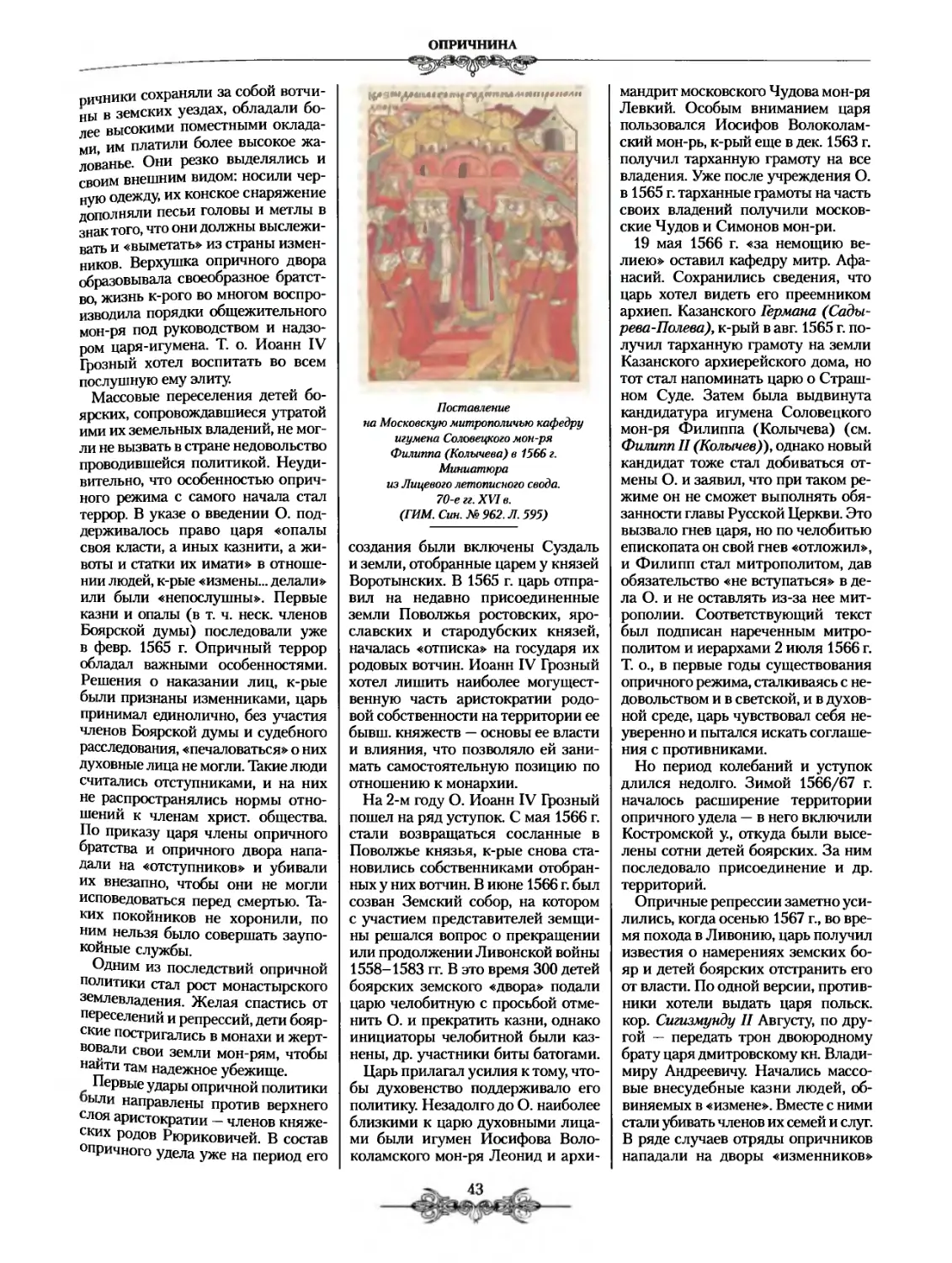

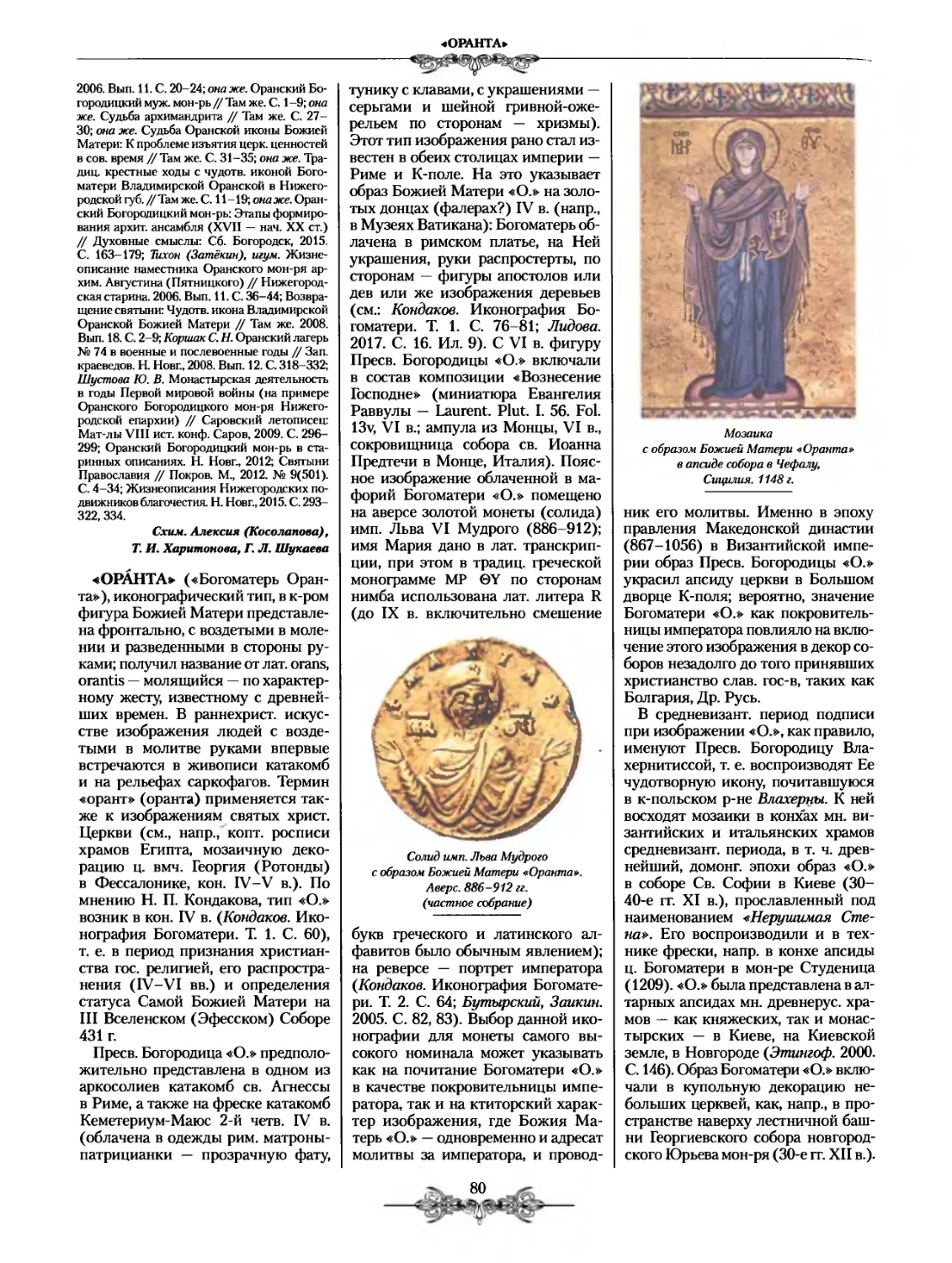

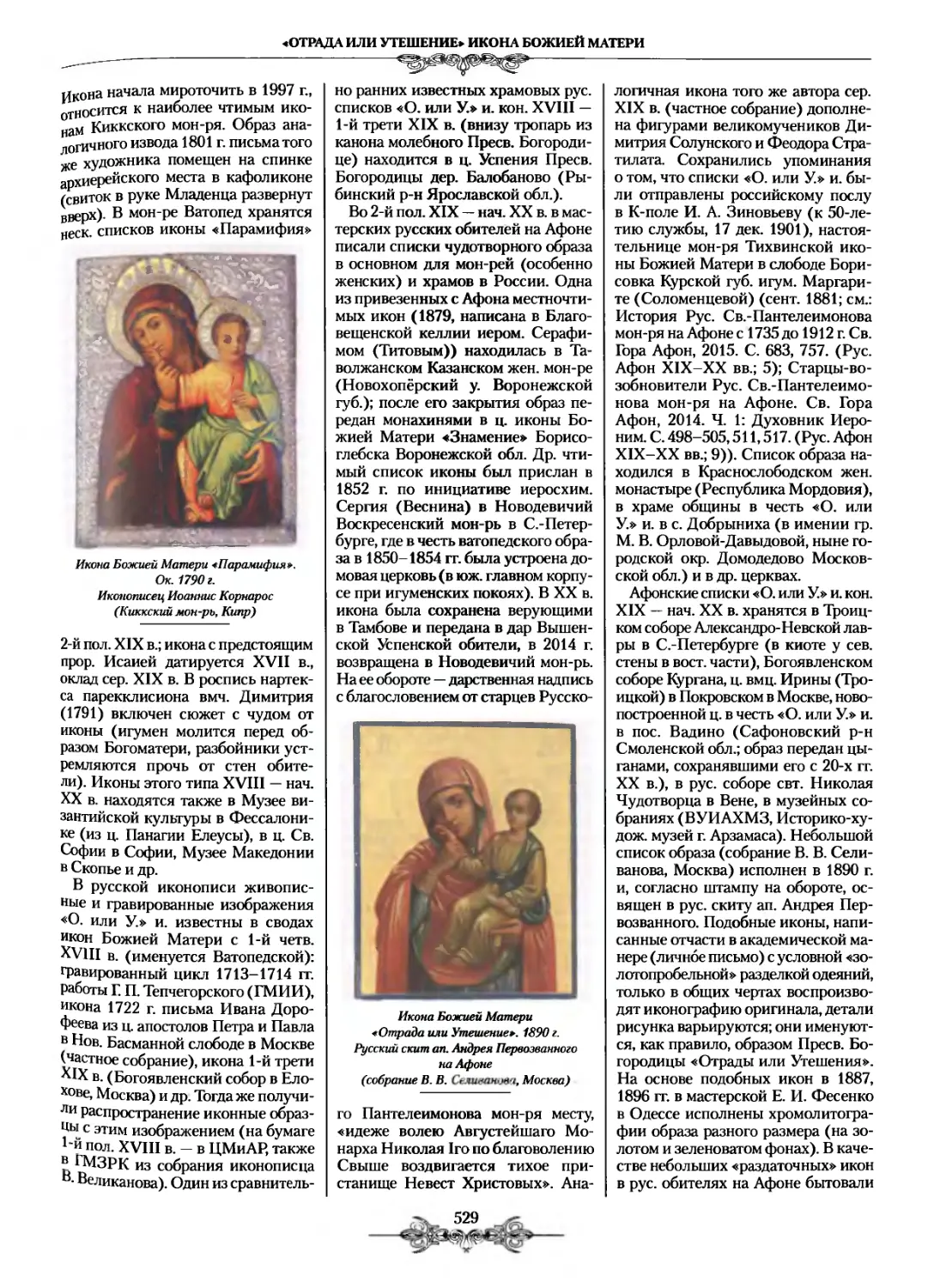

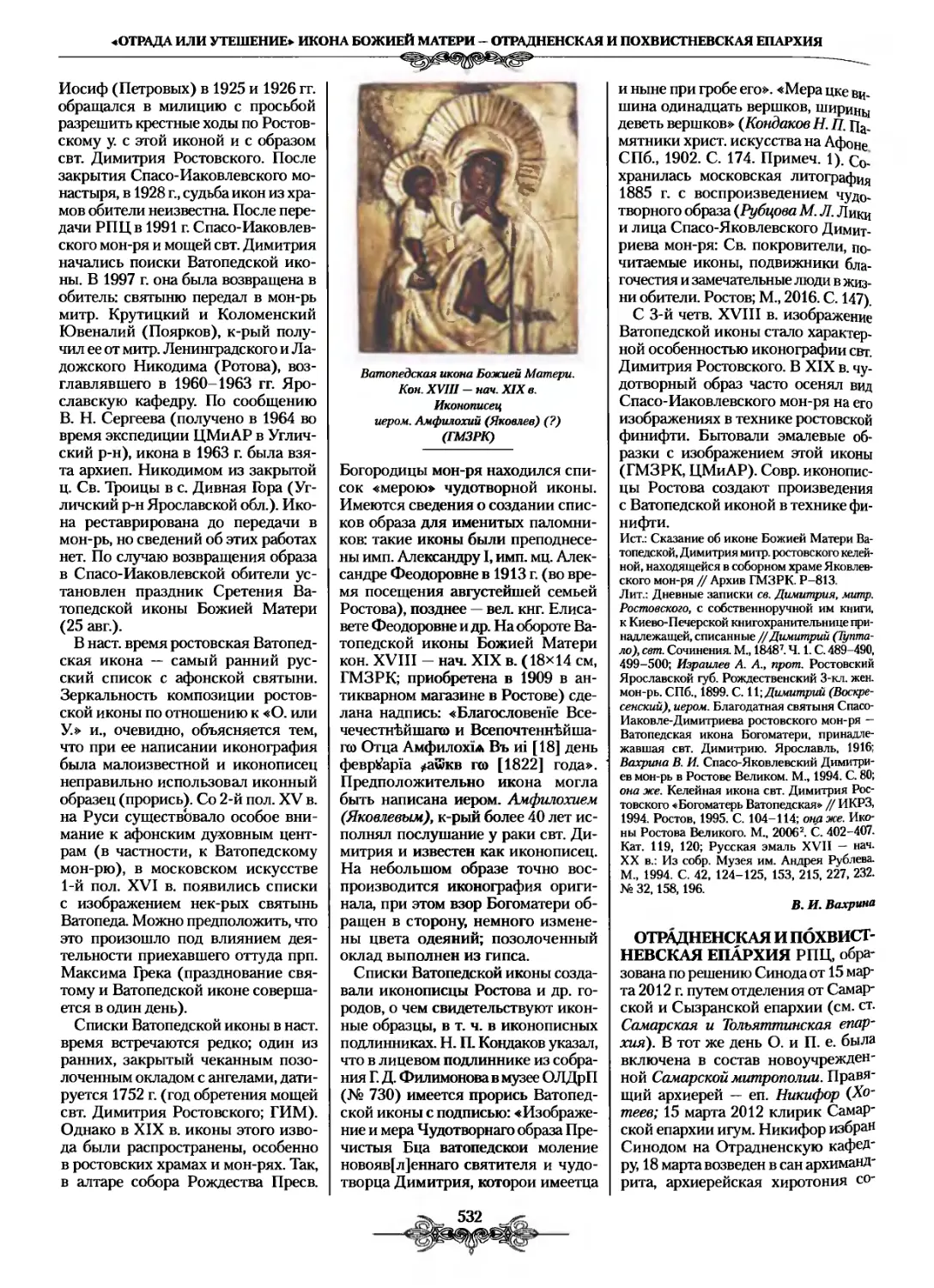

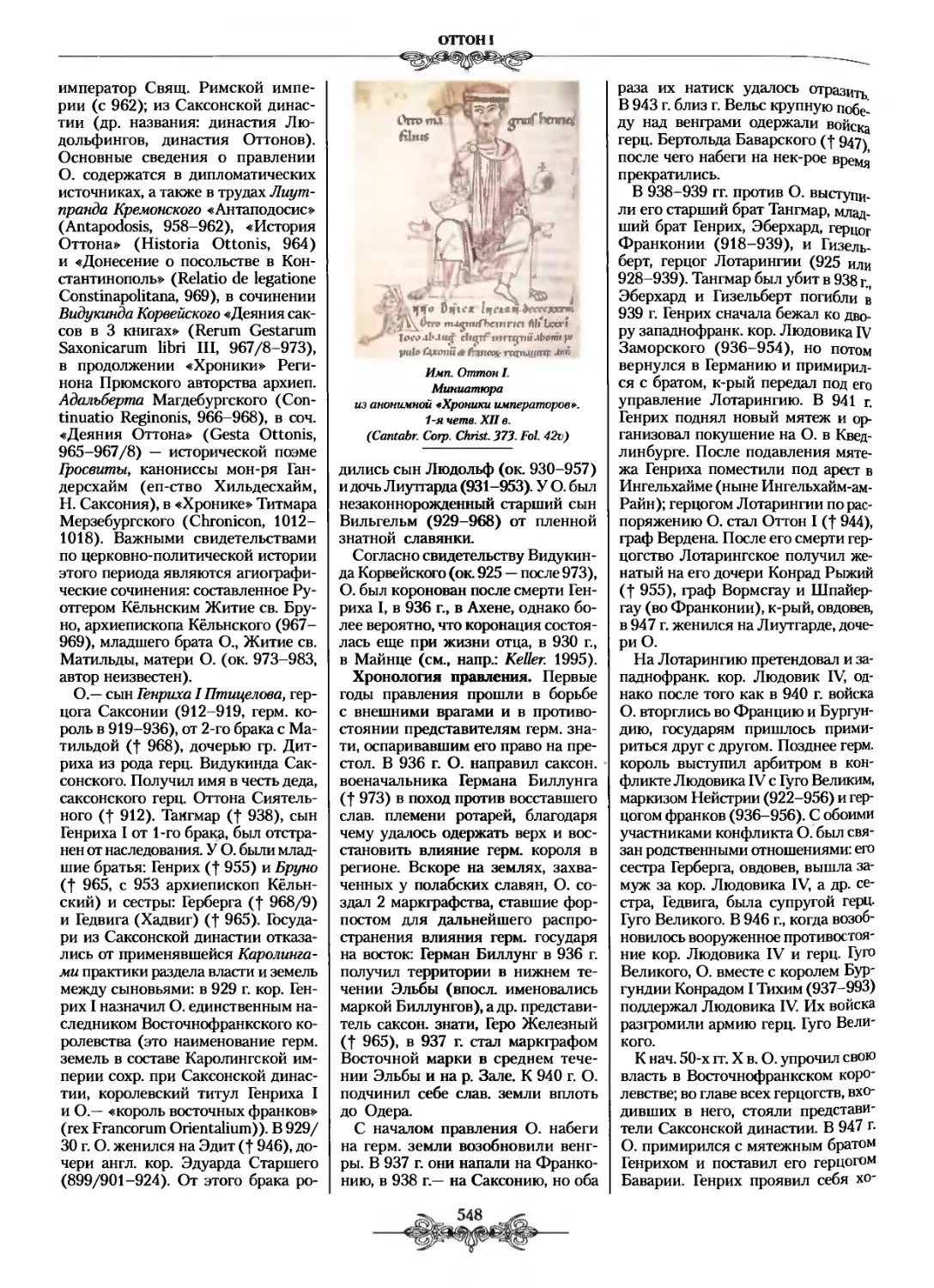

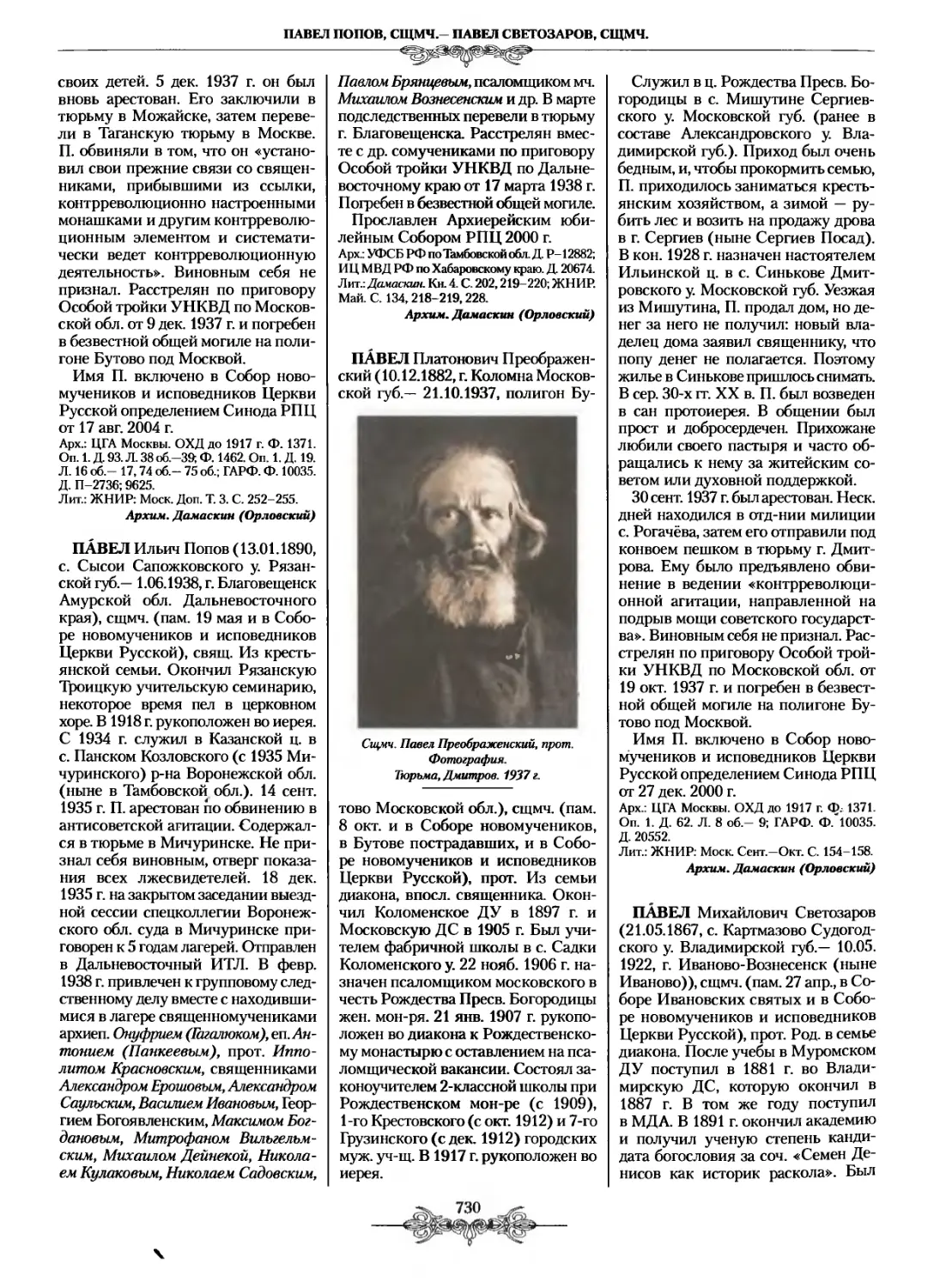

P. 39-56). Вероятно, эта Легенда возникла в XIV в. в Италии на волне растущего интереса к фигуре О. В. и подробностям его происхождения, отсутствующим в оригинальном тексте. В XV-XVII вв. Легенда распространилась в Зап. Европе; особую популярность она приобрела также в Польше (Войтенко. 2017. С. 16-17). В этой же группе появляется ряд эпизодов, характерных для лат. традиции: предсмертная молитва святого, восхождение его души на небо в виде белой голубицы, сравнение его останков с жемчугом, помощь львов при его погребении. Четвертую группу составляют эпи- томы (BHL, N 6337), в т. ч. рассказ Петра Наталиса в «Перечне святых» (XIV в.), где содержится характерный именно для лат. традиции эпизод со львами, к-рые помогают похоронить святого (Petr. Natal. CatSS. V 106). Также сохранились рассказы о чудесах О. В. (BHL. N. Suppl., N 6338b — 6338d); об их греч. аналогах ничего не известно.