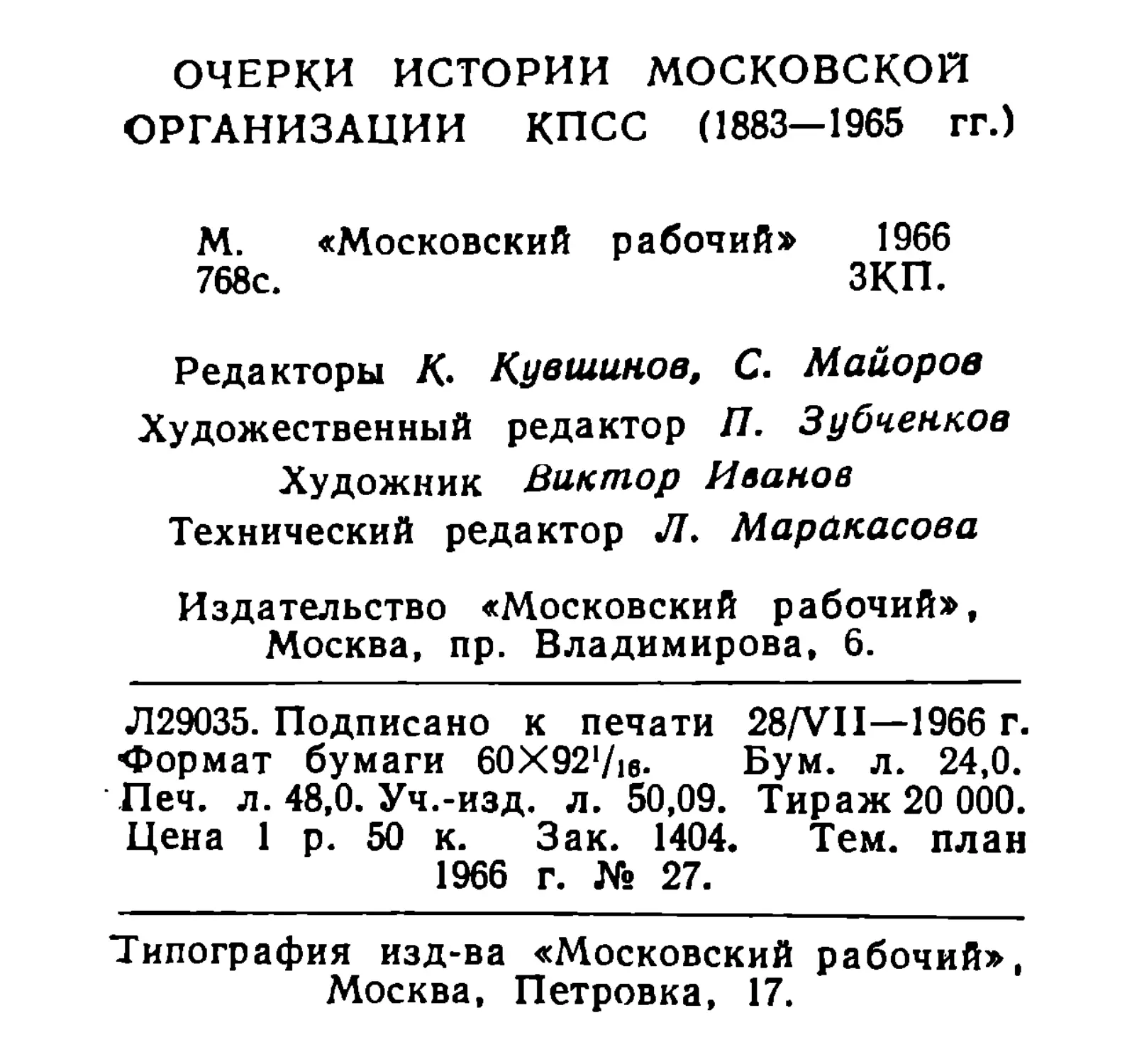

Author: Кувшинов К. Майоров С.

Tags: советский союз очерки истории коммунистическая партия история кпсс история советского союза

Year: 1966

Text

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ПАРТИИ МГК и МК КПСС

ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА при ЦК КПСС

0 4 Е Р К И

ИСТ0РР1И

МОСКОВСКОЙ

0РЕАНИЗАЦР1 И

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ 1966

ПРЕДИСЛОВИЕ

Коммунистическая партия Советского Союза, соз-

данная великим Лениным, прошла трудный и слав-

ный путь от немногочисленных подпольных мар-

ксистских кружков и групп до многомиллионной

армии коммунистов, сцементированной единством

воли и действия, вооруженной всепобеждающими

идеями марксизма-ленинизма.

Возникнув в 1903 г. как партия нового типа,

как передовой отряд рабочего класса, она превра-

тилась в авангард советского народа, строящего

коммунистическое общество. КПСС выросла и за-

калилась в ожесточенной борьбе с многочисленны-

ми врагами рабочего класса, врагами социализма

и коммунизма. Она оказывала и оказывает огром-

ное влияние на весь ход мирового общественного

развития.

Героическая история нашей партии — это мар-

ксизм-ленинизм в действии. В период строительства

коммунизма роль КПСС в жизни советского обще-

ства неуклонно возрастает. И не случайно к ее ис-

тории, к изучению опыта -ее борьбы проявляют гро-

мадный интерес не только народы нашей страны,

но и все прогрессивное человечество.

Коммунистическая партия Советского Союза —

система партийных организаций, поэтому ее исто-

рия немыслима без изучения опыта местных пар-

тийных организаций, непосредственно связанных с

трудящимися и мобилизующих их на выполнение

решений Коммунистической партии и Советского

правительства. Изучение деятельности местных

партийных организаций дает возможность шире и

глубже понять законы развития партии и руково-

дящую роль КПСС — вождя и организатора совет-

ского народа.

История Московской партийной организации —

одного из крупнейших боевых отрядов великой ле-

нинской партии — является частью героической

а

истории Коммунистической партии Советского

Союза.

Возникновение, развитие и деятельность Москов-

ской партийной организации органически связаны

с именем великого Ленина. Она была создана на

организационных, тактических и идеологических

основах, разработанных В. И. Лениным. Еще в кон-

це 90-х годов XIX столетия Владимир Ильич при-

ехал в Москву и установил связь с руководителями

первых марксистских кружков и групп. Большую

роль в создании и укреплении Московской партий-

ной организации сыграла ленинская «Искра», став-

шая центром объединения, собирания и воспитания

партийных кадров, подготовившая первую мар-

ксистскую революционную Программу и Устав

партии.

Все последующие годы Ленин был тесно связан

с Московской партийной организацией, направлял

ее деятельность. Эта связь еще более окрепла с

марта 1918 г., когда Москва стала столицей перво-

го в мире государства рабочих и крестьян и Совет-

ское правительство во главе с В. И. Лениным пере-

ехало в Москву. Владимир Ильич часто выступал

перед трудящимися Москвы и Подмосковья, актив-

но участвовал в работе Московского Комитета пар-

тии и Московского Совета, бессменным депутатом

которого он был до конца своей жизни.

Зарождение и деятельность Московской партий-

ной организации связаны с именами соратников

В. И. Ленина: М. Ф. Владимирского, И. И. Сквор-

цова-Степанова, Н. Э. Баумана, И. В. Бабушкина,

А. Д. Цюрупы, С. И. Мицкевича, А. И. Ульяновой-

Елизаровой, В. А. Обуха и других. В Московской

партийной организации работали видные деятели

нашей партии: Ф. А. Артем (Сергеев), В. М. Загор-

ский, Д. И. Курский, А. Ф. Мясников, М. С. Оль-

минский, В. Н. Подбельский, Я. Э. Рудзутак,

А. С. Щербаков и другие.

Московская партийная организация накопила

богатейший опыт борьбы за победу диктатуры про-

летариата, за построение социализма в нашей стра-

не. Под ее руководством трудящиеся столицы вно-

сят свой достойный вклад в создание материально-

технической базы коммунизма, превращение

социалистических производственных отношений в

коммунистические, воспитание нового человека.

Проводя в жизнь решения XX, XXI, XXII,

XXIII съездов партии, Программу КПСС, решения

октябрьского (1964 г.) и последующих Пленумов

ЦК КПСС, коммунисты Москвы и столичной обла-

сти строят свою работу на основе неуклонного со-

блюдения ленинских норм партийной жизни, прин-

ципа коллективности руководства, всестороннего

развития внутрипартийной демократии, активно-сти

и самодеятельности коммунистов, критики и само-

критики.

В «Очерках истории Московской организации

КПСС» кратко излагается история партийных орга-

низаций Москвы и Подмосковья с периода зарож-

дения первых марксистских организаций до наших

дней.

Основой для написания очерков послужили про-

изведения В. И. Ленина, протоколы и решения пар-

тийных съездов, конференций и пленумов ЦК, а

также опубликованные и неопубликованные архив-

ные документы Московского Комитета, городских,

районных и первичных партийных организаций.

Использованы также периодическая печать, листов-

ки, воспоминания участников социал-демократиче-

ского движения, произведения видных деятелей

Коммунистической партии и Советского государ-

ства.

Авторский коллектив книги: Ф. Л. Александров,

кандидат исторических наук; П. П. Андреев, доктор

исторических наук; К. И. Буков, кандидат историче-

ских наук; И. Н. Васин, кандидат исторических на-

ук; Э. Л. Васина, кандидат исторических наук;

В. П. Григорьев; А. А. Добродомов, кандидат исто-

рических наук; Д. В. Дягилев, кандидат историче-

ских наук; И. А. Зеленков, кандидат исторических

наук; Л. А. Козлова, кандидат исторических наук;

Г. Д. Костомаров, доктор исторических наук;

В. И. Кузьмин, кандидат исторических наук;

А. А. Кузьмич, кандидат исторических наук;

С. М. Кукушкин, кандидат исторических наук;

А. В. Лукашев, кандидат исторических наук; С. И.

Мурашев, доктор исторических наук; А. Н. По-

номарев, кандидат исторических наук; А. А. Прут-

ский, кандидат исторических наук; А. И. Пулях,

кандидат исторических наук; Н. И. Родионова, кан-

дидат исторических наук; Ю. С. Савельев, канди-

дат исторических наук; Д. А. Толстых, кандидат

исторических наук; И. Ф. Угаров, кандидат истори-

ческих наук; С. И. Федосеев,| кандидат исторических

наук; П. И. Федюнькин; А. В. Шапкарин, доктор

5

исторических наук; Л. В. Шириков, кандидат исто-

рических наук.

В доработке V главы книги принимала участие

К. Ф. Зарезина, старший научный сотрудник; XVI

главы—Г. М. Исаева, кандидат исторических наук.

В научно-технической работе при подготовке

книги участвовали научные сотрудники Л. Г. Ка-

зей, Ю. К. Крылов, Г. А. Разумовская, А. П. Сле-

шина, В. Н. Степанова, Л. М. Тараканова, Л. А. Тра-

вина.

Руководители авторского коллектива — канди-

даты исторических наук А. А. Добродомов и

А. Н. Пономарев.

Институт истории партии МГК и МК КПСС

выражает глубокую благодарность партийным ор-

ганизациям Москвы и Московской области, Инсти-

туту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, научным

учреждениям, старым большевикам, преподавате-

лям и пропагандистам, всем товарищам, которые

своими критическими замечаниями и советами по-

могли создать книгу «Очерки истории Московской

организации КПСС».

Глава I--------------------------- 1

НАЧАЛО СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО

ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ. СОЗДАНИЕ МОСКОВ-

СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП (1894—1904 гг.)

1. Первые шаги рабочего движения. Возникно-

вение социал-демократических кружков в

Москве и губернии

Вторая половина XIX века характеризовалась для Рос-

сии глубокими социально-политическими и экономически-

ми сдвигами, связанными с отменой крепостного права. В

стране прочно укоренялось крупное промышленное капита-

листическое производство. Под влиянием развивающегося

капитализма расслаивалось на бедняков, середняков и кула-

ков крестьянство. Эти процессы в полной мере затронули и

Московскую губернию.

Фабрично-заводской пролетариат Московской губернии

был одним из наиболее многочисленных отрядов рабочего

класса России. В 1900 г. он насчитывал 268 тысяч человек, что

составляло почти шестую часть фабрично-заводского проле-

тариата всей страны. На фабриках и заводах Москвы рабо:

тало 108 тысяч человек. Кроме того, в Москве насчитывалось

39 тысяч рабочих железнодорожного транспорта.

Это был в основном молодой рабочий класс. Он вырос по-

сле падения крепостного права, когда, по словам В. И. Лени-

на, «все быстрее и быстрее развивались города, росли

фабрики и заводы, строились железные дороги. На смену

крепостной России шла Россия капиталистическая» L Только

за последнее десятилетие XIX века фабрично-заводской про-

летариат Московской губернии увеличился вдвое.

Он пополнялся главным образом за счет местного

населения — разорившихся крестьян и кустарей из деревень

и сел, расположенных вблизи фабричных поселков. На пред-

приятиях Москвы работали также выходцы из Рязанской,

Владимирской, Смоленской, Тульской и других соседних гу-

берний. Уроженцы Москвы составляли приблизительно деся-

тую часть ее пролетариата.

1 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 141.

7

Большинство рабочих длительное время сохраняло связи

с деревней. В 1899 г. был проведен опрос рабочих московской

фабрики Цинделя. В результате его выявились интересные

данные: 85% рабочих этой фабрики имели землю и вели хо-

зяйство силами своей семьи или нанимали для этого работ-

ников. Часть рабочих (12,6%) уходила на летние сельские

работы. Связи с деревней не порывали даже потомственные

рабочие московских предприятий. Еще в большей мере были

привязаны к земле рабочие фабрик и заводов, расположенных

в глухих местах губернии. Многие из них длительное время

оставались в двойственном положении рабочего-крестьянина

и сохраняли идеологию мелкого собственника.

Для Московской губернии, в отличие от Петербургской и

некоторых других губерний с развитой промышленностью,

был характерен более замедленный процесс формирования

профессионального пролетариата, всецело связанного с фаб-

рично-заводским трудом. Это объясняется как медленным

развитием капитализма в деревне, наличием в ней пережитков

крепостничества (круговая порука, принудительное прикреп-

ление к земле и др.), так и особенностями развития промыш-

ленности.

Ведущей отраслью московской промышленности являлась

текстильная. В Московской губернии находились крупнейшие

текстильные предприятия страны: Прохоровская и Данилов-

ская мануфактуры :и фабрика Цинделя в Москве, Морозовых

в Орехово-Зуеве, Коншина в Серпухове и др. Текстильщики

составляли наиболее многочисленный отряд московского про-

летариата. За ними следовали рабочие пищевой, кожевен-

но-обувной и других отраслей легкой промышленности. В

этих отраслях широко использовался труд малоквалифици-

рованных рабочих, женщин и детей. Процесс формирова-

ния кадровых рабочих в них был более длительным и слож-

ным.

Наиболее интенсивно он проходил в машиностроительной,

металлургической и других отраслях тяжелой промышленно-

сти. Предприятия этих отраслей были сосредоточены пре-

имущественно в крупных центрах. Они отличались, как прави-

ло, лучшей технической оснащенностью и нуждались поэто-

му в постоянных квалифицированных кадрах. Рабочие этих

предприятий получали более высокую заработную плату.

Основная масса их бросала землю и связывала свое буду-

щее с фабрично-заводским трудом. Такими предприятиями в

Московской губернии являлись заводы Гужона, Бромлея,

Вейхельта, Листа, Доброва и Набгольца в Москве, Коломен-

ский машиностроительный завод, Подольский завод москов-

ского «Товарищества механических изделий». Но таких заво-

дов было мало. Металлисты составляли лишь восьмую часть

пролетариата губернии.

8

Пролетариат Москвы сосредоточивался в основном па

крупных по тому времени предприятиях. Около „ 50% тек-

стильщиков, 40% рабочих металлообрабатывающей промыш-

ленности было занято на предприятиях с числом рабочих

свыше 500. На заводах Бромлея, Вейхельта, Доброва и Наб-

гольца, например, насчитывалось на каждом свыше тысячи

рабочих, на заводе Гужона, фабрике Цинделя — свыше 2 ты-

сяч, а на Прохоровской мануфактуре работало свыше 5 тысяч

рабочих. Концентрация рабочих на крупных предприятиях

способствовала созреванию их классового сознания и объеди-

нению для революционной борьбы.

В губернии, наоборот, преобладали мелкие предприятия,

на которых работало 10—15 человек. Немало таких пред-

приятий сохранилось и в Москве. В целом по Москве и гу-

бернии насчитывалось около 9 тысяч мелких кустарных и

ремесленных предприятий, на которых трудилась почти поло-

вина всех московских рабочих.

С развитием капитализма обострялись классовые противо-

речия в стране. Пролетариат был поставлен в невыносимые

условия наемных рабов. «На русском рабочем классе, — пи-

сал В. И. Ленин, — лежит двойной гнет: его обирают и грабят

капиталисты и помещики, а чтобы он не мог бороться про-

тив них, его связывает по рукам и по ногам полиция, заты-

кая ему рот, преследуя всякую попытку отстоять права на-

рода» L

Московский пролетариат подвергался не менее жестокой

эксплуатации, чем пролетариат других районов страны. Ра-

бочий день на большинстве фабрик и заводов продолжался

14—15 часов. Заработки рабочих Московской губернии были

несколько ниже средних по России * 2. 30—40% из них уходи-

ло на штрафы, налагаемые капиталистами по своему произ-

волу. Так, на Прохоровской мануфактуре рабочих штрафова-

ли: «за раннее вставание» —• 50 копеек, «за безобразие» —

50 копеек, «за нехождение в церковь» — 1 рубль. До 1886 г.

штрафы ничем не ограничивались и шли в пользу хозяев.

Заработки основной массы рабочих были настолько низки,

что их еле хватало на скудное питание и одежду. Многие

рабочие не имели возможности снимать отдельную комнату.

Они снимали угол или койку. Если при фабрике имелись ка-

зармы, они были настолько переполнены, что на одном

месте спали, чередуясь, два-три человека. Эти спальные по-

мещения рабочие справедливо называли «свальными помеще-

ниями».

Хозяева предприятий не проявляли заботы об улучшении

санитарного состояния производственных и жилых помещений,

’ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 4, стр. 185.

2 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 427.

9

а также техники безопасности: у фабричных ворот всегда бы-

)ia очередь людей, готовых занять место заболевшего или

изувеченного рабочего.

Рабочие не имели никаких политических прав. Суд и рас-

праву над ними чинили сами капиталисты или администрато-

ры фабрик и заводов. Они немедленно увольняли всех не-

угодных нм рабочих и выгоняли их из фабричных казарм.

Особенно жестокой эксплуатации подвергались рабочие

мелких кустарных предприятий. Здесь в большей мере про-

являлись пережитки крепостничества в фабрично-заводской

жизпн: устаревшая техника, длинный рабочий день, изнури-

тельный труд, незначительные заработки, расчеты продукта-

ми, приниженное положение женщины, открытый деспотизм

владельца предприятия по отношению к рабочим.

В эпоху империализма общественные противоречия еще

более обострились. Россия стала источником обогащения бо-

лее развитых в экономическом отношении стран. С каждым

годом увеличивалась доля иностранного капитала в акцио-

нерных предприятиях, действовавших в России. Самые круп-

ные машиностроительные и металлообрабатывающие заводы

Москвы принадлежали иностранцам: англичанину Бромлею,

французу Гужону, немцам Листу, Вартце, Винтеру. В конди-

терской промышленности усилилось влияние немецкой фирмы

«Эйнем», французской — «Сиу». Прибыли, созданные потом

трудящихся России, золотой рекой текли в Бельгию, Фран-

цию, Германию, Англию и США.

Острые социальные противоречия, тяжесть экономического

и политического гнета вызывали протест у рабочих. Москов-

ская губерния стала одним из крупнейших центров стачеч-

ного движения. Уже в 70-е годы на ее фабриках и заводах

произошло более 60 стачек и волнений, что составляет пятую

часть всех стачек и волнений, происшедших в эти годы в Рос-

сии. В следующем десятилетии в стачечную борьбу втягива-

ются новые отряды пролетариата.

Наиболее крупным событием рабочего движения явилась

стачка на Никольской мануфактуре Морозова. На этом пред-

приятии было занято около 11 тысяч человек. 8 тысяч из

них приняло участие в стачке. Причина ее — произвол адми-

нистрации. Только за два года здесь пять раз снижали за-

работную плату. В начале 1885 г. ее снизили в шестой раз,

причем сразу на одну четверть. Наряду с этим росли штрафы,

налагаемые на рабочих. «Штрафуют, — доносил губерна-

тор, — немилосердно, даже не объясняя, в чем заключается

какой-либо, хотя незначительный, недостаток в работе». По

свидетельству П. А. Моисеенко, рабочих штрафовали по все-

возможным поводам: «Мимо директорских окон в шапке прой-

дешь — штраф; в казарме громко заговорил — штраф; по

улице Орехово-Зуева с песней или гармошкой пройдешь —

1Л

штраф; жена двойню родила — штраф...» Рабочих обсчи-

тывали и обвешивали, когда принимали от них готовую про-

дукцию и выдавали заработную плату, а если кто из них за-

болевал немедленно выбрасывали на улицу. Все это пере-

полнило терпение рабочих. Они стали открыто выражать не-

довольство.

Стачку подготовили рабочие-революционеры П. А. Мои-

сеенко и В. С. Волков. На тайных сходках договаривались о

совместном выступлении рабочих, формулировали требова-

ния. Они касались не только заработной платы и штрафов на

данном предприятии. Рабочие Никольской мануфактуры

потребовали ограничения штрафов и полного изменения

«условия найма между хозяином и рабочими по изданному

государственному закону».

Выступление началось 7 января 1885 г. Возмущенные ра-

бочие разгромили квартиры директора фабрики и наиболее

ненавистного им мастера, а также фабричную лавку. Руко-

водителям стачки удалось остановить эти бунтарские дейст-

вия й придать ей организованный характер.

На место происшествия прибыл губернатор с казаками и

солдатами. Забастовщики вручили ему свои требования и на-

стаивали на их выполнении. Когда министр внутренних дел

доложил императору Александру III о том, что рабочие за-

бастовали и правление мануфактуры не желает сделать ни-

чего существенного в облегчении положения рабочих, послед-

ний наложил на докладной записке резолюцию: «Какие

облегчения еще?» Между тем часть рабочих рассчитывала на

заступничество государя и пыталась послать к нему делега-

цию. Стачка была подавлена вооруженной силой. Более

600 рабочих было арестовано и по этапу выслано на родину.

Моисеенко и Волкова царские власти сослали на Север.

О выступлении Никольских текстильщиков стало известно

по всей стране и за рубежом. Даже официальная печать не

обошла его. Так, газета «Голос Москвы» 23 марта 1885 г.

писала, что эту стачку надо рассматривать «не как единичное

явление, а как звено громадного движения рабочих, охва-

тившего за последнее время русские фабрики и коснувшегося

почти всех центров нашей фабричной жизни».

Под влиянием растущего стачечного движения царское

правительство вынуждено было 3 июня 1886 г. принять закон

о штрафах. Этот закон несколько ограничивал произвол хо-

зяев. Одновременно он предусматривал более суровое нака-

зание стачечников: тюремное заключение не только за орга-

низацию стачек, но и за участие в них.

В. И. Ленин высоко оценил значение Морозовской стачки.

В статье «Объяснение закона о штрафах» он писал: «Эта гро-

мадная стачка произвела очень сильное впечатление на пра-

вительство, которое увидало, что рабочие, когда они дейст-

п

вуют вместе, представляют опасную силу, особенно когда мас-

са совместно действующих рабочих выставляет прямо свои

требования. Фабриканты тоже почуяли силу рабочих и стали

поосторожнее»

Победа стачечников вдохновляла на борьбу рабочих дру.

гих предприятий. Они все чаще и чаще использовали стачку

как мощное оружие против фабрикантов. В движение втя-

гивались новые отряды фабрично-заводского пролетариата.

Выступления носили преимущественно стихийный характер.

Возмущенные снижением расценок, чрезмерными штрафами

или другими актами произвола, рабочие требовали от вла-

дельцев фабрик и заводов улучшения -своего экономического

положения. Получив отказ, они нередко громили служебные

помещения, продуктовые лавки, ломали машины, избивали

наиболее ненавистных мастеров и управляющих. В стачках

участвовала небольшая часть рабочих. Основная масса их

стояла пока в стороне от движения. В ряде случаев стачеч-

ники добивались удовлетворения своих требований. Капита-

листы вынуждены были пойти на частичные уступки, чтобы

не сорвать выполнение выгодных для них заказов.

Первые выступления многому научили рабочих. На собст-

венном опыте они убеждались, что только дружной, органи-

зованной борьбой могут улучшить свое положение. Стачки

объединяли рабочих, воспитывали у них чувство классовой

солидарности. В то же время они явились политической шко-

лой пролетариата. В ходе экономической борьбы он неиз-

бежно сталкивался с самодержавием, его чиновниками, поли-

цией, армией, которые открыто защищали интересы капита-

листов. Любой протест рабочих рассматривался как непови-

новение властям, наказуемое в уголовном порядке. В ряде

случаев капиталисты под напором рабочих готовы были усту-

пить, но фабричные инспектора и другие царские чиновники

не допускали этого. Стачки рабочих все чаще и чаще сопро-

вождались вмешательством полиции и войск. Поэтому рабо-

чие были поставлены перед необходимостью политической

борьбы против царизма.

В борьбе против царского самодержавия и других пере-

житков крепостничества пролетариат не был одинок. В ней

участвовали прогрессивно настроенные представители других

классов. Ведущее место в освободительном движении в то

время занимали разночинцы, господствующим направлением

среди которых было народничество. Увлеченные идеями кре-

стьянского социализма, народники пытались поднять на ре-

волюцию широкие массы крестьянства. Эта попытка не уда-

лась, и значительная часть народников перешла к тактике

индивидуального террора против царя и царских сановников.

1 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 23.

12

Революционные народники стремились привлечь к осуще-

ствлению утопических идей крестьянского социализма и фаб-

рично-заводской пролетариат. С этой целью они проникали

в рабочую среду, втягивали наиболее активных рабочих в

свои нелегальные организации. На московских фабриках и

заводах ими был создан ряд кружков. Пропагандисты-народ-

ники знакомили участников этих кружков с историей русско-

го освободительного движения, жизнью западноевропейского

пролетариата, доказывали необходимость борьбы против экс-

плуатации и угнетения. Наряду суетной пропагандой народни-

ческие организации в Москве распространяли среди рабочих

нелегальную литературу: «Что-то, братцы, как тяжело живет-

ся нашему брату на русской земле», «Емелька Пугачев», «Па-

рижская коммуна», «Хитрая механика» и другие брошюры.

Рабочие горячо откликались на призыв к борьбе. Некото-

рые из них вместе с разночинной интеллигенцией «ходили в

народ», распространяли бесцензурные произведения печати

боевого демократического и утопически-социалистического

содержания, участвовали в террористических группах, кото-

рые вели борьбу против самодержавия. Однако рамки утопи-

ческого крестьянского социализма и практической деятельно-

сти народнических организаций вскоре стали слишком узкими

для передовых рабочих-революционеров. Классовая интуиция

подсказывала им необходимость найти -свой, пролетарский

путь борьбы и создать самостоятельные организации рабочего

класса.

Стремление передовых рабочих к объединению своих сил

впервые проявилось во Всероссийской социально-революцион-

ной организации, возникшей в начале 1875 г. Центр организа-

ции находился в Москве. В кружок «москвичей», как называ-

ли эту народническую группу, вошел ткач Петр Алексеевич

Алексеев (1849—1891 гг.). Алексеев более десяти лет работал

на московских фабриках, пережил неудачу «хождения в на-

род», много думал о путях рабочего движения, ночами про-

сиживая над книгами по социально-политическим вопросам.

Он знал о деятельности I Интернационала и пытался осмыс-

лить идеи Маркса. По отзыву департамента полиции» «Алек-

сеев, происходя из простого звания, обладая природным умом

и бесспорным даром слова, представляет собою законченный

тип революционера-рабочего, закоренелого и стойкого в своих

убеждениях...» L Внутри народнической организации он соз-

дал самостоятельную группу из передовых рабочих. В нее во-

шли: Семен Агапов, Николай Васильев, Прокофий и Иван Ба-

риновы, Никифор Алексеев, Филат Егоров, Пафнутий Нико-

лаев, Иван Союзов и другие. Эта группа создала кружки

1 «История Коммунистической партии Советского Союза», т. 1, М.,

. стр, 79.

13

почти на 20 московских предприятиях и развернула в них по-

литическую пропаганду с целью «подготовки рабочих к со-

циальной революции». Деятельность ее была прервана поли-

цией. В 1875 г. Алексеева и его товарищей арестовали.

На суде IL А. Алексеев произнес страстную обличитель-

ную речь. Он с исключительной силой пролетарского гнева

заклеймил крепостнические порядки в стране и выразил

твердое убеждение в том, что «подымется мускулистая рука

миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное

солдатскими штыками, разлетится в прах». Эти слова

В. И. Ленин назвал великим пророчеством рабочего-револю-

ционера *.

Речь П. А. Алексеева играла большую агитационную роль,

служа делу пробуждения классового самосознания рабочих.

В 1877 г. она была напечатана в нелегальной типографии в

России и долгие годы служила сильнейшим оружием в борь-

бе против царизма.

П. А. Алексеев был одним из немногих представителей

пролетариата, которые в то время начинали понимать вели-

кую освободительную миссию своего класса. «...В общем по-

токе народничества, — писал В. И. Ленин, — пролетарски-де-

мократическая струя не могла выделиться. Выделение ее ста-

ло возможно лишь после того, как идейно определилось на-

правление русского марксизма (группа «Освобождение тру-

да», 1883 г.) и началось непрерывное рабочее движение в

связи с социал-демократией (петербургские стачки 1895—

1896 годов)» 1 2.

В начале 80-х годов народническое движение пошло на

убыль. Развитие капиталистической промышленности, ломка

патриархальных отношений в деревне, выход пролетариата на

арену классовой борьбы со всей очевидностью вскрывали не-

состоятельность мелкобуржуазного социализма. Передовая

молодежь постепенно разочаровывалась в нем. В поисках

правильной революционной теории она все больше обраща-

лась к марксизму, воплотившему в себе огромный опыт много-

летней борьбы пролетариата всех стран.

Теория Маркса и Энгельса получила быстрое распростра-

нение в России. Основной труд Маркса — «Капитал» был из-

дан в России легально и имел огромный успех. Нелегальные

кружки располагали всеми важнейшими произведениями

Маркса и Энгельса.

Заметную роль в пропаганде марксистской литературы

сыграло Общество переводчиков и издателей, основанное в

Москве в 1882 г. студентом физико-математического факульте-

та университета Василием Трофимовичем Распопиным.

1 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 4, стр. 377.

2 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 94.

14

В Общество вошли более 40 студентов университета, Высше-

го технического училища, Петровской академии.

За два года своей деятельности Общество перевело и из-

дало труды Маркса и Энгельса: «Манифест Коммунистиче-

ской партии», «Наемный труд и капитал», «Гражданская вой-

на во Франции», «К жилищному вопросу», «Положение рабо-

чего класса в Англии». Кроме того, в сборниках «Социали-

стическое знание», издаваемых Обществом, были помещены

работы Энгельса: «Развитие социализма от утопии к науке»,

введение и первые четыре главы «Положения рабочего клас-

са в Англии». Член Общества Е. Э. Паприц, будучи за грани-

цей, установила переписку с Ф. Энгельсом. Она просила его

помочь в выявлении газетных статей Маркса и Энгельса с

целью публикации их в журнале «Социалистическое знание»,

а также в приобретении «Анти-Дюринга». В ответном письме

Энгельс высоко отозвался о русских революционерах. Он со-

общил Паприц, что послал ей экземпляр «Анти-Дюринга», и

изъявил желание встретиться с ней Г

Общество приступило к изданию произведений группы

«Освобождение труда», в которых систематически излагались

идеи марксизма и впервые с марксистских позиций рассмат-

ривались важнейшие вопросы революционного движения в

России. В письме группе «Освобождение труда» члены Обще-

ства выразили свое желание содействовать ей в издании

«Библиотеки современного социализма». Это свидетельствует

о том, что Общество развивалось в сторону социал-демокра-

тической деятельности. Весной 1884 г. Общество было раз-

громлено полицией.

Общество переводчиков и издателей не имело прочных

связей в пролетарской среде, но некоторые его издания дохо-

дили до московских рабочих. Они попадали также в Петер-

бург, Киев, Самару, Ригу, Казань, Харьков, Одессу.

На рубеже 80—90-х годов прошлого века переводом и рас-

пространением марксистской литературы в Москве занимал-

ся ряд нелегальных студенческих кружков. Один из организа-

торов и руководителей этих кружков, П. М. Кашинский, уста-

новил связи с петербургской социал-демократической груп-

пой, возглавляемой М. И. Брусневым.

Группа Бруснева состояла преимущественно из рабочих

и стремилась создать всероссийскую социал-демократиче-

скую организацию. Желая установить связи с пролетариатом

Москвы, она послала туда Федора Афанасьевича Афанасье-

ва — рабочего-ткача, опытного революционера. Весной 1891 г.

Афанасьев переселился в Москву и поступил работать на

1 «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими

Деятелями». Изд. 2-е. М., 1951, стр. 276—277. Переписка между Энгель-

сом и Паприц относится к июню 1884 г., уже после разгрома Общества.

15

Прохоропскую мануфактуру. Вскоре он нашел падежных то-

варищей по революционному делу.

Средн них был Федор Иванович Поляков — потомствен-

ный ткач с фабрики Михайлова. Несмотря па свою молодость

(23 года), Поляков поработал почти па всех фабриках Моск-

вы и Подмосковья, так как его быстро увольняли из-за кон-

фликтов с мастерами. Прекрасный рассказчик-юморист, он

писал довольно хорошие стихи и мечтал напечатать их. Рабо-

чие любили его за правдивое и ярко сказанное слово. Поля-

ков имел обширные связи среди московского пролетариата и

стал одним из активнейших организаторов социал-демокра-

тических кружков.

Выявляя наиболее авторитетных рабочих, Ф. А. Афанасьев

подолгу беседовал с ними, терпеливо разъяснял основы марк-

систского мировоззрения. Своими задушевными беседами он

находил ключ даже к тем рабочим, которые искренне верили

в бога и царя. «Одна ночь, проведенная в разговорах с ним,

оказалась поворотным пунктом для моего миросозерца-

ния» \ — вспоминал о силе воздействия Афанасьева рабочий-

металлист М. П. Петров.

Летом 1891 г. на постоянное жительство из Петербурга в

Москву приехал и организатор социал-демократического об-

щества М. И. Бруснев. Работая инженером в мастерских

Московско-Брестской железной дороги, он все свободное вре-

мя отдавал революционному делу. Бруснев пытался объеди-

нить все революционные кружки Москвы на социал-демокра-

тической платформе.

Был создан Временный организационный исполнительный

комитет, в задачу которого входила подготовка созыва Все-

российского съезда. В составе комитета оказались люди раз-

ных политических убеждений. При обсуждении программных

вопросов выявились серьезные разногласия. П. Кашинский,

В. Ванновский и особенно М. Егупов предлагали добиваться

конституционного строя путем террора. Бруснев и Афанасьев

все надежды возлагали на организацию рабочего класса. Они

энергично выступали против народовольческих взглядов, но

не порывали отношения с их сторонниками: Егупов и Кашин-

ский располагали значительными связями и возможностями

для получения нелегальной литературы.

На одном из заседаний Временного организационного ис-

полнительного комитета весной 1892 г. обсуждался вопрос о

пропаганде среди тульских рабочих с участием их представи-

теля. Члены комитета не раз ездили в Тулу, доставляя туда

марксистскую литературу. Установилась связь с марксистским

1 «На заре рабочего движения в Москве. Воспоминания Участников

Московского рабочего союза (1893—1895 гг.) и документы». М., I »

стр. 186.

16

кружком Риги. 31 декабря 1891 г. приезжал участник этого

кружка и вел переговоры о совместной деятельности револю-

ционеров Москвы и Риги. Создавались связи с Киевом, Харь-

ковом, Нижним Новгородом и другими городами.

В начале 1892 г. удалось получить крупный транспорт ли-

тературы от группы «Освобождение труда». Это позволяло

расширить социал-демократическую пропаганду среди рабо-

чих и прогрессивно настроенной интеллигенции. Г. В. Пле-

ханов предлагал М. И. Брусневу организовать за границей

издание брошюр и газеты для рабочих. Основные материалы

для этих изданий должны были поступать из России. Бруснев

охотно принял это предложение. Выход первого номера газе-

ты «Пролетарий» предполагался в июне 1892 г. Общероссий-

ским центром по распространению газеты и других нелегаль-

ных социал-демократических изданий должна была стать

Москва.

Аресты помешали осуществлению этого плана. Полиция

выследила Егупова, а через него и ряд других членов органи-

зации. В апреле 1892 г. были арестованы Бруснев, Банков-

ский, Кашинский и другие участники революционного движе-

ния. Афанасьев, узнав об аресте Бруснева, съездил в Тулу

предупредить своих товарищей, затем скрылся в Петербурге,

но в сентябре 1892 г. был также арестован. На допросе Егупов

выдал связи организации и многих ее участников.

Полицейский разгром почти не коснулся рабочих кружков.

Они сохранились и продолжали свою работу. Остались на

свободе некоторые члены кружка Г. М. Круковского, который

возник в конце 1891 г. и занимался распространением марк-

систской литературы в студенческой среде. В 1892 г. они об-

разовали новый кружок в составе А. Н. Винокурова,

С. И. Мицкевича, М. Н. Мандельштама (Лядова) и других.

В августе 1893 г. в него вошел Е. И. Спонти, ранее участво-

вавший в Виленской социал-демократической организации.

Члены кружка имели связи с отдельными рабочими. Эти свя-

зи значительно расширились, когда в кружок вступил Сергей

Иванович Прокофьев — помощник машиниста Московско-

Брестской железной дороги.

Прокофьев выделялся своей начитанностью, быстро ос-

ваивал марксистскую теорию, был энергичным, неутомимым и

умелым организатором и руководителем рабочих кружков. С

помощью рабочего Е. И. Немчинова он организовал кружок в

мастерских Московско-Брестской железной дороги. Для уста-

новления связей с рабочими других предприятий член этого

кружка И. А. Семенов поступил на завод Доброва и Набголь-

ца, а потом перешел на за!вод Листа. На заводе Грачева

С- И. Прокофьев познакомился с очень деятельным рабочим

Н. А. Миролюбовым, который вскоре создал кружок. Передо-

2 п

Очерки истории

------ - —

-л* с tv »v« 17

Ktf«z Vi<?»«Tz* а ••»г.1лйгЛ-о»'»’Г'*

b U Ь Я %П jX Я \ л

И ПА. М

вые рабочие завода Вейхельта и других предприятий собира-

лись на квартире К. Ф. Бойе — токаря этого завода. Боне об-

ладал хорошими организаторскими данными. С членами этого

кружка также наладилось тесное сотрудничество.

К началу 1894 г. в Москве насчитывалось около 20 рабо-

чих социал-демократических кружков. В них собирались пе-

редовые рабочие, которые стихийно тянулись к знанию, к

объединению, к борьбе против своих эксплуататоров и угне-

тателей. Несмотря на длинный рабочий день и тяжелые усло-

вия труда, они усиленно занимались самообразованием: за-

писывались в библиотеки, посещали городские читальни, пуб-

личные лекции, выписывали в складчину либеральные газеты,

в которых попадались статьи о рабочем движении на Западе.

Из рук в руки тайно передавались нелегальные издания на-

родников. Но только в марксистской литературе рабочие на-

шли ясные ответы на те вопросы, которые волновали их. «Ма-

нифест Коммунистической партии», «Капитал», произведения

видных деятелей социал-демократических партий западно-

европейских стран, а также Г. В. Плеханова стали наиболее

популярными в рабочих кружках. Изучая их, рабочие стре-

мились осмыслить свое положение и найти пути освобожде-

ния от тяжелого экономического и политического гнета.

Занятия в кружках вели С. И. Прокофьев, Ф. И. Поляков,

Е. И. Немчинов и другие передовые рабочие, потом привлека-

ли в них А. Н. Винокурова, М. Н. Лядова, С. И. Мицкевича,

Е. И. Спонти и других более подготовленных марксистов из

среды интеллигенции.

Ф. И. Поляков и некоторые другие участники московских

социал-демократических кружков имели связи с рабочими

подмосковных фабрик и заводов, доставляли туда нелегаль-

ную литературу. Крепли связи с рабочими Орехово-Зуева.

В 1892 г. там был создан рабочий социал-демократический

кружок в составе А. Ф. Алекторского, Е. А. Блинова,

Е. Ф. Гусева, Я. Л. Попкова, И. К. Штиблетова и других. Его

организатором явился В. В. Кривошея—сподвижник одного

из первых марксистов в России, выдающегося революционера

Н. Е. Федосеева, находившегося в то время во Владимире под

негласным, надзором полиции. Навещая Федосеева, Криво*

шея получал обстоятельные советы, как вести пропаганду

марксизма и подготовить из кружковцев сознательных руко-

водителей рабочего движения. Кружок состоял из небольшо-

го числа рабочих и собирался конспиративно. На его заня-

тиях знакомились с историей рабочего движения, с приемами

и формами классовой борьбы. Участники кружка в свою оче-

редь проводили беседы с рабочими.

29 августа 1892 г. Н. Е. Федосеев вместе с В. В. Кривошея

приехал в Орехово-Зуево. В течение двух дней они встреча-

18

лись с передовыми рабочими — членами социал-демократи-

ческого кружка. Основные положения своих выступлений пе-

ред ними Федосеев изложил в «Программе действий рабо-

чих». В ней он глубоко и доходчиво разъяснял положение ра-

бочих в России и их главную задачу — насильственным пу-

тем захватить политическую власть в государстве, все орудия

и средства производства. «Для этого, — писал Федосеев, —

рабочие сначала каждой отдельной фабрики, потом каждой

местности (или губернии) и, наконец, рабочие всех отраслей

производства должны единодушно объединиться в крепкий и

стойкий постоянный рабочий союз» Ч «Программа действий

рабочих» составлена в виде письма и оставлена кружковцам

как материал для пропаганды. Ее читали на собрании, про-

веденном в лесу.

7 сентября 1892 г. для революционной пропаганды в Оре-

хово-Зуево приезжали из Москвы рабочий Прохоровской ма-

нуфактуры Г. Е. Капранов и рабочий фабрики Михайлова

Ф. М. Хорьков. Они беседовали с Я. Л. Попковым, А. Ф. Алек-

торским и другими кружковцами и передали им «Манифест

Коммунистической партии» и брошюру Г. В. Плеханова «Еже-

годный всемирный праздник рабочих». Вечером было органи-

зовано коллективное чтение этих брошюр. Провожая на сле-

дующий день Капранова и Хорькова, рабочие просили их

привезти еще таких книг. Те обещали исполнить просьбу.

Провокатор, подосланный в рабочий кружок, выдал его

участников и руководителей. Н. Е. Федосеев и В. В. Кривошея

были арестованы. Вместе с ними за революционную пропа-

ганду среди орехово-зуевских рабочих привлечены к ответст-

венности Я- Л. Попков, А. Ф. Алекторский, Е. Ф. Гусев,

Е. А. Блинов и И. К- Штиблетов. Обыски у Г. Е. Капранова

и Ф. М. Хорькова прошли безрезультатно. Полиция не прида-

ла серьезного значения двум письмам рабочих на имя Поляко-

ва, которые были отобраны у Капранова.

Будучи в тюрьме, Н. Е. Федосеев установил переписку с

арестованными рабочими. Он переписывался также с орехо-

во-зуевскими рабочими, которые остались на свободе. Так, в

письмах А. А. Андреевскому Федосеев разъяснял, откуда и

как произошел русский рабочий класс, почему неизбежна'

классовая борьба, давал практические советы относительно

пропагандистской деятельности. Каждое письмо — это попу-

лярная беседа по актуальным вопросам общественного разви-

тия. Перед отправкой в вологодскую ссылку в ноябре 1893 г.

Федосеев передал большое письмо к товарищам, в котором

давал практические советы, как вести пропаганду среди оре-

хово-зуевских рабочих, через кого можно установить с ними

связь, какую литературу использовать.

1 Я. Федосеев. Статьи и письма, М., 1958, стр. 270.

49

2*

Первые марксистские кружки в Москве и губернии были

небольшими и замкнутыми, но они сыграли важную роль в

подготовке и создании общемосковской социал-демократиче-

ской организации. Пропаганда марксистской теории в круж-

ках содействовала воспитанию вожаков рабочего движения—

наиболее убежденных и активных борцов против царского

самодержавия и капиталистического строя. В. И. Ленин позд-

нее отмечал, что «в самодержавной стране вообще, — в тех

условиях, которые созданы 'были всей историей русского ре-

волюционного движения в особенности, социалистическая

рабочая 'партия не могла развиться иначе, как из кружков.

Кружки, т. е. тесные, замкнутые, почти всегда на личной друж-

бе основанные, сплочения очень малого числа лиц, были не-

обходимым этапом развития социализма и рабочего движения

в России» Г

Социал-демократические кружки работали в тяжелейших

условиях царизма. Шпики как тень следовали за наиболее

активными их участниками. Но полиция была не в силах ос-

тановить развитие социал-демократического движения. Семе-

на марксизма попали на благодарную почву. Увлеченные

марксистскими идеями, передовые рабочие вовлекали в рево-

люционное движение своих товарищей, создавали новые

кружки.

Рост марксистских кружков подготовил условия для объ-

единения их в социал-демократические организации.

2. Московский «Рабочий союз»

Первая социал-демократическая организация московско-

го пролетариата возникла в апреле 1894 г; и позднее получи-

ла название «Рабочий союз».

Начало ее было положено на нелегальном собрании пред-

ставителей рабочих социал-демократических кружков, со-

стоявшемся на квартире К. Ф. Бойе. На этом собрании был

основан Центральный рабочий кружок. В него вошли пред-

ставители от рабочих кружков с заводов Вейхельта, Гужонд,

Листа, Доброва и Набгольца, Грачева, мастерских Москов-

ско-Брестской, Московско-Курской и Московско-Казанской

железных дорог, с фабрик Михайлова, Филиппова. Позднее

в него вошли представители от рабочих кружков с завода

Гоппера, Даниловской мануфактуры и других предприятий.

Собираясь вместе, представители рабочих кружков об-

суждали положение дел на том или ином предприятии, дели-

лись опытом революционной работы, намечали коллективные

мероприятия, в осуществлении которых должны были участ-

1 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 105.

20

девать все или несколько кружков. «...В Центральном рабо-

чем кружке, — вспоминал С. И. Прокофьев, — имелись об-

ширные сведения о настроении рабочих всех фабрик и заво-

дов города Москвы. Мы были в курсе дела. Узнавали, какая

литература требуется, какая больше идет, обсуждали, как

лучше весги пропаганду, способ пропаганды» ’. При Цент-

ральном рабочем кружке были созданы боевая касса 1 2 и биб-

лиотека, обслуживавшая нелегальной и легальной литерату-

рой.

С Центральным рабочим кружком сотрудничал интелли-

гентский кружок, возглавляемый А. Н. Винокуровым. В ходе

их совместной работы складывалась структура новой органи-

зации.

Во главе «Рабочего союза» стояла руководящая группа в

составе рабочих К. Ф. Бойе, А. Д. Карпузи, Ф. И. Полякова,

С. И. Прокофьева и интеллигентов А. Н. Винокурова,

М. Н. Лядова и Е. И. Спонти. Она ведала изданием нелегаль-

ной литературы, распределяла пропагандистские силы, на-

правляла деятельность сложившихся кружков и создавала

новые кружки на тех фабриках и заводах, где их не было.

В целях расширения своего влияния «Рабочий союз» пе-

ремещал некоторых членов с одного предприятия на другое.

Осенью 1894 г. рабочий завода Вейхельта М. П. Петров, на-

пример, по предложению товарищей перешел работать на за-

вод Бромлея. На выделенные рабочими средства была сня-

та квартира, в которой вместе с Петровым поселился А. М. Бо-

гомолов— слесарь завода Вейхельта. Здесь стали собираться

рабочие на нелегальные собрания.

В «Рабочем союзе» сошлись и опытные революционеры,

закаленные в длительной борьбе за рабочее дело, и начинаю-

щие борцы. Одним из ветеранов рабочего движения был Осип

Васильев — рабочий шерстоткацкой фабрики Филиппова. Он

участвовал еще в кружке П. А. Алексеева и с тех пор не пре-

кращал агитацию среди рабочих. Пользуясь каждым удоб-

ным случаем, Васильев резко бичевал фабричные порядки и

царское правительство. По отзывам современников, это

«... неугомонный и своеобразный агитатор. Живой и очень об-

щительный, он вел агитацию повсюду и по всяким поводам.

Неученая, бесхитростная речь пересыпалась остроумными

шутками и невольно вызывала у слушателей улыбку... Трудно

найти человека, который бы так ловко умел подойти к сов-

сем серому рабочему и так незаметно забросить в его душу

семена недовольства существующими порядками. Сам Осип

1 «На заре рабочего движениа в Москве», стр. U0.

а Боевая касса предназначалась для помощи арестованным револю-

ционерам и нх семьям, приобретение печатной техники н литературы, со-

Держания квартир для нелегальных явок, а также дли материальной

поддержки стачечников.

был малограмотный и читал мало. Но книгу он ценил и мно*

го и умело распространял и нелегальной и легальной литера-

туры, точно чутьем угадывая, к кому с какой книгой подой-

ти» Ч Васильев имел широкие связи среди рабочих и охотно

знакомил пропагандистов марксизма со своими товарищами.

Опытный конспиратор, он умело охранял рабочие собрания.

Среди молодых членов «Рабочего союза» выделялся

А. И. Хозецкий — слесарь из мастерских Московско-Казан-

ской железной дороги, талантливый и смелый агитатор. Хоро-

шо проявил себя Т. Т. Самохин — модельщик чугунолитейно-

го и механического завода Гоппера. Он давно интересовался

рабочим вопросом, перечитывая все книги, какие мог достать

в библиотеке. Самостоятельно изучал язык эсперанто, а так-

же французский язык, надеясь завести переписку с загра-

ничными рабочими. Знакомство с марксистами окрылило его.

Самохин быстро усваивал полученные от них книги. Вскоре

он возглавил кружок модельщиков и с большим успехом разъ-

яснял' им вопросы о рабочем дне, заработной плате, роли ма-

шин и др.

Осенью 1894 г. образовался женский социал-демократиче-

ский кружок в составе С. И. Мураловой, А. И. Смирновой,

П. С. Мокроусовой-Карпузи, П. И. Винокуровой и других. Он

заводил связи среди женщин — ткачих, модисток и т. д.

С «Рабочим союзом» были связаны марксистские кружки

А. И. Рязанова и других интеллигентов. Они доставляли не-

легальную литературу и оказывали другие услуги организа-

ции.

Большое влияние на деятельность Московской социал-де-

мократической организации с первых дней ее существования

оказывал В. И. Ленин. Первый раз он встретился с маркси-

стами Москвы в августе 1893 г., когда переезжал из Самары

в Петербург. В Москве Ленин остановился в своей семье, не-

задолго до этого прибывшей сюда на постоянное жительство.

В начале января 1894 г. В. И. Ленин снова побывал в

Москве. На сей раз он выступил на одном из нелегальных со-

браний интеллигенции против видного идеолога либерального

народничества В. П. Воронцова. Последний в ряде своих ра-

бот утверждал, что в России нет условий для развития капи-

тализма, выступал в защиту мелкого товарного производите-

ля, идеализировал крестьянскую общину. Воронцов пытался

доказать, что пролетариат якобы не имеет будущего и вооб-

ще не способен к социальному творчеству. Русских маркси-

стов он называл защитниками интересов буржуазии и заяв-

лял, что социал-демократия невозможна в стране, где капи-

тализм не стал господствующим направлением.

Московские марксисты в силу их недостаточной еще тео-

1 «На заре рабочего движения в Москве», стр. 15—16.

22

ретической подготовки не могли дать должного отпора Ворон-

цову и его сторонникам — профессорам Н. А. Карышеву,

Н. А. Каблукову и другим. Попытки отдельных марксистов

публично выступить против них не имели успеха. Так получи-

лось и в данном случае. Когда участник марксистского круж-

ка И. А. Давыдов выступал на собрании интеллигенции, Во-

ронцов своей аргументацией вынудил его замолчать. Защиту

марксистских взглядов принял на себя В. И. Ленин. Он, как

видно из сообщения пробравшегося на вечеринку шпика,

«провел эту защиту с полным знанием дела».

Марксисты торжествовали победу. «Во всех наших круж-

ках,— пишет участник этого собрания В. Д. Бонч-Бруевич,—

шло ликование... имя «петербуржец» не сходило тогда с уст

молодых социал-демократов» L Публичное выступление

В. И. Ленина с критикой народнических взглядов способст-

вовало идейному и организационному сплочению московских

марксистов.

Летом 1894 г. Ленин жил в Кузьминках под Москвой, где

продолжал работу -Над книгой «Что такое «друзья народа» и

как они воюют против социал-демократов?». Владимир Ильич

ознакомил с рукописью марксистов Москвы. Они изъявили

желание размножить ее. А. А. Ганшин, А. Н. и В. Н. Маслен-

никовы нелегально напечатали около 100 экземпляров перво-

го и 'второго выпусков книги. Изданное ими произведение Ле-

нина стало достоянием марксистов многих других городов.

Третий выпуск книги «Что такое «друзья народа» и как они

воюют против социал-демократов?», впервые отпечатанный в

Петербурге, также поступил на вооружение московских со-

циал-демократов.

А. И. Ульянова-Елизарова, хорошо знавшая московское

социал-демократическое движение, пишет, что произведение

«Что, такое «друзья народа» и как они воюют против социал-

демократов?»... в перепечатанных тогда на гектографе тетрад-

ках зачитывалось до дыр молодежью»1 2. Ленинская работа

«была для нас, — вспоминает Н. А. Семашко, — настоящим

евангелием. Мы... изучили ее почти наизусть»3.

В этом выдающемся произведении В. И. Ленин подверг

всесторонней критике субъективный метод в социологии, по-

литическую платформу и тактику либеральных народников и

противопоставил им марксистское понимание социально-эко-

номического развития страны. Он первым среди русских марк-

систов вскрыл объективную основу двух социальных войн, од-

новременно происходивших в недрах российского общества:

1) общенародной борьбы за свободу буржуазного общества,

1 «На заре рабочего движения в Москве», стр. 150.

2 «Воспоминания о В. И. Ленине», ч. 1, стр. 28.

3 «На заре рабочего движения в Москве», М., 1919, стр. 138.

23

за демократию, 2) классовой борьбы пролетариата с буржуа-

зией за социалистическое устройство общества.

Владимир Ильич с гениальной прозорливостью предска-

зал расстановку классовых сил в предстоявших сражениях

В фабрично-заводском пролетариате он видел единственный

класс, который способен возглавить революцию и повести за

собой широкие народные массы. Ленин выдвинул идею рево-

люционного союза рабочего класса «с крестьянством при геге-

монии пролетариата. Первоочередным делом русских маркси-

стов он считал создание революционной пролетарской партии

в России, определил ее характер и основные задачи.

Книга «Что такое «друзья народа» и как они воюют про-

тив социал-демократов?» заканчивается вдохновенным проро-

чеством о (великой исторической миссии пролетариата России:

«...русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех демократи-

ческих элементов, свалит абсолютизм и поведет РУССКИЙ

ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН)

прямой дорогой открытой политической борьбы к ПОБЕДО-

НОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»1.

Ленинская работа вооружала социал-демократов правиль-

ным пониманием целей и задач рабочего класса, открывала

перед ними новые, широкие горизонты.

Большую роль в идейном росте молодых марксистов сыг-

рало также произведение В. И. Ленина «Экономическое со-

держание народничества и критика его в книге г. Струве». В

нем впервые дана критика буржуазной идеологии, прикрытой

марксистской фразой. Эта идеология проявилась в книжке

П. Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом

развитии России», легально вышедшей в 1894 г. Не искушен-

ная в политике молодежь восприняла «Критические заметки»

как подлинно марксистское произведение. В. В. Воровский,

в то время участник социал-демократического кружка в Моск-

ве, отмечал, что масса марксистски настроенной публики ви-

дела в книжке Струве «выражение истинных взглядов марк-

сизма»2. В. И. Ленин первым, по образному выражению Во-

ровского, расслышал фальшивые ноты в трелях г-на Струве

и помог молодежи разглядеть смешение марксизма с буржуаз-

ной наукой.

Московские социал-демократы были в числе первых чита-

телей всех других легально и нелегально изданных произве-

дений В. И. Ленина. Знакомство с ними, а также личные

встречи и переписка с Владимиром Ильичем — огромная по-

мощь московским социал-демократам в их повседневной ра-

боте.

Большая заслуга в организации социал-демократической

1 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 312.

В. В. Воровский. Соч„ т. 1, М., 1933, стр; 404—405.

24

работы в Москве принадлежит членам семьи Ульяновых.

С 1893 г. в этой работе активно участвовали Анна Ильинич-

на Ульянова-Елизарова и ее муж Марк Тимофеевич Елиза-

ров, позднее Дмитрий Ильич и Мария Ильинична Ульяновы.

В первый период своей деятельности московские социал-

демократы сосредоточили внимание на расширении револю-

ционной пропаганды. С этой целью они составили ряд попу-

лярных брошюр и листовок. Так, А. Н. Винокуров в начале

1894 г. написал брошюру «Откуда взялись капиталисты и ра-

бочие». Она ходила по рукам в виде рукописных тетрадок и

предназначалась в качестве пособия для первого занятия с

рабочими. Г. М. Круковский прислал из Нижнего Новгорода,

куда он был сослан под надзор полиции, «Беседы по полити-

ческой экономии». Пропагандисты переписывали их и исполь-

зовали для бесед и чтения в рабочих кружках. В начале

1895 г. они были отпечатаны на гектографе. В виде рукописей

распространялись также популярные произведения М. Н. Ля-

дова: «Как крестьянин и кустарь в фабричного рабочего пре-

вратились», «Кое-что о женщине-работнице» и А. И. Улья-

новой-Елизаровой — «Положение рабочих у нас по сравне-

нию с положением их в Англии и Америке».

В начале 1894 г. были предприняты попытки перехода к

агитации среди рабочих. Е. И. Спонти написал и размножил

на гектографе листовки «Столковались у фабричного инспек-

тора» и «Разговор двух фабрикантов». Их расклеили на не-

скольких фабриках. М. Н. Лядов написал листовку по поводу

конфликта на заводе Вейхельта — «Товарищи, наши заработ-

ки сокращают». Она произвела большое впечатление на ра-

бочих.

Осенью 1894 г. московские социал-демократы приобрели

мимеограф «Эдисон». Вскоре был оборудован ручной типо-

графский станок. Это дало возможность несколько расширить

революционную пропаганду и агитацию, охватить ею новые

слои пролетариата.

При помощи печатных аппаратов были изданы брошюры,

написанные А. Н. Винокуровым — «Много ли мы зарабаты-

ваем» и «Царь Александр III умер» и С. И. Мицкевичем —

«Много ли мы живем». Напечатан был ряд листовок с воз-

званиями к рабочим. Автором некоторых из них являлся

Ф. И. Поляков. В этой литературе социал-демократы разъ-

ясняли рабочим необходимость борьбы с самодержавием и

буржуазией, призывали их соединиться и «сообща дружно

бороться за право на лучшую жизнь» Ч

Брошюры и прокламации, изданные в лучшем случае сот-

нями экземпляров, быстро расходились в Москве, пересыла-

1 «Литература Московского рабочего союза, Материалы и докумен-

ты». М., 1930, стр. 71.

25

лнсь в другие города. Они имели влияние на рабочих. Все

больше чувствовалась потребность в массовой научно-попу-

лярной литературе, но социал-демократическая организа-

ция не имела ни техники, ни средств для ее издания. Надо

было объединить усилия социал-демократов нескольких го-

родов.

Этот вопрос обсуждался на совещании в Петербурге в фев-

рале 1895 г. с участием представителей от Петербургской,

Московской, Киевской, Виленской социал-демократических

организаций. Участники совещания договорились привлечь к

изданию популярной литературы для рабочих группу «Осво-

бождение труда». В ходе обмена мнениями выявились прин-

ципиальные разногласия о характере агитации. Представи-

тель московских социал-демократов Е. И. Спонти разделял

точку зрения виленских социал-демократов А. И. Кремера,

Ю. О. Мартова и других, которые в брошюре «Об агитации»

писали, что российский пролетариат не созрел для восприя-

тия политических лозунгов, и предлагали вести агитацию

лишь на почве экономических требований. Так в спорах ме-

стных деятелей рабочего движения обрисовалось оппортуни-

стическое направление — «экономизм». Оно стремилось огра-

ничить рабочее движение только экономической борьбой.

В. И. Ленин, участвовавший в этом совещании как предста-

витель петербургских социал-демократов, подверг резкой

критике зарождавшиеся оппортунистические взгляды. Он до-

казывал необходимость сочетания экономической и политиче-

ской борьбы рабочего класса.

После совещания Е. И. Спонти выехал за границу и попро-

сил группу «Освобождение труда» отпечатать ряд брошюр.

Г. В. Плеханов ознакомился с ними и, по словам Спонти, «на-

шел, что они недостаточно оттеняют политическую сторону де-

ла» ’. Плеханов согласился отпечатать некоторые из брошюр,

привезенных Спонти, но без марки группы «Освобождение

труда». Издательские расходы оплатил Спонти из своих лич-

ных средств.

Увлечение Спонти агитацией на почве экономических тре-

бований разделяли далеко не все московские социал-демокра-

ты. Большинство из них в своих выступлениях обличало не

только капиталистический гнет, но также и царское самодер-

жавие, которое стояло на страже интересов капиталистов.

В 1895 г. московские социал-демократы отпраздновали

1 Мая. 30 апреля в Шереметьевской роще близ стан-

ции Вешняки состоялась первая маевка — одна из крупных

маевок в России 90-х годов. На маевку собралось около 300

рабочих от 35 московских предприятий. В центре поляны раз-

вевался красный флаг. Открыл маевку М. Н. Лядов. Он

1 «На заре рабочего движения в Москве», стр. 99.

рассказал о значении международного праздника 1 Мая.

После него произнес речь и читал свои стихи Ф. И. Поляков,

затем выступили А. Д. Карпузи, К. Ф. Бойе, А. И. Хозецкий,

П. С. Мокроусова-Карпузи. Пели «Дубинушку», «Марселье-

зу». Знакомились и оживленно беседовали рабочие различ-

ных предприятий.

Участники маевки решили именовать Московскую социал-

демократическую организацию «Рабочим союзом». Расходясь

с маевки, они взяли с собой для распространения «Воззвание

на Первое мая».

Вскоре после маевки на фабриках и заводах появилась

листовка, в которой сообщалось, что рабочие, понявшие не-

обходимость борьбы сообща, соединились в «Рабочий союз»

и приглашают рабочих всех фабрик и заводов присоединить-

ся к ним для общей борьбы за рабочее дело.

«Соединимся, товарищи, — говорилось в листовке, — и

станем дружно бороться за право свободно собираться для

обсуждения своих дел, будем бороться до тех пор, пока не

свергнем ига капиталистов, пока вся земля, все фабрики и за-

воды не сделаются общественной собственностью» Ч

В мае и начале июня 1895 г. на рабочих собраниях обсуж-

дался проект устава «Рабочего союза». Предполагалось при-

нять его 11 июня 1895 г. на многолюдном собрании москов-

ских рабочих с участием представителей от рабочих других

городов, но этому помешал арест М. Н. Лядова, А. И. Ряза-

нова, А. А. Ганшина, А. Н. и В. Н. Масленниковых, П. Д. Дур-

ново, А. В. Кирпичникова, А. Д. Карпузи, П. С. Мокроусовой-

Карпузи, Ф. Ф. Бойе и ряда других членов организации. При

обыске были взяты два мимеографа, типографский станок,

отпечатанная нелегальная литература, рукописи брошюр и

воззваний к рабочим. На допросе Кирпичников, Бойе, Карпу-

зи и отчасти Лядов дали слишком откровенные показания,

что помогло полиции довольно полно раскрыть деятельность

и состав «Рабочего союза».

Силы организации оказались подорванными. Наибольший

урон понесла ее интеллигентская часть. Еще раньше, в декаб-

ре 1894 г., были арестованы А. Н. Винокуров и С. И. Мицке-

вич. По возвращении из-за границы был также арестован

Е. И. Спонти.

Руководящая группа из рабочих почти вся уцелела и срав-

нительно скоро оправилась. Она организовала ряд собраний

за городом. В середине августа последовал новый погром, на

этот раз коснувшийся исключительно рабочих. Были аресто-

ваны К- Ф. Бойе, Ф. И. Поляков, С. И. Прокофьев, А. И. Хо-

зецкий и другие наиболее активные члены организации. Свя-

1 «Литература Московского рабочего союза», стр. 69.

27

зи между рабочими различных фабрик и заводов наруши-

лись.

Когда В. И. Ленин, возвращаясь из поездки за границу,

заехал в Москву, он не нашел никого из местных социал-де-

мократов. «Был в Москве, — писал Ленин в начале ноября

1895 г. — Никого не видал... Там были громадные погромы,

но, кажется, остался кое-кто, и работа не прекращается» Ч

Такую же обстановку В. И. Ленин встретил и в Орехово-

Зуеве. Посетив его, Ленин сообщал: «Чрезвычайно оригиналь-

ны эти места, часто встречаемые в центральном промышлен-

ном районе: чисто фабричный городок, с десятками тысяч жи-

телей, только и живущих фабрикой. Фабричная администра-

ция — единственное начальство. «Управляет» городом фаб-

ричная контора. Раскол народа на рабочих и буржуа — са-

мый резкий. Рабочие настроены поэтому довольно оппози-

ционно, но после бывшего там недавно погрома осталось так

мало публики и вся на примете до того, что сношения очень

трудны. Впрочем, литературу сумеем доставить»1 2.

Затишье, наступившее после августовского погрома, про-

должалось недолго. В том же месяце рабочий мастерских

Московско-Брестской железной дороги Е. И. Немчинов —

один из активных участников «Рабочего союза» наладил гек-

тограф и отпечатал на нем несколько брошюр и листовок.

Эту литературу он тайно распространял через своих товари-

щей. Участники нелегальных кружков с предприятий Басман-

ного и Лефортовского районов стали собираться на квартире

3. Л. Лаврова — рабочего завода Вейхельта. Литературой их

снабжал марксистский кружок в составе Н. М. Величкина,

В. Д. Бонч-Бруевича и других. Одновременно налаживал

издание марксистской литературы и устанавливал связи с ра-

бочими студенческий кружок, возглавляемый М. Ф. Влади-

мирским. В начале 1896 г. все эти кружки объединились и со-

ставили новое ядро «Рабочего союза».

«Рабочий союз» стремился восстановить кружки на всех

крупных предприятиях города и наладить в них нормальные

занятия. Большую помощь ему оказал петербургский «Союз

борьбы», прислав брошюру В. И. Ленина «Объяснение зако-

на о штрафах, взимаемых с рабочих 'на фабриках и заводах»

и другую литературу. Из-за границы были получены брошюры

«Что нужно знать и помнить каждому рабочему», «Рабочая

революция», напечатанные группой «Освобождение труда» по

заказу Е. И. Спонти. Удалось выпустить ряд собственных гек-

тографированных изданий. Среди них: брошюра «Стачки и их

значение для рабочих (с описанием пяти стачек, бывших

весной и летом 1895 г.)», листовка «Ко дню празднования

1 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 46, стр. 8.

2 Там же, стр. 8—9.

28

двадцатипятилетия Парижской коммуны», листовка с призы-

вом к стачке солидарности рабочих старого завода с бастую-

щими рабочими нового механического завода Вейхельта. На-

личие этой литературы дало возможность расширить пропа-

ганду и агитацию.

В конце февраля 1896 г. социал-демократическая органи-

зация составила «Адрес московских рабочих рабочим Фран-

ции» в связи с двадцатипятилетием Парижской коммуны.

Адрес изъявили желание подписать 605 рабочих от 28 пред-

приятий Москвы. Собиранию подписей предшествовало оз-

накомление рабочих с историей Парижской коммуны. В при-

ветствии французским рабочим говорилось: «Русские рабо-

чие... (вооружившись идеями научного социализма' -стали под

общее красное знамя пролетариата всего мира. Они горды

сознанием, что первый бастион европейской реакции, который

предстоит взять пролетариату всех стран, — царизм — должен

быть ими (разрушен, что последний оплот буржуазного господ-

ства, без уничтожения которого немыслима победа всего про-

летариата, должен быть ими свергнут» 4. Приветствие закан-

чивалось здравицей в честь рабочей революции, славной

предшественницей которой была Парижская коммуна.

К адресу приложено письмо П. Лафаргу и 50 рублей с

просьбой возложить венок на могилу героев Коммуны от

имени московских рабочих. В июне 1896 г. «Рабочий союз»

получил от французских рабочих два ответных обращения с

выражением солидарности с московскими рабочими.

«Рабочий союз» был представлен на Лондонском между-

народном социалистическом конгрессе. По его поручению на

конгрессе присутствовала В. И. Засулич. Ей был послан ман-

дат от тысячи московских организованных рабочих.

К лету 1896 г. «Рабочий союз» настолько разросся, что он

имел связи с 55 предприятиями. Учитывая уроки провалов

организации в 1895 г., «Рабочий союз» решил внести измене-

ния в свою структуру. Организация состояла из собрания

представителей, по одному от каждого предприятия и из Цен-

трального комитета. В состав Центрального комитета входило

несколько интеллигентов и шесть-семь наиболее сознательных,

развитых и энергичных рабочих. Его задачей было руково-

дить всем московским рабочим движением, распоряжаться

средствами организации, печатать и доставлять нелегальную

литературу и вести сношения с социал-демократическими ор-

ганизациями других городов страны и заграницей. Представи-

тельному собранию отводилась роль совещательного органа

при Центральном комитете. Оно должно было своевременно

доставлять центру известия обо всем, что делается на фабри-

1 «Рабочее движение в России в XIX веке. Сборник документов и

материалов», т. IV, ч. 1, М., 1961, стр. 339.

29

ках и заводах. При организации имелись боевая касса и биб-

лиотека.

В деятельности «Рабочего союза» наступил качественно

новый момент — руководство стачечной борьбой пролетариа-

та. Искусству этого дела он учился у ленинского «Союза борь-

бы за освобождение рабочего класса». В 1895—1896 гг. под

руководством «Союза борьбы» в Петербурге происходили

массовые стачки текстильщиков. Они всколыхнули рабочих

всей страны и, по определению В. И. Ленина, «создали мас-

совое рабочее движение, связанное и идейно и организацион-

но с социал-демократией» Ч

Московский «Рабочий союз» поддерживал тесную связь с

петербургским «Союзом борьбы». Его 'бывшие члены — рабо-

чие Т. Т. Самохин и С. П. Шепелев в 1895 г. переехали в Пе-

тербург и активно участвовали в деятельности «Союза борь-

бы». Они посылали в Москву листовки и другую нелегальную-

литературу, делились с товарищами опытом революционной

работы. В то же время из Петербурга в Москву переехал

Ф. И. Бодров — один из организаторов рабочего кружка, с

которым занимался В. И. Ленин. Бодров устроился на завод

Вейхельта. Установил связи с руководителями «Рабочего со-

юза» 3. Л. Лавровым и 3. Я. Литвиным-Седым. Связи со-

циал-демократов Петербурга и Москвы осуществлялись и по>

другим каналам.

11 июня 1896 г. в Москве были получены сведения о мас-

совой -стачке текстильщиков Петербурга. Центральный коми-

тет «Рабочего союза» сразу же начал широкую агитацию в-

поддержку стачечников. 16 и 23 июня в окрестностях Москвы

состоялись рабочие сходки, на которых присутствовало 150 и

300 человек. Сознательные рабочие различных предприятий и

отраслей промышленности познакомились друг с другом, уп-

рочили связи между собой. Сходки приучали рабочих сообща

обсуждать свои интересы и, таким образом, развивали и ук-

репляли в них чувство солидарности и усиливали способность

к сопротивлению.

Коллективно обсудив, как помочь бастующим текстиль-

щикам Петербурга, рабочие Москвы решили поддержать их

общей стачкой. Так крепла взаимная выручка российского

пролетариата.

Центральный комитет от имени сознательных рабочих при-

звал всех пролетариев Москвы протянуть братскую руку по-

мощи питерским товарищам и сообща требовать: сокращения-

рабочего дня, повышения расценок, своевременной выплаты

зарплаты, выплаты за три дня вынужденного простоя по слу-

чаю коронации Николая II. Требования московских рабочих

были сформулированы как в общих листовках, адресованных

1 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 201.

30

рабочим всех фабрик и заводов, так и в частных воззваниях:

«Рабочим шерстяной фабрики Михайлова», «Рабочим Измай-

ловской мануфактуры», «Рабочим Смоленских мастерских».

Широко проводилась и устная агитация.

Пролетариат Москвы вскоре отозвался на призыв своего

авангарда. 25 июня 1896 г. произошли волнения рабочих Из-

майловской бумагопрядильной мануфактуры, затем рабочих

фабрики Захарова. 2—3 июля забастовали рабочие главных

вагонных мастерских Московско-Курской железной дороги.

К ним присоединились рабочие Смоленских мастерских Мос-

ковско-Брестской железной дороги. Поднялись рабочие шел-

ковой фабрики Грессера. Объявили стачку рабочие механиче-

ского завода «Перенуд». Заволновались рабочие в мастер-

ских Рязанской и Ярославской железных дорог, на заводах

«Новый Бромлей» и Гужона. В Москве назревала всеобщая

стачка.

Царское правительство, боясь одновременного выступле-

ния петербургских и московских рабочих, спешило обезгла-

вить рабочее движение. 6 июля 1896 г. последовали обыски и

аресты членов «Рабочего союза». Было арестовано около 60

человек, в том числе Е. И. Немчинов, 3. Л. Лавров, Н. М. Ве-

личкин. Обнаружена типография, печатавшая листовки.

Начался период особенно частых и опустошительных по-

громов Московской социал-демократической организации.

В нее пробрались опытные провокаторы, завербованные на-

чальником московского охранного отделения Зубатовым.

После июльских погромов в «Рабочем союзе» остались

А. Богомолов, Я. Ларионов и ряд других рабочих. К ним

присоединились марксистские кружки А. Н. Орлова и

Л. П. Родина, до этого работавшие обособленно. 8 августа

1896 г. они обратились к московским рабочим с воззванием,

в котором извещали их, что, несмотря на аресты, центральная

боевая касса уцелела, а московский «Рабочий союз» продол-

жает свою деятельность и призывает рабочих не падать ду-

хом, еще больше сплотиться и продолжать борьбу.

В организации было своеобразное разделение труда.

А. Н. Орлов — неутомимый пропагандист и организатор —

был занят преимущественно устной пропагандой, расширял

круг знакомств среди рабочих. Вокруг него группировались

практики социал-демократического движения. Л. П. Радин—

молодой талантливый ученый, изобретатель усовершенство-

ванного мимеографа — занялся постановкой печатного дела.

Впоследствии он сочинил ряд революционных песен, в том

числе «Смело, товарищи, в ногу...».

За короткий период были изданы брошюры «Стачка рабо-

чих на Московско-Курской железной дороге», «Касса, для

чего она нужна рабочим и как ее устроить», «Отчет делега-

тов русской социал-демократии, читанный на Международ-

31

ном социал-демократическом конгрессе в Лондоне в 1896 т

прокламации «Ко всем московским рабочим», «К москов-

ским студентам», «Ко всем рабочим завода Дангауэра» и дру.

гие издания. В них преобладали мотивы борьбы с хозяевами

на почве экономических требований.

Московский «Рабочий союз» живо откликался на выступ-

ления пролетариата других городов. Получив, например, в

сентябре 1896 г. обращение костромских ткачей об ока-

зании им денежной помощи для продолжения стачки. «Ра-

бочий союз» провел сбор денег и переслал костроми-

чам 250 рублей.

«Рабочий союз» на 12 ноября 1896 г. готовил стачку в ма-

стерских Московско-Казанской железной дороги, к которой

должны были присоединиться рабочие мастерских Московско-

Курской, Брестской и других железных дорог, но полиция вы-

следила рабочее собрание, созванное Орловым. В ночь на 11

ноября 1896 г. был арестован 51 член «Рабочего союза», сре-

ди них 35 рабочих. Обнаружено несколько гектографов, ми-

меографы, нелегальная литература. Через месяц были произ-

ведены новые обыски и аресты.

В 1897 г. «Рабочий союз» возглавили .В. В. Воровский,

К. М. Величкина, Н. Н. Вашков, И. С. Бабаджан, а после их

ареста — И. Ф. Дубровинский, Д. И. Ульянов и другие.

Несмотря на частые погромы, «Рабочий союз» продолжал

существовать и сумел обеспечить преемственность в работе.

Место арестованных занимали новые борцы. Руководство ра-

бочим движением со стороны социал-демократов хотя и осла-

бевало в отдельные моменты, но не прекращалось. Выслан-

ные из Москвы члены «Рабочего союза» закладывали осно-

вы подпольной социал-демократической работы среди про-

летариев других городов. Листовки московского «Рабо-