Text

МАРТИН ГАРРЕТТ

ВЕНЕЦИЯ

ИСТОРИЯ ГОРОДА

Александр Герцен говорил, что «великолепнее

. нелепости, как Венеция, нет. Построить город там,

f где город построить нельзя, само по себе безумие;

но построить так один из изящнейших,

грандиознейших городов — гениальное безумие.

Вода, море, их блеск и мерцанье обязывают

к особой пышности. Моллюски отделывают

перламутром и жемчугом свои каюты...

Каждый шаг торжественного шествия морской

красавицы должен быть записан потомству

кистью и резцом».

БИОГРАФИИ

ВЕЛИКИХ ГОРОДОВ

МАРТИН ГАРРЕТТ

ВЕНЕЦИЯ

ИСТОРИЯ ГОРОДА

Эксмо

Москва

МИДГАРД

Санкт-Петербург

2007

УДК 94(4)

ББК 63.3(4-Венеция)

В 29

Martin Garrett

VENECE: ACULTURAL AND LITERARY COMPANION

© Martin Garrett, 2001

Foreword © Michael Dibdin, 2001

© Andrew Esson, illustrations, 2001

© Nicki Averill, illustrations, 2001

Перевод с английского П. Щербатюк

Оформление серии А. Саукова

Гарретт М.

В 29 Венеция: История города/ Мартин Гарретт; [пер. с англ.]. —

М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. — 352 с.: ил. — (Бисирафии

великих городов).

ISBN 978-5-699-20921-7 (Эксмо)

ISBN 5-91016-005-2 (Мидгард)

Венеция — имя, ставшее символом изысканной красоты, интригую-

щих тайн и сказочного волшебства. Много написано о ней, но каждый

сам открывает для себя Венецию заново. Город, опрокинутый в отраже-

ние каналов, дворцы, оживающие в бликах солнечных лучей и воды, —

кажется, будто само время струится меж стен домов, помнящих славное

прошлое свободолюбивой Венецианской республики, имена тех, кто жил,

любил и творил в этом городе.

Как прав был Томас Манн, воскликнувший: «Венеция! Что за го-

род! Город неотразимого очарования для человека образованного — в

силу своей истории, да и нынешней прелести тоже!»

Приятных прогулок по городу дожей и гондольеров, романтиков и

влюбленных, Казановы и Бродского!

УДК 94(4)

ББК 63.3(4-Венеция)

ISBN 978-5-699-20921-7

ISBN 5-91016-005-2

© П. Щербатюк, перевод, 2007

© ООО «Издательство «Мидгард»,

издание на русском языке, 2007

© ООО «Издательство «Эксмо», оформление, 2007

От редакции

Есть просто города, то есть крупные населенные пункты,

и есть города особенные — города-метрополии (бывшие

столицы империй, ничуть не утратившие по сей день своего

имперского лоска — Париж, Лондон, Москва) и города-

музеи (где каждый камень дышит историей — Рим, Фло-

ренция, Афины), города-колоссы (Нью-Йорк, Токио,

Дели) и города-реликты (словно навсегда застывшие в про-

шлом разной степени отдаленности — Вена и Прага, Веро-

на и Таллинн). А еще — есть уникальный город, город на

стыке суши и моря, равно принадлежащий обеим, город-

эмблема и город-символ, город-фантазия и город-сказка; имя

этому городу — Венеция.

Пожалуй, емче многих других, писавших о Венеции в

стихах и в прозе, сказал об этом городе Александр Галич:

Вереницей похожие

Мимо нас города,

Но Венеция дожей —

Это все-таки да!

«Королева Адриатики», как ее часто называют, — го-

род двуликий, тщательно скрывающий свое истинное лицо

под маской повседневности. Этот город открывается взгля-

ду далеко не сразу. Чтобы приподнять его маску, лучше всего

6

От редакции

отправиться из береговой Венеции на катере по Большому

каналу; эта прогулка вдоль роскошных дворцовых фасадов

и византийских мозаик, под сводами Риальто и пролетами

других мостов хотя бы немного подготовит взгляд к тому

великолепию, которое ожидает сразу за пристанью в Лагу-

не, — просторной площади Сан-Марко с ее монументаль-

ной колокольней, почти ручными голубями, бесчисленными

магазинчиками и кафе по периметру (и среди них — знаме-

нитый «Флориан» с официантами в белых смокингах и не-

пременным роялем). Эта площадь распахивается перед гла-

зами, словно окно, а за спиной возвышаются величавый

Дворец дожей и совершенно невероятный, воздушный, будто

готовый взмыть в небеса собор Святого Марка...

Как заметил один путешественник, «Венеции легко про-

стить ее вечное самолюбование. Не важно, сколько раз мы

видели ее в кино или на картинках — реальная Венеция ока-

жется более сказочной и сюрреалистичной, чем допускало

самое смелое воображение. Все путеводители мира не спо-

собны передать экзотической красоты этого города, кото-

рый словно сошел с полотен Каналетто». Александр Герцен

говорил, что «великолепнее нелепости, как Венеция, нет.

Построить город там, где город построить нельзя, само по

себе безумие; но построить так один из изящнейших, гран-

диознейших городов — гениальное безумие. Вода, море, их

блеск и мерцанье обязывают к особой пышности. Моллюс-

ки отделывают перламутром и жемчугом свои каюты... Каж-

дый шаг торжественного шествия морской красавицы дол-

жен быть записан потомству кистью и резцом». А Томас

Манн прибавлял: «Венеция! Что за город! Город неотрази-

мого очарования для человека образованного — в силу сво-

ей истории, да и нынешней прелести тоже!»

Приятных прогулок по городу дожей и гондольеров, ро-

мантиков и влюбленных, Казановы и Бродского!

Мартин Гарретт

ВЕНЕЦИЯ:

история города

Предисловие

«Само ее имя я пишу с огромным удовольствием, —

писал Генри Джеймс о Венеции, — но не уверен, что не

было бы определенной дерзостью с моей стороны утверж-

дать, будто я могу к нему что-то добавить». Даже если не

принимать в расчет двойное отрицание, то уже подобного

предостережения от излишней бойкости пера из уст авто-

ра, известного своей сдержанностью, достаточно, чтобы

заставить задуматься любого журналиста, эссеиста или, как

в нашем случае, автора предисловия.

Так можно ли к этому имени что-нибудь добавить? «Ве-

нецию изображали и описывали тысячи раз, — продолжа-

ет Джеймс, — и из всех городов мира именно ее проще

всего посетить, не выходя из комнаты». Впервые это заме-

чание появилось на страницах журнала «Century Magazine»

почти сто двадцать лет назад, в ноябре 1882 года. И если

уже тогда оно было вполне справедливо, насколько же верно

сейчас!

Действительно, «изображали и описывали» Венецию

немало. В работах бесчисленных авторов — от акварели-

стов-любителей до мастеров, которых Джеймс величает не

иначе как «тот самый Тинторетто и тот самый Веронезе»,

запечатлены ее виды; ей посвящено огромное количество

литературных произведений, написанных в самых разных

жанрах — от «странной, запоздалой прозы» Рескина до

10

Майкл Дибдин

наблюдений «сентиментального путешественника» Джейм-

са, и многим до сих пор сложно представить себе иные вза-

имоотношения с Венецией за пределами круга, очерченно-

го этими двумя понятиями. Но мне кажется, кое-что доба-

вить все-таки можно, даже в наши дни: как минимум —

плейер и пару наушников.

За тридцать лет до эссе Генри Джеймса Роберт Брау-

нинг написал стихотворение «Токката Галуппи». «Бедный

Браунинг», — назвал его Бернард Шоу из-за тех злосчаст-

ных строк, где поэт сравнивает Россини и Верди и соверша-

ет все мыслимые и немыслимые ошибки, начиная от имени

композитора и заканчивая несуществующей токкатой (Га-

луппи писал сонаты для клавишных, но это прозвучало бы

слишком современно), ради идеи создать образ старомод-

ного чудака, на которого безразлично и свысока поглядыва-

ют веселые и юные современники. Стоит напомнить, что

Галуппи был родом с острова Бурано, знаменитого своими

кружевами; его, несомненно, можно назвать одним из са-

мых популярных и успешных музыкантов XVIII столетия,

слава о нем как о пианисте-виртуозе разнеслась по всему

миру — в частности, Екатерина Великая пригласила его дать

несколько концертов в России.

Тем не менее поразительно, что Браунинг вообще что-

то знал о Галуппи. Поэт был большой любитель блошиных

рынков, возможно, именно там ему и довелось набрести на

партитуры произведений этого композитора, как раз в пе-

риод создания сборника, позже получившего название

«Кольцо и книга». Маловероятно, чтобы ему когда-либо

доводилось слышать музыку Галуппи вживую, и тем бо-

лее — музыку более ранних венецианских композиторов.

И хотя мы не сможем посетить ту Венецию, какой ее знали

Джеймс, или Рескин, или Браунинг, у нас все-таки есть

ключ, способный открыть дверь в мир прошлого и позво-

лить почувствовать, каково было жить в этом городе во

Предисловие

И

времена его расцвета. И этот ключ — музыка, которая при

жизни упомянутых литераторов уже не только не исполня-

лась, но практически и не могла быть исполнена.

Стоит еще раз подчеркнуть, что подобная счастливая

возможность появилась у нас совсем недавно. Помню, как

годах в 1960-х мне довелось присутствовать на концерте,

где играли «Псалмы вечерни» Монтеверди, написанные в

1610 году, и не по себе становилось, наблюдая мучитель-

ные усилия корнетистов совладать с руладами в « Магни-

фикат». В тот же период сонаты Джованни Габриели если

и исполняли, то только как нелепо переложенные для со-

временного духового оркестра. Теперь же произведения

обоих композиторов вошли в репертуары концертов ста-

ринной музыки благодаря новому поколению музыкантов-

виртуозов, которые могут сыграть что угодно — не важ-

но, написано ли это для корнета, цитры, дульчиана или

любого другого столь же причудливого, сколь и восхити-

тельного инструмента оркестра эпохи Возрождения. Эти

виртуозы аккомпанируют преданным своему делу певцам,

в совершенстве овладевшим старинной техникой пения, не-

обходимой для того, чтобы успешно услаждать слух музы-

коведов, раскопавших в библиотеках Европы «утраченные»

шедевры для современных исполнителей.

Здесь не место распространяться о невообразимом бо-

гатстве стилей венецианской музыки, поскольку существует

немало специальных работ на эту тему. Я же хочу дать один

практический совет. Перед тем как отправляться в путь, про-

слушайте записи старинной музыки и составьте для себя пару

подборок. Даже если вы и не имели счастья получить при-

глашение на концерт в каком-нибудь палаццо, я предложил

бы вам отдать предпочтение вокальным композициям и ду-

ховной музыке. (Большая часть светской музыки — сонат,

концертов и соло-кантат — исполнялась в частных домах.)

Публичные представления обычно устраивались либо в ску-

12

Майкл Дибдин

оле одного из городских братств, либо в базилике Сан-Мар-

ко — которая, и об этом не стоит забывать, с церковной

точки зрения была не более чем личной часовней дожа, в

точности как те часовни, что можно видеть во многих поме-

стьях в Англии. (И наоборот, собор Сан-Пьетро ди Кас-

телло, унылую пустынную громадину, очаровательную, как

железнодорожный вокзал в викторианском стиле на какой-

нибудь заброшенной ветке, возвели в безлюдном уголке на

промышленных окраинах города — недвусмысленный от-

вет Венеции на претензии папы и Рима. Одно время суще-

ствовала даже вполне объективная вероятность, что Вене-

цианская республика встанет на сторону протестантов в про-

должительной религиозной холодной войне.)

Подобную «публичную» музыку лучше воспринимаешь,

сознавая отчетливо звучащие в ней явный вызов и откро-

венную демонстрацию мощи, богатства и великолепия La Se-

renissima (Светлейшей) и то, что религиозный текст, да и

сам Господь, служили не более чем предлогом для ее со-

здания. Послушайте композиции, записанные ансамблем

«Габриели-консорт» под руководством Пола Маккри-

ша, — и перед вами предстанет республика в зените ее сла-

вы, в то время как в записях духовной музыки Вивальди в

исполнении «Кингз Консорт» и Роберта Кинга уже слыш-

на нежность декаданса. Обязательно обратите внимание

на мрачные, торжественные интонации Габриели и извеч-

ное журчанье воды, присутствующее во всех произведени-

ях Вивальди, особенно заметное в медленных частях: оно

служит непрестанным остинато, напоминающем о набе-

гающих на берег волнах лагуны.

Записав избранные отрывки, вам следует перейти на

ночной образ жизни. Едва стемнеет, выходите из гостини-

цы, включайте музыку, сворачивайте на втором перекрест-

ке направо, затем третий поворот налево — и позвольте

себе заблудиться. Венеция — один из самых безопасных

Предисловие 13

городов мира, и рано или поздно вы наткнетесь на какой-

нибудь ночной вапоретти, которые курсируют круглые сут-

ки. Взойдите на борт, посмотрите на город с воды, а потом

постарайтесь пешком отыскать дорогу обратно. Вы в бук-

вальном смысле слова останетесь с городом один на один —

самая большая роскошь, которую он может вам предло-

жить, — и если звуки, услаждающие ваш слух, не настро-

ят вас на близкое и эмоциональное общение с призраками

браунинговских «милых усопших» женщин и мужчин, мне

остается вас только пожалеть.

Но было бы проявлением дурного вкуса увенчать эту про-

гулку размеренными звуками Пятой симфонии Малера на

том лишь основании, что Висконти использовал ее в своем

фильме по новелле Томаса Манна, действие которой проис-

ходит в Венеции. Малер писал «Адажиетто» как песнь о

любви для своей жены Альмы, и его вовсе не следует испол-

нять в похоронном ритме, да и не имеет оно ничего общего

ни со смертью, ни с нашим волшебным городом. Я бы пред-

ложил вам послушать музыку из первого действия балета

Стравинского «Орфей», с его эллиптическими аллюзиями

на струнные остинато Вивальди, где возгласы деревянных и

медных духовых — будто появление призрака Габриели, а

финальная незаконченная прогрессия буквально нашепты-

вает нам «И что теперь?..». Краткое, проникновенное и не-

завершенное — это идеальное музыкальное «прощай» го-

роду, любимому композитором больше остальных. Он по-

хоронен на острове-кладбище Сан-Микеле, тихом приста-

нище, где в часы, когда город наводнен туристами, стоит

укрыться, погрузившись в чтение превосходного путеводи-

теля Мартина Гаррета и, может быть, еще «Незримых го-

родов» Итало Кальвино — нечто вроде бедекеровского спут-

ника путешественника по Венеции нашей мечты. Скоро на-

ступит ночь, и незримый город вновь обретет плоть.

Майкл Дибдин

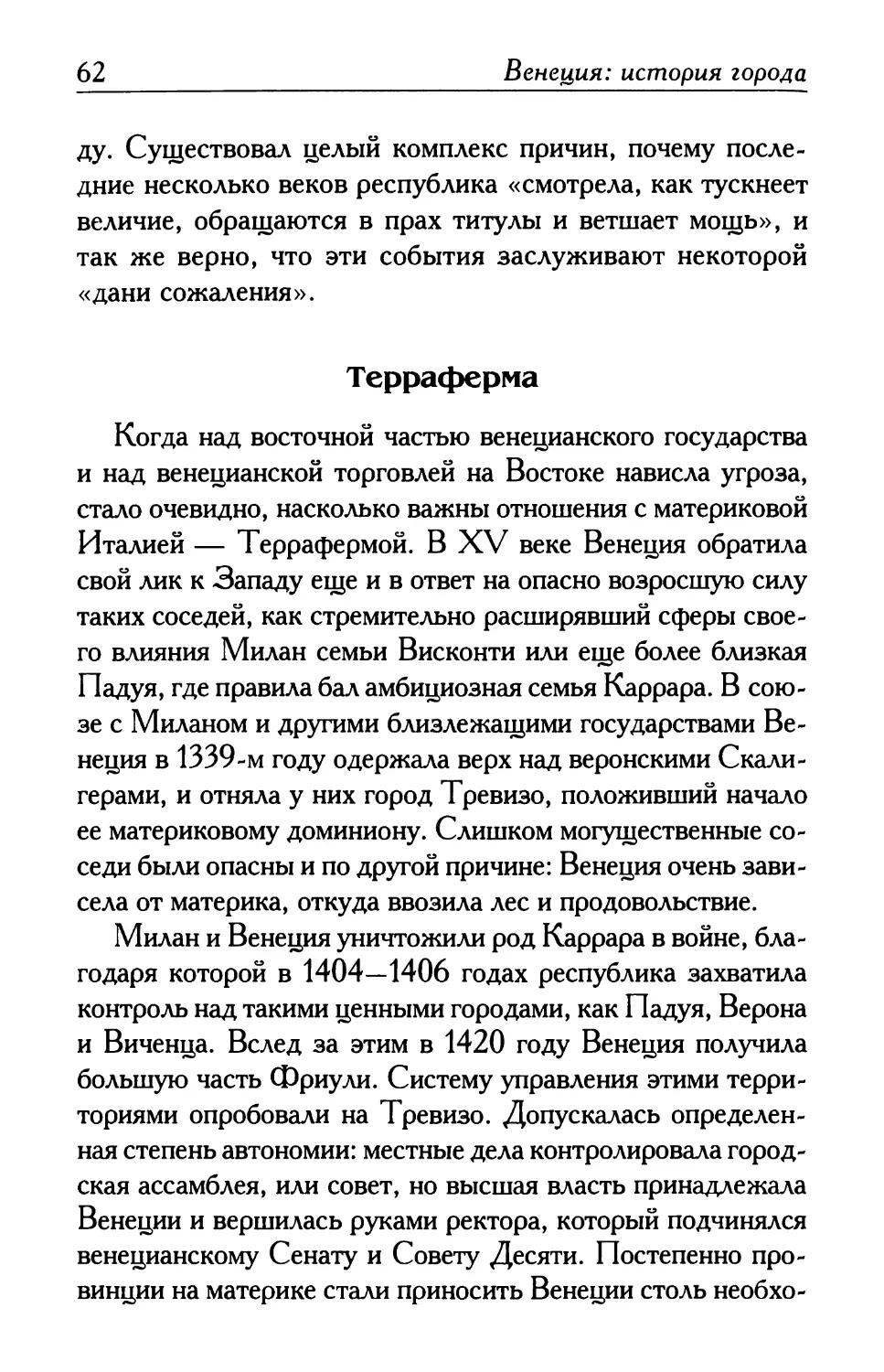

Арсен:

^4

гавань i

:Рйва;:Лсл;?^.

Скьявони.

Остров<>**

Святого:.:*’.

Петра^ЛЦ

[Остров

JСвятой

| Елены-*

><**

Сая-

Микеле

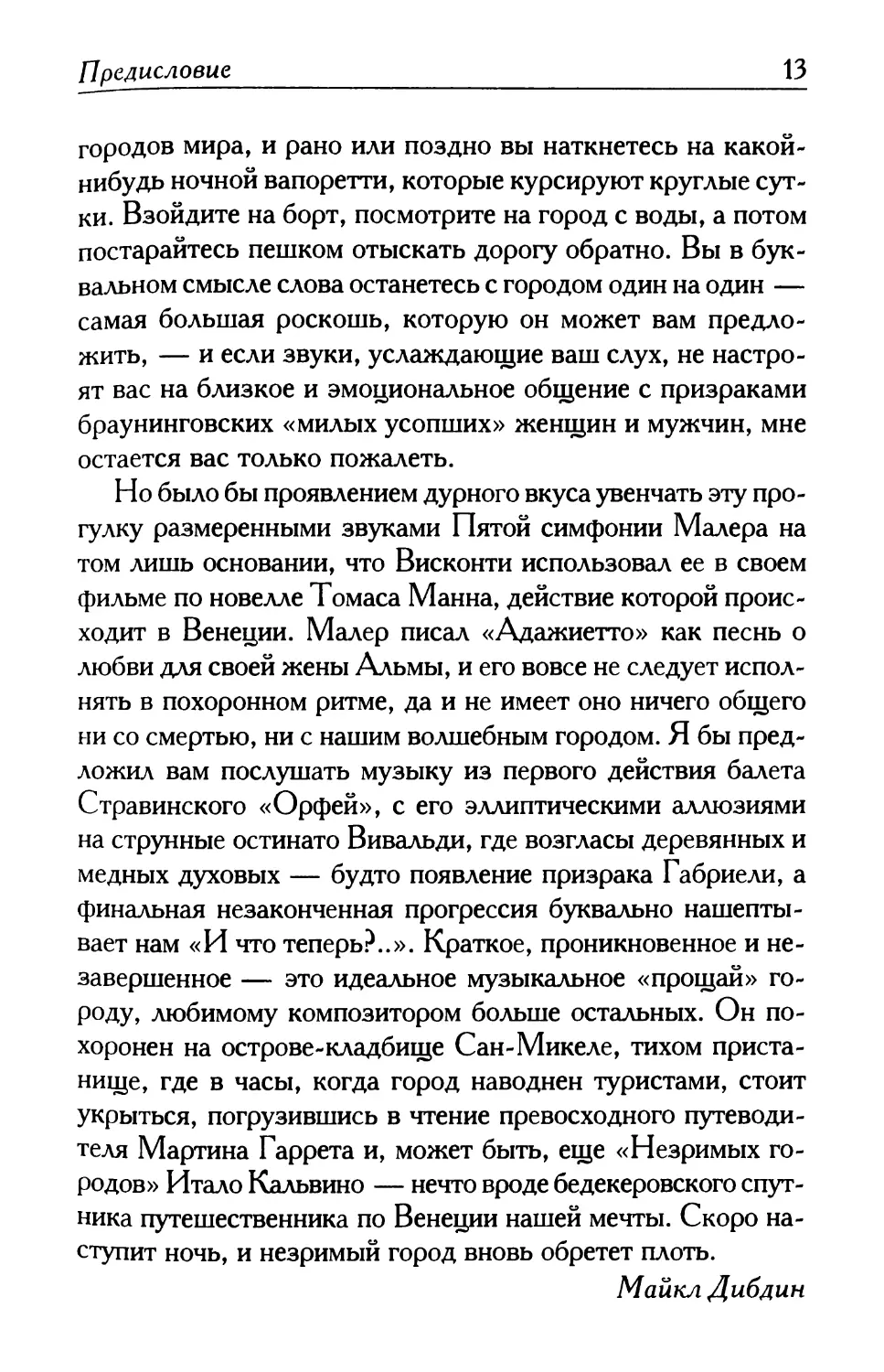

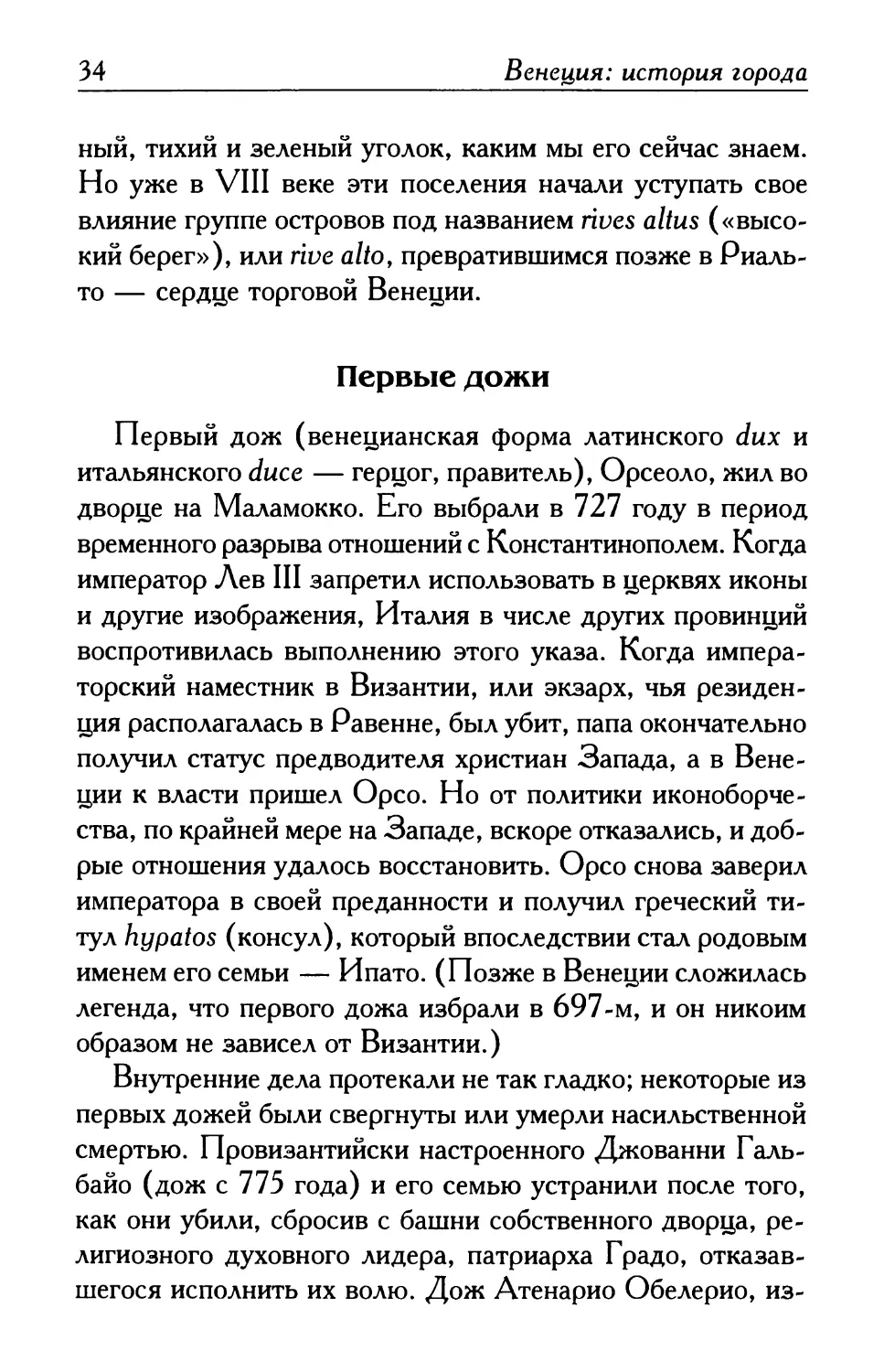

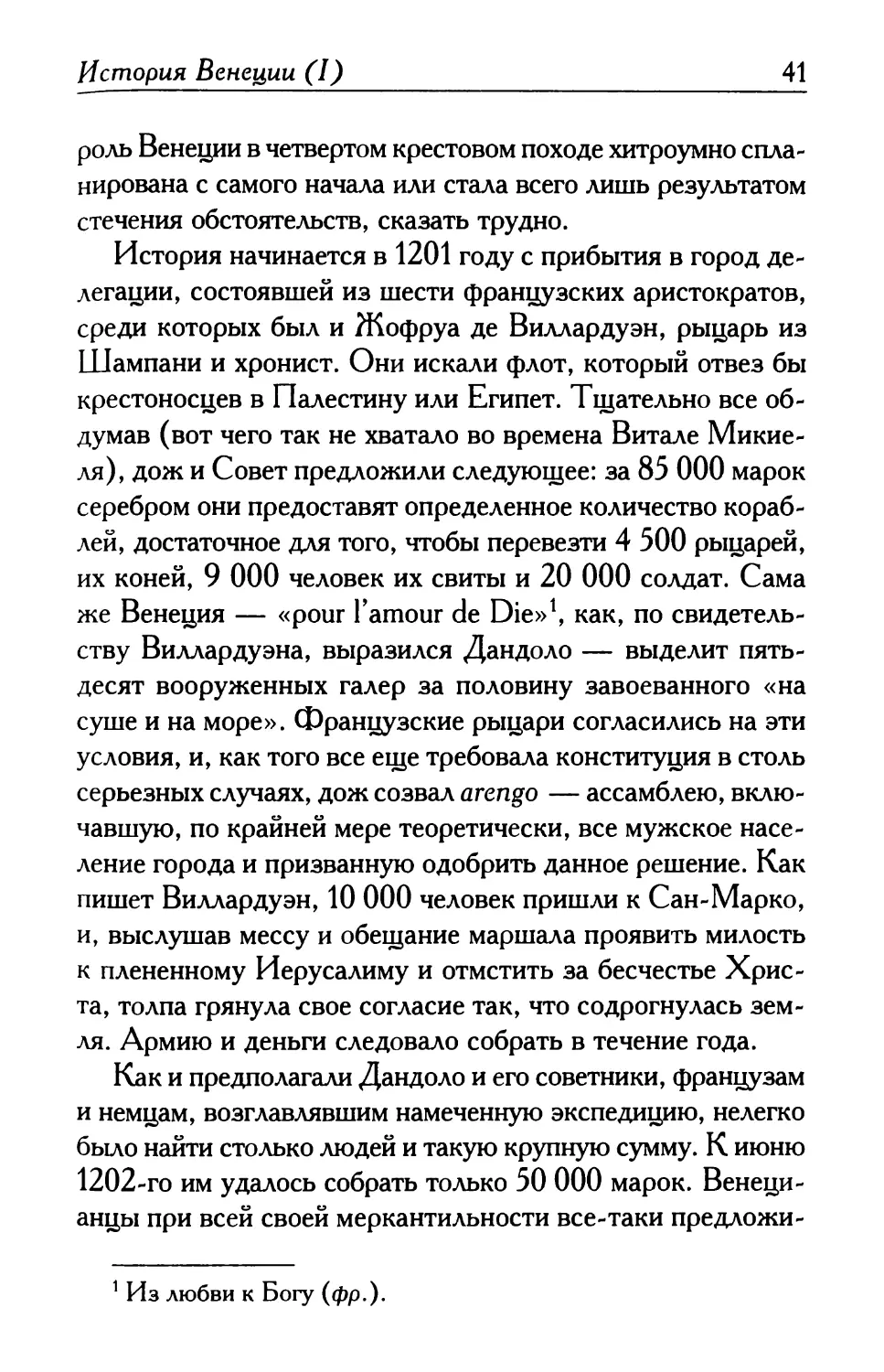

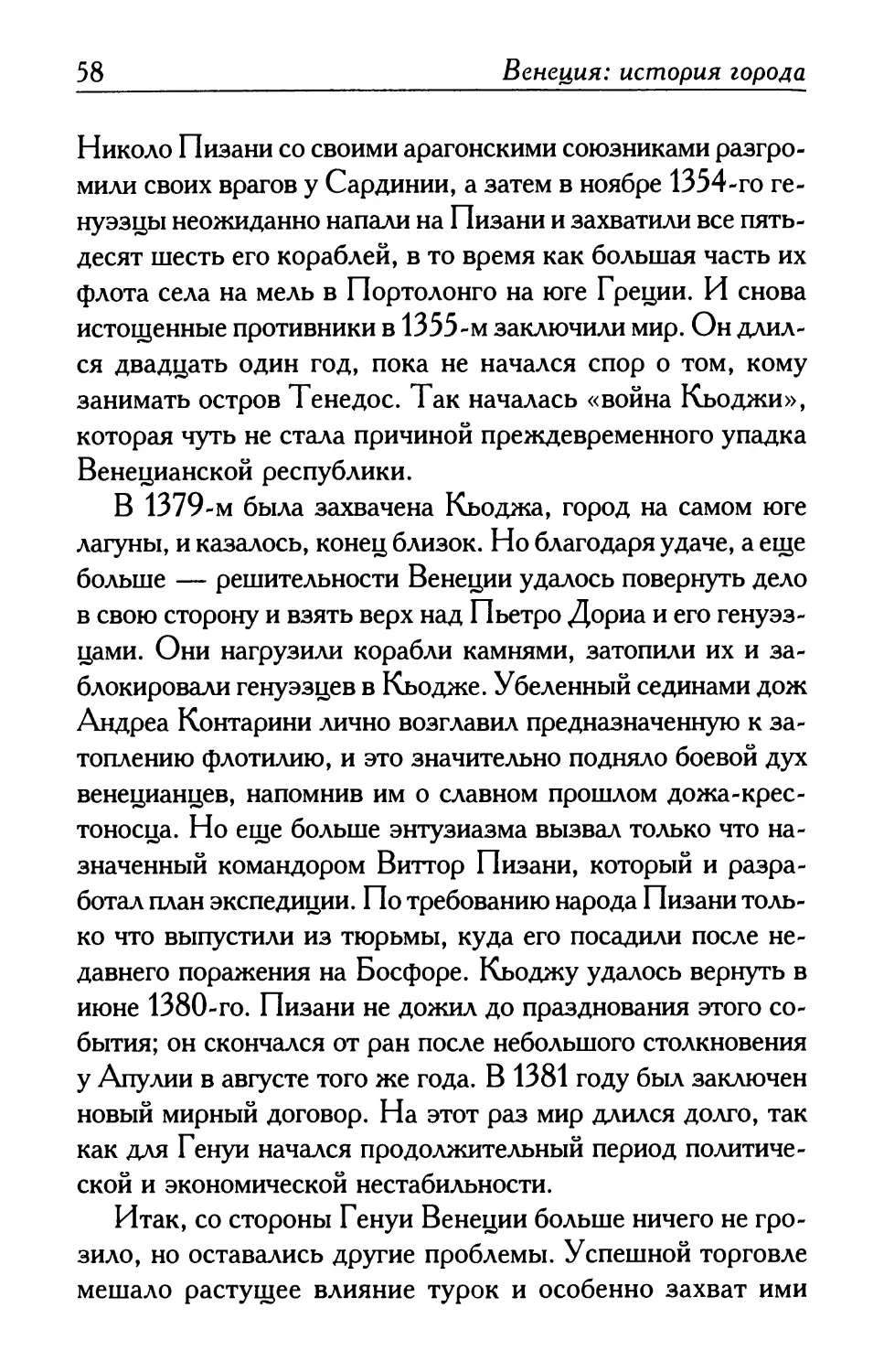

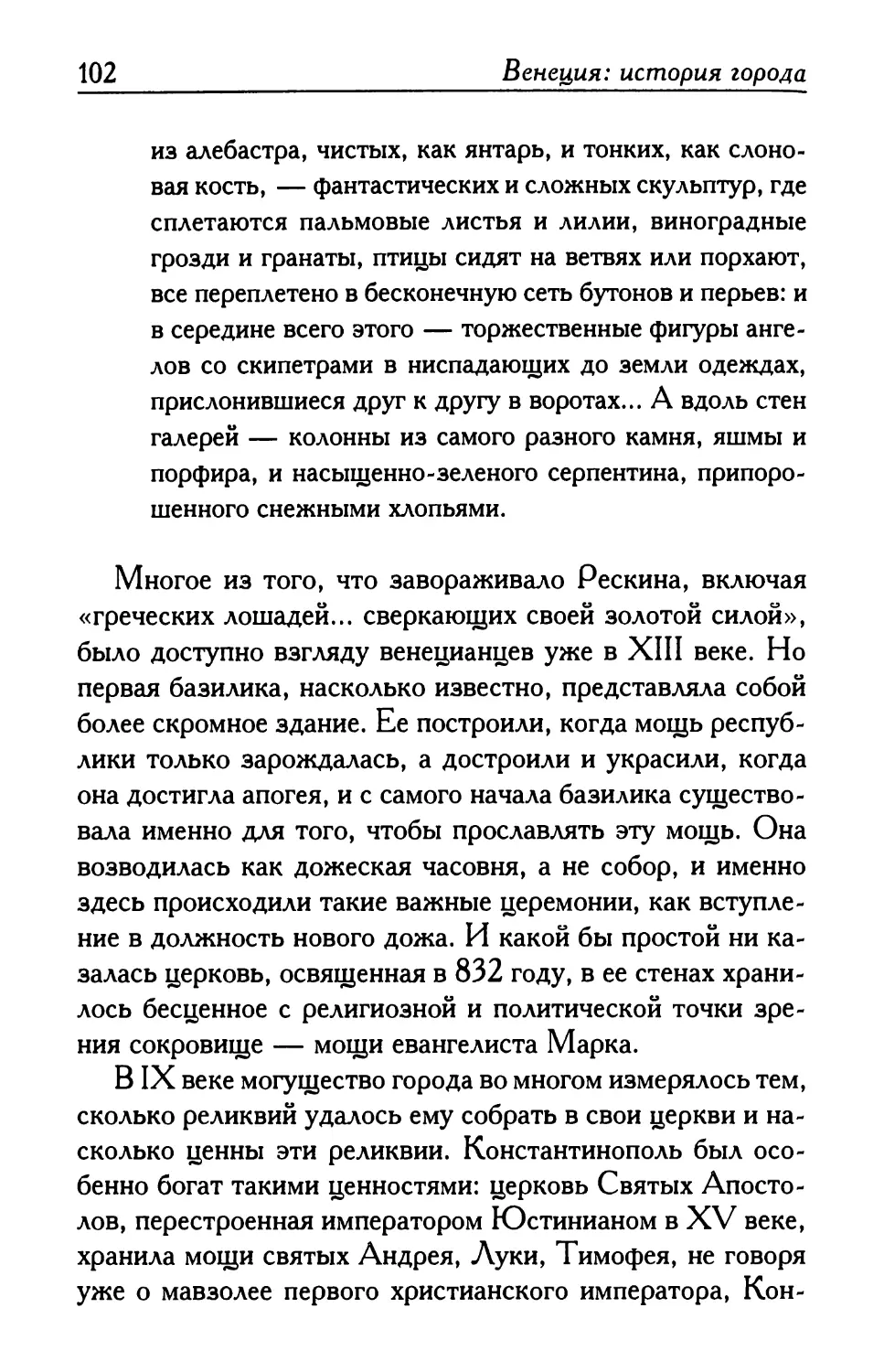

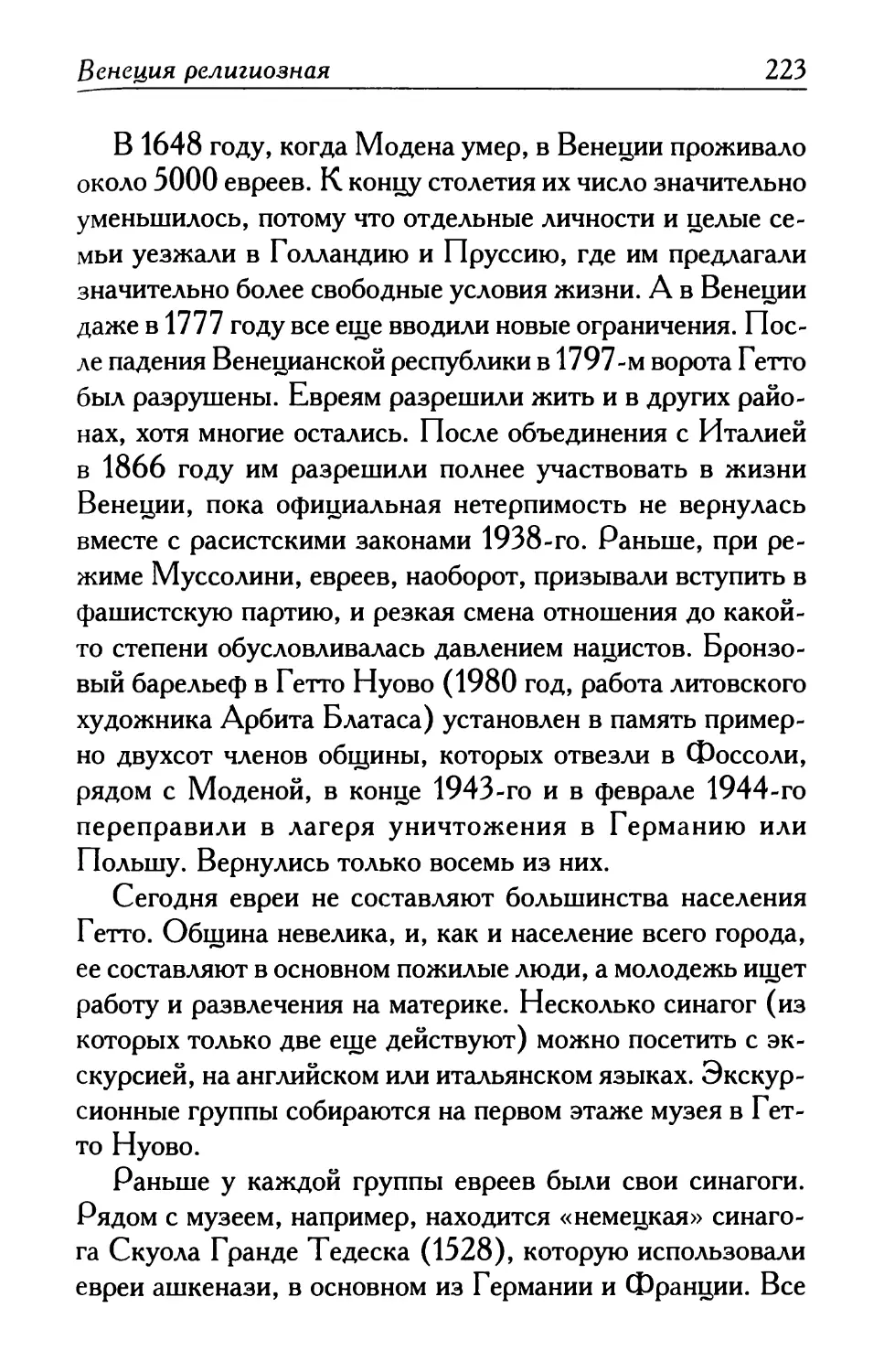

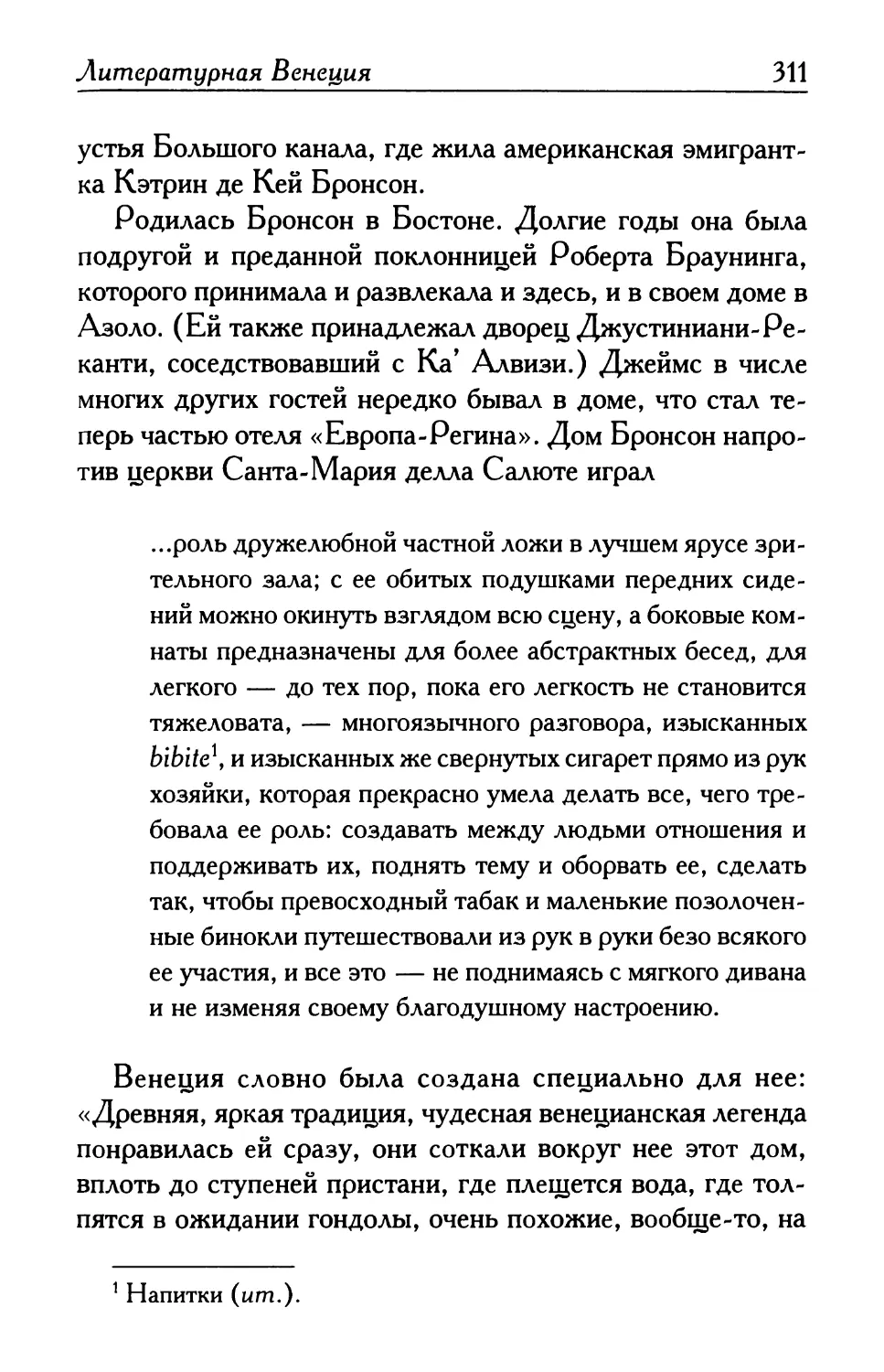

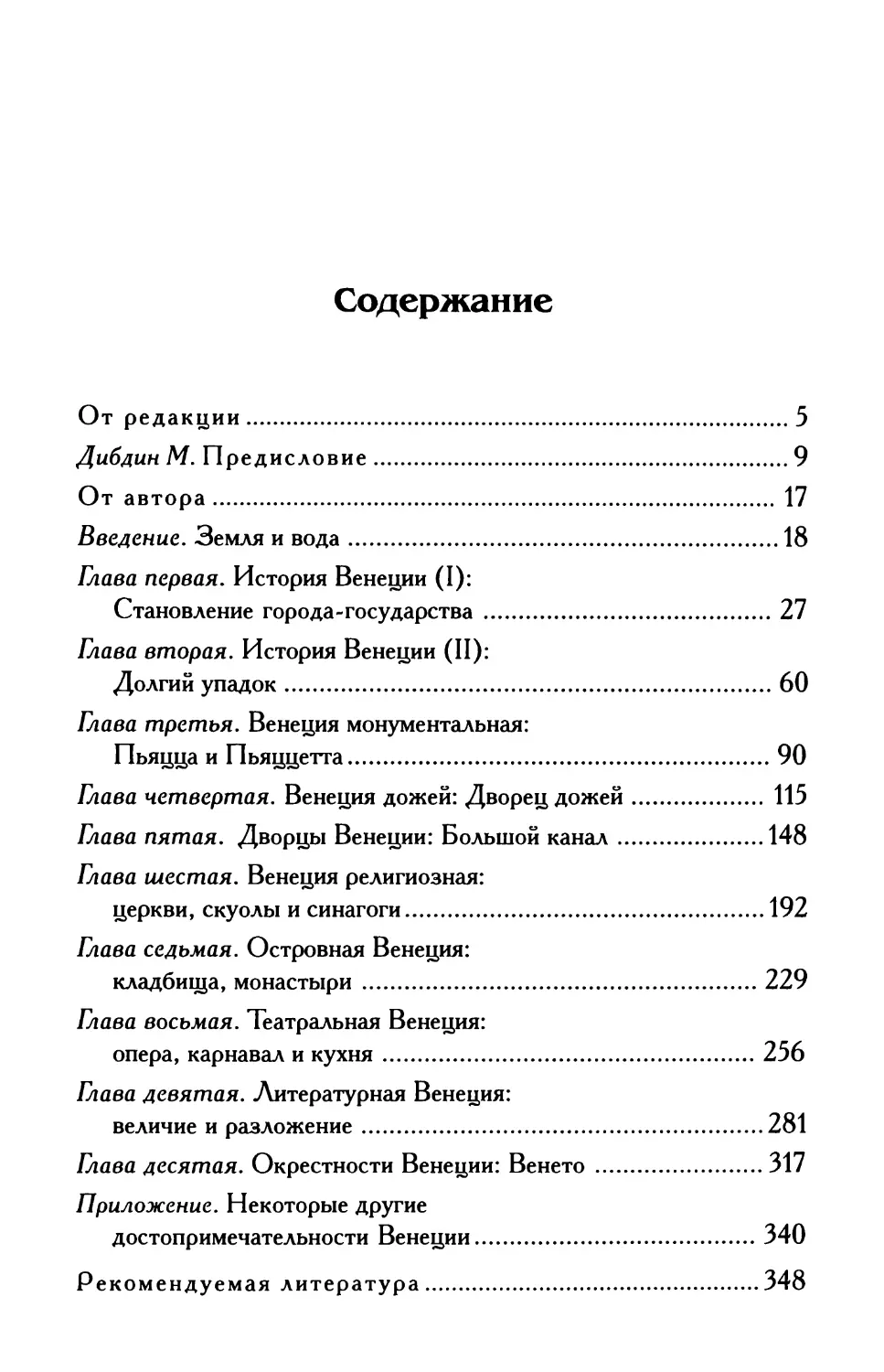

1. Базилика Сан-Марко

2. Дворец дожей

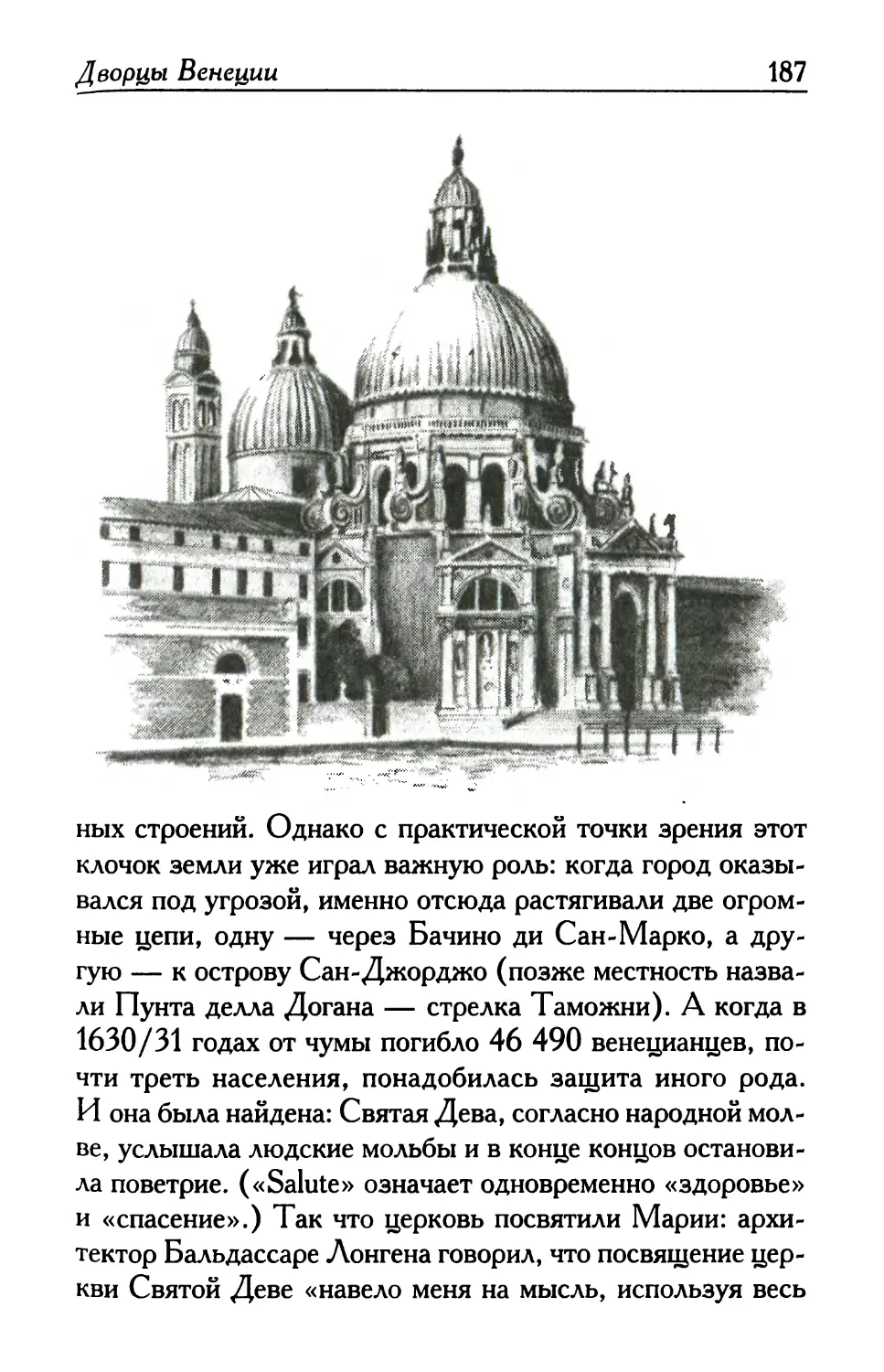

3. Церковь Санта-Мария делла Салюте

4. Церковь Иль Реденторе

5. Церковь Сан-Джорджо Маджоре

6. Собор Сан-Пьетро ди Кастелло

7. Церковь Санти-Джованни-э-Паоло

(Дзаниполо)

8. Церковь Санта-Мария деи Мираколи

9. Галерея Академии

10. Ка’ Реццонико

И. Ка’ Фоскари

12. Церковь Фрари

13. Скуола Гранде ди Сан-Рокко

14. Мост Риальто

15. Ка’ д'Оро

16. Гетто

17. Церковь Мадонна делль Орто

11....-.

ТЕР ТВ А > ч

От автора

Путешествие в Венецию нельзя заменить ничем. Но

можно, впрочем, сделать это событие более полным, пред-

варительно собрав сведения о городе. Небесполезно про-

читать целиком длинную историю Венецианской респуб-

лики. Если же вам хочется чего-то более поэтичного, вы

могли бы, скажем, побродить по Венеции Генри Джеймса,

пока она не станет частью вашей собственной Венеции.

Приезжая во второй раз, а потом в каждый последующий,

вы заметите, что общее впечатление всякий раз будет впи-

тывать в себя воспоминания, прочитанные книги и послед-

нююновую, удивительную встречу с городом. Сознательно

или нет, мы сравниваем Венецию средневековых хронис-

тов, Рескина, Иена Макьюена — или Карпаччо или Ка-

налетто — с нашей собственной; мы следуем некоторыми

из их маршрутов, повторяем их слова и интонации.

Эта книга представляет сведения об архитектуре и ис-

кусстве Венеции. Она включает в себя также очерки об

истории города, его литературе, музыке, театре, праздне-

ствах и кухне. Автор стремился помочь читателю обрести

свою собственную Венецию, уникальную и неповторимую.

Мне хотелось бы поблагодарить Джона Эдмондсона за

интерес и добрые слова, Джеймса Фергюсона за весьма

полезные предложения и замечания, а также Элен, Фи-

липпа и Эдмунда за поддержку.

Мартин Гарретт

Введение

Земля и вода

Путеводители зачастую настойчиво убеждают путеше-

ственников в том, что в Венеции можно куда угодно доб-

раться на лодке. Лирический герой стихотворения Робер-

та Браунинга «Токката Галуппи» считает, что «море там

вместо улиц», но ему-то как раз такое заслуживающее по-

рицания преувеличение простительно, ведь он «никогда не

покидал Англии». На самом деле здесь не только суще-

ствуют улицы в привычном смысле этого слова, но их еще

можно разделить на несколько типов: узкие — calle; rio

leva, которые получаются, когда засыпают землей неболь-

шие каналы (по); или крытые — sottoportego, более широ-

кие — salizada (так в Средние века изначально называли

первые мощеные улицы), протянувшиеся вдоль каналов

fondamenta и, наконец, riva — пристани. Кроме того, есть

еще, например, и построенная в XIX веке длинная Страда

Нова, начинающаяся у вокзала и тянущаяся до самого мо-

ста Риальто, или широкая виа Гарибальди в восточной Ве-

неции (в прошлом тоже канал) с ее бесчисленными ба-

рами, ресторанами, магазинами и прилавками прямо на ули-

це, где по утрам торгуют фруктами.

Введение

19

Расположенные поблизости от виа Гарибальди Обще-

ственные сады еще больше удивили бы браунинговского

рассказчика. Вместе с другими островками зелени в пра-

вой части города сады образуют настоящий лес, который

вы непременно заметите, подплывая на лодке со стороны

Лидо. Некогда здесь располагался зверинец, куда и сам

Браунинг, знавший Венецию несколько лучше персонажа

своей «Токатты», регулярно наведывался, чтобы исполнить

ритуал, выдававший в нем истинного англичанина. Его под-

руга Кэтрин де Кей Бронсон вспоминала пожилого поэта

и его сестру Сарьянну.

Они неизменно приносили с собой много печенья и

фруктов для плененного слона, о чьей одинокой участи

поэт, страстный любитель животных, нередко упоминал

с состраданием. Огромный бабуин, заключенный во

флигеле, когда-то служившем теплицей, тоже стал пред-

метом его интереса. К счастью, этот зверь никакого со-

чувствия не пробуждал, так как выглядел здоровым и

довольным судьбой, и одинаково радовался как самим

посетителям, так и ежедневно приносимым ему лаком-

ствам. Пожелав доброго утра и приятного аппетита этим

двум животным, поэт мимоходом приветствовал двух

прекрасных газелей, затем удостаивал беглым взглядом

пеликанов, страусов и удивительных изящных кенгуру.

Удивительных изящных кенгуру давно нет и в помине,

остались только овеянные тишиной деревья и зеленая тра-

ва, и даже сейчас случается, что здесь царит тот же покой

и умиротворение, что и во времена Жорж Санд, которая

бродила здесь когда-то, встречая на своем пути лишь «не-

скольких старых ворчунов, глупых курильщиков да желч-

ных меланхоликов». Элегантные венецианские леди, отме-

20

Венеция: история города

чала писательница, слишком боялись жары — или холо-

да — а «культурные мужчины предпочитают места, где они

могли бы встретить представительниц прекрасного пола:

театр, conversazioni1, кафе и затененную Пьяццетту в семь

часов вечера».

В Венеции есть не только улицы и сады (очень немно-

го), но и площади: маленькие — corti, небольшие — cam-

pielli, и campi — побольше. Иногда на кампо людно, до-

вольно часто там можно найти одно-два кафе, антиквар-

ный магазин (кампо Бандьера-э-Моро), аптеку (кампо

Сан-Стин); многие из них окутаны тишиной и безлюдны,

как и большая часть Венеции, раскинувшаяся в стороне от

основных достопримечательностей. Соседи встречаются

здесь вдвоем или втроем посидеть, поговорить, да изредка

мимо проедет ребенок на велосипеде. Только пьяцца Сан-

Марко настолько велика, что достойна гордого звания

«пьяцца» (площадь), но даже здесь — где еще, кроме Ве-

неции, встретишь такое в наши дни? — звучат лишь люд-

ские голоса. (Есть еще Пьяццетта — пространство между

Сан-Марко и берегом. Она находится слева от пьяццы

Сан-Марко и называется пьяццетта Джованни XXIII —

в честь папы-реформатора, который до избрания был ве-

нецианским патриархом, — но из-за украшающих ее львов

из красного мрамора ее чаще называют пьяццетта деи Ле-

ончини.) И конечно, важной составляющей города являет-

ся множество мостов, соединяющих многочисленные ост-

ровки, из которых и состоит Венеция. Именно с них от-

крываются великолепные виды на узкие каналы и выстро-

ившиеся вдоль берегов дома, лодки, до краев груженные

фруктами, напитками, бакалейными товарами и строитель-

ными материалами. Приезжие непременно заблудятся, если

1 Вечер, устраиваемый научным или литературным обществом (ит.).

Введение

21

им не хватает умения или воображения, чтобы ориентиро-

ваться по карте (спасти их может лишь врожденный ин-

стинкт направления, присущий кошкам и перелетным пти-

цам), и обнаружат, что нет никакой возможности отыскать

заманчивые ресторанчики, мимо которых они проходили

буквально несколькими минутами раньше, но зато улицы и

переулки, пройденные уже час назад, вдруг снова возника-

ют за ближайшим поворотом. А заботливо развешенные

по городу указатели на Сан-Марко, Риальто, вокзал и пьяц-

цале Рома только помогут путнику убедиться, что он идет

в совершенно неверном направлении. Чтобы взбодрить-

ся — особенно если хотите как можно скорее увидеть цер-

ковь Джезуати (Санта-Мария дель Розарио), пройдите

вдоль по рио Тера Фоскарини ди Сантаньезе, мимо гале-

рей Академии, и вскоре, к вашему полнейшему изумлению,

она выведет вас прямиком к набережной Дзаттере.

Некоторым лучше других удается следовать инструкци-

ям вроде «сверните налево после Понте деи Пердути, прой-

дите вдоль калле, затем направо — на второй мост через

рио, сверните еще раз направо и идите в сторону Сант-Ан-

тонио». Но во избежание непредвиденных обстоятельств

некоторые предусмотрительные викторианские путеводите-

ли советуют отправляющемуся на пешую прогулку воору-

житься компасом. Впрочем, сами венецианцы охотно под-

скажут вам дорогу, ведь они знают то, о чем не подозревает

ослепленный красотой извилистых улочек и успевший нате-

реть мозоли турист, — что сам город совсем невелик. И па-

мятуя о его скромных размерах, очень даже стоит позволить

себе заблудиться, чтобы набрести в результате на церковь,

которую вы вовсе и не искали. Полезно будет также вос-

пользоваться наставлением Огастеса Хэйра, автора много-

численных путеводителей конца XIX — начала XX века.

В главе «Что делать?» он советует: «Сложно придумать

22

Венеция: история города

более увлекательное занятие в свободное время, чем сидеть

в тени на кремовом мраморном парапете набережной и рас-

сматривать какой-нибудь из знаменитых каналов». Но даже

и не самые именитые каналы вполне подойдут для этой цели.

В 1850-х французский писатель Теофиль Готье находил нео-

бычайно поэтичными узкие и непрезентабельные каналы, где

вдоль берегов выстроились полуразрушенные дома, а мед-

ленно текущая вода несет картофельные очистки и солому

из старых матрасов.

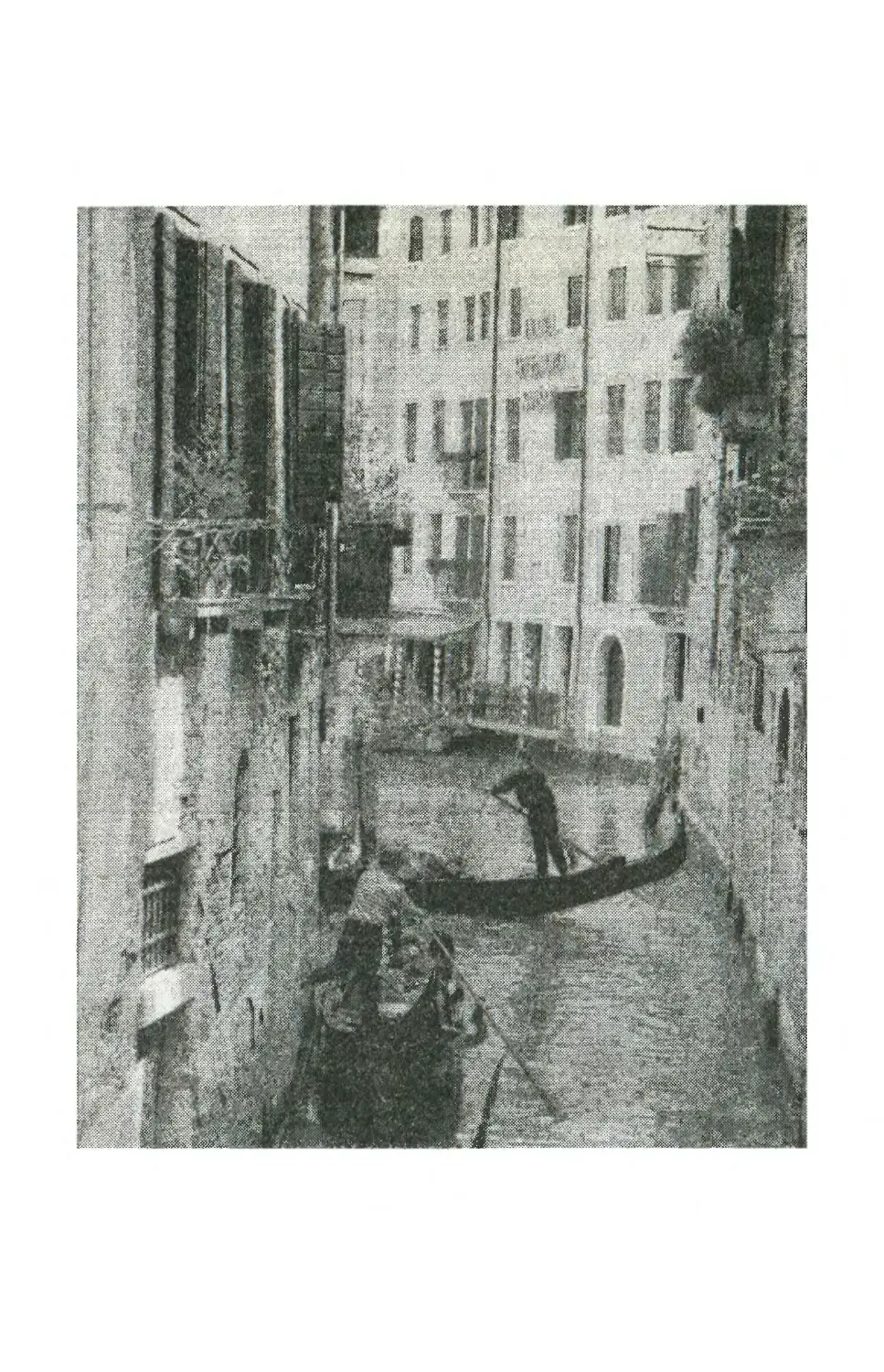

Путешествие на лодке — если, конечно, ее не сопровож-

дают слишком большие косяки этих самых очистков — тоже

стоит того, чтобы его рекомендовать. Когда-то гондола была

отличительной чертой венецианской жизни. В XVII столе-

тии Джон Ивлин назвал ее в своих дневниках «водной ка-

ретой», почти такой же естественной и привычной, как лод-

ки, бороздившие в те времена воды Темзы. Такие «каре-

ты» украшают во множестве самые разные изображения

Венеции, от полотен Карпаччо XV века, до регат и видов

на каналы кисти Каналетто. (Крытые каюты, или felze, про-

существовали до XIX века, и только тогда, похоже, на-

всегда вышли из моды.) Мир, окружавший Венецию, ста-

новился все более технически развитым, и гондола посте-

пенно превратилась в нечто экзотическое. Тернер изобра-

жал то, что Джон Рескин описывал как «лазурные,

бездонные глубины хрустальной тайны, по которой сколь-

зит, двоясь, гордо изогнутая гондола... ее алые драпировки

сверкают на фоне пламенеющей глади, а изогнутое весло

разбивает сияющую воду, поднимая в воздух облако золо-

той пыли». Лорд Байрон намекает в «Беппо» (1818) на то,

что гондолы используются и для других целей: хоть вид у

них и похоронный, и «мнится, лодка с гробом проплыва-

ет», но стоит вам оказаться под ее пологом, и «кто в нем,

что в нем — кто ведает, кто знает?»

Введение

23

То под Риальто пролетят стрелой,

То отразятся в медленном канале,

То ждут разъезда сумрачной толпой,

И часто смех под обликом печали,

Как в тех каретах скорбных, утаен,

В которых гости едут с похорон1.

Переправляясь на гондоле через канал и оставляя ее око-

ло палаццо напротив, богачи, аристократы и иностранцы

навещали друг друга. Они ступали на берег, в мехах и жем-

чугах, чтобы украсить своим присутствием театральное

представление, а «бесшумный рой», по выражению Бай-

рона, терпеливо ожидал их появления. Рескин, в свою оче-

редь, приводил гондольеров в ярость, поскольку мог за-

ставить свою лодку простоять несколько часов у причала

или вновь и вновь проплывать мимо одного и того же полу-

разрушенного дворца, чтобы в мельчайших деталях рас-

смотреть дверные проемы, лепнину или какой-нибудь ор-

наментальный щит.

Теперь гондола сменила и статус, и функции: обычно ее

нанимают только туристы, а для большинства прочих она

стала непозволительно дорога. Но, к счастью, не менее за-

нимательно путешествовать по городу на том виде транс-

порта, которым пользуется большинство, — на вапоретто,

быстром моторном речном трамвайчике, чей двигатель из-

начально приводил в движение пар — vapore. Единствен-

ным серьезным его недостатком является то, что шум мо-

тора, вспенивающий водную гладь винт и тянущийся за ним

белый пенистый гребень волн разрушают и поэтический

образ, и вполне реальное основание города. Но любой, кро-

ме разве что местных жителей, скорее всего, найдет неко-

1 Перевод В. Левика.

24

Венеция: история города

торое очарование в ожидании на остановке, которая пред-

ставляет собой будочку, покачивающуюся на волнах, и в

самой поездке — по крайней мере, при хорошей или снос-

ной погоде — в обдуваемом ветром трамвайчике, мимо

видов, во многом схожих с теми, что создавали Тернер и

Рескин. И так же, как и при пешей прогулке, совсем не-

трудно забыть о толпе и притвориться в глубине души, что

вы смешались с местными жителями. Для этого стоит толь-

ко удалиться ненадолго от приевшихся и банальных до-

стопримечательностей.

Хороший способ почувствовать формы и очертания го-

рода — воспользоваться одним из водных маршрутов во-

круг города (giracitta, или джирачитта), который широкой

петлей охватывает район города от Сан-Марко, вдоль ка-

нала Джудекка, мимо доков и огромных паромов, плыву-

щих в Грецию, к пьяццале Рома и вокзалу и ненадолго за-

глядывает на Большой канал. Дальше катер плывет по ка-

налу Каннареджо — по сторонам тянутся фасады богатых

и благородных домов (практично перемежающиеся продо-

вольственными магазинами), но вскоре архитектура ста-

новится более сдержанной, а затем канал впадает в север-

ную лагуну. Здесь лодке приходится преодолевать волне-

ние, продвигаясь вдоль длинного променада Фондамента

Нуове, — где даже летом довольно прохладно, — то и дело

останавливаясь у причалов, расположенных так, чтобы с

них легко можно было попасть в северную часть города —

в частности, в церкви Мадонна делль Орто, Санти-Джо-

ванни-э-Паоло и Джезуити. Колокольни этих и других

церквей задают силуэт Венеции; в другой стороне в ясную

погоду можно различить очертания материка — далекого

и так непохожего на этот островной город. И вот наконец

судно огибает крайнюю восточную точку Венеции и воз-

вращает нас к началу путешествия.

Введение

25

Отчасти поездка по джирачитта очаровывает именно

этой удивительной возможностью описать полный круг

вдоль границ города. Вы испытываете то же ощущение за-

вершенности, как если бы окинули одним взглядом всю

Венецию, разделенную пополам серебряной змеей Боль-

шого канала, рассматривая фотографию с воздуха или ста-

ринную карту. Иного рода переживания охватывают путе-

шественника, следующего вдоль самого Большого канала

вслед за бесчисленными поколениями восхищенных послов,

исполненных гордости горожан, изголодавшихся по насы-

щенным цветам северян и удивленных скептиков. Количе-

ство дворцов и других расположенных у воды достоприме-

чательностей невелико, но с каждой новой поездкой оно

как будто бы увеличивается. Другими словами, по сторо-

нам канала много зданий с роскошным изобилием скульп-

турных и декоративных деталей, много интересных и труд-

ночитаемых табличек, а голову повернуть сразу в обе сто-

роны невозможно. Освещение непрестанно меняется, каж-

дое мгновение вода рисует новые узоры бликов на камнях

самой разной текстуры. А в Средние века, когда стекла в

окнах состояли из множества мелких фрагментов, игра света

была, наверное, еще более причудливой.

Вапоретто то набирает скорость, то замедляет ход, ос-

танавливается и, чуть отплыв назад, снова трогается в путь.

Головы туристов самых разных национальностей заслоня-

ют обзор, мешают рассмотреть палаццо, а оживленное дви-

жение по воде отвлекает вас от них: водные такси и катера

скорой помощи, лодки полиции и карабинеров, пожарные

шлюпки с чихающими навесными моторами, которые вол-

на вапоретто, кажется, вот-вот пустит ко дну.

В Венеции даже повседневные вещи становятся откры-

тием для приезжего. Первое время людей поражает, что

сирены на лодках скорой помощи или пожарных звучат

26

Венеция: история города

точно так же, как и на земле (нужно только вычесть из

привычного шума грохот забитой машинами улицы). Бар-

жа, которая, пыхтя, тащит через лагуну бетономешалку с

работающим кузовом, кажется нереальной. Каждое про-

мелькнувшее движение в окнах проплывающих мимо двор-

цов Большого канала исполнено поэзии — и вдруг жен-

щина средних лет на балконе, прикрывшая лицо от солнца

и, возможно, от скуки, неожиданно напомнит роденовско-

го мыслителя. Заметишь вдруг, как в комнате на верхнем

этаже палаццо Барцицца кто-то поливает цветы, и в этих

благородных декорациях будничные движения предстают

исполненными достоинства и грации. А ночью одни двор-

цы погружаются во тьму, а другие ярко сверкают огнями,

демонстрируя роскошные интерьеры.

Глава первая

История Венеции (I):

становление города-государства

Ученые считают, что хотя Венеция изрядно страдает от

загрязнения окружающей среды и эрозии, затопление ей

пока не грозит. Однако во время карнавала и летом город

заполоняют тысячи людей, что тоже наносит ему серьез-

ный вред; нередко здесь бывает до 80 000 посетителей в

день, а иногда и до 150 000. К базилике Сан-Марко вы-

страиваются очереди, и хотя стражи порядка сурово пре-

граждают вход всем, чей костюм они находят недостаточ-

но благопристойным, толпа ничуть не убывает. На Понте

делла Палья (Соломенном мосту) движение иногда пол-

ностью останавливается, когда мириады туристов сбива-

ются в кучу, чтобы сфотографировать Мост Вздохов, а гиды

отчаянно размахивают разноцветными зонтами, стремясь

не растерять свои группы. И все-таки на каменных ступе-

нях моста находится место и для продавцов механических

игрушек: танцующих Микки-Маусов, ползущих по-плас-

тунски солдат с пулеметами, и все это под какофонию му-

зыкального сопровождения.

28

Венеция: история города

Та же музыка — по большей части последние новинки,

чаще всего англоязычные — вырывается из небольших

кафе. На Пьяцце поблескивают колечки от алюминиевых

банок с газировкой, а туристы кормят голубей — во всех

остальных частях города это запрещено законом. Люди

громко окликают приятелей, смеются, танцуют, покупают

соломенные шляпы гондольеров, коралловые бусы, флаж-

ки, футболки со всего света, открытки. На соседних ули-

цах толпы народа бродят из магазинчика в магазинчик в

поисках более дорогих вещей — они скупают драгоценно-

сти, кожаные изделия, шелк, кружево, стекло, сласти, мо-

роженое. Обычные человеческие пристрастия. (Отсутствие

автомобилей не дает надолго впасть в апокалипсические

раздумья о судьбах центра города.) Вот уже многие сотни

лет в центре Венеции царит именно такое, суетливое и край-

не материалистическое, настроение. Но как такие толпы,

скажем мягко, удивили бы первых венецианцев! Они при-

шли на эти отдаленные и пустынные острова, чтобы скрыть-

ся не от городского шума, смога и нелюбимой работы, а от

завоевателей вроде Аттилы.

Начало

Аттила вторгся в Италию в 452 году н.э. От его при-

стального внимания, в частности, сильно пострадала Ак-

вилея, главный город римских провинций Венеция и Ист-

рия. В книге «Упадок и разрушение Римской Империи»

Эдвард Гиббон описывает, как Аттила несколько месяцев

тщетно пытался взять город штурмом с помощью «чудо-

вищной череды таранов, передвижных осадных башен и

боевых машин, осыпавших защитников камнями, стрелами

и огнем» и наконец захватил его. Завоеватель направился

дальше, оставив за собой пустыню, где «последующие по-

30

Венеция: история города

коления уже едва ли смогли бы отыскать и руины бывшей

Аквилеи». Подвергнув город такому суровому наказанию,

Аттила снова пустился в поход, и там, где проходили его

воины, другие города — Алтинум, Конкордия, Падуя —

тоже превращались «в груды камня и пепла». Гунны хлы-

нули дальше, неся с собой смерть и разрушения по всей

северной Италии.

Неудивительно, что часть населения предпочла поискать

«безопасного, хоть и неизведанного убежища на близлежа-

щих островах» в лагуне, которую теперь называют Венеци-

анской. Беженцы уже приходили сюда, спасаясь от вестго-

тов в 405—406-м, но большинство из них вернулось домой,

когда основная опасность исчезла. (В случае с гуннами воз-

вращаться было практически некуда.) Здесь же их ждали

более сотни островков, продолжает Гиббон, «отделенных от

континента неглубоким проливом и защищенных от волн

несколькими длинными полосками земли так, что суда все-

таки могли подходить к берегу, но только по потаенным, уз-

ким протокам». Вестготы, гунны, вандалы и им подобные не

нашли бы на островах никакой добычи и едва ли могли за-

интересоваться ими. Кроме того, большинство беженцев не

чувствовали себя чужими на этой земле, ведь венеты — ме-

стное племя, которое говорило на языке, родственном латы-

ни, и с легкостью ассимилировалось с приходом римлян —

издавна жили у рек, проливов и болот. До прихода изгнан-

ников население лагуны составляла, возможно, только гор-

стка рыбаков, но и среди пришельцев, вероятно, нашлось

немало опытных ловцов рыбы. Несомненно, встречались

здесь люди, сведущие в добыче соли — второго основного

промысла этого края со времен первых поселенцев. Несом-

ненную важность представляло и то обстоятельство, что с

медленным, но непрерывным притоком иммигрантов с кон-

тинента, продолжавшимся всю вторую половину V века, на

История Венеции (I)

31

острова попадали драгоценные резные, покрытые письме-

нами фрагменты убранства храмов и других общественных

построек. Все это вместе помогло венецианцам ощутить соб-

ственную индивидуальность и привело к тому, что позже они

стали воспринимать себя как новых римлян. А также помог-

ло выработать вкус к разнообразным тонким работам из

мрамора, которые после XI века прославят их город как сим-

вол великолепия.

Но до этого великолепия оставалось еще шесть веков.

А пока на островах возводили деревянные здания, и, долж-

но быть, стоило немалого труда защитить их от воды и эро-

зии. Постепенно стало ясно, что наилучшее решение про-

блемы — строить на платформах, устанавливая их на дере-

вянные сваи, плотно составленные вместе и утопленные глу-

боко в глину. Необходимо было поддерживать в должном

состоянии каналы, появлялись первые мосты. Несомненно,

страх перед нашествием врага все еще витал в воздухе. И хотя

эти места изобиловали и рыбой, и солью, какие-то съестные

припасы приходилось привозить с материка. Выкапывались

колодцы (позже декоративные устья колодцев стали при-

вычной чертой многих кампо), но с особенно высокими при-

ливами в них время от времени попадала соленая вода. Де-

фицит пресной воды оставался серьезной проблемой еще

несколько столетий: в 1494-м канонник Пьетро Кассола

Миланский был весьма удивлен, увидев посреди широкого

водного пространства пересохшие колодцы, емкости для сбо-

ра дождевой воды и лодки, везущие воду из реки Брента на

продажу, за большие деньги. (К тому времени, конечно, в

воде нуждалось население, значительно превосходящее чис-

лом горстку первых поселенцев.) Так что не только из воен-

ных и политических соображений, но и ради воды, еды и

строевого леса Венеция с XV века начала создавать госу-

дарство на земле материка — terraferma.

32

Венеция: история города

Объединение и независимость

За ту сотню лет, что воинственные племена продолжали

бесчинствовать на материке, жители островов вполне снос-

но устроили свою жизнь. К 466-му они были уже достаточ-

но организованны, чтобы договориться о выборах от каж-

дой из двенадцати групп островов трибунов, призванных

представлять их интересы. Когда Западная Римская импе-

рия пала, жители островов умудрились сохранить равнове-

сие, которое тем или иным образом их потомки будут удер-

живать на протяжении тысячелетней истории Венецианской

республики: они поддерживали хорошие отношения с «вар-

варскими» королями Италии, оставаясь при этом поддан-

ными Восточной, или Византийской империи. Сохранять

независимость от обеих сторон им удавалось, кроме того,

благодаря географии их лагуны. К 523 году положение жи-

телей островов лагуны уже рассматривалось как некий осо-

бый случай, стало понятно, что так просто их не сломить,

или, по крайней мере, любому, кто рассчитывает на их со-

трудничество, стоит постараться подольститься к ним — в

разумных пределах, разумеется. До наших дней дошло пись-

мо, в котором Кассиодор, префект Теодориха Остгота (ко-

роля Италии, 493—526), вежливо объясняет префектам ла-

гуны, что масло и зерно следует переправить из Истрии в

столицу Теодориха, Равенну. В этом тексте он рисует вене-

цианскую идиллию слогом высокой латыни, которую вряд

ли понимали обремененные повседневными заботами рыбо-

ловы и солевары, к которым он обращается. Нас с этим пись-

мом любезно знакомит Джон Джулиус Норвич:

А потому молю вас проявить свою преданность и до-

ставить их сюда как можно скорее. Ведь вам принадле-

История Венеции (I)

33

жат множество судов в этих краях... Вашим кораблям

не приходится бояться порывов штормового ветра, ведь

они могут в течение долгого времени держаться берега.

И часто случается, что только борта их открыты взгля-

ду, и кажется, будто они плывут по полям. Иногда вы

тянете их на веревках, а бывает, что мужчины ногами

помогают передвигать их...

Ибо живете вы подобно птицам морским, дома ваши

рассредоточены, словно Киклады, по водной глади.

Лишь ивы и плетни не позволяют распасться земле, на

которой они стоят; и все же вы дерзаете противопоста-

вить непрочный этот оплот бурному морю. У вашего на-

рода есть огромное богатство — рыба, которой с избыт-

ком хватает на всех. Вы не различаете богатых и бед-

ных; пища у всех одинакова, дома похожи. Зависть, что

правит всем остальным миром, вам неизвестна. Все силы

свои вы тратите на добычу соли, и именно в ней таится

секрет вашего процветания, и еще в вашем умении с вы-

годой покупать то, чего у вас нет. Ведь можно было бы

отыскать людей, которые не стремятся обладать золо-

том, но нет среди живущих такого, кто не желал бы соли.

Сперва торговля и управление для обитателей островов

сосредоточивалась на Маламокко, вытянутом острове, от-

деляющем лагуну от Адриатики (теперь он называется

Лидо), и на Торчелло. Маламокко, будучи слишком близ-

ко к открытому морю, был разрушен землетрясением и при-

ливом в начале XII столетия (дошедшее до наших времен

поселение с тем же названием было впоследствии отстрое-

но на внутренней, удаленной от моря стороне острова), а

малярия и заиливание реки Силе в конце Средних веков

послужили причиной упадка Торчелло, и из процветающе-

го торгового центра он превратился в практически пустын-

2 - 6576

34

Венеция: история города

ный, тихий и зеленый уголок, каким мы его сейчас знаем.

Но уже в VIII веке эти поселения начали уступать свое

влияние группе островов под названием rives altus («высо-

кий берег»), или rive alto, превратившимся позже в Риаль-

то — сердце торговой Венеции.

Первые дожи

Первый дож (венецианская форма латинского dux и

итальянского duce — герцог, правитель), Орсеоло, жил во

дворце на Маламокко. Его выбрали в 727 году в период

временного разрыва отношений с Константинополем. Когда

император Лев III запретил использовать в церквях иконы

и другие изображения, Италия в числе других провинций

воспротивилась выполнению этого указа. Когда импера-

торский наместник в Византии, или экзарх, чья резиден-

ция располагалась в Равенне, был убит, папа окончательно

получил статус предводителя христиан Запада, а в Вене-

ции к власти пришел Орео. Но от политики иконоборче-

ства, по крайней мере на Западе, вскоре отказались, и доб-

рые отношения удалось восстановить. Орео снова заверил

императора в своей преданности и получил греческий ти-

тул hypatos (консул), который впоследствии стал родовым

именем его семьи — Ипато. (Позже в Венеции сложилась

легенда, что первого дожа избрали в 697-м, и он никоим

образом не зависел от Византии.)

Внутренние дела протекали не так гладко; некоторые из

первых дожей были свергнуты или умерли насильственной

смертью. Провизантийски настроенного Джованни Галь-

байо (дож с 775 года) и его семью устранили после того,

как они убили, сбросив с башни собственного дворца, ре-

лигиозного духовного лидера, патриарха Градо, отказав-

шегося исполнить их волю. Дож Атенарио Обелерио, из-

История Венеции (I)

35

бранный в 804 году, с не меньшим рвением поддерживал

набиравшего в Европе силу императора франков Карла Ве-

ликого и тоже отличался своеволием. В 810 году Обелерио

и его братья в надежде подавить своих врагов обратились к

Пипину, сыну Карла Великого, с предложением оккупи-

ровать Венецию. Венецианцы, не прилагая усилий к тому,

чтобы изгнать эту династию, заблокировали проход по ка-

налу между островами Лидо и Пеллестрина остро зато-

ченными шестами. И из-за своих баррикад, с безопасного

расстояния, они метафорически, а может, и в буквальном

смысле, показывали язык франкам, которые потратили

шесть месяцев, обстреливая защитников камнями и стре-

лами, и вынуждены были отступить. Тем не менее Вене-

ция согласилась выплатить Пипину дань.

Последующие переговоры между двумя империями, за-

кончившиеся Ратисбонским договором 814 года, утверди-

ли принадлежность Венеции Византии, но не отменили

выплату дани Западной Римской империи, которая в ответ

отказывалась от притязаний на Венецию. Так удалось до-

стигнуть мирного соглашения. Но сражение на островах,

расположенных ближе к морю, заставило венецианцев во

время правления нового дожа Анджелло Партичипацио

(811—827) перенести столицу с Маламокко на более безо-

пасные острова Риальто — именно там город и располо-

жен в настоящее время. Значение событий 810 года, как

замечает Норвич, заключается еще и в том, что венециан-

цы продемонстрировали волю и умение сражаться за свою

независимость. Несмотря на былое соперничество и за-

висть, «в момент настоящей опасности они сумели почув-

ствовать себя не жителями Маламокко, Кьоджи, Джезоло

или Пеллестрины, но венецианцами». И именно в этой ат-

мосфере возросшего национального самосознания в 828 го-

ду в Венецию привезли тело святого Марка, а примерно в

2*

36

Венеция: история города

830-м оно было помещено в первую базилику Сан-Марко.

Городу, сумевшему добыть не просто мощи, но святое тело

одного из евангелистов, несомненно, был гарантирован осо-

бый статус.

Стабильность и процветание

К X столетию Венеция уже вела активную торговлю с

Александрией, Палестиной, Сирией, Византией и Черным

морем. Благосостояние города возрастало, и разгоравшие-

ся время от времени усобицы ему почти не мешали. Наи-

большей стабильностью отличался тот период, когда у вла-

сти находился дож Пьетро Орсеоло II (991—1008), уме-

лый правитель, который, помимо всего прочего, примирил

враждующие группировки, сумел достичь соглашений с

обеими империями и с арабами Северной Африки, освобо-

дил византийский Бари от других арабов («сарацинов») и

стал герцогом Далмации — по крайней мере крупнейших

ее районов и побережья — в результате победоносного

похода в восточную Адриатику.

В 992 году Византия даровала Венеции часть привиле-

гий, обеспечивших ей последующее господство в Эгейском

и восточной части Средиземного морей — была значитель-

но уменьшена пошлина с кораблей, прибывающих в Кон-

стантинополь. Девяносто лет спустя новая «золотая булла»

(chrysobull) предоставила в пользование венецианцам неко-

торое количество лавок, домов и мастерских в Пере (торго-

вый район в Константинополе), освободила венецианцев от

всех налогов и пошлин на территории Византии, за исклю-

чением Крита и Корфу, и установила наказание для любого,

кто опрометчиво попытается нарушить их права. Подобные

же привилегии были даны соперникам Венеции Генуе и Пизе,

впрочем, позднее они были несколько ограничены. А в тех

История Венеции (I)

37

случаях, когда ссылка на «золотую буллу» не позволяла до-

стичь желаемого эффекта, Венеция могла при необходимо-

сти навязать свою волю силой: после того как в 1119 году

император Иоанн II отказался продлить налоговые льготы,

Венеция намекнула на необходимость их вернуть: осадила

Корфу и прошлась набегами по другим островам, включая

Кефалонию, откуда ее корабли уплыли, унося с собой мощи

святого Доната. (Его поместили в базилику на Мурано, ко-

торая в связи с этим получила новое название — Санти-

Мария-э-Донато.) В1126 году Иоанн II принял намек к све-

дению и вернул венецианцам их права. А еще одна «золотая

булла» подтвердила их в 1147-м. К этому времени льготы

распространялись и на богатые рынки Крита и Корфу.

Ввиду всего этого отношения между стареющей Визан-

тией и юной, полной жизни Венецией оказались непросты-

ми. Усложняла ситуацию необходимость поддерживать

тесные контакты с Западной Римской империей и, когда

это было необходимо или выгодно, с арабами, норманнами

и другими латинянами, в те времена наперебой стремив-

шихмися захватить в Средиземном море влияние, торгов-

лю или земли. С 1147-го по 1149-й, воодушевленные по-

следней «золотой буллой», венецианцы присоединились к

Византии, которая осадила Сицилию норманнов, захватив-

ших Корфу. Победу союзники в конце концов одержали,

но за время долгой осады между ними начались ссоры и

даже вооруженные столкновения. Хуже всего был случай,

когда группа венецианцев — возможно, не без влияния

алкоголя, но уж точно преисполнившись презрения к гре-

кам, — захватила флагманский корабль императора Ману-

ила Комнина. К неописуемой ярости наблюдавших греков,

они вывесили расшитый золотом императорский полог, рас-

стелили пурпурные императорские ковры и объявили им-

ператором некоего человека, которого хронист Никита

38

Венеция: история города

Хониат назвал «проклятым чернокожим эфиопом» (намек

на смуглую кожу Мануила). По словам Никиты, первой

мыслью императора было примерно наказать этих «варва-

ров», но он отбросил гордость во имя сохранения альянса.

И все-таки «затаил гнев в своем сердце, как тлеющие угли

под слоем пепла». Венеция же пошла еще дальше и в 1154 го-

ду вызвала недовольство Византии, подписав соглашение

с королем Сицилии и императором Западной Римской им-

перии Фридрихом Барбароссой. Сицилийское соглашение

обновили в 1175-м, но еще в 1167-м Венеция основала Лом-

бардскую лигу, объединив города северной Италии против

Фридриха. Наконец, в 1171-м из «тлеющих углей» разго-

релся пожар, когда Мануил неожиданно приказал аресто-

вать всех венецианцев на территории своей империи —

после того как венецианцы в Константинополе буквально

вдребезги разнесли квартал, недавно переданный их сопер-

никам генуэзцам. Дож Витале Микиеле II предпринял по-

ход против империи и добрался до самого Хиоса, но болез-

ни, распространившиеся среди моряков, и выжидательная

тактика византийцев вынудили его отступить. По возвра-

щении дожа заколол разъяренный горожанин в калле дел-

ле Рассе, когда правитель шел из своего дворца к мона-

стырю Сан-Дзаккариа.

Представители знати хоть и не стремились ускорить

смерть Микиеле, но все же находили, что он слишком мало

с ними советуется, и воспользовались его неожиданной

смертью, чтобы внести изменения в конституцию — так

начался долгий процесс постепенного ограничения полно-

мочий дожей. Себастьяно Циани, первый дож, избранный

уже по новым правилам, сделал немало для восстановления

богатств Венеции благодаря своему умению заключать вы-

годные соглашения — в основном с Сицилией... ну и с Фрид-

рихом Барбароссой тоже. Это помогло убедить Мануила

История Венеции (I)

39

Комнина в том, что неразумно про-

должать обижать людей, у

которых есть такие опасные

друзья, и большинство

венецианцев, взятых под

стражу в 1171 году, на-

конец получили свобо-

ду в 1179-м. А еще бо-

лее решительно неза-

висимый статус Венеции был подтвержден в 1177-м, когда

именно здесь состоялась церемония, во время которой папа

Александр III и Фридрих Барбаросса примирились после

продолжительных распрей.

Признав духовную и мирскую власть папы в Лидо в при-

сутствии трех кардиналов и будучи возвращенным в лоно

Святой Церкви после семнадцати лет отлучения, Фрид-

рих в сопровождении дожа с невероятной пышностью и

блеском проследовал в базилику Сан-Марко. Здесь Алек-

сандр, восседая на троне, ожидал возвращения блудного

сына (позже, с намеком на эту самую притчу, папа послал

монарху тучного тельца). Архиепископы и каноники под-

вели императора пред светлы очи, он отбросил свою крас-

ную мантию, пал ниц и поцеловал ноги и колени понтифика

в знак почтения и полного подчинения.

Перед центральными дверями Сан-Марко в том месте,

где, по легенде, преклонял колени Фридрих Барбаросса,

установлена мраморная плита. Сама базилика, которая к

тому моменту обрела уже знакомый нам общий вид, являла

собой самый подходящий фон для столь важных событий.

По стилю и духу эта третья уже из возведенных на том же

месте базилика во многом была византийской, но к XI и

XII векам это символизировало уже не столько давнюю

преданность Венеции «новому Риму» Босфора, сколько

40

Венеция: история города

уверенное заявление о своих правах на равное с ним поло-

жение или даже претензии на то, чтобы занять его место.

Пьяцца и Пьяццетта также во многом приобрели свой со-

временный вид именно при доже Циани: канал, протекав-

ший мимо Сан-Марко, был засыпан, вся площадь вымо-

щена кирпичом, к близлежащим домам пристроили колон-

нады, Дворец дожей увеличили, снесли стену, закрывав-

шую часть берега, и установили на Пьяццетте две античные

колонны. Эти колонны прибыли из Греции вместе с Ми-

киеле, а позже на них поместили изваяния льва святого

Марка и святого Феодора с его крокодилом. Да и в целом

город процветал и развивался. Банки на Риальто откры-

лись в пятидесятых годах XII века, часть улиц и кампо

вымостили, а некоторые улицы были даже освещены, за-

долго до остальных городов Европы, небольшими масля-

ными лампами.

Энрико Дандоло

и четвертый крестовый поход

В 1192-м дожем избрали Энрико Дандоло. Ему уже было

далеко за семьдесят, и он входил в число посланников, кото-

рых двадцатью годами раньше Микиеле отправил в Кон-

стантинополь — что, как выяснилось, не дало никаких ре-

зультатов. Дандоло был слеп, и, возможно, зрения он ли-

шился как раз в этом путешествии, хотя, скорее всего, в ка-

кой-то другой битве. Но он определенно не испытывал

никаких дружеских чувств к Византии, и немало способство-

вал сокращенению ее богатств по окончании четвертого кре-

стового похода. Венеция, не любившая развязывать коше-

лек, пока дело не касалось приобретения какого-либо ком-

мерческого или дипломатического преимущества, свела свое

участие в третьем крестовом походе к минимуму. Была ли

История Венеции (I)

41

роль Венеции в четвертом крестовом походе хитроумно спла-

нирована с самого начала или стала всего лишь результатом

стечения обстоятельств, сказать трудно.

История начинается в 1201 году с прибытия в город де-

легации, состоявшей из шести французских аристократов,

среди которых был и Жофруа де Вилларду эн, рыцарь из

Шампани и хронист. Они искали флот, который отвез бы

крестоносцев в Палестину или Египет. Тщательно все об-

думав (вот чего так не хватало во времена Витале Микие-

ля), дож и Совет предложили следующее: за 85 000 марок

серебром они предоставят определенное количество кораб-

лей, достаточное для того, чтобы перевезти 4 500 рыцарей,

их коней, 9 000 человек их свиты и 20 000 солдат. Сама

же Венеция — «pour Гашоиг de Die»1, как, по свидетель-

ству Виллардуэна, выразился Дандоло — выделит пять-

десят вооруженных галер за половину завоеванного «на

суше и на море». Французские рыцари согласились на эти

условия, и, как того все еще требовала конституция в столь

серьезных случаях, дож созвал arengo — ассамблею, вклю-

чавшую, по крайней мере теоретически, все мужское насе-

ление города и призванную одобрить данное решение. Как

пишет Виллардуэн, 10 000 человек пришли к Сан-Марко,

и, выслушав мессу и обещание маршала проявить милость

к плененному Иерусалиму и отмстить за бесчестье Хрис-

та, толпа грянула свое согласие так, что содрогнулась зем-

ля. Армию и деньги следовало собрать в течение года.

Как и предполагали Дандоло и его советники, французам

и немцам, возглавлявшим намеченную экспедицию, нелегко

было найти столько людей и такую крупную сумму. К июню

1202-го им удалось собрать только 50 000 марок. Венеци-

анцы при всей своей меркантильности все-таки предложи-

1 Из любви к Богу (фр.).

42

Венеция: история города

ли начинать экспедицию при условии, что крестоносцы «по

дороге» помогут им захватить их бывшую колонию —

Зару. Новое соглашение опять было шумно одобрено на-

родом у стен базилики. Дандоло с трибуны попросил по-

зволения (хотя Совет, несомненно, уже все решил) самому

нести этот крест. Он — старый человек, остро нуждаю-

щийся в отдыхе, говорил дож, но ему кажется, что именно

его следует поставить во главе венецианского флота. И дей-

ствительно, он вполне подходил для подобной работы —

ведь ему столько лет приходилось вести дела с Константи-

нополем, который он знал не понаслышке. Люди были тро-

нуты до слез готовностью этого слепого старика пожерт-

вовать собой во имя святого дела и вновь оглушительным

кличем выразили свое согласие. Дож прослезился и сам (по

словам Виллардуэна), преклонил колени перед алтарем, и

на его широкую шляпу нашили белый крест, чтобы все могли

его видеть и следовать за ним. Многие жители и вправду

пошли за ним, что помогло заполнить пустые корабли.

В ноябре 1202-го флот отчалил из Венеции. С самого

начала стало ясно, что венецианцам предстоит сыграть ве-

дущую роль в этом походе. Они были превосходными мо-

реплавателями и отлично умели подать себя. Галера Дан-

доло, выкрашенная киноварью, отплыла под аккомпанемент

серебряных труб и тамбуринов. С мачт его и других кораб-

лей священники пели «Veni Creator Spirit!»1.

Сияние святости вскоре уступило место жестокости.

Зара была захвачена и разграблена. В Риме папа Инно-

кентий III негодовал по поводу отклонения от маршрута и

сражений с братьями-христианами, вместо того чтобы не-

медленно обрушиться на неверных. На какое-то время всех

крестоносцев отлучили от церкви, а с ними — Дандоло и

1 Прииди Дух Святой! (лат.)

История Венеции (I)

43

всю Венецию — уже надолго. Во время зимовки в Заре

Бонифаций Монферратский и другие предводители похо-

да решили еще больше отклониться от изначального плана.

Они направятся в Константинополь, чтобы усадить на им-

ператорский трон племянника правящего Алексея III, тоже

Алексея, который прибыл к ним в Зару весной 1203-го.

Дондоло, а вероятно, и не только он, предвидел, что в этом

древнем богатом городе будет чем поживиться. Алексей

пообещал большие привилегии, крупные суммы денег и

подчинение православной церкви папе. Флот достиг стен

Константинополя в июне. Затем войска подошли ближе по

морю и по суше. Огромная железная цепь, перекрывавшая

бухту Золотого Рога, не устояла перед натиском. Узурпа-

тор Алексей III практически не смог противопоставить им

организованного сопротивления — в столь плачевном со-

стоянии находились в тот момент силы, казна и боевой дух

византийцев. Венецианцы расположили корабли вдоль стен

и принялись успешно орудовать осадными лестницами,

пращами, баллистами и таранами. Использовали они и

штурманские мостики — площадки, расположенные на

самой верхушке мачты. Сам дож, несмотря на годы и не-

мощь, потрудился на славу, стремясь поднять боевой дух

нападавших. Когда снаряды защитников крепости дождем

осыпали корабли, он бесстрашно стоял в полном вооруже-

нии на носу своего корабля у знамени Святого Марка. Он

настоял, чтобы галеру вытащили на берег, и спрыгнул с нее

вместе с остальными воинами, а над ним развевалось все

то же знамя. Это подстегнуло команды остальных судов,

они оставили колебания и поспешили с высадкой. И вско-

ре, несмотря на то что варяжская гвардия (скандинавские

и английские наемники на императорской службе) руби-

лась отчаянно, нападавшим удалось прорвать оборону, они

начали захватывать башни.

44

Венеция: история города

Когда крестоносцы вошли в город, Алексей III поспеш-

но его покинул, и на его место сел Исаак II, отец многообе-

щающего претендента Алексея. А чуть позже крестонос-

цы настояли, чтобы их претендент стал соправителем им-

ператора Алексеем IV. А пока флот ждал под стенами го-

рода, когда же будут выполнены щедрые обещания.

Хорошо зная Византию, венецианцы, несомненно, пони-

мали, что это невозможно. Взаимоотношения крестонос-

цев со своим протеже очень быстро ухудшились, но не лю-

били его и подданные. Они считали своего государя чело-

веком слабым и подверженным иностранному влиянию, а

потому в конце концов убили и его, и, по всей вероятности,

его отца. К марту 1204 года путь для захвата города был

свободен — да и не только города, но и всей империи, ре-

шили крестоносцы. И вновь город пал. Последовали три

дня чудовищной резни, насилия, вандализма и святотат-

ства. (И снова папа бессильно протестовал против такого

завершения своего крестового похода.) Затем победители

поделили добычу: три восьмых достались венецианцам.

Часть трофеев, включая четырех знаменитых бронзовых

коней, украсила базилику Сан-Марко.

Но это далеко не все, что выиграла Венеция в результа-

те развернувшихся событий. Предстояло избрать нового

императора, не грека, и для этих целей отобрали шестерых

кандидатов: троих венецианцев и троих «франков». Что

совсем не удивительно, на престол взошел ставленник Дан-

доло — Болдуин Фландрский. Венецианец Томмазо Мо-

розини стал патриархом, а православного владыку заменил

представитель Римской Католической церкви, и хотя папа

Иннокентий II сначала возражал против такого назначе-

ния, позже он уступил, признал свершившееся и вернул

дожа и Венецию в лоно церкви. Республика получила в

награду три восьмых не только Константинополя, но и им-

перии, хотя по поводу большей части вновь обретенной тер-

История Венеции (I)

45

ритории еще предстояло вести бои и переговоры в течение

нескольких лет. Венеция тщательно отобрала именно те

порты и острова, которые могли принести максимальную

выгоду торговле. Очевидно, венецианцы воспользовались

тем, что, в отличие от своих союзников, хорошо знали эти

места. К Венеции отошли, например, такие южные порты

Греции, как Модон (Метони) и Корон (Корони), Негро-

понте и часть одноименных островов (древняя Эвбойя), и,

что самое главное, Крит. Этот остров не только был богат

оливковым маслом, вином, зерном и фруктами, но и являл-

ся важной стоянкой на пути из Италии в Египет и леван-

тийские страны, ключом к контролю над Эгейским морем.

Изначально он пришелся на долю Бонифация Монферрат-

ского, но Венеция купила остров за 1000 марок. Еще не-

сколько столетий Криту суждено было оставаться крае-

угольным камнем Венецианской морской империи.

В июне 1205-го Дандоло умер в Константинополе, в

возрасте восьмидесяти пяти или даже девяноста лет. Его

похоронили в Айя-Софии. Его почитают как самого влия-

тельного и победоносного из дожей, но ставят в укор, что

он стал вдохновителем крестового похода и связанных с

ним грабежей и убийств, повлекших за собой сотни лет по-

литической нестабильности на бывшей территории Визан-

тийской империи. По прошествии времени видно, что сво-

ими действиями он открыл дорогу оттоманским туркам, ко-

торые в будущем значительно потеснят Венецию в Среди-

земном море.

Конституция и заговоры

Если бы Энрико Дандоло захотел, он, скорее всего, мог

бы и сам рассчитывать на императорский трон в Констан-

тинополе. (Есть одна неправдоподобная легенда, будто

предложение перенести столицу в Константинополь даже

46

Венеция: история города

обсуждалось и было отвергнуто только благодаря одному-

единственному голосу.) Но он не стал этого добиваться, а

его сын, Раньери, занимавший в отсутствие отца пост вице-

дожа, не предпринял никаких попыток продолжить динас-

тию. Наоборот, Раньери организовал выборы нового дожа

(Пьетро Циани) в 1205-м, принял командование экспеди-

цией на все еще непокорный Крит и погиб в бою. «Его имени

нет среди дожей, — говорит Фредерик Лэйн, — но оно

непременно должно оказаться в списке тех, кто подал при-

мер разумной сдержанности, на которой зиждилась поли-

тическая система Венеции. В этой системе не-дожи, те, кто

с достоинством принимал вторые роли, играли не менее

важную роль, чем те, кому удавалось занять верховную

позицию».

Все это правда, однако, не следует забывать, что вене-

цианцы в последующие века весьма успешно поддержива-

ли и распространяли образ, который получил название «миф

о Венеции»: великолепное географическое положение, точно

сбалансированная конституция, идеальное сочетание эле-

ментов монархии, олигархии и (несколько менее правдопо-

добно) демократии, длинный список доблестных бескоры-

стных «не-дожей». Кардинал Гаспаро Контарини, один из

величайших защитников этого мифа в эпоху Возрождения,

произносит все вышеперечисленное и отмечает еще «муд-

рость и добродетель» предков, которые, как написал пере-

водчик елизаветинских времен Льюис Льюкенор:

...не пропустили ничего, что могло бы хоть как-то со-

действовать укреплению благосостояния государства: во-

первых, они положили жизнь и труды своих сограждан

на службу и пользу добродетели и всегда с большим вни-

манием и тщанием направляли умы свои на поддержа-

ние мира, чем на достижение военной славы; неизменно

История Венеции (I)

47

прилагая величайшее старание к сохранению граждан-

ского согласия и взаимного понимания, но при этом не

упуская военных выгод.

Подобная система и вправду работала лучше многих

других и, как и сами венецианцы, ее создавшие, вызывала

у иноземцев вполне заслуженное уважение. Но на практи-

ке она функционировала совсем не так гладко, как изобра-

жал миф: высокородные семьи и крупные кланы обретали

чрезмерное влияние, существовал антагонизм между ста-

рым и новым дворянством, и были случаи, в особенности в

XVI и XVII веках, мздоимства и покупки голосов в Боль-

шом совете. Хотя система создавалась из самых лучших

побуждений, она была настолько сложна, что управление и

правосудие зачастую оказывались крайне медлительными

и неэффективными.

Венецианская конституция развивалась, постепенно ог-

раничивая, уточняя и делегируя некогда монархическую

власть дожа. В середине XI века, когда прошли времена

дожеских династий, группа наиболее уважаемых горожан

действовала в качестве советников дожа и могла, во вся-

ком случае теоретически, повлиять на слишком радикаль-

ные тенденции. Эти советники, получившие власть после

убийства Витале Микиеле II в 1172 году, ввели формально

еще более «демократическую» процедуру: впервые был

официально учрежден орган, призванный избирать нового

дожа — Большой совет, и со временем его влияние сильно

возросло. Начиная с 1229 года каждый дож произносил

свою личную присягу, что, конечно, сдерживало его впо-

следствии только теоретически. Позже была учреждена

специальная комиссия, которая внимательно изучала дея-

ния каждого дожа во время его правления и могла, при не-

обходимости, налагать штраф на его наследников. Это был

48

Венеция: история города

всего лишь один из множества комитетов в сложном меха-

низме, который в целом помогал поддерживать относитель-

ную стабильность в государстве. Правила запрещали чле-

нам одной и той же семьи занимать должности в одно и то

же время. Большой совет на шестнадцать месяцев избирал

трех Avvogatori di сотип (адвокатуру, которая тогда вы-

полняла обязанности скорее государственных прокуроров),

в их задачи входило контролировать государственных чи-

новников и подвергать наказанию любого, кто пренебрегал

бы служебными обязанностями или использовал служеб-

ное положение в личных целях, сколь бы знатным и по-

чтенным он ни был. Аналогичным образом выборы дожей

становились все сложнее, и к XIV столетию тех, кому пред-

стояло его выбирать, уже самих избирали различные ко-

митеты, в свою очередь, избранные другими комитета-

ми, причем на некоторых этапах кандидаты просто-напро-

сто тянули жребий.

Всеми этим выборами и контролем занималась, есте-

ственно, знать. Одна из удивительных особенностей вене-

цианской истории — представители других слоев общества

достаточно равнодушно относились к тому, что не допуще-

ны к власти. В 1260 годах, что было необычно для Вене-

ции, наблюдались некоторые волнения в торговых гильди-

ях, которые в других городах Италии обладали несравнен-

но большим влиянием. Меры, принятые дожем Лоренцо

Тьеполо в 1268 году, вероятно, помогли немного успоко-

ить их недовольство. Гильдиям предоставили больше са-

мостоятельности и отвели заметную роль в публичных це-

ремониях: шаг тактически правильный и значимый в горо-

де, который по любому поводу с радостью устраивал пыш-

ную церемонию и видел в богатстве символ собственного

величия. Примерно в то же время Тьеполо основал долж-

ность, предназначенную только для гражданина Венеции,

История Венеции (I)

49

избранного Большим советом, — должность верховного

канцлера. Верховный канцлер стал главой всех государ-

ственных служащих, и его положение давало ему если не

прямую власть, то, по крайней мере, неоспоримое влияние.

Этот факт также получил публичное признание: на многих

церемониях этот советник следовал вторым, сразу после

дожа. Кроме того, ему немало платили, как и старшим сек-

ретарям канцелярии. Чиновники рангом пониже тоже, по-

хоже, имели возможность сделать карьеру. На государ-

ственной службе состояли также стражники, лодочники,

посыльные и так далее.

Когда в 1509-м Венецию, казалось, вот-вот заполонят

враги, а венецианцы непривычно громко возмутились тем,

что, будучи вынужденными платить столь высокие налоги,

они тем не менее отстранены от участия в принятии реше-

ний, советник Антонио Лоредан встретился с большой груп-

пой горожан во Дворце дожей. Он весьма убедительно го-

ворил им о том, каким уважением и какими преимущества-

ми они пользуются: многие занимают важные должности,

иногда даже передающиеся по наследству, и должности эти

более стабильны, чем посты знати; о том, насколько вре-

менные должностные лица из знати полагаются на своих

многоопытных подчиненных; как повезло этим гражданам

по сравнению с Лореданом и представителями его класса,

которым под гнетом традиций приходится щедро тратить-

ся на одежду, церемонии и — мудро добавлял он — «раз-

влечения для народа». Не всех его слова убедили, но со-

гласных было достаточно, чтобы недовольство не вылилось

в восстание. (Еще одну область, в которой незнатные го-

рожане могли добиться уважения и почета, образовали ску-

олы, или религиозные братства. См. главу 6.)

Большой совет или Maggior Consiglio обладал мощной

властью. По практическим соображением в XIII веке он

50

Венеция: история города

заменил собой старый arertgo — собрание всех граждан.

По тем же причинам по мере того, как государство богате-

ло, увеличивалось его население, а границы распространя-

лись далеко за море, принятие решений по большей части

доверили Сенату, куда избирали 120 человек. В него так-

же входили члены Совета Сорока (высший апелляцион-

ный суд), Совет Десяти (ведавший вопросами безопасно-

сти республики), Совет дожа, и сохранявший еще доста-

точно влияния дож. Однако изначально роль Большого

совета была важна еще и потому, что его строение позво-

ляло мелкой знати почувствовать свою причастность к уп-

равлению. В1297 году произошло закрытие (serrata) Боль-

шого совета, то есть членами Совета могли теперь стать

только те, кто находился в его числе в предыдущие четыре

года. Несколько позже решили, что в Совет может войти

любой гражданин (мужского пола, естественно), чьи предки

когда-либо состояли в совете. Утверждалось, что эта сис-

тема помогала бороться с раздробленностью среди знати,

поскольку признавала своими членами не только самых

родовитых горожан, но и тех, у кого не было связей или

денег. (Обедневшая знать — их еще называли barnabotti,

потому что они часто селились в приходе Сан-Барнаба —

стала распространенным феноменом значительно позже, в

XVII и XVIII веках, когда благосостояние Венеции явно

пошло на убыль.) С 1297 по 1311 год количество членов

Большого Совета возросло в пять раз, и это вскоре приве-

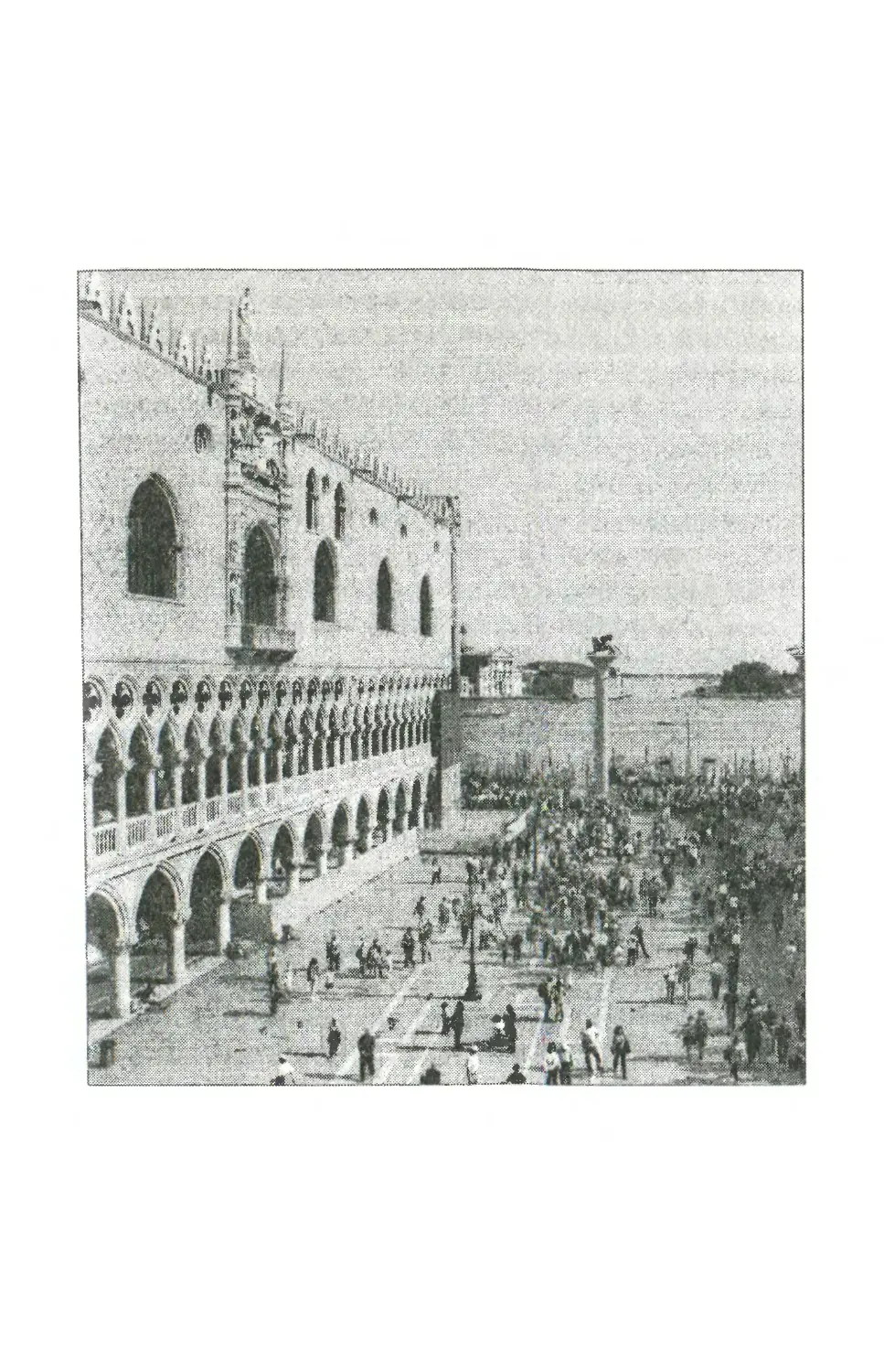

ло к необходимости построить новый, торжественный зал

Большого совета во Дворце дожей — еще одно публичное

утверждение величия патрицианского самоуправления.

Естественно, некоторым патрициям расширения Сове-

та показалось мало, но полной самостоятельности и неза-

висимости республики достичь не удалось. Самая дерзкая

попытка переворота была предпринята под руководством

История Венеции (I)

51

Марко Кверини и его родственника Байамонте Тьеполо,

принадлежавших к дворянскому роду, который выступал

против активного вмешательства дожа Пьетро Градениго

в дела Феррары — результатами подобного вмешатель-

ства стали унизительное поражение, экономические труд-

ности и папский интердикт. Венеция и папа поддержали

двух разных претендентов на Феррарский маркизат, кото-

рый технически подчинялся папе. Эти события, традици-

онное соперничество между старыми знатными родами

(case vecchie) и нуворишами вроде Градениго, множествен-

ные личные усобицы подтолкнули недовольную действием

властей группу составить заговор с целью захватить власть

15 июня 1310 года. Они хотели одновременно ударить по

Дворцу дожей с лагуны и с Пьяццы. Но когда план был

уже почти готов, один из заговорщиков, Марко Донато,

переметнулся на другую сторону и предал своих товари-

щей. Марко Кверини пришел, как и планировалось, на

Пьяццу и обнаружил, что на площади полно вооруженных

людей, в том числе — союзники дожа и враги Кверини —

семья Дандоло. В этом сражении Кверини погиб. Группа,

которая должна была напасть с лагуны, из-за шторма не

смогла покинуть берег, и ее прямо на месте взяли под стра-

жу и казнили. А когда Баджамонте Тьеполо и его люди

остановились, чтобы перестроиться и въехать на Пьяццу,

одна старуха, которая случайно толкла что-то в ступе у окна,

то ли швырнула, то ли уронила вниз ступу (или пестик, как

говорят некоторые) и убила знаменосца. В память об этом

«подвиге» установлен барельеф над Соттопортего дель

Капелло, перед Башней часов на Пьяцце. Согласно преда-

нию, в награду старуха попросила только, чтобы ей умень-

шили плату за дом и разрешили вывешивать из окна знамя

Святого Марка по праздникам и в годовщины этого не-

удачного бунта.

52

Венеция: история города

Окончательно упав духом, мятежники Тьеполо поспе-

шили обратно к мосту Риальто, тогда еще деревянному,

разрушили его за собой и забаррикадировались в город-

ской части Сан-Поло, принадлежавшей дому Тьеполо, где

они могли рассчитывать на поддержку. Дож Градениго и

его советники проявили такую дальновидность и сдержан-

ность, какой вряд ли можно было бы ожидать и от совре-

менных правителей, и предпочли изгнать из страны остав-

шихся зачинщиков, вместо того чтобы попытаться силой

уничтожить их и тем самым подвергать государство еще

большей опасности. Вооруженные столкновения среди дво-

рян требовалось срочно пресечь еще и потому, что разно-

гласия с Феррарой были еще далеко не разрешены.

Когда кризис окончился, дом Тьеполо разрушили, а дом

Кверини превратили в городские бойни. Этот заговор по-

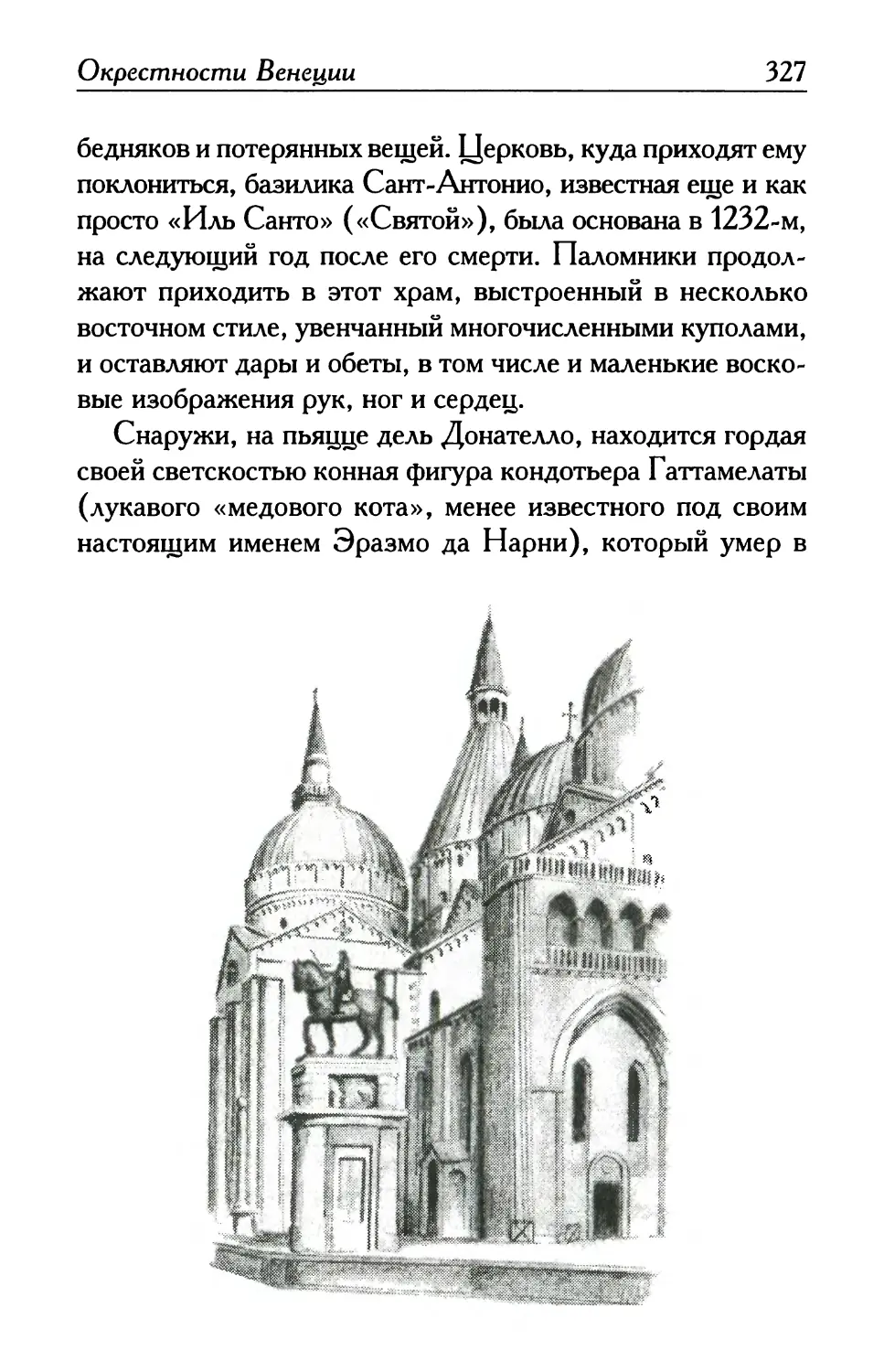

влек за собой последствия — был создан Совет Десяти,