Author: Оке Ж-К.

Tags: средние века (v – xv вв) история средних веков средневековая венеция история венеции

ISBN: 5-9533-1622-4

Year: 2006

Text

ГИДЫ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Жан-Клод Оке

Средневековая

ВЕНЕЦИЯ

ЖАН-КЛОД ОКЕ

Средневековая

ВЕНЕЦИЯ

Москва

«Вече»

2006

ББК 63.3(0)4

050

Издание осуществлено при поддержке

Национального центра книги

Министерства культуры Франции

Ouvrage public avec le concours du Ministere frangais charge

de la culture - Centre National du Livre

Перевод с французского Черепахин M.A.

Оке Ж.-К.

050 Средневековая Венеция / Ж.-К. Оке. —

М. : Вече, 2006. — 384 с.: ил. — (Гиды цивили-

заций).

ISBN 5-9533-1622-4

Когда-то Венеция была столицей могущественной рес-

публики, имевшей большое влияние в Средиземноморье.

Ныне это прекрасно сохранившийся древний город, ис-

тория которого тесным образом связана с историей евро-

пейской культуры. Французский историк Ж.-К. Оке в сво-

ей книге «Средневековая Венеция» ограничивает «время

действия» рамками 1500 года. По мнению автора, именно

средневековый период Венецианской республики наибо-

лее интересен, так как в это время здесь в полной мере

определились черты уникальной цивилизации, оказав на

Европу важное культурное и политическое влияние.

ББК 63.3(0)4

ISBN 5-9533-1622-4 Jean-Claude Hocquet.

Venise au Moyen Age.

© Les Belles Lettres, Paris, 2002

© Черепахин M.A.,

перевод на русский язык, 2006

© ООО «Издательский дом «Вече», 2006

ПРЕДИСЛОВИЕ

В представлении многих из нас Венеция — это

серенады гондольеров, знаменитые каналы, голуби,

взлетающие с площади Св. Марка, арка над мостом

Риальто, «Мемуары» Казановы, великолепные филь-

мы Висконти, братьев Тавиани, де Бозио, Коменчи-

ни и Феллини. Венеция неизменно вдохновляла по-

этов, музыкантов, писателей, художников и вообще

всех ценителей прекрасного. Она как магнит при-

тягивала к себе любителей путешествий, желавших

помечтать среди ее каменных и мраморных дворцов.

Этот город всегда являлся центром европейской

культуры. Из венецианских музыкантов наиболее

знаменит Вивальди, но их были сотни — от Монте-

верди до Луиджи Ноно, а Малипьеро, Каналетто и

Гварди — самые знаменитые из ее художников-веду-

тисти. Насчитываются сотни писателей и киноре-

жиссеров, избравших Венецию местом действия сво-

их книг и фильмов. Одним из последних можно на-

звать восхитительный роман турецкого писателя

НадимаГюрселя «Венецианский тюрбан» (2001). Ее

имя упоминается в наименованиях различных мест-

ностей — от Калифорнии и Лас-Вегаса до Северной

Венеции (Брюгге) и Зеленой Венеции (в Западной

Луаре, Франция).

Этот город имеет весьма сложную планировку,

и нужно хорошо его знать, чтобы не заблудиться в

хитросплетении переулков. Находясь вне дорог,

снабженных указательными знаками, туристы

обычно приходят в растерянность, видя указатели,

Джакопо де Барбари. Вид на Венецию. Перспектива.

1500 г.

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

на которых две противоположные друг другу стрел-

ки показывают направление в сторону Сан-Марко

или Риальто. Градостроители не предвидели мас-

совый туризм XXI в., и в ход были пущены хитрос-

ти для того, чтобы сбить визитера с пути, предла-

гая пять или шесть параллельных пешеходных мар-

шрутов к собору Св. Марка, в Риальто. Путник

изумленно смотрит на любезного венецианца, ко-

торый, эмоционально жестикулируя, показывает,

что надо идти «все время прямо», «до моста» или

«после моста».

Венеция — дитя истории, и для того, чтобы по-

нять и познать ее, необходимо узнать ее прошлое,

запечатленное в памятниках, дворцах и каналах.

Трехмерное измерение не отражает сущности это-

го города, к нему необходимо присоединить еще и

временное пространство. Цель данной книги — вос-

становить облик Венеции, которую терпеливо от-

страивали с VIII века (начиная с XII века деревян-

ные строения стали уступать место кирпичным и

каменным). В начале XIII века, став морской коло-

ниальной империей, Венеция освободилась от гне-

та континентальных сеньоров и создала государство

на Терраферме в Италии. В течение всего этого вре-

мени власть принадлежала семьям, занимавшимся

международной торговлей. Семьи древнего рода

владели землей, а недавно ставшие знатными меч-

тали о приобретении дворца — неоспоримого дока-

зательства их благосостояния. Но главным образом

все жили за счет торговли, и такое положение дел

оставалось вплоть до конца Средневековья.

Средневековье стало хронологическими рамками

данной книги не из-за традиционного (и неверного)

представления, согласно которому оно являло собой

эпоху могущества и успеха, благополучия и расцве-

та. Ведь открытие океанических путей иберийски-

Гиды цивилизаций ।

ми народами, испанцами и португальцами, и насту-

пившая ранее во Флоренции и Риме эпоха Возрож-

дения ознаменовали собой одряхление и закат мно-

гих могущественнейших держав. Рассматриваемый

нами период ограничен 1500 г.

ВЕНЕЦИЯ —

торговая

республика

I

ГОРОД-ГОСУДАРСТВО

Падкие на сенсации литераторы утверждали, буд-

то в Венеции существовала полицейская система, ос-

нованная на анонимных доносах, которые граждане

тайно опускали в ящики для писем, находившиеся в

пастях львиных изваяний. Приговоры будто бы вы-

носил зловещий Совет десяти, а приводили их в ис-

полнение головорезы, вооруженные кинжалами. На

самом деле власть в этом городе-государстве безраз-

дельно принадлежала знати. Герцогство, Коммуна,

Сеньория последовательно сменяли друг друга, и в

конце концов сформировалось Венецианское госу-

дарство, называемое Республикой, поскольку все

представители власти назначались в ней путем выбо-

ров, в отличие от монархий, при которых власть пе-

редавалась по наследству. Вплоть до середины XII в.

политической и военной властью обладал дож, и все

попытки сместить династическую власть кончались

провалом. Начиная с 1140 г. Коммуна ввела свои ин-

ституты власти — избираемые городские советы — и

стала постепенно ограничивать власть дожа. Послед-

ний должен был, получая полномочия, приносить

клятву. В конце XIII в. Коммуна становится аристок-

ратической, и политическая элита отныне состоит

исключительно из аристократии, владеющей соб-

ственностью. В начале XV в. Коммуна, под предводи-

тельством дожа и своих советов, аннексирует обшир-

ные территории как в самой Италии, так и за ее пре-

Гиды цивилизаций ।

делами. С тех пор Венеция является территориаль-

ным княжеством (региональным государством), уве-

личенным за счет колониальных территорий, из ко-

торого формируется государство (dominium) по прин-

ципу венецианской коммуны. Слово «dominium»

вскоре заменяется двумя другими: «dominante» для обо-

значения собственно Венеции — главного города и

«domini» — подчиненных, субдоминантных террито-

рий. Слово «dominium» представляет собой латинский

термин, заимствованный из юридической и научной

литературы. Сами венецианцы предпочитали исполь-

зовать более конкретный термин — «serenissima

signoria», «славнейшая сеньория». Венецианцы подра-

зумевали под сеньорией прежде всего свое государ-

ство и любой общественный институт, затем испол-

нительную власть, имевшую во главе десять членов,

дожа, шесть его советников и троих руководителей

Совета сорока.

ЛЕГЕНДА И ИСТОРИЯ

Происхождение многих городов, государств и се-

мей окутано тайной, однако ничто не может срав-

ниться в этом отношении с Венецией. Легенды и ре-

альные исторические факты сплетаются в миф, и

хотя миф не может соперничать с исторической прав-

дой, он, несомненно, оказывает серьезное влияние

на политику и на религию. Включенные в миф сведе-

ния, тщательно отобранные из многовековой исто-

рии, дают нам информацию о прошлом Венеции. Эти

сведения весьма многочисленны и представляют со-

бой смешение вымышленного и реального. Таково

упоминание о бегстве от гуннов романизированных

народов, нашедших убежище на островах Лагуны и

основавших Венецию 25 марта 421 г., в день Благове-

I 10 1

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

Венеция в 1490 г.

щения Девы Марии и зачатия Христа. Город возник

посреди вод, словно в купели. Наибольшее значение

имеет предание о пришествии св. Марка в Аквилею.

Данные об этом событии появились в летописях по-

здно (в конце VIII в.), и ни в каких других источниках

о нем не упоминается. Первым рассказал об этом

Павел Диакон около 783—786 гг. Св. Петр, обосновав-

шийся в Риме, направил лучших из своих товарищей

проповедовать Евангелие по городам Европы, и на

долю Марка выпала Аквилея. После кратковременно-

го пребывания там Марк вернулся в Рим, оставив вме-

сто себя своего друга Эрмагору. Из Рима Петр напра-

вился в Александрию. Во времена ломбардского на-

шествия, совпавшего с серьезным конфликтом в

Константинополе по поводу двойной, божественной

и человеческой, сущности Христа, Паоло, первый

епископ, получивший титул патриарха, согласно обы-

чаю готов, покинул должность епископа в Аквилее и

Гиды цивилизаций ।

обосновался в Градо на Лагуне (568). Этот переезд

привел к тому, что резиденция епископа раздели-

лась между Аквилеей и Градо. После смерти еписко-

па Северия (605), духовник Градо, находившегося

под властью Византии (и Рима), назначил Паоло

своим преемником, а на территории Ломбардии ду-

ховник Аквилеи, состоявший в расколе с Римом,

избрал другого епископа. С этой даты Рим и Шар-

лемань стали признавать двух епископов (803). С те-

чением времени папа наделил обоих титулом патри-

арха. Аквилея вернулась в лоно Римской церкви, уг-

роза варваров перестала существовать, и у патриарха

Аквилеи больше не было никакого основания под-

держивать разделение на два центра и считать Г ра-

до приходом епархии. Патриарх отстоял свою точ-

ку зрения на заседании синода в Мантуе в 827 г. Свое

мнение он обосновывал легендой о Марке: именно

с Аквилеи Марк начал проповедовать Евангелие по

всей Италии, и его ученик Эрмагора, сопровождав-

ший его в Рим для посвящения св. Петром, был пер-

вым и наиболее значимым епископом Италии. Для

того чтобы возвысить Аквилею над Градо, была ис-

пользована легенда, выросшая из рассказа о чуде,

произошедшем в Аквилее, а за Марком и Эрмагорой

закрепилась слава мучеников.

Подчеркнутые амбиции Аквилеи не вызывали

симпатии у патриарха Градо, жаждавшего избавить-

ся от опеки «старшего брата». На заднем плане это-

го конфликта выступало политическое соперниче-

ство империй франков и византийцев. Положение

Градо оказалось комфортным благодаря созданию

лагунных епархий, ставших центром религиозной

жизни новой Венеции (к старой Венеции относи-

лись римские провинции Венеция и Истрия на кон-

тиненте) в соответствии с такой искусной диалек-

тикой: Аквилея была признана религиозной цент-

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

ром старой Венеции, а новая Аквилея (Градо) явля-

лась столицей новой Венеции. Такое изменение ста-

туса религиозных центров сыграло решающую роль.

Градо стало считаться городом, пользующимся покро-

вительством папы, и в 630 г. император Гераклий при-

дал этому городу статус резиденции евангелистов,

ссылаясь на фальшивую буллу папы Пелагия II (579),

и утвердил патриарха Элию владельцем замка Градо

(castrum gradense), а сам город — центром Венеции,

Истрии и Далмации. Не имело никакого значения,

выдуманы ли данные факты. Можно поверить в их

подлинность и считать правдоподобными сведения

о возрастании значимости Градо, получившего ста-

тус «новой Венеции». Существуют материальные

подтверждения этих сказаний, которые никто не

осмелится опровергнуть.

В своем завещании герцог (dux) Джустиниано

Партечипацио (или Партичиако) объявил о своем

намерении устроить святыню, где бы могло поко-

иться тело евангелиста, прежде находившееся во

дворцовой часовне. Легенда о святости обогати-

лась новыми подробностями: Марк и Эрмагора под-

плывают к Риму, когда начинается буря, и их барка

находит убежище на островке (где впоследствии

было воздвигнуто поселение Риальто). Св. Марк за-

сыпает, и ему является ангел, объявляющий: «Рах

tibiMarce. Hierequiescet corpus tuum» («Мир тебе, Марк.

Здесь обретет покой тело твое»). Ангел открыл

евангелисту его историческую роль: «После мук

твоих жители ближайших земель соберутся здесь,

дабы избежать потери пожитков своих и собствен-

ной гибели, а также гонений на веру свою, и возве-

дут чудный град, и предадут земле тело твое». Текст

этот взят из записей дожа-хрониста XIV в. Дандо-

ло. Св. Марк стал отныне самым почитаемым вене-

цианским святым. Его мощи утаили от таможенни-

Гиды цивилизаций ।

Перевоз тела Святого Марка.

Паоло Венециано с помощниками

ков-мусульман (мощи святого были спрятаны сре-

ди свинины, к которой таможенники не могли при-

тронуться). Так сбылось предсказание ангела: Марк

вернулся в свой город. Он прошел через страдания

(кораблекрушение и муки), странствия (перенесе-

ние его мощей) и обретение. Двое торговцев принес-

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

ли мощи не в Градо, а дожу, и отныне Венеция ста-

новится городом Св. Марка, подобно тому, как Рим

считается городом Св. Петра.

На этом острове почитался и другой святой, став-

ший им еще при жизни, — Пьетро Орсеоло, по про-

званию дьякон Иоанн (Джованни Диаконо). Был он

летописцем и с самого раннего детства изучал боже-

ственные явления. Находясь в окружении герцога,

он подписал два важных законодательных акта — о

запрещении работорговли (960) и об эмбарго на ору-

жие, предназначенное для сарацин. В 976 г. против

дожа Кандиано вспыхнуло восстание Петра IV, ко-

торый придерживался проимперской германской

политики. Восставшие подожгли дворец дожа, по-

жар охватил часовню Св. Марка и соседние с ней

дома. При попытке к бегству дож был убит вместе

со своим юным сыном. Тогда народ собрался в собо-

ре Св. Петра де Кастелло и воззвал к самому благо-

честивому, праведному и наиболее уважаемому из

служителей дворца — Пьетро Орсеоло. Тот опасал-

ся, как бы возведение его в сан не скомпрометиро-

вало идеал святости, колебался, но все же оставил

свои сомнения ради водворения мира и справедли-

вости. Пьетро немедленно принялся за восстанов-

ление часовни Св. Марка и водворил на место свя-

тые мощи. Он выстроил поблизости странноприим-

ный дом для нищих и странников, которые

возвращались из Святой земли. Однако он не отрек-

ся от своих идеалов и удалился от мира в монастырь,

чтобы достичь совершенства. Вместе с двумя зятья-

ми Пьетро основал клюнийский монастырь Кукса в

Русильоне и провел жизнь отшельником. Один из

его зятьев, Джованни Моросини, вернулся в Вене-

цию и получил от дожа Трибунио Менио остров на-

против дворца для основания там монастыря Сан-

Джорджио.

Гиды цивилизаций ।

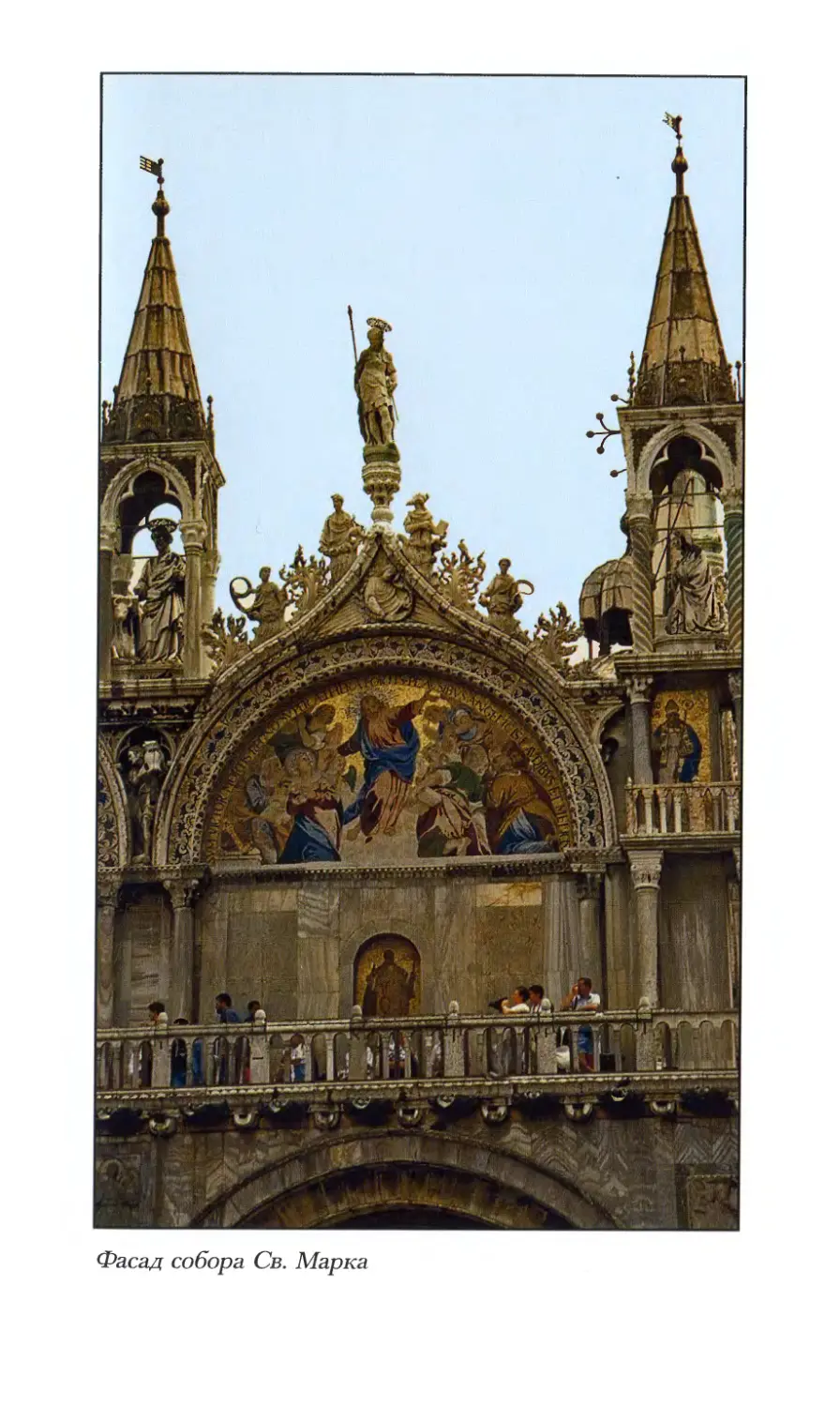

Эта легендарная история питала умы венециан-

цев на протяжении Средневековья, и любой посе-

титель может прочитать ее — для расширения соб-

ственных познаний в области религии, политики

и истории — на мозаике, украшающей стены собо-

ра Св. Марка. Данный собор, который назывался

Contariniana, начали строить во времена дожа До-

менико Контарини в 1063 г.; в 1094 г. он был посвя-

щен его последователю Витале Фалье. Его имя ока-

залось третьим среди имен строителей собора.

Первым обозначено имя Партечипацио, чей собор

сгорел во время трагических событий 976 г. Вто-

рым стало творение Пьетро Орсеоло. По заверше-

нии строительства начали реализовывать програм-

му декорирования собора, который украсили мозаи-

кой на площади более 4000 кв. м. «Ни в одном

городе не было столь славной Библии» (Рескин).

Но, кроме Священного Писания, дворцовая часов-

ня знаменует также политическую славу Венеции

дожей и соборов. Это достигается наличием эмб-

лемы льва, символа правосудия (суд Соломона),

изображением Давида над кафедрой, где дож пред-

ставлен перед приветствующим его народом после

избрания или во время присутствия на мессе. Дож,

направляясь из дворца в собор, проходил через

«священную дверь», затем через арку к хорам, на-

ходившимся справа. Расположенная слева арка вы-

ложена мозаикой с изображением папы Пелагия II

и патриарха Элии. Наверху этой композиции изоб-

ражен св.Марк, посетивший Аквилею. В апсиде

Марк находится рядом со св. Николаем Барийским,

а Петр — рядом с Эрмагорой. Культ св. Николая свя-

зан с морем и избавлением моряков от опасностей.

Этот святой считался вторым покровителем Вене-

ции во времена Первого крестового похода. Моза-

ика выполнена между 1230 и 1275 гг., некоторые

I 16 1

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

фрагменты относятся примерно к 1180 г. Компози-

ции в честь св. Марка расположены по пути следо-

вания кортежа герцога, который прибывал со сто-

роны дамбы через Пьяцетту, входил в святыню че-

рез правый (южный) портал, полукупол которого

был украшен мозаикой с изображениями св. Мар-

ка, затем следовал к западной стороне нартекса и к

южной стене со знаменитым изображением обре-

тения мощей святого, которые были утрачены во

времена Пьетро Орсеоло. На многочисленных

изображениях мозаики представлено моление об

обретении мощей, затем чудесное их открытие в

пилястре. Участниками этих событий предстают

прежде всего представители различных венециан-

ских сословий, патриарх Градо и его епископы, дож

и главные магистраты, аристократия и, наконец,

ликующий народ — мужчины и женщины, на кото-

рых снисходит благодать. Это всеобщее ликование

являлось составной частью проводимой в Венеции

политики.

Летописи прославляют город, но что представ-

ляла из себя Венеция, когда она возникла? Джован-

ни Диаконо знал поселение венетов; город Эракли-

ану; город Градо; позднее появился город Риальто;

после — острова, ряды домов, военные лагеря; го-

род Кьодджа; однако в 853 г. Patria Venecia епископа

Оливоло представляла группу островов Лагуны, а в

811 г. дож Агнелло Партечипацио перевел в Риаль-

то свое правительство. В 828—829 гг. тело святого

Марка было перенесено в часовню герцога.

В 840 г., согласно договору Лотаря, здесь насчиты-

валось 18 населенных пунктов, и по иерархии на

первом месте стояли Риальто и Оливоло. На рубе-

же IX и X вв. дож Пьетро Трибуно «вместе со свои-

ми сподвижниками начинает возводить город Ри-

альто», сооружает защитную стену, идущую через

Венеция в XVI в.

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

Большой канал к высотам Санта Мария-дель-Джи-

льо, для того, чтобы укрыть обитаемое простран-

ство между Оливоло и Риальто. Такая стена прида-

вала окружающей местности вид единого городско-

го поселения. Сосредоточение в Риальто трех

функций — религиозной, политической и торго-

вой — свидетельствовало о том, что Венеция, еще

в X в. являвшаяся центром герцогства, стала горо-

дом лишь в конце XIII в. Развитие шло медленно;

как писал Павел Диакон в своей «Истории ланго-

бардов» {«Historia Langobardorum»), если в римскую

эпоху «Венеция простиралась от Паннонии (Венг-

рии) до Адды», то в его время она являла собой

лишь группу «нескольких островов». Позднее было

уточнено, что под этим подразумевались террито-

рии от Градо до Каварцере, включавшие береговую

гряду Саниколо, Маламокко, Торчелло, Бурано,

Маццорбо, Мурано, Кьодджу, Лорео и Риальто, как

писал летописец Энрико Дандоло. Другой человек,

близкий к власти, советник герцога и епископ Ве-

льи Якопо Бертальдо, знаменитый законовед, автор

«свода постановлений обычного права», писал с

большой проницательностью в книге с красноре-

чивым названием «Великолепие венецианских обы-

чаев»: «Название “Венеция” нередко распространя-

ется на всю венецианскую провинцию, от Градо до

Каварцере. И часто им обозначают главный город

этой провинции. Жители Риальто, где расположе-

на резиденция герцога, могут называться как

rivoaltini, так и veneziani. Обитатели Кьодджье, Му-

рано и епископства Торчелло, приезжающие в Ри-

альто, чаще говорят, что они едут не в Риальто, а в

Венецию. Поэтому название “Венеция” имеет двой-

ное значение». Вполне можно сказать, что «Вене-

ция» — название, полученное извне, и даже что оно

введено в обиход иностранцами.

Гиды цивилизаций ।

ОРГАНЫ ВЛАСТИ

♦ Дож

Дож, по своей сути, это «функционер» византий-

ского типа, относящийся к экзархату Равенны. Утвер-

див свою независимость от двух империй, герцог (dux

или due) без колебаний принял знаки отличия и ски-

петр, обзавелся, подобно королю, «своими» еписко-

пами, «своим» духовенством, «своими» подданными,

«своей» церковью (собор Св. Марка и «его» часовня)

и попытался ввести династическое правление, вод-

ворив одного из своих наследников на место герцо-

га. Такая политика наследования продлилась со вре-

мен последних Орсеоло. Выборность дожей не уст-

ранила полностью наследование власти, и во главе

Республики находились два дожа из семьи Деодони,

и два дожа — Микеле и Пьетро Полани (Пьетро был

зятем предыдущего дожа Микеле). Дожи XI в. были

окружены епископами, но выбирал их народ. Дворец

являлся резиденцией дожей, и в нем отдельно от бо-

гатств герцога хранилось государственное имущество

и казна. Герцог играл по отношению к этому имуще-

ству лишь административную роль. Оно именова-

лось также «народным». После установления Ком-

муны окружение герцога составляли судьи и мудре-

цы (sapientes). Знаком отличия служил уже не скипетр,

а штандарт св. Марка, ставший символом чести горо-

да, и правители управляли, учитывая волю народа.

«Рост могущества Коммуны, по своей сущности, зас-

тавил поблекнуть титул герцога» (Кракко). Невозмож-

но назвать точную дату возникновения Коммуны, по-

скольку, в отличие от других городов Италии и даже

Европы, у здешней Коммуны не было необходимос-

ти завоевывать политическую автономию от цент-

ральной власти и власти епископа. Коммуна начала

20-1

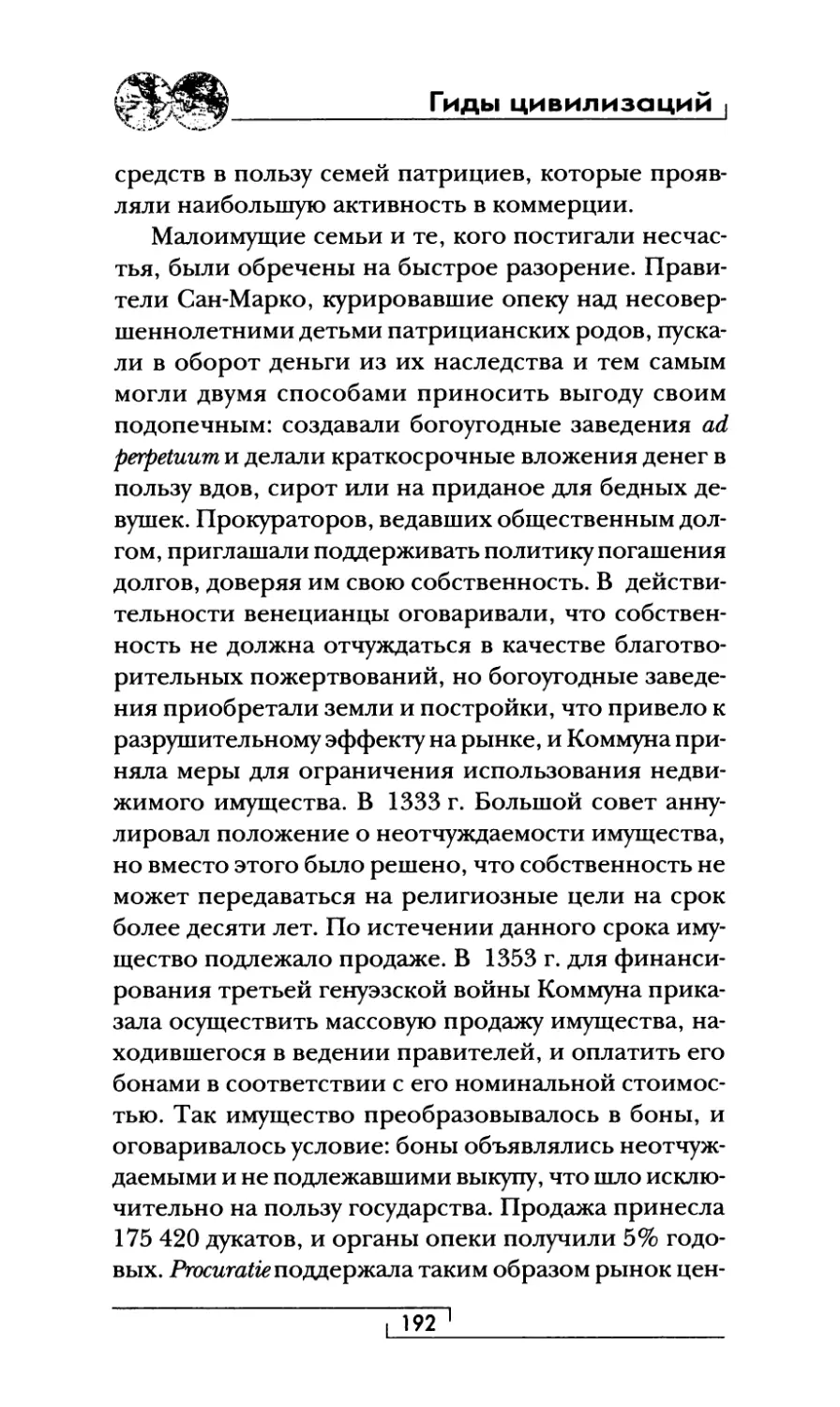

Дворец дожей (Герцогский)

Гиды цивилизаций ।

проявлять себя во времена дожа Пьетро Полани в

1140-е гг. В феврале 1143 г., чтобы разрешить конф-

ликтную ситуацию, вызванную «шествием братств

(scole)» через город, дож Полани созвал во дворец су-

дей и мудрецов, т.е. «тех, кто присутствовал на совете,

учрежденном в то время для спасения чести Родины,

принесения ей пользы и для ее сохранения и коим

народ дал клятву послушания». Тогда для «Коммуны»

была характерна такая атрибутика: совет, мудрецы,

судьи и клятвы. Новый дож, Доменико Моросини, всту-

пая в должность, также принес клятву народу Венеции

и провозгласил, что всем последующим надлежит де-

лать то же самое. Коммуна получала власть от народа.

Она лишала дожей монархических привилегий.

Во второй половине XII в. дожи стали расцени-

вать некоторые области и большие далматинские

острова как поместья, предназначенные для их сы-

новей, которые, таким образом, становились вла-

дельцами Вельи, Оссеро и Арбы. Но в 1163 г. зарож-

давшаяся Коммуна потребовала, чтобы эти террито-

рии были пожалованы дожем «Венецианской

Коммуне для ее блага и в ее честь» в присутствии

судей, мудрецов и представителей народа. В 1166 г.

дож ввел правила выбора графа Арбы, которого пе-

ред утверждением дожем и мудрецами могла изби-

рать местная знать. Сыновья дожа не стали считать-

ся с этими требованиями. В мае 1165 г. во дворце

герцога встретились два претендента на владение

Оссеро — Доменико Моросини (сын прежнего дожа,

носившего то же имя) — граф де Зара и Леонардо

Микеле (сын действующего дожа). Оба претенден-

та имели законные права на эту территорию. Судьи

и мудрецы вынесли свое решение: все зло происхо-

дит от неограниченной власти дожей, позволяющей

им передавать имущество Коммуны своим сыновь-

ям и наследникам безо всякой пользы для Коммуны.

। 22 '

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

Тогда Моросини предложил внести 800 ливров. Но

поскольку он уже обладал соседним владением —

Зара (Zara), решено было передать Оссеро Леонар-

до Микеле при условии, что он выплатит 800 ливров.

Члены Коммуны поступили несвойственным для

этой организации образом: им удалось избежать со-

средоточения слишком большой власти в одних ру-

ках и заставить уплатить деньги в казну, лишив та-

ким образом дожа возможности свободно распоря-

жаться общественными богатствами.

Дож являлся верховным представителем Комму-

ны (государства), но последняя сама участвовала в

важных делах, принимала решение о перемириях,

заключала договоры, санкционировала военные

операции, ведала дипломатическими отношениями.

Финансовые вопросы были важнейшими в компе-

тенции Коммуны. Например, в 1164 г. дож вместе с

судьями, мудрецами и представителями народа вып-

латил двенадцати лицам прибыль, полученную Ком-

муной на рынке Риальто, — 1150 марок серебром

(274—275 кг драгоценного металла) в качестве пла-

ты за ссуду, предоставленную этими частными ли-

цами. Коммуна принимала решения финансового

характера, такие как заем ссуды и выплата долгов, а

также брала на себя общественные расходы.

С IX в. дож имел личного канцлера, составлявше-

го документы общественного значения. Ранее роль

писаря исполняли священники-нотариусы, иногда

капелланы собора Св. Марка. В следующем веке канц-

лер стоял во главе курии, готовившей для дожа все

законодательные и правовые акты. Все возрастав-

шая сложность ведения государственных дел, вклю-

чая международные отношения, привела к введению

титула великого канцлера (cancellier grande), возглав-

лявшего всю государственную администрацию и от-

ветственного за ее успешное функционирование.

1 23 ।

Гиды цивилизаций ।

Лицо, занимавшее этот пост, назначалось из пред-

ставителей «народа» и, согласно протоколу, явля-

лось второй персоной в государстве. Историки обя-

заны этим должностным лицам и их службам превос-

ходно сохранившимися венецианскими архивами,

давшими огромное количество сведений по истории

Республики. С 1264 г. Большой совет решил вклю-

чать в реестровые журналы в кожаном переплете со-

держание всех обсуждавшихся тем, даже если реше-

ние не было принято. Записи в этих журналах про-

должались вплоть до прекращения существования

Республики. Также составлялись сборники текстов

договоров (pacta), написанных как в самой Респуб-

лике и коммунах, так и в соседних и отдаленных го-

сударствах. В 1282 или 1283 г. дож Джованни Дан-

доло решил избавить эти сборники от потерявших

свою актуальность текстов и внести в эти записи

необходимую ясность.

Дож, высшее государственное лицо, избирался

пожизненно, но его власть постепенно становилась

все менее могущественной. Так, в XIV в. ему давались

на рассмотрение письма, адресованные Сеньории, на

которые он отвечал от своего имени, но не имел пра-

ва открывать их один, а должен был делать это в при-

сутствии своих советников. Кроме того, ему запреща-

лось появляться на публике без сопровождения чле-

нов Сенъории, которые играли главную роль на всех

заседаниях: Большого совета, Сената, Совета Деся-

ти, пленарной коллегии (pien collegia). Хотя ни одно

серьезное дело не рассматривалось без дожа, он не

мог принять единолично ни одного решения, по-

скольку в Венеции весьма негативно относились к

тирании, к единоличному правлению. Но, несмотря

на это, значимый статус дожа позволял оказывать

влияние на ход событий. Этому могло послужить сви-

детельством противостояние двух политических про-

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

Дож Агустино Барбариго

тивников — Тома Мочениго и Франческо Фоскари.

В конце XV в., вследствие падения общественных

нравов, в адрес некоторых дожей стали поступать

недостойные обвинения. Большой совет после кон-

чины Агустино Барбариго (1501) решил после смер-

ти каждого дожа избирать «троих судебных следова-

телей (inquisitori) по делам усопшего» для расследова-

ния его деятельности во время пребывания у власти.

Из его наследства изымались средства для возмеще-

ния убытков, причиненных им обществу из-за нару-

шения тех или иных законов. Венецианцы в самом

деле были весьма мудрыми людьми.

♦ Большой совет

Между тем право Коммуны контролировать

власть вскоре стало приносить пользу не народу, а

влиятельным лицам, в особенности высокопостав-

Гиды цивилизаций ।

ленным (majores). Это были чиновники, вначале за-

нимавшие посты судей, затем вступившие в совет,

где они получали титул мудрецов (sapientes) .С 1172 г.

они стали ведать процедурой избрания дожа. После

смерти Витали Микеле II для избрания дожей народ-

ная ассамблея (или сопсгд) больше не стала созывать-

ся. Дожа отныне выбирали одиннадцать избирате-

лей. Так был избран Себастьяно Циани. С 1178 г.,

после отставки больного Себастьяно, процедура ус-

ложнилась: были избраны четыре лица, которые

назначали сорок человек, проводивших выборы

дожа. Эту систему двойных выборов применяли на

всех выборных процедурах. Сохранились сведения

о первых выборах власти в 1143 г. Фрагменты доку-

ментации доносят до нас данные о том, что в июне

1187 г. имелся не один, а два совета — Малый и Боль-

шой. В тот же месяц судьи, сославшись на то, что

они действуют «по приказанию дожа» и «с одобре-

ния» Большого и Малого советов, адвокатов Комму-

ны и народа Венеции, обещали возмещать убытки

тем, кто во время осады графства Зара предостав-

лял свои суда. Функции, которые исполняла моло-

дая Коммуна, все более усложнялись. Первый, или

Большой совет обладал наибольшей властью, у него

было право старшинства {majorpars). Герцог подчи-

нялся обоим советам, основной состав заседал в

Большом совете, Малый состоял лишь из шести чле-

нов, тогда как Большой совет — из тридцати чело-

век {trentacid).

Кандидаты в члены советов отбирались из знат-

ных семей, — их преимущество состояло в длитель-

ном участии в общественных делах. Эти люди обла-

дали большим числом сторонников и большими свя-

зями. Когда власть дожа начала ограничиваться, у

него осталось лишь право отвергать кандидатов.

Начиная с момента, когда можно проследить орга-

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

низацию выборов и, главным образом, формирова-

ние выборного контингента, заметно, что полови-

на кандидатов, отобранных в период с 1156 по

1207 г., происходила из семей, которые были весь-

ма влиятельны уже в 1000 г., другая же часть канди-

датов принадлежала к семьям, возвысившимся в те-

чение XI в. и в первой четверти ХП в.

Большой совет поддерживал суверенитет Рес-

публики. После утраты суверенитета (serrata)* в

этот «парламент» могли вступать все состоявшие в

нем ранее, и те, кто мог доказать, что его отец либо

дед находились в составе данного представитель-

ного органа. Эти люди передавали свои права по

наследству потомкам мужского пола при достиже-

нии ими 25 лет. Такие правила распространялись

на знатные семьи, составлявшие около 10% от го-

родского населения. Между тем можно было стать

членом совета и в более раннем возрасте — в 20 лет,

если на церемонии в день Святой Бороды (santa

Barbara, откуда пошло название barbarella) в присут-

ствии дожа претенденту выпадала удача — достать

из шляпы один из золотых шаров (balla d'ord), нахо-

дившихся среди серебряных, или если в этом воз-

расте удавалось на выборах получить должность

адвоката, позволявшую предъявлять жалобы в один

из пяти гражданских судов герцогского дворца и со-

вершенствовать свои познания в области права и

делопроизводства. Случаи, когда членами совета

становились в возрасте 20 лет, были довольно час-

ты. В таких ситуациях представляется более необ-

* Дату утраты суверенитета указать невозможно, посколь-

ку речь идет об институциональных мерах, которые прини-

мались на протяжении тридцати лет (конец XII в. — 1310 г.) и

были направлены на усиление роли аристократии в Коммуне

и в обществе, а также придавали особый характер аристокра-

тии и ее представительному органу, Большому совету.

Гиды цивилизаций ।

ходимой роль советников, по крайней мере в тео-

рии. Во второй половине XIII в. их число возросло

с 400—500 до 1100 человек (в 1300 г.); в конце XIV в.

их количество составляло около 1200; согласно пе-

реписи 1493 г. их насчитывалось 2600. Но не все

советники присутствовали на заседаниях, посколь-

ку многие из них были заняты ведением обществен-

ных дел на подведомственных территориях, во

флоте и в армии. Молодые предпочитали избегать

общественной работы и стремились заниматься

коммерцией. Кроме того, имелись больные и пре-

старелые, остававшиеся дома. Большинство зако-

нов обсуждалось советниками в количестве от 4 до

500 человек, но в конце XV в., когда речь шла о ре-

шении наиболее важных вопросов, например на-

значение дожа или прокуратора Сан-Марко, в дис-

куссии участвовало свыше 1500 человек.

Столь многочисленная ассамблея, членам кото-

рой, получавшим власть по наследству, вовсе не

нужно было проявлять свою компетентность — все

решала их принадлежность к знати, а также то, что

их имена были вписаны в золотую книгу, которую

вели адвокаты Коммуны, — не выполняла обязанно-

стей по ведению общественных дел: она передава-

ла свои функции более малочисленным организа-

циям, иногда обычным комиссиям, роль которых

все возрастала. Однако же функции совета были

очень важными. Этот орган обсуждал принятие за-

конов, иногда во втором чтении (кроме того, он

ратифицировал законы, одобренные сенатом), со-

здавал новые судебные ведомства (rezimenti) для

того, чтобы управлять территорией, увеличившей-

ся в результате завоеваний, ведал военными и фи-

нансовыми вопросами. Совет утверждал кандида-

тов на общественные должности в магистраты и во

все остальные советы. В конце XV в. существовал

I 28 1

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

в общей сложности 831 орган власти и управления.

550 из них располагались в Венеции, а 250 в других

регионах. Эти органы власти были равномерно

распределены между Stato da terra и Stato da mar, ко-

торые образовывали государство Терраферме в

Италии и морские владения. Совет ведал помило-

ваниями, санкционировал причисление новых се-

мей к знати, возмещал потери, возникшие в резуль-

тате эпидемий чумы, войн, вознаграждал семьи, ко-

торые приходили на помощь государству в

наиболее трудные моменты, например, во време-

на войны в Кьоддже.

Воскресные заседания проходили под председа-

тельством Сеньории, за порядком наблюдали адвока-

ты Коммуны, которые обеспечивали надлежащее

проведение заседаний, проверяли соответствие за-

конопроектов проводимой государством политичес-

кой линии, содействовали тому, чтобы исключить

интриги (broglio) и все то, что нарушало нормальное

функционирование учреждений, например покупку

богачами голосов бедняков или заключение альян-

сов между семейными группировками для лоббиро-

вания решений.

Г. Гоцци отмечал, что в Венецианском государ-

стве должностные преступления были в порядке

вещей (бедняк мечтал, чтобы его подкупил богач,

богач желал подкупить бедняка). Была введена вы-

борная система, при которой использовалась жере-

бьевка, помогавшая избегать различных махинаций.

Сложный процесс выборов, приводивший к избра-

нию дожа, основывался на оглашении имен канди-

датов на общественные должности (четыре имени

кандидатов на высшие должности, две на низшие).

Подобные меры принимались для того, чтобы кор-

ректировать несовершенство выбора, который де-

лали избиратели. В Средние века жребий считался

1 29 ।

провидением Господа. Тот, кто предлагал кандида-

та, становился его поручителем (ipso facto) и отвечал

перед правосудием за ущерб, причиняемый избран-

ником государству.

♦ Совет сорока (Quarantia)

Это — старейшая комиссия Большого совета, по-

явившаяся в первой половине XIII в. Совет являлся

уголовным и гражданским судом, обладал высшей

властью в решении экономических и финансовых

вопросов, имел функцию контроля за другими сове-

тами и магистратурами. Суд играл огромную роль в

законодательной деятельности. Три влиятельных

предводителя суда вместе с дожем и Малым советом

образовывали Сеньорию.

Проведение уголовного процесса Советом соро-

ка показывает, что Венеция достигла в этом больших

успехов. Процедура включала шесть этапов. Внача-

ле выносилось обвинение, которое оформлялось в

письменной форме и обязательно заверялось поли-

цейским отделением или магистратом. После этого

собирали свидетельские показания и доказательства

правонарушения, составлявшие необходимые мате-

риалы для следствия, проводившегося «повелителя-

ми ночи» («seigneurs de la nuit») или адвокатами Комму-

ны. Затем содержания дела излагалось на заседании

суда (fjlacitare), после чего обвиняемому предлагали

высказаться в свою защиту (законы предусматрива-

ли право защиты для обвиняемых). После рассмот-

рения дела проводилось голосование относительно

меры наказания, предлагавшейся адвокатами Комму-

ны, большинством голосов выносилось решение —

вердикт. Правосудие предоставляло обвиняемым га-

рантию защиты.

I 30 1

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

♦ Сенат

Этот правительственный орган также появился

в XIII в., как комиссия, подведомственная Большо-

му совету. Он решал вопросы войны и мира, санк-

ционировал перемирия, утверждал заключение до-

говоров, короче говоря, решал вопросы внешней

политики, и поскольку все это порождало финан-

совые проблемы, Сенат имел соответствующие пол-

номочия. Он также регулировал отношения с заво-

еванными странами и заморскими территориями.

На протяжении XIV столетия власть Сената возрос-

ла и число его членов увеличилось. Чтобы правиль-

но исполнять свои обязанности, Сенат прибегал к

aggiunta (junta, zonta), что буквально означало «при-

бавление»: вскоре после 1360 г. в его состав входи-

ло 20 аристократов, затем, в1413г. — 40 и, наконец,

в 1450 г. — 60. Все эти высокопоставленные служа-

щие поступали в Сенат обычным — выборным пу-

тем (выборы санкционировались Большим сове-

том). Около 200 аристократов имели право голосо-

вать, тогда как примерно 50 человек, в особенности

мудрецы, не имели права голосовать и были толь-

ко консультантами.

♦ Коллегия

Пленарная коллегия (Pien collegia) сформирова-

лась в течение XIV в. Этот орган состоял из трех ко-

миссий мудрецов и был объединен с Сеньорией.

Самая старая из комиссий — комиссия «мудрецов по-

рядка». Это наименование происходит от их перво-

начальных функций («мудрецы», поддерживающие

порядок, оснащенные вооружением галеры, кото-

рые пойдут в будущем на продажу; 1321 г.). Комис-

сия занималась всеми морскими делами и навигаци-

Гиды цивилизаций ।

ей. Последней придавалась наибольшая важность,

и ей ведали «мудрецы совета», созданного во время

войны в Кьоддже. Члены этого совета были экспер-

тами Сената и вначале назывались «мудрецами вой-

ны», затем — «мудрецами Террафермы». В XV в. кол-

легия стала полностью укомплектованной (pieri). Она

составляла распорядок работы Сената, изучала за-

конопроекты, созывала внеочередные заседания, ис-

полняла вынесенные решения. Коллегия могла со-

бираться для изучения специфических вопросов и

тогда называлась коллегией по зерну или по соли.

Если возникала необходимость создать новую маги-

стратуру с более широкими полномочиями, напри-

мер торговый совет пяти мудрецов, старая коллегия,

терявшая власть («мудрецов порядка»), не прекра-

щала своего существования. Такое сосуществование

старых и новых органов свидетельствовало о кон-

серватизме венецианской административной сис-

темы.

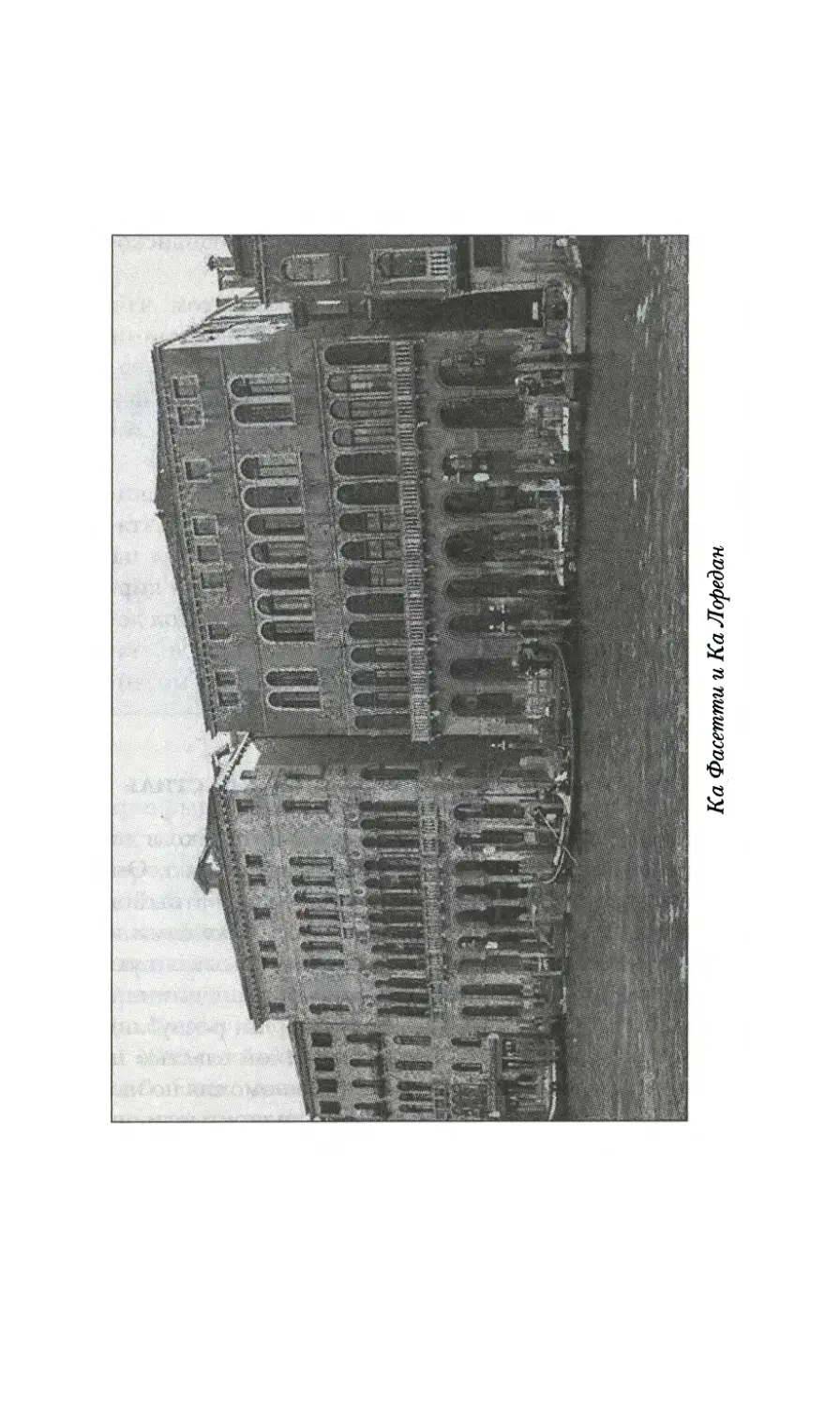

На первом этаже в восточном крыле дворца, над

лестницей Гигантов, находилась резиденция дожа,

власть которого ослабела в XI—XII вв. за счет воз-

растания роли знати, представители которой фор-

мировали Большой совет, избиравшийся высшим

органом — Советом сорока. Герцог располагался в

своем личном дворце (дворце герцога) в помеще-

нии, над которым находились три учреждения,

имевшие большие властные полномочия. Большой

совет, состоявший более чем из 1000 членов, зани-

мал все меридиональное крыло дворца над бассей-

ном Св. Марка. Над этим органом не было выше-

стоящих, и он сам созывал все советы и судебные

ведомства.

Дож председательствовал во всех советах, при-

сутствовал в Сеньории, формировавшейся из Мало-

го совета и предводителей Совета сорока.

зГ”1

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

♦ Совет десяти

Созданный в 1310 г. под скрытым влиянием Мар-

ко Керини и Баямонте Тьеполо, поддержанных дру-

гими представителями олигархии он предназначал-

ся для того, чтобы судить заговорщиков. Сначала

Совет десяти обладал единственной функцией —

охраной венецианской Коммуны от посягательств

тех, кто намеревался разрушить ее политическую и

социальную основу. В состав данного совета входи-

ли десять советников, объединявших, включая дожа

и его Малый совет, 17 лиц. На некоторых его засе-

даниях присутствовали адвокаты Коммуны, обще-

ственные обвинители и представители судебных

органов. Первоначальной обязанностью совета яв-

лялось обеспечение государственной безопасности.

Это был своего рода временный комитет обществен-

ного спасения, члены которого иногда выносили

исключительные решения, например вынесение без

суда смертного приговора дожу Фальеро при его

разоблачении.

Постоянные войны и завоевания способствова-

ли увеличению полномочий данного совета, и этот

орган стал ведать секретными делами государства.

Совет десяти имел весьма выраженную тенденцию —

вмешательство в дела других советов. Такая практи-

ка существовала в XIV в. и продолжалась в XV в. Со-

вет десяти имел влияние на полицию, на решение

военных вопросов, на финансовые дела, на поддер-

жание общественного порядка, на вопросы безопас-

ности, то есть на те сферы, которые требовали при-

нятия быстрых и действенных мер. Во главе совета

стояли три предводителя (сарг), власть которых все

более возрастала. Несмотря на попытки Большого

совета ограничить их роль основными функциями

(решение дел о предательствах, о нарушении обще-

1 33 I

2. 3-646.

Гиды цивилизаций ।

ственного порядка, заключение секретных догово-

ров и т.д.), их компетенция возрастала вплоть до

конца XV в., когда им была придана комиссия (zonta)

из 15 сенаторов, «чтобы вносить ясность и выносить

решения по всем сложным делам».

БУРНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Образ гармонии и согласия между различными

общественными слоями, аристократии, действую-

щей для всеобщего блага, беспристрастных советов,

всеобщих усилий ради величия и процветания Ве-

неции не мог полностью скрыть некоторые острые

внутренние конфликты в высших слоях государства.

Дож и знать выступали гарантами единства обще-

ственных институтов против смут. В каждом конф-

ликте народ брал сторону дожа, а не аристократии.

Внутриполитические кризисы государства, разра-

зившиеся, когда будущее города, одолеваемого тяже-

лыми потрясениями после поражений во внешней

политике, привели в июне 1310 г. к заговору Тьепо-

ло—Кверини. В то время войска не знали, на чьей

стороне им быть — на стороне Венеции или коали-

ции, обосновавшейся в Ферраре. В 1355 г. дож Ма-

рино Фальеро устроил заговор, который совпал по

времени с окончанием генуэзской войны. Но эти

заговоры были разными по сути. В первом случае

поддержка дожа спасала аристократическое прави-

тельство от вооруженных мятежей, во втором — ре-

шительность аристократии позволила устранить

дожа, стремившегося к единоличной власти. В обо-

их случаях причиной являлась боязнь установления

единоличного правления синьора. Но такого рода

власть, считавшаяся в Венеции тиранической, уста-

новилась в городских коммунах.

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

♦ Заговор Кверини—Тьеполо

В соответствии с Венецианскими хрониками, хра-

нящимися в библиотеке Маркиана, в начале 1310 г.

Марко Кверини собрал своих приверженцев и обри-

совал мрачную картину положения, в котором нахо-

дилась Венеция. По его мнению, любая реформа была

бесполезна без устранения дожа Пьетро Градениго,

автора всех нововведений, принятых Большим сове-

том, и виновного в разрушительной войне в Ферра-

ре и в угрожавших городу беспорядках. Но, перед тем

как перейти к действию, Кверини пригласил своего

зятя Баямонте Тьеполо, храброго человека, обожае-

мого народом, величавшим его «великим рыцарем».

Заговорщики собрались во дворце Кверини, и Мар-

ко сказал: «Как можно остаться безразличными, ког-

да он (дож) исключил из совета столько достойных

граждан? Многие классы общества оскорблены. Что

можно сказать о плачевно закончившейся операции

в Ферраре, о повальном отлучении горожан от церк-

ви, сколько венецианцев лишены собственности, их

продают, словно рабов, убивают, сколько сынов на-

шего отечества погибло в Ферраре от вражеского

оружия и болезней!» Мудрый Якопо Кверини, назна-

ченный послом в Константинополе, утверждал:

«Нет ничего более прекрасного и святого, чем

защита и спасение Родины и прав граждан, но

страсть не может преобладать над разумом, напоми-

нающим нам, что все происшедшее одобрено и санк-

ционировано советами. Для вступления в Большой

совет использовались интриги, просьбы и подкуп.

Даже война в Ферраре была одобрена большинством

проголосовавших. Нужно прибегнуть к правосудию,

а не к силе, избежать гражданской войны. Не стоит

доверяться народу, поскольку народ, как известно,

суетный и переменчивый в своих пристрастиях. Те,

Гиды цивилизаций ।

кто опирается на народ, оказываются в проигрыше,

терпят поражение».

Хвастливый Тьеполо обещал легкий успех и пре-

увеличил возможности захвата власти. Он сказал,

что необходимо назначить хорошего главу города,

которого приняли бы все, любимого народом, спо-

собного восстановить прежние порядки, сохранить

и приумножить общественные свободы.

Заговорщики должны были собраться субботней

ночью во дворце Кверини, а в воскресенье, 14 июня,

на заре отправиться из Риальто к площади Св. Марка,

куда они намеревались проникнуть с двух сторон. Одни

под командованием Марко Кверини и его сыновей

Николо и Бенедетто двинутся через Калле де Февр

(calle des Fuvres) и мост Де (De's); другие, ведомые Бая-

монте, будут следовать по маршруту merceries. Заговор-

щики вышли из Ка Кверини с криками: «Свобода»,

«Смерть дожу Градениго!» Осведомленный о восста-

нии дож усилил охрану дворца и направил подеста (гла-

вам исполнительной и судебной власти. — Прим, пер.)

Кьодджи, Торчелло и Мурано жесткие указания ис-

пользовать вооруженных людей. Каждый из них воо-

ружил своих приспешников и приказал служителям

Арсенала быть наготове. Зная о восстании заговорщи-

ков, дож занял площадь, где встретил вооруженные

отряды Дандоло и Марко Джустиниана. При появле-

нии на площади Кверини вместе со своими людьми

был атакован. Застигнутые врасплох мятежники по-

вернули назад, но многие из них погибли.

♦ Заговор дожа Марино Фадьеро

В сентябре 1354 г., после кончины дожа Андреа

Дандоло, Большой совет выбрал пять мудрецов, упол-

номоченных вносить изменения в герцогское

promisso — текст конституции, которую каждый новый

I 36 1

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

дож, вступая в должность, обещал чтить. Мудрецы ис-

кали способ ограничить власть дожа, препятствуя осу-

ществлению его внешней политики. Отныне высшее

государственное лицо больше не могло направлять

послов либо посланников в отсутствие четверых из

шести советников и двоих из троих предводителей

Совета сорока. Коллективная власть Сеньории пове-

ла наступление на дожа и выразила ему недоверие.

Была созвана генеральная ассамблея граждан (arengo),

Большой совет назначил выборщиков. Новоизбран-

ный дож, Марино Фальеро, принадлежал к влиятель-

ному герцогскому роду, давшему городу в XI—XII вв.

двоих дожей — Витали и Орделафа Фальеро. 5 октяб-

ря избранный дож предстал перед народом в соборе

Св. Марка, получил символы власти и наверху большой

дворцовой лестницы поклялся соблюдать promissio.

В пятницу, 17 апреля 1355 г., на исходе трагичес-

кого дня, Марино Фальеро был обезглавлен навер-

ху лестницы Гигантов. Правосудие в Венеции не

щадило никого, даже высших государственных лиц.

Когда предводителя заговора казнили, оставалось

выявить, арестовать и покарать его сообщников и

их пособников и срочно избрать нового дожа. 21 ап-

реля им стал Джованни Градениго из Сан-Стае. Ос-

новные участники заговора, Филиппо Календарио

и Бертуччио Изарелло, были повешены с кляпом во

рту на колоннах дворцового балкона. Затем повеси-

ли еще восьмерых участников заговора, и никто из

подвергнутый казни не мог обратиться к толпе.

Правосудие действовало рассудительно: оно по-

щадило тех, кто, подчинившись приказанию дожа и

Сеньории, явился в ночь заговора ко дворцу герцо-

га с оружием в руках и попросил у Сеньории поща-

ды, заявляя о непричастности к заговору. Этих лю-

дей простили после того, как сказанное ими было

проверено.

Гиды цивилизаций ।

Что же серьезное случилось на той апрельской

неделе? Не сохранилось ни официальных докумен-

тов, ни записей в реестрах Совета десяти; на чистых

страницах можно увидеть только упоминание: «Не

записывать!» (non scribatur). Надо обратиться к вер-

сии хроник, но Николо Тревизан, очевидец собы-

тий и член Совета десяти, первым изложивший фак-

ты, составил «доклад» так, что он отразил только

официальную точку зрения победителей. Последу-

ющие хронисты черпали сведения из этого источ-

ника. В этом контексте можно увидеть политичес-

кую подоплеку произошедшей трагедии.

Венеция, с трудом оправившаяся после эпидемии

чумы, уничтожившей добрую треть населения, че-

тыре года вела войну с Генуей, которая 4 ноября

1354 г. в водах Сапиенцы в Морее нанесла серьез-

ное поражение численно превосходившей ее вене-

цианской эскадре под командованием капитана Ни-

коло Пизани. Писани выбрал плохое место для бит-

вы, а его помощник Николо Кверини показал себя

бездарным воякой. В Венеции испугались вторже-

ния, аристократия была в панике, и дож распорядил-

ся, чтобы командование галерами доверили людям

из народа, известным своей отвагой и способным вы-

ступить против генуэзцев.

В начале поста начался набор моряков для веде-

ния войны. Тогда случай свел аристократа Джован-

ни Дандоло, ответственного за вербовку моряков, и

капитана корабля Бертуччио Изарелло, прекрасно-

го знатока своей профессии. Ослепленный гневом

Дандоло дал пощечину своему собеседнику, который

после этого с группой матросов вышел на Пьяцетту

и стал ждать вербовщика. Дандоло предупредил Се-

ньорию о скоплении народа. Изарелло приказали

явиться к дожу, который публично сделал ему заме-

чание, а Совет лишил его всех полномочий.

I 38 1

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

На положение дел влияло тщеславие аристок-

ратии и соответствующее ее отношение к народу

и к морякам, составлявшим мощь Венеции, ее без-

наказанность в то время, когда она была виновна

в бесславном ведении войны, в повышении цен и

налогов. Образовался альянс, наводивший страх

на аристократию со времен избрания дожей Тье-

поло в ХШ в. и заговора Баямонте Тьеполо. Это

был альянс дожа с народом и провозглашение вла-

сти «сеньора» во всех больших коммунах. Дож и

Бертуччио составили план, капитан корабля быс-

тро подобрал для его осуществления 20 человек,

которые нанимали моряков, рабочих Арсенала,

плотников, ремесленников, служителей герцогс-

кого дворца. В ночь на 15 апреля 1355 г. они дол-

жны были собраться на площади Св. Марка, когда

дож зазвонил в колокола кампаниллы под предло-

гом прибытия в Лидо генуэзского флота. Таким

образом надеялись изолировать аристократию и

вырезать ее. Затем дож, провозглашенный «сень-

ором», мог расформировать Большой совет, упраз-

днить аристократию и доверить бразды правления

выходцам из народа. Таков был план, но он безна-

дежно провалился. В последний момент дож ре-

шил отсрочить государственный переворот. Ари-

стократ Николо Лион узнал о затевавшемся пере-

вороте и потребовал у дожа созыва Малого совета.

Было решено арестовать некоторых главарей за-

говора и подвергнуть их пыткам. Советники созва-

ли аристократов во дворец и выбрали нужных им

людей. Вооруженные аристократы и их люди были

готовы к любой неожиданности. Из признаний,

вырванных под пытками у арестованных, стала

очевидной вина дожа. Собрался Совет десяти и

санкционировал арест дожа и предводителей за-

говора. Суд был скорым.

Гиды цивилизаций ।

До нас дошел образ старого, мстительного, неспо-

собного к правлению дожа и аристократии, объеди-

нившейся перед лицом опасности, молодой, бес-

страшной, способной быстро принимать решения

и уверенно приводить их в исполнение, прислуши-

вавшейся к людям из народа, доверявшим ей свои

чаяния, и к обманутым морякам. Годы спустя Совет

десяти установил вознаграждение за головы заговор-

щиков, взятых живыми или мертвыми, и организо-

вал преследование аристократов из знатного рода

Бадоэров. Хроника, составленная перед 1442 г., сви-

детельствует, что после раскрытия заговора было

изгнано 25 аристократов, и называет их имена. Вме-

сте с народом в события оказались вовлечены раз-

личные аристократические круги — часть аристок-

ратии, враждебно настроенная к олигархии и к про-

должению войны с Генуей и Миланом. Провал

заговора означал победу Совета десяти и расслоение

аристократии. Необходимо отметить этот раскол

правящего класса, чтобы развенчать миф о единстве

и силе аристократии, который она создавала о себе.

ПРАВО, ПОЛИЦИЯ И ПРАВОСУДИЕ

Право в Венеции играло большую роль. В герцог-

стве действовало «чистое» право, отличавшееся от

«всеобщего» права, объединявшего римское, кано-

ническое и ломбардийское право и считавшегося

«универсальным». Отсутствие ссылок на римское

право не означало его игнорирования. Дело в том,

что венецианское право во многом вытекало из рим-

ского. Основные положения венецианского права

были установлены статутами, составленными в

1242 г. во времена дожа Джакомо Тьеполо, который

двумя годами позже дополнил их статутами судей,

, 40 1

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

рассматривавших прошения (juges de petition). В се-

редине XIV в. дож Андреа Дандоло ввел в действие

«шестую книгу» (liber sextus). Законы последователь-

но ратифицировались советами и частично своди-

лись в статуты, тогда как большая их часть храни-

лась в архивах канцелярии. Помимо письменного

законодательства существовали кутюмы (записи

обычного права), занесенные в несколько сводов,

таких как свод записей Якопо Бертальдо XIV в.

В случае отсутствия уставных норм или кутюмов

обращались к приговорам, вынесенными судьями в

аналогичных случаях. И наконец, если судья не мог

найти аналогичной процедуры, он должен был су-

дить по совести (arbitrium). Судья, который всегда

являлся выходцем из правящих классов, взывал к

своей совести, которая заставляла его судить по

справедливости, если это соответствовало интере-

сам Коммуны. Статуты полагалось соблюдать всем

находившимся под юрисдикцией Коммуны, т.е. ве-

нецианцам и жителям герцогства, а также, по край-

ней мере теоретически, обитателя* завоеванных

территорий.

♦ Судебные учреждения

Судебные учреждения Коммуны (magistrals) были

коллегиальными. Судьи, выносившие приговоры,

заседали со свитой (curia), которую формировали дож

и члены примирительной комиссии (boni homines).

В 1164 г. появились «судьи Коммуны», в обязаннос-

ти которых входило разрешение конфликтов между

Коммуной и гражданами, связанных с налогообложе-

нием. В 1773 г. были назначены адвокаты Коммуны,

уполномоченные защищать интересы Коммуны пе-

ред судами, и камергеры Коммуны, получавшие и хра-

нившие денежные средства, поступавшие от налогов,

Гиды цивилизаций ।

пошлин, штрафов и иных доходов Коммуны. С это-

го времени магистраты (судьи), назначавшиеся на

короткий период, делали карьеру, настоящей верши-

ной которой (cursus honorurri) обычно была должность

советника (Малого совета). Процедура подбора этих

служащих была одновременно и простой (дополни-

тельное избрание из старинных и знаменитых семей)

и сложной (необходимость представительства раз-

личных округов в обоих советах).

Если указанные выше принципы ясны, то этого

нельзя сказать об организации правосудия и адми-

нистрации. В состав советов и судебных ведомств

входили исключительно представители знатных

сословий (за исключением великих канцлеров).

В Средневековье принцип разделения властей иг-

норировался, в противном случае можно было про-

тивопоставить советы, исполнявшие законодатель-

ные функции, и судебные учреждения {officio), имев-

шие исполнительные функции административного

характера и определявшие вопросы юрисдикции.

Представляется более разумным противопоставить

всеобъемлющие полномочия советов, издававших

законы, обязательные для всего общества, и компе-

тенцию officia, охватывавшую лишь некоторые сфе-

ры деятельности, определенные территориальные

зоны и отдельные вопросы. Кроме обоснованного

различения учреждений intus и foris, относящихся к

магистратам, заседавшим в Венеции или за ее пре-

делами, среди первых обычно выделяют учрежде-

ния, связанные с собором Сан-Марко, Дворцом и Ри-

альто. Одни ведомства занимались вопросами юрис-

дикции, другие — экономическими и финансовыми

проблемами. Было бы неправильно отождествлять

дворец графа и дворец правосудия, находившийся

также на Сан-Марко. Во дворце размещались, наря-

ду с правителями Сан-Марко и адвокатами Коммуны,

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

суперинтенданты монетного двора, заведующие

складами вооружения, главы Арсенала, каттаверы

(cattaver), разыскивавшие для Коммуны средства и

распоряжавшиеся ими, ответственные за состояние

каналов, различные судейские чиновники из курии

дожа (curia ducis)XI в., esaminador— букв, «изучавшие»

состояние дел различных слоев населения, отслежи-

вавшие операции с движимым и недвижимым иму-

ществом, и представители различных судов. Но пе-

речисленные организации не охватывают все судеб-

ные учреждения, поскольку в Риальто заседали

«законники», одни из которых следовали «старому

правосудию» и образовывали профессиональные

корпорации, другие придерживались «нового пра-

восудия».

♦ Гражданские и коммерческие суды

Коммуна осуществляла руководство многими де-

лами, и этим объяснялось большое количество судеб-

ных дворов {curie). Особое внимание Коммуна прида-

вала опеке над горнорабочими и калеками. Судьи

proprio назначали опекунов, рассматривали вопросы

о возвращении приданого, о наследовании имущества

граждан, умерших за границей, проверяли честность

свидетелей, присутствовавших на гражданских и уго-

ловных процессах, контролировали перераспределе-

ние имущества, следили за сохранностью денежных

средств, вносимых покупателями морских судов Ком-

муны. Но вопросы опеки находились в компетенции

могущественных правителей (прокураторов) Сан-

Марко, которые курировали дела по опеке над гор-

норабочими и нетрудоспособными лицами, давали

разрешение на опеку ближайшим родственникам и в

случае отрицательного заключения брали эту функ-

цию на себя, лично распоряжаясь собственностью.

1 43 ।

Гиды цивилизаций ।

Перекрещивания функций указанных организаций

не допускалось благодаря исключительному праву

прокураторов напрямую распоряжаться имуществом.

Неясность в распределении полномочий по регули-

рованию гражданско-правовых отношений порожда-

ла определенные сложности: тяжбы по поводу при-

даного были в компетенции судей при правителях

Сан-Марко, но дела о возвращении приданого после

расторжения брака находились в компетенции судей

proprio, которые оформляли также наследство при от-

сутствии завещания (ab intestat), тогда как наследова-

ние по завещанию находилось в компетенции апел-

ляционных судей. Если же речь шла о движимом и

недвижимом имуществе, то дело переходило к судь-

ям mobile, а если наследник был иностранцем (в Вене-

ции его называли forestier), то его дело рассматривали

судьи по делам иностранцев.

Между различными гражданскими судами иерар-

хии не существовало. Приговор, вынесенный судь-

ей, не подлежал обжалованию. В 1244 г. дож Тьепо-

ло создал апелляционный суд, руководствуясь двумя

соображениями: необходимостью принимать реше-

ния по делам, в рассмотрении которых было трудно

опереться на существовавшее в ту пору законодатель-

ство, и когда судья мог, исходя из своего понимания,

создавать свою правовую норму, ускорять возвраще-

ние имущества, рассматривать жалобы на должни-

ков, скрывавшихся от выплаты долгов и т.д. Этот суд

был очень важен для торгового сословия, дела кото-

рого основывались на кредитных операциях, по-

скольку благодаря этому суду можно было пренеб-

речь нормами статута, если они не давали возмож-

ности для разрешения проблемы. Апелляционный

суд имел полномочия возбуждать дела в различных

судах и брать на контроль судебные дела, особенно

в том случае, если судья пренебрегал своими обязан-

44

1

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

ностями при рассмотрении дел. В XIV в. апелляци-

онный суд имел полномочия аннулировать правовые

акты и нотариальные документы. Дела, не имевшие

экономической важности, находились в компетен-

ции судей mobile.

Вопросы, относившиеся к коммунальной сфере,

с 1282 г. стали рассматриваться в новом ведомстве,

которое занималось делами, называемыми ранее

«о каналах, реках, мостах и общественных дорогах»

и «о розыске и возврате общественного имущества».

Таким образом, в ведение этого учреждения переда-

вались дела, связанные с каналами, реками, мостами,

calli и т.д. С общественной и частной точек зрения

данное ведомство имело первостепенное значение,

поскольку оно не только защищало общественные

интересы от притязаний некоторых влиятельных

лиц, желавших приобрести в собственность обще-

ственные блага, но стремилось также распространить

общественное владение на другие объекты. Эти суды

{superpublicist могли передавать в собственность част-

ным лицам, монастырям, различным соседним объе-

динениям зоны, подлежащие осушению и включен-

ные в городскую черту.

♦ Полиция и общественный порядок

Функция поддержания общественного порядка

лежала на доже, на его совете и на Совете сорока, а

также на различных вспомогательных службах, ад-

вокатах Коммуны, «властелинах ночи» {signori di

notte) и пяти мудрецах. Три адвоката Коммуны, на-

значавшиеся на один год, являлись защитниками

городской общины, контролировали все советы и

судебные учреждения, выносили обвинения наруши-

телям закона, поддерживали общественное обвине-

ние на судебных процессах, а также формировали

Гиды цивилизаций ।

апелляционные суды по уголовным делам. Наделен-

ные соответствующими правами от лица Коммуны,

они контролировали соблюдение общественного

порядка. Два других судебных ведомства выполня-

ли полицейские функции, которые они делили с

«предводителями sestiers» — каписестьер (capisestiere).

Должность последних была введена Советом деся-

ти в 1310 г. Обязанности полиции и охраны состоя-

ли в поддержании спокойствия в общественных ме-

стах, пресечении драк, проверке разрешений на

ношение оружия, регистрации иностранцев, изгна-

нии нежелательных лиц, наблюдении за тавернами

и постоялыми дворами, наложении штрафов, арес-

тах при явных нарушениях закона или после рассле-

дования дел воров, насильников, развратников и все-

возможных нарушителей общественного порядка, в

особенности тех, кто не соблюдал комендантский

час, контроле за сопровождавшими важных персон.

«Властелины ночи» также вели уголовные процес-

сы, в особенности по преступлениям, совершенным

под влиянием страстей, и по содомии. В 1329 г. ка-

писестьер избирали уже через «вуазинаж» — ассоци-

ацию, созданную на самом острове и на ближайших

островах для того, чтобы улаживать общие пробле-

мы обороны, охраны прав, а не через Большой со-

вет; они отныне являлось уже не членами малых со-

обществ, но «муниципальными чиновниками с тер-

риториально разграниченными полномочиями».

В свою очередь они назначали capicontrada, являвших-

ся, как и все чиновники, выходцами из сословия пат-

рициев. Последние руководили группами, состоявши-

ми из двенадцати вооруженных людей (duodenae), —

они патрулировали дороги и поля на своих участках

(contrada). Централизованное руководство полици-

ей сочеталось с эффективным наблюдением, кото-

рое осуществлялось по кварталам города. Signori di

I 46 1

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

notte контролировали к тому же работы по осушению

и строительству, а также наблюдали за состоянием

соответствующих объектов, a capisestiere отвечали за

общественные колодцы, за фундаменты зданий и за

береговые укрепления.

Функционирование государства обеспечивалось

многочисленной бюрократией; ответственные по-

сты занимали представители аристократии, изби-

равшиеся Большим советом, — этим венецианским

гражданам доверялись исполнительные должнос-

ти. Многие из них были изобличены в пороках, и

венецианские суды часто занимались случаями

мздоимства, коррупции, личного обогащения; име-

ли место различные неблаговидные поступки, мно-

гочисленные интриги ради получения доходных

должностей, некомпетентность, трусость, расхи-

щение общественной собственности. Виновных

приговаривали к тюремному заключению, а самых

высокопоставленных чиновников заставляли пода-

вать в отставку (например, дожа Франческо Фоска-

ри) или приговаривали к смертной казни (как дожа

Марино Фальеро).

Какой орган власти обладал могуществом, позво-

лявшим налагать такие санкции? Совет десяти на

протяжении двух веков непрестанно укреплял свою

власть и расширял свои функции с «неиссякаемой

энергией». Достоверно, что этот совет осуществлял

тайный полицейский надзор как в городе, так и за

его пределами и выносил приговоры без права об-

жалования против тех, кто посягал на общественную

безопасность, в том числе лицам, наносившим ос-

корбления представителям власти. Полиция Сове-

та десяти, занимавшаяся политическими делами,

была особенно бдительна по отношению к лицам,

имевшим властные полномочия, к первым лицам и

представителям различных советов и судебных ве-

Гиды цивилизаций ।

домств. Наибольшим подтверждением всемогуще-

ства Совета десяти была боязнь даже справедливо

критиковать правительство, и этот страх возрастал

по мере того, как усложнялось положение Венеции

во внешнеполитических делах. Между тем влияние

Совета десяти ослабевалось выборами. Члены это-

го совета избирались Большим советом, их мандат

имел короткий срок действия, а сами они выбирали

руководителей совета на еще меньший срок, и по

истечении действия мандата каждый возвращался

заседать в Сенате.

АРСЕНАЛ

Арсенал, строительство которого началось во

второй половине XIII в. в лихорадочной атмосфере

Крестовых походов, когда крестоносцы стремились

завоевать Святую землю, не переставал разрастать-

ся в соответствии с нуждами войны. В целях ук-

репления военной мощи появлялись новые соору-

жения и происходили серьезные преобразования: в

конце средневекового периода бойцы перешли от

использования лука и шпаги к арбалету, а позднее —

к артиллерии и мушкетам. Арсенал представлял со-

бой комплексное учреждение, способное изготов-

лять и собирать все необходимое для боевых судов.

Арсенал опоясывала длинная кирпичная стена с

проделанными в ней бойницами. В соответствии с

преобладавшим в Венеции принципом удвоения,

вход вел в первый Арсенал, ставший «старым Арсе-

налом», когда в Венеции был построен следующий.

В соответствии с принятой в Венеции терминоло-

гией сооружения назывались старыми (vecchio), но-

выми (пиоио) и новейшими (nuovissimo). Рабочие и ма-

стера проходили в Арсенал по суше, тогда как суда

I 48 1

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

Арсенал

пропускали через морские ворота, защищенные дву-

мя квадратными башнями. На правом берегу внут-

ренней гавани располагался десяток крытых судо-

верфей (каждая длиной в 46 м, шириной в 16,5 м и

7 м в высоту), на которых сооружались галеры. Но-

вый Арсенал, более просторный, насчитывал

25 крытых судоверфей, где сооружались галеры.

С 1464 г. и в начале первой войны с Турцией в пла-

вильных мастерских стали отливать пушки из брон-

зы для эскадр. В Арсенале также изготовляли ткань

для парусов и весла. Арсенал nuovissimo располагал-

ся к северу от nuovo и с восточной стороны имел

выход к воде в сторону лагуны и канала Св. Петра.

Увеличение размера галер обуславливало внуши-

тельные размеры судоверфей (56 м в длину, 19 м в

ширину и 9 м в высоту). На свободных, незакрытых

пространствах, мастера (proti) и их подмастерья

строили суда с высокими бортами, предназначенные

для военных действий.

1 49 ।

Гиды цивилизаций ।

Вся восточная окраина Венеции была также

предназначена для обороны с незапамятных вре-

мен, поскольку название «castello» происходит от ла-

тинского наименования «castrum Olivolo», вероятно,

обозначавшего византийскую оборонительную сте-

ну, построенную в VIII в. на острове Сан-Пьетро,

возле месторасположения будущего епископства.

До 1220—1224 гг. самая большая судоверфь распо-

лагалась в Терранова (Сан-Марко) вблизи герцог-

ского замка. Арсенал (arsanae, arsanatus) занимал че-

тырехугольную территорию суши и водного про-

странства в порту Сан-Николо, откуда начинались

два крупных водных пути — Пьяве и Таглиаменто,

по которым привозили лес из Альп. Arsenate vecchio,

размером 90x120 венецианских футов, в XIII в.

представлял собой склад материалов, строительно-

го дерева и пеньки, готовых изделий, военной тех-

ники, а также был местом проведения сезонных

работ, ремонта морских судов? являлся базой

скромного военно-морского флота, и там можно

было строить одновременно до двадцати галер.

После 1326 г. началось возведение нового Арасена-

ла {Arsenate nuovo), где можно было сооружать до

80 галер. Отныне строить суда вне Арсенала запре-

щалось, он приобрел монополию на строительство

судов Коммуны. Территорию Арсенала окружали

стены с бойницами. Для их строительства побли-

зости, в Сан-Бьяджо, были сооружены две большие

печи для обжига кирпичей. В Арсенале, предназ-

наченном для судостроения и вооружения судов,

вдоль канала до водохранилища Св. Марка вблизи

хлебных амбаров и печей, в которых выпекался

хлеб для моряков, плававших на галерах, распола-

гались магазины и склады. Венецианский Арсенал

представлял собой комплекс, производивший все

необходимое для государственного флота, и являл-

I 50 1

। Средневековая ВЕНЕЦИЯ

ся самым крупным промышленным предприятием

средневековой Европы.

После падения Константинополя (1453) и разгро-

ма венецианцев у Неграпонте (1470) — первого мор-

ского поражения в битве с турками — было решено

предоставить Арсеналу новую территорию на лагу-

не, хотя Республика постоянно имела флот, осна-

щенный специализированными судами. Кроме того,

увеличился выпуск орудий. Сооружение крытого

Arsenal nuovissimo началось в 1473 г. и длилось почти

целый век, до 1570 г. Новый Арсенал был приспо-

соблен к нуждам войны с Генуей и к потребностям

торговли, тогда как новейший предназначался для

удовлетворения потребностей турецкой войны.

В преддверии вооруженного столкновения с вели-

кой империей Марино Зануто писал: «Разум должен

восполнять недостающие силы».

Арсенал представлял собой «военную машину»

с постоянно расширявшимися функциями: склады

были специализированы — одни предназначались

для оснащения судов (паруса, весла, скамьи, мачты,

реи, снасти), причем все части имели нумерацию,

другие служили для нужд артиллерии; строитель-

ный лес классифицировался в соответствии с каче-

ством; все, что относилось к вооружению, достав-

лялось из производственных мастерских и помеча-

лось римскими цифрами, соответствующими

цифрам на корме судна. При необходимости гале-

ры оснащались в весьма короткий срок. Вся систе-

ма мастерских и работников строилась таким об-

разом: весельные склады могли вооружить 100 лег-

ких галер и 12 тяжелых; оснащавшееся судно

перемещали от одного склада к другому, где оно

получало необходимое снаряжение. Было приведе-

но в систему и сделано более эффективным линей-

ное оснащение, которое стало играть основную

Гиды цивилизаций ।

роль благодаря нумерации, отвечавшей цели «хо-

рошего управления», и способствовало порядку.

Такой порядок позволял контролировать количе-

ство израсходованного материала и регулировать

время работ. Но здесь речь не идет о «конвейер-

ной» сборке, поскольку элементы оснащения не

были взаимозаменяемы, а нумерация служила для

обеспечения каждого судна материалами «по мер-

ке», в основном в зависимости от посадки и от ис-

пользованной породы дерева, а также умения кон-

структора. Арсенал снабжал два других арсенала,