Text

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ИНСТИТУТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА при ЦК КПСС

К. МАРКС

ТЕОРИИ

ПРИБАВОЧНОЙ

СТОИМОСТИ

(IV ТОМ «КАПИТАЛА»)

ЧАСТЬ

II

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1978

3K13

тзз

Маркс К.

ТЗЗ Теории прибавочной стоимости. (4-й том «Капитала»).

Ч. 2. М., Политиздат, 1978.

IV. 703 с, (Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

_Ю101-023_

079(02)—78 ЗК13 + 33.04+33.041 +33.049

ТЕОРИИ

ПРИБАВОЧНОЙ

СТОИМОСТИ

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ

(Главы VIII—XVIII)

[ГЛАВА ВОСЬМАЯ]

ГОСПОДИН РОДБЕРТУС.

НОВАЯ ТЕОРИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ

(ОТСТУПЛЕНИЕ) 1

[1) ИЗБЫТОК ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ.

БОЛЕЕ МЕДЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПО СРАВНЕНИЮ

С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ КАПИТАЛИЗМА]

[X—445] Herr Rodbertus. Dritter Brief an von Kirchmann von

Rodbertus: Widerlegung der Ricardoschen Lehre von der Grund¬

rente und Begründung einer neuen Rententheorie. Berlin, 1851.

Предварительно надлежит сделать следующее замечание. Ко¬

гда мы говорим, что необходимая заработная плата равна 10 ча¬

сам, то проще всего разъяснить это так: если труд в течение

10 часов (т. е. сумма денег, равная 10 часам) дает в среднем

возможность сельскохозяйственному поденному рабочему по¬

купать все необходимые ему жизненные средства — продукты

земледелия, промышленности и т. д., — то это и есть средпяя

заработная плата за неквалифицированный труд. Здесь, сле¬

довательно, речь идет о стоимости того ежедневного продукта

рабочего, который должен достаться ему. Эта стоимость су¬

ществует сперва в форме того товара, который он производит,

т. е. в виде определенного количества этого товара, в обмен на

которое он — после вычета потребляемой им самим части этого

товара (если он потребляет этот товар) — может приобрести

нужные ему жизненные средства. Таким образом, здесь для

его необходимого «дохода» имеют значение промышленность,

земледелие и т. д., а не только та потребительная стоимость,

которую он сам производит. Но это содержится в самом понятии

товара. Рабочий производит товар, а не просто продукт. Об

этом, следовательно, нет нужды распространяться.

Г-н Родбертус в первую очередь исследует, как обстоит

дело в стране, где владение землей и владение капиталом не от¬

делены друг от друга, и приходит здесь к тому важному выводу,

что рента (под которой он понимает всю прибавочную стоимость)

4[Глава восьмая]

просто равна неоплаченному труду или тому количеству про¬

дуктов, в котором этот неоплаченный труд выражается.

Прежде всего следует заметить, что Родбертус имеет в виду

только возрастание относительной прибавочной стоимости,

т. е. возрастание прибавочной стоимости, поскольку оно обуслов¬

ливается возрастающей производительностью труда, а не воз¬

растание прибавочной стоимости, поскольку оно проистекает

из удлинения самого рабочего дня. Всякая абсолютная при¬

бавочная стоимость, разумеется, в известном смысле относи¬

тельна. Труд должен быть достаточно производителен для того,

чтобы рабочему не приходилось затрачивать все свое время на

поддержание своей собственной жизни. Но тут-то и начинается

различие. Впрочем, если первоначально труд мало производи¬

телен, то и потребности в высшей степени просты (как у раба),

и сами господа живут не намного лучше, чем слуги. Относитель¬

ная производительность труда, необходимая для того, чтобы

мог появиться загребающий прибыль паразит, очень невелика.

И если мы встречаем высокую норму прибыли там, где труд еще

очень непроизводителен, где не применяются машины, разде¬

ление труда и т. д., то это объясняется только следующими об¬

стоятельствами: либо, как это имеет место в Индии, потребности

рабочего абсолютно малы и сам он придавлен настолько, что

опускается еще ниже этого жалкого уровня потребностей,

а с другой стороны, низкая производительность труда тождест¬

венна с малыми размерами основного капитала по отношению

к той части капитала, которая затрачивается на заработную

плату, или, что равносильно, с большими размерами затрачи¬

ваемой на труд части капитала по отношению к совокупному

капиталу, — либо же рабочее время чрезвычайно удлинено.

Последнее имеет место в таких странах (например, Австрия

и др.)» в которых уже существует капиталистический способ

производства, но которым приходится конкурировать со стра¬

нами, достигшими гораздо более высокой ступени развития.

Заработная плата здесь может быть очень мала — отчасти по¬

тому, что потребности рабочего менее развиты, отчасти потому,

что земледельческие продукты продаются по более дешевой

цене, или, что для капиталиста означает то же самое, обладают

меньшей денежной стоимостью. При низкой производительно¬

сти труда незначительно и то количество продукта, которое

уходит на заработную плату рабочего и производится в течение,

скажем, 10 часов необходимого рабочего времени. Но если —

вместо 12 часов — он работает 17, то это может компенсировать

[для капиталиста] низкую производительность труда. Вообще

не следует представлять себе дело так, будто вследствие

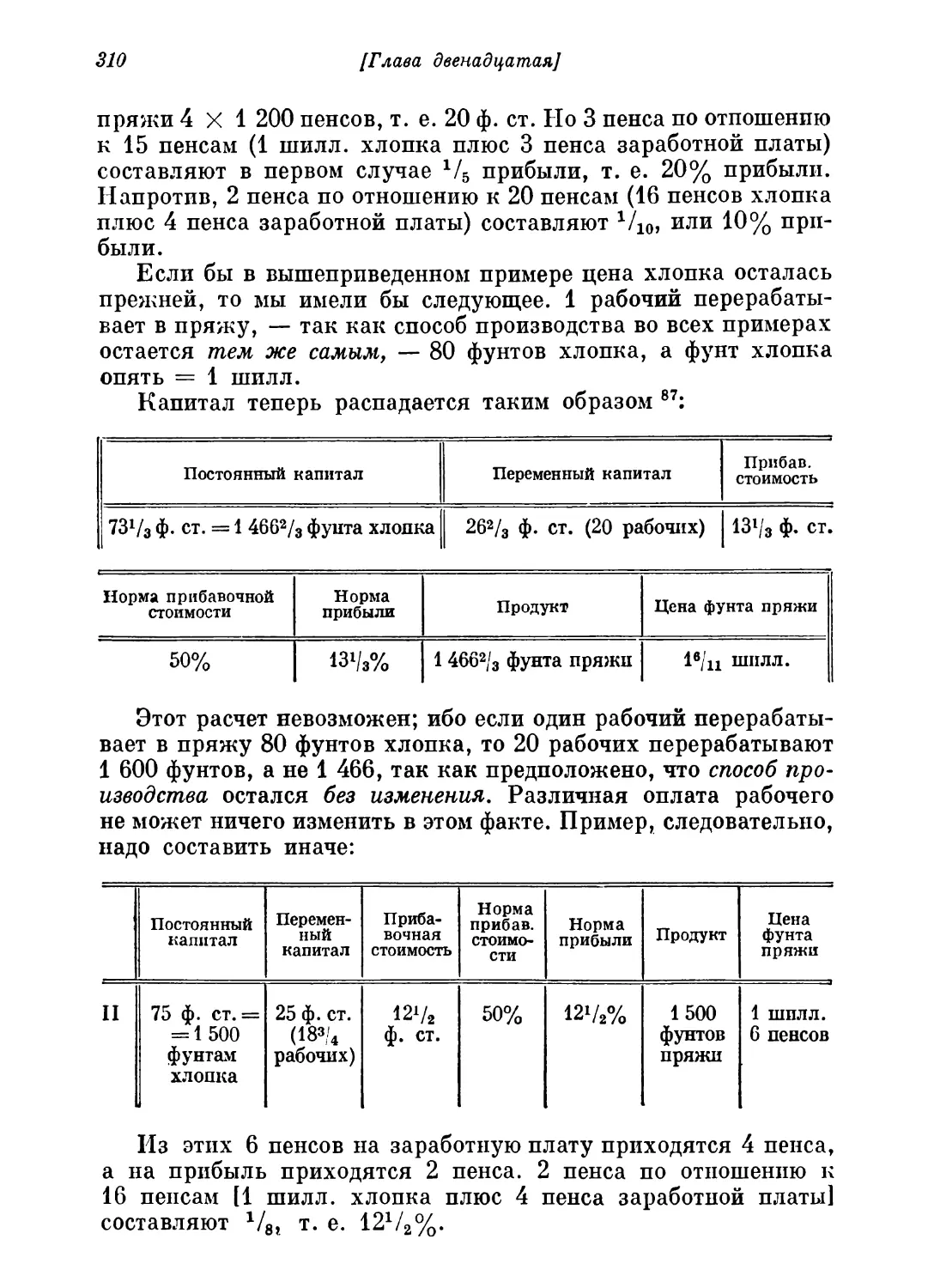

Первая страница второй части рукописи К. Маркса

«Теории прибавочной стоимости»

(страница 445 в X тетради рукописи 1861—1863 годов)

Г-н Родбертус. Новая теория земельной ренты (отступление) 7

что в какой-либо данной стране относительная стоимость труда

падает по мере роста производительности труда в этой стране,

заработная плата в различных странах обратно пропорцио¬

нальна производительности труда. Дело обстоит как раз наобо¬

рот. Чем производительнее страна сравнительно с другой на

мировом рынке, тем выше в ней заработная плата по сравне¬

нию с другими странами. Не только номинальная, но и ре¬

альная заработная плата в Англии выше, чем на конти¬

ненте. Рабочий ест больше мяса, удовлетворяет большее ко¬

личество потребностей. Однако это имеет силу только по

отношению к промышленному рабочему, а не по отношению

к сельскохозяйственному. Но заработная плата в Англии

выше не в такой степени, в какой производительность англий¬

ских рабочих превышает производительность рабочих других

стран.

Земельная рента вообще (т. е. современная форма земельной

собственности) — самый факт ее существования, помимо раз¬

личия земельной ренты, обусловленного различием в плодо¬

родии земельных участков, — была бы возможна уже потому,

что средняя заработная плата сельскохозяйственных рабочих

ниже средней заработной платы промышленных рабочих. Так

как здесь капиталист, сперва по традиции (ведь арендатор

старых времен становится капиталистом раньше, чем капита¬

листы становятся арендаторами), отдавал с самого начала часть

своей выручки земельному собственнику, то он вознаграждает

себя понижением заработной платы ниже ее уровня. С бегством

рабочих из деревни заработная плата должна была повыситься,

и она действительно повысилась. Но едва только такого рода

давление начинает давать себя знать, как вводятся машины

и т. д., и в деревне снова создается перенаселение (относитель¬

ное) (ср. Англию). Прибавочная стоимость может быть повышена

без удлинения рабочего времени и без увеличения производи¬

тельной силы труда, а именно — путем понижения заработной

платы ниже ее традиционного уровня. И это действительно

происходит повсюду, где сельскохозяйственное производство

ведется капиталистическим способом. Где этого нельзя достиг¬

нуть при помощи машин, там это достигается посредством пре¬

вращения пахотных земель в пастбища для овец. Здесь, следо¬

вательно, была бы уже налицо возможность [446] земельной

ренты, потому что фактически заработная плата сельскохозяй¬

ственных рабочих не равна средней заработной плате. Эта воз¬

можность существования земельной ренты совершенно не зави¬

села бы от цены продукта, которая предполагается равной его

стоимости.

8

/Глава восьмая]

Второго рода повышение земельной ренты — получение ее

с большего количества продуктов, продаваемых по той же

цене, — знает и Рикардо, но не принимает его в расчет, так

как земельную рейту он исчисляет на квартер, а не на акр.

Он не сказал бы, что земельная рента повысилась потому, что

20 квартеров по 2 шилл. составляют больше, чем 10 квартеров

по 2 шилл. или 10 квартеров по 3 шилл. (таким способом зе¬

мельная рента может повыситься п при понижении цены).

К тому же, как ни объяснять самое земельную ренту, у нее

остается то значительное различие по сравнению с промышлен¬

ностью, что в промышленности избыточная прибавочная стои¬

мость получается благодаря более дешевому производству

продуктов, а в земледелии — благодаря более дорогому про¬

изводству. Если средняя цена фунта пряжи составляет 2 шилл.,

а я могу производить ее по 1 шилл., то я, чтобы завоевать рынок,

неизбежно буду продавать ее по 1V2 шилл. или, во всяком

случае, несколько ниже 2 шилл. Это даже абсолютно необхо¬

димо. Ибо более дешевое производство предполагает произ¬

водство в более широких масштабах. Таким образом, я вызываю

переполнение рынка сравнительно с тем, что было до этого.

Я должен продавать больше, чем прежде. Если 1 фунт пряжи

обходится мне только в 1 шилл., то это обусловлено тем, что

я произвожу, скажем, 10 ООО фунтов вместо прежних 8 ООО.

Дешевизна получается только в результате того, что основной

капитал распределяется на 10 000 фунтов. Если бы я продал

только 8 000 фунтов, то износ машин уже повысил бы цену

каждого фунта на одну пятую, или на 20%. Поэтому, чтобы

иметь возможность продать 10 000 фунтов, я продаю свою пряжу

по цене, меньшей двух шиллингов [скажем, по 1V2 шилл.].

При этом я все еще получаю сверхприбыль в V2 шилл., т. е. в

50% на стоимость моего продукта, равную одному шиллингу,

куда уже включена обычная прибыль. Во всяком случае я этим

понижаю рыночную цену, и результатом является то, что по¬

требитель вообще получает продукт по более дешевой цене.

В земледелии же я продаю в аналогичном случае по 2 шилл.,

так как, если бы моей плодородной земли было достаточно, то

в обработку не поступила бы менее плодородная земля. Если

бы количество плодородной земли или плодородие худшей

земли настолько увеличилось, что я мог бы удовлетворить

спрос, то всей этой истории пришел бы конец. Рикардо не только

не отрицает этого положения, но с полной определенностью

подчеркивает его.

Итак, даже если мы признаем, что различием в плодородии

почвы объясняется не сама земельная рента, а только различие

Г-н Родбертус. Новая теория земельной ренты (отступление) 9

земельных рент, то остается в силе тот закон, что, в то время

как в промышленности сверхприбыль получается, как правило,

от удешевления продукта, в земледелии относительная величина

ренты возникает не только в результате относительного вздо¬

рожания (поднятия цены продукта плодородной земли выше

его стоимости), но и в результате того, что дешевый продукт

продается по издержкам производства более дорогого продукта.

Но это, как я уже показал (Прудон) 2, — только закон конку¬

ренции, проистекающий не из «земли», а из самого «капитали¬

стического производства».

Далее, Рикардо был бы прав и в другом еще пункте, только

он, по обыкновению политико-экономов, превращает истори¬

ческое явление в вечный закон. Это историческое явление

состоит в относительно более быстром развитии промышлен¬

ности (собственно буржуазной отрасли производства) в проти¬

воположность земледелию. Последнее стало производительнее,

но не в такой степени, как промышленность. Там, где произ¬

водительность промышленности увеличилась в 10 раз, произво¬

дительность земледелия увеличилась, быть может, в 2 раза.

Земледелие, следовательно, сделалось относительно менее

производительным, хотя абсолютно оно стало более производи¬

тельным. Это только доказывает в высшей степени причудливое

развитие буржуазного производства и присущие ему проти¬

воречия. Но из-за этого не перестает быть правильным то

положение, что земледелие становится относительно меттее

производительным, т. е. что по отношению к продукту про¬

мышленности стоимость земледельческого продукта, а вместе

с тем и земельная рента, повышается. Что земледельческий труд

по мере развития капиталистического производства становился

относительно менее производительным, чем промышленный

труд, означает только то, что производительность земледелия

развивалась не с такой быстротой и не в такой степени.

Предположим, что отношение отрасли производства А к

отрасли В равняется 1 : 1. А ведь первоначально земледелие

было производительнее, так как здесь в производстве участвует

созданная самой природой машина, а не просто силы природы;

при помощи этой машины отдельный работник работает здесь

с самого же начала. Поэтому в древности и в средние века земле¬

дельческие продукты были относительно гораздо дешевле, чем

промышленные, что явствует уже из того (см. Уэйда) 3, в какой

пропорции те и другие входят в среднюю заработную плату.

Пусть отношение 1 : 1 вместе с тем показывает производи¬

тельность обеих отраслей производства. Если теперь отрасль

А = 10, т. е. в десять раз увеличила свою производительность,

10

[Глава восьмая]

тогда как отрасль В = 3, т. е. только утроила ее, то обе отрасли

производства, относившиеся раньше как 1 к 1, будут относиться

как 10 к 3, пли как 1 к 3/10. Относительно производительность

отрасли В уменьшилась на 7/10, хотя абсолютно она возросла

втрое. Для самой высокой ренты это — по отношению к про¬

мышленности — равносильно тому, как если бы самая высокая

рента повысилась оттого, что самая плохая почва стала на 7/10

менее плодородной.

Отсюда, правда, никоим образом не следует, как думает

Рикардо, что норма прпбыли понизилась потому, что заработная

плата повысилась в результате относительного вздорожания

земледельческих продуктов [4471 — ведь средняя заработная

плата определяется не относительной, а абсолютной стоимостью

продуктов, входящих в нее. Но отсюда действительно следует,

что норма прибыли (собственно говоря, норма прибавочной

стоимости) повысилась не в такой степени, в какой повысилась

производительная сила обрабатывающей промышленности, и

что причиной этому является относительно меньшая произво¬

дительность земледелия (а не почвы). И это не подлежит ника¬

кому сомнению. Уменьшение необходимого рабочего времени

является незначительным в сравнении с прогрессом промыш¬

ленности. Это проявляется в том, что такие страны, как Росспя

и др., в состоянии побить Англию на рынке земледельческих

продуктов. Меньшая стоимость денег в более богатых странах

(т. е. относительная незначительность издержек производства

денег для более богатых стран) не играет здесь никакой роли.

Ибо вопрос заключается как раз в том, почему в конкуренции

более богатых стран с более бедными это обстоятельство не ока¬

зывает влияния на их промышленные продукты, а влияет

только на их земледельческие продукты. (Впрочем, это не до¬

казывает, что бедные страны производят дешевле, что их зем¬

ледельческий труд производительнее. Даже в Соединенных

Штатах, как недавно доказано было статистическими исследова¬

ниями, увеличилось, правда, общее количество пшеницы, про¬

даваемой по данной цене, но это произошло не потому, что

с каждого акра получается больше, а потому, что обрабаты¬

вается большее количество акров. Нельзя говорить, что почва

более производительна в тех странах, где имеются крупные

массивы земли и где большие участки ее, слегка обработанные,

дают при затрате одного и того же труда абсолютно большее

количество продуктов, чем гораздо меньшие участки земли в

более развитых странах.)

Переход к обработке менее производительной почвы не яв¬

ляется бесспорным доказательством того, что земледелие стало

Г-н Родбертус. Новая теория земельной ренты (отступление) 11

менее производительным. Наоборот, это может свидетельство¬

вать о том, что земледелие стало более производительным. Непло¬

дородная почва обрабатывается не только потому, что цены

сельскохозяйственных продуктов поднялись до того уровня,

при котором возмещается вложенный в землю капитал, но также

и потому, что средства производства достигли такого развития,

что непроизводительная почва сделалась «производительной»

и что она способна уже оплачивать не только обычную прибыль,

но также и земельную ренту. Та почва, которая оказывается

плодородной для данной ступени развития производительных

сил, является неплодородной для более низкой ступени.

В земледелии абсолютное удлинение рабочего времени —

а значит и увеличение абсолютной прибавочной стоимости —

возможно только в незначительной степени. В земледелии

нельзя работать при газовом освещении и т. п. Конечно, летом

и весной можно рано начинать работу. Но это уравновешивается

более короткими днями в зимнее время, когда вообще может

выполняться лишь относительно небольшое количество работы.

Следовательно, в этом отношении абсолютная прибавочная

стоимость больше в промышленности, если только нормальный

рабочий день не регулируется в порядке законодательного

принуждения. Длительность периода, в течение которого

сельскохозяйственный продукт пребывает в процессе произ¬

водства без приложения к нему нового труда, является второй

причиной того, что в земледелии создается меньшая масса

прибавочной стоимости. Но, с другой стороны, за исключением

некоторых отраслей сельского хозяйства, как скотоводство,

пастбищное овцеводство и т. д., где население абсолютно вытес¬

няется, отношение массы занятых людей к вложенному посто¬

янному капиталу — даже в наиболее прогрессивном крупном

сельском хозяйстве — все еще гораздо выше, чем в промышлен¬

ности, по крайней мере, чем в господствующих отраслях про¬

мышленности. Таким образом, с этой стороны норма прибыли

в сельском хозяйстве может быть выше, чем в промышленности,

даже если, вследствие указанных причин, масса прибавочной

стоимости здесь относительно меньше, чем она была бы в про¬

мышленности при применении такого же количества людей,

причем это последнее обстоятельство отчасти опять-таки па¬

рализуется падением заработной платы сельскохозяйственных

рабочих ниже ее среднего уровня. А если бы в земледелии были

налицо какие-нибудь причины (вышесказанное намечено намп

лишь в самых общих чертах) для повышения нормы прибыли

(не временного, а такого, которое имеет место в среднем сравни¬

тельно с промышленностью), то уже самый факт существования

12

[Глава восьмая]

земельных собственников привел бы к тому, что эта добавоч¬

ная прибыль, вместо того чтобы войти в процесс выравнивания

общей нормы прибыли, консолидировалась бы и доставалась бы

земельному собственнику.

[2) НОРМА ПРИБЫЛИ В ЕЕ СООТНОШЕНИИ

С НОРМОЙ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ.

СТОИМОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ

КАК ЭЛЕМЕНТ ПОСТОЯННОГО КАПИТАЛА В ЗЕМЛЕДЕЛИИ]

В общей постановке вопрос, на который надо дать ответ при

рассмотрении теории Родбертуса, сводится к следующему.

Общая форма авансированного капитала такова:

Постоянный капитал Переменный капитал

Машины. Сырой материал Рабочая сила

Два элемента постоянного капитала в их наиболее общей

форме, это — средства труда и предмет труда. Последний

не обязательно должен быть товаром, продуктом труда. Он,

следовательно, может и не существовать как элемент капитала,

хотя всегда существует как элемент процесса труда. Земля

является предметом труда 4 для земледельца, залежи угля —

для углекопа, вода — для рыбака, и даже лес — для

охотника. Но наиболее полная форма капитала имеет место

тогда, когда все указанные три элемента процесса труда вы¬

ступают и как три элемента капитала, т. е. когда все они —

товары, потребительные стоимости, имеющие меновую стоимость

и представляющие собой продукт труда. В этом случае все эти

три элемента входят также и в процесс образования стоимости,

хотя машины входят в него не в том размере, в каком они

входят в процесс труда, а только в той мере, в какой они по¬

требляются процессом труда.

Итак, вопрос, о котором идет речь, заключается в следующем:

может ли отсутствие одного из этих элементов увеличивать

норму прибыли (не норму прибавочной стоимости) в той отрасли

производства, в которой этот элемент отсутствует? Ответ на

этот вопрос дает в общем виде сама формула:

Норма прибыли равна отношению прибавочной стоимости

ко всей сумме авансированного капитала.

Все исследование ведется при предположении, что норма

прибавочной стоимости, т. е. распределение стоимости продукта

между капиталистом и наемным рабочим, остается неизменной.

[448] Норма прибавочной стоимости = -1- ; норма прибыли =

= ^р^. Так как т' — норма прибавочной стоимости — дано,

Г-н Родбертус. Новая теория земельной ренты (отступление) 13

ни

то дано и иу а — предполагается как постоянная величина.

Следовательно, величина —может изменяться только в том

’ С + У

. т

случае, если изменяется с + и, а так как и дано, то может

возрастать или уменьшаться только при уменьшении или

возрастании с. И притом будет возрастать или уменьшать¬

ся не в отношении с к v, а в отношении с к сумме с + v. Если

бы с было равно 0, то ууу было бы равно -1-. Другими словами,

норма прибыли в данном случае была бы равна норме прибавоч¬

ной стоимости, и этот случай выражает тот предел, выше которого

норма прибыли подняться не может, так как никакой способ

исчисления не может изменить величины v и т. Если = 100,

а т = 50, то у- = = у = 50%. Если бы к этому был до¬

бавлен еще постоянный капитал в 100, то норма прибыли соста¬

вила бы 100^1б5- = = у = 25%. Норма прибыли умень¬

шилась бы наполовину. Если бы к 100 было добавлено 150,

то норма прибыли составила бы 15Q5^1QQ- = = у = 20%.

В первом случае весь капитал равен и, равен переменному

капиталу, поэтому и норма прибыли равна норме прибавочной

стоимости. Во втором случае весь капитал равняется 2 х и,

а потому норма прибыли составляет уже только половину нормы

прибавочной стоимости. В третьем случае весь капитал =

= 2V2 X 100 = 21/2 X v = 5/2 X v. Здесь v составляет лишь

2/5 всего капитала. Прибавочная стоимость составляет 1/2 от и,

V2 от 100, а потому — лишь V2 от 2/5 всего капитала, т. е. лишь

2/10 всего капитала. (250/ю = 25, а 2/10 от 250 = 50.) А 2/10

представляют собой 20% [т. е. норму прибыли, в 21/2 раза мень¬

шую, чем норма прибавочной стоимости].

Таков, следовательно, твердо установленный исходный

пункт. Если и и остаются без изменения, то совершенно без¬

различно, из каких частей слагается величина с. При опреде¬

ленной величине с — например, 100 — совершенно безразлично,

распадается ли с на 50 сырого материала и 50 в виде машин,

либо на 10 сырого материала и 90 в виде машин, либо же на

0 сырого материала и 100 в виде машин или наоборот, — потому

т

что именно отношение с_^и~ определяет норму прибыли; как

относятся, в качестве стоимостных частей, ко всему с те элементы

14

[Глава восьмая]

производства, из которых с состоит, — это здесь безразлично.

Например, в производстве угля можно сырой материал (за вы¬

четом того угля, который, в свою очередь, сам служит вспомо¬

гательным материалом) принять равным 0 и предположить,

что весь постоянный капитал состоит из машин (включая

постройки, рабочие инструменты). С другой стороны, можно

принять, что у портного машины равны 0 (а именно там, где

крупные портные еще не применяют швейных машин и, с другой

стороны, — как это в настоящее время отчасти практикуется

в Лондоне, — экономят даже на помещении, заставляя своих

рабочих работать на дому; это — такое новшество, при котором

второе разделение труда выступает снова в форме первого5), —

так что весь постоянный капитал сводится у такого портного

к сырому материалу. Если углепромышленник затрачивает

1 ООО на машины и 1 ООО на наемный труд, а портной — 1 ООО на

сырой материал и 1 ООО на наемный труд, то при равной норме

прибавочной стоимости будет равна в обоих случаях и норма

прибыли. Если мы предположим, что прибавочная стоимость

составляет 20%, то норма прибыли будет составлять в обоих

200 2 1

случаях 10%, а именно — 'гоосГ = 20 = 10‘ = Ю%' СлеД°ва'

тельно, если соотношение между составными частями с — сырым

материалом и машинами — оказывает влияние на норму при¬

были, то это возможно только в двух случаях: 1) если в резуль¬

тате того, что это соотношение изменилось, видоизменяется

абсолютная величина с; 2) если благодаря этому соотношению

составных частей с видоизменяется величина и. Здесь должны

были бы произойти органические изменения в самом произ¬

водстве; дело тут не сводится к простой тавтологии, что если

определенная часть с составляет теперь меньшую долю всей

суммы, то другая часть с должна составлять большую долю.

В действительном бюджете английского фермера заработная

плата = 1 690 ф. ст., удобрения = 686 ф. ст., семена =

150 ф. ст., корм для коров = 100 ф. ст. Таким образом, на

«сырой материал» приходится 936 ф. ст., больше половины того,

что затрачивается на заработную плату. (См. Newman, F. W.

Lectures on Political Economy. London, 1851, стр. 166.)

«Во Фландрии» (бельгийской) «удобрения и сено ввозятся в эти мест¬

ности из Голландии» (для льноводства и т. д.; взамен этого вывозятся

лен, льняное семя и пр.)... «Отбросы в голландских городах сделались

предметом торговли и регулярно продаются по высоким ценам в Бельгию...

Милях в двадцати от Антверпена вверх по Шельде можно видеть резер¬

вуары для удобрений, привозимых из Голландии. Торговля удобрениями

ведется капиталистической компанией на голландских судах» и т. д.

(Банфилд) б.

Г-н Родбертус. Новая теория земельной ренты (отступление) 15

Таким образом, даже такое удобрение, как обыкновенный

навоз, стало предметом торговли, а тем более костяная мука,

гуано, поташ и т. п. Здесь перед нами не только формальное

изменение в производстве, состоящее в том, что элемент произ¬

водства оценивается в деньгах. Из соображений производитель¬

ности в почву привносятся новые вещества, а ее старые вещества

продаются. Это также и не просто формальное различие между

капиталистическим и предшествовавшим ему способом произ¬

водства. Даже торговля семенами приобрела большее значение

лишь в той мере, в какой начали понимать важность смены

семян. Относительно земледелия в собственном смысле было бы

поэтому смешно говорить, что в него не входит «сырой материал»,

и притом сырой материал как товар, все равно, воспроизводит

ли его само земледелие или же он покупается, получается как

товар извне. Столь же смехотворным было бы утверждение, что

у машиностроителя [449] та машина, которую он сам применяет,

не входпт в его капитал как элемент стоимости.

Немецкий крестьянин, который из года в год сам производит

элементы своего производства (семена, удобрения п т. д.) и сам

вместе со своей семьей съедает часть своего хлеба, расходует

(для самого производства) деньги лишь на приобретение не¬

многих сельскохозяйственных орудий и на заработную плату.

Предположим, что стоимость всех его затрат равна 100 [причем

50 из них уплачиваются деньгами]. Половину продукта он

потребляет in natura * ([сюда входят и] издержки производства

[в натуральной форме]). Другую половину он продает и выру¬

чает, скажем, 100. Его валовой [денежный] доход в таком случае

равен 100. И если [свой чистый доход в деньгах] он исчисляет

на капитал в 50, то это составляет 100% [прибыли]. Если теперь

треть от [полученных в качестве прибыли] 50 уходит на ренту

и треть на уплату налогов (вместе — ЗЗ1 /3), то у него остается

162/3, что составляет 331/3% на 50. На деле же он получил только

162/з% tHa затраченные 100]. Крестьянин просто неправильно

произвел расчет и сам себя надул. У капиталистического фер¬

мера подобного рода ошибок в расчете не бывает.

По договору испольной аренды (например, в провинции

Берри), — как говорит Матъё де Домбаль, «Annales agricoles»

etc., выпуск 4-й, Париж, 1828, —

«земельный собственник дает землю, постройки и обычно, полностью

или частью, скот и сельскохозяйственные орудия, необходимые для

производства; арендатор, со своей стороны, дает свой труд и больше

нпчего или почти ничего; продукты же земли делятся пополам» (стр. 301).

«Арендаторы-испольщики, как правило, являются людьми, погрязшими

• — в натуре, в натуральной форме. Ред.

16

[Глава восьмая]

в нищете» (стр. 302). «Если испольщик, авансируя 1 ООО фр., добивается

возрастания валового продукта на 1 500 фр.» (так что 500 фр. составляют

валовую прибыль), «то он должен делить этот валовой продукт пополам

с земельным собственником и, следовательно, получает только 750 фр.,

т. е. теряет 250 фр. из своего авансированного капитала» (стр. 304). «При

прежней системе земледелия расходы, или издержки производства, дела¬

лись почти исключительно натурой, из самих продуктов, которые шли на

корм для скота, на потребление земледельца и его семьи; расходов в день¬

гах почти не производилось. Только это обстоятельство могло дать повод

думать, что земельный собственник и арендатор имеют возможность

делить между собой всю ту часть урожая, которая но была потреблена

во время производства; однако такой способ действий возможен лишь

в сельском хозяйстве данного типа, т. е. лишь при жалком состоянии

земледелия; когда же хотят ввести в земледелие какое-либо улучшение,

то сразу замечают, что это может быть достигнуто только путем известных

предварительных затрат, которые в своей совокупности должны быть

удержаны из валового продукта, чтобы можно было их употребить на

производство следующего года. Поэтому всякий дележ валового продукта

между земельным собственником и арендатором становится непреодоли¬

мым препятствием для какого бы то ни было улучшения» (стр. 307).

[3) СТОИМОСТЬ И СРЕДНЯЯ ЦЕНА 1 В ЗЕМЛЕДЕЛИИ.

АБСОЛЮТНАЯ РЕНТА]

la) ВЫРАВНИВАНИЕ НОРМЫ ПРИБЫЛИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ]

Г-н Родбертус, но-видимому, вообще представляет себе

происходящее путем конкуренции регулирование нормальной

прибыли, или средней прибыли, или общей нормы прибыли,

таким образом, будто конкуренция сводит товары к их дейст¬

вительным стоимостям, т. е. так регулирует отношения между

ценами товаров, что в деньгах или в каком-либо ином мериле

стоимости получают свое выражение соотносительные коли¬

чества рабочего времени, овеществленные в различных товарах.

Это происходит, конечно, не тем путем, что цепа того или иного

товара когда-нибудь, в какой-либо данный момент, равняется

его стоимости или должна ей равняться. [Дело, по Родбертусу,

происходит следующим образом.] Цена, например, товара А под¬

нимается выше его стоимости и притом так, что некоторое время

цена прочно держится на этом высоком уровне или даже про¬

должает повышаться. Вместе с этим прибыль капиталиста А

поднимается выше средней прибыли, так как А присваивает

не только свое собственное «неоплаченное» рабочее время, но

также и часть неоплаченного рабочего времени, «произведен¬

ного» другими капиталистами. Этому необходимо соответствует

понижение прибыли — при неизменяющейся денежной цене

остальных товаров — в той или другой сфере производства.

Если данный товар, в качестве всеобщего жизненного средства.

Г-н Родбертус. Новая теория земельной ренты (отступление) 17

входит в потребление рабочих, то это вызовет понижение нормы

прибыли во всех других отраслях; если он входит составной

частью в постоянный капитал, то этим будет вызвано понижение

нормы прибыли в тех отраслях производства, где данный товар

составляет элемент постоянного капитала.

Наконец, возможен еще один, последний случай, состоящий

в том, что этот товар не входит составным элементом в какой-ни¬

будь постоянный капитал и не является необходимым жизнен¬

ным средством для рабочих (ибо те товары, которые рабочий

может по своему усмотрению покупать или не покупать, он

потребляет в качестве потребителя вообще, а не в качестве

рабочего), а представляет собой предмет потребления, предмет

индивидуального потребления вообще. Если этот товар, в

качестве предмета потребления, входит в потребление самих

промышленных капиталистов, то повышение его цены никак

не затронуло бы сумму прибавочной стоимости или норму

прибавочной стоимости. Но если бы капиталист захотел сохра¬

нить свой прежний уровень потребления, то та часть прибыли

(прибавочной стоимости), которую он затрачивает на индиви¬

дуальное потребление, увеличилась бы по отношению к той

части, которую он затрачивает на промышленное воспроиз¬

водство. Последняя, стало быть, уменьшилась бы. Следова¬

тельно, в результате повышения цен в Л, или повышения

прибыли в Л над ее средней нормой, через определенный проме¬

жуток времени (который также определяется воспроизводством)

понизилась бы масса прибыли в й, С и т. д. Если бы предмет А

входил исключительно в потребление непромышленных капи¬

талистов, то, по сравнению с прежним, они стали бы теперь

потреблять больше в товаре Л, чем в товарах В, С и т. д. Спрос

на товары В, С и т. д. уменьшился бы; их цена упала бы, и в

этом случае повышение цены Л, или повышение прибыли Л над

средней нормой, обусловило бы в В, С и т. д. падение прибыли

ниже средней нормы (в отличие от предыдущих случаев, где

денежные цены В, С и т. д. [450] оставались без изменения) тем

путем, что повышение цены Л вызвало понижение денежных

цен В, С и т. д. Капиталы, занятые в В, С и т. д., где норма

прибыли упала ниже обычного уровня, стали бы уходить из

своей сферы производства и переходить в сферу производства А;

это в особенности относится к части капитала, постоянно вновь

появляющегося на рынке: этот капитал, естественно, с особен¬

ной силой устремлялся бы в более прибыльную сферу Л. Вслед¬

ствие этого цена предмета Л спустя некоторое время упала бы

ниже его стоимости и в течение большего или меньшего проме¬

жутка времени продолжала бы падать, пока снова не вступило

18

[Глава восьмая]

бы в силу противоположное движение. В сферах В, С и т. д.

имело бы место обратное явление — отчасти вследствие того,

что предложение товаров В, С и т. д. из-за отлива капитала

уменьшилось, т. е. отчасти вследствие органических изменений,

происходящих в самих этих сферах, отчасти же вследствие тех

изменений, которые произошли в Л и теперь воздействуют на

В, С и т. д. в противоположном направлении.

Заметим мимоходом: возможно, что при только что обрисо¬

ванном движении денежные цены товаров В, С и т. д. (стоимость

денег предполагается при этом постоянной) никогда уже не до¬

стигнут снова своего прежнего уровня, хотя они и поднимаются

выше стоимости товаров В, С и т. д. и, следовательно, подни¬

мается выше общей нормы прибыли также и норма прибыли

в В, С и т. д. Улучшения, изобретения, большая экономия в

средствах производства и т. п. применяются не в те времена,

когда цены поднимаются выше своего среднего уровня, а в те

именно, когда цены падают ниже этого уровня и когда, стало

быть, и прибыль падает ниже своей обычной нормы. Таким об¬

разом, в течение того периода, когда цены товаров В, С и т. д.

падают, может падать их действительная стоимость, другими

словами, может уменьшаться минимум требующегося для про¬

изводства этих товаров рабочего времени. В этом случае товар

может вернуться к своей прежней денежной цене только тогда,

когда избыток цены товара над его стоимостью равняется

разности между ценой, выражавшей его прежнюю, более вы¬

сокую стоимость, и ценой, выражающей его новую стоимость.

В данном случае цена товара изменила бы его стоимость —

путем воздействия на предложение, на издержки производства.

Результат же вышеописанного движения таков: если взять

среднюю величину повышений и понижений цен товаров по от¬

ношению к их стоимости, или, иначе говоря, если взять периоды,

в течение которых происходит выравнивание повышений и по¬

нижений — периоды, которые постоянно повторяются, — то

средняя цена равна стоимости, а значит и средняя прибыль

определенной сферы производства равна общей норме прибыли;

ибо, хотя в этой сфере вместе с повышением или падением цен —

или же вместе с увеличением или уменьшением издержек про¬

изводства при неизменяющейся цене — прибыль повышалась

или падала по отношению к своей прежней норме, все же товар

продавался, в среднем для данного периода, по своей стоимости;

следовательно, полученная прибыль равна общей норме при¬

были. Таково представление А. Смита, а еще более — Рикардо,

так как последний более определенно придерживается подлин¬

ного понятия стоимости. От них воспринял это представление

Г-н Родбертус. Новая теория земельной ренты (отступление) 19

также и г-н Родбертус. Но тем не менее это — неверное пред¬

ставление.

Что получается в результате конкуренции капиталов?

Средняя цена товаров в течение какого-либо из периодов вырав¬

нивания такова, что эти цены в каждой сфере дают товаропроиз¬

водителям одну и ту же норму прибыли, например 10%. Что

это, далее, означает? То, что цена каждого товара на одну де¬

сятую превышает те издержки производства, которых он стоил

капиталисту, которые капиталист затрачивает, чтобы произ¬

водить этот товар. Если это выразить в общей форме, это

означает только то, что капиталы равной величины приносят

равные прибыли, что цена каждого товара на одну десятую

превышает цену того капитала, который в нем авансирован, по¬

треблен, или представлен. Но совершенно ошибочно утверждать,

будто капиталы в различных сферах производят соответственно

их величине одинаковую прибавочную стоимость {здесь мы

совершенно отвлекаемся от того обстоятельства, заставляет ли

один капиталист работать дольше, чем другой; мы предпо¬

лагаем здесь для всех сфер одинаковый абсолютный рабочий

день; различие абсолютных рабочих дней отчасти уравнено в

рабочих днях различной продолжительности посредством ин¬

тенсивности труда и т. д., отчасти эти различия выражаются

лишь в произвольных сверхприбылях, исключениях и т. п.}.

Это — ошибочное утверждение, даже если исходить из пред¬

положения, что абсолютный рабочий день во всех сферах оди¬

наков, т. е. даже если норма прибавочной стоимости предпо¬

лагается данной.

При равной величине капиталов — и при указанном только

что предположении — масса прибавочной стоимости, произво¬

димая этими капиталами, различна, во-первых, в зависимости от

соотношения их органических составных частей, т. е. перемен¬

ного и постоянного капитала; во-вторых, в зависимости от

времени их обращения, поскольку это время определяется соот¬

ношением между основным и оборотным капиталом и различ¬

ными периодами воспроизводства различных видов основного

капитала; в-третьих, в зависимости от продолжительности

периода производства в собственном смысле слова, в отличие

от продолжительности самого рабочего времени 8, что опять-

таки обусловливает существенное различие в соотношении

периодов производства и обращения. (Первое из указанных

соотношений, а именно соотношение между постоянным и

переменным капиталом, само может проистекать из весьма

различных причин. Например, оно может быть только формаль¬

ным — в том случае, когда обрабатываемый в одной сфере

20

[Глава восьмая]

производства сырой материал является более дорогим, чем

обрабатываемый в другой сфере производства, — или же это

соотношение может проистекать из различной производитель¬

ности труда и т. д.)

Итак, если бы товары продавались по их стоимостям, или

если бы средние цены товаров были равны их стоимостям, то

норма прибыли должна была бы быть совершенно различной

в различных сферах производства; в одном случае она состав¬

ляла бы 50%, в другом — 40, 30, 20, 10% и т. д. Если взять,

например, совокупную массу товаров сферы А в течение года,

то ее стоимость была бы равна авансированному в ней капиталу

плюс содержащийся в ней неоплаченный труд. То же самое —

в сферах В и С. Но так как содержащаяся в А, В, С масса неоп¬

лаченного труда различна, — например, в А больше, чем в В,

а в В больше, чем в С, — то товары А давали бы своим произ¬

водителям, положим, 3М (М — это прибавочная стоимость),

товары В — 2М, товары С — М. И так как норма прибыли

определяется отношением прибавочной стоимости к авансиро¬

ванному капиталу, а последний, согласно предположению,

одинаков в сферах А, В, С и т. д., то, [451] — если обозначить

авансированный капитал через К, — различные нормы при-

^ v ЗЛ/ 2 М М у.

были составят в этих сферах -^г-, Конкуренция капи¬

талов может, стало быть, выравнить нормы прибыли только тем

путем, что она в приведенном, например, случае установит для

у а т> г, * 2М 2М 2М гг л

сфер А, В, С нормы прибыли, равные Тогда А

продавал бы свой товар на IM дешевле его стоимости, а С —

на IM дороже. Средняя цена в сфере А была бы ниже, а в сфере

С — выше стоимости товаров А, С.

Как показывает случай В, может, конечно, иметь место и

совпадение средней цены и стоимости товара. Это происходит

тогда, когда произведенная в самой сфере В прибавочная стои¬

мость равна средней прибыли, когда, следовательно, в этой

сфере различные части капитала стоят друг к другу в таком от¬

ношении, в каком они находятся, когда совокупная сумма капи¬

талов, весь капитал класса капиталистов, берется как единая

величина, на которую и исчисляется совокупная прибавочная

стоимость, независимо от того, в какой сфере совокупного ка¬

питала она была произведена. В этом совокупном капитале

выравниваются периоды оборота и т. д.; весь этот капитал ис¬

числяется, например, как оборачивающийся в течение одного

года и т. д. Тогда в самом деле оказалось бы, что любая доля

этого совокупного капитала участвует в совокупной прибавоч¬

Г-н Родбертус. Новая теория земельной ренты (отступление) 21

ной стоимости пропорционально своей величине, получает

соответственную часть прибавочной стоимости. И так как каж¬

дый единичный капитал приходилось бы рассматривать как

пайщика в этом совокупном капитале, то отсюда следовало бы,

что, во-первых, норма прибыли у этого единичного капитала

такая же, как у всякого другого капитала, что равные по

величине капиталы приносят равные прибыли, и, во-вторых,

что масса прибыли — как это само собой вытекает отсюда —

зависит от величины капитала, от того количества паев в этом

совокупном капитале, которым владеет капиталист. Конку¬

ренция капиталов стремится обращаться с каждым капита¬

лом как с частью совокупного капитала и соответственно этому

регулировать его участие в прибавочной стоимости, а значит,

регулировать и прибыль. В большей или меньшей степени это

удается сделать конкуренции путем производимых ею вырав¬

ниваний. (Здесь не подлежат исследованию те причины, в силу

которых в отдельных сферах конкуренция наталкивается на

особые препятствия.) Это означает, попросту говоря, не что иное,

как то, что капиталисты стремятся (а это стремление и есть кон¬

куренция) распределять между собою все то количество неопла¬

ченного труда, которое выжимается ими из рабочего класса, —

или продукты этого количества труда, — не соответственно

тому, сколько прибавочного труда непосредственно производит

каждый особый капитал, а соответственно, во-первых, тому,

какую часть совокупного капитала составляет этот особый

капитал, и, во-вторых, соответственно тому общему количеству

прибавочного труда, которое производит весь капитал, взятый

в целом. Капиталисты, как собратья-враги, делят между собой

добычу — присвоенный чужой труд, так что каждый из них

присваивает себе в среднем такую же долю неоплаченного

труда, какую присваивает и всякий другой капиталист 9.

Это выравнивание осуществляется конкуренцией путем регу¬

лирования средних цеп. Но сами эти средние цены оказываются

выше или ниже стоимости товара — настолько именно, что

данный товар приносит не более высокую норму прибыли,

чем любой другой товар. Ошибочным, следовательно, является

утверждение, будто конкуренция капиталов устанавливает об¬

щую норму прибыли посредством сведения цен товаров к

их стоимостям. Напротив, конкуренция устанавливает общую

норму прибыли как раз тем путем, что превращает стоимости

товаров в средние цены, в которых часть прибавочной стоимости

одного товара перенесена на другой товар, и т. д. Стоимость

товара равна количеству содержагцегося в нем труда, оплачен¬

ного и неоплаченного. Средняя цена товара равна количестгу

22

[Глава восьмая]

содержащегося в нем оплаченного труда (овеществленного или

живого) плюс некоторая средняя доля неоплаченного труда,

не зависящая от того, содержалась ли она в самом этом товаре

в таком же размере или нет, иными словами — содержалось

ли в стоимости данного товара неоплаченного труда больше

или меньше.

[б) ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ]

Возможно — я оставляю это для дальнейшего исследова¬

ния, не относящегося к предмету этой книги 10, — что извест¬

ные сферы производства работают при таких обстоятельствах,

которые препятствуют тому, чтобы их стоимости были сведены

к средним ценам в вышеуказанном смысле, т. е. при обстоятель¬

ствах, не позволяющих конкуренции одержать эту победу.

Если бы так дело обстояло, например, с земледельческой рентой

или с рентой с рудников (существуют такие рейты, которые

следует объяснять исключительно только монополией, как,

например, рейта за пользование водой в Ломбардии, в неко¬

торых частях Азии; также и рента с домов в той мере, в какой

она есть рента земельной собственности), то в результате полу¬

чалось бы, что, в то время как цена продукта всех промышлен¬

ных капиталов повышена или понижена до уровня средней

цены, цена продукта земледелия оставалась бы равной его

стоимости, которая превышала бы среднюю цену. Существуют

ли здесь такие препятствия, в силу которых из произведенной

в этой сфере производства прибавочной стоимости присваива¬

лось бы, в качестве собственности самой этой сферы, больше,

чем должно было бы иметь место по законам конкуренции,

больше того, что должно было бы соответствовать доле капитала,

вложенного в эту отрасль производства?

Представим себе такие промышленные капиталы, которые

не временно, а по самой природе своих сфер производства

производят на 10 или 20 или 30% больше прибавочной стои¬

мости, [452] чем промышленные капиталы такой же величины

в других сферах производства. Если бы такие капиталы^ говорю

я, были в состоянии, наперекор конкуренции, удержать за со¬

бой эту избыточную прибавочную стоимость и сделать невоз¬

можным, чтобы она вошла в общий расчет (в распределение),

определяющий общую норму прибыли, то в таком случае в

сферах производства, где действуют эти капиталы, мы имели бы

двух различных получателей дохода: одного, который полу¬

чал бы общую норму прибыли, и другого, который получал бы

избыток^ присущий исключительно данной сфере. Этому при¬

Г-н Родбертус. Новая теория земельной ренты (отступление) 23

вилегированному загребателю дохода каждый капиталист, —

чтобы иметь возможность вложить свой капитал в данную

сФеРУ, — должен был бы уплачивать, отдавать этот избыток, а

для себя самого он, как и всякий другой капиталист, с которым

он имеет совершенно одинаковые шансы, удерживал бы общую

норму прибыли. Если бы таково было положение вещей в зем¬

леделии, то распадение здесь прибавочной стоимости на при¬

быль и ренту отнюдь не являлось бы доказательством того,

что труд здесь сам по себе «производительнее» (в смысле произ¬

водства прибавочной стоимости), чем в обрабатывающей про¬

мышленности; не было бы, следовательно, никакого основания

приписывать земле какую-либо чудодейственную силу, что,

впрочем, уже само по себе смешно, так как стоимость равна

труду и прибавочная стоимость, следовательно, никак не может

быть равна земле. (Правда, относительная прибавочная стои¬

мость может зависеть от естественного плодородия почвы, од¬

нако это никоим образом не могло бы иметь своим следствием

более высокую цену продуктов земли. Скорее наоборот.) Не было

бы необходимости прибегать и к теории Рикардо, которая,

будучи сама по себе неприятным образом связана с мальтусов-

ской дрянью, приводит к гнусным выводам и, в частности,

если и не противоречит теоретически моему учению об относи¬

тельной прибавочной стоимости, то практически все же отнимает

у него немалую долю его значения.

У Рикардо вся соль вопроса состоит в следующем:

Земельная рента (например, в земледелии), там, где — как

предполагает Рикардо — обработка земли ведется капитали¬

стически, где налицо имеется арендатор, не может быть чем-

либо иным, как только избытком над общей прибылью. Совер¬

шенно безразлично, является ли то, что получает земельный

собственник, действительно этой рентой в буржуазно-экономи¬

ческом смысле. Эго может быть и простым вычетом из заработной

платы (сравни Ирландию) или же это отчасти представляет

собой вычет из прибыли арендатора, падающей в этом случае

ниже среднего уровня прибыли. Все эти возможные случаи

здесь абсолютно безразличны. Особую характерную форму

прибавочной стоимости в буржуазной системе рента образует

лишь постольку, поскольку она есть избыток над прибылью

(общею).

Но как это возможно? Пшеница как товар продастся, по¬

добно всякому другому товару, по своей стоимости, т. е. этот

товар обменивается на другие товары в соответствии с содер¬

жащимся в нем рабочим временем. {Это — первая неверная

предпосылка, искусственно усугубляющая трудность проблемы.

24

[Глава восьмая]

Товары обмениваются по своим стоимостям только в виде исклю¬

чения. Их средние цены определяются иначе. Vide supra *.}

Арендатор, возделывающий пшеницу, получает такую ню

прибыль, как и все другие капиталисты. Это доказывает, что

он, как и все другие, присваивает себе неоплаченное рабочее

время своих рабочих. Откуда же в таком случае возникает еще

и рента? Она не выражает ничего другого, кроме рабочего

времени. Почему же в земледелии прибавочный труд должен

распадаться на прибыль и ренту, тогда как в промышленности

он равен лишь прибыли? И как это вообще возможно, если

прибыль в земледелии равна прибыли во всякой другой сфере

производства? {Неверные представления Рикардо о прибыли

и непосредственное смешение ее с прибавочной стоимостью

оказываются и здесь вредными. Они затрудняют ему рассмот¬

рение вопроса.}

Рикардо разрешает затруднение тем, что предполагает его

в принципе не существующим. {И это, действительно, един¬

ственный способ принципиально разрешить затруднение. Но

сделать это можно двояким образом. Либо доказывают, что

противоречащие данному принципу явления суть лишь нечто

кажущееся, лишь видимость, проистекающая из развития самой

вещи. Либо же, как это делает Рикардо, затруднение отбра¬

сывается в одном пункте, принимаемом затем за исходный

пункт, из которого можно объяснить существование вызываю¬

щего затруднение явления в другом пункте.}

Рикардо предполагает такой случай, когда капитал аренда¬

тора, подобно капиталу всякого другого капиталиста, приносит

только прибыль (идет ли речь о не платящей ренты доле ка¬

питала отдельной фермы или же о той части земли фермера,

которая не платит ренты; следовательно, здесь речь идет вообще

о таком вложенном в земледелие капитале, который не платит

ренты}. Это предположение является даже исходным пунктом для

Рикардо, и оно может быть выражено также и следующим образом:

Первоначально капитал арендатора приносит только при¬

быль (однако эта лжеисторическая форма является здесь чем-то

несущественным, и она представляет собой нечто общее для

всех буржуазных экономистов при конструировании и других

таких же «законов»}, земельной же ренты этот капитал не пла¬

тит. Капитал арендатора не отличается от всякого другого

капитала, занятого в производстве. Рента появляется только

потому, что возрастает спрос на хлеб, в результате чего, в от¬

личие от других отраслей производства, приходится прибегать

• — Смотри выше. Ред.

Г-н Родбертус. Новая теория земельной ренты (отступление) 25

к «менее» плодородной почве. От вздорожания жизненных средств

арендатор (предположенный первоначальный арендатор) стра¬

дает так же, как и всякий другой капиталистический предпри¬

ниматель, поскольку также и арендатор вынужден больше

платить своим рабочим. Но он выигрывает благодаря тому,

что цена его товара поднялась выше стоимости этого послед¬

него. Он выигрывает от этого, во-первых, постольку, поскольку

другие товары, входящие в постоянный капитал арендатора,

падают в относительной стоимости по сравнению с его товаром,

и арендатор, стало быть, покупает их по более дешевой цене;

во-вторых, постольку, поскольку он обладает своей прибавоч¬

ной стоимостью в более дорогом товаре. Таким образом,

прибыль этого арендатора поднимается выше средней нормы при¬

были, которая, однако, упала. Тогда другой капиталист пере¬

ходит к худшему участку II, который, при этой меньшей норме

прибыли, может доставлять продукт по цене продукта участка I

или даже, может быть, несколько дешевле. Как бы то ни было,

теперь у нас на участке II снова установилось [453] нормальное

отношение, при котором прибавочная стоимость сводится

только к прибыли, но зато мы объяснили ренту для участка I,

и именно тем, что существует двоякая цена производства

[Produktionspreis], причем цена производства для II есть вместе

с тем рыночная цена для I. Дело обстоит совершенно так же,

как и с тем фабричным товаром, который производится при

более благоприятных условиях и дает временную сверхприбыль.

Хотя цена пшеницы, заключающая в себе, кроме прибыли, еще

и ренту, тоже состоит только из овеществленного труда, хотя

она и равна стоимости этой пшеницы, но равна она не той

стоимости, которая содержится в ней самой, а стоимости той

пшеницы, которая выращена на участке II. Ибо существование

двух рыночных цеп невозможно. {В то время как Рикардо

вводит арендатора II в связи с падением нормы прибыли,

Стирлинг заставляет его выступить на сцепу вследствие того,

что заработная плата упала, а не повысилась из-за хлебных

цен. Эта понизившаяся заработная плата позволяет аренда¬

тору II возделывать почву № 2 с прежней нормой прибыли,

хотя эта почва и менее плодородна п.} Раз существование зе¬

мельной ренты таким путем объяснено, остальное выводится

уже без труда. Различие земельных рент, соответствующее раз¬

личию в плодородии и т. д., остается, естественно, в силе. Но

различие плодородия само по себе не служит доказательством

того, что необходимо переходить ко все худшей почве.

Такова, следовательно, теория Рикардо. Так как повы¬

сившаяся цена пшеницы, лдющая арендатору I добавочную

26

[Глава восьмая]

прибыль, доставляет арендатору II даже не прежнюю норму

прибыли, а менее высокую, то ясно, что продукт № II содер¬

жит больше стоимости, чем продукт № I, или что он — продукт

большего рабочего времени, что в нем содержится большее ко¬

личество труда; стало быть, для производства того же продукта,

например одного квартера пшеницы, требуется большая затрата

рабочего времени. Возрастание ренты будет соответствовать

этому возрастанию неплодородия земли, или увеличению тех

количеств труда, которые необходимо затратить для того,

чтобы произвести, например, один квартер пшеницы. Рикардо,

разумеется, не стал бы говорить о «возрастании» ренты, если

бы увеличилось только число квартеров, с которых уплачи¬

вается рента, — для Рикардо рента возрастает в том случае,

если возрастает цена того же самого, одного квартера, подни¬

маясь, например, с 30 до 60 шиллингов. Рикардо, правда,

забывает подчас о том, что абсолютная величина ренты может

возрастать при понижении нормы ренты, подобно тому как

абсолютная масса прибыли может возрастать при понижении

нормы прибыли.

Другие (например, Кори) пытаются обойти затруднение,

отрицая его существование прямо противоположным образом.

Земельная рента — это, мол, просто процент на тот капитал,

который раньше был вложен в землю 12. Стало быть, земельная

рента тоже представляет собой лишь одну из форм прибыли.

Здесь, следовательно, отрицается существование земельной

ренты, и тем самым от нее, действительно, ничего не остается

в результате такого ее объяснения.

Другие, например Бьюкенен, рассматривают ренту просто

как следствие монополии. Смотри также Гопкинса 13. Здесь

рейта целиком сводится к надбавке над стоимостью.

У г-на Опдайка земельная собственность, или земельная

рента, становится «легализованным отражением стоимости ка¬

питала» 14. Это характерно для янки *.

У Рикардо исследование вопроса затрудняется двумя оши¬

бочными предположениями. {Рикардо, правда, не является

тем, кто открыл теорию ренты. Уэст и Мальтус опубликовали

свои работы по теории ренты до него. Но источник — это

Андерсон. Что, однако, отличает Рикардо (хотя и у Уэста не со¬

всем отсутствует понимание действительной связи), так это —

взаимосвязь между его теорией земельной ренты и его теорией

стоимости. Мальтус, как показывает его позднейшая полемика

* [486] {Подобно тому как Опдайк называет земельную собственность <слега¬

лизованным отражением стоимости напитала», так капитал является «легализован¬

ным отражением чужого труда»,} [486]

Г-н Родбертус. Новая теория земельной ренты (отступление) 27

с Рикардо по вопросу о земельной ренте, даже не понял заим¬

ствованной им у Андерсона теории.} Если исходить из правиль¬

ного принципа, что стоимость товаров определяется необхо¬

димым для их производства рабочим временем (и что стоимость

вообще есть не что иное, как овеществленное общественное

рабочее время), то напрашивается тот вывод, что средняя цена

товаров определяется необходимым для их производства ра¬

бочим временем. Этот вывод был бы верен, если бы было до¬

казано, что средняя цена равна стоимости. Но я доказываю

как раз обратное: именно потому, что стоимость товаров опре¬

деляется рабочим временем, средняя цена товаров (исключая

тот единственный случай, когда, так сказать, индивидуальная

норма прибыли в какой-нибудь отдельной сфере производства,

т. е. прибыль, определяемая прибавочной стоимостью, произ¬

веденной в самой этой сфере производства, равна средней норме

прибыли совокупного капитала) никогда не может быть равна

их стоимости, хотя это определение средней цепы является лишь

производным от стоимости, определяемой рабочим временем.

Из этого вытекает, прежде всего, тот вывод, что выше или

ниже своей собственной стоимости могут продаваться также

и такие товары, средняя цена которых (если отвлечься от стои¬

мости постоянного капитала) распадается лишь на заработную

плату и прибыль, причем и заработная плата и прибыль стоят

на своем нормальном уровне, являются средней заработной

платой и средней прибылью. И, следовательно, подобно тому

как то обстоятельство, что прибавочная стоимость какого-либо

товара выражается лишь в рубрике нормальной прибыли,

отнюдь не доказывает, что этот товар продан по своей стои¬

мости, — подобно этому то обстоятельство, что товар приносит,

кроме прибыли, еще и [454] земельную ренту, вовсе не доказы¬

вает, что этот товар продан выше своей имманентной стоимости.

Раз установлено, что средняя норма прибыли, или общая норма

прибыли на капитал, реализуемая данным товаром, может

стоять ниже его собственной нормы прибыли, определяемой

действительно содержащейся в этом товаре прибавочной стои¬

мостью, то отсюда вытекает следующее: если товары какой-

нибудь особой сферы производства дают, кроме этой средней

нормы прибыли, еще дополнительное количество прибавочной

стоимости, которое носит особое название, скажем, земельной

ренты, — то это не делает необходимым, чтобы прибыль плюс

земельная рента, сумма прибыли и земельной ренты была

больше прибавочной стоимости, содержащейся в самом этом

товаре. Так как [достающаяся капиталисту] прибыль может быть

меньше прибавочной стоимости, имманентной данному товару,

28

[Глава восьмая]

т. е. меньше того количества неоплаченного труда, которое со¬

держится в данном товаре, то прибыль плюс земельная рента

вовсе не обязательно должны быть больше имманентной при¬

бавочной стоимости товара.

Правда, оставалось бы еще объяснить, почему такого рода

явление имеет место в некоторой особой сфере производства в

отличие от других сфер производства. Но разрешение проблемы

было бы уже весьма облегчено. Товар, приносящий ренту, отли¬

чался бы этим от всех остальных товаров. У одной части этих

остальных товаров их средняя цена стоит выше их имманентной

стоимости, но лишь настолько, насколько это необходимо для

того, чтобы их норма прибыли поднялась до общей нормы при¬

были; у другой части остальных товаров их средняя цена стоит

ниже их имманентной стоимости, но лишь настолько, насколько

это необходимо, чтобы понизить их норму прибыли до общей

нормы прибыли; наконец, у третьей части этих остальных то¬

варов их средняя цена равна их имманентной стоимости, но

только потому, что эти товары дают общую норму прибыли,

когда они продаются по своей имманентной стоимости. Товар,

приносящий земельную ренту, отличается от всех этих трех

случаев. При всех обстоятельствах цена, по которой он про¬

дается, такова, что он приносит прибыль большую, чем средняя,

определяемая общей нормой прибыли на капитал.

И вот возникает вопрос: какой из этих трех случаев — или

же сколько из них — может тут иметь место? Реализуется

ли в цене приносящего ренту товара вся содержащаяся в нем

прибавочная стоимость? Раз дело обстоит так, то этим исклю¬

чается случай 3, где речь идет о таких товарах, вся прибавоч¬

ная стоимость которых потому реализуется в их средней цене,

что только при этом условии они дают обычную прибыль.

Следовательно, этот случай сюда не относится. Не относится

сюда, при этом предположении, и случай 1, где прибавочная

стоимость, реализованная в цене товара, выше его имманентной

прибавочной стоимости. Ибо у нас как раз предположено, что в

цене товара, приносящего ренту, «реализуется содержащаяся

в нем прибавочная стоимость». Таким образом, случай этот

аналогичен случаю 2, где фигурируют товары, у которых их

имманентная прибавочная стоимость превышает прибавочную

стоимость, реализованную в их средней цене. Как и у этих

последних товаров, та имманентная товарам особой сферы

производства прибавочная стоимость, которая выступает в

форме прибыли и понижается до уровня общей нормы прибыли,

образует здесь прибыль на затраченный капитал. Однако,

в отличие от товара № 2, в цене рассматриваемых нами исклю¬

Г-н Родбертус. Новая теория земельной ренты (отступление) 29

чительных товаров реализован также и избыток имманентной

им прибавочной стоимости над этой прибылью, но достается

этот избыток не владельцу капитала, а другому собственнику,

а именно — собственнику земли, природного фактора, рудника

и т. д.

Или, быть может, цена этих товаров взвинчивается на¬

столько, что она дает больше, чем среднюю норму прибыли?

Это происходит, например, при монопольных (в собственном

смысле слова) ценах. Такое допущение — относительно любой

сферы производства, где капитал и труд могут применяться

свободно, а производство, поскольку дело касается массы при¬

меняемого капитала, подчинено общим законам, — не только

представляло бы собой petitio principii *, но и прямо противо¬

речило бы основам науки и капиталистического производства,

теоретическим выражением которого и является эта наука.

Ибо такое допущение уже предполагало бы как раз то, что

требуется объяснить, а именно, что в некоторой особой сфере

производства цена товара неизбежно должна давать больше, чем

общую норму прибыли, больше, чем среднюю прибыль, и что для

этого товар неизбежно должен продаваться выше его стоимости.

Предполагалось бы, следовательно, что земледельческие про¬

дукты не подчиняются действию общих законов товарной

стоимости и капиталистического производства. И все это пред¬

полагалось бы потому, что особое существование ренты рядом

с прибылью prima facie ** создает такую видимость. Стало быть,

указанное допущение нелепо.

Поэтому не остается ничего другого как предположить, что

в этой особой сфере производства существуют особые условия,

такие влияния, в силу которых цены товаров реализуют [всю|

имманентную им прибавочную стоимость, — в отличие от фи¬

гурирующих в случае 2-м товаров, которые в своей цене реа¬

лизуют лишь столько из содержащейся в них прибавочной

стоимости, сколько им оставляет общая норма прибыли. В рас¬

сматриваемой же особой сфере производства средние цены това¬

ров не падают ниже их прибавочной стоимости — настолько

именно ниже, чтобы они давали лишь общую норму прибыли,

или чтобы их средняя прибыль была не больше, чем во всех

других сферах приложения капитала.

Этим проблема уже весьма упростилась. Дело идет уже

не о том, чтобы объяснить, как это происходит, что цена

* — логическая ошибка, состоящая в доказывании какого-нибудь тезиса

при помощи такого аргумента, который сам имеет силу только при допущении истин*

пости доказываемого тезиса. Ред.

** — на первый взгляд. Ред.

2 К. Маркс. Капитал, т. IV, ч. II

30

[Глава восьмая]

определенного товара дает, кроме прибыли, еще и ренту, — стало

быть, по видимости нарушает общий закон стоимости и путем

поднятия цены данного товара выше его имманентной приба¬

вочной стоимости приносит на капитал данной величины

больше, чем приходится соответственно общей норме прибыли.

Напротив, дело идет об объяснении того, как это происходит*

что в процессе выравнивания цен товаров и приведения их к

средним ценам этот товар не должен отдавать другим товарам

из своей имманентной прибавочной стоимости столько, чтобы

у него оставалась лишь средняя прибыль; каким образом полу¬

чается, что этот товар реализует также еще и ту часть своей

собственной прибавочной стоимости, которая образует избыток

над средней прибылью. Речь идет, следовательно, о том, как

это возможно, что арендатор, вкладывающий капитал в эту

сферу производства, продает свой товар по таким ценам, что

товар этот приносит ему обычную прибыль и вместе с тем дает

ему возможность уплачивать третьему лицу, земельному соб¬

ственнику, реализованный избыток прибавочной стоимости то¬

варов над этой прибылью.

[455] Сформулированная таким образом проблема сама собой

приводит к своему собственному разрешению.

[в) ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

АБСОЛЮТНОЙ РЕНТЫ. РАСПАДЕНИЕ ПРИБАВОЧНОЙ

СТОИМОСТИ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ НА ПРИБЫЛЬ И РЕНТУ]

Дело обстоит совсем просто: частная собственность опреде¬

ленных лиц на землю, рудники, воды и т. д. дает этим лицам

возможность подхватывать, захватывать, перехватывать содер¬

жащийся в товарах этой особой сферы производства, этой особой

сферы приложения капитала, избыток прибавочной стоимости

над прибылью (средней прибылью, прибылью, определяемою

общей нормой прибыли) и препятствовать тому, чтобы этот

избыток вошел в тот общий процесс, посредством которого

образуется общая норма прибыли. Часть этой прибавочной

стоимости захватывается даже во всяком промышленном пред¬

приятии, так как за используемый земельный участок (отве¬

денный под фабричное здание и т. д., под работный дом и т. д.)

везде уплачивается рента, — ведь даже там, где располагать

землей можно совершенно свободно, фабрики строятся только

в местностях, уже более или менее густонаселенных и богатых

путями сообщения.

Г-н Родбертус. Новая теория земельной ренты (отступление) 31

Если бы товары, получаемые с самой плохой почвы, принад¬

лежали к 3-й категории товаров, средняя цена которых равна

их стоимости, т. е. к категории тех товаров, которые реализуют

в своей цене всю свою имманентную прибавочную стоимость,

так как только при этом условии они приносят обычную при¬

быль, — то эта земля не платила бы ренты, и собственность

на землю была бы здесь лишь номинальной. Если бы здесь

уплачивалась аренда, то это доказывало бы только то, что мел¬

кие капиталисты, как это отчасти имеет место в Англии (см.

Ньюмена) 15, довольствуются такой прибылью, которая ниже

средней. То же самое имеет место всегда в том случае, когда

норма ренты больше разности между имманентной прибавоч¬

ной стоимостью товара и средней прибылью. Имеется даже такая

земля, обработка которой возмещает самое большее заработную

плату, ибо хотя работник в течение всего своего рабочего дня

работает здесь на самого себя, его рабочее время превышает

общественно необходимое рабочее время. Его труд так мало

производителен — по отношению к господствующей произво¬

дительности в этой отрасли труда, — что, хотя человек рабо¬

тает на себя двенадцать часов, он едва производит такое коли¬

чество продукта, какое при более благоприятных условиях

производства рабочий производит за восемь часов. Это —

то же самое отношение, которое имело место у ручного ткача,

конкурировавшего с механическим ткацким станком. Продукт

этого ручного ткача содержал, конечно, двенадцать рабочих

часов, но он был равен только восьми — или и того меньше-

общественно необходимым рабочим часам и потому обладал

стоимостью всего лишь восьми необходимых рабочих часов.

Если в подобном случае бедняк-арендатор платит аренду, то

она есть просто вычет из его необходимой заработной платы

и не представляет никакой прибавочной стоимости, а тем бо¬

лее — никакого избытка над средней прибылью.

Предположим, что в какой-либо стране, например в Соеди¬

ненных Штатах, число конкурирующих фермеров еще настолько

незначительно и присвоение земли в собственность имеет еще

настолько формальный характер, что каждый находит свобод¬

ный участок для того, чтобы вложить свой капитал в обработку

земли без разрешения со стороны тех собственников или арен¬

даторов, которые уже до него обрабатывали землю. При таких

обстоятельствах в течение более или менее продолжительного

времени возможно, — исключение составляют те земли, которые,

находясь в густонаселенных местностях, занимают монополь¬

ное положение, — что прибавочная стоимость, производимая

арендатором сверх средней прибыли^ не реализуется в цене

2*

32

[Глава восьмая]

его продукта, что арендатор оказывается вынужденным делить

полученную им прибавочную стоимость с собратьями-капита-

листами, как это происходит с прибавочной стоимостью всех

тех товаров, которые давали бы добавочную прибыль, т. е. при¬

быль, превышающую общую норму прибыли, если бы в их цене

реализовалась вся содержащаяся в них прибавочная стоимость.

В таком случае общая норма прибыли повысилась бы, потому

что пшеница и т. д. продавалась бы, подобно другим — про¬

мышленным — товарам, ниже своей стоимости. Такая продажа

ниже стоимости не составляла бы исключения, а, напротив,

помешала бы пшенице составлять исключение из других то¬

варов той же категории.

Предположим, во-вторых, что в какой-либо стране вся

земля — одного только качества, но такого именно, что если бы

вся содержащаяся в товаре прибавочная стоимость реализо¬

валась в его цене, товар приносил бы капиталу обычную при¬

быль. В этом случае не уплачивалось бы никакой земельной

ренты. Это отпадение земельной ренты ни малейшим образом

не повлияло бы на общую норму прибыли, не повысило бы ее

и не понизило бы, точно так же как не влияет на норму прибыли

то обстоятельство, что к той же категории принадлежат и

другие — несельскохозяйственные — продукты. Ведь эти то¬

вары потому и принадлежат к данной категории, что их им¬

манентная прибавочная стоимость равняется средней прибыли;

они, следовательно, не могут изменить высоту этой прибыли,

а, напротив, находятся в соответствии о нею и совсем не ока¬

зывают влияния на нее, хотя она и влияет на них.

Предположим, в-третьих, что во всей стране земля — одного

только рода, причем она так неплодородна и капитал, вложен¬

ный в нее, так мало производителен, что его продукт принад¬

лежит к той категории товаров, у которой прибавочная стои¬

мость — ниже средней прибыли. Прибавочная стоимость (так

как заработная плата, вследствие малой производительности

земледелия, повсеместно повысилась бы) могла бы в данном

случае стоять на более высоком уровне, конечно, только там,

где возможно было бы удлинение абсолютного рабочего вре¬

мени; далее, там, где сырой материал, например железо и т. д.,

не являлся бы продуктом земледелия или же представлял бы

собой — как, например, хлопок, шелк и т. д. — предмет им¬

порта и продукт более плодородной почвы. В этом случае цена

[земледельческого] товара, чтобы приносить обычную прибыль,

должна была бы включать более высокую прибавочную стои¬

мость, чем та, которая имманентна товару. В результате этого об¬

щая норма прибыли упала бы, хотя ренты и не существовало бы.

Г-н Родбертус. Новая теория земельной ренты (отступление) 33

Или же предположим, что в случае 2 земля очень непроизво¬

дительна. Тогда то обстоятельство, что прибавочная стоимость

этого земледельческого продукта равна средней прибыли,

показывало бы, что средняя прибыль здесь вообще низка, так

как в земледелии из двенадцати рабочих часов одиннадцать, быть

может, нужны для того только, чтобы произвести заработную

плату, прибавочная же стоимость составляет всего лишь один

час или еще меньше.

[456] Эти различные случаи иллюстрируют следующее:

В первом случае отпадение или отсутствие земельной ренты

связано и сосуществует с повышенной нормой прибыли по сравне¬

нию с другими странами, где земельная рента уже развилась.

Во втором случае отпадение или отсутствие земельной ренты

совершенно не влияет на норму прибыли.

В третьем случае оно — по сравнению с другими странами,

где земельная рента существует, — связано с низкой, относи¬

тельно более низкой общей нормой прибыли и служит показа¬

телем этого ее низкого уровня.

Таким образом, из этого следует, что само по себе развитие

особой земельной ренты не имеет абсолютно ничего общего

с производительностью земледельческого труда, так как отсут¬

ствие или отпадение ренты может быть связано и с повышаю¬

щейся, и с остающейся неизменной, и с понижающейся нормой

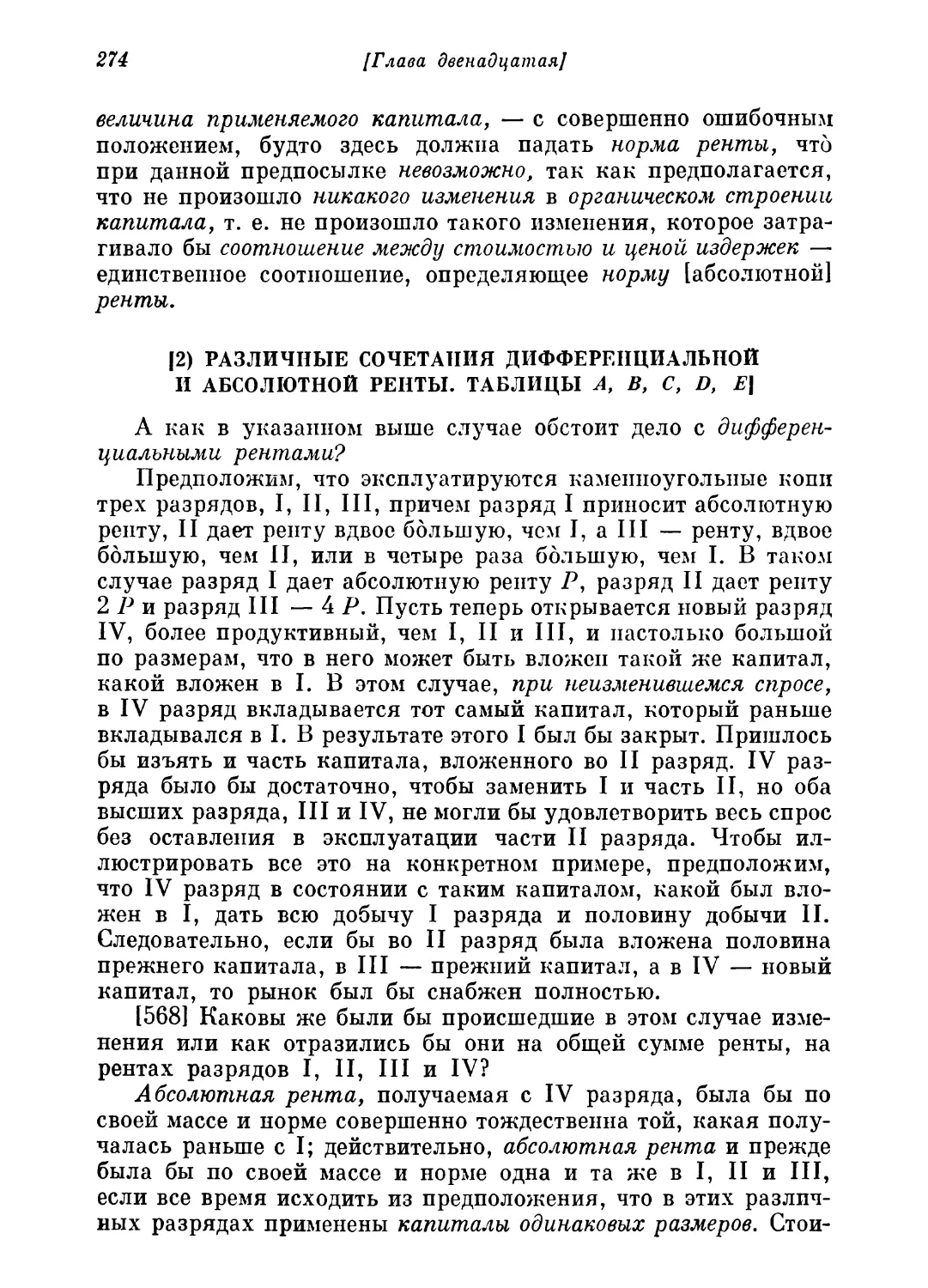

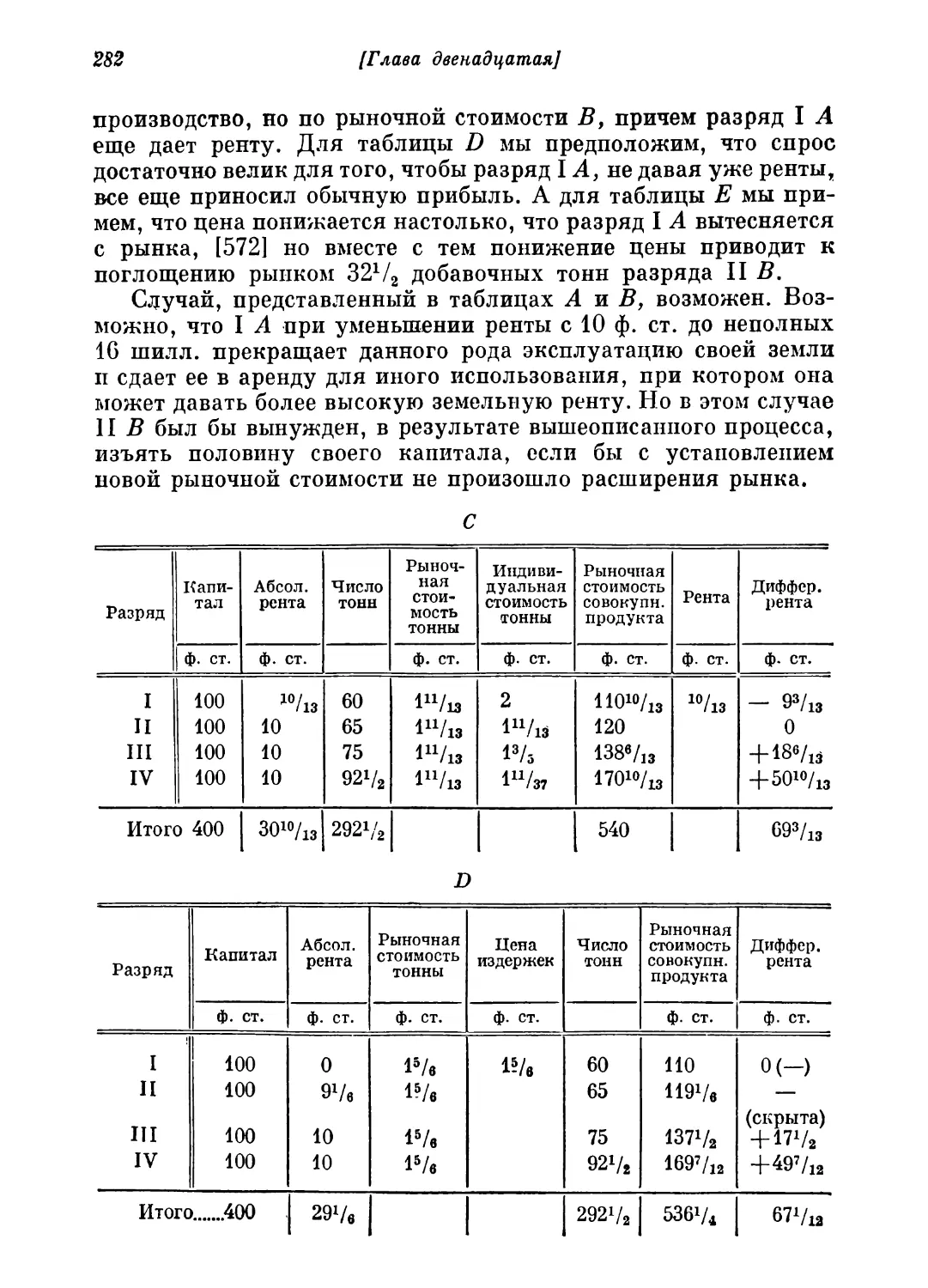

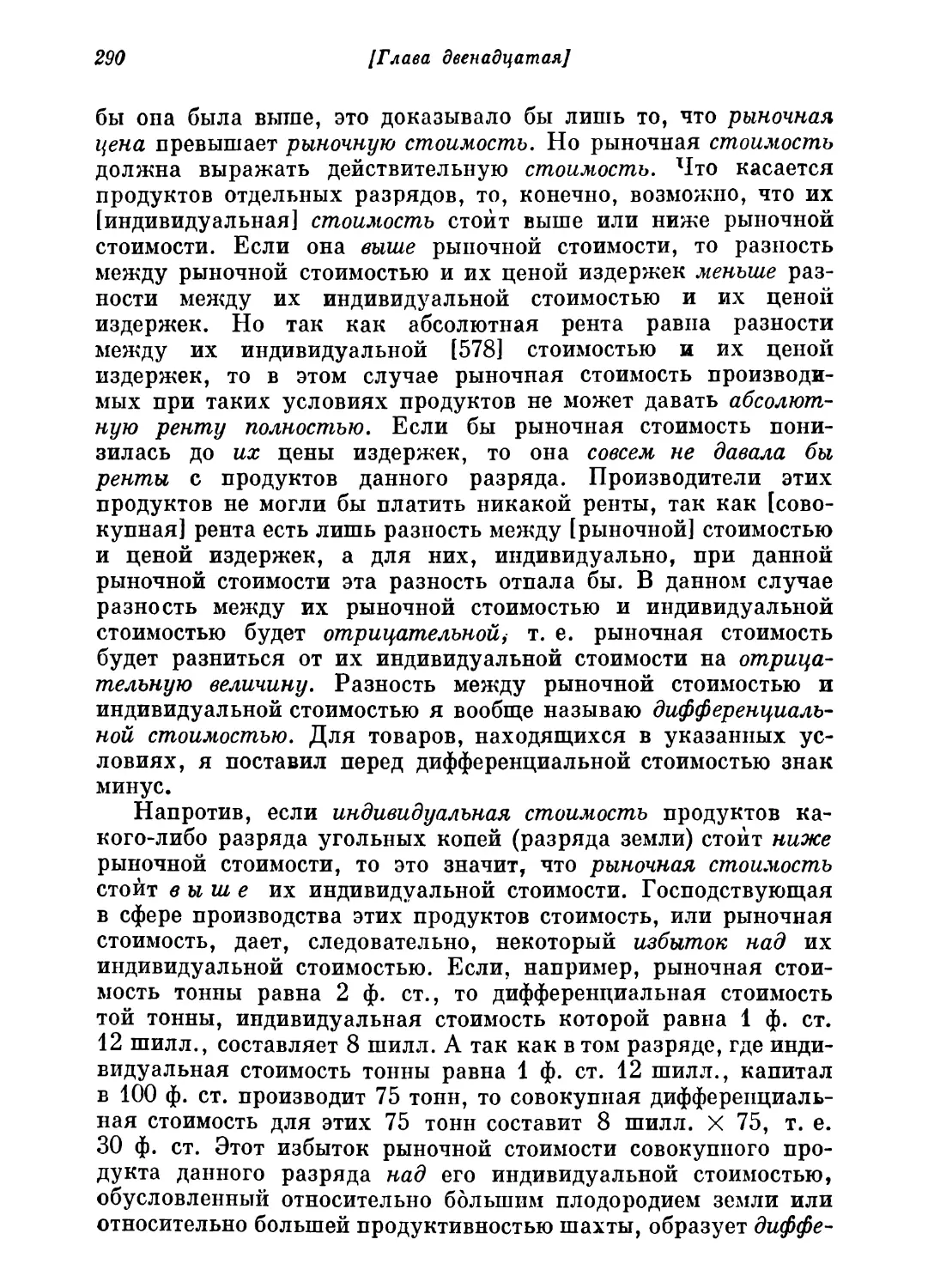

прибыли.