Text

ММКабанов, А.Е. Личко, ВМСмирнов

методы

психологической

диагностики

и коррекции

в клинике

М. М. КАБАНОВ, А. Е. ЛИЧКО, В. М. СМИРНОВ

МЕТОДЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ДИАГНОСТИКИ

И КОРРЕКЦИИ

В КЛИНИКЕ

ЛЕНИНГРАД „МЕДИЦИНА"

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1983

ББК 56.14

К 12

УДК 616.89-07-08-035-082.4

Кабанов М. М., Личко А. Е., Смирнов В. М. Методы психологической ди-

агностики и коррекции в клинике.— Л.: Медицина, 1983.—312 с, ил.

Авторы книги: засл. деят. науки РСФСР проф. М. М. Кабанов — дирек-

тор Ленинградского научно-исследовательского психоневрологического ин-

ститута им. В. М. Бехтерева; засл. деят. науки РСФСР проф. А. Е Личко —

зам. директора по научной работе того же института; проф. В. М. Смирнов —

зав. лабораторией нейропсихологии и стереотаксической неврологии ИЭМ АМН

СССР.

В книге освещаются вопросы медико-психологической работы в лечебно-

профилактических учреждениях. Рассматриваются основные принципы психо-

логической диагностики в клинике и изучения «внутренней картины» болезни.

Дается характеристика наиболее распространенных зарубежных методов пси-

хологической диагностики (вопросники, проективные методы, методы иссле-

дования интеллекта) и их модификаций, адаптированных к нашим условиям.

Приводится описание новых методов психологического исследования больных,

преимущественно разработанных в Научно-исследовательском психоневроло-

гическом институте им. В. М. Бехтерева. Представлены также современные

психофизиологические методы исследования, описываются различные психо-

терапевтические и психокоррекционные методы, применяемые в лечебных и

профилактических целях. Специальное внимание уделено симптоматическим

методам и патогенетической системе психотерапии и психокоррекции, группо-

вым их формам, коррекции нарушенных семейных отношений. В заключение

выдвигаются задачи совершенствования подготовки медицинских психологов

и психотерапевтов и организации медико-психологической работы в учрежде-

ниях здравоохранения.

Монография рассчитана на медицинских психологов и врачей различных

специальностей, интересующихся применением психологических методов в ле-

чебно-профилактической деятельности.

В книге 20 рисунков, 4 схемы, 10 таблиц, библиография — 270 названий.

For Summary see page 309.

Рецензент: зав. кафедрой психиатрии Ленинградского педиатриче-

ского медицинского института д-р мед. наук проф. Исаев Д. Н.

4110000000-055 _ от оо

039(01)—83 КБ-37-14-83

© Издательство «Медицина», Москва, 1983 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая книга не является руководством но медицинской

психологии. Более того, она не претендует на исчерпывающее

описание всех основных методов психологической диагностики

и психологической коррекции, получивших в последние годы

распространение как в нашей стране, так и за рубежом. Боль-

шее внимание в монографии уделяется тем методам психоло-

гической диагностики и коррекции, которые применяются в Ле-

нинградском научно-исследовательском психоневрологическом

институте им. В. М. Бехтерева, а также в Институте экспери-

ментальной медицины Академии медицинских наук СССР. Речь

пойдет о некоторых наиболее известных адаптированных зару-

бежных методиках и о разработанных авторами книги и их со-

трудниками собственных психологических методах диагностики

психических изменений и психологической лечебной коррекции.

Характеризуя историческую последовательность развития

новых областей науки, Б. М. Кедров (1973) отмечает, что вс*1ед

за математикой в течение двух веков лидером была механика,

затем наступил «век физики». В последнее время на первый

план выступает биология. А дальше, прогнозирует автор, воз-

можно, лидером окажется психология. И это потому, продол-

жает он, что ее проблемы «уже сейчас становятся все более

острыми на фоне резкой интенсификации психической деятель-

ности участников производственного и научно-технического

прогресса»1. Такое предсказание может быть отнесено не

только к общей психологии, но особенно к ее специальным об-

ластям, и не в последнюю очередь — к медицинской психоло-

гии, призванной стоять на страже охраны здоровья людей.

Медицинская психология — относительно молодая и интен-

сивно развивающаяся за последнее время наука, поэтому сфера

деятельности врача и психолога понимается разными специа-

листами неоднозначно. Эта смежная с медициной область пси-

хологии одними учеными расценивается исключительно как

специфическая часть психологической науки (наряду с педаго-

гической, инженерной, юридической и иными видами психоло-

гии), другими, не менее авторитетными,— как новая область

знаний о человеке, являющаяся соединением медицины и пси-

хологии. Многие профессиональные психологи подчеркивают

нежелательность привлечения врачей к специальным медико-

психологическим исследованиям, пытаются четко разграничить

функции психолога и врача. Другие же специалисты (к ним

1 Научно-техническая революция и социализм/Под ред. Б. М. Кедрова.—

М : Политиздат, 1973, с. 56—57.

1*

3

прежде всего относятся врачи, занимающиеся тем, что они на-

зывают медицинской психологией) говорят о необходимости

более тесного объединения медицины с психологией, о совмест-

ной работе врача с психологом, требующей большего взаимо-

понимания и содружества между ними. Психолог, работающий

с больными,— это тоже медицинский работник, тоже медик, го-

ворят они. Наша книга содержит материалы, подтверждающие

правомерность последней точки зрения на медицинскую психо-

логию.

Необходимо подчеркнуть, что борьба вокруг методологиче-

ских и даже методических вопросов медицинской психологии

нередко приобретает выраженную идеологическую направлен-

ность, что заставляет нас, особенно при использовании зару-

бежных психологических методик, помнить о важности четкого

теоретического обоснования положений этой сравнительно но-

вой и сложной науки о человеке, о его физических и душевных

страданиях. Медицинская психология изучает психику человека

с целью его лечения от болезни или ее профилактики. Это по-

ложение, по всей вероятности, не нуждается в доказательствах,

его разделяют все.

Надо сказать, что первые отечественные руководства по ме-

дицинской психологии появились относительно недавно. Среди

них следует назвать «Введение в медицинскую психологию»

М. С. Лебединского и В. Н. Мясищева (1966), затем—учебник

для медицинских институтов «Медицинская психология»

В. М. Банщикова, В. С. Гуськова и И. Ф. Мягкова (1967).

В 1968 г. был издан В. Н. Мясищевым с соавторами учебник

для медицинских училищ под названием «Основы общей и ме-

дицинской психологии». Все эти руководства предназначены

для медиков. Для психологов же под таким названием книг

нет. Студенты психологических факультетов университетов, где

готовятся медицинские психологи, имеют также очень немного

пособий, но под другим названием (и с другим содержанием).

Это книги Б. В. Зейгарник «Введение в патопсихологию»

(1969), «Основы патопсихологии» (1973) и «Патопсихология»

(1976), а также монография С. Я. Рубинштейн — «Эксперимен-

тальные методики патопсихологии» (М., 1970). В них как бы

содержится ответ на неправомерное, с точки зрения авторов,

расширение понятия «медицинская психология». Впрочем,

Б. В. Зейгарник и ее последователи практически не пользуются

термином «медицинская психология», предпочитая ему более

узкое понятие «патопсихология». В 1974 г. в Праге была из-

дана на русском языке книга Р. Конечного и М. Боухала «Пси-

хология в медицине». В 1976 г. вышли монография В. М. Блей-

хера «Клиническая патопсихология» и «Пособие по медицин-

ской психологии» Н. Д. Лакосиной и Г. К. Ушакова; в 1982 г.—

книга Б. Д. Карвасарского «Медицинская психология». Вот,

в сущности говоря, все основные современные руководства по

4

медицинской психологии, имеющиеся на русском языке, даю-

щие общее о ней представление, не считая ряда посвященных

этой проблеме тематических сборников трудов Ленинградского

психоневрологического научно-исследовательского института

им. В. М. Бехтерева, Московского научно-исследовательского

института психиатрии МЗ РСФСР, факультета психологии

Московского государственного университета и некоторых дру-

гих учреждений. За последние годы выпущено несколько мето-

дических рекомендаций по медицинской психологии — главным

образом министерствами здравоохранения СССР и РСФСР1.

Это не так уж много, учитывая возросшее значение психологи-

ческой науки в медицине и здравоохранении, в частности вве-

дение с 1965 г. обязательного преподавания ее курса в меди-

цинских институтах, утверждение Высшей Аттестационной Ко-

миссией (ВАК) специальности «Медицинская психология» (для

врачей и психологов), организацию Проблемной комиссии «Ме-

дицинская психология» при АМН СССР, минздравах СССР и

РСФСР и существование головного научно-исследовательского

института по медицинской психологии в нашей стране (Ленин-

градский психоневрологический институт им. В. М. Бетхерева).

Понятие «медицинская психология» за более чем полувеко-

вой период претерпело заметную эволюцию. Первой известной

книгой, посвященной медицинской психологии, следует считать

монографию Э. Кречмера, вышедшую в Германии в 1922 г.,

а затем переведенную на многие языки (в том числе и на рус-

ский, 1927) и продолжающую переиздаваться его сыном

В. Кречмером. Много сделала для развития медицинской пси-

хологии школа В. М. Бехтерева. Видные ее представители

А. Ф. Лазурский и особенно В. Н. Мясищев создали в качестве

теоретической основы медицинской психологии концепцию лич-

ности, рассматриваемой как систему отношений, в соответст-

вии с известным положением К. Маркса, что «.. .сущность че-

ловека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду.

В своей действительности она есть совокупность всех общест-

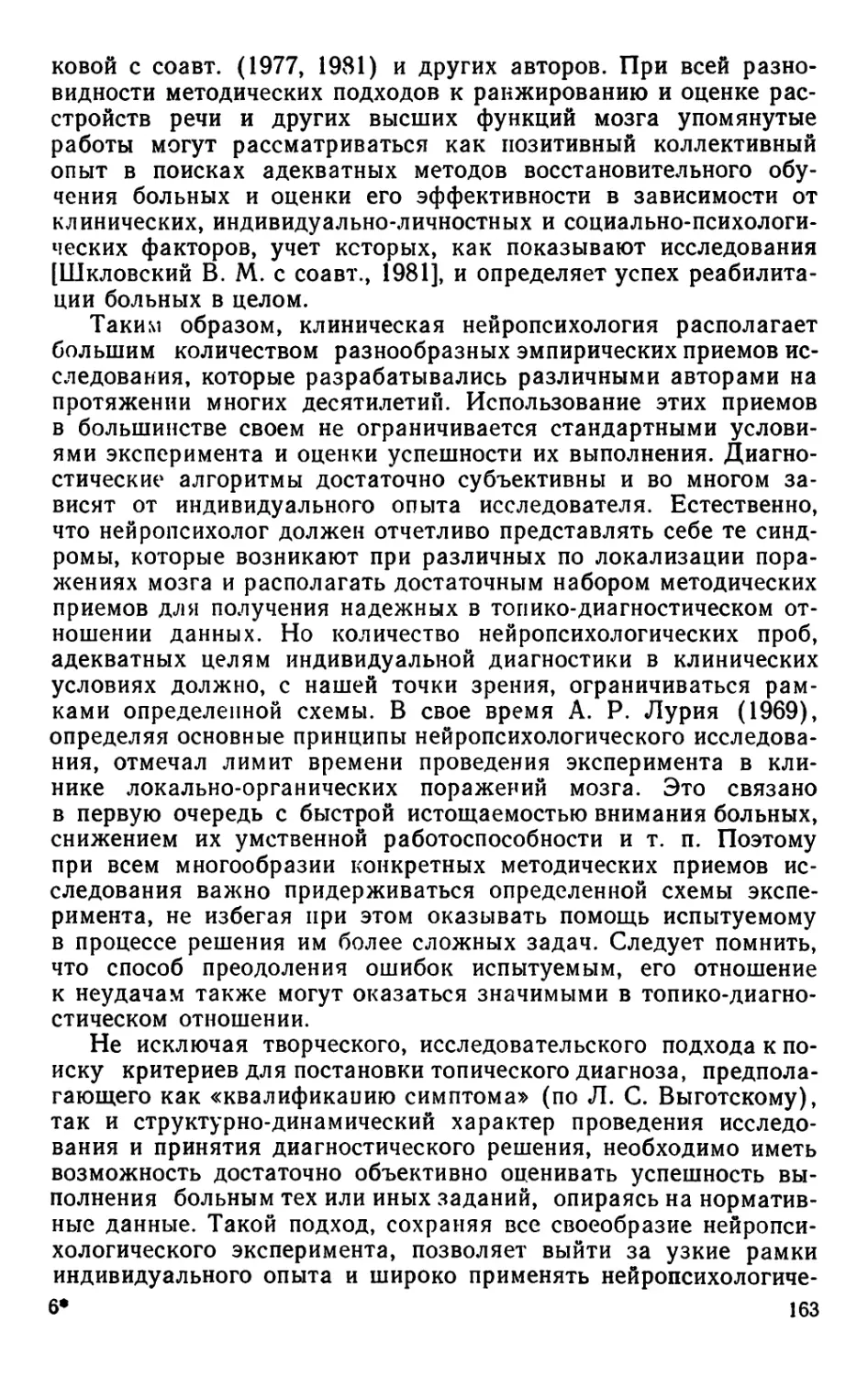

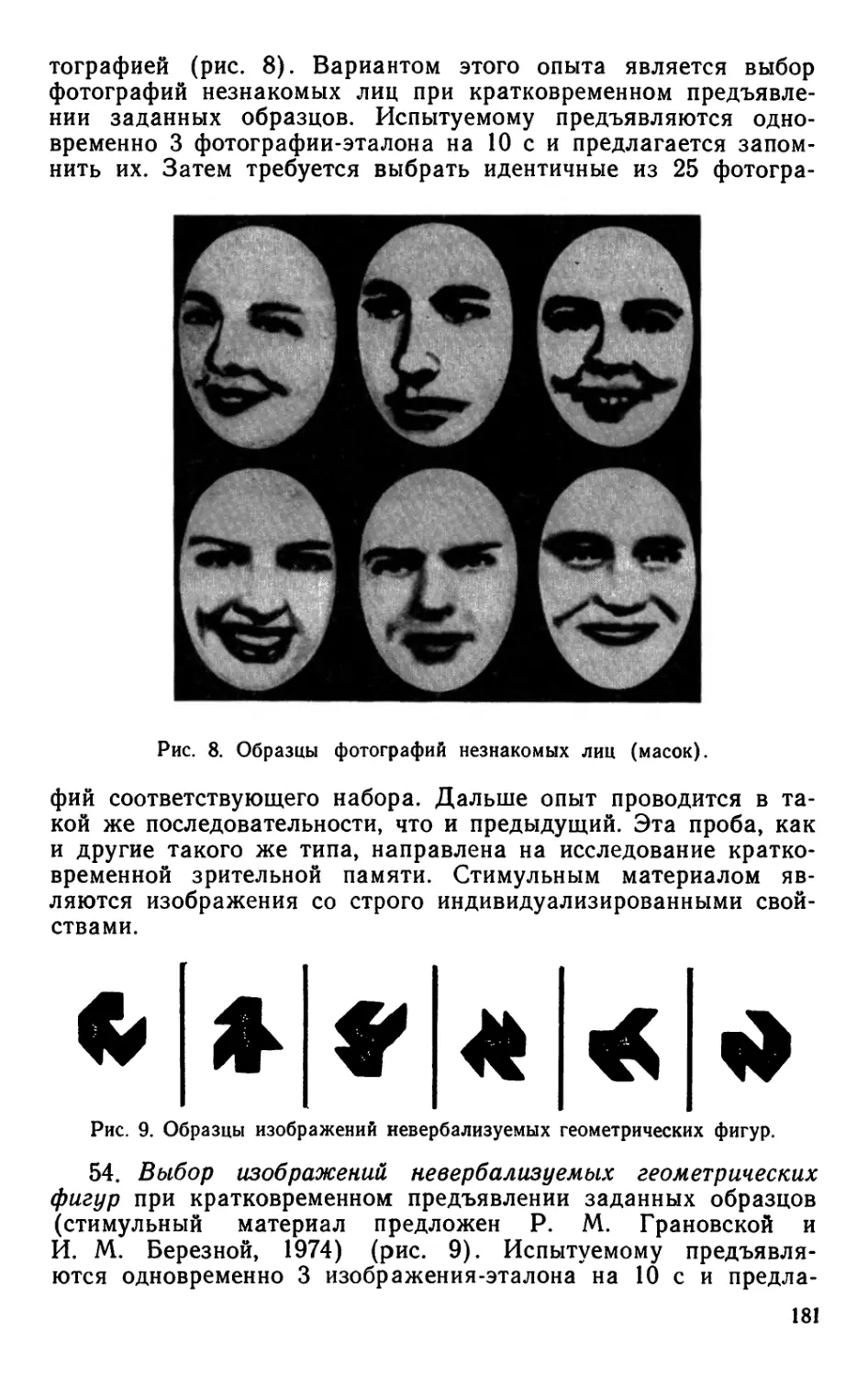

венных отношений»2. Как указывает К. К. Платонов (1977),

«личность больного, либо различные внешние и внутренние

влияния, которые могут отразиться на ее психическом здо-

ровье», является предметом изучения медицинской психоло-

гии3. Личность, подчеркивает Е. В. Шорохова (1977), следует

1 Среди них надо отметить методические рекомендации «О работе пато-

психолога в психоневрологической больнице»/Под ред. А. А. Портнова.— М.:

Изд Моск. ин-та психиатрии МЗ РСФСР, 1975, и «О работе медицинского

психолога в психиатрических и психоневрологических учреждениях»/ГТод ред.

М. М. Кабанова.—- Л.: Изд. Лен. психоневрол. ин-та* им. В М. Бехтерева,

1976.

2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 3.

3 Платонов К. К. Методологические проблемы медицинской психологии.—

М : Медицина, 1977, с. 69.

5

считать центром, исходя из которого только и можно решать

все проблемы психологии.

Несмотря на двадцатилетний срок официального утвержде-

ния в нашей стране статуса медицинской психологии, у нас

(да и за рубежом) до сих пор ведутся оживленные дискуссии

относительно ее сущности, методологии, правомерности приме-

нения тех или иных методических приемов, организации препо-

давания, структуры тех или иных видов медико-психологиче-

ской помощи населению и т. д.1 Все это, безусловно, говорит

о сложности стоящих проблем.

Несколько схематизируя, можно всех психологов, работаю-

щих в медицинских учреждениях нашей страны (а их насчиты-

вается сейчас, по неполным данным, свыше тысячи человек)

разделить на две группы, ориентирующиеся на разные школы.

Одна из них представлена школой видного советского психи-

атра и психолога В. Н. Мясищева2, который, как и его учитель

В. М. Бехтерев, от психофизиологических работ перешел к соб-

ственно психологическим исследованиям, к уже упоминавшейся

концепции личности как системы отношений, к патогенетиче-

ской психотерапии неврозов. В конце своей жизни он вместе

с А. Д. Зурабашвили — другим учеником В. М. Бехтерева —

усилил внимание к разработке того, что можно назвать «персо-

нологией» и «патоперсонологией» (естественно, принципиально

отличающихся от «персонализма» западной буржуазной психо-

логии). Широкое применение психотерапии, опирающейся на

личностный подход, единство в работе врача и психолога, по-

нимание интегральной функции современной медицинской пси-

хологии— отличительные особенности этого направления.

Другая группа психологов, работающая в медицине (глав-

ным образом в психиатрии), представлена школой видного со-

ветского психолога Б. В. Зейгарник — ученицы известного не-

мецкого психолога Курта Левина. Эта школа, состоящая

в основном из выпускников психологического факультета Мос-

ковского университета, на протяжении многих лет занимается

проблемами патологической психологии (патопсихологии), т. е.

изучением тех или иных психических процессов и функций

(восприятия, мышления и пр.) у психически больных (главным

образом психозами). Наряду со школой крупного советского

невролога и психолога А. Р. Лурия — основателя отечественной

нейропсихологии — это направление медицинской психологии

имеет немалые достижения в своей сфере деятельности, помо-

1 Одним из отражений этой дискуссии явились публикации ряда врачей

и психологов на страницах «Журнала невропатологии и психиатрии

им. С. С. Корсакова» в 1980—1982 гг. (статьи С. Я. Рубинштейн, Р. Л Заче-

пицкого, В. Е. Кагана, О. П. Росина, Т. С. Белявской, Б. В. Зейгарник)

2 В. Н. Мясищев явился инициатором создания проблемной комиссии ио

медицинской психологии при президиуме Академии медицинских ня\к СССР

и до самой своей смерти (1973) был ее бессменным прсдсоя.тг им

6

гающей уточнению диагностики при нервно-психических забо-

леваниях, включая топическую при неврологических и нейро-

хирургических расстройствах, решению сложных проблем раз-

личных видов экспертиз (в первую очередь трудовой). Однако

до последнего времени пато- и нейропсихологи изучением лич-

ности занимались мало, а к возможностям участия психологов

в психокоррекционной работе относились (а многие и сейчас

относятся) отрицательно.

В области психологической диагностики обе школы зани-

мают неодинаковые позиции. Школа В. Н. Мясищева (главным

образом Институт им. В. М. Бехтерева) считает правомерным

использование зарубежных стандартизированных (тестовых)

методик, включая личностные опросники и проективные методы

(разумеется, после соответствующей адаптации к нашим усло-

виям) и, как правило, в сочетании с методами клинического

и клинико-психологического исследования больного. Особенно

показаны тестовые методики при так называемой экспресс-ди-

агностике в оценке динамики лечения и для предварительного

отбора больных (или испытуемых, например лиц, находящихся

в экстремальных ситуациях).

Наше отношение к психологическим тестам уже освещалось

в литературе [Мясищев В. Н. с соавт., 1969; Морозов Г. В.,

Кабанов М. М., Лебединский М. С, 1974]. Коротко его можно

определить так — чаще всего заслуживает критики неправиль-

ное в методологическом плане истолкование полученных с по-

мощью тестов данных, а не порочность той или иной стандар-

тизированной методики. Мы уже не говорим о тех, увы,

не столь редких случаях, когда этими методиками просто не-

квалифицированно пользуются в практической деятельности

поверхностно подготовленные к их применению лица, что, есте-

ственно, только компрометирует любую методику, любое дело.

Иногда в литературе можно встретить противопоставление

стандартизированных методик нестандартизированным, «пси-

хологическому эксперименту», на неправомерность чего спра-

ведливо указывал К. К. Платонов (1977).

Важным направлением в современной отечественной психо-

диагностике следует считать создание собственных методов

психологического исследования. Среди них особую важность и

сложность представляет создание новых методик исследования

личности — центральной проблемы психологии, включая меди-

цинскую, к разработке которых в последние годы привлечено

внимание ряда сотрудников Института им. В. М. Бехтерева.

Личностный подход получает здесь дальнейшее развитие. Ме-

дико-психологические исследования используются для разра-

ботки концепции функциональной диагностики, дополняющей

нозологический диагноз [Воловик В. М., 1977; Вайзе К., Воло-

вик В. М., 1980]. Новый уровень исследований в этом направ-

лении предпринят сейчас в связи с развитием системной кон-

7

цепции реабилитации больных и инвалидов [Кабанов М. М.,

1978; Кабанов М. М. и Вайзе К., 1980].

Многие представители школы патопсихологов \ по суще-

ству, отвергают возможность применения стандартизированных

методик (тестов) в медико-психологической диагностике, осно-

вываясь большей частью на том, что за рубежом (главным

образом в Западной Европе и США) эти диагностические при-

емы возникли на неприемлемой для нас теоретической базе и

нередко служат обоснованием для оправдания идеи якобы био-

логически обусловленной классовой и расовой неполноценности

людей. Но метод почти любого исследования или подхода

в зависимости от исходных теоретических позиций может слу-

жить разным философским положениям, разной идеологии.

Примеров тому великое множество. Известно, что диалектиче-

ский метод Гегеля в философии был взят на вооружение Марк-

сом, отбросившим его идеалистическую концепцию и создав-

шим вместе с Энгельсом принципиально иное направление ма-

териалистической философии — диалектический материализм.

Другой пример: основной парадигмой классического психоана-

лиза Фрейда является концепция бессознательного, понимае-

мая с позиций пансексуальности, антагонизма между созна-

тельным и бессознательным и, в конечном итоге, являющаяся

биологическим редукционизмом. В то же время исследование

неосознаваемых механизмов человеческой психики, длительное

время игнорировавшееся нашими учеными, далеко еще не изу-

ченных, является сейчас предметом пристального внимания со-

ветских психологов, физиологов и клиницистов [Бассин Ф. В.,

1968; Прангишвили А. С, Шерозия А. Е., Бассин Ф. В., 1978;

Костандов Э. А., 1978, 1981], видящих в «бессознательном» ак-

тивный мозговой процесс, участвующий в регуляции поведения

человека, усваивающего неосознаваемую им информацию. Со-

ветские исследователи этой важной проблемы подчеркивают не

только синергию, но и примат сознательного над бессознатель-

1 Термины «патопсихология» и «психопатология» до сих пор нередко счи-

таются синонимами [Богозов Н. С, Гозман И. Г., Сахаров Т. В. «Психологи-

ческий словарь». Магадан, 1965, с. 188—190]. В то же время М. С. Лебедин-

ский и В. Н. Мясищев [Введение в медицинскую психологию. Л., «Медицина»,

1966, с. 8] предложили рассматривать «психопатологию, в основном как раздел

психиатрии, и патопсихологию, в основном как раздел медицинской психо-

логии» и понимать под первой «общее учение о патологии психики, ее болез-

ненных изменениях, прежде всего выраженных в клинике психозов», а под

второй — «изучение психики больного не только в ее болезненных изменениях,

но и в сохранных ее сторонах». Не соглашаясь с этим определением,

К. К. Платонов [Методологические проблемы медицинской психологии. М,

«Медицина», 1977, с. 27] предлагает под психопатологией понимать «все яв-

ления болезненной психики в их единстве, но не в тождестве с сохраняю-

щимися проявлениями психики больной личности, и по возможности с \ четом

преморбидной личности», а под патопсихологией — отрасль медицинской пси-

хологии, изучающей явления психопатологии. Путаница в этих понятиях еще

имеется.

8

ным, понимание многогранности, неоднородности последнего,

исходя из принципиальных положений эволюционной теории.

Еще один пример. Хорошо известно также, что применяемые

широко за рубежом многие методы психотерапии, начиная от

психоанализа и его нынешних вариаций до различных форм

поведенческой терапии, основаны на биологизаторских посту-

латах 1 и могут служить определенным идеологическим и поли-

тическим целям. Это не значит, однако, что мы не можем ис-

пользовать некоторые методические приемы психоанализа и

поведенческой терапии при их диалектико-материалистическом

переосмыслении (приемы, а не методологию!) в нашей психо-

терапевтической практике [Мясищев В. Н., 1960; Зачепиц-

кий Р. А., 1976; Слуцкий А. С, 1979, 1982, и др.]. Правильно

замечает С. К. Рощин (1980)2, что «нельзя отрицать всё и вся

лишь потому, что это создано в рамках буржуазной науки, но

и нельзя идеологически „амнистировать" все ее результаты

лишь потому, что она достигла тех или иных успехов». По-

этому, конечно, применение даже адаптированных зарубежных

психологических методик (особенно тестов) должно быть очень

осторожным. С нашей точки зрения, некоторые из этих методик

после предварительной тщательной адаптации могут быть ис-

пользованы в медицинской практике. Но здесь особенно важно

соблюдать принцип взаимоотношения и взаимопроверки от-

дельных методик, о котором в свое время (в период увлечения

тестами) писал С. Л. Рубинштейн (1935).

Понятия медицинская и клиническая психология у нас

в стране нередко отождествляются. Однако следует отметить,

что в других местах эти понятия различают. Во многих госу-

дарствах Западной Европы медицинская психология была (и

в известной степени еще остается) формой психологии, разра-

батываемой врачами, преимущественно психиатрами, а клини-

ческая психология представлена дипломированными психоло-

гами [Szewczyk H., 1981]. Впрочем, до сих пор существует из-

рядная неразбериха в толковании понятий «медицинская пси-

хология», «клиническая психология», «патопсихология». По-

следний термин в СССР необоснованно, как уже говорилось,

практически отождествляется некоторыми психологами с поня-

тием «медицинская психология». В то же время во многих дру-

гих странах (в том числе и социалистических странах Европы)

под «патологической психологией» обычно понимают то, что

1 Между прочим, многие специалисты по поведенческой терапии, наряду

с американскими учеными — основателями бихевиоризма Уотсоном и Тори-

дайком, называют в качестве предтечи этого направления распространенной

за рубежом ветви психологической науки И. П. Павлова, вульгаризируя ос-

новные положения его учения. Тут опять возникает ситуация разной теорети-

ческой трактовки метода (в данном случае — условных рефлексов).

2 Рощин С. К. Западная психология как инструмент идеологии и поли-

тики — М : Наука, 1980, с. 285.

9

у нас называется «нарушением высшей нервной деятельности»

(в трактовке школы И. П. Павлова).

Медицинская психология получила у нас за последние два

десятилетия заметное развитие (эта тенденция к эволюции

в той или иной степени отмечается и в других странах). От

преимущественного интереса к тем или иным функциям и про-

цессам (например, восприятию, вниманию, мышлению и др.)

видна отчетливая направленность на изучение личности боль-

ного человека в ее тесной связи с окружающим — прежде всего

с кругом лиц повседневного общения. Проблемы общения, ком-

муникабельности, взаимоотношения, эмпатии, деятельности,

включая мотивацию последней в системе ценностных ориента-

ции, ставятся в центр внимания не только общими и социаль-

ными, но и медицинскими психологами (А. А. Бодалев,

Б. Ф. Ломов, Е. В. Шорохова, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев,

Е. С. Кузьмин, А. Е. Личко, А. В. Петровский, Г. М. Андреева,

К. К. Платонов, П. В. Симонов, В. Я- Ядов и мн. др.). К со-

жалению, среди наших ученых-психологов еще мало специали-

стов, разрабатывающих эти психологические проблемы приме-

нительно к медицине. Правда, радует то обстоятельство, что

растет число видных ученых клиницистов-интернистов, пони-

мающих значение психологии для теории и практики медицины

и предпринимающих усилия для ее развития. Это прежде всего

Е. И. Чазов1 и 3. И. Янушкевичус (кардиологи), Ю. М. Губа-

чев, Е. И. Соколов и В. С. Волков (терапевты), В. Н. Гераси-

менко (онколог), А. Ф. Билибин (инфекционист) и др. Удиви-

тельно мало видных отечественных ученых-психиатров, разра-

батывающих проблемы медицинской психологии, хотя многие

из них преподают сейчас этот предмет в вузах. За исключением

В. Н. Мясищева и ученых бехтеревской школы, к которым сле-

дует присоединить А. Д. Зурабашвили, пожалуй, одинО.В.Кер-

биков в свое время (1965) высказался в пользу применения

психологических, социопсихологических и социологических ме-

тодов в психиатрии. Имелись, конечно, отдельные суждения об

этом и других известных советских психиатров [Канторо-

вич Н. В., 1965; Рохлин Л. Л., 1968; Мизрухин И. А., 1969;

Зеневич Г. В., 1971; Полищук И. А., 1975; Рахальский Ю. Е.,

1978, и др.], но все они носили «эскизный» характер и чаще

ставили вопросы, чем отвечали на них, проводя конкретные

медико-социопсихологические исследования. Психиатрия (глав-

ным образом биологическая, особенно клиническая психофар-

макология) развивалась сама по себе, медицинская психология

1 «Психологический фактор отношения врача и больного,— писал недавно

Е. И. Чазов (1981),— который не может быть учтен никакой электронно-вы-

числительной машиной, играет нередко не меньшую роль в построении диаг-

ноза, чем знания механизмов болезни или методов диагностики» [Чазов Е И.

Методологические аспекты диагноза заболевания — Вести. АМН СССР. 3981,

№ 4, с 45—49].

10

(главным образом патопсихология)—сама по себе. Лишь

в самые последние годы ряд крупных советских клиницистов-

психоневрологов приступили к разработке медико-психологиче-

ских и медико-социологических проблем в психиатрии

(Г. В. Морозов, В. В. Ковалев, А. Е. Личко, В. Е. Рожнов,

А. Г. Амбрумова, В. К. Мягер, Б. Д. Карвасарский, Ц. П. Ко-

роленко, Е. Д. Красик и др.)- Долгое время в нашей психиат-

рии (да и в медицине в целом) доминировал по сути биологи-

ческий редукционизм, что мешало (и сейчас еще мешает) раз-

витию системного подхода к проблеме здоровья и болезни че-

ловека. Теперь, когда во всем мире растет число так называе-

мых стертых, атипичных, пограничных заболеваний, в том

числе и психических, увеличивается интерес к изучению про-

блем стресса, кризисных ситуаций, экстремальных состояний,

концепции предболезни, возрастает внимание врачей, физиоло-

гов и, конечно, психологов к роли психических факторов в раз-

витии этих состояний и особенно к роли целостно-личностного

реагирования в их профилактике и лечении (включая психоло-

гическую коррекцию, имеющую лечебную направленность). Че-

ловекознание, пользуясь терминологией Б. Г. Ананьева (1969),

становится центральной проблемой современной науки вообще

и медицины, которая, конечно, все больше и больше впитывает

в себя «человеческое» (до сих пор «человеческое» было больше

лозунгом, чем действием). В подтверждение этого уместно со-

слаться на недавнее высказывание известных советских мето-

дологов О. П. Щепина, Г. И. Царегородцева и В. Г. Ерохина

(1981), полагающих, что до настоящего времени в медицине

преобладает в основном организмо-центрический подход, кото-

рый только начинает, правда очень медленно, уступать место

эволюционно-экологическому (популяционному) подходу, нераз-

рывно связанному с изучением психосоциальной сущности (или

биопсихосоциальной — мнения отечественных философов тут

расходятся) человека. Поэтому медицинская психология нераз-

рывно связывается сейчас с новой нарождающейся наукой —

медицинской социологии [Анохин А. М., 1980; Изуткин А. М.,

Петленко В. П., Царегородцев Г. И., 1981; Winter К., 1975;

Wieck H. et al., 1979], содержанием которой является изучение

роли социальных факторов (демографических, экономических

и др.) в развитии различных заболеваний. Некоторые авторы

даже склонны издавать единые руководства, посвященные как

медицинской психологии, так и медицинской социологии1.

Существует много определений медицинской психологии.

Это говорит о сложности ее понимания. Подавляющее боль-

шинство авторов считают медицинскую психологию частью

психологической науки. Но можно полагать, что медицинская

1 Wieck H., Valentin H., Specht К. Medizinische Psychologie und medizi-

nische Soziologie.— Stuttgart; New York, 1979

11

психология является в равной мере и медицинской наукой,

частью медицины. Подобно тому, как, например, медицинская

генетика является и медицинской, и биологической наукой или

социальная психология является психологической и социальной

дисциплиной одновременно. Трудно себе представить, как, не

зная основ медицины, можно оперировать психологическими

методами диагностики (что, увы, часто бывает) и тем более

коррекции у постели больного и, наоборот, заниматься психо-

терапией, не зная психологии личности (что тоже встречается

не так уж редко со всеми вытекающими отсюда печальными

последствиями). Вопрос, надо или не надо заниматься психо-

терапией, просто не может стоять перед врачом. Представитель

любой медицинской профессии, имеющий общение с пациентом,

так или иначе психологически на него влияет, и вопрос лишь

заключается в том, чтобы делать это квалифицированно. К со-

жалению, тесный союз врачей и психологов — дело еще до-

вольно редкое. Врач обычно занимается своей лечебно-диагно-

стической работой (ставит медицинский диагноз, лечит — пре-

имущественно биологическими методами, включая лекарствен-

ные, имея в лучшем случае смутное представление о функцио-

нальном диагнозе, плацебо-эффекте и, как правило, не владея

современными методами психотерапии), а психолог занят своей

деятельностью — исследует больного с помощью ряда экспери-

ментальных или тестовых методик. В отрыве от работы врача

(и всего персонала) такие исследования далеко не всегда при-

носят пользу, а иногда попросту бывают вредны, особенно

тогда, когда не соблюдаются в процессе психодиагностики эле-

ментарные требования психотерапевтического подхода. Основ-

ная беда состоит в том, что врач и психолог, как правило, го-

ворят на разных языках. Между ними нередко возникает непо-

нимание и даже антагонизм, причины которого становятся

предметом специального исследования некоторых зарубежных

авторов [Bilikiewicz A., Jasiakiewicz U., Rodiewicz A., 1980;

Schindler F., Berren M., Beigel A., 1981]. Зависит этот антаго-

низм не только от нежелания понять «язык» другой стороны, но

и от авторитарной позиции многих врачей, часто активно сопро-

тивляющихся попыткам медицинских психологов установить

с ними равные партнерские отношения, а иногда и от невер-

ного понимания психологами своей профессиональной роли.

Психолог в большинстве медицинских учреждений по своему

статусу до сих пор фактически приравнен к лабораторному ра-

ботнику. От него требуется дать свой «анализ», который «под-

шивается» в историю болезни, зачастую без серьезного к нему

внимания. Советов, как поступать с тем или иным больным

в плане его личностных переживаний, мотиваций, ценностных

ориентации, не говоря о регуляции ролевого поведения, у пси-

холога врач обычно не спрашивает. Сплошь и рядом молодой

необученный психолог и не в состоянии это сделать. Лечащий

12

врач, исходя из житейских соображений, считает, что все «эти

вещи» он прекрасно сумеет сделать сам, без каких-либо по-

мощников и консультантов в виде психологов. Консультанты,

конечно, имеются, но это коллеги по профессии, врачи —

прежде всего заведующий отделением, старший врач, профес-

сор, представители других врачебных специальностей. Дейст-

венные партнерские отношения зависят, само собой разумеется,

от квалификации как врачей, так и психологов, и в своей сфере

знаний, и в смежных областях, а также от личностных особен-

ностей партнеров.

В нашем понимании в задачу медицинской психологии вхо-

дят: изучение психических факторов, влияющих на развитие

болезней, их профилактику и лечение; изучение влияния тех

или иных болезней на психику; изучение психических проявле-

ний различных болезней в их динамике; изучение характера от-

ношений больного человека с окружающей его микросредой.

Медицинская психология неразрывно связана с психотера-

пией. Здесь опять-таки имеет место довольно странная ситуа-

ция. Многие врачи как у нас в стране, так и за рубежом отка-

зывают психологам в праве заниматься психотерапией на том

основании, что к лечебной деятельности может быть допущено

только лицо, имеющее диплом врача. Подобное положение за-

фиксировано в законодательстве многих стран. Но ведь «уча-

стие в лечебной деятельности» можно трактовать по-разному.

Конечно, и это не вызывает сомнений, общее руководство всей

лечебной программой должно находиться в руках лечащего

врача, и он несет главную ответственность за судьбу больного.

В то же время ни у кого не вызывает возражений участие в ле-

чебной работе, например, специалистов по лечебной физкуль-

туре или логопедов, не являющихся, как известно, в массе

своей врачами (они обычно выпускники институтов физкуль-

туры, пединститутов, психологи). Но высокополезная деятель-

ность этих коллег врачей пользуется признанием и имеет опре-

деленную автономию. Такой же автономией, и даже еще более

выраженной, может и должен пользоваться также и медицин-

ский психолог. Многолетний опыт работы психиатрических и

неврологических клиник Института им. В. М. Бехтерева, неко-

торых других научных центров и практических лечебно-профи-

лактических учреждений, а также сотрудничающих с институ-

том клиник социалистических стран (ГДР, ПНР, ЧССР) свиде-

тельствует о большой пользе совместной работы врачей с пси-

хологами. Важно подчеркнуть, что вопрос о методах или стиле

совместной («тандемной») работы врача и психолога очень

сложен, их различные варианты до сих пор дискутируются

в литературе всех развитых стран. Однако надо отметить, что

общий магистральный путь развития медицинской психологии

и практической деятельности медицинского психолога во всем

мире направлен на дальнейшее сближение его работы с вра-

13

чами и более активное участие в лечебном процессе. Об этом

говорит, в частности, документ Рабочего совещания Комитета

экспертов ВОЗ (Краков, 1973) \ в котором отмечается, что в на-

стоящее время «наблюдается тенденция к постепенному сдвигу

от терапии, основанной на чисто индивидуальном подходе,

к смешанной схеме, которая могла бы включать лечение, учи-

тывающее влияние социального окружения в стационаре, раз-

личные формы групповой активности, реабилитационные меро-

приятия в коллективе, консультации по семейным вопросам,

так, чтобы добиться изменений как в плане внутриличностном,

так и в социальном окружении...».

Заметим, что врач и психолог не должны дублировать друг

друга. У каждого из них свои задачи, хотя и направленные

к единой цели — максимально возможному улучшению здо-

ровья и благополучия больного (подробнее об этих задачах

будет сказано в заключительной XIII главе нашей моногра-

фии). Врач-соматолог, как известно, больше сосредоточен на

патологии организма, хотя и ему, конечно, следует как можно

больше уделять внимания также психике своего пациента.

«Если больному после разговора с врачом не становится

легче,— говорил В. М. Бехтерев,— значит, это не врач». Психо-

лог же целиком занимается психикой больного. Необходимо

усилить его внимание, особенно к психокоррекционной работе,

опирающейся на личность больного, на сохранные ее сто-

роны. Чем грубее выражена органическая патология, тем

больше главенствует врач, чем она меньше — тем больше ав-

тономия деятельности психолога (могут быть, конечно, и дру-

гие ситуации — например, в экспертной работе психолога или

в специальной психотерапевтической работе врача). Психологу

нечего делать, когда больной находится в коме или в состоя-

нии резкого психомоторного возбуждения на почве галлюцина-

торно-бредовых переживаний. Но там, где патология слабеет,

отступает на задний план и выдвигается вперед «личностная

окраска» того или иного расстройства, выступает в социальном

смысле этого слова «судьба больного», будь это больной, пе-

ренесший инфаркт миокарда, или больной на выходе из эндо-

генной депрессии (не говоря уже о неврозах и других погра-

ничных состояниях),— поле деятельности психолога расширя-

ется, разумеется, при согласовании всех его действий с леча-

щим врачом. В случае же наличия кризисной (стрессовой, фру-

стрирующей) ситуации у практически здорового человека роль

психолога нередко становится доминирующей (космические по-

леты, полярные экспедиции, дальние морские плавания, спорт,

1 Роль психолога в службах охраны психического здоровья. Отчет о со-

вещании рабочей группы. Краков, 8—11 мая 1973 г—Копенгаген- ВОЗ, 1974.

с. 15.

14

семейные проблемы и т. п.) 1. Врач выступает здесь уже в ос-

новном качестве консультанта, причем во многих случаях со-

вершенно необходимого. Следует также учесть, что далеко не

каждый здоровый человек охотно пойдет на консультацию

к врачу (особенно к психиатру) по разным причинам, главным

образом в силу тех или иных предубеждений.

Известный психиатр и медицинский психолог ГДР Н. Szewc-

zyk (1981) говорит о необходимости создания в настоящее

время в связи с растущей технизацией медицины новой меди-

цинской психологии, в которой нашли бы свое отражение про-

блемы взаимоотношений врача и пациента, руководства персо-

налом и коммуникациями в лечебном учреждении, коррекции

ролевого поведения больного, его отношений с окружающим

миром и влияния всех психосоциальных факторов на картину

болезни.

В связи с этой последней проблемой приобретает важное

значение участие медицинского психолога в так называемой

терапии средой (milieu therapy). Под этим термином понимают

разное. P. Sivadon (1971) условно разделил сторонников «ле-

чебной среды» на две категории. Одни под этим термином под-

разумевают преимущественно «интерьерный фактор», т. е. бла-

готворное влияние на больного комфортабельной обстановки ле-

чебного учреждения (уютное помещение, максимальное нестес-

нение, возможность пользования домашней одеждой и различ-

ными вещами, телефоном, телевизором, услугами парикмахера

и т. д.). Другие же специалисты, не отрицая большой значимо-

сти перечисленных факторов, под лечением средой понимают

в первую очередь коррекцию в благоприятном направлении

взаимоотношений больного с окружающими его лицами: персо-

налом, другими пациентами, семьей. Надо признать преимуще-

ства последней точки зрения на терапевтическую среду [Каба-

нов М. М., 1977, 1978]. В тесной связи с лечением средой стоит

концепция терапевтического сообщества или коллектива, полу-

чившая после работ Т. Мейна (1946) и М. Джонса (1953) ши

рокое распространение за рубежом, в том числе и в социали-

стических странах. Методологическим основам этой концепции,

ориентирующейся на психоанализ и буржуазные социологиче-

ские положения Т. Парсонса и Д. Хоманса [Ploeger A., 1972],

может быть противопоставлена материалистическая методоло-

гия, связанная с теоретическими взглядами Л. С. Выготского

(положение об «интериоризации» групповых взаимоотноше-

ний), педагогическими принципами А. С. Макаренко и, нако-

нец, развиваемыми в последние годы взглядами А. В. Петров-

1 Естественно, мы отдаем себе отчет, что описываемая картина деятель-

ности медицинского психолога носит в значительной степени футурологиче-

ский характер Психологов еще мало, качество их подготовки для подобной

работы оставляет желать лучшего. Но все больше и больше становится при-

меров подобной специализации и дифференциации.

15

ского (1976, 1977, 1980) об объединении группы в коллектив

в процессе совместной деятельности, направленной на достиже-

ние единой цели. В функционировании «терапевтического кол-

лектива» работа психолога приобретает особое значение, и

наши партнеры из социалистических стран делятся опытом

в этой области и на страницах советской печати [Кратохвил С,

1975; 1976; Ледер С, 1975; Хёк К., 1975]. О роли психолога

в развитии различных форм групповой и семейной психотера-

пии еще пойдет речь далее. Все эти новые формы деятельности

психолога (и врача-психотерапевта, разумеется, тоже) имеют

несомненное отношение к тому, что В. Н. Мясищев называл

медицинской педагогикой К В связи с вышеизложенным под-

черкнем большое влияние на современную медицинскую психо-

логию стремительно развивающейся социальной психологии.

Без психолога как специалиста по межличностным отношениям

немыслимо квалифицированное проведение таких форм психо-

и социотерапии, как лечение средой, групповая и семейная пси-

хотерапия.

Здесь, однако, уместно сделать предупреждение относи-

тельно возможности биологизаторского толкования социальных

явлений с клинических позиций и, наоборот, одностороннего по-

нимания патологии человека с социальных или психосоциаль-

ных позиций, что присуще многим буржуазным психологам и

социологам. Попытки объяснить конфликтные социальные си-

туации (например, безработицу, забастовки) в капиталистиче-

ском мире с точки зрения психологии и психопатологии — дав-

ная тенденция западной социальной психологии и социальной

медицины («Если поведение индивида не соответствует нор-

мам «среднего класса», то оно не только интерпретируется как

выражение индивидуальных психологических особенностей че-

ловека, но и сами эти особенности объясняются патологиче-

скими» [Рощин С. К., 1980, с. 227].

Другая крайность западной методологии медицины — социо-

логизация, т. е. стремление многие патологические состояния

(в частности, большинство психических заболеваний) вывести

непосредственно из социальных (психосоциальных) факторов

внешней среды. Такие тенденции, являющиеся выражением со-

циологического редукционизма, особенно присущие так назы-

ваемым антипсихиатрам (Cooper D., SzaszT., Basaglia F. и др.),

уже неоднократно подвергались критике в литературе социали-

стических стран (Н. М. Жариков, Т. О. Пападопулос,

Э. Я. Штернберг, С. Б. Семичов, А. Том и др.). «Вечная про-

блема» соотношения биологического и социального в человеке

рассматривается в отечественной литературе не всегда одно-

1 Некоторые авторы предпочитают пользоваться термином «лечебная

педагогика» [Коган А. Г. Лечебная педагогика в детском санатории—Л.;

Медицина, 1977].

16

значно (И. В. Давыдовский, В. Д. Жирнов, Г. И. Царегородцев

и др.). Эта проблема может правильно решаться только при

недизъюнктивном (невзаимоисключающем) к ней отношении

с позиций системного подхода, который приобрел полное при-

знание в психологической науке [Ломов Б. Ф., 1976, 1978; Кузь-

мин В. П., 1978, 1980], но только еще начинает заявлять о себе

в медицине, в частности в психиатрии [Волков П. П., 1976; Ка-

банов М. М. и Граве П. С, 1977]. Социально-биологическая

аритмия — несоответствие между адаптационными способно-

стями организма человека и быстрым изменением окружающей

среды — очевидный факт. Она требует принципиально иной ме-

тодологической основы для объяснения человеческой патологии

и ее профилактики, а также психогигиены. Медицина все

в большей и большей степени сближается с экологией человека

(происходит так называемая экологизация медицины1), и при

решении этой сложной проблемы надо избегать любого вида

редукционизма. Материалистическая психология является

«мостом», связывающим биологическое и социальное в чело-

веке. Значение, которое сейчас придается психосоциальным

факторам в медицине (мы это подчеркиваем, так как видим

большую угрозу и ощутимый вред от биологического редукцио-

низма), отражено, в частности, в положении, выдвинутом Все-

мирной организацией здравоохранения: «Психосоциальные

факторы определяются как факторы, оказывающие влияние на

здоровье, службы здравоохранения и благополучие общества,

формирующиеся из психологии индивидуума и структуры и

^функций социальных групп» (из доклада Генерального дирек-

тора ВОЗ на 57-й сессии Исполнительного комитета, 20 ноября

1975 г.).

Стремление к большему вниманию к личности в психологии

вообще и в медицинской психологии в частности тесно связано

с целостным подходом (личность, как известно, неделима),

приобретающим сейчас новое направление в связи с развитием

уже упоминавшегося системного подхода в различных областях

знаний [Анохин П. К., 1971; Ломов Б. Ф., 1976; Кузьмин В. П.,

1980; Берталанфи Л., 1976].

Одним из важнейших путей применения системного подхода

к современным проблемам научной медицины и практики здра-

воохранения является концепция реабилитации больных. Реа-

билитация ставит своей целью не только восстановление (со-

хранение) здоровья, но и восстановление (сохранение) личного

и социального статуса больного человека. Концепция реабили-

тации не может быть представлена без выраженного психоло-

гического «стержня», без обращения (апелляции) в процессе

различных усилий, воздействии и мероприятий к личности

1 Кабанов М. М. Экологизация медицины и концепция реабилитации

больных —Психол журн., 1982, № 6, с. 106—ПО.

17

больного [Кабанов М. М., 1978]. Раньше медицина ставила

своей основной целью спасение и продление жизни человека,

избавление его от болезни. Теперь у нее есть и другая задача —

оптимизировать жизнь больного, сделать ее более содержа-

тельной, полноценной («прибавить не столько годы к жизни,

сколько жизнь к годам»), И в этом трудном деле медицине

способствует концепция реабилитации с ее сложными психо-

логическими и социально-психологическими аспектами. По-

этому становится очевидной значимость медицинского психо-

лога в разработке системы лечебно-восстановительных (реаби-

литационных) мероприятий. Медицинские психологи могут

иметь разную направленность в своей профессиональной дея-

тельности. Одни могут быть более подготовлены к психодиаг-

ностической, другие — к психокоррекционной работе. Снова под-

черкнем, что еще до их дальнейшей специализации и те, и дру-

гие должны иметь общее представление и о психодиагностике,

и о психокоррекции, и о некоторых областях медицины, в кото-

рых они работают. Трудно представить себе врача, окончив-

шего медицинский институт, познания которого были бы огра-

ничены лишь диагностикой, без изучения вопросов лечения

больных. Хотя, разумеется, в дальнейшем врач может специа-

лизироваться преимущественно в области диагностики, как,

например, врач-лаборант или врач кабинета функциональной

диагностики. Еще более нелепо представить себе врача, знаю-

щего только те или иные лечебные приемы, но игнорирующего

диагностику. Также и медицинский психолог, получая общую

подготовку по своей будущей специальности, должен быть во-

оружен как диагностическими, так и лечебно-коррекционными

познаниями (у нас же пока делается в университетах явный

крен в сторону психодиагностики) К

В этой коллективной монографии представлено несколько

разделов, ставящих задачу рассказать врачу и психологу о ме-

тодах психологической диагностики и психологической коррек-

ции, наиболее распространенных в настоящее время в психиат-

рической и отчасти в неврологической и нейрохирургической

клиниках. Эти же методики могут быть применены и в других

областях клинической медицины. У нас в стране они с успехом

используются, например, в Кардиологическом и Онкологиче-

ском научных центрах Академии медицинских наук СССР.

Следует отметить, что применение психологических тестов

в клинике сдерживалось и теперь еще сдерживается узкобио-

логизаторски ориентированными медиками из опасения психо-

логизации клинических явлений. Однако односторонней психо-

логизации не может быть там, где учитывается многофакторная

1 Было время в 50-х годах, когда вопрос об участии психологов в диаг-

ностике также ставился под сомнение, как сейчас еще зачастую вызызают

возражения их возможности заниматься психокоррекцией

18

природа болезней, в развитии которых участвует психологиче-

ский компонент, играющий в одних случаях большую (при нев-

розах), в других меньшую (например, при инфекциях, физиче-

ских травмах) роль.

В I главе монографии, написанной А. Е. Личко — руководи-

телем отдела медицинской психологии Института им. В. М.Бех-

терева, кратко излагаются основные задачи психологической

диагностики в клинической медицине. Упор делается, согласно

традиции школы В. М. Бехтерева —А. Ф. Лазурского —

В. Н. Мясищева, на исследование системы актуальных личност-

ных отношений больного, его взаимоотношений с окружающей

психологической средой. Кратко говорится о таких общеприня-

тых методах психологического исследования, как анамнез, бе-

седа и наблюдение. Дается общая оценка стандартизирован-

ным и нестандартизированным методам психологической диаг-

ностики.

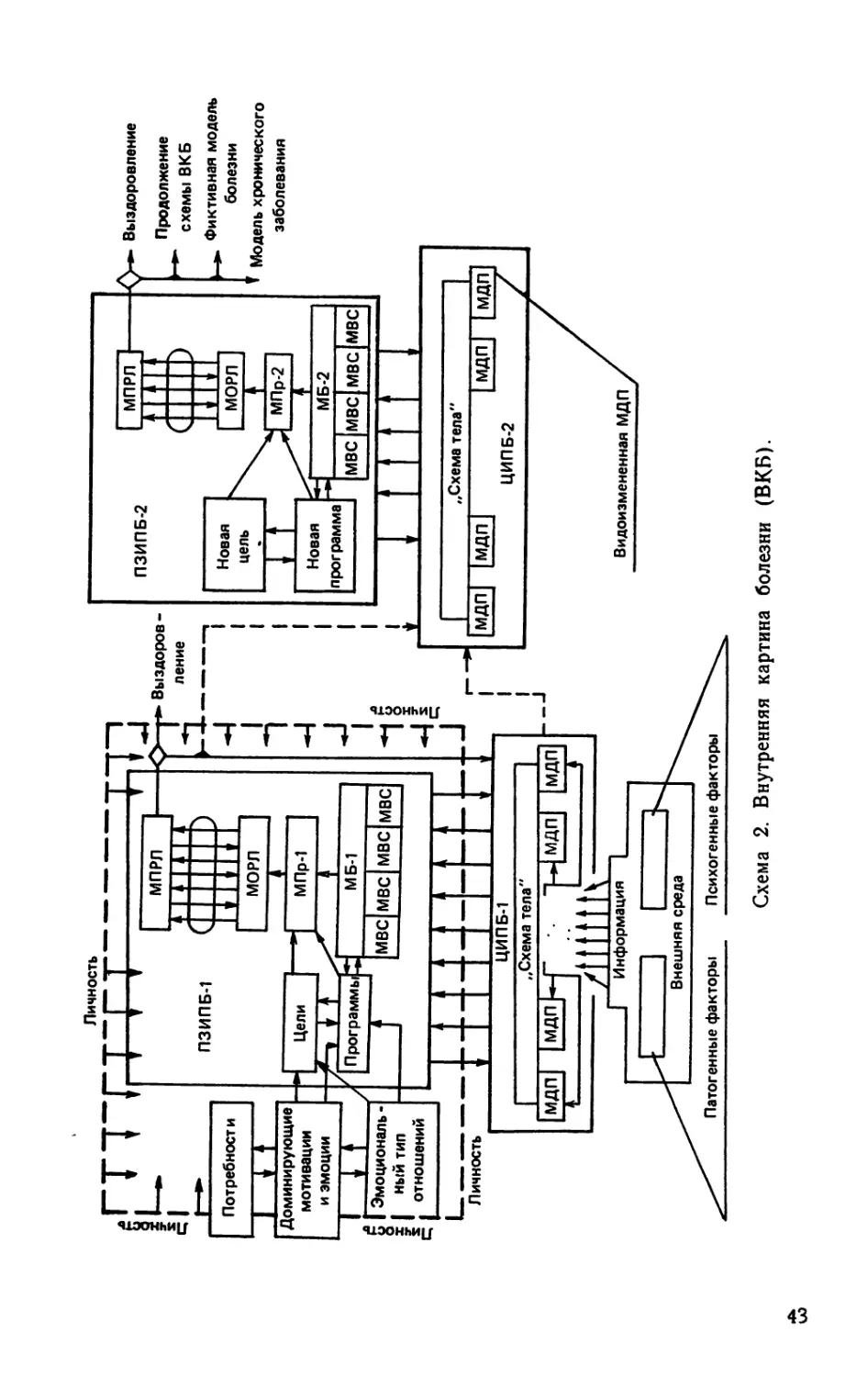

Во II главе излагаются основные принципы и методы пси-

хологического исследования «внутренней картины болезни»

(В. М. Смирнов и Т. Н. Резникова). Правильная оценка вра-

чом и психологом внутренней картины болезни в динамике

с ее моделями ожидаемого и получаемого результата лечения,

коррекция этих моделей являются важными факторами психо-

терапевтической и лечебно-восстановительной (реабилитацион-

ной) работы, причем следует отметить, что внутренняя картина

болезни пациента нередко имеет как бы своего двойника (часто

искаженного) среди лиц, его окружающих: прежде всего

членов семьи и других близких людей. Проблема внутренней

картины болезни (недопустимо отодвинутая на задний план

медицины), ее психологические и психосоциальные аспекты

должны служить предметом дальнейших разносторонних и уг-

лубленных исследований.

Описываются опросники (вопросники) зарубежные и разрабо-

танные учеными Института им. В. М. Бехтерева (И. Н. Гилья-

шева). Такие методики, созданные в институте, основаны на

клинических исследованиях видных отечественных психиатров

и психологов (П. Б. Ганнушкин, Н. И. Озерецкий, А. Ф. Лазур-

ский, В. Н. Мясищев и др.), а также на опыте работы ряда

зарубежных специалистов. Описываются «Патохарактерологи-

ческий диагностический опросник» (ПДО) А. Е. Личко, пред-

назначенный главным образом для подростков, недавно со-

зданный «Личностный опросник Бехтеревского института»

(ЛОБИ), который еще не вышел из стадии апробации и по-

тому, возможно, будет нуждаться в модификации, а также ме-

тодика исследования уровня невротизации и психопатизации

(УНП), разработанная в Институте им. В. М. Бехтерева, и

другие созданные или адаптированные здесь методы психоло-

гического исследования. Далее идет глава, написанная

И. Г. Беспалько и И. Н. Гильяшевой, посвященная исследова-

19

ниям личности с помощью зарубежных проективных методов.

В специальной главе освещаются исследования интеллекта

(И. Н. Гильяшева).

Проективные методы, так же как и опросники, вызывают

оживленные споры в нашей литературе [Зейгарник Б. В., 1969;

Рубинштейн С. Я., 1970; Лурия А. Р., 1970; Зейгарник Б. В.,

Поляков Ю. Ф., 1974; Платонов К. К., 1977; Аванесов В. С,

1982]. В Институте им. В. М. Бехтерева эти методы (ТАТ, Рор-

шах, Розенцвейг, семантический дифференциал и некоторые

другие) применяются в клинических отделениях в течение мно-

гих лет, встречая понимание врачей-клиницистов.

Психологическим методикам исследования нарушений по-

знавательной деятельности посвящена большая литература

[Зейгарник Б. В., Рубинштейн С. Я., 1965; Зейгарник Б. В.,

1969, 1973; Поляков Ю. Ф., 1974], поэтому в нашей книге уде-

ляется внимание лишь тем методикам, применение которых

в психиатрической клинике не является наиболее разработан-

ной частью советской медицинской психологии. Это касается

оценки интеллектуальной деятельности стандартизированными

методами, в частности широко распространенной во всем мире

методикой Векслера, использование которой до сих пор встре-

чает возражения со стороны ряда советских психологов [Берн-

штейн М. С, 1974; Гуревич К. М., 1980; Акимова М. К., 1981].

На наш взгляд, несмотря на присущие методике Векслера не-

достатки, ее применение оправдано в определенных клиниче-

ских целях, особенно в сочетании с другими методами психо-

логического исследования (И. Н. Гильяшева).

Специальные главы посвящены психофизиологическим

(В. М. Смирнов и Т. Н. Резникова) и нейропсихологическим

(Л. И. Вассерман) методам исследования, чаще всего нахо-

дящим применение в неврологической и нейрохирургической

клиниках. Наряду с традиционными психофизиологическими

методами, в книге освещаются методы электрофизиологиче-

ского исследования активации и эмоционально-мотивационной

деятельности, имеющие большие перспективы для оценки этих

психических факторов в норме и патологии.

Важный раздел монографии посвящен методам психологи-

ческой коррекции в профилактике и восстановительном лече-

нии, которое мы [Кабанов М. М., 1969] рассматриваем как на-

чальный этап реабилитации. Сюда относится глава, посвящен-

ная общим принципам методов психотерапии и психологиче-

ской коррекции, а также психологической защиты и психофи-

зиологической активности как механизмов предотвращения па-

тологических расстройств и их компенсации (Р. А. Зачепиц-

кий), а затем следуют главы этого раздела, написанные психо-

логами Института им. В. М. Бехтерева, имеющими многолет-

ний опыт психокоррекционной (по сути психотерапевтической)

работы с больными, главным образом пограничными состоя-

20

ниями (Т. М. Мишина и Г. Л. Исурина). Ими описываются до-

вольно подробно те методы психокоррекционной работы, кото-

рые на протяжении длительного времени успешно применяются

в ряде клинических отделений Института им. В. М. Бехтерева.

Это в первую очередь различные методы групповой и семейной

психотерапии. Именно в этих областях психотерапии (индиви-

дуальная психотерапия в гораздо большей степени является

прерогативой врача) деятельность психолога ощутима в прак-

тическом отношении и уже получила распространение в ряде

медицинских учреждений нашей страны. Однако для этой цели

нужны, конечно, особенно тщательный отбор и подготовка пси-

хологов, работающих в органах здравоохранения. Этим вопро-

сам в нашей книге также уделяется определенное внимание

(М. М. Кабанов, Р. А. Зачепицкий).

Настоящая книга является первой и поэтому во многом

спорной монографией подобного рода на русском языке. Она

рассчитана на врача (в первую очередь психиатра, психотера-

певта, невропатолога), подготовленного в области психологии,

а также на дипломированного психолога, ориентирующегося

в вопросах медицины (в первую очередь психоневрологии).

Врач, прошедший традиционную подготовку в медицинском

вузе, или психолог, только что окончивший психологический

факультет университета, без дополнительной специализации

(хотя бы «на рабочем месте») вряд ли сумеет усвоить в пол-

ном объеме прочитанное, причем врачу особенно трудно будет

освоить первый раздел книги («диагностический»), а психо-

логу— второй («психокоррекционный» или «лечебный»). Це-

лям подготовки таких специалистов, сближению и взаимопони-

манию врача и психолога и служит настоящая коллективная

монография. Ее авторы, понимая, что подобный труд не может

быть лишен недостатков, будут признательны читателям за

высказанные критические замечания.

Глава I

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Принципы и задачи психологической диагностики. Психоло-

гическую диагностику принято определять как дисциплину

о методах классификации и ранжирования людей по психоло-

гическим и психофизиологическим признакам [Психологическая

диагностика..., 1981]. Диагностика в области медицинской пси-

хологии включает обе указанные задачи. Примерами задач на

классификацию являются определение типов отношения к бо-

лезни, осуществляемое с помощью Личностного опросника Бех-

теревского института (ЛОБИ), или типов акцентуаций харак-

тера у подростков посредством Патохарактерологического ди-

агностического опросника (ПДО). Примером решения задачи

на ранжирование может служить определение уровня невро-

тизации и психопатизации (УНП), показателя психологической

склонности к алкоголизации у подростков с помощью ПДО,

показателей развития интеллекта по методике Векслера.

Однако посредством медико-психологических исследований

приходится решать еще одну диагностическую задачу — выяв-

ление психопатологических симптомов, которые трудно обна-

ружить при клиническом, врачебном исследовании. Эта задача

часто решается посредством методов патопсихологической и

нейропсихологической диагностики. Например, некоторые тон-

кие нарушения мышления в инициальной стадии шизофрении

и даже на всем протяжении болезни при вялотекущей ее

форме удается выявить только с помощью специально разрабо-

танных патопсихологических методик [Зейгарник Б. В., 1969;

Рубинштейн С. Я., 1970; Поляков Ю. Ф., 1972]. Посредством

специальной шкалы ПДО удается установить признаки, ука-

зывающие с определенной долей вероятности на то, что девиа-

ция характера может выходить за рамки вариантов нормы и

достигать патологического уровня — психопатии [Личко А. Е.,

Иванов Н. Я., Озерецковский С. Д., 1981]. Можно было бы ска-

зать, что в этих случаях также решается задача классифика-

ции— разделение обследованных на больных шизофренией и

не страдающих этим заболеванием, разделение акцентуаций

характера и психопатий. Однако на самом деле только на осно-

вании обнаруженных этими методами психологической диагно-

стики патологических признаков такие разделения никогда не

делаются, т. е. диагноз шизофрении или психопатии не устанав-

ливается. Выявленные в процессе психологической диагностики

симптомы служат лишь одним из доводов в клинико-диагности-

ческом процессе, который осуществляется врачом на основе це-

лого комплекса определенных симптомов. К сказанному сле-

дует добавить, что диагностическая задача здесь не сводится

22

только к установлению «наличия или отсутствия признака».

Этому признаку всегда дается особая качественная квалифика-

ция (в чем состоят обнаруженные нарушения мышления,

в чем — нарушения при выполнении определенного патопсихо-

логического теста).

Наконец, в медицинской психологии стоит еще одна за-

дача — использование методов психологической диагностики

для оценки эффективности лечения и реабилитационных про-

грамм. Особенно в оценке эффективности нуждаются методы

психотерапии. Эффективность этих методов нередко бывает

трудно определить и тем более оценку квантифицировать. Под

влиянием психотерапии может, например, измениться тип от-

ношения больного к своей болезни (т. е. будет дано новое ре-

шение квалификационной диагностической задачи) или сни-

зиться уровень невротизации, определенный с помощью мето-

дики УНП [Методика определения..., 1980], т. е. изменится

уровень ранга. Сущность задачи на квалификацию или ранжи-

рование дополняется здесь оценкой изменения в сравнении

с исходными данными. Вся суть теперь в динамике — не про-

сто в «наличии или отсутствии признака» и не просто в «на-

хождении точки на континууме», а в качественном изменении

этого признака и в движении этой точки. Первым двум при-

емам психологической диагностики в области медицинской пси-

хологии, а именно: анамнезу и наблюдению — будет посвящена

следующая глава. Ряд психологических тестов, используемых

в медицинской психологии, представлен в последующих главах.

При этом более детально будут изложены те методы психоло-

гической диагностики, которые либо были разработаны авто-

рами настоящей книги, либо в совершенствование этих мето-

дов ими же был внесен определенный вклад. Один из этих

методов ранее еще нигде не публиковался — это Личностный

опросник Бехтеревского института (ЛОБИ). В отношении при-

меняемых в медицинской психологии диагностических тестов,

так же как вообще в психологической диагностике, главным

образом встает проблема надежности и валидности. Надеж-

ность призвана оценить постоянство показателей тестовых ис-

пытаний, определить, какая часть изменчивости тестовых по-

казателей ошибочна. Для обеспечения надежности прежде

всего необходимо постоянство условий процедуры тестирова-

ния, что при проведении медико-психологических исследований

далеко не всегда выполнимо (например, вследствие изменения

состояния больного). Определить степень надежности чаще пы-

таются повторным тестированием в идентичных условиях (ре-

тесты) и вычислением коэффициентов корреляции между по-

казателями первого и второго теста. Однако здесь вмешивается

фактор тренировки, не говоря уже об упомянутом изменении

состояния больного. Другой способ определения надежности —

разделение теста пополам и вычисление корреляции между ре-

23

зультатами обеих половин. Этот способ возможен лишь при

полном качественном однообразии всего теста. Установление

степени надежности тестов-опросников представляет особо

трудную задачу. Ни один из предложенных пока способов оп-

ределения надежности в отношении медико-психологических

опросников не может быть признан вполне удовлетворитель-

ным. В частности, при ретестировании особенно сказывается

фактор, который R. В. Cattell (1957) назвал «мотивационной

лабильностью»,— повторное заполнение одного и того же оп-

росника дает изменение ответов в зависимости от ситуации, на-

строения и т. п.

Валидность (от англ. validity — действенность, обоснован-

ность) — показатель того, насколько хорошо предлагаемый

тест определяет то, для чего он предназначен. Существуют

различные категории валидности — по содержанию, по корре-

ляции с независимым внешним критерием (например, с клини-

ческим диагнозом заболевания), по конструкции теста и др.—

все эти категории излагаются в специальных руководствах

[Психологическая диагностика..., 1981]. Определение валидно-

сти личностных опросников составляет особо трудную задачу.

Например, MMPI снабжен несколькими дополнительными шка-

лами, предназначенными для оценки валидности результатов;

этими шкалами оценивается то, насколько испытуемый небре-

жен, дает ли он намеренно неверные ответы и т. п. Подобные

шкалы имеются также в Патохарактерологическом диагности-

ческом опроснике (ПДО) для подростков: шкала О (число от-

казов)— показатель негативного отношения к исследованию;

шкала Д — диссимуляции, т. е. показатель стремления скрыть

свои истинные отношения к рассматриваемым проблемам;

шкала Т — степень откровенности. В тех случаях, когда метод

психологической диагностики в области медицинской психоло-

гии решает задачу классификации (например, отнесение боль-

ного к какому-либо типу), данный метод должен быть оценен

в отношении следующих показателей его валидности.

1. Необходимо уточнить, в каком проценте случаев с по-

мощью данного теста можно получить определенный диагно-

стический ответ при обследовании того контингента, где этот

ответ был получен клиническим методом. Например, в отноше-

нии ПДО этот показатель указывает, в каком проценте слу-

чаев определен какой-либо тип характера из общего числа об-

следованных, у которых этот тип должен был бы быть опреде-

лен (в данном случае из числа подростков, у которых клини-

ческим методом диагностированы разные типы психопатий или

акцентуаций характера). Установлено, что в случаях акцентуа-

ций характера их тип с помощью ПДО диагностируется в 86 %

[Александров Ар. А., Богдановская Л. Б., 1976], при психопа-

тиях—в 96% [Озерецковский С. Д., Эйдемиллер Э. Г., 1976],

при неврозах в подростковом возрасте, как правило, развиваю-

24

щихся на фоне акцентуаций,— в 89 % [Доброгаева И. В.,

1980].

2. Следует установить процент ошибочных определений.

Например, в отношении ПДО это будет процент расхождений

диагнозов типа с помощью данного метода и определения ти-

пов характера у тех же испытуемых клиническим методом.

Ошибка диагностики типов с помощью ПДО составляет в сред-

нем 18%—от 13 до 26% при разных типах психопатий и ак-

центуаций [Иванов Н. Я. и Личко А. Е., 1981].

3. Важно разработать дополнительные показатели, которые

бы указывали на большую вероятность ошибочного определе-

ния в каждом отдельном случае. Например, ПДО снабжен до-

полнительными шкалами диссимуляции и негативного отноше-

ния, по высоким показателям судят о большей вероятности

ошибки диагностики. В методе определения уровня невротиза-

ции и психопатизации (УНП) имеется шкала лжи.

Надо заметить, что разработка диагностических тестов

в медицинской психологии должна основываться не только на

сравнении результатов обследуемой группы больных с кон-

трольными исследованиями на здоровых того же возраста,

пола и т. д., но и путем сопоставления с результатами, полу-

ченными у других групп больных со сходными картинами за-

болевания,— с теми, с кем обычно приходится осуществлять

дифференциальную диагностику клиническими методами. На-

пример, если с помощью какого-либо теста стремятся выявить

нарушения мышления, свойственные больным шизофренией, то

валидность такого теста оценивается не только путем сравне-

ния результатов у этих больных и у здоровых испытуемых, но

и у больных с психозами на почве резидуального органиче-

ского поражения головного мозга, при шизоидных психопатиях

и др. [Зейгарник Б. В., 1969; Поляков Ю. Ф., 1972]. Без этого

валидность теста резко бы упала.

При адаптации зарубежных методов исследования личности

этот процесс не может ограничиваться только их переводом

с другого языка (даже высококачественным с самым тщатель-

ным редактированием) или заменой и исключением части те-

ста, отражающей явно иные социально-культуральные особен-

ности популяции, на которой был разработан оригинальный

тест. Необходима новая всесторонняя проверка теста на на-

дежность п валидность на той популяции, для которой он адап-

тируется.

Большая часть адаптированных тестов, включая MMPI,

еще недостаточно валидизирована [Березин Ф. Б., Мирошни-

ченко М. П., Рожанец Р. В., 1976]. Труд, который необходимо

затратить на валидизацию адаптированного опросника, не мно-

гим уступает тому, который требуется на разработку и вали-

дизацию опросника оригинального.

25

АНАМНЕЗ И НАБЛЮДЕНИЕ КАК МЕТОДЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Анамнез — совокупность сведений, которые собирают от

больного для установления диагноза и прогноза. Медицинский

анамнез включает расспрос о проявлениях (жалобы больного)

и течении болезни, а также о прошлой жизни. Последний

включает сведения о прошлых заболеваниях, наследственно-

сти, о семье, профессиональной деятельности, об условиях

жизни, вредных привычках и др.

Психологический анамнез отличается от медицинского тем,

что его задачей является получить от больного сведения для

оценки его личности как сложившейся системы отношений

к самому себе и, в особенности, отношения к болезни и оценки

того, насколько болезнь изменила всю эту систему. Медицин-

ский анамнез в субъективных жалобах больного призван рас-

крывать объективные проявления болезни. Психологический

анамнез в данных о течении болезни и жизненном пути при-

зван выявить, какое отражение болезнь получает в субъек-

тивном мире больного, как сказывается на его поведении, на

всей системе личностных отношений. Внешне медицинский и

психологический анамнез как методы исследования весьма

сходны — расспрос может идти по одному плану, но их цель и

использование полученных данных совершенно отличны. Пси-

хологический анамнез также делится на анамнез болезни и

анамнез жизни.

Психологический анамнез болезни. Эта часть психологиче-

ского анамнеза состоит из выслушивания жалоб больного и

расспроса о влиянии болезни на различные отношения боль-

ного.

Жалобы больного важны не столько тем, на что больной

жалуется, сколько в какой манере и какими словами эти жа-

лобы предъявляются. Уже по тому, как высказываются жа-

лобы, можно бывает получить первое представление об осо-

бенностях личности больного, даже о базисе этой личности —

характере. При эпилептоидной акцентуации характера больные

жалуются неторопливо и, казалось бы, немногословно, но при

этом обнаруживают чрезмерную склонность к детализации, по-

требность рассказать о всех самых несущественных мелочах,

не имеющих непосредственного отношения к сути дела подроб-

ностях. Такие больные не выносят, когда их перебивают, в тре-

бовании кратких и четких ответов по существу они видят не-

внимательность к себе, желание поскорее от них отделаться.

Они склонны заподозрить неблагожелательное отношение

к себе и тогда замыкаются, угрюмо отмалчиваются или огра-

ничиваются лаконичными неохотными ответами сквозь зубы,

не дающими спрашивающим почти никакой информации.

В случаях истероидной акцентуации характера выступают пре-

26

тенциозность в предъявлении жалоб, чего бы они ни касались,

театральная манера высказывания, излишняя аффектация.

Больной своими жалобами, красочным описанием своих стра-

даний и переживаний стремится произвести впечатление не-

обычности, исключительности, сосредоточить на себе особое

внимание. При сенситивной и шизоидной акцентуации харак-

тера нередко приходится встречать излишнюю сдержанность

в предъявлении жалоб, многое раскрывается только при наво-

дящих вопросах. Скупость высказываний у сенситивных чаще

всего бывает обусловлена застенчивостью, а у шизоидных — тем,

что у них самих уже сложилось свое собственное четкое пред-

ставление о болезни и они сообщают по своей инициативе лишь

те сведения, которые им самим представляются важными. При

психастенической акцентуации характера сразу вслед за жа-

лобами, а иногда и вместо них можно услышать пространные

рассуждения о природе болезни, о ее причинах, закономер-

ностях течения, изложение собственных гипотез больного и т. п.

Но за всем этим обычно стоят тревожная мнительность, опа-

сения наихудшего, хотя и маловероятного, и все эти рассуж-

дения нередко служат для самоуспокоения. Иллюстрацией

сказанного могут послужить два типа жалоб, встречающиеся

у больных неврозами сердца [Балонов Л. Я., 1959; Курганов-

ский П. И., 1965]. Одни больные в ярких выражениях и с боль-

шой эффектацией расписывают, как «сердце хочет выскочить

из груди», то сжимается, то разбухает, то ноет, то сверлит, то

замирает, «вот-вот остановится». Другие скрупулезно перечис-

ляют частоту пульса в разных ситуациях, число перебоев и

т. п., сразу же добавляя свое суждение о причине того и дру-

гого. Не менее чем тип акцентуаций характера в жалобах боль-

ного может раскрываться его отношение к болезни [Личко А. Е.,

Иванов Н. Я., 1980]. При ипохондрическом типе отношений

больные ищут ситуации, где можно излить жалобы, при апа-

тическом типе отношения уклоняются от их предъявления,

даже когда это необходимо. При эргопатическом типе отно-

шения к болезни («бегство от болезни в работу») больные

строго отбирают, о чем сказать и о чем лучше умолчать, чтобы

не возникло препятствий для продолжения работы. При сен-

ситивном типе отношения больные своими жалобами боятся

произвести неблагоприятное впечатление, а при обсессивно-

фобическом, наоборот, страшатся «забыть», не сказать чего-

либо, что, по их представлению, способно предотвратить воз-

можные неправильные и даже опасные для них действия врача.

При неврастеническом типе отношения к болезни нередко

в тоне, которым предъявляются жалобы, сквозит несдержи-

ваемое раздражение, что до сих пор от этих неприятных ощу-

щений больной не избавлен, а при паранойяльном типе — оз-

лобление на всех и на все.

27

При медицинском анамнезе, как указывалось, жалобы боль-

ного служат врачу для суждения об объективных проявлениях

болезни. Собирая жалобы, врач стремится направить высказы-

вания больного в нужное русло, оградить себя от потока из-

лишней информации, от пустой траты времени на выслушива-

ние ненужных подробностей и, наоборот, подтолкнуть боль-

ного к тем высказываниям, которые важны для диагностики и

которые, по неведению больного, могут быть им опущены. Пси-

хологический анамнез, как указывалось, ставит иную цель —

оценить личность больного как сложившуюся систему отноше-

ний и влияние, оказанное на эту систему болезнью. Поэтому

для получения суждения о личности больного и типе его отно-

шения к болезни чрезмерно активно регулировать высказыва-

ние жалоб не требуется. Психолог при выслушивании жалоб

должен стремиться к наиболее полному раскрытию пережива-

ний больного, поэтому ограничивать или активно направлять

высказывания не следует — необходимо терпеливо выслуши-

вать больного и деликатно побуждать его к дальнейшим вы-

сказываниям до полного отреагирования.

Опрос о влиянии болезни на различные отношения боль-

ново дополняет выслушивание жалоб. Этот опрос касается

двух основных сфер отношений — трудовой и семейной, вклю-

чая лично-интимную. Следует выяснить, как болезнь сказыва-

ется на работоспособности больного, на его служебном поло-

жении, заработке, на отношениях с сослуживцами, имеются ли

опасения в отношении ухудшения рабочего статуса. Для пен-

сионеров и неработающих все то же касается их обязанностей

в семье, а для учащихся — учебы и перспектив на будущее.

Сфера семейных отношений также может меняться под дей-

ствием болезни, если заболевание сказывается на семейном

статусе больного. Иногда болезнь служит своего рода психо-

логическим индикатором и даже психологическим катализа-

тором семейных отношений, обнажая в них то, что до этого

было завуалировано или скомпенсировано (это касается как

отрицательных, так и положительных отношений). Гармонич-

ную семью тяжелая болезнь одного из ее членов сплачивает,

негармоничную — толкает к разладу. В гармоничной семье при

обычно сдержанных отношениях кого-либо из близких боль-

ного могут иногда неожиданно с его болезнью раскрываться

теплое внимание и забота, неподдельное проявление большой

любви и участия. Примером может послужить отношение од-

ного подростка с шизоидным типом акцентуации к его забо-

левшей раком и обреченной матери. Всегда до этого крайне

сдержанный в проявлениях чувств, по мнению матери, нелас-

ковый и нечуткий, увлеченный своими хобби и, казалось, мало

интересовавшийся жизнью матери, узнав о ее смертельной бо-

лезни, он неожиданно для всех «совершенно изменился». Отст-

ранив других близких от ухода, он все свободное время прово-

28

дил у постели матери, тут же урывками учил уроки, ночевал