Text

АВИАЦИОННЫЕ

ПРИБОРЫ

ЧАСТЬ

II

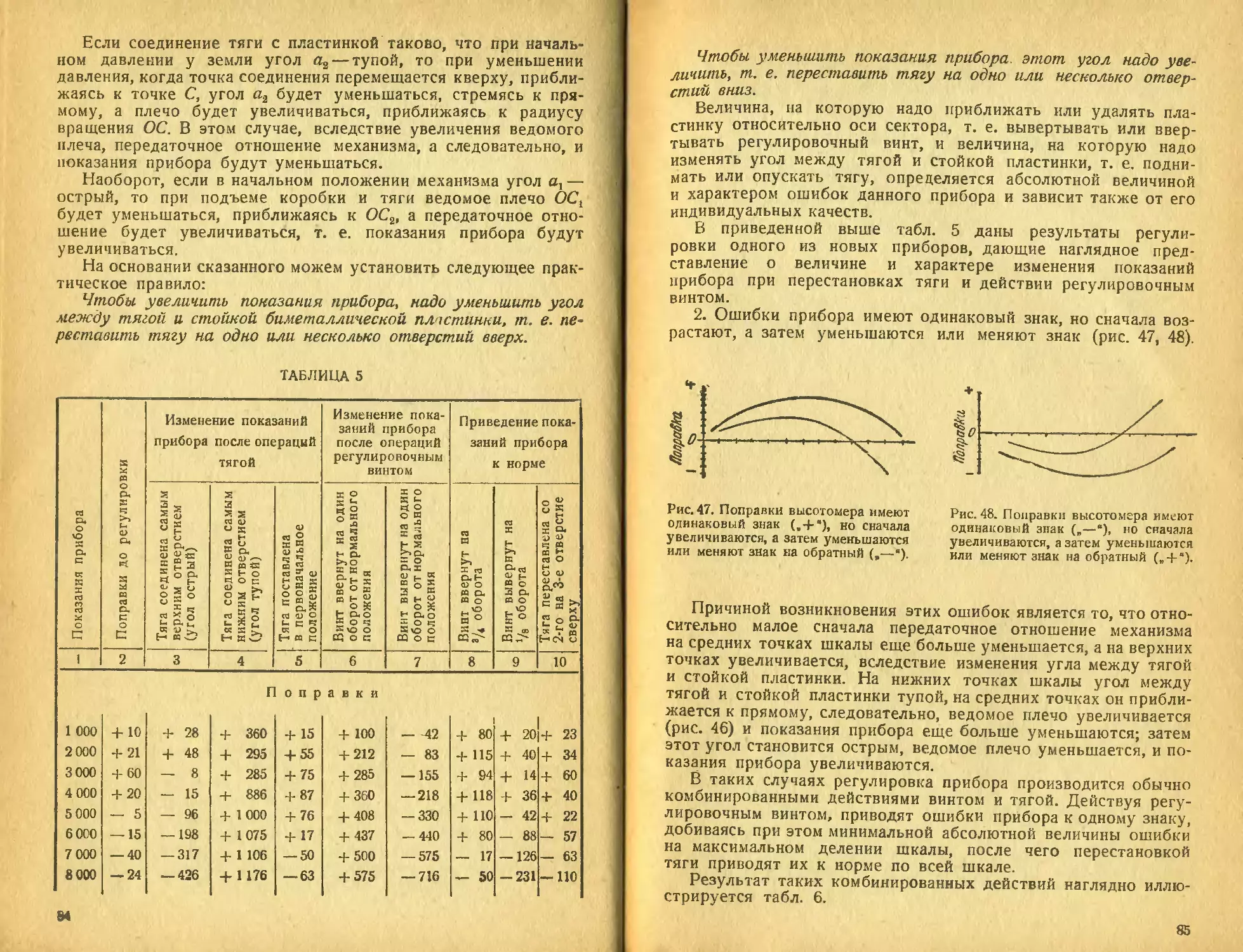

П И ЛОТАЖНО -НАВИГАЦИОННЫЕ

ПРИ БОРЫ

Г

г Л

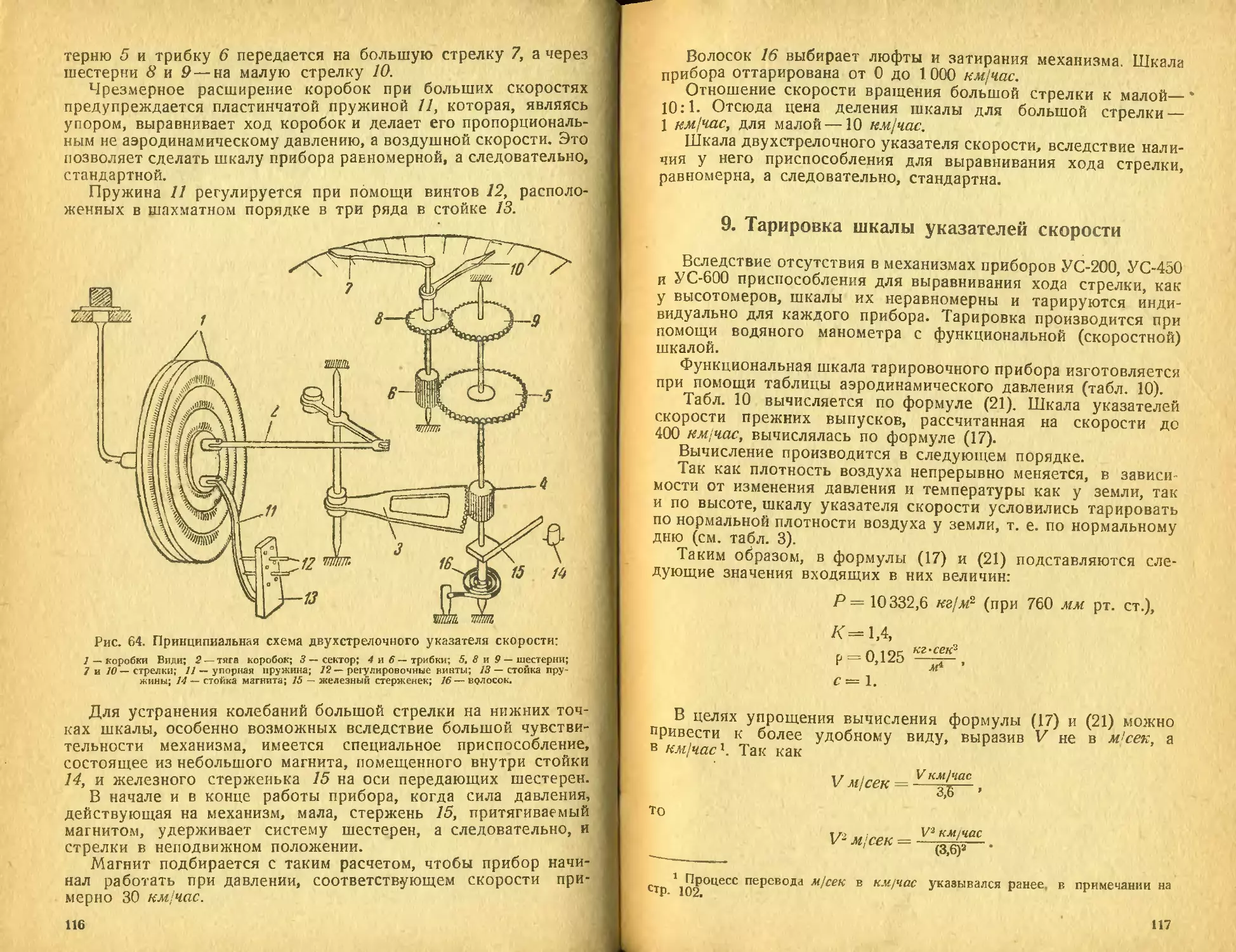

. АВИАЦИОННЫЕ

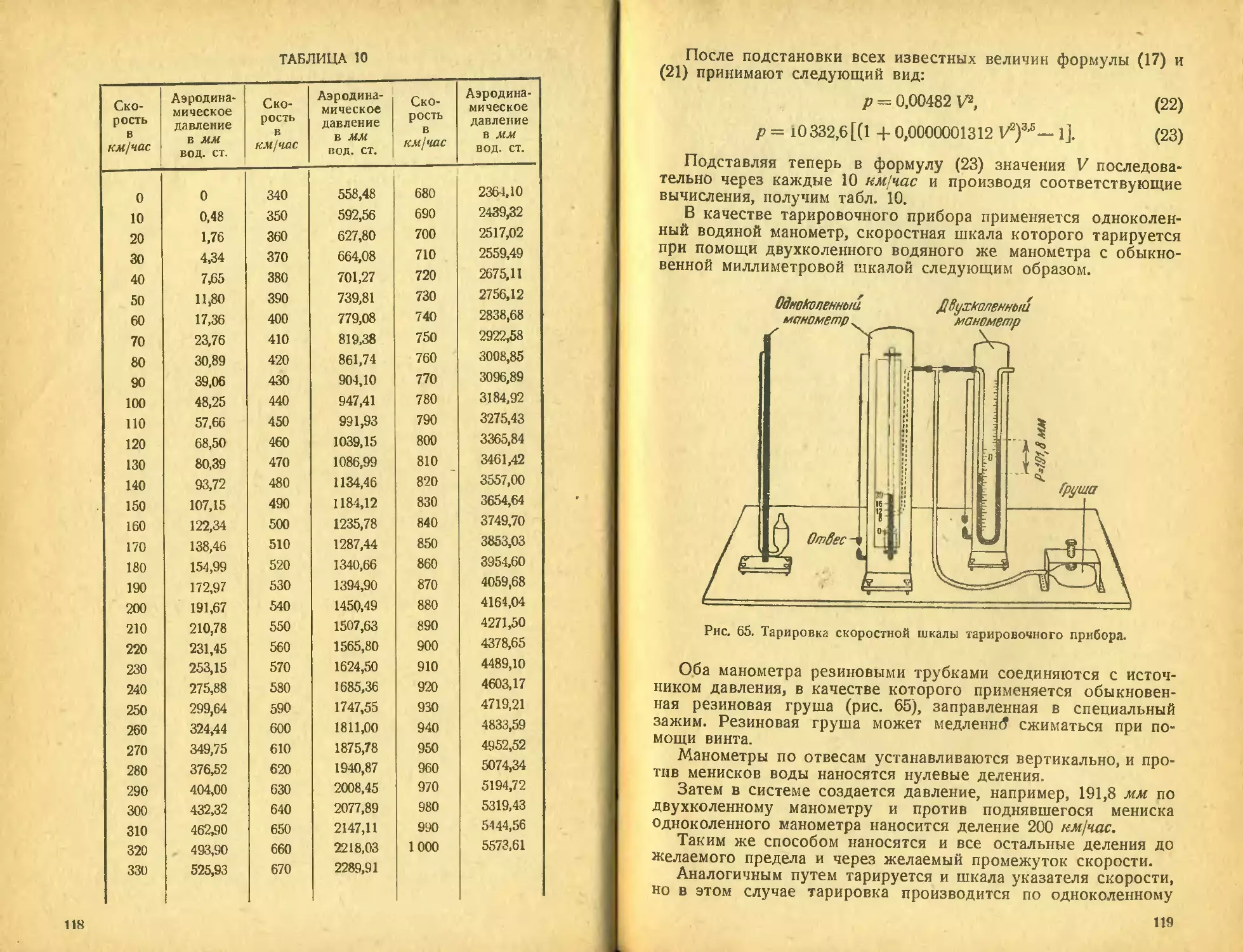

ПРИБОРЫ

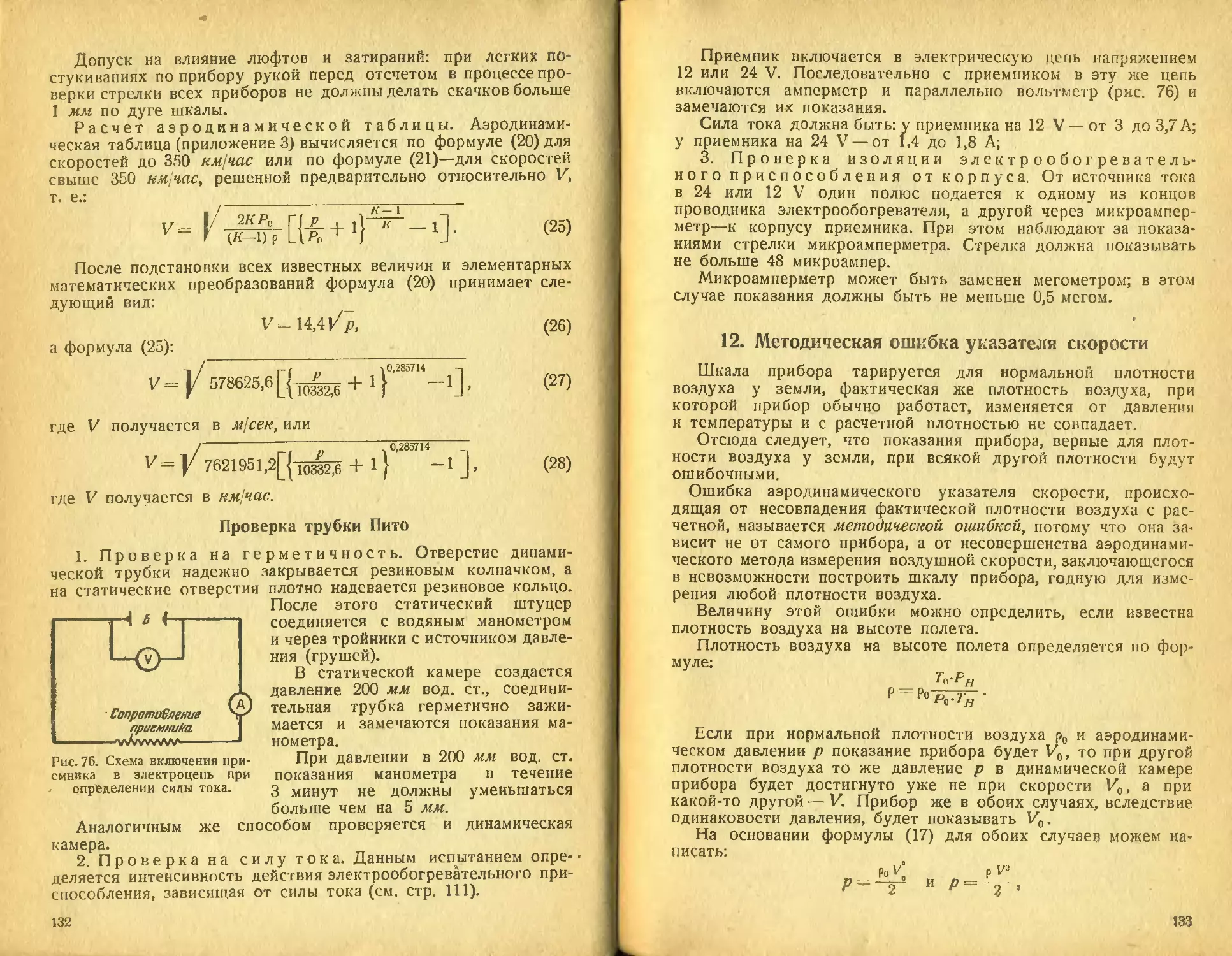

ЧАСТЬ II

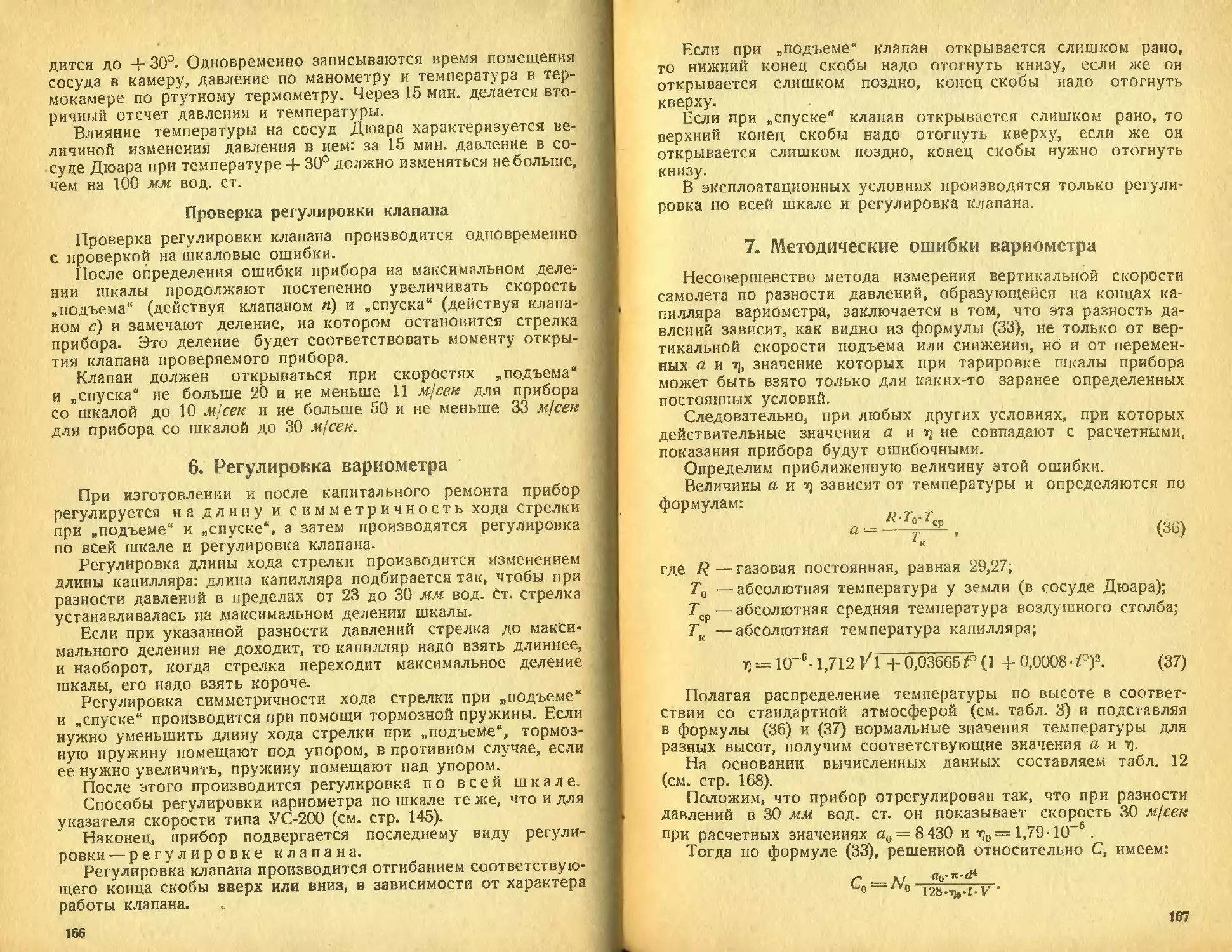

ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫЕ

ПРИБОРЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

НАРКОМАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

Москва —19 3 9

Авиационные приборы. Часть It. Пилотажно-навигационные приборы.

Составил майор ВАСИН П. К.

Кинга, являющаяся второй частью общего курса по авиационным приборам,

предназначается в качестве учебника для курсантов военных авиационно-тех-

нических училищ, а также может быть использована в школах младших спе-

циалистов ВВС, аэроклубах и школах ГВФ.

В редактировании книги принимал участие военинженер 2 ранга

ПЕБАРТ Д. Б.

*

ГЛАВА I

ВЫСОТОМЕРЫ

1. Назначение высотомеров

Высотомеры служат для измерения высоты полета.

Высотой полета называется расстояние по вертикали от

земной поверхности до самолета.

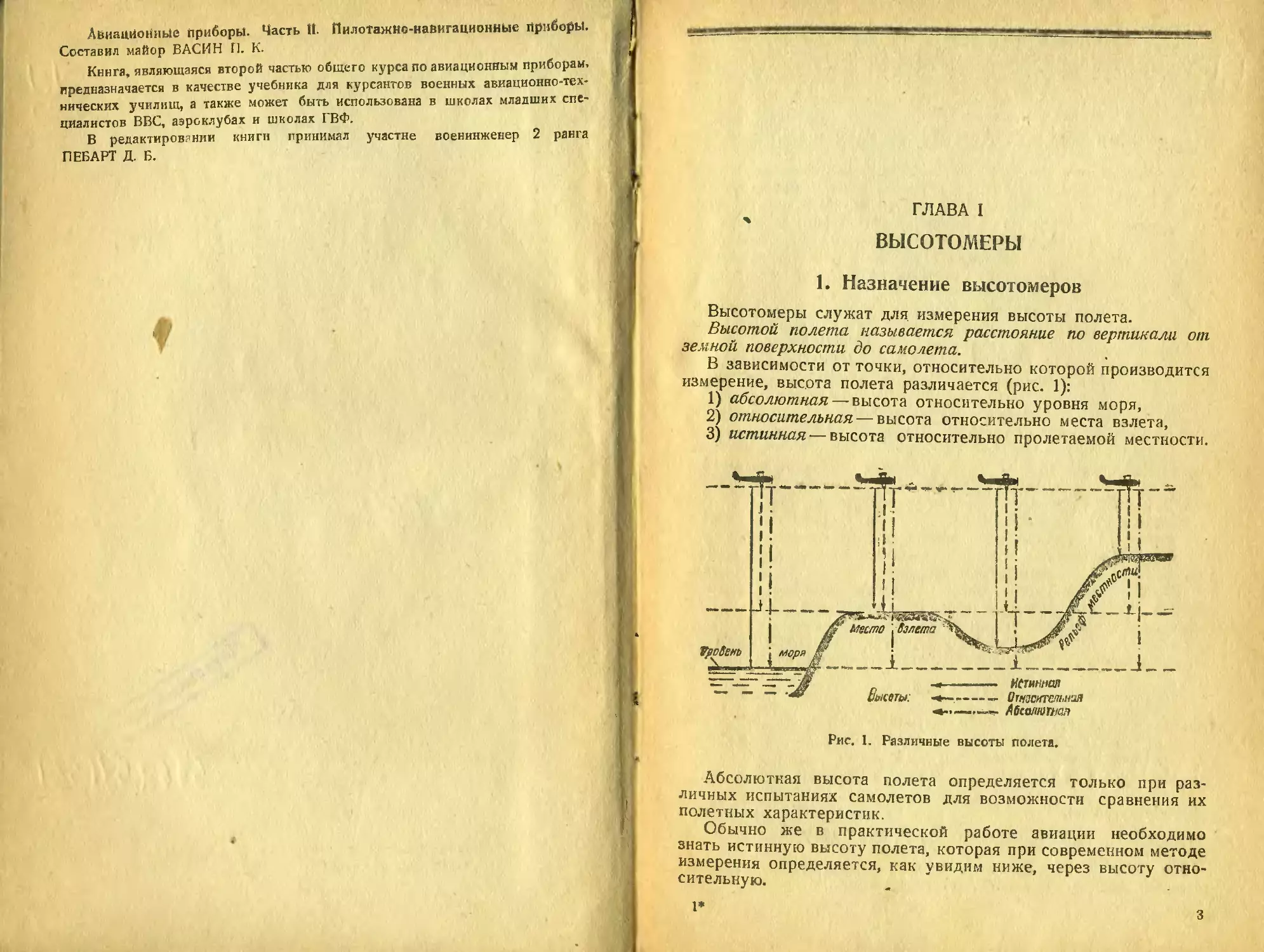

В зависимости от точки, относительно которой производится

измерение, высота полета различается (рис. 1):

1) абсолютная — высота относительно уровня моря,

2) относительная — высота относительно места взлета,

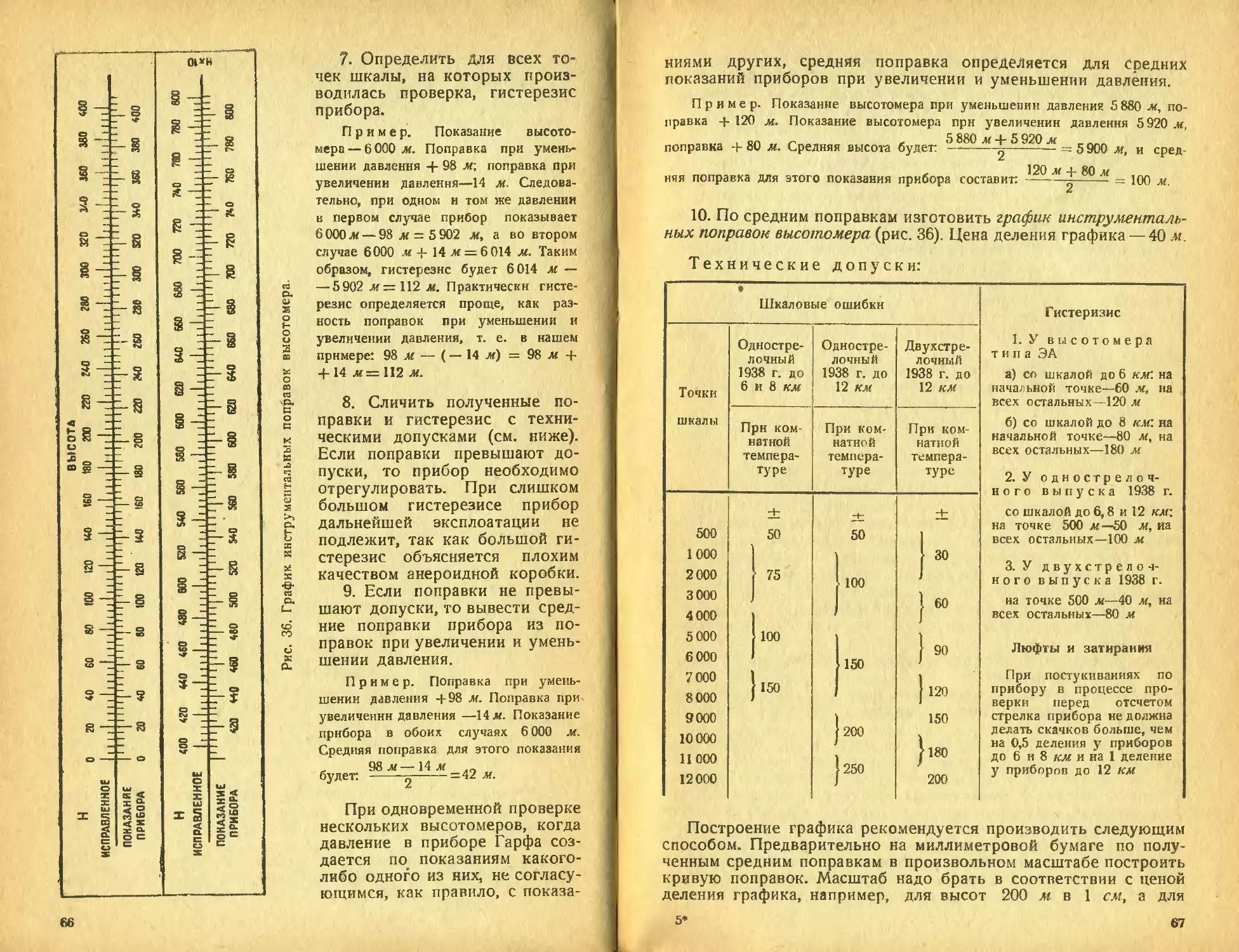

3) истинная — высота относительно пролетаемой местности.

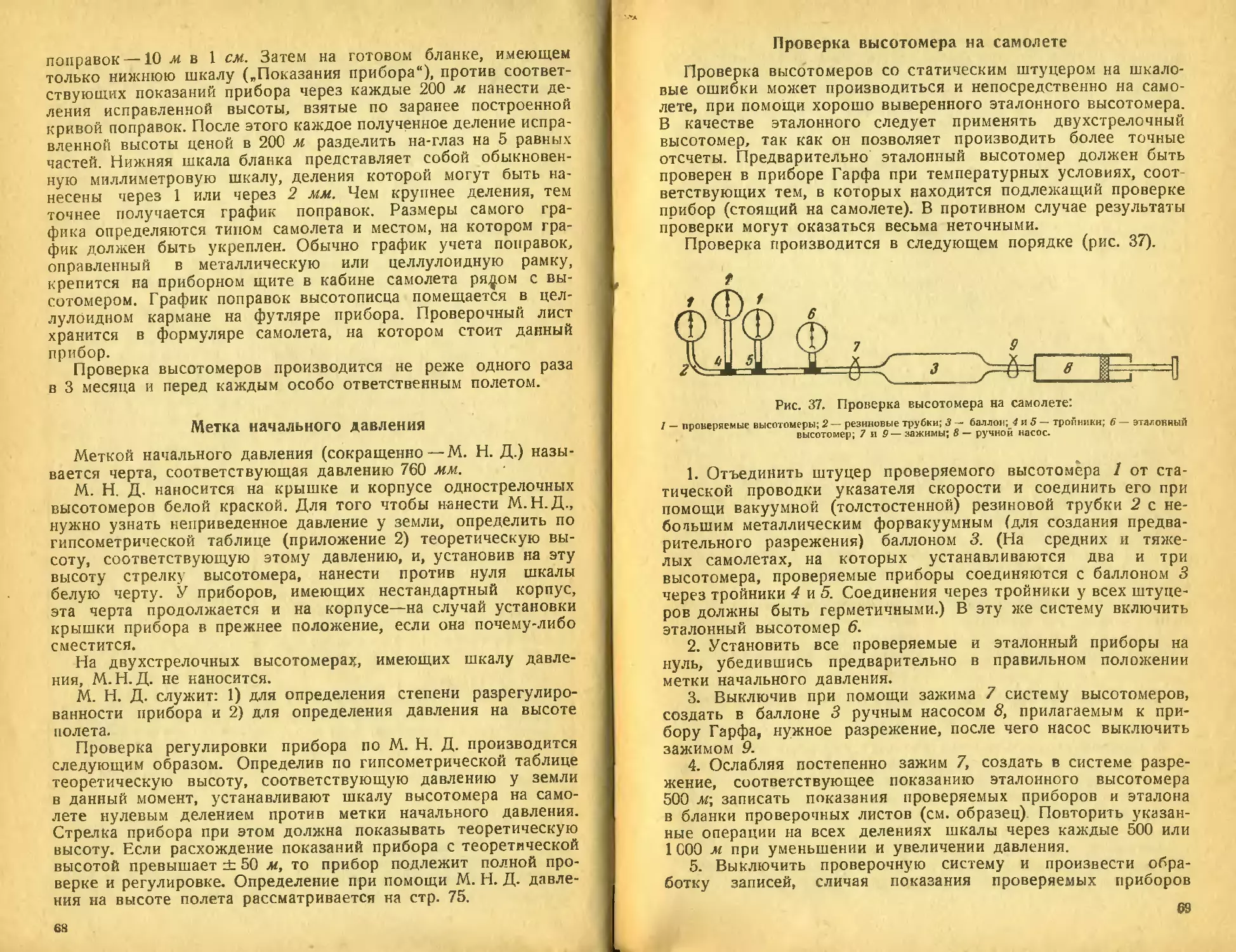

Рис. 1. Различные высоты полета.

Абсолютная высота полета определяется только при раз-

личных испытаниях самолетов для возможности сравнения их

полетных характеристик.

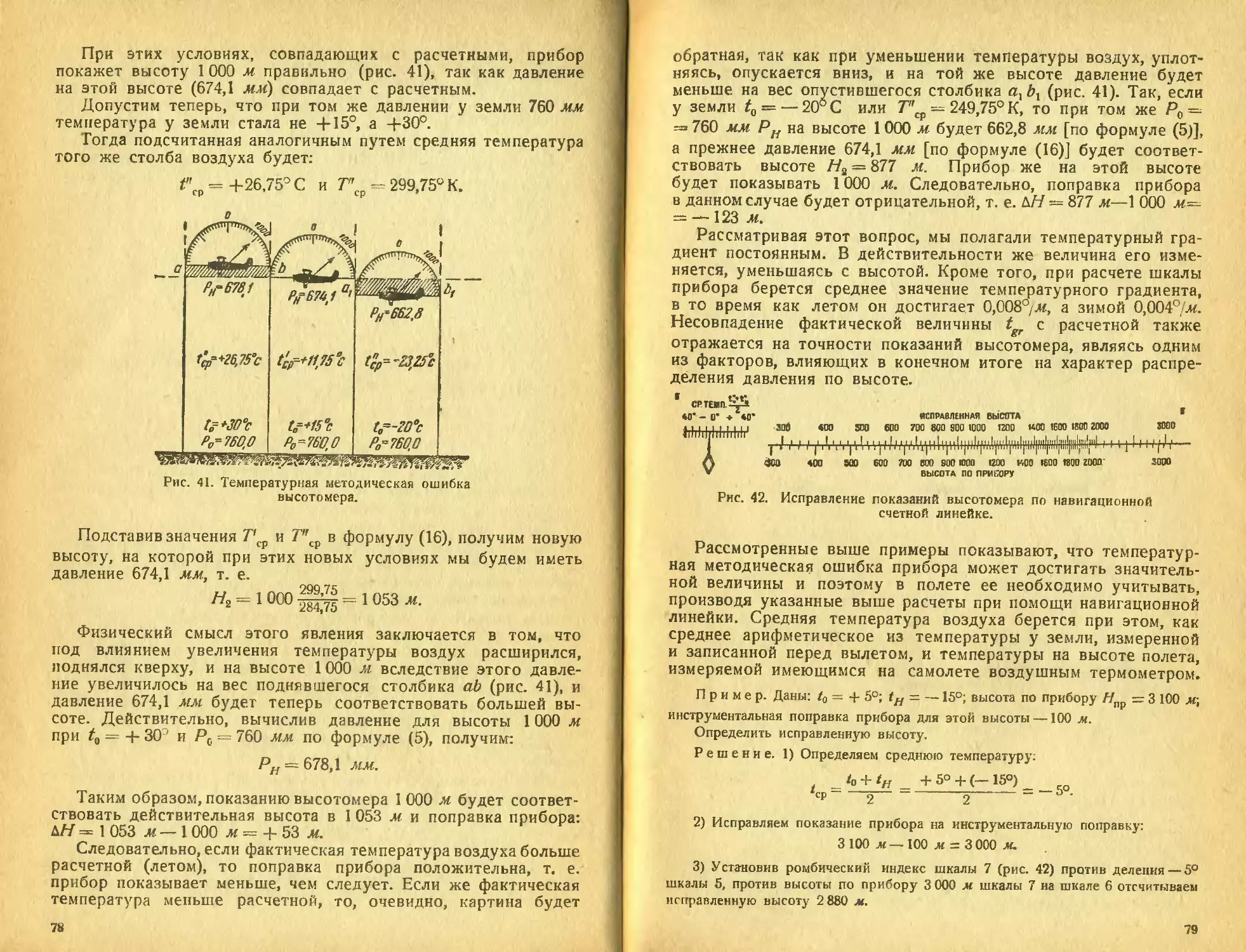

Обычно же в практической работе авиации необходимо

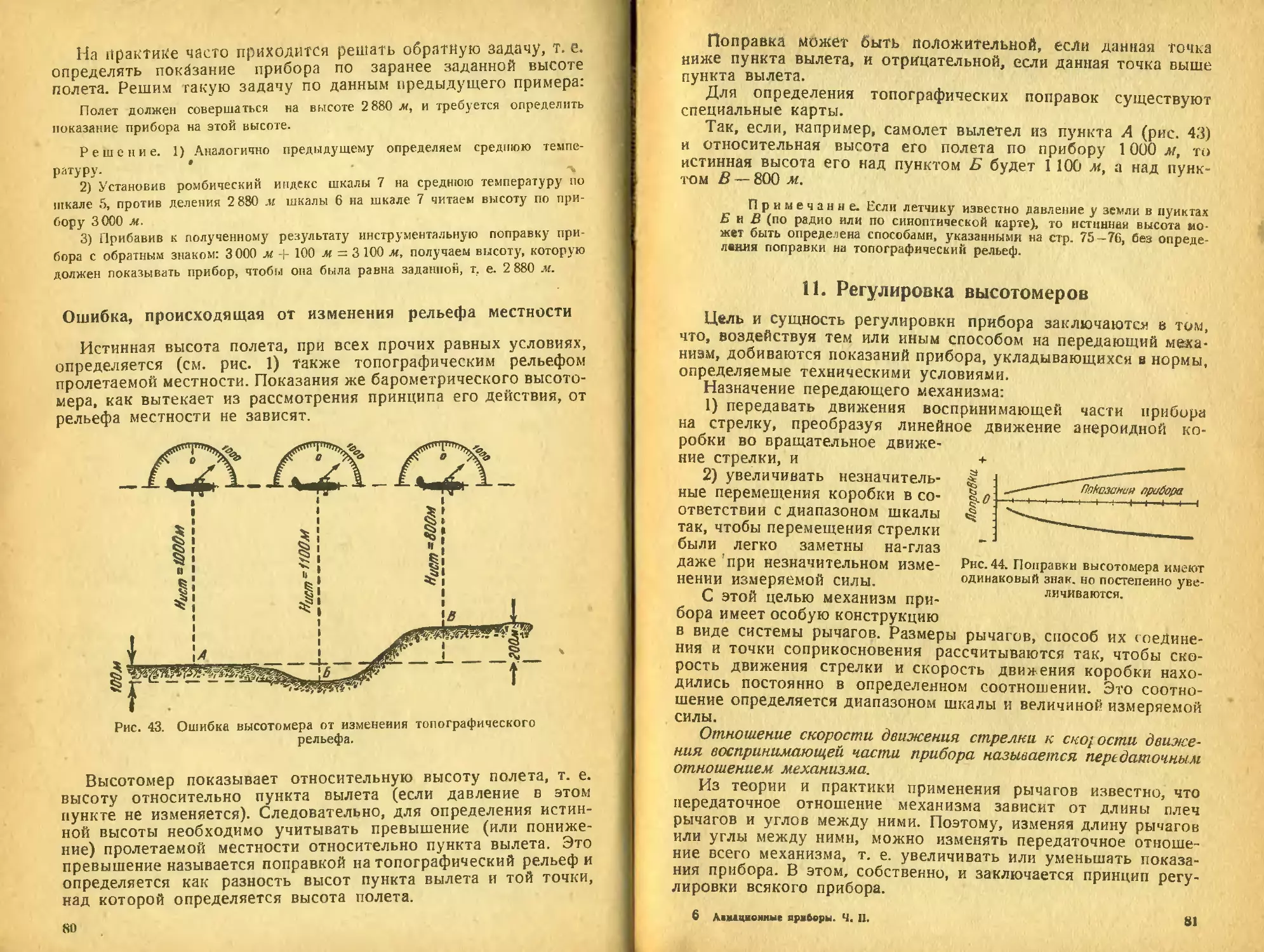

знать истинную высоту полета, которая при современном методе

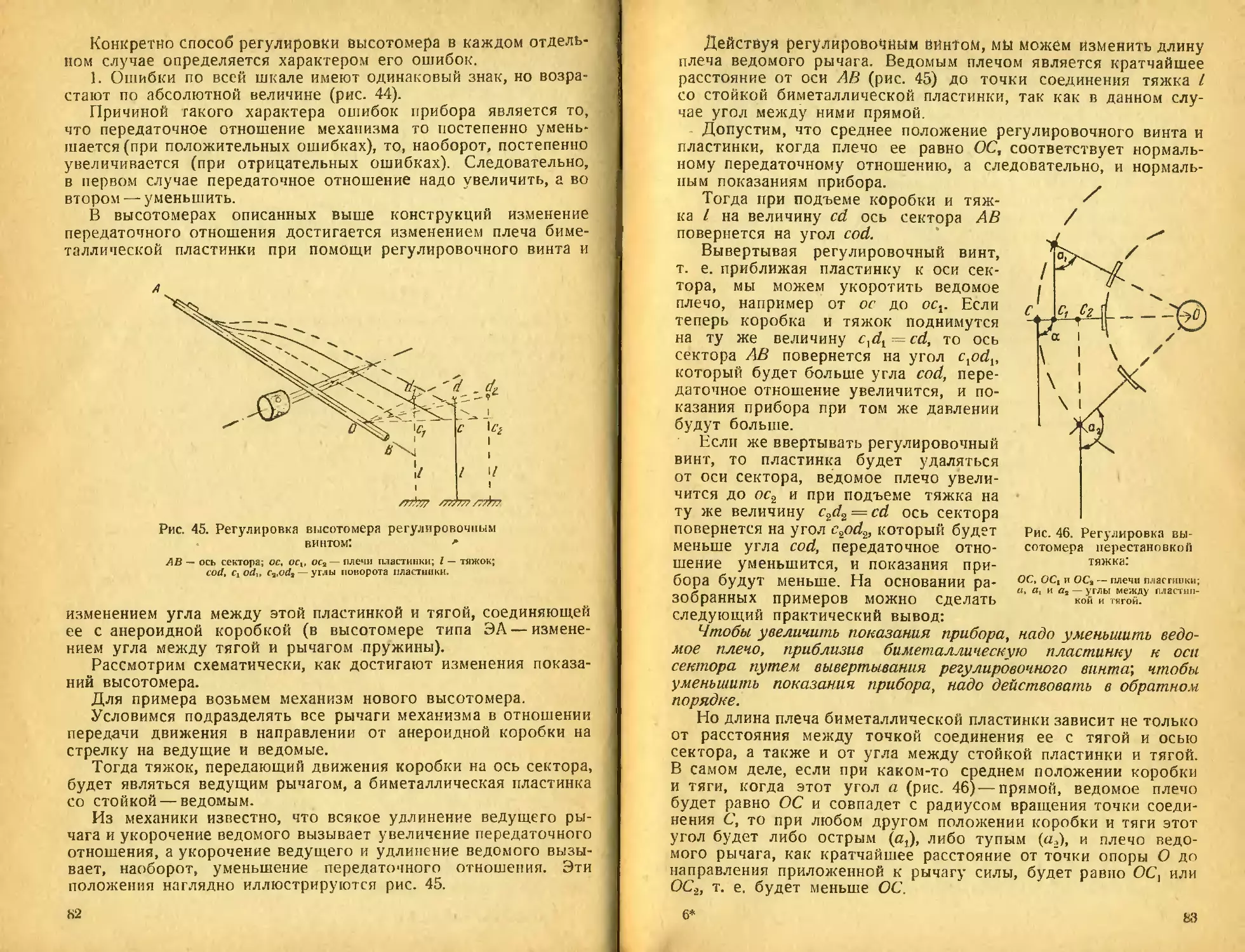

измерения определяется, как увидим ниже, через высоту отно-

сительную.

1*

з

Знание истинной высоты полета требуется для: а) пилотаж-

ных (воздушный маневр, фигурные полеты, взлет и посадка

вслепую) и б) навигационных (дальний и слепой полет, бомбо-

метание, аэрофотосъемка) целей.

2. Принцип действия барометрических высотомеров

Из многих принципиально-возможных методов измерения

высоты полета наибольшее практическое применение в настоя-

щее время имеет метод барометрический. Это объясняется

сравнительной простотой и дешевизной применяемых при работе

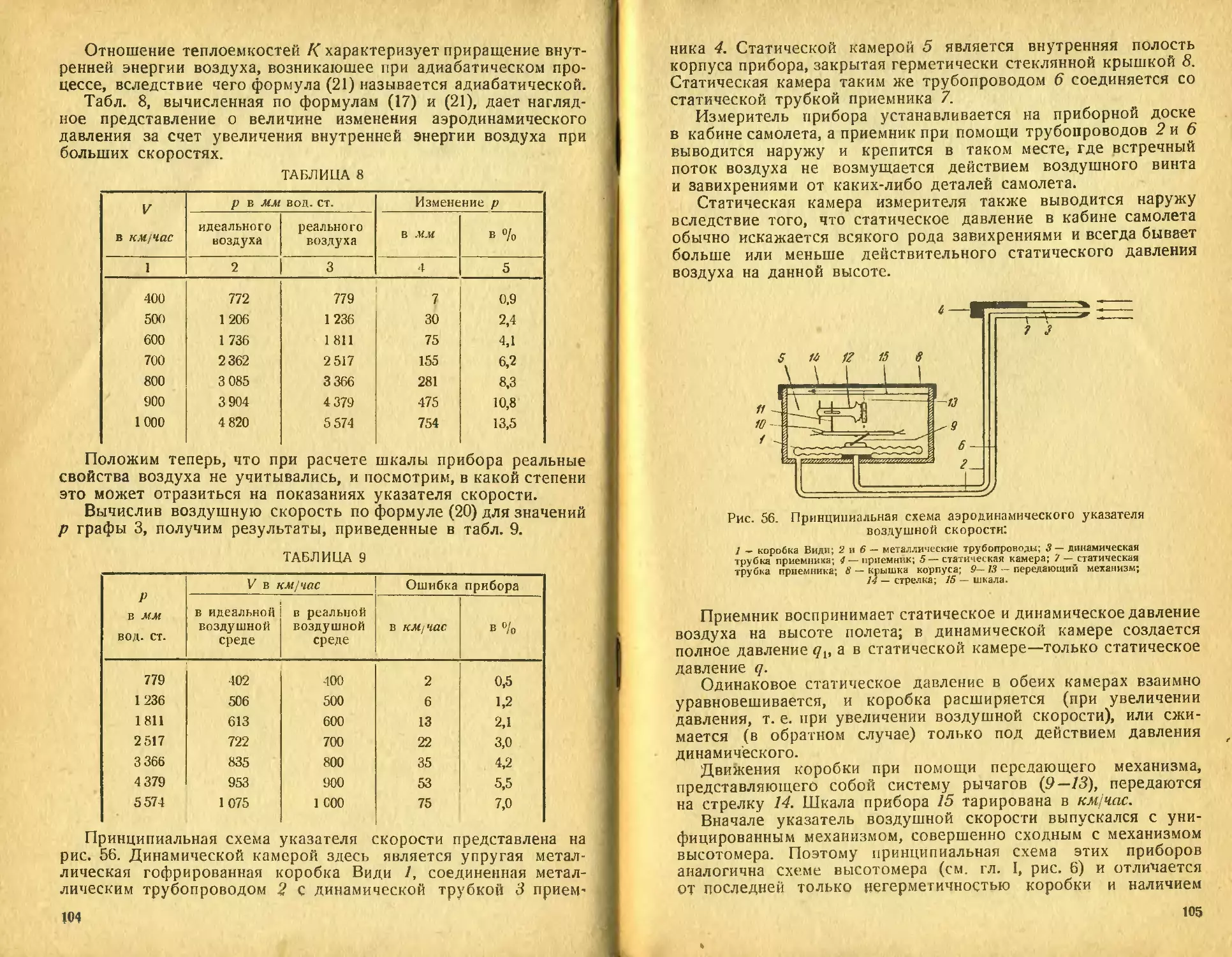

по этому методу приборов — барометрических высотомеров.

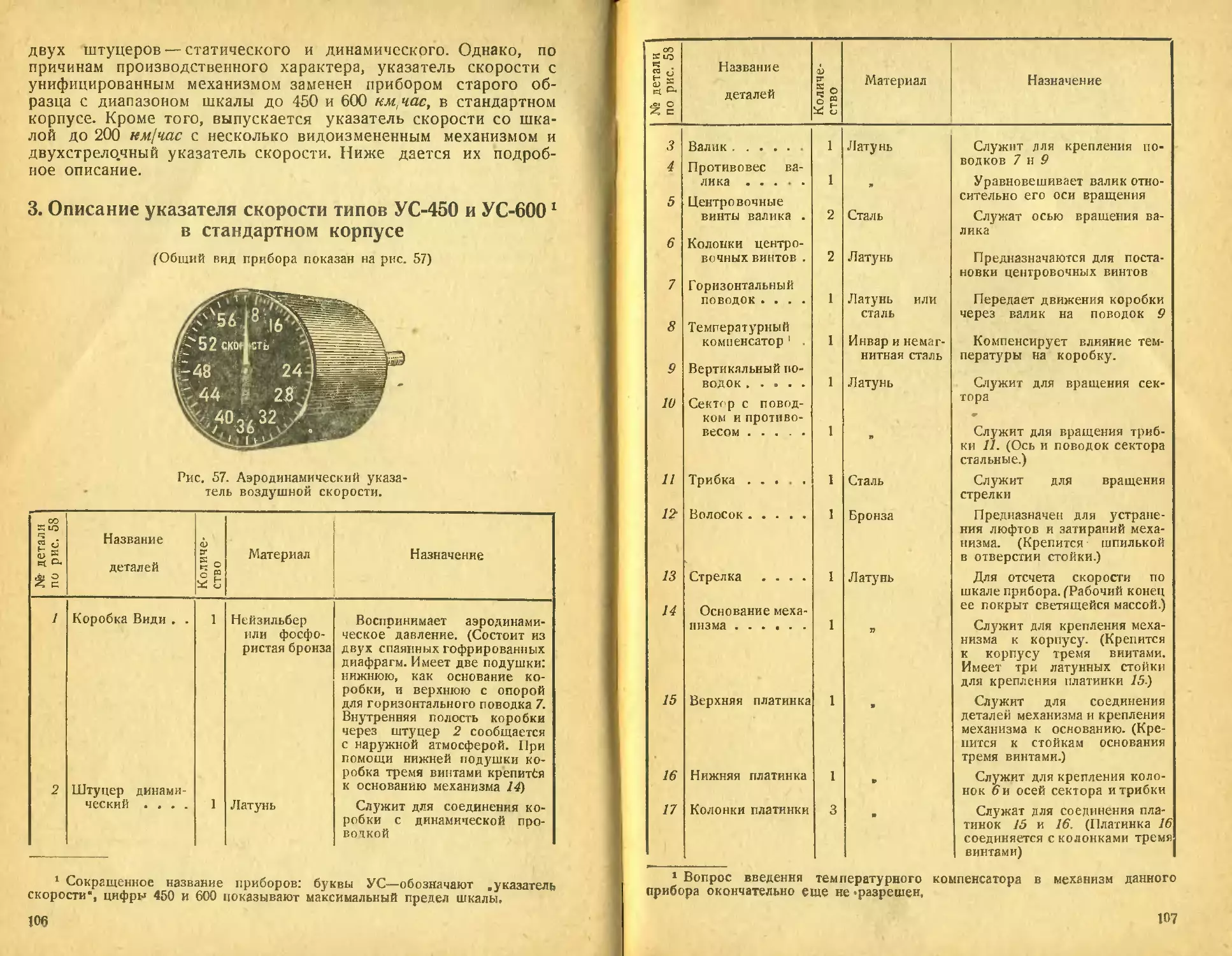

Барометрические высотомеры, основаны на принципе измере-

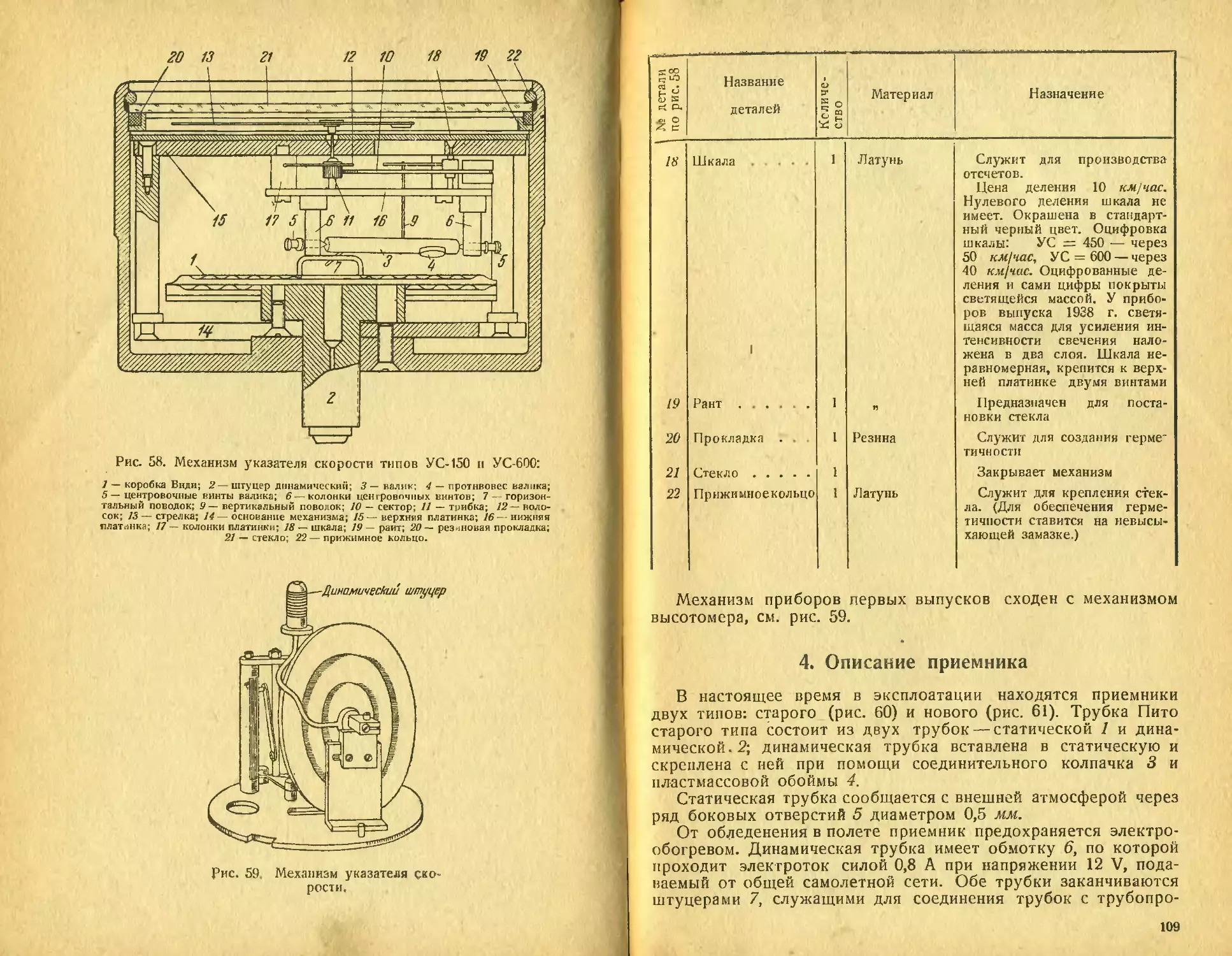

ния атмосферного давления, закономерно изменяющегося с вы-

сотой.

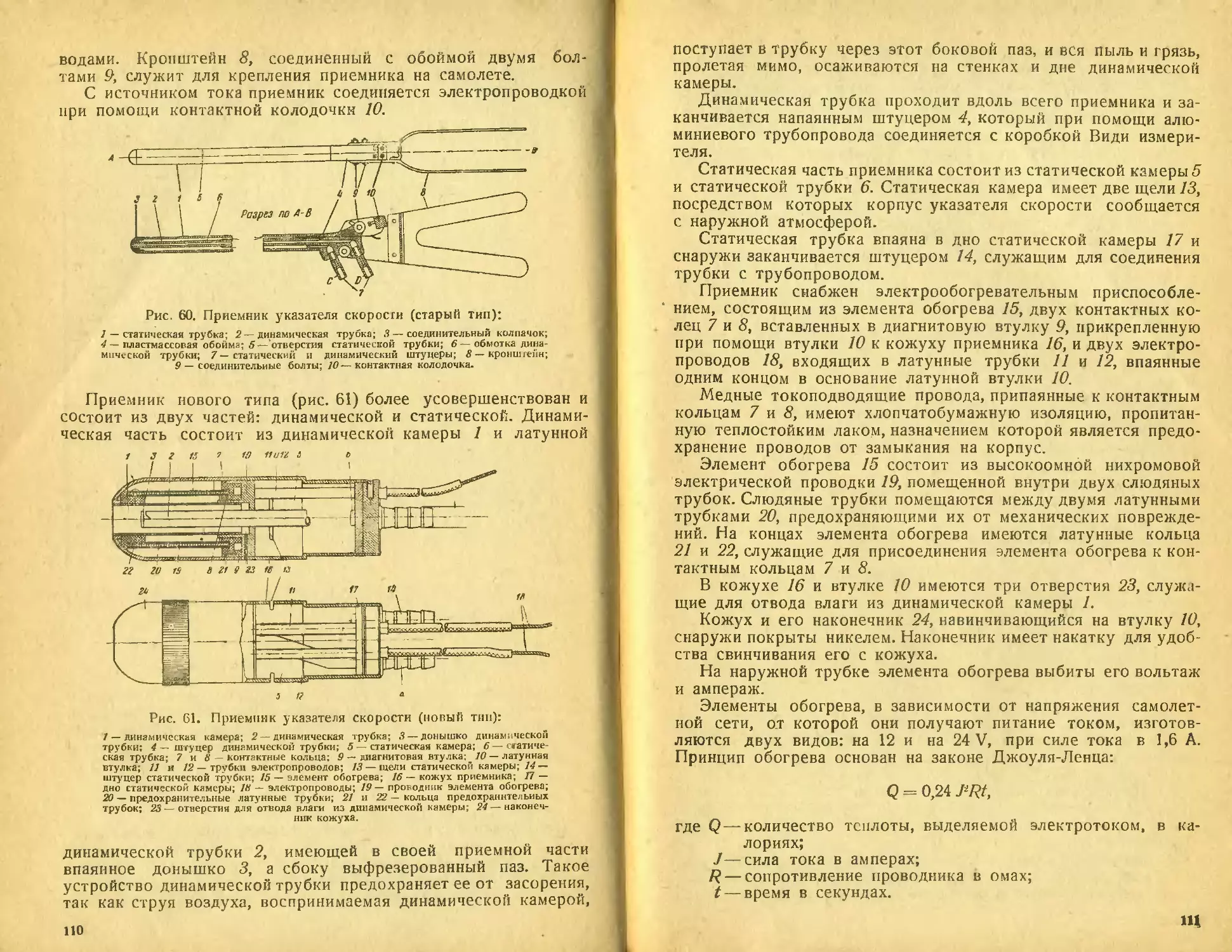

Воздух, как и всякое физическое тело, имеет вес, которым

он давит на земную поверхность. Это подтверждается извест-

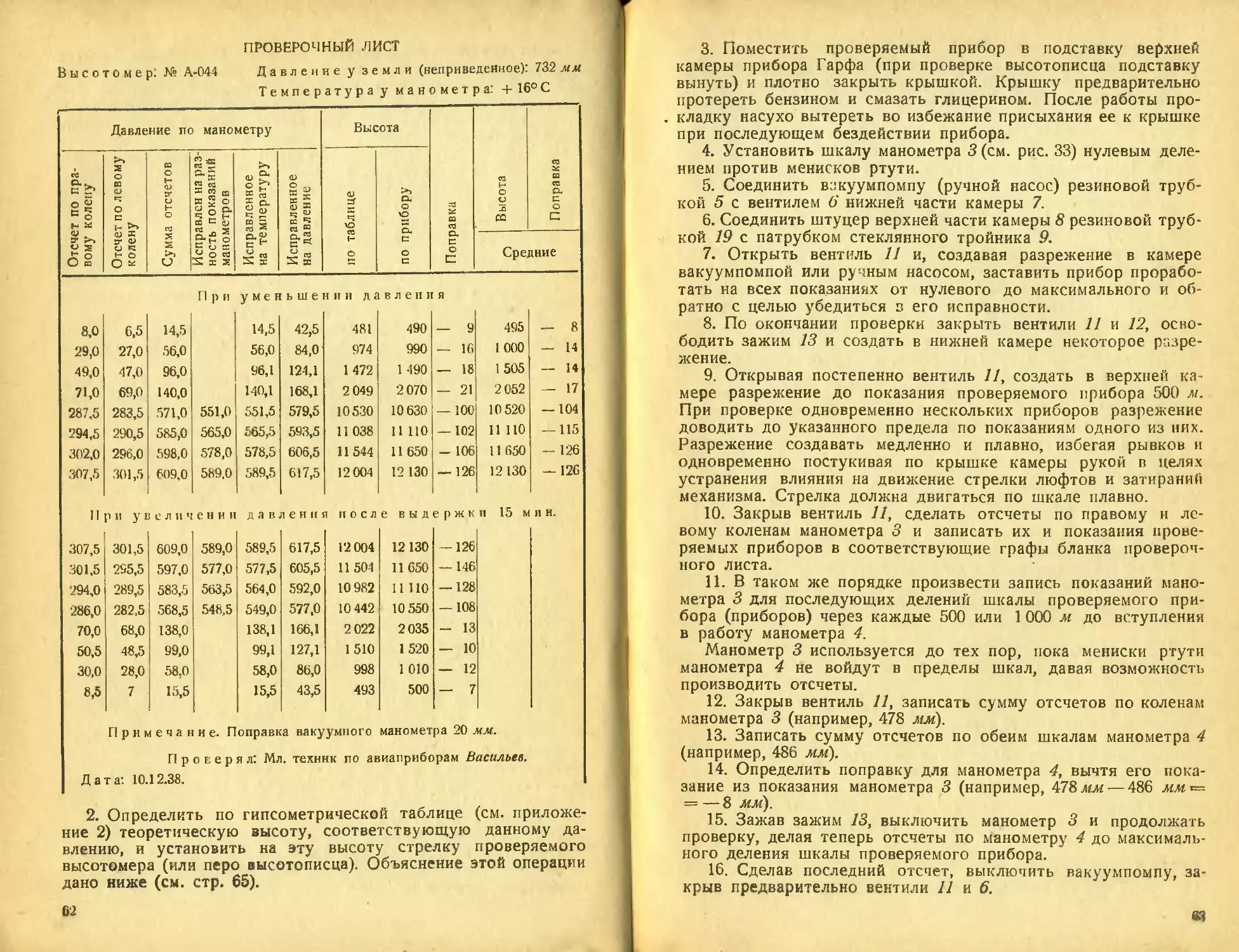

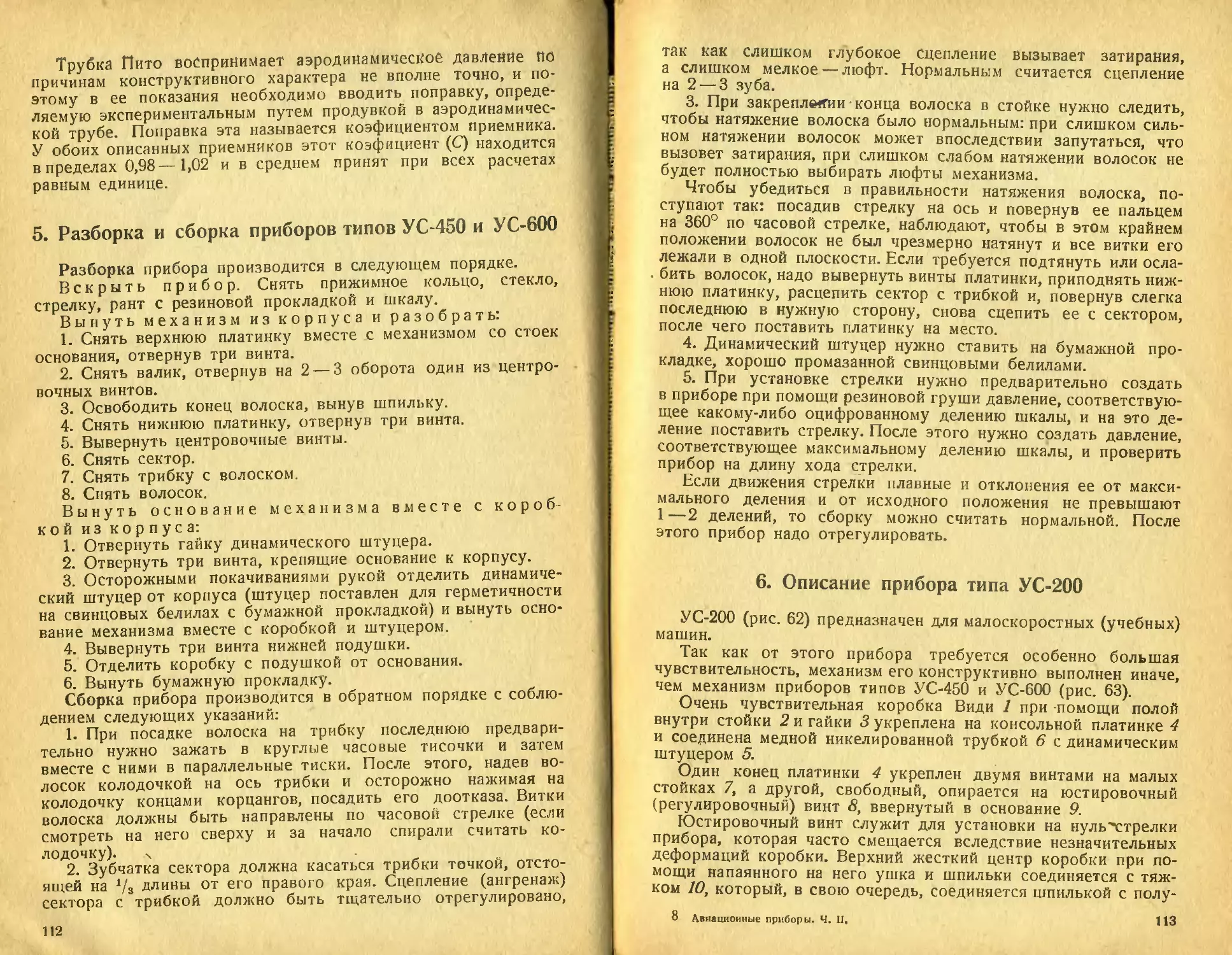

ным физическим опытом Торичелли.

Атмосферное давление измеряется ртутным или металличе-

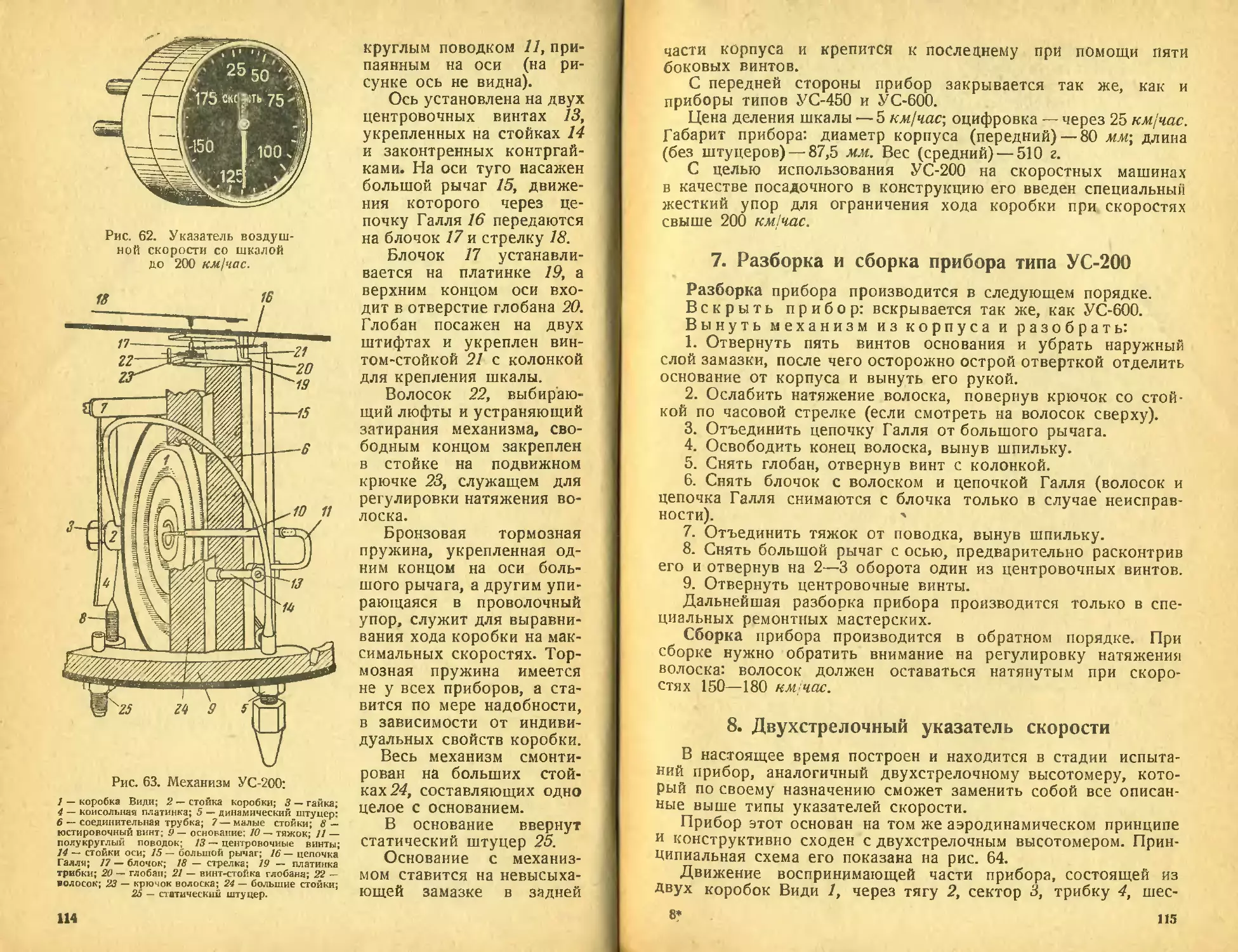

ским барометром и называется обычно барометрическим давле-

нием.

Барометрическое давление измеряется в миллиметрах ртут-

ного столба (мм рт. ст.) или в килограммах на квадратный

сантиметр (кг см2).

Это давление в разных точках земной поверхности в один

и тот же момент времени оказывается различным; оно посто-

янно изменяется в зависимости от температуры воздуха, широты

и высоты места. Для сравнения величины давления в различ-

ных точках земного шара в один и тот же момент времени

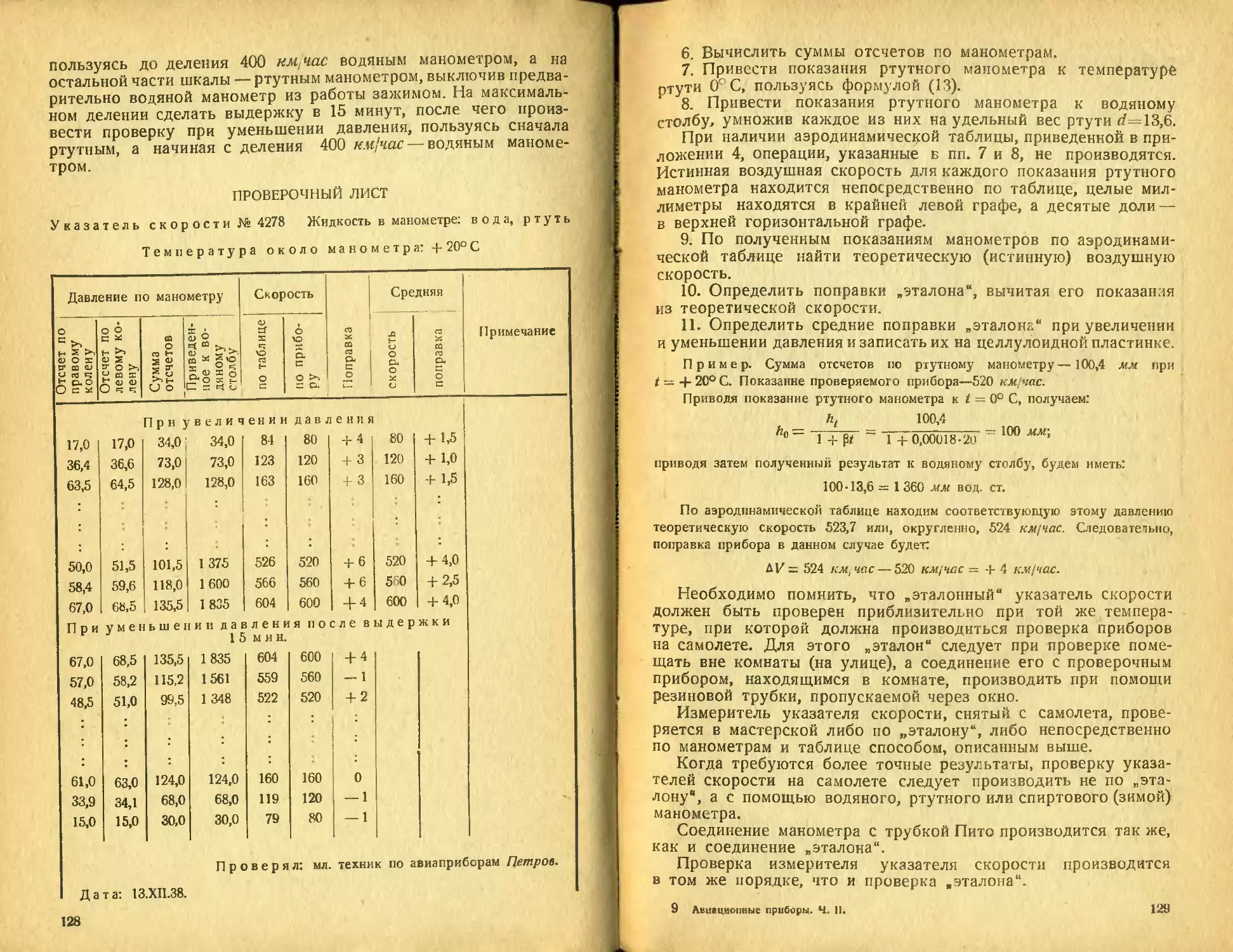

показания барометров этих точек приводятся к нормальным

условиям, т. е. к температуре воздуха / = 0°С, широте места

® = 45° и к уровню моря. Барометрическое давление, измерен-

ное при этих условиях (Ро), в среднем равно 760 мм рт. ст. и

называется нормальным давлением.

Величина нормального барометрического давления может

быть выражена (в весовых единицах) следующей формулой:

P^Vd,

где V—объем ртути в трубке барометра, уравновешивающий

нормальное атмосферное давление, равный 76 см* при

поперечном сечении трубки в 1 см2-,

d— удельный вес ртути, равный 13,59553.

Следовательно,

Ро=76-13,59553 = 1033,26 г/см*, или 1,03326 кг/см2.

Эта величина, принятая в физике за единицу измерения

давления, называется физической атмосферой.

4

В научной системе измерения за единицу атмосферного

давления принят 6ip. Бар представляет собой давление

в 1 000 000 дин на 1 см2.

Приближенно эта величина равна давлению столба воды

высотой в 10 м или столба ртути высотой в 750,1 мм. На прак-

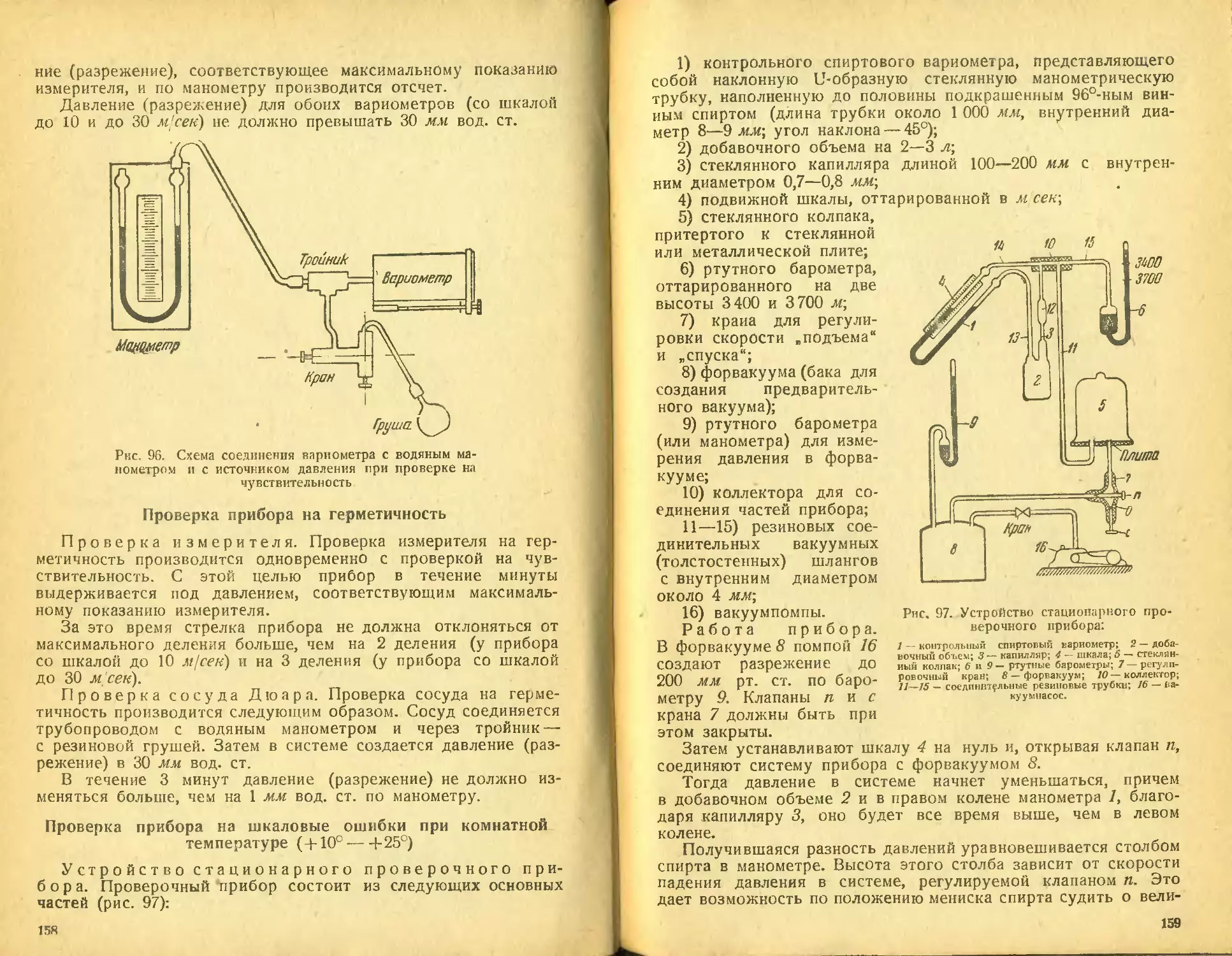

тике пользуются миллибаром — единицей, в 1000 раз меньшей

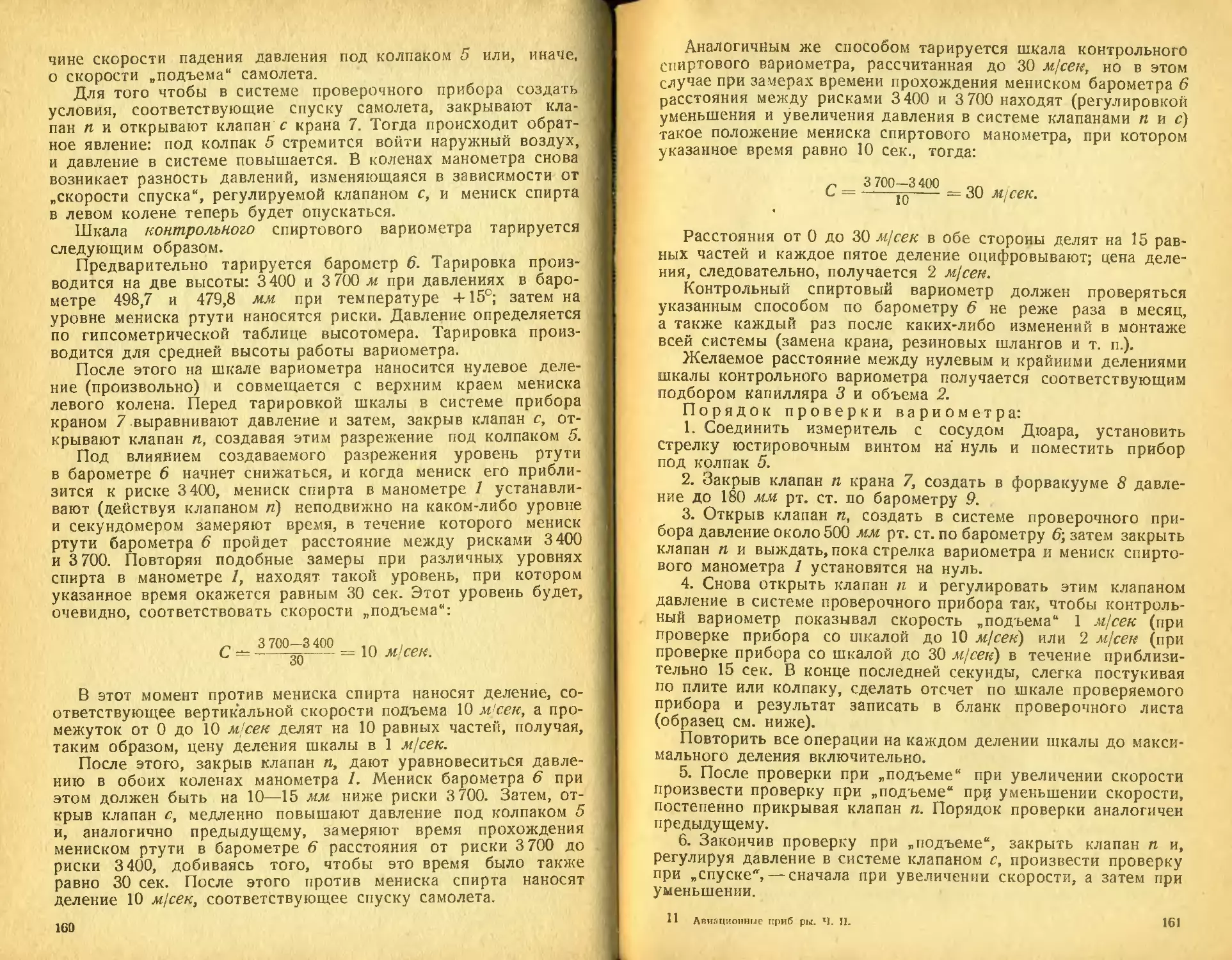

бара. 1 мм рт. ст. =г 1,333 мб, 760 мм рт. ст. ® 1013 мб.

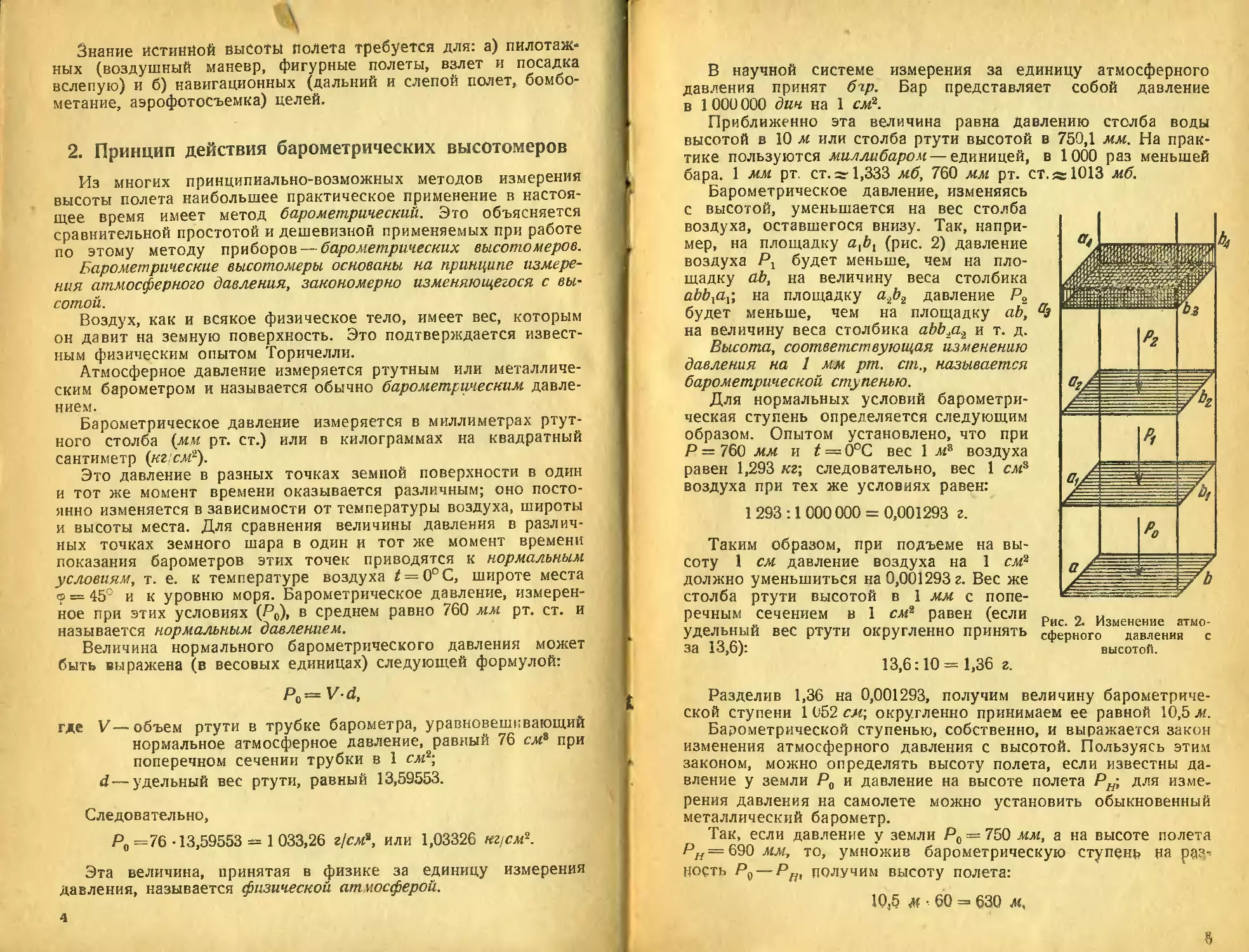

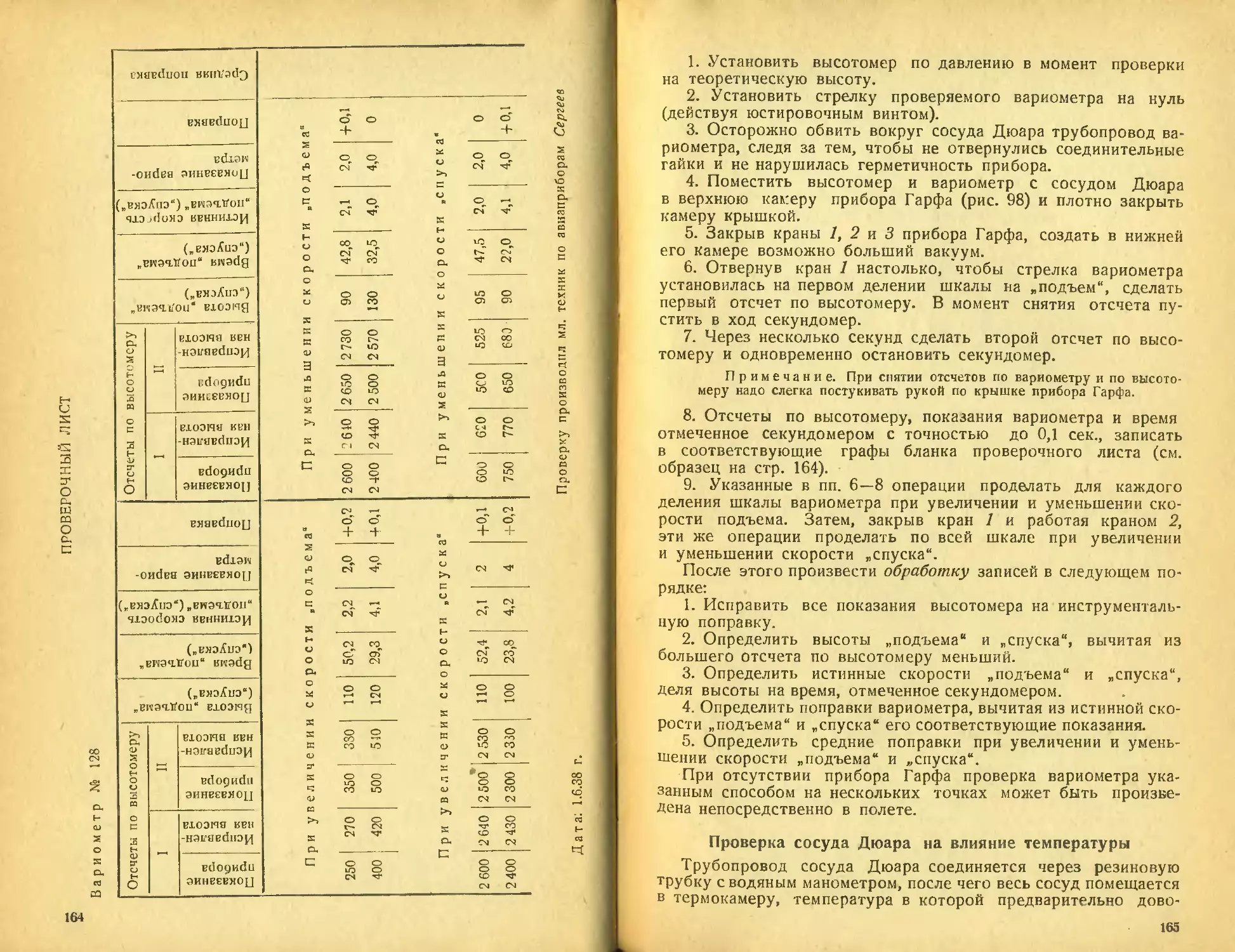

Барометрическое давление, изменяясь

с высотой, уменьшается на вес столба

воздуха, оставшегося внизу. Так, напри-

мер, на площадку a{bt (рис. 2) давление

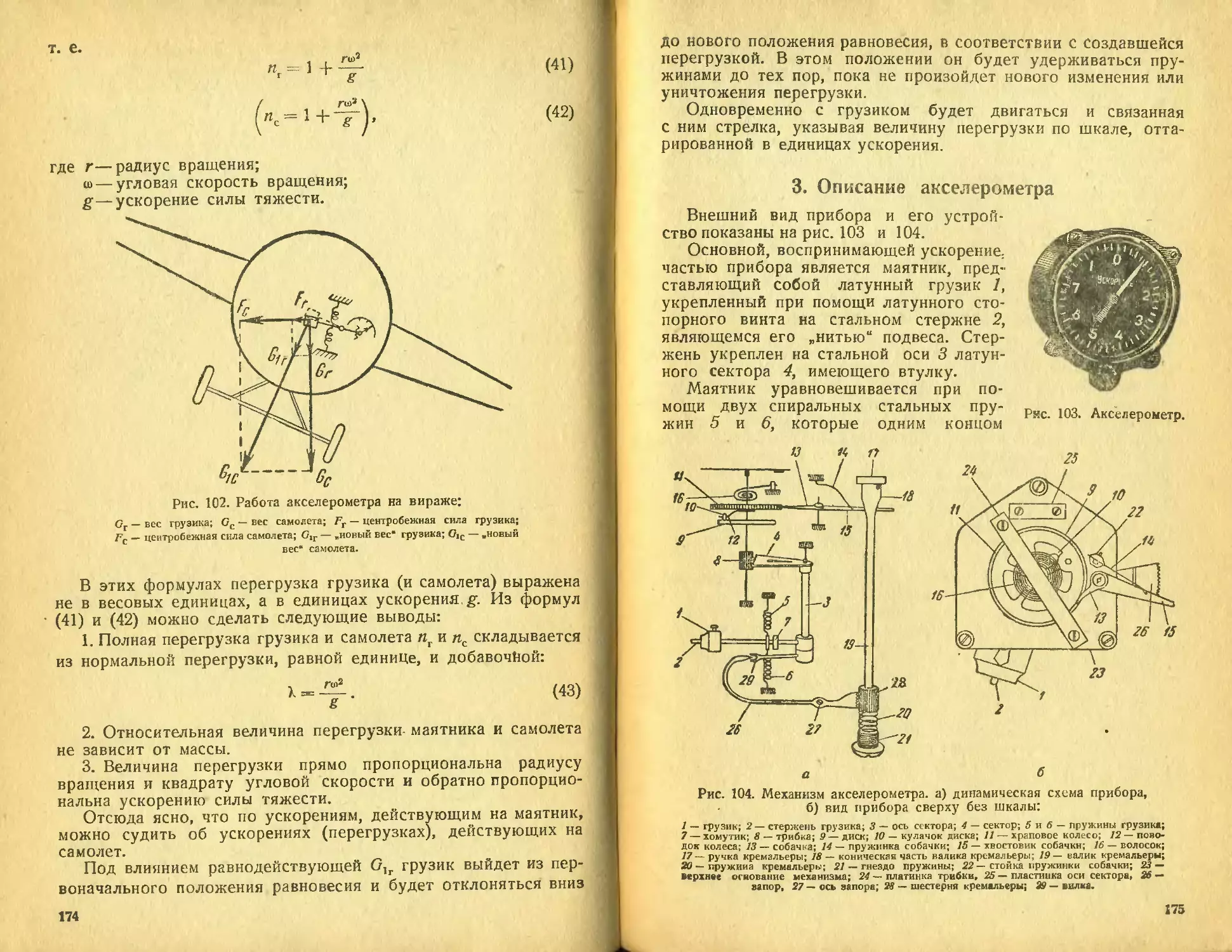

воздуха Рх будет меньше, чем на пло-

щадку ab, на величину веса столбика

abbxax\ на площадку агЬ2 давление Р2

будет меньше, чем на площадку ab,

на величину веса столбика abb,a2 и т. д.

Высота, соответствующая изменению

давления на 1 мм рт. ст., называется

барометрической ступенью.

Для нормальных условий барометри-

ческая ступень определяется следующим

образом. Опытом установлено, что при

Р = 760 мм и t — 0°С вес 1 м* воздуха

равен 1,293 кг\ следовательно, вес 1 см*

воздуха при тех же условиях равен:

1 293 :1 000 000 = 0,001293 г.

Таким образом, при подъеме на вы-

соту 1 см давление воздуха на 1 см2

должно уменьшиться на 0,001293 г. Вес же

столба ртути высотой в 1 мм с попе-

речным сечением в 1 см2 равен (если

удельный вес ртути округленно принять

за 13,6):

13,6:10= 1,36 г.

Рис. 2. Изменение атмо-

сферного давления с

высотой.

Разделив 1,36 на 0,001293, получим величину барометриче-

ской ступени 1052 см\ округленно принимаем ее равной 10,5 м.

Барометрической ступенью, собственно, и выражается закон

изменения атмосферного давления с высотой. Пользуясь этим

законом, можно определять высоту полета, если известны да-

вление у земли Ро и давление на высоте полета Рн\ для изме-

рения давления на самолете можно установить обыкновенный

металлический барометр.

Так, если давление у земли Ро = 75О мм, а на высоте полета

Рн — 690 мм, то, умножив барометрическую ступень на раз-

ность Рв— Рн, получим высоту полета:

10,5 м •60 = 630 м,

8

Такой способ определения высоты полета весьма неточен,

причем с увеличением высоты ошибки возрастают.

Это объясняется тем, что плотность воздуха с высотой

уменьшается, и, следовательно, барометрическая ступень с высо-

той увеличивается. Например, если в нижних слоях атмо-

сферы (спрессованных давлением верхних слоев) уменьшению

давления на 1 мм рт. ст. будет соответствовать высота 10,5 м

(в среднем), то в более высоких слоях, где плотность воздуха

значительно меньше, изменению давления на 1 мм будет соот-

ветствовать изменение высоты значительно большее.

Плотность воздуха, как функция давления и температуры,

в физике выражается следующей формулой:

Т.-Рн

Т~7° Р0-Гн ’

где весовая плотность воздуха;

70 — нормальная плотность воздуха, т. е. плотность воз-

духа у земли при нормальных условиях;

Го — нормальная абсолютная температура у земли;

Ро — нормальное давление у земли;

Тн — абсолютная температура воздуха на высоте;

Рн— давление воздуха на высоте.

Следовательно, для более точного определения высоты по-

лета необходимо учитывать изменение с высотой плотности

воздуха, т. е. изменение его давления и температуры. В самом

деле, если при нормальных условиях, у земли, вес 1 .и® воздуха

равен 1,293 кг, то на высоте, например, 6 км, где давление

воздуха Ря^360 мм рт. ст. и Гя«249°, вес 1 м* воздуха,

вычисленный по приведенной формуле, будет 7ss0,66 кг, и

барометрическая ступень, подсчитанная аналогично предыду-

щему, будет ~ 20,3 м.

Барометрическая ступень с высотой изменяется постепенно,

в соответствии с постепенным изменением давления и темпе-

ратуры. Поэтому для практического применения данного метода

измерения высоты полета необходимо точно установить зависи-

мость между давлением, температурой и высотой. Ограничи-

ваясь рассмотрением лишь физической стороны вопроса, раз-

берем формулу, выражающую закон распределения барометри-

ческого давления по высоте до 11 км-.

где Рн— давление на высоте в мм рт. ст.;

Ро — давление у земли в мм рт. ст.;

— абсолютная температура у земли;

6

Н— высота в метрах;

tgr — вертикальный температурный градиент1, т. е. вели-

чина, на которую уменьшается температура воздуха

на 1 м высоты;

R — газовая постоянная, равная 29,27.

Анализируя эту формулу, мы видим, что числитель дроби

правой ее части Го— tgr-H есть не что иное, как выражение

абсолютной температуры воздуха на высоте Н, т. е.

— Тн,

так как tsr‘H есть величина изменения температуры от земной

поверхности до высоты И.

Таким образом, для любой высоты можно определить давле-

ние Ри, если известны давление у земли Рй, температура

у земли 7\. и температура на данной высоте Ти.

Температура воздуха для любой высоты от 0 до 11 км при-

ближенно может быть определена и без непосредственного ее

измерения, теоретическим путем, на основании закона распре-

деления температуры по высоте.

Этот закон выражается вертикальным температурным гра-

диентом tgr, установленным на основании опытных исследовании

атмосферы с помощью специальных приборов, поднимаемых

на шарах-зондах, самолетах, стратостатах и т. п.

Температурный градиент есть величина переменная и зави-

сит в основном от местности, времени года и высоты. На прак-

тике пользуются средним значением температурного гра-

диента— 0,0065°/лг, принятым во всех странах. Это значит, что

с поднятием на каждый метр высоты температура уменьшается

на 0,0065е, на 100 м высоты — на 0,65° и на 1000 м— на 6,5°.

Так, если температура у земли 7о=4-2О°, то температура,

например, на высоте 6000 м будет:

tH = tQ — tsr- И = 20° — 0,0065° 6 000 = 20е — 39° = — 19°.

Абсолютная температура, отсчитываемая от абсолютного

нуля, как известно, отличается от температуры, выраженной

в градусах Цельсия, на 273°2; следовательно, Tv = 273° + 20° —

= 293°, и тогда

= 293° — 6,5° • 6 = 254°.

Итак, продолжая анализ формулы (1), мы видим, что давле-

ние на высоте Ри находится в прямой зависимости от давления

у земли Ро и изменяется с изменением последнего. Если, напри-

1 От латинского слова gradior— ступаю, иду.

3 Точнее, на 273,2° К (Кельвина). Так принято обозначать абсолютную тем-

пературу в честь знаменитого английского физика, точно обосновавшего

Понятие абсолютной температуры.

7

I

мер, po = 760 мм и ^=+15°С, т. е. 70 = 288°, то давление

на высоте 1 000 м будет:

1

„ 288-6,5-1 >29,27.0,0065 / 281,5 \5-256 . . „„

РН = 760 (----288~") “ 760 = 67411 ММ

При давлении же у земли Ро = 74О мм, полагая остальные

элементы неизмененными и произведя аналогичные вычисления,

для той же высоты 1 000 м получим Рн = 656,4 мм.

Зависимость между давлением Ри и температурой Тн— пря-

мая, т. е. с увеличением на данной высоте температуры увели-

чивается и давление; при уменьшении же температуры умень-

шается и давление. Физический смысл этой зависимости можно

объяснить так. Температура воздуха на высоте зависит от тем-

пературы его внизу, у земли. Следовательно, при увеличении

температуры у земли увеличивается до некоторых пределов тем-

пература и вышележащих слоев.

При увеличении же температуры воздух, как известно,

расширяясь, поднимается вверх, и тогда давление его на какую-

либо площадку, например as^s (рис. 2), увеличится на вес

поднявшегося снизу столбика воздуха а&Ьф^а\.

При уменьшении температуры происходит обратное явление,

т. е. воздух, сжимаясь, опускается вниз, и давление его на

какую-либо площадку, например aj}it должно уменьшиться на

вес опустившегося столбика воздуха a4Z>4&3a3.

В самом деле, решая предыдущую задачу при условии,

что Ро остается неизменным, равным 760 мм, а температура

воздуха у земли будет, например, t0 = — 10° С или 7'0 = 263° С,

получим:

Р = 760 5,2°6 = 666,3 мм,

я zoo

т. е. давление на высоте 1000 м равно уже не 674,1 мм,

а 666,3 мм.

Газовая постоянная /?, характеризующая собой, как известно

из физики, постоянство отношения:

— const = R,

/0 л

введена в формулу (1), при ее выводе, для сокращенного обоз-

начения некоторого постоянного выражения. Составляя показа-

тель степени выражения:

To-tgr-H _ Тн

тГ ~ ’

она тем самым характеризует не пропорциональную, а лога-

рифмическую зависимость между давлением и температурой.

Физический смысл этой степенной зависимости давления от

8

температуры и заключается как раз в том, что барометрическая

ступень изменяется с высотой неравномерно, о чем предвари-

тельно уже было сказано выше.

Решим формулу (1) относительно Н. Разделив обе ее части

на Ро, получим:

р Н __ / ^gr 'Tf\R • tgr

р0' А т0 /

что можно представить в виде

R ‘ *gr_______

'T0-tg,.H

т0

Ро

возведя обе части в степень R’tgr, будем иметь: (Рн\*-*г T0-tg,.H \Pj То

или fP н\^ ’ ^Sr T.-tgr-н^т^} g ,

или {Р'H\R ’ ^Sr tgr-н^т.-т^ s,

откуда т т lpn\R ’& 7о~ *о\77" / н= — tgr

Вынося в числителе правой части То за скобки,

получим:

окончательно

(2)

В этом виде барометрическая формула дает возможность

решать непосредственно поставленную перед нами задачу, т. е.

определять высоту полета, если известны давление и темпера-

тура воздуха у земли и давление на высоте полета.

Допустим, что 70=4-15° С, или ГО = 288°, Ро = 76О мм,

^, = 0,0065°, Ря=660 мм и Р = 29,27.

Тогда

Н = 0,0065

Логарифмируя это выражение, получим:

1g 77 = 1g 288 + lg [1 - N [0,190255 (lg 660 — 1g 760)]I — 1g 0,0065,

9

где N обозначает, что из единицы надо вычитать число (nume-

rus), найденное в логарифмических таблицах по логарифму,

полученному в квадратных скобках. Решая это выражение,

получим:

lg Н -3,06973.

По таблицам логарифмов находим Н — 1 174 м.

Вычислив аналогичным путем по тем нее данным высоту для

давлений 560 лл, 460 мм, 160 мм и 260 мм, получим гипсо-

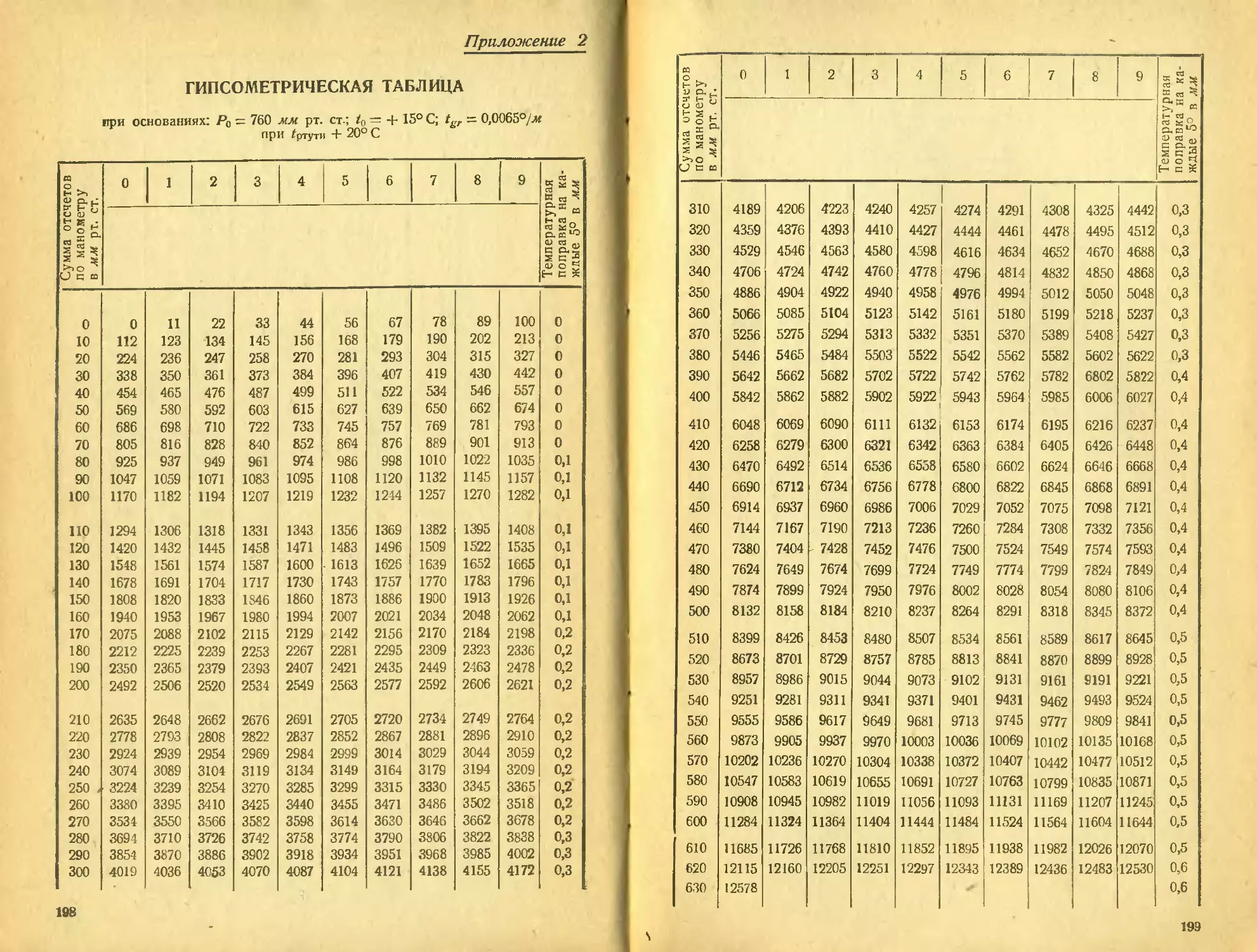

метрическую табл. 1.

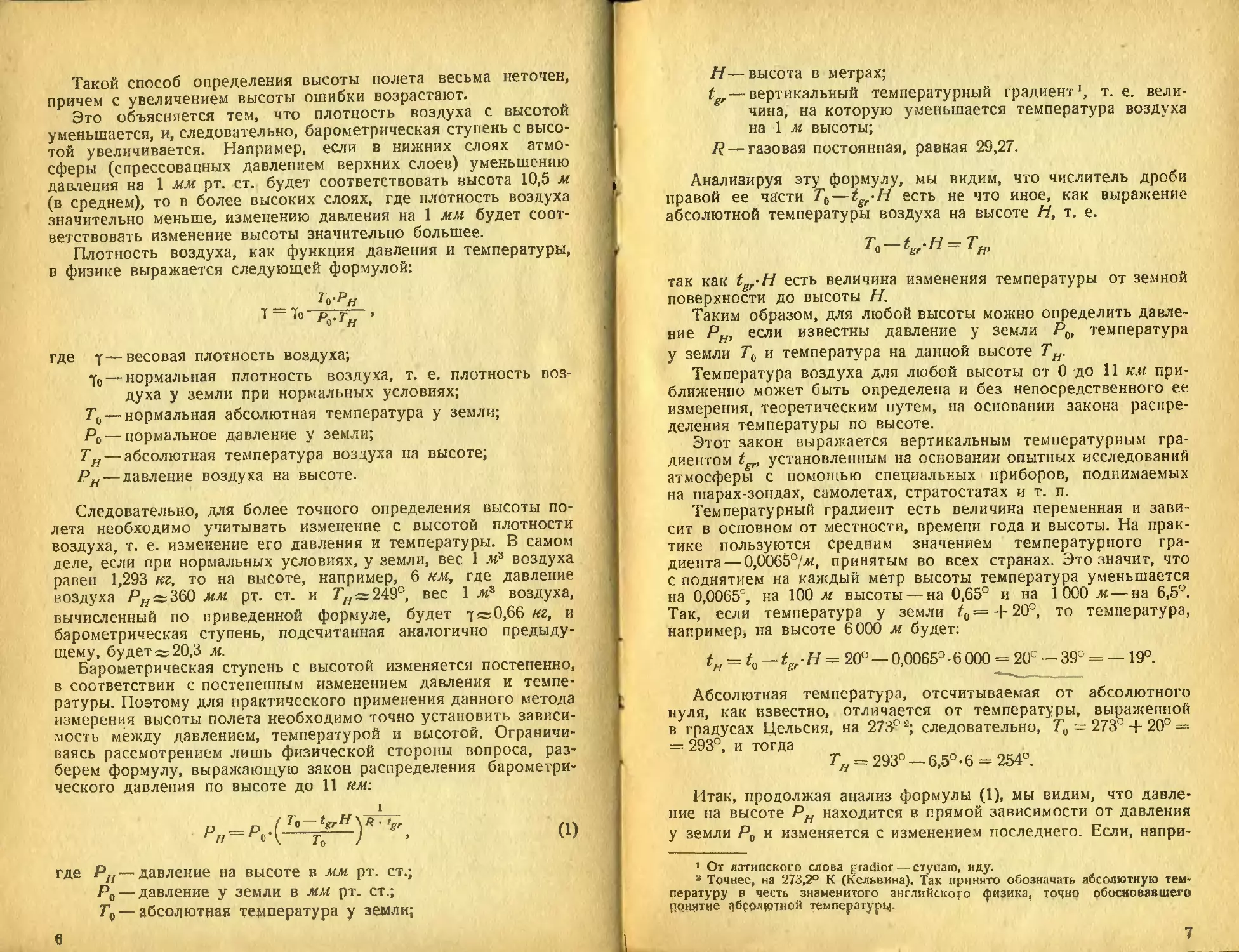

ТАБЛИЦА 1

Рив мм Нв м Изменение Н на каждые 100 мм в м Барометриче- ская ступень

760 0

660 1 174 1174 11,74

560 2501 1327 13,27

460 4 040 1539 15,39

360 5882 1842 18,42

260 8025 2143 21,43

Построенная по данным этой таблицы

в произвольном масштабе схема (рис. 3)

дает наглядное представление о харак-

тере распределения давления по высоте,

т. е. о барометрической ступени, поло-

женной в основу барометрического метода

измерения высоты полета.

Но формулой (1), как было сказано

выше, зависимость между давлением и

высотой сравнительно точно может быть

Им 8025 Рмм 260

гр1з

5882 ЧРП

18,82 860

8O8O

15,38

2501 560

13,27

1178 660

11,78 WWWWSTTTZ

0 VMM 760 777777

Рис. 3. Схема барометри-

ческой ступени.

(3)

определена только до высоты 11 км. Для больших высот,

где температура воздуха остается более или менее постоянной

(t —— 56,5°С или Т — 273° — 56,5° — 216,5°), эта зависимость

выражается иной формулой:

lgP« = lgP„-

Н— 11 000

2,30258-А’-Тп ’

где Рн— давление на высоте в мм рт. ст.;

Н—высота, большая 11000 м-,

Рп — давление на высоте 11000 м в мм рт. ст.;

Тп— температура воздуха на высоте 11 000 л, равная 216,5°;

R— газовая постоянная, равная 29,27.

Физический смысл формулы (3) тот же, что и формулы (1).

Решив ее относительно Н, получим:

/7=11000—2,30258 /?• 7^ 1g(4)

Формулы (1) и (3) называют обычно формулами барометри-

ческого давления или барометрическими формулами, а фор-

мулы (2) и (4) — гипсометрическими1, так как с их помощью

определяется высота по известному давлению. Заметим, что

высотомеры рассчитывались также по другой формуле, изве-

стной в литературе под названием барометрической формулы

Лапласа:

= Ро ~~ 18401,2(1 + =/ср) >

или

/7=18401,2 (1 +4p)lg^, (6)

где Н—высота в метрах;

Ро — давление у земли в мм рт. ст.;

Рн— давление на высоте в мм рт. ст.;

/ср —средняя температура столба воздуха высотой /7;

а —температурный коэфициент расширения воздуха, рав-

ный , или 0,С03663.

О

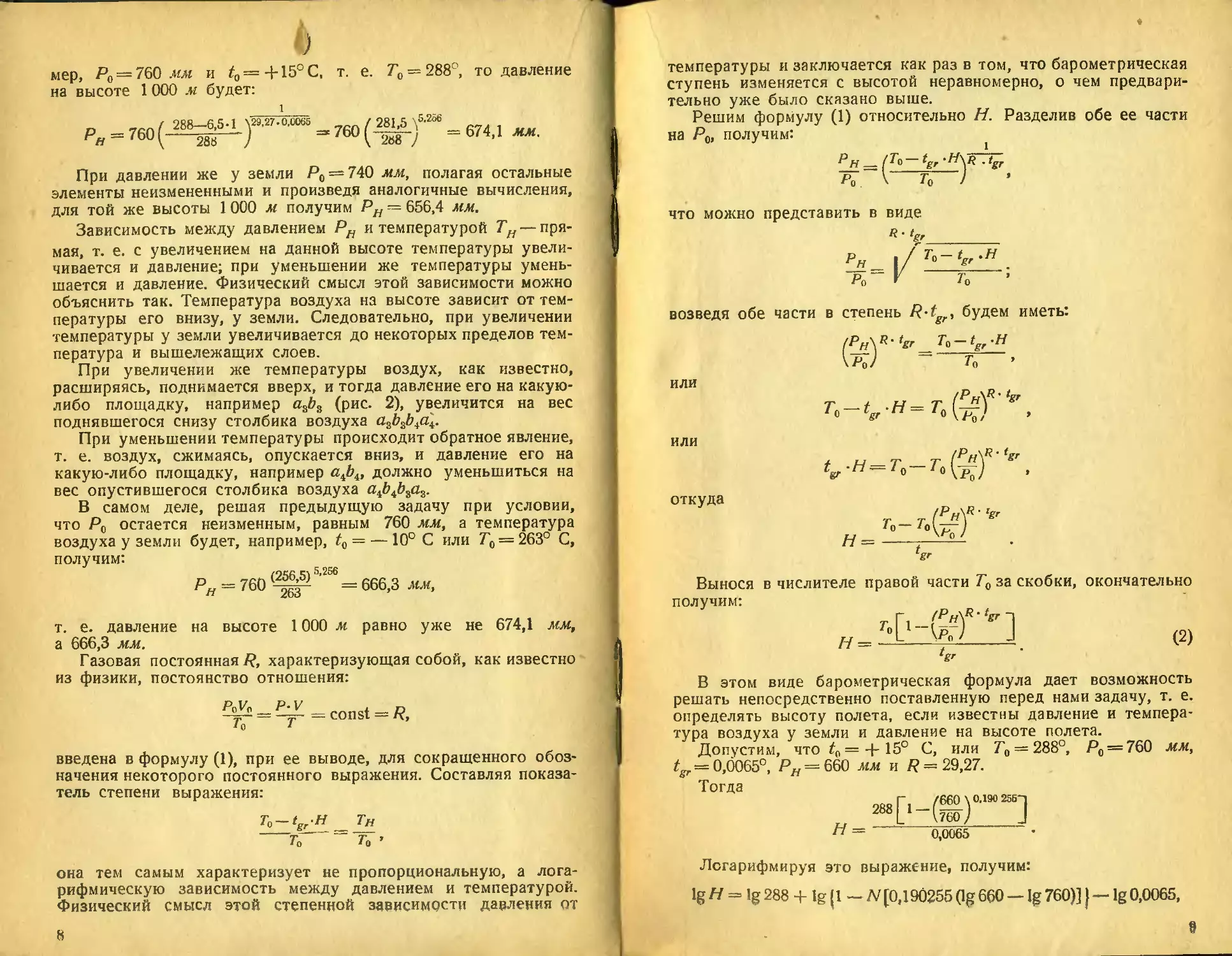

ТАБЛИЦА 2

н в м Рн мм рт. ст. по фор- муле (1) Р /г мм рт. ст. по фор- муле (5) Разность в мм рт. ст. между значе- ниями Рпо формулам (1) и (5; Ошпбка в вы- соте, вычис- ленной по формуле (6), в м *

1000 674,10 674,10 0 0

2 000 £96,17 596,21 0,04 0,5

3 000 525,80 52э,88 0,08 1,0

4 000 462,21 462,38 0,17 3,0

5000 405,04 405,34 0,30 6,0

6 000 353,73 354,21 0,48 10,0

7 000 307,81 303,50 0,69 16,0

8000 266,85 267,75 0,90 23,0

9 0С0 230,42 231,56 1,14 33,0

10000 198,58 199,58 1,0 48,0

11000 169,58 171,68 2,10 78,0

» От греческого спора hypsos (гирсос) — рысотд,

11

Формула Лапласа менее точна вследствие того, что она

учитывает среднюю температуру столба воздуха данной

высоты, а не постепенное, непрерывное изменение температуры

всего этого столба. Так, вычисление давления для однижи тех

же высот по формулам (1) и (5) при Ро = 760 мм, То = 288° и

= 0,0065° дает расхождения, приведенные в табл. 2 на стр. 11.

Так как старые высотомеры предназначались только для

высот до 6—8 км и обладали сравнительно невысокой чувстви-

тельностью, то расчет их по формуле Лапласа (5), дающей

максимальную погрешность на 6 км—10 м и на 8 км — 23 м,

практически можно считать точным. На больших же высотах

ошибки заметно увеличиваются, и поэтому новые высотомеры,

предназначенные для измерения высот порядка 12 км и больше

и отличающиеся более высокой чувствительностью, рассчиты-

ваются по формуле (1).

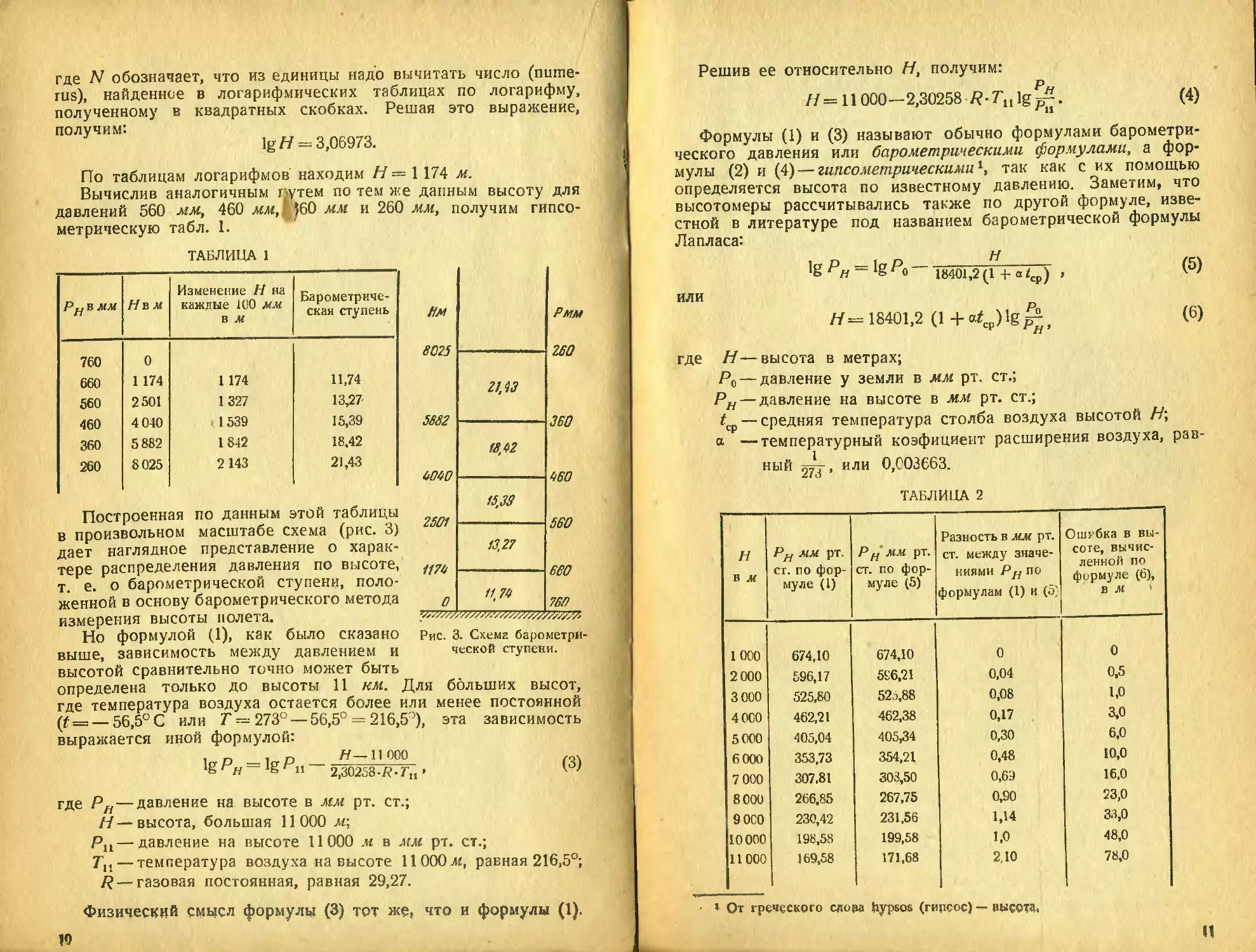

Рис. 4. Барометрический

высотомер.

Шкапа

Рис. 5. Принципиальная схема высотомера

старой конструкции.

Из сущности барометрического метода измерения высоты

следует, что прибор, построенный на этом принципе, должен

измерять изменяющееся с высотой атмосферное давление и

автоматически переводить его в высоту. Все существующие

типы барометрических высотомеров как у нас, так и за грани-

цей представляют собой обыкновенные металлические барометры

различных конструкций, снабженные высотной шкалой (рис. 4).

Рассмотрим две принципиальные схемы высотомеров отече-

ственного производства.

На рис. 5 изображена принципиальная схема прибора старой

конструкции. Основной, воспринимающей атмосферное давление

частью всякого барометрического высотомера является метал-

лическая гофрированная анероидная 1 коробка Види, из которой

1 От греческих слов „ап“ — отрицательная частица и ,аёг“ — .воздух”;

„ан (а) ероид“ — безвоздушный. Барометр-анероид с пустой коробкой был

изобретен французским инженером Л. Види в 1848 г,

1?

выкачан воздух. Под действием

атмосферного давления у земли

коробка стремится сжаться, че-

му противодействует сильная

стальная пружина, соединенная

одним концом с коробкой через

специальную стойку, а другим

концом закрепленная на какой-

либо неподвижной части меха-

низма. С поднятием на высоту

и, следовательно, с уменьше-

нием атмосферного давления

коробка разжимается, пружина

растягивается и при помощи

передающего механизма, пред-

ставляющего собой систему

рычагов, приводит в движение

стрелку прибора, показываю-

щую высоту в метрах.

Таким образом, механизм

прибора постоянно находится

под действием двух сил: а) силы

Рис. 6. Принципиальная схема высото-

мера новой конструкции.

упругости коробки и пружины •

и б) силы атмосферного давления. Когда обе эти силы равны,

то вся система прибора находится в положении равновесия и

стрелка стоит на делении, соответствующем высоте полета.

При снижении самолета, т. е. при увеличении атмосферного

давления, равенство указанных выше сил нарушается, механизм

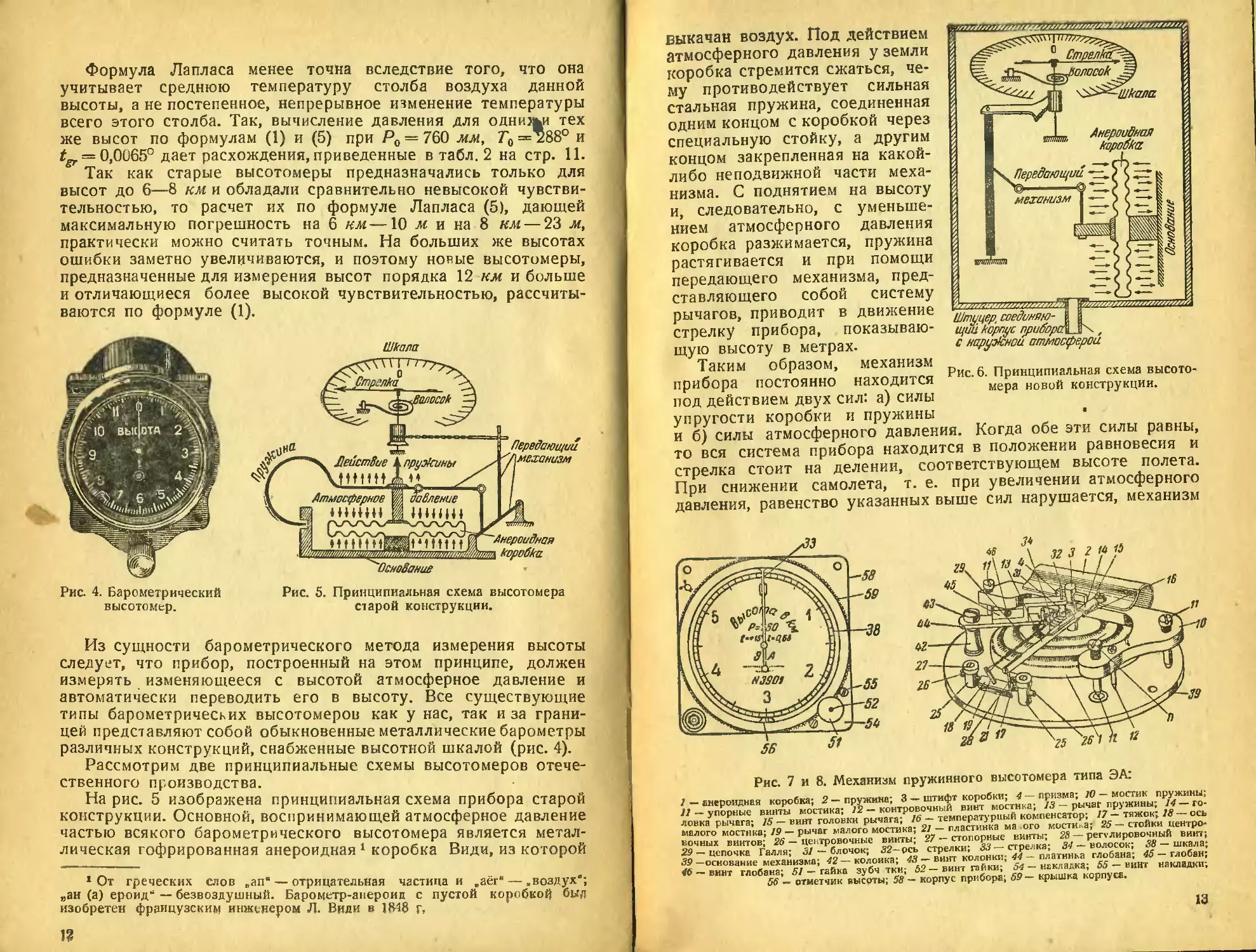

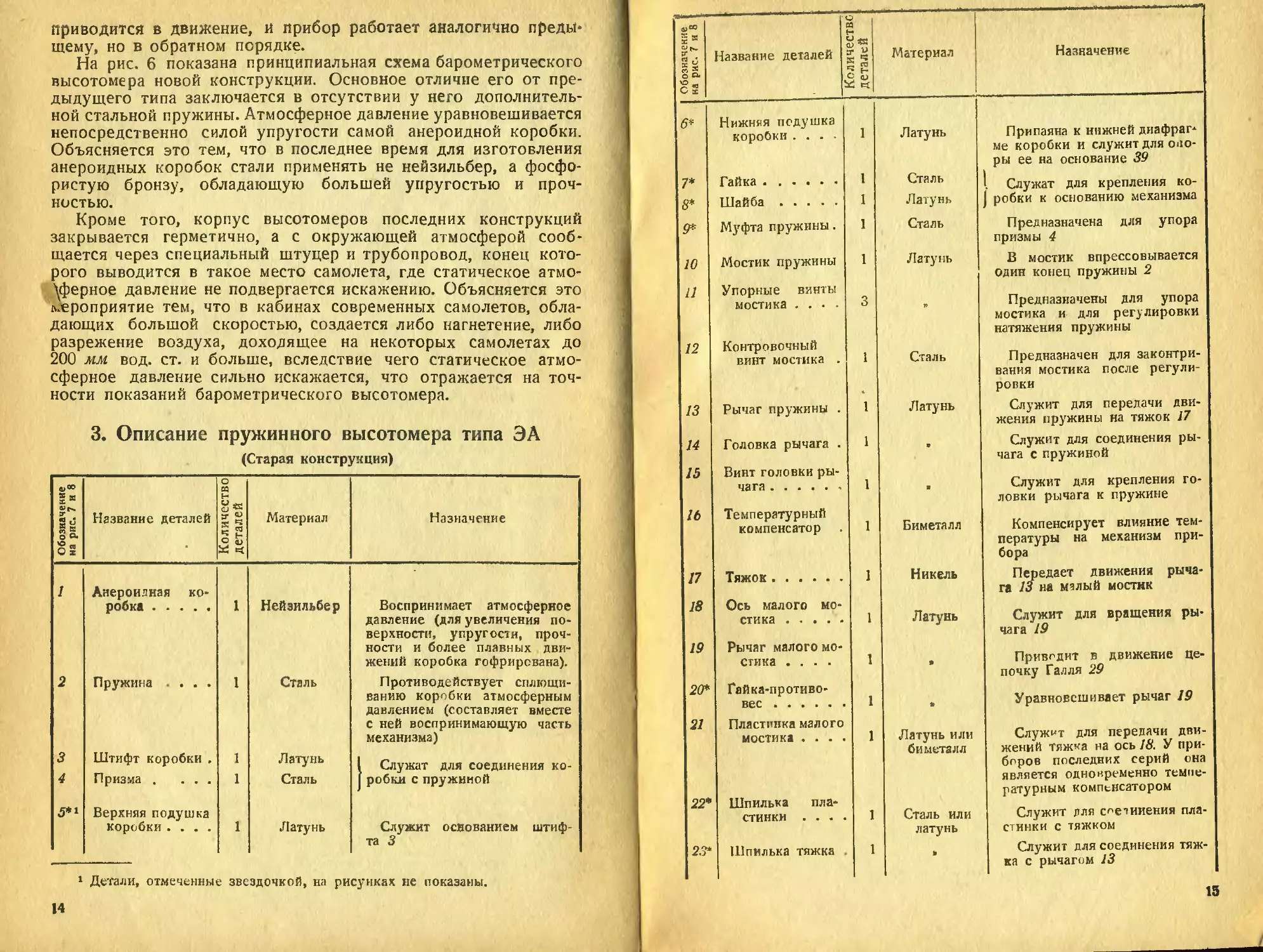

Рис. 7 и 8. Механизм пружинного высотомера типа ЭА:

1 — анероидная коробка; 2 — пружина; 3 — штифт коробки; 4 — призма; 10 — мостик пружины;

11 —- упорные винты мостика; 12 — контровочный винт мостнка; 13 — рычаг пружины; 14 — го-

ловка рычага; 15 — винт головки рычага; 16 — температурный компенсатор; 17 — тяжок; 18 — ось

малого мостнка; 19 — рычаг малого мостика; 21 — пластинка ма .ого мостила; 25 — стойки центро-

вочных винтов; 26 — центровочные винты; 27 — стопорные винты; 28 — регулировочный винт;

29 — цепочка Галля; 31 — блочок; 32—ось стрелки; 33—стрелка; 34 — волосок; 38 — шкала;

ЗР —основание механизма; 42—колонка; 43 — винт колонки; 44 — платннка глобана; 45 — глобан;

46 — винт глобана; 51 — гайка зубч ткн; 52 — винт гайки; 54 — накладка; 55 — винт накладки;

56 — отметчик высоты; 58 — корпус прибора; 59 — крышка корпуса.

13

приводится в движение, и прибор работает аналогично преды*

тему, но в обратном порядке.

На рис. 6 показана принципиальная схема барометрического

высотомера новой конструкции. Основное отличие ею от пре-

дыдущего типа заключается в отсутствии у него дополнитель-

ной стальной пружины. Атмосферное давление уравновешивается

непосредственно силой упругости самой анероидной коробки.

Объясняется это тем, что в последнее время для изготовления

анероидных коробок стали применять не нейзильбер, а фосфо-

ристую бронзу, обладающую большей упругостью и проч-

ностью.

Кроме того, корпус высотомеров последних конструкций

закрывается герметично, а с окружающей атмосферой сооб-

щается через специальный штуцер и трубопровод, конец кото-

рого выводится в такое место самолета, где статическое атмо-

сферное давление не подвергается искажению. Объясняется это

л.ероприятие тем, что в кабинах современных самолетов, обла-

дающих большой скоростью, создается либо нагнетение, либо

разрежение воздуха, доходящее на некоторых самолетах до

200 мм вод. ст. и больше, вследствие чего статическое атмо-

сферное давление сильно искажается, что отражается на точ-

ности показаний барометрического высотомера.

3. Описание пружинного высотомера типа ЭА

(Старая конструкция)

Обозначение на рис. 7 и 8 Название деталей Количество деталей Материал Назначение

1 Анероидная ко-

робка 1 Нейзильбер Воспринимает атмосферное давление (для увеличения по- верхности, упругости, проч- ности и бол~е плавных дви- жений коробка гофрирована).

2 Пружина .... 1 Сталь Противодействует сплющи- ванию коробки атмосферным давлением (составляет вместе

с ней аоспринимающую часть механизма)

3 Штифт коробки . 1 Латунь I Служат для соединения ко-

4 Призма . ... 1 Сталь I робки с пружиной

5*1 Верхняя подушка

коробки .... 1 Латунь Служит основанием штиф та 3

Детали, отмеченные звездочкой, на рисунках не показаны.

14

Обозначение I на рис. 7 и 8 I Название деталей Количество! деталей I Материал Назначение

5* 7* 8* 9* 10 11 12 13 14 15 lb 17 18 19 20* 21 22* 23* Нижняя подушка коробки .... Гайка Шайба Муфта пружины. Мостик пружины Упорные винты мостика .... Контровочный винт мостика . Рычаг пружины . Головка рычага . Винт головки ры- чага Температурный компенсатор Тяжок Ось малого мо- стика Рычаг малого мо- стика .... Гайка-противо- вес Пластинка малого мостика .... Шпилька пла- стинки .... Шпилька тяжка . 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 Латунь Сталь Латунь Сталь Латунь » Сталь Латунь » я Биметалл Никель Латунь * Латунь или биметалл Сталь или латунь * Припаяна к нижней диафраг- ме коробки и служит для опо- ры ее на основание 39 1. Служат для крепления ко- , робки к основанию механизма Предназначена для упора призмы 4 В мостик впрессовывается один конец пружины 2 Предназначены для упора мостика и для регулировки натяжения пружины Предназначен для законтри- вания мостика после регули- ровки Служит для передачи дви- жения пружины на тяжок 17 Служит для соединения ры- чага с пружиной Служит для крепления го- ловки рычага к пружине Компенсирует влияние тем- пературы на механизм при- бора Передает движения рыча- га 13 на малый мостик Служит для вращения ры- чага 19 Приводит в движение це- почку Галля 29 Уравновешивает рычаг 19 Служит для передачи дви- жений тяжка на ось 18. У при- боров последних серий она является одновременно темпе- ратурным компенсатором Служит для соединения пла- стинки с тяжком Служит для соединения тяж- ка с рычагом 13

15

Обозначение на рае. 7 и 8 Название деталей Количестве! деталей [ Материал Назначение

24* Винт пластинки . 1 Сталь Служит для крепления пла- стинки к оси 18

25 Стойка центро- вочных винтов 2 Латунь Служит для крепления ма- лого мостика

26 Центровочные винты 2 Сталь Служат для крепления и вращения оси 18

27 Стопорные винты 9 Латунь Контрят центровочные винты

.8 Регулировочный винт ..... 1 Сталь Предназначен для регули- ровки прибора

29 Цепочка Галля 1 Вращает блочок 31 при уве- личении давления

3b* Шпилька цепочки 1 Сталь или латунь Служит для соединения це- почки с рычагом 19

31 Блочок 1 Латунь Служит для вращения оси стрелки и наматывания цепоч- ки 29 при уменьшении давле- ния

32 Ось стрелки . . 1 Сталь

33 Стрелка ...... 1 Латунь Служит для отсчета показа- ний прибора

34 Волосок 1 Бронзт или сталь Вращает блочок при умень- шении давления, вследствие чего освобождающаяся часть цепочки Галля наматывается на блочок. Кроме того, выбирает люфты в местах соединения деталей

35* Муфта волоска . 1 Латунь Предназначена для крепле- ния волоска на оси стрелки

36* 37* Стойка волоска . Шпилька волоска 1 1 в Сталь или латунь Служат для крепления конца волоска

38 Шкала 1 Латунь Служит для отсчета высоты. (Цена деления 100 м. Деления оцифрованы через 1 км. Все цифры и деления через ка- ждые 500 м покрыты светя- щейся массой. Шкала равно- мерна и стандартна. Выпу- скаются приборы со шкалой до 6 и 8 км}

16

Обозначение на рис. 7 и 8 Название деталей Количество деталей Материал Назначение

39 Основание меха- низма 1 Латунь На основании монтируется

40* Винты основания 2 механизм

41* Шайбы 2 п | Служат для крепления ме- 1 ханизма к корпусу

42 Колонка ..... 1 а 1 Служат для крепления пла-

43 Винт колонки . . 1 » г тинки глобана

44 Платинка глобана I V Служит для крепления гло-

45 Глобан 1 в бана и оси стрелки Служит для крепления оси

46 Винт глобана . . 1 в стрелки 1 Служат для крепления гло-

47* Штифт глобана . 1 и г бана

48* Подпятник оси стрелки .... 1 Сталь Служит опорой для оси

49* Винт подпятника 1 » стрелки Служит для крепления под-

50* Ведущая зубчатка 1 Латунь пятника Служит для вращения шка- лы Служит для вращения зуб-

51 Гайка зубчатки . 1 »

52 Винт гайки . . . 1 Сталь чатки Предназначен для крепления

53* Пружина .... 1 п гайки 51 к оси зубчатки Служит для создания тре- ния Закрывает зубчатку 50

54 Накладка .... / 1 Латунь

55 Впит накладки . 2 и Служит для крепления на-

56 Отметчик высоты 1 » кладки к корпусу Служит для отметки нужной

57* Рант 1 Алюминий высоты Является опорой для стекла

58 Корпус прибора . 1 I Алюминий и прижимает шкалу к кор- пусу Предназначаются для поме-

59 Крышка корпуса 1 > или J бакелит щения механизма

60* Стекло 1 | Закрывают прибор, предо-

61* Прокладка стекла 1 Резина [' храняя его от поломки и за- .1 грязнения

Габарит прибора—105X105x50 мм. Вес прибора (сред-

ний)— 415 г.

2 Агмационные

приборы. Ч. II.

17

Разборка и сборка высотомера типа ЭА

присос

'Стекло

ДаВито

Кораус

РезикоЗсий

присос.

Корпус

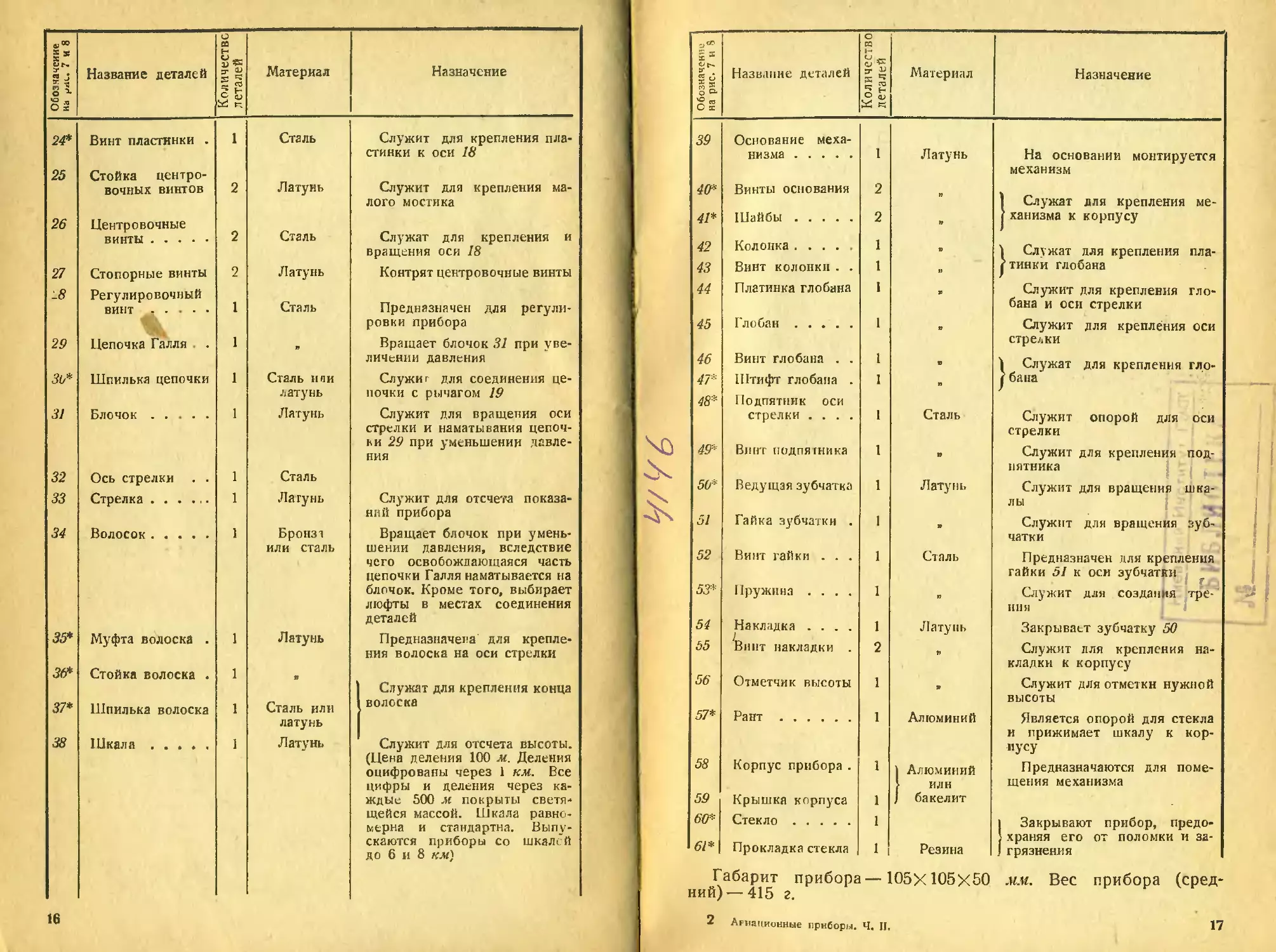

Рис. 9. Съемка стекла резиновым

присосом.

Разборка прибора производится в следующем порядке.

Вскрыть прибор и снять ведущую зубчатку:

1. Вывернуть винт гайки зубчатки.

2. Снять гайку зубчатки.

3. Отвернуть крышку прибора рукой или специальным при-

способлением, состоящим из двух деревянных, шарнирно сое-

диненных полуколец с ручками (внутренняя поверхность полу-

колец обтянута кожей).

4. Снять отметчик высоты.

5. Снять стекло специальным присосом (рис. 9). Если

стекло с прокладкой присохло к корпусу, то, пустив предва-

рительно несколько капель бен-

зина, осторожно отделить его

острой часовой отверткой.

6. Снять прокладку стекла.

7. Снять рант стекла.

8. Снять стрелку.

9. Снять шкалу.

10. Вывернуть винты наклад-

ки ведущей зубчатки.

11. Снять накладку.

12. Снять пружину зубчатки.

13. Снять зубчатку.

Вынуть механизм из

корпуса:

1. Вывернуть два винта осно-

вания.

2. Вынуть механизм из кор-

пуса.

3. Вынуть шайбы винтов основания из корпуса.

Снять платинку глобана с механизмом:

1. Отвернуть на 0,5 оборота винт колонки глобана, при-

держивая глобан пальцем до тех пор, пока платинка гло-

бана не подтянется цепочкой Галля доотказа к малому

мостику.

2. Вынув шпильку, отъединить цепочку Галля от рычага

малого мостика.

3. Вывернуть винт колонки глобана.

4. Снять платинку глобана вместе со смонтированными на

ней деталями.

5. Снять колонку глобана.

Разобрать механизм платинки глобана:

1. Вынув шпильку, освободить конец волоска.

2. Вывернуть винт глобана.

3. Снять глобан.

4. Снять ось стрелки с волоском.

5. Вывернуть винт подпятника оси стрелки.

6. Снять подпятник.

18

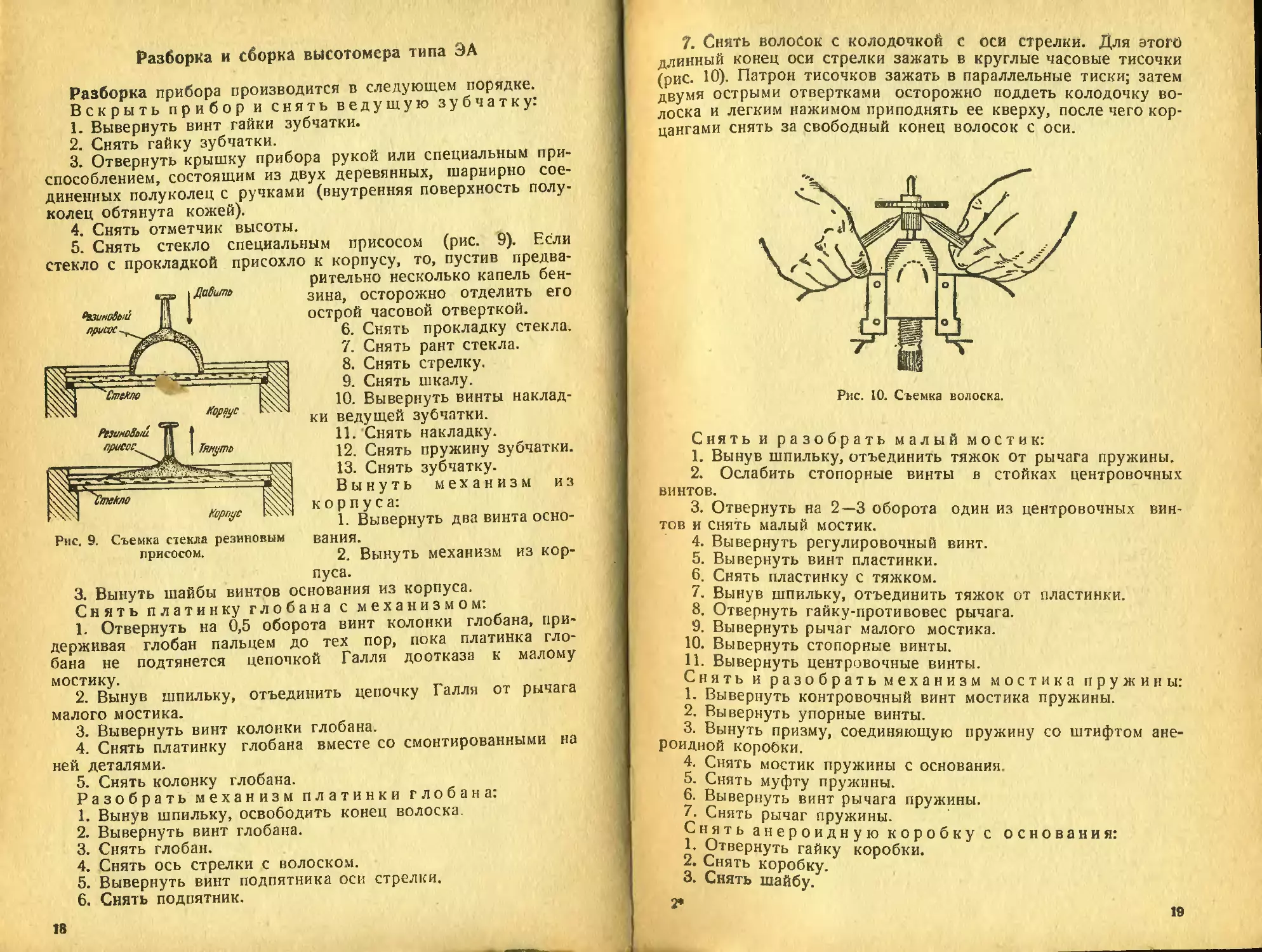

7. Снять волосок с колодочкой с оси стрелки. Для этого

длинный конец оси стрелки зажать в круглые часовые тисочки

(рис. Ю). Патрон тисочков зажать в параллельные тиски; затем

двумя острыми отвертками осторожно поддеть колодочку во-

лоска и легким нажимом приподнять ее кверху, после чего кор-

цангами снять за свободный конец волосок с оси.

Рис. 10. Съемка волоска.

Снять и разобрать малый мостик:

1. Вынув шпильку, отъединить тяжок от рычага пружины.

2. Ослабить стопорные винты в стойках центровочных

винтов.

3. Отвернуть на 2—3 оборота один из центровочных вин-

тов и снять малый мостик.

4. Вывернуть регулировочный винт.

5. Вывернуть винт пластинки.

6. Снять пластинку с тяжком.

7. Вынув шпильку, отъединить тяжок от пластинки.

8. Отвернуть гайку-противовес рычага.

9. Вывернуть рычаг малого мостика.

10. Вывернуть стопорные винты.

11. Вывернуть центровочные винты.

Снять и разобрать механизм мостика пружины:

1. Вывернуть контровочный винт мостика пружины.

2. Вывернуть упорные винты.

3. Вынуть призму, соединяющую пружину со штифтом ане-

роидной коробки.

4. Снять мостик пружины с основания

5. Снять муфту пружины.

6. Вывернуть винт рычага пружины.

7. Снять рычаг пружины.

Снять анероидную коробку с основания:

1. Отвернуть гайку коробки.

2. Снять коробку.

3. Снять шайбу.

Сборка прибора производится в следующем порядке.

Поставить анероидную коробку на основание:

1. Поставить шайбу на среднее отверстие основания; осно-

вание положить перед собой вырезом малого мостика

вправо.

2. Поставить на шайбу анероидную коробку аппендиксом

к себе

3. Завернуть гайку коробки. Придерживая коробку на осно-

вании левой рукой, повернуть основание нижней стороной

кверху и завернуть гайку сначала рукой, а затем доотказа клю-

чом или плоскогубцами. Коробка должна лежать параллельно

основанию, а отверстие штифта коробки для призмы — парал-

лельно оси малого мостика.

Собрать и поставить механизм мостика пру-

жины:

1. Поставить рычаг пружины на пружину температурным

компенсатором кверху.

2. Завернуть винт рычага пружины. Придерживая винт кор-

цангами, ввернуть его сначала на 2—3 оборота, затем, придер-

живав мостик левой рукой, ввернуть винт доотказа, наблюдая,

чтобы рычаг стоял строго перпендикулярно к пружине.

3. Вставить муфту пружины в отверстие пружины.

4. Поставить мостик на основание механизма.

5. Соединить призмой коробку с пружиной, для чего нажи-

мом большого пальца левой руки опустить пружину книзу.

6. Ввернуть упорные винты. Ввертывать все винты одно-

временно, не довертывая доотказа на три нитки и наблюдая,

чтобы мостик пружины стоял параллельно коробке.

7. Ввернуть контровочный винт.

Собрать и поставить малый мостик:

1. Ввернуть центровочные винты (не доотказа).

2. Ввернуть стопорные винты (не доотказа).

3. Ввернуть рычаг малого мостика в ось мостика.

4. Привернуть гайку-противовес.

5. Соединить шпилькой тяжок с пластинкой.

6. Укрепить пластинку с тяжком на оси малого мостика.

7. Ввернуть регулировочный винт до соприкосновения

с пластинкой.

8. Поставить малый мостик на центровочные винты, оставив

между осью и винтами незначительный (едва ощутимый рукой)

люфт.

9. Ввернуть стопорные винты доотказа.

10. Соединить шпилькой тяжок с рычагом пружины. Губки

рычага пружины и тяжок должны быть хорошо отшлифованы,

чтобы не было затираний. Между тяжком и рычагом должен

быть незначительный (едва ощутимый рукой) люфт.

Собрать механизм платинки глобана:

1. Посадить колодочку с волоском на ось стрелки. Для

этого длинный конец оси зажать в круглые тисочки, а патрон

тисочков зажать в параллельные тиски. Взяв корцангами воло-

20

сок за свободный конец, надеть его колодочку на ось так,

чтобы спираль волоска, начиная от колодочки, шла против ча-

совой стрелки. Затем корцангами (с легким нажимом) посадить

колодочку доотказа.

2. Привернуть подпятник оси стрелки к платинке глобана.

3. Поставить ось стрелки с волоском на платинку длинным

концом кверху.

4. Вставить штифты глобана в отверстия платинки.

5. Ввернуть винт глобана.

6. Вставить конец волоска в отверстие колонки и закрепить

шпилькой. Отрихтовать (выправить) волосок. Витки волоска

должны лежать в одной плоскости, параллельной основанию

механизма, и спираль должна постепенно уменьшаться к центру.

Поставить платинку глобана с механизмом:

1. Поставить колонку на отверстие основания широким кон-

цом книзу.

2. Поставить платинку на колонку и закрепить винтом (не

доотказа). Конец глобана оставить у малого мостика.

3. Соединить шпилькой цепочку Галля с рычагом малого мо-

стика, намотав предварительно на блочок около двух оборотов

цепочки.

4. Повернуть платинку на место и ввернуть винт колонки

доотказа. Правильность положения платинки проверить шка-

лой. Ось стрелки должна находиться в центре отверстия

шкалы.

Поставить механизм в корпус прибора:

1. Поставить шайбы на отверстия в дне корпуса, повернув

корпус к себе той стороной, на которой ставится ведущая

зубчатка.

2. Поставить на шайбы основание механизма, повернув

его малым мостиком к себе.

3. Ввернуть винты основания механизма. Придерживая ме-

ханизм левой рукой, повернуть корпус кверху дном.

Поставить ведущую зубчатку и закрыть при-

бор:

1. Поставить ведущую зубчатку, пружину (выпуклой сторо-

ной на зубчатку) и накладку.

2. Ввернуть винты накладки.

3. Поставить шкалу так, чтобы с ведущей зубчаткой она

сцеплялась своей средней частью.

4. Посадить стрелку на ось. Стрелка должна сидеть туго;

конец ее должен стоять на нуле, на расстоянии 2 мм от шкалы,

и не задевать за шкалу и за стекло.

5. Поставить рант стекла на шкалу.

6. Поставить резиновую прокладку.

7. Поставить стекло.

8. Поставить на стекло отметчик высоты.

9. Завернуть крышку.

10. Поставить гайку ведущей зубчатки и закрепить ее

винтом.

21

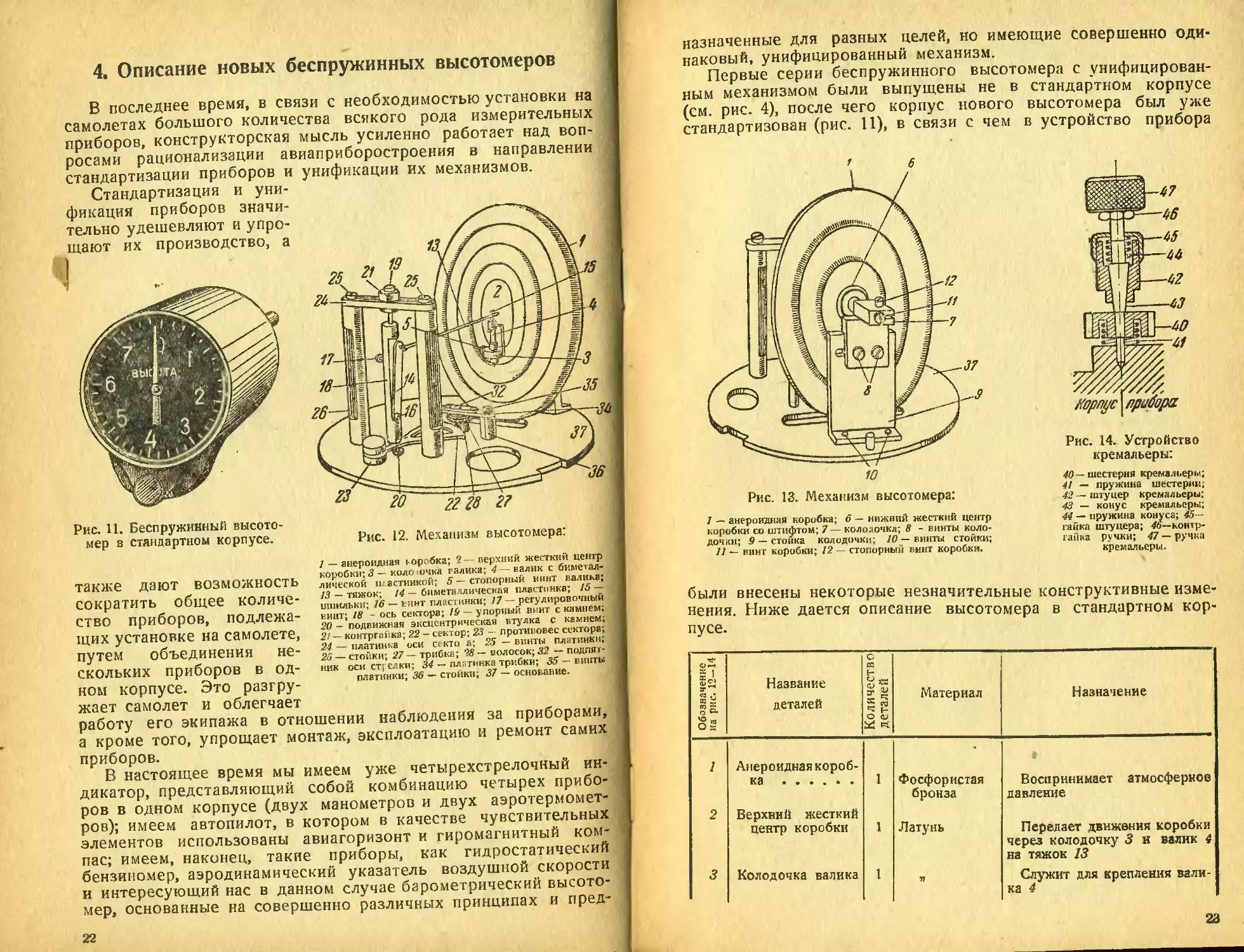

4. Описание новых беспружинных высотомеров

В последнее время, в связи с необходимостью установки на

самолетах большого количества всякого рода измерительных

приборов, конструкторская мысль усиленно работает над воп-

росами рационализации авиаприборостроения в направлении

стандартизации приборов и унификации их механизмов.

Стандартизация и уни-

Рис. 11. Беспружинный высото-

мер в стандартном корпусе.

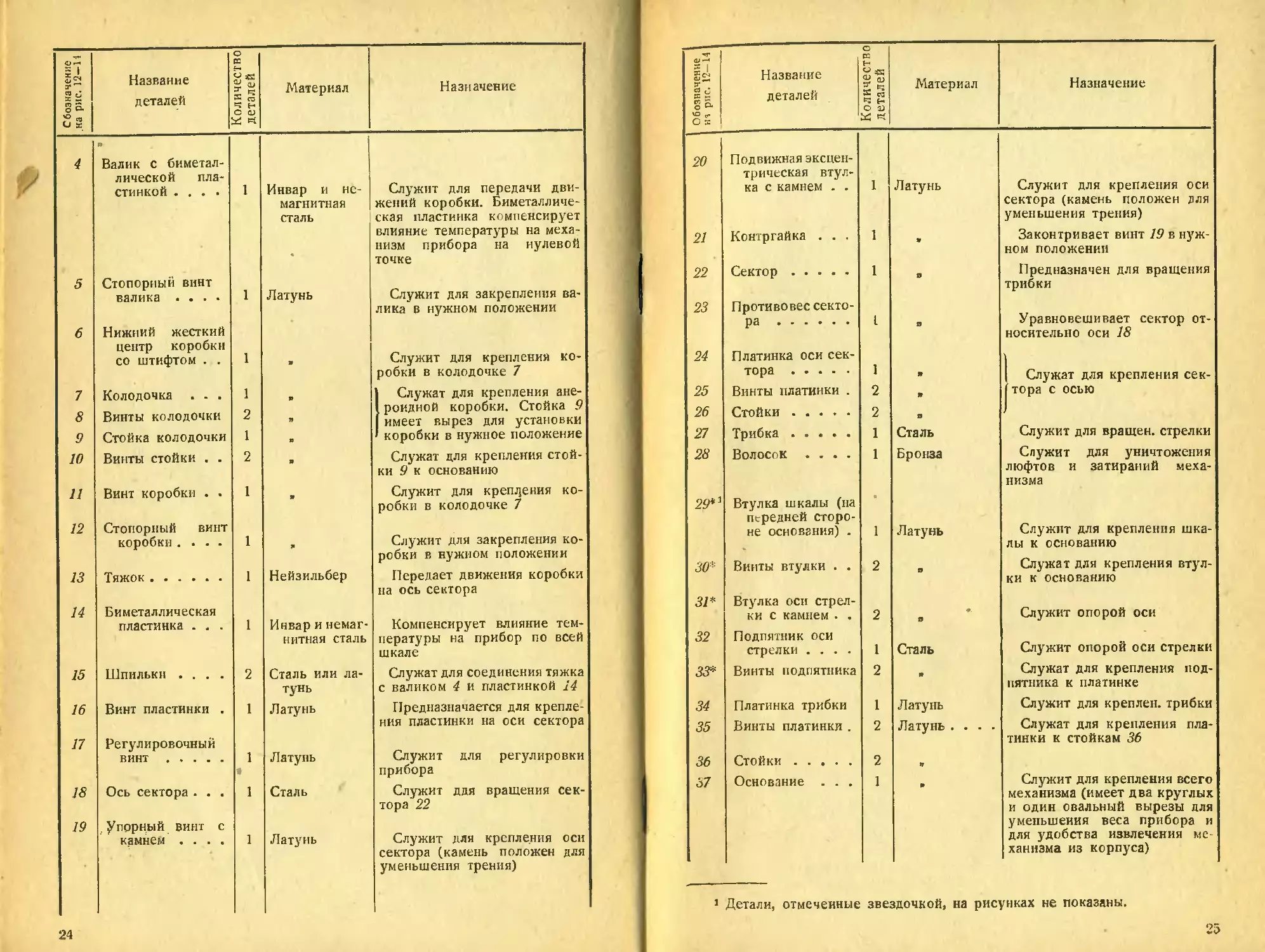

Рис. 12. Механизм высотомера:

также дают возможность

сократить общее количе-

ство приборов, подлежа-

щих установке на самолете,

путем объединения не-

скольких приборов в од-

ном корпусе. Это разгру-

жает самолет и облегчает

7 — анероидная ьоробка; 2—верхний жесткий центр

коробки; 3 — коло очка талика; 4 — валик с биметал-

лической пластинкой; 5 — стопорный винт валика;

13 — тяжок; 14 — биметаллическая пластинка; 15 —

шпильки; 16 — винт пластинки; 17 — регулировочный

винт; 18 - ось сектора; /Р — упорный винт с камнем;

20 — подвижная эксцентрическая втулка с камнем;

2! — контргайка; 22 — сектор; 23 — противовес сектора;

24 — платинка оси секто а; 25 — винты платинки;

26— стойки; 27 — трибка; ?<? — волосок; 32 — подпят-

ник оси стрелки; 34 — платинка трибки; 35 — винты

платинки; 36 — стойки; 37 — основание.

работу его экипажа в отношении наблюдения за приборами,

а кроме того, упрощает монтаж, эксплоатацию и ремонт самих

приборов.

В настоящее время мы имеем уже четырехстрелочный ин-

дикатор, представляющий собой комбинацию четырех прибо-

ров в одном корпусе (двух манометров и двух аэротермомет-

ров); имеем автопилот, в котором в качестве чувствительных

элементов использованы авиагоризонт и гиромагнитный ком-

пас; имеем, наконец, такие приборы, как гидростатический

бензиномер, аэродинамический указатель воздушной скорости

и интересующий нас в данном случае барометрический высото-

мер, основанные на совершенно различных принципах и пред-

22

назначенные для разных целей, но имеющие совершенно оди-

наковый, унифицированный механизм.

Первые серии беспружинного высотомера с унифицирован-

ным механизмом были выпущены не в стандартном корпусе

(см. рис. 4), после чего корпус нового высотомера был уже

стандартизован (рис. 11), в связи с чем в устройство прибора

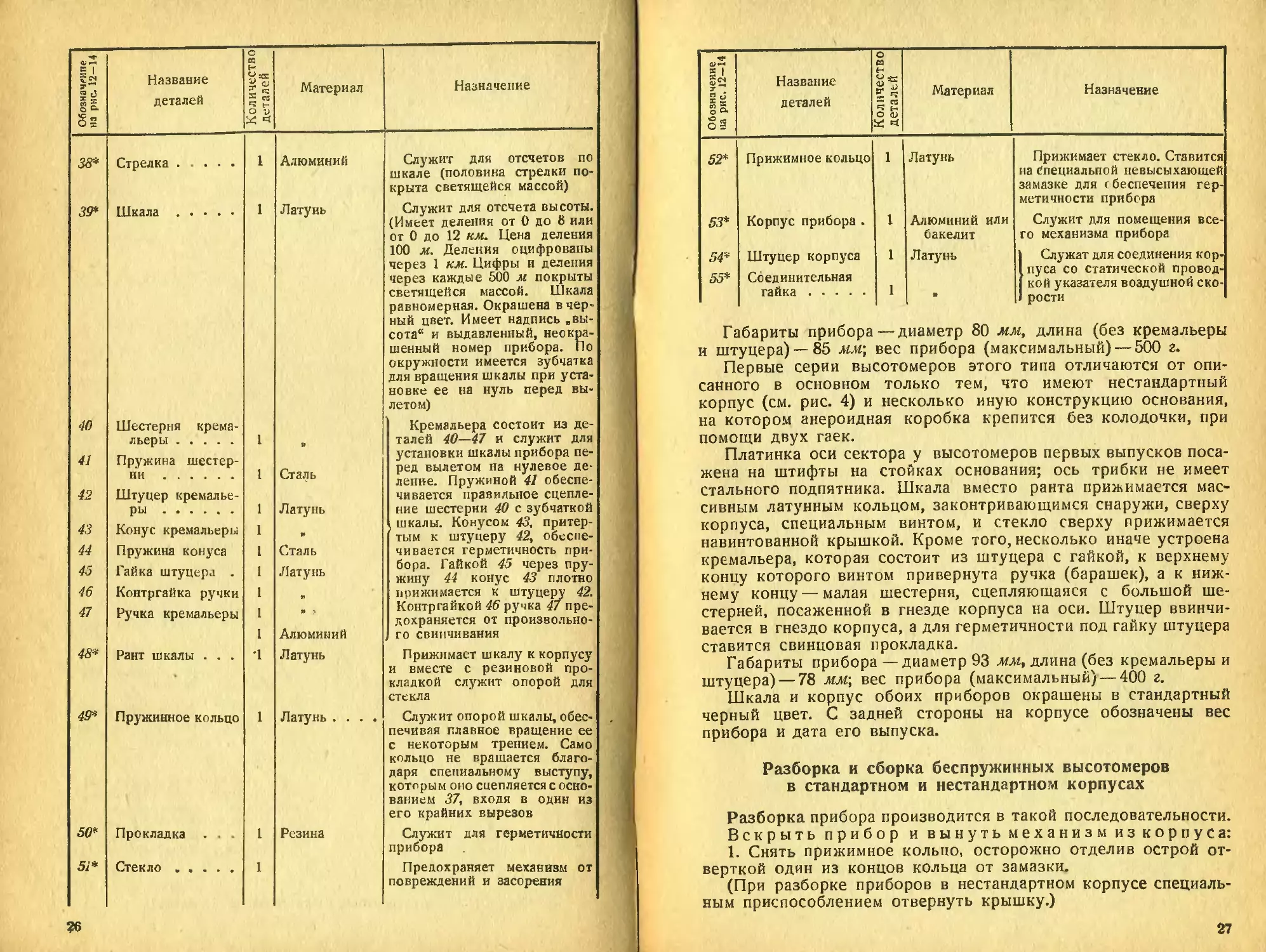

Рис. 13. Механизм высотомера:

1 — анероидная коробка; б — нижний жесткий центр

коробки со штифтом; 7 — колодочка; 8 - винты коло-

дочки; 9 — стойка колодочки; 10 — винты стойки;

11 — винт коробки; 12 — стопорный винт коробки.

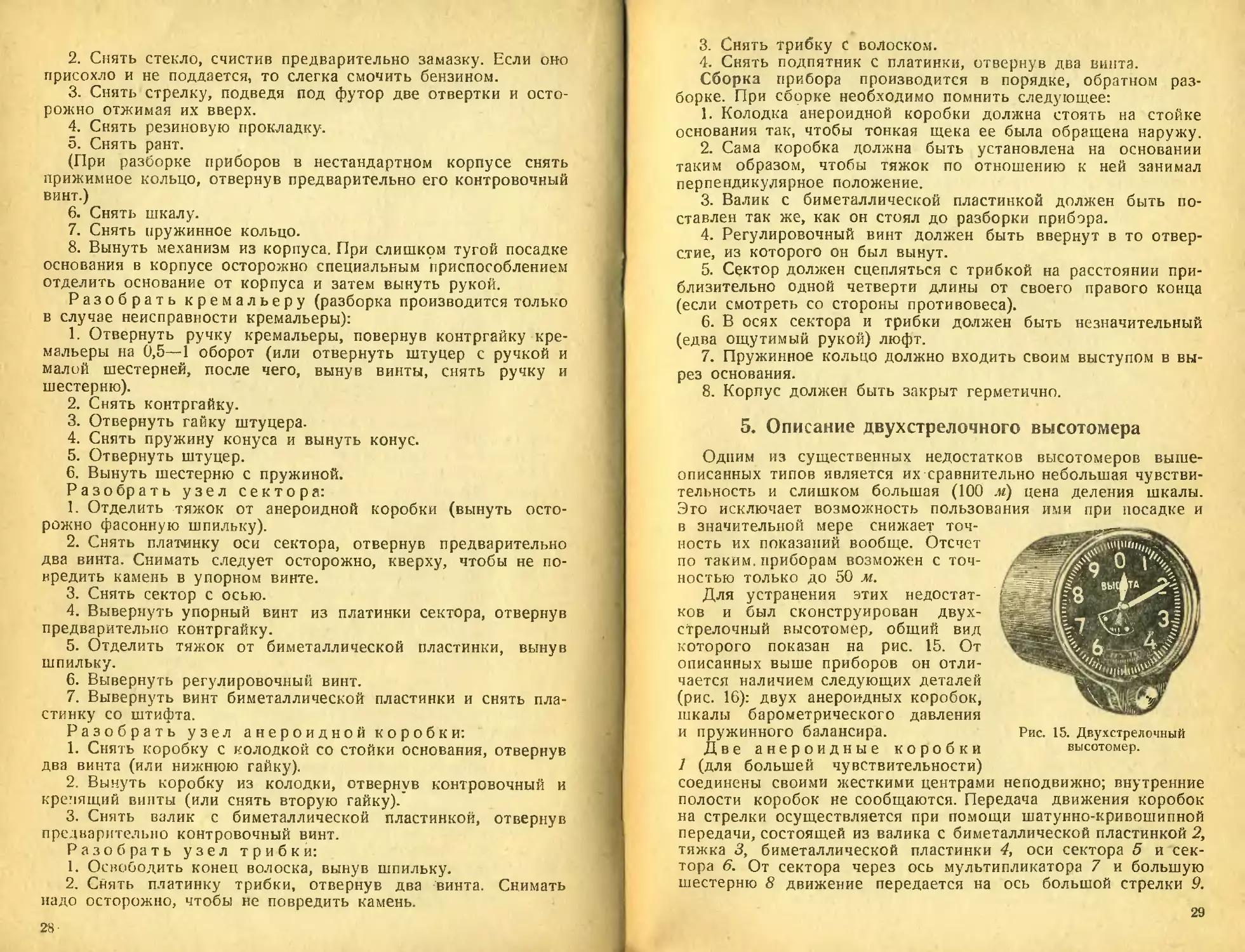

Рис. 14. Устройство

кремальеры:

40 — шестерня кремальеры;

41 — пружина шестерни;

42 — штуцер кремальеры;

43 — конус кремальеры;

44 — пружина конуса; 45-

гайка штуцера; 46—контр-

гайка ручки; 47 — ручка

кремальеры.

были внесены некоторые незначительные конструктивные изме-

нения. Ниже дается описание высотомера в стандартном кор-

пусе.

Обозначение иа рис. 12-14 Название деталей Количество деталей Материал Назначение

1

Анероидная короб-

ка ............

1

Фосфористая

бронза

Воспринимает атмосферное

давление

2

3

Верхний жесткий

центр коробки

Колодочка валика

Латунь

Передает движения коробки

через колодочку 3 и валик 4

иа тяжок 13

Служит для крепления вали-

ка 4

1

1

23

Обозначение на рис. 12—14 Название деталей Количество деталей Материал Назначение

4 т> Валик с биметал-

лической пла- стинкой .... 1 Инвар и не- Служит для передачи дви-

магнитная жений коробки. Биметалличе-

сталь ская пластинка компенсирует влияние температуры на меха-

низм прибора на нулевой

точке

5 Стопорный винт Служит для закрепления ва-

валика .... 1 Латунь

лика в нужном положении

6 Нижний жесткий

центр коробки со штифтом . . 1 W Служит для крепления ко- робки в колодочке 7

7 Колодочка . . . 1 - Служат для крепления ане-

8 Винты колодочки 2 я роидной коробки. Стойка 9 имеет вырез для установки

9 Стойка колодочки 1 я коробки в нужное положение

10 Винты стойки . . 2 я Служат для крепления стой- ки 9 к основанию

11 Винт коробки . . 1 я Служит для крепления ко- робки в колодочке 7

12 Стопорный винт

коробки .... 1 я Служит для закрепления ко- робки в нужном положении

13 Тяжок 1 Нейзильбер Передает движения коробки на ось сектора

14 Биметаллическая

пластинка . . . 1 Инвар и немаг- Компенсирует влияние тем-

нитная сталь пературы на прибор по всей

шкале

15 Шпильки .... 2 Сталь или ла- Служат для соединения тяжка

тунь с валиком 4 и пластинкой 14

16 Винт пластинки . 1 Латунь Предназначается для крепле- ния пластинки на оси сектора

17 Регулировочный

ВИНТ 1 Латунь Служит для регулировки прибора

18 Ось сектора . . . 1 Сталь Служит ддя вращения сек- тора 22

19 . Упорный винт с

камнем .... 1 Латунь Служит для крепления оси сектора (камень положен для уменьшения трения)

24

значение рис. 12—14 Название деталей с to с ад 3* к ® s Материал Назначение

40 с-- С я

20 Подвижная эксцен- трическая втул- ка с камнем . . 1 Латунь Служит для крепления оси сектора (камень положен для уменьшения трения)

21 Контргайка . . . 1 • Законтривает винт 19 в нуж- ном положении

22 Сектор 1 в Предназначен для вращения трибки

23 Противовес секто- Ра L я Уравновешивает сектор от- носительно оси 18

24 Платипка оси сек-

25 тора Винты платинки . 1 2 в в Служат для крепления сек- тора с осью

26 Стойки 2 я

27 Трибка 1 Сталь Служит для вращен. стрелки

28 Волосок .... 1 Бронза Служит для уничтожения люфтов и затираний меха- низма

29*1 Втулка шкалы (на передней сторо- не основания) . 1 Латунь Служит для крепления шка- лы к основанию

30* Винты втулки . . 2 я Служат для крепления втул- ки к основанию

31* Втулка оси стрел- ки с камнем . . 2 я Служит опорой оси

32 Подпятник оси стрелки .... 1 Сталь Служит опорой оси стрелки

33* Винты подпятника 2 Я Служат для крепления под- пятника к платинке

34 Платинка грибки 1 Латунь Служит для креплен, трибки

35 Винты платинки . 2 Латунь .... Служат для крепления пла- тинки к стойкам 36

36 Стойки 2 п

37 Основание . . . 1 » Служит для крепления всего механизма (имеет два круглых и один овальный вырезы для уменьшения веса прибора и для удобства извлечения ме- ханизма из корпуса)

1 Детали, отмеченные

звездочкой, на рисунках не показаны.

25

Обозначение на рнс. 12-14 Название деталей Количество деталей Материал Назначение

Зв» Стрелка 1 Алюминий Служит для отсчетов по

шкале (половина стрелки по- крыта светящейся массой)

39* Шкала 1 Латунь Служит для отсчета высоты. (Имеет деления от 0 до 8 или от 0 до 12 км. Цена деления 100 м. Деления оцифрованы через 1 км. Цифры и деления через каждые 500 м покрыты светящейся массой. Шкала равномерная. Окрашена в чер- ный цвет. Имеет надпись „вы- сота“ и выдавленный, неокра- шенный номер прибора. По

окружности имеется зубчатка для вращения шкалы при уста-

новке ее на нуль перед вы- летом)

40 Шестерня крема- Кремальера состоит из де-

льеры 1 » талей 40—47 и служит для

41 Пружина шестер- ни 1 Сталь установки шкалы прибора пе- ред вылетом на нулевое де-

42 ление. Пружиной 41 обеспе-

Штуцер кремалье- Латунь чивается правильное сцепле-

ры 1 ние шестерни 40 с зубчаткой

43 Конус кремальеры 1 1» шкалы. Конусом 43, притер- тым к штуцеру 42, обеспе-

44 Пружина конуса 1 Сталь чивается герметичность при-

43 Гайка штуцера . 1 Латунь бора. Гайкой 45 через пру- жину 44 конус 43 плотно

46 Контргайка ручки 1 и прижимается к штуцеру 42. Контргайкой 46 ручка 47 пре-

47 Ручка кремальеры 1 » >

1 Алюминий дохраняется от произвольно- го свинчивания

48* Рант шкалы . . . •1 Латунь Прижимает шкалу к корпусу

• и вместе с резиновой про- кладкой служит опорой для

стекла

49* Пружинное кольцо 1 Латунь .... Служит опорой шкалы, обес-

печивая плавное вращение ее с некоторым трением. Само кольцо не вращается благо- даря специальному выступу, которым оно сцепляется с осно- ванием 37, входя в один из

его крайних вырезов

50* Прокладка . . . 1 Резина Служит для герметичности прибора Предохраняет механизм от

51* Стекло 1

повреждений и засорения

?6

1 Обозначение на рис, 12—14 Название деталей Количество деталей Материал Назначение

52* Прижимное кольцо 1 Латунь Прижимает стекло. Ставится

53* Корпус прибора . 1 Алюминий или на Специальной невысыхающей замазке для обеспечения гер- метичности прибора Служит для помещения все-

54* Штуцер корпуса 1 бакелит Латунь го механизма прибора Служат для соединения кор-

55* Соединительная гайка 1 • пуса со статической провод- кой указателя воздушной ско- рости

Габариты прибора—диаметр 80 мм, длина (без кремальеры

и штуцера) —85 мм\ вес прибора (максимальный) — 500 г.

Первые серии высотомеров этого типа отличаются от опи-

санного в основном только тем, что имеют нестандартный

корпус (см. рис. 4) и несколько иную конструкцию основания,

на котором анероидная коробка крепится без колодочки, при

помощи двух гаек.

Платинка оси сектора у высотомеров первых выпусков поса-

жена на штифты на стойках основания; ось трибки не имеет

стального подпятника. Шкала вместо ранта прижимается мас-

сивным латунным кольцом, законтривающимся снаружи, сверху

корпуса, специальным винтом, и стекло сверху прижимается

навинтованной крышкой. Кроме того, несколько иначе устроена

кремальера, которая состоит из штуцера с гайкой, к верхнему

концу которого винтом привернута ручка (барашек), а к ниж-

нему концу — малая шестерня, сцепляющаяся с большой ше-

стерней, посаженной в гнезде корпуса на оси. Штуцер ввинчи-

вается в гнездо корпуса, а для герметичности под гайку штуцера

ставится свинцовая прокладка.

Габариты прибора —диаметр 93 мм, длина (без кремальеры и

штуцера) — 78 мм\ вес прибора (максимальный) — 400 г.

Шкала и корпус обоих приборов окрашены в стандартный

черный цвет. С задней стороны на корпусе обозначены вес

прибора и дата его выпуска.

Разборка и сборка беспружинных высотомеров

в стандартном и нестандартном корпусах

Разборка прибора производится в такой последовательности.

Вскрыть прибор и вынуть механизм из корпуса:

1. Снять прижимное кольцо, осторожно отделив острой от-

верткой один из концов кольца от замазки.

(При разборке приборов в нестандартном корпусе специаль-

ным приспособлением отвернуть крышку.)

27

2. Снять стекло, счистив предварительно замазку. Если оно

присохло и не поддается, то слегка смочить бензином.

3. Снять стрелку, подведя под футор две отвертки и осто-

рожно отжимая их вверх.

4. Снять резиновую прокладку.

5. Снять рант.

(При разборке приборов в нестандартном корпусе снять

прижимное кольцо, отвернув предварительно его контровочный

винт.)

6. Снять шкалу.

7. Снять пружинное кольцо.

8. Вынуть механизм из корпуса. При слишком тугой посадке

основания в корпусе осторожно специальным приспособлением

отделить основание от корпуса и затем вынуть рукой.

Разобрать кремальеру (разборка производится только

в случае неисправности кремальеры):

1. Отвернуть ручку кремальеры, повернув контргайку кре-

мальеры на 0,5—1 оборот (или отвернуть штуцер с ручкой и

малой шестерней, после чего, вынув винты, снять ручку и

шестерню).

2. Снять контргайку.

3. Отвернуть гайку штуцера.

4. Снять пружину конуса и вынуть конус.

5. Отвернуть штуцер.

6. Вынуть шестерню с пружиной.

Разобрать узел сектора:

1. Отделить тяжок от анероидной коробки (вынуть осто-

рожно фасонную шпильку).

2. Снять платинку оси сектора, отвернув предварительно

два винта. Снимать следует осторожно, кверху, чтобы не по-

вредить камень в упорном винте.

3. Снять сектор с осью.

4. Вывернуть упорный винт из платинки сектора, отвернув

предварительно контргайку.

5. Отделить тяжок от биметаллической пластинки, вынув

шпильку.

6. Вывернуть регулировочный винт.

7. Вывернуть винт биметаллической пластинки и снять пла-

стинку со штифта.

Разобрать узел анероидной коробки:

1. Снять коробку с колодкой со стойки основания, отвернув

два винта (или нижнюю гайку).

2. Вынуть коробку из колодки, отвернув контровочный и

крепящий винты (или снять вторую гайку).'

3. Снять валик с биметаллической пластинкой, отвернув

предварительно контровочный винт.

Разобрать узел трибки:

1. Освободить конец волоска, вынув шпильку.

2. Снять платинку трибки, отвернув два винта. Снимать

надо осторожно, чтобы не повредить камень.

28-

3. Снять трибку С волоском.

4. Снять подпятник с платинки, отвернув два винта.

Сборка прибора производится в порядке, обратном раз-

борке. При сборке необходимо помнить следующее:

1. Колодка анероидной коробки должна стоять на стойке

основания так, чтобы тонкая щека ее была обращена наружу.

2. Сама коробка должна быть установлена на основании

таким образом, чтобы тяжок по отношению к ней занимал

перпендикулярное положение.

3. Валик с биметаллической пластинкой должен быть по-

ставлен так же, как он стоял до разборки прибора.

4. Регулировочный винт должен быть ввернут в то отвер-

стие, из которого он был вынут.

5. Сектор должен сцепляться с трибкой на расстоянии при-

близительно одной четверти длины от своего правого конца

(если смотреть со стороны противовеса).

6. В осях сектора и трибки должен быть незначительный

(едва ощутимый рукой) люфт.

7. Пружинное кольцо должно входить своим выступом в вы-

рез основания.

8. Корпус должен быть закрыт герметично.

5. Описание двухстрелочного высотомера

Одним из существенных недостатков высотомеров выше-

описанных типов является их сравнительно небольшая чувстви-

тельность и слишком большая (100 м) цена деления шкалы.

Эго исключает возможность пользования ими при посадке и

в значительной мере снижает точ-

ность их показаний вообще. Отсчет

по таким.приборам возможен с точ-

ностью только до 50 м.

Для устранения этих недостат-

ков и был сконструирован двух-

стрелочный высотомер, обший вид

которого показан на рис. 15. От

описанных выше приборов он отли-

чается наличием следующих деталей

(рис. 16): двух анероидных коробок,

шкалы барометрического давления

и пружинного балансира.

Две анероидные коробки

1 (для большей чувствительности)

Рис. 15. Двухстрелочный

высотомер.

соединены своими жесткими центрами неподвижно; внутренние

полости коробок не сообщаются. Передача движения коробок

на стрелки осуществляется при помощи шатунно-кривошипной

передачи, состоящей из валика с биметаллической пластинкой 2,

тяжка 3, биметаллической пластинки 4, оси сектора 5 и сек-

тора 6. От сектора через ось мультипликатора 7 и большую

шестерню 8 движение передается на ось большой стрелки 9.

29

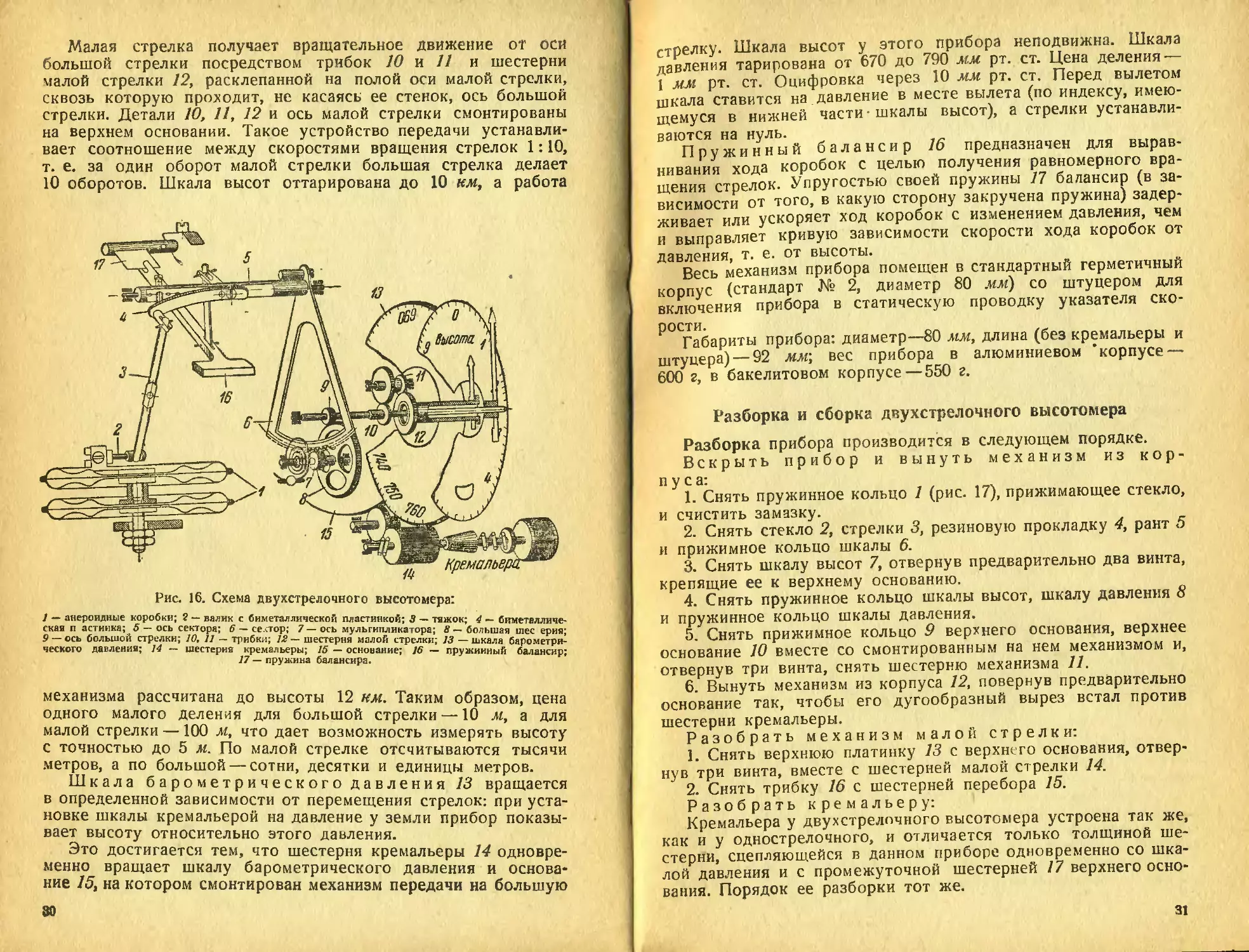

Малая стрелка получает вращательное движение от оси

большой стрелки посредством трибок 10 и 11 и шестерни

малой стрелки 12, расклепанной на полой оси малой стрелки,

сквозь которую проходит, не касаясь ее стенок, ось большой

стрелки. Детали 10, 11, 12 и ось малой стрелки смонтированы

на верхнем основании. Такое устройство передачи устанавли-

вает соотношение между скоростями вращения стрелок 1:10,

т. е. за один оборот малой стрелки большая стрелка делает

10 оборотов. Шкала высот оттарирована до 10 км, а работа

Рис. 16. Схема двухстрелочного высотомера:

1 — анероидные коробки; 2 — валик с биметаллической пластинкой; 3 — тяжок; 4 — биметалличе-

ская п астинка; 5 — ось сектора; 6 — се.огор; 7—ось мультипликатора; 8 — большая шее ерия;

9 — ось большой стрелки; 10, 11 — трибки; 72 — шестерня малой стрелки; 13 —шкала барометри-

ческого давления; 14 — шестерня кремальеры; 15 — основание; 16 — пружинный балансир;

17 — пружина балансира.

механизма рассчитана до высоты 12 км. Таким образом, цена

одного малого деления для большой стрелки —10 м, а для

малой стрелки —100 м, что дает возможность измерять высоту

с точностью до 5 м. По малой стрелке отсчитываются тысячи

метров, а по большой — сотни, десятки и единицы метров.

Шкала барометрического давления 13 вращается

в определенной зависимости от перемещения стрелок: при уста-

новке шкалы кремальерой на давление у земли прибор показы-

вает высоту относительно этого давления.

Это достигается тем, что шестерня кремальеры 14 одновре-

менно вращает шкалу барометрического давления и основа-

ние 15, на котором смонтирован механизм передачи на большую

30

стрелку. Шкала высот у этого прибора неподвижна. Шкала

давления тарирована от 670 до 790 мм рт. ст. Цена деления —

1 мм рт. ст. Оцифровка через 10 мм рт. ст. Перед вылетом

шкала ставится на давление в месте вылета (по индексу, имею-

щемуся в нижней части • шкалы высот), а стрелки устанавли-

ваются на нуль.

Пружинный балансир 16 предназначен для вырав-

нивания хода коробок с целью получения равномерного вра-

щения стрелок. Упругостью своей пружины 17 балансир (в за-

висимости от того, в какую сторону закручена пружина) задер-

живает или ускоряет ход коробок с изменением давления, чем

и выправляет кривую зависимости скорости хода коробок от

давления, т. е. от высоты.

Весь механизм прибора помещен в стандартный герметичный

корпус (стандарт № 2, диаметр 80 мм} со штуцером для

включения прибора в статическую проводку указателя ско-

рости.

Габариты прибора: диаметр—80 мм, длина (без кремальеры и

штуцера) — 92 мм\ вес прибора в алюминиевом "корпусе —

600 г, в бакелитовом корпусе—550 г.

Разборка и сборка двухстрелочного высотомера

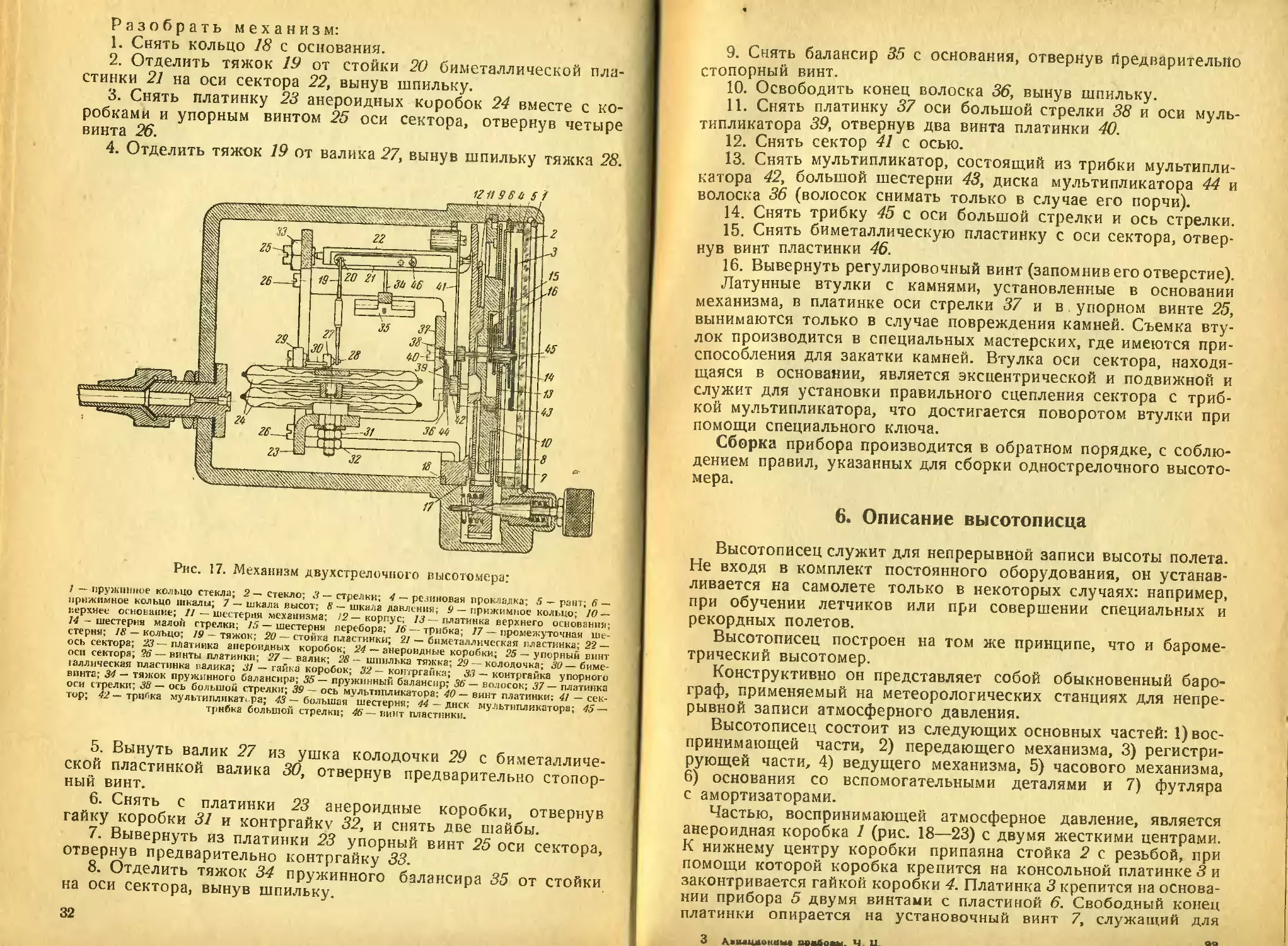

Разборка прибора производится в следующем порядке.

Вскрыть прибор и вынуть механизм из кор-

пуса:

1. Снять пружинное кольцо 1 (рис. 17), прижимающее стекло,

и счистить замазку.

2. Снять стекло 2, стрелки 3, резиновую прокладку 4, рант 5

и прижимное кольцо шкалы 6.

3. Снять шкалу высот 7, отвернув предварительно два винта,

крепящие ее к верхнему основанию.

4. Снять пружинное кольцо шкалы высот, шкалу давления 8

и пружинное кольцо шкалы давления.

5. Снять прижимное кольцо 9 верхнего основания, верхнее

основание 10 вместе со смонтированным на нем механизмом и,

отвернув три винта, снять шестерню механизма 11.

6. Вынуть механизм из корпуса 12, повернув предварительно

основание так, чтобы его дугообразный вырез встал против

шестерни кремальеры.

Разобрать механизм малой стрелки:

1. Снять верхнюю платинку 13 с верхнего основания, отвер-

нув три винта, вместе с шестерней малой стрелки 14.

2. Снять трибку 16 с шестерней перебора 75.

Разобрать кремальеру:

Кремальера у двухстрелочного высотомера устроена так же,

как и у однострелочного, и отличается только толщиной ше-

стерни, сцепляющейся в данном приборе одновременно со шка-

лой давления и с промежуточной шестерней 17 верхнего осно-

вания. Порядок ее разборки тот же.

31

Разобрать механизм:

1. Снять кольцо 18 с основания.

2. Отделить тяжок 19 от стойки 20 биметаллической пла-

стинки 21 на оси сектора 22, вынув шпильку.

3. Снять платинку 23 анероидных коробок 24 вместе с ко-

робками и упорным винтом 25 оси сектора, отвернув четыре

винта 26.

4. Отделить тяжок 19 от валика 27, вынув шпильку тяжка 28.

12119 6 4 5 f

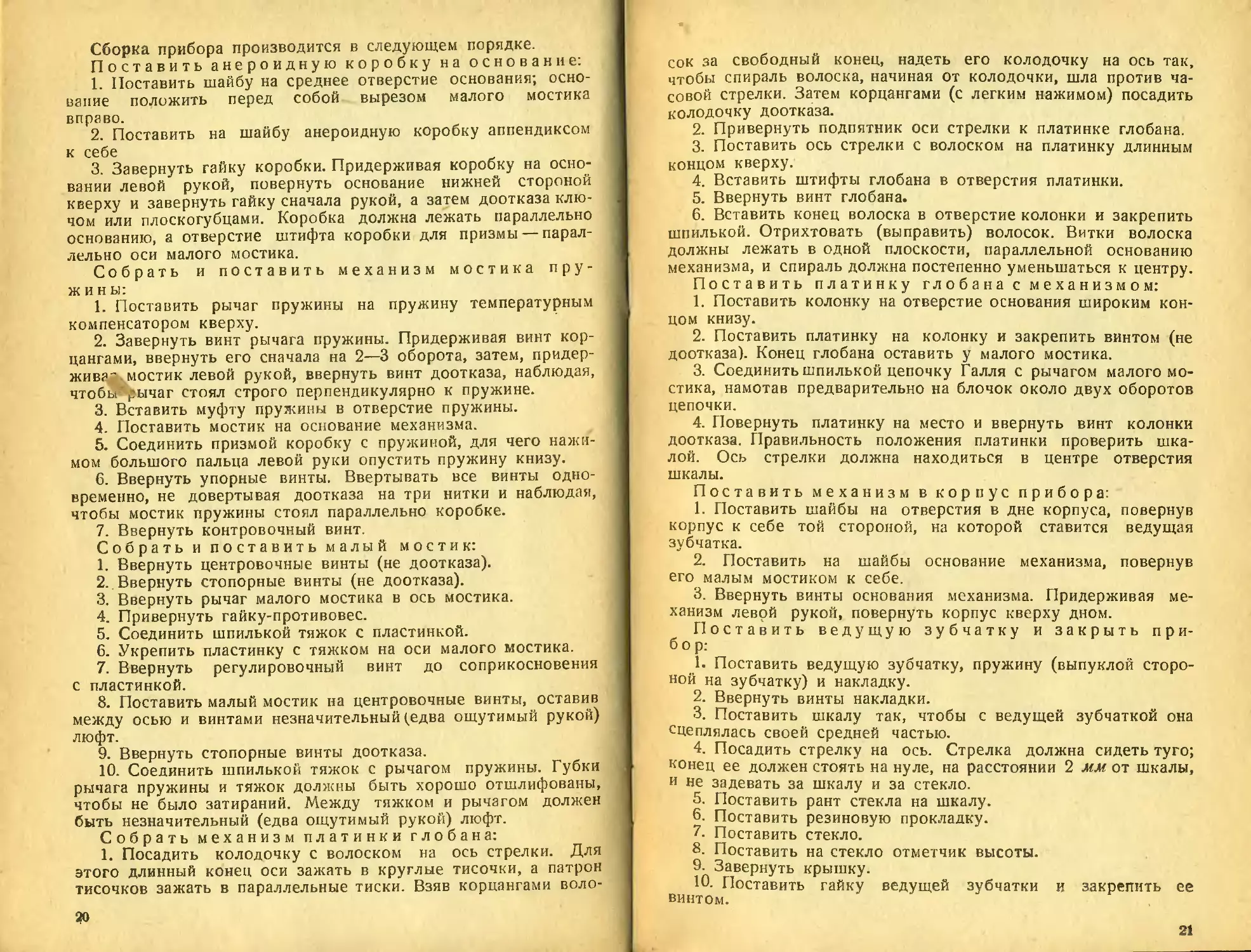

Рис. 17. Механизм двухстрелочного высотомера:

1 — пружинное кольцо стекла; 2 — стекло; 3 — стрелки; 4 •— резиновая прокладка; 5 — рант; 6 —

прижимное кольцо шкалы; 7 — шкала высот; 8 — шкала давления; Р — прижимное кольцо; /0 —

верхнее основание; 11 — шестерня механизма; 12— корпус; 13—платинка верхнего основания;

14 - шестерня малой стрелки; 15 — шестерня перебора; 16— трибка; 17 — промежуточная ше-

стерня; 18 — кольцо; 19 — тяжок; 20 — стойка пластинки; 21 — биметаллическая пластинка; 22 —

ось сектора; 23—платинка анероидных коробок; 24 — анероидные коробки; 25 — упорный винт

осп сектора; 26— винты платинки; 27 — валик; 28 — шпилька тяжка; 29— колодочка; 30— биме-

1аллмческая пластинка валика; 31 — гайка коробок; 32 — контргайка; 33 — контргайка упорного

винта; 34 — тяжок пружинного балансира; 35 — пружинный балансир; 36 — волосок; 37 — платинка

оси стрелки; 38 — ось большой стрелки; 39 — ось мультипликатора; 40 — винт платинки; 41 — сек-

тор; 42— трибка мультипликатора; 43 — большая шестерня; 44 — диск мультипликатора; 45—

грибка большой стрелки; 46 — винт пластинки.

5. Вынуть валик 27 из ушка колодочки 29 с биметалличе-

ской пластинкой валика 30, отвернув предварительно стопор-

ный винт.

6. Снять с платинки 23 анероидные коробки, отвернув

гайку коробки 31 и контргайку 32, и снять две шайбы.

7. Вывернуть из платинки 23 упорный винт 25 оси сектора,

отвернув предварительно контргайку 33.

8. Отделить тяжок 34 пружинного балансира 35 от стойки

на оси сектора, вынув шпильку.

32

9. Снять балансир 35 с основания, отвернув йредварителыю

стопорный винт.

10. Освободить конец волоска 36, вынув шпильку.

11. Снять платинку 37 оси большой стрелки 38 и оси муль-

типликатора 39, отвернув два винта платинки 40.

12. Снять сектор 41 с осью.

13. Снять мультипликатор, состоящий из трибки мультипли-

катора 42, большой шестерни 43, диска мультипликатора 44 и

волоска 36 (волосок снимать только в случае его порчи).

14. Снять трибку 45 с оси большой стрелки и ось стрелки.

15. Снять биметаллическую пластинку с оси сектора, отвер-

нув винт пластинки 46.

16. Вывернуть регулировочный винт (запомнив его отверстие).

Латунные втулки с камнями, установленные в основании

механизма, в платинке оси стрелки 37 и в. упорном винте 25,

вынимаются только в случае повреждения камней. Съемка вту-

лок производится в специальных мастерских, где имеются при-

способления для закатки камней. Втулка оси сектора, находя-

щаяся в основании, является эксцентрической и подвижной и

служит для установки правильного сцепления сектора с триб-

кой мультипликатора, что достигается поворотом втулки при

помощи специального ключа.

Сборка прибора производится в обратном порядке, с соблю-

дением правил, указанных для сборки однострелочного высото-

мера.

6. Описание высотописца

Высотописец служит для непрерывной записи высоты полета.

Не входя в комплект постоянного оборудования, он устанав-

ливается на самолете только в некоторых случаях: например,

при обучении летчиков или при совершении специальных и

рекордных полетов.

Высотописец построен на том же принципе, что и бароме-

трический высотомер.

Конструктивно он представляет собой обыкновенный баро-

граф, применяемый на метеорологических станциях для непре-

рывной записи атмосферного давления.

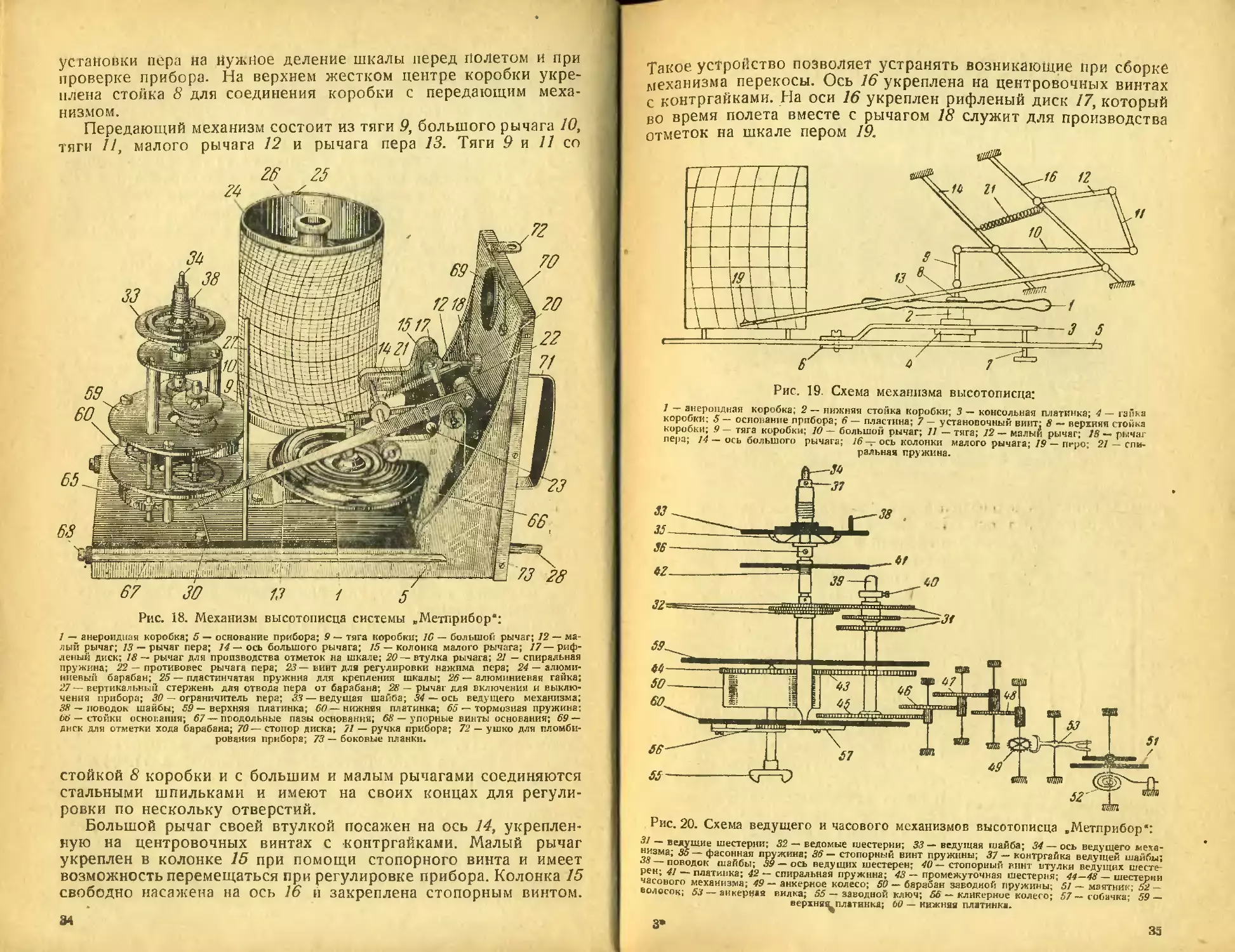

Высотописец состоит из следующих основных частей: ^вос-

принимающей части, 2) передающего механизма, 3) регистри-

рующей части, 4) ведущего механизма, 5) часового механизма,

6) основания со вспомогательными деталями и 7) футляра

с амортизаторами.

Частью, воспринимающей атмосферное давление, является

анероидная коробка 1 (рис. 18—23) с двумя жесткими центрами.

К нижнему центру коробки припаяна стойка 2 с резьбой, при

помощи которой коробка крепится на консольной платинке 3 и

законтривается гайкой коробки 4. Платинка 3 крепится на основа-

нии прибора 5 двумя винтами с пластиной 6. Свободный конец

платинки опирается на установочный винт 7, служащий для

3 Аашшмонмы* U. П

установки пера на нужное деление шкалы перед полетом и при

проверке прибора. На верхнем жестком центре коробки укре-

плена стойка 8 для соединения коробки с передающим меха-

низмом.

Передающий механизм состоит из тяги 9, большого рычага 10,

тяги 11, малого рычага 12 и рычага пера 73. Тяги 9 и 11 со

Рис. 18. Механизм высотописца системы „Метприбор*:

1 — анероидная коробка; 5 — основание прибора; 9 — тяга коробки; 16 — большой рычаг; 12 — ма-

лый рычаг; 13 — рычаг пера; 14 — ось большого рычага; /5 — колонка малого рычага; 17—риф-

леный диск; 18 — рычаг для производства отметок на шкале; 20—втулка рычага; 21 — спиральная

пружина; 22 — противовес рычага пера; 23— винт для регулировки нажима пера; ^ — алюми-

ниевый барабан; 25 — пластинчатая пружина для крепления шкалы; 26 — алюминиевая гайка;

27 — вертикальный стержень для отвода пера от барабана; 28 — рычаг для включения и выклю-

чения прибора; 30 — ограничитель пера; 33 — ведущая шайба; 34 — ось ведущего механизма;

38 — поводок шайбы; 59 — верхняя платинка; 60—нижняя платинка; 65 — тормозная пружина;

66 — стойки основания; 67—продольные пазы основания; 68 — упорные винты основания; 69 —

диск для отметки хода барабана; 70—стопор диска; 71 — ручка прибора; 72 — ушко для пломби-

рования прибора; 73 — боковые планки.

стойкой 8 коробки и с большим и малым рычагами соединяются

стальными шпильками и имеют на своих концах для регули-

ровки по нескольку отверстий.

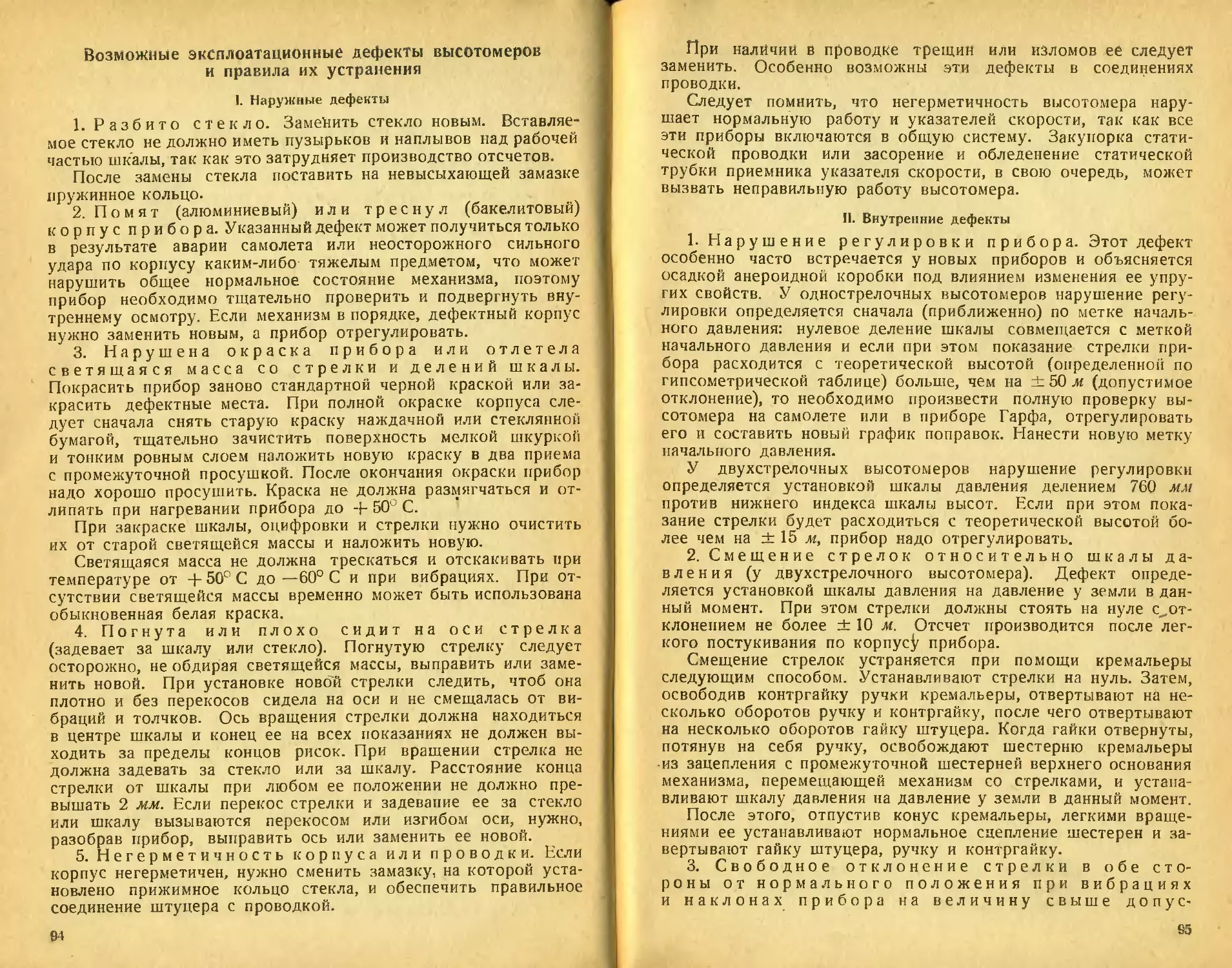

Большой рычаг своей втулкой посажен на ось 14, укреплен-

ную на центровочных винтах с контргайками. Малый рычаг

укреплен в колонке 15 при помощи стопорного винта и имеет

возможность перемещаться при регулировке прибора. Колонка 15

свободно насажена на ось 16 и закреплена стопорным винтом.

34

Такое устройство позволяет устранять возникающие при сборке

механизма перекосы. Ось 16 укреплена на центровочных винтах

с контргайками. На оси 16 укреплен рифленый диск 17, который

во время полета вместе с рычагом 18 служит для производства

отметок на шкале пером 19.

Рис. 19. Схема механизма высотописца:

1 — анероидная коробка; 2 — нижняя стойка коробки; 3 — консольная платинка; 4 — гайка

коробки; 5 — основание прибора; 6 — пластина; 7 — установочный винт* 8 — верхняя стоика

коробки; 9 — тяга коробки; 10 — большой рычаг; 11 — тяга; 12 — малый рычаг; 18 — рычаг

пера; 14 — ось большого рычага; 16 — ось колонки малого рычага; 19 — перо; 21 — спи-

ральная пружина.

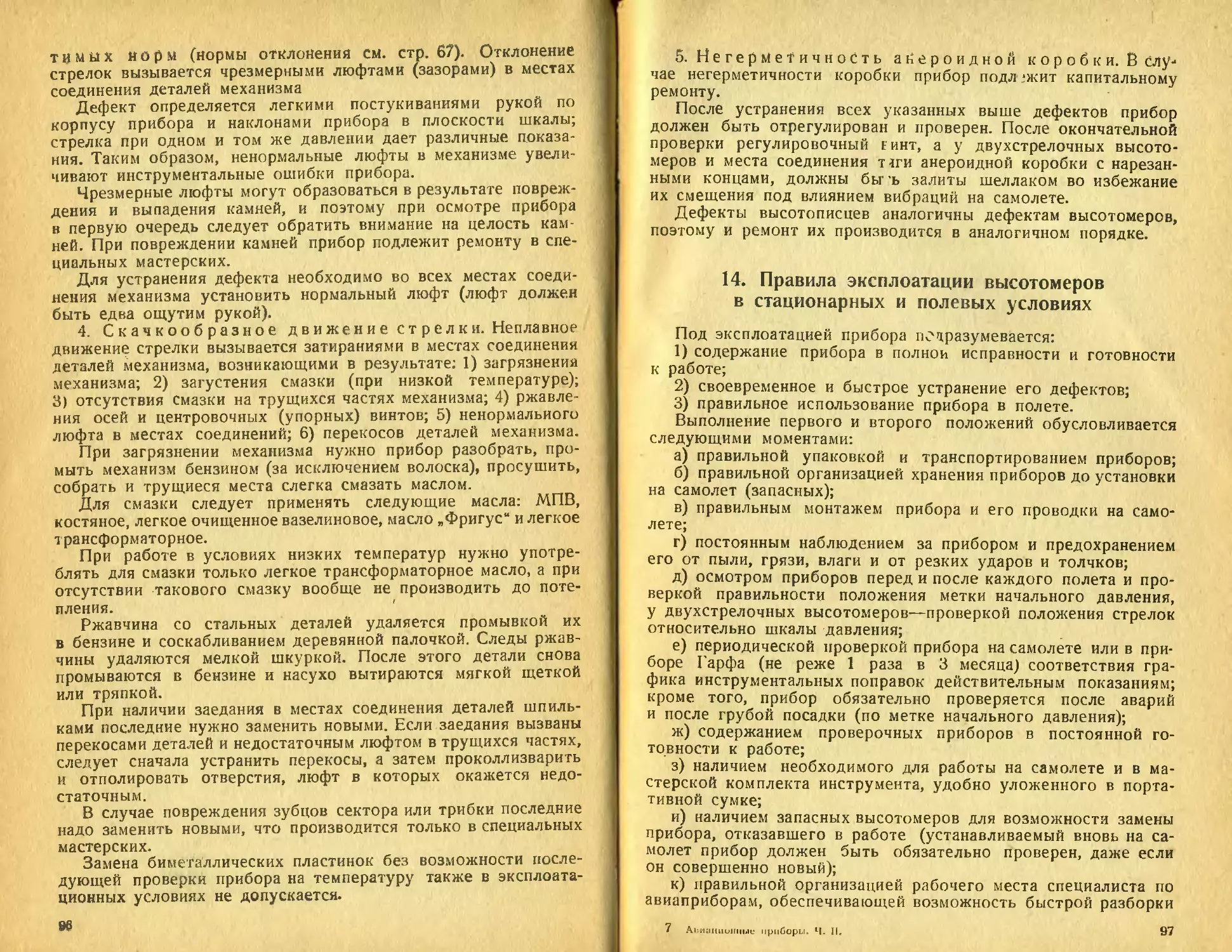

Рис. 20. Схема ведущего и часового механизмов высотописца .Метприбор*:

5/ — ведущие шестерни; 32 — ведомые шестерни; 33 — ведущая шайба; 34 — ось ведущего меха-

низма; 35 — фасонная пружина; 36 — стопорный винт пружины; 37 — контргайка ведущей шайбы;

38 — поводок шайбы; 39 — ось ведущих шестерен; 40 — стопорный винт втулки ведущих шесте-

рен; 41 — платинка; 42 — спиральная пружина; 43 — промежуточная шестерня; 44—48 — шестерни

часового механизма; 49 — анкерное колесо; 50 — барабан заводной пружины; 51 — маятник; 52 —

волосок; 53— анкерная вилка; 55 — заводной ключ; 56 — «ликерное колесо; 57 — собачка; 59 —

верхня^платинка; ЬО — нижняя платинка.

3*

35

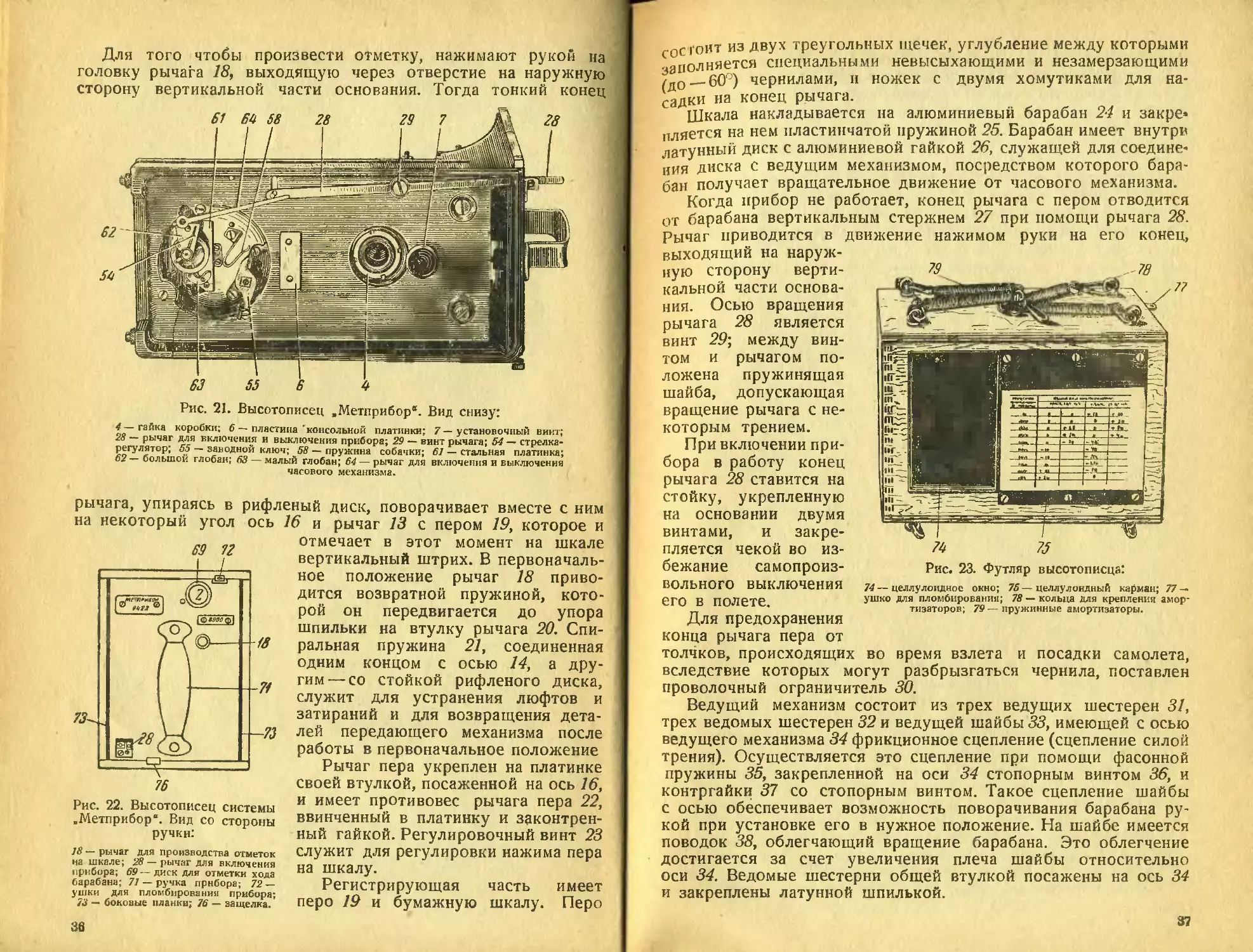

Для того чтобы произвести отметку, нажимают рукой на

головку рычага 18, выходящую через отверстие на наружную

сторону вертикальной части основания. Тогда тонкий конец

Рис. 21. Высотописец „Метприбор®. Вид снизу:

4 — гайка коробки; 6 — пластина консольной платинки; 7 — установочный винт;

28 — рычаг для включения и выключения прибора; 29 — винт рычага; 54 — стрелка-

регулятор; 55 — заводной ключ; 5S — пружина собачки; 61 — стальная платинка;

62 — большой глобан; 63— малый глобан; 64— рычаг для включения и выключения

часового механизма.

рычага, упираясь в рифленый диск, поворачивает вместе с ним

на некоторый угол ось 16 и рычаг 13 с пером 19, которое и

Рис. 22. Высотописец системы

,Метприбор‘. Вид со стороны

ручки:

18 — рычаг для производства отметок

на шкале; 28 — рычаг для включения

прибора; 69 — диск для отметки хода

барабана; 7/— ручка прибора; 72 —

ушки для пломбирования прибора;

73 — боковые планки; 76 — защелка.

отмечает в этот момент на шкале

вертикальный штрих. В первоначаль-

ное положение рычаг 18 приво-

дится возвратной пружиной, кото-

рой он передвигается до упора

шпильки на втулку рычага 20. Спи-

ральная пружина 21, соединенная

одним концом с осью 14, а дру-

гим— со стойкой рифленого диска,

служит для устранения люфтов и

затираний и для возвращения дета-

лей передающего механизма после

работы в первоначальное положение

Рычаг пера укреплен на платинке

своей втулкой, посаженной на ось 16,

и имеет противовес рычага пера 22,

ввинченный в платинку и законтрен-

ный гайкой. Регулировочный винт 23

служит для регулировки нажима пера

на шкалу.

Регистрирующая часть имеет

перо 19 и бумажную шкалу. Перо

36

осгоит из двух треугольных щечек, углубление между которыми

Заполняется специальными невысыхающими и незамерзающими

/я0 —60°) чернилами, и ножек с двумя хомутиками для на-

садки на конец рычага.

Шкала накладывается на алюминиевый барабан 24 и закре*

пляется на нем пластинчатой пружиной 25. Барабан имеет внутри

латунный диск с алюминиевой гайкой 26, служащей для соедине»

ния диска с ведущим механизмом, посредством которого бара-

бан получает вращательное движение от часового механизма.

Когда прибор не работает, конец рычага с пером отводится

от барабана вертикальным стержнем 27 при помощи рычага 28.

Рычаг приводится в движение нажимом руки на его конец,

выходящий на наруж-

ную сторону верти-

кальной части основа-

ния. Осью вращения

рычага 28 является

винт 29\ между вин-

том и рычагом по-

ложена пружинящая

шайба, допускающая

вращение рычага с не-

которым трением.

При включении при-

бора в работу конец

рычага 28 ставится на

стойку, укрепленную

на основании двумя

винтами, и закре-

пляется чекой во из-

бежание самопроиз-

Рис. 23. Футляр высотописца:

74 — целлулоидное окно; 75 — целлулоидный карман; 77 —

ушко для пломбирования; 78 — кольца для крепления амор-

тизаторов; 79 — пружинные амортизаторы.

вольного выключения

его в полете.

Для предохранения

конца рычага пера от

толчков, происходящих во время взлета и посадки самолета,

вследствие которых могут разбрызгаться чернила, поставлен

проволочный ограничитель 30.

Ведущий механизм состоит из трех ведущих шестерен 31,

трех ведомых шестерен 32 и ведущей шайбы 33, имеющей с осью

ведущего механизма 34 фрикционное сцепление (сцепление силой

трения). Осуществляется это сцепление при помощи фасонной

пружины 35, закрепленной на оси 34 стопорным винтом 36, и

контргайки 37 со стопорным винтом. Такое сцепление шайбы

с осью обеспечивает возможность поворачивания барабана ру-

кой при установке его в нужное положение. На шайбе имеется

поводок 38, облегчающий вращение барабана. Это облегчение

достигается за счет увеличения плеча шайбы относительно

оси 34. Ведомые шестерни общей втулкой посажены на ось 34

и закреплены латунной шпилькой.

37

Система шестерен служит для изменения скорости вращения

барабана в зависимости от продолжительности полета. Сцепле-

нием верхней пары шестерен устанавливается вращение бара-

бана со скоростью одного оборота за 2 часа, средней пары—

одного оборота за 6 часов и нижней пары — одного оборота

за 4 часа. Сцепление желаемой пары шестерен производится

перемещением их общей втулки на оси 39 и закреплением ее

стопорным винтом 40.

Платинка 41 является направляющей для оси 34, которая

нижним своим концом опирается на стальной подпятник,

укрепленный двумя винтами на нижней платинке часового

механизма. Для устранения мертвого хода в зубцах шестерен

служит спиральная пружина 42 с большим трением, посажен-

ная на ось 34 и укрепленная одним концом при помощи винта

на платинке.

Ведущий механизм приводится во вращательное движение

часовым механизмом через промежуточную шестерню 43.

Часовой механизм состоит из системы шестерен 44, 45, 46,

47, 48 и анкерного колеса 49, приводимых в движение заводной

пружиной, помещающейся в барабане 50. Равномерный ход всей

этой системы обеспечивается маятником 51 с волоском 52 при

помощи анкерной вилки 53.

Под влиянием всякого рода внешних причин ход часового

механизма может изменяться, т. е., как говорят, часы могут ухо-

дить вперед или отставать. Для регулировки хода часового ме-

ханизма служит стрелка-регулятор 54 с ушком, через которое

пропущен волосок. При вращении стрелки, т. е. при перемеще-

нии ушка, изменяется длина рабочей части волоска. Если часы

отстают, то надо уменьшить период колебаний маятника, т. е.

укоротить волосок, для чего стрелку передвигают по шкале

в сторону буквы „П“ (прибавляют ход).

В случае если часы идут быстрее, чем надо, следует увели-

чить период колебаний маятника, т. е. удлинить волосок, для

чего стрелку поворачивают в сторону буквы „У“ (убавляют ход).

Маятник, анкерная вилка и анкерное колесо 49 для уменьшения

трения поставлены на камнях. Заводная пружина заводится клю-

чом 55, навинченным своей втулкой на ось барабана. При заводе

ключ надо вращать справа налево.

От раскручивания при заводе пружина удерживается кли-

керным колесом 56, в зубцы которого упирается собачка 57,

прижимаемая пластинчатой пружиной собачки 58, один конец

которой укреплен винтом.

Часовой механизм в целом смонтирован на платинках 59 и 60.

Анкерное колесо, анкерная вилка, маятник и стрелка-регулятор

смонтированы на стальной платинке 61 при помощи большого

глобана 62 и малого глобана 63.

Одновременно с включением и выключением пера вклю-

чается и выключается и часовой механизм, что осуществляется

при помощи рычага 64 и тормозной пружины 65, укрепленных

стопорными винтами на оси. При включении пера рычаг 64 кон-

38

цом стержня 27 отодвигается в сторону и, вращая ось пружины,

отводит ее короткое перо от маятника, который, таким образом,

освобождается и вступает в работу.

Для обеспечения постоянного слабого нажима на маятник

(сильный нажим может его испортить) пружина 65 выполняется

из двух пружин, укрепленных на одной колодочке. Для предо-

хранения от механических повреждений и засорения часовой

механизм помещается в алюминиевую коробку, имеющую снизу

отверстие для оси заводной пружины, окно с дверцей для до-

ступа к стрелке-регулятору и три отверстия для стоек, кото-

рыми весь механизм крепится на основании прибора при по-

мощи трех винтов. Сверху коробка закрывается крышкой, ко-

торая крепится к верхней платинке 59 двумя винтами.

Основание прибора сделано из алюминия. На горизонталь-

ной части его при помощи двух винтов укреплены стойки

основания 66, служащие для крепления передающего механизма.

С боков имеются продольные пазы основания 67, благодаря

которым прибор устанавливается в футляре совершенно непо-

движно.

На торцовой стороне основания имеются для этой же цели

упорные винты 68 с контргайками, при помощи которых регу-

лируется длина основания точно по длине футляра.

На внутренней стороне вертикальной части основания укре-

плен диск 69 с тремя цифрами 2, 4 и 6, видными в окно с на-

ружной стороны и указывающими скорость хода барабана. Так,

если ведущий механизм установлен, например, на двухчасовой

ход, то диск устанавливается против окна цифрой 2. От слу-

чайных вращений диск предохраняется проволочным стопором

диска 70.

С наружной стороны основания укреплена ручка 71, ушко

72 для пломбирования прибора перед полетом, пластинка с ука-

занием расчетной высоты прибора (8 000 ж) и вторая пластинка

с маркой завода и номером прибора.

Наружные боковые планки 73 обеспечивают плотное примы-

кание основания к футляру, а также предохраняют футляр от

попадания пыли, грязи и влаги во время полета, если прибор

установлен вне кабины.

Футляр изготовлен из 8,5-жж фанеры и снаружи покрыт бес-

цветным лаком. С одной стороны футляра имеется целлулоид-

ное окно 74 для наблюдения за работой прибора и целлулоид-

ный карман 75 для хранения таблицы инструментальных попра-

вок прибора. Внутри футляра, с боков его, укреплены две ла-

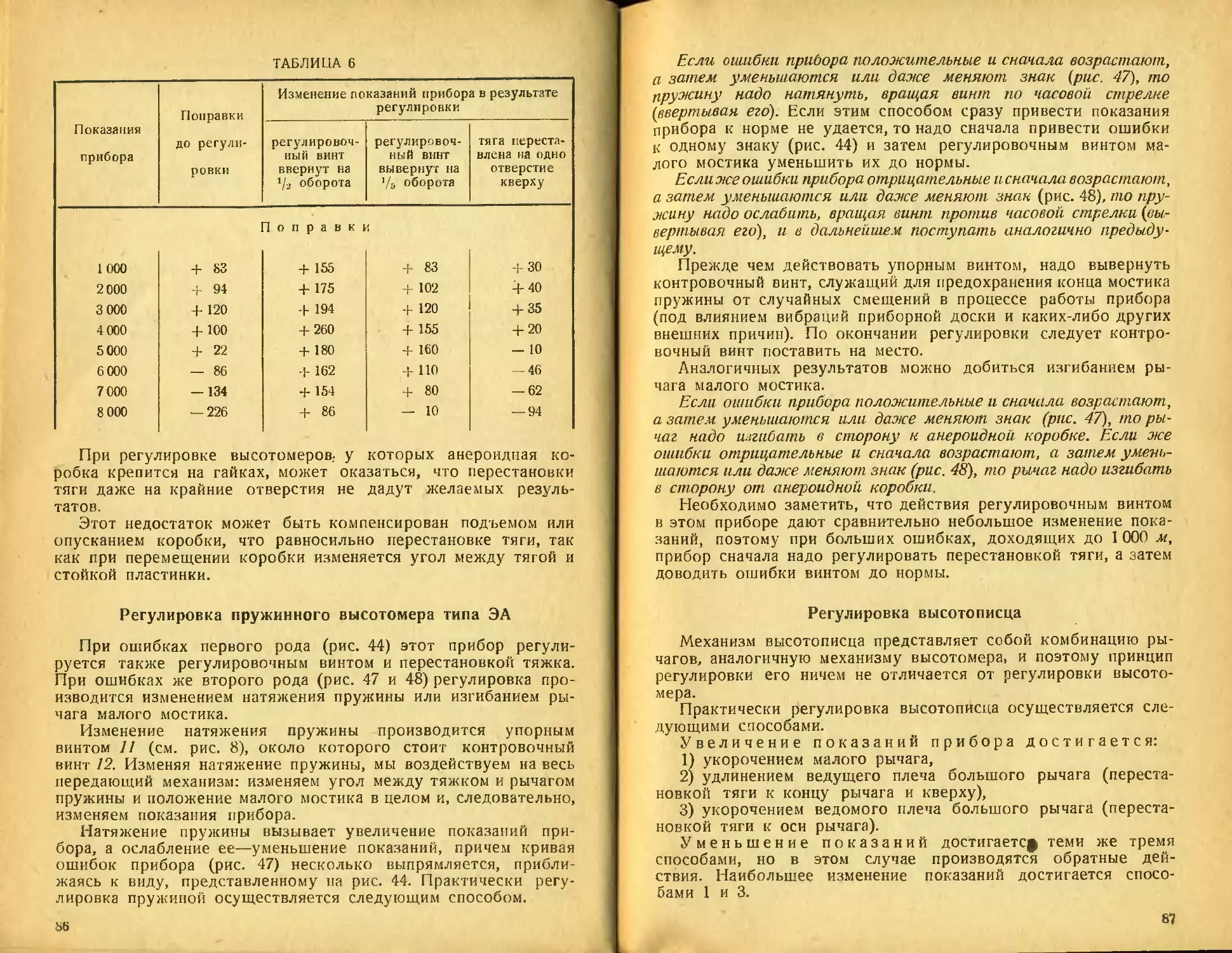

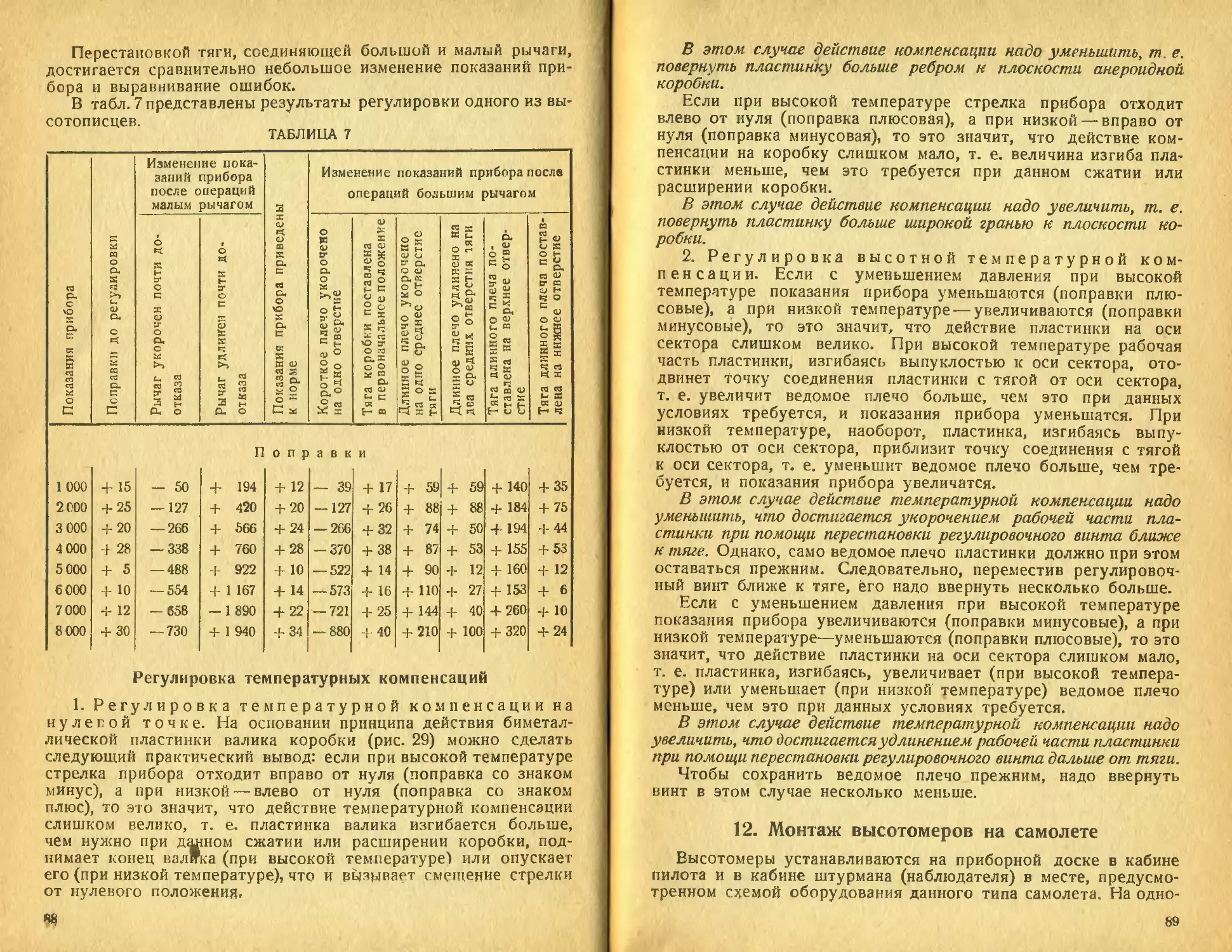

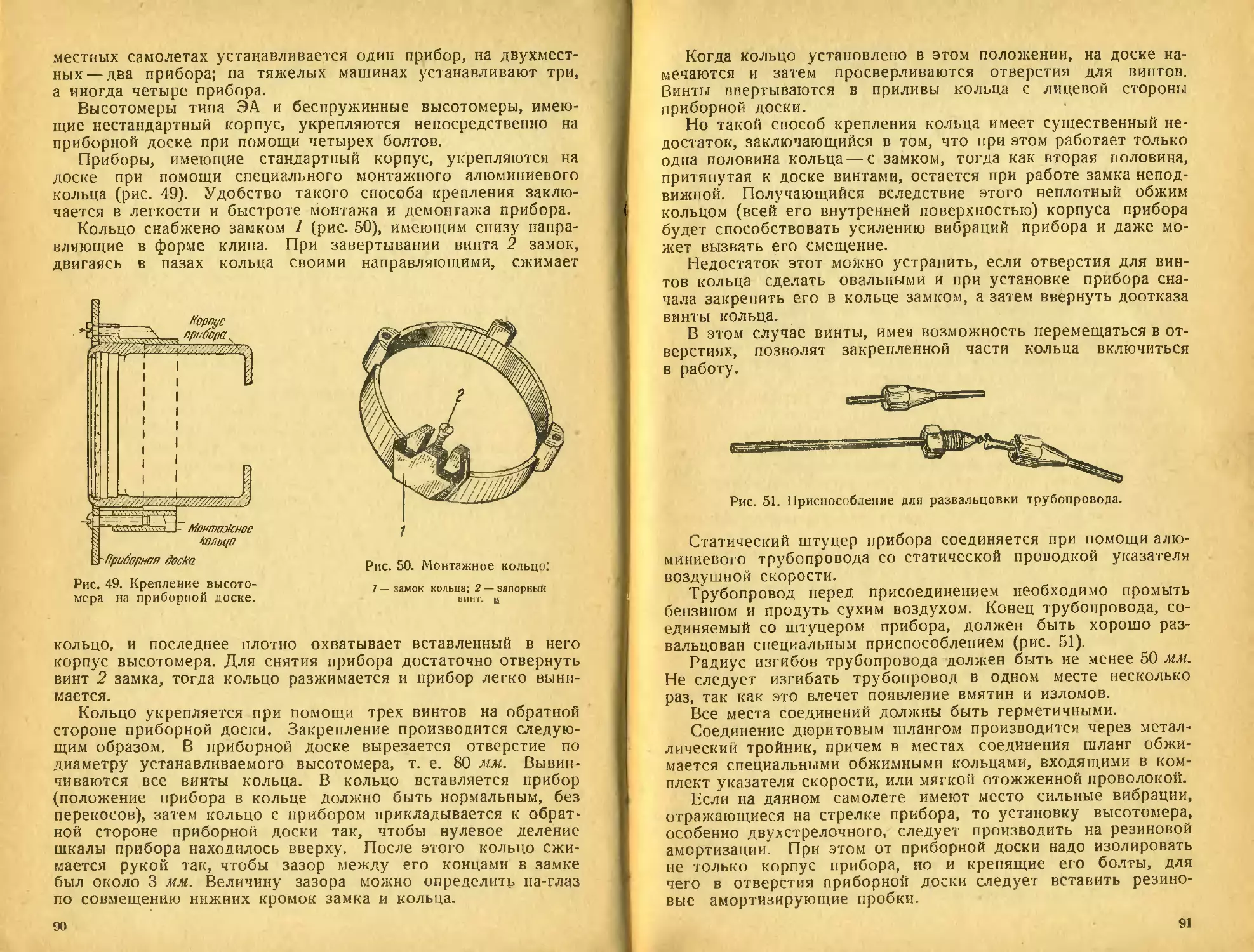

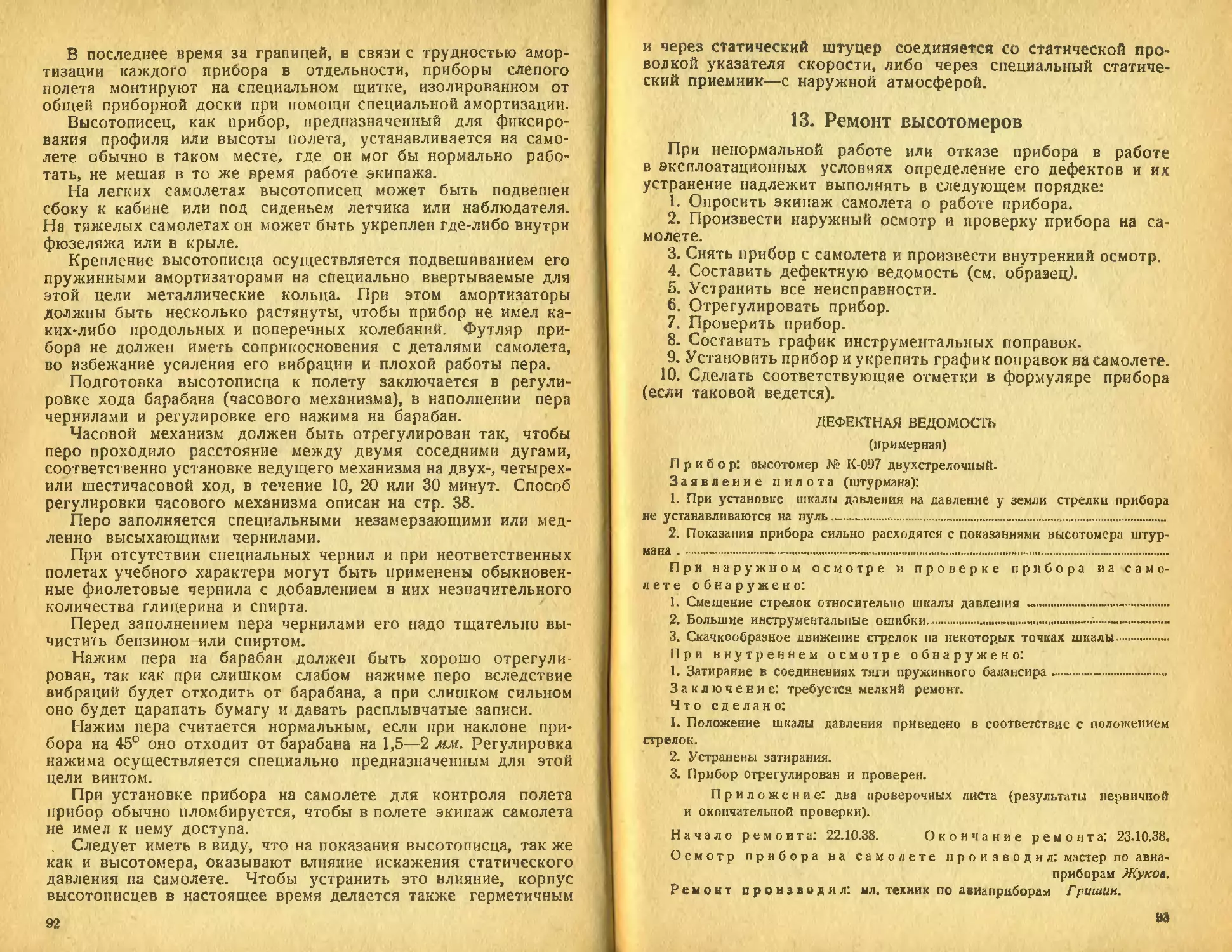

тунные планки, входящие в пазы основания и удерживающие

прибор от перемещения в футляре при различных эволюциях

самолета. На дне футляра имеется защелка 76, закрепляющая

прибор в неподвижном состоянии. Ушко 77 служит для плом-

бирования прибора.

Сверху и снизу футляра имеется по 4 кольца 78 для крепле-

ния пружинных амортизаторов 79, при помощи которых прибор

укрепляется на самолете.

39

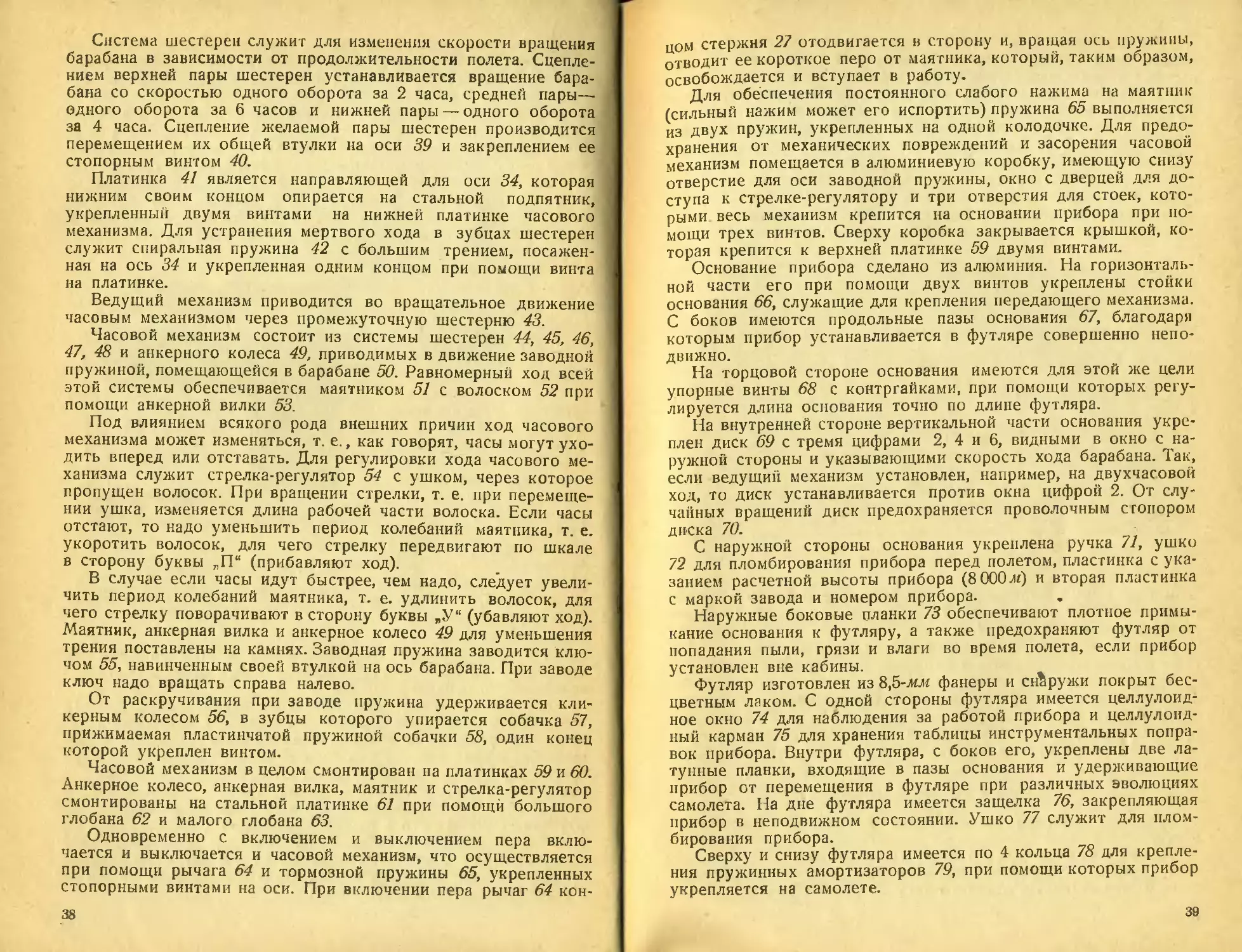

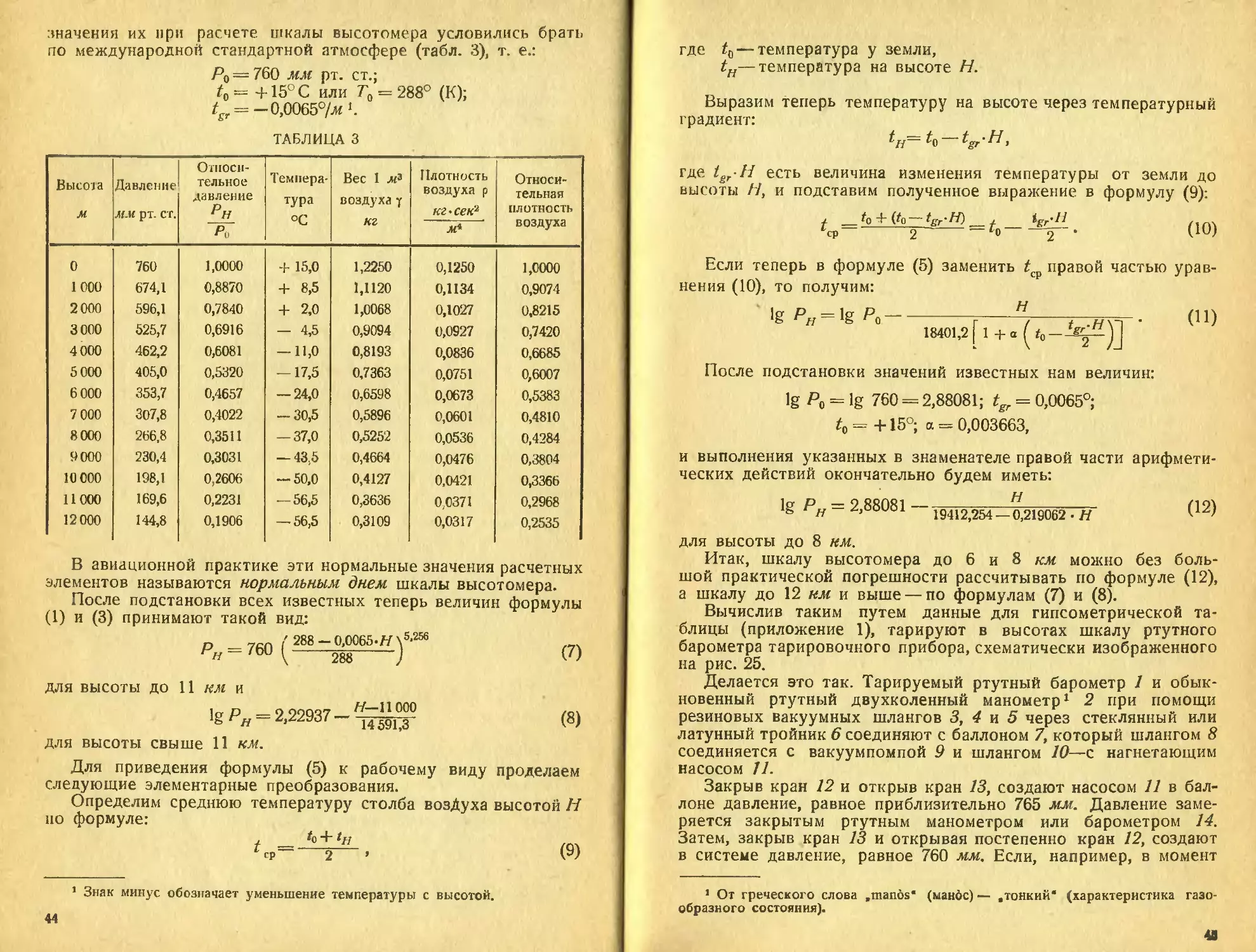

Шкала прибора равномерна и представляет собой сетку, со-

стоящую из серии горизонтальных линий (шкала высот)

и серии вертикальных кривых (шкала времени).

Шкала времени построена в виде дуг, соответствующих дви-

жению пера по окружности, с радиусом, равным длине рычага

пера. Цена деления шкалы высот.равна 200 м, оцифровка шкалы—

через 1000лг. Цена деления шкалы времени переменная и за-

висит от скорости вращения барабана. При двухчасовом ходе

барабана она равна 2 минутам, при четырехчасовом ходе — 4 ми-

нутам и при шестичасовом ходе—6 минутам. Каждое пятое де-

ление отмечено утолщенной линией; следовательно, цена одного

большого деления равна соответственно 10, 20 и 30 минутам.

Рис. 24. Высотограмма.

Этими данными и определяется сущность регулировки хода ча-

сового механизма прибора. Образец записи прибора (высото-

грамма) показан на рис. 24.

По высотограмме, записанной таким высотописцем, можно

судить о характере полета в отношении высоты и времени.

Так, из приведённого на рис. 24 образца мы видим, что, на-

брав в течение 28 минут высоту 5400 м (ход барабана полагаем

равным 4 часам), летчик вел машину в течение 15 минут по

прямой. Затем, пикируя, спустился до 1 600 м, снова 20 минут

летел по прямой и после десятиминутного планирования произ-

вел посадку.

Разборка и сборка высотописца

Разборка прибора производится в такой последователь-

ности.

Разобрать передающий механизм:

1. Отделить спиральную пружину от оси большого рычага.

2. Вынув шпильку, отделить тягу от малого рычага.

40

3. Снять ось малого рычага со всеми деталями, для чего

отвернуть на несколько оборотов один из центровочных вин-

тов, ослабив предварительно его контргайку.

4. Снять спиральную пружину со стойки рифленого диска.

5. Снять перо с рычага.

6. Вывернуть регулировочный винт пера.

7. Отвернуть контргайку противовеса.

8. Снять противовес.

9. Снять рычаг пера, отвернув его винт.

10. Снять малый рычаг, отвернув его стопорный винт.

11. Отделить тягу от большого рычага, вынув шпильку.

12. Снять ось большого рычага со стоек основания, как

сказано выше (п. 3).

13. Отделить тягу от большого рычага, вынув шпильку.

Разобрать воспринимающую часть:

1. Снять барабан, отвернув его гайку.

2. Снять консольную платинку с анероидной коробкой, от-

вернув два винта, крепящие ее к основанию.

3. Отделить тягу от коробки, вынув шпильку.

4. Отвернуть контргайку коробки.

5. Вывернуть анероидную коробку из консольной платинки.

Разобрать ведущий механизм:

1. Снять контргайку ведущей шайбы, ослабив ее стопорный

винт.

2. Снять ведущую шайбу.

3. Снять фасонную пружину, ослабив ее стопорный винт.

4. Вывернуть стопорный винт втулки ведущих шестерен.

5. Вывернуть три винта платинки ведущего механизма и

снять ось с ведомыми шестернями, отделив затем ведущие

шестерни от оси.

6. Снять ведомые шестерни с оси, вынув шпильку.

7. Снять платинку с пружиной с оси, осторожно вращая

ось против направления витков пружины.

8. Снять пружину с платинки, вывернув ее винт против на-

правления витков.

Разобрать часовой механизм:

1. Снять рычаг тормозной пружины, вывернув его стопор-

ный винт.

2. Снять механизм с основания, отвернув три винта.

3. Снять крышку коробки, отвернув два винта, крепящие ее

к верхней платинке, и снять две шайбы.

4. Вынуть механизм из коробки.

5. Спустить заводную пружину. Поставив механизм в под-

ставку нижней частью кверху и удерживая рукой заводной

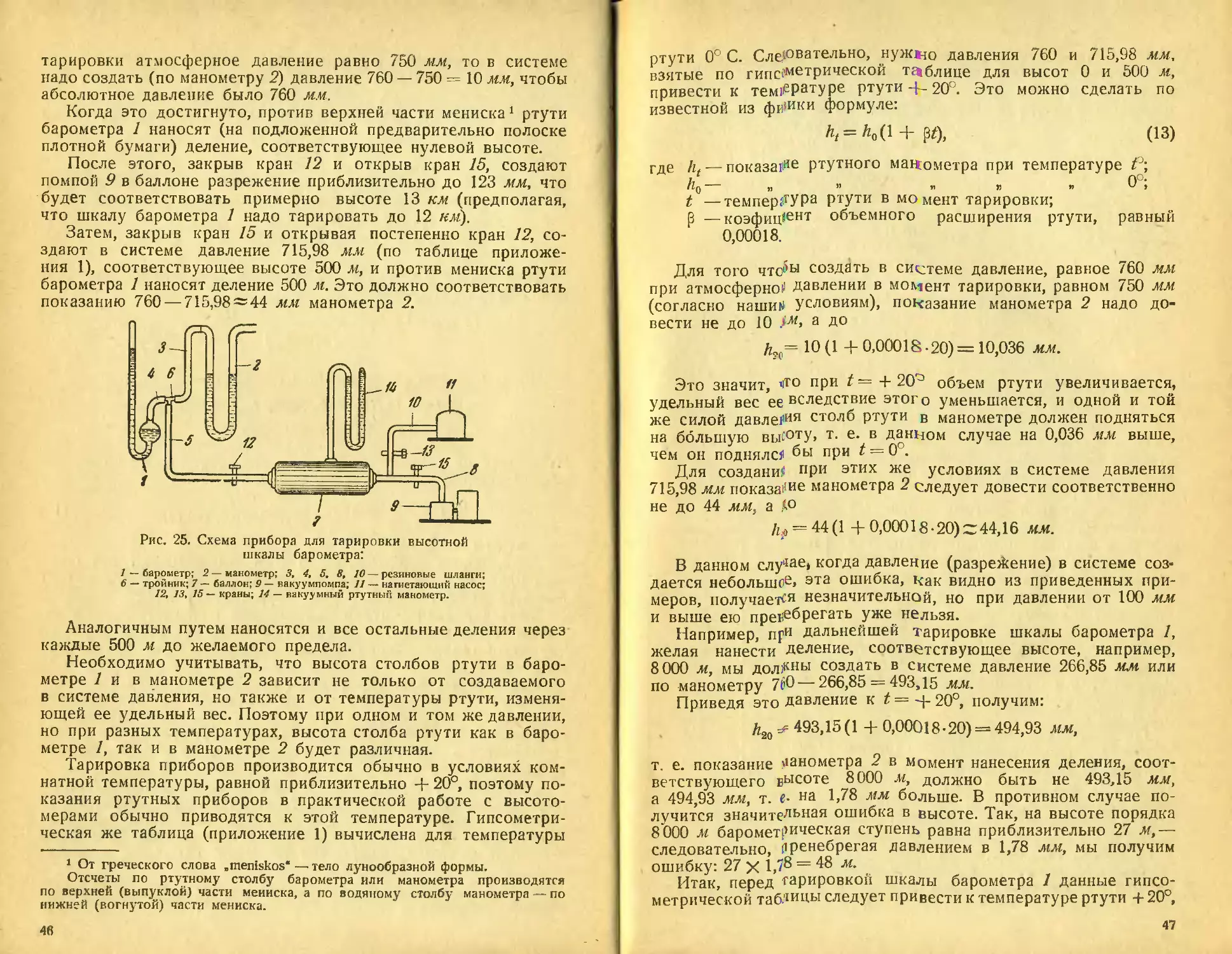

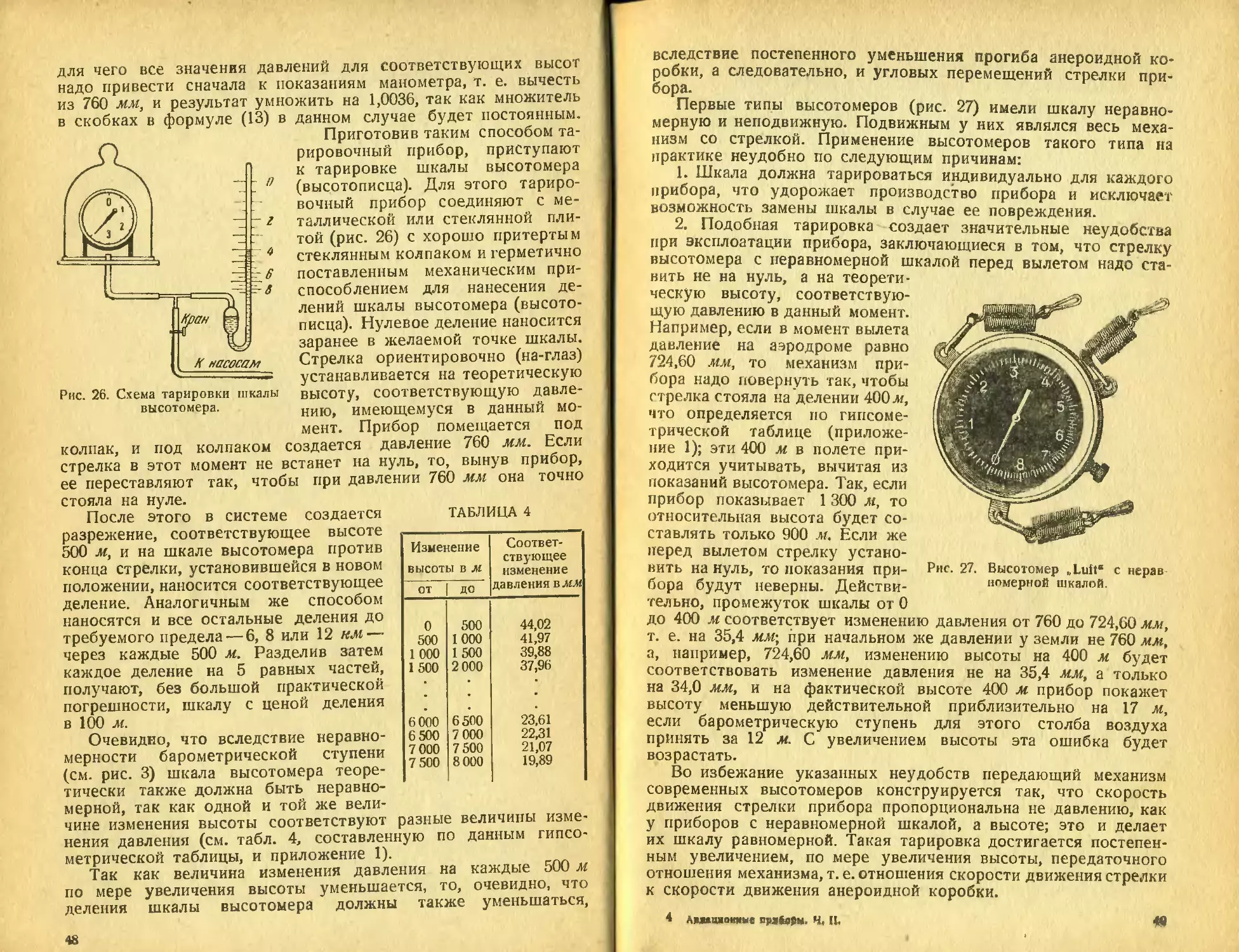

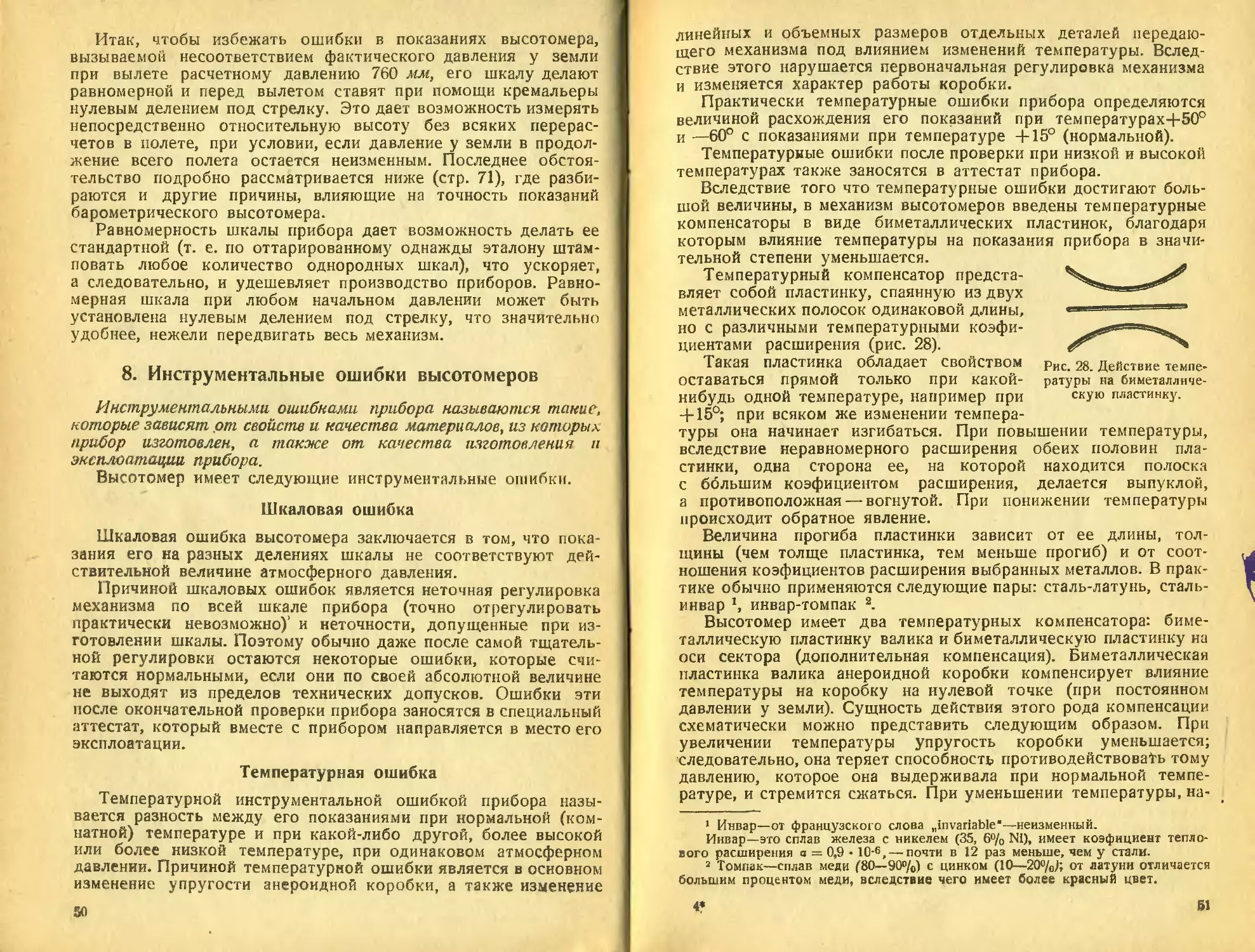

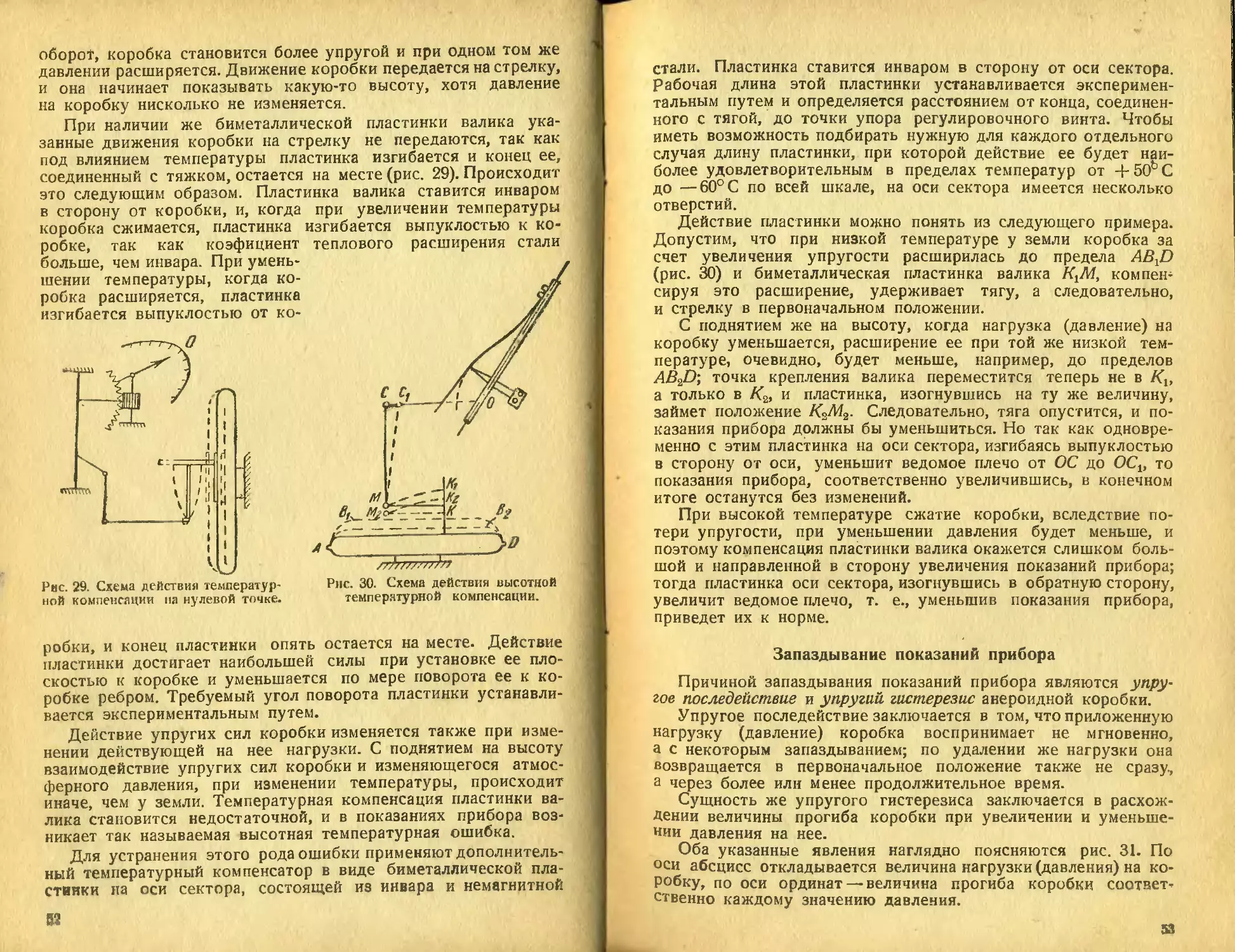

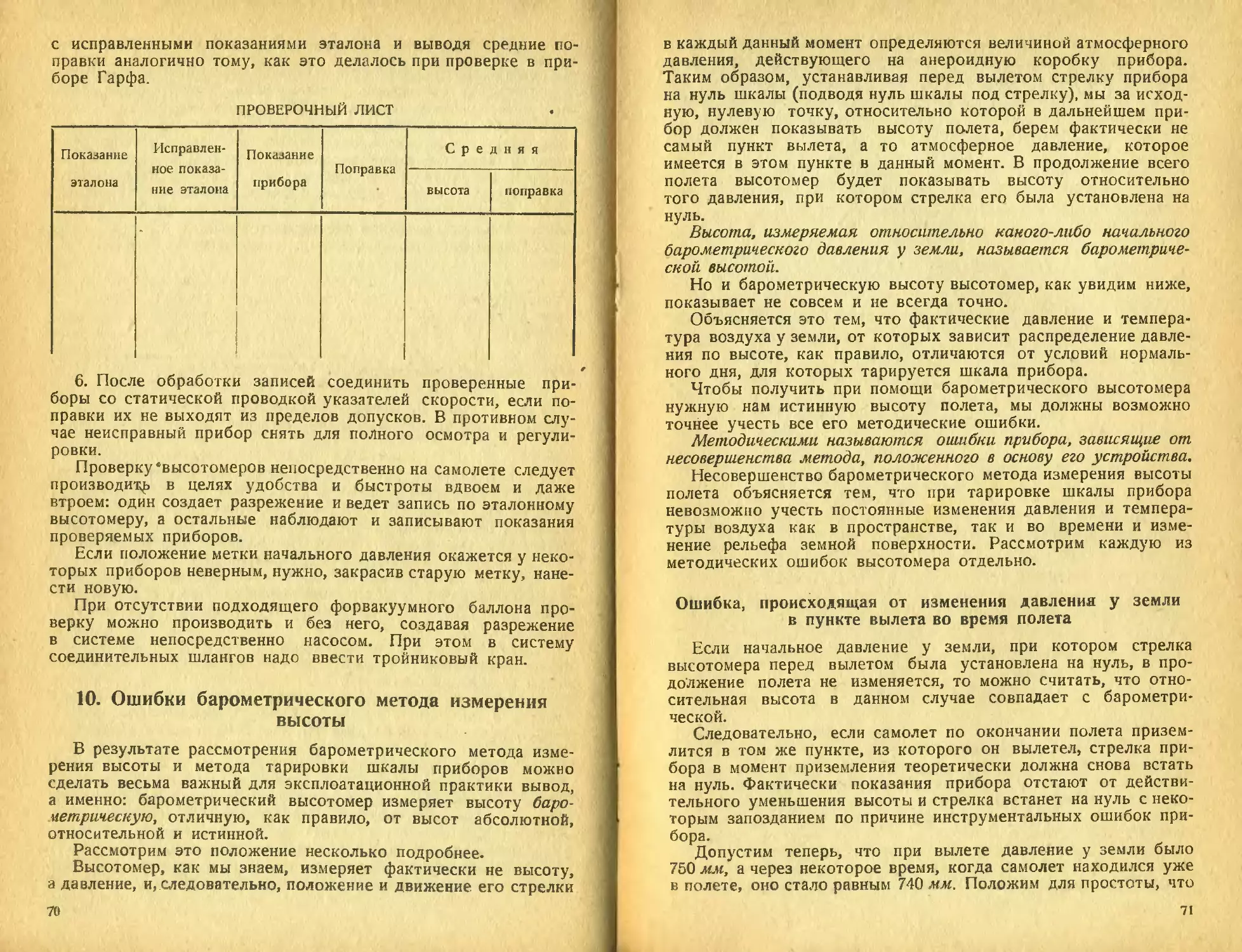

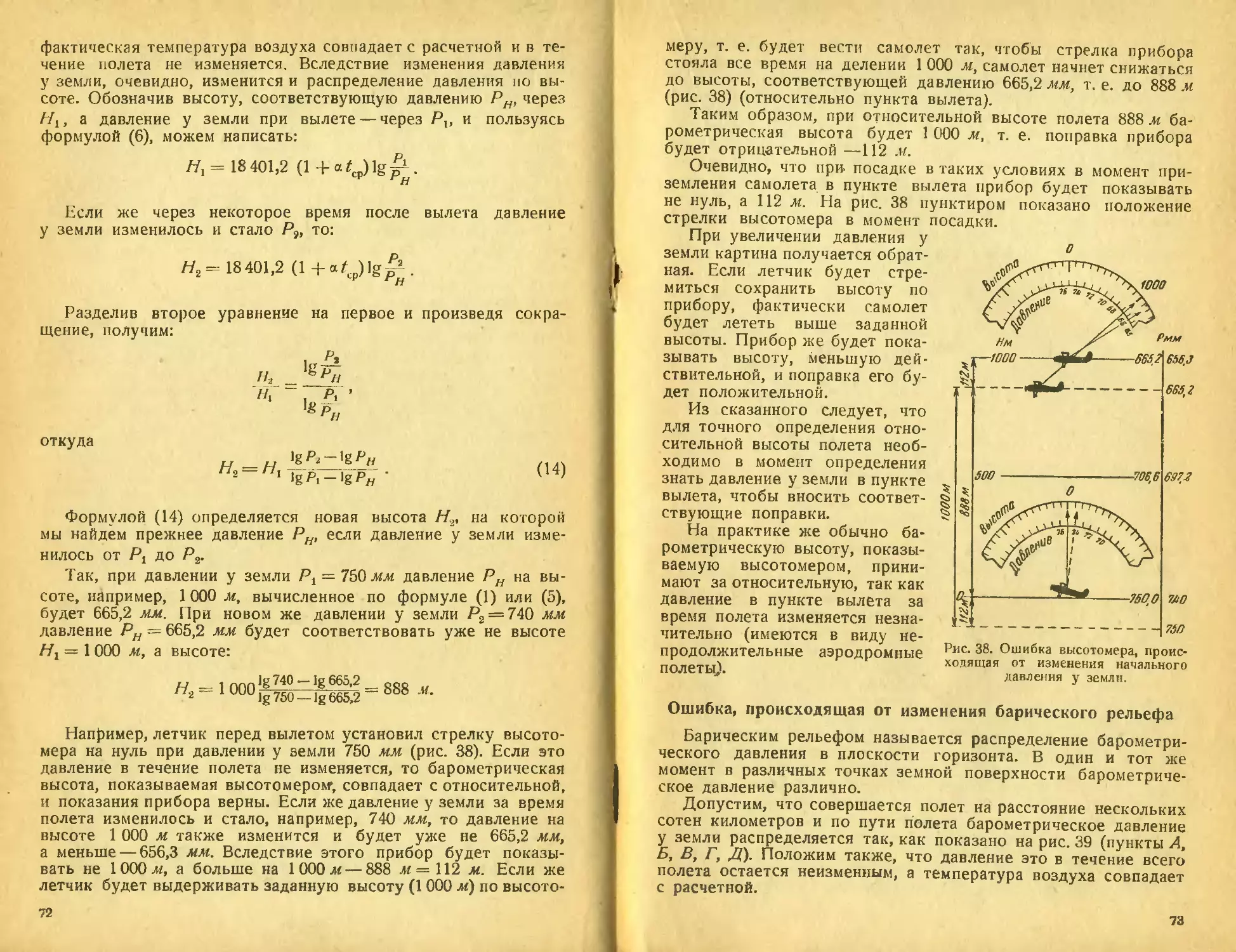

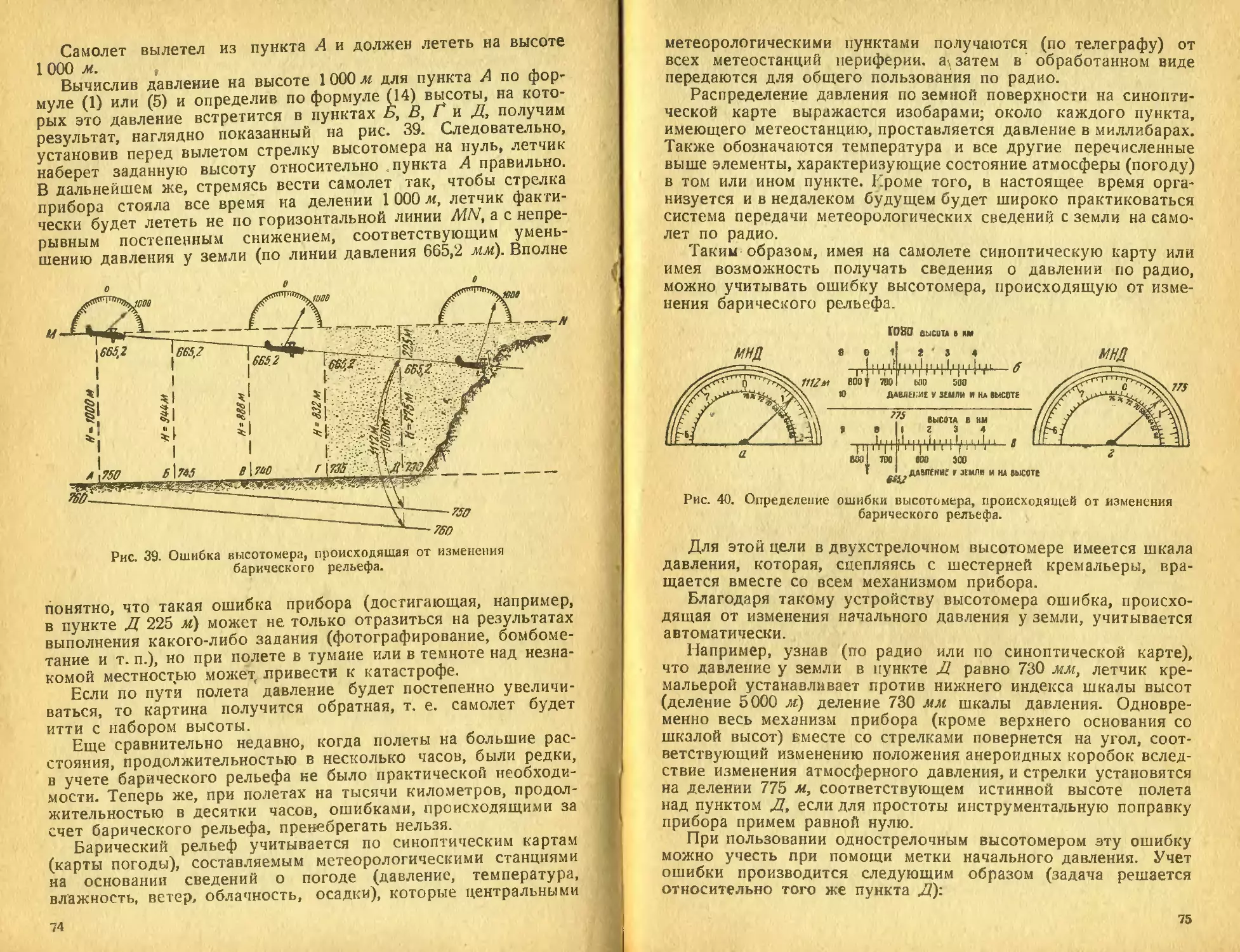

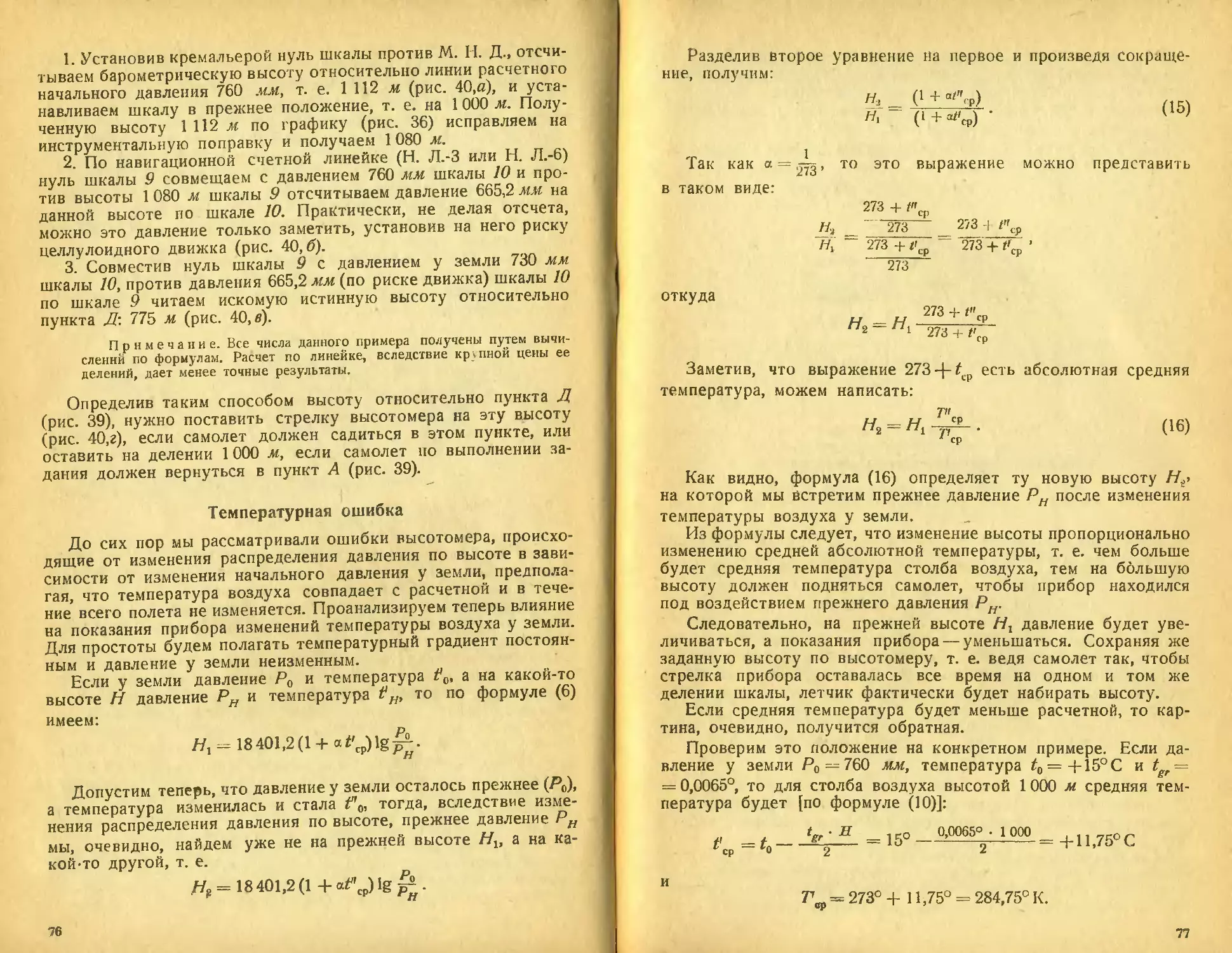

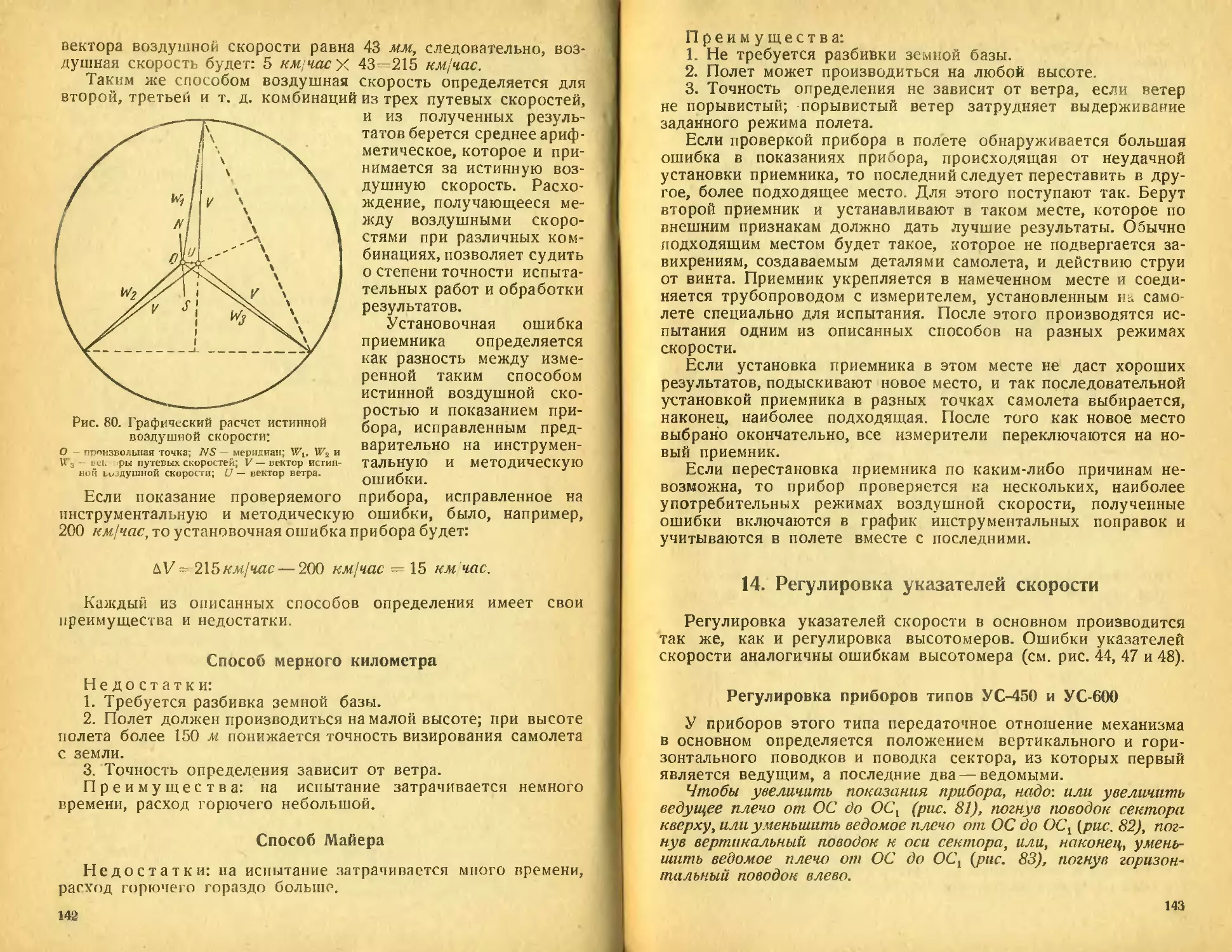

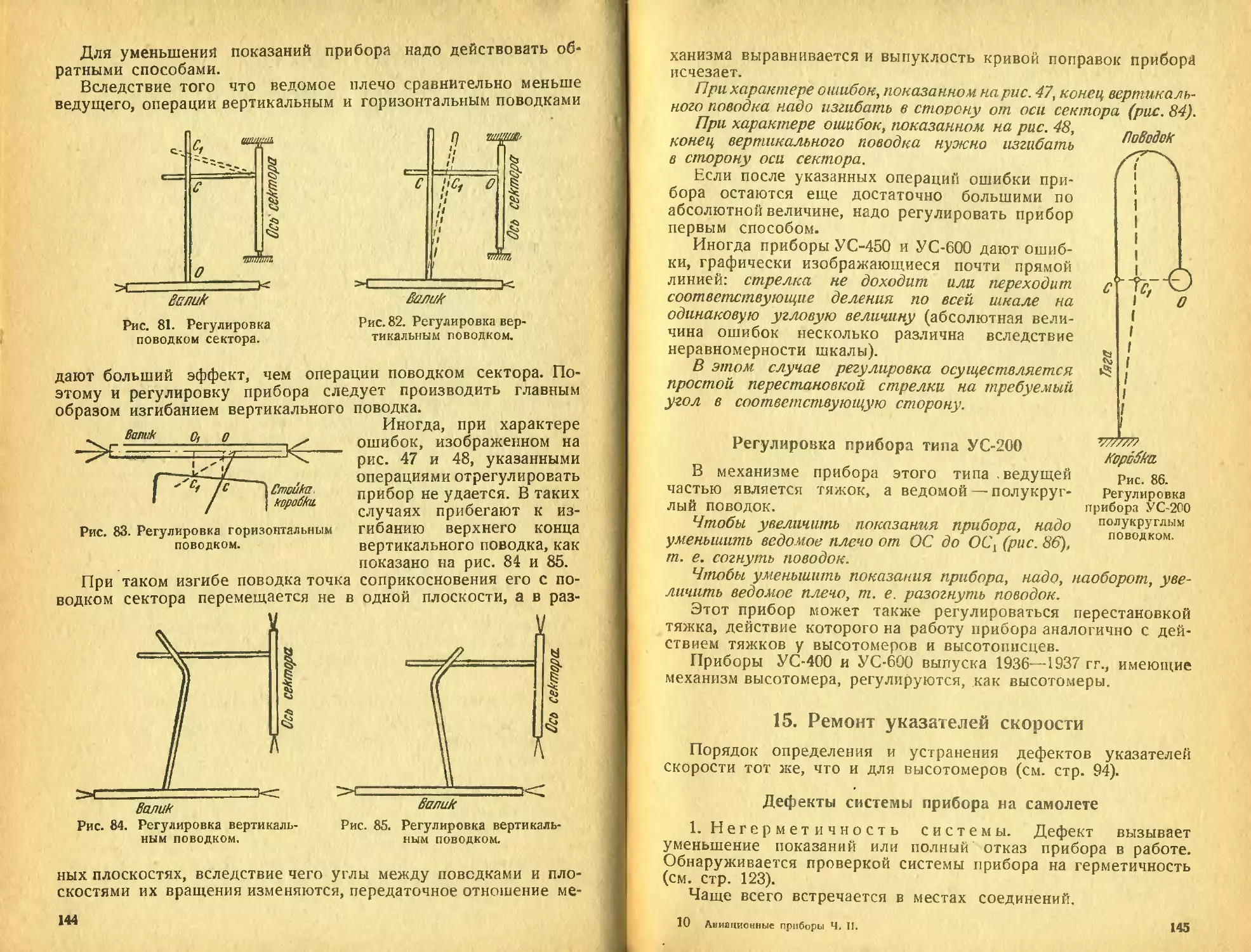

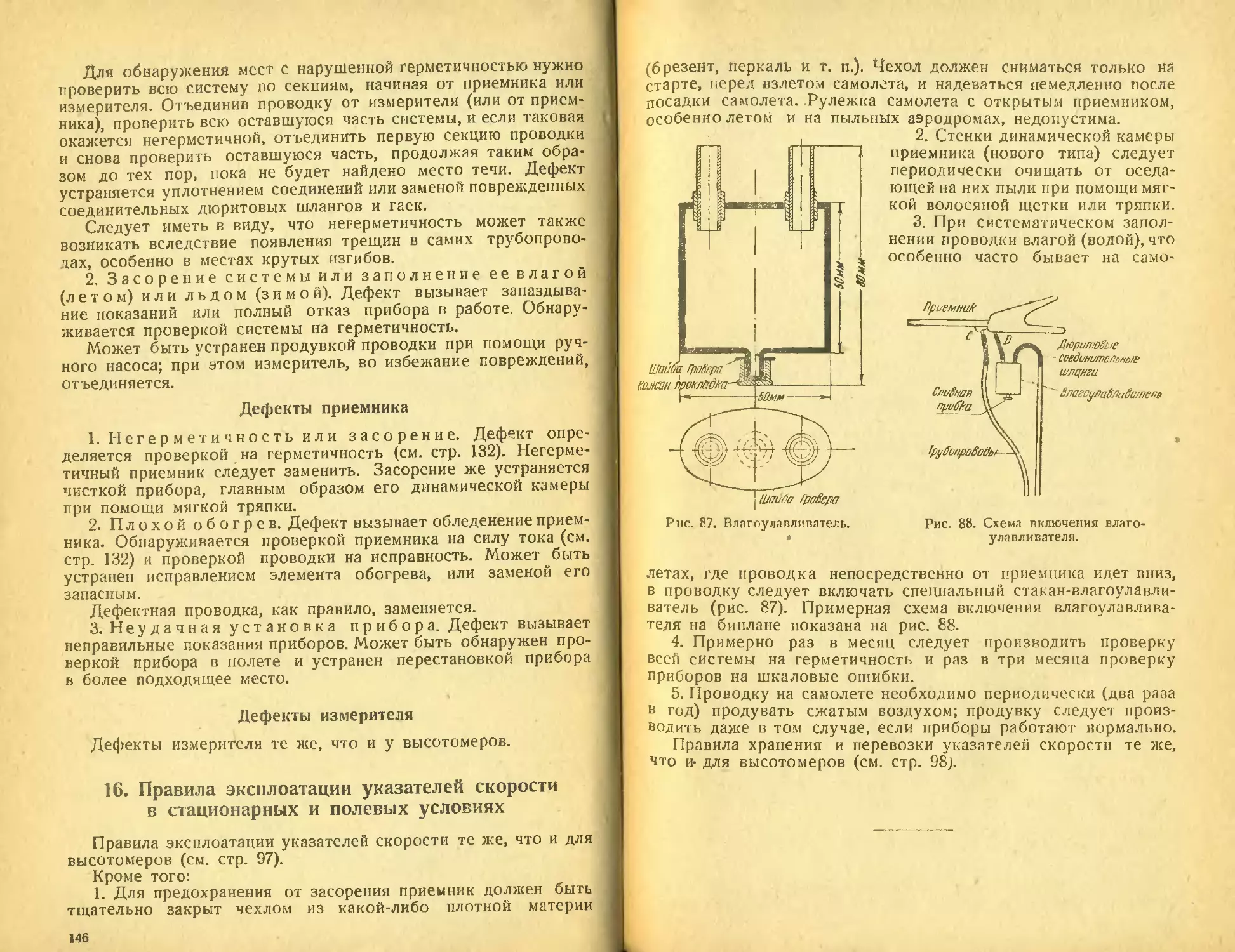

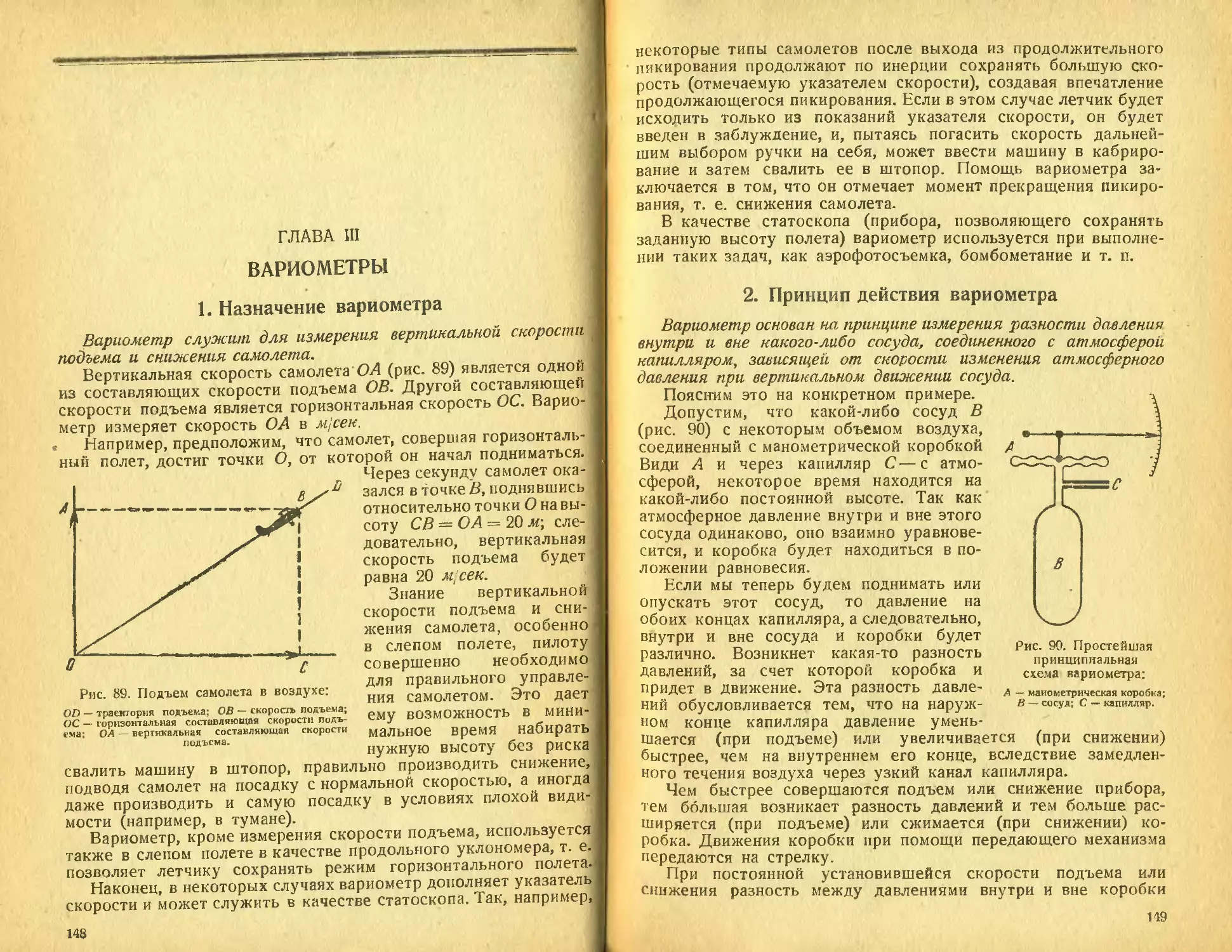

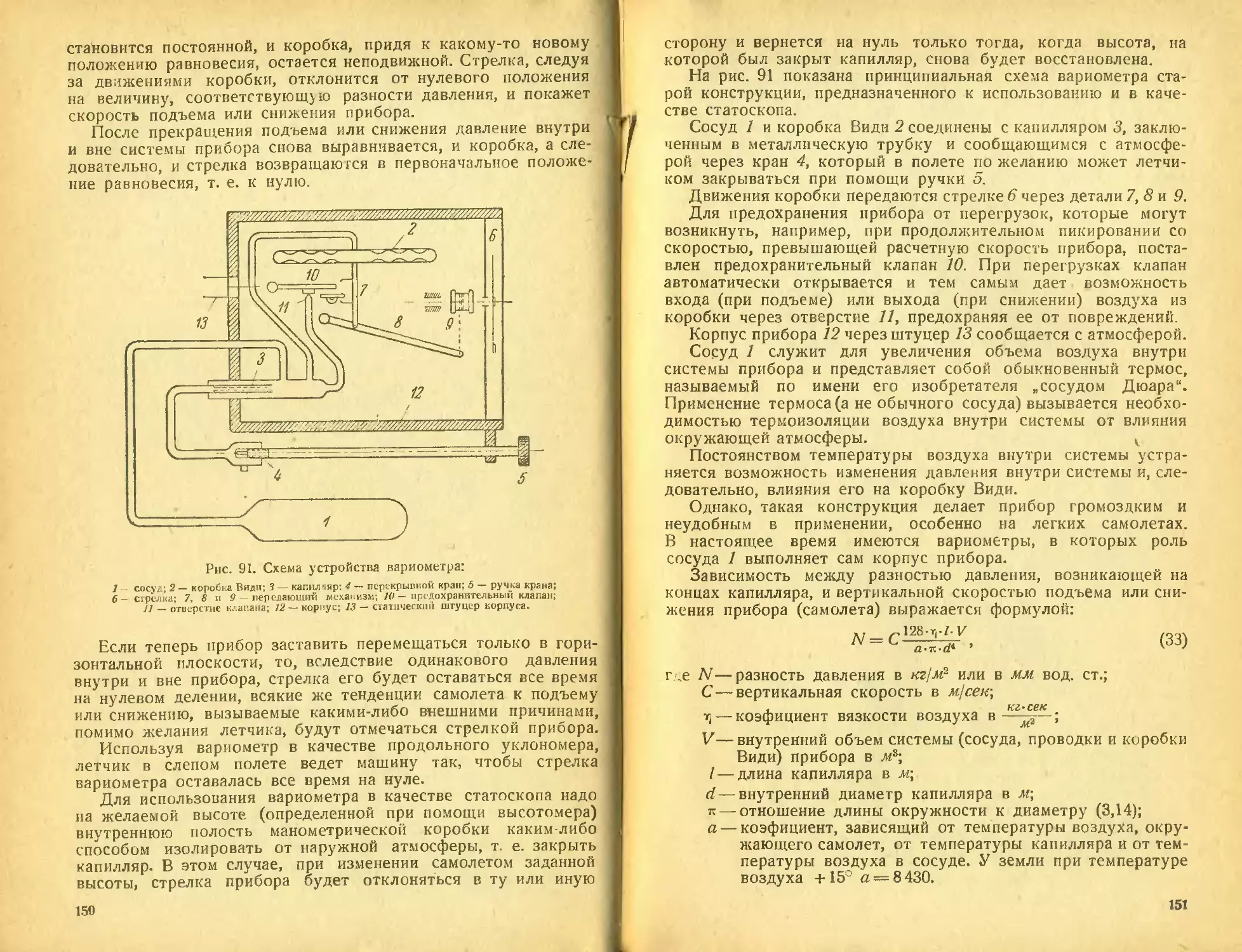

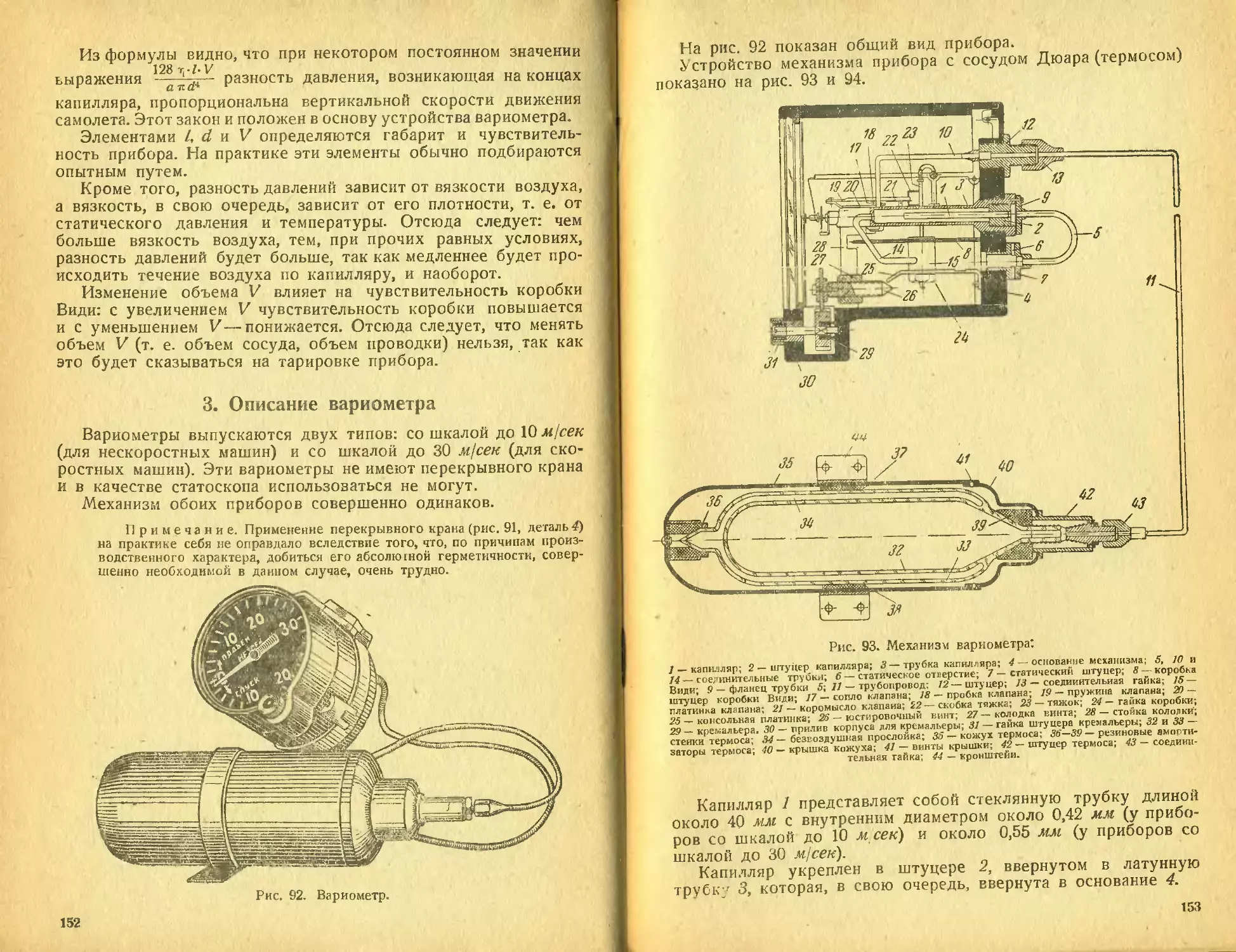

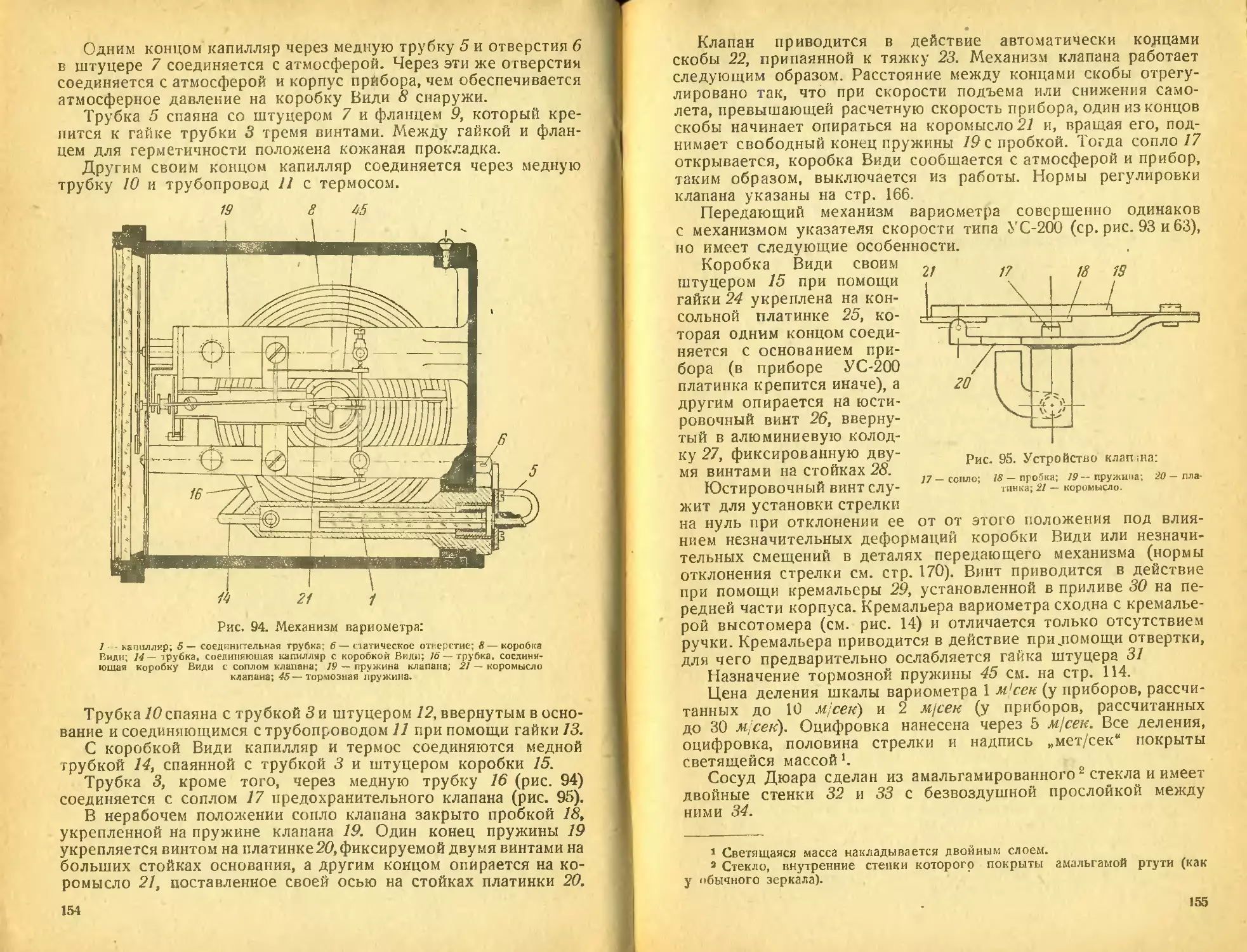

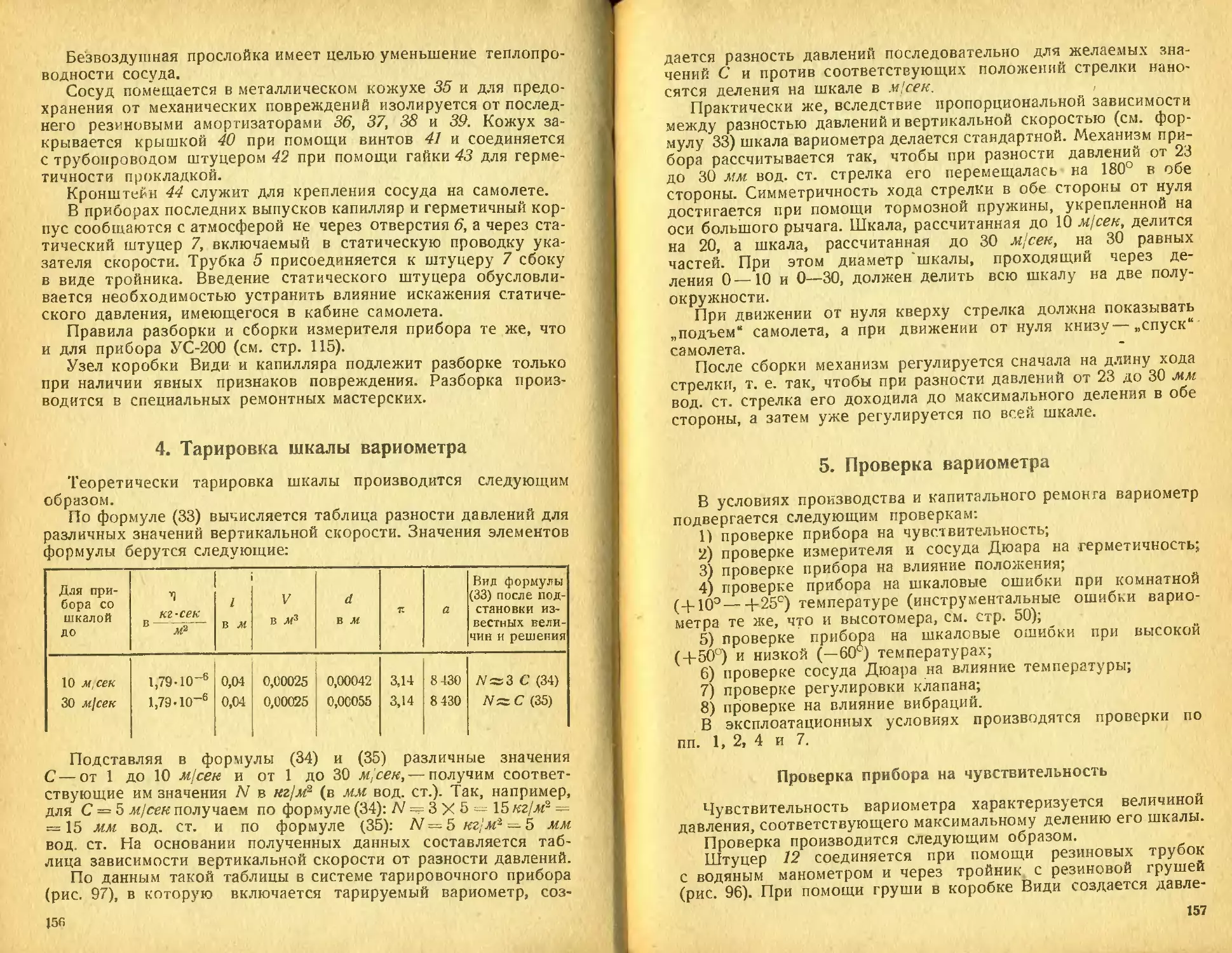

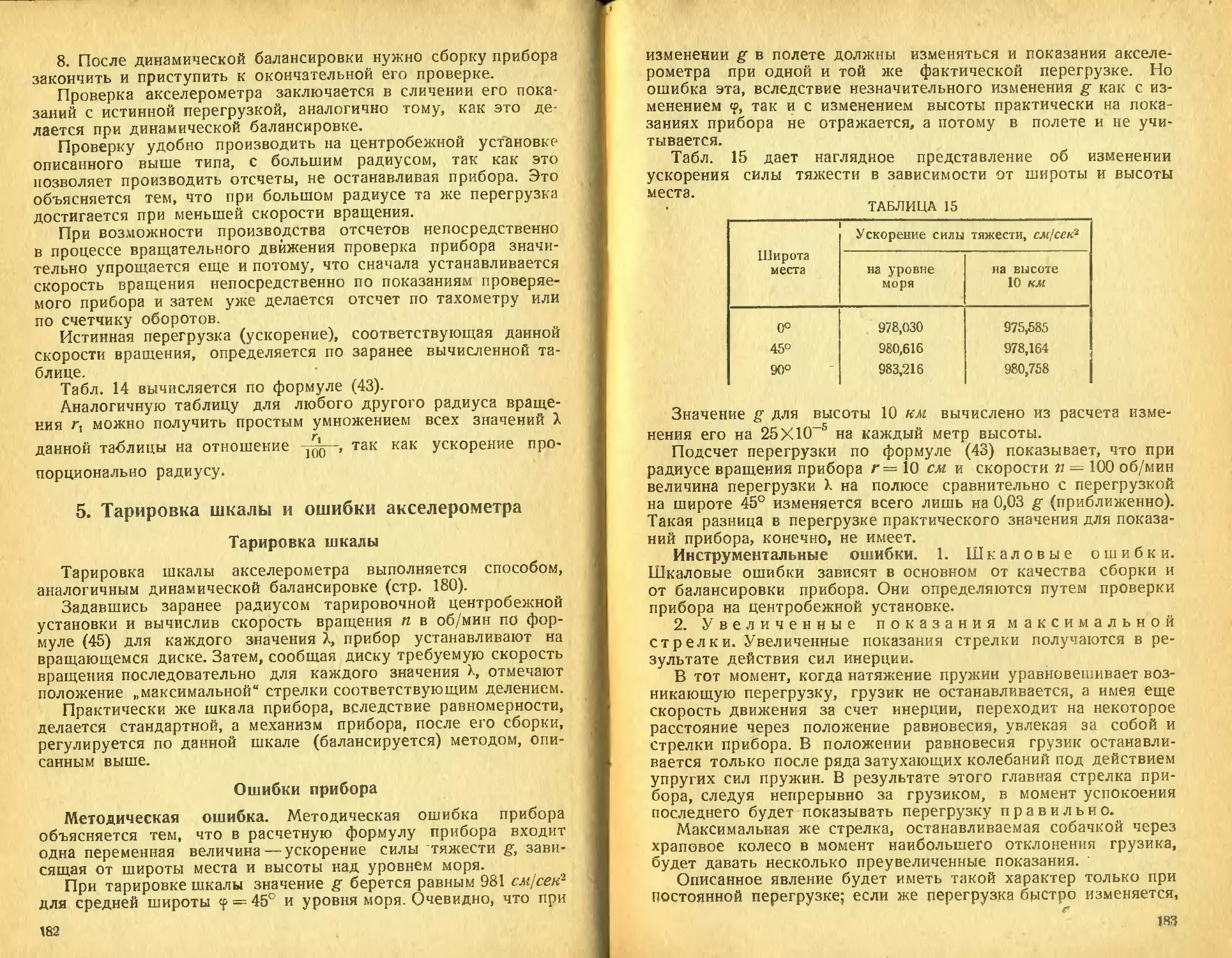

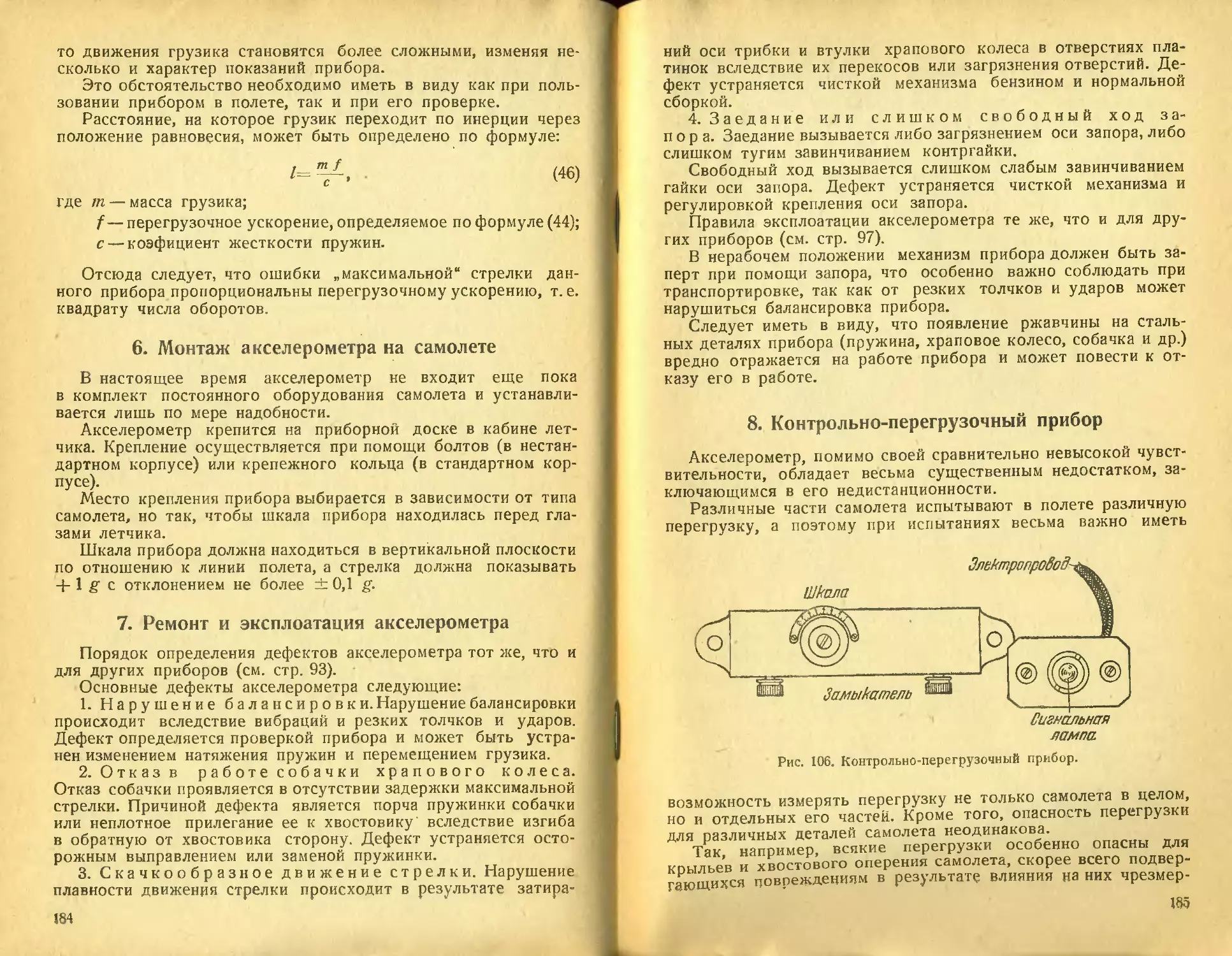

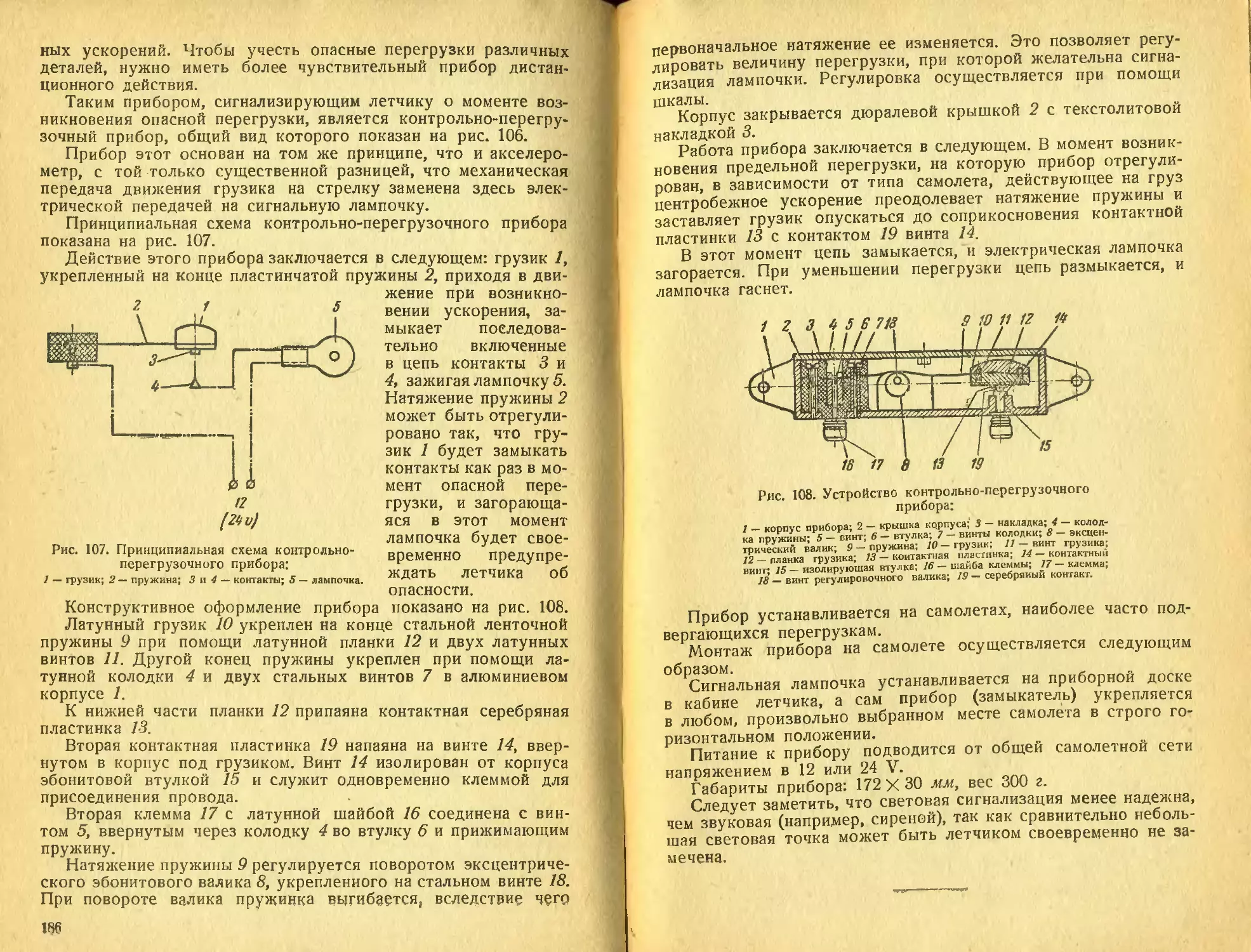

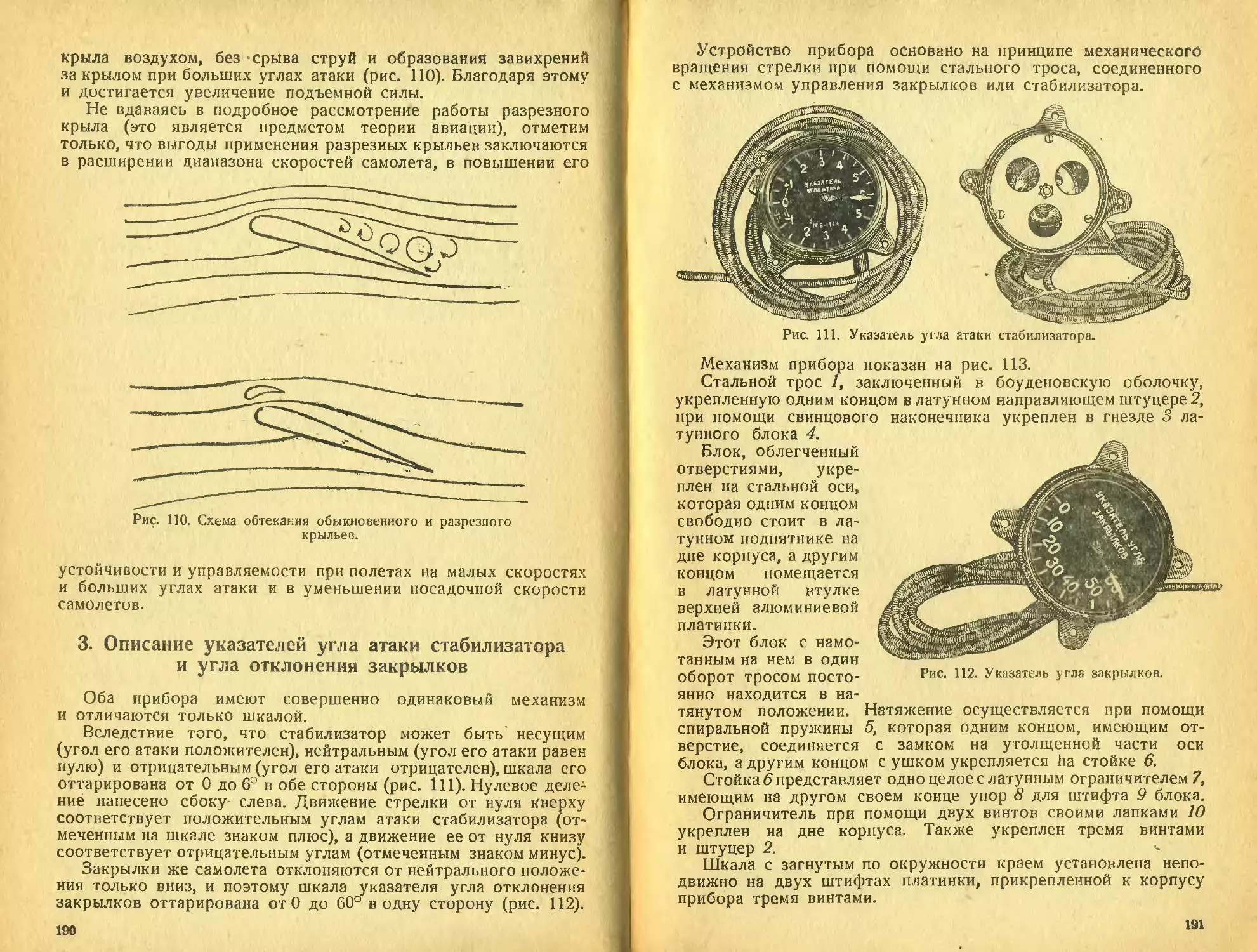

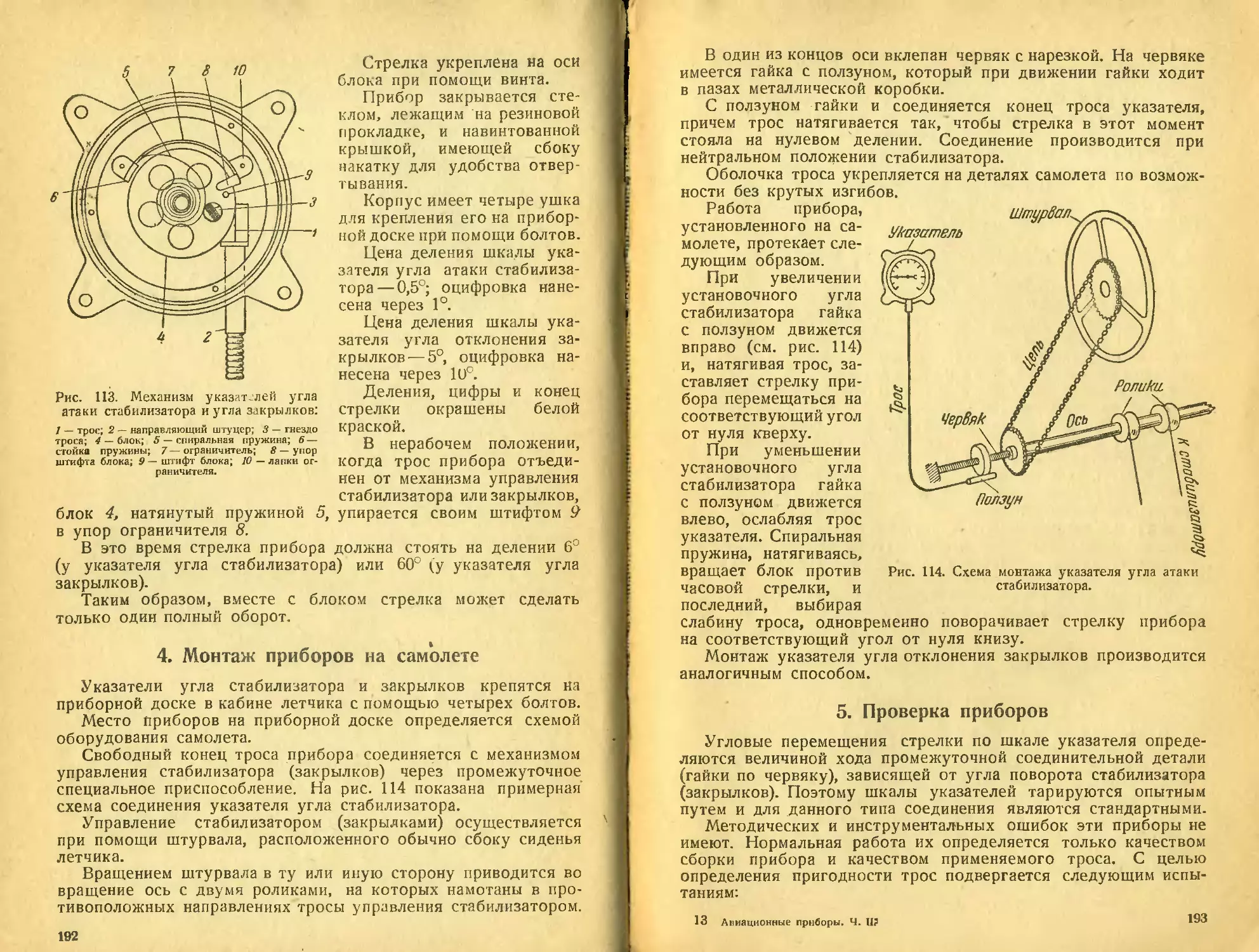

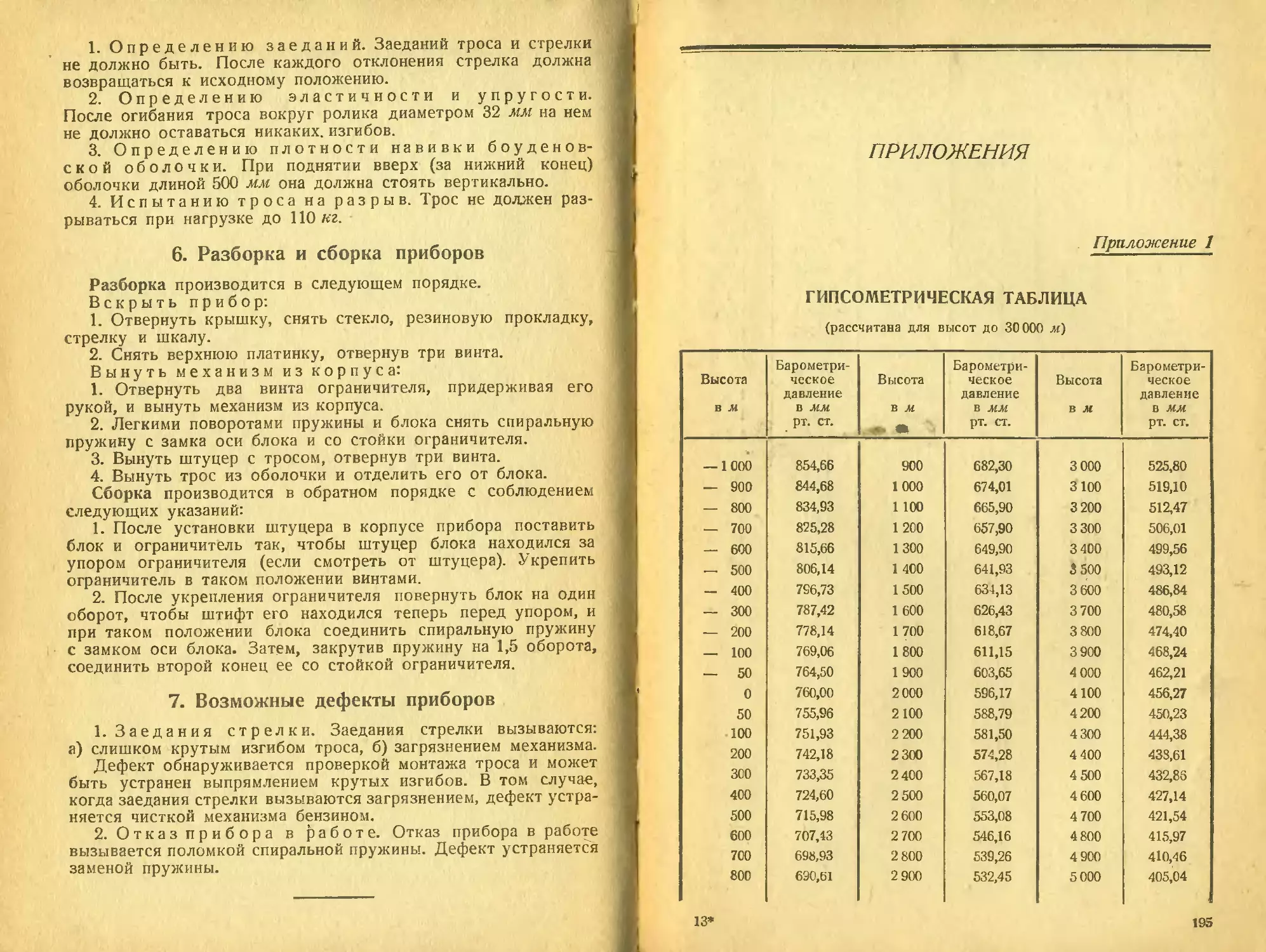

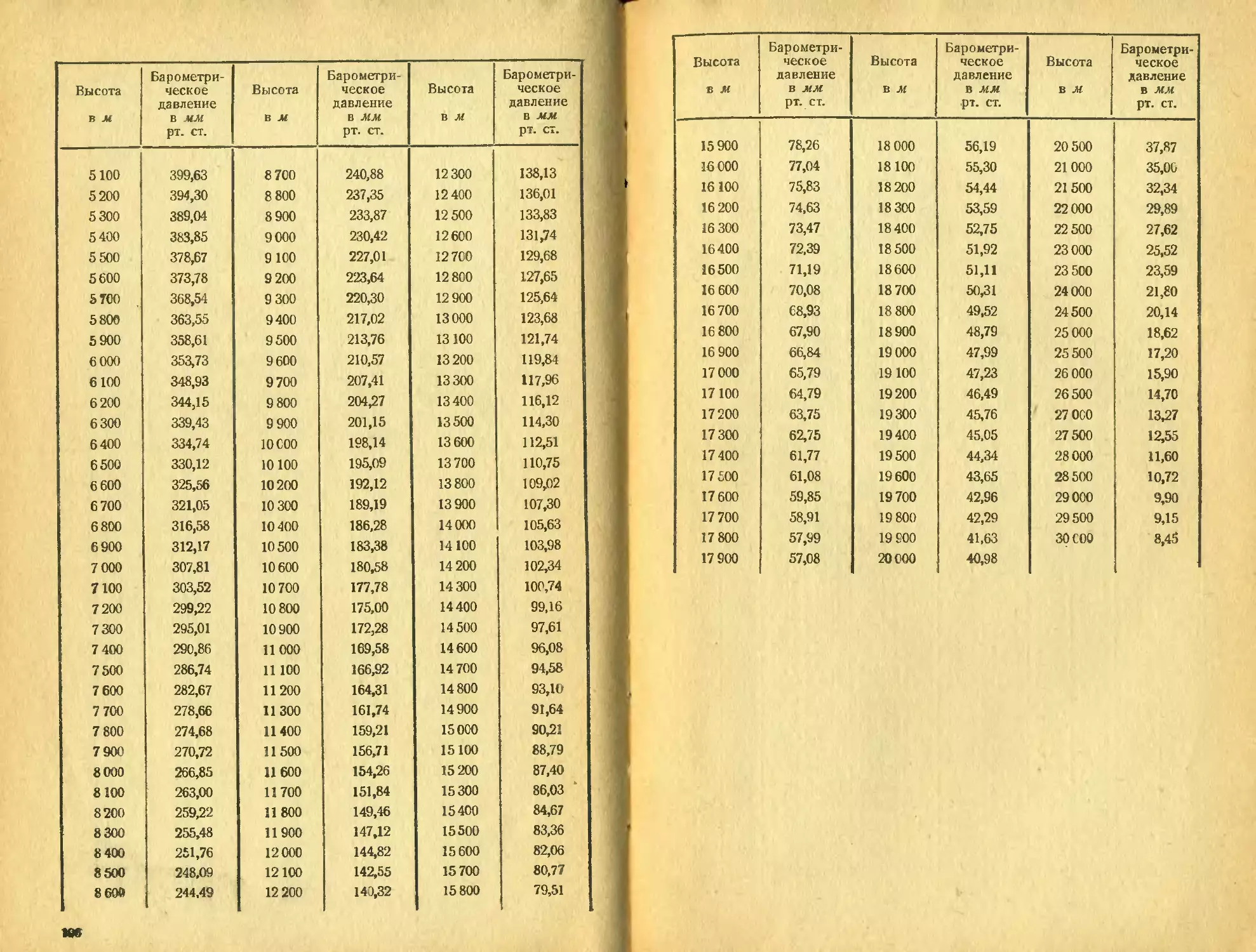

ключ, отвести отверткой собачку от кликерного колеса, после