Text

В. В . Бибихин

Ранний Хайдеггер

Материалы к семинару

Институт философии, теологии и истории

Святого Фомы

Москва

2009

BIBLIOTHECA

IGNATIANA

БОГОСЛОВИЕ,ДУХОВНОСТЬ,НАУКА

В.Б . БИБИХИН

Ранний

ХАЙДЕГГЕР

МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРУ

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, ТЕОЛОГИИ И ИСТОРИИ

СВЯТОГО Фомы

МОСКВА

2009

Научный совет издания:

о. Михаил Арранц (SJ) f

Анатолий Ахутин

Владимир Бибихин t

о. Октавио Вильчес-Ландин (SJ)

Андрей Коваль — ученый секретарь

о. Рене Маришаль (SJ)

Николай Мусхелишвили

Дмитрий Спивак

В. В. Бибихин

Ранний Хайдеггер: Материалы к семинару.

—

М.: Институт филосо

фии, теологии и истории св. Фомы, 2009. — 536 с.

Основой книги стал курс «Ранняя философия М. Хайдеггера», прочитанный

В. В. Бибихиным на философском факультете МГУ в течение четырех семе

стров с 1990 по 1992. Ранние произведения немецкого философа прочитыва

ются не как нечто незрелое и предварительное, а скорее как комментарий к

позднейшему Хайдеггеру. Большая часть курса и семинаров посвящена чте

нию и разбору основного произведения Хайдеггера Бытие и время (1927).

Книга дополнена двумя статьями, написанными на основе курса, и статьей

«От Бытия и времени к Beiträge», являющейся своеобразным продолжени

ем его тематики.

© В. В. Бибихин, 2008

© О. Е. Лебедева, составление, 2оо8

© ИНСТИТУТ фиЛОСОфиИ, ТеОЛОГИИ И ИСТОрИИ СВ. ФОМЫ, 2008

ISBN 978-5 -94242-047-5

Все права защищены. Никакая часть данной книги, не может быть воспро

изведена в какой бы то ни было форме, включая размещение в сети Интер

нет, без письменного разрешения владельцев авторских прав.

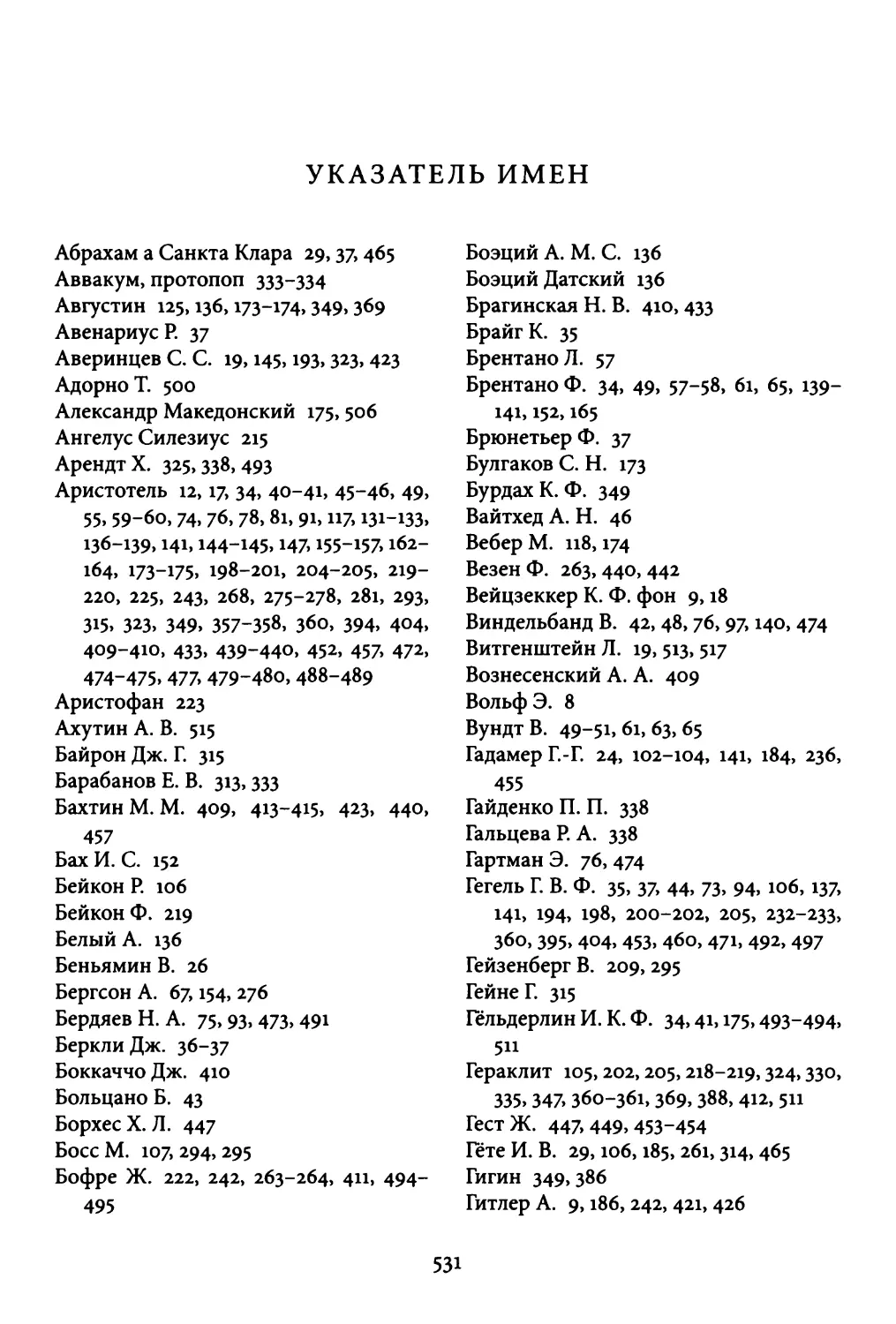

СОДЕРЖАНИЕ

Семинары

.1(15.11 .1990)

. 2 -4 (22.11 , 29-11, 6.12 .1990)

.5 (13.12 .1990)

.6 (20.12.1990)

.7(27.12 .1990)

. 8 (12.2.1991)

. 9(19.2 .1991)

. ί ο (26.2 .1991)

.11(5.31991)

.1 2 (12.3 .1991)

.1 3(19.3 .1991)

. 1 4(16.4 .1991)

.15 (23.4 .1991)

.16(7.51991)

Li (3.9.1991)

1.2(17.9 .1991)

1.3 (24.91991)

1.4(1.10 .1991)

1.5 (8.10 .1991)

1.6(15.10 .1991)

1.7 (22.10 .1991)

1.8 (29.10 .1991)

1.9(5.111991)

1.10 (l2.11 . 1991)

1.11 (19.11.1991)

1.12 (26.II .I991)

1.13(3.12 .1991)

I.14(l0.12 .199l)

1.15(17.12.1991)

11.1 (19.2.1992)

II.2 (26.2.1992)

II.3 (4.3 .I992)

7

19

47

53

65

73

83

97

115

1ЗЗ

151

159

17З

189

207

225

241

251

257

265

279

29З

309

З19

333

339

349

363

367

373

383

389

Ill.4(ii.3 .i992)

399

III.5 (18.3 .1992)

407

Ш.6 (8.4 .1992)

417

111.7(15.4 .1992)

423

Ш.8 (22.4 .1992)

429

Ш.9 (29.4 .1992)

439

111.10(6.5 .1992)

447

iii.il (13.5 .1992)

455

111.12 (20.5.1992)

459

Приложение

Два стихотворения раннего Хайдеггера

4^5

Ранний Хайдеггер о Дунсе Скоте

471

Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beiträge»

493

Примечания

Указатель имен

521

531

LI*

15.11 .1990

Я берусь за дело, которое так же кажется естественным и само собой

разумеющимся, как невозможно, неисполнимо. Казалось бы, чего про

ще: мы берем тексты Хайдеггера, они у нас есть; читаем их, научились

уже их читать; сравниваем с имеющимися переводами, их есть уже не

мало. Это привычные операции с текстами. Занимаемся законным ака

демическим занятием, изучаем или исследуем, важного философского

автора. Важность признана академическим, литературным, политиче

ским миром. Стараемся делать это «объективно», ничего не прибавляя

от себя. И среди вороха текстов Хайдеггера полностью промахиваемся

мимо него, делаем вещь такую же далекую от его мысли, какая только

возможна, — больше и непоправимее от него отдаляемся, чем если бы

никакого такого семинара не вели, имени Хайдеггера не знали и не упо

минали никогда, и даже вообще занимались бы никакой не философи

ей а скажем земледелием — как тот крестьянин в шварцвальдском Тод-

тнау, Тодтнауберге, которого Хайдеггер уважал так, что его совета боль

ше, чем университетских коллег, слушался, когда решал в начале ΐ930-

χ

годов, соглашаться ли ему на приглашение столичного берлинского уни

верситета читать там лекции. Ни в коем случае, не словами, а скупым

жестом ответил старый крестьянин.

Чего главного не хватает людям, которые, среди прочих занятий на

философском факультете, решили теперь вот ознакомиться и с Хайдег-

гером, изучить его философию? Начали для этого семинар? Мимо Хай

деггера это потому, что его мысль, даже когда следовала сетке академи

ческих тем, всегда подчинялась только прямой захваненности вещами.

И мы тоже должны были бы оказаться захвачены самими вещами, толь

ко тогда мы неожиданно приблизились бы к Хайдеггеру — забыв о нем.

Когда мы переводим взгляд с вещей, на которые он смотрел, и начинаем

смотреть на него, мы не с ним. Наивная попытка «заниматься Хайдегге-

ром» очень просто может оказаться худшей изменой его делу.

«Дело Хайдеггера». (Однозначно оно уже не слышится. Такое могло

случиться, если не ясно видно, не всем, как например дело печника. На

человека, который неясно что делает, возбуждается дело. В самом деле,

все заняты ясно чем, добычей нефти, историей религии, — а он нем

7

.—

7

СЕМИНАР 1.1

Ясна какая-то связь философии с политикой, через идеологию. Идео

логия может склонить массу — а может быть и нас самих? — к адским

поступкам.) Такое существует; так называлась статья Арсения Гулыги в

«Литературной газете» год или два назад.

Дело Хайдеггера * было осенью 1987 года поднято во Франции и затем

во всем мире снова, уже не в первый и не во второй раз. Сначала его рас

следовали французские оккупационные власти в Бадене в 1945 году. Они

пришли к выводу, что этот человек, Хайдеггер, не имеет права вести за

нятия со студентами в Университете (в 1957 г. запрет был окончательно

снят). Почти все большие работы Хайдеггера до того были лекционные

курсы (в его Полном собрании сочинений они составят около 50 томов).

Его мысль развертывалась в обращении к другим. После 1945 года глав

ной такой возможности — лекционной — не стало . Его сняли — поли

тики — с преподавания. Он мог вредно повлиять на формирование мо

лодежи. Он принадлежал к партии, которая послала целое поколение —

миллионы молодых людей — вводить новый порядок.

Расследовать дело Хайдеггера было, собственно, не трудно, потому

что оно всё на виду. В начале мая 1933 года сосед Хайдеггера, ординар

ный профессор медицины фон Мёллендорф, после всего лишь двух не

дель своего ректорства в университете Фрейбурга был снят министром,

в сущности, за такой поступок, как запрещение вывесить в помещени

ях университета так называемый «еврейский плакат». Фон Мёллендорф

пришел к Хайдеггеру и попросил его баллотироваться на новых выбо

рах ректора. Хайдеггер не имел опыта административной работы, со

мневался и упирался, но самоотвода все-таки не сделал и был избран.

Было из-за чего сомневаться: по тем временам стало уже совершенно

обязательно, чтобы на таком посту, как ректорат университета, человек

являлся членом правящей партии. Почти сразу в кабинет нового ректо

ра пришел «штудентенфюрер», а потом звонили из Отдела высшей шко

лы Штаба штурмовых отрядов с той же рекомендацией разрешить вы

весить «еврейские плакаты». Хайдеггер не разрешил. Дисциплина так

или иначе соблюдалась, в обход ректора действовать никто но посмел.

Его, однако, не сместили. Он ушел сам, когда, задумав в конце того же

1933 г. перестройку университета и крупные перемещения, — включав

шие, в частности, назначение деканом медицинского факультета того же

фон Мёллендорфа, социал-демократа, отстраненного раньше министер

ством от ректорства, а деканом юридического факультета профессора

Эрика Вольфа, одного из тех, против кого были нацелены плакаты, —

8

15 НОЯБРЯ 1990

он понял, что ему ничего не позволят сделать сами же коллеги, в сво

ем большинстве уже взбаламученные новыми политическими ветрами;

а если позволят они, то не позволит партия. В феврале 1934 года он по

дал в отставку. Был избран новый ректор, на этот раз человек, которого

местная партийная газета приветствовала жирным шрифтом: «Первый

национал-социалистический ректор Университета». (Национал-социа

лизм тогда: то, к чему все стремились; все хотели перемен.) На торже

ствах передачи ректорства Хайдеггер отсутствовал. Встретивший его в

те дни коллега приветствовал его словами: «Ну как, господин Хайдеггер,

вернулись из Сиракуз?»

1

От этого хайдеггеровского отчета о тех десяти месяцах я не вижу

причин отходить не потому, что отчет принадлежит Хайдеггеру, не по

тому, что неопровержимых опровержений ему не было, а потому, что то,

что здесь Хайдеггер сказал о себе, согласуется с тем, что он говорил и

писал (в основном в стол) за двенадцать лет с 1933 по 1945 годы. Дру

гие версии его ректорства попадают в противоречие с текстами. В том

числе и с «Ректорской речью» и газетными выступлениями i933~i934 го

дов — этими попытками перехватить у «движения» инициативу, высту

пив с позиции духовной решимости на судьбоносное усилие всего чело

веческого существа.

Человек, имевший все причины — из-за преследований, задевших его

собственную семью, — со всей придирчивостью расследовать этот эпи

зод, теоретик культуры Джордж Стайнер в своей книге о Хайдеггере вы

носит приговор: «His official implication in the movement lasted only nine

months and he quit — the point is worth reiterating — before Hitler s assump

tion of total power. Many eminent intellectuals did far worse»

2

. Его офици

альная связь с движением длилась только девять месяцев, и он порвал

с ним, что стоит лишний раз подчеркнуть, до захвата Гитлером тоталь

ной власти.

Как будто бы хватит. Всё вроде бы ясно. Юристы закончили свою ра

боту. Один из них сказал, уже очень давно: если бы мы нашли, что Хай

деггер виновен, мы посадили бы его в 1945 году. Но нет, дело не закры

то. Как дело Платона. Больше того, похоже, что теперь оно уже не будет

закрыто вообще никогда. На окончание его еще можно было надеяться,

пока не все документы были подняты. Они давно все подняты, но ока-

1. С. F . von Weizsäcker, Der Garten des Menschlichen^ München-Wien: Hanser, 1977, S. 410 .

2. G. Steiner, Martin Heidegger. New York: Viking press, 1978, p. 177.

9

СЕМИНАР 1.1

зывается, что для свежих обличений документы уже не нужны, вступа

ют в действие аргументы такого рода, которые Карл Поппер отнес бы

к разряду «не поддающихся опровержению»: поскольку Хайдеггер был в

своей подлинной, тщательно скрытой, ни разу явно не высказанной на

строенности именно такой страшный человек, какой он был, то являет

ся совершенно несомненным факт, что он аккуратно платил до 1945 го

да свои членские взносы в партии, даже если архивных свидетельств та

кой уплаты нет

1

.

Мы качаем головой, пожимаем плечами. Как это люди без колебаний

приписывают человеку такую злую натуру? Нам все-таки с агрессивны

ми обличителями не по пути; мы, храня академическую беспристраст

ность, должны иметь дело с фактами, которые существуют не только

в наших реконструкциях. Но мы ошибемся, думая, что мы совсем дру

гие. Шумное, с криками, хотя и абсурдно запоздалое расследование дела

Хайдеггера (но это лучше! показывает, как врезается философия в по

литик)) — это, конечно, одичалое, сорванное, но неизбежное, как вер

хушка айсберга, доведение до последней крайности того, другого дела

Хайдеггера, которое ведется вовсе не в газетах и не в виде оскорбитель

ных выходок, а в мирной академической среде. Потому что не преуве

личением будет сказать: огромное исследование Хайдеггера, насчиты

вающее сейчас уже десятки тысяч, если не больше, публикаций, — это в

большой своей части необычное исследование, оно во многом, если не

в главном, остается по существу расследованием. Кто такой он все же

был на самом деле? Может быть, в своей последней сути он воплоще

ние если не какого-то тайного зла, то по крайней мере опасного соблаз

на? Может быть, он все-таки какой-то не такой? Может быть, он зен-

буддист? Может быть, он нигилист? Может быть, он реакционный ро

мантик? Конечно, убежденно говорят одни. Надо посмотреть, говорят

другие. Куда положить, распределить. И входят в дело глубже. Рассле

дование идет широким фронтом не прекращаясь вот уже больше полу

века. Конца ему не видать. Меня начнут понимать лет через двести или

триста, говорил Хайдеггер. Он ошибся. Расследования философов длят

ся дольше, не сотнями, тысячами лет. Расследование дела одного древ

него афинянина, который ездил зачем-то к тирану, продолжается до сих

пор, со страстью.

ι. Подробнее о «факте» аккуратной уплаты членских взносов см. Die Heidegger-Kon

troverse, Frankfurt am Main: Athenäum, 1988, S. 132 .

10

15 НОЯБРЯ 1990

Дело Хайдеггера для нас непосредственно означает, надо признать,

только одно, — расследование загадки, которая подлежит разгадке. По

нять «дело Хайдеггера» иначе, предположить, что Хайдеггер, например,

начал в нашем веке дело, которое завещал другим, нам, — об этом для

нас пока, похоже, не может быть и речи. Мы должны сперва окончатель

но разоблачить его. Или, наоборот, оправдать, — скажем, как крипто-

томиста; или как единственного глубокого, подлинного антифашиста.

Кто-то теряет терпение и спешит с крайними выводами, криминальны

ми или, наоборот, восторженными; или теми и другими сразу. Это, так

сказать, нервические выкрики из зала, в котором сосредоточенно и на

пряженно ведется долгий процесс. Закричавших утихомиривают, рас

следование продолжается.

Попробую рискнуть предположить: дело Хайдеггера просто-напро

сто не наше дело. Мне возразят: позвольте, но ведь дело, которым был

занят Хайдеггер, — это как раз дело разбора, спрашивания, допытыва-

ния. «Спрашивание есть наше благочестие». Разве не он так сказал? Раз

ве спрашивая, теперь уже и о нем самом, мы не продолжаем ipso facto

его дело? Нет, не продолжаем. Хотя бы уже потому, что завести дело на

него — это все -таки совсем другое, чем продолжать его дело.

Нам кажется, что спрашивая, спрашивая теперь вот уже и о нем са

мом, кто он такой, мы просто продолжаем делать то самое, что делал и

он, спрашивал. Но собственно дело Хайдеггера по-настоящему не про

сто спрашивание. За хайдеггеровской «деструкцией» стоят не еще и еще

новые вопросы, за ними просвечивает другое.

Об этом недавно напомнил Жак Деррида в книге «Heidegger et la ques

tion. De l'esprit» (Paris, 1987). Он возвращает нас к тому, что Хайдеггер го

ворил в конце 1957 года в лекции о существе языка: «Das Denken ist kein

Mittel für das Erkennen. Das Denken zieht Furchen in den Acker des Seins...

Das Fragen [ist]... nicht die eigentliche Gebärde des Denkens» 1. Мысль не

средство познания. Мышление взрывает борозды в поле бытия. Соб

ственный жест мысли — не вопрошание. Жак Деррида говорит по по

воду этих слов: «La question nest donc pas le dernier mot dans le langage.

D abord parce que ce n'est pas le premier mot. En tout cas, avant le mot, il y a

ce mot parfois sans mot que nous nommons le "oui". Une sorte de gage préori-

ginaire qui précède tout autre engagement dans le langage ou dans Faction»

2

.

1. M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache, Pfullingen: Neske, 1965, S. 173,175.

2. J. Derrida, De l'esprit: Heidegger et la question, Paris: Galilée, 1987, p. 148 .

11

СЕМИНАР 1.1

Раньше всякого вопроса, потому что даже раньше всякого слова — то

слово, часто без всякого слова, которое мы называем «да». Это наше

«да» — наш залог, который, всему предшествуя, еще прежде, чем мы са

ми заметим, прежде, чем мы осознаем, делает нас заложниками: участ

никами слова и поступка. Мы можем спрашивать о вещах потом, когда

приняли их: сначала допустить их, им быть.

«Aucune rature nest possible pour un tel gage. Aucun retour en arrière»

1

.

Залог этот, делающий нас заложниками, завязывающий наше отноше

ние со словом и делом, потому что несущий в себе наше согласие с тем,

что все есть, что мир есть, отменить никакой возможности нет. Возвра

та назад нет.

Собственное дело мысли — не вопрос, пусть даже самый неотступ

ный. Собственное дело мысли — это дело, поступок, который не столько

делает сам человек; который, скорее, впервые делает человека участни

ком того, в чем он только и может осуществиться как человек, — участ

ником события, в начале которого всегда лежит простейшее событие

мира. Начало мысли — поступок принятия того, что все такое, какое оно

есть, — поступок принятия мира. Допущение мира.

Как это так — мысль дело, поступок? Разве мысль дело? Мы привык

ли считать, что как раз мысль это одно, а дело другое. Теория это од

но дело, практика другое дело. Правда, у Аристотеля стоит (в «Этике

Никомаховой» X 8,1178 b 7-8): ή δε τελεία ευδαιμονία θεωρητική τις εστίν

ενέργεια, «совершенное счастье это некая феоретическая энергия», та

кая теория, феория, которая одновременно полнота действования. А по

Плотину практика есть то, во что сползает человек, слабеющий для те

ории: άνθροποι, όταν άσθενήσωσιν εις το θεωρεΐν, σκιάν θεωρίας και λόγου

την πράξιν ποιούνται (III 8, 4)· Люди, когда у них перестает хватать силы

для мысли, начинают заниматься тенью мысли — практикой. Но эти ме

ста относятся как раз к непопулярным в истории философии. Во вся

ком случае, мы их даже не начали еще по-настоящему осмысливать. Де

ло и мысль, поступок и мысль для нас пока не только разные, но проти

воположные вещи.

Тогда спросим немного по-другому: может ли быть какая-то другая

мысль, которая дело? Не для того, чтобы доказать что-то при помощи

значения слова, а для того, чтобы не тесниться внутри только привыч

ного значения слова, которое может оказаться уже суженным, вспом-

1. J . Derrida, De l'esprit: Heidegger et la question..., p. 149 .

12

15 НОЯБРЯ 1990

ним, что наше слово «дело» того же происхождения, что немецкое Tun,

деяние, поступок, и греческое τίθημι, θέσις: полагание, не в смысле мне

ния, а в смысле выкладывания, выставления, например, в качестве зало

га — залог одно из значений слова θέσις. Залог это знак, который я даю,

в сделке, о том, что я не собираюсь только, а уже сделал первый шаг, уже

поступил, тем самым как бы вложил себя: дело — это то, во что я вкла

дываю себя (в «тезисе»).

В какое, однако, дело должна вкладывать себя, вернее, каким делом-

вкладыванием должна быть мысль? Мысль рано, раньше чем узнала се

бя, так или иначе уже вложила себя в дело мира, в то дело, которое есть

мир. Раньше всего, еще не зная ничего, еще не зная даже себя, мысль уже

имела дело с целым миром, с миром как целым и сказала ему «да». Это

первое ее дело так или иначе останется и должно остаться ее первым де

лом навсегда. Даже если она не принимает потом мир или говорит, что

не принимает, она может не принимать и так говорить только потому,

что тем первым «да» целому миру уже была. Еще точнее: она сама самим

же миром как согласием с целым, согласным принятием целого и тем са

мым согласием целого уже была. Была раньше, чем забыла.

Мир-целое, мир-согласие, мир-покой — это первое дело мысли и вме

сте то, что она куда-то дела, не успев запомнить, куда и как она его дела,

или куда он девался, целый мир, — тот, с которым в своем младенчестве

мысль вела беседу, когда она была еще мифом. Наш язык снова здесь с

нами. Мысль — то же слово, что греческое μύθος,

μυθέομαι, миф. Об этом

мы имели, конечно, право забыть. Но мы не имели права забыть, — без

того, чтобы многим заплатить за забывчивость, — другое: что мысль в

своем начале имеет дело с целым миром, что она в своем начале сама

же и есть мир как целое: миф. Мысль между тем успела стать сознанием

и пренебрежительно оттолкнула от себя миф — сама себя, свое начало.

Мы уверенно говорим: «Становление философии происходит в борьбе

мысли против мифа». Мы не задумываемся, что мысль сделала этой сво

ей борьбой с мифом, с собственным началом.

Она теперь почти ничего не знает, кроме как расплачиваться за свое

забытье. Она пустилась вдогонку за упущенным целым. Мир как согла

сие ускользнул, но мысль осталась его заложницей. Она поэтому обре

чена снова и снова рисовать его картину и иметь дело с этим суррогатом

целого. Забыв, что она сама и есть в своем начале дело целого мира, она

обречена саму себя же отыскивать теперь на своей картине. Как она там

себя найдет? Не то что она не отвела себе на своей картине достаточ-

13

СЕМИНАР 1.1

но места. Она там легко может отыскать себя даже на переднем плане,

именуемом «человек», в части «культура человека», на фигуре «филосо

фия», в уголке «мыслящий субъект». Это очень странно, но современная

мысль действительно пытается найти, понять и организовать себя, раз

глядывая свое собственное изображение на нарисованной ею же карти

не мира.

Дело мысли — найти себя не на собственноручной картине мира, а

как ту, которая почему-то снова и снова, непрестанно и все быстрее и

быстрее рисует, теперь уже только вчерне успевая набрасывать, все бо

лее глобальные картины мира. Она должна разобраться, разобрать себя

за своей картиной мира. Но ведь не можем же мы сказать, что этот раз

бор, эта де-конструкция построек мысли, чтобы добраться до ее нача

ла, — дело Хайдеггера! То есть это, конечно, и было дело Хайдеггера, но

только в том смысле, что он был им занят; для нас оно в гораздо боль

шей мере, чем Хайдеггера, наше собственное дело; так что скорее уж

Хайдеггер делал за нас наше дело. Ведь это нам надо вспомнить, что на

ши картины мира — замена упущенному миру. Иначе мысль не узнает

себя как такую, которая с самого начала и прежде всего способна к миру

и захвачена миром. И пока мы будем видеть целое только в конце наших

построений, мы никогда не увидим нашим построениям конца: чему ко

нец будет в конце, если у него забыто начало?

Впрочем, что же получается? Я ловлю себя на том, что недавно я ска

зал, что дело Хайдеггера — не наше дело, а теперь говорю, что оно, на

оборот, как раз прежде всего наше дело. Мои высказывания противо

речивы. А не может быть тождественно не-А. Следовательно, я неправ.

Я тогда беру свои слова назад. Никакого «не нашего» дела и никакого

собственно «нашего» дела нет. Есть дело мысли. Первое дело мысли —

мир. Наша она мысль или не наша, дело уже второе. Не мы должны вла

деть мыслью, скорее уж она должна владеть нами. Не потому, что она са

мое ценное в нашей культуре, а потому, что она дело мира и мир дает о

себе знать в ней как в своем деле, — в том, что им захвачено и что дает

ему слово.

Осмелимся сказать, что дело, которым был захвачен Хайдеггер, — это

вовсе не личное дело Хайдеггера, и даже не просто какое-то дело среди

других человеческих дел, а дело по преимуществу, дело само по себе, ес

ли только дело человека на земле — дело мира.

Осмелимся так сказать опять же не потому, что расследовали дело

Хайдеггера и теперь вот с уверенностью можем поручиться за него, что

14

15 НОЯБРЯ 1990

он был человек, которому вполне можно доверять. Мы осмелимся ска

зать, что дело Хайдеггера — это дело мира, просто потому, что без вся

ких околичностей он вот так про свою мысль — что дело мысли мир —

и говорил. Какой бы оборот ни приняло наше расследование, мы ведь не

можем сказать, что он не говорил того, что говорил, или говорил то, что

не говорил.

Мне кажется, что именно это, — что дела Хайдеггера, собственно, нет

и на месте дела Хайдеггера дело мира, и не Хайдеггер, и даже не мы де

лаем это дело, дело мира, а мир сам от себя и есть уже то дело, первое де

ло, которое требует нас и требуется нам, потому что только в нем, в де

ле мира, в мире как деле, мы можем найти себя, а иначе, как в мире, нигде

себя не найдем, — вот это отсутствие личного дела Хайдеггера и застав

ляет нас главным образом начать и вести расследование. Не может быть.

Не верится. Не бывает, чтобы личного дела не было, чтобы все было так

просто. Человек растворился. Стал чистым присутствием — через не

го — дела мира. XX век, век расследований, век-волкодав душит нас, не

отпускает. Надо дознаться. Докопаться. Сыскать человека. Кто такой по-

настоящему Хайдеггер? Адвокаты, начинающие следственный процесс,

появляются из ничего, из этого нашего тайного вопроса.

Один из хайдеггеровских докладов о планетарном поставе, «Вопрос о

технике» кончался, казалось бы, на этой самой главной ноте XX века, но

те расспрашивания, допытывания: «Denn das Fragen ist die Frömmigkeit

des Denkens»*.

Но не обязательно нужно было ждать еще четыре года, как дума

ет в своей книге Жак Деррида, а на самом деле еще четырьмя месяцами

раньше, в докладе «Наука и осмысление», упрямое неотступное спраши

вание уступало у Хайдеггера другому, — забыванию самого себя, чтобы

дать слово тому, что требует мысли. «Besinnung braucht es als ein Entspre

chen, das sich in der Klarheit unablässigen Fragens an das Unerschöpfliche

des Fragwürdigen vergißt, von dem her das Entsprechen im geeigneten Au-

genblick den Charakter des Fragens verliert und zum einfachen Sagen wird».

Осмысление требует-ся как то со-ответствие, которое забывается в яс

ности неотступного вопрошания, отдавая себя неисчерпаемости того, о

чем стоит спрашивать и благодаря чему со-ответствие в урочный час, в

момент события теряет характер спрашивания и становится простым

сказом

1

.

ι. М . Heidegger, Vorträge und Aufsätze^ Pfullingen: Neske, 1959, S. 70 .

15

СЕМИНАР 1.1

И без конца допытываться — кто же такой в конце концов Хайдег-

гер? — заставляет нас вовсе не простое любопытство, а несбыточное, но

сильное желание, чтобы путь мысли, путь его мысли, путь всякой мыс

ли, путь нашей мысли все-таки не вел только туда, куда он ведет у Хай-

деггера, — к концу человека, к смирению смертного, к измерению его

мерой мира, мерой целого, мерой согласия: к тому, чтобы мы уступи

ли себя.

Если Хайдеггеру это удалось — через себя собой, все равно как, тра

диционными или нетрадиционными способами, законными или неза

конными способами, указать на дело мысли, если он стал стрелкой, пу

тем к самим вещам, куда и мы должны смотреть, — имена их «бытие»,

«мир», «событие», — то «давать ему оценку», «критический разбор» так

же не очень уместно, как если бы нам указали дорогу, куда мы спешим,

а мы, вместо того, чтобы спешить, стали бы обсуждать... но сравнения

хромают.

Я хочу сказать, что «эмансипированное», свободное, критическое от

ношение к Хайдеггеру как-то ему тоже не личит. Лучше, честнее, похо

же, — как многие и делают, — решить, что, скажем, ничего из того, что

он обещает и что от него ожидают, он просто никогда не давал и не да

ет. Это, говорю я, лучше; потому что так называемое выделение положи

тельных и отрицательных моментов, вот это не наше дело, потому что

ведь не себя, свою личность, свою систему он предлагает.

Говорить о Хайдеггере поэтому, как ни парадоксально, к Хайдеггеру,

его делу, его мысли отношения не имеет. Если у нас есть свободные си

лы, то для вещей. Но: ведь и молчать о нем, раз он уже был, состоял

ся, писал, жил — тоже нельзя . Ни говорить о нем нельзя, ни молчать.

Наше положение безвыходно. Единственный выход — тот, который сам

предлагает себя: увлечься им, потому что не увлечься им почти невоз

можно, — в надежде, что, может быть, на каком-то подъеме безусловно

го увлечения нам удастся, если очень повезет, увидеть в какой-то корот

кий миг весь размах его мысли, — и это будет значить, что мы сами хотя

бы отчасти, хотя бы ненадолго — это если очень повезет

—

способны на

такой размах; и это будет значить, что он не подавляет нас своим вели

чием, что мы снова можем дышать сами.

Хайдеггер, его размер, не потому, что он Хайдеггер, а оттого, что он

дал себе быть местом мысли, уступил себя мысли. Человек осуществил

ся в мысли. В Хайдеггере мы имеем дело с мыслью. А с чем имеет дело

мысль? С чем мы захотим, с тем и имеет? Куда мы ее поставим, как мы

16

15 НОЯБРЯ 1990

ее заставим, так она и будет работать? Поставили в университетскую ау

диторию говорить о Хайдеггере? Или настоящая мысль такая, что как

только мы даем ей волю, странными кажемся мы себе, что могли куда-то

передвигаться в пространстве, заниматься занятиями, которые не бы

ли только думанием — развертыванием странности нашего положения,

стояния в мире.

Как на самом деле мы мало думаем. Как страшно просто думать. Как

мы рады рамкам, куда можно было бы вставить эту стихию, ввести.

([...] Василий Васильевич Розанов и «задыхание»*.)

О профессиональном философском обучении часто приходится ска

зать, что оно словно для того, чтобы научиться справляться с мыслью (в

обоих смыслах), и с мыслью прошлого, и со своей собственной.

Как его читать. По-немецки, конечно. Хотя есть переводы. О перево

дах принципиальное замечание: русские переводы не безобидные, кро

ме их случайной неточности, небрежности, провалов, пропусков, что не

направленно и есть во всех переводах, — кроме этого в них, и не только

в переводах, а вообще в восприятии западной мысли происходит систе

матическое, все время в одну сторону, смещение: «платоническое», эти-

зирующее, идеалистическое. Потому, что когда Аристотеля не изуча

ли, Платона изучали прежде всего в духовных учебных заведениях. Но

и больше того: философия попадала сразу в сферу христианского пла

тонизма, это поощрялось и стилем, которым, казалось, надо было гово

рить о такой высокой вещи, философии: высоким стилем. Я не говорю

о беспомощных переводчиках, которые, чтобы помочь себе, топят всё

в якобы музыке, в возвышенном стиле, которому дает слова и длинные

периоды старославянский, церковнославянский язык. Когда неладно с

отчетливым смыслом, русский язык начинает непоправимо петь, и это

не вопрос умения, которого не хватает, а — постоянное смещение. Ког

да блестящий, опытный переводчик Александр Викторович Михайлов

переводит первую статью сборника «Хольцвеге» (i960), «Der Ursprung

des Kunstwerkes», как «Исток художественного творения», то он смирен

но идет, для передачи Хайдеггеровской строгой серьезности, в тот от

дел русского языка, «высокий штиль», где издавна царит строгая серьез

ность, как бы некуда все равно больше деваться. Ничего парящего, как в

«истоке» и «художественном творении», в немецких Ursprung и Kunst

werk нет, там даже сухая прозаичность, скорее: источник, или даже ско

рее начало — и «художественное произведение». То же с названием всего

2-2015

17

СЕМИНАР 1.1

сборника: Holzwege, «неторные тропы», «неторные» указывают на неко

торое идеальное первопроходчество, «тропы» как поэтическое «тропою

грома». Другой блестящий знаток немецкого, Арсений Владимирович

Гулыга, чувствуя, наоборот, это отсутствие парящей возвышенности в

речи Хайдеггера, переводит Holzwege наоборот, «Лесовозные дороги», и

по рабочей прозаичности это было бы очень хорошо, если бы не было

того воспоминания Карла-Фридриха фон Вейцзеккера

1

, теоретическо

го физика, о прогулке с Хайдеггером в Шварцвальде возле Тодтнау, где

они пошли по лесной тропе, которая становилась всё незаметнее и со

шла на нет у проступающей на почве воды. «Смотрите, тропинка кончи

лась», сказал Вейцзеккер. «Да, это Holzweg* (лесная тропа). Она ведет к

источникам». [ ...]

ι. С . F. von Weizsäcker, Der Garten des Menschlichen* München-Wien: Hanser, 1977, S. 407.

1.2-4*

22.11, 29-11, 6.12 .1990

Когда человек долго занят одним делом, его вещи, с которыми он име

ет дело, притираются к нему. Думающий имеет дело со словом, — неяс

но, почему так должно быть, почему для думающего самым подходящим

оказывается слово своего языка, а не, скажем, он придумывает себе осо

бый язык или пользуется символами, значками, «думаю как никто и при

думал себе соответственно язык»; отношение мысли к языку особая те

ма, сейчас не касаемся, нам достаточно только знать ту, в общем, нетри

виальную вещь, что настоящий философ и поэт может начинать свое

отношение к языку критикой, но кончает всегда (кстати, «критика язы

ка» более старая задача, чем сказал Аверинцев, отнеся ее к Витгенштей

ну; з тома «Критики языка», такой фундаментальный труд, выпустил в

начале века мрачноватый самодумный немецкий философ Ф. Маутнер,

который как раз был достаточно философичный, чтобы заметить, что

язык странная вещь, и решил скорее поведать об этом миру, раскрыть

наивному миру глаза на язык, но еще недостаточно вдумался, чтобы

вернуться к языку от этого первого шока перед его туманным величи

ем, которое ему показалось просто чудовищным) — так вот, настоящий

философ, как Лейбниц, скажем, может начать критикой языка и проек

том нового языка, но кончает всегда возвращением — я говорю всегда^

потому что действительно всегда — возвращением к языку, как хайдег-

геровская мысль была возвращением к языку, когда мысль в нем оседает

всё больше, как в привычном доме, где всё уже неприметным для посто

роннего глаза, для посетителя [образом] вросло в жизнь обитателей до

ма, стало их продолжением как бы — я это говорю и вдруг вспоминаю,

что «язык дом бытия», по Хайдеггеру, из «Письма о гуманизме»

+

.

И вот в языке не остается ничего неприработавшегося, непроработан-

ного со временем, как у плотника, который десятилетиями уже плотник,

инструменты все нужные есть, и все наперечет, все отточены и налаже

ны, все с рукоятками до гладкости отполированными его рукой. И это

видно — видно, какой он плотник — при первом взгляде на его инстру

мент. Представим, инструмент у него вообще оказался слесарный. На ху

дой конец он сможет работать и таким.

Русский язык иначе шел, иное в себе культивировал, а главное, в фи-

2*

19

СЕМИНАРЫ 1.2 -4

лософии вообще меньше гораздо успел отточить, чем немецкий. Но

хуже всего: у переводчика руки связаны, у него не то что времени ма

ло, а возможности нет вести с русским словом ту многолетнюю работу

притирки, какую вел с немецким немецкий автор. И именно богатство

русского слова, которое заставляет думать никогда не меньше немецко

го, остается в переводе незапрошенным, невостребованным, зависает.

От этого до всякого фразового смысла от одной уже неприлаженности

мысли к каждому отдельному слову, к отдельному жесту мы дезориен

тированы. Как если бы зимой вошли во двор, не увидели там тропинок

и решили бы, что хозяин двора здесь не ходит, ходит не здесь. Но он как

раз ходит именно здесь, только снег только что выпал и по снегу еще те

тропки не проделаны. А мы стали бы искать его в другом месте. Так, ви

дя, что в русском языке перевода тропки мысли не проделаны, мы начи

наем искать Хайдеггера в другом месте, не в языке. А его надо искать в

языке, он как раз ничего другого, чем говорит каждое взятое им слово во

всем полном размахе своего смысла, и не говорит.

Первую фразу «Ursprung des Kunstwerkes» — только моя беда в том,

что я неправильно себя веду, я говорю и говорю, когда я должен на се

минаре спрашивать, слушать вас говорящих, как должен идти настоя

щий семинар; что, кстати, мне интереснее, говорить самому или слушать

вас; и то и то интересно, и немного или даже намного интереснее все-та

ки слушать вас, чем говорить самому; даже когда я говорю, мне все рав

но интереснее слышать, как вы это слышите, чем собственно говорить,

я вообще от общения в университете получаю гораздо больше чем даю,

это с самого начала так и, похоже, всегда будет так, и с этим уже ничего

нельзя поделать, кто занимает преподавательское место, тот ситуативно,

по положению, структурно вампир; но, насколько я понимаю, у вас мно

го других семинаров, на которых преподаватели ведут себя правильно;

мне будет неудобно слишком уж потакать себе и делать то, что мне инте

реснее, слушать вас, потому что вы тогда с неудовольствием скажете, что

на всех семинарах одно и то же. Я поэтому отчасти оправдываю свое не

правильное поведение тем, что вы доберете в своем говорении на дру

гих семинарах. Но если и на этом семинаре вы будете говорить, то сни

мете с меня чувство вины за то, что я тем, что сам всё время говорю, не

даю вам самим подержать в руках топоры, стамески и рубанки, словно

боюсь, что вы попортите мне древесину, или еще хуже, древесину не так

жалко, как попортить сам инструмент. Но мы же тогда никогда не нау

чимся, скажете вы, и будете очень правы. На самом деле я инструмент

20

22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990

при себе не держу, а древесины, мадейры, материи очень много. Я толь

ко буду кричать на вас, если вы будете колотить обухом топора по жа

лу стамески, уставив ее рукоятку в дерево, — это так, а первую фразу из

первой работы хайдеггеровского сборника «Holzwege», Holz, das Holz —

дерево, древесина, лес, материя, природа, вещество; der Weg — путь, до

рога; дорога через лес, вещество, природу; и, как знает житель Шварц

вальда, Черного леса, — дорога к источникам; первая работа сборника

называется «Источник произведения искусства»; мы еще будем о ней

говорить; в ней не разыскивается источник, откуда, скажем, поэт творит,

а говорится о произведении искусства как об источнике: оно само — на

чало, одно из начал истории (до которых начал истории не было, после

которых человек до нее дорастает).

Та фраза была выписана на доске *. Вторая:

Das,

was etwas ist,

wie es ist,

nennen wir sein Wesen.

Как геометрия. Голые стрелки: То, что нечто есть, как оно есть, мы назы

ваем его сущностью. Для русской привычной платонистической пыш

ности это слишком голо, неубрано. Нужна плавность: нужна вязкость,

пластическое вытекание не вещи из вещи, а слова из слова, чтобы слова

плелись, сплетались, вились. Добавляем:

«То же, что есть нечто, как оно есть...»

—

снова слишком прямо, круто. Делаем округлым:

«...будучи таким, каково оно...»

Приобрели в прямоте смысла? Нет. В округлости, певучести? Очень.

И конечно, высокий стиль, как можно без него в философии:

«...мы именуем <не „называем";^ его сущностью»*.

Общий тон: многозначительный, важный («будучи таким, каково

оно»). Переводчик такое включение тяжелой артиллерии, русского «вы

сокого» штиля, из церковно-славянского, принимает за неизбежность,

даже идет навстречу.

Еще фраза, со второй страницы того же «Der Ursprung des Kunst

werkes»:

21

СЕМИНАРЫ 1.2 -4

Um das Wesen der Kunst zu finden,

die wirklich im Werk steckt,

suchen das wirkliche

Werk.

«Чтобы найти существо искусства». Хайдеггер говорит так и дела

ет так, делает этот жест вглядывания. Он не отдельно от своего слова,

у него, как у всякого мыслителя, как я имел случай наблюдать у Алек

сея Федоровича Лосева, та прекрасная детская наивность, что ум цели

ком вкладывается в слово, согласно, охотно, доверчиво. «А пальтиш

ко мы сверху накинем», говорю я мальчику, которому еще до двух лет

осталось месяца три. Сразу он берет пальтишко и добросовестно взгро

мождает его всё себе на голову. Лосев слышал слово прямо, через все ка

вычки, условные употребления, употребления от другого лица, как оно

сейчас здесь звучит, так сказать, сразу брал его близко к сердцу, брал за

чистую монету. На первый взгляд это казалось ломкой всех синтаксиче

ских, стилистических заборчиков; потом это завораживало. — С той же

детской наивностью Хайдеггер говорит, «найти существо искусства», и

сразу делает это; он и вглядывается в «искусство»; произведение искус

ства называется по-немецки das Werk; как бы «дело», «фабрика», «заве

дение», «труд»; это слово развертывается в том, что оно говорит: не зря

же слово, не зря же оно что-то говорит. Хайдеггер слышит весь размах

того, что оно говорит: Werk, труд, действие; оно, искусство, существу

ет способом Werk (кстати, слово того же корня, что греческое έργον, де

ло, откуда «энергия»; эту «энергию» из Werk ухо сразу выслушивает) —

wirklich, действительно, по-настоящему, но и в этом слове Хайдеггер вы

слушивает, как высматривает глагольность: так сказать, «действование»:

«действование», которым то «действие», Werk, произведение искусства,

действует. Никакого знания из языка Хайдеггер не извлекает, таким он

никогда не занимался; вопрос остается вопросом: как найти существо

искусства; он только заставляет слово, обозначающее произведение ис

кусства, звучать во всю широту, с размахом, словно колокол, чтобы на

его звон, звон слова, может быть, скорее пришла та сущность; не зря же

слово это называние, не зря же оно называет, на-зывает, как зазывает,

то, что им на-зывается. Не для ворожбы с языком, а для того, чтобы дать

слову звучать во всю ширь и этому его зову детски довериться. Иначе за

чем произносить слова, зачем звать, называть.

На чешском, где произведение — düo, было бы удобнее передать это

раскрытие слова, чем по-русски: «дило», дело делает, действует, оно во

22

22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990

всяком случае делание, искусство, существует способом делания, дей

ствительным, деловым образом, «делово в деле». И дальше у Хайдеггера

почти не слово, а жест, ходовое расхожее будничное слово: steckt, засело,

торчит, застряло. Где-то в этом действующем действительном деле, про

изведении искусства, wirkliches Werk, «торчит» искусство, чье существо

надо найти. Так тогда suchen, посмотрим, раскопаем, доищемся, допы

таемся до этого «действительного дела». Вглядимся: фраза странная, ес

ли мы еще не поняли, что сделано со словом Werk его развертыванием.

В самом деле, suchen wir das wirkliche Werk, доищемся до этого действи

тельного дела. Что искать, вот оно, произведение искусства. На виду!

Но развертыванием слова Werk до wirkliche Werk мы настроены видеть

произведение не номинально, а в его, так сказать, произведенчестве, ко

торое за внешней видимостью произведения надо достать, как там тор

чит, спрятано, засело его существо. Русский перевод:

«Чтобы найти сущность искусства,

какое действительно вершится внутри творения,

мы обратимся к действительному творению [...]»*

Поверьте, это замечательный, очень хороший перевод. Он показыва

ет глубокое вдумывание и полное понимание того, что в немецком ска

зано. Но завораживает русский роскошный возвышенный стиль, с «тво

рением», и «вершится», — это вместо немецкого steckt, торчит (!), с «об

ратимся».

Заглянем в любой перевод. Смещение всё равно будет, хотя у ме

ня, скажем, не так выраженно, я этого остерегаюсь, в сторону высоко

го стиля.

О Хайдеггере в Германии можно слышать противоположное. Стати

стически чаще: «Но он пишет вообще не по-немецки, такого немецко

го языка нет». Реже, но убежденнее: «Он прикасается к самому суще

ству, к стихии немецкого языка». В обоих этих противоположных от

зывах сказано: с немецким языком у Хайдеггера что-то происходит.

И происходило бы у него с любым языком. Потому что мысль прожига

ет слово, выжигает его; и не портит этим язык, потому что слово «лю

бит» такое прожигание. Язык вообще тяготится своей дебелостью, ему

хочется быть как можно легче, состоять только из одного света, если

бы такое могло быть. Язык ведь служит вообще для отвода глаз, от се

бя—к вещам. Если бы можно было «указать» на вещи без языка, мы

бы так поступали, но то «указание» и было бы языком! Язык — мож-

23

СЕМИНАРЫ 1.2 -4

но его так определить — это то, что осталось от языка, когда от не

го остался минимум. Если язык коснеет в небрежении, то мыслитель и

поэт его возвращают в спортивную норму: к одним только не мешаю

щим указательным стрелкам. Такое предельное, жестокое обращение с

собой язык, я сказал, любит, так же как в спорте настоящий успех да

ется только почти жестоким обращением с телом; как вообще растра

чивание, расходование тела — а язык можно считать телом мысли

—

это должный способ обращения со всяким телом. И тело это любит. Из

двух тел, с одинаковым рационом, лучше движущемуся, чем «сберегаю

щему энергию».

Ганс-Георг Гадамер говорит о философском стиле и особенно о стиле

Хайдеггера: при большом усилии мысли язык коробится, его ткань раз

дирается, он того напряжения не выносит. И это хорошее наблюдение,

но частное. В общем случае как будто бы язык вещь гладкая, плавная. Но

язык в принципе разодран всегда, он коробится, схваченный, прохвачен

ный тем, ради чего он, всегда. Ни на какой стадии языка в нем сплошной

ткани нет, он мозаика. Это знают дети, которые уже выучили все бук

вы, а читать еще не могут, должен быть скачок от знания букв к чтению,

буквы не плавно переходят в слово, а они только посильный намек на то,

что такое слово. Это знаем мы, когда понимаем каждое слово в отдель

ности в иностранной фразе, а в целом смысла не видим. Смысл не вы

растает плавно из словарных значений лексики, там скачок, разрыв сло

варной ткани. Так в поэзии мы понимаем каждую строку в отдельности

и не понимаем стихотворения в целом, оно плавно от смысла каждой

строки не вытекает, требует скачка, требует порвать с частным значени

ем. Как звучание слова делает, что хочет, с буквой, и буква от этого ожи

вает, так смысл фразы делает, что хочет, со смыслом слова, и слово от

этого богатеет.

Такое прожигание слова мыслью, чтобы в слове не осталось ничего

темного — развертывание, как свертка, слова Werk, чтобы в нем слы

шалось wirken, действовать, работать, и Wirklichkeit, действительность,

энергия. А что бы было в русском? Но в одном нашем «про-из -ведение»

уже сжато то, что у Хайдеггера развернуто в заглавии его доклада «Ис

точник, der Ursprung des Kunstwerkes»: ведь про-из-ведение это выведе

ние, извлечение на свет, как из скрытого источника; уже указывает на

изведение, выведение из истока, и значит приникание к истокам, имение

дела с истоками. Если думать об искусстве на русском языке, то нельзя

не услышать этот ясный намек языка; если он будет не услышан, значит

24

22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990

мысль в этом языке не ночевала. Это значит: заглавие и вся работа зву

чали бы совсем иначе по-русски. И вот эти заделы, содержащиеся в рус

ском языке, который, как в слове произведение, уже говорит то, к чему

Хайдеггер хочет прийти в конце своей работы, — что искусство имеет

дело в самом непосредственном смысле с истоком, началом, — поневоле

повисают в переводе невостребованными, рваными лохмотьями живо

го языкового мяса, что производит страшное уродство.

Перевод, таким образом, страдает не столько от бедности нашего

языка, на котором якобы не передаются сейчас же, вынь да положь, от

тенки вот этого немецкого слова, а гораздо чаще от неизрасходованно

го богатства, когда наш язык, как всякий язык и лучше многих других,

сам хочет говорить, развертываться и без помощи косноязычит. Мастер

мысли дал бы ему выговориться, потому что, я сказал, мастер мысли

возвращается к языку всегда, по какой-то причине всегда сдруживает-

ся с ним.

Но можно же как-то мимо зарослей языка пробиться к чистому

смыслу. — Нет это так же невозможно, как человеку говорить другим

тембром голоса, чем какой у него есть. Попробуйте ради какой-то «объ

ективности» говорить безличным, металлическим голосом. Получится

хуже, чем если вы наоборот позволите себе нескованный свой родной

звук.

Я цитировал из очень старого перевода Александра Викторовича

Михайлова. В новом переводе

1

* другого доклада из того же сборника

«Holzwege», «Nietzsches Wort „Gott ist tot"» (в сборнике к нему пояснение,

что главные части текста были насколько раз произнесены как доклад в

узких кругах в 1943 г., содержание опирается на лекции о Ницше, кото

рые читались между 1936 и 1940 гг. пять семестров в университете Фрей-

бурга в Брейсгау), Михайлов уже почти — кроме одного почти вдруг

исключения — не уходит в возвышенный стиль, появляется, особенно в

глаголах, неотменимая прямота, когда проще, более открытым голосом

не скажешь. Вот как о повороте к Новому времени, известное или вер

нее знаменитое место: «Авторитет Бога, авторитет церкви с ее учитель

ной миссией исчезает, но на его место заступает авторитет совести, ав

торитет рвущегося сюда же разума. Против них восстает социальный

инстинкт. Бегство от мира в сферу сверхчувственного заменяется исто

рическим прогрессом. Потусторонняя цель вечного блаженства преоб-

1. Вопросы философии, 7> 1990·

25

СЕМИНАРЫ 1.2-4

разуется в земное счастье для большинства». Трудно сказать энергич

нее. Правда, сама мысль ведет тут язык. Некоторые вещи сказаны так,

что, по Вальтеру Беньямину, словно заранее содержат в себе уже свой

подстрочник.

Еще место у Михайлова с удивительными глаголами, показывающи

ми, на какую силу, какой размах способен русский язык, тут немец

кому не уступивший. «Человечество в бытийной судьбе воли к власти

определяется к перенятию <Übernahme: буквальный как будто бы пе

ревод, но из тех буквальных, которые всего труднее — они же и все

го вернее; труднее, потому что при всей буквальности ни в коем случае

не лежат на поверхности^ вовсе не приходят первыми на ум>... опре

деляется к перенятию господства над землей... Поднимающийся над

прежним человеком (сверх)человек вбирает волю к власти как осно

вополагающую черту всего сущего в свое собственное воление». Еще:

«Земля как местопребывание человека теперь отцеплена от Солнца»

1

.

Это так же сильно и прямо, как хайдеггеровское steckt «торчит», искус

ство «торчит», «засело» в произведении — что Михайлов переводил

как «вершится». Теперь вот — «земля отцеплена от Солнца». И еще:

«Полагание ценностей подобрало под себя все сущее как сущее для се

бя — тем самым оно убрало его, покончило с ним, убило его. Этот по

следний, убивающий Бога удар наносит метафизика, которая, будучи

метафизикой воли к власти, осуществляет мышление в смысле мыш

ления ценностями... В этом последнем ударе... бытие прибито <в раз

ных смыслах — как пыль прибита к земле> и превращено просто в цен

ность»

2

.

Этот язык, страшно прямой, разговорный — одновременно и язык

русской мистики. Так собеседник странника в «Откровенных расска

зах странника» признается, что боится призывать в молитвах Бога, бо

юсь, потому что Бог меня «изуродует». У этого языка, огромной силы,

есть опасность вдруг стать потешным, легковесным, шутовским, смеш

но самодумным — как у Михайлова вот это последнее, собственно, бле

стящее «бытие прибито» уже на грани риска. Через абзац — уже насто

ящий срыв, именно туда, куда я сказал, в скоморошество: «Мышление

ценностями — это радикальное смертоубийство. Тут сущее как таковое

не только забивают в его бытии в себе, тут совершенно отбрасывают са-

1. М. Heidegger, Gesamtausgabe [далее GA]y Bd. 5, S. 241.

2. Ibid., S . 242.

26

22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990

мо бытие. Ценностное мышление метафизики воли к власти до крайно

сти убийственно...» Три промаха в одном коротком абзаце. Непонятно,

что случилось с переводчиком. Строгость русского прямого стиля, сти

ля пушкинской поэзии, когда краткое слово вдруг прорезает плавную

вязь предложения, медлительного из-за длины слов и окончаний, или

стиля, как я сказал, русской мистики, предельно простого доверительно

го, — выдержать очень трудно, не впав в наивность. «История, которая

приключается с самим бытием»...

1

Все эти промахи, после блестящих

находок, почему-то сгрудились на последних страницах и увенчаны аб

сурдной концовкой — правду сказать, после еще одной находки, опять в

том же стиле энергичных, прямых глаголов, речь о безумном, который у

Ницше «без передышки кричал: „Ищу Бога! Ищу Бога!"». «Так этот чело

век безумен? Он тронулся. Ибо сдвинулся с плоскости прежнего чело

века...» — опять захватывающая прямота. С которой, я сказал, сорвать

ся легче — т. е. этот прямой русский стиль на самом деле благороднее,

возвышеннее церковно-старо-славянского, и чутче поэтому к подмене —

к подмене простоты фамильярностью.

Я сказал: еще один срыв в самом конце, конец всегда важен. «Тот че

ловек... ищет Бога... крича, взывает к Богу... А что уши наших мыс

лей — неужели все еще не расслышат они его вопль? Уши до той поры

не услышат, пока не начнут мыслить. Мышление же начнется лишь тог

да, когда мы постигнем уже, что возвеличивавшийся веками разум —

это наиупрямейший супостат мышления». Уши наших мыслей, почему

уши никак не начнут мыслить — это смешно. Можно было бы принять

это за пародию, если бы не было известно, что переводчик никогда не

пародирует намеренно, жанр перевода пародию полностью исключает.

Наверное, все дело в том, что Михайлов начал слишком остерегаться вы

сокого стиля и настолько, что не мог написать «слух»: по-немецки стоит

das Ohr, слух. Но ведь слух не хуже, не менее прямо и просто, чем «уши»;

мы говорим, «у человека есть слух». Что мысль ориентируется или на

зрение, как в древней Греции, или на слух, как в библейской традиции, —

это старое общее место, одно из распространенных культурологических

наблюдений. У Хайдеггера, кстати, и то и то: истина у него непотаенное,

открытое, т. е. зрению, — ас другой стороны, он вот говорит о «слухе»

и еще о «послушности» мысли: мысль должна иметь «слух», «слышать».

Нелепые «уши», которых в немецком просто нет, как назло повторены

ι. Ibid., S. 244·

27

СЕМИНАРЫ 1.2 -4

дважды, когда у Хайдеггера «слух» только раз: «А слух нашей мысли? Он

все еще не слышит тот крик? Он будет прослушивать его до тех пор, по

ка не начнет думать»

1

.

Среди этого теперь уже смешного отшатывания от всего, что похо

же на возвышенный стиль (на «вершится») — вдруг целая церковно

славянская фраза, тоже на предпоследней странице: «Нигилистическое

nihil означает, что ничто же несть с бытием — с бытием ничто. Бытие не

выступает в свет его же собственной сущности». Славянизм не помога

ет. Всё равно непонятно. Всё равно надо смотреть немецкий.... Das nihil

des Nihilismus... bedeutet... daß es mit dem Sein nichts ist

2

. N ihil нигилиз

ма означает, что с бытием ничего, с бытием ничто. В смысле как обсто

ит дело с бытием? Ничего, с бытием ничего, ничто, ничего особенного,

бытие на месте; вот вещи — это да, а бытие, что бытие. Как ниже: Nihi

lismus bedeutet: es ist mit allem in jeder Hinsicht nichts 3. «Нигилизм озна

чает: со всем во всех отношениях ничего», т. е. с самим существовани

ем вещей ничего такого, ничто, существуют и существуют, стало быть

одна проблема с ними справиться, контролировать, использовать, хра

нить, ценить, словом, активно с ними обращаться, а так с вещами что

же — ничего . Через это «а с бытием что, ничего»; «а с вещами что с ве

щами, ничего», в бытие и в вещи просачивается ничто. Человек уже про

махнулся мимо вещей, мимо первого и главного в них: почему они вооб

ще есть

7

. Как это так — что бытие есть, а не нет его? Ведь естественнее,

так сказать, было бы, если бы ничего просто не было — но вот есть. Ми

мо этого первого, главного в вещах нигилизм промахивается всякий раз,

когда говорит или думает или деловито соображает, как ему обойтись с

вещами. Но само бытие вещей

7

. Нуачтосбытиемвещей— сбытием ве

щей ничего, есть они и есть!

Перевод Михайлова: «Ничто же несть со всем во всех аспектах». Про

мах, не говоря уж о нелепом соседстве славянизма с «аспектах». И даль

ше: «Ничто же несть с сущим как с целым». У Хайдеггера: «... mit dem

Seiendem als Solchem im Ganzen nichts ist», «с сущим в целом ничего» —

не мешайте, у нас проблемы с водой, с воздухом, с дорогами, с тепло

снабжением, у нас масса проблем. Но сущее в целом, мир

7

. Какснимоб

стоит дело? А что с ним? Ничего. Мир в целом как мир в целом. Не ме-

i.GA,Bd.5,S.267 -268 .

2. Ibid., S. 244·

3. Ibid., S. 245.

28

22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990

шайте, у нас проблемы. Но то, что мир есть, вот это первое, когда мог и

не быть? На нас смотрят как на того «тронутого». Не мешайте.

О переводе все. Я не придумал ничего лучшего, как перебирать вещи

Хайдеггера от ранних, называть их, по крайней мере, и смотреть на них

поздними глазами. О ранних говорят, что они ничего собой не представ

ляют, обычные студенческие работы. Я думаю как раз наоборот. Если я

и неправ, всё равно хотя бы их перечислить важно.

Первая публикация — похоже, заметка об открытии памятника зем

ляку, проповеднику 17-18 в. Абрахаму а Санкта Клара, из Кренхайнштет-

тена, деревни рядом с Мескирхом; 15 августа Хайдеггер был на церемо

нии, 27 августа его заметка — выдержанная очень даже в жанре репорта

жа—в мюнхенском еженедельнике политико-культурном «Альгемайне

рундшау». Хайдеггеру 20 лет с месяцами, он пока еще студент-теолог;

только потом он перейдет на математику.

О стиле легко судить: «Природный, по-здоровому свежий, иногда

грубовато-коренной акцент придает этому событию его специфический

отпечаток. Непритязательная деревня Креенхайнштеттен со своими

крепкими, себе на уме, своеобычно-оригинальными обитателями лежит

сонная в низкой котловине... Создателю памятника, скульптору Мар-

мону (Сигмарингену) на удивление удалась его задача. Гениальная голо

ва (обманчиво схожая с пожилым Гете) позволяет угадать за своим вы

соким, пластическим лбом тот глубокий, неисчерпаемый дух, который

сделали действенным несгибаемая, закаленная энергия*, непрестанно

пульсирующий деятельный порыв». Целое наводнение «сильных» эпи

тетов, но не штампов; стиль словно кипит изнутри этим самым «непре

станно пульсирующим деятельным порывом» — разумеется обречен

ным, потому что так, в пышности слов «энергия духа» скорее бесславно

расточится, чем сбережет себя и приведет к действенности. Всё это лек

сическое наводнение схлынет, уже скоро. Самих многих слов — «при

родный, здоровый, энергия, гениальность, высота, глубина, пластика, не

исчерпаемость, дух, закаленность, порыв, действие» — у Хайдеггера про

сто в принципе не будет в словаре. Можно догадываться, как он должен

был вытравлять эту пышную позднеромантическую лексику, язык эпо

хи, которым хотел овладеть и даже никому тут не уступить.

И еще: одержимость здоровьем. В начале уже было: «здоровый в сво

ей свежести акцент». Мало показалось, после последней фразы об удач

ном памятнике опять: «Здравие народа, душевное и телесное, вот к че-

29

СЕМИНАРЫ 1.2 -4

му стремился апостолический проповедник». И опять порыву не хва

тает слов, и кажется, что тогда надо повторить это «здоровье», уже как

страсть автора, как его тоска: «Если бы наше время поверхностной куль

туры и жизненной спешки хоть немножко больше, оглядываясь назад,

смотрело вперед <rückwärstblickend vorwärtsschaute — вот это останет

ся навсегдах Ниспровергающая основы горячка обновления, сумасшед

шая скачка куда-то прочь поверх глубокого душевного содержания жиз

ни и искусства, современное жизненное чувство, направленное на неиз

менно сменяющиеся минутные приманки для глаза, нередко удушающе

действующий дурман, в котором движется нынешнее искусство всяко

го рода, — вот моменты, указывающие на декаданс, на печальное отпа

дение от здоровья и потусторонней (запредельной) ценности жизни».

И мало опять, в четвертый раз: «Пусть его писания... его дух... станут

сильно действующим ферментом при поддержании здоровья и, где нуж

да о том кричит, при новом излечении народной души».

Почти всё здесь — стиль, нажим (на здоровье), производящий ско

рее противоположный эффект (но помним, что человеку 20 лет, что на

до писать, чтобы газета приняла, в журналистском жанре), — подлежит

преодолению и будет вскоре преодолено. Но не горячность (жар, напор).

Это останется.

В том же мюнхенском еженедельнике в 1910 и 1911 гг. в нескольких но

мерах печатали стихи Хайдеггера. О природе, о себе. О природе:

Wir wollen warten

Vorm Tor zum Frühlingsgarten

wollen wir horchend warten,

bis die Lerchen steigen,

bis Lieder und Geigen,

das Murmeln der Quellen,

die silberhellen

Glocken der Herden

zum Weltchoral der Freude werden.*

О себе:

Ölbergstunden

ölbergstunden meines Lebens:

im düstern Schein

30

22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990

mutlosen Zagens

habt ihr mich oft geschaut.

Weinend rief ich: nie vergebens.

Mein junges Sein

hat müd des Klägens

dem Engel „Gnade" nur vertraut.*

Wir wollen warten. Это раннее стихотворение, похожее на хрестома

тийное, похожее на формулу, литургическую формулу, можно считать

комментарием к позднейшему Хайдеггеру. Вы знаете его отношение к

событию у — к событию, в котором сбывается мир и человек, в котором

заново завязывается история, сбывается бытие. Устроить событие не

возможно, не в человеческой власти. Но это не значит, что тогда нам всё

равно, как себя вести, раз мы не можем устроить событие; пусть, раз оно

такое неподчиняющееся, приходит как хочет и делает с нами что хочет.

Нет, не все равно: мы стоим перед ним готовимся, sich vorbereite, вот че

ловеческое отношение к событию. Warten этого стихотворения поясня

ет будущее sich vorbereiten. Warten здесь вовсе не такое, что мы нетер

пеливо поглядываем на часы и томимся: это торжественное ожидание,

в котором мы становимся другими, сами опережающим образом втя

гиваемся в то событие, подтягиваемся до него, события, которое мы не

устраиваем, не мы велим весне, как «прошла весна, настало лето, спаси

бо партии за это», но все равно наше торжественное затаенное ожида

ние — участие в весне, без нас ведь и весна не весна, мы ее, как сказано у

Достоевского в «Сне смешного человека», растлим. Какого события тор

жественно ждет Хайдеггер? Опять стихотворение — иллюстрация, кар

тинка к будущему событию: это der Weltchoral, хорал, согласное звуча

ние, со-гласие мира: то, что сказано опять же одним русским словом мир.

Ждет, когда мир станет миром. Когда мир, целый-мир-покой сбудется.

Как в этом раннем стихотворении, так и до конца: присутствие Хайдег-

гера в мире — это торжественное предпраздничное ожидание, ожида

ние события, которое всегда сначала событие мира. Всё, что вы услыши

те другое о его неприятии современности, о футур-пассеизме, реакцион

ном романтизме, зен буддизме, можете спокойно не вдумываться. Один

французский философ

f

: он никогда не знал такого дружественного че

ловека. Один психолог*: Хайдеггер самый оболганный человек на свете.

Второе стихотворение — опять комментарий к будущему, к хайдег-

геровской теме ничто и нигилизма. Ничто не абстракция, не формаль-

31

СЕМИНАРЫ 1.2-4

но-логическое отрицание: человек имеет опыт ничто, жуткий опыт,

не в смысле «ах какая жуть», что-то жуткое, на фоне остального все-

таки вполне еще сносного, а когда всё нас покидает, сердце сжимается,

θλΐψις христианской аскетики, тоска. Опыт ничто это когда берет то

ска и ужас. Когда опыт ничто, это еще не нигилизм: наоборот, это одно

из состояний, настроений, в которых человек встречается с самим со

бой и с целым миром, потому что в тоске, в ужасе целый мир неким обра

зом захвачен и куда-то осел, от нас отшатнулся. Тоска одно из даримых

настроений, когда кончается расколотость мира и целый мир возвраща

ется, но как проваливающийся, оставляющий нас, подводящий, поки

дающий нас. Нигилизмом будет испуг от этого ужаса, когда мы станем

принимать против него меры. Скажем, водка, курево, безрассудное по

ведение, панические меры, которые кустарно применяет человек против

ужаса, испуганный им. Ни в какое сравнение эти кустарные методы не

идут с широко поставленным заговариванием ужаса, объяснением его,

религиозным, мировоззренческим, психологическим и др.

Прошлый раз я цитировал из Хайдеггера, что нихилъ нигилиз

ма означает, что с бытием ничего. Когда мы имеем и хотим иметь дело

только с вещами, не с бытием, — что всё есть, когда могло бы не быть,

для нас не проблема, — то бытие для нас имеет лицо пустоты, пустого

Ничто. Мы не можем его отличить от Ничто, или, вернее, в опыте Ни

что мы не можем распознать обещание Бытия; он нас только пугает;

нам хочется, чтобы его не было, — вот определение нигилизма: ему хо

чется, чтобы не было чистого Ничто; потому что, когда говорится, что

вещи — ничто, мир — ничто, что ничего нет, то это пока еще к опыту

жуткого ничто отношения не имеет, как раз в страшном опыте Ничто

мы никогда не захотим оскорбить вещи, мы будем за них цепляться, как

за соломинку утопающий. Так Толстой, в ответ на письмо, одно из мно

гих, в котором корреспондент делился, что легко бы принял смерть, на

столько не дорог ему мир: когда подступит настоящая смерть, мир ста

нет дорог. Пренебрежение к вещам в нигилизме от отшатывания от

опыта ничто, который отталкивает от себя к вещам, но если только

мы его, этот опыт ничто, принимаем. Когда — не принимаем, то нам не

от чего оттолкнуться, чтобы приблизиться к вещам, они нам всё рав

но, кроме вещей нашего корыстного интереса. Положительное в коры

сти — она охрана, какая-никакая, от нигилизма, как революционный

нигилизм был смягчен и потом сведен на нет корыстью, быстро про

сыпающейся, новой революционной власти; поэтому может казаться,

32

22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990

что эта очень быстро разъедающая идеализм корысть отвратительна,

и она сама только тайно знает, отсюда ее смелость, что она правее ре

волюционного идеализма: ведь революция это принятие радикальных

мер против Ничто, ни с чем революция не борется, как с декадансом,

упадочностью, разочарованием, со всем, что заставляет опасаться вы

хода в опыт ничто. Для революции важны исключительно реалии, ве

щи, власть; но у революции нет того уважения к вещам, ей ценно толь

ко то, чем можно забросать бездну, ее не забросаешь вещами, тут нуж

ны идеи. Идеями заслоняются от опыта ничто. Идейные люди особенно

не любят всякого упадничества. В идеях гнездится нигилизм: идейный

человек говорит: а что с опытом ничто — с ничто ничего, надо только

поскорее переключиться.

Оставленным в пустоте, перед ничто быть невыносимо. Второе сти

хотворение, тоже короткое, об опыте оставленности, от которого не бе

гут, которого не ищут, который принимают.

Ölbergstunden. Для студента теологии это почти профессиональ

ное выражение. О часах последней оставленности в Гефсиманском са

ду у Мф. 26, 36-40: Потом приходит с ними Иисус на место, называе

мое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, по

молюсь там. И взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал

скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смер

тельно; побудьте здесь и не спите со мною. И отошед немного, пал на ли

це Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Ме

ня чаша сия: впрочем не как Я хочу, но как Ты. И приходит к ученикам, и

находят их спящими, и говорит Петру: так не могли вы один час не спать

со Мною?

Можно, скользя, представлять всё возвышенно и даже красиво: ду

ховная скорбь, беседа с Богом Отцом. Из Евангелия, вы видите, не со

всем так вычитывается: Ему так тоскливо, такая тоска его берет, что Он

просит: побудьте со мной, не спите. Потом даже пробует просить От

ца: да минует... пусть эта судьба пройдет мимо меня, почти уже не мо

гу. Хайдеггер видит эту совсем не возвышенную, не театральную сторо

ну покинутости: в сумеречном состоянии опущенности, малодушного

колебания, унылой нерешительности — из которой, однако, он не выры

вается, не принимает меры, простодушно принимает эти состояния, пе

реносит их — и переносит их куда-то. Он готов столько нести эту изма

тывающую душу оставленность силами, бодростью, не уклоняясь, — эти

часы часто на него смотрели и, наверное, не перестали смотреть. Раз-

3-2015

33

СЕМИНАРЫ 1.2-4

решено плакать, разрешено молить. О чем? О том, чтобы пустота остав-

ленности не превратилась в пустую пустоту, чтобы она была в каком-то

смысле полнотой. В каком смысле полнотой? В том, что и это стало бы

частью подготовки.

Усталый от жалоб, плача, человек не принимает мер, потому что при

нимает оставленность как человеческое состояние. Но и не мирится опу-

щенно с ним. Т. е. принимает пустоту, но не дает ей остаться просто пу

стотой? Останавливает ее на себе; на нем, благодаря его терпению, пу

стота прекращается, начинается полнота ожидания. Ожидания того, что

опять же человек сам устроить не может. Ангел приходит или не прихо

дит, мы не распоряжаемся им. Благодать здесь, в этом стихотворении,

как событие там, в том стихотворении, приходит с ангелом или не при

ходит, и приходит так, как хочет.

Ваши соображения.

В 1972 г., Хайдеггеру 8з года, он пишет в предисловии к своим — перво

му изданию — «Frühe Schriften», что те ранние сочинения были уже на

чалом пути, но от писавшего их было закрыто, что они начало пути. Это

касается прежде всего первой большой работы Хайдеггера о Дунсе Ско

те, мы еще будем говорить о ней. Всё, что есть в тех ранних сочинениях,

продолжает Хайдеггер, указывает на Аристотеля, по чьим текстам, до

вольно беспомощно, он, Хайдеггер, учился думать. В гуманитарных гим

назиях в Констанце и Фрейбурге, где он учился с 1903 по 1909, можно

было хорошо учиться у отличных учителей греческому, латинскому, не

мецкому языку. Кроме школы, было чтение, оставившее след навсегда.

В 1905 г.: Адальберт Штифтер, классик немецкого языка и литературы,

«Пестрые камни», и в 1907 г. друг отца из Мескирха, который позднее

стал архиепископом Фрейбурга, доктор Конрад Грёбер, подарил восем

надцатилетнему диссертацию Франца Брентано: «О множественности

значений сущего (бытия) у Аристотеля» (1862). Там было много большей

частью пространных греческих цитат, и эти цитаты пока заменяли Хай

деггеру греческого Аристотеля, хотя уже на следующий год ему удалось

взять Аристотеля из библиотеки интерната (он учился в гимназии-ин

тернате) на ученическом пюпитре. Единое проходящее через все разные

значения «бытия» — это осталось мотивом появившейся через ю лет

работы «Бытие и время». О которой будем говорить

В1908 ему в руки попал томик издательства «Реклам» — дешевый, для

народа — Гельдерлина; в 1972 этот томик сохранился.

34

22, 29 НОЯБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ 1990

В 1909 г. начались четыре семестра теологии в Фрейбурге, потом так

же — философия, науки о духе и естественные науки. Тогда же в 1909 г.

пытался проникнуть в «Логические исследования» Гуссерля. Семинары

у Риккерта. Через Риккерта — начал читать Эмиля Ласка. Потом пришли

самые будоражащие годы 1910-1914» в которые собралось так много, что

сказать о них должным образом, по достоинству не удастся, но для на

мека, что это было, Хайдеггер дает краткое перечисление главного: вы

шло более полное, увеличенное вдвое переиздание «Воли к власти»; по

явились переводы Кергегора и Достоевского; появился интерес к Гегелю

и Шеллингу, появились в поле зрения Рильке и Тракль, Дильтей «Собра

ние сочинений». Помнит с благодарностью о двух профессорах, что они

сделали, тоже не скажешь в словах: профессор систематической теоло

гии Карл Брайг, тюбингенской спекулятивной школы, и историк искус

ства Вильгельм Фёге. Каждый лекционный час этих людей продолжил

действовать в долгие недели и месяца каникул между семестрами, «ко

торые я постоянно и непрерывно проводил за работой в родительском

доме моего родного города Мескирха».

Самой первой в «Ранних сочинениях» стоит работа, о которой в этом

предисловии Хайдеггер не упоминает: 15 страничек «Das Realitätsproblem

in der modernen Philosophie», 1911-1912 гг. Это даже скорее реферат. Вы

скажете: совсем несамостоятельная работа. Я скажу: нет. В ней, не ве

дая, как во сне, в форме даже цитаты из одного из реферируемых тру

дов, в действительно беспомощных выражениях, Хайдеггер назвал и те

му всей своей будущей работы, и основную тему мысли 20 века. Есть ли

что-нибудь за пределами субъекта? Субъект, так сказать, имеет во всем

дело с субъективным, [есть] все. Откуда мы знаем, что вне субъекта есть

реальность?

1908, «Материализм и эмпириокритицизм». «Взять ли за первичное

природу, материю, физическое, внешний мир — и считать вторичным

сознание, дух, ощущение (— опыт, по распространенной в наше время

терминологии), психическое и т. п ., вот тот коренной вопрос, который

на деле продолжает разделять философов на два большие лагеря»

1

.

Ленин апеллирует к «открытиям физики», их было слишком много,

показалось, что материя исчезла. Чуть-чуть рискованная наука, зашка

ливающая.

Главный довод, партийный, с кем вы: «За гносеологической схоласти-

1. В . И. Ленин, Полное собрание сочинений^ т. ι8, с. 356.

3*

35

СЕМИНАРЫ 1.2-4

кой эмпириокритицизма нельзя не видеть борьбы партий в философии,

борьбы, которая в последнем счете выражает тенденции и идеологию

враждебных классов современного общества. Новейшая философия так

же партийна, как и две тысячи лет тому назад»

1

. Реализм Ленина, кото

рый — некоторые исследователи ставят ему в заслугу — он внедрил в

России. Что, у нас не было реализма? Реализм Писарева, Чернышевско

го имел акцент антиплатонизма: нет мира идей; проблема реальности

внешнего мира не ставилась, как будто ее нет: вот он, мир, как же еще

сомневаться? Т. е . это был нигилизму не в наивном смысле культурологов

и нравственных людей, плохой нигилизм отвержения хорошего мира

идей, а нигилизм в коренном смысле слова, когда nihil подводится под

всё: всё в целом? Никакой проблемы, со всем в целом ничего. Христиан

ский платонизм, правивший всегда в России, тоже не ставил проблему

реализма: да как можно сомневаться в реальности мира, если его сотво

рил сам Бог? Что тайный, несущий вопрос реализма другой: не мы ли са

ми себе сотворили своего Бога? — для христианского платонизма такое

кощунство, что он отметает его с брезгливым отвращением: да как же

это так: мы сами — и Великого, Бесконечного, Вечного Бога мы сотвори

ли? И это как раз и есть самое слабое место христианского платонизма,

по которому его рано или поздно ударят; и сам виноват, зачем подста

вился? — Главный аргумент Ленина?

Надо сказать, он в стиле, или по подобию, главных аргументов фи

лософии: если вы не целиком на стороне истины, добра и красоты, вы

во лжи, зле и безобразии. Кто не с новым, истинно научным понимани

ем истории, она в борьбе классов, тот... Какая борьба классов, если не

то что классы, уже мелочь, а сама внешняя действительность иллюзия?

Следовательно, за эмпириокритицизмом стоит злостная попытка со

рвать... Определение материи «объективная реальность, данная нам в

ощущении», определяет самого определяющего: для него нет вопроса,

что есть субъект и объект, так от века повелось, и что тут? Подозритель