Text

химия и жизнь

Научно-популярный журнал Академии наук СССР 1971

10

г

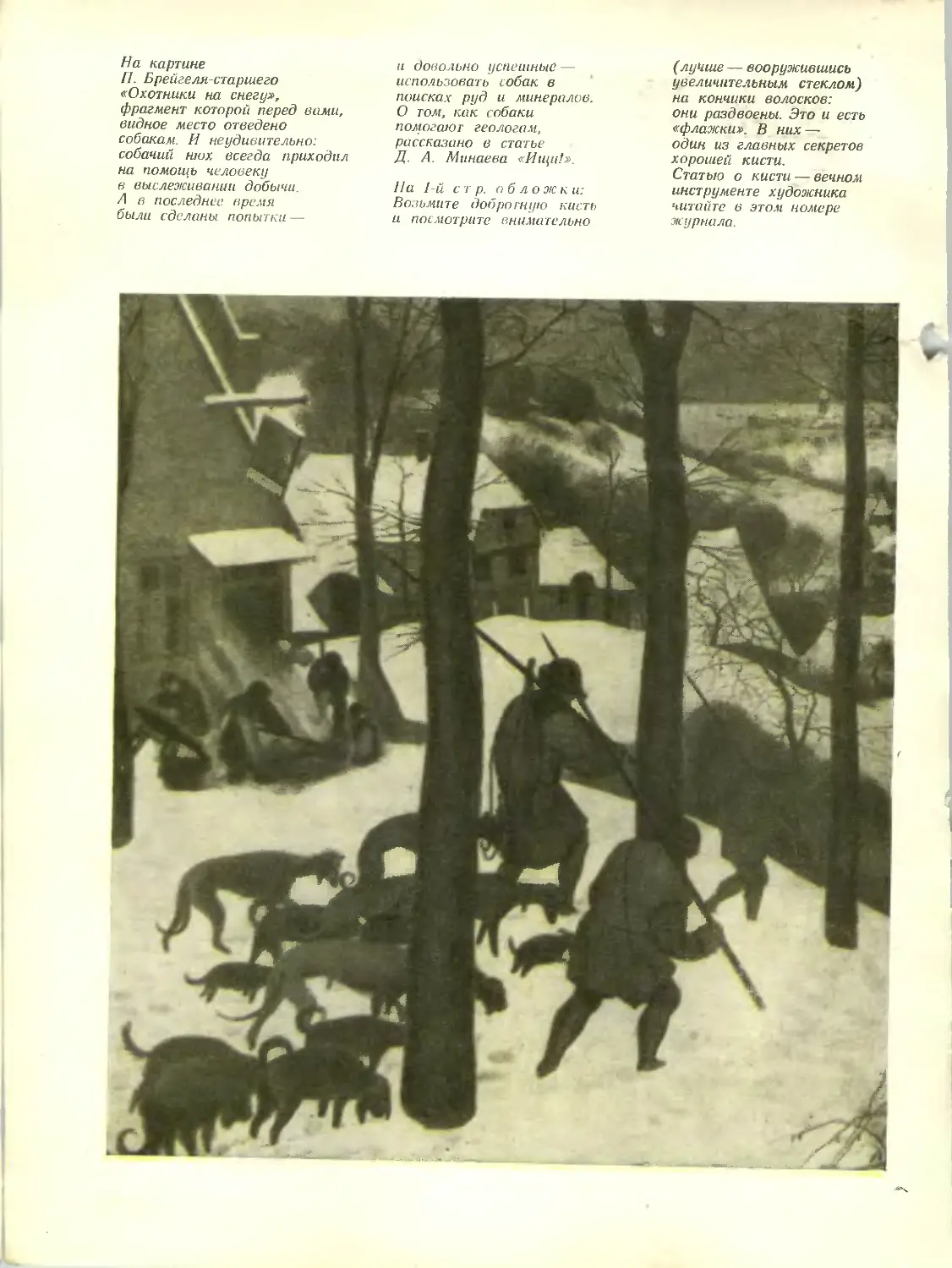

На картине

П. Брейгеля-старшего

«Охотники на снегу»,

фрагмент которой перед вами,

видное место отведено

собакам. И неудивительно:

собачий нюх всегда приходил

на помощь человеку

в выслеживании добычи.

А в последнее время

были сделаны попытки -

и довольно успешные —

использовать собак в

поисках руд и минералов.

О том, как собаки

помогают геологам,

рассказано в статье

Д. А. Минаева «Ищи!».

На 1-й стр. о б лож к и:

Возьмите добротную кисть

и посмотрите внимательно

(лучше — вооружившись

увеличительным стеклом)

на кончики волосков:

они раздвоены. Это и есть

«флажки». В них —

один из главных секретов

хорошей кисти.

Статью о кисти — вечном

инструменте художника

читайте в этом номере

журнала.

Из новых журналов

Информация

Элемент №...

Как делают

вещи и вещества

Гипотезы

Проблемы и методы

современной науки

Литературные страницы

Болезни и лекарства

Короткие заметки

Новости отовсюду

Земля и ее обитатели

Клуб Юный химик

Что мы едим

Новые книжки

«Охотничьи» рассказы

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

№ 10

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ

НАУК СССР

Октябрь 1971

Год издания 7-й

2 Б. Н. ВОЛГИН. Наука заседать

10 А. Л. КОЗЛОВСКИЙ. О бумаге вообще

и синтетической в особенности

15 Е. Н. МИШУСТИН. Рецензия на работы

лаборатории М. И. Волского «Об усвоении

атмосферного азота высшими

организмами»

21

22 Л. МЕЛЬНИКОВА. Москва. VIII

Мировой нефтяной конгресс

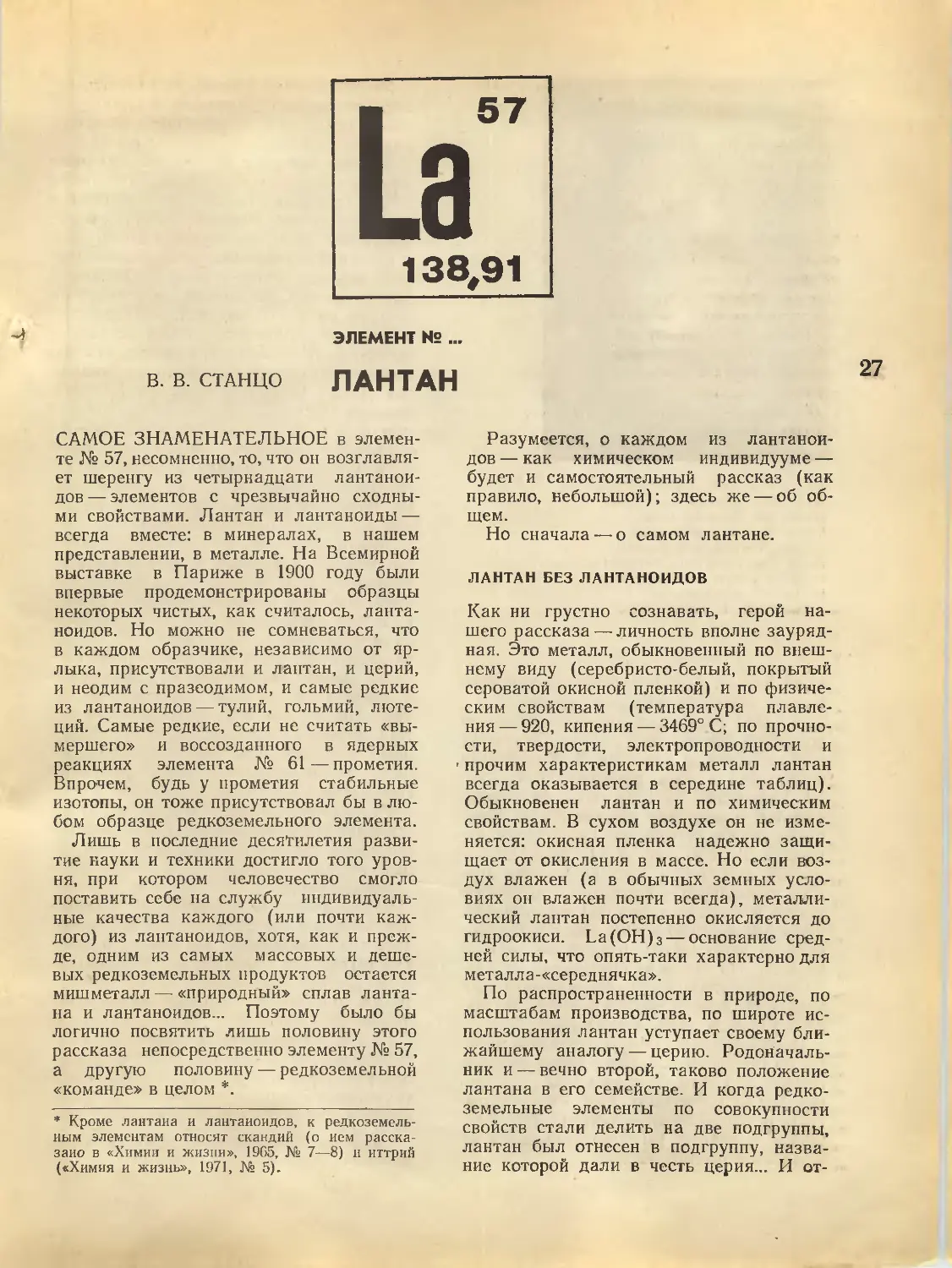

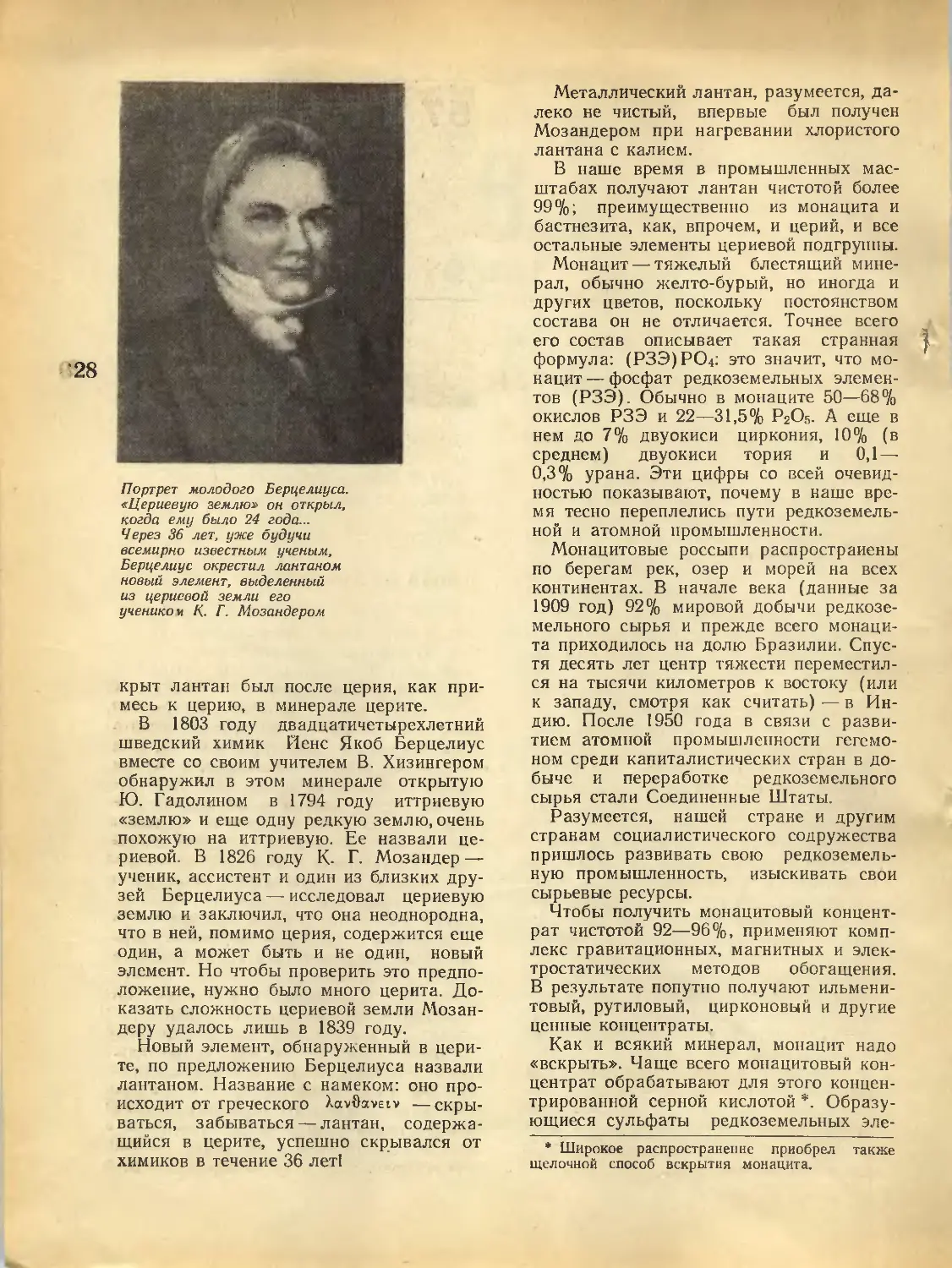

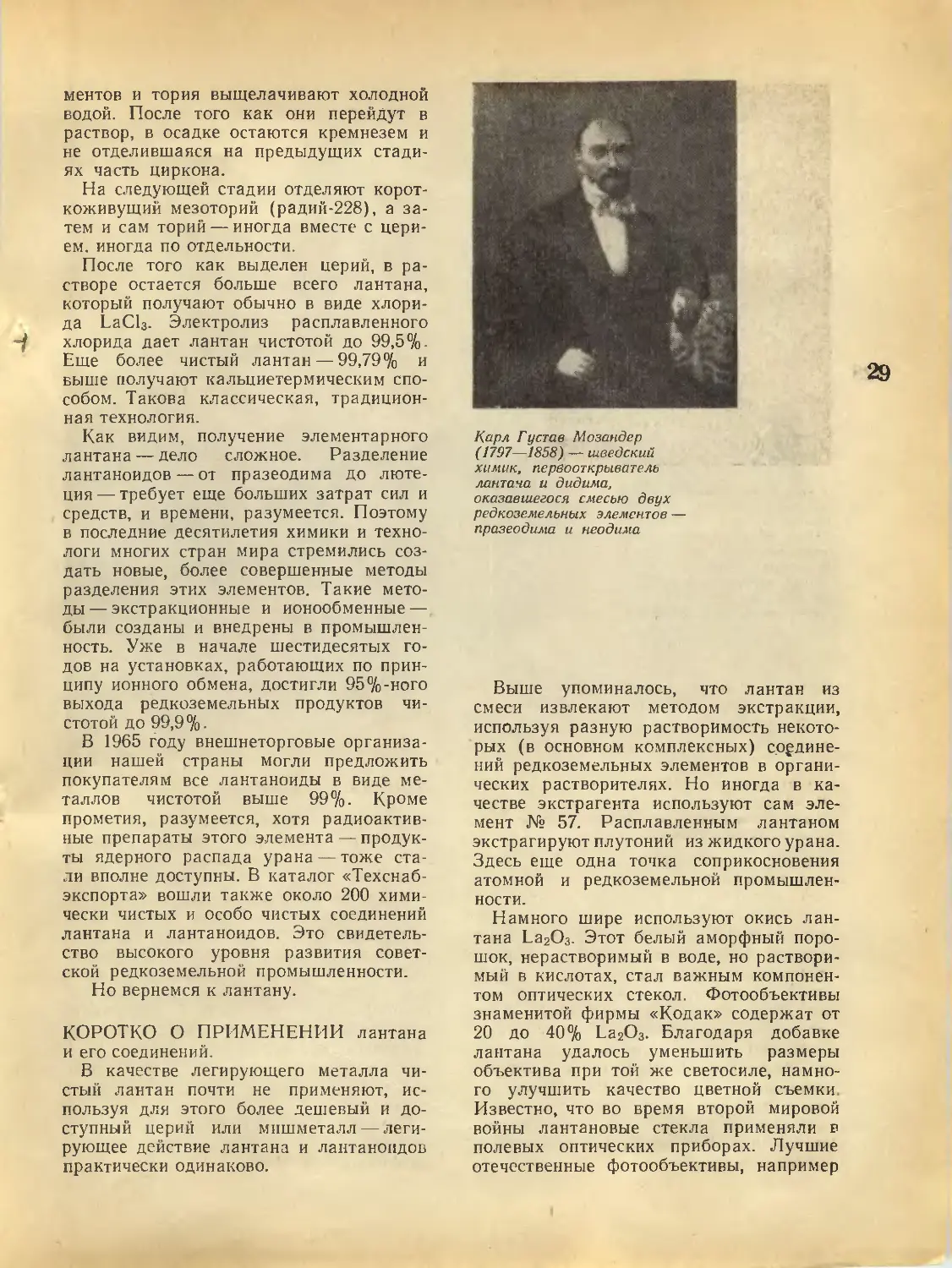

27 В. В. СТАНЦО. Лантан

36 О. ЛИБКИН. Достойно кисти

41

44

49

51

55

Ы

64

65

65

66

68

73

79

82

85

86

90

91

92

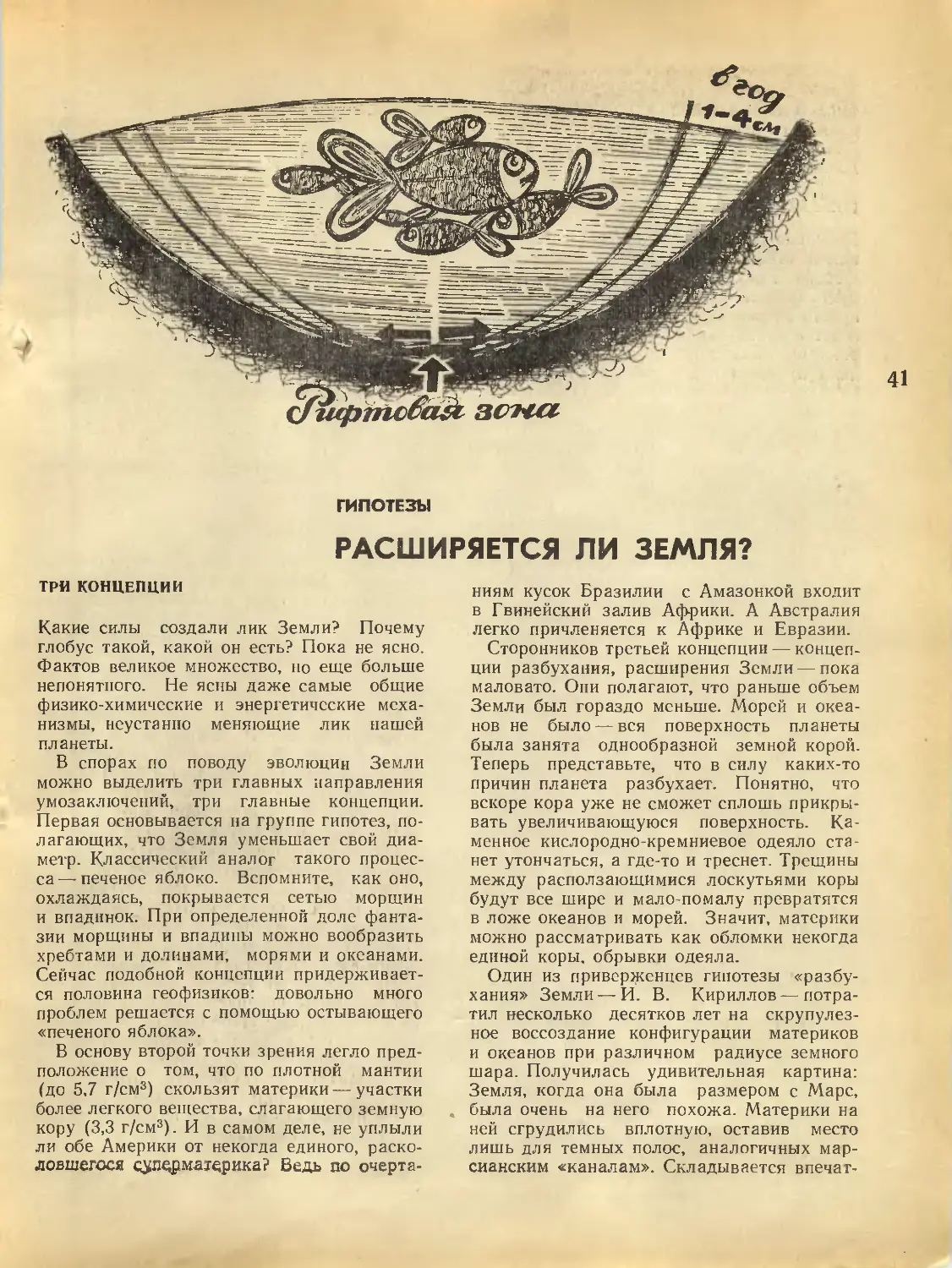

И. АДАБАШЕВ. Расширяется ли Земля?

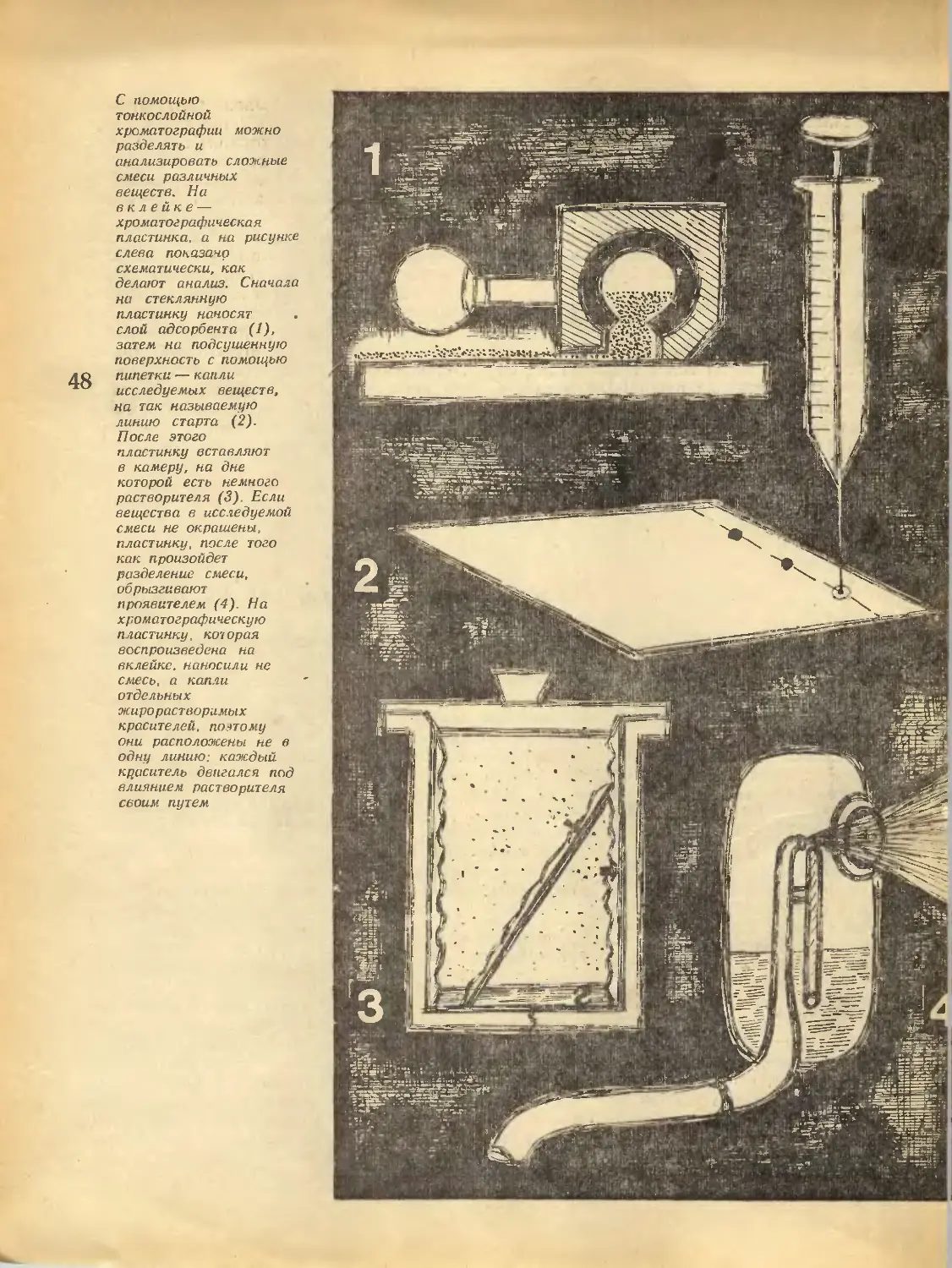

A. Ф. ЕГОРОВА. Капля на «бутерброде»:

тонкослойная хроматография

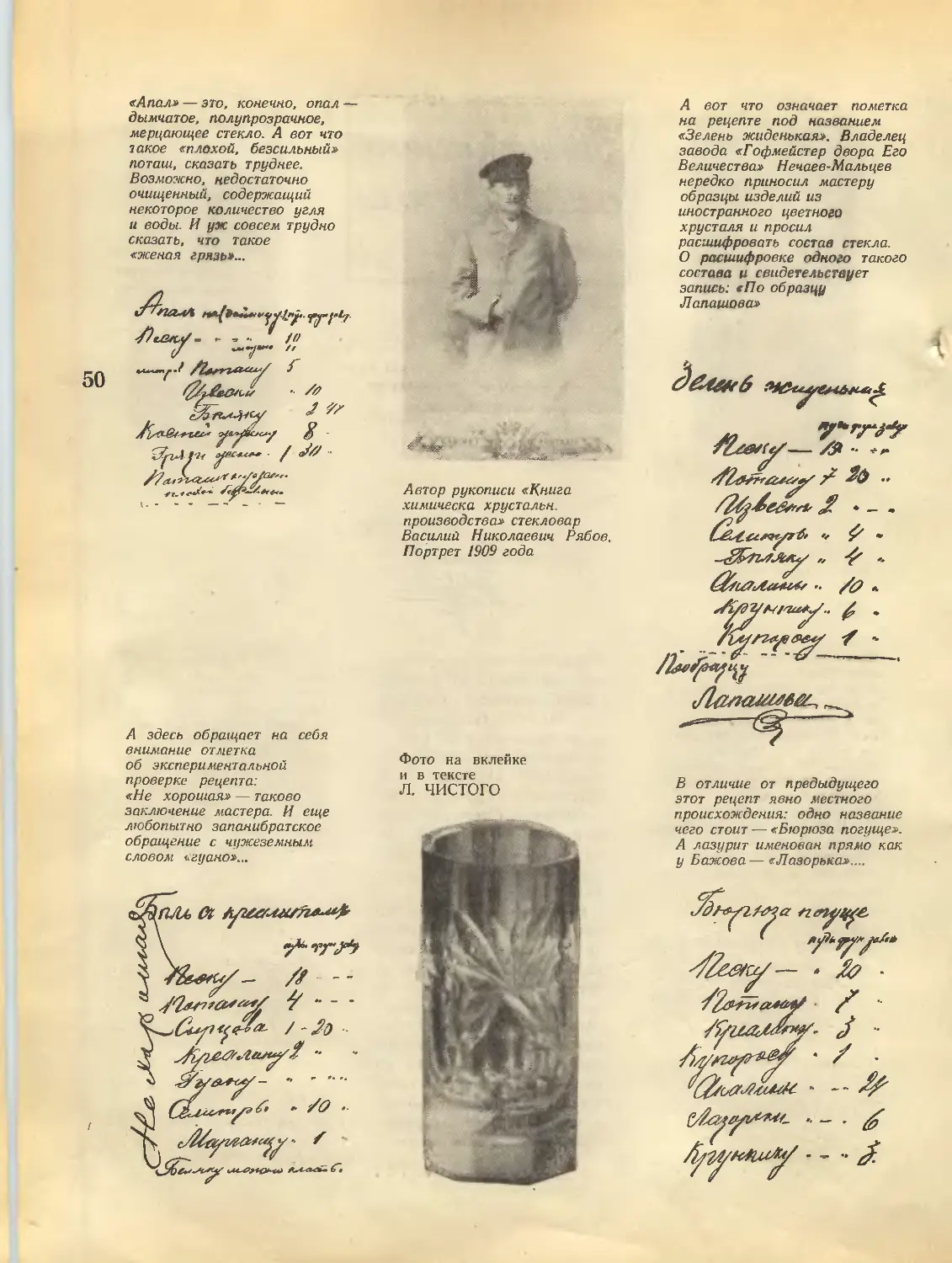

B. РИЧ. «Книга химическа...»

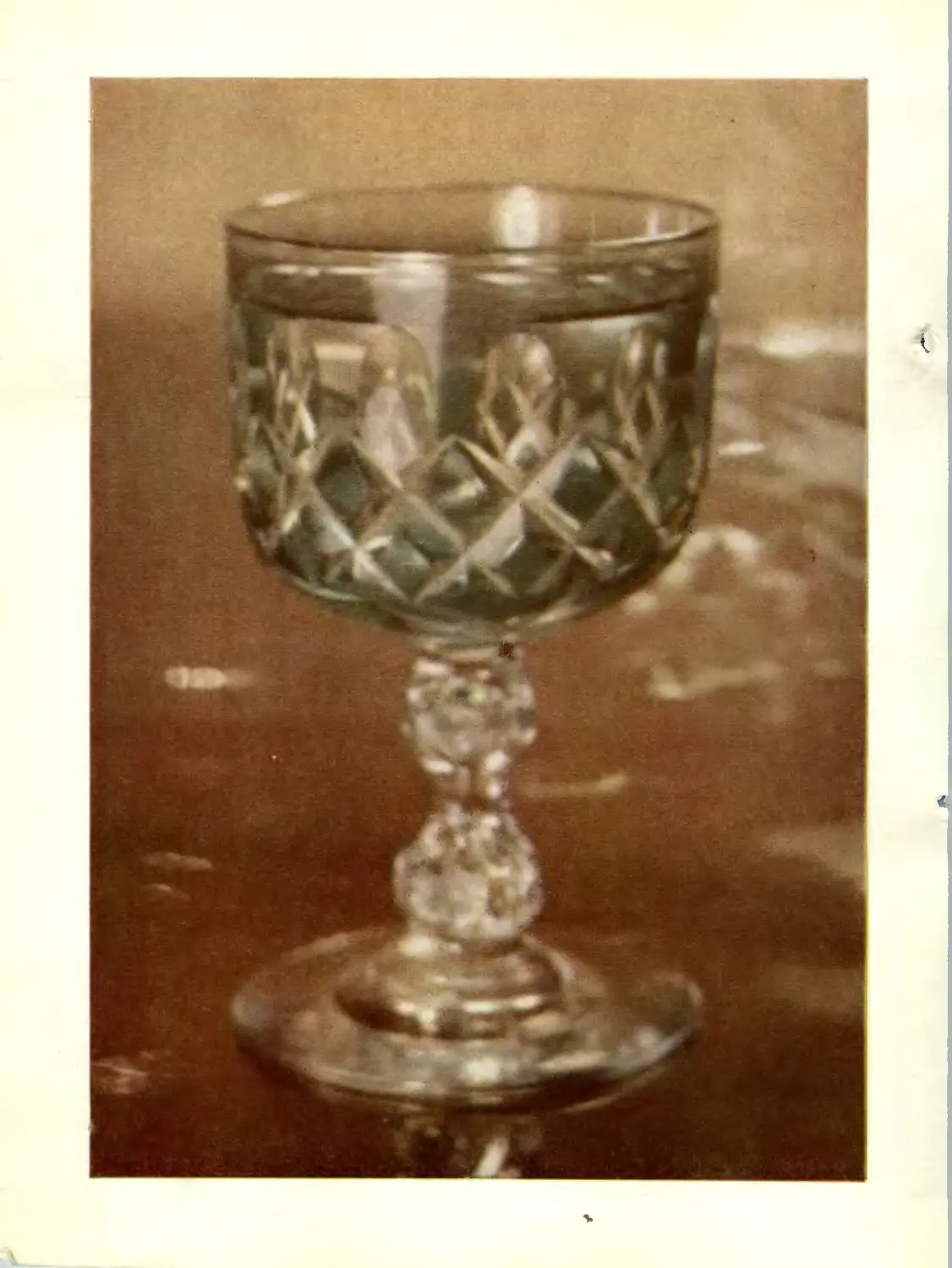

B. А. РЯБОВ. Необыкновенное стекло:

четыре загадки — одна разгадка

Л. ОСТАПОВ. В Германии, в 1945 году...

А. ФРИДМАН. «Злые корчи»

М. Я. АСС. Остерегайтесь плесени!

Л. ВАРАКСИНА. Старое + старое =

новое

А. ДМИТРИЕВ. Деликатесы для коров

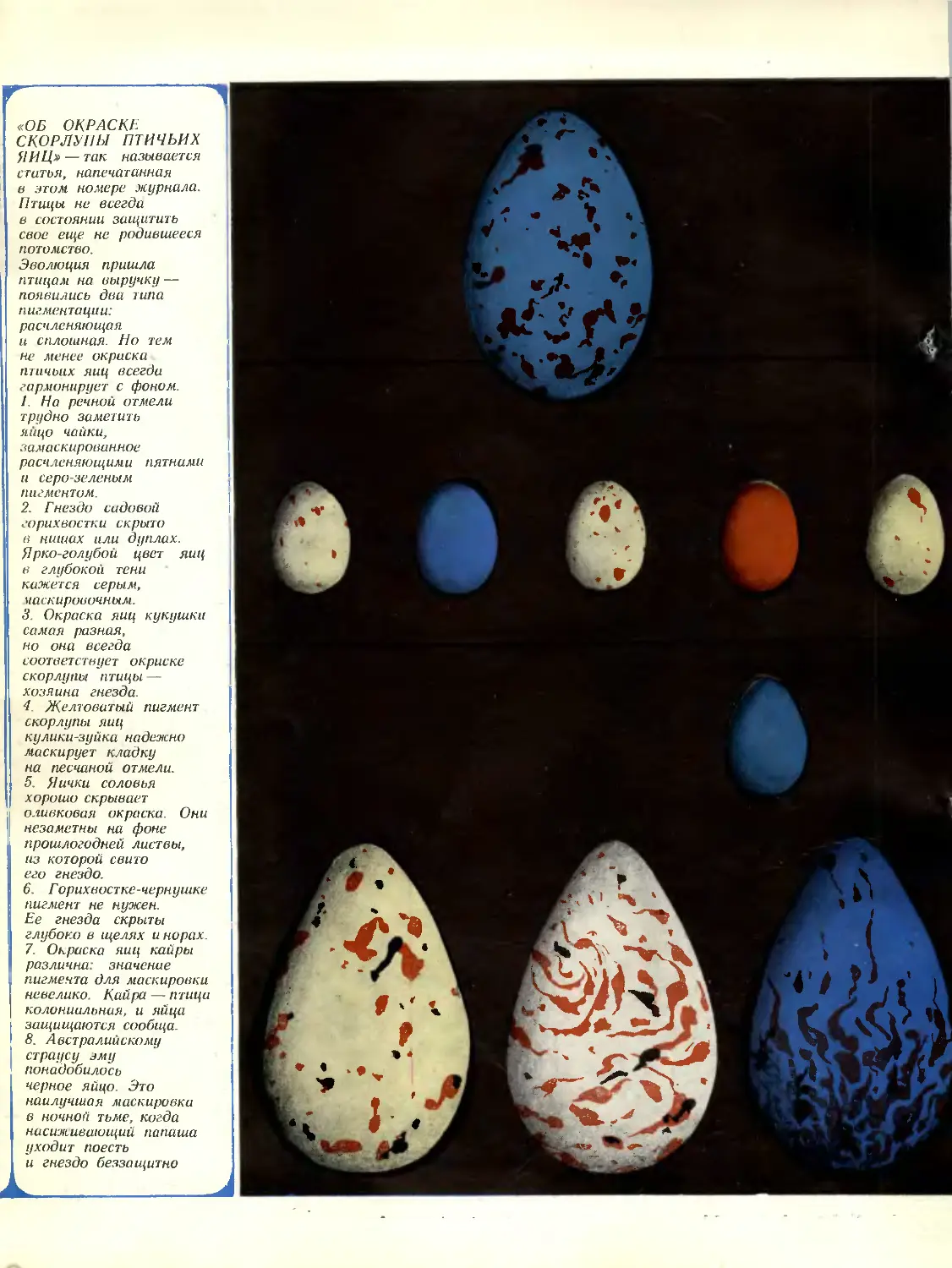

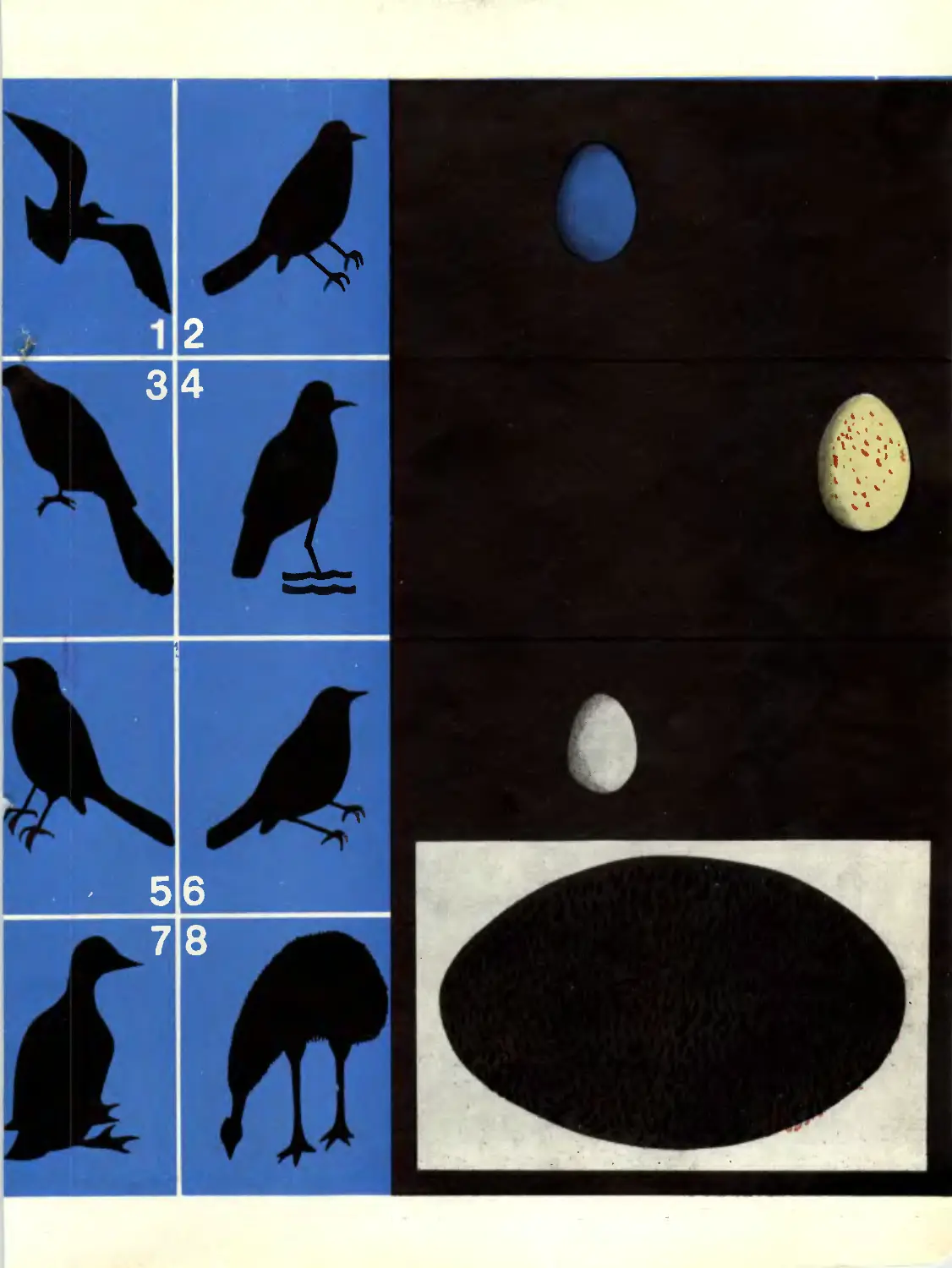

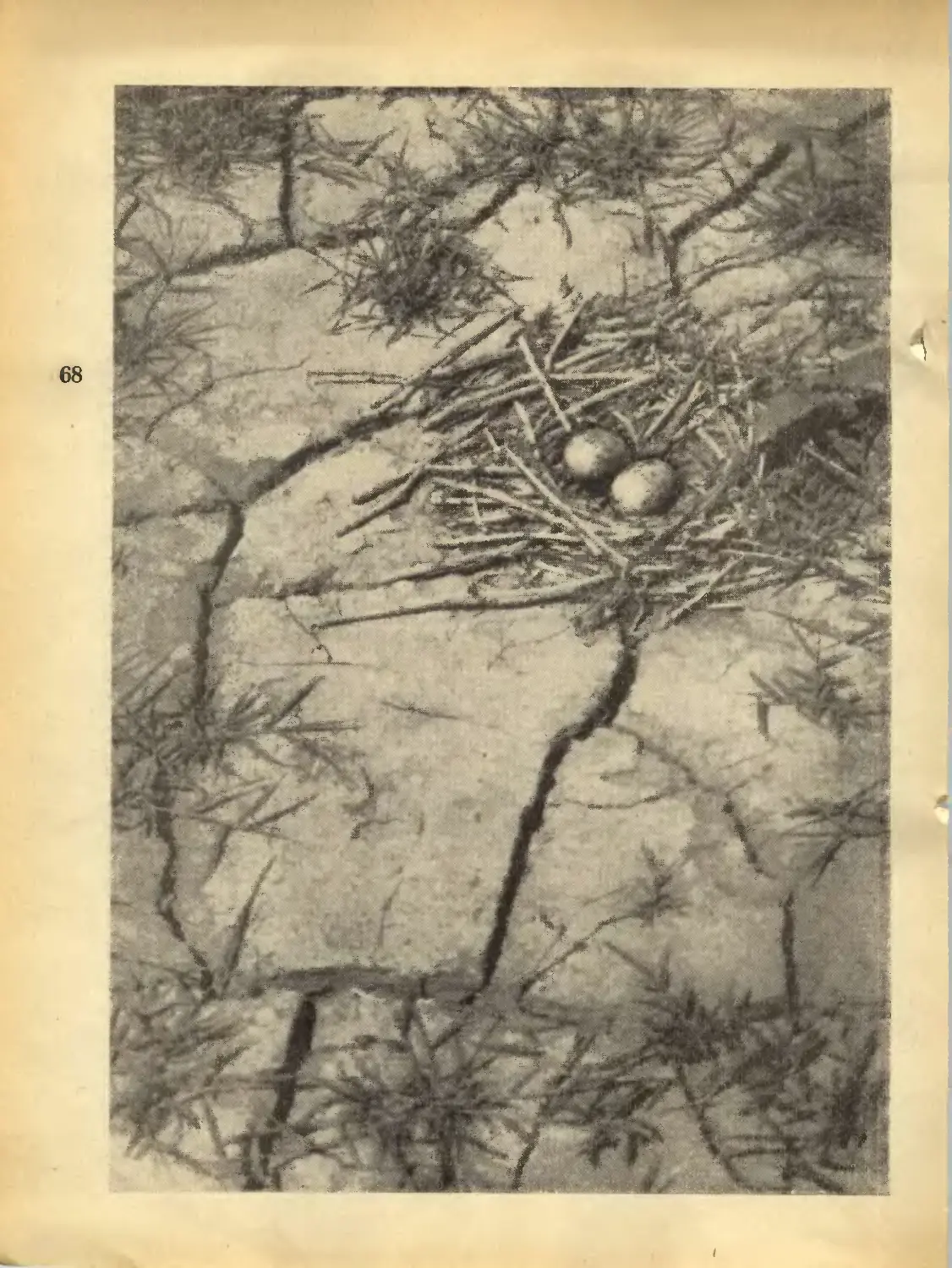

C. КУСТАНОВИЧ, Н. ПАРИЦКАЯ. Об

окраске скорлупы птичьих яиц

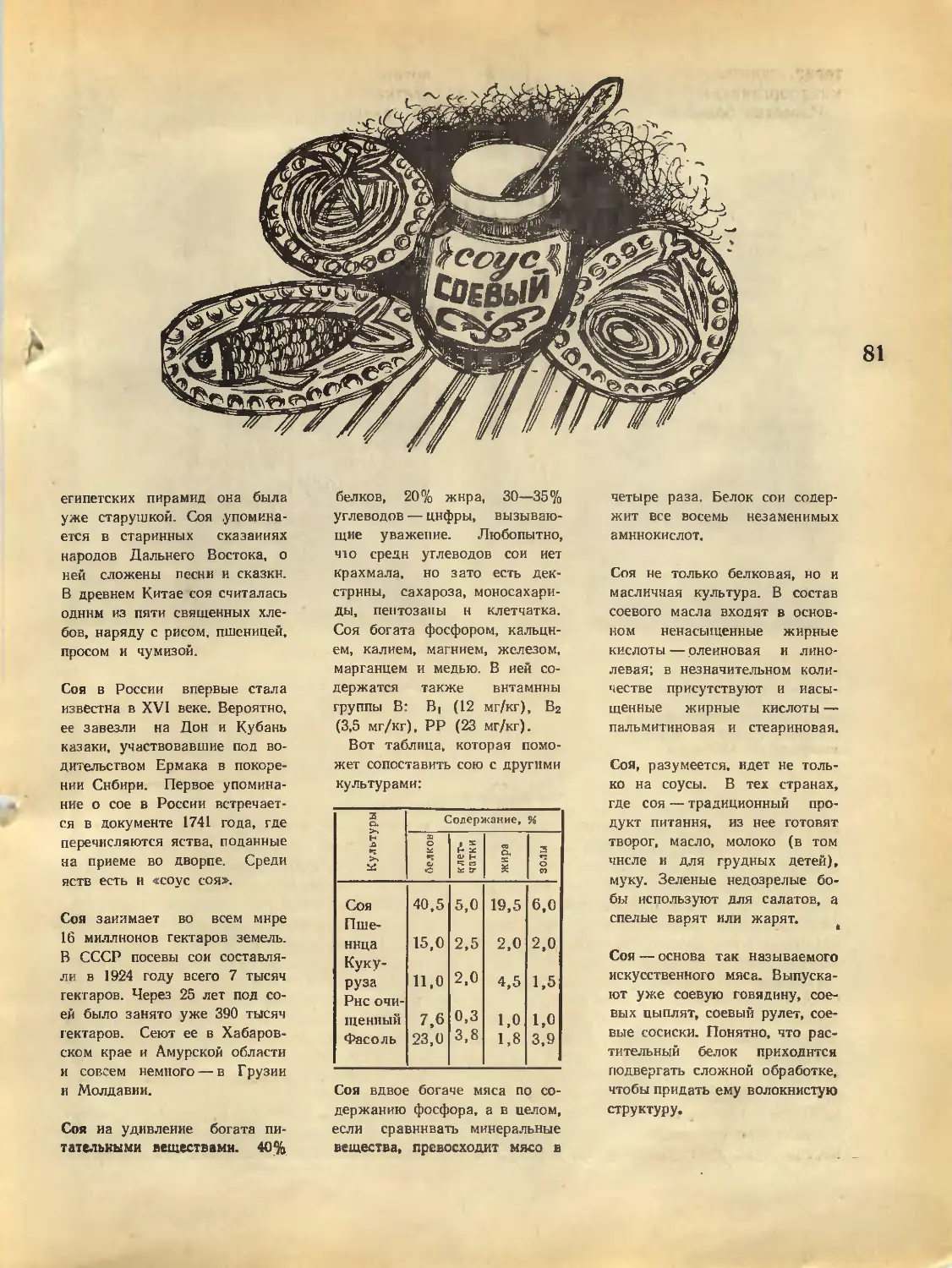

И. ВОЛЬПЕР. Катализаторы аппетита

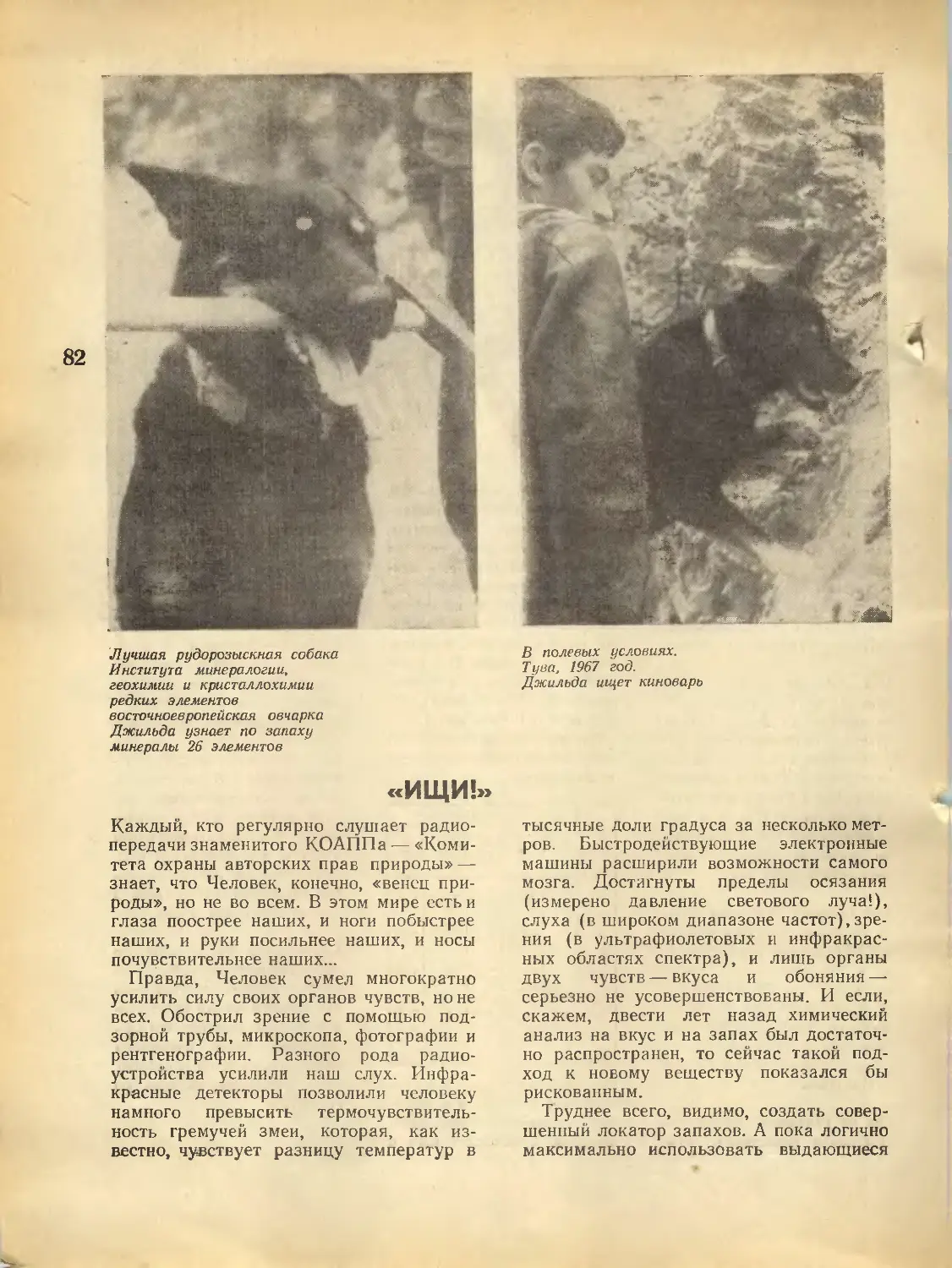

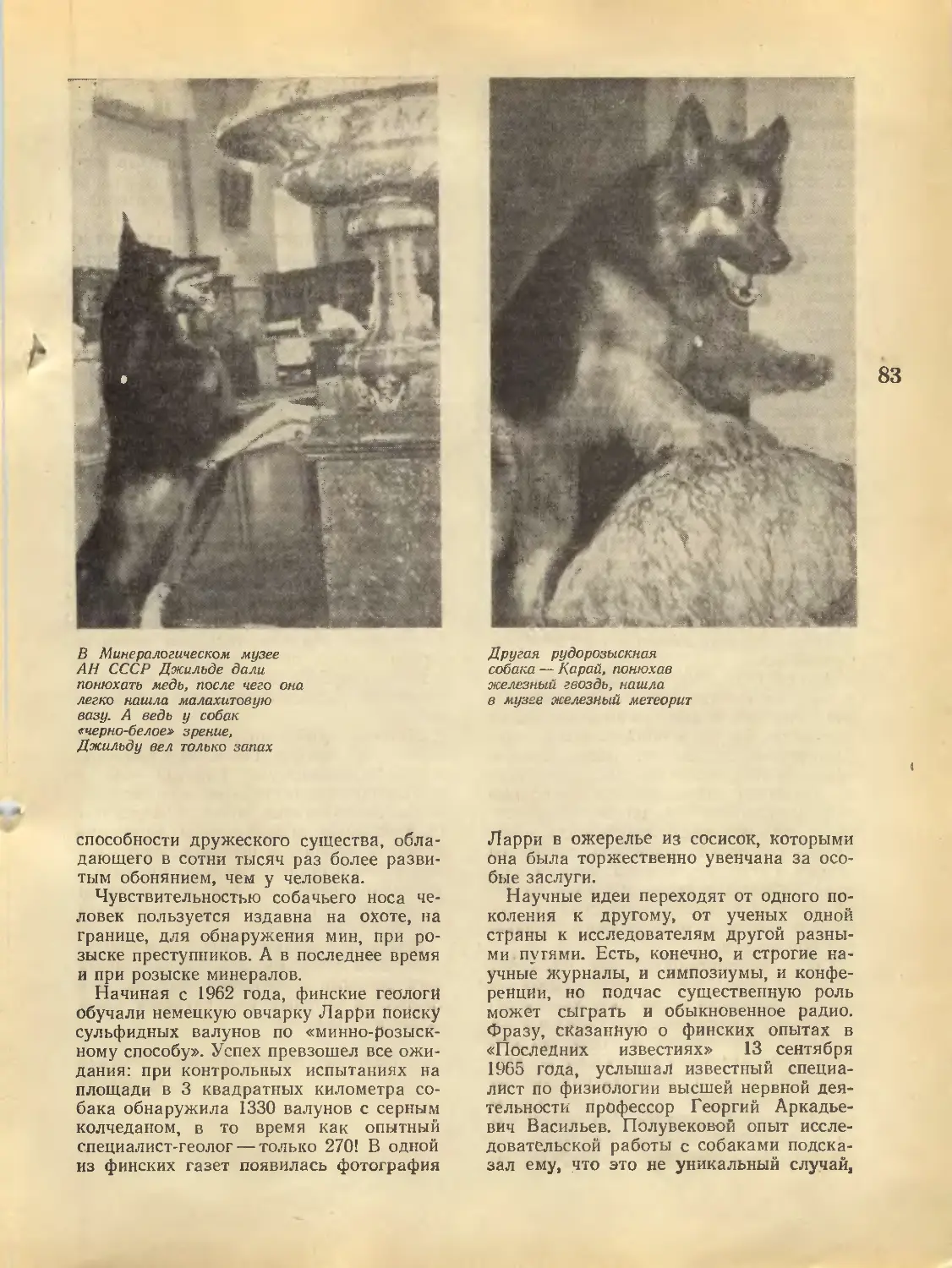

Д. А. МИНЕЕВ. «Ищи!»

Р. В. КОРНЕТ. Запах газа

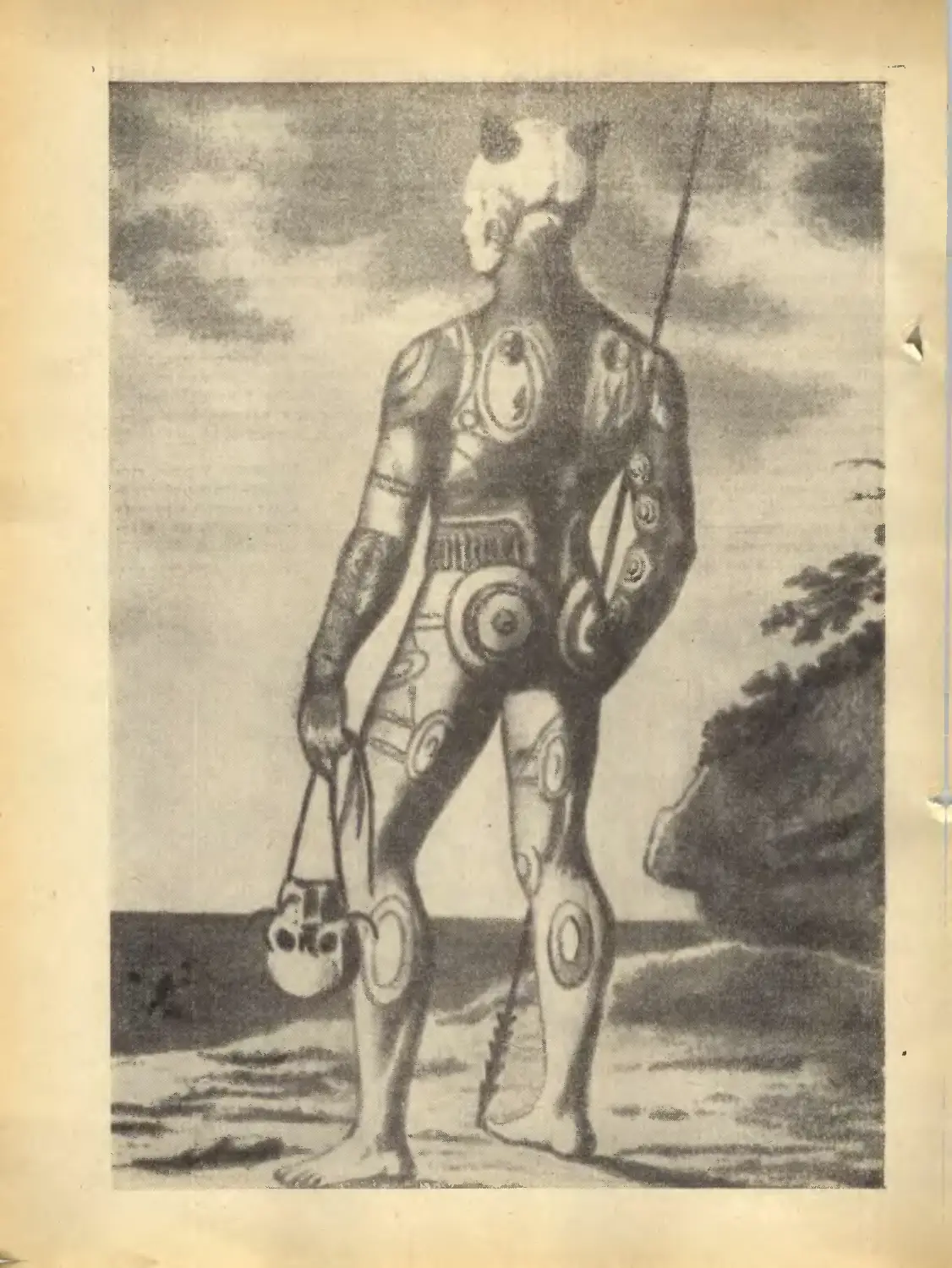

Н. ГРИГОРОВИЧ. Татуировка: ритуал,

украшение или пережиток?

О. БАНКОВ. Как мы ели мухоморы

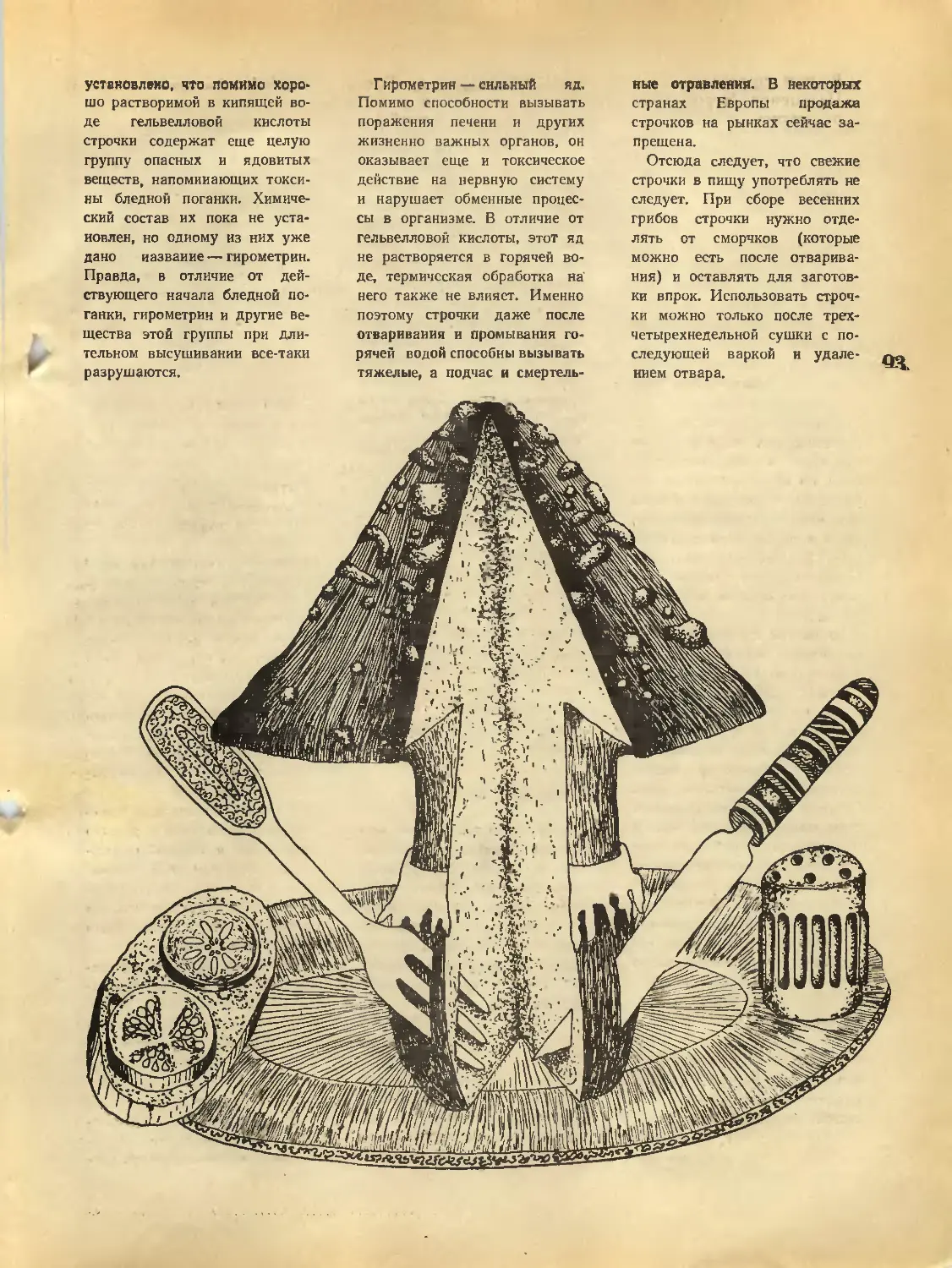

С. МАРТЫНОВ. Все же лучше их

есть!

не

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

П. А. Ребиндер,

М. И. Рохлин

(зам. главного редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А. Энгельгардт

Редакция:

Б. Г.

М. А.

В. Е.

A. Д.

О. И.

о. м.

э. и.

Д. R

B. В.

C. Ф.

Т. А.

В. К.

Володин,

Гуревич,

Жвирблис,

Иорданский,

Коломийиева,

Либкин,

Михлин,

Осокина,

Станцо,

Старикович,

Сулаева,

Черникова

Консультации 94

С. СТАРИКОВИЧ. Зачем раку н киту

камни?

Художественный редактор

С. С. Верховский

Номер оформили

художники

B. Н. Сухомлинов,

И. И. Бахчаняи

Технический редактор

Э. С. Дрейер

Корректоры:

C. М. Кристьянполер,

А. Н. Федосеева

При перепечатке ссылка

на журнал

«Химия и жизнь»

обязательна

Адрес редакции:

Москва В-333,

Ленинский проспект, 61

Телефоны:

135-52-29,

135-04-19,

135-63-91

Подписано к печати

14/IX 1971 Г. Т14183

Бумага 84 X 1087i«

Печ. л. 6,0 + вкл.

Усл. печ. л. 10.08

Уч.-изд. л. 10,4

Тираж 140 000 экз.

Закаэ 451 Цена 30 коп.

Московская типография

№ 13 Главполиграфпрома

Комитета по печати

при Совете Министров

СССР. Москва,

Денисовский пер., д. 30.

Кандидат р| Ду |( Д

технических наук

Б. Н. ВОЛГИН

Достаточно посмотреть на нас, как

мы заседаем, как мы работаем в

комиссиях, чтобы сказать, что старый

Обломов остался и надо его долго

/ мыть, чистить, трепать и драть,

чтобы какой-нибудь толк вышеп.

В. И. ЛЕНИН

Да, заседаем мы много. И зачастую

неумело. И хотя проблему организации

деловых совещаний, заседаний, летучек,

планерок и пятиминуток все считают

наболевшей, хотя необходимость

разумного ее решения ощущается многими, мы

заседаем по-прежнему долго и нудно,

нередко без всякой пользы для дела.

Довольно общих слов, обратимся к

цифрам и фактам. Несколько лет назад

специалисты НОТ провели обследование

на уральских предприятиях и

установили, что директора заводов тратят на

совещания и заседания до 43% рабочего

времени, главные инженеры — свыше

20%. Выяснилось, например, что

директор одного из крупных металлургических

предприятий в течение недели, когда

проходило обследование, участвовал в

13 совещаниях, потеряв при этом 16

часов чистого рабочего времени, без

учета часов, потраченных на переезды и

подготовку к заседаниям. Он участвовал

в обсуждении вопроса о ликвидации

старой гостиницы, в совещании о

строительстве детских ясель и телемачты.

Даже проблему аварийности на транспорте

без него не могли решить...

О ВРЕДЕ НЕНУЖНЫХ ЗАСЕДАНИЯ

Деловое совещание — работа

коллективного разума — одна из наиболее дорого-

ЗАСЕДАТЬ

стоящих современных управленческих

операций. В ней принимает участие

множество, как правило,

высокооплачиваемых людей, которые выполняют одну и

ту же работу, решают одну и ту же

информационную задачу. Непродуманное,

ненужное, неподготовленное заседание

дает прямой убыток, который нетрудно

подсчитать, помножив среднюю часовую

ставку участника на число потерянных

человеко-часов. Но есть еще убыток

косвенный.

Люди привыкают пассивно заседать,

отвыкают от интенсивного труда, с

плохо скрываемой охотой временно

освобождаются от всяких обязанностей и

ответственности.

О НЕОБХОДИМОСТИ

ЗАСЕДАНИЙ НУЖНЫХ

В условиях научно-технической

революции не только целые отрасли и

гигантские предприятия, но даже цехи и

отделы становятся, с точки зрения

кибернетики, сложными системами. И решать

задачи управления единолично, без участия

коллективного разума, становится

труднее и труднее. Совещания, заседания,

планерки необходимы. И принцип

коллективизма, вообще присущий нашей

социальной системе, по мере развития

народного хозяйства все больше и больше

проникает в сферу управления.

Помимо производственной

необходимости, деловые заседания нужны еще по

одной причине. Они призваны оказывать

эмоциональное воздействие на

непосредственных участников совещаний, а через

них — на весь коллектив, развивать дух

новаторства, укреплять трудовой

энтузиазм. Наконец, последнее, весьма

важное достоинство заседания как метода

управления: на нем, как правило,

присутствуют будущие исполнители

принимаемых решений, поэтому отпадает

необходимость в дополнительном канале

передачи информации — от

управляющего объекта к управляемому.

Специалисты по научной организации труда,

науковеды и социологи разработали

стройную систему рекомендаций, своего рода

науку заседать. Естественно,

остановиться на всех аспектах этой науки здесь

невозможно *. Поэтому мы ограничимся

самыми общими рекомендациями.

Первая среди них: проводить лишь те

^совещания, которые полезны.

КРИТЕРИЙ ПОЛЕЗНОСТИ

Ф. Э. Дзержинский предлагал на любом

заседании прежде всего решать, нужно

ли оно, целесообразно ли его проводить.

Но прежде чем ставить на повестку дня

этот пункт или, что лучше, принимать

решение о полезности заседания

задолго до его начала, следует, по-видимому,

договориться: что же такое полезность.

При этом, конечно, нельзя

ограничиваться констатацией малозначащего,

вообще говоря, факта, что данное

заседание кому-то да принесет пользу. Скажем,

для общего развития не повредит

прослушать лекцию об экономике Бразилии,

или изучить санскрит, или ознакомиться

с последними успехами в области

радиоастрономии. Все эти сведения

объективно полезны. Но нельзя забывать, что мы

живем и работаем в условиях жесткого

дефицита времени. Не общей

полезностью предполагаемого заседания должны

руководствоваться его устроители, а

относительной.

Дабы читатель не заподозрил, что

наука заседать сугубо эмпирическая наука

(современной науке это не пристало),

введем немного математической

символики.

Пусть каждый участник заседания,

получив на нем важную для дела

информацию и основательный эмоциональный

заряд, выиграет Эп часов рабочего

времени. Это так называемый

индивидуальный эффект присутствия. Тогда общий

* Недавно тиражом 35 000 экземпляров вышла

княга Б. Н. Волгина «Деловые совещания»

(«Московский рабочий», 1970 год), где

систематизирован отечественный и зарубежный опыт по

организации совещаний.— Ред.

эффект (при числе участников N) можно

записать следующим образом; /

N

Э(ЛГ) = 2Эп*

1

Если длительность заседания Т часов

(время совещания плюс скрытые затраты

времени — на подготовку, ожидание,

приезд и разъезд, — скажем, по часу на

участника), граничное условие

целесообразности мероприятия примет такой вид:

Э(ЛГ)>Т.М

Иными словами, полезность заседаний

равна:

П —Э<лг)—T-iV.

Понятно, что это уравнение выглядит

простым лишь на бумаге. Далеко не

всегда эффект присутствия —

индивидуальный и общий — поддается

элементарному расчету, И все же, принимая

решение о совещании, взвешивая все «за» и

«против», руководитель должен помнить

об этой простенькой формуле. Даже в

том случае, если провести заседание

предписывают, как говорится, сверху.

Выбор форм воздействия на

исполнителей— от минутного телефонного

разговора до многочасового заседания —

прерогатива непосредственного

руководителя.

ПОДГОТОВКА К СОВЕЩАНИЮ

Кому из нас не знаком риторический

вопрос председателя:

— Ну, товарищи, что мы еще не

обсудили, что там еще у нас осталось?

За привычной формой этого вопроса

мы порой не замечаем его не столь уж

глубоко скрытого смысла: совещание не

подготовлено.

А готовить его нужно, ибо заседание —

сложный процесс управления,

включающий в себя сбор информации,

поступающей из управляемых объектов и по

другим каналам, переработку этой

информации с использованием всего объема

знаний, накопленных управляющим

объектом, принятие решений в виде четкой

системы управляющих команд.

Наложение друг на друга нескольких этапов

этого информационного процесса,

ожидание очереди на выдачу или получение

информации» неполнота ее сбора, непред-

Г

ставительность опроса, нечеткость

управляющих команд — такими могут быть

последствия неподготовленного

совещания.

Подготовка к заседанию — это

комплекс самых разнородных

организационных и технических мероприятий: решение

провести совещание (об этом говорилось

выше), определение задач, целей и

тематики, оценка состава участников,

длительности, даты и времени начала

заседания, подготовка доклада и проекта

решения, наконец, подготовка комнаты или

зала, где будут работать люди.

Будем считать, что задачи, цели и

тематика предстоящего совещания

однозначно определены его устроителем,

когда тот решал нелегкий вопрос: быть

или не быть заседанию. Поэтому

перейдем сразу к остальным моментам

подготовки.

КОМУ БЫТЬ НА СОВЕЩАНИИ

Уместно вновь вернуться к уравнению

полезности и обратить внимание на то,

что число участников входит в его часть

со знаком минус. Иными словами, чем

большее число людей при прочих равных

условиях присутствует на заседании, тем

меньше полезность этого дорогостоящего

вида служебной деятельности. В зале,

где проходит любое совещание, есть

всегда немало людей, которые быстрее и

с большей пользой для дела могли бы

ознакомиться с отпечатанными докладом

и решением. Именно эти люди, зачастую

помимо своей воли, одним лишь фактом

своего присутствия снижают величину

П — полезность совещания.

Организатору заседания не следует,

как нам кажется, непременно требовать

присутствия руководителей подчиненных

ему звеньев. Бывает ведь так: начальник

цеха или отдела сначала отсидит на

совещании, а потом, вызвав к себе

мастера или технолога, пересказывает

содержание доклада, прений и решений.

С точки зрения теории информации,

такой руководитель играет роль лишней

ретрансляционной станции в канале

связи, которая ничего, кроме лишних помех,

в передачу информации не вносит.

Говоря житейским языком, получается

испорченный телефон.

Хотелось бы подчеркнуть и

воспитательную сторону дела. Зачем лишать

руководителя любого ранга

самостоятельности и ответственности? Пусть он сам

рассудит, быть ли ему на совещании,

прислать ли своего представителя или же

ознакомиться с материалами потом, в

письменном виде. Лишение

элементарной самостоятельности больно бьет по

самолюбию, лишает людей инициативы,

мешает внедрить НОТ в собственную

служебную деятельность.

Разумеется, все здесь сказанное не

относится к тем случаям, когда того или

иного участника совещания никто

заменить не может. А вот таким работникам

необходимо сообщать, что их присутствие

обязательно. И заранее информировать,

о чем на совещании пойдет речь, просить

подготовить свои соображения и

выступить, если в этом есть необходимость.

При этом не мешает подчеркнуть, что

личное мнение приглашенного для

предстоящего обсуждения очень важно.

В УРОЧНЫЙ ДЕНЬ,

В УРОЧНЫЙ ЧАС...

В этих словах из телевизионной песенки

как нельзя лучше сформулированы

требования ко времени заседания.

Прежде всего об урочном дне. Надо ли

говорить о важности деловых встреч,

поездок на родственные предприятия и в

библиотеки? Работник любого ранга

должен быть уверен, что в рабочей неделе

есть два-три дня, когда его не оторвут

от четко спланированных дел, не засадят

на внеплановое совещание. (Между

прочим, как показывают обследования

социологов, на наших предприятиях более

четверти совещаний как раз

внеплановые. Это основательно дергает людей.

И к тому же резко снижает уровень

культуры служебных отношений. Люди

поневоле утрачивают обязательность:

нарушают свои обещания, срывают деловые

встречи...)

Если составить перспективный план

совещаний и заседаний хотя бы на месяц

вперед и твердо ему следовать, то, по

предварительной оценке, директор будет

заседать на своем предприятии всего

6% рабочего времени, начальник цеха —

19,5% (больше половины этого

времени— диспетчерские совещания по

телефону или селектору). На предприятиях,

где в виде опыта совещания проводятся

по плану, заседательская нагрузка

начальников цехов сократилась за год

более чем на 10%.

Теперь об урочном часе. «Нет ничего

более властного в жизни человеческого

организма, чем ритм», — говорил И. П.

Павлов. Для того чтобы не заставлять

работников в течение дня без конца

переключаться с одного вида р аботы на

другой, чтобы оберегать

последовательность и систематичность их труда,

заседания нужно проводить либо в самом

начале рабочего дня, либо в конце его,

после обеда. Последнее

предпочтительней, ибо jb утренние часы, пока голова

свежая/следует выполнять садоую

сложную работу, требующую больших

творческих усилий. Большинство заседаний

к этой категории отнести никак нельзя,

хотя, как показывает опыт, около 60%

совещаний начинаются поутру.

О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАСЕДАНИЙ

И ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Есть много способов ускорить работу

совещания. Например, если председатель в

начале заседания не забудет сказать о

точном времени его окончания (всего

одна фраза!), продолжительность

совещания, как показывает опыт, сократится на

5—10%- Или такой способ: категорически

запретить курить на любом совещании.

Когда в Польской Народной Республике

по инициативе Комитета по борьбе с

курением было принято такое решение,

число заседаний сократилось на треть, а

средняя их продолжительность — на 40%.

Для человека непосвященного

совершенно неожиданным может оказаться

соотношение между повесткой дня и

длительностью заседания. Как правило, на

заседание по единственному вопросу

уходит около полутора часов, с двумя

вопросами — не больше двух, с тремя —

около двух с половиной. Зависимость

явно нелинейна!

С расширением повестки дня

возрастает деловитость и четкость обсуждения.

Вот и выходит, что многоплановое

заседание основательно экономит время

участников.

ВАШЕ ВРЕМЯ ИСТЕКЛО!

Содержание этой главки укладывается

в три слова: никаких отступлений от

регламента! Даже если время истекло,

когда выступающий не закончил фразы.

Даже если из зала раздается: «Дело

говорит! Дать еще минуту!»

Борьба за экономию времени на

заседаниях, за неуклонное соблюдение

регламента принимает иногда курьезные

формы. В газетах промелькнуло

сообщение о любопытной зарубежной новинке:

выступающий обязан до конца своей

речи стоять на одной ноге, не меняя ее.

Вот уж воистину — НОТ в действии1 По

регламенту собрания все получают

одинаковое время: и те, кто богат мыслями

и деловыми предложениями, и те, у

кого за душой две-три заготовленные

заранее фразы. Если человек говорит дело,

он не будет чувствовать под собой ног.

Краснобаю говорить, стоя на одной ноге,

труднее.

Впрочем, эта новинка оргтехники

выглядит кустарной и архаичной по

сравнению с идеей председателя датского

парламента. Тот предложил специальный

механизм, который должен поднимать в

воздух трибуну вместе с нарушителем

регламента.

О ДОКЛАДЕ И НЕМНОГО

ОБ ОРАТОРСКОМ ИСКУССТВЕ

Доклады объемистые и пышные,

доклады, которые никто не слушает и не

читает, В. И. Ленин называл

разновидностью саботажа.

Доклад, короткое основное

сообщение — стержень совещания, основа его

успешной работы. И поручать это важное

дело следует тому, кто не только

прекрасно знаком с проблемой, но и

обладает высокой культурой речи. Ведь

хорошо известно, в какую страшную

апатию впадает аудитория к концу

запутанного, нудного, монотонного доклада.

Конечно, на деловом совещании вовсе

не обязательно блистать ораторским

искусством, подобно адвокату в старом

суде. Но идеи и позитивные предложения,

которые непременно должны быть в

хорошем докладе, нужно донести до

слушателей. И здесь необходимы смысловая

точность и логическая завершенность

построений, грамматическая правильность

и литературность языка.

Что же касается эмоциональности

деловых выступлений, здесь следует

проявить известную осторожность, даже

сдержанность. Иначе, увлекшись

красноречием докладчика, аудитория может не

очень критично воспринять его мысль.

Коллективный разум пойдет на поводу

частного мнения; деловое совещание

потеряет всяческий смысл.

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛЬЧИК

Работник, прошедший огонь и воду

разнообразнейших заседаний, тщательно

готовится к каждому из них. Он заранее

знает, будет ли выступать, по какому

вопросу и после кого, заранее выбирает,

где и с кем сесть, чем заняться, если

обсуждаемые вопросы непосредственно его

касаться не будут. Опытный работник

экономит свое время: на заседаниях

просматривает деловые бумаги и переписку,

знакомится порой с технической

литературой.

Не стоит торопиться его осуждать.

Так же как не стоит председателю,

заметившему, что в зале читают или

потихоньку беседуют, торопиться тряхнуть

колокольчик или постучать карандашом

по графину. О классе футбольного судьи

судят по тому, как часто тот прибегает

к свистку, о классе председателя — по

частоте звонков. Ежеминутно

дребезжащий председательский колокольчик

звонит о плохой подготовке к заседанию, о

том, что приглашены лишние люди, о том,

что произведение T*N из уравнения

полезности непомерно велико. Пусть уж

лучше люди в зале занимаются своими

делами...

Несколько слов о том, кому быть

председателем. Ученые считают очень

полезным для психологического климата

учреждения проводить дискуссионные

служебные заседания под руководством

выборного председателя, как это

делается на собраниях общественных

организаций.

А руководителю коллектива лучше

побыть в тени, если допускает

обстановка— сесть сзади. И оттуда последить за

своими сотрудниками, за ходом их

коллегиальной работы. Перефразируем изве-

стную поговорку: «Покажи, как ты

ведешь себя на заседании, и я скажу, кто

ты»...

ОПИРАТЬСЯ МОЖНО ТОЛЬКО НА ТО,

ЧТО ОКАЗЫВАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Немалой помехой всестороннему и

объективному решению вопроса, как это ни

странно, может оказаться давление

мнения большинства собрания на точку

зрения меньшинства, если можно так

выразиться, конформизм большинства.

Безоговорочно принимая мнение

большинства, можно ненароком прозевать

новую оригинальную идею, надолго сковать

инициативу работника. Нет истинной

демократии большинства без самого

тщательного, внимательного отношения к

мнению тех, кто «идет не в ногу».

Очень полезно, приняв вроде бы

очевидное, многими поддержанное решение,

мысленно вернуться к прошедшему

совещанию, поразмыслить над мнением

меньшинства, может быть, отыскать в

нем рациональное зерно.

Но для того чтобы мнение

меньшинства было услышано, надо дать

выступить всем желающим, ни в коем случае

не одергивать тех, чьи взгляды на ту или

иную проблему отличаются от позиции

организаторов совещания. Недопустимо

обрывать прения, если они развиваются

в «нежелательном» для тебя,

руководителя, направлении.

Слов нет, руководителю приятно, если

подчиненные поддерживают его во всех

начинаниях- Однако, по словам

Стендаля, «опираться можно только на то, что

оказывает сопротивление».

НАШ ЗАСЕДАТЕЛЬСКИЙ БЫТ

Сейчас много говорят об организации

рабочего места, о гигиене физического и

умственного труда, об окраске стен

служебных помещений в спокойные и

радостные тона. Как уже говорилось, на

заседаниях мы проводим немало времени.

И поэтому стоит, наверное, остановиться

на нашем заседательском быте.

Прежде всего о месте, где проводится

совещание. Очень плохо, если душная

тесная комната набита до предела, если

люди сидят на подоконниках. Не лучше,

когда горстка заседающих теряется в

пустынном гулком зале, где иной новичок

сробеет и не рискнет попросить слова.

Здоровый быт совещания — это

удобные стулья, чистый воздух, регулярные

перерывы — 50 минут работы, 10 минут

отдыха или полтора часа работы, 15

минут отдыха (для заседаний с большим

числом участников), — исправный

микрофон... Перечисление можно продолжить

еще. Но я остановлюсь на одной

черточке заседательского быта, о которой

почему-то почти забыли, — на чаепитии.

Было время, когда на многих

совещаниях принято было обносить участников

сладким чаем, а то и печеньем или

бубликами. Не смейтесь: чаепитие как-то

незаметно меняло обстановку заседания,

делало ее раскованней, свободней. А в

такой обстановке лучше работается.

Если такая, обывательская что ли,

аргументация недостаточна, приведу в

пользу чая довод «по науке». Участники

совещания выполняют (во всяком случае,

должны выполнять) серьезную

умственную работу, во время которой снижается

содержание глюкозы в крови,

ухудшается питание головного мозга. Сладкий чай

может восполнить эти потери организма.

Собранные в этой статье рекомендации

многим могут показаться тривиальными.

Пусть так. Не обязательно считать науку

заседать серьезной наукой. Но

испробуйте все-таки ее советы и рекомендации на

своих оперативках, диспетчерских,

научно-технических и художественных

советах. Вы убедитесь, что эта наука

чего-нибудь да стоит.

8

КАКИЕ

БЫВАЮТ

ЗАСЕДАНИЯ

По одной из зарубежных

классификации, все заседания и

совещания можно разбить на

пять больших групп.

Диктаторские заседания —

название достаточно

красноречивое. На заседаниях этого

типа слово имеет, по

существу, только руководитель. Он

знакомит собравшихся со

своей точкой зрения, своими

распоряжениями. Остальные

слушают и, как говорится,

мотают на ус. Но стоит ли

декретировать свои идеи публично,

если их гораздо проще

оформить в виде письменного

распоряжения?

Автократическое заседание —

разновидность диктаторского.

Руководитель задает вопросы

каждому участнику совещания

по очереди и выслушивает

(хорошо, если выслушивает!)

ответы. На таком совещании

подчиненному трудно спорить

с руководителем: спор идет

один на один.

Сегрегативное заседание.

Здесь руководитель беседует с

одним или несколькими

привилегированными подчиненными.

Не лучше ли им беседовать с

глазу на глаз?

Дискуссионное заседание —

самое демократичное по своей

структуре. Им руководит

выборный председатель. Как

свидетельствует название,

заседание сводится к свободному

обмену мнениями на основе

информации, полученной

собравшимися в начале, и к

выработке коллективного

решения.

Преимущества

дискуссионных заседаний: возможность

свободно высказывать свои

мысли; возможность

коллективно выступить против точки

зрения руководителя.

Недостатки: значительная

продолжительность; возможность

принятия менее четких решений,

чем на диктаторских

совещаниях.

Свободные заседания

отличаются наиболее аморфной

структурой. Здесь нет

повестки дня, может не быть

председателя, как правило, не

принимают решений. Такие

совещания нередки в поездках, во

время обеда, в кулуарах.

Специалисты в области

сравнительного председательство-

ведения решили вести работу

по четырем общим направле-

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ «ЗАКОНЫ ПРЕУСПЕЯНИЯ» НОРТКОТА С. ПАР-

КИНСОНА. АВТОРА ШИРОКО ИЗВЕСТНОГО «ЗАКОНА ПАРКИНСО-

НА»

ниям: 1) подавизм, 2) дурма-

низм, 3) устрашизм, 4) пута-

низм.

Председатели

классифицируются на основании

методов, которыми они

пользуются...

■

Задача подавиств состоит в

том, чтобы подавить дискус-

сию, которая становится

оживленной. Простейшая и,

возможно, наилучшая уловка

председателя — прикинуться

частично или полностью

глухим.

— Пункт 7. Заявление г-на

Очен-Бедэна об увеличении

заработной платы. Могу я

считать, что это заявление

отклонено?

— Г-н председатель, мне

кажется, что...

— Есть какие-нибудь

замечания? Нет. Хорошо. Заявление

отклонено. Переходим к

пункту 8.

Дурманнст достигает того же

результата другими

средствами. Председатель такого типа

будет вести заседание

комитета следующим образом:

— Пункт 14. Отчет

подкомитета, назначенного для

рассмотрения временных

рекомендаций, с приложением от

А до К и копиями

соответствующей переписки с № 1 до

N9 17. Отчет, который все мы

прочитали с интересом, ясно

показывает, что в настоящее

время невозможно добиться

хороших результатов с

помощью обычных средств. Более

высокие результаты дают

испытания с помощью

артографа, по крайней мере, в

опытах с церебротоническими

учениками (в отличие от висцеро-

тонических и соматонических)...

Все члены комитета,

конечно, не имеют ни малейшего

представления о том, что

говорит председатель.

Ошеломленные последовательным

мельканием графиков и

таблиц с цифрами и

уравнениями, они окажутся настолько

сбитыми с толку, что не

смогут попросить разъяснения.

Однако дурманиста может

сбить с толку другой дурма-

нист. Когда же столкнутся два

дурманиста, остальные члены

комитета будут ошеломлены

еще больше. Но голосовать

они, вероятно, будут против

председателя. Таким образом,

против дурманизма есть

средство.

Можно ли сказать то же

самое об устрашиэме? Более

чем сомнительно. Председа-

тель-устрашист — это тяжелый

бульдозер; это краснолицый

человек с громким голосом,

который, когда ему

возражают, кажется на грани

апоплексического удара.

— Фактически наше

решение по пункту 4, принятое на

последнем заседании,

обязывает нас принять этот проект.

— Но, г-н председатель...

— Я должен сказать, что мы

связаны с этим проектом.

Могу я считать это

согласованным?

— Я полагаю, сэр, что не в

вашей власти навязывать нам

этот проект.

— Так вы считаете, что я

превысил свои полномочия?

— Нет, сэр....

— Вы ставите под вопрос

мою честность?

— Я ничего не говорил о

вашей честности.

— Практически вы обвинили

меня в обмане.

— Принимаю ваши

извинения. Теперь, надеюсь, мы

можем вернуться к нашим делам.

Так как мы связаны с

проектом, лежащим перед нами,

сегодня нам остается только

принять решение.

Председатель-путанист в

нужных ему случаях ведет

совещание так, чтобы оно

превратилось в хаос. Получается

примерно такой галдеж:

— Но новый проект стоянки

автомашины кажется

невероятно сложным... Это

несерьезно! «Рединк энд Блю лими-

тед» — одна из старейших и

наиболее уважаемых фирм

города... Это все очень хорошо

для тех, у кого синие

квитанции... Пирса я знаю лично...

Беда в том, что они ходили

все в черно-белом... Что, «Ре-

динк»? Вы, должно быть,

путаете ее с другой фирмой...

Подумайте об извести.

Проверенные счета... Всматриваться в

темноту... Музыканты?..

Галдеж становится все

более шумным, а путаница все

более непонятной.

Председатель сидит с доброй улыбкой,

вставляя случайные вопросы.

Через 25 минут шума и

болтовни члены комитета

замолкают, чтобы передохнуть. И в

этот момент председатель

внезапно стучит молотком по

столу. В наступившей тишине

он подводит итог совещания:

— Итак, мы все пришли к

соглашению по этому пункту

повестки дня. Предлагаю

перейти к следующему.

Через несколько дней

члены комитета получают копии

тщательно составленного

протокола, где по каждому

пункту записано решение

председателя.

Кандидат

технических наук

А. Л. КОЗЛОВСКИЙ

О БУМАГЕ ВООБЩЕ

И СИНТЕТИЧЕСКОЙ

В ОСОБЕННОСТИ

ОТРЫВКИ ИЗ ИСТОРИИ

Начнем именно с истории. Автору это

удобно, читателю, будем надеяться,

любопытно.

В 1765 году в немецком городе Равенс-

бурге вышла необычная книга. Ее

бумажные страницы были сделаны из

разных материалов — опилок, хмеля, торфа,

осиных гнезд, мха, капусты, стеблей

осоки, льняного и хлопчатого тряпья...

Шестьдесят страниц — шестьдесят

материалов. И все равно — бумага!

Что же общего у всех этих

материалов? Их волокнистая структура.

Бумага— это, по сути дела, тонкий

уплотненный войлок. Надорвите край

промокашки, и вы в этом убедитесь. Можете и

сами получить подобие бумаги, если

смочите водой комок ваты, прокатаете

его карандашом и высушите.

Щ Бумагу изобрели во втором веке

нашей эры. Не было тогда патентных

институтов, и установить автора

изобретения очень трудно. Историки склонны

считать, что им был китаец по имени Чай

Лунь. Если бы он подал заявку на свой

способ производства писчего материала

в какое-либо теперешнее патентное

ведомство, эксперт проверил бы, не

известен ли уже такой способ, и стал бы

искать ближайший прототип.

И в решении по заявке эксперт

написал бы что-то вроде такого: «Известен

способ получения писчего материала из

папируса, заключающийся в том, что

стебель разрезается на тонкие и

достаточно широкие ленты, которые

укладываются одна возле другой, смачиваются

мягкой водой и клеем. Когда уложена

достаточно широкая полоса, поверх нее

укладывается поперек новый слой лент, пока

получается лист требуемой толщины.

Сырой лист кладется под пресс, а затем

высушивается на солнце». Далее эксперт

отметил бы, что «способ по заявке

отличается от известного тем, что в качестве

исходного материала для производства

писчего материала применяют не

папирус, а хлопок, который измельчают в

ступе» и т. д. Впрочем, может быть, эксперт

взял бы в качестве ближайшего

прототипа не папирус, а каменную пальму:

много сотен лет назад жители Южной

Америки вырабатывали из луба этой

пальмы писчий материал, отдаленно

похожий на бумагу...

■ Для производства писчих материалов

пригодны не только растительные

волокна, но и животные. Во втором веке

нашей эры сирийский царь Евмен II

задумал создать в своей столице Пергаме

большую библиотеку и решил купить для

этого в Египте папирус. Однако

египетский царь Птоломей, узнав о намерении

Евмена, запретил вывозить папирус в

Сирию. И в результате в Пергаме

возродилось и усовершенствовалось старое

искусство приготовления материала для

письма из кожи телят, овец, оленей. Этот

материал — пергамент, он много дороже

папируса, но зато исключительно прочен.

щ В VI—VIII веках бумагу

производили в Средней Азии, Корее, Японии,

Индии, в IX—XI веках — в Арабском

халифате, в XI—XII веках — в Европе.

Она заменила пергамент, папирус,

пальмовые листья, кору, ивовые палочки,

деревянные дощечки и прочие материалы,

на которых писали прежде. За многие

согни лет технология бумаги

совершенствовалась, появились особые сорта

бумаги— для газет и журналов, книг и нот,

для письма, черчения и рисования, для

облигаций и денежных знаков, для

морских карт и переплетов, для салфеток и

упаковки, для пишущих машинок и

обоев, для папирос и фотографий, для

электроизоляции и слоистых пластиков.

Всего же сейчас производится бумага

примерно 400 типов: толщиной от 0,5 до

400 микрон, с весом одного квадратного

метра до 250 г (более тяжелая бумага

называется картоном).

Повторяем: общее для любой

бумаги— это волокнистая природа исходных

материалов. Если материал будет не

пористым, он не впитает чернил и краски,

на нем нельзя будет писать и печатать.

Сейчас основной волокнистый материал

для бумаги — древесина.

БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В СЕТИ НЕВЗГОД

Каждый год в мире выпускается все

больше бумаги. Благодаря применению

поверхностноактивных веществ и

полимерных добавок неизмеримо выросло ее

качество. Потребление бумаги за

последнее столетие увеличилось в несколько

десятков раз. И все же бумажная

промышленность— в сети невзгод. Прежде

всего потому, что у бумаги много

недостатков. Мы привыкли к ней, и эти

недостатки кажутся нам неотъемлемыми

признаками бумаги. Однако лучше бы их

не было!

Займемся перечислением. Размеры

бумаги непостоянны, они зависят от

температуры и влажности среды. Бумага

мнется, не выдерживает многократных

изгибов, прочность ее невелика. При

длительном хранении она желтеет и становится

хрупкой. Для столь популярных ныне

информационных изданий (например,

справочников) нужна по возможности

тонкая и в то же время прочная бумага.

Обычную бумагу из древесины лишь с

большой натяжкой можно использовать

в современной чертежной технике, для

производства перфокарт, для уличных

объявлений и календарей.

Второе и не менее важное

обстоятельство: на бумагу расходуются огромные

количества древесины. Все больше

потребляется бумаги, все реже становятся

леса. И может случиться так, что

природа не сможет воспроизвести то, что

вырублено даже для благой цели.

Третье: производство бумаги из

древесины наносит ущерб водоемам. Так

называемая подсеточная вода уносит

мельчайшие волоконца, которые легко

окисляются и забирают кислород,

растворенный в воде. Жизнь в водоемах

становится невозможной.

В Есть ли выход из создавшегося

положения? Да. Если бы не было, то вряд ли

стоило бы браться за эту статью. А

выход вот какой: наряду с бумагой

обычной делать синтетическую.

Подготовка к наступлению началась в

сороковых годах. Активные действия —

чуть позже, когда синтетические пленки

стали понемногу заменять бумагу для

упаковки. Затем, как только была

освоена технология черной и цветной печати

на полимерных пленках, они стали

проникать в полиграфию.

А следующим этапом стала маскировка

под настоящую бумагу. Синтетические

пленки научились делать неломкими и

непрозрачными. И вот два года назад в

Японии была выпущена первая книжка

из синтетической бумаги.

КАК ЖЕ СДЕЛАТЬ ВОЛОКНИСТУЮ

ПЛЕНКУ?

Итак, сформулируем задачу: надо

приготовить пористый синтетический

материал, причем с открытыми

сообщающимися порами. Эта пористость должна

быть незаметной и обнаруживаться

только под микроскопом. (Опережая

события, заметим, что есть уже такие

синтетические бумаги, поры которых удается

различить только под электронным

микроскопом.) И еще: очень хорошо было

бы, если бы синтетическую бумагу

удалось приготовить на обычных

бумагоделательных машинах.

Но вот в чем сложность: целлюлозные

волокна при измельчении фибриллиру-

ют — расщепляют на мельчайшие

волоконца, из которых и получается бумага,

а синтетические волокна фибриллиро-

ванию не поддаются. Это долгое время

тормозило их применение для

производства бумаги. Однако уже есть способы

получать синтетические волокна,

подобные целлюлозным.

Щ В основном эти методы—

механические. Например, если вытягивать пленки

полмолефинов, то частицы

ориентируются и возникают фибриллярные

кристаллизационные структуры. Значит,

волоконца можно получить, измельчая

ориентированные пленки. Особенно легко пленка

расщепляется при охлаждении ее после

вытяжки до минусовых температур.

Щ Есть и другие способы получения

разветвленных волокон — фибридов. В

частности, из растворов полимеров, как

правило, в присутствии поверхностноак-

тивного вещества. Такие волоконца при

осаждении на сетке бумагоделательной

машины образуют хорошо связанную,

прочную «бумагу». Для этой цели

используют полипропилен, полиоксимети-

лен, полистирол, полиамиды и некоторые

другие полимеры.

В синтетической бумаге полностью

сохраняются физико-химические и

механические свойства исходных полимеров, из

которых были изготовлены фибриды.

Естественно, что полимерная бумага

намного прочнее обычной. Поэтому сейчас,

когда она еще дорога, из нее

целесообразно делать географические и

топографические карты, ценные бумаги,

книжные переплеты, фильтры.

ВОЛОКОН НЕ НУЖНО ВОВСЕ!

Конечно, очень удобно, что для

синтетической бумаги не нужно

специального оборудования, коль скоро можно

сделать распушенное волокно подстать

природному. Однако обязательно ли идти

проторенной дорогой?

Делают прочную пленку для

упаковки? Да. Делают вспененные, пористые

пластики? Да. Так почему же не

объединить оба процесса? И тогда не нужно

никакой бумагоделательной машины.

Достаточно выдавить расплавленную

композицию через кольцевой зазор и

полученную трубу разрезать вдоль, как

получится лента, которую можно смотать в

рулон, подобно бумаге. Это куда более

производительный процесс.

Щ Пористую пленку можно сделать

двумя способами. Первый: ввести в

полимер порофор — вещество, которое,

разлагаясь, выделяет газ, вспенивающий

полимер. Второй: ввести в исходный

материал наполнители и пигменты, а затем

растянуть, ориентировать пленку — это

тоже ведет к образованию ячеистой

структуры.

Наибольшие успехи в имитации

бумаги достигнуты с полистирольными

пленками и с полиэтиленовыми,

модифицированными полистиролом. Синтетическая

бумага получается непрозрачной,

гладкой, она способна фальцеваться

(сохранять изгиб), склеиваться клеями.

Словом, это и вправду бумага, а не пленка

для упаковки. Даже на ощупь имитацию

трудно обнаружить. И лишь в огне

полимерная бумага, в отличие от

натуральной, не горит, а плавится. Самая

дешевая синтетическая бумага — поливинил-

хлоридная. Печатные ее свойства могут

быть даже лучше, чем у обычной бумаги,

однако в производстве ее осталось много

нерешенных вопросов.

Щ Но разве обязательно вспенивать всю

пленку? Ведь достаточно, чтобы поры

были только на ее поверхности. Для

натуральной бумаги такое немыслимо, а

вот для синтетической...

Приведем пример. Полистирольную

пленку обрабатывают меньше минуты

растворителем, в котором она набухает

с поверхности. Сразу после этого ее

погружают в другой растворитель,

удаляющий первый и останавливающий таким

образом набухание. И поверхность

пленки приобретает тонкую пористую

волокнистую структуру, как у обычной

бумаги.

Щ Этим способы получения

синтетической бумаги (и, конечно, картона) не

ограничиваются. Можно смесь мономеров

с добавкой порофора полимеризовать

прямо в экструдере и выдавливать

полимер через фильеру сразу в форме

пленки. Или получать имитацию бумаги,

сплавляя небольшие полимерные

шарики, уложенные ровными слоями.

ПОСЛЕСЛОВИЕ С ПРОГНОЗОМ

Большинство сведений, здесь

приведенных, почерпнуто из патентных

описаний и статей преимущественно

рекламного свойства. Хорошо налаженного,

широкого производства синтетической

бумаги нет еще ни в одной стране, кроме

Японии. Технология еще недостаточно

отработана, бумага получается

значительно дороже обычной. Поэтому бумага

из древесины не уходит со сцены, и ее

не собираются уводить. Не надо думать,

что раз появилась бумага из синтетики,

то обычной, из древесины, приходит

конец. Скоро сказываются только сказки...

Не берусь предсказать, в каком году

газеты станут выходить на полимерной

пористой пленке. Но уже сейчас

синтетическая бумага необходима многим

отраслям хозяйства. Среди них — ракетная и

авиационная техника, атомная

энергетика, электроника (там требуется

термостойкая электроизоляция), химическая

промышленность (ей нужны фильтрующие

материалы, стойкие к агрессивным

жидкостям), электрохимия, которой

требуются совершенные сепараторы для

источников тока, наконец, хирургия

(дышащие перевязочные материалы).

И полиграфию — основного

потребителя бумаги — не удовлетворяют уже

природные волокна: они недостаточно

прочны, быстро стареют. Однако пока

синтетическая бумага намного дороже

обычной, на ней имеет смысл печатать,

скажем, такие издания, которые нужно

сохранить для далекого будущего. Или

документы. Или деньги, которые можно

подвергать стирке и чистке, как ткани.

Вероятно, когда-нибудь синтетическая

бумага восторжествует. Но в более

близком будущем можно предвидеть

эпоху сосуществования бумаги натуральной

и синтетической.

ТЕХНОЛОГИ, ВНИМАНИЕ! ТЕХНОЛОГИ, ВНИМАНИЕ! ТЕХНОЛОГИ, ВНИМАНИЕ!

КОНСЕРВНАЯ БАНКА

ИЗ ЯИЧНОГО БЕЛКА

В яич ном белке содержатся

бактерии, способные

подавлять развитие других

микроорганизмов. Это свойство

яичного белка японские химики

использовали для

консервирования мяса.

Белок из свежих,

мороженных или сушеных яиц

растворяют в слабом растворе

желатины в дистиллированной воде.

Полученным раствором

покрывают мясо, и на его

поверхности образуется плотная

пленка, которая не только не

пропускает воздух, но и

уничтожает гнилостные бактерии.

«Секухин како оёби сидзай

но синтисики», 1970, №№ 11,

12.

УГЛЕКИСЛОТА

И ЭФИРНЫЕ МАСЛА

В Краснодарском

научно-исследовательском институте

пищевой промышленности

разработали новый метод

экстракции эфирных масел из

растений с помощью жидкой

углекислоты при высоком

давлении. Процесс идет при ниэкой

температуре, поэтому все

вещества, входящие в состав

масла, сохраняются. (При

применявшейся ранее перегонке

с водяным паром часть

соединений разрушалась). V

нового метода есть еще одно

преимущество: он позволяет

извлекать больше масла, то

есть без расширения посевной

площади растений-эфироносов

удается увеличить выпуск

продуктов, необходимых для

парфюмерной промышленности.

Укроп, полынь, кориандр,

мох, листья эвкалипта и

лавра — вот далеко не полный

перечень растений, на которых

уже испытана в заводских

условиях экстракция

углекислотой.

АПН

ИЗ НОВЫХ ЖУРНАЛОВ ИЗ НОВЫХ ЖУРНАЛОВ ИЗ НОВЫХ ЖУРНАЛОВ

Двадцать лет назад, 19 декабря 1951 года, профессор,

доктор технических наук М. И. Волский сделал

открытие, обещавшее совершить переворот в представлениях

биологов: им было установлено неизвестное ранее

свойство животных и высших растений усваивать азот

атмосферы, необходимый для их нормальной

жизнедеятельности. Это открытие весьма широко освещалось в

печати.

Работы М. И. Волского были подвергнуты

тщательной экспериментальной проверке. Только что в журнале

«Известия АН СССР. Серия биологическая» A971, № 4)

опубликована статья известного биохимика, члена-

корреспондента АН СССР Е. Н. МИШУСТИНА, в которой

излагаются результаты этой проверки. Мы

перепечатываем статью Е. Н. Мишустина с сокращениями.

РЕЦЕНЗИЯ НА РАБОТЫ

ЛАБОРАТОРИИ М. И. ВОЛСКОГО

сЮБ УСВОЕНИИ

АТМОСФЕРНОГО АЗОТА

ВЫСШИМИ ОРГАНИЗМАМИ»

|М. И. ВОЛСКИЙ «НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЫХАНИЯ», ГОРЬКИЙ,

1961 г., И СБОРНИК «УСВОЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО АЗОТА

ЖИВОТНЫМИ И ВЫСШИМИ РАСТЕНИЯМИ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ М. И.

ВОЛСКОГО, ГОРЬКИЙ, 1970 г.)

ВВЕДЕНИЕ

Публикации М. И. Волского A961—

1970 гг.), посвященные фиксации

молекулярного азота высшими организмами,

привлекли к себе всеобщий интерес,

который особенно усилился после

появления в ряде газет и журналов репортажей

о данных исследованиях. Статьи о

работах М. И. Волского были напечатаны не

только в СССР, но и за рубежом.

В основном материал о работах

М. И. Волского публиковался под

названием «Азотом дышит все живое».

Утверждалось, что установлено неизвестное

ранее свойство животных и растений

усваивать азот атмосферы, необходимый

для их нормальной жизнедеятельности.

Автор настоящей статьи детально

ознакомился с печатными работами

М. И. Волского и его сотрудников.

Представилась также возможность посетить

лабораторию М. И. Волского и обсудить

с членами коллектива их работу. Все это

позволило сделать определенные выводы,

с которыми автор настоящей статьи хочет

ознакомить научную общественность,

стремящуюся критически осознать

научное значение работ М. И. Волского.

Приступая к выполнению

поставленной задачи, мы считаем целесообразным

прежде всего дать краткий обзор

современного состояния вопроса.

Можно считать доказанным, что

молекулярный азот фиксируется довольно

большой группой микроорганизмов.

Некоторые из них свободно живут в

окружающей среде (почве или воде), другие

же находятся в симбиотических

отношениях с высшими организмами.

К свободноживущим азотфиксаторам

относятся аэробные и анаэробные бак-

терии, синезеленые водоросли и другие

микроорганизмы *.

Известна большая группа бобовых

растений и растений, не относящихся к

семейству бобовых, симбиотически

связывающих молекулярный азот. Все сим-

биотические фиксаторы азота имеют

чаще всего на корнях, а иногда и на

листьях особые образования («клубеньки»),

населенные микроорганизмами. В

отсутствие микроорганизмов связывания N2

не происходит.

Достаточно старыми опытами,

подтвержденными и позднее, показано, что

N2 может фиксироваться насекомыми.

Это было установлено чешским

исследователем Пекло, а также венгерским

ученым Тотом с сотр. У насекомых азотфик-

сация происходит с помощью азотфикси-

рующих микроорганизмов, населяющих в

большой массе особые органы.

Считается твердо установленным, что

у высших животных и человека

молекулярный азот не имеет значения в

азотном балансе. <...>

УСВОЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО АЗОТА

ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА

ПО ДАННЫМ М. И. ВОЛСКОГО

М. И. Волский утверждает, что

организм человека и животных усваивает

довольно большое количество

молекулярного азота. Этот вывод не имеет

экспериментальных подтверждений и

основывается на некоторых в основном очень

старых материалах, согласно которым

артериальная кровь содержит больше

азота, чем венозная. Новые данные

подобной разницы в составе газов

артериальной и венбзной крови человека и

животных не устанавливают.

Произвольно используя подходящие

для него материалы, М И. Волский

подсчитывает, что организм человека

ассимилирует в день в среднем 26,5 г

молекулярного азота, из которого может быть

построено 165,6 г белка — количество,

вполне обеспечивающее человека белком,

по крайней мере, на 1,5 суток. Однако

если бы это было так, человек, как и жи-

* Здесь и далее в статье Е. Н. Мишустина

приводятся ссылки на иаучиые источники. В

настоящей публикации, имеющей целью лишь общее

ознакомление читателей с выводами статьи, эти

ссылки, а также список литературы,

насчитывающий 39 названий, опущены.— Ред.

вотные, никогда не испытывал бы

недостатка в белках. Таким образом,

практика свидетельствует против , выводов

М. И. Волского.

Допустим, однако, что М. И. Волский

прав и что в теле человека

микроорганизмы (а только они и могут связывать N2)

перерабатывают газообразный азот в

белок. Установлено, что для связывания 10—

15 мг N2 бактерии тратят не менее 1 г

сахара или эквивалентное количество

других органических углеродистых

соединений. Отсюда нетрудно вычислить, что

для усвоения 26,5 г азота бактериями

потребуется не менее 2,2 кг сахара в сутки,

т. е. количество, углеродистой пищи,

потребляемое человеком по крайней мере

за 4—5 дней (!). Возникает вопрос; как

же обеспечиваются тогда другие

функции организма человека?

У М. И. Волского без каких-либо

экспериментальных данных сложилось

мнение, что N215 легче входит в белковую

молекулу, чем N214. (N215 называется им

«неуравновешенным».) Однако, как

известно, различие скоростей, с которыми

реагируют изотопные молекулы, в первом

приближении определяется величиной

корня квадратного из отношения их масс.

Вычисления показывают, что в случае

N2E это различие составляет примерно

7%, т. е. несущественно. Между тем

М. И. Волский рекомендует обогащать

кабины спутников изотопом N215. Он

пишет: «По нашему глубокому убеждению,

при полетах в космос следует заботиться

об обеспечении подопытных животных не

только кислородом, но и азотом... мы

рекомендуем обогащать кабину спутников

изотопом N215, так как он более

усваивается организмом по сравнению с

изотопом N214». Это один из характерных

примеров крайне своеобразного отношения

М. И. Волского к ответственным

заключениям, с которым читателю приходится

встречаться, знакомясь с его трудами.

На самом деле, если бы N215

ассимилировался лучше, чем N214, белок человека

и животных был бы сильно обогащен

тяжелым изотопом. Подобный факт никем

и никогда не был зарегистрирован, а

М. И. Волский за многие годы своей

работы с ассимиляцией молекулярного

азота животными не провел ни одного

определения N215 в теле человека и животных,

которое могло бы подтвердить его точку

зрения.

Таким образом, утверждением. И. Вол-

ского об ассимиляции N2 человеком и

животными не основано на каком-либо,

достоверном материале. Наоборот, как

некоторые литературные данные, так и

эксперименты лаборатории М. И. Волско-

го говорят о возможности протекания в

организме высших существ диаметрально

противоположного процесса — выделения

свободного азота из разрушающихся

органических соединений. Этот также не

менее спорный вопрос разбирается нами в

следующем разделе.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФИКСАЦИИ

МОЛЕКУЛЯРНОГО АЗОТА ОРГАНИЗМОМ

ЧЕЛОВЕКА И МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Излагая свои взгляды, М И. Волский

утверждает, что они находят

подтверждение в работах как советских, так и

зарубежных исследователей. Постараемся

проанализировать это. используя

литературные ссылки М. И. Волского и

известную нам литературу.

М. И. Волский утверждает, что

зарубежные исследователи Скано и Коста

подтвердили его данные об усвоении N2

высшими животными.

Однако в материалах Скано

каких-либо сведений о фиксации N2 животными

не имеется. Там разбирается вопрос о

влиянии разных газовых смесей на

развивающиеся эмбрионы птиц.

При ссылке на данные Коста М. И.

Волский основывается на письме этого

ученого, написанном им в 1962 г. В переводе

письма, сделанном в лаборатории

М. И. Волского, есть такая фраза: «Я

повторил по крайней мере часть Вашего

эксперимента на яйцах и нашел, что

существует, очевидно (разрядка моя.—

Е. М.), усвоение азота в процессе

инкубации...»

Как следует из письма, Коста ставил

опыты лишь с яйцами, а с

млекопитающими не работал. В переводе же

допущены неточности. Коста пишет: «...there

seems to be an accumulation of N2...», т.е.

«...как будто бы имеется усвоение

азота». Таким образом, Коста использует

более чем осторожную формулировку,

далекую от утверждения разбираемого

факта.

Я счел целесообразным письменно

запросить д-ра Коста о его отношении к

вопросу, поднимаемому М. И. Волским.

В своем ответе (январь 1971 г.) Коста

сообщил мне, что он тщетно стремился

установить научный контакт с М. И.

Волским. К настоящему времени, отмечает

Коста, у него нет каких-либо данных,

позволяющих заключить, что процесс

азотоусвоения имеет место у

млекопитающих <...>. Коста совершенно не

упоминает о своих опытах с яйцами. Из

этого следует заключить, что они не дали

положительных результатов <...>. За

последние годы Коста и его сотрудники

опубликовали несколько работ по

азотному обмену человека и животных, не

свидетельствующих в пользу взглядов

М. И. Волского об усвоении высшими

существами молекулярного азота. На

основании проведенных экспериментов эти

исследователи пришли к выводу, что при

трансформации органических соединений

в теле человека и животных азот

частично теряется в форме N2. <...>

В материалах М. И. Волского

встречаются ссылки на работы Муйзерса как на

исследователя, подтвердившего факт

фиксации молекулярного азота высшими

животными. На самом же деле Муйзерс

склоняется к взглядам Коста и говорит

не об усвоении молекулярного азота

высшими организмами, а о диаметрально

противоположном процессе — выделении

ими свободного азота. М. И. Волский и

его сотрудники уклоняются от

внимательного разбора экспериментальных

данных, полученных Муйзерсом. На

наш письменный запрос доктор Муйзерс

сообщил (апрель 1971 г.), что он не мог

установить факта фиксации N2 высшими

организмами. <,..>

В опубликованном лабораторией

М. И. Волского сборнике «Усвоение

атмосферного азота животными и

высшими растениями» статья Р. Е. Мардалей-

швили и М. И. Волского по существу

подтверждает выводы Коста и Муйзерса.

/М. И. Волский был заключен в

замкнутую систему, и Р. Е. Мардалейшвили,

измеряя ионные токи N2 и Аг2 в атмосфере,

установил, что его подопытный (М. И.

Волский) выделяет из азотсодержащих

соединений своего тела около 1,1 —1,3 л

газообразного азота в час. Отсюда следует

заключить, что в сутки М. И. Волский

теряет до 30 л газообразного азота, т. е.

около 35 г этого элемента. Такое

количество азота может получиться лишь при

распаде 220 г белка, т. е- по крайней ме-

2 Химия и Жизнь, № 10

ре двухсуточной нормы рациона

человека. Остается неясным, как М. И. Волский

восстанавливает белковый баланс своего

тела.

Причины катастрофического «истека-

ния» азотом М. И. Волского в работе не

объясняются. По нашему мнению, это

скорее всего явление мнимое и

объясняется ошибками принятого метода

исследования. <...>

М. И. Волский ссылается также на

работу Ренгаульта, показавшего, что сурки

во время спячки ассимилируют

молекулярный азот. Наши не лишенные труда

поиски позволили установить, что Ренга-

ульт — французский ученый Реньо

(U. Regnault), работавший в середине

прошлого века. Его явно устаревшие

данные вызывают сомнение. <...>

Для проверки предположения М. И.

Волского об усвоении млекопитающими

молекулярного азота в Институте

биофизики АН СССР А. М. Кузиным был

поставлен 12-дневный опыт с крысой,

помещенной в атмосферу, обогащенную

N215. Он показал, что тяжелый азот не

включается в соединения тела

животного, т. е. ответ был негативным.

В уже отмечавшейся статье Р. Е. Мар-

далейшвили и М. И. Волского

сообщается об опыте с мышью, помещавшейся на

сутки в атмосферу, обогащенную N215.

На основании косвенных показателей

(определение ионных токов) авторы

приходят к заключению, что за сутки мышь

усвоила около 7,5 мг N2E.

К крайнему сожалению, прямые

определения включения N215 в состав тела

животного не были произведены, а

использованный косвенный метод, как мы

показали ранее, приводит к абсурдным

заключениям.

Таким образом, разобранный

экспериментальный материал абсолютно не

доказателен.

УСВОЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО АЗОТА

ЭМБРИОНАМИ ПТИЦ В ОПЫТАХ

ЛАБОРАТОРИИ М. И. ВОЛСКОГО

Основная экспериментальная работа в

лаборатории М. И. Волского была

проведена с развивающимися эмбрионами

птиц.

М. И. Волским и его сотрудниками

установлено увеличение содержания

азота при инкубировании куриных яиц. В его

монографии, изданной в 1961 г., описано

11 подобных опытов.

Автор полагает, что установленное им

во всех опытах среднее увеличение

содержания азота на 3,2% по сравнению с

контролем достоверно и подтверждает

усвоение азота атмосферы при

инкубировании. В действительности же при

внимательном рассмотрении всех серий

опытов выявляется очень большой разброс

данных — показатели изменяются от—0,5

до +5,32%. <—> Наблюдавшаяся

фиксация азота (в среднем 3,2%) находится

на уровне возможных вариаций в

содержании белка у отдельных партий яиц.

Очевидная недостаточная

убедительность ранее проведенных опытов

побудила лабораторию М. И. Волского

провести серию дополнительных

экспериментов, о которых сообщается в ряде статей

сборника лаборатории, опубликованного в

1970 г.

Принципиально новых материалов мы

здесь не находим. В отдельных

экспериментах с перепелиными яйцами во

время инкубации обнаруживаются средние

приросты азота в 2,15—5,84%.

Вместе с тем из аналитических данных

видно, что приводимые средние

получаются из отдельных определений,

имеющих большой разброс. Так, из данных

<...> следует, что эмбрионы перепелок

обогатились азотом во время инкубации

(по определению методом Кьельдаля) на

5,84%. Это среднее получено на

основании определений, имеющих разброс на

15,5% (!) (от 17,99 до 21,03 мг азота на

эмбрион). <...>

При весьма небольших размерах азот-

фиксации достоверные данные могут

быть получены лишь в экспериментах с

N2E, который к тому же, по мнению

М. И. Волского, легко усваивается

организмом.

В официальных материалах М. И.

Волского описан единственный опыт,

поставленный с N215.

Описание этого опыта показывает, что

методически он был проведен совершенно

неправильно.

Во время опыта все эмбрионы погибли.

Отдельные эмбрионы умирали на

разных стадиях инкубации и длительный

срок лежали в термостате при 37—38°,

подвергаясь, конечно, действию

микроорганизмов. Устанавливались примерные

сроки гибели эмбрионов и содержимое

яиц было подвергнуто анализу. Как

иногда говорят, опыт был проведен с

однократной повторностью, т. е. каждому

сроку анализа было приписано одно яйцо.

Этот опыт с «дохликами» М. И. Вол-

ский вполне серьезно комментирует как

успешно проведенный и давший

убедительные результаты. Однако анализ

полученного материала позволяет сделать

только отрицательный вывод.

Масс-спектрометрические анализы,

проведенные на кафедре химической

кинетики МГУ, не вызывают сомнения, однако

исходный материал, как уже отмечалось,

был качественно низок и его первичная

обработка не описана. Кафедра

получила его в озоленном виде.

Анализ же полученных цифр

вызывает явное недоверие к ним. За первые

7 дней (со 2-го по 9-й день инкубации)

прирост азота увеличился лишь на 1%,

за следующие 4 дня (по 13-й день) —на

6,5%, далее за 1 день (с 13-го по 14-й

день) сразу на 16,5% (!). Последний срок

связывается со смертью единственного

оставшегося в живых эмбриона.

Подобная кинетика трудно связывается с

функциональными процессами в

развивающемся организме.

Необходимо отметить, что соответствие

динамики прироста общего и изотопного

азота, о котором говорится М. И. Вол-

ским,— явление мнимое, так как

прибавка общего азота получена

арифметическим пересчетом из данных масс-спектро-

метрии, а не независимым химическим

анализом.

Таким образом, рассмотренный

однократный опыт без биологических дублей,

проведенный к тому же на порочном

материале, не может претендовать на

доказательность. <...>

При посещении лаборатории М. И. Вол-

ского в Горьком сотрудники этой

лаборатории ознакомили группу ученых АН

СССР с итогами повторного широкого

опыта, проведенного с инкубацией

куриных яиц в атмосфере, обогащенной

изотопом N215. <...> Этот опыт дал

отрицательные результаты. Он не был включен

в официальный отчет о деятельности

лаборатории. <...>

Таким образом, сколь-либо

убедительными данными об усвоении N2

эмбрионами птиц лаборатория М. И. Волского

не располагает.

МАТЕРИАЛЫ ДРУГИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ПО ФИКСАЦИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО АЗОТА

ЭМБРИОНАМИ ПТИЦ, НАСЕКОМЫМИ

И ДРУГИМИ ОРГАНИЗМАМИ

Опыт М. И. Волского был повторен

К. А. Дрель и Г. Ю. Илиевской. Во

время инкубации в куриных яйцах прибыли

азота не отмечалось, а к концу опыта

имелась даже убыль его.

М. И. Волский резко критикует эту

работу за то, что по данным К. А. Дрель и

Г. Ю. Илиевской содержание азота в

яйце равнялось 1,64% A6,4 мг на 1 г

веса яйца), в то время как по его данным

оно должно приближаться к 19,0 мг на 1 г

веса яйца. Отсюда делается вывод, что

упомянутые экспериментаторы

неквалифицированно и недоброкачественно

работали. Однако, если взять данные

М. И. Волского за 1962 г. по содержанию

азота в куриных эмбрионах, можно

обнаружить, что в среднем исходные куриные

яйца имели около 16,5 мг азота на 1 г

веса яйца, т. е. столько же, сколько

установили К- А. Дрель и Г. Ю. Илиевская.

Возникает вопрос: почему тогда М. И.

Волский считает свои эксперименты за

1962 г. достоверными и можно ли

признать добросовестной его критику по

адресу К. А. Дрель и Г. Ю. Илиевской?

Имеется и второе замечание со

стороны М. И. Волского по работе К. А. Дрель

и Г. Ю. Илиевской, на этот раз

справедливое: инкубированные яйца в их

опытах имели неодинаковый вес, М. И.

Волский же более тщательно подбирал

материал. Однако аналогичный дефект

во вполне положительно оцениваемом

М. И. Волским опыте И. 3. Ильясова и

Р. Э. Вебер с голубиными яйцами им не

отмечается, так как авторы по своим

воззрениям примыкают к его взглядам.

В 1970 г. по поручению Президиума

АН СССР в ряде институтов АН СССР

были проведены обстоятельные опыты по

проверке способности развивающихся

эмбрионов птиц (перепелок) связывать

молекулярный азот. В части этих опытов

был использован тяжелый азот.

Эксперименты дали отрицательный результат с

абсолютной убедительностью. Отсюда

следует заключить, что опыты

лаборатории М. И. Волского невоспроизводимы.

М. И Волский ссылается на письма

французов М. Левека и П. Пено, будто

&

бы подтверждающие его взгляды.

Отмеченные лица просили М. И. Волского

выслать его работы и поделились с ним

некоторыми соображениями общего

порядка относительно азотфиксирующих

микроорганизмов.

М. Левек — студент-дипломант

Сельскохозяйственного института в Марселе.

Он сообщил М. И. Волскому, что

изолировал водоросли, фиксирующие

молекулярный азот, т. е. подтвердил то, что

известно с начала текущего столетия.

П. Пено, коммерсант из Монтегю,

решил производить препараты подобных

водорослей и рад предоставить их

желающим.

На основе этих писем газета

«Советская Россия» 22 мая 1970 г.

опубликовала статью (следует думать,

завизированную М. И. Волским) «Сена отвечает

Волге (Французские ученые благодарят

советского профессора)». В ней говорится,

что открытие талантливого советского

ученого находит не только признание, но

и благодарных последователей далеко от

города на Волге. Как говорят в таких

случаях, «здесь комментарии не нужны».

Критический разбор материалов и

экспериментов, опубликованных лабораторией

М. И. Волского, а также другими

исследователями, позволяет заключить, что

человек и высшие организмы не

обладают способностью усваивать в процессе

своей жизнедеятельности молекулярный

азот.

Эксперименты М. И. Волского с

животными организмами (яйцами птиц) в

обычной атмосфере оказались

невоспроизводимыми — при их проведении был

получен отрицательный результат.

Применение в опытах точных методов

исследования с использованием

стабильного изотопа азота также заставляет

признать, что молекулярный азот не

используется в процессе

жизнедеятельности животного.

Лаборатория М. И. Волского не

располагает сколь-либо основательными

данными, дающими возможность

утверждать наличие у всех растений

способности фиксировать молекулярный азот.

Имеющиеся литературные материалы

используются №. И. Волским

необъективно, тенденциозно: накопленные

другими исследователями данные нередко

искажаются, а материалы,

противоречащие развиваемым М. И. Волским

взглядам, игнорируются и не приводятся

совершенно.

Таким образом, имеющиеся на

сегодняшний день сведения позволяют

заключить, что азотфиксирующая способность

присуща лишь низшим организмам.

Член-корреспондент АН СССР

Е. Н. МИШУСТИН

ПАМЯТКА

ЧИТАТЕЛЮ «ХИМИИ И ЖИЗНИ»

1. НАШ ЖУРНАЛ ОЧЕНЬ ТРУДНО КУПИТЬ В КИОСКЕ.

2. ПОДПИСКА НА 1972 ГОД ПРЕКРАЩАЕТСЯ 25 НОЯБРЯ.

3. ГОДОВАЯ ПОДГ1ИСКА НА «ХИМИЮ И ЖИЗНЬ» СТОИТ

3 р. 60 коп.

4. ИНДЕКС ЖУРНАЛА ПО КАТАЛОГУ СОЮЗПЕЧАТИ —71050.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

СОВЕЩАНИЕ И КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция по старению и стабилизации

полимеров. Декабрь. Москва. (Институт химической

физики АН СССР)

4-е совещание ло химии нитросоединений.

Декабрь. Москва. (Институт органической химии

АН СССР)

Получение, структура, свойства и применение

монокристаллов тугоплавких металлов. E-е

совещание). Декабрь. Москва. (Институт металлургии

АН СССР)

ВЫСТАВКИ

КНИГИ

В ближайшее время выходят в издательстве

«М и р»:

Р. БАРЛЕ, Ж. ПЬЕРР. Пособие для изучающих ор-

гвническую химию. 3 р. 0,8 к.

А. МЮНСТЕР. Химическая термодинамика. 1 р.

56 к.

СООБЩЕНИЯ

Истекает срск представления работ на соискание

ряда премий Академии наук СССР, которые

присуждаются раз в три года.

Премия имени Н. Д. Зелинского A000 руб.)

присуждается советским ученым за выдающиеся

работы в области органической химии и химии

нефти. Срок представления работ — до 6 ноября

1971 г.

Премия имени Д. И. Менделеева B000 руб.)

присуждается советским ученым за оригинальные

теоретические исследования в области химии и

химической технологии. Срок представления

работ— до 8 ноября 1971 г.

Механизм и биологическая роль окисления глю-

козо-6-фосфата в организме животного. Декабрь.

Ленинград. (Всесоюзное биохимическое общество

АН СССР)

Литология, палеогеография и геохимия

нефтеносных областей Средней Азии (семинар).

Декабрь. Ташкент. (Комиссия ло осадочным

породам АН СССР)

С. СИВИН. Колебания молекул и

среднеквадратичные амплитуды. 4 р. 20 к.

Современные проблемы электрохимии. Под

ред. Дж. Бокриса и Б. Конвея. 3 р. 40 к.

Д. СТАЛЛ, Э. ВЕСТРАМ, Г. ЗИНКЕ. Химическая

термодинамика органических соединений. 3 р. 80 к.

М. ШВАРЦ. Анионная полимеризация. 5 р. 20 к.

Для улучшения координации работ в области

почвоведения и агрохимии Президиум АН СССР

постановил подчинить Отделению биохимии,

биофизики и химии физиологически активных

соединений АН СССР:

Научный совет по проблемам почвоведения и

мелиорации почв;

Всесоюзное общество почвоведов;

Экспертную комиссию по золотой медали

имени В. В. Докучаева;

Экспертную комиссию по премии имени

В. В. Докучаева.

Новейшие приборы и

оборудование, используемые в

современной вирусологии для

изоляции и изучения

структуры вирусных частиц и их

компонентов [ВИРУСОЛОГИЯ-71].

24 ноября — 7 декабря.

Москва, Институт вирусологии им.

Д. И. Ивановского (ул.

Гамалеи, 16)

Выставка научных приборов

фирмы «Такеда Рикен»

[Япония]. 25 ноября — 3 декабря.

Москва, Политехнический

музей

НАЗНАЧЕНИЯ

Утверждены составы бюро

отделений, входящих в Секцию

химико-технологических и

биологических наук Президиума

АН СССР.

Бюро Отделения общей и

технической химии:

академик-секретарь — академик

A. Н. НЕСМЕЯНОВ;

заместители академика-секретаря —

академики Н. М. ЭМАНУЭЛЬ и

B. И. СПИЦЫН; члены бюро—

академики К. А. АНДРИАНОВ,

Н. Н. ВОРОЖЦОВ, М. И. КА-

БАЧНИК, Я. М. КОЛОТЫРКИН,

члены-корреспонденты АН

СССР 8. И. ГОЛЬДАНСКИЙ,

Н. К. КОЧЕТКОВ, Н. С.

НАМЕТКИН.

Составы бюро других

отделений будут опубликованы в

следующих номерах журнала.

Доктор химических наук Р. Н.

ЩЕЛОКОВ утвержден ученым

секретарем Секции химико-

технологических и

биологических наук Президиума АН

СССР.

Доктор химических наук Н. С.

ВЯЗАНКИН назначен

заместителем директора Института

химии АН СССР.

Утвержден состав

Президиума Коми филиала АН СССР.

Председатель Президиума —

кандидат экономических наук

В. П. ПОДОПЛЕЛОВ,

заместитель председателя — доктор

биологических наук М. П. РО-

ЩЕВСКИЙ, ученый секретарь —

кандидат геолого-м-1нералоги-

ческих наук Е. П. КАЛИНИН.

Утверждены на новый срок

главные редакторы журналов:

академик И. В. ТАНАНАЕВ

(«Известия АН СССР», серия

«Неорганические материалы»);

академик А . Л. КУРСАНОВ

(«(Физиология растений»);

член-корреспондент АН СССР

А. М. КУЗИН

(«Радиобиология»).

22

«В нефтяной и газовой промышленности довести в

1975 году добычу нефти до 480—500 млн. тонн и газа

до 300—320 млрд. куб. метров. Повысить удельный вес

нефти и газа в общем балансе топлива в 1975 году не

менее чем до 67 процентов».

Директивы XXIV съезда КПСС по

пятилетнему плану развития народного хозяйства

СССР на 1971—1975 годы

Нефть залегает под морскими

волнами, под таежными

дебрями и под барханами

пустыни

Чтобы найти нефтяные

структуры, не обязательно

буравить землю скважинами.

Помочь в этом может

и сейсмический взрыв

МОСКВА.

VIII

МИРОВОЙ

НЕФТЯНОЙ

КОНГРЕСС

Масштабы современной индустрии нефти грандиозны; сейчас в

мире ежегодно добывают свыше двух миллиардов тонн этого

ценнейшего сырья, а всего из земных недр уже изъято свыше

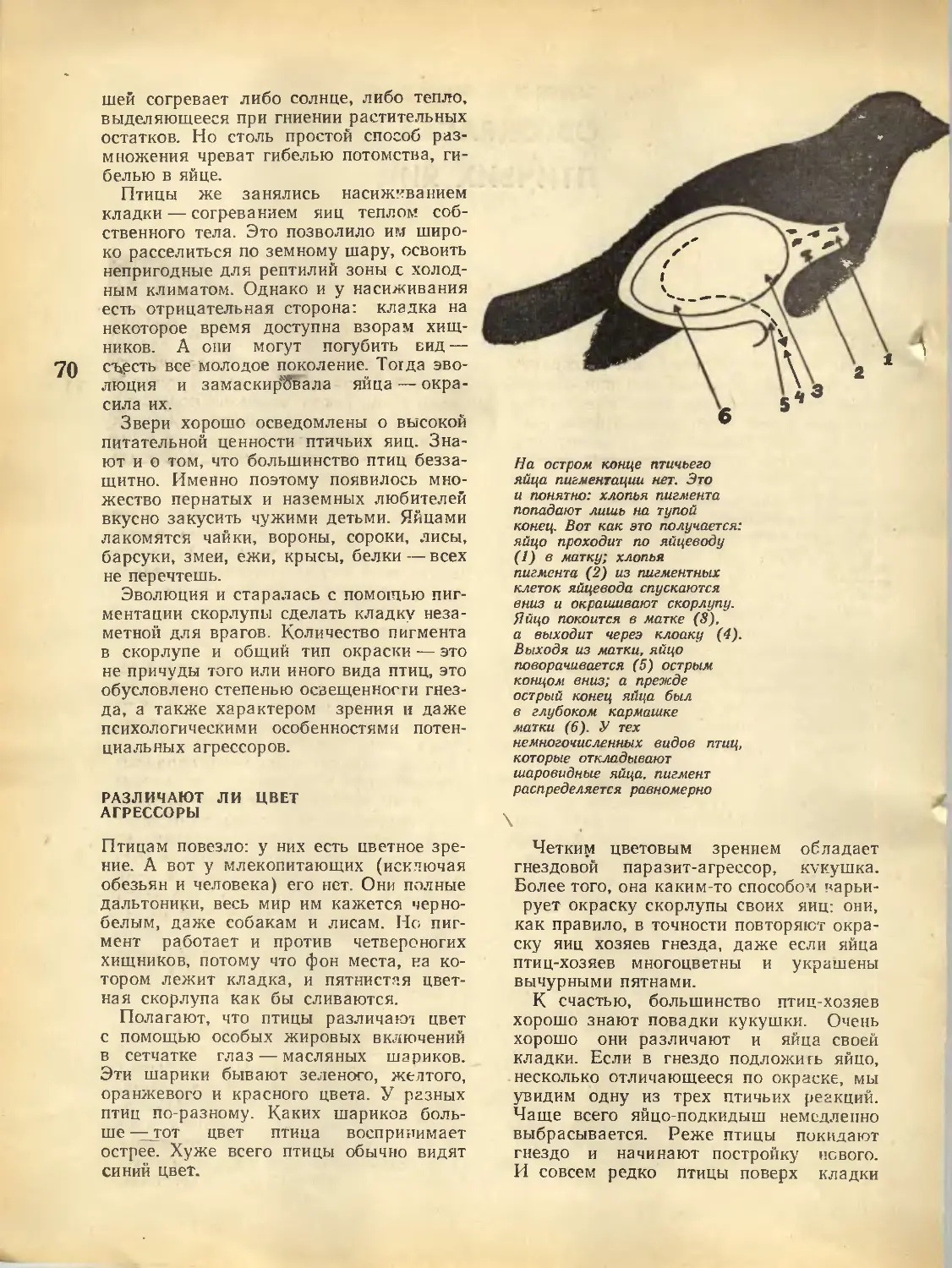

тридцати миллиардов тонн нефти. Еще быстрее растет добыча

природного газа. Сегодня она составляет триллион кубометров в год.

Для обсуждения важнейших научно-технических проблем,

связанных с разведкой, добычей и переработкой нефти, созываются

мировые конгрессы. Восьмой по счету конгресс, который состоялся этим

летом в Москве, был, пожалуй, самым крупным и представительным

в истории международных нефтяных форумов. В Москву съехались

около пяти тысяч делегатов из 61 страны.

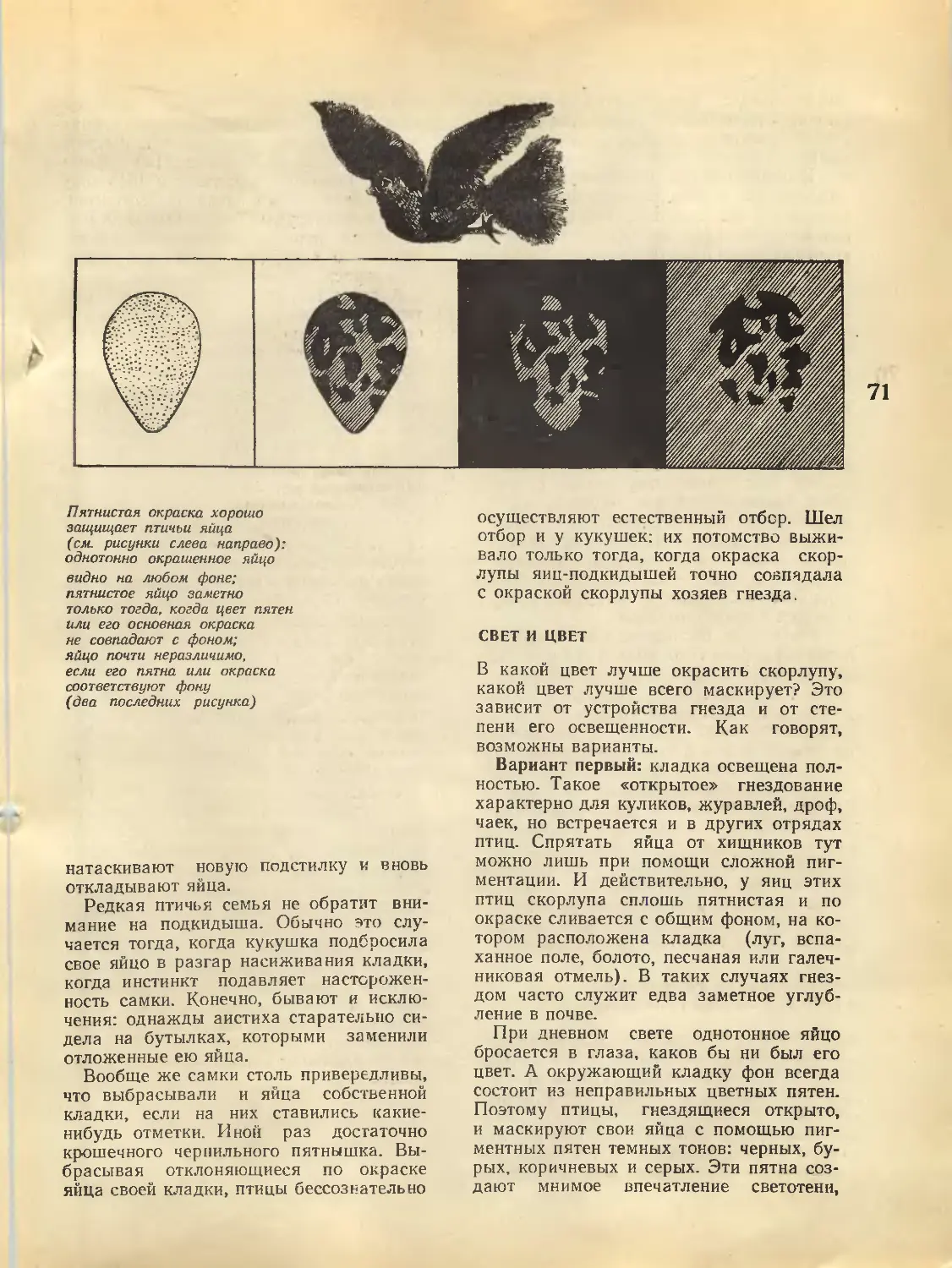

Здесь будет кратко рассказано о некоторых важнейших