Text

шмия и жизнь

учно-популярный журнал Академии наук СССР 1972

10

Портрет девушки с цвет кои,

Индийская миниатюра

XVII века. Запахи эфирных

масел, выделяемых цветами,

часто оказывают на организ?

человека самое неожиданное

действие. Например, запах

гераниола, входящего в соек

эфирных масел многих цвепеш

делает глаз более

чувствительным к зеленому

цвету и менее

чувствительным — к красномк

а заодно и повышает остро,,i

слуха... О влиянии запахов л.|

человека рассказано в стать

«Человек в мире запахов».

На первой странице обложки -

флаги RS международного

сигнального свода. Такой

сигнал поднимают на судне,

стоящем в порту

на фумигации, с трюмами,

заполненными ядовитым газо/\

который убивает всех

привезенных вместе с грузов

насекомых. О карантинной

службе, защищающей

территорию СССР

от проникновения

сельскохозяйственных

вредителей и болезней

растений, рассказывается

в репортаже «Горизонт»

пришел в Одессу»

химия и жизнь

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Октябрь 1972

Год издания 8-й

Ю

50 пет СССР

Очерк 12

Последние известия 17

Страницы разных мнений

И химия — и жизнь!

Новые заводы

Проблемы и методы

современной науки

В лабораториях

зарубежных ученых

Классика науки

Элемент №...

Наблюдения

Гипотезы

Вооруженным глазом

Экономика, производство

Информацив

Новости отовсюду

Живые лаборатории

Пишут, что.»

Клуб Юный химик

Литературные страницы

Короткие заметки

Консультации

Переписка

18

22

26

27

34

35

40

43

44

47

49

50

57

58

60

64

69

72

75

75

76

82

Научный фольклор 91

92

94

95

96

Проблемы химии и проблемы жизни

Н. Т. НЕЧАЕВА. Зеленеющая

пустыня

A. ИОРДАНСКИЙ. «Горизонт»

пришел в Одессу

B. А. БИРЮКОВ. Рассказывают

мезоны

Эксперимент с режимом рабочего дня

М. ГУРЕВИЧ. Город и его река

Л. МЕЛЬНИКОВА. Стирка

по-хабаровскн

Ю. А. БАШКИРОВ

Сверхпроводимость: поиск оправдан

В. ЗЯБ ЛОВ. Клатро-хелаты:

молекулы-орехи

P. Н. НУРМУХАМЕТОВ. Свет в

мешке, илн триплетные состояния

В. И. КОРНЕВ, М. Н. КОНЮХОВ.

Таллий

К Ф. КРИВОЩАПОВ. Загадка

плектрантуса

И ДУЭЛЬ. Живой суп?

А. М. СКУНДИН. Дела сердечные

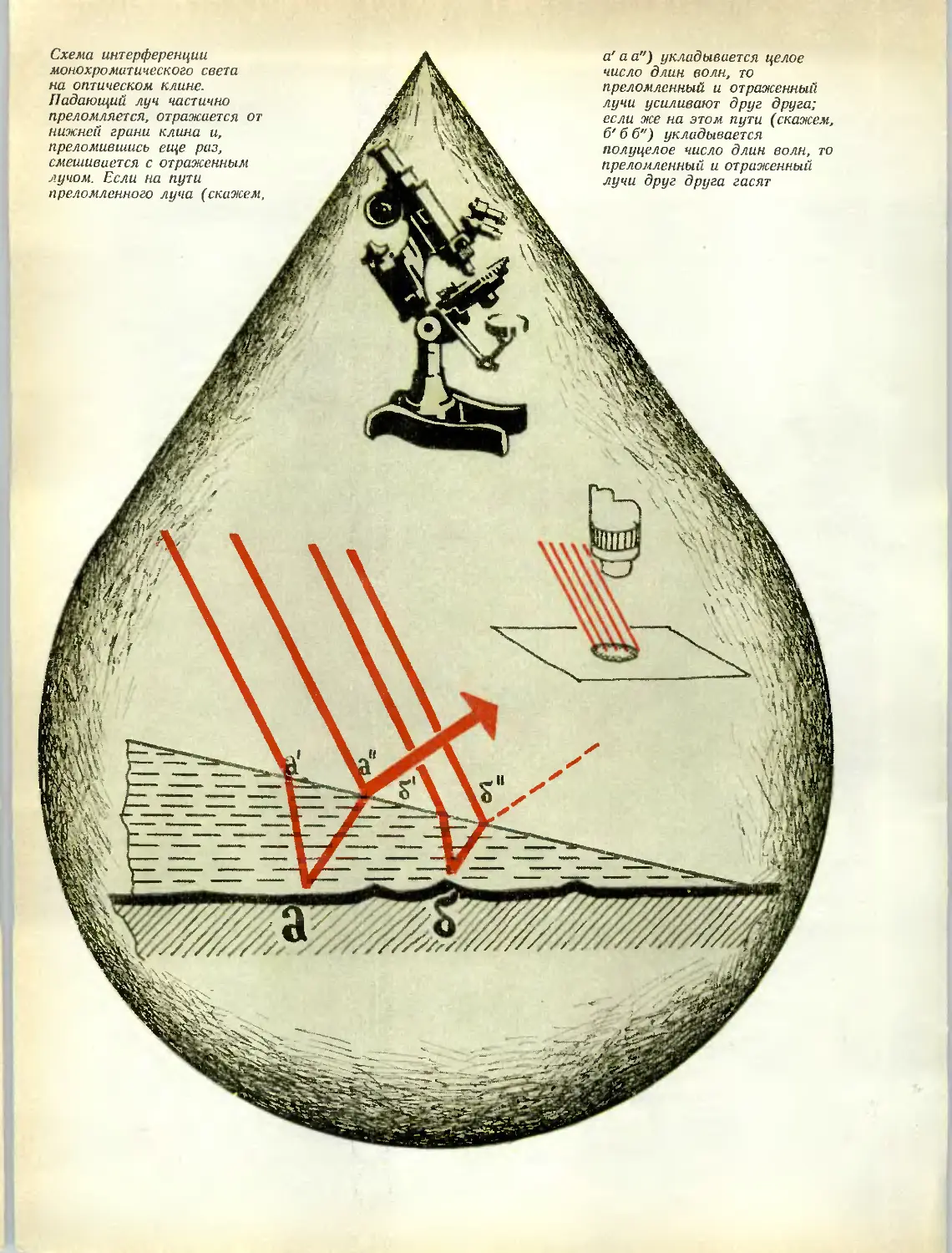

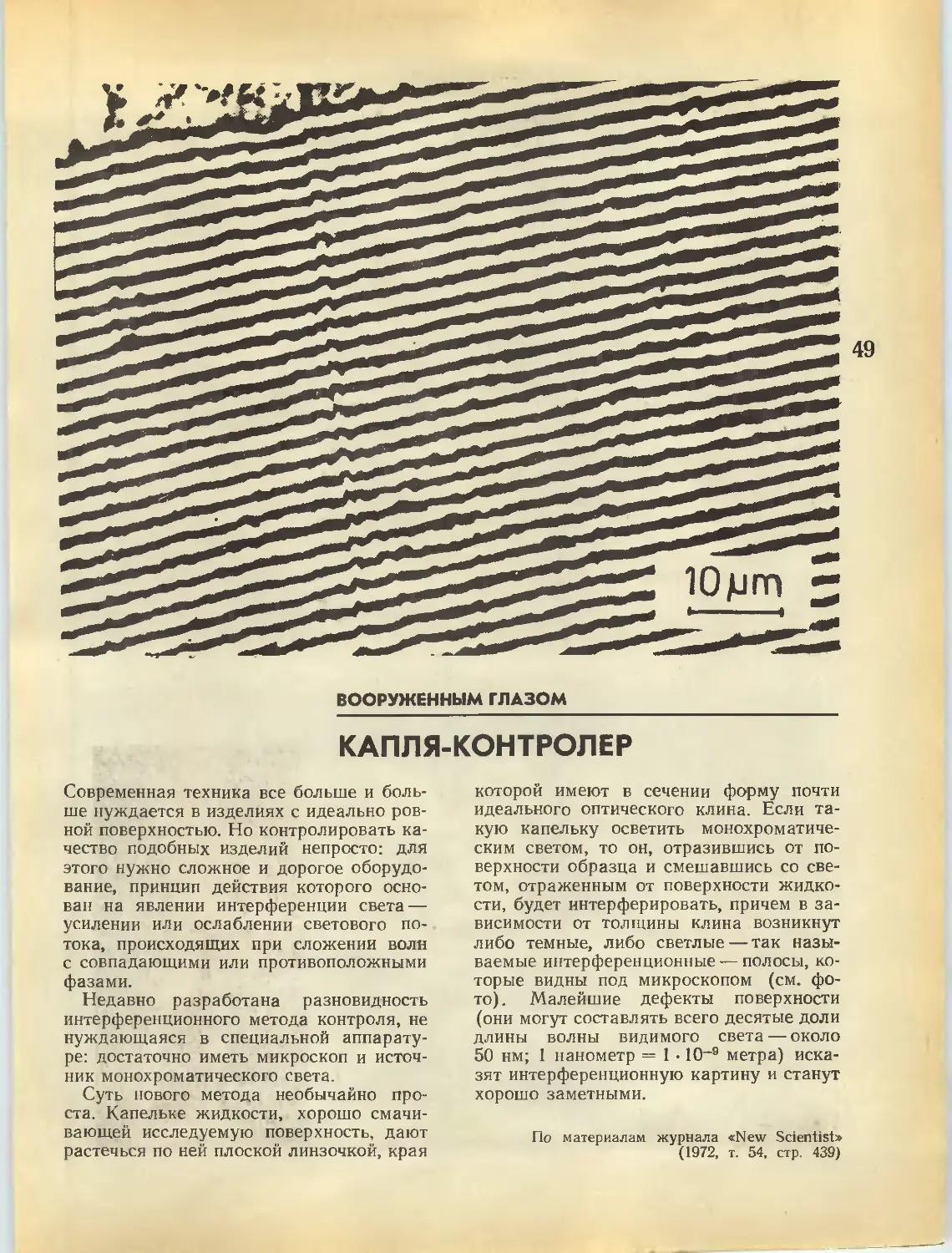

Капля-контролер

П. П. ТРОФИМЕНКО. Земля для

завода

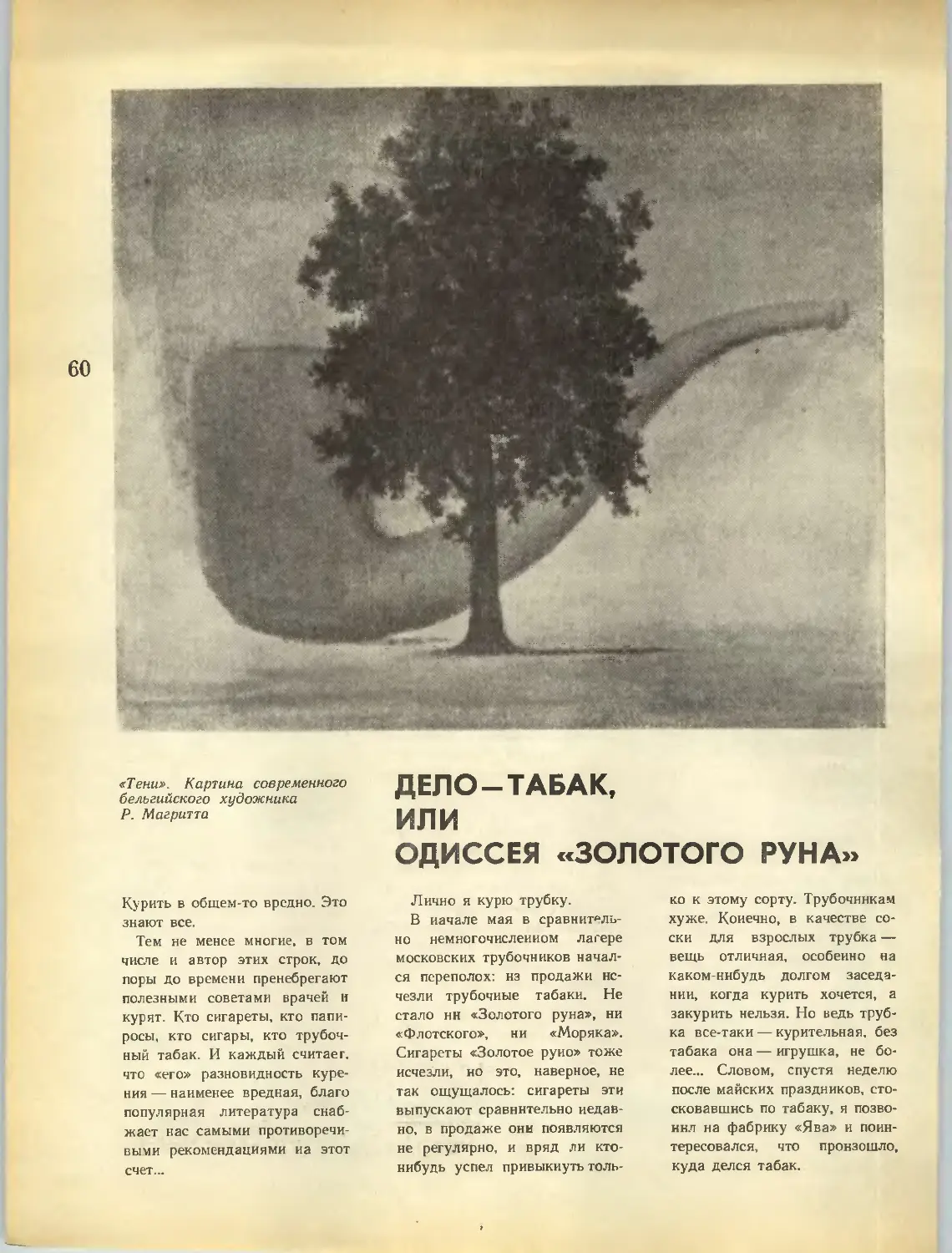

В. В. СТАНЦО. Дело —табак, или

однссея «Золотого руна»

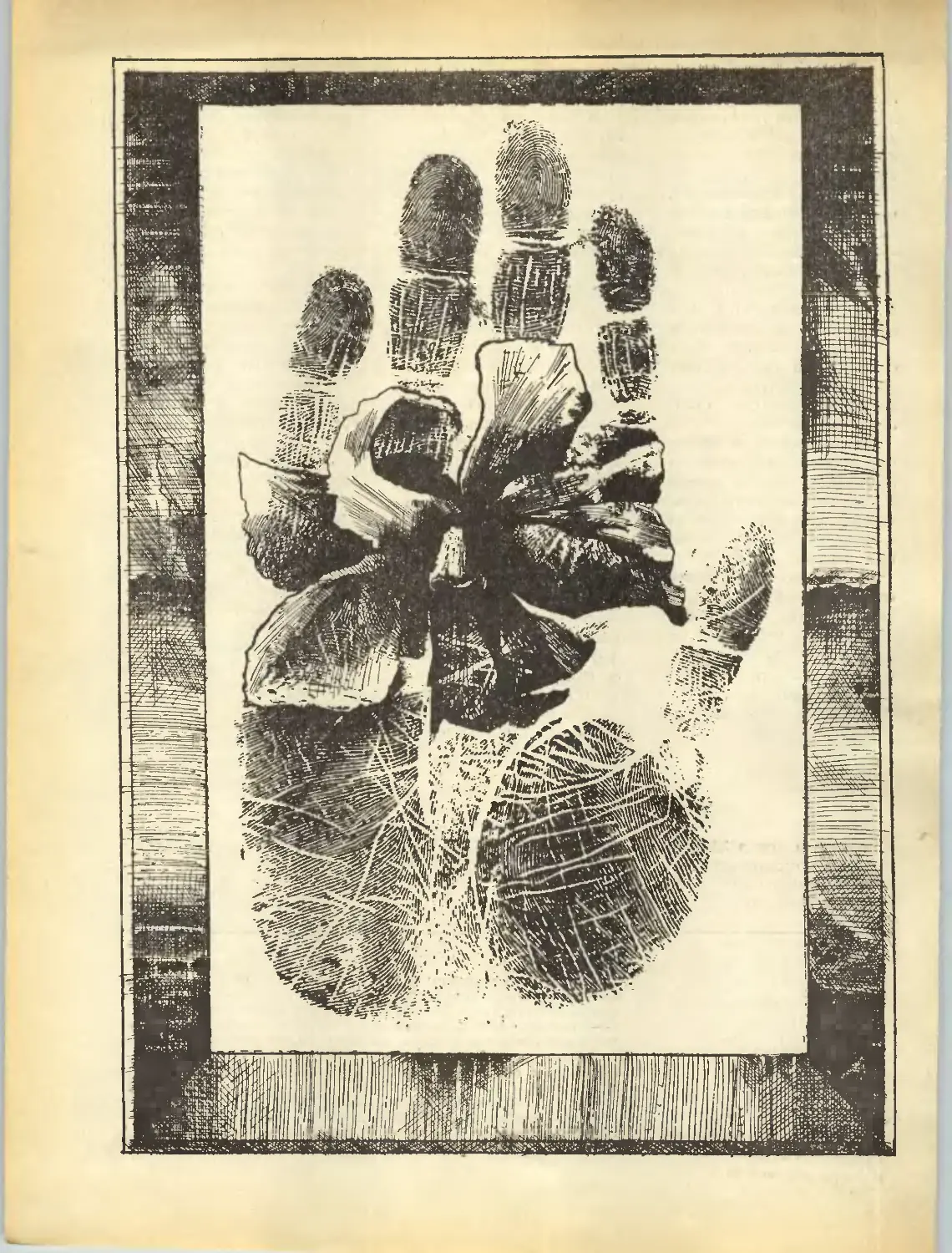

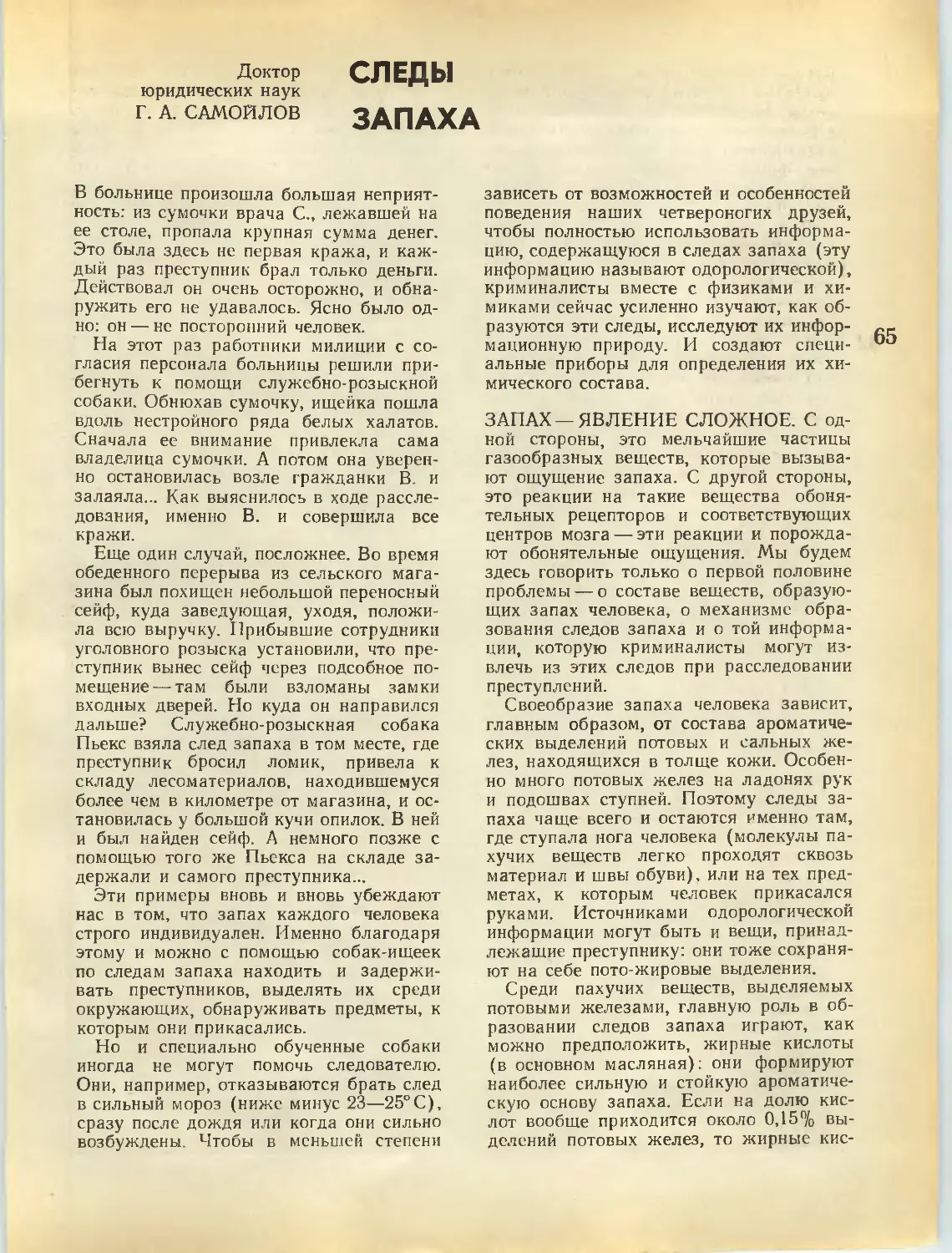

Г А. САМОЙЛОВ. Следы запаха

Б. В. ШЕВРЫГИН. Человек в мире

запахов

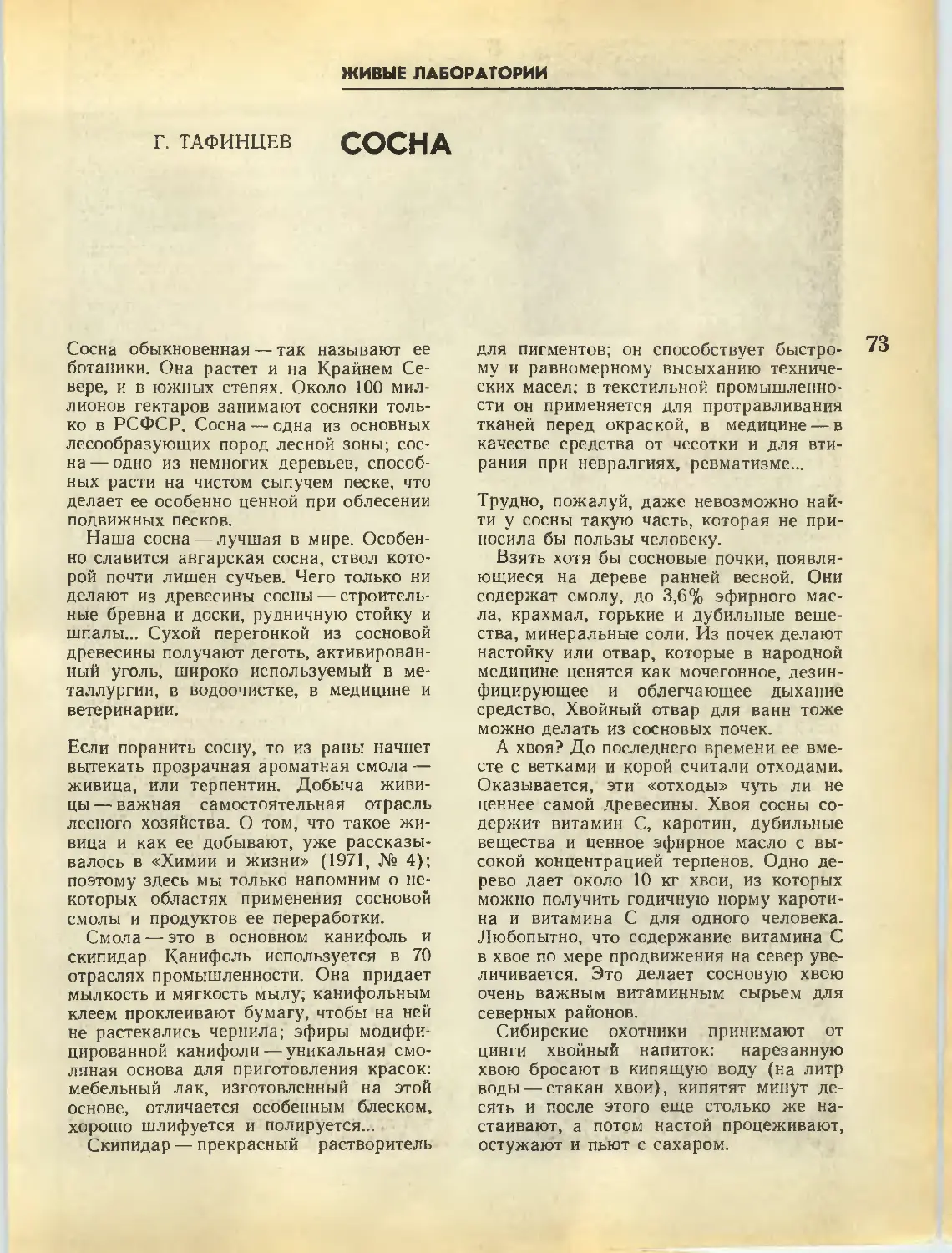

Г. ТАФИНЦЕВ. Сосна

А. Н. ПРЯЖНИКОВ. Воздух

кедровников — городам!

Георгий ГУРЕВИЧ. Приглашение

в зенит (продолжение)

Р. ДУБИНСКИИ. Кое-что "о

«Спортлото»

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф Баденков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К- Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

М. И. Рохлин

(зам. главного редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А Энгельгардт

Редакция:

Б. Г. Володин,

М. А. Гуревич,

В. Е. Жвирблис,

A. Д. Иорданский,

О. И. Коломийцева,

О. М. Лнбкин,

Д. Н. Осокнна,

B. В. Сганцо,

C. Ф. Старикович,

Т. А. Сулаева,

В. К. Черникова

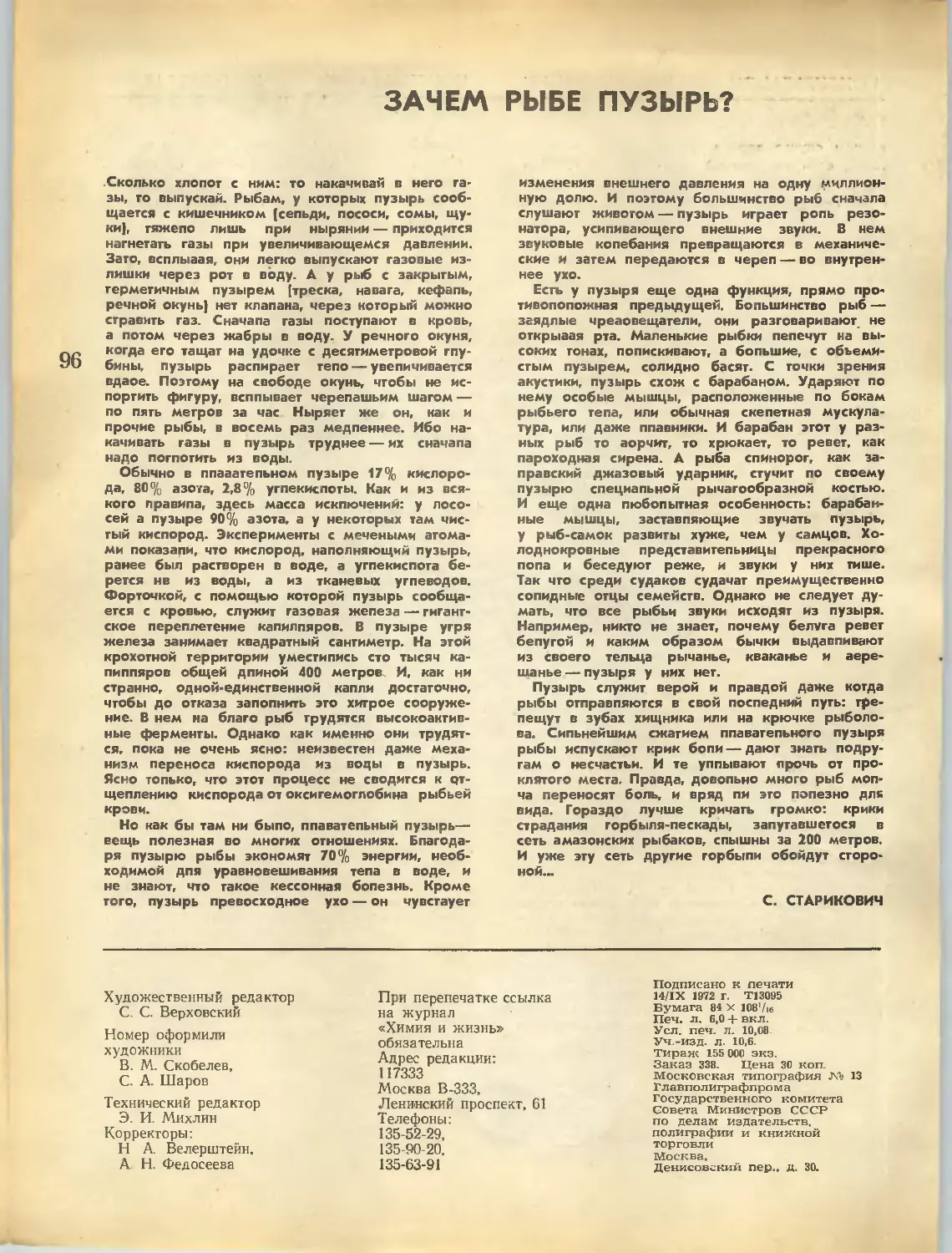

С. СТАРИКОВИЧ. Зачем рыбе

пузырь?

«Среди 14 академий наук союзных

республик наша по численности научных

работников стоит на одиннадцатом месте.

Но если учесть, что население Эстонии

меньше, чем любой другой республики,

то по относительной численности

научных работников она окажется одной из

первых в Союзе.

Основа быстрого развития нашей

академии — тесные контакты с другими

республиканскими академиями и особенно с

Академией наук СССР. Тематика наших

работ органически связана с планом

научных исследований всей страны...

Общая исследовательская работа в такой

степени связывает эстонских ученых с

учеными других советских народов, что

трудно говорить о «чисто эстонской»

науке. Существует единая советская наука,

в которую коллектив нашей академии

вносит свой вклад».

Главный ученый секретарь

Президиума АН Эстонской ССР

академик АН ЭССР

В. А. МААМЯГИ

До 1940 г. в Эстонии не было ни одного специального

научно-исследовательского института: научная работа

велась лишь в высших учебных заведениях. И до сих пор

такие эстонские вузыг как Тартуский университет или

Таллинский политехнический институт, остаются

крупнейшими научными центрами. Но кроме них, сейчас только в

системе Академии наук ЭССР, созданной в 1946 г.,

насчитывается 14 институтов.

Естественно, что на страницах журнала невозможно

рассказать о каждом из них. Поэтому мы, в полном

соответствии с нашим названием и профилем, выбрали

только два института, один из которых занимается химией,

а другой — жизнью.

та

союз советских

ШШИСТИЧШмх

ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ...

I

25 лет назад! в январе 1941 г., в Академии наук

Эстонской ССР был создан Институт химии —

первое в республике специализированное научное

учреждение химического профиля. 29,5 штатных

единиц, 11 научных сотрудников, из них около

половины без ученой степени,— вот что представлял

собой тогда институт. Ни аппаратурной базы, нн

собственного помещения — только в 1948 г. инсти-

4 тут получил в свое распоряжение старинное

здание таллинской юродской таможни,

существовавшее еще при Петре I.

Сегодня в Ордена Трудового Красного Знамени

Институте химии АН ЭССР работает около 260

научных сотрудников и аспирантов. С 1969 г.

институт размещается в новом здании, построенном

по специальному проекту и насыщенном самым

совершенным научным оборудованием. Но это

только внешние приметы А что сделано за это время

для решения главных задач, стоящих перед

институтом,— изучения природных богатств

республики, создания методов их наиболее

эффективного использования, развития фундаментальных

исследований в области гонкого органического

синтеза и физико-органической химии? Об этом

рассказывает ученый ceKpeiapb института, кандидат

химических наук X. Р. МАРТИНСОН.

СЛАНЦЫ

Горючие сланцы Эстонии — естественно,

один из центральных объектов изучения

в нашем институте. В результате

исследований многих ученых, в том числе и

наших сотрудников, воссоздана картина

возникновения этого полезного

ископаемого. Сейчас мы знаем, что горючий

сланец — кукерсит — образовался в

ордовикский период палеозойской эры на дне

неглубокого моря, вдалеке от его

берегов', в результате бактериального

разложения остатков флоры и донной фауны.

Выяснен и состав органической части

сланца — керогена. Это сложное

высокомолекулярное вещество, содержащее

алифатические углеводороды, соединения

типа углеводов, аминокислоты и

некоторые другие компоненты, связанные между

собой мостиками из кислорода и серы.

Сейчас основной метод переработки

сланцев — термическое разложение керо-

гена Наши ученые разработали теорию

этого процесса (их исследования были в

1967 г. удостоены Государственной

премии Эстонской ССР). На основе этой

теории стало возможно создать

высокоэффективные методы термической

переработки сланцев. В сотрудничестве с

исследователями из Энергетического

института им. Г. М. Кржижановского и с

работниками сланцевой промышленности

республики ученые нашего института

разработали новый агрегат — установку с

твердым теплоносителем, которая дает

одновременно топочное масло для

энергетических нужд, легкие жидкие

продукты и богатый олефинами газ — ценное

сырье для химической промышленности.

Первый в стране энерготехнологический

комплекс на основе этого метода вступит

в строй на Эстонской ГРЭС в этой

пятилетке.

Уже наметились перспективы

получения из сланцев новой ценной химической

продукции. Сотрудники института

разработали новые способы синтеза

поверхностно-активных веществ, и в 1971 г. на

сланцехимическом комбинате «Кивиыли»

был пущен цех моющих веществ, где

производят алкиларилсульфонаты и алкил-

сульфаты по методу Института химии.

Из сланцевой смолы получен препарат

нэрозин — эффективное средство борьбы

с ветровой эрозией почвы и закрепления

подвижных песков, обладающее к тому

же инсектицидными и гербицидными

свойствами. Препарат запатентован в

шести странах.

До сих пор мы говорили об

использовании продуктов термической деструкции

сланиа. А возможна ли его прямая

химическая переработка? Да, возможна. При

окислительном разложении керогена

образуются насыщенные дикарбоновые

кислоты, из которых можно изготовлять

твердые пенопласта, искусственную

кожу, пластификаторы, полиамиды,

полиэфиры. Побочный продукт этого

синтеза — смесь полифункциональных

кислот— может быть использован как

стимулятор роста растений Технологию

всех этих производств разработали в

нашем институте.

И НЕ ТОЛЬКО СЛАНЦЫ

Тонкий органический синтез — главная

«теоретическая» линия института. Вот

лишь некоторые наши работы.

Разработана схема комплексного производства

цитраля, витаминов Е и А, душистых

веществ, алкиламинов, некоторых

фармацевтических препаратов и исходных

веществ для синтеза инсектицидов — все это

можно получить из дешевого

нефтепродукта изопрена. При разработке этой

технологической схемы были применены

методы математического моделирования

с использованием

электронно-вычислительных машин. Синтезировано 22 новых

поверхностно-активных вещества.

Постепенно совершенствуются способы

разделения сложных смесей органических со-

Н а верное, такова уж судьба всех молодых

научных институтов Эстонии — делать свои первые

шаги в стенах какого-нибудь старинного здания.

И чем моложе институт, тем древнее

оказываются эти стены. Институт экспериментальной

биологии АН Эстонской ССР на десять лет младше

Института химии, зато помещается он в

старинном пригородном поместье, в том самом доме,

где еще в 1710 году был подписан акт о

капитуляции шведского гарнизона Таллина, осажденного

русскими войсками.

Институту экспериментальной биологии еще

предстоит переселиться в новое, более

подходящее здание, которое когда-нибудь будет для него

построено. А пока приходится еще раз вспомнить,

что сне красна изба углами». Даже беглое

знакомство с исследованиями, которые ведутся в этих

древних стенах, убеждает в том, что и по своему

характеру, и по тематике, и по направлению они

вполне современны. Впрочем, судите сами: вот

что рассказали корреспонденту сХимин и жизни»

о своих работах сотрудники института.

Директор Института

экспериментальной биологии,

кандидат сельскохозяйственных иаук

О. Я. ПРИИЛИНН:

В ПОИСКАХ ПОЛЕЗНЫХ МУТАЦИЙ

Тема моей работы — генетика растений.

В Эстонии это направление очень важно

для практики. У нас высокоинтенсивное

сельское хозяйство, вносится много удоб-

единений, методы изготовления

высокочистых препаратов и эталонных веществ...

Все это — уже сложившиеся

направления работы института. Они определяют и

наши задачи на будущее:

— разрабатывать способы синтеза

поверхностно-активных веществ с

заданными свойствами;

— развивать теорию моделирования и

оптимизации химических процессов;

— создавать методы деструктивного

обезвреживания канцерогенных и

токсичных веществ;

— совершенствовать способы

разделения сложных смесей любых органических 5

соединений, методы идентификации и

очистки отдельных компонентов;

— и наконец, внедрять в

промышленность результаты всех завершенных в

институте прикладных разработок.

рений, постоянно растут урожаи — по

сравнению с довоенным временем

средняя урожайность зерновых по

республике увеличилась с 10—11 до 25—26 ц/га.

Но в таких условиях у обычных сортов

часто ухудшается качество зерна,

появляется тенденция к полеганию. Этот

недостаток присущ и норвежскому сорту

Норрэна, районированному в . южной

Эстонии, хотя вообще у него немало

достоинств. И вот теперь перед

селекционерами и генетиками поставлена

нелегкая задача — найти такие способы

дальнейшего повышения продуктивности,

чтобы при этом не страдало качество.

Наши исследования основаны на

известных работах профессора И. А.

Рапопорта из Института химической физики

АН СССР по химическому мутагенезу.

Полученные им высокоактивные

супермутагены вызывают у

сельскохозяйственных культур очень большую

изменчивость сразу по многим важным

признакам: и по продуктивности, и по

устойчивости к полеганию и болезням, и по

содержанию и качеству белка и зерна. Мы

изучаем эти мутации, стараемся

выяснить, как они возникают, как

наследуются, а главное — отобрать среди них

полезные и их использовать. Это работы

комплексные, в них участвуют и

генетики, и цитологи, и биохимики, и не только

из нашего института: вот недавно к на*ч

...И ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ

приезжали чехословацкие специалисты,

помогали наладить работу на

полученной из ЧССР аппаратуре, а сейчас мы

отправляем нашего химика в Ленинград,

во Всесоюзный институт растениеводства,

чтобы он там освоил очень нужную нам

электрофоретическую методику

определения состава белка.

Результаты? Ну, у нас уже есть

мутанты, обладающие всем комплексом

полезных признаков, о которых я говорил. Они

переданы на Йыгеваскую селекционную

станцию, и там их уже используют для

скрещивания. О том, что получится, го-

6 ворить еще рано, но, во всяком случае,

материал как будто перспективный.

Заведующий сектором физиологии и биохимии

животных, член-корреспондент АН ЭССР

И. К. СИБУЛЬ:

ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГУМИНОВЫЕ

КИСЛОТЫ...

Собственно говоря, я начал этой темой

заниматься лет 20 назад, еще когда

работал в другом институте. Мы тогда

изучали наши лечебные грязи с курорта Ха-

апсалу. Во многом действие грязей

зависит от биологической активности гуми-

новых кислот, которые в них содержатся.

Мы разработали новый препарат «Гуми-

золь» — это очищенная фракция гуми-

новых кислот из лечебных грязей.

Препарат хороший, при ревматических

заболеваниях, радикулитах, хронических

воспалительных процессах он вполне

заменяет курс грязелечения.

Но когда мы наш препарат

испытывали, мы заметили, что он в одних случаях

помогает очень хорошо, а в других почти

не действует. Видимо, дело в том, что

сама эта фракция неоднородна, в ней есть

разные биологически активные вещества,

и они по-разному действуют. Разделить

их и изучить по отдельности — очень

интересная задача. И вообще гуминовые

кислоты — тема интересная. Ведь они —

обязательный результат жизни,

жизненных процессов: как только эти процессы

прекращаются, органическое вещество

начинает разлагаться, а гуминовые

кислоты— продукт такого разложения.

Вместе с ними накапливаются и все самые

активные вещества, которыми богата

любая живая клетка. Это свойство гумино-

вых кислот можно использовать.

Например, такая идея. При интенсип-

ном животноводстве, какое ведется в

Эстонии, у животных часто нарушается

пищеварение — организм просто не

справляется с усиленным питанием, которое

нужно для быстрого роста. Вот мы и

решили попробовать, не помогут ли тут

гуминовые кислоты. Вообще-то говоря,

лечебные грязи животным давали и

раньше, и с неплохими результатами: там

содержатся витамины, всякие питательные

вещества, этим и объясняли их действие.

А мы стали давать поросятам препарат

гуминовых кислот, и не десятками

граммов, а миллиграммами. И получили

резкое повышение привесов. Ясно, что тут

дело не в питательных веществах, а

именно в биологически активных

соединениях. Сейчас это наше предложение

ждет окончательной апробации и,

видимо, скоро будет внедряться на фермах.

Мы примерно подсчитали, что только по

нашей республике это даст

дополнительную прибыль около полутора миллионов

в год.

Заместитель директора института,

кандидат биологических наук У. В. МАРГНА:

ЗАЧЕМ РАСТЕНИЯМ ПОЛИФЕНОЛЫ?

Есть такое понятие —«основной обмен

веществ». Это фундамент жизни — сюда

входят важнейшие жизненные процессы

с участием углеводов, белков,

нуклеиновых кислот. Такие процессы почти

одинаковы у всех живых существ, от бактерии

до человека. Но у каждого класса

живых организмов есть, кроме основного

обмена, еще и свои биохимические

особенности. У высших растений это

—вторичный обмен, при котором образуются,

например, алкалоиды, гликозиды,

эфирные масла; организмы животных таких

веществ не вырабатывают.

Пожалуй, самые типичные продукты

такого вторичного обмена у растений —

полифенольные соединения, содержащие

в своих молекулах по несколько феноль-

ных ядер. Это они, например,

окрашивают осенние листья в оранжево-красные

тона: растительные пигменты — флаво-

ноиды тоже являются полифенолами.

И вот вопрос: а какую роль в жизни

растения играют полифенолы, которых

вырабатывается в растениях очень

много— иногда до 10—15% сухого веса

тканей. Зачем же они нужны? Это и есть

одна из проблем, над которыми работает

наша лаборатория. У нас уже есть по

этому поводу некоторые предположения,

которые хотя и не доказаны

окончательно, но выглядят вполне правдоподобными.

Дело в том, что полифенолы, в

частности флавоноиды, образуются в растении

из аминокислот фенилаланина и

тирозина — природных аминокислот,

содержащих фенольное ядро. При распаде эти

аминокислоты превращаются сначала в

коричные кислоты. Но эти вещества

обладают высокой биологической

активностью, и их накопление в клетках

растении, очевидно, нежелательно. Так вот, не

служит ли синтез флавоноидов из

коричных кислот средством избежать их

накопления, а сами флавоноиды — чем-то

ьроде контейнеров, в которые

растительный организм упаковывает ненужные в

данный момент для него вещества?

Старший научный сотрудник,

консультант сектора микробиологии,

профессор П. X. РАХНО:

ПОЧВЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ

И СОЛНЦЕ

Несколько лет назад мы обнаружили,

что на численность почвенных

водорослей, грибов, бактерий большое

влияние оказывает солнечная активность.

В годы ее максимума всегда меняется

состав почвенной микрофлоры и

снижается содержание в почве азотистых

соединений. Ясно, что такие изменения

должны оказывать влияние и на

плодородие почвы. Почему изменения

солнечной активности так влияют на почву,

каков механизм их действия, пока еще не

совсем ясно — слишком мало у нас

данных об этом явлении. Мы собираемся

продолжать его изучение, хотя это и

нелегко: ни изменять по своей воле

солнечную активность, ни моделировать ее в

эксперименте мы не можем. Сейчас,

например, приходится ждать очередного

минимума— он ожидается в 1974—1975

годах...

Заведующий сектором вирусологии,

кандидат сельскохозяйственных наук

Б. Г. НУРМИСТЕ:

ОТ БОЛЕЗНЕЙ КАРТОФЕЛЯ —

К МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ ВИРУСОВ

В нашей республике очень высока

зараженность картофеля вирусными

заболеваниями. Борьба с ними — одна из

главных проблем, которыми мы занимаемся.

Начали мы с того, что попытались

выяснить, как распространяются эти вирусы.

Оказалось, что не только инфекционным

путем: во многих случаях ни заражения

от больных растений, ни переноса

насекомыми происходить не может, а болезнь

все-таки развивается. По-видимому,

вызывающий ее вирус обладает

способностью в скрытой форме передаваться из

поколения в поколения вместе с

наследственным веществом клеток растения, а

потом, через несколько поколений, по

какой-нибудь причине активизироваться.

Почему это происходит — неизвестно;

видимо, тут играют роль какие-то внешние

условия — может быть, даже та самая

солнечная активность, которой

занимается профессор Рахно. Нам еще предстоит

изучить свойства этих вирусов, их

молекулярную биологию.

Сейчас мы ищем метод, который

позволил бы обнаружить растения,

зараженные вирусом, — ставить диагноз

заболевания. Обычно для такой цели

применяются антисывфротки — с их помощью

удается обнаружить вирус по белку, из

которого состоит его оболочка. Но у нас

такой метод не всегда годится: наши

вирусы часто оказываются дефектными,

лишенными белковых оболочек, и их таким

способом не обнаружишь. Поэтому мы

разрабатываем метод обнаружения не

самого вируса, а побочных продуктов его

деятельности — новых белков, которые

появляются в зараженной клетке. Но

сначала нужно еще эти белки изучить...

Все это очень сложные и тонкие

исследования, и нам многое было бы просто не

под силу, если бы не сотрудничество с

другими научными учреждениями. Это и

Институт биофизики АН СССР, и

ленинградский Институт защиты растений, и

Всесоюзный институт растениеводства, и

лаборатории Латвии, Украины и даже

Владивостока. И хотя наши

исследования только недавно начаты, мы

надеемся, что общими усилиями проблема будет

решена.

При подготовке материала использованы

публикации научно-популярного журнала

«Горизонт», издаваемого в Таллине на эстонском

языке

V?4

^■tl

V .*#<

#&'■ - ■' . • ,

8

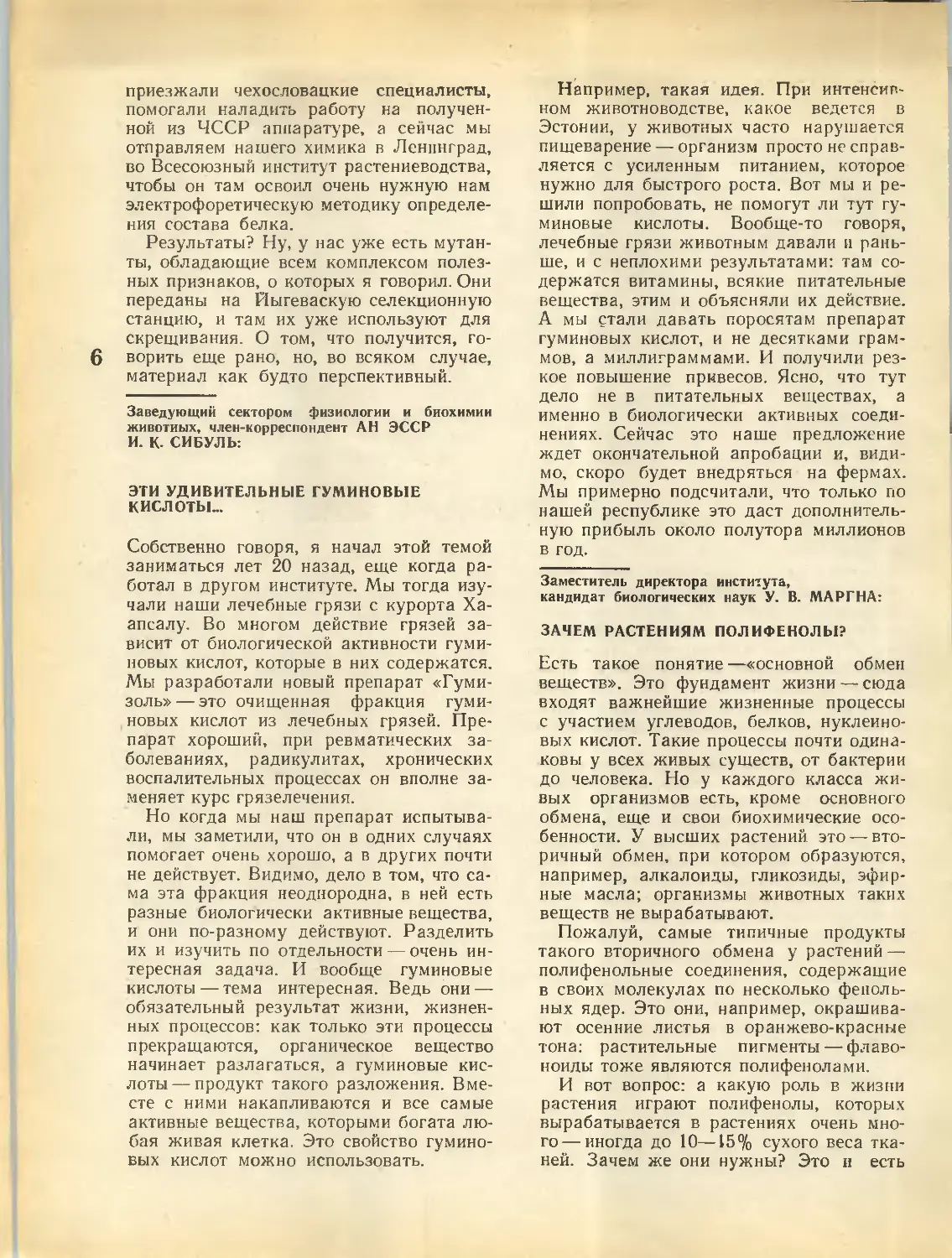

Так выглядит зеленеющая

пустыня весной. Этот снимок

сделан в районе Каракумского

стационара Института пустынь,

на южной окраине

Центральных Каракумов

5Л

tows советских

даьшичЦх

ЗЕЛЕНЕЮЩАЯ ПУСТЫНЯ

Огромные территории республик Средней Азии и

Казахстана заняты пустынями. Освоение этих земель —

столь же трудная, сколь и важная проблема. В пустынях

уже сейчас добывают нефть и газ, там прокладывают

дороги и линии электропередач, строят буровые,

поселки, города.

Но есть еще одна, не менее серьезная проблема:

увеличение продуктивности пустынь, создание

благоприятных условий для животноводства. Разведение овец

издавна было здесь в почете, оно не утратило своего

значения и посейчас.

Работы, которые в будущем позволят превратить

пустынные пастбища в богатые кормовые угодья, ведутся

во всех среднеазиатских республиках и Казахстане. А в

Туркменской ССР, в Ашхабаде, есть уникальное научное

учреждение — Институт пустынь. Перед вами запись

беседы корреспондента «Химии и жизни» О. Либкина с

консультантом института, академиком АН Туркменской

ССР, Героем Социалистического Труда Ниной

Трофимовной НЕЧАЕВОЙ.

Одно из типичных растений нередко включают в состав при создании культурных

пустыни — астрагал. Его искусственных фитоценозов пастбищ

Вот какую фразу я встретил И'все же это не так. Только в южной части Централь-

в журнале «Проблемы освое- Ных Каракумов насчитывается около двухсот видов рас-

ния пустынь»: «Пустыни пред- тений. Иначе как бы могли пастись здесь овцы и

ставляют собой области, в ко- верблюды? Сейчас хозяйства, расположенные в пусты-

торых биологическая продук- Нях, поставляют самый дешевый (и отличного качества,

ция достаточно велика». Для кстати) каракуль. А это, как вы знаете, одна из статей

человека, знакомого с пусты- советского экспорта.

нями лишь понаслышке, эта

цитата таит неожиданность: в

пустыне должно быть пусто.

Или почти пусто...

Почему же каракуль полу- Потому, что каракулевые овцы круглый год на поднож-

чается самым дешевым? ном корму, они неприхотливы, и пустыня обеспечивает

их всем необходимым.

и зимой —тоже? И зимой тоже. Тогда основной корм — сухостой, сухие

травы и веточки кустарников. Впрочем, многие

пустынные растения, скажем полынь, и зимой вегетируют,

дают новые побеги. Есть у нас даже одно вечнозеленое

растение — хвойник шишконосный, его сейчас пробуют

высевать на искусственных пастбищах.

10

Но зачем же искусственные

пастбища, если естественных —

предостаточно?

Что же это за растения?

Какие же растения вам

мешают?

Предгорные пустыни, которые

вы упомянули, осваивают в

первую очередь. Почему?

Но ведь каракуль из

пустыни — самый дешевый. Если

ее засеивать, то каракуль

заведомо подорожает...

Не каждый год благоприятные условия. К сожалению,

случается так, что зимой овцам не хватает корма,

особенно если сухие травы засыпаны снегом. И тогда

может начаться падеж скота, а что может быть страшнее

для животноводов! Наша задача — подобрать такие

растения, чтобы культурные пастбища давали много корма

не только весной и летом, а круглый год (и особенно

зимой), даже в самых неблагоприятных метеорологических

условиях.

Хотя бы та же полынь. Или классический для пустыни

саксаул. Впрочем, мы рекомендуем смеси — из

кустарников, полукустарников, однолетних и многолетних

трав — то, что называется сложными фитоценозами.

Ведь растения существуют не сами по себе, а во

взаимодействии со своими соседями. И такое сосуществование

далеко не всегда бывает мирным. Значит, надо

подобрать гамму растений, чтобы они давали урожай

круглый год и не мешали бы друг другу.

Полное перечисление отняло бы слишком много

времени... Давайте ограничимся примером. В предгорных

пустынях, на юге республики, господствуют две летние

травы— осока пустынная и мятлик. Они не оставляют

влаги другим растениям, не пускают их в свои владения.

Вот и получается, что летом корма предостаточно, а

зимой, когда осока с мятликом отмирают, овцам не

хватает еды.

Здесь богатые природные ресурсы. Посудите: почвы в

предгорье неплохие, сероземные, осадков в год до

250 мм; а ведь в Центральных Каракумах есть места,

где и 100 мм не набирается. Таких предгорных пустынь

в нашей стране немало: только на юге Туркменской

ССР — до 5 миллионов гектаров, и еще больше — в

Узбекистане. Вот здесь-то мы и предлагаем в первую

очередь закладывать искусственные пастбища.

Не скажите. Взамен мы получаем гарантию, что не

будет падежа скота. Из года в год производство каракуля

будет поддерживаться на высоком уровне. И для этого

не надо распахивать всю пустыню, достаточно засеять

около двадцати процентов территории хозяйства.

Расходы окупаются года за три, а наши искусственные фито-

ценозы благополучно живут до двадцати пяти лет...

И еще одно обстоятельство: если улучшить ч асть

пастбищ, то можно увеличить поголовье процентов на

двадцать—корма хватит. И вполне добротного корма:

в полыни, например, даже зимой содержится много

каротина.

Кажется, мы подошли к

проблемам, связанным с химией.

Вы ими тоже занимаетесь?

А как же иначе! Мало подобрать такое сообщество

растений, которое жило бы долго и дружно. Надо еще,

чтобы животные поедали эти растения с удовольствием

и с пользой для себя. Поэтому приходится изучать

химический состав растений, их питательную ценность.

И не вообще, а по сезонам. Есть, скажем, такие расте-

Представление о «бесплодных

песках» вы уже опровергли.

Но все же есть в пустынях и

бесплодные пески тоже?

Однако есть и иные способы

закрепления песков, хотя бы

с помощью химических веществ,

образующих на поверхности

плотную корку...

Но разве есть у вас гарантия,

что посевы взойдут? Не

может ли случиться так, что

семена посеют, а влаги

окажется недостаточно, и вся работа

пойдет насмарку?

И даже в предгорье?

Как быть тогда?

Ведутся ли работы по

освоению пустынь и созданию

искусственных пастбищ и в

других республиках?

Из ваших слов следует, что

освоение пустынь идет

достаточно энергично, и, видимо,

нам еще не раз придется

пересматривать веками

сложившееся мнение об этих краях...

ния — солянки. Весной они зеленые, красивые, а овцы их

не едят. В солянках слишком много зольных элементов.

Но стоит пройти дождям, и овцы охотно принимаются

за солянки — соли вымываются. Мы такие растения

тоже включаем в искусственные фитоценозы — как осеннее

блюдо...

Конечно, есть. Но не так уж много. Барханы в

Каракумах занимают около 5% площади. И появились они

большей частью из-за попустительства людей. Около

некоторых колодцев растительность съедена и вытоптана

овцами, саксауловые леса и заросли кустарников

вырубают на топливо. Словом, то, что называют

антропогенными факторами. Однако эта беда поправима. Для при-

колодезных песков и для барханов мы разработали

особые наборы растений, в которые входят травы —

пионеры подвижных песков. Эти травы укрепляют песок и

способствуют проникновению других растений. Через год-

другой они исчезают, а подселившиеся к ним растения

остаются, превращая пески в пастбище.

Их используют в тех случаях, когда барханы угрожают

поселкам, трубопроводам, линиям электропередач — тут

уж не приходится задумываться о расходах. Пастбища

же должны обходиться по возможности дешевле.

Химические методы для них пока слишком дороги.

Закрепление почв с помощью самих растений хотя и более

долгий путь, но он выгоднее. А урожаи на песках

получаются отличными: летом — до 30 ц/га, зимой — до 8 ц/га.

Чтобы прокормить каракулевых овец, этого вполне

достаточно.

Это очень серьезный вопрос. Нам точный прогноз

погоды нужен не меньше, чем летчикам...

На севере Каракумов из десяти лет благоприятными

(иными словами — достаточно влажными) бывают два,

от силы три. Когда почва увлажняется в глубину до

60 см, мы считаем — надо сеять. Сами понимаете, в

пустыне такое случается не всегда.

Ну, в предгорье гораздо чаще, там ведь иная зона —

низкотравная полусаванна. Однако и здесь могут быть

иногда неурожайные годы.

Надо иметь страховые запасы корма.

Конечно! Большие успехи есть у наших узбекских

коллег. Там, например, для защиты пастбищ используют

полосы из черного саксаула. А в Институте

каракулеводства, который находится в Самарканде, разрабатывают

свои, оригинальные способы создания культурных

зимних пастбищ.

Надеюсь на то же. И, собственно говоря, ради этого мы

и работаем.

и

ОЧЕРК

ГОРИЗОНТ»

ПРИШЕЛ

В ОДЕССУ

Ночью в Одесском порту светло, как

днем. В ярком свете прожекторов

возвышаются над причалами многоэтажные

борта сухогрузов и рефрижераторов,

склоняются над распахнутыми трюмами

стрелы кранов, хрипло орут

громкоговорители, вызывая «Иванова в

диспетчерскую второго района», между

пирамидами мешков и ящиков мельтешат

грузовики, электрокары, автопогрузчики.

А в одном из портовых зданий, в

небольшой комнате сидит человек и не

спеша пишет какие-то бумажки.

Тихое, спокойное занятие.

Звонит телефон.

— «Горизонт» уже на подходе? К

какому причалу? Так. Пограничники

выехали? Ладно, сейчас иду.

Человек откладывает бумажки. Он

надевает форменную тужурку с золотым

колосом на петлицах, накидывает поверх

нее белый халат и выходит в

неутихающую суматоху порта.

Государственный инспектор по

карантину растений отправляется на досмотр

прибывающего судна.

ШЕСТИНОГИЕ ДИВЕРСАНТЫ

«Запрещается ввоз в СССР из других государств:

а) живых окорененных растений и их

подземных частей с почвой;

б) всех видов жнвых культур грибов,

бактерий, вирусов — возбудителей болезней растений,

а также насекомых, клещей и нематод,

повреждающих растения;

в) семян и посадочного материала,

зараженных карантинными и другими опасными

отсутствующими в СССР вредителями, болезнями

растений и злостными сорняками;

г) сельскохозяйственной и лесной продукции,

зараженной карантинными и другими опасными

отсутствующими в СССР вредителями и

болезнями растений, по отношению к которым не могут

быть приняты достаточно эффективные меры их

уничтожения». „ w

Устав Государственной службы

по карантину растений СССР,

раздел III, пункт 19

Не раз и не два пытались фермеры

Северной Америки развести у себя самый

лучший в мире французский виноград.

Но безуспешно: лоза, доставленная с

величайшими заботами через океан,

неизменно гибла от неизвестной болезни,

которой почему-то не боялись местные

виды винограда. Только в середине

прошлого века дознались энтомологи, что

виновник болезни — широко

распространенная в Северной Америке тля по имени

филлоксера, которая паразитирует на

корнях лозы.

А в 1865 г. первые признаки этой

болезни были обнаружены на

виноградниках департамента Гар в Южной Франции,

куйа незадолго до того были завезены

американские лозы. Беззащитные

французские виноградники пали первой

жертвой страшной филлоксеры: за 20 лет из

2,5 млн. га она уничтожила около

полутора миллионов.

Филлоксера быстро распространилась

по всей Европе. В 1880 г. она появилась

и в России, в имении Тессели на самой

южной оконечности Крыма: владелец

имения имел неосторожность выписать

из Германии лозу, которая оказалась

зараженной. Шестнадцать лет упорной

борьбы и неимоверные денежные затраты

понадобились, чтобы ликвидировать

филлоксеру на крымских виноградниках.

Правда, Европа недолго оставалась

в долгу перед Новым Светом. В начале

XX в. в США объявился европейский

вредитель — кукурузный мотылек,

который нашел здесь для себя такую

благодатную почву, что стал еще более

плодовитым, чем на родине, и, не ограничи

ваясь кукурузой, включил в свое меню

многие другие культуры. Сейчас ущерб,

который он приносит ежегодно только

в США, исчисляется миллионами

долларов.

Страшными бедствиями грозит завоз

из одной страны в другую не только

вредителей и болезней растений, но и

сорняков. А сорняками в новых условиях

могут оказаться и самые невинные у себя

на родине растения. Например,

обыкновенная ежевика, переселившись в Новую

Зеландию, стала настоящим бичом

животноводства: огромные площади

богатейших пастбищ были заброшены, потому

что сплошь покрылись ее непроходимыми

колючими зарослями.

Вредители и сорняки могут попадать

из страны в страну многими путями и

способами. В импортном зерне и на корнях

саженцев, в букетах цветов и

ботанических коллекциях — в самых неожиданных

грузах. Казалось бы, какую опасность

для сельского хозяйства могли

представить античные мраморные статуи и

драгоценности, привезенные в Филадельфию

из Сирии, с археологических раскопок?

А ведь если бы не бдительность

карантинных инспекторов, дело могло

кончиться плохо: в хлопке-сырце, в который

археологи бережно упаковали свои

находки, скрывался розовый червь — гусеницы

хлопковой моли, опаснейшего вредителя,

съедающего в некоторые годы до 80%

урожая египетского хлопка...

Вот таким бедствиям и преграждает

путь на территорию нашей страны

Государственная служба по карантину

растений СССР.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА...

«...На органы Государственной службы по

карантину растений возлагается:

...д) проведение карантинного досмотра и

лабораторной экспертизы продукции растительного

происхождения и других материалов, завозимых

в СССР из других государств...»

Устав Государственной службы

по карантину растений СССР,

раздел II, пункт 9

Теплоход «Горизонт» пришел в Одессу

из сирийского порта Латания. Вот он уже

пришвартовался к причалу —

каких-нибудь полметра зелено-гол убой воды

отделяют его видавший виды борт от

бетонного края родной земли. У ворот порта,

выходящих в город, уже собралась

пестрая кучка встречающих: жены с

детишками в парадных белых колготках,

береговые подруги и приятели...

Но первыми пересекают эту

полуметровую полоску воды не моряки. По трапу

с берега поднимается группа людей

в форменной одежде. Это пограничники

с КПП, таможенники, врач с

санэпидстанции. И государственный инспектор по

карантину растений: если без разрешения

пограничников или эпидемиолога никто

из команды не может сойти с судна, то

ни один килограмм груза не попадет на

берег, пока на это не даст «добро»

карантинный инспектор. Любого груза — до

сувениров включительно. Потому что нет

числа разнообразным произведениям

растительного царства, которые

попадают на суда в жарких заморских странах.

И в каждом орехе, в каждом апельсине

может скрываться вредитель, который —

только допусти его! — произведет на свет

обильное потомство, и пойдет мор по

полям, садам, виноградникам...

В комнатке Одесского пограничного

пункта по карантину растений, где

дежурят инспекторы, висит застекленная

витрина с надписью: «Подкарантинная

продукция, поступающая через Одесский

морской торговый порт». Под стеклом,

в аккуратных коробочках,— ©бразцы, и

чего только тут нет! Пшеница и рис,

изюм и кофе, чай и копра, пробка и

джут... Сотни тысяч тонн заморских

товаров разгружаются в Одесском порту,

и все они должны пройти карантинный

контроль.

Впрочем, сегодня задача инспектора не

так уж сложна. На борту «Горизонта»

нет иностранных пассажиров, которые

постоянно норовят провезти с собой

разные экзотические продукты. И от груза

не приходится ждать особых сюрпризов:

хлопок, а это значит, что там почти

наверняка есть розовый червь. И тем не

менее инспектор в сопровождении

второго штурмана, послушно выполняющего

все его указания, обязательно облазит

все трюмы, все закоулки судна: где какие

грузы, откуда в первом трюме какие-то

бревна, какие продукты остались в

кладовых и холодильниках; внимательно

осмотрит мешковину, в которую

упакованы кипы хлопка — нет ли на ней

случайно приценившихся «чужих» вредите-

лей. Все это называется внешний

досмотр («досмотр», как говорят инспекторы,

повинуясь неискоренимой привычке всех

специалистов даже в обычных словах,

относящихся к их профессии, самым

немыслимым образом переставлять

ударение) . Если бы в трюмах «Горизонта»

был не хлопок, а, скажем, кукуруза или

кунжутное семя, то внешним досмотром

дело бы не ограничилось: тут уже по

специальным правилам берутся образцы

груза, отсылаются в лабораторию,

проходят там экспертизу... Но сегодня это —

всего лишь хлопок; не проходит и двух

часов, как груз досмотрен.

Вы думаете, тут же начинается

разгрузка? Не тут-то было!

ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ

«Нами, Государственными инспекторами п/п по

карантину растений прн Одесском морском

порту Шпак Л. 7. и Дубровским В. И., на основании

действующих в СССР законоположений по

карантину растений, проведен досмотр подкарантинных

материалов...

Груз — хлопок-волокно с т/х «Горизонт», 748 т,

3656 мест, страна происхождения — Сирия..,

Устанавливаются мероприятия: согласно правил

по карантину растений, хлопок-волокно подлежит

обеззараживанию в Одесском порту».

Из акта досмотра

подкарантинных материалов

«Горизонт» все еще стоит у причала.

Команда давно распущена по домам, на

судне остались только вахтенные. Надо

бы начинать разгрузку. Но нельзя: в

трюмах скрывается опаснейший враг, враг

№ 1 (именно под этим номером

хлопковая моль стоит в списке карантинных

вредителей). Прежде чем хоть одна кипа

хлопка пересечет границу СССР, враг

должен быть уничтожен. До последней

гусеницы.

И вот к трапу подъезжает машина,

из которой выгружают тяжелые

пузатые баллоны с черепом и костями

на боку. Идет подготовка к газовой

атаке

В баллонах — бромистый метил,

бесцветная жидкость, кипящая при -h 3,56° С.

Это сильнейший нервный яд, против

которого не устоит ни хлопковая моль, ни

капровый жук, ни калифорнийская

щитовка. Это главное химическое оружие

карантинных служб всего мира. У бром-

метила один недостаток: он убивает не

только насекомых, но и людей. И хотя

он, как утверждают справочники, «по

токсичности уступает синильной кислоте

и хлорпикрину», работать с ним нелегко

и опасно.

Судно готовится к фумигации. На

мачте подняты красно-желтый и

бело-голубой флаги — это условный сигнал RS:

«Осторожно, здесь яд!» Все люки

герметически задраивают. В трюмы запускают

множество резиновых шлангов — по

одним, потолще, будут вводить бромметил,

через другие, потоньше — брать пробы

воздуха для анализов на концентрацию

газа. Среди груза в разных местах

пристраивают заткнутые ватой пробирки, в

которых копошатся какие-то черные

жучки. Это амбарные долгоносики, живой

индикатор: анализы — анализами, но

можно судить об эффективности

фумигации и по их самочувствию. Долгоносиков

с большими предосторожностями (тоже

ведь вредитель!) разводят тут же,

в портовой лаборатории фумигационного

отряда, в большой банке.

Наконец наступает решающий

момент— ввод бромметила в трюмы.

Фумигаторы натягивают противогазы и

приступают к работе.

ПОКА «ГОРИЗОНТ»

ПОД ГАЗОМ

«...На время экспозиции с час. « »

197 г. выставить вахту из трех человек на

расстоянии 30 м от газируемого судна. Вахта

обязана следить за недопуском к судну людей,

катеров и лодок ближе 50 м. У трапа и на

бортах вывесить предупреждающие надписи»

Инструкция № 1

для судовой администрации

о подготовке судиа

к газовой обработке,

пункт 10

Чтобы уничтожить вредителей в

трюмах, нужно время. Больше или меньше —

смотря какие вредители, какая

концентрация газа. Теперь вся власть — в руках

лаборантки фумигационного отряда: это

она через каждые несколько часов берет

пробы воздуха из трюмов, определяет

концентрацию газа, высчитывает часо-

граммы (это что-то вроде

тонно-километров — произведение средней

концентрации на время; фумигацию можно кончить

только после того, как наберется доста-

4 точно этих часо-граммов для данного

вида вредителя). Пока она не скажет,

«Горизонт» так и будет стоять у

причала с закрытыми, полными яда трюмами,

а вахтенные будут коротать время в

будке у трапа, повесив на гвоздик готовые

к действию противогазы.

А у нас, пока судно стоит под газом,

есть время заехать на другой конец

города, в лабораторию областной

карантинной инспекции. Здесь изучают

вредителей, обнаруживают новые карантинные

объекты. Каких только специалистов

16 здесь нет — энтомологи, фитопатолог,

бактериолог (он же вирусолог),

гельминтолог, сорняковед...

— Вот, например, новый для нас

вредитель, жук из семейства ложнокороедов

Sinoxylon anale,— и сотрудница

лаборатории протягивает мне обломок доски,

насквозь источенный в труху.— У него

еще нет русского названия — он только

недавно стал у нас появляться. Завозят

его из Индии с зараженной тарой. Пока

еще нельзя сказать, насколько он опасен

для нас. С одной стороны, климат здесь

для него не очень подходящий; но с

другой, есть данные, что он может

приживаться в отапливаемых помещениях.

Значит, нужно его как следует изучить,

чтобы знать, как его обнаруживать и как

с ним в случае чего бороться.

А тем временем на «Горизонте» дело

уже идет к концу. Набраны нужные часо-

граммы, благополучно скончались

долгоносики в самых дальних углах трюмов.

Открыты люки, и бром метил, выходя

наружу, рассеивается в воздухе. Идет

дегазация.

Начальник фумигациопного отряда

звонит в порт, в лабораторию.

— Ну как там, на «Горизонте»?

— Пока сдавать рано. В третьем

трюме концентрация шесть граммов.

Придется еще подождать...

«ПРОВЕРЕНО,

ВРЕДИТЕЛЕЙ

НЕТ!»

«1. Пря проверке всего судна индикаторной

галоидной горелкой наличия фумиганта не

отмечено.

2. Вход на борт судна для членов экипажа

разрешен часов « » 197 г

3. Флажной сигнал о газации спустить...

4 Погрузочно-разгрузочные и другие работы в

трюмах разрешается проводить с часов « »

.197 г.

Из инструкции № 2 для судовой администрации

об обязательных мероприятиях,

подлежащих выполнению силами ,и средствами

судовой команды после газовой обработки судна

У трапа «Горизонта» — заметное

оживление. Один за другим подходят

моряки, стоят с полными сумками гостинцев

провожающие. Вынужденный отдых

-кончается — вот сейчас фумигаторы сдадут

судно, и оно пойдет на разгрузку

в Херсон.

А фумигаторы бродят по трюмам,

коридорам и каютам — проверяют,

полностью лн закончена дегазация. В руках у

них маленькие коптилки: спиртовка, а в

ее пламени подвешена медная

проволочка. Если в воздухе присутствуют низшие

галоидные алкилы (а бромметил — такой

алкил и есть), голубовато-прозрачное

пламя окрашивается зеленым цветом.

«Проба Бейльштейна на галоиды», как

это называется в учебниках, —

необходимая мера предосторожности после

фумигации, позволяющая убедиться, что ни в

каком из закоулков судна не остался

невидимый, бесцветный, лишенный запаха

ядовитый газ.

И вот, наконец, облегченно вздыхают

портовые диспетчеры: на причале

появляется старпом и вместе с бригадиром

фумигаторов поднимается на борт

подписывать акт о сдаче.

Вахтенный снимает с трапа

предостерегающую надпись, и судно оживает.

Теперь для «Горизонта» открыт любой порт

страны — груз, доставленный в его

трюмах, уже не представляет никакой

опасности.

А в маленькой комнате в одном из

портовых зданий снова звонит телефон.

— Из Калькутты? Двадцать второй

причал? С каким грузом? Ладно, сейчас

буду.

Человек надевает форменную тужурку

с золотым колосом на петлицах,

накидывает белый халат и выходит к причалу.

Государственный инспектор по

карантину растений отправляется на досмотр

очередного судна.

А. ИОРДАНСКИЙ,

специальный корреспондент

«Химии и жизни^»

Одесса — Москва

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ • ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

РАССКАЗЫВАЮТ МЕЗОНЫ

В Объединенном институте ядерных исследований в

Дубне разработан новый физический метод исследования

веществ.

Пучки электронов способны возбуждать

рентгеновское излучение вещества. Рентгеновские

спектры различных элементов отличаются друг от

друга. Химические связи на характер спектров

такого излучения практически не влияют.

Подобное же излучение вызывают и другие

элементарные частицы, в частности я~- и ц~-ме-

зоны — частицы, примерно в 200—300 раз

тяжелее электрона. Как выяснилось, мезорентгенов-

ские спектры способны давать информацию и о

строении сложных веществ.

Еще в 1965 году в опытах на дубненском

синхроциклотроне с мишенями из хрома и окиси

хрома (а также с ванадием и пятиокисью

ванадия) было установлено, что относительные

интенсивности линий мезорентгеновских спектров

металла и окисла заметно — в 1,4 раза

отличаются. Таким образом, мезорентгеновский спектр

способен рассказать и о химических связях в

веществе. В следующем году этот вывод был

подтвержден на других веществах, но

потребовалось еще несколько лет работы, прежде чем

на основе этого явления сложился новый

физический метод исследования химических объектов.

Проследим, что происходит в веществе, когда

на него падает поток я~- или ц~-мезонов. Надо

иметь в виду одну важную особенность: для

возбуждения рентгеновского спектра вещества эти

частицы должны иметь такую энергию, чтобы

затормозиться и остановиться в веществе —

остановка обязательна. Если энергия подобрана

правильно, мезон «осядет» на наружной орбите

атома, а затем совершит серию переходов с

орбиты на орбиту, пока не будет захвачен ядром.

(Конечно, мезон, как и электрон, может занимать

в атоме лишь определенные орбиты или

энергетические уровни, но для него, в отличие от

электрона, в атоме нет уровней, уже занятых другой

аналогичной частицей и потому недоступных.)

Все последовательные переходы с одного

уровня на другой сопровождаются испусканием

квантов излучения, которые и образуют

мезорентгеновский спектр элемента, из которого сделан

облучаемый образец.

Если же облучаемое вещество состоит из

разных, но химически связанных атомов, то картина

окажется иной. Остановившийся мезон будет

сначала захвачен на орбиту, общую для двух

связанных атомов (подобную орбите валентного

электрона). Только спустя некоторое время он

перейдет на более глубинный уровень одного из

атомов и испустит при этом рентгеновский квант,

на который наложат отпечаток особенности

химической связи между этими атомами.

Все процессы с участием мезонов очень

скоротечны— время жизни самой долгоживущей из

таких частиц — ^х~-мезона измеряется

миллионными долями секунды. Однако за это время

мезоны на условном языке спектральных линий

успевают многое рассказать о веществе, его

структуре, состоянии, характере химических

связей.

У нового метода исследования веществ

большие преимущества перед обычной рентгеновской

спектроскопией. Поскольку масса мезонов в

сотни раз больше массы электронов, так же в

сотни раз больше оказываются и значения энергии

испускаемых квантов. Это снижает поглощение

квантов и позволяет исследовать толстые

образцы. Меняя энергию падающих частиц и их

направление, можно обследовать различные

участки образца без его разрушения.

Государственный комитет по делам

изобретений и открытий СССР выдал авторское

свидетельство на новый «Способ определения свойств

веществ» трем физикам — В. Г. Зинову, А. Д.

Конину и А. И. Мухину. В настоящее время более

глубокие исследования открытых закономерностей

стали уже новым направлением в науке. Они

составляют важную часть научных программ всех

строящихся сильноточных ускорителей типа «ме-

зонных фабрик».

В. А. БИРЮКОВ,

(ОИЯИ)

2 Химия и Жизнь. JV*« 10

СТРАНИЦЫ РАЗНЫХ МНЕНИЙ

ЭКСПЕРИМЕНТ

С РЕЖИМОМ

РАБОЧЕГО ДНЯ

Вот уже более полугода у

входа в лаборатории английской

компании «Пилкингтон» по

утрам нет обычной толкучки, нет

спешащих на работу людей.

Каждый научный сотрудник

приезжает на работу в

удобное для себя время от 7 до

9 часов утра — как кому

захочется. Время окончания

рабочего дня тоже у всех

разное—от 16.00 до 19.00.

Протяженность обеденного

перерыва также стала

переменной величиной, которую

определяет каждый день сам

сотрудник. Требования компании

заключаются лишь в том,

чтобы перерыв был не меньше

тридцати минут н ие более

двух часов.

Все вариации режима

рабочего дня сотрудников — и это

весьма важно — строго

контролируются и учитываются (с

помощью компьютеров).

Регулярно все работники

лаборатории получают сводки —

бюллетени о состоянии баланса их

рабочего времени. Если

сотрудник ежедневно перерабатывал

и в колонке его бюллетеня

«кредит» скопилось

достаточное число «лишних» часов, то

в течение месяца он может

взять до шести отгулов по

полдня. «Дебет», то есть

недоработка, свыше 10 часов не

допускается.

Теперь в лабораториях

компании не найдешь таких

сотрудников, которые, с трудом

скрывая зевоту, считают

минуты до окончания рабочего дня.

Нет и таких, которые

прибегают иа работу запыхавшись,

не позавтракав. Новая

система получила единодушное

одобрение как специалистов

по организации труда, так и

самих работников. Восемьдесят

процентов сотрудников

лаборатории считают, что у

них «улучшилось настроение».

Пятьдесят два процента сталн

«более ответственно»

относиться к своей работе, а сорок

процентов прямо заявили, что

они «начали работать

производительнее».

«Пилкингтон» — не

единственная в Англии компания, где

с энтузиазмом относятся к

организации рабочего дня по

новой системе. Специалисты по

организации труда полагают,

что новая система в

ближайшее время с успехом может

быть введена в министерствах,

учреждениях и других

организациях.

Е. КРЮКОВ

Эта заметка появилась в газете «Социалистическая

индустрия» 9 июня 1972 г. Она заинтересовала редакцию,

и мы решили выяснить, что думают о подобных

экспериментах наши ученые — руководители научных

коллективов. Вот что ответили корреспонденту «Химии и

жизни» В. Черниковой:

Академик Н. М. ЖАВОРОНКОВ,

директор Института

общей и неорганической химии

им. Н. С. Курнакова АН СССР

То, что написано в газетной заметке,

несколько удивительно. Все современные

крупные научные проблемы — это

комплексные проблемы, они требуют труда

больших коллективов. Людям

необходимо находиться на рабочих местах всем

одновременно — часто приходится что-то

обсуждать, совместно принимать реше-

ния. Рабочий день нельзя строить

вразнобой. И обеденные перерывы по два

часа мне кажутся ненужными,

дезорганизующими... Если же есть сотрудники,

которые, зевая, едва дотягивают до

конца рабочего дня и не находят себе

занятия, то от них нужно просто избавляться.

Николай Михайлович, не ощущается лн у вас в

институте, что необходимость изо дня в день

приходить на работу в точно установленный срок

давит на людей, порождает спешку по утрам,

усталость к концу дня?

Вовсе нет. Я допускаю возможность не

очень жесткого учета прихода — можно

иногда и опоздать на несколько минут,

за случайные опоздания совсем не

обязательно карать. Но это не относится к тем,

кто опаздывает на работу систематически

и не компенсирует' опоздания работой

в вечерние часы. Кстати, работу химика

вообще трудно регламентировать. Часто

бывает, что рабочий день кончился, а

эксперимент прервать нельзя.

Совершенно естественно, что человек остается

у приборов столько, сколько это нужно

для исследования.

Как же быть с проблемой отгулов для столь

занятых людей?

Для творческого работника вопрос об

отгулах даже неприлично ставить. В

нашей стране люди пользуются большим

отпуском, имеют два выходных дня в

неделю. И кроме того, если человек

перерабатывает, то он для себя же

перерабатывает! На работу не жаль тратить

сколько угодно времени, ведь она —

главное в жизни.

Согласимся, что если человек задержался на

работе, проводя опыт,— это естественно. Но

сегодня — эксперимент, завтра — эксперимент. Когда

же думать?

Я бы сказал, что думать надо постоянно,

дома и на работе. Но для работы мысли

в первую очередь требуется дисциплина

труда.

Когда вводили пятидневную рабочую

неделю, я был в некотором недоумении.

Считал, что это не очень правильно,

может быть, преждевременно. Но потом

убедился, что такой режим дает два

полноценных дня, когда можно

трудиться — это я уже о самом себе — не

отвлекаясь ни на заседания, ни на другие

посторонние дела.

Можно ли сделать вывод, что вы против

экспериментов с режимом рабочего дня?

Что вы, наоборот. От правильной

организации работы зависит очень многое.

Здесь есть над чем размышлять, здесь

есть что рационализировать и изменять.

Какие же эксперименты вы бы приветствовали?

Нужно думать, как заполнить день

работой. У многих научных сотрудников

рабочий день еще недостаточно уплотнен,

они непродуктивно используют время,

даже находясь на рабочих местах. По-

видимому, каждому следует иметь очень

четкий план работы — на месяц, на

неделю, на каждый следующий день. Это —

главное. Расхлябанность несовместима

с научным творчеством.

Академик А. Н. БЕЛОЗЕРСКИЙ.

заведующий Межфакультетской лабораторией

биоорганической химии МГУ

Никакого значения не имеет, когда

человек приходит или уходит с работы.

Потому что бездельники и при строгом

режиме ничего толком делать не будут. А те,

кто привык работать по-настоящему, и

будут всегда так работать, безо всякой

регламентации.

Андрей Николаевич, вам пришлось на себе

испытать необходимость подчиняться строгому

распорядку дня?

Сколько я себя помню в науке, мое

рабочее время не регламентировалось. Когда я

был студентом, аспирантом,

преподавателем, то часы занятий, естественно, надо

было соблюдать пунктуально. Зато

остальным временем я распоряжался

свободно. И это ничему не мешало.

Работа шла, хотя условия работы были

очень сложными.

Сейчас время другое, наука другая.

А я начинал научную деятельность

ассистентом, в 1930 году в МГУ. Первого

лаборанта получил только в 1953 году,

когда мы переехали на Ленинские горы.

Постоянными моими помощниками все

эти двадцать лет были только студенты.

Поэтому я привык ценить студенческие

руки, и вообще предпочитаю студента

иному научному сотруднику.

Так вот почему в вашей лаборатории столько

молодежи!

Да, и кроме молодежи-сотрудников, еще

масса студентов-дипломников,

аспирантов. Срок подготовки дипломов и

диссертаций строго ограничен. Все работают

очень интенсивно, и в результате

работоспособность коллектива в целом

колоссальная. А главное: исследовать — это же

очень интересно! Нам ни к чему думать

о доскональном соблюдении режима. Мы

располагаем куда более эффективным

методом контроля — всегда можно

проверить, что человек сделал, что он

наработал.

Следовательно, вас вряд ли интересуют

эксперименты, затрагивающие формальную сторону

организации научной работы?

Если речь идет о режиме рабочего дня,

то вы правы, это совершенно ни к чему.

А если говорить с новых методах

организации работы — то я как раз за

эксперименты.

У нас в лаборатории принята новая

форма управления. Есть НТС — научно-

технический совет, который возглавляет

мой заместитель и в который входят все

руководители групп. НТС раз в неделю

заседает и решает практически все

вопросы— штатов, денежных дел, внутреннего

распорядка, всяких перемещений и

прочие. Сам я хожу по инстанциям и

добываю для работы то, что принято называть

материальным обеспечением. Считаю, что

это главная моя функция. А мои

сотрудники сами собой командуют.

Вы надеетесь, что и впредь эта форма

управления будет для вас наиболее приемлемой?

Я не знаю, что будет дальше, когда

сотрудники лаборатории «подрастут»,

получат большую известность. Могут ведь

и заскорузнуть, как это нередко

случается с человеком с годами. Да, я не знаю...

Но пока считаю, что найдена

исключительно плодотворная форма работы.

Люди привыкли уважать друг друга,

доверять друг другу.

Но вы все-таки корректируете работу НТС?

Сам я в нем не участвую. Но за работой

его, естественно, слежу. За все шесть лет

существования лаборатории только дваж-

ды было так, что я посчитал принятые

решения неверными.

И ваше мнение приняли во внимание?

Да, приняли.

Член-корреспондент АН СССР

В. С. ЕМЕЛЬЯНОВ,

председатель Комиссии по научным проблемам

разоружения при Президиуме АН СССР

В двадцатые годы я учился в Москве в

Горной академии и некоторое время

принимал участие в работах, которыми

руководил профессор Николай Прокофье-

вич Чижевский. Жил я тогда в

небольшом домике, на первом этаже, прямо во

дворе академии.

Как-то в начале июля, ранним утром я

услышал стук в окно. Вскочив с постели

и распахнув створки окна, я, к своему

изумлению, увидел Николая Прокофье-

вича.

— Вы не спите? — спросил он. Мне

показалось неловким ответить, что меня

разбудили, и я сказал:

— Нет, не сплю.

— Тогда пойдемте в лабораторию и

поработаем. Мне кажется, я понял,

почему одни угли коксуются, а другие нет.

Но это необходимо экспериментально

проверить. Не могу дождаться, вы уж

меня извините.

Я быстро оделся, и в пять часов утра

мы принялись ставить эксперимент...

Новые научные идеи, нетривиальные

опыты всегда связаны с порывом, с

особым настроением, со взлетом мысли. Вот

почему я считаю, что рабочий день

ученого невозможно регламентировать.

Когда речь идет о научном творчестве, то

нельзя установить правило: «Ты должен

думать от такого-то часа до такого-то».

Ретивый администратор определяет, в

какие часы научный сотрудник должен

«думать», но как раз в эти часы

сотруднику в голову ничего путного не

приходит. Что же он должен делать? Только

зевать, отсиживая установленные

регламентом часы.

Как по-вашему, надо ли строго

регламентировать для исследователей начало и коней работы?

Только в тех случаях, когда отсутствие

одного будет мешать работе других

участников работы. В остальных случаях это

не имеет никакого значения. Убежден,

что начинать работу нужно тогда, когда

к этому есть благоприятные условия и,

прежде всего, подходящее творческое

настроение научного сотрудника.

Значит, зерно истины в тех экспериментах,

которые ставят англичане, есть?

Вне всякого сомнения. Для меня такая

постановка проблемы не нова. На

практике мы ее решали неоднократно.

Специальными поисками наилучшего режима

работы мне никогда заниматься не

приходилось. Но работать довелось в

разных условиях и в разных должностях,

и у меня сложились известные представ- 21

ления об организации и режиме труда

людей разных профессий. Здесь идет речь

о работе научных сотрудников. Вот об

этом я и хочу кое-что сказать.

В Горной академии, где я начинал

работу 50 лет назад, время научного

сотрудника, даже самого младшего, только

еще начинающего, никто не учитывал.

Действовал закон этики. Мы приходили

на работу раньше своих руководителей,

а уходили последними.

Мы переживали процесс страстного

увлечения своими исследованиями,

забывали все, что не было связано с работой, не

думали о том, что необходимо поесть,

поспать. Перерывов на обед, естественно,

не было. Мне, например, жена часто

приносила еду прямо в лабораторию. А

нередко вместе с другими сотрудниками мы

здесь же, в лабораторной посуде,

готовили себе что-то съестное.

Мы дорожили временем, хотелось все

сделать быстрее. Если шел длительный

эксперимент, не требующий постоянного

контроля, и можно было в это время

почитать что-то полезное — мы читали.

Василий Семенович, а в более позднее время,

когда вы занимались организацией

промышленности в нашей стране и руководили большими

коллективами, не приходилось лн вам под давлением

обстоятельств становиться диктатором в области

дисциплины?

Никогда. Я противник таких методов

руководства. Их, собственно, и нельзя

назвать диктаторскими, для них больше

подходит другое определение:

бюрократические. В нашем социалистическом

обществе есть куда более эффективные

формы, с помощью которых можно

наладить плодотворную работу и

предприятия, и научного учреждения.

22

И ХИМИЯ — И ЖИЗНЬ!

ГОРОД И ЕГО РЕКА

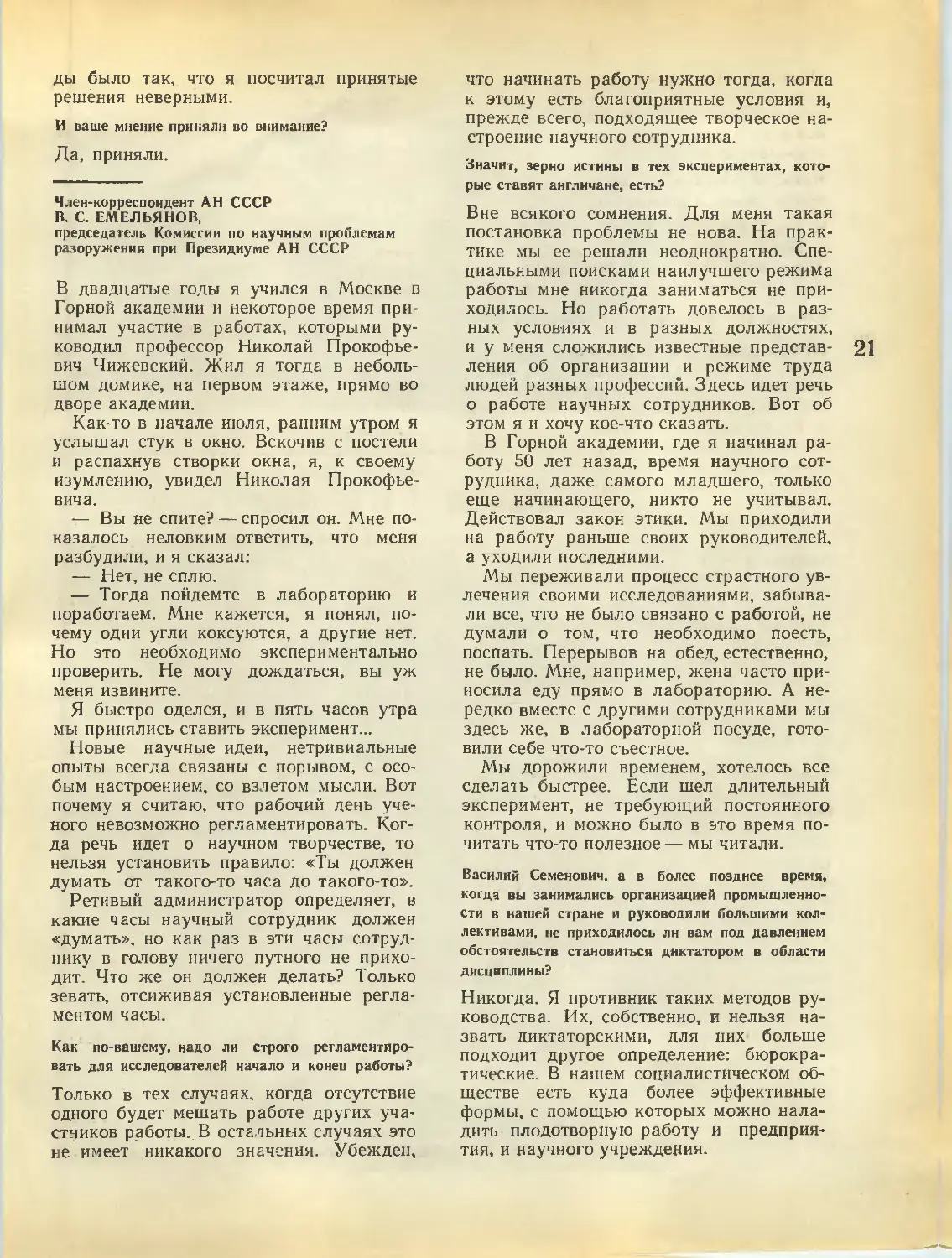

КУПАНЬЕ НА ОКЕ НИЖЕ РЯЗАНИ

В ОБХОД ПО ЛИСТВЯНКЕ

Будучи в Рязани, я по долгу службы

ходил на Оку купаться.

Командировочное задание прямо

обязывало меня посетить пляж и хотя бы на

мгновение погрузиться в реку. Несмотря

на жару, купаться не хотелось.

Во-первых, в тот день я собственными глазами

видел потоки промышленных и бытовых

отходов города — знакомиться с их

очисткой меня и прислали. Во-вторых, мне

уже было известно, что пляж в Рязани

расположен по течению ниже города.

Несколько минут я нерешительно

топтался на желтом песочке у самой кромки

воды, наблюдая за многочисленными

купальщиками. Затем набрался духу и

шагнул в воду. И теперь могу с полной

ответственностью утверждать: купаться на

Оке ниже Рязани хорошо —

благоустроенный пляж, недалеко от центра, зеленые

берега и, что, безусловно, самое

главное— прозрачная чистая вода!

БЕЗ ЭМОЦИЙ

Моя первая оценка окской воды

эмоциональна и субъективна. Наверное, в

жаркий летний день она вообще не может

быть иной. (Говорят, что в поисках

прохлады наиболее бесшабашные горожане

забредают даже в пруды —- отстойники

городских очистных сооружений. Об этих

прудах еще пойдет речь.) А судить

объективно о чистоте воды можно лишь по

беспристрастным данным химического

анализа. Просматривая донесения

химиков-аналитиков, легко заметить, что

протекающая через Рязань Ока не получает

дополнительных органических и

минеральных загрязнений. Более того, она

(парадокс!) даже становится чище.

Результаты анализов убедительны. Еще

более убедительным мне показался

следующий факт. Жители Рязани пьют

артезианскую воду — вкусную и холодную.

Запасы ее достаточно велики. Но, думая

о завтрашнем дне города, водоснабжен-

цы решили использовать еще один

источник— Оку. А неумолимые в вопросах

чистоты и гигиены санитарные врачи

разрешили строить водозабор, как и пляж,—

ниже города! Полагаю, что этот аргумент

не из числа эмоциональных и

субъективных.

Чудес не бывает. Большой город с

фатальной неизбежностью рождает

полноводную реку бытовых стоков.

Промышленность создает притоки этой реки,

несущие кислоты, щелочи, минеральные

соли, углеводороды. Ведь Ока пересекает

не старинную патриархальную Рязань с

купеческими торговыми рядами,

церквами и соборами, а крупный

промышленный центр с трехсотпятидесятитысячным

население*м. В Рязани есть ТЭЦ,

предприятия цветной металлургии, литейные

заводы, крупный комбинат

искусственного волокна, наконец,

нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших в

стране. Неудивительно, что город

ежедневно выбрасывает около двухсот тысяч

кубометров грязной жидкости, назвать

которую водой не поворачивается язык.

Но почему тогда столь чиста вода у

городского пляжа и так благополучны

результаты химических анализов?

Как и прочие чудеса, этот рязанский

феномен имеет вполне

материалистическое объяснение. Заместитель

председателя горисполкома Юрий Михайлович

Безруков отвез меня за город к

маленькой неприметной речке Листвянке и

показал место, где городские стоки в эту

речку впадают. А потом на клочке

бумаги набросал схему: попетляв десяток-

другой километров по полям и

перелескам, узенькая Листвянка впадает в

широкую Оку. Это происходит примерно в

пятнадцати километрах от Рязани, вниз

по течению реки.

Выходит, мой эксперимент с купаньем

был, выражаясь научным языком,

непредставительным. Выходит,

благополучие химических анализов еще ни о чем

не говорит...

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ РЕКОЙ

На Оке выше Рязани стоят Орел и

Калуга. Воды Оки пополняются

Москвой-рекой, которая течет через столицу, через

Воскресенск и Коломну. Ока, пересекая

Касимов и Муром, впадает в Волгу.

Волга, как уже не раз отмечалось,— в

Каспийское море.

Если бы ниже Рязани не было других

городов, если бы даже Рязань стояла у

самого моря, все равно сбрасывать за

чертой города сотни тысяч кубометров

грязи (после нас хоть потоп!) было бы

не по-государственному, по-человечески

непорядочно, а по действующему

суровому, но справедливому

законодательству— преступно. Должно быть, тихая

Листвянка уже вызывает у читателя

самую активную неприязнь. Не спешите,

Листвянка — живая, чистая речка. В ней

есть водоросли, рыба и прочая речная

живность. Вода в Листвянке так же

чиста, как и в Оке. Касимов и Муром,

скованные с Рязанью одной рекой, получают

чистую воду.

Она, эта вода, приходит из Рязани

тщательно отфильтрованной, осветленной и

очищенной на современных очистных

сооружениях — предмете гордости и заботы

большого города. А в том, что эти

сооружения оказались ниже города, нет

никакой хитрости. Здесь они ближе к

ведущим промышленным предприятиям

Рязани— это просто удобно.

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Технические детали очистки

промышленных и бытовых стоков вряд ли

интересны или приятны большинству

читателей—порою они просто неаппетитны.

Недаром популярная статья на эту тему

была в «Химии и жизни» A970, № 7)

названа столь красноречиво: «...Теперь

поговорим о дряни». Поэтому ограничимся

лишь самым необходимым.

У города и промышленных

предприятий общие очистные сооружения.

Неподалеку от нефтеперерабатывающего завода

построена мощная станция

биологической очистки, которая принимает воду со

всех заводов и фабрик (разумеется,

предварительно очищенную на месте) и

городские стоки. На станции грязные потоки

проходят все положенные стадии

обработки: механическую очистку, отстой,

фильтрацию, биологическую обработку

в аэротенках на активном иле.

Меня водили километровыми

замысловатыми маршрутами мимо мощных

насосов, круглых бассейнов с бурлящей

водой, мимо гигантских прудов с

неподвижной, будто стеклянной поверхностью.

Вместе с хозяевами я перебирался

бесконечными лесенками, мостиками и

трапами через бетонированные каналы, на дне

которых тихо бурлила, подобно

вулканической лаве, пенистая буроватая

масса — активный ил.

Мы шли по технологическим цепочкам.

Менялись запахи: сначала тянуло

прикрыть нос платком, потом, поближе к

концу цепочки, пахло обычной речной

водой. Где-то в последних бассейнах уже

полоскались зеленые нити водорослей.

И наконец, у выходного трубопровода

хозяева зачерпнули немного воды в

специально прихваченную с собой

стеклянную колбочку (так поступают в любом

городе, на любом заводе, когда

показывают приезжему очистные сооружения).

Вода была абсолютно чистой.

О ПРЕМИЯХ

Несколько слов о специфике работы на

очистных сооружениях.

По всем признакам она близка к

работе химика-технолога. С одним

существенным отличием. В цехе химического

предприятия нарушение одного-другого

технологического параметра,

кратковременное отклонение состава вырабатываемого

вещества от нормы, как правило, не

влечет за собой серьезных последствий. А на

очистных сооружениях приводит к

непоправимому: к сбросу в реку грязной воды.

На Рязанской станции биологической

очистки действует суровое правило: один

неблагополучный анализ выходящей со

станции воды — и весь коллектив

лишается премии. Я поинтересовался, как

часто случается подобная неприятность.

Начальник станции Надежда

Михайловна Ширшова заверила, что такого еще

не было.

С МИРУ ПО СТО ТЫСЯЧ —

ГОРОДУ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Рязанская станция биологической

очистки может в сутки переработать 220

тысяч кубометров стоков. Строительство

первых двух очередей очистных

сооружений обошлось в 9 миллионов рублей.

Пока у станции есть определенный

запас мощности на часы «пик», но уже

к 1975 г. потребуется перерабатывать

300 тысяч кубометров. Сметная стоимость

третьей очереди очистных сооружений —

8 миллионов. К 1980 г. город будет

сбрасывать еще больше стоков...

Городским властям и предприятиям

многомиллионное строительство порознь

не поднять. Поэтому очистные

сооружения в Рязани строились и будут

строиться по старинному справедливому прин-

ципу — с миру по нитке, или, выражаясь

современным деловым языком, на

долевых началах. Доля, которая взимается с

каждого пайщика, зависит от его вклада

в городские стоки. До сих пор самые

большие стоки у

нефтеперерабатывающего завода — четвертая часть стоков всей

Рязани. Он и вложил в строительство

самую большую долю.

Справедливо ли это? Справедливо.

А выгодно ли нефтехимикам?

Ну, во-первых, здесь как раз тот

случай, когда о выгоде следует думать в

самую последнюю очередь. А во-вторых,

да, выгодно!

Вот что говорит об этом директор НПЗ

Павел Степанович Дейнеко:

— С технической точки зрения,

наиболее целесообразна совместная

биологическая очистка промышленных и

бытовых стоков: последние—наилучшая

питательная среда для микроорганизмов

активного ила. С экономической точки

зрения, крупные общегородские

сооружения несравненно выгоднее десятков

мелких, как современная

нефтеперерабатывающая установка на шесть миллионов

тонн нефти в год рентабельнее

нескольких маломощных. А потом, мы ведь

получаем за очистку чужих стоков деньги...

И все же просто так, за здорово

живешь, предприятие не перечислит

горисполкому кругленькую сумму на

строительство новых коллекторов, насосных

станций, отстойников и аэротенков. И

руководители города пишут письма в

правительство, в министерства, просят,

требуют. А потом, когда доли всех

пайщиков определены и согласованы, выходит

постановление горисполкома: на

строительство третьей очереди биологической

очистки Рязанский филиал ЗИЛа

должен выделить 2 миллиона рублей, НПЗ —

200 тысяч, завод кислотоупоров— 100

тысяч и т. д.

С миру по сто тысяч — городу очистные

сооружения!

ВОДА —ДЕНЬГИ

За один кубометр взятой из реки воды

предприятие платит чю-то около двух

копеек. Еще девять копеек стоит вернуть

этот кубометр в реку, так сказать, в

первозданном виде, то есть без грязи. Если

же учесть, что большинство предприятий

расходует воду тысячами кубометров в

сутки, получаются суммы, весьма и

весьма осязаемые для себестоимости

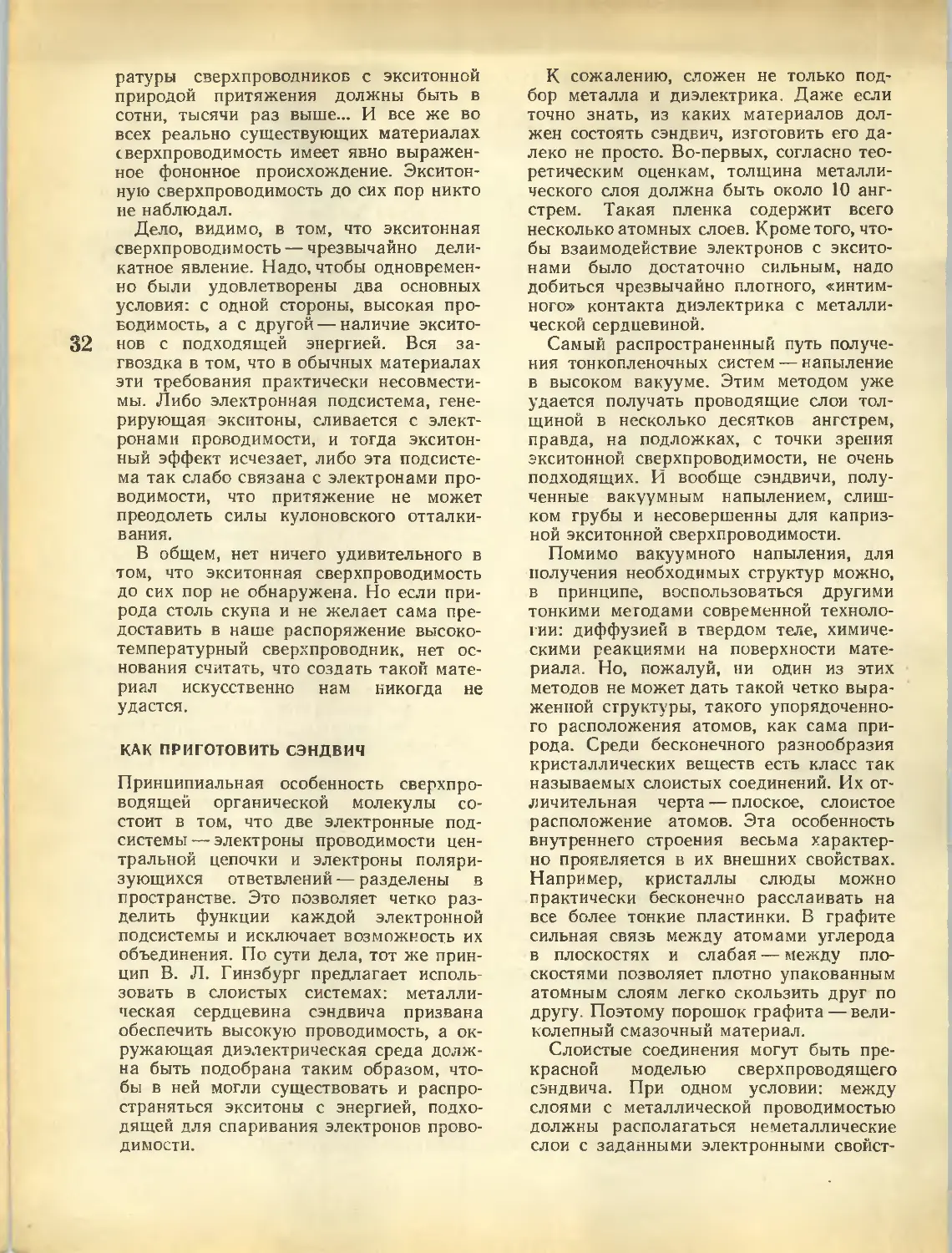

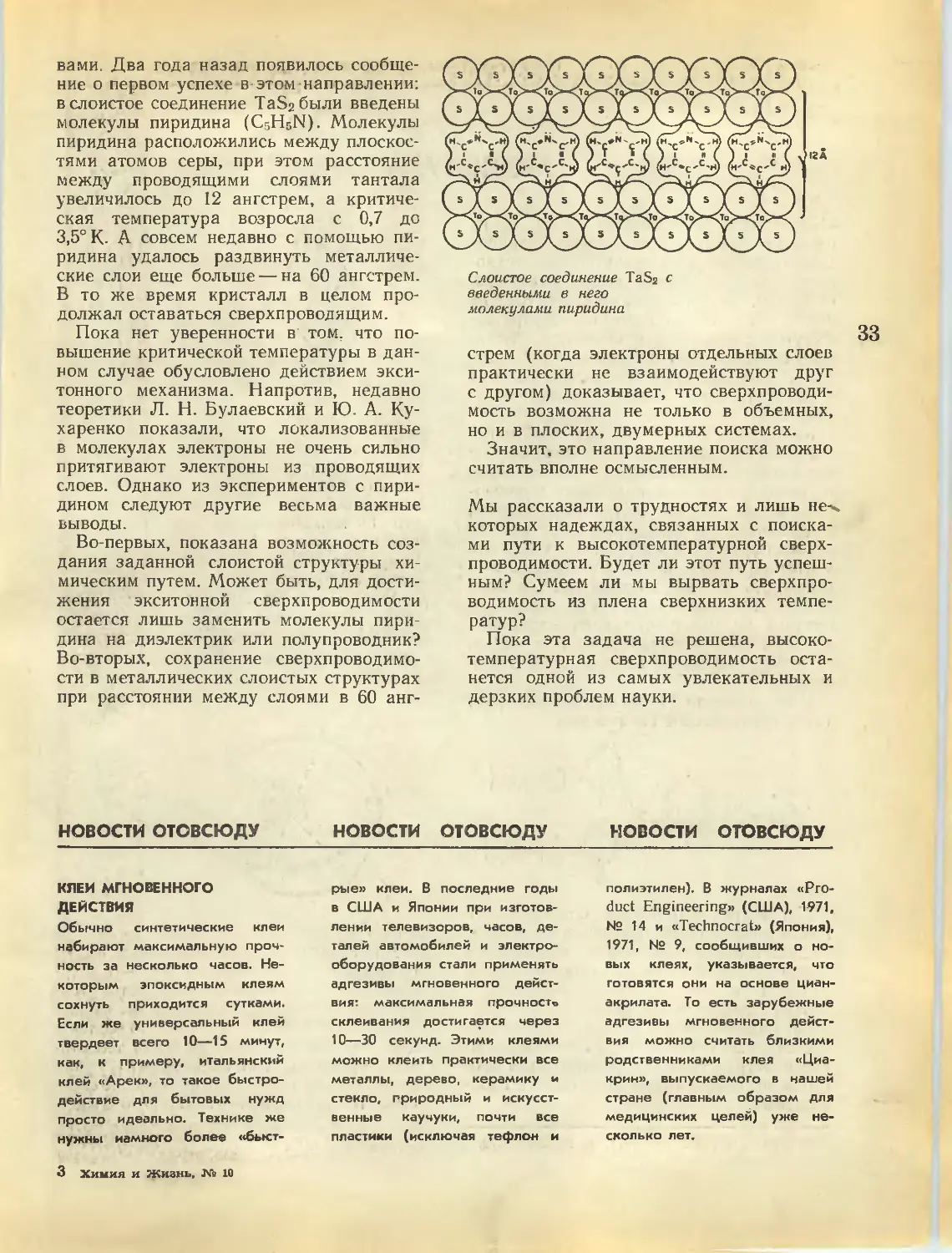

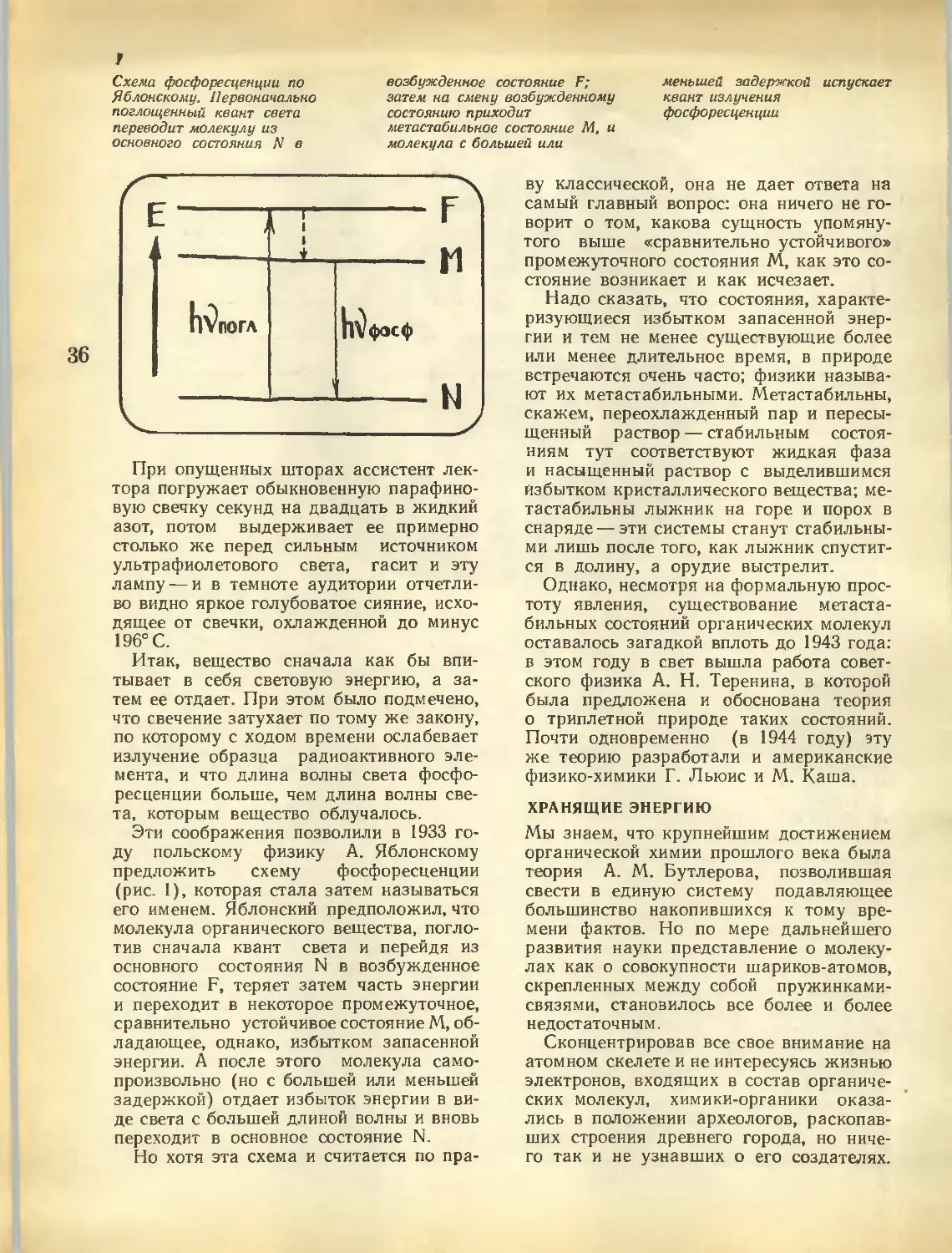

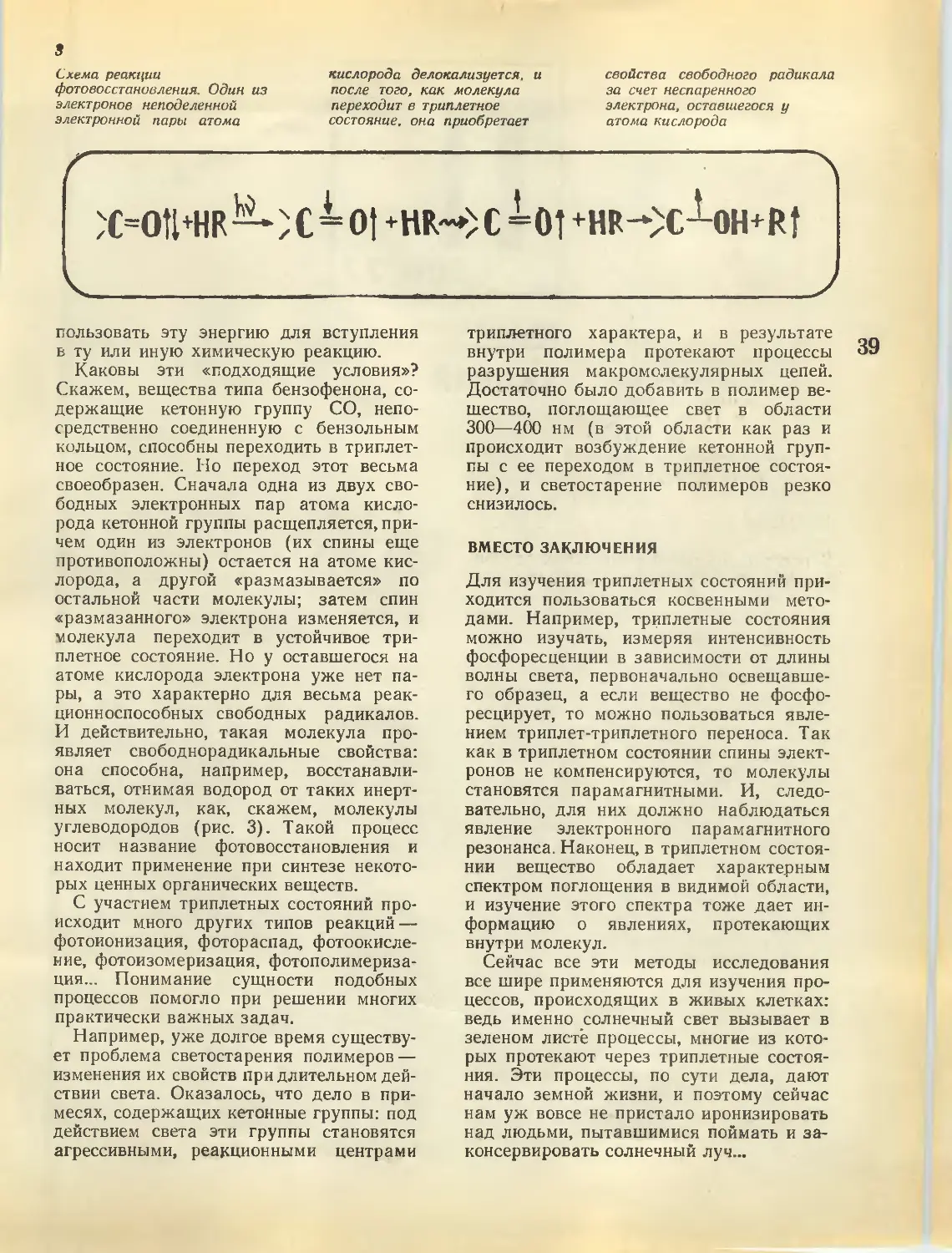

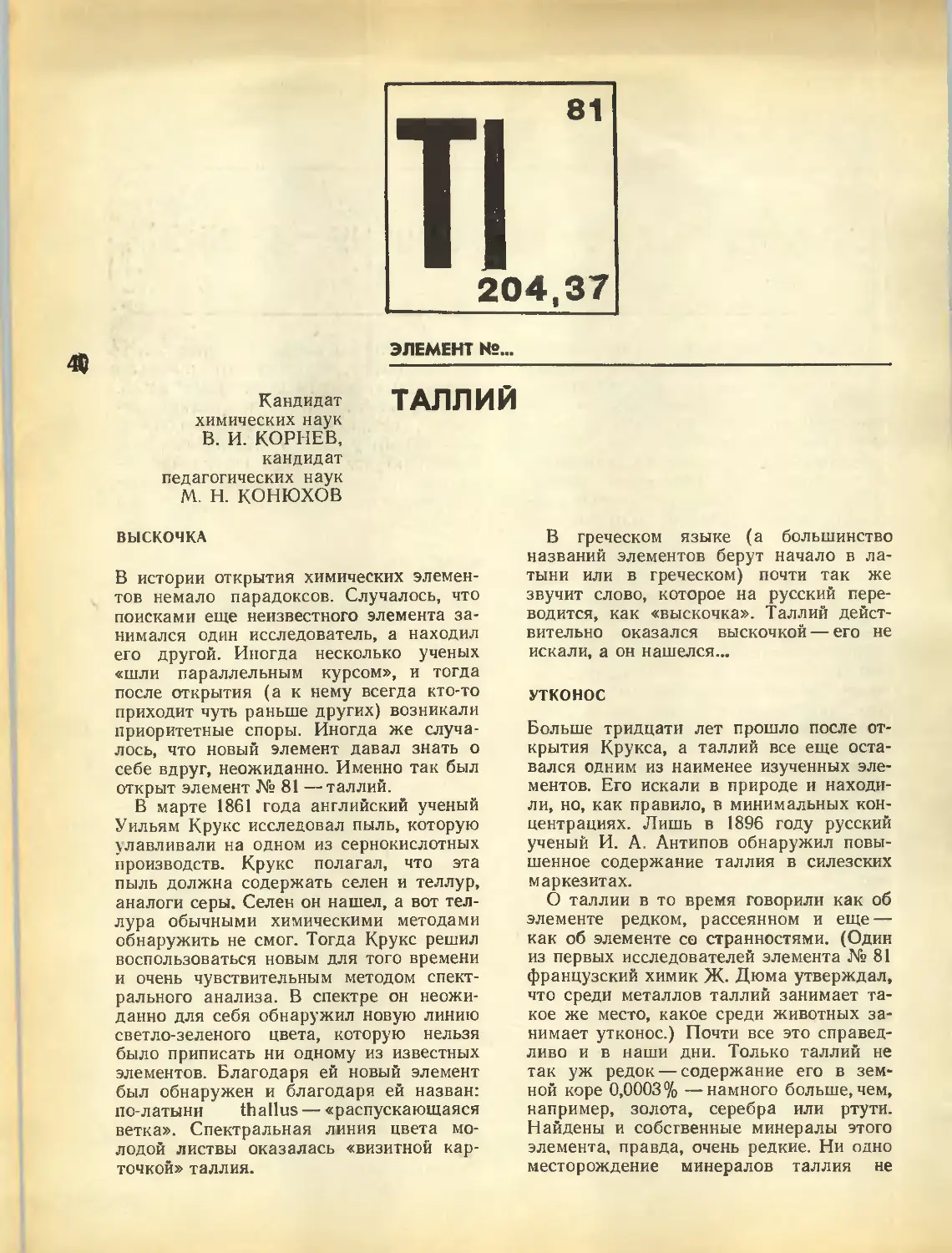

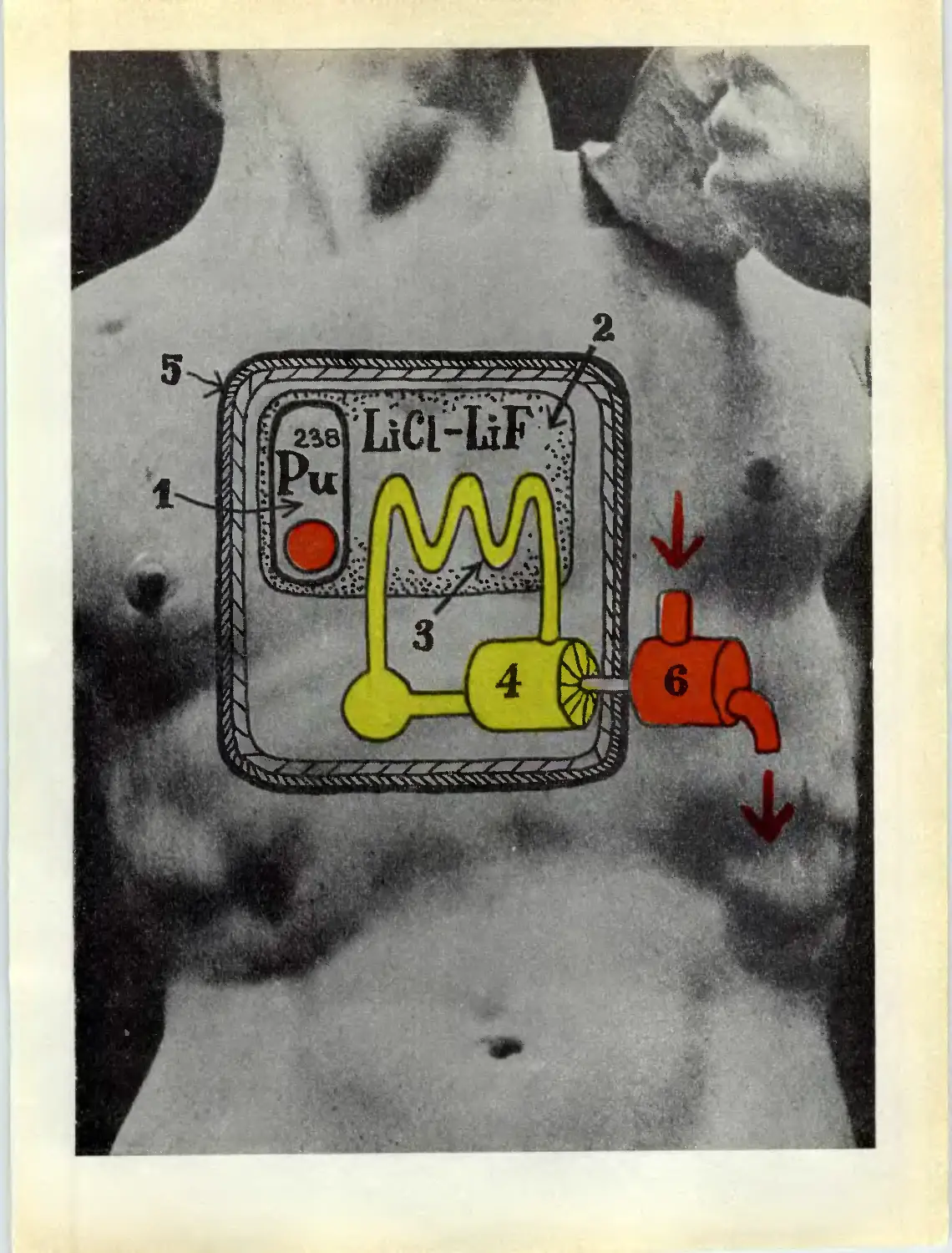

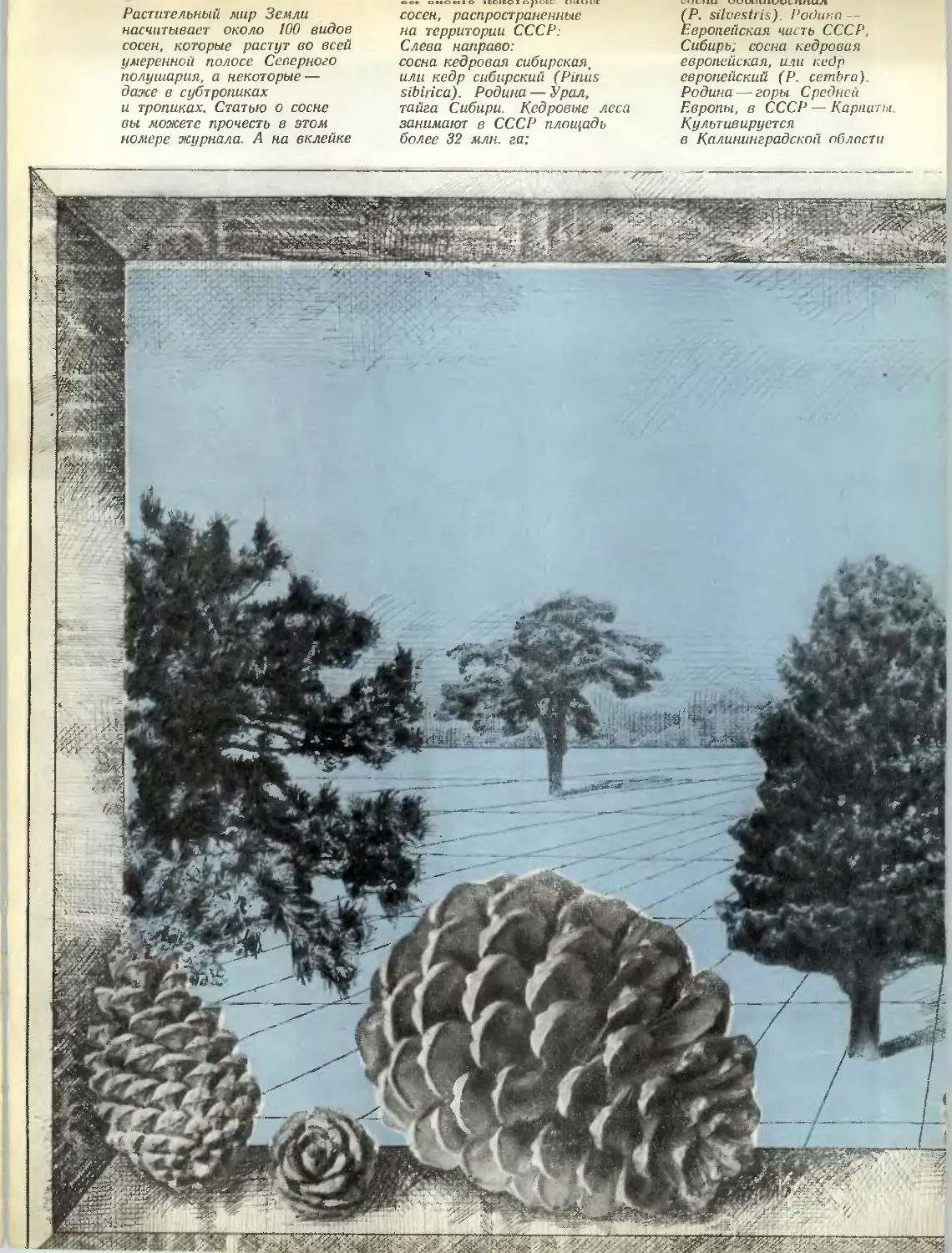

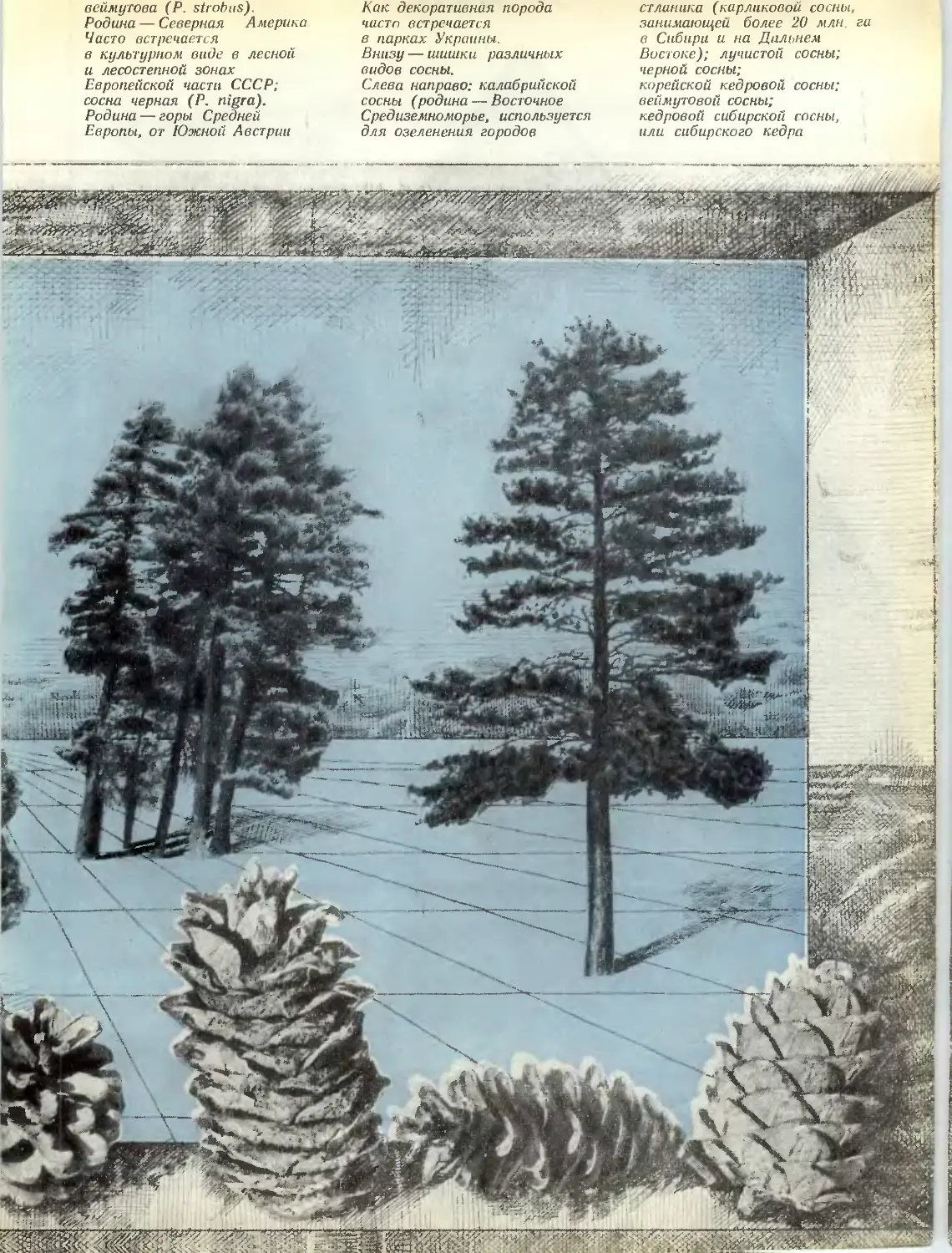

продукции.