Author: Таурит В.Р. Васильев В.Ф..

Tags: отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха в зданиях здания вообще проектирование планирование дизайн части зданий, предназначенные для определенных целей помещения общественные, коммерческие и промышленные здания гражданская архитектура в целом вентиляция учебник

ISBN: 978-5-9227-0096-2

Year: 2008

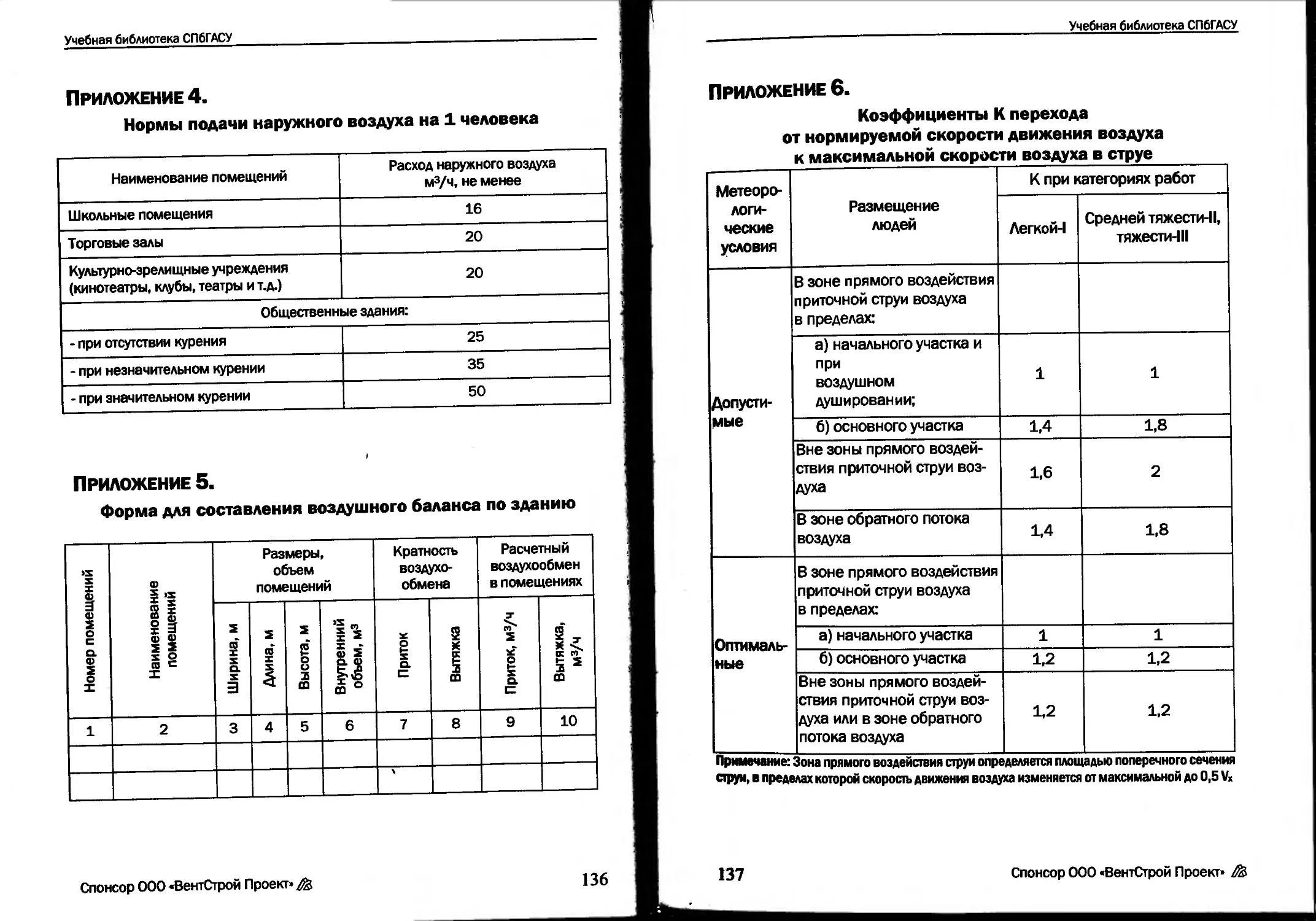

Учебная библиотека СПбГАСУ

Санкт-Петербургский государственный

архитектурно - строительн ы й ун и верситет

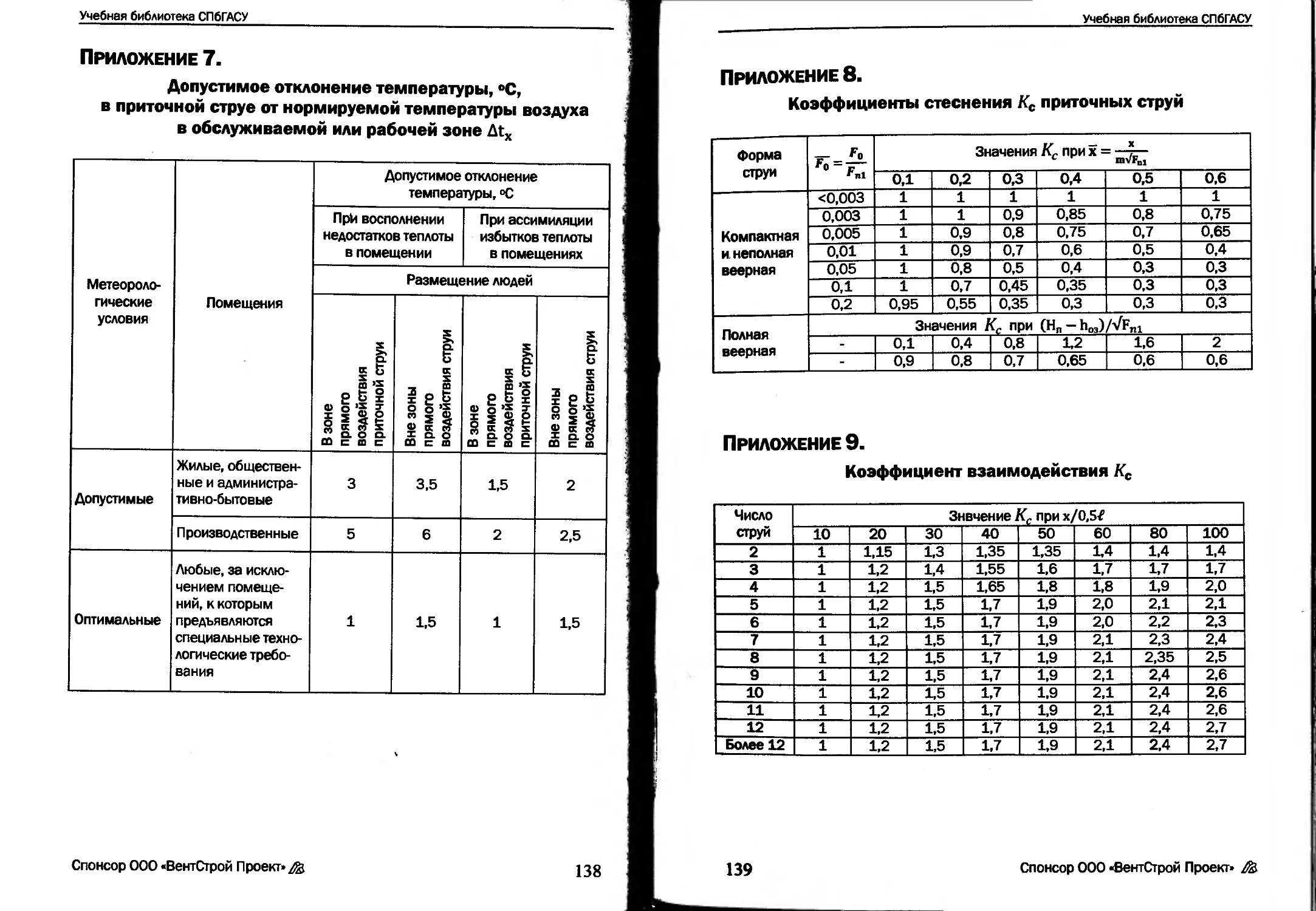

В.Р. Таурит

В.Ф. Васильев

ВЕНТИЛЯЦИЯ

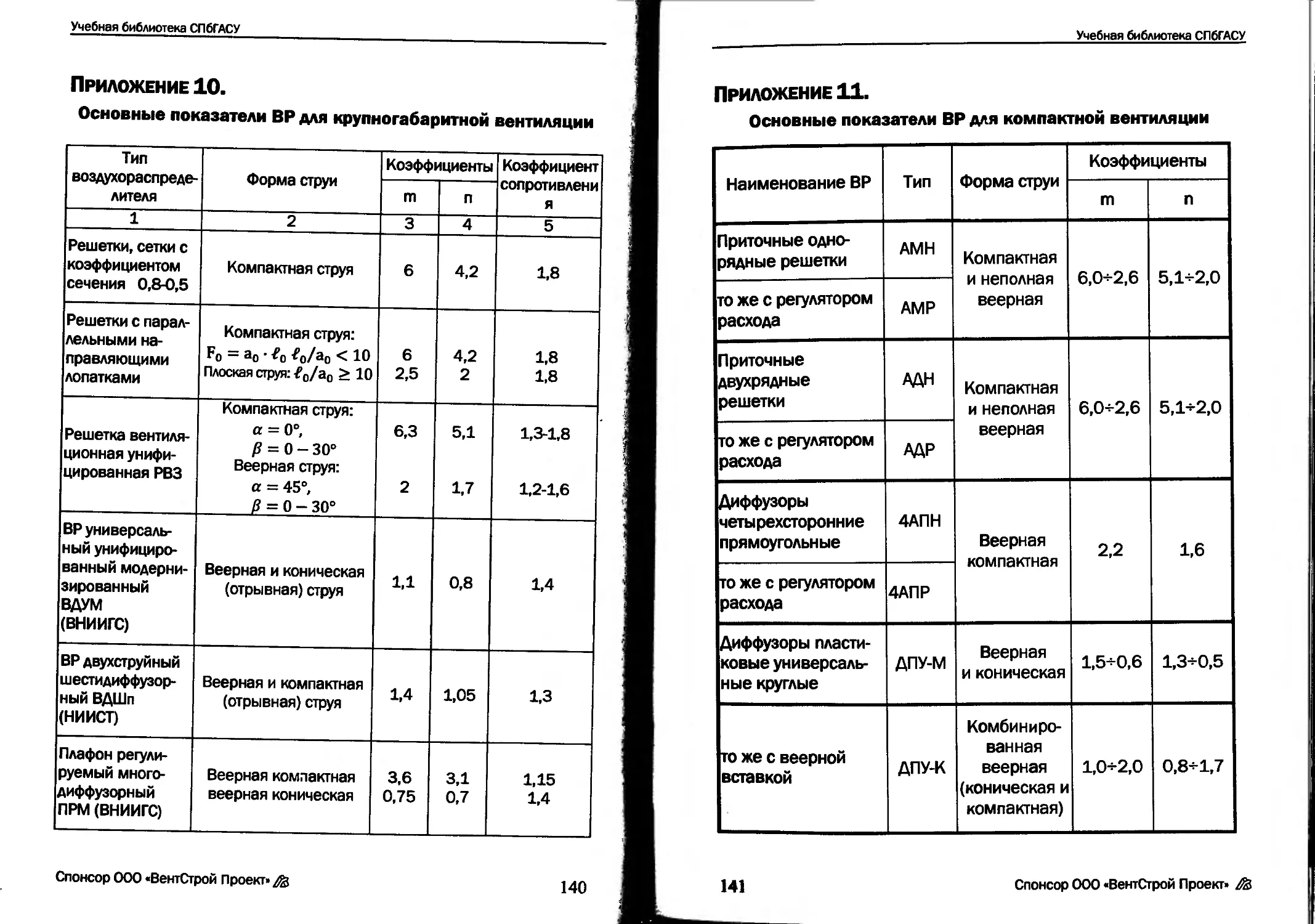

в гражданских зданиях

Проектирование

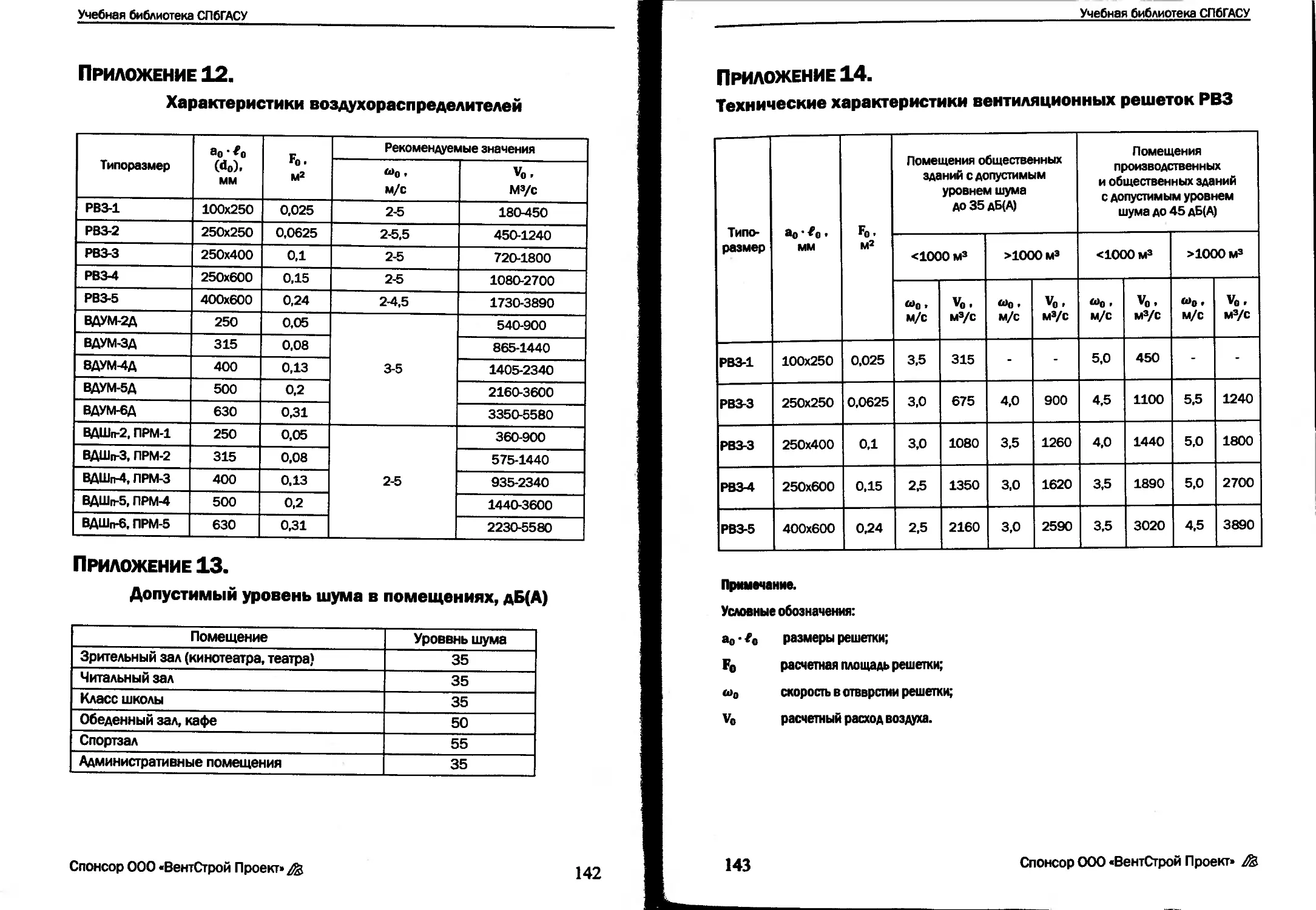

Учебное пособие

«АНТТ-Принт»

Учебная библиотека СП6ГАСУ

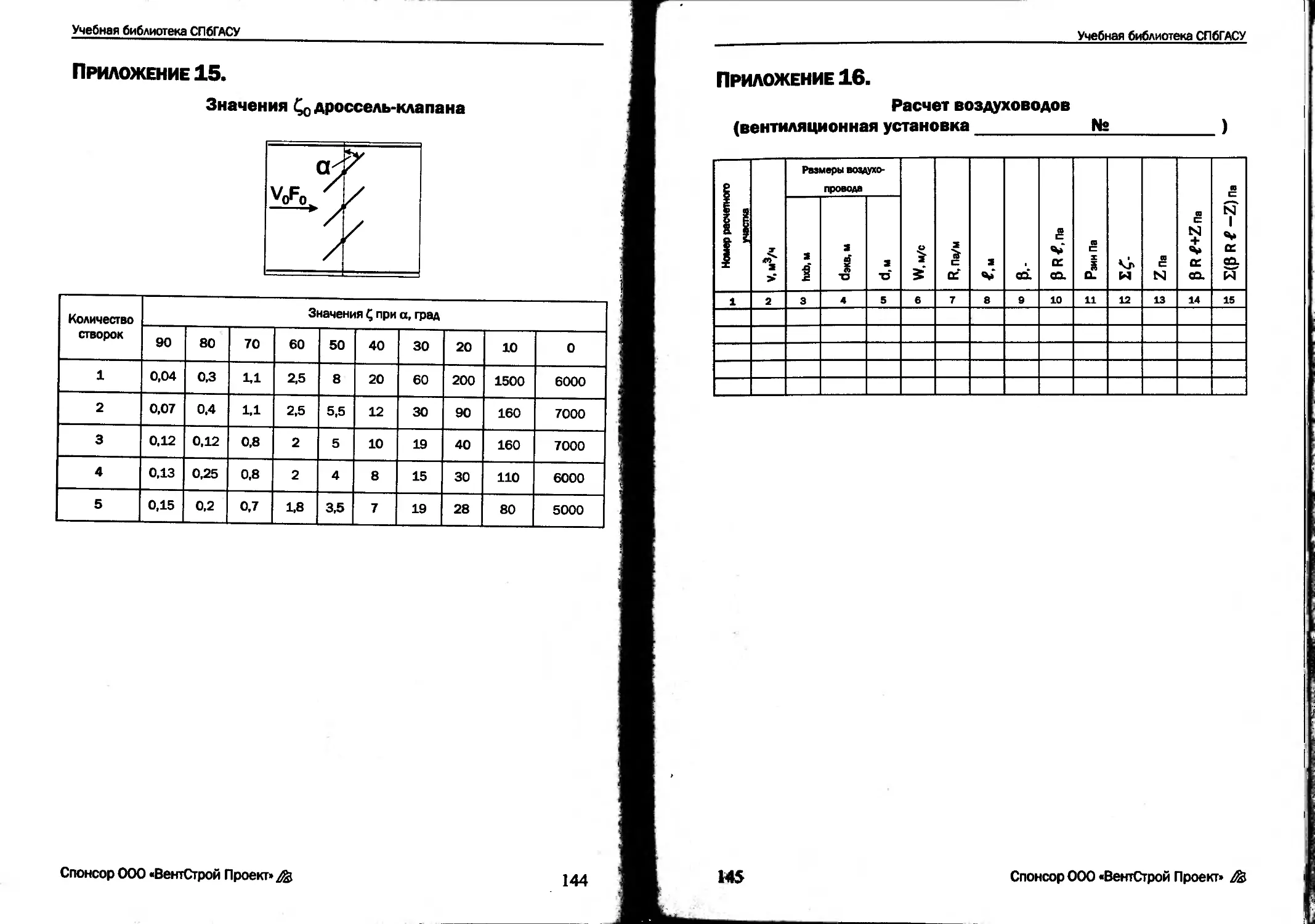

УДК 697.92:721.011:725(0758)

Рецензент: директор «АВОК Северо-Запад», канд. техн, наук Г.А. Смирнова

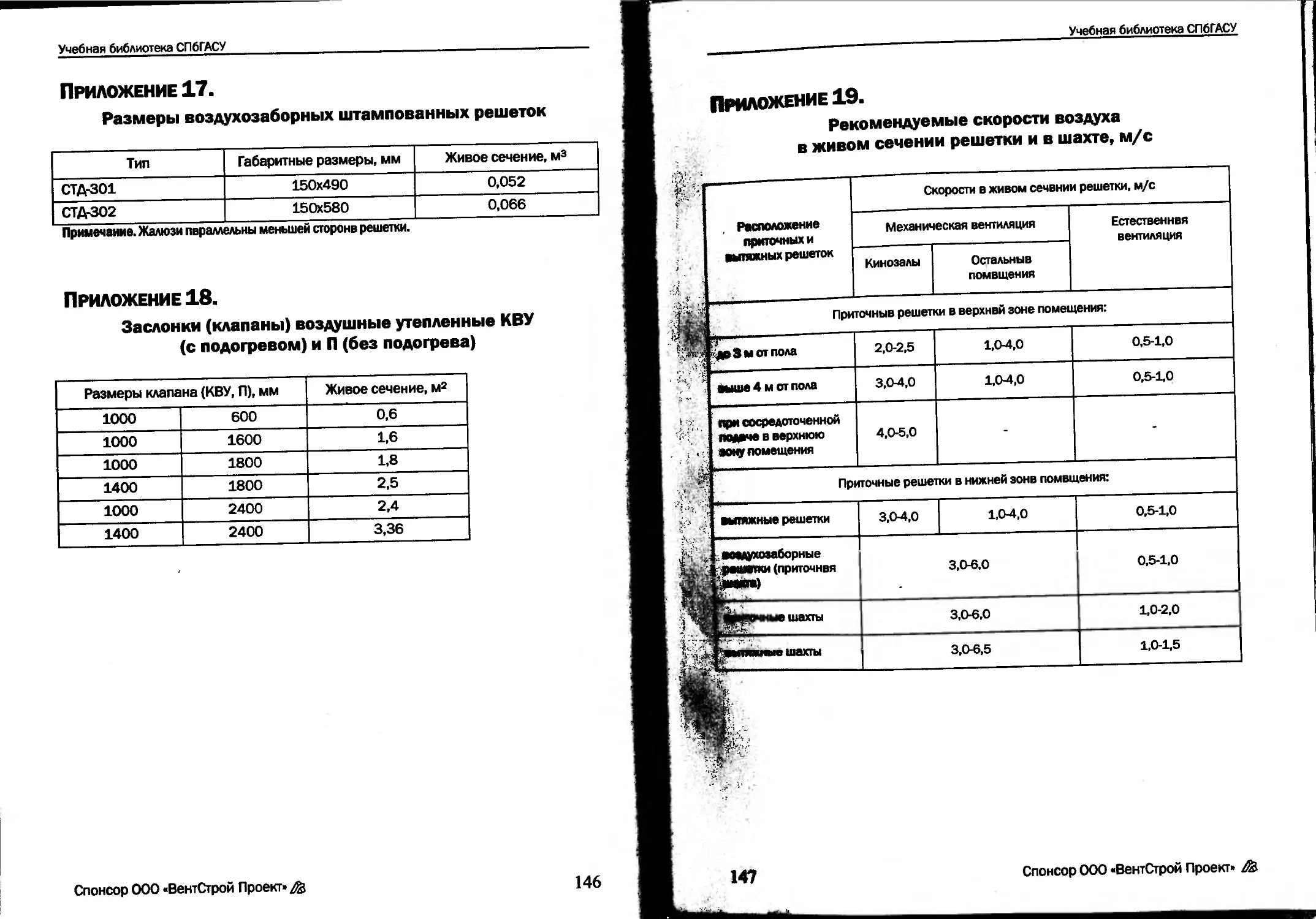

Вентиляция в гражданских зданиях / В.Р.Таурит, В.Ф.Васильев.

Учебное пособие. - СПб: Издательство «АВТТ-Принт»,2О08 г. - 148 с

В предлагаемом учебном пособии излагается содержание процесса

проектирования вентиляции, представленное в обобщенном виде и в

примерах расчета применительно к помещениям гражданских зда-

ний различного назначения. Последнее отличает настоящее издание

от других подобных.

При изложении материала использованы достижения отечественных

и зарубежных специалистов, учтены новые законодательные акты и

нормативные материалы, расширен круг применения нового венти-

ляционного оборудования.

Ученое пособие предназначено для инженерно-технических работ-

ников, начинающих специалистов и студентов специальности «тсп-

логазоснабжение и вентиляция», занимающихся проектированием и

эксплуатацией вентиляции.

Издастся по рекомендации учебно-методического совета

[Др Санкт-Петербургского государственного

gg архитектурно-строительного университета

© В.Р.Таурит, В.Ф.Васильев.

© Издательство «ЛНТТ-Принт»

ISBN 978-5-9227-0096-2

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект-/З1.

Учебная библиотека СПбГАСУ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.............................................5

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ ВЕНТИЛЯЦИИ

ГРАЖДАНСКОГО ЗДАНИЯ.....................................6

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ...................9

2.1. Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего

воздуха..............................................9

2.2. Определение количества вредностей в непроизводственных

помещениях............................................10

3. РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА ДЛЯ ОБЩЕОБМЕННОЙ

ВЕНТИЛЯЦИИ..............................................17

3.1. Определение расхода воздуха на разбавление вредностей.17

3.2. Определение воздухообмена для вспомогательных поме-

щений. Воздушный баланс здания........................22

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ВОЗДУХООБМЕНА В ВЕНТИЛИРУЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ.................23

4.1. Требования к разработке воздухораспределителей.

Приточные вентиляционные струи........................23

4.2. Выбор схемы вентиляции и решения по распределению

и удалению воздуха....................................26

4.2.1. Вентиляция реализующая наклонные

ниспадающие струи.................................26

4.2.2. Вентиляция с применением горизонтально

настилающихся струй...............................2В

4.2.3. Вентиляция вертикальными ниспадающими струями...30

4.2.4 Вентиляция реализующая стесненные струи

(сосредоточенная подача воздуха)................32

4.3. Обеспеченность расчетных схем подачи воздуха и допус-

тимых параметров в обслуживаемой зоне.................34

5. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ВОЗДУХООБМЕНА И ДОПУСТИМЫХ

ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ..........................43

5.1. Расчет воздухообмена в зрительном зале.........43

5.2. Примеры расчета распределения воздуха в помещении.....50

Спонсор ООО .ВентСтрой Проект» /g

Учебная библиотека СПбГАСУ

5.2.1. Способ подачи воздуха наклонными струями.....50

5.2.2 Способ подачи воздуха сверху вертикальными

отрывными струями............................53

6. ТРАССИРОВКА ВОЗДУХОВОДОВ И КОМПОНОВКА

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ....................................57

7. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОЗДУХОВОДОВ...................63

7.1. Общие положения...................................63

7.2. Расчет разветвленных воздуховодов.................67

7.3. Особенности конструирования и расчета воздуховодов

с боковыми решетками...................................70

7.3.1. Приточные воздуховоды с современными

регулируемыми решетками. Пример расчета............70

7.3.2. Вытяжные воздуховоды статического давления.

Пример расчета.....................................85

8. ПОДБОР КРУПНОГАБАРИТНОГО И КОМПАКТНОГО

ВЕНТИЛЯЦИОННГО ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИМЕРЫ ПОДБОРА.............94

8.1. Устройства на заборе наружного воздуха............94

8.2. Воздушные фильтры................................102

8.3. Нагреватели воздуха..............................111

8.4. Шумоглушители....................................119

8.5. Вентиляторы......................................122

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА..................................131

ПРИЛОЖЕНИЯ ...............................................133

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» /й

4

Учебная библиотека СПбГАСУ

Предисловие

Содержание учебного пособия включает все разделы, относящие-

ся к основным этапам выполнения рабочего проекта вентиляции.

При изложении основных разделов дается краткое состояние во-

проса, приводится анализ имеющихся решений и предлагаются ре-

комендации по проектированию. Особое внимание уделено наибо-

лее сложной проблеме, включающей взаимосвязанные вопросы оп-

ределения воздухообмена и его эффективное распределение в по-

мещении. В этом плане использованы последние сведения по про-

гнозированию обеспеченности применяемых схем вентиляции и оп-

ределению допустимых параметров микроклимата в зоне пребыва-

ния человека.

Развитие нашего общества связано с широкой реконструкцией

сравнительно небольших помещений различного назначения. По-

этому в пособии обстоятельно освещены также вопросы конструи-

рования и подбора компактного оборудования для малой вентиля-

ции.

Надеемся, что настоящее пособие поможет начинающим специа-

листам и инженерам овладеть знаниями, необходимыми для пра-

вильного проектирования вентиляции в гражданских зданиях.

Авторы:

д-р техн, наук Таурит В.Р., канд. техн, наук Васильев В.Ф.

Авторы выражают благодарность ООО «ВентСтройПроект» за

спонсорскую помощь в издании этой книги.

5

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» 2Й

Учебная библиотека СПбГАСУ

1. Общие требования к проекту

ВЕНТИЛЯЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ЗДАНИЯ

Состав и объем расчетной

И ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТЕЙ ПРОЕКТА

Расчетная часть проекта представляется в пояснительной записке

и должна содержать указанные ниже разделы.

1. Исходные данные к разработке проекта:

• назначение здания, географическая широта его расположения на

местности, ориентация;

• категория пожарной опасности отдельных помещений и режим

эксплуатации;

• расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха для хо-

лодного, переходного и теплого периодов года;

• сведения об источнике теплоснабжения, месте ввода и параметры

теплоносителя.

2. Основные сведения о проектируемой вентиляции в здании:

• обоснование принятых решений по организации воздухообмена

в помещениях;

• соображение о количестве и месторасположении приточных ка-

мер и вытяжных центров, их конструктивное решение и оборудо-

вание;

• обоснование приточной трассировки и конструктивного устрой-

ства воздуховодов (форма, материал, теплоизоляция и т.п.).

3. Расчет воздухообменов и воздухораспределения

в помещениях, составление воздушного баланса по зданию:

• расчет воздухообменов для основных помещений на ассимиза-

цию тепло- и влаговыделений по трем периодам года [19] с выяв-

лением параметров приточного и внутреннего воздуха, подтвер-

жденных расчетом воздухораспределения (учитывающего аку-

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект»^

6

Учебная библиотека СПбГАСУ

стические требования) и построением процессов изменения па-

раметров воздуха на I-d диаграмме;

• определение потребных расходов подаваемого свежего воздуха

на поддержание в помещениях допустимых концентраций газо-

образных вредностей (СО2);

• расчет воздухообменов по кратности для вспомогательных по-

мещений [19,21];

• обеспечение воздушного баланса (или дисбаланса) по этажам и

зданию согласно [19].

4. Аэродинамический расчет воздуховодов, расчет и подбор

вентиляционного оборудования, включающие:

• аэродинамический расчет воздуховодов с выполнением увязки

потерь давления в воздухораспределительных узлах (на ответв-

лениях тройников, в вентиляционных решетках);

• расчет и подбор воздухозаборных решеток или воздухозаборных

шахт, фильтров, калориферов, вентиляторов, электродвигателей и

утепленных клапанов для приточных установок;

• подбор вентиляционного оборудования (вентиляторов, электро-

двигателей, вытяжных решеток, шахт и т.п.) для вытяжных уста-

новок.

Графическая часть просчета

ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЕРТЕЖИ.

1. Планы этажей, чердака, подвала с нанесенными на них приточ-

ными камерами, вытяжными центрами, воздухозаборными и вы-

тяжными шахтами, вентиляционными каналами, воздухораспре-

делительными устройствами, решетками, оформленными по

ГОСТ [24].

2. Аксонометрические схемы приточных и вытяжных установок.

3. Конструктивные чертежи приточных камер и вытяжных центров.

4. Спецификацию основного вентиляционного оборудования с ука-

занием его типа, габаритов, технических характеристик.

5. Схемы обвязки калориферов трубопроводами теплоснабжений с

указанием запорной и другой арматуры для обезвоздушивания и

опорожнения.

7

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект»zfe

Учебная библиотека СПбГАСУ

Проект должен быть оформлен в соответствии с требованиями и

правилами выполнения текстовой, графической документации и

чертежей инжененрного обеспечения в строительстве [11].

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

8

Учебная библиотека СПбГАСУ

2. Исходные данные

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Первоначальными данными являются архитектурно-строительные

чертежи и принадлежность отдельных помещений здания к категории

по пожарной безопасности. Дополнительными данными для граждан-

ских зданий являются сведения технологического характера (по про-

изводственному процессу, оборудованию, количеству людей и т.д.).

Исходными данными для определения воздухообмена являются:

• расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха;

• количество вредностей, поступающих в помещение;

• взаимодействие режимов работы систем отопления и вентиля-

ции.

2.1 Выбор расчетных параметров наружного

И ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА

Расчетные параметры наружного воздуха устанавливаются в зави-

симости от географической широты расположения объекта. При

проектировании вентиляции в общественных зданиях за расчетные

параметры принимают температуру и теплосодержание по парамет-

рам А для теплого и по параметрам Б для холодного периодов года

[19, 20]. Для переходного периода года, независимо от географиче-

ского расположения объекта, принимаются температура 8°С и теп-

лосодержание 22,5 кДж/кг.

Расчетные параметры внутреннего воздуха для проектирования

вентиляции в общественных зданиях (приложение 1) в холодный и

переходный периоды года нормируются для температуры в пределах

t=18-22°C, для скорости О)в < 0,2 м/с [19].

При выборе этих расчетных параметров воздуха должны учиты-

ваться специальные требования к рассматриваему объекту [21]. В

холодный период года при отсутствии в помещении избытков явной

теплоты температуру воздуха следует принимать минимальную из

допустимых значений [20].

9

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект»

Учебная библиотека СП6ГАСУ

В теплый период года температура воздуха в помещениях при-

нимается не более, чем на 3°С выше расчетной температуры на-

ружного воздуха (по параметрам А), а скорость принимается в

пределах < 0,5 м/с. При этом температура внутреннего воздуха

не должна превыщать 28°С, а для районов с расчетной температу-

рой наружного воздуха 25°С и выше - не более 33°С. При отсут-

ствии в помещении избытков явной теплоты, температура внут-

реннего воздуха принимается равной температуре наружного воз-

духа (по параметрам А), но не менее минимально допустимых

температур [20].

Относительная влажность внутреннего воздуха при отсутствии

специальных требований в помещениях общественных зданий не

нормируется [20].

При выполнении учебного проекта для зрительных залов (киноте-

атров, клубов) с числом посадочных мест более 400, перепад темпе-

ратур между внутренним и наружным воздухом в теплый период

года допускается увеличить до 4°С.

Допустимые концентрации углекислого газа (СОг) в помещении и

в приточном (наружном) воздухе приведены в приложении 2.

Режим работы систем отопления: в зрительном зале кинотеатров и

клубов система отопления на время эксплуатации зала выключается,

в остальных помещениях и зданиях (школы, библиотеки, гостиницы

и т.д.) система отопления работает постоянно, компенсируя тепло-

потери.

2.2 Определение количества вредностей

В НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В общественных зданиях основным источником выделения вред-

ностей (теплоты, влаги, углекислого газа) являются люди. В обеден-

ных залах теплота и влага поступают также от пищи. Дополнитель-

ными источниками поступления теплоты являются электрическое

освещение и механическое оборудование, персональные ЭВМ, а

также солнечная радиация в теплый период года.

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» /£}

10

Учебная библиотека СПбГАСУ

При постоянной работе системы отопления количество теплоты,

поступающей от людей, рассчитывается по формулам:

явная теплота, Вт

Q„ = Чя ’ п (2-1)

полная теплота, Вт

Q = q-n (2.2)

Количество влаги GI1;| , т/ч и углекислого газа, поступивших в по-

мещение от людей:

Овл. = gBJI. • п (2-3)

Gco2 = Всо2"п (2-4)

где qB, q - явные и полные тепловыделения от одного человека, Вт;

gen._ влаговыделения от одного человека, г/ч;

gco2_ количество углекислого газа, выделяемого одним челове-

ком, г/ч;

п - число людей.

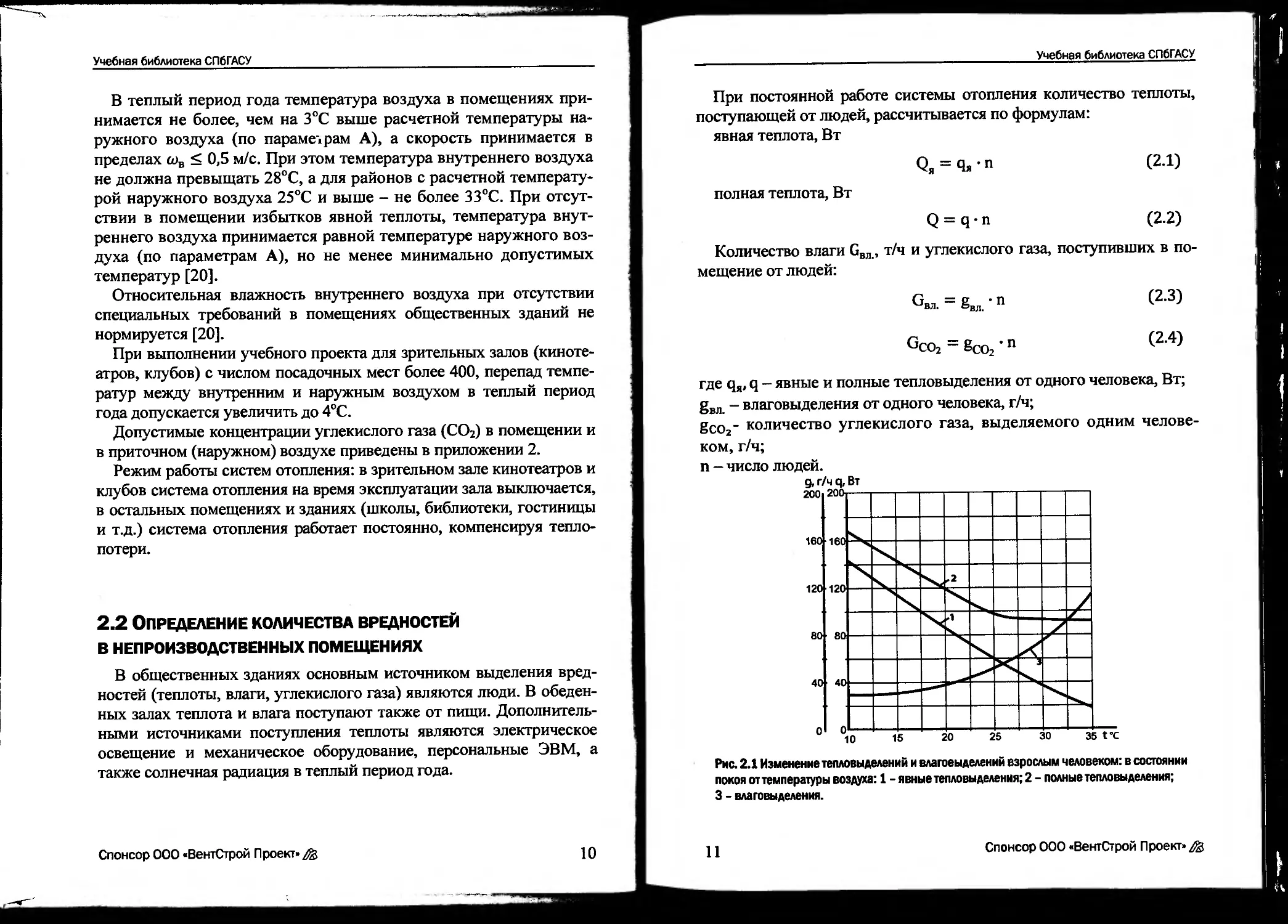

Рис. 2.1 Изменение тепловыделений и влагоеыделений взрослым человеком: в состоянии

покоя от температуры воздуха: 1 - явные тепловыделения; 2 - полные тепловыделения;

3 - влаговыделения.

11

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

Учебная библиотека СПбГАСУ

Данные о выделении вредностей одним человеком в зависимости

от затраченной энергии и температуры воздуха приводятся в прило-

жении 3. Для детей следует принимать 75% теплоты и влаги, выде-

ляемых взрослым человеком. Для удобства определения количества

тепло- и влаговыделений от человека в состоянии покоя (зрительные

залы) на рис. 2.1 представлены соответствующие графические зави-

симости при различных температурах воздуха.

Если в рабочее время система отопления помещения выключается

(зрительные залы), то в тепловом балансе учитываются теплопотери

через ограждающие конструкции. При расчетной температуре воз-

духа в помещении для вентиляции эти теплопотери определяются:

Для холодного периода года

пвент. _ QnoT.(tB.x - tH.OT.)

Чпот.х “ . _ .

гв.от. ^н.от.

где ^в.х - внутренняя температура воздуха в помещении для проек-

тирования вентиляции, °C;

tBOT. - внутренняя температура воздуха в помещении для проекти-

рования отопления, °C;

1н.от. ~ расчетная наружная температура воздуха для проектирования

отопления (параметры Б);

QnoT._ теплопотери помещением при tB от (принимаются по проек-

ту «Отопление»), Вт.

Для переходного периода года

(2.6)

1-В.ОТ. ^н.от.

гДе ^в.п, tH.n - соответственно внутренняя и наружная расчетные

температуры воздуха в переходный период.

В обеденных залах к вредностям, выделяющимся от посетителей

и обслуживающего персонала следует прибавлять количество вред-

ностей, поступающих в помещение при остывании горячей пищи.

Тогда:

избыток явной теплоты, Вт

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект»

12

Учебная библиотека СПбГАСУ

Qh36.a Чя • П + Чя, ’ Hi + Qn.rn» (2.7)

избыток полной теплоты, Вт

Qh36. = Ч + 41 ’ ni + Qnv (2-8)

количество влаги, г/ч

^вл. = ёвл. ' П + ёвл.1 ' П1 + ^ГП» (2-9)

количество углекислого газа, г/ч

Ссо2 = 8со2 ‘n + ёсо21 ’ п1» (2.10)

где qHi, qx - соответственно явные и полные тепловыделения ра-

ботником общественного питания;

gM1, gco2i _ соответственно выделение влаги и углекислого газа

одним официантом;

nt - количество обслуживающего персонала в обеденном зале, ко-

торое принимается из расчета обслуживания одним официантом 20

обедающих;

Q„ гп, Qrn ~ явные и полные теплвыделения при остывании горячей

пищи в обеденном зале.

Данные о выделении вредностей обедающими и обслуживаемым

персоналом приведены в приложении 3.

Полные тепловыделения от горячей пищи, Вт

Qrn = 0,28g • сср • (tH - tK) • n • т"1, (2.11)

где g - средняя масса блюд, приходящихся на одного обедающего, кг;

Сср _ средняя теплоемкость блюд, входящих в состав обеда, кДж/кг °C;

tH, tK - средняя температура блюд, поступающих в обеденный зал и

в момент потребления соответственно, °C;

п - число посадочных мест;

13

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

Учебная библиотека СПбГАСУ

т - продолжительность приема пищи одним посетителем: для ресто-

ранов - 1 ч., для кафе - без самообслуживания - 0,5.„О,7 ч., с само-

обслуживанием - 0,3 ч.

Принимается: g = 0,85 кг , сср = 3,35 кДж/кг°С , tH = 70°С ,

tK = 40°С. Тогда

Qrn = 23,9 • п • т'1 (2.12)

Явные тепловыделения, выделяемые горячей пищей, Вт

Q«.rn = 0,67 • Qrn (2.13)

Выделение влаги при остывании пищи, г/ч.

Grn = 0,33 3,6 • Qrn 103/1гп (2.14)

Теплосодержание 1 кг остывающей пищи 1гп = 2600кДж/кг. То-

гда в численном выражении

Grn = 0,46 • Qrn. (2.15)

Теплопоступления от осветительных приборов, Вт суммарной

мощностью N0CB, кВт определяются по формуле

Qoc = 103.Noc.Tln. (2.16)

Доля теплоты, поступающей в помещение т]п = 0,4 — 0,7 для лю-

минисцентных ламп и т]п = 0,8 — 0,9 для ламп накаливания.

Теплопоступления от механического оборудования, приводимого

в действие электродвигателем, Вт

Qwex = Ю3 Ny • т)п ' По» (2.17)

где Ny - установочная мощность двигателя, кВт;

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» /й

14

Учебная библиотека СПбГАСУ

г)п = 0,7 — 1,0 - коэффициент использования установочной мощно-

сти;

т]0 = 0,5 — 1,0 - коэффициент одновременности работы двигателей.

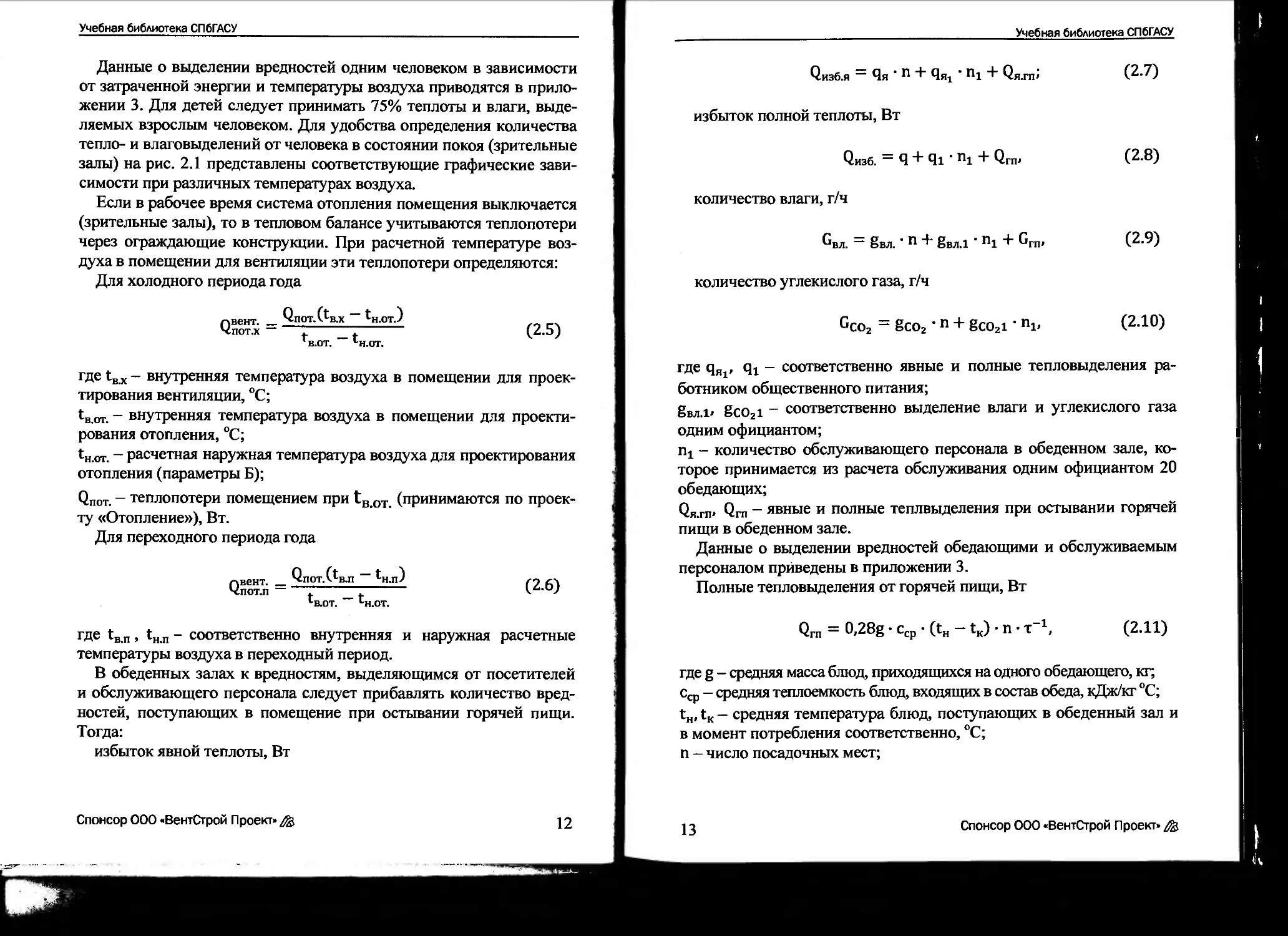

Количество теплоты, Вт (кДж/ч) проникающее в помещение через

остекленные поверхности за счет солнечной радиации в инженер-

ных расчетах можно определять [1,6] по формуле

Qxhc. = Чост. * F' Л ’ Р» (2.18)

где F - площадь остекленной поверхности, м2;

Чост. ~ количество теплоты, воспринятое 1 м2 остекленной поверхно-

сти, Вт/м2. Зависит от географической широты расположения объек-

та. Значения в таблице 2.1 учитывают также материал и конст-

руктивные особенности переплета.

т] - поправочный коэффициент, учитывающий характер остекления:

при двойном остеклении в раздельных переплетах т)=1; то же, при

двойном остеклении в одном переплетет] =1,15; при одинарном ос-

теклении Т]=1,45.

Р - поправочный коэффициент, учитывающий уменьшение теплопо-

ступлений за счет затенения стекол. Принимается: при устройстве

наружных козырьков - 0,05; при внутреннем зашторивании окон -

0,4; при установке солнцезащитных жалюзи - 0,3-0,56.

Таблица 2.1 Количество тепла, вносимого солнечной радиацией через вертикальное

остекление с двойными раздельными переплетами и бесчердачные покрытия, Вт/мг

Ориентация по странам света Окна с деревянными переплетами Окна с металлическими переплетами

35° 45° 55° 65» 35» 45» 55° 65»

Юг 129 146 146 170 164 187 187 211

Юго-Восток и Юго-Запад 99 129 146 170 129 164 187 211

Восток и Запад 146 146 170 170 187 187 199 211

Северо-Восток н Северо-Запад 76 76 76 70 94 94 94 94

Плоское бесчердачное покрытие

23 21 17 14 - - - -

15

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» /й

Учебная библиотека СПбГАСУ

Теплопоступления от солнечной радиации через бесчердачное по-

крытие в обычные (по тепловому режиму) помещения, Вт

Qc.n. Чп ' ^п»

(2.19)

где Fn - площадь покрытия, м2;

qn - количество теплоты, вносимого солнечной радиацией на 1 м2

поверхности покрытия Вт/м2. Принимается при географической

широте 35°, 45°, 55° и 65°, соответственно 23, 21, 17,5 и 14 (Таб-

лица 2.1). При наличии чердака qn=6 Вт/ м2.

Теплопоступления от солнечной радиации учитываются в теп-

лый период года при расчетной температуре наружного воздуха

выше 10°С,

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» ffg.

16

Учебная библиотека СПбГАСУ

3. Расчет воздухообмена

ДЛЯ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

3.1 Определение расхода воздуха на разбавление

вредностей

Для обеспечения допустимых значений нормируемых параметров

воздуха в обслуживаемой зоне помещений для которых количество

подаваемого воздуха должно выявляться (согласно СНиП) расчет-

ным путем, воздухообмен следует определять из условий ассимиля-

ции избыточных вредностей (теплоты, влаги и СОг). Поскольку в

помещениях гражданских зданий основной вредностью являются

избытки явной теплоты, определение расхода воздуха G, кг/ч перво-

начально должно основываться на обеспечении нормируемой тем-

пературы внутреннего воздуха в теплый, переходный и холодный

периоды года:

3,6 QH36.h

G“" Кэ cp(t03 - tnp)'

(3-1)

где Сизб.я ~ избытки явной теплоты, Вт;

ср - массовая теплоемкость воздуха кДж/кг °C;

t0-3i ~ tnp = 1о.з. ~ to = ^0 ~ рабочая разность температур воздуха: в

зоне пребывания людей (обслуживаемой или рабочей зоне) и при-

точного воздуха, °C;

Кэ - коэффициент эффективности воздухообмена:

tyx ^пр

^о.з ~' tnp

(3.2)

Здесь tyx - температура воздуха, удаляемого из помещения, °C.

Согласно уравнению (3.1), чем выше Кэ, тем требуется меньший

воздухообмен для обеспечения нормируемых параметров воздуха.

Поэтому коэффициент Кэ по санитарно-гигиеническим условиям в

помещении должен отражать степень совершенства организации

17

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект»

Учебная библиотека СПбГАСУ

воздухообмена. Он был назван коэффициентом эффективности воз-

духообмена.

В помещениях гражданских зданий избытки теплоты образуются

от небольших по мощности источников, конвективные потоки от

которых, как правило, не соизмеримы по скорости с вентиляцион-

ными течениями. В этом случае градиент температуры по высоте по-

мещения должен быть незначительным, а величина коэффициента Кэ

в уравнении (3.2) должна приближаться к единице. При этом темпе-

ратура воздуха, уходящего из помещения практически будет соответ-

ствовать температуре внутреннего воздуха, т.е. tB = t03 = tyx. По-

следующие исследования подтвердили это положение.

По результатам исследования вентиляции помещений в которых

схема движения воздуха устанавливается приточными струями, бы-

ли получены следующие значения коэффициента Кэ для основных

способов подачи воздуха (при типовом решении по удалению воз-

духа):

• струями, истекающими в направлении к ОЗ под углом (рис. 4.7, а)

с высоты не выше 4 мКэ = 1,15-1,0;

с высоты более 4 мКэ=1,05-1,0.

• сверху-вниз струями

настилающимися (рис. 4.7, б) Кэ = 1,05-0,95

вертикальными коническими (рис. 4.8,а) Кэ = 1,05-1,0

• струями, затухающими вне ОЗ (рис. 4.8, б) (сосредоточенная по-

дача) Кэ = 1,0.

Соотношение полученных значений коэффициента воздухо-

обмена с распределением локальных значений температуры в

объеме обслуживаемой зоны еще не установлено. Поэтому счи-

тается, что для необустроенных помещений с традиционной

геометрией и формой, характерными тепло- и влаговыделениями

воздухообмен можно определить при значении Кэ=1, т.е. по

уравнению

п _ 3,6 Циэб.я

^вент. “ л . \ »

tnpj

Температура воздуха в помещении tB, °C нормируется по перепа-

дам года и принимается по п. 2.1 пособия и приложению 1.

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» 2Й

18

Учебная библиотека СПбГАСУ

Следует отметить, что в производственных помещениях (цехах)

в которых конвективные потоки по мощности (скорости, массе)

соизмеримы с вентиляционными потоками, значения коэффици-

ента 10=1,3... 1,9, что следует учитывать при расчете возду-

хообмена.

Температура приточного воздуха на входе в помещение tnp (t0), °C

принимается:

в теплый период года при необработанном наружном воздухе,

имеющего температуру Овент.» с учетом его нагрева в вентиляторе и

сети:

t-пр = О.вент. + > (3.4)

где Atc принимается согласно СНиП [19]. Для зрительных залов

Atc = 0,5 - 0,7°С;

в холодный и переходный периоды года tnp обосновывается сани-

тарно-гигиенической оценкой тепловых ощущений человеком по

данным СНиП [19]. Для этого по методике п.4.3 рассчитываются

отклонения температуры и скорости от расчетных значений при

входе в обслуживаемую зону на оси потока. Последние не должны

превышать допустимых значений (приложения 6, 7). Используется

метод последовательных приближений при задаваемой температуре

tnp для определения воздухообмена по уравнению (3.3).

За расчетный воздухообмен для механической вентиляции при-

нимается наибольшая величина из трех периодов года, если запре-

щен естественный приток наружного воздуха в теплый период года,

а при использовании естественного притока - максимальная вели-

чина из холодного и переходного периодов года.

Воздухообмен для механической вентиляции может быть рассчи-

тан по теплому периоду года (с проверкой расхода воздуха, требуе-

мого для переходного периода), если во время работы вентиляции

отопление отключается (например, зрительные залы) или запроек-

тировано постоянно действующее дежурное отопление. Теплый пе-

риод года, как правило, также является расчетным при больших из-

бытках явной теплоты за счет воздействия солнечной радиации.

19

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa.

Учебная библиотека СПбГАСУ

Количество наружного воздуха, подаваемого на разбавление газо-

образных вредностей Gx, кг/ч, в частности СО2 , в гражданских зда-

ниях

Г - GC°2

Хв — ХПр

гДе Хв и Хпр ~ предельно допустимая концентрация СО2 в помеще-

нии и фоновая в наружном воздухе, г/кг (приложение 2).

Воздухообмен в помещении без естественного проветривания,

определенный по (3.5) должен быть не менее GHap, кг/ч, определен-

ного по формуле

GHap = V • р • п, (3.6)

где v - расход наружного воздуха на одного человека, м3/ч-чел. При пре-

бывании людей в помещении непрерывно до 3 ч. v=20 м3/ч-чел. Для от-

дельных помещений гражданских зданий v=60 м3/ч чел. [19];

р - плотность наружного воздуха, кг/м3;

п - число людей в помещении.

Для проектирования вентиляции принимается максимальный воз-

духообмен GnpoeK, кг/ч, определенный по формулам (3.3), (3.5) и

(3-6).

При применении рециркуляции воздуха в холодный период года

количество воздуха, забираемого из помещения Gpe4, кг/ч

^рец GnpoeK GHap

где GHap - максимальный воздухообмен из (3.5) и (3.6), кг/ч.

При известном проектном воздухообмене GnpoeK (соответствую-

щий ему период года - расчетный) для нерасчетного периода года

температура приточного воздуха tnp°C

_ 3,6 • Q„3fj я

гпр - Ч G

ер ипроек

(3.7)

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

20

Учебнея библиотека СПбГАСУ

Если проектный воздухообмен GnpoeK определен по холодному

или переходному периоду года, следует уточнить температуру воз-

духа в помещении в теплый период

, 3,6 • Qh36.h

*в ~ 4ip + . G

ер ^проек

При известном проектном воздухообмене, для всех периодов года

с помощью I — d диаграммы (см. п. 5.1 пособия) выявляют относи-

тельную влажность воздуха в помещении.

В системах вентиляции при необработанном наружном возду-

хе, относительная влажность внутреннего воздуха при больших

влаговыделениях может превысить допустимые значения, рег-

ламентируемые для влажных помещений. Для таких помещений

при определении проектного воздухообмена используется гра-

фо-аналитический метод расчета с применением I — d диаграм-

мы. Для теплого периода года расход воздуха GnpoeK, кг/ч

г — Gbji

проек dB - dnp сз1°)

или

3,6 • QH36

^проек ~ i _ I ' (3.11)

*в *пр

где dB и 1в - влагосодержание, г/кг и теплосодержание, кДж/кг внут-

реннего воздуха;

dnp и 1пр - влагосодержание, г/кг и теплосодержание, кДж/кг при-

точного воздуха.

В (3.10) и (3.11) параметры приточного воздуха dnp и 1пр опреде-

ляются на пересечении луча процесса = 3,6 (2ИЗб/Свл, проведен-

ного из точки состояния внутреннего воздуха с линией влагосодер-

жания наружного воздуха dH.

21

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

Учебная библиотека СПбГАСУ

3.2 Определение воздухообмена для вспомогательных

помещений. Воздушный баланс здания

Для вспомогательных помещений гражданских зданий различного

назначения СНиП рекомендует определять воздухообмен по прито-

ку и вытяжке по укрупненным показателям. К числу последних от-

носится кратность воздухообмена, которая соотносится с расходом

воздуха, м3/ч следующим образом:

VBeHT = k-Vn, (3.12)

где Vn — объем помещения, м3;

к - кратность воздухообмена по СниП, зависящая от назначения по-

мещения, 1/ч.

При использовании в расчетах показателя расхода воздуха на

один характерный источник выделения вредности расход возду-

ха, м3/ч

^вент = ^Вент * п» (3.13)

где vBeHT - удельный расход воздуха на один источник вредно-

сти, м3/ч на ист.;

п - число источников.

Результаты определения воздухообменов по притоку и вытяжке

для всех помещений сводятся в таблицу (приложение 5) с целью вы-

явления воздушного баланса по зданию. В общественных и админи-

стративно-бытовых зданиях в холодный период года следует обес-

печить баланс между приточной и вытяжной вентиляцией с искусст-

венным побуждением воздуха. Положительный дисбаланс требуется

обеспечить в зданиях, расположенных в районах с расчетной темпе-

ратурой наружного воздуха в холодный период минус 40°С и ниже

[19]. Недостающий расход воздуха следует подавать в места (кори-

доры, вестибюль, фойе и др.), расположенные вблизи помещений, в

которых предусматривается отрицательный дисбаланс по механиче-

ской вентиляции.

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» /й

22

Учебная библиотека СПбГАСУ

4. Обоснование решения

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУХООБМЕНА

В ВЕНТИЛИРУЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ

4.1 Требования к разработке воздухораспределителей.

Приточные вентиляционные струи

В помещениях гражданских зданий количество вредностей,

поступающих от характерных источников, и их соотношение

может изменяться в достаточно широких пределах. Чаще всего в

помещении преобладают избытки явной теплоты. В этом случае

при температуре приточного воздуха значительно ниже темпе-

ратуры воздуха в помещении, приточная струя должна обладать

большой эжекционной способностью смешиваться с окружаю-

щим теплым воздухом. Наличие такого свойства струи позволя-

ет снизить проектный воздухообмен и обеспечивает комфортные

тепловые ощущения в обслуживаемой зоне.

При выделении в помещении гражданского здания значитель-

ного количества вредных газообразных веществ (редко - пыли)

скорость в струе не может быть снижена за счет смешения с ок-

ружающим воздухом, так как в обслуживаемую зону должен по-

ступать свежий, незагрязненный воздух. Это обстоятельство, а

также различия в геометрии и размерах вентилируемого объекта,

а следовательно различие и в аэродинамических требованиях, а

также акустические требования должны учитываться при изы-

скании эффективных воздухораспределителей с целью воздейст-

вия на процесс формирования расчетных параметров в приточ-

ной струе.

Изложенное выше предопределило направление развития тех-

ники конструирования воздухораспределителей за последние

десятилетия.

При борьбе с избытками явной теплоты широко используются

воздухораспределители, образующие разнообразные струи, от-

носящиеся к группе рассеянных приточных струй. Эжекционная

способность этих струй возрастает за счет увеличения площади

23

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект»/gj

Учебная библиотека СПбГАСУ

взаимодействия струи с окружающим, более теплым, воздухом

помещения. При этом входящий в помещение поток разделяется

на ряд более мелких струй. К ним относятся струи веерного и

пучкового типа. По этому принципу разработаны воздухорас-

пределители (ВР) веерного типа с различными центральными

углами а истечения потока (рис. 4.1, а). При а < 180° образуется

неполная веерная струя. Пучковые параллельно истекающие

струи образуются при выходе из перфорированных поверхно-

стей (решеток, панелей, воздуховодов). При истекании воздуха

из небольших отверстий (d0 = 3 ... 10 мм) самостоятельно разви-

вающиеся мелкие струйки (при шаге t>4d0) также обладают

большой эжекционной способностью.

Изложенные принципы были задействованы при разработке

современных воздухораспределителей. Их производительность в

среднем составляет: 500-6000 м3/ч при вентиляции объемных

помещений (крупногабаритная вентиляция [15]) и 50-500 м3/ч

при вентиляции небольших помещений (компактная вентиляция

[3,4, 5]).

Современные помещения ВР могут образовывать различные

струи, которые при изменении избытков явной теплоты в помеще-

нии могут соответственно изменять динамику формирования в них

полей скоростей и температур. В некоторых ВР используются мето-

ды взаимодействия струй с экраном или отдельных истекающих

струй друг с другом, что обеспечивает снижение скорости потока на

входе в помещение. В этом случае расширяются возможности при-

менения воздухораспределителя и для помещений с выделением га-

зообразных вредностей.

Современные воздухораспределители образуют следующие ха-

рактерные струи, которые используются в объемных и небольших

помещениях гражданских зданий (приложение 11):

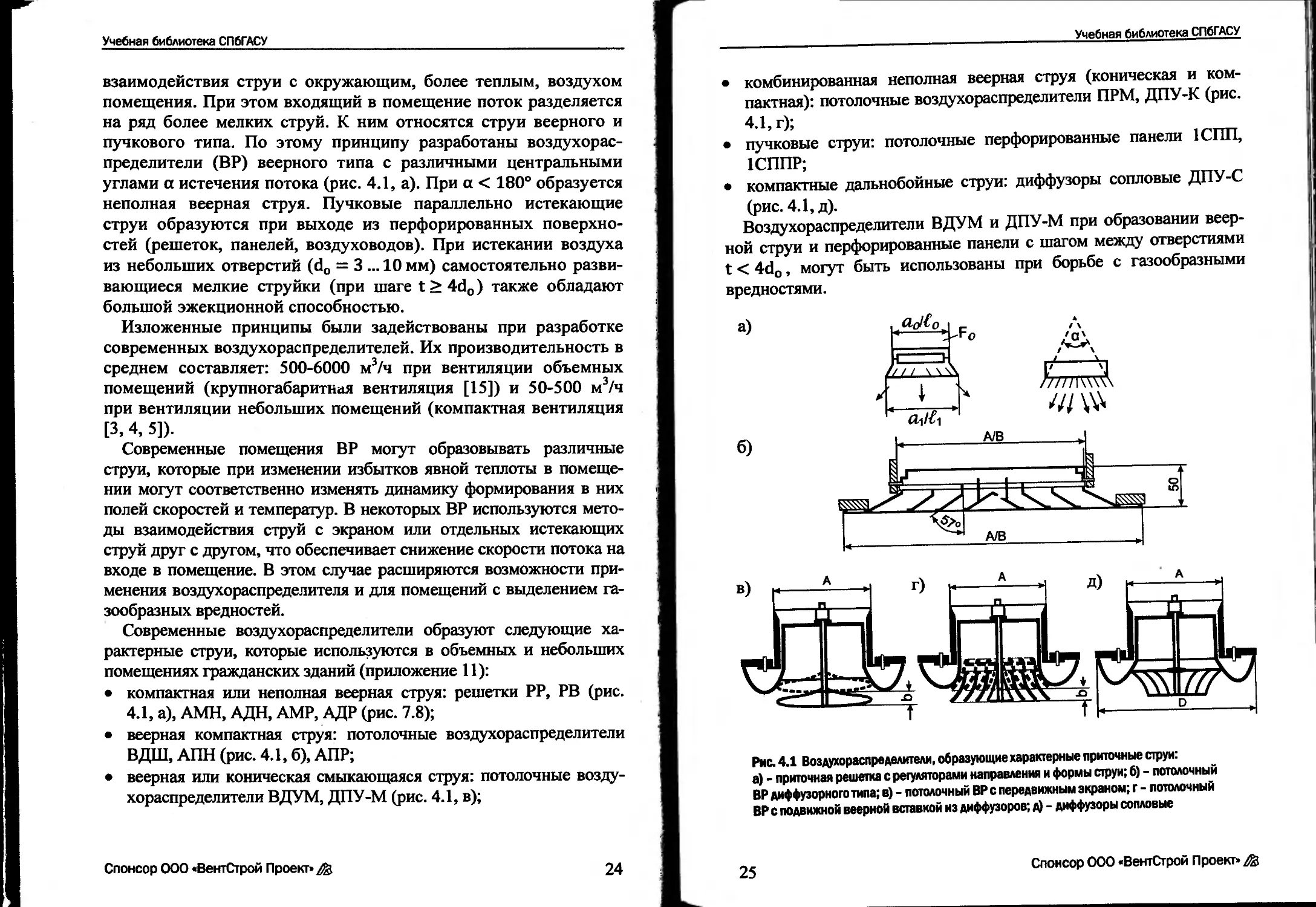

• компактная или неполная веерная струя: решетки РР, РВ (рис.

4.1, а), АМН, АДН, АМР, АДР (рис. 7.8);

• веерная компактная струя: потолочные воздухораспределители

ВДШ, АПН (рис. 4.1, б), АПР;

• веерная или коническая смыкающаяся струя: потолочные возду-

хораспределители ВДУМ, ДПУ-М (рис. 4.1, в);

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» 2Й

24

Учебная библиотека СПбГАСУ

• комбинированная неполная веерная струя (коническая и ком-

пактная): потолочные воздухораспределители ПРМ, ДПУ-К (рис.

4.1, г);

• пучковые струи: потолочные перфорированные панели 1СПП,

1СППР;

• компактные дальнобойные струи: диффузоры сопловые ДПУ-С

(рис. 4.1, д).

Воздухораспределители ВДУМ и ДПУ-М при образовании веер-

ной струи и перфорированные панели с шагом между отверстиями

t < 4d0, могут быть использованы при борьбе с газообразными

вредностями.

а)

б)

Рис. 4.1 Воздухораспределители, образующие характерные приточные струи:

а) - приточная решетка с регуляторами направления и формы струи; 6) - потолочный

ВР диффузорного типа; в) - потолочный ВР с передвижным экраном; г - потолочный

ВР с подвижной веерной вставкой из диффузоров; д) - диффузоры сопловые

25

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

Учебная библиотека СПбГАСУ

4.2 Выбор схемы вентиляции и решения

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И УДАЛЕНИЮ ВОЗДУХА

При выполнении проекта вентиляции особое внимание должно быть

обращено на обоснование решения по организации воздухообмена в по-

мещении, так как санитарно-гигиенические и экономические показатели

системы вентиляции во многом зависят от качества распределения пода-

ваемого воздуха в обслуживаемой зоне (ОЗ).

Так как при проектировании вентиляции в помещениях гражданских

зданий воздухообмен рассчитывается на обеспечение нормируемых пара-

метров, усредненных по объему, свежий воздух целесообразно подавать в

ОЗ из верхней зоны. В большинстве случаев реализуется вентиляция по

схеме «сверху-вниз-вверх». Реже применяется комбинированная вытяжка

с удалением части воздуха из нижней зоны.

4.2.1 Вентиляция реализующая

НАКЛОННЫЕ НИСПАДАЮЩИЕ ПОТОКИ

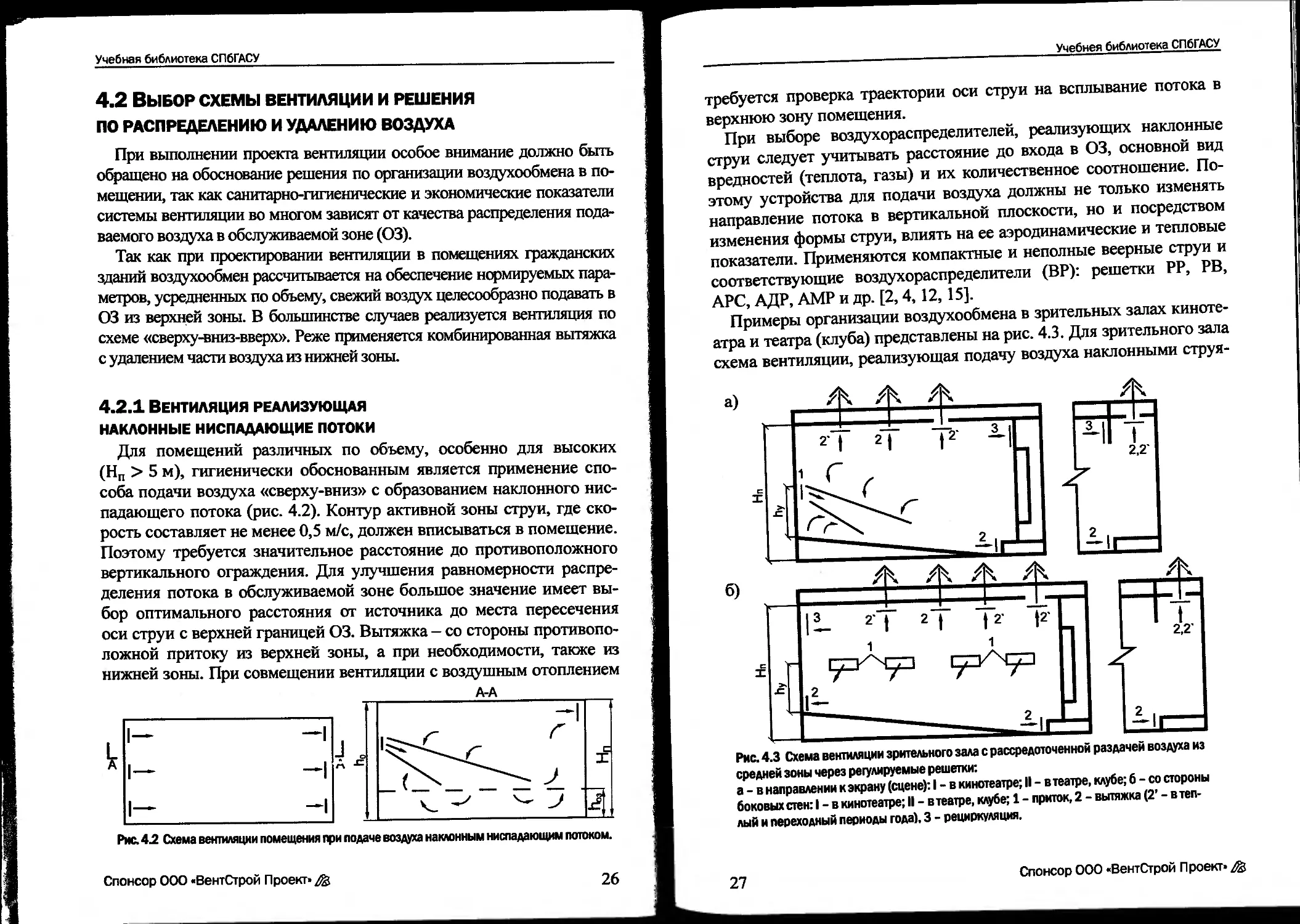

Для помещений различных по объему, особенно для высоких

(Нп > 5 м), гигиенически обоснованным является применение спо-

соба подачи воздуха «сверху-вниз» с образованием наклонного нис-

падающего потока (рис. 4.2). Контур активной зоны струи, где ско-

рость составляет не менее 0,5 м/с, должен вписываться в помещение.

Поэтому требуется значительное расстояние до противоположного

вертикального ограждения. Для улучшения равномерности распре-

деления потока в обслуживаемой зоне большое значение имеет вы-

бор оптимального расстояния от источника до места пересечения

оси струи с верхней границей ОЗ. Вытяжка - со стороны противопо-

ложной притоку из верхней зоны, а при необходимости, также из

нижней зоны. При совмещении вентиляции с воздушным отоплением

Рис. 42 Схема вентиляции помещения при подаче воздуха наклонным ниспадающим потоком.

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» /й

26

Учебнея библиотека СПбГАСУ

требуется проверка траектории оси струи на всплывание потока в

верхнюю зону помещения.

При выборе воздухораспределителей, реализующих наклонные

струи следует учитывать расстояние до входа в ОЗ, основной вид

вредностей (теплота, газы) и их количественное соотношение. По-

этому устройства для подачи воздуха должны не только изменять

направление потока в вертикальной плоскости, но и посредством

изменения формы струи, влиять на ее аэродинамические и тепловые

показатели. Применяются компактные и неполные веерные струи и

соответствующие воздухораспределители (ВР): решетки РР, РВ,

АРС, АДР, АМР и др. [2,4,12,15].

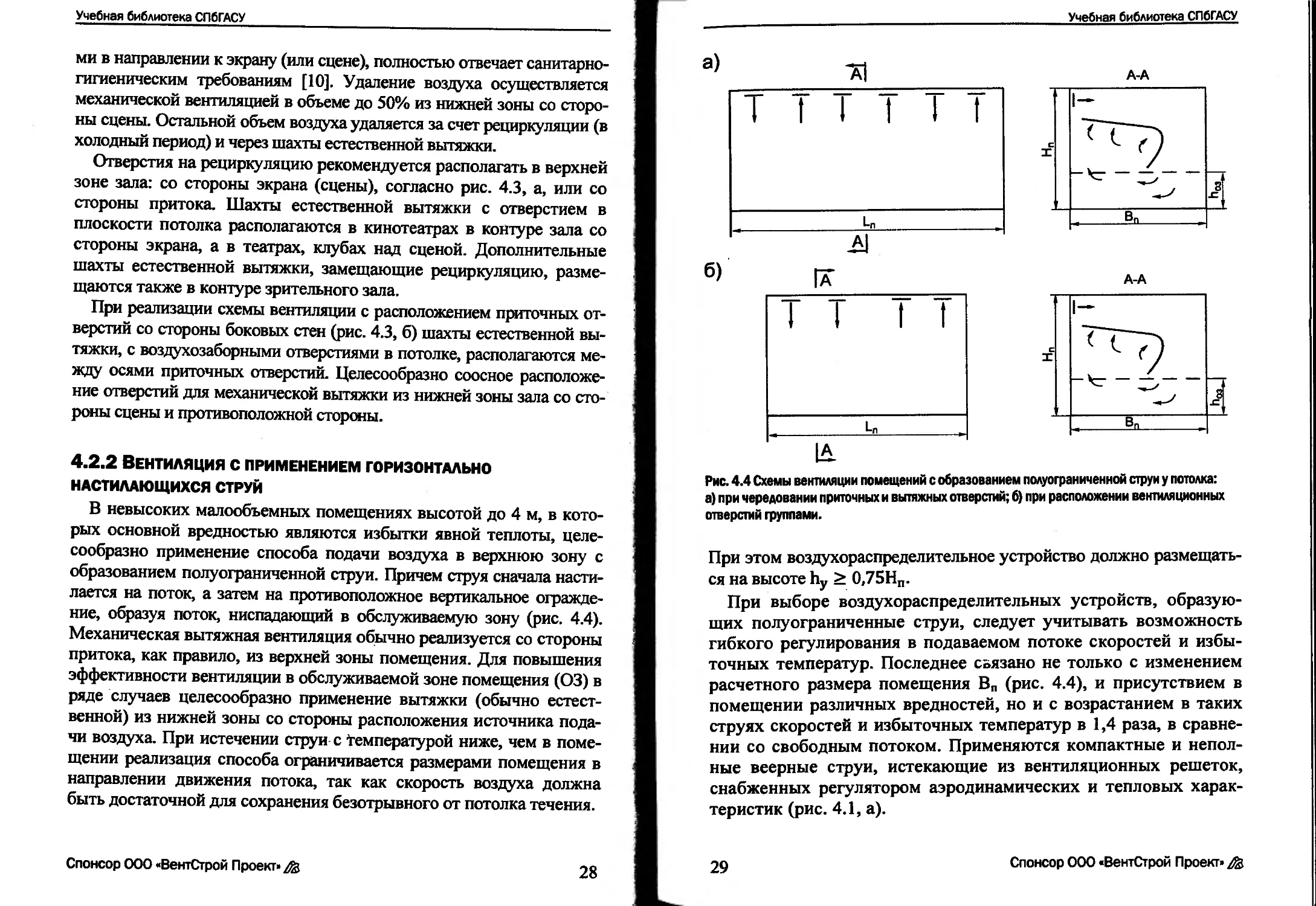

Примеры организации воздухообмена в зрительных залах киноте-

атра и театра (клуба) представлены на рис. 4.3. Для зрительного зала

схема вентиляции, реализующая подачу воздуха наклонными струя-

а)

Рис. 4.3 Схема вентиляции зрительного зала с рассредоточенной раздачей воздуха из

средней зоны через регулируемые решетки:

а - в направлении к экрану (сцене): I - в кинотеатре; II - в театре, клубе; б - со стороны

боковых стен: I - в кинотеатре; II - в театре, клубе; 1 - приток, 2 - вытяжка (2* - в теп-

лый и переходный периоды года), 3 - рециркуляция.

27

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

Учебная библиотека СПбГАСУ

ми в направлении к экрану (или сцене), полностью отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям [10]. Удаление воздуха осуществляется

механической вентиляцией в объеме до 50% из нижней зоны со сторо-

ны сцены. Остальной объем воздуха удаляется за счет рециркуляции (в

холодный период) и через шахты естественной вытяжки.

Отверстия на рециркуляцию рекомендуется располагать в верхней

зоне зала: со стороны экрана (сцены), согласно рис. 4.3, а, или со

стороны притока. Шахты естественной вытяжки с отверстием в

плоскости потолка располагаются в кинотеатрах в контуре зала со

стороны экрана, а в театрах, клубах над сценой. Дополнительные

шахты естественной вытяжки, замещающие рециркуляцию, разме-

щаются также в контуре зрительного зала.

При реализации схемы вентиляции с расположением приточных от-

верстий со стороны боковых стен (рис. 4.3, б) шахты естественной вы-

тяжки, с воздухозаборными отверстиями в потолке, располагаются ме-

жду осями приточных отверстий. Целесообразно соосное расположе-

ние отверстий для механической вытяжки из нижней зоны зала со сто-

роны сцены и противоположной стороны.

4.2.2 Вентиляция с применением горизонтально

НАСТИЛАЮЩИХСЯ СТРУЙ

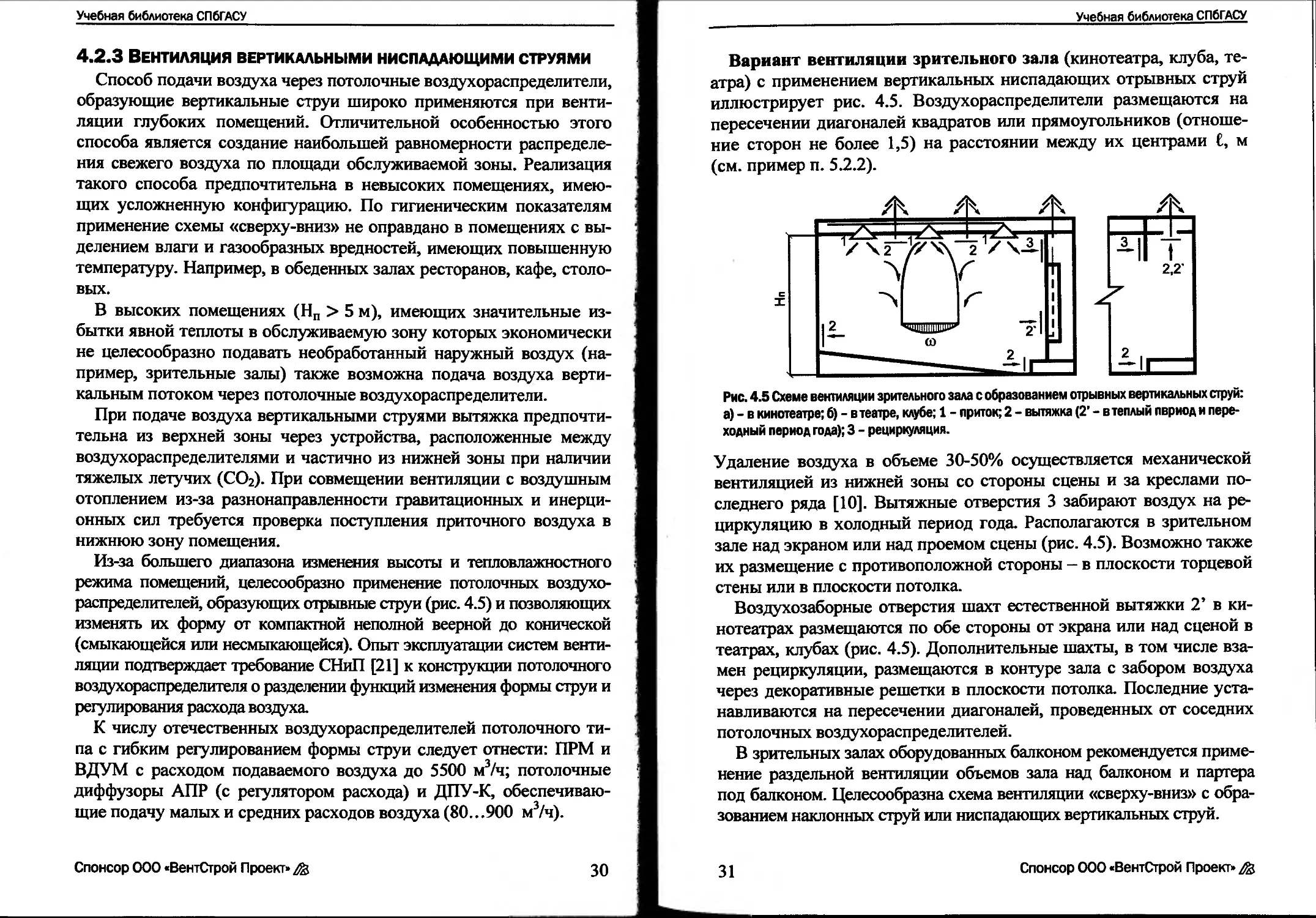

В невысоких малообъемных помещениях высотой до 4 м, в кото-

рых основной вредностью являются избытки явной теплоты, целе-

сообразно применение способа подачи воздуха в верхнюю зону с

образованием полуограниченной струи. Причем струя сначала насти-

лается на поток, а затем на противоположное вертикальное огражде-

ние, образуя поток, ниспадающий в обслуживаемую зону (рис. 4.4).

Механическая вытяжная вентиляция обычно реализуется со стороны

притока, как правило, из верхней зоны помещения. Для повышения

эффективности вентиляции в обслуживаемой зоне помещения (ОЗ) в

ряде случаев целесообразно применение вытяжки (обычно естест-

венной) из нижней зоны со стороны расположения источника пода-

чи воздуха. При истечении струи с температурой ниже, чем в поме-

щении реализация способа ограничивается размерами помещения в

направлении движения потока, так как скорость воздуха должна

быть достаточной для сохранения безотрывного от потолка течения.

Спонсор ООО «ВенгСтрой Проект» 2Й

28

Учебная библиотека СПбГАСУ

Рис. 4.4 Схемы вентиляции помещений с образованием полуограниченной струи у потолка:

а) при чередовании приточных и вытяжных отверстий; б) при расположении вентиляционных

отверстий группами.

При этом воздухораспределительное устройство должно размещать-

ся на высоте hy > 0,75Нп.

При выборе воздухораспределительных устройств, образую-

щих полуограниченные струи, следует учитывать возможность

гибкого регулирования в подаваемом потоке скоростей и избы-

точных температур. Последнее связано не только с изменением

расчетного размера помещения Вп (рис. 4.4), и присутствием в

помещении различных вредностей, но и с возрастанием в таких

струях скоростей и избыточных температур в 1,4 раза, в сравне-

нии со свободным потоком. Применяются компактные и непол-

ные веерные струи, истекающие из вентиляционных решеток,

снабженных регулятором аэродинамических и тепловых харак-

теристик (рис. 4.1, а).

29

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

Учебная библиотека СПбГАСУ

4.2.3 Вентиляция вертикальными ниспадающими струями

Способ подачи воздуха через потолочные воздухораспределители,

образующие вертикальные струи широко применяются при венти-

ляции глубоких помещений. Отличительной особенностью этого

способа является создание наибольшей равномерности распределе-

ния свежего воздуха по площади обслуживаемой зоны. Реализация

такого способа предпочтительна в невысоких помещениях, имею-

щих усложненную конфигурацию. По гигиеническим показателям

применение схемы «сверху-вниз» не оправдано в помещениях с вы-

делением влаги и газообразных вредностей, имеющих повышенную

температуру. Например, в обеденных залах ресторанов, кафе, столо-

вых.

В высоких помещениях (Нп > 5 м), имеющих значительные из-

бытки явной теплоты в обслуживаемую зону которых экономически

не целесообразно подавать необработанный наружный воздух (на-

пример, зрительные залы) также возможна подача воздуха верти-

кальным потоком через потолочные воздухораспределители.

При подаче воздуха вертикальными струями вытяжка предпочти-

тельна из верхней зоны через устройства, расположенные между

воздухораспределителями и частично из нижней зоны при наличии

тяжелых летучих (СОг). При совмещении вентиляции с воздушным

отоплением из-за разнонаправленности гравитационных и инерци-

онных сил требуется проверка поступления приточного воздуха в

нижнюю зону помещения.

Из-за большего диапазона изменения высоты и тепловлажностного

режима помещений, целесообразно применение потолочных воздухо-

распределителей, образующих отрывные струи (рис. 4.5) и позволяющих

изменять их форму от компактной неполной веерной до конической

(смыкающейся или несмыкающейся). Опыт эксплуатации систем венти-

ляции подтверждает требование СНиП [21] к конструкции потолочного

воздухораспределителя о разделении функций изменения формы струи и

регулирования расхода воздуха.

К числу отечественных воздухораспределителей потолочного ти-

па с гибким регулированием формы струи следует отнести: ПРМ и

ВДУМ с расходом подаваемого воздуха до 5500 м3/ч; потолочные

диффузоры АПР (с регулятором расхода) и ДПУ-К, обеспечиваю-

щие подачу малых и средних расходов воздуха (80...900 м3/ч).

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

30

Учебная библиотека СПбГАСУ

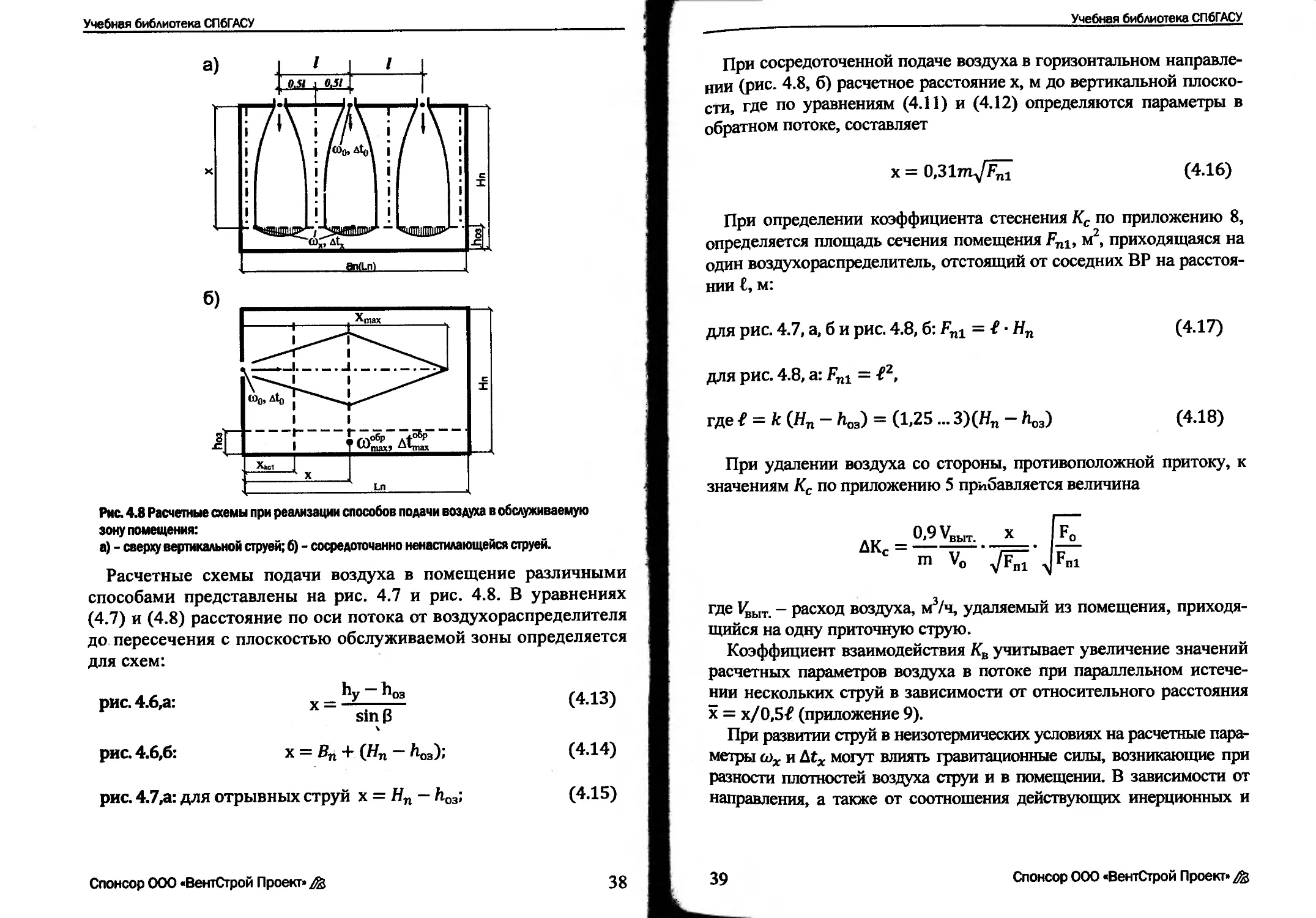

Вариант вентиляции зрительного зала (кинотеатра, клуба, те-

атра) с применением вертикальных ниспадающих отрывных струй

иллюстрирует рис. 4.5. Воздухораспределители размещаются на

пересечении диагоналей квадратов или прямоугольников (отноше-

ние сторон не более 1,5) на расстоянии между их центрами £, м

(см. пример п. 5.2.2).

Рис. 4.5 Схеме вентиляции зрительного зала с образованием отрывных вертикальных струй:

а) - в кинотеатре; б) - в театре, клубе; 1 - приток; 2 - вытяжка (2’ - в теплый период и пере-

ходный период года); 3 - рециркуляция.

Удаление воздуха в объеме 30-50% осуществляется механической

вентиляцией из нижней зоны со стороны сцены и за креслами по-

следнего ряда [10]. Вытяжные отверстия 3 забирают воздух на ре-

циркуляцию в холодный период года. Располагаются в зрительном

зале над экраном или над проемом сцены (рис. 4.5). Возможно также

их размещение с противоположной стороны - в плоскости торцевой

стены или в плоскости потолка.

Воздухозаборные отверстия шахт естественной вытяжки 2’ в ки-

нотеатрах размещаются по обе стороны от экрана или над сценой в

театрах, клубах (рис. 4.5). Дополнительные шахты, в том числе вза-

мен рециркуляции, размещаются в контуре зала с забором воздуха

через декоративные решетки в плоскости потолка. Последние уста-

навливаются на пересечении диагоналей, проведенных от соседних

потолочных воздухораспределителей.

В зрительных залах оборудованных балконом рекомендуется приме-

нение раздельной вентиляции объемов зала над балконом и партера

под балконом. Целесообразна схема вентиляции «сверху-вниз» с обра-

зованием наклонных струй или ниспадающих вертикальных струй.

31

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

Учебная библиотека СПбГАСУ

4.2.4 Вентиляция реализующая стесненные струи

(СОСРЕДОТОЧЕННАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА)

Сосредоточенная подача воздуха предусматривает образование в

верхней зоне помещения стесненных струй ненастилающихся или

настилающихся на перекрытие.

Струи, развивающиеся в стесненных условиях, затухая в верхней

зоне помещения, образуют вторичные (обратные) потоки воздуха,

которые вентилируют нижнюю зону помещения (рис. 4.6).

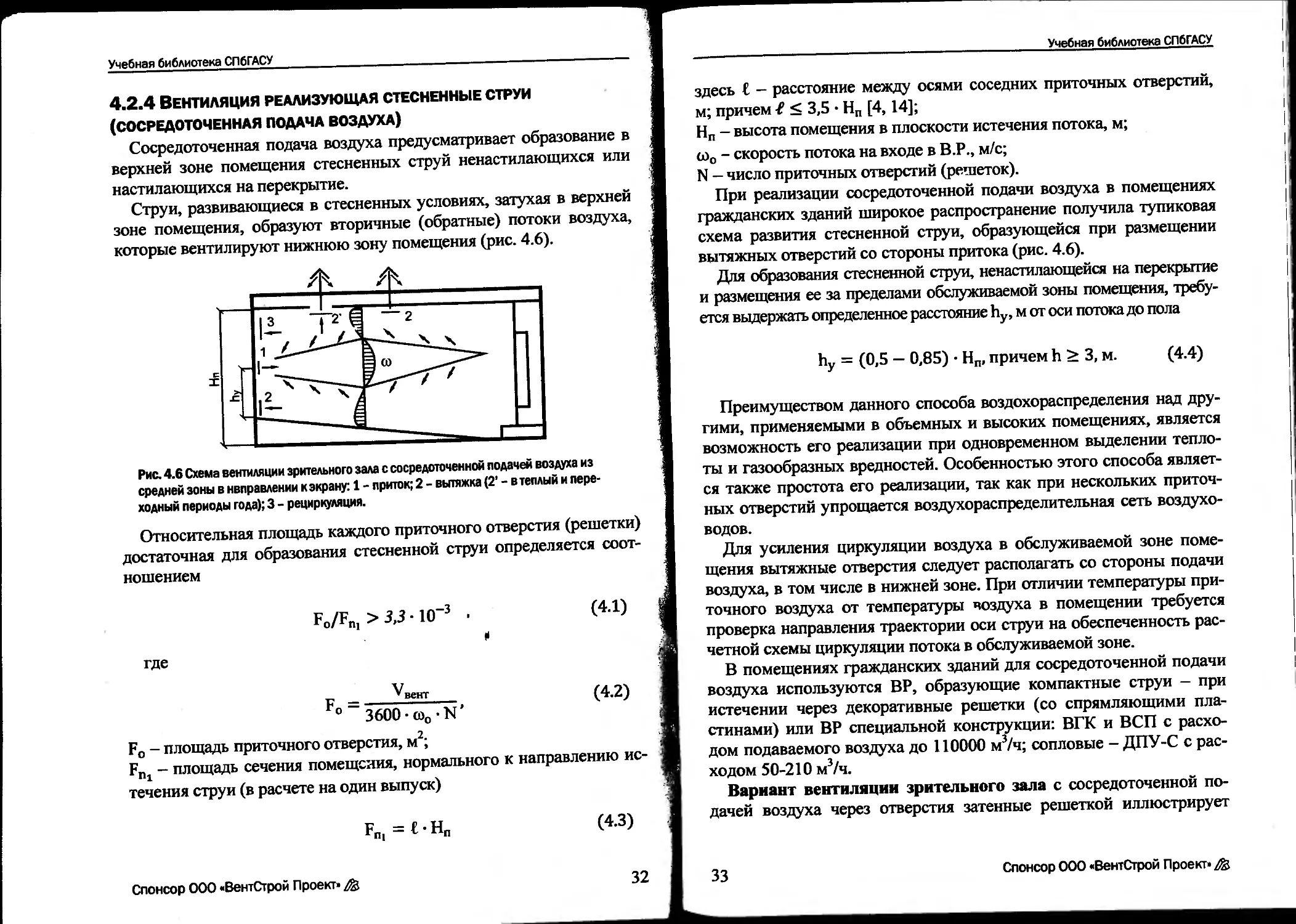

Рис. 4.6 Схема вентиляции зрительного зала с сосредоточенной подачей воздуха из

средней зоны в направлении к экрану: 1 - приток; 2 - вытяжка (2' - в теплый и пере-

ходный периоды года); 3 - рециркуляция.

Относительная площадь каждого приточного отверстия (решетки)

достаточная для образования стесненной струи определяется соот-

ношением

F0/Fni > 3,3 • 10-3 • (4Л)

и

где

F = V,,eHT (4.2)

0 3600-cd0-N’

Fo - площадь приточного отверстия, м2;

Fni - площадь сечения помещения, нормального к направлению ис-

течения струи (в расчете на один выпуск)

Fn, =€-Нп

(4.3)

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект»

32

Учебная библиотека СПбГАСУ

здесь I — расстояние между осями соседних приточных отверстий,

м; причем / < 3,5 • Нп [4,14];

Нп - высота помещения в плоскости истечения потока, м;

со0 - скорость потока на входе в В.Р., м/с;

N - число приточных отверстий (решеток).

При реализации сосредоточенной подачи воздуха в помещениях

гражданских зданий широкое распространение получила тупиковая

схема развития стесненной струи, образующейся при размещении

вытяжных отверстий со стороны притока (рис. 4.6).

Для образования стесненной струи, ненастилающейся на перекрытие

и размещения ее за пределами обслуживаемой зоны помещения, требу-

ется выдержать определенное расстояние hy, м от оси потока до пола

hy = (0,5 — 0,85) • Нп, причем h > 3, м. (4.4)

Преимуществом данного способа воздохораспределения над дру-

гими, применяемыми в объемных и высоких помещениях, является

возможность его реализации при одновременном выделении тепло-

ты и газообразных вредностей. Особенностью этого способа являет-

ся также простота его реализации, так как при нескольких приточ-

ных отверстий упрощается воздухораспределительная сеть воздухо-

водов.

Для усиления циркуляции воздуха в обслуживаемой зоне поме-

щения вытяжные отверстия следует располагать со стороны подачи

воздуха, в том числе в нижней зоне. При отличии температуры при-

точного воздуха от температуры воздуха в помещении требуется

проверка направления траектории оси струи на обеспеченность рас-

четной схемы циркуляции потока в обслуживаемой зоне.

В помещениях гражданских зданий для сосредоточенной подачи

воздуха используются ВР, образующие компактные струи - при

истечении через декоративные решетки (со спрямляющими пла-

стинами) или ВР специальной конструкции: ВГК и ВСП с расхо-

дом подаваемого воздуха до 110000 м3/ч; сопловые - ДПУ-С с рас-

ходом 50-210 м3/ч.

Вариант вентиляции зрительного зала с сосредоточенной по-

дачей воздуха через отверстия затенные решеткой иллюстрирует

33

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект»/й

Учебная библиотека СПбГАСУ

рис. 4.6. Воздух удаляется со стороны притока из верхней зоны на

рециркуляцию и в объеме 30-50% механической вытяжкой из

нижней зоны зала. Дополнительный объем воздуха, в том числе

на возмещение рециркуляции в теплый и переходный периоды

года, удаляется через потолочные решетки шахт естественной вы-

тяжки.

В зрительных залах театров (клубов) обязательна вытяжка

вентиляции над сценой, которая обычно проектируется естест-

венной через потолочные решетки вытяжных шахт. Поэтому

сосредоточенная подача воздуха реализуется со стороны сце-

ны.

4.3 Обеспеченность расчетных схем подачи воздуха

И ДОПУСТИМЫХ ПАРАМЕТРОВ В ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ЗОНЕ

ПОМЕЩЕНИЯ

Решения по организации воздухообмена в помещениях, пред-

ставленные в п. 4.2 пособия, базируются на материалах теорети-

ческих и экспериментальных исследований, выполненных в

предшествующий период [1, 2, 15]. В проблеме организации воз-

духообмена в зданиях наиболее полно изучены закономерности

формирования и развития струй, образующихся при их истечении

в помещения через различные воздухораздающие устройства. Од-

нако при изучении дальнейшего движения потоков в помещении,

по объективным причинам, исключалось влияние на процессы

вентиляции ряда факторов: изменение формы и размеров поме-

щения, наличие внутренних источников и стоков теплоты и влаги,

обустроенность помещения. К. изучению воздействия этих факто-

ров на эффективность вентиляции и на выбор решения по органи-

зации воздухообмена в каждом конкретном случае, приступили

специалисты в настоящее время.

В данном пособии представлена методика расчета организации

воздухообмена в помещении, предусматривающая: обоснованный

выбор воздухораспределителей и начальных параметров истечения

струи; обеспечение расчетной схемы вентиляции; поддержание экс-

тремальных (по тепловым ощущениям) параметров скорости и из-

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

34

Учебная библиотека СПбГАСУ

быточной температуры в расчетном сечении на оси струи (или в об-

ратном потоке).

Согласно рекомендациям СНиП [19, 20] связь между предельно-

допустимыми параметрами й)хоп’ и Atxon’ и их нормируемыми зна-

чениями щ”3рм’ и ДСо°рм’ при входе струи в обслуживаемую зону

или в обратном потоке, проходящем через ОЗ, устанавливается ус-

ловиями

<- = к.щон3°рм; (4.5)

ДСГ = <ОРМ> (4.6)

где К — коэффициент перехода от нормируемой скорости движения

____ норм. ____ w

воздуха в помещении св03 к допустимой скорости в струе или в

обратном потоке [приложение 6];

Atxon’ = tx — СРМ’_ допустимое отклонение температуры воздуха в

струе или в обратном потоке от нормируемого значения t™pM’, при-

нимается по приложению 7.

сох, tx - максимальная скорость и минимальная (или максималь-

ная) температура воздуха в расчетном сечении - при входе струи

в обслуживаемую зону или в обратном потоке, проходящем че-

рез ОЗ.

ДГ0 = tB — t0 _ начальное значение перепада температур в при-

точном воздухе, °C.

При расчете воздухообмена на ассимиляцию всей избыточной те-

плоты в помещении <д03 = о>в, a t03 = tB.

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям [2,15, 19] выбор

расчетных значений щх, tx и ДСХ связан с нормированием парамет-

ров воздуха (по допустимым или оптимальным значениям), со сте-

пенью тяжести (категорией) работы и места размещения людей от-

носительно потока, поступающего в помещение.

При затухании струи в обслуживаемой зоне расчетные значения

о)х и ДСХ определяются на оси струи в плоскости ее входа в обслу-

живаемую зону. Так как расчетное сечение струи, как правило, рас-

полагается в пределах основного участка струи, для компактных,

веерных и конических струй используются уравнения:

35

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» /й

Учебная библиотека СПбГАСУ

Hh/Fo

0)x = Wo—

ксквкн

До)х = До)0

Кв

кскн

(4.7)

(4.8)

= <4

где й)0 - скорость потока на входе в воздухораспределитель, (ВР), м/с;

Fo - площадь на входе потока в ВР, м2;

х - расстояние от ВР до расчетного сечения струи, м;

т, п - коэффициент изменения скорости и разности (перепада) тем-

ператур на оси струи, соответственно (приложения 10 и 11);

Кс, Кв, К„ — поправочные коэффициенты соответственно на стеснение

струи, взаимодействие струй (приложения 8 и 9) и неизотермичность.

Условия применения уравнений (4.7) и (4.8) устанавливаются соот-

ношением длины начального участка и расчетного сечения струи:

xHt = Пу/Fo < х

(4-9)

(4.10)

Для полуограниченных струй (рис. 4.7, б) значения коэффициен-

тов тип следует увеличивать в 1,4 раза.

При сосредоточенной подаче воздуха, когда струя затухает вне об-

служиваемой зоны, расчет параметров выполняется по обратному по-

току. Определяются максимальные значения скорости и перепады

температур в сечении обратного потока (рис. 4.8, б) на расстоянии

х = 0,22my/Fnl:

<%£ = 0,78 • соо (4.11)

AtSx = l,4.At0

(4.12)

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

36

Учебная библиотека СПбГАСУ

Расчет и проектирование организации воздухообмена в помеще-

нии выполняется при известном воздухообмене и начальном пе-

репаде температур At0 приточного воздуха.

При выборе решения по организации воздухообмена, включаю-

щего схему вентиляции, взаимодействие способа подачи и удаления

воздуха, тип ВР, следует также учитывать размеры помещения, вид

и свойства вредностей. В связи с этим, воздухораспределитель дол-

жен включать регуляторы, изменяющие дальнобойность приточной

струи и ее способность смешиваться с воздухом помещения. Если

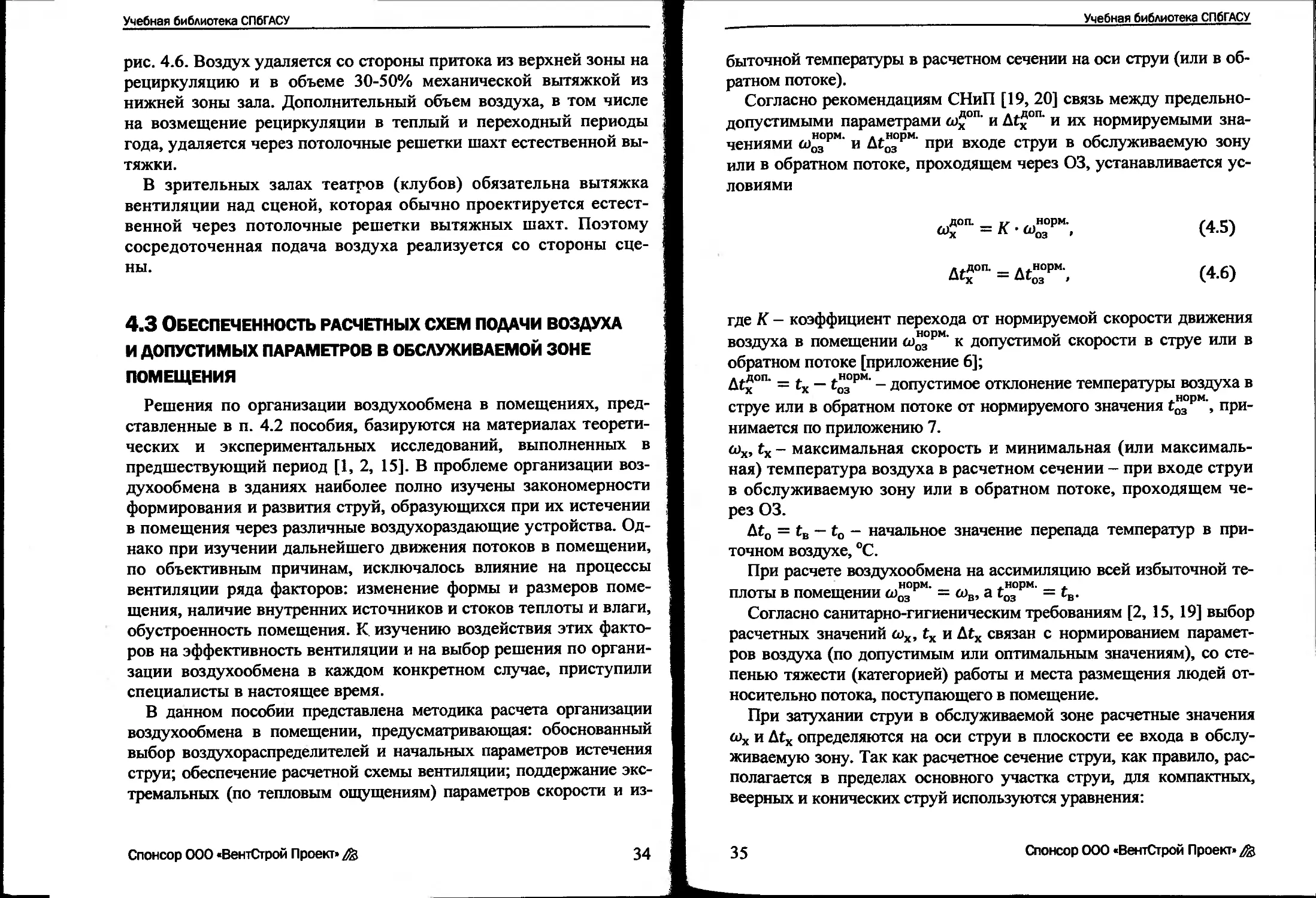

Рис. 4.7 Расчетные схемы при реализации способов подачи воздуха в обслуживаемую

зону помещения:

а) - наклонной струей; б) - полуограниченной струей.

перепад температур At0, полученный (или принятый) при расчете

воздухообмена не удовлетворяет санитарно-гигиеническим требова-

ниям (ох > <п‘, Atx > Atxon), воздухообмен и допустимое зна-

чение At0 определяются методом последовательного приближе-

ния расчетных параметров сох и Atx к их допустимым значениям.

37

Спонсор ООО «ВентСгрой Проект»

Учебная библиотека СПбГАСУ

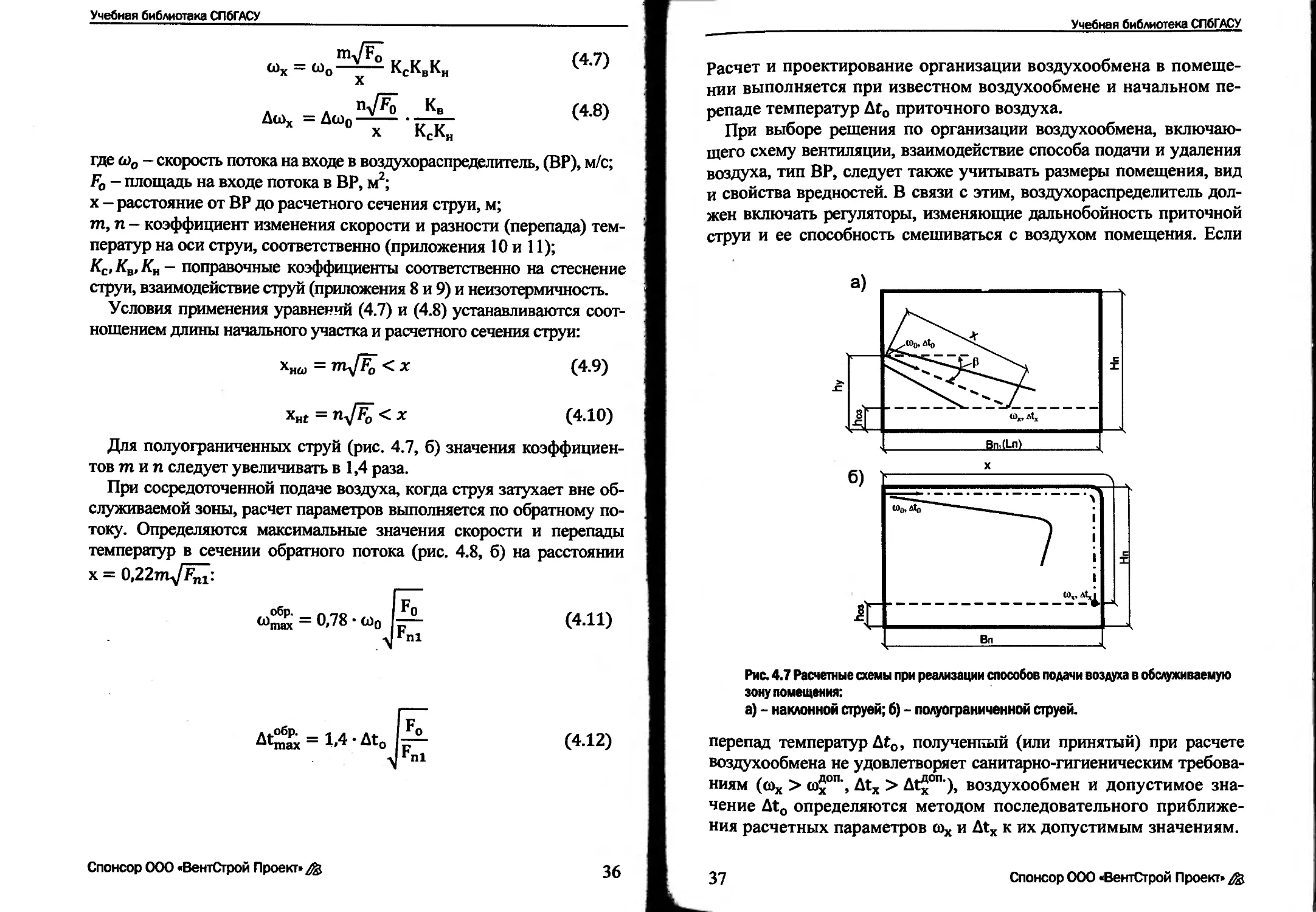

Рис. 4.8 Расчетные схемы при реализации способов подачи воздуха в обслуживаемую

зону помещения:

а) - сверху вертикальной струей; б) - сосредоточенно ненастилающейся струей.

Расчетные схемы подачи воздуха в помещение различными

способами представлены на рис. 4.7 и рис. 4.8. В уравнениях

(4.7) и (4.8) расстояние по оси потока от воздухораспределителя

до пересечения с плоскостью обслуживаемой зоны определяется

для схем:

рис. 4.6,а: х _ ЬУ h°3 (4.13) sin 3

рис. 4.6,6: х = Вп + (Нп - h03); (4.14)

(4.15)

рис. 4.7,а: для отрывных струй х = Нп — h03;

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» 2Й

38

Учебная библиотека СПбГАСУ

При сосредоточенной подаче воздуха в горизонтальном направле-

нии (рис. 4.8, б) расчетное расстояние х, м до вертикальной плоско-

сти, где по уравнениям (4.11) и (4.12) определяются параметры в

обратном потоке, составляет

х = 0,3 lm^

(4.16)

При определении коэффициента стеснения Кс по приложению 8,

определяется площадь сечения помещения Fnl, м2, приходящаяся на

один воздухораспределитель, отстоящий от соседних ВР на расстоя-

нии £, м:

для рис. 4.7, а, б и рис. 4.8, б: Fnl = / • Нп (4.17)

для рис. 4.8, a: Fnl = €2,

где / = k (Нп - h03) = (1,25 ... 3)(ЯП - hO3)

(4.18)

При удалении воздуха со стороны, противоположной притоку, к

значениям Кс по приложению 5 прибавляется величина

Увыт, х . I Fo

m Vo JFni

где l4bIT. - расход воздуха, м3/ч, удаляемый из помещения, приходя-

щийся на одну приточную струю.

Коэффициент взаимодействия Кв учитывает увеличение значений

расчетных параметров воздуха в потоке при параллельном истече-

нии нескольких струй в зависимости от относительного расстояния

х = х/0,5€ (приложение 9).

При развитии струй в неизотермических условиях на расчетные пара-

метры сох и могут влиять гравитационные силы, возникающие при

разности плотностей воздуха струи и в помещении. В зависимости от

направления, а также от соотношения действующих инерционных и

39

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

Учебная библиотека СПбГАСУ

гравитационных сил струя может ускоряться или замедляться, а траек-

тория оси струи может изменять свое первоначальное направление.

Поправочный коэффициент на неизотермичность струи Ка зави-

сит от величины критерия Ап (по текущей координате х) и направ-

ления действия гравитационных сил.

Для вентиляционных струй

д

где Aro = —J- •

Ц)о

At0

(273+ tB)’

(4.19)

(4.20)

Из (4.19) следует, что величина критерия Агх зависит от вида

струи. Текущий критерий Архимеда связан с геометрической харак-

теристикой струи Н, предложенной И.А.Шепелевым.

Для компактных и веерных тип струй

0,9у/Агх

(4.21)

С учетом (4.19) и (4.20)

5,45m • ыо\[Ро

Jn • ДС0

(4.22)

Влияние гравитационных сил существенно сказывается на параметрах

о)х и Atx если неизотермическая струя переходит в сильнонеизотермиче-

скую начиная с критического значения критерия А^, характерного для

каждого вида струи (таблица 4.1). При подстановке критического значе-

ния Ап и значения Н (4.22) в уравнение (4.21) определяется максималь-

ное расстояние х = х,пах до которого ось неизотермичской струи сохра-

няет первоначальную траекторию. Поправочный коэффициент Кя реко-

мендуется вводить в уравнения (4.7) и (4.8) при превышении значения

Ап в расчетном сечении:

рис. 4.7, а: при t0 < tB — |А„£ | > 0,2; при t0 > tB — lA^ | < 0,2:

для компактных и неполных веерных струй при /? < 60°

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект»

40

Учебная библиотека СПбГАСУ

Кя = V1 ± 0,66Л2х; (4.23)

рис. 4.7, б,: при t0 < tB - Игх | > 0,2 ; при t0 > tB - И™ | < 0,5.

Для компактных и неполных веерных струй Кя определяется по

формулам (4.24) и (4.25) при х = Bn + (Hn - h03);

рис. 4.8, а: при t0 < tB — М™ | > 0,2; при t0 > tB — И™ | < 0,5.

для компактных и конических смыкающихся струй

JCH = V1±2,5X„; (4.24)

для неполных веерных отрывных струй

Кн = V1 ± 1,254™; (4.25)

рис. 4.8, б: для стесненных компактных ненастилающихся струй

(И™ | < 0,2) - Кн = 1.

В (4.23), (4.24) и (4.25) знак + ставится при t0 < tB, знак - при

t0 > tB. Расчеты, выполненные пс выше изложенной методике не

являются достаточными для подтверждения ожидаемой эффектив-

ности по распределению воздуха в помещении. В этом плане при

реализации некоторых схем подачи воздуха необходимо выполнить

дополнительные (к указанным в п. 4.2) условия, подтверждающие

размещение струи в контуре помещения:

hy h03

для схемы рис. 4.7,; х = (4.26)

/l**, —— /irra

при /? = 12 + arctg — ------< ft™* для данного ВР;

*п

- длина помещения (участка), обслуживаемого одним воздухо-

распределителем.

По данным [2] предлагается также уравнение вида

х = 0,7 • |(/iy — hO3)2 + [(0,3 ... 0,5)^п]2. (4.27)

41

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект»

Учебная библиотека СПбГАСУ

для схемы рис. 4.8, б: xmax = 0,62my/Fnl < Ln (4.28)

Если согласно расчетам, охлажденная или нагретая струя оказы-

вается сильнонеизотермической, то при отклонении траектории

движения (оси) струи от первоначального направления нарушается

намеченная схема циркуляции воздушных потоков в обслуживаемой

зоне. Поэтому следует проверить полученные значения Агх в рас-

четном сечении (таблица 4.1) на обеспеченность расчетной схемы

воздухораспределения.

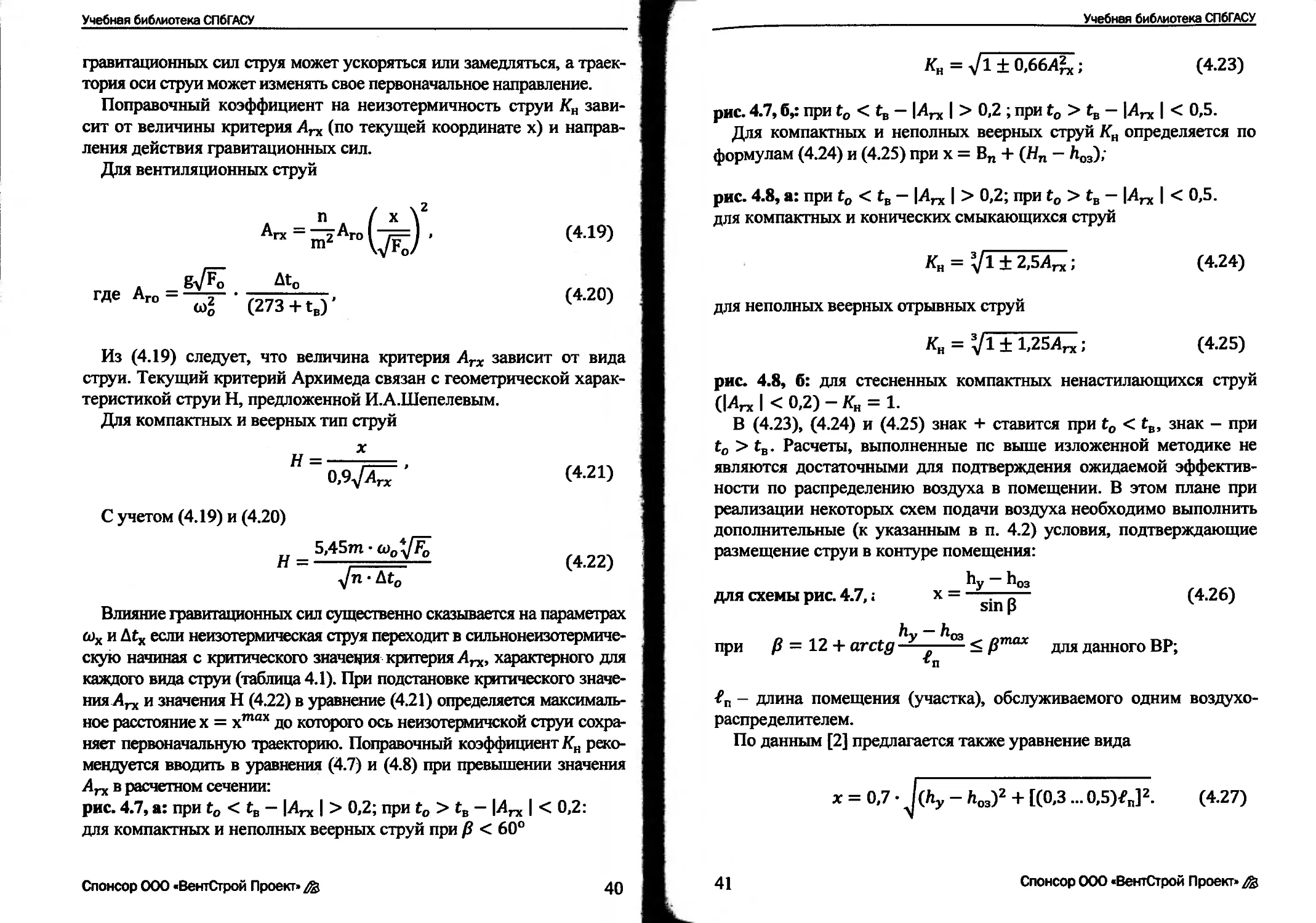

Таблица 4.1 Значения Агх при которых обеспечиввются расчетные схемы подачи воздуха

Способ подачи воздуха в обслуживаемую зону помещения При выпуске охлажденного воздуха to^B При выпуске нагретого воздуха to>tB

1. Сверху наклонной струей (рис. 4.7,а) Схема циркуляции не зависит от Агх И«1 < 0,2

2. Сверху полуограни- ченной компактной или неполной веерной струей (рис. 4.7,6) IAJ < 0,4 х = (0,8 ...1,0)Вп I4J < 0,5 х = Вп + (Нп - коз)

3. Сверху вертикальной неполной веерной или конической смыкаю- щейся струей (рис. 4.8,а) Схема циркуляции не зависит от IA-J < 0,5 х = Нп - h03

4. Сосредоточенно ненастилающейся струей (рис. 4.8,6) IA-J < 0,2 xkrt = 0,22тп-/р£

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект»

42

Учебная библиотека СПбГАСУ

5. Примеры расчета

ВОЗДУХООБМЕНА И ДОПУСТИМЫХ

ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

5.1 Расчет воздухообмена в зрительном зале

Пример

Определить проектный воздухообмен и параметры воздуха в зри-

тельном зале кинотеатра (без балкона, с непрерывным кинопоказом)

на 400 мест. Гардероб для зрителей не предусмотрен. Здание распо-

ложено в г. Рудня Смоленской обл.

Исходные данные

Расчетные параметры наружного воздуха [19]:

параметры А - теплый период года

tH.T=21,6°C, 1н.т=49,4 кДж/кг;

параметры Б — холодный период года

tH.x=-26°C, 1н х=-25,5 кДж/кг;

для переходного периода года по

tH.n=8’C, 1н.п=22,5 кДж/кг;

Расчетные параметры внутреннего воздуха [19,21]:

в теплый период

tB.T= tH.T +3°С = 21,6+3=24,6°С;

в холодный период

tB.x=16°C;

в переходный период

tB.n=18°C.

Относительная влажность воздуха согласно [20] не нормируется,

желательно иметь ф„<65% [19].

Теплопотери зала составляют 41300 Вт.

Система отопления зрительного зала в рабочее время отклю-

чается.

43

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» 2Й

Учебная библиотека СПбГАСУ

Последовательность расчета воздухообмена

Расчет воздухообмена выполняется по методике, изложенной в п. 3.1

Зрительный зал отличается от других помещений архитектурно-

планировочными особенностями, что позволяет исключить влияние

солнечной радиации на микроклимат помещения. Основными ис-

точниками скопления в зрительном зале избытков теплоты, влажно-

сти и СОг являются люди.

При отключении системы отопления в зале с непрерывным кино-

показом проектный воздухообмен при необработанном наружном

воздухе определяется по теплому периоду года.

1. Определяется количество теплоты, влаги и СО2, поступающих в

зал от людей в теплый период года.

Qhj6.« Ч» и, Вт

Qw36.n Ч ' п, Вт

GM=gM • п, г/ч

Gco2=gco2 • n, г/ч

где gs, и g^ - выделение теплоты, Вт, влаги, г/ч и углекислого

газа, г/ч одним человеком. Принимаются по прил. 3 при температуре

VC

2. Рассчитывается воздухообмен, необходимый для обеспечения

нормируемой температуры воздуха в зале (4.3):

3,6 QH36.H

бвент — r Z. _ . X , кг/ч,

Ьр lLB.T LnpJ

где tnp = tH.T + Atc = 21,6 + 0,5 = 22,ГС;

Cp=l,0 кДж/кг °C.

3. Определяется воздухообмен для поддержания допустимой кон-

центрации углекислого газа (4.5):

r _ Gc°2 .

~’ кг/ч,

А у __ у • *

лв лнр

где Хв- предельно-допустимая концентрация СОгВ воздухе помеще-

ния г/кг. При кратковременном пребывании людей в зрительном за-

ле Хв= 3 г/кг (Приложение 2);

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

44

Учебная библиотека СПбГАСУ

Хпр - концентрация СО2 в наружном воздухе, г/кг. Для малых горо-

дов Хв= 0,6 г/кг (Приложение 2).

4. Выявляется воздухообмен для обеспечения санитарно-гигиенической

нормы подачи свежего воздуха на одного человека (4.6):

Снар = У-р-П, кг/ч

где v - расход наружного воздуха, м3/ч на одного человека. При

кратковременном пребывании в зале v=20 м3/ч • чел;

р - плотность воздуха, кг/м3. Определяется по формуле

р = 353/(273 + tH.T), кг/м3

За проектный воздухообмен Спроек принимается наибольшая вели-

чина из GeeHm., Gx, (гндр.

Последовательность определения параметров воздуха

в зрительном зале

1. Теплый период года

1.1 Определяется значение луча процесса изменения состояния при-

точного воздуха в зрительном зале

3,6 Сизб

•кдж/кг

1.2 На I-d диаграмме воздуха выявляется динамика параметров на-

ружного воздуха.

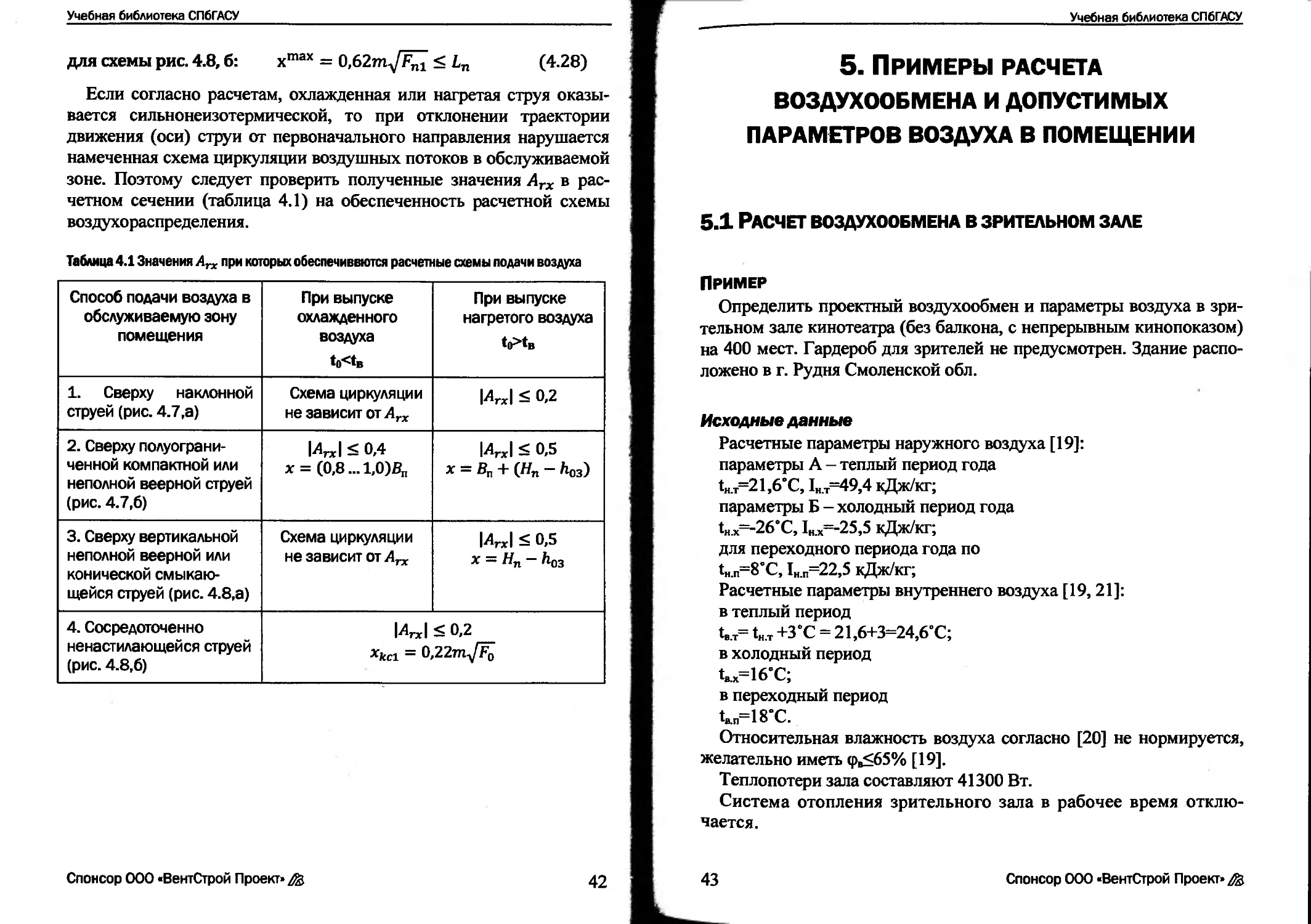

На рис.5.1,а приведена схема определения на I-d диаграмме пара-

метров воздуха в зрительном зале:

• вертикальная линия Нт-Пт обозначает повышение температуры

воздуха в вентиляторе;

• Пт-Вт линия луча процесса Е,.

На пересечении луча процесса S, с изотермой температуры воздуха

в зале tOT=24,6 °C выявляется точка состояния внутреннего воздуха

Вт и определяются его относительная влажность фт и все другие па-

раметры.

45

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» /й

Учебная библиотека СПбГАСУ

Рис. 5.1 Схема определения на l-d диаграмме параметров воздуха а зрительном зале:

а - теплый период года.

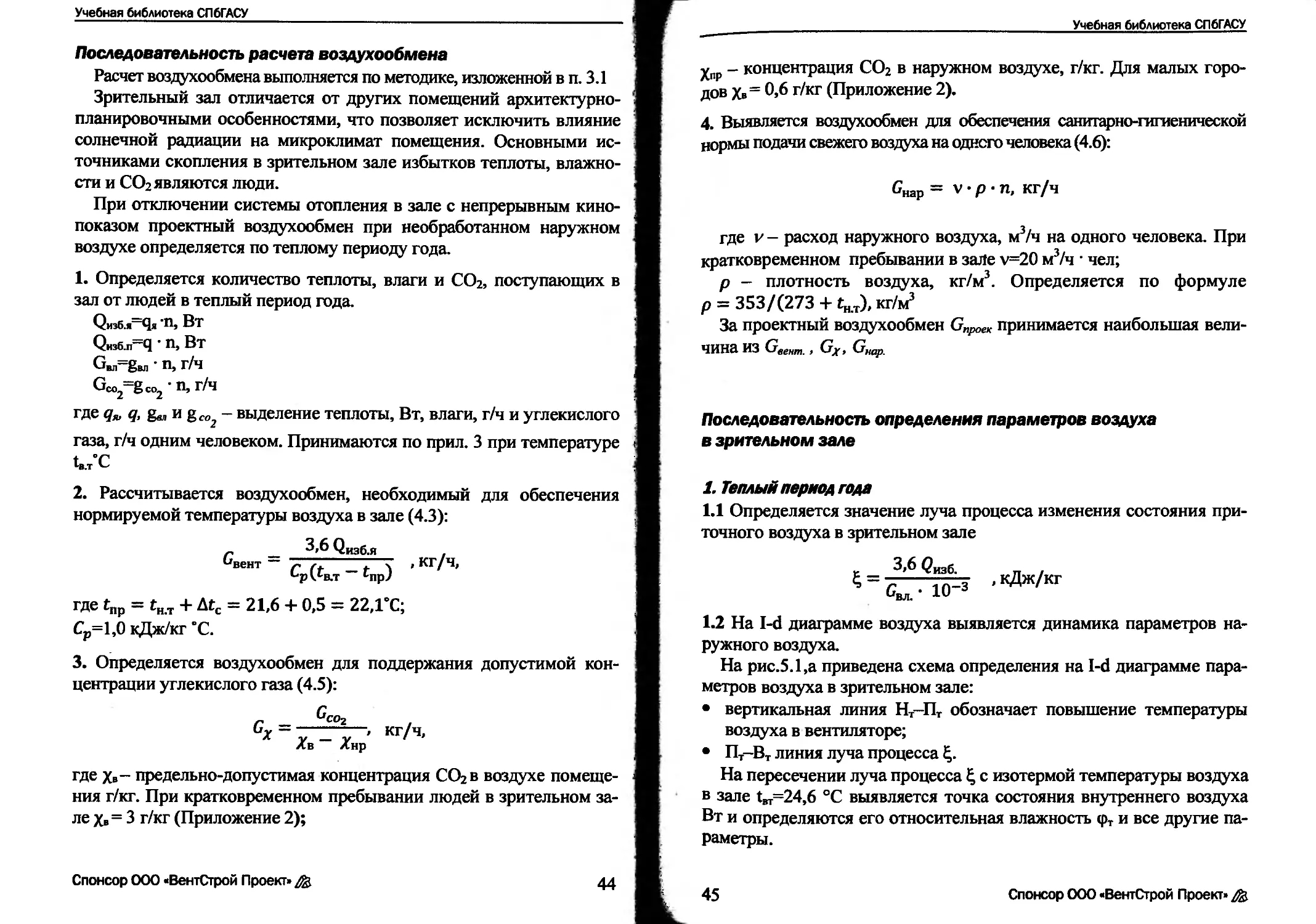

2. Переходный период года

2.1 Вычисляется температура приточного воздуха (4.8)

* - t - 3,6 ^изб я -г

спр ~ св г . г »

* ^проек. '

где tB = tB.n = 18 °C;

Qhs6.« - избытки явной теплоты в переходный период, Вт. Опре- ’

деляются с учетом потери теплоты через наружные ограждения ;

Вт:

^спот 9

Сизб.я ~ Яя " П Спо?Т» Вт,

где q,~ явные тепловыделения одним человеком, Вт.

Принимаются по приложению 3 при температуре воздуха

t.„= 18°С;

Q^om- определяются по формуле (2.6) в которой tB.OT = 14°С [21],

t„.OT =-26°С, tH.n = 8°С.

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» /й

46

Учебная библиотека СПбГАСУ

б)

х 5,7 6,1

В)

t,°C

Рис. 5.1 Схема определения на l-d диаграмме параметров воздуха в зрительном зале:

б - переходный; в - холодный период года.

47

Спонсор ООО «ВентСгрой Проект» 2Й

Учебная библиотека СПбГАСУ

2.2 Определяется значение луча процесса изменения состояния при-

точного воздуха

= 3,6(?изб ^ж/

s GM.- IO'3 ’*чц '

Избытки полной теплоты Вт и влаговыделения GK1, г/ч вы-

числяются соответственно по выражениям (2.2) и (2.3) при темпера-

туре воздуха te„ = 18°С.

2.3 С помощью I-d диаграммы воздуха устанавливаются параметры

внутреннего воздуха.

Построение процессов вентиляции на I-d диаграмме аналогично

теплому периоду. На рис.5.1, б линия Нп-П„- нагревание воздуха в

калорифере.

3. Холодный период года

3.1 Вычисляется температура приточного воздуха

. _ 3,6 QH3fi.H

Lnp ~ Г . г 9

* ^проек. ‘

Температура воздуха в зрительном зале tB = tB.x = 16 °C, избытки

явной теплоты Вт в холодный период

Физб.я — Яя'п~ QnorT

Явные тепловыделения одним человеком q„, Вт. Принимаются по

приложению 3 при температура в зрительном зале (16 °C).

Потери теплоты через наружные ограждения Вт определяются

по формуле (2.5) в которой tBOT = 1^°С, a tH от = = —26°С.

3.2 Определяется расход воздуха который можно забрать из

зрительного зала на рециркуляцию Срец, кг/ч в холодный пе-

риод

^рец = ^проек. ~ Кг/ч

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

48

Учебнея библиотека СПбГАСУ

Количество свежего воздуха G, кг/ч, забираемого снаружи здания,

принимается как наибольшее значение из расходов воздуха Gx и

GHap- (3-6).

3.3 Вычисляется влагосодержание смеси свежего и рециркуляцион-

ного воздуха

= dH+ .г/кг.

и

Здесь влагосодержание наружного воздуха в холодный период

dH, находится по I-d диаграмме при известных tHV = —26°С и

1НХ = —25,5 , кДж/кг.

Приращение влагосодержания воздуха hdx, г/кг при движении

воздуха через зрительный зал

Мх = . г/кг-

бпроек

Влаговыделения G&1, г/ч определяются по выражению (2,3) при

температуре воздуха в зале tex = 16°С.

3.4 Определяются значения луча процесса луча процесса изменения

состояния приточного воздуха

е _ , кДж/кг

4 Gwu-lO-3

Избытки полной теплоты Вт и влаговыделения G^, г/ч вы-

числяются аналогично предыдущим периодам, но при температуре

воздуха tex = 16°С.

3.5 С помощью I-d диаграммы выявляется динамика процесса обра-

ботки наружного воздуха и находится состояние внутреннего возду-

ха (рис. 5.1,в).

Известны: температуры воздуха в помещении tex и приточного

tnp-, состояние наружного воздуха (т.Нх); влагосодержание смеси dCM

наружного и внутреннего воздуха.

На I-d диаграмме находятся состояния: приточного воздуха

(т.Пх) - на пересечении линий dCM и С„р; воздуха в зрительном зале

49

Спонсор ОСЮ «ВентСтрой Проект» fa

Учебнаябиблиотека СПбГАСУ

(т.Вх) - на пересечении линий £ и tejc; смеси воздуха (т.Сх) - на пере-

сечении линий dC4 и Нх-Вх.

Точность построения процесса изменения состояния воздуха на

I-d диаграмме проверяется по сопоставлению температуры смеси

наружного и внутреннего воздуха, найденного графическим по-

строением и аналитически по формуле

_ ^рец. * ^в.х * ^н.х oq

5.2 Примеры расчетов распределения воздуха

в ПОМЕЩЕНИИ

5.2.1 Способ подачи воздуха наклонными струями

Пример

Рассчитать распределение вентиляционного воздуха в зрительном

зале кинотеатра (без балкона) на обеспечение допустимых парамет-

ров воздуха в обслуживаемой зоне высотой hO3 = 1,5 м.

Размеры зала в расчетном контуре партера Ln • Вп • Нп, м. Воздух

в количестве GnpoeK, кг/ч, подается наклонными струями в направле-

нии к экрану и удаляется по схеме рис. 4.3, а. Для раздачи воздуха

используются отечественные регулируемые решетки РВ-3 с регуля-

тором расхода воздуха и двумя рядами лопаток, изменяющими угол

истечения и форму струи.

Исходныеданные

Допустимые параметры воздуха в зоне расположения мест в зри-

тельном зале рассчитываются по методике, изложенной в п. 4.2.

Расчетным является период года с максимальной начальной разно-

стью температур холодного воздуха (t0 < te). При вентиляции ки-

нотеатра этому условию соответствует переходный или зимний пе-

риоды года, что выявляется при расчете воздухообмена.

Расчетная схема подачи воздуха соответствует рис. 4.7, а.

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» 2Й

50

Учебная библиотека СПбГАСУ

Первоначально известны: высота установки приточных решеток

hy, м (по проекту или задаются); дальнобойность струи - горизон-

тальное расстояние от места истечения до дальней границы струи

1п = (0,6 — 0,9)L„, м; аэродинамические, тепловые и акустические

показатели приточной решетки; максимально возможный угол от-

клонения струи ртах (рис. 4.7, а).

Последовательность расчета по обеспечению допустимых

параметров воздуха в 03.

1. Определяется угол наклона оси струи

Р = 12 + arctg < 0max.

*п

Принимаем l„ = 0,7L„, м. Для приточной решетки РВ-3 угол

ртах _ зо о ЦрИ р > ртах увеличиваем расстояние 1„.

2. Вычисляется расстояние х от ВР до расчетного сечения по оси

струи (рис. 4.7, а)

(hy — h03)

х = —-—-—,м

smp

3. Рассчитывается расход воздуха, который может приходиться на

каждую приточную решетку РВ-3 и выявляется число решеток.

3.1 Из условия, что уровень шума в зрительном зале кинотеатра не

должен превышать 35 дб, по приложениям 12 и 14 выбирается ско-

рость потока м/с в сечении решетки Fo, м2.

3.2 Определяется расход воздуха И01, м3/ч, который может прихо-

диться на одну решетку РВЗ. Принимая < й>о°" вычисляем

Voi — 3600 • Fo.

3.3 Выявляется общее число решеток РВЗ

и

.. _ Кпроек

” Voi

51

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект» fa

Учебная библиотека СПбГАСУ

Здесь 1*проек ^проек/Рпр» Рпр 353/ (273 + tnp),

tnp - температура приточного воздуха, °C в период года по которому

определяется GnpoeK.

Так как число решеток округляется (в большую сторону), уточ-

няются значения У01 и ш0.

Шаг между приточными решетками I — B„/N должен быть не ме-

нее 1 м. При I < 1м увеличивается номер ВР и расчет по п. 3 повто- |

ряется.

4. Рассчитывается скорость воздуха а)х, м/с на оси струи в плоско-

сти входа в обслуживаемую зону

шх = ш0^^-Кс.Кв.Кн<шхдоп = К-шон3с,рм . !

4.1 Коэффициент стеснения струи Кс определяется по приложе-

нию 8 при известных = F0/Fnl их = х/(тп7^), где Fnl = I • ;

Нп, м2. Коэффициент падения скорости т для неполных веерных

струй принимается для РВЗ по приложению 10.

4.2 Коэффициент взаимодействия струй Кв = f (—. N) принима-

ется по приложению 9.

43 Поправочный коэффициент на неизотермичность струи Кн при

t0 < te следует учитывать, если величина критерия |ЛГХ| > 0,2 (п.4.3)

л _ 9у[К At0

г0" ш2 ’ 273 + tB '

здесь At0 = tB —10 - перепад температур воздуха в помещении и

при истечении струи, °C.

Если величина |ЛГХ| > 0,2, то при температуре приточного возду-

ха t0 < tB

Ки = V1 + О.ббЛ^. 1

1

Спонсор ООО «ВентСтрой Проект»

52

Учебная библиотека СПбГАСУ

5. Определяется перепад температур воздуха СЛХ, °C на оси струи в

плоскости входа в обслуживаемую зону

Atx = At0-^- —^-<Д10д3°п .

Коэффициент изменения перепада температур на оси струи п

принимается для РВЗ по приложению 10.

Предельно допустимый перепад температур в обслуживаемой зо-

не Ato°n принимается по приложению 7.

При использовании в расчетах ЭВМ, геометрические параметры

hy, 1П и номер воздухораспределителя возможно выбрать оптималь-

ными.

5.2.2 Способ подачи воздуха сверху вертикальными

отрывными СТРУЯМИ

Пример

Для вентиляции зрительного зала кинотеатра на 200 мест преду-

сматривается подача свежего воздуха в объеме/проек, м3/ч. Высота

зала Нп = 5 м, размеры расчетного контура партера Ln х Вп х Нп, м.

Требуется рассчитать распределение воздуха в зале на обеспече-

ние допустимых параметров воздуха в обслуживаемой зоне высотой

hO3 = 1,5 м. Воздух подается через потолочные воздухораспредели-

тели типа ПРМ, образующие вертикальные неполные веерные струи

и удаляется по схеме рис. 4.5.

Исходные данные

Расчетная схема подачи воздуха соответствует рис. 4.8, а. На-

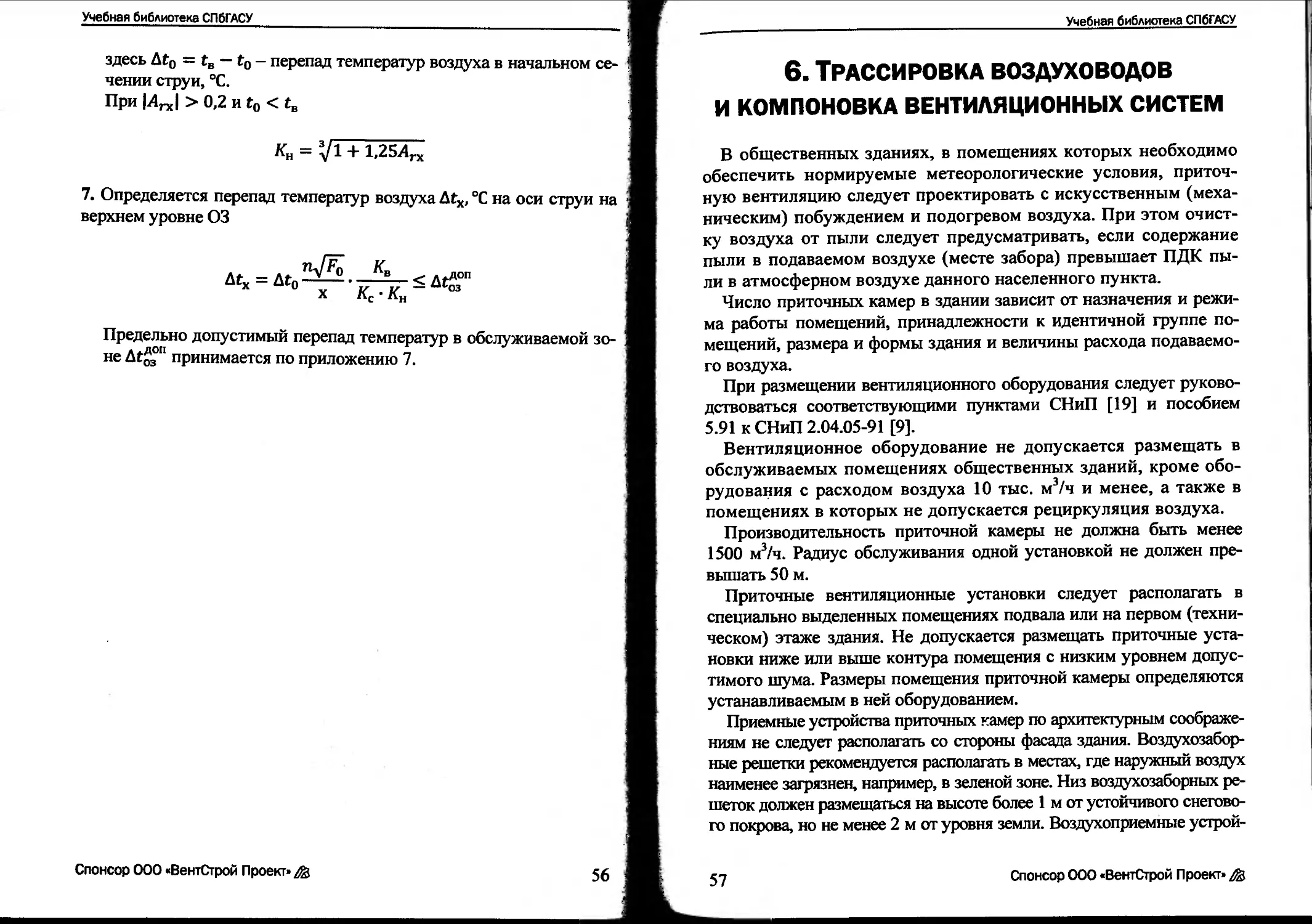

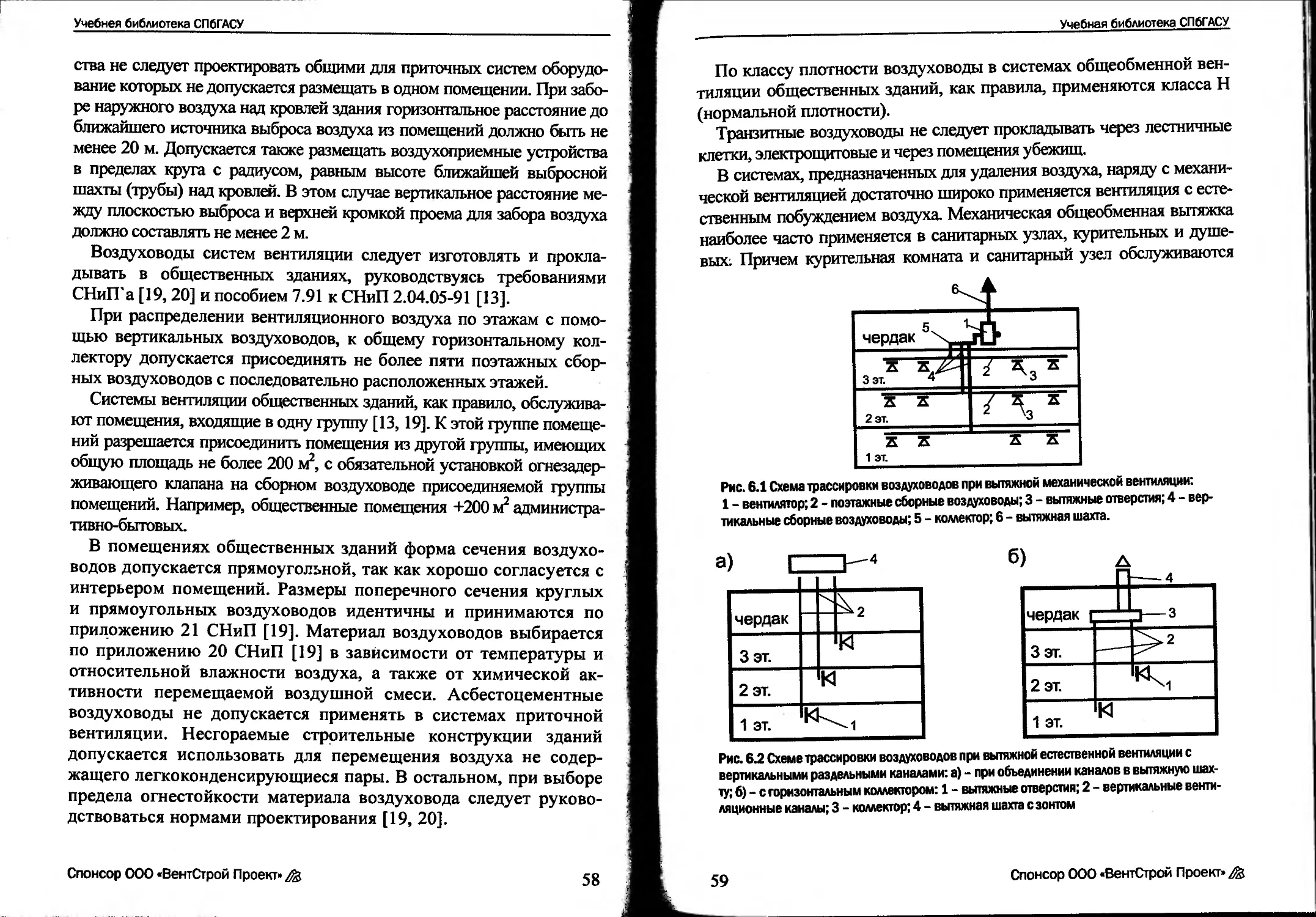

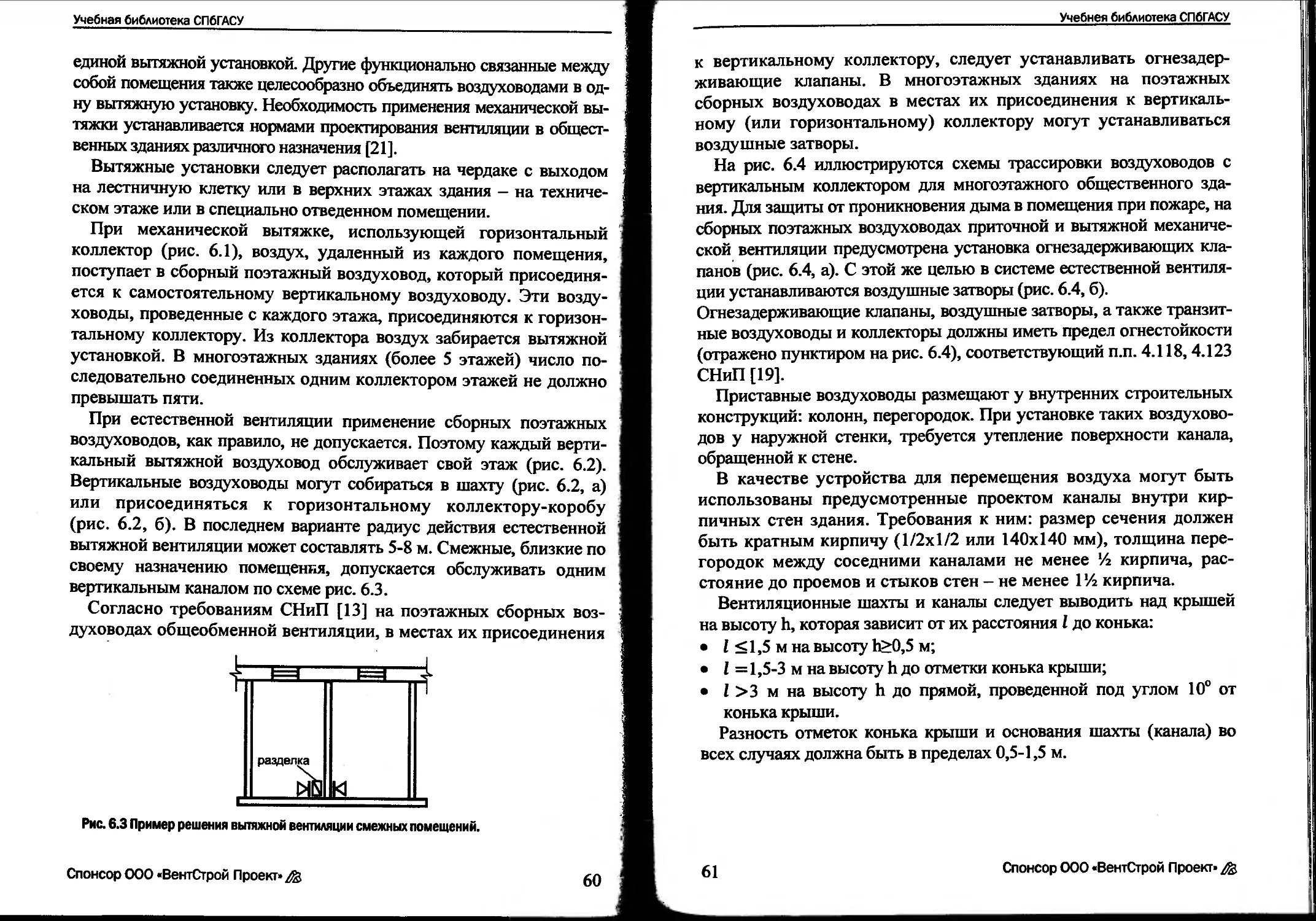

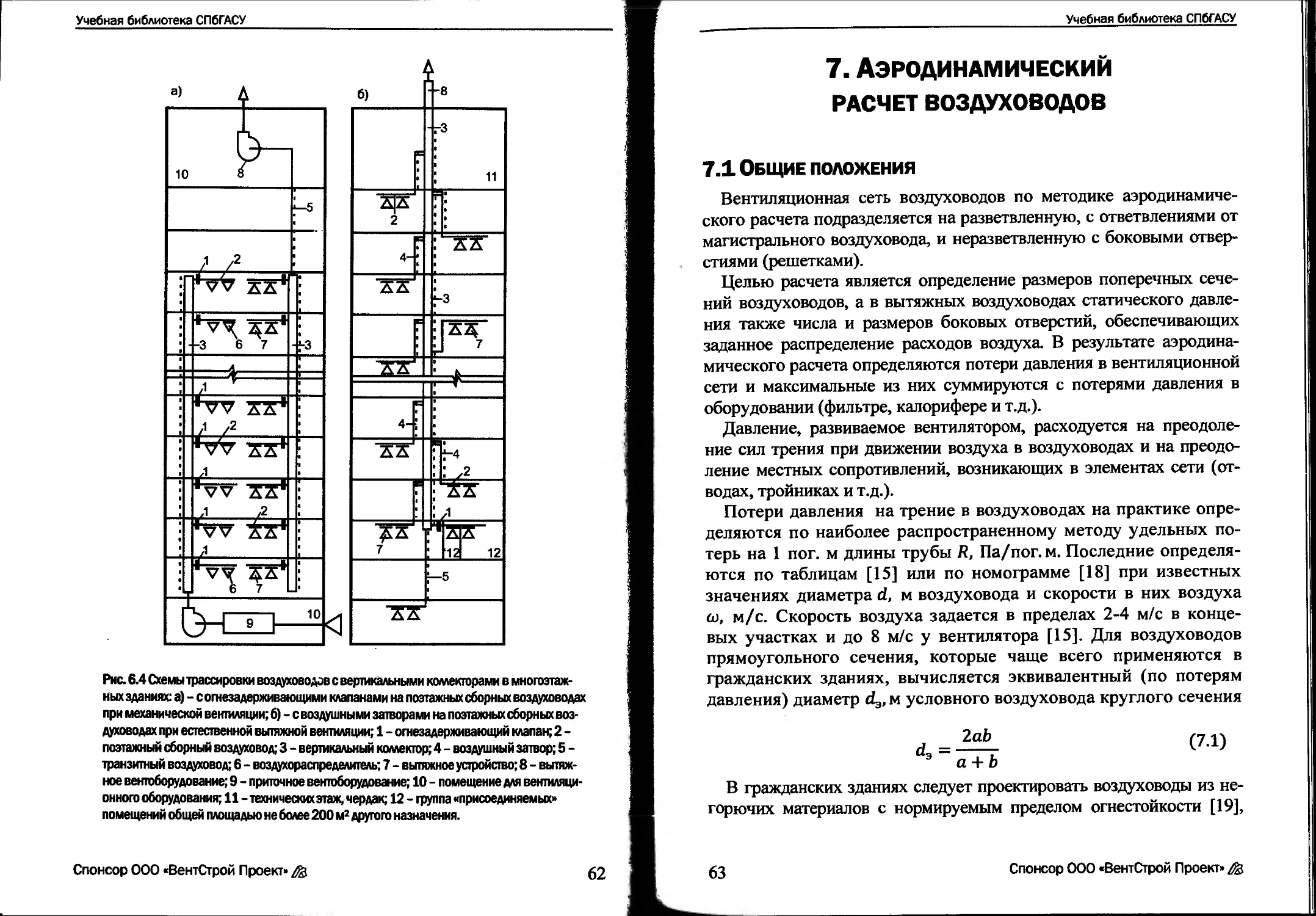

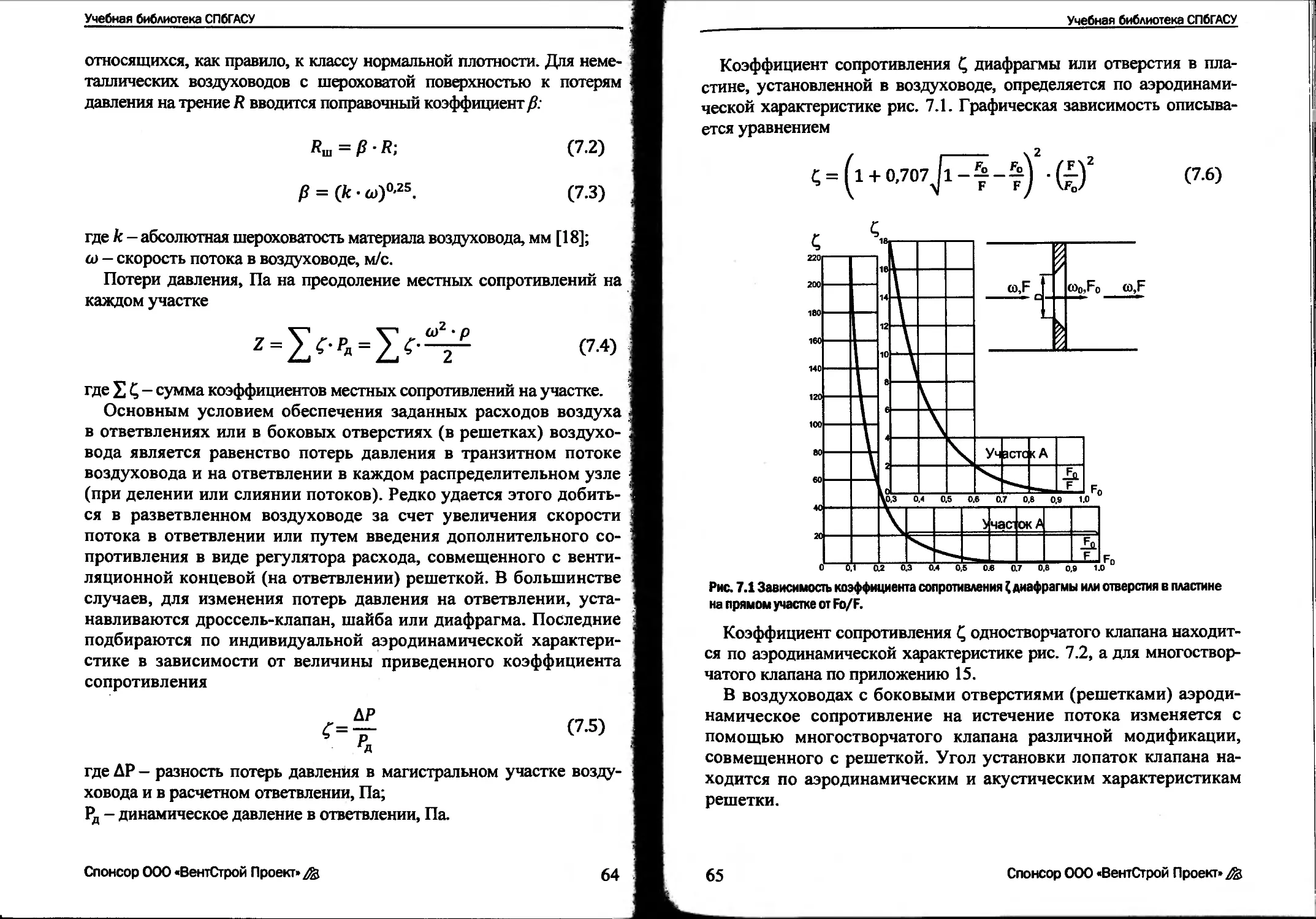

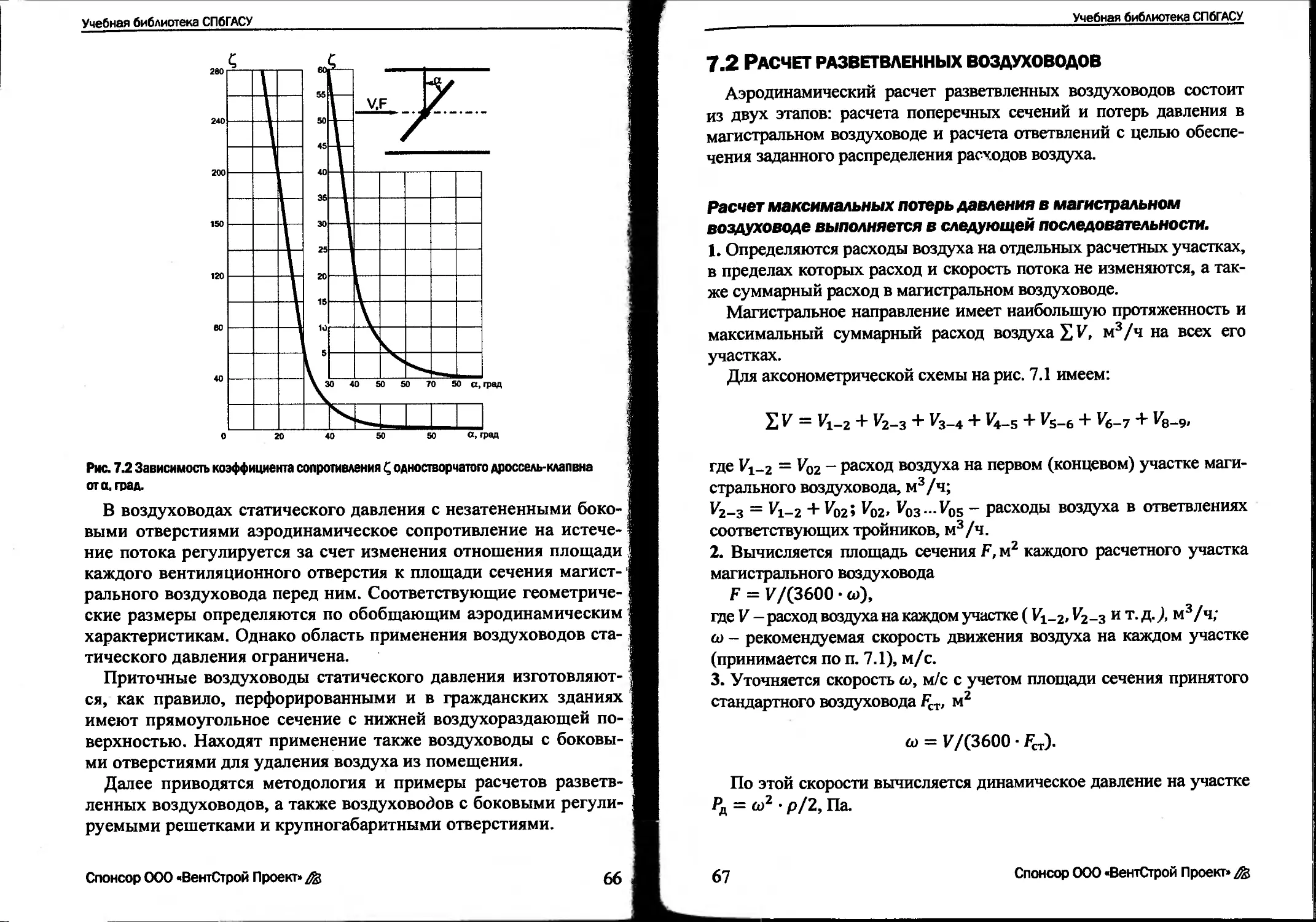

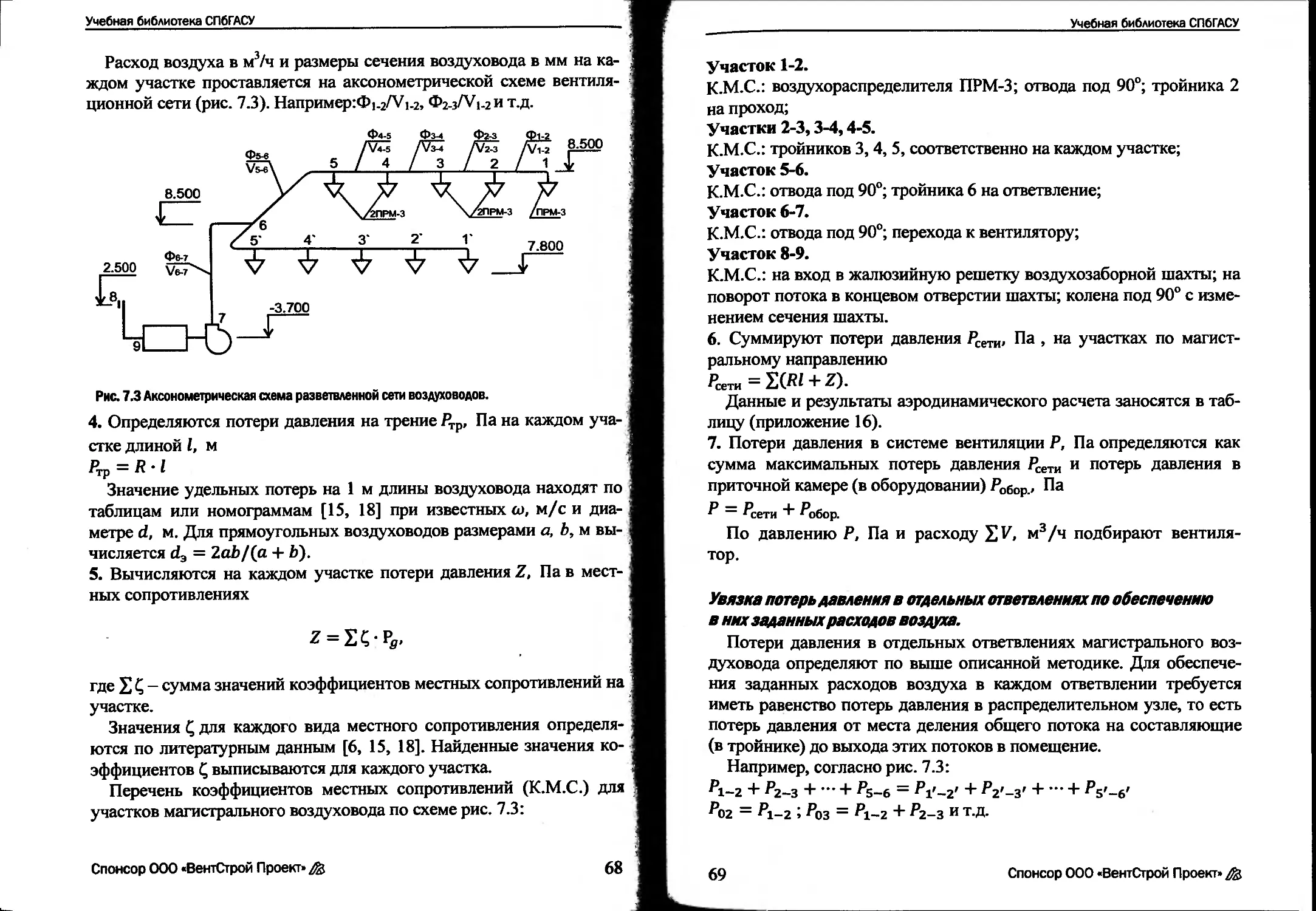

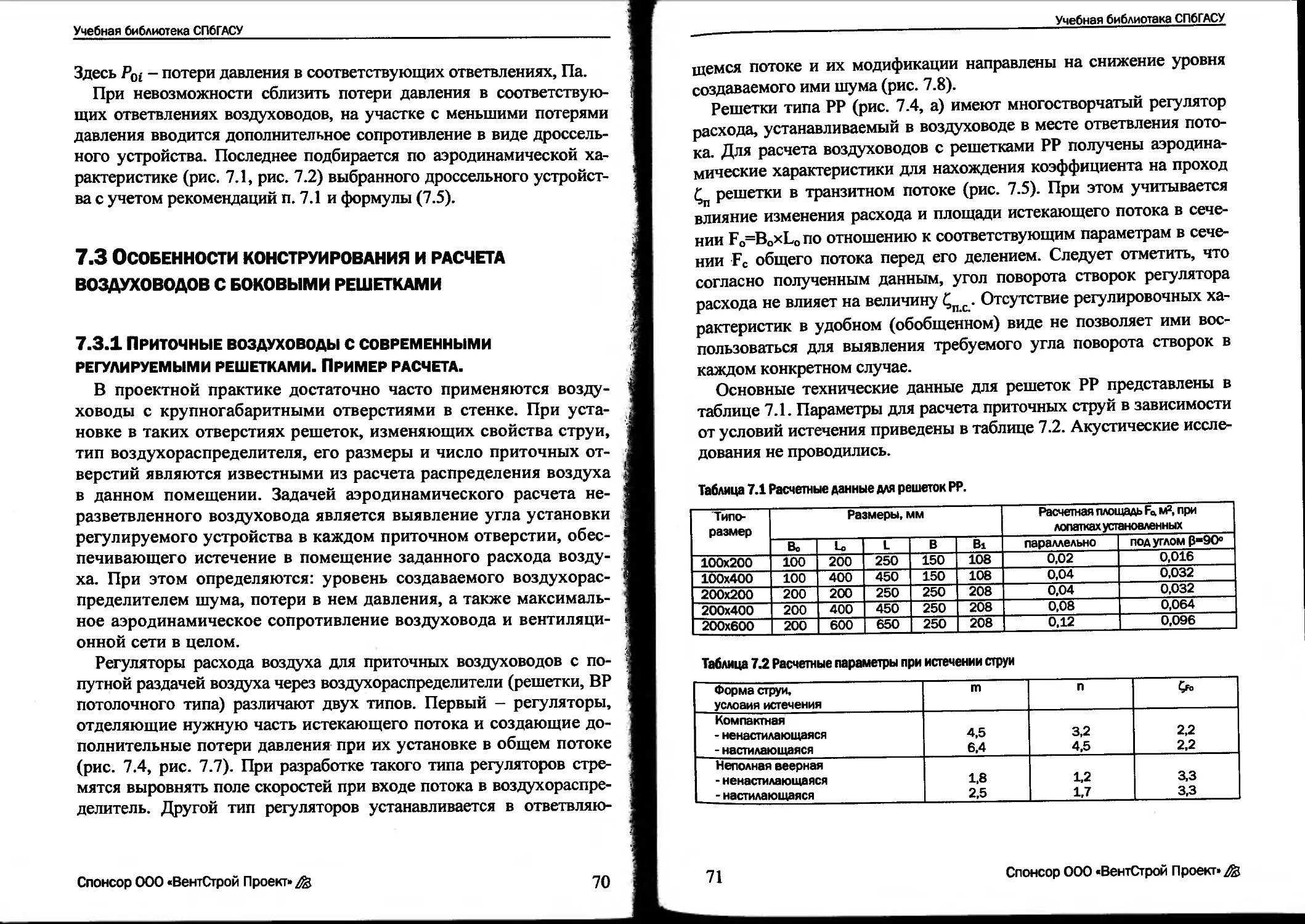

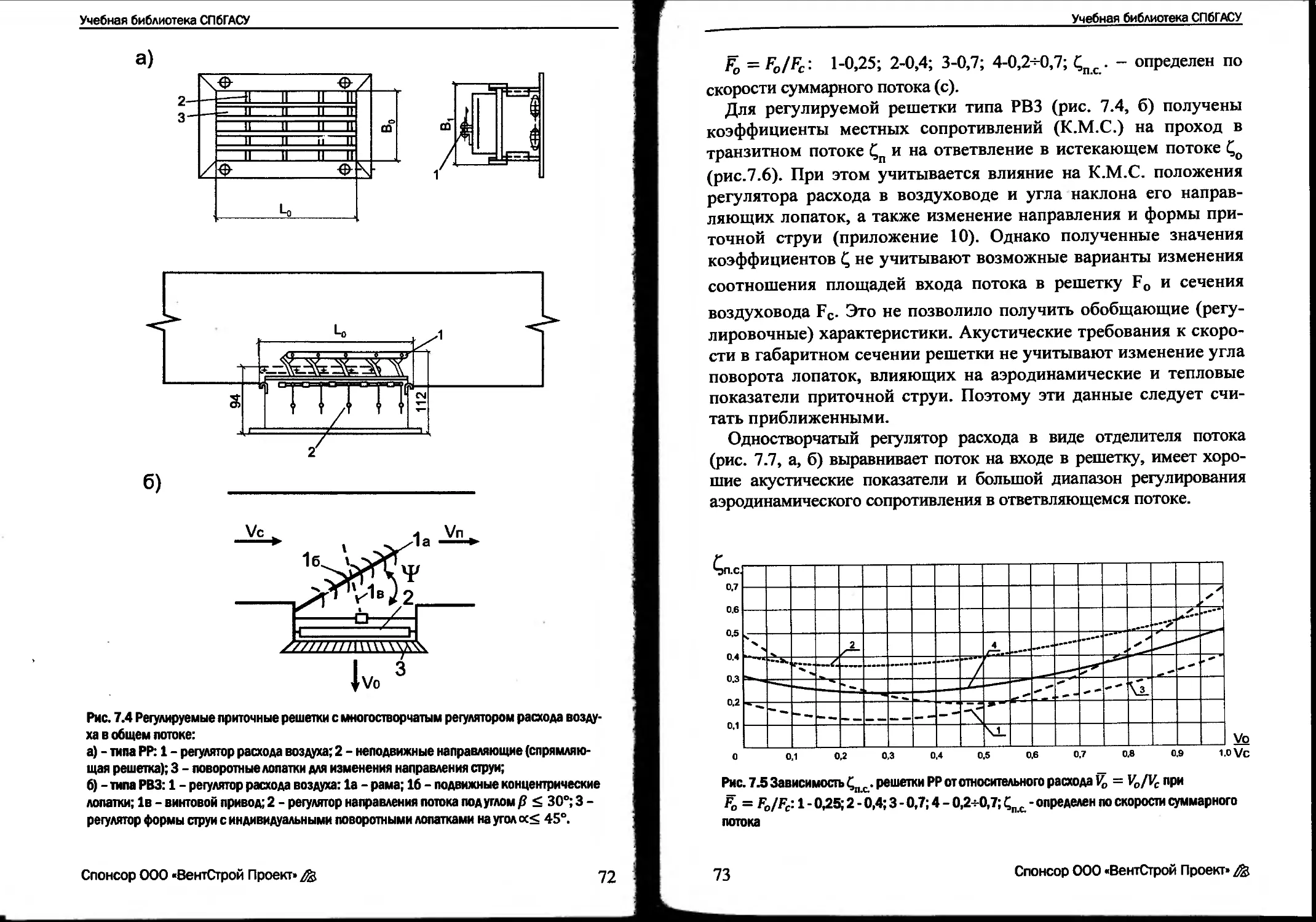

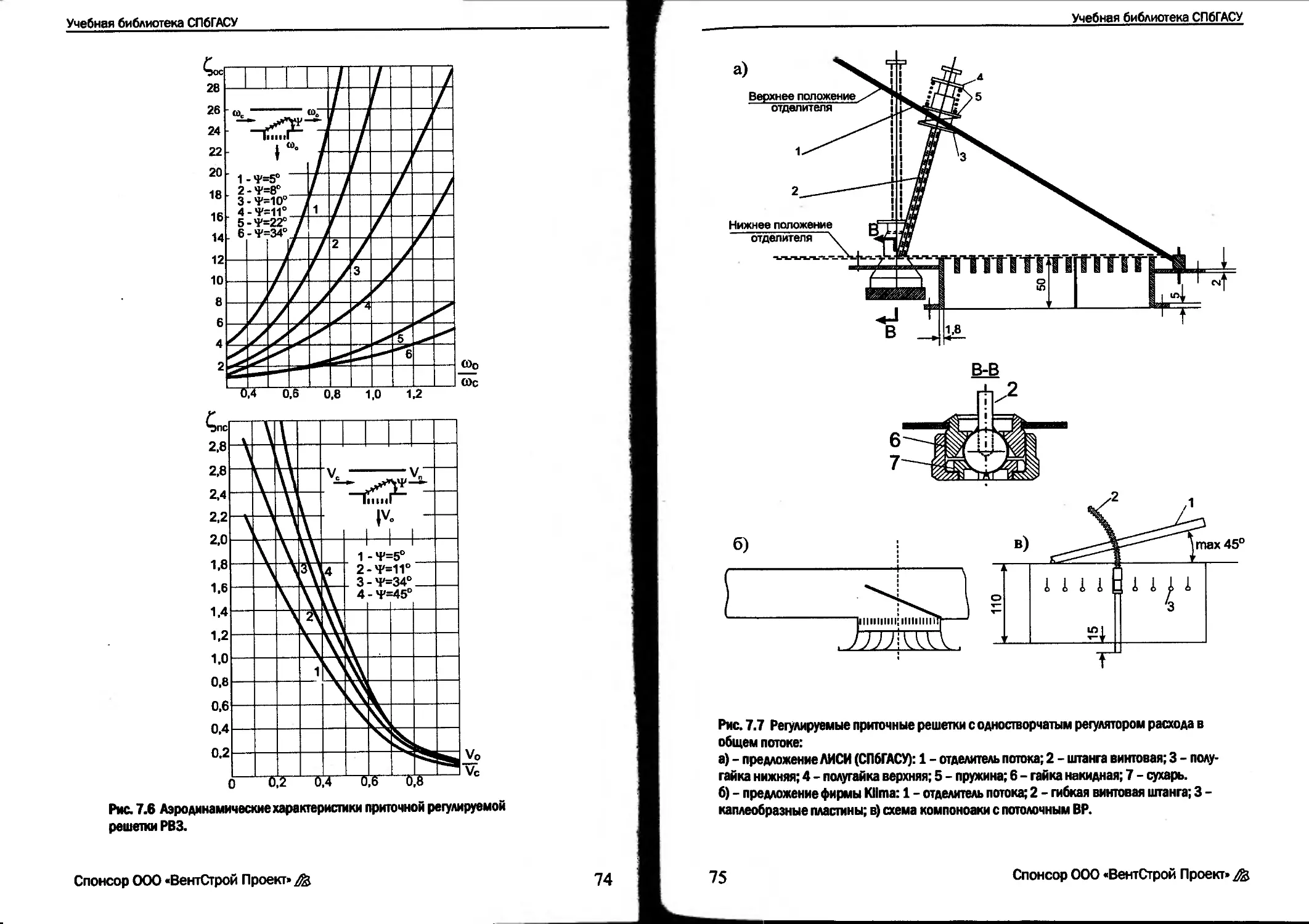

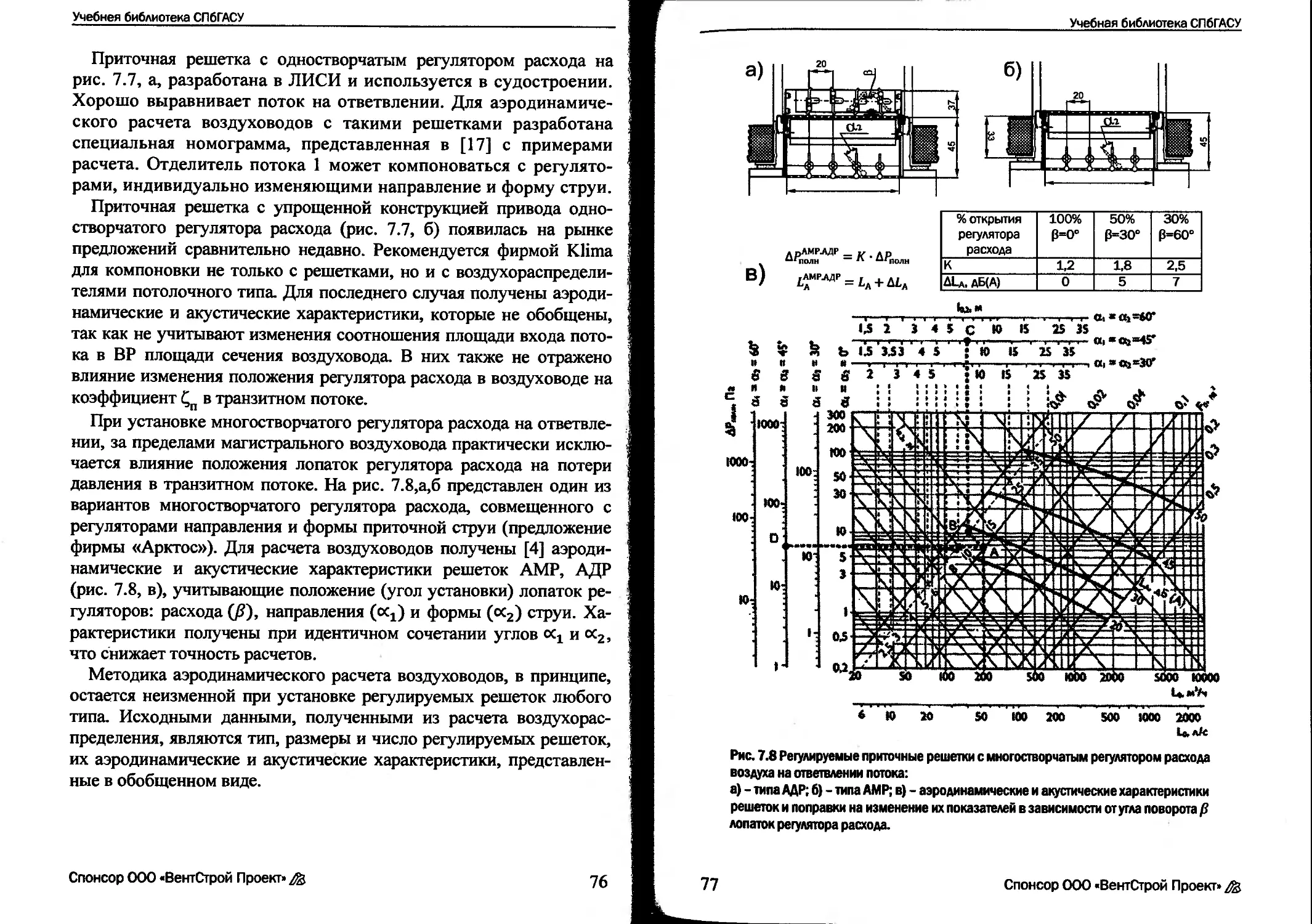

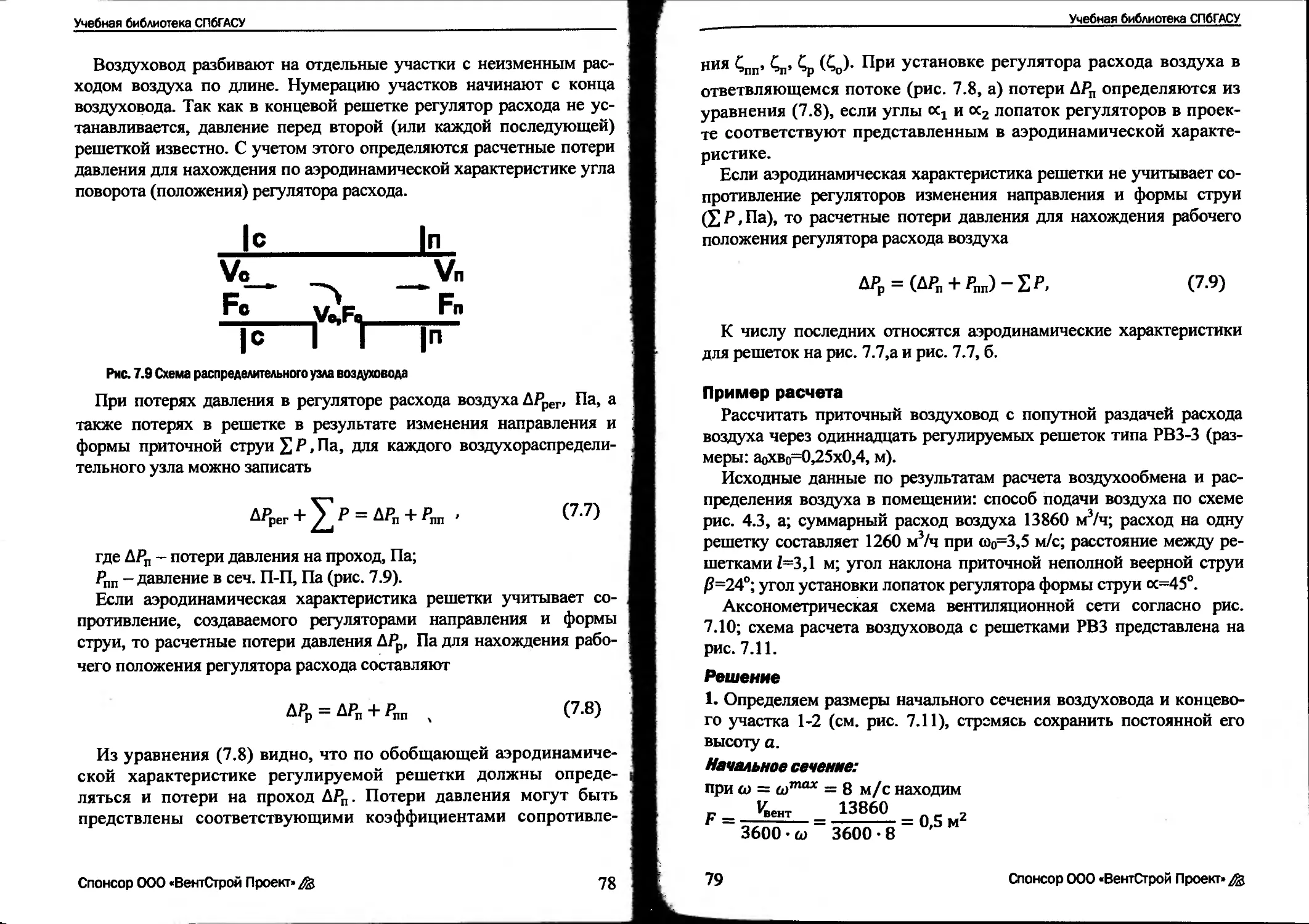

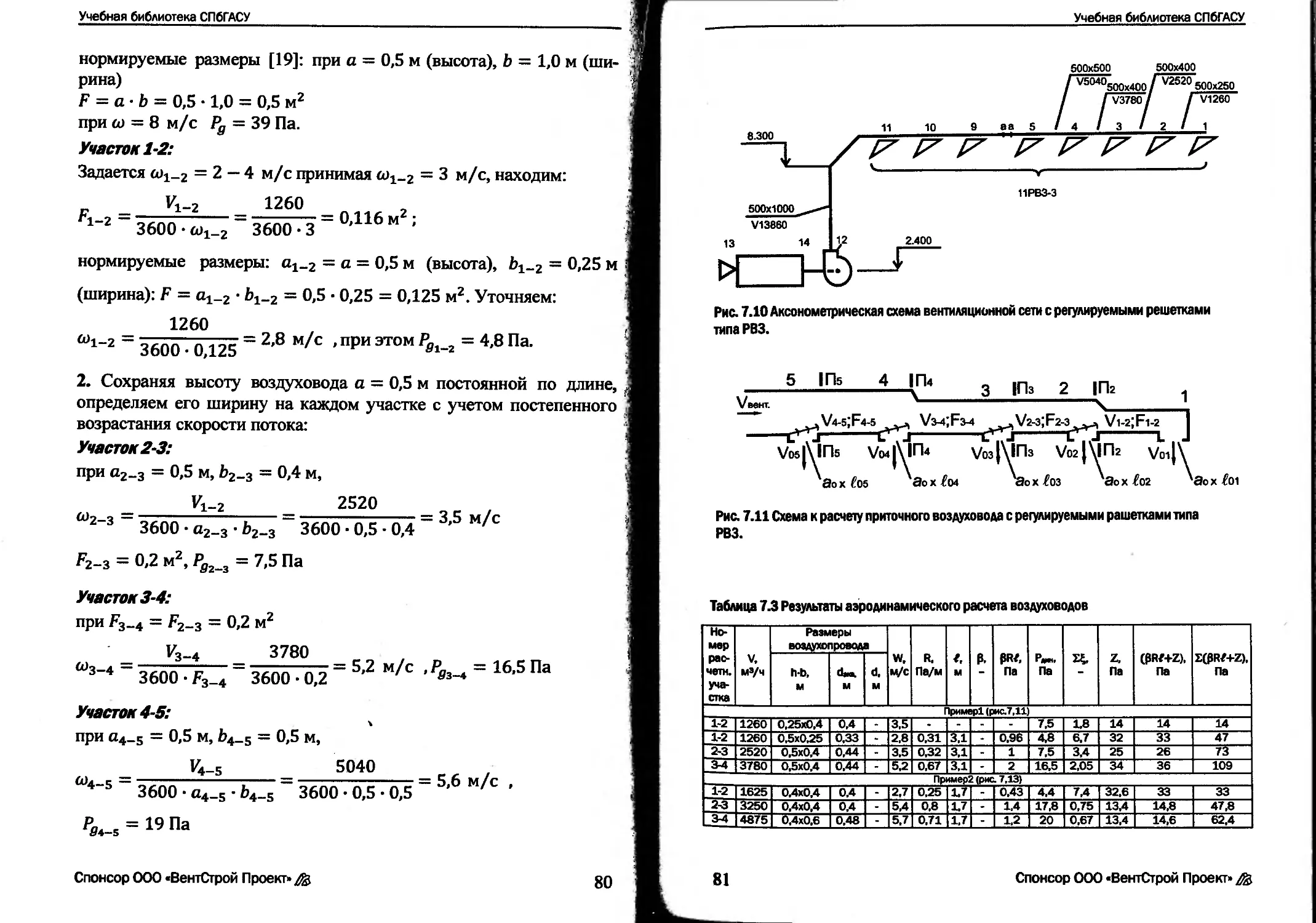

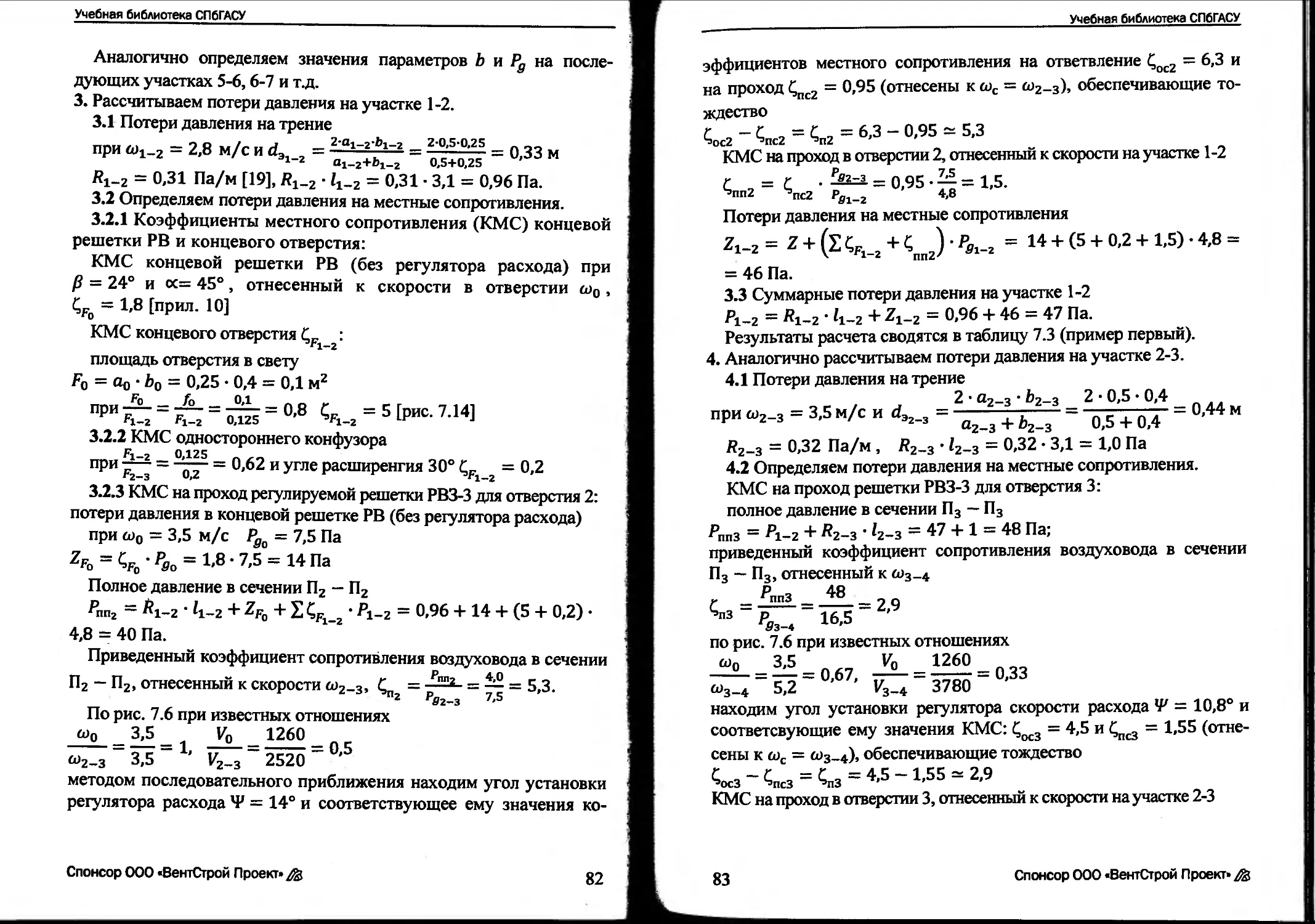

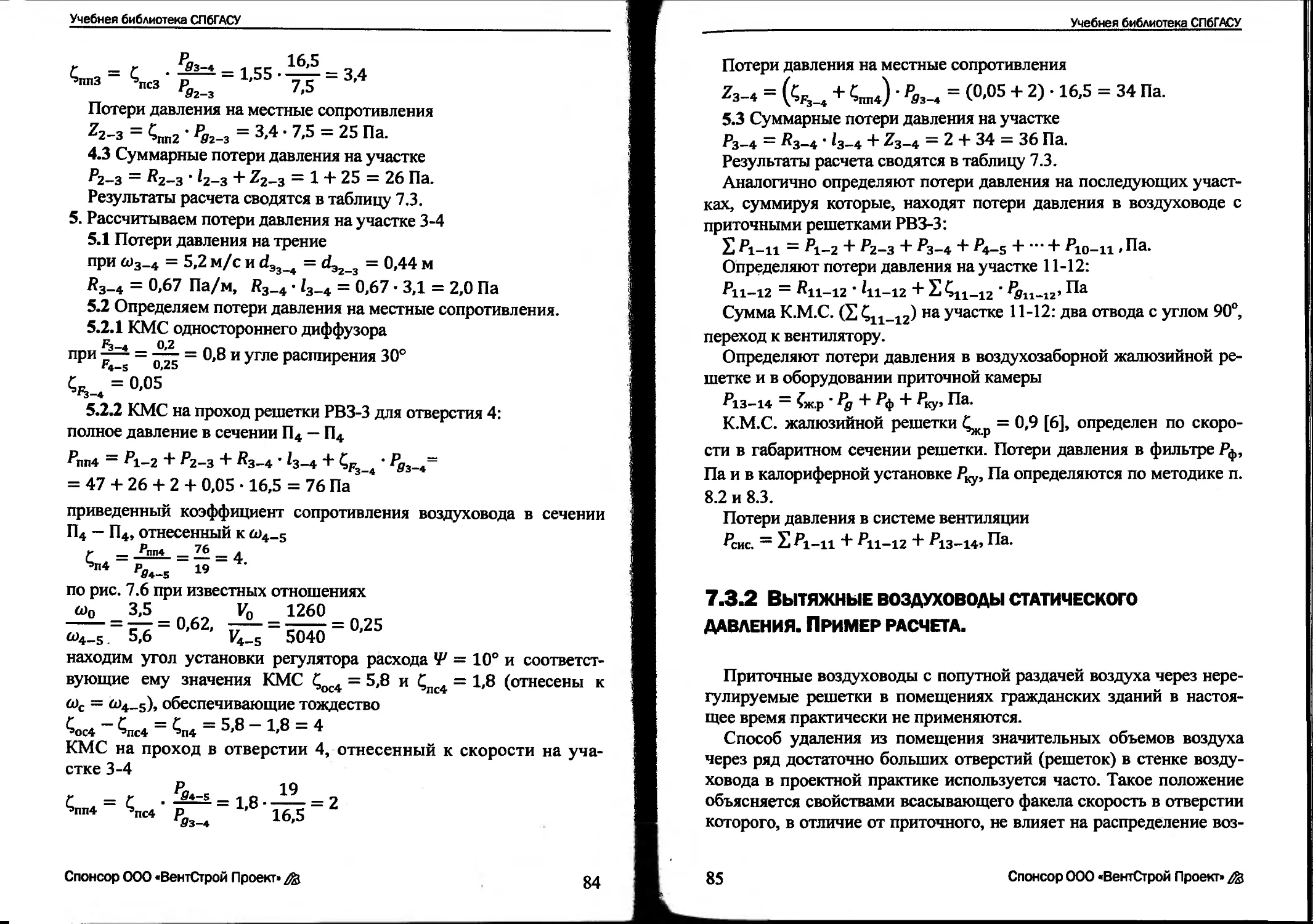

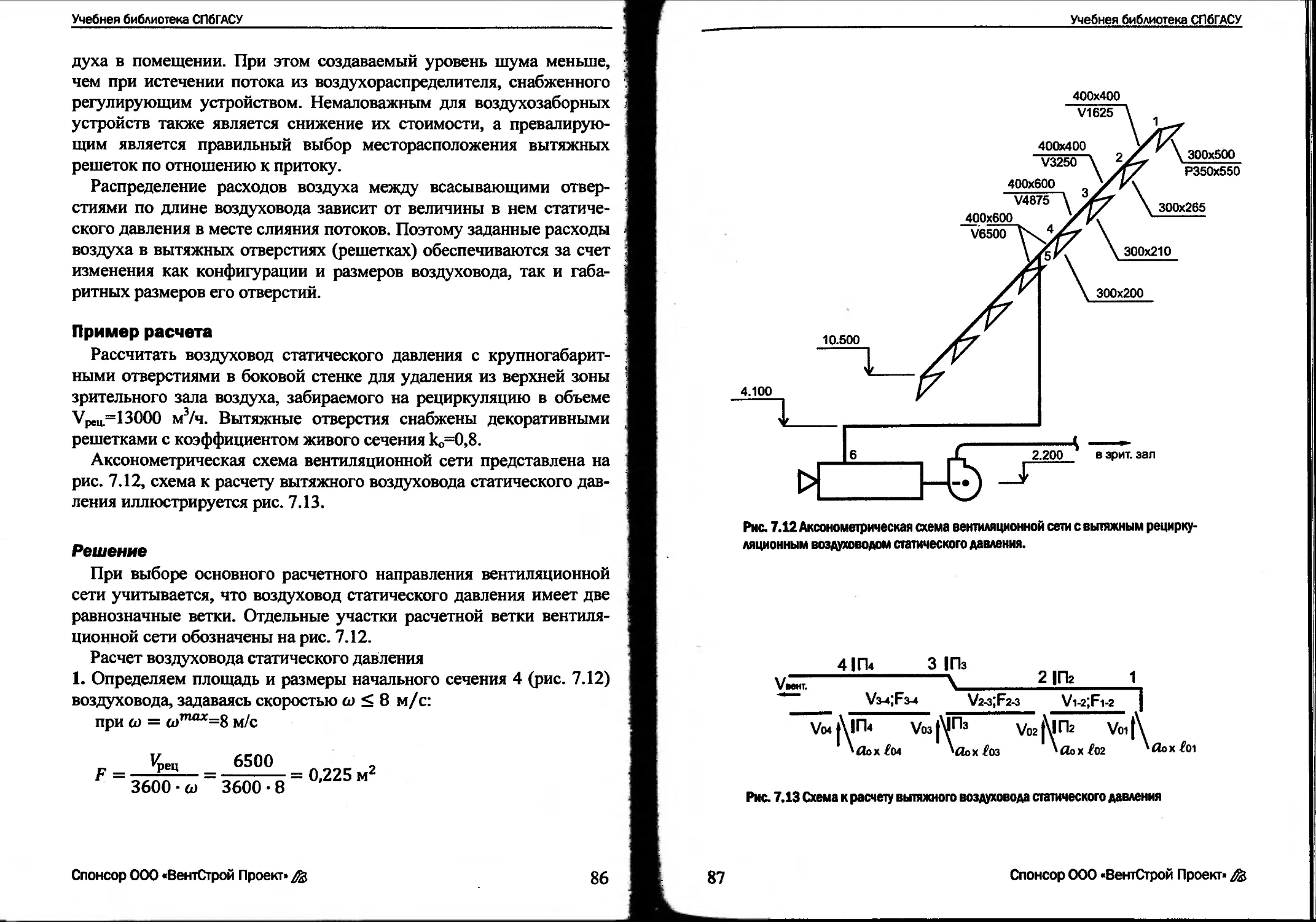

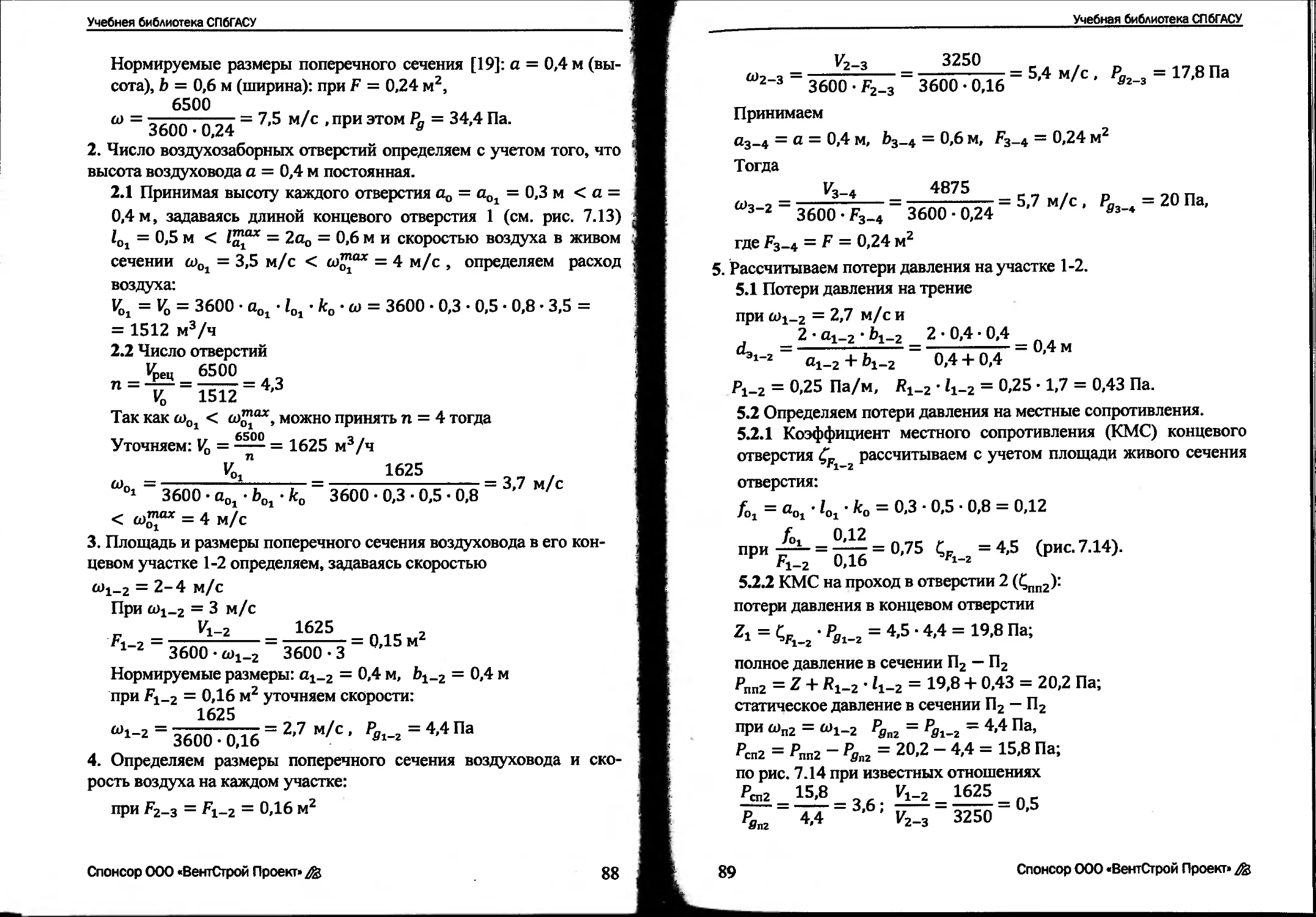

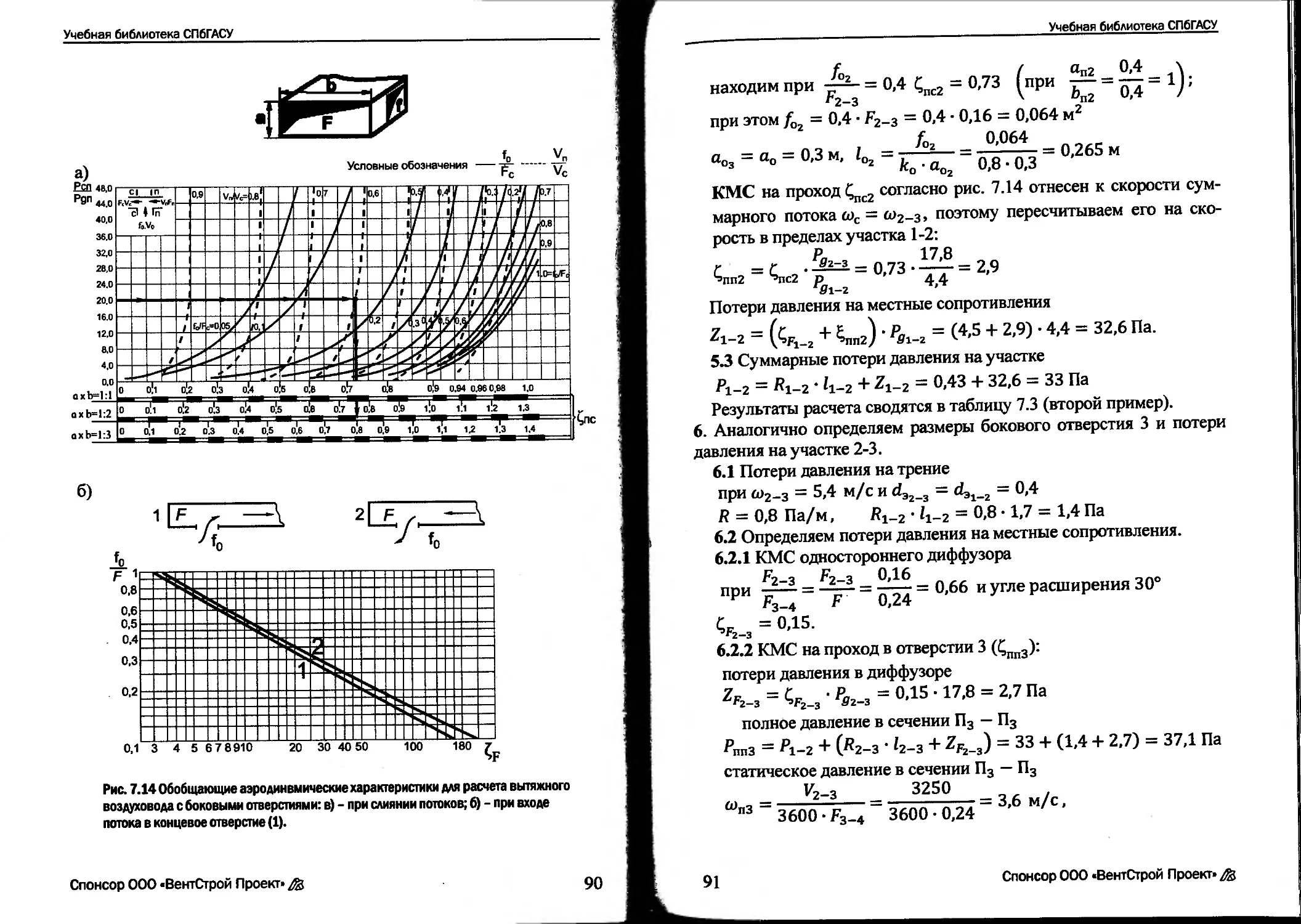

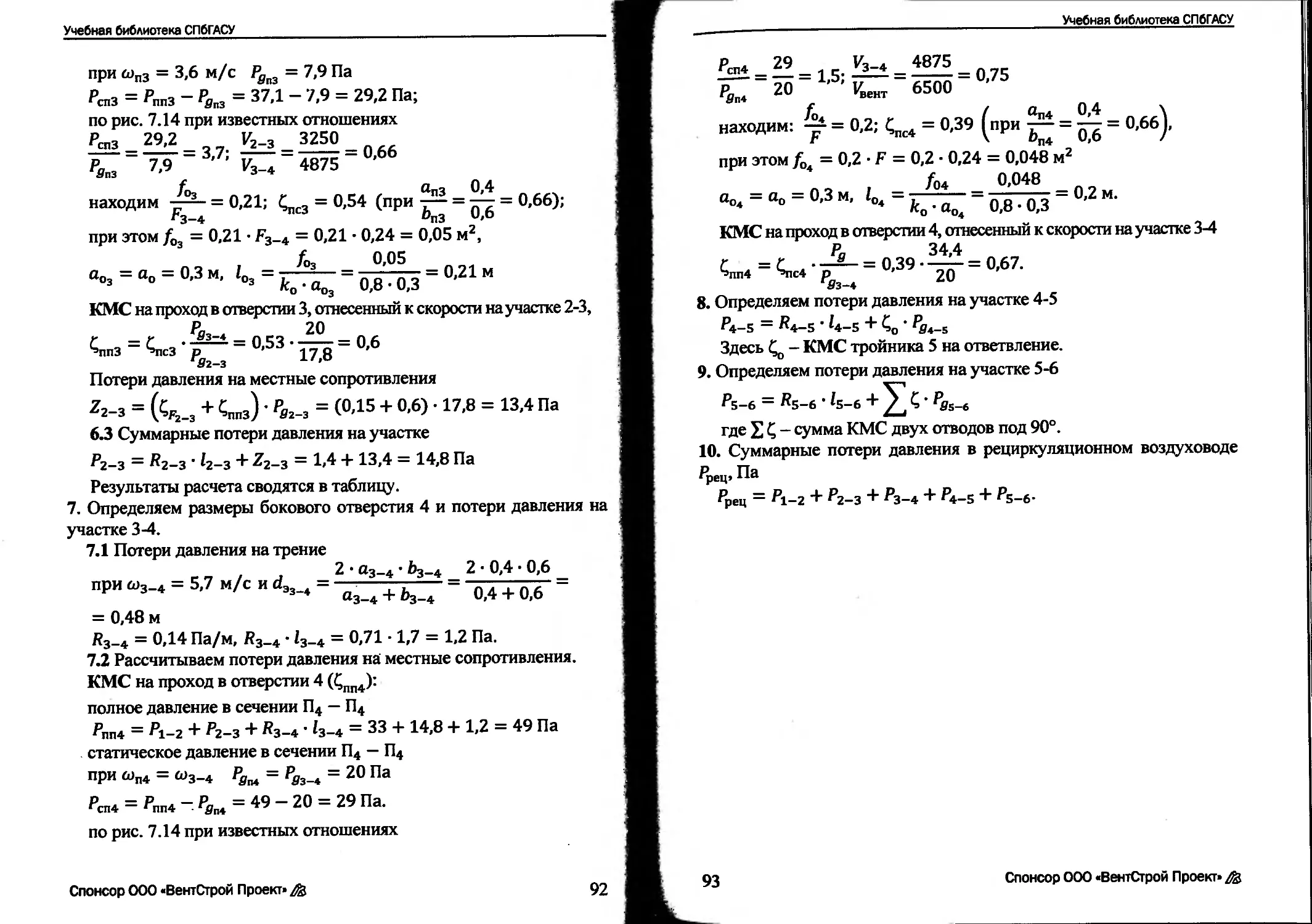

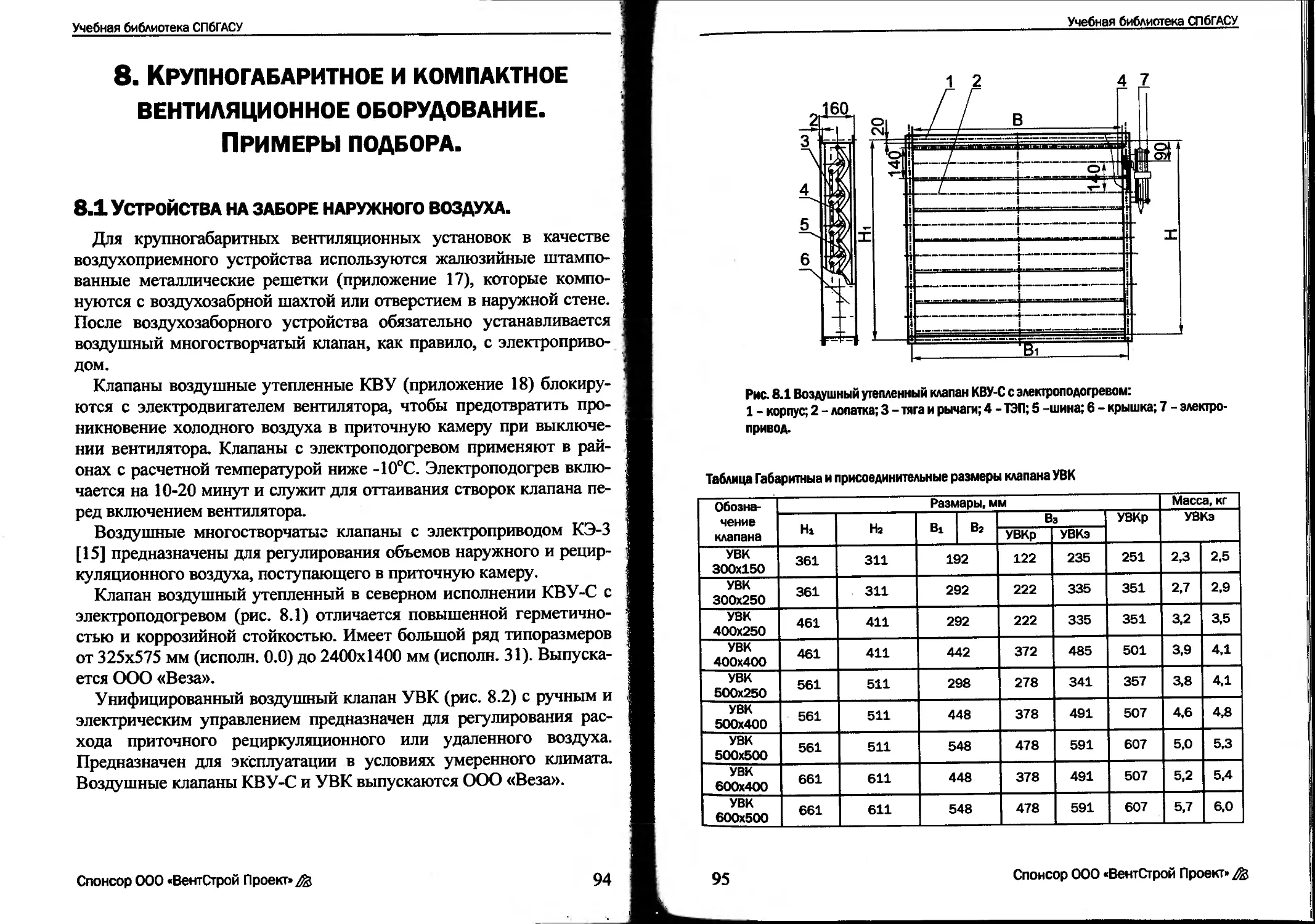

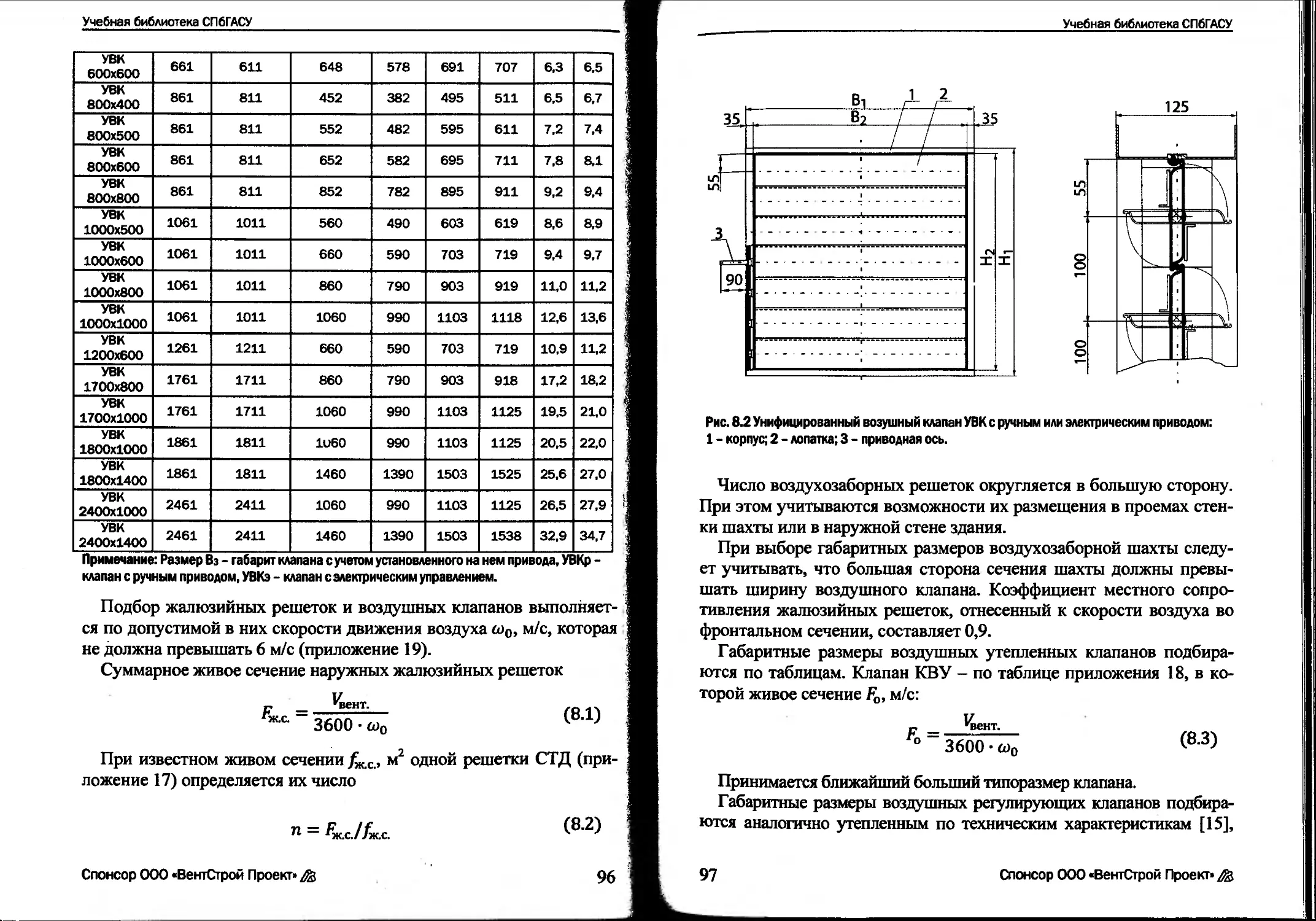

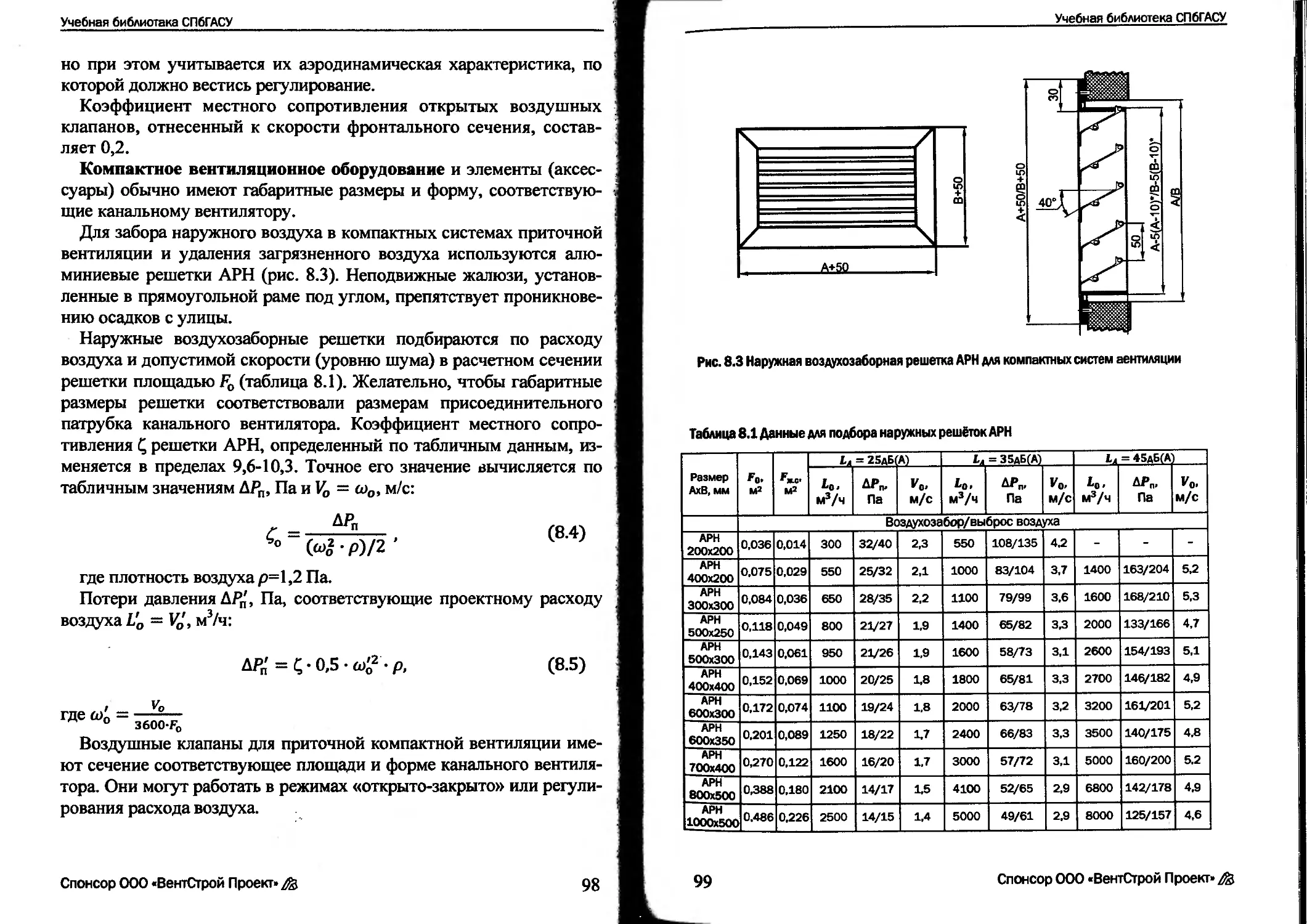

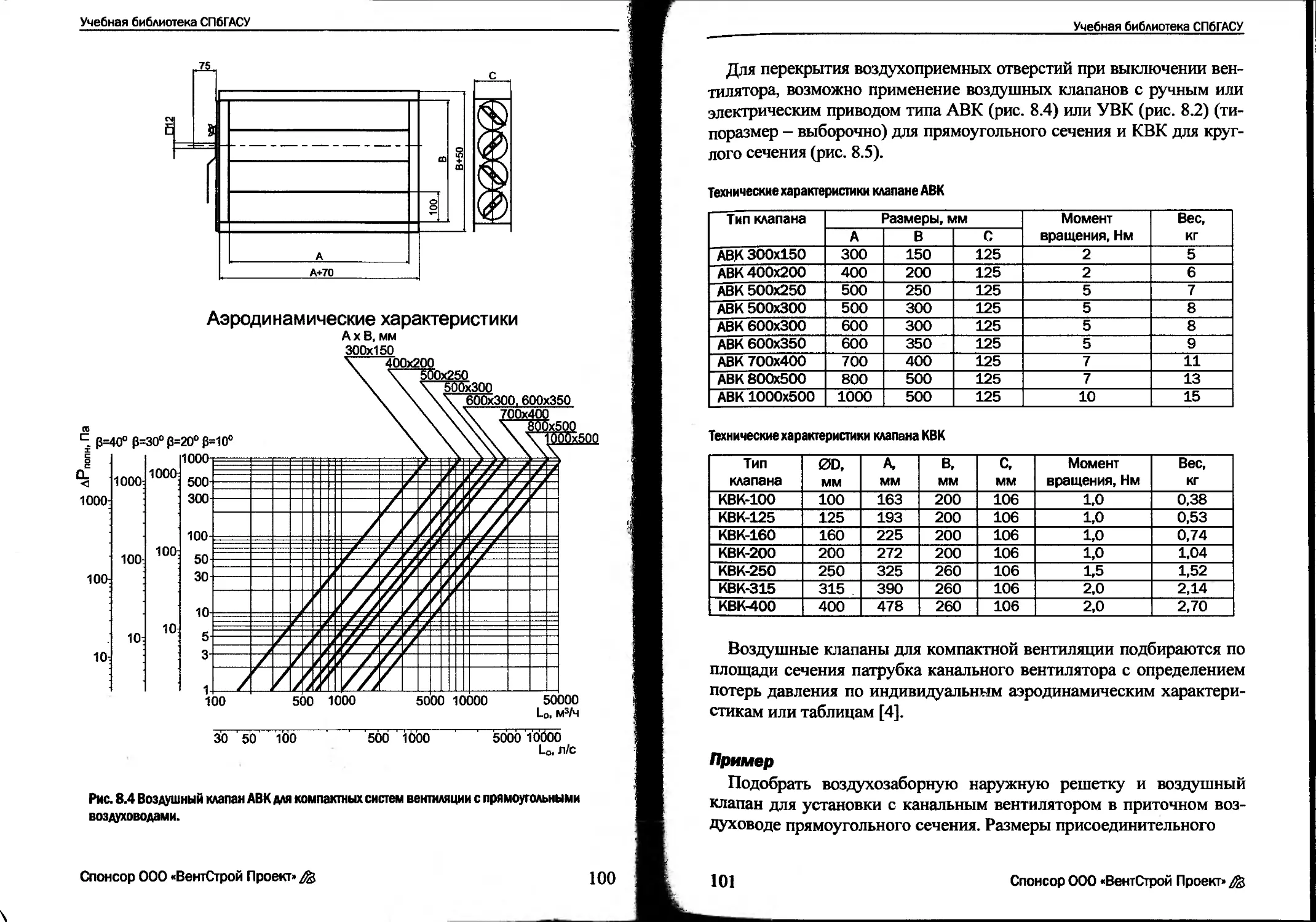

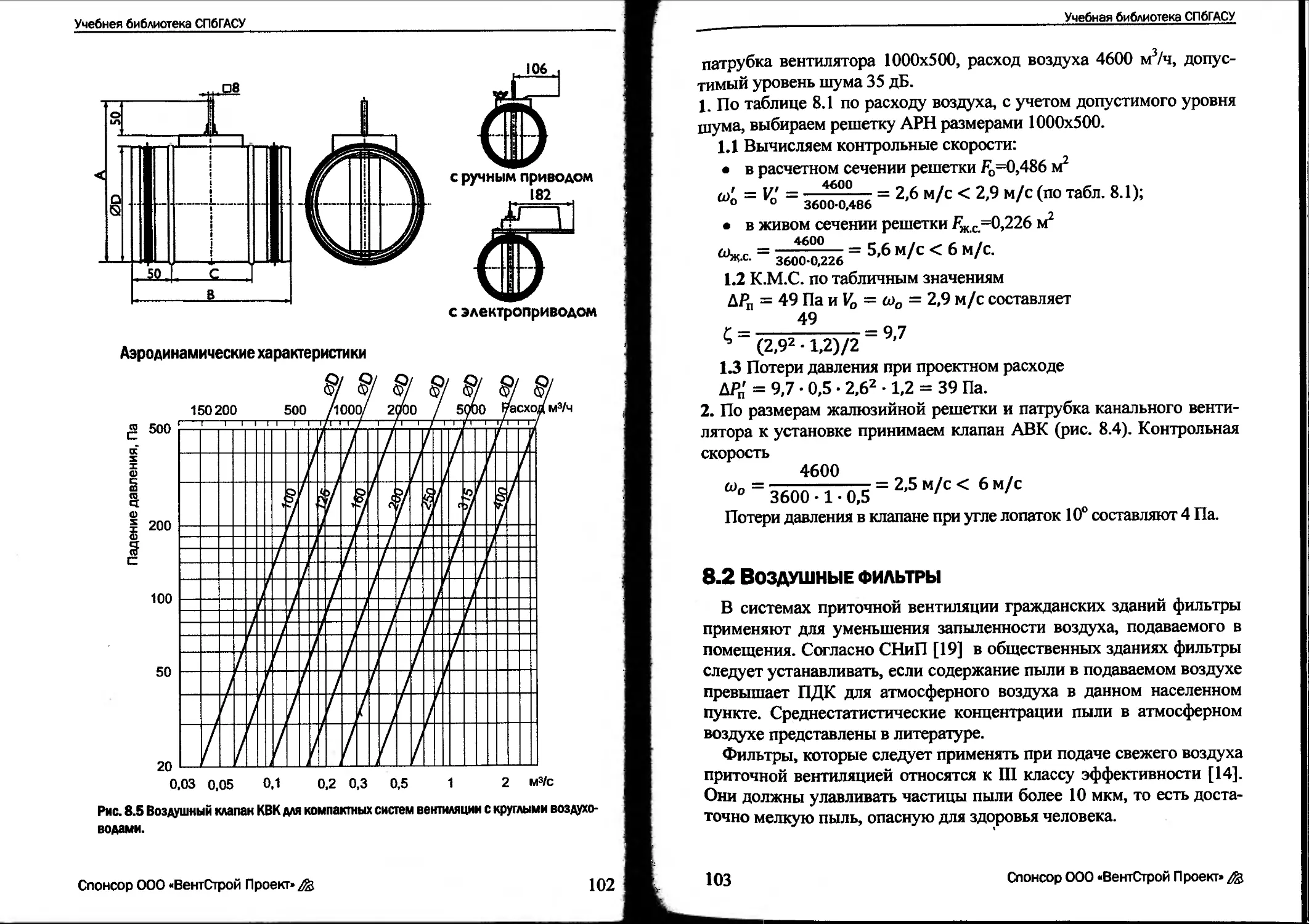

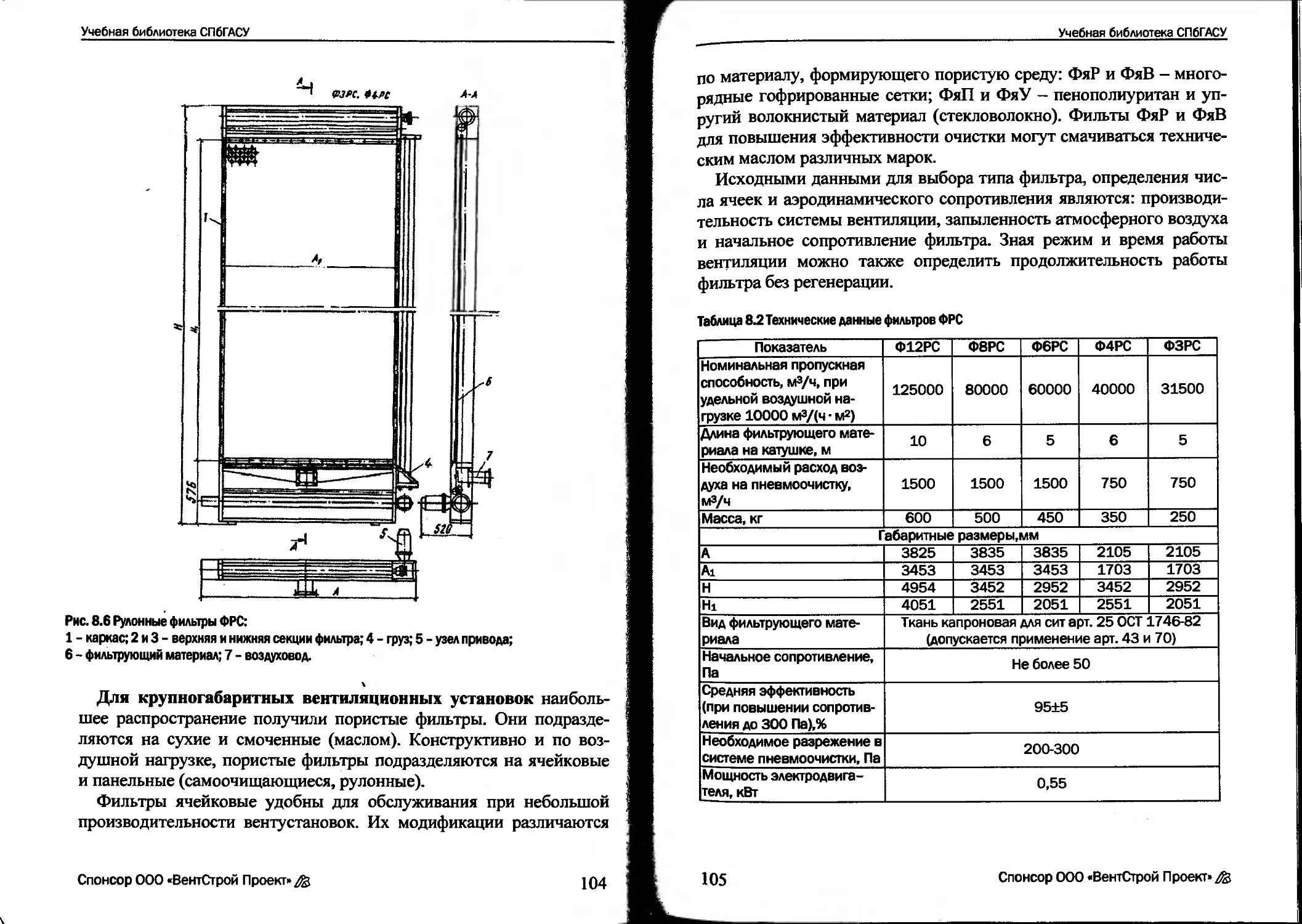

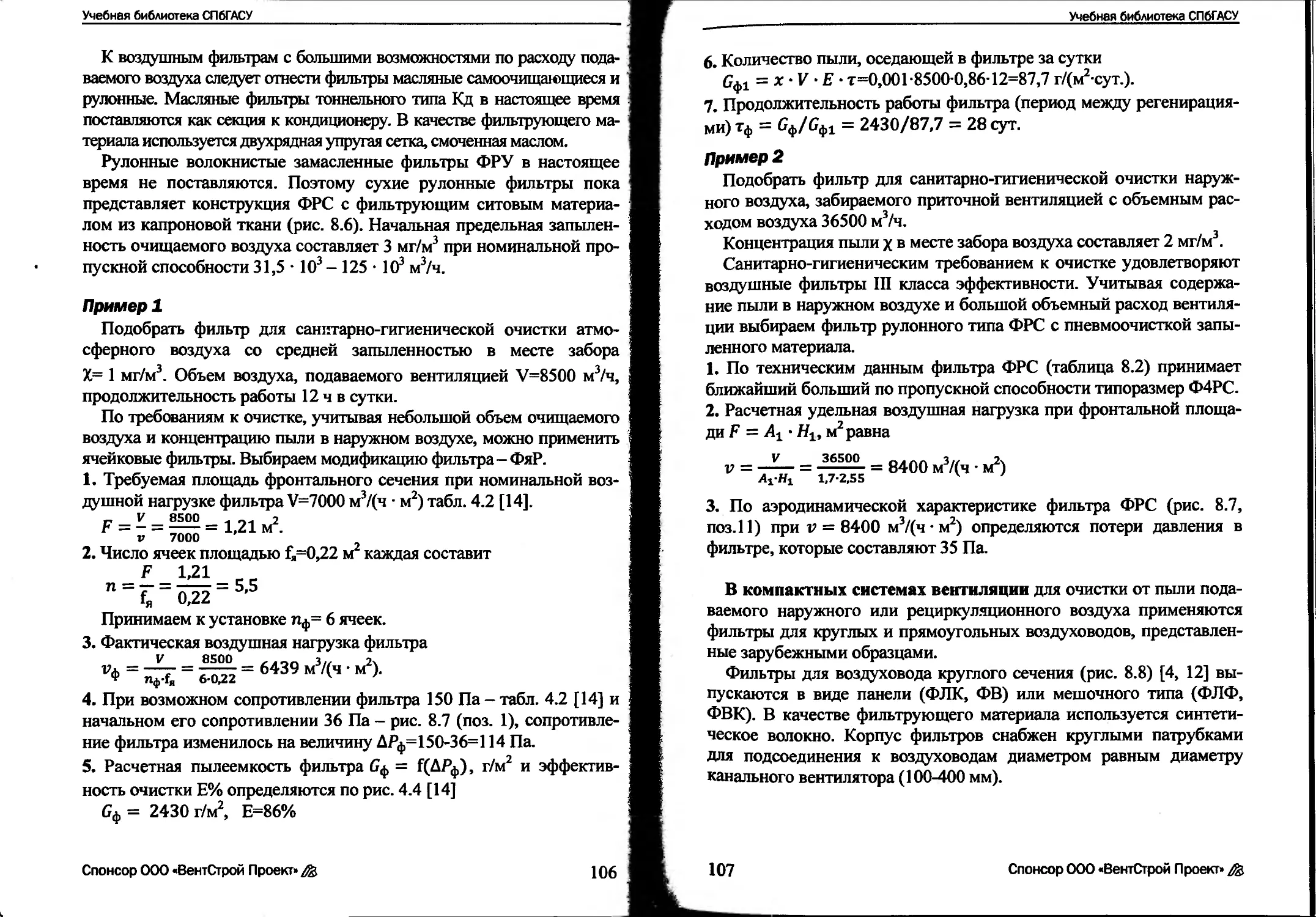

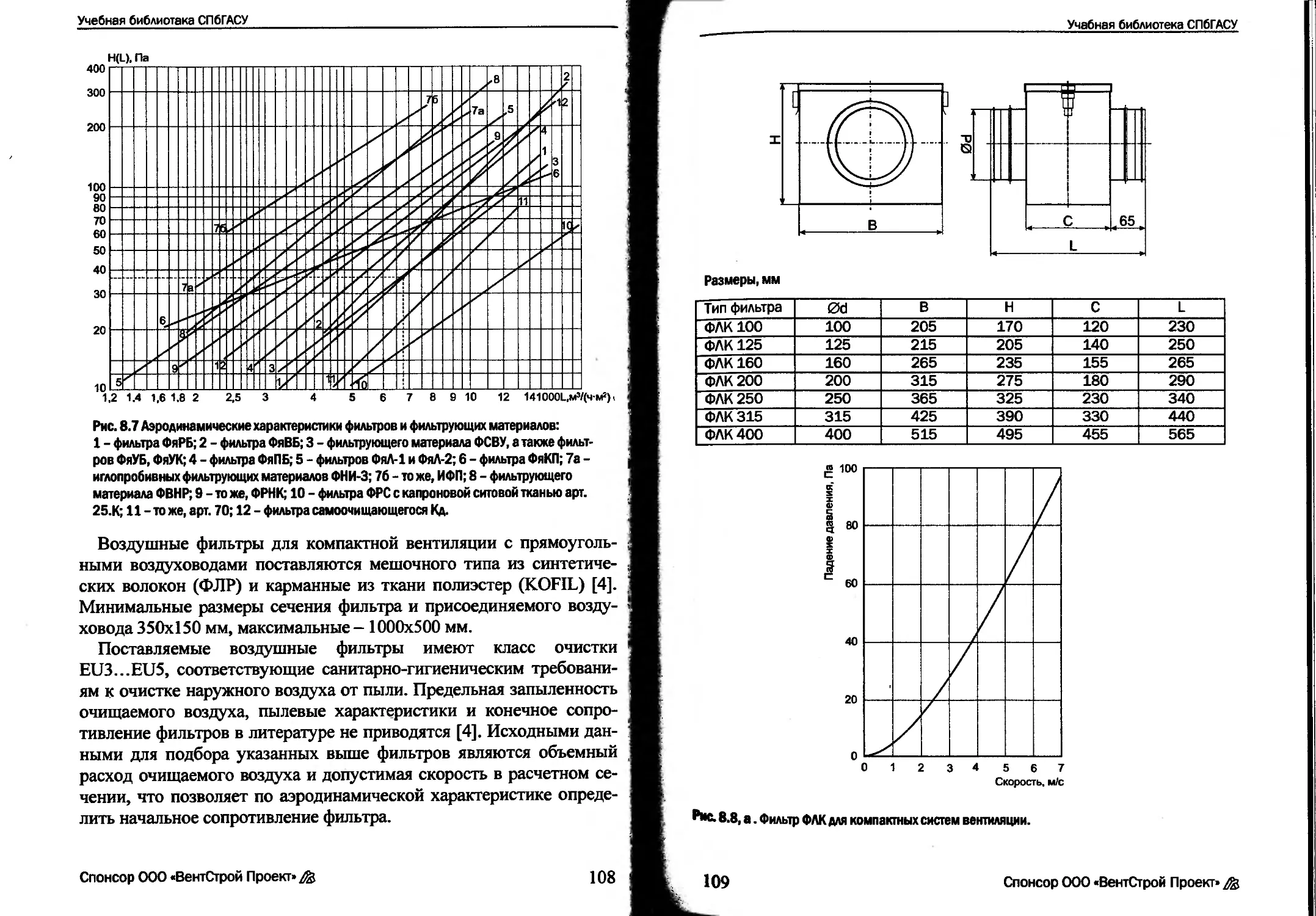

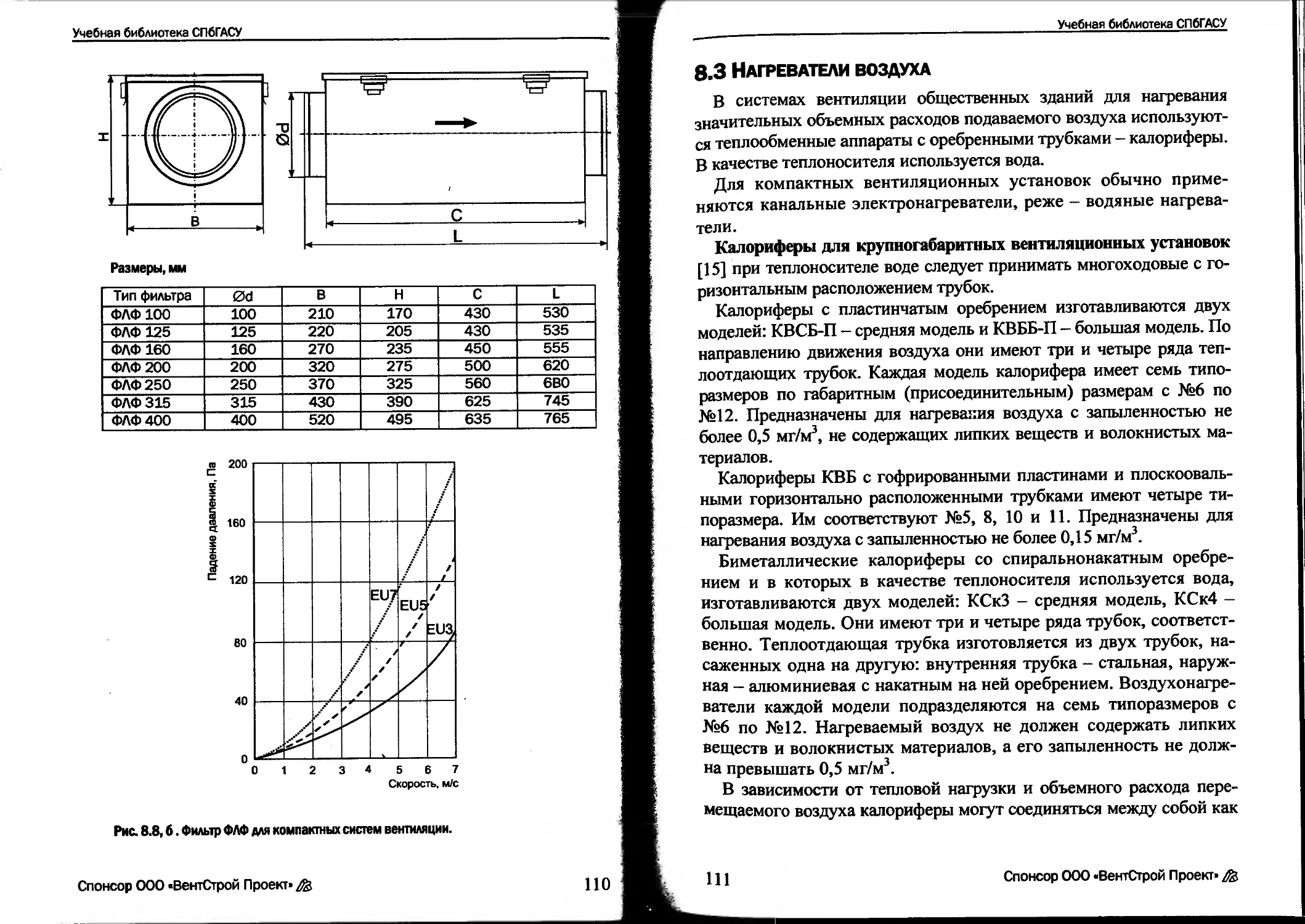

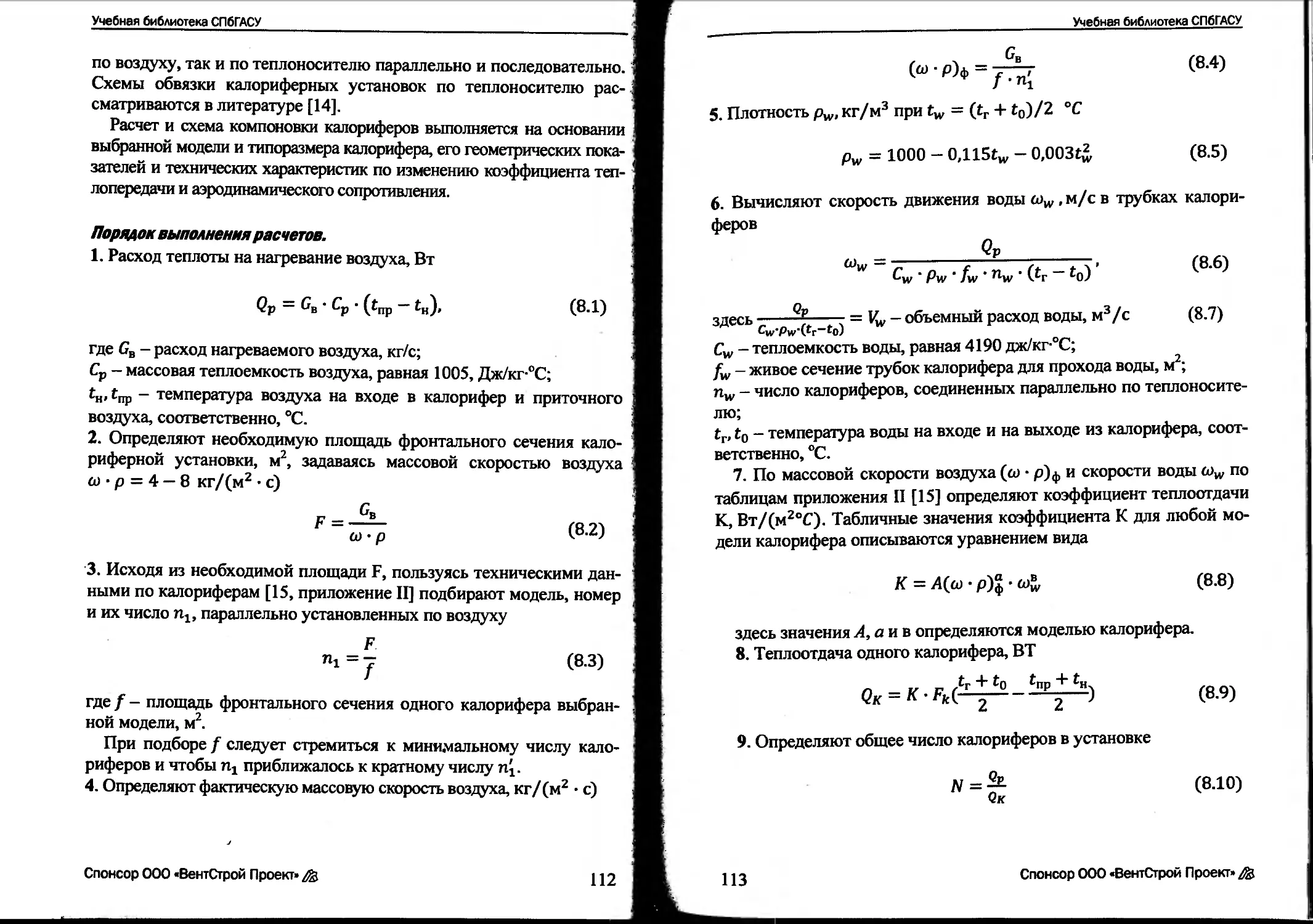

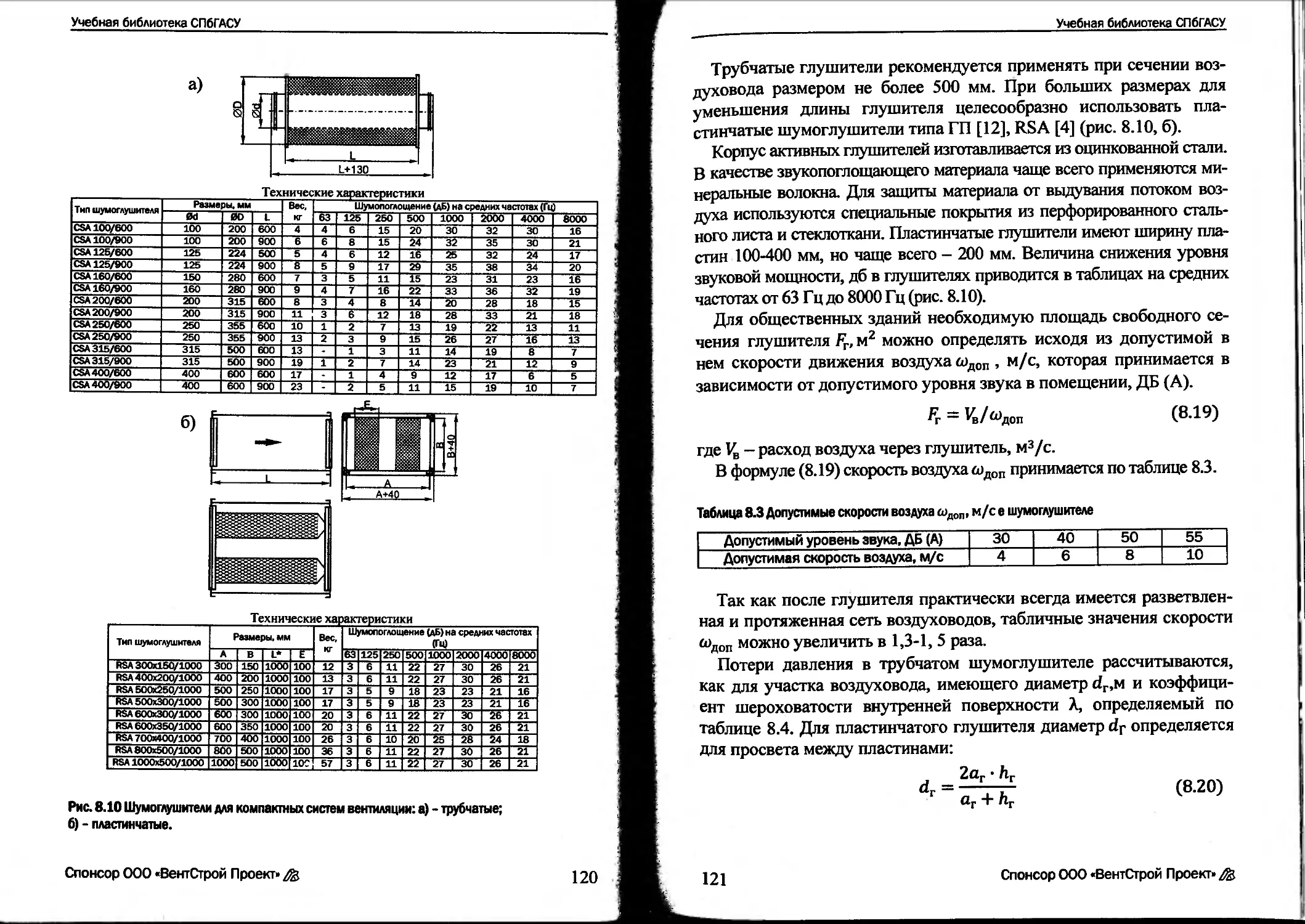

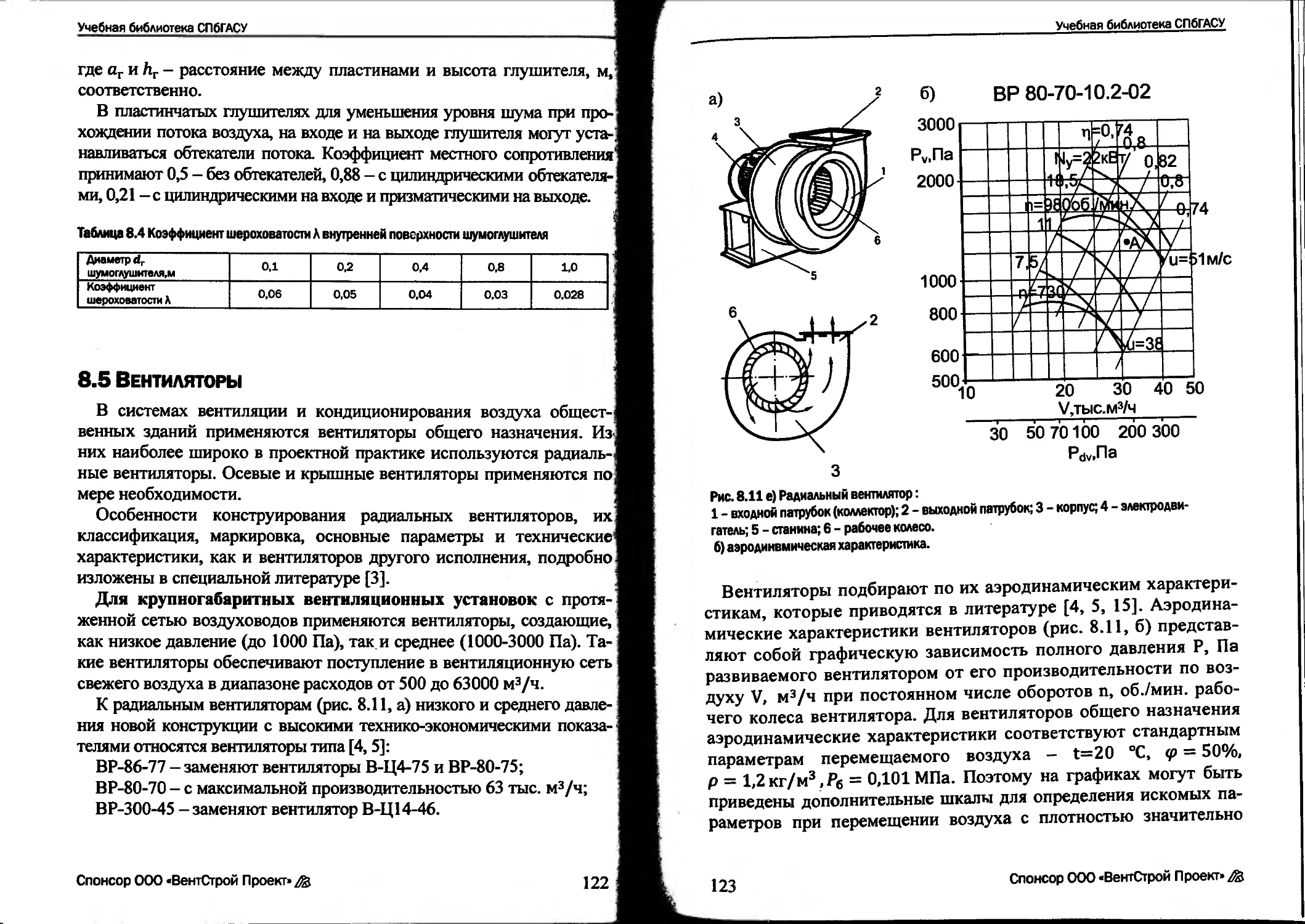

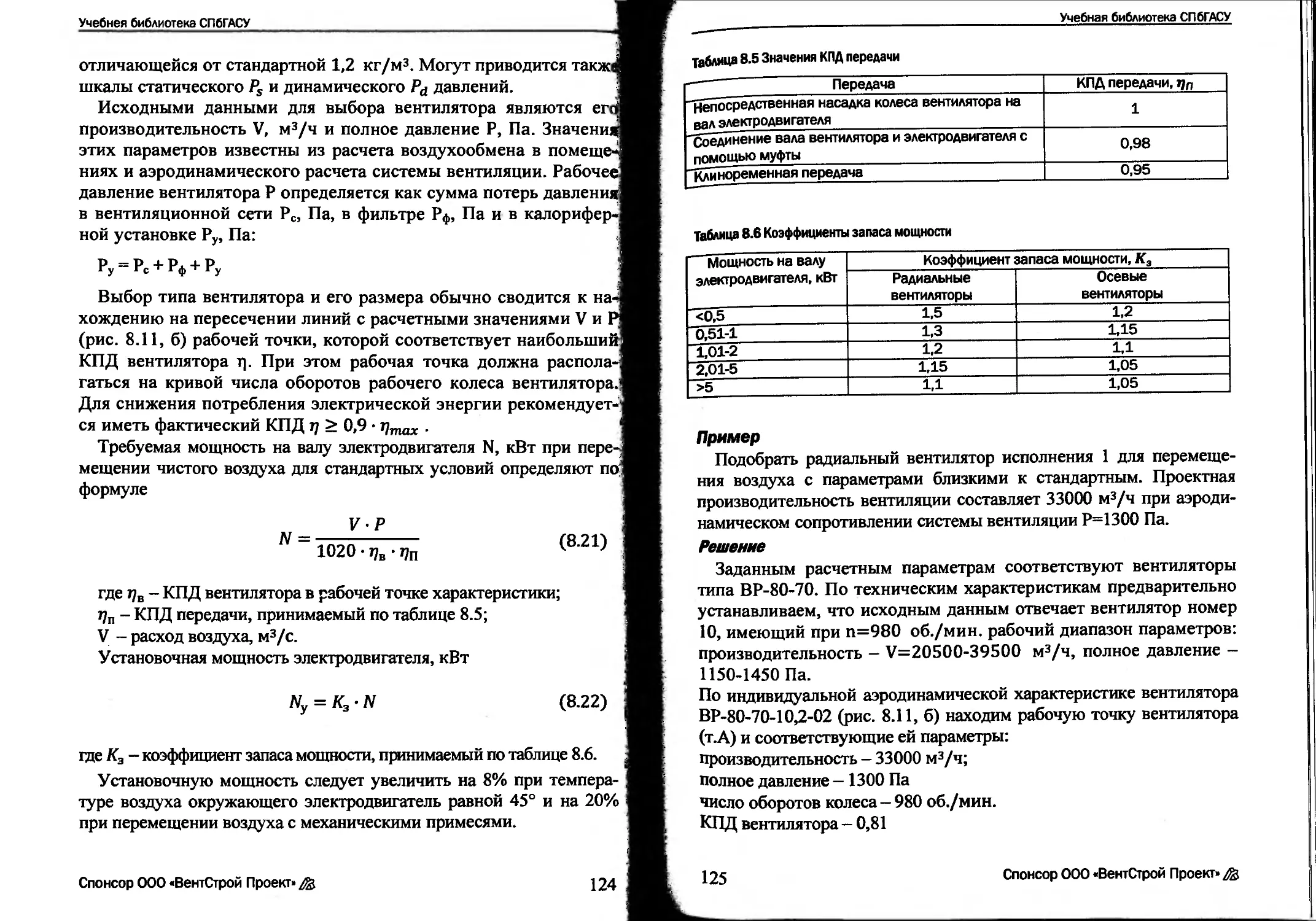

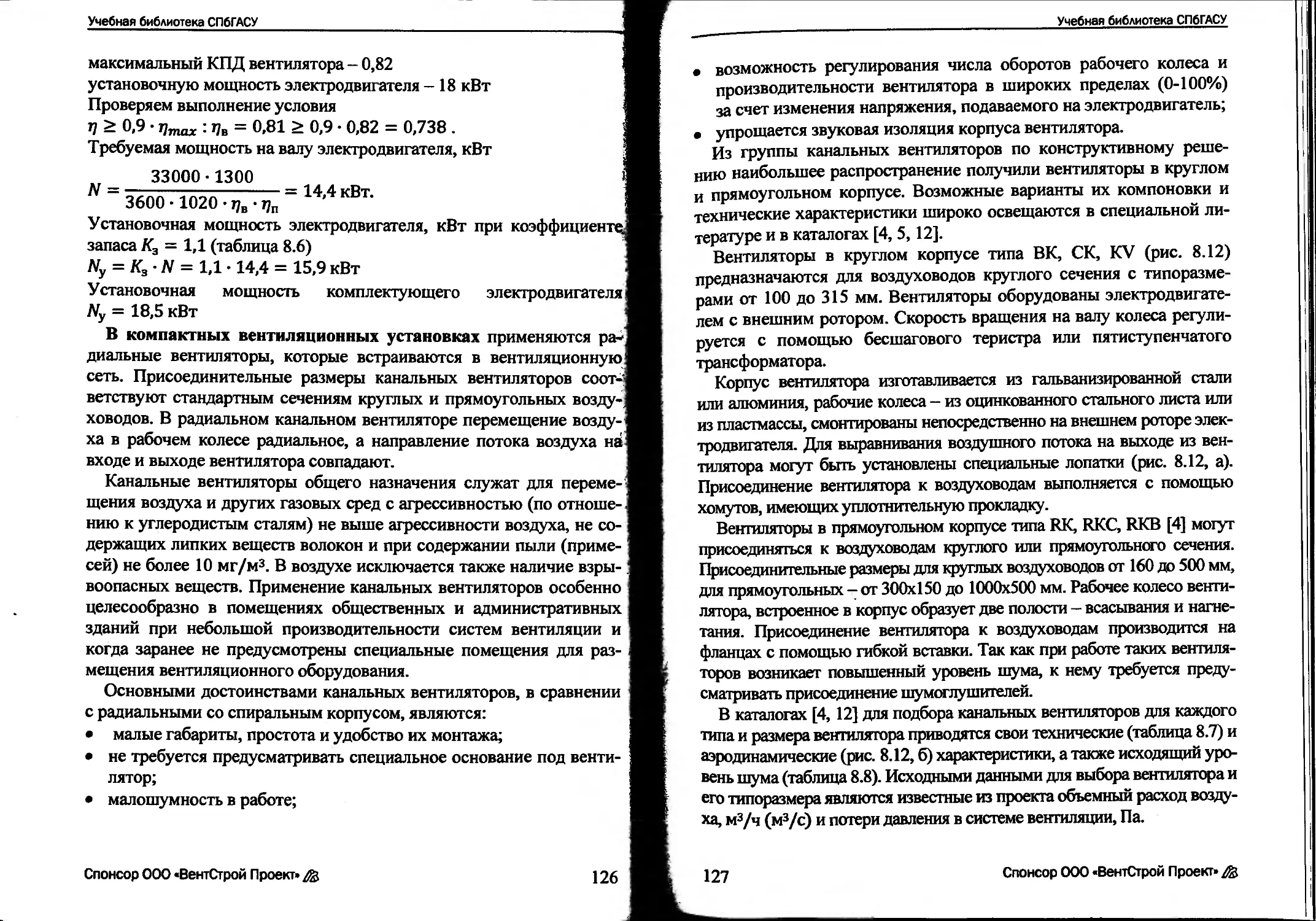

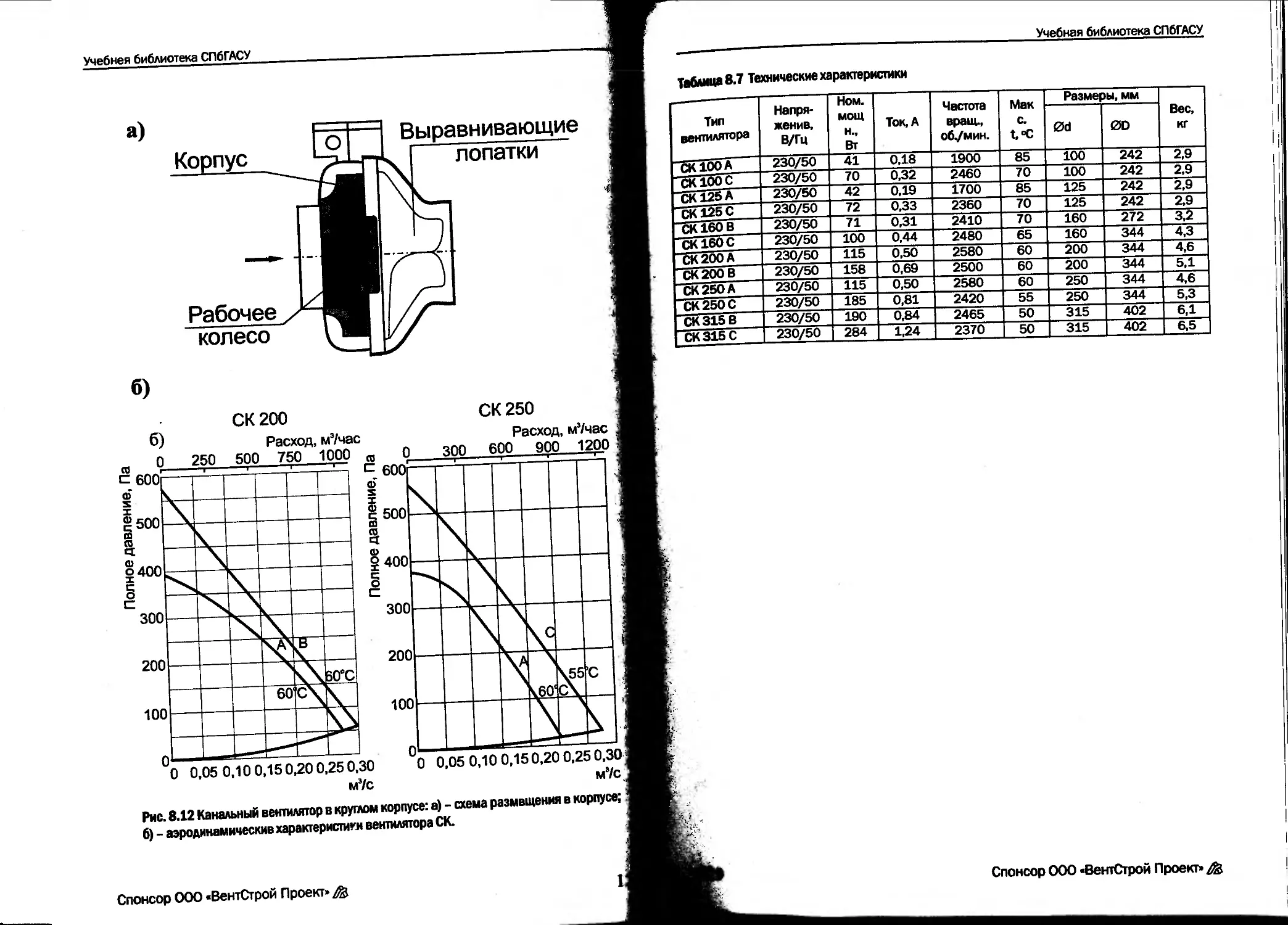

чальный перепад температур в струе At0 °C принимается как