Author: Грант В.

Tags: биология микробиология эволюционный процесс молекулярная биология эволюция организмов издательство мир

Year: 1980

Text

B.rpaHT

ЭВОЛЮЦИЯ

орrАНИЗМОВ

1

.

.

.

I

.

.

. .

:

i

: I

, I .

·

J 1 Т }

. .

: : l'

I : ,/ t

: : : f ./

· · С' .

I f , :/

ij ., 1 '.

t s

. , ,

I l' !

:::

.

. .

I ::

t : I

,с .,

" , . :] ') , i

: '. .

r ;:"//

/

.

I : .:/

, : /"

I

J

,

i

:

t

i

.

i

.

i

I

1

.

i

OROANISMIC

EVOLUTION

VERNE GRANT.

University of Техзs

at Austin

fore.word Ьу

GEORGE GAYLORD SlMPSпJ\l;

W. Н. fREEMAN AND COMP'A-N'l

San Francisco

1977

В.rраит

эволюция

орrАНИЗМОВ

'Перевод с анrлийскоrо

Н. о. ФОМИНОй

'под ред.а1<цпей

?доктора БИО 1J. наук

;Б. .М. МЕДНИКОВА

IИЗДАТЕЛhСТВО сМИР..

.Москва J980

)'ДК 575.3/.7

Книrа известноrо ученоrо, члена Национ-альной академии наук

США представляет собой сжатый обзор современных концепций по-

важнейшим проблема м эволюционной теории на уровне орrанизма.

Блаrодаря тщатепьному отбору фактических данных и примеров,

которых, в отпичие от друrнх сводок по эвопюции, в книrе мало,

rраит сумел при отиосительио иебольшом объеме рассмотреть все

ОСНОВНЫе проблемы: микроэволюцию, естественный отбор, наслеДО-

вание приобретеНIIЫХ признаков, видообразование, макроэволlOЦИЮ

и эволюцию человека. Автор неУК.10ННО придерживается дарвинов

ской теории эволюции.

Предназначена для биопоrов всех специа.'lьностей, для студен-

тов и аспирантов биолоrических факультетов университетов и пе-

даrorических институтов, для философов и историков науки'.

Реда"цuя AurepaTyp"t по БUОАОZUUl

200 1000000

21001 121

r 041 (01) 80 J21.. 80

@ Н"1, Ьу W. Н. Freernan a.nd ComparlY

@ Перевод нз русский язык, If Мир , 1980

ПРЕДИСЛ.ОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

в последнее .в'рем.я .э.ВQЛЮЦИЮ част.о расСМ81'рИ!вают как бы

в ,мик:роокоп, анализ'ируя ча:сти .вме.сто, ЦМООО. В мноrочиосленных

публикациях бСУЖIд'ается Э:ВОЛЮIЦия o.praBOB, 1жа!неЙ t 'клеток, а:ми.

нокисл()тных последовательностей .б J1iКОВ .и ,ну.клеотидных после.

довате.т'lыIocейй О1!делыных reHOO. Особой беды в ;подобных .nодхо--

дах HeT t OДHalКO fl1рИ этом следует помнить, 'Что ,В ст.росом CMblCJJe

слова эвюлюцио.нируют лiи.шь tПОПУ.Т'lЯ1ЦИ.И t СОС'Роящие из о.рrан'из-

МОВ. Сами по себе тены н .бе..1КИ t 'клет,ки .Н opraHbl ЭlООJIЮЦИОНИРО-

вать не MOTYT t как не MorYT .1JeTaTb .сами Ino себе 'OTдe lь'Ныe части

са:молета. Забывая '9TO t мы Пра!КТИ'ЧОСКИ не уходим дальше э.МJПе-

'ДОКiЛа (V в. до н. в.), roворивwеro. О неза'ввс.ИlМ'ОМ IВОЗНИ1кновен'ии

и .д.а.'Iьнейшем /С..1учаЙ'н'ом ,-сочетан.ии частей тела .раз.ных животных.

Л,одобные раССУЖlдения 'MorYT выlrяlд.е.тьь 'fIрюи!3мо , .однако не еле.

дует .за.бываТЬ t что тенденции -с,ведения эволюционноf.О 'процесса

к fЗамене одн'Orо аллеля ДрУ'fИiМ без учета .вза'имодейс1'ВИЯ reHOB Jf

определяемых Iими признакOIВ ,были И остают,ся Ino наостоящее в.ре-

.мя .ИJсroч.ником Iмноr.их ош.и6ач.ных теорий эволюции.

От этих 'недоста11КоОВ св060;дна .предл'а'rаемая нашему читателю

к.ни.rа В. rpaHTa. .д,.втор 'Сделал удачную Iпqпыт.ку ,pa OOMOТpeть $0-

ЛЮUИОН'RЫЙ проце.сс ВО .всем e,ro м'н.оr-ооораз.ки. И;Сn'О.!lЬЗУЯ н-овей-

шие данные rенеТИiКИ t ОН cCTpOro остается на tПозициях кл ассическ().

ro ЭЕюлюци.ониз:ма (П0-В иди-м ОМУ, эт.им объя'Сняется на'зва.ние кии-

-rи таlКИМ IНа'3JвЗ"нием автор подчер.КИJВаеТ t 'Что, .х.отя элементарными

еди'ницами .ЭВОЛЮЦИОНtНоro 'проце.сса .считаются IПОПУЛЯЦИИ t .в ко.

sечном счете они .сосroят ИЗ орrаНИiЗI:\10В). IБолее ,roro, К'о'rда совре-

менный 3Воолюционист rоОВ'ОРИТ t что .ОН Иiэучает IПОПУЛЯ1l'ИИ (!речь

идет 'О п,рирод.НЫХ t а lIе ЭКlQпер'и.меН7альных, .полностью 'контроли-

руемых ,ПОПУ.l]'Я1ЦИЯХ) t О'н :всеrда имеет ,дело лишь 1с выоор'Кам:и

орrанизм,ов. Эти лол.оженяя ,настолы<'О общеи'з:веСТ'НЫ t ЧТО t ,ка'к .пра-

ВИЛО, они 'итн()р.ирую я.

Трудно опредеЛИТЬ t IK .какой катеrории .следует .оТ'н.ести лреД-тIа-

rаемую 'Читателю книrу. Са.м автор ,считает, ЧТ.О .это учебник п()вы-

шенной т,руди'Ости, ,рассчитанный .на непЗ'с.сивное ,вос/П:риятие ИН-

формаци.и. ПРe.дlпола:rается, что. 'читате.I'JЬ станови1'СЯ BMecre с ав-

тором активным участником JП'роцеюса постижения и'Стины. Однако

В. Лра l Н1' 'не ТО.I'JЫЮ ,нообычайно lэ.рyrдирова'Н.ный :kom'Meh-татор .И ком-

пилятор, но и oJТОЛУ'ЧИIВШИЙ заслуженную известность иоследова-

тель nроцес'са эволюции. Как ни 'CTpaHoН'Ot ,в ,ПQдобном .сочетании

'6

л редисловue редактора перевода

есть IСВОИ Н6Достаl1КИ, если ,ИХ можно .назвать таковым'и. rlрзнт----

не IСТ.оронний на,блюдатель: выражаясь фиrурально, ан :не rерольд,

а ;участник турни.ра. Поэтому в :ряде случаев ОН .не избежал ()пас.

ности переаоса заlкономерностей ЭlОО...1, юци.и хорошо и-зучеlfНЫХ на

«'СБоем» материале (ЦВе11ковы-е 'ра.стен.ия), на весь ор.rанический

Мир. Но оСОО11Ношение факторов эволюции в Ipa3HblX r.руrnпах .может

быть раз.ным.

Однако Iследует IПQдчеркнуть, что r'paHT з.начителЬ'Н'о более O'c

торо жен, чем м.ноr.ие друrие авторы OOQДOK по теории эволюции

и не ;пр{)ходит ;М-ИМО точек 'зрения иссл'едователей, с которыми он

по .тем ,или .иным Iпр.и:ч'инам ,не cor ласен. Следует от.метить лоrич-

НОСть постр.оения ,I<Jниrи и UllредельнI)'Ю Чe1'lкость .И3.1J,QжеНIJIЯ. Я у;беж-

ден, .что кн'иrа В. rpaнTa ,принесет большую IПОЛЬЗУ 'советским ч.ита-

тел ЯJМ.

Хотелось Iбы оста.нов.ить'ся На \НеКQТОРЫХ вопросах, заТlрОНyrых

[рантом, ,в частности на явлении индукции. Здесь НУЖНQ соrла-

ситься с автором пре:дисл.овия -к амер.икаlНОКОМУ ,изданию СИМ'ПСО-

НОМ, кото.рый пишет: ;«...явление .индукции не останется за предела-

ми этой теории (,СИlПетиче.ской теорки эволюции ---- Б. М.), а раз-

двинет .их IJ..Hrpe». Наследст.венные Iизменения, .вознwкающие в -ре-

зультате приобретен,ия чужоrо ,rенетИ'Ческоrо 'материала, т. е.

трансдукция 'и иные формы неооловоro Iпереноса информации о/же

вошли в данные пределы, практически их не раздвинув. Ибо

тр.анс.ду.к,ция никак не а.де.кв.атна ламарк:и:ст.ской «а<:симил'Я:ции

внешних .услоаий». Это. ,не и'Н,дукция, а ,своеобразный с;поооо reHe-

тичесКОЙ ,рекомбинации. В мире \прока1РИОТИЧеских ор'rан-и.змов He

половой Iперен.ос rенетич-есж{)й инфо.рмации р'а'(ШрОСl1ранен 'Чрез-

вЬРчай.но ш'И'роко; :более To.ro, есть все .0С'Нi()вания ,полаrать, что тз(к

называемый 'полоооЙ ,процесс у баlКТерий являе'I1CЯ ero JПРОИЗБОд-

HыI.. У .ВЫОillИХ IOрrани3'МОБ ,БИ'Свк.суальный перенос rенетачес;к()й

информации практичеоки 'вытеокил !все прежние, при'митивные

способы обмена iпоследовательностя,ми днк. Роль 'редиктовых,

ЛРИМИТИlВных !Способов ТИJПа транодуК'ц.ии в эволюции еука.р'Иото.в

остается ;ДИ'ОКУiCCионной, однако ясно :О.дН.О ,непо.ТlOвОй переное

rенеТИlческой ,ИНФQР'МЗ.ци.и ,ни'Чем не м,ожет IПОМОЧЬ Iбезнадеж,но.му

делу в-озроождения ламз'ркистских теорий. Скорее он их опрове,р

raeT.

Факты, лри.водИ'мы-е rpaHTOM Б качеС'f\ве Iпр.имеров «И}{ДУ'юци.и»,

разнородны. ТЗJК, индукция r.и.бри;дн'ой стер-илыюсти у дрозофилы

.оБУСJlоОВЛИlвается оСИ'МJбиотиче'ОКИ'М ми к.роорrа'Н'И13М-ОМ , nере'даю-

щим'ся по наслеДСl1ВУ ,(нелиш'не Н3Jпомн.ить, что -еще .rербе,рт Спен-

сер тра.К70вал на 1 С.пеДС11венный ,сиф.или<: iKa,K 'наследование дри.об.ре-

TeHHoro IпрИ'знака!). Все друrnе ,п'ри.меры, та'кие, как обеcrцt8ечИlва-

иие ХЛОРофИЛЛ.ОНQС'НЫХ жryТИКOIВых, таJкже Iп.олучают 'Исчерпываю-

.щее объяс.ненне ,в pa.MKax синтетической ЭlЮлюциО'н.нюй теории, дo

полнеН'н'Ой .последними дости.жениям.и :молекулярн{)й би'оло.rии.

Предисловие редактора .nеревода

7

3.а:метим, К'стати, что структура reHOMa эукариотов такова, что

пр,и06ретение чужерОДНО'rо rен€ти'ЧеС.КQrо материала ;не дол.жно .иТ-

рать .в их ЭВОЛЮЦИИ заметн{)й ,РОJlИ. Осущеcrвлеиие а\кта.. ТР3Н{'ЛУ'К-

' эукариотических клеток .в .уело,виях лаборатории еще не может

служить тому дока'зательстоо'М.

Сложным кажется ()1'Ношение rpaHTa .к проблеме сн.м'Ц!l1.:Р..И-

:! . !! а.'30ва'ния. Вслед за Э. МаЙром он сначала прихо-

дит к выводу онеВозм ож-ности разделения одноrо JJ.ида .на Дlва

в О\дНОМ Зlреале. .однако автор отдает ,себе отчет .в том, что посту-

wТ'JaT невозмож,ности си,м'паТРИЧОС1Irorо ВИlд"ообра300вания \Вытекает

лишь из определе.ния пан.миктичес.КQЙ .менделев'ской популяции,

I(оторая, по сути дела, IВ 'реальных УСЛо/В.иях является нереализуе

мой а6страl{lцией. Недаром r,paHT везде, rде ТОЛЬКО ВОЗМ.ОЖ1НО,

И'C1Iользует терм.ин «сосеДС1UЮ» (neighborhood). Выделение С'О-

се,д.ств прои-з.'Водится .по оцеroке степени инбридинrа, а Не по сте-

пени ПЗНiМ'ИКСИИ. В конечном .счете аатор .склоняется 'к вО'зможно

сти .видообразования без rеоrраф.ичеаюй изоляции, слеrка за'вуа-

..т:Iировав ее терминами марrинально 'Си-м,пат.ричес ое .и С'меЖ'Н'о-

си;м\патр-ическое. Это и понятно: яи один э ол-оr (а rpaHT хорошо

ЗiНает IЭКОЛооrию) не оможет в \С'Воих построениях обойтись без /КОН-

цепции эколоrичесК"оr.о видообразова'ния. В последнее время и .сам

Э. Майр l'О60р'ИТ .уже не о .невозможности .сим.па'J1рИИ. а о ее недо-

статочной доказанности. ОднаlJ<О то же саМое МoQжно сказать и

() ( онцепции rеоrрафичес.коrо .видообразования. Риокуя быть обви

ненным s lКон.сервати:зме, В. rpa'HT B ЬMa с.кептически ОТНО'Сится

ко IМНlQrим /построениям автор.ов. изуча-вш-их э.волюцию на MOJIeKY-

JIЯРНОМ уровне. Gправедлива .ero криrnка так называемой «недар-

ви.новской» ЭlВол, юци-и т. е. образования новых форм Jпутем наЮ:)[I-

.т:Iения .селективно нейтра,J1Ь'НЫХ мутаций. Нель'зя не от.метИiЬ ero

TOHKOro замечания .о том, что сам Дарвин таlКУЮ ,эволюцию 'Знал Jf

писал о неи, а потому тер!м.ин «нед.арвино:вская э.волюция» попро-

сту 'неверен. Кlр'ИТИока Б. Пранто.м «моле.куляр,ной эволюции» СНИ-

детелЬ'С.'rВУ'ет не р .том, что На дroм уровне ,нельзя изучать развитие

ЖИlВой IП р.и роды , а скорее о том. что .ош.ибзлъся мож'но на любом

урооне в том числе и на tмоле,кулярно'м.

[,рант принимает лри анаJ1изе ,проб.т:Iемы Ilфоисхождения жизни

КОНЦ6111JJ:ИЮ «roлых reHoB в о.рrаничес.кюм бульоне». В 'нашей лите

ратуре более распространена теория. развитая А. И. Опариным,

с.оrлас-но .которой ,П'редб.иолоrичеока:я Эlво.дюция с caMoro качала

происходила в фазовообособленных целостных пробионтах сис

темах типа коацерватных капель. Такая теория представляется

более обоснованной. поскольку раздельное возникновение и после-

дующее сочетание компонентов белоксинтезируlOЩИХ систем на-

СТОЛЬКО маловероятны, что rраничат с чудом.

Несколько c.т:IOB ,относительно() rлав, Iпосвященных \Эволюции че-

лове.ка. .Несом нен но, эти rлавы ,ч'итаются с больш.ИJМ интересом,

"8

Предисловие редактора перевод(J

-однако .читателю вслед за ними полезно будет ознакомиться и

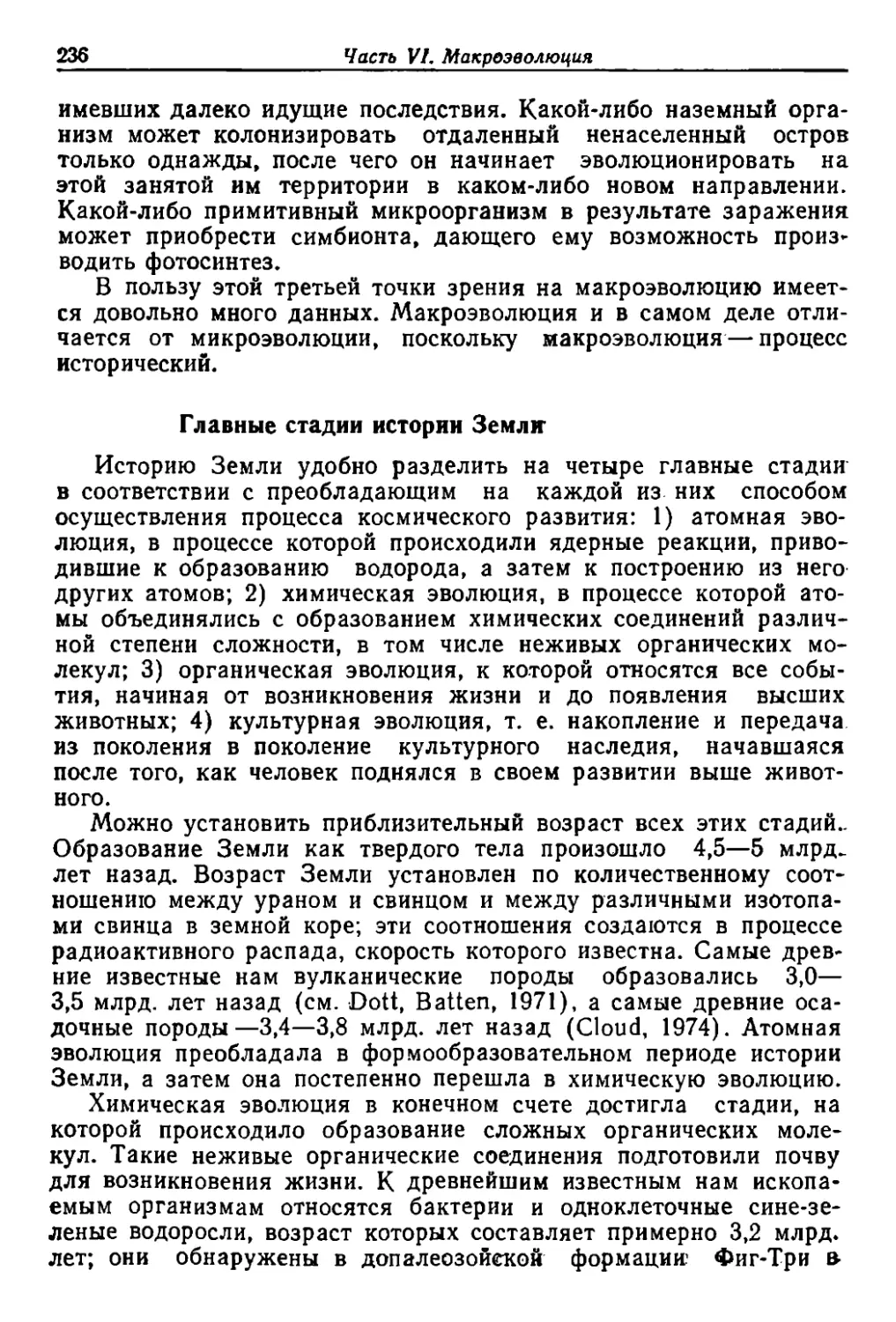

с ДРУl'им;и проиэведен.иям'И, i10CIВященными этому ,вопросу ----'в .пер-

вую очередь tC Iвы.шедшей 'вторым изда.нием, lIереработанной и до-

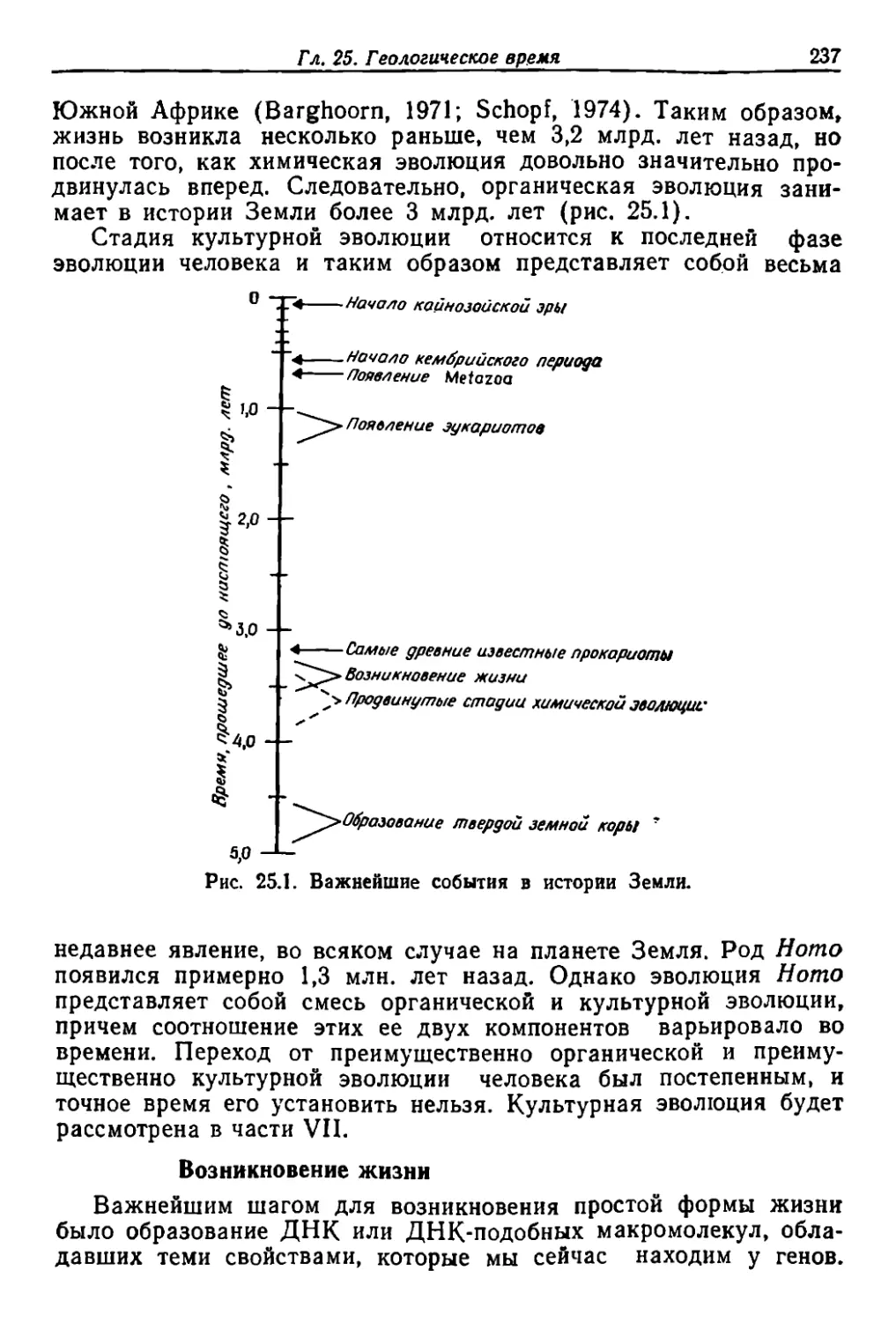

полненной новыми .да.нными СВОДКОЙ .я. я. Р,О'rинскоrо 1 .

К 'сожалению (ОИ это относи"ся не ТОЛЬ'КО 'к данной ,книre, но :и

к БОЛЬШJfНоС11ВУ aHr лоязыч.ных пу\бди каций по тео р'ИИ .эВОЛЮIЦии),

В. r.ра.ит пра<ктичеоки .не использует сове'I'ОКОЙ литератУ'РЫ' Н,О

кatКой обзор :по' теории ЭВОЛЮЦИ-И, lПо.пул,яционН'ой и 'ЭВОЛIOllJ:И'Онной

rенеТИКе может претендовать на ,ПОЛНО'"fу без yrпО'минания .и\Мен

А. Н. Северцова и С. С. Четверикова? В целом же книrа В. rpaH-

та может служить образцом сочинений подобноrо рода. Мы наде-

емся, что советский читатель найдет в ней MHoro интересноrо И

полезноrо для себя. В первую очередь это относится к студентам

и аспирантам, а также к преподавателям биолоrии и исследова-

телям, желающим пополнить свои познания в области эволюцион"

ной теории.

Б. М. Медников

J РоrинскиА Я. Я. АНТрОПОJlоrНя..... М.: Высшая школа, 1978.

ВСТУПЛЕНИЕ

Настоящая книта 'оодер,жит общий оБЗQр ,важнейших сов.реме.н-

ных знаний об "ЭlЮJ1юции ор.rаiН.ическоrо мира. Це.пь lМ'Oero CTYn-

ления указать IMecr.o, 'зани'ма,емое ,ЭТОЙ ,кнаroй, СQпоста\вив ее

с друrи'м'И труда/М.и на ту ж тему. Для T'Oro JЧТобы ,провести такое

сопоставление 80 !Всех детаЛ1ЯХ. :понадо6илось бы на.ПИlCать еще

одну НJ1'И даже несколько 1КННJf, 'Н'О -МОЖН'О CJ].елать ЭТО .н IВ БOiЛее

сжатом в.иде. сооред'Оточи'в .вн.имание ,на некоторых И'з наи-более

зна'Ч.ительных черт IB И'СоСЛe.дJO.вании 13волюи:и:и, ха,ра.ктерных для

трех .п'etриодов: lП€lрвоrо .наЧaIВшеroся lп-рИ'Мерно сто лет назад,

BTOp:OI'Q около IПЯТИJдеСЯТJf лет ,назад .Н TpeTbero нынешнerо.

Ра'ОСМО11рение ка.ждоro из .этих Iпериодов можно еще бол е скон-

центрировать 'и однооременно 'Сократить. 'Выбрав для обсуждения

по 'Одной общ й книrе об "Эвол, юци.и ха:раlктерн'ОЙ ля С'воеro BpeMe

ни: ДЛЯ Iпервоrо ,периода .эro шедевр Дар1В.ина. lCыrrpавший в изу-

чении эволюции 'большую роль. чем любая друrая pa1OOTa; дЛЯ IВTO

poro периода кннта Л. Лалла (Lull), J<оторая была са,мым ПООУ-

лярным УЧflбн'икiOМ [10 эволюционной теории 50 лет. назад; для

TpeTbe.ro .книrа. К'ОТОрую -вы сейча."С :де'ржите ,в рука/х.

Сто лет назад Да..р!Вин еще был жиrв; он активно ,работал почти

до амой lCIМepTH. !ПостиrшеЙ ero,B 1882 r. в ,оозра.сте 73 лет. rени-

а.lIЬНЫЙ труд Дарвина. (Длинное название ](oOTOpOro обычно COКipa

щают до <<.:Проис,хожде-ния ;ВИДОВ». был' 'впервые опубликован

в 1859 r., а П()ICJIе.днее переработаннос им са,м.им .изда.н.ие (шестое)

вышло 'в 1872 ['. В 'семидесятых rодах прошл.оrо века пОЧТИ все

ком!петентные и образованные б-иолоrи .призна'ВаJ1И реа.'1ЬНОСТЬ эво

люции. Два наиболее заметных НСКЛIO'Ч.енпя 'Составляли Луи Ara.c

СИД, но ()н сконча -ся в 1873 'r.. а ero послеДQвател.и уже были ЭlВ()

Jlюцио.НJlстами. и Ричард IОуэн, который доОЖИЛ до 88 лет 'и умер

\В 1892 .r.. IHO в e-ro 'Пос.'1 дких ,работах уже СК:ВО3И..1И намеки 'на то.

что он Iвозра.жает не столько IПРОТи.в самой Iконцепции эволюци.и.

СКoQ.,ПЬКО (против KOНiКlpeT.HЫX :ПlредстаВ.IJ НИЙ Дарвина о теч.еJIIИИ это-

ТО прсщecwcа и ero причииа'х.

Таким образом, сто ileT назад каждому, '<ТО изучал биолоrию

. -под руков{)дС1'ВОМ Iквалифицированноrо Iпреподавателя. уже бы.туа

знакома ищея Э>ВОJlЮUИИ :как -QДHO 'из общих 110л,ожеиий Э'ЮI'O \Пред

мета. Насколько MIHe известно, .в то время не Iбыло rс,пециальнЫХ

курсов, 'посвященных эволюции. как са,мocr.оя.тельнаму !предмету.

Il ХОТЯ 'С'Ущес'J1В.оваJ110 немало 'Работ, iКа'Сз;в;ши.хся ,.ОТО или .ИН-o.I'о ас.-

10

Вступление

neKTa этой проблемы, НИlкакоrо друrоrо действ.ительно общеrо

ру.коВ'одС'Тва, 'кроме caMoro «ПроИ'схождени'я ,В'идов , создано не

было. Нсякий. 'кто займется 'Изучением «Происхождения .видов»,

прежде IBcero узнает, что эволюция единственное 'раЦИОllальн.ое

объяснение множества наблюдаемых фактов. Затем он узнает,

что дарвино.вская теория, cTJ}oro roворя, прИ/писывает ЭООЛЮIlИОН.

ные И3'менеwия IfлавнЫ.М образом естест.венн()му от.бору что было

H очень удачно сформули.равано ,как (<,выживание .наи.более при.

1Jсх;.обд.еIfНЫХ» .H ,в .меньшей 'степен'и на-с-ледуемым Iв-йздействиям

упраЖ'н ния .и. неу.праж'нения opraHoB, аюздейcr.виям -среды и «из-

енен'»я.м, которые 'МЫ по /сооему незнанию ,считаем ,опонтан.ныМ'И)).

рольшин'ст.ВО послсдующих авroров -объединяли .второй и. третиЙ

факторы Дарвина под общей рубр'икой .на ..1едования приобретен.

ных ,пр з.наков. Ero ;четвертый фактор 'C0011BeTc1lByeT тому, что мы

цазовали .бы .мУ.тация,ми, но 'зто В большинст:ве своем МУТ аЦIJIН ,

имеющие бол-ее обши.рные и явно выраженные эффекты, чем. обыч-

ные мута.ции. Изучающий «П'РОИlCхождение ,видов заметит также,

il1'0 Дар.вин был совершенно уозерен iВ 'рол.и ecTOCТBeHHoro отбора и

р,иве.'l ,веские данные в ,л.одтверждение эroй рол.и, .но что'.отно'Си

тель"Но Tpe друrих. факropоо он высказываЛIСЯ \менее .опреде

ленно.и выщв,Иrаемые им .доказатеЛЬС1'ва слабее.

_ На :протяжен'ии lJ1оследующих лятиде.сяти лет, т. е. вплоть до

двадцатых тодов иашеrо ,века, было от.крыто MHor,o н()вых фа кто-

ров и :сделаНО.;МНQrо 'Существенных на.блюдений. Все они указыва-

.ilИ на то, 'Что эволюция ---- единственное рационал ное и здра180е

истол ование истории ор.rаниз'мов; OT'BepraTb эволюцию -со СКОЛЬКО-

ни.будь научных пооиций стало уже неоозм'ож.ным, хотя, iКa!K ОТМС-

чае'I'CЯ в \последней части книr.И, даже .и ,по сей ,день в некоторых

неакадемических или антинаучных Kpyrax у нее находятся против-

ники. Но, .несмот,ря на та.кое единодушие ученых по ,проблеме .Б це-

лом, они 'Не достиrли -определенноrо со'rласия относительно кон-

к'ретных факroров ил.и ПрИ1fИН ,ЭВОЛЮЦИИ.

В д.вадцатые ,rOoДbl нашеrо ,столетия .в колледжах читалИ1СЬ кур-

сы Jlекций по эволюции орrаничсскоrо мира. Среди них одними :иэ

наиболее ПОПУJlЯР,НЫХ были ле ции Р,ичарда Суонна ЛаЛJ1а 18 Ие:..rJЬ-

ском унwверситете. Бrо книта «.Organic .Evolution», о.п.убликован-

ная в 1917 'r., а затем 'в переработан.ном Iвиде :в 1929 r., была, ве-

роятно, наиБОJrее распространенной ИЗ неС'ко '1ЬКИХ ;имевШИХоСя в то

время книr на эту тему, и она позволяет 'судить о 'Сосroяни,и "Знаний

по !проблеме .эволюции ,и О методике ее .препода.вания пятьдесят

лет назад. Лишь небольшая ча'сть КRИ.J1И Лалла, ,менее 1-5 процен

7о.в Bcer.o Te CTa, ,была отведена 1'еориям. законам или ,(JIричина

(<<механизмам») -эволюции. Именно IB ,ЭТОЙ чаоети 1JРОЯВЛЯЮТСЯ д.ва

резких !ра.зличия ,м'ежду ИЗ.1Jожен.ием Лалла и IJIОЧТИ любым совре-

менным PYКOOOдlC1lSOM например данной книrой: мнаrочислен.н-ость

7еор-ий, которым он уделял 'Серьезное 'Внимание (некоторые из них

Вступление

11

в .насroящее !Время 'Считаются 'Заслужи.вающими лишь к.раткото

упоми,на'ния IВ ИlCТоричеоКОМ обзоре), и. 'минимальное пр.ивлечение

rенетики.

Ра'ОС'мотрение ecTecTBeHHoro от.бо:ра 'было у Лалла iкрат.ким 'и

эпизодическим и 'завершалось следующим за'ключением: «...хотя

естост.венный отбор .и можно .считать важным :фа'ктор.ом iВ .эволю",

UИИ .орrа-н-ич.ескоrо -мира, ЭТ,О, O"lевидНО, не еДИН,СТrВеН'Ный и уж, Ко-

нечно, ,не единственно важный ,фактор)). .Почти столько же внима-

ния было уделено на'следоваН'Ию приобретенных пр и'зн а ков. Лалл

пр.иходит к вы1юу,' -что ИХ наС,,1едование «не доказано», но ;добав

.'Iяет: «нельзя не 'ЧУ1ВСТВQвать», чro 'ка,ким то неизвест.ным способ.ом

приоб.ретенные Iпризнаки ;осе же 'Моryт на'Следовать'Ся. В настоящей

книre подобное на'Следо.вание .в том .смысле, каlКОЙ в Hero до СИХ

пор !Вкладывается, совершенно iCпраlведливо считается даже не

заlСЛУЖИ1вающИ'м .обсуждения.

Лалл был соrласе.н с lIроводимы.м Да:рвином рaзrра'ничением

между 'J1eC1'BeHHЫlM и 'половым отбором, .но он :пр,ида'вал несколь-

ко большее .'эП-зченйё ifбёJIё :Дне му: Ir'.Rаст.()Ящее время -половой от-

бо.р .считаетс.я одни'м из деЙ'Ст.вительно .существующих, но BTOpO

степенных случаев OCTeCTBeIlHor.o отбора. Лалл ,выделял также 'в

качестве саМQCтоятельных я!Влений ректиr,радацию п кинет.О,rенеэ.

Оба эти тер'мина, paiВHo как 'и обозначаемые .ими 'К О нцелци.и, .от-

BeprHYTbl, и сейчас о них помнят ТОЛЬКО историки науки. Ортоrенез,

I<О1'ОРЫЙ Лалл рассмзтри.вает пространно и довольно маroс.клон-

но, в на'Стоящей .КJните кратко обсуждается, однз'ко rpaHT отр.идает

эту .концепцию.

Наиболее ,важным событ.ием для эволюцион.н'ой биолоrии меж

ду первым (начавшимся сто лет назад) и вторым (пятьдесят лет

назад) периодами был-о rВозн.и.кн-овеJlие Toro, что 'часто ДОВОЛЬНО

неудачно называют Iменделевской rенетнкой. Б пе-рв-ом издании

своей КlНити (19.17 r.) Лалл дад лишь самое ,элементарное и !}{paT

кое изл.ожение «закона Менделя», сказав в за-ключение, что ОН не

имеет «осеобщеrо значения и нелрименим -ко всем случаям насле-

дования». ОБ Iперес,мотренном издании (1929 r.) изложение было

еще короче, но iВ заключение .было сказаlНО, что «-за'КQНЫ Менделя»

(на сей ,ра'з IBO .множественном числе) «и.меют универсальное зна-

чение и .приме.нимы 'ко осем 'Случаям наследования)). Никакой чет

кой с'вязи 'между «за.конз,м,и Менделя» 'Или быстро раз.вивавшейся

в то ,время rенетнкой и объяс.нением -эволюции установлено не

было. Связь, о .которой iписа,,1И в то вре.мя некоторые rенетИ'ки,

пыла антидЭ'рвин, ОВ=СКОЙ поскольку они предполаrали, что э.волю

цаей упра,вляют 'мутации, :В частности мутации со скачкообразным

феНОТИ/ПИЧеским ПРОЯIВлением, roroдa как естественному отбо.ру OT

БQДИЛ ась ОВ лучшем .случае неrативная роль.

Тем 'Самым мы !подошли к наиБО.'1ее З3'ме1'lНОМУ различию меж-

ду учебником двадцатых rодов и нынешними учебниками,. и это

12

Вступление

разЛ'ичие от.ражает CBoero 'рода 'СУ'бперевор:от 'в .э.волюциО'Н:ной био..

Jrorии, дополняющий .и расширяющий 'Тот перезороТ, ' оторый со-

вершил Да1РВИ'Н .сто с лишн'им лет назад. А.ВТОр наiCтоящей .кН.и'rи

подходит 'к основны'м .положениям эволюционн.ой теории !Прежде

Bcero енетичеСКИ !L!!Q .и..ций. Естественный отбор, хотя он и свя

заи с взаимодеИСТ8ием более обширноrо Kpyra факторов, соrласу-

ется с rенетическим подходом и ero можно обсуждать в терминах

причин и следствий в rеиетических системах, которые сейчас рас-

сматриваются rораздо шире, чем простой мендели-зм.

В своей кни'rе r'paHT .отмечает, чао новое ,на.Пlравд'ение .в 'ЭВQJIЮ-

ЦИОННОЙ теории возникло в Iконце д,вадцаты'х и .В тридцатых Irодах

в .работах ряда биолоrов, сред'И .КОТОрЫХ :внача 'Iе наИ1бол-ее .выдаю-

щи'миея были .работы аlнrЛИЙi:ко:rо статистика Р. Фише'ра (R. Fi-

sher), а'н,rлийс-коrо биолоrа Дж. ХОЛоДеЙ/на (,Наldапе), который из

nрофеос.ора физи'о ,'оrии стал I(Jрофе сором rенети.ки и биохимии, и

амеРИlкаНIQКОro те,нети'ка 'СЬЮЭЛVIа .Райта (.Sewall Wright). .в 'соро-

ковых тодах зт,от новый подх.од К ЭВОЛЮЦИОННОЙ теории дости(r рас-

цвета бла1roдаря .В'кладам, .посryпавшим от всех разделов БИО,,10rии,

среди .которых на1иболее за'метную роль .иr.рали .в то время дан'ные

популяционной rенети.ки, .си'Стематики, палеон'Т'олоrии и ботаники.

В та!ком видоиз.менсн ном и раСillи:реНII!ОМ .ВИде эволюцион,на Teo. I '

рия, .или скорее целыи .комплекс теории, Iпревратилась ,в некии СИН-

тез знаний из м.ноrих ИСТОЧНИ'КIO'.в и поэтому ее обыч,но, так же ,как

и в -этой IКIIиrе, наЗbllвают синтетической теорией.

Как и в любой друrой нау'ке, да и вообще по любому lПоводу,

существуют разноrласия .относитель.но 011ДСЛЬНЫХ ча.стей этоro

комплеюса теорий, OДjНaKO ее OQH08lHbJ i e установки и широкие обоб-

щения Iпринимаюl'СЯ в настоящее :время .orpOMHbl'M бо.тIЬШ.ИНСТВОМ

БИОЛОfОВ. По мере To..ro, ка,к совершаются новые открытия .и изу-

чают-ся новые взаим'освязи, 'Этот синтез .продолжается. rpaHT /ВЫ-

сказывает мнение (в rл. 17), ,ЧТО если будет доказана сущест.в.енная

роль rенетическаrо явления IИНДУ,кции в .процеосе эволюции, то 'эт.()

выйдет за лрсде.IJЫ .си,нтети'Ческой теории. А \м.не очеl'СЯ заметить,

что ЯВ 1ение индукции не останется за пределами 'ЭТой тео.рии, а

раздвинет их .шире.

Людя.м, и в том чtисле 'Ученым, своЙстве-нно вновь O'DKpьr,BaTb,

расширять и IПРИУ1крашивать ста.ры'е идеи, 'которые, будучи оформу

..'шро.ваны .в ,новых терминах, кажутся новыми. Большую чаi:ТЬ

ов{)ей книrи Лалл IПОСВЯТИ.Н адаптивной ра,д:иа.цни, которую. он прои-

писывал rен.ри Фэрфилду Осбо.рну, хотя упомянул мим.оходом, ЧТО

ту же идею под д.руrим назва.нием высказыва.1J Лама,рк (это невер-

но) и что ее выс'Казывал ДараИIН (это правильно). В действитель-

ности .идея об а.да:птивной радиации .была впервые со всей яrc.но-

стью высказана Дарвином, кот.орый отметил в своей автобиоrра-

фии, :в какой и-мен,но момент она 'сто .озарила. Я rоворю 06 этом

здесь именно для ToOro, чтобы ,ПОд'чер нуть, скодь искусно [,рант

Вступление

13

избеrа.ет в С'воей 'Кни'rе при.нятия новых т.ерминов за IHoBble концеп-

ции и идеи. НапрИ!Мер, в на'Ст.оящее JВремя широк-о принят н 'Исполь-

зуется термин «см.ещение п.ризнаlка)), хотя :это еще один <:лучай

примене.ния новых слов и новых пр.имеров .для описания Яiвления,

на которое ясно указал Дарвин. .Б дру.rих .случаях, как в этом

убедит-ся .сам читатель, rрЗlНТ IПрОСТО 011брасыва,ет или полностью

onpOBep'raeT тер.минолоrиче-с,кие ошибки'.

Ero кни.rа не IПрОСТО иэложени-е СИН1'ет.и-че.ской Теории. Она

н-а.писана исследователем, активно участ,вующи-м .8 'раз.витии оонов

этой теории. Автор без \кол.ебаний высказывает свои собственные

70ЧКИ зрения и вы.дв.и:rаетT новые идеи. Книrа и'меет собственное

.,1 ида.

Ha OHeц, у ,некоторых читателей может выэ.вать удивление, что

в "Этом тиро'ком и интенсивном обсуждении ряд аопектов современ-

ных эволюционных ИСС,,1едований едВа упоминае1'СЯ ;или ,даже 'BOb-се

Не затраrИlвается. ТОЛЬ'КО .для T.oro, чтобы доказать это УТlвер.жде-

ине (и ни для чеrо друrоrо), Iприведем IПрОСТОЙ пример: в кн:иrе не

рассматриваются математические модели 'изменений фаУ1НЫ на

островах и в ДрytI'их изо.тIи'рованны'x сообщеС'Рвах. Дело:в 1'ОМ, что

ни -одна книrа не ,может целик.ом объять такой 06Ш 1 И'рНЫЙ -и слож-

ный п.реДмет. как .эволюция орrанИ'змов. Дарвин считал пер,вое

издание «Происхождения IВИДОВ)). объем Koroporo дости.rал

490 сrраниц, Bcero лишь конспектом книrи об эволюции. которую

он собирался пи.сать. Для "1'oro 'Чтобы Iнаписать Од!НУ книrу .на эту

тему, нужно произвести очень тщательный отбор 'материала. Дар-

вин <:.Дела.!] это прекрасно н r:paнT Т-Qже.

Джордж fэйлорд Сuм.nсон

Таксон, Аризона

Зl д-екабря 19761'_

ПРЕДИСЛ!ОВИЕ

Эта .книrа ,посвящена процессам, которые .вывывают эволюци

онные .изменения .орrанизмо.в, и rла.в.ным факторам, 'Оказы'вающим

"Влияние IHa . 'Эти lП.роцессы. Ее название «Эволюция орrанизмов:,-

с..'1едует 'понимать ,БУ' валь:но, поскольку основ.ное в.нимание в ней

уделено эволюции орrа.нwз.мов, в ча-стности ЭВОЛЮЦИИ жи,вотных

и растений, а 'не ,молекулярной эв-олюции, 'примитивной орrаниче

екой эволюции .или .математlfЧ€СКИМ .моделям эв.олюции.

Кроме Toro, в этой книrе оановное 'мест.о аани.мают ПРИНЦИlпы,

а не детали, ,фундаментаЛJ>ные .пол-ожения, а не текущие вопросы,..

и описание .специально .выбранных примеров, а не просто переч.и-с-

ление фактов.

.«э.волюция орrанизмов» ,возн.и,к,па из ПОЛУ'rQДовоrо 'курса 'повы-

шенной сложности, .который я читаю 'начиная 'с 1952 rода. Ero.

обычно 'по'сещают студенты как мла,д.ших, так и старших курсов,.

аопиранты, а .иноrда 'на лекции п.риходят .,даже пр.офеССИоональные

биолоrи. И'менно .этот континrент читат-елей я .и-м-ел в 'виду, КО.fда

.писал «Эволюцию орrанизмов». Короче ,rоворя, книrа была 'заду-

мана и Iна:писа'на ка'к учебник ,повышенной трудности.

Поз.вольте сразу же .в'несТИ ясность. Студенты 'не особенно лю--

бят учебники, которые ЧИТc;lются и вы:rлядят как учебники, но им

нравяТоСЯ хорошие ,книrи, и я ,полностью разделяю это их nристра-

стие. Ита.к, .моей основн-ой целью было наl(JIисать хорошую 'общую'

кни.ry по эволюции, которая моrла бы предста.вить интерес Д '1я

ши-роко-rо Kpyra читате..'1ей; '.в рамках 'этой тла'вноЙ задачи я .и ст.ре..

милея 'п'ридать книrе такую 'фор.му. чтобы .она COOTBeТCTBOBa.rla CJпе..

цифическим потребностям учащих-ся.

Материал раз'бит оНа rла.вы, которые 'сr.руппи:рованы в COOTBeT

ствии 'с тремя крупными у,ровнями эволюцион,ных изменений

!микрозволюцией (iЧзсти II и HI), 'Видообразо.ванием (ча'Сть У) и

макроэв.олюцией (часть VI). 'Каждую часть IМОЖНО чита1Ъ незави

симо от ,дру.roй. Поскольку во ,'мноrих ,вышедших за по-следнее вре-

мя ниrах .по -эволюции .макроэво 'IЮЦИИ уделяется -ма.туо :внимания

Я опециально Iп-остарался дать здесь достаточно .обстоятельное /вве-

дение в эту Iпроблему. Эволюции ,челов.ека :посвящена часть УН.

Теория \эволюции дала в 'прошдом и продолжает давать .до сих пор

немало -пищи для Iра3IВИТИЯ человеч-еской мы-сли .и ,культу.ры; :эти

социальные аспекты ..эволюции вкра1"це рассматри.ваются iВ ча..

сти VIII.

п редислоsие

15

rла\Вы ко.роткие. Только. KpaТtКOCТЬ отдельных ТЛaIВ дала мне

во.змо.жность -ох.ватить очень широ.кий Kpyr вопросов В .пределах

одно.й книrи cpeдJHero. о.бъема. Из ЭIOrо. ,вытекают два следствия:

пер,вое ---- что. .каждая rлава Jп.редставляет собой ,введение. а не ис-

черпывающее рассм.от-рение то.й темы. !Которо.й ОНа посовящена. и

вто.ро.е ---- по.требность в допо.лнительно.м чтении по. то.й или иной

теме, 'затронутой 'в книrе. Я .no\пытал'Ся удовлетворить 'эту по.треб-

ность двумя /Способами: 'снабдив книrу избранно.й дополнительно.й

литературо.й .и да,в ссылки на о.риоrинаЛbJные работы в тексте. .

Специальная -термино.ло.rия в о.б.т:Iасти 'эволюционн,о.й .бао.лomи.

в ,насто.ящее время весьма обшнрона и ов зн..ачительно.й степени из

быто.чна..В дакно.й книrе я разделил .осе с.пециаль"Ные те.рмины на

две ка1'еrо.рии. К первой отнесены термины, неабх,одимые дЛЯ IПО-

нимания -осно.вных ко.нцепций. Эти термины определяются .Н иллю-

стрируютея в TeкCT . Ка второй я отношу те термины. ко.торые "я

считаю пенужными. .но. к<ото.рые друrие исследователи, очевидно.,

тако.выми не считают, поскольку эти терМИ1НЫ ,постоянно. нС!поль

ЗУЮТСЯ представителя:мн то.й И 1И иной шко.лы И "с которыми, следо.-

вательно., учащиеся неизбежно. будут стаЛ'КИ1ВЗ'!'ЬСЯ в печатных тру-

дах, на семинарах .н лекциях. Те,рми-ны, относящиеся к -это.й .вто..ро.й

катеrо.р.ии. IJ1РИВОДЯТ.СЯ в Tel<cтe в ско.бках, обычно в качестве СЯВО-

нимов или :почти СИНОНljМОВ термино.в перво.й ,катеrо.рии.

Па т:I.ный перечень спсциа lЬНЫХ терминов ---- как важней'Ш'Их,

так и вто.ростепенных ---- читатель найдет .в указателе, помещен'но.м

'в конце 'книrи.

Верне Трант.

Техасский университет

Март,.1976

Бл аrодарности

я Чlрез.вычайно мноrим обязан д-ру Джор'д'ЖУ Пэйлорду Ся'Мпсо

ну из Таксана (штат Аризона) за прочтение rлав 26, 28----32 и 37_

Высказа.н,ные д-ром Сим.псоном критичес ие замечания, ero IПредло

жения и 'Сообщенные ИМ данные lIОВЛекли за собо.й Iм,но.rочислен

'Вые ИoCJправления .и улучшения 'в атих .rлавах. Я iВOOполъзовался

также ооветз-м.и д..,ра СИ'мп.сона относительно ,разбивки материала

по. rлаl83"М.

Д-р Роберт Флей к (Fla.ke). из TeXaCCKo.r{) .университета крити-

чооки прочитал rл. 6 -и 14 и -сделал 'ряд ,полезных замечаний.

Д p Теодор Даун.с (Do.wns) из Лос-Анжелесско.rо му.зея eCTe

ствен'ной история 'предоставил мне да,иные из своих о.публ.икован-

ных и ноопу.блиtКованных работ по. иско.паемым лошадям ЭТИ ДaH

. иые 'вошли ,в .r л. 26.

r жа Карин А. rpaHT ;прочитала в ю ру.копи'Сь, iВЫИ-СКИIВая He

ясности .и устраняя 'Излиш.нее м.ноrocЛQвие. Кроме тor{), она удели

ла M'HOro ,вни'мания чтению корректур.

МОЙ сек:ретарь. r Жа Элен Барлер очень тщательно и аккуратно

перепечатала РУКQI1И-СЬ, под.обрала необходимые .материалы .в биб-

лиотеке и умело 'провела .ВСЮ <Сек'ретар.скую работу, связанную

с изданием ни и.

м..р Джан IПейнте.р из 'фирмы W. ,Н. Freeman and .сотрапу с са..

Moro начала проявил серьез-ный .и.нте'рес к 'к,ниr.е и на 'протяжени'и

Bcero ,п.роцес-са ее издания неи3'Менно оказывал всяческое содейст-

вие. r H Фред Рааб, также .из 'фирмы W. Н. Freeman and Сот'рапу

проя,вил =понимание и высокую '){Iвалификацию при редактировании

рукопи-си.

Я пользуюсь \Возможностью выразить все'м назва,нным лицам

свою ИiC.кр.ен.нюю блаroдарность.

Несколь.КО кни,rо.издателей любез.но разрешили иепольз{)вать

в 'этой книrе уже апубл'Икованные ранее иллюстрации. В подписях

к рисункам содержатся соответствующие указания.

В. Трант

Часть 1

,Введение

r л ав а 1

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Введение

Мир ЖИ'ВЫХ орrанизмо.в обладает рядом. общ.их черт, KOT.opы

в.сеrда .вызывали у чеJlOвека чувс1'В-О изумления. Пер.вая из этих

общих черт ,необычайная СЛ Ж.НOICТь crроения орrаниэмов. Вто--

ра'я очевидная целена!праlВленность ИЛИ приопособительный ха-

рактер мноrих lП"ризнако.в живых орrа,низмов. .Н наконец, т.ретья

ЯРIКО ,выражеНlная общая черта OrpOMHoe раэн.ообраэие жиз.нен..

ных форм. ТаК'им образом, проблемы би.ол.оrИоЧеской сложности и

при'Способленности объединяются самим фактом существова'ния

на 'Свете мноrих различных типов орrанизмов, обладающих этими

чертами.

Вопр.осы, порождаемые :эти,ми я,влениями. 'Совершенно очевид"

ны. Каl{lи.м оора:юм возни'Кди .СЛОЖные орrа,низмы? Под дейсmием

ка'ких -сил ()формир.ова.'IИСЬ .их .приС'пособительные ПРИЗiнаки? KaKO

во происхождение 'разнообразия орrа,ническоrо мира 'и ка'к оно под

держивается? К этому можно добавить более частные, но непо

среДС1iвенно связанные с 'предыдущими, 'Вопросы: какое Mecro за

ни.мает ,в орrаническо.м мире .человек и кто ero :предки?

Во все &еКа человек пытался :найти .на эти 'Боlпросы такие отве-.

ты, которые бы удовлеТВоря.1JИ er.o разум. В донауч,ных обществах

объя.С'нения выливались в леrекды, и некоторые из них ,перешл.и

затем в .реЛИ 1 rиозные учения. Научные объяснен.ия ,воплощены в

теории ЭВОЛЮЦИИ. Однако прежде чем .рас-сматривать эволюцион-

НУЮ теорию, очертим несколь,ко подробнее те проблемы, 'которым

эта теория ДО.'1жна дать объяснение.

Разнообразие орrаническоrо мира

.В современной .фау.не 'насчитывается п.ри:мерноI,З700Jsи.дов мле-

копитающих .Н 8600 :ВИДОВ птиц. ,Описа:но окол.о l20 ООО jБИДQВ совре-

менных рыб. Чис.1JО всех известных ныне живущих видов позвоноч-

ных достиrает примерно 1:2--000

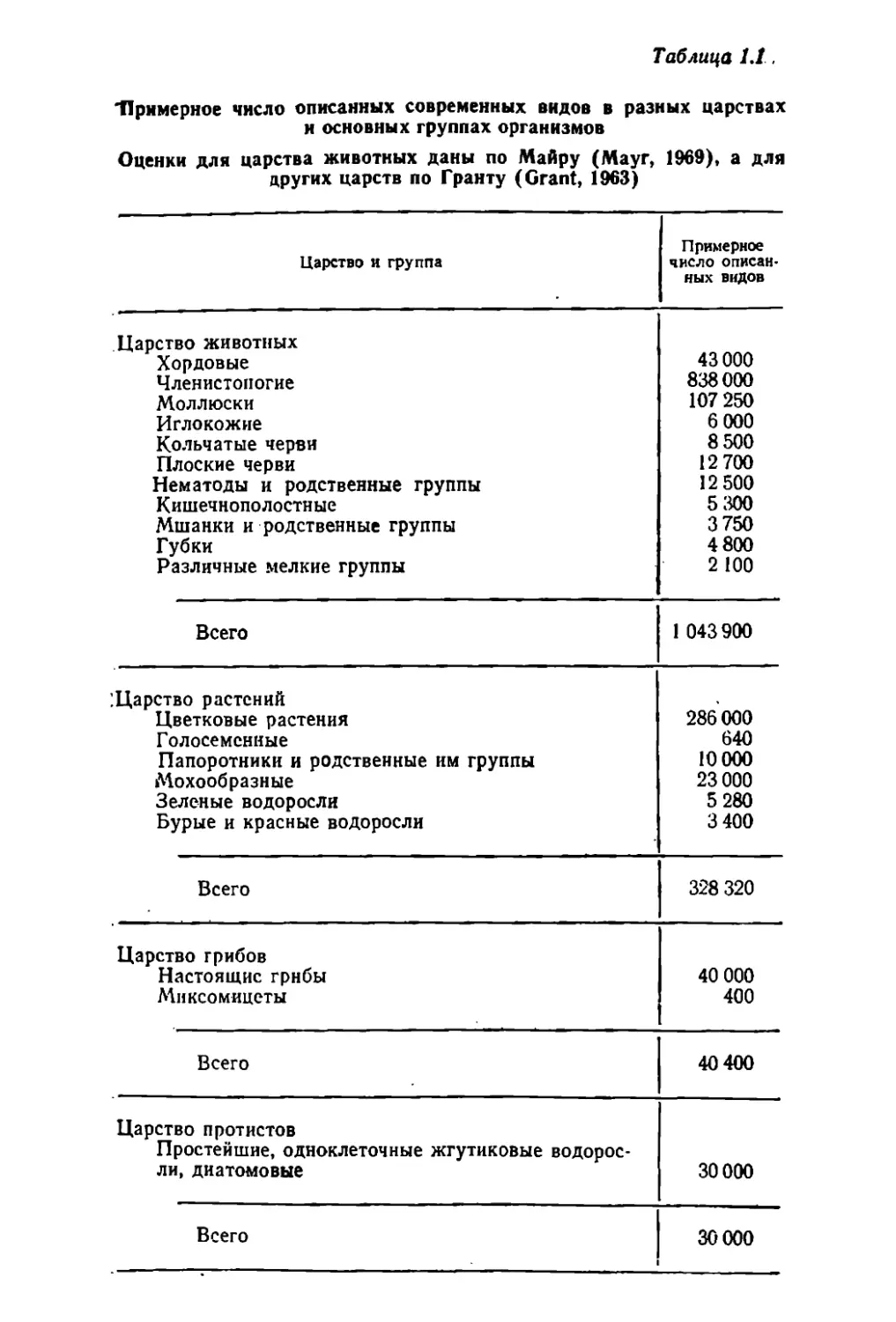

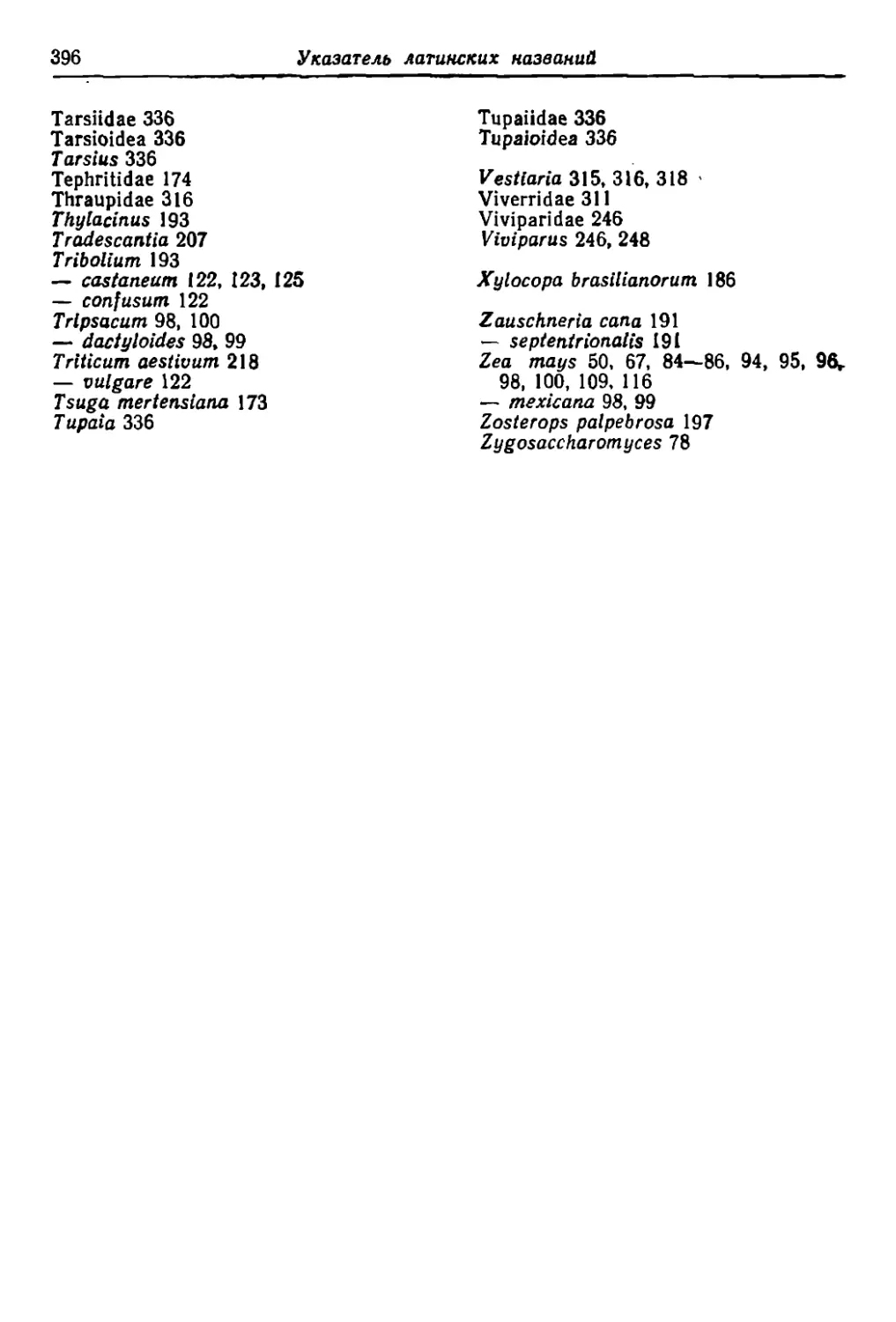

Таблица 1.1..

11римерное число описанных современных видов в разных царствах

н основных rруппах орrанизмов

Оценки для царства животных даны по Майру (Mayr, 1969), а для

цруrих царств по fpaHTY (Grапt, 1963)

Царство и rpуrtпа

Примерное

ЧИСJlО описан.

ных видов

.иарство ЖИВОТIIЫХ

Хордовые

ЧлеНИСТОllоrие

Моллюски

Иrлокожие

Кольчатые черви

Плоские Черви

Нематоды и родственные rpYnnbl

Кишечнополостные

Мшанки и .родственные rpYnnbl

rубки

Различные мелкие rруппы

43000

838000

101 250

6000

8500

12 700

J 2 500

5:mo

3750

4800

2100

Bcero

11 043 900

:Царство растений

Цветковые растения

r олосемеНIiые

Папоротиики и родственные им rруппы

.\10хообразные

Зеленые водоросли

Бурые и красные водоросли

286 000

640

10000

23 000

5280

3400

Bcero

328 320

Царство rрибов

Настоящие rрнбы

МIfКСОМИЦСТЫ

40 000

400

Bcero

40 400

Царство протистов

Проетейшие. одноклеточные жrутиковые BOДOpOC

ли, диатомовые

30 000

Bcero

30 000

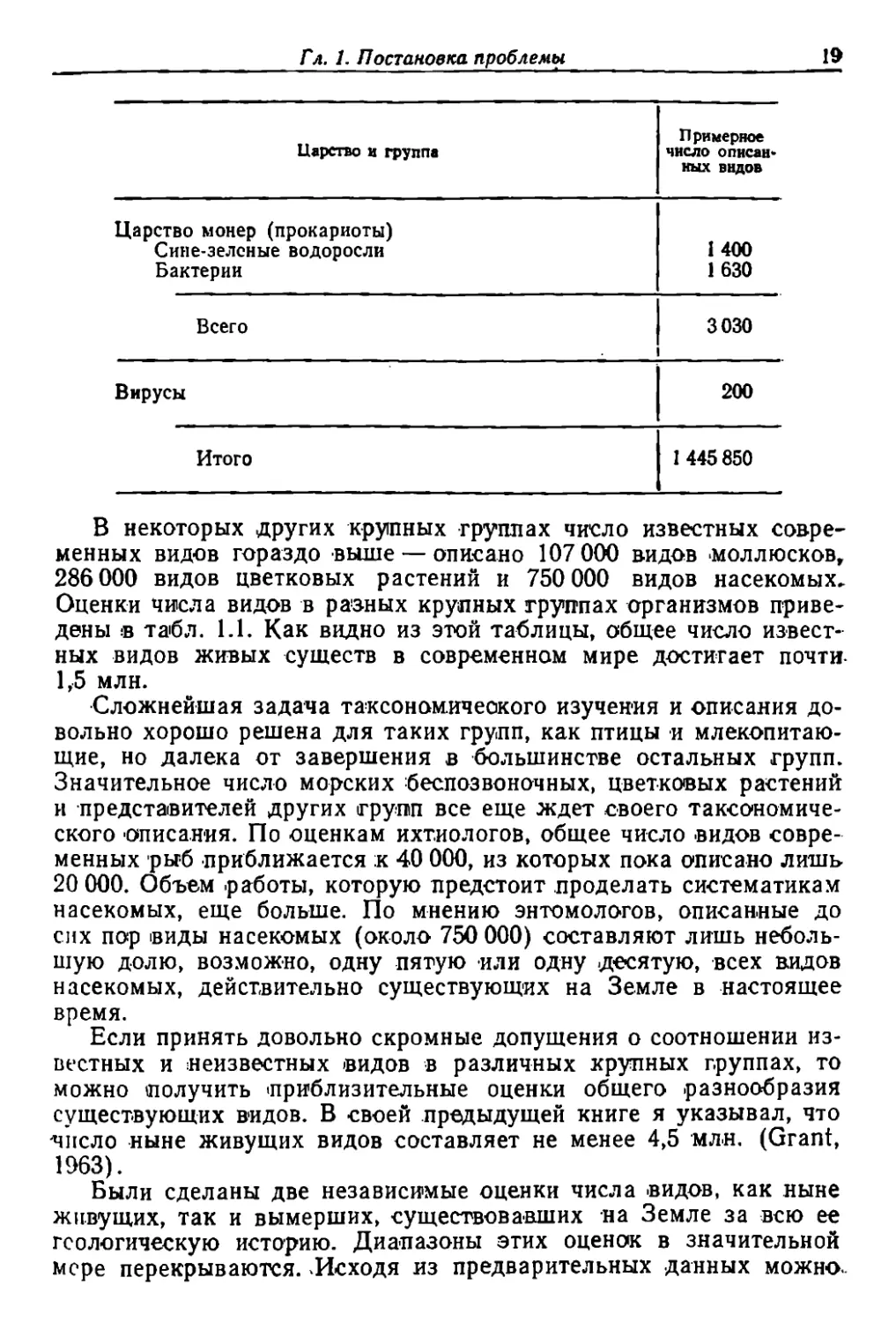

r л. 1. Постановка проблемы

19

Uapcno u rpУПП8

Примерное

число описан..

иых видов

llapcTBo монер (прокариоты)

Сине зеJ1сные водоросли

Бактерии

1400

1630

Bcero

3030

Вирусы

200

Итоrо

J 445 850

в некоторых друrих КРУlПных .rрупnах чи'Сло известных coв.pe

менных ВИДoQв rораздо 'выше описа.но 107000 в.ИДQВ 'моллюсков,

286000 видов цветковых растений и 750000 видов насекомых..

Оценки чисда ВИДОВ .В ра!зных КРУil1НЫХ трyrппах .орrанизмов приве

дены !в та1бл. 1.1. Как видно из эroй таблицы, общее число из'вест.'

ных -видов живых .существ в современном мире доститает почти.

1,.5 млн.

'СЛoQжнеЙшая задача та ксон()м.ичеокоrо изучен'ия и описания до-

вольно хорошо решена для таких rрУIПП, как птицы 'и млекопитаю-

щие, но далека от завершения .в .большинстве остальных .rрупп.

Значительное чисдо мо.рских :беспозвоночных, ЦBeT.KOIВЫx растений

н 'предстаlвителей друrих IfрУПП все еще ждет e,Boero таКоС()Iномиче-

cKoro о()писа.н'Ия. По .оценкам ихт.иодоrов, общее число 'видов COBpe .

менных 'рыб .при.ближается :к 40000, ИЗ кот()рых пока опи'Сз.НО лишь

20000. Объ-е.м ,работы, которую предстоит .проделать СИоСтематикам

насекомых, еще боль.ше. По мнению энroмолоrов, описанные дО

с.IIХ пор Iвиды насекомых (около 750 000) составляют лишь небоol'Ь

шую долю, возможно, одну ПЯ1'ую 'или одну .десятую, 'всех в.идов

насекомых, дейст,вительно существующ'их на Зе.мле в настоящее

время.

Если принять довольно скромные допущения о соотношении из-

Dt.'CTHblX и ,неизвестных 'видов .08 различных крупных r,руппах, то

можно IIIОЛУЧИТЬ tпрИ'близительные оценки общеrо .разнообразия

сущест.вующих в'идов. В своей .предыдущей книrе я указывал, что

-ЧНСЛО .ныне живущих видов составляет не менее 4,5 'мл.н. (Grant,

1963) .

Были сделаны две независwмые оценки числа 'видов, как ныне

Ж\I.В'УЩИХ, так и вымерших, существова,вших 'на Земле за .ВСЮ ее

f('ОЛoQrиче.скую исто'рию. Диа,пазоны этих оценок в значительной

МС'ре перекрываются. ,И.сходя из предварительных данных можно..

20

Часть 1. Введение

принять, что общее 'Число ,ВИдов, .населя,вших земной шар с мом-ен-

та возникновения жи'зни, составляет от QДHoro до нескольких мил-

лиардов (см. Simpson, 1952; .Grant, 1963).

п риспособлеllие

. Мноrие на-следственные !Признаки орrанизмов соот,ветствуют той

или иной особенности их ()бычной среды обитания н, таки.м обра-

зом, б.Т'Jаrоприятствуют жизни ,орrа,низ.ма в этой .среде. Эти призна-

ки называют-ся приспособитель.ными.

Известный естествоиспытатель XVIII в. Бюффон описал в С.Б-оей

«Естественной И'стории» м,ножест.во лриспособительных ,приз.наIКОВ

птиц, РЫ1б и д:руrих животных. При-ве.денное ниже тапичное утверж-

дение (Buffon, 1770, 1808) ,иллюст,рирует, 'как .был ,&веден в упо.

треблени.е :этот термин.

«Что касается .наружноrо .строе.ния Iптиц. 1'0 .ОНО уди.вительны:м

образом приспособлено ,к 'бы трому !передвижению; оно... предназ

на'Чено для 1'oro, чтобы .подни.маться в воздух... .Обширные .приопо.

собления средств к целям {наблюдаются] в общих контурах поро.

ды лернатых...»

Для Дарвина ИЗJlюбленным пр'имером приспособ.'lения с.Т']ужил

дятел. Достаточно привести один отрывок из «Происхожде,ния ви.

дов» (Dапviп, 1859, rл. 6):

«Мож.но ли ПРИiВести более разительный ПРИiмер .приопособле

ния, чем дятел, лазящий IfIО стволам деревьев и выла.вля,вающий

насекомых IB трещинах коры?»

ПредJстаlВи.м себе всю совокrупность прис<пособительных [lризна

КОВ дятла: долотообразный клюв, прочный череп. мощные мышцы

rоловы, выJвиrающийсяя язык с острыми щетинками на :конце,

лапы с за-остренными коrтями на пальцах, :причем два лальца .на-

правлены вперед и два назад. что помоrает удерживаться на Bep

'rИ 1 каJ1ЬНОЙ поверхности, и аЧ .нь Iпроч.ные рулевые ;перья, служащие

опорой д.Т']я тела 'птицы, коrда она спдит на отвесной по.верхности

СТВ{).l а.

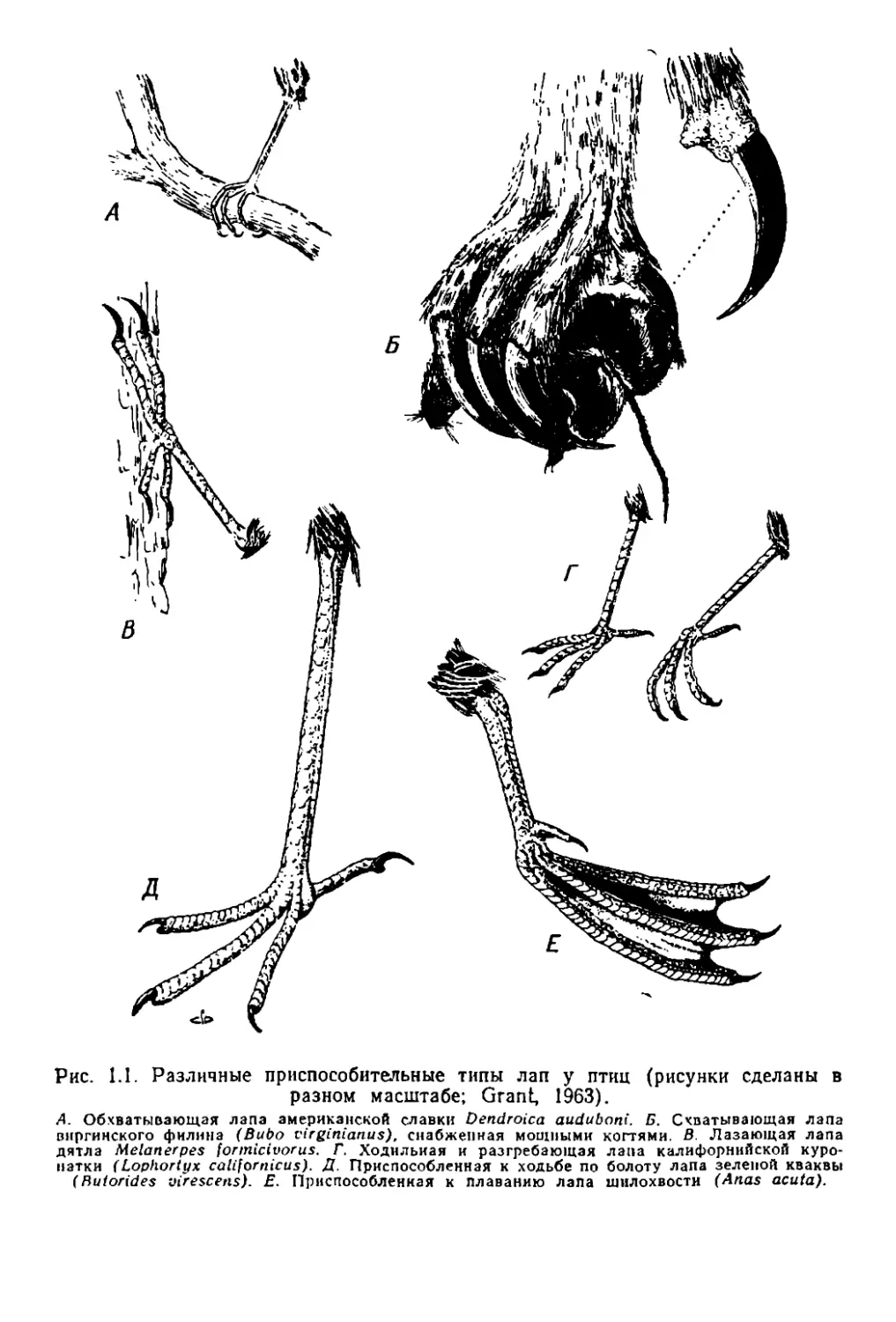

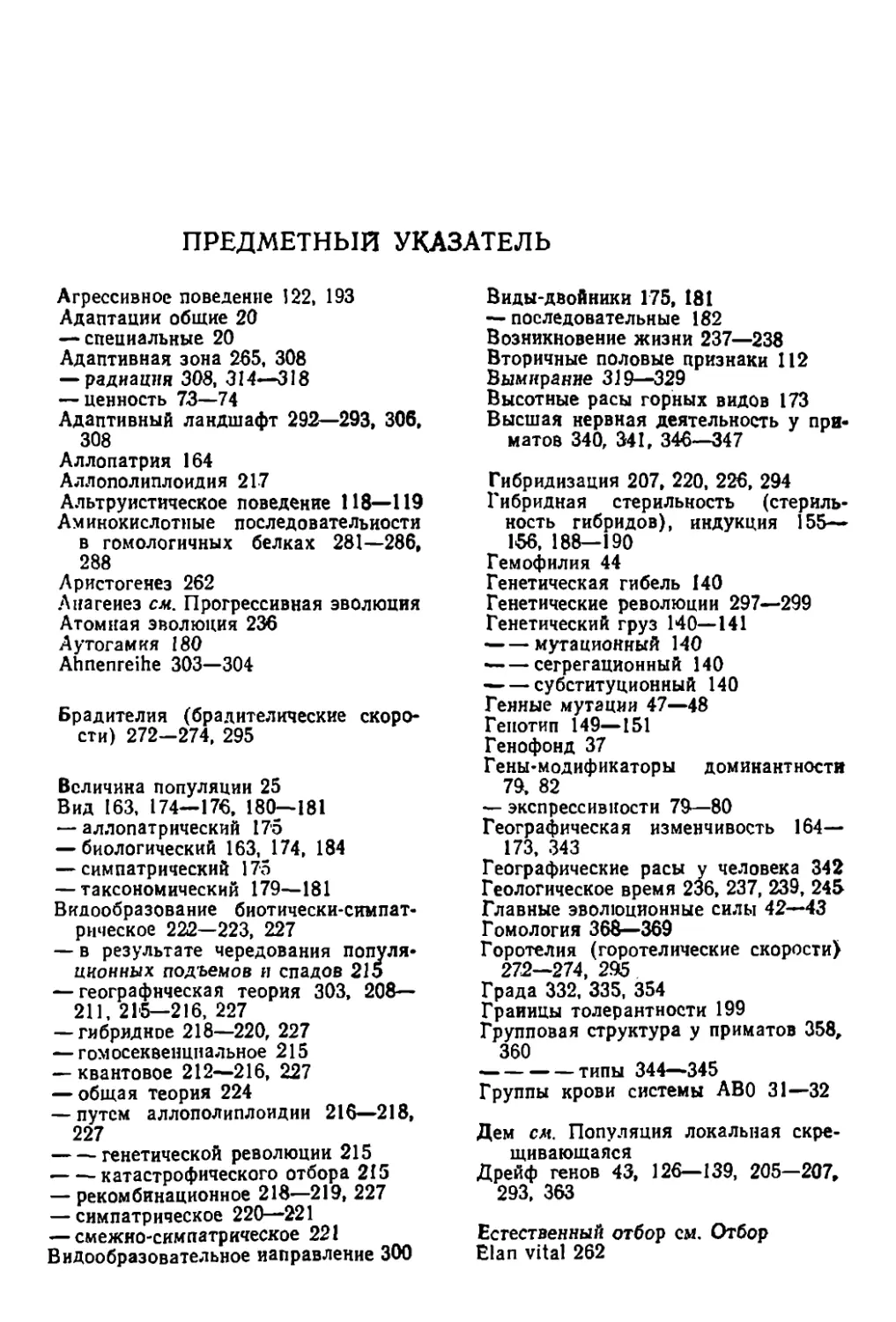

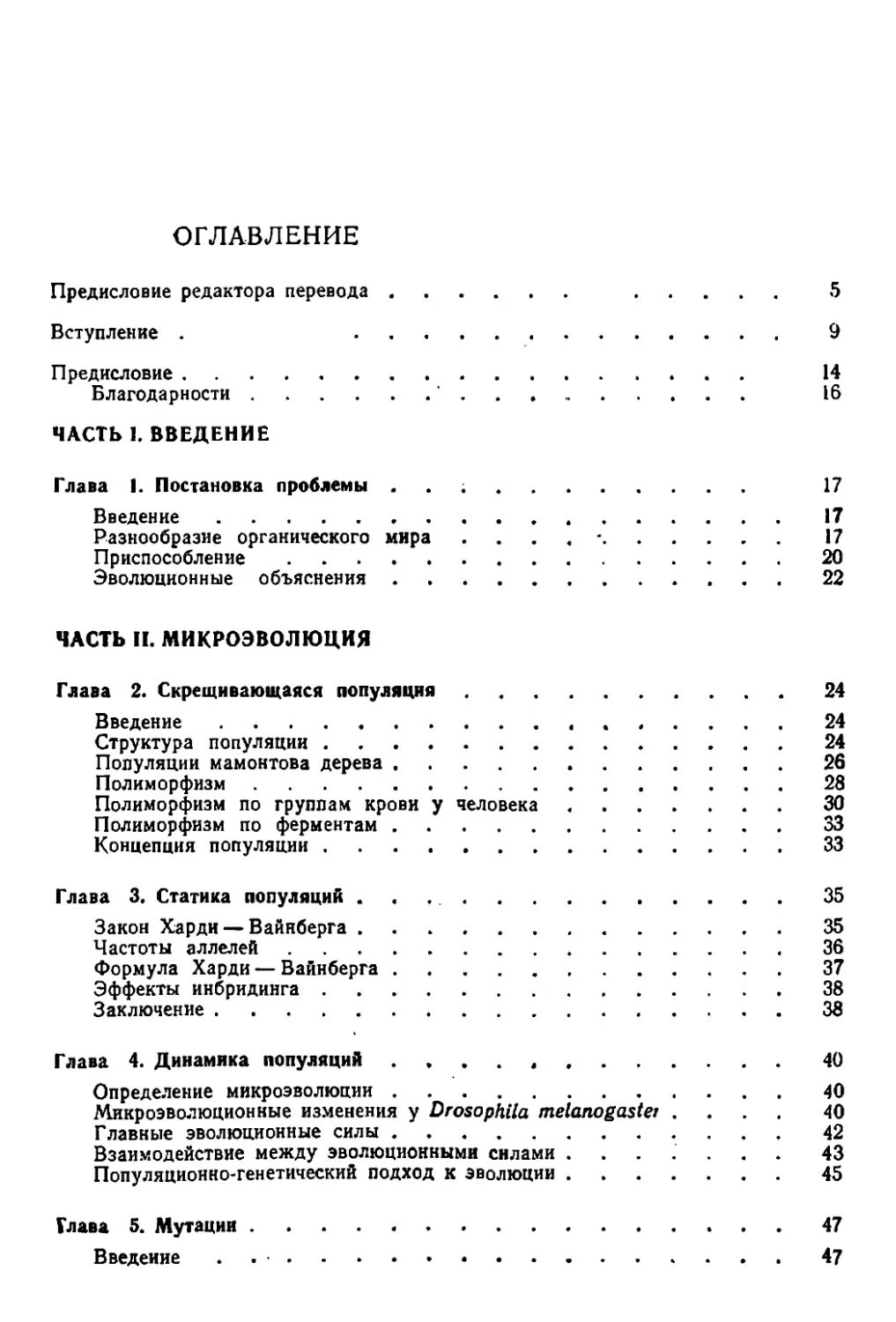

ДруrИ:\f 'К.'1ассичоским примером приспосоf)дений служит CTpoe

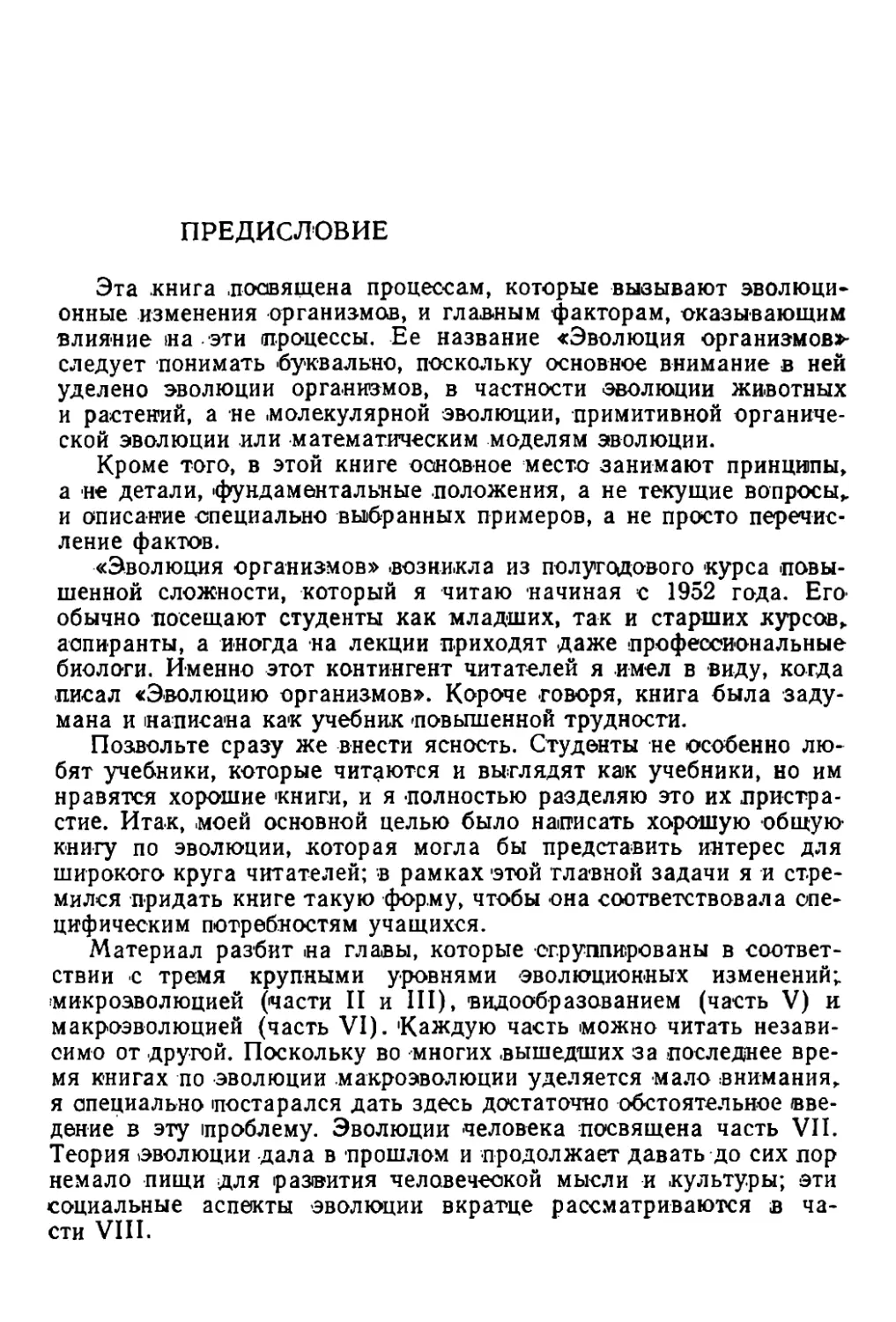

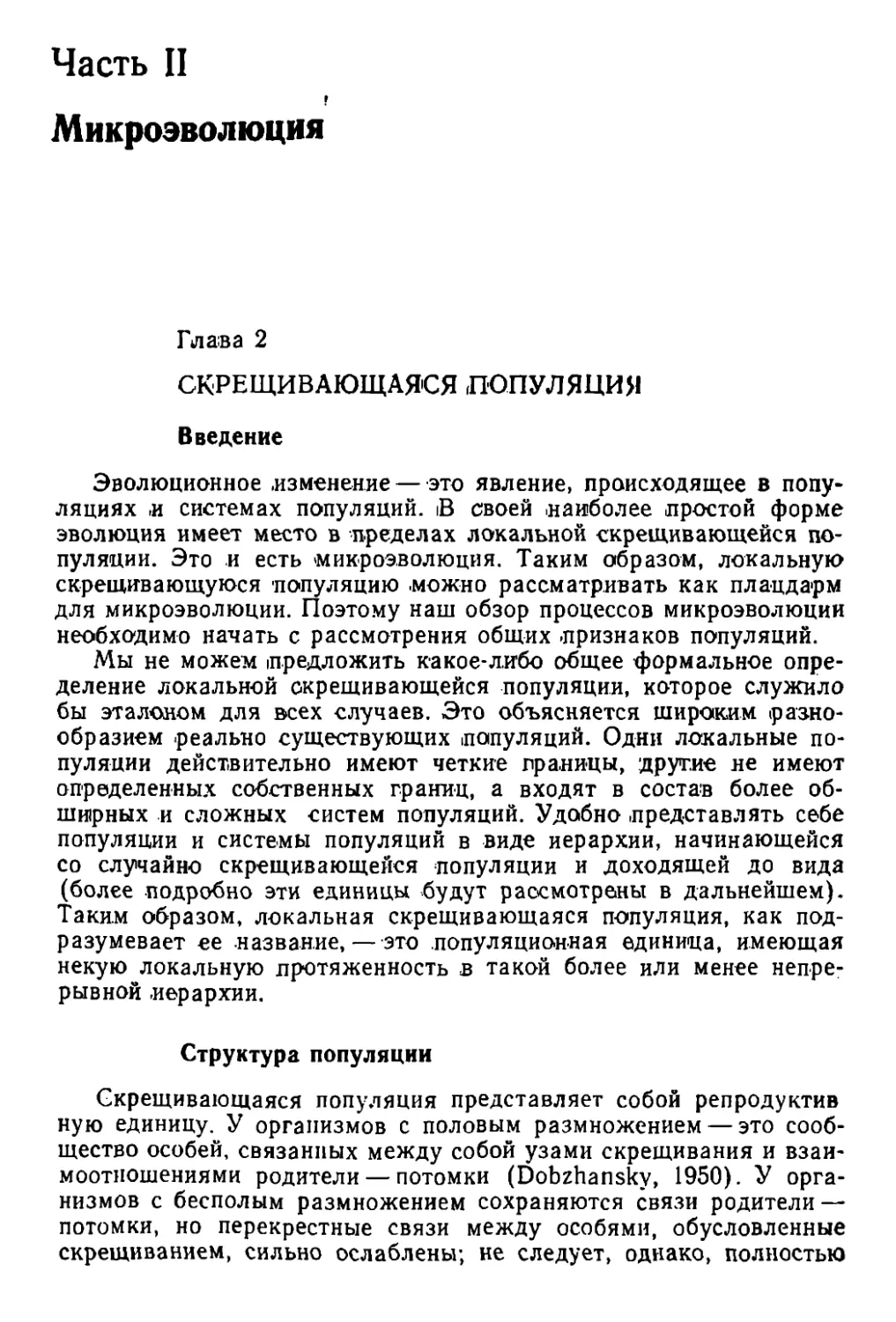

иие лапы в разных rруппах птиц (ри-с. 1.1): .приспос.обленная 'к ла

занью лапа дятла (8), оБХ1ватывающая лаlпа американс.к.ой C.тIaB

kи (А), Iсхватывающая лаlпа фи..Т'J'и-на (Б), ХОДИЛhная и разrребаю

щая лапа куропатки (Т), .при пооО'бленная к ходь:бе 'по БО 10ТУ

лапа .кваквы (Д) и перспончатая, приспособ.lJенная к П lаваниIO ла

па 'шилохвости (Е).

Следует различать общи€ и опециаЛI>ные адаптации (Sim.pson,

1953). Пер,вые оБУiCловл.ИlваlOТ триапособление ,ор'rаwизма к жизни

в :каКОЙ ЛИlбо обширной зоне 'среды, а вторые 'представляют собой

специализации к. 'l'OMY или иному ,о.пределенному образу жизни.

Так, напри.мер, .крыло птиц..... это -общая адаптация, а ДО.Т']О1'ообраз

\

,.

(/

в

Б

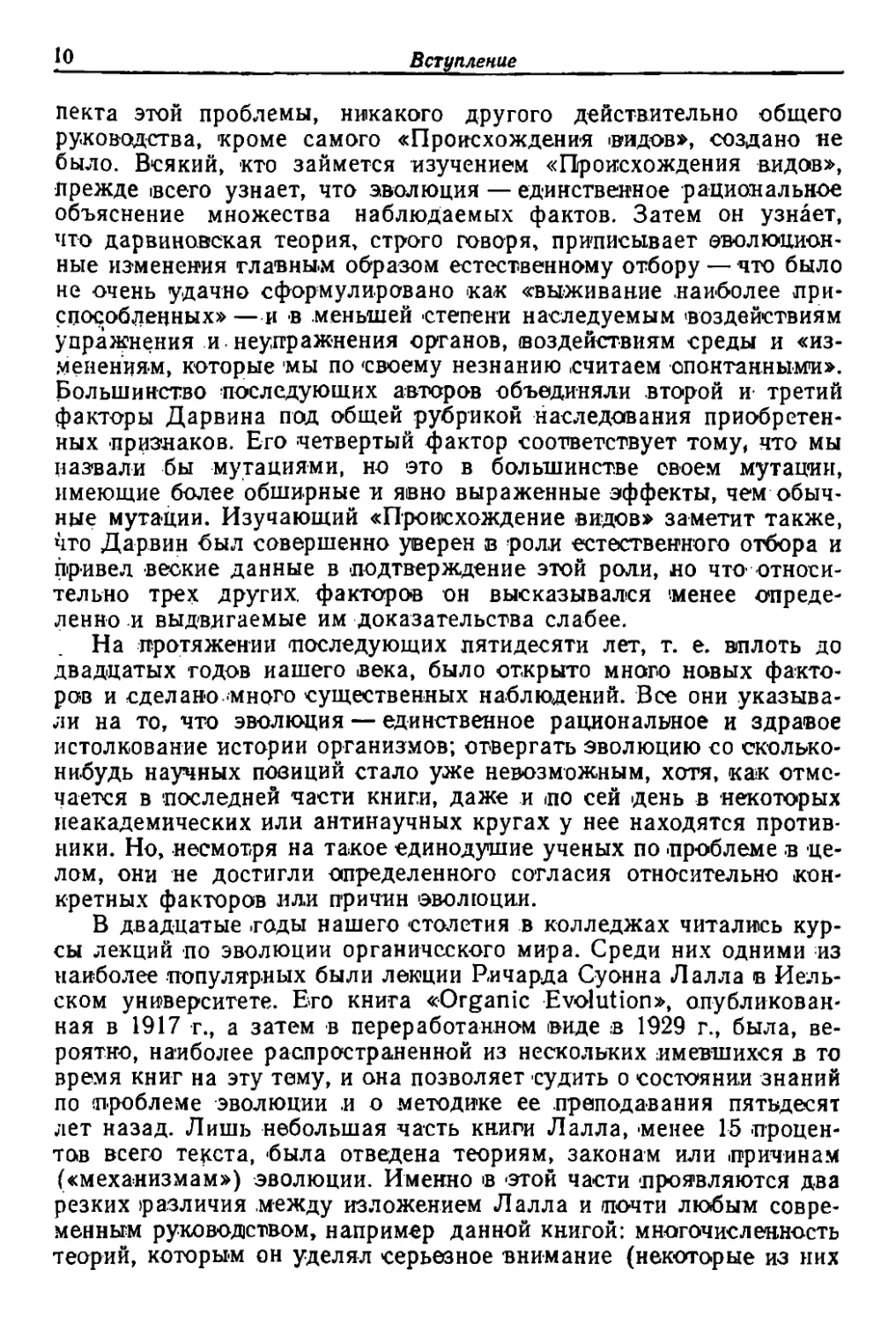

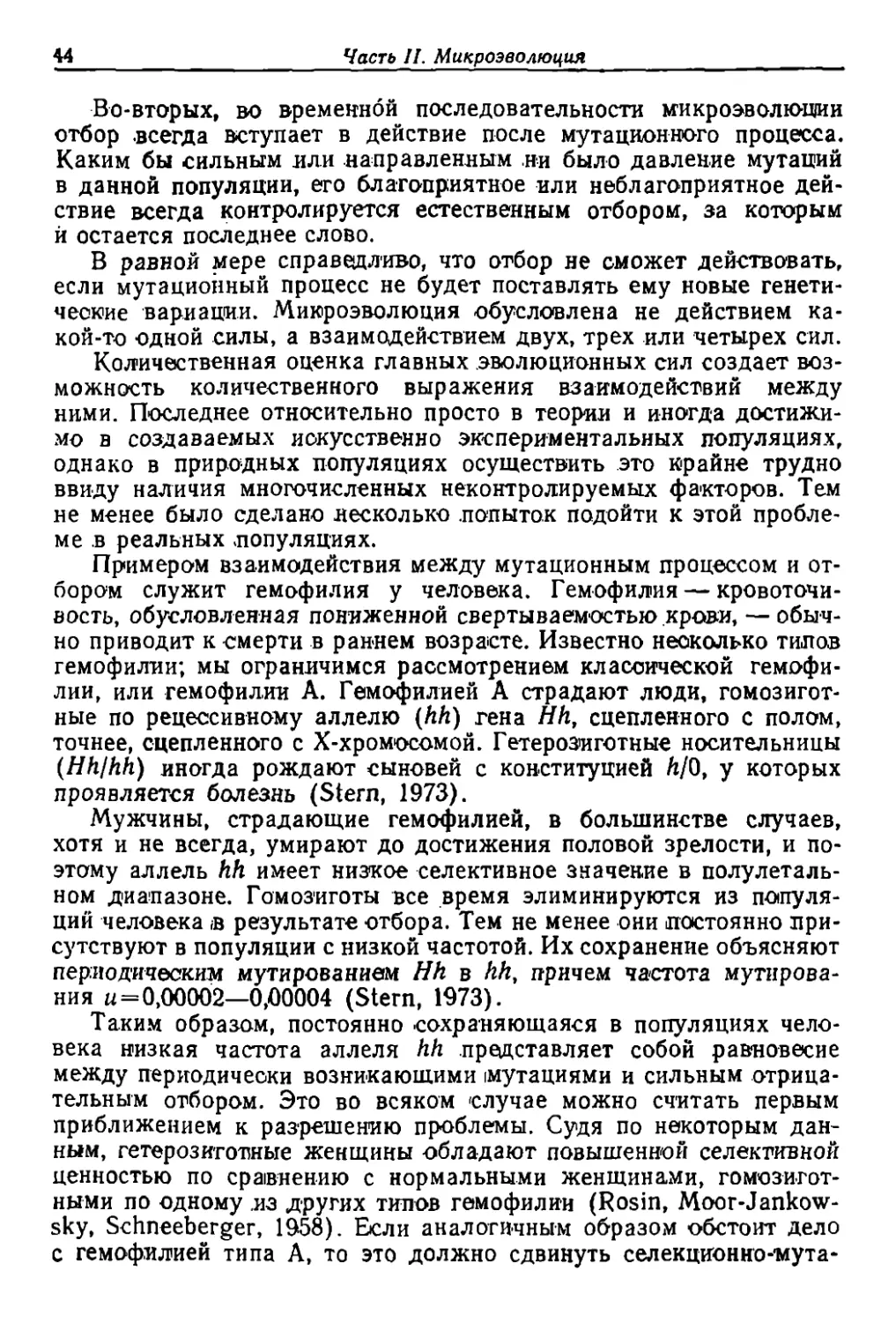

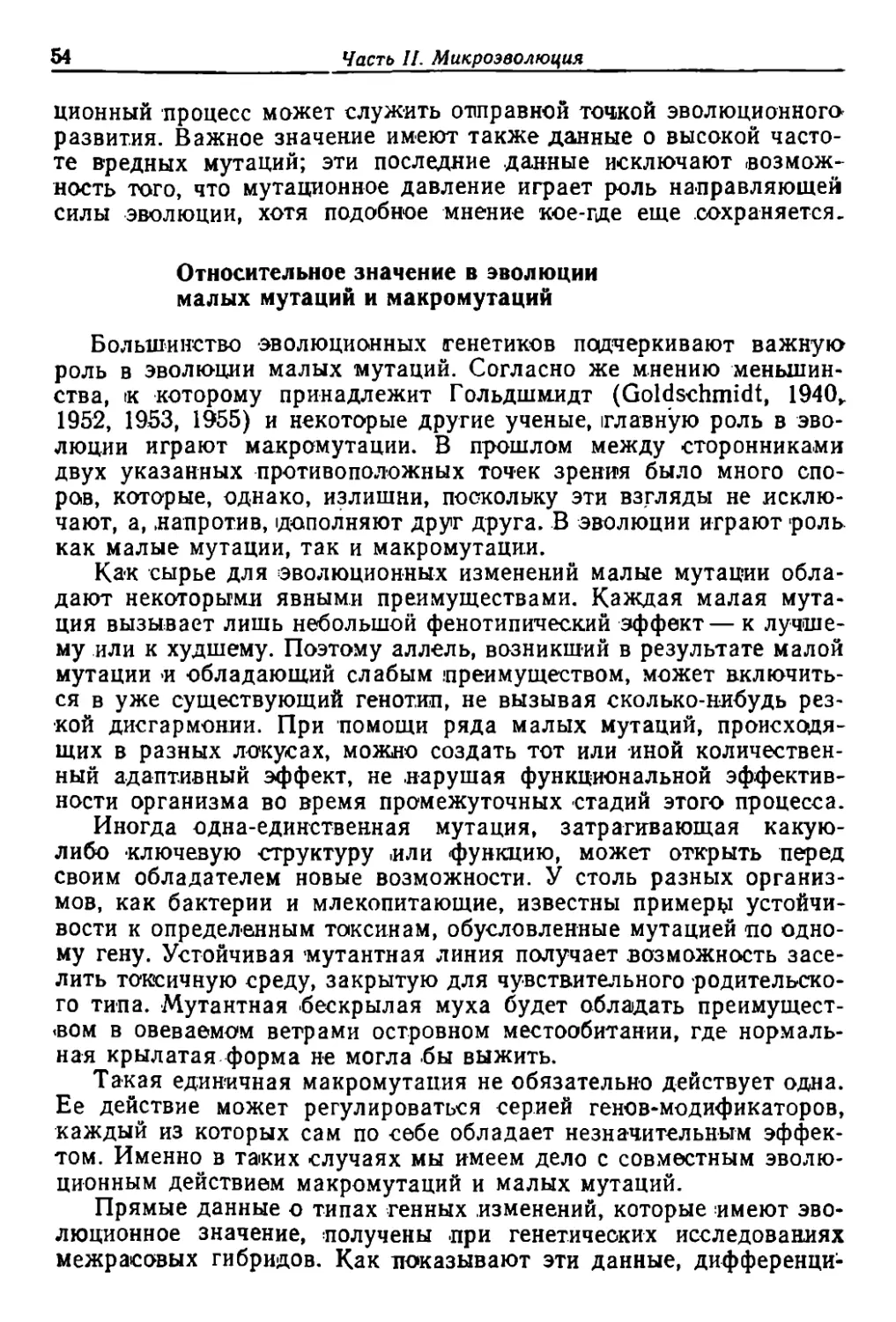

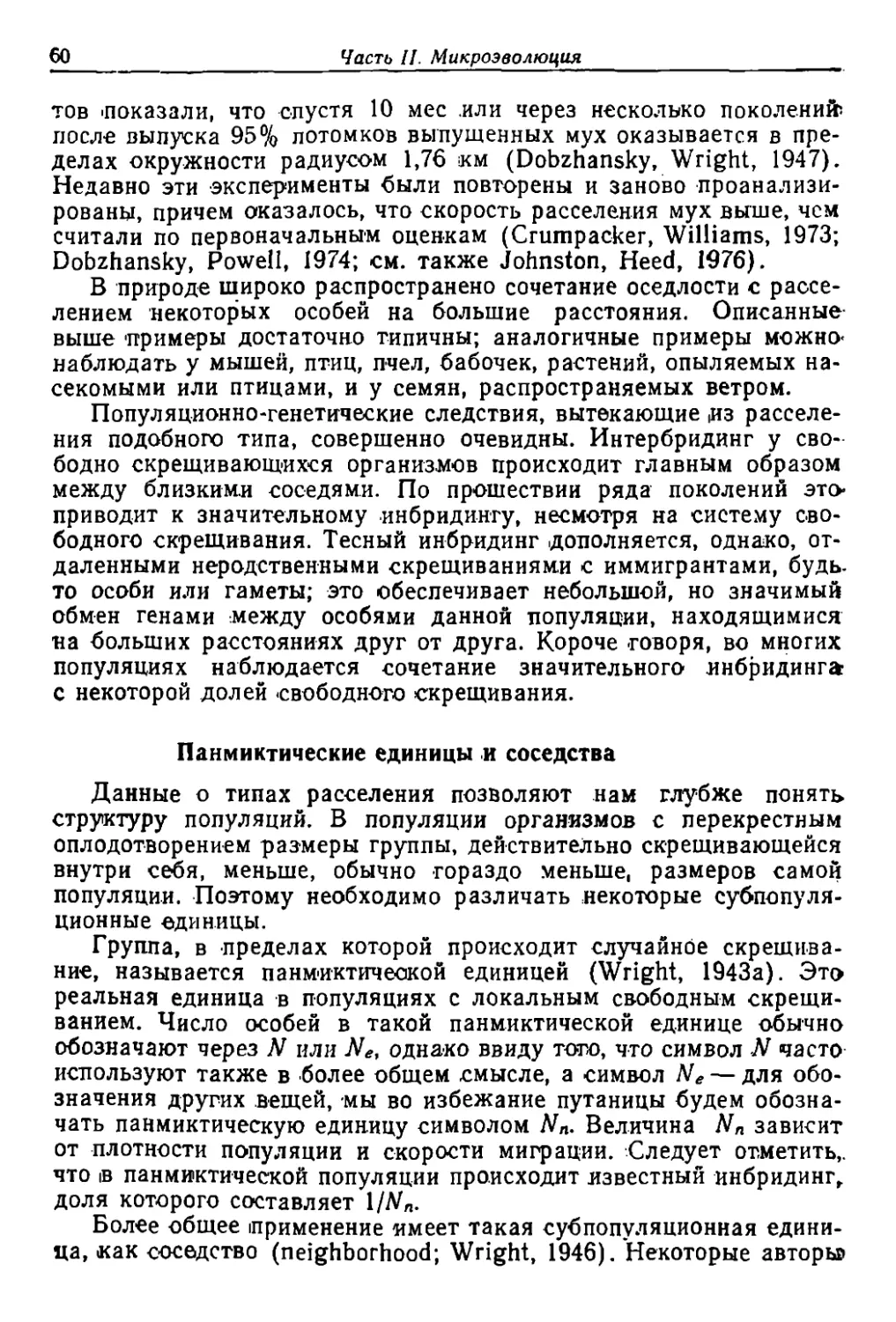

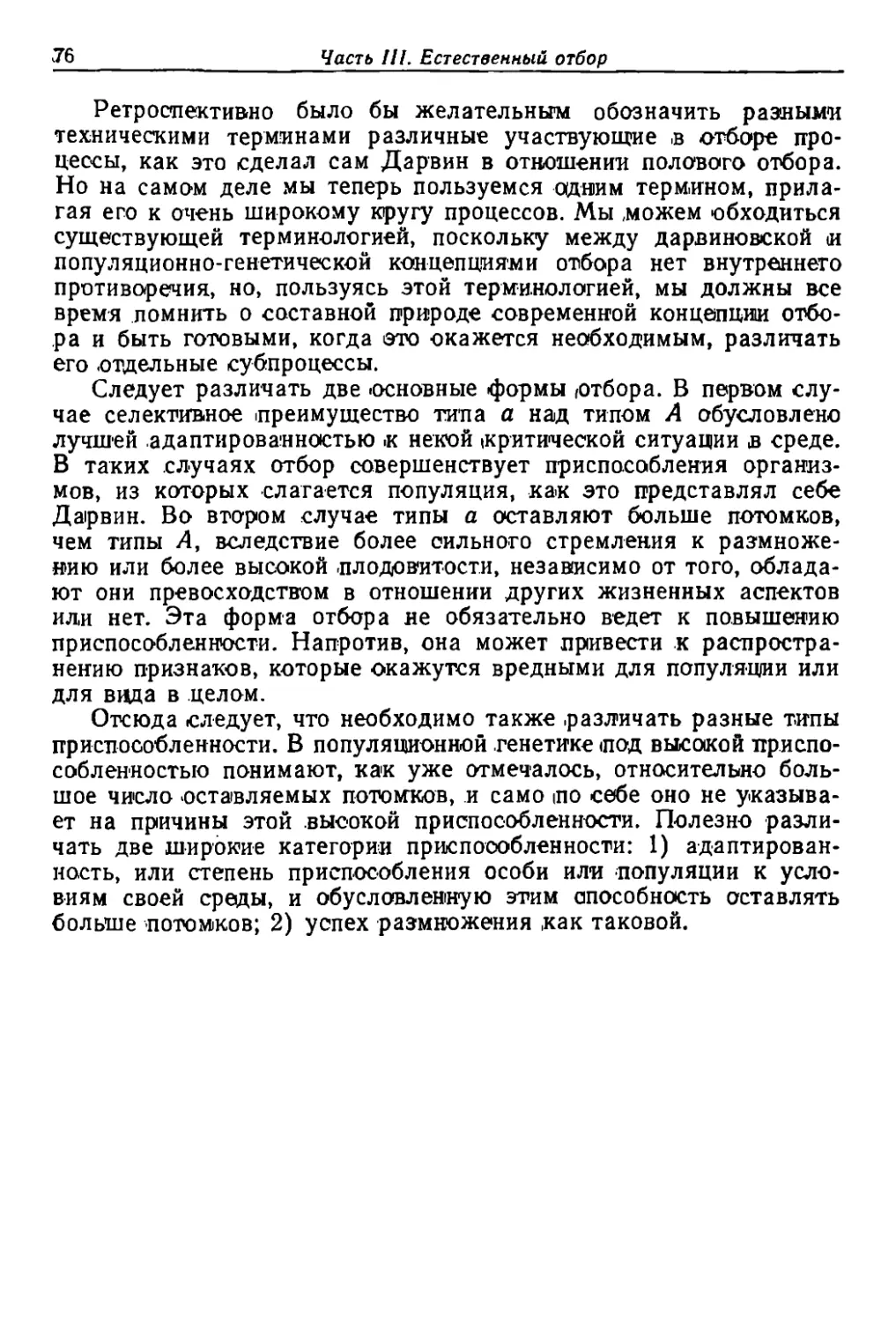

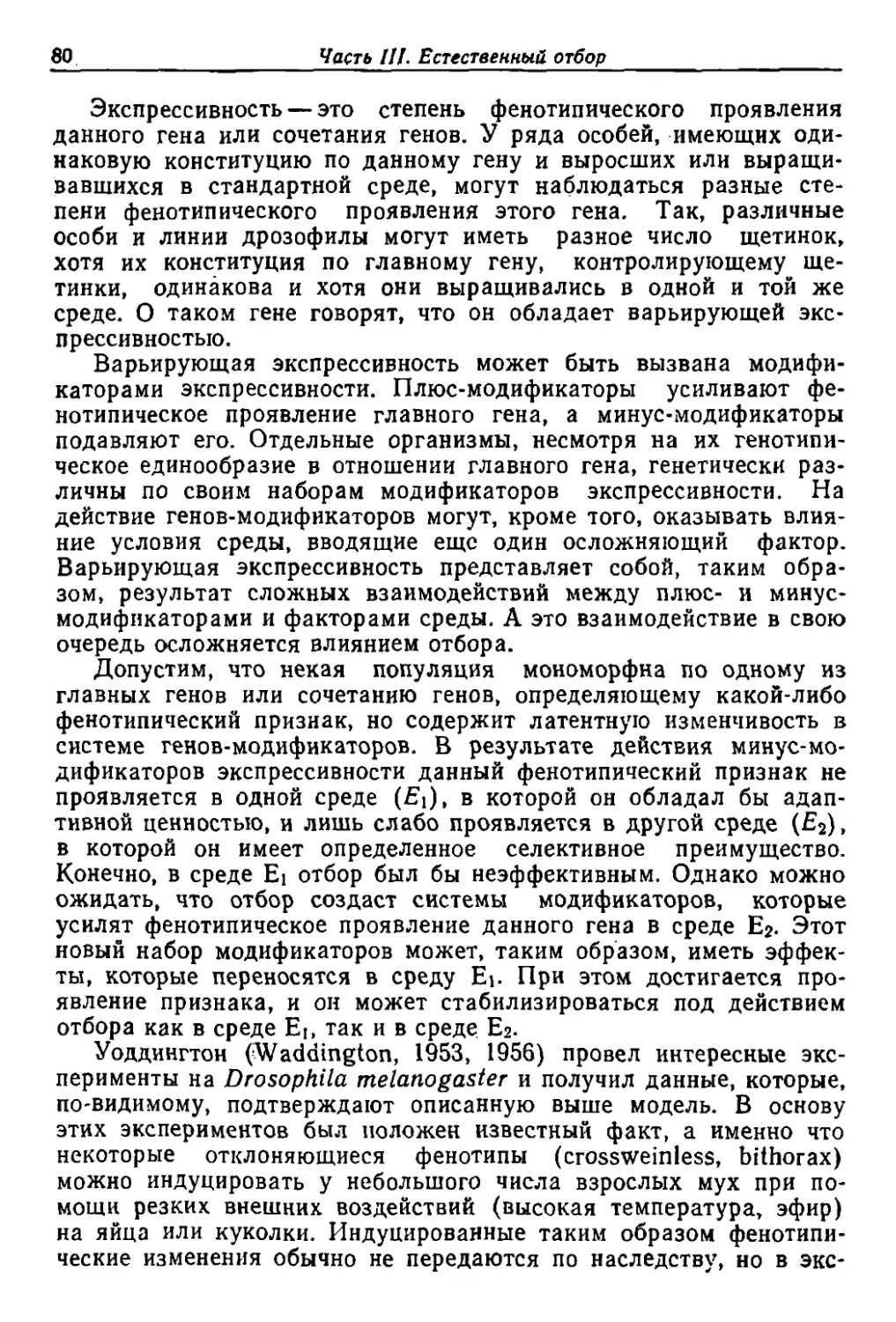

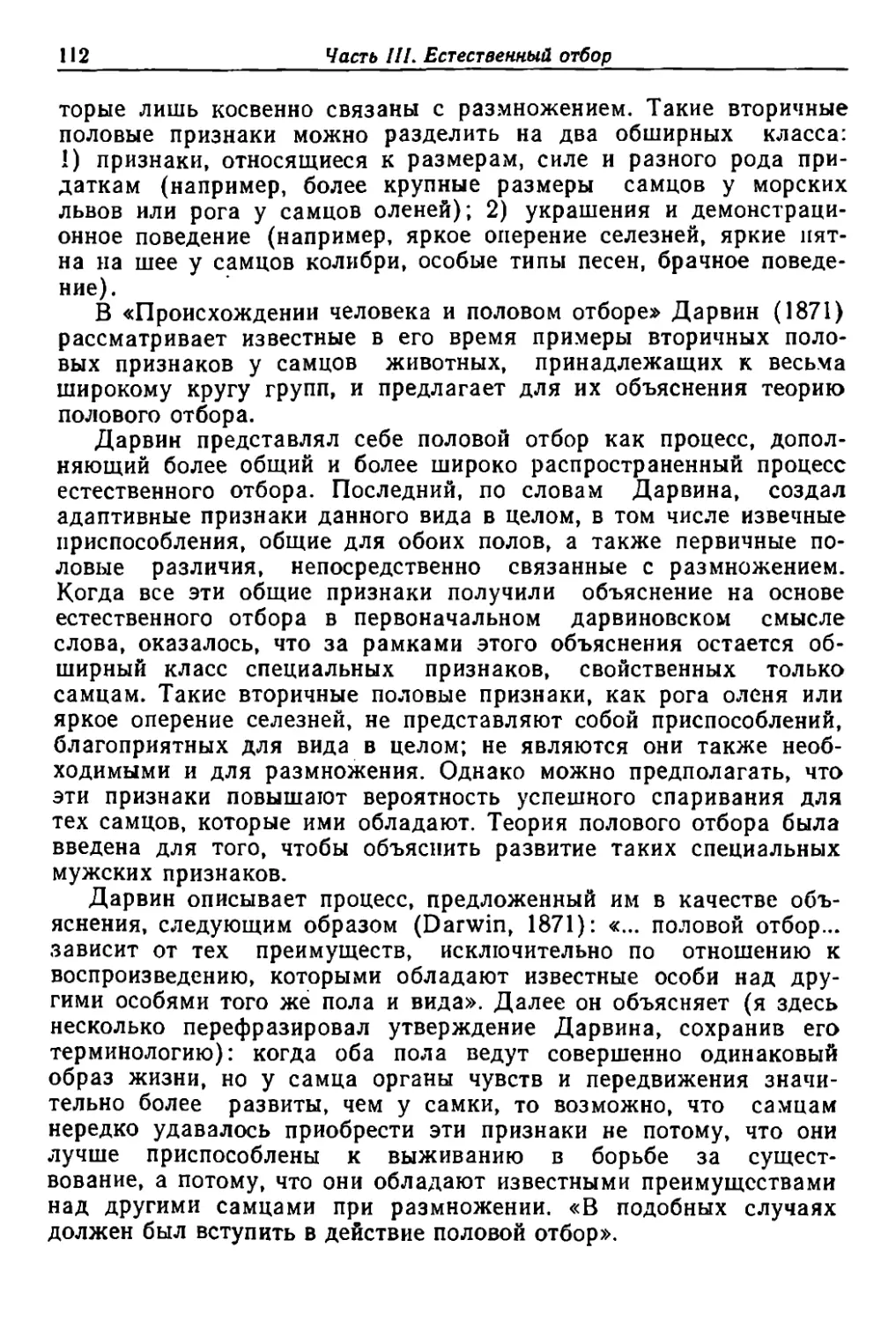

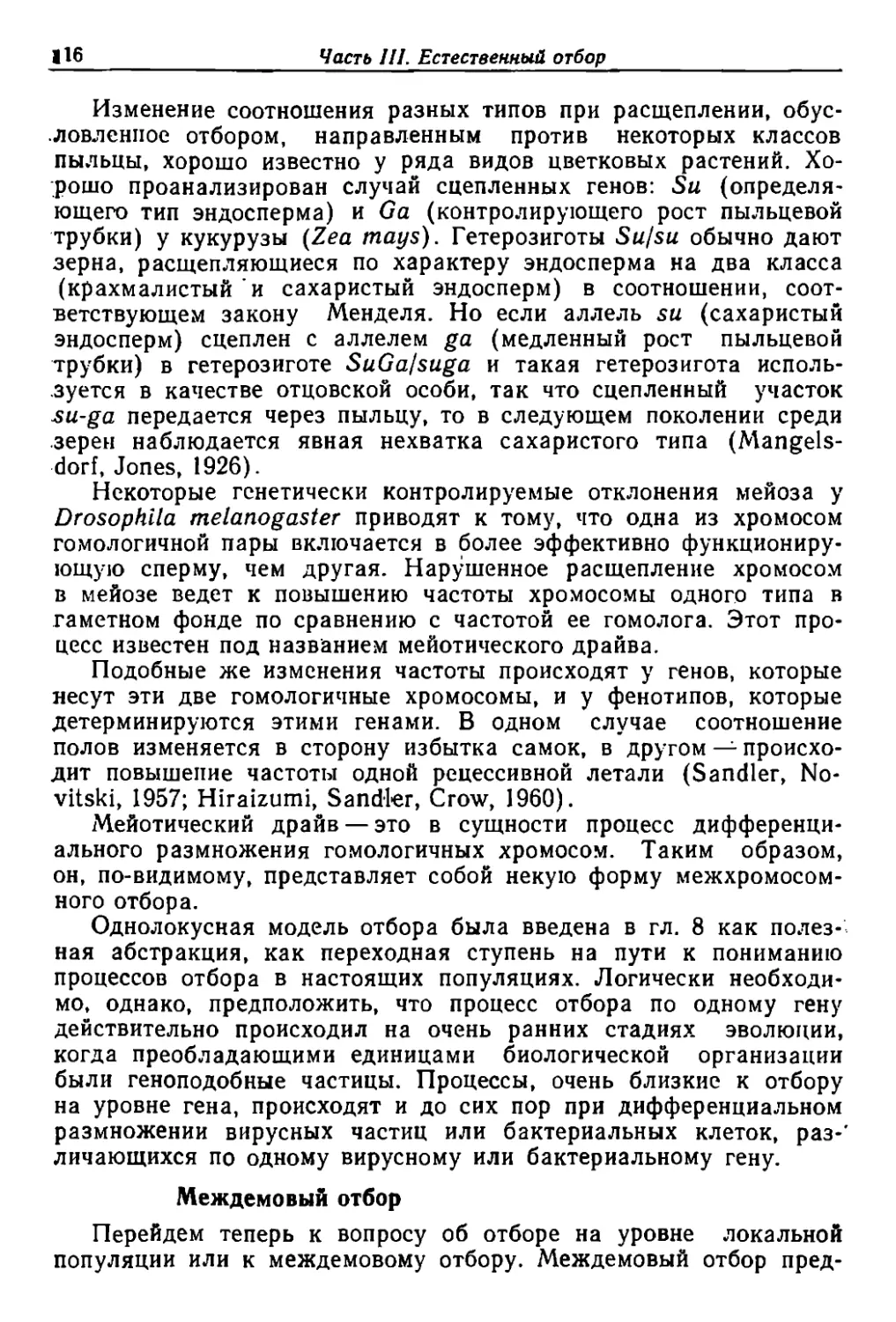

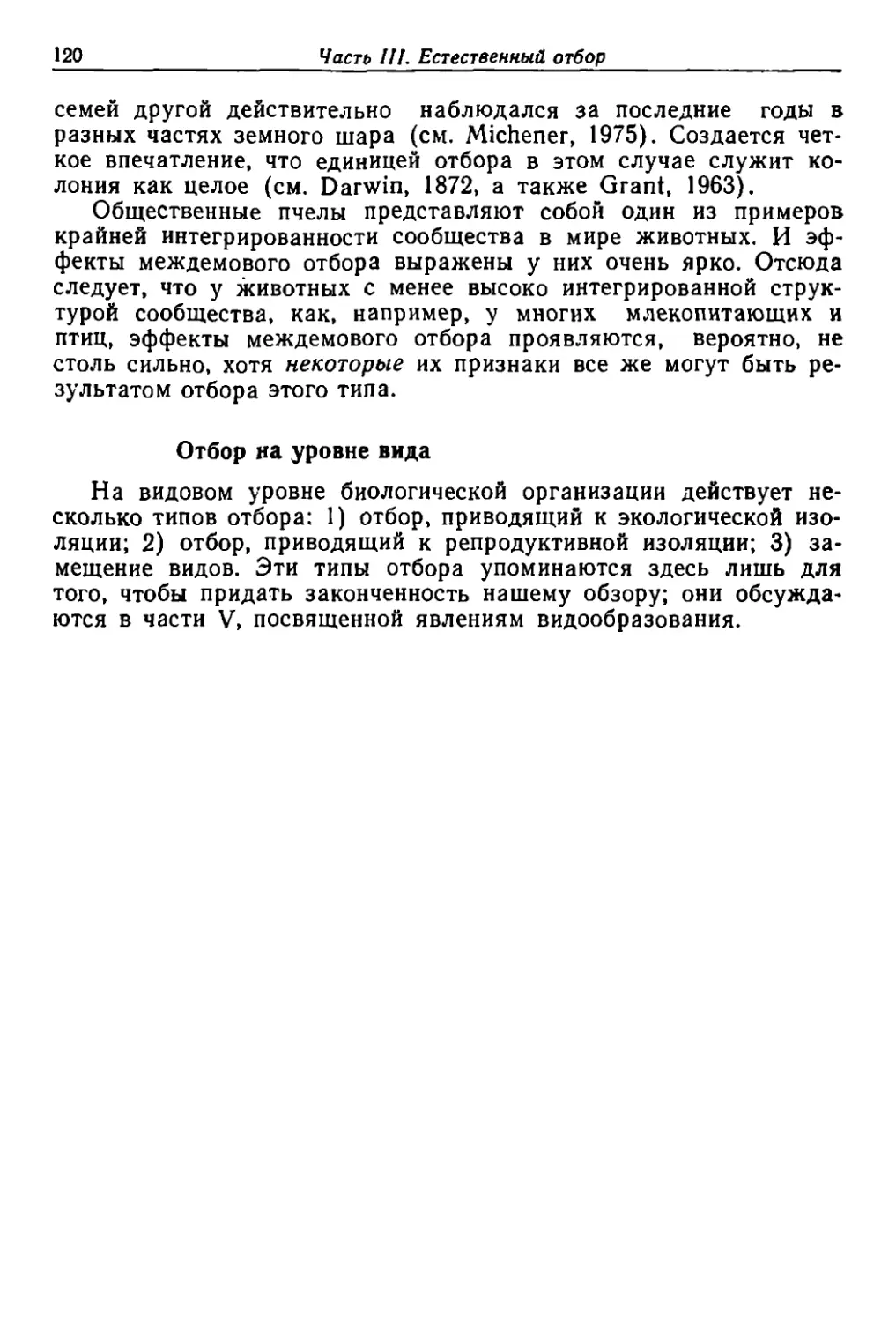

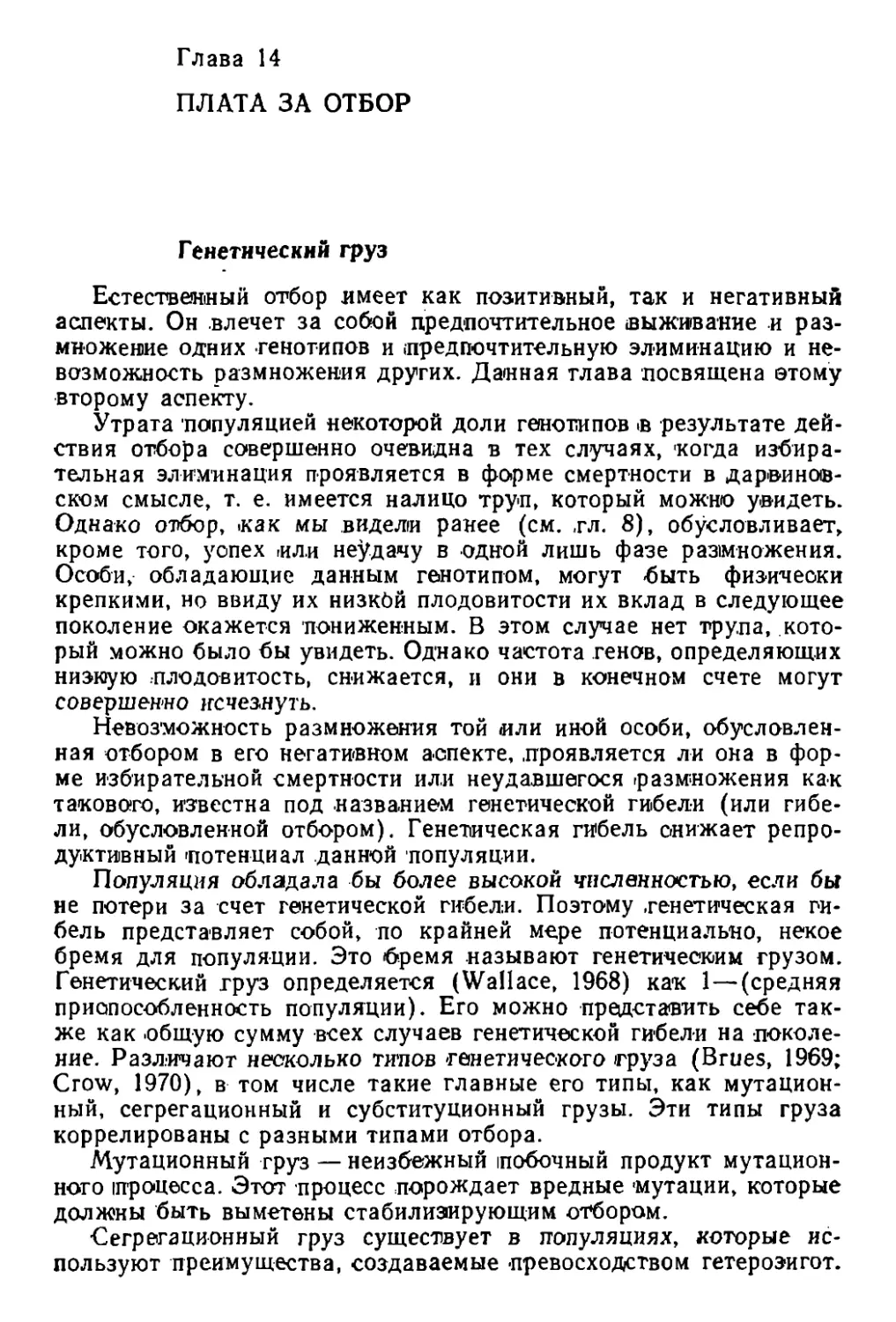

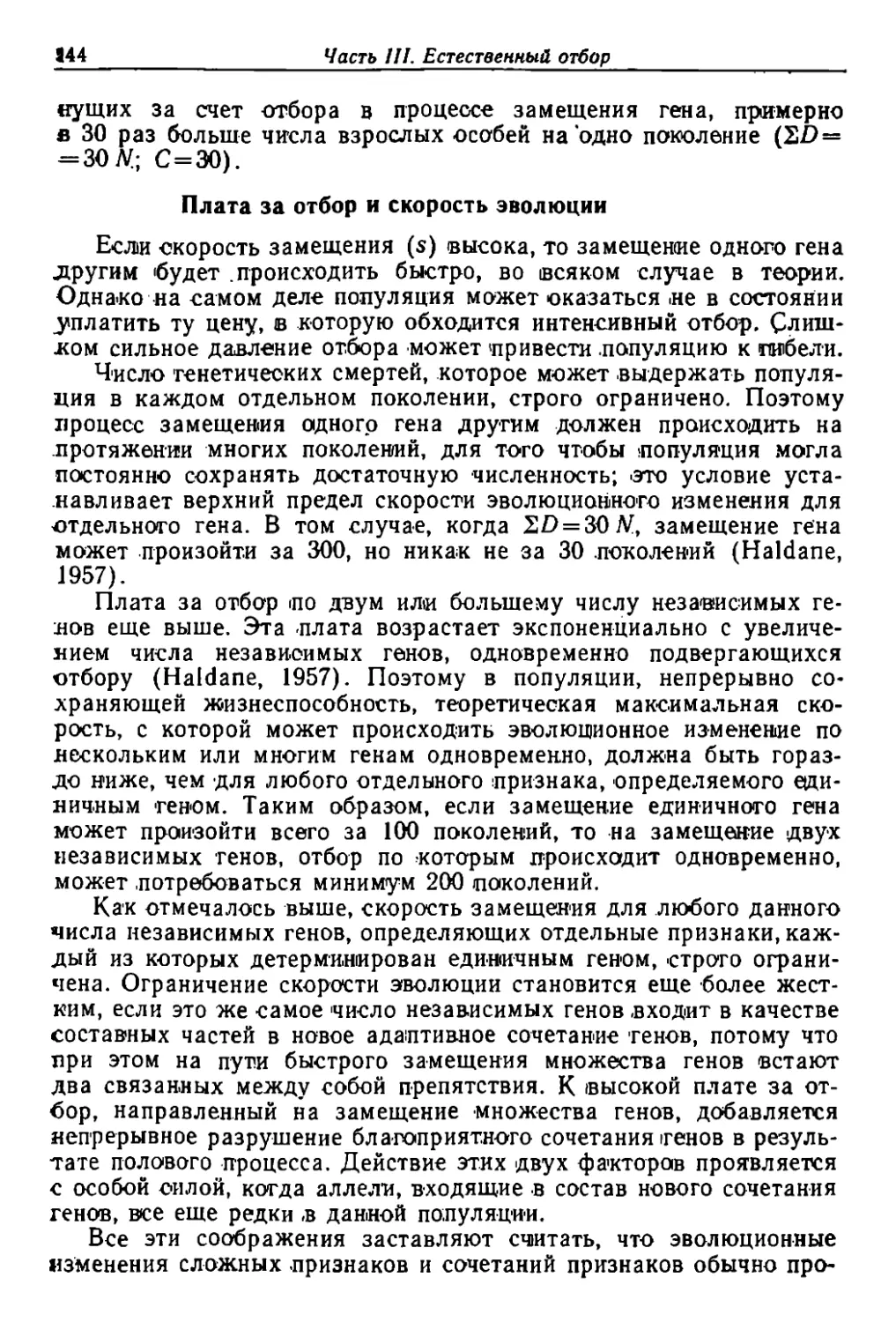

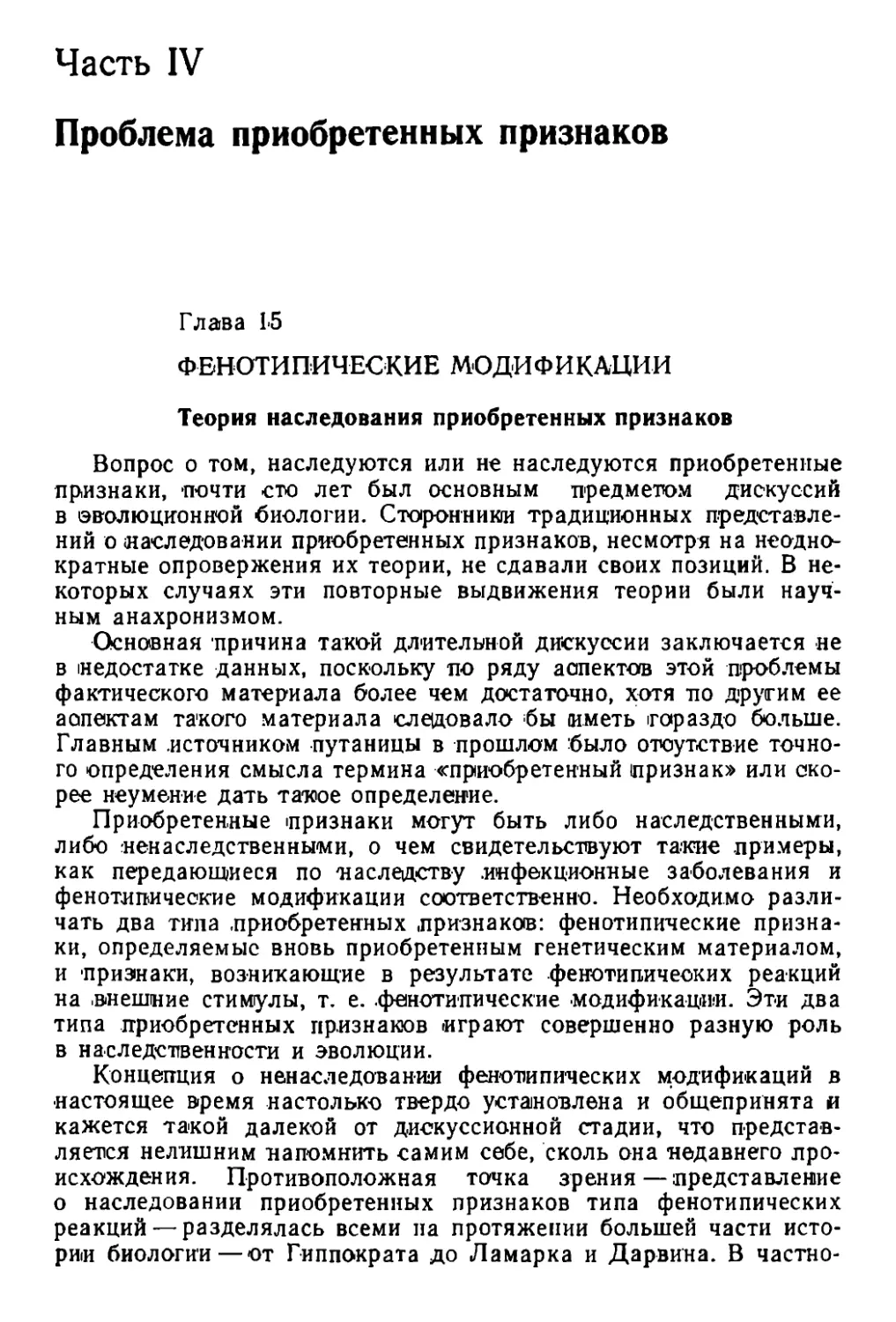

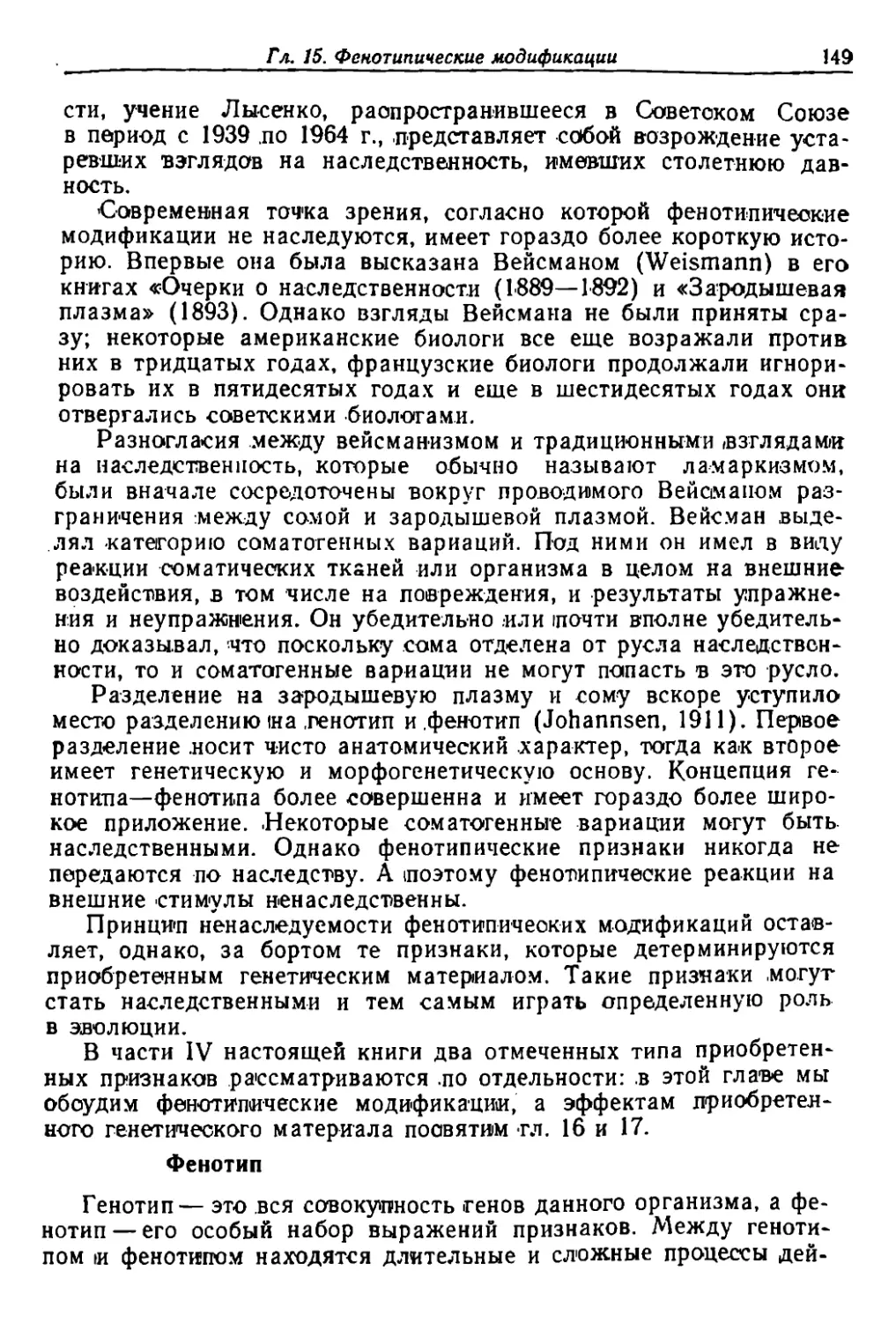

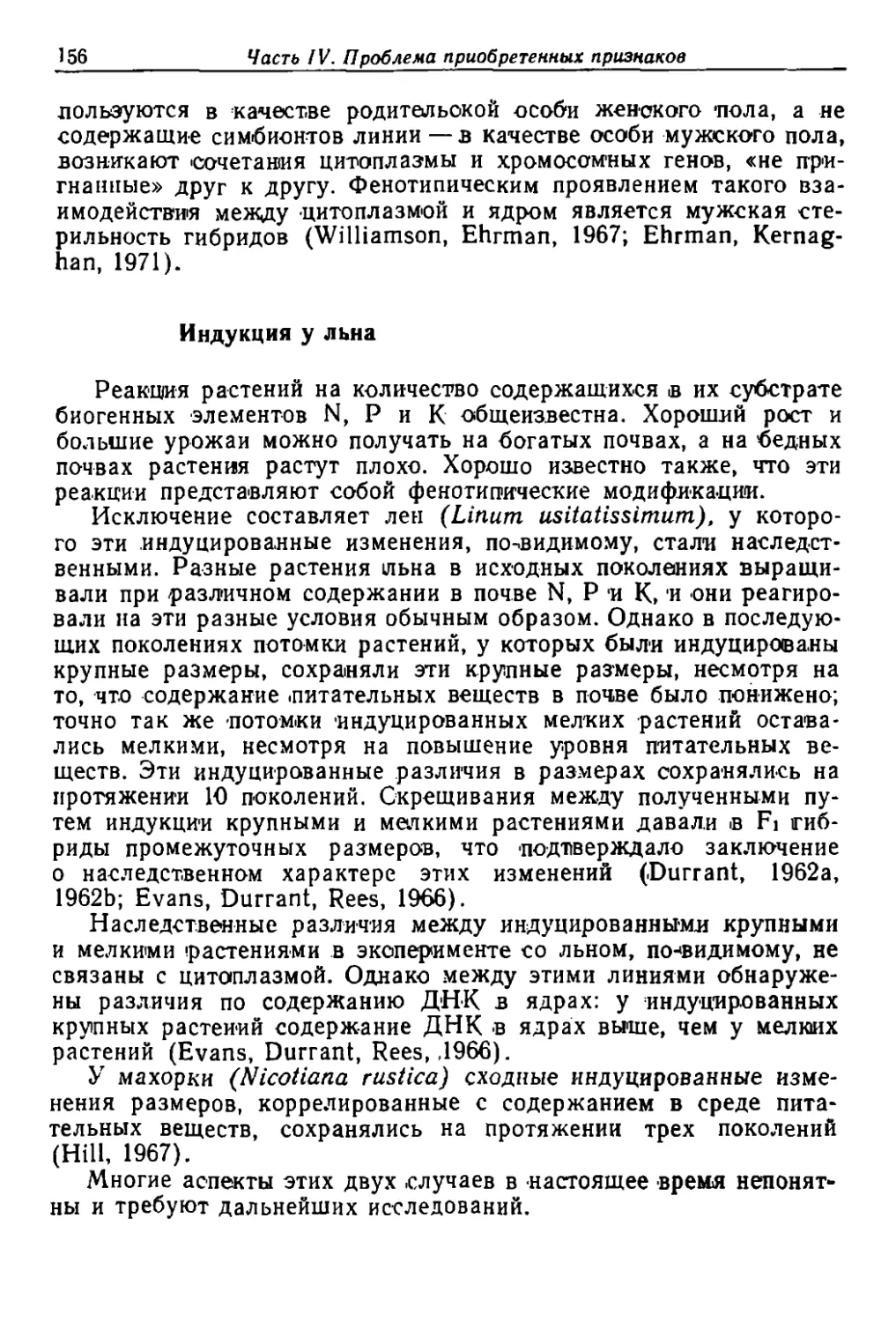

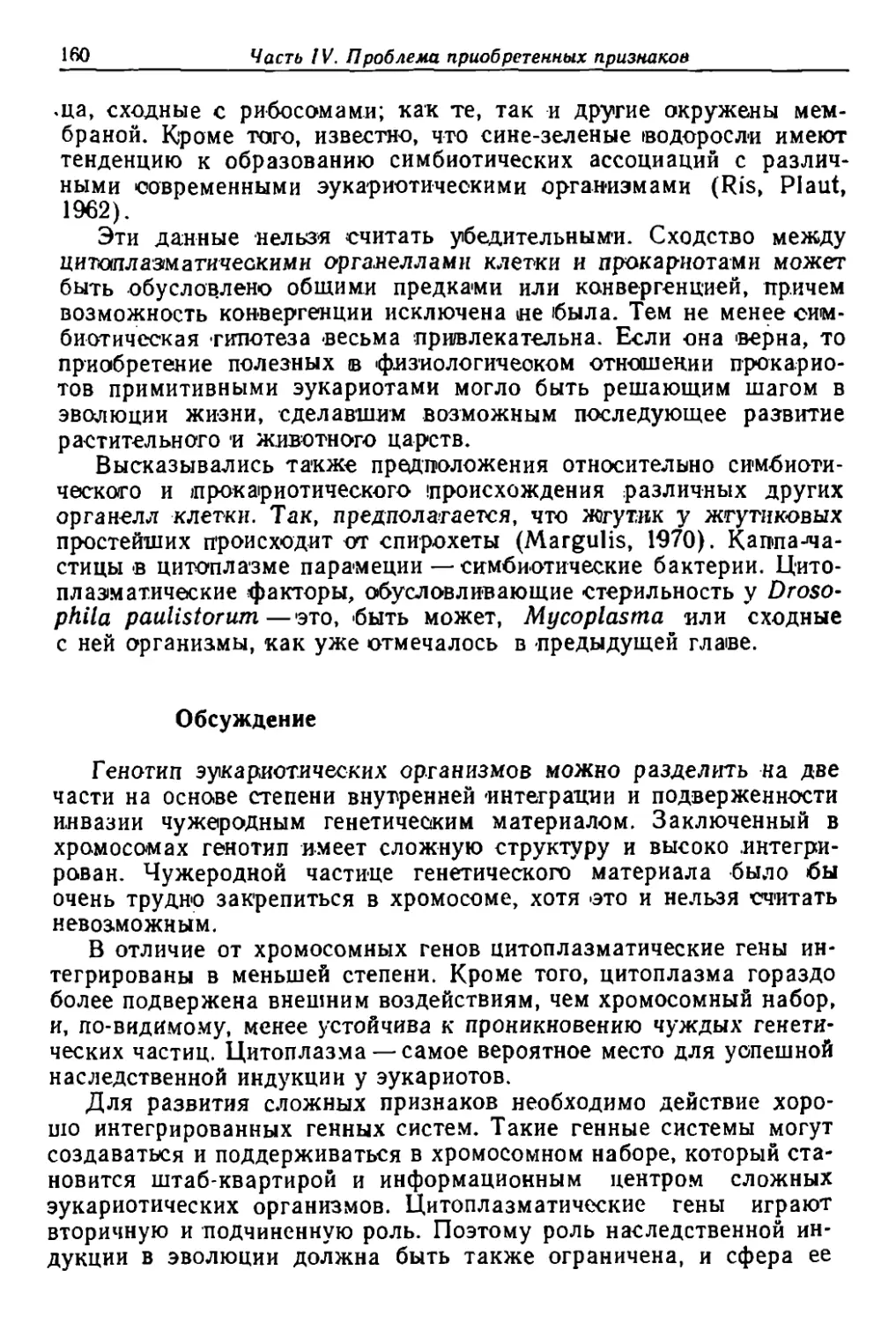

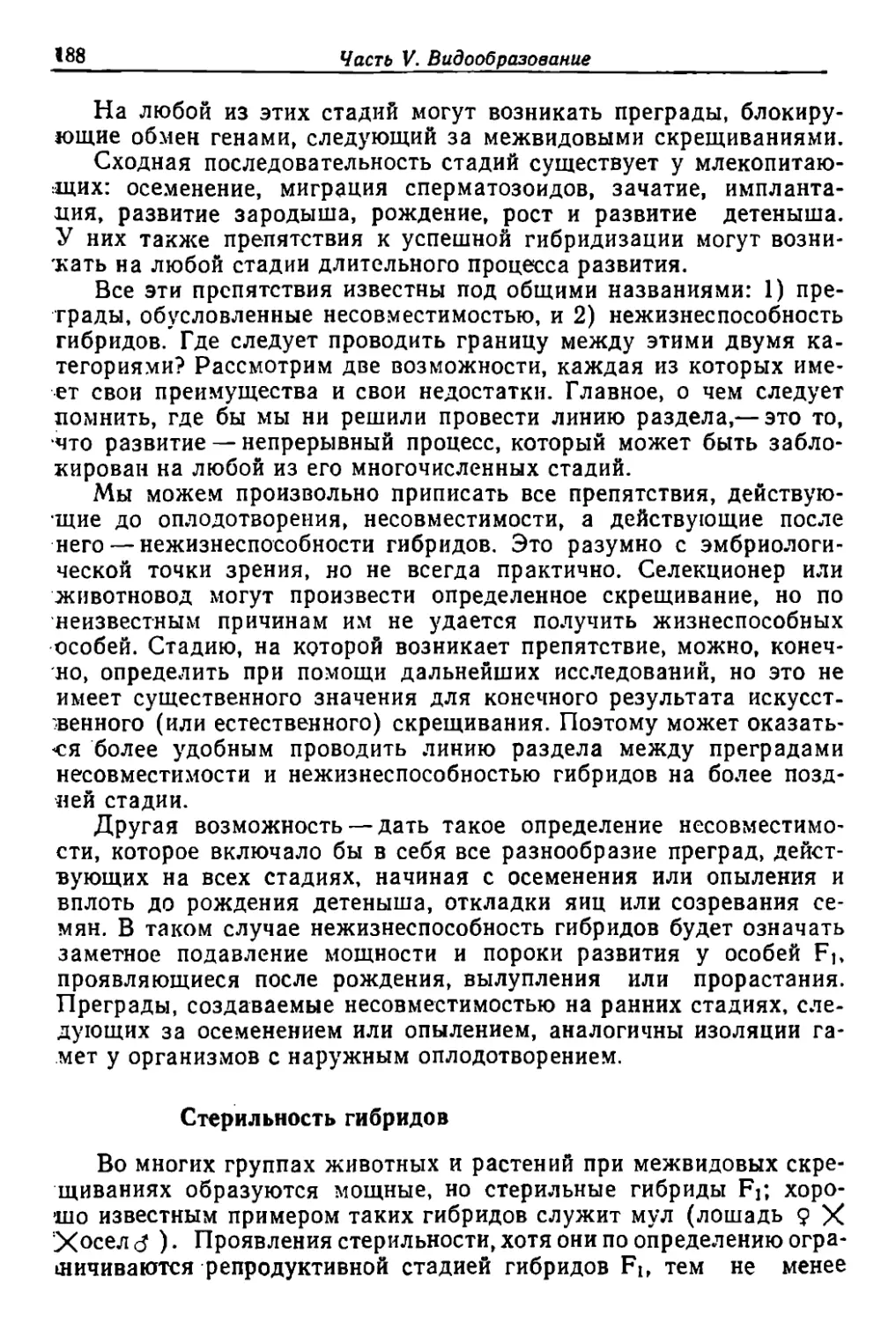

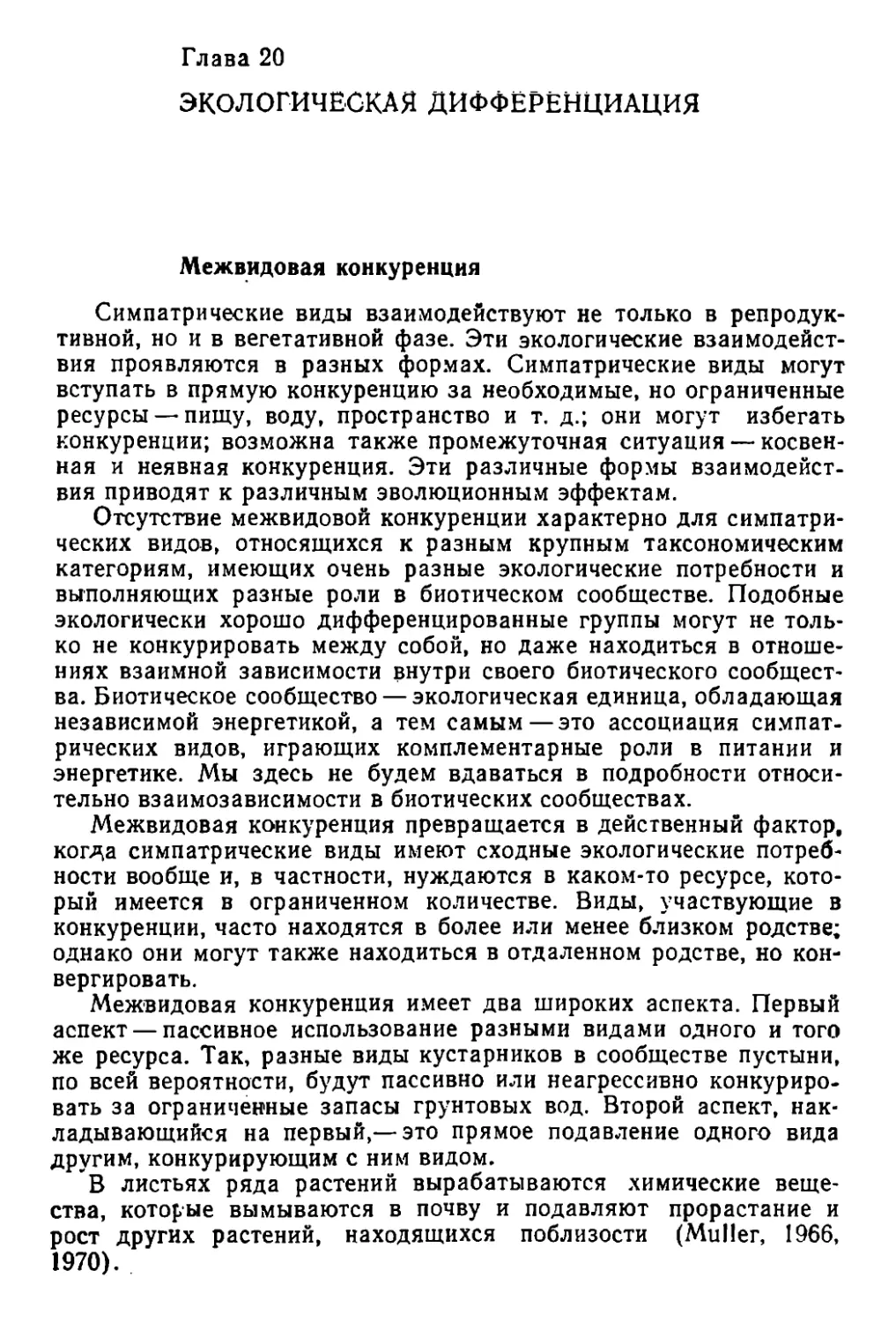

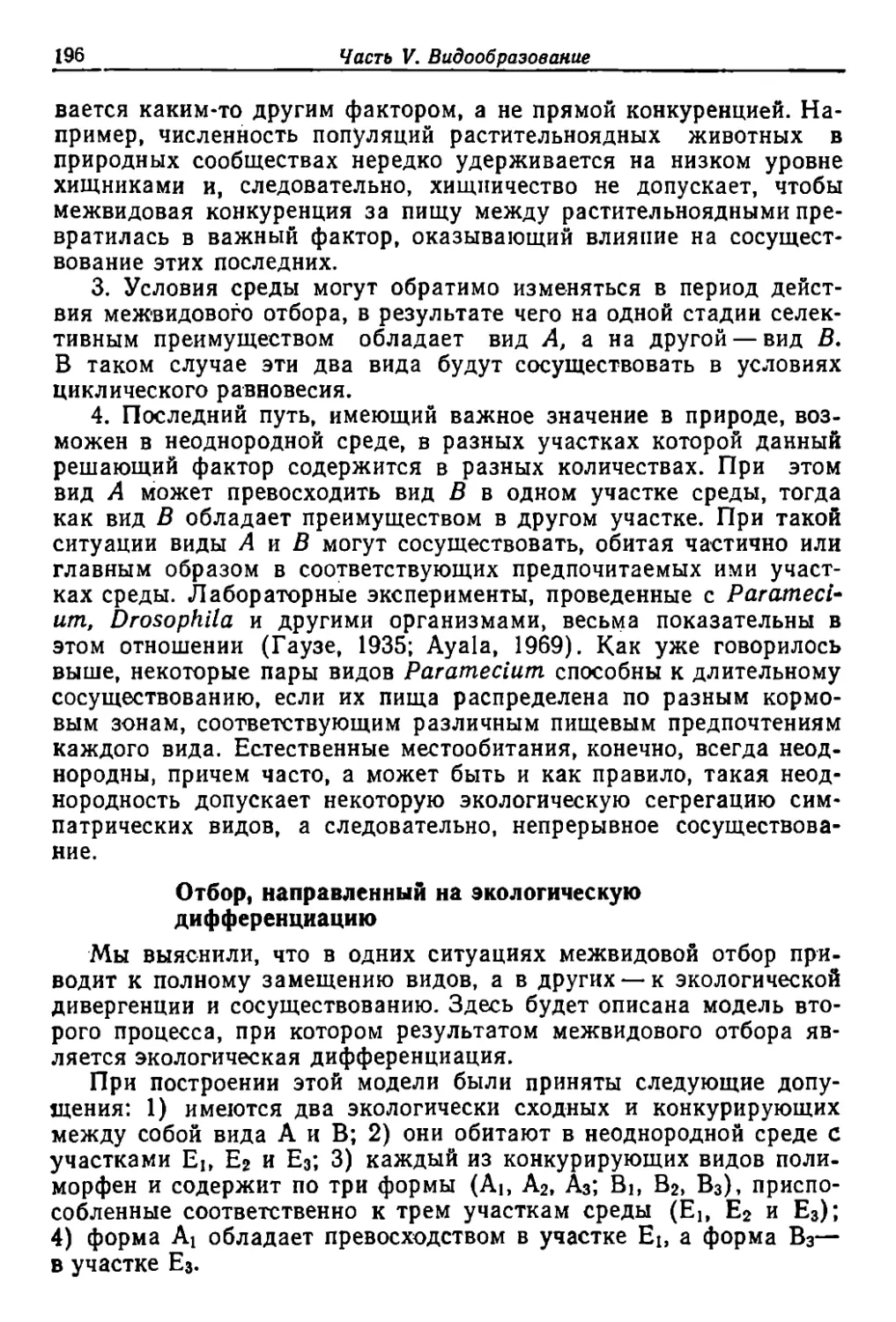

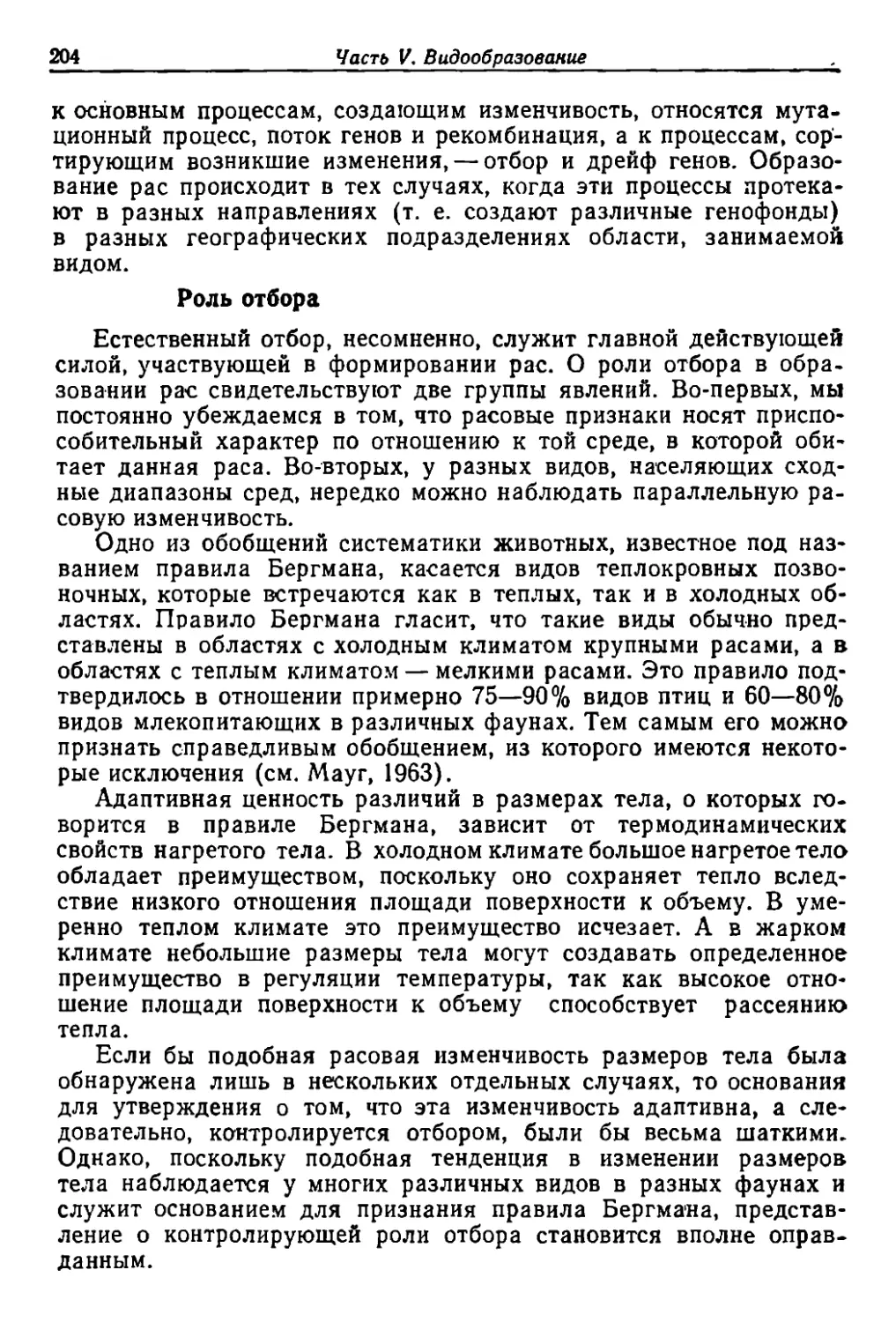

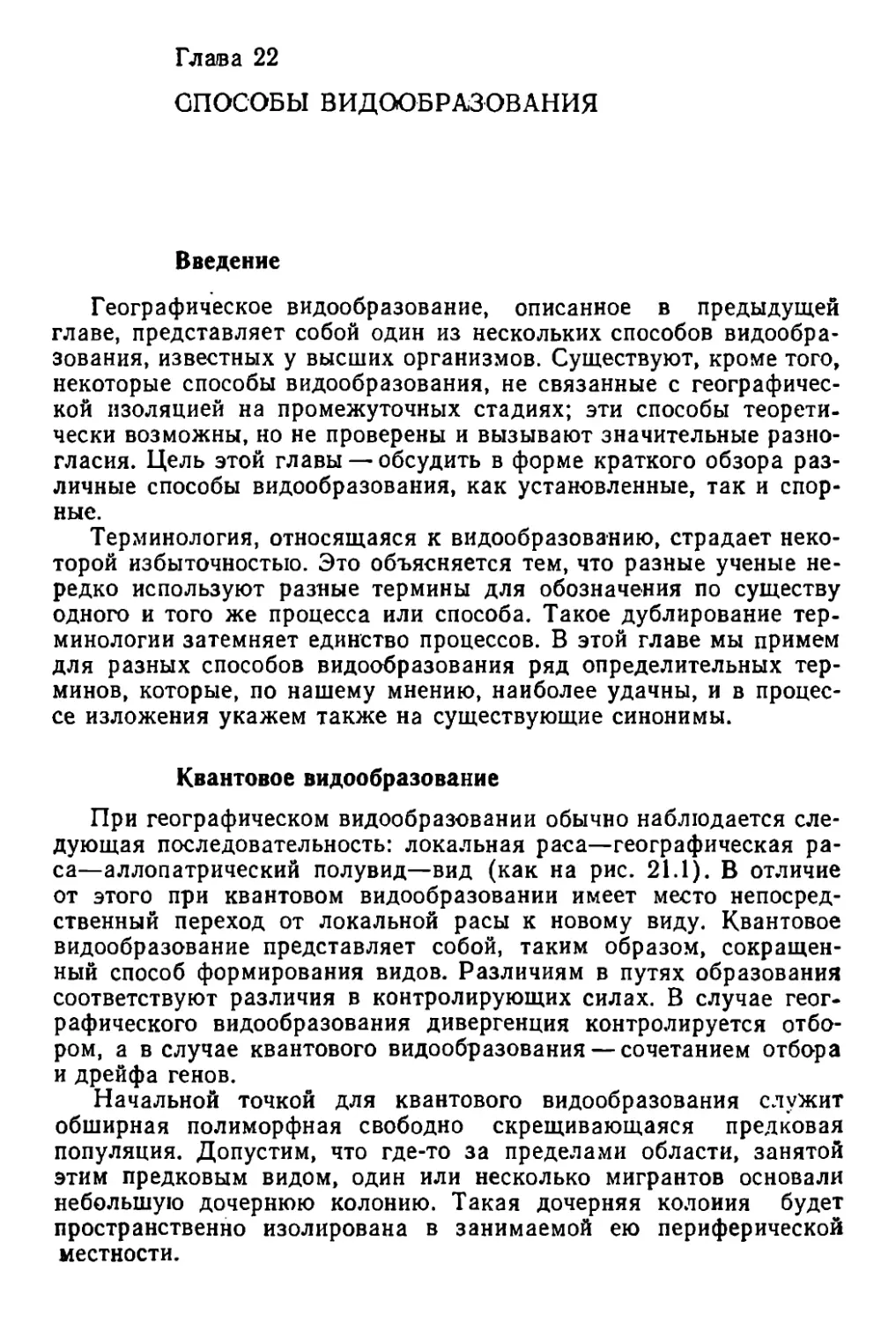

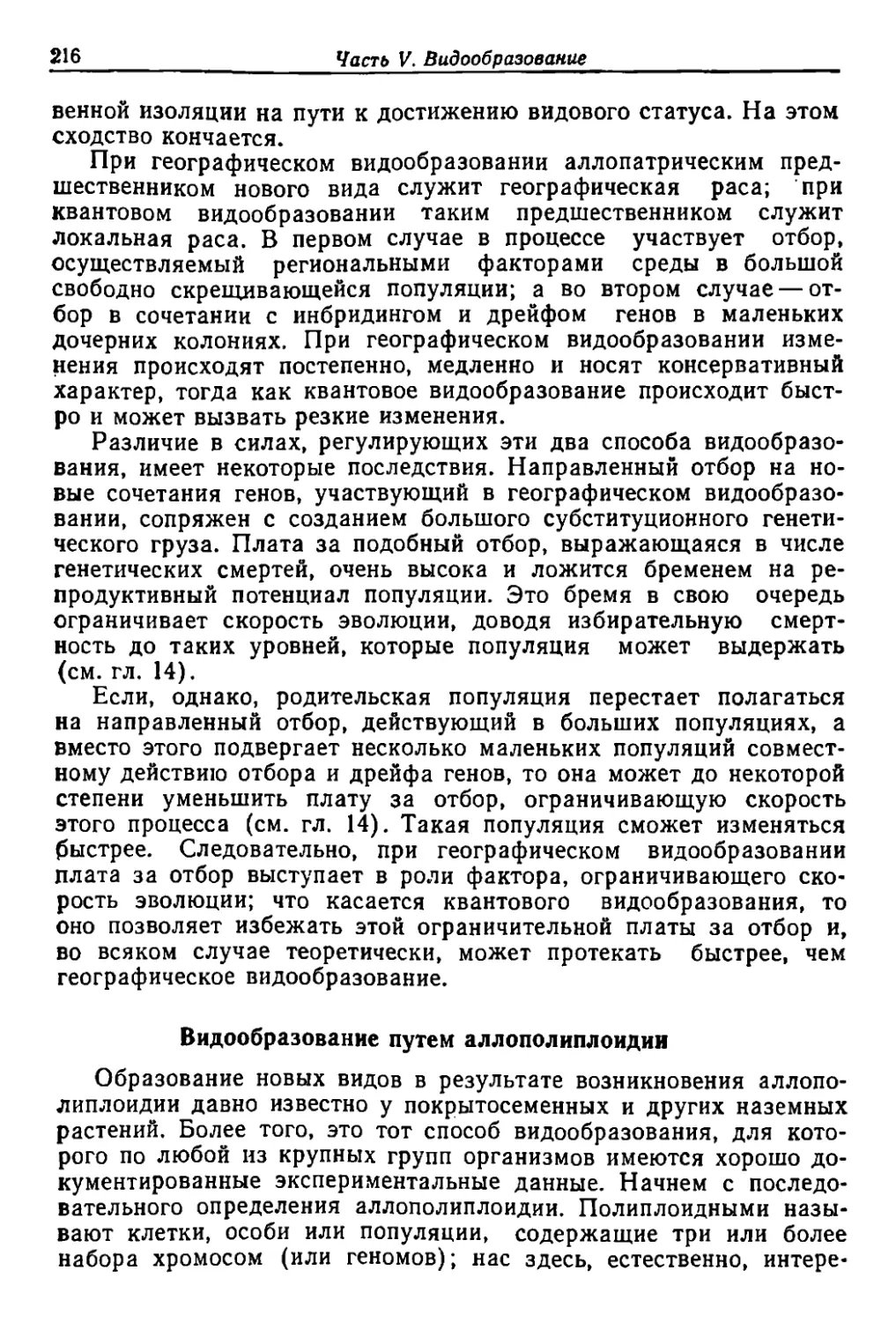

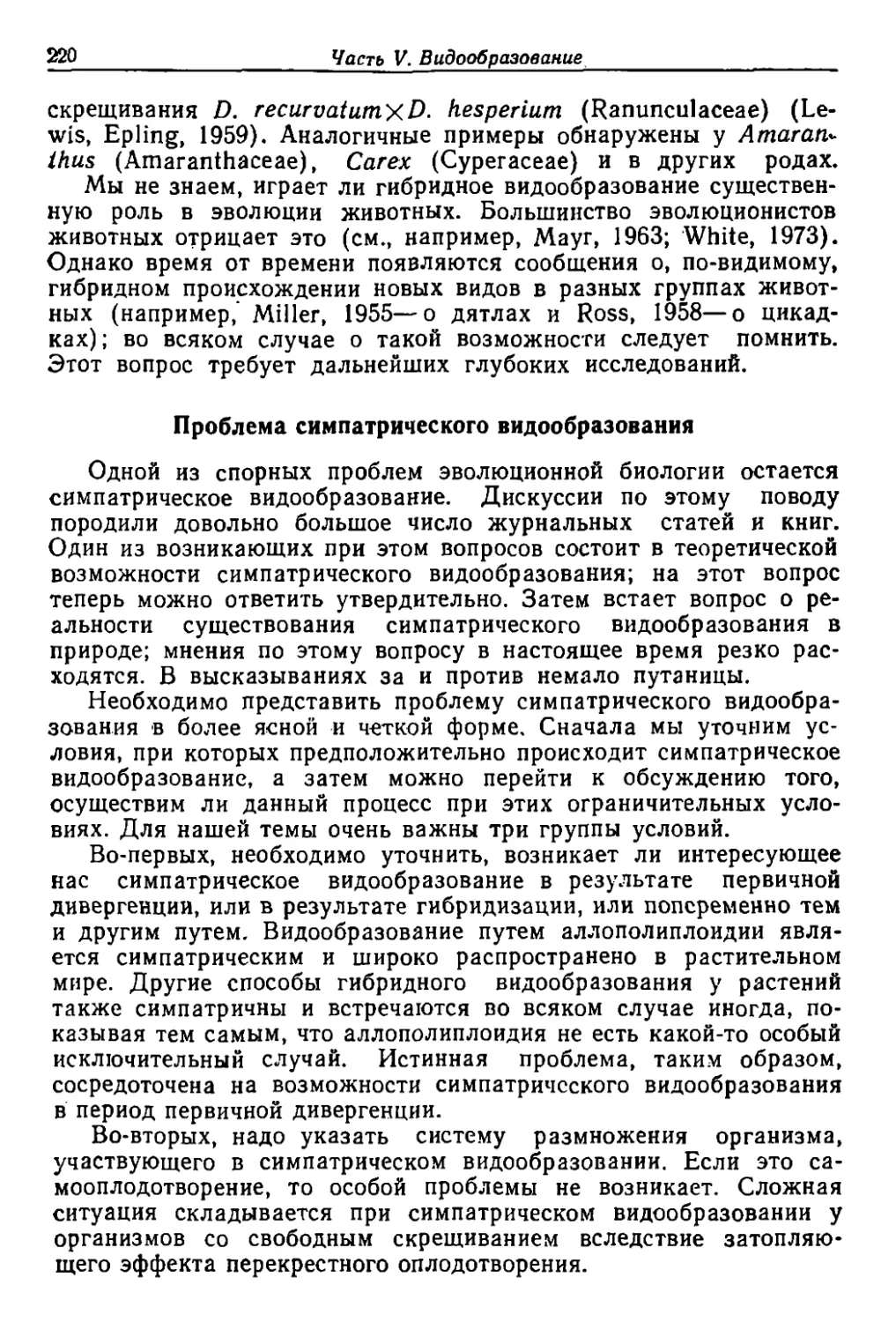

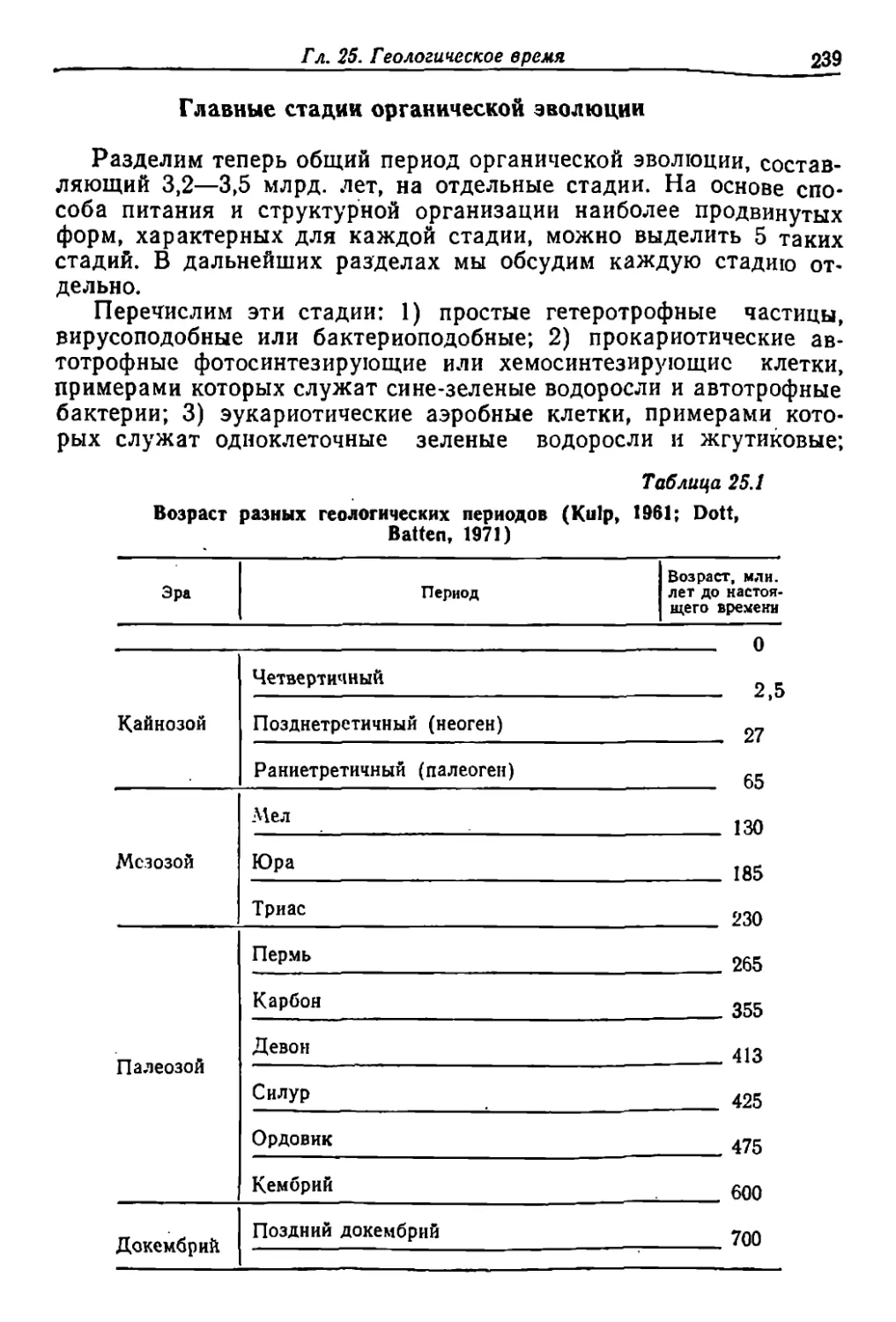

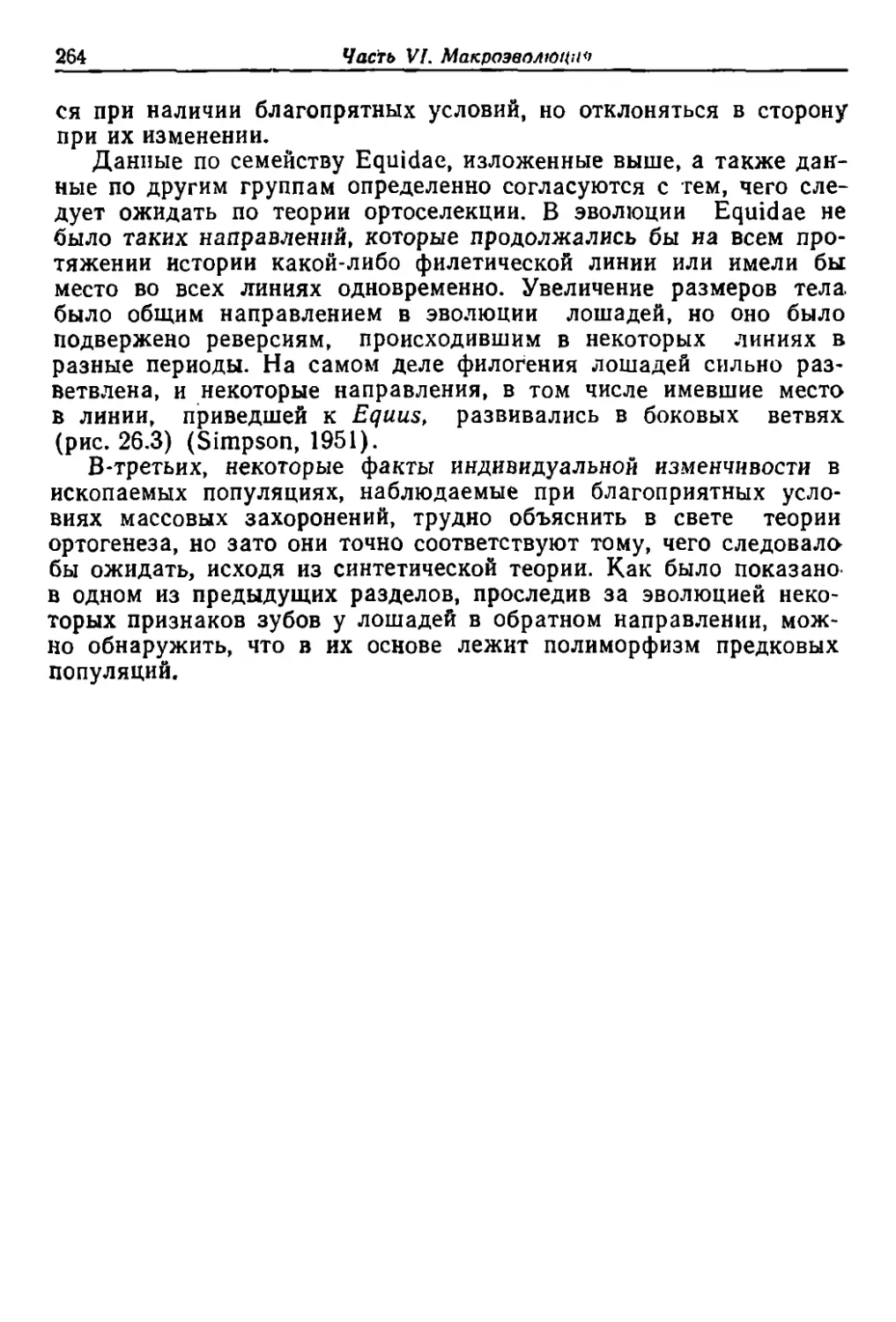

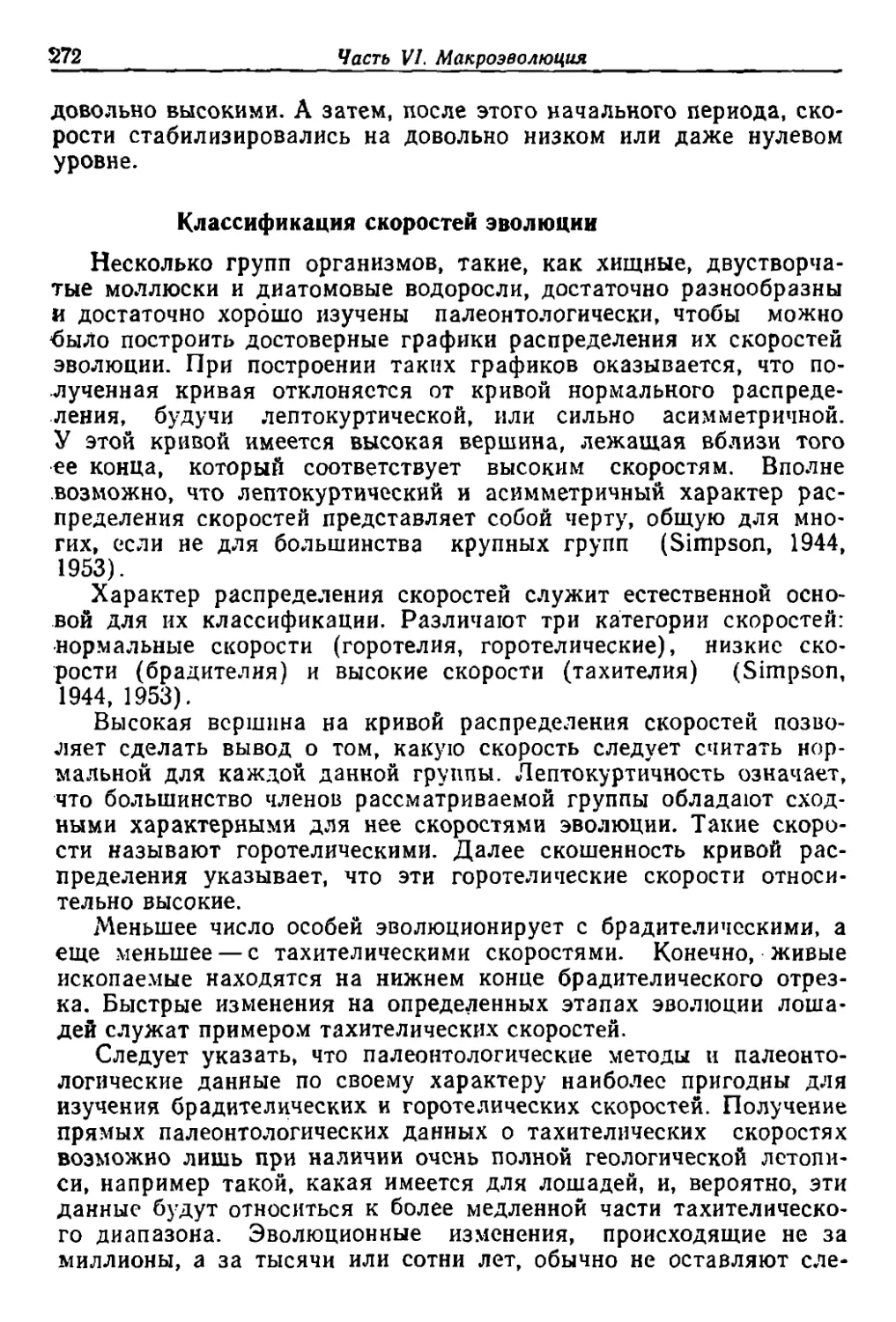

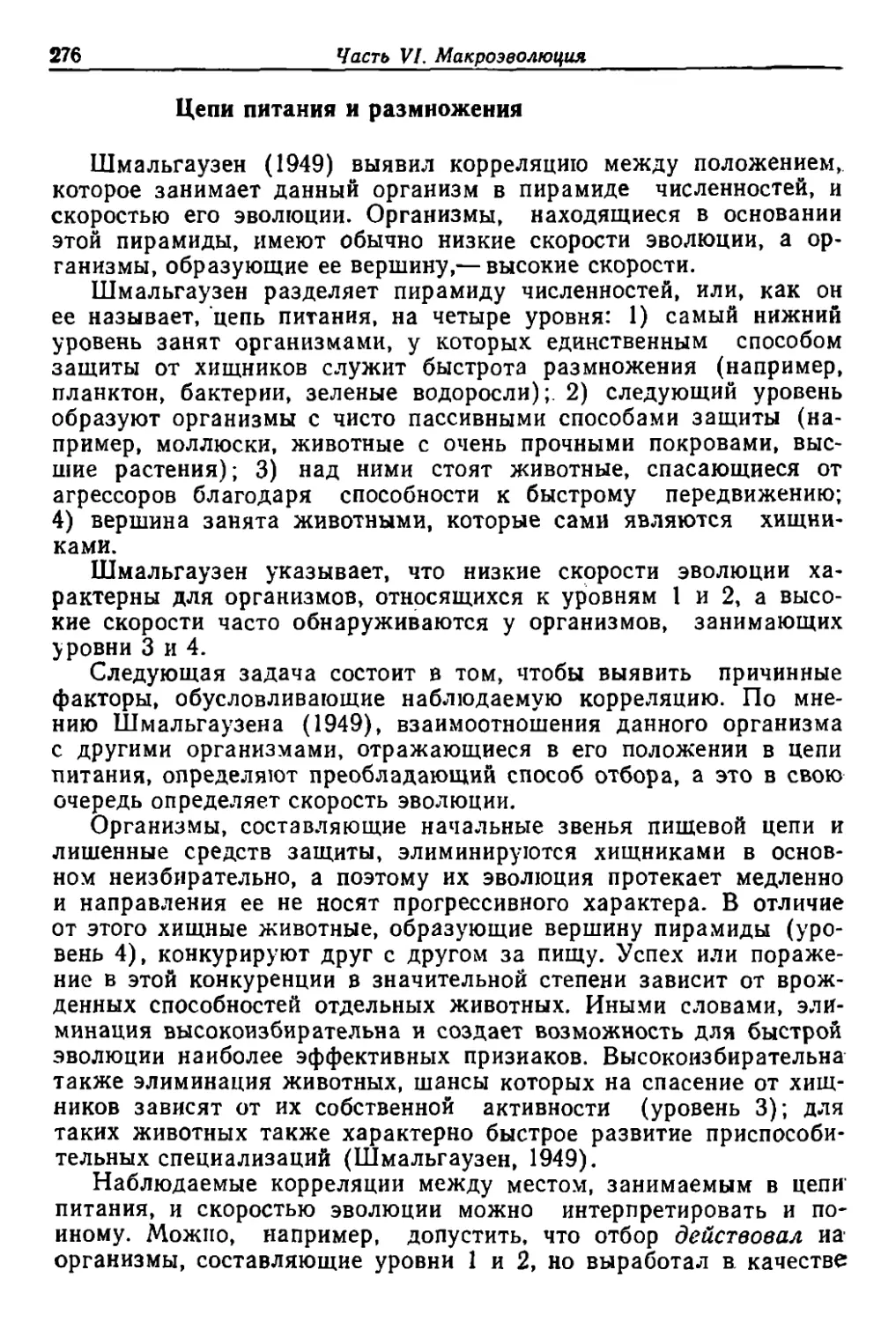

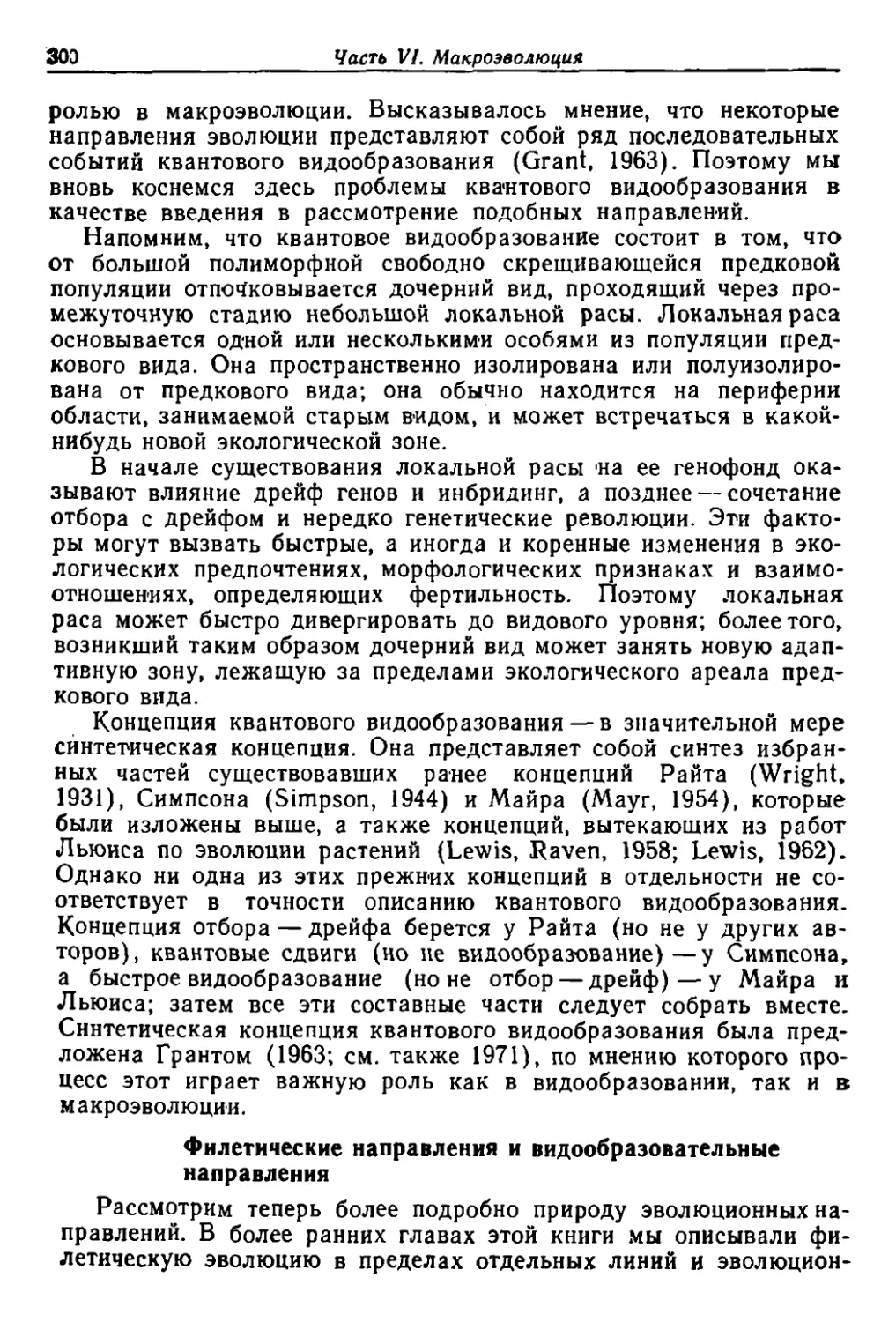

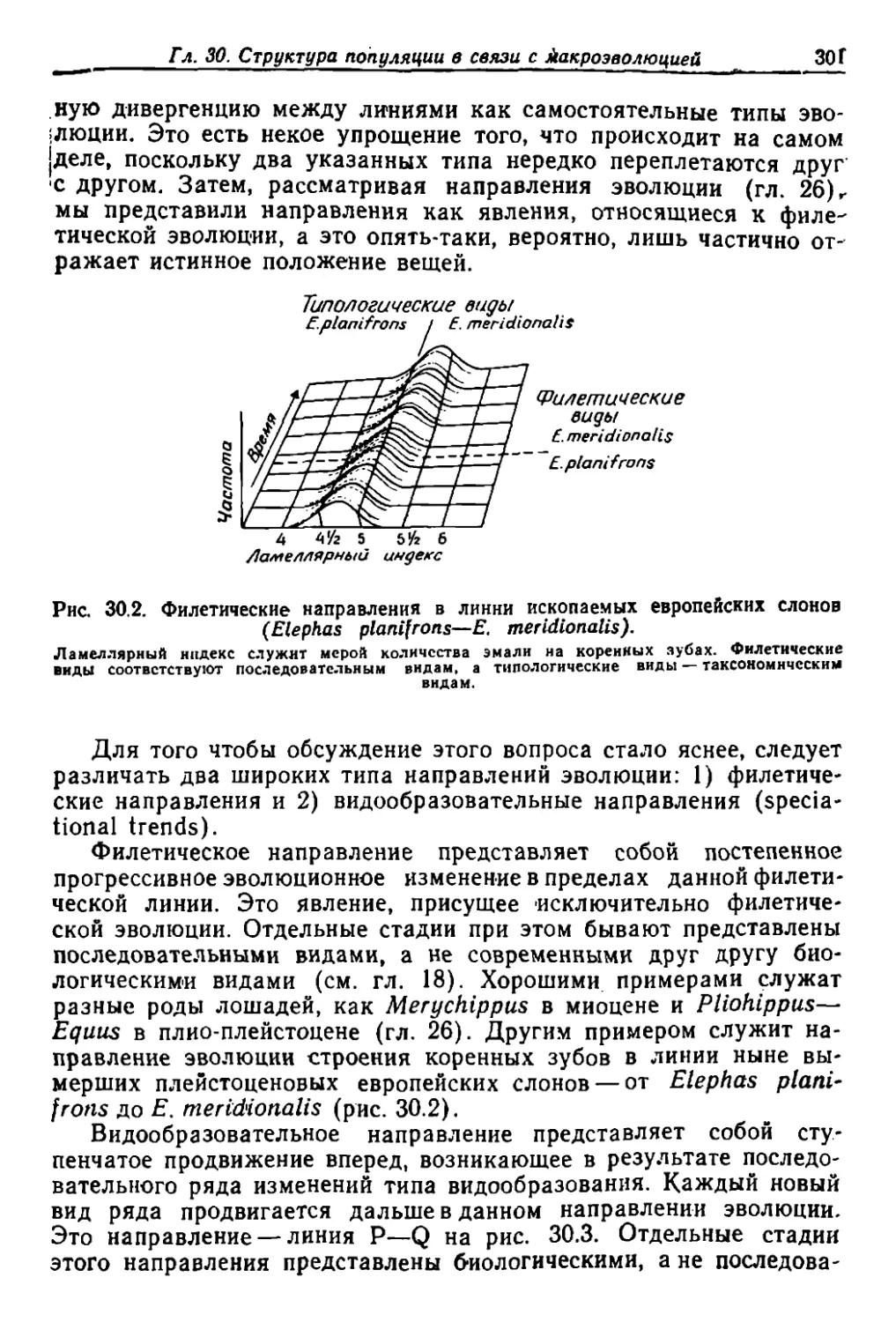

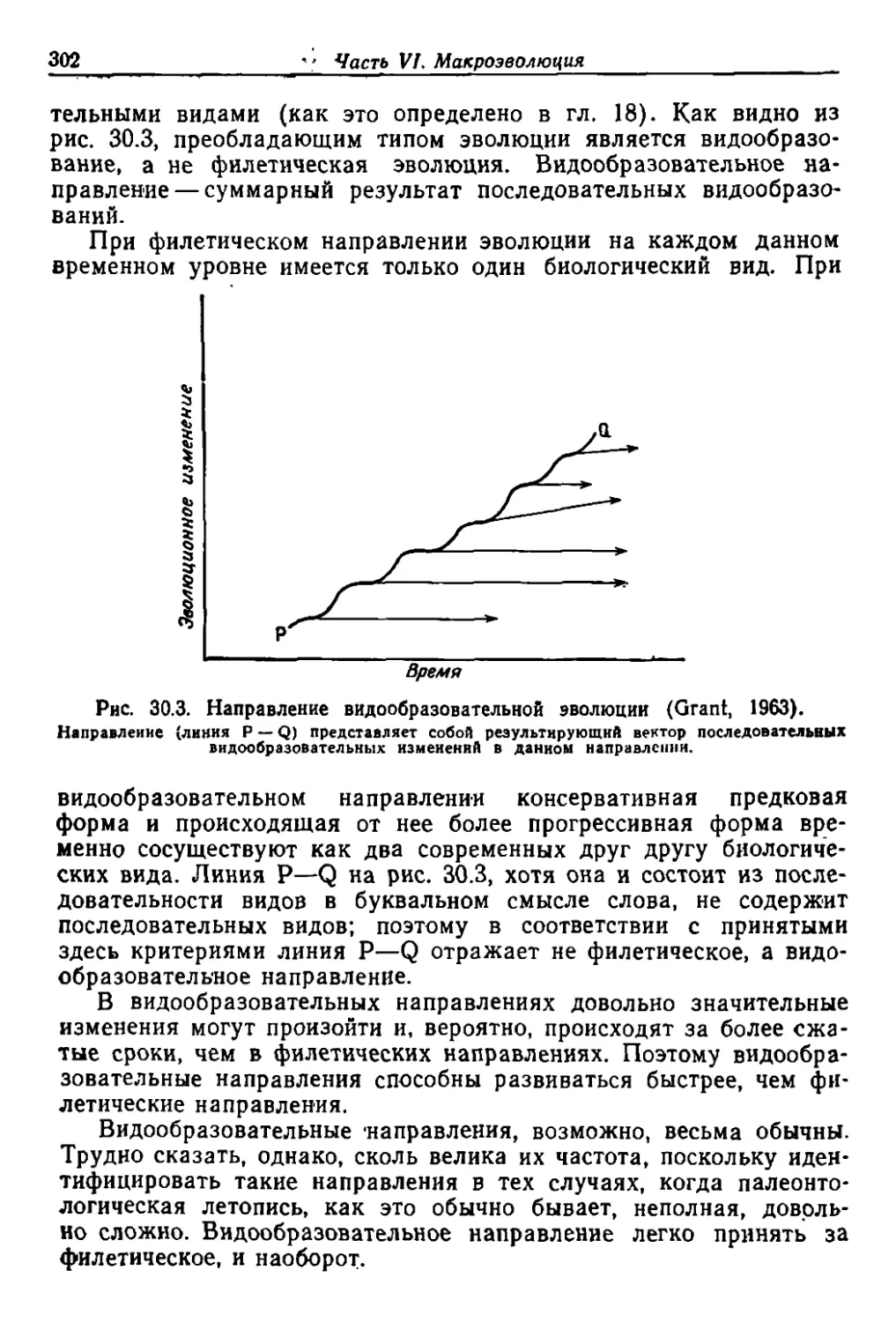

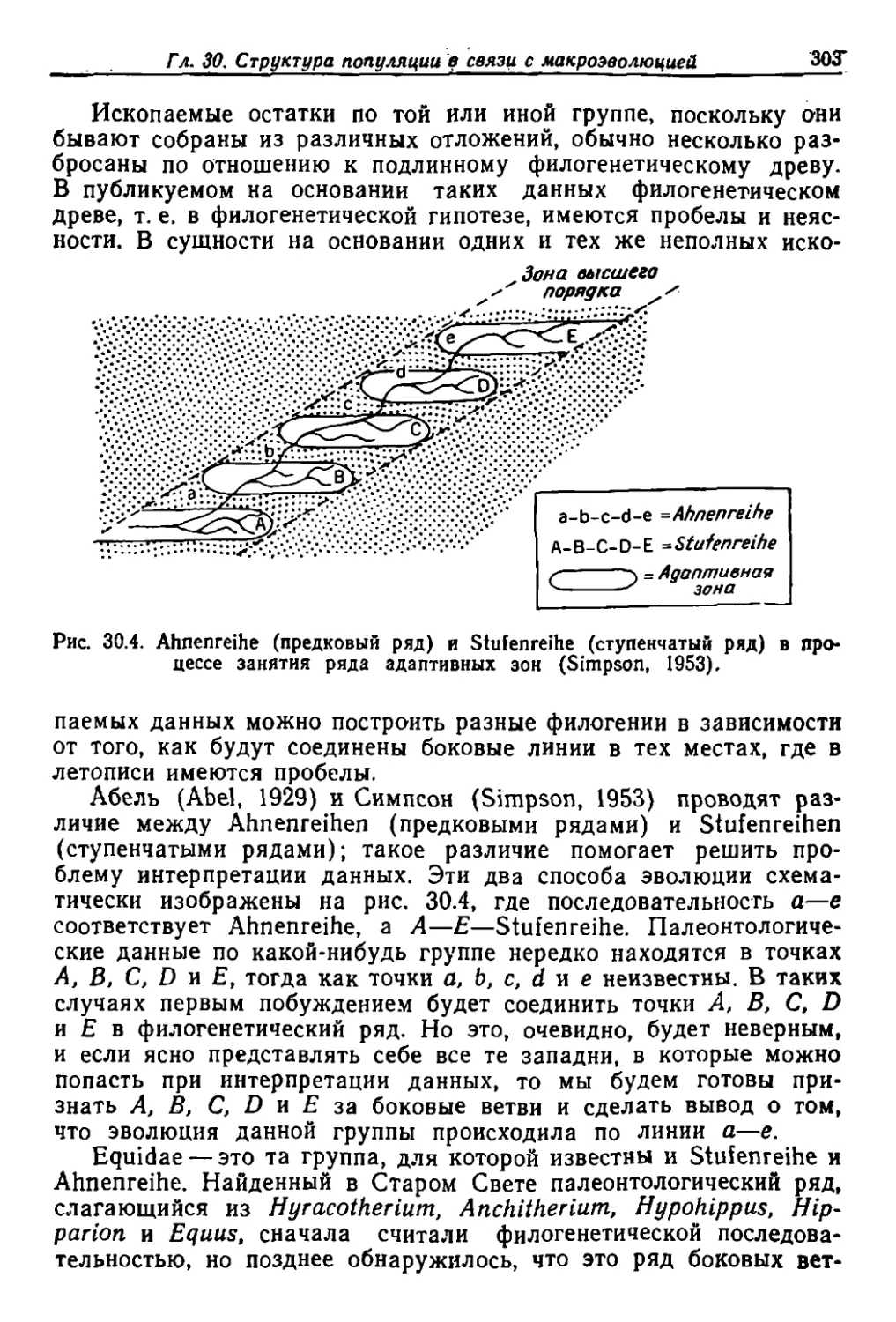

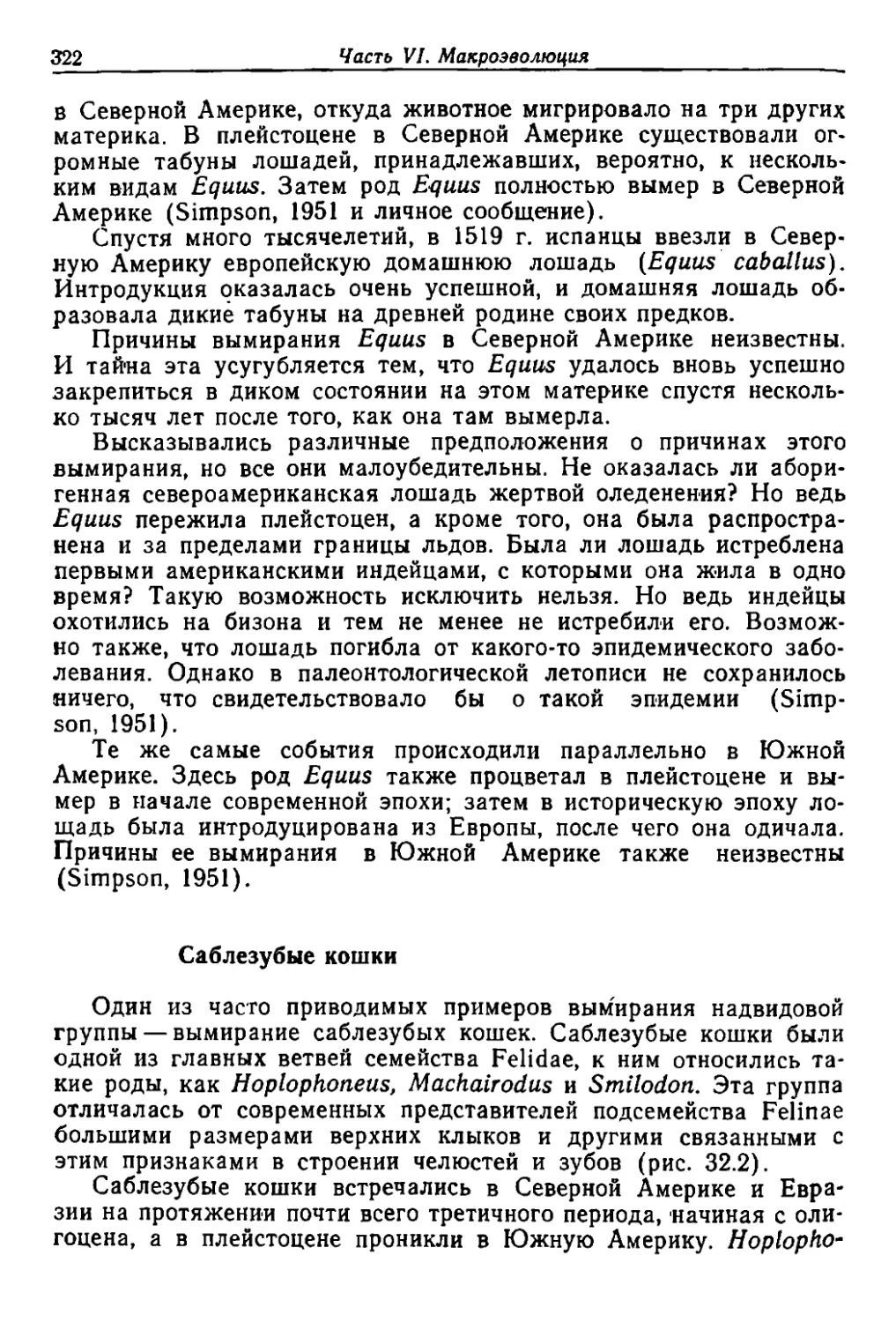

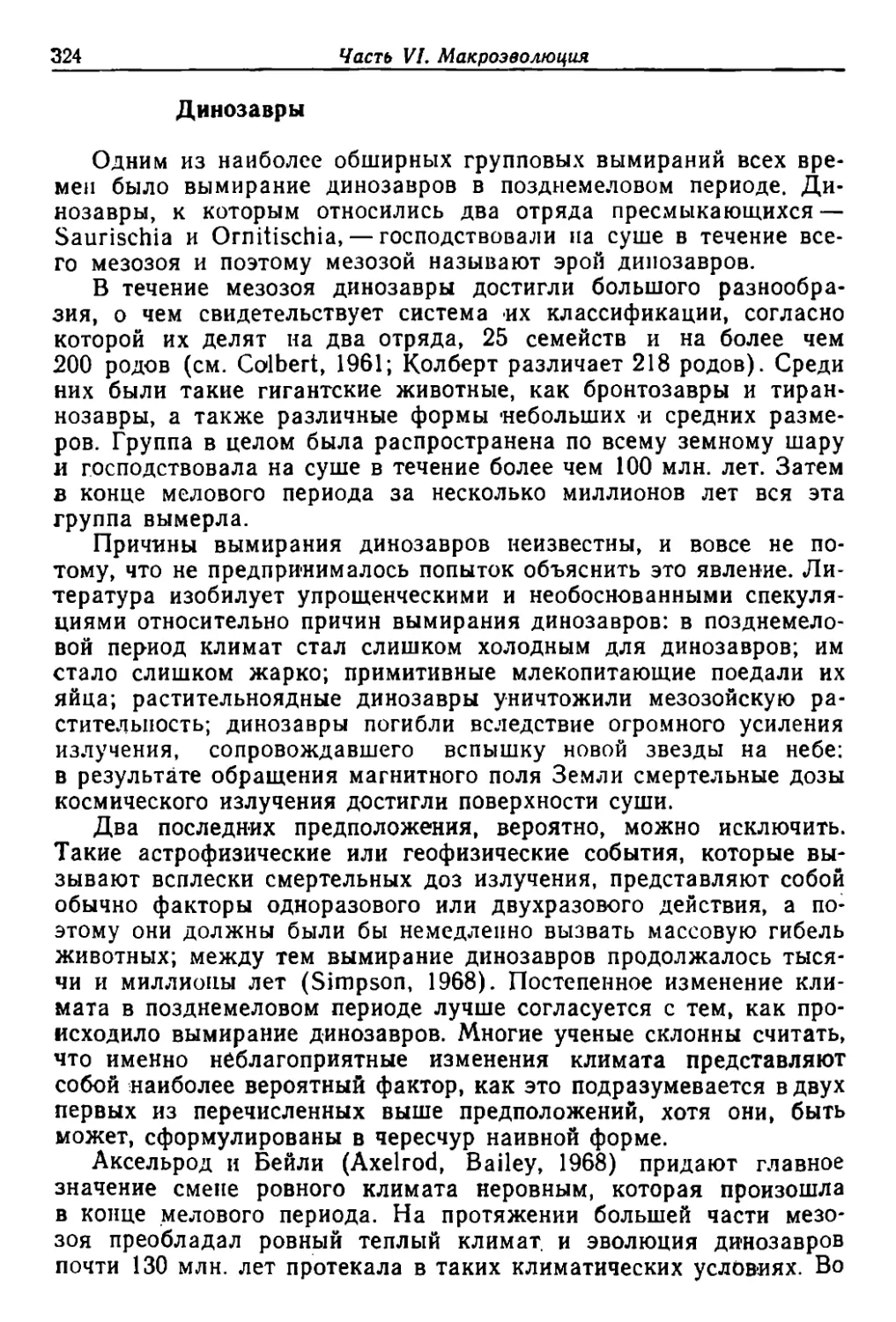

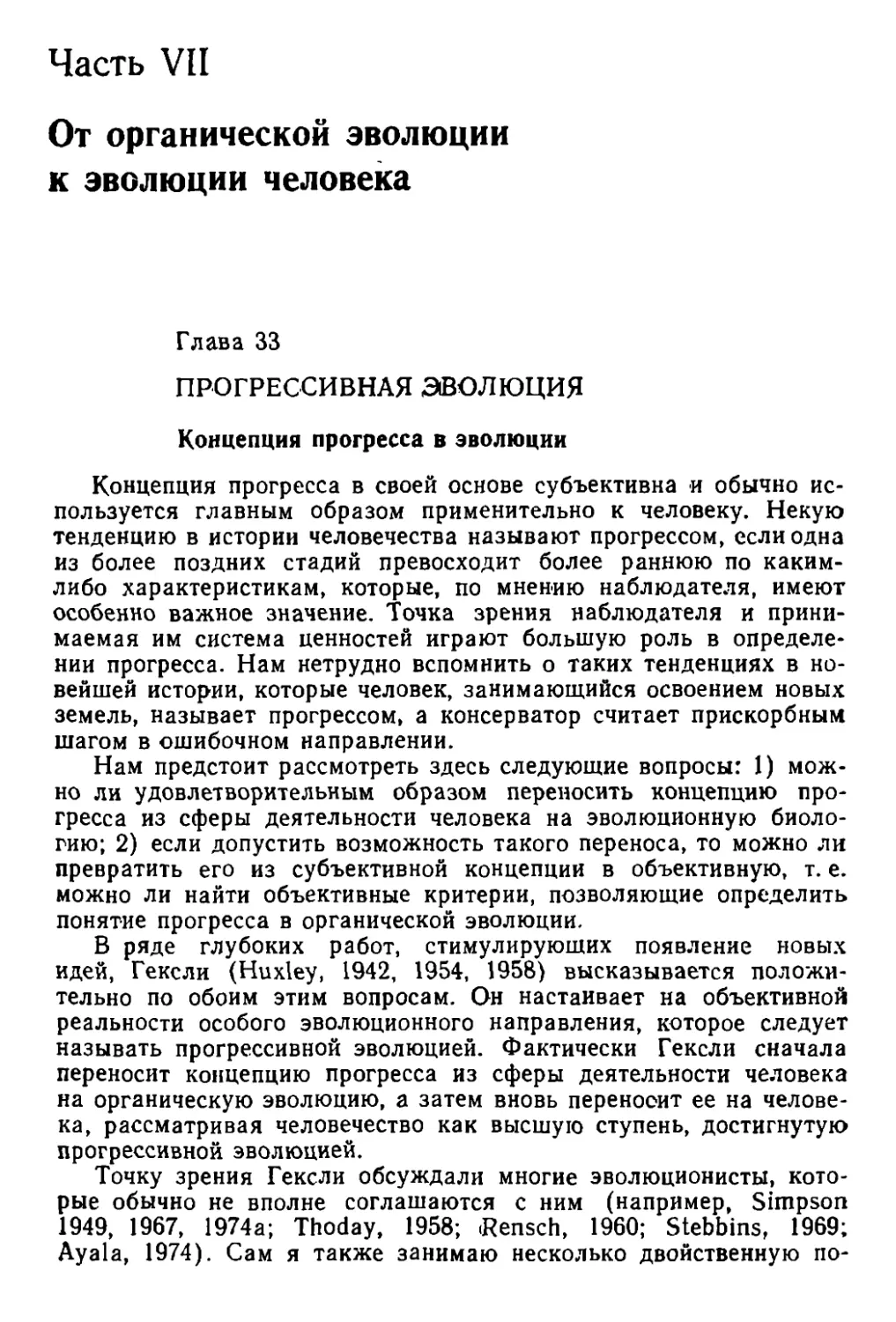

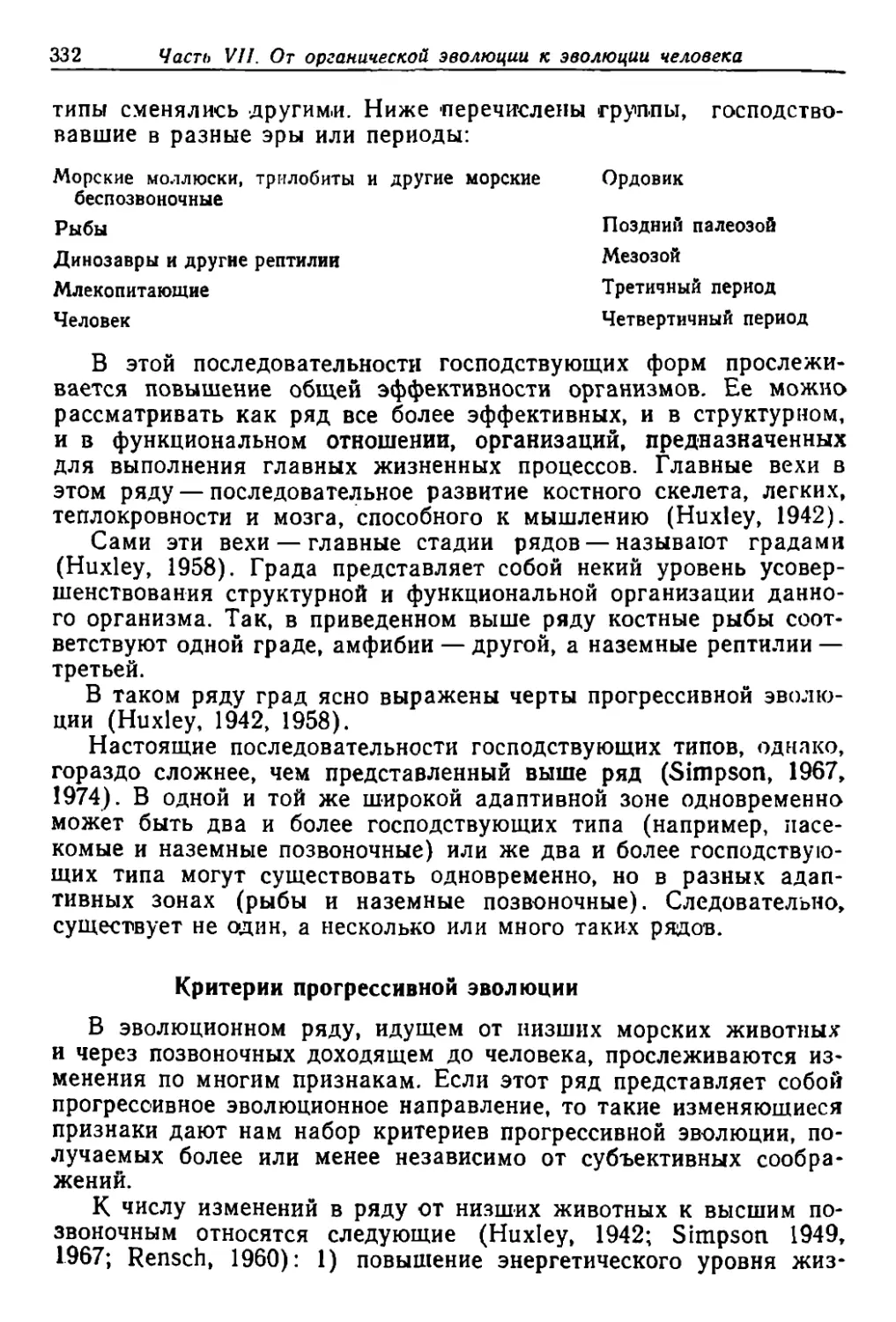

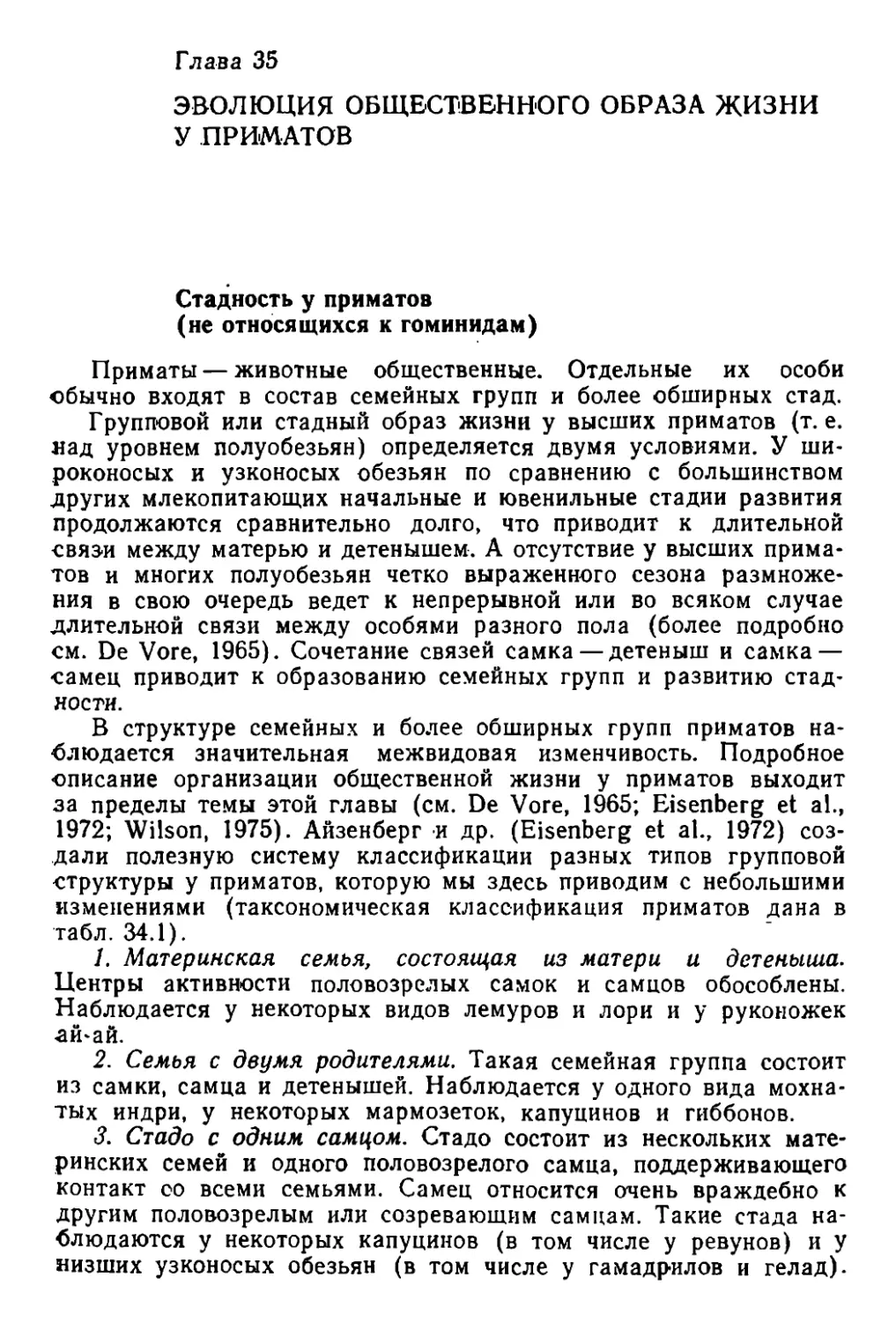

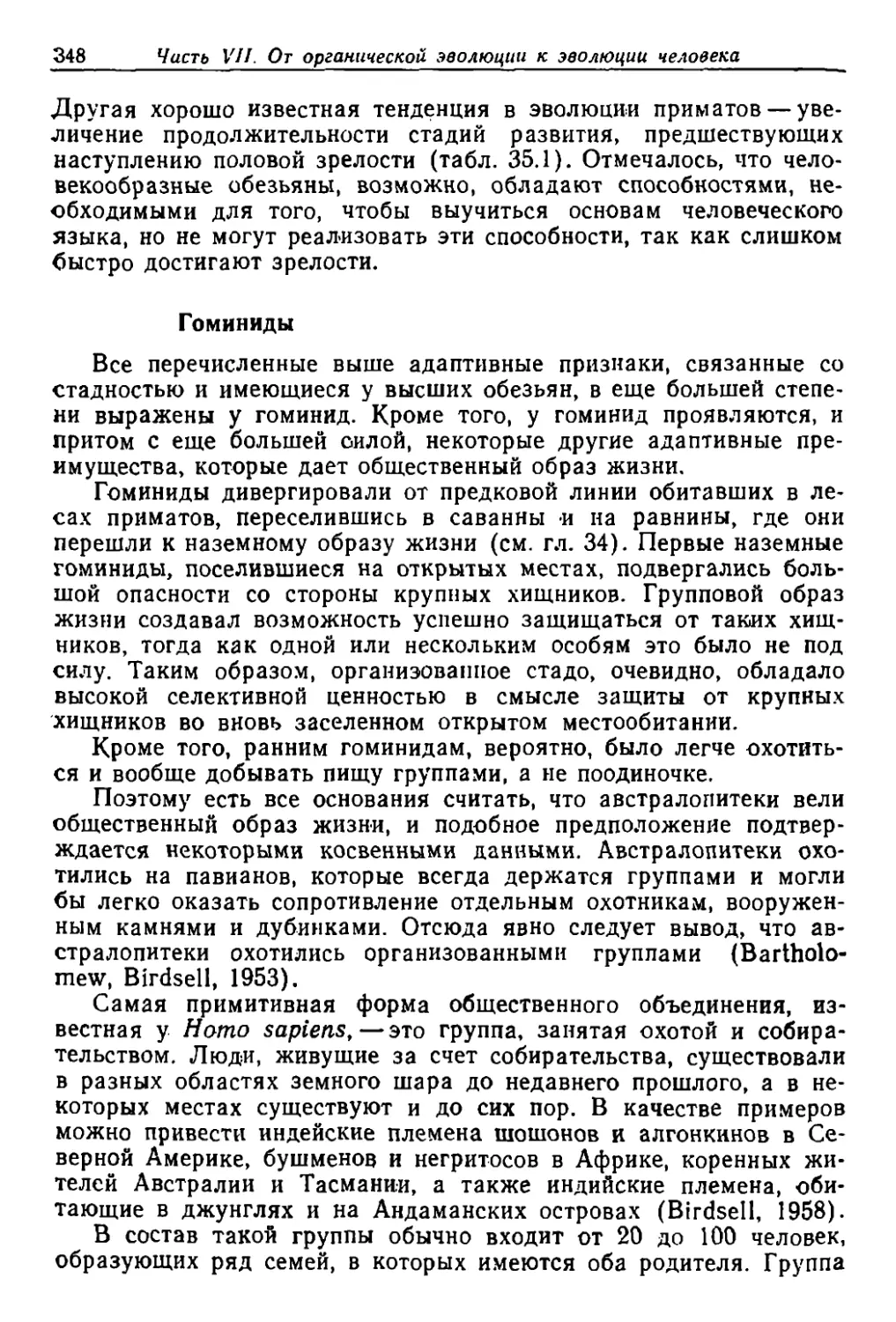

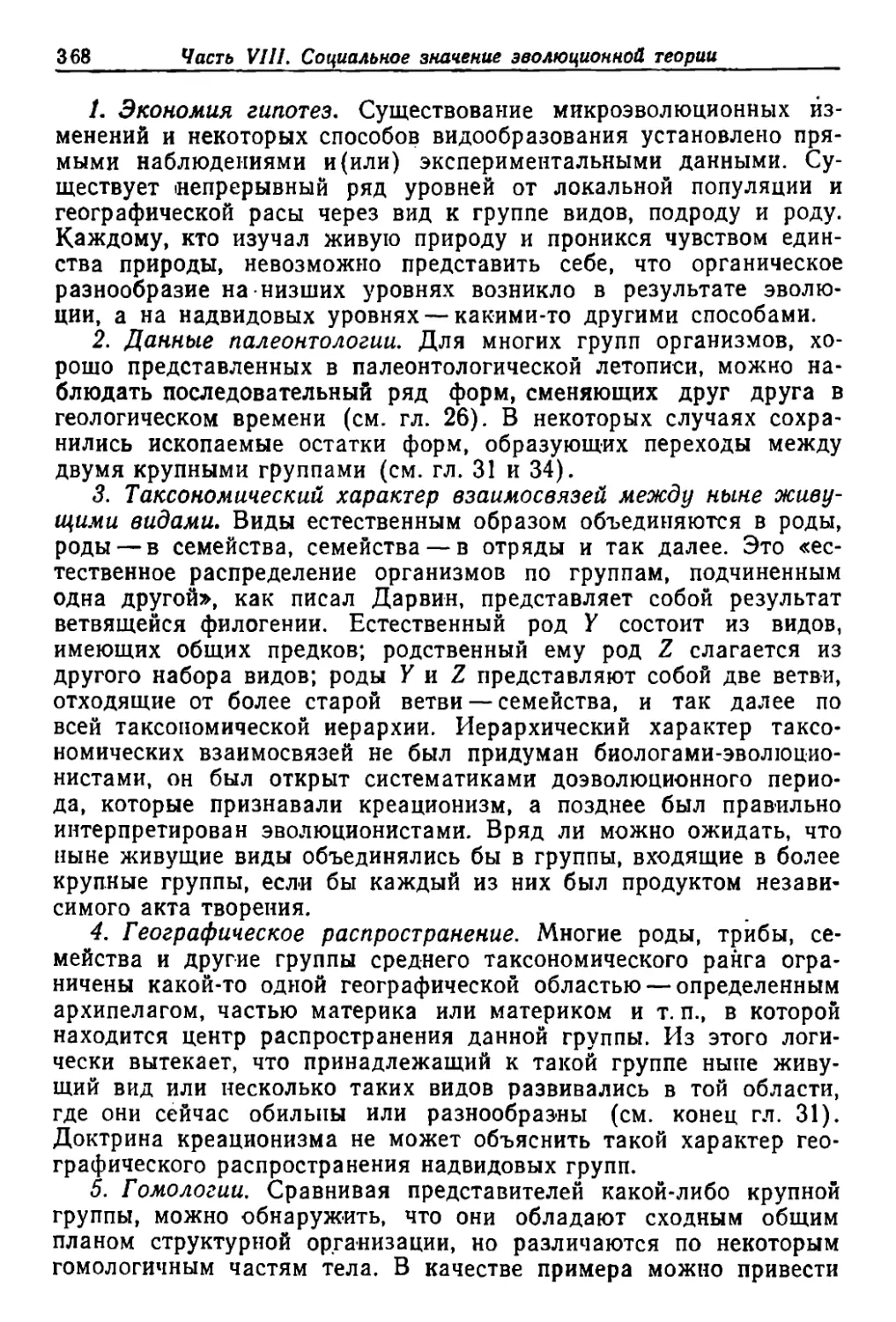

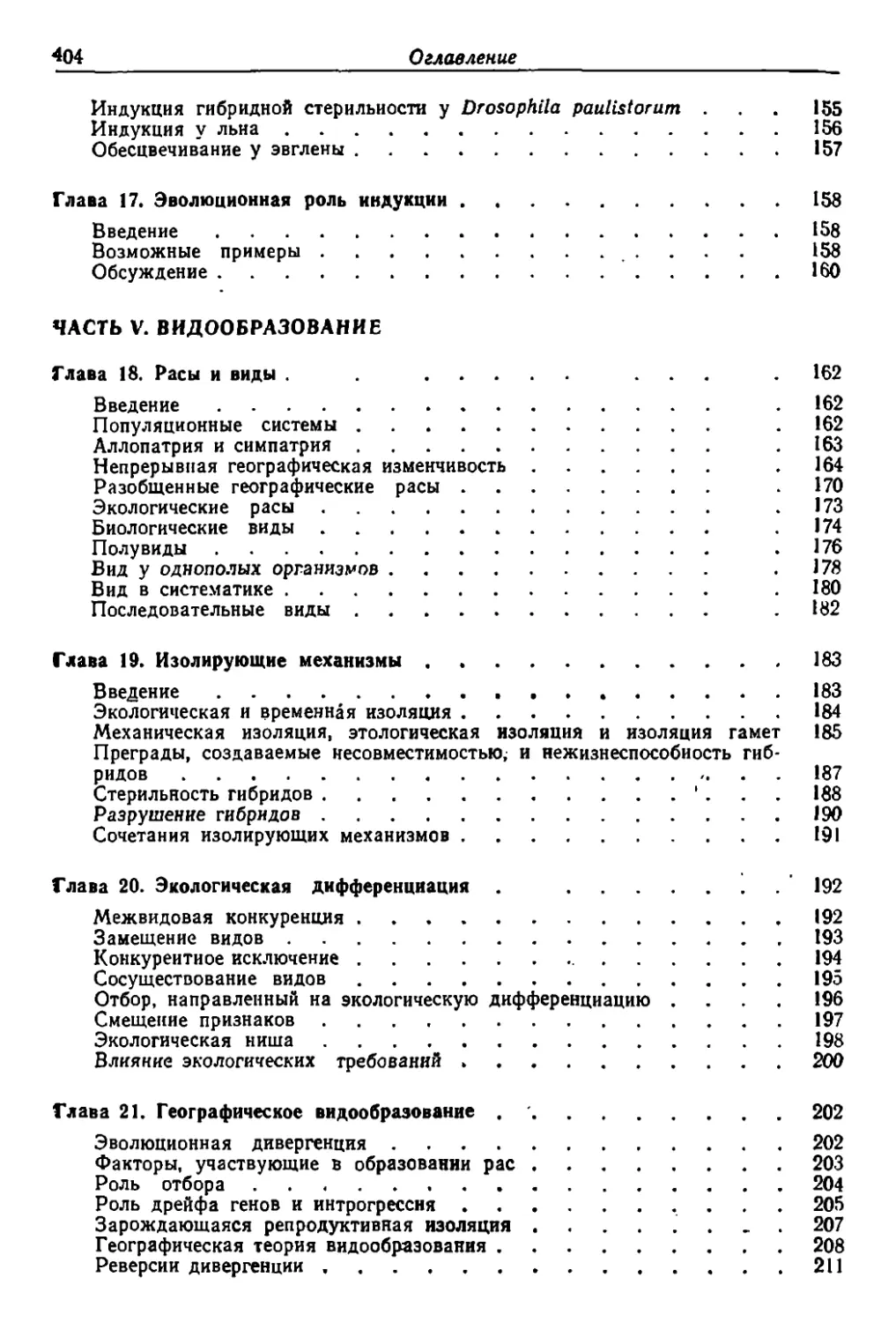

Рис. 1.1. Различные приспособите.льные типы лап у птиц (рисунки сделаны в

разном масштабе; Grant, 1963).

А. ОБХВ3ТI>Iвающаи лапа американской славки Dendroica aиdubпni. Б. СхпаТЫВ31Ощая J1ana

Вllрrинскоrо филина (ВиЬо t'irginianиs). Сllзбжеllная мощными коМ'ями. В. Лззающаи лапа

дятпз Melanerpes foпnicivorиs. r. ХОДИilьиая и разrребзющая J1Зllа кrМИфОРНIIПСКОП куро-

IIЗТКИ (LopllOrtyx саЩоrrziсиs). д. Лриспособленнзи к ходьбе по бопоту лапа зеJ1еной кваквы

(Rиiorides virescerts). Е. I1jJllспособленкаи к ллаванию пала ШIIJ10ХВОСТИ (Aпas acиta).

22

Часть 1. Введение

ный клюв и лазающая лапа ДЯТЛОВ адаптации специальные.

Общие адаптации входят в число 'отличительных признаков ,круп-

ных JlРУПП орrаниэ.мов.

Общие и специальные адаптации присущи всему живому. Но

приспособительны ли все признаки пли имеЮ7СЯ н епри пособи-

тельные п,ризна.ки, .встречающиеся со Iсколько нибудь значительной

частотой, друrой волрос, требующий особоrо о.бсуждения. Мне-

ние биолоrов по этому вопросу за последние сто лет колебалось

то IB .одну, то в .Д'руrую сторону. В недалеком прошлом неКО1'орые

морфолоr.и и .си.стематики сомневались в приспособительном 3Ha

чении Мlноrих предположительно .носущественных МОРфО.'Iоrичесжих

признаков, подобных тем, 'которые используются в определитель..

ных та,блицах. А ныне некоторые 'школы .биохимиков и биоматема-

тиков .считают .неприспосо6ит.ельными ;ряд из.М'енеНИЙ белка.

Вопрос о широком распространении 'нетtpис.поообительных rпр.из-

нак.ов иикоrд.а не удастся .реш.ить окоН'чатель'но, поокольку для

этоrо Iп-ришлось .бы до.казать общеотрицательное утв-ерждение, т. е.

пронзвести IПОЛНЫЙ .перебор всех признаков и доказать отсутствие

приспосО'бления IЮ всех случаях, 'однако мож.но привест.И несколько

сущеСllвен.ных соображений. Возможно 'или даже вероятно,' что.

имеются отдельные .признаки, !не .обладающие :ПРИQпособительным

значением, и что иМею1'СЯ также Iэволюционные .механизмы, закреп-

ляющие та'кие лр-изнаки. И все Же твердо .назвать т.от или иной

признак неприспо<;обительным очень трудно. Мноrие склонны счи

тать неприспособит€льным любой признак, пр.испособительные

свойства KOToporo неочевидны. Подобные антропоцентрические нс-

тол'Кования природы MorYT 'приводить к .неверным .выводам.

На первый Jвзrляд может Iпоказаться, что различие .между окра..

шенным .и белым луком не имеет n:риспособительноrо значения_

А между тем .Кlраоный .и желтый ЛУIК уст.ойчи,вы к -за'болеванию

антракнозу, вызываемому rрибом Colletotrichum cinciпaпs, тоrда

как 'белый лук чувствителен к этому -возбудителю. УСТОЙЧИВОСТЬ

к заболеван,ию создается .блаrода.ря нал.ич;ию в луковицах катехи

.на и п,ротокатехов-ой кислоты, токсичных для .в-озбудите..тrя, а эти

соединения связа.ны с крас'ным и желтым ,пиrментами, 'котО'рые со..

держатся в лу.ковицах (Jones et al., 1946; W,al.ker, Stahmann, 1955

Levin, 197.}) . .

Эволюционные объяснения

J'акие .бросающиеся .в rлаза явления. как сл.ожность живых

орrанизмов, 'их разнообразие и приспособленность, ,наука объяоС'НЯ-

ет тем, что эти я,вления возникли в проц-ессе эволюци.и. Существу

ют два 'подхода к изучению .эволюционных с.обытий: исто.рический

и прич.инный. .Пр.и :первом :прослеживают ВСЮ филоrенетическую

последовательность .событий, ,I1IРИВОДЯЩУЮ к наблюдаемому .конеч..

r л. 1. Постановка nроблеJ.fbL

. ;.

.:.

ному результату, тоrда как при втором и учают уча.ствующие в

этом причинные механизмы. Оправданы и' необходимы оба под-

хода. В данной книrе рассматриваются r.'IaBHblM обраЗО 1 причи

ны эволюции, однако при этом нередко приходится прибеrать к

-филоrенетическим данным.

Мы будем иметь дело с эволюционными явлениями, происходя

щими на трех rлавных уровнях. Это ---- эволюционные изменения

в .преде..1ах 'ПОПУ.'lяций (микроэволюция), 'эволюция подвидов и ви-

дов (видообразование) и 'ЭВОЛЮЦИЯ крупных np}'inn (м'акроэволю

дия). Каждый из этих уровней требует различных методов иссле-

дования, что в свою оч'ередь ,пр,иоодит к 'получению данных ра;зноrо

1'И'П а.

В этой книrе ,микроэволюция, видообразовани-е 'И макроэ:волю-

ция рассматриваются .по отдельности .и в том 'ПОРЯдке, iB каком они

здесь .перечис..1J6ИЫ. Порядок .изложения важен с точки зре-ния

лоr.и.ки, пос-кольку ,интерпрета.ц'Ии явлений, rПРОИ.СХОДЯЩИХ .на ypOB

не ,макроэволюции, для Toro чтобы .их можно .было считать обос-

нованными, должны ;соотв.етст,вовать данным, Iполученным !Прli изу-

чении .ми.кРОЭВOoi'IЮЦI:I'И..

Часть I1

МИКРОЗВОJlЮЦИЯ

r a:Ba 2

С РЕЩИВАЮЩАЯiCЯ rП,ОПУЛЯЦИSI

Введение

Эволюционное ,изменение 'это явление, происходящее в попу.

ляциях ,н системах ПОПУЛЯЦИЙ. iВ своей ,нзИ!БО.ТJее простой форме

эволюция имеет M TO в '-пределах локальной -с:крещивающейся по

пуляiЦИИ. Это .и есть IМИК,РОЭ.ВОЛЮЦИЯ. Таким образом, локальную

скрещивающуюся 'популяцию 'можно расс.матр.ивать как плацда1РМ

для микроэволюции. Поэтому наш обзор процессов МИКРОЭВо.пюции

необхсщим-о начать с рассмотрения общих ,признаков популяций.

Мы не можем ,п.редложить к'акое-л.ибо общее форма.,'Iьное опре-

деление локальной скрещивающейся .популяци.и, которое служило

бы эталQ.НОМ для всех -случаев. Это объясняется широ.ким lразно-

образием ,реально существующих iПОПУЛЯЦИЙ. Одни локальные по-

пуля.ции дейст,вительно имеют четкие лра.ницы, Др}"f,ие не имеют

определенных собственных r.раниц, а входят в соста:в более об-

ШИlрных .и сложных систем популяций. Удобно ,представ.'JЯТЬ себе

популяции и систе,мы ПОПУЛЯЦИЙ в .вид-е иерархии, начинающеЙся

со СЛУ'чайно скрещи.вающейся :популяции и доходящей до вида

(более .подробно эти единицы ..будут раС<:МОТрЕШЫ в дальнейшем).

Таки.М образом, локальная скрещивающаяся популяция, как под

разумевает .ее .название, 'это .популяцион.ная единица, имеющая

некую локальную протяженность в такой более или мен-ее непре:-

рывной .иерархии.

Структура ПОПУЛЯЦИИ

СкреЩИВЗlOщаяся попу.rIЯЦИЯ представляет собой репродуктив

ную единицу. У орrанизмов с половым размножением это сооб-

щество особей, связанных между собой узами скрещивания и взаи.

МООТJlошениями родители потомки (Dobzhansky, 1950). У opra-

низмов с бесполым размножением сохраняются связи родители

потомки, но перекрестные связи между особями, обусловленные

скрещиванием, сильно ослаблены; не следует, однако, ПОЛllОСТЫО

["д. 2. С"рещивающаяся популяция

25

исключать .наличие у бесполых орrанизмов таких ,е-вязей, .посколь-

ку у мноrих орrан.и.змов, которые обычно размнож ются ,бесn-олым

путем, существуют те или иные пара ексуальные .способы раЭМRО-

жения или же .время от В'ремени ,происходит .воз'врат к половому

размножению. Популяция, -ка'к правило, /Представляет сооой ,с.80-

бодн.о скрещивающуюся rруп-nу независимо от Toro, ;прои ходит Л,И

скрещивание с друrими популяциями реrУЛЯрНQ или эпизодически,

и .во ,всех ,СЛ)'Iчаях !это некая .рetnродуктивная .еди'ница.

.Популяция -представляет со.бой также эколоrичеакую еди'ницу.

Составляющие ее особи rенотипически сходны по своим эколоrи-

ческим требованиям и занимают определенную область в той или

иной ЭКОЛоrической нише или местообитании.

Pea.,1JbHble популяции весьма разно.обраоЗНЫ ,по величине и фор..

ме. Величина ,популя'ции, ПОД КQТОрОЙ .имеется .В .ВИДУ ЧИСЛО взрос-

лых размножающи.хся ос.06ей в каждом поколении, может .варьи..

ровать от одной илп неСКОJ1Ь'КИХ до мноrих миллионов особей.

Стру,ктура .fl(JПуляции слаrается из т.рех rлавных компонентов: IПрО

странственной конфиrурации, системы ,разм'ножения и -ско.рости

миrрации (последний ком!пон.е:нт .рас'сматривается в rл. 6).

Что каlCает,ся пространственноrо распrpедел'ения по.пул ЯlI.ии , то

здесь мо.жно. 'выделить три .осно.в'Ные катеroрии: 1) Болышеe ,не.ире-

рывные популяции; .2) мелкие колониальные популяции (или попу-

ляцил, .соответствующие остроВ/ному типу); 3) линейные популя..

ции. Кроме r.oro, существуют .разнообразные .состояния, промежу-

тачные между этими тремя основными т.Иinами.

Примером больших непрерывных популяций служат популяции

злаков, растущих .на ,равнинах и 'ПОКJрывающих .площади ширИ'ной

в десятки ил.и 'сотки километров. Кол()ниальные орrанизмы обра-

зуют .ряд разбросанных, разо'бщеНiНЫХ и .передка мелких популя..

ций. Пр.имерами .служат 'назем,ные животные, обитающие иа архи..

пелаrах, прес.н.оводные формы, населяющие цепь озер, обитателя

r0p'HblX ве.ршин в rорной .местности и орrани3.мы, оrран.иченные оп-

ределенным ткпом lПоч.вы ,или r,орной породы .с пятнистым lJJаспре..

делением. Линейные ПОПУ.'Iянии Iвоз.никают вдоль рек, 'на 'побережь-

ЯХ морей и в аналоrи'Чных .местооб.ита:ниях, обладающих 60ЛЬШОЙ

протяженностью ,и ,более Iили менее непрерывных 'в одном .измере-

нии, но КОРОТКИХ и {)rраниченrных в друrом.

Часro встречаются и ,раЗЛМ:'ЧiНые .промежуточные .состояния.

Большая популяция м'ожет Iбыть неп,ре'рывной ,в одних частях за-

нимаеМой ею обдасти, но ,прерыв.истой .или полунепрерывной (в 'дpy

тих. Подобным же образом колонии, населяющие систему островов,

мотут быть изолир.ованы лишь частично, а .н.е ,полностью. В сле

дующем разделе ,мы .опишем ,конк.ретный 'прим'ер ---- структуру IПОПУ-

ляци.и rиrантской секвойи, или мамонтова дерева .(Sequoiadeпdroп

gigaпteum), в .которой .сочетаются самые Iраз.нообраэные состояния,

25

Часть /l. МuкроэвОАЮЦUЯ

от . ОЛJf'Рованных , олоний на севере до прерыви-сто.rо лесноrо

пояса на юrе.

Что касается типов скрещивания, то их ,диапазон очень ши-

po .oT свО'БО'дноrо нерО'дственноrО' сжрещива'ния дО' амО'оплО'"

дО'творения. Часто встречаются такие промежутО'чные типы, как

свО'боднО'е ск.рещи;вание .м-ежду близкими соседями; .ин.бридинr,

О'существляемый иными спО'сО'бами, нежели самооплодотворение

(налр.и.мер, скрещивания :между оСкбсами у живО'тных); сочетание

неродственнО'rо оСюрещивания :с 'СамоО"пыл.ением, как у rермафрадит-

ных, НО' .самосовме тимых цветковых расте.ний.

П,ространствен.ные .канфи.rурации и системы .скрещивания .встре..

чаются 'во .всевО'зможных сачетаниях, создавая в ,реЗУ.'Iьтате чрез-

. ычайна разноО'браз:ные CTPYJKTypbl IПО'ПУЛЯЦИЙ. TaiК, БО'льшая непре-

рывная J}<JПУЛЯЦИЯ мО'жет .састоять .из своБО'днО' скрещивающихся

особей, KaJK у мнО'rих опыляемых IBeTpO'M травянистых растений ,рав-

ни.н, нО' ОНа может так,же состоять из .особей с О'rраниченной

своБО'дой скреЩ.Иiвания или .из .инбредных особей. Такая структура

популяции оказывает 'влияние на характер ее изменчивости, о чем

будет сказано:в ;дальнейшем.

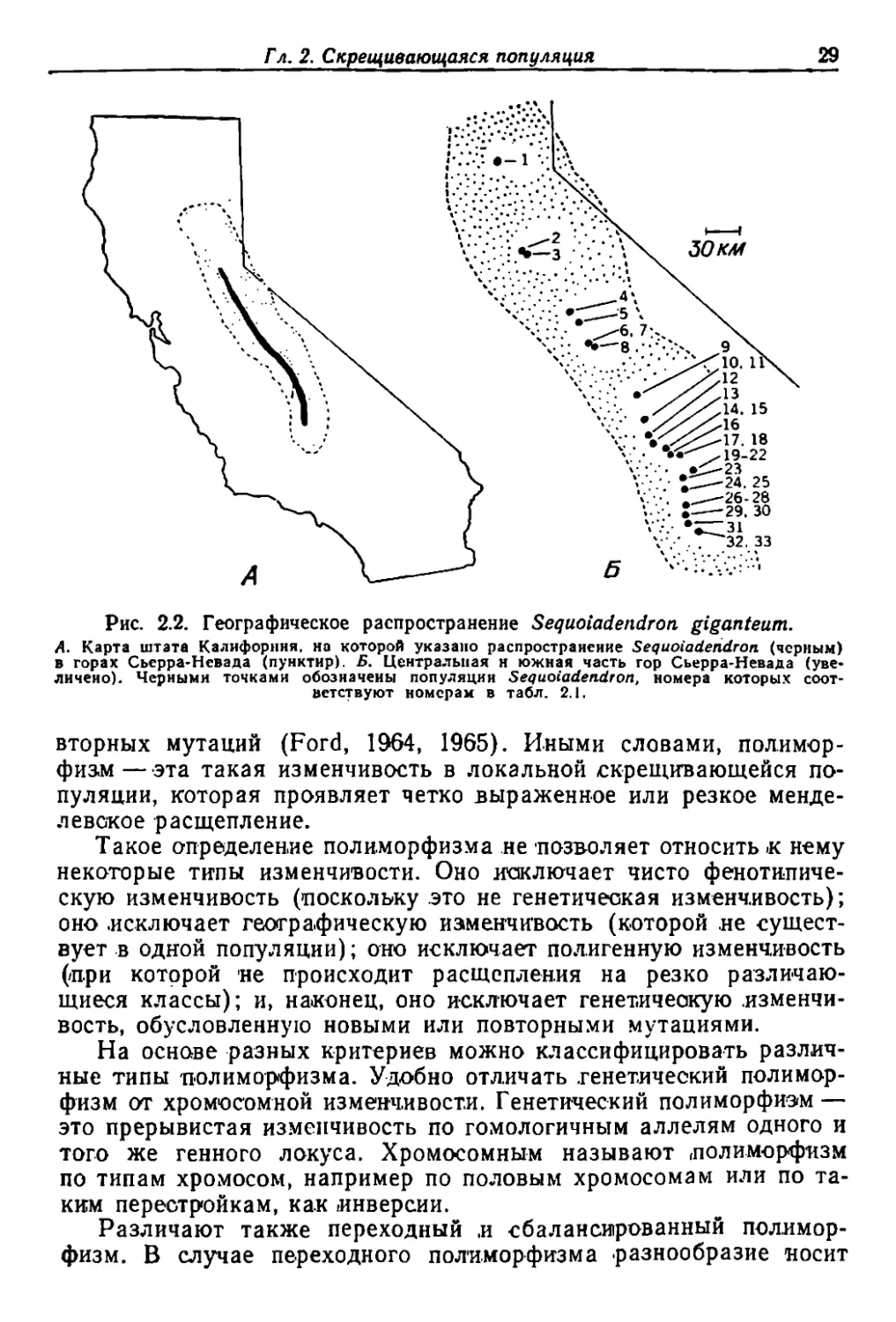

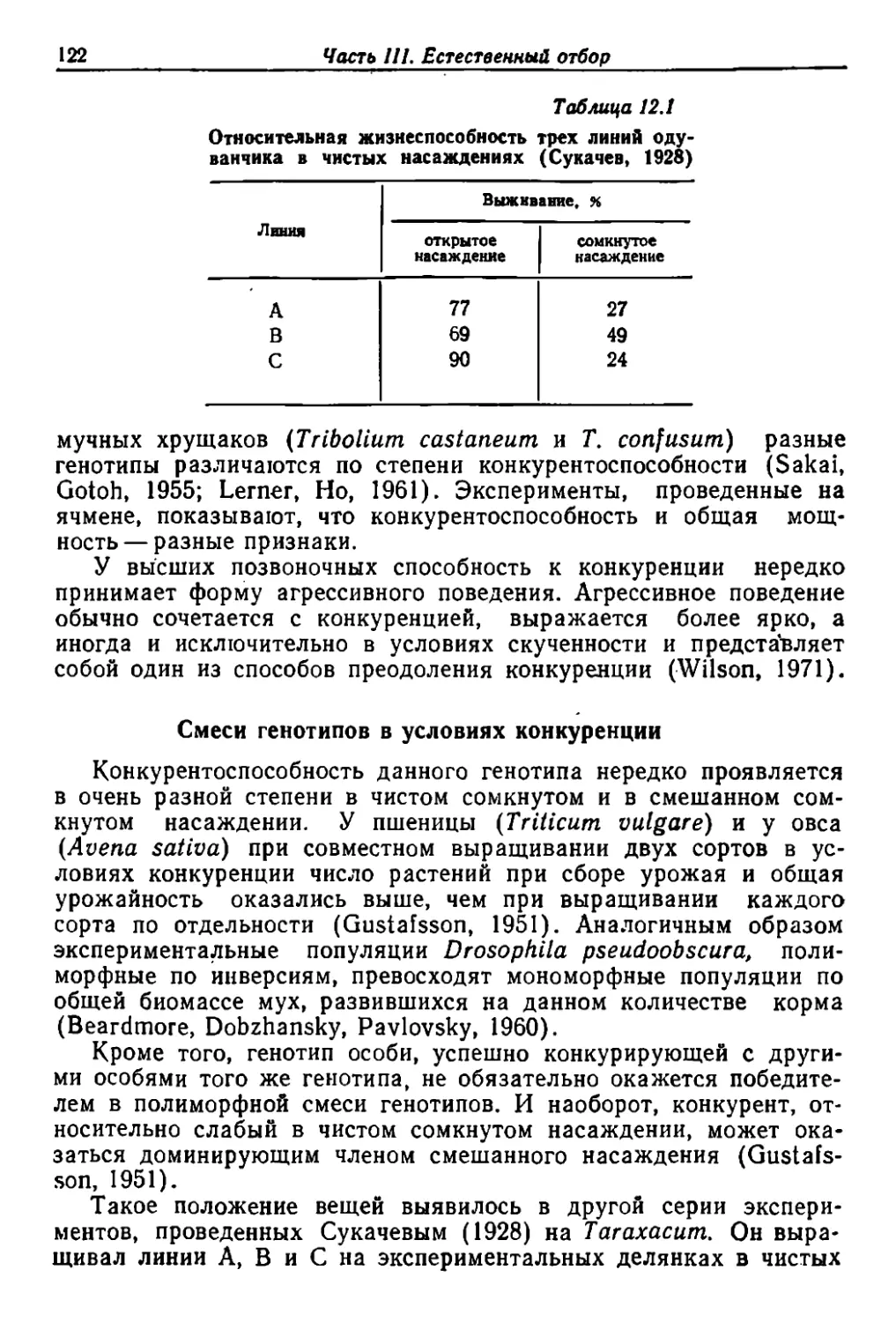

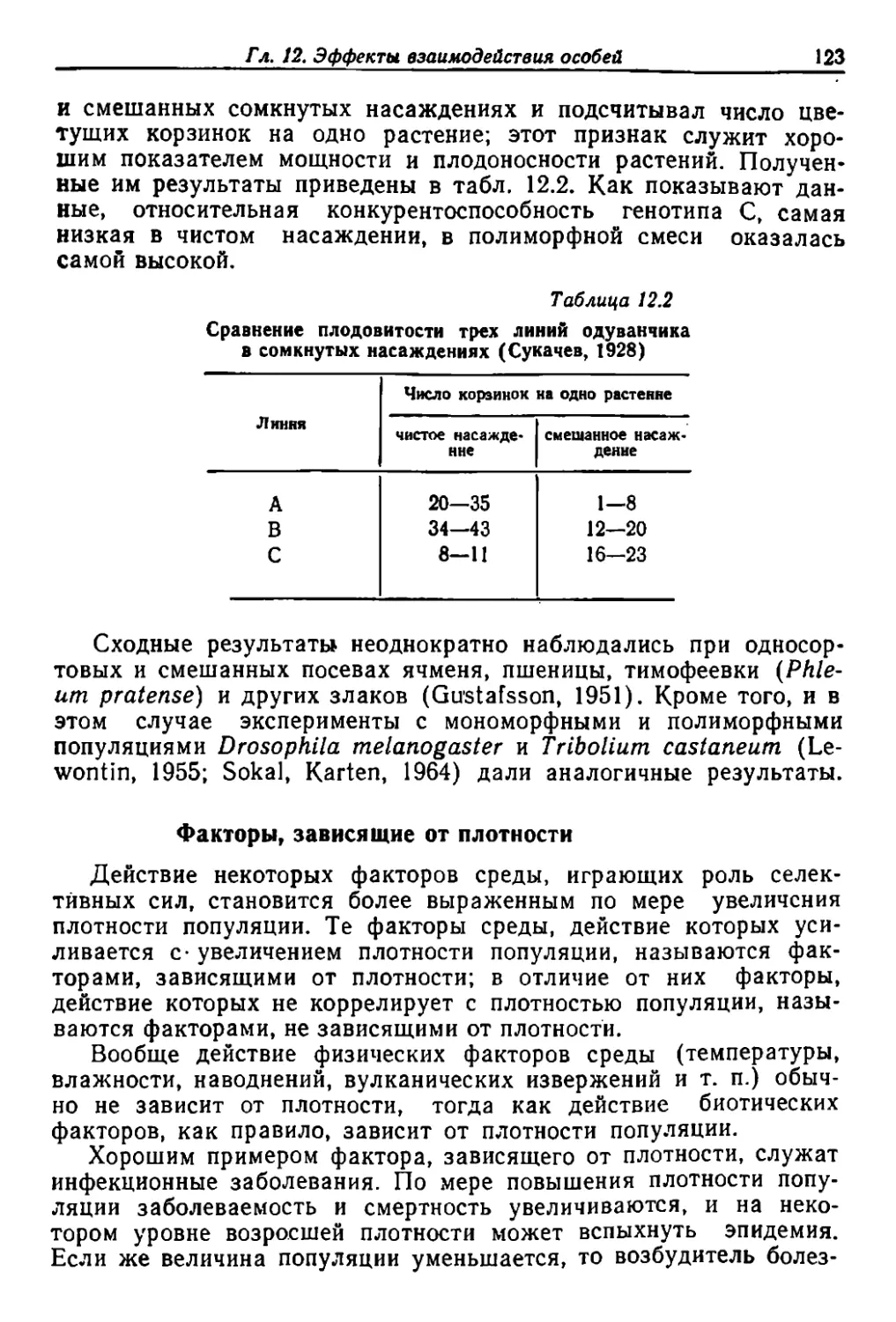

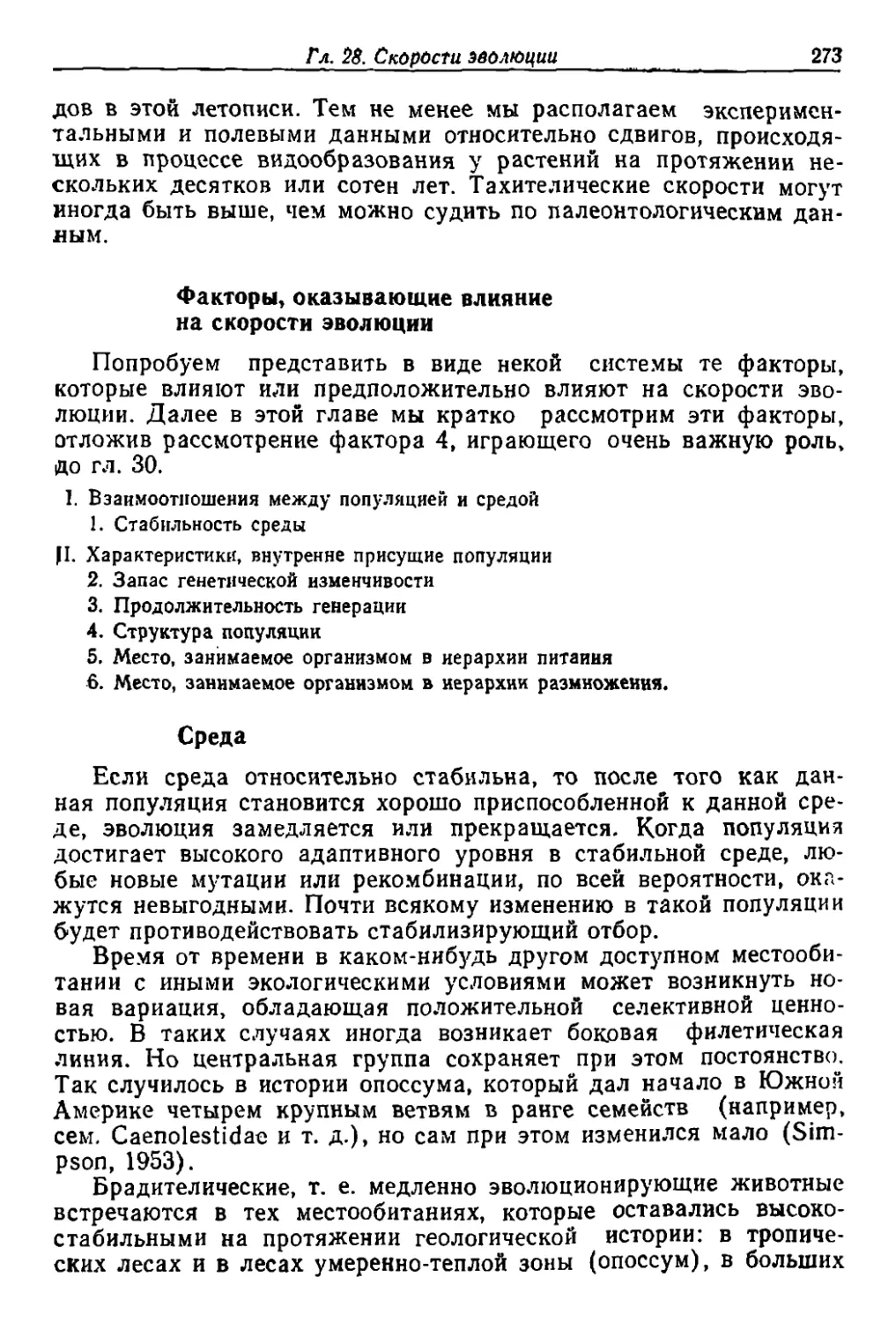

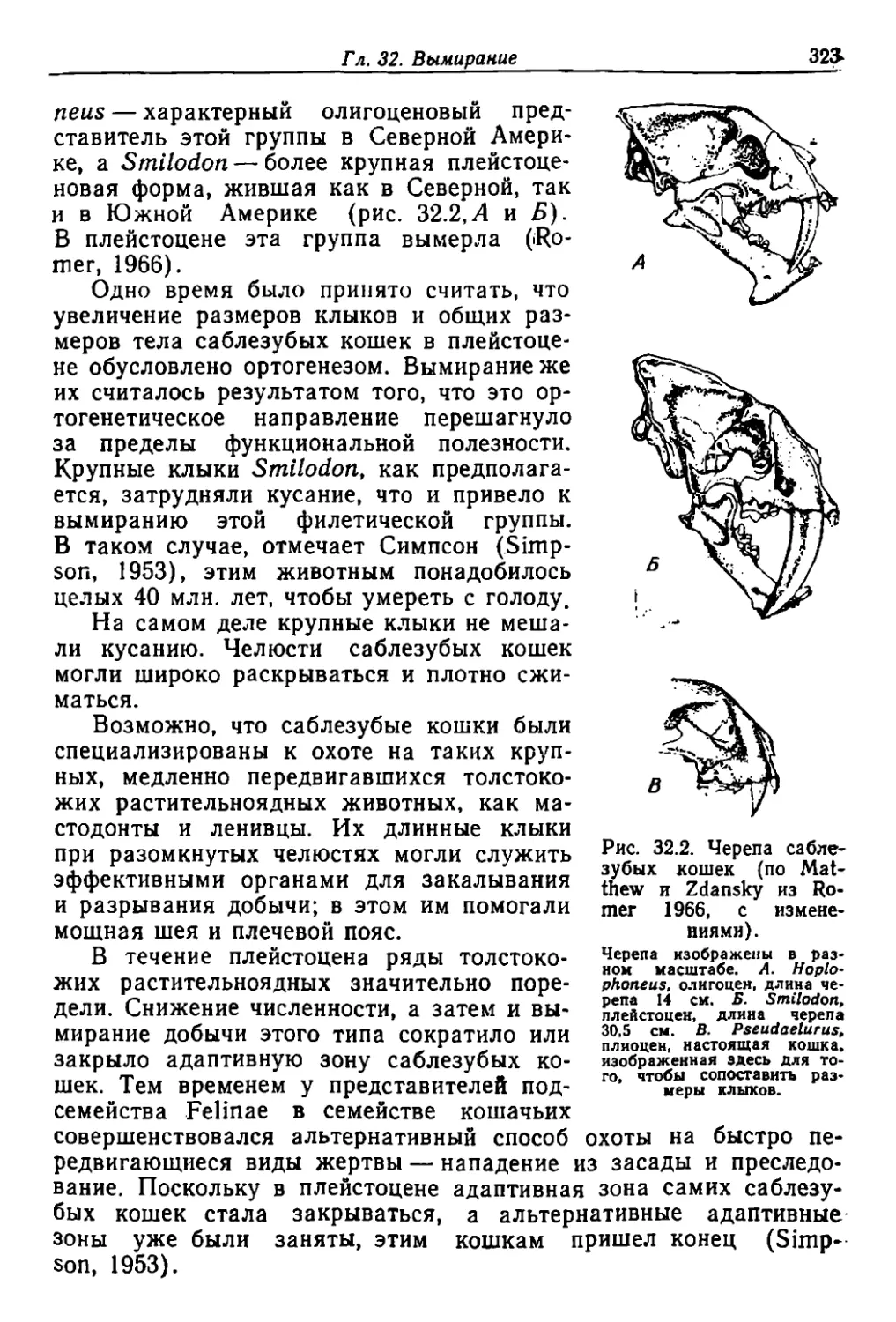

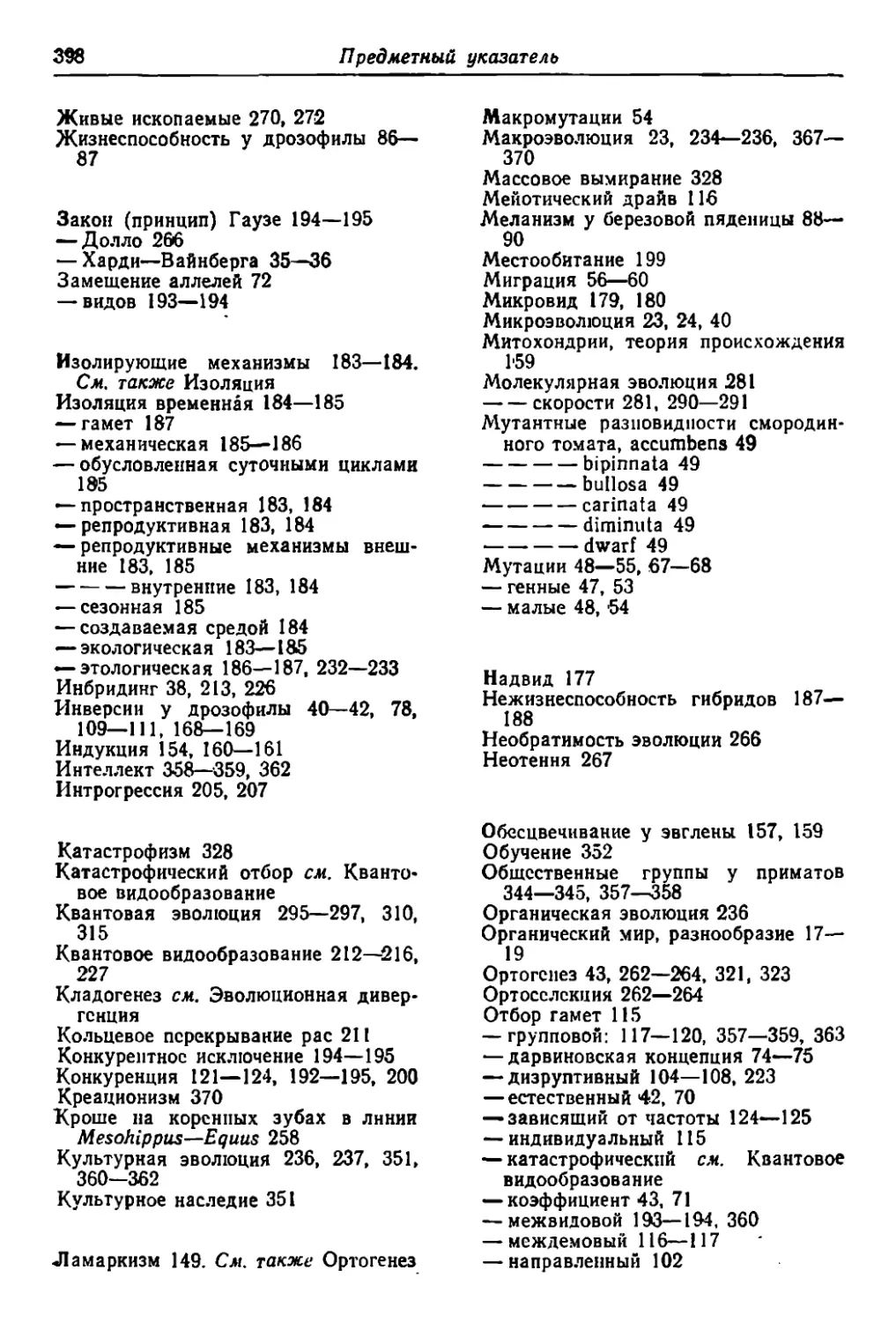

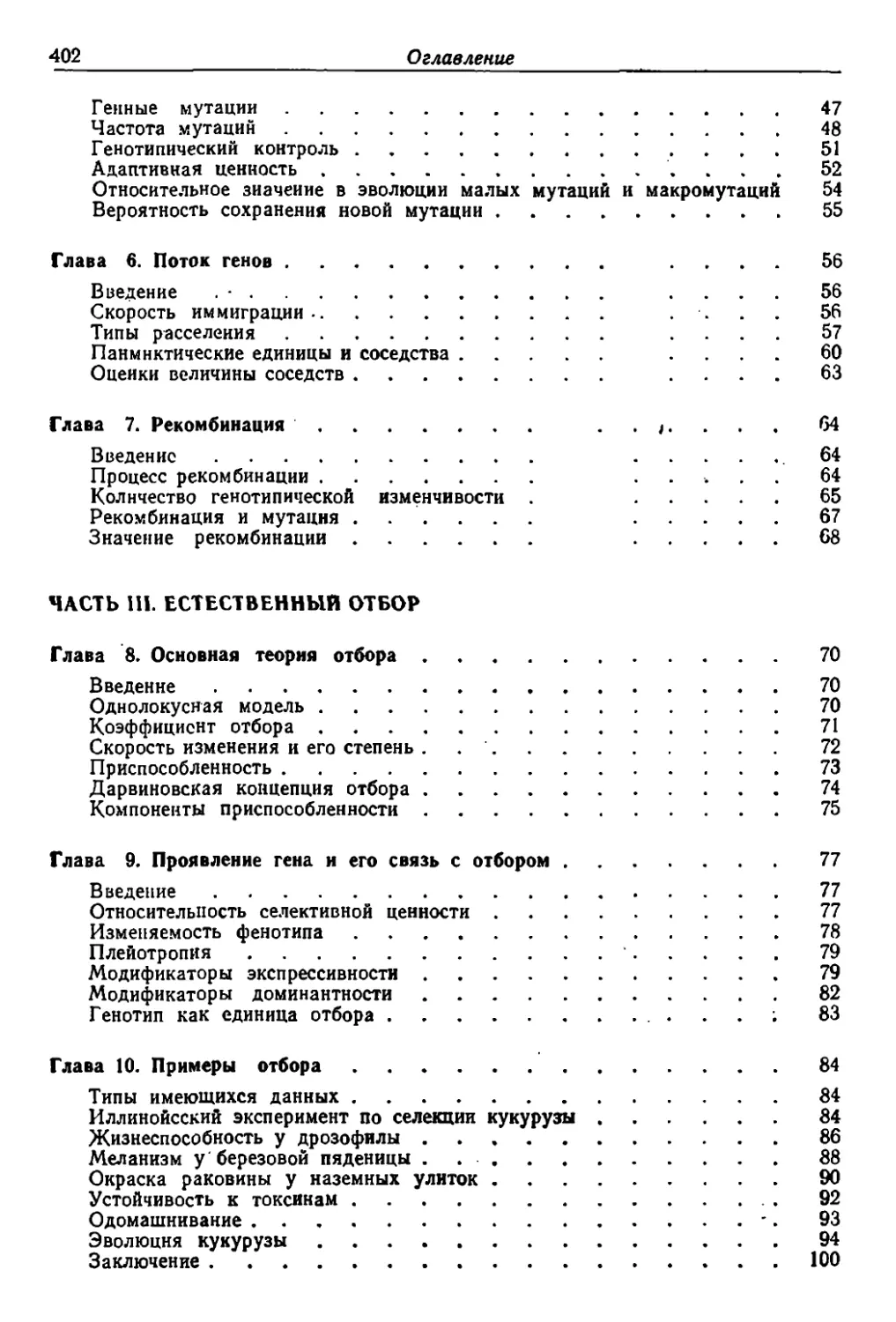

Популяции мамонтова дерева

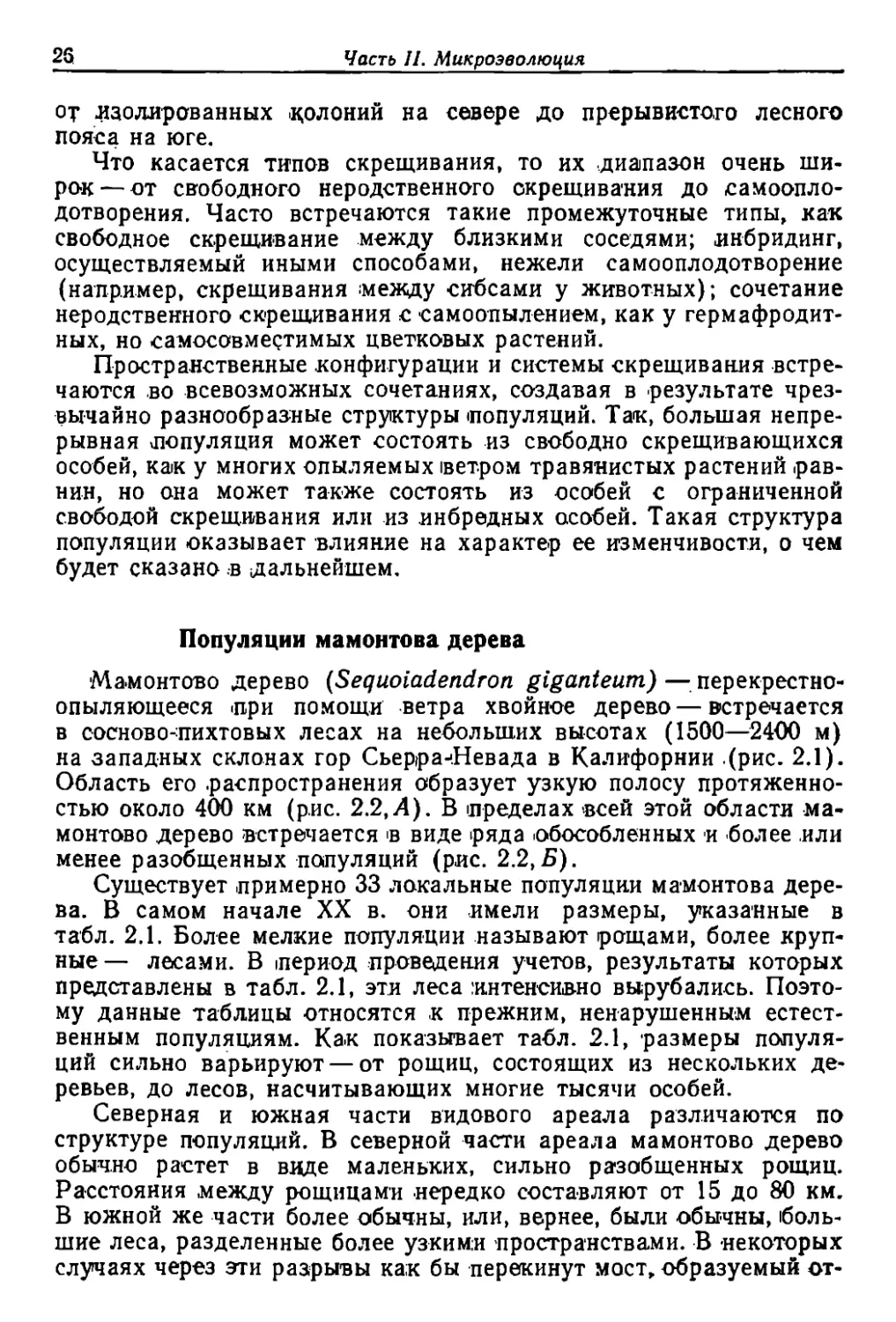

Ма.монтО'Ва дерево (Sequoiadeпdroп gigaпteum) ----о перекрестно..

О'пыляющееся IПрИ по МОЩ.И. .ветра ХВОЙНQе дерево ---- встречается

в с,оС'ново :пихтовых лесах на небольших вы.сотах (1500----.2400 м)

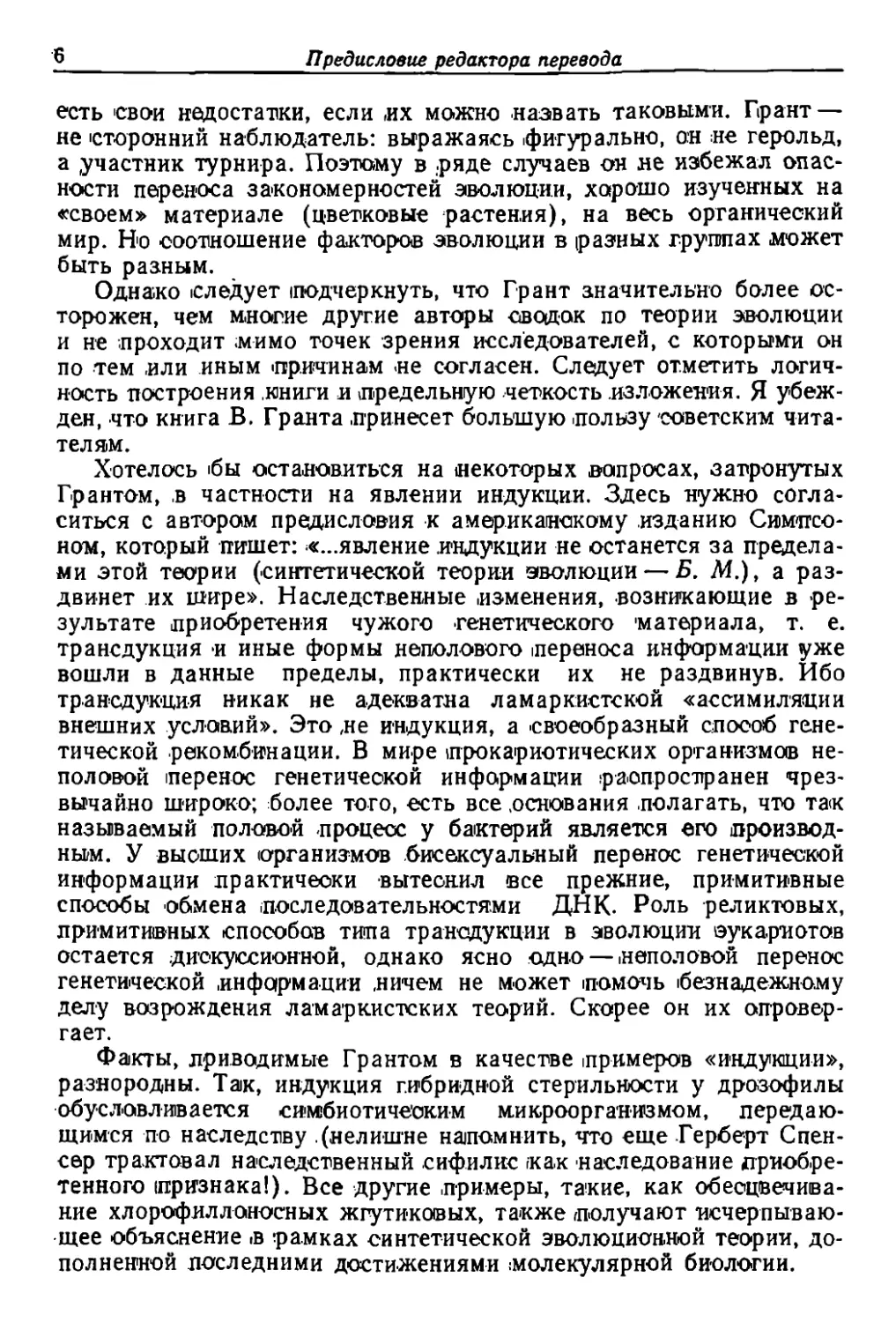

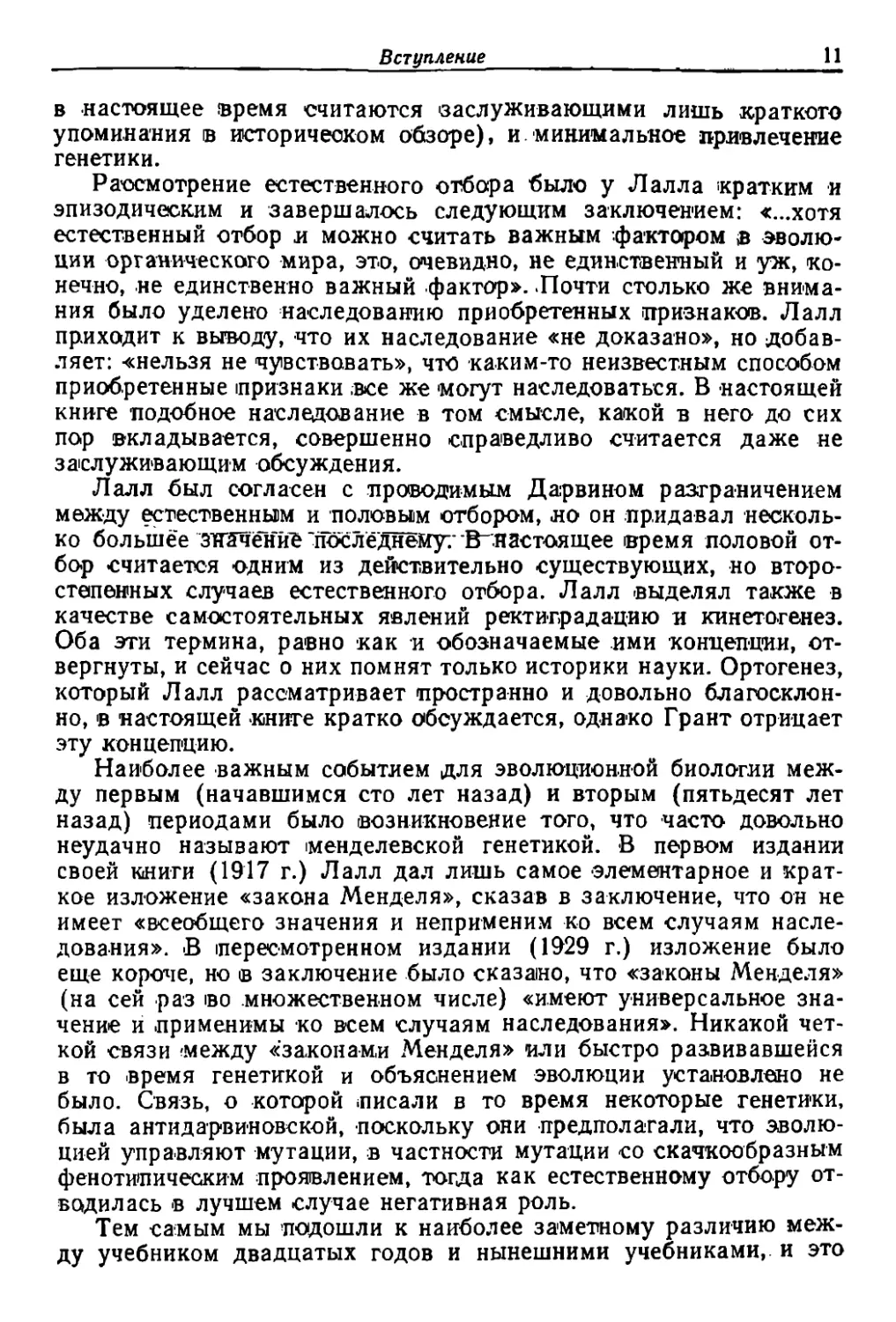

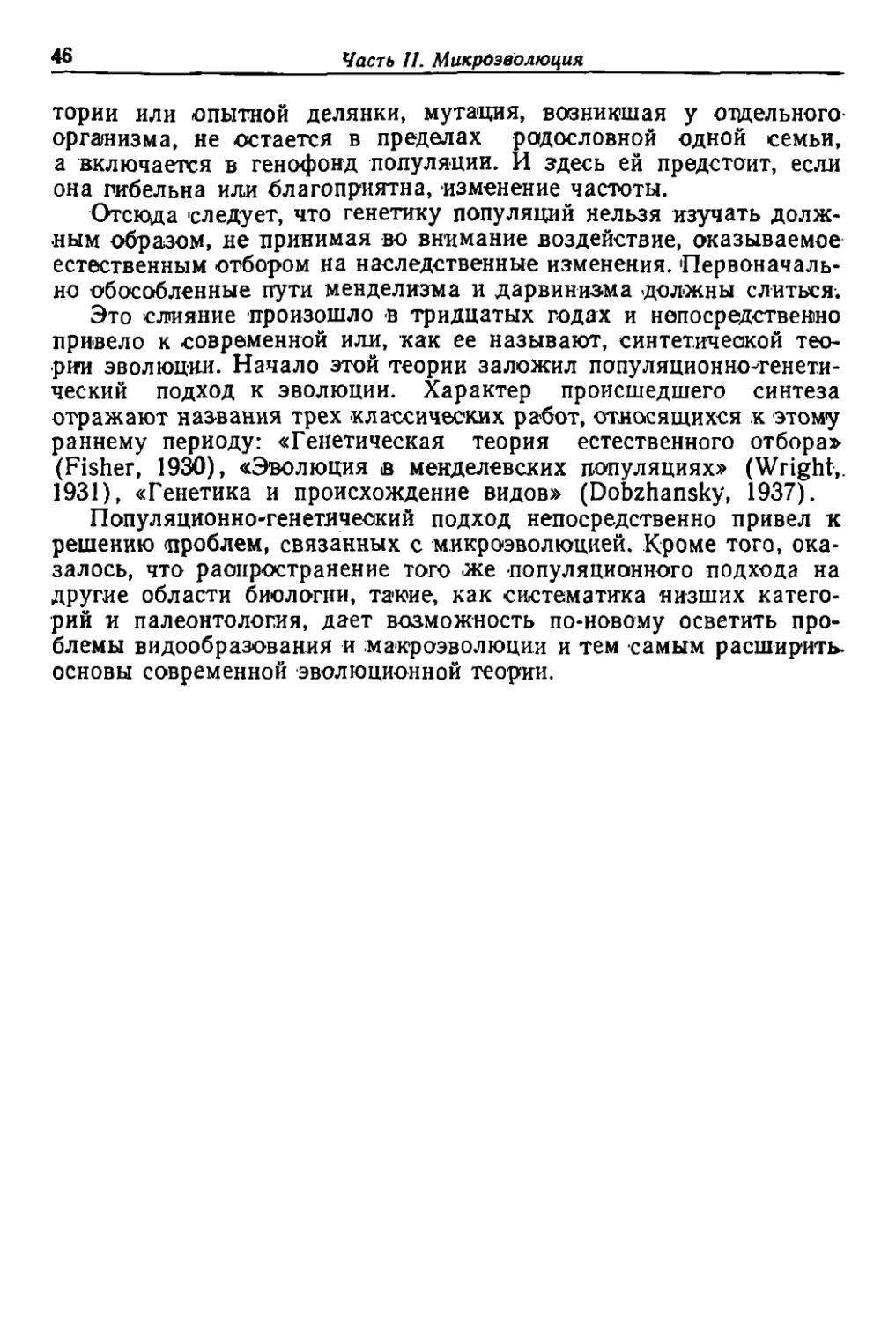

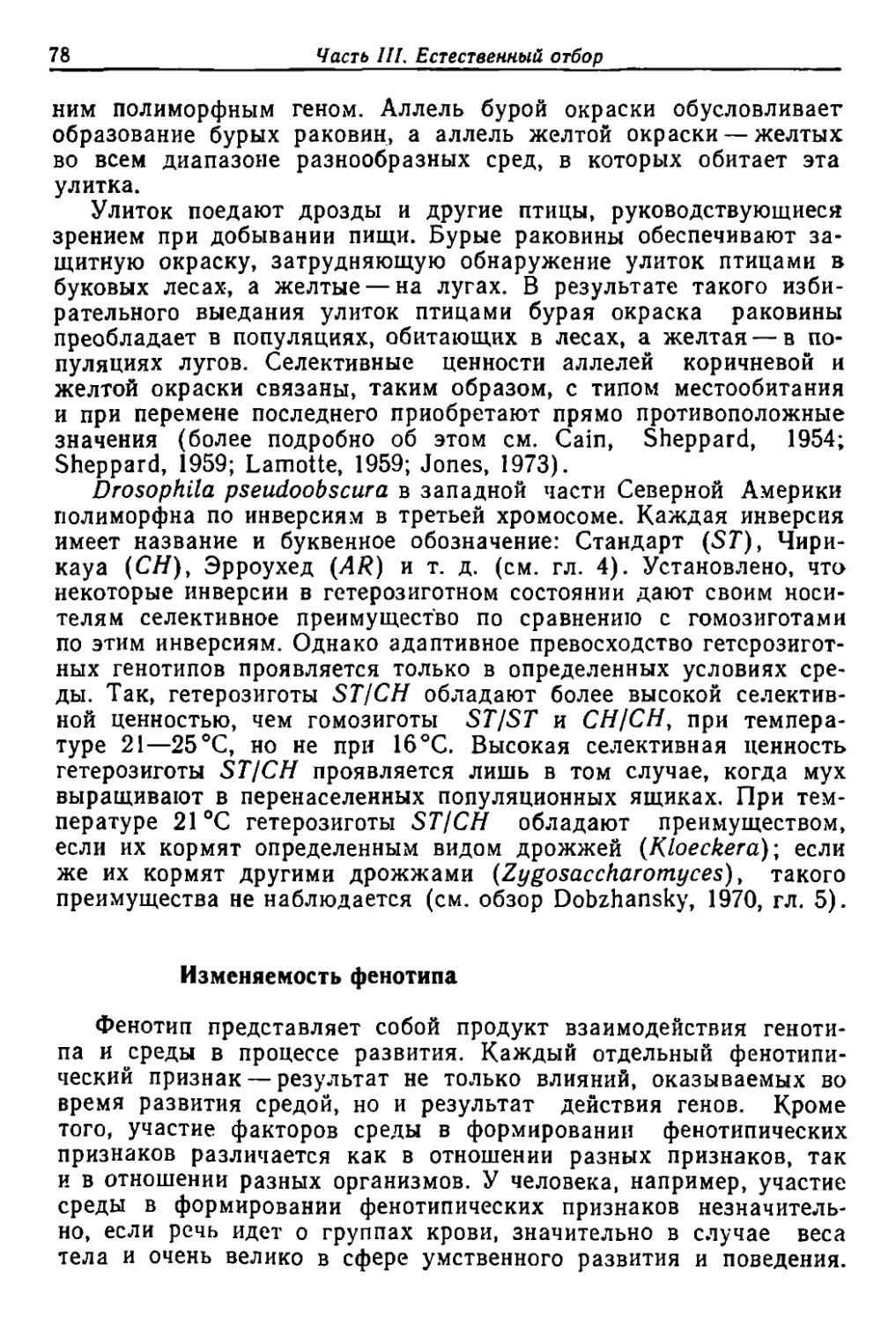

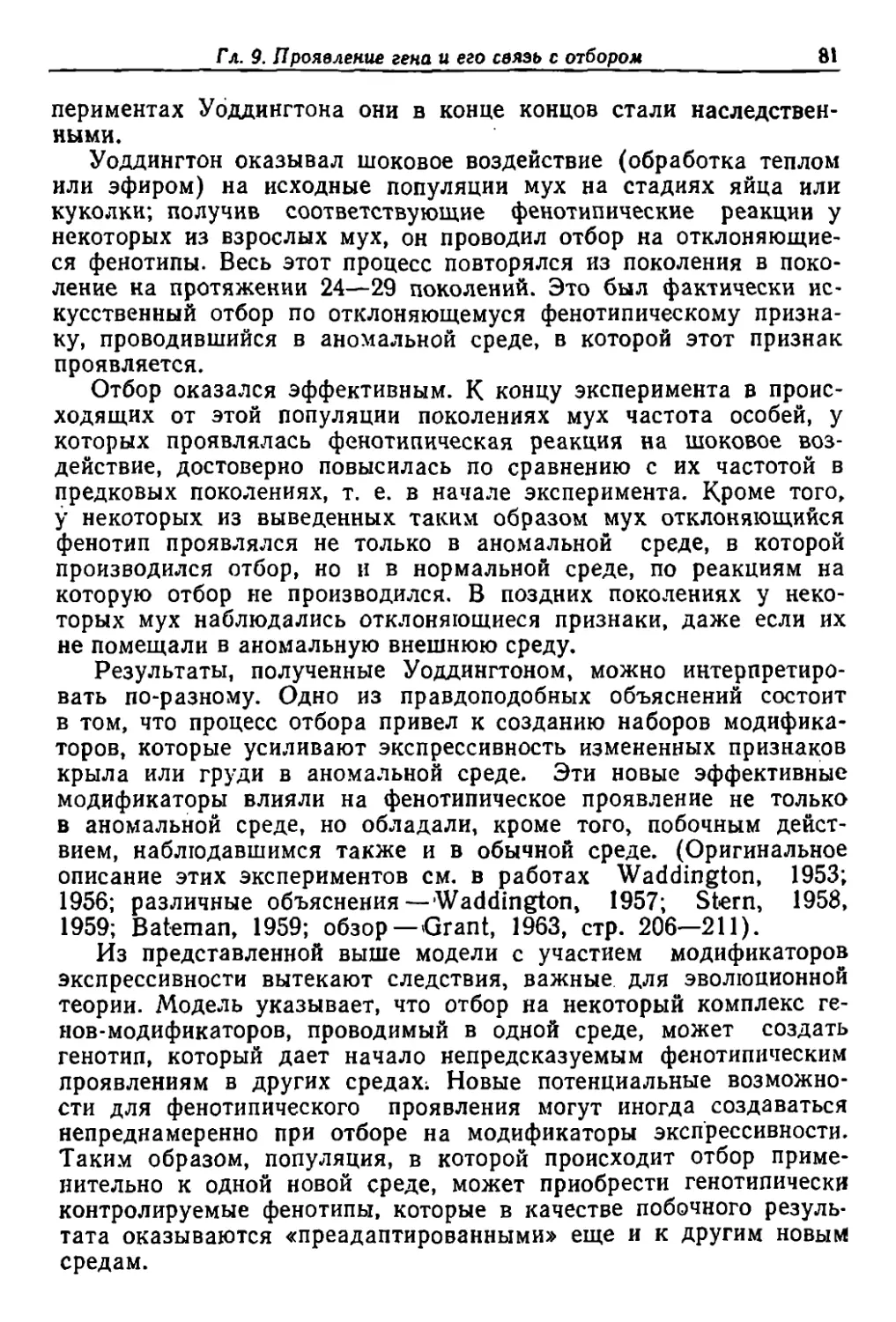

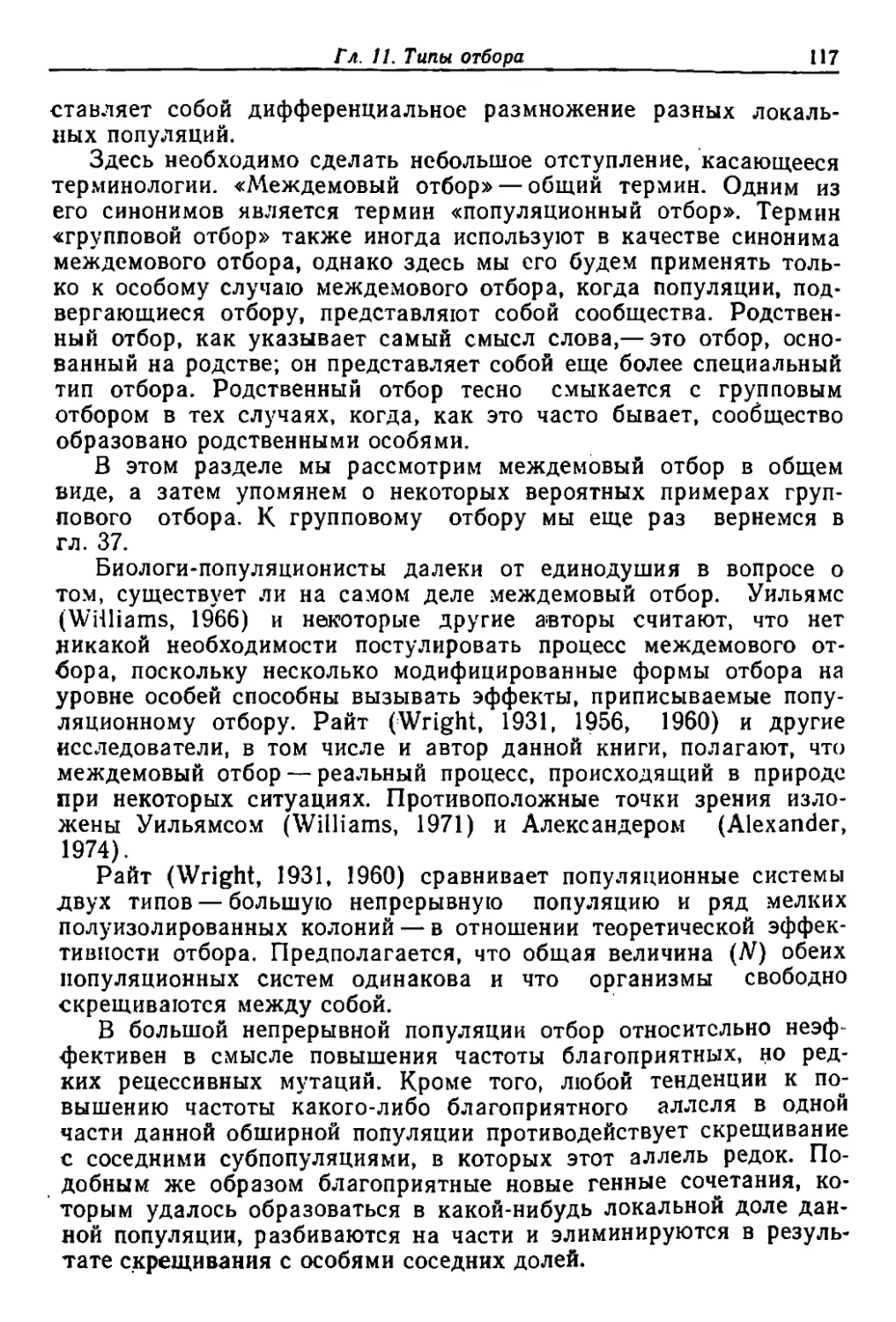

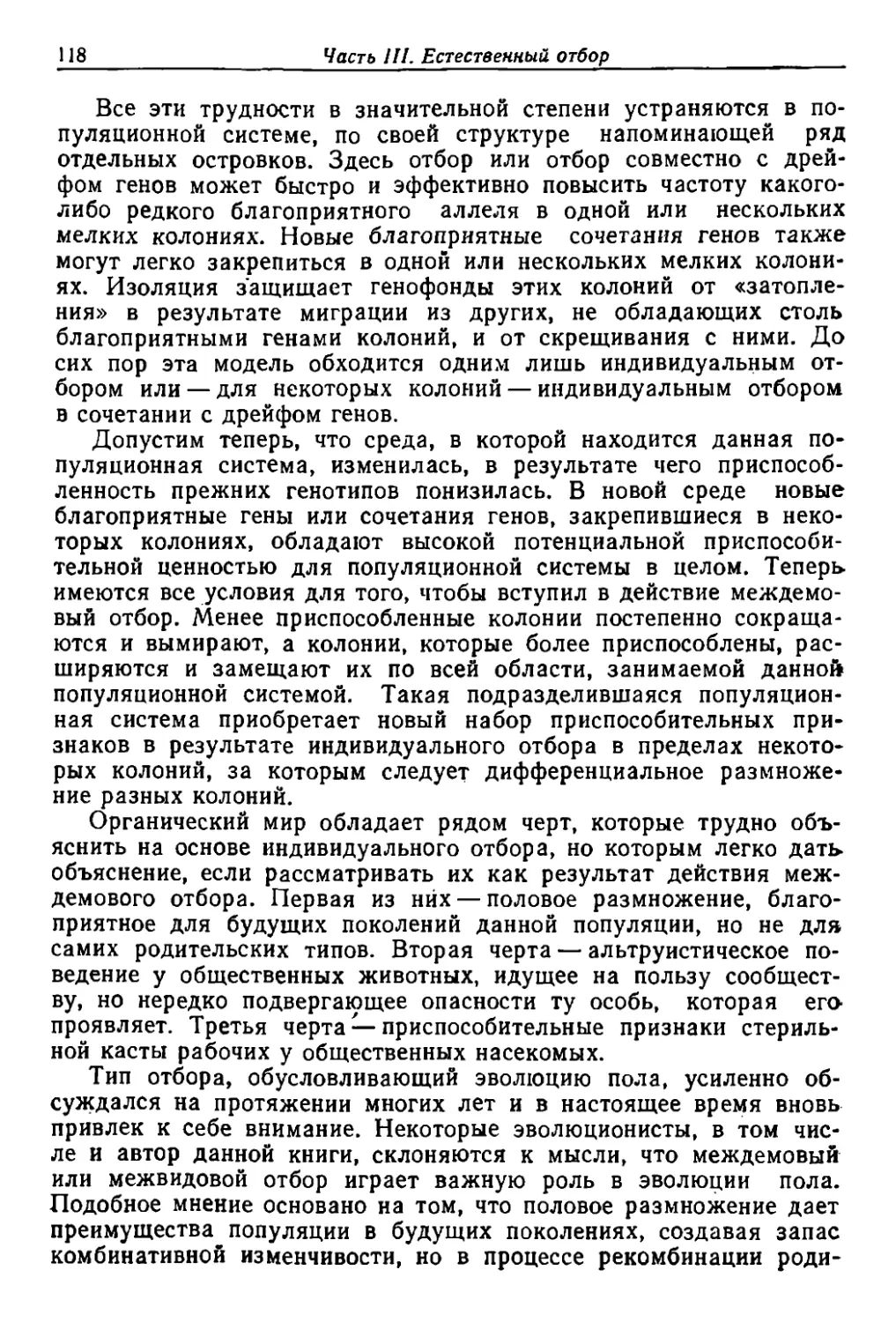

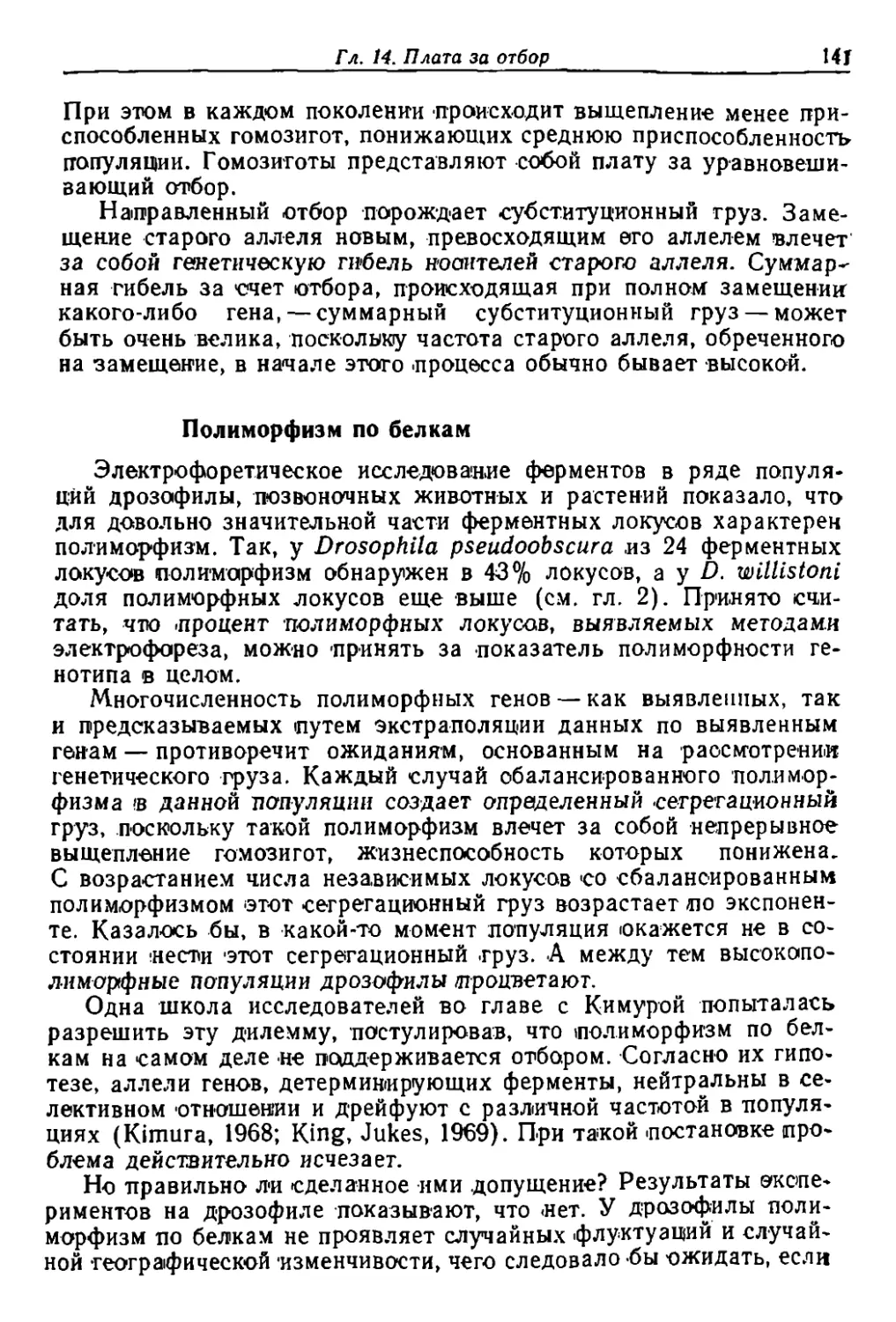

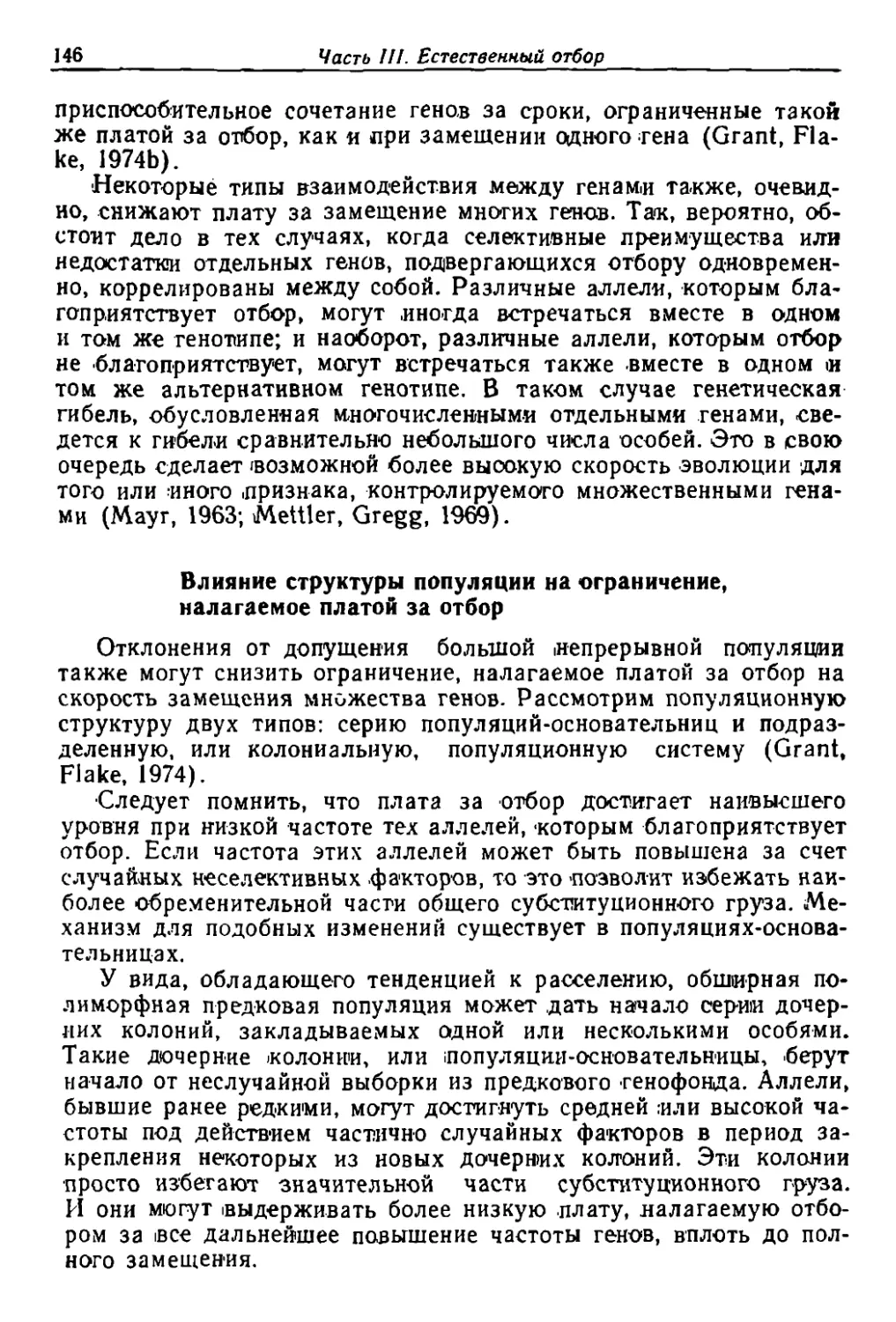

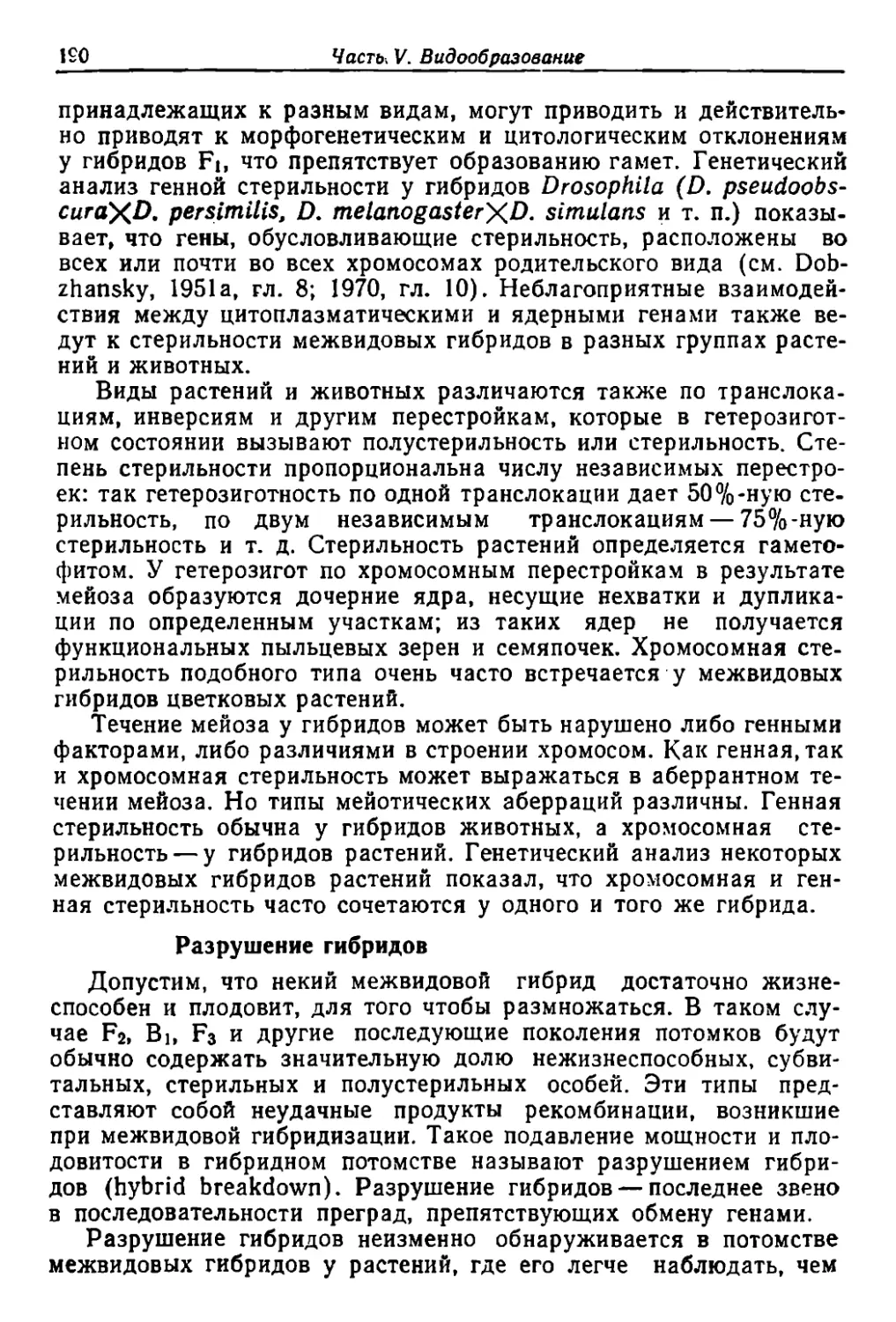

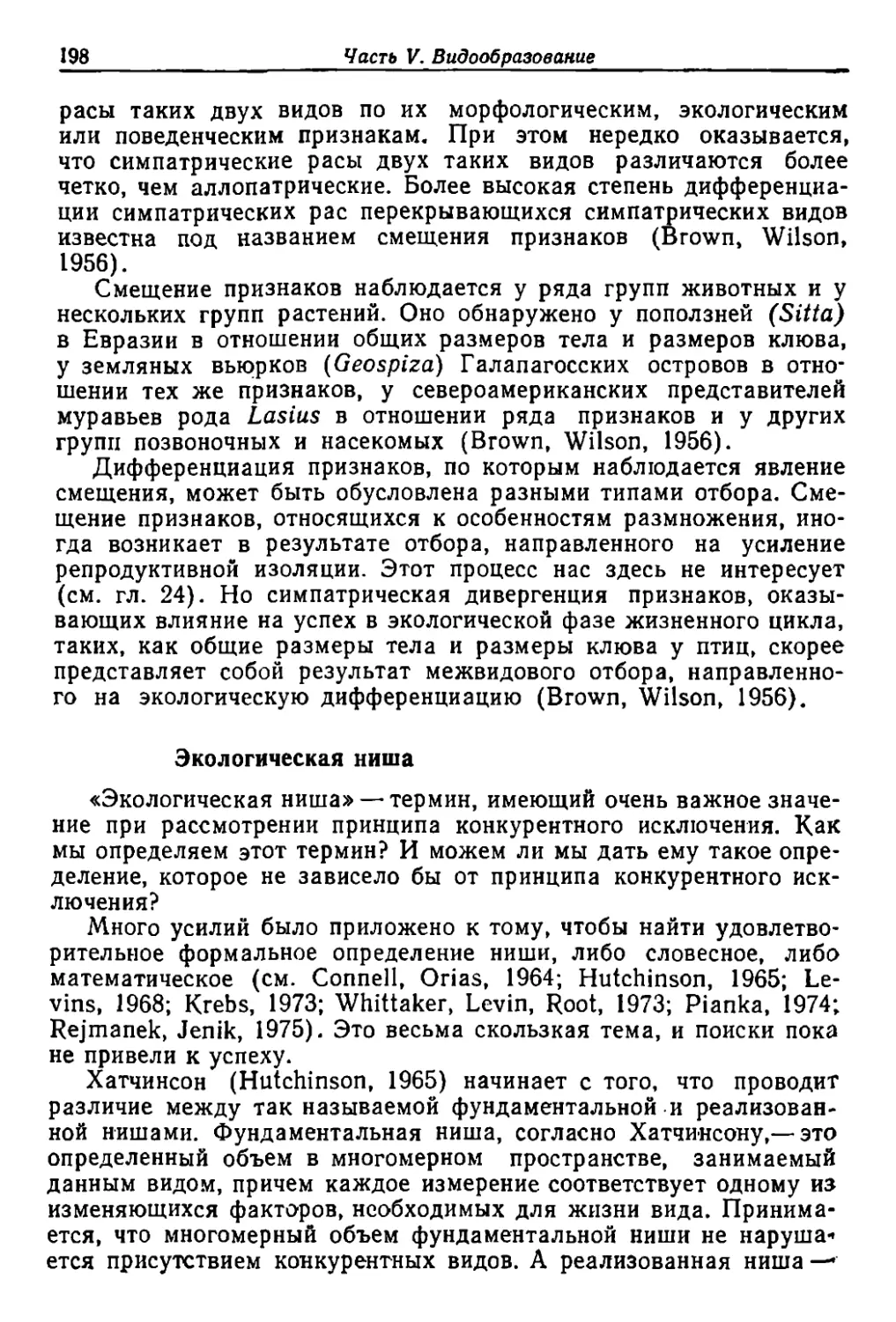

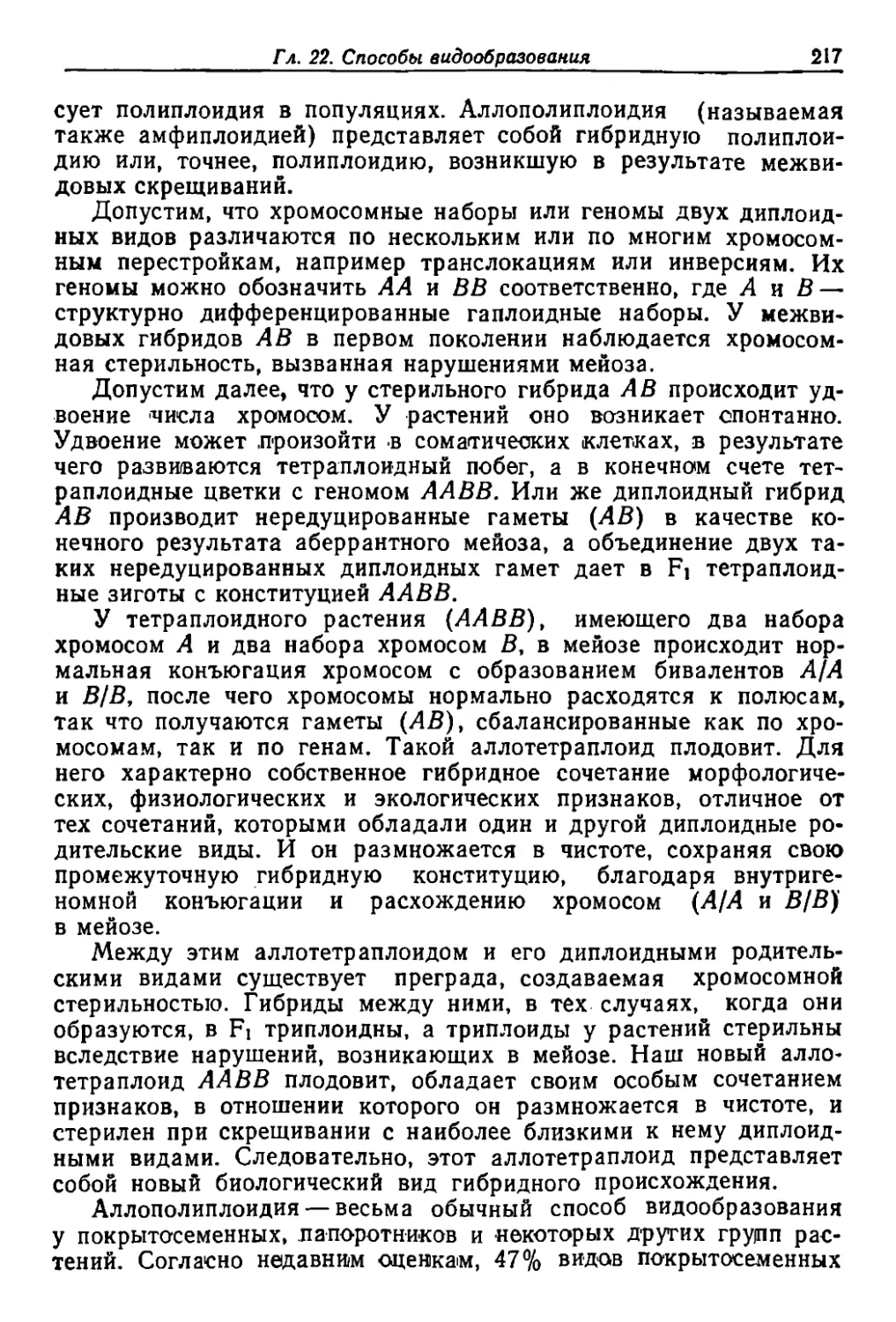

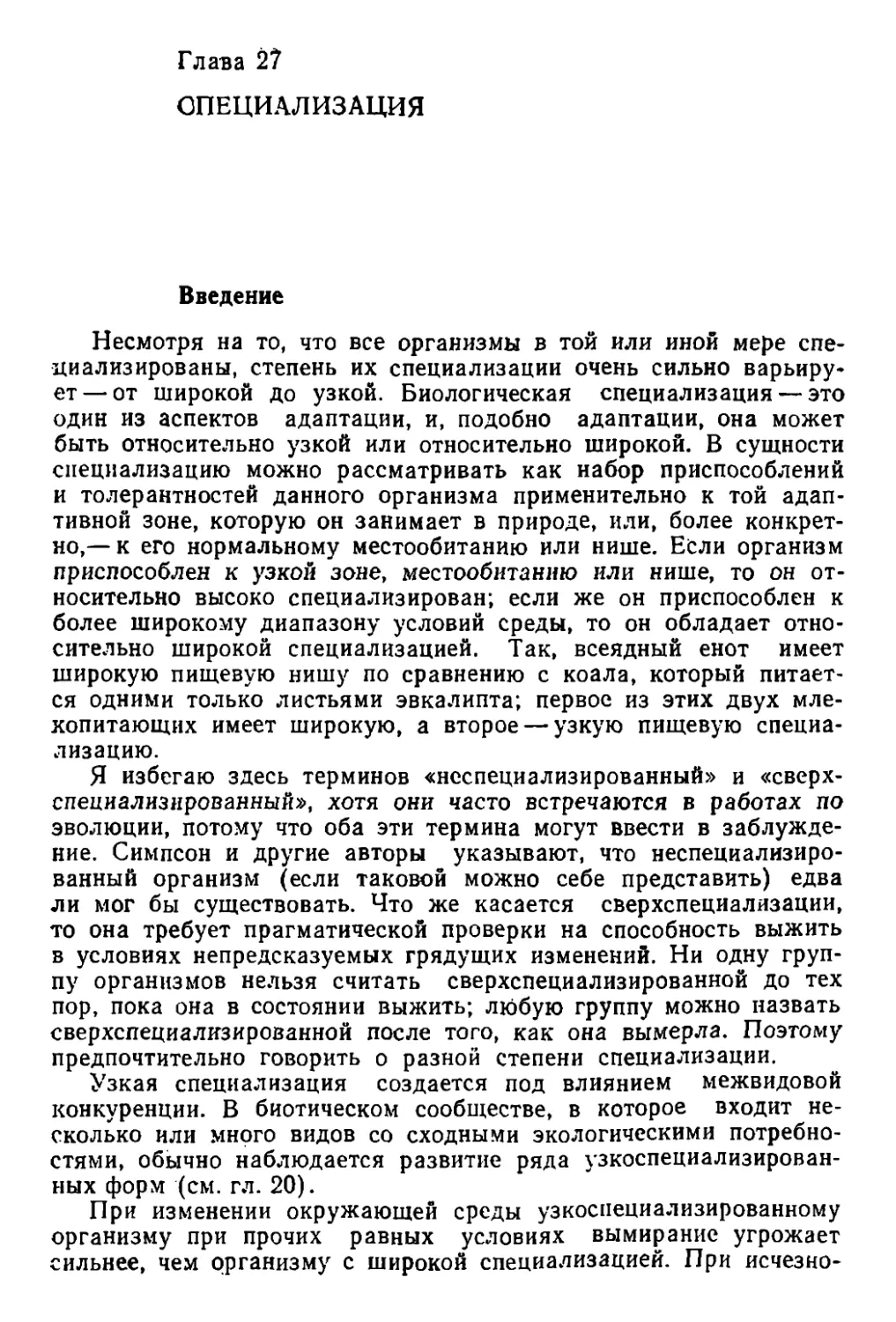

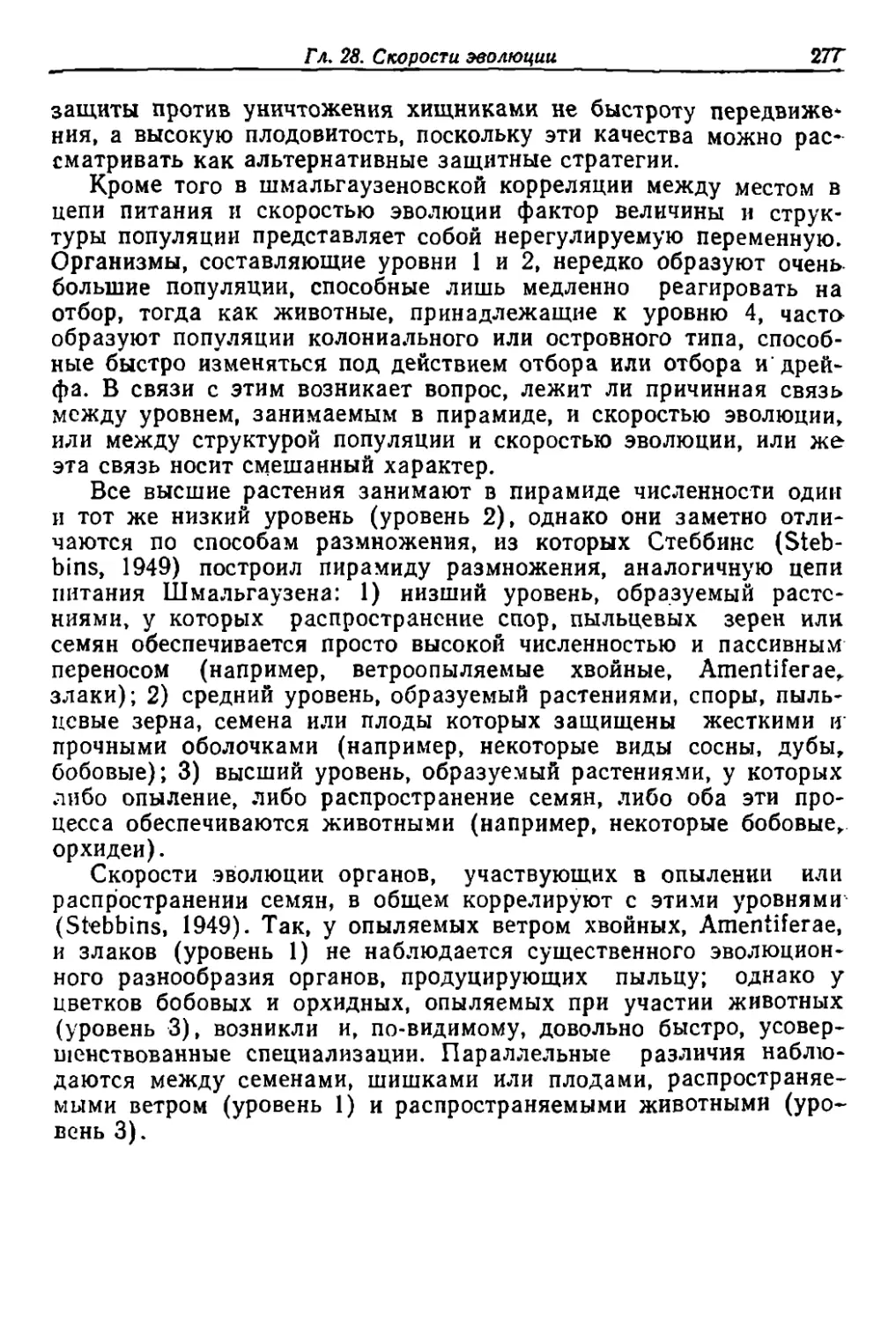

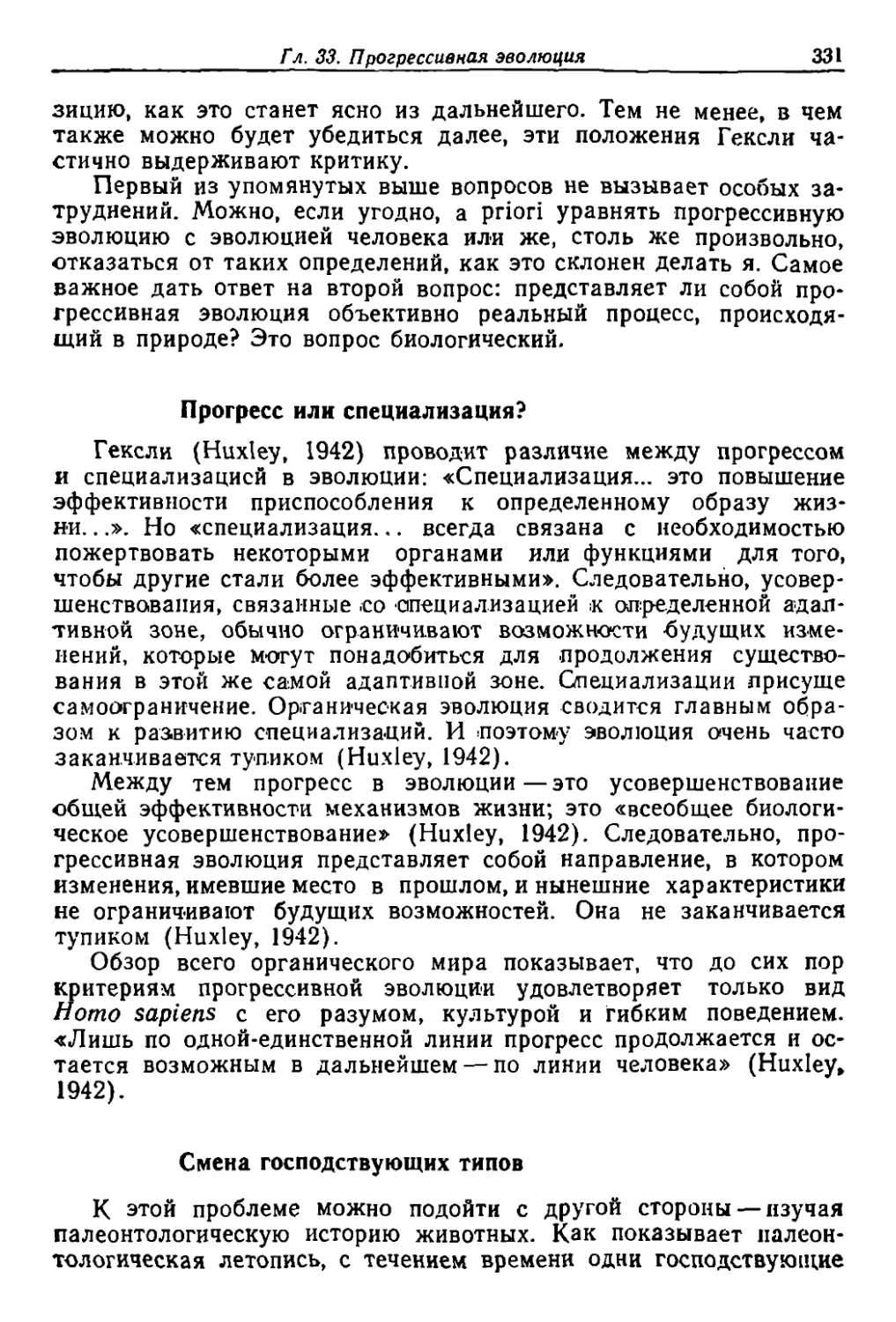

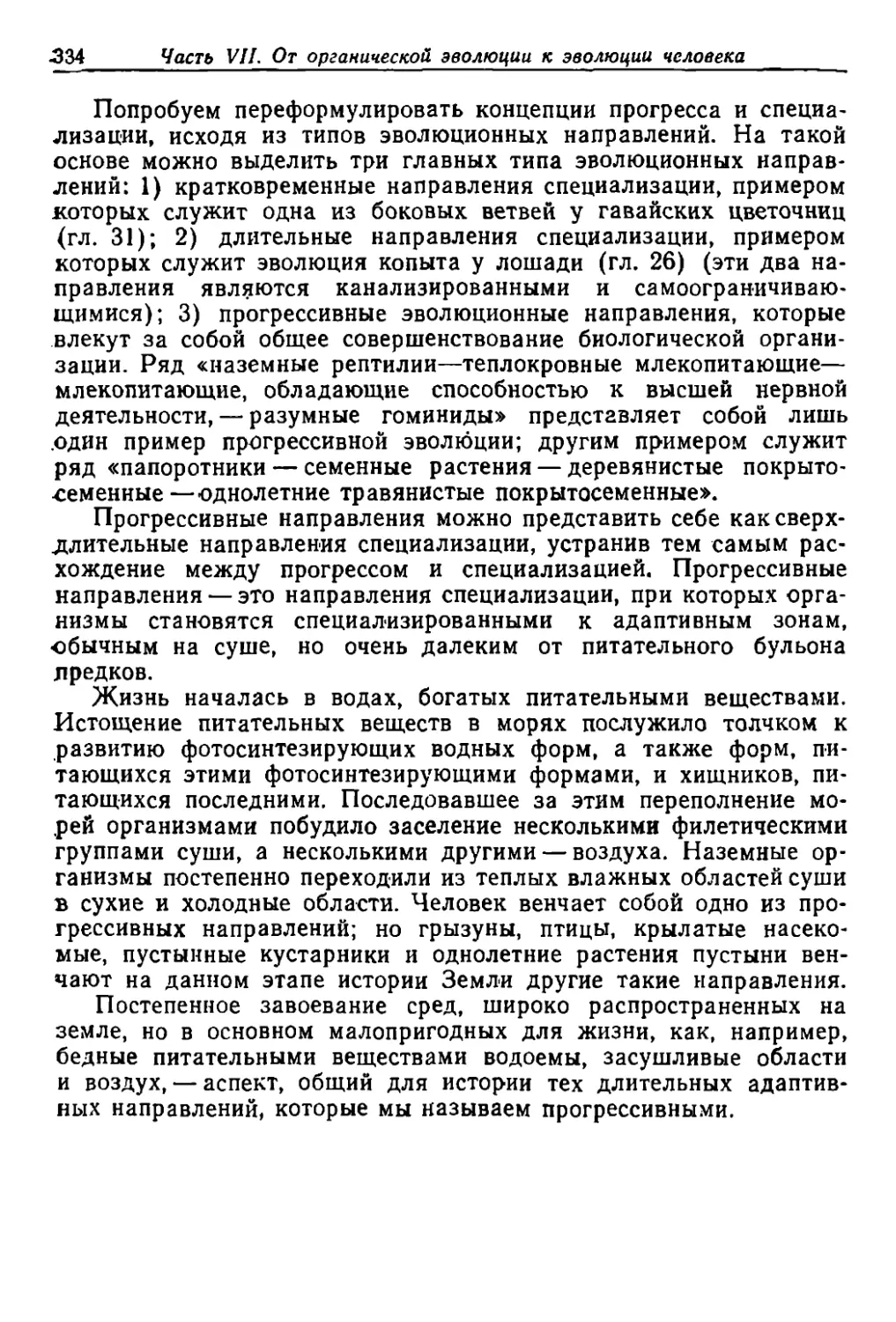

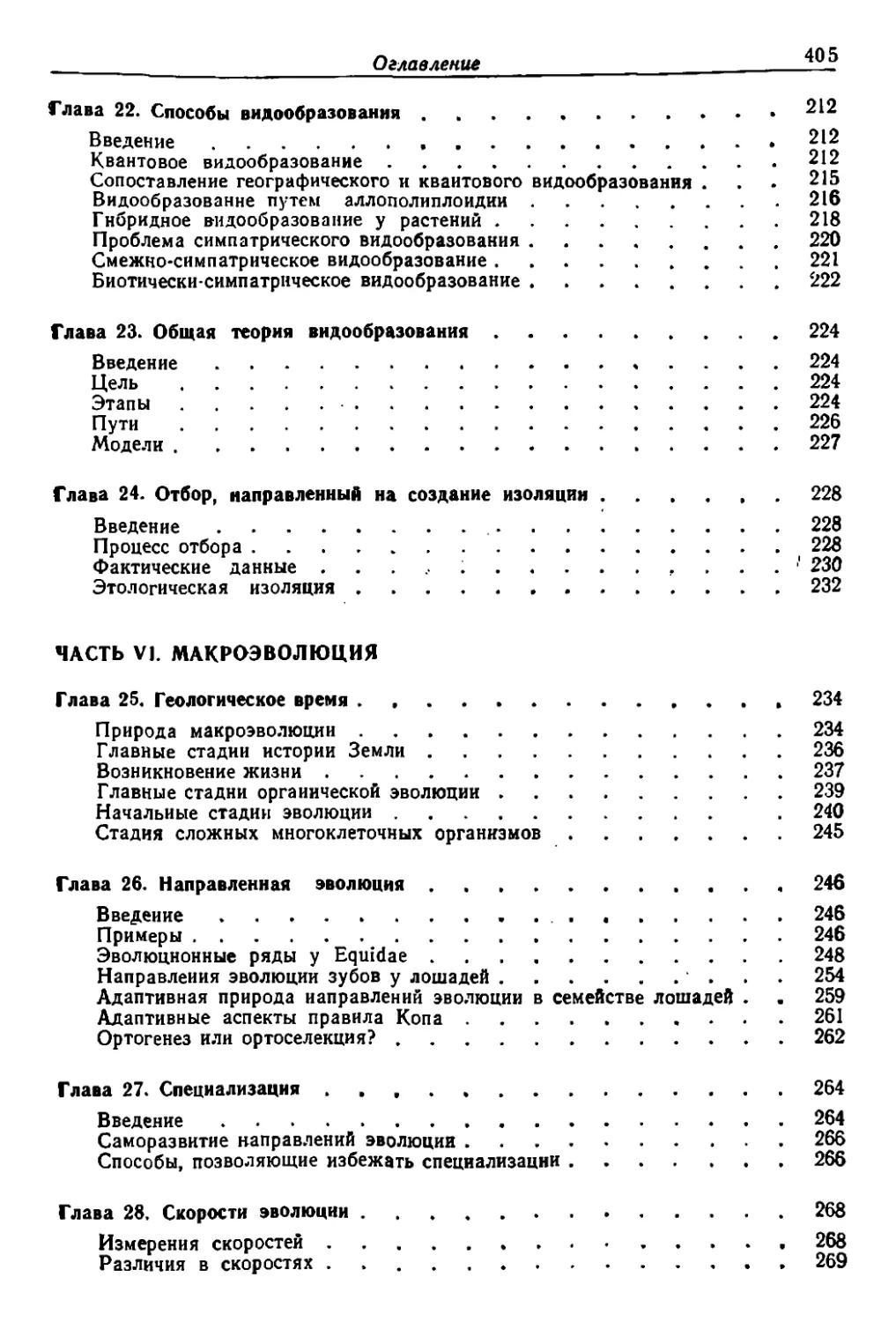

на западных склО'.нах rO'p Сьерра.l.Невада в КалифО'рнии .(рис_ 2.1)_

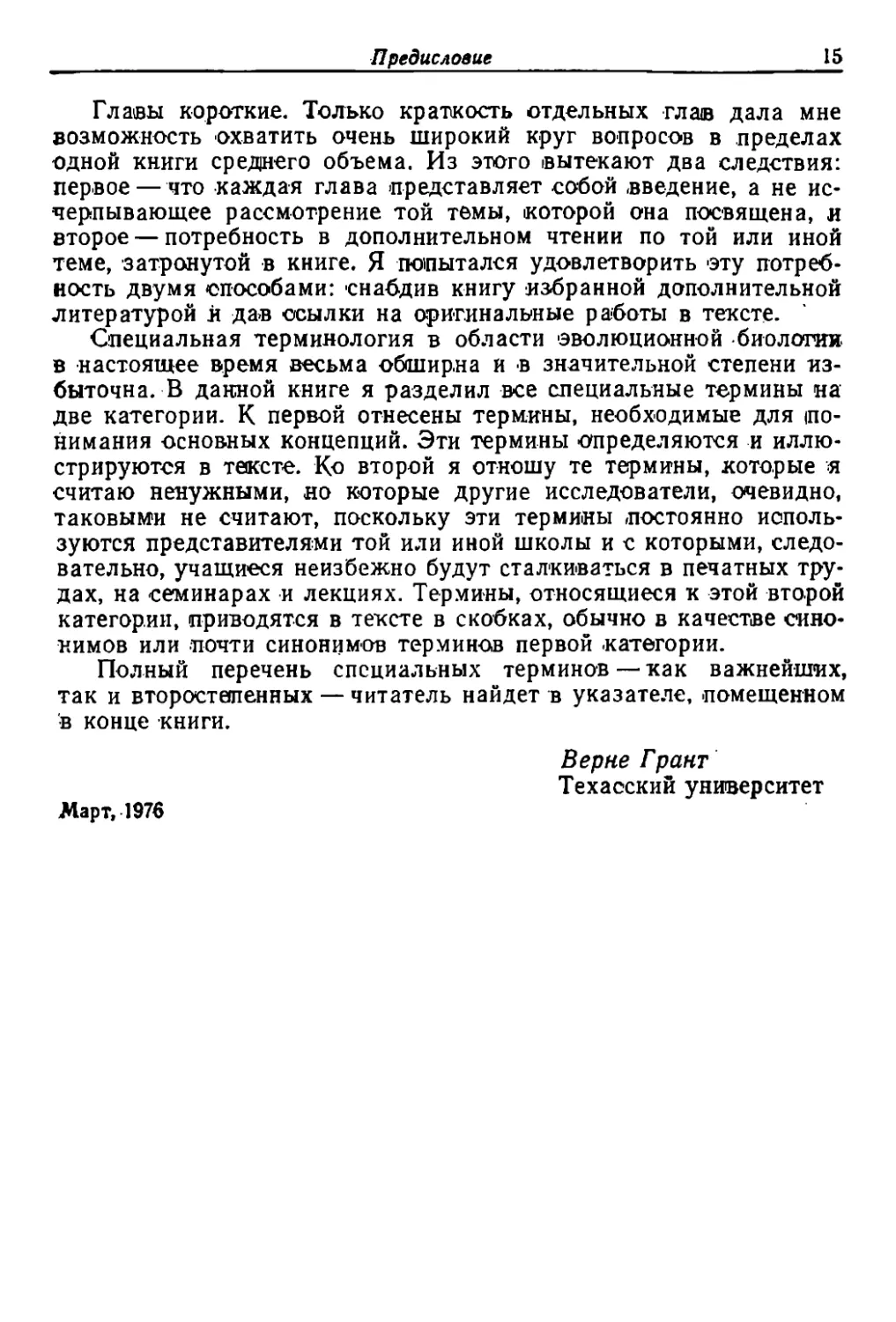

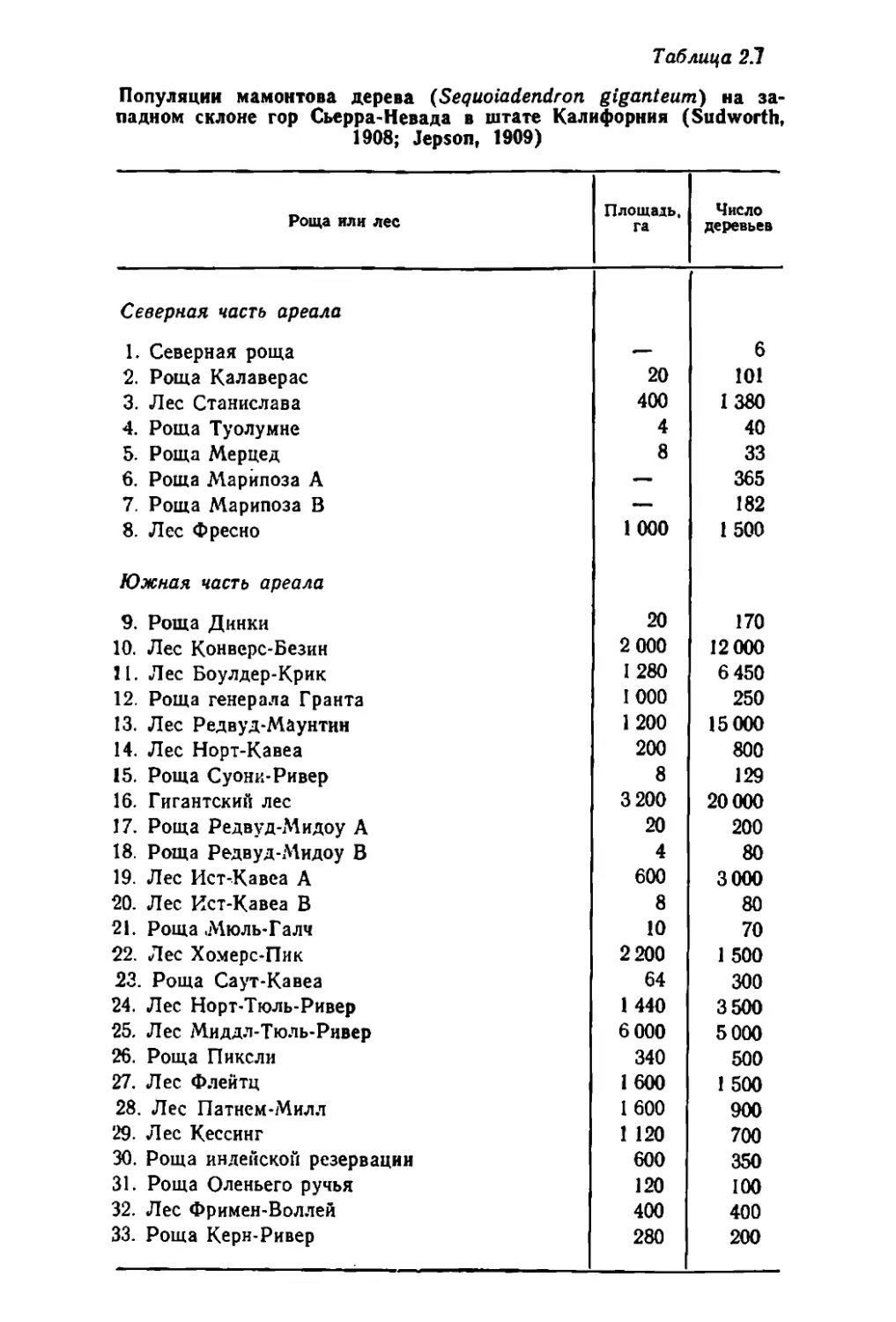

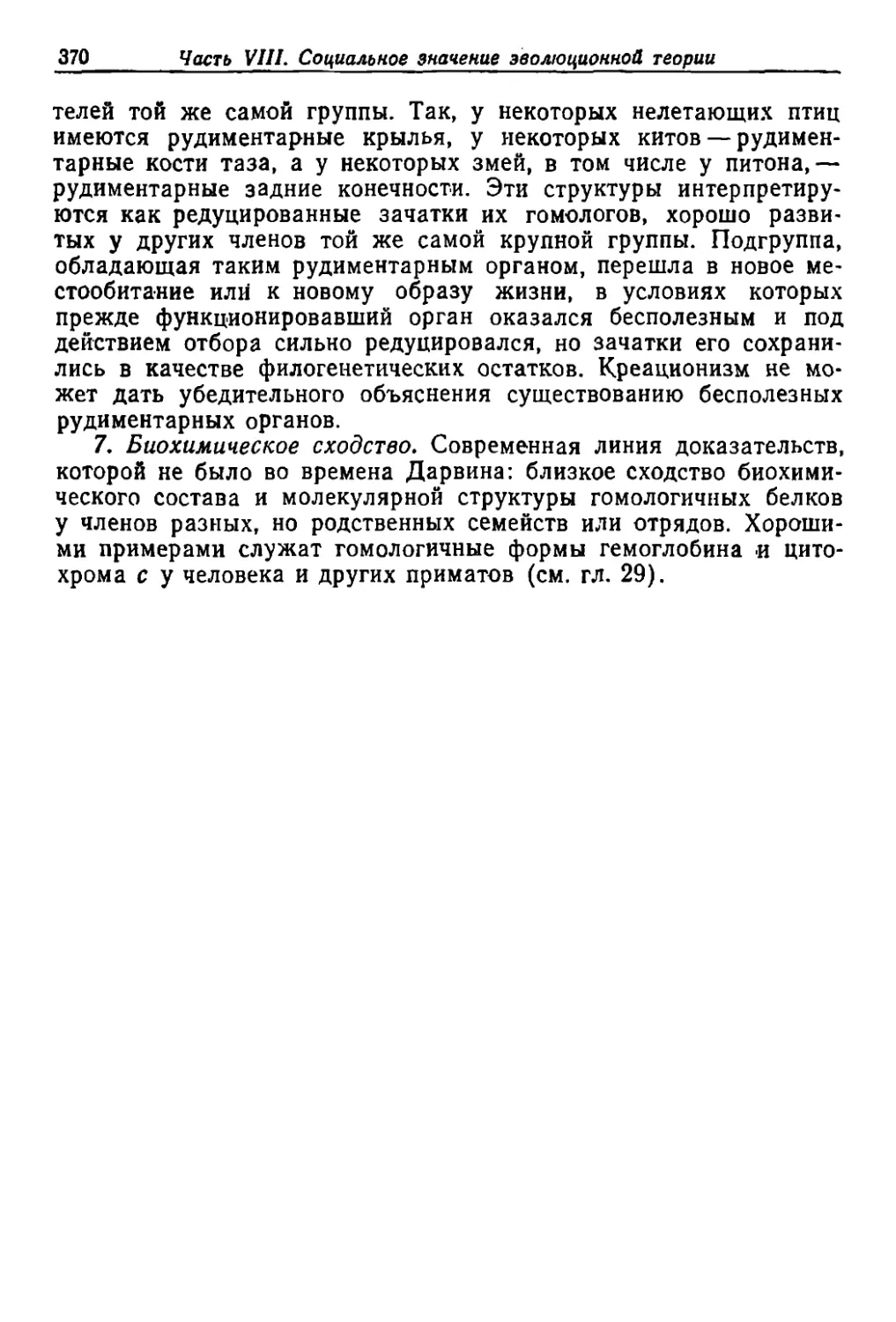

Область era .распрастранения образует узкую полосу прО'тяженнО'-

стью ОКО'ЛО' 400 км (р.ис. 2.2,А). В Iпределах \всей этО'й области ма-

мО'НТОВО' дерево ;в'стречается ,в виде 'ряда ,обособленных ,и ,БО'.,1ее ,или

менее разобщенных .популяций (рис. 2.2, Б).

Существует ,примернО' 33 локальные популяции ма'монтО'ва дере-

Ва. В самом начале ХХ в. они ,имели размеры, yrказа'нные в

1'а'бл. 2.1. Бал'ее мелкие популяции .называют ращами, БО'лее круп-

ные лесами. В Iпериод :пр.оведения учетов, результаты каторых

представлены в табл. 2.1, эт.и леса :и.нтеасиiВ-НО вырубали.сь. Поэто

му данные табл.ицы .отнО'сятся ,к прежним, ненарушенны'М естест-

венным популяuиям. Ка,к пО'кЗ'зьrвает табл. 2.1, 'размеры пооуля..

ЦИЙ СИ.1JЬНО варьируют от ращиц, состоящих из нескО'льких де-

ревьев, да лесов, насчитывающих мнаrие тысячи особей.

Северная и южная части в'идовоrо ареала разл.ичаю'J'oCЯ по

структуре ПQПУЛЯЦИЙ. В севернО'й части ареала мамО'нтО'во дерево

абыч.н.о растет в вцде мале,ньких, СИЛЬНО' разобщенных рощиц.

Расстояния .между рощицам'и .передка соста.вляют от 15 до 80 КМ_

В южной же части БО'лее обычны, или, ве.рнее, были обычны, Iболь

шле леса, разделенные БО'лее уз.ким:и 'ПрО'странствами. В некоторых

случаях через эти разры'Вы как бы 'перекинут мост образуемый ОТ-

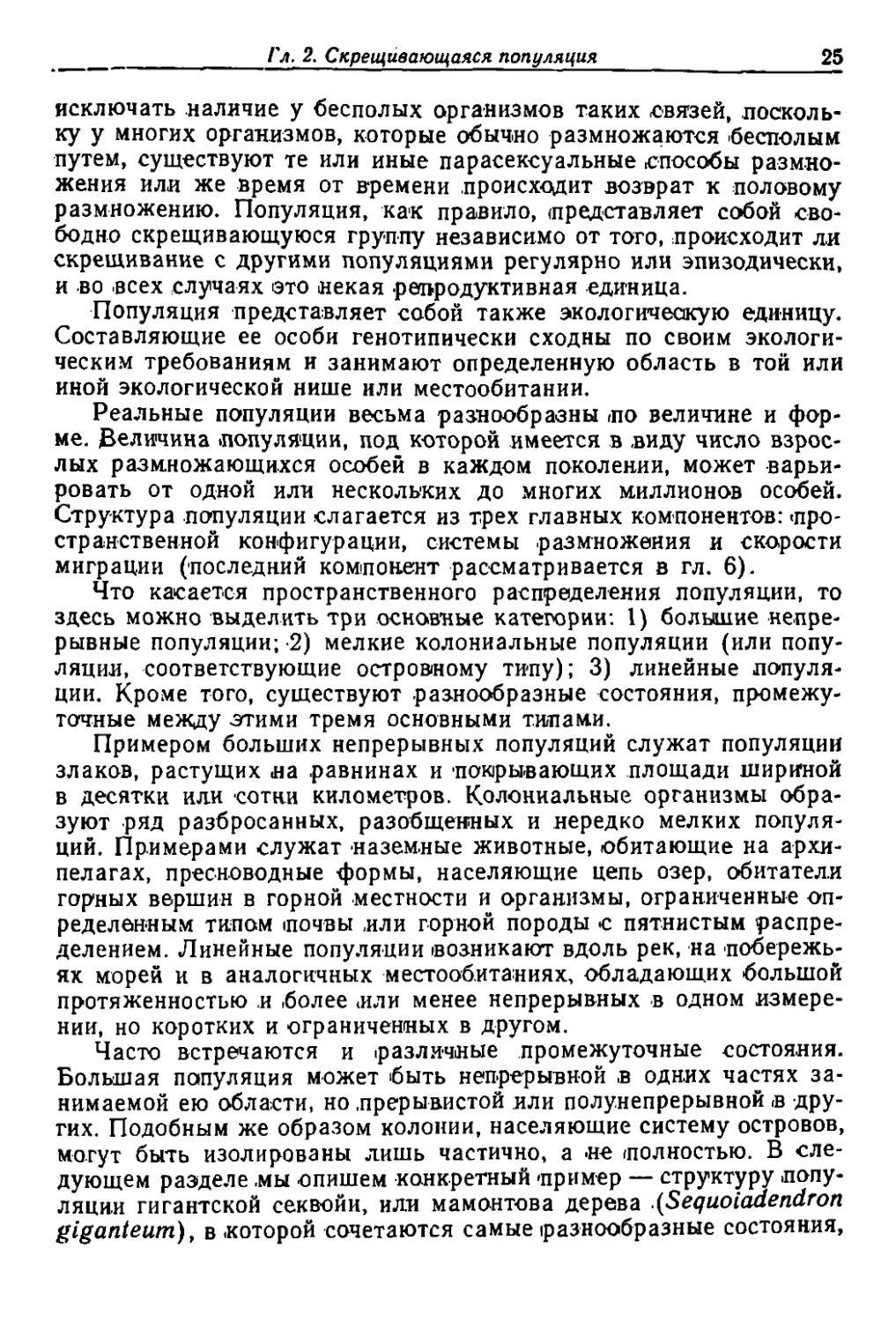

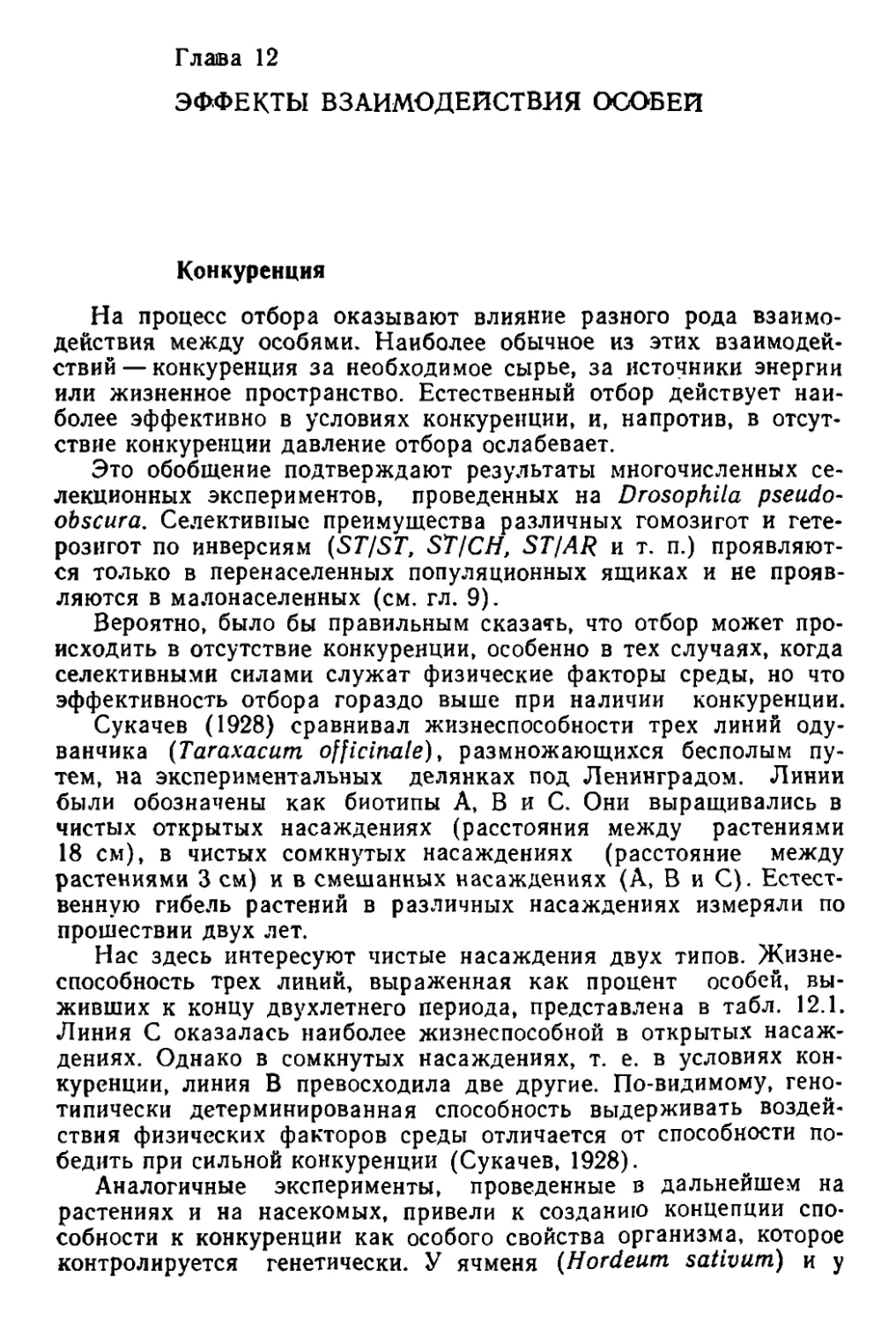

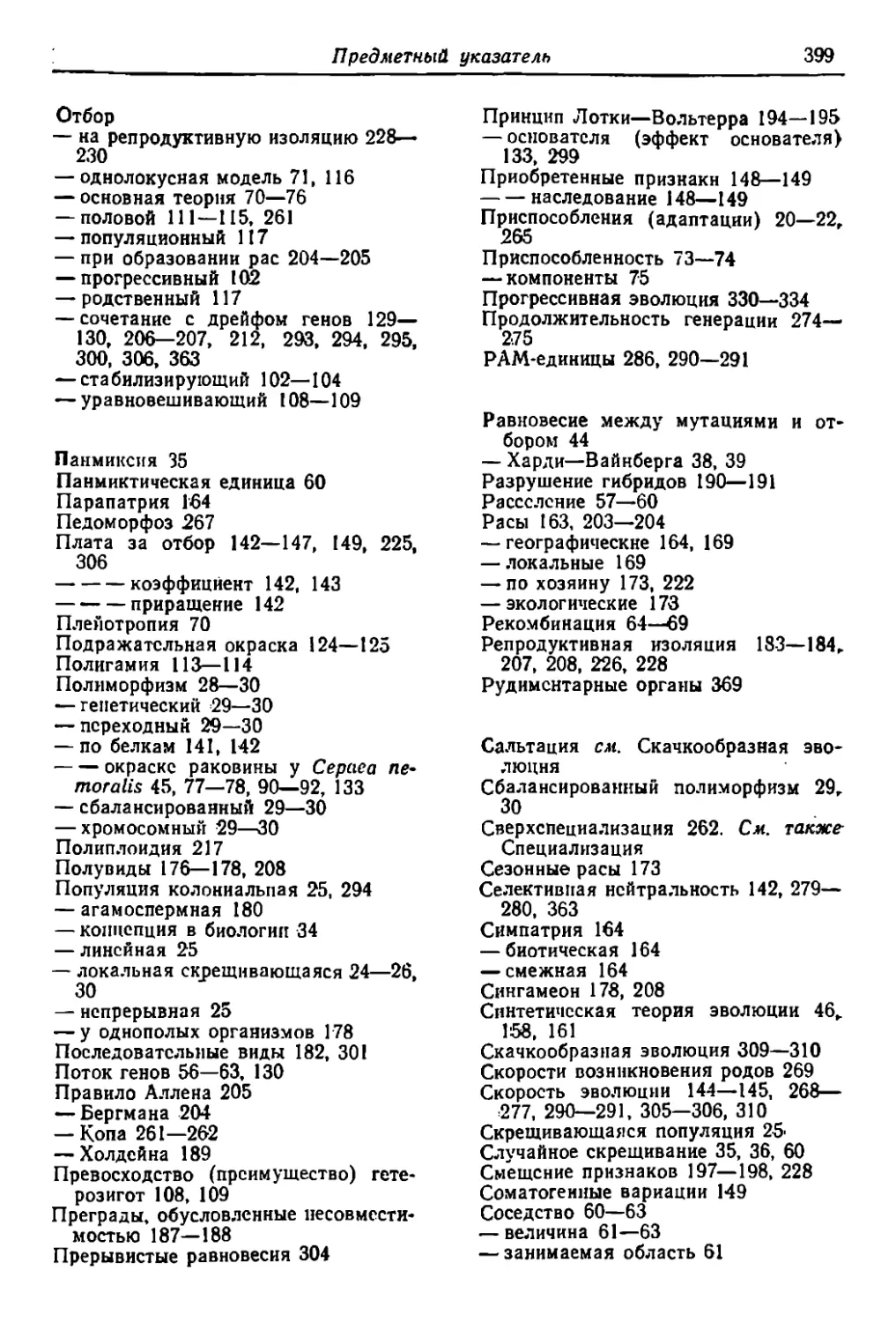

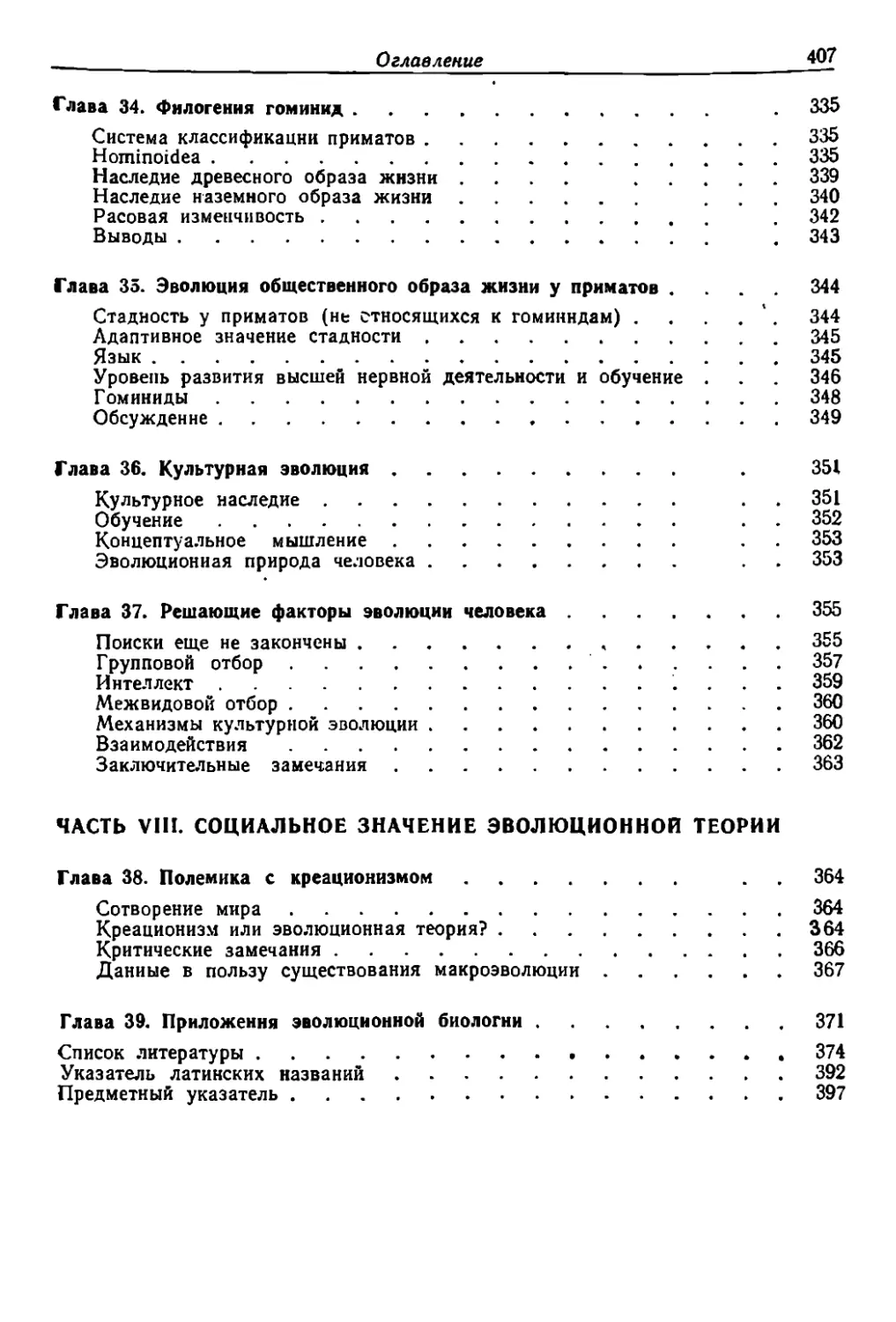

Таблuца 2.1

Популяции мамонтова дерева (Seqиoiadendron giganteиm) на за-

падном склоне rop Сьерра-Невада в штате Калифорния (Sudworth,

1908; Jepson, 1909)

Роща ИJlИ пес

Ппоща.IЬ, Число

ra деревьев

Северная часть ареаАа

1. Северная роща

2. Роща Капаверас

3. Лес Станислава

4. Роща Туопумне

5. Роща Мерцед

6. Роща Марипоза А

7. Роща Марипоза В

8. Лес Фресно

1000

Южная часть ареаАа

9. Роща Динки

10. Лес Конверс Безин

21. Лес Боулдер Крик

12. Роща reHepa.lfa [ранта

13. Лес Редвуд-Мзунтнн

14. Лес HopT KaBea

15. Роща Суони-Ривер

16. rиrантский лес

17. Роща Редвуд Мидоу А

18. Роща Pe-двуд Мидоу В

19. Лес Ист .Кавеа А

'20. Лес Ист-J(авеа В

21. Роща .Мюль- r алч

22. Лес XO}fepc-Пик

23. Роща Саут-Кавеа

24. Лес Hopt-Тюль Ривер

25. Лес м.идд.'J Тю.'1ь-Ривер

26. Роща Пикели

27. Лес Ф.'lейтц

28. Лес Патнем-Мил.'1

29. Лес J(ессинr

30. Роща индеЙСJ<оii резервации

31. Роща Оленьеrо ручья

32. Лес ФримеН-ВОЛ.'1ей

33. Роща Керн Ривер

20

2000

1280

1000

1200

200

8

3200

20

4

600

8

10

2200

64

1440

6000

340

1600

1600

1120

600

120

400

280

20

400

4

8

6

101

1 З8О

40

ЗЗ

365

182

1500

170

12000

6450

250

15000

800

129

20 000

200

80

3000

80

70

1500

300

3500

5000

500

1500

900

700

350

100

400

200

28

Часть 11. Микроэволюцuя

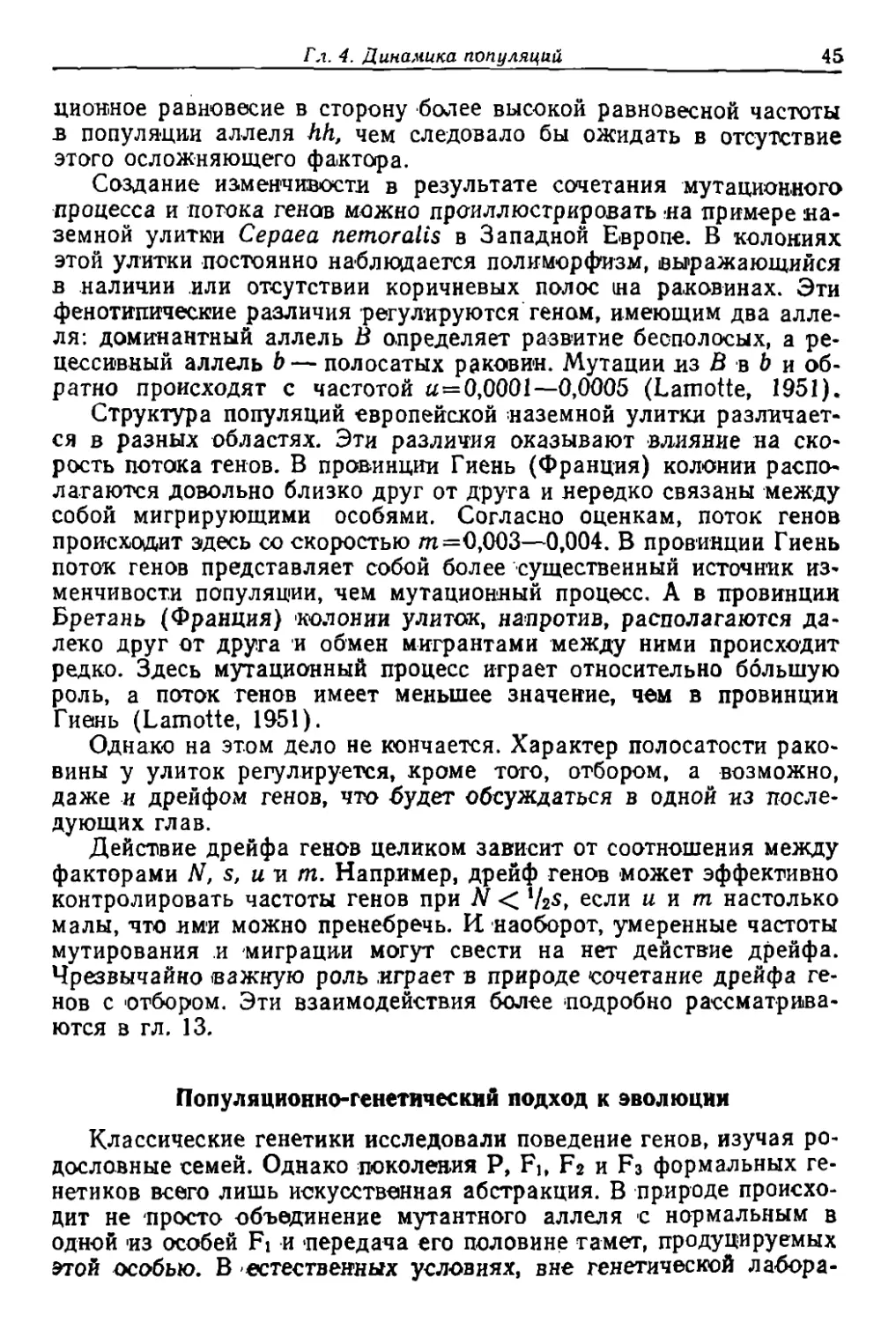

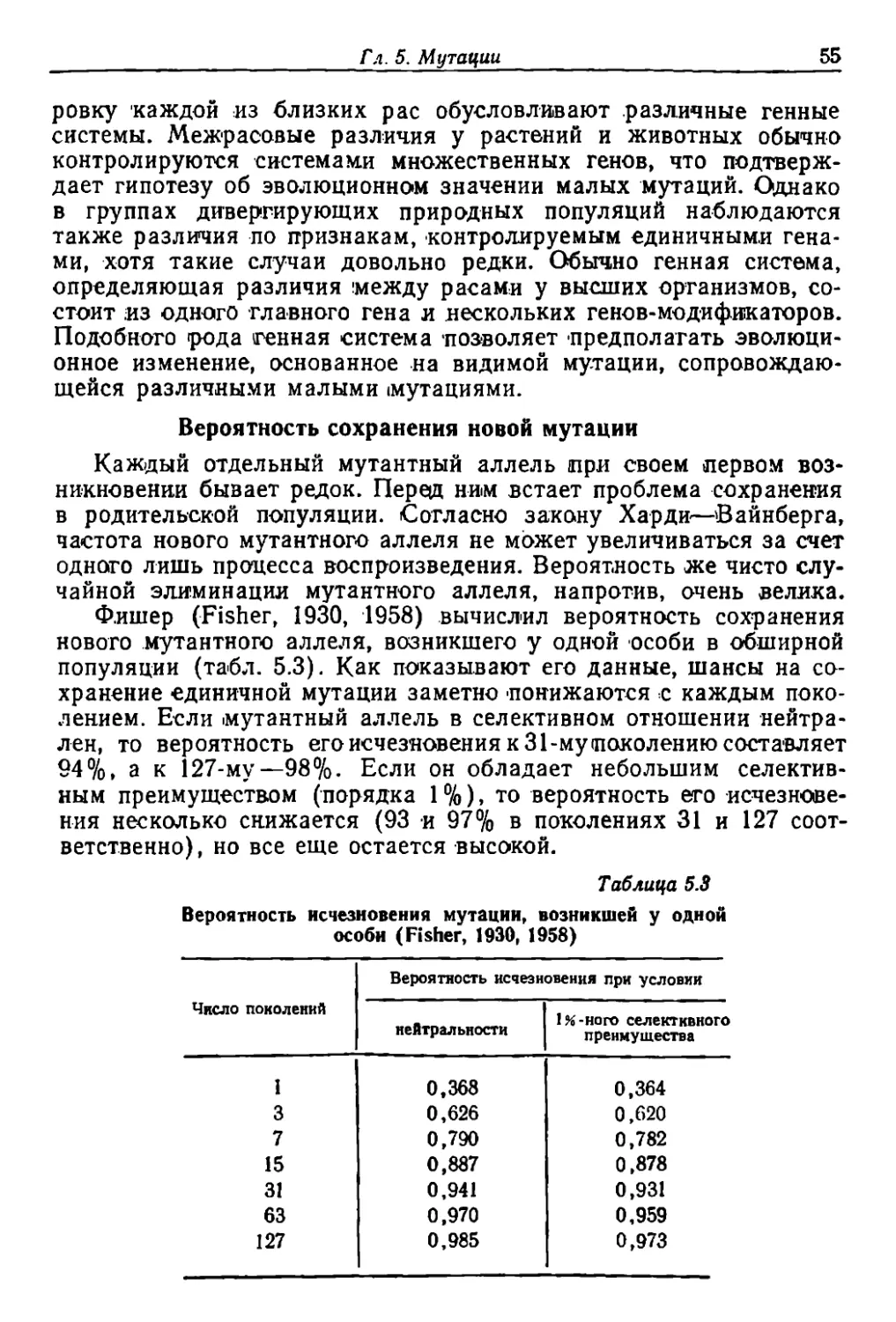

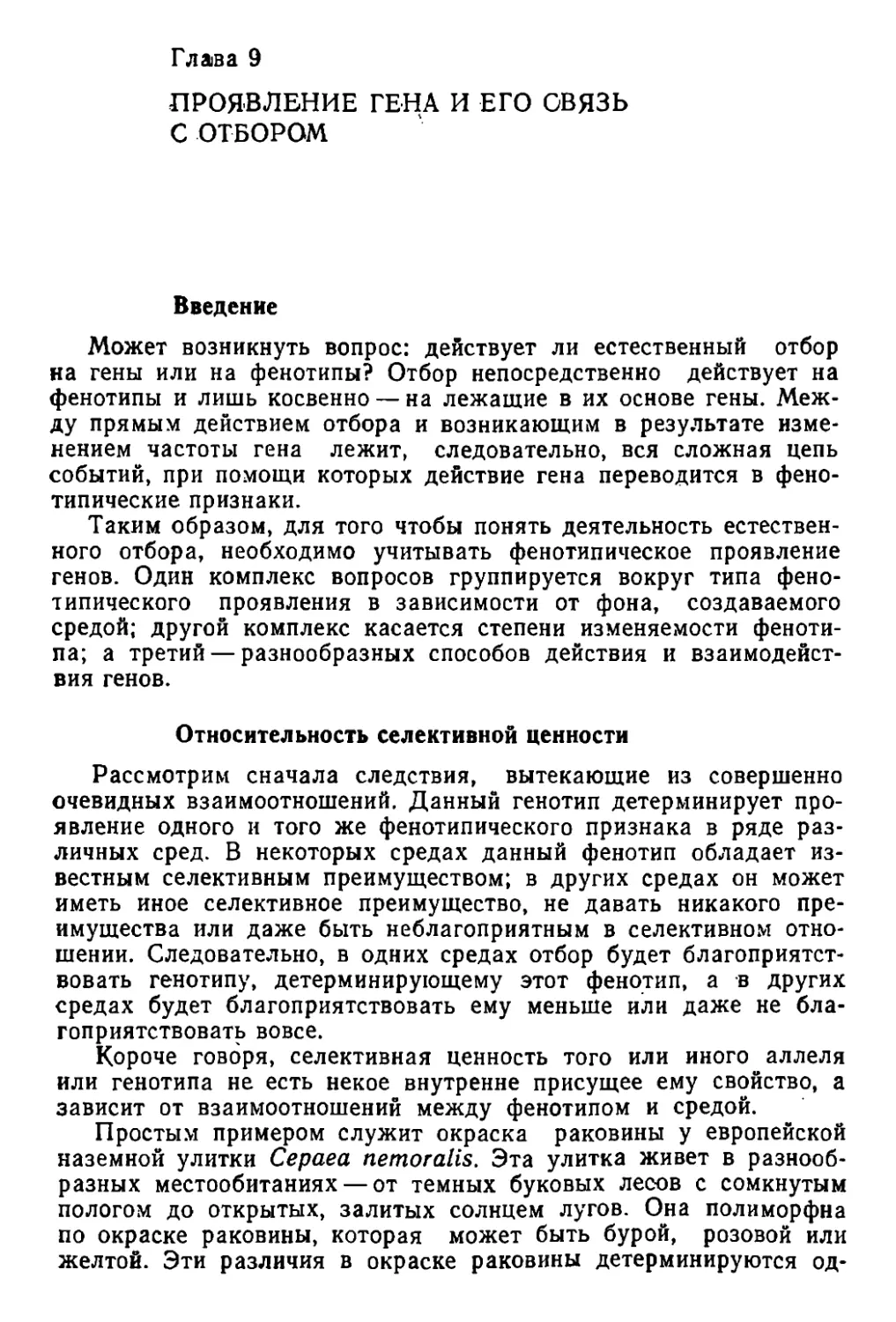

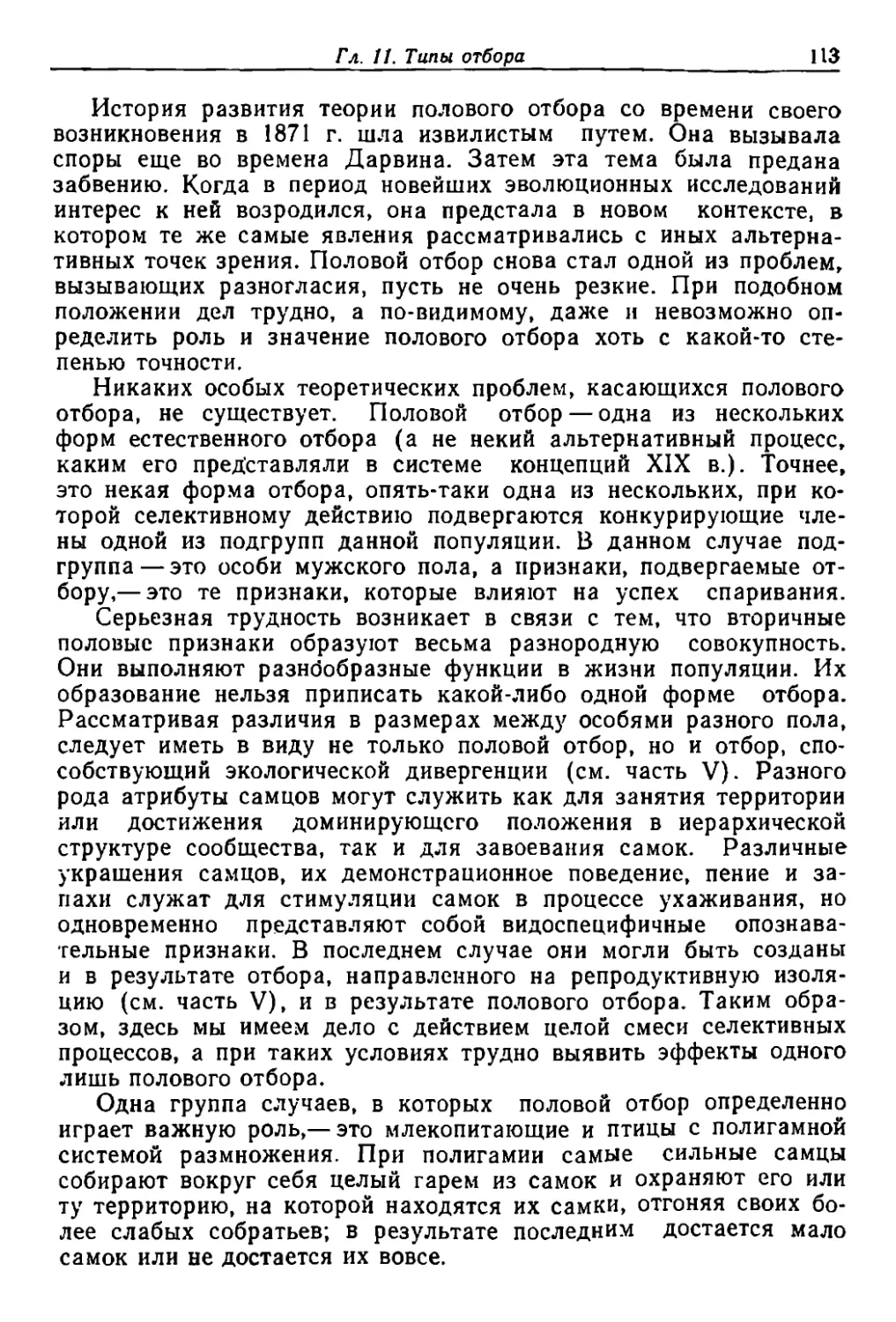

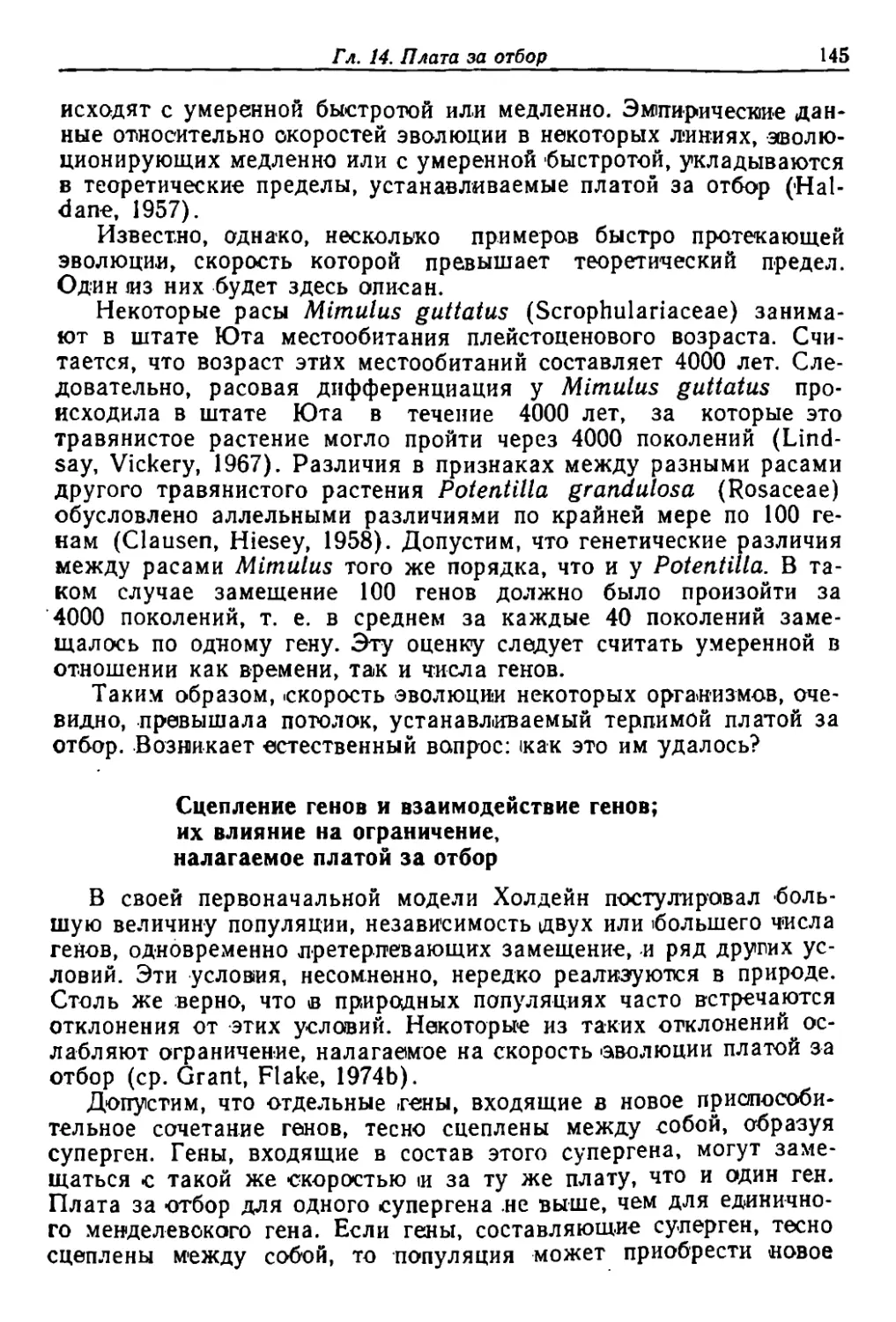

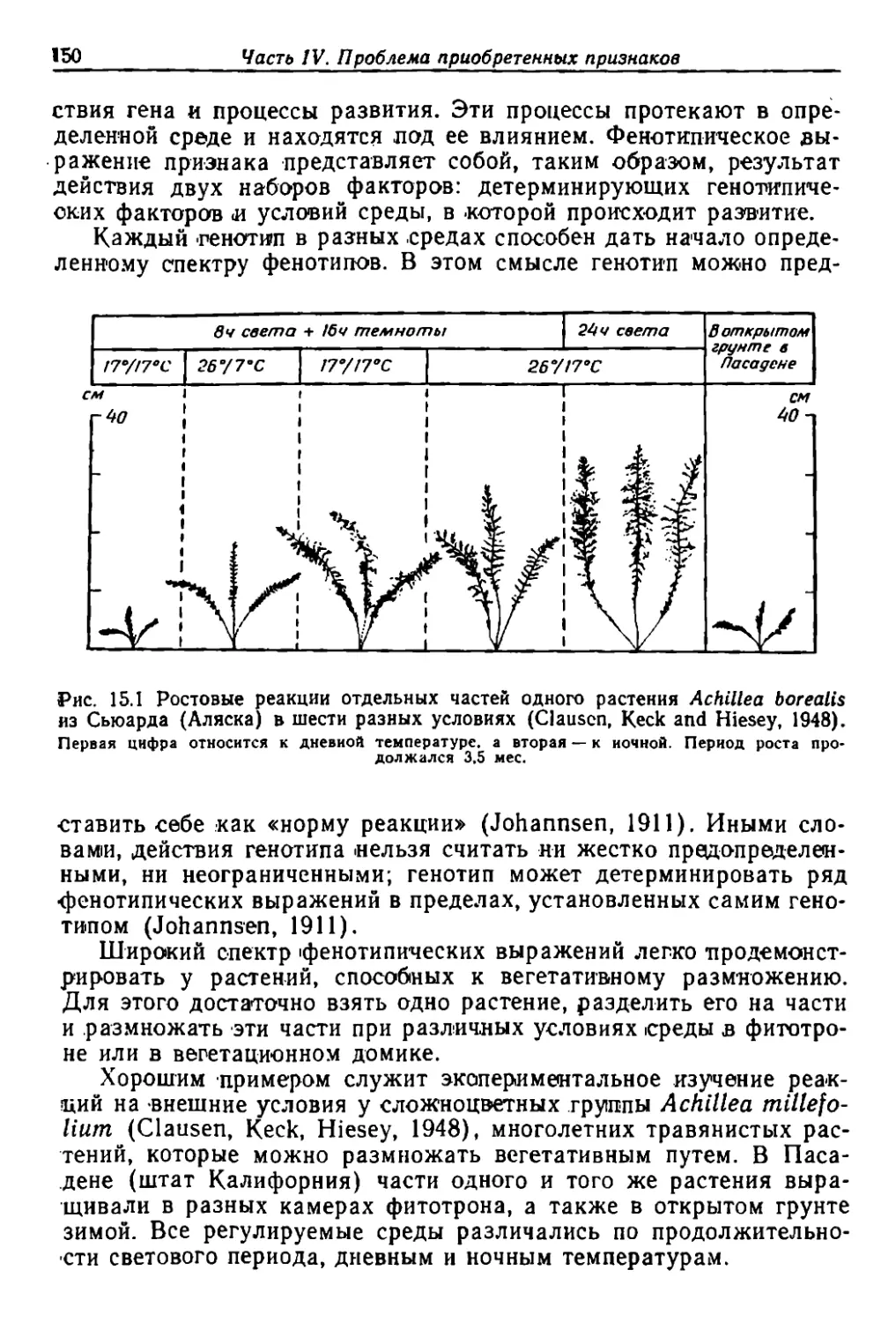

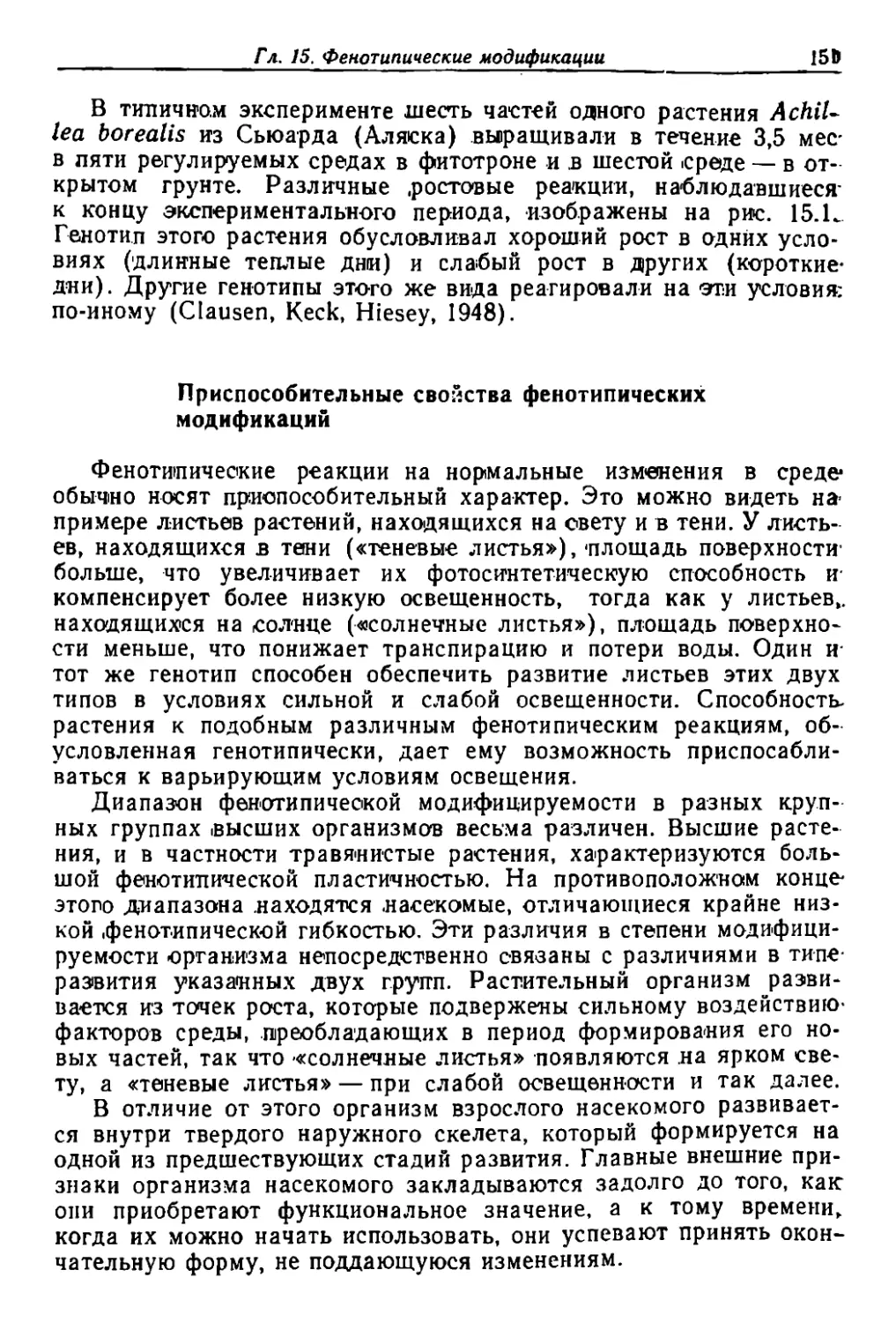

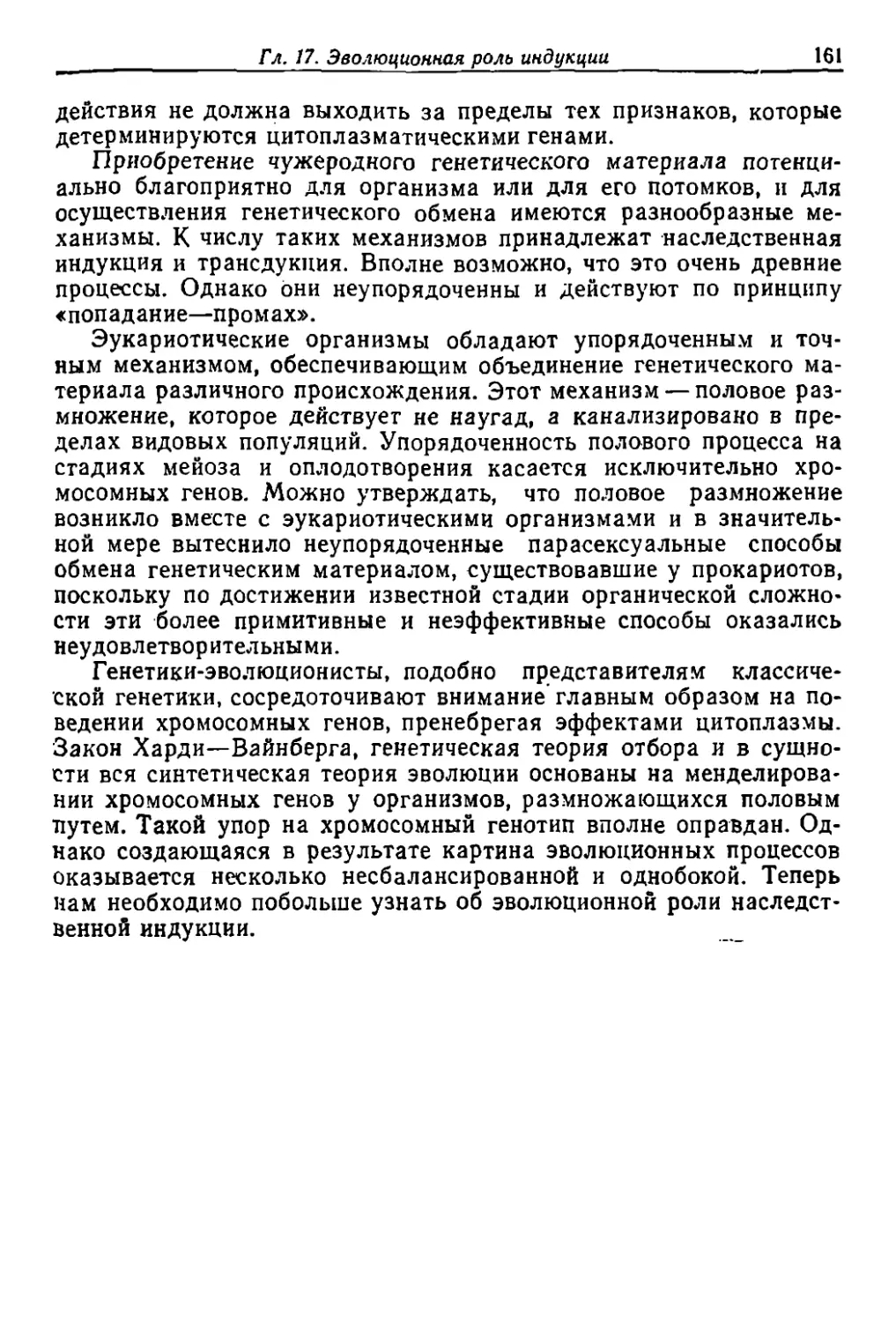

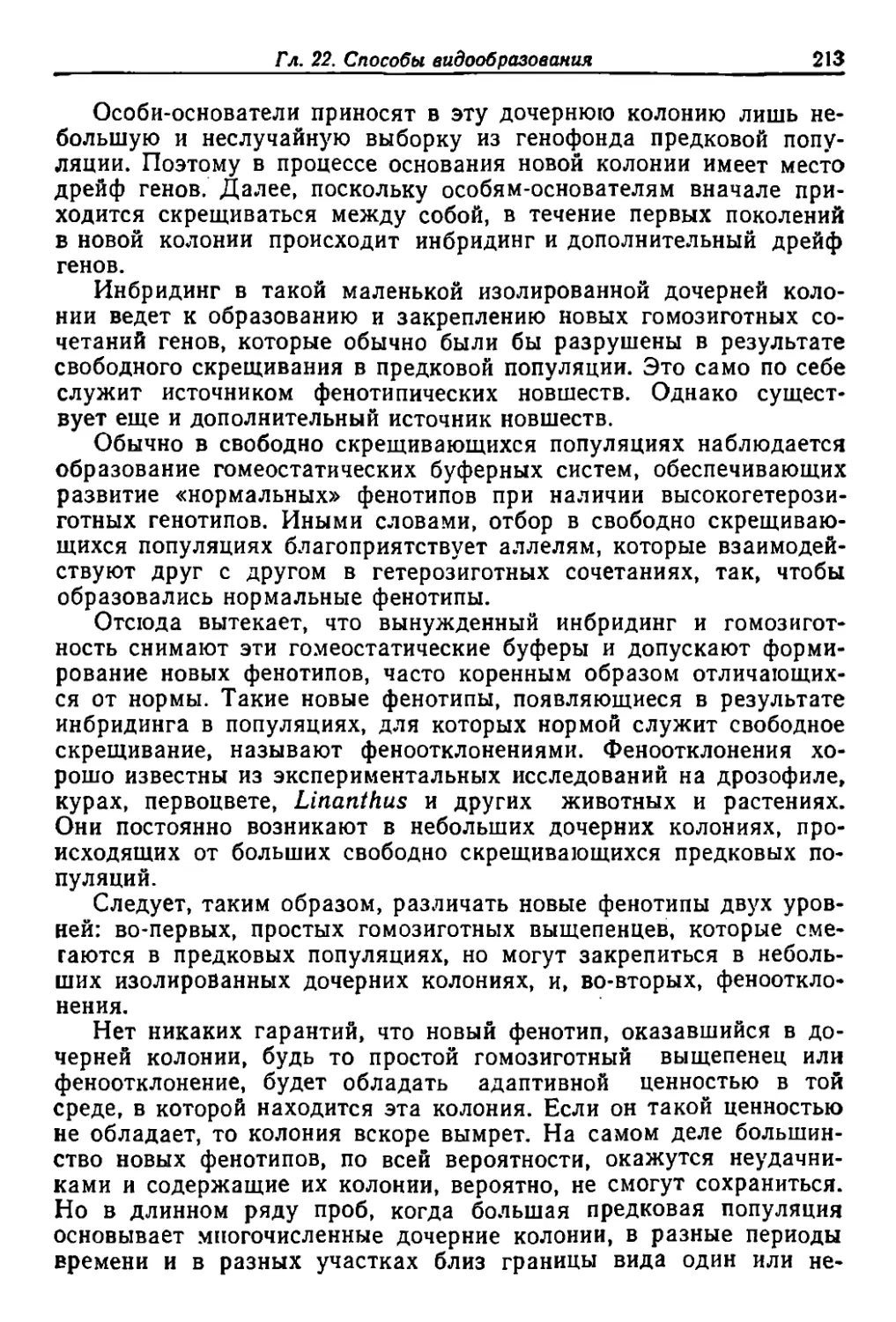

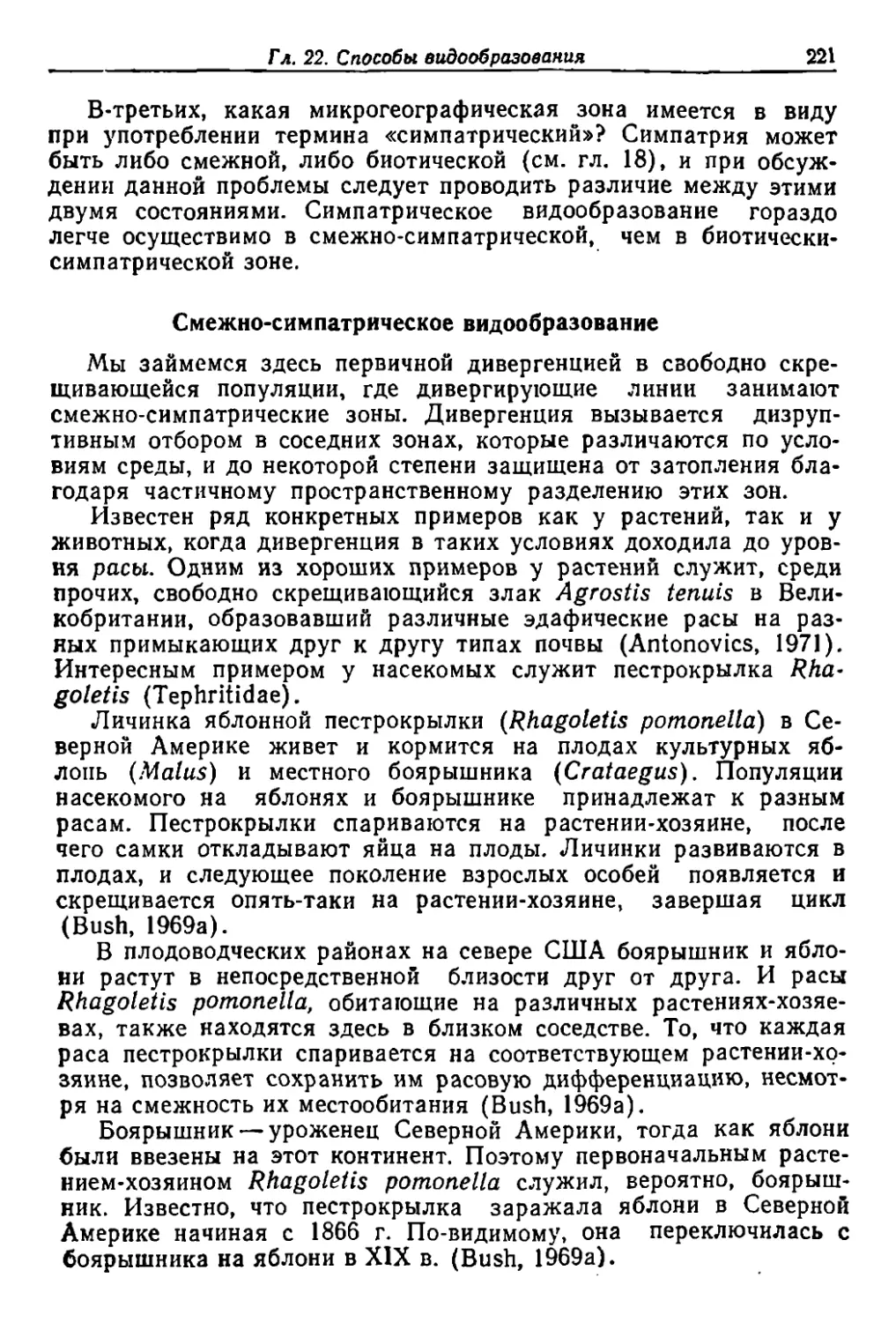

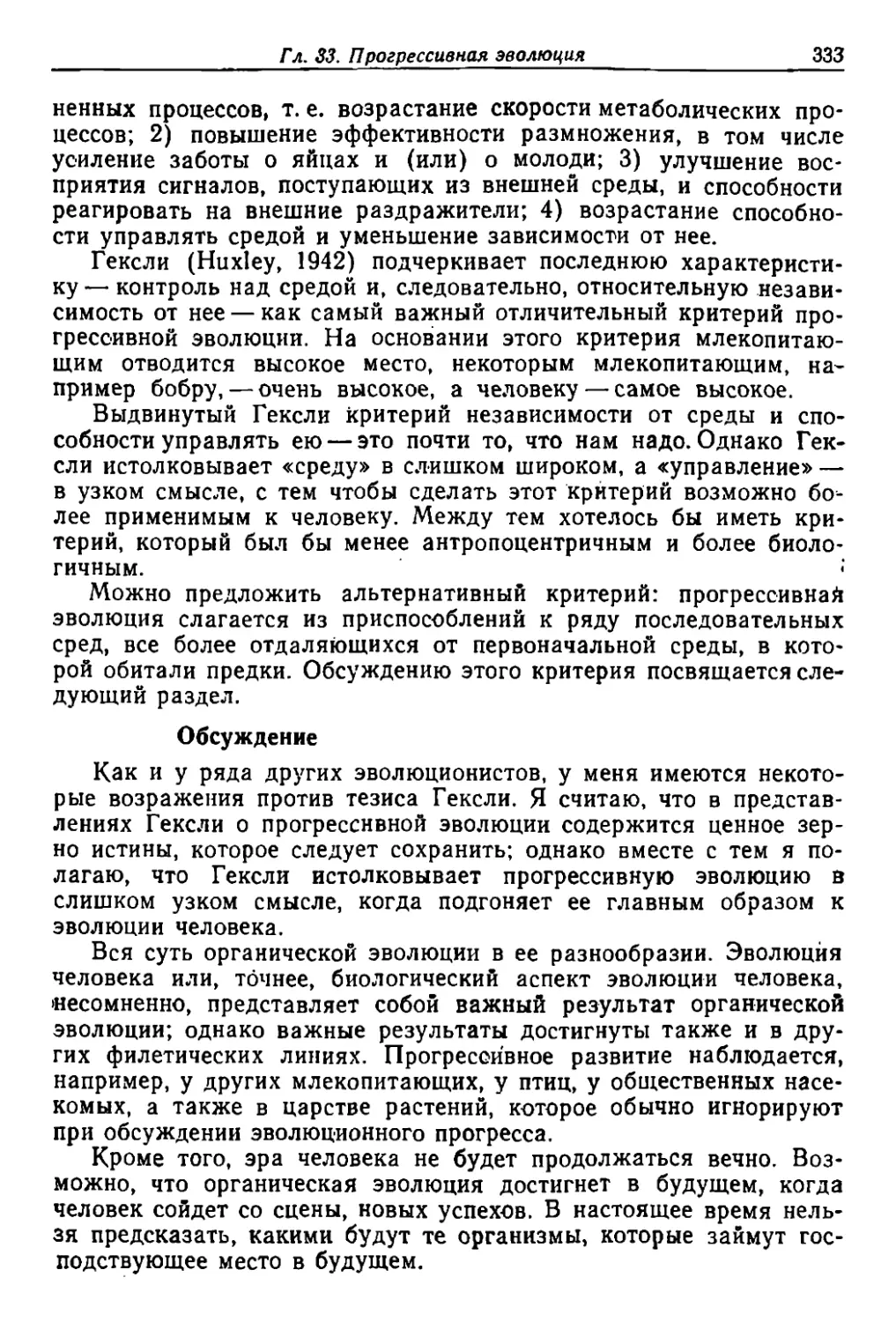

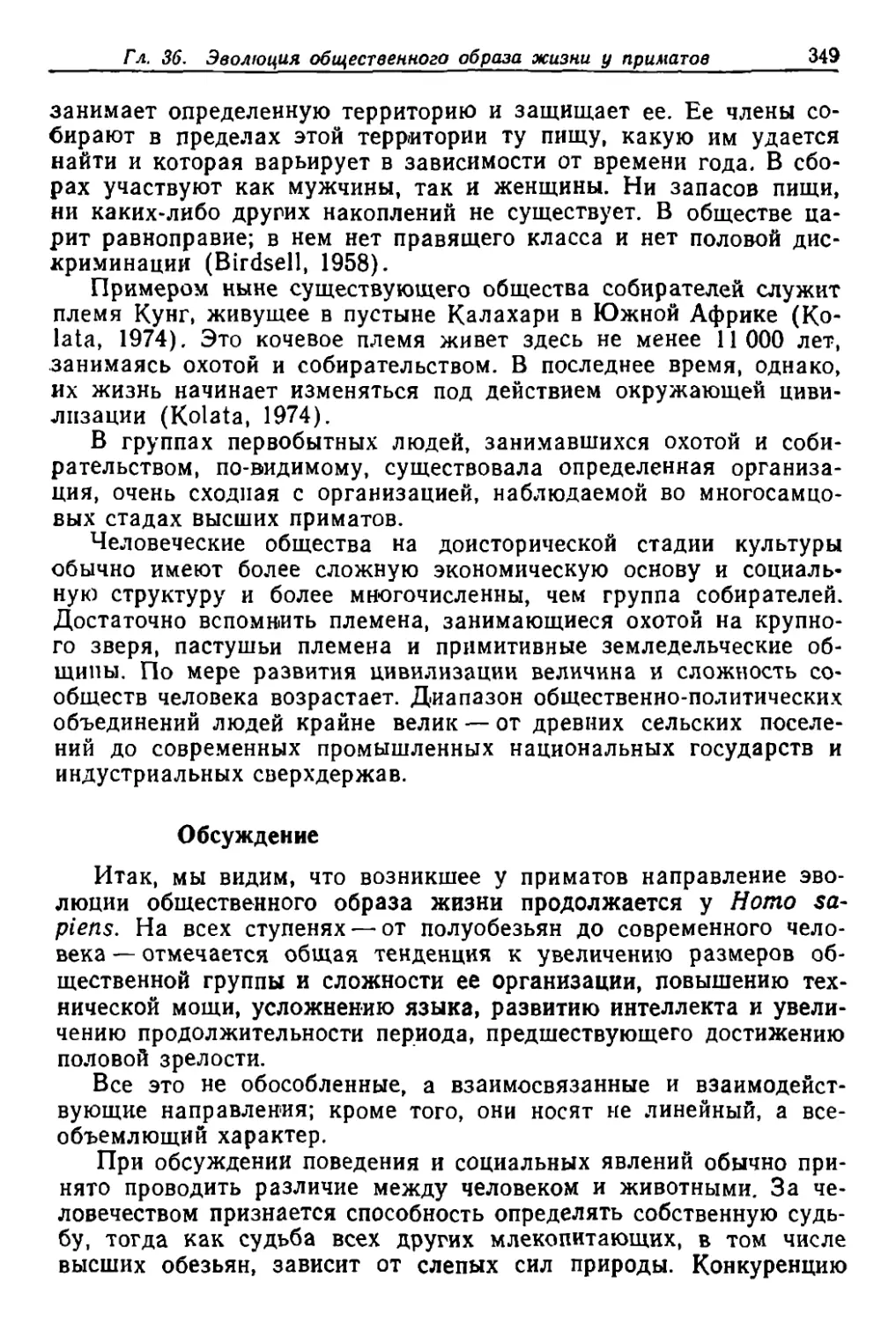

Рнс. 2.1. ]\'1aMoHTuBO дерево (SequoiacZeпtiroll gigaпtellm).

деЛЬНЫМJI деrеВЬЯМII, так что 'ПОПУЛЯЦИН ,объединены 18 по.пу.непре

рывныЙ ПОЯС.

'ОБШlIрные разрывы ,;',Н 'ЖДУ северными рОЩJ!uа t.Н соотвеТ1СТВУЮТ

ДОЛlIнам. l<ОТОРЫС во время поuюднеrо оле,денения были заняты

,'IьдаМIJ. Пред;полатают, что до наСТУlПления последнеrо оледЕ':НСНИЯ

ПОПУЛЯЦИИ aMOHTOBa дерева в центра.IJЬНОЙ части rop Cьeppa He

вада бы,rш ,бо.'1ее аБшIlрныIии и непреРЫВНЫ}"ll1, но под действием

,'IеДНIIJ\овurо КЛ,lIмата ,СОJ..:раТИЛJIСЬ 11 разБНЛIIСЬ на части и .с тех пор-

не MorYT вновь занять утраченную теРРПТОРIJЮ. В южной чаСТII

Сhе'Рра Невады олеДе'ненне не оказало столь CII.rIbHOTO 'ВЛИЯНJIЯ на

пО'пуляulJ.И мамонтова дерева (Sudworth, 1908 Axelrod, 1959).

Полиморфизм

Соrласно определению, IПОЛНМ,орфизм это сосуществование в

популяции двух ПЛII более резко различающнхся (прерывистых)

форм. при котором частота более редкоЙ формы выше частоты по

r А. 2. С"рещивающаяся nОnУАяция

29

А

!.:}< i ::[; \

\(\,, Ii, ig} \

",: . : . .............6. 7',

":: :: " 8.': ::' "" 9

,'.' ....:.......;....()Оl1

.,<.:}'.. .. l!: 15

\.: . 16

\:: ... 17. 18

\." .. /19 22

\'. :.... .!-----"" 23

,.::: ................24.25

....... ................26- 28

,"'. . 29. 30

\<. . Зl

Б \<::. .; : ::-.\з

.,...:....,

.. ,

. ..

.,

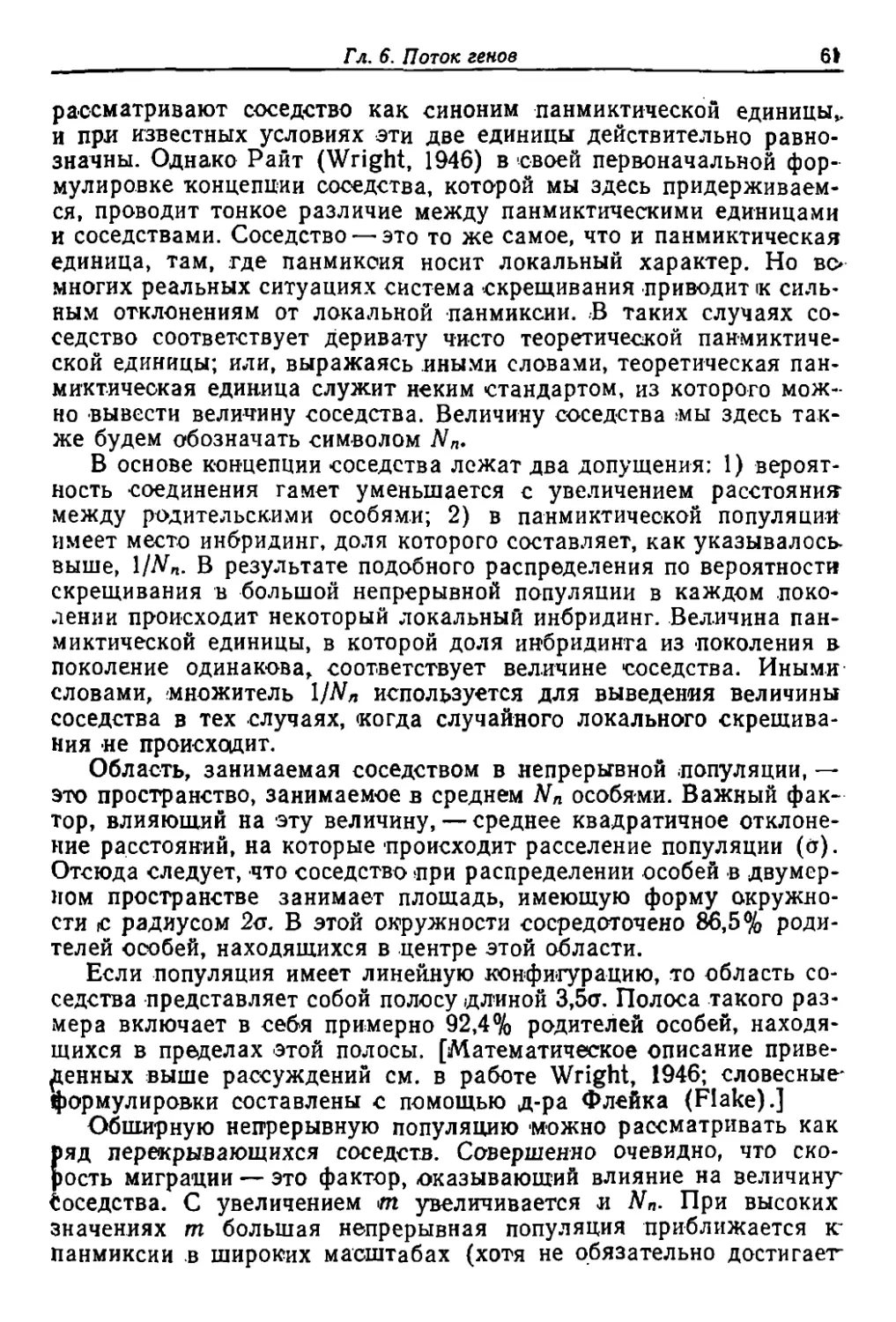

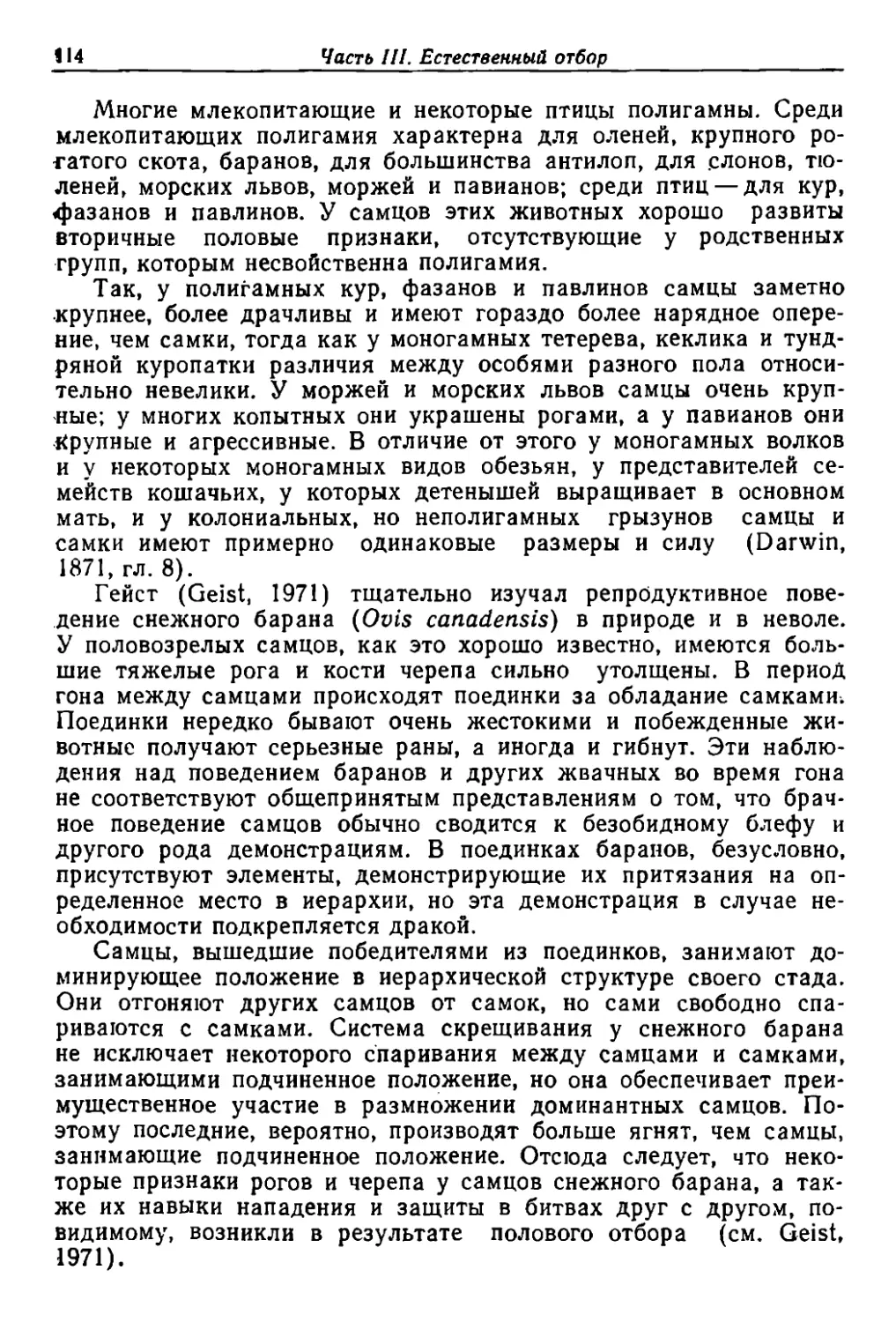

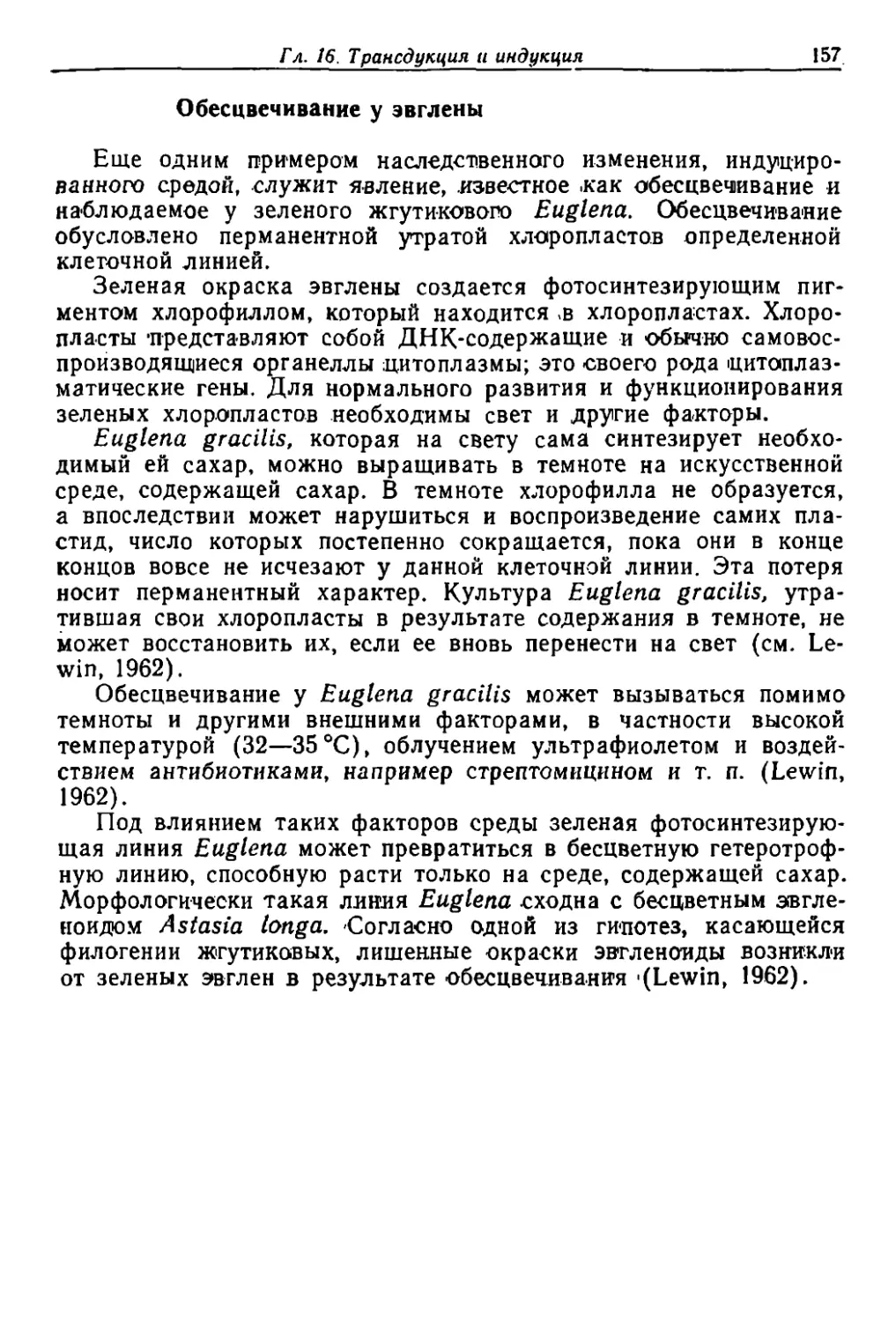

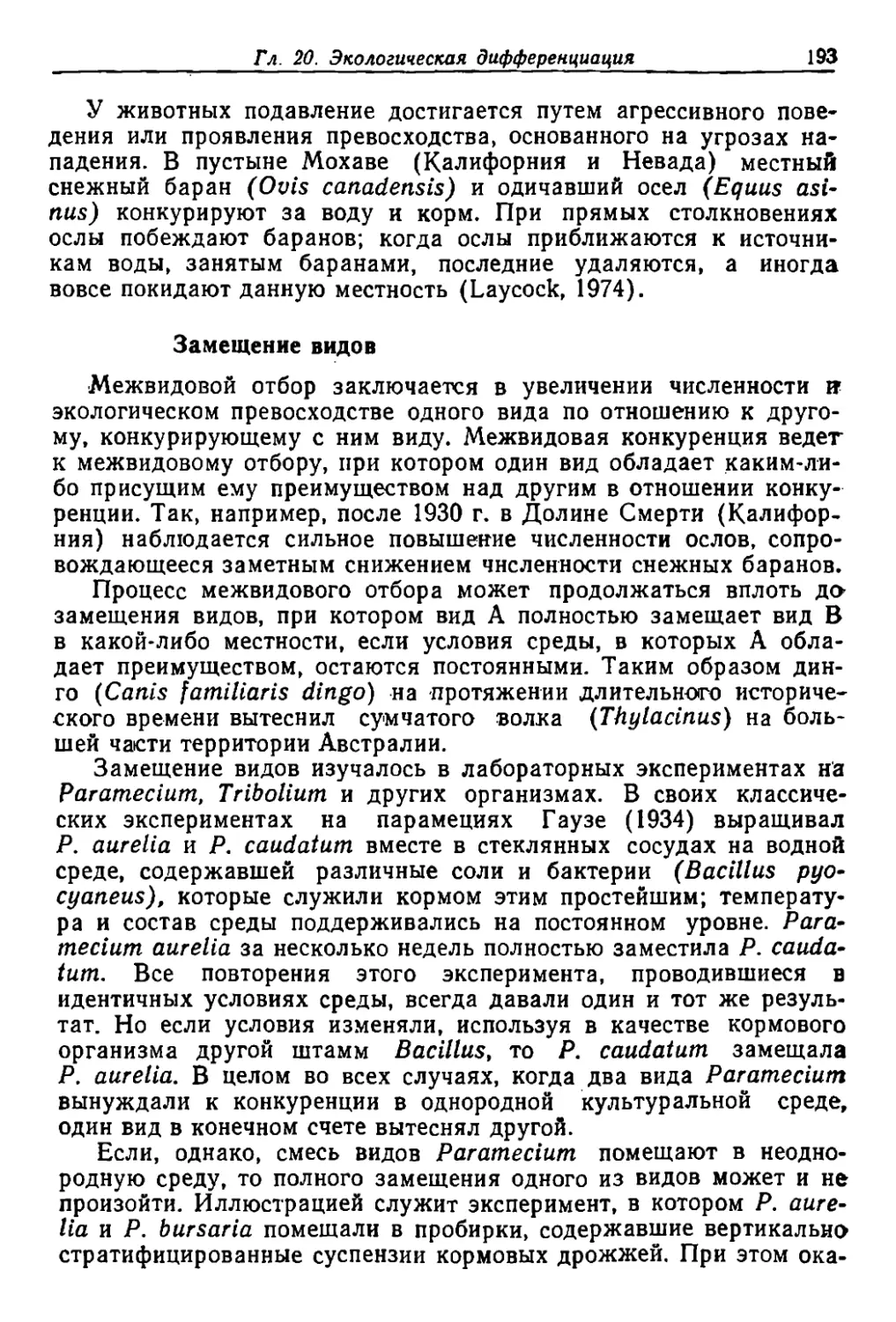

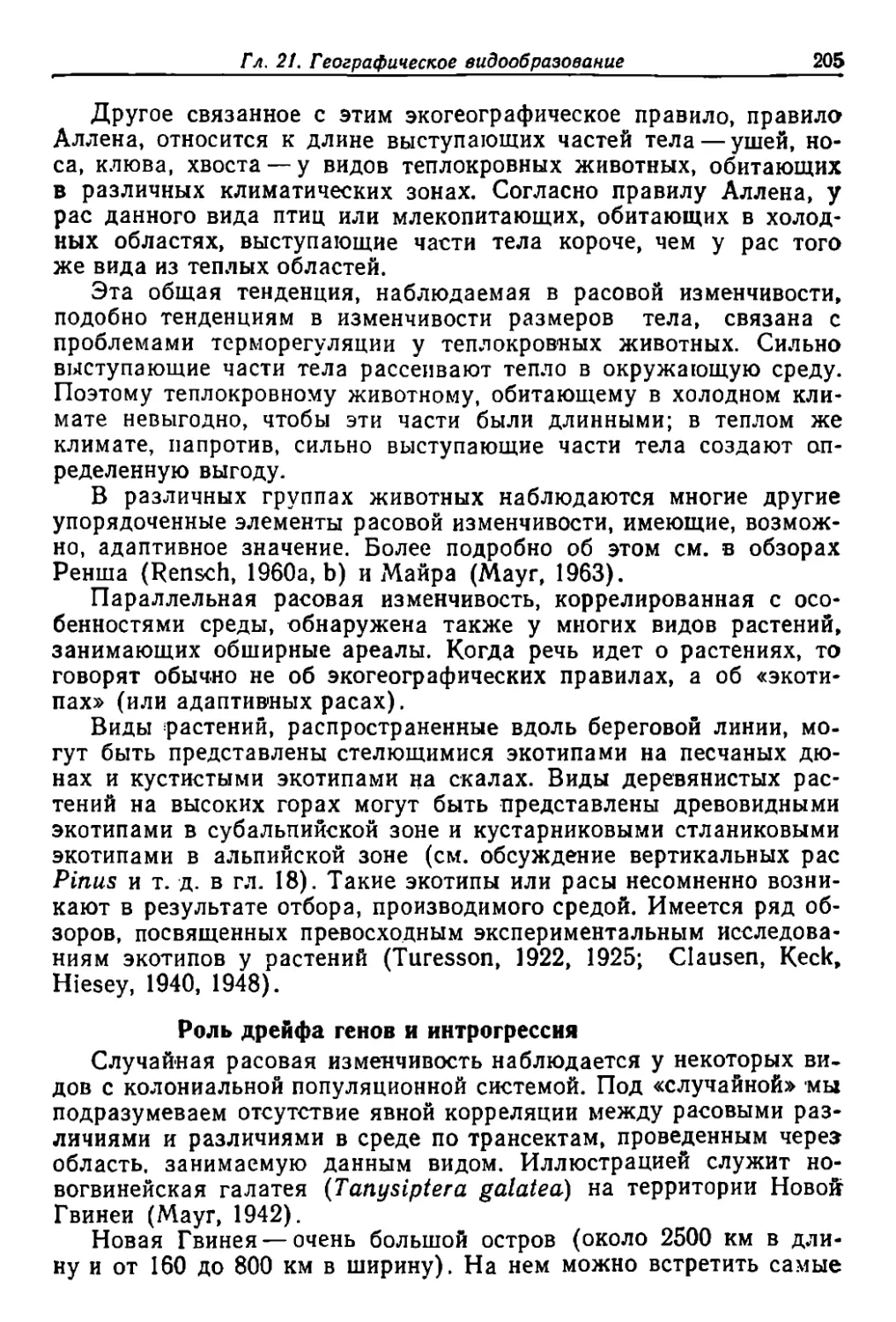

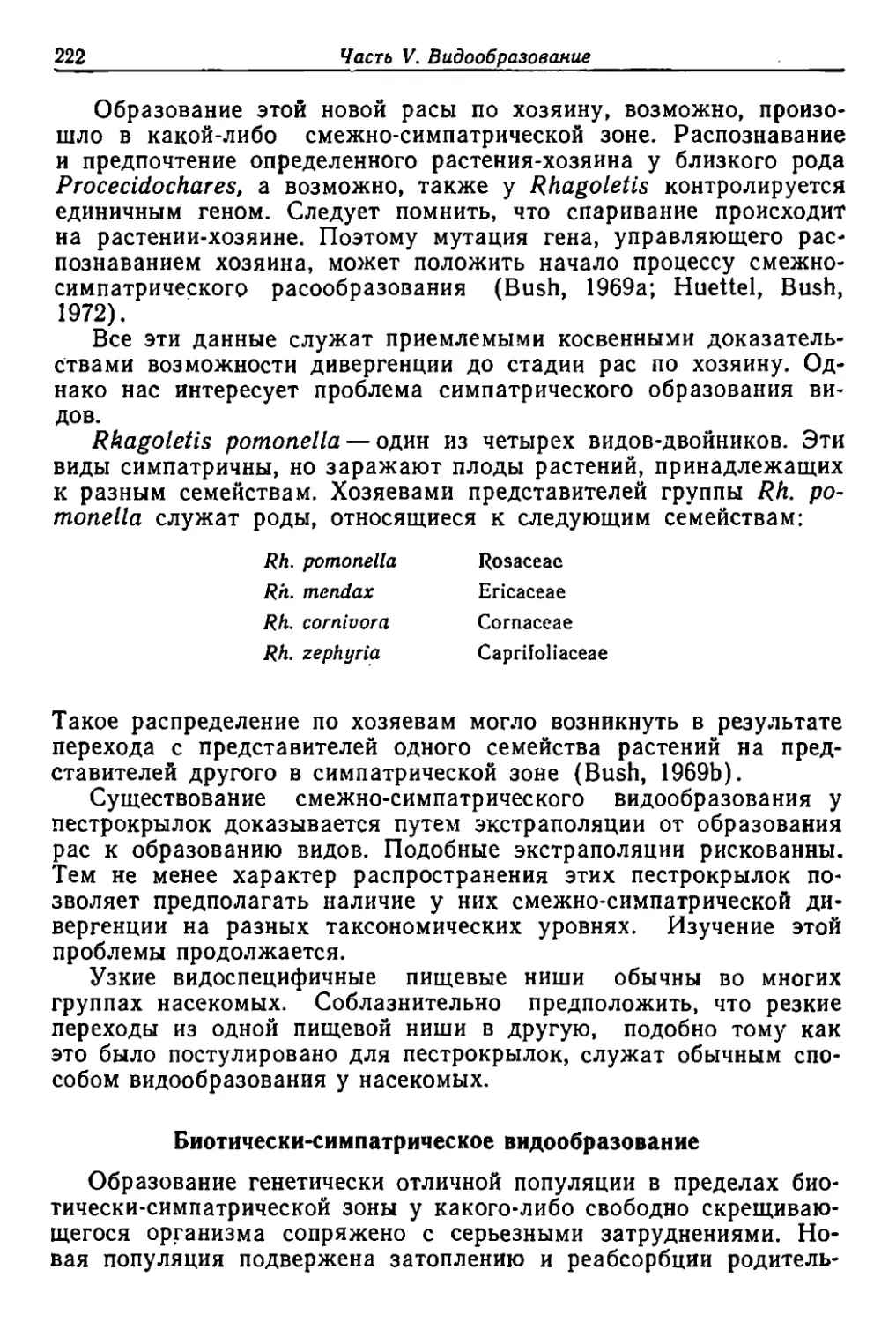

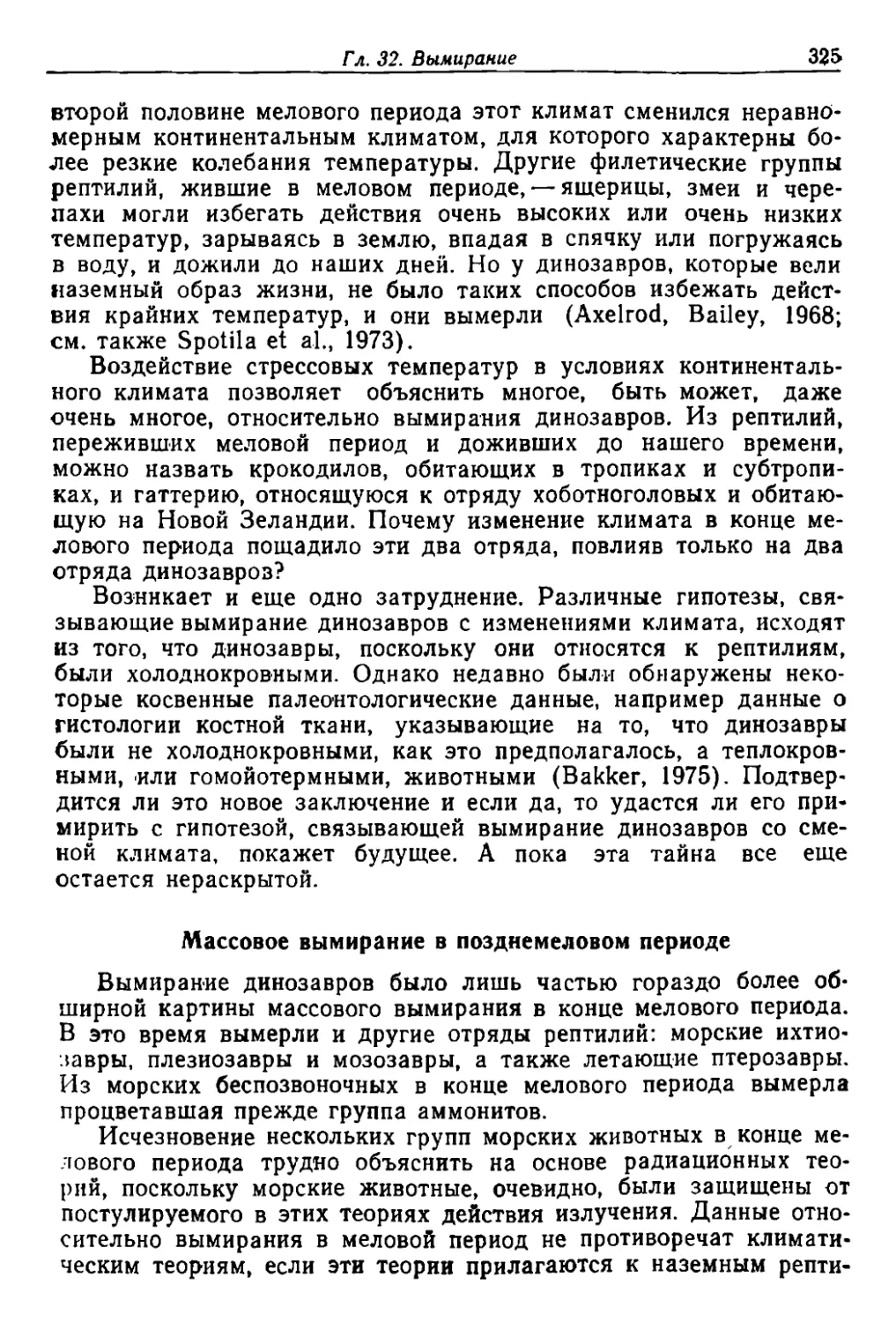

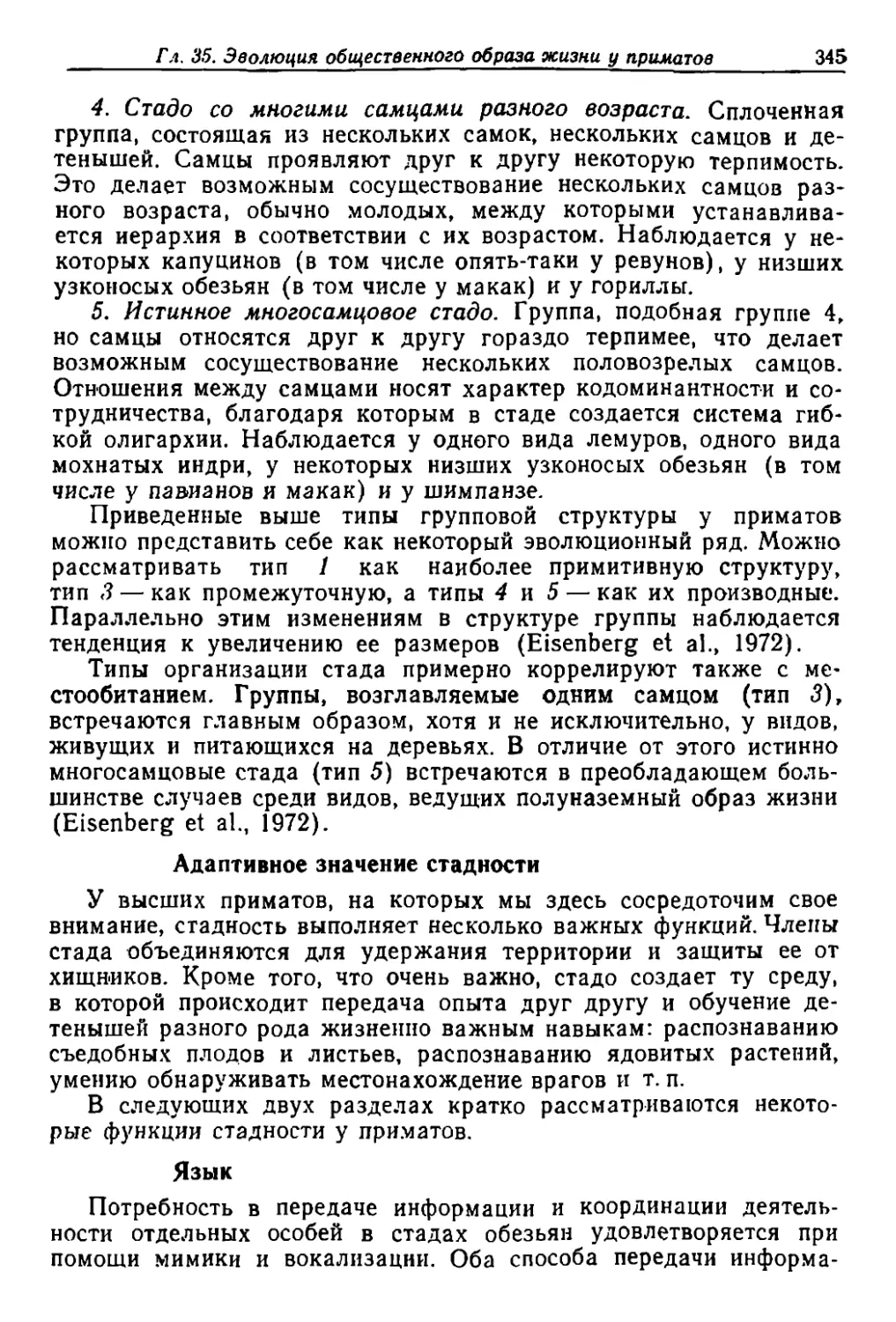

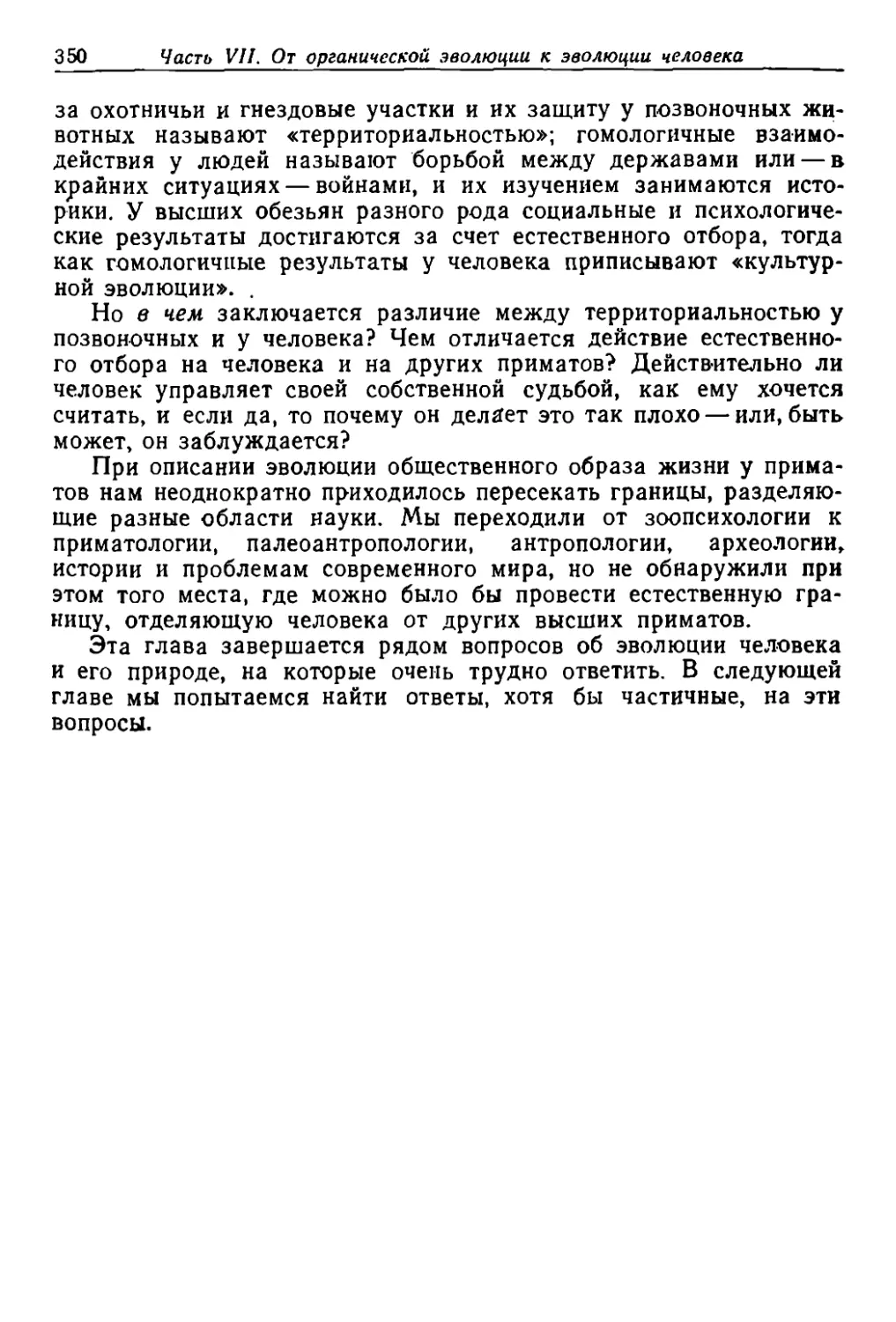

Рис. 2.2. rеоrрафическое распространение Seqиoiadeltdron giganteит.

А. Карта штата Калифорння. но которой указано распространение Sequoiaderidron (черtlЫМ)

в ropax Сьерра-Невада (пунктнр). Б. центра.,\,ыlяя н южная часть rop Сьерра-Невада (уве-

пнчено). Черными точками обозначены попу.1ЯЦИН Sequoiadendron, номера которых COOT

ветствуют номераи в табл. 2.1.

вторных мутаций (Ford, 1964, 1965). И,ными словами, пол.имо()р

физ.м 'эта такая изменчивость в .rIокальной .скрещИ'Вающейся по-

пуляции, которая проявляет четко выраженное или резкое менде-

.'1евокое 'расщепление.

Такое определение поли.морфизма .не 'позв.О.'Iяет относить ,к н-ему

некоторые типы изменчи'Вости. Оно lIOКлючает чисто феноти:пиче-

скую изменчивость (ПОСКО.'1Ьоку .это не rенетичеокая изм.енч.ивость);

оно .ис.ключает reorрафическую изменчи-вость (к,оторой .не сущест

вует .в одной популяции); оно исключ.ает по.71.иrенную изменч.И'ВОСТЬ

(/п.ри котррой 'не происходит раСЩСПJlения на резко различаю-

щиеся классы); И, на.к{)нец, оно ис.кл'ючает rенет.ичеакую .изменчи-

вость, обусловленную новыми иди повторными мутаииями.

На осно:ве .разных критериев можно классифицировать различ-

ные типы полиморфизма. Удобно отл.ичать .rенет.ический полимор

физм от ХрОМI()С'ОМ"НОЙ из Ме'НЧ,И ВОСТ.И. fенетичес.кий полиморфл'3tМ ----

это прерывистая измснчивость по rомолоrичным аллелям одноrо и

Tor.o же reHHoro локуса. ХРОМОСОМНЫМ называют rПОЛИМОрфИЗМ

ПО типам хромосом, например по половым хромосомам или по та-

ким переотprойкам, ка.к rлнвереии.

РаЗ.о1ичают также переходный .И сба.rIанс.Иlрованный пол.имор-

физм. В случае пе.рехоДноrо ПОJ1'и.морфизма ,разнообразие 'Носит

.за

Часть 11. МUКРОЭ80Аюция

'временный характер; оно на,блюдается до тех пор, пока происхо-

дит процесс замещения одной формы друrой IПрИ контролирующем

деЙствии eCTecТoBeHHoro отбора. Пр.и сбаланс.ированном полимор-

физме разные типы представляют собой более или .менее постоян-

ные ; ()Iм;поненты данной популяции бл аrодаря естественному отбо

ру, который бла,rопр.иятствует сохранению разнообразия (Ford,

1964, 1965). .

Все формы поли,морфизма reнет,ичеокий, хромосомный, пере-

ходный ,и .сбаланс,ир<>ванный весьма обычны IИ 'широко расIJoрОСТ

ранены J3 живой природе. В популяциях орrанизмов с половым раз-

множением .полиморфизм в !Сущности наблюдается всеrда. В сле

дующем разделе .мы опишем КОНlкрет.ный пр.имер пол.И'мо.рф.изм

по rруппам .крови у чеJl'ов-ека.

Явление полиморфиз.ма .подводит нас ,к концепции rенофонда,

.которая в свою очередь дает нам оозм'ожноCiЬ ,по И'ному вз,rлянуть

на локальную скрещивающуюся iПОПУЛЯЦИЮ. Рассмотрим популя

дию, ПОЛИМОРФНУЮ по reHY А 'и содержащую аллели A 1 , А 2 .и Аз.

В такой iПОПУЛЯЦИИ будут возникать дипло.идные rенот.ипы A 1 A 1 ,

А 1 А 2 , А 2 А 2 IИ т. 'л. И обусловленные ..этими rенотипами фор.мы .будут

.представлены :в любой выборке .особей, однако ясно, что одна из

.rлавных черт данной популяции '31'0 rенети'ческий !поЛ"иморфизм,

лежащий !в основе Iнаблюдаемоrо .разнообразия. ,Можно сказать,

чro rенофонд та,кой популяции содержит алле.л.и A 1 , А 2 .и Аз. Кро-

ме Toro, эти аллели nстречаю'ОСя в rенофоН!де iC олредел-енной ча

-стотой; допу-стим, что их частоты равны -соответственно 60, 30 и

1 О %. Следо'ВатеЛЬНQ, IПОПУЛЯЦИЮ .мОЖно ,описать IКО..1'ИЧGCтвен'но, 'ис

пользуя типы reHOB, содержащихся IB ее rенофонде, и .их част.оты.

Следует от.мет.ИТЬ, что концепция rенофонда !Шаре, чем концеп-

ция лодим,орфизма. rенофонд ,популящm слаrается из всех имею-

щихся в ней reHO"B. Так, rенофонд ,нашей rипотетической популя-

ции может ,быть полиморфным .по reHY А, .с<>держать ,редкий .МУ-

"антный аллель ,reHa В ,и быть МОНQМОРфНЫМ .по reHaJM С и п.

Теперь .мы .можем описать .ил.и .по крайней мере охаРЗJ теризо

ва'Ть л'ока..'lЬНУЮ ,скрещивающуюсп популядию :как rруппу особей,

имеющих ,общий теНОфОRД (Dobzhansky, '1950). Особ.и, из которых

состо'ит данная .популяция в .каждо:м данном поколе-нии, представ-

ляют .собой раЗЛИ1чные rенотипичеСЖllе ,продукты [амет, взятых из

I'енофонда этой ЛOrПУ.1ЯЦИИ .в предшествующем поколеюm.

Полиморфизм по rpynnaM .крови у человека

Давно известно, что разные люди по-разному реаrируют на пе-

реливание !кро'ви. В некоторых случаях переЛ;ИiВание крови ,пр'иво-

дил<> К аrrлютинации, или .СЛ:Иlпанию, ЭРИТрОЦИ70В, тоrда как в дру-

rих этоrо .не происходило. Такая аf1rлютинация обу.словлена ммму-

r л. 2; Скрещивающаяся популяция

3)

иолсrИ'Ческим взаимодействием ант.и-r.2НОВ,. содержащихся в эритро

цитах донора, н a-нт.итеJI. содержащиXICЯ в сыворотке крови реци....

ПНe1lта.

В зависимости от типа .с{)держащеrося в крови ант.иrена 'Раз ,и..'

чают -четыре 'rруппы крови (А, ,Б, АВ ,н О'). КажДЫЙ человек OTHO

сится к одному .из этих четырех фенотиличес.ких классов. .Инди-ви..

дуум, обладающий кровью rруппы А, может дать свою кровь длЯ!

перел.и'Вания друrому .индивидууму с той же rРУIJП{)Й крови, у ко-

Top.oro. при этом не возникнет аrrЛЮТ.инации. Подобным же обра

зам IКpOBЬ f1РYJППЫ S можно переЛ.ивать ЛЮДям, имеющим r.руппу В.

Но .пе.реЛИiвание 'Крови rрулпы А .'Iюдя'м ос rруппой В или кровк

rруппы В людя.м с rруппой А вызывает .с И'л'ЬнуЮ. аr:rлюти.на'I.J.;ИЮ..

Нет нужды описывать здесь реакции, .возникающие при осех воз

можных сочетаниях '!1'упл крови (см. Stern., 1960;. Race, Sanger,.

1962). В общем аrrлюrинация происходит в. тех случаях, КОflДЗ)

донор Н 'рецИiПИе'НТ имеют разную r.руппу крови.-

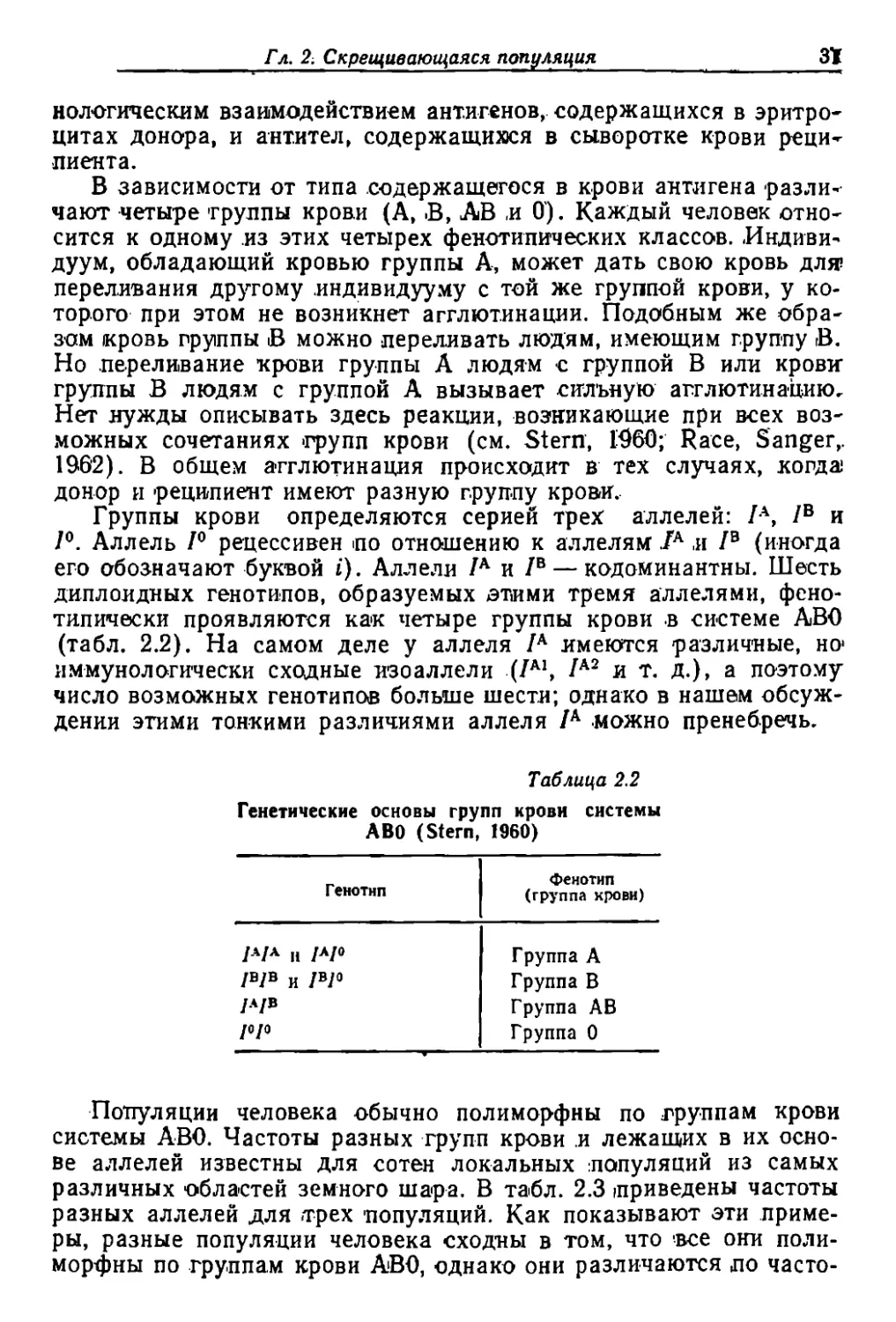

rруппы крови определяются серией трех аллелей: [.\ JB И

}О. Аллель [О рецессивен IПО отношению к а.ТIЛеЛЯМ .lA ,н [В (и-ноrда

er.o обозначают .бук'Вой i). Ал..'1е.тIИ [А и [В кодоминантны. Шесть

диллоидных rенотипов, образуемых аТIИМИ тремя а:Л.llе..1ЯМИ, фсно-

типи'Чоски проявляют-ся KalK четыре rруппы крови .в системе АВО

(табл. 2.2). На самом деле у аллеля [А имеются 'Ра'з.пич'ные, но'

hm-мунолоrИ'чееки сходные ll'зоаллели .(lAl, [А2 И Т. д.), а поэтому

число возможных rенотипОоВ БО.Т'lьше шест.и; однако в нашем обсуж

денни этими то.н.кими различиями аллеля [А .можно пренеб.речь.

Таблица 2.2

rенетические ОСНОВЫ rрупп крови системы

АВО (Stern, 1960)

rенотнп

фенотнп

(rруппа краВИ)

}Ч Л 11 }А}О

}BJ8 И }В}О

} .Ч В

}О}О

rруппа А

rруппа в

rруппа АВ

rруппа о

.Популяции человека .обычно полиморфны по :I'рулпам крови

системы АВО. Частоты разных трупп крови .и лежащих в их осно-

ве аллелей из.вестны для сотен локальных :папуляций ИЗ самых

различных 'Обла,стей зеМ"Ноrо ша1р.а. В таlбл. 2.3 Iприведены частоты

разных аЛol1елей для :rpex 'популяций. Как показывают эти .приме-

ры, разные ПОПУЛЯЦИИ человека сходны в том, что \все они по..т.и-

морфны по .rру,ппа.м крови .А!БО, однако они различаются .по часто-

, З

Часть 11. МUlсроэволюцuя

Там аллелей. У каждой локальной ПОПУЛЯЦИИ им.еется свой reHO-

фонд с хара.ктерНЫ1М для нее соотношением аллелей .reHa J.

Локальные популяции представляют собой части более крупных

реrиональных расовых rрупп. У родственных локалЬ'ных популя-

ЦИЙ, обитающих IB одН'ой и той .же ,оБЛаСТИ, rенофонды обычно не-

сколь'ко различаются. TaIK, частота аллеля fA ,среди населения

ШведС'КОО'о rор.ода Упсала iCоста,вляет, ,как указа'НО в табл. 2.3,

31,9%, а среди населения друrоrо шведскоrо rорода Фалуна ----

28,4%. И напротив, между rеоrрафическим.и ,расами на1блюдаются

устойчивые 'разЛ"ичия по частоте аллеЛей.

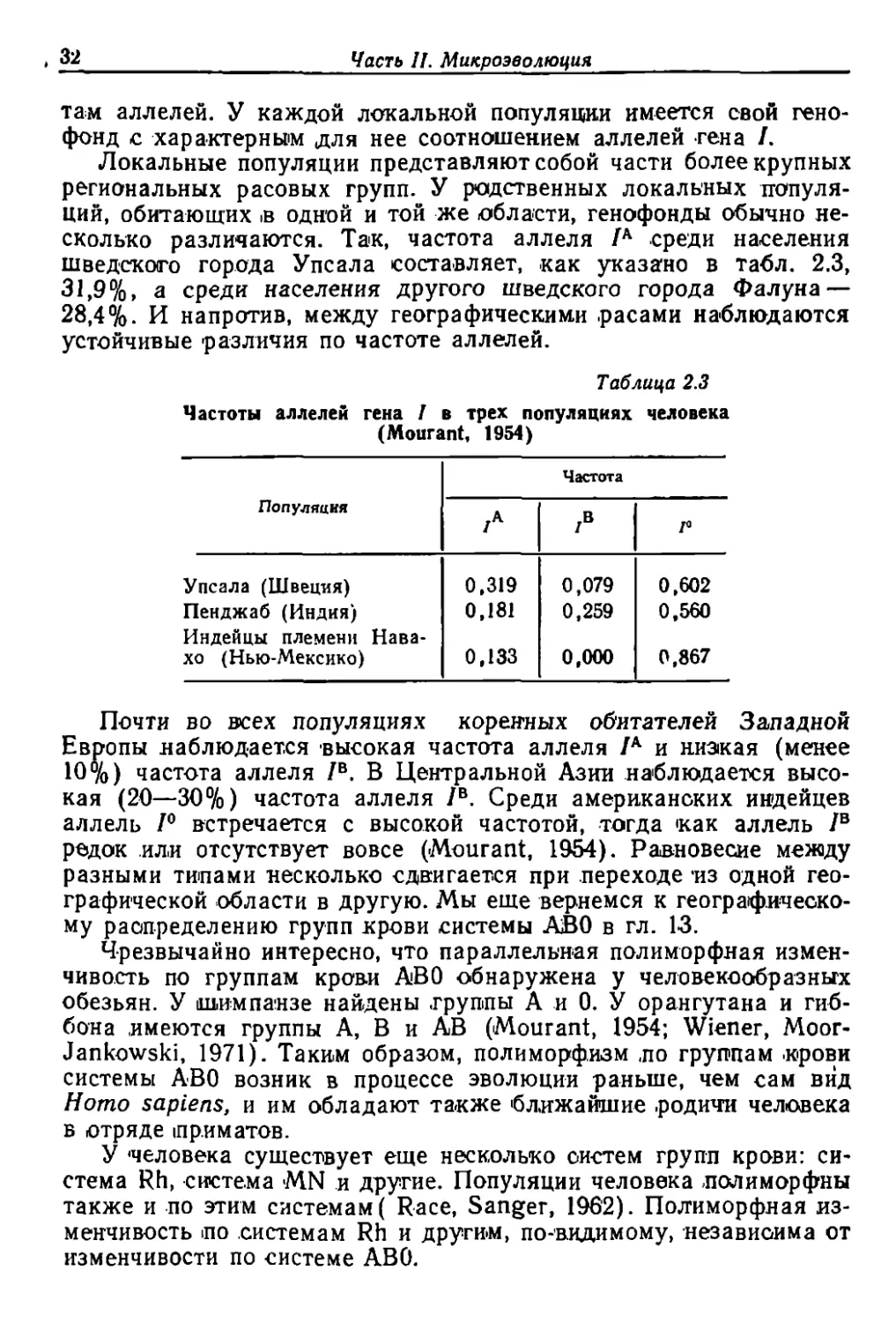

ТаБАица 2.3

Частоты аЛJlелей reHa 1 в трех популяциях человека

( ourant. 1954)

Частота

ЛОПУJlЯЦИЯ /А /8

/0

Упсала (Швеция) 0,319 0,019 0,602

Пенджаб (Индия) 0,181 0,259 0,560

Индейцы племени Нава-

хо (Нью Мексико ) 0,133 0,000 (\,867

П.очти во всех популяциях коренных обитателей Западной

Европы наблюд:ает.ся 'высокая частота аллеля JA и НИ3lкая (менее

10 %) частота аллеля [в. В ЦеНi'ральной Азии .на1блюдаеreя высо-

кая (20 30%) частота аллеля ]в. Среди американоких ИIFДейцев

аплель [О В"стречается с высо.кой частотой, ,тоrда IKaK аллель ]В

редок ,ил,и отсутствует вовсе (,Mourant, 1954). Равновесие меЖlДУ

разными ТИJпами несколько СДjRиrает.ся ПрИ .переходе 'из одной reo-

rрафической ,области в друrую. Мы еще .вернемся к rеоrраф.ичес.ко-

му раопределению rрупп крови .системы А;ВО в rл. 13.

Чрезвычайно интересно, что параллеЛl>н;ая полиморфная измен-

чиво.сть по rруппам крав.и .А!ВО обнаружена у чеЛ"ов.ек обрЗ'зньrх

обезьян. У lШимпа нзе найдены ,rруппы А .и О. у ора.нrутаиа и rиб-

бо'на ,имеются rруппы А, В и АВ (IMourant, 1954; Wiener, Moor-

J ankowski, 1971). Таким образом, полиморф.изм ,по rруппам ,КIРОВИ

Системы А,ВО возник в процессе эволюции раньше, чем .сам вид

Ното sapieпs и им обладают та,кже Iбл.ижайшие ,родичи челооека

в iOтряде Iпр.имаТQВ.

у .человека сущеС'Dвует еще HOCKOol'lbIKO оистем rрупп крови: си-

стема Rh, 'СИlCте.ма .MN .и друrие. Популяции человека ,ПOJlиморФны

также и .по этим системам ( R'ace, Sanger, 1962). Полиморфная из-

менчивость IПО ,системам Rh И .друrИ1М, ПО-'RИДИМОМУ, 'незаВИQима ОТ

изменчивости по сИстеме АВО.

r А. 2. Скрещивающаяся nопУАяция

зз

ПОJlИМОРФ}lЗМ по ферментам

МетОД rеЛЬ-ЭЛе<ктрофореза, 'Р.а.з.ра,батанньrй сра'Внитмьно недав"

но, дает возможность обнаруживать полиморфизм по ферментам

и 'по некоторым белкам, который не удавалось выявить обыч.ны'ми

rенет:ичеС'ки'М;и методами. МетОД элект.рофореза основан на различ-

ной ПОДВИЖ'Ност.и 'разных ферментов в .электричеоком ПОле. Экет-

ракт ткани помещают в rель и пропускают через Hero элехтриче-

Сl(ИЙ ток, чтобы создать злектр:ич-еокое поле. .При этом разлн-чные

фермеН1'Ы, содержащиеся в rеле, физически разделяются и после

окрашивания rеля выявляются в виде отдельных пятен. Таким

образом, можно .обнаруживать ТО'НКие различия между орrанизма-

Ми 'в отн.ошепли со.держащихся .в них ферментов; синтез которых

КОНl'ролирует я rенами.

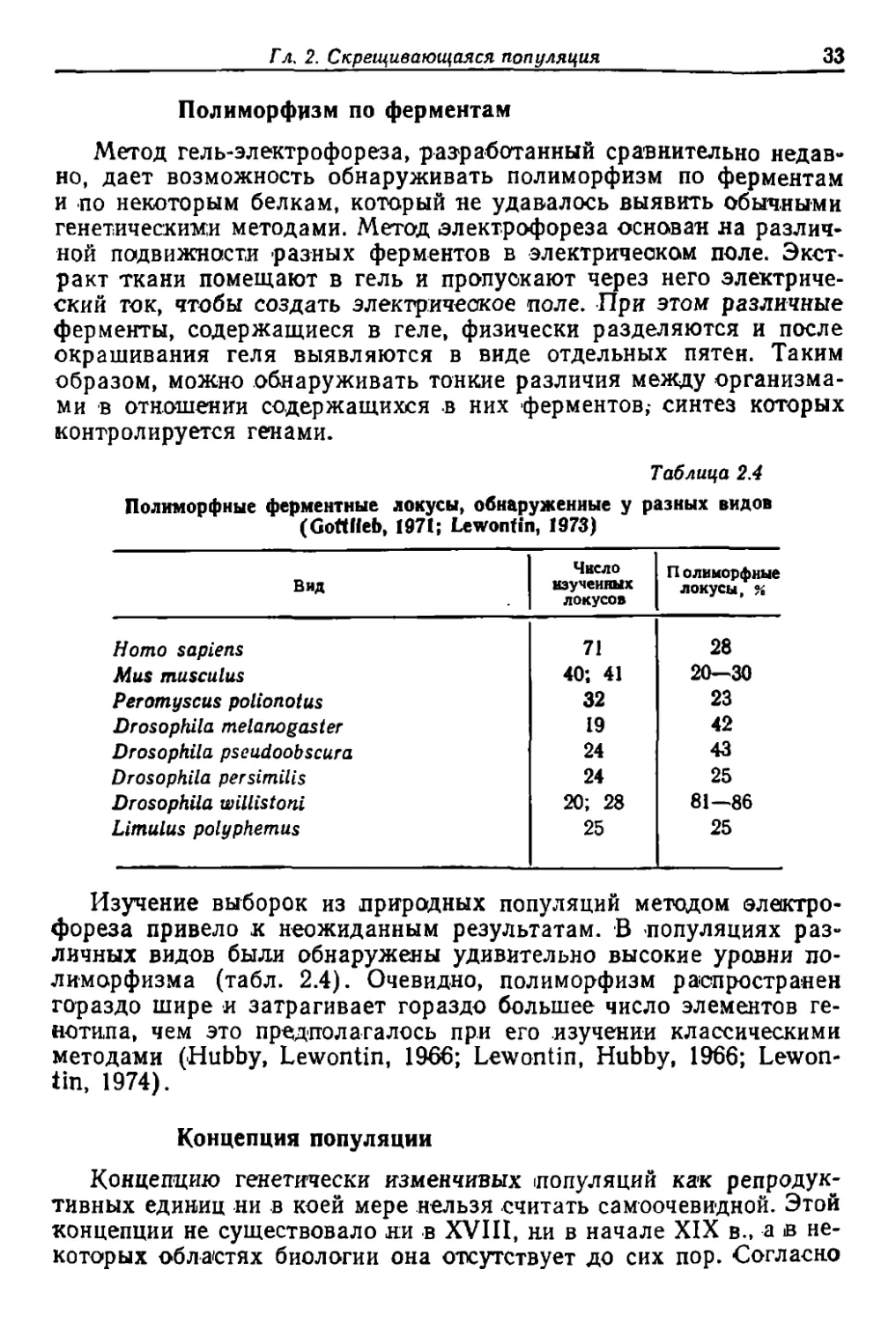

ТаБАица 2.4

Полиморфные ферментные .IIOKYCbl, обнаружениые У разных ВИДОВ

(Gottlfeb, 1971; Lеwопfiп, 1973)

Вид

I чис:ло

lIЗучеН....х

. покусов

I п опиморфиые

JlОКУС:Ы. %

н ото sapieпs

Mиs тиsculиs

Peromyscиs polioпotиs

Drosophila теlалоgastеr

Drosophila pseиdoobscura

Drosophila persimilis

Drosophila willistoпi

Limиlиs polyphemus

71

40; 41

З2

19

24

24

20; 28

25

28

2()-.....ЗО

23

42

4з

25

81....86

25

Изучение выборок из природных попудяций MeroдOM !Электро-

фореза привело к неожиданным резу.тrьтатам. В -популяциях раз u

ЛИЧНЫХ видов были обнаружены удиввтельно высокие уровни по-

лиморфизма (табл. 2.4). Очевидно, полиморфизм paioopoCTpa HeH

rораздо шире он затраrивает rораздо большее число элементов re-

потапа, чем это пр-едполаталось пр.И ero .изучении классическими

методами (,НиЬЬу, Lewontin, 1966; Lеwопtiп, НиЬЬу, 1966; Lewon..

tin,1974).

Концепция ПОПУЛЯЦИИ

Концепцию rенеТIfчески изменчивых IПОПУЛЯЦИЙ ка'к репродук-

ТИвных единиц .ни .в коей мере .н.ельзя ,считать сам'оочевИ'дной. Этой

концепции не существовало .ни 'в XVIIl, ни в начале XIX В., .8 В не-

которых обл.аlСТЯХ биолоrии она отсутствует до сих пор. Соrласно

з4

Часть /1. МикроэвОАЮЦUЯ

МаЙру ('Mayr, 1972), ее ввел в биолоrию Дарвин в 18"59 [. K{),H

цепция ,популяции была одним из элементов переворота, произве

денноro Дарвином в .научном мышлении.

Концепция популя'ции прямо ПРОТИВОЛО. Т 1Ожна эссенциализму.

Сторонники .эссенциализма сч.итают, что на.блюдаемые в мире-

явления представляют собой ,выра'жения леж.ащих в их ос'Нове сущ-

ностей. Явления предстаlOТ в различных формах, сущность же их

неизменна. Следовательно, члены Toro или иноrо k.T]a-сса объе.ктов,

в том числе и Особи, составляющие ка'кую ли60 популяцию, ЭТ()

различные выражения одной и той же сущности.

Эссенциализм 'в том или и.ном варианте был традиционным фи

ЛОСОфClКим учением в Европе. Ф-ил()софия Платона, )Ср.и.стианское-

боrословие и ф.илософский идеализм представляют собой различ-

ные модиф.икации эосенциализма. Естественно, 'ЧТо эссенциал.изм

rосподст,вовал в .научном мыленииH на заре истории биолоrии..

Здесь он принял форму, которую Майр (M.ayr, 1957а, 197.2а)

назвал типолоrич-ес.ким мышлением. Соrласно 'Этим взrлядам, OT

дельные орrанизмы .представляют собой :нfocовершенны,, а поэтому

изменчивые проявлен.ия архетипа тот ВИ1да, к которому они при

'На!длежат.

Типолоrичес.кое мышление препятствует поким.аиию эволюции

для KOToporo необходимо популяционное мышление, поо ольку

эволюция это .изменение rенетическоrо состава популяций. Ве-

ликим, хотя .и очень тонким достоинством совер,шенноrо Д,арв.и.ном

переворота была, соrласно Майру (Mayr, 1972а). замена типоло-

rическоro мышления в биолоrии ПОПУЛЯЩI.OННbl.м. В.ведение популя

ционной концепции устранило даанее и сильное препятствие, Me

шавшее пониманию эволюu.ии вообще и foCTecTBeHHoro О1'бора

в частности.

rла'Ва 3

СТАТИКА (ПОПУЛЯЦИй

Закон Харди ---- Ваiiнберrа

rенофо.нд локальной популяц.и.и обычно содержит, помимо ОМО-

номорфных, такЖе и различные полиморфные reHbl. Кроме Toro.

в каждом данном .поколении алле.льные формы полиморфных re..

нов представлены .с некоторой определенной частотой. Так, напри-

мер, reH А, имеющий два алл-е.'IЯ, А и а, может быть представлен

в Irе.нофонде .одноrо ,поколения в соотношении 70 % аллелей А и

30 % аллелей а. a'КOBЫ ОБ таком .случае Iбудут 'ожидаемые чаiСТОТЫ

алл-елей в следующем поколении?

В популяции диплоидноrо орrанизма эти аллели содержатся

в ,rомозИlЛOТНЫХ и ,rетерозиrот.ных rенотипах АА, аа .и Аа, Koropble

будут встречать я также в определенных оот.ношениях в любом

данном поколении. Они служат родительскими reнотипами для

следующеr.о поколения. В связ,и с этим DоЭ'никает вопрос: ка'ковы

ожидаемые с.оотношения rенотипов во втором и в последующем

поколениях?

Ожидаемые частоты аллелей и частоты reнот.ипов можно опре

делить :по закону Харди Вайн.берrа. ЭтОТ за.кон действует при

следующих условиях: предп.олаrает-ся, что популяция достаточно

вели,ка, .с тем чтобы ,ошибки выборки не оказывали существенноrо

воздейств'ия на частоты из п.околения в поколение. и 'Что состав-

ляющие популяцию ,особи ВНОСЯТ .р.ав'Н"ое число Фун ционирующих

raMeT; иными слова.ми, разные rенот,wnы (Должны размножаться

одинаково У'Опешно. И .наlJ{,{)нец, допускае'J'lСЯ, 'что в популяции пре-

.обладает случайное крещивание.

Случайное ,скрещивание, или панмиксию, м.оЖно с ,равным у.спе-

хом определять в терм.инах особей или в терм.ина'х raMeT. Если

иметь в виду особей, то случайное скрещИ'в-ан.ие .про.и.сходит в тех

случаях, ,к()rда .особ.и, имеющие различную r-енетическую .конститу-

цию, .скрещиваются независ.имо от своих rенотипов. Напр.mмер.

сам,ка с rенотипом АА .может ,скрещroваться с самцам-и АА, Аа .или

аа, не проявляя ,ни.каlКоrо пре.д.почтения к самцам Ka oro-To адноrо

типа.

Панмиксию можно определить несколько точнее, если исходить

из наличия в raMeTHoM фонде множества raMeT. В этом смысле слу-

чайное .скреЩИlвание .означает, что каждая женС'кая ra.MeTa с оди-

на'кооой вероятностью может быть .оплодотворена МУЖСКQЙ ra.Me-

той любоrо типа и что эта ,вероятность прямо пРОПОРЦИQ-налЬ'на

частоте 'МуЖоСких raMeт дан.ноrо типа в raMeTHOM фонде. Короче

36

Часть 11. МurcрОЭ80АЮЦUЯ

.rоворя, raMeTbl, носущие разные аллели, соединяются в пары .про-

порц.иО'нально .их относительным частотам в raMeTHoM фонде. Осо-

би, состаВЛяющие популяцию в ,каЖ:ДОМ данном поколении, лред

ставляют собой в таком случае произведения разных пар raMCT

случайно извлеченных из raMeTHOTo .фонда предшествующеrо поко-

ления.

В .популяции, 'Соответ-ст.вующей указанным выше условия,м, со-

rласно закону харди----Вайнберrа, частоты аллелей будут .оставать-

ся постоянными из поколения iB поколение и в результате случай-

Horo скрещИ'Вакия в одном -поколении rенотилы достиr.нут равно..

весной частоты, которая будет сохраняться в дадьнейшем. Прнме..

ры, .иллюстри.рующие эти два обобщения, рассматриваются НИЖе

Частоты 8J1леJlеii

,

Закон .постоянства ча:стот аллелей будет проиллюстрирован K

ли'чеc-nвенны'м примером. Допустим, что .папуляция HeKoro диплонд.

Horo Бида, пол,и.морфноrо по reHY А, 'В исходном поколени.и coдep.

ЖИТ разные .rеноти.пы В следующем соот.ношении: 60% АА, 20% Аа

и 20% аа. Проследим за аллелями А шаr за шаrом на Л'ротяжеНIИИ

двух поколений.

1. Частоты аллелей 8 первом ПО1Wленuu. Поскольку ча'Стоты

rенотипов заданы .К3'К

О,60АА + О,20Аа + О,20аа,

частоты аллелей (q) в этом Же .поколения должны с.оставлять

А ---- 0,60+ 0,60 +0,20 O 7 0

q 2 ' ,

____ 0,20 + 0,20 + 0,20 ____ о 30

qa . 2 . .

2. rа.метный фонд nepBozo поколения. Предполаrается, что все

особи одинаково плодовиты; поэтому диллоидные особи будут

производить rаплоидные raMeтbl в соотношении 70% А и 30% й.

Частоты аллелей в raMeTBOM фонде такие же, как и в исходном

rенофонде.

3. Случайное скрещuвание. raMeTbl для образования зиrот ВТО-

,poro поколения извлекаются из фонда случайным образом; 'при

эт.ом :возможны такие .попарные tCочет.а'Ния:

ЖенсКJiе raмeтн

0,70 А

0,70 А

0,30 а

0,30 а

Мужские r8llеты

0,70 А

0,30 а

0,70 А

0.30 а

r л. 3. Статика популяций

4. Частоты ЗUZОТ 80 втором поколенuu. Прmеденная выше си-

стема свооодноrо скрещнвания дает следующие результаты:

О,49АА;

0,21 +0,21 ==0.42Аа;

0,0900.

СЧИ1'ается, 'что все зиrоты обладают одинаковой жизнеспособ-

ностью; следовательно, приведенные цифры дают ожидаемые рав-

новесные 'Част.оты теНIQТИПОВ во втором .поколении.

Можно заметить, что данная популяция .не находипась в рав-

нов'есии в отношении частот rенотипов в первом 'поколени.и, но

доститла pa'BHoвec.нoro состояния в результате .свободноrо скрещи-

ва'ния .B ero л.ишь в ,одном поколении.

5. Частоты аллелей во втором поколенuu. rено4юнд nToporo по-

коления, ,очевидно, будет содержать два аллеля iВ следующих

частотах:

чА

0,49 + 0,49 + о ,42 ---- о 70 '

2 "

0,42 + 0209 + 0,09 ---- 0,30.

ча

т а ки,м; образ.ом, частоты ал.пелей во втором п(ж.олении такие

Же, хаки.ми они были в пероом ;поколении.

Формула Харди ---- Вайнберrа

Формула харди----Вайнберrа дает короткий Iи ,прямой спос06

вычисления ожидаемых част-от rенотипов в 'Случайно скрещиваю-

щейся популяции ,на основании частот алле.т.ей в rенофонде.

РаlCСМОТрИМ вновь rенофонд, с-одержащий два алл-е.1Я reHa А.

Пусть робозначает чз'Стоту аллеля А, а q ---- частоту аЛ.11еля а

(приче.м p+q== 1). Случайные ,СQlЧетания raMeT А и а дадут при

.этом зиrоты в соотношении, определяемом по формуле квадрата

двучл на (p+q) 2. Иными .словами, равновесная ча.стота rеноти-пов

будет рави.а:

р2АА,

2pqAa,

q 2 aa.

Применив .эту 'формулу ,Б нашем предыдущем при-мере (rде q

используется в HeCKO.тIЬ.KO и.ном значении), можно ;путем простой

операци.и получить те же результаты: если р==О,70, то равновес-

ная частота АА == р2 == 0,49. В .тех Iслучаях, к-оrда полиморфизм свя

заи ос серией множественных аллелей, фор.мула Хард,и Вайнберrа

38

Часть /1. МU1СРОЭ80АЮЦия

lJрИRИМает :вид кв.адра1'а МНOIrО'Члена. Для трех аллелей (Al, А 2 И

Аз) е ча;СТота'ми р, q и " так что p+q+r== 1, равновесная частота

rенотипов определяется по формуле кващрата ре ЧЛена (p+q+

.+ ')2 ,

Эффекты иибридинrа

В 'большой ЛОПУ..'lяции при условии случаЙ'1Юrо скрещивания

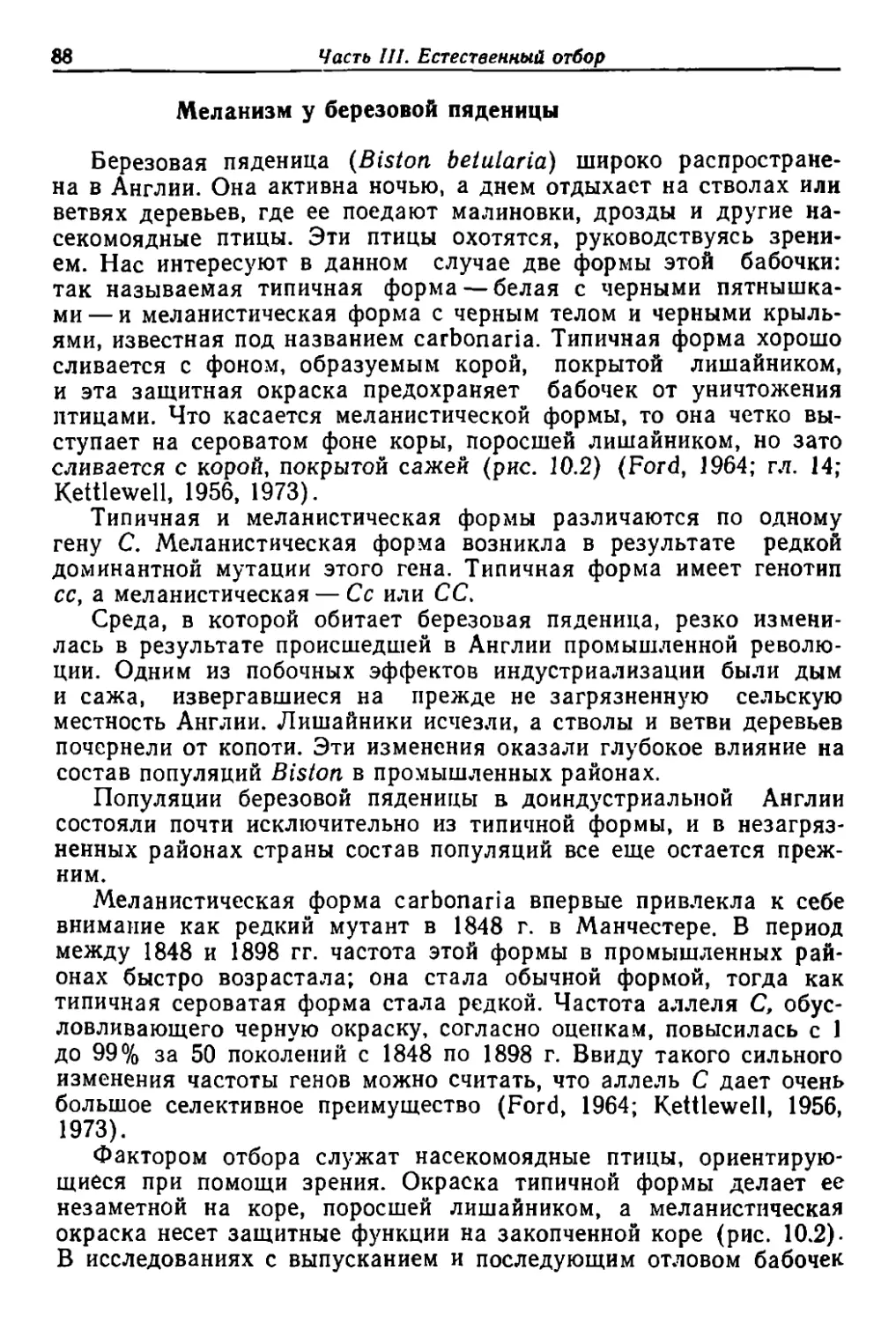

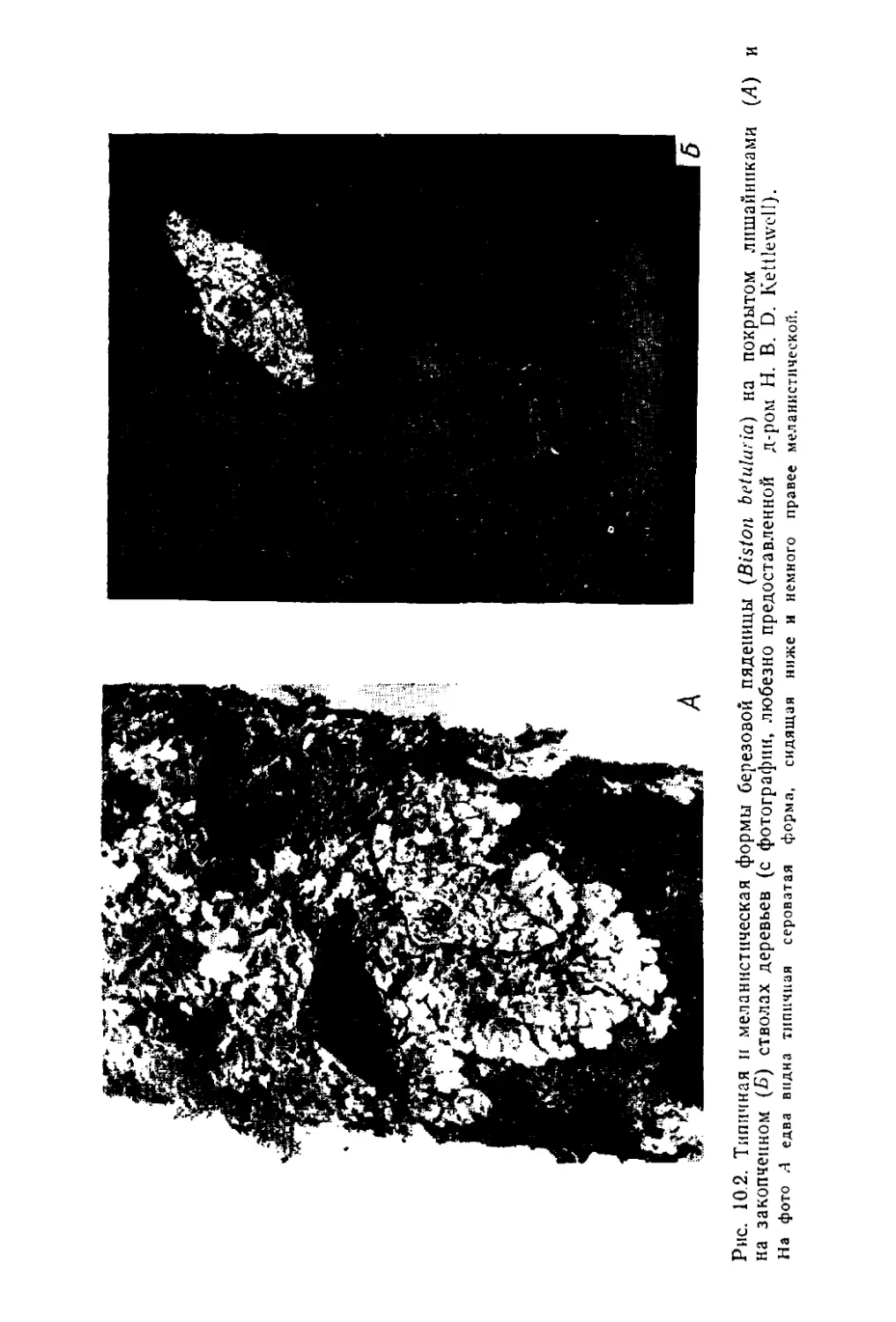

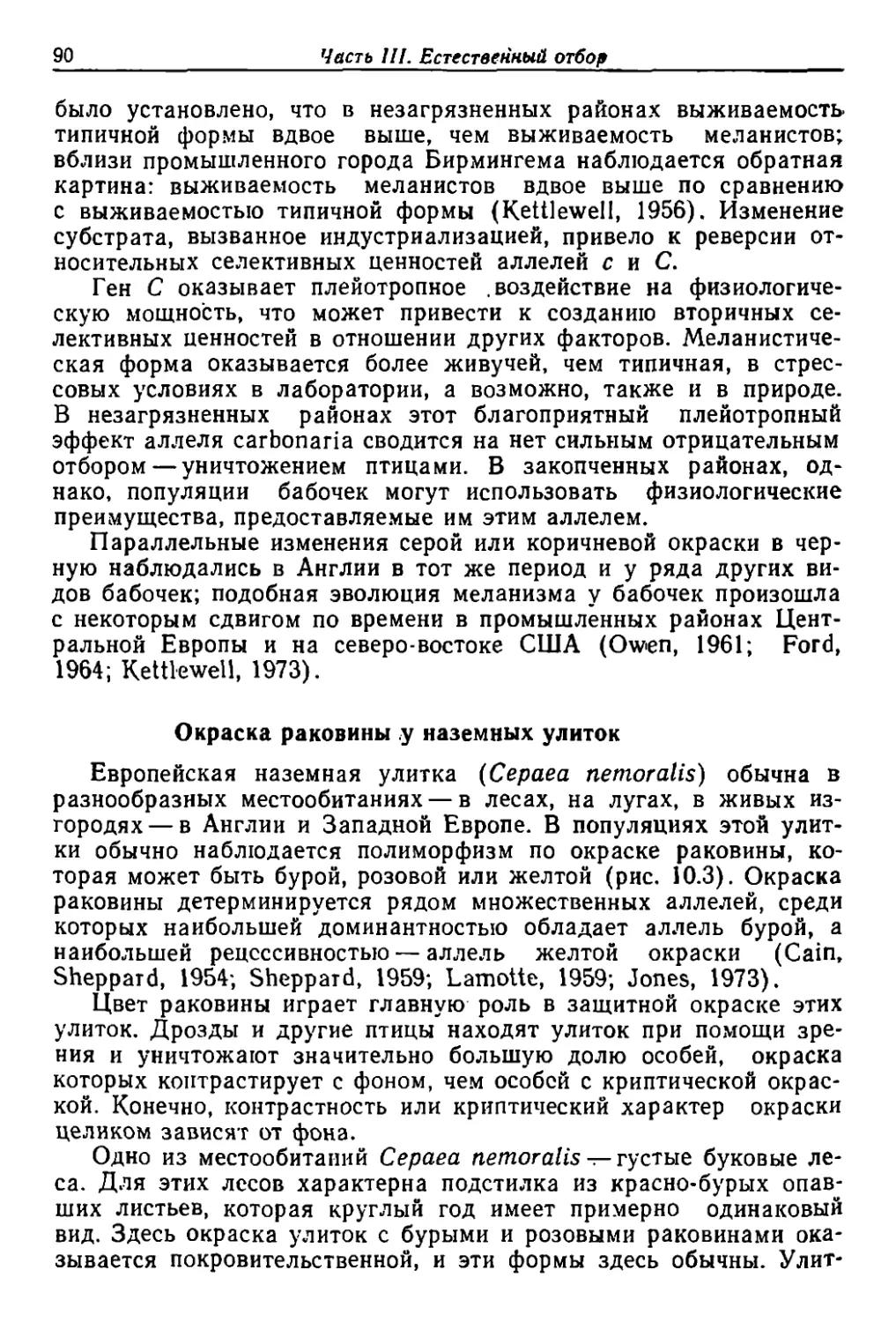

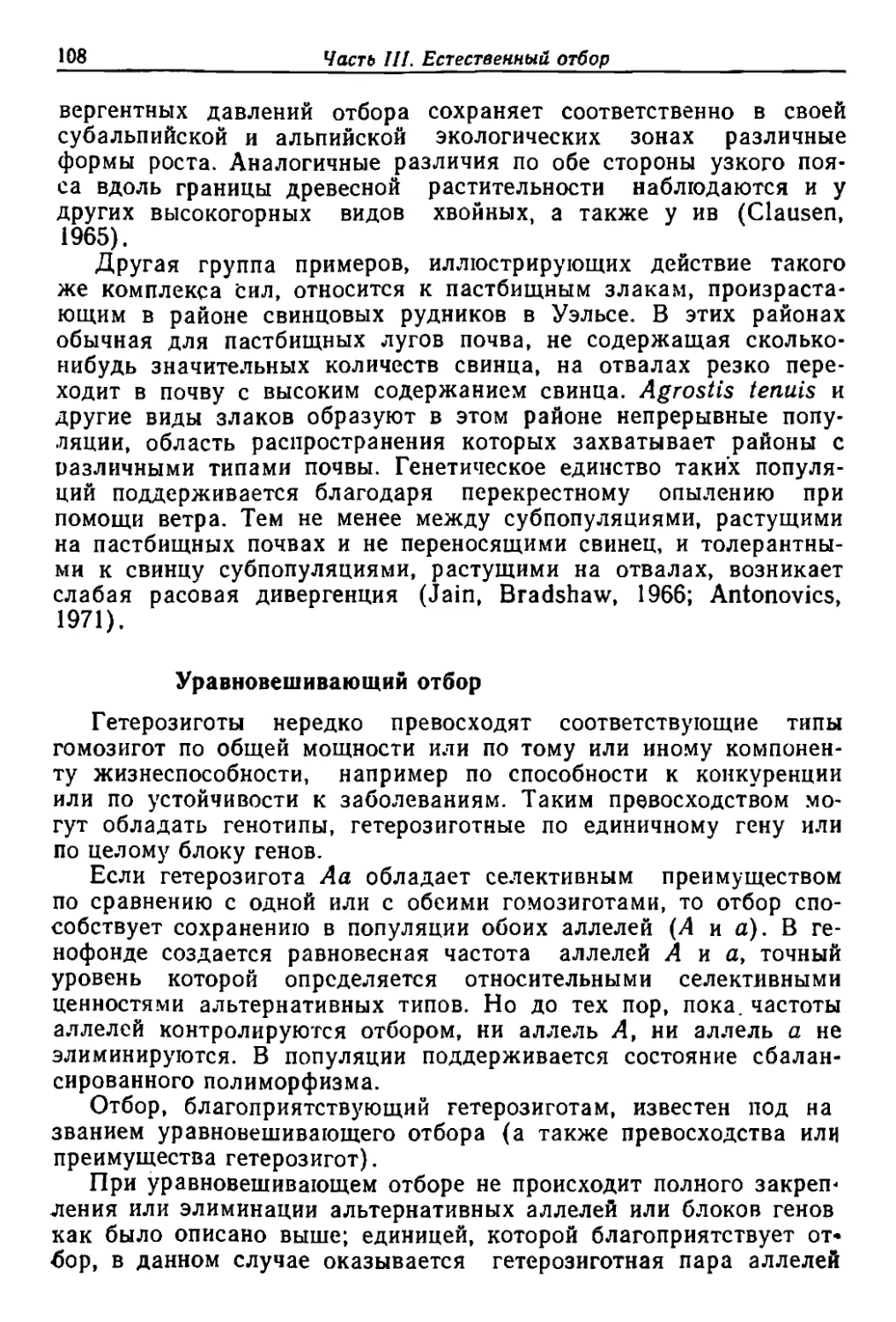

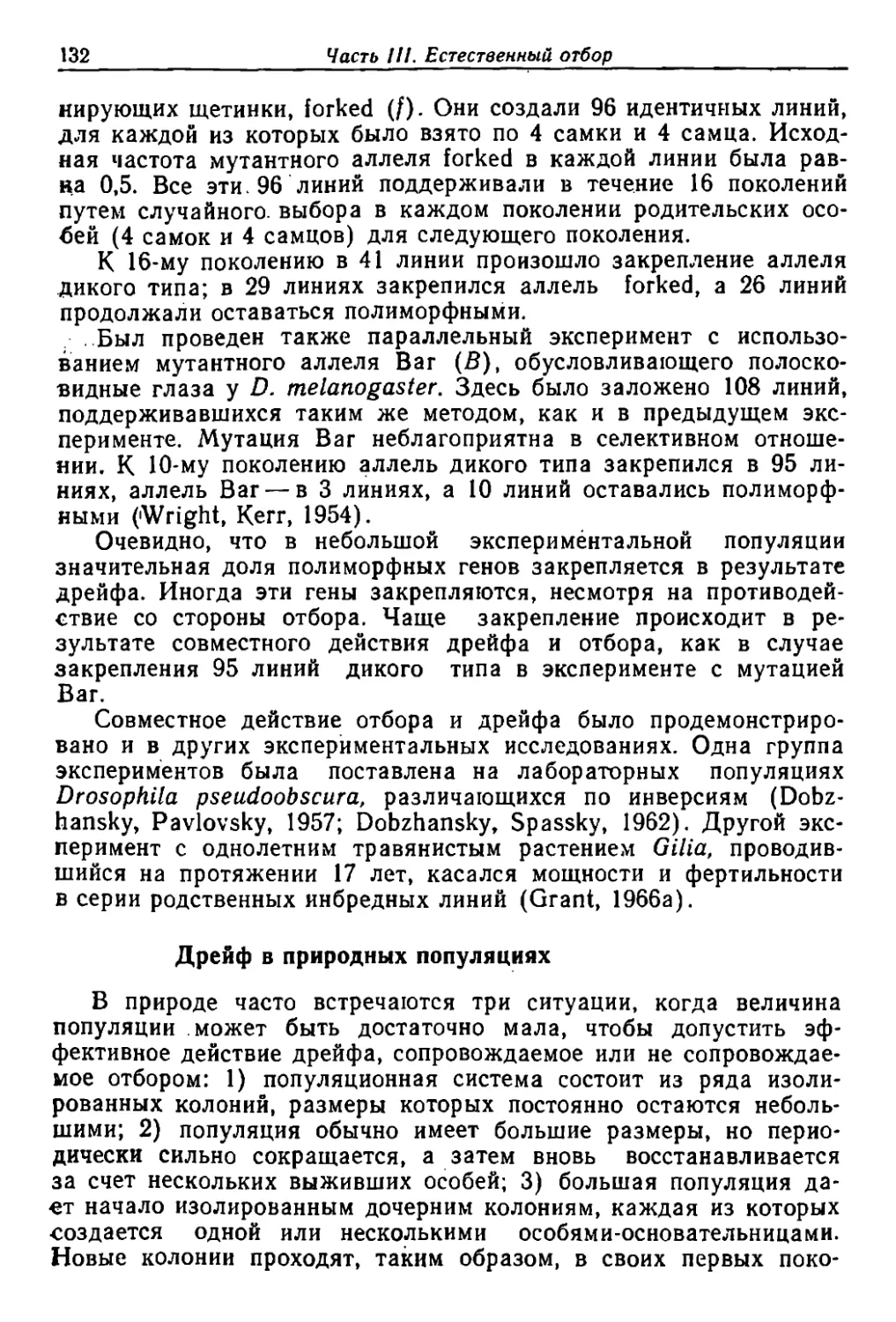

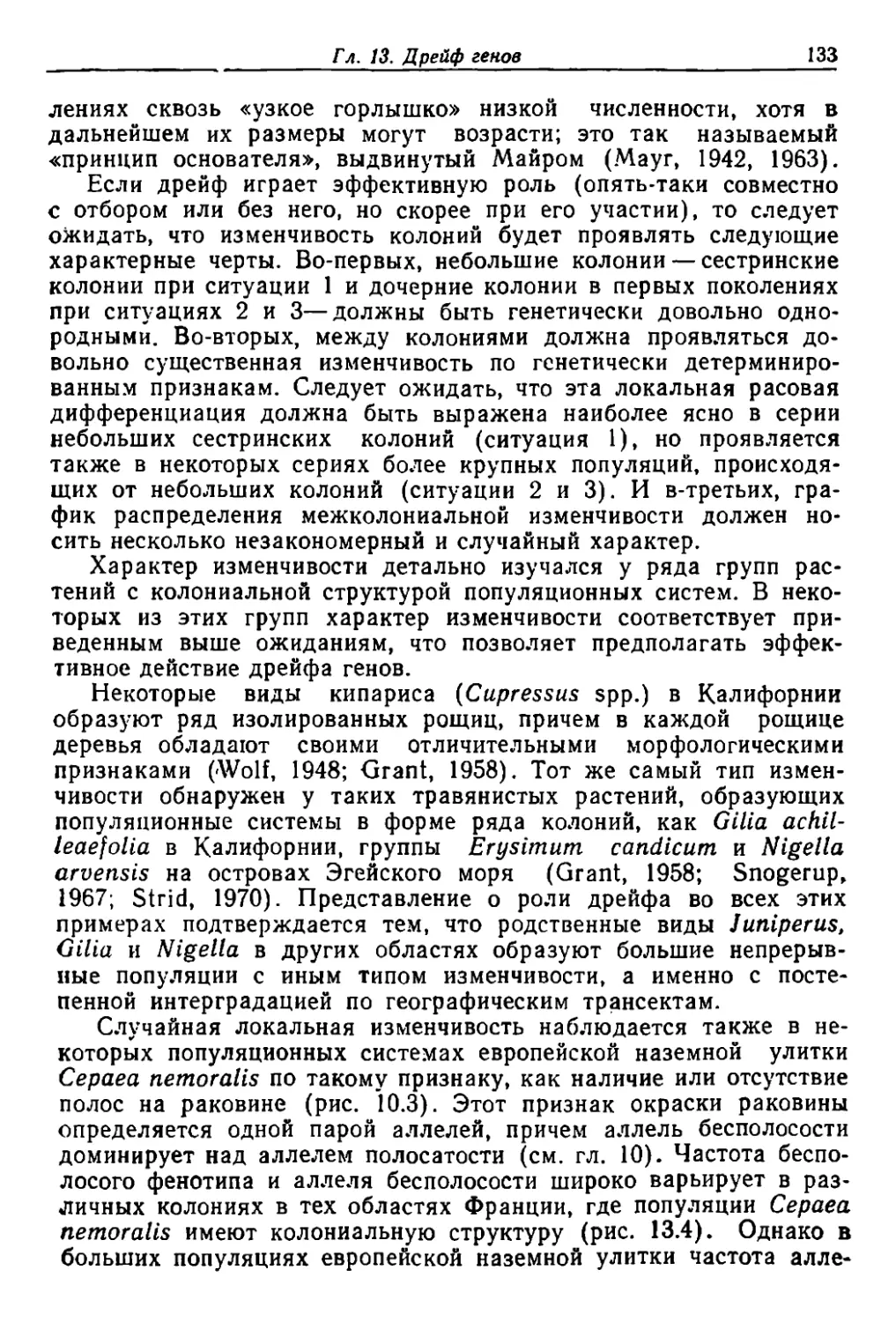

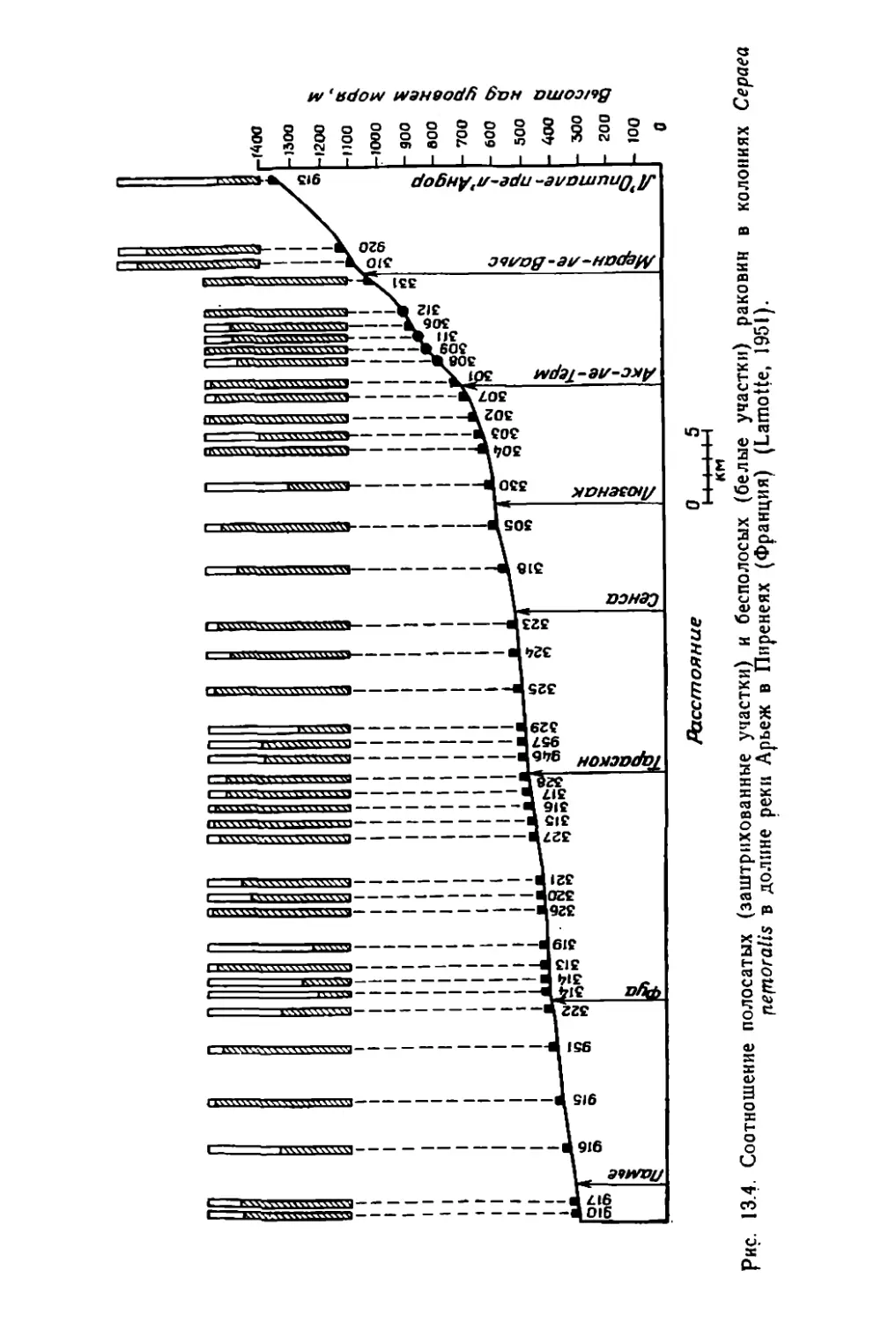

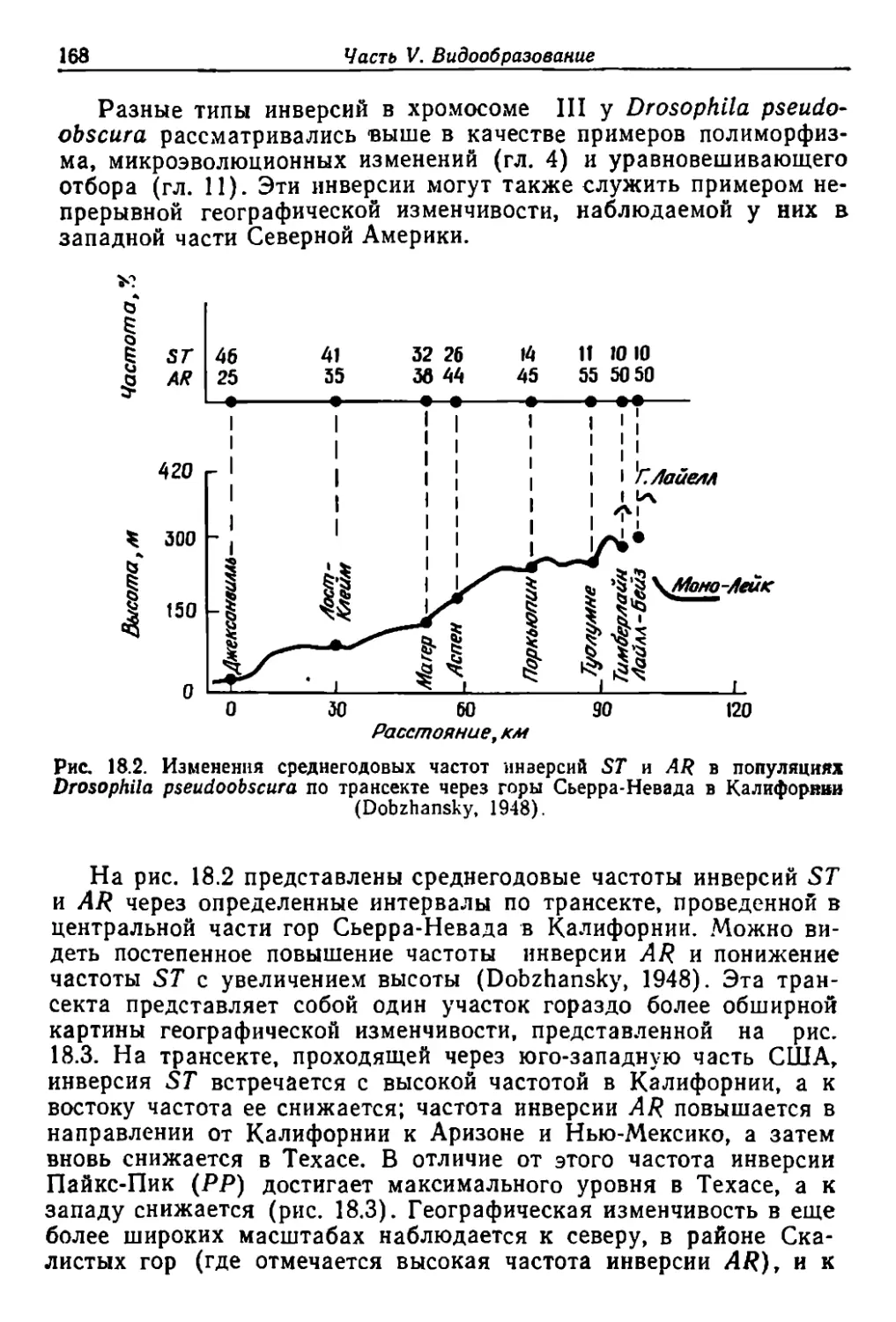

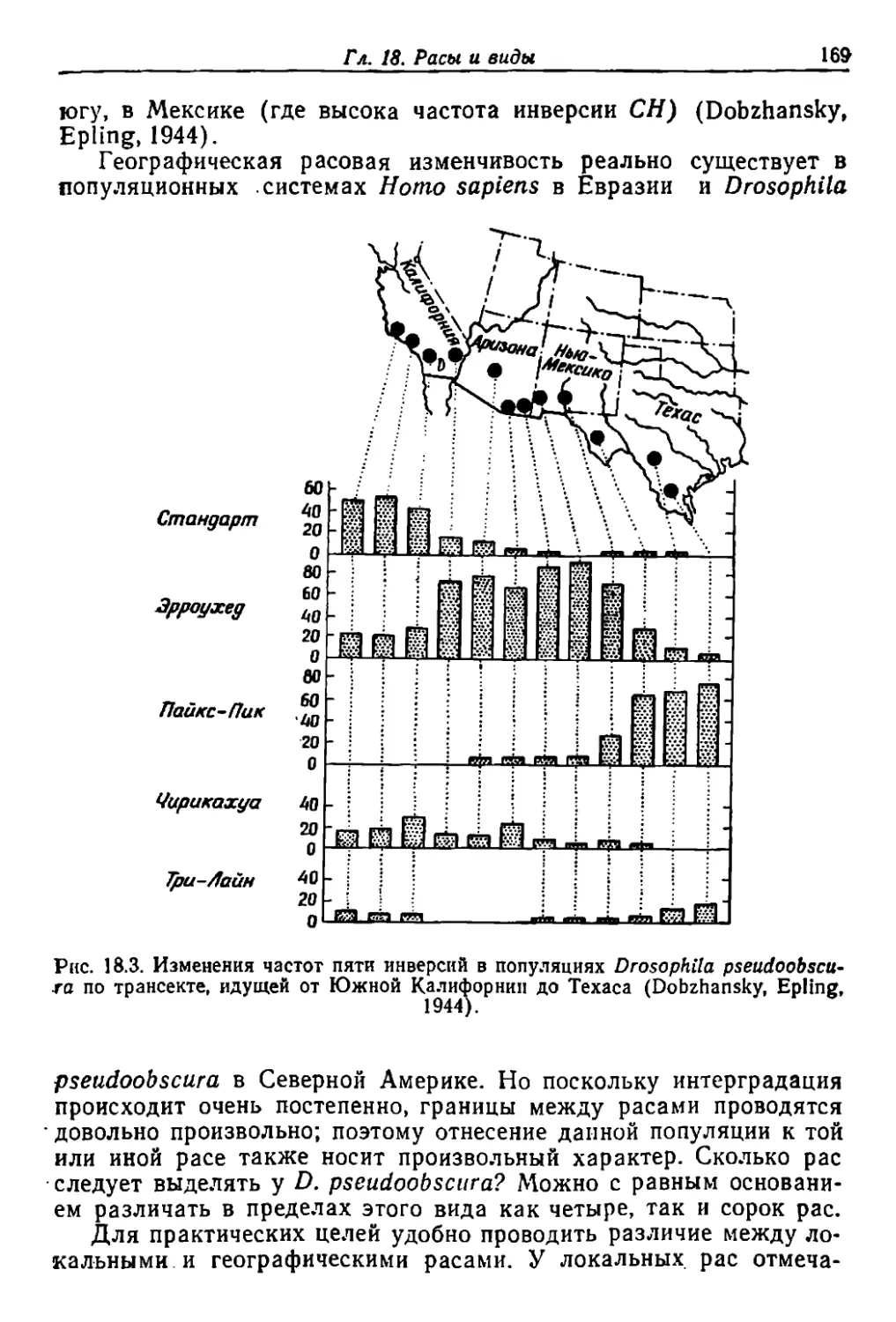

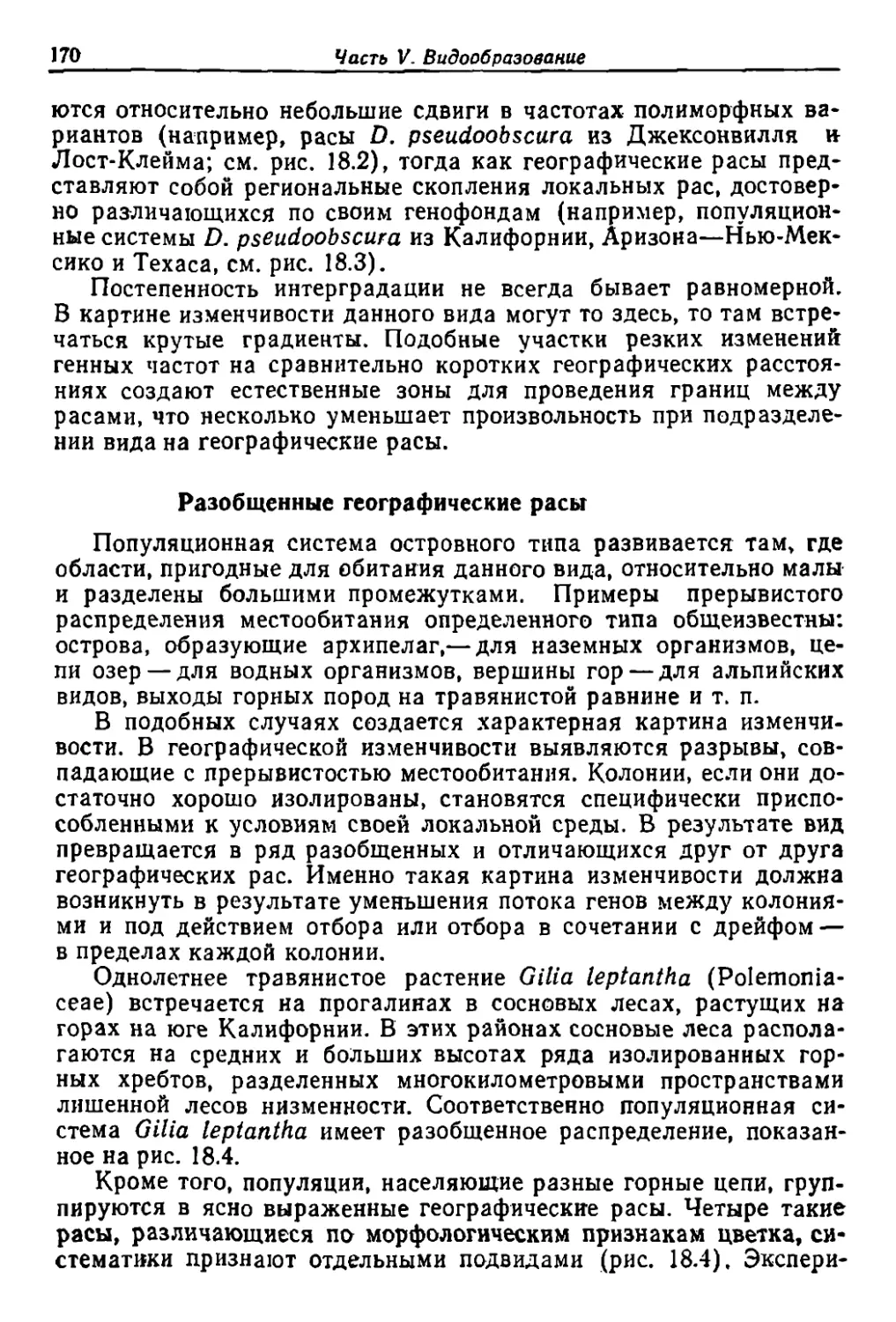

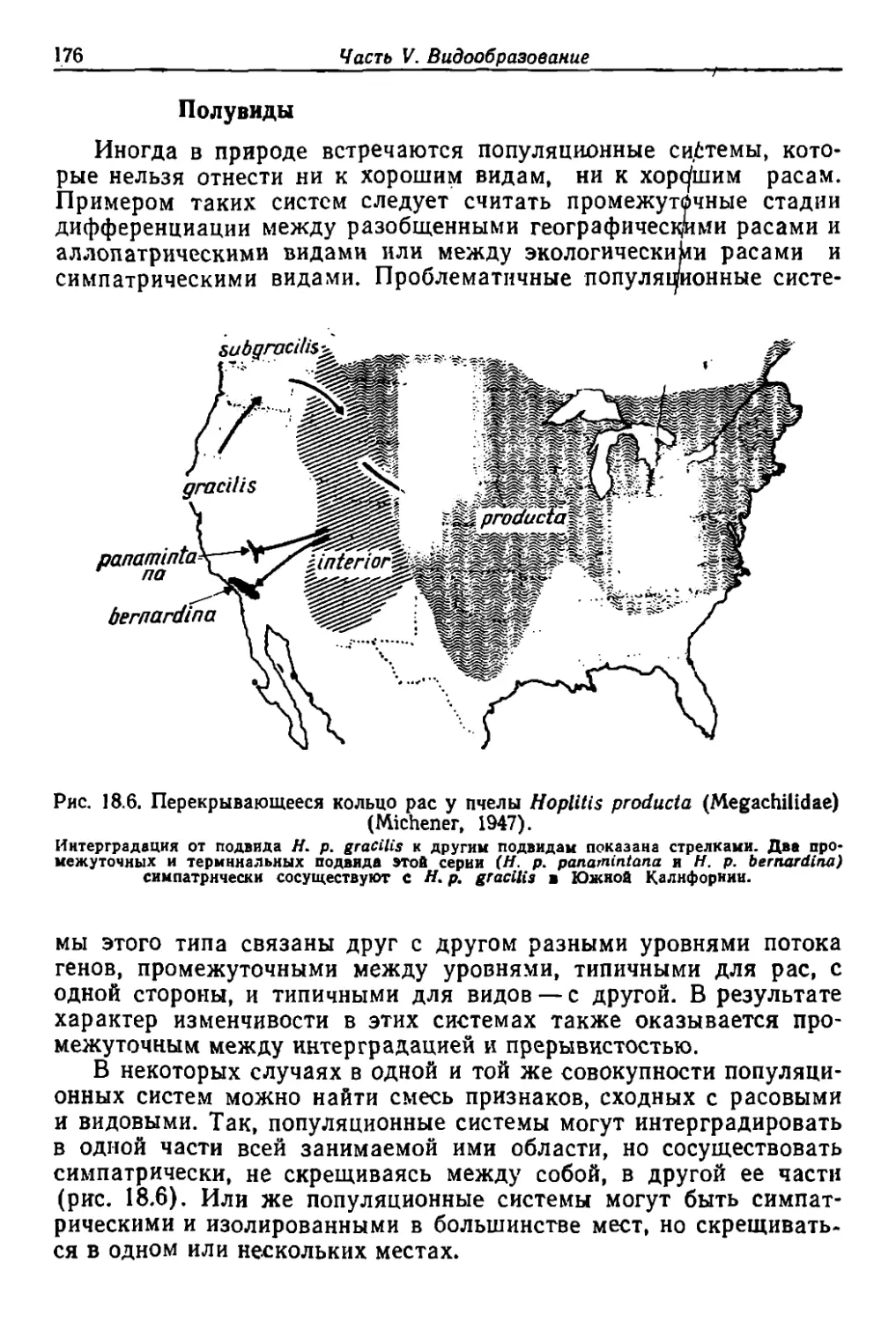

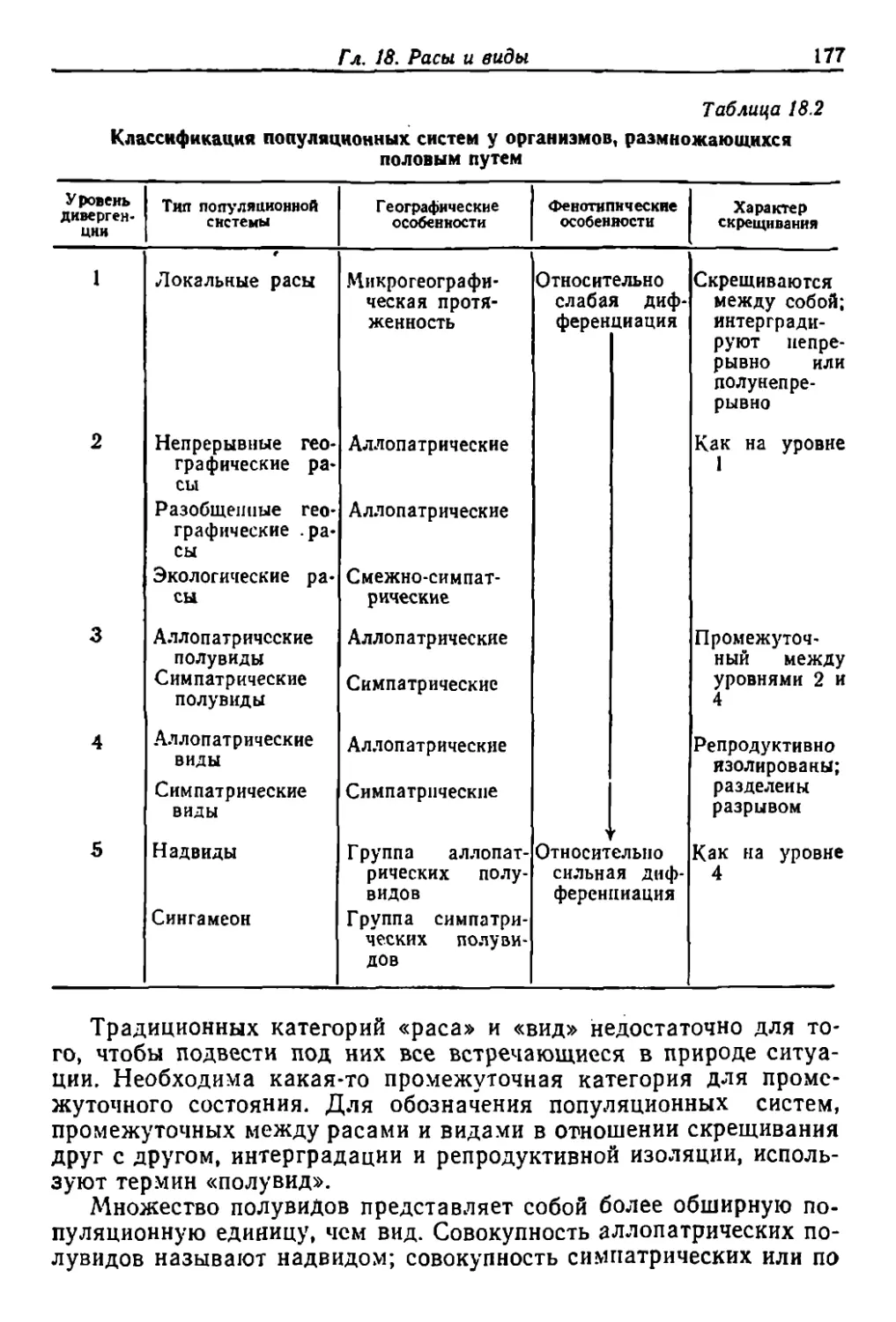

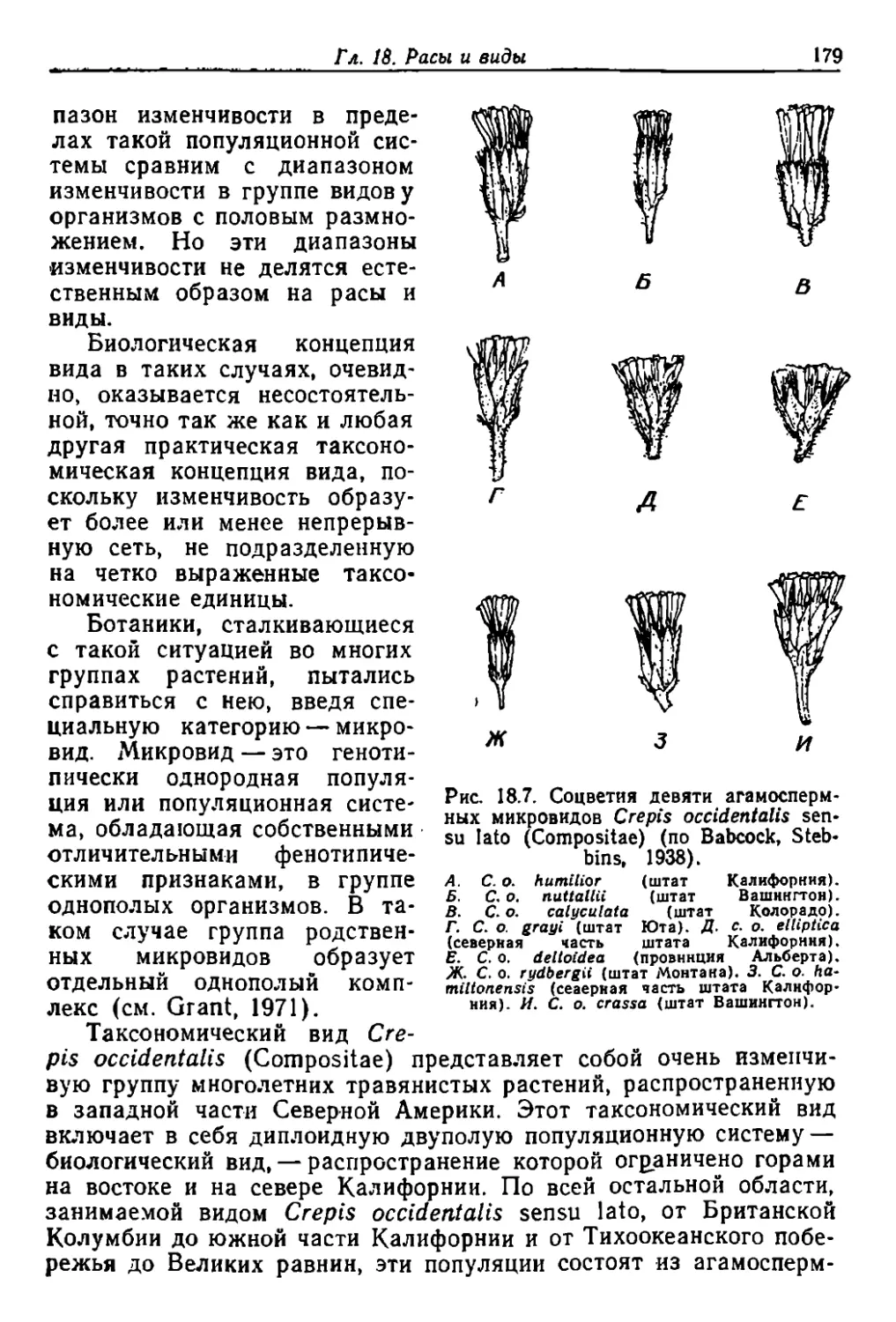

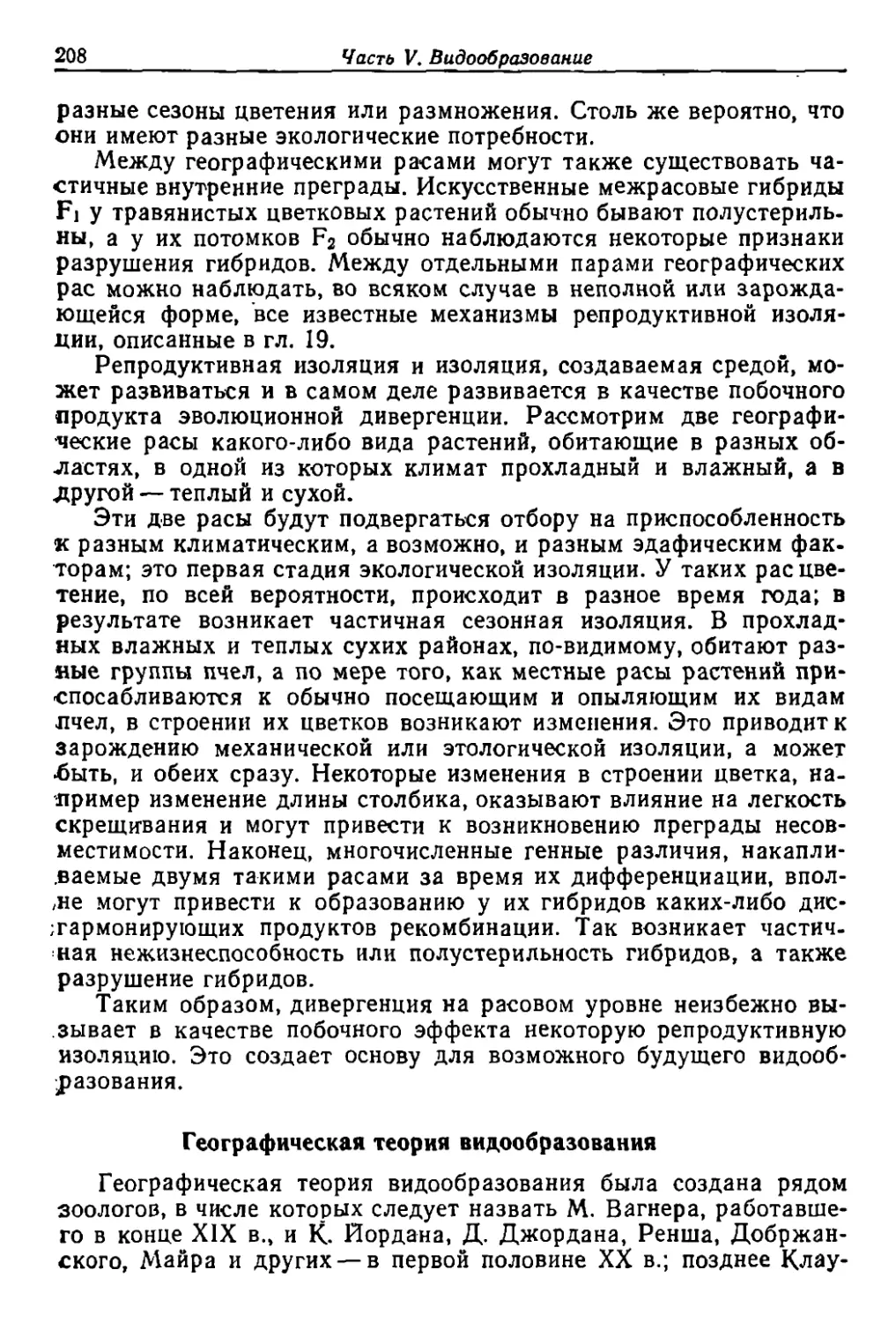

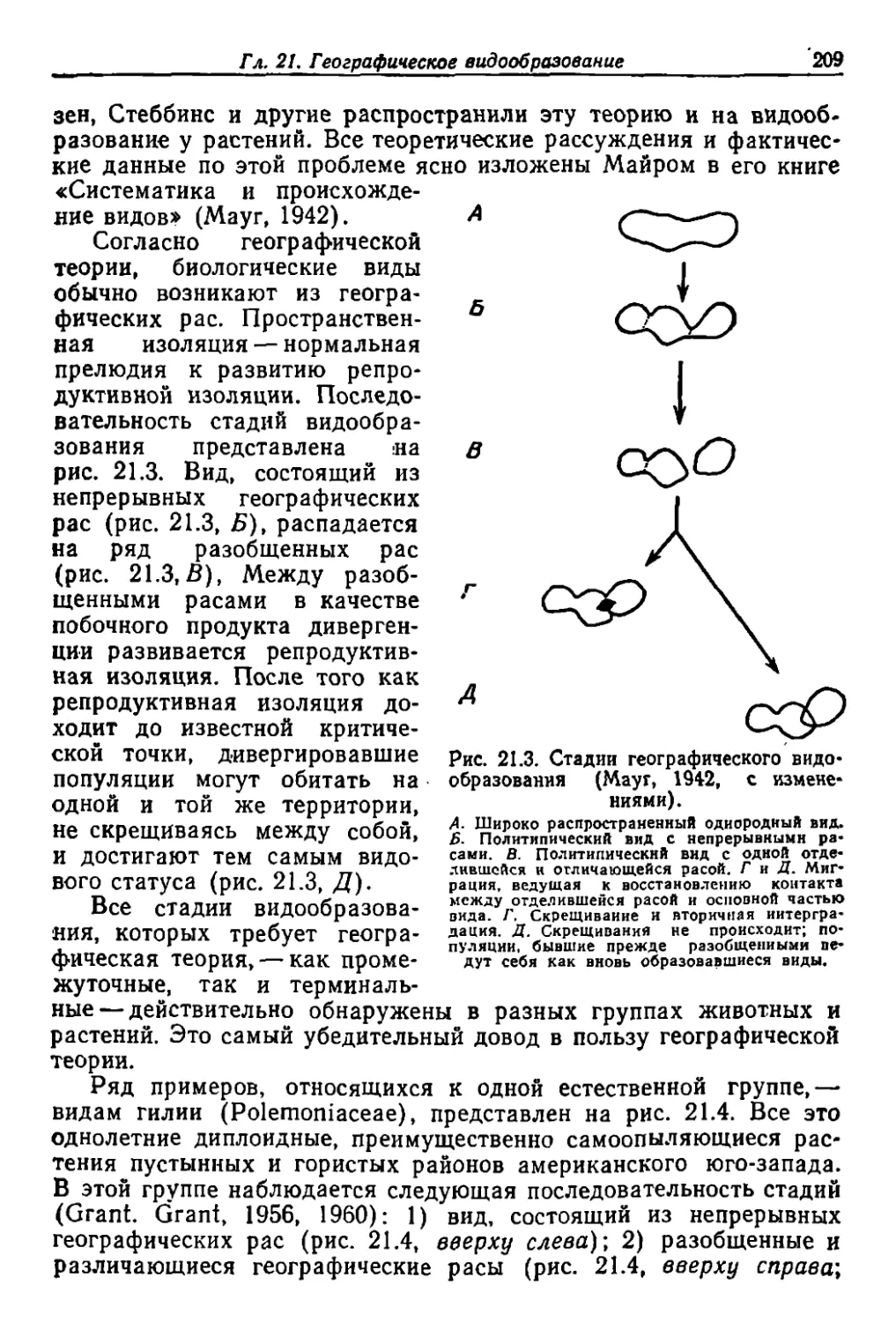

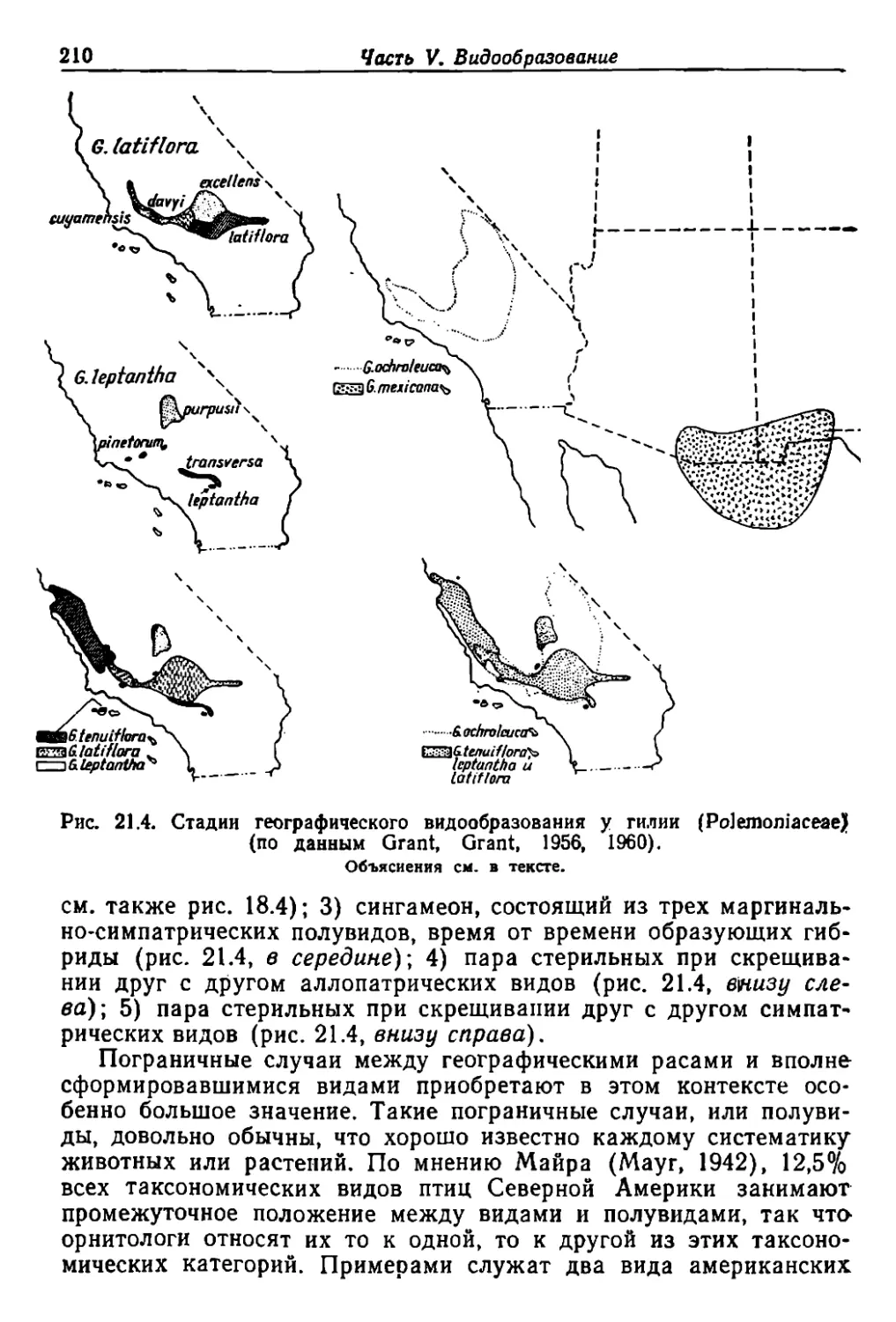

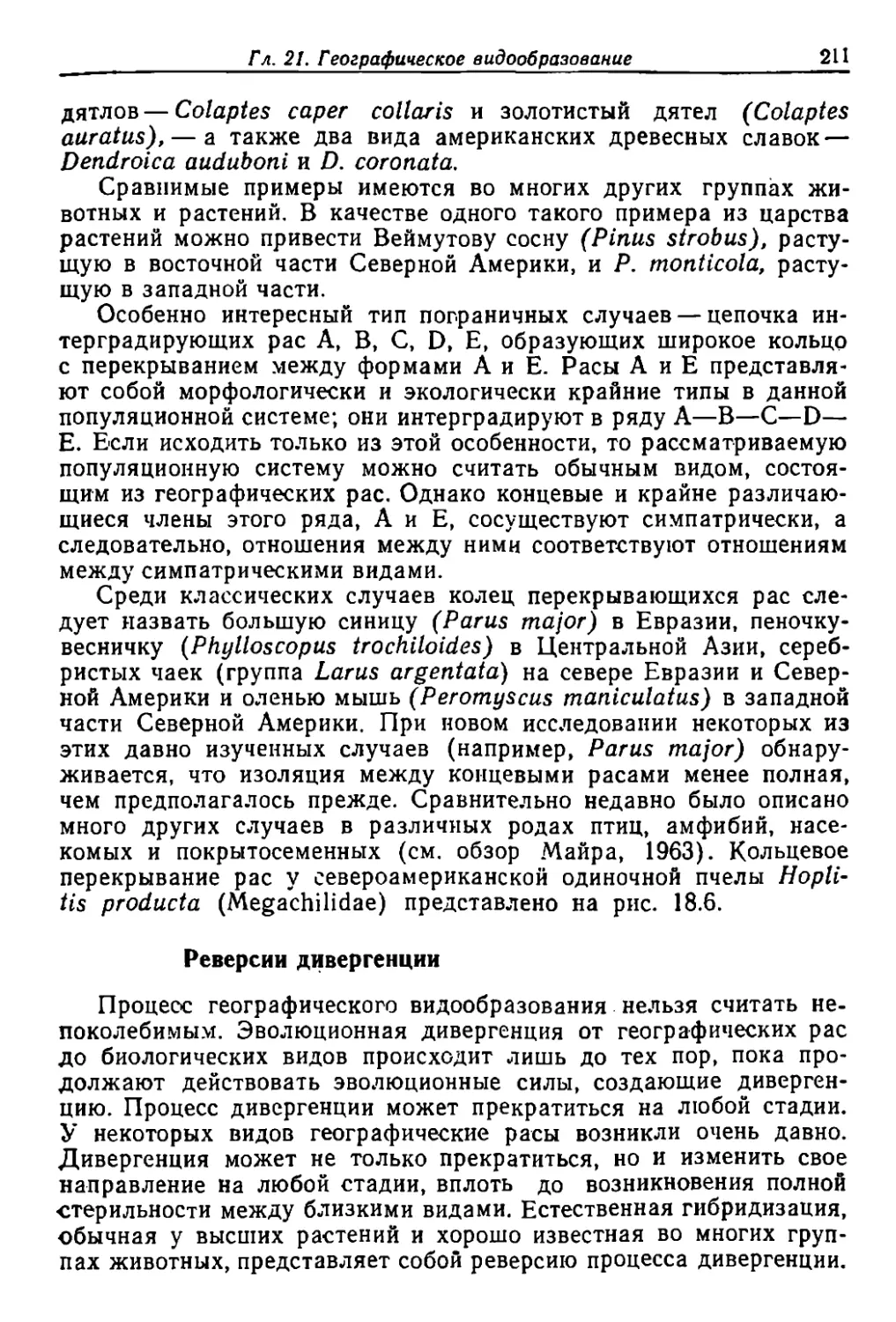

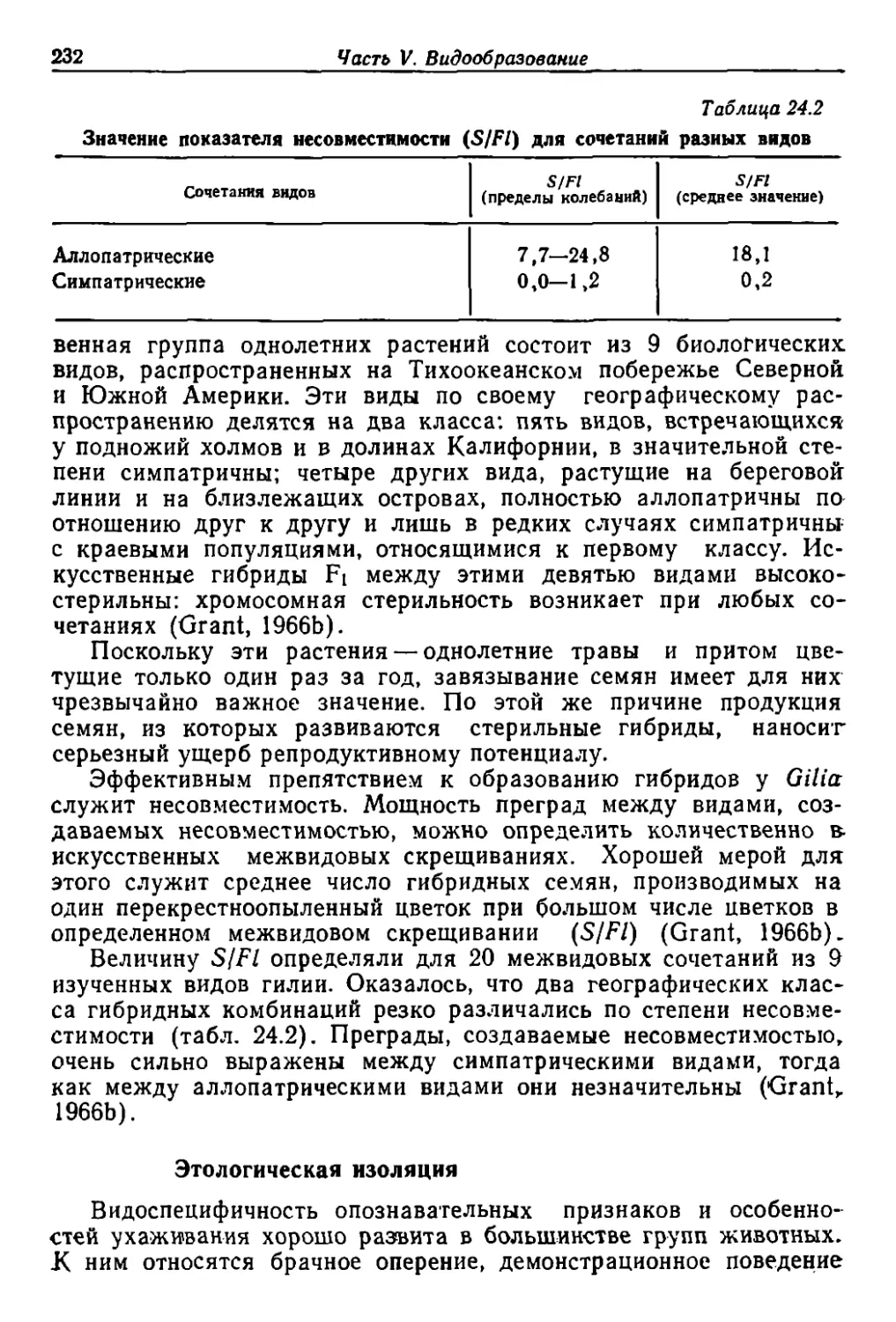

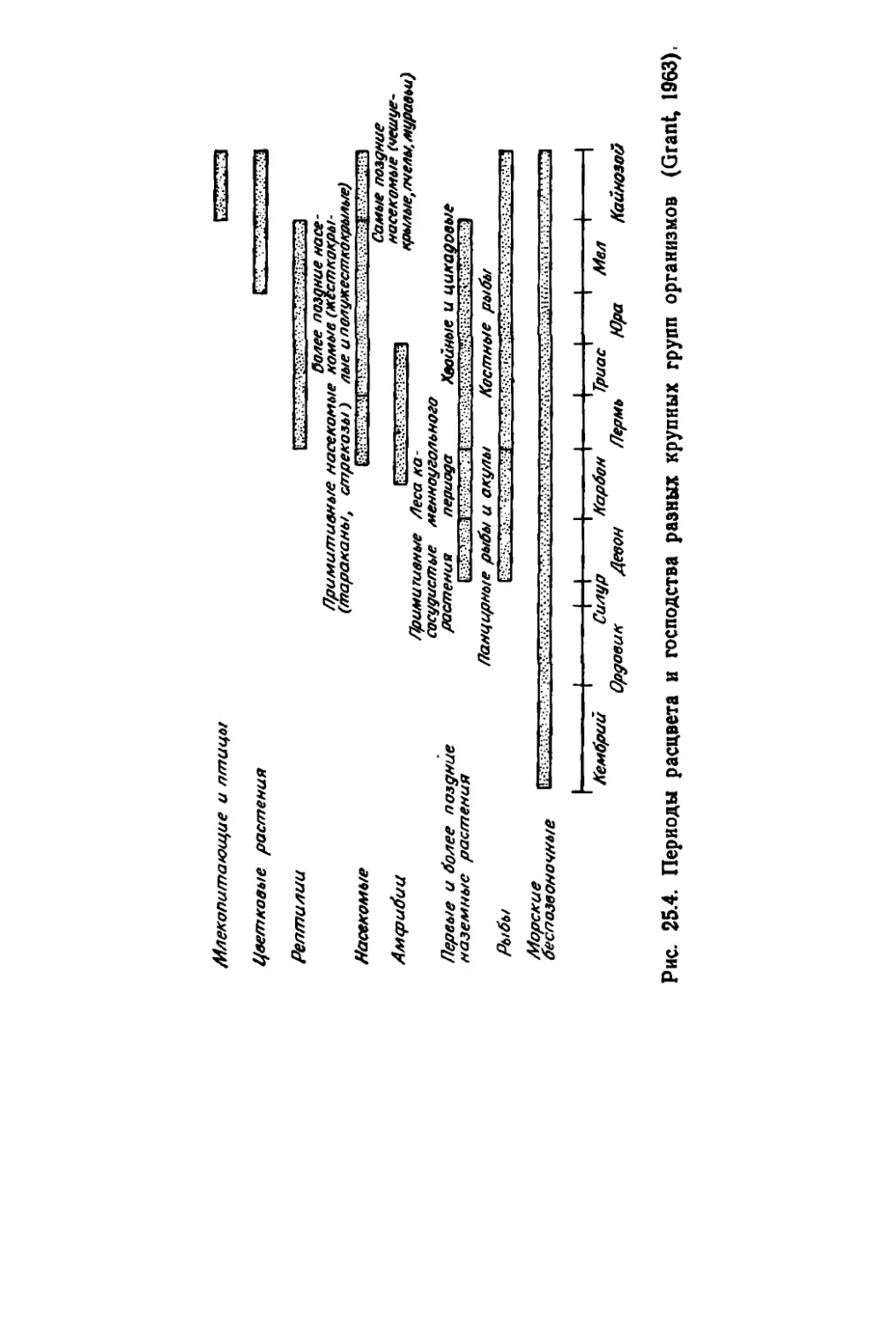

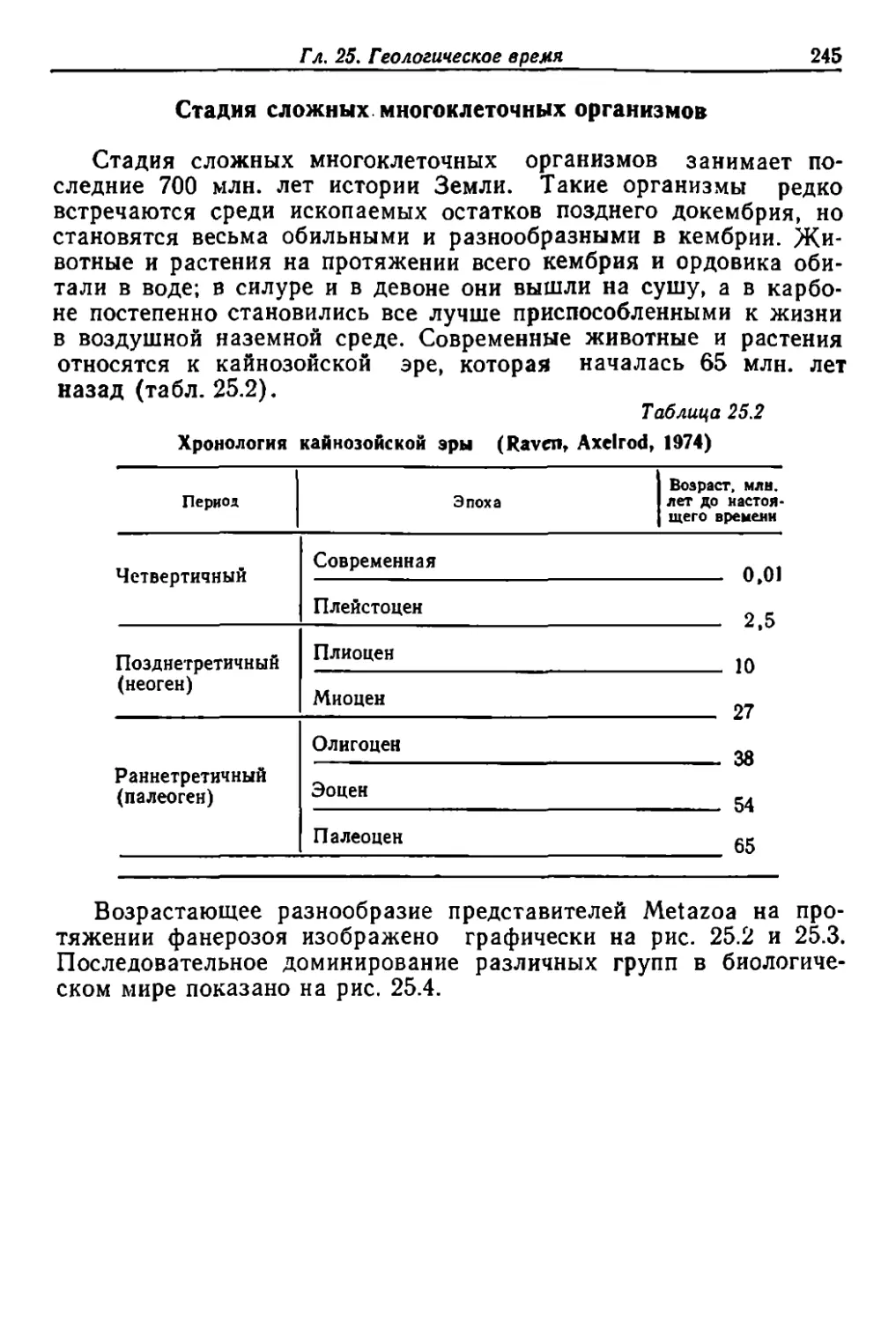

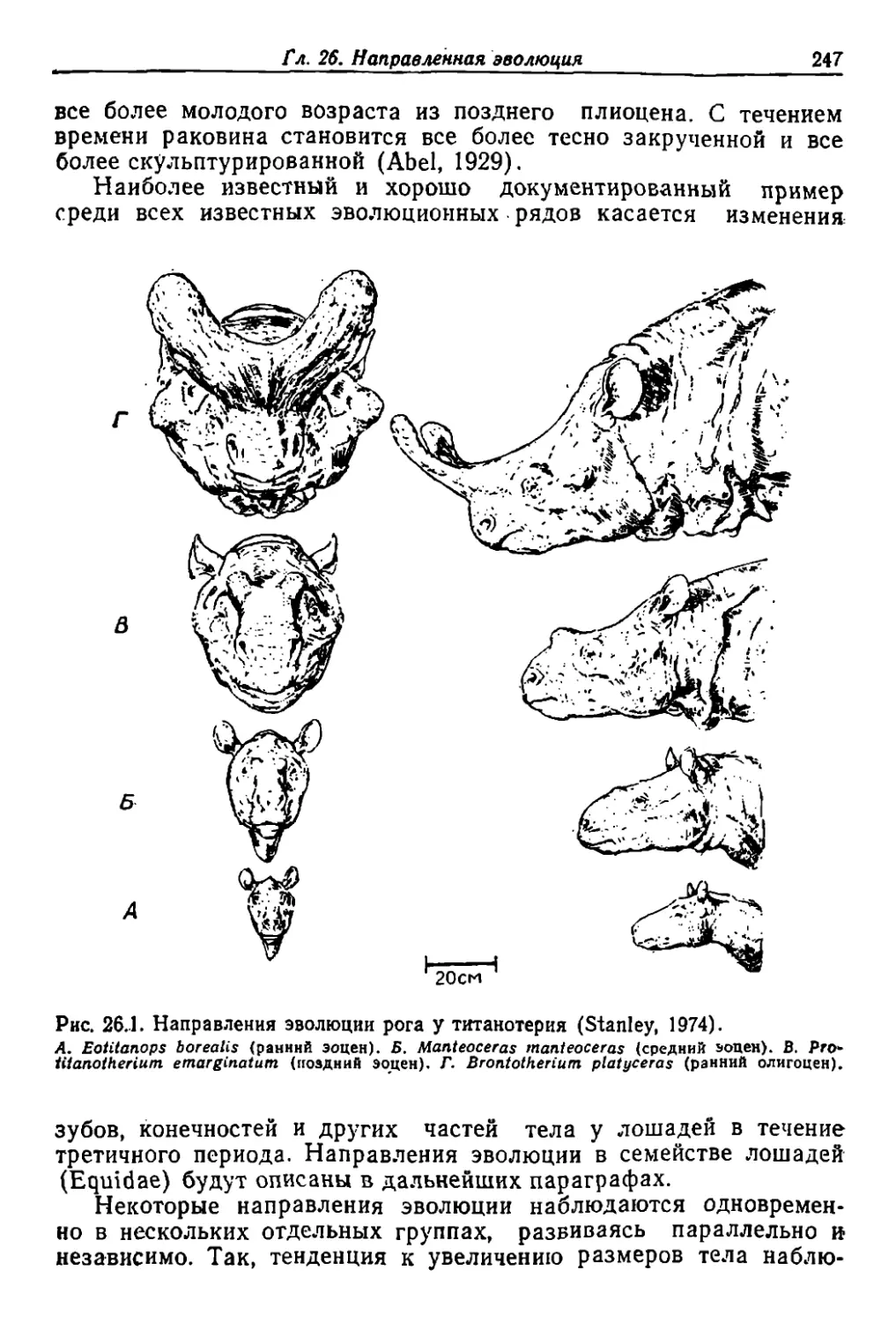

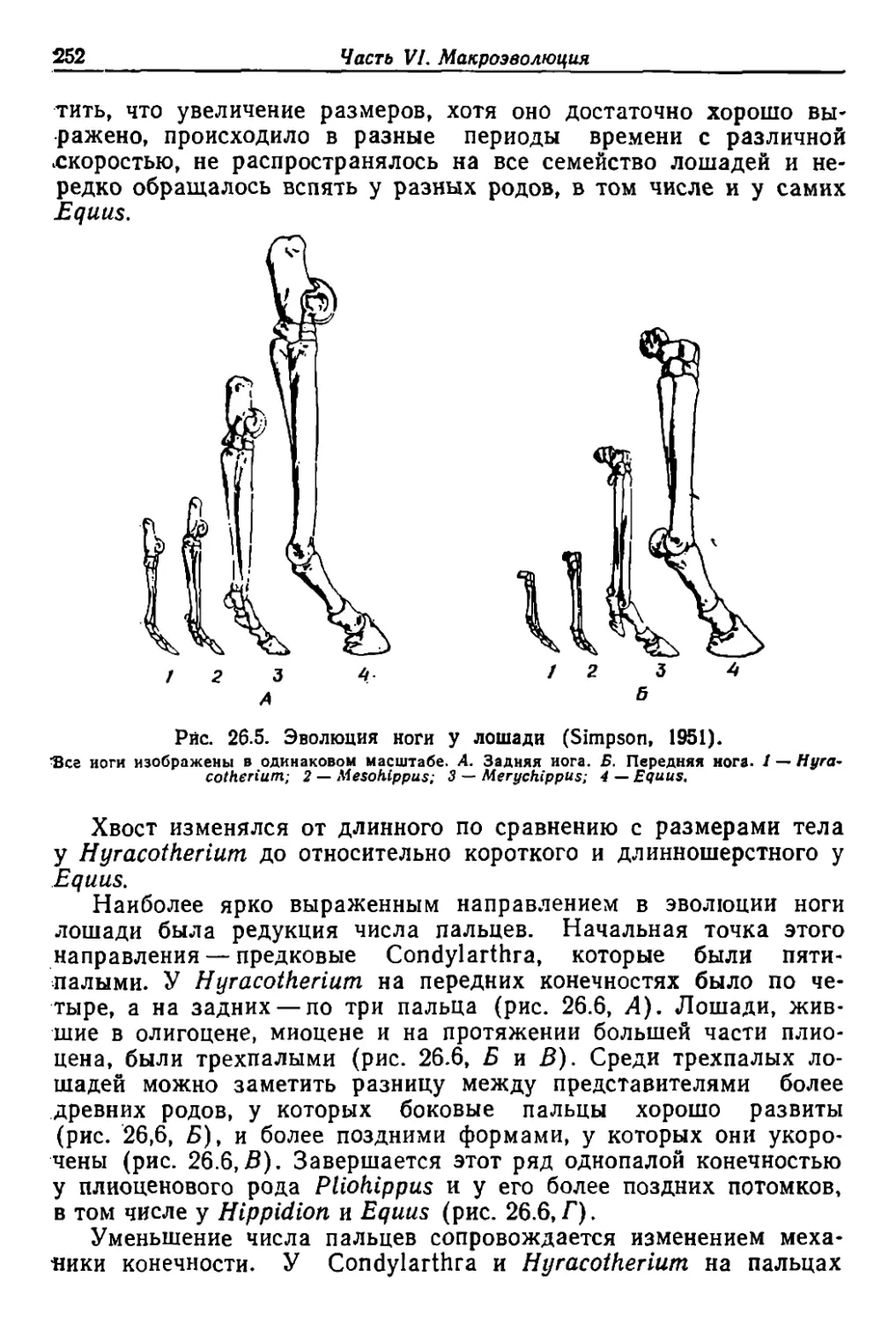

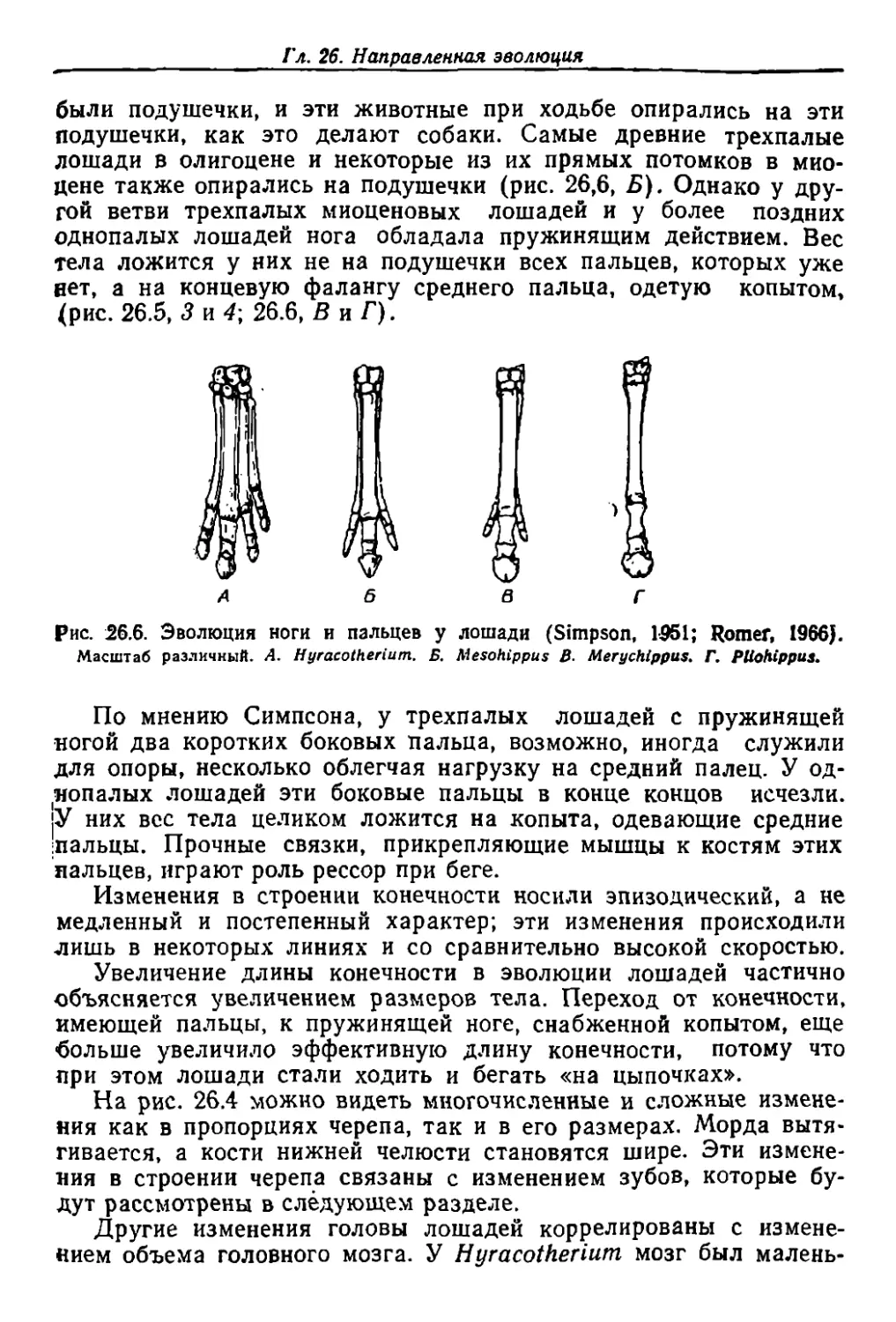

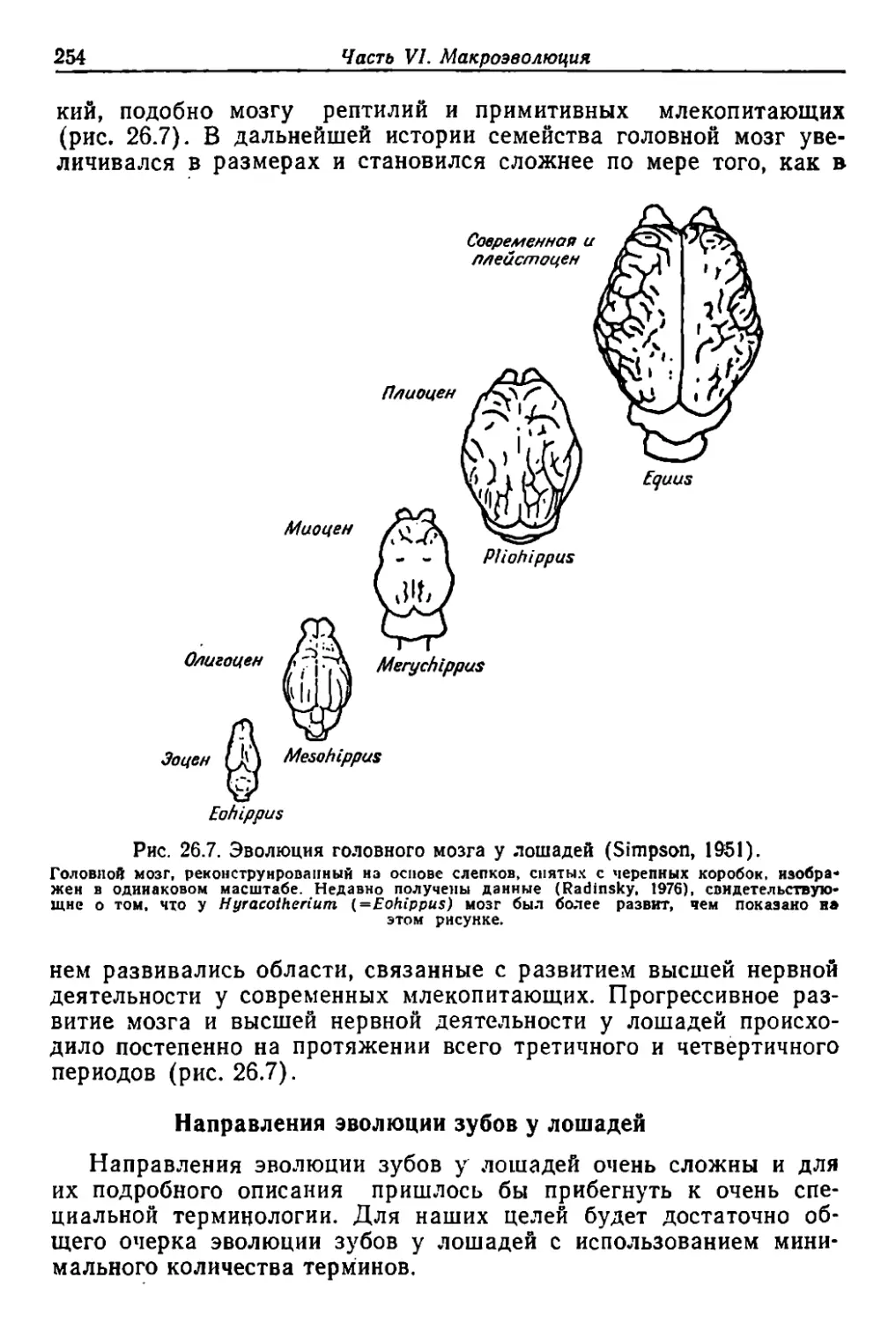

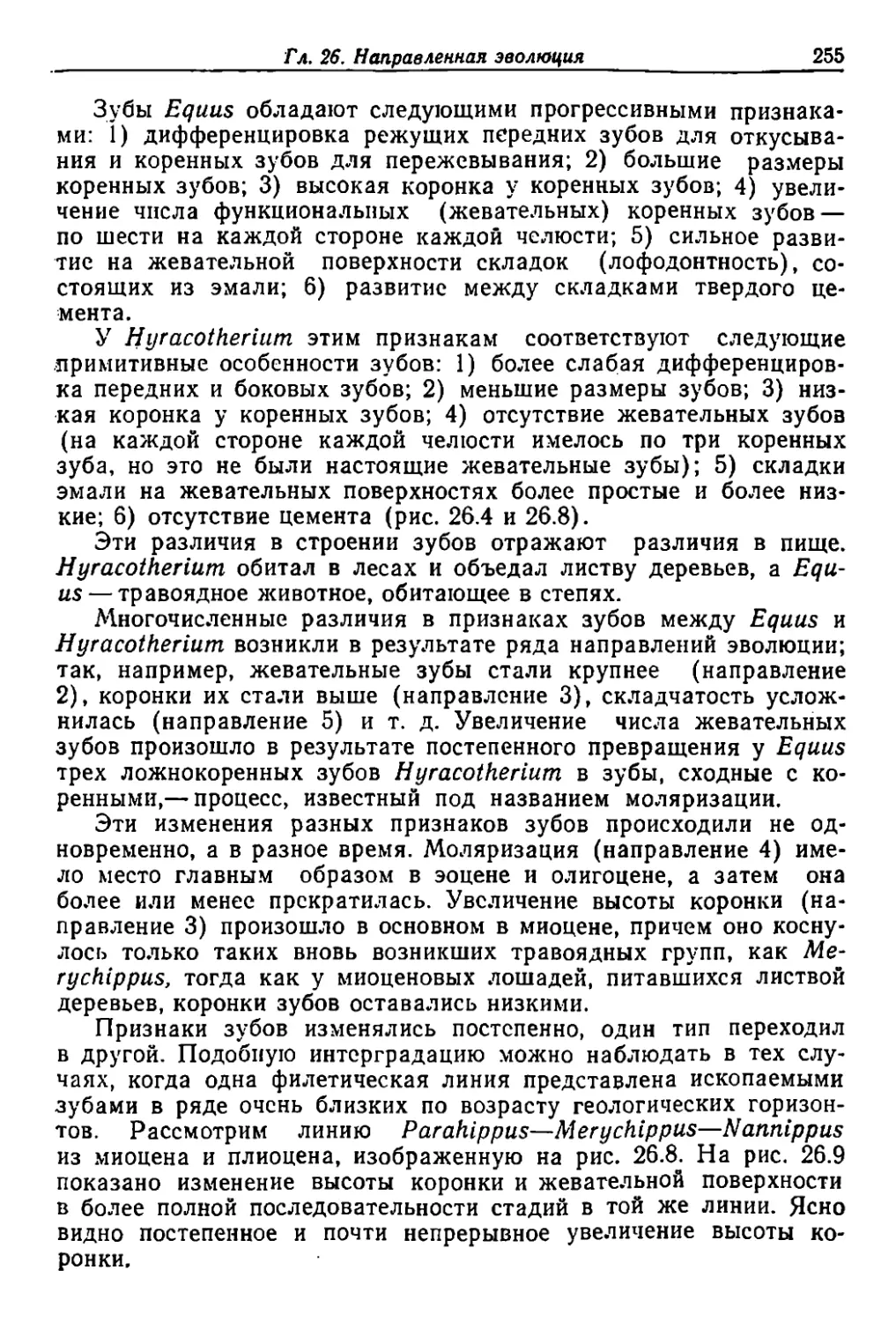

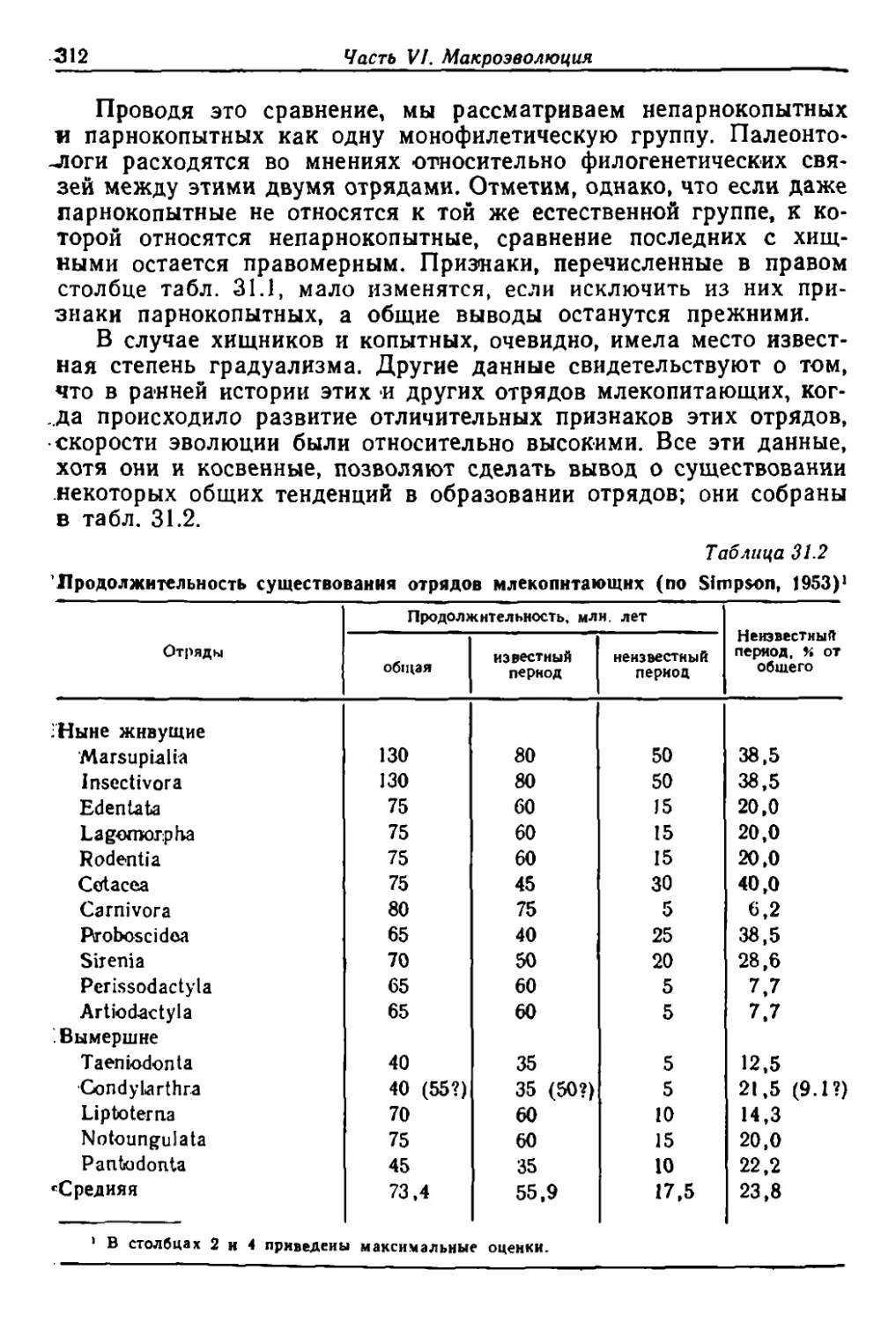

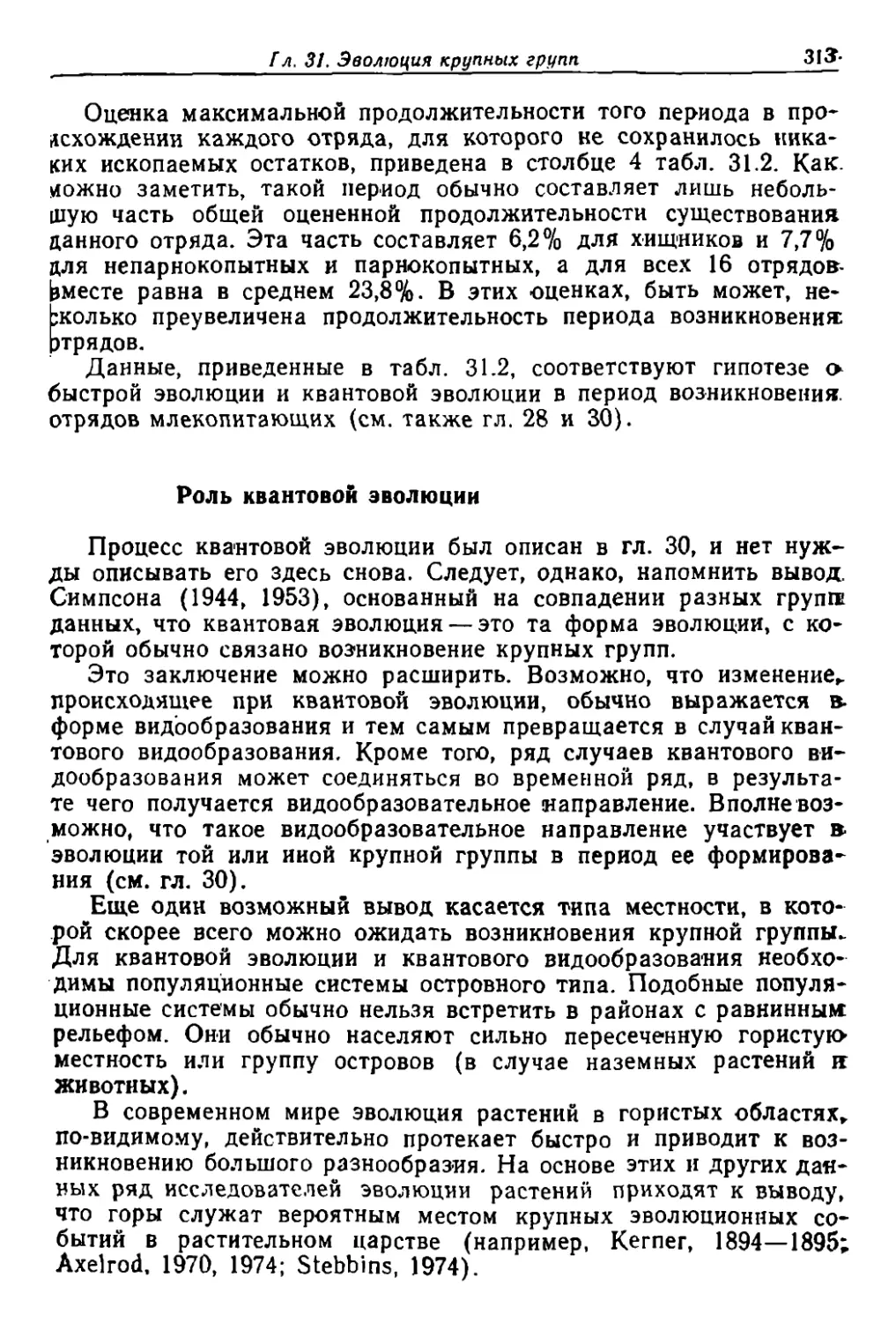

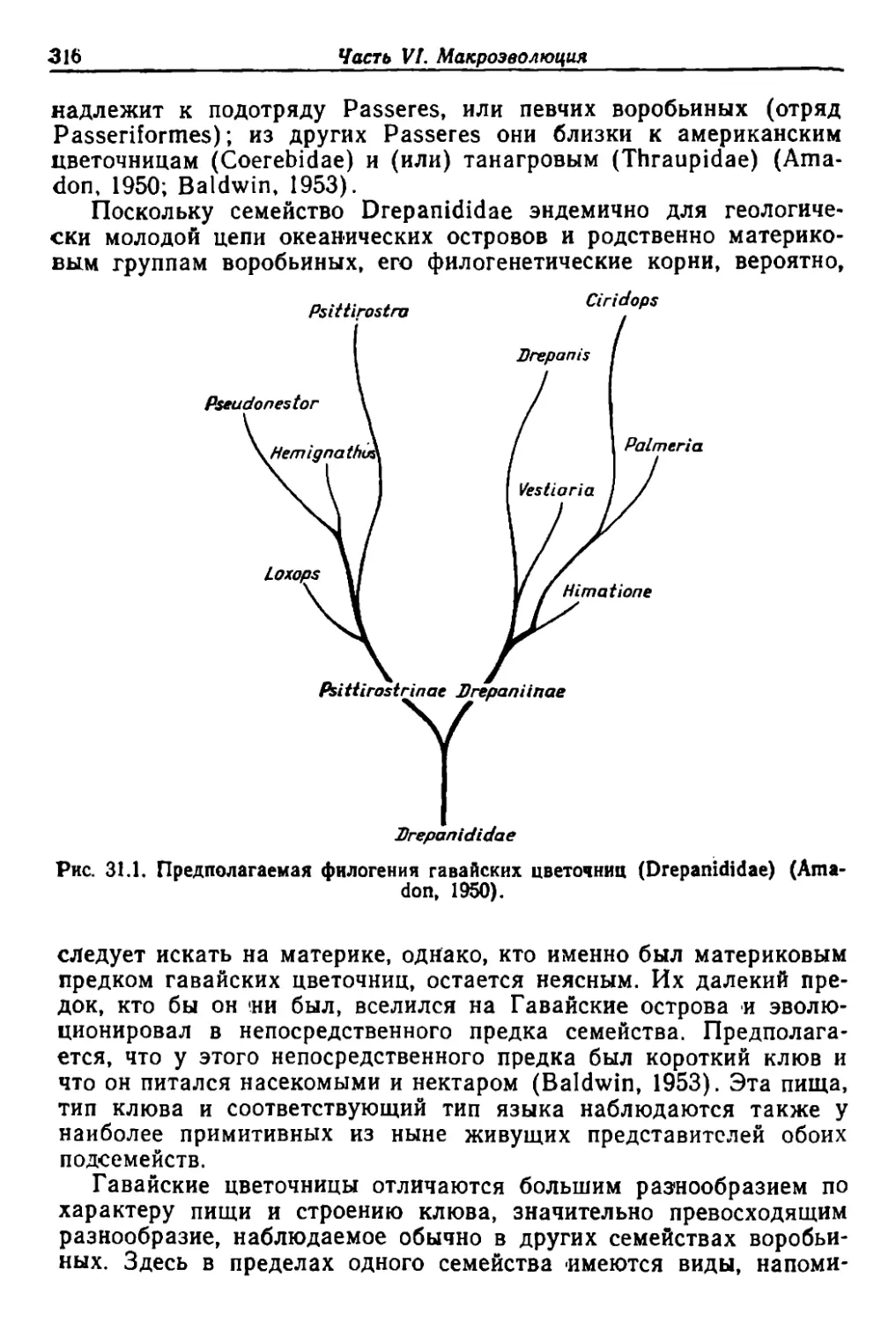

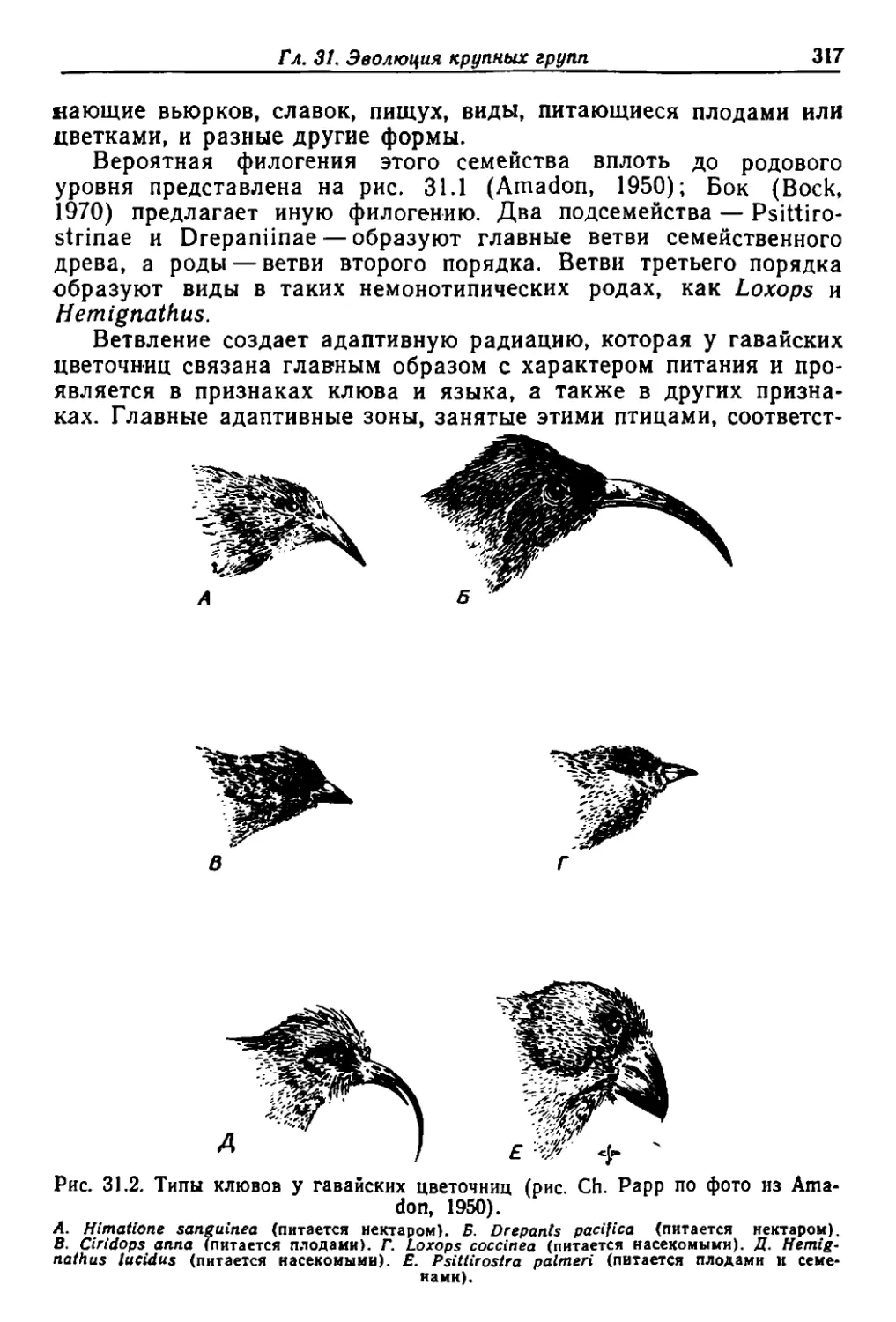

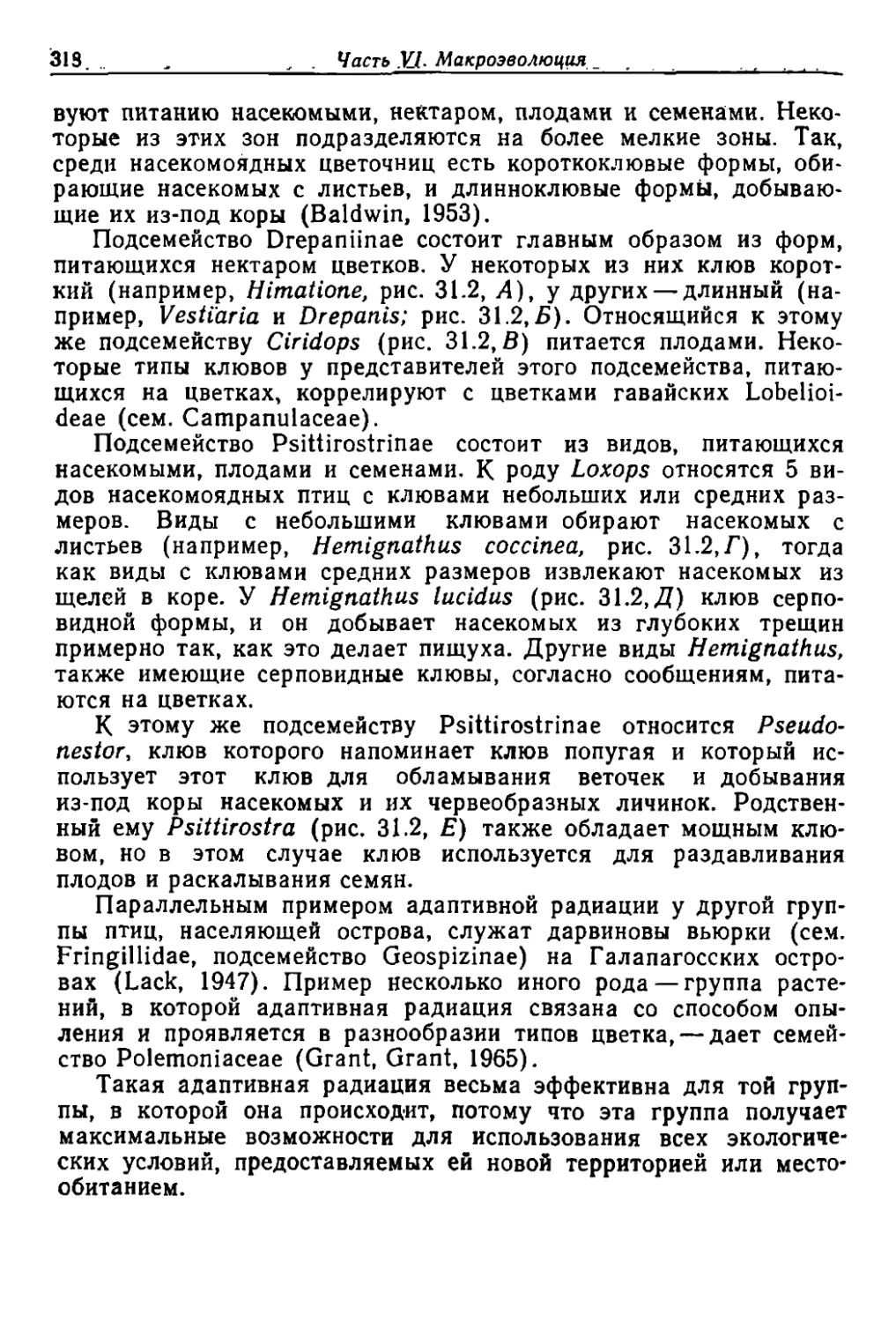

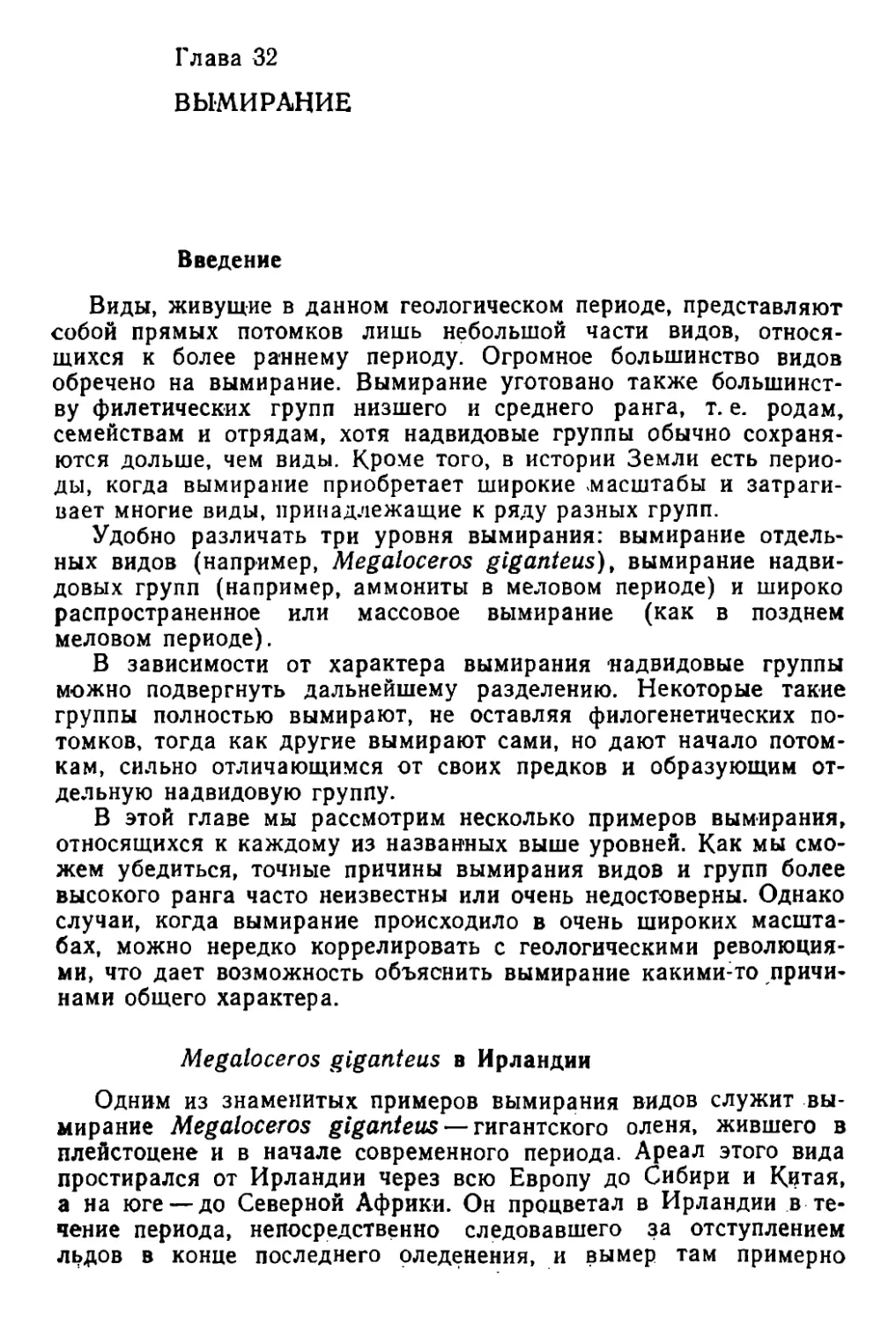

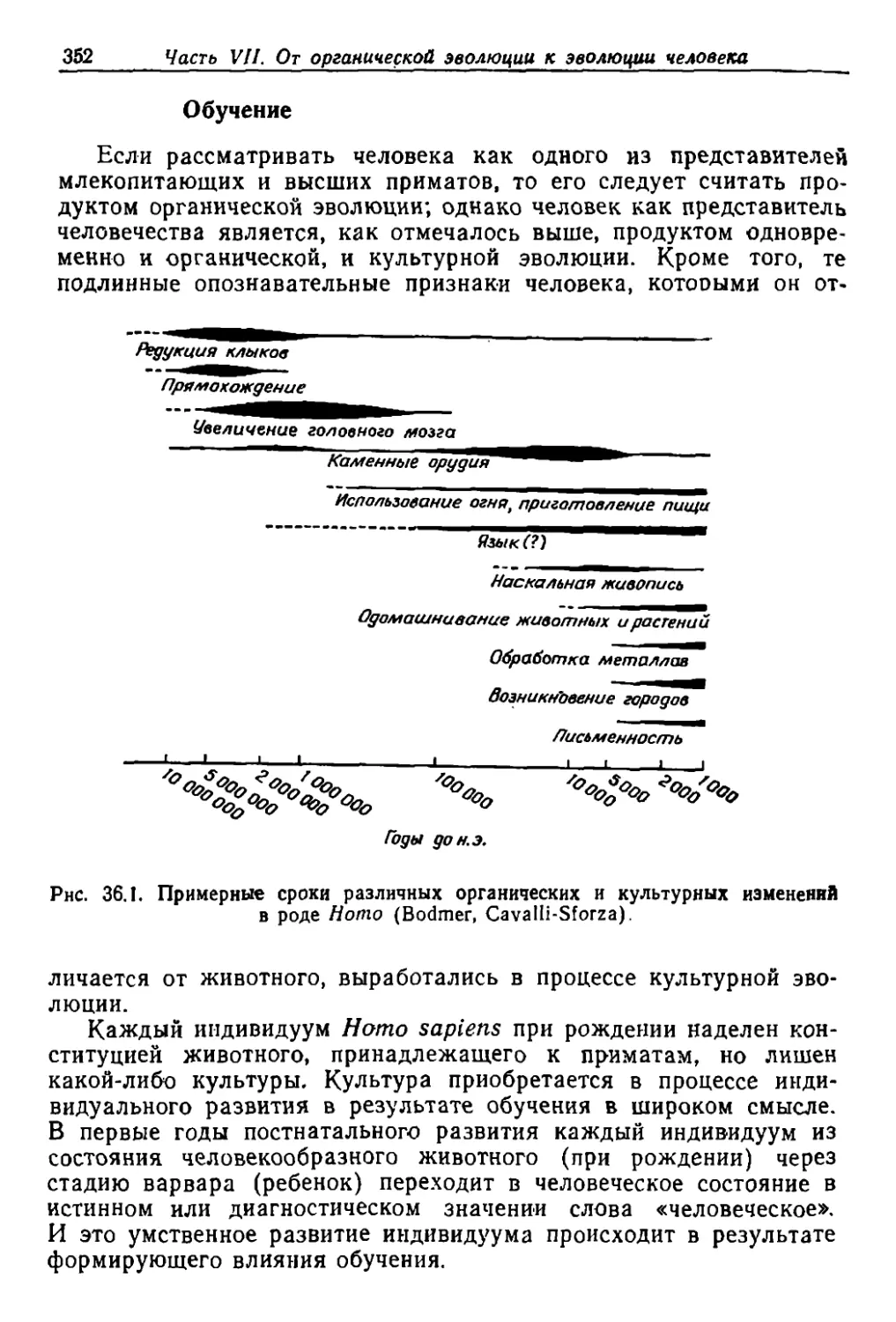

qaCTOTbl rенoQТИПОВ быстро достwrают р'авновеспоrо состояния, II<ОТО-