Author: Сокулер З.А.

Tags: философские системы и концепции философские науки философия история философии

ISBN: 5-89826-207-5

Year: 2008

Text

«Познание выявляет, дает имена и тем самым

классифицирует. Слово адресуется лицу.

Познание схватывает свой объект, овладевает

им. Обладание отрицает независимость

сущего, не разрушая его: оно отрицает и сохраняет.

Но насилие над лицом невозможно: абсолютно

беззащитные глаза, эта обнаженнейшая часть

человеческого тела, тем не менее оказывают

абсолютное сопротивление овладению.

Абсолютное сопротивление, в котором скрыта

попытка убийства: попытка абсолютного

отрицания. Другой - то единственное существо, по

отношению к которому возможно искушение

убить. Этот соблазн убийства и эта

невозможность убить составляют самую суть видения

лица. Видеть лицо - значит слышать: «Не убий!»

А слышать: «Не убий!» - значит слышать:

«Социальная справедливость». Все то, что я могу

слышать о Боге и от Бога, который невидим,

должно дойти до меня в одном и том же,

едином гласе».

Э. Левинас

Избранное: Трудная свобода. С. 326-327

З.А. Сокулер

ГЕРМАН КОГЕН

И ФИЛОСОФИЯ

ДИАЛОГА

Прогресс-Традиция

Москва

Сокулер ЗА.

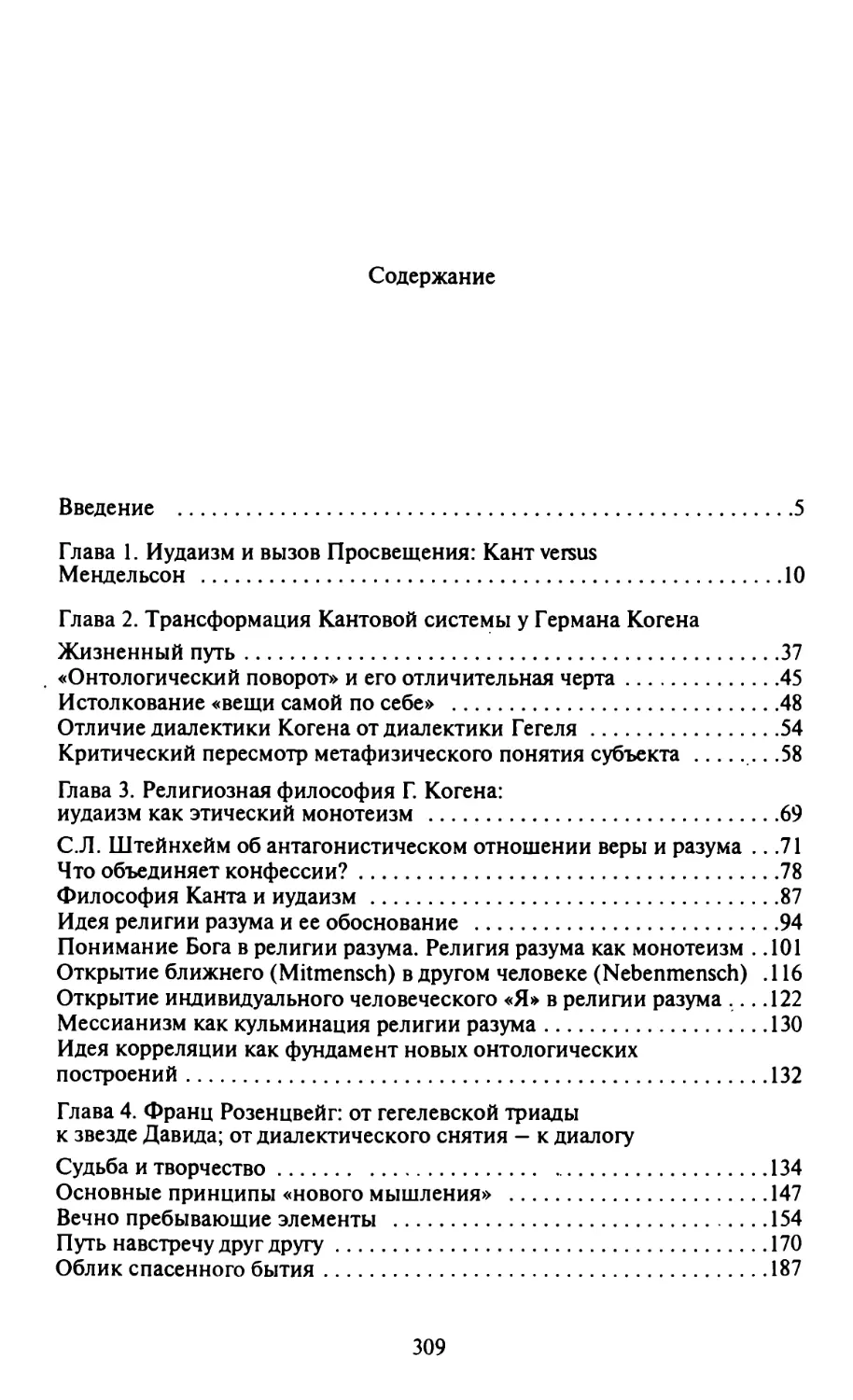

Герман Коген и философия диалога. - М.: Прогресс-Традиция, 2008. - 312 с.

ISBN 5-89826-207-5

Для современной философии характерно недоверие к абстрактным концептуальным

построениям и стремление увидеть за ними людей из плоти и крови, а также те жизненные

обстоятельства, которые побуждали их создавать подобные построения. В этой книге

рассматриваются учения философов, которые, в отличие от многих современных еврейских

мыслителей, остались верны иудаизму. Показывается, что начиная со спора Канта и Мендельсона

вопрос о том, является ли иудаизм религией разума, затрагивал основополагающие понятия

нововременной европейской философии, и прежде всего идею субъекта, а также

представления об истории и прогрессе. Само положение еврейской религиозной мысли как «другой» по

отношению к окружающей культуре делало ее особенно чувствительной к допущениям, на

которых покоилась метафизическая концепция субъекта. Новое понимание, согласно

которому субъект определяется в отношениях с другими субъектами, формируется в этике

и поздней религиозной философии Г. Когена. Дальнейшее развитие эти идеи получают

в концепции Фр. Розенцвейга, в философских сочинениях и талмудических комментариях

Э. Левинаса.

Таким образом, темы еврейской философии переплетены с темами и проблемами

европейской философской мысли, а сама еврейская философия становится в XX веке источником

плодотворных идей для всей современной философии.

Книга предназначена для специалистов по истории философии XIX и XX вв. и для всех

интересующихся современной философией.

The typical feature of contemporary philosophy is the lack of trust in the abstract conceptual

constructions and the aspiration to see beyond them real human beings and those living circumstances

which inspired the thinkers to create such constructions. Philosophers, who are under investigation in

this book, have remained devoted to Judaism in contrast to quite a number of modem Jewish thinkers.

The book shows, that starting from the dispute between Kant and Mendelssohn, the question about

Judaism as a religion of reason touched on the basic notions and assumptions of the Modern European

philosophy, first of all the idea of the Subject, and the views of history and progress. The very position

of the Jewish religious thought as «the Other» for the European culture made it especially sensitive to

the assumptions on which metaphysical conception of the Subject had based. The new understanding

of the Subject as defined by his relations with the others, has been forming in the ethic and late

religious philosophy of H. Cohen. These ideas had their further development in the conceptions of Fr.

Rosenzweig, in the philosophical works and Talmudic lectures by E. Levrnas. Thus the themes of the

Jewish philosophy are intertwined with themes and problems of European philosophical thought, and

the Jewish philosophy itself became the source of fruitful ideas for the philosophy of the XX century.

The book is for the specialists in history of philosophy of XIX and XX centuries and for anyone

who is interested in modern and contemporary philosophy.

ББК87

© Сокулер З.А., 2008

ISBN 5-89826-207-5 © Ваншенкина Г. К., оформление, 2008

© Прогресс-Традиция, 2008

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе под философией диалога понимается

направление, представленное в концепциях М. Бубера, Фр. Ро-

зенцвейга и Э. Левинаса. Общая идея этого направления нашла

классическое выражение в известной работе М. Бубера «Я и Ты»:

нет Я без Ты, нет человека без Другого человека. Чтобы остаться

человеком, человек должен совершить акт самотрансцендирова-

ния и принять Другого как Ты, а не как объект своей

деятельности (будь то политическая власть или теоретическое изучение).

В силу сложившегося в отечественной литературе образа

Германа Когена может показаться странной попытка связать это

течение с его наследием. Ведь Коген представляется у нас чистым

гносеологом, подчинившим философию теории научного

познания. В частности, на него обычно возлагают вину за то, что и всю

философию Канта стали понимать таким же образом, ставя во

главу угла теоретическую философию и проблемы научного

познания. Такой образ Германа Когена возник не случайно, а

сознательно культивировался, чтобы предать забвению его этику и

философию религии. В самом деле, Коген, как и Кант, был глубоко

религиозным мыслителем. Это наложило свой отпечаток на все его

мышление, вплоть до завершающей части его философской

системы, каковой явилась философия религии. В ней Коген

переосмысливает Кантово понятие религии разума, результат чего

фактически вылился в первый очерк идей «философии диалога».

Все это нетрудно продемонстрировать текстологически, что

и будет сделано в соответствующем месте. Так что в данном

отношении оправдать замысел этой работы совсем не сложно. Но

здесь есть и другой аспект, и по его поводу нужно объясниться

более подробно, потому что это касается весьма тонких и

щекотливых вещей, в которых недопонимание возникает гораздо чаще,

чем понимание, а цена ошибки велика.

5

Дело в том, что всех мыслителей, о которых пойдет речь

в настоящей работе - Когена, Розенцвейга, Левинаса, Бубера, -

независимо от результата историко-философского анализа их

концепций, можно объединить в одну группу по

конфессиональному признаку. Да, все они, во-первых, глубоко религиозные

мыслители, а во-вторых, в отличие от большого числа еврейских

мыслителей XIX и XX веков, не приняли христианство, а остались

верны религии своих предков. Более того: они бережно лелеяли

связь с традицией иудаизма, защищали ее перед лицом

классической европейской философской мысли и прилагали большие

усилия к ее возрождению в рамках современной им европейской

культуры.

Писать о них, не объяснив свою собственную позицию

и сверхзадачу, невозможно. В самом деле, об этих мыслителях, их

идеях и их воспитательно-просветительской деятельности можно

писать с разных позиций. Во-первых, можно анализировать идеи

названных мыслителей в русле классических европейских

философских традиций. Во-вторых, на ту же тему могла бы быть

написана и совсем другая книга. Ее был бы вправе написать только

верующий иудей. И адресовал бы он ее, скорее всего,

свободомыслящей и космополитической еврейской интеллигенции для

поучения и наставления.

Но надо иметь внутреннее право на ту или иную позицию.

Последняя должна вырасти из личного опыта исследователя,

чтобы быть подлинной и искренней. Поэтому я пишу с той

позиции, на которую, как мне кажется, я имею право, потому что она

соответствует моему личному опыту и мироощущению, и

стараюсь не выходить за ее пределы, признавая при этом, что

возможны и другие. Я чувствую, что не имею права написать работу

первого или второго названного типа. Потому-то и требуется

данное введение для объяснения и оправдания собственной

позиции. Я выросла в атеистической семье, среди моей родни

есть русские, евреи и немцы, я не соблюдаю никаких

религиозных обрядов и исповедую ту «религию философов», которая

исходит из того, что трансцендентная истина не может быть

адекватно выражена на человеческом языке и в системе человеческих

понятий. Об этом говорили философы разных конфессий,

например, католик Николай Казанский, протестант И. Кант,

а также воспитанный католиком, но не следовавший обрядам

никакой религии, Л. Витгенштейн. Как замечает Витгенштейн,

все конфессии равно пытаются «вырваться за пределы языка», но

6

ни одна не сможет преуспеть в этом более, чем другие. Каждая

конфессия является бесконечно ценным знаком человеческих

усилий помыслить Бога и построить на этом основании

определенный образ жизни, но каждая бесконечно далека от обладания

полной истиной о Боге. Таково мое личное убеждение, за которое

мне и придется ответить в этой и в той жизни.

Поскольку люди обречены выражать трансцендентные

истины на своем языке и сообразно своим понятиям, то

представляется небесполезным занятием анализ языка и его возможностей

в плане выражения понятийных систем. Но при этом надо

учитывать, что понятийные системы существуют не в платоновском

мире идей, а вплетены в реальную человеческую историю. Это

верно даже относительно самых абстрактных и безусловных

понятий, какие только способен сконструировать человеческий ум.

Итак, речь идет вовсе не о том, будто философско-теологиче-

ские концептуальные построения названных мыслителей более

(или менее) соответствуют истине, нежели теологические

построения христианских мыслителей. Нет, речь идет о месте еврейской

философии XIX-XX веков в общем контексте европейской

философии и о глубокой связи идей первой с установками и развитием

последней. Подобный ракурс рассмотрения является для меня

наиболее естественным, хотя я и отдаю себе отчет в том, что

некоторые темы вероучения и ритуала, важные для названных

мыслителей, остались у меня в тени. В этой работе исследуется традиция,

заданная Г. Когеном и продолженная в философии диалога, как

она сложилась и существовала на перекрестке двух столь разных

интеллектуальных традиций - европейской философии, с одной

стороны, иудаизма и еврейской философии - с другой.

Причем существовала не только традиция, но прежде всего

реальные люди. За концептуальными построениями стояли

реальные человеческие судьбы, открытые всем ветрам истории.

Их ободряющее - или обжигающее - дыхание чувствуется в тех

концептуальных новшествах, которые описываемая

философская традиция предложила мировой философской мысли. Ибо,

повторим еще раз, концептуальные системы рождаются в

реальной человеческой истории.

Подчеркивание данного обстоятельства представляет собой

характерную черту современной постмодернистской философии.

Она откровенно не доверяет абстрактным концептуальным

построениям, не верит в их независимое существование в

платоновском мире идей и стремится увидеть за ними людей из плоти

7

и крови, а также те обстоятельства, которые побуждали их

выдвигать и развивать подобные идеи. Настоящее исследование лежит

в русле подобного направления философской рефлексии.

Причем оказывается, что это касается не только философии диалога,

но и таких центральных для «проекта модерна» идей, как

«прогресс», «разум», «человеческая природа». Эти понятия были

тесно увязаны между собой таким образом, что прогресс

мыслился как единое и единственное направление, к которому должны

сходиться все линии общественного и индивидуального

развития, так что все идеи, представления, культуры, конфессии

и общественные институты должны были выстраиваться в

единый ряд менее и более прогрессивных форм. Менее

прогрессивные должны были, разумеется, уступать более прогрессивным.

Отсюда вытекало, что любые проявления разума в разных

культурах, любые представления и социальные институты в ходе

прогрессивного развития истории должны становиться все более

и более единообразными. Следовательно, проект модерна так

или иначе представлял прогресс как установление единообразия.

Он мыслил всеохватывающими и унифицирующими

категориями: разум как таковой, единый и неизменный; соответственно,

для него были едины и неизменны человеческая природа,

религия разума, истина и т. д. Таким образом, всеобщие категории,

в которых разворачивается мышление модерна, становятся

категориями общеобязательного, нормативного. А специфическое,

частное, отдельное приобретает оттенок неправильного,

отклоняющегося от общей линии прогрессивного развития.

Но в то же время - сколь же запутанны и парадоксальны дела

человеческие! - именно в эпоху модерна рождается современный

национализм. Он делает основной единицей человеческой

общности, стремящейся к прогрессу и достигающей его, нацию.

Нация мыслится при этом как квазиорганическая общность,

некий суперорганизм, имеющий естественное, Богом данное

право устранять любые препятствия для своего существования

и благосостояния.

Этот парадокс модерна является фоном, на котором и

развиваются идеи, анализируемые в данной работе. Возможно даже,

что он является одним из ее неназванных персонажей. Не потому,

что я этого хотела, но потому, что так складывалась реальная

история, в том числе и история представлений о «религии разума».

В то же время настоящая работа посвящена именно филиации

и трансформации идей. Она претендует на показ того, что

8

взаимосвязи и развитие идей выходили за рамки как

представлений о единой нормативной линии развития, так и органической

национальной специфики. Ибо здесь пойдет речь о мыслителях,

которые не считали, что именно последняя по времени форма

монотеизма является более прогрессивной и в наибольшей

степени соответствует разуму. Они не считали, что разум вообще

обязывает всех мыслящих людей к одной форме религии. В то же

время герои данной работы являются людьми «двойной

идентичности». Так, о Когене, Розенцвейге и других иногда говорят как

о «еврейско-немецких интеллектуалах». И это наложило

отпечаток на все их творчество, которое можно рассматривать как

синтез традиций еврейской и западноевропейской мысли. Коген

завершает происходившее в XIX веке, прежде всего в Германии,

переосмысление иудаизма. Одним из важнейших теоретических

источников явилась при этом философия Канта, отмеченная

печатью влияния лютеранства.

Таким образом, идеи могут влиять друг на друга,

переплетаться и слагаться в сложные комбинации поверх национальных

и конфессиональных барьеров. Но при этом они живут в мире,

поделенном на национальности и конфессии, и это тоже

определенным образом влияет на характер и развитие философских

идей. Вот об этом, собственно, и пойдет речь в настоящей работе.

Эта книга не смогла бы появиться без помощи и моральной

поддержки моей семьи, и я не могу не выразить благодарность

моим близким - маме и сыну.

Пользуюсь случаем выразить признательность устроителям

Семинара по еврейской мысли для преподавателей философии

стран СНГ и Балтии в Иерусалимском университете (август 2000;

август 2001), особенно за предоставление счастливой

возможности воспользоваться фондами библиотеки этого университета.

ГЛАВА I. ИУДАИЗМ И ВЫЗОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ:

КАНТ VERSUS МЕНДЕЛЬСОН

Формирование и развитие современной еврейской

философии неразрывно связано с Германией, этой страной философов.

Начало ей положили идеи М. Мендельсона, а высшей точкой

развития еврейской философии на почве немецкой классической

философии стала религиозная философия Г. Когена.

Судьба еврейской философии в Германии XIX века

определялась как радикальными изменениями в условиях жизни

еврейства (выход из гетто, эмансипация, ассимиляция), так

и влиянием немецкой классической философии. Причем в сфере

философской мысли эти разнопорядковые факторы действовали

совместно, влияние одного преломлялось через влияние другого,

что привело в конечном счете к оригинальному и глубокому

философскому развитию.

Выход из гетто был бы невозможен, если бы не было

Просвещения с его идеями веротерпимости, равенства и

прогресса, основанного на разуме. В то же время Просвещение явилось

теоретическим истоком немецкой классической философии.

Поэтому обсуждение еврейской философии Нового времени

оказывается также и обсуждением идей Просвещения и

классической немецкой философии.

Само название фундаментальной работы Г. Когена, «Религия

разума из источников иудаизма», заставляет вспомнить о работе

И. Канта «Религия в пределах только разума» (1793 г.). И

действительно, замысел Когена невозможно понять без этой работы

Канта. Поэтому прежде всего мы должны будем обратиться к ней.

Она оказалась драматическим вызовом для еврейской мысли.

С одной стороны, задавая чисто этическую интерпретацию

религии, Кант определяет чистую идею церкви как общности

людей на основе морального закона. «Этическая общность на

основе божественного морального законодательства, - пишет

Кант, - есть церковь, которая, поскольку она не является предме-

10

том возможного опыта, называется невидимой церковью

(в качестве только идеи объединения всех честных людей под

властью божественно-непосредственного, но морального миро-

правления - в том виде, как она служит прообразом всякого

подобного человеческого учреждения). Видимая же церковь есть

действительное объединение людей в единое целое,

соответствующее этому идеалу» (Кант И., 1980. С. 170). «Ее существенное

свойство (качество) - т. е. чистота, единение на основе

только моральных, а не каких-либо других побуждений. (Она

очищена от слабоумия суеверия и от безумия фанатизма.)» (Там же.

С. 171) Только такая церковь, по Канту, соответствует религии

разума. Ей не требуются ни культ, ни священники. Все

благомыслящие люди являются служителями такой церкви.

Выдающееся гуманистическое значение этой идеи Канта

заключается в том, что, как можно ожидать, религия разума

призвана объединить всех людей доброй воли независимо от их

конфессиональной или национальной принадлежности. В самом

деле, Кант прямо говорит, следуя традиции, идущей от

Возрождения к Просвещению (ср.: Кассирер Э., 2004. С. 186-191), что

«есть только одна (истинная) религия, но могут быть различные

виды веры. - К этому можно прибавить, что для многих церквей,

отделившихся друг от друга ввиду особенностей их веры, все-таки

может существовать одна и та же истинная религия. Поэтому

уместнее... говорить: этот человек той или иной (иудейской,

магометанской, христианской, католической, лютеранской) веры, чем

говорить, что он исповедует ту или иную религию» (Кант И., 1980.

С. 177).

Немецко-еврейские мыслители XIX века чувствовали, что

учение Канта обладает огромным гуманистическим

потенциалом, ибо утверждает равенство и высочайшее достоинство всех

людей как носителей морального закона и разума. А

специфичность культа, которая всегда в наибольшей степени разделяла

людей, при этом не играет никакой роли. Вспомним, что вторая

формулировка Кантова категорического императива говорит

о человеке как таковом, человеке как члене человечества: «...в

ряду целей человек (а с ним и всякое разумное существо) есть цель

сама по себе, т. е. никогда никем (даже Богом) не может быть

использован только как средство, не будучи при этом вместе с тем

и целью, что, следовательно, само человечество в нашем лице

должно быть для нас святым, так как человек есть субъект

морального закона, стало быть, того, что само по себе свято, ради

11

чего и в согласии с чем нечто вообще может быть названо

святым» (Кант И., 1965 а. С. 465-466). Поэтому не случайно, что

среди последователей учения Канта было так много еврейских

интеллектуалов1.

Но, с другой стороны, в той же самой работе «Религия в

пределах только разума» Кант выражал самое неприязненное

отношение к иудаизму, который, с его точки зрения, не имеет ничего

общего с религией разума.

Истинная религия, религия разума, религия, основанная на

чистой моральной вере (все эти определения для Канта

эквивалентны), не может не быть всеобщей, ибо всеобщ сам разум

и содержащийся в нем моральный закон. Обращаясь к

рассмотрению исторической реализации такой религии, Кант ставит

вопрос о «той церкви, которая с самого начала заключала в себе

зародыш и принципы объективного единства истинной и

всеобщей религиозной веры, к которому она постепенно подходит все

ближе и ближе. - Тогда оказывается прежде всего, что иудейская

вера с той церковной верой, историю которой мы хотим

рассмотреть, в целом и по существу совершенно не имеет никаких точек

соприкосновения, т. е. не стоит ни в каком единстве по

понятиям, хотя она ей непосредственно предшествовала и для

основания этой (христианской) церкви дала физический повод»

(Кант И., 1980. С. 197).

Иудаизм, утверждает Кант, представляет собой только

совокупность обрядов и ритуалов, не имеющих никакого отношения

к разуму и моральному закону. «Иудейская вера, - пишет он, - по

своей первоначальной организации является совокупностью

чисто статутарных законов, на которой было основано

государственное правление; ведь те моральные элементы, которые - или

в самом начале, или уже впоследствии - были в нее привнесены,

безусловно не принадлежат иудейству как таковому» (Там же).

Бог иудаизма, утверждает Кант, «выступает только как светский

регент, не требующий совести и не имеющий к ней никаких

претензий» (Там же. С. 198). Тут можно было бы задать вопрос: если

моральные элементы, как допускает сам Кант, могли быть

«привнесены... в самом начале», то на каком основании Кант

заявляет, что они «не принадлежат иудейству как таковому»? Но Кант

Справедливости ради надо отметить, что среди еврейских философов XIX в.

были и последователи Гегеля. См. Rotenstreich N., 1968. Ch. 5: The Religion of the

Spirit.

12

не дает никакого обоснования, просто перечисляя по пунктам те

обвинения, которые он бросает иудаизму. Обвинения эти

демонстрируют очевидную предвзятость. «Во-первых, - говорит

Кант, - все его заповеди такого рода, что на них можно основать

политический строй, и они возлагаются как принудительные

законы, ибо касаются только внешних действий. И хотя десять

заповедей, если бы даже они и не были даны публично, уже

имеют значение для разума как этические, в этом

законодательстве даны не с требованием морального образа мыслей при их

исполнении (в чем впоследствии христианство полагало свое

главное дело), но внимание направлено только на внешнее их

исполнение» (Там же). Конечно, отрицать этическое значение

десяти заповедей невозможно при всем желании. Но даже и тут,

как мы видим, Кант делает оговорку, что в иудаизме они «даны

без требования морального образа мыслей». Что позволяет Канту

сделать такое сильное утверждение? То, что в Ветхом Завете

награды и наказания за их исполнение или неисполнение

«сводятся только к таким, какие в этом мире могут быть применены

к каждому человеку, но сами по себе не имеют отношения к

этическим понятиям; ведь в обоих случаях последствия должны

затрагивать и потомство, которое ни в этих подвигах, ни в

бесчинствах не принимало никакого практического участия, - что,

если иметь в виду политическое устройство, во всяком случае

может быть только мерой благоразумия для того, чтобы создать

себе последователей, но в этическом отношении противно

всякой справедливости» (Там же).

Продолжая формулировать свои претензии к иудаизму, Кант

утверждает далее: «А так как без веры в будущую жизнь

немыслима никакая религия, то иудейство как таковое, взятое в чистом

виде, отнюдь не заключало в себе никакой религиозной веры»

(Там же). Делая такое заявление, Кант игнорирует то

обстоятельство, что раввинистическая и средневековая иудейская традиция

считали веру в будущую жизнь необходимым элементом

иудейской веры (скорее всего, он ничего не знал об этом). В то же

время Герман Коген впоследствии будет обвинять Канта в том,

что, допуская бессмертие души и высшее благо как идеи

практического разума, тот сделал уступку гетерономной этике,

фактически вернув награду за добродетель, только не в этом, а в загробном

мире. Поэтому сам Коген, а также Розенцвейг и Левинас

действительно не говорят о бессмертии индивидуальной

человеческой души.

13

По ходу своих рассуждений Кант вспоминает и о той защите

иудаизма, которая была предпринята Моисеем Мендельсоном.

Поэтому кантовские формулировки можно понять как ответ

Мендельсону. В самом деле, Мендельсон в своей работе

«Иерусалим, или О религиозной власти и иудаизме» (1783)

(Mendelssohn M., 1969) стремился доказать, что иудаизм как раз и

является религией разума. Этот заочный (потому что Мендельсон

к тому времени уже умер) спор между Кантом и Мендельсоном

представляет интерес не только для исследователей иудаизма,

ибо он самым тесным образом связан с различиями в понимании

сути Просвещения обоими мыслителями. А эти различия

указывают на проблемы и противоречия самой просвещенческой

идеологии, задавшей основные линии философского и

политического развития западноевропейского мира. Фактически здесь

обсуждаются глубокие мировоззренческие основания для

понимания человека, разума и прогресса. И так обстоит дело не

только со спором Канта и Мендельсона по поводу иудаизма, но и со

многими дискуссиями и темами еврейской философии. Именно

это, в наших глазах, является главным обоснованием

актуальности настоящей темы. Но вернемся к работе Мендельсона.

Автор «Иерусалима» оправдывал иудаизм с позиций разума

тем, что иудаизм якобы является не особым учением о Боге, но

лишь особой формой жизни. В плане понимания Бога, как

утверждал Мендельсон, иудаизм не выходит за пределы того

минимума, который содержит в себе всеобщая религия разума:

вера в Бога, Провидение и бессмертие души. Но чем же, в таком

случае, оправдывается следование особому еврейскому закону,

столь отличающемуся от формы жизни европейских народов

Нового времени и столь не соответствующему прогрессу,

который несли с собой Новое время и Просвещение? Дело в том,

отвечает Мендельсон, что прогресс и просвещение несут с собой

определенные издержки! Будучи, безусловно, положительными

явлениями, они в то же время создают новые возможности для

поверхностности, невежества, непонимания и искажения

важнейших книг и учений. В качестве некоего противоядия,

предусмотренного Богом, Мендельсон и рассматривает еврейский

закон, который, будучи не учением, а формой жизни,

предполагает подключение к религиозной традиции не только через

тексты, а путем непосредственного подражания образцам старших,

учителей, т. е. в живой связи поколений, в контексте традиции

и социальности. Здесь учение неразрывно связано с усвоением

14

определенных моделей поведения. Благодаря этому усвоение

знания не остается в отрыве от воспитания, от обучения нормам

нравственного поведения. При этом каждый достигает той

глубины религиозного понимания, на которую он способен, и человек

не перегружается тем, чего он в принципе не может понять и что

он, будь ему это преподнесено в книгах и ученых рассуждениях,

неизбежно бы извратил и исказил (См.: Mendelssohn M., 1969).

Мендельсон в своем «Иерусалиме» обсуждает и теорию

общественного договора. Он, как и подавляющее большинство

просветителей, придерживается основных положений этой теории.

Но в отличие от Гоббса или Локка Мендельсон полагает, что

государству не могут быть безразличны вопросы религиозности

населения, ибо это имеет отношение к выполнению его основной

функции. Ведь государство должно добиваться от граждан

соблюдения законов. Если они не делают этого добровольно,

государство имеет право на насилие. Однако очевидно, что государство

тем совершеннее, а жизнь граждан в нем тем счастливее, чем

менее оно должно прибегать к насилию. Уровень неизбежного

насилия может быть снижен, если граждане будут соблюдать

законы добровольно и сознательно. А это зависит от их

воспитания. Воспитание же Мендельсон рассматривает как дело религии

и религиозной общины, которая не имеет права на насилие.

Поэтому Мендельсон в «Иерусалиме» фактически предлагает

иудаизм в качестве полезного партнера современного

государства, именно благодаря его воспитательной функции.

Итак, Мендельсон подчеркивает воспитательную функцию

религии. Иудаизм в его трактовке оказывается некоей

специфической воспитательной практикой. Мы не знаем, говорит он,

почему Провидение установило именно такой закон и именно

для евреев. Однако, как убежден Мендельсон, можно

непосредственно убедиться в том, что данное установление Провидения

оказывается полезным даже в эпоху Просвещения, ибо - именно

в силу своего специфического отличия от установлений

Провидения для прочих народов - оно может компенсировать

некоторые негативные явления, которым дает жизнь само

Просвещение.

Упомянутые выше рассуждения Канта - это решительная

отповедь попыткам Мендельсона доказать, что иудаизм,

неразрывно связанный с соблюдением жесткого ритуала, является тем

не менее религией разума (Кант И., 1980. С. 238). Кант высказал

свое отношение к этим рассуждениям Мендельсона только после

15

его смерти. Возможно, он не хотел задеть Мендельсона лично.

Однако бережное и дружеское отношение к нему не повлияло на

общую крайне негативную оценку иудаизма и, тем самым, идей,

высказанных им в «Иерусалиме».

Можно понять, сколь болезненную проблему создавали

данные рассуждения Канта для его страстных почитателей из числа

еврейских интеллектуалов. Не случайно завершением и

последним словом философской деятельности ведущего неокантианца

Г. Когена явилось переосмысление кантовского понятия

«религии разума». Не случайно также и то, что утверждение этической

сущности иудаизма явилось одной из стержневых тем еврейской

философии XIX-XX вв.

Но почему же Кант столь непримирим по отношению к

иудаизму? И почему его совсем не убедили воспитательные идеи

Мендельсона? В самом деле, Канта невозможно заподозрить

в расистских предрассудках или религиозном фанатизме. Дело,

по-видимому, не в иудаизме как таковом. Главным противником

и объектом кантовской критики являются «статутарные религии»

вообще. Статутарная религия, по Канту, - это религия

«снискания благосклонности» Бога, для чего употребляются и культ,

и догматика, и обрядность. Все это представляет полную

противоположность истинной, т. е. моральной, религии. «Все

религии, - говорит Кант, - можно разделить на религию снискания

благосклонности (одного лишь культа) и на моральную, т. е.

религию доброго образа жизни. По первой человек или льстит

себя мыслью: Бог может сделать его навеки счастливым без того,

чтобы для этого нужно было стать лучше (с помощью отпущения

его прегрешений); или же, если это кажется ему невозможным,

Бог может сделать его лучше без того, чтобы ему самому надо

было сделать для этого что-то большее, чем попросить об этом»

(Кант И., 1980. С. 123). «Если не соединять религии с

моральностью, то религия обращается в снискание милости» (Кант И.,

1980. С. 499).

Культ, богослужение, обрядность представляются Канту не

чем иным, как проявлениями религии снискания

благосклонности, т. е. внешними действиями, которые призваны избавить

человека от тяжелого и непрестанного труда

самосовершенствования; которые, более того, заслоняют от него эту задачу.

Поэтому статутарная религия - это лжеслужение. И если

истинная религия равнозначна моральному поведению, то следование

ритуалам статутарной религии, с точки зрения Канта, управляет-

16

ся мотивами, противоположными моральному, т. е. себялюбием

и корыстолюбием.

Статутарная религия, далее, - это религия предписаний

и иерархии, что не имеет никакого отношения к моральному

закону. Так, по Канту, истинная церковь «не имеет, собственно,

в соответствии со своими основами, правления, подобного

политическому» (Кант И., 1980. С. 171). Поэтому и все церковные

иерархии относятся только к статутарной, а вовсе не к истинной

религии.

Нетрудно понять, что под определение «статутарной религии»

подпадают и католицизм, и реально существующий современный

Канту протестантизм, и иудаизм. В последнем Кант узрел

характерные черты и первоисток «статутарной религии». Не

исключено, что и рассуждения Мендельсона, сделавшего акцент именно

на обрядовой и ритуальной стороне иудаизма, подтолкнули

Канта к тому же. Ибо мысль Канта заключается в том, что

«религия скрыта внутри и относится к моральному образу мыслей»

(Кант И., 1980. С. 178), а все внешнее - включая обычай,

традицию, ритуал - представляет собой полную противоположность

истинной религии разума и потому не просто отлично от нее, но

ей чуждо и враждебно.

По-видимому, Кант использовал иудаизм как «козла

отпущения», чтобы продемонстрировать современным ему религиозным

и правительственным авторитетам, что статутарная религия есть

вещь нехорошая, и побудить их дистанцироваться от нее и

признать его трактовку истинной религии.

Возможно, впрочем, что и это соображение еще недостаточно

объясняет резкость кантовских высказываний об иудаизме. Как

полагает современный американский исследователь А. Эйзен

(Eisen А, 1998. Р. 24-30, 269), иудаизм для Канта, как это

постоянно происходило в европейской истории, выступил в роли

Другого, вызывающего резко негативную реакцию неприятия,

отторжения именно потому, что от него исходит реальная угроза.

Эта угроза заключается в том, что Другое не настолько чуждо, как

хотелось бы, и что Свое похоже на Другое. Поэтому угроза,

исходящая от Другого, заключается в опасности разоблачения Своего.

Тут происходит вытеснение и перенос на Другое того, что

невозможно признать в Своем. Иудаизм вызывает столь негативную

реакцию, потому что никуда не деться от вопроса: действительно

ли христианство, даже если отождествить его с протестантизмом

как наиболее подлинной и совершенной формой, совпадает

17

с кантовской религией разума, а не является статутарной

религией? Может ли вообще религия не быть статутарной?

Представляется, что соображения Эйзена не лишены

оснований.

Эйзен обращает в связи с этим особое внимание на то место

кантовского сочинения, где Кант прямо называет Мендельсона

и допускает при этом явную передержку. Вот это место: «...людей

принуждают верить, - говорит Кант, - что каждый христианин

должен быть иудеем, Мессия которого пришел, с чем, однако, вовсе

не согласуется то обстоятельство, что он, собственно, не связан

никаким законом иудейства (как статутарным), хотя с верой

должен принимать всю священную книгу этого народа как

божественное откровение для всех людей». И к этой фразе Кант

присовокупляет следующее подстрочное примечание: «Мендельсон

весьма искусно использовал эту слабую сторону обычного

способа представления христианства, чтобы полностью отклонить

любое требование к сыну Израиля в отношении перемены веры.

Ведь, говорит он, иудейская вера, даже по признанию самих

христиан, составляет нижний этаж, на котором, как верхний,

покоится христианство, и данное требование было бы

равносильно требованию сломать нижний этаж, чтобы поселиться в

верхнем. Его настоящая мысль все же проглядывает достаточно ясно.

Он хочет сказать: выбросьте только само иудейство из вашей

религии (в историческом вероучении оно всегда может оставаться

как антикварная древность), и мы подумаем о вашем

предложении (на деле тогда не осталось бы ничего, кроме чисто

моральной, не обремененной статутами религии). Наше бремя после

свержения ига внешней обрядности отнюдь не облегчится, если

вместо него на нас возложат другое, а именно исповедание веры

в священную историю, угнетающее совестливого человека

гораздо более тяжко» (Кант И., 1980. С. 238).

Трудно представить себе, что Кант мог допустить ошибку

в отношении настоящей мысли Мендельсона, если он читал

работу Мендельсона, пассаж из которой он обсуждает. В самом

деле, посмотрим на то, что пишет Мендельсон. Он отвечает на

обращенный к нему призыв некоего критика доказать, что

действительно является философом и почитателем истины. Этот

критик подразумевает, что Мендельсон должен взвесить все

достоинства и преимущества христианства, а поскольку они

очевидны и бесспорны, так как христианство является более

рациональной системой, он должен креститься. «Но, дорогой мой гос-

18

подин, - отвечает Мендельсон, - разве я должен предпринять

этот шаг, не взвесив сначала, действительно ли он выведет меня

из того затруднительного положения, в котором, как вы

полагаете, я нахожусь? Если бы и вправду краеугольный камень моего

дома был столь слаб, что вся постройка грозила бы обрушиться,

то благоразумно ли было бы пытаться спастись, переехав с

нижнего этажа на верхний? Был ли бы я там в большей безопасности?

Христианство, как вы знаете, воздвигнуто на иудаизме, и могло

бы рухнуть вместе с ним. Поэтому, когда вы говорите, что его

заключения подрывают основы иудаизма, и предлагаете мне

спасаться на вашем более высоком этаже, не могу ли я заподозрить,

что вы шутите надо мной?» (Mendelssohn M., 1969. P. 58). Как

видно из приведенной цитаты и из всего текста «Иерусалима»,

мысль Мендельсона выражена ясно, недвусмысленно, и она

противоположна интерпретации, даваемой Кантом. В самом деле,

Мендельсон вовсе не ставит никаких условий христианству,

вовсе не требует, чтобы оно стало еще более либеральным, для

того чтобы философски мыслящий иудей обязательно приходил

к нему. Напротив, его работа посвящена доказательству того, что

философски мыслящий иудей может остаться иудеем, не входя

в противоречие со своей философской совестью, потому что

иудаизм является религией разума. Кстати, после

процитированного метафорического рассуждения о нижнем и верхнем этажах

Мендельсон говорит о том, что христианин, ввиду очевидной

связи и преемственности этих конфессий, не должен был бы

искать изъянов и противоречий в иудаизме, но, напротив, скорее,

совместно со сторонниками иудаизма должен был

способствовать защите и оправданию последнего.

Сопоставление того, что писал Мендельсон, и того, как это

перетолковал Кант, делает еще более правдоподобной мысль

Эйзена о том, что Кант «выплеснул» на иудаизм свои проблемы,

связанные с проблематичностью доказательства того, что

христианство является религией разума в задаваемом им^ смысле.

Однако в то же время кроме всех психологических мотиваций

остаются и концептуальные основания позиции Канта, которые

и будут интересовать нас сейчас более всего.

Еще раз подчеркнув, что Кант является выдающимся

гуманистом, поймем предубеждение Канта против иудаизма как

обусловленное особенностями кантовской трактовки религии, ибо

с этой трактовкой иудаизм не гармонировал. Но Кантово

понимание религии в пределах разума обусловлено всем строем

19

кантовской мысли. И тем самым наше рассуждение подошло

к основам кантовской системы. В них можно видеть дальнейшее

развитие основополагающих идей философии Нового времени

и Просвещения. Прежде всего это идея единого, всегда себе

равного разума. Из этой идеи вытекал целый спектр разнообразных

следствий. Одним из них было признание гражданских прав

евреев; другим - невозможность признать Другого (например,

представителя другой конфессии) в качестве равноправного

представителя того же самого разума. Если един разум, то,

разумеется, религия тоже должна быть единой. Выше мы цитировали

утверждение Канта, что есть только одна истинная религия,

а различаются лишь веры. Но что же такое вера в отличие от

религии? Имеет ли она право на существование? Многообразие

вер остается без оправдания, они начинают выглядеть

суевериями и предрассудками. Принято считать, что Просвещение

двигалось под знаменами веротерпимости. Однако, как мы видим на

примере Канта, ситуация не так проста.

Далее, учение Канта о религии в пределах разума является

естественным продолжением кантовской трансцендентальной

диалектики и этики со всеми ее особенностями и некоторыми

парадоксальными выводами. Спасая свободу воли от господства

закона причинности, которому Кант придал статус априорного

основоположения рассудка и, соответственно, конститутивного

принципа природы, Кант изъял свободу из мира явлений и отнес

к сфере умопостигаемого. В результате человек становится у него

существом двух миров - природного и сверхприродного. Свобода

трансцендентальна, но в то же время любой человек обладает ею.

Любой человек является ноуменом. Для того чтобы убедиться

в этом или чтобы продемонстрировать самому себе (и Богу) свою

умопостигаемую сущность, человек должен действовать исходя

из уважения к моральному закону. Любая другая мотивация, сколь

ни была бы она симпатична сама по себе - например, действия из

сострадания, ради процветания своего края и т. п., - не

разрывает цепь природной причинности и не открывает доступ в царство

трансцендентальной свободы. Кантово учение о

трансцендентальной свободе и о том, что человек является одновременно

и природным объектом, и ноуменом, ставит акцент на мотиве

поступка, а не на поступке как таковом. Отсюда - жесткое

противопоставление морального и легального поступков. Хотя для

общества польза от легального поступка может быть ничуть не

меньше, чем от морального, однако с точки зрения кантовской

20

этики легальный поступок не имеет никакой моральной

ценности. Данные черты кантовской системы тоже, по-видимому,

влияли на его отношение к иудаизму.

И для Канта, и для Мендельсона внешнее поведение, включая

ритуальное, - не то же самое, что и чистое нравственное

побуждение. Однако для Мендельсона внешнее поведение в

определенном случае (например, соблюдение ритуала и традиции в теплом

дружественном общинном кругу, в непосредственном контакте

поколений) может способствовать формированию чисто

внутреннего понимания и мотивации.

Для Канта же дело обстоит принципиально по-другому.

Глубинная причина этого различия между двумя мыслителями

состоит в том, что у Канта индивид как ноумен становится

единственным и самодостаточным носителем разума и нравственного

закона, а поэтому вся аргументация Мендельсона, основанная на

роли традиции и живой социальной практики общинного

существования, должна была представляться ему неубедительной.

По Канту, индивид изначально - от Бога - оснащен всем, что

необходимо для того, чтобы расслышать и правильно понять

голос разума в себе. «Но что же такое религия? - спрашивает,

например, Кант и тут же отвечает: - Религия - это закон,

живущий в нас, насколько он оказывает на нас свое воздействие

благодаря законодателю и Судии, это мораль, обращенная к

познанию Бога» (Кант И., 1980. С. 499). Кант говорит также, что

в отношении чисто моральных законов «каждый с помощью

собственного разума может познать божественную волю в самом

себе как волю, лежащую в основе его религии» (Там же. С. 173).

Инструментом, вполне достаточным для этого, является

изначально присутствующий в каждой душе голос совести. Кант

говорит об этом неоднократно. Дело выглядит так, что голос

совести - неизменно присутствующая в душе константа.

Например, объясняя, почему во всех вероисповеданиях

возможно (и реально существует) аллегорическое истолкование

преданий как чисто моральных поучений, Кант разъясняет: «Задатки

моральной религии задолго до этой последней лежали скрытыми

в человеческом разуме, а первые несовершенные их проявления,

хотя сказались только в богослужебном обряде и послужили,

к его пользе, поводом для мнимых откровений, но даже таким

образом, пусть непреднамеренно, привнесли в эти вымыслы кое-

что от характера своего сверхчувственного происхождения»

(Там же. С. 181).

21

Поскольку каждый человек от Бога оснащен разумом и

присутствующим в нем моральным законом, то неудивительно, что

как историческое развитие человечества, так и индивидуальное

развитие и воспитание ребенка фактически превращаются

у Канта в «развитие задатков» человеческой души. Речь идет не

о формировании, но именно о развитии предзаданных

нравственных задатков1. Позиция Канта здесь заставляет вспомнить

о тезисе, высказываемом Платоном в диалоге «Менон»:

добродетели нельзя научиться, добродетель присутствует в душе

изначально. Рассуждения Канта о моральном воспитании прямо

показывают, что речь для него идет, собственно, о том, чтобы

оживить в душе то, что в ней уже заложено (см., например: там

же. С. 120-121).

Здесь уместно также вспомнить и Спинозу, который

в «Богословеко-политическом трактате» различает два вида

законов: человеческий и божественный. Первый - это «образ жизни,

который служит только для охранения жизни государства», тогда

как второй «имеет целью только высшее благо, т. е. истинное

познание Бога и любовь к нему» (Спиноза Б., 1998. С. 268).

Причем Спиноза разъясняет, что «суть божественного закона

и его главное правило заключаются в том, чтобы любить Бога как

высшее благо... не из страха перед каким-либо взысканием

и наказанием и не из любви к другой вещи, которой мы желаем

наслаждаться» (Там же. С. 269); «высшая награда за

божественный закон есть сам закон, именно: познание Бога и совершенно

свободная, постоянная и от всего сердца любовь к нему;

наказание же состоит в лишении этого блага, в плотском рабстве или

т

«...идею морального закона с неотделимым от нее уважением к нему нельзя

назвать задатками личности; она уже сама личность (идея человечности,

рассматриваемая совершенно интеллектуально). Но субъективное основание того, что

мы принимаем это уважение в качестве мотива в наши максимы, кажется

дополнением к личности и потому заслуживает названия задатков» (Кант И., 1980.

С. 98). Далее Кант говорит, что этот вид задатков «сам по себе коренится в

практическом, т. е. безусловно законодательствующем, разуме» (Там же). Причем все

вообще добрые задатки (касающиеся человека как живого существа, как

разумного существа и как личности) «не только (негативно) добры (не противоречат

моральному закону), но это и задатки добра (содействуют исполнению этого

закона). Они изначальны, так как требуются для возможности человеческой природы.

Человек хотя и может пользоваться первыми двумя против цели, но ни одного из

них он не может уничтожить» (Там же). «Восстановление первоначальных

задатков добра в нас есть, следовательно, не приобретение утраченного побуждения

к добру, ибо это побуждение, состоящее в уважении к моральному закону, мы

никогда потерять не можем, а если бы это было возможно, то мы никогда не

могли бы приобрести его вновь» (Там же. С. 117-118).

22

в душевном непостоянстве и колебании» (Там же. С. 271).

Спиноза формулирует принципы «всеобщей веры»,

относительно которых не может быть никакого разногласия между людьми,

действительно следующими божественному закону (Там же.

С. 392). Почему Спиноза убежден, что тут не может возникнуть

разногласия? Потому что, как он объясняет: «Вечное слово

и договор Бога и истинная религия божественно начертаны

в сердцах людей, т. е. в человеческой душе, и что она есть

истинный подлинник Божий, который Бог скрепил своей печатью, т. е.

идеей о себе как отображением своей божественности» (Там же.

С. 372). При этом Спиноза утверждает, что Писание «содержит

ошибки, пропуски, подделки и не согласно само с собою и что мы

имеем только отрывки из него, и, наконец, что подлинник

договора Божьего, заключенного с иудеями, погиб» (Там же), тогда

как то же слово Божие, начертанное в душе, сохраняется

в аутентичном и неизменном виде.

Утверждения Спинозы демонстрируют нам, в сущности, ту же

констелляцию идей, что и в учении о религии в пределах только

разума у Канта. А именно: основной безусловный закон

нравственности записан в самой душе, в разуме как таковом. Но коль

скоро основные постулаты этой всеобщей разумной веры

присутствуют в разуме любого человека, то «исторические рассказы

и ритуалы», как это именует Спиноза, становятся в лучшем

случае излишними - если их содержание совпадает с Откровением,

записанным в самом разуме. В противном же случае именно

«исторические рассказы и ритуалы» подвергаются

сокрушительной критике за то, что затемняют и искажают Откровение,

записанное в самом разуме. Объектом такой критики у Спинозы

становится иудаизм, что вполне понятно, если вспомнить о личной

судьбе Спинозы и его отлучении.

Но дело не только в личной судьбе. Судьба Канта была

совершенно иной. Ему лично иудаизм ничего не сделал. Дело в том,

что мысль о присутствии в разуме любого человека всеобщих

заповедей «религии разума» лишает права на существование

партикулярную, национальную религию, обладающую к тому же

специфическим жестким набором ритуалов. Если существует

религия разума и если она в незамутненном виде присутствует

в разуме каждого человека, то отдельная национальная религия

начинает выглядеть как посягательство на единую сущность

разума и нравственного закона. На основании таких теоретических

предпосылок иудаизм лишается права быть религией, ибо рели-

23

гия универсальна и обращена в равной мере ко всему

человечеству. Поэтому Спиноза объявляет иудаизм не чем иным как

политическим установлением. Подобным же образом, как мы

видели, его трактует и Кант, который очевидно следует Спинозе

в своей трактовке иудаизма.

Христианство выступает для Канта единственным хорошим

приближением к «религии разума» благодаря его

универсалистскому характеру, соответствующему универсальному характеру

разума. Разум характеризует человека как такового. Для разума, как

и для христианства, «нет ни эллина, ни иудея». Как отмечает

Э. Кассирер, «XVIII столетие проникнуто верой в единство и

неизменность разума. Разум - один и тот же для всех мыслящих

субъектов, для всех наций, эпох и культур» (Кассирер Э., 2004. С. 19).

Сопоставление Канта и Спинозы может, правда, вызвать

серьезные возражения. В самом деле, Канта отличает от Спинозы

(кроме всего прочего) признание радикальной конечности

человеческого существа. На эту черту учения Канта указывает А. Рено

(Рено А., 2002. С. 351-359), подчеркивая, что радикальная

конечность выступает у Канта как сама структура субъективности. Так,

человеческое познание неразрывно связано с чувственностью,

т. е. нуждается в воздействии извне. В сфере морали эта

конечность проявляется в том, что царство целей выступает для нас

как идея, а не как само бытие. Пафос рассуждения Рено

заключается в требовании признать, что классическая философская

традиция включает различные концепции субъекта, что их нельзя

«стричь под одну гребенку».

Все это, конечно, так. Тем не менее в рассуждениях Канта

о религии разума, об иудаизме, да и в ряде других,

обнаруживается, что Кант не всегда рассматривал человеческий разум сквозь

призму радикальной конечности. Так, например, выше мы

задавали вопрос, почему Канта не убедили воспитательные идеи

Мендельсона. Когда мы пытаемся это понять, перед нами встает

уже другой вопрос: а нуждается ли (и если да, то в каком смысле

и в каком отношении) человек в воспитании, если в его разуме

уже записан моральный закон? Представляется, что подобный

вопрос является кардинальным для понимания кантовской идеи

религии разума.

Кантовский «Ответ на вопрос: «Что такое Просвещение?»

показывает, что для Канта разум человека — это по определению

уже совершеннолетний разум. В самом деле, согласно известному

кантовскому определению, «Просвещение — это выход человека из

24

состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по

собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность

пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то

другого. Несовершеннолетие по собственной вине - это такое,

причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в

недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со

стороны кого-то другого. Sapere aude! - имей мужество

пользоваться собственным умом! - таков, следовательно, девиз

Просвещения» (Кант И., 1966 в. С. 27). Люди, говорит Кант,

пребывают по большей части в состоянии несовершеннолетия

и панически боятся пользоваться собственным разумом.

«Леность и трусость, - утверждает он, - вот причины того, что

столь большая часть людей, которых природа уже давно

освободила от чужого руководства, ... все же охотно остаются на всю

жизнь несовершеннолетними; по этим же причинам так легко

другие присваивают себе право быть их опекунами. Ведь так

удобно быть несовершеннолетним!» (Там же.) Помимо понятной

человеческой лености Кант в самых язвительных тонах

подчеркивает роль пастырей и духовных лидеров в этом массовом

добровольном несовершеннолетии. «После того как эти опекуны

оглупили свой домашний скот и заботливо оберегли от того,

чтобы эти покорные существа осмелились сделать хоть один шаг

без помочей, на которых их водят, - после всего этого они

указывают таким существам на грозящую им опасность, если они

пытаются ходить самостоятельно. Правда, эта опасность не так

уж велика, ведь после нескольких падений в конце концов они

научились бы ходить; однако такое обстоятельство делает их

нерешительными и отпугивает их, удерживая от дальнейших

попыток» (Там же. С. 28).

Итак, человек - носитель разума, а разум является

совершеннолетним по определению, как объясняет нам Кант, выражая

этим глубинную интенцию просветительского сознания. А

совершеннолетний разум не нуждается в воспитании и в воспитателях.

Он призван к самовоспитанию.

Как известно, Мендельсон, подобно Канту, тоже отвечал на

вопрос о своем понимании Просвещения. Один и тот же

вопрос - но как разительно отличается тональность их ответов!

Интонация кантовского ответа - напористо-оптимистическая.

Для него Просвещение является процессом однозначно

положительным. Да и каким еще оно может быть, если представляет

собой утверждение свободы и автономии разума. А разум -

25

постоянно равная самой себе единообразная целостная

формообразующая сила (ср.: Кассирер Э., 2004. С. 19), составляющая

высшую сущность и достоинство человека.

Интонация Мендельсона лишена всякого оптимизма; в ответе

этого лидера немецкого Просвещения звучит, скорее,

озабоченность, потому что он видит, что в обществе и в истории не

бывает однозначно положительных явлений. И вообще, для него

просвещение - это только одна сторона более широкого понятия

(процесса) образования (Bildung). Второй гранью образования

является культура. Просвещение и культура соотносятся как

теоретическое и практическое, как знание и нравственность, как

критицизм и добродетель (Mendelssohn M., 1997. P. 314). К сфере

культуры принадлежат нравы, навыки, обычаи - т. е. все то, без

чего невозможно функционирование общества, его

благосостояние, невозможны искусства, ремесла, торговля. Все то, что

составляет сферу внешнего поведения, действий и поступков,

которыми фактически пренебрегает Кантова этика. Сфера культуры

должна соответствовать призванию человека как такового, но

также и призванию человека как члена социума. Мендельсон

разделяет эти вещи, отмечая попутно, что между ними возможно

рассогласование. Возможно также рассогласование между

нуждами культуры и нуждами просвещения - хотя и просвещение

составляет необходимое условие самореализации человеческого

существа как такового.

Мендельсону даже не приходит в голову рассматривать

развитие сферы культуры как простое следствие распространения

просвещения. Напротив, он отмечает, что в одних обществах

культура может быть развита более, чем просвещение, в других -

наоборот. Во Франции, полагает он, больше культуры, в Англии

больше просвещения. В Китае культуры значительно больше,

чем просвещения, тогда как древние греки были и культурным,

и просвещенным народом.

Нравы, обычаи, навыки и умения меняются от одного

общества к другому, от класса к классу, от сословия к сословию.

Сфера культуры предъявляет к человеку различные требования

в зависимости от его социального положения и рода занятий.

Просвещение также может предъявлять различные требования

в зависимости от того, идет ли речь о просвещении человека как

такового или гражданина общества, занимающего

определенное социальное положение и имеющего определенный род

занятий.

26

Мендельсона волнует возможность рассогласования между

требованиями культуры и требованиями просвещения, между

необходимостью самореализации человека как такового и

требованиями, предъявляемыми к нему как к гражданину,

занимающему определенное социальное положение. Он размышляет над

ситуацией, когда распространение какой-то истины может

нанести вред принципам религии и этики, и заявляет, что человек

добродетельный и просвещенный будет в подобной ситуации

действовать с большой осторожностью (Ibid. P. 316).

Злоупотребление просвещением, замечает Мендельсон, ослабляет моральное

чувство, ведет к жестокосердию, эгоизму, безверию и анархии.

Злоупотребление культурой порождает лицемерие, предрассудки,

рабство и пр. Нет, таким образом, однозначно плохого и

однозначно хорошего; не может быть универсального решения для

вопроса о приоритете практической или теоретической сфер; не может

быть универсального рецепта в выборе между просвещением

и традицией. И заканчивается текст Мендельсона на самой

пессимистической ноте: нация, достигшая полного расцвета культуры

и просвещения, стоит, скорее всего, на пороге увядания.

Для Канта же приоритеты очевидны и однозначны. Кант

полностью разделяет характерное для философии Нового времени

убеждение в том, что каждый нормальный человек -

«совершеннолетний» в плане возможности использования собственного

разума1. Поэтому, по Канту, главное, что нужно такому

человеку, - это свобода! «... Возможно, и даже почти неизбежно, -

говорит Кант, - что публика сама себя просветит, если только

предоставить ей свободу. Ибо тогда даже среди поставленных над

толпой опекунов найдутся самостоятельно мыслящие, которые,

сбросив с себя иго несовершеннолетия, распространят вокруг дух

разумной оценки собственного достоинства и призвания

каждого человека мыслить самостоятельно» (Кант И., 1966 в. С. 28).

Ниже Кант еще раз повторяет очень важную для него мысль: «Для

этого просвещения требуется только свобода, и притом самая

безобидная, а именно свобода во всех случаях публично

пользоваться собственным разумом» (Там же. С. 29). При этом

«отказаться от просвещения для себя лично и тем более для будущих

Убеждение такого рода лежит в основе всей аргументации теоретиков

«общественного договора». Не случайно Мендельсон, рассматривая эти теории,

чувствует необходимость дополнить их рассмотрением другой формы человеческой

ассоциации - религиозной общины, главной целью которой является воспитание

своих членов, (см.: Mendelssohn M., 1969).

27

поколений означает нарушить и попрать священные права

человечества» (Там же. С. 32).

Понятно, что свобода требуется именно для

совершеннолетнего разума. А разум выступает для Канта как совершеннолетний

разум, ибо он является автономным носителем принципов,

заложенных в него самим Богом. Поэтому, в глазах Канта, нет и не

может быть никаких институтов, будь то церковных или

гражданских, которые могли бы дать человеку больше. Подобное

убеждение является одним из краеугольных камней кантовской

концепции «религии в пределах только разума». Одновременно оно

связано с основополагающими принципами кантовского

понимания человека как ноумена и его свободы как безусловной

автономии разума, т. е. свободы разума определяться исключительно

своей собственной необходимостью. Именно такое понимание

свободы и составляет стержень «Критики практического разума».

Таким образом, мы видим, что идея «совершеннолетнего разума»

тонкими, но прочными концептуальными нитями связана

с основополагающими принципами кантовской системы. В том

числе и с его трактовкой ноумена и трансцендентального

субъекта (все значение этой связи выступит позднее, когда мы перейдем

к анализу воззрений Г. Когена).

Из кантовского истолкования морали как абсолютной

автономии разума закономерным образом вытекает, что в этике (а

религия разума совпадает с этикой) Канта не интересуют никакие

социальные институты, в той или иной мере способствующие

выработке у людей навыков нравственного поведения, - то, что

в первую очередь интересует Мендельсона. Рассуждения

Мендельсона, в согласии со здравым смыслом, предполагают

плавный переход от таковых навыков к чистой моральной

мотивации, тогда как Кант в своей концепции автономной этики

полностью переворачивает подобный способ понимания. Для него

не может быть никаких плавных переходов. Значение имеет не

сам по себе поступок, а его мотивация. Действие морально,

только и если только оно мотивировано исключительно уважением

к моральному закону. Причем достоинство человека как

индивида и человеческого рода вообще, по Канту, неотделимо от

автономии практического разума.

Отсюда закономерно вытекает то, что традиции, обычаи,

верования, авторитеты и социальные институты перед лицом

такого автономного разума выступают только объектами критики

и никак иначе, тогда как для Мендельсона они выступают и как

28

объект критики, и как источник воспитательного воздействия.

В самом деле, Мендельсон много говорит о воспитательном

воздействии религиозной общины вообще, а более конкретно и

подробно - общины, следующей иудейскому закону

(Mendelssohn M., 1969). В то же время он, исходя из своего понимания

религии разума и отношения человека к Богу (Богу ничего не

надо от человека), критикует многие черты современных ему

религиозных общин, требуя от них терпимости и доказывая, что

они не имеют никакого права на насилие по отношению к своим

членам, не вправе притязать на их имущество, изгонять

несогласных и т. д. Таким образом, его представления можно

интерпретировать как признание необходимости, ввиду несовершенства

человека и его институтов, их взаимной критики и исправления,

тогда как у Канта вектор критики и исправления может идти

только в одну сторону.

Важным аспектом теоретического обоснования Кантом

такого представления являлся вопрос о том, насколько человеческая

природа изначально зла, испорченна, несет в себе неустранимо

злое (демоническое) начало. Неслучайно «Религия в переделах

только разума» начинается с подробного исследования вопроса

«О существовании злого принципа наряду с добрым, или Об

изначальном зле в человеческой природе» и размышления «О

борьбе доброго принципа со злым за господство над человеком».

В самом деле, признания того, что в разуме каждого человека уже

запечатлен всеобщий моральный закон, - которому, собственно,

и пытаются по идее научить человека все исторические

религии, - еще не достаточно для обоснования религии в

пределах разума, т. е. религии, не нуждающейся ни в повествованиях

о чудесах, ни в ритуалах, ни во властных авторитетах. Если

признать, что в человеке, наряду с голосом совести и моральным

законом, присутствует и некое злое, порочное, греховное начало,

систематически искажающее звучание голоса совести, то вся

аргументация Канта разрушилась бы.

Учение о первородном грехе в христианской традиции

утверждало именно такое понимание человеческой природы.

Гуманистическая мысль Возрождения и Просвещения восставала

против этого учения. Неприемлемо оно и для Канта, что ясно

усматривается в кантовской трактовке злого начала в

человеческой природе.

Конечно, говорит Кант, наличие зла в человеке очевидно.

Множество вопиющих случаев показывают нам зло в действиях

29

человека (Кант И., 1980. С. 103). «Эту естественную склонность

к злу, поскольку она всегда возникает по собственной вине, мы

можем назвать изначальным (radikales), прирожденным (и тем не

менее нами самими нажитым) злом в человеческой природе»

(Там же.). Однако признание такого зла в человеческой природе

никак не отменяет кантовского фундаментального принципа, что

моральный закон заложен в разуме и очевидным, ясным и

бесспорным образом явлен ему в голосе совести. «Суждение: человек

зол... выражает только то, что человек сознает моральный закон

и тем не менее принимает в свою максиму (случайное)

отступление от него» (Там же. С. 102). Обратим внимание, что Кант

называет отступление человека от морального закона «случайным».

Он имеет в виду, что в человеке нет такого начала, из которого

с необходимостью вытекало бы (постоянное или время от

времени) отклонение от морального закона. Наличие такого начала

в человеке делало бы его «дьявольским существом» (Там же.

С. 106, 108). Но человек таковым не является. Кант убежден в его

высоком достоинстве! В частности, нельзя рассматривать в

качестве подобного дьявольского начала человеческую

чувственность, как это делала церковная традиция. «Причину этого зла

нельзя, во-первых, как это обычно делают, усматривать в

чувственности человека и возникающих отсюда естественных

влечениях. Дело не только в том, что последние не имеют прямого

отношения ко злу (скорее, они дают повод к тому, чтобы показать

моральный образ мыслей во всей его силе, - к добродетели)

и потому мы не должны отвечать за их существование (да и не

можем отвечать, ибо они, как прирожденные, не имеют в нас

своего источника), а в том, что мы должны отвечать за

склонность ко злу, которая, когда она касается морального субъекта,

стало быть, имеется в нем как свободно действующем существе,

обязательно может быть вменена ему в вину как его собственное

прегрешение, несмотря на глубокое укоренение этой склонности

в произволе, ввиду чего должно сказать, что она в человеке от

природы. - Причину этого зла нельзя, во-вторых, усматривать

и в испорченности устанавливающего моральные законы разума,

как будто он в состоянии уничтожить в себе силу самого закона

и отрицать его обязательность, ведь это абсолютно невозможно»

(Там же. С. 105-106).

Таким образом, если зло можно вменять человеку в вину,

значит, в нем нет самостоятельного начала, делающего зло для него

неизбежным. Напротив, неизбежность и необходимость прису-

30

щи пребывающему в разуме моральному закону: «Человек (даже

самый худший), каковы бы ни были его максимы, не отрекается

от морального закона, так сказать, как мятежник (с отказом от

повиновения)1. Скорее, этот закон в силу моральных задатков

человека действует на него неотразимо» (Там же).

Что же, в таком случае, является причиной злых поступков

человека, если в нем нет, так сказать, «постоянной субстанции

зла»? По Канту, это нарушение субординации мотивов. Человек

«в силу своих естественных задатков, в наличии которых он также

не виноват, привязан и к мотивам чувственности и принимает их

(по субъективному принципу себялюбия) в свою максиму. Если

же он принимает их в свою максиму как сами по себе достаточные

для определения произвола, не обращая внимания на моральный

закон (а он все же в нем есть), то он будет морально злым» (Там

же. С. 106-107). Итак, все дело в переворачивании порядка

приоритетов: «...какой из указанных двух мотивов делает он условием

другого» (Там же. С. 107). Заметим, что Кант, говоря о

человеческом зле, обсуждает не поступки, а исключительно мотивы!

Кант не обольщается относительно человеческой природы,

говорит, например, о «коварстве человеческого сердца»: человек

склонен обманывать себя насчет собственных намерений (Там

же. С. 109). Кант не закрывает глаза на то, что склонность

человека отдавать предпочтение мотивам себялюбия перед мотивом

уважения к моральному закону присутствует у человека

постоянно. У Канта находится немало ярких и сильных выражений для

описания того, сколь трудно для человека подавлять импульсы

себялюбия и следовать моральному закону. И тем не менее Кант

оспаривает догмат о первородном грехе и тезис о непоправимой

испорченности человеческой природы (Там же. С. 110-115).

Конечно, делается это в несколько завуалированной форме,

однако позиция Канта достаточно ясна из такого, например,

утверждения: «Каждый злой поступок, если ищут происхождение

его в разуме, надо рассматривать так, как если бы человек дошел

до него непосредственно из состояния невинности» (Там же.

С. 112). Этим Кант преодолевает преследовавшие христианскую

мысль со времен Августина антиномии греха, вины и

надломленной, неспособной самостоятельно сопротивляться соблазнам

человеческой воли.

Такого мятежника в образе Дона Жуана представит позднее «взбунтовавшийся»

против классической немецкой философии и призывающий к возврату к

христианскому мировоззрению С. Кьеркегор.

31

Кант утверждает возможность самоисправления разума (Там

же. С. 122-123). Его аргументация очевидным образом

направлена против догмата о невозможности спасения собственными

силами, без Божественной благодати. Представляется, что

именно эту мысль, правда в осторожной форме, выражает Кант: «Но

разве этому восстановлению с помощью собственных сил не

противоречит положение о прирожденной испорченности человека

в отношении всего доброго? Конечно, противоречит в том, что

касается постижимости, т. е. нашего усмотрения возможности

этого восстановления... но возможности самого восстановления

оно не противоречит. В самом деле, если моральный закон

повелевает, что мы должны теперь быть лучше, то отсюда неизбежно

следует, что нам необходимо и мочь это» (Там же. С. 122). Кстати,

в этом еврейские мыслители были с ним вполне согласны.

Мендельсон, Коген, Розенцвейг тоже были противниками

тезиса, что человеческая природа отягчена первородным грехом и что

человек не может преодолевать наклонность к греху

собственными усилиями.

Для Канта признание своей неспособности к

самоисправлению и упование на Бога являются признаком ложной, статутар-

ной религии. «Против этого требования самоисправления разум,

от природы не имеющий охоты к моральному

совершенствованию, под предлогом естественной неспособности провозглашает

всевозможные нечистые идеи религии...» (С. 123), а именно

представления, что религия требует культа и обрядности,

направленных на то, чтобы выпрашивать Божьи милости вместо того, чтобы

самому делать все для того, чтобы стать лучше.

В своем отношении к первородному греху Кант опять-таки

следует идеологии Просвещения (ср.: Кассирер Э., 2004.

С. 158-182). Тема «совершеннолетия» человеческого разума

и тема его свободы от ига первородного греха тесно связаны. И то

и другое говорит нам о самодостаточности, автономии и, так

сказать, «надежности» разума.

Мендельсон, как и Кант, убежден, что Бог заложил в разум

каждого человека набор базисных вечных нравственных истин1.

Однако в отличие от Канта он никогда не доходит до такой веры

в самодостаточность и надежность разума. По-видимому, он

считает, что «совершеннолетие» разума, провозглашенное Кантом,

Мендельсон убежден также и в том, что Бог посылает любому народу,

например, североамериканским индейцам, своих пророков и нравственных учителей

(Mendelssohn M., 1969).

32

для людей на самом деле недостижимо. Поэтому в изображении

Мендельсона человек выступает укорененным в своей общине,

в неразрывной связи поколений, в теплом, поддерживающем

и в то же время воспитывающем и образовывающем лоне

традиции.

Весьма симптоматичным проявлением противоположности

воззрений Канта и Мендельсона выступает то, что для Канта

среди обязанностей человека на первом месте стоит обязанность

по отношению к самому себе. В самом деле, вторая часть Кантовой

«Метафизики нравов», озаглавленная «Метафизические начала

учения о добродетели», открывается именно рассмотрением

вопроса об обязанностях по отношению к самому себе.

Утверждается, что «Первый принцип долга перед самим собой

содержится в изречении: "Живи сообразно природе"..., т. е.

сохраняй совершенство своей природы; второй же - в положении

"Делай себя более совершенным, чем создала тебя природа"»

(Кант И., 1965 в. С. 356). «Что касается, однако, долга человека

перед самим собой как только перед моральным существом (без

учета его животной природы), то этот долг состоит в формальном

[элементе] соответствия между максимами воли человека

и достоинством человечества в его лице; следовательно, долг

человека перед самим собой состоит в запрещении лишать себя

преимущества морального существа, состоящего в том, чтобы

поступать согласно принципам, т. е. в запрещении лишать себя

внутренней свободы и тем самым делаться игрушкой одних лишь

склонностей, стало быть, вещью» (Там же).

Такое понимание долга у Канта естественным образом

вытекает из того, что каждый индивид выступает для него носителем

автономного нравственного разума, который, в сущности,

полностью вобрал в себя и в каком-то отношении подменил собою

и социум, и традицию. Индивид как ноумен независим и

является полноценным представителем всего человечества. Речь

у Канта идет не о том, что индивид важнее человечества, а о том,

что в известном отношении любой индивид равен всему

человечеству. Прежде всего в том, что индивид как ноумен воспитывает

и совершенствует себя сам, т. е. именно он является автономной

единицей морального совершенствования. На такой вот

предпосылке зиждется гордый гимн человеческому достоинству и

свободе, который сложил Кант. Этот гимн отозвался гулким эхом

в сердцах немецко-еврейских (и русско-еврейских тоже, но это

особая тема) интеллектуалов.

33

Для Мендельсона опять-таки невозможно подобное

представление об индивиде. Для него индивид выступает все же как звено

в системе социальных связей и связей между поколениями,

и отвлечься от этого невозможно.

С глубоким различием во взглядах на человека связано также

различие во взглядах на историю, существовавшее между Кантом

и Мендельсоном. В работе под названием «О поговорке "Может

быть, это и верно в теории, но не годится для практики"» Кант

полемизирует с высказанным в «Иерусалиме» Мендельсона

сомнением в том, «будто бы в совокупности человечество здесь, на

земле, в последовательности времени постоянно движется вперед

и совершенствуется. Мы видим, - говорит он, - что

человеческий род в целом совершает незначительные изменения, и