Author: Болотин Д.Н.

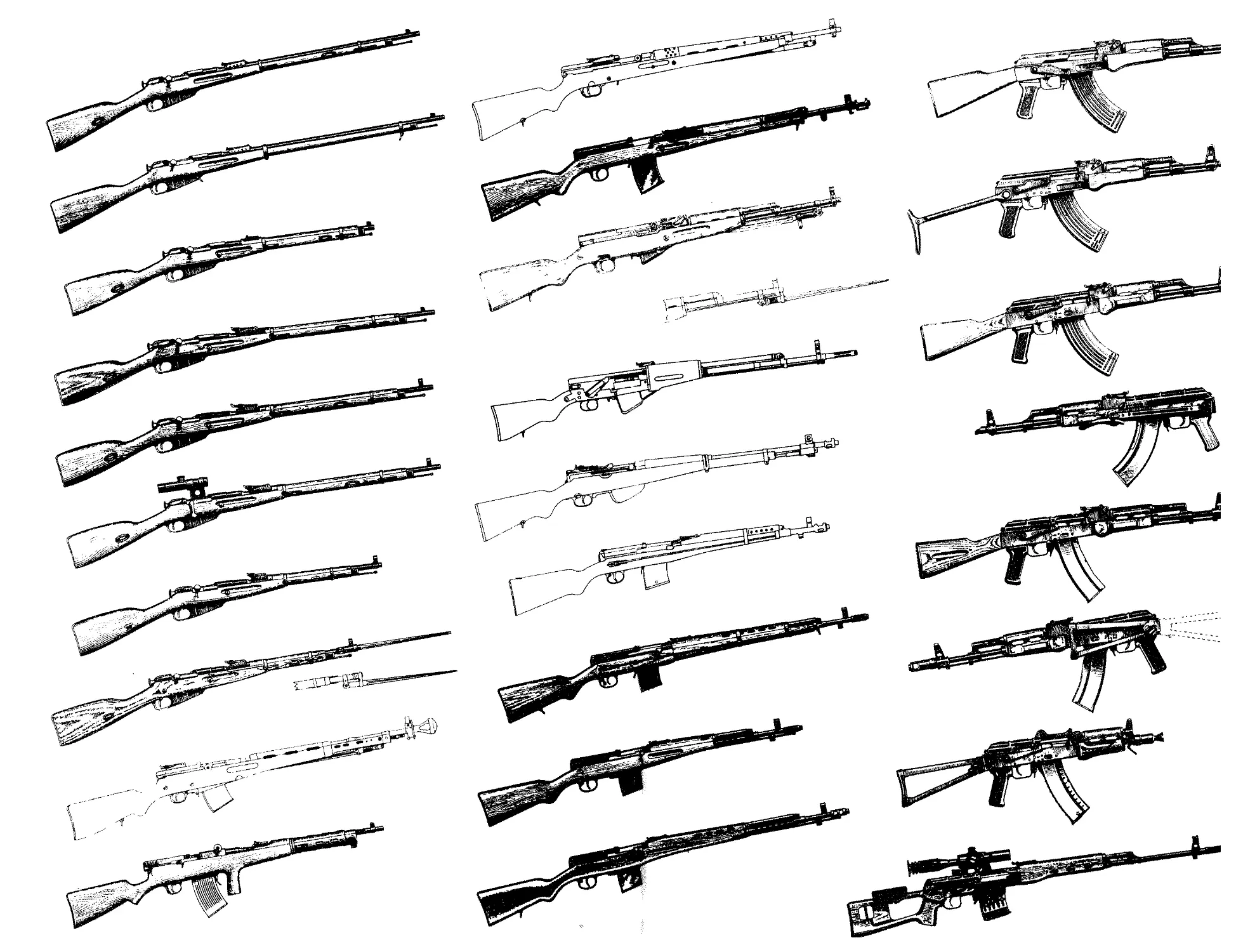

Tags: оружие вооружение артиллерийско-техническое имущество бронированные машины и специальные средства транспорта стрелковое оружие личное оружие боеприпасы и боевые отравляющие вещества управляемые и неуправляемые ракеты и реактивные снаряды сухопутные войска огнестрельное оружие

ISBN: 5—-203—00631—8

Year: 1990

СОВЕТСКОЕ

СТРЕЛКОВОЕ

ОРУЖИЕ

Д.Н.Бож»тик

Воейное

издательство

Д. Н. Болотин

СОВЕТСКОЕ

СТРЕЛКОВОЕ

ОРУЖИЕ

Третье издание

Москва

Военное издательство

1990

scan: The Stainless Steel Cat

ББК 68.512

Б79

УДК 623.44

Рецензенты: И. И. Кириллов, А. А. Т р о н е и К О в,

В. С. Д е й к и и

Редактор В. А. Симоненко

Болотин Д. Н.

Б79 Советское стрелковое оружие.— 3-е изд. — М.:

Воениздат, 1990. — 383 с., 32 л. ил.

ISBN 5—-203—00631—8.

Труд посвящен истории развития советского стрелко-

вого оружия. В нем показана роль Коммунистической партии

в создании и организации массового производства первокласс-

ных образцов этого оружия, рассказано о деятельности вы-

дающихся советских конструкторов-оружейников и ученых.

Третье издание книги пополнилось новыми материалами о

творчестве ряда конструкторов, а также более подробными

характеристиками боеприпасов стрелкового оружия,

Рассчитана на широкий круг читателей.

127—90

В 068(02)—90

ISBN 5—203—00631—8

ББК 68.512

© Воениздат, 1983

Оформление, Воениздат, 1986

Оформление, Воеииздат, 1990

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Предлагаемая читателям книга историка-

оружиеведа доктора исторических наук,

профессора Д. Н. Болотина представляет собой глубокое

исследование по истории развития советского стрелкового

оружия с первых дней Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции до настоящего времени. Она является

результатом многолетних исследований автора, его кро-

потливой работы в архивах, изучения конструктивных

особенностей многих образцов оружия, хранящихся ныне

в музеях.

Автор рассматривает историю различных образцов

стрелкового оружия от начала разработки до полигонных

и войсковых испытаний и принятия их на вооружение.

При этом основные этапы совершенствования стрелкового

оружия даны в тесной взаимосвязи с изменением такти-

ческих форм использования его в бою и условиями его

массового производства.

Освещая вопросы развития стрелкового оружия,

Д. Н. Болотин показывает многотрудный путь его созда-

телей, движимых благородным патриотическим чувством.

На ярких примерах автор раскрывает духовное величие,

могучий талант и беспредельную преданность народу,

партии советских конструкторов, сумевших в короткий ис-

торический срок превзойти оружейную технику Запада.

Серьезным боевым испытанием оружия всех воюющих

стран явились вторая мировая война и ее составная

часть — Великая Отечественная война 1941—1945 гг.

Она подтвердила превосходство советского стрелкового

оружия над иностранным, доказала силу советской науки

и способность нашей социалистической промышленности

обеспечивать Советскую Армию оружием, значительно

превосходящим лучшие зарубежные образцы. В книге

последовательно раскрывается неоценимый вклад в общее

I* 3

Дело разгрома врага тружеников тыла, нормой жизни ко-

торых было, несмотря ни на какие трудности и лишения,

обеспечить своих доблестных защитников всем необходи-

мым для полного разгрома врага.

Это единство жизненной цели, которое связывало тех,

кто разрабатывал оружие, изготавливал его и защищал с

ним свободу и независимость нашей страны, явилось од-

ной из важных причин, позволивших советскому народу

одержать всемирно-историческую победу в войне с фа-

шистскими захватчиками.

Такой комплексный подход к истории советского

стрелкового оружия дает возможность глубже осмыслить

многие важные вопросы строительства Советских Воору-

женных Сил.

Несомненно, книга привлечет внимание широкого кру-

га читателей, интересующихся развитием отечественной

военной техники, творчеством советских конструкторов-

оружейников, героическими подвигами нашего народа.

Герой Социалистического Труда

маршал артиллерии П. Н. КУЛИШОВ

ОТ АВТОРА

Коммунистическая партия и Советское

правительство придают огромное значе-

ние воспитанию советских людей, воинов армии и флота

на „событиях истории. Обращение к истории, и прежде

всего к военной, способствует воспитанию патриотов, со-

знательному отношению к воинскому долгу, личной от-

ветственности каждого советского человека за судьбу со-

циалистической Родины, готовности с оружием в руках

к ее защите. Вот почему изучение истории советскогс

стрелкового оружия как составной части общей военной

истории имеет непреходящее значение.

Стрелковое оружие является наиболее массовым ви-

дом вооружения, поэтому понятен тот большой интерес,

с которым читатели отнеслись к первому и второму изда-

ниям книги. Об этом свидетельствуют многочисленные

письма автору с выражением благодарности за ее напи-

сание и высказанными в некоторых из них пожеланиями

более подробного знакомства с отдельными вопросами,

рецензии, опубликованные в центральной и окружной во-

енной, а также местной печати. Учитывая высказанные

иожелания, автор включил в настоящее издание допол-

нительные материалы по научно-исследовательской, кон-

структорской и производственной деятельности в области

стрелкового оружия, организации его массового производ-

ства. боевого применения в годы Великой Отечественной

войны, более подробно остановился на сравнительных

данных советских и иностранных образцов. Впервые при-

'пся описание некоторых новых образцов оружия, на-

живаются новые имена конструкторов, рассказывается о

жизни и деятельности. Значительное внимание в книге

,-ляется не только прославленным советским конструк-

’и и. но и создателям ряда опытных моделей, которые

;.тя и ие быди приняты на вооружение, но сыгради

I

важную роль в прогрессе советского стрелкового оружия.

Их роль в развитии оружейной техники определяется тем,

что в современных условиях каждая новая система обыч-

но имеет те или иные элементы различных ранее осу-

ществленных конструкций (в том числе и тех, авторы ко-

торых известны узкому кругу специалистов, а со сменой

поколений вовсе забываются).

В книге названы имена ряда лиц, которые хотя и не

принимали непосредственного участия в проектировании

оружия, но от их работы часто зависела судьба того или

иного изобретения. Ведь разработка чертежей, расчетов

и другой документации, необходимой для создания опыт-

ного образца оружия, — это только небольшая часть весь-

ма трудоемкой работы. Другая ее часть — создание чер-

тежей для массового производства, разработка техноло-

гии, комплексное решение всех вопросов, связанных с

живучестью деталей оружия, безотказностью их действия

и взаимозаменяемостью, — удел целой армии скромных,

не всегда известных тружеников. Представляется, что эти

новые материалы помогут читателю получить еще более

полное и объективное представление об истории совет-

ского стрелкового оружия, о всей его системе в целом и

каждом образце в отдельности.

Как и предыдущие издания, книга строго докумен-

тальна. В ее основу положены материалы Центрального

архива Министерства обороны СССР, Центрального госу-

дарственного архива Советской Армии, Военно-историче-

ского музея артиллерии, инженерных войск и войск свя-

зи, Центрального государственного архива народного хо-

зяйства СССР, Центрального государственного архива

Удмуртской АССР, Государственного архива Тульской

области и некоторых заводских архивов. Кроме того, ши-

роко использованы воспоминания конструкторов и участ-

ников описываемых событий, переданные ими автору, что

помогло лучше раскрыть их творческие замыслы и дела,

уточнить некоторые отсутствующие в архивах и печати

события и факты. Ведь даже самые обстоятельные и до-

стоверные архивы не всегда могут заменить живое слово.

Автор считает необходимым отметить, что в отдельных

цитируемых документах периода Великой Отечественной

войны имеются некоторые терминологические неточности,

которые он не счел возможным исправлять.

Работа иллюстрирована фотографиями из Централь-

ного государственного и Ленинградского областного архи-

вов кинофододокумендов, фронтовыми рнимддмц и фодцГ

б

Ррафиями образцов оружия, находящихся в Военно-ийтО-

рическом музее артиллерия, инженерных войск и войск

связи, в котором автор работал почти четверть века.

Автор выражает глубокую благодарность за большую

помощь в подготовке настоящего издания к печати своей

постоянной помощнице Елене Всеволодовне Болотиной.

ВВЕДЕНИЕ

Великая Октябрьская социалистическая

революция открыла новую эру в исто-

рии человечества. Ее громадное революционизирующее

воздействие вызвало страх и злобу в рядах империалистов

всех стран. Стремясь задушить первую в мире республи-

ку рабочих и крестьян, крупнейшие империалистические

государства отказались признать Советское правительство

и начали открыто готовиться к военной интервенции. Они

объединили свои силы с внутренней контрреволюцией,

которая, пытаясь силой оружия восстановить господство

свергнутых эксплуататорских классов, развязала в стране

гражданскую войну.

В этих условиях перед молодой Советской республи-

кой с первых же дней ее существования со всей остротой

встала задача создания Вооруженных Сил и обеспечения

их всеми необходимыми видами оружия и боеприпасов,

в первую очередь стрелковым оружием и артиллерией.

«Самая лучшая армия, самые преданные делу революции

люди, — писал Ленин, — будут немедленно истреблены

противником, если они не будут в достаточной степени

вооружены, снабжены продовольствием, обучены»

На оснащение Красной Армии перешло оружие старой

русской армии. Из стрелкового оружия это были знаме-

нитая русская трехлинейная (7,82-мм) магазинная вин-

товка системы Мосина обр. 1891 г., существовавшая в

трех модификациях (пехотная, драгунская, казачья), ка-

рабин той же системы обр. 1907 г., станковый пулемет

системы Максима обр. 1910 г., обладавший высокими бое-

выми качествами, и револьвер системы Нагана обр. 1895 г.,

также отличавшийся безотказностью работы и хорошими

боевыми свойствами. Успешно применялись и некоторые

1 Л е н и н В. И, Поли. собр. соч., т. 35, с. 408.

8

иностранные образцы оружия, закупленные царским пра-

вительством во время первой мировой войны, а также за-

хваченные впоследствии Красной Армией в боях с интер-

вентами и белогвардейцами. Так как царская Россия име-

ла слаборазвитое военное производство, которое едва

удовлетворяло 1/3 всех потребностей фронта в период

первой мировой войны, Советская республика получила

в наследство весьма скудные запасы оружия и боеприпа-

сов. Эти запасы могли удовлетворить потребности Кра-

сной Армии в период, когда ее боевые действия не носили

широкого характера, да и сама армия была малочислен-

ной. В условиях новой обстановки, сложившейся к лету

1918 г., когда Антанта, опираясь на силы русской контр-

революции, начала вооруженную интервенцию против Со-

ветской республики, интересы защиты завоеваний социа-

листической революции потребовали развертывания мас-

совой регулярной армии, в связи с чем потребности в

вооружении и боеприпасах значительно возросли. Так,

только с июня до конца 1918 г. Главное артиллерийское

управление отпустило частям и соединениям Красной

Армии 926 975 винтовок, 8116 пулеметов, 563 342 000 пат-

ронов Такой расход оружия и боеприпасов создавал

угрозу быстрого истощения имевшихся запасов. Поэтому

наряду с проведением ряда мер по упорядочению снабже-

ния армии оружием и боеприпасами и их экономному

расходованию большое значение приобретала организация

производства оружия. В. И. Ленин еще в марте 1918 г.

потребовал: «Все оружие и снаряды должны быть взяты

иод учет, должно быть немедленно возобновлено произ-

водство нового оружия и снарядов» 2. Дело усложнялось

эвакуацией Сестрорецкого оружейного завода в связи с

возникшей угрозой Петрограду и временным выходом из

строя в 1919 г. Ижевского оружейного завода ввиду за-

хвата его белогвардейцами. Производство оружия па дей-

ствующих предприятиях из-за недостатка топлива, сырья,

изношенности оборудования, нехватки рабочей силы и тя-

желого положения с продовольствием было очень низким.

Например, если среднемесячное производство оружия на

Тульском заводе в конце 1916 г. равнялось 60 тыс. вин-

товок, 15 тыс. револьверов и 1200 пулеметов, то в начале

1918 г. оно составляло всего 10 тыс. винтовок, 2 тыс. ре-

‘ Центральный государственный архив Советской Армии (да-

• — ЦГАСА), ф. 20, оп. 4, д. 21, л. 29.

? Д е р и ц В. И, Поди. собр. соч., т, 35, с. 4Q9.

9

вольверов и 30 пулеметов. Производство винтовок на

Ижевском оружейном заводе в это же время соответст-

венно упало с 54 тыс. до 15 тыс. шт. 1 Недостаточный вы-

пуск стрелкового оружия отрицательно сказывался на

формировании новых частей Красной Армии, сдерживая

выполнение поставленной В. И. Лениным в октябре

1918 г. задачи организации трехмиллионной армии. «Мы

можем очень сильно увеличить нашу армию, — писал

В. И. Ленин, — если улучшим ее снабжение оружием,

одеждой и пр.» i 2

Огромную роль в мобилизации всех ресурсов страны

на нужды обороны сыграл созданный 30 ноября 1918 г.

Совет рабочей и крестьянской обороны во главе с В. И.

Лениным. На своих заседаниях Совет обороны неодно-

кратно рассматривал работу различных предприятий во-

енной промышленности, принимал конкретные решения,

направленные на улучшение их работы. Для координации

вопросов военного производства и снабжения Красной

Армии по инициативе В. И. Ленина 9 июля 1919 г. по-

становлением ВЦИК был назначен чрезвычайный упол-

номоченный Совета обороны по снабжению армии и фло-

та (чусоснабарм), которому непосредственно подчинялись

Центральное управление снабжения (ЦУС), Совет воен-

ной промышленности (Промвоенсовет) и уполномоченные

чусоснабарма на каждом фронте.

Благодаря большой организаторской работе, проведен-

ной Коммунистической партией и Советским правитель-

ством по организации и развитию производства оружей-

ных заводов, в 1918 г. Тульским заводом было изготовле-

но 150 803 винтовки, 4646 пулеметов и 52 863 револьвера;

Ижевским заводом — 214 891 винтовка и Сестрорецким—

14 545 винтовок 3.

Захват колчаковцами Ижевска в апреле 1919 г. нанес

серьезный удар советской военной промышленности. Толь-

ко в результате энергичных мер, предпринятых Советом

обороны, оказалось возможным быстро восстановить про-

изводство оружия на Ижевском оружейном заводе после

освобождения города от белогвардейцев 8 июня 1919 г.

Большую роль в этом сыграли присланные сюда петро-

градские рабочие. Набирая темпы производства, ижевские

оружейники выпустили в июле 1919 г. 12 500 винтовок,

i ЦТ АСА, ф. 20, оп. 8, д. 31, л. 120.

’Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 273.

3 См.: Военно-исторический журнал, 1960, № 10, с. 11g.

il в конце года довели выпуск до 20 000 штук в месяц1.

В условиях грозной опасности, нависшей над страной, на

тульских оружейников легла основная тяжесть снабже-

ния Красной Армии оружием и патронами. Отмечая роль

Тулы в обороне страны, В. И. Ленин писал: «Значение

Тулы сейчас исключительно важно, — да и вообще, даже

независимо от близости неприятеля, значение Тулы для

Республики огромно... Работа в Туле должна быть повы-

шена изо всех сил и переведена всецело на военное поло-

жение» 1 2.

В ответ на обращение Центрального Комитета партии

9 июля 1919 г. ко всем партийным организациям с исто-

рическим письмом «Все на борьбу с Деникиным!», кото-

рое явилось программой организации разгрома врага,

тульские оружейники дали клятву «удесятерить выра-

ботку оружия немедленно». В. И. Ленин от всей души

приветствовал это решение тульского съезда металлистов

и просил ежемесячно информировать его о достигнутых

успехах3.

В результате самоотверженного труда рабочего клас-

са, напряженной борьбы за повышение производительно-

сти труда выпуск оружия в 1919 г. не только не умень-

шился, но даже превзошел уровень предыдущего года.

Снижение производства Ижевского оружейного завода бы-

ло компенсировано тульскими оружейниками, которые

выпустили в 1919 г. 290 979 винтовок, 6270 пулеметов и

79 060 револьверов. Ижевский завод изготовил в 1919 г.

171 075 винтовок 4.

Достигнутый уровень производства почти сохранился

в 1920 г., в течение которого было выпущено 429 898 вин-

товок и 4467 пулеметов5 6. Всего за период 1918—1920 гг.

было изготовлено 1298173 винтовки, 15 044 пулемета и

175 115 револьверов, отремонтировано 900 тыс. винтовок

и 5200 пулеметове. Ремонт оружия производился Туль-

ской, Московской и Бежецкой ремонтными мастерскими,

а также в корпусах эвакуированного Сестрорецкого ору-

жейного завода, где на оставшемся после эвакуации обо-

рудовании была развернута крупная ремонтная база. Бое-

припасы к стрелковому оружию выпускали Тульский,

Симбирский, Подольский и Луганский патронные заводы.

1 ЦГАСА, ф. 6, оп. 14, д. 105, л. 105.

2 Л е и и н В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 65.

3 См.: Ленинский сборник, 24, с. 13.

4 См.: Военно-исторический журнал, 1960, № 10, с. 115.

5 ЦГАСА, ф. 46, оп. 7, д. 594, л. 7.

6 ЦГАСА, ф. 4, оп. 3, д. 22, л. 28; ф. 20, оп. 8, д. 1, л. 29.

И

За два с половиной года, с лета 1918 г. до конца 1920 г.,

было изготовлено 840,2 млн. патронов.

Таким образом, Коммунистическая партия и Советское

правительство, преодолев огромные трудности, связанные

с хозяйственной разрухой, в условиях сложной военно-

политической обстановки того времени создали в короткие

сроки прочную базу для производства и ремонта стрелко-

вого вооружения. Своевременное снабжение Красной Ар-

мии вооружением имело важное значение для окончатель-

ного разгрома врага. Эти успехи явились результатом

большой повседневной работы, которая нашла свое кон-

кретное выражение в обеспечении оружейных и патрон-

ных заводов топливом, сырьем, в улучшении продоволь-

ственного снабжения рабочих, в введении сдельной и пре-

миальной систем оплаты труда и в повышении сознатель-

ности рабочих. Лучшие коммунисты были направлены на

руководящие посты в военной промышленности для осу-

ществления партийного руководства.

Придавая первостепенное значение обеспечению Со-

ветских Вооруженных Сил наиболее современным оружи-

ем, Советское правительство, несмотря на крайне тяжелое

положение в стране, приняло решение организовать про-

изводство автоматов Федорова на недостроенном пулемет-

ном заводе датского оружейного синдиката, строительство

которого было начато в 1916 г. в г. Коврове. О том зна-

чении, которое придавали партия и правительство орга-

низации производства федоровских автоматов, свидетель-

ствует тот факт, что рабочие завода в числе немногих

военных предприятий были переведены па усиленный

красноармейский паек.

Вскоре на вооружении советских войск, принимавших

участие в боевых операциях на Карельском и Кавказском

фронтах, появились первые автоматы, изготовленные ков-

ровскими оружейниками (подробнее см. в гл. 1).

Советский народ выдержал все испытания граждан-

ской войны. Несмотря на тяжелое наследие, оставленное

ему царской Россией, он сумел обеспечить работу тыла,

что явилось одним из решающих условий одержанной

всемирно-исторической победы.

С окончанием военных действий встал вопрос о пере-

смотре всей системы вооружения Красной Армии и осна-

щении ее новыми образцами автоматического стрелкового

оружия. Первая мировая война 1914—1918 гг. произвела

коренную дифференциацию стрелкового оружия. Появи-

лись различные образцы автоматического стрелкового ору-

12

й?йя, будущность которых определялась пояйЛенйем но-

вых средств вооруженной борьбы и успешным примене-

нием их во всех крупных сражениях. Прочное место в

повышении огневой мощи пехоты завоевал ручной пуле-

мет. Применение авиации и танков обусловило появление

специальных видов пулеметов — авиационных и танко-

вых, а также крупнокалиберных пулеметов и других

средств противотанковой борьбы пехоты. Насыщение ар-

мий моторизованными средствами увеличило маневрен-

ность боя и сократило дистанцию стрельбы, что явилось

одной из главных причин, вызвавших рождение нового

вида оружия — пистолета-пулемета, значение которого и

место в бою определила только вторая мировая война.

Как указывалось ранее, на вооружении Красной Ар-

мии состоял только один отечественный станковый пуле-

мет обр. 1910 г. Отсутствие различных видов пулеметов

отрицательно сказывалось на боеспособности пехоты, а

также задерживало развитие авиации и танковых войск.

Но в то время наша промышленность не могла воору-

жить Красную Армию современными образцами оружия.

Поэтому в качестве временной меры задача создания но-

вых образцов решалась путем переделки существующих

систем: станкового пулемета Максима обр. 1910 г. и авто-

мата Федорова обр. 1916 г. (подробнее см. в гл. 6).

Техническое перевооружение Советских Вооруженных

Сил могло быть решено только в связи с общими меро-

приятиями Коммунистической партии и Советского пра-

вительства по ликвидации технико-экономической отста-

лости страны. Утверждая в декабре 1927 г. директивы по

составлению первого пятилетнего плана народного хо-

зяйства СССР, XV съезд партии указывал: «Учитывая

возможность военного нападения со стороны капитали-

стических государств на пролетарское государство, необ-

ходимо при разработке пятилетнего плана уделить мак-

симальное внимание быстрейшему развитию тех отраслей

народного хозяйства вообще и промышленности в частно-

сти, на которые выпадает главная роль в деле обеспече-

ния обороны и хозяйственной устойчивости страны в во-

енное время. К вопросам обороны в связи с построением

пятилетнего перспективного плана необходимо не только

привлечь внимание плановых и хозяйственных органов,

но и, самое главное, обеспечить неустанное внимание всей

партии» Ч

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и

пленумов ЦК. 8-е изд. М., 1970, т. 4, с. 33.

13

В тесной связи с общими народнохозяйственными пла**

нами развития страны разрабатывались планы строитель-

ства Красной Армии. Составление первого такого плана

было связано с проводившейся с 1924 г. под руководством

М. В. Фрунзе военной реформой. К его разработке Штаб

РККА приступил в 1926 г., и после всестороннего обсуж-

дения в мае 1927 г. он был одобрен Центральным Коми-

тетом партии.

«Помимо пятилетки по хозяйственному строительст-

ву, — заявил в своем ьыступлении на XV съезде партии

К. Е. Ворошилов, — мы имеем пятилетний план строи-

тельства вооруженных сил. План этот предусматривает

прежде всего и главным образом всемерное усиление

технических средств Красной Армии» >.

В области стрелкового оружия главное внимание в

плане уделялось модернизации русской трехлинейной

винтовки обр. 1891 г. и решению пулеметной проблемы,

ставилась задача создать автоматическую винтовку и пи-

столет.

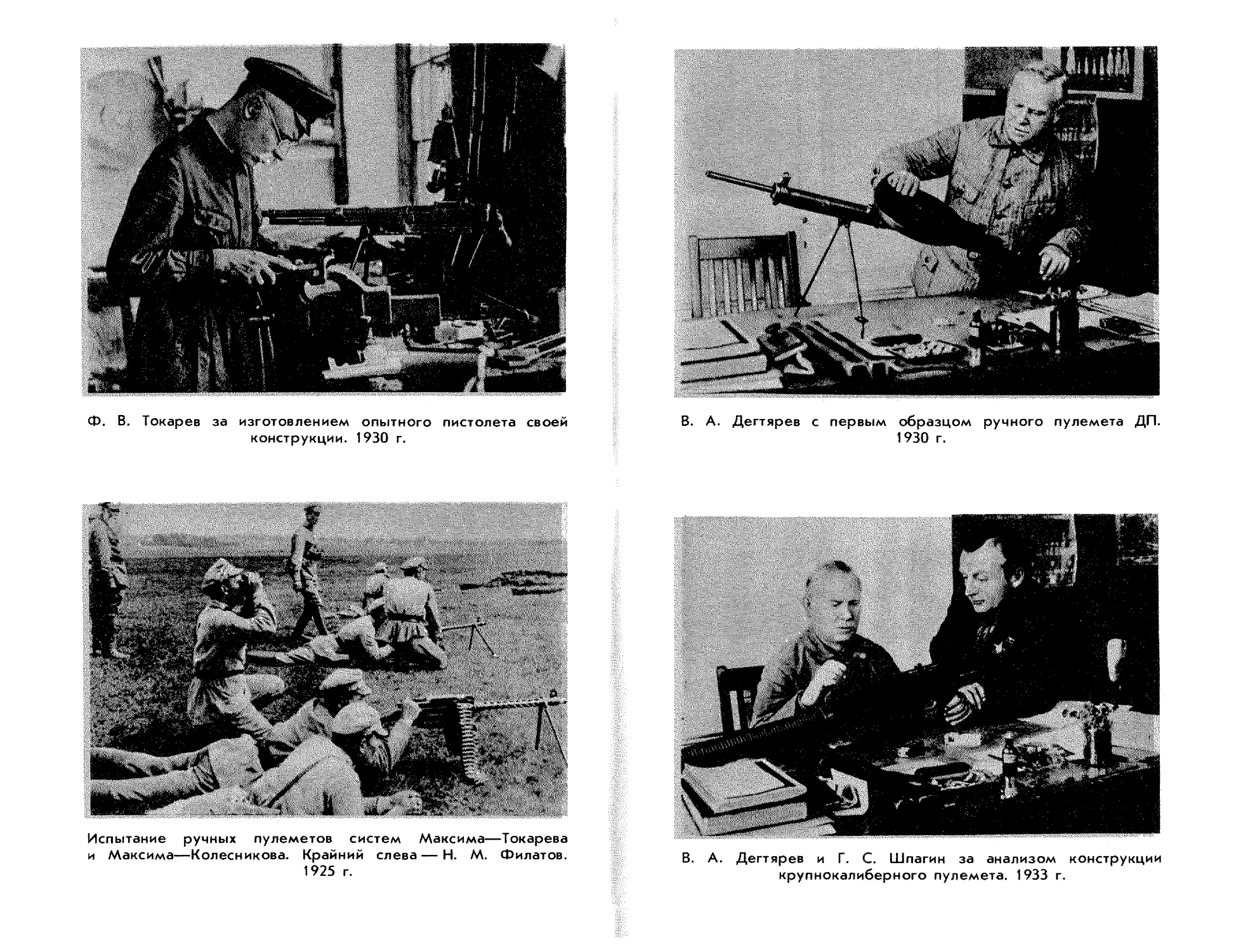

Первые успехи в индустриализации страны ознамено-

вались принятием на вооружение Красной Армии ручного

пехотного пулемета системы Дегтярева обр. 1927 г. и це-

лого комплекса унифицированного автоматического ору-

жия для самолетов и танков, созданного на его основе.

Это было выдающимся достижением советской конструк-

торской мысли, открывшим новую страницу в истории

отечественной военной техники.

Определяя дальнейшее направление развития Совет-

ских Вооруженных Сил, Центральный Комитет партии

в принятом 15 июля 1929 г. постановлении «О состоянии

обороны СССР» указывал па необходимость полного тех-

нического перевооружения войск и создания военно-тех-

нической базы для обороны страны 1 2.

Готовя страну к обороне, Коммунистическая партия и

Советское правительство постоянно направляли деятель-

ность военных конструкторов, ставили перед ними кон-

кретные задачи по разработке различных образцов воен-

ной техники, интересовались их нуждами и запросами.

Ярким примером заботы партии и правительства о дея-

тельности советских военных изобретателей служит посе-

щение В. И. Лениным 18 июня 1920 г. Артиллерийского

1 Ворошилов К. Е. Статьи и речи. М., 1936, с. 208—209.

2 См.: КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза: Сбор-

ник документов. М., 1958, с. 318.

14

комитета Главного артиллерийского управления. В. И. Ле-

нина сопровождал А. М. Горький, который в то время

выполнял правительственное задание по обеспечению

нормальных условий для работы ученых и изобретателей.

Внимательно ознакомившись с одним из изобретений

А. М. Игнатьева, В. И. Ленин сказал: «Эх, если б у нас

была возможность поставить всех этих техников в усло-

вия идеальные для их работы! Через двадцать пять лет

Россия была бы передовой страной мира!» 1

Присутствовавший во время этой встречи член Артил-

лерийского комитета ГАУ Е. В. Агокас позже писал:

«...хочу обратить внимание на исключительную скром-

ность Владимира Ильича, на внимание, которое он уделял

изобретателям, будучи безмерно занят важнейшими госу-

дарственными делами, и на ту простоту в отношениях к

окружающим, которая свойственна истинно великим лю-

дям» 2.

Постоянное внимание вопросам развития оружейной

техники уделяли Ф. Э. Дзержинский и В. В. Куйбышев

в бытность их председателями Высшего совета народного

хозяйства, народный комиссар тяжелой промышленности

Г. К. Орджоникидзе и другие деятели партии и прави-

тельства. Большая заслуга в оснащении Красной Армии

автоматическим оружием принадлежит выдающимся со-

ветским полководцам и военачальникам М. В. Фрунзе,

К. Е. Ворошилову, М. Н. Тухачевскому, И. П. Уборевичу,

Б. М. Шапошникову и др. Осуществляя непосредственное

руководство Советскими Вооруженными Силами, они при-

нимали участие в разработке программы перевооружения

Красной Армии и во многом содействовали успешной

творческой деятельности конструкторов на всех этапах

создания новых систем от принятия научно обоснованных

тактико-технических требований до войсковых испытаний.

Под руководством Генерального штаба была разрабо-

тана стройная система вооружения Красной Армии, про-

шедшая суровые испытания в ходе Великой Отечествен-

ной войны. Огромную работу по организации производ-

ства новых образцов стрелкового оружия и создания но-

вых мощностей, по обеспечению его выпуска во всевозра-

стающих объемах проводили работники Главного артил-

лерийского управления и Наркомата вооружения. Неоце-

нимый вклад в совершенствование стрелкового оружия и

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. М.,

1978, т. 9, с. 28—29; Горький А. М. Собр. соч., т. 17, с. 42—43.

? Авиационный технолог, 1941, 21 янв.

15

обеспечение его выпуска внесли коллективы заводов, на-

учно-исследовательских институтов и конструкторских

бюро.

Бурное развитие авиации и танковых войск требовало

создания пулеметов, обладающих высокой скорострельно-

стью и повышенной бронепробиваемостью. Такие пулеме-

ты нужны были не только для вооружения боевых ма-

шин, но и для борьбы пехоты с вражеской техникой. Бы-

строе решение этих вопросов оказалось возможным бла-

годаря новым методам конструирования, нашедшим широ-

кое применение в нашей стране. Создание специальных

проектно-конструкторских бюро и научно-исследователь-

ских институтов превратило проектирование оружия в

творчество целых коллективов. Широкий размах получи-

ло рабочее изобретательство — неисчерпаемый источник,

давший стране много выдающихся конструкторов. «...Сре-

ди старых рабочих кадров оружейников, — заявил 20 ян-

варя 1933 г. К. Е. Ворошилов на собрании партийного

актива Московского гарнизона, — мы смогли отыскать

ряд даровитых изобретателей-самородков, вроде Токаре-

ва, Дегтярева, вокруг которых объединились наши моло-

дые коммунистические технические кадры» *. Заметно

расширилась подготовка инженерных и командных кад-

ров в специальных военных академиях и высших техни-

ческих учебных заведениях.

В годы первых пятилеток в Советском Союзе были пол-

ностью реконструированы старые оружейные заводы и

построены новые. Это открывало широкие возможности

для обеспечения Советских Вооруженных Сил первоклас-

сной боевой техникой.

За годы первой пятилетки оснащенность Красной Ар-

мии станковыми пулеметами выросла на 157%, ручными

пулеметами—на 771%, авиационными — на 900% и тан-

ковыми — на 10000% 1 2.

Рост вооружения Красной Армии был вызван серьез-

ным обострением международной обстановки в связи с

образованием на Западе и на Дальнем Востоке двух оча-

гов войны. Сформировавшаяся коалиция агрессивных го-

сударств (Германия, Италия, Япония) открыто готовила

нападение на Советский Союз.

Несмотря на значительные успехи в вооружении Крас-

ной Армии новыми образцами оружия, имеющиеся воз-

1 Ворошилов К. Е. Статьи и речи, с. 516.

2 Центральный архив Министерства обороны СССР (далее —

ЦАМО), ф. 7, оп. 21536, д. 75, л. 54-55,

16

можности использовались далеко не полностью. В авгу-

сте 1939 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР провели совещание

с представителями заводов, на котором обратили серьез-

ное внимание руководителей ряда предприятий и нарко-

матов на необходимость резкого увеличения производства

вооружения. Важное значение в повышении боеспособ-

ности Красной Армии имел мартовский (1940 г.) Пле-

нум ЦК ВКП(б), который дал глубокий анализ боевых

действий советских войск во время советско-фипляпдской

войны и указал на отдельные недостатки в системе воору-

жения, которые усугублялись сокращением выпуска ряда

важных образцов оружия, вызванным освоением произ-

водства новых систем и медленным наращиванием мощ-

ностей по производству автоматического оружия.

Анализируя состояние боевой готовности стрелковых

войск в тот период, Маршал Советского Союза Г. К. Жу-

ков писал: «В 1939, 1940 и первой половине 1941 года

войска получили более 105 тысяч ручных, станковых и

крупнокалиберных пулеметов, около 85 тысяч автоматов.

Это при том, что выпуск стрелково-артиллерийского во-

оружения в это время несколько снизился, потому что ус-

таревшие виды снимались с производства, а новые из-за

сложности и конструкторских особенностей не так-то про-

сто было поставить па поток» ’. В условиях нависшей во-

енной угрозы промышленность, как показала жизнь, не

поспевала за требованиями времени. Это не могло пе ска-

заться отрицательно на действиях советских войск в пер-

вый период Великой Отечественной войны. Это было тя-

желое для нашей Родины время, когда большая часть во-

енной промышленности с десятками тысяч станков, моло-

тов, прессов, турбин находилась в движении на Восток.

Вместе с ними передвигались в глубинные районы страны

тысячи рабочих, инженеров и техников. А враг неумоли-

мо рвался к Москве, Ленинграду и другим жизненно важ-

ным центрам страны. Никакая другая страна, никакой

другой общественный и государственный строй не выдер-

жали бы такого тяжелейшего испытания.

И только благодаря великой организующей силе Ком-

мунистической партии, беспредельной преданности и геро-

ическим усилиям всего советского народа наша страна,

опираясь па производственные резервы, заложенные до

войны, сумела в неимоверно тяжелых условиях борьбы с

1 Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1969,

с. 203.

2 Д. Н. Болотин

п

немецко-фашистской Германией, вероломно напавшей на

нашу Родину, эвакуировать в глубокий тыл большое ко-

личество предприятий и в короткие сроки, к середине

1942 г., завершить перестройку промышленности на воен-

ный лад. Как известно, для перевода промышленности на

военные рельсы США и Великобритании потребовалось

не менее четырех-пяти лет, а Германии — около семи лет.

«Помните, — говорил Генеральный секретарь ЦК

КПСС М. С. Горбачев, — до войны старшие поколения

решали задачу, как пройти за десятилетия тот путь, ко-

торый другие страны проходили за столетия, чтобы наша

страна не оказалась в критическом положении. Тогда

уже чувствовалось, что растет угроза в первую очередь

социалистическому государству. Не все удалось тогда сде-

лать, но в основном удалось. И этим были заложены ос-

новы победы 1945 года»

Из месяца в месяц, наращивая темпы производства,

советская промышленность давала фронту все больше

винтовок, пулеметов, пистолетов-пулеметов, противотан-

ковых ружей и другой военной техники. Если в годы гра-

жданской войны всероссийской кузницей оружия, изго-

товлявшей основную массу стрелкового оружия для

Красной Армии, была Тула, то в годы Великой Отечест-

венной войны такой кузницей стал Ижевск. Ижевские

оружейники развернули массовое поточное производство

винтовок, организовали выпуск пулеметов Максима, пи-

столетов ТТ, револьверов Нагана, противотанковых ру-

жей, авиационных пулеметов и других систем.

«Трудовые подвиги рабочих и инженерно-технических

работников Ижевска, — отмечалось в ноябре 1943 г. на

городской партийной конференции, — наше благодарное

Отечество никогда не забудет, и славные дела ижевских

оружейников будут записаны золотыми буквами в исто-

рии Великой Отечественной войны» * 2.

Важную роль в производстве оружия сыграли также

оружейники Коврова, которые давали фронту ручные и

танковые пулеметы, авиационные пулеметы и пушки, а

в самые трудные годы войны создали и освоили производ-

ство противотанковых ружей Дегтярева (1941 г.) и стан-

кового пулемета Горюнова (1943 г.).

'Горбачев М. С. Настойчиво двигаться вперед: Выступле-

ние на собрании актива Ленинградской партийной организации

17 мая 1985 года. М., 1985, с. 10.

2 ЦАМО, ф. 81, оп. 12106, д. 627, л. 350,

18

Активными заййнатеЛймй всех мероприятий Ио орга-

низации и расширению производства оружия были город-

ские, областные и республиканские парторганизации. По

их инициативе стрелковое оружие стало выпускаться в

городах, где ранее никогда не изготовлялось.

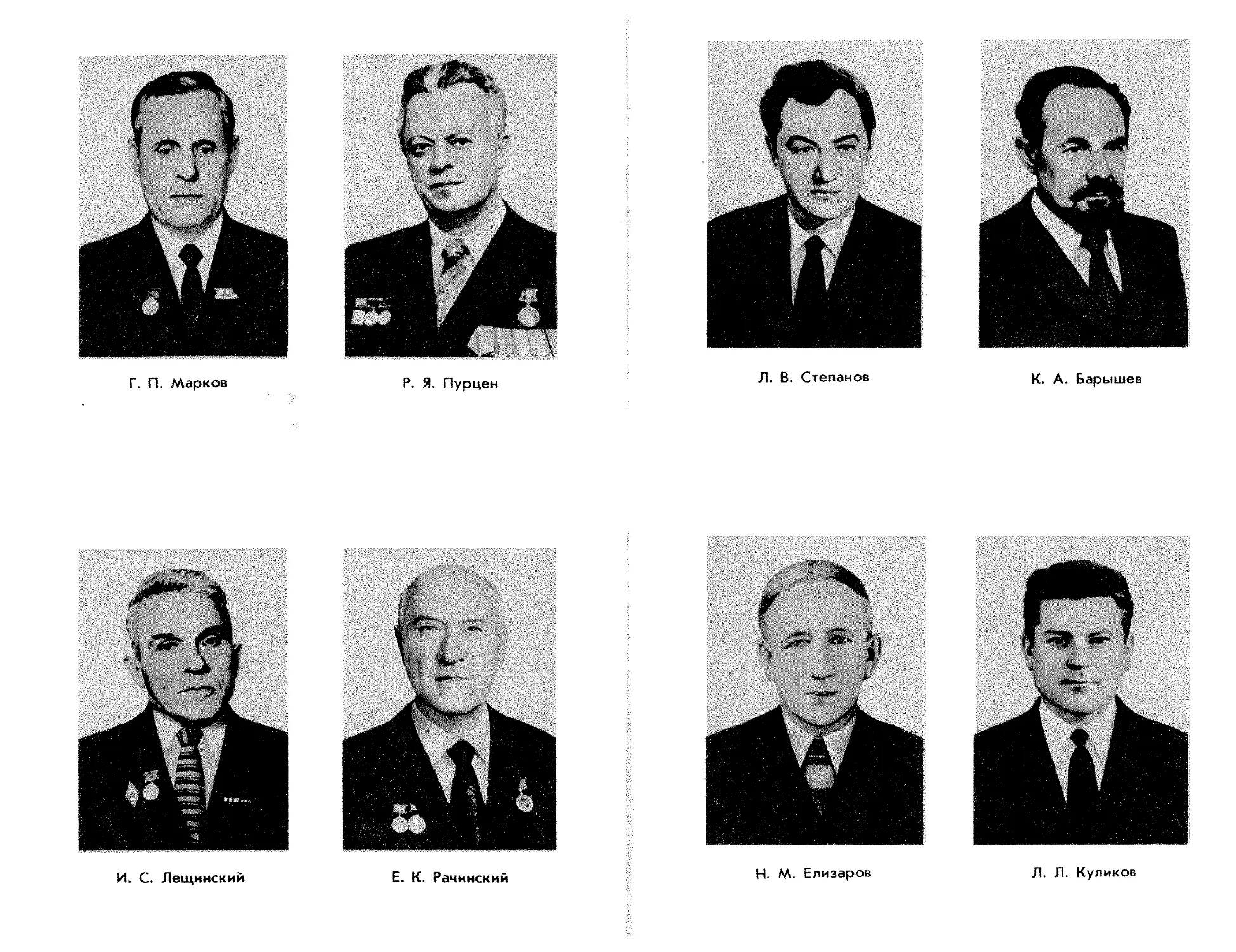

В широком масштабе было организовано производство

автоматического оружия в Москве. В декабре 1941 г. при-

ступил к производству пистолетов-пулеметов Автомобиль-

ный завод имени Сталина. В условиях когда враг был у

ворот Москвы, перед заводом стояло много трудностей.

Все оборудование автомобильного производства было эва-

куировано на Восток, и, чтобы не сорвать задание, приш-

лось организовать изготовление отдельных узлов и дета-

лей па заводах-смежниках. При содействии Московского

городского комитета партии удалось изыскать необходи-

мые станки, случайно оставшиеся на различных предпри-

ятиях. В течение 15 дней было отремонтировано, смонти-

ровано и установлено на площадях вновь организованного

цеха свыше 300 единиц оборудования. Бывшие автомо-

билисты на ходу овладевали оружейным производством.

Хорошо продуманная кооперация, четкое техническое ру-

ководство, массовый трудовой героизм рабочих позволили

быстро набрать необходимый темп работы и увеличить

выпуск ППШ с 400 шт. в ноябре 1941 г. до 20 тыс. шт.

в декабре. 27 сентября 1943 г. директор завода И. А. Ли-

хачев, парторг ЦК ВКП(б) И. В. Горошкин и председа-

тель завкома Н. С. Баранов докладывали начальнику ГАУ

о выпуске миллионного пистолета-пулемета '. Всего за

годы войны московская промышленность дала фронту бо-

лее 3,5 млн. пистолетов-пулеметов1 2.

В осажденном врагом Ленинграде выпускались писто-

леты-пулеметы, ручные и станковые пулеметы и другие

образцы вооружения.

В тяжелое время блокады города на базе оставшегося

оборудования эвакуированного Сестрорецкого инструмен-

тального завода имени Воскова был организован серий-

ный выпуск пистолетов-пулеметов Дегтярева (ППД).

Когда белофинны стали обстреливать завод, восковцы

вместе со станками перебрались в Ленинград в пустые

цехи завода «Красный инструментальщик». К 25 декабря

1941 г. было изготовлено и передано Ленинградскому

фронту 4150 ППД. Пройдет четыре года, и на встрече

1 ЦАМО, ф. 81, оп. 12108, д. 108, л. 79.

2 См.: Кузница Победы. М., 1980, с. 12.

2*

19

С делегацией завода Маршал Советского Союза Л. А. Гово-

ров, командовавший в годы войны Ленинградским фрон-

том, скажет, что оружие, полученное в самую трудную

для Ленинграда пору, было дороже сотен тысяч автома-

тов, полученных Советской Армией позднее.

В числе других ленинградских предприятий, освоив-

ших выпуск стрелкового оружия, был завод полиграфиче-

ских машин. В декабре 1941 г. Ленинградская партийная

организация поручила заводу организовать производство

станковых пулеметов системы Максима. Это задание бы-

ло объявлено партийным комитетом завода важнейшим

заказом фронта.

С огромным энтузиазмом принялся коллектив за по-

рученное дело. В короткие сроки конструкторы разрабо-

тали необходимые чертежи, руководители производства

достали дополнительное оборудование, рабочие смонтиро-

вали его, подростки, впервые попавшие в цеха, овладели

мастерством токаря, слесаря, фрезеровщика, чтобы заме-

нить ушедших на фронт опытных специалистов.

В начале 1942 г. первый изготовленный на заводе пу-

лемет успешно прошел испытания. 19 марта 1942 г. он

был доставлен в Смольный — штаб обороны города. С ним

ознакомились члены Военного совета фронта А. А. Жда-

нов, А. А. Кузнецов, представитель Ставки Верховного

Главнокомандования Н. И. Воронов, руководители пар-

тийных организаций Ленинграда и дали ему высокую

оценку. С этого дня на заводе начался массовый выпуск

пулеметов. Прямо с завода они отправлялись на фронт,

где в бою проходили испытания, которые наряду с бой-

цами часто проводили сами рабочие, принимавшие учас-

тие в их изготовлении.

Только за 9 месяцев 1942 г. Ленинград дал своим за-

щитникам 1975 станковых пулеметов, около 22 тыс. пи-

столетов-пулеметов и много другого вооружения *.

Известный английский экономист Морис Добб, опуб-

ликовавший ряд трудов о советской экономике, восхища-

ясь работой советских военных заводов, находившихся

почти в зоне боевых действий, писал: «Непрерывная ра-

бота оружейных заводов в осажденном Ленинграде, обес-

печивавшая даже «экспорт» оружия в другие части фрон-

та, должна казаться внешнему миру каким-то чудом» 1 2.

1 Кузница Победы, с. 87.

2 Maurice Dobb. Sowiet Planning and Labor in Peace and

War. New York, 1943, p. 111.

20

Выпуск оруЖйя бый также налажен в ВоронёЖё Й

Горьком, Сталинграде и Тбилиси, Ярославле, Саратове

и других городах. Своей четкой и слаженной работой тру-

женики оружейных предприятий содействовали основной

задаче, стоявшей перед военной экономикой, — осущест-

влению массового выпуска новой военной техники. Это

позволило полностью обеспечить Советскую Армию всеми

необходимыми видами автоматического оружия, несмо-

тря па то что она имела в своем составе существенно

больше дивизий, чем в мирное время, и на значительно

возросшие нормы расхода вооружения.

После окончания Великой Отечественной войны меж-

дународная обстановка не располагала к благодушию.

Снова надо было думать о безопасности своей страны. В те

годы у нас принимаются необходимые меры, обеспечив-

шие создание всех видов новейшей военной техники.

Большая работа проводится и по модернизации существу-

ющих образцов стрелкового оружия, а затем созданию но-

вых систем, разработанных на основе достижений совет-

ской науки и техники в послевоенный период.

В паши дни Советские Вооруженные Силы оснащены

совершенными образцами стрелкового оружия, высокие

качества которого не раз отмечались на страницах зару-

бежной печати.

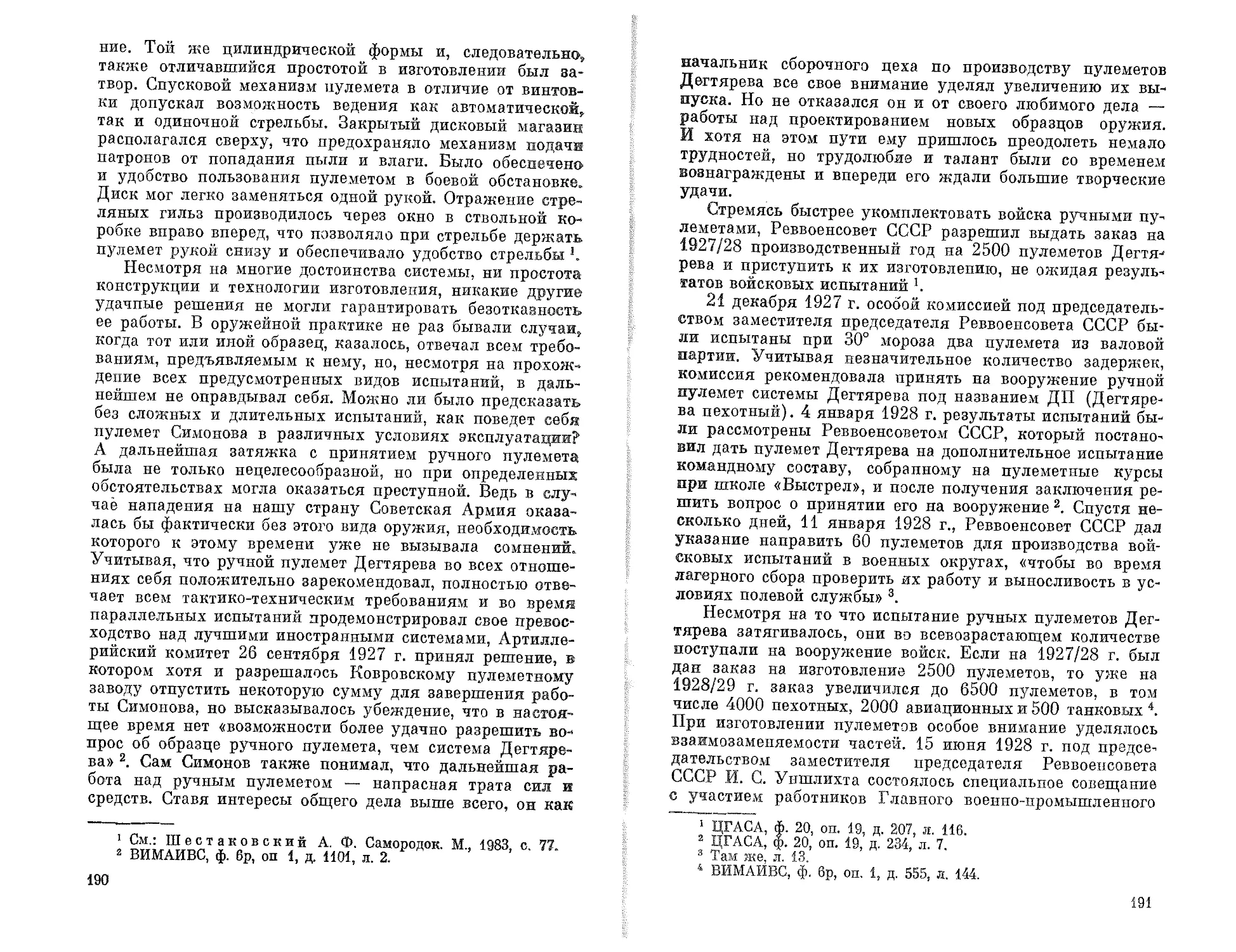

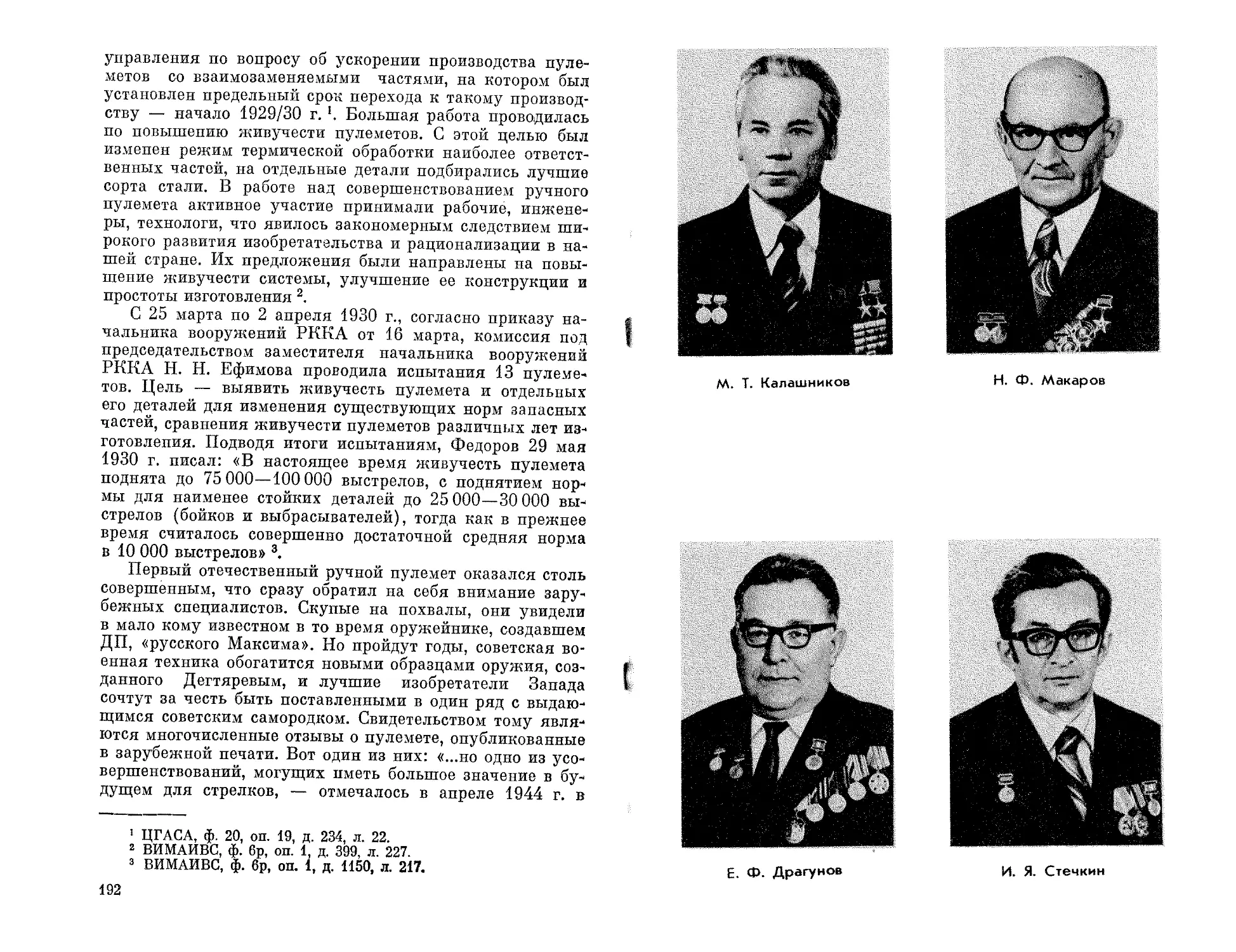

Ценный вклад в развитие советского автоматического

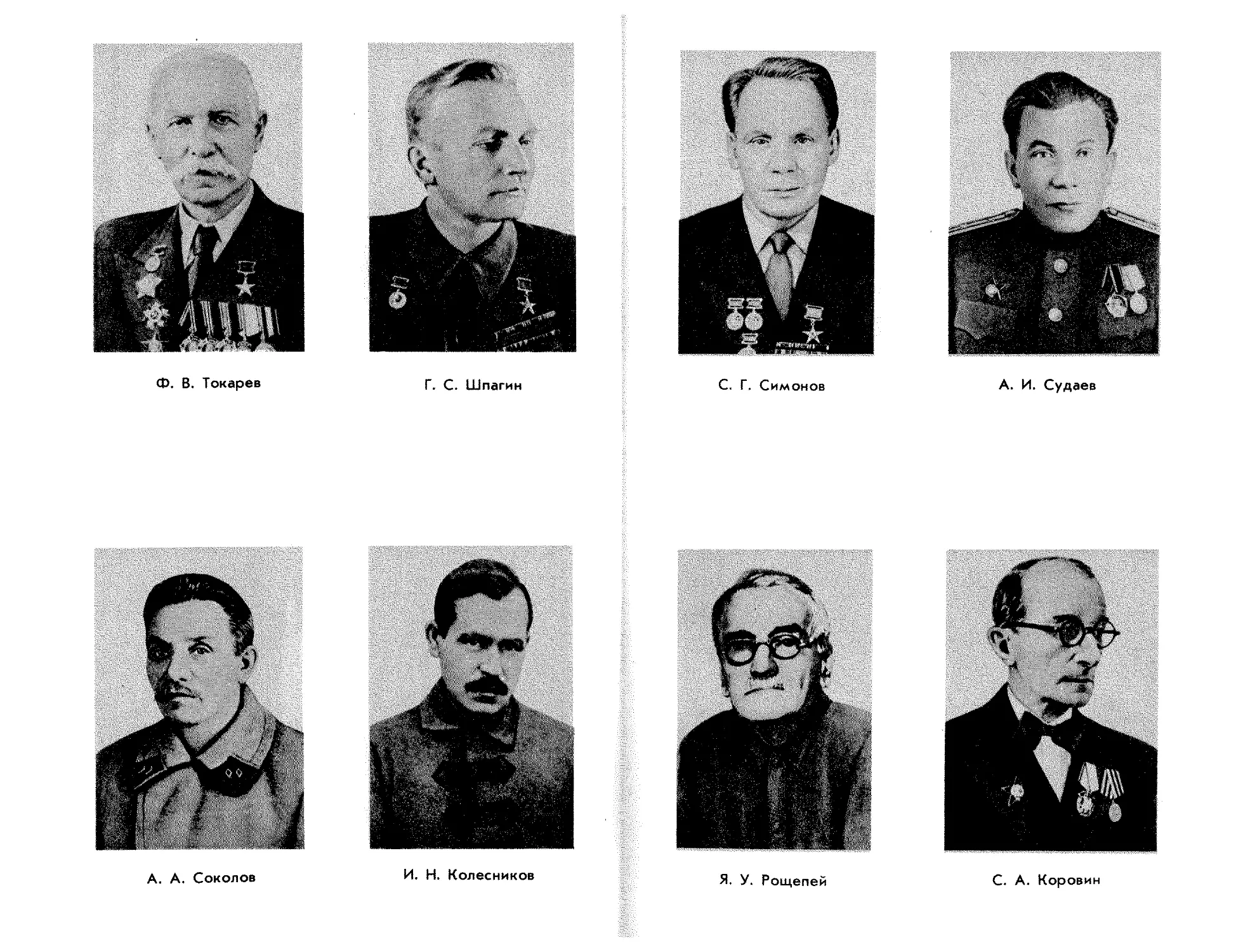

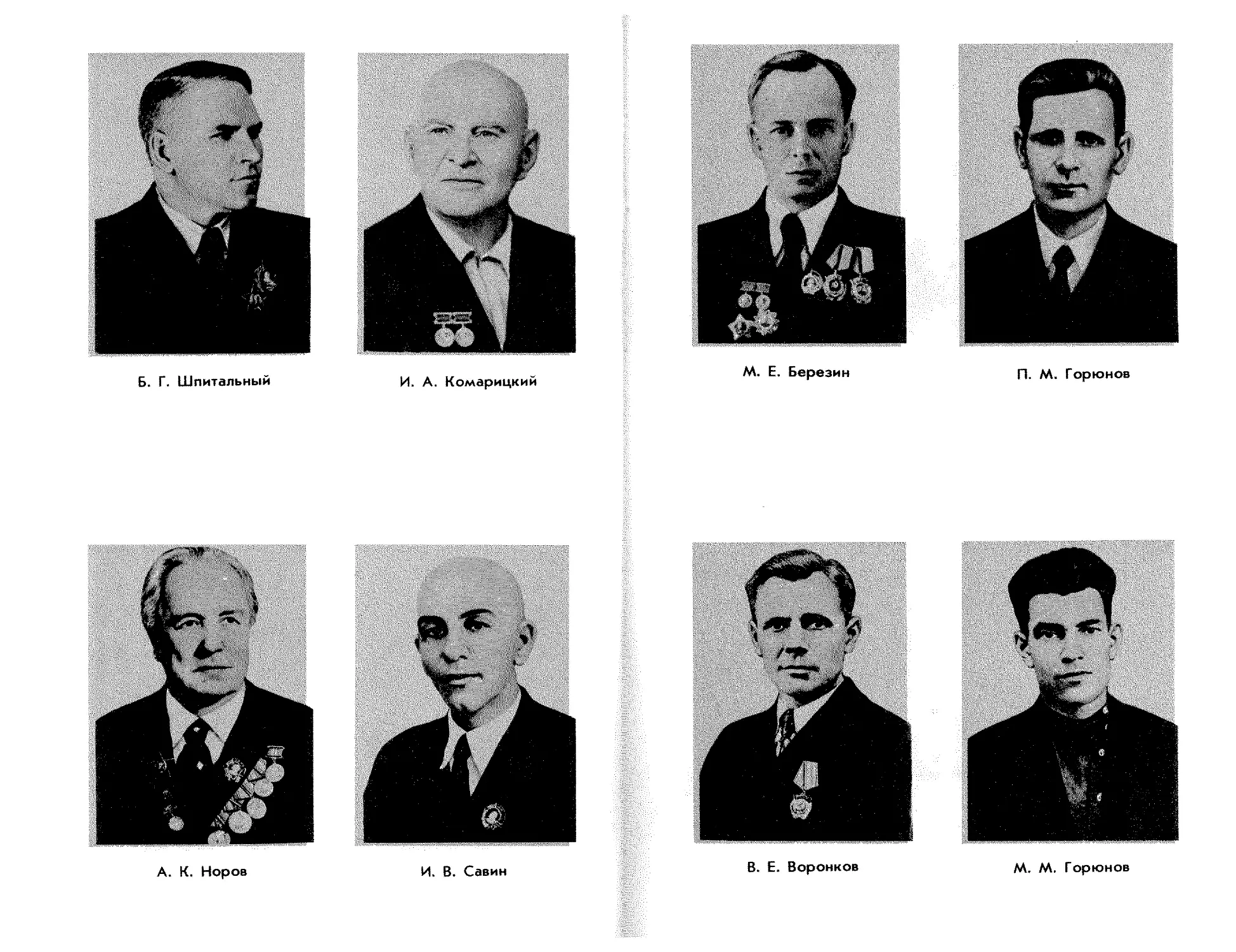

оружия внесли В. Г. Федоров, В. А. Дегтярев, Ф. В. То-

карев, С. Г. Симонов, Г. С. Шпагин, Б. Г. Шпитальный,

М. Т. Калашников, М. Е. Березин, С. В. Владимиров,

П. М. Горюнов, И. А. Комарицкий, А. И. Судаев, Е. Ф.

Драгунов, Н. Ф. Макаров, И. Я. Стечкин, Н. М. Афанась-

ёв, Г. И. Никитин, В. И. Волков, Ю. М. Соколов, Л. В.

Степанов, Н. М. Елизаров и многие другие. Их многолет-

няя деятельность явилась крупным вкладом в дело укреп-

ления обороноспособности страны. Только в условиях на-

шего советского строя смог во всю ширь проявиться их

неиссякаемый талант.

ГЛАВА

ПЕРВАЯ

АВТОМАТ ФЕДОРОВА

И УНИФИКАЦИЯ СТРЕЛКОВОГО

ОРУЖИЯ НА ЕГО БАЗЕ

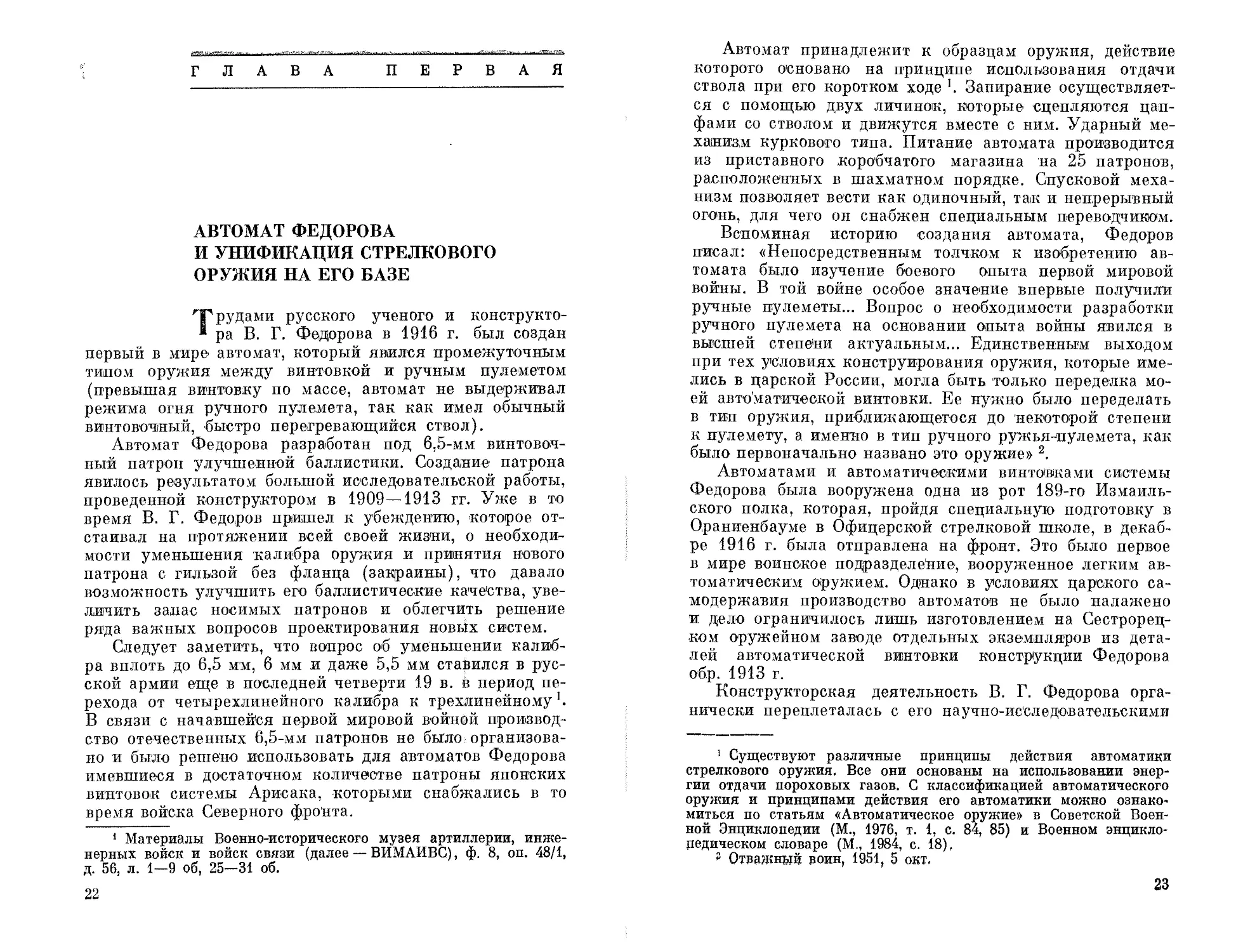

'Трудами русского ученого и конструкто-

“ ра В. Г. Федорова в 1916 г. был создан

первый в мире автомат, который явился промежуточным

типом оружия между винтовкой и ручным пулеметом

(превышая винтовку по массе, автомат не выдерживал

режима огня ручного пулемета, так как имел обычный

винтовочный, быстро перегревающийся ствол).

Автомат Федорова разработан под 6,5-мм винтовоч-

ный патрон улучшенной баллистики. Создание патрона

явилось результатом большой исследовательской работы,

проведенной конструктором в 1909—1913 гг. Уже в то

время В. Г. Федоров пришел к убеждению, которое от-

стаивал на протяжении всей своей жизни, о необходи-

мости уменьшения калибра оружия и принятия нового

патрона с гильзой без фланца (закраины), что давало

возможность улучшить его баллистические качества, уве-

личить запас носимых патронов и облегчить решение

ряда важных вопросов проектирования новых систем.

Следует заметить, что вопрос об уменьшении калиб-

ра вплоть до 6,5 мм, 6 мм и даже 5,5 мм ставился в рус-

ской армии еще в последней четверти 19 в. в период пе-

рехода от четырехлинейного калибра к трехлинейному1.

В связи с начавшейся первой мировой войной производ-

ство отечественных 6,5-мм патронов не было организова-

но и было решено использовать для автоматов Федорова

имевшиеся в достаточном количестве патроны японских

винтовок системы Арисака, которыми снабжались в то

время войска Северного фронта.

1 Материалы Военно-исторического музея артиллерии, инже-

нерных войск и войск связи (далее — ВИМАИВС), ф. 8, оп. 48/1,

д. 56, л. 1—9 об, 25—31 об.

22

Автомат принадлежит к образцам оружия, действие

которого основано на принципе использования отдачи

ствола при его коротком ходе Запирание осуществляет-

ся с помощью двух личинок, которые сцепляются цап-

фами со стволом и движутся вместе с ним. Ударный ме-

ханизм куркового типа. Питание автомата производится

из приставного коробчатого магазина на 25 патронов,

расположенных в шахматном порядке. Спусковой меха-

низм позволяет вести как одиночный, так и непрерывный

огонь, для чего он снабжен специальным переводчиком.

Вспоминая историю создания автомата, Федоров

писал: «Непосредственным толчком к изобретению ав-

томата было изучение боевого опыта первой мировой

войны. В той войне особое значение впервые получили

ручные пулеметы... Вопрос о необходимости разработки

ручного пулемета на основании опыта войны явился в

высшей степени актуальным... Единственным выходом

при тех условиях конструирования оружия, которые име-

лись в царской России, могла быть только переделка мо-

ей автоматической винтовки. Ее нужно было переделать

в тип оружия, приближающегося до некоторой степени

к пулемету, а именно в тип ручного ружья-пулемета, как

было первоначально названо это оружие» 1 2.

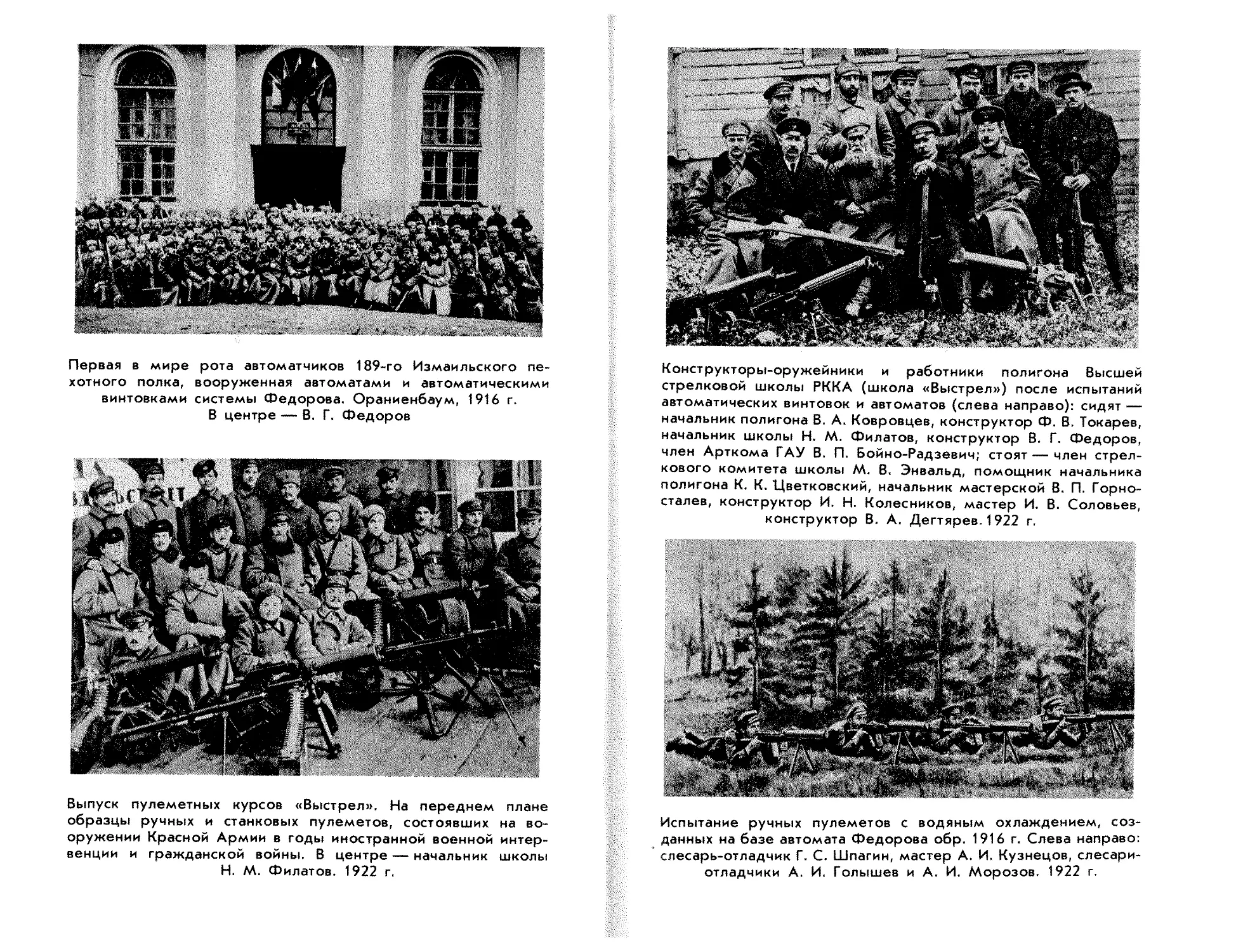

Автоматами и автоматическими винтовками системы

Федорова была вооружена одна из рот 189-го Измаиль-

ского полка, которая, пройдя специальную подготовку в

Ораниенбауме в Офицерской стрелковой школе, в декаб-

ре 1916 г. была отправлена на фронт. Это было первое

в мире воинское подразделение, вооруженное легким ав-

томатическим оружием. Однако в условиях царского са-

модержавия производство автоматов не было налажено

и дело ограничилось лишь изготовлением на Сестрорец-

ком оружейном заводе отдельных экземпляров из дета-

лей автоматической винтовки конструкции Федорова

обр. 1913 г.

Конструкторская деятельность В. Г. Федорова орга-

нически переплеталась с его научно-исследовательскими

1 Существуют различные принципы действия автоматики

стрелкового оружия. Все они основаны на использовании энер-

гии отдачи пороховых газов. С классификацией автоматического

оружия и принципами действия его автоматики можно ознако-

миться по статьям «Автоматическое оружие» в Советской Воен-

ной Энциклопедии (М., 1976, т. 1, с. 84, 85) и Военном энцикло-

педическом словаре (М., 1984, с. 18),

v Отважный воин, 1951, 5 окт.

23

работами в области оружия. «Я был оружейник, —

писал он, — причем судьба назначила мне слишком раз-

ностороннюю деятельность по сравнению с моими това-

рищами» История техники знает немного имен, в кото-

рых бы так удачно сочетались в одном лице талант изо-

бретателя и крупного ученого.

Владимир Григорьевич Федоров (1874—1966) родил-

ся в Петербурге в семье смотрителя училища правоведе-

ния. Окончил гимназию, Михайловское артиллерийское

училище, после выпуска из которого в 1895 г. служил

командиром взвода в первой гвардейской артиллерийской

бригаде. В 1897 г. поступил в Михайловскую артилле-

рийскую академию, которую закончил в 1900 г. С этого

времени началась работа Федорова в оружейном отделе

Артиллерийского комитета Главного артиллерийского уп-

равления, которую ан совмещал с научной и конструк-

торской деятельностью. В 1905 г. предложил проект пе-

ределки магазинной винтовки системы Мосина

обр. 1891 г. в автоматическую. В 1906 г. приступил к

разработке новой автоматической винтовки. Успешная

деятельность Федорова по проектированию автоматиче-

ских винтовок была отмечена в 1912 г. большой Михай-

ловской премией, вручавшейся раз в пять лет за наибо-

лее выдающиеся изобретения в области артиллерии.

В 1913 г. Федоров спроектировал 6,5-мм автоматическую

винтовку под собственный патрон улучшенной баллисти-

ки. Эта винтовка была использована в 1916 г. для пере-

делки в автомат.

После Великой Октябрьской социалистической рево-

люции Федоров на базе созданного им автомата разрабо-

тал различные унифицированные образцы пулеметов. Его

работа по изучению и систематизации материалов, свя-

занных с проектированием, изготовлением и боевьТм при-

менением автоматического оружия, была сопряжена с

lii.urycKOM ряда трудов, оказавших большую помощь кон-

структорам оружия.

В 1907 г. вышла в свет книга Федорова «Автоматиче-

ское оружие», которая долгое время была единственным

пособием при создании новых образцов стрелкового ору-

жия. Большое значение имели его работы, изданные в

советское время: «Основания устройства автоматическо-

го оружия» (1931 г.) и «Составление рабочих чертежей

‘Федоров В. Г. Оружейное дело на грани двух эпох. ЭД.,

1939, ч. 3, с. 159,

84

й ЮХййчеоких условий длй образцов стрелкового ору-

жия» (1934 г.). Эти работы сыграли большую роль в

деле подготовки молодых кадров советских оружейни-

ков — конструкторов и технологов. Федорову принадле-

жит также много трудов по истории развития отечествен-

ного холодного и стрелкового оружия, наиболее ценны-

ми из которых являются «Эволюция стрелкового оружия»

в двух частях и «Оружейное дело на грани двух эпох» в

трех частях, изданные в 1938—1939 гг.

Несомненный интерес представляют и работы Федо-

рова, посвященные военной истории Древней Руси. Цен-

ным историческим исследованием явилась его книга

«К вопросу о дате появления артиллерии на Руси», вы-

шедшая в 1949 г. В ней с великолепной научной аргу-

ментированностью доказывается, что первое боевое при-

менение артиллерии па Руси относится к 1382 г.

В 19511 г. вышли в свет его книги «Слово о полку Иго-

реве» и «Где расположена река Каяла». И в этом, новом

для Федорова качестве он проявил себя как глубокий

знаток истории и военного дела, обладающий к тому же

незаурядным литературным талантом.

Советское правительство высоко оценило заслуги Фе-

дорова перед Родиной, присвоив ему звание Героя Тру-

да *, воинское звание генерал-лейтенанта инженерно-тех-

нической службы и наградив двумя орденами Ленина,

орденами Отечественной войны I степени и Красной

Звезды, а также медалями; ему присуждена ученая сте-

пень доктора технических наук и звание профессора.

В январе 1918 г. предписанием Главного артиллерий-

ского управления Федоров направляется в г. Ковров на

недостроенный датскими концессионерами пулеметный

завод для организации производства автоматического

оружия, общего руководства и наблюдения за изготов-

лением автоматов его системы.

Производство автоматов приходилось налаживать при

одновременном строительстве завода. Сказывались не-

хватка оборудования и рабочих, в особенности высокой

квалификации, отсутствие сырья и плохое снабжение.

Приходилось самим делать рабочие лекала, инструмен-

ты и приспособления, так как не нашлось ни одного> за-

вода, который взялся бы за их изготовление.

1 Звание Героя Труда было установлено в 1927 г. по реше-

нию ЦИК и СНК СССР. Присвоение звания прекращено в связи

с установлением в 1938 г. звания Героя Социалистического Труда.

25

Большую работу по подбору квалифицирбванййй кад-

ров провел В. А. Дегтярев. Работая в то время на Се-

строрецком оружейном заводе, который в связи с эвакуа-

цией занимался в основном ремонтом оружия, он по

заданию Федорова набирает здесь необходимых квалифи-

цированных рабочих, которые в дальнейшем зарекомен-

довали себя как хорошие оружейники. Дегтярев расска-

зывал рабочим о новом заводе, о первых русских автома-

тах и их изобретателе, известном многим сестрорецким

оружейникам с 1908 г., о будущем автоматического ору-

жия. А вскоре и сам Дегтярев переехал на новое место

работы.

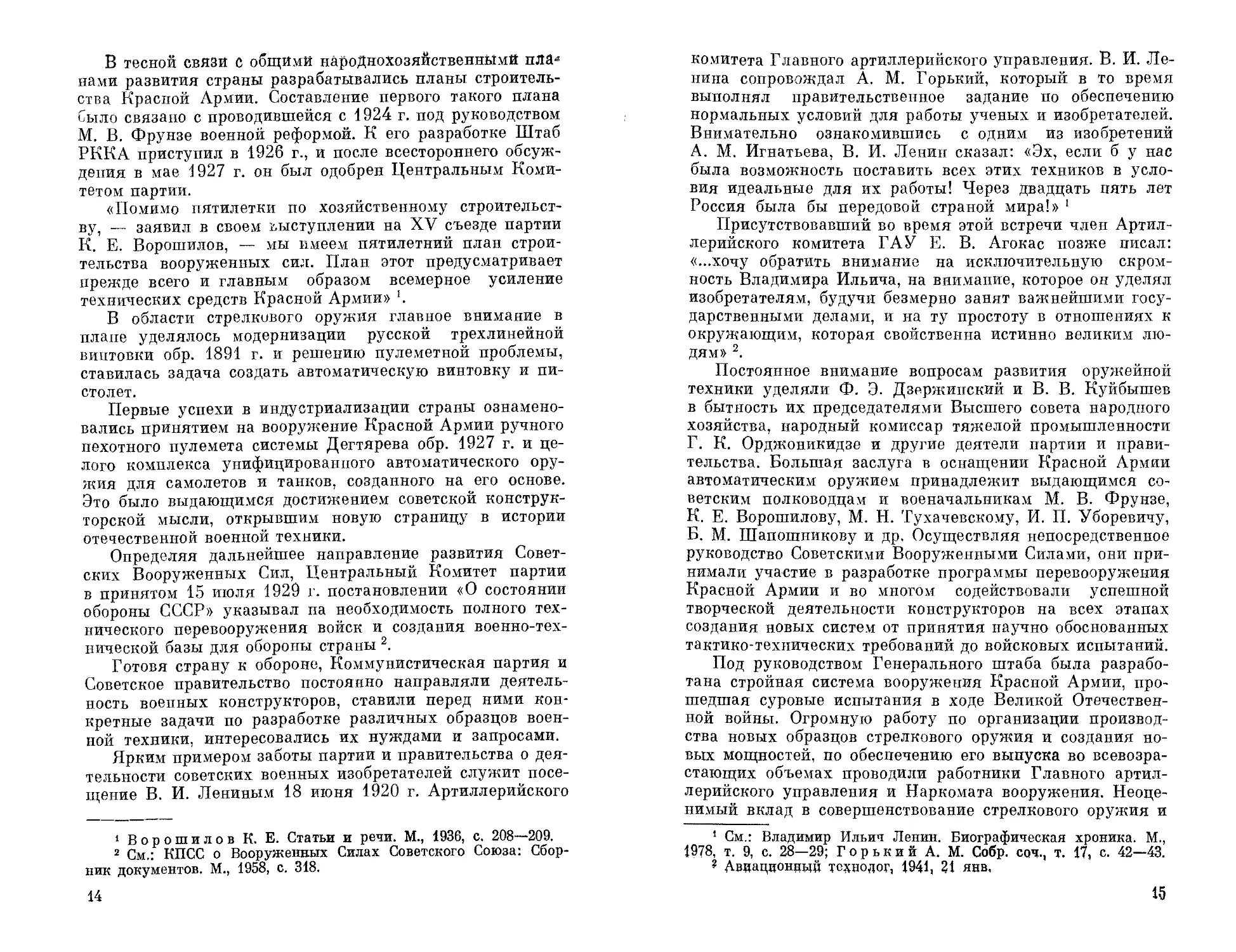

6,5-мм автомат системы Федорова обр. 1916 г.

Большую помощь в обеспечении завода квалифици-

рованными кадрами оказывал В. И. Ленин, который

дважды летом 1919 г. ставил на заседаниях Совета обо-

роны вопрос об отправке1 в Ковров рабочих из Петро-

града '•

В феврале 1920 г. один из автоматов Федорова был

доставлен в Реввоенсовет Республики, где с ним ознако-

мился С. С. Каменев. «Главком, ознакомившись с ружь-

ем-пулеметом системы Федорова, — говорилось 6 февра-

ля 1920 г. в телеграмме помощника начальника штаба

Реввоенсовета чрезвычайному уполномоченному по снаб-

жению армии, — нашел его как с технической, так и с

(Практической стороны крайне полезным, а посему про-

сит принять все меры к поднятию производства этих

ружей на заводе» 1 2.

Работа по подготовке выпуска автоматов Федорова

продвигалась успешно. В сентябре 1920 г. были изготов-

1 См.: Ленинский сборник, 34, с. 202—204.

2 Центральный государственный архив народного хозяйства

СССР (далее —ЦГАНХ), ф. 2097, он. 7, д. 109, л. 18.

26

лены первые образцы, а к концу года было сдано около

100 автоматов. Постепенно набирая темпы производства,

завод вскоре довел их выпуск до 50 шт. в месяц. В ап-

реле 1921 г. Совет военной промышленности констатиро-

вал, что массовое производство автоматов системы Федо-

рова установлено *. Это было ценным вкладом в усиление

обороноспособности молодой Советской республики. «Со-

ветские автоматы Федорова, — писал в своих воспоми-

наниях Дегтярев, — были нашим первым серьезным

вкладом в вооружение красных полков, сражавшихся на

многочисленных фронтах гражданской войны» 1 2.

Одним из первых оценил значение автоматов

М. В. Фрунзе. Как только весть об их выпуске дошла до

него, он немедленно, 14 октября 1920 г., направил теле1-

грамму С. С. Каменеву с просьбой выслать для Южного

фронта, которым он тогда командовал, партию этого но-

вого оружия 3.

Дошедшие до нас архивные документы и воспомина-

ния содержат интересные1 сведения об успешном боевом

применении федоровских автоматов. Удачный рейд по ты-

лам белофиннов, например, совершил во время зимней

кампании Красной Армии в Карелии в 1921—1922 гг.

лыжный отряд Тойво Антикайнена в составе Интерна-

циональной военной школы, вооруженный мосинскими

винтовками и автоматами Федорова. В выводах по этой

операции рекомендовалось в будущем снабжать отряд

«легкими пулеметами и автоматами с количеством патро-

нов не менее как на два боя» 4.

Обобщая опыт боевого применения автоматов Федо-

рова на фронтах гражданской войны, начальник Высшей

стрелковой школы Н. М. Филатов писал в 1922 г.: «Све1-

дения с фронтов о боевом употреблении автоматов в со-

ставе команд получились весьма благоприятные при ус-

ловии снабжения команд запасными автоматами и хоро-

шо обученной подготовленной прислугой» 5.

После окончания гражданской войны производство

автоматов несколько увеличилось в связи с пополнением

завода квалифицированными рабочими, демобилизованны-

1 ЦГАСА, ф. 20, оп. 3, д. 104, л. 21.

2 Дегтярев В. Моя жизнь. М., 1951, с. 95.

3 См.; Фрунзе М. В. Избранные произведения. М., 1957,

т. 1, с. 374.

ЦГАСА, ф. 740, оп. 2, д. 85, л. 71-72.

5 Федоров В. р. Оружейное дело да грани двух эпох, ч. 3,

с- ЗА

37

ми из армии. Так, если по плану за период с 1 октября

1922 г. по 1 октября 1923 г. намечалось изготовить 600

автоматов, то фактически их было изготовлено 822.

В 1923 г. В. Г. Федоров на основе обобщения опыта бое-

вого применения автомата вносит в его конструкцию не-

которые изменения. В затворе вводится затворная за-

держка, в ствольной коробке — отверстие для зуба за-

держки затвора и пазы для обоймы. Во избежание пере-

коса магазина изменяется форма подавателя магазина.

С целью устранения двойных выстрелов вводится разоб-

щитель. Прицел с тремя прорезями заменяется прицелом

с одной прорезью на все дистанции. Мушка снабжается

предохранителем. В связи с переходом на производство

автоматов с указанными изменениями все ранее изготов-

ленные автоматы подлежали отправке на завод для пе-

ределки. Всего до 1 октября 1925 г., когда был прекра-

щен выпуск автоматов Федорова, было сдано 3200 ав-

томатов с наибольшим выпуском в отдельные месяцы

до 200 шт.1

Прекращение выпуска автоматов Федорова было свя-

зано с принятым в 1924 г. решением проектировать и

производить новые образцы только под отечественный

7,62-мм патрон обр. 1908 г., так как снабжение Красной

Армии патронами было связано с большими трудностями:

для магазинной винтовки и пулемета Максима требова-

лись патроны калибра 7,62 мм, для английского пулеме-

та — 7,71 мм, для французского пулемета — 8 мм, а для

автоматов Федорова — 6,5-мм японский патрон1 2. Кроме

того, в процессе эксплуатации у автоматов Федорова был

обнаружен ряд недостатков.

Автоматы Федорова состояли на вооружении Крас-

ной Армии до 1928 г. Ими был вооружен Московский

полк Пролетарской дивизии. «Московский полк Проле-

тарской дивизии, — писал 27 февраля 1928 г, помощник

председателя Артиллерийского комитета, — был воору-

жен этими автоматами, но в 1928 г. автоматы взяты из

полка и переданы в склады. Испытание автоматов в вой-

сках показало, что это оружие слишком нежно для бое-

вой службы, и в случаях запыления и загрязнения ав-

томаты отказывают в действии. Кроме того, оказалось,

что только первые пули при непрерывной стрельбе из

1 ЦГАСА, ф. 20, оп. 3, д. 104, л. 21.

2 См.: Б а хи рев В. В., Кириллов И, Ц, Конструктор

В. А. Дегтярев. М-, 1979, с. 59,

38

автомата попадают в цель, а затем весь сноп траекторий

отклоняется от цели, и стрельба становится бесполез-

ной» ’. Вследствие большого рассеивания пуль при

стрельбе из автомата решено было перейти к самозаряд-

ной винтовке, при стрельбе из которой стрелок после

каждого выстрела мог исправить наводку. В связи с этим

Федоров дальнейшее внимание сосредоточил на самоза-

рядной винтовке, проектирование которой он вел на базе

автомата (см. гл. 3).

Следует оговориться, что рассеивание при стрельбе—

общий недостаток автоматического стрелкового оружия.

Установлено, что «при автоматической стрельбе прицель-

ными являются практически не более трех первых па-

тронов. Затем вследствие отдачи и вибрации оружия при

стрельбе наводка сбивается и поток пуль может наносить

лишь случайные поражения» 1 2.

Одним из самых значительных вкладов Федорова в

развитие отечественной школы стрелкового оружия яви-

лось создание им проектно-конструкторского бюро. Федо-

ров понимал, что в условиях повсеместного перехода к

автоматическому оружию и связанного с этим усложне-

нием производства изобретательство не может больше

оставаться уделом одиночек и настало время переходить

от кустарных методов конструирования к коллективному

творчеству. Все приходилось начинать почти на пустом

месте. Ведь в наследство от царской России наша стра-

на получила хроническую отсталость в области конструи-

рования новых типов оружия. «В царской России, —

писал Федоров, — все дела вершились немногочисленны-

ми работниками царской бюрократии в тиши канцеля-

рий, теперь же к делу обороны призвана вся страна,

весь народ, все трудящиеся с небывалым размахом рабо-

чего изобретательства» 3. И по инициативе Федорова в

1921 г. в Коврове на базе созданной им еще в 1918 г.

при ближайшем участии Дегтярева опытной мастерской

было организовано на заводе проектно-конструкторское

бюро, в котором он сплотил вокруг себя наиболее та-

лантливых оружейников, по обладавших в то время не-

обходимыми теоретическими знаниями, но имевших не-

заурядные способности и готовых посвятить всю свою

жизнь избранной профессии. Его особенность заклгоча-

1 ВИМАИВС, ф. 6р, on. 1, д. 555, л. 11.

2 Техника и вооружение, 1984, № 9, с. 9.

’Федоров В. Г. Оружейное дело на грани Двух энох: М.,

4Ж я. I? 9- Ш

• 0$^

дась в том, что оно совмещало как чертежную для раз-

работки проектов, так и опытную мастерскую для изто-

товле'ния и отладки разрабатываемых образцов. Это было

первое в Советском Союзе проектно-конструкторское бю-

ро автоматического стрелкового оружия.

Хотя у молодой Советской республики не всегда бы-

ли необходимые средства для финансирования опытных

работ, материалы и оборудование для их изготовления,

Федоров понимал, что все эти трудности вызваны войной

и разрухой, носят временный характер и то, что не уда-

лось сделать в царской России, будет сделано в России

Советской. В этом бюро были разработаны многие заме-

чательные образцы советского стрелкового оружия.

С первых дней основания бюро Федоров совместно со

своим ближайшим помощником Дегтяревым и другими

конструкторами проводил большую работу по проектиро-

ванию унифицированных образцов оружия для пехоты,

танков и авиации на базе автомата своей конструкции.

В дальнейшем большинство из них было передано Фе-

доровым Военно-историческому музею артиллерии, ин-

женерных войск и войск связи, где они и демонстриру-

ются в экспозиции.

Сущность унификации состоит в том, что создаваемые

типы оружия должны иметь одинаковое устройство ме-

ханизмов автоматики и отличаться лишь отдельными

деталями. Унификация оружия имеет огромное значе-

ние. Она значительно упрощает его изготовление и ре-

монт, приносит значительный экономический эффект, об-

легчает постановку производства новых образцов, спо-

собствует быстрейшему оснащению ими Вооруженных

Сил, а также облегчает изучение новых видов оружия в

армии.

Позже, в феврале 1937 г., в приказе народного ко-

миссара оборонной промышленности будет дана высокая

оце’нка роли унификации, начатой трудами Федорова, не

только в области стрелкового оружия, но и во всех дру-

гих областях военной техники. «Задачей оборонной про-

мышленности, — отмечено в этом приказе, — являет-

ся — обеспечить возможность значительного разверты-

вания всех изделий оборонной промышленности в

момент мобилизации, используя в порядке кооперации по-

мощь других заводов. Одним из мощных средств, облег-

чающих решение этой задачи, является унификация

изделий, типизация узлов их, полное осуществление прин-

ципов взаимозаменяемости деталей в изделиях, цистру-

30

„мевта, йормалйзгЩйй й ётандартйзацйй мйтерийЛбй...

Только полное применение этих принципов в организа-

ции производства позволит полностью обеспечить массо-

вый выпуск оборонных изделий»

Успеху работ первых советских конструкторов-ору-

жейников во многом содействовал выдающийся теоретик

и практик стрелкового дела Н. М. Филатов.

Николай Михайлович Филатов (1862—1935) родил-

ся в деревне Каменка Калужской губернии. Окончил

Нижегородскую военную гимназию (1879 г.), Михайлов-

ское артиллерийское училище (1883 г.) и Михайловскую

артиллерийскую академию. После окончания академии

Филатов был направлен преподавателем стрелкового де-

ла и артиллерии в Московское пехотное училище.

В 1892 г. получил назначение в Ораниенбаум в Офи-

церскую стрелковую школу для работы в постоянно дей-

ствующей Опытной комиссии по испытанию стрелкового

оружия и ведения занятий по теории стрельбы. В 1895 г.

он закончил свой первый научный труд «Записки по тео-

рии стрельбы». С 1896 г. Филатов постоянно участвовал

в работе оружейного отдела Артиллерийского комитета

Главного артиллерийского управления. По его инициа-

тиве в 1906 г. начал издаваться «Вестник Офицерской

стрелковой школы», в котором был опубликован ряд его

статей. По предложению Филатова в 1905 г. в Офицер-

ской стрелковой школе был создан ружейный полигон,

первым начальником которого он и был назначен. Под

руководством Филатова полигон был превращен в круп-

ный научно-исследовательский центр по оружейно-стрел-

ковому делу, где не только испытывались, но и изготов-

лялись первые отечественные автоматические винтовки.

После Великой Октябрьской социалистической рево-

люции Филатов был назначен первым начальником Выс-

шей стрелковой школы РККА (ныне Высшие офицер-

ские курсы «Выстрел»), Занимаясь подготовкой команд-

ных и технических кадров для Красной Армии, Филатов

продолжал свою научно-исследовательскую деятельность

в области стрелкового дела. В эти годы им был написан

ряд работ по теории стрельбы, создано и усовершенство-

вано много пособий для облегчения стрелковой подготов-

ки, в том числе стрелковая и пулеметная линейки. Наи-

большей известностью пользовался его труд «Краткие

« ЦГАНХ, ф. 7357, on. 1, д. 1, л. 99.

31

сведеййй ой оснОваййях Стрельбы из ружей и пулеме-

тов», переиздававшийся много раз.

За выдающиеся заслуги в укреплении Советских Во-

оруженных Сил Филатову было присвоено звание Героя

Труда, он был пожизненно оставлен в рядах Красной

Армии и награжден орденом Трудового Красного Зна-

мени.

Филатов был общепризнанным авторитетом в области

стрелкового дела. Он был главным консультантом по

вопросам стрельбы из нового оружия, руководил поли-

гонными испытаниями опытных образцов, помогал освое-

нию их в войсках. Много внимания уделял Филатов ис-

следованию унифицированных образцов стрелкового ору-

жия, с тем чтобы определить возможности создания

различных типов оружия на базе единой системы и ус-

тановить их конструктивные особенности в зависимости

от назначения.

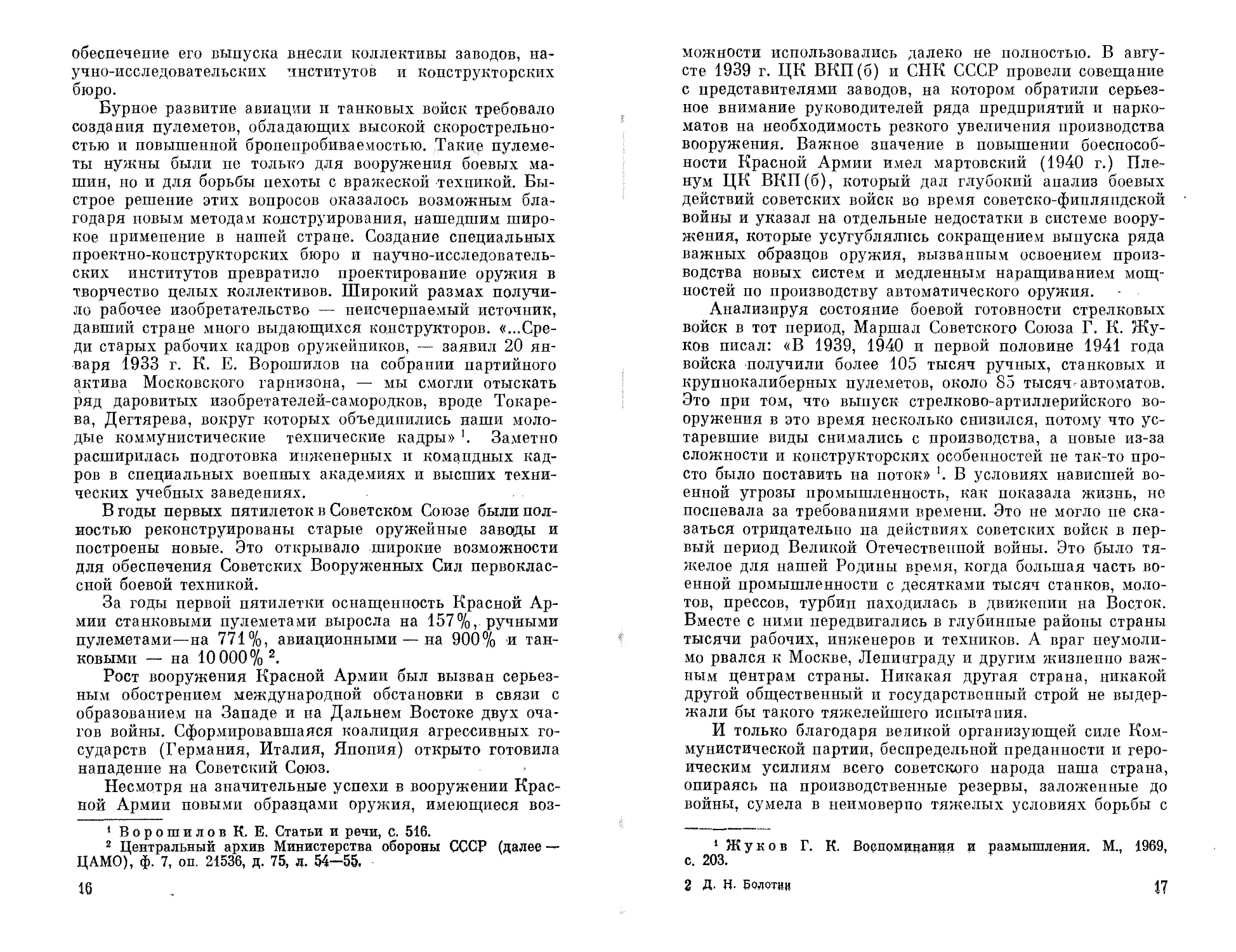

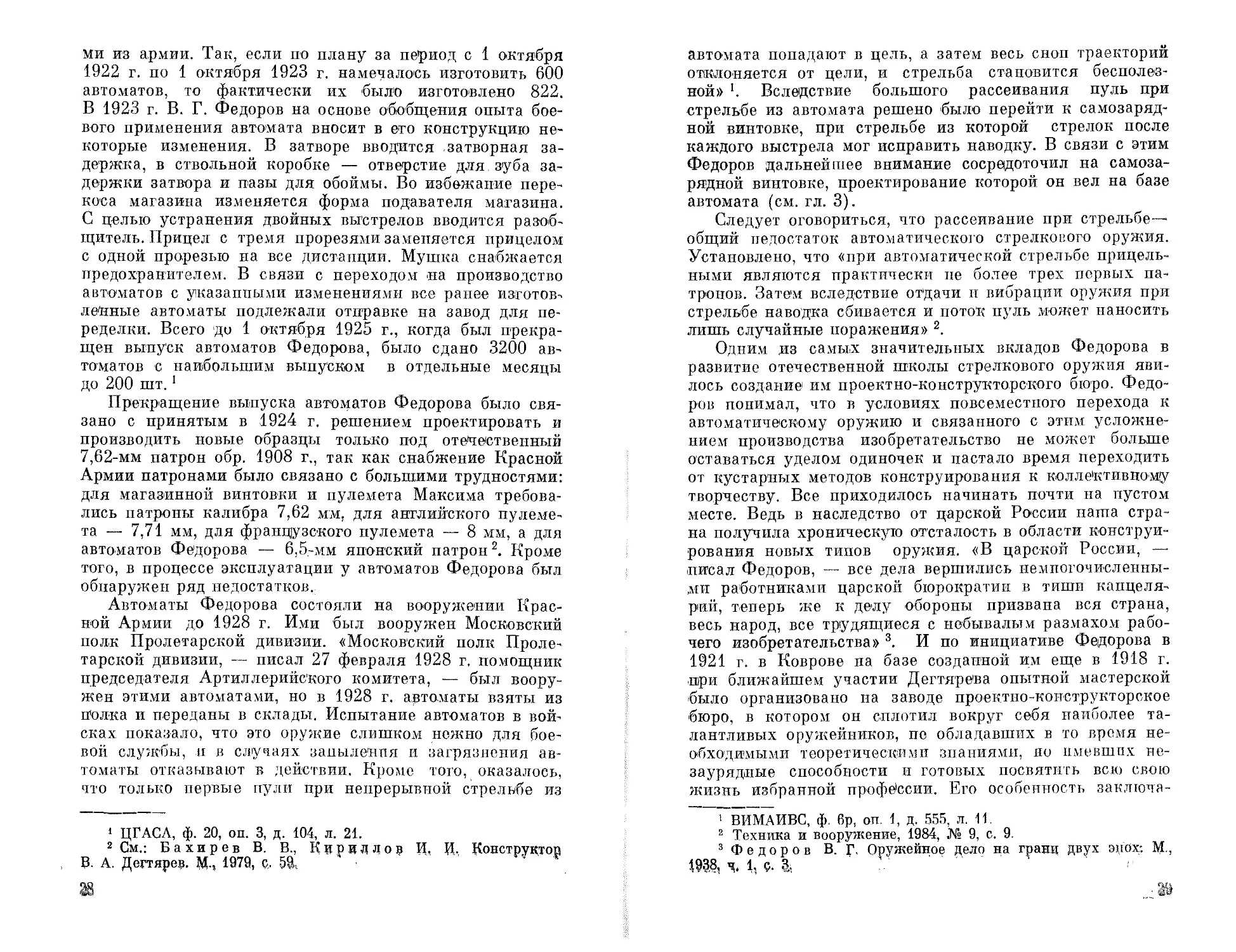

В 1921 г. Федоров и Дегтярев создали 6,5-мм ручной

пулемет с воздушным охлаждением по типу английского

ручного пулемета Льюиса обр. 1915 г. Конструктивной

особенностью этого образца является алюминиевый ра-

диатор с высокими продольными ребрами, которые зна-

чительно увеличивают поверхность соприкосновения

ствола с воздухом. Радиатор помещен в кожух, состоя-

щий из двух труб, скрепленных соединительным коль-

цом.

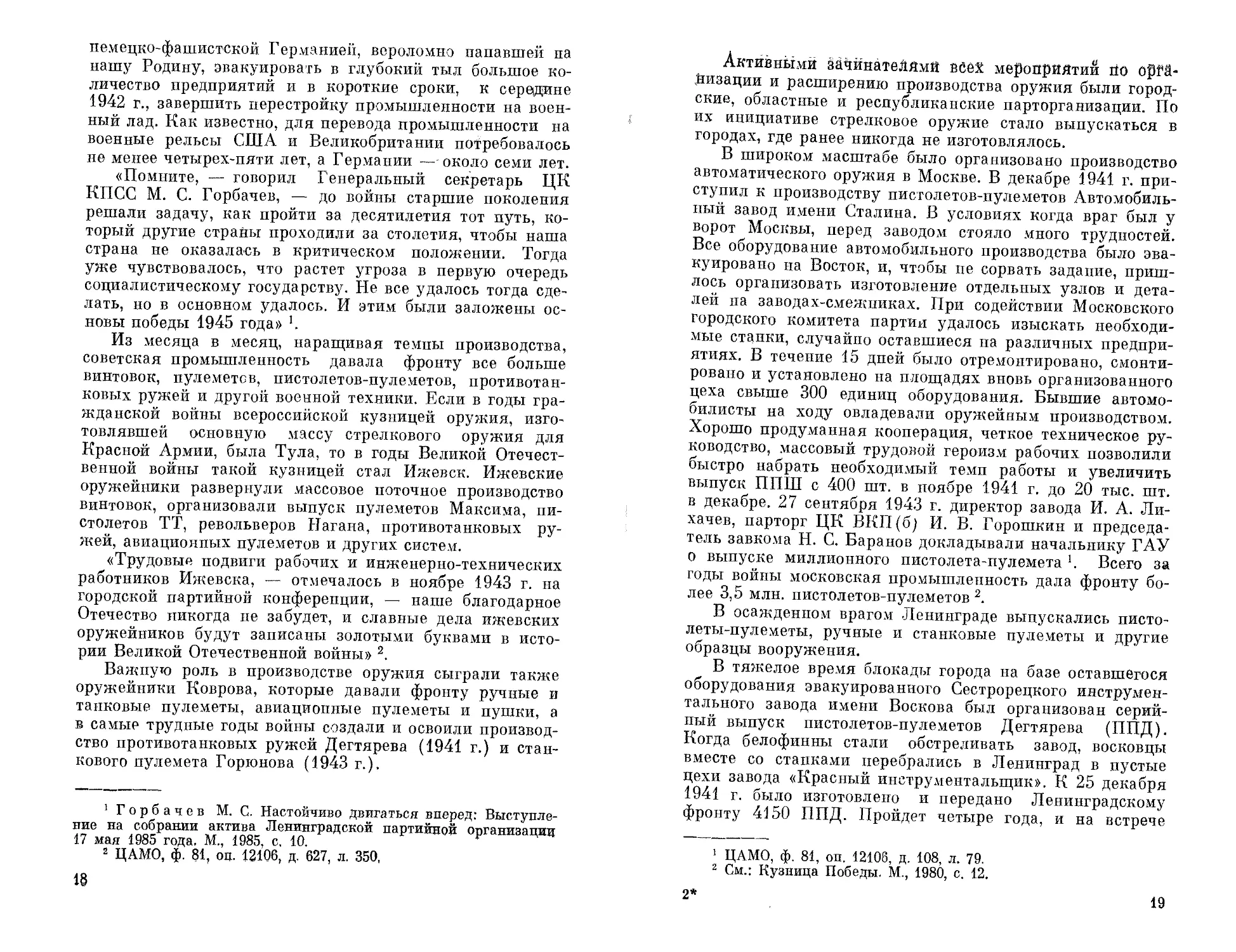

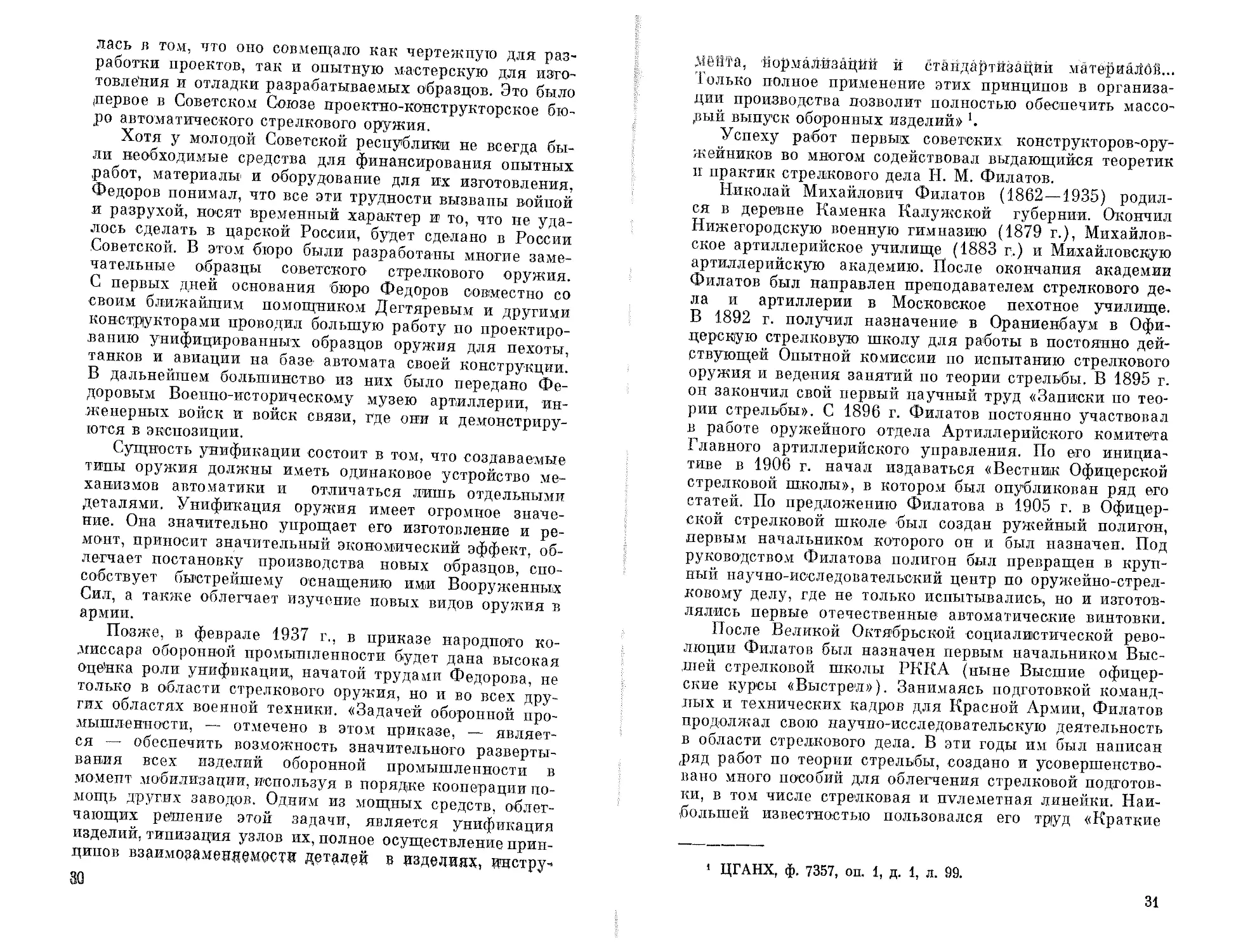

Несколько образцов 6,5-мм ручных пулеметов было

разработано Федоровым и Дегтяревым в 1922 г. В одном

из этих образцов в отличие от автомата Федорова образ-

ца 1916 г. ложа имеет укороченное цевье с металличе-

ским наконечником, в передней части которого сделан

прилив с отверстием для присоединения сошек. В дру-

гом пулемете поставлен металлический кожух с оваль-

ными окнами, к дульной части которого прикреплены на

шарнирах легкие складные сошки. Для лучшей отдачи

тепла наружная поверхность ствола выполнена с попе-

речно расположенными кольцевыми ребрами. Сухарное

соединение ствола со ствольной коробкой обеспечивает

быструю смену его при нагревании. Одновременно Федо-

ров и Дегтярев проектируют 6,5-мм ручной пулемет с

водяным охлаждением по типу станкового пулемета Мак-

сима: па переднюю часть ствола надет кожух цилиндри-

ческой формы, который имеет с правой стороны отвер-

стие для заливки воды, снизу — кронштейн для крепле-

ния сошек и отверстие для слива воды с регулятором,

32

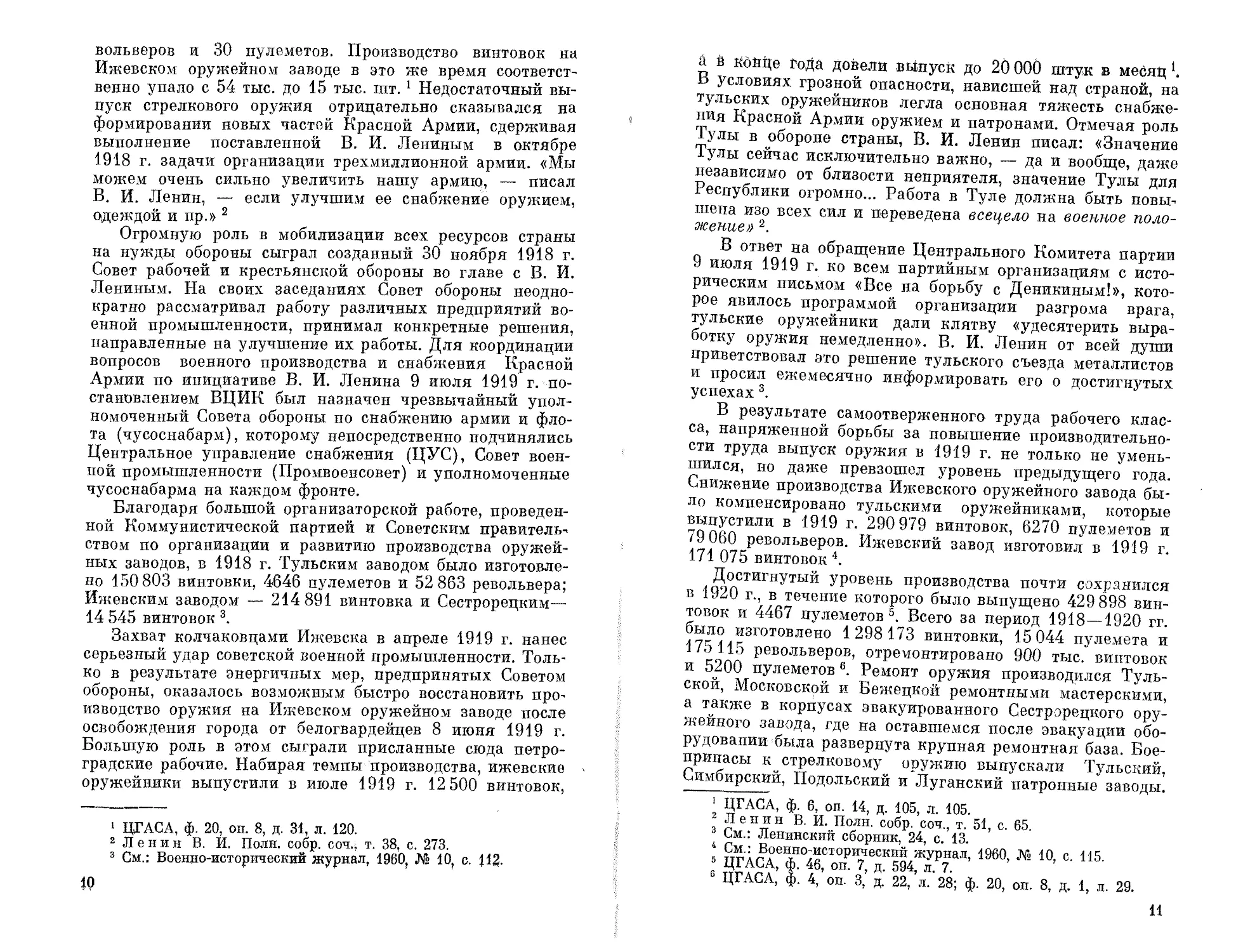

6,5 -мм ручной пулемет системы Федорова — Дегтярева,

опытный образец 1921 г.

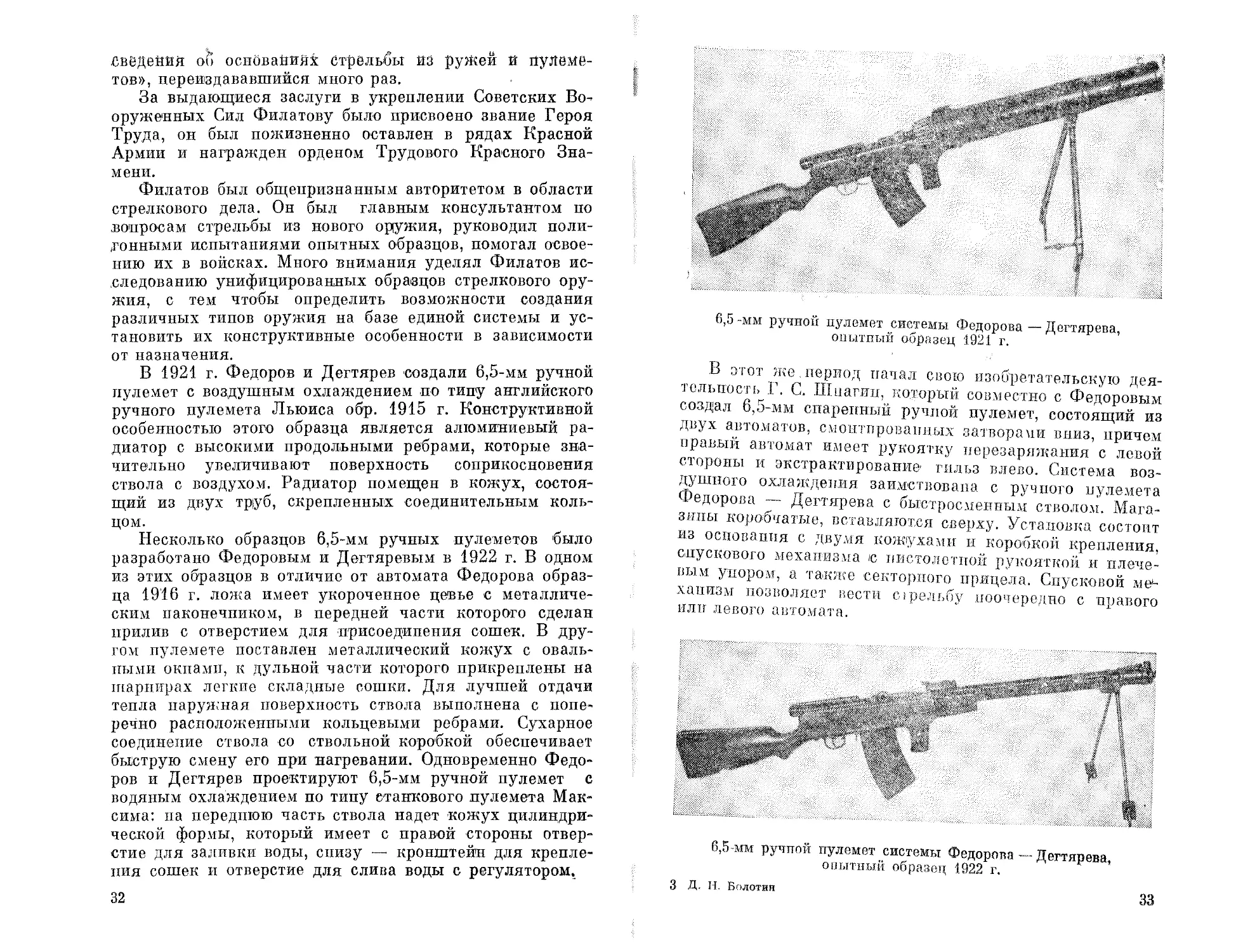

В этот же.период начал свою изобретательскую дея-

тельность Г. С. Шпагин, который совместно с Федоровым

создал 6,5-мм спаренный ручной пулемет, состоящий из

двух автоматов, смонтированных затворами вниз, причем

правый автомат имеет рукоятку перезаряжания с левой

стороны и экстрактирование* гильз влево. Система воз-

душного охлаждения заимствована с ручного пулемета

Федорова — Дегтярева с быстросменным стволом. Мага-

зины коробчатые, вставляются сверху. Установка состоит

из основания с двумя кожухами и коробкой крепления,

спускового механизма с пистолетной рукояткой и плече-

вым упором, а также секторного прицела. Спусковой ме'-

ханизм позволяет вести слрельбу поочередно с правого

или левого автомата.

6,5-мм ручной пулемет системы Федорова — Дегтярева,

опытный образец 1922 г.

3 Д. Н. Болотин

33

S1 мая i&2& г. состоял nci> пблйгонные йСпытанЙя раз-

личных унифицированных образцов оружия, созданных

на базе автомата Федорова.

Материалы испытаний были рассмотрены Артилле-

рийским комитетом, который отметил, что «новый проект

инженера Федорова переделки автомата в пулемет с во-

дяным или воздушным охлаждением, стреляющий по-

средством ленты, представляет несомненный интерес, так

6,5-мм ручной пулемет системы Федорова — Дегтярева

с водяным охлаждением, опытный образец 1922 г.

как осуществление такого проекта... дало бы возможность

получить все типы автоматического оружия, начиная от

автоматического карабина до станкового пулемета, питае-

мого из ленты, исходя из одной и той же системы, уста-

новка которой уже произведена, что представило бы ко-

лоссальные выгоды как в отношении однообразия изго-

товления на заводах, так и в отношении облегчения обу-

чения красноармейцев»

Таким образом, в нашей стране пе только впервые в

мире были созданы унифицированные образцы оружия,

по и сама идея унификации раньше, чем где бы то ни

было, получила официальное признание.

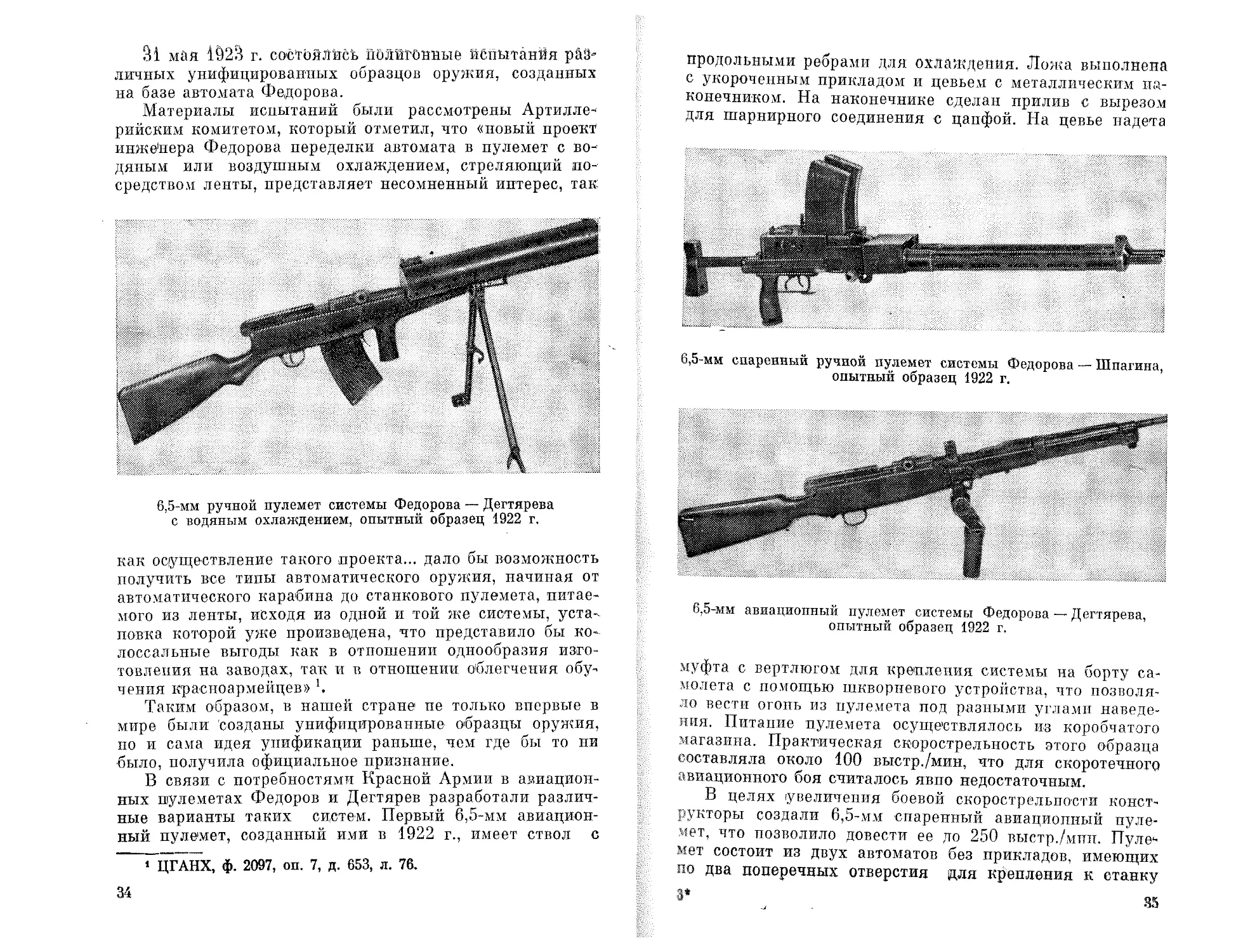

В связи с потребностями Красной Армии в авиацион-

ных пулеметах Федоров и Дегтярев разработали различ-

ные варианты таких систем. Первый 6,5-мм авиацион-

ный пулемет, созданный ими в 1922 г., имеет ствол с

МДГАНХ, ф. 2097, оп. 7, д. 653, л. 76.

34

продольными ребрами для охлаждения. Ложа выполнена

с укороченным прикладом и цевьем с металлическим на-

конечником. На наконечнике сделан прилив с вырезом

для шарнирного соединения с цапфой. На цевье надела

6,5-мм авиационный пулемет системы Федорова — Дегтярева,

опытный образец 1922 г.

муфта с вертлюгом для крепления системы на борту са-

молета с помощью шкворневого устройства, что позволя-

ч) вести огонь из пулемета под разными углами наведе-

ния. Питание пулемета осуществлялось из коробчатого

магазина. Практическая скорострельность этого образца

составляла около 100 выстр./мин, что для скоротечного

авиационного боя считалось явно недостаточным.

В целях увеличения боевой скорострельности конст-

рукторы создали 6,5-мм спаренный авиационный пуле-

"ет. что позволило довести ее до 250 выстр./мин. Пуле-

мет состоит из двух автоматов без прикладов, имеющих

по два поперечных отверстия для крепления к станку

i* л . 35

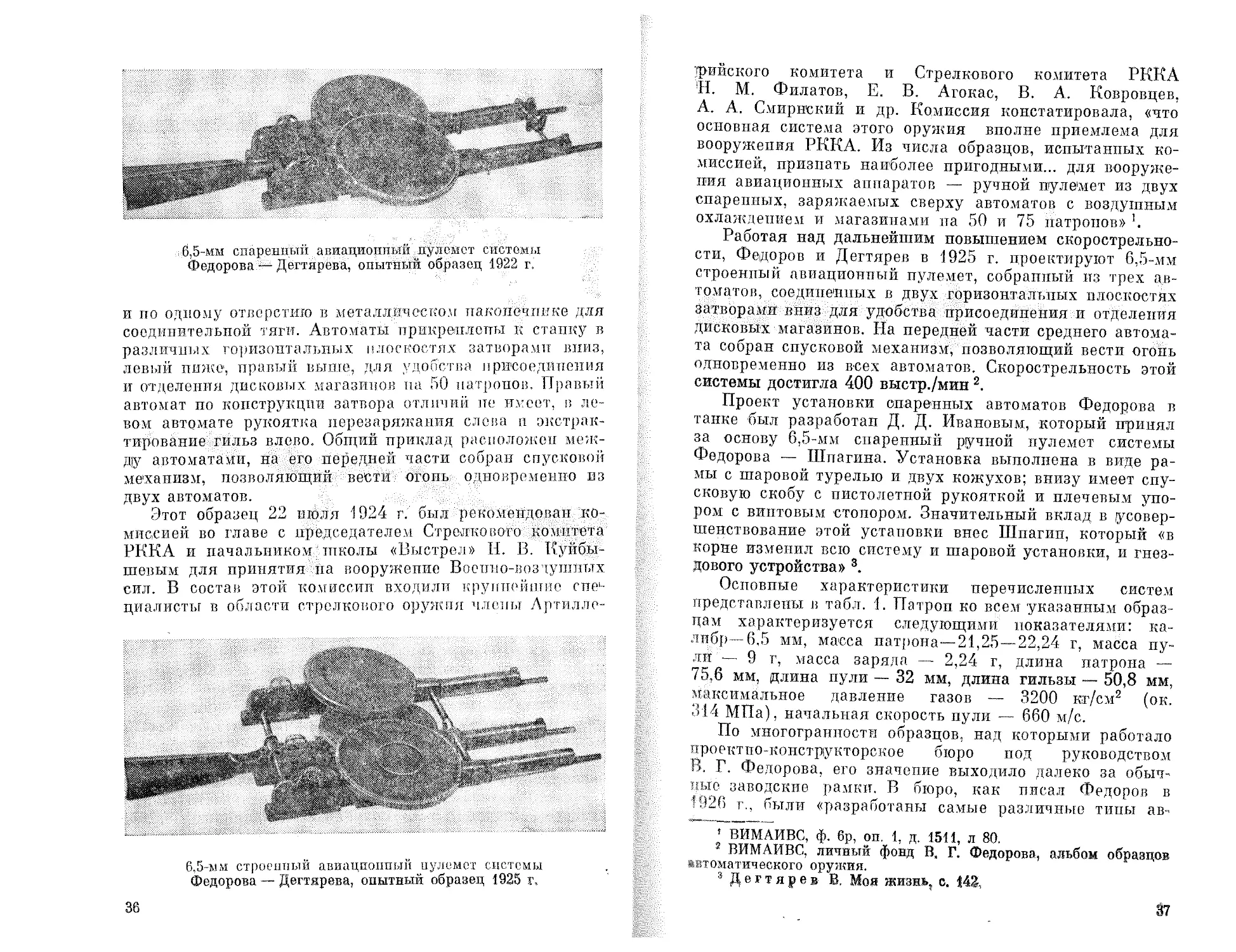

£>,5-мм спаренный авиационный пулемет системы

Федорова — Дегтярева, опытный образец 1922 г.

и по одному отверстию в меидлпнесгом паконечпике для

соединительной тяги. Автоматы прикреплены к станку в

различных горизонтальных елоегоюях ват ворами вниз,

левый пике, правый выпю, дня , io6c < |„> присоедппонпя

и отделения дисковых jtaiasnuoi! на 5() па 1 ропот,. Правый

автомат по конструкции затвора опичпй по имеет, в ле

вом автомате рукоятка перезаряжания слева п экстрак-

тированпе гильз влево. Общий приклад располо/кся меж-

ду автоматами, на его передней части собран спусковой

механизм, позволяющий вести огонь о цюгрененпо из

двух автоматов.

Этот образец 22 июля 1924 г. был рекомендован ко-

миссией во главе с председателем Стрелковою комитета

РККА и начальником школы «Выстрел» И. В. Куйбы-

шевым для принятия па вооружение Воепно-тюз [ушлых

сил. В состав этой комиссии входили ilpvilnoinn''o спе-

циалисты в области стрелкового оружия ч гены Ар юл к1

6,5-м м строенный авиационный пулемет системы

Федорова — Дегтярева, опытный образец 1925 г.

36

трийского комитета и Стрелкового комитета РККА

Н. М. Филатов, Е. В. Агокас, В. А. Ковровцев,

А. А. Смирнский и др. Комиссия констатировала, «что

основная система этого оружия вполне приемлема для

вооружения РККА. Из числа образцов, испытанных ко-

миссией, признать наиболее пригодными... для вооруже-

ния авиационных аппаратов — ручной пулемет из двух

спаренных, заряжаемых сверху автоматов с воздушным

охлаждением и магазинами па 50 и 75 патронов»

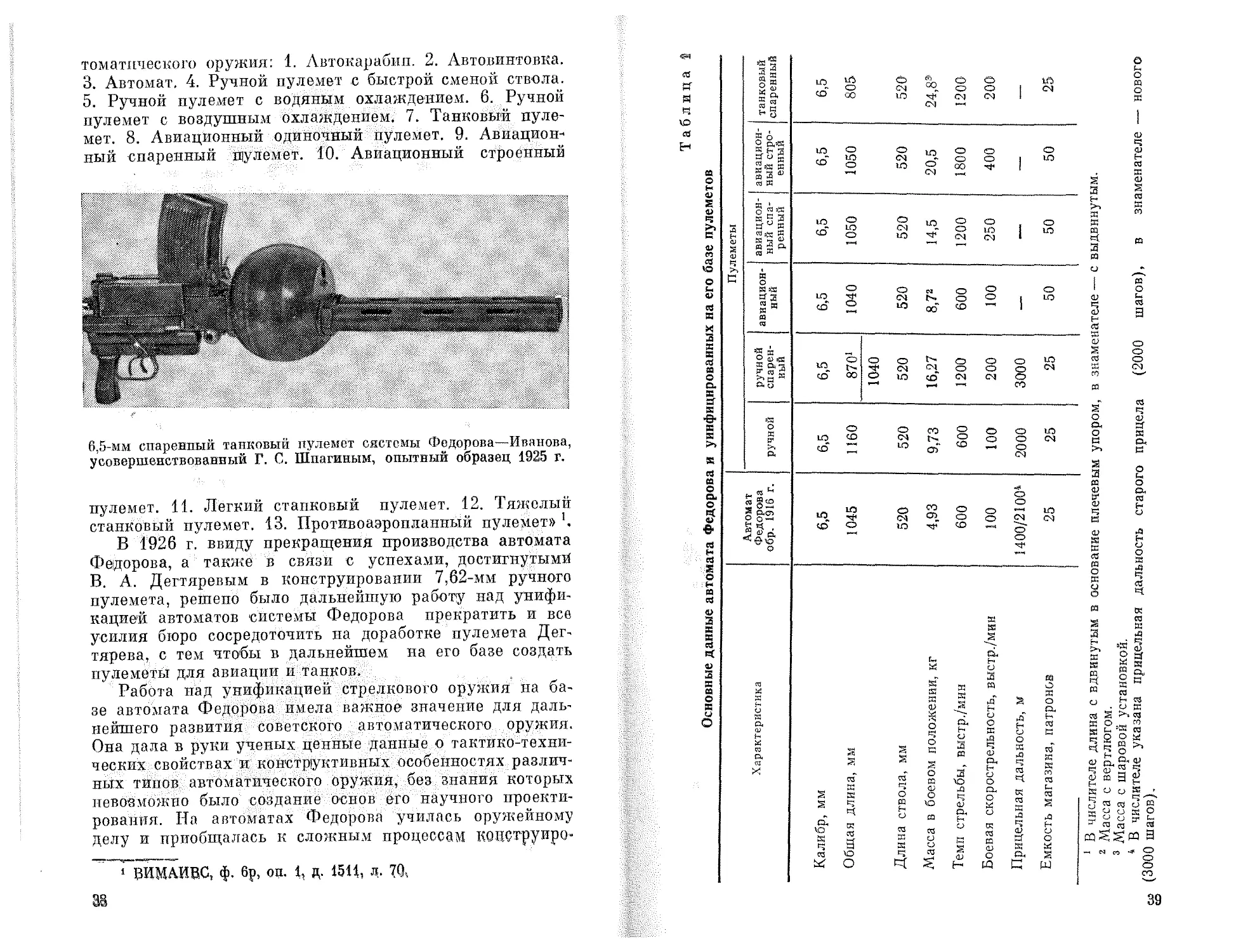

Работая над дальнейшим повышением скорострельно-

сти, Федоров и Дегтярев в 1925 г. проектируют 6,5-мм

строенный авиационный пулемет, собранный из трех ав-

томатов, соединенных в двух горизонтальных плоскостях

затворами вниз для удобства присоединения и отделения

дисковых магазинов. Иа передней части среднего автома-

та собран спусковой механизм, позволяющий вести огонь

одновременно из всех автоматов. Скорострельность этой

системы достигла 400 выстр./мин* 2.

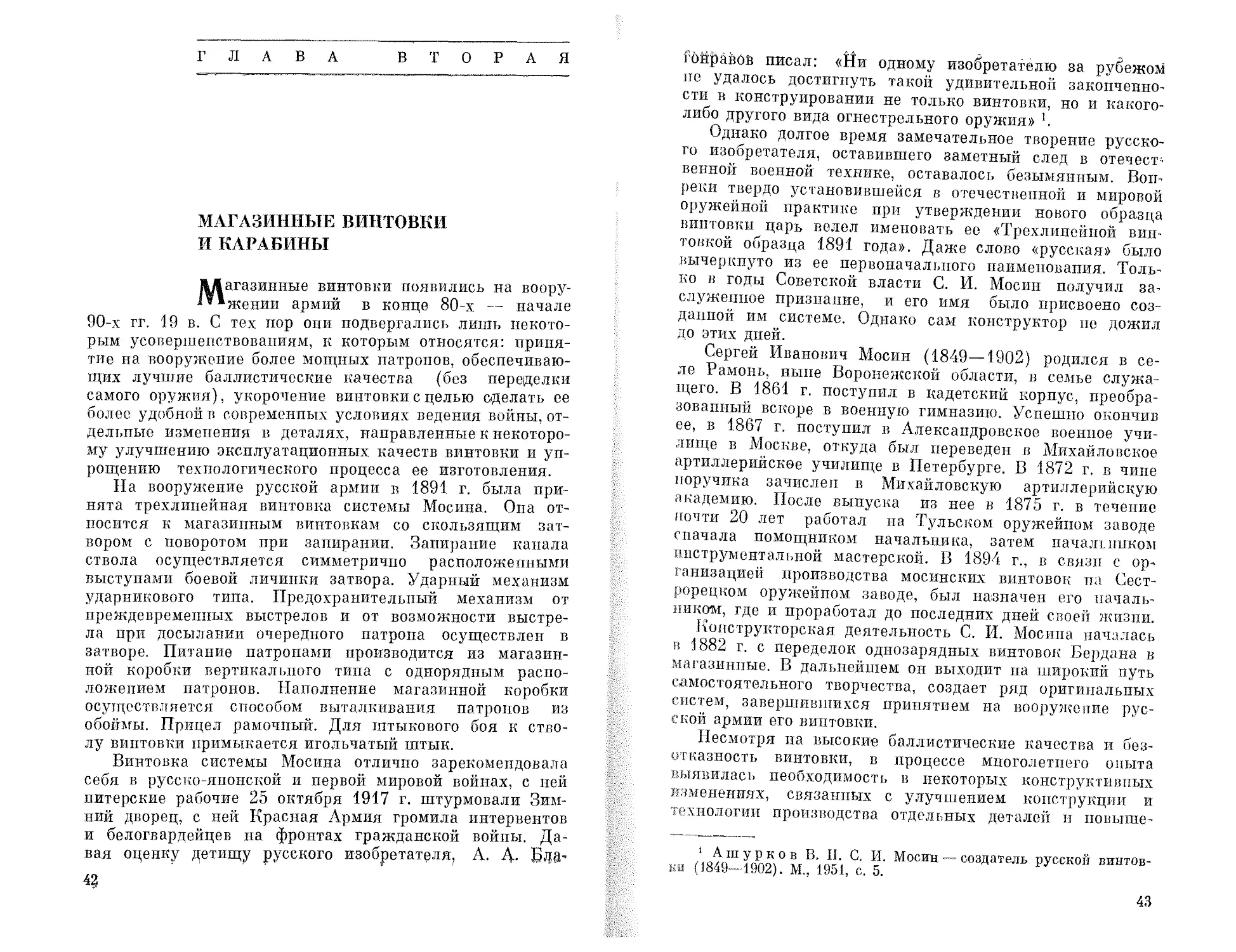

Проект установки спаренных автоматов Федорова в

танке был разработан Д. Д. Ивановым, который принял

за основу 6,5-мм спаренный ручной пулемет системы

Федорова — Шпагина. Установка выполнена в виде ра-

мы с шаровой турелью и двух кожухов; внизу имеет спу-

сковую скобу с пистолетной рукояткой и плечевым упо-

ром с винтовым стопором. Значительный вклад в усовер-

шенствование этой установки внес Шпагин, который «в

корне изменил всю систему и шаровой установки, и гнез-

дового устройства» 3.

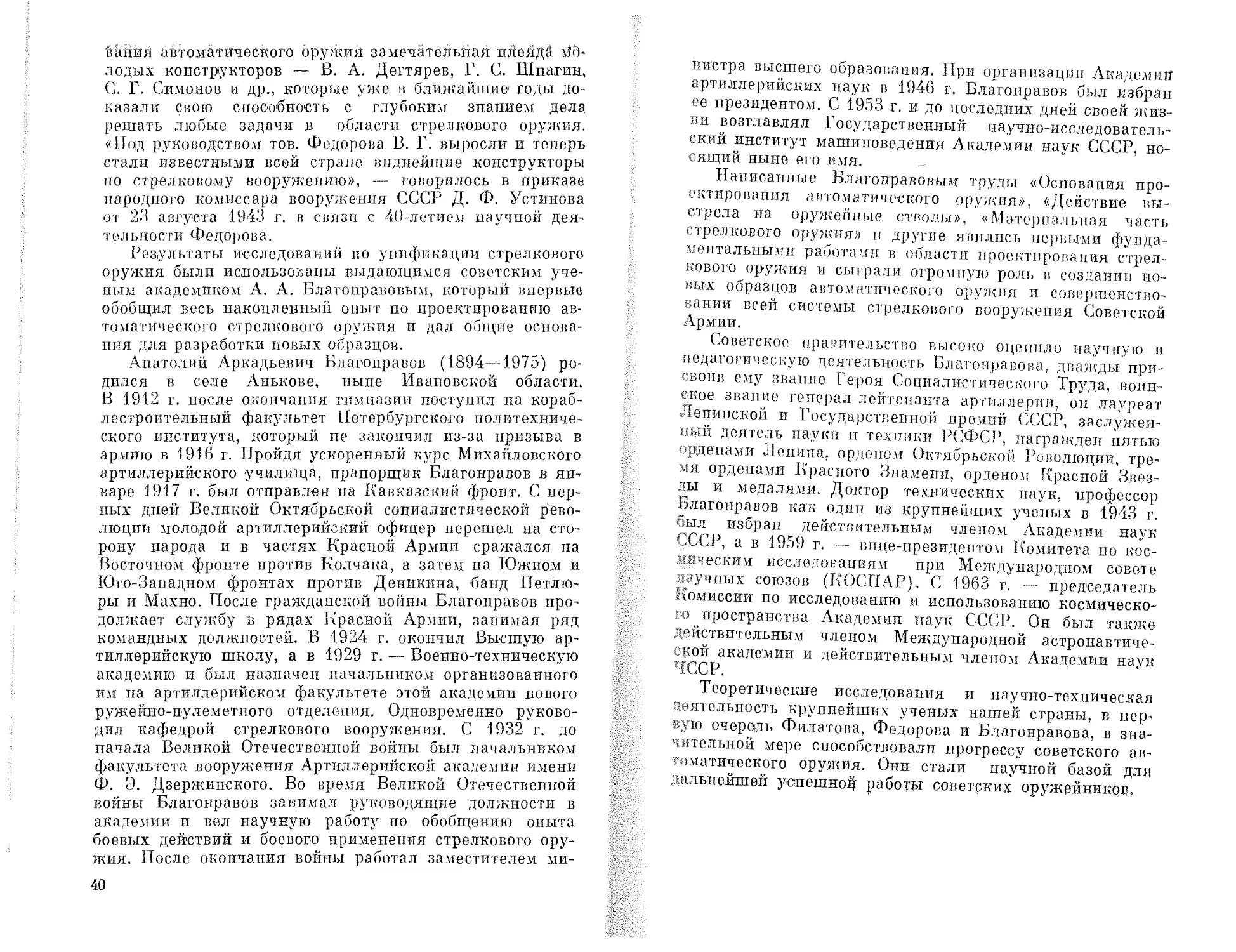

Основные характеристики перечисленных систем

представлены в табл. 1. Патрон ко всем указанным образ-

цам характеризуется следующими показателями: ка-

либр—6,5 мм, масса патрона—21,25—22,24 г, масса пу-

ли — 9 г, масса заряда — 2,24 г, длина патрона —

75,6 мм, длина пули — 32 мм, длина гильзы — 50,8 мм,

максимальное давление газов — 3200 кг/см2 (ок.

314 МПа), начальная скорость пули — 660 м/с.

По многогранности образцов, над которыми работало

проектно-конструкторское бюро под руководством

В. Г. Федорова, его значение выходило далеко за обыч-

ные заводские рамки. В бюро, как писал Федоров в

1926 г., были «разработаны самые различные типы ав-

* ВИМАИВС, ф. 6р, on. 1, д. 1511, л 80.

2 ВИМАИВС, личный фонд В, Г. Федорова, альбом образцов

автоматического оружия.

•’Дегтярев В, Моя жизнь, с. 142,

37

тематического оружия: 1. Лвтокарабип. 2. Автовинтовка.

3. Автомат. 4. Ручной пулемет с быстрой сменой ствола.

5. Ручной пулемет с водяным охлаждением. 6. Ручной

пулемет с воздушным охлаждением. 7. Танковый пуле-

мет. 8. Авиационный одиночный пулемет. 9. Авиацион-

ный спаренный пулемет. 10. Авиационный строенный

6,5-мм спаренный танковый пулемет системы Федорова—Иванова,

усовершенствованный Г. С. Шпагиным, опытный образец 1925 г.

пулемет. 11. Легкий станковый пулемет. 12. Тяжелый

станковый пулемет. 13. Противоаэропланный пулемет»

В 1926 г. ввиду прекращения производства автомата

Федорова, а также в связи с успехами, достигнутыми

В. А. Дегтяревым в конструировании 7,62-мм ручного

пулемета, решено было дальнейшую работу над унифи-

кацией автоматов системы Федорова прекратить и все

усилия бюро сосредоточить на доработке пулемета Дег-

тярева, с тем чтобы в дальнейшем на его базе создать

пулеметы для авиации и танков.

Работа над унификацией стрелкового оружия на ба-

зе автомата Федорова имела важное значение для даль-

нейшего развития советского автоматического оружия.

Она дала в руки ученых ценные данные о тактико-техни-

ческих свойствах и конструктивных особенностях различ-

ных типов автоматического оружия, без знания которых

невозможно было создание основ его научного проекти-

рования. На автоматах Федорова училась оружейному

делу и приобщалась к сложным процессам КОЦСтруиро-

"^ВИМАИВС, ф. 6р, on. 1, д. 15Ц, д. 70,

3§

39

Дания автоматического оружия замечательная пйейдй мо-

лодых конструкторов — В. А. Дегтярев, Г. С. Шпагин,

С. Г. Симонов и др., которые уже в ближайшие1 годы до-

казали свою способность с глубоким знанием дела

решать любые задачи в области стрелкового оружия.

«Под руководством тов. Федорова В. Г. выросли и теперь

стали известными всей стране виднейшие конструкторы

по стрелковому вооружению», — говорилось в приказе

народного комиссара вооружения СССР Д. Ф. Устинова

от 23 августа 1943 г. в связи с 40-летием научной дея-

тельности Федорова.

Результаты исследований по унификации стрелкового

оружия были использованы выдающимся советским уче-

ным академиком А. А. Благоправовым, который впервые

обобщил весь накопленный опыт по проектированию ав-

томатического стрелкового оружия и дал общие основа-

ния для разработки новых образцов.

Анатолий Аркадьевич Благонравов (1894—1975) ро-

дился в селе Анькове, ныне Ивановской области.

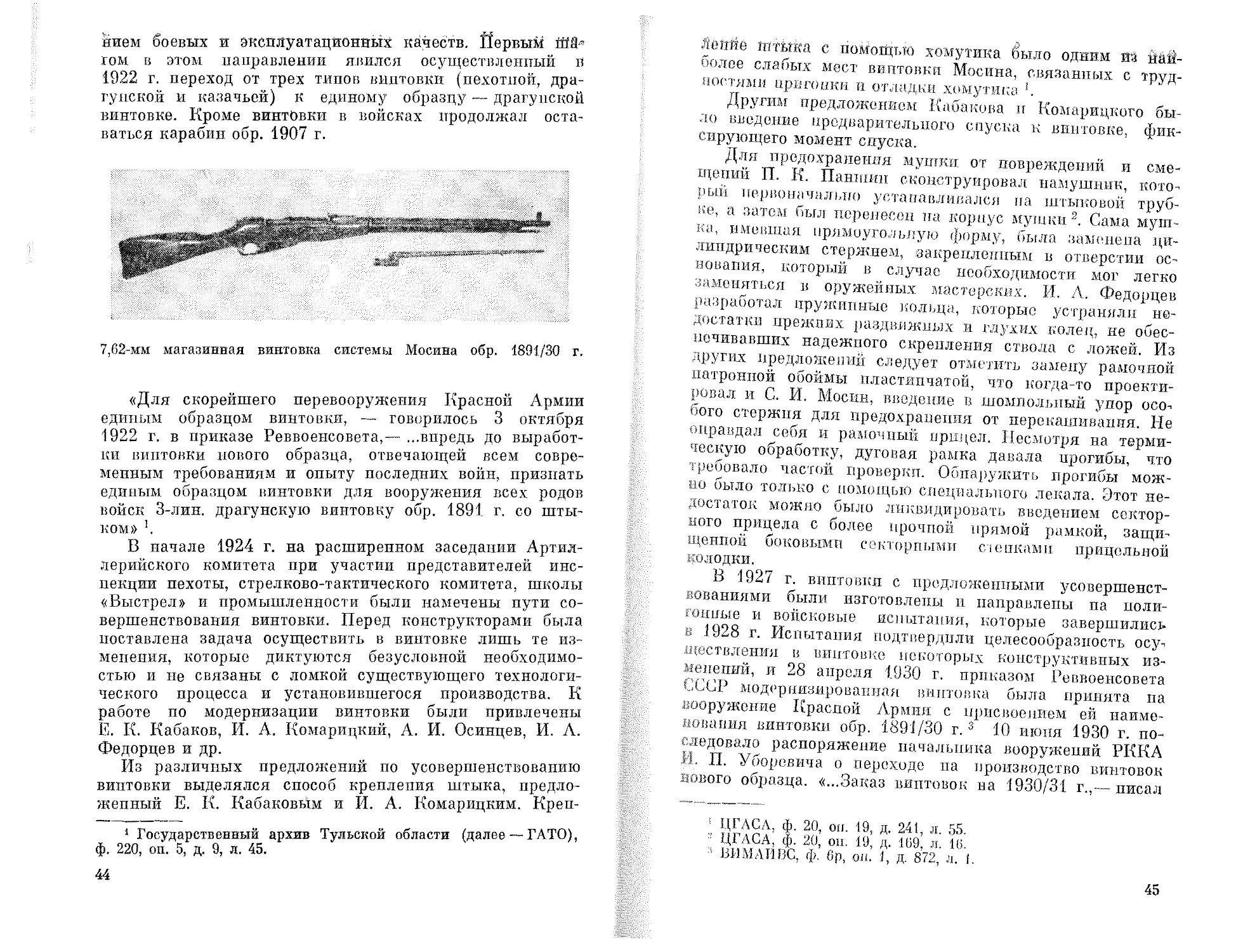

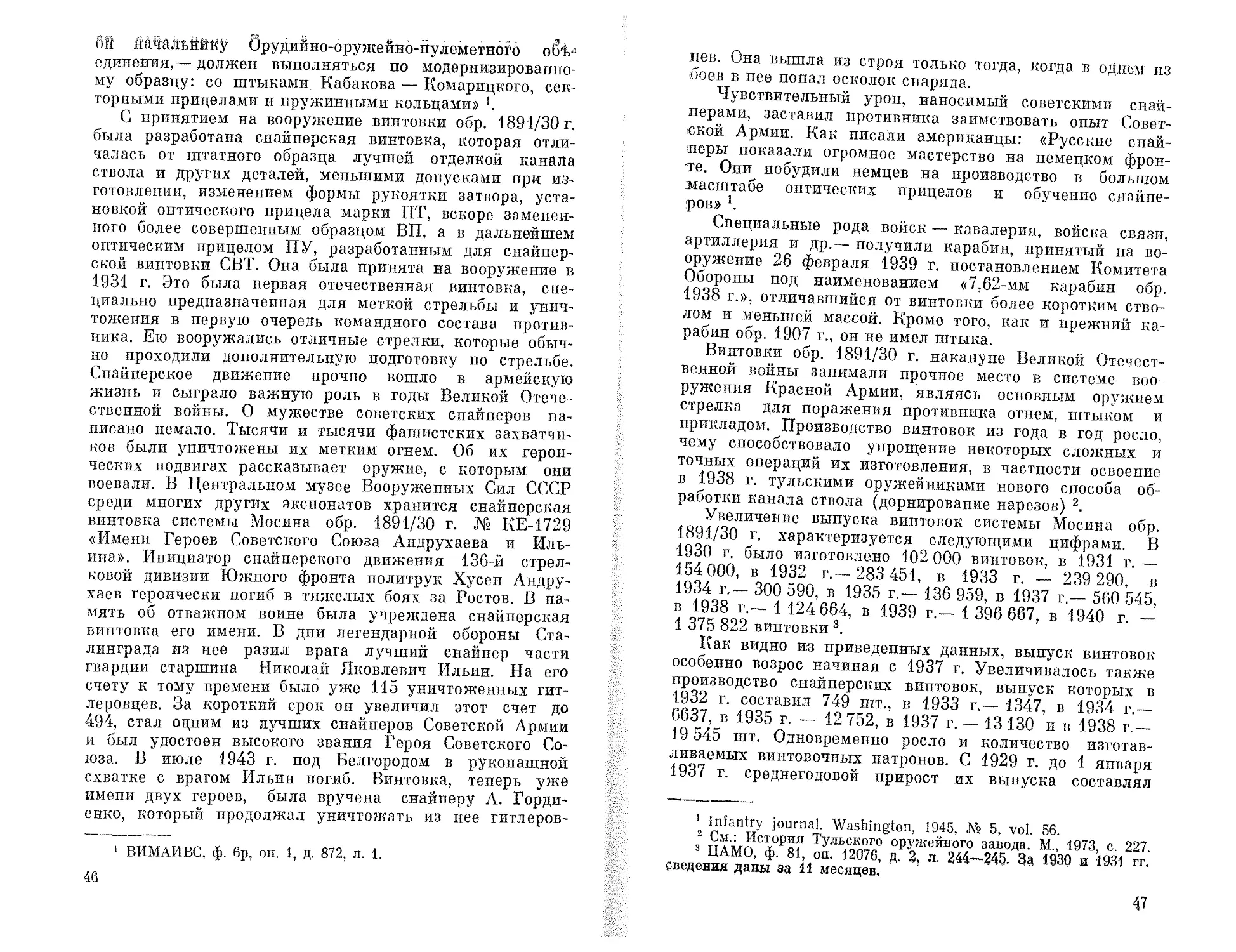

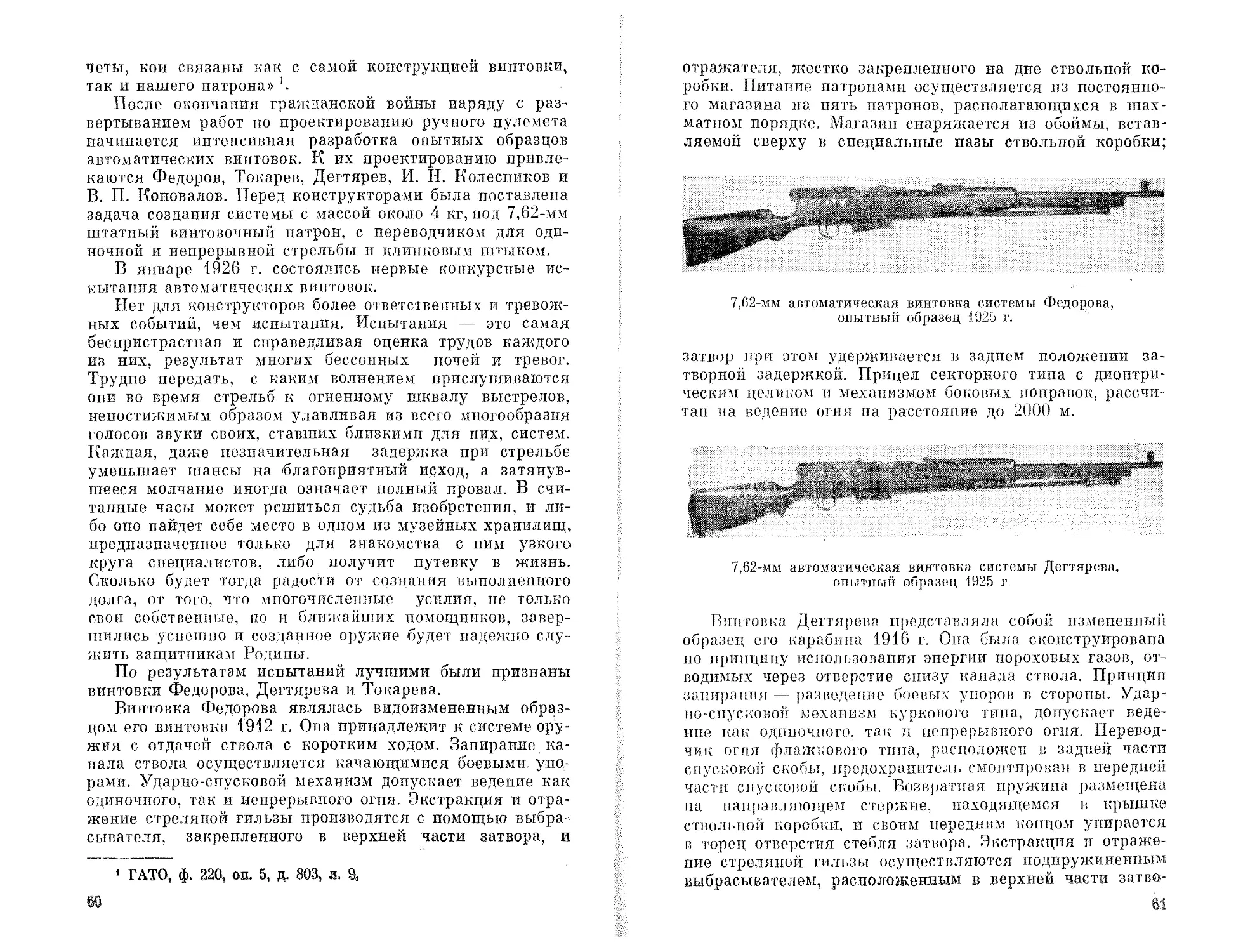

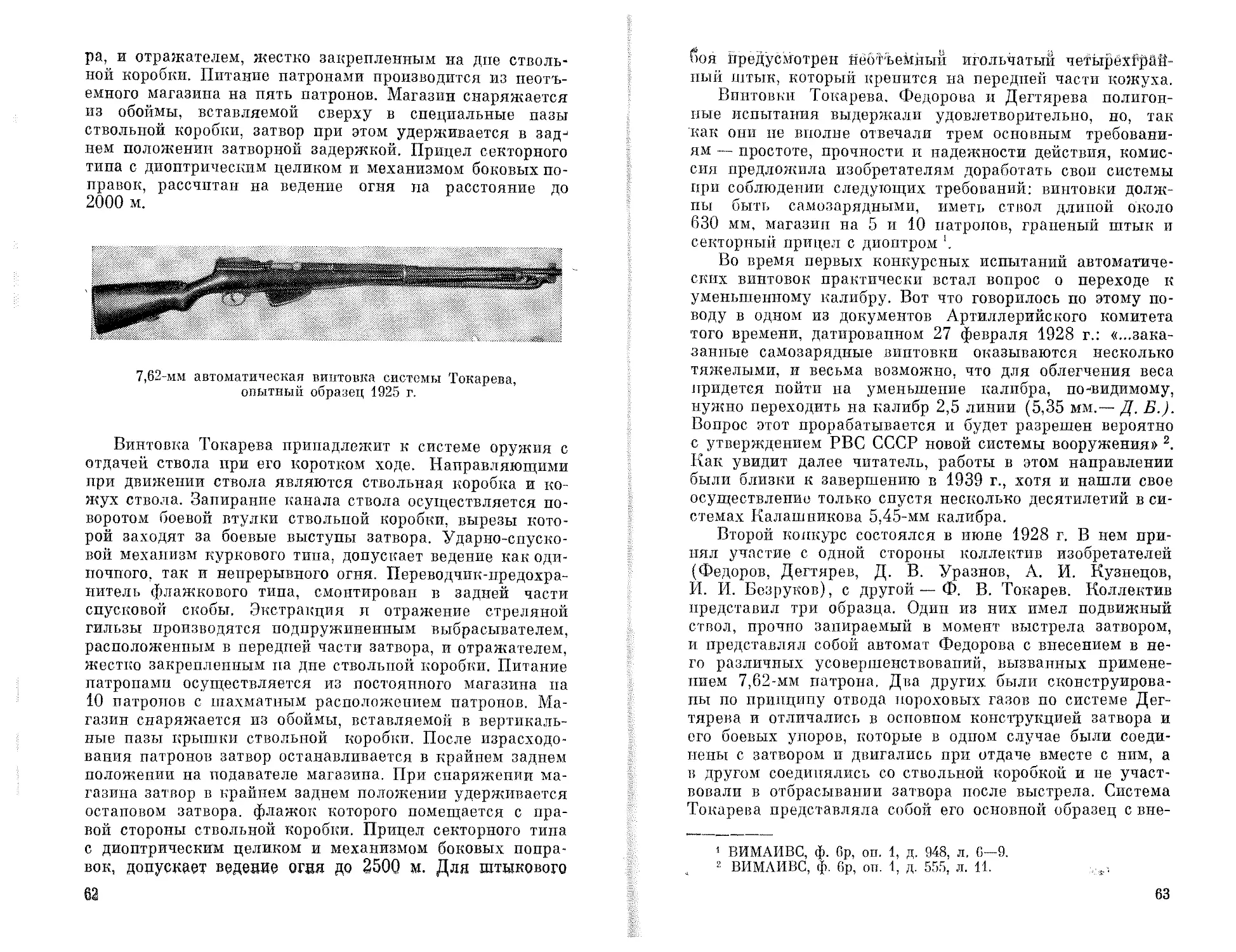

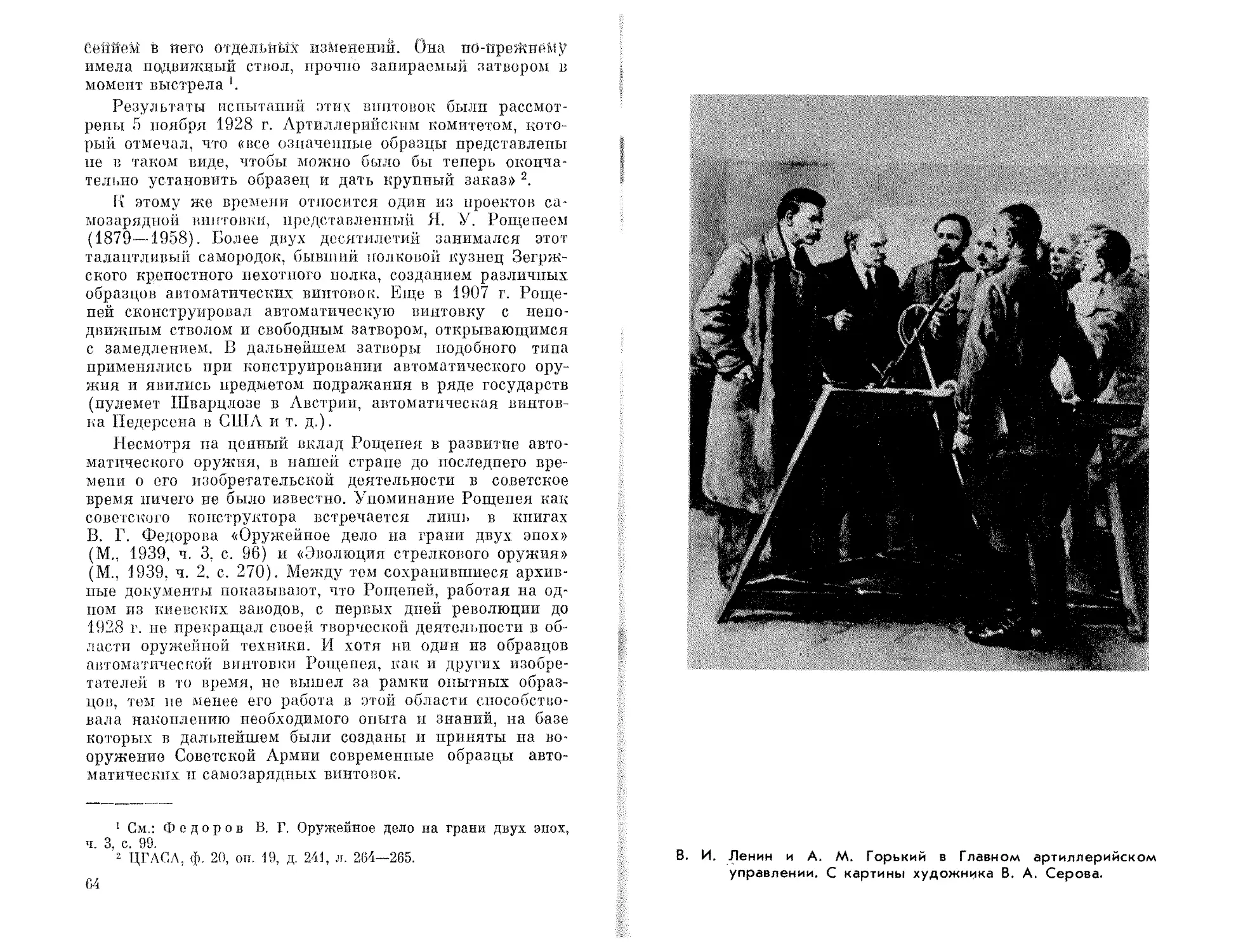

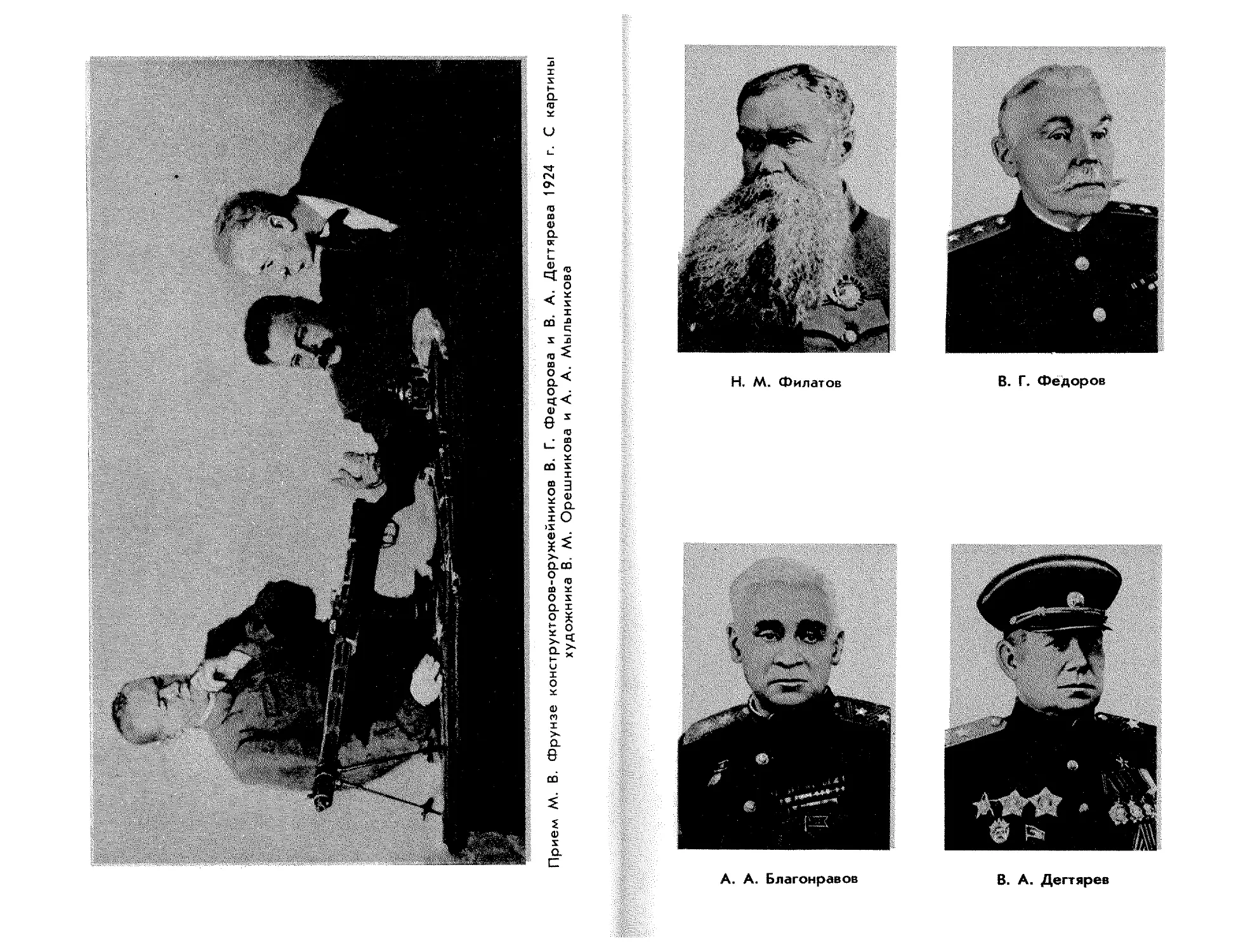

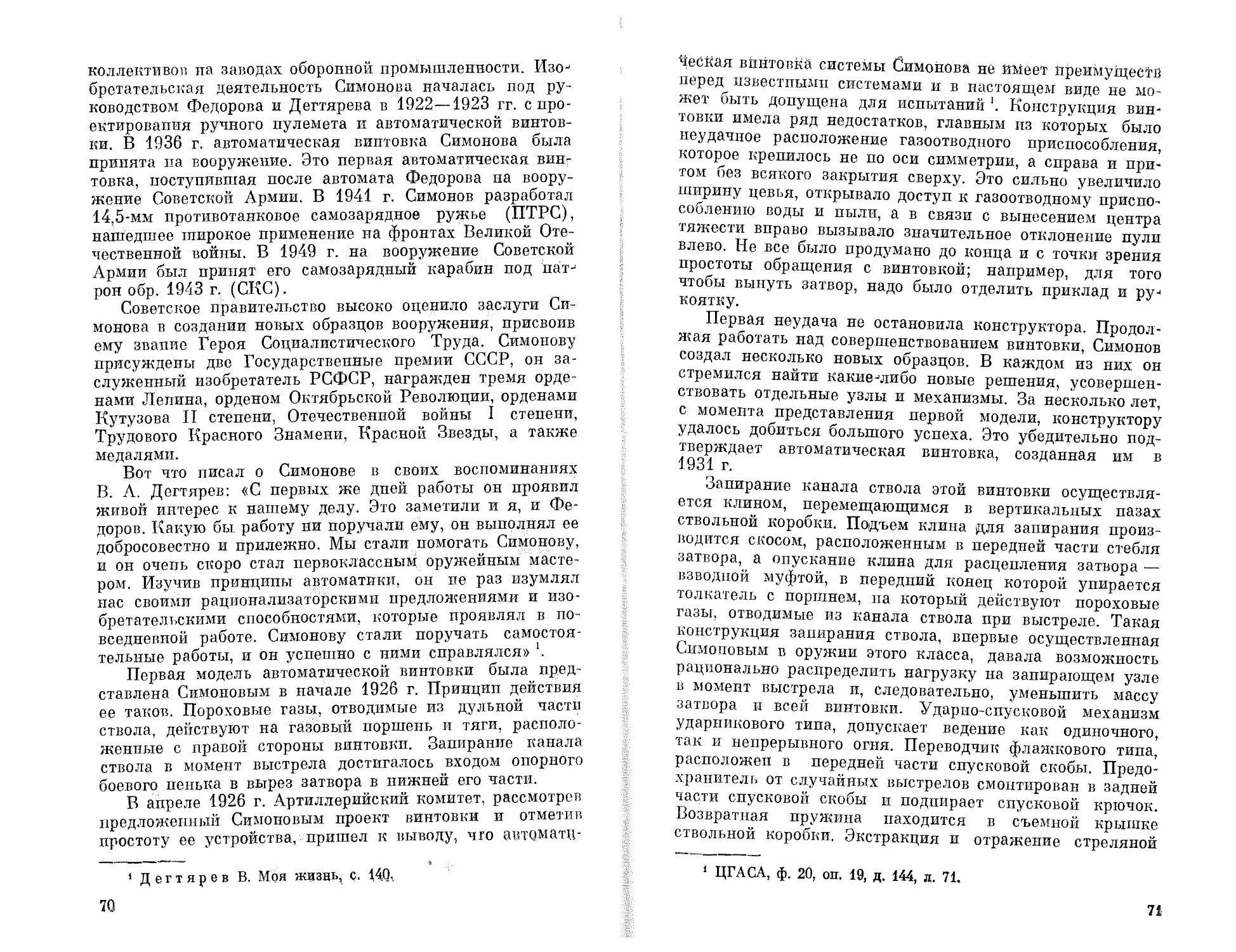

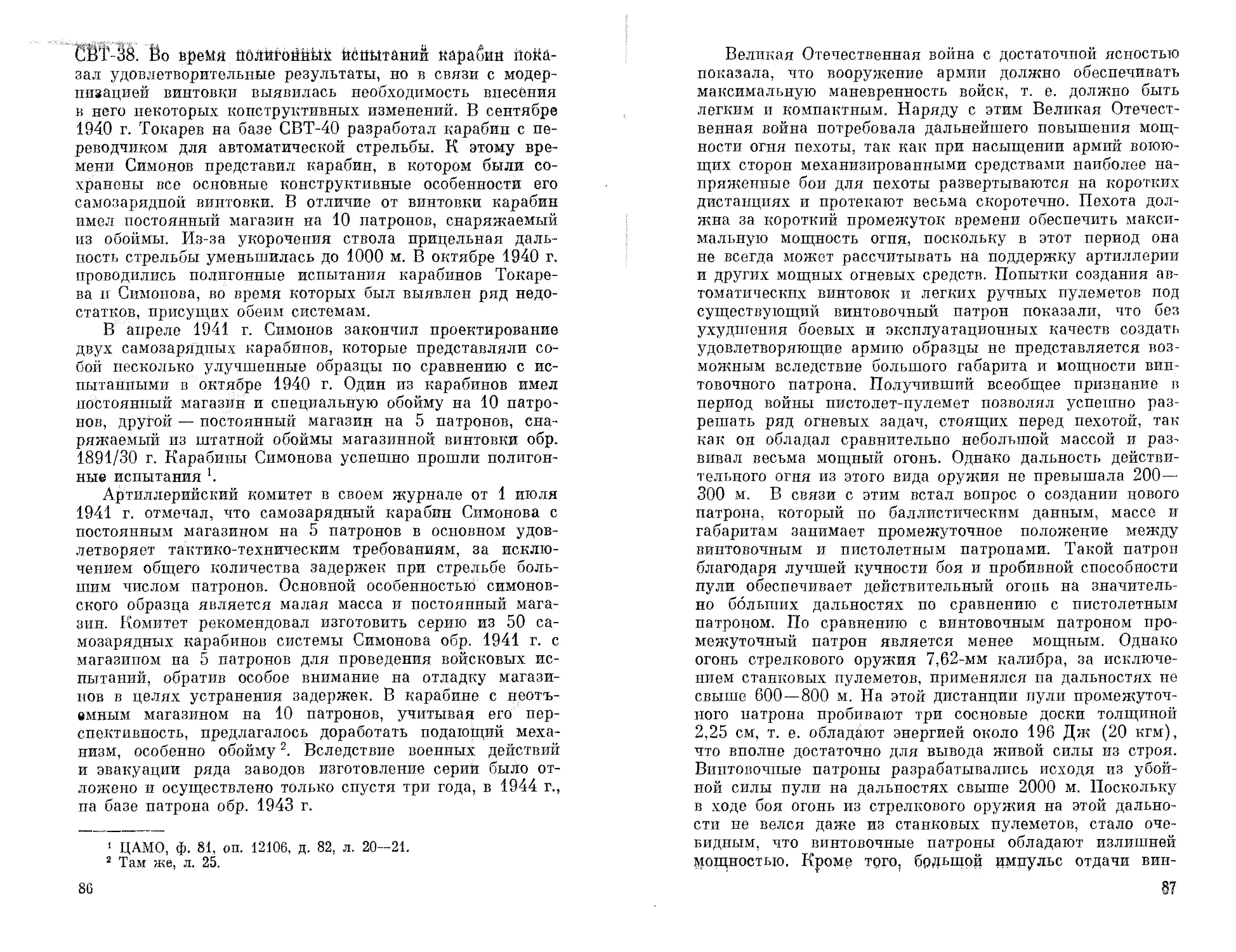

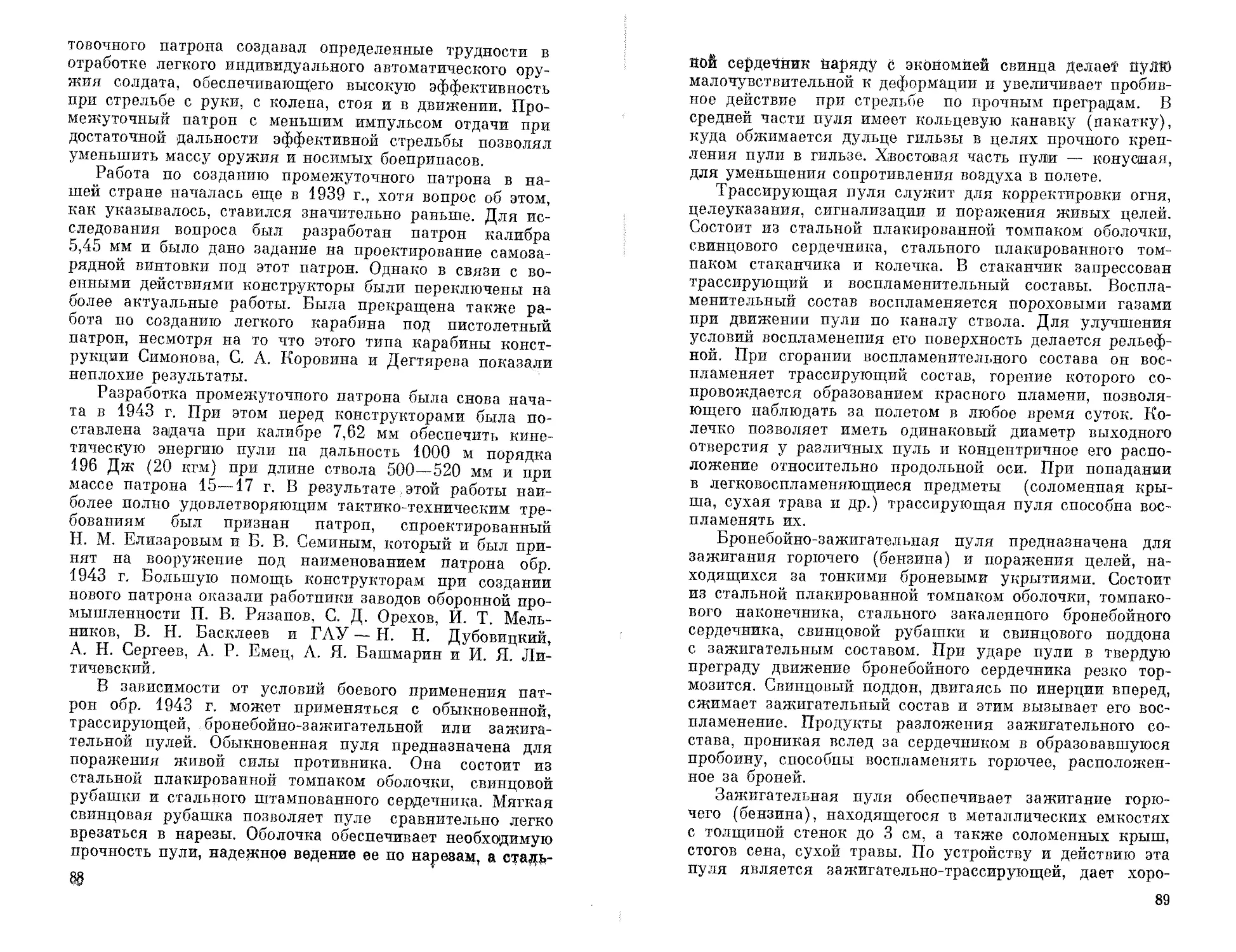

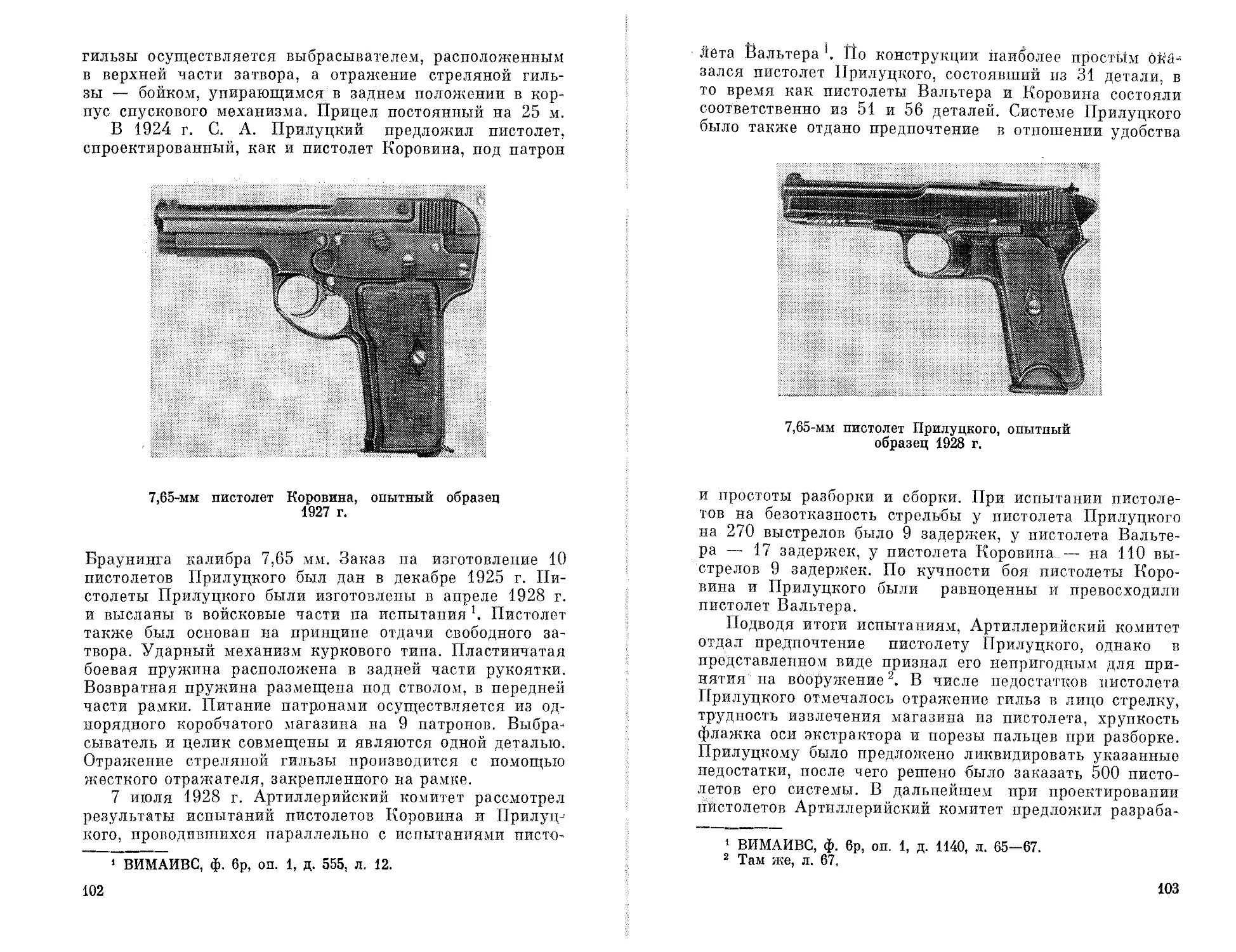

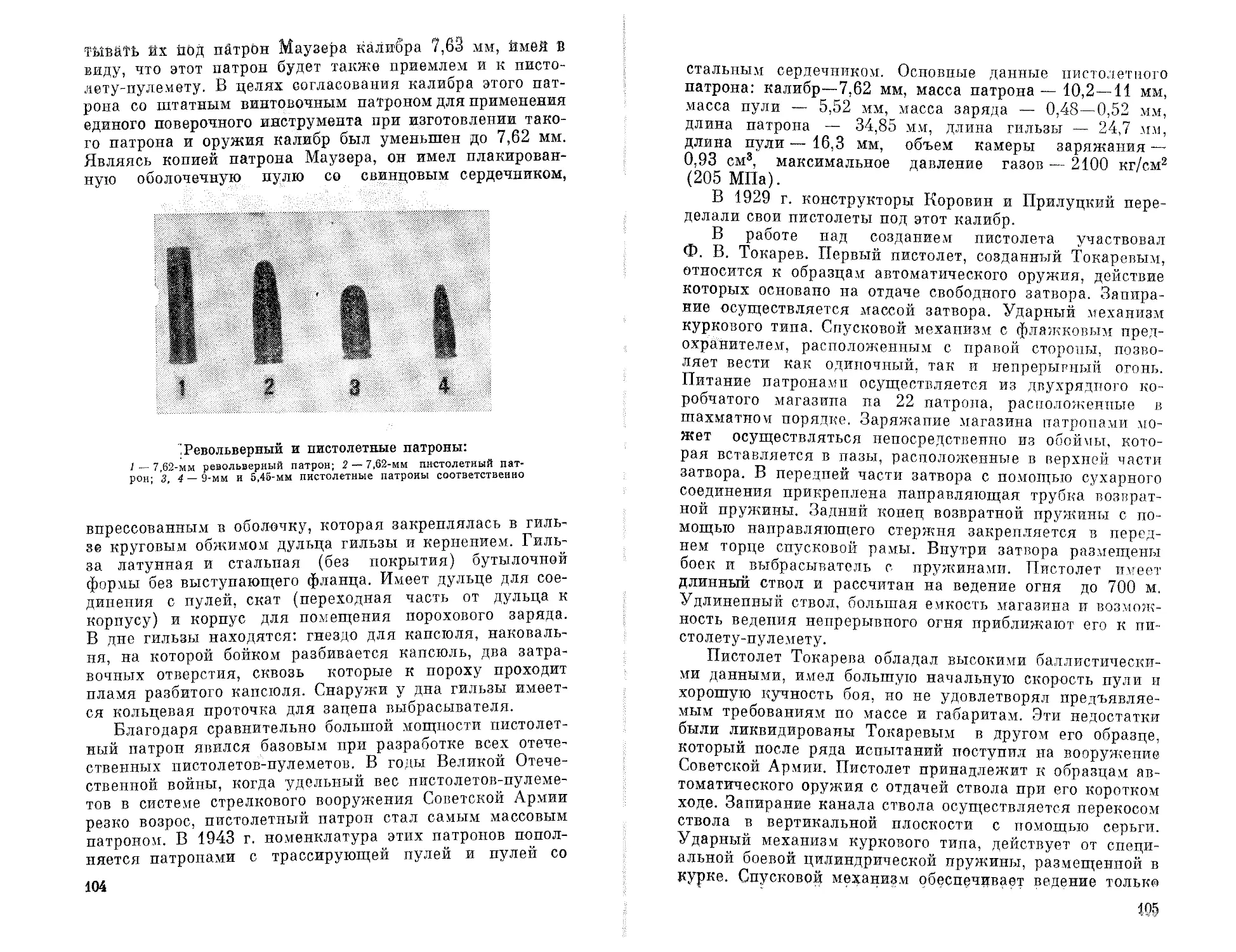

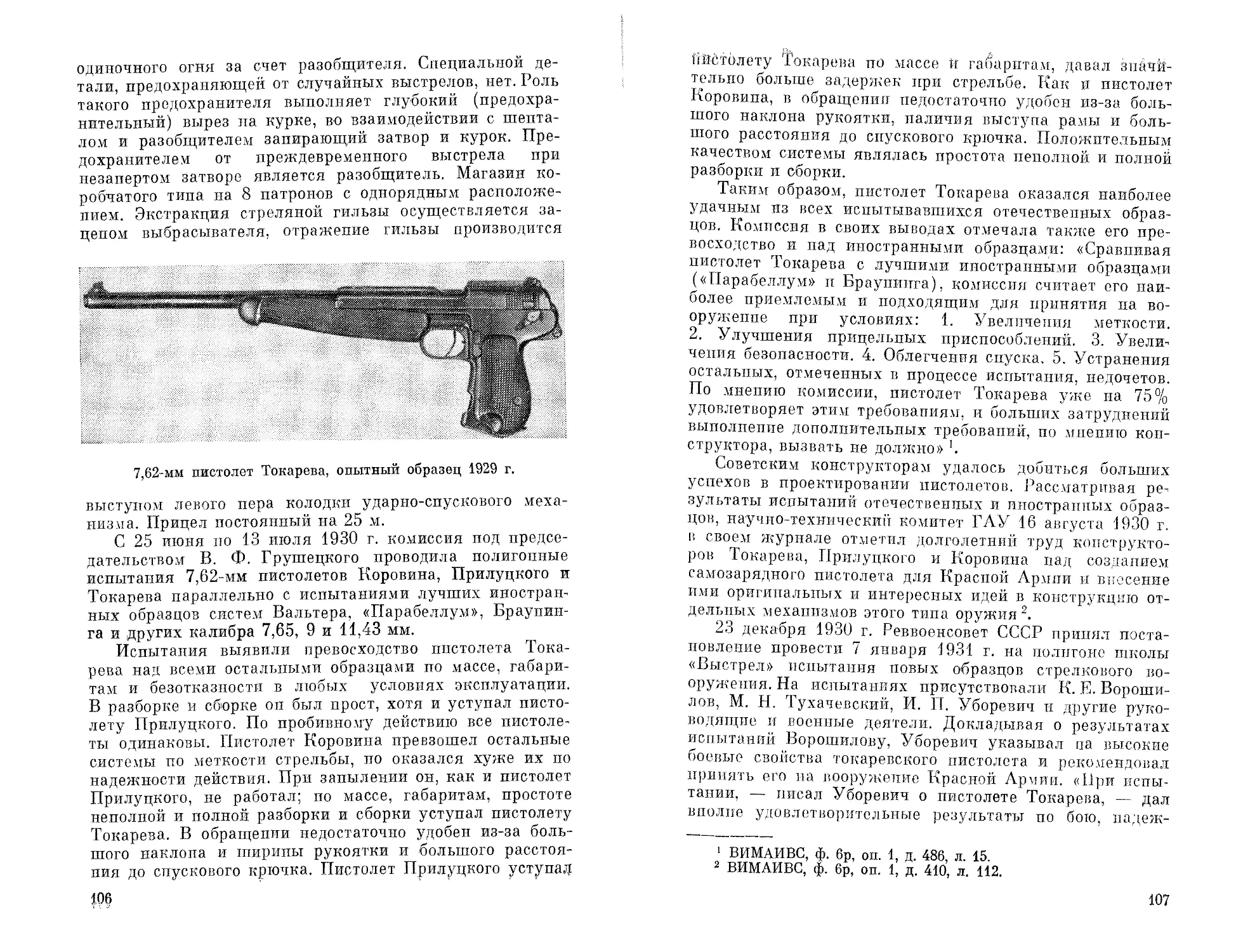

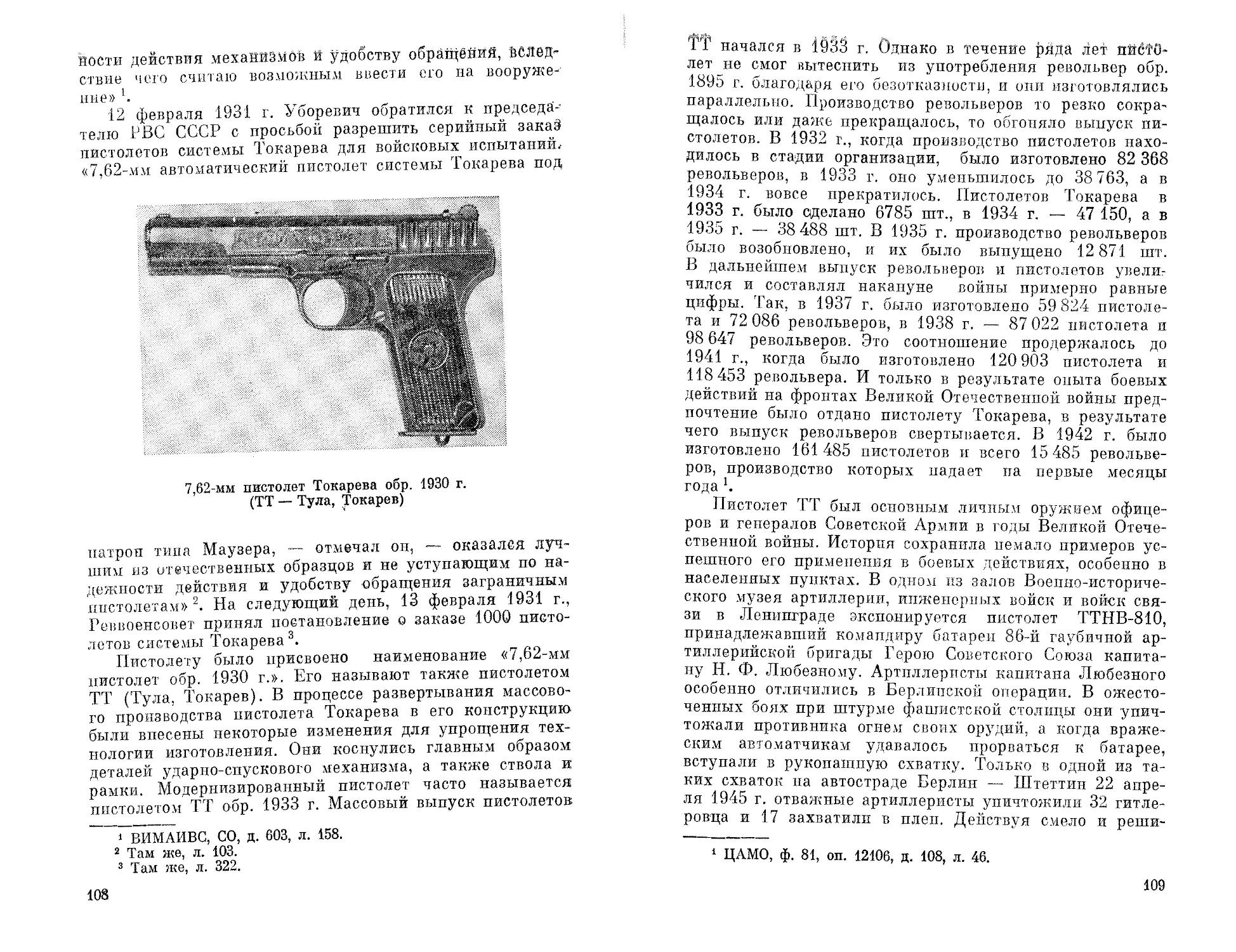

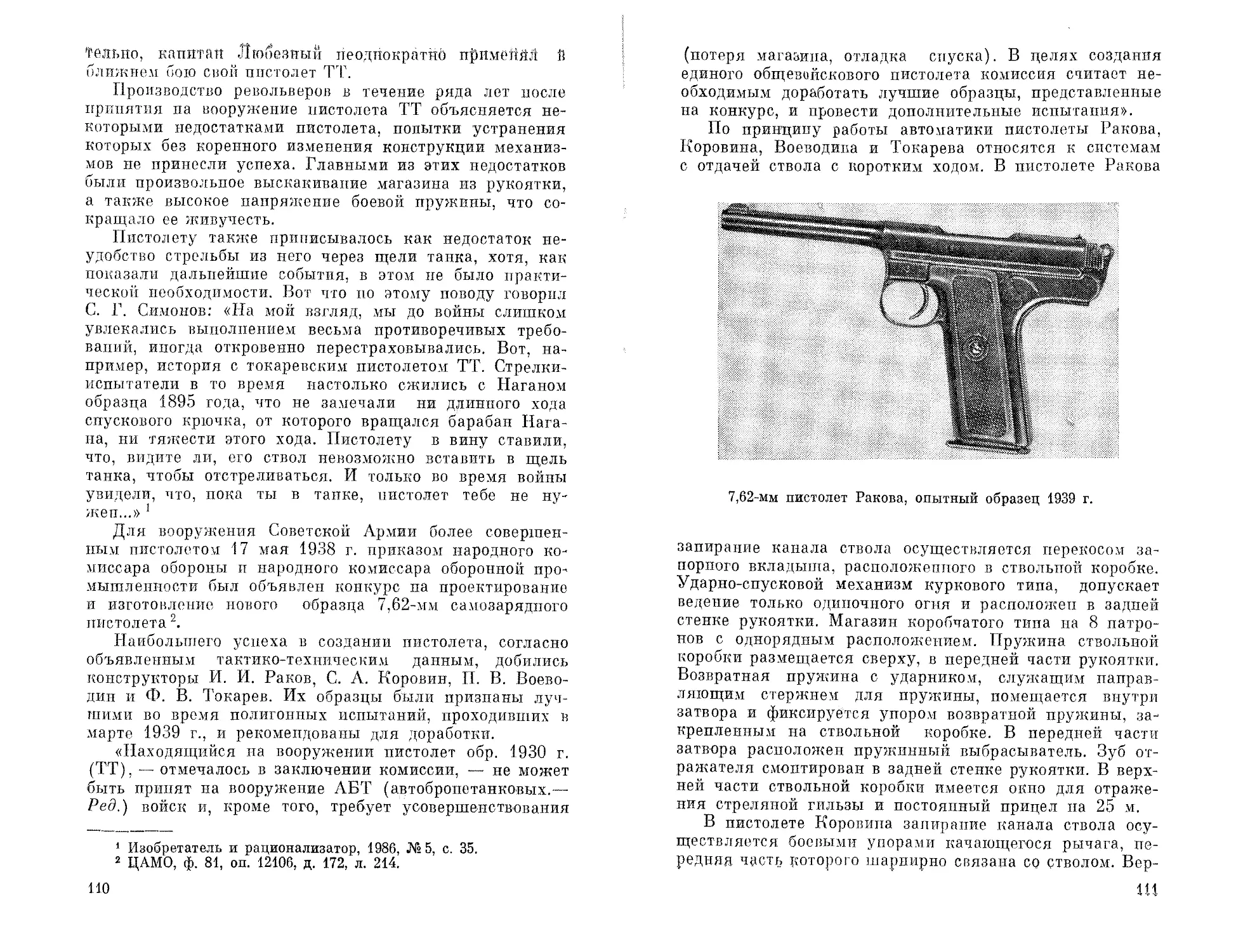

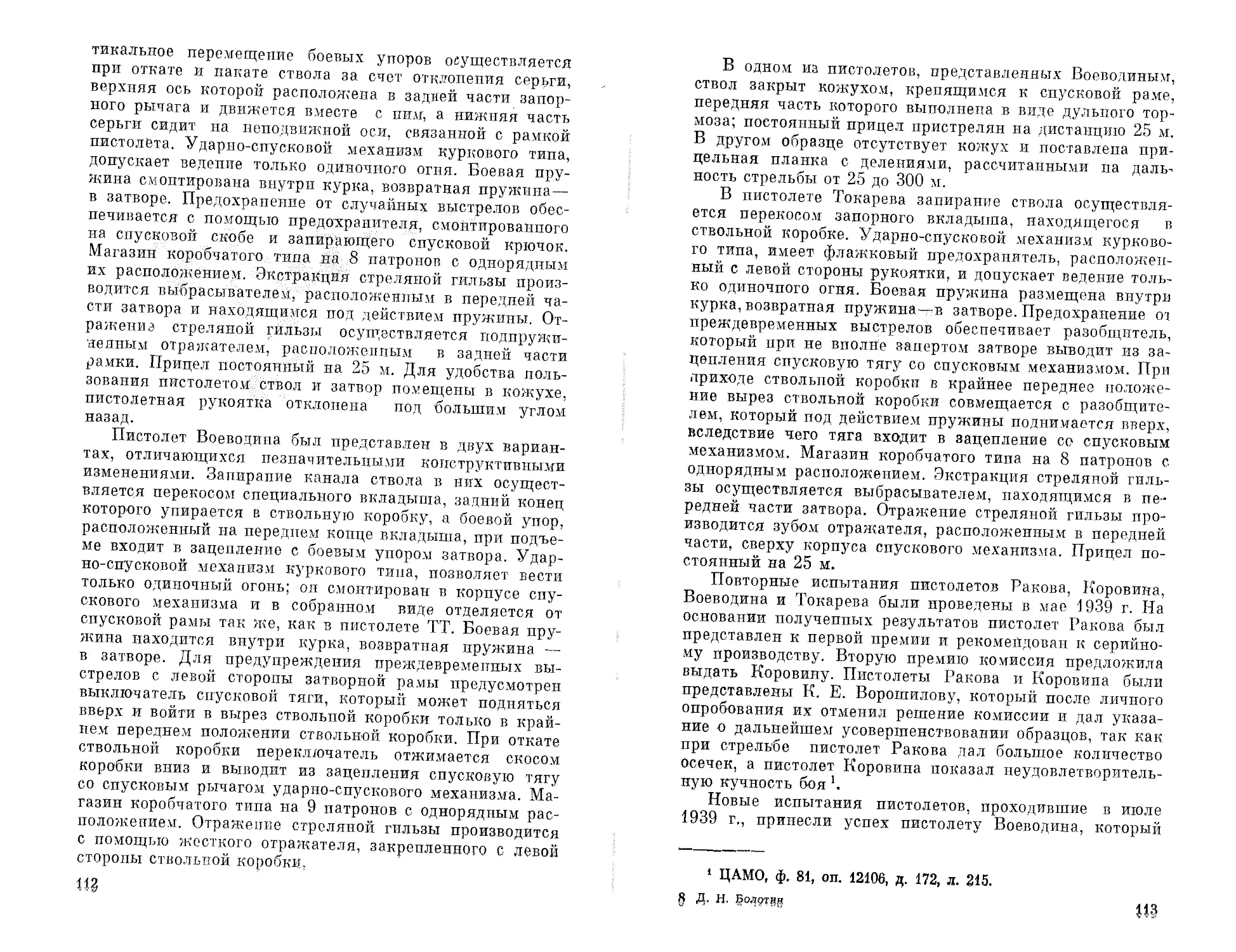

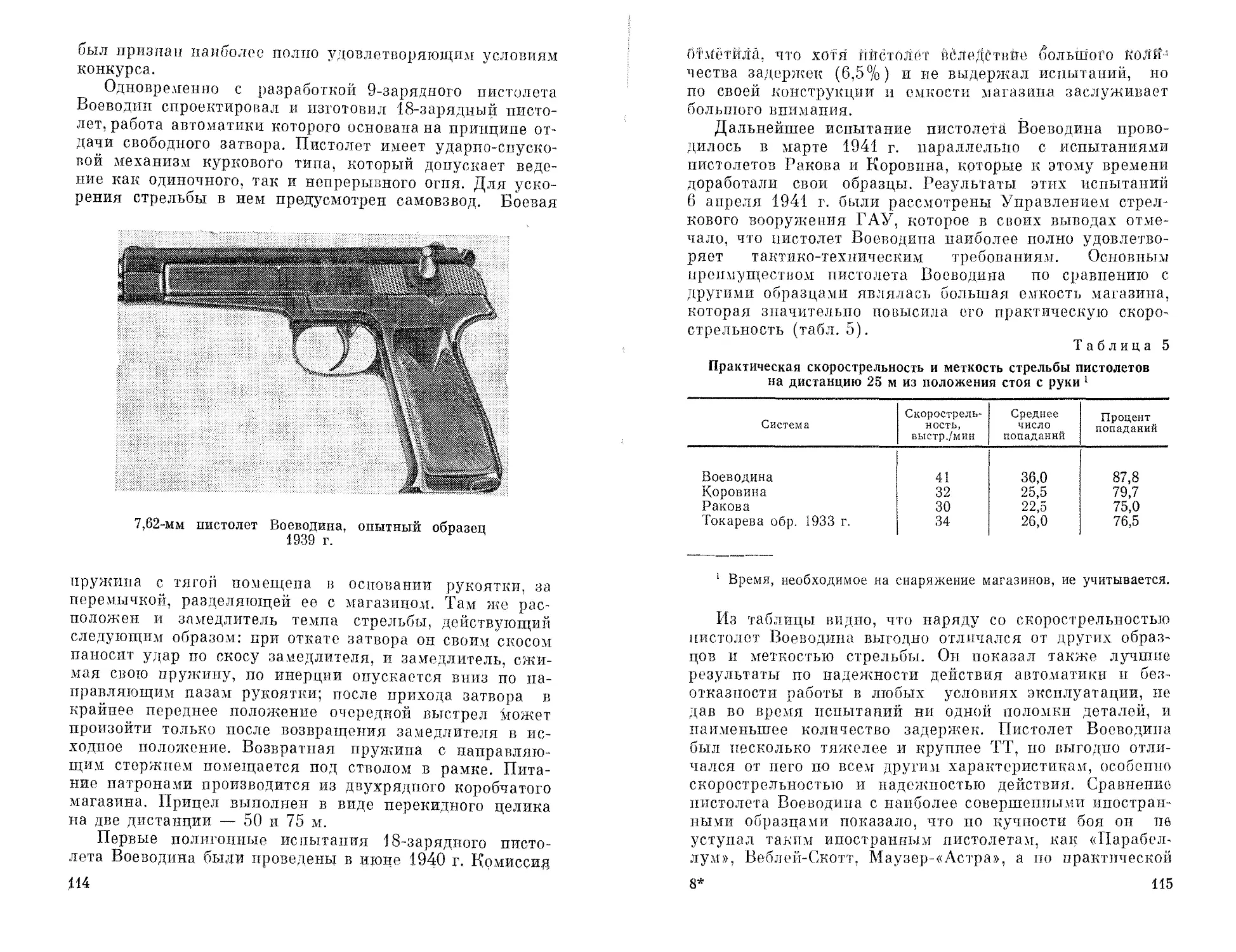

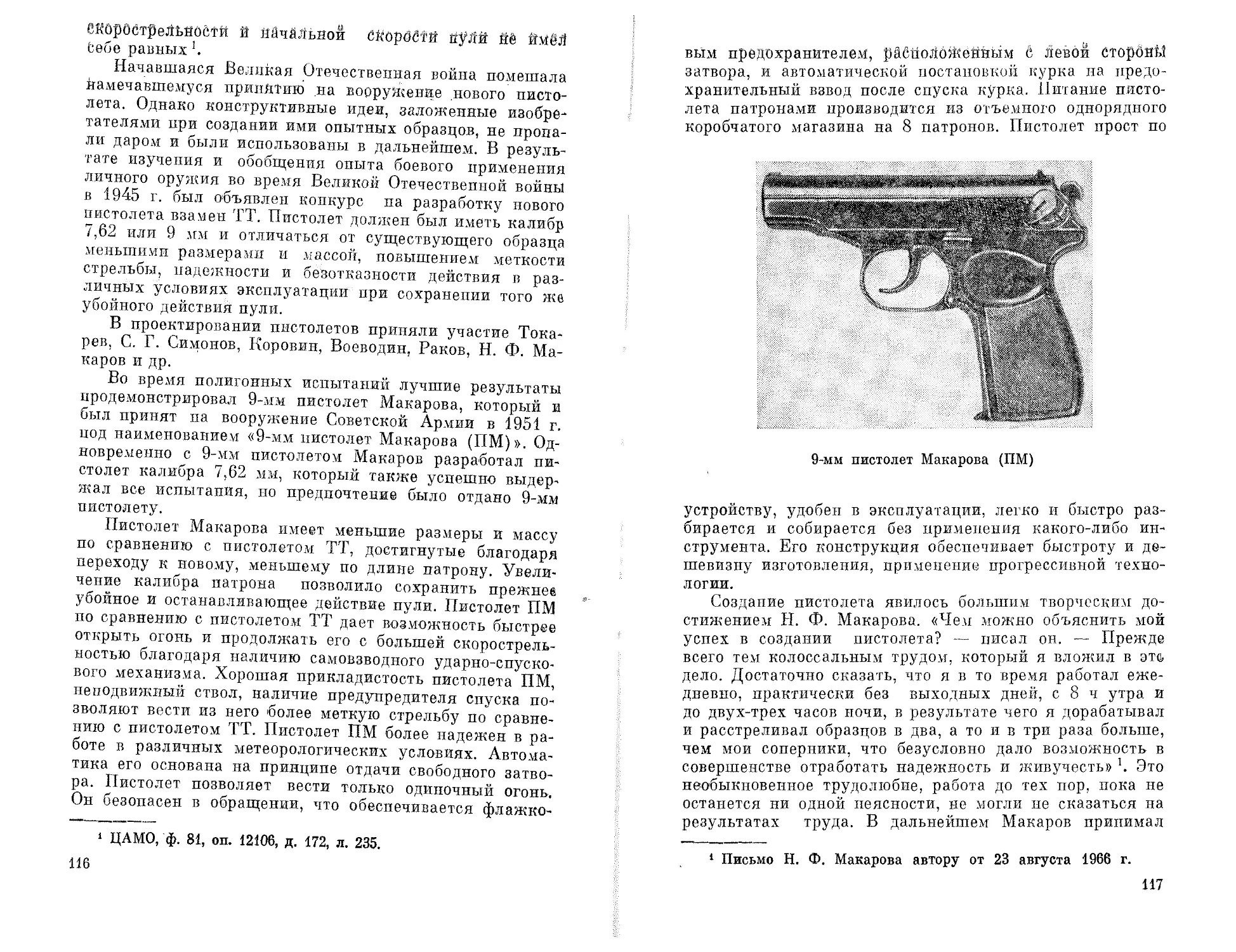

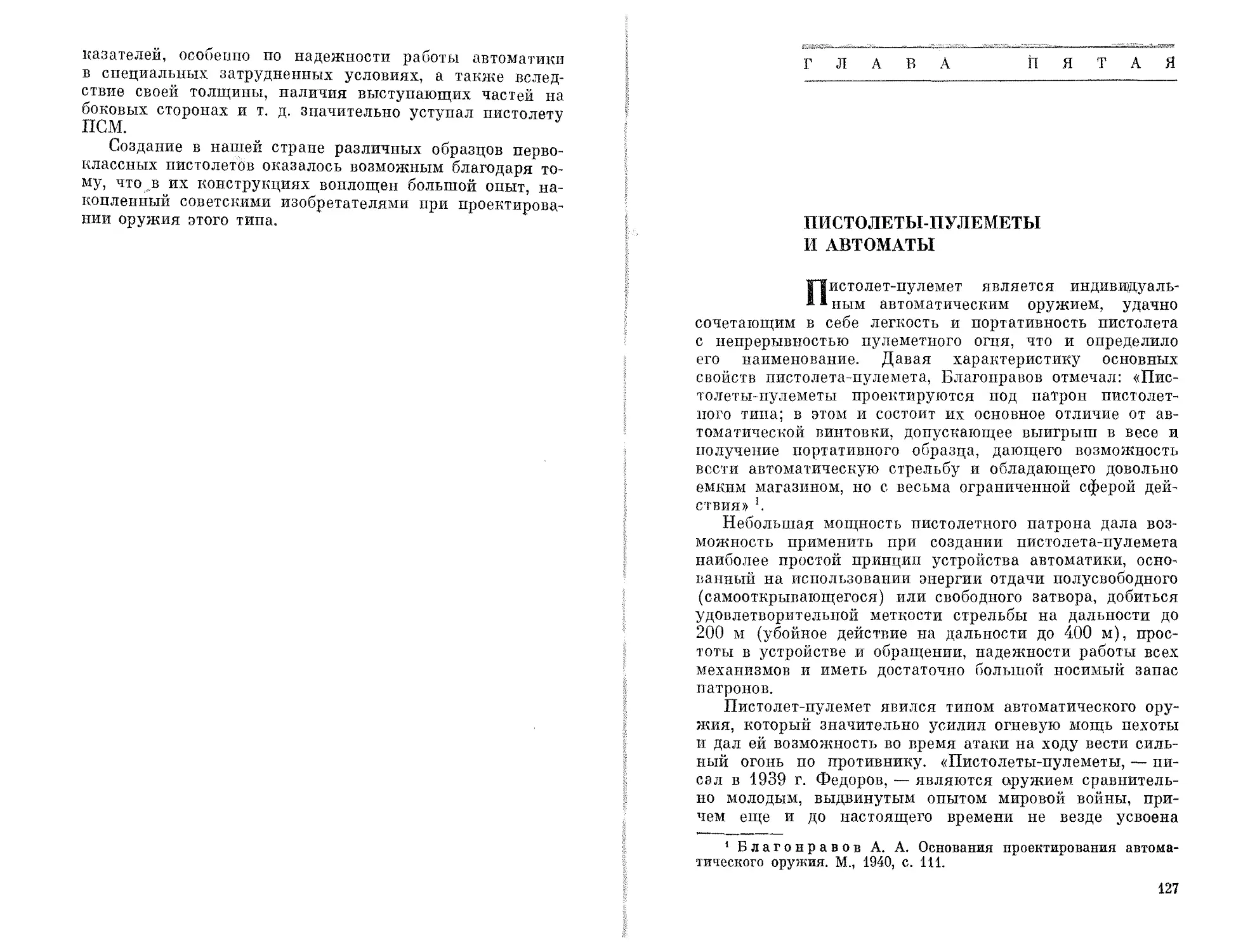

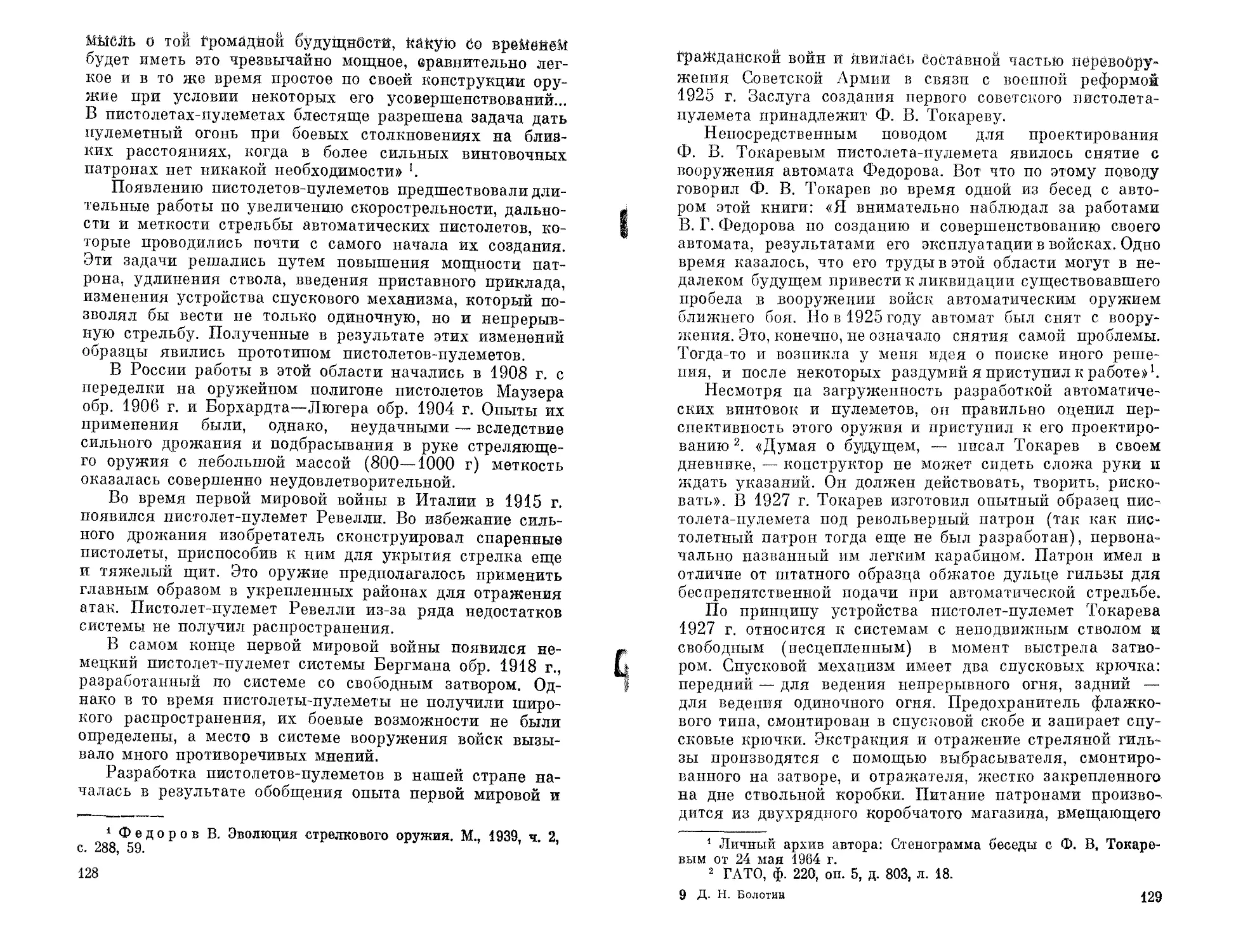

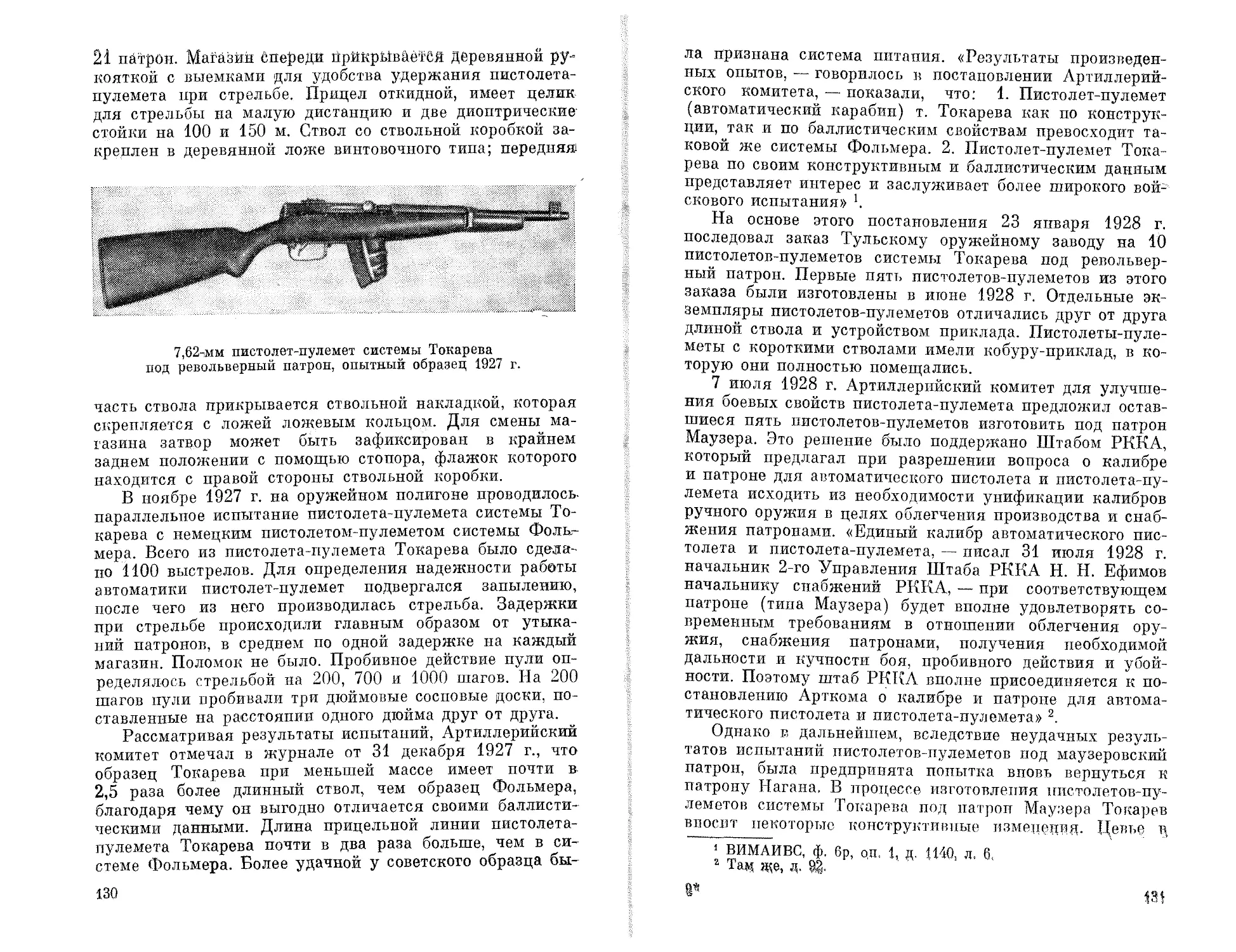

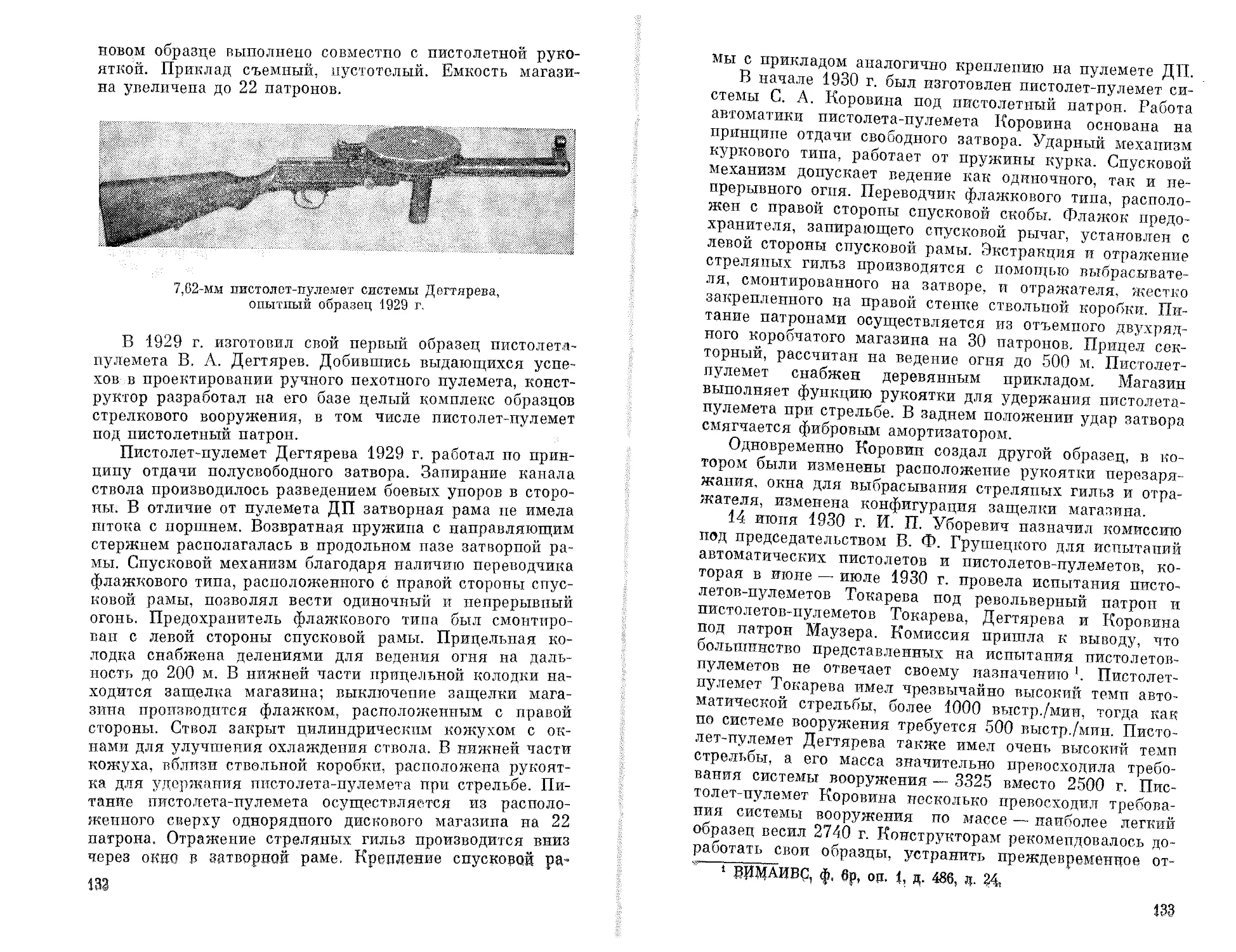

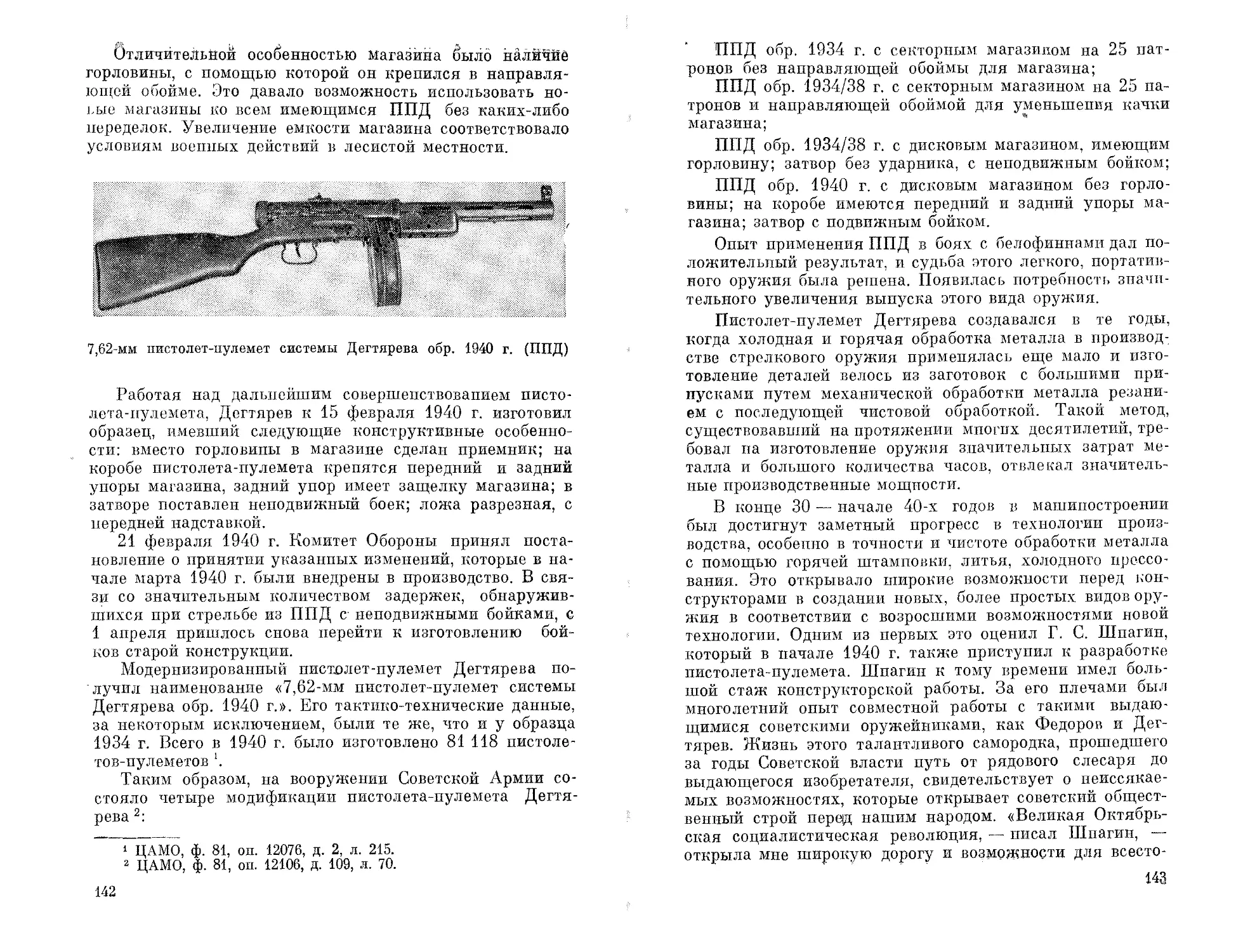

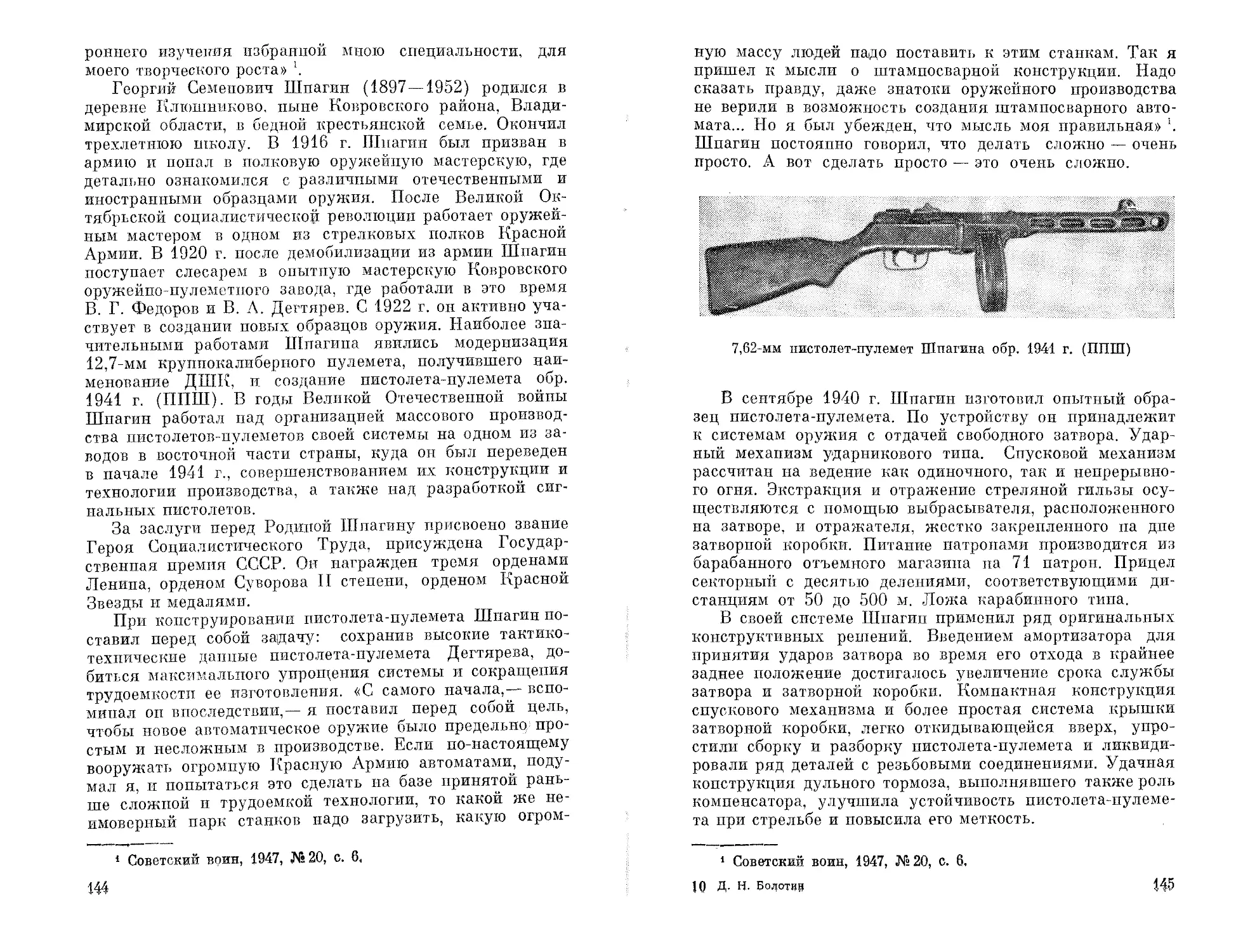

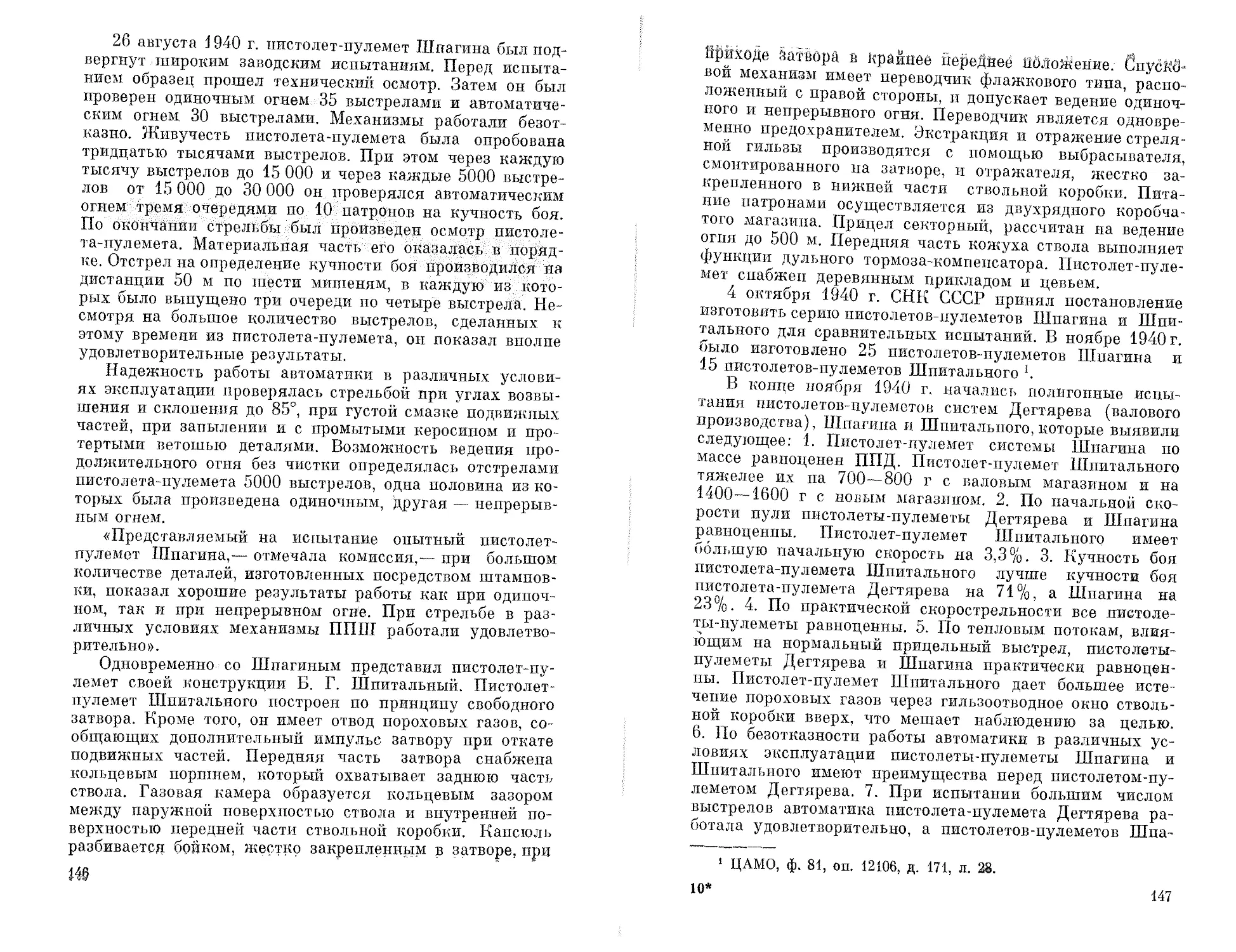

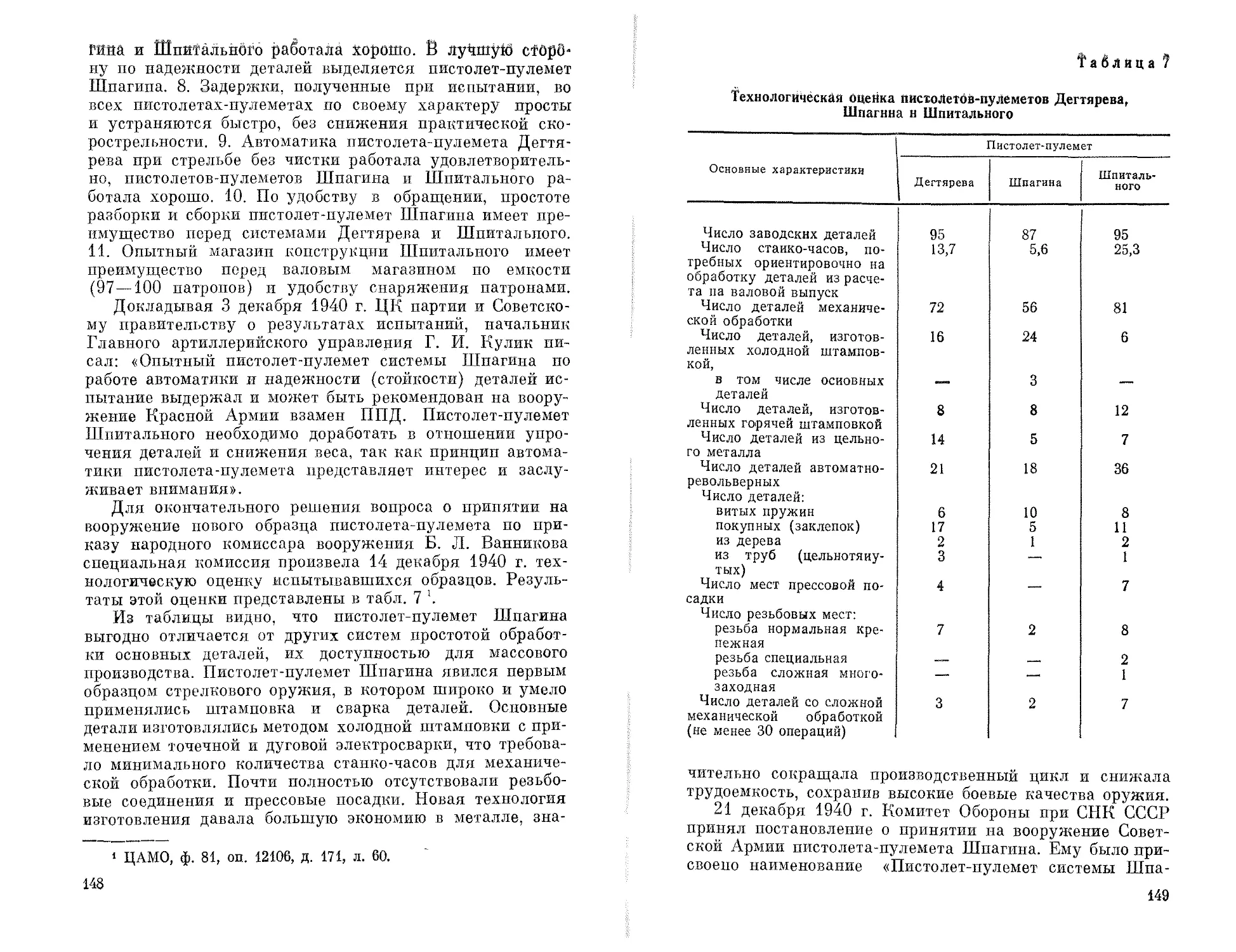

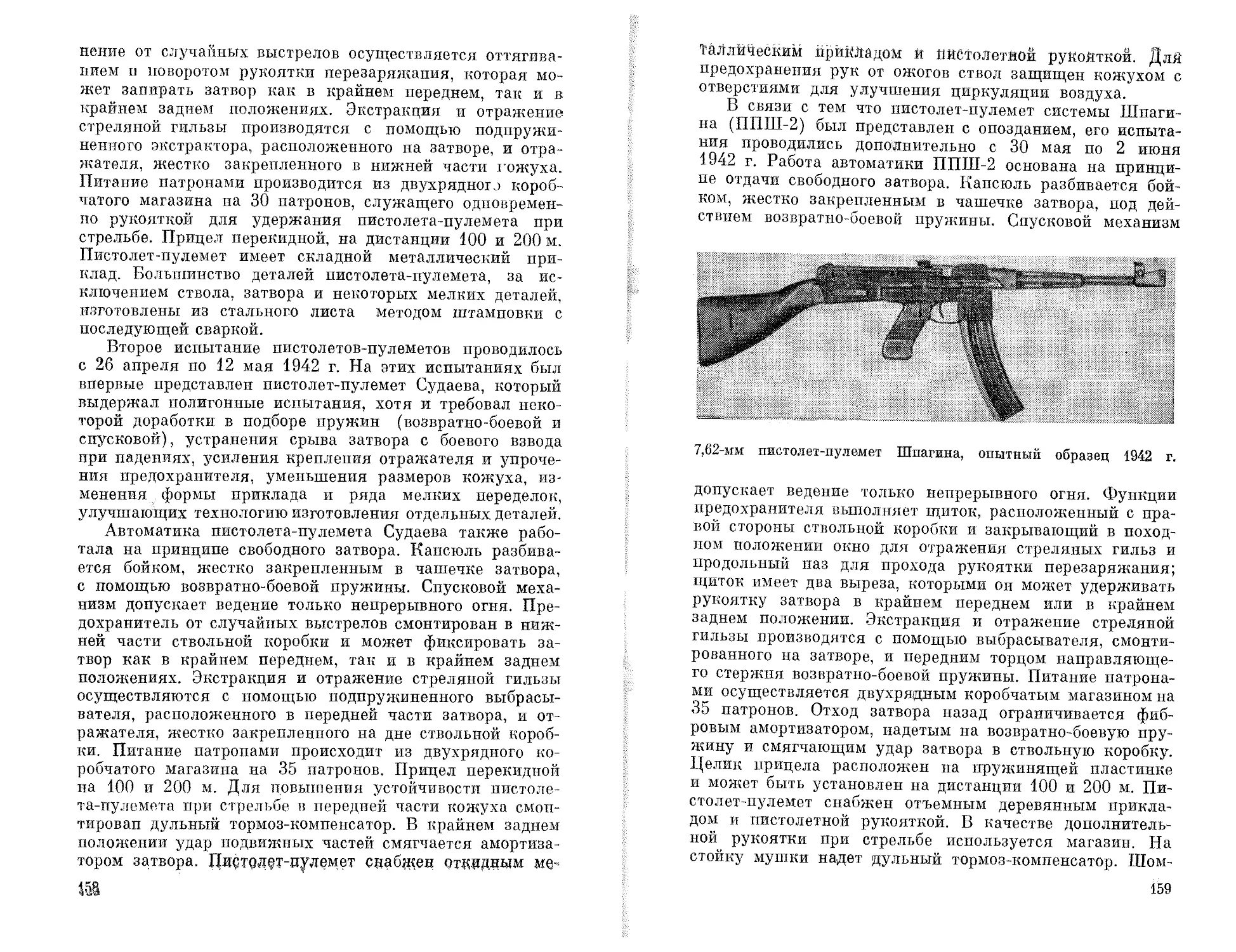

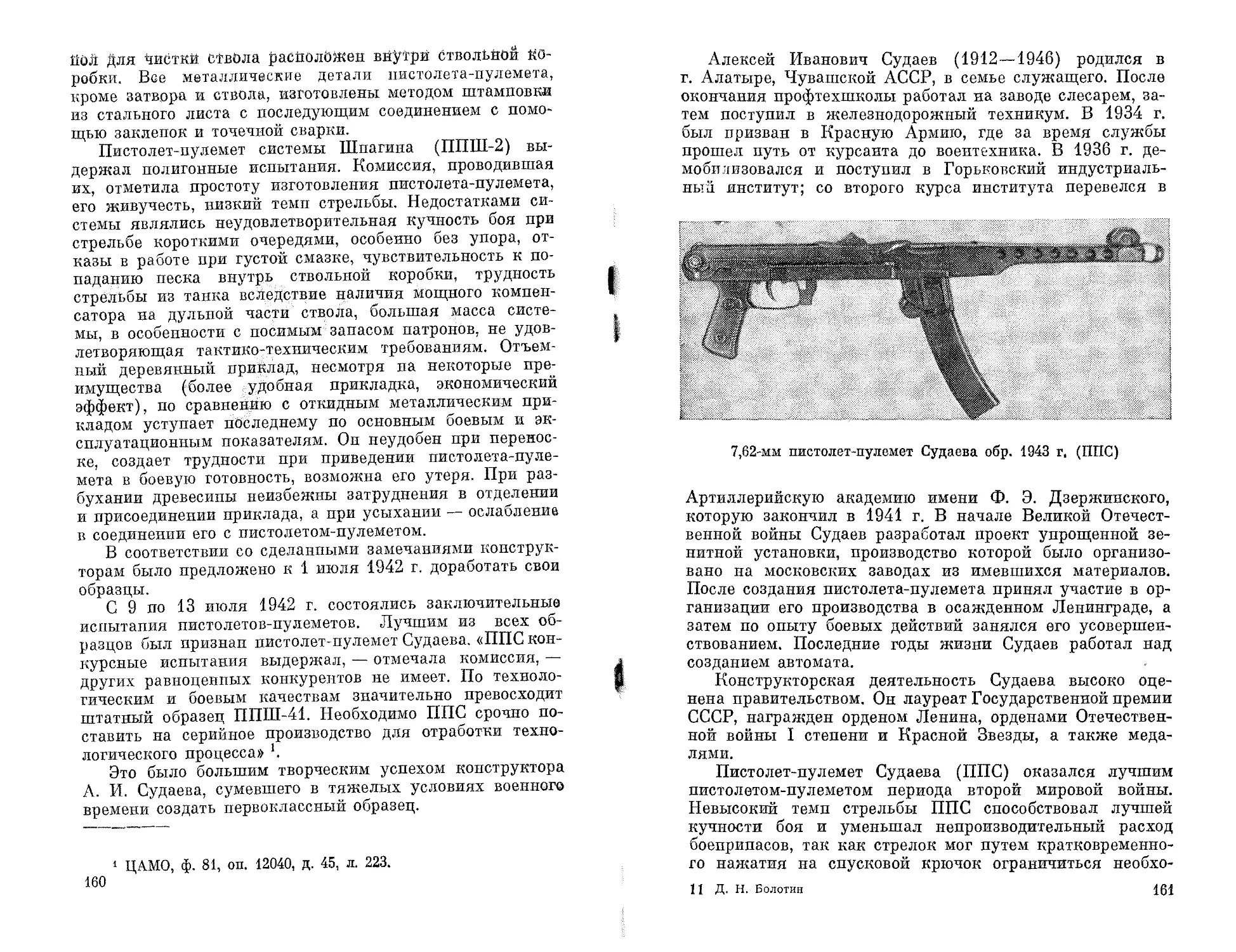

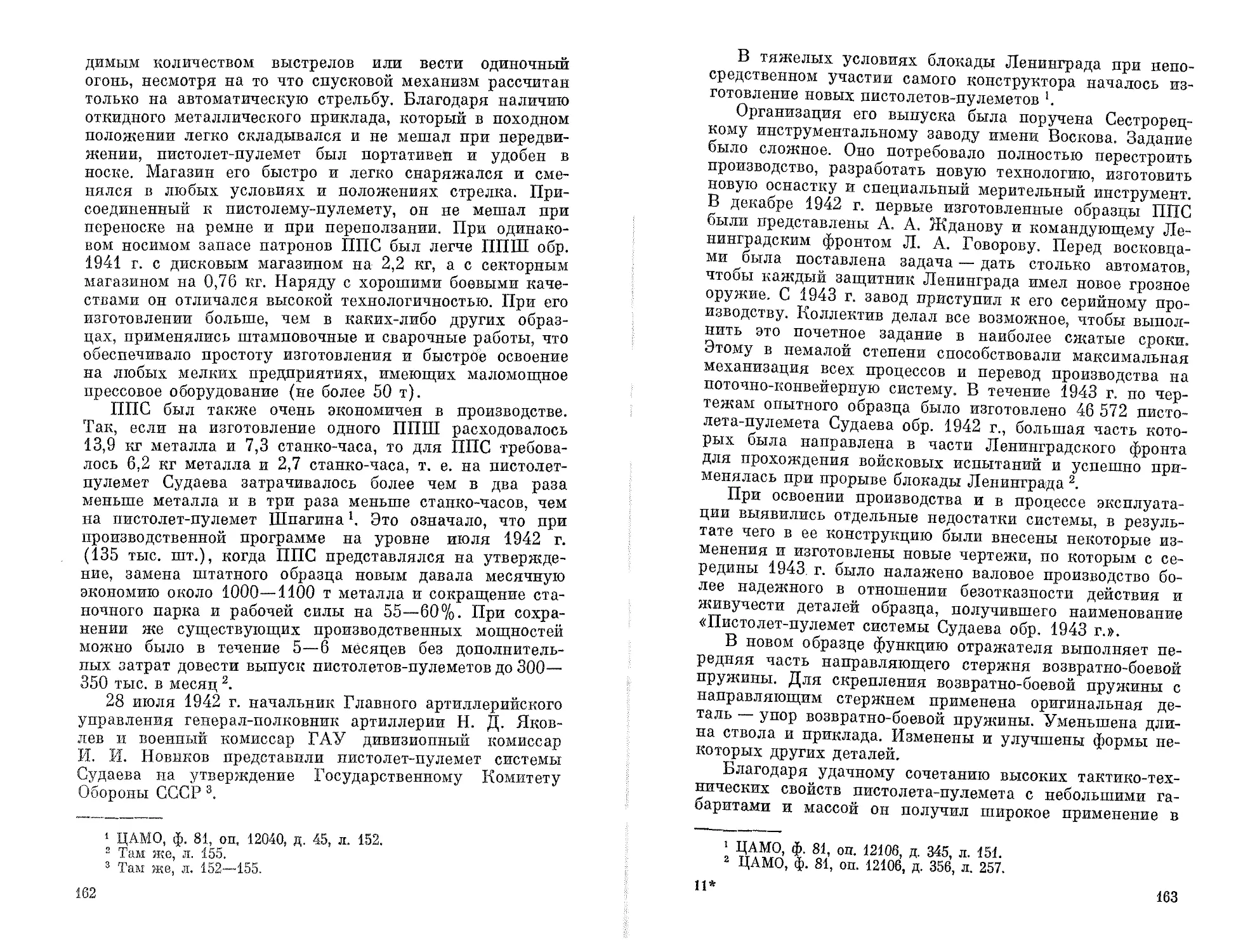

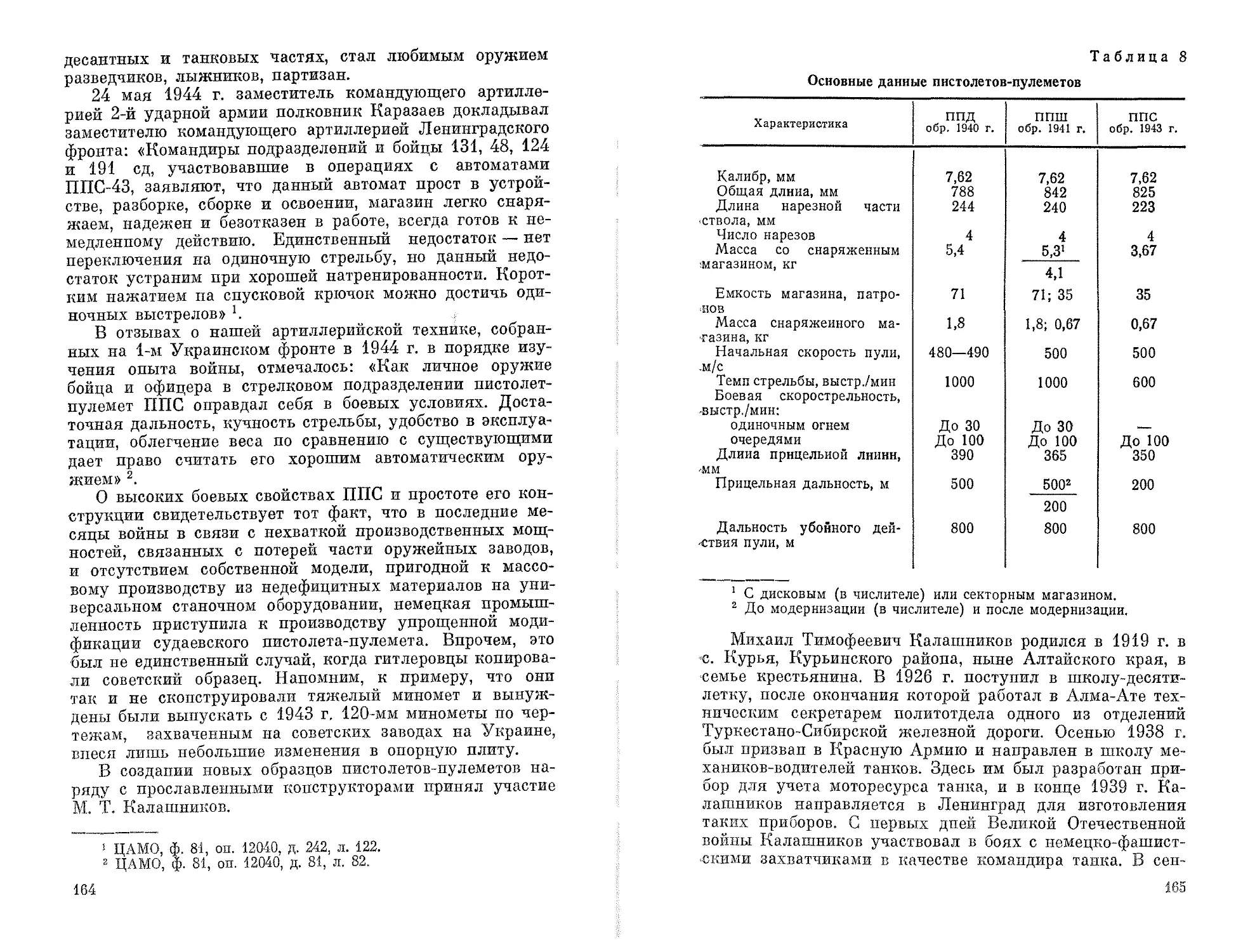

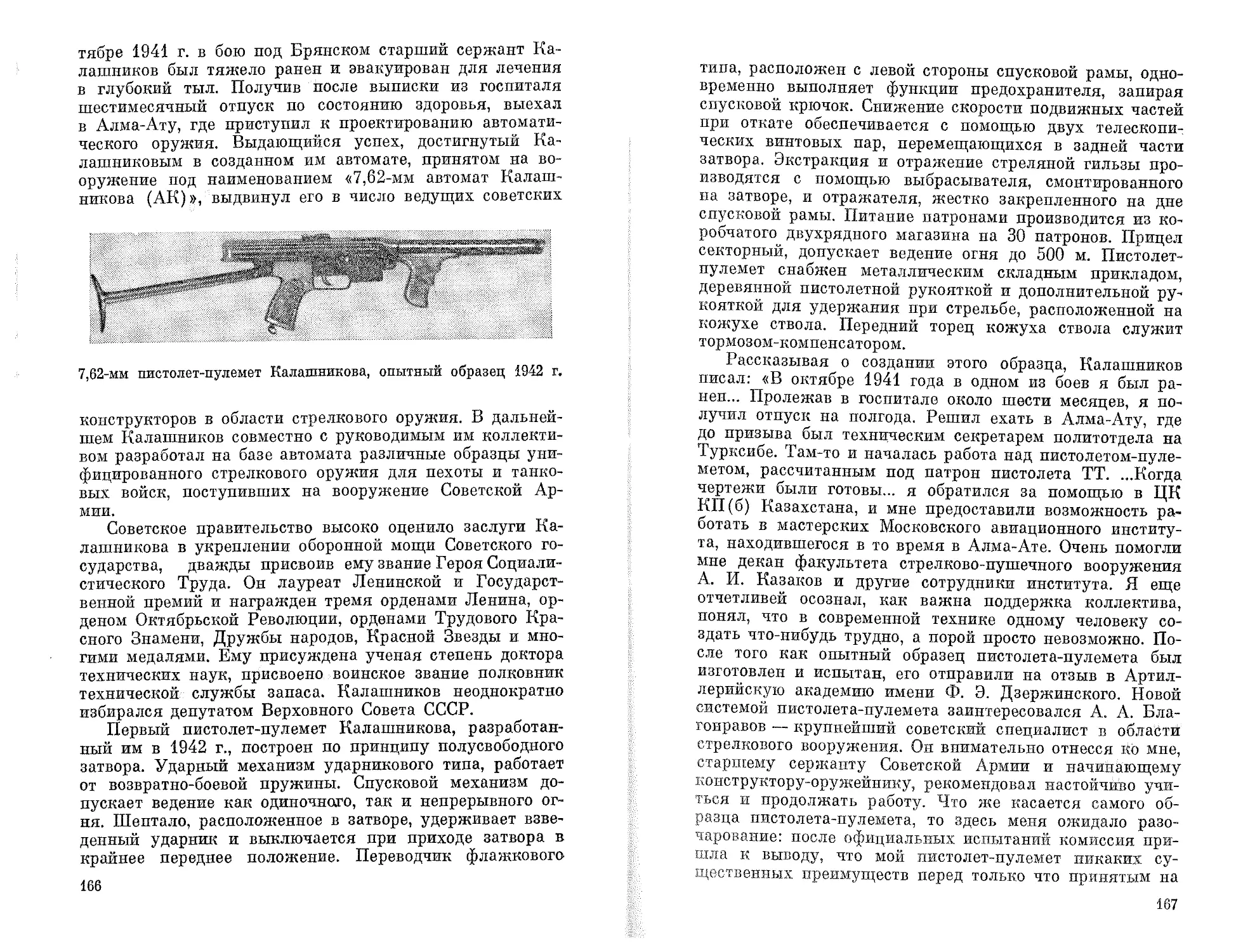

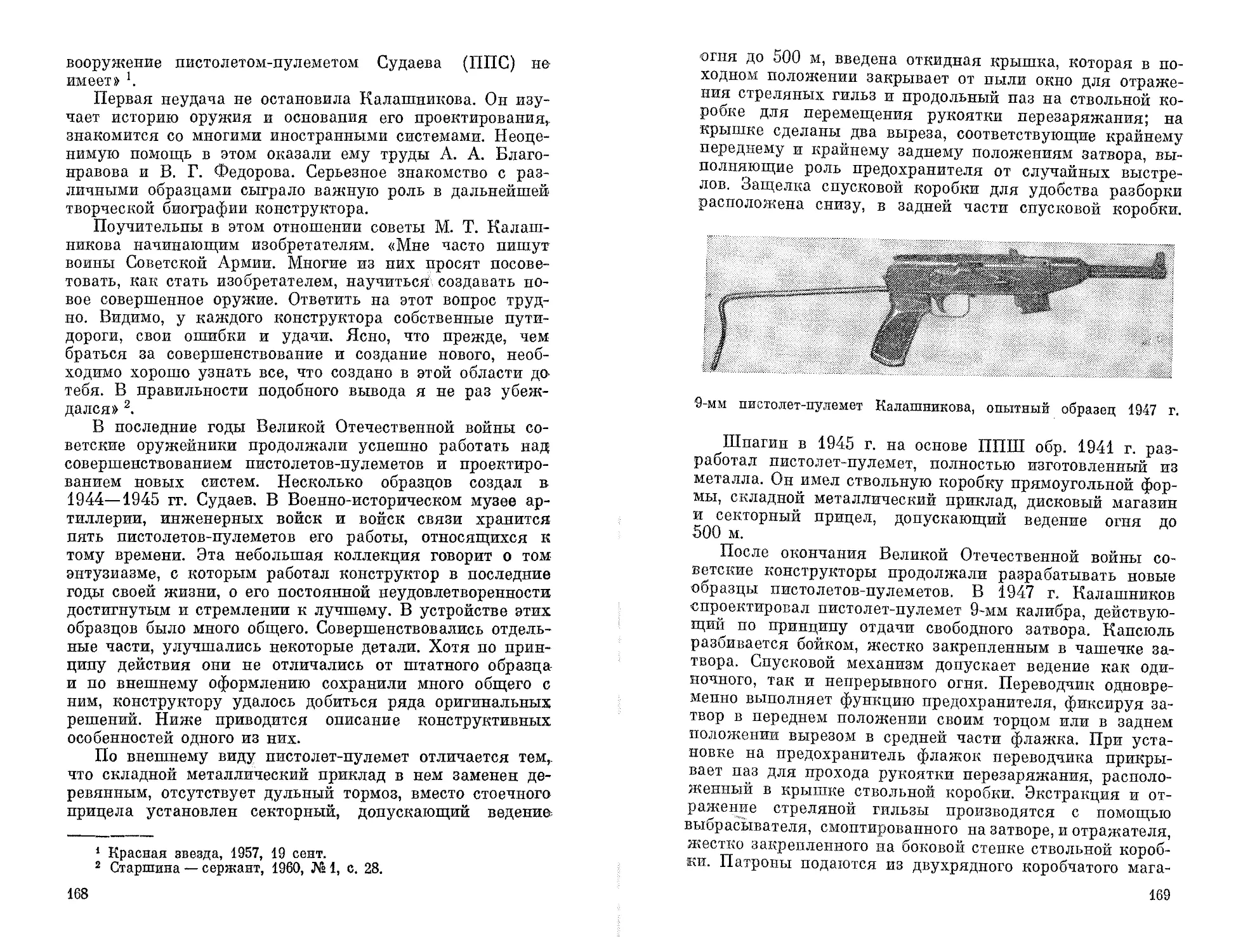

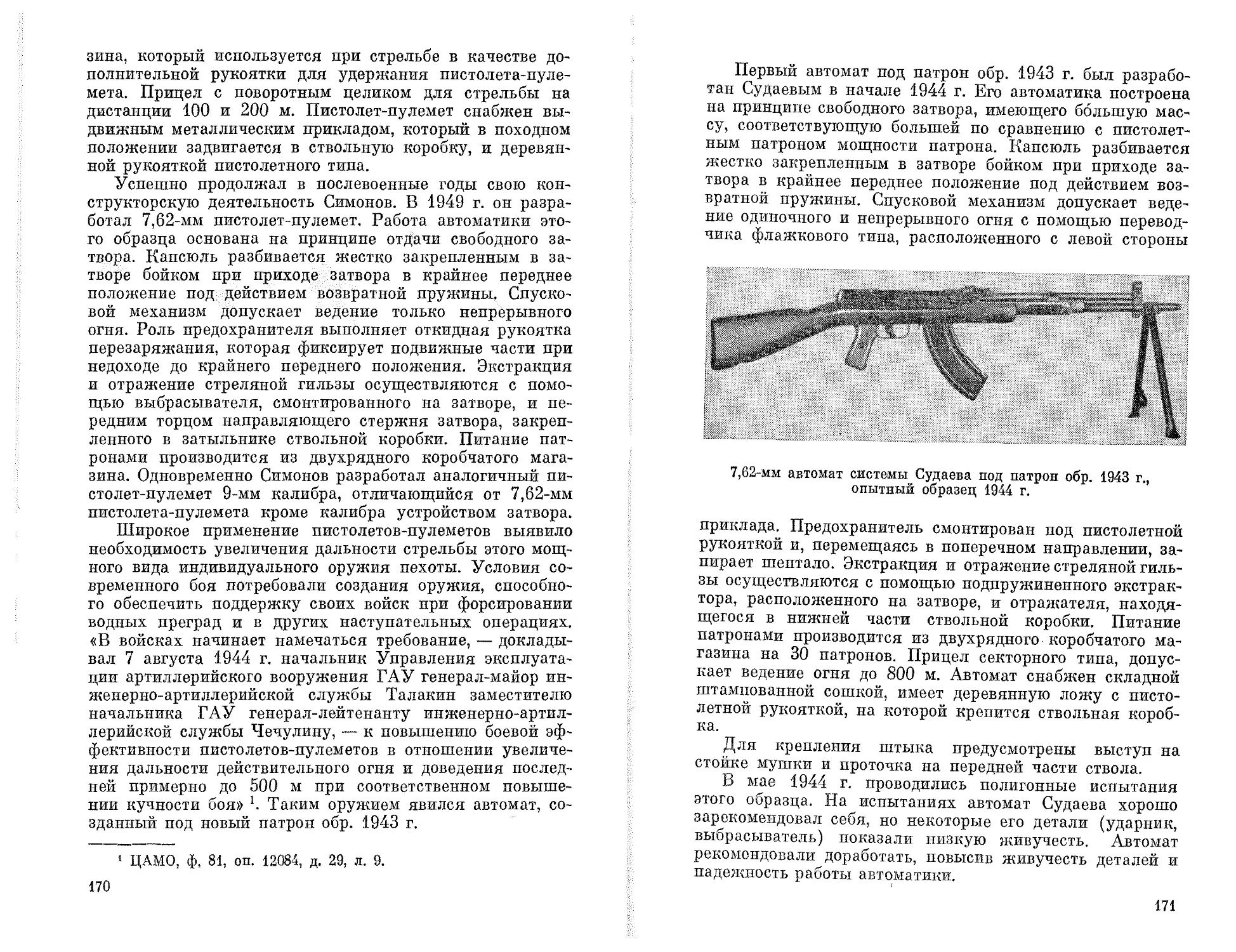

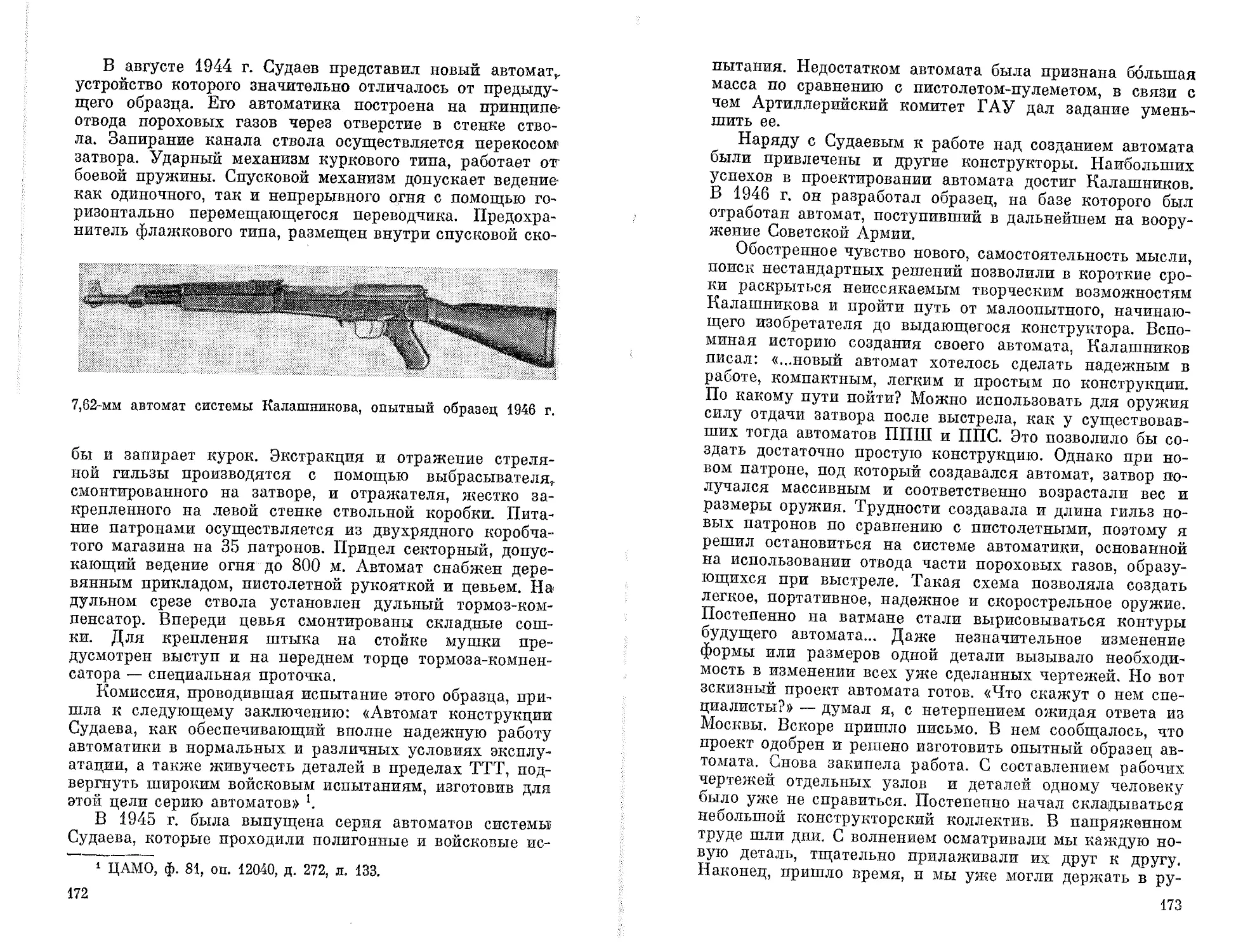

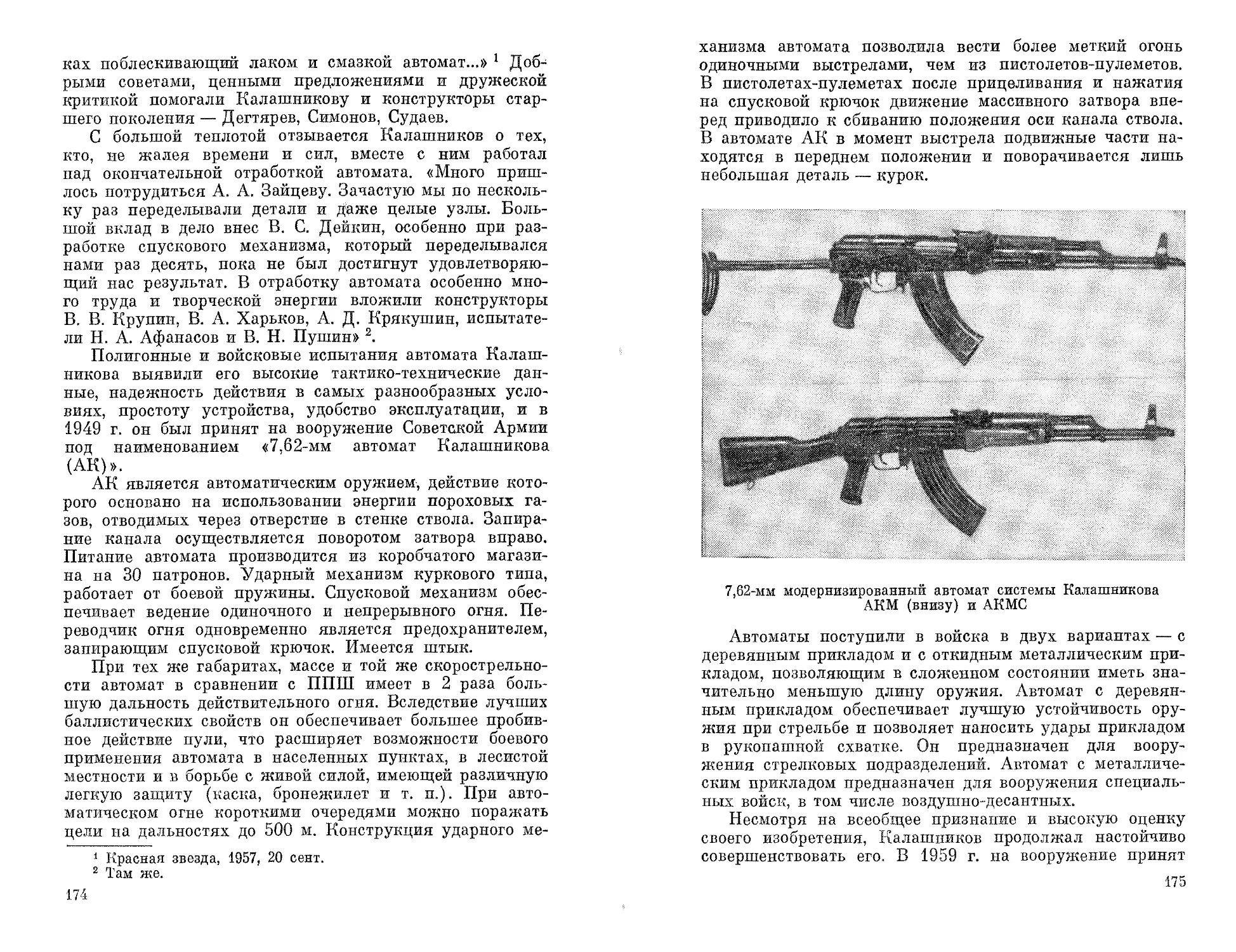

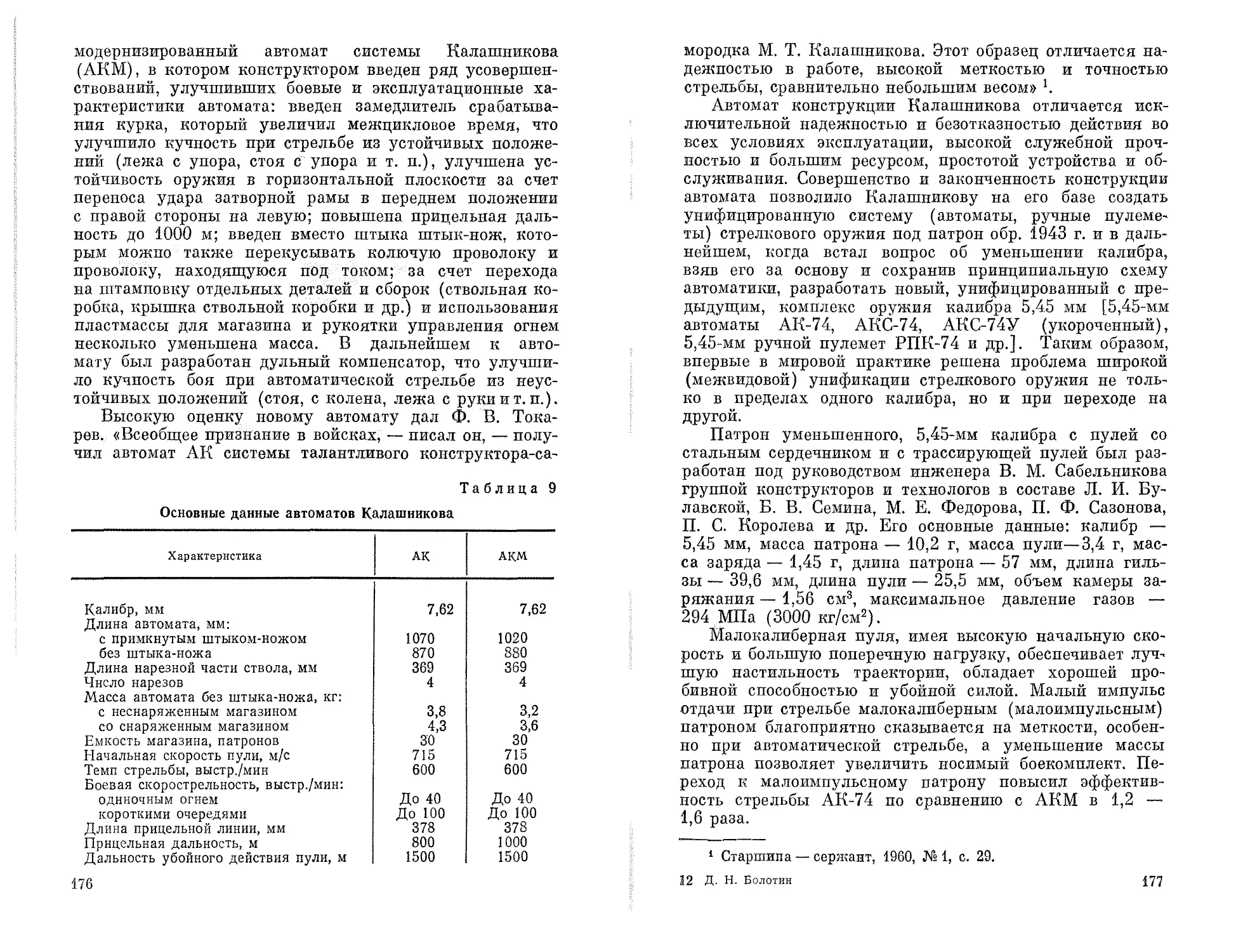

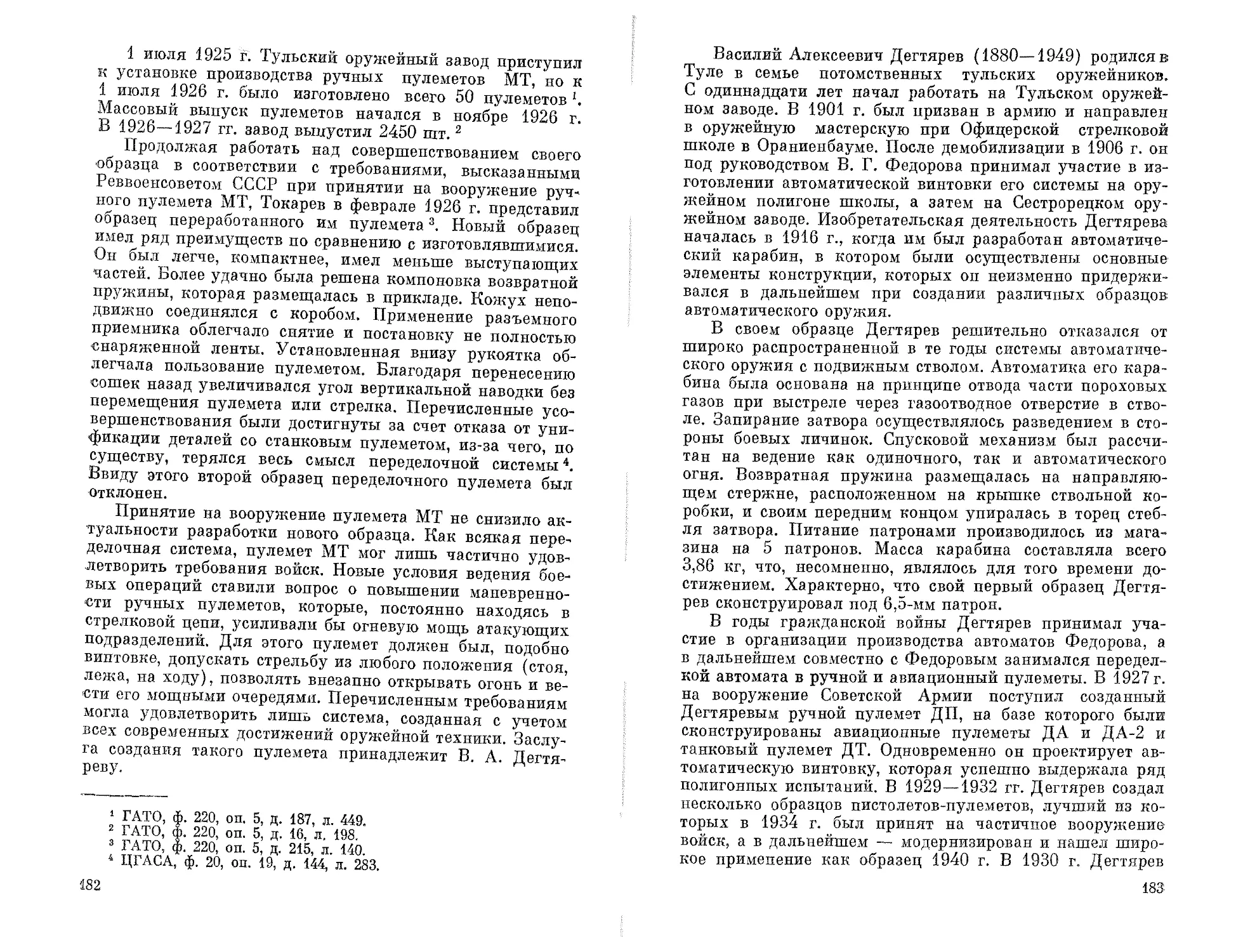

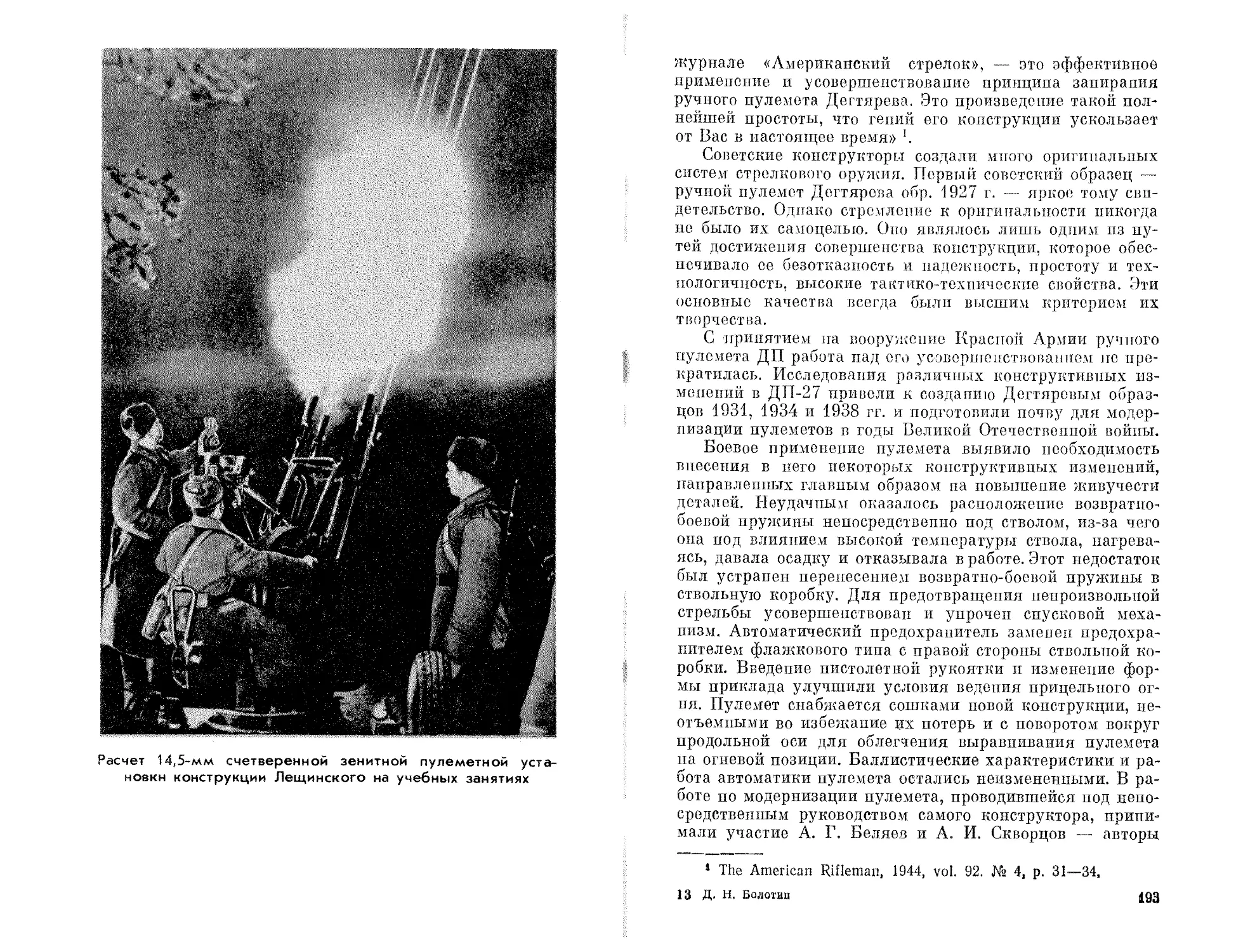

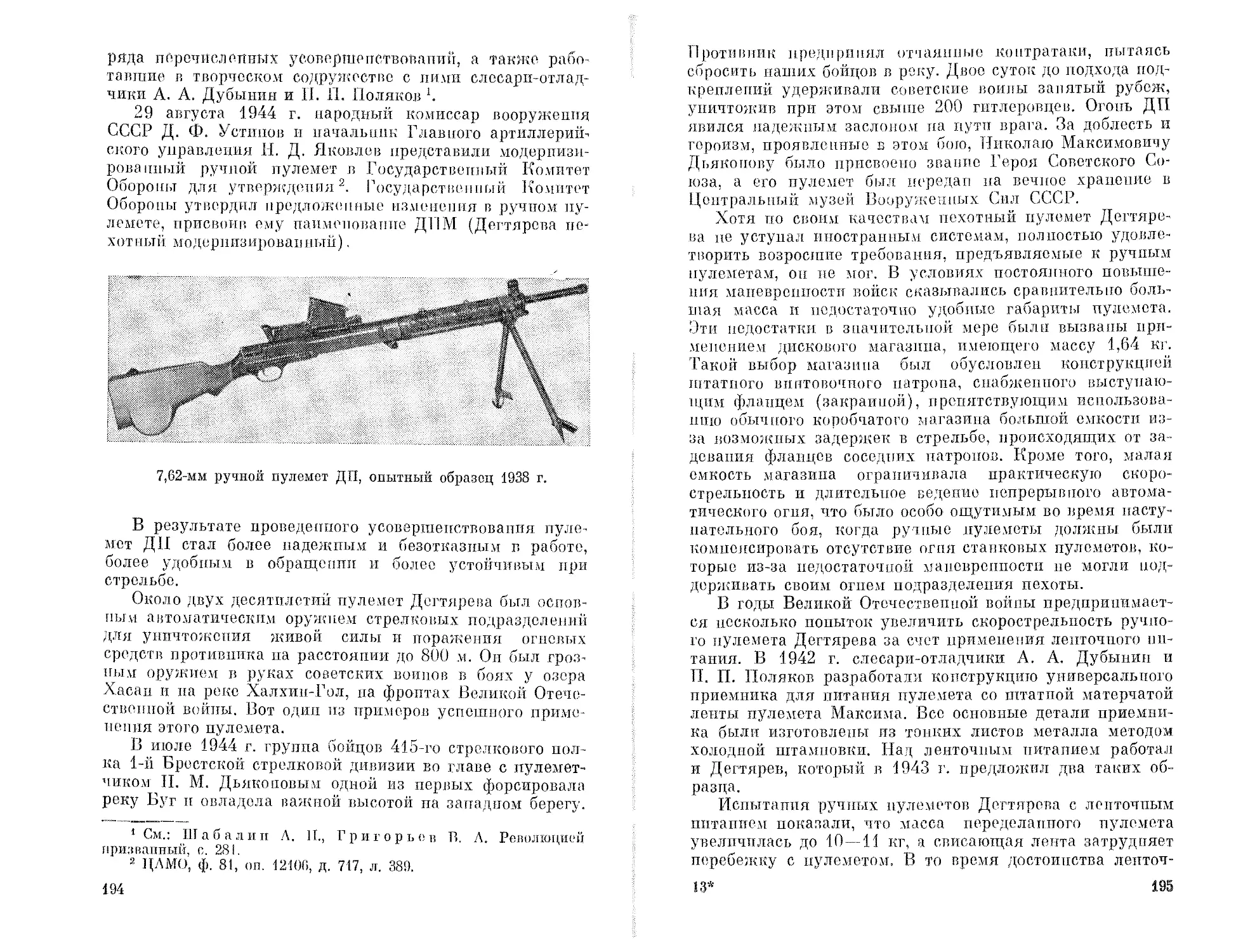

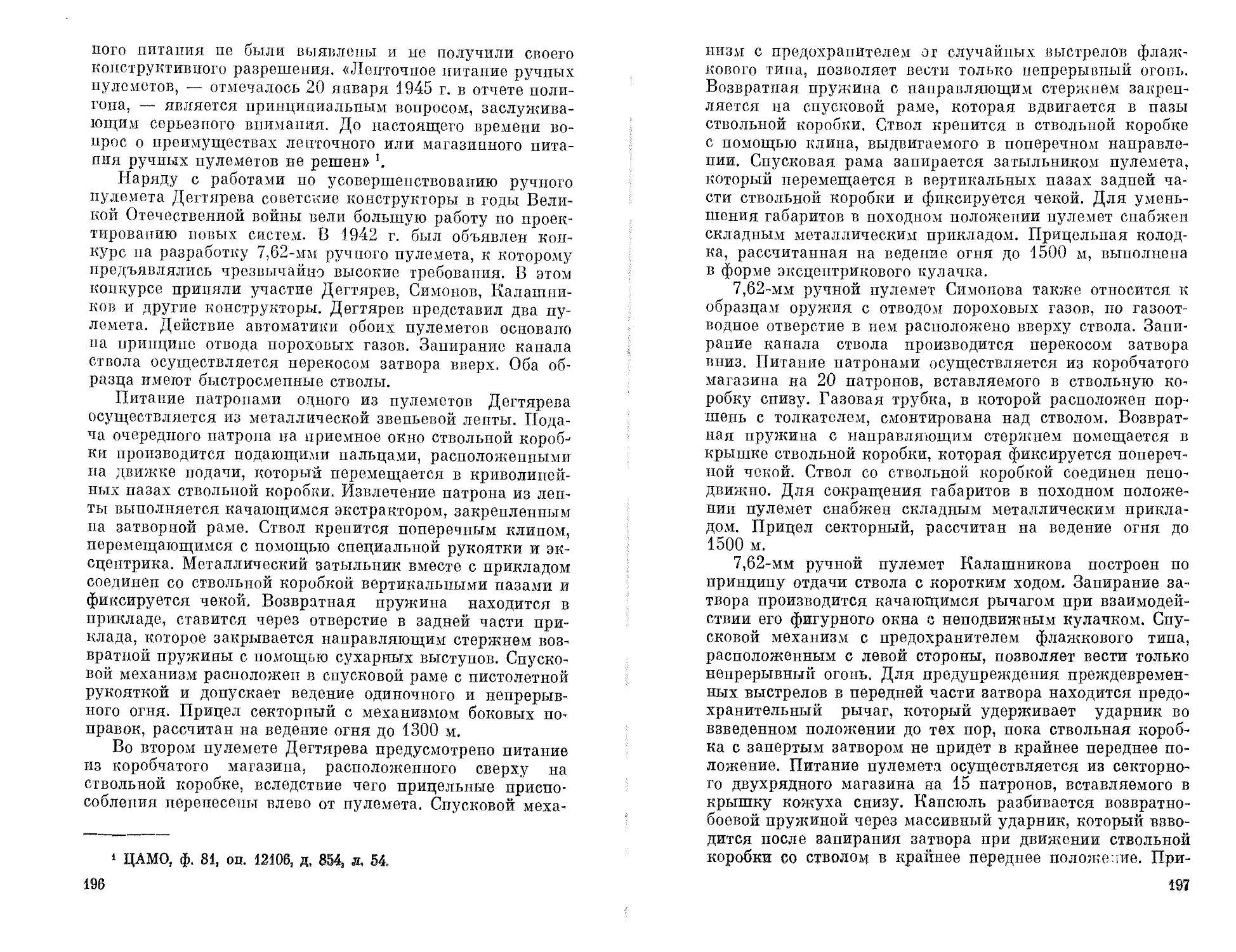

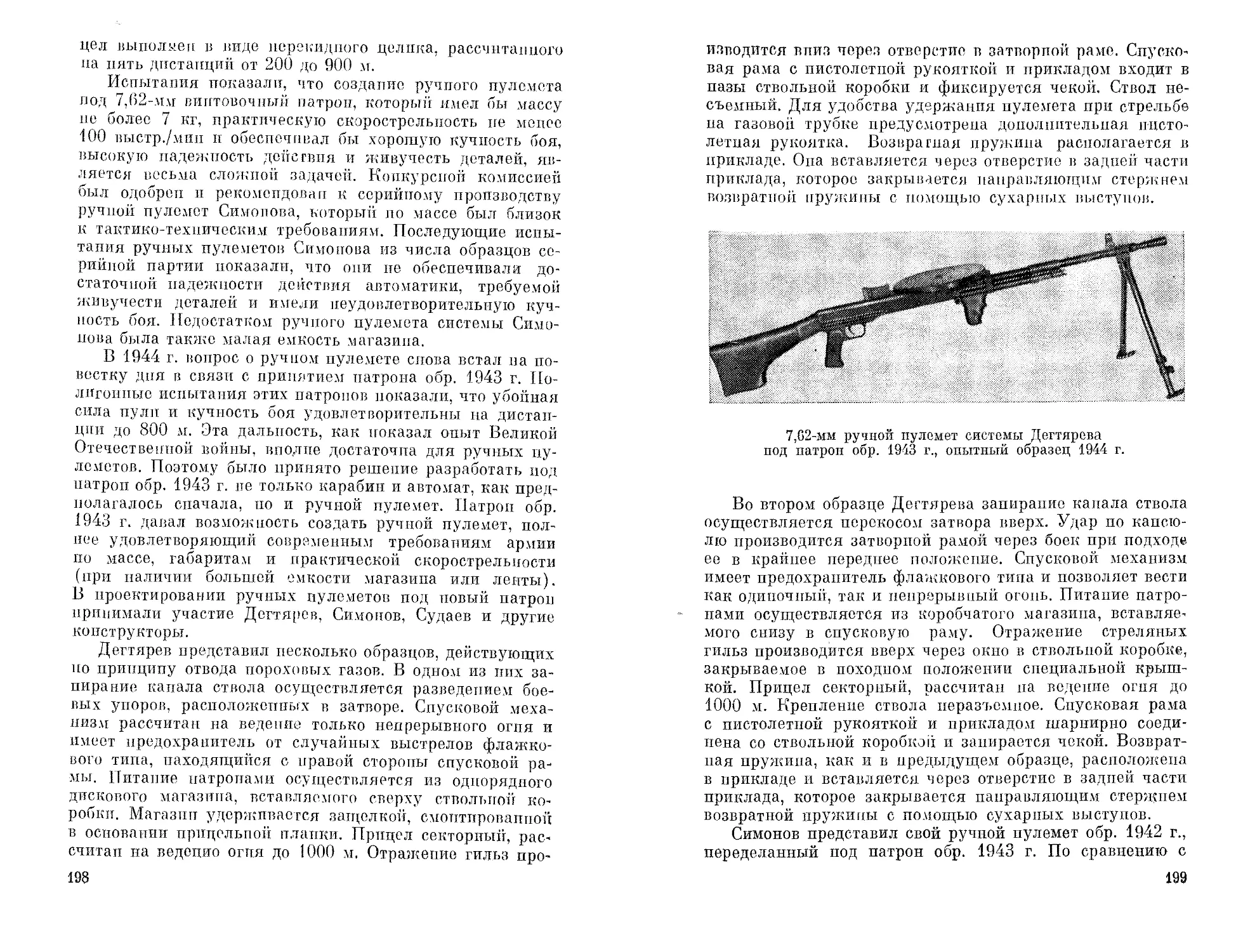

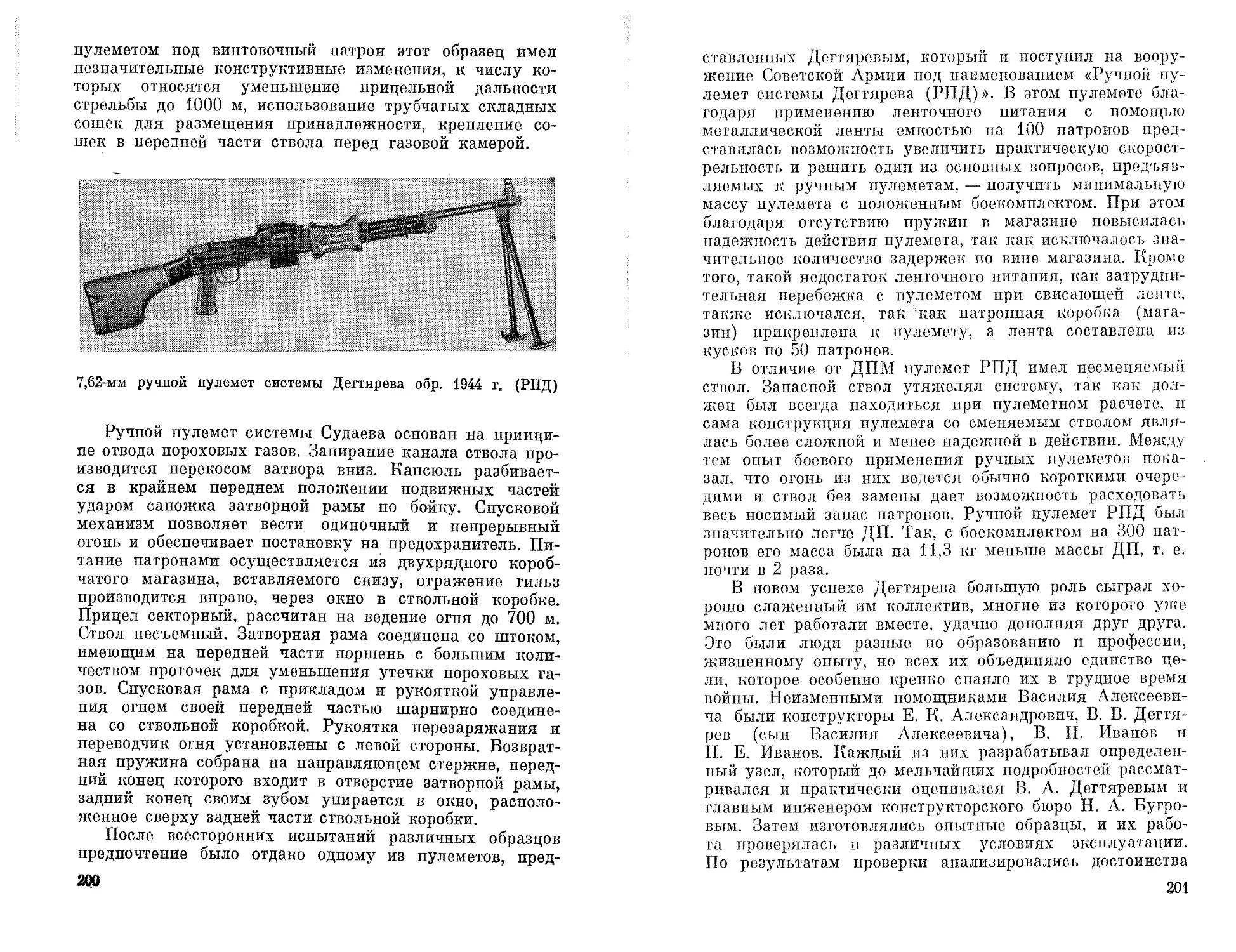

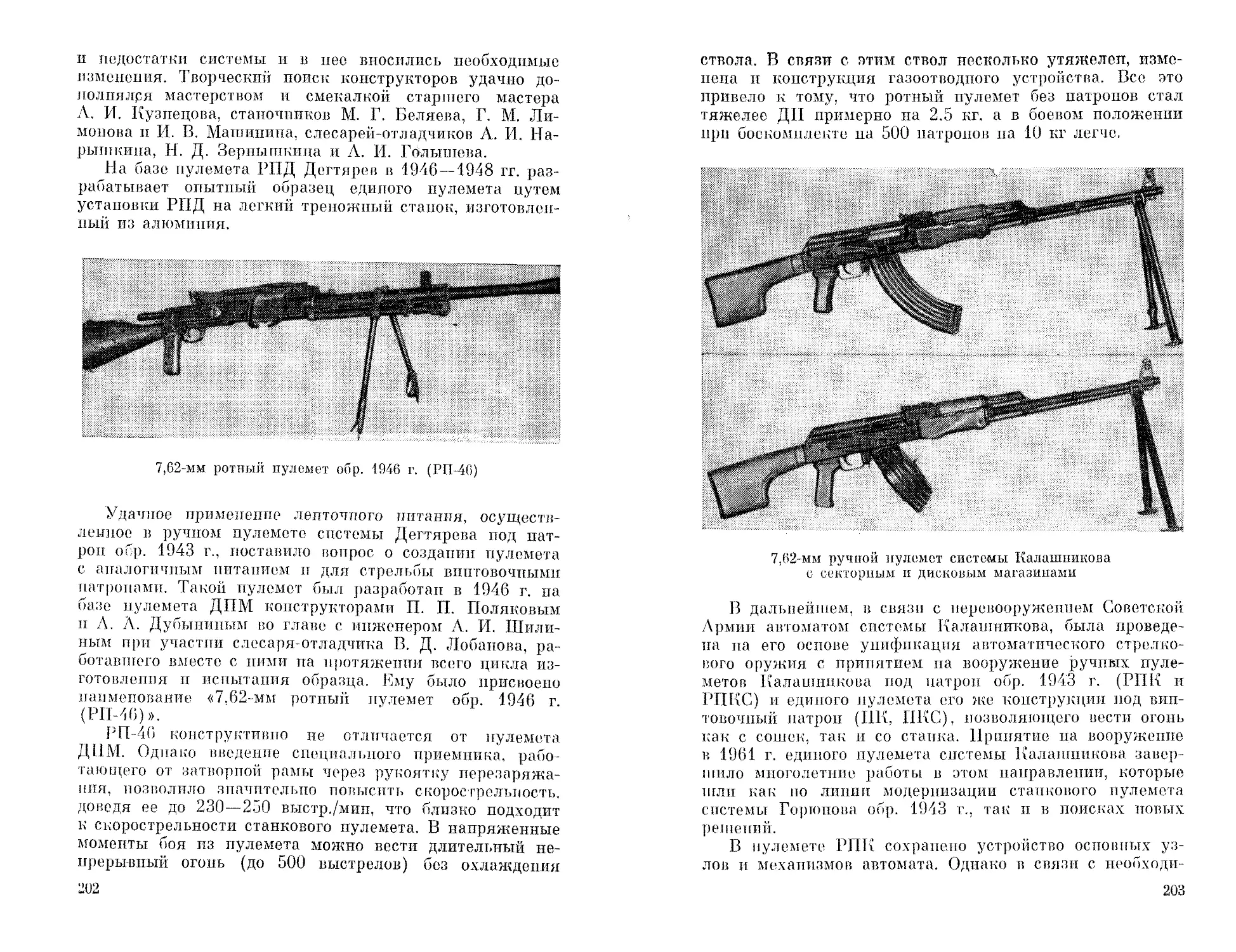

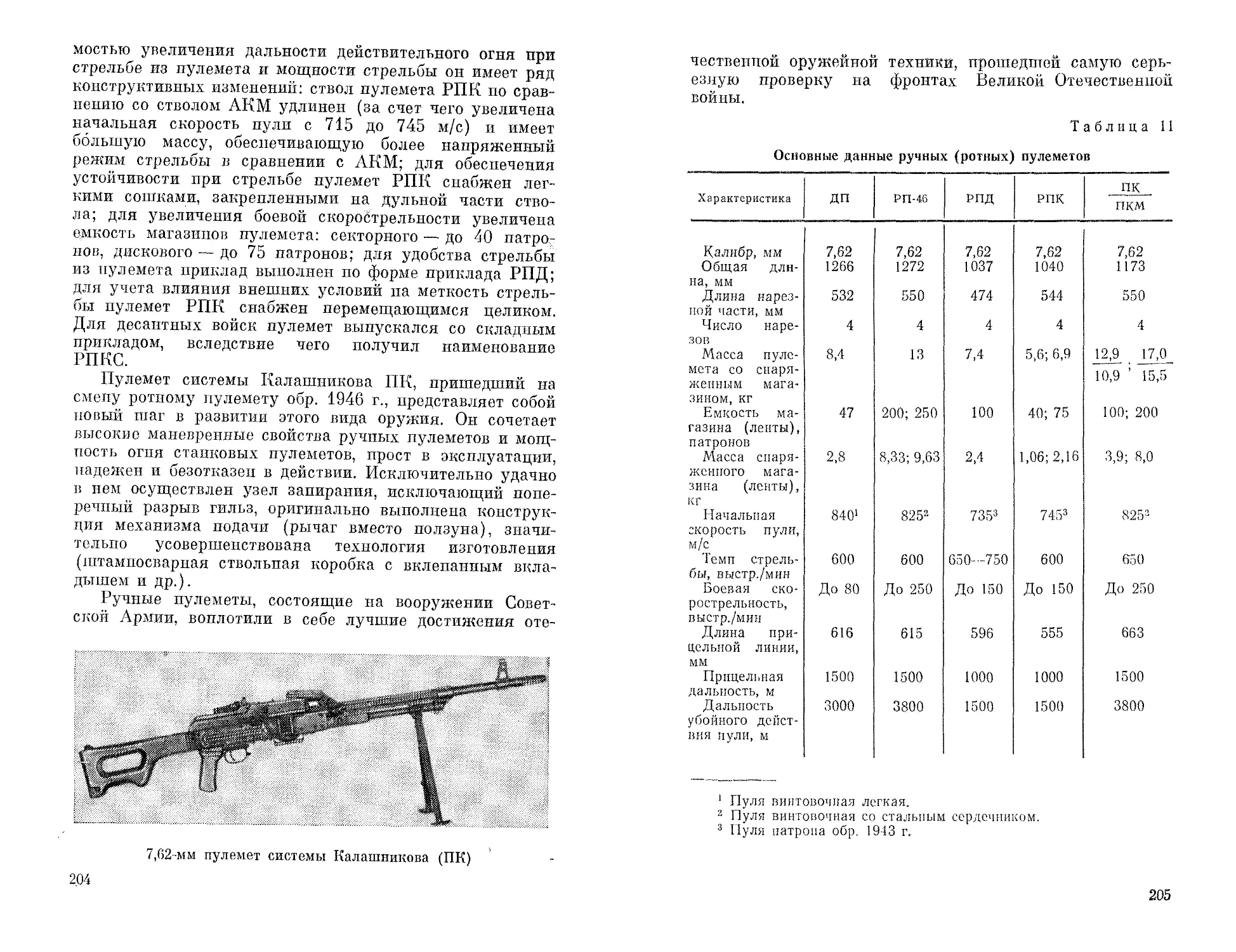

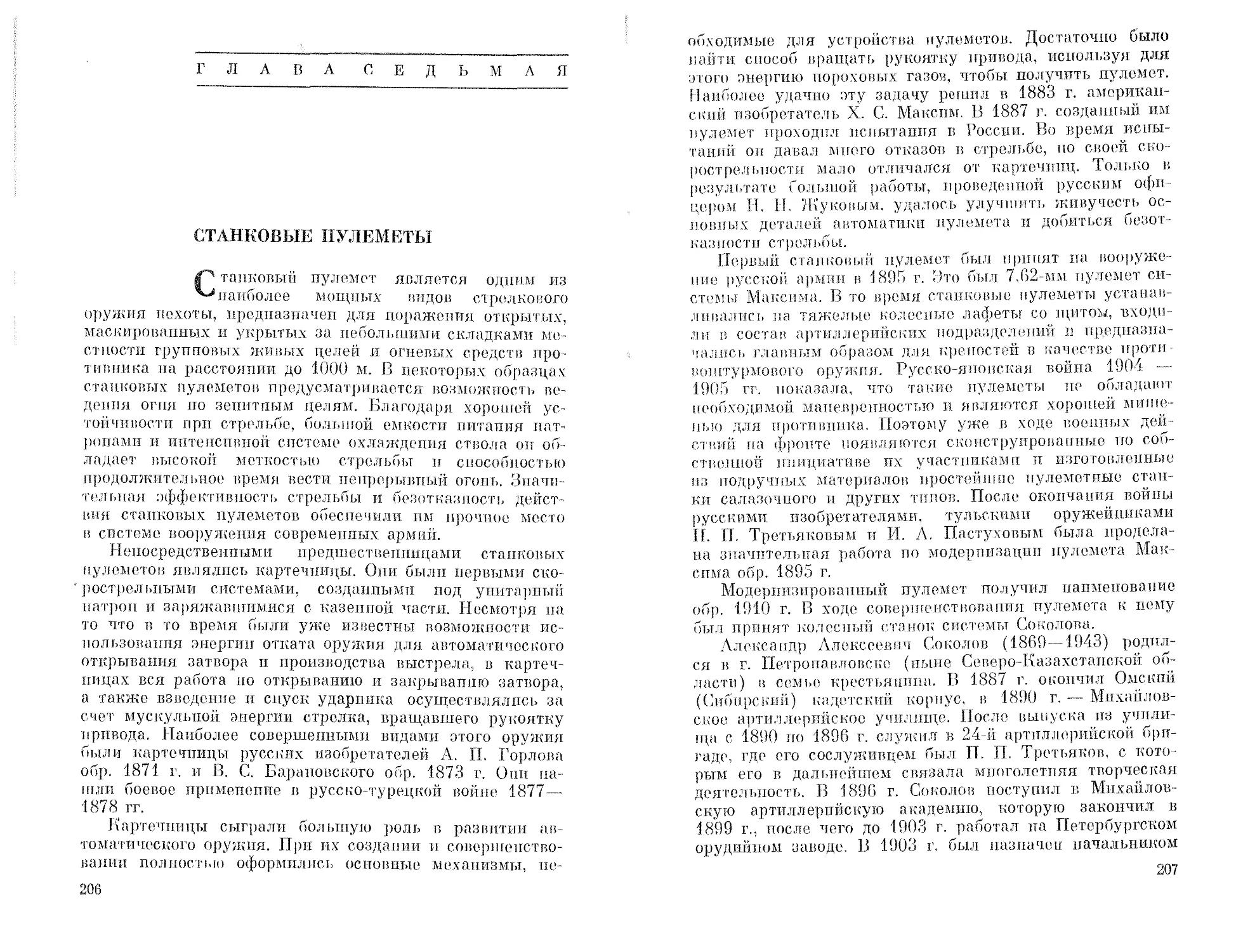

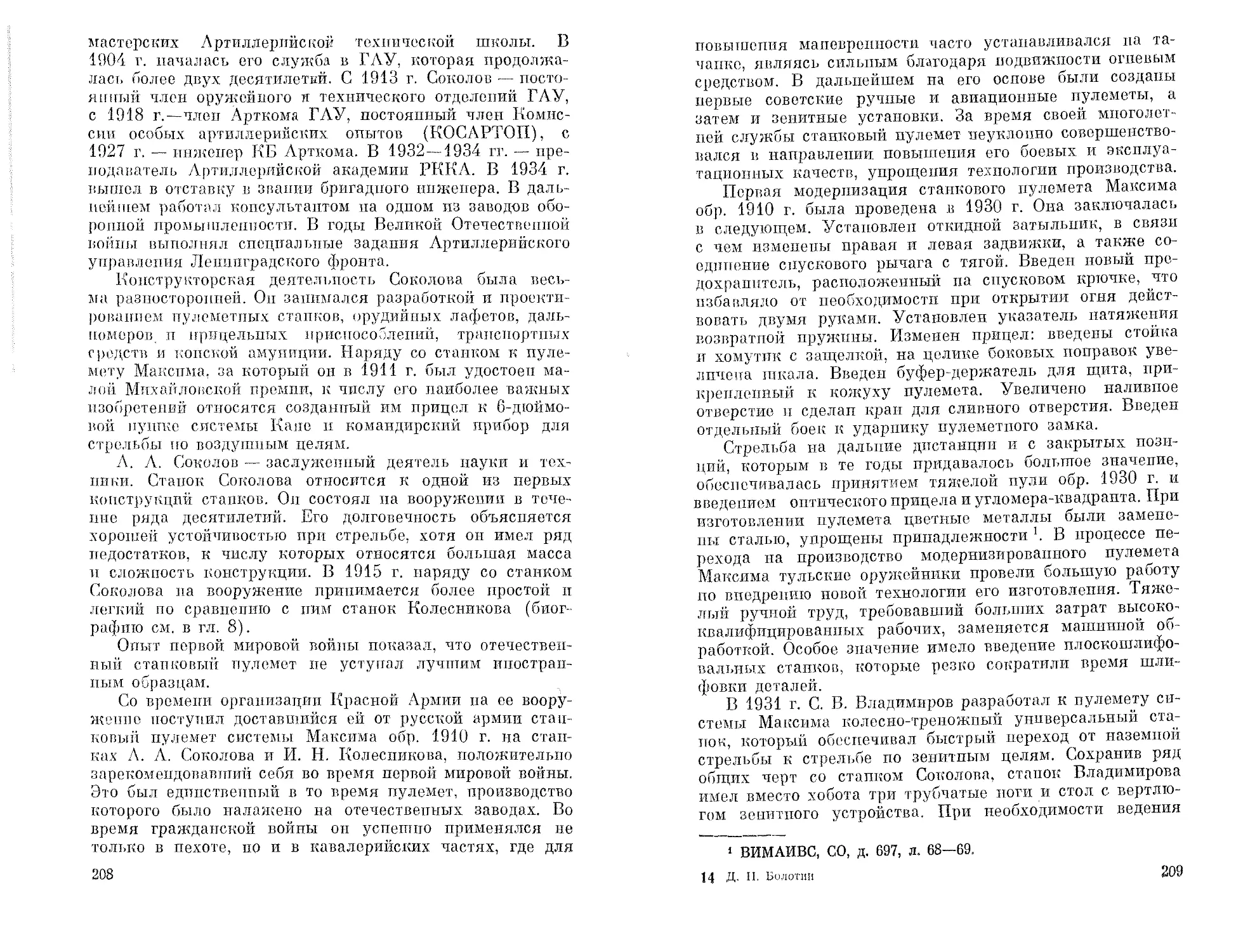

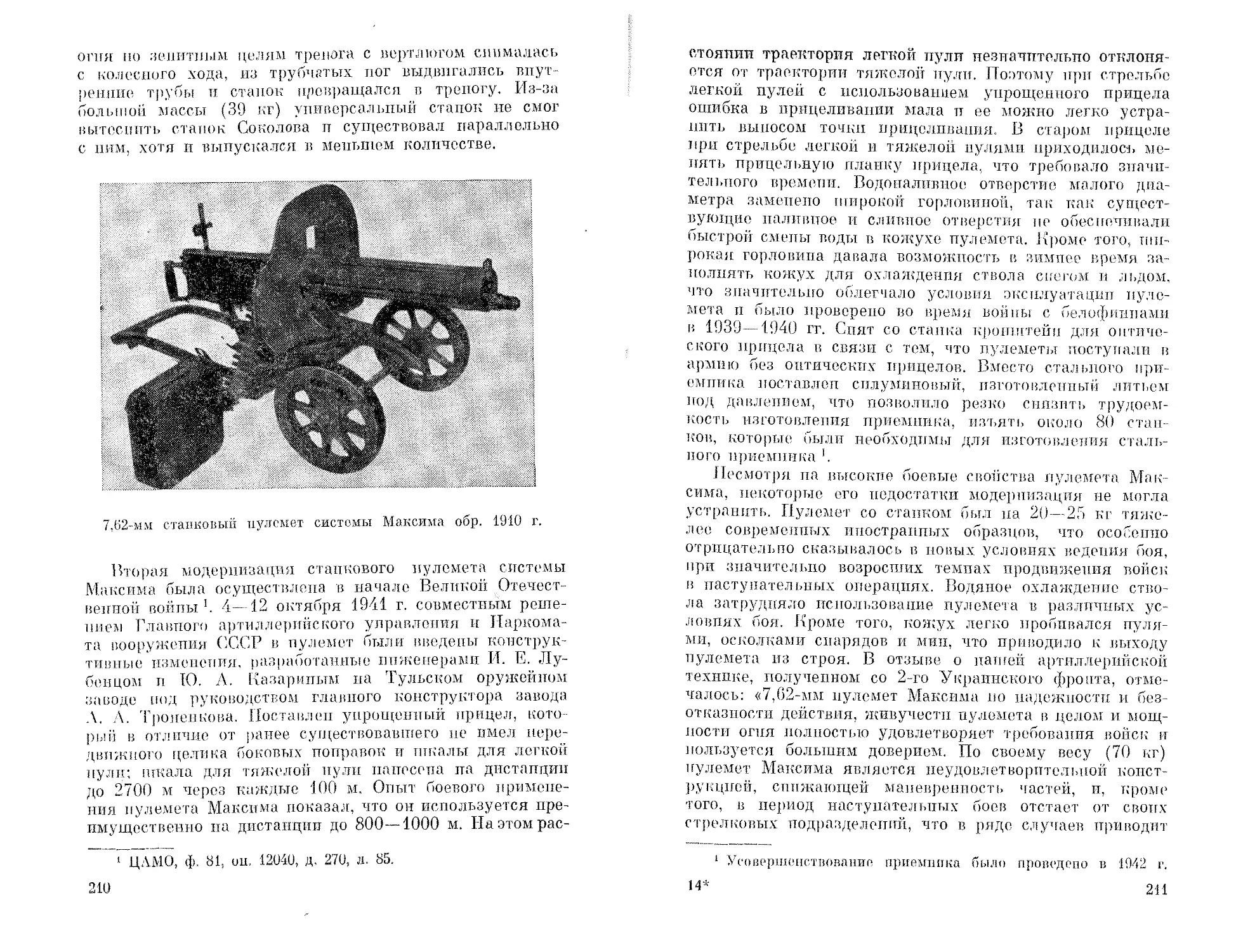

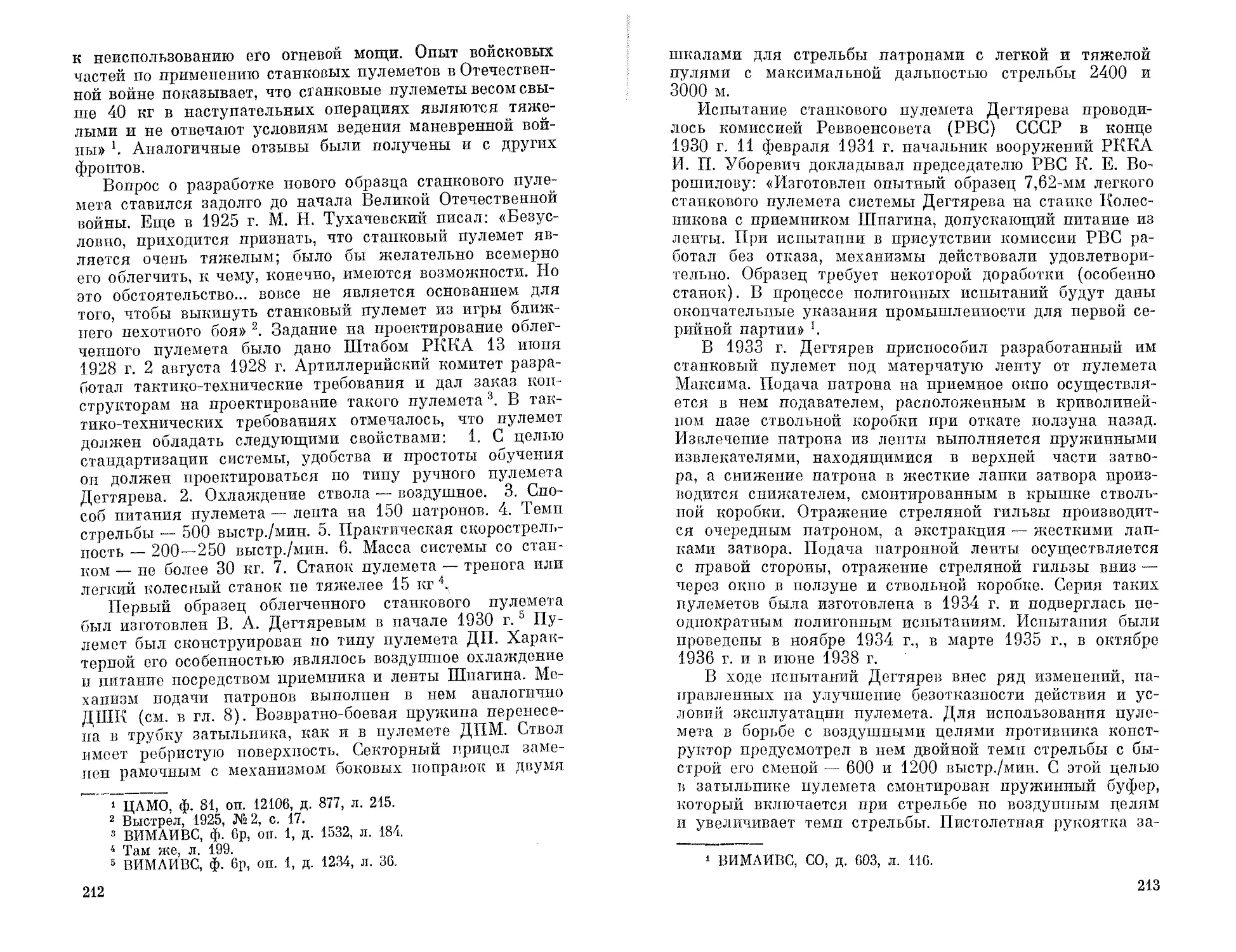

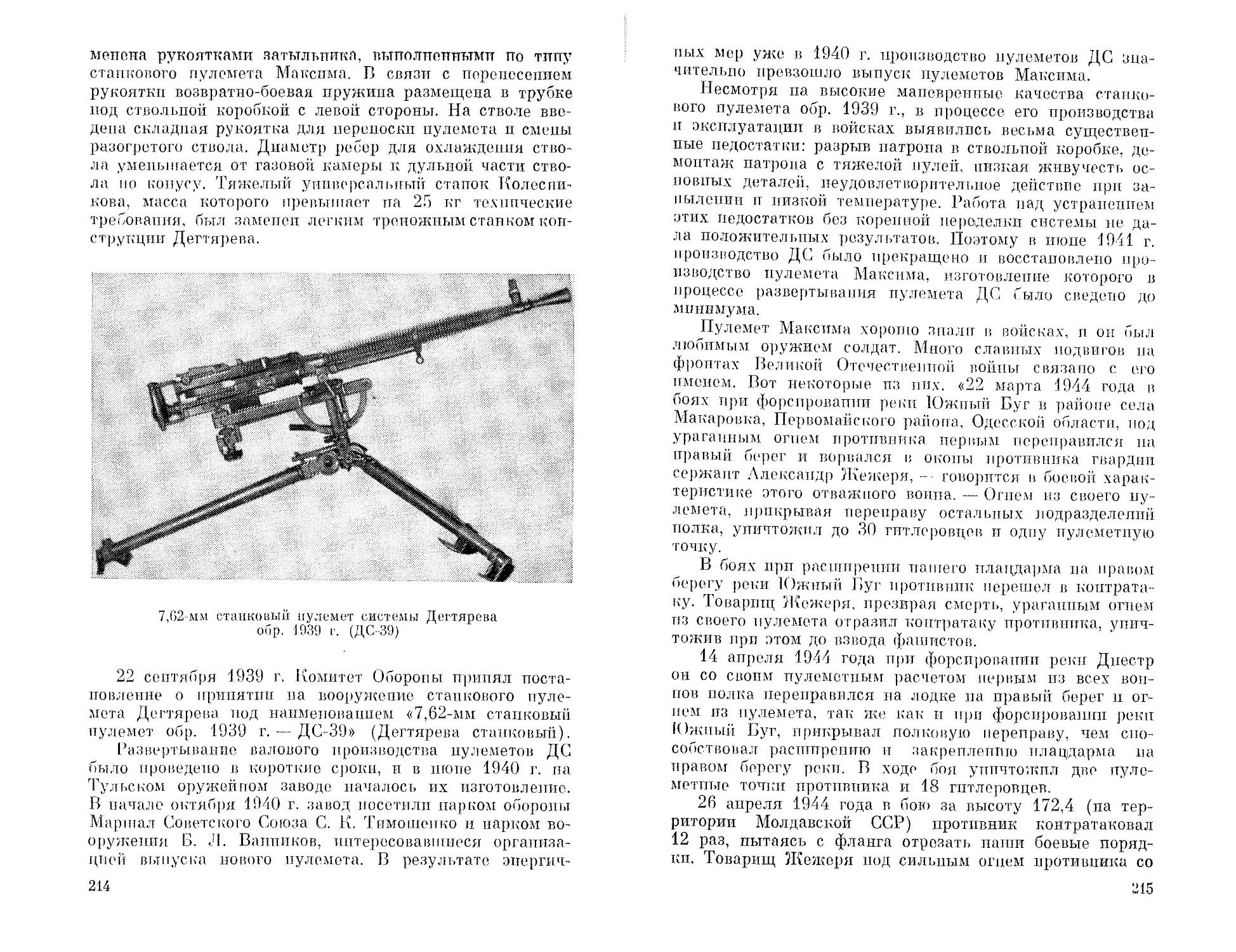

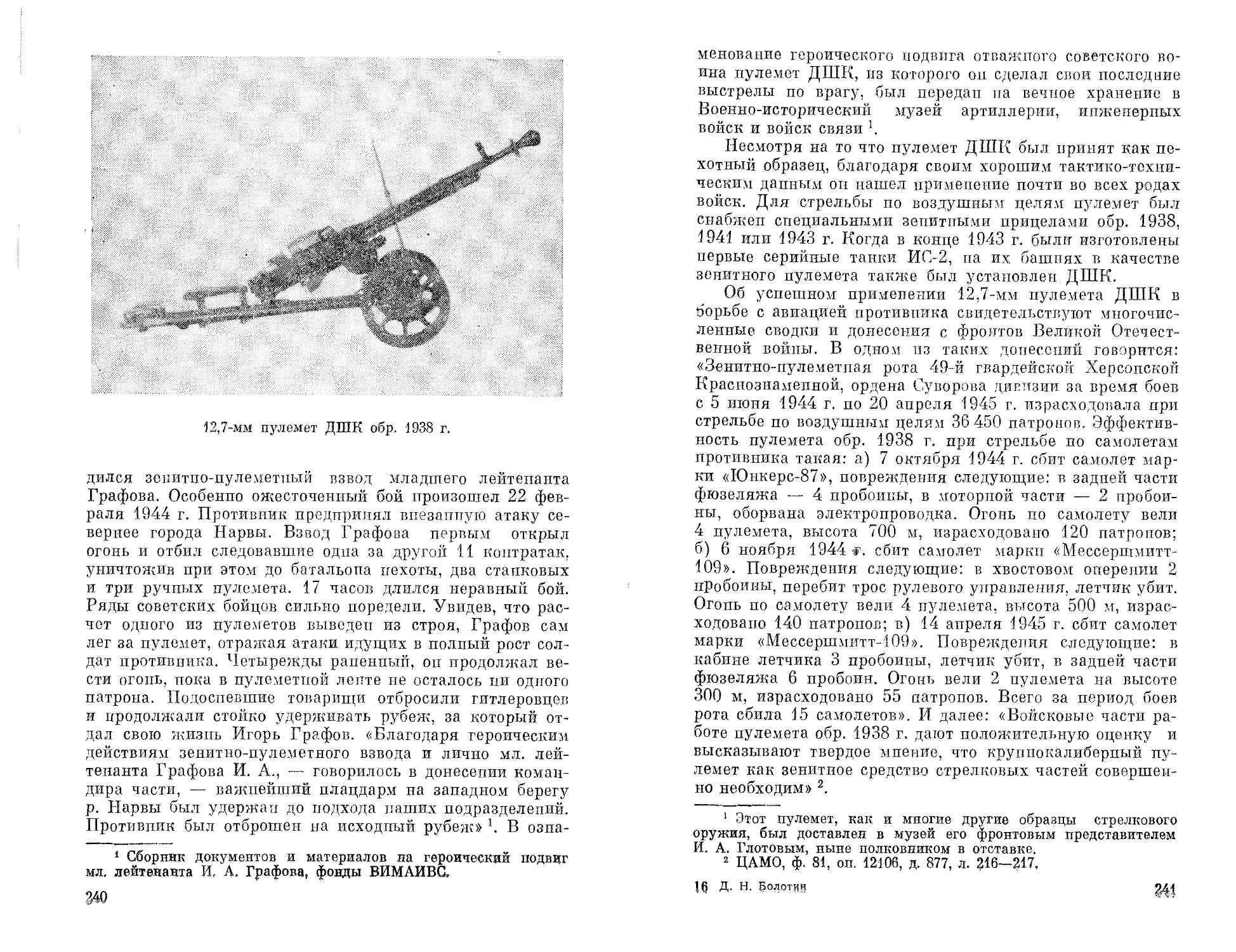

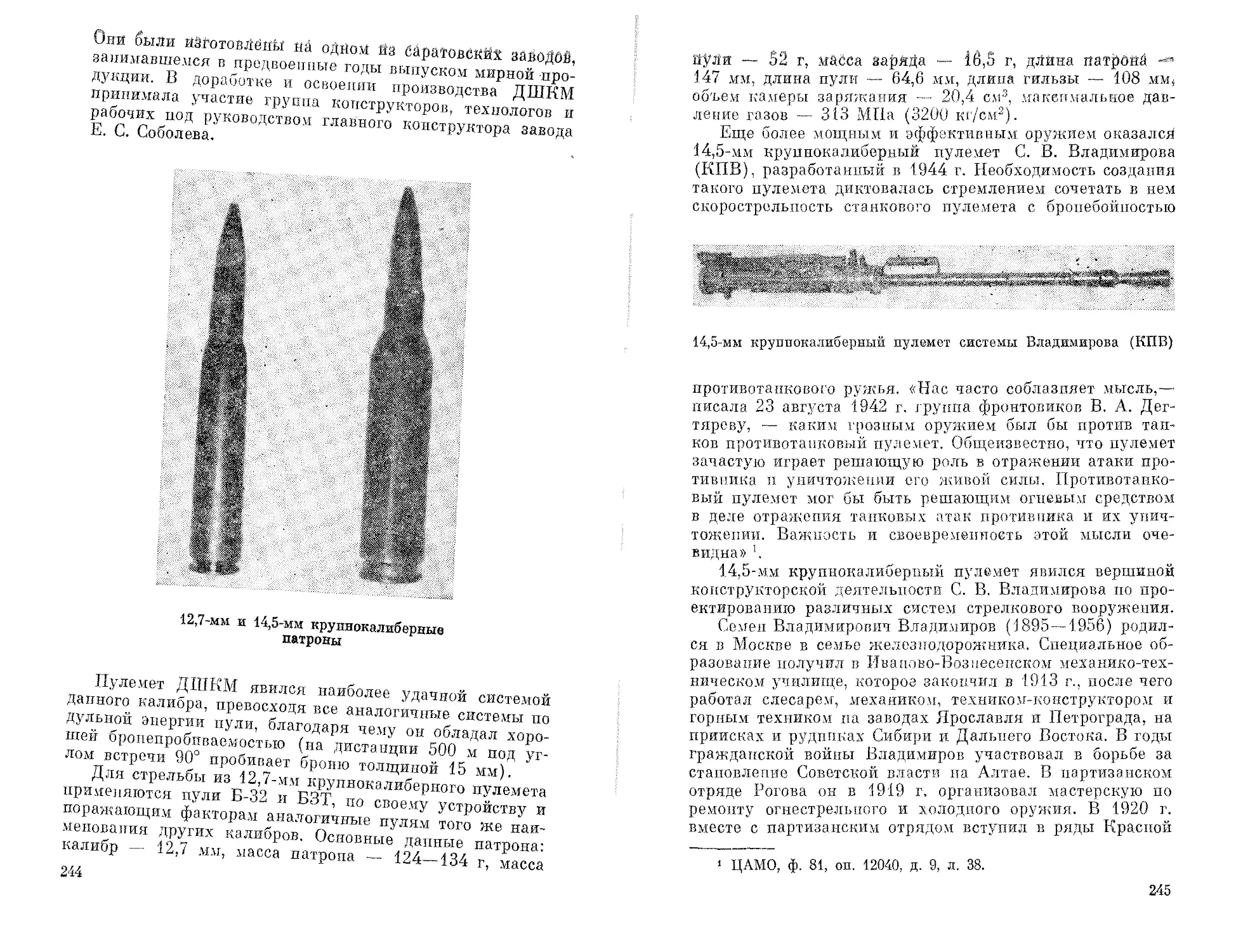

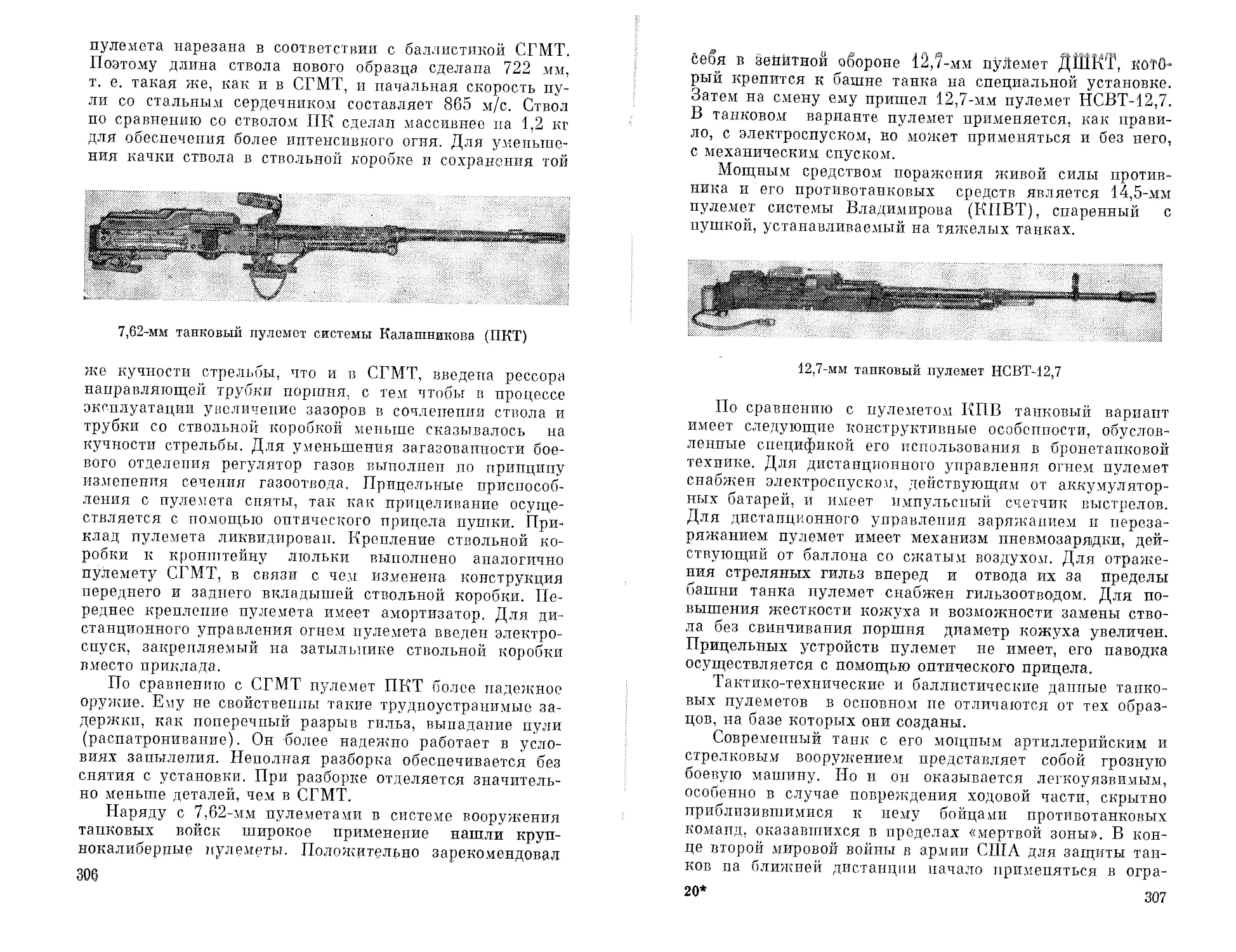

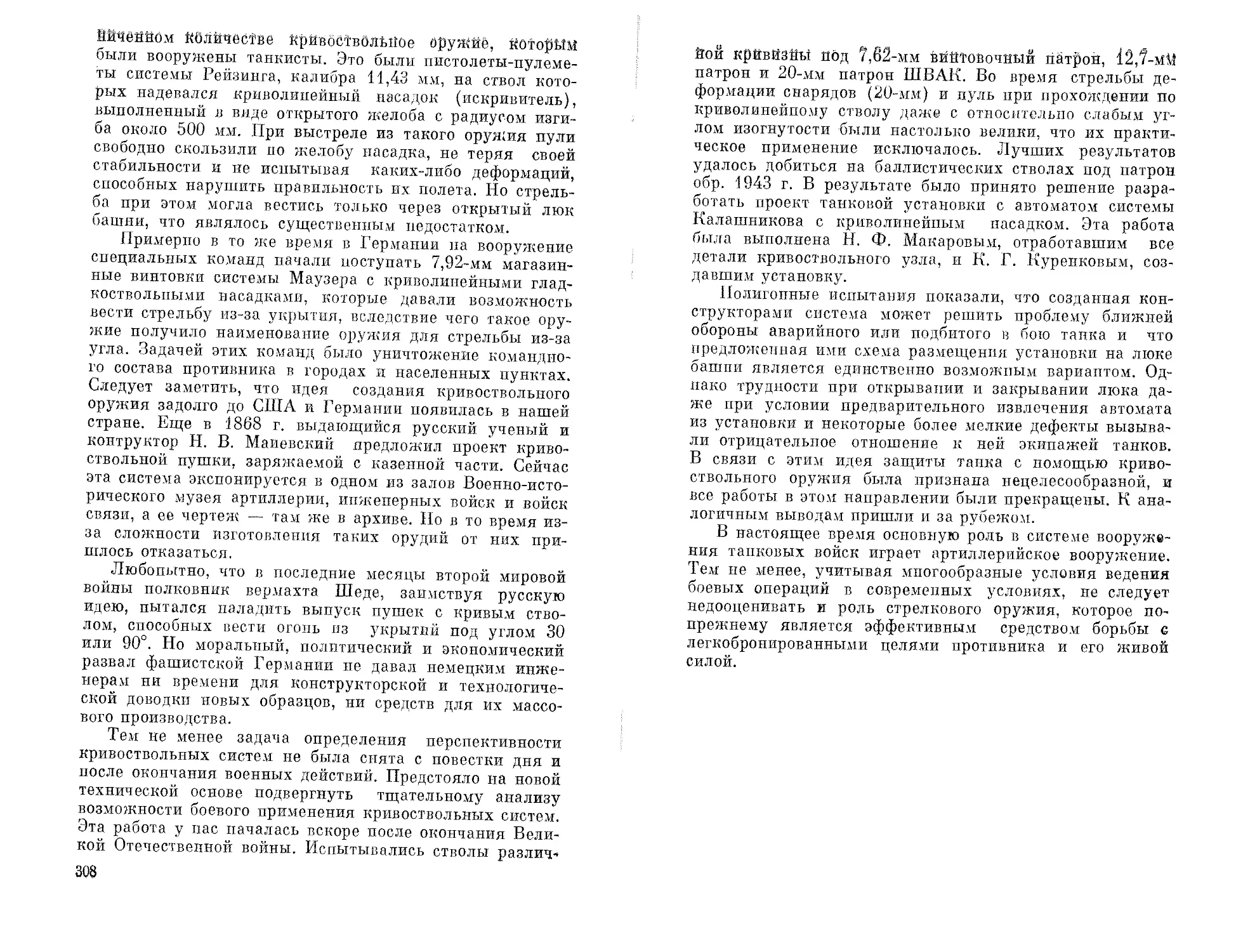

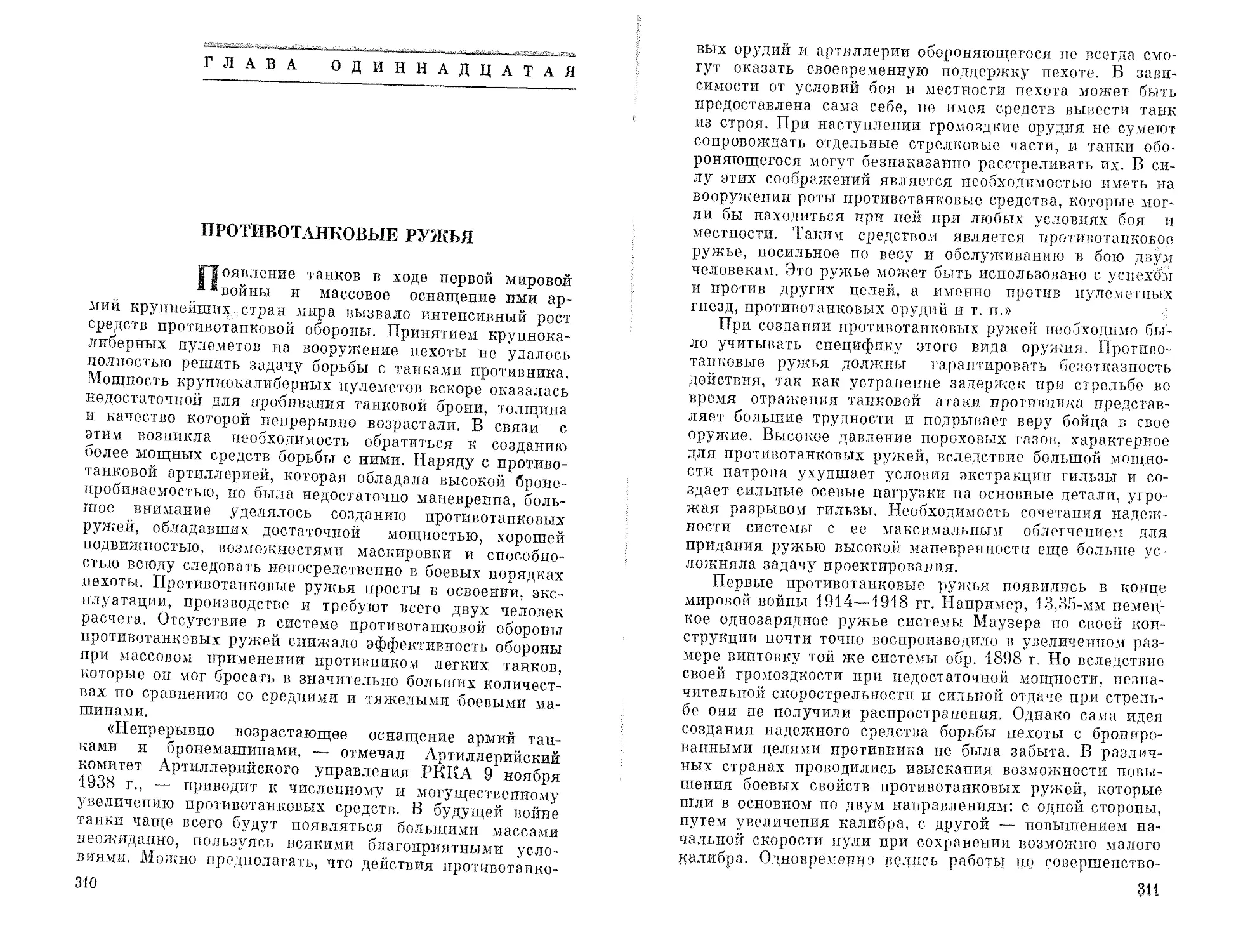

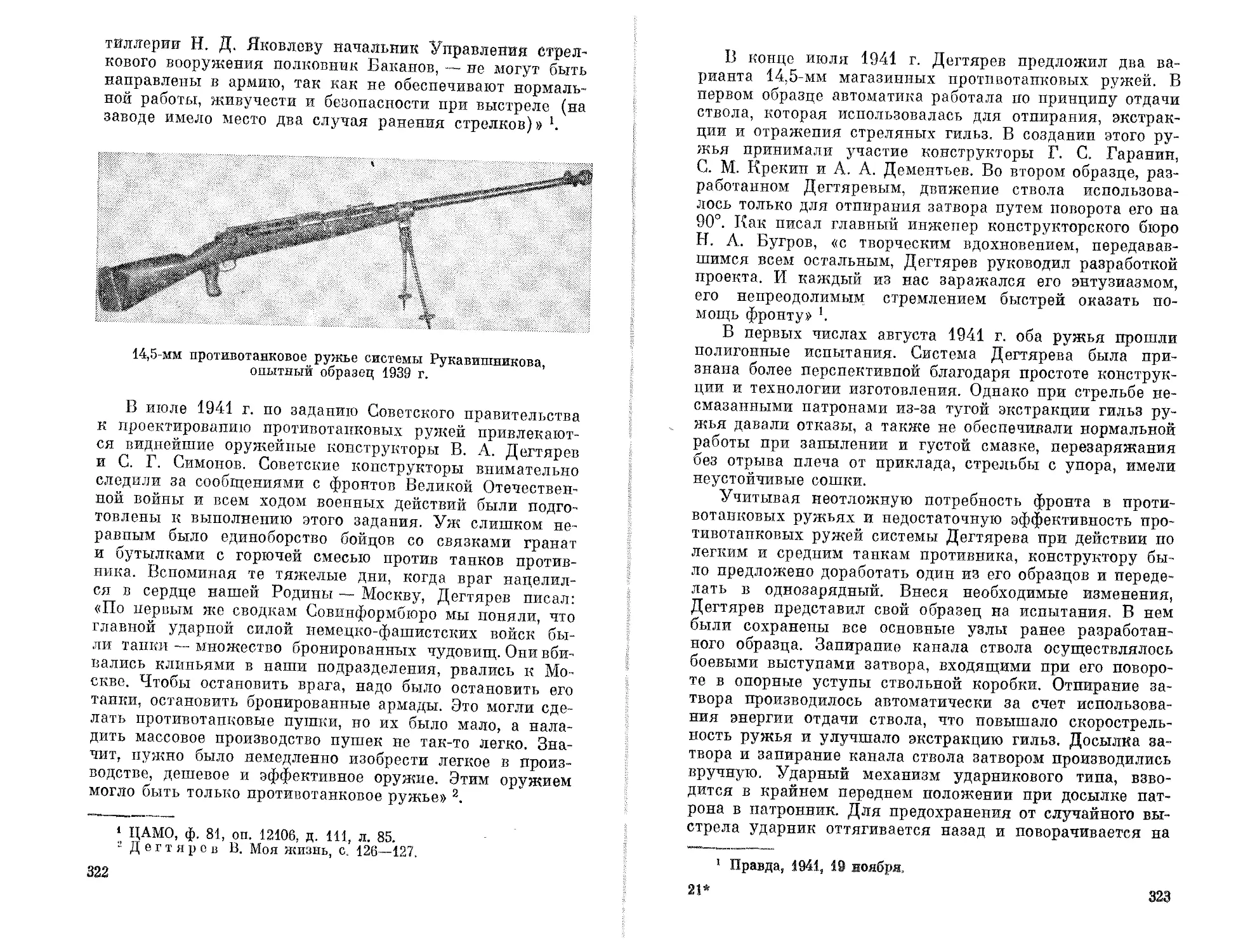

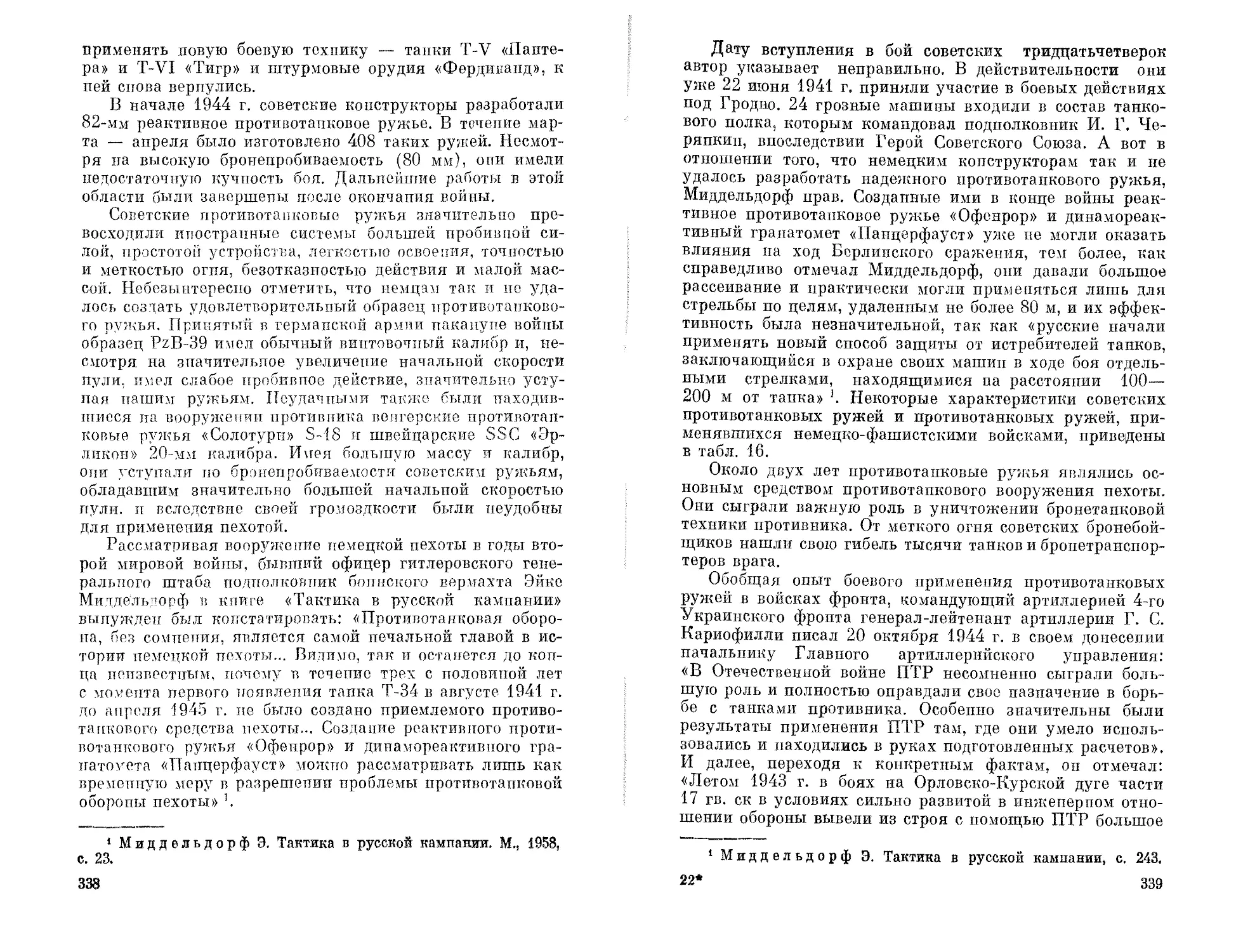

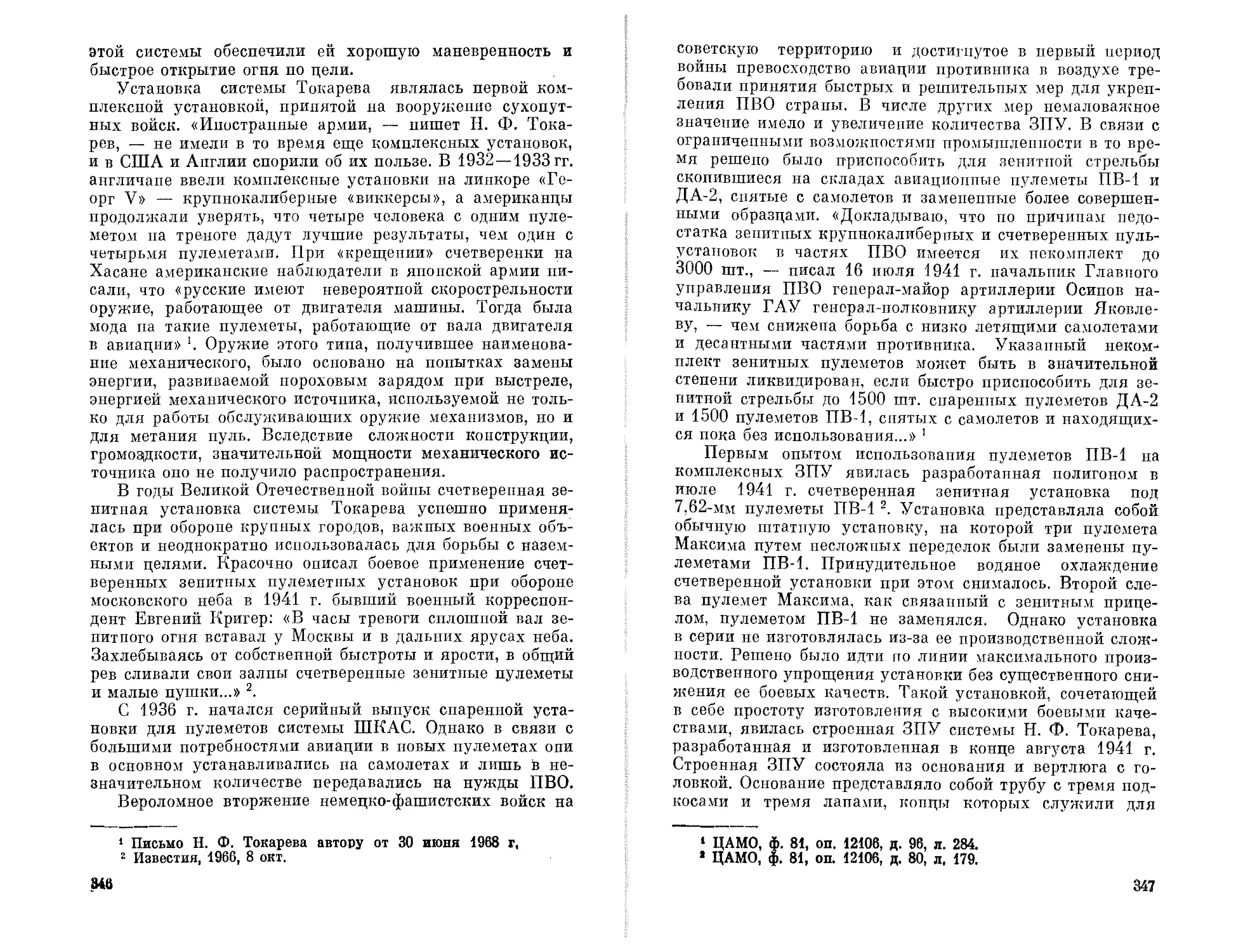

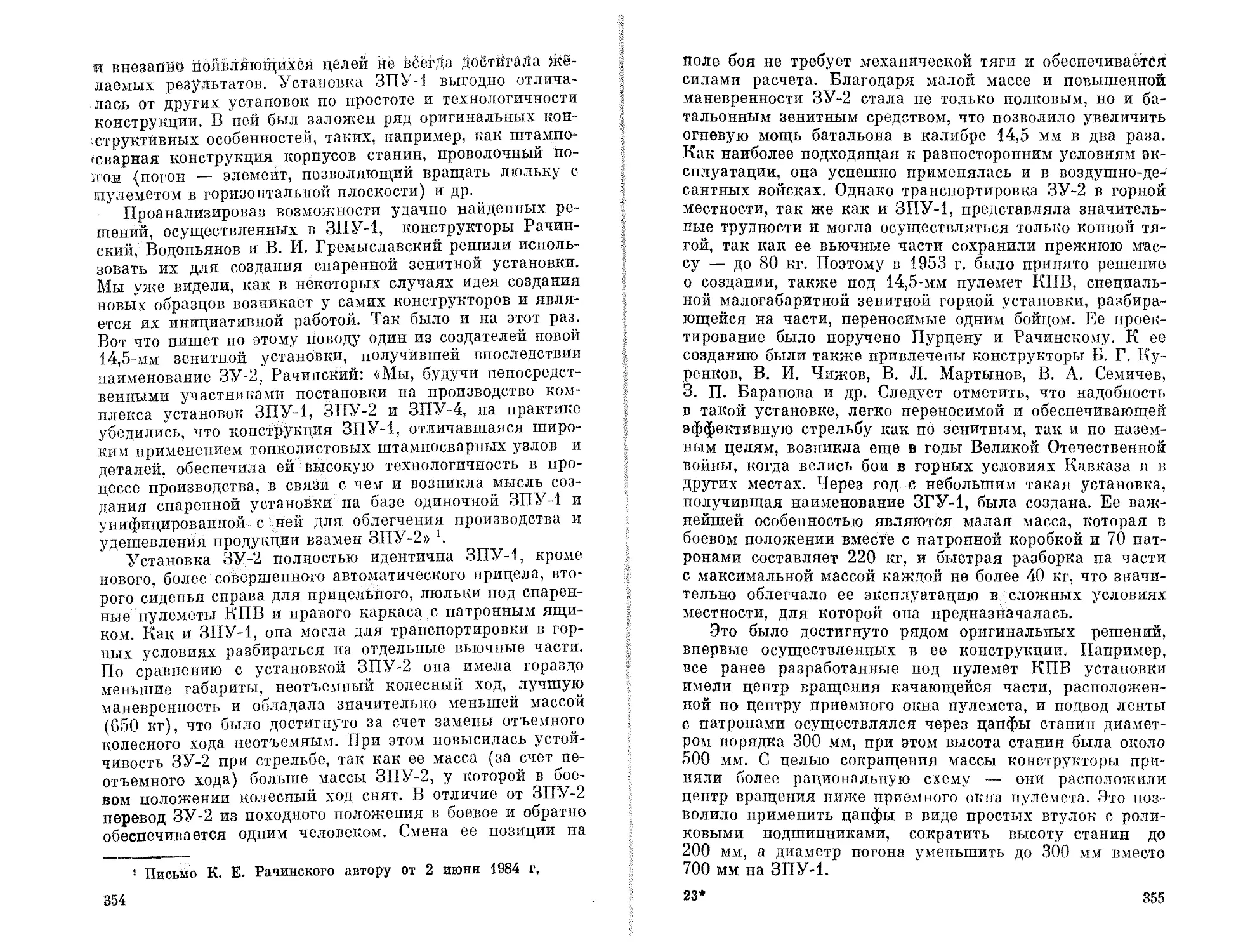

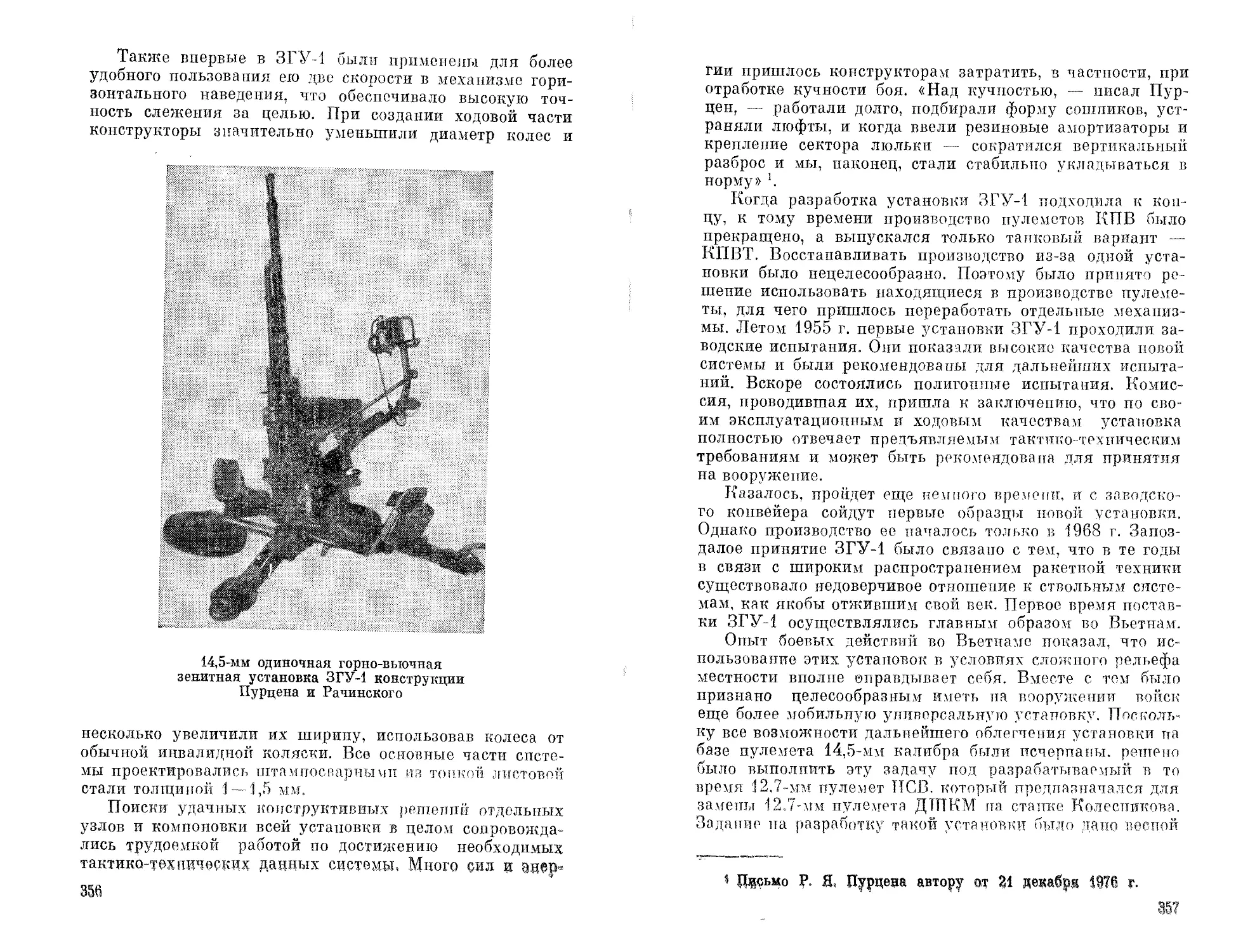

В 1912 г. после окончания гимназии поступил па кораб-