Text

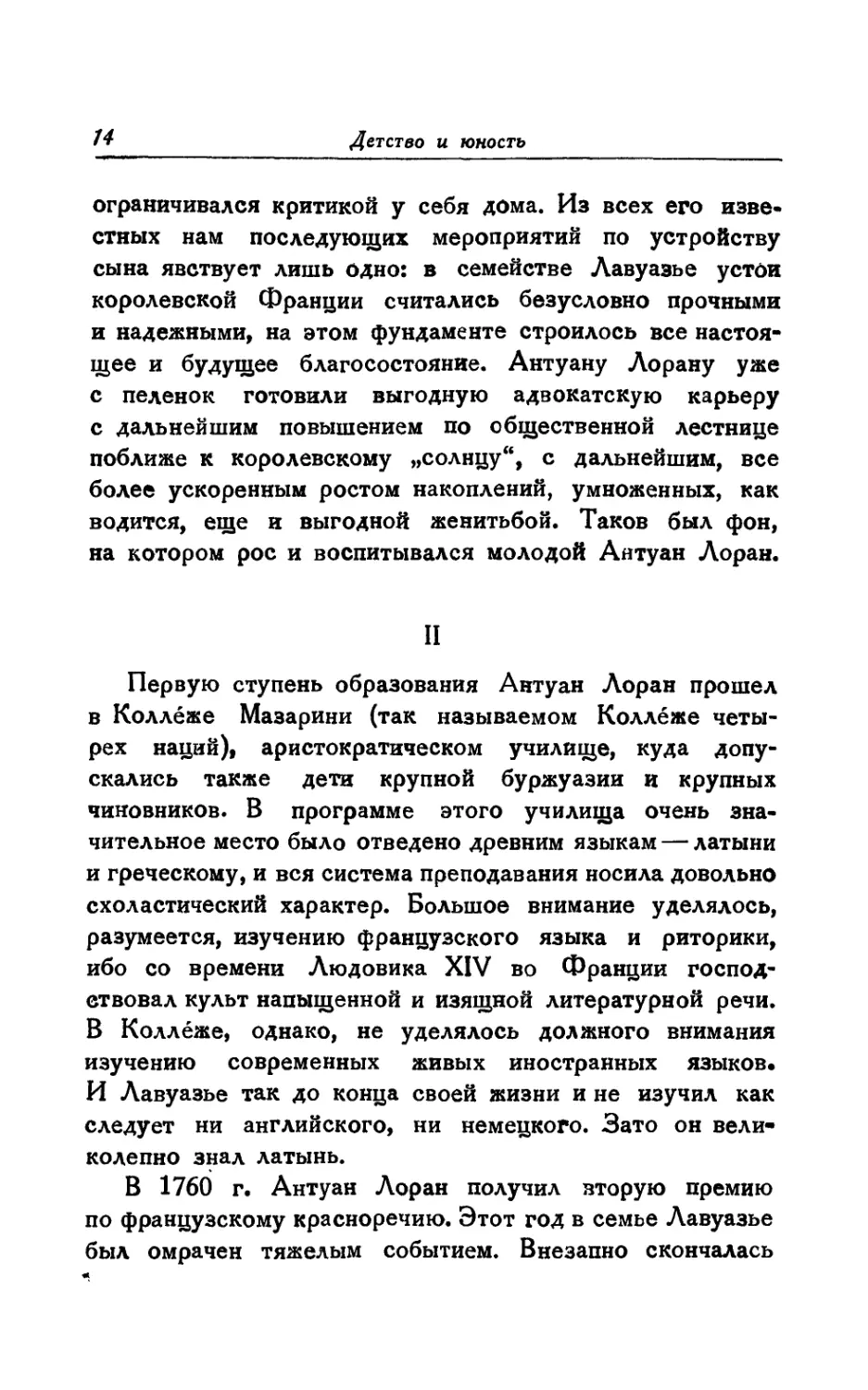

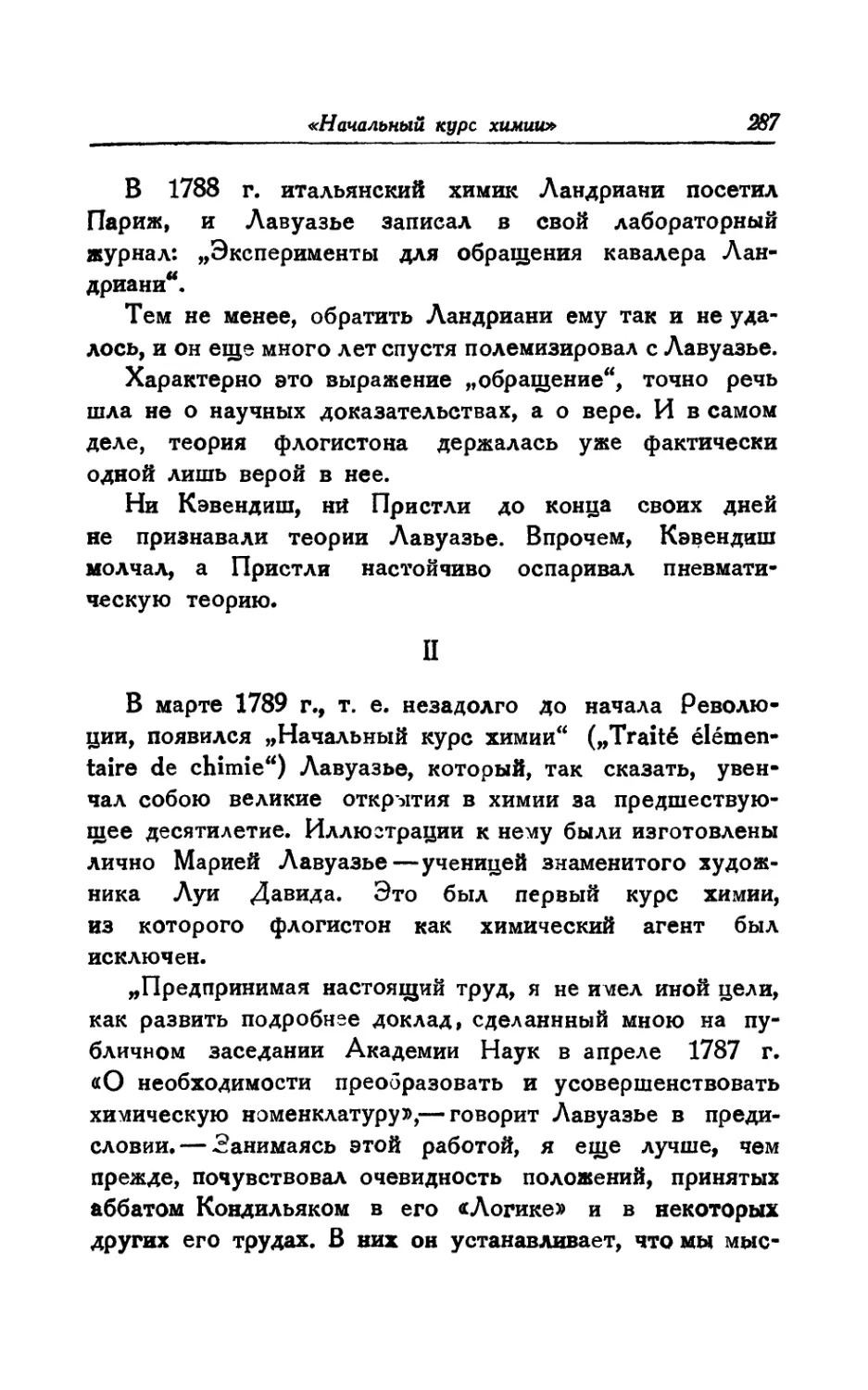

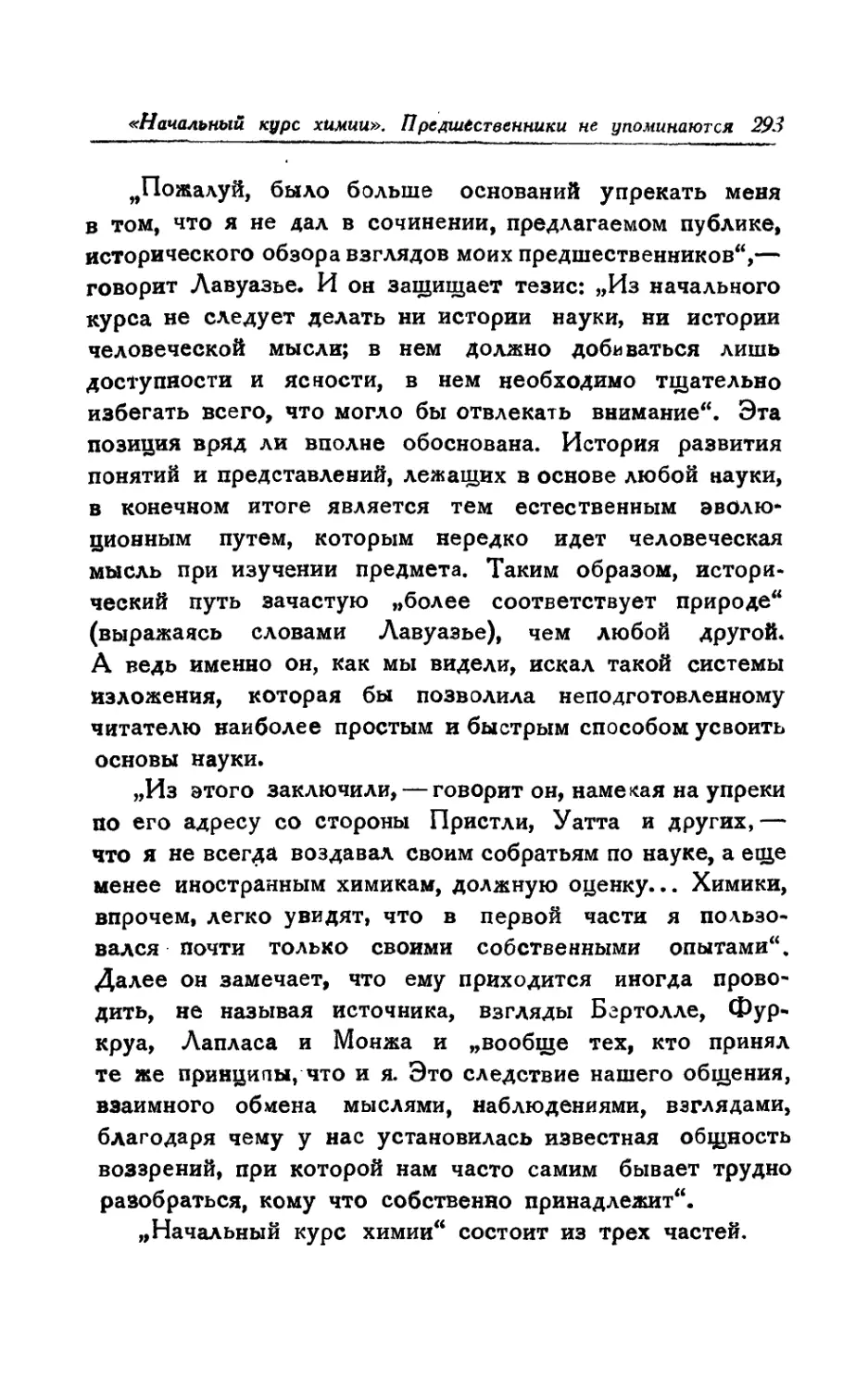

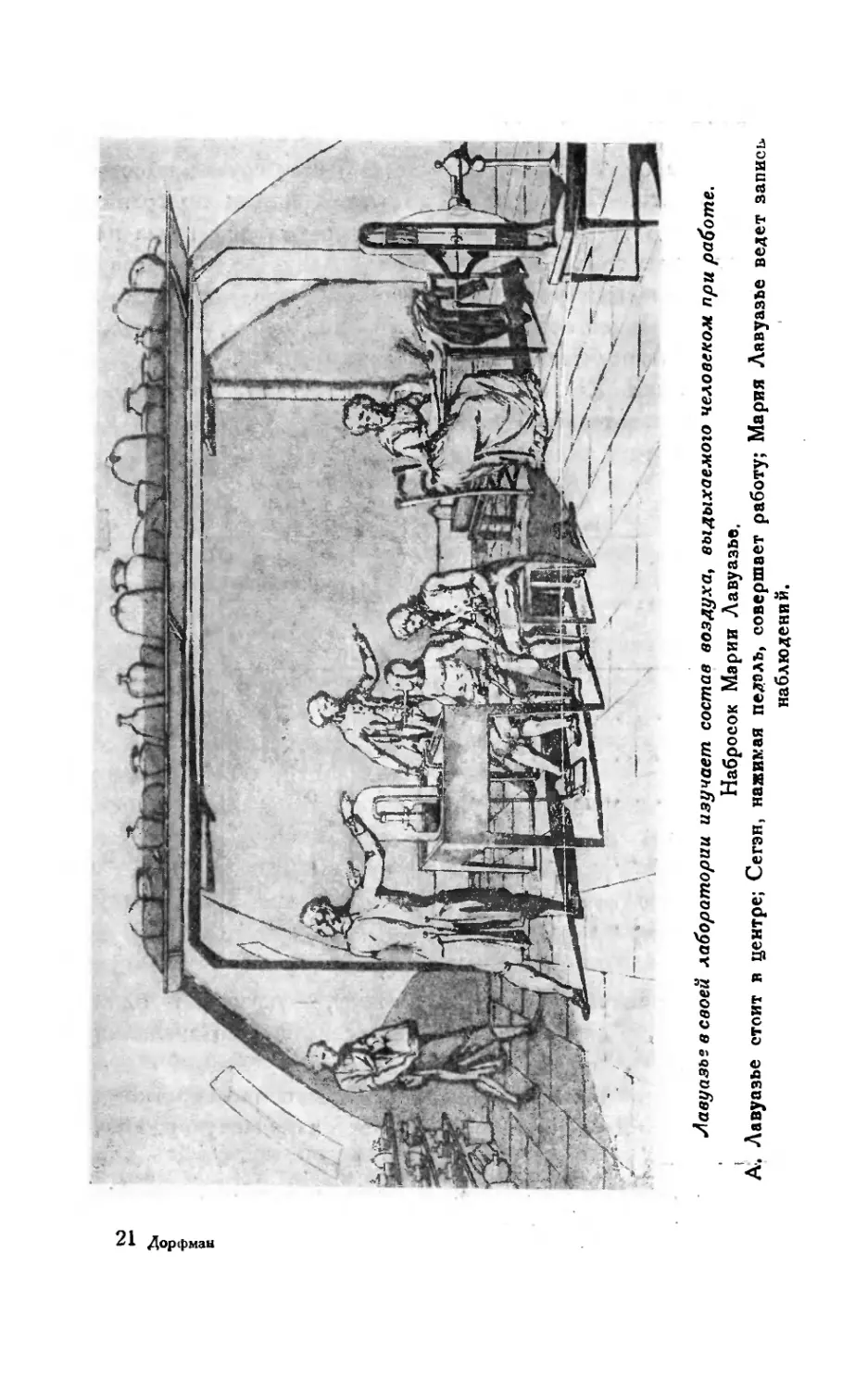

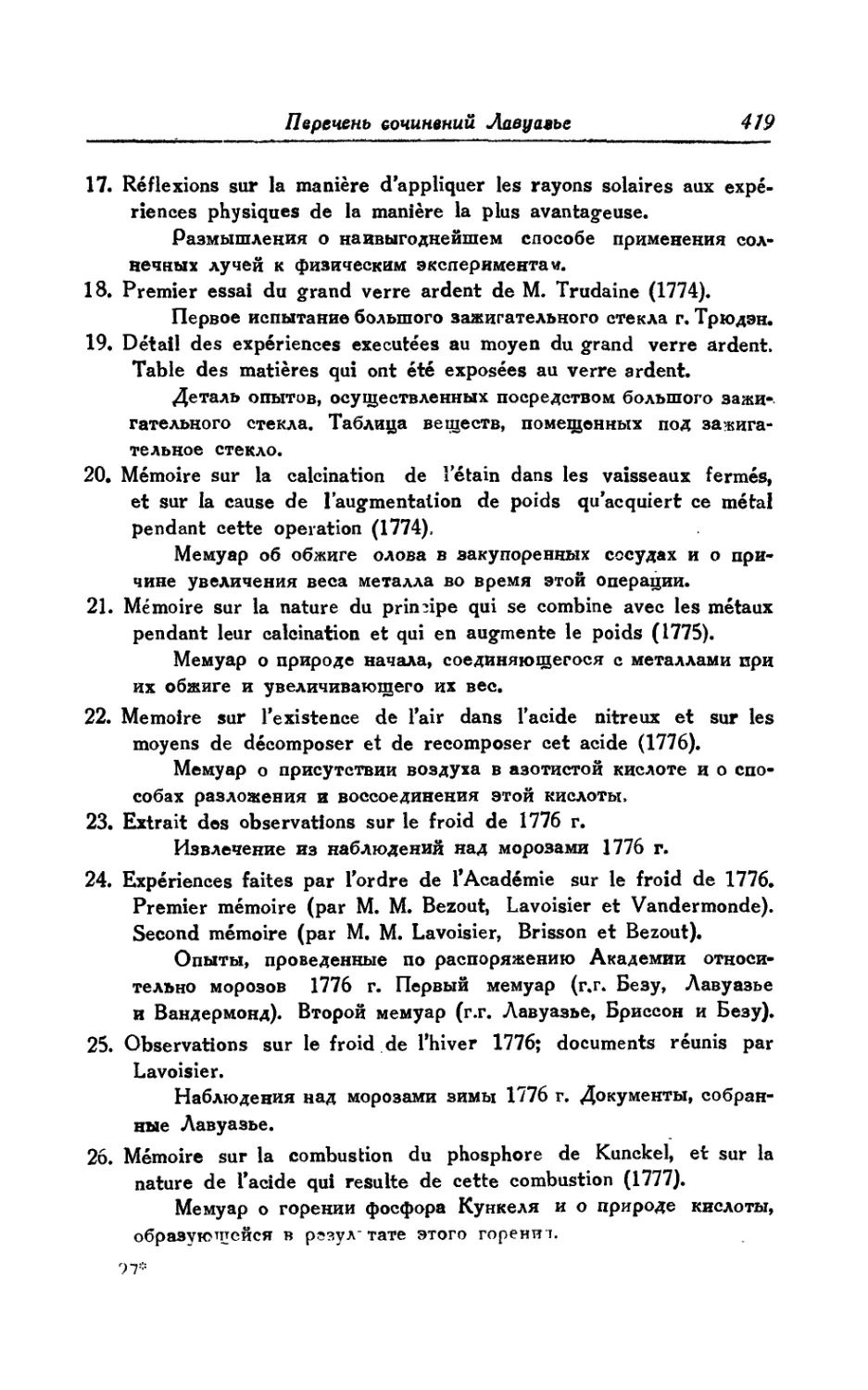

А. Л. Лавуазье. Гравюра с портрета кисти Л. Давида

А КАДЕМИЯ НАУК С ССР

Я.Г. ДОРФМАН

ЛАВУАЗЬЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

1948

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ

БИОГРАФИИ

Под общей редацией Комиссии Академии Наук СССР по изданию

научно-популярной литературы

Председатель Комиссии президент Академии Наук СССР

академик С. И» ВАВИЛОВ

Зам. председателя член-корреспондент Академии Наук СССР

П. Ф. ЮДИН

Посвящаю этот труд памяти

моей матери и моей сестры

Нужно взять всю культуру, которую

капитализм оставил, и из нее построить

социализм. Нужно взять вою науку,

технику, все знания, искусство. Бев

этого мы жизнь коммунистического

общества построить не можем.

В. И. Ленин. Сочинения, 3-е изд.,

т. XXIV, стр. 65.

ОТ АВТОРА

Советский читатель, пытливо стремящийся приобщиться

ко всем сокровищам мировой науки, дабы поставить их

на службу социализму, естественно старается получить

полное и подробное представление о творчестве и личности

таких выдающихся ученых, каким бесспорно был Лавуазье.

Между тем в советской литературе не было до сих

пор ни одной монографии о Лавуазье. А буржуазная

историография сделала все от нее зависящее, чтобы

извратить исторические факты, широко используя это имя

для самых грязных реакционных целей.

Вот почему я поставил себе задачу заново изучить

и осмыслить творческий и жизненный путь Лавуазье

с позиций советской передовой науки. В результате нача-

того мною еще в 1933 году исследования документальных

источников и подлинных трудов Лавуазье возникла настоя-

щая книга, представляющая собою таким образом первую

попытку советской монографии о Лавуазье.

Далее напомню, что почти все книги, брошюры

и статьи о Лавуазье написаны специалистами-химиками

(Гримо, Дюма, Липпман, Бертло, Мельдрум, Шпетер,

Кочрэйн, М. А. Блох, Фрэнч, С. А. Погодин и др.).

6

Предисловие

Поэтому естественно, что именно химическая специфика

его научного творчества привлекала, главным образом,

их внимание. Между тем, сам Лавуазье в своих юноше-

ских планах отмечал намерение „произвести революцию

в физике и в химии“ и в своей автобиографической

заметке, написанной уже накануне смерти, снова под-

черкнул, что он „посвятил свою жизнь, главным образом,

трудам по физике и химии". И характерно в этих

высказываниях Лавуазье не столько сочетание физики

и химии, сочетание весьма распространенное в ту эпоху,

сколько то обстоятельство, что физике предоставлено

здесь первое место. Все эти факты да послужат некоторым

оправданием, почему в предлагаемой книге специалист-

физик позволил себе, нарушив сложившуюся традицию,

заняться анализом творчества и жизни Лавуазье.

Следует заметить, что, несмотря на наличие много-

численных трудов о Лавуазье, основная характеристика

его научного творчества оставалась до сих пор недоста-

точно выясненной. Одни авторы подчеркивают, что

Лавуазье впервые применил особо точные весы, другие

видят основу его работ в открытии и применении зако-

нов сохранения вещества и элементов; однако до сих

пор оставалось неясным: что же является самым главным

в характеристике творчества Лавуазье; что привело его

к столь замечательным открытиям; в чем, так сказать,

секрет достигнутых им успехов.

Я позволю себе высказать по этому вопросу следую-

щую точку зрения, являющуюся выводом из моих иссле-

дований. Лавуазье, подобно многим своим замечательным

современникам — Кэвендишу, Блэку, Пристли, — следо-

вал указанию Бойля о необходимости применения физи-

ческих методов в химических исследованиях. Но харак-

терной особенностью Лавуазье явилось то, что он,

врлед за М. В. Ломоносовым, не ограничился одним

Предисловие

7

лишь использованием тех или иных физических мето-

дов или аппаратов, а последовательно применял всю

совокупность как теоретических представлений, так и экс-

периментальных методов физики своего времени к основ-

ным проблемам химии. Вот тот могучий рычаг, посред-

ством которого Лавуазье окончательно опрокинул учение

о флогистоне и поднял химию до уровня подлинной

науки, завершив великое дело, начатое Ломоносовым.

И знаменательно, что всякий раз, когда Лавуазье отсту-

пал от передовых идей Ломоносова, он фактически лишь

тормозил дальнейшее развитие науки.

Итак, Лавуазье подошел к химическим задачам как

образованный физик. Характерно, что самое понимание

термина „физика" в трудах Лавуазье почти не отличается

от нашего современного понимания.

Это обстоятельство, повидимому, ускользнуло от вни-

мания большинства биографов и исследователей Лавуазье.

Недаром ни в одной биографии Лавуазье не указывается

даже, где, когда и от кого получил он свои физические

познания, и не указывается даже, изучал ли он физику

вообще.

Мне удалось однозначно установить истоки его обшир-

ного физического образования.

Называя Лавуазье прежде всего физиком, я, разу-

меется, категорически отвергаю нелепые инсинуации

некоторых немецких шовинистов прошлого столетия,

вроде Кольбе, пытавшихся опорочить заслуги француза

Лавуазье на том основании, что он будто бы „даже

не был химиком". Как известно, эти инсинуации вызвали

в свое время горячие протесты выдающихся русских

химиков с великим Д. И. Менделеевым во главе.

Я хочу подчеркнуть, что Лавуазье именно потому

был великим химиком, что он был одновременно замеча-

тельным физиком и осознал решающее значение этой

8

Предисловие

науки. Этому же обстоятельству обязан он и своими

классическими открытиями в области физиологии.

Итак, говоря о Лавуазье, невозможно не вспомнить

о великом русском его предшественнике М. В. Ломоносове,

задолго до Лавуазье осознавшем фундаментальный харак-

тер физики и математики для развития химии.

До сих пор было принято считать, будто труды Ломо-

носова не оказали серьезного влияния на развитие

мировой науки. В настоящей работе я впервые привожу

ряд аргументов, свидетельствующих о том, что, по край-

ней мере, важнейшие опубликованные работы Ломоносова

были известны Лавуазье и его французским современ-

никам и, несомненно, оставили свой след в их твор-

честве. Таким образом удается наметить идейные нити,

по которым передовая русская наука XVIII в. влияла

на развитие западноевропейской науки.

Далее необходимо помнить, что Лавуазье был не только

выдающимся ученым, но и крупной общественно-политиче-

ской фигурой, а имя его по сей день широко используется

в политической борьбе. Именно поэтому общественно-

политическая деятельность и обстоятельства его гибели

освещались до сих пор неполно и неясно, а нередко

и заведомо неверно. Биографы приводили, например, поле-

мические выпады якобинцев по адресу Лавуазье, не вскры-

вая до конца ни подлинных политических взглядов

Лавуазье, ни его конкретных действий в эпоху Револю-

ции. Получалась непонятная односторонняя картина, для

объяснения которой приводились те или иные необоснован-

ные догадки. Совершенно загадочными казались также,

например, некоторые места из известного письма Лавуазье

к Людовику XVI. На основании неиспользованных до сих

пор документальных данных я попытался внести ясность

в эти вопросы. Новые исторические материалы привлечены

мною и к изложению обстоятельств гибели Лавуазье.

Предисловие

9

Нельзя забывать, что Лавуазье—не только ученый,

но и характерный и ведущий представитель той части

крупной французской буржуазии XVIII в., имущественные

интересы которой были теснейшим образом связаны

со старым режимом. Это противоречивое сплетение

и привело к тому, что Лавуазье, будучи новатором

в науке, оказался контрреволюционером в политике

и был смят бурными событиями Революции.

Мне удалось также вскрыть некоторые существенные

детали политической ситуации, сделавшие гибель Лавуазье

в тот острый исторический момент почти неизбежной.

В отличие от большинства его биографов, я отнюдь не

стремился реабилитировать Лавуазье. Разумеется, я да-

леко не считаю исчерпанным вопрос об изучении его жизни

и творчества.

Необходимо помнить, что четырнадцать томов дошед-

ших до нас его лабораторных дневников полностью

не опубликованы до сих пор, а лишь описаны и приве-

дены в выдержках Бертло. Изучение этих дневников позво-

лило бы вероятно вскрыть во всех деталях динамику твор-

чества Лавуазье, особенно в области конструирования

аппаратов и разработки экспериментальных методов,

чего Бэртло не касался вовсе.

Замечу далее, что семнадцать томов сохранившихся

личных дневников Лавуазье уже полтора столетия также

лежат неопубликованными и почти неизученными. Иссле-

дование как этих дневников, так и других неизданных еще

материалов его личной переписки прольет, без сомнения,

новый свет не только на биографию Лавуазье, но и на

связи его с учеными других стран, а значит и на историю

науки всей его эпохи. Возможно, что изучение этих

материалов позволило бы сделать еще более достовер-

ными и четкими бесспорные идейные нити, связывающие

Лавуазье с Ломоносовым. Неопубликованные материалы,

10

Предисловие

хранящиеся в Париже, были мне недоступны. Я старался

однако, елико возможно, использовать имеющиеся опи-

сания и выдержки из них.

В библиографическом указателе, приложенном к на-

стоящей книге, читатель найдет перечень сочинений

Лавуазье, который я стремился сделать наиболее полным

и достоверным.

В заключение скажу еще несколько слов о самом харак-

тере изложения. Я старался достаточно подробно передать

содержание трудов Лавуазье, сопровождая их изложение

многочисленными и обширными цитатами. Это обстоятель-

ство позволит читателю познакомиться с подлинными сло-

вами Лавуазье, с ходом его мысли, с его замечательно

ярким слогом (который я пытался по возможности

сохранить в переводе). Это поможет читателю принять

активное творческое участие в проведенном мною крити-

ческом анализа его трудов. Одним словом, мне хотелось

добиться того, чтобы личность Лавуазье предстала перед

читателями не как анатомический препарат, не как экспо-

нат паноптикума, а как живая историческая фигура.

Достигнута ли эта цель — судить не мне.

Считаю себя обязанным высказать глубокую призна-

тельность проф. С. А. Погодину, О. А. Старосельской-

Никитиной, А. А. Елисееву и Г. 3. Мацкину за очень

ценные критические замечания и указания.

Ленинград,

1948 г.

Глава I

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Происхождение Лавуазье. — Его родители. — Политические настрое-

ния во Франции и в семье Лавуазье. — Детство. — Обучение в Кол-

леже.— Будущий юрист попутно изучает физику, химию и естествен-

ные науки. — Наставники: Ля-Кай, Руэлль, Геттар. — Молодой адвокат

публикует „Анализ гипса". — Увлечение метеорологией.— В поисках

актуальной темы.

I

В продолжение всего XVII столетия отпрыски рода

Лавуазье взбирались ступенька за ступенькой вверх

по общественной лестнице, начиная с простого деревен-

ского почтальона вплоть до влиятельного окружного

прокурора. Пользуясь тем, что государственные долж-

ности в дореволюционной Франции служили официальным

предметом купли и продажи, подарка и наследования,

расчетливые Лавуазье путем удачных комбинаций и вы.

годных браков приобретали себе все более и более

доходные посты, непрерывно накапливая состояние.

Итак, окружной прокурор, первый в роде Лавуазье,

обладал уже достаточными средствами, чтобы определить

своего сына, Жана-Антуана, в высшее учебное заведение.

Окончив юридический факультет Парижского универси-

тета и унаследовав от своего дяди по матери выгодную

12

Детство и юность

должность прокурора при Парижском парламенте,1

Жан-Антуан окончательно порвал с провинцией и в

1741 г. поселился в Париже. Вскоре он женился

на Эмилии Пенктис, дочери известного и весьма

богатого парижского адвоката, получив при этом солид-

ное приданое.

В этой семье родился 26 августа 1743 г. будущий

великий ученый Антуан Лоран Лавуазье. Так уж было

у них заведено, что каждый старший сын в роде Лавуазье

неизменно получал имя Антуана.

Два года спустя в семье Лавуазье родилась дочь,

а в 1748 г. мать обоих детей, Эмилия Пенктис,

скончалась. Ее младшая сестра, Констанция Пенктис,

взяла на себя воспитание детей и вскоре пересе-

лилась к овдовевшему Лавуазье. Она сумела окру-

жить детей нежной, истинно материнской заботой,

целиком и навсегда посвятив свою жизнь семье старшей

сестры.

1743 год, год рождения Антуана Лорана Лавуазье,

ознаменовался рядом важных событий в политической

жизни Французского королевства. В начале года скончался

диктатор Франции кардинал Флёри, которому молодой

король Людовик XV передал де-факто всю полноту

власти в стране, сохранив за собою лишь право неогра-

ниченного и необузданного распутства и расточитель-

ства. Страна находилась в исключительно тяжелом состоя-

нии. Война, которую Франция вела в это время против

коалиции Австрии, Англии, Голландии и Савойи, про-

текала крайне неудачно. Как говорили- современники:

Флёри, „умирая, завещал своей стране голод и войну,

оставил ее без денег, без генералов, без министров

1 Парламентом именовался во Франции XVIII в. верховный

суд,.

Политические настроения во Франции

13

и без короля".1 Деспотическое правление Флёри очень

озлобило общественное мнение.

После смерти Флёри Людовик XV объявил себя

самого первым министром, возбудив вначале некоторые

надежды у общества. Однако уже через месяц король

сдал управление государством своим министрам. 27 июня

1743 г. произошло сражение при Деттингене, в котором

Франция потерпела новую серьезную неудачу. Все эти

обстоятельства, а также ряд антинародных постановлений

чрезвычайно накалили общественную атмосферу. В кри-

тике правительства приняли участие широкие слои населе-

ния. На улицах появились прокламации, призывающие

к мятежу.

Правящие классы охватила серьезная тревога за буду-

щее. Сам королевский министр маркиз д’Аржансон 30 июля

1743 г. записал в своем дневнике следующую грозную

фразу: „Революция в таком государстве вполне возможна:

оно колеблется в своих основах".1 2

Итак, год рождения Лавуазье оказался как раз тем

знаменательным годом, когда даже представители при-

дворных кругов осмелились впервые осознать, что коро-

левская Франция катится к революции.

Не подлежит, разумеется, сомнению, что волны этих

глубоких потрясений страны докатывались и до королев-

ских чиновников парламента, среди которых вращался

отец Антуана Лорана. Нередко между королевским

двором и парламентом возникали даже конфликты: судей-

ские чиновники пытались фрондировать. Однако ничего

не известно о каких бы то ни было решительных выступ-

лениях отца Лавуазье. Повидимому он, в крайнем случае,

1 Ф. Р о к э н. Движение общественной мысли во Франции

в XVIII в. (1715—1789). Пер. с франц., СПб., 1902, стр. 120.

2 Ibidem, стр. 123.

14

Детство и юность

ограничивался критикой у себя дома. Из всех его изве-

стных нам последующих мероприятий по устройству

сына явствует лишь одно: в семействе Лавуазье устои

королевской Франции считались безусловно прочными

и надежными, на этом фундаменте строилось все настоя-

щее и будущее благосостояние. Антуану Лорану уже

с пеленок готовили выгодную адвокатскую карьеру

с дальнейшим повышением по общественной лестнице

поближе к королевскому „солнцу“, с дальнейшим, все

более ускоренным ростом накоплений, умноженных, как

водится, еще и выгодной женитьбой. Таков был фон,

на котором рос и воспитывался молодой Антуан Лоран.

II

Первую ступень образования Антуан Лоран прошел

в Коллеже Мазарини (так называемом Коллеже четы-

рех наций), аристократическом училище, куда допу-

скались также дети крупной буржуазии и крупных

чиновников. В программе этого училища очень зна-

чительное место было отведено древним языкам — латыни

и греческому, и вся система преподавания носила довольно

схоластический характер. Большое внимание уделялось,

разумеется, изучению французского языка и риторики,

ибо со времени Людовика XIV во Франции господ-

ствовал культ напыщенной и изящной литературной речи.

В Коллеже, однако, не уделялось должного внимания

изучению современных живых иностранных языков.

И Лавуазье так до конца своей жизни и не изучил как

следует ни английского, ни немецкого. Зато он вели-

колепно знал латынь.

В 1760 г. Антуан Лоран получил вторую премию

по французскому красноречию. Этот год в семье Лавуазье

был омрачен тяжелым событием. Внезапно скончалась

Будущий юрист изучает физику, химию, естественные науки 15

его сестра. С этого момента все надежды, все заботы

и все внимание отца и тетки были сосредоточены на юном

Антуане Лоране.

Первоначально юноша увлекся литературой и мечтал

о литературной карьере. Он даже принялся было писать

драму на сюжет своей любимой повести Ж. Ж. Руссо

„Новая Элоиза". Но дальше первых сцен дело не пошло.

Различные академии и общества того времени то и дело

объявляли всевозможные конкурсы на литературно-фило-

софские темы. Имеются сведения, что Лавуазье иногда

принимал в них участие.

Однако вскоре он понял, что истинные его интересы

лежат в другой области. Тем не менее, видимо по настоя-

нию отца, Антуан Лоран по окончании Коллежа Мазарини

поступил на юридический факультет, который окончил

в 1764 г., получив звание адвоката.

Антуан Лоран все же принялся за изучение интере-

совавших его наук и сумел совместить его с учебой

на юридическом факультете. Следует заметить, что про-

грамма юридического факультета была в то время весьма

насыщенной и трудной. Совместить эту учебу с система-

тическим прохождением других наук было исключительно

трудно. Но Антуан Лоран обладал не только огромными

способностями, он с юных лет приучил себя к напряжен-

ному систематическому труду. За время учебы на юри-

дическом факультете он умудрился параллельно пройти

обстоятельный курс физико-математических, химических

и естественных наук.

III

Три крупных ученых были его наставниками и руко-

водителями в этих науках: выдающийся астроном и физик

аббат Ля-Кай, известный геолог и минералог иезуит Геттар

и знаменитый химик-экспериментатор Руэлль-старший.

16

Детство и юность

Аббат Ля-Кай (1713—1763) выдвинулся как крупней-

ший астроном после своего участия в экспедиции фран-

цузской Академии Наук по градусному измерению

на Мысе Доброй Надежды в 1738—1740 гг. Ля-Кай

открыл за свою жизнь более десяти тысяч новых

звезд и четырнадцать созвездий и провел огромное

количество сложных и кропотливых расчетов. Он при-

обрел также известность скромного чудака, когда

после четырехлетней экспедиции представил свой отчет

в сумме девяти тысяч ста сорока четырех ливров

и... пяти су и не захотел округлить эту цифру,

настаивая на ее точном соответствии произведенным

расходам.1

Ля-Кай был также широко известен как автор учеб-

ников оптики1 2 3 * и механики.8 Лекции Ля-Кая по оптике

получили особенно большое распространение и неодно-

кратно переиздавались на протяжении ряда лет в Париже,

Вене и Праге. Впоследствии, во времена Наполеона,

через пятьдесят лет после смерти Ля-Кая, этот курс

лекций был принят в качестве учебника во вновь создан-

ной Политехнической школе; он был вновь переиздан

в 1808 и 1810 гг. под названием „Трактат по оптике*.

Аббат Ля-Кай был близким другом известного физика

Буге (1698—1758), основателя фотометрии. Когда Буге

скончался от тяжелой тропической болезни, его фунда-

ментальный труд „Трактат по оптике о градациях

света" („Traite d’Optique sur la gradation de la lumiere",

Париж, 1760) был издан Ля-Каем.

1 W. R. Aykroyd. Three philosophers. Lavoisier, Priestley,

Cavendish. London, 1935.

2 | Lemons elementaires^ d’Optique, par N. L. de La-Callle,

Paris, 1766.

3 Lemons elementaires de Mecanique, par N* L. de La«Caille,

Paris, 1765.

Наставники: Ля-Кай, Руэллъ, Геттар

/7

Таким образом, изучая математику и физику под

руководством Ля-Кая, Лавуазье, помимо глубоких позна-

ний в этих областях науки, должен был получить ясное

и отчетливое представление о сущности физического

подхода к изучению любого явления. Основа этого

общего метода заключается, как известно, в строгом

количественном измерении соотношения между различ-

ными физическими факторами, действующими на данное

явление. Экспериментальное установление этих количест-

венных соотношений дает прочную основу для теорети-

ческого истолкования явлений и предсказания новых

факторов и соотношений.

В самом начале учебника оптики Ля-Кая (стр. 2)

мы находим следующее утверждение: „Принципы, служа-

щие фундаментом оптики, извлекаются только лишь

из опыта*. Ля-Кай в своем учебнике неоднократно

ссылается на Буге, и не подлежит сомнению, что

он ознакомил Лавуазье с трудом своего покойного

друга. А в трактате Буге с самого начала проводится

следующий принцип (стр. 3): „Мы оставляем в стороне

все, что имеется метафизического в ощущениях, но мы

ограничимся исследованием того соотношения, которое

имеет место между их внешними причинами и следствиями,

которые мы намерены лишь измерять*. Таковы были

идеи, которые формировали ум молодого Лавуазье.

Изучая физику под руководством Ля-Кая, Лавуазье,

повидимому, сильно заинтересовался оптикой и не пре-

минул вскоре широко воспользоваться своими познаниями

в области фотометрии в исследовании „О фонарях*,

о котором речь будет итти ниже.

Интересно отметить, что ни один из многочисленных

биографов Лавуазье не обратил до сих пор должного

внимания на его глубокие познания в области физики.

Перечисляя науки, которые изучал Лавуазье, все без

2 Дорфман

18

Детство и юность

исключения биографы обходят полным молчанием физику.

Между тем, Лавуазье, подводя итог своей деятельности

в автобиографической заметке, написанной, повидимому,

почти накануне смерти, признал, что „он главным образом

посвятил свою жизнь трудам, относящимся к физике

и химии".1 Ниже мы увидим, что это обстоятельство

имеет весьма важное значение для понимания и оценки

научного творчества Лавуазье.

Антуан Лоран прошел курс химии у профессора

Руэлля — старшего (1703—1770). Этот ученый представлял

собою европейскую знаменитость, к нему отовсюду стека-

лись слушатели. Его учениками были крупнейшие химики

той эпохи: Маке, Бюкэ, Байен, Дарсэ. Среди его учеников

и поклонников состоял в то время молодой Дидро,

которому остальные слушатели были обязаны составле-

нием превосходного рукописного конспекта лекций Руэлля.

Исключительный оригинал, Руэлль был прежде всего

замечательным экспериментатором. И не столько его

рассуждения и теоретические построения привлекали

к себе разношерстную толпу восторженных слушателей,

сколько изумительно поставленные демонстрационные

и лабораторные опыты. Руэлль не только увлекал своих

слушателей, но он при этом увлекался сам до того, что

нередко, в ходе лекций, нарушая общепринятый этикет,

попросту сбрасывал на пол парик, кафтан и кружевное

жабо, мешавшие ему в его лабораторных манипуляциях.

Особенно импонировала молодежи и оставляла у слу-

шателей неизгладимое впечатление следующая особен-

ность. Руэлль хотя и излагал и демонстрировал научные

факты в свете господствовавших тогда теорий, но никогда

не навязывал слушателям предвзятых теоретических

1 Е. Grimaux. Lavoisier. Paris, 1888. Pieces justificative».

Notice autobiographique, p. 385.

Молодой адвокат публикует «Анализ гипса»

19

воззрений; он воспитывал в них жажду искания истины;

он сеял в них семена сомнений и критики су чествующих

взглядов. И молодой Антуан Лоран ревностно внимал

каждому слову маститого Руэлля и тщательно изучал

технику эксперимента.

Третьим учителем Антуана Лорана был друг семейства

Лавуазье геолог Геттар(1715—1786) —весьма своеобраз-

ный человек: хмурый, саркастический и, вместе с тем,

крайне набожный. Он воспитывался у иезуитов, но впослед-

ствии его за что-то исключили из иезуитского ордена.

Кондорсе писал о нем в надгробном слове: „Немногие

люди имели больше ссор, чем их имел Геттар". Абсолютно

преданный науке, он был резок и груб лишь с высшими

и власть имущими, но по отношению к нижестоящим

Геттар старался быть предупредительным и пользовался

их большой любовью.

В одном из своих писем Лавуазье, говоря о Геттаре,

подчеркнуто называл его „наблюдателем природы".1

На основании этих слов, а также и на основании многих

других фактов можно полагать, что Геттар не только

помог Антуану Лорану усвоить большой фактический

материал в области минералогии и геологии, но, самое

главное, он научил Лавуазье наблюдать природу непо-

средственно.

IV

Закончив юридический факультет и получив звание

адвоката в 1764 г., Лавуазье все же не сделал юридиче-

ской карьеры, которую ему начертал отец. Он продолжал

свои занятия наукой. Ля-Кая уже не было в живых.

Лавуазье тесно сблизился с Геттаром, занимаясь вопро-

сами минералогии.

1 Ibidem, рр. 10—13.

2*

20

Детство и юность

В феврале 1765 г. Антуан Лоран представил Академии

Наук свой первый научный труд „Анализ гипса". В начале

этой работы Лавуазье пишет:1 „Несмотря на открытия,

которыми химия обогатила естественную историю, суще-

ствует бесконечное число тел в царстве минералов,

природа которых нам совершенно неизвестна. Большая

часть земель, камней и кристаллов являются веществами,

абсолютно новыми для химика, изучение которых может

служить неисчерпаемым источником экспериментов и от-

крытий. Почти все, кто работал до сего дня, повидимому,

забыли об этой существенной части науки, общей для

естественной истории и для химии, наиболее пригодной

для того, чтобы внести новый свет как в одну, так

и в другую из этих наук". Далее он указывает, что один

из немногих его предшественников в этом вопросе под-

вергал все минералы действию огня и отсюда судил о

их составе. Лавуазье выбрал иной путь: „я попытался

подражать природе". Лавуазье изучал действие воды —

„этого почти универсального растворителя" — на гипс.

Сущность этой работы заключается в следующем, как

можно видеть из записей Лавуазье в его лабораторном

журнале за 24 ноября 1764 г.:1 2 „Достоверно известно,

что алебастр, рассматриваемый под микроскопом, меняет

свой облик после обжига... У меня возникла идея,

а именно, что обожженный алебастр вновь вбирает в себя

кристаллизационную воду при гашении его и принимает

кристаллическую форму". В работе „Анализ гипса"

Лавуазье подробно проследил этот процесс путем боль-

шого числа весьма изящных и тщательно проведенных

физических и химических опытов. Конец записи в журнале

сформулирован несколько неудачно. Как видно из текста

1 Oeuvres de Lavoisier. Paris, 1864—1893, t. Ill, p. Ill (в даль-

нейшем обозначаем: Oeuvres).

2 Ibidem.

Увлечение метеорологией. В поисках актуальной темы 21

самой статьи, Лавуазье пришел к выводу, что гипс при

застывании поглощает кристаллизационную воду и рекри-

сталлизуется.

В этой работе уже проявляются основные характер-

ные черты научного творчества Лавуазье. На протяжении

всего исследования он крайне осторожно и критически

относится ко всем своим выводам. Каждое предположение

он подвергает опытной проверке путем множества контроль-

ных опытов.

Одновременно с работами по физике и химии

минералов, Лавуазье глубоко занялся метеорологией.

В то время физиков весьма интересовал вопрос о связи

между температурой воздуха и атмосферным давле-

нием.

Дом семьи Лавуазье заполнился теперь барометрами

и термометрами. Антуан Лоран поставил себе задачей

подробно изучить законы, управляющие погодой. Он

начал вести регулярные записи давления и температуры

примерно с 1763 г. и продолжал их до самого конца

жизни, т. е. в продолжение свыше тридцати лет. Уже

в 1767 г. Лавуазье начал организовывать, путем частной

переписки, обмен метеорологическими сводками с другими

любителями метеорологии не только во Франции,

но и за границей.

Необходимо напомнить, что в ту эпоху еще не суще-

ствовало разветвленной сети метеорологических станций,

которая столь необходима для изучения и предсказания

погоды.

Однако ни работа по анализу гипса, ни метеорологи-

ческие наблюдения не могли удовлетворить в полной мере

молодого Антуана Лорана. Он тщательно искал серьезной

пищи для своего пытливого ума, ему хотелось сделать

какую-нибудь действительно ценную, актуальную и суще-

ственную исследовательскую работу.

22 Детство и юность

Такого рода тема представилась в 1764 г., когда

Королевская Академия Наук объявила конкурс на тему

„Найти наилучший способ ночного освещения улиц боль-

шого города, соединяющий в себе яркость освещения,

легкость обслуживания* и экономичность".

Глава II

ПЕРВЫЙ УСПЕХ МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Париж блистательного века. — Конкурс фонарей. — Капитальное иссле-

дование Лавуазье о различных способах уличного освещения. — „И он

путь свой отметит огнями". — Результаты конкурса. — Париж надеется

на луну.

I

Париж блистательного века Людовика XV отнюдь

не мог считаться мало-мальски благоустроенным

городом.

Десять лет спустя (1778) автор „Недоросля" Денис

Иванович Фонвизин сообщал в своих письмах на родину:1

„Париж может по справедливости назваться сокращением

целого мира. Сие титло заслуживает он по своему

пространству и по бесконечному множеству чужестран-

ных, стекающихся в него от всех концов земли. Жители

парижские почитают свой город столицею света... Зато

нечистота в городе такая, какую людям, не вовсе

оскотинившимся, переносить весьма трудно... На скот-

ном дворе у нашего доброго помещика чистоты гораздо

1 Сочинения, письма и избранные переводы Д. И. Фонвизина.

СПб., 1866, стр. 36 и сл.

24

Первый, успех молодого ученого

больше, нежели пред самыми дворцами французских

королей".

Эта вонючая, липкая и несмываемая с одежды грязь

упорно процветала на улицах Парижа с древнейших вре-

мен, переживая и королей, и министров, и войны, и эпи-

демии. Недаром из века в век, от деда к внуку во Фран-

ции передавалась созданная народной мудростью пого-

ворка: „Он пристает, словно парижская грязь" („II tient

comme la boue de Paris").

H. M. Карамзин, посетивший Париж много позднее

(1790), говорит:1 „Улицы все без исключения узки и темны

от громадности домов; славная Сент-Онорэ* 2 всех длин-

нее, всех шумнее и всех грязнее. Горе бедным пешеходам,

а особенно, когда идет дождь. Вам надобно или месить

грязь на середине улицы, или вода, льющаяся с кровель

через дельфины,3 не оставит на вас сухой нитки...

Французы умеют чудесным образом ходить по грязи,

не грязнясь; мастерски прыгают с камня на камень,

прячутся в лавки от скачущих карет".

С наступлением вечера на некоторых наиболее широ-

ких улицах, где расположены пышные особняки, театры,

рестораны и кафе, фонарщики зажигали сальные свечи

в редко развешанных уличных фонарях. В узких улицах

победнее, в кривых переулочках и тупиках фонари

можно было встретить лишь кое-где на перекрестках.

Проходил час, другой ... Свечи фонарей оплывали,

задувались порывами ветра, и вскоре почти весь огром-

3 Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Соч.,

т. IV, изд. 4-е, СПб., 1834, стр. 98.

2 Одна из наиболее аристократических улиц Парижа того вре-

мени.

3 Выступы для стока воды с крыш, имевшие нередко форму

дельфинов.

Конкурс фонарей

25

ный Париж погружался во мрак, нарушаемый лишь

отблесками тусклого света свечей из окон, да изредка

светом луны.

„Фонари с неудачно расположенными, тухнувшими

или заплывавшими от ветра свечами освещали плохо

и давали лишь бледный, мерцающий неуверенный свет,

прорезываемый подвижными и опасными тенями*, — писал

французский писатель Ретиф-де-ля-Бретонн,1 вспоминая те

времена.

А поутру в зловонной уличной грязи зачастую нахо-

дили изувеченные людские трупы. Кто погибал здесь

в пьяной драке, кого настигал разбойничий нож, а иных

запоздалых прохожих давили колеса мчавшихся господ-

ских золоченых карет. Уже в Лондоне посмеивались

и поговаривали о том, что Париж небезопасен для ино-

странцев. И Лондон имел полное право гордиться перед

Парижем своими тротуарами и фонарями. Рост несчаст-

ных случаев и преступности в Париже становился прит-

чею во языцех. По городу ползли всевозможные слухи

о вновь найденных трупах, слухи нередко нелепые

и фантастические. Из слухов ткались непристойные рас-

сказы, в которые частенько замешивались имена высоких

особ.

Все зто волновало и будоражило и без того неспокой-

ный народ.

II

Новый начальник полиции, генерал-лейтенант де-Сар-

тин, добился королевского повеления навести порядок

в городе и повести решительную борьбу с преступлениями

и безобразиями. Особенно беспокоили полицию нарастаю-

1 N. Е. Restif de la Bretonne. Les nuits de Paris. 1788.

26

Первый успех молодого ученого

щие антиправительственные настроения, проявляющиеся

то и дело в прокламациях и листовках, которые в ночной

темноте расклеивались по всему городу.

Итак, решено было осветить улицы Парижа, установив

несколько тысяч фонарей. Фабриканты и изобретатели

предлагали на все лады свои конструкции фонарей,

стремясь получить выгодную поставку. Желая, видимо,

заранее снять с себя ответственность за предоставление

заказа тому или иному фабриканту, де-Сартин нашел

следующий выход из затруднительных для себя обстоя-

тельств. Он обратился в Королевскую Академию Наук

с просьбой объявить всенародный конкурс на тему:

„Найти наилучший способ ночного освещения улиц боль-

шого города, совмещающий в себе яркость света, удоб-

ство обращения и экономичность".

Полиция ассигновала на премирование наилучшего

предложения две тысячи ливров. Предложения следовало

подавать анонимно, под девизом, приложив отдельный

запечатанный конверт, содержащий имя, фамилию и адрес

автора.

Двадцатидвухлетний Лавуазье, жаждавший приложить

свой талант и свои знания к действительно важному

исследованию и заслужить славу, решил принять участие

в конкурсе.

Взяв на себя задачу „найти наилучший способ освеще-

ния" большого города, Антуан Лоран подошел к задаче

так, как к ней до того еще никто не подходил.

Лавуазье впервые предпринял подлинно научное иссле-

дование различных возможностей устройства уличного

освещения. Эта его юношеская научная работа представ-

ляет собой первый и притом блестящий образец научного

метода решения светотехнической задачи. К сожалению,

биографы Лавуазье оставили этот замечательный труд

его без достаточного внимания.

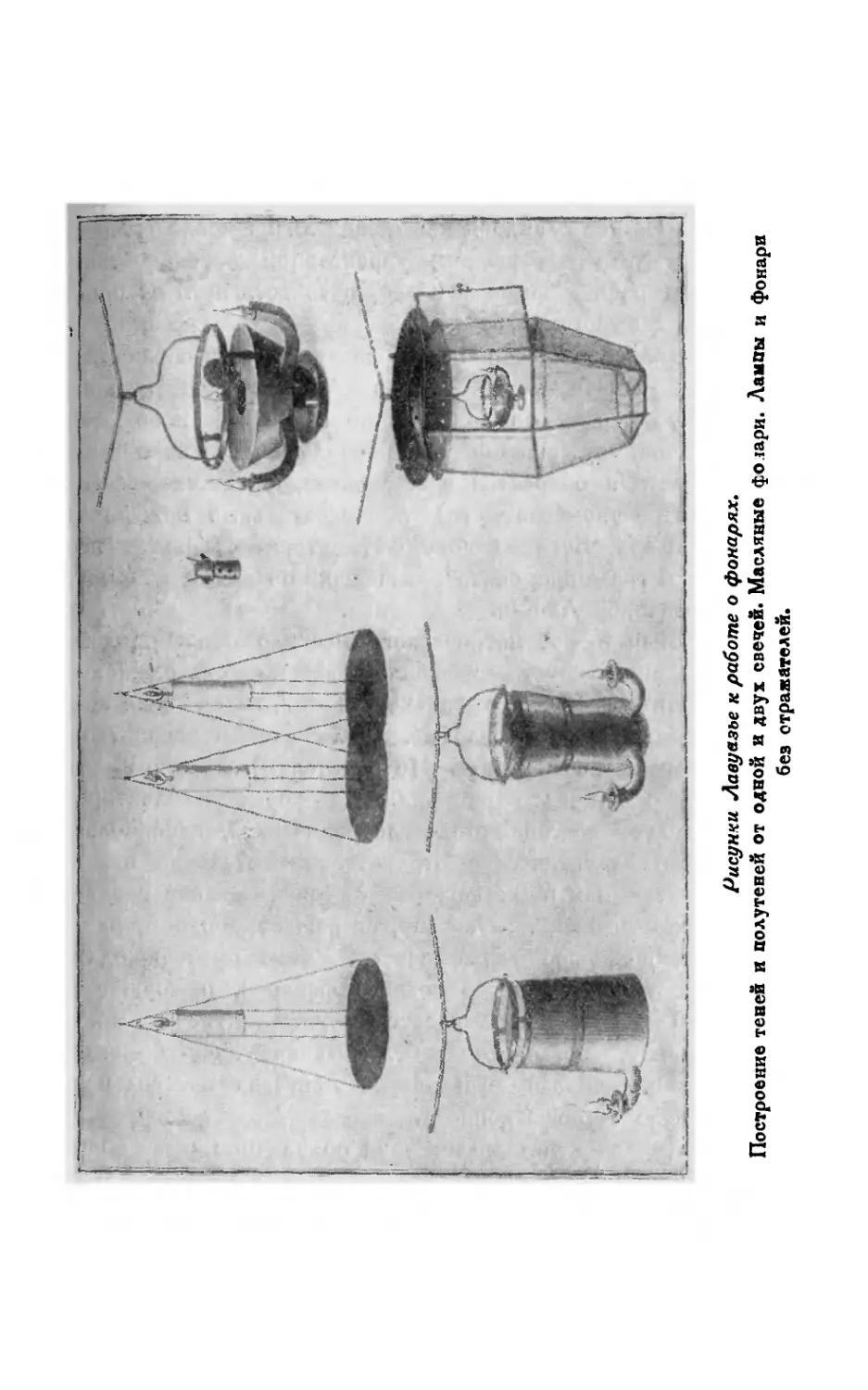

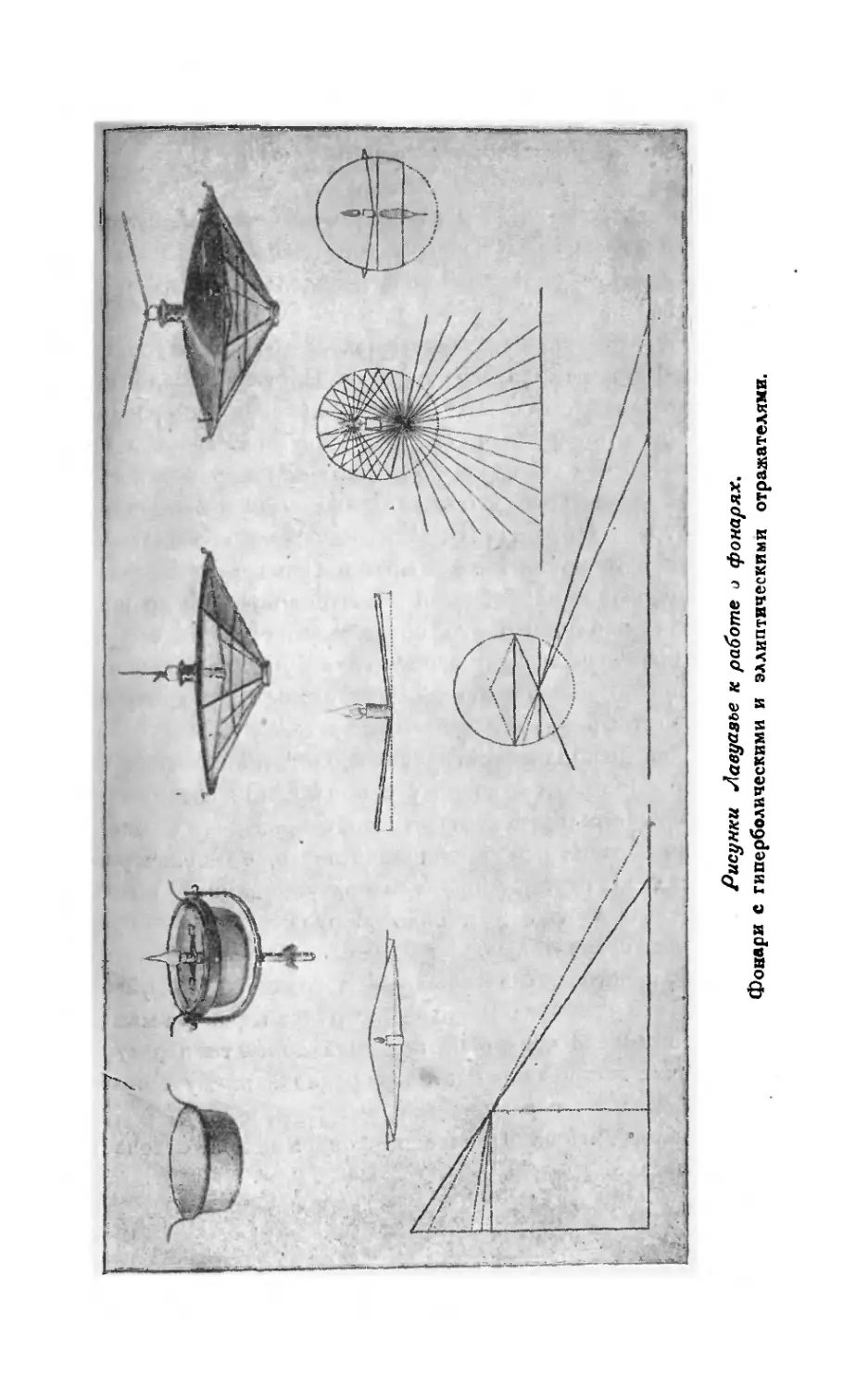

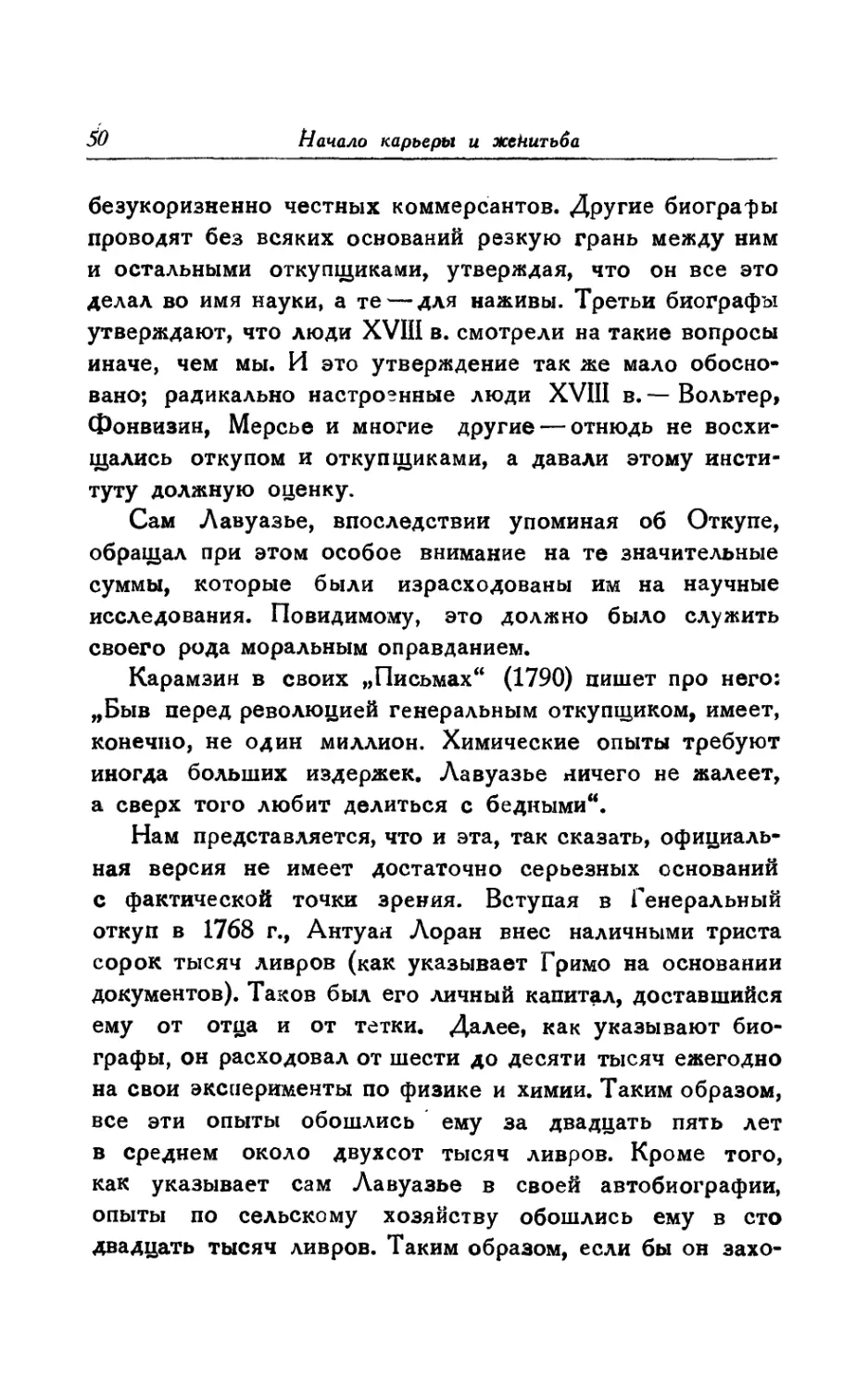

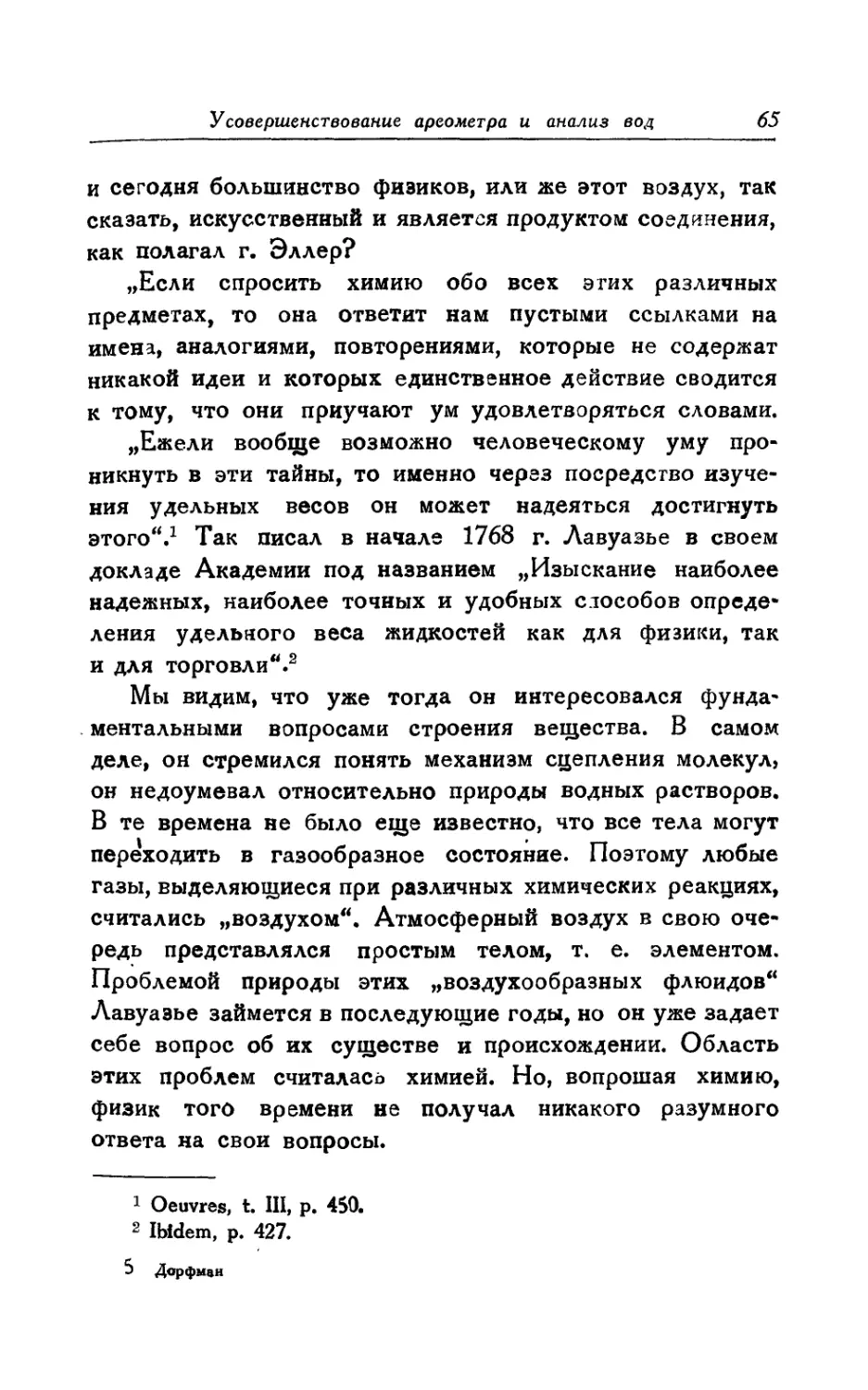

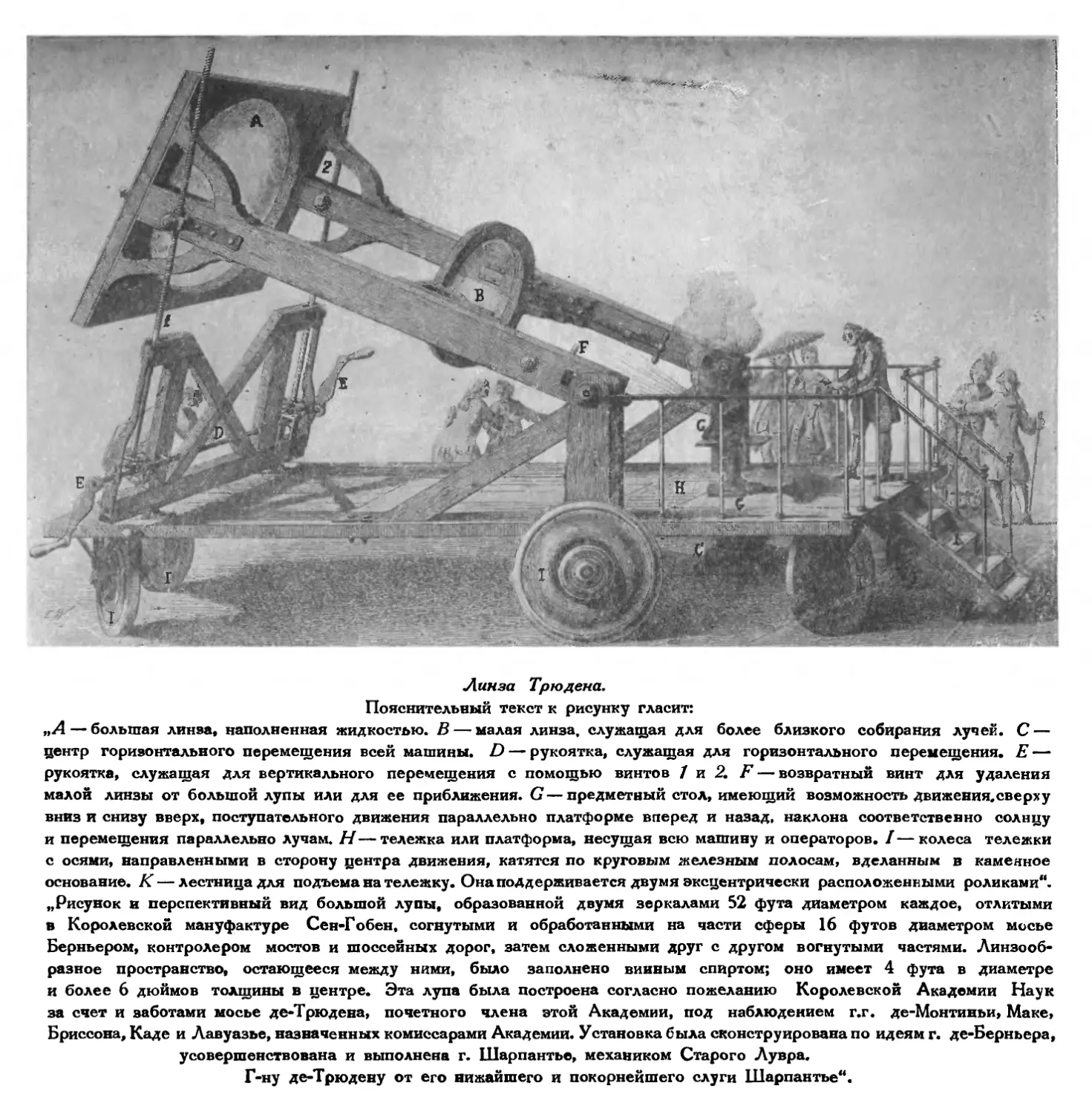

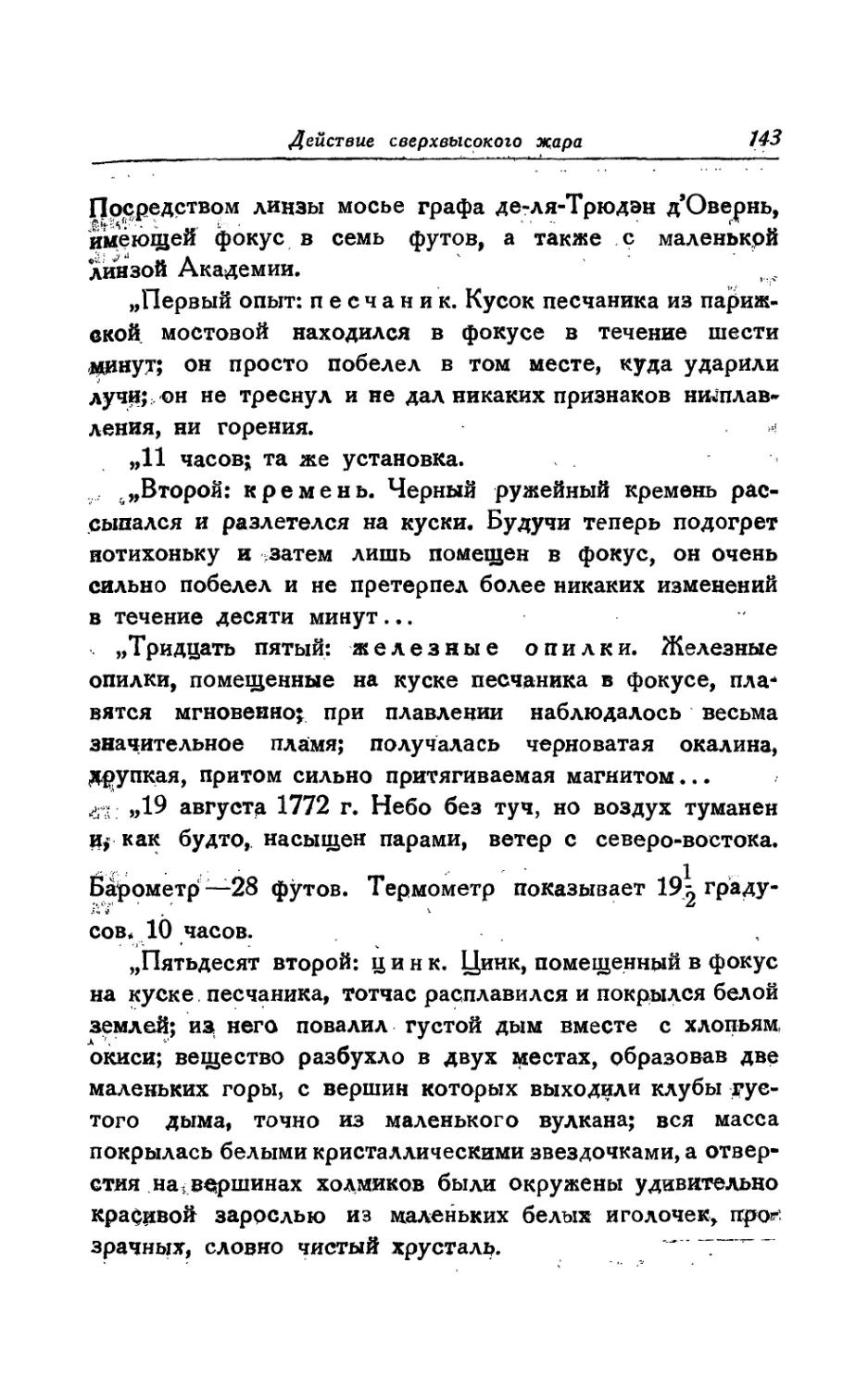

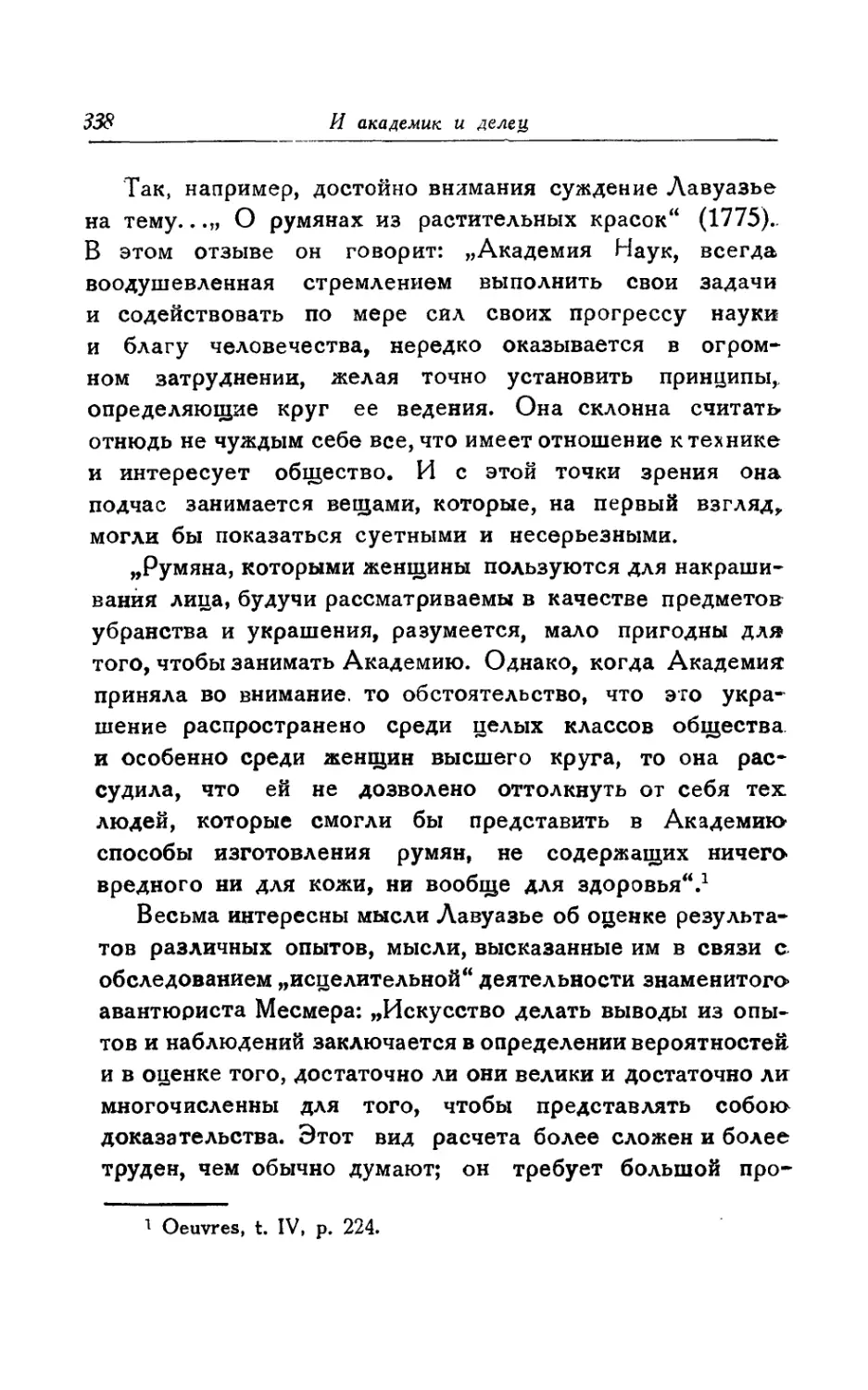

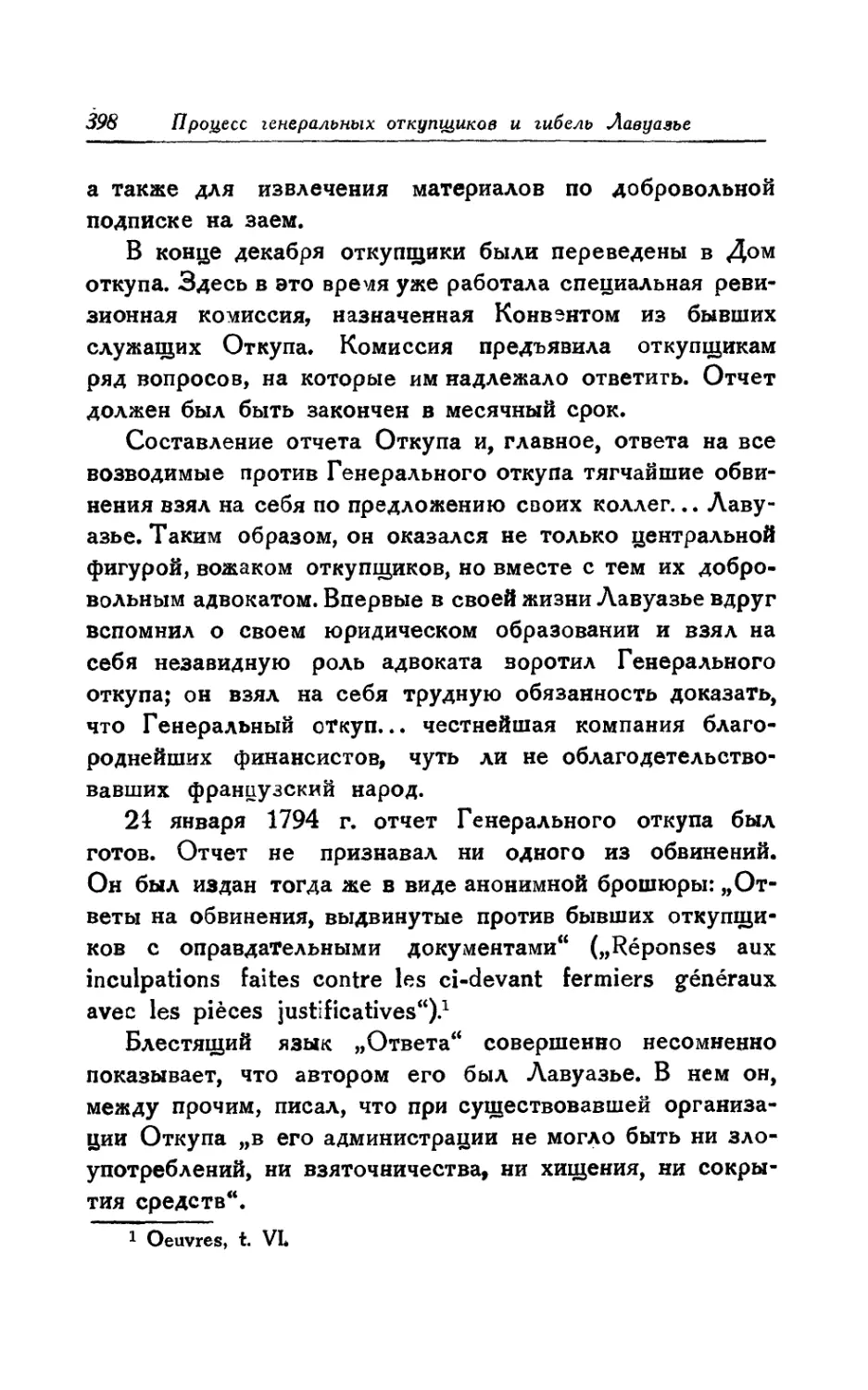

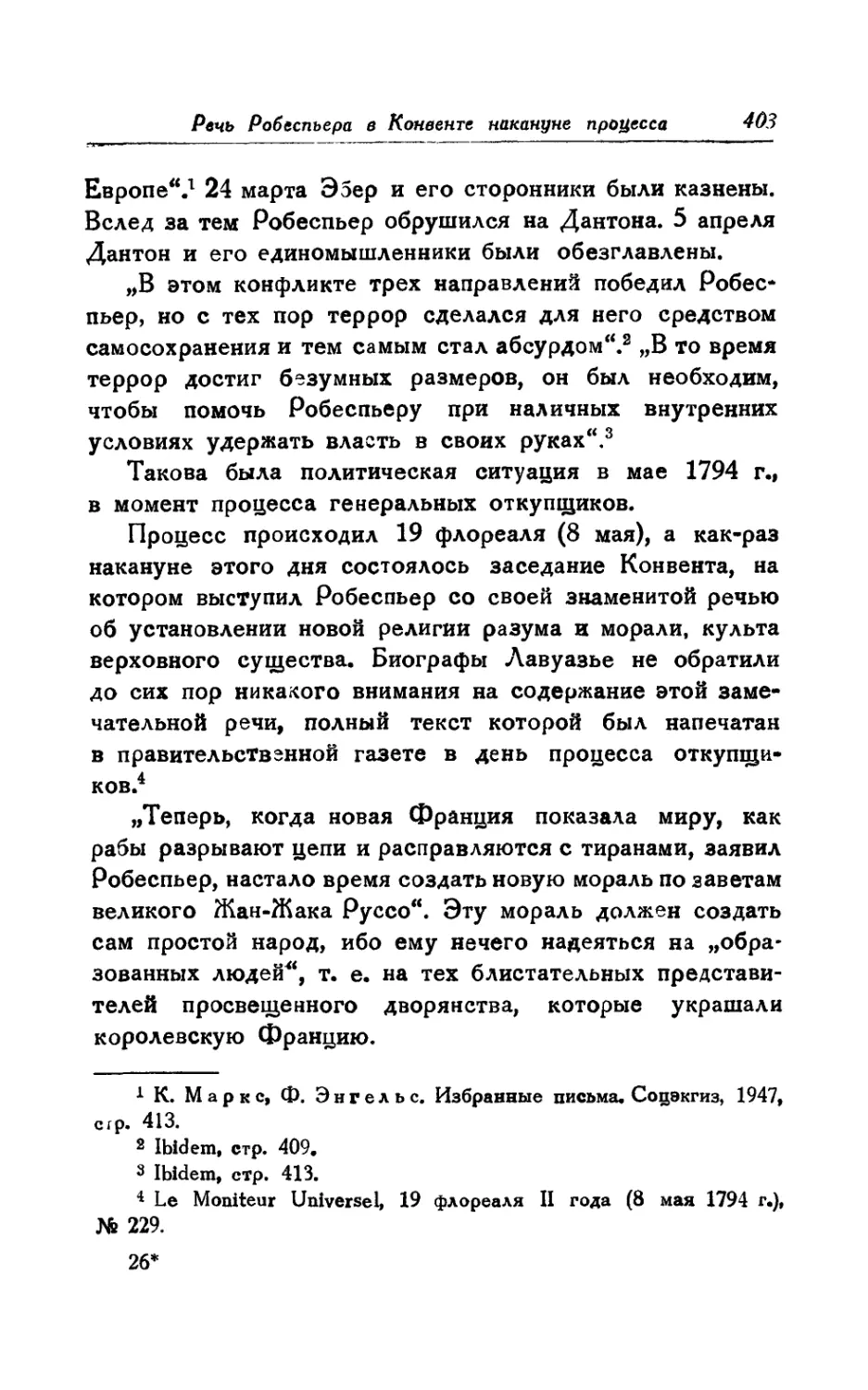

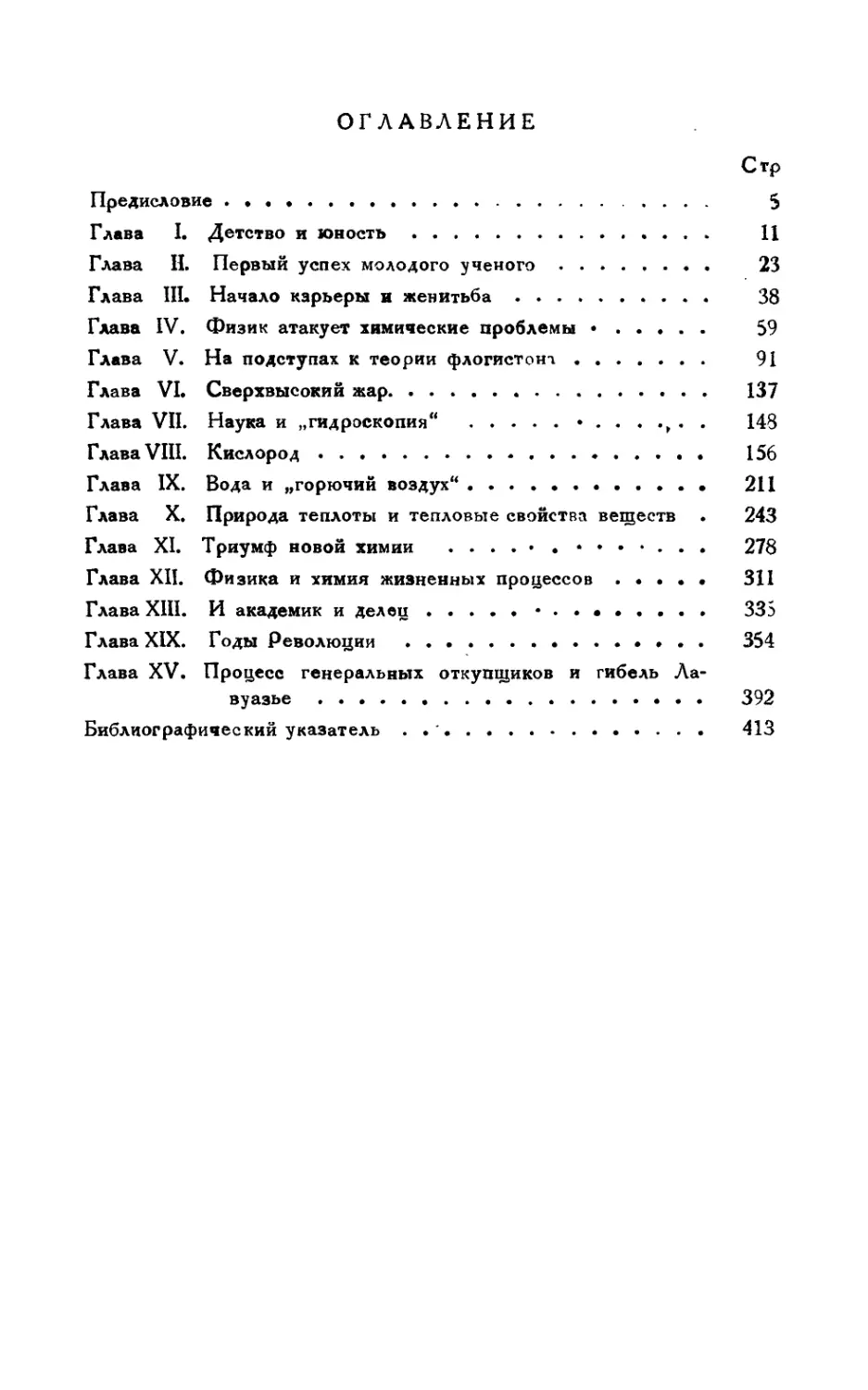

Рисунки Лавуазье к работе о фонарях.

Построение теней и полутеней от одной и двух свечей. Масляные фо лари. Ланны и фонари

без отражателей.

28

Первый успех молодого ученого

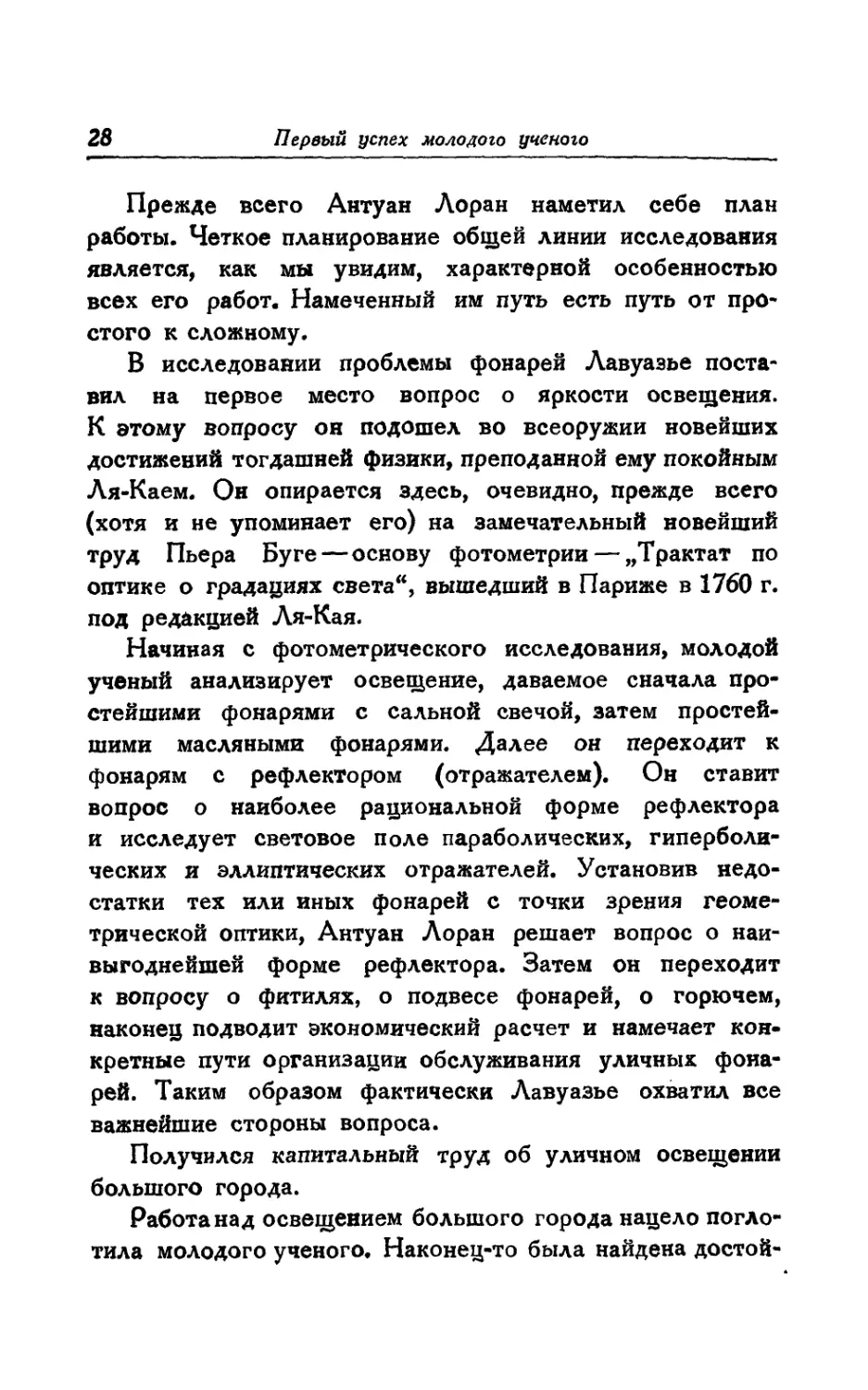

Прежде всего Антуан Лоран наметил себе план

работы. Четкое планирование общей линии исследования

является, как мы увидим, характерной особенностью

всех его работ. Намеченный им путь есть путь от про-

стого к сложному.

В исследовании проблемы фонарей Лавуазье поста-

вил на первое место вопрос о яркости освещения.

К этому вопросу он подошел во всеоружии новейших

достижений тогдашней физики, преподанной ему покойным

Ля-Каем. Он опирается здесь, очевидно, прежде всего

(хотя и не упоминает его) на замечательный новейший

труд Пьера Буге — основу фотометрии — „Трактат по

оптике о градациях света", вышедший в Париже в 1760 г.

под редакцией Ля-Кая.

Начиная с фотометрического исследования, молодой

ученый анализирует освещение, даваемое сначала про-

стейшими фонарями с сальной свечой, затем простей-

шими масляными фонарями. Далее он переходит к

фонарям с рефлектором (отражателем). Он ставит

вопрос о наиболее рациональной форме рефлектора

и исследует световое поле параболических, гиперболи-

ческих и эллиптических отражателей. Установив недо-

статки тех или иных фонарей с точки зрения геоме-

трической оптики, Антуан Лоран решает вопрос о наи-

выгоднейшей форме рефлектора. Затем он переходит

к вопросу о фитилях, о подвесе фонарей, о горючем,

наконец подводит экономический расчет и намечает кон-

кретные пути организации обслуживания уличных фона-

рей. Таким образом фактически Лавуазье охватил все

важнейшие стороны вопроса.

Получился капитальный труд об уличном освещении

большого города.

Работа над освещением большого города нацело погло-

тила молодого ученого. Наконец-то была найдена достоЙ-

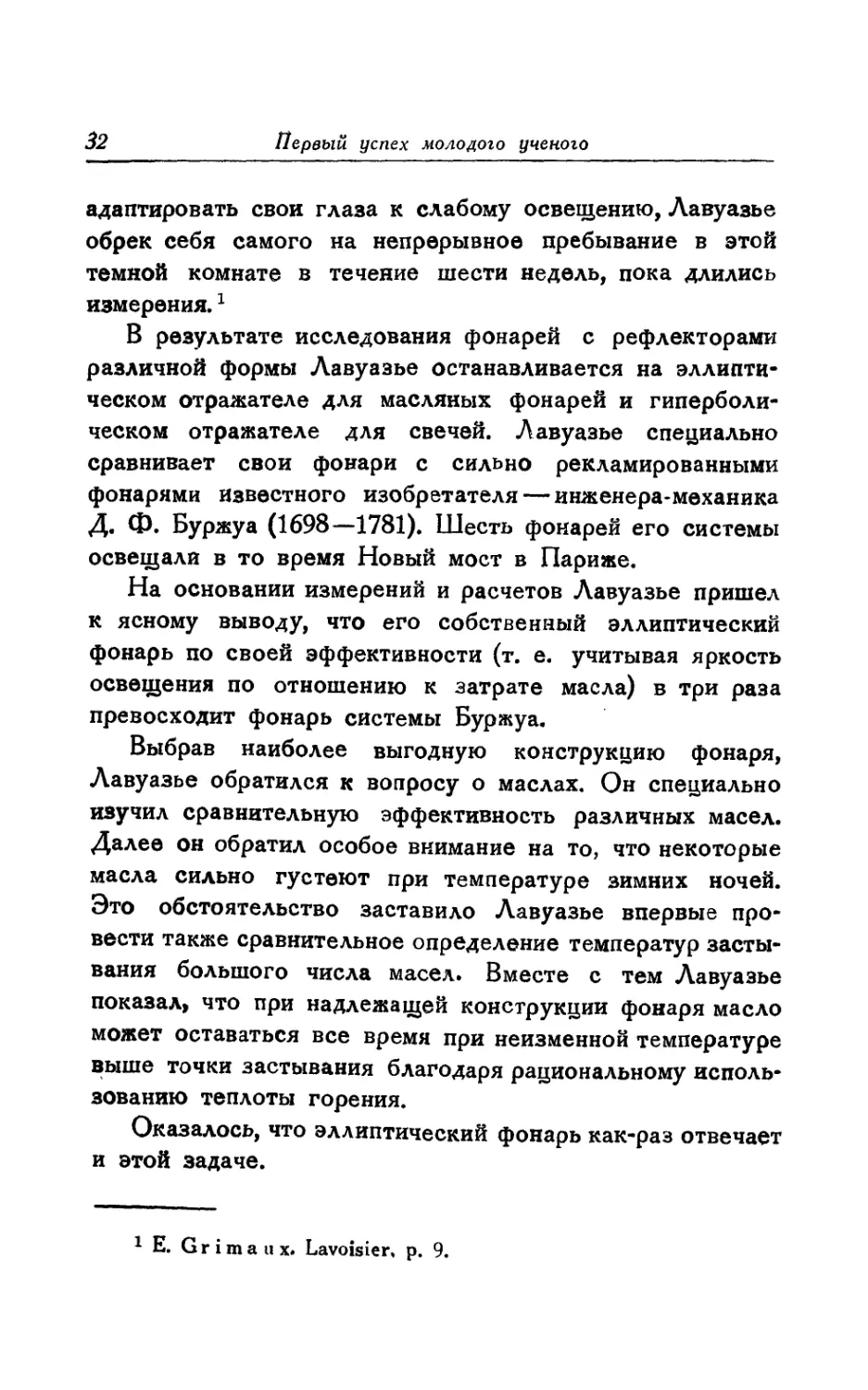

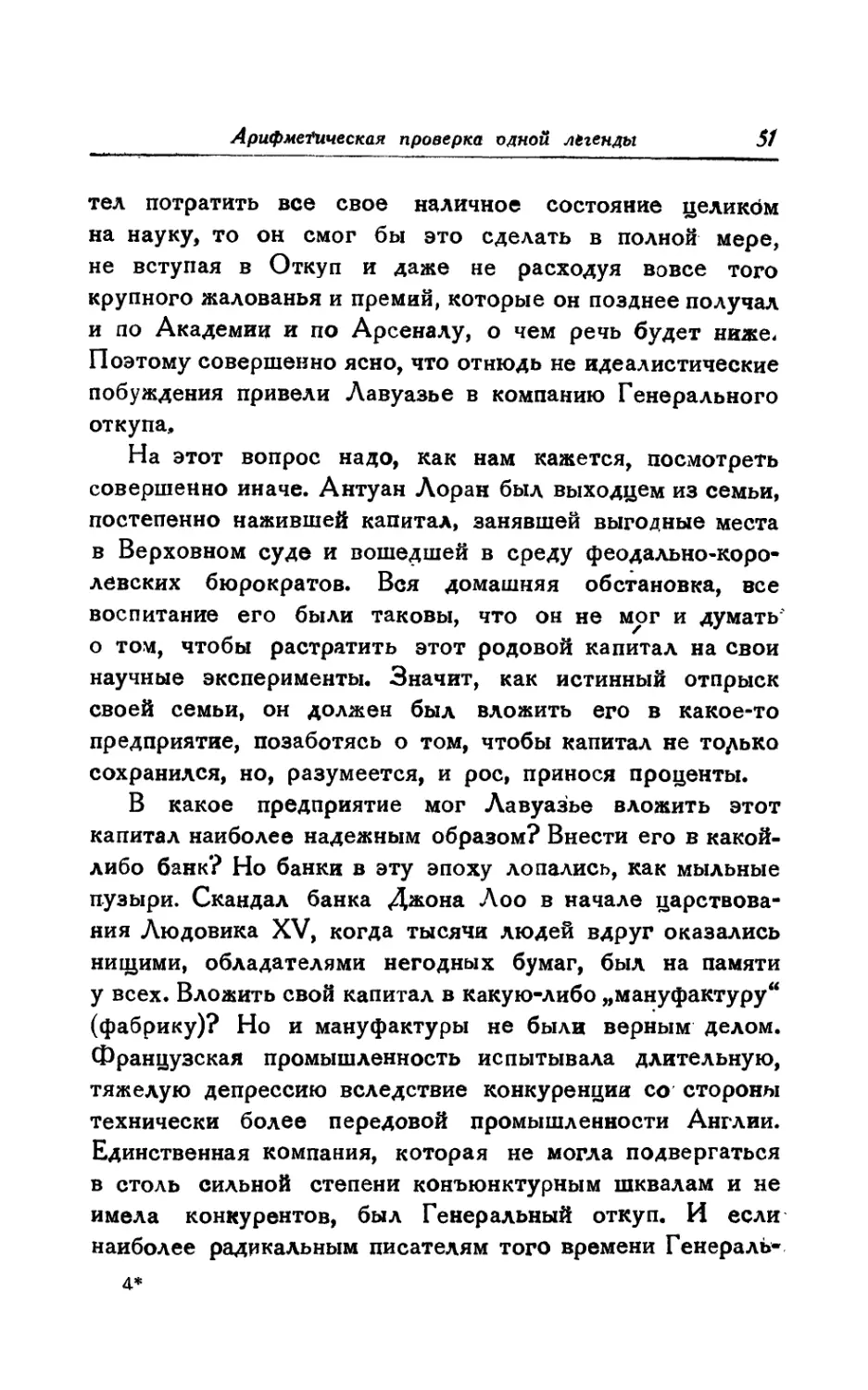

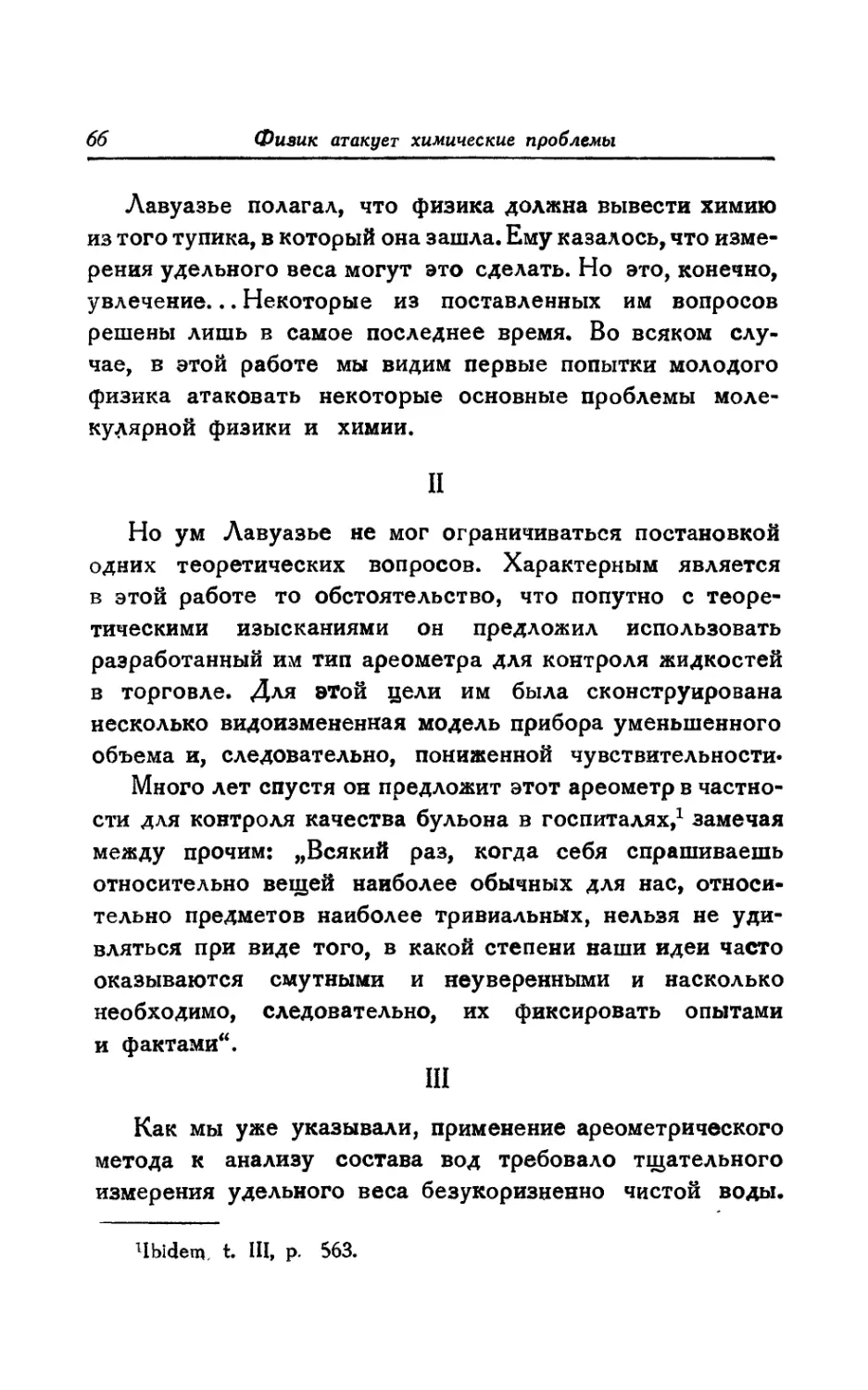

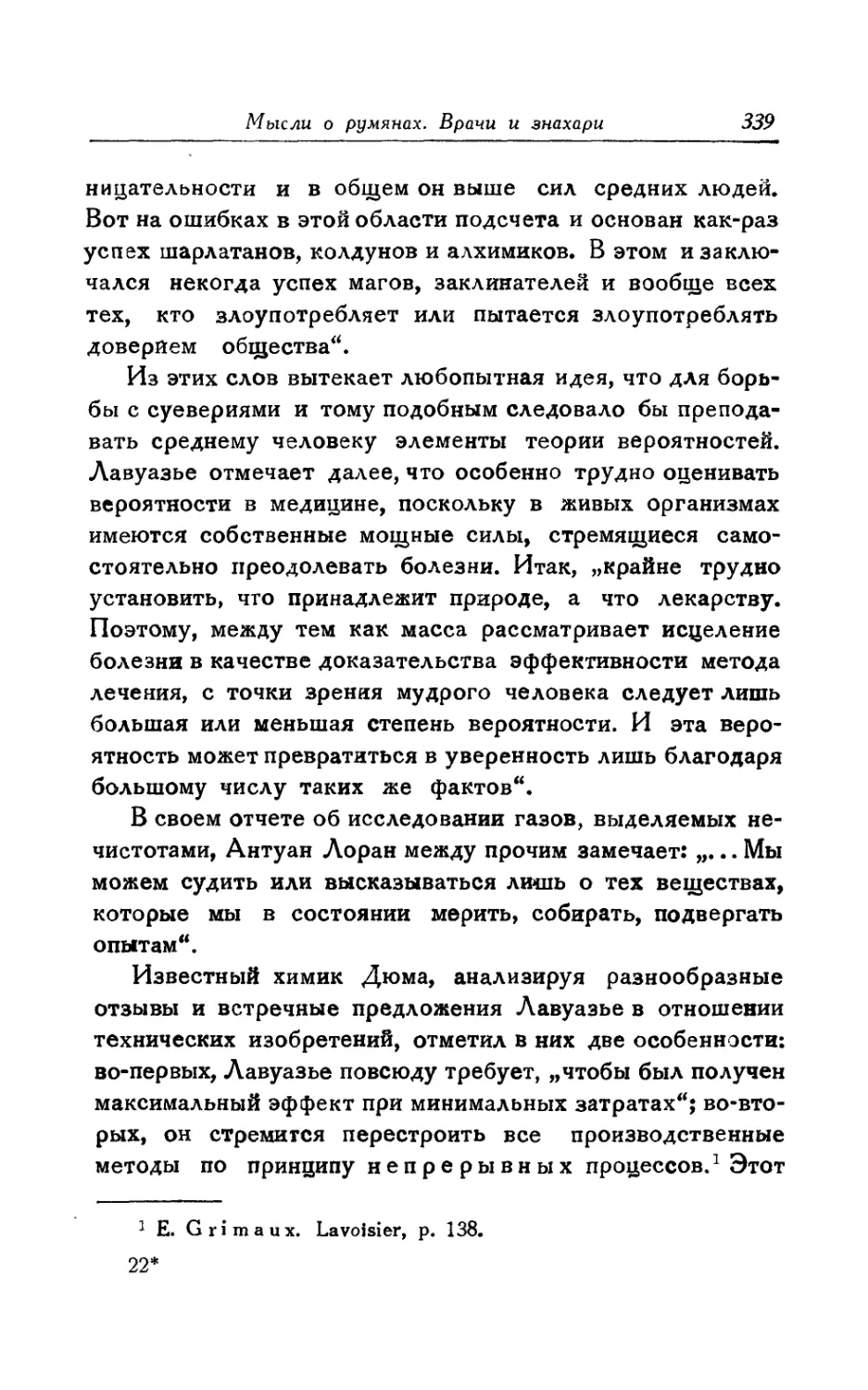

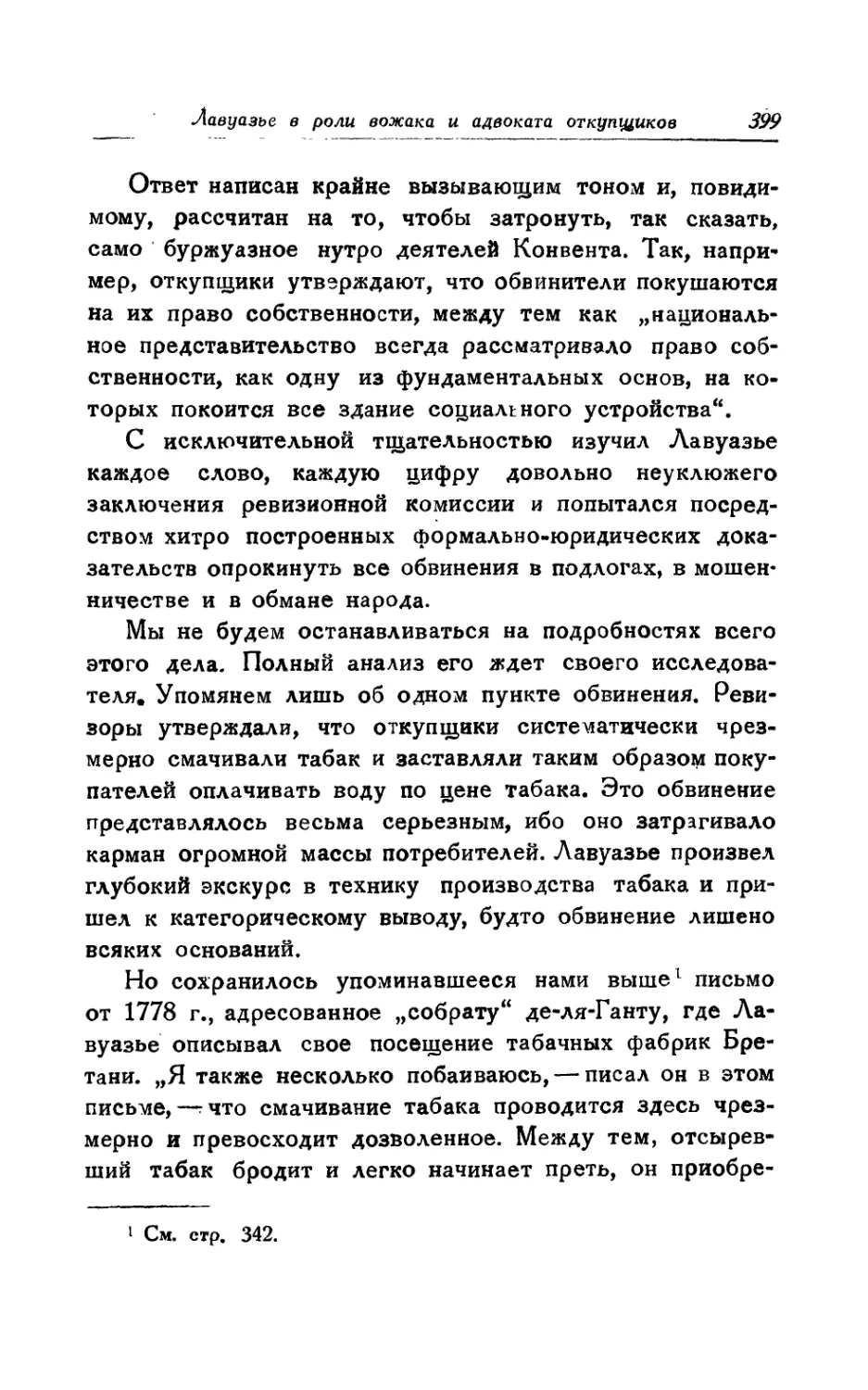

Рисунки Лавуазье к работе о фонарях.

Построение хода лучей в фонаре с эллиптическим отражателем. Построение тени под фонарем. Приспособление для

смены свечей в фонаре.

30

Первый успех молбдогб ученого

ная научная тема! И недаром, начиная свой труд, Лавуа-

зье написал: „Когда ничто не возбуждает работы челове-

ческого мозга, когда ничто не направляет его взглядов

на какой-либо определенный предмет, мозг рассеивается

и заблуждается, и его продукты творчества, медленные

и запоздалые, теряются, не увидя света; но как только

возбуждение и соревнование подогрело умы, воодушевило

идеи, тотчас же начинается брожение; в этих общих

усилиях желание достигнуть цели придает новые силы,

и каждый, стремясь подняться над другим, превосходит

самого себя".

Эти замечательные слова наводят на предположение,

что самая идея устройства рациональных источников

света, вероятно, приходила в голову юному Антуану

Лорану уже давно, но она не была им доведена до конца.

Быть может, его навело на эту мысль одно описание

из „Новой Элоизы" Ж.-Ж. Руссо:

„Комната была освещена тремя лампами, к которым...

он велел приделать колпаки из белой жести, чтобы пере-

хватывать дым и отражать свет".

Мы знаем из юношеских писем и заметок Лавуазье,

что „Новая Элоиза или письма влюбленных" стала его

любимой книгой задолго до того, как он познакомился

с трактатом Буге.

Исследование яркости освещения и распределения

освещенности в пространстве, окружающем тот или иной

фонарь, является главной физической задачей, которую

пришлось решать молодому ученому в этой работе. Ее

он решал отчасти путем геометрических построений

и отчасти путем непосредственных экспериментальных

измерений.

При постановке измерений Антуан Лоран, следуя ука-

заниям труда Буге, устроил у себя дома совершенно тем-

ную, обитую черным сукном, комнату. Для того чтобы

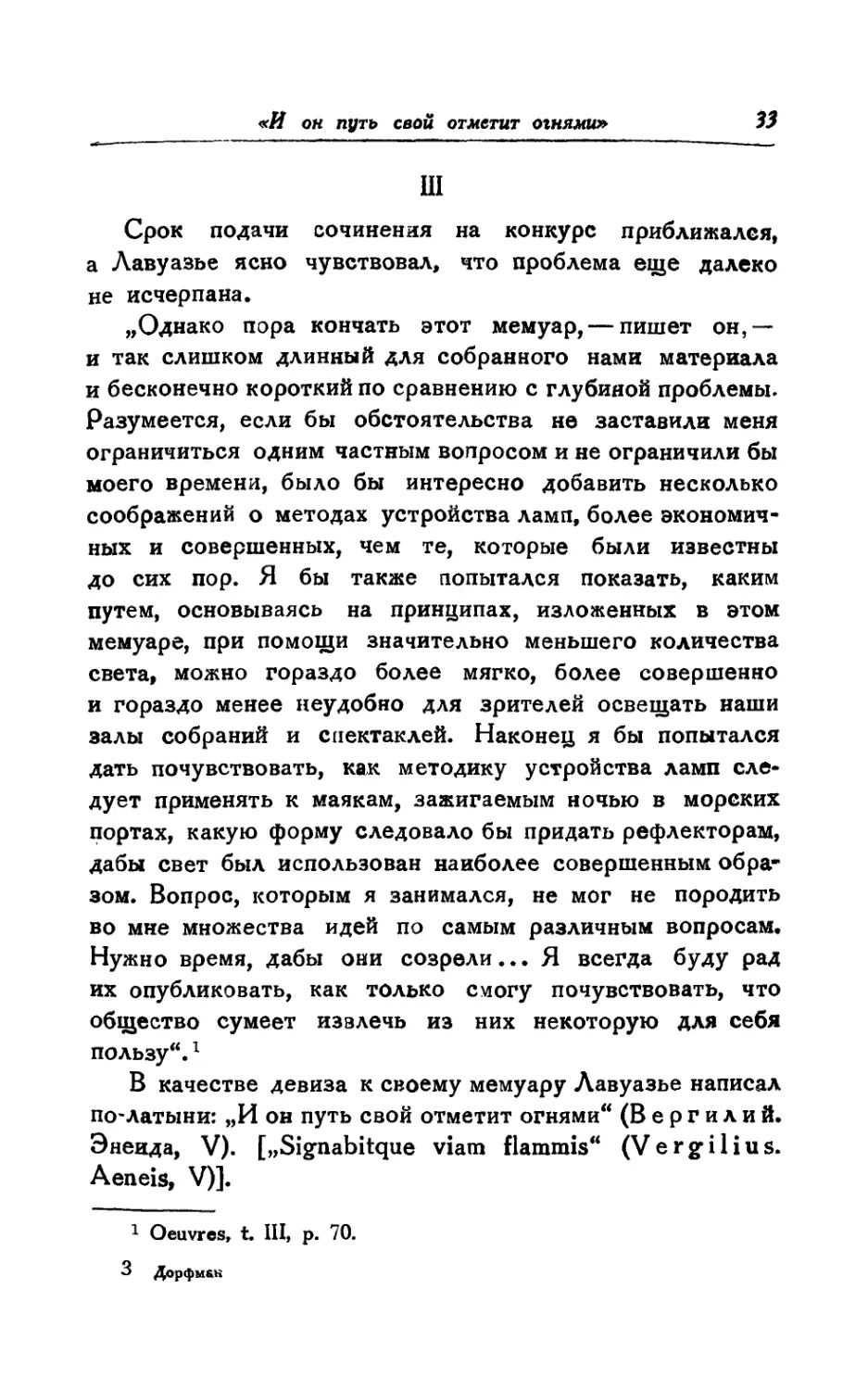

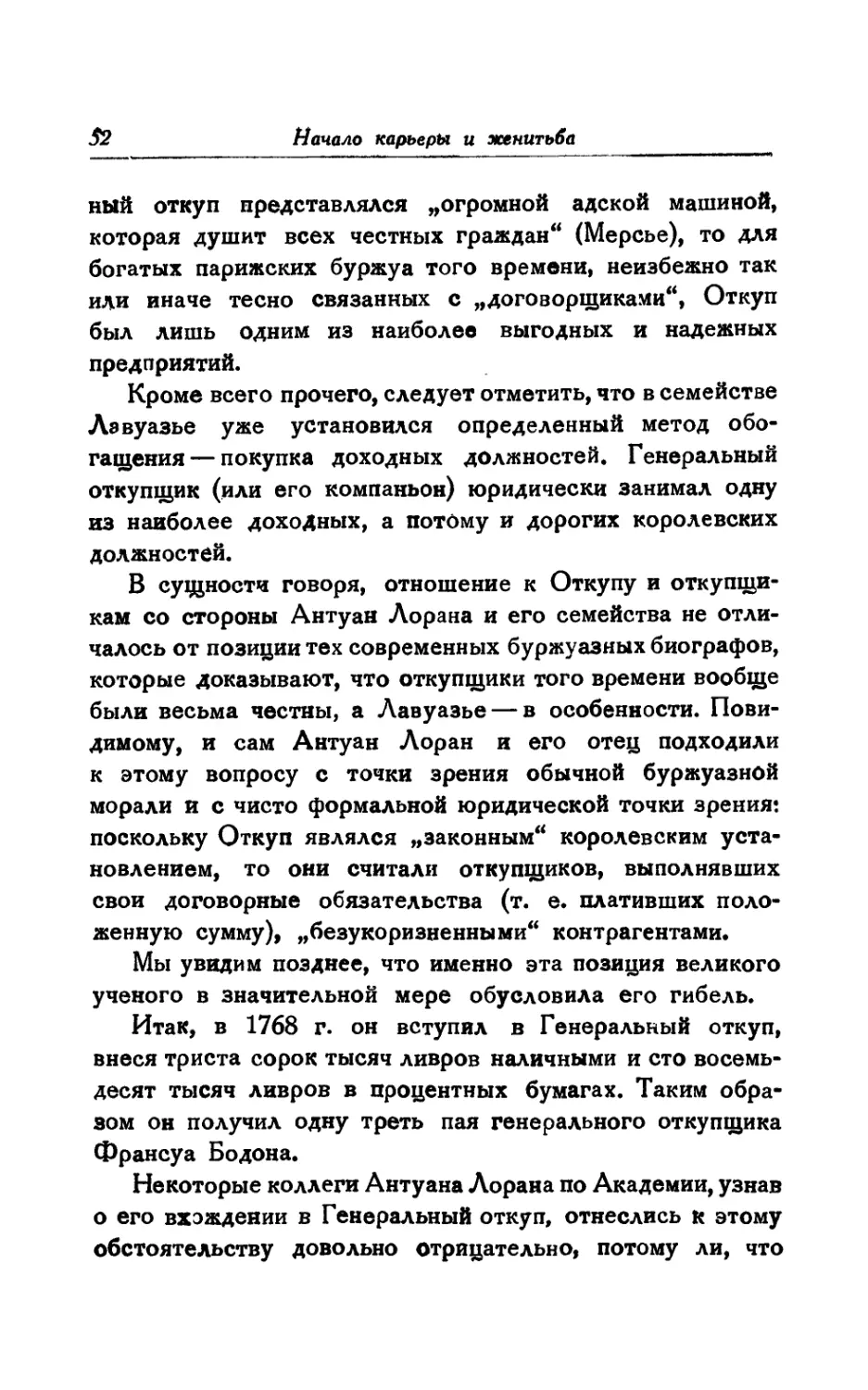

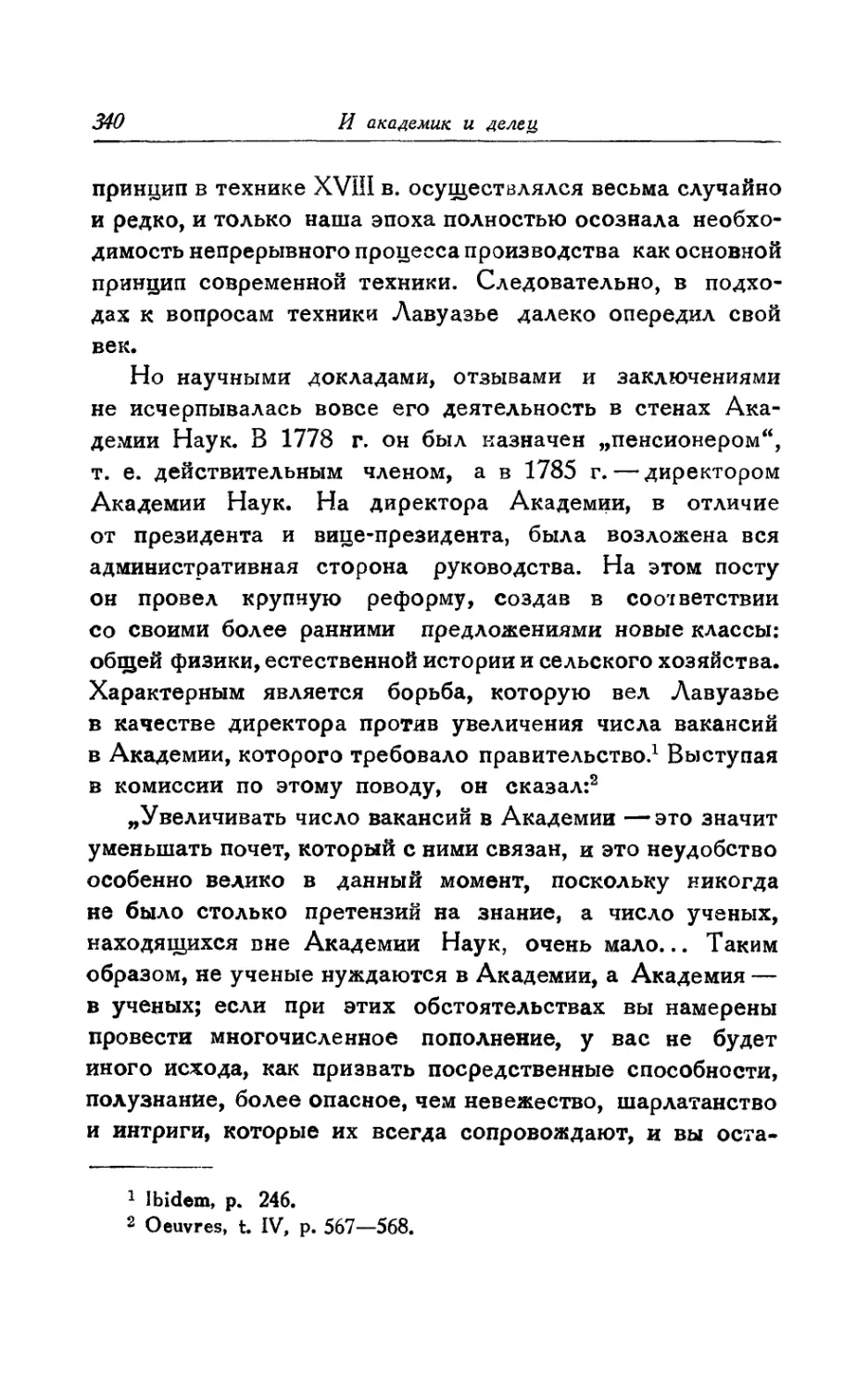

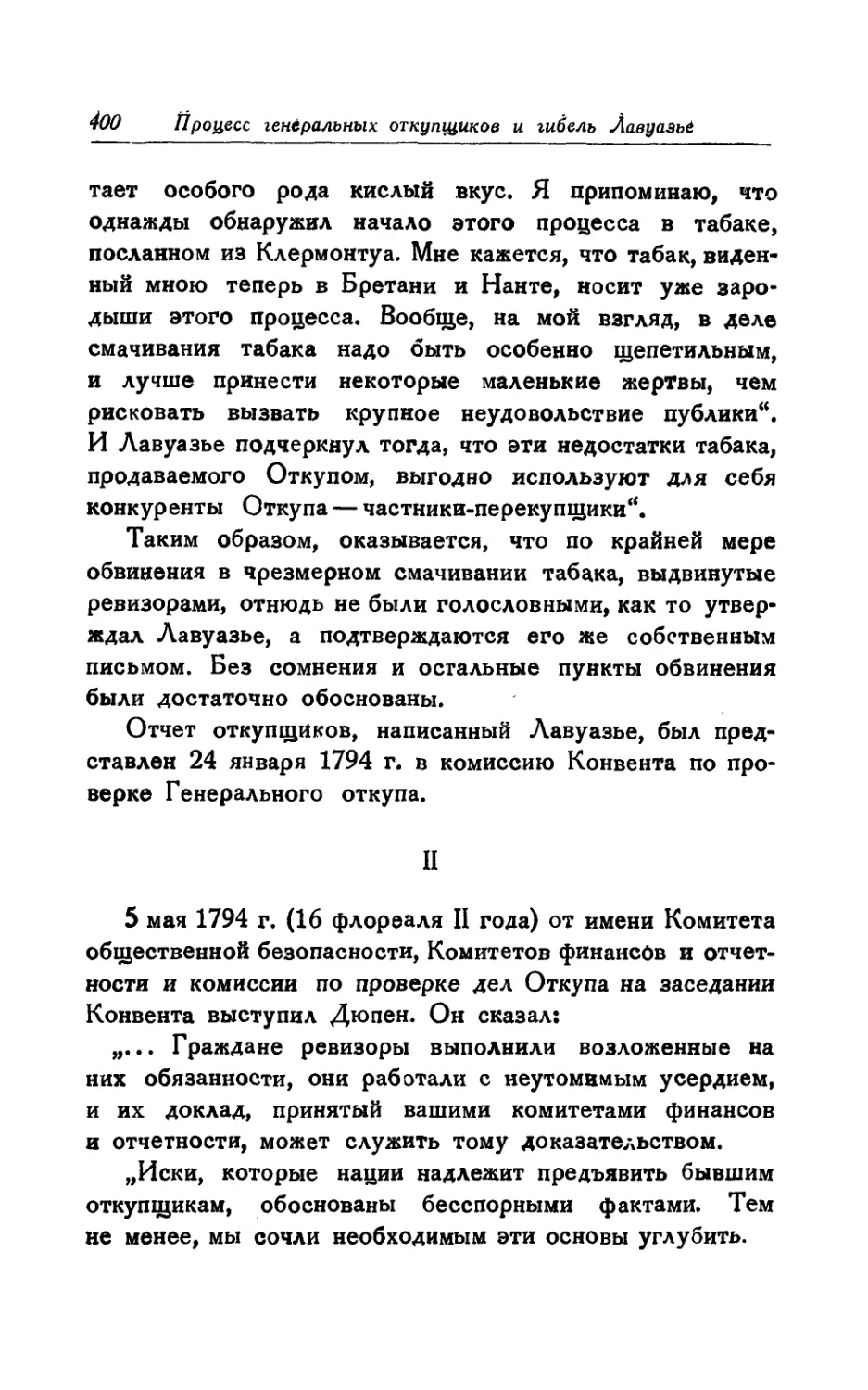

Рисунки Лавуазье к работе о фонарях.

Фонари с гиперболическими и эллиптическими отражателями.

32

Первый успех молодого ученого

адаптировать свои глаза к слабому освещению, Лавуазье

обрек себя самого на непрерывное пребывание в этой

темной комнате в течение шести недель, пока длились

измерения.1

В результате исследования фонарей с рефлекторами

различной формы Лавуазье останавливается на эллипти-

ческом отражателе для масляных фонарей и гиперболи-

ческом отражателе для свечей. Лавуазье специально

сравнивает свои фонари с сильно рекламированными

фонарями известного изобретателя — инженера-механика

Д. Ф. Буржуа (1698—1781). Шесть фонарей его системы

освещали в то время Новый мост в Париже.

На основании измерений и расчетов Лавуазье пришел

к ясному выводу, что его собственный эллиптический

фонарь по своей эффективности (т. е. учитывая яркость

освещения по отношению к затрате масла) в три раза

превосходит фонарь системы Буржуа.

Выбрав наиболее выгодную конструкцию фонаря,

Лавуазье обратился к вопросу о маслах. Он специально

изучил сравнительную эффективность различных масел.

Далее он обратил особое внимание на то, что некоторые

масла сильно густеют при температуре зимних ночей.

Это обстоятельство заставило Лавуазье впервые про-

вести также сравнительное определение температур засты-

вания большого числа масел. Вместе с тем Лавуазье

показал» что при надлежащей конструкции фонаря масло

может оставаться все время при неизменной температуре

выше точки застывания благодаря рациональному исполь-

зованию теплоты горения.

Оказалось, что эллиптический фонарь как-раз отвечает

и этой задаче.

1 Е. Gr ima и х. Lavoisier, р. 9.

«И он путь свой отметит огнями» 33

III

Срок подачи сочинения на конкурс приближался,

а Лавуазье ясно чувствовал, что проблема еще далеко

не исчерпана.

„Однако пора кончать этот мемуар,— пишет он,—

и так слишком длинный для собранного нами материала

и бесконечно короткий по сравнению с глубиной проблемы.

Разумеется, если бы обстоятельства не заставили меня

ограничиться одним частным вопросом и не ограничили бы

моего времени, было бы интересно добавить несколько

соображений о методах устройства ламп, более экономич-

ных и совершенных, чем те, которые были известны

до сих пор. Я бы также попытался показать, каким

путем, основываясь на принципах, изложенных в этом

мемуаре, при помощи значительно меньшего количества

света, можно гораздо более мягко, более совершенно

и гораздо менее неудобно для зрителей освещать наши

залы собраний и спектаклей. Наконец я бы попытался

дать почувствовать, как методику устройства ламп сле-

дует применять к маякам, зажигаемым ночью в морских

портах, какую форму следовало бы придать рефлекторам,

дабы свет был использован наиболее совершенным обра-

зом. Вопрос, которым я занимался, не мог не породить

во мне множества идей по самым различным вопросам.

Нужно время, дабы они созрели... Я всегда буду рад

их опубликовать, как только смогу почувствовать, что

общество сумеет извлечь из них некоторую для себя

пользу “.1

В качестве девиза к своему мемуару Лавуазье написал

по-латыни: „И он путь свой отметит огнями" (Вергилий.

Энеида, V). [„Signabitque viara flammis" (V е г g* i 1 i u s.

Aeneis, V)].

1 Oeuvres, t. Ill, p. 70.

3 Дорфман

34

Первый успех молодого ученого

В подлиннике пятой песни „Энеиды" имеется лишь

одно место, содержащее эти три слова в том же порядке,

а именно стих 526:

„Hie oculis subitum obicitur magnoque futurum

Augurio monstrum: docuit post exitus ingens,

Seraque terrifici cecinerunt ominia vates.

Namque volans liquidis in nubibus arsit harundo

Signavitque viam flammis tenuisque recessit (526)

Consumpta in ventos, caelo ceu saepe refixa

Transcurrunt crinemque volantia sidera ducunt*,

что в переводе означает:

„Вдруг пред очами явилось грядущего чуда великое

Знаменье: грозный событий исход объяснил то позднее;

В страхе волхвы запоздали изречь толкованье приметам.

Ибо в прозрачных летя облаках, стрела загорелась,

Путь свой отметив огнями, и в тонких растаяла ветрах. (526)

Так же проносятся часто, сорвавшись с небесного свода,

Звезды летящие, пряди волос за собой увлекая*.1

Но Лавуазье изменил одну букву в цитате, он заме-

нил „signavitque" словом „signabitque", т. е. прошедшее

время заменил будущим. Таким образом, подавая свой

замечательный труд на суд Академии и общественности,

Антуан Лоран выражал свою уверенность в том, что он

„путь свой отметит огнями". Таков был им избранный

девиз для начала блестящей карьеры. И он оказался

прав.

Через полтора месяца Королевская Академия Наук

вынесла свое заключение по поводу представленных

1 Перевод автора. Существующие переводы этого отрывка

оказались недостаточно точными.

«И он путь свой отметит огнями» 35

---------—ь ------------------ - - - — --------------

сочинений на тему о способах освещения большого

города. Повидимому, Академия отнюдь не ожидала

ученых трудов о конструкции фонарей. Конкурс,

организованный по почину начальника полиции, имел

целью, так сказать, „научно обосновать" передачу казен-

ного заказа на поставку фонарей тем или иным фабри-

кантам. Получив среди фабричных образцов и реклам-

ных объявлений, присланных торговыми фирмами, этот

объемистый научный труд с довольно претенциозным

девизом, Академия пришла в смущение и постановила

следующее:

„Поскольку ни один из трудов, представленных на сей

конкурс, не дал средств, могущих иметь всеобщее при-

менение и не связанных с каким-либо неудобством,

Академия признала необходимым разбить представленные

ей труды на два класса: одни содержат в себе лишь

физические и математические рассуждения, приводящие

к полезным способам, преимущества и недостатки кото-

рых они излагают; другие же заключают в себе различ-

ные попытки и испытания, произведенные в течение

продолжительного времени, а посему они дают возмож-

ность публике непосредственно сравнивать между собой

различные способы освещения Парижа и применить их

на практике".

Труд Лавуазье был отнесен к первому типу — отвле-

ченных научных трактатов, а проспекты фабрикантов

и изобретателей — ко второму классу. Академия, вероятно

по настоянию полиции, оставила в стороне научные

проекты Антуана Лорана. „По договоренности с г. началь-

ником полиции" Академия обратила премию в две тысячи

ливров в пользу второго класса и поделила ее между

„гг. Байи, Буржуа и Леруа".

Признавая, однако, труд Лавуазье превосходным,

Академия после обстоятельной дискуссии постановила

3*

36 Первый успех молодого ученого

напечатать его в своих мемуарах. Отступая от обыч-

ных правил, она обратилась через посредство началь-

ника полиции к королю с просьбой о присуждении

Лавуазье золотой медали. 9 апреля 1765 г. на пуб-

личном торжественном заседании Академии президент

Академии вручил молодому Антуану Лорану золотую

медаль.

„Публика приняла с удовольствием этот беспримерный

для Академии Наук факт столь лестного отличия совсем

еще молодого человека", — писал „Журнал ученых"

(Journal des Sgavants, сентябрь 1766).1

IV

Вскоре Париж получил тысячу двести новых масляных

фонарей с рефлектором, сконструированных, увы, без

точного знания законов оптики, но все же немного более

совершенных, чем их предшественники. И как ни слепили

глаза кучерам и прохожим эти нелепые фонари, привешен-

ные на блоках к канатам, протянутым поперек улиц,

все же на улицах стало светлее.

Впрочем, фонарщики нередко забывали налить масла

или зажечь фонарь. В бедных кварталах, где фонари

были к тому же расставлены далеко друг от друга,

благодеяния полиции остались почти незамеченными.

„Здесь фонари надеются на луну, луна надеется на

фонари, а покамест они надеются друг на друга, бедному

люду не видать ни зги", — так пел извозчик в веселом

театральном обозрении „Англичанин в Париже".8 И этот

каламбур имел столь бурный успех среди парижского

населения, что заботливая полиция де-Сартина не замед-

лила его запретить. 1 2

1 Е. Gгimaux. Lavoisier, р. 10.

2 A. Babe a u. Paris en 1789. Paris, 1891, p. 103.

Париж надеется на луну

37

В 1790 г. русский путешественник Н. М. Карам-

зин, сравнивая в своих „Письмах" великолепно осве-

щенный Лондон с Парижем, саркастически заметил:

„Французское министерство давало пенсию на лунный

свет... В лунные ночи Париж не освещался; из остатков

суммы, определенной на освещение города, давались

пенсионы".1

1 Н.М. Карамзин. Соч., т. IV, стр. 124.

Глава III

НА ЧАЛО КАРЬЕРЫ И ЖЕНИТЬБА

Минералогическая карта Фоанции. — Э <спедиция Геттара и Лавуазье.—

Дневник путешезтвия. — Борьба за место в Академии. — Молодой

адъюнкт Академии становится откупщиком. — Генеральный откуп. —

Доходы Лавуазье и арифметическая проверка одной легенды. — Бур-

жуазная мораль. — Откупщик Польз и его дочь.— Женитьба Лавуазье.—

Покупка дворянского титула.

U

Работа над фонарями заставила Лавуазье на время

отойти от руководимых Геттаром минералогических

и геологических исследований. Геттар был, по его сло-

вам, „первым человеком, который придумал нанести

на карту минералогический состав почвы“. Он задумал

огромный труд — составление минералогической карты

Франции.

Для осуществления его требовалось обследовать шаг

за шагом все районы Франции. Молодому Антуану Лорану

такого рода работа пришлась по вкусу. И вот мы видим,

как он то и дело выезжает из Парижа для обследования

строения почв. Однако лишь в 1767 г. план Геттара

нашел отклик в правительственных кругах и получил

финансовую поддержку.

Экспедиция Геттара и Лавуазье 39

В июне 1767 г. Геттар совместно со своим учеником

отправился с официальным полномочием для минералоги-

ческого обследования Эльзаса и Лотарингии. Отныне

на письмах, отправляемых отцом и теткой Антуану

Лорану, ставят особую надпись: „Г-ну Лавуазье, послан-

ному по распоряжению короля в Вогезы“, — которая

должна привлекать особое внимание почты. Во время

этого путешествия, как и во время всех других своих

поездок, молодой исследователь вел путевой дневник.

Кроме того, он часто писал домой, сообщая свои впеча-

тления. Многие из этих материалов сохранились, и его

биограф Гримо ссылается на них:1

„Лавуазье оставил нам подробный дневник своего

путешествия. Его можно проследить день за днем, час

за часом и представить себе систематичность его работы.

Каждое утро перед отъездом, между пятью и шестью

часами, он записывает показания барометра и термометра,

повторяет свои наблюдения несколько раз в течение дня

и производит их в последний раз вечером в любое время,

когда они останавливаются для ночевки. В пути он все

подмечает: природу почвы, рельеф местности, раститель-

ность; нередко скачущий почерк его заметок свидетель-

ствует о том, что он делал их, не слезая с лошади.

Посещает копи, мануфактуры: здесь — сталелитейный

завод, там — мастерскую, где белят холст; ежели не может

лично обойти весь район, то опрашивает тех, кто его

знает, преимущественно каменотесов, каменщиков. От них

узнает, где находятся применяемые ими плитняки, песча-

ники, известь, гипс. В городах, которые проезжает, он

осматривает кабинеты любителей естественной истории,

описывает бегло их инвентарь. В каждой местности, где

останавливается, он определяет температуру и плотность

1 Е. Gr i m a и х. Lavoisier, p. 18.

40

Начало карьеры и женитьба

не только минеральных вод, но еще и питьевых: воды

Сены в Троа, воды Рейна в Даль. Он не остается

в харчевне, не обследовав воды, которую ему подают;

он ничего не оставляет без внимания и отмечает в Троа

наиболее ценные манускрипты в библиотеке конгрегации

Оратории. Каждый вечер он пополняет свой дневник,

ведет переписку и не забывает записать путевые издержки*'.

К сожалению, эти путевые дневники Лавуазье до сих

пор не опубликованы, хотя они, повидимому, могли бы

служить богатейшим источником данных по технике

и экономике того времени.

В городке Доман путешественники посетили могилу Мо-

пертюи. Вот, что по этому поводу писал Лавуазье домой:

„В двух лье от города мы посетили гробницу знамени-

того человека, который, измерив землю у полюса и запол-

нив своей славой и Францию и Пруссию, приехал умереть

в этом неведомом миру уголке".1

По дороге Лавуазье купил за пятьсот ливров коллек-

цию книг, изданных в Германии и отчасти даже неизве-

стных во Франции. Среди этих книг оказался новый том

мемуаров Берлинской Академий. И вот два мемуара

заставляют его задуматься над вопросом о сущности

воздуха, воды и огня, об элементах, составляющих при-

роду. Вначале Антуан Лоран высказывает предположение,

что воздух не что иное, как водяной пар, или вода,

соединенная с материей огня. Затем он тут же отбрасы-

вает эту концепцию, допуская, что атмосферный воздух

естэ самостоятельное вещество „содержащее в растворен-

ном состоянии огненный флюид и воду".1 2

1 Е. Gr i m a u х. Lavoisier, p. 20, выдержка из собственноручного

письма Лавуазье.

2 Ibidem, р. 11. Нам не удалось установить, о каких именно

мемуарам идет реч>. В 1766 и 1767 гг. вышли в свет „Мемуары

Берлинской Академии" за 1764 и 1765 гг.

Борьба за место в Академии

41

II

Между тем как Антуан Лоран и Геттар объезжали

Францию, собирая материалы для минералогической

карты, некоторые академики в Париже предприняли шаги

к привлечению Лавуазье в состав Академии. Его блестя-

щая работа о фонарях, невидимому, сыграла известную

роль в этом вопросе. Молодой человек, получивший

в двадцать три года золотую медаль Академии, оставил

прекрасное впечатление. Превосходные отзывы о нем

исходили и от Геттара, отмечавшего его ценное участие

в работах по геологии Франции. Наконец, за него хлопо-

тали академики де-Монтиньи, Маральда и Дюамель —

друзья отца Лавуазье. Уже в 1766 г., т. е. почти

сразу же после получения золотой медали, Антуан Лоран

был занесен в списки кандидатов для будущих выборов,

но возможность проведения его представилась лишь

в 1768 г.

Академия Наук того времени состояла из двенадцати

почетных членов (honoraires), выбиравшихся из знати,

пользовавшихся исключительным правом занимать посты

президента или вице-президента, и восемнадцати пенсио-

неров (pensionnaires), или действительных членов. Правом

решающего голоса пользовались лишь почетные и дей-

ствительные члены. Кроме них в Академии имелись

Кооптированные (associis), т. е. члены-коррэспонденты,

и, наконец, адъюнкты (adjoints), напоминающ-ie наших

аспирантов-докторантов. Все члены Академии группирова-

лись по шести классам: геометрии, астрономии, механики,

анатомии, ботаники и химии. Такие науки, как математика,

физика, збология, геология, не имели собственного класса.

Поэтому, например, Геттар входил в класс ботаники .вместе

с Ле-Монни, лейб-медиком короля, а физик Нолле был

42

Начало карьеры и женитьба

включен в класс механики. Места в Академии освобо-

ждались лишь в случае смерти кого-либо из академиков.

В 1768 г. скончался химик Барон. На членов класса

химии была возложена задача подбора новых кандидатов.

Бесспорным конкурентом Лавуазье был крупный инженер-

металлург Габриэль Жар, известный своими практическими

работами по добыче свинца и получению сурика. Впрочем,

Жар не был ни ученым-исследователем, ни даже изобре-

тателем; его обширная и плодотворная деятельность

заключалась главным образом во внедрении передовой

иностранной техники в промышленность Франции. За его

кандидатуру стояли некоторые министры и казначей

Академии — Бюффон.

Что касается Лавуазье, то относительно него состави-

лось мнение (как впоследствии рассказал астроном

Лаланд), что „молодой человек, обладающий знанием,

умом и инициативой, которого к тому же богатство

освобождало от необходимости заниматься другой профес-

сией, будет, естественно, очень полезен для наук".

В сущности говоря, заслуги Антуана Лорана перед аукой

в момент его избрания адъюнктом были еще весьма

скромными, и можно полагать, что его богатство и связи

сыграли в этом вопросе немалую роль. Недаром в те

времена существовала поговорка: „В Академию попадают

не иначе, как в карете". При голосовании 18 мая 1768 г.

молодой кандидат получил большинство голосов. Однако

Академия могла лишь предложить королю избранных

ею кандидатов, право окончательного утверждения при-

надлежало королю. По предложению министра Сен-

Флорантена, король утвердил на место Барона инженера

Г. Жара, а для Лавуазье было создано дополнительное

место. При этом указывалось, что в случае, если вновь

освободятся вакансия по классу химии, новые выборы

не должны проводиться. Таким образом в мае 1768 г.

Борьба за место в Академии

43

Антуан Лоран получил прочное место в Академии для

начала научной карьеры.1

Следует подчеркнуть, что хотя он и прошел по классу

химии, но отнюдь не рассматривался тогда Академией

в качестве химика, да и не имел еще никаких заслуг

в этой области. И поручения, которые ему давала в те

годы Академия, и те работы, которые он предпринял

по собственной инициативе в первые годы пребывания

в Академии, относились, как мы увидим, преимущественно

к физике и технике.

Интересно отметить, что в 1766 г., т. е. еще до своего

избрания, Лавуазье, повидимому, пытался создать класс

физики в Академии. В собрании его сочинений.опубли-

кованы сохранившиеся среди бумаг1 2 два черновика ано-

нимных писем, написанных им собственноручно, одно

на имя президента Академии академика де-Монтиньи

и второе на имя непременного секретаря Академии

академика Дю-Фуши. В первом письме (от 11 апреля

1766 г.) Лавуазье пишет: „М. Г.! Непонятно, почему во

время реформы Королевской Академии Наук, при созда-

нии новой ее структуры в 1699 г., была совершенно

забыта экспериментальная физика, наука, служившая

предметом работ первых членов нарождающейся Акаде-

мии, наука, которую Гюйгенс, Мариогг, Перро культи-

вировали с таким успехом../*

Антуан Лоран убеждает президента Академии добиться

От короля создания класса экспериментальной физики.

Как всегда, он не упускает из виду финансовой стороны

вопроса; „Путем ежегодного расхода в тысячу экю

государство может привлечь к работе семь своих под-

данных../* Он подписывается: „Член Академии Наук*****.

1 Жар скончался скоропостикно год спустя (1769).

2 Oeuvres, t. IV, р. 561,

44

Начало карьеры и женитьба

Письмо, адресованное Дю-Фуши, излагает тот же

вопрос следующим образом:

. Во время учреждения Академии в 1666 г. ее раз-

делили на два класса, один должен был заниматься

физикой, а другой — геометрией. С тех пор эксперимен-

тальная физика, вышедшая из мрака лабораторий древ-

них химиков и управляемая руками Гюйгенса, Мариотта,

Перро, начала принимать новую форму".

Анонимный автор обращает внимание на то обстоятель-

ство, что в дальнейшем, при реформе 1699 г., класс

физики был упразднен, а это привело к тому, что физика

временно заглохла во Франции, развиваясь за границей.

Далее он указывает, что в последнее время „физика

вновь появилась с большим блеском, чем прежде, она

обогатила науки и искусства и, посредством эксперимен-

тов, внесла достоверность во все наши знания".

Подписываясь так же, как и в первом письме, Антуан

Лоран разъясняет: „Опасение, что мое рвение может

показаться нескромным, воспрепятствовало мне назвать

свое имя".

Эти два письма интересны прежде всего потому, что

они показывают воззрения Лавуазье на роль и значение

физики. Повидимому письма были отправлены, и он

придавал им впоследствии большое значение.

Но достоверно известно, что вплоть до 1785 г., когда

сам Лавуазье вступил в управление Академией в качестве

ее директора, вопрос о классе физики оставался в неиз-

менном виде.

Не совсем понятно, зачем потребовалось юному

Антуану Лорану, и притом до его избрания, хлопотать

об организации класса физики.

Среди его бумаг, наряду с этими письмами, был

найден относящийся к тому же времени проект распре-

деления академиков и адъюнктов по классам. В проекте

Адъюнкт Академии становится откупщиком

45

сам Лавуазье занесен в класс химии, куда он был в ка-

честве кандидата записан уже ранее, но его конкурент

Жар без всяких к тому оснований помещен в класс

физики. Это обстоятельство наводит нас на мысль, что

анонимный автор хлопотал столь ревностно о классе

физики, быть может, лишь для того, чтобы безболезненно

избавиться от конкурента.

III

Незадолго до того Лавуазье совершил другой шаг,

определивший его материальное благосостояние, но в

конце-концов приведший его к трагической гибели.

В марте 1768 г. молодой ученый вступил в Генераль-

ный откуп — компанию финансистов, арендовавших у пра-

вительства Франции право монопольной торговли солью,

табаком и вином, а также право взимания различных

пошлин (при провозе товаров из-за границы и из одной

части Франции в другую). Эта компания, существовавшая

с XVII в., во времена вступления Лавуазье состояла

из шестидесяти человек. Один из них (в тот момент это

был некий Жюльен Алатерр) подписывал от своего -

имени контракт на шесть лет с королем, выплачивая

аванс в девяносто миллионов ливров. Эта сумма состав-

лялась из равных авансовых взносов шестидесяти откуп-

щиков по полтора миллиона ливров от каждого. Кроме

того, каждый из них обязывался внести по тридцать

тысяч ливров — личный „могарыч“ генеральному контро-

леру (министру) финансов. Каждый из откупщиков получал

ежегодно около ста сорока пяти тысяч ливров дохода.

Однако, учитывая различные взносы, которые приходилось

делать откупщику, его чистый годовой доход следует

считать значительно ниже. Кроме официальной взятки

министру финансов в тридцать тысяч ливров, откупщики

46 Начала карьеры и женитьба

при своем вступлении в Откуп давали подачки и многим

другим приближенным министра. Наконец, на откупщиков

накладывались обязательства выплачивать специальные

долевые суммы (croupes), а также пенсии тем или иным

придворным по личному указанию короля. Таким образом

оказывалось, что весьма знатные особы или иногда их

подставные лица и их приближенные фактически полу-

чали крупные доходы с Откупа.

Как-то в 1774 г. одним из служащих Откупа был предан

гласности список лиц, получающих эти доли и пенсии.

Среди них оказался дофин, сестры и тетки короля, полу-

чавшие пятьдесят тысяч ливров в год; кормилица герцога

Бургундского получала десять тысяч ливров, лейб-медик

графини Дю-Барри столько же, и т. д. В одном из пам-

флетов того времени на министра финансов аббата Террэ

сказано по этому поводу: „Список долевых сумм и пен-

сий вызвал чрезвычайный скандал в парижском обществе.

Здесь все смогли прочесть вперемежку имена наиболее

почтенные и совсем неизвестные. Здесь все увидели,

между кем, начиная с короля и кончая самым подлым

из его подданных, распределялось наследство Франции

под защитой самых отъявленных ростовщиков". Многие

лица усердно добивались без всяких к тому оснований

права получать „долю" или пенсию.

По Парижу в то время ходил двусмысленный анекдот

о том, как к одному из откупщиков обратилась некая

придворная особа с письменной просьбой о предоставле-

нии ей „доли".1 На это откупщик ответствовал: „Что

касается моего крупа (croupe), то об этом не может

быть и речи. Относительно Вашего можно поторговаться".

В этом анекдоте отчетливо отражена господствующая

J A. Delahante. Une familie de finance au XVIII-me siecle.

Pari , 1896.

Генеральный откуп

47

роль откупщиков. Разумеется, откупщики в свою очередь

всеми правдами и неправдами старались высосать мак-

симум доходов в свою личную пользу.

По словам Лавуазье, написавшего впоследствии по-

дробный доклад о состоянии финансов и деятельности

Откупа, чистый годовой доход откупщика составлял

около пятидесяти тысяч ливров (Лавуазье с какой-то

странной педантичностью ставит цифру — пятьдесят две

тысячи двадцать ливров, хотя вряд ли можно было с такой

точностью ее установить). Доходы откупщиков постепенно

росли из года в год, между тем как благосостояние

страны неуклонно падало. В некоторые годы, особенно

перед самой Революцией, чистый доход откупщиков

возрос настолько значительно, что стал превосходить

сто тысяч ливров в год, т. е. составлял около семи

процентов на вложенный капитал. х

Система откупов в те времена была весьма распро-

страненной и широко практиковалась во многих

полуфеодальных государствах Европы. Это был метод

личного обогащения королей, князей и их приближен-

ных и пополнения государственной казны через посред-

ство подставных частных лиц, при котором госу-

дарственный аппарат уступал свою роль ловким част-

ным предпринимателям. Введение откупов было вызвано

не только слабостью и неналаженностью государ-

ственного аппарата, но и политическими причинами,

ибо при системе откупов весь гнев народа обру-

шивался на откупщиков, а правительство оставалось

в стороне.

Во Франции в ту эпоху система откупов была дове-

дена до невиданных размеров, что объясняется невиданной

роскошью блестящего французского двора, постоянно

нуждавшегося в деньгах.

4$

Начало карьеры и женитьба

Фонвизин писал в 1778 г.:1 „Франция вся на откупу.

Невозможно выехать на несколько шагов от Парижа,

чтоб воротясь не быть остановленному таможнею. Почти

за все ввозимое в город платится столько пошлины, сколько

сама вещь стоит. Из уважения к особе государя узако-

нено не собирать пошлины в том одном месте, где его

присутствие, следственно в тот день, в который бы король

приехал в Париж, пошлина не должна собираться с народа;

он уже несколько лет не был в Париже для того, что

по контракту отдал его грабить государственным ворам.

Можно по всей справедливости сказать, что Версаль

есть место, куда французского короля посылают откуп-

щики в вечную ссылку".

Генеральный откуп лежал тяжелым бременем на шее

французского народа. Крестьяне были обязаны, например,

покупать ежегодно определенное количество соли на

складах Откупа по твердым ценам, весьма различным

для каждой провинции. Жестоко преследовалась само-

стоятельная добыча соли крестьянами для своих личных

нужд. Крестьянам было запрещено даже использовать

морскую воду для соленья. Чиновники Откупа имели

право производить обыски в домах у крестьян, а госу-

дарственный аппарат отправлял затем „виновников"

в тюрьму или на каторгу на законном основании. Особенно

тяжелы были внутренние пошлины, тормозившие товаро-

оборот и вздувавшие рыночные цены. Поэтому Откуп

вызывал наибольшую ненависть в широких народных

массах, непосредственно испытывавших на себе все тя-

готы его хозяйничанья в стране.

Между тем, многие откупщики приобрели известность

своим мотовством и распутством и служили неисчерпаемым

1 Сочинения, письма и избранны? переводы Д. И. Фонвизина,

стр. 348.

Генеральный откуп

49

источником скандальных хроник, мало чем отличаясь

в этом отношении от знати. От генеральных откупщиков

не отставали, впрочем, и многочисленные банкиры и армей-

ские подрядчики, не имевшие никакого прямого отноше-

ния к Генеральному откупу.

Еще в 1746 г. Вольтер писал в своем злободневном

шуточном произведении „Видение Бабука": „В Персе поле

имеется сорок1 плебейских королей, которые арендовали

Персидскую империю и кое-что выплачивают монарху".

Рассказывают, что однажды в каком-то обществе, где

присутствовал Вольтер, каждый из гостей по очереди

рассказывал истории о различных разбойниках и граби-

телях. Когда очередь дошла до Вольтера/ он сказал:

„Жил некогда генеральный откупщик... все остальное,

господа, я позабыл"... Известный английский экономист

того времени Адам Смит писал: „Те, кто считают кровь

народа за ничто по сравнению с доходами принца; могут

вероятно одобрить этот метод взимания налогов". Глухая

ненависть народа к Откупу приводила к тому, что гене-

ральные откупщики стали почти нарицательным словом,

и с ними в одну кучу сваливались все богачи-поставщики

и подрядчики, нажившиеся на каких бы то ни было дого-

ворах с государством; все они именовались в народе

„договорщиками" („les traitants").

В &ту ненавистную компанию Генерального откупа

вступил в 1768 г. Антуан Лоран в качестве компаньона

(в одну треть пая) при откупщике Франсуа Бодоне.

Во всех биографиях Лавуазье этот роковой его шаг

обсуждается с морально-этической стороны. Одни био-

графы (как, например, Гримо), стремясь обелить самого ве-

ликого ученого, идеализируют его коллег по Откупу и ста-

раются доказать, что он попал в превосходную компанию

1 В то время число генеральных откупщиков составляло сорок.

Дорфмаа

50

Начало карьеры и женитьба

безукоризненно честных коммерсантов. Другие биографы

проводят без всяких оснований резкую грань между ним

и остальными откупщиками, утверждая, что он все это

делал во имя науки, а те — для наживы. Третьи биографы

утверждают, что люди XVIII в. смотрели на такие вопросы

иначе, чем мы. И это утверждение так же мало обосно-

вано; радикально настроенные люди XVIII в. — Вольтер,

Фонвизин, Мерсье и многие другие — отнюдь не восхи-

щались откупом и откупщиками, а давали этому инсти-

туту должную оценку.

Сам Лавуазье, впоследствии упоминая об Откупе,

обращал при этом особое внимание на те значительные

суммы, которые были израсходованы им на научные

исследования. Повидимому, это должно было служить

своего рода моральным оправданием.

Карамзин в своих „Письмах" (1790) пишет про него:

„Быв перед революцией генеральным откупщиком, имеет,

конечно, не один миллион. Химические опыты требуют

иногда больших издержек. Лавуазье ничего не жалеет,

а сверх того любит делиться с бедными".

Нам представляется, что и эта, так сказать, официаль-

ная версия не имеет достаточно серьезных оснований

с фактической точки зрения. Вступая в Генеральный

откуп в 1768 г., Антуан Лоран внес наличными триста

сорок тысяч ливров (как указывает Гримо на основании

документов). Таков был его личный капитал, доставшийся

ему от отца и от тетки. Далее, как указывают био-

графы, он расходовал от шести до десяти тысяч ежегодно

на свои эксперименты по физике и химии. Таким образом,

все эти опыты обошлись ему за двадцать пять лет

в среднем около двухсот тысяч ливров. Кроме того,

как указывает сам Лавуазье в своей автобиографии,

опыты по сельскому хозяйству обошлись ему в сто

двадцать тысяч ливров. Таким образом, если бы он захо-

Арифметическая проверка одной легенды

51

тел потратить все свое наличное состояние целиком

на науку, то он смог бы это сделать в полной мере,

не вступая в Откуп и даже не расходуя вовсе того

крупного жалованья и премий, которые он позднее получал

и по Академии и по Арсеналу, о чем речь будет ниже<

Поэтому совершенно ясно, что отнюдь не идеалистические

побуждения привели Лавуазье в компанию Генерального

откупа,

На этот вопрос надо, как нам кажется, посмотреть

совершенно иначе. Антуан Лоран был выходцем из семьи,

постепенно нажившей капитал, занявшей выгодные места

в Верховном суде и вошедшей в среду феодально-коро-

левских бюрократов. Вся домашняя обстановка, все

воспитание его были таковы, что он не мог и думать

о том, чтобы растратить этот родовой капитал на свои

научные эксперименты. Значит, как истинный отпрыск

своей семьи, он должен был вложить его в какое-то

предприятие, позаботясь о том, чтобы капитал не только

сохранился, но, разумеется, и рос, принося проценты.

В какое предприятие мог Лавуазье вложить этот

капитал наиболее надежным образом? Внести его в какой-

либо банк? Но банки в эту эпоху лопались, как мыльные

пузыри. Скандал банка Джона Лоо в начале царствова-

ния Людовика XV, когда тысячи людей вдруг оказались

нищими, обладателями негодных бумаг, был на памяти

у всех. Вложить свой капитал в какую-либо „мануфактуру"

(фабрику)? Но и мануфактуры не были верным делом.

Французская промышленность испытывала длительную,

тяжелую депрессию вследствие конкуренции со стороны

технически более передовой промышленности Англии.

Единственная компания, которая не могла подвергаться

в столь сильной степени конъюнктурным шквалам и не

имела конкурентов, был Генеральный откуп. И если

наиболее радикальным писателям того времени Генералъ-

д*

S2

Начало карьеры и женитьба

ный откуп представлялся „огромной адской машиной,

которая душит всех честных граждан" (Мерсье), то для

богатых парижских буржуа того времени, неизбежно так

или иначе тесно связанных с „договорщиками", Откуп

был лишь одним из наиболее выгодных и надежных

предприятий.

Кроме всего прочего, следует отметить, что в семействе

Лавуазье уже установился определенный метод обо-

гащения— покупка доходных должностей. Генеральный

откупщик (или его компаньон) юридически занимал одну

из наиболее доходных, а потому и дорогих королевских

должностей.

В сущности говоря, отношение к Откупу и откупщи-

кам со стороны Антуан Лорана и его семейства не отли-

чалось от позиции тех современных буржуазных биографов,

которые доказывают, что откупщики того времени вообще

были весьма честны, а Лавуазье — в особенности. Пови-

димому, и сам Антуан Лоран и его отец подходили

к этому вопросу с точки зрения обычной буржуазной

морали и с чисто формальной юридической точки зрения:

поскольку Откуп являлся „законным" королевским уста-

новлением, то они считали откупщиков, выполнявших

свои договорные обязательства (т. е. плативших поло-

женную сумму), „безукоризненными" контрагентами.

Мы увидим позднее, что именно эта позиция великого

ученого в значительной мере обусловила его гибель.

Итак, в 1768 г. он вступил в Генеральный откуп,

внеся триста сорок тысяч ливров наличными и сто восемь-

десят тысяч ливров в процентных бумагах. Таким обра-

зом он получил одну треть пая генерального откупщика

Франсуа Бодона.

Некоторые коллеги Антуана Лорана по Академии, узнав

о его вхождении в Генеральный откуп, отнеслись к этому

обстоятельству довольно отрицательно, потому ли, что

Буржуазная мораль

53

занятие делами Откупа могло, по их мнению, отвратить

молодого талантливого ученого от науки, потому ли, что

откупщики, как таковые, были весьма мало популярны

среди ученых. Геометр Фонтэн, говорят,1 однако, утешил

своих коллег ядовитым замечанием: „Тем лучше, ведь

это улучшит обеды, которые он нам будет задавать".

Званые обеды играли в ту эпоху во Франции немалую

роль в быту ученых. Фонвизин в своих письмах из Парижа

особо подчеркивает: „Французские ученые любят, чтобы

их почитали и кормили".1 2

Участие в Генеральном откупе отнюдь не являлось

простой синекурой. На откупщиков возлагались опреде-

ленные функции по управлению всей огромной машиной

Откупа. Это предприятие занималось, во-первых, изго-

товлением курительных и. нюхательных табаков, добычей