Author: Тищенко В.В.

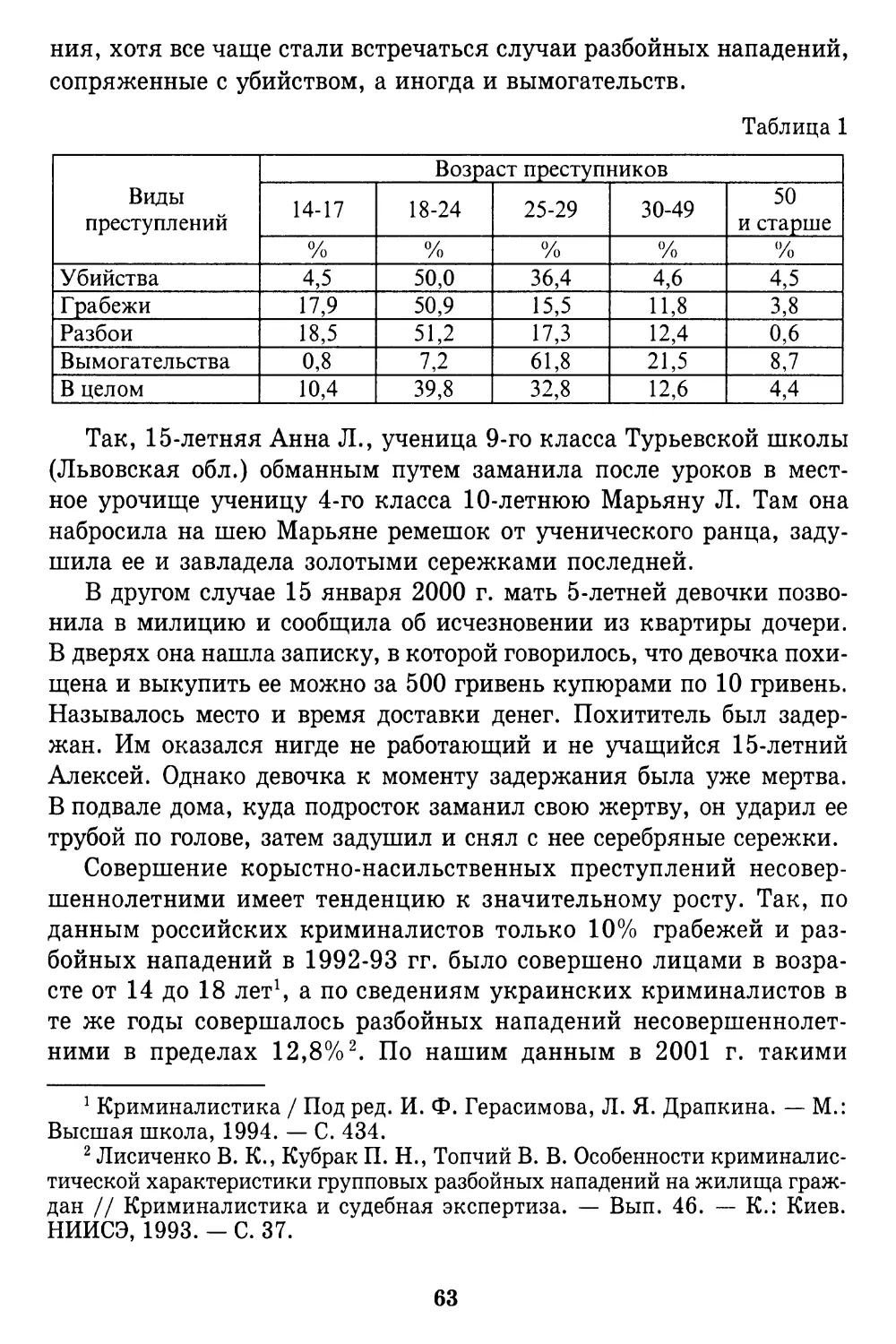

Tags: преступления против основных прав граждан преступления против прав человека отрасли знаний, которые граничат с юриспруденцией криминология криминалистика судебная медицина, психиатрия, статистика

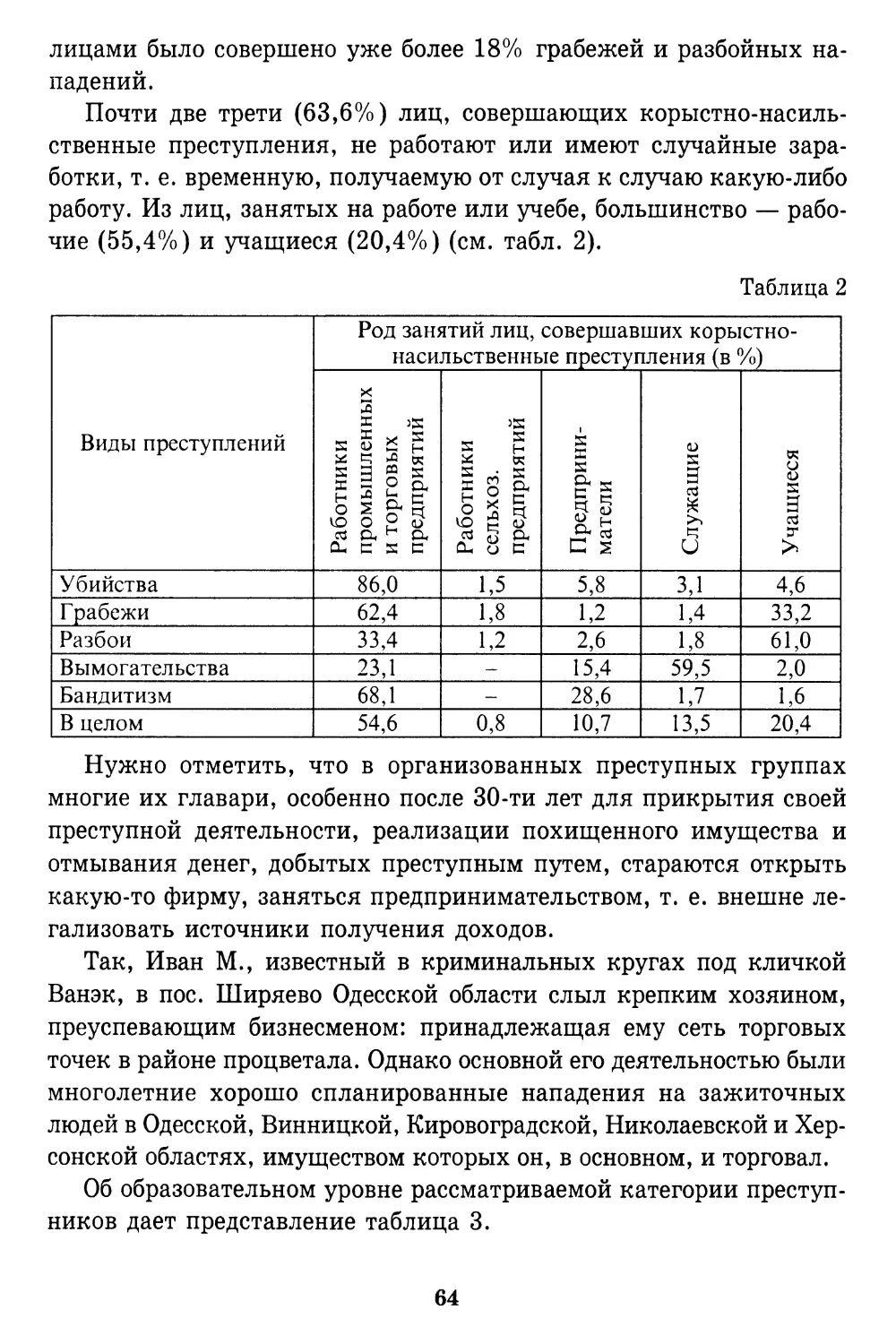

ISBN: 966-7694-83-6

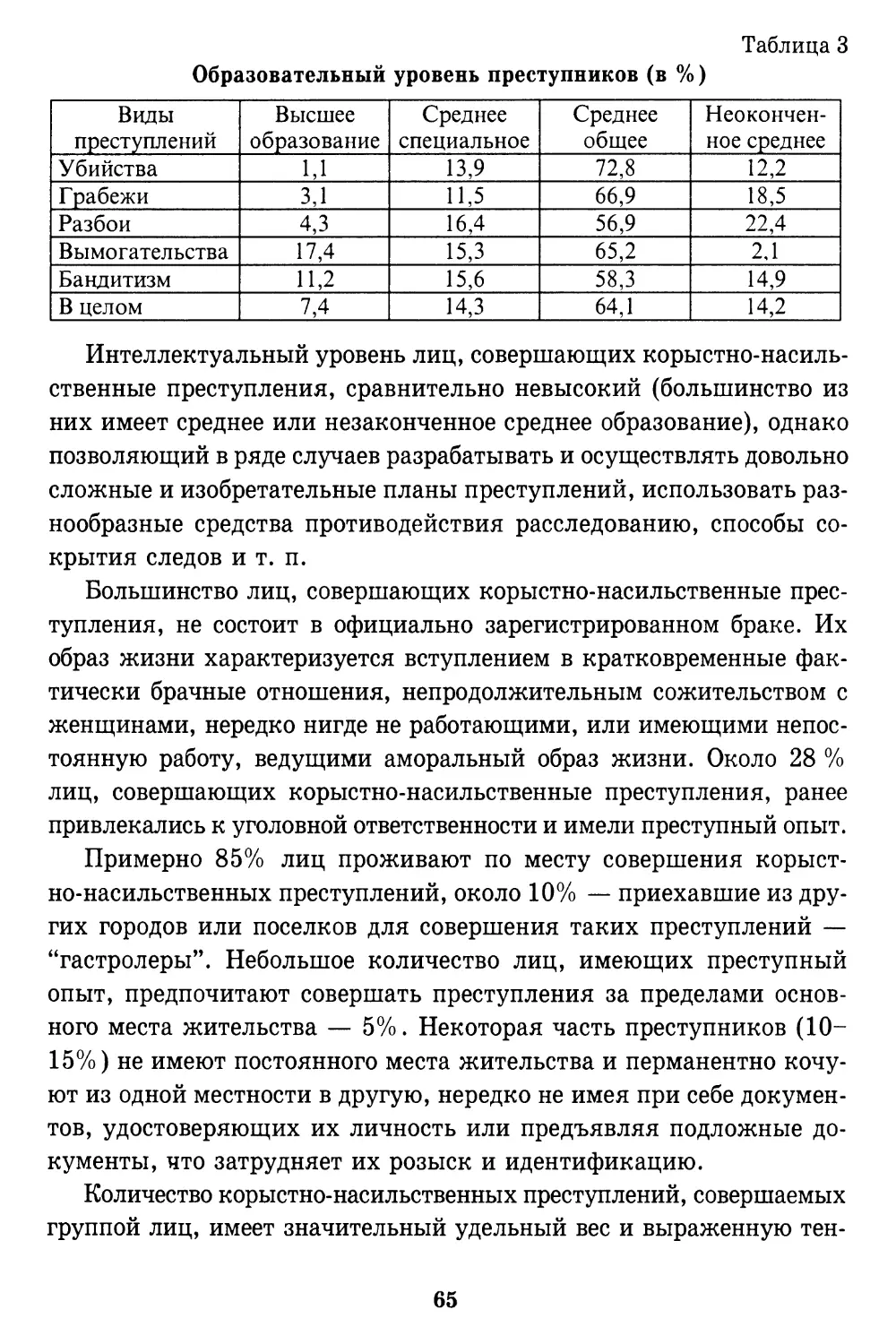

Year: 2002

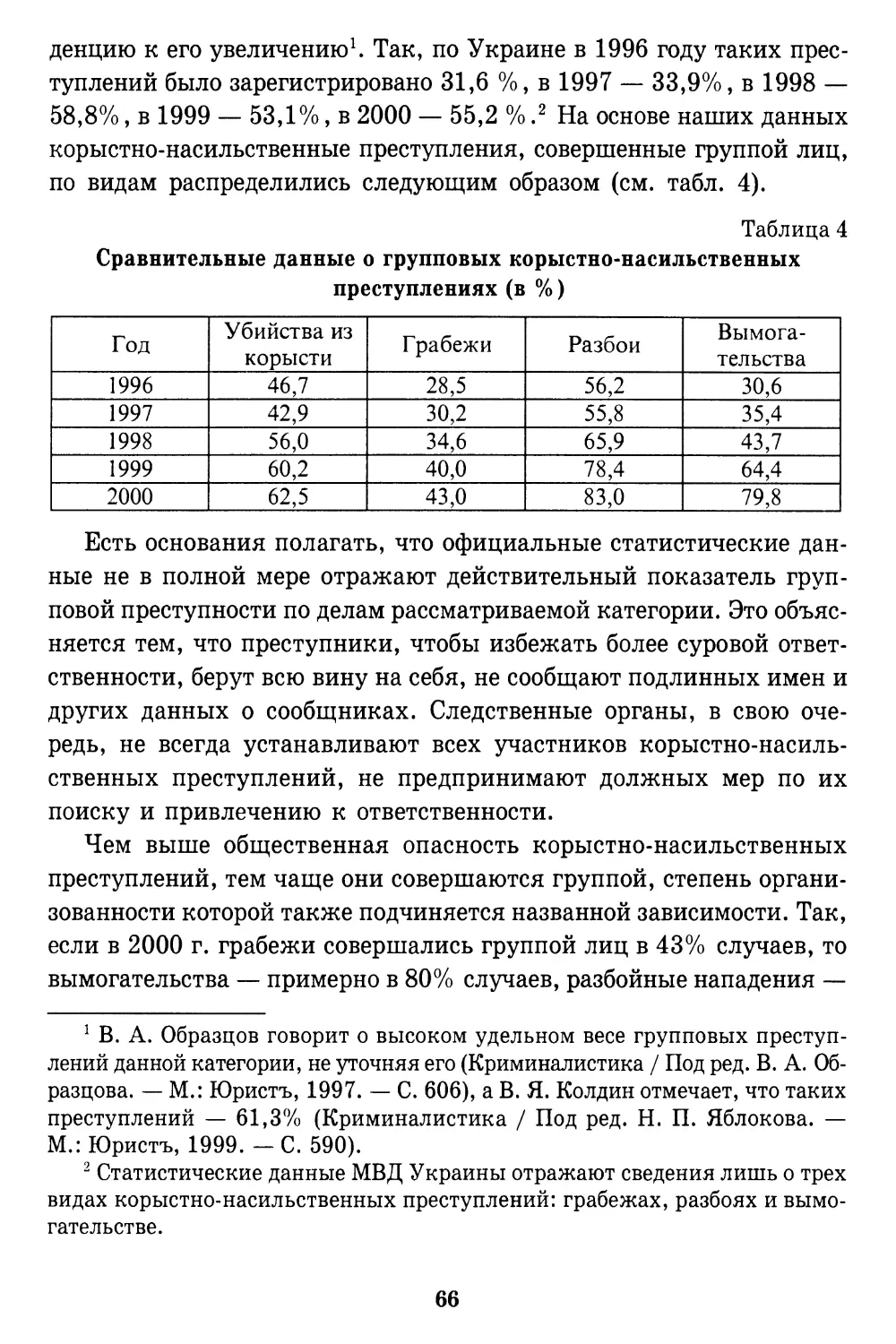

Text

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

Одесская национальная юридическая академия

В. В. ТИЩЕНКО

КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ

Одесса

“Юридична література” 2002

ББК 67.629.111.3 Т 479 УДК 343.4

В монографии впервые в отечественной литературе на основе системно-деятельностного подхода с криминалистических позиций проанализирован комплекс корыстно-насильственных преступлений и разработаны концептуальные основы межвидовой методики их расследования.

Рассмотрены криминалистические аспекты классификации и характеристики корыстно-насильственных преступлений, задачи и программы их расследования в типовых следственных ситуациях.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических высших учебных заведений, а также работников правоохранительных органов.

Рецензенты:

В. Ю. Шепитько — заведующий кафедрой криминалистики Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого, член- корреспондент Академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор;

А. В. Ищенко — доктор юридических наук, профессор Национальной академии внутренних дел Украины;

Ю. П. Аленин — заведующий кафедрой уголовного процесса Одесской национальной юридической академии, доктор юридических наук, профессор

Печатается по решению ученого совета Одесской национальной юридической академии. Протокол № 7 от 06.04.2002 г.

1203021300—029 Т Без объявл.

7694—2002

ISBN 966-7694-83-6

© В. В. Тищенко, 2002

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 6

Глава 1

Понятие и криминалистическая классификация корыстно-насильственных преступлений 10

Глава 2

Криминалистическая характеристика корыстнонасильственных преступлений 37

2.1. Понятие криминалистической характеристики преступлений и ее значение для разработки

частных методик расследования 37

2.2. Анализ структуры криминалистической

характеристики корыстно-насильственных преступлений 55

2.2.1. Система элементов криминалистической

характеристики корыстно-насильственных преступлений 55

2.2.2. Субъекты корыстно-насильственных

преступлений 61

2.2.3. Объект корыстно-насильственных

преступлений 68

2.2.4. Обстановка корыстно-насильственных

преступлений 83

2.2.5. Механизм (процесс) корыстнонасильственных преступлений 100

3

Глава 3

Научные предпосылки разработки методики

расследования корыстно-насильственных

преступлений 151

3.1. Теоретические концепции и принципы разработки

частных методик расследования 151

3.1.1. Расследование как системная информационнопознавательная деятельность 151

3.1.2. Расследование как организационноуправленческая деятельность 171

3.1.3. Принципы методики расследования

преступлений 186

3.2. Общие и специальные задачи расследования корыстнонасильственных преступлений 195

3.3. Обстоятельства, подлежащие установлению 204

Глава 4

Криминалистический анализ исходных следственных ситуаций и определение направления расследования . . . 231

4.1. Оценка первичной информации на момент

возбуждения уголовного дела 231

4.2. Выдвижение и проверка общих версий 237

4.3. Анализ типовых следственных ситуаций

и постановка тактических задач расследования 245

Глава 5

Решение типовых задач начального этапа расследования корыстно-насильственных преступлений 272

5.1. Определение средств решения типовых задач

в исходных следственных ситуациях 272

4

5.2. Типовые версии и алгоритмы решения тактических

задач в расследовании преступлений, совершаемых путем нападений 280

5.3. Типовые версии и алгоритмы решения тактических

задач при расследовании вымогательства 296

5.4. Взаимодействие следователя и органов дознания .... 307

Глава 6

Программирование последующего этапа расследования

корыстно-насильственных преступлений 322

6.1. Типовые следственные ситуации на последующем

этапе расследования 322

6.2. Методы установления преступника 327

6.3. Направления и средства решения типовых задач

последующего этапа расследования 338

Заключение 356

Предисловие

Одним из наиболее важных условий укрепления законности и правопорядка является повышение эффективности досудебного следствия с тем, чтобы оно обеспечивало своевременное раскрытие и качественное расследование всех совершаемых преступлений.

Важную роль в решении этой задачи играет криминалистика. Традиционно криминалистика считалась наукой о методах раскрытия преступлений. Однако разработка таких методов не возможна без познания сущности уголовно-релевантных событий. Преступления представляют собой разновидность человеческой деятельности (хотя и негативной, деструктивной), имеющей свои особенности, обусловленные объективными и субъективными факторами, без выявления и исследования которых нельзя выявить закономерности механизма следообразования и разработать конструктивные рекомендации по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, его совершивших.

Поэтому криминалистическая наука призвана исследовать различные аспекты преступной деятельности, ее информационного отражения в окружающей действительности, а также специфику следственной деятельности, что позволяет ей обеспечивать практику действенными методами, приемами и средствами расследования и раскрытия преступлений.

В последние годы весьма продуктивным оказался системно-деятельностный подход в изучении деятельности как по совершению преступлений, так и деятельности по их расследованию, что нашло свое отражение в научных трудах криминалистов Украины и других стран СНГ: Ю. П. Аленина, В. П. Бахина, Р. С. Белкина, И. А. Возгрина, В. К. Гавло, И. Ф. Герасимова, Г. В. Густова, Л. Я. Драпкина,

A. В. Дулова, В. А. Журавля, Г. А. Зорина, В. Я. Колдина, А. Н. Колесниченко, В. Е. Коноваловой, В. С. Кузьмичева, В. И. Куликова,

B. Г. Лукашевича, Г. А. Матусовского, В. А. Образцова, И. В. Постики,

6

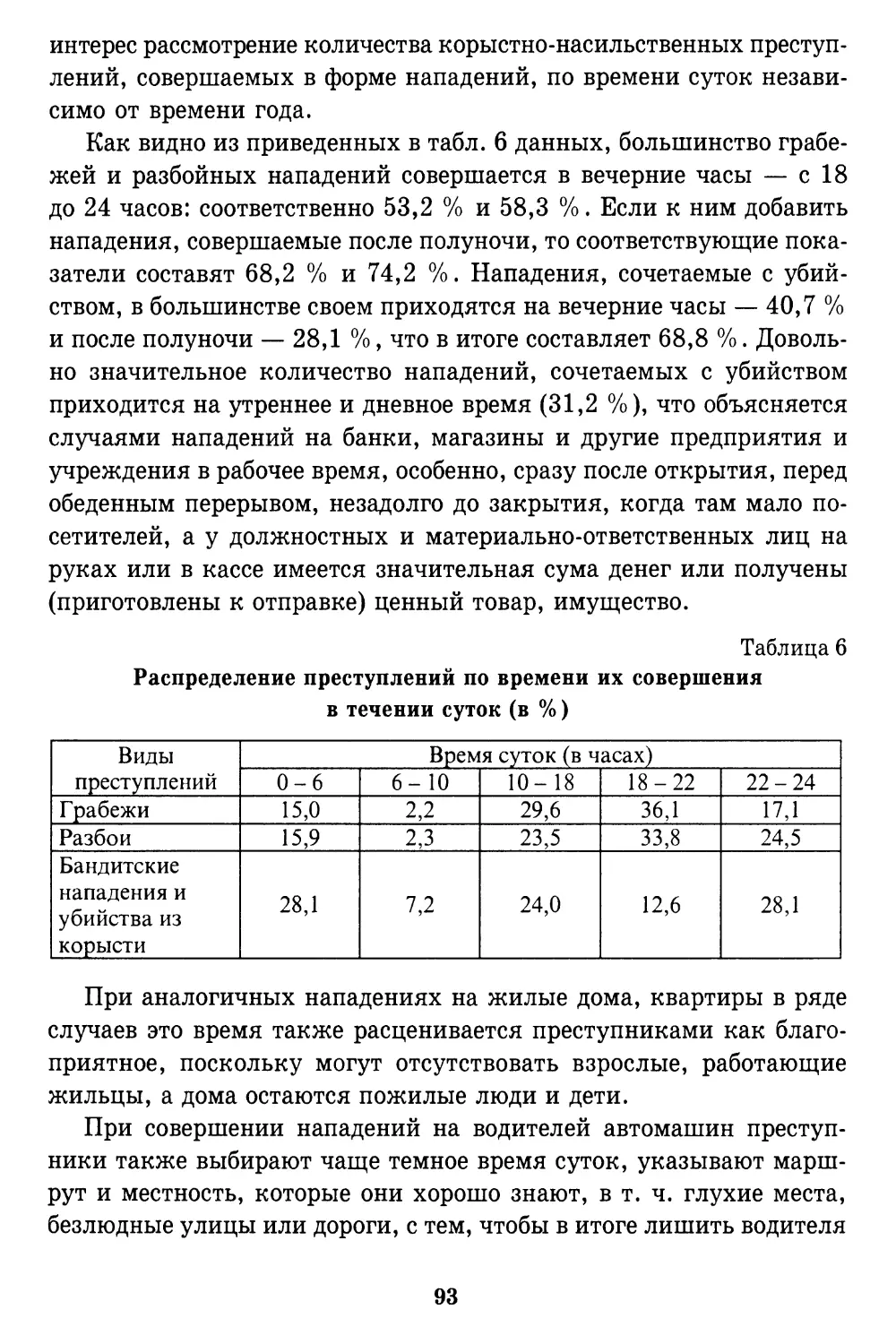

М. В. Салтевского, Н. А. Селиванова, В. Ю. Шепитько, Н. П. Яблокова и др.

Такой подход позволяет существенно повысить эффективность криминалистических методов, приемов и средств, направленных на оптимизацию расследования преступлений в целом, а также отдельных их категорий, видов и групп.

В криминалистике большое внимание уделяется разработке методик расследования отдельных видов и групп преступлений. При этом нередко предполагается, что чем уже круг преступлений, выделяемых в качестве объекта криминалистического исследования, тем более точными и ценными предстанут научные рекомендации по их раскрытию и расследованию. Действительно, рекомендации, содержащиеся, к примеру, в методике расследования нападений, совершенных на банковские учреждения, будут более конкретными, подробными и целенаправленными, нежели в методике расследования похищений чужого имущества в целом. Не отрицая важности и необходимости разработки таких узких методик, следует отметить и значение методик расследования, относящихся к более высокому уровню абстракции, обобщения, основу которых должны составлять определенные категории криминалистически сходных видов и групп преступлений.

Целесообразность разработки межвидовых методик обусловлена тем, что в момент возбуждения уголовного дела далеко не всегда можно дать однозначную уголовно-правовую оценку рассматриваемому событию, а, следовательно, правильно выбрать соответствующую видовую методику расследования. Вместе с тем, криминалистическая оценка исходной следственной ситуации позволяет весьма точно отнести конкретный случай к определенному типу, роду, категории преступлений, верно избрать направление расследования и поставить тактические задачи. Такие методики способствуют также системному и в то же время избирательному подходу к расследованию ряда однотипных преступлений — преступной деятельности одного лица или группы лиц.

Межвидовая методика представляет собой систему общих методических и тактических положений, направленных на раскрытие преступлений определенной категории в целом, а также содержит

7

указания на особенности расследования входящих в нее видов и групп преступлений.

Общие положения межвидовой методики применяют на протяжении всего расследования, что позволяет раскрывать преступную деятельность в полном объеме. Положения входящих в нее видовых и групповых методик используют после уяснения уголовноправового содержания отдельных преступлений (эпизодов), оценки создавшейся следственной ситуации и определения задач по их раскрытию.

Одной из межвидовых методик, подлежащих глубокой научной разработке, является методика расследования корыстно-насильственных преступлений, нередко принимающих форму преступной деятельности. К данной категории преступлений относятся: бандитизм (ст. 257 УК Украины), грабежи (ст. 186 УК), разбои (ст. 187 УК), в т. ч. сопряженные с убийством (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК), вымогательства (ст. 189 УК), похищение и вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов (ч. 3 ст. 262 УК), наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 и 3 ст. 308 УК), совершенных с применением соответствующих форм насилия. Названные преступления объединены рядом общих признаков по объектам, целям и мотивам посягательств, а также способам их совершения, которые характеризуются применением или угрозой применения насилия. Наблюдается и общность в закономерностях образования, обнаружения, исследования следов данных преступлений, других элементов их криминалистической характеристики, а, следовательно, и в методах их раскрытия. Нужно отметить, что комплексная методика расследования корыстно-насильственных преступлений в криминалистической литературе не разрабатывалась. Имеются лишь методические пособия и статьи по расследованию отдельных видов таких преступлений.

Следует подчеркнуть и практическую значимость разработки методики расследования этой категории преступлений. Количество таких преступлений за последнее десятилетие выросло в несколько раз. Анализ практики показывает, что многие корыстно-насильственные преступления совершаются организованными группами в течение длительного времени. Как правило, каждое последующее прес¬

8

тупление отличается от предыдущего более тщательной подготовкой, большей дерзостью и жестокостью. В ряде случаев такие преступления характеризуются обстоятельным моделированием хода и вариантов преступных операций, четким распределением ролей между сообщниками, хитроумной маскировкой мест сокрытия похищенного имущества, наличием постоянных каналов его сбыта.

Преступники нередко меняют районы совершения отдельных преступлений, формы их противоправной деятельности весьма разнообразны и динамичны. Они постоянно совершенствуют способы реализации преступных замыслов и сокрытия следов преступлений, а также методы противодействия расследованию. Вот почему своевременно пресечь и успешно расследовать преступления названной категории довольно трудно. Об этом свидетельствует и сравнительно невысокая их раскрываемость.

В настоящей монографии ставилась задача криминалистического исследования корыстно-насильственных преступлений как разновидности преступной деятельности, разработки их классификации и криминалистической характеристики, рассмотрения информационно-аналитического аспекта расследования данных преступлений и разработки основных направлений и средств их раскрытия, базирующихся на принципах и методах современной науки, анализе и обобщении следственной и судебной практики.

Глава 1

ПОНЯТИЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В следственной практике расследуются как отдельные преступления, так и серии однотипных преступлений, совершенных одним лицом или группой лиц. Безусловно, расследование по многоэпизодному уголовному делу расширяет круг решаемых следователем задач, объектов уголовно-процессуального и криминалистического исследования, следственных действий и тактических операций. Названные особенности отражаются и в методике их расследования.

Вместе с тем существует методологический подход, позволяющий выделять общие закономерности как в совершении, так и в расследовании единичных и серийных (многоэпизодных) преступлений. Такая цель может быть достигнута, если использовать принцип системно-деятельностного подхода к исследованию рассматриваемого объекта.

Деятельностный подход в изучении познаваемых объектов характеризуется в философии и психологии как важнейший методологический принцип, а проблемы деятельности все более обнаруживают междисциплинарный, комплексный характер, причем деятельность рассматривается и как объект исследования и как объяснительный принцип1. С этих позиций в криминалистике могут быть выделены и исследованы ее основные объекты: 1) деятельность по

1 Буева Л. П. Человек: деятельность и общение. — М.: Мысль, 1978. — С. 57-60; Иванов В. П. Человеческая деятельность — познание — искусство. — К.: Наукова думка, 1977. — С. 59; Коршунов А. М., Мантатов В. В. Диалектика социального познания. — М.: Политиздат, 1988. — С. 30; Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политиздат, 1975. — С. 12-13; Современный философский словарь / Под ред. В. Е. Кемерова. Москва — Бешкек — Екатеринбург, 1996. — С. 137-139.

10

совершению отдельных и множественных преступлений; 2) деятельность по расследованию преступлений1.

Деятельностный подход позволяет, во-первых, рассматривать преступление и расследование как разноплановые, противоборствующие, антагонистичные формы и виды человеческой деятельности, имеющие различные цели (у преступника — достигнуть преступного результата и остаться не разоблаченным, уйти от ответственности; у следователя — выявить преступление, познать обстоятельства расследуемого события, установить лиц, совершивших это преступление, и доказать их виновность), но общие закономерности, отражающиеся на ее процессе и результате, общие структурные элементы; а во-вторых, поскольку сама деятельность представляет собой системное образование2, продуктивно использовать системно-структурный и системно-функциональный анализ в целях выявления закономерностей взаимосвязи между ее элементами, степени ее сложности и направленности.

Для успешной реализации деятельностного подхода в криминалистике и практике расследования, уяснения содержания деятельности по совершению преступления и деятельности по их расследованию необходимо обратиться к определению понятия деятельности в философии и психологии. Так, в современной философской литературе деятельность определяют как форму “активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование в интересах людей”3,

1 На изучение криминалистикой двух объектов — преступления и расследования, а не только расследования, указывалось еще В. П. Колмаковым в работе “Введение в курс советской криминалистики”. — Одесса, 1972. — С. 6. Только в последние годы эта точка зрения стала находить все больше сторонников. См.: Учебники криминалистики под ред. Р. С. Белкина (М., 1999), А. В. Дулова (Минск, 1996), П. Д. Биленчука (Киев, 1998), В. А. Образцова (М., 1995), Н. П. Яблокова (М., 1995).

2 О рассмотрении деятельности как системы см.: Каган М. С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа). — М.: Политиздат, 1974. — С. 22 и др.; Юдин Э. Г. Системный подход и принципы деятельности. — М.: Наука, 1978; Волков А. М., Микадзе Ю. В., Солнцева Г. Н. Деятельность: структура и регуляция. Психологический анализ. — Изд-во Москов. ун-та, 1987. — С. 30 и др. работы.

3 Огурцов А. П., Юдин Э. Г. Деятельность // Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — С. 160.

11

как “активность субъекта, направленная на объекты или на других субъектов...”1, как “способ активного воздействия человека на окружающий мир и на самого себя для обеспечения удовлетворения своих потребностей”2.

Психологи рассматривают деятельность как совокупность действий, объединенных общей целью и выполняющих определенную функцию3, внутреннюю (психическую) и внешнюю (физическую) активность человека, регулируемую сознаваемой целью4, активное взаимодействие человека со средой, в котором он достигает поставленную цель, возникшую у него в результате появления определенной потребности5.

Анализ приведенных понятий позволяет сделать вывод, что в основе деятельности человека лежат его личные или общественные потребности, являющиеся внутренним побудителем его активности. Стремясь удовлетворить те или иные потребности — биологические, социальные, духовные — субъект ставит перед собой соответствующие цели и избирает доступные ему способы и средства их достижения. Процесс обдумывания характеристик цели, необходимости выдвижения и решения промежуточных задач, прогнозирование степени удовлетворения конкретной потребности, выбора способов и средств ее достижения образуют мысленную (психическую, внутреннюю) деятельность человека. Процесс реализации и достижения поставленной цели, использование соответствующих методов, приемов и средств в решении конкретных задач характеризует практическую (физическую, внешнюю) деятельность лица или группы лиц.

Наряду с понятием “преступление” понятие “преступная деятельность” можно встретить в литературе по уголовному праву6,

1 Каган М. С. Указ. соч. — С. 43.

2 Булатов М. А. и др. Философия: Учеб, пособ. — К.: Фирма “Фита”, 1994. - С. 259.

3 Общая психология / Под ред. В. В. Богословского и др. — М., 1973. — С. 99.

4 Общая психология / Под ред. А. В. Петровского — М.: Просвещение, 1977. - С. 159.

5 Платонов К. К., Голубев Г. Г. Психология. — М.: Высшая школа, 1977. - С. 53.

6 Закалюк А. Організована злочинна діяльність: сутність і потреби нормативного визначення // Вісник Академії правових наук України. — Харків:

12

криминологии1, судебной психологии2 и криминалистике3. Несмотря на все большее внимание, которое уделяется преступной деятельности как социальному явлению, исследовано оно еще явно недостаточно, а даваемые научные разъяснения довольно скупы, иногда поверхностны и нередко противоречивы. Анализ высказываний в отношении содержания понятия преступной деятельности показывает, что под ней чаще всего подразумевается ряд преступных деяний, обусловленных определенными антиобщественными целями, интересами, мотивами, образом жизни лица или группы лиц. Иногда говорят о преступной деятельности и в тех случаях, когда лицо или группа лиц ведет достаточно длительную и тщательную подготовку к совершению задуманного преступления, выполняет ряд сложных действий по его совершению, а затем и сокрытию, препятствует его обнаружению, а при обнаружении — расследованию.

В последние годы криминалистические аспекты изучения преступной деятельности стали привлекать все большее внимание украинских криминалистов, что свидетельствует о новом этапе поз¬

Право, 2002. — № 1. — С. 130-141; Кривошеин П.К. Повторность в советском уголовном праве (теоретические и практические проблемы). — К.: Вища школа, 1990. — С. 143; Советское уголовное право. Общая часть.- М.: Изд- во Моек, ун-та, 1981. — С. 291; Малков В. П. Совокупность преступлений.

— Казань: Изд-во Казан, ун-та. — 1974. — С. 6.

1 Даньшин І, Лисодід О. До питання про поняття злочинної діяльності. //Вісник Академії правових наук України. — Харків, 1998. - № 3. - С. 94-99; Игошев К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. — Горький: Горьков, высшая школа МВД СССР, 1974. — С. 66, 105; Курс советской криминологии. — М.: Юрид. лит., 1985. — С. 325-326; Яковлев А. М. Преступность в сфере экономики // Сов. гос-во и право, 1986. — № 4. — С. 49; Организованная преступность.

— М.: Юрид. лит., 1989. — С. 8, 24 и др. работы.

2 Дулов А.В. Судебная психология. — Минск: Выш. школа, 1975. — С. 202-204.

3 Колдин В. Я. Криминалистическое знание о преступной деятельности: функции моделирования // Сов. гос-во и право, 1987, № 2. — С. 63; Краснобаев Ю. И. Совершенствование предварительного следствия и предмет советской криминалистики. — Волгоград, НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1979. — С. 78; Образцов В. А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения // Криминалистическая характеристика преступлений. — М., 1984. — С. 10 и др. работы.

13

нания названого объекта криминалистики и позволяет расчитывать на благоприятные результаты в области разработки эффективных тактических и методических научно обоснованных рекомендаций1.

Необходимо отметить, что криминалистику интересуют не только осознанные действия преступника, но и действия, совершаемые им подсознательно: импульсивные, аффективные действия, неконтролируемые сознанием навыки и привычки, а также поведение преступника, предшествующее совершению преступления и последующее за ним, поскольку они могут обусловливать соответствующую следовую картину, содержать идентификационные признаки, основания для выдвижения следственных версий об обстоятельствах преступления и о личности преступника, использоваться в качестве косвенных доказательств.

Заметим, что деятельностный подход применим и к характеристике действий лица (группы лиц), предусматривающего пути преодоления возможных препятствий, замышляющего, готовящего, совершающего преступление и предпринимающего действия по сокрытию, маскировке своего участия, следов с целью уклонения от ответственности. Здесь можно говорить о деятельности по подготовке, совершению и сокрытию отдельного преступления либо

1 См.: Бахин В. П. Цели и аспекты изучения преступной деятельности // Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике — Барнаул, 1993. — С. 41-44; Бахин В. П., Карпов Н. С. Преступная деятельность как объект криминалистического изучения. Лекция. — К., 1999. — С. 22.; Тіщенко В. В. Методологічні принципи криміналістичного аналізу злочинної діяльності // Проблеми методології сучасного правознавства. — Матеріали міжнарод. наук.

— теор. конф. — К., 1996. — С. 154-155; Кузмічов В., Москвін Ю. Криміналістичне вивчення злочинної діяльності // Право України. — 1999. — № 5.

— С. 65-67; Тищенко В. В. Криминалистические аспекты изучения преступной деятельности // Проблемы изучения государства и права Украины. Тематический сборник научных трудов. — К.: УМК ВО, 1992. — С. ЮЗ- 109; Аркуша Л. І. Основи методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв’язків. — Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Харків, 2002; Євдокіменко С. В. Злочинна діяльність: сутність та криміналістичні аспекти боротьби з нею. — Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 2002; Сакало В. О. Тактика злочинної діяльності.

— Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 2002.

14

одного из эпизодов осуществляемой преступной деятельности. Деятельность по совершению преступления присуща только преступлениям, осуществляемым с заранее возникшим умыслом. Что касается преступлений, совершаемых с внезапно возникшим умыслом или по неосторожности, то здесь можно говорить лишь о преступном поведении. Но в последних случаях возможна деятельность по сокрытию преступления, выражающаяся в попытке скрыть факт преступления, инсценировать другое событие, создать ложное алиби и т. д.

В следственной и судебной практике можно выделить случаи, когда юридической оценке подлежит не единичный преступный акт, а целый ряд преступных деяний, обусловленных определенными потребностями, мотивами, целями, образом жизни субъекта, образующий преступную деятельность1. В наиболее развитой форме преступная деятельность как объект криминалистики представляет собой заранее спланированную систему действий лица, а нередко организованной группы лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступлений для достижения постоянных преступных результатов, расчитанную на достаточно продолжительный период и представляющую особую форму жизнедеятельности.

Такая деятельность характерна для лиц, в сознании которых доминируют определенные мотивы, а ставящиеся цели как бы ли¬

1 В юридической литературе определение преступной деятельности обычно дается с позиции судебной психологии. Так, М. И. Еникеев определят ее как устойчивую систему длительного, систематического противозаконного взаимодействия субъекта с окружающей средой, основанной на личностной антисоциальной установке преступника (Еникеев М. И. Психология преступления и следственно-поисковой деятельности // Теория криминалистики и методика расследования преступлений. — М.: ВЮЗИ, 1990. — С. 5). Гораздо больше выражает суть преступной деятельности применительно к методико-криминалистическим задачам определение А.Ф. Зелинского: “Преступная деятельность — это система предусмотренных уголовным законом деяний и тесно связанных с ними иных предкриминальных и посткриминальных действий, психологически детерминированных общим мотивом, реализация которого планируется субъектом посредством постановки и достижения частных, промежуточных целей” (Зелинский А. Ф. Криминальная психология. — К.: Юринком Интер, 1999. — С. 96).

15

шены безусловного конечного результата. Так, корыстные мотивы, цель материального обогащения постоянно подталкивают преступника к совершению новых преступлений, который при этом не только не допускает мысли о снижении своего уровня жизни, но и находит новые стимулы к продолжению, интенсификации преступной деятельности.

В криминологии выделяют различные типы преступников в зависимости от их антисоциальной направленности, устойчивости, “запущенности” и других признаков1. В криминалистическом плане безусловный интерес представляет типология преступников и совершаемых ими преступлений по антиобщественной направленности. В этой типологии, в частности, Н. С. Лейкина выделяла лиц, совершавших умышленные насильственные преступления и корыстные преступления2.

Исследуя насильственную преступность, криминологи выделяют насильственные преступления против собственности, или корыстно-насильственные преступления3. Вместе с тем эта же категория преступлений называется среди корыстных преступлений4.

Таким образом, ряд преступлений оказывается на стыке корыстной и насильственной деятельности, пересекаясь благодаря общим мотивам и способам действий и образуя категорию корыстно-насильственных преступлений.

В криминалистической литературе также обращалось внимание на значение для криминалистической типологии и классификации выделения системы преступлений, объединяющихся по сходству

1 См.: Курс советской криминологии: Предмет, Методология, Преступность и ее причины. Преступник. — М.: Юрид. лит., 1985. — С. 293-304.

2 Лейкина Н. С. Личность преступника и уголовная ответственность. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. - С. 12-16.

3 Насильственная преступность / Под ред. В. Н. Кудрявцева и А. В. Наумова. — М.: Спарк, 1997. — С. 59, 82.

4 Зелінський А. Ф., Коржанський М. Й. Корислива злочинна діяльність. — К.: Генеза, 1998. — С. 28; Лунев В. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. — М.: Изд-во НОРМА, 1999. — С. 234. В другой работе А. Ф. Зелинский называет эту группу преступлений “агрессивными корыстными” (Зелинский А. Ф. Криминальная психология. — К.: Юринком Интер, 1999. — С. 140.

16

мотивов и способов их совершения1. Корыстная направленность деятельности преступников, соединенная с применением или угрозой применения физического или психического насилия создает в целом общую картину информационно-отражательного процесса, содержит во многом общие закономерности следообразования, сходные источники доказательственной информации.

Большое количество и разнообразие преступлений, предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса Украины, их индивидуальность в каждом конкретном случае обусловливают в целях их научного исследования применение типологического метода. Типология предполагает расчленение систем объектов и их последующую группировку с помощью обобщенных, идеализированных моделей, что способствует решению задачи по упорядоченному описанию и объяснению такого множества объектов, исследованию их строения и функций в системе2. Классификацию можно рассматривать как процесс и результат применения типологического метода, позволяющие разделить множество объектов на подмножества (подклассы) по определенным признакам. Научная классификация помогает раскрыть сущность изучаемых объектов, полнее и точнее выделить и оценить их свойства, связи и отношения, способствует систематизации знаний, понятийного аппарата, служит базой для дальнейшей разработки теорий и положений в той или иной научной отрасли.

Классификацией преступлений занимаются все науки, объектом которых являются преступные деяния: уголовное право, криминология, юридическая психология и криминалистика3. При этом

1 См.: Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования / Под ред. В. Я. Колдина. — М.: МГУ, 1989. — С. 14-16; Тищенко В. В. О разработке методики расследования корыстно-насильственных преступлений // Тактика, методика и психология расследования тяжких преступлений. — Волгоград: ВСШ МВД России, 1994. — С. 35-36; Криминалистика / Под ред. А. Ф. Волынского. — М.: Закон и право, 1999. — С. 315.

2 Огурцов А. И. Типология // Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. — С. 656.

3 См., например: Кривоченко А. И. Классификация преступлений. — Харьков: Вища школа, 1983; Зелінський А. Ф., Коржанський М. Й. Корислива злочинна діяльність. — К.: Генеза, 1998; Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлений. — Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988.

17

каждая из названных наук производит классификацию преступлений, отвечающую целям и задачам этих наук. Криминалистическая классификация преступлений представляет собой “іх поділ на певні группи за відповідними притаманими ім ознаками, істотними з криминалістичної точки зору, які відрізняють іх від інших злочинів”1.

Выбор основания классификации преступлений зависит от целей, которые ставятся перед такой классификацией, а они, в свою очередь, подчинены целям и задачам соответствующей науки и ее разделов. Исследование данного вопроса позволяет прийти к выводу, что криминалистическая классификация преступлений направлена на совершенствование и развитие методик расследования отдельных категорий преступлений, а также способствует детализации, уяснению особенностей их криминалистической характеристики.

Как подчеркивается в ряде работ известных криминалистов, совершенствование методик расследования отдельных видов (групп) преступлений во многом зависит от разработки криминалистической классификации преступлений2. И с этим полностью нужно согласиться. Объект исследования может быть правильно познан лишь тогда, когда с помощью классификации мы проникаем от целого к его образующим элементам, частям, и от них снова к целому, познавая закономерности присутствия таких частей и элементов, их взаимосвязи и взаимодействия в рамках исследуемой системы. Как отмечает И. Ф. Герасимов, недостаточная разработанность систематики и классификации в методике расследования в определенной

1 Танасевич В., Образцов В. Криміналістична класифікація злочинів і її значення для окремих методик розслідування // Рад. право. — 1977. — № 9. - С. 85.

2 Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3 т. — М.: Юристъ, 1997. — Т. 3. — С. 319-329; Криминалистика / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драп- кина. — М.: Высш. шк., 1994. — С. 349; Васильєв А. Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений (Общие положения). — М., 1976. — С. 23-27; Яблоков Н. П. Криминалистическая классификация преступлений //Криминалистика социалистических стран. — М.: Юрид. лит., 1986. — С. 127; Танасевич В. Г., Образцов В. А. Методики расследования и криминалистическая классификация преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. — Свердловск: УрГУ, 1978. — С. 19.

18

мере является тормозом в развитии и совершенствовании имеющихся частных методик и разработке новых. В то же время “криминалистические классификации в методике позволяют разрабатывать дифференцированные рекомендации, учитывающие особенности того или иного класса, группы объектов”1.

В криминалистической литературе высказываются различные взгляды относительно оснований криминалистической классификации преступлений. В 50-60-х годах методики расследования преступлений формировались только на основе уголовно-правовых критериев, т. е. по родам и видам преступлений, иначе говоря на основе общего родового или непосредственного объекта преступного посягательства2. В 1971 году А. Н. Васильев и Н. П. Яблоков предложили отказаться от разработок частных методик расследования по уголовно-правовому критерию, а использовать только криминалистические критерии3. Конкретизируя это предложение, В. Я. Кол- дин подчеркнул, что главным основанием криминалистической классификации преступлений и разработки частных методик расследования является способ совершения преступлений4.

Большинство авторов, занимавшихся данной проблемой, отмечали, что при построении частных методик расследования нельзя отказываться от уголовно-правовых критериев, поскольку расследуемое деяние в конечном итоге должно получить правильную квалификацию, а состав преступного деяния во многом определяет круг обстоятельств, подлежащих доказыванию. “Без уголовно-правовой классификации, — отмечает Р. С. Белкин, — совокупность частных криминалистических методик утратила бы признаки системы, проследить связи между методиками оказалось бы невозможным из- за отсутствия основания их группировки...”5 В то же время по

1 Герасимов И. Ф. Криминалистические классификации в методике расследования преступлений // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью (Вопросы криминалистики). — М., 1983. — № 76. — С. 52.

2 См., например: Криминалистика / Отв. ред. С. А. Голунский. — М.: Госюриздат, 1959. — С. 359-504.

3 Криминалистика / Под ред. А. Н. Васильева. — М.: МГУ, 1971. — С. 425.

4 Колдин В. Я., Полевой Н. Е. Информационные процессы и структуры в криминалистике. — М.: Изд-во Моек, ун-та, 1985. — С. 16

5 Белкин Р. С. Курс криминалистики. — М.: Юристъ, 1997. — Т. 3. — С. 325. См. также: Матусовский Г. А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. — Харьков: Консум, 1999. — С. 30.

19

определенным криминалистическим критериям из видов преступлений (например, разбойные нападения) должны выделяться более узкие группы преступлений (к примеру, разбойные нападения с применением огнестрельного оружия, нападения на банки или жилые дома граждан), что позволит более конкретно отразить их специфику, конкретизировать характер следообразования, сузить круг подозреваемых лиц и т. д.1

С вышеприведенным в целом следует согласиться. Однако весьма спорным явлется вывод о том, что криминалистически значимые признаки могут использоваться для классификации преступлений только на самом низком уровне — на уровне групп, включаемых в определенный уголовно-правовой вид преступлений. Думается, что это был бы упрощенный подход, не отвечающий современным требованиям науки и практики.

В следственной деятельности исходные данные далеко не всегда содержат четкие и достоверные признаки, указывающие на вид преступления и позволяющие осуществлять его уголовно-правовую квалификацию. Так, данные о нападении с целью завладения конкретным имуществом потерпевшего могут свидетельствовать о различных видах преступлений: грабеже с применением насилия, разбойном нападении, вымогательстве, бандитизме. Лишь после производства ряда следственных действий можно получить доказательственную информацию по существу такого события и дать ему соответствующую уголовно-правовую оценку. Однако это не значит, что в этот период расследования следователь должен действовать “вслепую”, по наитию или применять “наиболее подходящую” по его мнению видовую методику. Безусловно, здесь необходимо применить рекомендации межвидовой методики, основанной на единстве информационно-отражательных процессов, свойственных определенным “группам криминалистически сходных видов преступ¬

1 Гавло В. К. Основания классификации преступлений в методике расследования // Проблемы криминалистики и доказывания при расследовании преступлений. — Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 1990. — С. 49-50; Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. — Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1975. — С. 151; Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. — Харьков, 1976. - С. 14.

20

лений”1. Рекомендации таких методик позволяют правильно оценить следственную ситуацию и избрать нужное направление расследования, в ходе которого и выясняются видовые признаки расследуемого преступления. Безусловно, такие рекомендации будут полезны и в том случае, когда расследуется преступная деятельность, состоящая как из одинаковых, так и из различных, чаще схожих, видов и групп преступлений. Межвидовые методики способствуют системному и в тоже время избирательному подходу к расследованию серии однотипных преступлений, т. е. преступной деятельности.

Прежде чем остановиться на криминалистической классификации корыстно-насильственной преступной деятельности, необходимо рассмотреть ее содержание с точки зрения включения в нее тех или иных видов преступлений. Классификация по видам преступлений необходима, прежде всего в связи с тем, что каждый эпизод такой деятельности должен получить свою уголовно-правовую оценку и нацелить следователя на круг обстоятельств, подлежащих доказыванию. Кроме того, классификация преступлений, входящих в корыстно-насильственную деятельность либо соприкасающихся с ней, позволяет выявить их роль и значение в структуре этой преступной деятельности. В рассматриваемой деятельности различаются базовые, вспомогательные, сродные, побочные (сопутствующие) и нетипичные преступления2.

К базовым относятся те преступления, которые являются основными, самыми многочисленными, определяющими доминирующую направленность преступной деятельности лица или группы лиц и устремлены на удовлетворение их материальных запросов. К ним следует отнести, по нашему мнению, грабежи с применением насилия (ст. 186 УК), разбойные нападения (ст. 187 УК), вымогательства (ст. 189 УК)3, бандитизм, совершаемый из корыстных побужде¬

1 Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлений. — Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. — С. 55.

2 В. И. Куликов выделяет в организованной преступной деятельности базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные элементы. См.: Куликов В. И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. — Ульяновск: Филиал МГУ, 1994. — С. 40.

3 В системе криминалистики методику расследования вымогательства порой относят к самым различным группам частных методик. Так, в учебнике криминалистики под ред. И. Ф. Герасимова и Л. Я. Драпкина (М., 1994) методика его расследования включена в одну главу с расследованием

21

ний (ст. 257 УК), убийства их корысти (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК), похищения наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов путем грабежа, разбоя (ст. 308 УК), похищение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или равноценных материалов путем грабежа, разбоя или вымогательства (ст. 262 УК).

Данные преступления объединяет намерение получить имущественную выгоду за счет похищенного, удовлетворить какие-либо личные потребности материального характера путем применения насилия или угрозы его применения к тем лицам, у которых похищенное имущество находится в личной собственности, во владении, в пользовании либо вверено для хранения, транспортировки, распоряжения и т. п.

Корыстно-насильственные преступления, кроме наличия общего мотива и способа завладения похищенным имуществом, сопровождаются и во многом схожей следовой картиной, что имеет важное криминалистическое значение, заключающееся в том, что это позволяет разработать общую межвидовую методику их расследования1.

К вспомогательным относятся такие виды преступлений, как умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 194 УК), убийства (п.п. 3, 8, 9 ст. 115 УК), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146 УК), кража (ст. 185 УК), похищение документов, штампов и печатей (ст. 357 УК), их подделка и использование для предстоящих корыстно-насильственных преступлений поддельного документа (ст. 358 УК), вовлечение несо-

мошенничества (гл. 34), в учебнике под ред. Н. П. Яблокова (М., 1999) она рассматривается наряду с расследованием должностных хищений, мошенничества (гл. 31), а также в числе методик расследования преступлений в сфере экономики (Расследование преступлений в сфере экономики. — М.: Спарк, 1999. — С. 36-51), с чем нельзя согласиться.

1 В этой связи из рассматриваемого круга корыстно-насильственных преступлений целесообразно вычленить убийства или другие преступления, выполняемые по заказу, поскольку имуществом потерпевшего исполнители не завладевают, мотивы их действий не обязательно корыстны, а совершаемые преступления названной разновидности образуют специфические следы и связи.

22

вешеннолетних в преступную деятельность (ст. 304 УК), незаконное завладение транспортным средством (ст. 289 УК)1, незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача либо сбыт огнестрельного или холодного оружия (исключая хранение и изготовление последнего), боевых припасов и взрывчатых веществ (ст. 263 УК), хищение в различных формах огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ (ст. 262 УК) и др.

Вспомогательные преступления направлены на подготовку и обеспечение тех или иных условий совершения корыстно-насильственной преступной деятельности, отдельных ее эпизодов (например, хищение или незаконное приобретение, изготовление оружия, кража форменной одежды для последующих проникновений в жилище и нападений под видом работников милиции); устранение препятствий в ходе совершения преступления и сокрытие следов своих действий (убийство свидетелей, поджог объекта, на который совершалось нападение, оказание сопротивления при задержании и др.).

Сродными с корыстно-насильственными преступлениями можно назвать те преступления, которые также преследуют корыстные цели и в большинстве случаев совершаются с применением или угрозой применения насилия. Однако при их совершении материальные потребности преступников удовлетворяются не за счет имущества потерпевшего, а за счет вознаграждения заказчиков преступления либо различных незаконных доходов. К таким преступлениям относятся убийства, совершенные по заказу (п. 11 ч. 2 ст. 115 УК), насильственное похищение человека с целью последующей продажи или использования в корыстных целях — принуждения к безвозмездному труду, попрошайничеству, занятиям проституцией и др. (ст.ст. 146, 149 УК), принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств (ст. 355 УК); легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых незаконным путём (ст. 209 УК). Данные преступления

1 К вспомогательным данное преступление относится в том случае, когда чужое транспортное средство вопреки воле его владельца используется для подготовки, совершения или сокрытия другого корыстно-насильственного преступления. Если же такое завладение осуществляется с применением насилия по корыстным мотивам, то оно относится к базовым.

23

могут дополнять корыстно-насильственную преступную деятельность, совершаться параллельно с ней либо образовывать самостоятельную ветвь преступной деятельности. Эти преступления в силу их криминалистических особенностей целесообразно рассматривать в качестве объектов отдельных методик расследования1.

К побочным (сопутствующим) относятся преступления, которые выходят за рамки целей названной деятельности и совершаются как бы попутно, с учетом криминальной ситуации (к примеру, изнасилования и другие половые преступления в отношении потерпевших, их родных и близких, знакомых в ходе разбойного нападения), либо не требуют в сложившейся ситуации применения насилия (кражи, грабежи без применения насилия).

К нетипичным можно отнести отдельные преступления, непосредственно не связанные с корыстно-насильственной преступной деятельностью, и совершаемые участниками преступной группы спорадически (хулиганство, контрабанда, нарушение правил о валютных операциях и др.).

Дальнейшую классификацию корыстно-насильственной преступной деятельности целесообразно производить по криминалистическим критериям, поскольку данные критерии позволяют выделить из нее такие группы и подгруппы преступлений, в которых выражены особенности их информационно-отражательных структур, обусловливающих специфику решаемых задач, выдвигаемых и про¬

1 В последние годы ведется активная разработка методик расследования названных преступлений. См.: Бахин В. П. Особенности расследования заказных убийств: Лекиця. — К., 1999; Бородулин А. И. Расследование убийств, совершаемых наемными лицами // Криминалистика / Под ред. А. Ф. Волынского. — М.: Юнити-Дана, 1999. — С. 398-419; Білен- чук П. Д. Основи методики розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми // Криміналістика / За ред. П. Д. Біленчука. — К.: Атіка, 2001. — С. 509-515; Гурев М. С. Убийства на “разборках” (методика расследования). — Спб.: Питер, 2001; Дворкин А. И. и др. Расследование похищения человека: Метод, пособ. — М.: Приоритет, 2000; Коновалова В. Е. Убийство: искусство расследования: Монография. — Харьков: Факт, 2001. — С. 224-229 и др. работы.

24

веряемых версий, всей информационно-поисковой деятельности следователя.

В этой связи в литературе существуют различные мнения по поводу оснований криминалистической классификации преступлений.

Так, И. Ф. Герасимов основаниями криминалистической классификации преступлений считает способ их совершения, степень сокрытия и маскировки, преступный опыт лиц, совершавших преступления, места их совершения1, И. А. Возгрин — способ совершения преступления, личность преступника и личность пострадавшего2, Н. П. Яблоков — данные о типах преступной деятельности, отдельные элементы криминалистической характеристики и “некоторые черты следственной ситуации”3, Р. С. Белкин — признаки состава преступления4, В. А. Образцов — элементы криминалистических характеристик преступлений5. В дальнейшем В. А. Образцов пересмотрел свою точку зрения и высказал мнение о целесообразности криминалистических классификаций преступлений с позиции теории человеческой деятельности6. В этой связи он считает необходимым положить в основание такой классификации признаки преступления (как преступной деятельности), признаки обстановки совершения преступлений, а также признаки деятельности по выявлению и расследованию преступлений7.

1 Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. — Свердловск, 1975. — С. 151-168.

2 Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений. — Минск: Выш. шк., 1983. — С. 208-209.

3 Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. — М.: Юристъ, 1999. — С. 492. Весьма схожа по этому поводу позиция В. К. Гавло. См.: Гавло В. К. Основания классификации преступлений в методике их расследования // Проблемы криминалистики и доказывания при расследовании преступлений. — Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 1990. — С. 49-60.

4 Белкин Р. С. Курс криминалистики. — М.: Юристъ, 1997. — Т. 3. — С. 326.

5 Образцов В. А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. — Вып. 33. — М.: Юрид. лит., 1980. - С. 93.

6 Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлений. — Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. — С. 16.

7 Образцов В. А. Там же. — С. 36-52 и др.

25

Думается, что использование названных В. А. Образцовым оснований криминалистической классификации преступлений в целом заслуживает поддержки. Они отвечают принципу системно-деятельностного подхода в рассмотрении изучаемых криминалистикой объектов — деятельности по совершению преступлений и деятельности по их расследованию.

Это, в свою очередь, позволяет применить названные классификационные основания как достаточно универсальные, логически обоснованные и адекватные задачам криминалистической классификации. Предлагаемые же в литературе другие основания либо не соответствуют требованиям системности, либо опираются только на уголовно-правовые критерии или же используют отдельные признаки (элементы) криминалистической характеристики преступлений. Таким образом, для классификации корыстно-насильственных преступлений целесообразно использовать в качестве оснований признаки, характеризующие: 1) их субъектов; 2) потерпевших;

3) предмет посягательства; 4) обстановку; 5) элементы деятельности по подготовке, совершению и сокрытию преступлений; 6) результат и последствия преступления.

Рассмотрим возможности указанных оснований для классификации корыстно-насильственных преступлений1.

1. Признаки, характеризующие участников корыстно-насильственной преступной деятельности.

Ряд сведений, характеризующих личность преступников, совершающих корыстно-насильственные преступления, целесообразно использовать для криминалистической классификации как корыстно-насильственной преступной деятельности в целом, так и отдельных корыстно-насильственных преступлений.

При этом учитываются как собственные свойства, определяющие индивидуума (пол, возраст, физические и психические свой¬

1 Первый авторский опыт такой классификации изложен в работе: Тищенко В. В. Криминалистическая классификация корыстно-насильственных преступлений // Роль судебной экспертизы и криминалистики в раскрытии и профилактике преступлений. Тезисы научно-практической конференции. — Одесса, 1994. — С. 56-59.

26

ства), так и признаки-отношения (место рождения, местожительство, место работы, родственные, дружеские и иные связи и др.)1.

По количеству участников корыстно-насильственные преступления могут быть разделены на совершаемые единолично и группой лиц. При этом можно выделить случаи, когда в корыстно-насильственной преступной деятельности: 1) все эпизоды совершались единолично; 2) во всех выявленных эпизодах участвует группа лиц; 3) часть эпизодов совершалась группой лиц, а часть — отдельными лицами из этой группы.

По степени организованности выделяются: 1) случайно объединившаяся для совершения отдельного корыстно-насильственного преступления группа лиц; 2) группа лиц, объединившаяся для совершения отдельного преступления по предварительному сговору;

3) группа лиц, периодически совершающая корыстно-насильственные преступления, с нестабильным составом; 4) организованная группа с постоянным составом, регулярно совершающая корыстнонасильственные преступления.

По преступному опыту, степени профессионализма нужно различать корыстно-насильственные преступления: 1) совершенные лицами впервые; 2) совершаемые лицами спорадически; 3) совершаемые профессиональными преступниками.

Такое деление корыстно-насильственных преступлений связано с различием в способах их подготовки, совершения и сокрытия, названными лицами, особенностями с ледообразования. Организованность преступной группы и криминальный профессионализм ее участников создают более сложные и проблемные следственные ситуации, требующие разработки специальных методов и приемов расследования2.

1 Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий. — М.: Юрид. лит., 1982. — С. 132.

2 В настоящее время активно разрабатывается общая (вневидовая) методика расследования организованной преступной деятельности. См.: Драп- кин Л. Я. Проблемы расследования преступлений, совершаемых организованными группами и сообществами // Криминалистика. / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. — М.: Высш. шк., 2000. — С. 361-376; Криминалистика /Под ред. Р. С. Белкина. — М.: Издат. группа НОРМА-ИНФРА- М, 1999. — С. 897-927; Куликов В.И. Указ, соч.; Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Ябло-

27

По возрастным признакам субъектов преступления выделяют корыстно-насильственные преступления, совершаемые: 1) несовершеннолетними; 2) совершеннолетними (от 18 лет и старше); 3) группами разновозрастного состава.

По полу корыстно-насильственные преступления осуществляются как мужчинами, так и женщинами. Преступные группы могут быть мужскими, женскими или смешанного состава.

По отношению к месту жительства корыстно-насильственные преступления могут совершаться: 1) лицом, проживающим в том же населенном пункте, в той же местности; 2) лицом, проживающим в другом населенном пункте или другой местности; 3) группой лиц, участники которой проживают в том же населенном пункте, местности;

4) группой лиц, участники которой проживают в другом населенном пункте или другой местности; 5) группой лиц, часть из которых проживают в том же населенном пункте, а другая часть (отдельный участник) — в другом населенном пункте или другой местности.

По отношению к месту работы, учебы, к роду занятий, отмечаются группы, участники которых работают на одном предприятии, учатся в одном учебном заведении или имеют разные места работы, учебы1.

Можно выделить группы, участники которых имеют родственные, личностно-бытовые (супруги, сожители, свойственники) отношения и не имеющие таковых.

По связи преступника с жертвой корыстно-насильственные преступления делятся на совершаемые лицами: 1) давно знающими потерпевшего, состоящими с ним в родственных, дружеских или иных тесных отношениях; 2) знавшими потерпевшего до совершения преступления, но недостаточно хорошо либо получившими информацию о нем со слов других лиц (друзей, соседей, знакомых потерпевшего); 3) случайно познакомившимися с потерпевшим в день совершения преступления; 4) не знающими потерпевшего

кова. — М.: ИНФРА-М, 1996. — С. 237-317; Шепитько В. Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями. — Харьков, 2000 и др. работы.

1 В последнем случае участников может объединять род занятий, общие увлечения: дискотека, времяпрепровождение в барах, азартные игры, занятия в одной спортивной секции, одним видом спорта и т. п.

28

и избравшими его в качестве объекта нападения или вымогательства по определенным, детерминирующим данное преступление, критериям (к примеру, дорогая одежда, ювелирные изделия, украшения, багаж, нетрезвое состояние потерпевшего и т. п.).

2. Признаки, характеризующие объект корыстно-насильственных преступлений: потерпевших и предмет посягательства.

Объектом корыстно-насильственного преступления могут быть отдельные лица, при которых непосредственно находятся предметы преступного посягательства (деньги, ценности, одежда, оружие и др.). Объектом корыстно-насильственного преступления рассматриваются и помещения: жилые и служебные (дома, квартиры, банки, магазины, склады, офисы, гаражи и т. д.), когда в них находятся хозяева, их родственники или знакомые, должностные лица, служащие, а также лица, которым поручена охрана соответствующего помещения и имущества. Особый случай представляют нападения, совершаемые на водителей и пасажиров транспортных средств с целью завладения их имуществом, деньгами, а иногда и самими транспортными средствами.

Таким образом, можно выделить три большие группы корыстно-насильственных преступлений: 1) совершаемые в отношении отдельных лиц и их имущества вне помещений и транспортных средств; 2) совершаемые в отношении отдельных лиц и их имущества, находящихся в каких-либо помещениях; 3) совершаемые по отношению к отдельным лицам и их имуществу на транспорте.

По полу жертвы могут быть как мужчины, так и женщины. По возрасту — несовершеннолетние, лица зрелого возраста (18-60) и лица пенсионного возраста (свыше 60 лет).

По отношению к похищаемому имуществу потерпевшие являются: 1) собственниками; 2) лицами, в чьем владении или распоряжении находится имущество (должностные, материально ответственные лица, частные арендаторы и др.); 3) лица, которым имущество вверено под охрану (при его хранении или перевозке).

Предметами похищения могут быть: а) деньги, иностранная валюта, ценные бумаги; б) драгоценные и редкоземельные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни, а также заводские или кустарные изделия из них; в) предметы, представляющие культурную и историческую ценность (иконы, картины, скульптурные изделия,

29

редкие и старинные книги, музыкальные инструменты известных мастеров прошлого и пр.); г) электроника, электротехника и оптика (компьютеры и принадлежности к ним, видеотехника, музыкальные центры, фотоаппараты, бинокли, видеокамеры и пр.); д) разнообразные товары бытового назначения (мебель, ковры, одежда и пр.);

е) продукты питания и спиртные напитки; ж) автомобили, мотоциклы и мопеды; з) наркотические средства и психотропные вещества, прекурсоры, ядовитые и сильнодействующие, радиоактивные вещества; и) оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства.

3. Признаки, характеризующие обстановку корыстно-насильственного преступления.

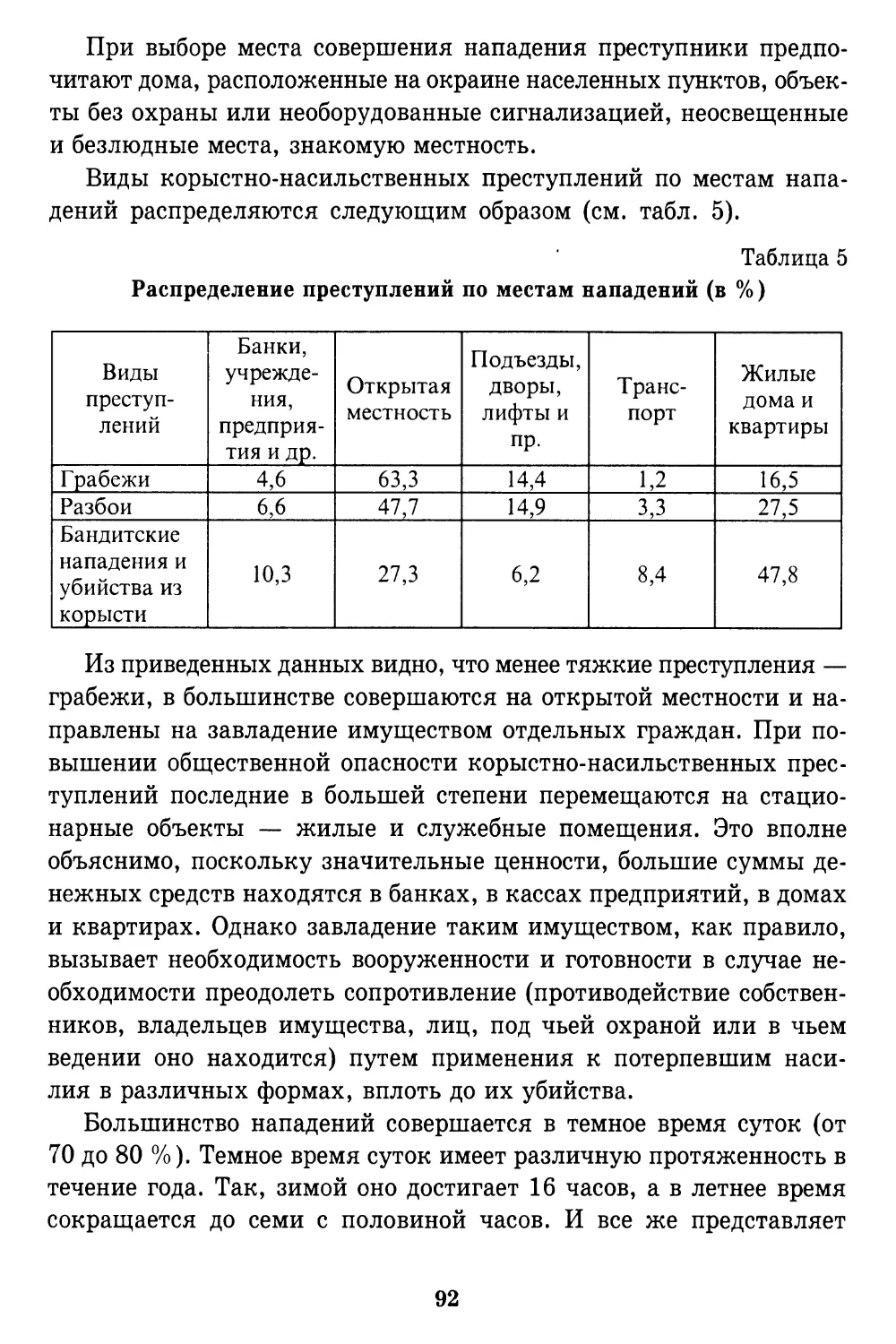

Корыстно-насильственные преступления в зависимости от условий местности совершаются: 1) в городах; 2) в населенных пунктах сельской местности; 3) вне населенных пунктов.

В первой группе можно выделить преступления, совершаемые: а) на улицах, во дворах; б) в парках, скверах, на кладбищах; в) в подъездах, на лестничных площадках, в лифтах многоквартирных домов; г) в индивидуальных домах; д) в квартирах; е) в учреждениях, организациях, на предприятиях; ж) на рынках; з) на автомобильном и другом городском общественном транспорте.

Во второй — преступления, совершаемые: а) на улицах населенных пунктов; б) в домах, усадьбах и квартирах; в) в зданиях (помещениях) учреждений, организаций и предприятий.

В третьей — преступления, совершаемые: а) на дорогах; б) в лесу, лесопарках, у водоемов и в других местах отдыха, рыбалки и пр.; в) в магазинах, кафе, барах, на бензозаправках, расположенных вдоль автомобильных дорог и в местах туризма и отдыха; г) в дачных строениях; д) на транспорте (водном, железнодорожном, автомобильном).

По времени: а) совершаемые в светлое время суток; б) совершаемые в темное время суток.

По иным элементам обстановки можно выделить нападения, совершаемые на: а) охраняемые и б) неохраняемые объекты; нападения, совершаемые: а) при свидетелях и б) без свидетелей, когда преступник не известен (в условиях неочевидности).

30

4. Признаки, характеризующие действия лиц по подготовке, совершению и сокрытию корыстно-насильственного преступления.

Учитывая признак “подготовленности”, следует выделить корыстно-насильственные преступления, совершаемые: а) по предварительно и детально разработанному плану, включающему выбор подготовительных действий, моделирование предстоящих действий на месте преступления, а также обдумывание действий по сокрытию обстоятельств замышляемого преступления; б) по плану, намеченному в общих чертах, незадолго до совершения преступления; в) по плану действий, определяемому непосредственно перед преступлением, иногда на месте его совершения, с учетом конкретных обстоятельств.

Действия по совершению корыстно-насильственного преступления носят весьма разнообразный характер, но целесообразно выделить три основных признака, по которым они могут быть классифицированы: 1) способ проникновения на место совершения преступления; 2) способ и характер насильственного воздействия на потерпевшего; 3) характер действий по завладению похищенным имуществом.

По способу проникновения различаются корыстно-насильственные преступления: а) не требующие специальных приемов, уловок для того, чтобы оказаться с потерпевшим в соответствующем месте, что характерно, к примеру, для грабежей и разбойных нападений на улицах, в подъездах, парках и помещениях со свободным доступом; б) проникновение на объект обманным путем (под видом работников различных служб) либо используя доверие потерпевшего (родственники, знакомые и др.); в) с помощью взлома дверей, окон, отпирания замков; г) проникновение внутрь соответствующего помещения путем применения или угрозы применения насилия по отношению к потерпевшему (охраннику).

Характер и способ насильственных действий в отношении потерпевшего, а также других лиц, в том числе оказавшихся на месте совершения преступления или пытавшихся задержать преступников, помешать совершению преступления, позволяют разделить корыстно-насильственные преступления на совершенные 1) с применением физического насилия, которое, в свою очередь: а) представляет опасность для жизни и здоровья; б) не представляет такой

31

опасности; в) связано с лишением жизни потерпевшего; 2) с применением психического насилия, которое может представлять угрозу немедленного физического воздействия на потерпевшего применение такового или других негативных действий в будущем (последнее свойственно такому виду корыстно-насильственных преступлений как вымогательство).

Действия по применению насилия могут осуществляться с помощью а) огнестрельного оружия; б) газового или пневматического оружия; в) взрывчатых веществ; г) холодного оружия; д) ядовитых (отравляющих веществ); е) специально подготовленных орудий;

ж) случайных орудий и предметов бытового или хозяйственного назначения. При угрозе применения насилия могут использоваться также макеты огнестрельного оружия и взрывных устройств.

По характеру действий, связанных с завладением имущества, корыстно-насильственные преступления можно разделить на те, которые сопровождаются немедленным изъятием имущества самим преступником из числа им же обнаруженного либо выданного по его требованию потерпевшим, а также на те, которые переносят момент завладения определенным имуществом или получения права на него на более отдаленный срок с помощью активных действий потерпевшего (при вымогательстве). Таким образом, корыстнонасильственные преступления делятся на: 1) совершенные в виде нападений (таких большинство: бандитизм, грабежи, разбои, в т. ч. сопровождаемые убийствами) и 2) выражающиеся в виде требований о передаче определенного имущества в указанные сроки самим потерпевшим либо его родственниками, близкими, что характерно для вымогательства.

Действия по вымогательству имущества либо прав на него могут быть связаны: 1) с похищением, захватом потерпевшего либо его детей, близких в качестве заложника, 2) с причинением телесных повреждений, 3) с совершением убийства, 4) с уничтожением или повреждением личного, государственного либо коллективного имущества, 5) с разглашением позорящих потерпевшего либо его родных и близких сведений, 6) с угрозой выполнения названных действий.

Действия по сокрытию корыстно-насильственного преступления можно классифицировать в зависимости от их направленности: 1) по

32

сокрытию самого факта преступления; 2) по сокрытию своего участия в преступлении; 3) по сокрытию следов преступных действий.

По характеру сокрытия выделяются корыстно-насильственные преступления: а) с применением средств маскировки внешности;

б) с приведением жертвы в бессознательное или беспомощное состояние; в) сочетаемые с убийством жертвы, свидетелей, очевидцев, а также лиц, пытавшихся пресечь или задержать преступника (преступников); г) с инсценировкой другого события; д) с применением средств и приемов, затрудняющих обнаружение следов и доказательств; е) с использованием коррупционных связей с работниками правоохранительных органов.1

5. Признаки, характеризующие результат и последствия корыстно-насильственного преступления.

Прекращение действий по совершению конкретного корыстнонасильственного преступления происходит либо вследствие достижения поставленной цели по завладению имуществом либо вследствие неудачи по ее достижению. Таким образом, по отношению цели к результату преступных действий можно выделить: 1) преступления, результат которых совпал с поставленной целью; 2) преступления, результат которых не полностью, частично совпал с поставленной целью; 3) преступления, результат которых не совпал с поставленной целью полностью. В каждом из названных случаев различна информационно-следовая картина наступивших последствий.

Корыстно-насильственные преступления направлены на завладение каким-либо имуществом в той или иной форме его выражения (деньги, ценности, одежда, аппаратура и т. п.). Поэтому они делятся на преступления: а) результатом которых явилось завладение планируемым (предполагаемым) количеством и видом имущества; б) результатом которых явилось завладение меньшим количеством имущества или имуществом иного вида; в) которые не завершились завладением имущества.

По последствиям в отношении потерпевшего корыстно-насильственные преступления делятся на: а) не причинившие вреда его

1 Об особенностях методики расследования таких преступлений см.: Аркуша Л. I. Структура методики розслідування організованої злочинної діяльності, яка супроводжується корумпованими зв’язками // Актуальні проблеми держави і права. — Одеса: Юрид. літ., 2001. — Вип. 11. — С. 496-498.

33

физическому здоровью и не оставившие поэтому следов на теле потерпевшего; б) причинившие вред физическому здоровью потерпевшего и оставившие вследствие этого поверхностные или проникающие повреждения тканей или органов; в) повлекшие смерть лица на месте преступления или за его пределами.

По следовой картине корыстно-насильственные преступления можно подразделить на такие, следствием которых явилось оставление: а) следов рук, ног, перчаток, обуви преступника; б) следов-выделений организма преступника; в) микрочастиц тела, волос, одежды и обуви виновного лица; г) следов орудий и инструментов, используемых виновным для проникновения или вскрытия хранилищ; д) орудий и средств, в т. ч. оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также следов их применения на месте преступления; е) поврежденных объектов обстановки (дверей, окон, мебели и другого имущества), транспортных средств, принадлежащих потерпевшим, их одежды; ж) следов транспортных средств, использованных преступниками; з) следов-отображений в виде мысленных образов, запечатленных в памяти потерпевших и свидетелей.

Целесообразно выделить и ряд признаков, позволяющих классифицировать не только отдельные корыстно-насильственные преступления, но и корыстно-насильственную преступную деятельность отдельного лица или группы лиц в целом.

Так, по объектно-предметному критерию можно выделить однообъектную деятельность — специализирующуюся, направленную на однотипные объекты (банки, частные фирмы, квартиры, дома, определенную категорию потерпевших), а иногда и предметы похищения (деньги, автомобили, одежда, электроника), и многообъектную — направленную на разнотипные объекты и предметы преступной деятельности.

Используя предложение В. И. Куликова по объединению качественного и количественного критериев, характеризующих деятельность по совершению преступлений1, можно выделить такие разновидности корыстно-насильственной преступной деятельности: 1) единоличную элементарную корыстно-насильственную преступную

1 Куликов В. И. Указ, соч., — С. 53.

34

деятельность (лицо совершает несколько преступлений “от случая к случаю”); 2) единоличную профессиональную преступную деятельность (регулярное совершение корыстно-насильственных преступлений в качестве основного источника материального обеспечения с учетом криминального опыта); 3) групповую элементарную корыстно-насильственную преступную деятельность (периодическое совершение преступлений группой лиц, объединяющихся по принципу “дружеской компании”); 4) групповую профессиональную преступную деятельность (эпизодическое совершение корыстно-насильственных преступлений группой с нестабильным составом, но участники которой обладают преступным опытом); 5) элементарно-организованную преступную деятельность (периодическое совершение корыстно-насильственных преступлений группой лиц, имеющей своего вожака (главаря) с планированием, подготовкой и распределением ролей при совершении каждого преступления); 6) организованную профессиональную преступную деятельность (регулярное совершение корыстно-насильственных и других, обеспечивающих такую деятельность, преступлений хорошо организованной группой (бандой) преступников-профессио- налов, характеризующейся стабильностью состава, единоначалием, вооруженностью и другими признаками, свойственными организованной преступности).

По системности корыстно-насильственная преступная деятельность может подразделяться на осуществляемую 1) периодически, в виде не связанных между собой эпизодов, спорадически совершаемых преступлений; 2) в виде регулярно, систематически совершаемых преступлений, объединенных принципом постоянного материального обеспечения.

По масштабам следует выделить корыстно-насильственную преступную деятельность: а) ограниченную каким-то территориальным участком; б) не имеющую четких территориальных границ.

По характеру преступлений можно выделить: 1) корыстно-насильственную преступную деятельность, состоящую из однотипных преступлений; 2) корыстно-насильственную преступную деятельность, сочетаемую с другими корыстными преступлениями (кражами, мошенничеством и др.); 3) корыстно-насильственную преступ¬

35

ную деятельность, сочетаемую с другими насильственными преступлениями (в т. ч. убийствами, совершаемыми не из корыстных побуждений, хулиганством, причинением телесных повреждений, половыми преступлениями); 4) корыстно-насильственную преступную деятельность, сочетаемую с преступлениями различной направленности.

По моменту своего развития может быть выделена корыстно-насильственная преступная деятельность: 1) начинающаяся — один-два случая корыстно-насильственных преступлений; 2) развивающаяся — более двух эпизодов, подключение новых участников и т. д.; 3) стабильная — регулярная, неизменный или мало меняющийся состав и пр.; 4) затухающая — динамика ее снижается, группа частично распадается и т. п.; 5) трансформирующаяся — имеющая тенденцию к изменению характера, профиля преступлений, стремящаяся к легализации деятельности ее участников, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем1.

Приведенная классификация корыстно-насильственной преступной деятельности и различных видов корыстно-насильственных преступлений способствует разработке достаточно полной и вместе с тем дифференцированной их криминалистической характеристики, прояснению генезиса криминальных и следственных ситуаций, постановке криминалистических задач и выдвижению общих и частных следственных версий, разработке как общей межвидовой методики, так и микрометодик (методик узкой направленности) их раскрытия.

1 О механизме отмывания денег и имущества, полученных престуным путем, и расследовании таких преступлений см.: Болотский Б. С., Михайлов В. И. Расследование легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных незаконным путем // Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. — М.: Изд-во “Спарк”, 1999. — С. 158-173; Верлан Д. А. Отмывание “грязных” денег. — Одесса: Астропринт, 2000.

36

Глава 2

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2.1. ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЧАСТНЫХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ

Прежде чем рассмотреть криминалистическую характеристику корыстно-насильственных преступлений, необходимо остановиться на предпосылках возникновения, формирования и значении криминалистической характеристики преступлений в целом.

На необходимость изучения отдельных черт преступлений, деятельности по их совершению, указывалось давно. Так, еще Г. Гросс в своем фундаментальном труде “Руководство для судебных следователей как система криминалистики” указывал на необходимость общей части криминалистики, которая называлась бы “Теоретическое учение о проявлениях преступлений” и была посвящена описанию некоторых черт и признаков отдельных видов преступлений.1 Р. А. Рейсс к “техническим методам следственного производства” относил не только применение научных методов исследования к раскрытию преступлений, но и “изучение характера и формы деятельности преступников”.2

В советской криминалистике 20-40 годов также обращалось внимание на изучение отдельных сторон преступления. Так, И. Н. Якимов, С. А. Голунский и Б. М. Шавер отмечали значение данных о способе совершения и сокрытия преступлений3, В. И. Громов —

1 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. — С.-Петербургъ, 1908. — С. XVI.

2 Рейсс Р. А. Научная техника расследования преступлений. — СПб, 1912. - С. 1.

3 Якимов И. Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. — М., 1924. — С. 169; Голунский С. А., Шавер Б. М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. — М., 1939. — С. 25.

37

данных о личности предполагаемого преступника1, М. Е. Евгень- ев — данных о месте и времени совершения преступления2.

В последующие годы в криминалистической методике расследования исследование проблемы способа совершения преступлений получило дальнейшее развитие3, а их описание и анализ стали традиционными во всех частных методиках расследования. При этом справедливо указывалось на то, что данные о способе совершения преступления способствуют установлению многих обстоятельств преступления и личности преступника. Однако, как показали дальнейшие исследования, другие элементы преступления, будучи связанными между собой, играют также значительную роль в информационно-познавательной деятельности следователя. Встала задача определить круг криминалистически значимых элементов преступления, проанализировать каждый из них, выявить взаимосвязи, существующие между ними и охарактеризовать такую совокупность элементов преступления в целом.

Научные разработки и анализ следственной практики показывают, что цель быстрого и полного раскрытия различных категорий преступлений может быть достигнута не только путем оптимизации процесса расследования, но и путем углубленного исследования деятельности по совершению преступлений. И это вполне объяснимо. Основной задачей расследования является установление сущности происшедшего события, содержащего признаки преступления, всех его обстоятельств. Иначе говоря, преступление — объект познания практической деятельности, следовательно — и объект научных криминалистических исследований. Как отмечается в философской литературе, важность выделения из окружающей действительности объекта, подлежащего познанию, заключается в том,

1 Громов В. И. Методика расследования преступлений. — М., 1930. — С. 110.

2 Евгеньев М. Е. Методика и техника расследования преступлений. — Киев, 1940. - С. 29-31.

3 Так, только в начале 70-х годов проблеме способа совершения преступлений были посвящены докторская диссертация Г. Г. Зуйкова (1970) и кандидатские диссертации И. Ш. Жордания (1971) и Л. Л. Кругликова (1971).

38

что объект обуславливает, определяет содержание и методы деятельности субъекта1.

Таким образом, эффективные методы, приемы и средства ретроспективного познания расследуемого события, прогнозирования и пресечения продолжаемой преступной деятельности могут быть разработаны при условии правильного представления о структуре такой деятельности, ее криминалистически значимых элементах и связях между ними, о механизме следообразования как закономерном ее отражении в окружающей среде (в материальной обстановке, а также в виде мысленных образов, зафиксированных в памяти причастных к ней лиц).

В связи с этим во второй половине 60-х годов возникло понятие криминалистической характеристики преступлений2, а сама проблема стала предметом обсуждения на научных конференциях и отдельных публикаций3.

Проблема криминалистической характеристики преступлений стала рассматриваться в теоретических положениях криминалистики, а также как самостоятельный элемент в структуре методик расследования отдельных категорий преступлений.

Вместе с тем она и на сегодняшний день не нашла однозначного разрешения, более того, вызывает серьезные споры в отношении ее сущности, содержания, значения, соотношения с другими понятиями и структурными элементами частных методик и даже о состоятельности такого понятия. В связи с этим перед дальнейшим рассмотрением криминалистической характеристики корыстно-насильственных преступлений, необходимо остановиться на ряде принципиальных дискуссионных положений по данной проблеме.

1 Алексеев П. В., Панин А. В. Философия. — М.: ТЕИС, 1996. — С. 296; Современный философский словарь / Под ред. В. Е. Кемерова. — М., 1996. — С. 341-342; Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. — С. 438.

2 См.: Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. — Харьков, 1967. — С. 10; Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. — М., 1966. — С. 4.

3 В частности на конференциях в Москве (1974) и Одессе (1976). Издавались и соответствующие тематические сборники научных работ.

39

Взгляды на сущность, место и значение криминалистической характеристики преступлений в криминалистической литературе высказываются самые различные и даже полярные: от отведения ей роли общей криминалистической теории1, учения2 и отнесения ее поэтому к теоретическим и методологическим основам криминалистики — до полного отрицания необходимости и целесообразности выделения такой научной категории3. Чаще всего криминалистическая характеристика преступлений рассматривается как структурный элемент методики расследования отдельных категорий преступлений (частных методик)4.

Следует отметить и изменения авторских позиций в различных направлениях. Так, И. Ф. Пантелеев в учебнике криминалистики (М., 1988) рассматривал криминалистическую характеристику преступлений в разделе “Методика расследования отдельных видов преступлений”, а в учебнике, изданном в 1993 году — в ряду теоретических положений криминалистики5. Н. П. Яблоков в учебнике 1990 года рассматривал криминалистическую характеристику преступлений в отдельной главе, входящей в раздел, посвященный криминалистической методике расследования, а в учеб¬

1 Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений.

— Мн.: Амалфея, 2001. — С. 270-277; Крылов И. Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе // Криминалистическая характеристика преступлений. — М., 1984.

— С. 34; Криминалистика / Под ред. А. Г. Филиппова и А. Ф. Волынского. — М.: Закон и право, 1999. — С. 32-39; Фокина А. А. Роль криминалистической характеристики преступлений в укреплении связи науки криминалистики и практики расследования // Криминалистика и суд. экспертиза. — Вып. 41. — К.: Лыбидь, 1990. — С. 20-21.

2 Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. — М.: Юристъ, 1995. — С. 38.

3 Криминалистика / Под ред. А. В. Дулова. — Минск: НКФ “Экоперспектива”, 1996. — С. 72-73.

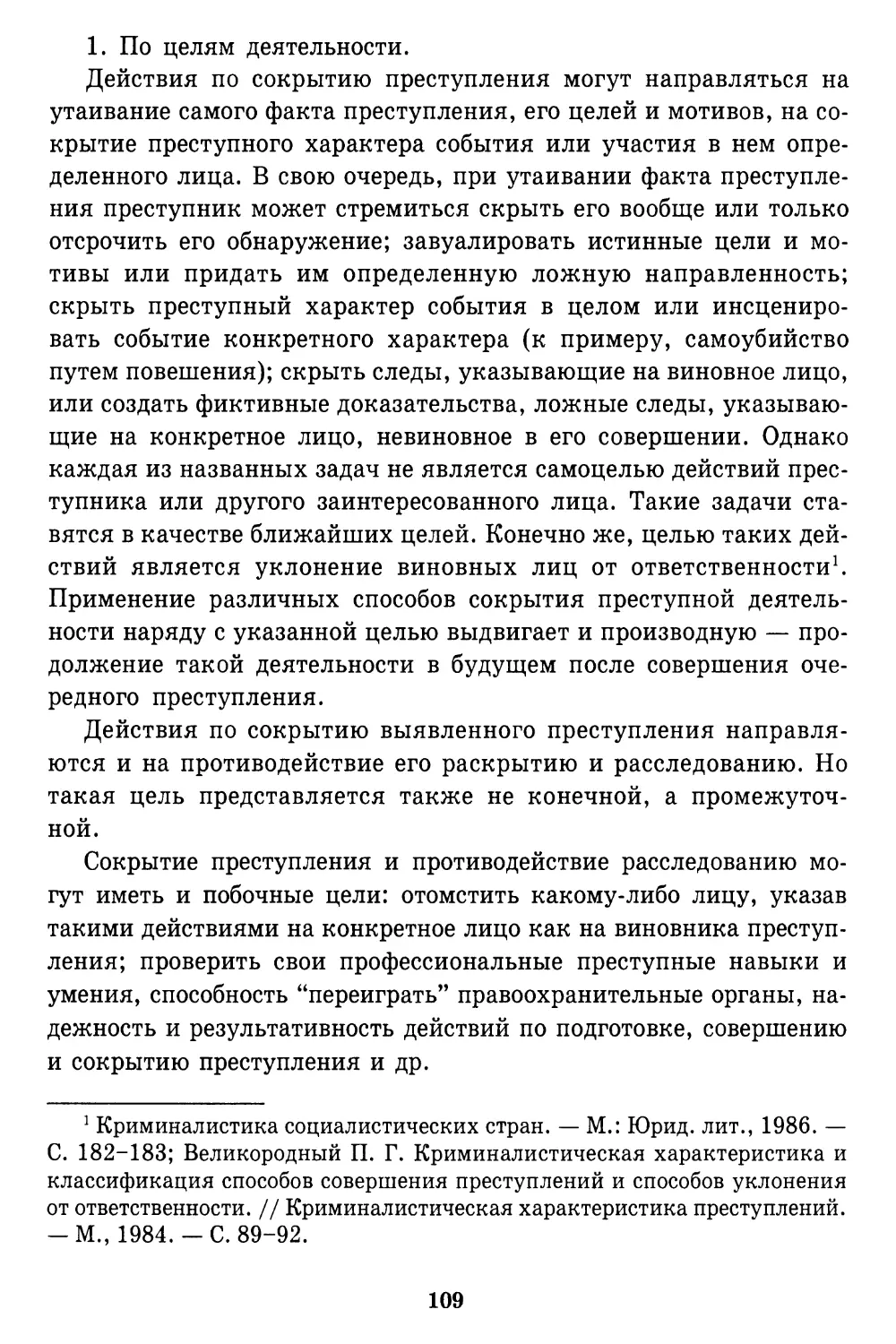

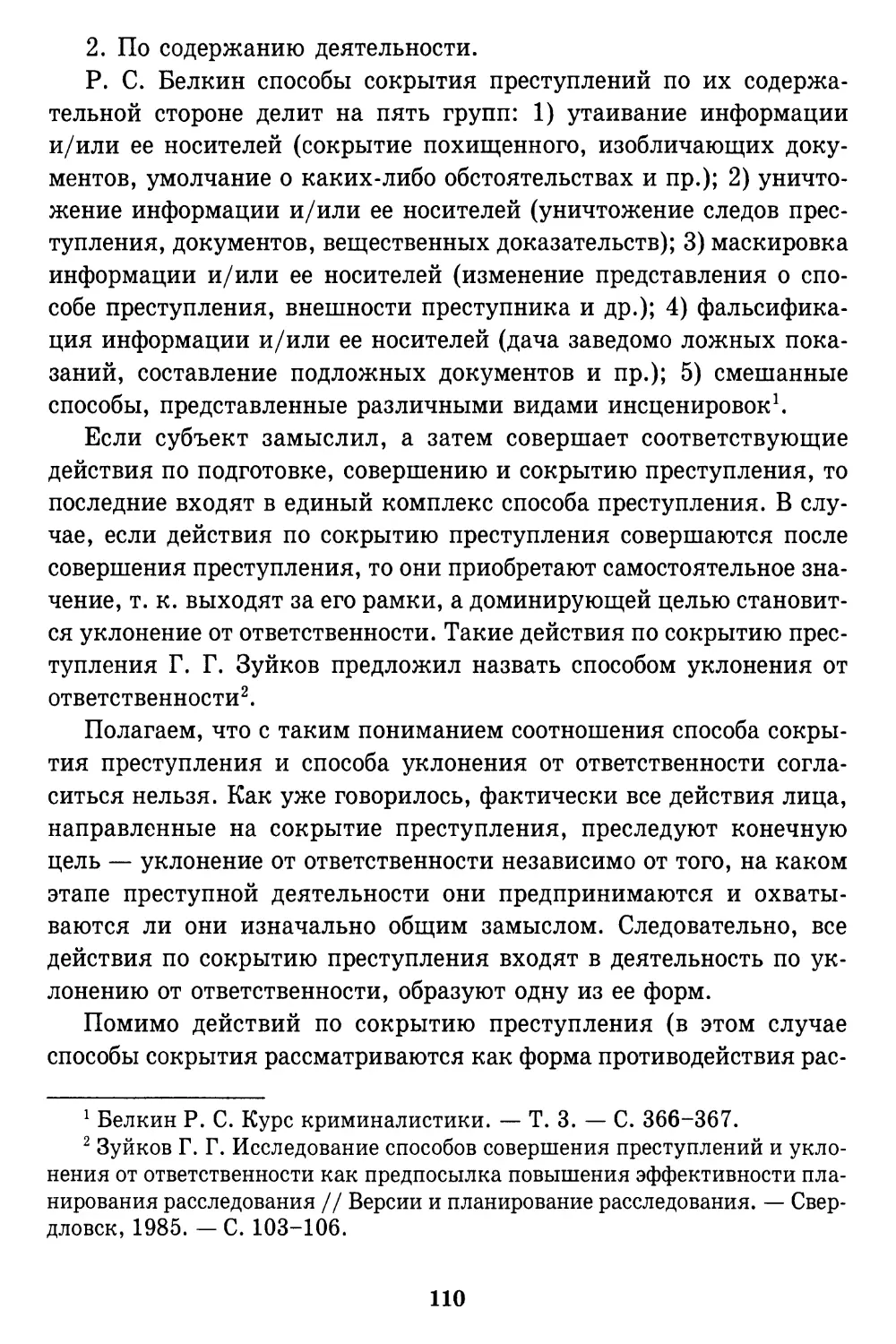

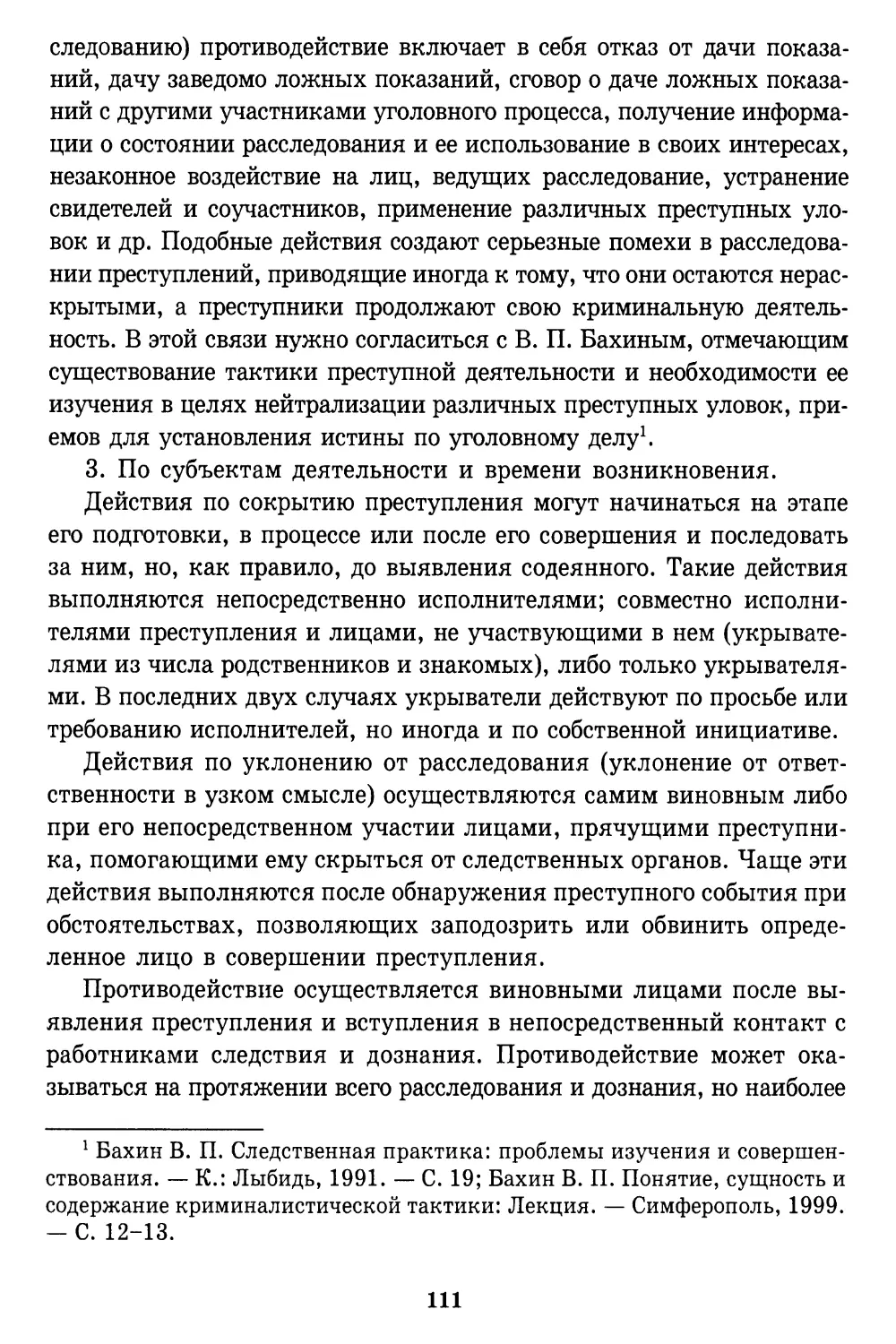

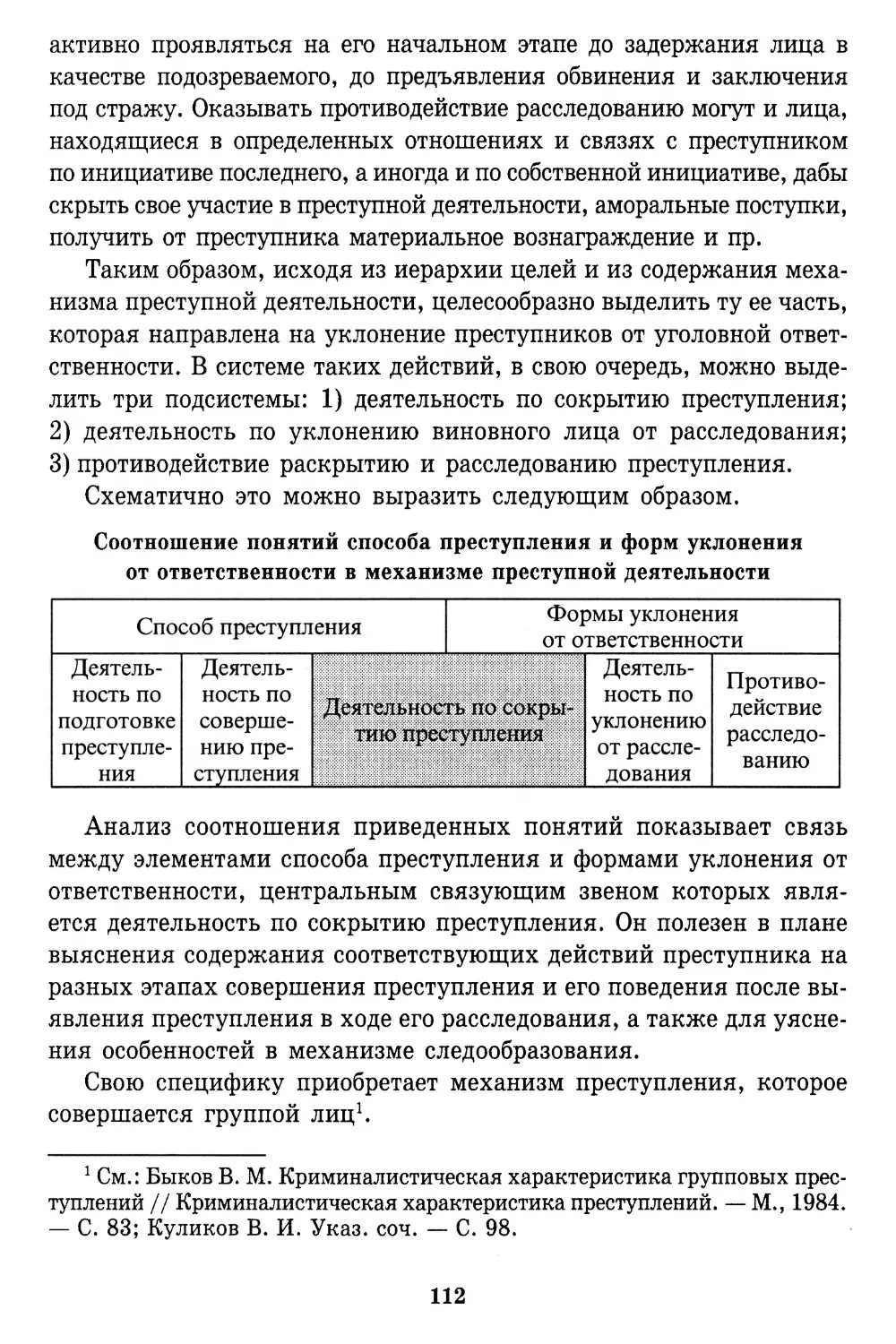

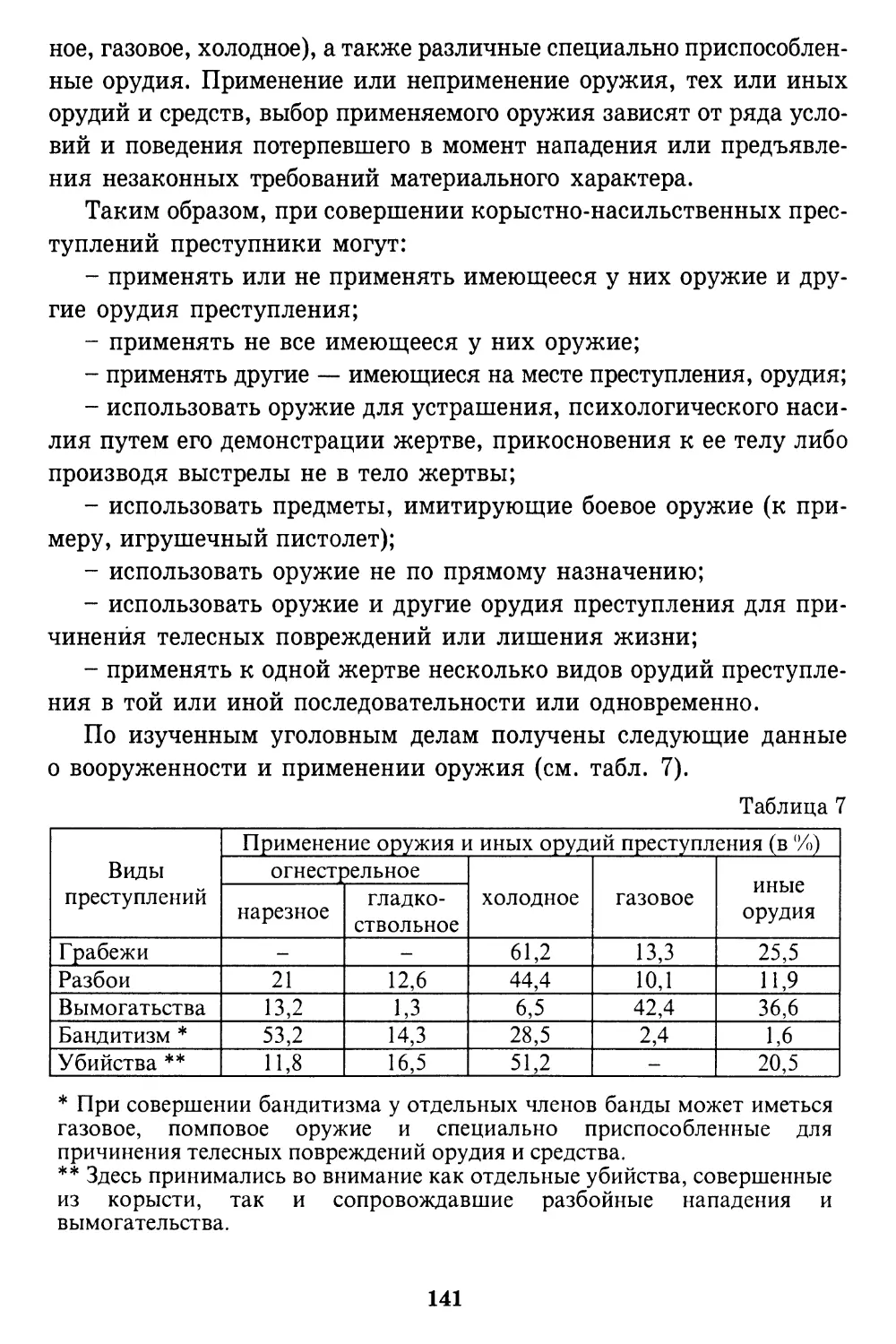

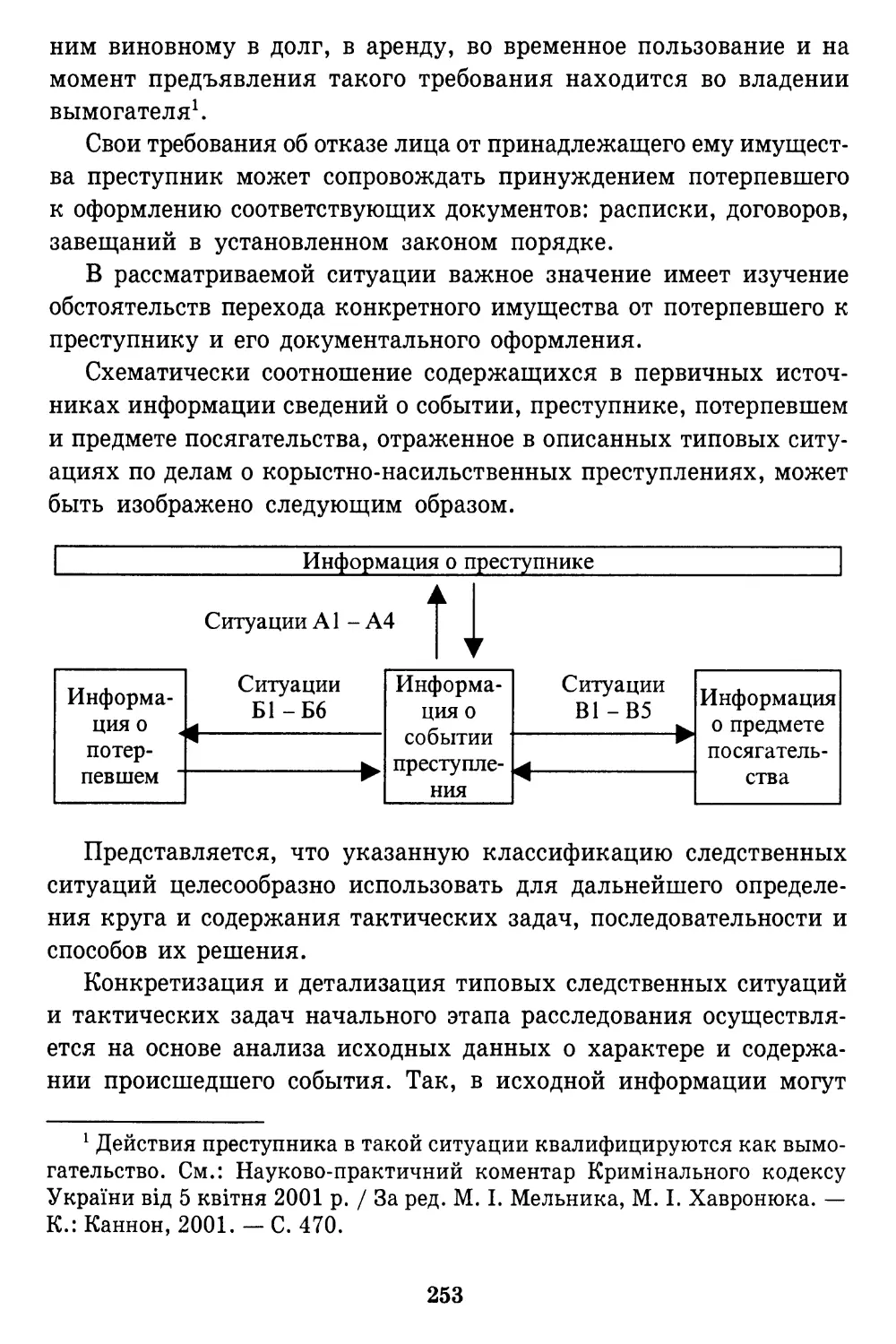

4 См., например: Андреев И. С., Грамович Г. И., Порубов Н. И. Криминалистика. — Минск: Вышэйшая школа, 1997. — С. 180; Криміналістика / За ред. В. Ю. Шепітька. — К.: Видавничий Дім “1н Юре”, 2001. — С. 366; Криминалистика /Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. — М.: Высшая школа, 200. — С. 344.