Author: Ванхузер К.Дж.

Tags: библия (ветхий и новый завет) история литературы этика

ISBN: 978-966-8957-05-5

Year: 2007

Text

Кевин Дж. Ванхуз

ИСКУССТВО

ПОНИМАНИЯ

ТЕКСТА

Литеротуроведческоя этико

и толковоние Писания

ИСКУССТВО

ПОНИМАНИЯ

ТЕКСТА

The Bible,

The Reader,

and the Morality

of Literary Knowledge

Is There a

Meaning

GRAND RAPIDS, MICHIGAN 49530

Кевин Дж. Ванхузер

ИСКУССТВО

ПОНИМАНИЯ

ТЕКСТА

Литературоведческая этика

и толкование Писания

КОЛЛОКВИУМ

Черкассы • 2007

ББК 86.37-20

В17

Originally published in the U.S.A. under the title:

Is There a Meaning in This Text?

Copyright © 1998 by Kevin Vanhoozer

Grand Rapids, Michigan.

Впервые книга была издана в США под названием:

«Is There a Meaning in This Text?»

© Кевин Ванхузер, 1998

г. Гранд-Рапидс (штат Мичиган).

Посвящается Роберту Гандри - богослову, учителю, наставнику

и другу.

Ванхузер Кевин Дж.

В17 Искусство понимания текста. Литературоведческая этика и

толкование Писания. Пер. с англ. - Черкассы: Коллоквиум, 2007. - 736 с.

ISBN 978-966-8957-05-5

Опираясь на филологические и философские дисциплины, автор

проводит детальное и творческое исследование вопросов библейской

герменевтики, целью которого он ставит оживление и расширение понятия

автороцентричности толкования. Настоящий труд содержит в себе

сильный антидот основополагающим предпосылкам современной библейской

критики и предлагает конструктивную альтернативу, которая выводит на

передний план понятие авторитетности Писания и открывает новые

методы экзегетики, отдающие должное как буквальному смыслу текста, так и

его значению для конкретного читателя.

ББК 86.37-20

ISBN 0-310-21156-5 (ориг.) © Kevin Vanhoozer, 1998

ISBN 978-966-8957-05-5 (рус.) © Коллоквиум, 2007

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга получилась совсем не той, какой я ее себе

представлял, когда взялся за работу над ней. Мой первоначальный

интерес к герменевтике явился результатом попытки

прояснить роль Писания в богословии — что означает понятие

«библейский»? Будучи богословом-систематиком и общаясь со своими

решительно настроенными друзьями-экзегетами, я всегда знал, как

легко можно использовать Писание для доказательства правоты

того или иного учения или оправдания своих действий, чтобы тут

же услышать обвинение в искажении текста. Конечно, для того

чтобы истолковывать Библию неправильно, специальное образование

не обязательно: это может происходить как во время

ежедневного ее чтения, так и в процессе деконструкции. Однако последние

направления развития герменевтики могут непреднамеренно

способствовать ложному истолкованию текста и поощрять его,

предлагая теории интерпретации, которые, по моему мнению, подрывают

авторитет библейского свидетельства. Поэтому я начал писать эту

книгу в попытке защитить Библию от презрительного к ней

отношения со стороны всевозможных псевдовежливых ненавистников

герменевтики: ведь если основная задача богословия заключается

в истолковании Библии, очень важно научиться правильно

обращаться со здравыми принципами этой дисциплины.

В процессе написания настоящей книги произошло несколько

событий. Во-первых, я неожиданно научился ценить некоторые

элементы деконструкции. Во-вторых, я понял, что столкнулся с

вопросами, которые выходят далеко за рамки собственно

толкования Библии. Поскольку постмодернизм является «культурой

интерпретации»,1 я обнаружил, что затронул темы, находящиеся

в самом центре современной дискуссии о «постмодернистском».

В моем теперешнем представлении способы толкования Библии

отдельными личностями или целыми сообществами являются

важным показателем более общих интеллектуальных и культурных

1 В настоящей работе термин «интерпретация» употребляется в двух различных значениях.

Более позитивное значение (назовем его «реалистическим») подходит к интерпретации

как к способу познания. Более негативное понимание (назовем его «нереалистическим»)

рассматривает интерпретацию как проявление человеческой изобретательности и упускает

коннотацию познания.

Предисловие

тенденций.2 В-третьих, что самое важное, у меня сформировалось

более глубокое убеждение в том, что многие из спорных вопросов,

находящихся в центре дискуссий о толковании Библии, об

интерпретации в целом и постмодернистской интерпретации в

частности, на самом деле являются вопросами богословскими. Я стал

рассматривать смысл как богословское явление, обладающее некой

трансцендентностью, а теорию интерпретации — как богословскую

задачу. Итак, вместо книги по толкованию Библии я написал книгу

по богословию интерпретации. Точнее, это систематическое трини-

тарное богословие интерпретации, выдвигающее тезис о важности

христианского учения для проекта понимания текста. То, что

начиналось как труд по герменевтическому богословию, стало книгой

по богословской герменевтике.

Н. Т. Райт в своей превосходной работе по истолкованию

Евангелий не питает иллюзий по поводу объема задачи, стоящей перед

человеком, изучающим Библию в наши дни, будь он

ученым-экзегетом или проповедником. Для того чтобы в полной мере научиться

читать Евангелия как исторические, литературные и священные

тексты, требуется нечто гораздо большее, чем просто поиск

отдельных слов в словарях. Для серьезного изучения Библии

необходимо разработать эпистемологию (теорию познания) и герменевтику

(теорию интерпретации): «Любой литературовед, склонный к

философии, мог бы смело посвятить этому делу всю жизнь».3

Лично я считаю подобное предприятие еще более

всеобъемлющим, чем Райт: помимо эпистемологии, в него входят также

метафизика и этика смысла. Именно такую задачу я ставил перед собой —

ответить с заведомо христианской точки зрения на модернистские

и постмодернистские претензии к толкованию Библии, собрав

множество междисциплинарных ресурсов и соотнеся их с проблемами

смысла текста: а существует ли смысл вообще? Возможно ли его

понять? Что нам для этого делать?

Я понимаю, что современные дебаты о теориях интерпретации

могут звучать для непосвященного читателя столь же пугающе

сложно, как обсуждение неэвклидовой геометрии или квантовой

2 Это особенно характерно для западного общества, хотя и не исключительно для него. Если

бы позволяло время и место, я бы хотел подробнее поговорить о том, как формирующееся

богословие Африки и Азии истолковывает Библию, и исследовать отражающиеся в этих новых

подходах общие социальные и культурные тенденции.

3 N. Т. Wright, The New Testament and the People of God (London: SPCK, 1992), 61.

Предисловие

механики. Однако существование смысла и его поиски слишком

важны, чтобы просто оставить их специалистам. В самом деле,

поскольку протестантское богословие придает столь важное значение

священству каждого верующего, каждый христианин должен

самостоятельно разбираться в сложностях библейского толкования.

Чтение Писания для нас и честь, и обязанность.

Данная книга ставит под сомнение практически

сформировавшееся мнение о том, что смысл является лишь продуктом

взаимодействия текста и читателя. С этой точки зрения толкование

Писания зависит от церковной традиции в той же мере, что и от

канонического текста. Точка зрения, отстаиваемая здесь и

заключающаяся в том, что смысл текста существует вне зависимости от

чьих-то попыток его истолковать, стала мнением меньшинства,

пребывающего в оппозиции в парламенте современной литературной

теории.

В разные времена разные группы людей могли прочитать или

услышать любые из аргументов, приведенных ниже. Студенты

различных учебных заведений присутствовали при зарождении многих

из них. Я благодарен участникам семинара «Толкование Библии» в

Нью Колледже г. Эдинбурга, моим бывшим докторантам из

Евангельской богословской школы «Тринити», которые приняли участие

в моем семинаре «Смысл, истина и Писание», и Тиму Уорду, одному

из моих нынешних докторантов, который прочел большую часть

рукописи и внес полезные предложения. Также хотелось бы

поблагодарить студентов курса теории литературы Эдинбургского

университета за то, что они позволили богослову задавать им неудобные

вопросы по этике интерпретации. Благодарности заслуживает и

рабочая группа по истолкованию Писания Доктринальной

коллегии Церкви Шотландии — за экуменическую терпимость к моей

попытке провести грань между истинной и ложной интерпретацией.

Я особо благодарен членам этой группы за их предостережения

против невразумительности, грозящей моим усилиям по укреплению

позиций автороцентричной интерпретации через творческое

возрождение Реформатского богословия и философии речевого акта.

Я хочу выразить свою признательность Берлину Вербрюгге

из издательства «Зондерван» за его неутомимую заботу и

внимание к редакционным деталям и содержанию моего текста. Особой

благодарности заслуживает Мойзес Сильва, за то что он попросил

меня написать эту книгу, прочитывал черновые рукописи, давал

Предисловие

полезные советы, а теперь еще и рекламирует ее везде. Я должен

также поблагодарить своих дочерей Мэри и Эмму за готовность

поделиться мнениями о смысле множества книг, прочитанных нами

вместе, и за то, что им пришлось пережить если не «смерть»

автора, то, по крайней мере, длительные периоды его отсутствия. Я

особенно признателен своей жене Сильвии за напоминания о том, что

смысл текста может существовать только при условии

существования самого текста, и за ее веру в то, что текст этот когда-нибудь

все-таки появится на свет.

Эта книга посвящается Бобу Гандри, который первым натолкнул

меня на мысль о ее теме, а его труды служат примером той

практики истолкования, которую я намереваюсь описать и теоретически

обосновать. Для автора он всегда был и остается ученым, учителем,

наставником, другом, и книга эта лишь отчасти возвращает

великий долг благодарности за тридцать лет обучения и поддержки.

Кевин Дж. Ванхузер

Нью Колледж, Эдинбург

Пасха 1997

ВВЕДЕНИЕ

Богословие и литературная теория

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вера, стремящаяся к пониманию текста

А потом толкования — 30 000 разных толкований!

С. Кьеркегор.

Что может значить «вера, стремящаяся к пониманию текста»,

когда речь идет об изложении задачи не богословия, а

герменевтики? Является ли истолкование текстов делом веры,

или разума, или того и другого вместе? Является ли вера

необходимым условием для понимания Библии? Серен Кьеркегор приводит

три притчи о герменевтике, побуждая своих читателей заглянуть

внутрь себя. Обладают ли они верой, стремящейся к пониманию,

верой, которая, очевидно, и требуется для понимания?1

ТРИ ПРИТЧИ О ЧТЕНИИ И РАЗМЫШЛЕНИИ

Начнем с прочтения Кьеркегором Иак. 1, 22-27. Слушающий

Слово Божье и исполняющий его подобен человеку, который,

увидев себя в зеркале, запоминает отраженный в нем образ. «Как

следует смотреть на себя в зеркале Божьего Слова?» — вопрошает он

в надежде обрести истинное благословение. Отвечая на этот

вопрос, Кьеркегор утверждает, что от изучения Слова пользу получает

лишь тот, кто не просто рассматривает зеркало, но делает

следующий шаг: начинает видеть в нем себя. Поэтому притча Иакова

«предостерегает нас от рассматривания зеркала, не замечая в нем самих

себя».2

«Видеть в зеркале себя». Прочтение Кьеркегором этого

библейского образа сразу ставит перед нами проблему интерпретации — и

проблему для интерпретации. Что имеет в виду Кьеркегор, говоря

«видеть себя»? Утверждает ли он, что текст лишен содержания,

1 Seren Kierkegaard, For Self-Examination: Recommended for the Times, tr. Edna and Howard Hong

(Minneapolis: Augsburg, 1940).

2 Там же, 23.

Введение. Богословие и литературная теория

и читающий находит в нем лишь самого себя; или что человек

способен видеть себя таким, каков он есть, лишь вникнув в смысл

библейских понятий, например, греха и спасения? Иными словами,

ищет ли читатель критерии оценки текста в самом себе или находит

себя в тексте? Этот «зеркальный образ» подводит нас к вопросу,

который я считаю самым важным для современной теории

интерпретации, будь то толкование Библии или любой другой книги: есть

ли в тексте нечто, что отражает реальность, не зависящую от

читательского восприятия, или же текст лишь отражает реальность

читателя?

Вторая притча Кьеркегора под названием «Письмо

возлюбленной» повествует о человеке, получившем от любимой женщины

письмо, написанное на неизвестном ему языке. Страстно желая

его прочесть, он берет словарь и переводит письмо слово за словом.

Вошедший приятель, прервав его труд, говорит: «А, читаешь

письмо от возлюбленной». Тот отвечает: «Нет, друг мой, я бьюсь над

словарем... называя это чтением, ты просто смеешься надо мной».3

Кьеркегор показывает, что лингвистическое и историческое

исследование — это еще не настоящее чтение. Этот процесс во многом

похож на созерцание и обработку самого зеркала — рассмотрение

зеркала, а не того, что в нем отражено. Такова, по его утверждению,

опасность, угрожающая современной библейской критике.

В своей последней притче Кьеркегор предлагает нам

представить себе, что в одной стране вышел царский указ. Однако вместо

того чтобы исполнить повеление, подданные начинают

истолковывать его. Каждый день возникают новые истолкования указа —

вскоре жителям уже трудно уследить за разнообразными

предположениями. «Все толкуют указ, но никто не читает его так, чтобы

потом исполнить».4

Божье Слово — это и любовное послание, и царский указ.

Смотрим ли мы на него со стороны или пытаемся проникнуть внутрь?

Следуем ли мы ему или его «истолковываем»? Видим ли мы в нем

себя или оцениваем его по собственным критериям? Эти притчи

должны побудить читателей заглянуть внутрь себя и задуматься,

«с верою» ли они ищут понимания. То, что было истиной во времена

Кьеркегора, я полагаю, стало еще вернее в наши дни. Нам нужно

3 Там же, 26.

4 Там же, 36.

12

Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста

исследовать теорию и практику современной интерпретации,

чтобы увидеть, «в вере» ли она, поскольку некоторые читатели

умудряются посредством истолкования подорвать авторитет Библии.

Кьеркегор сокрушается: «'Дом мой домом молитвы наречется; а вы

сделали его вертепом разбойников'. Так каково же предназначение

Божьего Слова, и во что мы его превратили?»5

Мораль притч Кьеркегора в том, что читатели перестали

ответственно относиться к почетному праву истолкования. Цель

интерпретации зачастую уже не в том, чтобы, получив чье-то послание,

вникнуть в его смысл, а напротив, она сводится к тому, чтобы не

затруднять себя поисками смысла вообще. Задача интерпретации

теперь заключается в настойчивых предложениях новых

прочтений вместо вдумчивого изучения содержания текста. В чем же цель

такого толкования? Ответ Кьеркегора циничен, но проницателен:

«Присмотритесь, и вы увидите, что их цель — защитить себя от

Божьего Слова».6 Чтобы не видеть себя в Писании такими, какие

они есть на самом деле, некоторые читатели предпочитают

рассматривать зеркало или проецировать на него свой собственный,

приукрашенный образ.

ФИЛОСОФИЯ И ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: ОТ ПЛАТОНА

ДО ПОСТМОДЕРНИЗМА

Так называемое «постмодернистское» состояние, в контексте

которого проходят современные дискуссии о теории и практике

интерпретации, можно охарактеризовать одной фразой: «недоверие

к смыслу».7 Как бы странно это ни звучало, многим современным

истолкователям, оказывается, трудно, почти невозможно поверить

в его присутствие в тексте. Почему же наличие смысла

представляется им столь невероятным? Чтобы ответить на этот вопрос,

следует прежде задаться другим, более основополагающим: «Что есть

смысл?»

В изданной в 1923 году работе «Значение значения» Ч. Огден

и И. Ричарде укоряли философов за путаницу в понимании слова

5 Там же, 37.

6 Там же.

7 Здесь я вношу поправку в знаменитое определение постмодернизма, данное Леотаром:

«недоверие к метаповествованиям» (Francois Lyotard, The Postmodern Condition (Minneapolis:

Univ. of Minnesota Press, 1984).

13

Введение. Богословие и литературная теория

«значение».8 По их утверждению, многое в языке остается тайной,

в особенности взаимоотношения между словами и тем, что они

обозначают, а также между словами и нашим мышлением. Они

призывали к интегрированному междисциплинарному подходу к этим

основополагающим вопросам. Философы двадцатого века в общем

и целом откликнулись на их призыв. В самом деле, не будет

преувеличением сказать, что язык стал центральной проблемой

современной философии. Но лишь недавно философы начали рассматривать

проблему смысла в отношении литературных текстов, равно как и в

отношении языка в целом.

Однако Платон в свое время уже затрагивал этот вопрос (как и

многие другие): «Философия есть ничто иное, как комментарий к

Платону». Платон поднял вопрос языка и смысла в одном из своих

малоизвестных диалогов, «Кратиле». Каждый из трех собеседников —

Гермоген, Кратил и Сократ — представляет разные точки зрения,

которые предвосхищают, часто удивительным образом, теории

модернизма и постмодернизма.

Основной вопрос, рассматриваемый в «Кратиле», следующий:

способны ли мы вообще утверждать истину? Дают ли нам слова

возможность познавать мир? Гермоген, ученик софистов, утверждает,

что у слов есть лишь номинальные значения: как имена рабов, они

могут быть даны или изменены по желанию хозяина. Поэтому

слова — ненадежные толкователи природы вещей, ибо между словом

и обозначаемой им сущностью нет непосредственной связи.

Предлагаемая Гермогеном картина языка как системы произвольных

соглашений в некотором роде предшествует лингвистике Соссюра —

теории, занявшей господствующее положение в ученых

дискуссиях двадцатого века.

Кратил, персонаж, по имени которого назван диалог, занимает

бескомпромиссную позицию. Название, или имя, настаивает он, —

это или совершенное выражение сущности, или просто

невразумительный звук. Позиция Кратила искусно вбирает в себя как

любимое модернистами понятие референтного значения, так и

постмодернистскую идею неопределенности значения. Его представления

занимают весьма неустойчивое положение между двумя

непримиримыми метафизическими противоположностями. С одной

стороны, он поддерживает — хотя бы для поддержания дискуссии —

London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989 (герг.)

14

Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста

идею о том, что у каждой сущности есть истинное имя,

определенное природой. Именно это мнение мы привыкли ассоциировать с

Платоном — вечные Идеи отражены в вещах, а слова, в свою

очередь, являются отражением последних. С другой стороны, Кратил,

очевидно, на самом деле не верит в то, что мы называем

«имитационной теорией» значения. Подобно Гераклиту он убежден, что «все

меняется», и приходит к выводу о том, что людям следует не

говорить, а лишь указывать пальцем, поскольку истинное описание

постоянно изменчивой вещи невозможно. Иначе говоря, Кратил

приписывает равную изменчивость вещам (миру) и знакам (словам).

Истинное высказывание невозможно, потому что и мир, и язык

изменчивы. Кратил — постмодернист, опередивший свое время.

Сократ вступает в дискуссию, чтобы ответить на скептические

утверждения Кратила. Он придерживается промежуточной

позиции, согласно которой язык — явление одновременно и условное,

и естественное. Однако вторая часть его утверждения спорна. Что

значит говорить о вещах «естественно»? Платон полагал, что,

называя вещи, мы тем самым определяем их природу. Задача

названия или имени — описать природу вещи. В качестве библейского

обоснования здесь можно привести текст 1 Цар. 25, 25: «Каково

имя его, таков и он. Навал («безумный») — имя его, и безумие

его с ним».

В этом диалоге Платон отводит значительное место

исследованию «имитационной теории» значения. Но в самом ли деле слова

подражают миру? Сократ ссылается на этимологию, или

происхождение слова. Например, звук «р» естественно выражает скорость и

движение (то есть подражает им), поскольку «во время

произнесения этого звука язык не остается в покое, но сильнейшим образом

сотрясается».9 Звук «л» выражает скольжение, потому что

произнесение его требует скольжения языка. Поэтому в английском слове

«roll» (или в русском «ролик» — прим. перев.) нам следует видеть

плавное движение или быстрое скольжение (причем «о»

естественно выражает круговую природу этого движения). Серьезное — и

блестящее — лингвистическое заключение Сократа состоит в том,

что язык — это звукоподражание. Слова напоминают вещи.

9 "Cratylus" из The Dialogues of Plato, tr. and intro. by B. Jowett (Oxford: Clarendon, 1892, 3rd

ed. in 5 vol.), 1:372.

15

Введение. Богословие и литературная теория

Звукоподражание, конечно, едва ли могло бы выполнять

функцию общей теории значения. Каким образом слово «клоун»

напоминает настоящих клоунов? Этимология может быть поучительной,

однако дать объяснение всем словам она неспособна. В частности,

затруднительно было бы с этой точки зрения объяснить

литературное значение (или, в качестве частного случая, различия в

содержании четырех Евангелий). Сам Сократ высказывал некоторые

сомнения в правильности собственной теории, но каковы альтернативы?

Отвергнув звукоподражательную теорию, нам остается обратиться

к теории «Deus ex machina» (т. е. первые имена были даны богами)

или «Завесы древности» (т. е. мы не знаем, откуда у вещей имена).

Платона не удовлетворяла ни одна из этих идей, потому что любая

из них заставила бы его признать, что у него нет оснований верить в

правдивость речи, то есть в соответствие слов природе вещей.

Настоящая книга продолжает диалог, начатый в «Кратиле».

Моими собеседниками будут литературоведы и богословы, лингвисты

и философы. Соглашаясь со многими современными мыслителями

в том, что значение есть нечто большее, чем просто процесс

называния, я в то же время разделяю стремление Платона доказать

возможность истинного высказывания. Если для Платона

божественное происхождение языка было побочной гипотезой,

рассмотренной вскользь и отвергнутой, я не буду столь поспешен в

отрицании того, что богословие имеет отношение к вопросам языка и его

истолкования.

Скептический подход Кратила к языку и интерпретации жив и

здравствует поныне. Многие постмодернистские мыслители верят

(возможно, непоследовательно), что главной особенностью языка и

реальности является их изменчивость. Так, Джозеф Марголис

определяет «основную тему» философии одним вопросом: «Обладает

ли реальность неизменной структурой, или же она изменчива?»10

Вопрос в том, присуща ли вещам некая вечная «истинность»,

которой могут соответствовать наши истолкования. Марголис отвечает

на этот вопрос отрицательно: ни мир, ни человеческая природа не

постоянны. Скорее, человек сам постоянно творит все окружающее

посредством интерпретации. По мнению Марголиса,

воспринимаемое нами как существующая реальность на самом деле результат

10 Joseph Margolis, Interpretation Radical but Not Unruly: The New Puzzle of the Arts and History

(Berkeley: Univ. of California Press, 1995).

16

Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста

наших лингвистических действий. Например, такое простое

понятие, как «родина», на самом деле не физическая данность, а

политическая конструкция: продукт общественных устоев, касающихся

географических границ и социального устройства. Брак также

является результатом соответствующего обряда, вернее,

выражением принятых в обществе условностей, а не вечным установлением.

Даже Бог, на взгляд современного Кратила, такого, как Дон Капитт,

есть продукт человеческих действий, в данном случае — в сфере

религии.

Интерпретация, согласно Марголису, также является

деятельностью, производящей (и это очень важно) не комментарии, а сам

текст. Интерпретация — это не просто субъективное

переосмысление объективной реальности. Нет, его утверждение более

радикально. В процессе чтения толкователь создает свою версию текста,

или, скорее, его значения. Это новая роль интерпретации, которая

до сравнительно недавнего времени (примерно до середины

девятнадцатого века) играла более скромную, восстановительную роль —

прочтение словесного выражения человеческих мыслей. Марго-

лис отрицает вседозволенность как характеристику релятивизма.

Существуют критерии интерпретации, но они относительны, и,

кроме того, связаны с определенным набором общественных

устоев. Конечно же, эти обычаи меняются, они также нестабильны —

отсюда постмодернистское «недоверие к значению».

Литературный поворот в современной философии

«Проповедник, учитель, художник — классическое

вырождение».1'

Традиционно герменевтика — дисциплина о принципах, на

которых строится правильная интерпретация текста, — была делом

экзегетов и филологов. Однако с недавних пор герменевтикой

заинтересовались и философы, которые хотят разобраться не в

значении того или иного текста, а в процессе его понимания. Вопрос

«каким образом возможно понимание?» стал актуальной темой

в европейской философии.12 Это, однако, еще не совсем то, что я

11 John Updike, The Centaur, цит. по Robert W. Funk, Jesus As Precursor (Philadelphia: Fortress,

1975), 33.

12 В частности, я имею в виду работы Мартина Хайдеггера, Ханса-Георга Гадамера

и Поля Рикёра.

17

Введение. Богословие и литературная теория

имею в виду под «литературным поворотом» в современной

философии. Ведь сказать, что философия изучает принципы

литературной интерпретации — это одно; но совсем другое — утверждать,

что сама философия есть не что иное, как один из видов

интерпретации. Этим открытием мы обязаны Жаку Дерриде, отцу «деконс-

труктивизма», чей голос будет не раз звучать на страницах нашей

книги. Деконструктивизм исследует смысловую структуру текста

во всех формах дискурса, таким образом размывая то, что когда-то

было четкой границей между философией и литературой.

«Литературный поворот» в философии стал толчком к

появлению целого ряда новых работ по теории литературы. «Теоретик»

от литературы рассматривает принципы и методы интерпретации

и оценки. Теперь на первый план выходит уже не экзегетическая

задача определения того, о чем говорится в том или ином тексте, а

теоретическая — описание и объяснение того, что ищут

толкователи.13 Следовательно, литературовед должен принимать во

внимание более широкую социокультурную среду, в которой находится

толкователь. С точки зрения литературной теории мы уже не

можем ограничивать интерпретацию практической задачей

извлечения смысла текста. Нам приходится одновременно решать и

политическую задачу — выявление факторов, под влиянием которых

сформировалась позиция толкователя.

За различными теориями и приемами интерпретации текстов

просматриваются более глобальные философские вопросы. В

самом деле, проблема значения включает в себя и вопросы о природе

реальности, о ее познаваемости, а также о нравственных

критериях. Возможно, не всегда очевидно, что человек, взявший в руки

книгу, занимает четкую позицию по каждому из этих вопросов, но

я постараюсь доказать, что все равно дело обстоит именно так.

Вопрос о реальном присутствии в тексте определенного смысла — это

вопрос «метафизики» значения. Чтение также предполагает

наличие у читателя некоторых убеждений в отношении возможности

и способов понимания текста. Вопрос о том, есть ли в тексте

нечто, подлежащее познанию, относится к области «эпистемологии»

13 Для ознакомления с теорией литературы рекомендую: Terry Eagleton, Literary Theory: An

Introduction (Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1983) и The Johns Hopkins Guide to Literary

Theory and Criticism, eds. Michael Groden and Martin Kreiswirth (Baltimore: Johns Hopkins Univ.

Press, 1994).

18

Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста

значения. Наконец, необходимо задуматься и о том, какую

ответственность накладывает на нас чтение Писания или любого другого

текста (если, конечно, таковая вообще существует). Реакция

читателя на содержание текста заставляет нас обратиться к вопросу об

«этике» значения. Эти три составляющие в сумме образуют

проблему, непосредственно связанную со всем вышесказанным — что

значит быть человеком, носителем значения?

Герменевтика в последнее время заняла господствующее

положение среди прочих дисциплин. Теперь мы рассматриваем ее

не просто как отдельную дисциплину, а как один из аспектов всех

интеллектуальных начинаний. Взлету герменевтики сопутствует

упадок эпистемологии. Вместо того чтобы уверенно претендовать

на абсолютное знание, даже естествоиспытатели теперь

рассматривают свои теории как всего лишь интерпретации.

Но так было не всегда. Когда-то герменевтика была Золушкой

научного мира. Такие философы, как Аристотель, могли среди

прочего написать книгу-другую об искусстве и науке интерпретации,

но даже они, как правило, не рассматривали герменевтику как

полноценную дисциплину. Решение этой задачи оставалось уделом

ученых-богословов, для которых возможность добыть средства к

существованию, а также профессиональная состоятельность

определялись способностью дать убедительный отчет о своем толковании.

Золушку пригласили на бал только в девятнадцатом веке, когда

герменевтика переросла в изучение человеческой способности к

пониманию как таковой. Вильгельм Дилти использовал различие между

«объяснением» и «пониманием» чего-либо в качестве границы

между естественными и гуманитарными науками. В конце двадцатого

века герменевтика значительно расширила круг своих интересов,

рассматривая в качестве «текстов» все что угодно, от машин до

моды. По мере укрепления позиции текстов факты постепенно

отходили на второй план. Философы-герменевтики уже рассматривают

знание не как результат бесстрастного изучения фактов, а скорее

как попытку интерпретации, в ходе которой индивид, находящийся

под влиянием определенных общественно-исторических факторов,

пытается познать чуждое посредством знакомого. Если раньше

«неистолкованный факт» служил зерном для мельницы

«объективного разума», то теперь и факт, и разум определяются

исключительно общественно-историческими предпосылками.

Герменевтика сродни историческому сознанию. Мы не познаем вещи прямо

19

Введение. Богословие и литературная теория

и непосредственно, следовательно, знание есть результат

истолкования. Реальность — это текст, подлежащий истолкованию

посредством языка, истории, культуры и традиций.

Однако часы уже бьют полночь. Герменевтика утратила свою

привлекательность в качестве философского метода в сумерках

цивилизации, имя которым — «деконструктивизм». Представление о

том, что некоторые истолкования могут быть правильными — что

они могут соответствовать чему-то, содержащемуся в тексте и не

зависящему от нас самих, — впало в немилость у нового

поколения философов-литераторов. Наиболее решительные противники

интерпретации обвиняют философию в том, что она сама — лишь

плод литературы, а философское обоснование — то же

художественное произведение. За утверждением, будто философия —

просто вид риторики, стоит нечто большее, чем риторический оборот, а

именно убежденность в том, что ни философия, ни герменевтика не

обладают привилегией в понимании сути вещей (например,

реальности или смысла). Герменевтика лишилась и своего очарования,

и своих привилегий, поскольку считается, что не существует

принципиально правильного и ложного истолкования — есть только

предпочтения.

Жак Деррида — наиболее выдающийся из новых «философов-

литераторов». Хотя во французской университетской системе он

преподает философию, его трудно отнести к какой-либо

определенной категории ученых. С одной стороны, его труды содержат

литературную критику некоторых ключевых философских текстов, но с

другой — они представляют собой скорее философское

исследование литературных произведений. Принятое в мае 1992 года

решение о присвоении ему почетной докторской степени

Кембриджского университета вызвало довольно шумные дебаты, причем

философы, как правило, осуждали, а литературные критики поддерживали

этот шаг. Почему же о Дерриде и о «деконструктивизме» (краткий

термин, которым принято обозначать его взгляды) отзываются

столь неодобрительно?

Деконструктивизм, как свидетельствует само название, — это

методология разбора или разрушения. Его цель — упразднение

некоторых различий и противоречий, которые традиционно

гарантировали философии господствующее положение среди гуманитарных

наук. Это, прежде всего, стратегия, разработанная с целью

поставить философию на место. Она также является настойчивой

20

Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста

попыткой определить границы философского познания. Дерри-

да утверждает, что ни научный анализ, ни самоанализ никогда не

помогут философам подняться над ограниченностью собственной

точки зрения и увидеть мир, или даже самих себя так, как их видел

бы Бог. Разум может называться «зеркалом природы», но отражает

он на самом деле не природу, а собственные способности. Любая

попытка «увидеть» себя объективно обречена на провал, потому

что мы находимся одновременно как внутри наблюдаемой

картины, так и вне ее. Является ли в таком случае философия этакой

«зеркальной комнатой»? Некоторые из последователей Дерриды и

большинство его критиков трактуют его учение именно так. Другие

предполагают, что расчет Дерриды более тонок: он пытается не

разбить зеркало, а указать на его «амальгаму» или оборотную сторону,

то есть неосмысленные и не подвергшиеся анализу условия,

необходимые для проведения самого философского анализа.14 Другими

словами, Деррида патрулирует границы философии, «арестовывая»

тех, кто по недомыслию их нарушает. Философы, как правило,

выделяют собственные высказывания о мире среди всех прочих: так,

например, философия оперирует логикой в поисках истины в свете

ясных и четких идей, тогда как литература использует метафоры и

другие неясные речевые приемы под ночным небом риторики.

Деррида полностью отвергает подобные представления. Он уверен, что

история западной философии есть ничто иное, как тщательно

продуманный обман; что, следовательно, истина доступна философам

не более чем всем остальным, не имевшим чести быть принятыми

в их гильдию; и, наконец, что в основе философских рассуждений,

как и всех прочих речевых форм, лежит риторика.

Конечно же, эти идеи не новы. Ницше говорил нечто подобное

еще столетие назад. Вероятно, он первым среди мыслителей

всерьез задумался над тем, как могла бы развиваться философия после

смерти Бога. Если нет абсолютной, божественной точки зрения,

есть ли тогда вообще смысл в жизни и истории? И что есть истина?

Ницше утверждал, что в отсутствии Творца смысл и порядок в мире

устанавливают люди: «В конечном счете, человек не находит в

вещах ничего, что не привнес в них сам».15 Истина уже не звучит из

14 Например, Rodolphe Gasche, The Tain of the Mirror: Derrida and the Philosophy of Reflection

Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1986).

15 Friedrich Nietzsche, The Will to Power, tr. Walter Kauftnann (New York: Vintage, 1967), 327.

21

Введение. Богословие и литературная теория

уст священника, получившего откровение, или учителя,

овладевшего знанием. Истина — это творение художника. Мир — пикник,

на который толкователь приносит свою трактовку происходящего.

Язык — всего лишь средство, творчески используемое

человечеством для освоения бессмысленного мира. Слова не столько

соотносятся с миром, сколько преобразовывают его, скрывая абсурдность

жизни под слоем риторических румян. Так называемая истина на

самом деле — иллюзия, в которую мы предпочитаем верить.

Соответственно, по мнению Ницше, «правдивее всех говорит тот, кто

признает иллюзорность собственной речи». Иными словами, мы

находимся ближе всего к истине тогда, когда признаем, что наши

слова, понятия и теории — всего лишь вымысел. В то время как

философ отрицает факт своего творчества, художник делает жизнь

более привлекательной, не забывая при этом, что искусство —

результат проявления его собственных творческих способностей.

Таким образом искусство избавляет нас от иллюзии существования,

единственно верной и неизменной трактовки окружающего мира.16

Для Ницше художник — самый лучший и самый честный философ,

творчески истолковывающий мир.

Тем, чем для Ницше было искусство, для Дерриды является

литература. Читая труды философов как литературные произведения

и разоблачая риторические и литературные приемы, на которых

основан их эффект, Деррида описывает философию как один из

видов человеческого творчества. Философы, по его словам, долгое

время убеждали людей в собственной авторитетности, делая вид,

что опираются на логику и разум, тогда как упоминание о разуме —

всего лишь риторическая уловка. Философия поддерживает

иллюзию собственного величия только благодаря систематическому

приуменьшению роли риторического и метафорического аспектов

собственных рассуждений.

Авторитетность и идеология

Мотивом, лежащим в основе стратегии упразднения,

предложенной Дерридой, стала его тревога по поводу неправомерных

претензий на авторитетность и узурпацию власти. Вера человека в то,

16 Дополнительные материалы по вопросу об «эстетическом повороте» в философии,

литературной критике и богословии можно найти в моей статье "Lamp in the Labyrinth: The

Hermeneutics of Aesthetic' Theology", Trinity Journal 8 (1987): 25-56, esp. 34-36.

22

Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста

что он открыл для себя единственно верное Значение (или Бога,

Истину) становится превосходным оправданием для того, чтобы

заклеймить своих идейных противников как «глупцов» или

«еретиков». Деррида бросает вызов утверждениям философов и экзегетов

о том, что они пришли к неизменному и единственно верному

пониманию вещей. Оно остается истинным независимо от того, о чем

идет речь — о тексте, о событии или о мире в целом. Ни

священники, которые якобы говорят от имени Бога, ни глашатаи Разума

философы не заслуживают доверия — их «логоцентрические»

претензии на преимущественное право толкования (например, разума

или Слова Бога) — обман, который необходимо разоблачить, или,

что еще лучше, деконструировать.

Ставка в этом споре намного выше, чем простое превосходство

той или иной дисциплины. Вопрос об авторитетности в сфере

гуманитарных наук — о том, как интерпретировать историю и

литературу — соотносится с вопросом о человеческой природе как таковой.

Традиционно целью изучения гуманитарных наук было

процветание человечности. Искусство и литература культивируют истинно

человеческие ценности. Но кто, спрашивает Деррида, точно знает,

что значит «человечность» и какие ценности следует

культивировать? Почему лучше смотреть шекспировские постановки, а не

комедийные сериалы, и читать Мильтона, а не комиксы? Почему

поэзия предпочтительнее порнографии? И в самом деле — почему?

Разве не связано это каким-то образом с нашими представлениями

о культуре, которая, по нашему мнению, будет наилучшим образом

культивировать дорогие сердцу «человечные» и «человеческие»

ценности? На это Деррида, несомненно, ответил бы: «А кто такие

мы»? Можем ли «мы» решать за других? А что, если ценности,

на которых строятся гуманитарные науки, произвольно избраны

власть имущими людьми, которые смотрят на мир с точки зрения

собственного понимания социальных устоев, сексуальности,

интеллектуальности и т. д.?

В условиях современного кризиса гуманитарных наук и

связанного с ним стирания границ между философией и

литературоведением, совершенно необходимо рассматривать эти две дисциплины

в сочетании друг с другом. В свете этих проблем нам следует не

отвергать герменевтический анализ, но стремиться к его

совершенствованию. Вопрос «Есть ли в тексте смысл?» весьма

обоснован, особенно если «текстом» теперь считается все что угодно,

23

Введение. Богословие и литературная теория

от письменных трудов до истории жизни отдельного человека,

включая и саму реальность. Есть ли в жизни смысл, или каждому из

нас приходится изобретать его заново? Вопросы значения и

интерпретации текста неразрывно связаны с вопросом о том, что значит

быть человеком. Герменевтика и природа человечности выстоят

или падут вместе. Как выразились авторы книги «Значение

значения», язык есть «важнейший из всех инструментов цивилизации».17

Если в нашем общении нет смысла, мы теряем основное средство

воспитания человечности. И мы только начинаем осознавать всю

тяжесть этой потери.

ЗНАЧЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: НРАВСТВЕННЫЙ

АСПЕКТ ЛИТЕРАТУРНОГО ЗНАНИЯ

Можем ли мы читать так, чтобы в зеркале текста не отражались

мы сами — то есть те образы, которые мы проецируем? Можно ли,

читая, найти Бога? И что такое чтение на самом деле? В чем смысл

этого оптического упражнения, состоящего в перемещении взора

по страницам? Каким образом черные значки на белой бумаге

способны информировать нас (например, увеличивать объем наших

знаний) или побуждать к действиям (например, заставить

смеяться, плакать, или пойти и продать все, чем мы владели, и раздать

деньги бедным)? Почему мы ожидаем увидеть в текстах содержание,

а не пустоту? Можно ли прочесть книгу неправильно? Задача

герменевтики заключается в том, чтобы ответить на все эти вопросы.

Герменевтика касается не только истолкования Библии, но и всей

жизни, поскольку все — от симфонии Брамса до крика младенца —

есть «текст», то есть проявление человеческой жизни, требующее

интерпретации.

Интерпретация традиционно определялась как процедура

извлечения смысла из текста. Однако некоторые философы и

литературоведы в последнее время призывают к объявлению

моратория на само понятие «смысл», или «значение».18 Читатели делают

с текстом очень многое, и выделить что-то одно, присвоив ему

17 Ogden and Richards, The Meaning of Meaning, xviii

18 Cm. Jeffrey Stout, "What Is the Meaning of a Text?" New Literary History 14(1982): 1-12; Stephen

Fowl, "The Ethics of Interpretation or What's Left Over After the Elimination of Meaning," SBL 1988

Seminar Papers, 69-81. Огден и Ричарде приводят около двадцати возможных определений

термина «значение» (The Meaning of Meaning, ch. ix).

24

Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста

почетное звание «объективного значения», означало бы без всяких

на то оснований признать превосходство одного подхода над

всеми остальными. Слишком поспешно определить значение означало

бы нанести упреждающий удар по приемам чтения, выбор которых

может быть продиктован разными целями и интересами. В то же

время предположение о том, что все читатели преследуют одну и ту

же цель, перестало быть очевидным.

Что же тогда придает толкованию большую весомость в

сравнении с обычным мнением? Можно избежать необходимости

превращать изложение смысла («х значит у») в перечень личных

предпочтений («Мне нравится понимать х как у»)? Как указывает

заглавие настоящей книги, я намереваюсь использовать термины

«значение» и «смысл» в качестве показателя моей уверенности в

том, что литературное познание как исследование не только самого

текста, но и его содержания — возможно.19 В то же самое время,

я понимаю тех, кто призывает к мораторию на понятие «смысл».

Большая осторожность в употреблении этого термина помогла бы

нам всем яснее представить себе направление наших поисков.

Читателям следует куда более открыто заявлять о своих целях и

намерениях в области интерпретации, и быть готовыми их отстаивать.

Если чтение и в самом деле включает в себя нравственную

сторону — высшее благо интерпретации, — тогда следует дать ему как

можно более тщательное определение. Только после

внимательного изучения действий, производимых читателями над текстом, я

осмелюсь выдвинуть предположение о том, что есть значение, и как с

ним следует обращаться.

Вернемся к заглавию. Внимательный читатель уже, возможно,

заметил намек на две книги, которые вместе очерчивают

территорию, исследованию которой посвящена настоящая работа. Первая

из них упомянута в подзаголовке. Это книга Ван Харви «Историк и

верующий: нравственность исторического знания и христианской

веры».20 Тема Харви — соотношение веры и истории в

христианском богословии — на первый взгляд не имеет отношения к моей.

Что общего у исторических познаний с герменевтикой? Но работа

19 Недавний доклад Архиерейской библейской комиссии — «Историко-критический метод —

необходимый метод изучения древних текстов» (J. L. Houlden, ed., The Interpretation of the Bible

in the Church (London: SCM, 1995), 13) — начинается с утверждения современных экзегетов о

существовании объективного познания.

20 New York: Macmillan, 1966

25

Введение. Богословие и литературная теория

Харви актуальна для нашей темы, поскольку она поднимает

вопросы о «позиции» историка, позиции, которая отражает определенную

«нравственность знания». Он наблюдает явную напряженность,

возникающую между этикой критического суждения (а именно,

знанием) с одной стороны и динамикой верования (а именно, верой)

с другой. Харви считает, что вера искажает исторические

исследования. Для историка безнравственно верить чему-либо, что не

подтверждено достаточными научными доказательствами. Настоящие

историки подходят ко всему с недоверием, отказываются верить до

тех пор, пока достаточно весомые доказательства не позволяют им

получить ясное и четкое представление о «прочитанном».

Ценности, на которых Харви строит свое суждение о

нравственности знания, уходят корнями в эпоху Просвещения. Обладающий

нравственными убеждениями историк (читай: литературовед)

независим, в то время как верующий подчинен чужой воле.

Нравственное убеждение нуждается в рациональной оценке и обосновании.

Критически осмысленный опыт настоящего является критерием

оценки утверждений, касающихся прошлого. В контексте

«нравственного» знания сомнение являе.тся добродетелью, а доверчивость —

пороком. Взывать к вере означает лишать читателя возможности

рациональной оценки. Харви заключает, что сомнение —

интеллектуальная добродетель, более «нравственная», чем вера. Данная работа

принимает вызов, брошенный Харви, однако переносит его в область

герменевтики: может ли литературное познание быть одновременно

нравственным и религиозным, критическим и христианским?

Заголовок также содержит упоминание о книге Стэнли Фиша

«Есть ли здесь текст?»21 Фиш — влиятельный литературовед, чья

карьера отражает ключевые повороты в развитии современной

герменевтики. Написанная им в 1967 книга «Настигнут грехом:

читатель в потерянном раю» исследует возможность «сатанинского

прочтения» эпической поэмы Мильтона.22 Фиш обнаружил, что

читатель, как и Адам, совершает ошибку, принимая сатану за героя,

и в процессе прочтения сам переживает падение. Значение работы

Мильтона, утверждает Фиш, определяется переживанием

читателя. Позже эта тема стала преобладающей в работах Фиша.23

21 Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1980.

22 New York: Macmillan, 1967.

23 Как формируется переживание читателя? Некоторое время Фиш подумывал о том, что

текст является источником переживаний читателя, но позже отбросил эту идею в пользу другой:

26

Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста

С точки зрения Фиша, такое понятие, как «смысл текста» не

существует «вне» читателя. Значение не существует вне

деятельности читателя, но является ее результатом. В качестве иллюстрации

Фиш приводит короткий рассказ о студенте, который, зайдя в

аудиторию в первый день семестра, спросил преподавателя английской

литературы: «Вы пользуетесь текстом на своих занятиях?»

Преподаватель ответил: «Да, 'Антологией литературы' Нортона», на что

студент в свою очередь ответил: «Нет, я имел в виду — мы здесь

верим в текст, или все остается на усмотрение читателя?» По мнению

Фиша, это недоразумение лишний раз доказывает, что буквального

значения как такового не существует.

Верим ли мы в тексты? Нравственность веры и позиция

верующего — вопросы, которые интересуют не только Харви и Фиша, но

и любого, кто интересуется толкованием Библии. В отношении биб-

леистики, экзегетам сейчас приходится сражаться по крайней мере

на два фронта. Сдвиг парадигмы с исторических на литературные

исследования (то есть с Харви на Фиша) означает, что библеистам

теперь приходится осваивать две дисциплины. В противном случае

они рискуют не понять некоторые высказывания своих коллег. То

же самое обусловило необходимость оценки нравственности не

только исторического, но и литературного знания. Фраза

«литературное (или текстовое) знание» двусмысленна: она может

обозначать знание как самого текста, так и знание, полученное из

текста. В этой связи актуален вопрос о том, возможно ли того или иного

рода знание, не говоря уже о том, нравственно ли оно.

Энтузиазм Харви по поводу заявления лорда Эктона о том, что

«начало исторической мудрости в сомнении»24 находит отклик в

литературных теориях, поощряющих критически-недоверчивый

подход к чтению. Там, где современные историки скептически

относятся к притязаниям Библии на достоверность, современные

скептики от литературы утверждают, что у текста не может быть

раз и навсегда определенного значения или что заложенное в нем

значение предвзято и идеологически искажено. В результате

делается вывод, что Библия или ничего не утверждает, или содержит

читательские приемы сами формируют объект чтения. Рассмотрение этих двух взглядов на

значение термина «определяемый реакцией читателя» приведено в моей работе "The Reader

in NT Study," in Joel Green, ed., Hearing the New Testament: Strategies for Interpretation (Grand

Rapids: Eerdmans, 1995), 301-28.

24 Цит. по: Harvey, Historian and the Believer, 111.

27

Введение. Богословие и литературная теория

идеологически подозрительные утверждения. Озабоченность

Харви нравственностью знания может быть транспонирована из

истории в литературу: может ли ответственный критик (в данном

случае читатель) быть верующим?

Подход Фиша к герменевтике полностью лишает

авторитетности Библию, как впрочем и любой другой текст. В основе

интерпретации в конечном итоге лежит не текст, но личность читателя.

Интерпретативный опыт читателя определяется не каноном, а

обществом. Современные литературоведы все больше склоняются к

тому, чтобы не описывать реакцию читателя, но предписывать ее.

Это лишний раз доказывает, что текст для них становится просто

зеркалом, в котором мы видим самих себя, или пустым залом, в

котором звучит эхо наших собственных голосов.

Харви и Фиш определяют рамки данной работы: в долине тени

Дерриды сформулировать и доказать способность читателя

обоснованно и ответственно познавать Библию как литературное

произведение. Цель данной работы — доказать, что в тексте есть смысл, что

его можно найти, и что читатель должен стремиться именно к

этому. Несмотря на то, что постмодернисты утверждают обратное, мы

будем и далее отстаивать возможность понимания. Однако я буду

строить свое доказательство в диалоге с теми, кто его отвергает.

Я признаю, что прочтение текста не бывает однозначным, а

наивное понимание — адекватным. Итак, текстовое знание, полученное

в результате этого исследования, будет тщательно выверенным, но

не абсолютным.

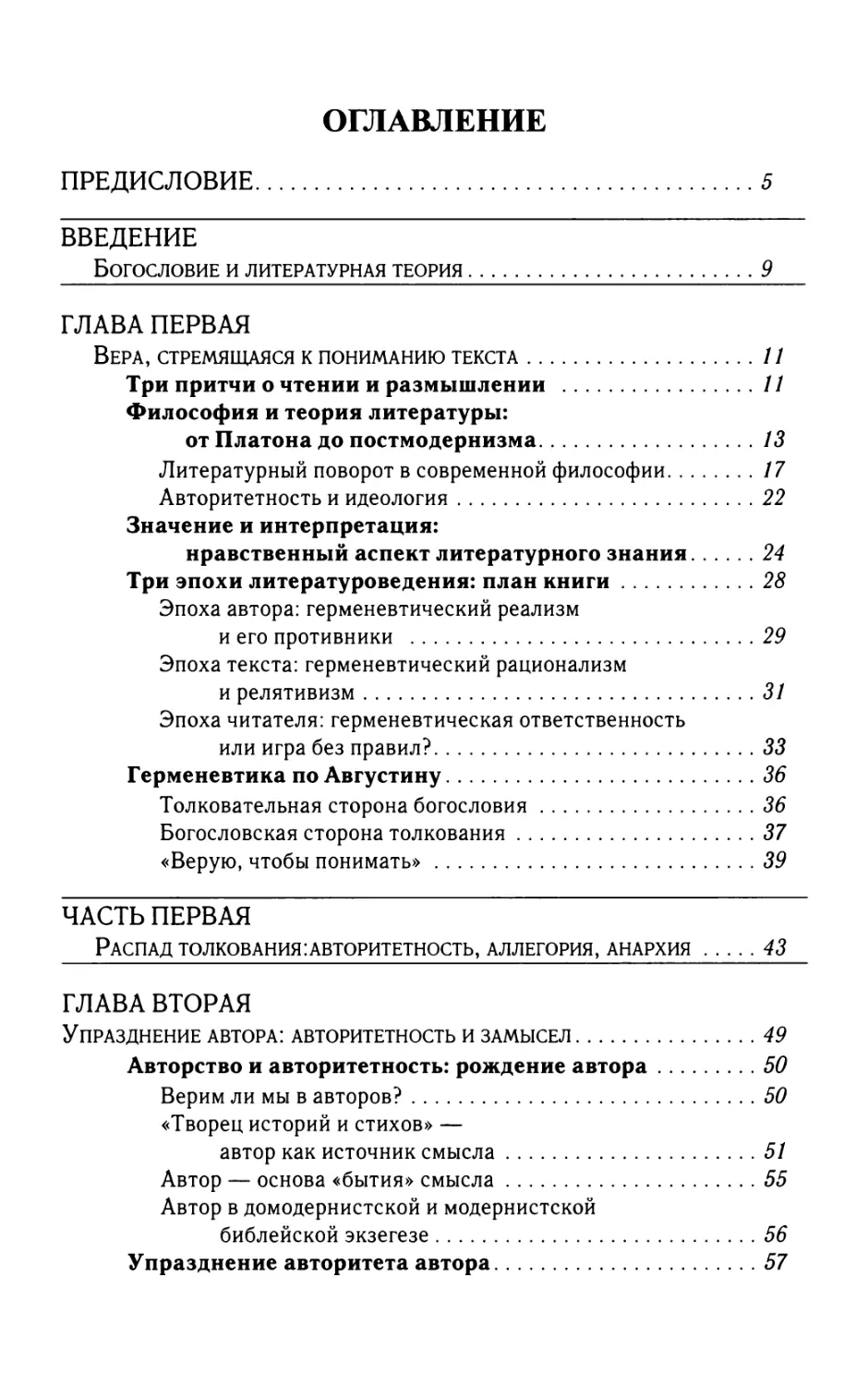

ТРИ ЭПОХИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ: ПЛАН КНИГИ

История литературоведения — это история

последовательной концентрации внимания соответственно на авторе, тексте и

читателе. Я принимаю эту трехчастную структуру организации

в обеих частях данной книги, в соответствии с тем, что в

настоящее время называется «тремя эпохами литературоведения».25 Это

трехчастное деление некоторым образом повторяет существующее

в философии разделение на метафизику, эпистемологию и этику.

25 См. Eagleton, Literary Theory, 74. Данную работу также стоило бы рассматривать как

эссе по «метакритике», поскольку она рассматривает метафизические, методологические

и нравственные предпосылки, которыми руководствуется большая честь литературной и

библейской критики.

28

Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста

Я рассматриваю эти проблемы вместе, соотнося философские

вопросы с тремя эпохами литературоведения. В этой книге

рассматривается метафизика, методология и нравственность

значения — причем дважды. В первой части представлены основные

проблемы, стоящие пред современной герменевтикой. Таким образом,

она содержит мое понимание современной постмодернистской

ситуации с точки зрения христианского богословия. Во второй части

более подробно изложены мои собственные конструктивные

предложения по поводу интерпретации. Я утверждаю, что литературная

теория основывается не только на философских предпосылках, но

и на предпосылках, которые обладают неявной богословской

природой. В соответствии с этим я подхожу к метафизике,

эпистемологии и этике значения с откровенно христианской точки зрения,

с позиции тринитарного богословия.

Часть 1 необходима по трем причинам. Во-первых, потому что

претензии к традиционным формам экзегетики и герменевтики

нуждаются в отчетливом понимании и внимательном изучении.

Во-вторых, без нее невозможно доказательство моего тезиса о том,

что кризис современной теории интерпретации следует считать

богословским. В-третьих, в качестве свидетельства моей готовности

жить в соответствии с исповедуемыми мною принципами. В самом

деле, было бы странно, если бы книга о необходимости

ответственного подхода к интерпретации искажала тексты, содержащие

противоположную точку зрения. Качественная интерпретация —

нелегкий труд, и я, несомненно, еще столкнусь с собственной

предвзятостью в изложении и критическом анализе альтернативных

взглядов. Однако критике должна предшествовать любовь, даже

если тексты, о которых идет речь, отстаивают герменевтический

релятивизм и неустойчивость значения.

Эпоха автора: герменевтический реализм

и его противники

Первая эпоха литературоведения, начало которой

применительно толкования Библии было положено Реформаторами,

характеризуется интересом к замыслу автора (человеческого или

божественного). Фридрих Шлеермахер (1768-1834) предложил, по мнению

многих, классическое описание герменевтики, ориентированной

на автора. Однако Шлеермахер склонен отождествлять значение

29

Введение. Богословие и литературная теория

с психологией, и такое смешение, в конце концов, привело к

значительному падению репутации автороцентричного подхода. Для

Шлеермахера текст считается понятым, если восстановлено

сознание автора. Язык и литература выражают мысль; грамматика

обеспечивает нам доступ к психологии. Цель интерпретации — «понять

текст так же, как автор, или лучше него».26

Такой автороцентричный взгляд на интерпретацию содержит

философские импликации и предпосылки. Первая и основная

проблема касается того, что мы называем метафизикой значения.

Метафизические вопросы относятся к природе реальности.

Например: «Что есть автор?» — это метафизический вопрос. Неожиданно

большое число современных теоретиков литературы считают само

понятие авторства сомнительным, а некоторые полностью

отрицают существование автора. Авторский замысел — понятие еще

более спорное. Что такое замысел? Рождается ли он в разуме? Можно

ли его восстановить? Почему значение текста следует определять

именно с точки зрения авторского замысла?

Более глубокий вопрос касается объективности значения и

интерпретации. Является ли значение фиксированным —

автором или текстом как таковым — или свободным, меняющимся от

читателя к читателю (или же является результатом некой

комбинации вышеперечисленного)? Те, кто ссылаются на авторский

замысел, обычно делают это для того, чтобы заложить основание

стабильного, определенного и разрешимого текстового значения.

«Герменевтик-реалист» считает, что есть нечто предшествующее

интерпретации, нечто присущее тексту и познаваемое, нечто, что

необходимо принимать в расчет толкователю.27 С другой стороны,

противники герменевтического реализма (напр.: Деррида, Фиш)

отрицают существование значения вне процесса интерпретации;

истинность интерпретации зависит от отклика читателя. Поэтому

герменевтический спор о значении ведется параллельно такому же

спору в метафизике. Противники реализма в метафизике отрицают

26 См. Werner G. Jeanrond, Theological Hermeneutics: Development and Significance (London:

Macmillan, 1991), 44-50.

27 Для сравнения: определение, приведенное в Stephen Mallioux, "Rhetorical Hermeneutics,"

Critical Inquiry 11 (1985) 620-41: «герменевтический реализм утверждает, что тексты, имеющие

значение, существуют независимо от интерпретации... факты в тексте существуют объективно...

и следовательно, правильная интерпретация есть та, которая наиболее точно соответствует

автономным фактам текста»

30

Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста

существование реальности, независимой от разума, которой

должно соответствовать наше восприятие. Сторонники подобных

взглядов считают, что мир (или значение текста) есть продукт разума.

Во второй главе представлены аргументы постмодернистов

против понятия автора в частности и герменевтического реализма

в целом. Прежде всего, мы постарались уделить внимание

постструктурализму Дерриды и неопрагматизму Фиша. В пятой главе,

конструктивном аналоге второй, отстаивается реалистическая

точка зрения. Одновременно с этим предпринимается попытка

переосмысления роли автора. В своей работе я воспользовался

несколькими философскими средствами, в том числе «реалистичным здравым

смыслом» Томаса Рида и «философией речевого акта» Дж. Л.

Остина и Дж. Сёрля. Я предлагаю переосмысленное понимание

авторского замысла, исходя из понятия автора как участника

коммуникативного акта. Я намереваюсь доказать, что значение есть одна

из форм действия и что понятие авторства в конечном итоге —

богословское, и как «смерть» автора, так и его «воскрешение»

зависят от нашей способности размышлять о Боге как об участнике

коммуникативного акта. Я полагаю, что метафизика авторства связана

с доктриной о сотворении и образе Божьем. То есть человеческое

авторство основывается на способности Бога выражать себя через

акт Воплощения и откровения.

Эпоха текста: герменевтический рационализм и

релятивизм

Вторая эпоха литературной критики подняла вопрос о знании и

эпистемологии значения. Какова природа и метод литературного

знания? Так называемые «новые критики» 1940-х годов утратили

интерес к автору, сосредоточившись на формальных свойствах

текста (текст, только текст и ничего кроме текста). В 1960-х годах

внимание критиков привлекли некие глубинные структуры, которые,

как предполагалось, лежат в основе всех форм человеческой жизни

и мышления. «Структуралистская» критика изучает соблюдение в

тексте лингвистических и литературных правил, а не авторский

замысел или исторический контекст. Текстоцентричные методы

толкования предназначены для описания имманентного смысла текста.

Целью в данном случае является объяснение формы и структуры

текста (то есть знание о тексте) а не понимание референции текста

(то есть его значения).

31

Введение. Богословие и литературная теория

В эпоху текста внимание критиков было приковано к природе

толковательного рационализма. Какие методы познания текста

имеются в нашем распоряжении? Является ли герменевтика наукой

или искусством? Следует ли считать толкования, выдержавшие

испытание временем, объективно «лучшими», или здесь действуют и

субъективные факторы? Есть ли критерии, которыми можно

пользоваться для отсева ложных толкований и для деления имеющихся

толкований на лучшие и худшие? Или же значение определяется

личностью или сообществом, осуществляющими толкование?

Герменевтический релятивизм затеняет эпистемологическую

дискуссию, словно паразит, живущий за счет хозяина.

Существуют ли рациональные методы, позволяющие определить истинное

толкование текста, или все толкования произвольны? Существует

ли альтернатива герменевтической анархии, в условиях которой

каждый делает то, что ему кажется справедливым, и

герменевтическому тоталитаризму, когда убеждения индивида находятся под

абсолютным контролем со стороны властей? Можно ли судить

о вероятном значении текста или же следует считать его

безусловно неопределимым?

В третьей главе рассматриваются аргументы в пользу

герменевтического релятивизма. Для ясности я предпочитаю называть точки

зрения, исключающие возможность интерпретативного познания

«герметическими», а не герменевтическими. Гермес был

посланцем богов, «герменевтика» — наука об интерпретации посланий.

Но древние герметические писания возникли в результате того,

что Гермеса путали с Тотом, египетским богом мудрости, которого

греки знали как «Гермеса Трисмегиста» («трижды великого

Гермеса»). Однако Тот, отнюдь не являясь триединым богом-посланцем,

считался легендарным автором нескольких мистических,

философских и алхимических произведений. Поэтому термин

«герметический» употребляется для обозначения трудов, которым присущи

оккультные свойства, а также неясность — черты, типичные и для

некоторых современных литературных теорий. Деконструктивизм,

как альтернатива герменевтике, также относится к герметической

традиции.28

28 Вся книга Уэнделла В. Харриса (Wendell V. Harris), опровергающая деконструктивизм, построена

вокруг этого основного контраста (см. Literary Meaning: Reclaiming the Study of Literature

[London: Macmillan, 1996]). Знаменитая фраза Деррида «Вне текста нет ничего» показывает,

что деконструктивизм может быть герметической и в другом смысле этого слова.

32

Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста

В шестой главе дается конструктивный ответ на вопросы,

поднятые в главе третьей и предлагается пересмотренное понимание

интерпретации и литературного знания, основанное на понятиях

коммуникативной рациональности и текста как

коммуникативного акта. Основные философские источники, использованные мной

в этой работе — это критическая социальная теория Юргена Ха-

бермаса и новая реформатская эпистемология Элвина Плантинги

и Николаса Уолтерсторфа. Главным богословским источником я

избрал христологию, непосредственно связанную с новой защитой

буквального смысла как толковательной нормы (хотя я

категорически против отождествления буквального и буквалистического

толкований). Я утверждаю, что процесс интерпретации

управляется определенными рациональными процессами, хотя эти процессы

должны модифицироваться с учетом разнообразия литературных

жанров. Наконец, я заявляю, что значение можно адекватно

познать посредством «плотного описания», в процессе которого текст

рассматривается как сложное литературное произведение,

имеющее разные уровни, в том числе и канонический.

Эпоха читателя: герменевтическая ответственность

или игра без правил?

В-третьих, мы сталкиваемся с проблемой читателя и этики

значения. В 1970-х и 1980-х годах многие критики отвергли текстовой

позитивизм (сторонники которого рассматривают текст как объект

научного исследования) и занялись изучением роли читателя.

Говорили даже о «Движении за освобождение читателя», о

«читательском бунте» и «мести читателя». Восприятие значения как продукта

читательской реакции возникло в противовес структуралистской

идее о том, что текст — объект независимый как от автора, так и от

читателя. Критика с точки зрения реакции читателя подчеркивает

незавершенность текста до того момента, когда его конструирует

(или деконструирует) читатель. «Консервативные» критики такого

рода отмечают, что сам текст приглашает читателя к

самостоятельному истолкованию. Текст оставляет пробелы, или

неопределенности для заполнения читателем, поэтому чтение становится похожим

на детскую головоломку, в которой надо обвести рисунок по точкам.

Они также отмечают, что чтение всегда обусловлено некой

традицией, в рамках которой мы находимся, то есть четко определенным

33

Введение. Богословие и литературная теория

набором социальных и культурных предрассудков. Подобная

позиция читателя считается единственно возможной. С этой точки

зрения, чтение представляет собой процесс взаимодействия текста и

читателя (то есть «двух горизонтов»).29 «Радикальные» критики

подобного толка, с другой стороны, склонны оставлять за читателем

инициативу постановки вопросов к тексту, а также использования

текста в собственных целях; текст воспринимается как

предоставленная читателю возможность воплотить в жизнь собственный

замысел. С такой точки зрения, роль текста представляется

исключительно пассивной, тогда как читатель сам вкладывает в него тот или

иной смысл. Различие между двумя школами литературной

критики с позиции читательского отклика состоит в том, что радикалы

(как правило, противники герменевтического реализма) отрицают

ограниченность процесса интерпретации рамками текста.

Как правильно читать? Хотя чтение, как и наблюдение в

естественных науках, может быть отягощено теорией, должны ли мы

сделать вывод, что чтение безнадежно субъективно (то есть

произвольно)? Как, например, разобраться в зачастую противоречивых

трактовках библейских текстов? Если не существует «науки о

тексте», то каковы критерии оценки интерпретации? Фиш, выражая

точку зрения прагматистов, утверждает, что нам следует перестать

беспокоиться об интерпретации текстов и просто использовать

их. Для Фиша не существует такого понятия, как «единственная

правильная интерпретация» — только разные способы

использования текста. В четвертой главе своей книги я попытался установить

связь между этикой интерпретации и вопросами, касающимися

свободы и ответственности человека, а также вопросами политики

и идеологии.

Прагматизм Фиша и деконструктивизм Дерриды сходятся в

следующем: такого понятия, как «непредвзятое», то есть объективное

чтение — не существует. Всякое чтение обусловлено идеологическим

контекстом и управляется определенными интересами, например, к

истории текста, к тому, как текст достигает своей цели, к

отраженному в тексте отношению к женщине, к обстановке, в которой текст был

создан, к мотиву, побудившему автора к его написанию, или к тому,

как этот текст был воспринят разными группами читателей. Значение

29 См. Anthony С. Thiselton, The Two Horizons: New Testament Hermeneutics and Philosophical

Description (Grand Rapids: Eerdmans, 1980).

34

Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста

становится результатом исследования, продуктом читательской

деятельности. Текст, не обладающий собственными целями и

интересами, находится во власти читателя. Лишь слегка

преувеличивая, Марк Тейлор характеризует интерпретацию как «акт насилия,

жертвой которого является текст».30

Если читатель действительно активен, каковы его

обязательства в отношении интерпретации? Какой должна быть позиция

образцового — нравственного — читателя? Этика читателя

оказывает влияние и на эпистемологию: «Отношения между познающим и

познаваемым... склонно становиться отношениями между живым

существом и миром».31 Иначе говоря, отношение читателя к тексту

отражает образ его бытия; нравственные качества человека

определяют его подход к интерпретации. Есть ли какие-то ограничения

в том, какую позицию должен занимать читатель по отношению к

тексту? Есть ли предел у свободы толкования? По словам Фиша,

интересы читательского сообщества оказывают влияние на

отдельных читателей, но как решить, чьи интересы принять, к какой

группе присоединиться? Есть ли рациональные или этические

критерии, способные направить читателя в его поисках? Существует

ли понятие нравственности литературного знания?

В ответ на развенчание роли читателя в четвертой главе, в

главе седьмой излагается теория герменевтической ответственности.

Каких воззрений следует придерживаться читателю Библии или

любого другого текста, чтобы сохранить свои нравственные

принципы и остаться ответственным человеком и критиком? Я предлагаю

пересмотренную версию критики с точки зрения реакции читателя,

в основе которой лежат понятия коммуникативной этики и

эффективности коммуникативной деятельности. Я утверждаю, что

заинтересованность в коммуникации является и основой, и регулятивным

фактором процесса понимания. Здесь я также использовал

несколько философских источников и, составив представление о мыслящей

личности, перехожу от философии к собственно богословию. В

основе выбора принципа истолкования лежит, в конечном итоге,

представление человека о себе и, по крайней мере неявно, — его

представление о Боге. Более того, нравственность литературного знания

30 Mark С. Taylor, "Text As Victim," in Thomas Altizer et. al., Deconstruction and Theology (New

York: Crossroad, 1982), 65.

31 Parker Palmer, "Community, Conflict, and Ways of Knowing," Change (Sept/Oct 1987), 22.

r 35

Введение. Богословие и литературная теория

сама по себе, в отрыве от личных качеств толкователя,

недостаточна. Я утверждаю, что интерпретацию текста с позиции

нравственности следует считать духовным переживанием и что дух

разумения — это не дух силы или игры, но Святой Дух. В таком случае

богословскими учениями, полезными при рассмотрении вопроса о

нравственности значения, являются пневматология и освящение.

«Есть ли в этом тексте смысл?» Если для ответа на простой

вопрос мне пришлось обратиться к целому ряду научных дисциплин, в

том числе и к систематическому богословию, то лишь потому, что

только объединенными усилиями можно эффективно

противостоять кризису гуманитарных наук — кризису, постепенно

лишающему западную культуру ее гуманистической направленности.

ГЕРМЕНЕВТИКА ПО АВГУСТИНУ

Итак, данная книга является попыткой ответа на один вопрос:

«Есть ли в этом тексте смысл?» Читателю, возможно, покажется, что

ответ несоразмерен вопросу. Однако современным философам,

литературным критикам и экзегетам становится все труднее ответить

на него простым утверждением. Ведь вопросы герменевтики

зачастую имеют философский и богословский подтекст, который многие

упускают из виду. Почему понятие значения можно считать

вопросом, представляющим интерес для богослова? Мой ответ включает в

себя два аспекта: богословие имеет свою толковательную сторону, а

интерпретация — богословскую. «Есть ли в этом тексте смысл?» —

вопрос, как мы далее убедимся, вполне богословский.

Толковательная сторона богословия

Первую часть моего ответа проиллюстрировать легче.

Богословие называют «текстоцентричной наукой».32 Любая доктрина

обязана своим существованием многовековой традиции истолкования

Писаний. Библия может оказывать свое влияние на богословскую

методологию и жизнь церкви лишь в процессе ее толкования. В

самом деле, вопросы авторитетности Библии и ее толкования

практически неразделимы.33 На протяжении всей своей истории церковь

32 См. напр. Werner G. Jeanrond, Text and Interpretation As Categories of Theological Thinking

(New York: Crossroad, 1988), xv-xix, 74-75.

33 Кардинал Ратцингер подобным образом связывает веру, стремящуюся к пониманию, с

36

Глава первая. Вера, стремящаяся к пониманию текста

занималась интерпретацией канонических текстов, а также

классических писаний отцов церкви и реформаторов. Практическим

итогом этих исследований стала «Библиотека христианской

классики», двадцатишеститомный сборник трудов широкого круга

наиболее выдающихся богословов. В предисловии к этому изданию,

напечатанном в каждом томе, редакторы пишут: «Христианская

литература является богатейшим и ни с чем не сравнимым

сокровищем, принадлежащим Церкви».34 Отрицать наличие в тексте

смысла, значит лишать церковь накопленных ею сокровищ.

Богословская сторона толкования

Гораздо труднее убедиться в истинности моего утверждения о

том, что интерпретация — не только Библии, но и любого

другого текста — имеет богословскую сторону. Легче проследить

влияние смерти Бога на теорию литературы: «Смерть Бога означала

исчезновение Автора, который начертал на скрижалях мировой

истории и человеческого опыта абсолютную истину и однозначный

смысл».35 Смерть Бога непосредственно связана и с отрицанием

авторитетности человека-автора: Ролан Барт пишет, что отказ от

присвоения миру или тексту раз и навсегда установленного

значения «открывает поле для деятельности, которую можно назвать ан-

тибогословской и в полном смысле слова революционной, потому

что отказаться от устойчивого смысла означает в конечном

итоге отказаться от Бога».36

Точно так же отказ Дерриды от традиционного интереса

философии к рациональности и истине можно считать

богословским шагом: «Деконструктивизм — это смерть Бога в письменном

изложении».37 Литературный атеизм все более становится нормой

толкованием Библии: «Богословие является изложением вероучения и должно оставаться

таковым. Если оно перестанет истолковывать, но, не удовлетворившись сутью текста,

изменит его, тем самым дав себе новый текст для комментирования — оно перестанет

существовать как богословие» (цит. по: Aidan Nichols, The Theology of Joseph Ratzinger: An

introductory Study [Edinburgh: T. & T Clark, 1988], 289).

34 Cm. Augustine: Earlier Writings, ed. J. H. S. Burleigh (Philadelphia: Westminster, 1953), 9.

35 Mark С Taylor, Deconstructing Theology (AAR Studies in Religion 28; Chico, Calif.: Scholars, 1982), 90.

36 Barthes, "Death of Author," in The Rustle of Language, tr. Richard Howard (New York: Hill and

Wang, 1986), 54 {курсив мой).

37 Carl A. Raschke, "The Deconstruction of God," in Deconstruction and Theology, 3. существующий

кризис ценностей западной культуры имеет богословские корни. Поэтому мы можем сказать,

37

Введение. Богословие и литературная теория

современной действительности; постмодернистский читатель уже

не верит ни в Бога, ни в авторов. Интересно, что одно из самых

сильных заявлений в защиту объективного значения прозвучало из уст

литературного критика Георга Штайнера, который предложил явно

богословскую формулировку основного вопроса герменевтики:

«[В этом эссе] выдвигается предположение о том, что любое

логически последовательное представление о языке и его

функционировании, всякое логически последовательное объяснение

способности человеческой речи передавать чувства говорящего и смысл,