Author: Сабунаев В.

Tags: биология зоология млекопитающие издательство детская литература натуралистка общая зоология

Year: 1976

Text

НИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ

В. Сабунаев

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ

ЗООЛОГИЯ

В. Сабунаев

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ

ЗООЛОГИЯ

Научно-художественная книга

ЛЕНИНГРАД «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1976

Scan AAW

59

С 12

Научный редактор

кандидат биологических наук

М. Н. МЕЙЕР

Рисунки Е. Бианки

70803—146

М(101)03—76

457—76

©Издательство «Детская литература

1976 г.

Лучшему другу, любимой жене

Сабунаевой Галине Ивановне

посвящается.

ОТ АВТОРА

Когда я пишу эти строки, передо мной лежат три фо-

тографии: тихая заводь, заросшая камышом, на заднем

плане лес, а на переднем — лосиха с лосенком, пьющие

воду; на второй — полянка среди низкорослого сосняка и

два токующие на ней глухаря; на третьей — заяц, обглады-

вающий кору с поваленной осинки.

Без этих животных фотографии показались бы серень-

кими, никчемными,

А теперь зайдем в лес, в котором не слышно голоса ни

одной птицы, или пройдем по берегу реки, в которой не

всплеснет ни одна рыба. Грустная картина,

В нашей стране охране природы уделяется большое вни-

мание, В, И, Ленин считал охрану природы делом государ-

ственной важности. По его указанию в Советском Союзе бы-

ли организованы первые заповедники, В дальнейшем созда-

вались все новые и новые. Выл принят ряд постановлений,

регулирующих промысловую и любительскую охоту и рыбо-

ловство,

В сентябре 1972 года Верховный Совет СССР принял

постановление «О мерах по дальнейшему улучшению охра-

ны природы и рациональному использованию природных

ресурсов».

Наконец, в марте 1974 года по приказу министра сель-

ского хозяйства СССР учреждена Красная книга СССР,

В нее внесены редкие и находящиеся под угрозой исчезно-

вения животные нашей страны. Красная книга Советского

Союза, так же как и международная, имеет красные и бе-

лые листы.

На красных помещены животные, уменьшение числен-

ности которых вызывает особенное беспокойство. Это звери:

тигр, леопард, снежный барс, кулан, зубр, выхухоль,, .

всего 21 вид, И птицы: бородач, краснозобая казарка, улар,

кавказский тетерев, белый журавль,,, всего 26 видов.

На белых листах помещены животные тоже нуждаю-

щиеся в усиленной охране, но которым пока не грозит исчез-

новение.

3

Однако одно дело — вынести постановление, а другое

дело — проследить за его выполнением. У нас пока еще

очень мало штатных инспекторов по охране фауны. Поста-

новление может быть выполнено, если этим делом займется

весь народ и, конечно, школьники.

Тут огромную помощь могут оказать учителя и особен-

но преподаватели биологии, прививая детям любовь к при-

роде, любовь к животным.

Кое-какую помощь могут оказать и книги.

Работая над этой книгой, автор в первую очередь ста-

вил своей задачей заинтересовать юных читателей жизнью

животных.

В ней рассказывается о том, какие наиболее интерес-

ные и удивительные животные населяют нашу планету —

Землю — и где они живут; о том, как разумно устроены

у них различные органы, какой образ жизни они ведут, как

добывают пищу и спасаются от врагов, как общаются меж-

ду собой.

При этом автор пытался объяснить, почему животные

такие как они есть и чем вызваны те или другие их по-

ступки.

Кое-что читатель узнает о новой науке бионике и о том,

какие книги полезно и интересно прочесть юному зоологу.

Все в мире относительно.

А. Эйнштейн

КАРЛИКИ И ГИГАНТЫ

Обычно самыми маленькими существами считают бактерий. Еще

меньше вирусы. На острие швейной иголки их можно поместить, по

крайней мере, сто тысяч. Однако до сих пор еще не совсем ясно, мож-

но ли считать вирусы существами. Дело в том, что до поры до вре-

мени они ведут себя, как большая органическая молекула, и только

попав в совершенно определенные условия, начинают жить. Они раз-

множаются и, как все живое, передают свои свойства по наследству.

Средняя величина бактерий около двух микрон. Это, примерно,

в 300 раз меньше, чем точка на странице этой книги. Вирусы же

можно увидеть только в самый сильный электронный микроскоп. На-

пример, диаметр вируса, вызывающего грипп, всего 85 миллимикрон.

5

Большинство простейших одноклеточных животных тоже про-

стым глазом не разглядишь. Нужно, по крайней мере, пятидесяти-

кратное увеличение. Но по сравнению с вирусами это гиганты. Ин-

фузория туфелька в 100 000 раз больше, чем вирус, вызывающий за-

болевание скота ящуром, в то время как самое крупное млекопитаю-

щее — синий кит — длиннее самого маленького — землеройки-малют-

ки — только в 750 раз.

Среди простейших животных встречаются и «исполины». Их

можно увидеть невооруженным глазом. Инфузория трубач, очень по-

хожая на музыкальный инструмент — трубу, достигает длины двух

миллиметров. Обычно она ведет «сидячий» образ жизни, прикреп-

ляясь к различным водным растениям.

Из многоклеточных животных самые маленькие — коловратки.

Средний размер этих микроскопических животных около 0,1 милли-

метра.

Существует много различных видов коловраток. Они распростра-

нены по всему земному шару, обитают преимущественно в пресновод-

ных водоемах и часто являются основной частью планктона. Коло-

вратки очищают воду, поедая бактерий и разложившиеся остатки

животных и растений, а сами являются хорошим кормом для моло-

ди многих рыб.

Очень мелкие животные встречаются среди кишечнополостных.

Многие виды коралловых полипов меньше булавочной головки. Из-

вестны и маленькие актинии. Один из европейских видов не превы-

шает трех миллиметров в длину.

Не велика и наша пресноводная гидра. Она редко достигает дли-

ны одного сантиметра. Несмотря на крохотные размеры, это свире-

пый хищник; своими щупальцами, расположенными около рта, она

захватывает личинок насекомых и даже новорожденных рыбок.

Самое крупное кишечнополостное животное — медуза цианея. Ее

колокол достигает двух метров в диаметре, а длина свешивающихся

вниз щупалец превышает 15 метров.

Червей насчитывается 100 000 видов, почти половина из них ве-

дут паразитический образ жизни. Большинство червей-паразитов кар-

лики и не превышают длины 1 — 2 сантиметра, а некоторых без лупы

и не разглядишь. Встречаются и паразиты-гиганты. До 8—10 метров

вырастает бычий солитер, а в кишечнике китов был обнаружен червь,

достигающий 40 метров в длину.

Обычный размер дождевых червей 8—10 сантиметров, но на

жирных почвах — в парниках, огородах — попадаются дождевые чер-

ви с красно-бурой головкой и плоским хвостом, толщиною в палец и

длиною 15—20 сантиметров. В тропической Америке и в Австралии

водятся гигантские виды дождевых червей. Один из видов австралий-

ских червей достигает длины двух метров и толщины трех санти-

метров.

Еще длиннее морские черви. Червь линеус, живущий по берегам

Атлантического океана, вырастает до 15—20 метров.

Карлики и гиганты встречаются и среди ракообразных. Они

делятся на две группы: низших и высших. Низшие ракообразные —

дафнии, циклопы — очень малы: от одного миллиметра до одного —

6

двух сантиметров. Наибольший из них жаброногий рачок-щитень, его

длина 5—6 сантиметров.

Из высших ракообразных самые мелкие — рачки-бокоплавы. Их

длина от пяти миллиметров до двух сантиметров. Особенно много бо-

коплавов водится в Байкале. Эти рачки — первоклассный корм для

большинства рыб.

Высшие ракообразные: креветки, крабы, речные и морские ра-

ки — имеют большое промысловое значение. Средняя длина креветок

около пяти сантиметров. Крабы бывают крохотные, не больше горо-

шины, и настоящие великаны. Камчатский краб, из которого у нас

на Дальнем Востоке готовятся такие вкусные консервы, достигает в

поперечнике одного метра, а размах клешней японского краба-гиган-

та — 2,5, а то и 3 метра.

Очень ценятся как отменный деликатес морские раки — омары,

лангусты. Пары клешней омара вполне достаточно, чтобы сытно по-

завтракать.

Различных размеров бывают пауки, клещи, скорпионы.

Пауки есть совсем маленькие. Их туловище немногим более ма-

кового зерна. У большинства пауков туловище с горошину, а у пау-

ка-крестовика — с вишню. В тропических странах водятся огромные

пауки-птицееды, с размером туловища больше апельсина.

Средняя длина клещей от 0,1 до 1 миллиметра. Это в голодном

состоянии, а напившись крови, самки клещей увеличиваются в весе

в 200—300 раз. Зато они могут и подолгу голодать. Собачьи клещи

выживают, например, без пищи свыше семи лет. Многие виды кле-

щей являются переносчиками опасных человеческих болезней — ту-

ляремии, сыпного тифа, энцефалита.

Моллюсков известно свыше 100 000 видов.

Брюхоногие моллюски живут в морях, пресноводных водоемах и

на суше. Их можно встретить и на Крайнем Севере — в Гренландии,

на Новой Земле — ив Сахаре. Размеры брюхоногих моллюсков от

2—3 миллиметров до 20—25 сантиметров. Самый крупный из морских

моллюсков — морской заяц, длина его 25 сантиметров. Почти такой

же величины достигает западноафриканская сухопутная улитка —

любимое лакомство местного населения.

Широко распространены двустворчатые моллюски. Наибольшее

промысловое значение имеют съедобные — устрицы, мидии, морские

гребешки. Их средний размер 3—5 сантиметров в поперечнике. В Ин-

дийском и Тихом океанах встречаются гигантские двустворчатые

моллюски — тридакны. Они достигают полутора метров в диаметре

и веса более 200 килограммов.

Головоногие моллюски — осьминоги, кальмары, каракатицы —

обычно довольно крупные животные. Но встречаются среди них и

карлики. Микротеутис, обитающий в Тихом океане, едва достигает

двух сантиметров длины. Зато громадной величины достигают глубо-

ководные кальмары. За последние сто лет на побережье Америки,

Европы, Японии было выброшено более 80 гигантов длиной от десяти

до пятнадцати метров. Самый крупный кальмар, найденный на побе-

режье Новой Зеландии, имел в длину 18 метров. Лежа на земле, он

мог бы дотянуться своими щупальцами до шестого этажа! Ученые

7

предполагают, что в глубинах океана живут еще более крупные го-

ловоногие. Судя по рубцам от присосок кальмаров на теле кашалота

считают, что они были оставлены чудовищами около 30—40 метров

длиной!

По сравнению с позвоночными животными все насекомые лили-

путы. Но если сравнивать насекомых между собой, то среди них

тоже можно найти и карликов и великанов. Попробуем сравнить вес

гусеницы длиной один сантиметр с весом гусеницы длиной десять

сантиметров — и мы увидим, что большая гусеница в тысячу раз

тяжелее маленькой. Еще больше разница в весе, скажем, между бло

хой и жуком-геркулесом.

В настоящее время известно более 1 000 000 различных насеко-

мых, и многие из них измеряются миллиметрами или даже долями

миллиметров. Поэтому писать о насекомых-лилипутах не имеет смыс-

ла — только перечень их занял бы не один десяток страниц в этой

книге. Кроме того, каждый год открывают много новых видов насе-

комых, и те, которые сегодня были самыми маленькими, завтра мо-

гут уже не оказаться ими.

А вот насекомых-гигантов не так уж много.

Самые крупные жуки —

дровосек-титан и геркулес — во-

дятся только в тропических

лесах Южной Америки. Они

достигают длины 15 —18 сан-

тиметров. Жук-геркулес очень

красив, основной цвет тулови-

ща у него зеленый, а огромные

зубчатые рога — блестящие чер-

ные.

Из наших жуков самый большой — уссурийский дровосек-гигант,

его длина 11 сантиметров. Обитает он в Южном Приморье. Удиви-

тельно, что этот жук, несмотря на свои размеры, был открыт только

в конце прошлого столетия.

На юге европейской части нашей страны довольно часто встре-

чается жук-олень, названный так за длинные ветвистые рога. По-ви-

димому, рога служат жуку не для защиты, а как турнирное оружие

в боях между самцами. Длина жука-оленя вместе с рогами около

семи сантиметров.

Крупный жук священный копр, или скарабей. Вот что о нем пи-

шет известный энтомолог П. И. Мариковский: «Внезапное появление

жуков весною, их странное по-

ведение издавна привлекали

внимание человека. Изображе-

ние этого жука часто встречает-

ся среди иероглифов древних

египтян на надгробных камен-

ных плитах... Жук считался

символом мира и солнца. Ми-

ра — потому, что трудится с

восхода до захода, солнца — по

8

отросткам на голове, похожим на солнечные лучи, а также еще и по-

тому, что у него тридцать суставов на шести ногах, то есть ровно

столько, сколько дней в месяце». Обитает этот знаменитый жук в пу-

стынях, где пасется скот, главным образом, по берегам Средиземного,

Каспийского и Аральского морей. Интересна биология священного

скарабея: скатав из навоза плотный шар диаметром около пяти сан-

тиметров, жук откладывает в него одно яичко и глубоко зарывает

шар в землю. Выведшейся личин-

ке вдоволь корма, и к весне она

превращается в жука. Поскольку

в каждый шар откладывается

только одно яичко, то родители

беспрестанно катают все новые и

новые шары.

Из водных жуков самый круп-

ный — большой водолюб. Он до-

стигает пяти сантиметров. Водо-

любы распространены по всему

земному шару. Несмотря на боль-

шие размеры, водолюб мирный

жук и питается водными растени-

ями. Зато другой водяной жук —

плавунец — и особенно его личин-

ка, типичные хищники; они напа-

дают на мальков рыб, головастиков, лягушек. Рыбоводы, выращи-

вающие рыбу в прудах, очень недолюбливают плавунцов и ведут

с ними постоянную борьбу. Длина плавунцов, обитающих в средней

полосе СССР и на Украине, около четырех сантиметров.

Крупнейшие в мире бабочки водятся в Южной Америке. Осо-

бенно красивы гигантские морфиды — менелай, телемак, гектор, на-

званные так по именам героев Троянской войны. Размах крыльев

у них достигает 18 сантиметров. Еще крупнее скромная по окраске

серая агриппина с размахом крыльев до 27 сантиметров. Бабочка эта

родственница наших совок и так же, как они, летает только по ночам.

В Советском Союзе тоже есть бабочки-великанши. Более 15 сан-

тиметров размах крыльев у китайского дубового шелкопряда. Из ко-

конов этой красивой светло-рыжей бабочки получают чесучу, очень

прочный шелк, применявшийся ранее для изготовления парашютов.

Другой ночной гигант, обитающий на юге нашей страны, — большая

сатурния. Размах крыльев у нее 12—13 сантиметров. Такой же ве-

личины достигает олеандровый бражник, одна из самых красивых

бабочек в мире. Родина этой прелестной бабочки Северная Африка,

но залетает она и в Европу.

Знаменит бражник «мертвая голова». У нее на бурой спине ви-

ден светло-коричневый рисунок, напоминающий череп и две скре-

щенные кости под ним. «Мертвая голова» живет во многих районах

Европы, но нигде не встречается в больших количествах. Размах

крыльев у нее около 12 сантиметров.

Из дневных бабочек нашей страны, пожалуй, самая большая —

Мааков махаон, названная по имени русского натуралиста Ричарда

9

Маака. О ней М. Н. Пржевальский писал: «В уссурийском крае одной

из самых замечательных бабочек надо считать Маакова махаона, ве-

личиной с ладонь и превосходного голубого цвета».

Разительна разница между маленькими и большими рыбами.

Если на одну чашу огромных весов положить самую крупную рыбу,

то для того, чтобы уравновесить весы, пришлось бы на другую поло-

жить по крайней мере 10 миллионов мельчайших рыбок.

Самая маленькая из известных рыб — бычок пандака пигмея.

Его длина всего лишь 8—9 миллиметров. Живет этот крохотный бы-

чок на Филиппинских островах.

Не бывает больше двух сантиметров длиной каспийский бычок

Берга, названный по имени открывшего его советского ихтиолога.

Очень мала живородящая рыбка гамбузия, родина ее — пресные

водоемы в Северной и Центральной Америке. В нашу страну гамбу-

зию привезли из Италии в 1925 году для борьбы с малярией. Она

быстро освоилась с новой обстановкой и, поедая личинок комара ано-

фелеса, в короткий срок помогла уничтожить очаги малярии в За-

кавказье. Сейчас гамбузия занимается своим полезным делом в Сред-

ней Азии.

Наряду с карликами в мире рыб встречаются и гиганты.

Что вы скажете о селедке, которую не съедят за один присест и

сто человек? Оказывается, есть такие. Двух метров в длину достигает

атлантический тарпун. Эта селедочка весит 40—50 килограммов,

она отменно вкусна и соленая и копченая.

Все знают плоскую, как тарелка, рыбу камбалу. Обычно на обед

хозяйки покупают 2—3 рыбины. Но есть камбала посолиднее. В Ба-

ренцевом и других северных морях водится рыба палтус. Из одного

взрослого палтуса можно приготовить обед на 500 человек. Ведь

весит такая камбала 200, а то и 300 килограммов, а длина ее равняет-

ся 4—6 метрам.

Совсем иначе выглядит ремень-рыба, или, как ее иначе назы-

вают, сельдяной король. Туловище этой рыбы лентообразное; весит

она около ста килограммов и достигает длины 6—7 метров. Родина

ремень-рыбы Атлантический и Индийский океаны. Сельдяным коро-

лем ее называют потому, что часто она перемещается вместе с кося-

ками сельдей, а на голове имеет венчик, напоминающий корону.

В теплых водах Атлантического и Тихого океанов, в Средизем-

ном и Черном морях водится тунец. Это большая рыба, длиной более

трех метров и весом до 600 килограммов. Тунец славится своим неж-

ным и жирным мясом: по словам одних, оно напоминает свинину,

по словам других — курятину. Иногда его даже называют морской

курицей. Ловят эту рыбу длинными переметами — ярусами — или на

удочку, насаживая на крючок сардинку.

Из рыб, обитающих в наших водоемах, самая крупная — каспий-

ская белуга. В 1926 году у Бирючьей косы поймали белугу весом в

1228 килограммов, одной икры в ней оказалось 246 килограммов; а в

1887 году была выловлена белуга весом в 1440 килограммов — самая

крупная из когда-либо пойманных. Белуга — хищная рыба. Питается

она воблой и сельдью, но иногда в ее желудке обнаруживают даже

молодых тюленей.

10

Промышляют белугу сетями, ловят и переметами, насаживая

иногда на крючок просто кусок белой клеенки.

Из пресноводных рыб самая большая — наш европейский сом.

Еще недавно в Днепре и Кубани ловились сомы весом более 300 ки-

лограммов.

Немногим уступает сому по величине пресноводная рыба Юж-

ной Америки — арапаима. Каждая чешуйка у нее с блюдце для

варенья. Мясо арапаимы высоко ценится местным населением.

Настоящие гиганты обитают все же в теплых водах Атлантиче-

ского, Тихого и Индийского океанов. Скат манта нередко достигает

шести метров в длину, а вес его превышает четыре тонны. Манта —

живородящая рыба и приносит только одного детеныша, зато вес ново-

рожденного 15—20 килограммов. Рыбаки называют манту морским

дьяволом. И не зря. Известны случаи, когда огромный скат, попав-

шись на крючок, выпрыгивал из воды и, упав в лодку с рыбаками,

топил ее.

Гигант из гигантов — китовая акула. Встречаются «рыбки» дли-

ной до 20 метров и весом до 300 тонн. Одна печень этой акулы весит

около тонны. Пасть у нее такая, что человека она могла бы прогло-

тить, как пилюлю. К счастью, это совершенно безобидная рыба. Она

питается главным образом мельчайшими организмами — планк-

тоном.

И маленькие, и большие рыбы бывают короткими и широкими, и

наоборот -- длинными и узкими. Из обитающих в наших пресных во-

дах шире всех рыб золотой карась: у крупного карася ширина поч-

ти равна длине.

Широкие рыбы — лещ, дискус, луна-рыба. Самая широкая

рыба — косколая — живет в Шри-Ланке (Цейлон). У нее высота тела

вместе с плавниками почти в три раза превышает длину.

Тонкие рыбы — угорь, игла-рыба, сарган, но самая тонкая рыба-

нитка обитает в Атлантическом и Тихом океанах. Длина этой рыбы

в семьдесят раз больше ее ширины. При длине тела в полтора метра

ширина ее только два сантиметра.

Разница в величине у земноводных меньше, чем у рыб. Но все же

самое маленькое земноводное легче самого большого, по крайней

мере, в три тысячи раз.

В Южной Америке водится крошечная лягушка —кокои. Ее вес

едва превышает один грамм. Местные жители усердно охотятся за

этой лягушкой. Дело в том, что ее кожные железы выделяют силь-

нейший яд. Им смазывают наконечники стрел для охоты на крупных

зверей.

Яда одной лягушки достаточно, чтобы умертвить пятьдесят та-

пиров! Более сильного яда не имеет ни одно животное. Яд кокои,

так же как и змеиный, опасен, только если он попадает в кровь, через

кожу он не действует — и ядовитую лягушку без опасения можно

брать руками, если на них нет царапин.

Очень малы африканские карликовые лягушки, некоторые дре-

весные лягушки Австралии, чесночница с Сейшельских островов. Они

меньше двух сантиметров длиной. Самая маленькая наша лягушка —

квакша. Не велики и лягушки остромордая и сибирская. Значитель-

11

но крупнее прудовая, или съедобная, широко распространенная по

всей Западной Европе. Лапки этих лягушек ценятся в большинстве

стран как лучший деликатес, и во Франции их даже специально раз-

водят.

Крупнейшая из лягушек Советского Союза озерная; она до-

стигает 17 сантиметров длины.

Крупна лягушка-бык. Она водится в Северной Америке. Ее

длина 20 сантиметров, а вес более чем полкилограмма. Лягушка-

бык — хищник и нападает даже на мелких птиц и грызунов, мясо ее

съедобно. За ней охотятся с сетями, ловят на удочку и даже стреляют

из ружей.

Еще крупнее жаба ага. Ее родина Центральная Америка. Сей-

час эту огромную жабу завезли во многие страны для борьбы

с вредными насекомыми. Она хорошо приживается в новых местах

и не боится хищников, так как кожа ее выделяет ядовитое вещество,

способное убить даже собаку. Длина жабы-аги 25 сантиметров, а вес

около килограмма.

Крупнейшая в мире африканская лягушка — голиаф. В Камеру-

не был пойман экземпляр весом 3,5 килограмма! Встречается эта ги-

гантская лягушка редко, и жизнь ее почти не изучена.

Большинство лягушек полезные животные: они уничтожают вред-

ных насекомых, являются очень ценными лабораторными животны-

ми, служат кормом для многих пушных зверей. В Англии лягушки

находятся даже под охраной закона, и ловить их запрещено. Некото-

рый вред лягушки наносят в рыбном хозяйстве, поедая икру и маль-

ков рыб.

Самое крупное земноводное — исполинская саламандра — с хво-

стом достигает 1,5 метра в длину. Водится гигантская саламандра

главным образом в Японии, предпочитая водоемы с прозрачной хо-

лодной водой. Питается лягушками, рыбой и личинками насекомых.

На родине мясо саламандр считается изысканным блюдом, и там

их ловят на удочку, насаживая на крючок рыбку или дождевого

червя.

Из пресмыкающихся наиболее интересна черепаха. Это одно из

древнейших животных, просуществовавших около двухсот миллионов

лет. Видимо, в их историческом долголетии не последнюю роль

сыграл панцирь, хотя на первый взгляд это не такая уж действенная

защита.

Одни из самых маленьких — коробчатые черепахи. Они ведут

сухопутный образ жизни. Питаются насекомыми, улитками, червя-

ми. Когда холодно, они забираются в норы. Длина их около 15 сан-

тиметров.

Гигантские наземные черепахи сохранились сейчас лишь на не-

которых островах западной части Индийского океана и в восточной

части Тихого — на Галапагосских островах. Они достигают более

1,5 метра длины и веса 250 килограммов. Как и большинство сухо-

путных черепах, они вегетарианцы и питаются кактусами, листьями

деревьев, ягодами.

Очень больших размеров достигают морские черепахи. В Кариб-

ском море и у берегов Западной Африки живет зеленая черепаха.

12

Она славится исключительно вкусным мясом. Питается водными рас-

тениями и достигает веса 450 килограммов.

Крупнейшая из существующих в наше время черепах — кожи-

стая. У нее двухметровый панцирь и вес около 600 килограммов. Во-

дится эта черепаха во многих тропических морях и океанах, но

встречается редко, и ее причисляют к вымирающим животным. Ко-

жистая черепаха—хищник, она

охотится за рыбой и другими

водными животными. -----—

Самая большая группа пре- ч

смыкающихся — ящерицы. Осо- [--------

бенно много их в тропических ///

странах, но встречаются ящери- (Ч 1 |)«

цы и на Крайнем Севере. Малю- VW

сенькие ящерицы — песчаная

круглоголовка и гребнепалый

геккон. Их длина от 4,5 до 6 сан-

тиметров. Живут они в средне-

азиатских пустынях и питают-

ся различными мелкими насе- жЙ&у ^*$9

комы ми, добывая их из норок в

песке.

Очень крупные морские

ящерицы живут на Галапагос-

ских островах. Длина их почти

1,5 метра, а вес 12 килограммов.

Это мирные и доверчивые животные, питающиеся исключительно

морскими водорослями.

Гигант среди ящериц варан с острова Комодо. Он достигает

3,5 метра в длину и веса 150 килограммов. Открыта эта ящерица

была в 1912 году ловцами жемчуга, а полное описание варана появи-

лось в печати лишь в 1936 году. Комодский варан хищник, нападаю-

щий на оленей, грызунов и диких свиней. Сейчас он взят под охрану

закона; на Комодо запрещено даже охотиться на оленей и свиней,

чтобы не лишать пищи гигантских ящериц.

Самые маленькие в мире змеи — каламари. Вид, живущий на ост-

рове Калимантан, едва достигает длины 10 сантиметров. Ютится

эта змейка под упавшими стволами деревьев, под камнями и питается

мошками и паучками.

Немногим больше некоторые виды слепозмеек, которые живут

у нас в Средней Азии и на Кавказе. Селятся они в каменистых мес-

тах и питаются муравьями и личинками.

Из ядовитых змей наибольшей длины — 4,5 метра — достигает

королевская кобра, обитающая в джунглях тропической Азии. Более

7 метров длины и толщиной с телеграфный столб бывает южно-

американский удав — анаконда. Живет она по берегам рек и ведет

полуводный образ жизни. Питается анаконда некрупными млеко-

питающими, птицами, рыбой. Самая крупная из ныне живущих

змей — сетчатый питон. Попадались змеи длиной 12 метров. Родина

сетчатого питона — юго-восточная ' Азия и Малайский архипелаг.

13

Питается он млекопитающими — антилопами, свиньями, мелкими

оленями. На людей удавы и питоны нападают очень редко.

К пресмыкающимся относятся также и крокодилы. Это довольно

крупные животные. Самый мелкий, длиной до 1,5 метра, живет

в Гватемале и Гондурасе. Самый крупный крокодил — нильский, он

достигает 10 метров длины. Пи-

тается нильский крокодил в

основном рыбой и мелкими мле-

копитающими.

Самая маленькая птичка в

мире — колибри-шмель. Она и

на самом деле чуть-чуть больше

шмеля. Вес ее всего 1,6—

1,8 грамма, а яичко величиной

с горошину. Родина этих пре-

лестных, ярко окрашенных пти-

чек — леса Центральной и Юж-

ной Америки.

В нашей стране самая ма-

ленькая птичка — королек. Вес

его не превышает 5—5,5 грам-

ма. Гнездится королек преиму-

щественно в сосновых борах.

Гнездышко у него маленькое,

как половинка мяча для игры

в настольный теннис, а яйца

величиной с фасолину. Немно-

гим больше крапивник — жи-

вая, красивая птичка, селящая-

ся по берегам глухих лесных ре-

чек и ручьев.

Крохотная птичка гаршнеп. Он вдвое меньше своего ближайшего

родственника бекаса. Тушка гаршнепа не больше куриного яйца, тем

не менее за ним охотятся с легавыми собаками, и этот маленький ку-

личок стал встречаться совсем редко.

Очень симпатично выглядят карликовые совы. Европейский во-

робьиный сычик всего около 15 сантиметров длиной, а в Южной

Америке встречаются виды размером меньше воробья. Воробьиный

сычик настоящая гроза мышей.

Среди дневных хищных птиц самые маленькие соколы-крошки,

обитающие на юге Азии. Они немногим больше жаворонка. К мел-

ким хищникам относятся соколы: деребник, чеглок, кобчик.

Крупная птица — житель таежных лесов — глухарь. Средний вес

глухаря, убитого весной на току, 4—5 килограммов, и лишь изредка

попадаются старики весом до 6 килограммов. Это и понятно; зимой

и весной они едят почти одну сосновую хвою. А вот осенью при оби-

лии ягод— черники, брусники, клюквы — шестикилограммовые глу-

хари не редкость.

Не все знают, каких солидных размеров достигают домашние

птицы: петух кахетинской породы бывает весом более 5 килограм-

14

мов, индюки до 15, а тулузские гуси до 16 килограммов — это ведь

целый баран!

Из охотничье-промысловых птиц нашей страны самая тяже-

лая— дрофа. Осенью вес старых отъевшихся птиц достигает 18—20

килограммов. Водятся они на южных окраинах степей Европы, За-

уралья и Азии. Дрофы отличаются исключительно вкусным и неж-

ным мясом и усердно преследовались охотниками. Сейчас их сохра-

нилось совсем немного.

Крупная птица лебедь-шипун. У него размах крыльев более

2,5 метра. Охота на лебедей у нас давно запрещена, тем не менее

встречаются они редко. Лебеди хорошо приручаются, и во многих

прудах и озерах мы можем увидеть величественных птиц, ставших

домашними.

Водятся у нас и очень крупные совы — полярная и филин. Дли-

на тела у них около 70 сантиметров, а размах крыльев более метра.

Полярная сова живет в тундре и лишь изредка залетает в полосу

лесов; филин — житель глухих таежных лесов и степей. Они заядлые

хищники и нападают на крупных птиц, зайцев и даже молодых

косуль.

Самая крупная хищная птица Советского Союза — орел беркут.

Он встречается в горах и лесах Южной Европы и Средней Азии, ино-

гда залетает в степи. Размах крыльев беркута 2 метра, а длина туло-

вища почти метр. Это мощная птица, вступающая в единоборство

даже с волком.

Еще более крупная птица — кондор, обитающая в горах Южной

Америки. Размах крыльев у него достигает 2,8 метра. Питаются кон-

доры, как и все грифы, преимущественно падалью.

Очень тяжелые птицы — обитатели Антарктиды, императорские

пингвины. При длине тела около метра они весят более 40 килограм-

мов. Такой упитанности пингвин достигает благодаря обилию пищи

в южных морях.

Огромны птицы альбатросы. Размах крыльев обыкновенного аль-

батроса превышает 3,5 метра. Родина альбатросов — океаны южного

полушария, и на суше они только высиживают свое единственное

яйцо и выкармливают птенца. Питаются альбатросы рыбой и дру-

гими морскими животными, плавающими вблизи от поверхности

океана.

Гигант среди современных птиц — африканский страус. В высоту

он достигает 2,5—2,8 метра и весит около 80 килограммов. Яйцо

страуса весит 1,5 килограмма, то есть столько же, сколько весят три

десятка куриных яиц. Когда-то страус был самой обыкновенной пти-

цей саванн Северной и Центральной Африки, но в настоящее время

из-за усиленной охоты он сохранился лишь в глухих уголках страны

и в национальных заповедниках. Страусы хорошо живут и размно-

жаются в неволе. В те времена, когда была мода на страусовые перья,

их разводили на специальных фермах.

Млекопитающие также бывают совсем маленькими и очень боль-

шими.

Даже среди домашних животных одного и того же вида мы

встречаем и карликов и гигантов. Разве не назовешь карликом терь-

15

ера, который свободно помещается в кармане, а гигантом — сенбер-

нара высотою в метр и весящего в сто раз больше? Маленькие ло-

шадки — шотландские пони — не больше крупной собаки, а тяже-

ловозы иногда достигают веса 1000 килограммов. Обычный домашний

баран весит 25 килограммов, а выведенные советскими животновода-

ми бараны гиссарской породы — почти 200.

Разница в размерах между дикими млекопитающими еще

больше.

Самое маленькое из известных млекопитаю-

щих — землеройка-крошка. Она едва достигает

4 сантиметров длины и весит не более 2 граммов.

Этот насекомоядный зверек с острой мордочкой и

длинным хвостом чаще всего встречается у нас на

Дальнем Востоке. Все землеройки, в том числе й

крошка, отчаянные хищники. Известный зоолог С. И. Огнев рас-

сказывает: «Если в ведро с землеройкой обыкновенной или даже

с малой землеройкой попадается гораздо более крупный грызун,

то его ждет печальная участь: он будет съеден, и притом так

чисто, что только оставшаяся шкурка расскажет о том, что здесь

произошло».

В отряде насекомоядных особенно крупных нет. Но все же наша

русская выхухоль более чем в десять раз длиннее землеройки. Она

ведет полуводный образ жизни, пищу — моллюсков, червей, личи-

нок, реже рыб — добывает в воде, а нору устраивает в береговых от-

косах с входом под водой. Выхухоль обладает ценным мехом, и

сейчас предпринимаются попытки развести ее в районах восточнее

Волги.

Немногим больше землеройки-крошки карликовый жирнохвос-

тый тушканчик. Он обнаружен всего лет пятьдесят назад в пустынях

и все тушканчики, этот миловидный зверек день про-

на промысел выходит только ночью. Пищей ему слу-

и клубни растений, не пропустит он и зазевавшегося

кузнечика.

Не превышает 5 сантиметров в дли-

ну мышь-малютка, с поразительным

искусством строящая гнезда из расти-

тельных волокон. Мышь-малютка хоро-

шо живет в неволе, легко становится

ручной и даже демонстрирует в клетке

свои архитектурные способности.

Родина грызунов-гигантов — Юж-

ная Америка. Настоящий исполин —

водосвинка капибара. Ростом она с го-

довалую свинью. Селится водосвинка

по берегам заболоченных рек и питает-

ся главным образом различными вод-

ными растениями. Мясо капибары же-

стко и пахнет тиной. Зато другой юж

ноамериканский грызун — пака, весом

8—9 килограммов— считается «царской

Монголии. Как

водит в норе и

жат луковицы

дичью». Сейчас пака сохранилась лишь в глухих, малонаселенных

местах.

Самый большой грызун нашей страны — бобр. Старый пятна-

дцатилетний самец весит около 30 килограммов. С бобрами мы встре-

тимся еще не раз на страницах этой книги.

Лилипуты встречаются и среди сумчатых животных. Не превы-

шает 7 сантиметров в длину австралийская карликовая сумчатая

белка, или, как ее называют местные жители, опоссумовая мышь.

Питается она по ночам соком цветов эвкалипта.

Примерно такого же размера карликовый опоссум. Это очень

симпатичный зверек с хвостом в полтора раза длиннее туловища и

огромными ушами.

Сравнительно большое животное сумчатый волк. Он ростом с не-

крупную овчарку, но ниже ее и длиннее. Живет этот хищник исклю-

чительно в Тасмании. Местные жители при всяком удобном случае

уничтожают сумчатых волков за разбой на птичьих фермах и напа-

дение на овец. Из диких животных он охотится на мелкие виды кен-

гуру, сумчатых барсуков, ехидн.

Сейчас сумчатый волк сохранился, по-видимому, только в непро-

ходимых лесах.

Самое большое сумчатое животное — исполинский кенгуру. Это

и в самом деле гигант. Сидящий кенгуру ростом не меньше высоко-

го мужчины, а весит он 120—150 килограммов. Водится исполин-

ский кенгуру в степях Австралии, обычно поросших мелким кустар-

ником. Пищу составляют трава, листья и кора деревьев. Кенгу-

рята рождаются совсем маленькими; новорожденный кенгуренок

всего 3—4 сантиметра длиной. Едва появившись на свет, он пере-

бирается в сумку на брюхе матери. В ней малыш живет почти це-

лый год. Он уже ест траву, листья, но при первой же опасности пря-

чется в сумку.

Очень маленькими бывают летучие мыши. Не больше, чем у зем-

леройки-крошки, длина туловища у нетопыря-карлика. Правда, вы-

глядит он более крупным, так как размах крыльев у него —

17—18 сантиметров. Живет эта крохотная мышь в Европе и Средней

Азии. Зимой нетопырь, как и все наши летучие мыши, крепко спит.

День проводит где-нибудь на чердаке или в дупле дерева, а по ночам

охотится за насекомыми.

Это полезный зверек, во множестве уничтожающий комаров,

молей и других вредных насекомых.

Наиболее крупное рукокрылое — калонг, или летучая собака.

Длина туловища у него достигает 40 сантиметров, а размах крыльев

более 1,5 метра. Водится калонг на южном побережье Азии и на

многих островах Индийского океана.

Основная пища летучей собаки — плоды, хотя она не брезгует и

мелкими позвочными. Живут калонги большими обществами. Днем

они спят, подвесившись к ветвям деревьев, а ночью вылетают на про-

мысел.

Самый маленький хищный зверек — ласка. Ее длина около

15 сантиметров, а вес не более 100 граммов. Живет ласка в Европе и

в Сибири. Несмотря на крохотные размеры, ласка отважный зверек.

В. Сабунаев

17

9

Ее основная пища — мыши и мелкие птички, но она нападает даже

на таких крупных животных, как крысы и змеи.

Немногим больше ласки горностай — красивый стройный зве-

рек, рыженький летом и белый зимой. Обитает он тоже в Европе и на

севере Азии. Горностай еще кровожаднее ласки, его добычей неред-

ко становятся молодые зайцы и тетерева.

Самые крупные в мире хищники — медведи. Двух метров длины

и более 700 килограммов веса достигает обитатель Северного Ледо-

витого океана — белый медведь. Некогда, во времена санных похо-

дов, в Арктике было множество белых медведей, и полярные иссле-

дователи частенько пополняли свои продовольственные запасы

медвежьим мясом. Сейчас, в связи с ростом на севере населения и

неумеренной охотой, белый медведь стал редким. Зоологи провели

подсчет зверей с самолетов. По их мнению, во всей Арктике сохрани-

лось лишь 10—15 тысяч этих полярных великанов. В СССР охота

на белых медведей запрещена, с 1956 года. Чаще всего медведи

встречаются среди дрейфующих льдов поблизости от больших раз-

водий, где держится их основная пища — тюлени. Иногда в поис-

ках пищи белые медведи совершают на дрейфующих льдах чуть

ли не кругосветные путешествия и забираются даже на Северный

полюс.

Средний вес бурых медведей 200—250 килограммов. Наиболее

крупные бурые медведи встречаются на Аляске и Камчатке, здесь

убивали великанов весом 500 и даже 700 килограммов. Настоящий

исполин был пойман у берегов Аляски на острове Кадьяк и до-

ставлен в Берлинский зоопарк. Он весил 1200 килограммов. Боль-

шинство современных зоологов считает, что и североамериканский

медведь гризли, и крупные камчатские медведи, и небольшие евро-

пейские принадлежат к одному и тому же виду. Огромные же раз-

меры отдельных медведей объясняются просто благоприятными усло-

виями жизни.

Из семейства кошек самый крупный зверь — тигр. В Уссурий-

ском крае добывали тигров длиной более трех метров, весом до 350 ки-

лограммов. У нас эти хищники сохранились только в юго-восточном

Закавказье, в Таджикистане — устье Амударьи и в Приморье. Всего

их насчитывается немногим более сотни экземпляров. Главной до-

бычей этой гигантской кошки служат кабаны. Охотится тигр также

на изюбров, косуль и даже вступает в борьбу с медведями. Охота на

тигров в Советском Союзе полностью запрещена, и лишь изредка,

по специальным разрешениям, производят отлов молодых зверей для

зоопарков.

На юге Азии, главным образом в Индии, обитает более мелкий и

яркоокрашенный бенгальский тигр. Обычно он не опасен для чело-

века. Но иногда к старости, или получив увечье и попробовав чело-

веческого мяса, тигр становится людоедом. Известны случаи, когда

тигры-людоеды терроризировали в Индии целые штаты.

Лев, несмотря на то, что его называют «царем зверей», значи-

тельно меньше уссурийского тигра. Лишь в редких случаях самцы

достигают веса 200 килограммов. Тем не менее, это очень сильный и

мощный зверь — одним ударом лапы он может свалить с ног быка.

18

На домашний скот, а тем более на человека львы нападают редко.

В Центральной Америке им еще хватает копытной дичи. Судьба у

львов сложилась удачнее, чем у тигров: в Африке много националь-

ных парков, где звери живут на свободе и на их жизнь никто не по-

кушается.

Крупные хищники — леопарды. Причем самый крупный подвид

обитает на Кавказе, в Северной Азии и на Дальнем Востоке. У нас

его обычно охотники называют барсом. Он достигает веса 150 кило-

граммов. Прежде барсы никогда не нападали на домашних живот-

ных, им хватало в горах диких баранов и козлов. В последнее время

диких копытных стало мало и пятнистые кошки начали нападать на

скот. Леопардов-людоедов в Советском Союзе нет и не было. А вот в

Индии леопард из Рудрапраяга убил 175 человек.

Среди жвачных животных самые маленькие — яванский оленек

и абиссинская антилопа-левретка. Они немного больше зайца-русака.

За ними редко охотятся с ружьем и обычно ловят в силки.

Из наших оленей самый маленький — кабарга. Это безрогий

олень не более 15 килограммов весом. В Советском Союзе кабарга

живет в лесистых горах Дальнего Востока, Восточной и Средней

Сибири.

Самые крупные антилопы водятся в Африке. Более 300 кило-

граммов достигают антилопы куду. Самцы этих антилоп очень кра-

сивы. У них по рыжевато-бурому туловищу тянутся белые, ярко вы-

деляющиеся полосы, а голову украшают массивные винтообразно за-

крученные рога.

Из-за рогов, которые считались очень ценным трофеем, на куду

усиленно охотились, и сейчас эти красивые животные встречаются

очень редко.

Еще крупнее антилопы-канны. Туловище у них длиной более

трех метров, а вес свыше 5 центнеров. У этой антилопы исключитель-

но вкусное мясо, а молоко обладает целебными свойствами. Сейчас

их разводят у нас в заповеднике Аскания-Нова.

Европейский зубр — огромное массивное животное. Старые быки

иногда достигают 850—900 килограммов веса. В начале XX столетия

зубры в диком состоянии жили у нас в Беловежской пуще и в вер-

ховьях Кубани, но все они были уничтожены во время первой миро-

вой и гражданской войн. После второй мировой войны были пред-

приняты энергичные меры по восстановлению поголовья за счет за-

воза чистокровных зубров из Польши. Б 1960 году в Беловежской

пуще, Приокско-Террасном и других заповедниках насчитывалось

около сотни чистокровных или почти чистокровных зубров. А сей-

час только в Кавказском заповеднике живет более 600 зубров.

Печальная участь едва не постигла ближайшего родственника

зубра, американского бизона. Он не выдержал кормовой конкурен-

ции с домашними животными, а неумеренная охота завершила

дело. Одно время бизоны сохранялись кое-где в заповедниках и зоо-

парках мира, но сейчас их поголовье начинает постепенно восстанав-

ливаться. Бизоны достигают примерно таких же размеров, как

зубры, а гибридные зубробизоны весят в отдельных случаях более

1200 килограммов.

19

Не уступают по величине зубрам и бизонам яки, или кутасы,

обитающие в горах Центральной Азии. В диком состоянии эти огром-

ные быки сохранились лишь кое-где в горах Тибета. В Советском

Союзе яков как домашних животных разводят во многих колхозах

Тянь-Шаня и Памира. Это очень полезные животные. Они дают

шерсть, кожу, мясо, молоко, масло, сыр. В условиях высокогорья

кутас незаменимое транспортное животное. С тяжелым вьюком на

спине он забирается на такие кручи, где летают лишь орлы.

Лося не зря называют лесным великаном. Действительно, это

самое большое копытное животное наших лесов. Средний вес самца

2,5—3 центнера, но иногда встречаются исполины весом более по-

лутонны. В начале текущего столетия лось считался редким живот-

ным. Но после Октябрьской революции был принят закон, запрещаю-

щий охоту на лосей, и сейчас они стали самыми обычными животны-

ми в наших лесах.

К копытным относится и самое высокое на земле животное —

жираф. Его рост 4,5—5 метров, а вес около полутонны. Вид у жирафа

очень странный. По образному описанию А. Брема «голова и туло-

вище кажутся заимствованными от лошади, шея и плечи — от верб-

люда, уши — от быка, хвост —от осла, ноги—от антилопы, а кожа,

покрытая красивым мехом, — от леопарда». Тем не менее это очень

изящное и красивое животное. Живут жирафы в африканских саван-

нах и питаются листьями и молодыми ветвями.

Самые большие из наземных животных — слоны. Африканские

слоны достигают высоты 3,5 метра и веса почти 5 тонн. Индийские

слоны мельче и редко бывают высотой более 3 метров и весят не бо-

лее 4—4,2 тонны. Бивни слонов сильно отличаются по весу и длине.

Самая тяжелая пара клыков, весом 250 килограммов, была добыта

у слона, убитого в районе вулкана Килиманджаро. Один из этих клы-

ков выставлен в Британском музее в Лондоне. Самые длинные клы-

ки добыты у слона, застреленного в Северной Родезии. Длина каж-

дого бивня 4 метра 10 сантиметров. У индийских слонов клыки много

меньше и редко весят больше 10 килограммов.

Слоновая кость, особенно до появления пластмасс, имела боль-

шую ценность, и это было главной причиной массового уничтожения

слонов. Более того, в отдельных районах, где они наносят большой

вред лесам, их даже отстреливают. По последним данным в Африке

сейчас насчитывается около 170 000 слонов.

В Индии слонов издавна приручают. Их используют как верхо-

вое, вьючное и рабочее животное. Дрессировка слонов — это целая

наука и занимает очень много времени. Когда слон достигает восьми-

летнего возраста, на него в первый раз навьючивают легкий груз.

В последующие годы его приучают выполнять легкие работы, и толь-

ко через несколько лет слон считается полноценным рабочим жи-

вотным.

Недавно стали приручать и африканских слонов, но по ряду

причин в роли рабочих их почти не используют.

Массивное животное — бегемот. Старые самцы весят иногда бо-

лее трех тонн. Живут бегемоты в Центральной Африке по берегам за-

болоченных рек и озер. Большую часть жизни «водяная свинья», как

20

называют его африканцы, проводит, глубоко погрузившись под воду,

выставив наружу лишь глаза, уши и ноздри. Основная пища беге-

мота — водные растения, реже — трава, растущая по берегам водо-

емов. Мясо бегемотов в большом почете у местного населения, и по-

этому этих неуклюжих и, по существу, беззащитных животных оста-

лось совсем немного.

В Африке и Азии водятся и другие «толстокожие» животные —

носороги. Их известно несколько видов, с одним и двумя рогами.

Самые крупные из них весят около двух тонн. Обитают носороги в

густых заболоченных кустарниковых зарослях и питаются листьями

и ветвями деревьев.

Носороги легко раздражаются и иногда без всяких видимых

причин нападают на людей. Поэтому в густонаселенных сельскохо

зяйственных районах их безжалостно отстреливали. Большую цен-

ность имеют шкура и особенно рог носорога. Из него в Индии и

Аравии приготавливают лекарства, незаслуженно пользующиеся сла-

вой. Хотя охота на носорогов давно запрещена, многие из них гиб-

нут от пуль и отравленных стрел браконьеров.

Различны по величине обезьяны. Самые маленькие игрунковые

обезьяны обитают в Центральной и Южной Америке. Живут исклю-

чительно в глухих, редко посещаемых человеком лесах и кустарни-

ковых зарослях. По деревьям они лазают неплохо, цепляясь, подобно

белке, острыми когтями за кору. Хвост у всех игрунковых пушистый

и не может помочь им при лазании. Пища этих обезьян — плоды,

листья и семена растений, насекомые, разные личинки и яйца не-

больших птиц. Самая маленькая — игрунка карликовая; ее вес около

160 граммов, а длина — 15 —16 сантиметров.

Наиболее крупные обезьяны — гориллы — живут в Центральной

Африке. Рост взрослых самцов горных горилл около 2 метров.

21

ширина в плечах 70—80 сантиметров и вес более 200 килограммов.

Об этих огромных обезьянах ходит много небылиц.

Наиболее достоверная книга о гориллах написана американ-

ским ученым Д. Шаллером. В 1959—1960 годах он провел среди го-

рилл в африканских лесах более двенадцати месяцев. Не имея при

себе никакого оружия, отважный исследователь ночевал в несколь-

ких десятках метров от горилл, наблюдал, как они кормятся, и стал

совсем «своим» в их обществе. Оказалось, что это исключительно ми-

ролюбивые животные, они ни на кого не нападают, но, правда, и

мало кого боятся. При приближении человека они не бросаются

опрометью наутек, а степенно удаляются. Гориллы — строгие веге-

тарианцы; их основная пища — корешки, сердцевина и цветы назем-

ных растений. Между собой эти огромные обезьяны ссорятся очень

редко и во всем подчиняются и подражают вожаку, который «мудро

руководит подчиненными», главным образом — взглядами.

Среди водных млекопитающих особенно маленьких животных

нет. Мельче других дельфин — морская свинья, — пресноводные тю-

лени — ладожский, байкальский — и морская выдра — калан. Они ве-

сят от 30 до 50 килограммов.

Наиболее интересное из этих животных — калан. Когда-то калан

во множестве водился в Тихом океане у берегов России и Северной

Америки. Но благодаря интенсивному промыслу, из-за ценного меха,

их еще в начале XX столетия зачисляли в списки вымирающих и взя-

ли под охрану закона. В начале 50-х годов выяснилось, что длитель-

ный запрет промысла сыграл положительную роль — и численность

этих ценных зверей резко увеличилась. Лет десять назад у калифор-

нийских берегов насчитывалось уже около 30 000 каланов, а у нас на

Командорских островах, на Камчатке и Курильских островах — свы-

22

ше 6000 голов. Каланы доверчиво отно-

сятся к людям, и сейчас их пробуют одо-

машнивать. Питается морская выдра мол-

люсками, крабами, иглокожими, добывая

их со дна моря. Наиболее страшные вра-

ги калана — киты косатки и полярные

акулы.

Гигантов среди водных млекопитаю-

щих значительно больше. Более 1,5 тонны

весят старые моржи. В Советской Аркти-

ке они распространены от Баренцева до

Берингова моря, но встречаются не по-

всеместно, а отдельными изолированны-

ми стадами. Число моржей в последнее

время значительно сократилось, несмотря

на то, что охота на них разрешена только

местному населению — чукчам и эскимо-

сам. Полагают, что в наших водах оби-

тает не более 100 000 этих зверей. Пита-

ются моржи моллюсками и донными

рачками.

Морж — ценное промысловое живот-

ное. Полярные исследователи пишут: «От него можно получить более

200 килограммов жира, громадную толстую шкуру, около тонны

мяса. Находят применение и клыки моржей, идущие на различные

поделки. Велика роль моржей в жизни коренного населения Севера.

Морж давал им мясо для еды и кормления ездовых собак, шкуры —

для постройки яранг и байдар, желудки и кишки использовались

для шитья непромокаемой одежды и изготовления домашней утвари,

бивни—для изготовления инструментов, сухожилия заменяли нитки».

Вдвое больше моржей другие ластоногие животные — морские

слоны. Они достигают 6 метров длины и 3 тонн веса. Своим назва-

нием они обязаны вытянутой верхней губе, напоминающей обрублен-

ный хобот слона. Обитают эти огромные животные в южном полу-

шарии у берегов Америки и на некоторых близлежащих островах.

Морские слоны очень неуклюжие животные и с трудом проползают

по суше несколько десятков метров, в воде же, наоборот, легко пла-

вают и ловко ловят рыбу и головоногих моллюсков.

Какие же все-таки самые большие животные на земле? Вот как

отвечает на этот вопрос известный специалист по водным млекопита-

ющим С. Е. Белькович:

«Если вы думаете, что самые огромные животные — это доисто-

рические ящеры, то ошибаетесь. Самые крупные животные планеты

Земля живут и здравствуют в наше время. Это синие киты, достига-

ющие веса 150 тонн и 33 метров длины. Если такого кита поставить

на голову, он будет высотой с десятиэтажный дом. Куда до него ди-

нозаврам! .. Уравновесить его смогут 3 динозавра, 50 слонов, 40 авто-

бусов, 5 железнодорожных цистерн».

Без движения нет жизни.

Л. А Зенкевич

II

ВПЛАВЬ, ПЕШКОМ И ПО ВОЗДУХУ

Жизнь на Земле зародилась много миллионов лет назад. Скорее

всего первые живые существа появились в океане. Это были бесфор-

менные, студенистые комочки протоплазмы. Они, конечно, не умели

передвигаться и носились в океане по воле волн и течения. Волны

выкидывали их на берег, течение несло к трещинам в земной коре,

откуда била раскаленная лава. Но живое вещество оказалось измен-

чивым, и в конце концов появились организмы, которые перестали

24

быть игрушкой стихии и прочно прикрепились ко дну. Для того вре-

мени это было большим достижением — неподвижность избавила их

от случайной гибели. Но со временем «неподвижность» уже не могла

устроить животных: чтобы добывать пищу, спасаться от врагов, надо

было двигаться. И постепенно появились животные с самыми разно-

образными «движителями».

Рассмотрим под микроскопом каплю воды, взятую из какого-

нибудь пруда. Мы почти наверняка увидим бесформенные полупро-

зрачные тельца, похожие на комочки не то слизи, не то грязи. Это

простейшие одноклеточные животные — амебы. Приглядевшись вни-

мательно, мы заметим, что они движутся. Вначале у амебы по ходу

движения появляется выступ. Постепенно он растет, растягивается, и

наконец в образовавшуюся выпуклость перетекает все тело амебы.

Кажется, что они как бы шагают, подтягивая тело к переднему

концу. Двигаются амебы медленно; чтобы проделать путь в несколь-

ко десятков сантиметров, им требуется чуть ли не целый час.

Трудно сказать, какой способ передвижения самый древний, са-

мый примитивный — амебовидный или с помощью жгутиков.

Простейшие животные — жгутиконосцы — имеют нитевидные

выросты-жгутики. Во время движения каждый жгутик свободным

концом описывает круговое движение и как бы ввинчивается в воду.

При этом, двигаясь вперед, животное вращается вокруг своей длин-

ной оси, как снаряд, выпущенный из нарезного орудия.

У других простейших животных — инфузорий — тело в большин-

стве случаев окружено множеством ресничек. У инфузории-туфельки

таких ресничек бывает до 14 000, и каждая из них работает как вес-

ло. Но, несмотря на такое огромное количество весел, скорость ту-

фельки невелика: она едва проплывает пять метров за час.

Многоклеточные беспозвоночные, обитающие в морях и оке-

анах, реках и озерах, освоили самые разнообразные способы пере-

движения.

Морские черви, пиявки плавают, волнообразно изгибая тело. Та-

кой способ плавания требует очень сильной мускулатуры. И на са-

мом деле, пиявки могут подтянуть груз, в 1500 раз превышающий их

собственный вес!

Многие водные беспозвоночные плавают с помощью рычагов-

весел.

Так плавают водяные жуки, водяные клопы, многие ракообраз-

ные. Чаще всего как весла используются ноги. Особенно интересно

устроена пятая пара ног у плавающего краба. Суставы последних

члеников этих ног расширены в виде лопасти весла. При заносе впе-

ред членики сгибаются и не испытывают значительного сопротивле-

ния воды. А во время обратного движения нога выпрямляется и за-

гребает воду как самое настоящее весло. У речного рака и омара вес-

лом служит задняя часть «шейки». Подгре

бая под себя воду сильными хвостовыми ло-

пастями, они плывут задом наперед.

Все, конечно, видели водных насеко-

мых — водомерок, скользящих по поверх-

ности воды, словно по льду. У них тело и

лапки густо покрыты несмачивающимися волосками, и хотя удель-

ный вес водомерок больше единицы, сила поверхностного натяжения

водной пленки легко удерживает их на поверхности. Если пинцетом

погрузить насекомое в воду, то оно все покрывается серебристым

слоем воздуха, а если разжать пинцет, то водомерка как пробка

всплывает на поверхность. Для гребли она пользуется самыми длин-

ными, средними, ногами, и за один толчок «весел» проскальзывает

чуть ли не на четверть метра вперед.

Некоторые сифонофоры плавают «под парусами». Это группа ки-

шечнополостных животных, сросшихся вместе и живущих как один

организм. Высовывающийся над поверхностью воды пластинчатый

гребень служит им парусом, а свисающие вниз щупальца длиной до

18 метров — килем. Скорость хода сифонофор «под парусами» не так

уж мала: при ветре 6 баллов они проплывают около 5 километров в

час. Во время шторма сифонофоры выпускают воздух из особых

камер и опускаются в глубину.

Наиболее прогрессивный способ движения водных беспозвоноч-

ных — гидрореактивный.

Считают, что простейшим реактивным двигателем обладают од-

ноклеточные животные — грегарины. Они без видимых движений

медленно скользят по воде. Долго недоумевали, как они движутся.

Оказалось, что, выделяя из мельчайших отверстий на теле капли сту-

денистого вещества, они отталкиваются от воды и таким образом

продвигаются вперед.

Медузы тоже используют реактивный способ движения. У них

к нижнему краю зонтика прикреплена мускулистая перепонка. По-

переменным расширением и сокращением ее медуза набирает под

купол воду, а затем выталкивает ее наружу. При выталкивании воды

она получает толчок и движется выпуклой стороной вперед. Толчки

следуют один за другим через 5—6 секунд, и поэтому медуза плавает

медленно.

Подобие гидрореактивных двигателей имеют моллюски-гребеш-

ки, они плавают, или, вернее, прыгают в воде, хлопая створками ра-

ковины и выпрыскивая из-под них воду.

Более совершенный двигатель у личинок стрекоз. В минуту

опасности они выбрасывают струю воды и быстрым скачком избегают

преследования.

Признанные чемпионы по скоростному плаванию среди беспозво-

ночных животных — головоногие моллюски — кальмары. Они раз-

вивают скорость до 50 километров в час. Разогнавшись в воде, они

могут взлетать над поверхностью моря на высоту 4—5 метров и про-

летать по воздуху более 60 метров.

При движении кальмары пользуются самым совершенным гидро-

реактивным двигателем. Вода набирается в мантийную полость через

отверстие, расположенное около хвоста. Мантия плотно запирается

хрящевыми «запонками». Между ними на брюхе помещается ворон-

ка, сообщающаяся с мантийной полостью. Прижимая мантию к туло-

вищу, кальмар с силой выталкивает набранную внутрь воду через пе-

реднее отверстие воронки и отталкивается от воды. Затем вновь про-

исходит заполнение полости водой, новое сжатие мантии и новый

26

толчок. Такие толчки, при быстром движении, повторяются до пяти

раз в секунду! Плывет кальмар хвостом вперед и управляя боль-

шими ромбовидными плавниками, расположенными в задней части

тела.

Головоногие моллюски наутилусы для всплытия и погружения

пользуются системой гидростатических баллонов. Этот моллюск стро-

ит раковину, разделенную перегородками на несколько камер. Жи-

вет наутилус в передней камере, а остальные наполнены воздухом.

Вода не может в них попасть: хозяин закрывает входное отверстие

телом. При погружении наутилус втягивает свое тело глубже в рако-

вину. Передняя камера заполняется водой, и раковина становится тя-

желее. При подъеме на поверхность он выжимает из передней ка-

меры воду, воздух в задних камерах расширяется — и моллюск лег-

ко всплывает.

Донные беспозвоночные могут не только плавать, но и передви-

гаться по дну.

Водные жуки, морские, пауки, раки, крабы ходят, или, вернее,

ползают по дну, точно так же, как сухопутные животные по земле.

Пиявки, щетинковые черви вытягивают передний конец тела, а за-

тем подтягивают к нему остальную часть. Подобным образом двига-

ются многие моллюски. Они прикрепляются передней частью ноги-

подошвы к грунту, а затем, сокращая мышцы, подтягивают тело и

раковину вперед.

Наиболее интересные подводные пешехо-

ды — морские ежи. У них, помимо твердых

игл, имеется множество мягких полых отрост-

ков-ножек с присосками на концах. Передви-

гаясь, они вытягивают по ходу движения нож-

ки, нагнетая в них воду. Когда ножки вытянут-

ся на полную длину, еж присасывается ими

к какому-либо предмету на дне, а затем за-

тягивает воду из ножек внутрь. Ножки сокра-

щаются и подтягивают морского ежа вперед.

Потом ножки отцепляются, снова вытягивают-

ся, присасываются, и весь цикл повторяется

снова. Таким же образом шагают по дну морские звезды, имею-

щие полые трубчатые ножки в каждом из пяти лучей. Понятно, что

скорость иглокожих при таком способе движения невелика — они

проползают за минуту не более 5—8 сантиметров.

Многие животные живут в грунте водоемов. Им тоже надо пере-

двигаться, а это посложнее, чем плавать или ползать по дну. Черви

и личинки многих насекомых пробираются в грунте, раздвигая го-

ловной частью ил или же заглатывая его и пропуская через ки-

шечник.

Подобным образом передвигается в земле и дождевой червь.

Специальные копающие инструменты — иглы — есть у некото-

рых видов морских ежей. В зависимости от назначения иглы имеют

различную форму. Передние, направленные по ходу движения, ост-

рые и работают подобно бураву, а расположенные по бокам имеют

форму ложечки и служат для откидывания грунта в стороны.

27

Наиболее оригинальным спо-

собом передвигаются в иле черви

приапулюсы. Формой этот червь

похож на огурец. На переднем кон-

це расположено большое ротовое

отверстие, через которое глотка мо-

жет выворачиваться наружу. Глот-

ка и тело покрыты рядами острых

шипов, направленных назад. Вну-

три червя находится полость, на-

полненная жидкостью и занимаю-

щая более 60 процентов общего

объема тела. Начиная движение,

приапулюс с силой выбрасывает

вперед глотку, которая раздвигает

грунт. Затем червь раздувает вы-

брошенную глотку, расширяя про-

деланный ход, и, подтягивая зад-

нюю часть тела к передней, про-

двигается вперед. Шипы, покры-

вающие тело, заклинивают при-

апулюса в туннеле и не дают ему

податься назад при выбрасывании

глотки.

Еще разнообразнее способы

движения насекомых. Они могут

ползать, бегать, прыгать, летать.

Ползают все насекомые. Очень

своеобразно передвигается гусени-

ца бабочки-пяденицы. Она упи-

рается в грунт передними ножка-

ми, выгибает дугой спину и под-

тягивает заднюю часть тела к пе-

редней. Затем, отталкиваясь задни-

ми ножками, вытягивает тело впе-

ред и таким образом «шагает».

Хороших бегунов среди насе-

комых немного. Тараканы дистан-

цию в 1 километр преодолевают за

час. Самые быстрые насекомые,

пожалуй, муравьи. Если принять

за единицу скорости длину тела,

то окажется, что муравей по бы-

строте бега не уступает скаковой

лошади.

Среди насекомых есть отлич-

ные прыгуны. Кузнечики, отталки-

ваясь сильными задними ногами,

совершают прыжки длиной более

десяти метров. Огромные прыжки

делают блохи. Подсчитано, что если блоха была бы ростом с человека

и сохранила прежнюю прыгучесть, то она легко прыгала бы через

Исаакиевский собор.

Наибольшее изумление вызывает устройство летательного аппа-

рата и летные способности насекомых. Тончайшие ажурные крылыш-

ки позволяют им быстро летать, легко маневрировать, а иногда пре-

одолевать огромные расстояния. Количество крыльев у насекомых

различное: у бабочек, перепончатокрылых, жуков — четыре крыла,

а у мух, комаров — два. Техника полета насекомых изучена пока

слабо, но кое-что ученые все же узнали.

Бабочки машут крыльями, то опуская их вниз, то поднимая

вверх. Взмахи очень широкие, и крылья, когда бабочка летит, почти

сходятся у нее над спиной и под брюшком. Во время полета передняя

и задняя пара крыльев соединяются друг с другом особой прицепкой,

и бабочка взмахивает ими одновременно. Рулят бабочки, изменяя

плоскость взмахов крыльев. Быстрее всех бабочек летают бражники,

они развивают скорость до 50 километров в час.

Жуки летают, быстро махая нижними крыльями. Надкрылья

они держат, слегка приподняв концы в виде латинской буквы V. Та-

кое положение надкрыльев позволяет жукам сохранять устойчивость

в полете. Летают жуки со скоростью не более 20—25 километров

в час.

Сложные кривые описывают в воздухе

крылья пчел, шмелей, ос. Когда насекомое па-

рит на месте, то крылья его описывают

восьмерку, а когда оно движется, восьмерка

растягивается и конец крыла вычерчивает

сложную волнообразную кривую. Количество

взмахов крыльев у перепончатокрылых раз-

личное. За час шмель пролетает около 5, а

пчела около 20 километров. Чаще всех других

насекомых машут крыльями комары. Они де-

лают до 500 взмахов в секунду. Тонкий надо-

едливый звук, который издает комар, это не

писк, как многие думают, а шум его крыльев.

Самые искусные «пилоты» среди насеко-

мых — стрекозы, они могут долго парить на

одном месте, планировать, совершенно не ма-

хая крыльями, мгновенно поворачиваться и почти вертикально взмы-

вать ввысь. При исполнении фигур «высшего пилотажа» у стрекоз

передние и задние пары крыльев работают независимо одна от дру-

гой. О скорости полета стрекоз нет достоверных данных; по одним —

они летают со скоростью 8—10 километров в час, по другим — со ско-

ростью 30—40.

Быстрота и маневренность стрекоз давно интересовали натура-

листов, но никаких выводов на основании изучения их полета сде-

лано не было. О стрекозах вспомнили, когда советские ученые нашли

причину, почему скоростные самолеты вдруг ни с того ни с сего раз-

валиваются на части. Оказалось, достаточно увеличить вес крыла в

передней части, чтобы вредные колебания, разрушающие самолет,

29

полностью исчезли. Точно так же, как у со-

временных самолетов, крылья стрекоз утол-

щены в передней части.

Полет насекомых — очень сложный про-

цесс. Сейчас выяснилось, что жуки, пчелы,

бабочки, мухи могут еще многое подсказать

авиаконструкторам.

Возьмем хотя бы обыкновенного май-

ского жука. По расчетам ученых он совсем

не должен летать. При его весе и конструк-

ции крыльев для того, чтобы взлететь, май-

ский жук должен иметь коэффициент подъ-

емной силы от 2 до 3, фактически у него

этот коэффициент меньше единицы. Однако

жук не только легко поднимается с земли,

но и неплохо летает. Предстоит выяснить,

каким способом он увеличивает подъемную

силу, это поможет конструкторам увеличить

грузоподъемность самолета при той же силе

двигателей.

С увеличением скорости самолета рас-

тет длина взлетно-посадочных площадок.

Постройка огромных аэродромов — дело до-

рогостоящее, да и неудобное для пассажи-

ров. Иной раз им приходится затрачивать на

проезд с аэродрома до центра города больше

времени, чем на полет. Например, перелет из

Ленинграда в Москву длится 55—60 минут,

а на доставку с аэровокзалов автобусом, ре-

гистрацию билетов, сдачу багажа уходит не

менее двух часов.

Насекомым не надо ни взлетных, ни по-

садочных площадок. Пчела, заметив цветок,

неподвижно повисает в воздухе, а затем

плавно опускается. При посадке никогда не

происходит «аварии», даже в ветреную по-

году, когда цветок мотается из стороны в

сторону. Такая точность приземления недо-

ступна самым совершенным вертолетам.

Некоторые насекомые — искусные пи-

лоты : ночная бабочка бражник может летать не только вперед, но

и «включать задний ход», а мухам-журчалкам ничего не стоит

сделать «мертвую петлю» и даже лететь спинкой вниз.

Полет насекомых довольно экономичен. В частности, расход го-

рючего у реактивного самолета составляет около 12 процентов по-

лезного груза, а пчела расходует всего 9 процентов горючего —

сахара.

Искусные «пилоты» есть среди пауков. Но как же они летают,

ведь у них нет крыльев? Оказывается, на паутинке. К осени паучата

подрастают — и выводку становится тесно. Паучатам необходимо рас-

30

селиться, чтобы всем было вдоволь вкусных мух. И паучки начинают

готовиться к путешествию. Взобравшись на высокий куст или дерево,

паучок прежде всего устраивает из коротких прочных нитей старто-

вую площадку, а затем приступает к изготовлению летной нити, за-

крепив ее конец на наветренной стороне своей вышки. Ветер сносит

нить со стартовой площадки, и она образует вытянутую петлю. Когда

длина петли достигает 10—20 сантиметров, паучок перегрызает нить

у основания, и она вытягивается по ветру в одну линию. Паучок про-

должает выпускать нить, и когда она становится настолько длинной,

что может удержать пилота в воздухе, он отцепляется от «стартовой

площадки» и отправляется в полет. Надумав приземлиться, паучок,

перебегая по паутинке, изменяет центр тяжести «воздушного кораб-

ля». И послушный пилоту корабль плавно опускается. Продолжи-

тельность полета различна: иногда паучок пролетает всего сотню

метров, а иногда и несколько километров.

Первыми позвоночными, появившимися на Земле, были рыбы.

Они произошли от беспозвоночных и не имели ни костного скелета,

ни чешуи, ни зубов. Их неясные отпечатки на камне найдены в силу-

рийских пластах, образовавшихся около 400 миллионов лет назад.

Первым рыбам приходилось туго, моря в то время кишели хищными

членистоногими, свирепыми морскими скорпионами. И постепенно

рыбы оделись в прочный панцирь, почти такой же, как у современ-

ных крабов.

Но панцирь оказался не такой уж надежной защитой, появились

хищники с зубами, для которых костяная броня была не тверже, чем

простая бумага. Кроме того, население морей резко увеличилось,

из-за пищи возникла жестокая конкуренция. И вот постепенно, в те-

чение многих поколений, у рыб появились специальные приспособле-

ния, облегчающие движение, выработались приемы, позволяющие

плавать легко и стремительно.

Техника плавания современных рыб изучена довольно хорошо.

Раньше считали, что они плавают исключительно с помощью

плавников. Сейчас установлено, что большинство рыб двигается впе-

ред, волнообразно изгибая тело в горизонтальной плоскости. Значи-

тельную помощь в поступательном движении оказывает им хвосто-

вой плавник. Остальные плавники только управляют движением,

служат рулями поворота и глубины. Если рыбы плывут быстро, то

обычно прижимают плавники к туловищу, а у часто встречаю-

щейся в Черном море пеламиды они и вовсе убираются в осо-

бые углубления.

Большинство рыб плавает головой вперед, но есть и исключения.

Рыба-нож, обитающая в реках Центральной Африки, может плыть

хвостом вперед. У нее сжатое с боков ножевидное тело, спинных

плавников нет, вдоль всего брюшка тянется только один длинный

узкий плавник.

Рыба эта ведет ночной образ жизни, у нее хорошее зрение и

обоняние. Отправляясь на охоту, она плывет, как и все рыбы, го-

ловой вперед, но, столкнувшись с врагом, немедленно «включает

задний ход» и скрывается в зарослях.

Быстрее других плавают морские рыбы, обитающие в толще

31

воды. У них торпедовидная, обтекаемая форма тела, заостренная го-

лова, хорошо развитый хвост. Это и понятно — им негде спрятаться,

да к тому же приходится догонять свою добычу — подвижных мор-

ских рыб.

Чемпион по скоростному плаванию — меч-рыба. В момент броска

она развивает скорость свыше 100 километров в час. Хорошие плов-

цы тунец и акулы — голубая, сельдевая, — они могут проплыть более

30—40 километров в час. Быстро плавают пеламида, скумбрия, ке-

фаль, немного медленнее — сельдь, треска.

Все знают нашу пресноводную хищную щуку. Затаившись где-

нибудь в камышах или за топляком, она стоит неподвижно, еле по-

шевеливая плавниками. Но вот щука заметила рыбку. Быстрый бро-

сок — и жертва уже бьется в зубах хищницы. Настигнуть одним мол-

ниеносным броском добычу щуке позволяет вытянутое стреловидное

тело. А мгновенно развернуться помогают сильные, сдвинутые к

хвосту плавники.

Вытянутая веретенообразная форма тела характерна для речных

рыб, держащихся на течении: форели, усача, жереха. Это позволяет

им легко преодолевать пороги, перекаты и плавать долго, не утом-

ляясь. К длительному плаванию приспособлены лосось, белорыбица,

нельма — они высоко поднимаются по быстрым рекам для икроме-

тания.

А вот пресноводным рыбам, обитающим в тиховодье, скорость

и выносливость ни к чему. У карпа, карася, леща тело сжато с боков.

Такая форма облегчает им движение среди водных растений, помо-

гает поворачиваться в вертикальной плоскости и даже спасает от

хищников, неохотно схватывающих рыб с широким телом.

У рыб, живущих вблизи дна, тело сплющено сверху вниз. Это

позволяет им опираться на дно большей поверхностью. Таковы кам-

балы и скаты — плоские рыбы, обитающие во многих морях и оке-

анах. Они часто лежат на дне и даже зарываются в грунт. Так их

труднее заметить и врагу и добыче. Плавают камбалы и скаты, изги-

бая тело и плавники в вертикальной плоскости.

Плоское брюхо у бычков, налима, сома. Передвигаются они

сравнительно медленно. Совсем плохие пловцы луна-рыба, иглобрюх,

кузовок — они не могут изгибать туловище при движении, поэтому

плавают только с помощью плавников.

32

В Индийском океане живет небольшая рыбка эолискус. Брюшко

у нее заострено, рыло вытянуто в трубочку. Внешне она напоминает

маленькую щучку. Плавает эолискус торчком, двигаясь брюшком

вперед. Стайка этих рыбок выглядит очень забавно — совсем как сол-

даты на параде.

Существуют рыбы, которые ловко используют попутные течения

и даже ветер. Длительные путешествия по течению совершают листо-

видные личинки угря.

Иглобрюх, попадая в попутное течение, раздувается, и оно не-

сет его «к месту назначения».

В тропических морях живет рыба-парусник. У нее, как и у меч-

рыбы, челюсти костяные и вытянутые наподобие меча, а спинной

плавник достигает полутора метров в высоту. Выставив его из воды,

рыба плывет словно парусная яхта.

Известна одна рыба, пользующаяся «реактивным двигате-

лем», — это армфиш, небольшая рыбка, обитающая в Индийском оке-

ане. Грудные и брюшные плавники у нее напоминают согнутые руки

с длинными пальцами на концах. На «локтях» находятся отверстия,

соединенные каналами с ротовой полостью. Засасывая ртом воду,

рыбка с силой выталкивает ее через отверстия в плавниках и таким

образом движется.

Рыбы-прилипалы неплохо плавают, но зачем же зря тратить

силы, если можно прокатиться на чужой счет! У прилипал передний

спинной плавник видоизменен в овальную присоску. В овальном дис-

ке имеются пластинки. Прижав кожистую рамку диска к какому-

либо предмету, прилипалы приподнимают пластинки. Под ними об-

разуется безвоздушное пространство, и рыба так прочно присасывает-

ся, что, если сильно потянуть ее за хвост, она разорвется пополам.

Обычно прилипалы присасываются к крупным рыбам — акулам, ска-

там — и питаются их объедками. Иногда они присасываются к дни-

щам кораблей и совершают длительные путешествия.

Некоторые рыбы научились шагать по дну.

У морского петуха — триглы — на веерообразных грудных плав-

никах расположено по три жестких кривых шипа. На них тригла по-

тихоньку шагает по морскому дну. Пользуясь плавниками как нога-

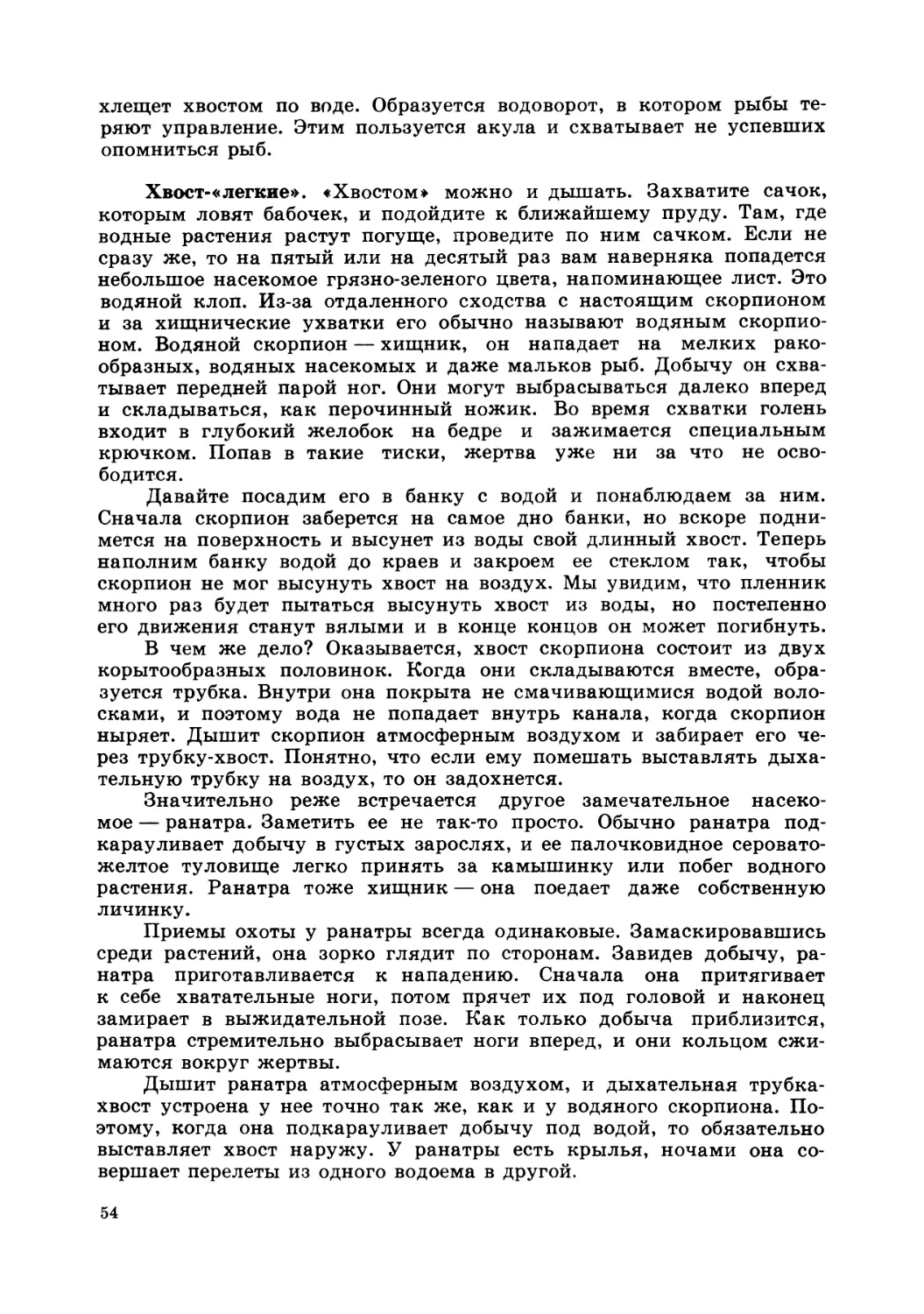

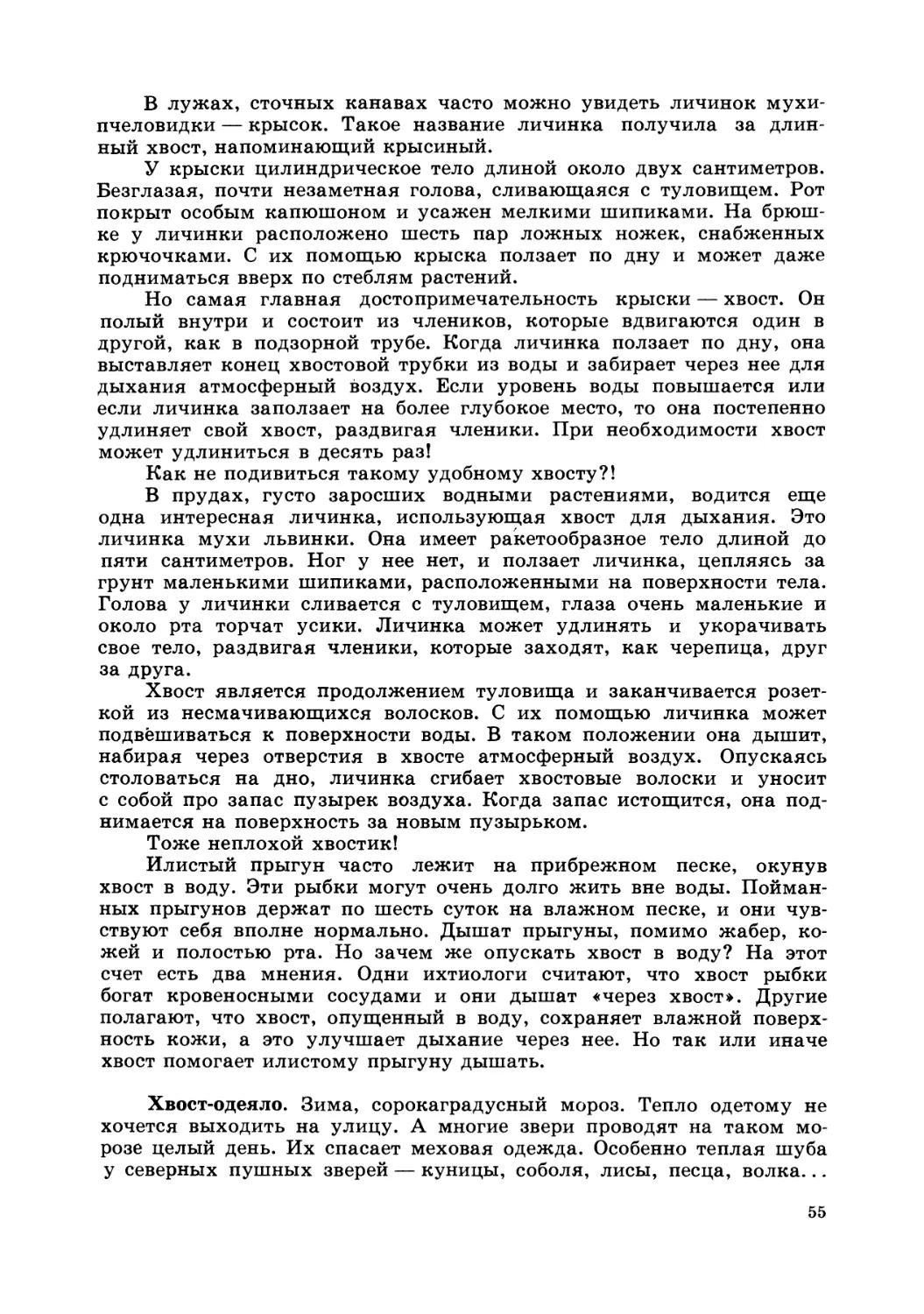

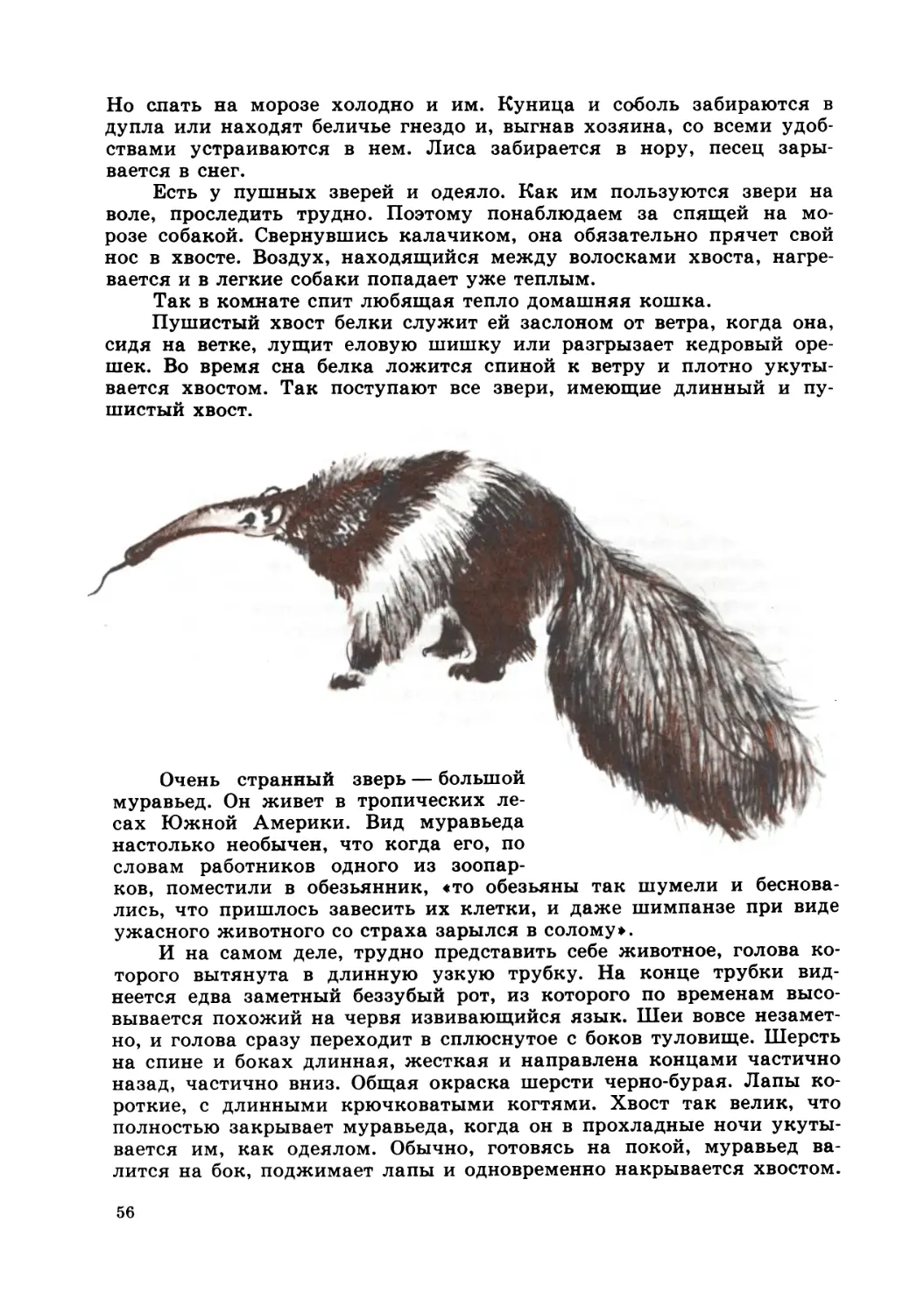

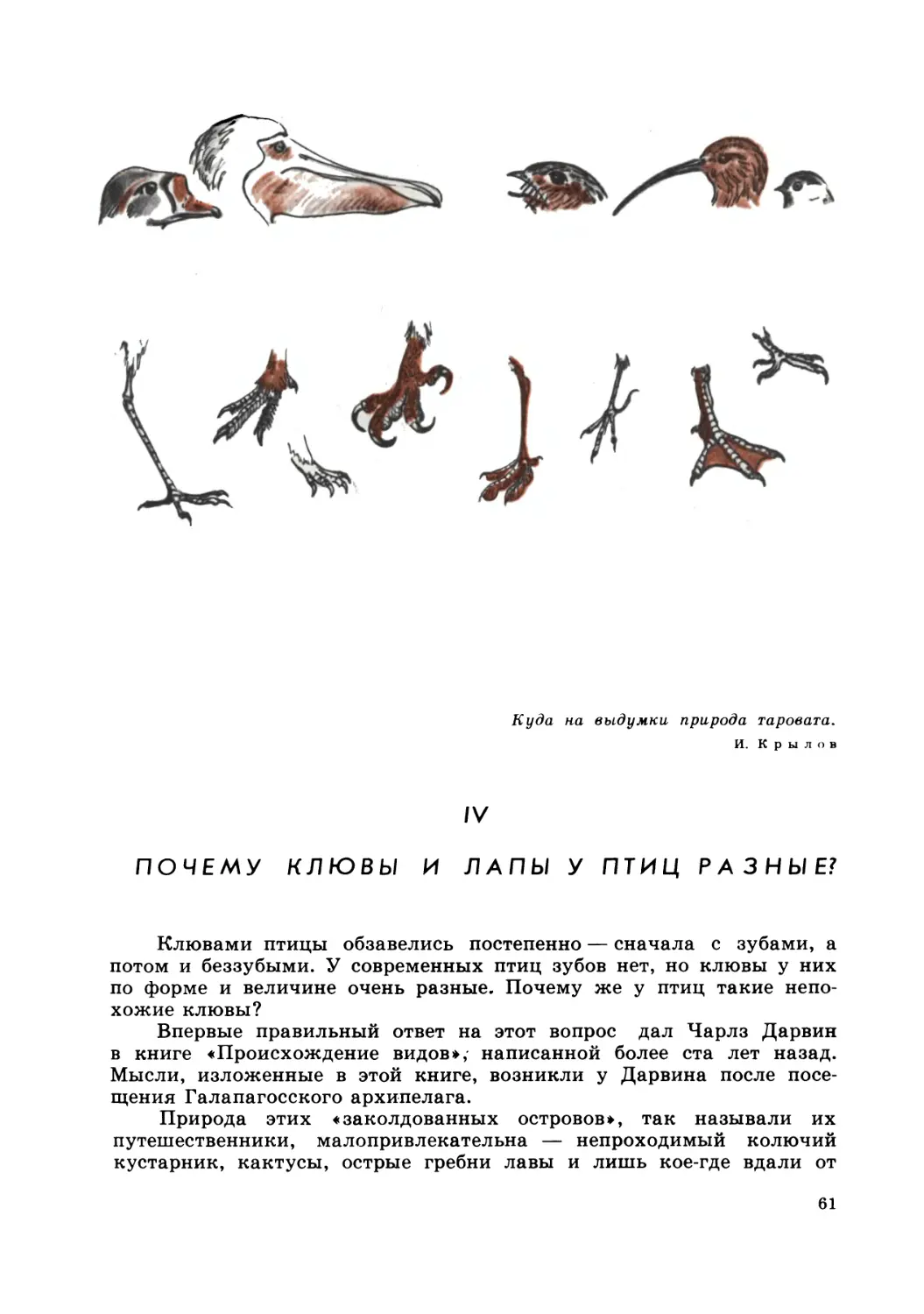

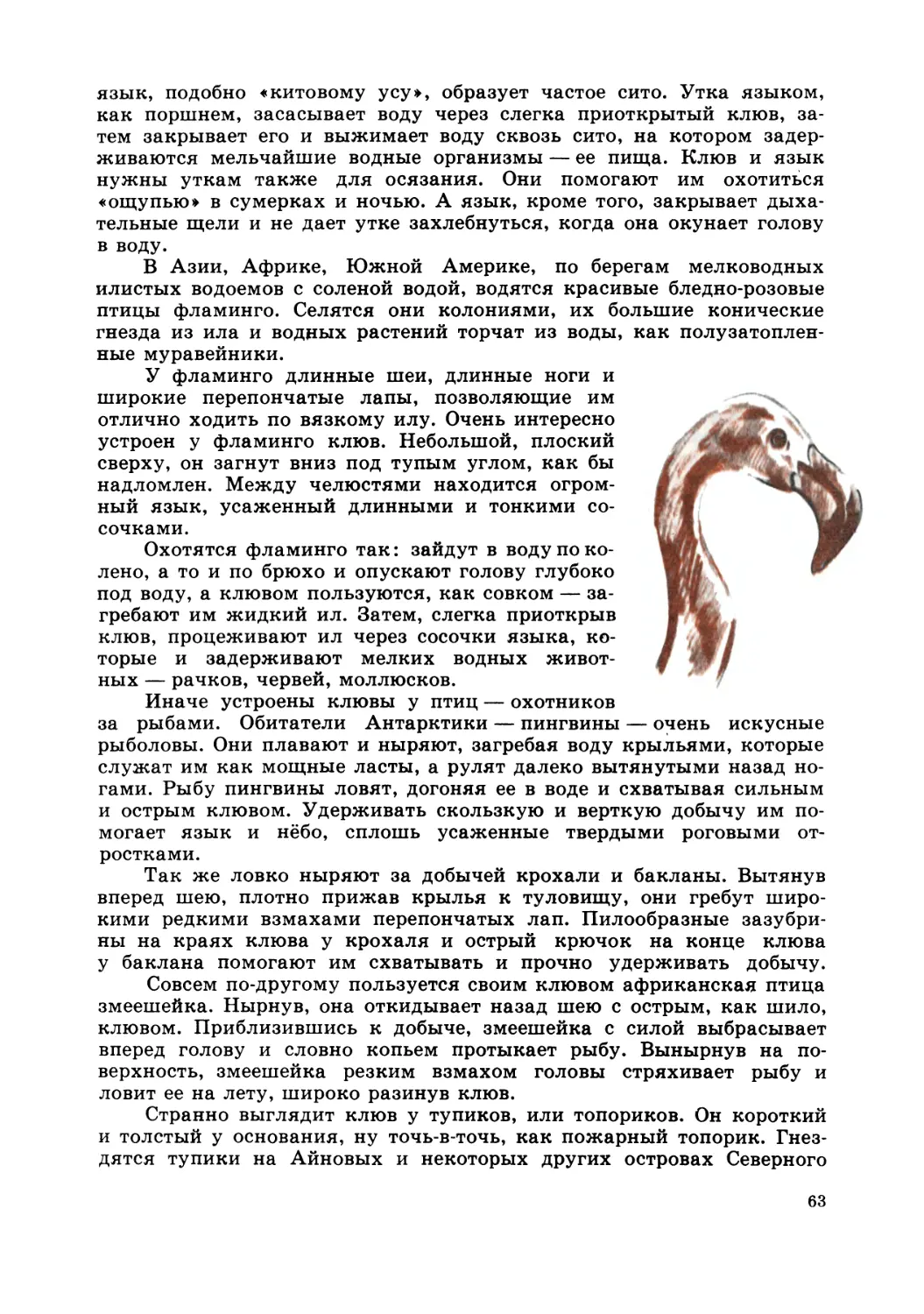

ми, подбираются к добыче среди обломков скал рыбы-удильщики и