Text

Книга В. Серебрякова посвяи~ена разработке вопроса об одной из важных с~порон империализма ‒ свойственной ему динамике Чен. Первая часть посвящена движению ~~ен в довоенном ммпериалазме, вторая часть выясняет осооенносши движения це н в условиях общего кризиса капижалмвма м как один мз его характерных моментов. Харяду с положительной чпеорепаьческой равраооткой фактического материала в книге дается критика буржуазных м со ~иал - демократически х теорий. Книга рассчитана на научных работников, п,рь" подавателей, студентов.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта работа представляет собою одну из монографий, посвященных ряду конкретных черт экономики общего кризиса капитализма, которые были намечены планом Института экономики Ленинградского отделения Комакадеыии. Соответственно ее общей установке, работа не охватывает вопроса о движении цен в домонополистическом капитализме и общей теории цен, а с другой стороны, не рассматривает особенностей движения цен на отдельных этапах иыпериализма и общего кризиса и по отдельным ~азам цикла ‒ специально выделены только вопросы 0 движении цен в мировом кризисе и påïðåññèè особого рода.

Часть материала из некоторых глав этой работы была уже опубликована в моих статьях: «Разрыв монопольных и «свободных~ цен в современном капитализме» («Мировое хозяйство и мировая политика», 1934, Ж 2), «Движение цен за четыре года кризиса» («Конъюнктура мирового хозяйства», 1933, М 10), «Переход к депрессии идинамикацен» («Проблемы марксизма», 1934, Л Я). Часть материала изложена была также в брошюре: Современный этап кризиса и движение цен, Соцэкгиз, 1934..

Рукопись книги была прочтена рядом товарищей из секции мирового хозяйства Института экономики ЛОКА и подвергалась обсуждению. Ряд указаний, использованных автором, сделали тт. Кашарский, Бортник, Пальцев, Качуринер.

В подготовке статистического материала систематическое участие приняла Н. Г. Поспелова, частично также Д. М. Страшунский. Приношу свою благодарность указанным товарищам, также как сотрудникам экономического кабинета ЛОКА В. В. Калиновской и Х. В. Беляевой, оказавшим помощь в получении необходимой литературы.

Отдавая себе отчет в наличии ряда недостатков в работе, автор просит товарищей, имеющих какие-либо замечания, сообщить о них по адресу: Ленинград, набережная 9 января A 18, Ленингр. отд. Комакадеиии, кв. М 5, В. М. Сереб рякову.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛИТАЛИЗМ ДИНАМИКА ЦЕН «Насиольно обострил моноиолистический налиталиам всв противоречия налитаяиама, общеивввстно. Достаточно унаэать на дороговизну и на гнет нартелей».

Л енин.

ГЯАВА l

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Задача настоящей работы показать основные характерные черты движения цен в современном капитализме. Такой показ необходим, вопервых, потому, что динамика цен образует один из важных процессов современной капиталистической экономики; выяснение актуальных вопро- сОВ общего кризиса капитализма, современного кризиса, положения рабочего класса и крестьянства в капиталистических странах, положения колониальных народов и т. д. необходимо предполагает также и включает, как своИ элемент, раскрытие основных моментов движения цен. Во-вторых, движение цен не только тесно связано с важнейшими сторонами экономики и политики современного капитализма, но отражает собою все его существо его глубочайшие противоречия, его загнивание, его историческую обреченность. Работа должна показать, как в конкретных чертах движения цен проявляются острейшие антагонизмы империализма и общего .кризиса капиталистической системы; как конкретные черты ценообразования выражают на рыночной поверхности глубочайшие процессы классовой борьбы и оказываются специфическими орудиями империалистическои эксплоатации.

Вечикие задачи борьбы за мировую пролетарскую революцию, задачи революционного свержения загнившего и реакционного империализма, с беспредельным зверством сопротивляющегося рабочему коммунистическому движению и готовящегося напасть на его цитадель Советский союз, включают в себя необходимость основательного изучения всей обстановки современного монополистического капитализма, переживающего последнюю стадию стадию общего кризиса. А в этом изучении свое, разумеется подчиненное, но необходимое место занимает анализ» динамики цен, которая является и составным моментом экономики современного капитализма и специфическим выражением 'всех ее противоречий и сокровенных черт.

Поэтому вопрос, рассматриваемый в этой работе, представляет несомненную актуальность. Опираясь на общие установки Маркса по вопросу о ценах в системе капитализма, исходя непосредственно из замечательных высказываний Ленина и Сталина, касающихся динамики цен в эпоху империализма и общего кризиса, и разоблачая буржуазную и социалдемократическую апологетику, мы стараемся на конкретном материале разработать вопрос об особенностях движения цен в современном капитализме, составляющий один из разделов теории империализма и общего кризиса.

Так как в работе речь идет именно об общих чертах динамики цен в современном капитализме, связанных не с отдельными лишь фазами цикла, но со всем существом империализма и общего кризиса, то в ней не находит сколько-нибудь подробного отражения другой чрезвычайно важный вопрос об особенностях циклической динамики цен при империализме, требующий специального обстоятельного рассмотрения. Здесь пришлось ограничиться анализом самого актуального из этой проблемы движения цен в современном мировом кризисе и депрессии особого рода, лишь попутно остановившись на ценах в кризисе 1921 г. и на ряде других моментов циклической динамики цен.

Сообразно этой общей установке работы, она не охватывает также всех черт ценообразования в современном капитализме. K примеру, мы только попутно касаемся инфляционных воздействий на цены, ибо эти воздействия не составляют общих отличительных черт всей эпохи империализма и общего кризиса капитализма, и не останавливаемся специально на многих частностях: движении цен акций и облигаций, различиях в динамике цен растительных и животных продуктов сельского хозяйства и т. и.

Подобные вопросы пришлось оставить в стороне, чтобы сосредоточить внимание на решающей проблеме на тех основных особенностях движения цен в условиях империализма и общего кризиса, которые отражают решающие черты современного капитализма; на тех особенностях, которые таким образом, раскрывают нам существенные черты умирающего капитализма, дают возможность ближе разобраться .в общем процессе его. крушенйя, подготовленном всем развитием капиталистических противоречий и осуществляющемся в революционной борьбе масс, в великом историческом соревновании с социализмом, уже победившим в СССР и неминуемо побеждающим во всем мире.

В движении цен находят свое отражение все черты капиталистической экономики. Нет такого экономического процесса при капитализме, воторый не сказался бы в динамике цен. Нет таких сил капиталистического производства, которые действовали бы минуя сложный механизм рыночных цен. Нет такой стороны производственных отношений капитализма, которая бы не облекалась в форму цены. Цена ‒ это такая наиболее поверхностная категория политической экономии капитализма, которая выражает собою все другие категории. Через посредство цены они только и могут проявиться. Все капиталистические продукты являются товарами, имеющими цену. Все капиталистическое богатство выступает как сумма оцененных товаров, как сумма цен. Все капиталы и все доходы проявляются как определенные суммы цен. Все экономические от-- ношения между классами капиталистического общества, все отношения между отдельными капиталистами и группами капиталистов происходят. через цены, посредством цен, проявляясь в ценах. Стоимость не может выступить на поверхности капитализма иначе, как в форме цены. И коль скоро форма товарной стоимости есть универсальная общественная форма буржуазной экономики, столь же универсальной оказывается и неотступно отражающая ее цена. Любая часть стоимости перенесенная и вновь созданная, необходимая и прибавочная выступает как цена

Любая часть, на которую распадается прибавочная стоимость, предпринимательский доход, процент, рента представляется определенной денежной суммой, имеет форму цены. И до рабочего та частица продукта его общественного труда, которую оставляет ему ненасытная жажда капиталистического обогащения, доходит тоже как «цена труда> заработная плата.

Цена оказывается даже еще более универсальной категорией буржуазной экономики, чем стоимость. Не только всякий товар, всякий продукт специфического общественного труда .в товарном хозяйстве приобретает цену, но ее имеют также и такие вещи, на которые труда не затрачено и которые стоимостью не обладают. Таковы земля, акции и облигации, и т. п. Форма цены имеет тенденцию охватить даже'такие деликатные вещи, как человечесгая совесть, честь, добродетель. Недаром Маркс пишет: Наконец, пришло время, когда все, на что люди привыкли смотреть как на неотчуждаемое, делается предметом сбиена и торга, становится отчуждаемым. В это время даже те в~щи, которые до того била передаваемы другим, но не обмениваемы, были даруемы, но не пгодаваемы, были приобретаемы, но не покупаемы, добродетель, любовь, убеждение, знание, совесть ‒ все стало, наконец, продажным. Это время общей порчи, время всеобщей продажности, или, выражаясь языком политической экономии, время, когда всякая вещь, физическая или моральнац сделавшись продажной стоимостью, выносится на рынок, чтобы найти там опенку, соответствующую ее истинной стоимости>.' Или в другом месте: .Вещи, которые сами по себе не г:вляются товарами, например совесть, честь и т. д., могут стать продажными для своих владельцев и таким образом при посредстве цены приобрести товарную форму. Следовательно, вещь формально может иметь цену, ве имея стоимости».'

Будучи универсальным проявлением всевозможных сторон производственных отношений капитализма, цена выступает как наиболее конкретное выражение буржуазной действительности. Цена ‒ это,последнее словь конкретной капиталистической действительности, отражающей сущность образующих ее процессов. Рассмотрение цены — это предельно конкретное звено поднимающегося от абстрактного к конкретному дналектиче-

СКОГО ИССЛОДОВЗНИЯ КЗПИТЗЛИСТИЧССКОИ ЭКОНОМИКИ.

На поверхности все явления капитыизма даны нам в сложной динамике цен. Изучение этой динамики да~т возкожность наиболее конкретно прощупать движущие пружины, сущностные процессы капиталистического развития. Но эта возможность имеется только в том случае, если движение цен рассматривается как специфическое отражение действия сущностных процессов капитализма. При всяких же попы1ках тракторать вопросы ценообразования, как самодовлеющие их теоретической базой являются многочисленные системы буржуазных политических экономий, из которых устранена стоимость диалектика мстит за ее игнорирование. Вульгарные экономисты отбрасывают стоимость, чтобы взяться вплотную за цену. ' Но иначе, как с базы стоимости, в цене вообще

' К. Маркс, Нищета философии, Собр. соч., т. V, стр. ~01 ‒ 302.

' Его же, Капитал, т. I, Гиз, И20, стр. 72.

6. Саяне/, Theoretischo Sozialokonomie, Erlangen u. Хе1рк~~ 1923; Н. ЭЫ~el, Vom Lehrwert der Wertj.ehre und vom Grgndfehler der Marxschen 7ег(еИцп~~- lehre, Leipzig 1921; F. 6ottl-Ottlilienfeld; и др.

Разобраться нельзя. И если какой-нибудь П. Струве за -деньги и во имя капиталистов Рябушинских приходит в восторг по поводу того, что вся экономика состоит из цен и <экономическое клеимо цены может быть поставлено íà все», ' если он охотно выбрасывает за борт все категории политической экономии, лишь бы легче добраться до цены, то печальным финалои всего этого является его замечательная неспособность понять что бы то ни было в процессах ценообразования.

Цена это видимость, которая выражает сущность, но вместе с тем скрывает и искажает ее. Она есть не адэкватное, но фетишистское проявление сущности. Выводить процессы образования цен из внутренних экономических законов ‒ значит подходить к объяснению самых конгретных и потому сложных явлений капиталистической действительности. Брать цену как нечто самодовлеющее значит оказываться в плену капиталистического фетишизма.

Рассмотрение цен, оторванное от диалектики сущностных законов капитализма, не может привести ни к чему кроме путаницы. Анализ же движения цен, как выражения этих законов, является необходимым элементом политической экономии и показывает нам конкретную механику действия законов капитализма на его рыночной поверхности.

Соответственно этому, изучение динамики цен в условиях современного капитализма, являющееся предметом настоящей работы, помогает выяснить общую его природу и показывает, как его коренные особенности выступают в повседневной экономической практике.

Ыо современный капита1изм, проходящий последнюю полосу своего существования полосу общего кризиса всей своей системы, ее развертывающегося крушения есть прежде всего монополистический капищализм. Поэтому наше рассмотрение должно начаться с выяснения того, как основные черты монополистической стадии капитализма преломляются в конкретной динамике цен.

Сутью империализма, окончательно сложившегося на рубеже XIX ‒ ХХ веков, является капиталистическая монополия, к которой подвело гигантское развитие концентрационного процесса. Этот концентрационный процесс, в свою очередь, явился имманентной формой движения основного противоречия капитализма противоречия между общественным харак- 'TepolK производства и частно-капиталистической формой присвоения.

Господство монополии накладывает свою печать на самые разнообразные стороны капиталистической действительности. Монополия возникает как «на~стройка» над старым капитализмом; монополии, вырастая из свободной конкуренции, не устраняют ее, а существуют над ней и рядом с ней, порождая этим ряд особенно острых п крутых противоречий, трений, конф1иктов». ' .Именно это соединение противоречащих друг другу <начал»: конкуренции и монополии и существенно для империализма...» ' Ho монополия и свободная конкуренция, которые сосуществуют и ведуг взаимную борьбу, не представляют co6oro равных и находящихся в одинаковом положении начал. Монополия отнюдь не охватывает всего капиталистического общесгва, но ее господство распространяется такили

' П. Струве, Хозяйство и цена, ч. П, 1916, стр. И.

' Лекин, империализм, как высшая стадия капитализма, Соч., т. XIX, стр. И2.

.' Его же, Материалы по пересмотру партийной программы, Соч., т. ХХ, стр. 297.

иначе далеко за пределы монополистических сфер. «Монополистические союзы капиталистов получили решающее значение». «Монополия, раз она сложилась и ворочает миллиардами, с абсолютной неизбежностью пронизывает все стороны общественной жизни... » ' Ее влияние распространяется на самые различные слои общества и на самые различные стороны экономики. Оно, например, ощущается и капиталистами свободно- конкурентного типа и gaze простыми товаропроизводителями. «И производство, заведомо не организованное капиталистически, мелкие ремесленники, крестьяне, мелкие производители хлопка в колониях и проч., и проч. подпали под зависимость банков п вообще финансового капитала». ' Влияние монополии охватывает самые разнообразные проявления эконоиической и не только экономической жизни в империалистической фазе капитализма.

Нечего и говорить, что господство капиталистической монополии не может не отразиться на движении цен. Неоспоримым фактом является то, что в эпоху монополистического капитализма движение цен приобретает новые черты, резко отличающие его от предшествующей ценовой динамики. Этого не могут замолчать вовсе даже представители буржуазной экономической науки. Один из них американец А. Гздли уже в конце 80-х годов заявляет: «Мы не обладаем свободной конкуренцией и не можем надеяться обладать ею в будущем. Вместо того, чтобы приближаться к ней, мы отдаляемся от нее, и это факт, который начинают замечать. Начинают видеть, что в большом количестве случаев цены регулированы не конкуренцией, но коалицией.. '

Мы не вдаемся здесь в разбор того, в чем видит Гэ1ли особенности новейшего движения цен. Достаточно констатировать, что он отмечает самое наличие этих особенностей.

Другой немецкий профессор Л. Мизес считает необходимым подчеркнуть, что повышения цен (а таким повышением ознаменовались сдвиги в динамике цен конц1 XIX начала ХХ в.) вообще происходят «во времена сильных переворотов потребительных и производительных отношений». ' С таким «переворотом» в отношениях производства он пытается связать и новейшие особенности ценообразованпя.

Несомненно, что специфические черты динамики цен, сложивгииеся к концу XIX началу ХХ столетия, представляют собою выражение общихзакономерностей монополистического капитализма. Разумеется, движение цен в рассматриваемый нами период прежде всего складывалось на базе'экономических законов капитализма вообще. Ясно также, что отдельные явления в движении цен в ХХ в. связаны с конкретными условиями добычи золота, колебаний урожайности, межгосударственных отношений, равно как и с обстоятельствами конъюнктурного порядка. Таким образом, все конкретные черты ценовой динамики не могут быть без остатка сведены к общим чертам империализма н т. д. Но если мы желаем объяснить важнейшие особенности в движении цен империалистической фазы, если мы

' ./енин, Империализм, как высшая стадия капитализма, Соч., т. XIX, стр. 116 (курсив Ленина. ‒ В. С.).

' Его же, К пересмотру партийной программы, Соч., т. XXI, стр. 308.

' А. ОаЮеу, Railroad Transportation, bier-York a. London 1892.

' Х Мизес, Всеобщее вздорожание жизни в свете теории политической з«- аномии, Новые идеи в экономике», сб. IV, CIIB. 19И.

хотдм обнаружить и. понять то новое, что пронизывает собою все это движение, мы должны исходить as основного факта монополистического госио~ства.

Ленин по множеству линий показал, как различнейшие явления современности коренятся в решающем для всей эпохи империализма факте‒ в распространении капиталистической монополии. Он в частности достаточно ясно подчеркнул это и по отношению к динамике цен, отметив, что именно монополистический капитализм вызвал дороговизну, что она является таким же типичным выражением империялистических противоречий, как и гнет картелей.' И в программе ВЕП пером Ленина подчеркнут «стоящий в связи с росток капиталистических монополий роси дороговизни и гнета синдикатов над рабочим классом...» '

Это сразу же кладет резкий водораздел между марксистско-ленинским подходом к проблемам ценообразования эпохи империализма и постановками буржуазной вульгарной экономии. Мы рассмотрим эти постановки несколько ниже и убедимся, что при всем обилии различных «объяснений~, при всей разноголосице, которая царит по этому поводу в буржуазной литературе, ее отличает неспособность и нежелание связать движение цен с сутью новейшей фазы капитализма монополией, а следовательно с новой ступенью обострения противоречий капитализма, формою движения которых является монополия. Очень многие Hs относящихся сюда работ готовы «задеть> вопрос о монополии, да и то лишь в форме вопроса о влиянии монополистических объединений на цены. Но при этом неизменно специфическим влияниям монополии отводится самое скромное место в цепи тех обстоятельств, которые, по мнению того или иного автора, обусловливают новые тенденции в дйнамике цен.

В частности, многие as буржуазных экономистов пытаются смазать проблему тем, что изображают сами монополии как лишь конъюнктурное явление, и специфические процессы новейшего ценообразования прежде всего иовышательную тенденцию цен тоже трактуют как конъюнктурные, а не вытекающие из общей природы отношений высшей стадии капитализма. В последние годы этот «конъюнктурный подход> усиленно проповедует Н. Добретсбергер. ' OH доказывает, что монополия способна оказывать влияние на экономику, в частности на цены, только на определенной фазе цикла, а именно в депрессии, тогда как на подъеме господствует конкуренция. Отсюда, между прочим, следуют выводы, что ничего существенного монополистический капитализм в общйй ход экономики и в движение цен не внес, а также, что монополии не оказывают повышательного воздействия на цены, ибо в депрессии цены не имеют тенденции к росту, а на подъеме они управляются конкуренцией.

Эта установка имеет определенный апологетический смысл. Еонечно, цены в эпоху империализма продолжают переживать циклические изменения, притом еще более резкие и сильные, чем в предшествующую эпоху.

' .Хеиын, Империализм, как высшая стадия капитализма, Соч., т. XIX, стр. 171,

его же, Материалы по пересмотру партийиой программы, т. ХХ, стр. 293; его же,

Е пересмотру партийной программы, т. XXI, стр. 301.

' Программа и устав БКП(б), Партиздат, М. 1933, стр. 11.

' l. Dobretsberger, Konkurrenz und Monopol in der gegenw5rtigen Wirtschaft,

йе1рг~~ u. Wien 1999, особенно стр. 59; его же, Freie oreg gebundene %1гЬсЬай7

Munchen u. Leipzig 1932.

е

Но влияния циклического порядка далеко не исчерпывают динамики цен монополистического капитализма. Мы должны решительно бороться против попыток растворить определенные тенденции цен, вытекающие пз природы противоречий империализма, в конъюнктурных колебаниях.

Раскрытие специфических черт движения цен в эпоху империализма, исходя из его сущности монополии, базируясь на общих законах капитализма, такова линия марксистско-ленинского анализа вопроса Запутывание и маскирование этих специфических черт ну~ем отбрасывания определяющей основы и апелляции к разного рода побочным обстоятельствам илп конъюнктурным моментам, отказ от глубокого анализа, отправляющегося от стоимости таков путь буржуазной политической экономии, не мало «потрудившейся» над этим вопросом.

ГЛАВА II

МОНОПОЛИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН

Движущим стимулом деятельности монополий, целью

капиталистической монополии является присвоение повышвние цвн

Ю

сверхприбылеи. Именно сверхприбыль является экономической реализацией капиталистической монополии. Свойственные монополии «отношвния господства и связанного с ними насилия» ' ближайшим образом резюмируются в выкачивании сверхприбылей. А специфически- монополистическим механизмом этого выкачивания является вздутие цен на монополизированные продукты над уровнем стоимости и цены производства и давление на цены немонополизированных товаров (в том числе и прежде всего ‒ товара «рабочая сила.).

Отношения монополистического господства и насилия выражаются в явлении монопольной цени, в которой, как в фокусе, концентрируются все формы господства монополии и все противоречия империализма. Категория монопольной цены представляет собою теоретическое выражение всей совокупности монополистических отношений господства и насилия. В ней так или иначе проявляется все новое, что вносится в систему производственных отношений капитализма на высшей стадии его развития. Монопольная цена и содержащаяся в ней сверхприбыль представляют собой экономическую реализацию монополистического господства.

Явление «монопольной цены» вообще возникло задолго до империализма Коль скоро продукты начинают превращаться в товары и приобретать стоимость и цену, складывается возможность появления монопольной цены. Ибо из природы цены вытекает возможность использования тех или иных выгод рыночного положения и, прежде всего, монополии снабжения рынка, для взвинчивания продажной цены. Один из фактов такого рода, относящийся к очень далеким временам (около 600 г. до нашей эры), связан с личностью древнегреческого философа Фалеса из Милет. «Когда Фадеса попрекали его бедностью», сообщает Аристотель, ' «так как де занятия философией никакого барыша не приносят, то, рассказывают, Фалес, предвидя, на основании астрономических данных, богатый урожай оливок, еще до истечения зимы роздал накопленную им небольшую сумму денег в задаток владельцам всвж маслобоен в Милете и на Хиосе; маслобойки Фалес законтрактовал дешево, так как нихто с ним не хонхурировал. Когда наступило время сбора оливок, начался одновременно внезапный спрос со

'.Текин, Империализм, как высшая стадия капитализма, Соч., т. XIX, стр. 91.

' Политика Аристотеля, дод ред. Жебелева, М. 1911, стр. 30 ‒ 31.

стороны многих лиц на маслобойки. Фалес стал тогда отдавать на откуп законтрактованные им маслобойнн за my цену, за какую желал».

Аристот,ль сообщает и о другом случае, когда «в Сицилии некто скупил на отданные ему в рост деньги все железо из рудников, а затем, когда прибыли купцы из торговых гаваней, он стал продавать железо как монополист, с небольшою надбавкою на его обычную цену; и все-таки этот человек на 50 талантов заработал 100».

Таким образом, даже из экономики докапиталистических формаций, поскольку там появлялись обмен товаров и денежное обращение, могут быть извлечены отдельные примеры того, как монопольное положение на рынке дает возможность взвинчивания цены и получения исключительно высоких прибылей.

Значительное количество подобных явлений мы встречаем, далее, в начальную пору капиталистического развития. В XVI в. обнаружилась резкая дороговизна продуктов. Вызвана она была, конечно, причинами, не имеющими ничего общего с монополистическим положением тех или иных капиталистов. Ыо в ряду добавочных факторов, усугублявших ее, должно быть упомянуто и вздутие цен своебразными монополиями того времени. Крупнейший экономист того времени, Жан Бодзн, пишет: «В числе причин кризиса укажем на монополии торговцев, сельских хозяев и спекулянтов, коль скоро они объединяются для установления товарных цен или удорожания их времени и труда». ' А позже на факты вздувания цен монополиями указывает Монкретьен автор первого трактата политической экономт. '

Когда в России в середине XVII в. также распространилась дороговизна, «совещание крупной торговой буржуазии нашло причину дороговизны в откупах, монополиях, спекуляции многих «закупщиков и кулаков». '

Таким образом, моменты .образования цен под влиянием монополии имели место на самых различных этапах экономического развития. й1аркс в «Нищете философии» говорит и о феодальной монополии и о монополии эпохи промышленного капитализма. Некоторые из буржуазных теоретиков эпохи промышленного капитализма специально разрабатывают проблему монополии. Своеобразный французский эпигон классической школы А. Курно в книге, появившейся в 1838 г., пытается даже построить все изложение исходя, как из простейшей предпосылки, пз наличия монополии и монопольной цены. Впрочем, самый пример, выбираемый им, показывает, каким побочным явлением была монополия в эпоху сложившегося капитализма свободной конкуренции. «Предположим, для удобства изложения, что один человек является собственником источника минеральной воды, в которой обнаруживаются целебные качества, какими не обладает никакая

' J. Bode, Reponse au paradoxe de М. де Malestroix touchant ГепсЬепввеment de toutes choses et de monnais. Цит. по g. Lednc, La theoric des prix de тоnopole, Paris ‒ Aix 1927, р. 26; см. така,е: Ваидг«ИаМ, Jean Bodin et son temps, 18оЗ.

А. de 3lontehrestien, Traite de Гесопот~е politique, Paris 1889, р. 339 (1-е издание 1615 г.). Об этом см.также: g. Ledne, указ. соч., и А. Онкен, История политическом >киномни до А. Смита, СПБ. 1908.

' С. Томсинский, Очерки истории фео~адьно-крепостной России, ч. I, Соек~и~.

1934, стр. 47.

другая вода.. ' А затем исследуются достаточно наивно. процессьг образования монопольной цены. Одновременно Еурно.рассказывает об отдельных фактах деятельности монополий.

Но. капиталистическая монополия, явившаяся порождением процесса концентрации производства и ставшая сутью новейшей стадии буржуазного общества, есть нечто совершенно иное, чем «монополии», складывавшиеся ранее. Соответственно этому, к монопольная цена специфическое выражение производственных отношений империализма и основа новейшего ценообразования никак не может рассматриваться по аналотии с «монопольными ценамн» других времен.

Суть проблемы заключается в том, что господство капиталистической монополии, выросшей из концентрации производства на базе всего развития противоречий капитализма, имеет тенденцию поднять цены монополизированных товаров над уровнем стоимости (соотпветстпвенно цены произсчет перекачки части стзимостпи от рабочего класса, от мелких тповаропроизеодителей, в частности колониальных, от других капиталистов.

То, что монополия, при прочих равных условиях, оказывает повышательное воздействие на цены, то, что стремление к монополии в сфере .цен реализуется в их вздутии,‒ составляет неоспоримый факт.

Одним из типичнейших монополистических объединений является американская компания Стандарт-Ойл. В ее «истории», составленной И. Тэрбел, приведены, между прочим, следующие любопытные высказывания главарей Стандарт-Ойл..Джону Арчбольду был;,адан вопрос, правда ли, что, пользуясь своей властью, Стандарт-Ойл продаетп по ценам, более высоким, чем те, которые установились бы при свободной конкуренции? М-р Арчбольд ответил: «Да, думаю, что это так».' В другом случае, «одному из самых способных и откровенных деятелей' (Стандарт-Ойл) Г. Роджерсу перед промышленной комиссией 1899 г. был задан вопрос, как могло случигься, что за 20 лет Стандарт-Ойл не удешевила стоимости добычи и транспорта нефти ни на один цент и даже ни на одну дзлю цента... М-р Роджерс ответил с любезной улыбкой: «Мы занимаемся делами не ради нашего здоровья, но ради долларов».

Мы получаем, таким образом, из уст самих деятелей монополии достаточно красноречивое подтверждение того, что господство монополии имеет тенденцию создать более высокий уровень цен, чем тот, какой установился бы при отсугсгвии этого господства, иначе говоря, более высокий, чем уровень цены производства соответствующих товаров.

Об этом можно судить ме только па словам цинично-откровенных бизнесменов, но и по данным статистики цен. Цена на сырую нефть к 1892 г. составляла 55'/, цент. за баррель. Несмотря на громадное последующее повышение производительности труда и снижение издержек производства, монополисты взвинчивали цены на нефть. К 1900 r. цена составляла 1,35 долл., а к 1913 г. достигла 2,45 долл. Впрочем, в этом году цена была особенно высока; в 1914 г. она снизилась до 1,9 долл. Но и эта цифра достаточно разительно показывает монополистическое

' Аыд. Соиг~iо8, Recherches mathematiques de la theoric des richesses, L. Haehette,

Paris 1838, р. 61. ' I. Tarbell, The History of the Standard-®1 Со, ч. II, London 1905, р. 225.

взвинчивание цены, поднявшейся за 22 года на 247%, несмотря на снижение издержек.

Что здесь налицо именно монополистическое вздутие цен, видно из того, что цена на нефть для экспорта росла гораздо медленнее, поднявшись за тот же период Hà 39%. Перед лицом мррового рынка господство нефтяной монополии выступало гораздо слабее; это и сказалось на ' ценах. Приведенное расхождение в росте цен: 247% к 1914 r. (в 1913 г. даже 345%) для нефти внутреннего потребления и 39% для нефти, предназначенной к экспорту, достаточно ясно отражает степень влияния господства монополии на цены.

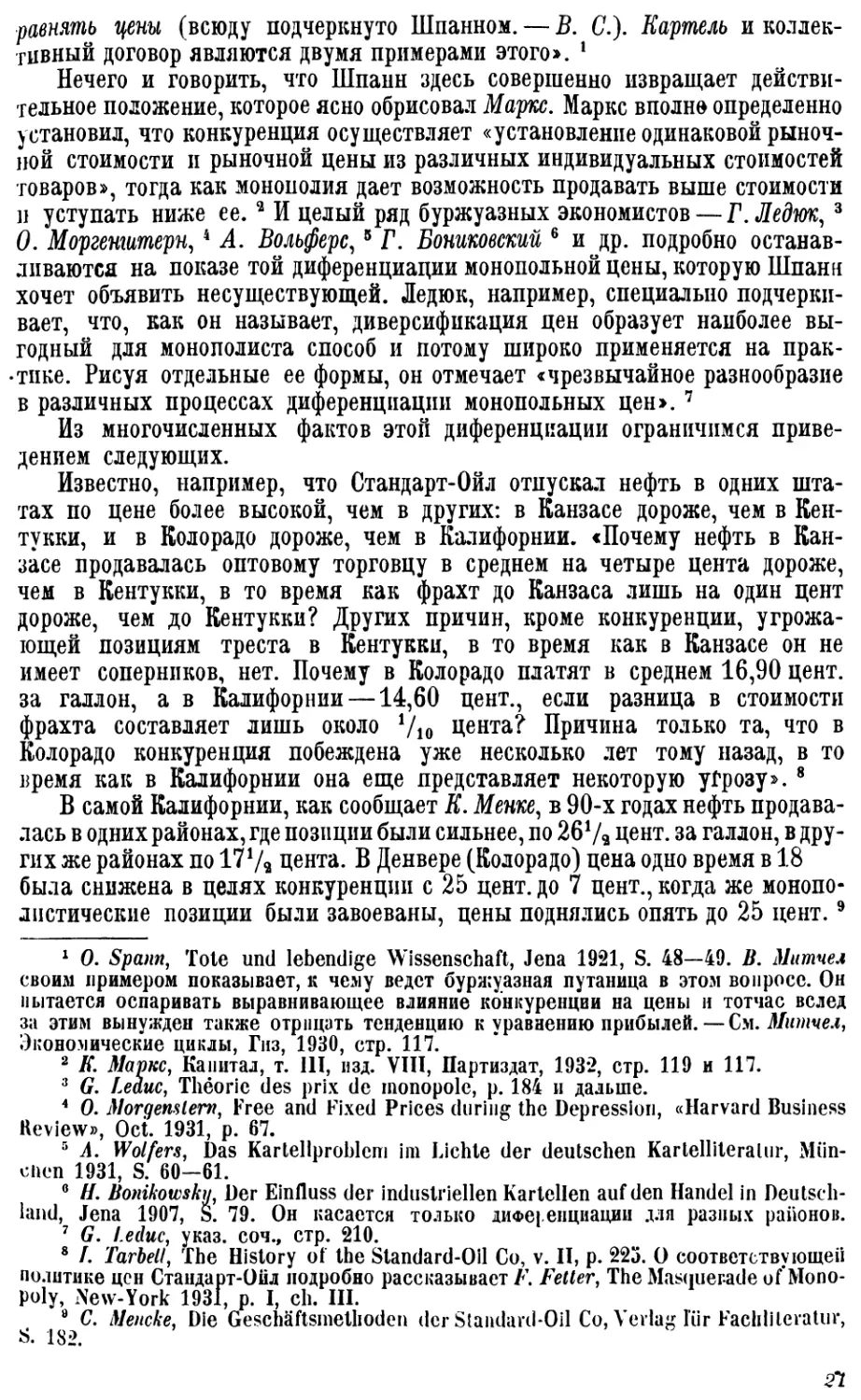

Как только в 1893 г. был основан Рейнско-Вестфальский угольный синдикат, цена на уголь сразу выросла более чем на 50%. Дальше же цены на продукцию синдиката изменялись следующим образом:

Таблица 1'

Движение цен на продукты Рейнске-Вестфальского угольноге синдиката

Жирные угли

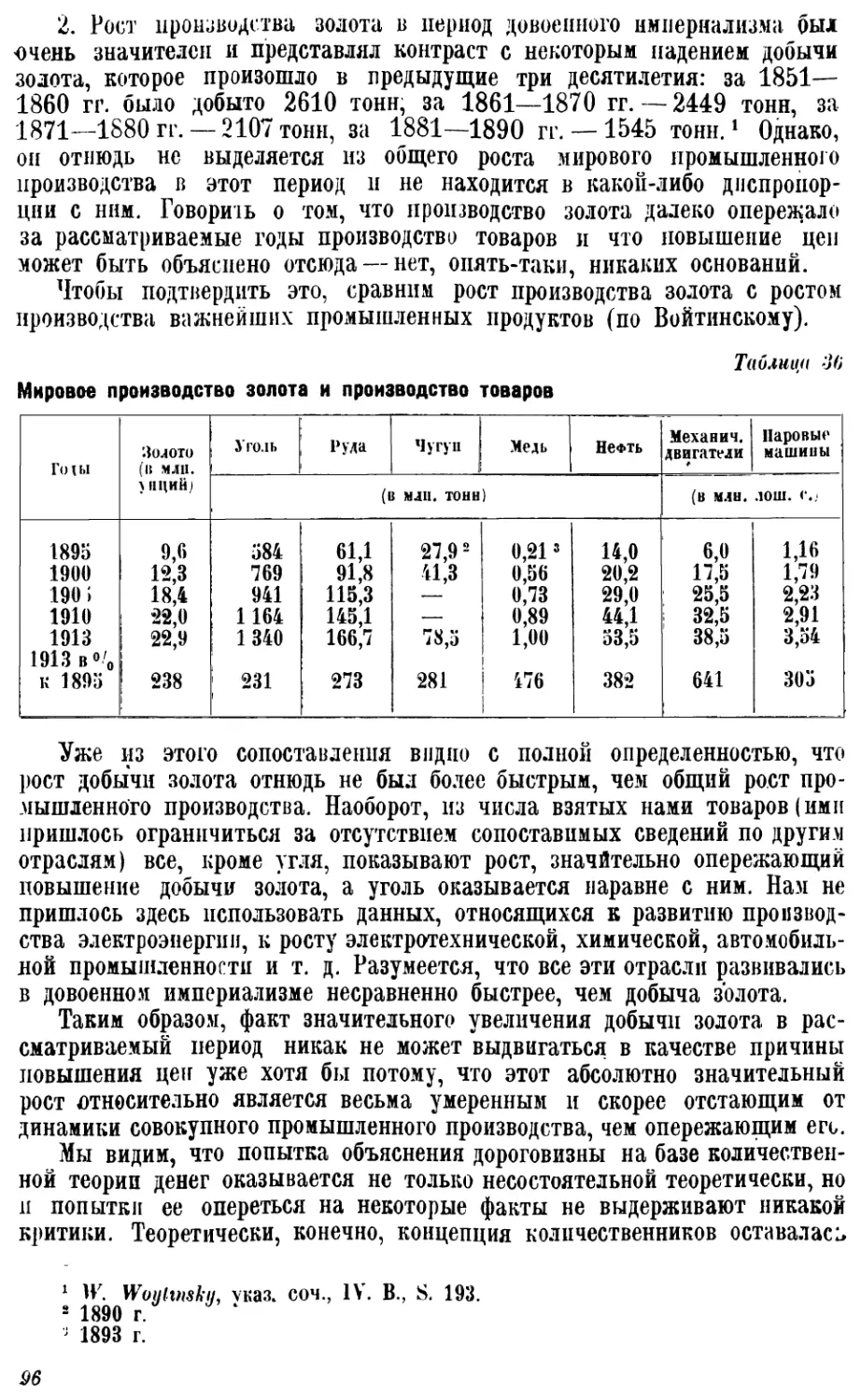

1 сорт

Жирные угли

ll сорт

Коксующиеся

угли

Тощий

орешиик

Газовые угли

ГОды

123

250

171

156

Вся динамика обнаруживает отчетливо повышательную тенденцию. Цены растут, хотя на стороне условий производства нет никаких обстоятельств, которые бы влияли в этом направлении. Базой роста цен на уголь является именно монополистическое положение синдиката, которое он всячески старается реализовать. При этом наибольшее повышение показывают цены тех продуктов, которые сильнее монополизированы синдикатом (коксующиеся угли). Сильно повышаются цены на тот сорт, ко-

' Materialien fur das wirtschaftswissenschaftliche Studium, Е В. Karteile des Bergbaues, Leipzig и. Berlin 1911. Дополнено по aStatistiscbe Jahrbucher fiir das Deutsche Reich».

2 Серебряк is. Движение цен ‒ 2380

1893 ‒ 1894 1894 — 1895 1895 †18 1896 †18 1897 †18 1898 †18 1899 †19 1900 †19 1901 †19 1902 — 1903 1903 †19 1904 †19 1905 †19 1906 †19 1907 †19 1908 †19 1909 †19 1910 †19 1911 †1 1912 — 1913 1913 †19 1913 — 1914 a % к 1893 — 1894

5,5

6

6,5

Ь,5

7

8

8,5

10,5

10,5

9,5

9,5

9,5

9,5

10,5

12,25

12,25

11

11,25

11,25

13,25

112

Я

12

11,5

11,~

11,5

12

13

13

13

12,5

12,5

12,25

12,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,25

14

14

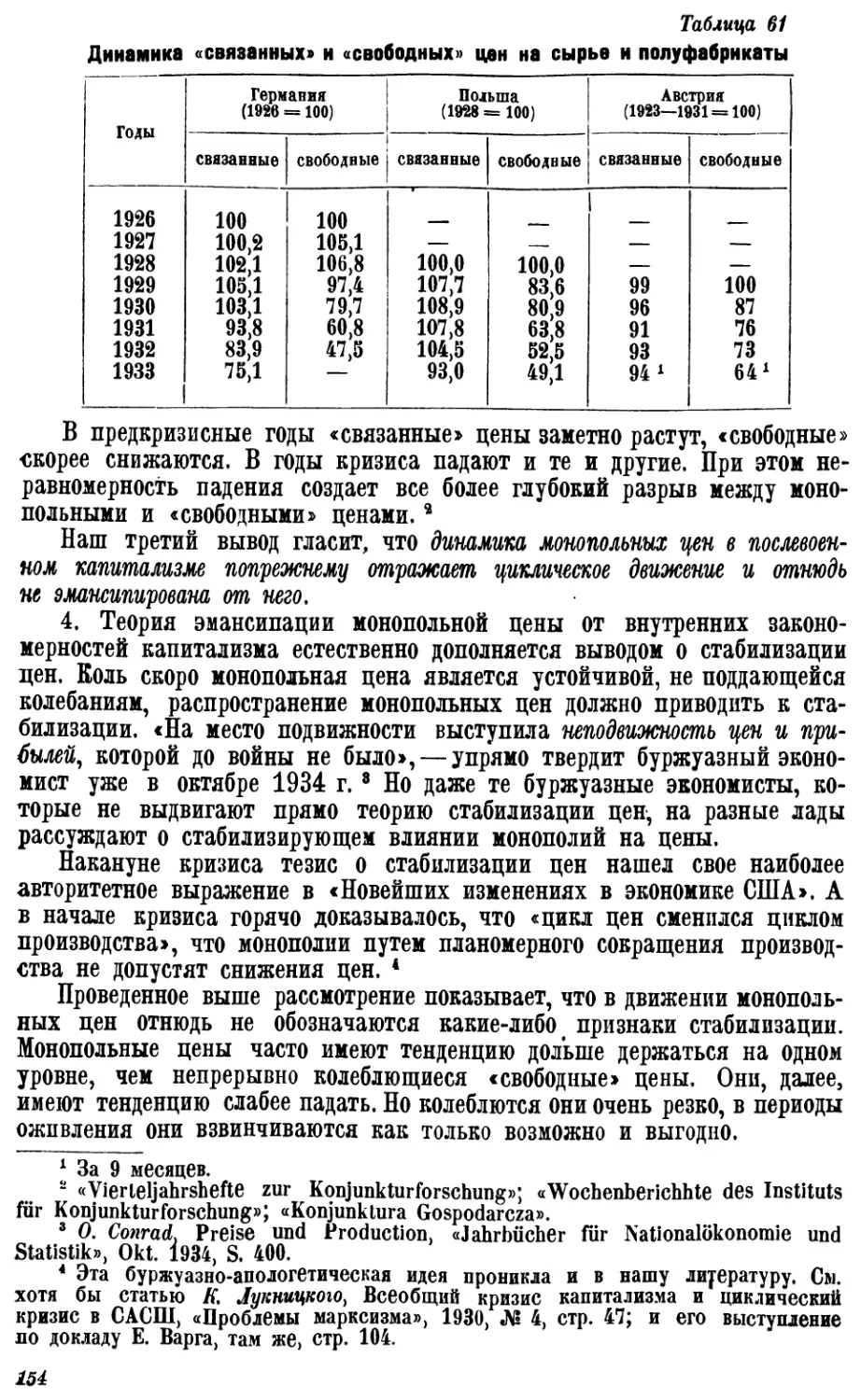

7

]В@

7,5 8,3 8,6 8,6 9,1 10,1 10,1 9 9 9 9,3 10 11 11 10,5 10,5 11,5 12

8

8,5

8,5

- 8,75

9,25

9,25

9,75

10,75

10,75

10,25

10

10

10

10,75

11,75

11,75

11,2э

11,25

11

12,5

} i3

) ""

1б,б

) бб,б

)

1901 1902

189В 1897 1898 1899 1900

83,972 66,785

55,266 58,681 60,285 61,914 72,430 50,407 53,812 55,464 55,847 64,009 4,859 4,869 4,821 6,067 8,421

ева.................

Издержки производства (без

амортизации) ..........

Прибыль с тонны.........

68,237 52,548 15,735 14,237

Позже, когда в конце 1903г. возник Рейнско-Вестфальский чугунный синдикат, его цены отразили эту are тенденцию. Так, в течение одного только 1905 года синдикатская цена гематита поднялась с 68 мар. за тонну до 80 мар., цена литья 1 сорта с 67 мар. до 79 мар. и т. д. За это же время цена английского чугуна почти не изменилась она составляла 71 мар. в начале года и 73 мар. в конце. Так же было и с несиндицированным лотарингским чугуном. '

Не менее показательна динамика цен на картелированный паровозный уголь в Бельгии. В начале 1895 г. паровозный уголь menus gras type II продавался по 9,2 фр. за тонну. Постепенно дорожая, он достиг в 1900 г. цены в 22,5 фр. за тонну.' Таким образом, за 5 лет произошло вздорожание на 145%.

Мы имеем множество примеров того, как сказывалось создание монополистических объединений на ценах соответствующих товаров. 31887 г. была организована первая международная монополия в медной промышленности синдикат Секретана. До этого цена за 100 кг меди сост авлыа:

1875 r. ‒ 212 фр.

1876 г. ‒ 200

1878 r. ‒ 168

1885 r. ‒ 160 ер.

1886 г. ‒ 163 »

E. 5«edemfeld, Das Rheinisch-Westfalische Kohlensyndikat, Bonn 1912, S. 114.

" В этом году истек срок картельного догово а.

' До данным Kartellenquete, Ш. B., S. 197. иведево по J. Лексике, Les crises

g<nbrales et periodiques de surproduction, 3-ве е ., 1923.

' А. Hillringhaus, Die deutschen Roheisensyndik®[е, Ее1рг~~ 1912, S. ~7.

' Materialien etc., Е В., Kartelle des Berghaues, 1911.

торый покупается не способными противостоять синдикату крупными предприятиями, а распыленными погреби~елями (тощий орешник). Наоборот, там, где позиции синдиката слабее, где, например, велика угроза английской конкуренции (высококачественные жирные уг1и), вздутие цены сравнительно умеренно.

Виденфельд с полным основанием пишет: «Очевиден и неоспорим тот факт, что в основе политики цен синдиката лежит стремление к повышению нен~. '

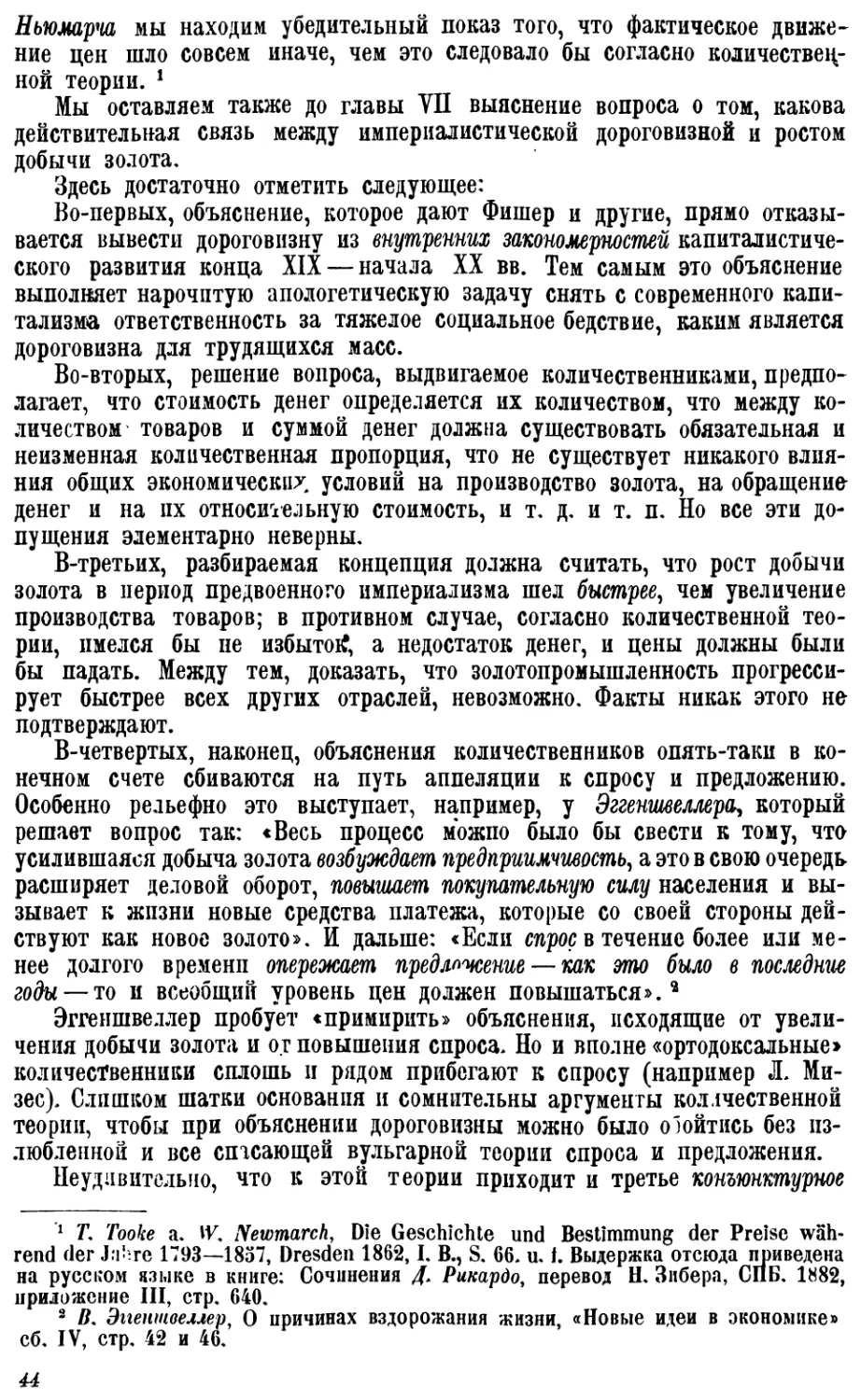

Аналогичные примеры могут быть взяты из других отраслей. Так, германский чугунный картель за период с 1896 г. по 1902 г.' повысил цену одной тонны чугуна с 55,3 мар. до 66,8 мар., тогда как издержки производства почти совсем не выросли. В результате, прибыль, получаемая картелем с каждой тонны чугуна, поднялась с 4,8 до 14,2 мар., т. е. уироилась. Все это подробнее иллюстрируется следующей таблицей:

Таблица 2' движение цен на чугун, устанавливаемых германским чугунным картелеи (марок за тонну)

Цена за 100 кг во баранках.

В Магдебурге В Лондоне

март 1900 г............. 35,62

март 1901 r.............48

31,31 30,38

В месяц образования синдиката (июнь 1900 г.) цена на сахар в Германии оразу поднялась на 28'/,.

В Аиглии образование объединений в железоделательной промышленности сразу взвинтило цены, как это было отмечено в отчете секретаря Iron Trade Association за 1905 г. '

Закончим эти иллюстрации примером влияния монополистического господства на цены алмазов. Сашо решительно утверждает, что повышение цен на этом рынке есть... прямое следствие монополии». Он показывает, что в стране, сосредоточивающей львиную долю добычи алмазов Южноафриканском союзе и~елось не более 7 обществ, занимающихся ею. Из них два играли решающую роль, это Компания копей Де-Беерс ипервая трансваальская компания алмазных копей (Premier Transvaal Diamond Mining Со), причем между ними существует соглашение. Цены были

' Я. Sachot, Les prix de monopole d'àðõás les doctrines et dans les faits, Paris 1И6, р. 129.

' Я. Lens, Der Kupfermarkt шйег dern Einflusse der Syndikate und Trusts, Berlin 1910.

' 3. Sachot, указ. соч., стр. 134.

' B. Lacy, Monopole, Каг1elle und Trusts, G. Fischer, Jena 1909, S. 218.

19

Тенденция цен была, как видим, понижательной. Но создание синдиката сразуподняло цену до 205 фр. в 1887 г. и267,5фр.в1888г. В1889 г. синдикат распался и цена на медь упала до 88,5 фр.'

В 1890 г. американские медные капиталисты создали объединение и цена сразу же поднялась с 13,5 цент. за англ. фунт (в Нью-Иорке) до 15,6 цент. Но Договор был расторгнут, и цены стали падать, достигнув к 1894 г. уровня 9,5 цент. В 1895 г. произошло монополистическое объединение крупнейших американских копей в поныне существующей компании Анаконда-Коппер, контролируемой Рокфеллером. Тогда же, в связи с этим, начались медные операции Стандарт-Ойл. Цена меди реагировала на это повышением до 10,7 в 1895 г. и дальше, став монопольной ценой, все время росла. Особенно взвинтило цены основание в 1899 г. Амальгамейтед-Коппер; цена дошла до 17,8 цент. С этого года, однако, в связи с кризисом и большим увеличением производства, цена меди падала вплоть до 1904 г. с тем, чтобы затем начать снова повышаться, благодаря действиям Стандарт-Ойл, сбросившего большие запасы на рынок Китая. К 1907 г. цена составляла 20 цент. '

Австрийский стекольный картель сразу же при своем основании поднял цены на 50'/,. С созданием австрийского сахарного картеля (в 1892 г.) расхождение между ценою картельного рафинада и ценою сырца увеличилось с 4,75 флоринов за 100 кг до'10,5 фл. к 1894 г.'

Образование германского сахарного синдиката в 1900 г. переломило тенденцию цен. Они стали повышаться, хотя в других странах, где производство не было монополизировано, цены шли вниз. Это видно из следующего сопоставления:

взвинчены настолько, что за 33 года своего существования компания ДеБеерс только в порядке дивиденда выплатила 254,3 млн. долл. сумму, в 11'/, раз превышающую ее капитал. '

Монополистическое вздутие цен выступает также в

двух специальных формах, характерных для эпохи нм-

МОНОПОЛЬНЫХ Ц6Н

периализма. Одною из них является т. наз. диференциация монопольных г~ен; другою расхождение цен монополий и аугпсайдеров.

Диференциация или, как ее еще называют, диверсификация или дискриминация монопольных цен состоит в том, что в связи с различием в силе и степени господства монополии на отдельных участках хозяйства ею устанавливаются и различные цены на один и тот же продукт. Там, где монополия занимает наиболее прочные позиции, она осуществляет наибольшее взвинчивание цен. Там, где монополистические позиции слабее, цена несколько ниже. Наконец там, где данное капиталистическое. объединение вообще не занимает преимущественных позиций перед другими предприятиями или только борется за их завоевание, там цена не может превышать уровня цены производства, а иногда, в порядке борьбы цен, даже падает ниже его.

Вообще, поскольку сила господства монополии оказывается неодинаковой для разных районов или сфер сбыта, различной становится и реализация этого господства в монопольной цене и сверхприбыли. Отношения монополистического господства создают возможность значительно модифицировать действие той тенденции к установлению единой рыночной цены на всякий товар данного рода, которая повседневно поддерживалась механизмом свободной конкуренции. Цены продуктов одной и той же монополии нередко различны для разных частей клиентуры, содержат в себе неодинаковые надбавки над стоимостью и ценою производства..

Такая диференциация может выступать в нескольких формах. Иногда дело заключается в установлении разных продажных цен для различных районов сбытпа. В других случаях речь идет о различии цен для отдельных клиентов, сообразно степени их зависимости от монополии или характеру связей с нею. Нередко, особенно в условиях послевоенного капитализма, о которых речь будет особо, создается система диференциальных скидок с прейскурантной цены для тех или иных покупателей. Иногда диференциация монопольной цены выступает посредством того, что устанавливается одна и та же продажная цена для всех районов, игнорирующая различия фрахтов и тарифов. Иногда, наконец, складывается система перевозки от одного и того же пункта, хотя в действительности товары производятся не в этом условном пункте, а здесь же на месте.

Типичной апологетической стряпней являются утверждения будущего фашистского теоретика О. Шпанна, который восхваляет картели за то, что они производят выравнивание цен, в противоположность свободной конкуренции, которая создает различие цен Hà одинаковые товары. <Индивидуалистпический гпезис, что цени посредстпвом конкуренции могутп, по крайней мере в идеале, абсолютпно еыравнятпься, является лажным, тпак как каждый тповар в разных местах необходимо должен имегпь различную цену. Не конкуренция, но именно ее протпиеоположностпь организация лспжетп полносгпью вы-

' В. Sachot, Le prim de monopole сГаргеь 1с~ doctrines et dans les awaits, Paris

1926, р. 93 ‒ 98.

раентпь цены (всюду подчеркнуто Шпанном. В. С.). Картпель и коллекгивный договор являются двумя примерами этого». '

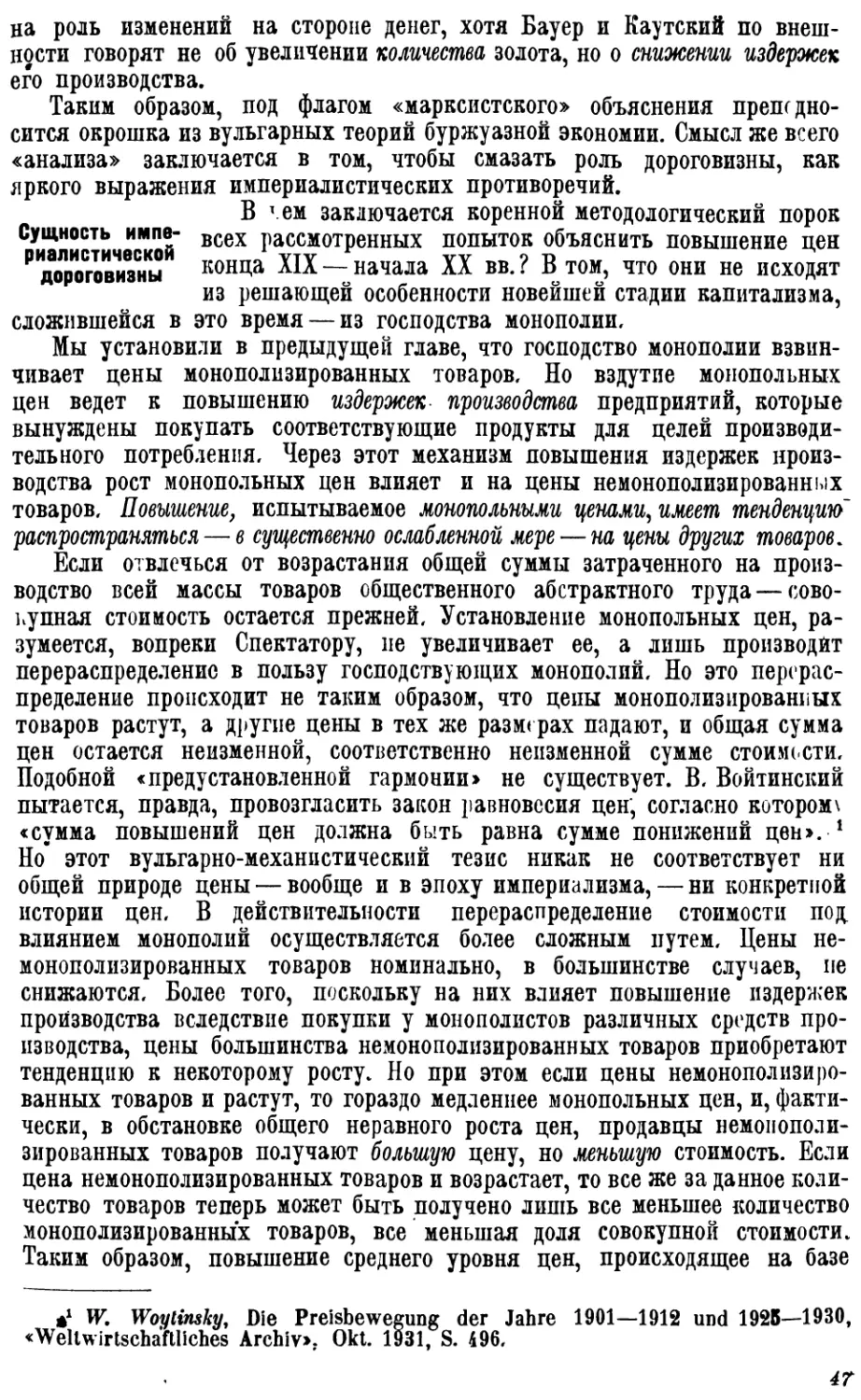

Нечего и говорить, что Шпаны здесь совершенно извращает действительное положение, которое ясно обрисовал Маркс. Маркс вполне определенно ) становил, что конкуренция осуществляет «установление одинаковой рыночной стоимости и рыночной цены из различных индивидуальных стоимостей товаров», тогда EBK монополия дает возможность продавать выше стоимости и уступать ниже ее. ' И целый ряд буржуазных экономистов I'. Ледфк, ' 0. Моргенштерн, ' А. Вольферс, ' Г. Боникоеский ' и др. подробно останавливаются на показе той диференциации монопольной цены, которую Шпанн хочет объявить несуществующей. Ледюк, например, специально подчеркивает, что, как он называет, диверсификация цен образует наиболее выгодный для монополиста способ и потому широко применяется на прак° тике. Рисуя отдельные ее формы, он отмечает «чрезвычайное разнообразие в различных процессах д1иференциацпи монопольных цен». '

Из многочисленных фактов этой диференциации ограничимся приведением следующих.

Известно, например, что Стандарт-Ойл отпускал нефть в одних штатах по цене более высокой, чем в других: в Канзасе дороже, чем в Еентукки, и в Колорадо дороже, чем в Калифорнии. «Почему нефть в Канзасе продавалась оптовому торговцу в среднем на четыре цента дороже, чем в Кентукки, в то время как фрахт до Канзаса лишь на один цент дороже, чем до Кентукки? Других причин, кроме конкуренции, угрожающей позициям треста в Кентукки, в то время как з Канзасе он не имеет соперников, нет. Почему в Колорадо платят в среднем 16,90 цент. за галлон, а в Калифорнии 14,60 цент., если разница в стоимости фрахта составляет лишь около '/„ цента? Причина только та, что в Колорадо конкуренция побеждена уже несколько лет тому назад, в то время как в Калифорнии она еще представляет некоторую угрозу». '

В самой Калифорнии, как сообщает E. Meme, в 90-х годах нефть продавалась в одних районах, где позиции были сильнее, по 26'/, цент. за галлон, в других же районах по 17'/, цента. В Денвере (Колорадо) цена одно время в 18 была снижена в целях конкуренции с 25 цент. до 7 цент., когда же монополистические позиции были завоеваны, цены поднялись опять до 25 цент. '

' О. Spawn То1е und lebendige %issenschaft, Лева 1921, S. 48 ‒ 49. В. с11«тче~ своим примером показывает, к чему ведет буржуазная путаница в этом вопросе. Он пытается оспаривать выравнивающее влияние конкуренции на цены н тотчас вслед з» этим вынужден также отрицать тенденцию к уравнению прибылей. — См. >~«»>~е>, Экономические циклы, Гиз, 1930, стр. 117.

' К. Маркс, Еапитад, т. III, изд. VIII, Партиздат, 193~, стр. 119 и 117.

' 6. 1educ, Theoric des pri~ de шоворо1е, р. 184 и дальше.

О. Мотует1етц Free and Бесед Prices йiги1~ the Depression, «Harvard Business Review~, Oct. 1931, р. 67.

"' А. Wolferr, Das Каг1еИргоЫеп1 !И1 4.1сЫе der denCsehen Karielliteralnr, Мйпсйсп 1931, $. 60 ‒ 61.

' О. 8o~~ikoeskiy~, Der Einfluss der industriellen Еаг(ellen auf den Handel in Deutschla»d, Jena 1907, S. 79. Он касается только ли~е1.енциации для разных районо».

' С. l.educ, указ. соч., стр. 210.

1. barbell, The History of the Standard-Pil Со, v. II, р. ~23. О соответствующей ~о ~итике цсн Стандарт-Ойл подробно рассказывает 1'. 1 ейег, ТЬе Мая1це1:аде of ЫопоРо1у, Меж-York 1931, р. I, ch. Ш.

' С. Ме»сне, 01е Qeschaftsigethodqn <1сг Яап(1аг(1-pal Со, $ е~ 1а Иг ЕасЬ1йегаЫг,

S. 18~2.

Другим примером является политика цен, проводившаяся начиная с 1901 г. Американской стальной корпорацией. Она ввела так называемую cmстему Питсбург-плюс~, которая состояла в том, что корпорация устанавливала основную цену (basic price), по которой сталь, произвоцимая ее предприятиями, продавалась в Питсбурге; цена же в цругих городах к западу опрецелялась суммированием этой основной цены со стоимостью фрахта от Питсбурга до соответствующего пункта. Фактически, конечно, в этих случаях процавалась не питсбургская сталь, а сталь местных или, во всяком случае, более близких предприятий. И нацбавка за фрахт являлась, по сути цела, чистейшей сверхприбылью. Покупатель оплачивал в цене стали воображаемую перевозку из Питсбурга, еще более взвиычивавшую эту цену, которая и в Питсбурге превышала цену производства. А так как фрахты от Питсбурга для разных гороцов были поряцком различны, то тем самым склады~алась циференциальная цена на сталь для различных районов.

Система Питсбург-плюс просуществовала, с отцельными колебаниями, до осени 1924 г., пока не была, в целях монополистической конспирации, заменена другой системой, при которой основною ценою стала чикагская, существо же дела не изменилось.

Переплата за мнимые фрахты приносила стальным монополистам грандиозные сверхприбыли. По подсчетам Фешшера сумма этих переплат за один только 1933 год достигла 25 млн. долл. Он приводит, в частности, слецующий примерный расчет: ~Если питсбургская основная цена равна 30 долл., а фрахт 6 цолл. 80 цент,, то чикагское прецприятие получает 36 цолл. 80 цент. Если 30 цолл. цают питсбургским прецприятиям npmбыль на ециницу в 10'/, от продажной суммы, то 36 долл. 80 цент. на предприятиях Чикаго (коль скоро их издержки на тонну не выше) дает прибыли на единицу около 36'/„и это относится ко всем процажам к западу от Питсбурга>. '

Но если уже продажа по ценаи Питсбург-плюс означает установление диференциальной цены, то дальнейшая практика еще более развивает эту диференциацию. Фактически, как показывает Феттер, от цены Питсбург-плюс производятся многочисленные отклонения и цены негласно изменяются в зависимости от характера покупателей, обстановки борьбы с аутсайдерами и т. д. Это относится и к подобным же системам монопольных цен, которые были установлены в США медным шресшом (Amalgamated Copper Со) с нью-иоркской ценою как основной (хотя, как известно, в Пью-Иорке медь не добывается), компанией Гугенгейма, монополизировавшей обработку свинца (American Smelting and Refining), обзединением мсопромышленнихов и ш. д.

Мы подошли зцесь ко второму специфическому выражению взвинчивания цен монополиями к процаже монополизированных товаров по ценам выше аутсайцерских. Аутсайдеры зачастую вынуждены продавать свои товары по более дешевым ценам, чем те, по которым те же товары сбываются монополиями. Если позиции монополии цостаточно сильны, если она связалась и с банками, и с железными дорогами, и со сбытовой сетью, и с госуцарственным аппаратом она может сохранять взвинченную цену, хотя бы аутсайдеры и продавали те же товары по

' Г. Fetter, The, Маяццегаде of Мопоро1~, >.‒ Y. Harcourt. Brace, 1931, р. 188.

22

более низкой цене. Аутсайдеры же могут кое-как пробиться к сбыту только путем продажи дешевле монополий. Получающееся при этом расхождение монопольной и аутсайдерской цены на аналогичные товары составляет распространенное явление ценообразования при монополистическом капитализме. Расхождение это является одновременно результатом и базой ожесточенной конкурентной борьбы между монополиями и аутсайдерами.

Мы приведем ниже значительное количество иллюстраций этого, относящихся к послевоенному периоду. Здесь же ограничимся немногими ссылками. Ф. Феттер приводит, например, речь Эльберта Гэри, главы стальной корпорации, опубликованную в начале 1909 ã. «Обнаруживается», заявил Гэри, «что по тем пли иным, соображениям... многие из маленьких концернов... продавали свои продукты по ценам более низким, чем те, которые повсеместно поддерживаются (Стальной корпорацией. В.C.)». Ссылаясь на журнал «1гоп Age», Феттер расценивает это как «настоящее объявление карательной экспедиции против независимых, которые осмеливаются снижать цены в своем округе». '

О другом примере говорит Г. Леви. Он указывает на то, что цены аутсайдерского железа отставали в повышательном движении от цен объединений. Так, за период с 1 января 1905 г. по 1 января 1906 г. цена несиндицированного кливлендского брускового железа поднялась всего на 11%, тогда как синдикатская корабельная жесть вздорожала за это же время на 19%; когда же затем в 1907 1908 гг. цены падали, яутсайдерские цены гематпта снизились гораздо резче (Ha 32%), чем синдикатские цены (на 20%). ' Эти данные превосходно разоблачают распространенную в буржуазной литературе легенду о том, что на подьеме монополии меньше повышают цены, чем аутсайдеры.

Диференциация монопольной цены й расхождение цен на продукты монополий и аутсайдеров являются яркими показателями монополистического вздутия цен. Именно оно лежит в основе диференциации цен, которая наглядно обнаруживает, что степень повышения цены над ценою производства находится в прямой зависимости от силы и прочности монополистического господства. И это же вздутие цен монополиями проявляется в том факте, что цена товаров, производимых аутсайдерами, пмеет тенденцию быть ниже цены объединений.

Все эти данные достаточно ясно демонстрируют, что

установление монопольной цены означает повышение

МОНОПОЛИЯМИ И

фуржуазняя дэ цен, как правило, очень значительное. Это повышение

таратура цен не является отражением роста стоимости. Оно обычно

происходит в условиях, когда количество общественного труда, затрачиваемого на изготовление дайного товара, прогрессивно сокращается. За монополистическим повышением цен, как правило, не только не скрывается рост стоимости, но оно совершается при противоположных стоимостных сдвигах и означает перераспределение совокупной стоимости в пользу монополистов.

Там, где складываются монопольные цены, они устанавливаются на уровне, превышающем стоимость, и там тенденция товарных цен становится повышательной. Монополия, разумеется, не всегда добивается самой

' Там же, стр. 130.

- H. Гебу, Monopole, Kartelle und Trusts, S. 218 ‒ 219.

максимальной цены, ибо ей неизбежно приходится сталкиваться с конкуренцией других производителей данного продукта и его субститутов, а также считаться с возможным сокращением объема спроса; за малейшую долю совокупного потребительского спроса ведется, опять таки, ожесточенная конкурентная борьба. ' Ho, во всяком случае, монопольная цена образуется как цена, превышающая уровень цены производства; как цена, продажа по которой приносит сверхприбыль за счет захвата части стоимости, не содержащейся в данном монополистическом продукте, как цена, обладающая повышательной тенденцией, которая реализуется тем сильнее, чем более прочно господство монополии.

Монополия не всегда может абсолютно повысить цену. Монопольная цена, вообще говоря, иногда складывается и в условиях понижения уровня цен. Но она всегда означает относительное вздорожание монополизированных товаров, всегда связана с повышением цены над ценою производства. Таким образом, влияние капиталистических монополий на цены оказывается, так или иначе, повышательным влиянием.

Буржуазные экономисты пытаются отрицать, что монополии образуют основу повышения цен и вздорожания жизни. Но и они вынуждены, скрепя сердце, признать их роль как одного из факторов, действующих в этом направлении. И повышательное влияние монополий на цены признается едва ли не всей буржуазной литературой. Можно сослаться здесь на Ф. Эйленбурга, который неоднократно касается этого вопроса, ' на А. Вагнера, А. Шефле, Л. Поле, Г. Шмоллера, О. Шпанна, В. Мукосеева, А. Исаева, Л. Ковальскую, ' на Л. Мизеса, который, впрочем, сводит дело к тому, что картели лишь поднимают цену раньше, чем другие предприятия. '

А фашистский теоретик Г. Федер в своем главном «труде» прямо заявляет, что синдикаты и тресты существуют для целей диктатуры над ценами.' Это, разумеется, отнюдь не мешало ему до последнего времени, пока его не убрал Шахт, вместе со всем гитлеровским правительством, всячески способствовать монополистическому вздутию цен.

Автор обстоятельной сводной работы о картелях, опирающейся на вс|о буржуазную литературу вопроса, А. Вольферс решительно заявляет: «То, что картели ведут политику, направленную на повышение цен или удержание их на уровне более высоком, чем это было бы без картелирования, бесспорно... С самого начала в картельной литературе шла речь о повышении и поддержании цен». '

' 06 этом подробно в моей книге: Очерки современной капиталистической конкуренции, Партиздат, 1932.

prof. Р..Еи/епЬигд, Die Preisbesteigerung des letzten Jahrzehnts, Еeipzig 191', S. 23, 30, 3Я ‒ 33 u. f.

' О. Spann. Theoric der Preisverschiebung als Qrundla„e zur Erklirung der Teuerungen, Wien 1913, S. 2о; А. Зеваке, Zum Karlelhvesen «nd zur Kartellpolitik, «Xeitschrift fur die gesamte Staatsivissenschaft», 34. Jahr~.; «Verhandlungen des Vereins fiir Soeialpolitik», 116. В., Ее~рта 1906 (доклад P. Швеллера); В. Мукосееи, Повышение товарных цен, tIIH. 1914, стр. ",9 ‒ ЯО; .4. Исаев, Чем объяснить вздорожание жизниТ СПБ. 1912, стр. З9; Х Ловальская, Лороговизна жизни « борьба с нею, М. 1917, стр. 98 и дальше.

' L Мизес, Всеобщее вздорожание жизни в свете теории политической экономии, «Новые идеи в экономике», сб. IY„CIIB. 1914, стр. 18.

' С. Feder, Der deutsche Staat auf nationaler цвД sozialer Grundlage, Ц. Aufl., Miinchen 1933.

А. N olfers, Das Kartellprohlem im 1.1сЫе der deutschen Kartelliteratur, itliinсЬев 1931, S. 57.

Различного рода обследования, изучавшие деятельность монополий в сфере цен, вынуждены были также отметить их удорожающее влияние. 'Гаково, например, заключение относительно объединения молочных торговцев США. «Роль всех организаций, подобных Elgine Trade Со, сводится I,- повышению цен» ‒ вот итог специального отчета. '

Имеются впрочем и попытки «рассудку вопреки, наперекор стихии. токазывать, что никакого образования монопольных цен в современном ггапитализме не происходит, и никакие синдикаты и тресты в этом направлении не действуют. Безудержный апологет империализма П. пгруве пространно развивает подобные взгляды. Ставя вопрос: «создает ли соглашение предпринимателей монополию для них в смысле господства над ценами?», Струве отвечает на этот вопрос категорически отрицательно. Напротив, «синдикат не может не бороться со взвинчиванием цен». «На синдикаты возводятся неосновательные обвинения... Говорят, что синдикаты... взвинчивают цены. Однако, уже в историческом обзоре развития горной промышленности нами было указано на то, что синдикаты, не взвинчиваютценьг, а их стабгг.гизируют (последнее подчеркнуто Струве. В. С.)».' Он тщится доказать «вздорность обвинения синдикатов в том, что благодаря ии в эпохи упадка промышленности потребители переплачивают миллионы рублей из-за того, что синдикаты не понижают цен. Ведь ясно (!), что это должно более чем компенсироваться теми недоплатами, которые остаются в кармане потребителя синдикатского угля или кокса (за то, что Струве перешел вдруг от синдикатов вообще к угольному синдикату, мы не отвечаем. B. C'.) в эпоху подъема, благодаря тому, что синдикат гговиисает свои ценьс в гораздо меньшей степени, чеи другие производители». '

Приведя попутно некоторые данные о Рейнско-Вестфальском угольнои синдикате, говорящие, как мы выше видели из общего рассмотрения его цен, отнюдь не в пользу Струве, он затем делает вывод: «Но если эти факты доказывают (!'), что в действительности синдикаты не господствуют над ценами, то некоторые теоретические соображения приводят к заключению, что они и не могут над ними господствовать». '

Этгг «теоретические соображения» сводятся к тому, что «расширение размеров производства и выбрасывание на рынок все большей массы продукта а priori устраняет возможность лсонопольного образования цен.

11оэтому объективный процесс капиталистической эволюции ведет не к монополии, как полагает Прудон, а затеи и Маркс, а, наоборот, уничтожает возможность монопольного образования цен».' Однако, цены товаров, охваченных картелями и трестами, все же заметно растут, происходит присвоение сверхприбылей, и от всего этого П. Струве никак отвертеться не может. Но, по его мнению, это объясняется не монополией, а тем, что :большие предприятия работают при меньших издержках. производства и поскольку цени ггспганавливаются в зависимости om наивысших издержек производства, постольку большие предприятия получают диференциальную ренту>.'

' Report of the select Committee on wage and prices of commodities, р. 1I, р. 119.

' II. Струве, Экономия промышленности, СПБ. 1909 (литогр. курс), стр. 81.

' Там are, стр. 85. Вся эта струвистская мудрость празднует свою вторую мо.1щость в популярном социал-демократическом учебнике братьев Нельтинг. ‒ См. Е. u. F. ИбИгпд, Finfiihrung i» Йе Theoric der %irtschai(, Berlin 1930.

' П. Оар~ве, указ. соч.. стр. 94.

' Там же, стр. 103 ‒ 104.

" Т'1м же, стр. 110.

Итак, Струве пытается оспорить существование монопольных цен в эпоху империализма. Но все его вообще крайне малочисленные «факты» основаны на передержках, а все «теоретические соображения», поскольку они непосредственно касаются цен, построены на одном элементарном фокусе. Струве подсовывает дилемму: надо или признать, что монополистические объединения произвольно господствуют над ценамн, или же согласиться, что они вовсе никакого взвинчивания цен не производят. Такой дилеммы в действительности не существует. Конечно, монополии не являются абсолютными хозяевами и законодателями ценообразования. Движение цен и в эпоху империализма управляется законом стоимости и его модификацией законом цен производства. Взвинчиванне цен монополиями ограничено, поэтому, известными пределами. повседневно заявляющими о себе посредством механизма конкуренции во всех ее многообразных формах, присущих монопочпстическому капитализму. Но в этих пределах господство монополии может влиять и влияет на цены, поднимая их уровень выше стоимости. Империализм не знает абсолютной монополии, но монопо1истическое господство не абсолютное составляет его отличительную и определенную черту. Закономерности империализма не допускают произвольного, гладкого п беспредельного взвинчивания цен, но некоторое, зачастую весьма значительное, вздутие цен на монополизированные товары прямо вытекает из существа этих закономерностей.

Мы отбрасываем, таким образом, обе стороны дилеммы, которую выдвигает П. Струве. 1ем самым мы отбрасываем две совершенно ошибочные теории, распространявшиеся и в советской экономической литературе.

Одна из них наиболее рельефно представлена И. Блюцена н Выскаминым. Он утверждает, что монопольная цена знаменует

„„„ g Бп устранение закона стоимости и определяется лишь сомина отношением спроса и предложения. «Поскольку монопольные цены суть цены, которые не тяготеют к ценности, они могут быть объяснены, главным образом, на основании закона спроса. Для объяснения рыночных цен немонопольных товаров необходимо учесть два момента высоту нормального уровня цен или ценности и отклонение цены от этого нормального уровня благодаря действию закона спроса и предложения. При обьяснении монопольных цен решающее значение имеет второй момент. Особенность этих цен заключается в том, что они не тяготеют к ценности, или, иными словами, в том, что закон цен отделяется от закона ценности, что последний совершенно не отражается в ценах. Фактически, в случае монопольных цен, закон ценности перестает действовать. Из реального закона или, вернее (?), тенденции товарного производства, ценность. превращается в абстрактную идею...» '

Вся эта тирада как нельзя лучше демонстрирует общий стиль прежних сочинений И. Блюмина. Суть его состоит в том, что берутся наиболее плоские и ходячие тезисы современных буржуазных теорий и излагаются в качестве единственно правильных и даже марксистских взглядов.

В чем заключается основная мысль приведенной цитаты? В том, что продажа монополизированных товаров по монопольным ценам, стоящим

' Ж рюмин, Теория Курно, «Вестник Коммунистической академии» Ж 20,

стр. 101. В последней книге: Капиталистическое комбинирование (Соцэкгиз, 1931,

стр. 33) И. Блюмпн отказывается от этих взглядов, подвергая нх критике.

выше стоимости (соответственно цены производства), означает прекращение действия закона стоимости. Но говорить об отмирании закона стоимости значит, прежде всего, заявлять о преодолении основных протпцворемй июварноге ироизводсшва, являющихся общей базой противоречий капитализма. Зто значит заниматься, по сути дела, апологетическим прикрашиванием современного капитализма, затушевыванием его глубочайших антагонизмов.

В действительности, все модификации, вносимые монополией в действие закона стоимости и закона цен производства, вовсе не устраняют этих законов, но выражают собою их дальнейшее развитие и могут быть правильно поняты только íà пх основе.

Прежде всего, стоимость остается реальным общим пределом для монопольных цен. Общая сумма цен как в эпоху промышленного капитализма, так и в условиях империализма ограничена рамками совокупной стоимости. Монопольные цены связаны с известным перераспределением совокупной стоимости, с превышением стоимости ценами тех или иных монополизированных товаров, HO не могут освободиться от нее и выйти за ее пределы.

Движение стоимости определяет далее общие тенденции движения монопольных цен. Изменения в стоимости, происходящие в связи с изменениями производительной силы труда, в конечном счете, хотя далеко не всегда сразу, приводят It к более плп менее соответственным изменениям в монопольных ценах.

Определяющее влияние стоимости видно и в тех противодействующих моментах, на которые неизбежно наталкивается повышение цен над уровнем стоимости и их падение ниже этого уровня. Монополии продают свои товары выше стоимости (точнее: цены производства). Немонополизированные предприятия, отрасли, страны продают товары ниже стоимости (цены производства). Но и то и другое возможно лишь в известных пределах. Чем дальше монополии повышают цены, тем больше они сталкиваются с конкуренцией аутсайдеров и других отраслей, тем выгоднее и прочнее делается, благодаря общему росту цен, аутсайдерское производство, тем шире и успешнее начинают применяться субституты,тем стремительнее направляются в данную отрасль другие монополии, тем большим становится сопротивление монополий, покупающих продукт данной отрасли,. тем дороже запрашивают за свои товары монополисты, снабжающие данную отрасль сырьем, и т. д. Монополия сталкивается с конкуренцией, и чем сильнее одна, тем резче и другая. В результате повышение цен не может оказаться ни особенно долговечным, ни особенно большим. Закон стоимо.сти оказывает здесь свое действие.

Тенденция z уравнению нормы прибыли также выступает в условиях монополистического капитализма. Если и раньше, при свободной конкуренцииэ, единство норм прибыли осуществлялось лишь в общем и целом, через множество отклонений, то с тем болыпими отклонениями действует закон цен производства и средней нормы прибыли в эпоху монополий, захватывающих сверхприбыли и лишающих и другие предприятия средней прибыли. Монополии, как правило, получают сверхприбыль и, следовательно, не ограничиваются средней прибылью. Однако чем дальше прибыль монополий уходит вверх, тем сильнее становятся противодействующие причины, возвращающие ее к среднему уровню. Закон средней нормы прибыли действует посредством переливания капитала (которое, вопреки

Гильфердингу, вовсе не устраняется прп монополистическом капитализме), усиленного притока его в те отрасли, где удается получить наибольшую прибыль. Закон средней нормы прибыли осуществляется также через комбинирование различных отраслей, в результате которого монополистический комбинат, представляющий предприятия разных отраслей, получает некоторую единую прибыль. Он осуществляется через субституирование тех продуктов, которые продаются с наибольшей прибылью; развитие производства субститута подрывает монопольное положение данного изделия и понижает его прибыль, способствуя приближению ее к средней. Наконец, закон средней нормы прибыли находит важное орудие своего осуществления в фиктивном капитале (акциях, облигациях и проч.). Во-первых, покупка и продажа акций становится все более важным способом переливания капиталов, посредством которого действует тенденция к уравнению прибылей. Во-вторых, из самой природы фикчпвного капитала, о котором подробно будет говориться в следующей главе, вытекают многообразныепути уравнения дохода с него (дивиденда), осуществляемого через посредство отклонений рыночной стоимости акций от пх номинальной стоимости.

Отметим, кроме того, что модифицирующее влияние монополии на закон средней нормы прибыл~ сказывается не одинаково для различных отраслей и стран. В сильно монополизированных областях отклонения гораздо сильнее, и тенденции к уравнению прибылей прокладывают себе дорогу с гораздо большим трудом, чем в отраслях, находящихся ближе к состоянию свободной конкуренции». Это однако ни в какой мере не подтверждает механистической теории Гильфердинга,' согласно которойсуществуют два различных закона: один для монополий, другой для некартелирозанных предприятий, причем в первом закон средней нормы прибили не действует, во втором же устанавливается общая норма, совсем как при промышленном капитализме, но на пониженном уровне. В действительности для монополий закон средней нормы прибыли не исчезает вовсе, а для аутсайдеров не остается действующим без изменений влияние монополиИ сказывается и здесь.

Монополии и свободная конкуренция не отделены друг от друга китайской стеною. Свободная конкуренция и совершающиеся под империалистической надстройкой процессы влияют на образование прибыли монополий. В свою очередь монополистическое господство над капиталистамподиночками нарушает ту относительную равномерность и регулярность в распределении прибыли, какая была свойственна эпохе свободной конкуренции. Механистическая теория «двух регуляторов» империализма, игнорирующая противоречивое единство монополии и свободной конкурен ции, упускающая из виду теснейшую связь между прибылью монополий н прибылью аутсайдеров, ликвидирующая закон средней прибыли в одной «сфере» и не видящая ero модификации в другой, ‒ должна быть решительно отброшена. Налицо имеется не обычное действие закона средней прибыли, такое, которое было характерно для домонополистического капитализма, и не ликвидация этого закона, но его модификация, сохранение на новой высшей ступени, с новыми видоизменениямн.

Таким образом закономерность монопольной цены не только не отменяет закона стоимости и цены производства, но является их дальнейшим

' Р. Гильфердинг, Финансовый каиитал, нзд. ЦХ, Гиз, 1923, отд. Ш, гл. 15.

специфическим развитием и модификацией. Эта модификация заключается в тои, что монополистическое господство дает возможность экспроприироцать в пользу магнатов капитала громадные массы необходимой стоимости, стоимости, создаваемой мелкими товаропроизводителями, и прибавочной стоидгости других капиталистов. Господство монополии поднимает цены монополи зированных товаров выше стоимости (соответственно цены производства) и осуществляет этим путем глубокое перераспределение совокупной стоимости.

Мы видим здесь, что игнорировать отклонение цены монополизированных товаров вверх от стоимости и JJGHbI производства Не менее ошибочно и вредно, чем провозглашать полную эмансипацию монопольной цены от закона стоимости. Между тем, М. Спехпгатпор во всей своей концепции совершает такое игнорирование.

М. Спектатор в целом ряде своих работ, на протяцвни и иывиизы- жении многих лет, настойчиво развивает ту мысль, что ваяия М. Спин- цены монополистических объединений непревышаютуровня стоимости, что монопольной цены, по крайней мере как явления, типичного для отноцгений современного капитализма, попросту не существует. В 1924 г. он выражает радость по поводу того, что его взгляды «становятся общепринятыми» в социал-демохраягггчесхой литературе. ' A в 1934 г. он продолжает призывать к признанию его концепции как единственно верной. На страницах «Известий ЦИЕ СССР и ВЦИЕ» он укоряет И. Блюмина в том, что тот, отказавшись от своих ошибочных установок в вопросе о монопольной цене, не перешел на позиции Спектатора. '

Теория хартельних гген Спектатора (так как он отрицает монополистический характер ценообразования, то термин «монопольная цена> для него неприемлем) сводится к следующему. Еартелн и тресты отличаются от других предприятий не тем, что они осуществляют монополистическое господство, но тем, что '.картели и тресты работают е меньшими издержхами проггззодства и сбытпа, чем аутсайдеры». Товары же продаются по ценам, исходящим из издержек производства в наихудших услозггях. Сбывая свои товары по этим ценаи, картели получают диференциальную хартельную рзниу. «Следовательно, картельная или трестовая цена не явлитя моноиольной в том смысле, что она устанавливается. совершенно произвольно, или что она зависит от размеров сбыта либо уровня средней нормы прибылей некартелированных отраслей промышленности, как полагает Гильфердинг, она определятся ггздержхами гтроизводетва, но не пргг среднггх, а при наихудших условиях, причем последние имеют место главным образом у внешних конкурентов». '

' М. Нахимсон (Сп«кваиор), Мировое хозяйство до н после войны, т. 1, ЦУП ВСНХ, 1994, стр. 3. Здесь он Обрадован союзничеством социал-демократического теоретика К. Йилод. Позже, в 1928 r., он особенно гордится тем, что и Гильфердинг стал говорить атОчь в точь» то же самое. ‒ См. М Спектащор, Введение в изучение мирового хозяйства, Гиз, 1928, стр. 133. Мы привели выше высказывания непосредственного предшественника ©теории» Спектатора — H. Струве. Наконец, очень схожим является также подход швейцарского социал-Демократа Э. Вальаефа — см. Е Walter, Der Kapitalismus, 1930.

В нашей литературе взгляды Спектатора были восприняты в основном Я. Наумовым. См. его предисловие к книге: С. Каплан, Концентрационное движение промышленности в Германии после войны, Соцэкгиз, 1931, стр. 9.

' См. рецензию М. Спектатора на книгу: И. Бююмии, Капиталистическое комбинирование, «Известия» 8 июня 1йзв.

М. Нахнмсон (Спеквапгор), Мировое хозяйство и т. g., т. I, стр. 76 и 77.

Уже здесь мы обнаруживаем два специфических приема, неоднократно применяемых Спектатором. Во-первых, он непосредственно доказывает лишь, что картельная цена не является монопольной в том смысле, как это изображал Гильфердинг, чтобы под шумок протащить свою центральную мысль о том, что она не является монопольной и в другом, правильном смысле, как цена, превышающая стоимость и цену производства благодаря отношениям монополистического господства и насилия. Вовторых, он доказывает, что цена при империализме определяется наивысшими издержками производства, чтобы под шумок же навязать идею о том, что таково определенйе стоимости в условиях новейшего капитализма.

В более поздней работе Спектатор в известной мере ставит точк и над «и». Он достаточно ясно заявляет о коренном различии между монопольными ценами и картельными ценами. А закон образования картельной цены он разъясняет следующим образом: «консервируя отжившие предприятия, картель тем' самым поднимает или удерживает на высоком уровне рыночную стоимость (подчеркнуто Спектатором. ‒ В. С.) товаров. Не выпуская своих товаров на рынок, он в то же время в состоянии гнать цены (подчеркнуто Спектатором. В. С.) вверх до уровня высших производительных расходов».'

Здесь уже вполне отчетливо говорится о том, что картели изменяют самое стоимость и что при монополистическом капитализме происходит не повышение цен монополизированных товаров,над стоимостью, но повышение стоимости вместе с ценою или слепом за неи.

Еще позже, в 1930 г., Спектатор в третий раз выпускает книгу а мировом хозяйстве (все три раза с почти одним и тем же материалом, цитатами и частично тем же текстом). Здесь он формулирует свою концепцию так: «При свободной торговле средние предприятия, могущие удовлетворить общественный спрос, оказывают давление на рынок и определяют рыночную стоимость. После образования картелей, препятствующих тому, чтобы рыночный спрос удовлетворялся среднимп и лучшими предприятиями, рыночная цена, а потом и рыночная стоимость регулируются производственными расходами худших предприятий». ' При этом он полагает, что, пока дело обстоит так, конкуренции не существует и она невозможна. «Итак, мы считаем, что и картельная цена определяется производственными расходами, только не средними, как при свободной конкуренции, а высшими, при которых еще невозможна конкуренция».

Теория картельных цен и картельной ренты М. Спектатора содержит следующие основные пороки.

Вопервых, она грубо извращает теорию стоимости Маркса. Согласно ей получается, что капиталистические предприятия обладают способностью изменять определение стоимости. Согласно ей получается, что стоимость не определяется всецело затратой общественного абстрактного труда, но поддается всяческим влияниям спроса и предложения, в частности их специфическому регулированию картелями.

Нечего и говорить, что теория трудовой стоимости Маркса вопиет против того «истолкования», которое придано ей Спектатором.

' М. Сиекаажор, Введение в изучение мирового хозяйства, стр. 130 и 138.

- "Его же, Основные проблемы мирового хозяйства, Пролетарий,', 1930, стр. 86.

Во-вторых, концепция Сиектатора базируется, по сути дела, на том, что цена определяет стоимость, а не стоимость цену. Не случайно у него ,рдержки сперва регулируют цену, а патам стоимость. И рассмотрение всего механизма образования картельной цены по Спектатору не остав1яет никакого сомнения в том, что здесь сначала изображается определенное движение цен, а затем под него подгоняется определение уровня стоимости. У Спектатора не цена картеля отклоняется от стоимости, цродолжая, как мы показали выше, базироваться на законе стоимости, цо стоимость послушно следует за картельной ценою и определяющими ее издержками производства в наихудших условиях.

Спектатор рядился в тогу защитника закона стоимости от его «упразднителей> Гильфердинга и других. Но он тоже, хотя и по-иному, упразднил закон стоимости, заставив стоимость следовать за издержками про11зводства худших предприятий и картельной ценой.

В-третьих, Спектатор, доказывая, что картельная цена не есть монопольная цена, по существу смазывает монополистический характер современных капиталистических объединений. Вместе с тем, он считает марксов анализ монопольной цены совершенно непригодным для анализа. .овременного ценообразования.

Маркс писал: «Если бы уравнение прибавочной стоимости в среднюю прибыль встретило в различных сферах производства препятствие в виде искусственных или естественных монополий, и в частности в виде монополий земельной собственности, так что сделалась бы возможной монопольная цена, превышающая цену производства и стоимость товаров, на которые распространяется действие монополии, то даже в эФом случае не были бы уничтожены границы, определяемые стоимостью товаров. Монопольная цена известных товаров лишь перенесла бы часть прибыли производителей других товаров на товары с монопольной ценой. Босвенным образом возникло бы мешное нарушение той пропорции, в которой распределяется между различными сферами производства прибавочная стоимость, но граница самой этой прибавочной стоимости осталась бы неизменной Если товар с такой монопольной ценой входит в число предметов необходимого потребления рабочего, то должна повыситься заработная плата и, следовательно, понизиться прибавочная стоимость, раз рабочему попрежнему выплачивают всю стоимость его рабочей силы. В этом случае возможно также понижение заработной платы ниже стоимости рабочей силы, но последнее лишь при том условии, если заработная плата превышает границу ее физического минимума. Здесь монопольная цена уплачивается при помощи вычета из реальной заработной платы (т. е. as суммы потребительных стоимостей, получаемых рабочим путем данного количества труда) и из прибыли других капиталистов. Таким образом границы, в пределах которых чонопольная цена может нарушить нормальное регулирование товарных иен, поддаются строгому определению и точному учету>. '

Мы полагаем, что этот замечатечьный анализ Маркса целиком применим и к объяснению цен, складывающихся в условиях господства моноцолии при империализме. Мы полагаем, что он должен явиться базой всего рассмотрения цен картелей, трестов и т. п. и что задача марксистсколонинского исследования ценообразования при империализме состоит в том,

' Г .пирис. Капитал, т. III, ~. П, rn~, 1923, стр. 399.

чтооы на этой общей базе выяснить специфику монополии и монопольной цены в новых условиях, не существовавших еще во время Маркса. Спектатор же отбрасывает прочь все эти указания Маркса. Он делает нелепую ссылку на то, что монопольной ценой может быть лишь цена невоспроизводимого товара, ' о чем Маркс ничего не говорит, что прямо противоположно указаниям Маркса п практике капнталвзма; и под этим предлогом он отводит теорию Маркса и заменяет ее самосильно измышленной', а точнее говоря, заимствованной из арсенала вульгарной апологетической экономии. «Новая» и «марксистская» теория Спектатора оказывается на поверку теорией И. Струве.

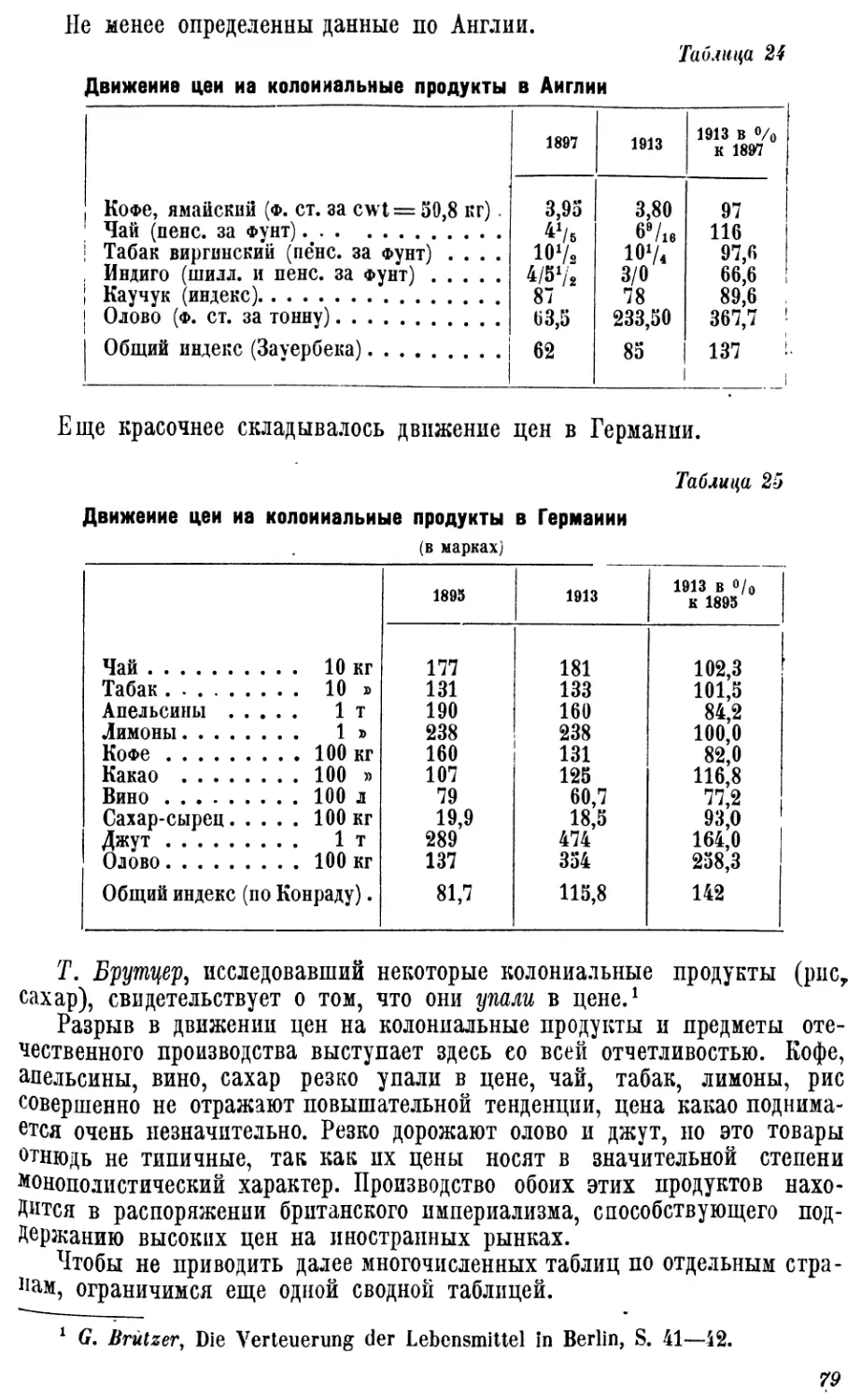

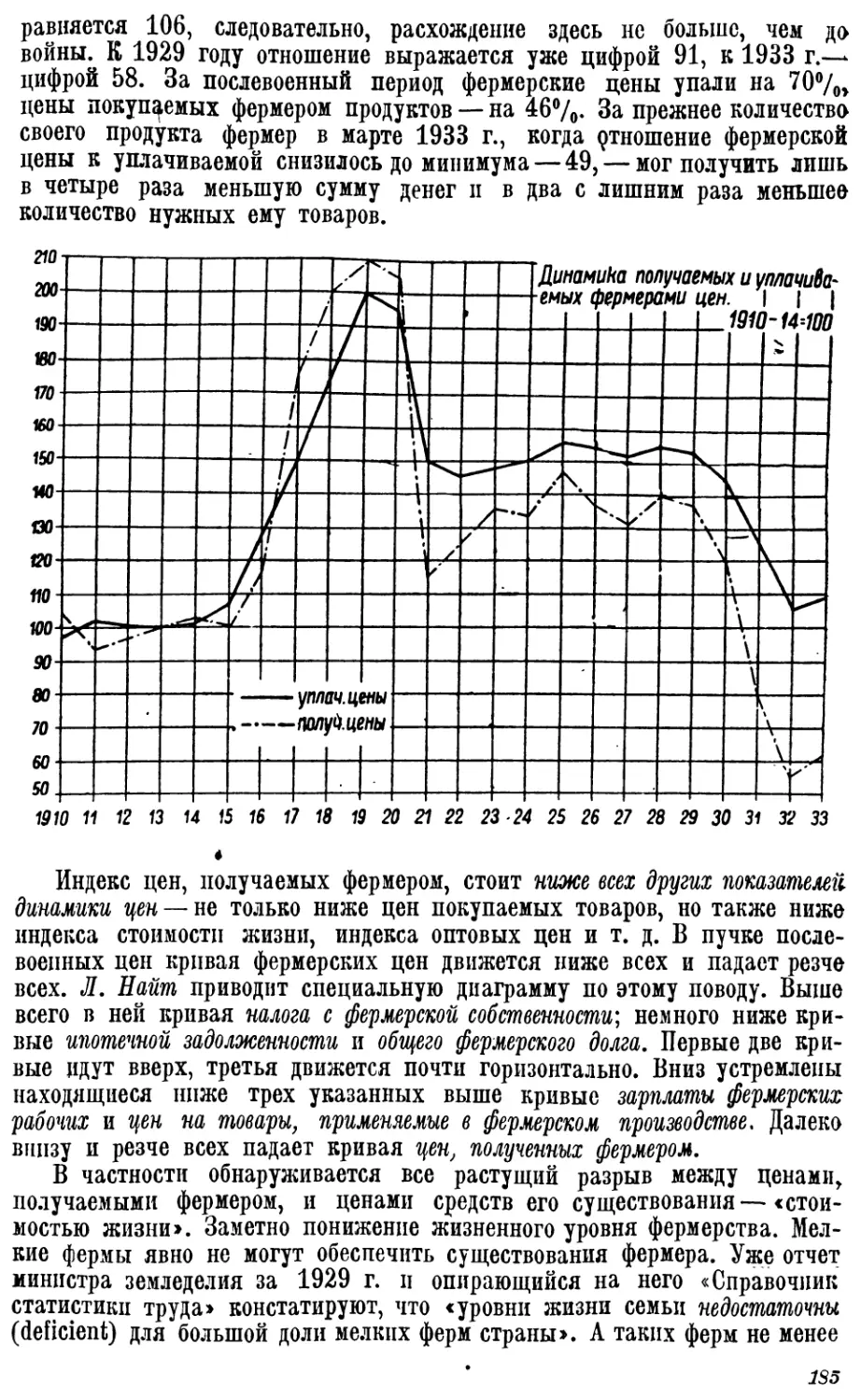

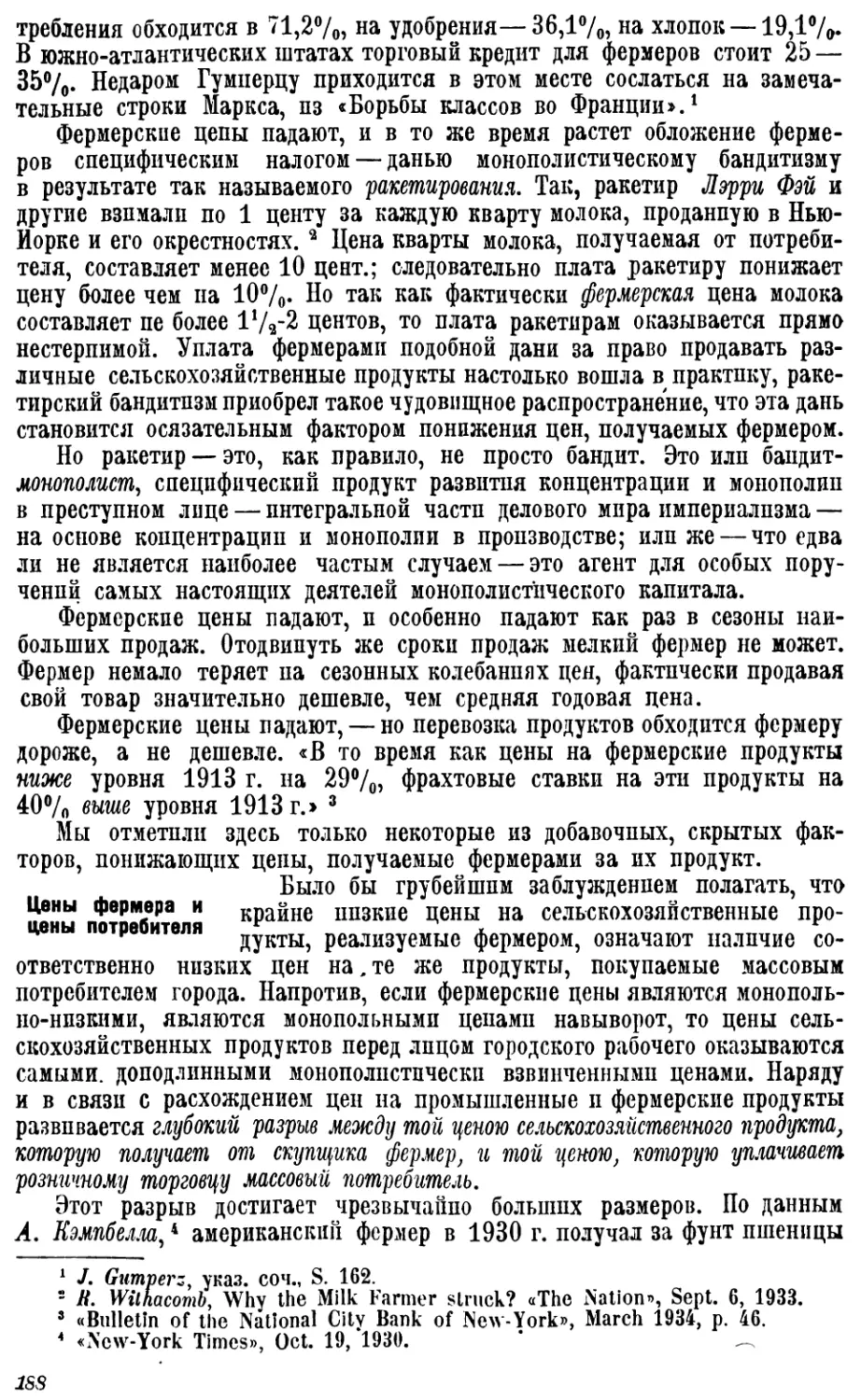

В-четвертых, определяя цену монополизированных товаров издержками наихудших предприятий, Спектатор смазывает ее глубокую антагониетичность.