Text

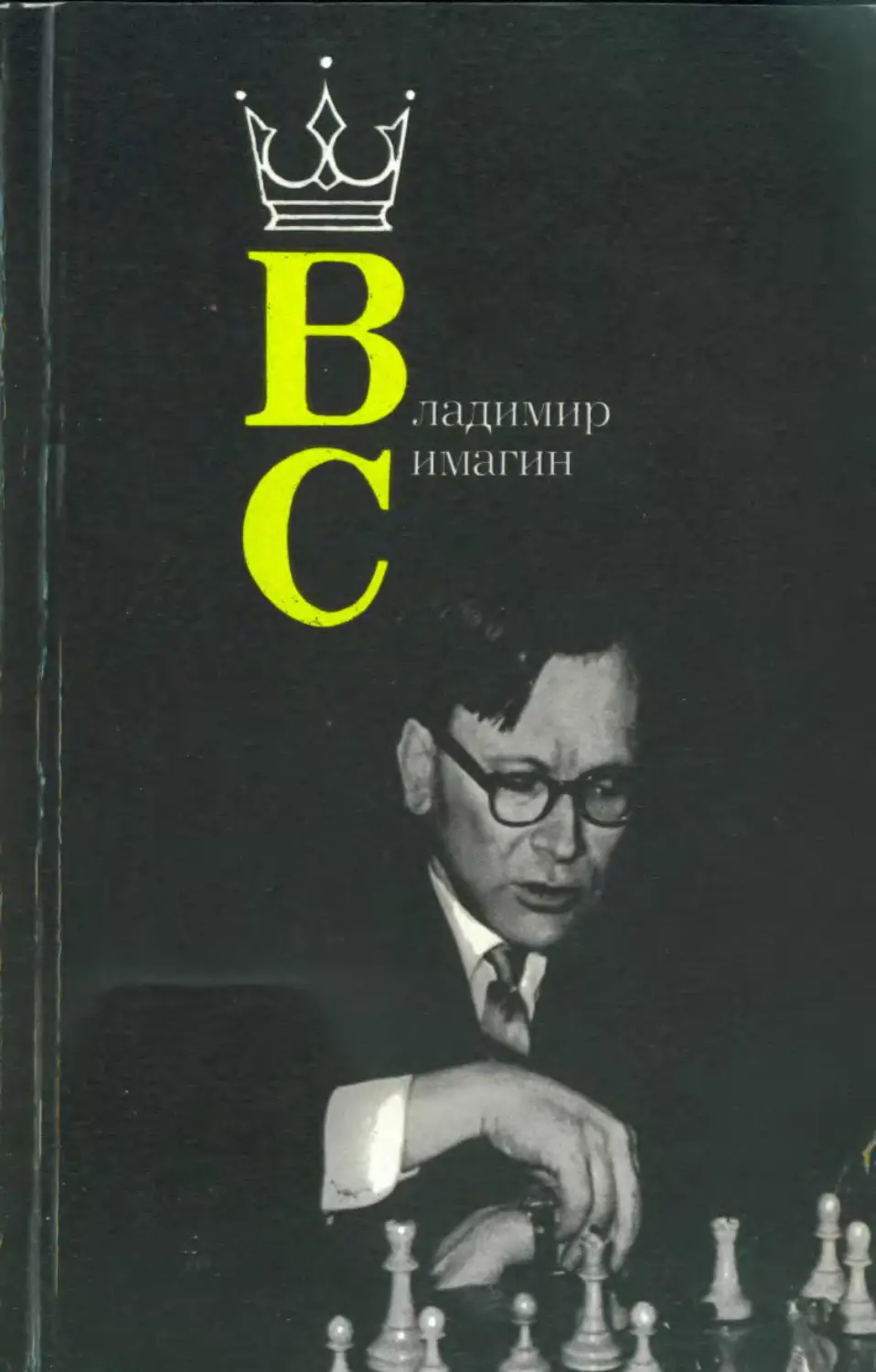

ладимир

Симагин

МОСКВА «ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ» 1981

ББК 75.581

С 37

Составитель

С. Б, ВОРОНКОВ

Владимир Симагин/Сост. С. Б. Воронков.—М.: Физ-С37 культура и спорт, 1981.—176 с., ил., 3 л. ил.

Книга посвящена творчеству одного из интереснейших шахматистов послевоенного времени, международного гроссмейстера В. Симагина. В книге собраны воспоминания людей, близко знавших этого шахматиста. Широко представлено шахматное творчество гроссмейстера. Среди авторов воспоминаний и комментариев к партиям — М. Ботвинник, Ю. Авербах, Э. Гуфельд, А. Суэтин, И. Кан, Я. Эстрин и другие известные мастера.

Рассчитана на шахматистов высокой квалификации.

60904-124

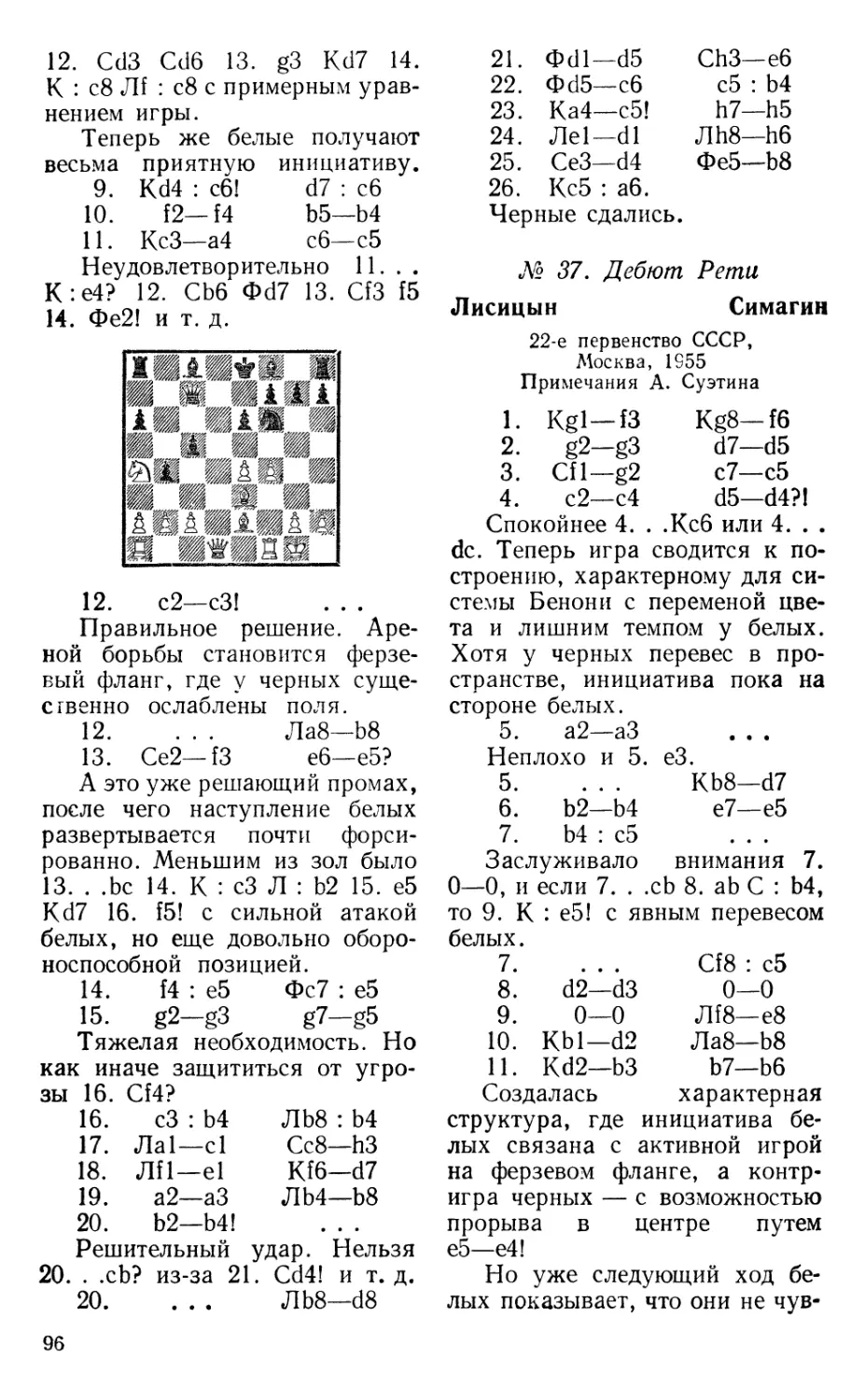

C~009(6i)-81'122-81 4202000000

ББК 75.581 7А9.1

© Издательство «Физкультура и спорт*, 1981 г.

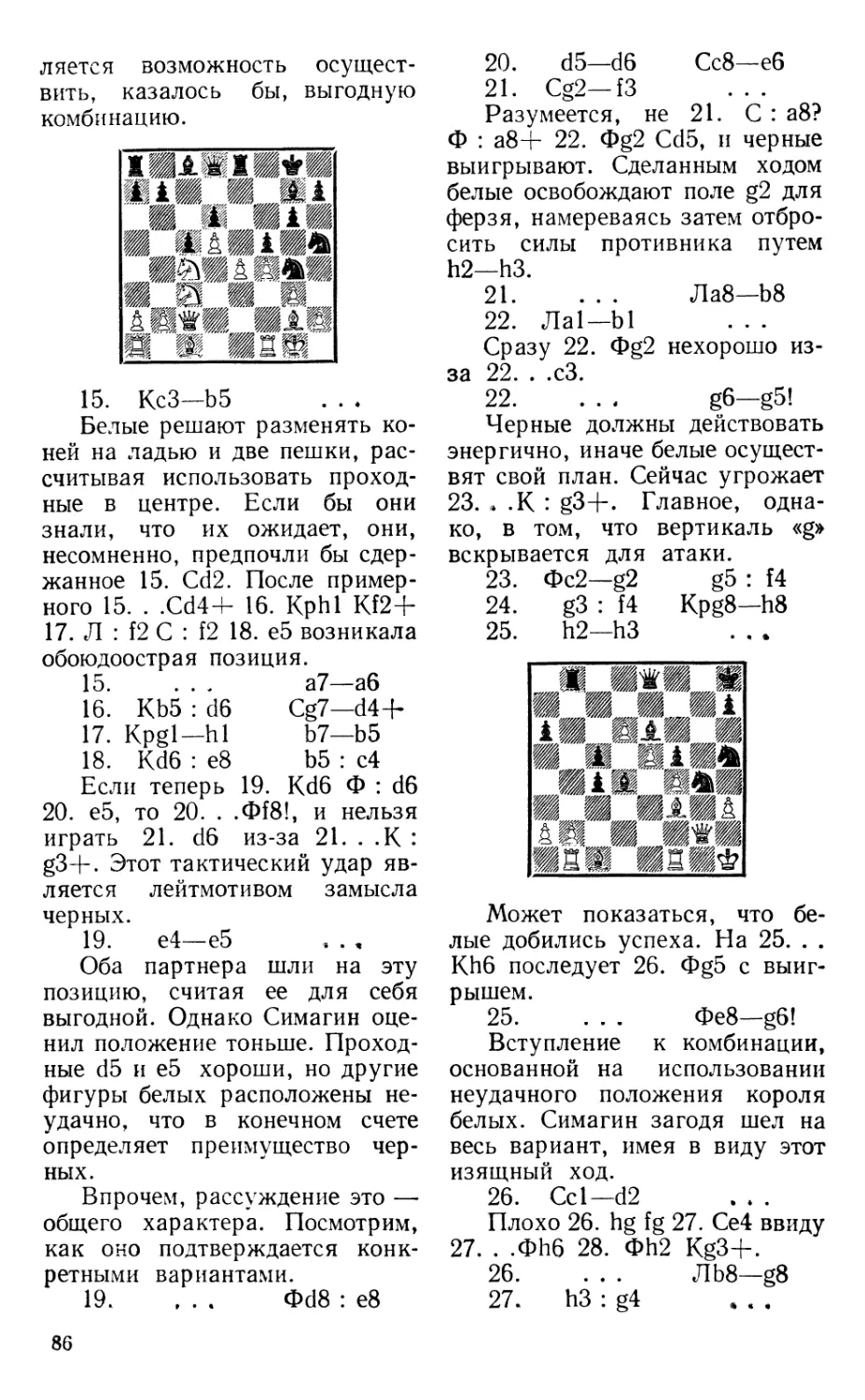

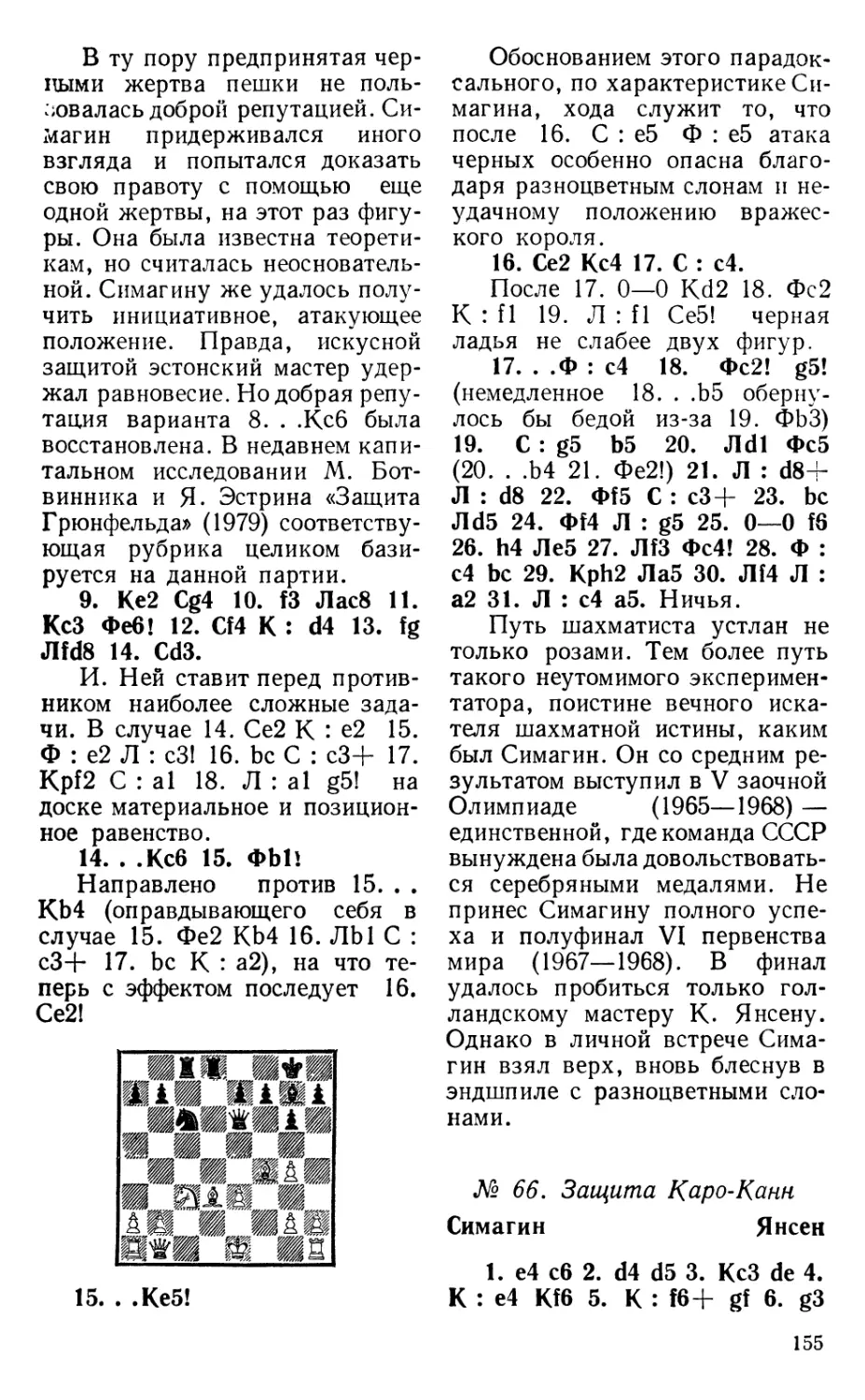

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Так уж повелось, что подводить итог прожитого чаще приходится другим. Играющему шахматисту трудно выкроить время для этого: турниры, лекции, заседания, подготовка к соревнованиям... А годы уходят. И как-то незаметно вырабатывается привычка откладывать все главное на потом, забывая, что не все можно отложить, а тем более успеть...

Многих друзей Симагина уже нет в живых. Не успел прокомментировать симагинские партии Борис Баранов, ушел из жизни Илья Кан, не написал о Владимире Павловиче и мой отец, Борис Воронков, который начал работу над этой книгой.

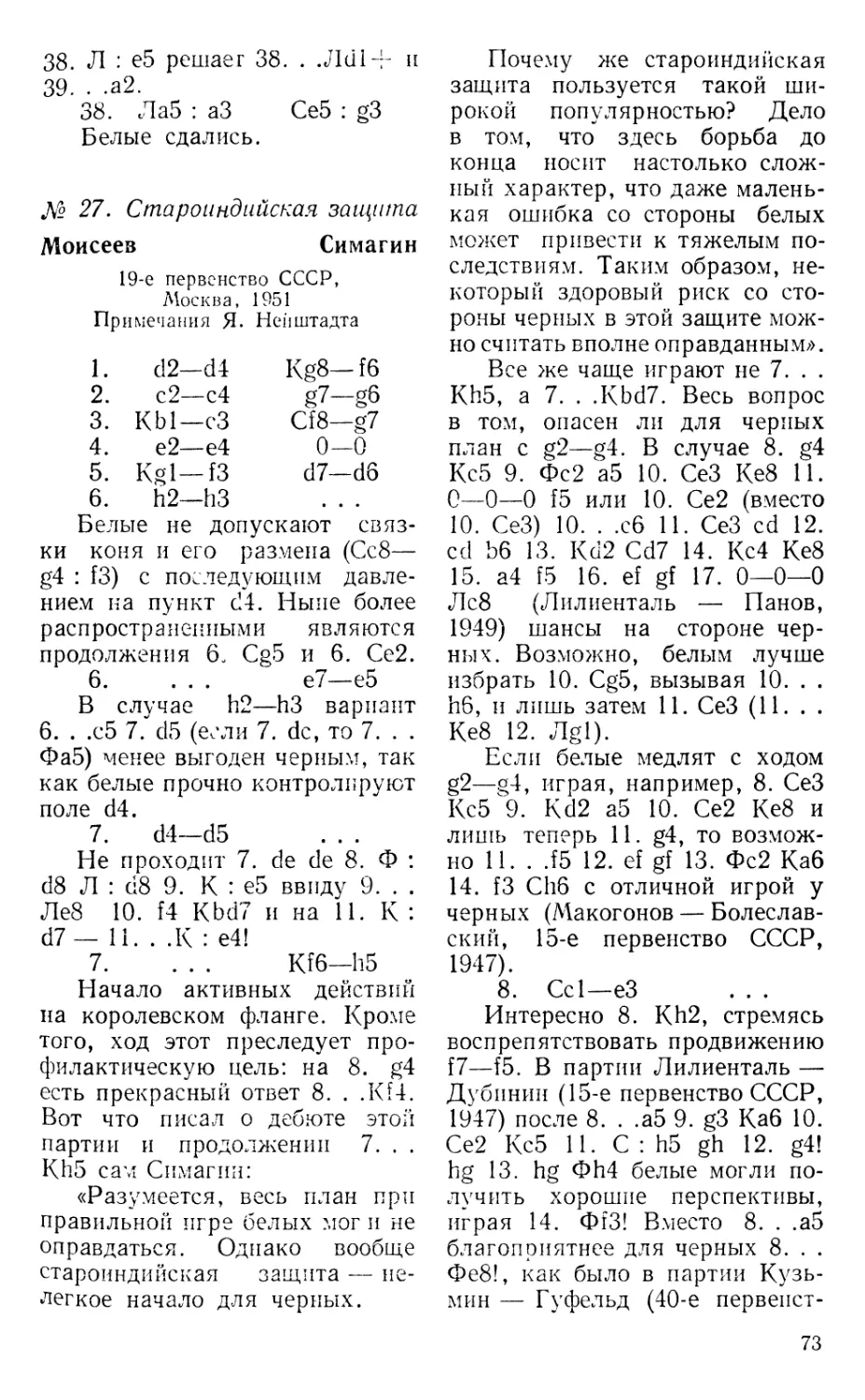

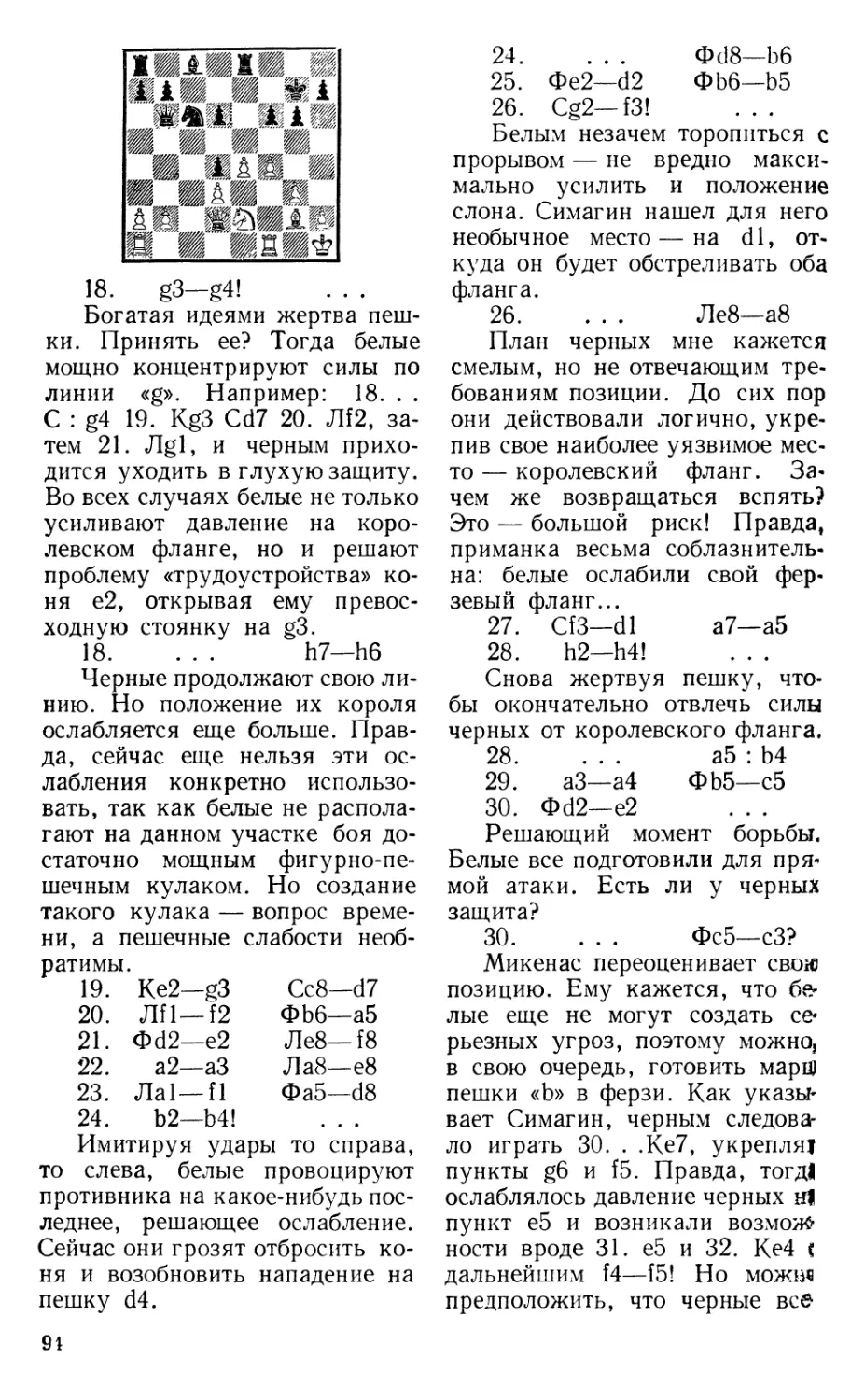

Случалось, я помогал отцу: разыгрывал партии, искал в шахматных изданиях материалы о Симагине, собирал фотографии... Нередко мы беседовали с ним о Владимире Павловиче... Помню, отца возмущало, что некоторые из тех, кто горячо говорил о необходимости написать книгу о Симагине, никак не соберутся проанализировать несколько его партий или написать пару страниц о своем товарище. Годы шли, проходили все сроки (первый договор с издательством был заключен еще в 1970 году), и под конец, как мне кажется, отец просто махнул рукой на книгу. Быть может, потому он так и не написал о Симагине (хотя партии, прокомментированные им для книги, первыми заняли место в зеленой папке с надписью «Творческий почерк гроссмейстера» — таково было поначалу название рукописи).

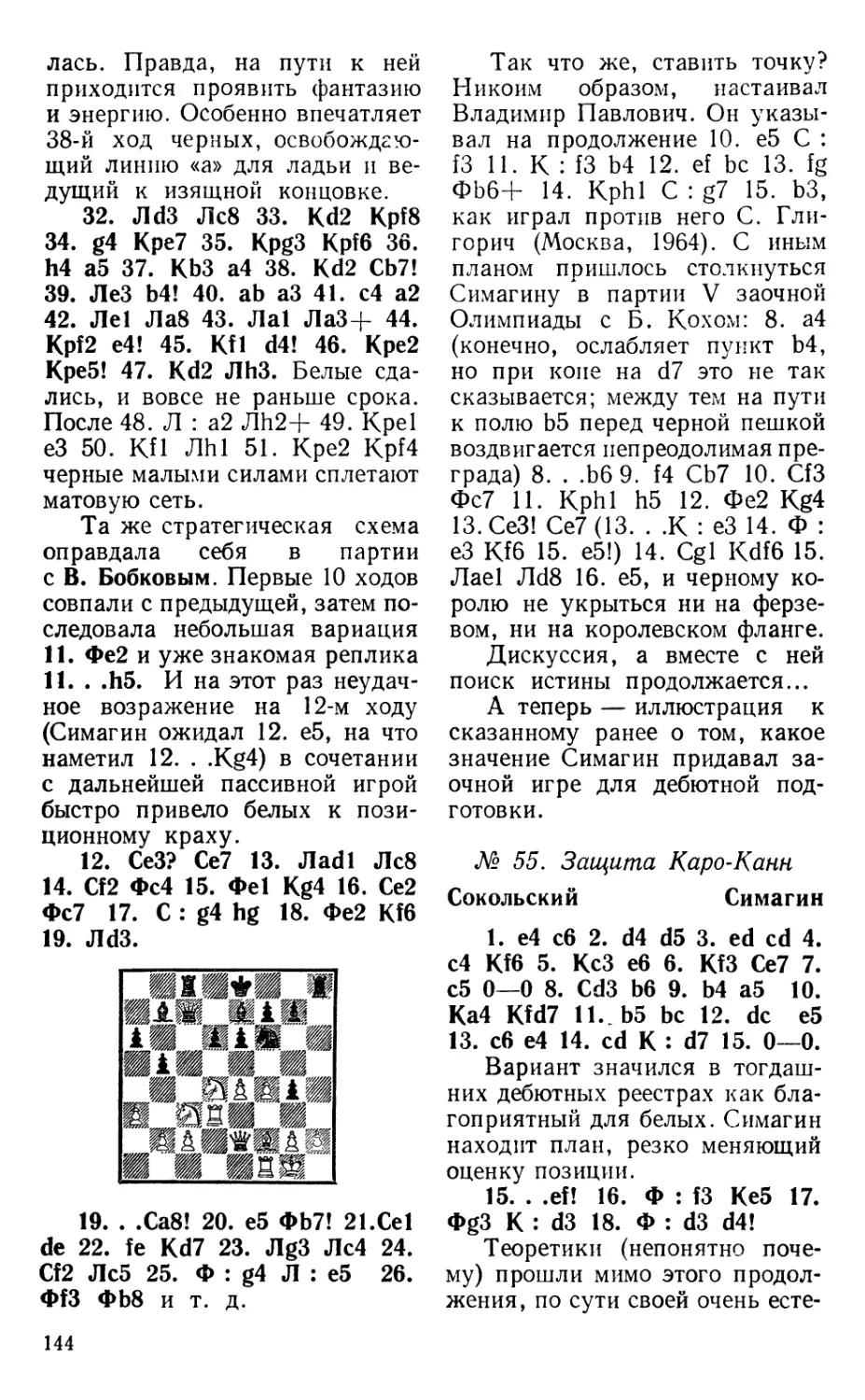

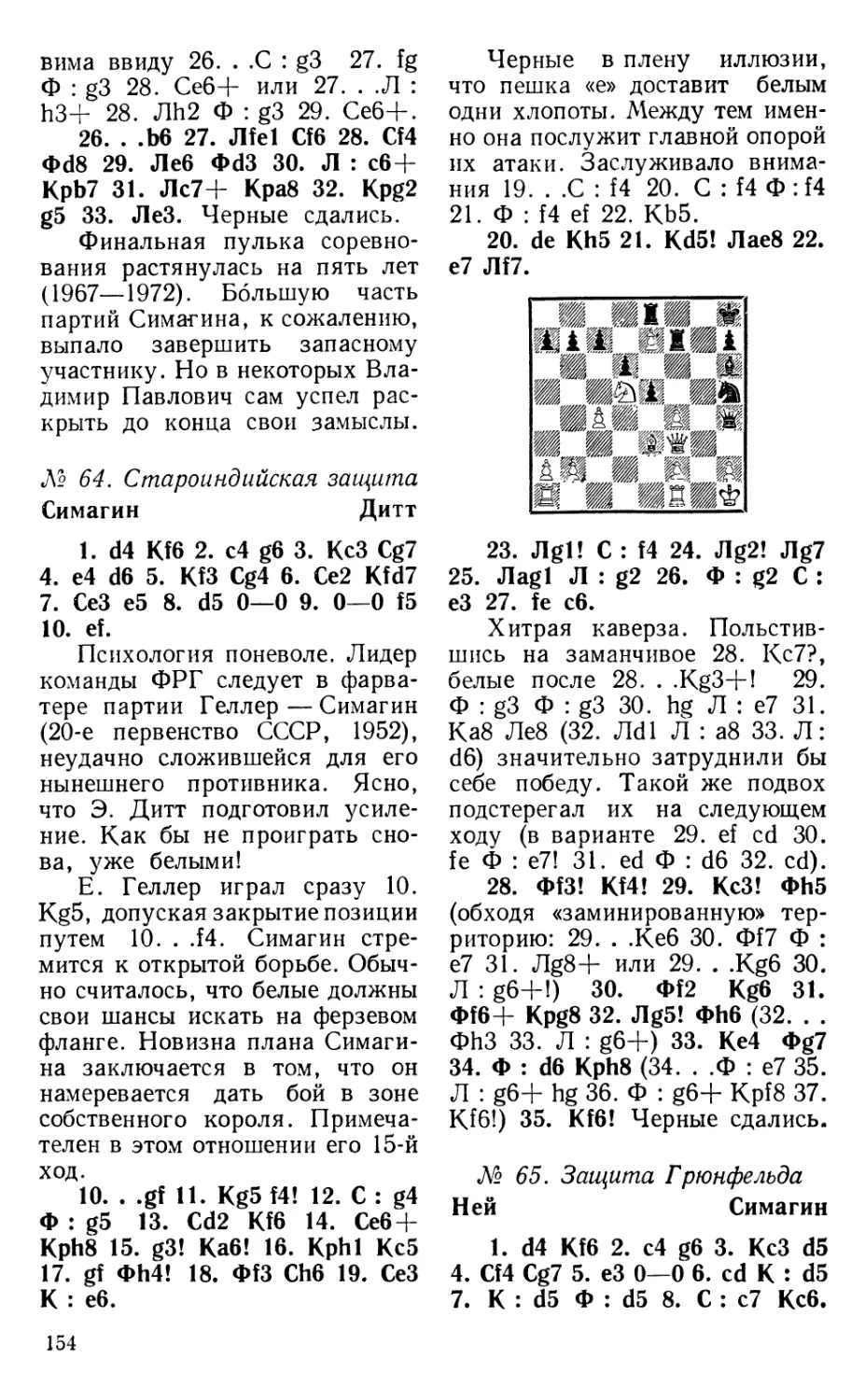

И вот книга все-таки состоялась. Наверное, не совсем такая, какой была задумана, и уж совсем другой получилась статья от составителя (правда, многое из того, что рассказывал отец, и вошло в нее)... Трудно завершать начатое другим. Тем более что для отца Симагин был другом, а для меня, тогда еще подростка,— большим, не всегда понятным, но очень внимательным ко мне человеком. У него не было обычной взрослой снисходительности к детям. Многим, знаю, Симагин запомнился сухим, неразговорчивым, замкнутым, меня же всегда привлекала его теплота и та неподдельная искренность, с какой он вникал в мои детские заботы...

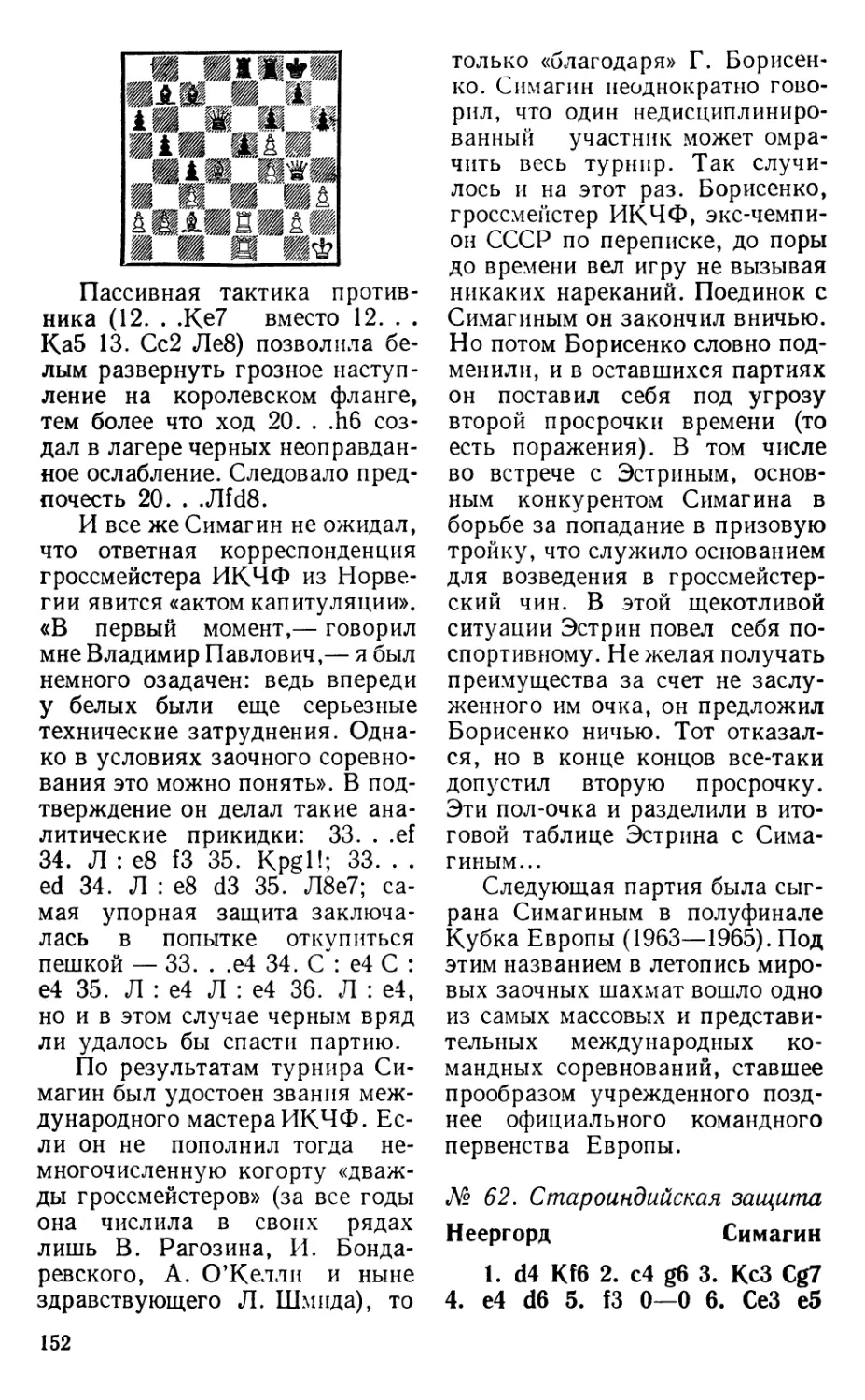

Есть шахматисты, уже одними спортивными достижениями претендующие на книгу о себе. Однако турнирные успехи еще не гарантия творческой игры и самобытности идей. Шахматист может обладать незаурядным талантом, колоссальными познаниями и блестящей техникой, но при этом не вносить ничего своего в развитие шахмат, так как подчинение игры спортивным результатам приводит порой к обезличиванию даже сильного таланта.

Симагин не принадлежал к мировой шахматной элите. И тем не менее он, быть может, как никто другой, заслужил право на такую книгу. Симагину было что сказать. Пусть манеру его игры называли (частенько с иронией) «стилем кривого ружья». Не в названии дело. Суть в том, что для Симагина шахматы были не ухоженным парком с накатанными дорожками теории и аккуратными указателями авторитетов, а таинственным, заколдованным лесом с одному ему ведомыми тропинками истинного познания.

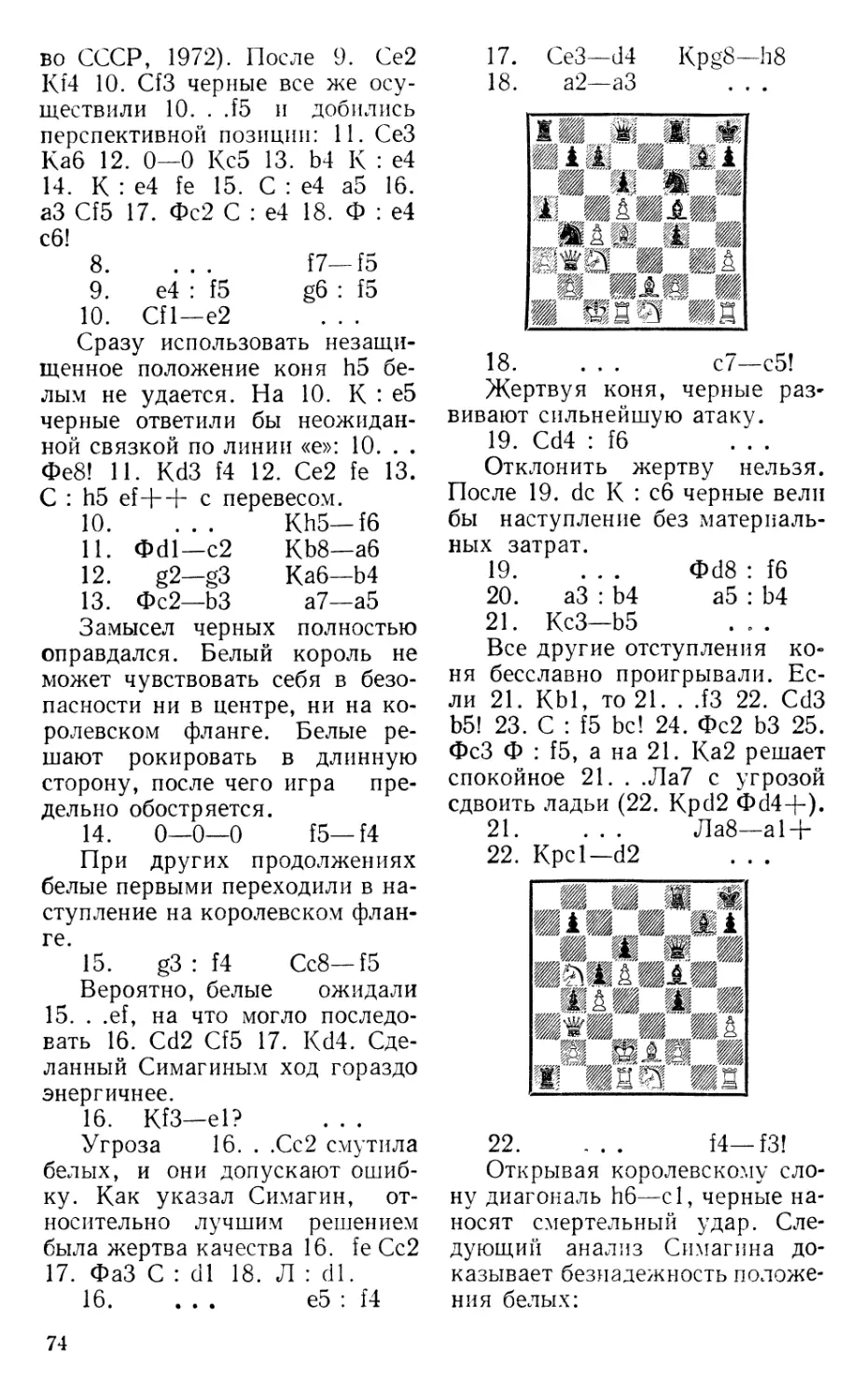

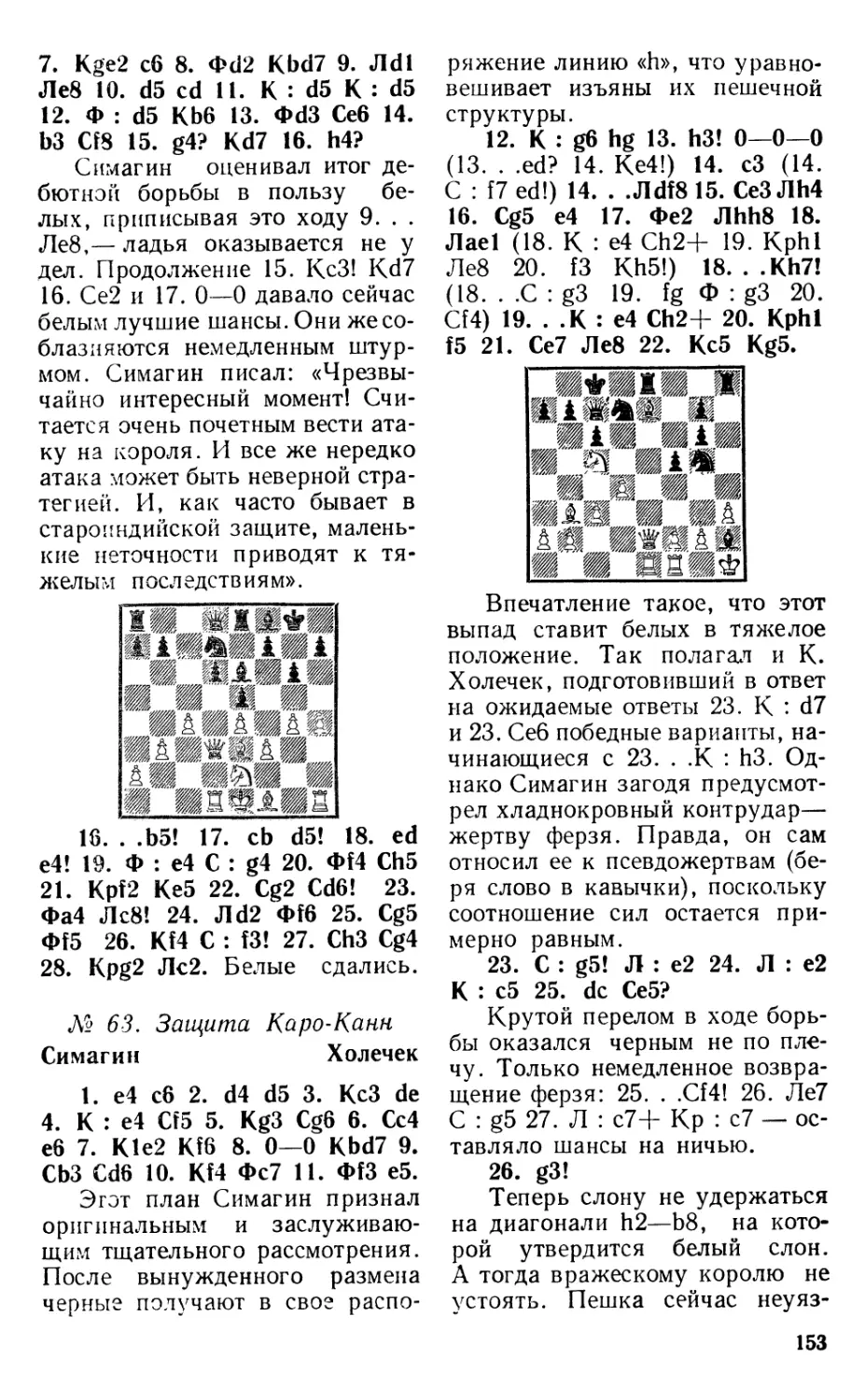

Владимир Симагин был крайне требовательным человеком, скорее даже придирчивым. Прежде всего — к себе, к своему творчеству. В его книге «Лучшие партии» * нет ничего лишнего: несколько вступительных страниц и партии, партии... И это естественно. Шахматы были делом всей его жизни, делом нелегким, не всегда благодарным и приносящим удовлетворение, но в котором без остатка выражалась его натура: легко увлекающаяся, неспокойная, поражающая неудержимой фантазией и в то же время строго логичная.

Стремление к логике, внутренней гармонии всегда было присуще Симагину, хотя порой скрывалось им за нарочитой глубокомысленностью и парадоксальностью суждений. Именно эта внешняя парадоксальность и била прежде всего в глаза, закрепляя за Симагиным славу этакого заумного чудака, видящего мир^сквозь гротескную линзу парадоксов. Но что такое парадокс? Это вовсе не заумность высказываний или идей, не крикливое стремление посредственности рядиться в показную афористическую тогу, а неожиданность мышления. И именно это отличало Симагина. Неожиданность его мышления была связана с обостренной интуицией, внимательным любопытством ко всему окружающему и как следствие — с резкой конкретностью и детальностью восприятия (отсюда его остроумие — точное и очень емкое). Он просто нередко видел то, чего другие в суете не замечали, поэтому его, даже самые «крайние», суждения никогда не грешили красивостью ради красивости. Его парадоксы по своей сути всегда были логичными. Симагин напоминал человека, который, слушая, как другие взахлеб спорят, например, о цвете глаз, вдруг спокойно говорил: «Да, теплые глаза». И улыбался при этом наивно и чуть-чуть плутовато...

Стоит ли удивляться, что многие утверждения Симагина поначалу выглядели не очень уместными и весьма субъективными. Происходило это, думается, оттого, что процесс мышления Симагина был глубоко сокровенным, личным (кстати, сумрачность и некоторая рассеянность, заметные в нем, также скорей всего были следствием его постоянной углубленности в себя). Считается, что истина рождается в споре. Не совсем так. Дело в духовной организации человека, в его темпераменте. Одному необходим собеседник для того, чтобы лучше выразить себя, точнее выстроить мысль; у другого (как, например, у Симагина) оппонент сидит в нем самом: человек сам доказывает и сам

* В. Симагин. Лучшие партии. М., ФиС, 1963. Большая часть этих партий вошла в настоящую книгу. Кроме того, все ссылки на Симагина, которые читатель встретит в отделе партий, приводятся по этому изданию.

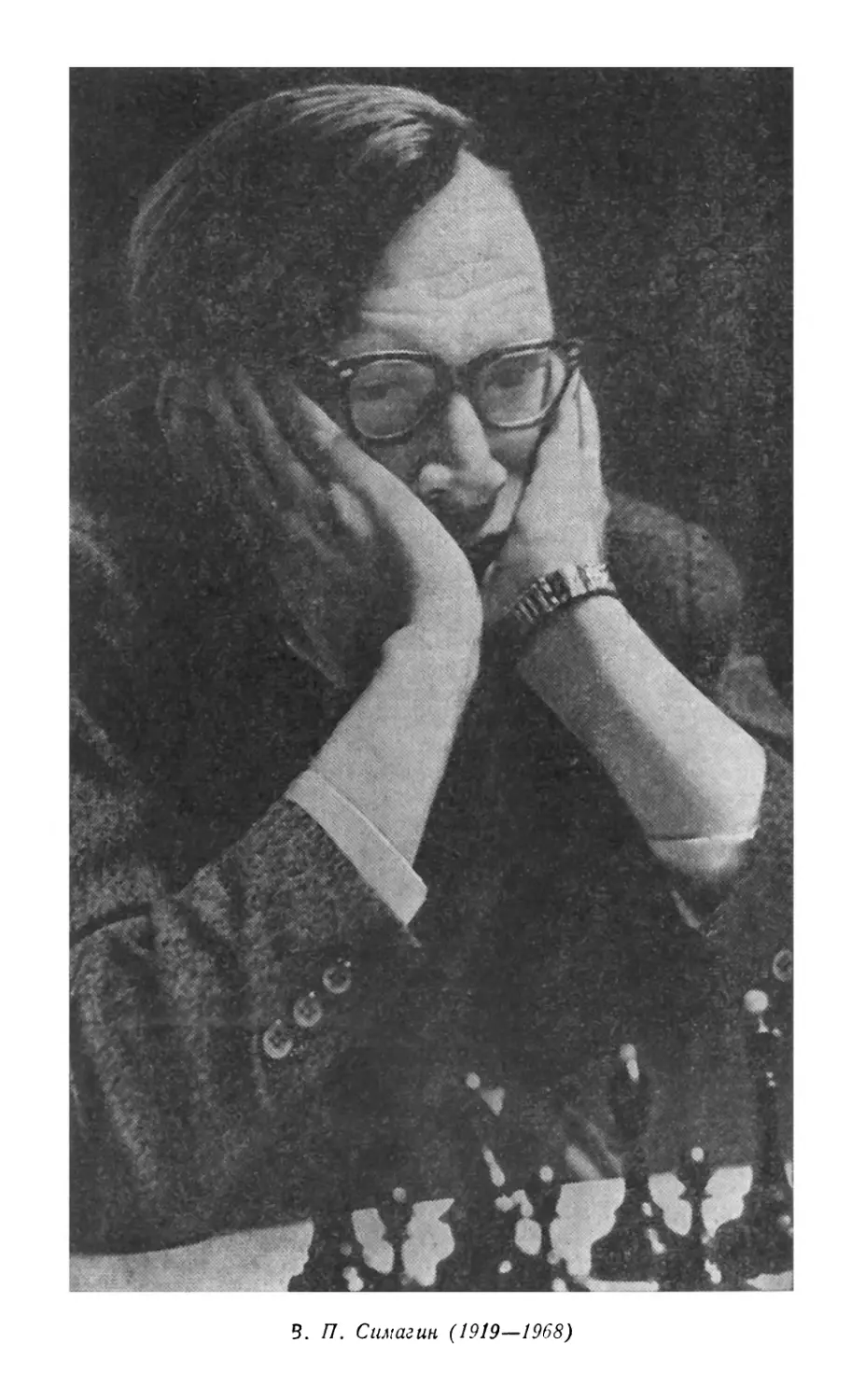

5. П, Симагин (1919—1968)

же опровергает, сам сочиняет и сам же безжалостно вымарывает. (Может быть, поэтому, самозабвенно отдаваясь чтению, Симагин не любил обсуждать прочитанное.) Окружающим без всяких объяснений преподносится только конечный результат; немудрено, что он зачастую выглядел как голая формула без доказательств. Но что интересно: категоричность суждений, как правило, идет от бессилия или неумения доказать свою точку зрения. Симагин же с редкой убедительностью умел отстоять самые свои парадоксальные мысли.

Вообще, если говорить о Симагине, он весь состоял из контрастов. Достаточно было наблюдать его во время турнирной партии и в жизни: это были два непохожих человека. Один — предельно собранный, целеустремленный, без остатка отдающийся напряженной борьбе; другой — странноватый, немного рассеянный, особенно когда что-нибудь захватывало его. А он был очень непосредственным человеком, по-мальчишески загорающимся самой сумасбродной идеей. Но ненадолго... Впечатлительная, увлекающаяся натура зажигала перед ним каждое мгновение новые маяки, а они, к сожалению, не выстраиваются в одном направлении, как фонари вдоль дороги.

Сам душевно незащищенный и легкоранимый, Симагин был очень деликатен в общении с людьми, не любил говорить о ком-то за спиной, даже о неприятном ему человеке. Он не мог сказать: «Хороший шахматист, но плохой человек». Симагин говорил: «С ним интересно играть» — и больше ничего, выделяя лишь то, что, по его мнению, заслуживало внимания. Заметно в нем было и какое-то детское желание спрятаться от раздоров, тем более если это касалось близких ему людей. Однако Симагин становился совершенно непримиримым, желчным и неуступчивым, когда приходилось отстаивать свои взгляды. При этом его, что называется, заносило. Попадаться Симагину на язык побаивались. В споре он забывал о чинах и авторитетах, своей прямолинейностью и бескомпромиссностью наживая много врагов. Вообще-то состояние ссоры он не переносил и при первой же возможности старался как-нибудь замять сказанное сгоряча,—• конечно, если человек был ему близок. Принципиальные же разногласия никогда не забывал.

Писать о Симагине можно много. Он был очень многогранен, и потому справедливо, что у этой книги нет одного автора. Воспоминания друзей и современников Владимира Павловича, собранные в книге, помогут читателю полнее представить себе сложный образ Симагина. Талантливого шахматиста и талантливого человека.

Партии Симагина, которые читатель найдет в книге, прокомментированы друзьями Владимира Павловича: Ю. Авербахом, Л. Арониным, Б. Воронковым, Э. Гуфельдом, Я. Нейштадтом, А. Суэтиным и Я. Эстриным.

М. Бейлин

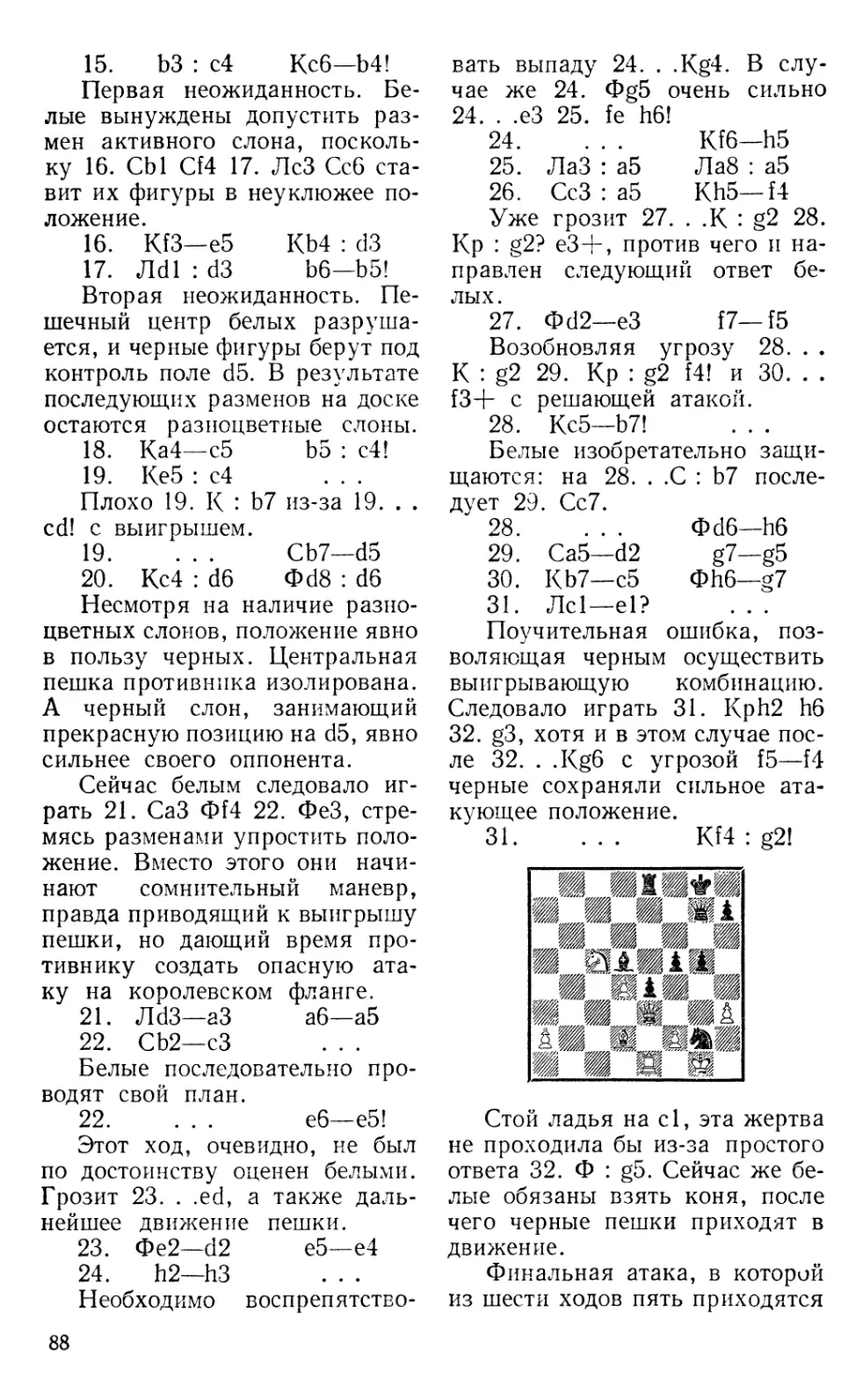

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

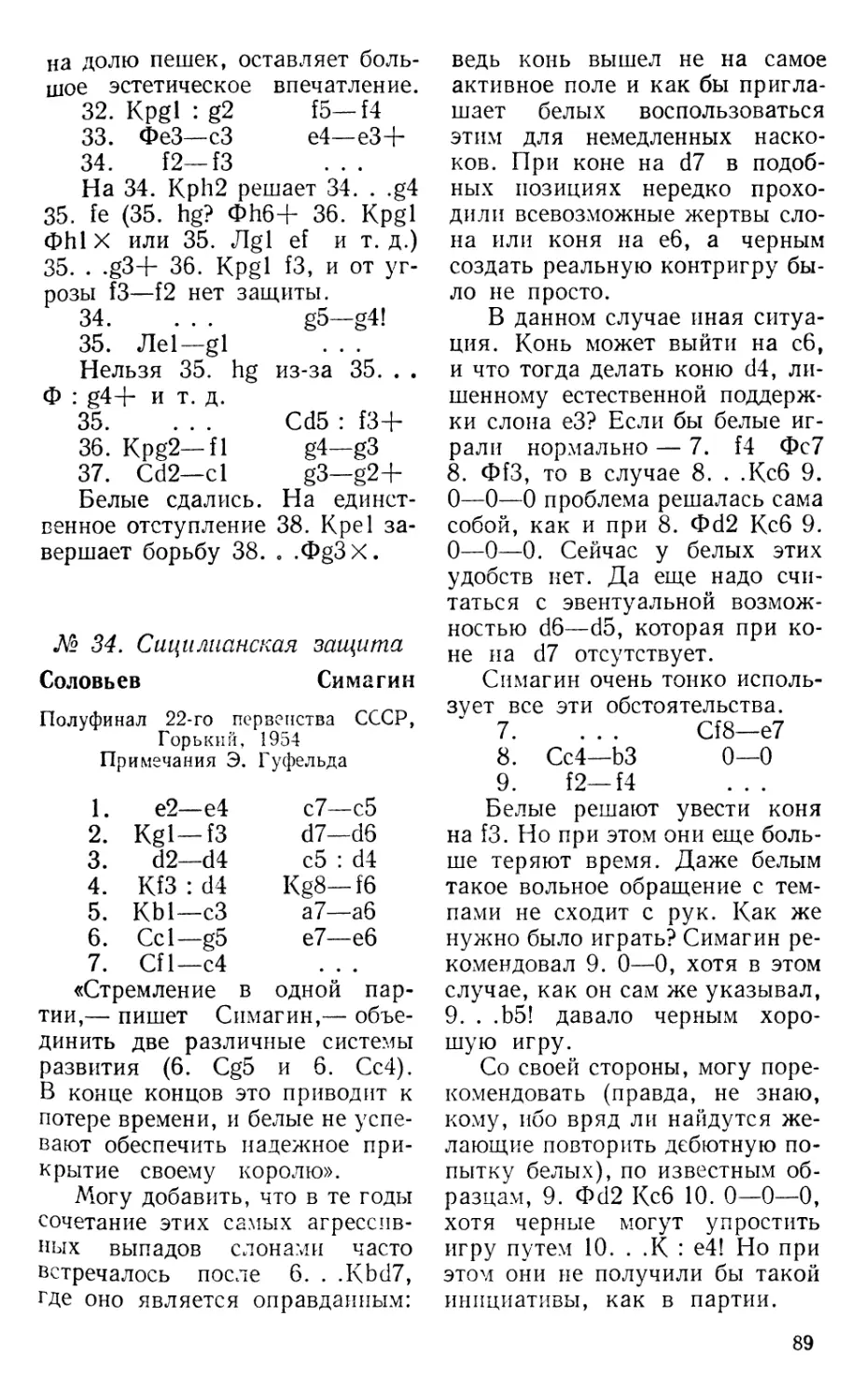

Чем популярнее становится древнее шахматное искусство, тем более пристальное внимание истинных ценителей шахмат привлекает творческая индивидуальность мастеров. Шахматное искусство не стоит на месте. Постоянно происходит переоценка отдельных дебютных вариантов, целых систем, формируются и прокладывают себе дорогу новые представления в области стратегии, тактики, психологии; и в этом процессе ведущая роль принадлежит шахматистам, помыслы которых не ограничены лишь стремлением набрать очки, занять место, получить звание, добиться признания любым (желательно наиболее легким) «рациональным» путем. К счастью, широкое распространение шахмат не влечет за собой полное вытеснение с арены мастеров с резко выраженной творческой индивидуальностью, хотя и на них, увы, неизбежно распространяется действие закона, лаконично сформулированного словами «искусство требует жертв».

Владимир Симагин пожертвовал немалыми спортивными успехами, полюбив шахматное искусство с первейших своих шагов, цельно и абсолютно бескорыстно. Таков был его характер, и так же неизменно ровно пролегла линия его безвременно оборвавшейся жизни. Он был во всем глубоком смысле этого слова оригинален, неповторим. Если применить сухой арифметический метод подсчета, то окажется, что Владимир Павлович, хотя и достиг гроссмейстерского звания, во много раз больше дал шахматам, чем получил от них лавров.

Надо ли говорить о том, что никакие высокие материи не приходили мне (в ту пору юному пионеру) на ум, когда однажды летом в павильоне московского Центрального парка культуры и отдыха, отведенном шахматистам, один знакомый показал чуть ли не пальцем на худощавого (таким он и оставался всю жизнь) паренька в очках — светловолосого, вихрастого, высоколобого и на первый взгляд замкнутого.

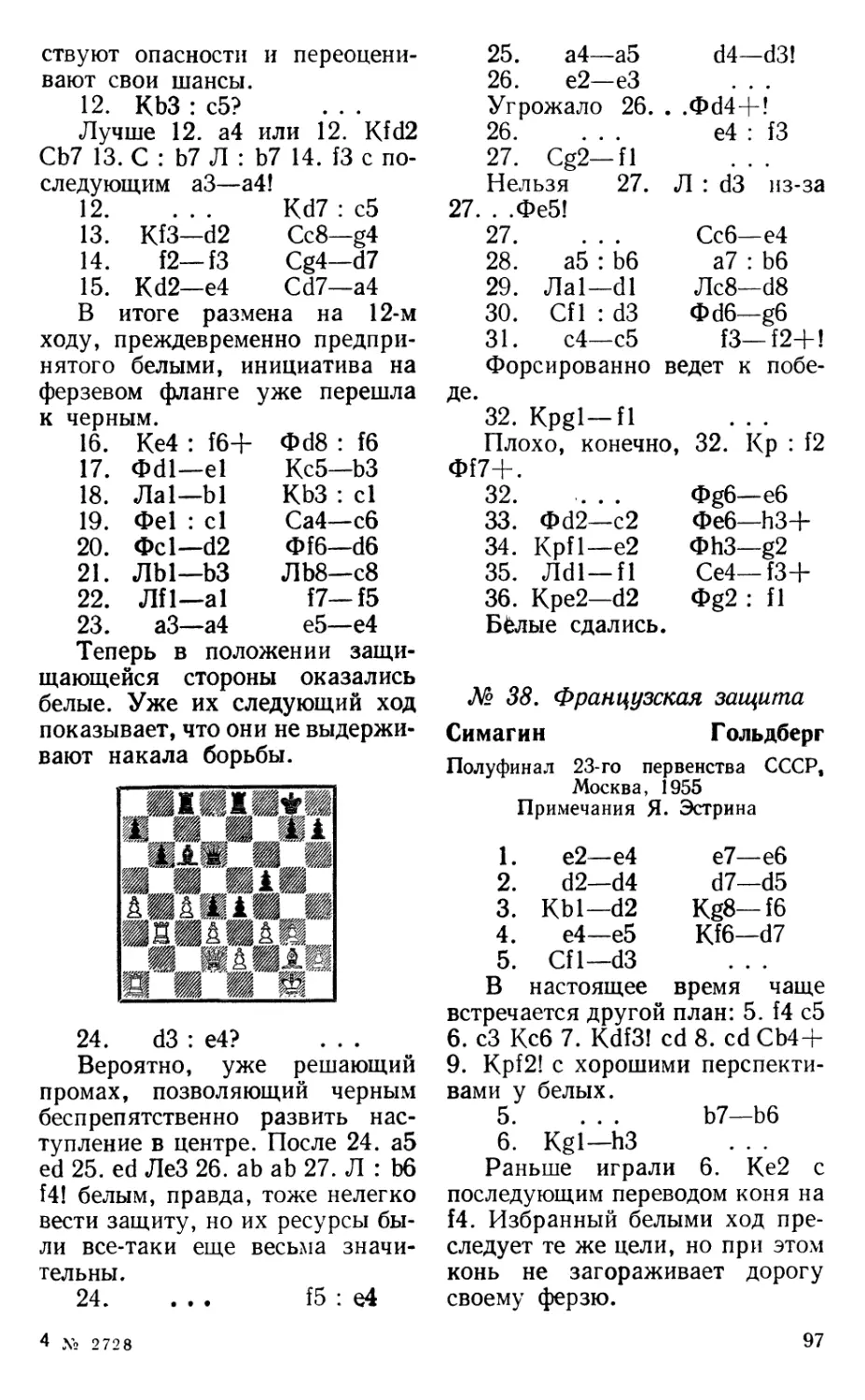

— Вот у этого третья категория: Володя Симагин! — прошептал мой спутник, а прогремело это, как артиллерийский салют.

В начале 30-х годов слово «третьекатегорник» звучало гордо, даже если относилось ко взрослому. Впереди у нас еще были шахматные кружки во Дворцах пионеров, те самые, в которых начнут свои (ныне напечатанные на многих языках) биографии великие шахматисты современности; впереди были признания известных гроссмейстеров, что давать сеанс одновременной игры пионерам — работа каторжная. Да о чем говорить, если Михаил Ботвинник был тогда просто мастером!

Школьник — третьеразрядник! Это произвело на меня впечатление столь серьезное, что через несколько дней, вновь придя в павильон, я обратился к нему с вопросом, но, как быстро выяснилось, обознался, и паренек, отдаленно напоминавший Симагина, долго веселился, когда узнал, за какого высокого авторитета я его принял. Зато потом, долгие годы поддерживая с Владимиром Павловичем дружеские связи на шахматном поприще, я, как и все, думается, знакомые с Симагиным, никогда и ни с кем его не путал.

Пришло время, и мы встретились с Симагиным в турнирной партии на стадионе Юных пионеров. Я к этому моменту уже успел достичь лучезарных вершин третьего разряда, а Володя был одним из «трех возможных» в то время школьников-первокатегорников (два других — Василий Смыслов и погибший на фронте Александр Ельцов). Силы были неравны. Несмотря на все мои старания, дело неумолимо приближалось к логической развязке. Настал момент, вполне подходящий для капитуляции,— все рушилось. Я написал на бланке: «Сдался» — и остановил часы... Неожиданно я увидел (первый и последний раз в жизни), как противник замотал головой, промямлил что-то вроде «нет-нет», сделал за меня единственный ход, переключил часы, затем последовал ход белых. И так, делая поочередно ходы за обе стороны и переключая часы, Симагин продемонстрировал на доске довольно изящный мат в четыре хода, после чего все это записал на бланке. Мне оставалось только расписаться.

Читая теперь в его книге «Лучшие партии» слова «играя, я не стремлюсь к победе во что бы то ни стало, к завоеванию очка, а стараюсь играть последовательно, доказать правильность своих замыслов. Последовательно проведенная партия, завершаемая красивой комбинацией,— вот мой шахматный идеал» и думая о шахматном пути Владимира Павловича, я невольно восхищаюсь его цельностью, неуклонным стремлением к идеалу, любой ценой, наперекор всему.

Силы на этом тернистом пути придавала Симагину любовь к внутренней гармонии шахмат, которая рано ему открылась. Надо сказать, что некоторая замкнутость, и даже как бы суровость, заметная в нем, относилась лишь к людям, с которыми Владимир Павлович не был близко знаком. Однако друзья Симагина знали, что редко кто может так веселиться, как он, забывая обо всем на свете. Володя по-детски приходил в восторг от шуток друзей и сам не оставался в долгу. При этом его остроты и парадоксальные высказывания нередко оказывались полны глубокого смысла. Вот он длинными, тонкими пальцами поправляет привычным жестом очки, откидывает со лба прядь светлых прямых волос, как будто готовясь сделать очередной ход, в непроницаемых серых глазах появляются бесенята, и Володя серьезно объявляет:

— Я думаю, что настоящий большой шахматист лишь тот, кто готов сдаться в любой момент!

С самого начала игру Симагина отличала оригинальность. В его стиле удивительным образом сочеталась классическая ясность

с неустанными поисками исключений из установленных шахматных законов. Он был наделен редким комбинационным зрением, нередко создавал на доске такие осложнения, что соперник как бы задыхался от множества вариантов; и тут сам процесс поиска истины увлекал Владимира Павловича настолько, что результат партии отходил на второй план. Случалось, затрата сил приводила к тому, что задуманное губил просчет.

В партии Владимир Павлович умел сосредоточиться, умел владеть собой. Он выглядел за доской не замкнутым, а даже хмурым. Вставая для того, чтобы пройтись, отдохнуть в ожидании хода противника, он не испытывал потребности поговорить с кем-либо, как это бывает со многими даже сильными мастерами, не задавал сакраментального вопроса «как я стою?» — никому и никогда. Попросту говоря, он был настоящим борцом, уверенным в своих силах.

Владимир Павлович всю свою жизнь посвятил шахматному искусству. Как-то так получилось, что, окончив школу, он не пошел в институт. Однако широкий круг интересов, природные способности и постоянное чтение делали его интеллигентом в самом высоком смысле слова. Его отличало глубокое понимание закономерностей развития шахмат, он создал настоящую систему взглядов на них, и жаль, что, больше всего на свете увлеченный самим процессом игры, участием в соревнованиях, Симагин не изложил свои мысли в книге.

Нелегко было разбирать с Владимиром Павловичем сыгранную партию: оценки он давал на первый взгляд не то что оригинальные, а просто парадоксальные. При этом без полемического запала, а спокойно, убежденно... Со временем общение с ним расширяло кругозор, раздвигало шахматные горизонты.

В его игре можно проследить стремление не просто овладеть центром доски, а найти «фланговый» стратегический план, найти способ, который разрушил бы традиционный «центровой» план противника. Такой стиль не слишком благоприятствует добыванию очков. Поиск на грани невозможного очень часто приносит огорчения, оставляет чувство неудовлетворенности. Владимиру Павловичу он приносил, однако, признание знатоков, видевших, что если частые эксперименты за доской не прибавляют ему очков, то зато они углубляют наши представления о шахматном искусстве и тем самым имеют значение, выходящее за рамки конкретного турнира.

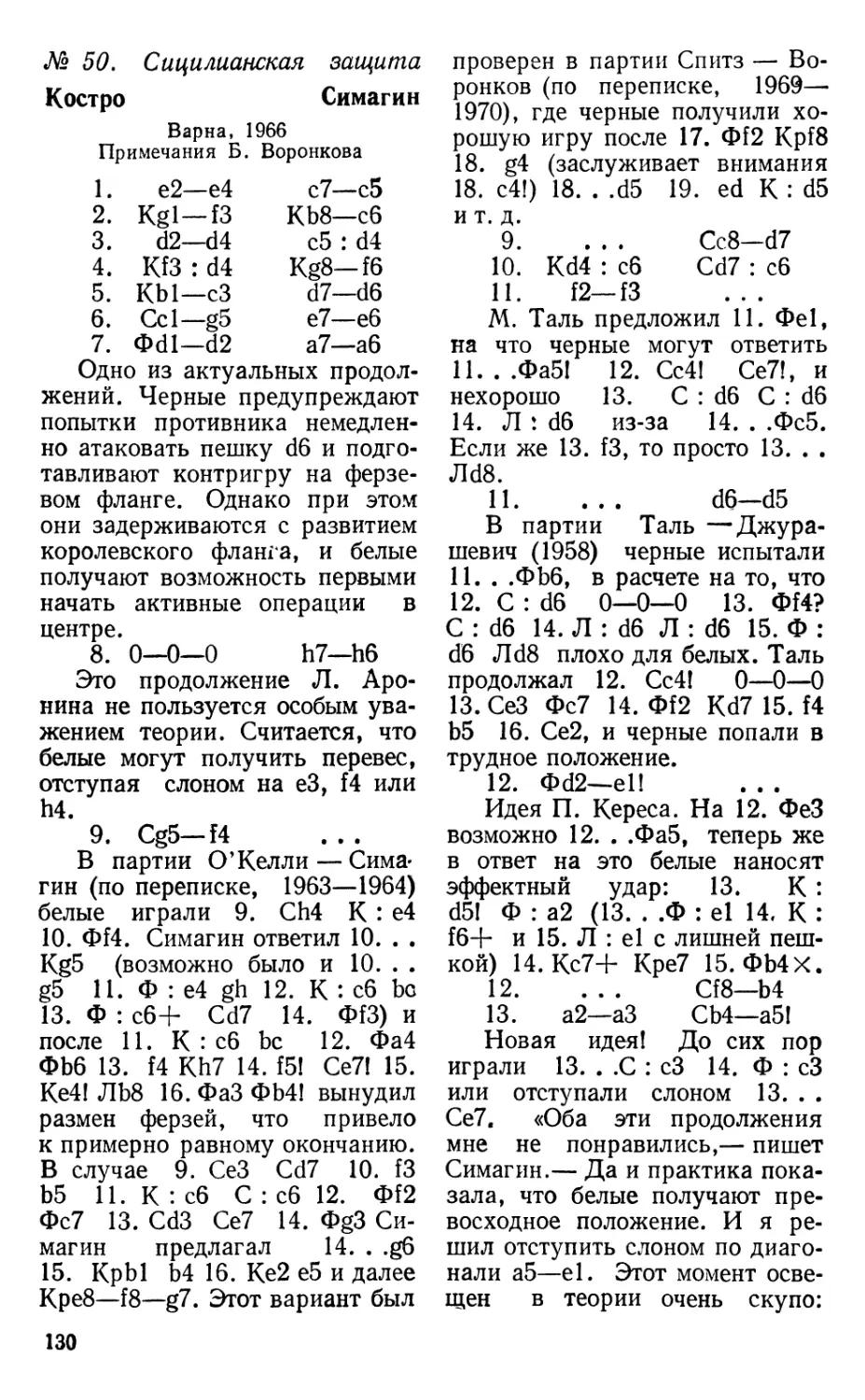

Владимир Павлович любил подолгу анализировать отдельные позиции. Дебютные варианты он, как правило, анализировал сам, в одиночку. При анализе отложенных партий дверь его творческой лаборатории иногда для немногих раскрывалась. И то скорее по причинам турнирного быта мастеров, живущих в одной гостинице, а то и в одном номере. Поначалу бесконечно удивляло одно обыкновение Симагина при анализе отложенной позиции.

Известно, что в любом положении возможно великое множество различных вариантов. Задача мастера — с ходу отсекать ненужные,

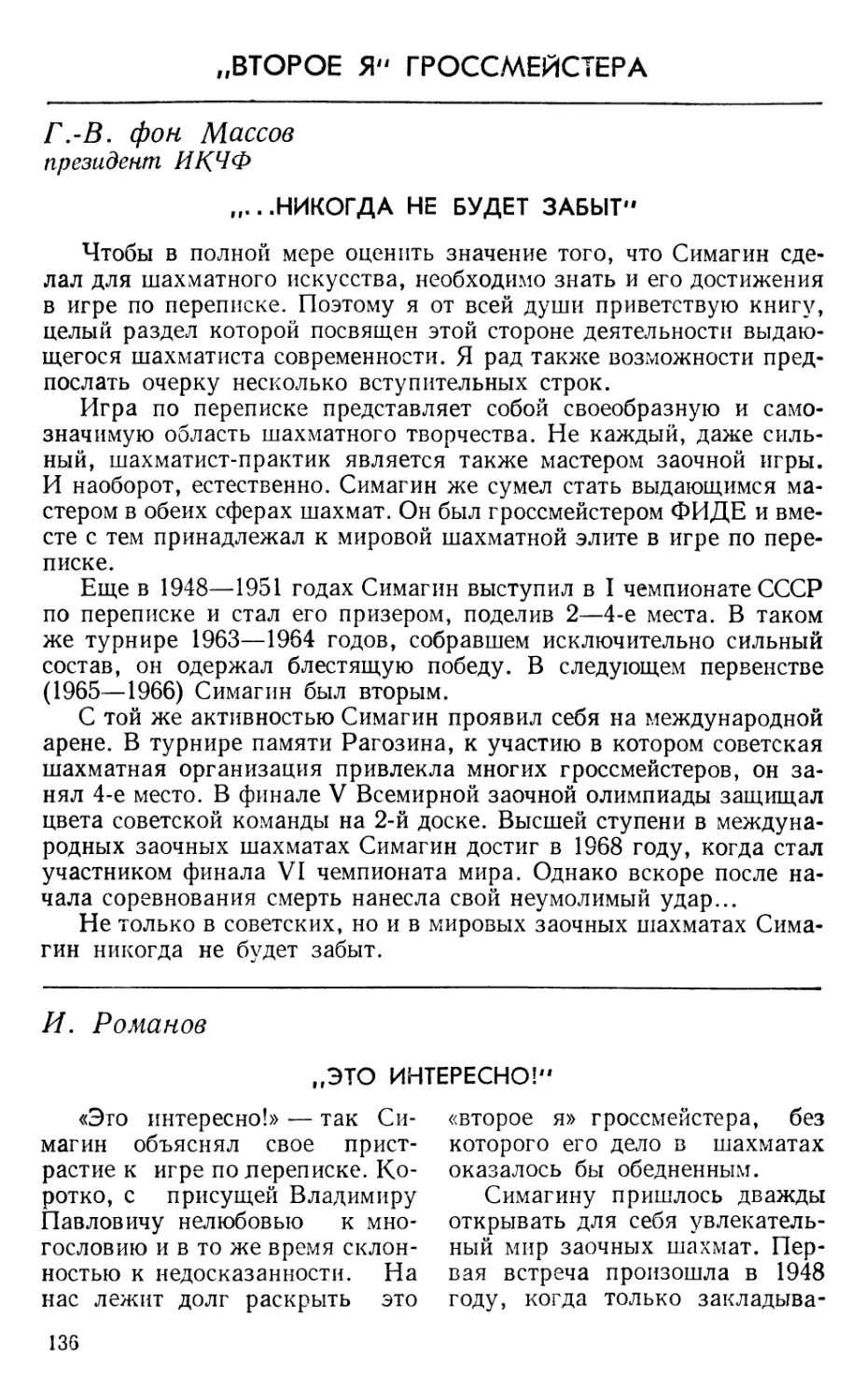

быстро намечать главные направления, чтобы навалиться на них всеми силами. Симагин же предпочитал не спешить отбрасывать ходы, даже если они кажутся нелепыми. Он не жалел сил, чтобы сначала поработать вширь, чтобы только потом трудиться над проникновением в глубь позиции. Даже чтобы присутствовать при таком анализе, нужно иметь терпение. Можно ли советовать такой метод другим? Неизвестно. Но сколько раз плоды работы Симагина вызывали уважение знатоков, делали его имя, манеру мышления знакомой и интересной людям, никогда не знавшим его!

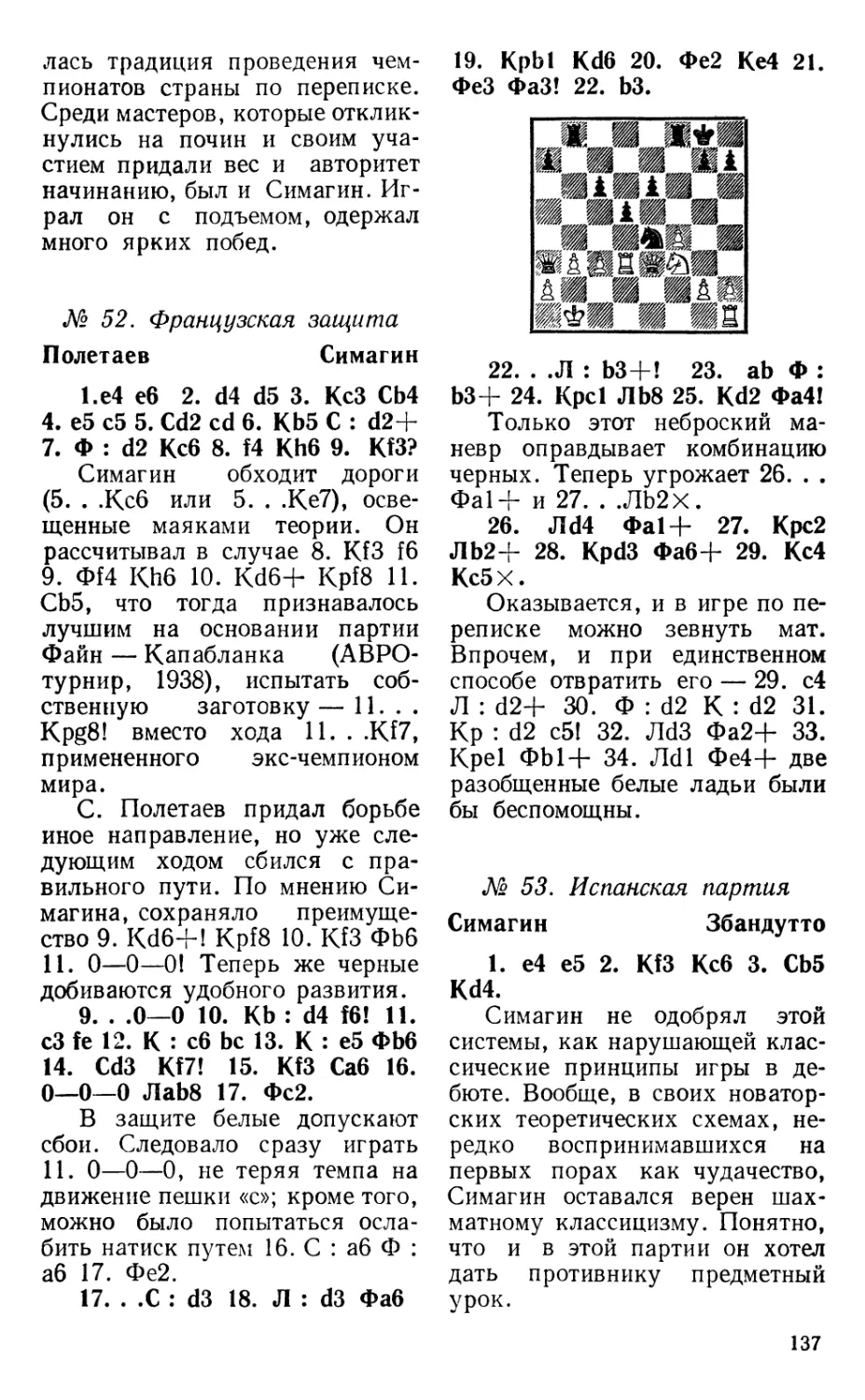

Мне довелось быть свидетелем эпизода, когда молодого еще Симагина знакомили с экс-чемпионом мира Максом Эйве в группе с другими мастерами. Знаменитый шахматист был ровно любезен со всеми, однако, когда Владимир Павлович назвал свою фамилию, он на мгновение задержался, потом повторил ее — получилось с иностранным произношением, так что она стала отдаленно похожей или вовсе непохожей,— и вопросительно посмотрел на него. Тот повторил: «Симагин» — и сосредоточенно покивал. Эйве обоснованно предположил, что перед ним автор удивительных дебютных вариантов, и назвал один из них. Симагин, улыбаясь, подтвердил —моя, дескать, работа,— и гость прямо засиял. Думается, едва ли куча очков может вызвать такую симпатию, такое признание, как добытая в анализе красота шахматной истины.

Владимир Павлович никогда не подчеркивал, что он тренер, что занимается тренерской работой. Между тем, вероятно, он обладал и даром педагога.

После окончания школы Симагин продолжал иногда заходить на стадион Юных пионеров. Наступили летние каникулы, и команда московских школьников отправилась сразиться со своими сверстниками в Киев. Володя был уже «взрослым», играть сам не мог и поэтому поехал в роли тренера. «В роли» — потому что ребята признавали его шахматную силу, но тренерами все-таки считали тех, кто постарше! Оказалось, что Володя не только может помочь в анализе отложенной партии или в выборе дебютного варианта, но и отлично умеет настроить на борьбу, вдохнуть уверенность в подопечного. Он мог убедить, что противник вовсе не так опасен, чтобы перед ним робеть.

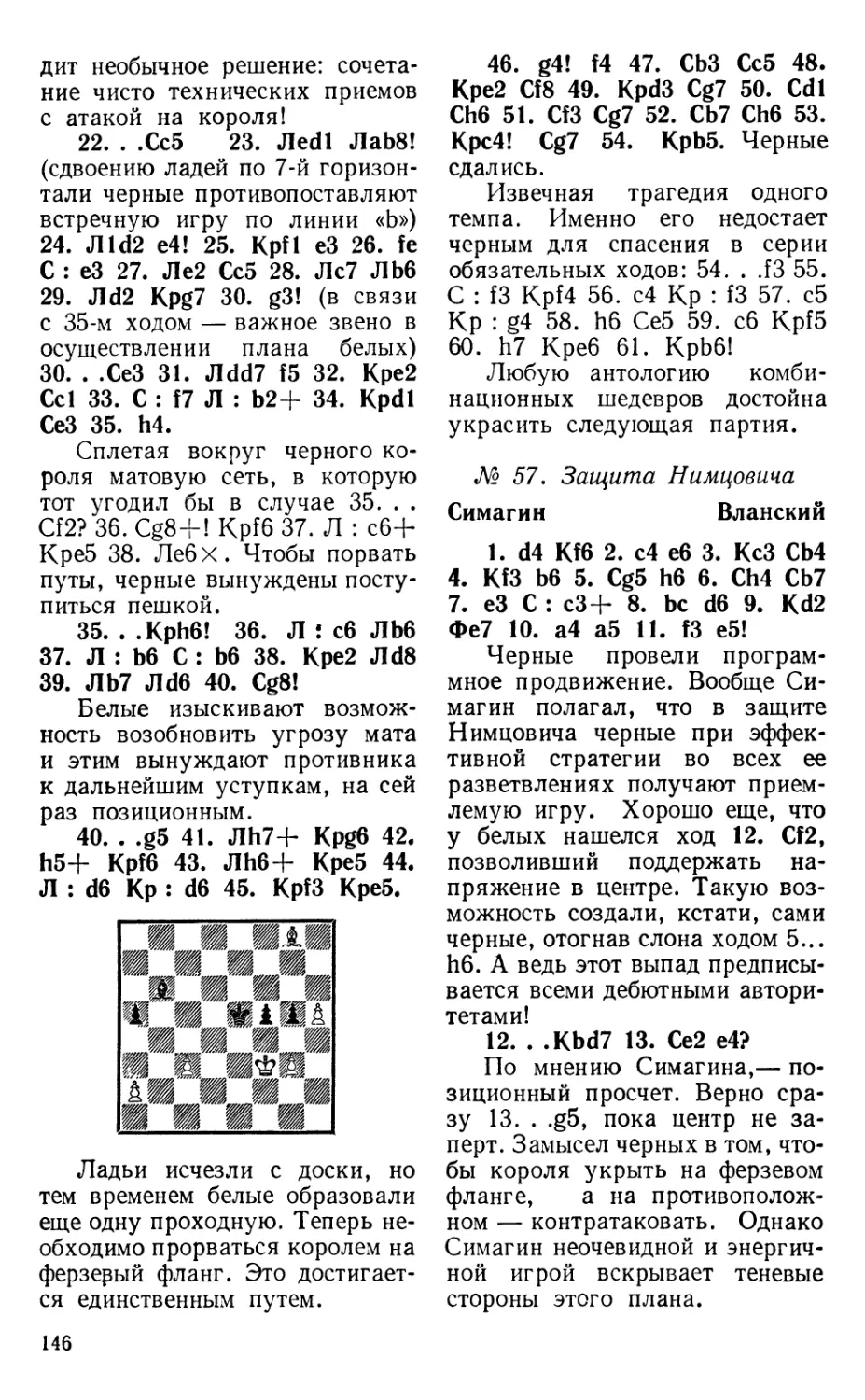

Есть уважаемые мастера, о которых известно всем, что они тренеры. Владимир Павлович мало что сделал для того, чтобы добиться признания на этом поприще. Быть может, по складу характера его отталкивала необходимая в тренерском деле формалистика: учебные журналы, расписания, планы занятий и т. д. и т. п. Однако, когда ведущим гроссмейстерам требовался тренер-помощник для подготовки к соревнованиям самого высокого ранга, они нередко обращались к Симагину. Он был, например, тренером А. Котова и В. Смыслова.

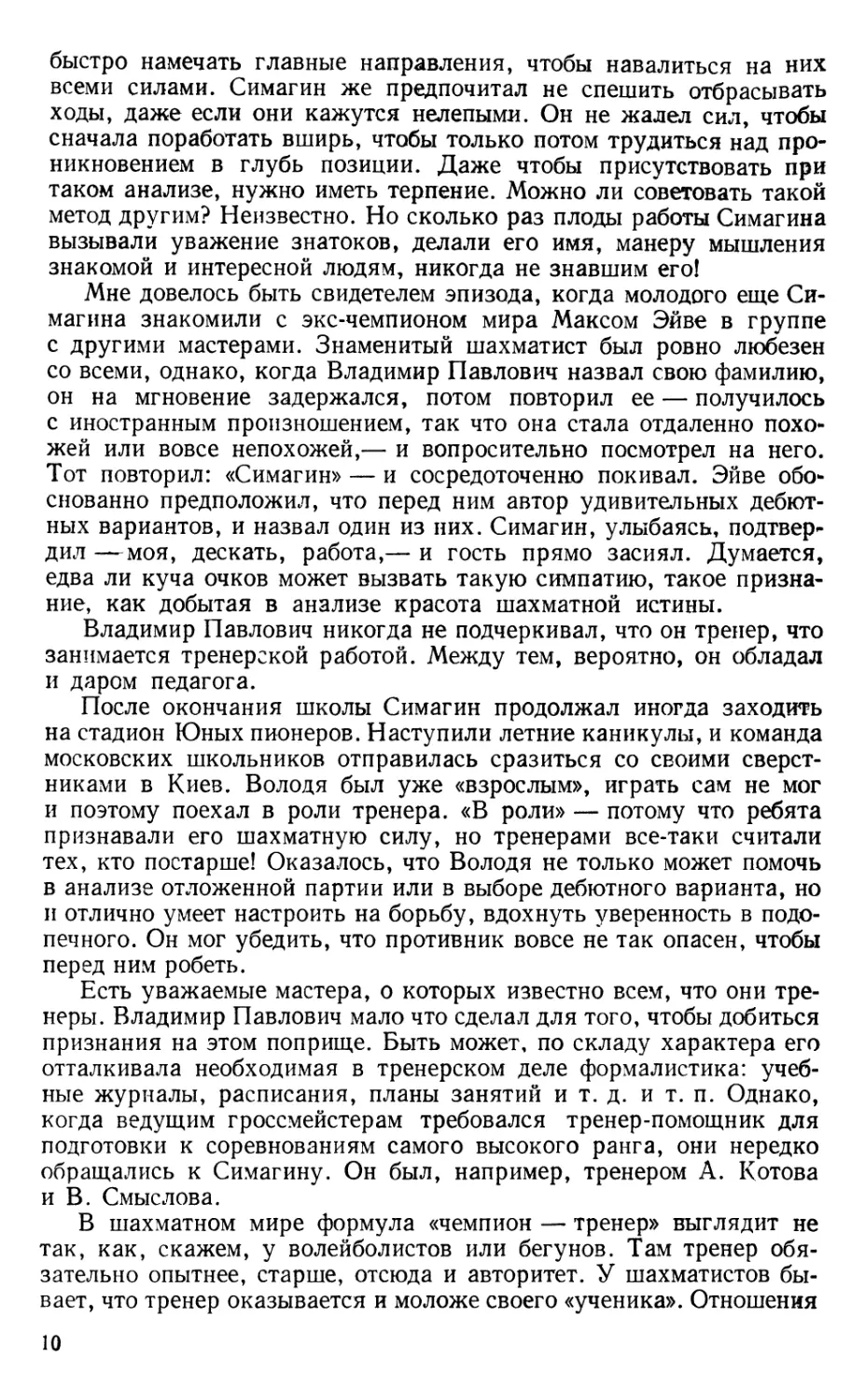

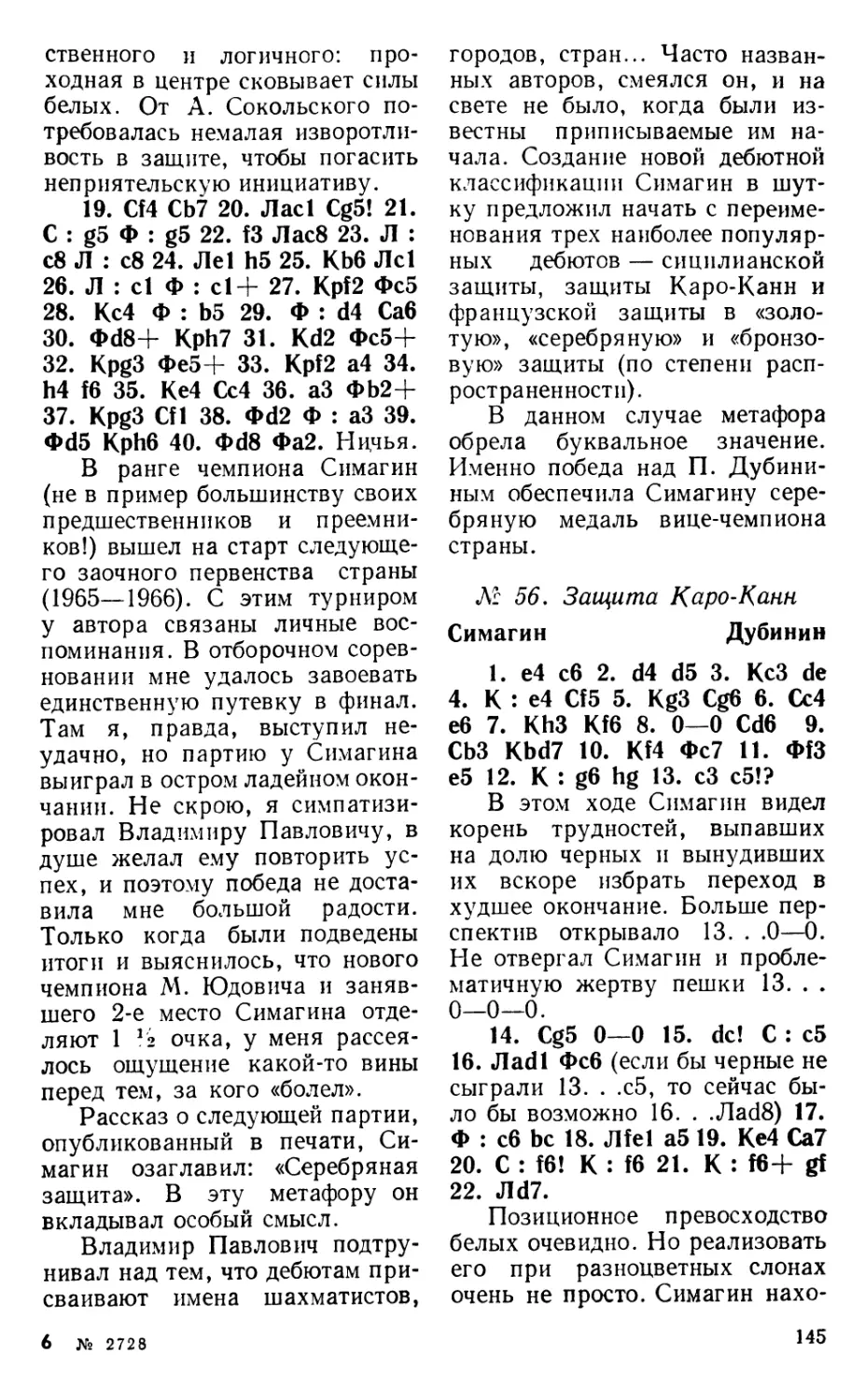

В шахматном мире формула «чемпион — тренер» выглядит не так, как, скажем, у волейболистов или бегунов. Там тренер обязательно опытнее, старше, отсюда и авторитет. У шахматистов бывает, что тренер оказывается и моложе своего «ученика». Отношения

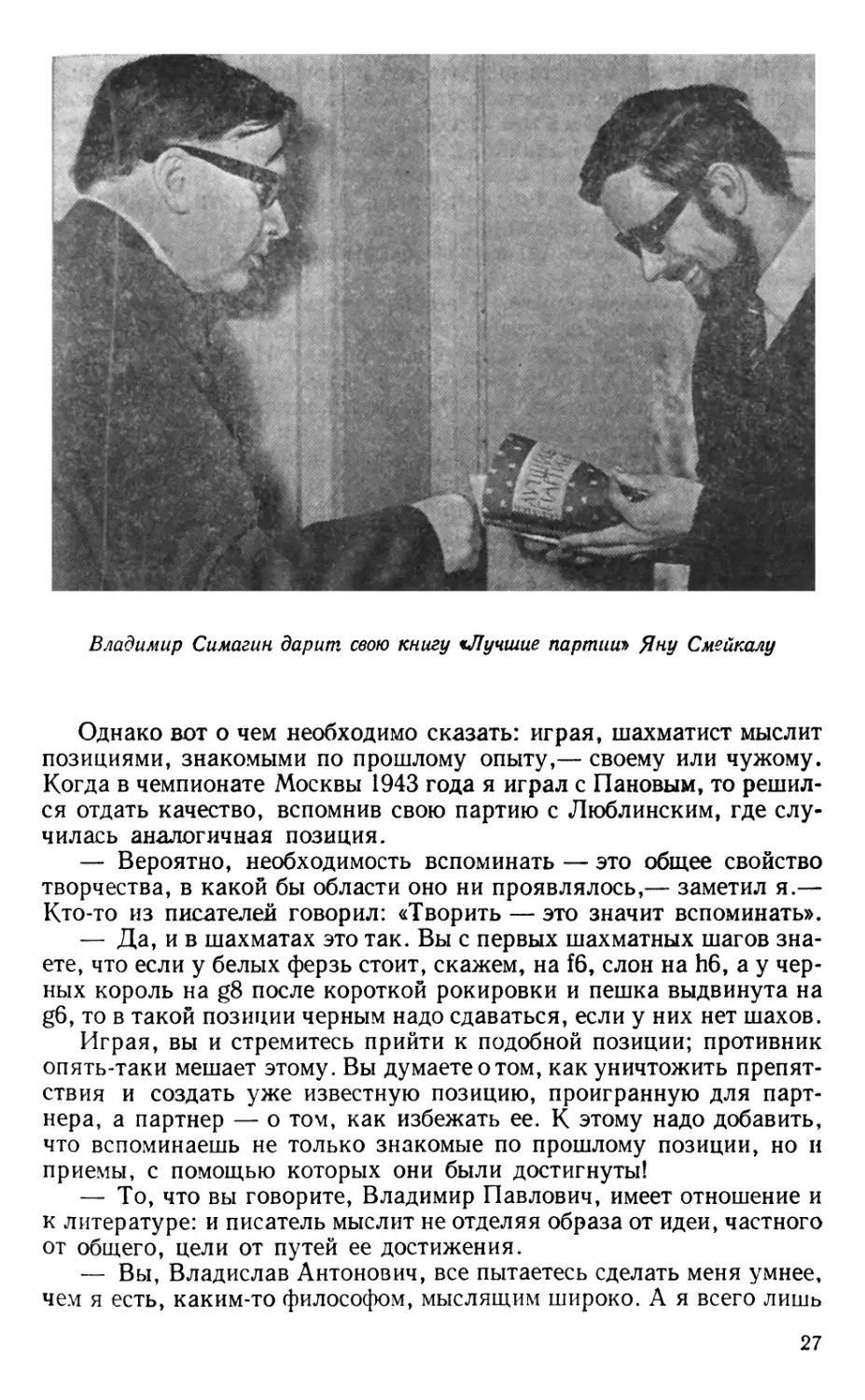

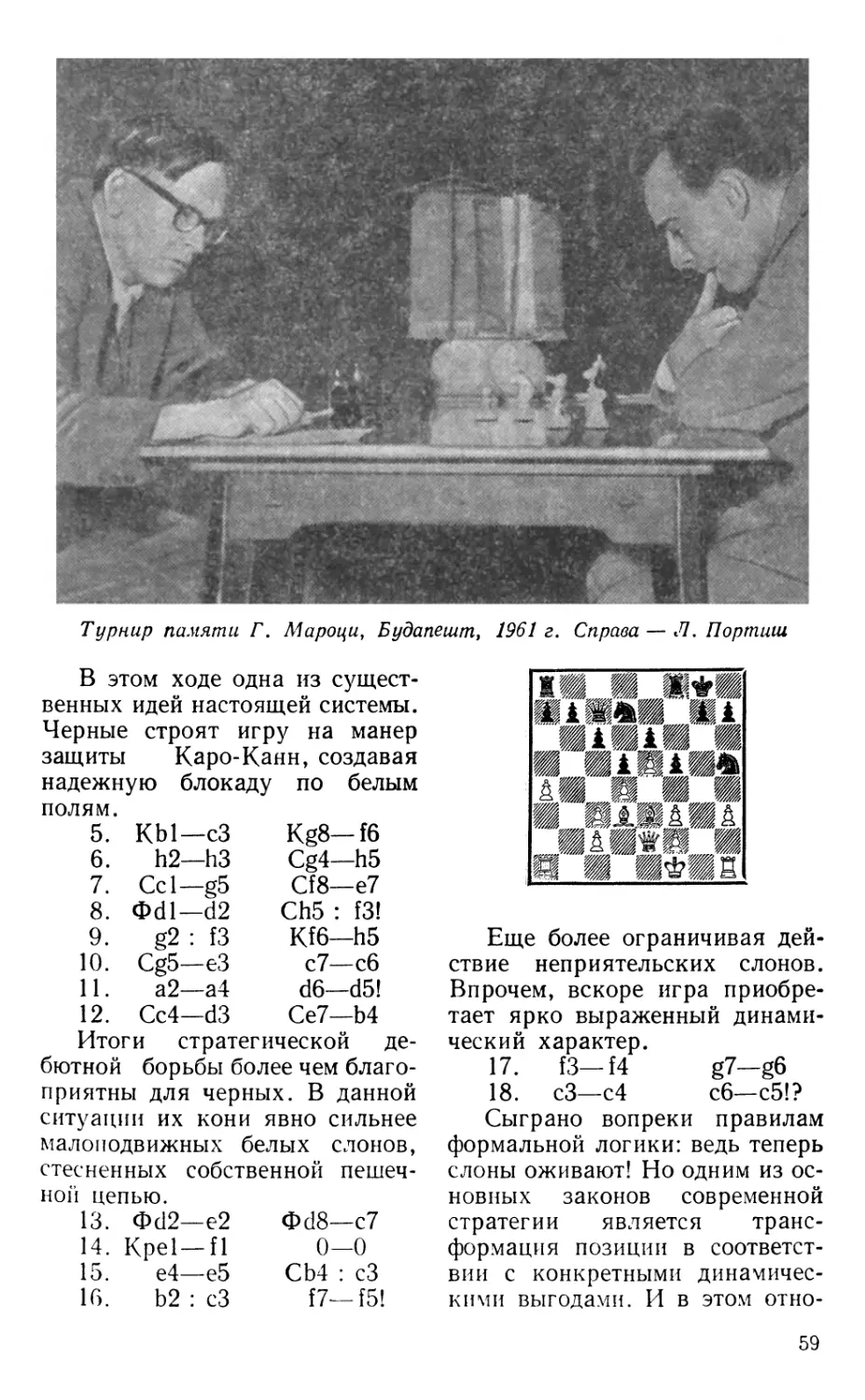

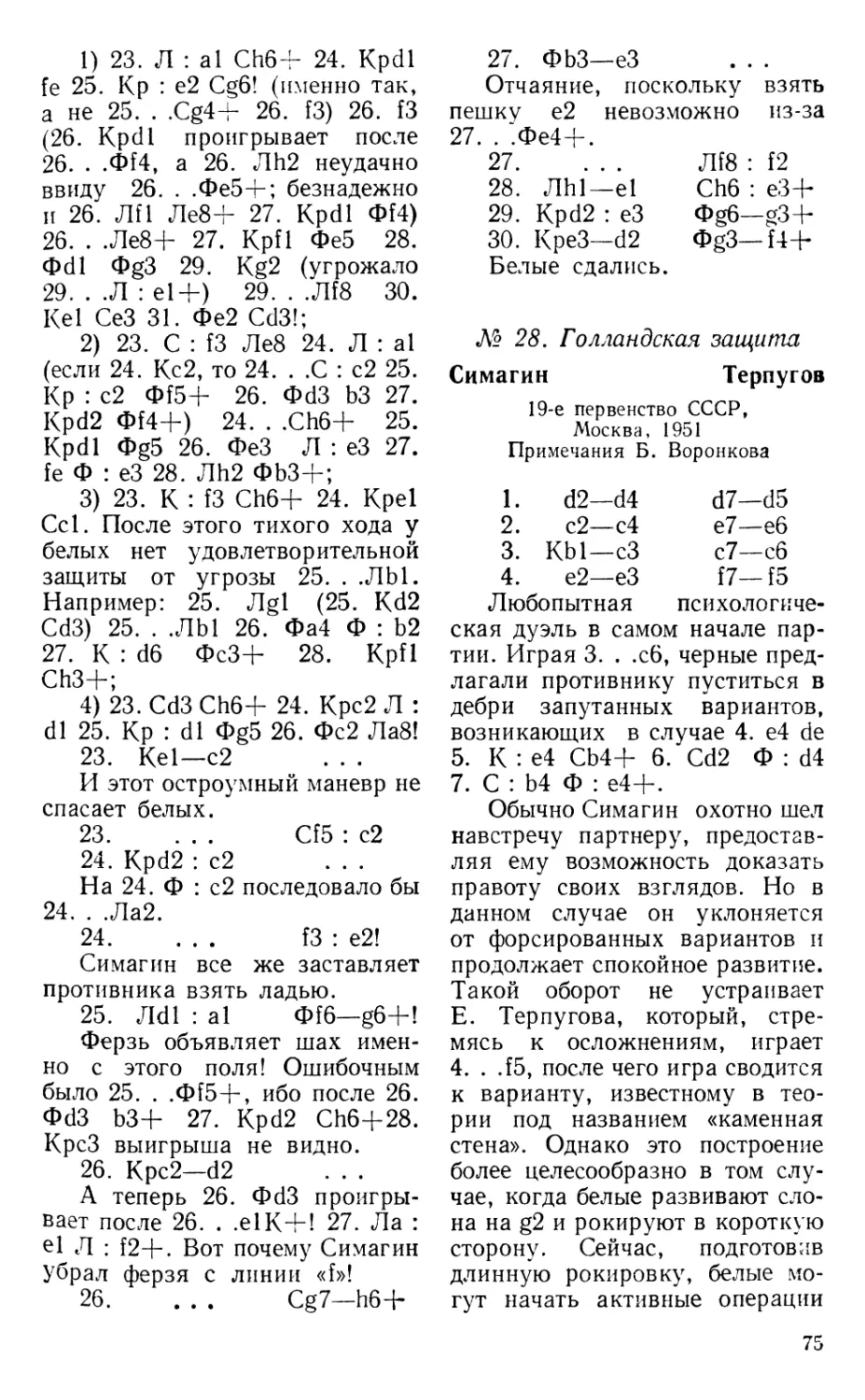

В Центральном шахматном клубе СССР.

Слева направо: Е. Геллер, В. Симагин, В. Смыслов

строятся по-разному, часто неожиданно и сложно. Симагин в сложной роли тренера чемпионов (он был моложе Котова и сверстником Смыслова) не терял уверенности, самостоятельности. Надо сказать, что если турнирный жребий сводил его с именитым подопечным в ответственный момент соревнования, то и тогда Владимир Павлович экзаменовал без всяких скидок, не считаясь с турнирным положением «ученика». Здесь для него не было проблем: спортивная этика была частью его характера. Став рано для своего времени перворазрядником (звания кандидат в мастера тогда еще не существовало), добившись определенного признания, Симагин как бы и не спешил добывать мастерскую степень. В этом, однако, не было никакого расчета или оригинальничанья. Просто в его характере никогда не было заметно и тени стремления добиться всего того, что ему по праву должно было бы принадлежать. Он органически не любил ни домогаться, ни жаловаться на несправедливость, ни просить. Однако в полном соответствии с пословицей «Сила солому ломит» настал день, когда Владимир Павлович стал мастером, и, как водится у таких людей, сразу же незаурядным. Он много играл: чемпионаты Москвы, полуфиналы и финалы первенства страны, международные соревнования, турниры «Спартака» (общества, к которому он постоянно принадлежал), многие другие соревнования. Аппетит к игре не убывал никогда, как никогда не слышали от него, что он чувствует себя утомленным и поэтому не хочет играть в очередном

состязании. Так летели годы, многотрудные н быстротечные, наполненные до краев шахматными баталиями, долгими, неустанными анализами. Товарищи Владимира Павловича, даже те, что были помоложе, выходили в гроссмейстеры, обгоняли его, а он, верный своему не соответствующему XX веку характеру, и тут не спешил... Гроссмейстером он стал в 1962 году, уже на пятом десятке. Однако здесь его неторопливость не принесла положительных результатов. По дарованию Симагин мог бы участвовать в споре за самые высокие ступеньки шахматной иерархии, но, став гроссмейстером уже в пору, когда физический расцвет позади, он ограничил свои спортивные возможности. Между тем, став гроссмейстером, он абсолютно не изменился. Все так же сурово выглядел со стороны, все так же прост и дружелюбен был с приятелями. Собирался написать книгу о миттельшпиле, о развитии взглядов на стратегию, да все никак не мог приступить...

Как все-таки нерасчетливо разбрасывает себя природа! Это невольно приходит в голову, когда видишь книги, множество книг, написанных иногда честно, добросовестно, но без искры, иногда просто халтурно, и когда вспоминаешь о людях, хранящих в себе такие клады информации и только собирающихся написать книгу. К несчастью, про Владимира Павловича теперь уже не скажешь — собирается...

К книге его отношение было особым. Он не слишком любил обсуждать прочитанное, как бы не нуждаясь в том, чтобы приглашать гостей в свой внутренний мир. Товарищи замечали, конечно, что он заядлый книгочей, но он согласен был скорее шутить по этому поводу, чем пускаться в дискуссии.

Помнится, довольно давно, Владимир Павлович с серьезным видом поведал, что открыл новую систему: покупает в букинистическом магазине книги, читает и продает их, потом покупает другие, опять читает... Деньги убывают, но не сразу! «Симагинский вариант!» — резюмировал кто-то из друзей. Симагин сам отлично понимал, что он непрактичен, однако не старался с этим своим качеством бороться, не делая, правда, из него и предмета гордости,— просто его это не волновало и вполне устраивало.

Есть немало известных шахматистов, которые дают отличный пример молодежи своим серьезным отношением к спорту. Симагин к их числу, увы, не принадлежал. В школьные годы он, правда, любил волейбол (тогда очень популярный), коротко знаком был с альпинизмом (старший брат был заслуженным мастером спорта по этому виду), но делать зарядку, регулярно заниматься для того, чтобы повысить свою форму,— это его не привлекало. К тому же Владимир Павлович был заядлым курильщиком и режима придерживался довольно своеобразного. С этим мне как-то довелось познакомиться. Мы жили в одной комнате во время тренировочного сбора. Дело было осенью. Оказалось, что Володя просыпается в шесть, зажигает свет, закрывает форточку, закуривает, включает радио и берет в руки книгу или карманные шахматы. Я пытался возражать — не помогало. Потом я заметил, что через полчаса он все

равно засыпает. Оставалось лишь открывать форточку, гасить свет...

Меньше всего я хотел бы сказать, что Симагин был в общении неудобным человеком или невнимательным. В том-то и дело, что это особый случай: он не умел и не мог ломать свои привычки и обыкновения. Живи он в комнате один — и не было бы никакой проблемы! А к друзьям он относился с самой искренней симпатией, вне зависимости от их шахматного либо общественного положения. И говорю это не потому, что следую латинской пословице, рекомендующей говорить о покойных хорошо, — нет, просто Симагин был человеком редкой цельности и порядочности, да к тому же талантливым. Те, кто общался с ним, хорошо знают это.

Творческое наследие Владимира Павловича в основном в партиях. Шахматисты уходят, но их произведения остаются. Симагин ушел преждевременно: он скоропостижно скончался 25 сентября 1968 года, участвуя в международном турнире в Кисловодске. Перед этим он выиграл партию, последнюю партию в своей жизни.

Умер во время турнира... Смерть шахматиста.

Увы, не успел Владимир Павлович раскрыть все то, что стало ему ведомо после долгих часов и лет поиска истины. Но и те ходы, что он сделал, те комментарии, что написал, оставили глубокий след в вечном искусстве шахмат и привлекут к себе еще многих и многих. И хочется, чтобы они почувствовали обаяние редкого, удивительного человека Владимира Павловича Симагина, настоящего большого шахматиста, русского интеллигента.

РАССКАЗЫВАЮТ СОВРЕМЕННИКИ

М. Ботвинник

Прежде чем стать шахматистом-профессионалом, Симагин работал слесарем на заводе. Он производил впечатление человека болезненного, мрачноватого, неразговорчивого и в то же время весьма интеллигентного. Характер, однако, был у него решительным, а шахматный талант — незаурядным и оригинальным. Вот об одном эпизоде, где мне пришлось оценить характер и интуицию Владимира Павловича, и пойдет речь.

Была весна 1966 года. Я закончил в основном рукопись книги, которая два года спустя была издана под названием «Алгоритм игры в шахматы». Но в 1966 году об издании и говорить было нечего — к этой работе относились с недоверием. Тогда Л. Абрамов и предложил самую суть алгоритма опубликовать в «Бюллетене ЦШК». Статья была направлена на отзыв одному шахматисту — преподавателю высшей математики.

Отзыв был отрицательным; обычно в таких случаях публикация уже невозможна. Но содержание отзыва было столь бессодержательным, что я решился сыграть ва-банк и предложил, чтобы мы с рецензентом дискутировали в присутствии редактора бюллетеня В. Симагина. Я заявил, что после этого готов принять любое решение редактора (шаг был несколько рискованным — с Симагиным у нас были далекие отношения). Владимиру Павловичу идея понравилась, оппоненту, который не сомневался в успехе,— тоже. И встреча состоялась.

Не помню точно содержание нашего спора. Рецензент высказывался весьма откровенно; он утверждал, что нечего позорить имя Ботвинника, публикуя подобную статью. Я горячо доказывал жизненность и силу идей, изложенных в работе. Наконец спор зашел в тупик, и мы оба вопросительно взглянули на нашего арбитра.

Симагин во время разговора не проронил ни слова; ссутулившийся, он сидел с отсутствующим взглядом, как бы погруженный в свои размышления. С победным видом мой противник спросил его: «Теперь вы видите, Владимир Павлович, что это публиковать нельзя?»

Симагин помолчал еще с бесстрастным лицом и наконец спокойно произнес: «Будем печатать в дискуссионном порядке». Возникла немая сцена, аналогичная финалу гоголевского «Ревизора»...

И Симагин напечатал статью, выпустив джина из бутылки. Спустя пять лет эти идеи стали известны во всем мире. А ныне не только идеи, но и шахматная программа «Пионер», реализованная на базе этих идей, завоевали место под солнцем. «Пионер» успешно

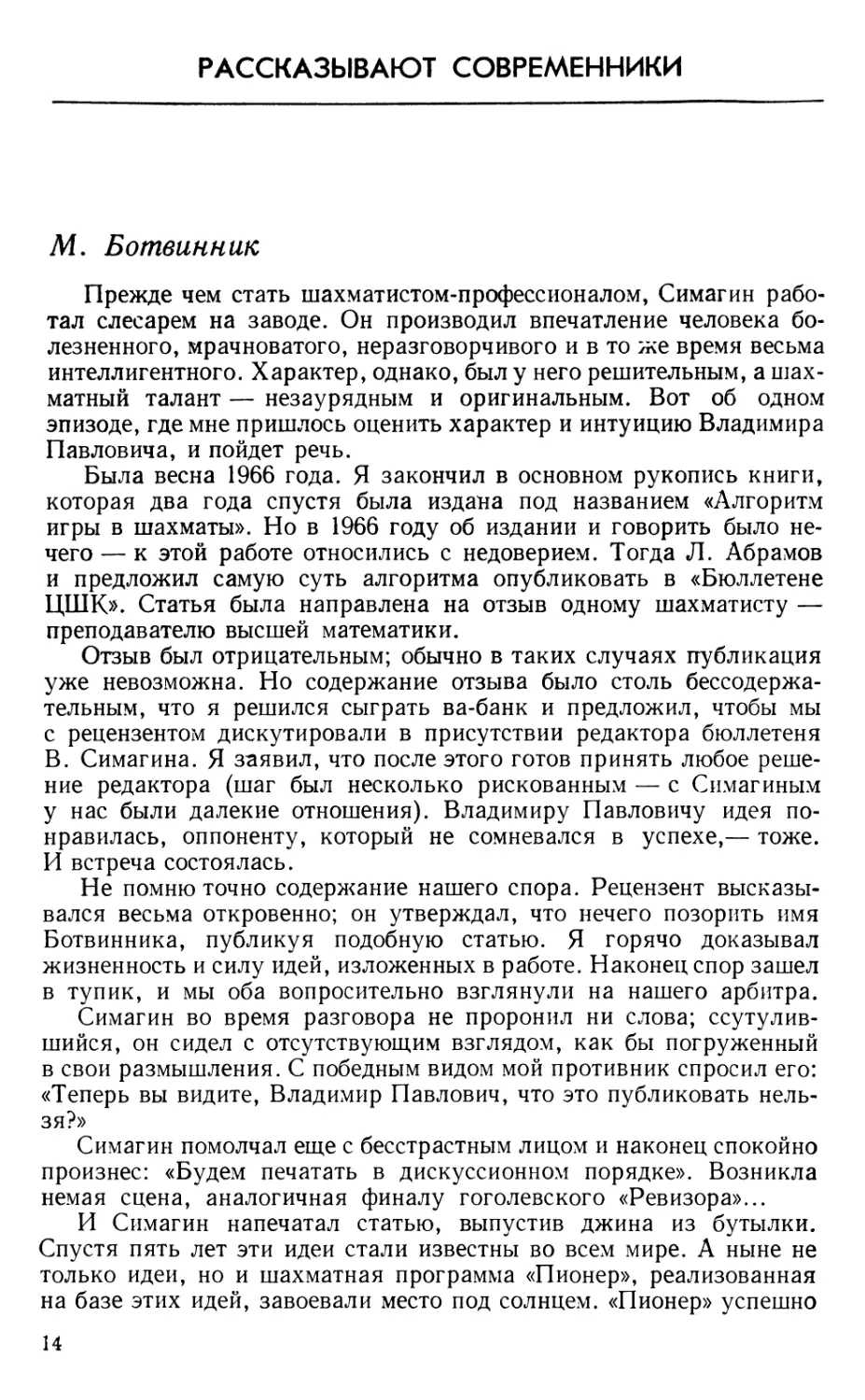

Матч с шахматистами Венгрии, 1949 г. Заинтересовался позицией М. Ботвинник

копирует методы игры шахматного мастера, и не за горами то время, когда автомат «Пионер» превзойдет живого гроссмейстера...

Интуиция оригинального шахматиста оказалась безошибочной: он сумел оценить оригинальность работы.

Ю. Авербах

Белесое, с веснушками, скуластое лицо, очки в тонкой металлической оправе, светлые, почти соломенного цвета, волосы, непокорно торчащие на макушке,— таким я впервые увидел Володю Симагина. Было это летом 1935 года в шахматном павильоне Центрального парка культуры и отдыха в Москве. Я играл там в турнире на четвертую категорию. Он же в то время имел вторую, входил в число сильнейших школьников столицы.

Володя самозабвенно был увлечен шахматами, просиживал за доской от открытия до закрытия павильона, что, правда, никого не удивляло. Среди ребят, посещавших шахматный павильон, все были такими. И Вася Смыслов, и Базя Дзагуров, и Боря Ваксберг, и многие, многие другие. Всех уже и не упомнишь...

И объединяло нас то, что мы были очарованы чудесным миром деревянных фигурок. Ведь шахматная игра обладает удивительной, прямо-таки гипнотизирующей способностью увлекать детей!

Симагин быстро прогрессировал в шахматном искусстве. Уже в 1940 году он был на грани достижения звания мастера. Довоенной пробы! Их тогда у нас в стране насчитывалось всего человек сорок.

Хорошо помню Симагина военных лет: в потертой шапке-ушанке, грубых ботинках на деревянной подошве, ватнике. Освобожденный от службы в армии по здоровью, Симагин работал тогда слесарем на оборонном заводе. Трудился по 12 часов в сутки, недосыпал, недоедал, но все равно умудрялся находить время для шахмат. В 1944 году в полуфинале первенства страны Владимир Симагин выполнил мастерскую норму. Играл он весьма агрессивно, хорошо понимал острые, динамичные позиции, в дебюте применял свои собственные, очень нешаблонные схемы.

Запомнился мне еще один, совсем другой, Симагин, настоящий денди — в больших роговых очках, серой широкополой шляпе и добротном черном пальто. Таким он предстал передо мной в день отъезда в Чехословакию на матч Москва — Прага, в первом послевоенном году.

Так уж получилось, что наши с Володей шахматные пути долго шли параллельно: мы участвовали в одних и тех же турнирах, бывали и соперниками и соратниками по команде, выступали вместе за рубежом, не раз жили в одном гостиничном номере.

Страстью Владимира Павловича был анализ. Вспоминаю, как в одном из полуфиналов первенства страны неоконченные партии возникали у него одна за другой, и все в сложных, запутанных позициях. Денно и нощно он их анализировал, не расставаясь с карманными шахматами даже за едой. И нередко ему удавалось находить в анализе удивительные вещи. Однако такая неистовость, конечно, не могла довести до добра. От бесконечного напряжения Симагин сильно уставал и следующие партии играл хуже.

Зато страсть к анализу очень помогала ему в игре по переписке. Здесь аналитический талант Симагина раскрылся полностью, и ему удалось создать ряд великолепных полотен. Особенно запомнилась мне его партия с Риттнером.

Владимир Павлович был интересным, приятным собеседником, хорошо эрудированным в вопросах литературы, самостоятельным и оригинальным в суждениях. О шахматах уж нечего и говорить. О них Симагин готов был рассуждать ночи напролет, доказывать, спорить. Это был шахматист со своими ярко выраженными взглядами и вкусами, всегда готовый их защищать.

Вспоминаю Симагина за доской. Обычно он размышлял над позицией в очень характерной для себя позе, чем-то напоминая нахохлившуюся птицу. Сидел он, как правило, заложив ногу за ногу и чуть подавшись вперед.

К сожалению, здоровье преждевременно поставило предел развитию самобытного дарования Симагина. Человек самолюбивый, легкоранимый, он никак не мог с этим примириться, крайне болезненно переживал свои неудачи, хотя внешне где-то даже бравировал, старался показать другим (а может быть, убеждал самого себя), что успех для него не имеет значения...

И. Кан

В 1936 году мне довелось принять участие в конкурсе московских мастеров-сеансеров, против которых выступала шестерка сильнейших школьников столицы. В эту шестерку входил вместе с будущим чемпионом мира Васей Смысловым его будущий тренер, секундант, а в дальнейшем и коллега по гроссмейстерскому званию Володя Симагин.

Мне запомнился худой, неулыбчивый юноша, на лице которого виделось стремление к борьбе и, конечно, желание победить. Пожертвовав фигуру за две пешки, юноша заварил такую «кашу», что именно эта партия доставила мне самые большие трудности, потребовав полного напряжения сил. Редко так запоминаются партии, сыгранные в сеансах, но ведь и сеанс был особенный, да и партия тоже... Победил все-таки опыт — между нами была не только возрастная граница в десять лет, но и солидный список выступлений во всесоюзных и международных турнирах. Я не упоминал бы о результате партии, сыгранной в сеансе, если бы не одно забавное обстоятельство. Впоследствии, став мастером, Володя оказался для меня очень трудным соперником. Наши встречи заканчивались или его победами, или ничьими. Когда я, уже на исходе своей практической деятельности, говорил Симагину о его превосходстве, всегда деликатный Володя напоминал о партии в давнишнем сеансе...

Вообще, деликатность и тактичность по отношению к шахматным противникам была одной из многих положительных особенностей Симагина. Это не мешало ему критически относиться к содержанию сыгранных партий, объективно оценивать ход борьбы.

Володя с откровенной нетерпимостью относился к недостаткам в работе шахматной организации и никогда не стеснялся выражать свое принципиальное отношение к тем или иным вопросам. Часто можно было видеть Симагина серьезным и задумчивым, как и в юности, но вместе с тем он обладал своеобразным чувством юмора и никогда не упускал возможности посмеяться над тем, что этого заслуживало. Так, помнится, однажды я выразил ему свое неудовольствие по поводу поступков одного весьма известного гроссмейстера. «Что вы обращаете внимание на такие вещи? — сказал, улыбаясь, Симагин.— Ведь это вопрос не шахматный, а медицинский...»— добавил он, и мне тоже стало смешно.

Забавный случай приключился во время нашей встречи в одном из полуфиналов первенства страны. Мне удалось, играя белыми, добиться большого преимущества, и я уже предвкушал возможность улучшить счет наших личных встреч. Но стоило мне допустить оплошность, как изобретательный и всегда полный оригинальных замыслов Володя форсировал вечный шах. Когда я расписывался на бланке, судья по выражению моего лица определил результат партии и распорядился вывесить на демонстрационной доске табличку «Черные выиграли». Через короткое время ее заменили другой —

«Ничья», и нам осталось лишь посмеяться по поводу такого необычного «инцидента».

Уделяя много времени различным аспектам шахматной деятельности: турнирам, тренерской и литературной работе, Симагин отличался разносторонними интересами. Помнится, говоря о каком-то турнире, он вспомнил купринских «Листригонов» и заметил, имея в виду сильный состав: «...здесь нет ребяти, здесь се капита-ни...» (у Куприна это сказал один из говоривших с акцентом балаклавских моряков, не желавших отвечать на обращение начальства «Здорово, ребята!»).

Проводя сеансы одновременной игры, Володя обычно старался создать дружескую, непринужденную обстановку, шутил, подбадривал участников и всячески избегал того, чтобы демонстрировать свое превосходство.

Талант Симагина, его стиль игры были окрашены ярко выраженной индивидуальностью, даже неповторимостью. Из шахматистов моего поколения он напоминал мне (кстати, отчасти своей внешностью и манерой держаться) Николая Рюмина, а из современных был, быть может, более всего близок по оригинальности мышления к Бенту Ларсену. Жаль, безмерно жаль говорить о Володе в прошлом времени. Но талантливый шахматист продолжает жить в своем творчестве...

Б. Вайнштейн

Мало кому известно, что Владимир Симагин — коренной спартаковец с двадцатилетним стажем — одно время был динамовцем*

В военные годы Центральный совет общества «Динамо» начал формировать шахматную секцию и пригласил в 1943 году Бронштейна, а немного позже — Симагина.

В первенстве Москвы 1946 года участвовали они оба. Симагин начал не очень удачно, но затем разошелся и стал выигрывать партию за партией. А ведь чемпионат был очень силен: в нем играли Смыслов, Бондаревский, Котов, Панов, Алаторцев... В конечном счете Симагин занял второе место, всего на пол-очка отстав от Бронштейна.

— Мне бы еще два-три тура, и я опередил бы тебя,— шутя сказал он тогда победителю.

Шутка обернулась всерьез уже на следующий год, когда, разделив в чемпионате Москвы первое место с Бронштейном и Равин-ским, Симагин затем выиграл матч-турнир и стал чемпионом столицы.

Мы сблизились с Симагиным на турнире претендентов в Будапеште, где он был секундантом Котова. Я хорошо помню Володю, немногословного и даже застенчивого, но крайне независимого в суждениях. Если удавалось его разговорить, то беседа получалась интересной и увлекательной, будь то шахматы, книги, или просто —•

житейские мысли. Кругозор его был очень широк: он хорошо знал литературу, любил музыку...

В самом начале турнира была отложена партия Котова с Най-дорфом. За завтраком Симагин сказал мне:

— Я всю ночь анализировал, под утро нашел ничью и лег спать. Это я твердо помню, а сейчас забыл, как надо играть на ничью.

Я тогда осторожно спросил Найдорфа:

— Мендель Гедальевич *, как вы стоите с Котовым?

— Ищу ничью,— ответил Найдорф.

Доигрывание этой партии не состоялось.

Симагин много и эффективно работал в Будапеште. Он рассказывал мне о необычайном трудолюбии Котова, о его привычке вникать в детали, никому не верить на слово, о его требовательности к самому себе и к сотрудникам. Мне казалось тогда, что эти черты характеризуют не столько Котова, сколько самого Симагина. Котов действительно был хорошо подготовлен в Будапеште, но ему дьявольски не везло. Сн имел, например, абсолютно выигранную позицию со Смысловымj но почему-то захотел выиграть ее не откладывая и... не заметил второпях, что дает мат связанной фигурой. Проиграл он и еще две партии против не самых сильных партнеров.

В 1953 году Симагин был секундантом Смыслова на турнире претендентов в Цюрихе. Содружество это получилось исключительно удачным: они были во многом сходны по своему стремлению к стратегической постановке партии, непринужденной трактовке дебюта, а склонность Симагина к острым экспериментам умерялась капитальностью мышления Смыслова. Как известно, Смыслов тогда занял первое место, проиграв всего одну партию. И кому же? Котову!

Симагин не был теоретиком в современном смысле этого слова, но он дал теории дебютов много как генератор идей. Вместе с тем он был очень добросовестным шахматистом, и его дебютные новинки всегда были тщательно подготовлены. Импровизация была ему отнюдь не чужда, но он импровизировал дома, а не за доской. Поэтому трудно было его застать врасплох.

Помню, однажды Симагин играл с Бронштейном староиндийскую и тому вдруг взбрело в голову сыграть чуть ли не на шестом ходу g2—g4. Завязалась оживленная борьба, но, как это нередко бывает, все закончилось довольно быстрой ничьей.

И вдруг Володя, обращаясь к партнеру, говорит:

— Знаешь, Давид, тут у белых ничего нет. Я этот ход g2—g4 много анализировал...

Симагина многие считали замкнутым человеком, но в действительности он был не замкнут, а скорее застенчив. Внутренний мир его был своеобразен и не всем понятен. Взять хотя бы его маневр в варианте дракона — Kg8—h6 и f7—f5, приводивший в ужас «знатоков», или классический пример симагинского свободомыслия: его

* Имя Найдорфа в «аргентинском» варианте — Мигуэль. Сам он родом из Варшавы, и ему нравилось, когда к нему обращались по имени-отчеству.

партнер играет на размен фианкегтированного слона СеЗ—h6, под прикрытием ферзя на d2, разумеется. Но Симагину слон необходим для его стратегических планов, и вот, после некоторого, не слишком продолжительного, раздумья он отвечает... Cg7—h8!?

Случай этот послужил темой для многих шуток и иронических замечаний. Но в действительности это было ведь вовсе не чудачество какое-то, а проявление шахматного мировоззрения!

В слоне g7 воплощена вся идея активной обороны черных! Его силовая линия держит в напряжении более 10 процентов всего плацдарма борьбы, каждая горизонталь и почти все вертикали ощущают излучаемый им поток энергии.

И вот появляется белый слон и говорит Симагину:

— Разменяй своего слона, иначе придется отдать качество!

— Где же здесь качество? — спрашивает себя Симагин,— в чем оно заключается? Неужели в ладье, весь прок от которой только в в том, что она защищает пешку f7? К тому же эту пешку никто не намерен атаковать...

И Симагин воспринимает ход соперника как требование пожертвовать идеей ради сохранения материального блага. Такая ситуация и в жизни не исключена.

Получается, что слон в данном случае — духовная ценность, а ладья — материальная выгода. И Симагин сохраняет подлинное качество, отдавая мнимое! В партии этой он, между прочим, одержал победу...

Дальнейшие успехи Симагина общеизвестны. Его самобытный талант развивался, проникая в самые глубины шахматного искусства. По своему творческому облику он, на мой взгляд, был наиболее близок к Рихарду Рети. Такие шахматисты продолжают свое развитие или, по крайней мере, сохраняют силу до 70 лет. Но Владимир Павлович — мне так и хочется назвать его Володей, ведь я помню его еще в красном галстуке! — ушел, очень много дав шахматам, но не сказав своего последнего слова.

в. Ковалев

доктор филологических наук, профессор

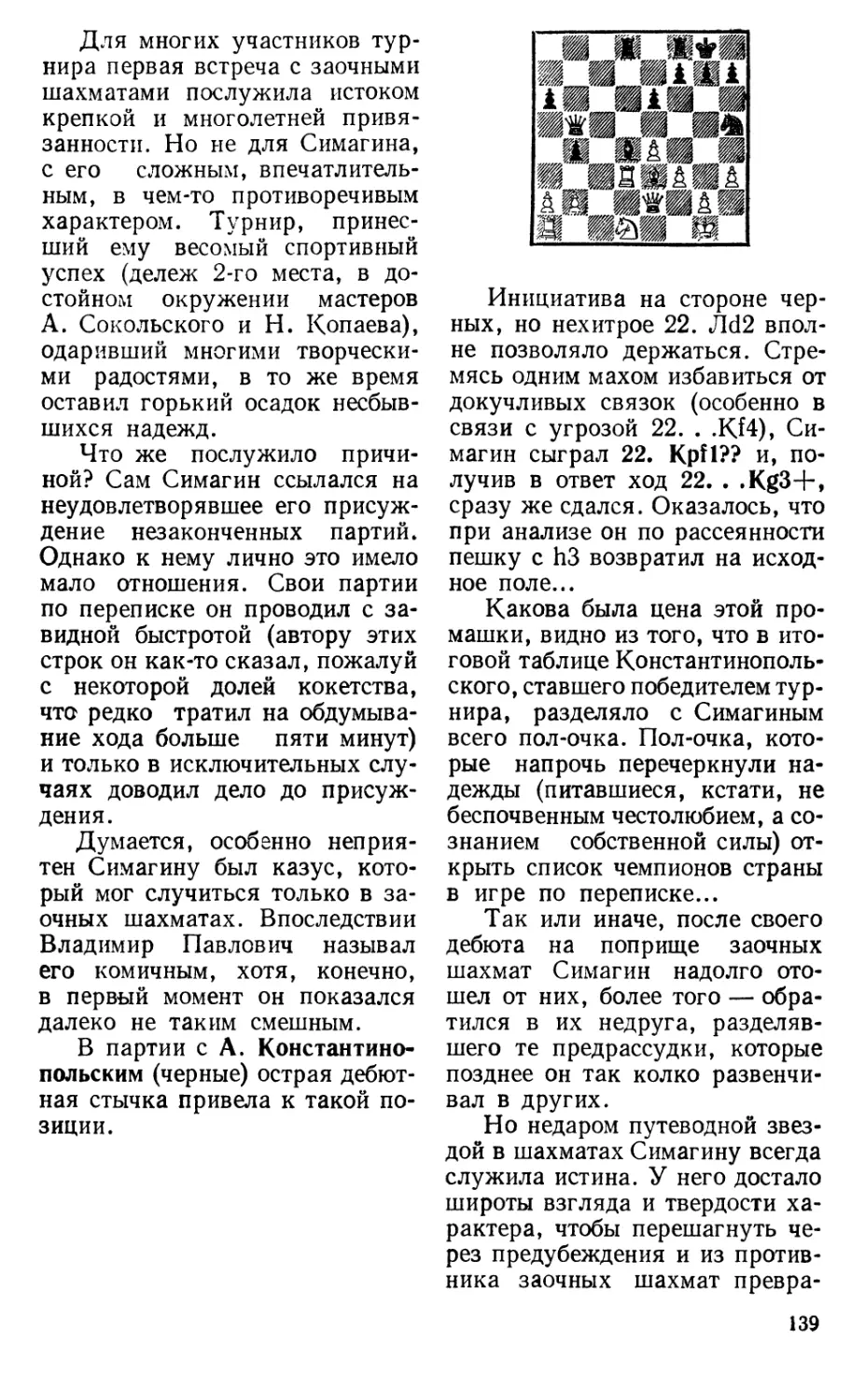

ДИАЛОГИ С СИМАГИНЫМ

С Владимиром Павловичем Симагиным, лекции и доклады которого я много раз слышал, мне довелось познакомиться в Театре имени А. С. Пушкина, на шестой партии матча Ботвинник — Таль.

Наши места оказались рядом. Ни к кому не обращаясь, Владимир Павлович сказал:

— Что-то после первой партии Таль особой игры не показывает: все ничьи да ничьи.

— Это неверно,— возразил я.— Вспомните третью партию.

— Третья, пожалуй, действительно исключение,— согласился Владимир Павлович. И тут же добавил: —Сегодня вряд ли будет игра. Ботвинник пока очень осторожен, а у Таля черные.

— Почему же? — возразил я.— В качестве претендента Таль должен «лезть» в любой ситуации, какими бы он ни играл. А он и молодой и отчаянный.

Когда Таль пожертвовал коня, Симагин сказал:

— Вы оказались правы: Таль «полез».

Через два хода после жертвы он воскликнул:

— Какая позиция! Сколько возможностей! Здесь все нужно конкретно рассчитывать, даже если упрощаешь.

Когда же Ботвинник пошел на размен ферзей, а Таль сделал 26-й ход, Симагин произнес:

— Похоже, что Таль выигрывает. Ботвиннику не надо было менять ферзей.

Теперь уже я сказал Симагину:

— Вы были правы, утверждая, что надо было все конкретно рассчитать даже при упрощении позиции.

Так началось наше знакомство. Продолжалось оно главным образом в Центральном шахматном клубе, куда я приходил покупать шахматную литературу, а также... в метро, где мы не раз случайно встречались, так как Симагин жил на Волоколамском шоссе, а я — на Ленинградском.

Ниже я воспроизвожу наиболее интересные фрагменты наших разговоров.

Однажды Симагин прочитал, что лучший ход в шахматах тот, который быстрее всего ведет к цели.

— Это не вполне верно,— сказал Владимир Павлович.— Все зависит от позиции: если она носит форсированный характер, то да; если же форсированного ничего нет, то лучшим ходом будет тот, который создает несколько возможностей игры. Чаще всего одну из них (комбинационную или позиционную — не в этом дело) про-

тивник не учитывает, и его позиция сразу или постепенно разрушается.

В трудных позициях лучший ход тот, который все еще «держит» ее, не дает партнеру окончательно ее разрушить. В безнадежных позициях лучшим ходом может стать ловушечный: а вдруг партнер соблазнится и вместо выигрыша получит ничью, а то и проигрыш?

— Все-таки самое красивое в. шахматах, — однажды заметил я, — сложные многоходовые комбинации, неожиданные, парадоксальные. Как трудно гроссмейстеру найти этот удивительный, первый ход комбинации, которого не видят ни зрители, ни даже партнер!

— Тут дело не столько в комбинации и ее первом ходе,— сказал Симагин, подумав,— сколько в умении создать постепенно и незаметно для партнера ее исходную позицию.

Как ни великолепна талевская жертва ферзя в его партии со Смысловым в командном первенстве СССР (1964 года.— В. К.), но еще более удивительна незаметная и последовательная подготовка этой жертвы.

А вообще говоря, в шахматной стратосфере, у гроссмейстеров, в области комбинаций не развернешься. Они заранее видят, какую комбинацию готовит партнер, и принимают меры. Иное дело позиционная игра! Она куда выше.

— Как так?

— А так. Что такое комбинация? Каков ее общий смысл? Это разоблачение ложных ценностей. Так ее суть определяет Ласкер. И он прав. Отсюда следует, что любая комбинация основана на ошибке партнера.

А что делать, если партнер не делает никаких ошибок? Как выиграть у гроссмейстеров, которые, как правило, играют безошибочно?

Чтобы выиграть у них, есть два пути, если не считать третьим домашние дебютные заготовки. Один из них — тактический: дать, противнику какие-то шансы, сделав, например, умышленно не лучший ход, осложняющий позицию, а переиграть его затем в головоломной борьбе (так поступает Таль). Но этот путь ненадежный.

Надежным является другой путь — найти, основываясь на каких-то слабостях в позиции партнера, глубокий план, более дальновидный, чем у партнера, и провести его в жизнь. Тут вступает в

силу, скажем, искусство сложного длительного маневра с целью захвата опорных пунктов позиции, умение создавать пешечный прорыв и т. д. Так, например, играют Петросян, Фишер. Здесь они не имеют себе равных. Тут какая-то магия простых ходов. Партнер не может понять, как он оказался у разбитого корыта: так глубока, их игра! Остальное — дело техники, где они тоже боги. Эти маневры восхищают знатоков не меньше, чем головоломные комбинации.

К сожалению, игрой такого рода,— добавил Владимир Павлович,— я почти не владею, хотя она мне больше всего нравится.

— Вот вы восхищаетесь Талем,— как-то сказал Симагин.— Это хорошо. Но еще большего восхищения заслуживает Алехин.

Ведь стиль Таля, как метко сказал Авербах, «психологичен, но нелогичен». Многие его комбинации опровергаются после домашнего анализа. Они, как мы говорим, «с дырой». Комбинация в партии Таль — Филип (Порторож, 1958) казалась и блестящей, и глубокой, и безукоризненной, но тем не менее было найдено опровержение: сделай Филип ход не конем, а ферзем,— он бы выиграл.

Обе знаменитые партии Таля с Панно и Келлером *, с которых, по мнению некоторых теоретиков, начинаются новые шахматы, точнее сказать, новая эра шахмат, при правильной игре партнеров должны были закончиться вничью.

Главное же — в большинстве партий Таля отсутствует цельность, у него мало стратегически последовательно проведенных партий. Как стратег Таль далеко не всегда на высоте. Один мой коллега утверждает, что для книги «Таль — стратег» не нашлось бы материала. Это, конечно же, крайность, но определенные основания для этого суждения, несомненно, есть.

Иное дело Алехин. У него и комбинации безукоризненны, и партии в подавляющем большинстве цельные: стратегически последовательные и глубокие. Таль рассчитывает, по выражению Фишера, на «ход-выстрел», меняющий всю ситуацию на доске, а у Алехина — глубокий стратегический план с множеством тактических закономерных разветвлений.

Восхищаются Талем и любители, и ценители. Но ценитель тем отличается от любителя, что он понимает: игра Алехина и выше, и глубже, и последовательнее талевской.

— Какие из моих партий я люблю?

Сразу хочу сказать, что мне не нравится партия с Пановым из чемпионата А1осквы 1943 года, за которую меня многие очень хвалили, где я, неожиданно отступив слоном на Ь8, отдал качество и выиграл. Она стратегически не цельна. Я мог бы и не выиграть.

Большое удовлетворение мне доставляет партия со Штейном, выигранная в 1961 году в 28-м чемпионате СССР. Там было единство стратегии и тактики.

* Имеются в виду партии Таль Панно (Порторож, 1958) и Таль — Келлер (Цюрих, 1959).

Памятна торжествующая улыбка Штейна перед моим 38-м ходом, которым начинался вариант, форсирующий выигрыш. Он считал, что дело уже сделано и я не выкручусь. А вышло все наоборот.

Как курьез вспоминаю партию с Пановым из чемпионата Москвы 1946 года, где он, отдавая пешку, которую мог защитить, хотел обмануть меня. Но не тут-то было. Обманщик был сам обманут и проиграл. Иногда в шахматах бывает как в жизни: «не рой другому яму, сам в нее попадешь».

Наиболее интересным был диалог с Симагиным 10 апреля 1963 года в Центральном шахматном клубе, когда я попросил дать мне автограф на его книге «Лучшие партии» и побеседовать.

Он охотно написал несколько строк, но к беседе *, которая оказалась столь интересной, что я вскоре записал ее, приступил неохотно.

— Вряд ли у меня что-нибудь получится: и в жизни я не говорун, и как шахматист-практик больше люблю играть в шахматы, чем говорить о них. Люблю и анализировать, преимущественно дебюты, иногда эндшпили. Мой язык — это доска и фигуры. «Если он пойдет туда, то я пойду сюда»,— показываю я, передвигая что-нибудь на доске. Шахматы здесь, конечно, найти можно, но такой «разговор» требует много времени, которым я сейчас не располагаю. А, впрочем, почему бы нам и не поговорить о шахматах без доски?.. Что вас интересует?

— Меня, как филолога, интересуют вопросы стиля и шахматного мышления.

— Оба эти вопроса не для моего ума, привыкшего к решению конкретных задач. В дебри философии я не лезу.

Если все же рассуждать о стиле, то очевидно, что в литературе приобрести свой стиль легче, чем в шахматах, где этому мешает противник. Если вы хотите написать юмористический рассказ, то никто и ничто не мешает вам выбрать разные смешные случаи из жизни и творчески преобразовать их в произведении. А в шахматах вы, скажем, стремитесь играть спокойно, постепенно накапливая преимущество. А противник начал сумасшедшую атаку. Вы видите, что опровергнуть ее лучше всего бурной контратакой. Так и играете. На следующий день в газетах пишут, что вы игрок романтического стиля. Вы же и не собирались быть романтиком!

Далеко не все в шахматах получается так, как хочешь. Вот я, например, стремлюсь к логическим партиям, к правильной игре, к тому, чтобы использовать слабости партнера и свое преимущество последовательно довести до победы. Именно такие партии я больше всего ценю.

А что получается на практике? Мой стиль называют «стилем кривого ружья». Как показывает название (оно хоть и не литературно, но верно), я стремлюсь к неправильной игре. Конечно, не к та

* Эта беседа впервые опубликована в еженедельнике «64» (1977, № 24).

кому примитиву, как пешкоедство. И при неправильной игре нужно соблюдать чувство меры. Не зарываться.

— Знаете, Владимир Павлович, при этих ваших словах вспоминается изречение чеховского героя: «Каждое безобразие должно иметь свое приличие».

— Именно так. Но почему мне, шахматисту с идеалом правильной игры, приходится прибегать к «стилю кривого ружья»? Почему это происходит?

Петросян говорит: «В позиции партнера всегда есть какие-то слабости, пусть незаметные. На них и надо играть».

Теоретически он прав; прав и практически: он всегда видит какие-то изъяны в позиции партнера и создает соответствующий план. А вот я их не вижу, но выиграть хочу. Чтобы выиграть, надо дать партнеру какие-то шансы, об этом мы уже говорили. Вот и играешь в «стиле кривого ружья»: неправильно, но все же так, что партнеру трудно доказать за доской, что ты играешь неправильно. Хочется же играть логично и последовательно. Не знаю, верно ли я говорю о стиле. Так ли я его понимаю?

— Несомненно, верно. Стиль начинается там, где начинается отбор. И у писателя, и у шахматиста есть какие-то принципы, которым он сознательно или бессознательно следует. Вы об этом очень хорошо сказали. Дали прямо-таки научное определение «стиля кривого ружья».

Как я понял, у вас конфликт между идеалом и практикой. Но ведь так бывает не у всех.

— Конечно, не у всех! У Таля, например, нет такого конфликта. Он не только стремится, но и умеет создавать исключительные осложнения на шахматной доске. Партнеры почти не мешают ему проявлять тот стиль, к которому он стремится. Это потому, что он сильно играет.

— Владимир Павлович, а к шахматам относится известный афоризм Бюффона: «Стиль — это человек»? В более точном переводе он звучит так: «Стиль — это от человека».

— Опять-таки я об этом специально не думал. Это сложно. И, право, не знаю,— как-то растерянно заговорил Симагин.— В книге нашей юности * Левидов утверждал, что Андерсен, романтик в шахматах, таковым не был в жизни: преподавал математику всегда в одной гимназии, всю жизнь прожил спокойно.

Это так. Но вот другой пример: противоположность Андерсена в жизни — тот же Таль, прыгающий с вышки, не умея плавать, в душе готовый на все, что выходит за рамки обыденного.

Однако все это не так просто. Андерсен был математиком, человеком комбинирующим. Комбинировал он и в шахматах.

С другой стороны, у Таля есть позиционные, технические партии, которые он так играл не потому, что к этому его вынуждали партнеры. Откуда эта позиционность?

* Имеется в виду книга: М. Левидов. «Стейниц. Ласкер» (М., 1936),

Соотношение между стилем и человеком в шахматах — дело темное. Тут я отказываюсь рассуждать. Да и что понимать под «человеком»? Темперамент, убеждения, склонности?.. Нет уж, увольте...

— Вы все-таки ответили и на этот вопрос. И очень даже здорово. Проблему поставили. Такие рассуждения будят мысль. Сходные по стилю Таль и Андерсен — в жизни антиподы, но, оказывается, в чем-то и здесь они похожи! Где же истина?

— Вы преувеличиваете,— возразил Симагин.— Я говорю о вещах общеизвестных.

— По-моему, это не так. Однако продолжим. Теперь я хочу спросить вас о проблемах шахматного мышления.

— Увы! И здесь я не скажу ничего нового. Как и все, я думаю, что главное в шахматном мышлении — расчет вариантов и оценка позиции.

К этому можно добавить, что шахматное мышление чрезвычайно многообразно. Думаешь не только о главном, но и о том, как соблазнить противника, чтобы он угодил в ловушку, досадуешь, когда он не угодил в нее. Размышляешь о том, почему он, играя на королевском фланге, косит глаза на ферзевый: что-то он там замышляет иди это блеф? А промежуточные ходы чего стоят!

Нужно не ослаблять внимания, не делать ошибок. Некоторые ходы очень трудно увидеть, вроде ударов слонов не вперед, а назад. Тут есть какая-то психологическая закавыка. Шахматист привык, что конь может ходить во все стороны, наступать и возвращаться. Такая уж парадоксальная эта фигура! А вот глядя на ферзя и слона, иногда как-то упускаешь из виду, что они могут нанести удар и назад.

Вообще говоря, трудностей при расчете возникает множество. Вот еще одна. Рассчитывая вариант, трудно увидеть ход, при котором собственная фигура становится на поле перед фигурой противника и может быть взята: почти всегда в этих случаях кажется, что если противник может снять твою фигуру, то ход бессмыслен. В «Самоучителе» Шифферса есть партия с красивым финалом на эту тему. В ней очень трудно найти ход черной ладьи, которая без защиты ставится перед ладьей противника (ладья идет на d2, а ладья белых стоит на сП) *. Издали, только начиная расчет, увидеть ходы такого рода чрезвычайно трудно.

Но дело не в этом. О чем только не думаешь во время партии!.. Думаешь, например, о том, закончится ли партия до доигрывания. И если да, то что делать в день доигрывания: отдыхать или готовиться к встрече со следующим партнером? Думаешь и о том, как поступить, сделав ход: остаться сидеть или погулять возле столиков?

— Но это, согласитесь, не шахматное мышление.

— Верно. Но как отделить шахматное от нешахматного в творческом процессе?..

* Речь идет о партии Шумов — Колиш, игранной в Петербурге в 1862 году. Она была опубликована в дореволюционных изданиях «Самоучителя» Э. Шифферса под № 83.

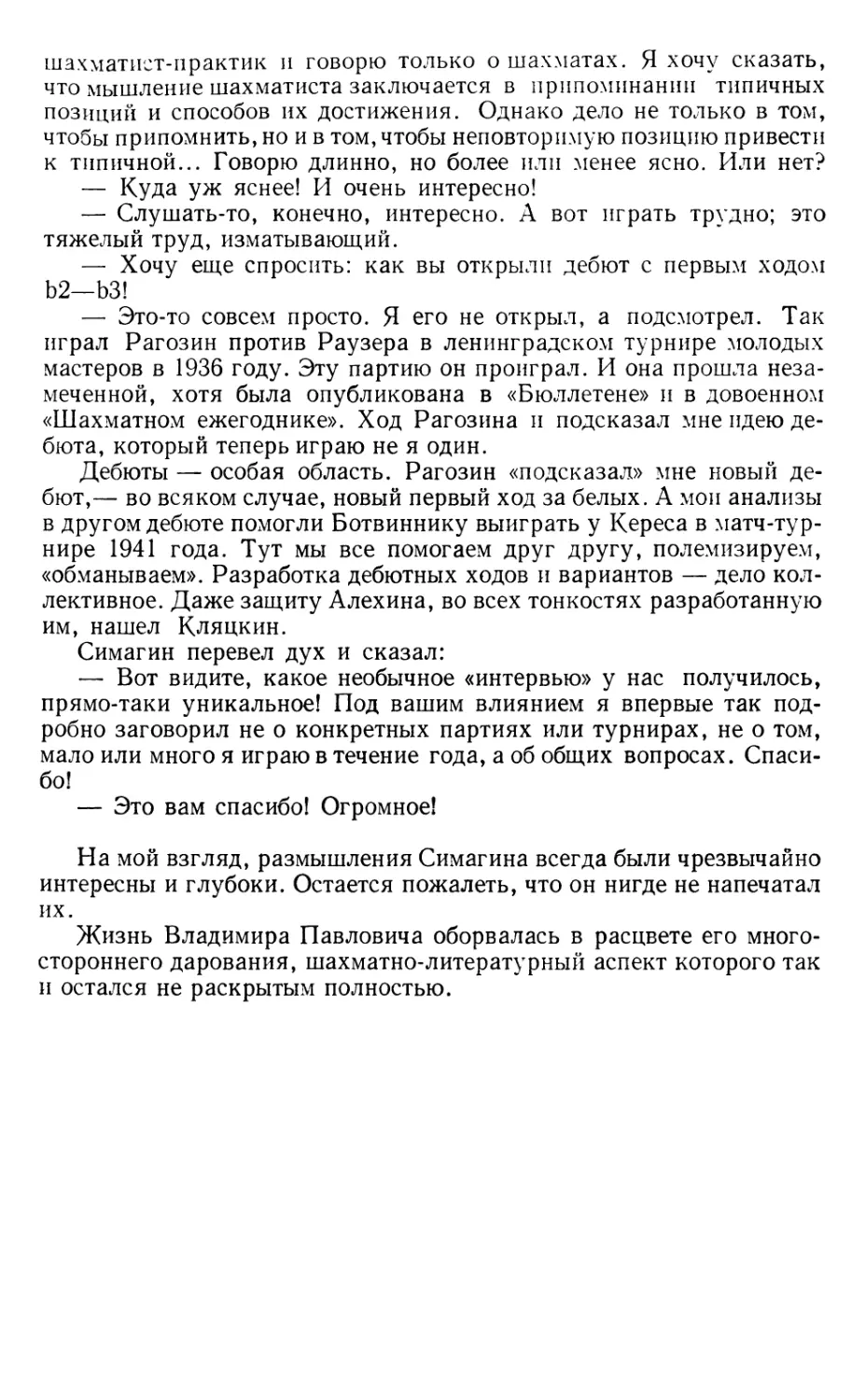

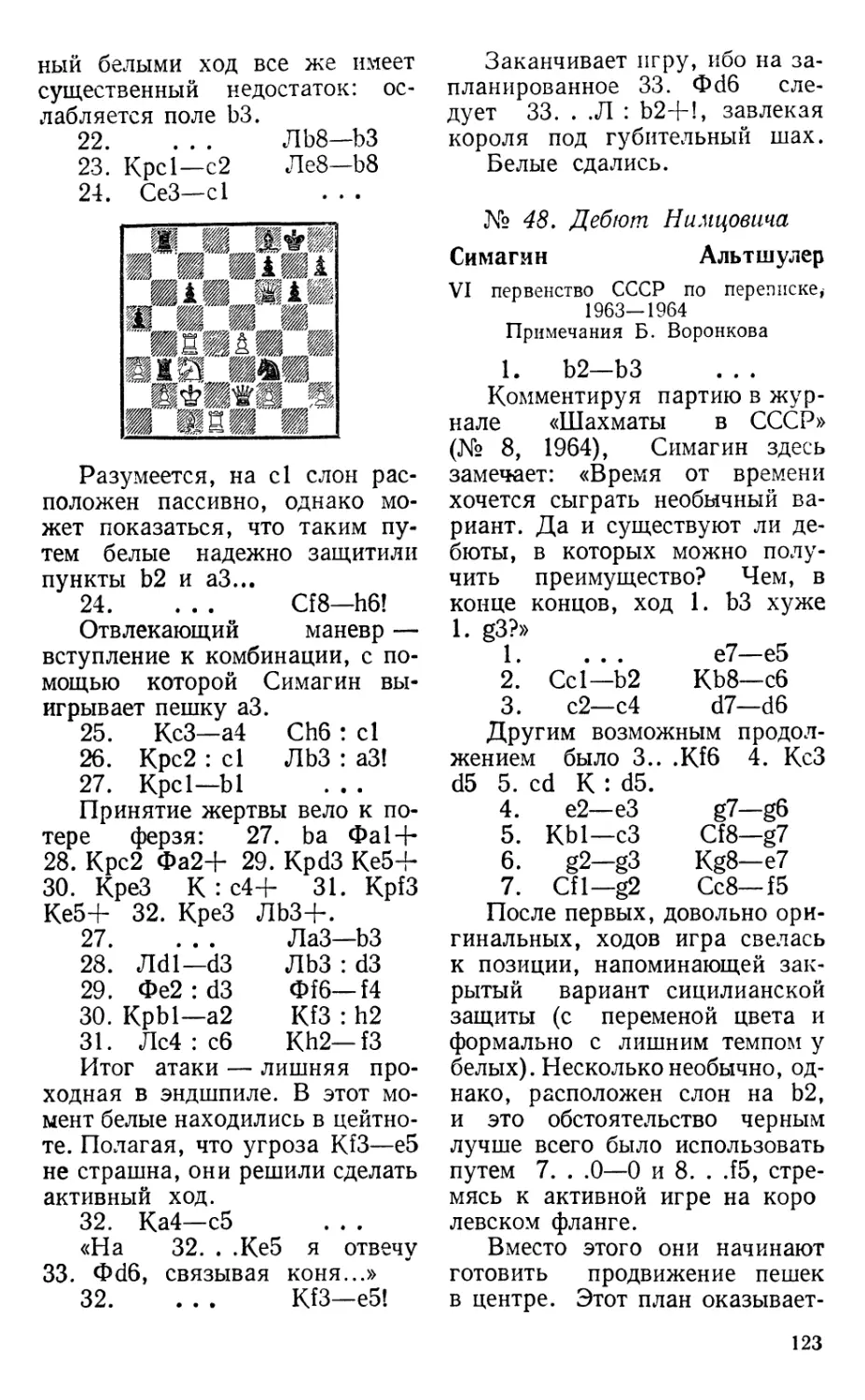

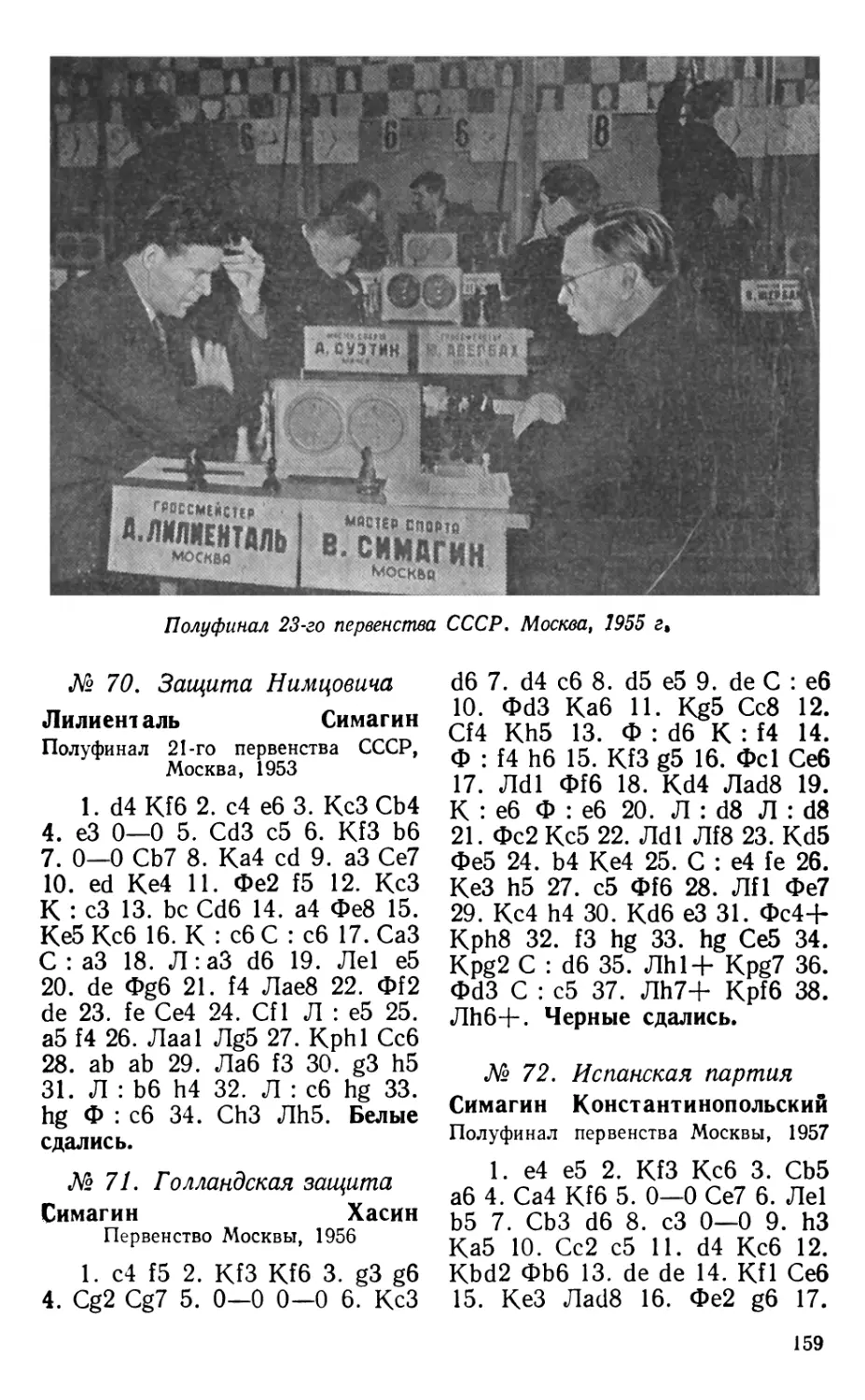

Владимир Симагин дарит свою книгу ^Лучшие партии» Яну Смейкалу

Однако вот о чем необходимо сказать: играя, шахматист мыслит позициями, знакомыми по прошлому опыту,— своему или чужому. Когда в чемпионате Москвы 1943 года я играл с Пановым, то решился отдать качество, вспомнив свою партию с Люблинским, где случилась аналогичная позиция.

— Вероятно, необходимость вспоминать — это общее свойство творчества, в какой бы области оно ни проявлялось,— заметил я.— Кто-то из писателей говорил: «Творить — это значит вспоминать».

— Да, и в шахматах это так. Вы с первых шахматных шагов знаете, что если у белых ферзь стоит, скажем, на f6, слон на h6, а у черных король на g8 после короткой рокировки и пешка выдвинута на g6, то в такой позиции черным надо сдаваться, если у них нет шахов.

Играя, вы и стремитесь прийти к подобной позиции; противник опять-таки мешает этому. Вы думаете о том, как уничтожить препятствия и создать уже известную позицию, проигранную для партнера, а партнер — о том, как избежать ее. К этому надо добавить, что вспоминаешь не только знакомые по прошлому позиции, но и приемы, с помощью которых они были достигнуты!

— То, что вы говорите, Владимир Павлович, имеет отношение и к литературе: и писатель мыслит не отделяя образа от идеи, частного от общего, цели от путей ее достижения.

— Вы, Владислав Антонович, все пытаетесь сделать меня умнее, чем я есть, каким-то философом, мыслящим широко. А я всего лишь

шахматист-практик и говорю только о шахматах. Я хочу сказать, что мышление шахматиста заключается в припоминании типичных позиций и способов их достижения. Однако дело не только в том, чтобы припомнить, но и в том, чтобы неповторимую позицию привести к типичной... Говорю длинно, но более или менее ясно. Или нет?

— Куда уж яснее! И очень интересно!

— Слушать-то, конечно, интересно. А вот играть трудно; это тяжелый труд, изматывающий.

— Хочу еще спросить: как вы открыли дебют с первым ходом Ь2—ЬЗ!

— Это-то совсем просто. Я его не открыл, а подсмотрел. Так играл Рагозин против Раузера в ленинградском турнире молодых мастеров в 1936 году. Эту партию он проиграл. И она прошла незамеченной, хотя была опубликована в «Бюллетене» и в довоенном «ШахматнОхМ ежегоднике». Ход Рагозина и подсказал мне идею дебюта, который теперь играю не я один.

Дебюты — особая область. Рагозин «подсказал» мне новый дебют,— во всяком случае, новый первый ход за белых. А мои анализы в другом дебюте помогли Ботвиннику выиграть у Кереса в матч-турнире 1941 года. Тут мы все помогаем друг другу, полемизируем, «обманываем». Разработка дебютных ходов и вариантов — дело коллективное. Даже защиту Алехина, во всех тонкостях разработанную им, нашел Кляцкин.

Симагин перевел дух и сказал:

— Вот видите, какое необычное «интервью» у нас получилось, прямо-таки уникальное! Под вашим влиянием я впервые так подробно заговорил не о конкретных партиях или турнирах, не о том, мало или много я играю в течение года, а об общих вопросах. Спасибо!

— Это вам спасибо! Огромное!

На мой взгляд, размышления Симагина всегда были чрезвычайно интересны и глубоки. Остается пожалеть, что он нигде не напечатал их.

Жизнь Владимира Павловича оборвалась в расцвете его многостороннего дарования, шахматно-литературный аспект которого так и остался не раскрытым полностью.

ПАРТИИ

№ 1. Дебют трех коней

Люблинский Симагин

Москва, 1939 Примечания А. Суэтина

1. е2—е4 е7—е5

2. Kgl— f3 КЬ8—сб

3. КМ—сЗ d7—d6

4. d2—d4 e5 : d4

5. Kf3 : d4 g7—g6

6. Cel—e3 . . .

Активнее 6. Cb5, сводя игру к варианту испанской партии: 6. . .Cd7 7. С : сб Ьс 8. 0—0.

Белые намечают рокировку в длинную сторону, что предвещает острую игру.

6. ... Cf8—g7

7. Cfl—е2 Kg8—е7

8. Odl—d2 0—0

9. h2—h4 d6—d5!

Своевременный контрудар в центре в ответ на фланговое наступление противника. Только так черные могут рассчитывать на создание встречной игры.

10. Kd4 : сб Ь7 : сб

11. 0—0—0 Сс8—еб

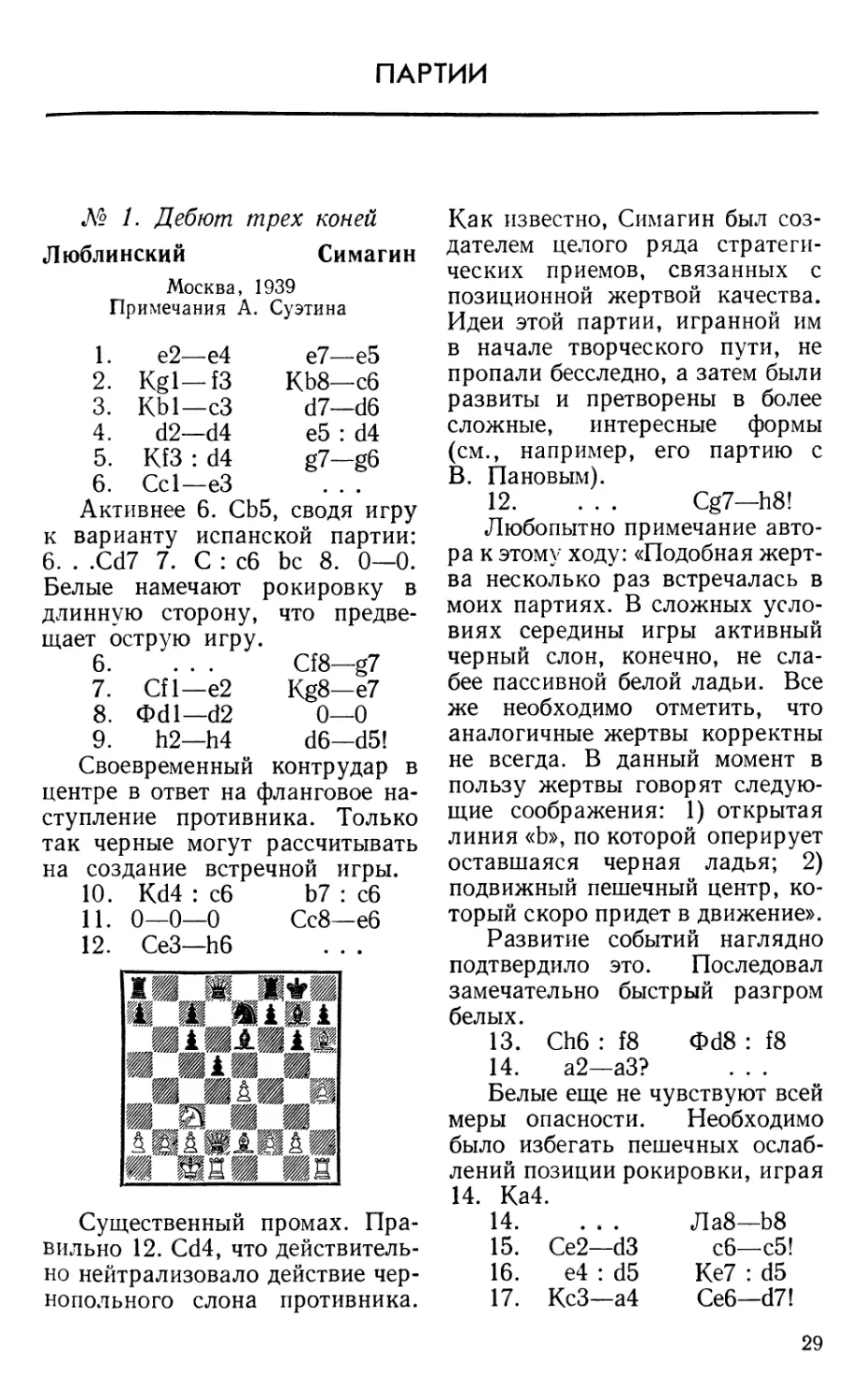

12. СеЗ—Ьб

Существенный промах. Правильно 12. Cd4, что действительно нейтрализовало действие чернопольного слона противника.

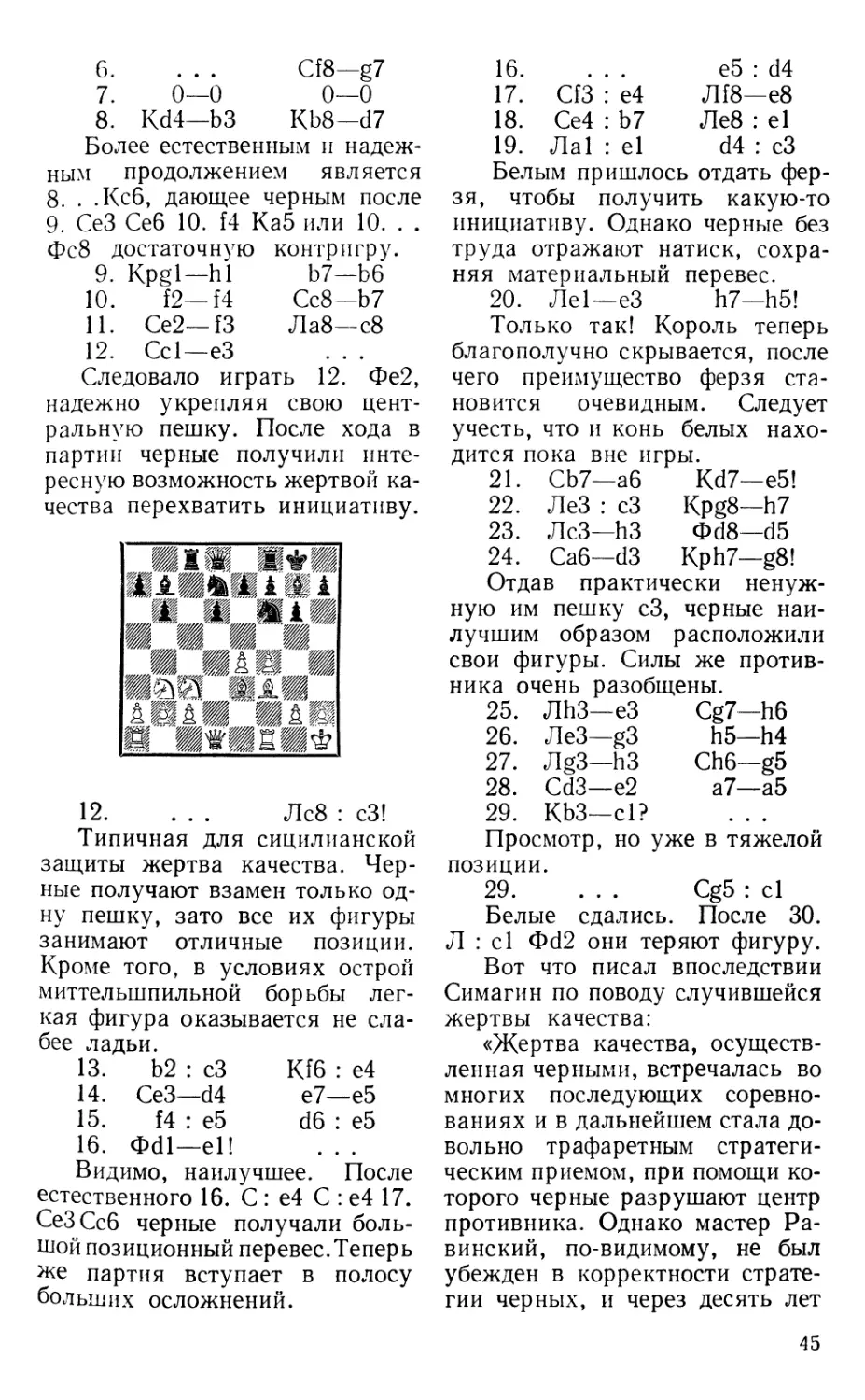

Как известно, Симагин был создателем целого ряда стратегических приемов, связанных с позиционной жертвой качества. Идеи этой партии, игранной им в начале творческого пути, не пропали бесследно, а затем были развиты и претворены в более сложные, интересные формы (см., например, его партию с В. Пановым).

12. ... Cg7—Ь8!

Любопытно примечание автора к этому ходу: «Подобная жертва несколько раз встречалась в моих партиях. В сложных условиях середины игры активный черный слон, конечно, не слабее пассивной белой ладьи. Все же необходимо отметить, что аналогичные жертвы корректны не всегда. В данный момент в пользу жертвы говорят следующие соображения: 1) открытая линия «Ь», по которой оперирует оставшаяся черная ладья; 2) подвижный пешечный центр, который скоро придет в движение».

Развитие событий наглядно подтвердило это. Последовал замечательно быстрый разгром белых.

13. Ch6 : f8 Od8 : f8

14. а2—аЗ?

Белые еще не чувствуют всей меры опасности. Необходимо было избегать пешечных ослаблений позиции рокировки, играя 14. Ка4.

14. ... Ла8—Ь8

15. Се2—d3 сб—с5!

16. е4 : d5 Ке7 : d5

17. КсЗ—а4 Себ—d7!

18. Фс12—а5

19. Фа5 : а4

20. f2— f4

21. Л61—d2

22. Kpcl—dl

23. JId2— f2

Cd7 : a4 Ф18—h6+ Kd5 : f4 Cd4 : b2+ Cb2—c3 JIb8—blx!

№ 2. Славянская защита

Симагин Берлинский

Первенство Москвы, 1939 Примечания Л. Аронина

1. d2—d4

В. Симагин почти все свои партии (во всяком случае, когда уже стал мастером) начинал ходом ферзевой пешки. Этот ход больше соответствовал, в основном стратегическому, таланту Симагина, нежели ход 1. е4, ведущий преимущественно к тактической борьбе.

1. ... d7—d5

2. с2—с4 с7—сб

3. Kgl — f3 е7—еб

4. е2—еЗ Kb8—d7

5. КЫ—сЗ f7— f5

Обычным ходом здесь является 5. . .Kf6, что чаще всего приводит к меранскому варианту после 6. Cd3 de 7. С : с4 Ь5 и т. д. Б. Берлинский, опытный шахматист, в прошлом чемпион СССР, предпочитает построение «стоневаль» («каменная стена»), рассчитывая в мало изученной схеме переиграть молодого соперника.

6. Cfl— d3 Фd8—f6

Спорный ход. Хотя он встречался и раньше, все же надежнее 6. . .Kf6. Впрочем, у сделанного хода есть и достоинства: беря под контроль важное центральное поле е5, ферзь способствует возможному в будущем освобождающему продвижению еб—е5.

7. Ф61—с2 Kg8—h6

А это уже необходимо, поскольку угрожало 8, cd cd 9. Kb5.

8. Ь2—ЬЗ

Система игры, введенная Капабланкой. В план белых входит длинная рокировка с последующей пешечной атакой на королевском фланге.

8. ... Cf8—d6

9. Cel—Ь2 Ь7—Ь6

10. 0—0—0 Сс8—Ь7

И. h2—h3 Cd6—с7

Симагин рекомендует здесь как сильнейшее 11. . .а5. Впрочем, неплохо и простое 11. . . 0—0, все с той же идеей осуществить важное продвижение еб— е5 (после предварительного, понятно, размена на с4).

Ход 11. . .Сс7 мало удачен. Черные сделали его, чтобы подготовить длинную рокировку, но осуществить этот план не удается.

12. Kpcl—Ы Ла8— с8

На 12. . .0—0—0 белые выигрывали путем 13. cd ed 14, К : d5! cd 15. Лс1.

13. Фс2—е2 . . .

Этот скромный с виду ход является весьма важным маневром. Благодаря ему стал возможен выгодный для белых размен на 18-м ходу,

13. ... 0—0

14. Л61—cl g7—g6

Все же этого хода, решающим образом ослабляющего диагональ al—h8, не следовало делать. Лучше уж было сразу пойти 14. . .Cd6.

15. Лс1—с2

Логично. Сдвоение ладей по линии «с» заметно усиливает позицию белых.

15. ... Сс7—d6

Теперь очевидно, что ход

11. . .Сс7 был существенной потерей времени.

16. ЛЫ—cl ФГ6—е7

17. с4 : d5 еб : d5

18. Cd3—аб!

Разменивая белопольных слонов, Симагин создает еще и неприятную слабость на сб. В чисто алехинском стиле молодой шахматист ведет борьбу сразу на обоих флангах. Заметим, что если бы черные побили на d5 пешкой «с», то 18. Саб было бы еще сильнее.

18. ... СЬ7 : аб

19. Фе2 : аб Kd7—Ь8

20. Фаб—d3 Лс8—е8

В случае 20. . .Kd7 белые могли продолжать 21. Ке2, что заставляло коня вернуться на Ь8, после чего белые сыграли бы, как в партии, 22. Ке5!

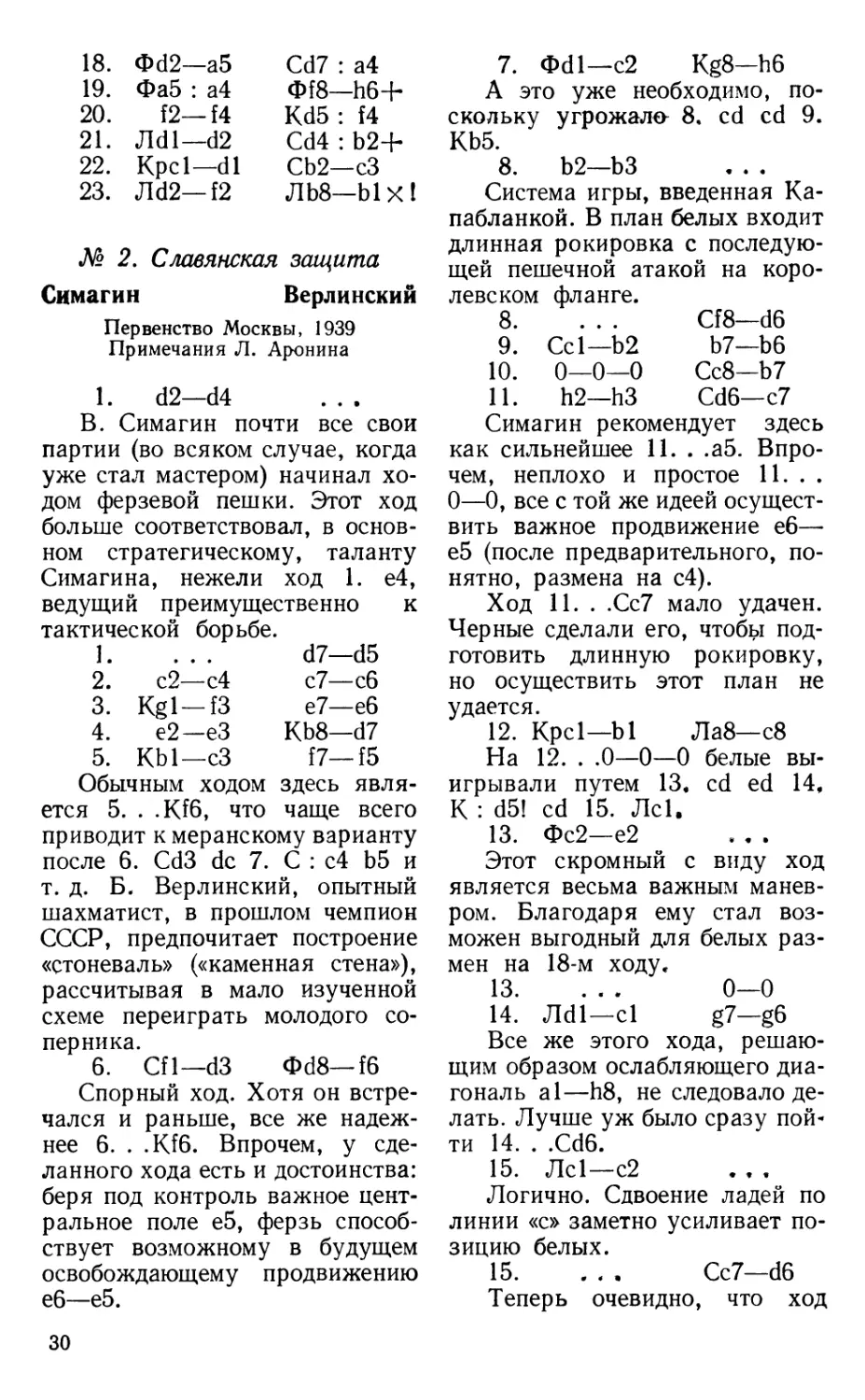

21. Kf3—е5!

Теперь черным не спастись. Ясно, что они не могут бить дважды на е5, после чего решает отступление белого коня (или даже 23. К : d5) и затем 24. ФсЗ,

21. ... Kb8—d7

22. f2— f4 Kd7:e5

Ввиду угрозы 23. g4 практически вынужденно.

23. d4 : е5 Cd6—аЗ

Проигрывает сразу. Впрочем, и после 23. . .СЬ4 24. Ке2 черные продержались бы недолго.

24. КсЗ : d5!

Не трудная, но все же элегантная комбинация, приводящая к победе.

24. ... сб : d5

25. ®d3 : d5+ Kpg8—h8 Поскольку под ударом слон, черные не могут защититься ферзем.

26. Лс2—с7 Фе7—Ь4

27. СЬ2 : аЗ ФЬ4 : аЗ

28. ®d5—Ь7.

Черные сдались.

Вся партия проведена белыми в силу хорошего мастера, хотя ими руководил совсем еще молодой кандидат в мастера.

№ 3. Сицилианская защита

Альтгаузен Симагин

Первенство Москвы, 1943 Примечания Л. Аронина

1. е2—е4 с7—с5

2. Kgl—f3 d7—d6

3. d2—d4 c5 : d4

4. Kf3 : d4 Kg8—f6

5. Kbl—c3 g7—g6

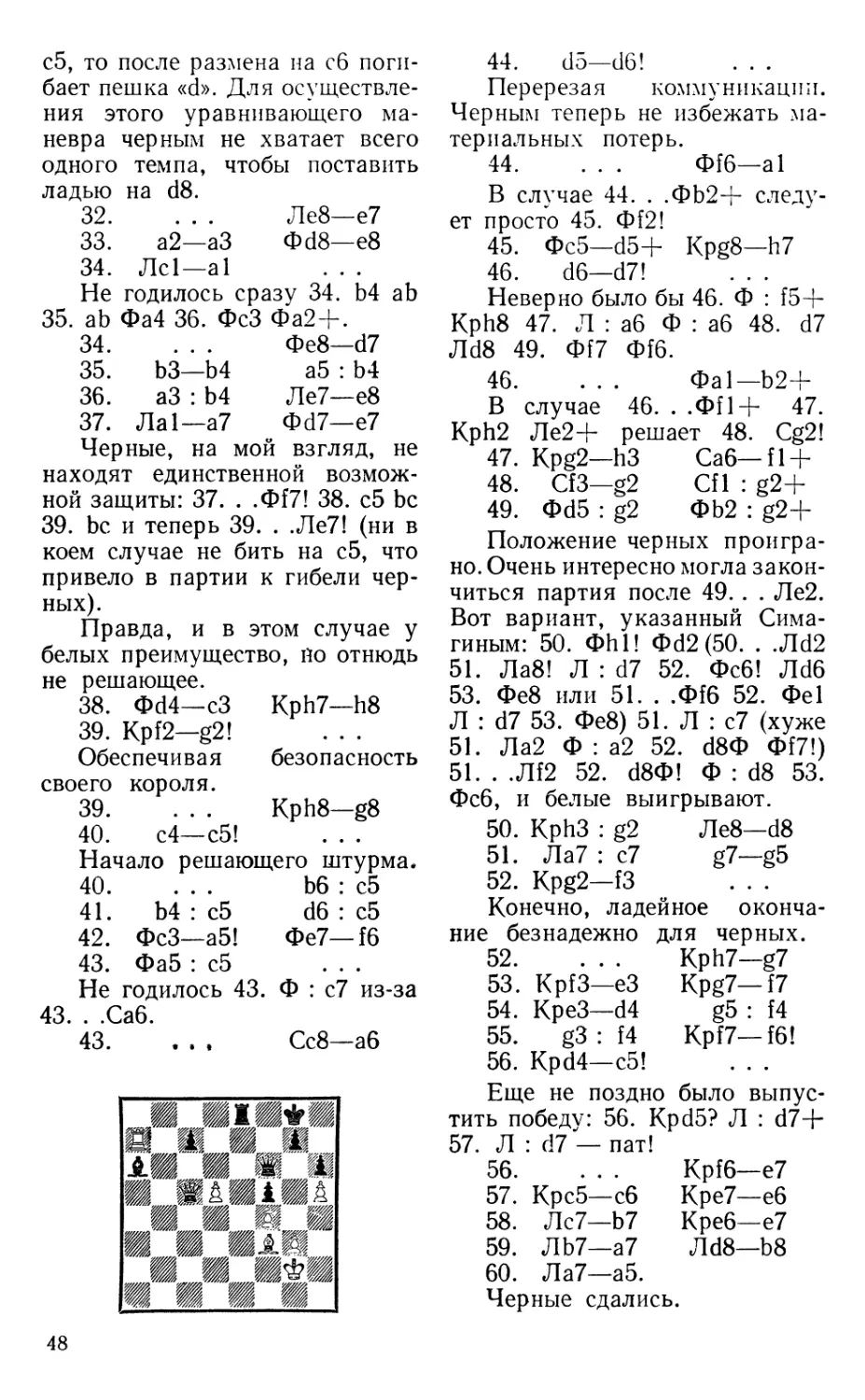

В те годы чаще всего играли именно так. Вариант Найдорфа, начинающийся ходом 5. . .аб, еще не был известен. Вариант же дракона, который применил Симагин, вызывал много споров. Этот вариант серьезно проанализировал ленинградский (в прошлом киевский) мастер В. Ра-узер. Он, в частности, предложил систему атаки, примененную Альтгаузеном. Система Раузе-ра считалась весьма опасной для черных, но Симагин со свойственным ему стремлением к сложной борьбе, пусть даже не лишенной риска, охотно и с успехом применял ее в турнирах.

б. Сс1—еЗ Cf8—g7

7. f2—f3 0—0

8. Ф61—d2

В современных турнирах эту систему чаще всего разыгрывают, развивая белопольного слона на с4.

8. ... КЬ8—сб

9. g2—g4

Естественнее и много сильнее здесь немедленное 9. О—0—0. Правда, на это возможна перспективная жертва пешки, предложенная днепропетровским шахматистом Константиновским, а именно 9. . .d5!? с примерным продолжением 10. ed К : d5 11. К : сб be 12. К : d5 cd 13. Ф : d5 Фс71, и даже сегодня нелегко дать окончательную оценку возникающей позиции.

9. ... Кеб : d4

10. СеЗ : d4 Сс8—еб

11. 0—0—0 Ф68—а5

12. Kpcl— Ы Л18—с8

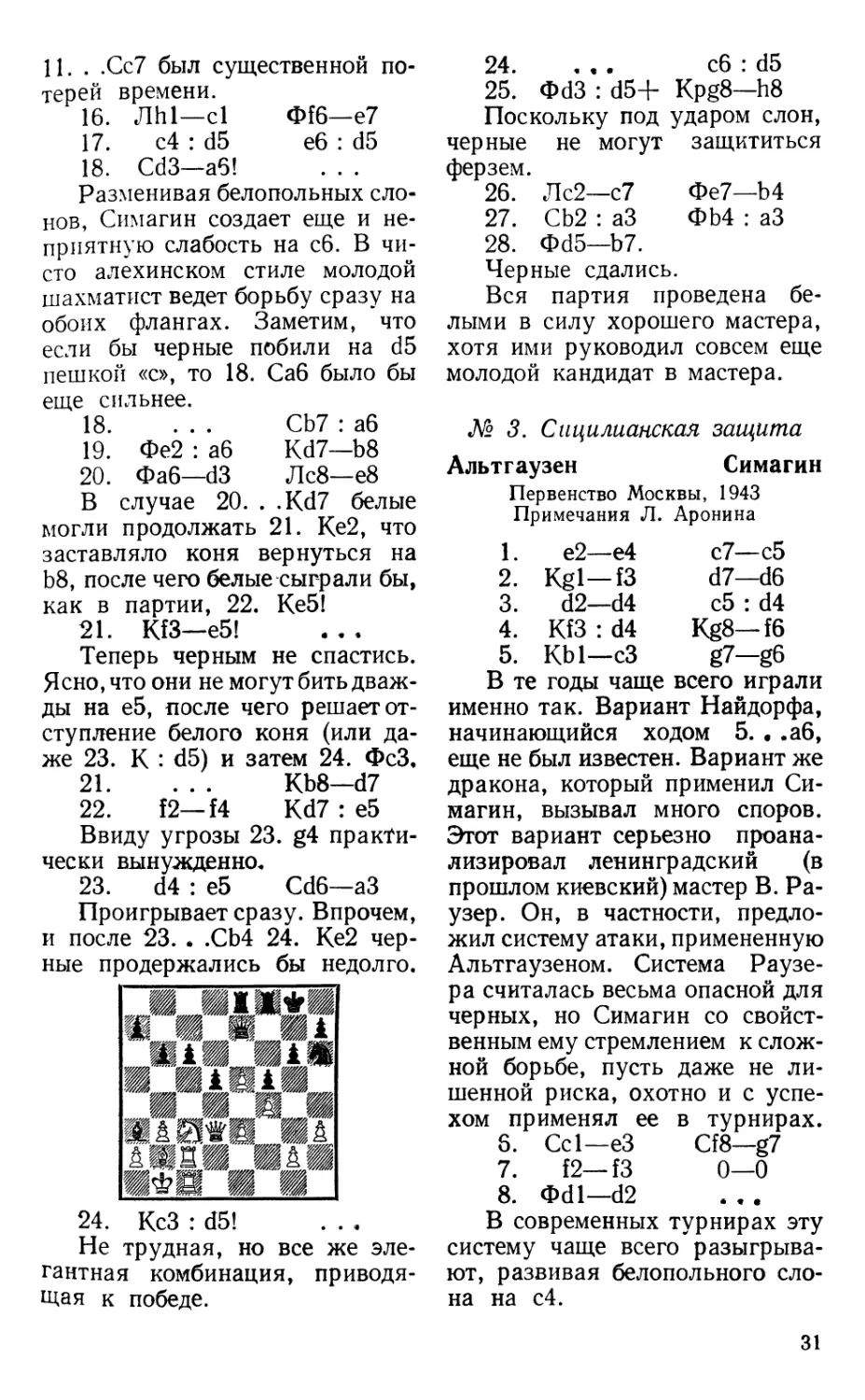

13. Ь2—Ь4?

Следовало защищаться путем 13. аЗ. Теперь же Симагин проводит длинную комбинацию, свидетельствующую о его незаурядном тактическом даровании.

13. ... Лс8 : сЗ!

14. Ф62 : сЗ Фа5 : а2+

15. Kpbl—cl

Первое впечатление, что белым ничего серьезного не грозит. На 15. . .Лс8 последует, конечно, 16. ФаЗ, отбивая атаку. Но главный замысел Симагина еще впереди.

15. ... Себ : g4!

Только так! Теперь грозит 16. . .016+ 17. СеЗ С : f3. Лучшей возможностью для белых было здесь 16. Се2! Себ 17. ФеЗ! (угрожало 17. . .Ch6+). Белые

в этом случае сохраняли возможность борьбы, поскольку на доске примерное материальное равновесие. Альтгаузен, однако, не оценив всех последствий комбинации, принимает новую жертву, после чего попадает в проигранное положение.

16. f3:g4 Фа2—al +

17. Kpcl—d2 Kf6 : e4+

18. Kpd2—el Ke4 •: c3

19. Hdl : al Cg7 : d4

У черных уже материальный перевес (три пешки за качество). Но комбинационные осложнения

еще впереди.

20. СП—g2 КсЗ—Ь5

21. с2—сЗ

Не спасало и 21. С : Ь7 ЛЬ8

22. Себ С : Ь2 23. ЛЫ СсЗ+ 24. Kpf2 аб 25. ЛЬЗ Cd4+ 26. Kpg2 Лс8.

21. ... КЬ5 : сЗ!

Еще раз на том же поле!

22. Ь2 : сЗ

23. Kpel— f2

24. ЛЫ : al

Cd4 : сЗ+

СеЗ : al

а7—аб

25. Cg2 : Ь7 Ла8—а7

Через несколько ходов белые

сдались.

№ 4. Сицилианская защита

Панов Симагин

Первенство Москвы, 1943 Примечания А. Суэтина

1. е2—е4 c7—c5

2. Kgl-f3 d7—d6

3. d2—d4 c5 : d4

4. Kf3 : d4 Kg8-f6

5. КЫ—сЗ g7—g6

6. Cel—e3 Cf8-g7

7. f2— f3 0—0

8. Kd4—b3

В то время модная, но, как сейчас выяснилось, отнюдь не перспективная система. Безусловно, лучше 8. Сс4 или 8. Ф62.

8. ... Сс8—еб

Хорошо и 8. . .а5, угрожая маршем а4—аЗ!

9. Фс11—d2 Kb8—d7

Ю. 0—0—0 Kd7—Ь6

11. g2—g4 Ла8—с8

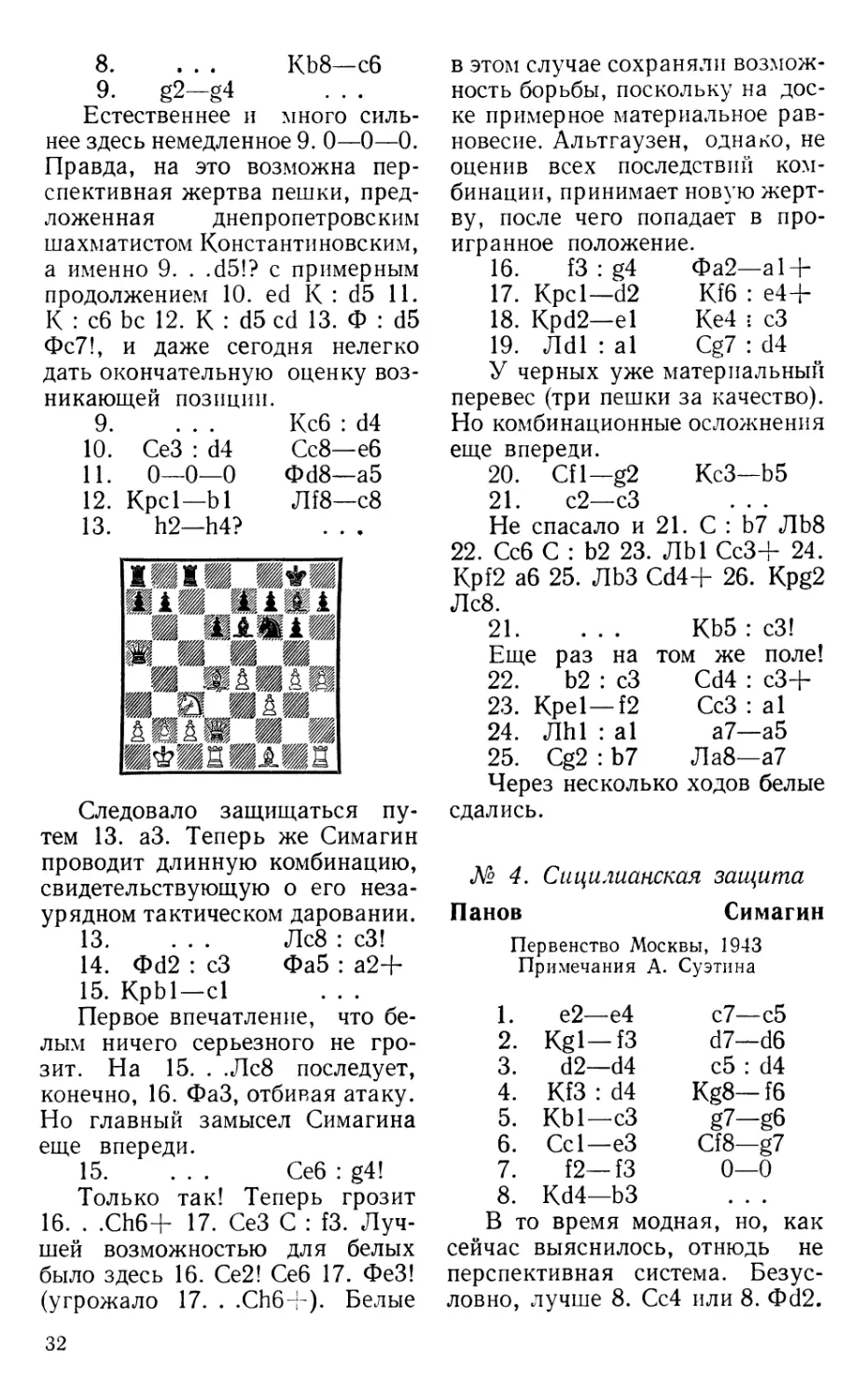

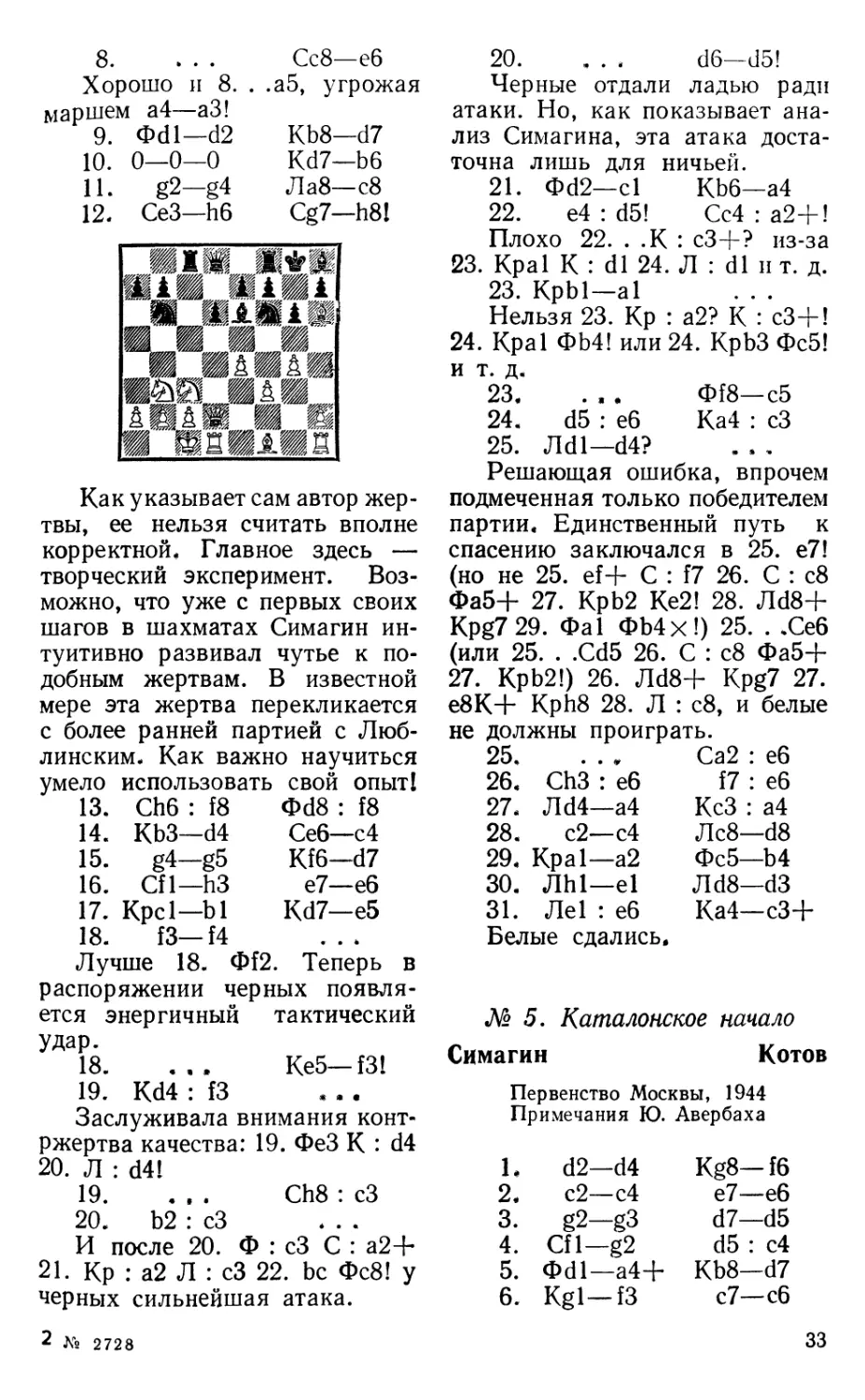

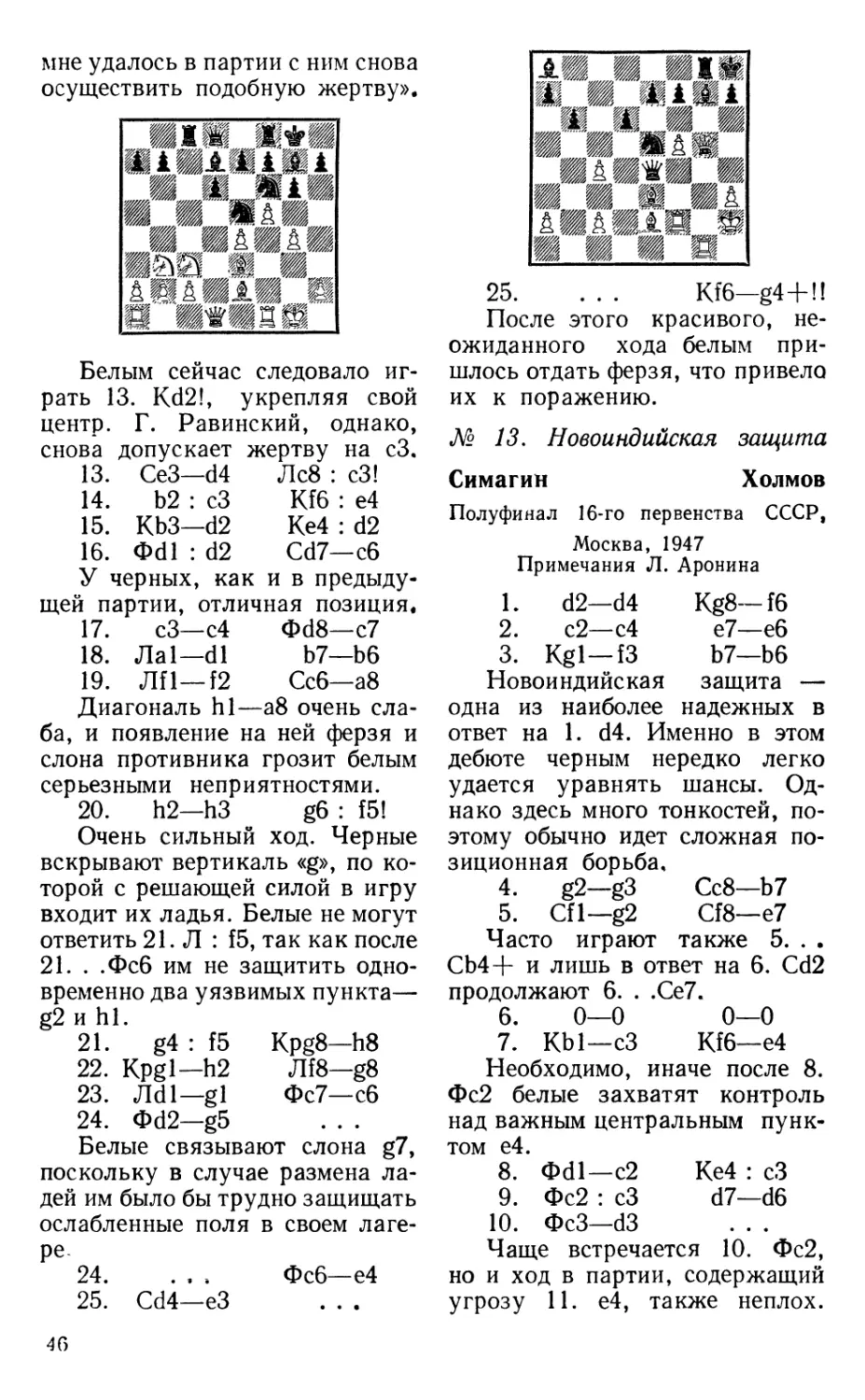

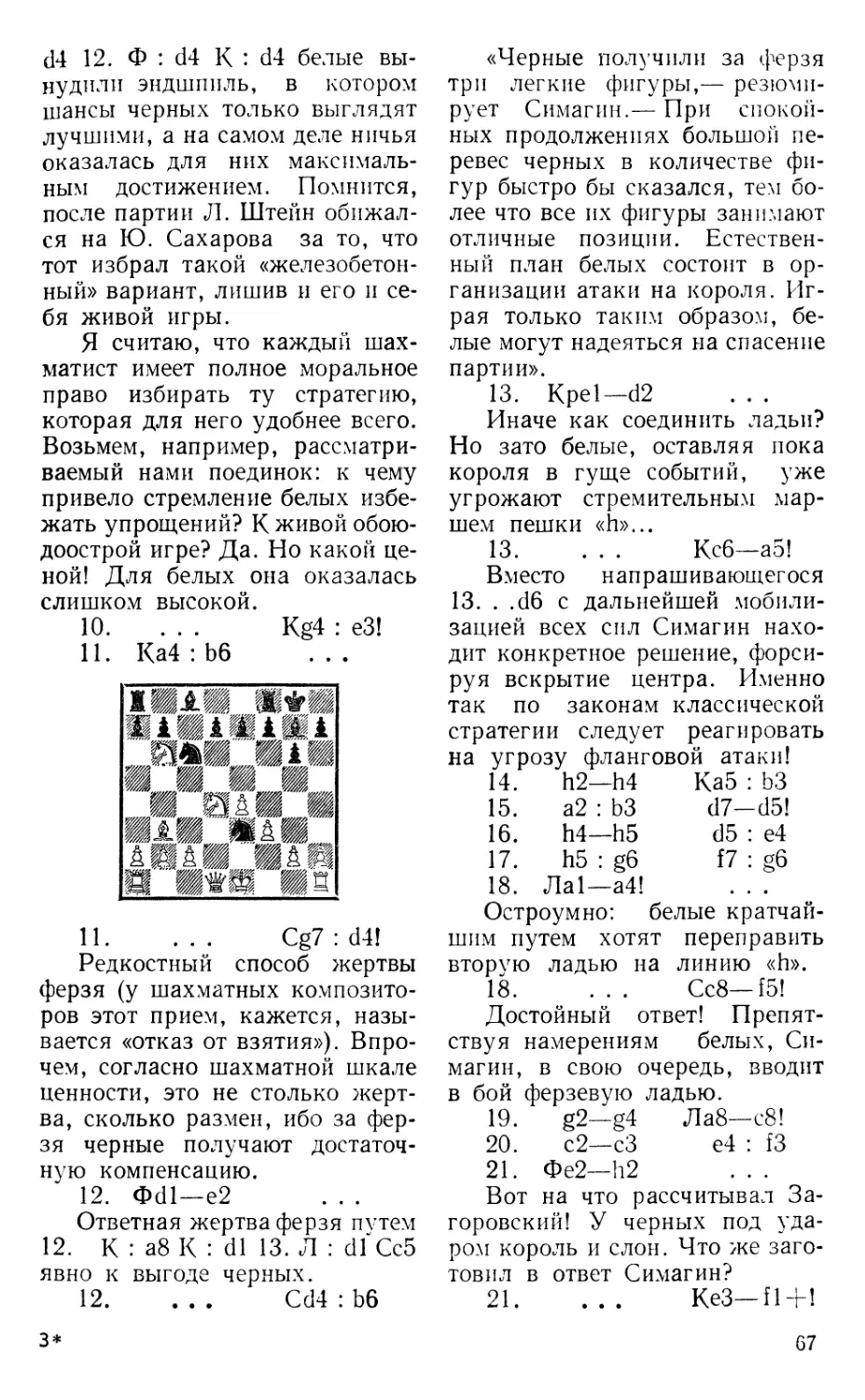

12. СеЗ—h6 Cg7—h8!

Как указывает сам автор жертвы, ее нельзя считать вполне корректной. Главное здесь — творческий эксперимент. Возможно, что уже с первых своих шагов в шахматах Симагин ин

туитивно развивал чутье к подобным жертвам. В известной

мере эта жертва перекликается с более ранней партией с Люблинским. Как важно научиться умело использовать свой опыт!

13. Спб : 18

14. КЬЗ—d4

15. g4—g5

16. Cfl—h3

17. Kpcl—bl

18. f3—f4

Лучше 18.

Od8 : 18

Ce6—c4

Kf6—d7 e7—еб

Kd7—e5

. Теперь в

распоряжении черных появляется энергичный тактический УДар.

18. ... Ке5—f3!

19. Kd4 : f3

Заслуживала внимания контржертва качества: 19. ФеЗ К : d4 20. Л : d4!

19. ... Ch8 : сЗ

20. Ь2 : сЗ

И после 20. Ф : сЗ С : а2+ 21. Кр : а2 Л : сЗ 22. Ьс Фс8! у черных сильнейшая атака.

20. ... d6—d5!

Черные отдали ладью ради атаки. Но, как показывает анализ Симагина, эта атака достаточна лишь для ничьей.

21. ®d2—cl КЬб—а4

22. е4 : d5! Сс4 : а2+! Плохо 22. . .К : сЗ+? из-за 23. Kpal К : dl 24. Л : dl и т. д.

23. Kpbl—al

Нельзя 23. Кр : а2? К : сЗ-Н 24. Kpal ФЬ4! или 24. КрЬЗ Фс5! и т. д.

23. ... Ф18—с5

24. d5 : еб Ка4 : сЗ

25. Лdl— d4?

Решающая ошибка, впрочем подмеченная только победителем партии. Единственный путь к спасению заключался в 25. е7! (но не 25. еЦ- С : f7 26. С : с8 Фа5+ 27. КрЬ2 Ке2! 28. Л68+ Kpg7 29. Фа1 ФЬ4х!) 25. . .Себ (или 25. . .Cd5 26. С : с8 Фа5+ 27. КрЬ2!) 26. Лd8+ Kpg7 27. е8К+ Kph8 28. Л : с8, и белые

не должны проиграть.

25. ... Са2 : еб

26. СЬЗ : еб 17 : еб

27. Лd4—а4 КсЗ : а4

28. с2—с4 Лс8—d8

29. Kpal—а2 Фс5—Ь4

30. ЛЫ—el Лd8—d3

31. Ле1 : еб Ка4—сЗ+

Белые сдались.

№ 5. Каталонское начало

Симагин Котов

Первенство Москвы, 1944 Примечания Ю. Авербаха

1. d2—d4 Kg8—16

2. с2—с4 e7—еб

3. g2—g3 d7—d5

4. Cfl—g2 d5 : c4

5. Ф61— a4+ Kb8—d7

6. Kgl—f3 c7—c6

Обычное продолжение здесь 6. . .аб, чтобы на 7. Ф : с4 продолжать 7г . .Ь5, с темпом развивая ферзевый фланг. Черные же избирают иной план — они намереваются провести контрудар в центре еб—еб. С той же целью возможно было и 6. . . Cd6. Однако, как показывают дальнейшие события, этот план не дает черным уравнения.

7. Фа4 : с4" Cf8—d6

Симагин осуждал этот ход, считая, что после 8. Cf4 он мог кардинально воспрепятствовать плану черных. Однако это не совсем так. Ведь на 8. Cf4 у черных есть ответ 8. , .Фс7!, и после размена на d6 у черных снова появляется возможность сыграть еб— е5.

Кстати, стоит отметить, что немедленное еб—е5 было бы просто ошибкой из-за 8. de К : е5 9. К : е5 Фа5+ 10. КсЗ Ф : е5 11. С : сб+! (Иливицкий —Аронин, Москва, 1952).

8. 0—0 0—0

9. ЛИ— dl Фd8—е7

10. КЫ—сЗ еб—е5

11. Ccl-g5!

Самый простой путь сохранить ясный дебютный перевес. Впрочем, возможно было и более сложное И, ФЬЗ ed 12. К : d4.

11. h7—h6

12. Cg5 : f6

Белые последовательно осуществляют свой замысел. Размены в центре позволяют им захватить открытую линию «d».

12. . , , Kd7 : f6

13. d4 : e5 Cd6 : e5

14. Kf3 : еб Фе7 : e5

15. Фс4—d4 Фе5—h5

Черные уклоняются от эндшпиля, и, видимо, напрасно. После 15. . .Ф : d4 16. Л : d4Ce6 17. Лadl Лас8 у них больше шансов на уравнение, чем при ходе в партии. Однако решение А. Котова нетрудно понять. В эндшпиле перед ним была перспектива трудной борьбы за ничью, поэтому он решает сохранить ферзей, считая, что в этом случае ему будет легче создать контригру. Однако при ферзях и у белых сохраняется больше активных возможностей-

16. f2— f3 Сс8—h3

А это уже непоследовательно. Следовало продолжать 16. . . Себ, и если 17. е4, то 17. • • Фа5! с угрозой 18. . .Лfd8. Вместо 17. е4 сильнее 17. Л62, но и тогда возможно 17. . .Фа5 18. Лаб1 Kd5 с шансами на уравнение.

17. е2—е4 Ch3 : g2

18. Kpgl : g2 ЛГ8—e8

19. Лdl— d2 ФЬ5—a5

Теперь этот маневр уже не достигает цели.

20. Ла1— dl Ле8—е7

21. Ф44—с4 Ла8—е8

22. Л<12—d6 Фа5—Ь6

23. Ь2—Ь4 Ле7—еб

24. Лбб—d4!

Черные пытаются разменами облегчить защиту, но белые совершенно правильно уклоняются от размена, справедливо полагая, что в атаке им могут пригодиться обе ладьи.

24. ... Леб—е7

25. КсЗ—а4 ФЬб—с7

26. Ка4—с5 Фс7—с8

27. JIdl—d2 Kf6—h7

28. h2—h4

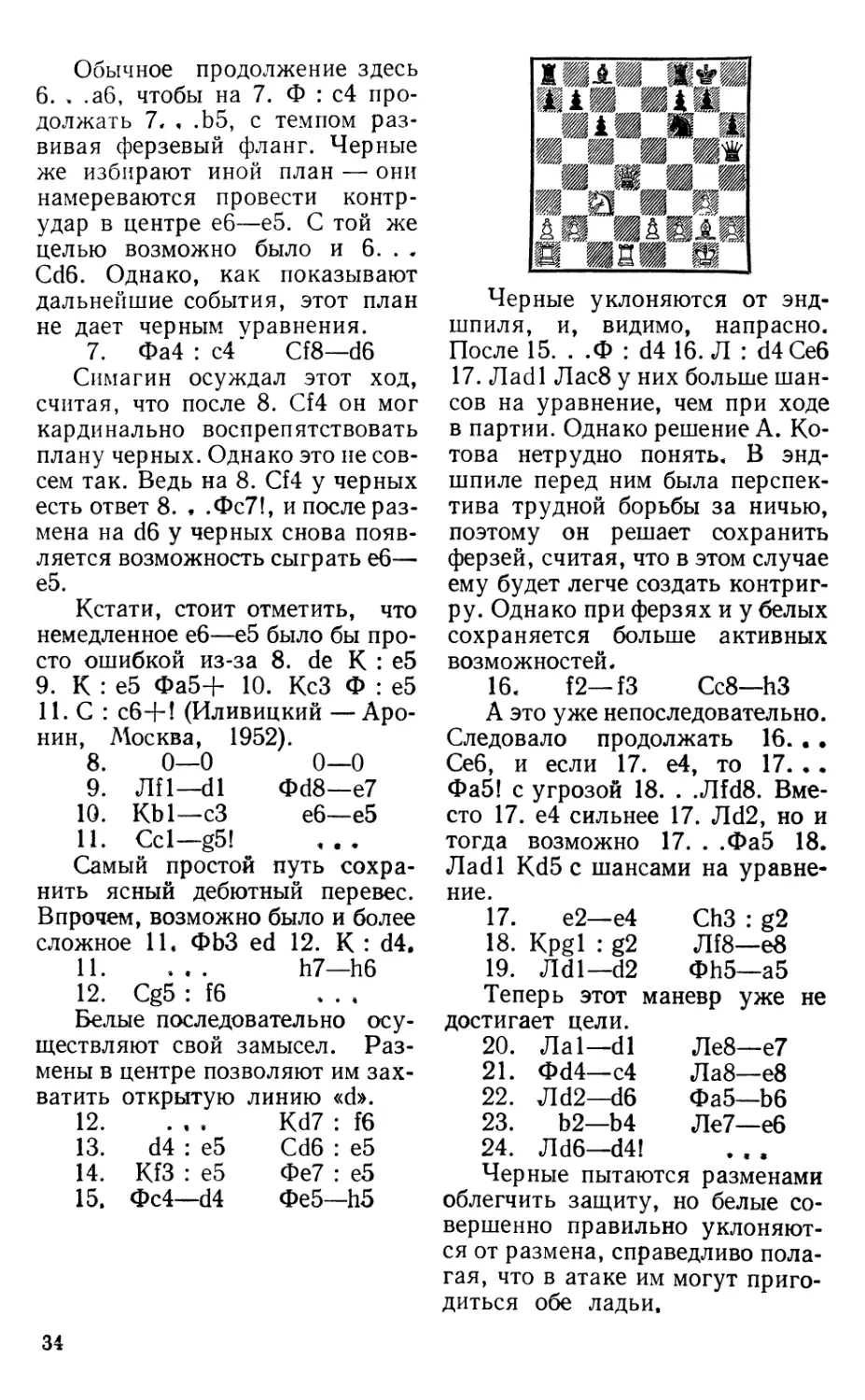

Проводя свои замыслы, важно одновременно следить за намерениями противника. Черные грозили ходом 28. , .Kg5.

28. ... Kh7— 18

29. Л64—d6 К18—еб

Черные еще раз пытаются разменами упростить игру. Однако теперь это позволяет бе

лым развить опасную инициати

ву.

30. Кс5 : еб Ле7 : еб

31. Лd6 : еб Ле8 : еб

32. Фс4—d4!

Что делать черным? Грозит и 33. Ф : а7, и 33. Ф68+ Ф : d8 34. Л : d8+ Kph7 35. Лd7. Черные находят лучший ответ.

32. ... Фс8— 18

33. f3— 14! Леб—е8

Эта попытка уйти в глухую

защиту ведет к решающему усилению позиции белых. Следовало

играть 33.. .Фе7 или даже 33, .. Фа8.

34. е4—е5 Ф16—е7

35. а2—аЗ а7—аб

36. Ь4—Ь5! Фе7—еб

37. Ф64—d7 Ле8—е7

38. Ф67 : еб!

Белые последовательно провели середину игры. Они значительно стеснили позицию соперника и теперь переходят в выигрышный ладейный эндшпиль.

38. ... 17 : еб

39. Kpg2— 13 Ле7—с7

40. Kpf3—е4 Kpg8— 17

41. Л62—d6 Кр17—е7

42. 14—15!

Как раз вовремя. Благодаря этой возможности король белых попадает на 15, и последующая

активность не приносит черным никаких достижений.

42. ... еб : 15+

43. Кре4 : 15 сб—с5

44. Ь4 : с5 Лс7 : с5

45. Лбб—Ь6 Лс5—с7

46. g3-g4

Черные связаны по рукам и ногам, и белые продолжают уси

ливать свою позицию.

46. ... Кре7—17

47. аЗ—а4 Кр17—е7

48. а4—а5 Кре7—17

49. Кр15—е4!

Итогом стеснения фигур про

тивника должен явиться цугцванг. Чтобы его достигнуть, белые переводят короля на d5,

а затем продвигают вперед цент-

ральную пешку.

49.

50. Кре4—d5

51. ЛЬб—d6

52. е5—еб

53. Лбб—Ьб

54. ЛЬб—Ы

55. ЛЫ—Ь4

Kpf7—е7 Лс7—d7+ Л67—с7

Кре7—е8

Кре8—е7

Кре7—е8 Лс8—cl

Ждать уже нельзя. После 55. . .Кре7 56. ЛЬб Кре8 57. Kpd6 Ле7 58. ЛЫ Kpd8 59. ЛИ

черные могли сдаться.

56. ЛЬ4 : Ь7 Лс1—dl +

57. Kpd5—е5 Л01—el +

58. Кре5—15 Ле1—11 +

59. Кр15—g6 ЛИ—14

60. g4—g5 Л14—g4

61. Kpg6 : g7 Лg4 : g5+

62. Kpg7—16.

Черные сдались. Малозаметные позиционные

неточности привели черных к по

ражению. Однако суметь выявить и использовать подобные неточности может лишь шахматист, обладающий виртуозной техникой, и Симагин, в то время только-только получивший звание мастера, такую технику показал!

Симагин был шахматистом дальнего тактического зрения. Это одинаково проявлялось как в позициях, где ему приходилось защищаться, так и в позициях, где он вел атаку. Играя с ним, приходилось всегда быть начеку, иначе можно было оказаться перед самыми неприятными неожиданностями. Вот два характерных примера.

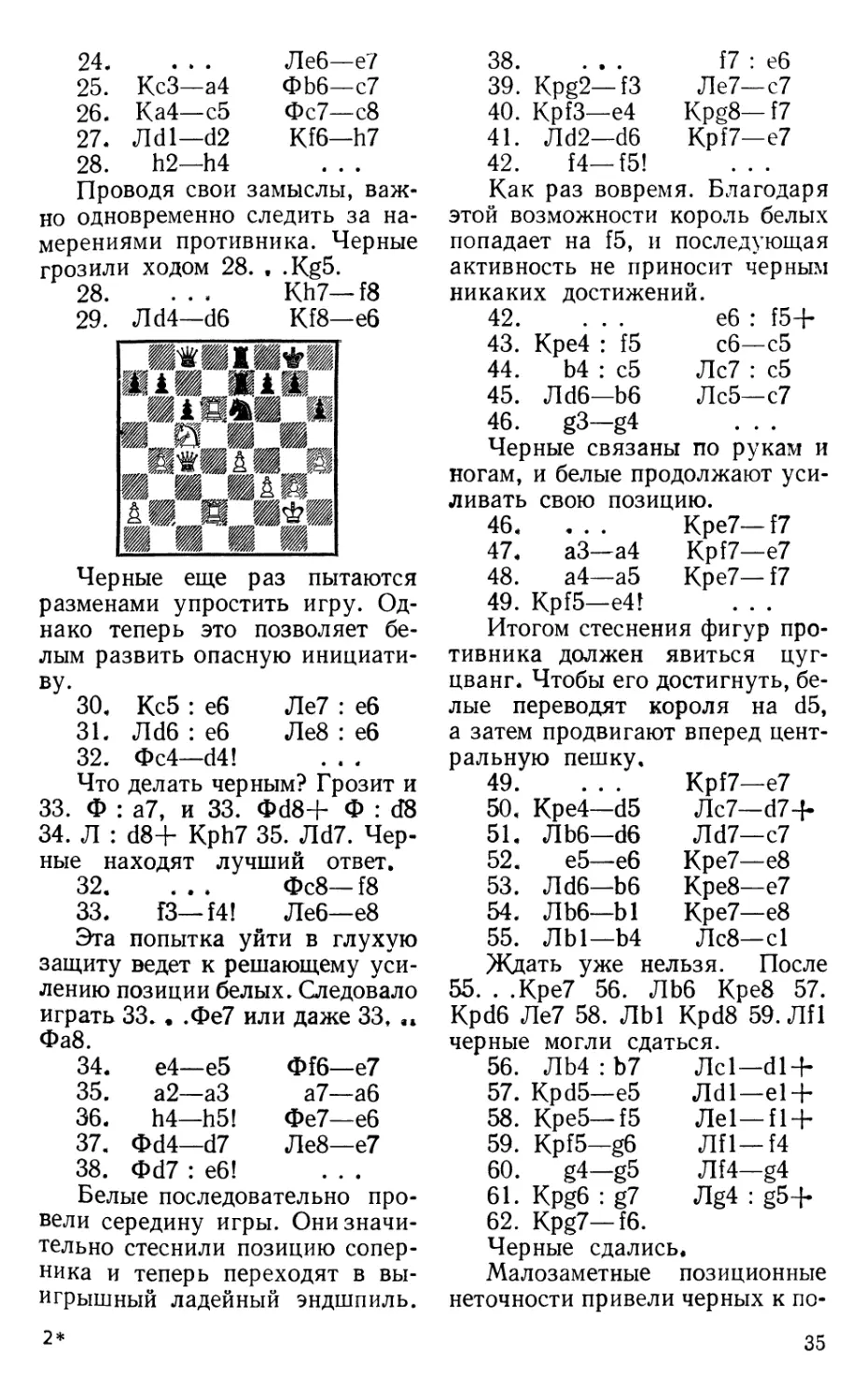

№ 6.

Симагин Рагозин

Первенство Москвы, 1944 (окончание партии) Примечания Ю. Авербаха

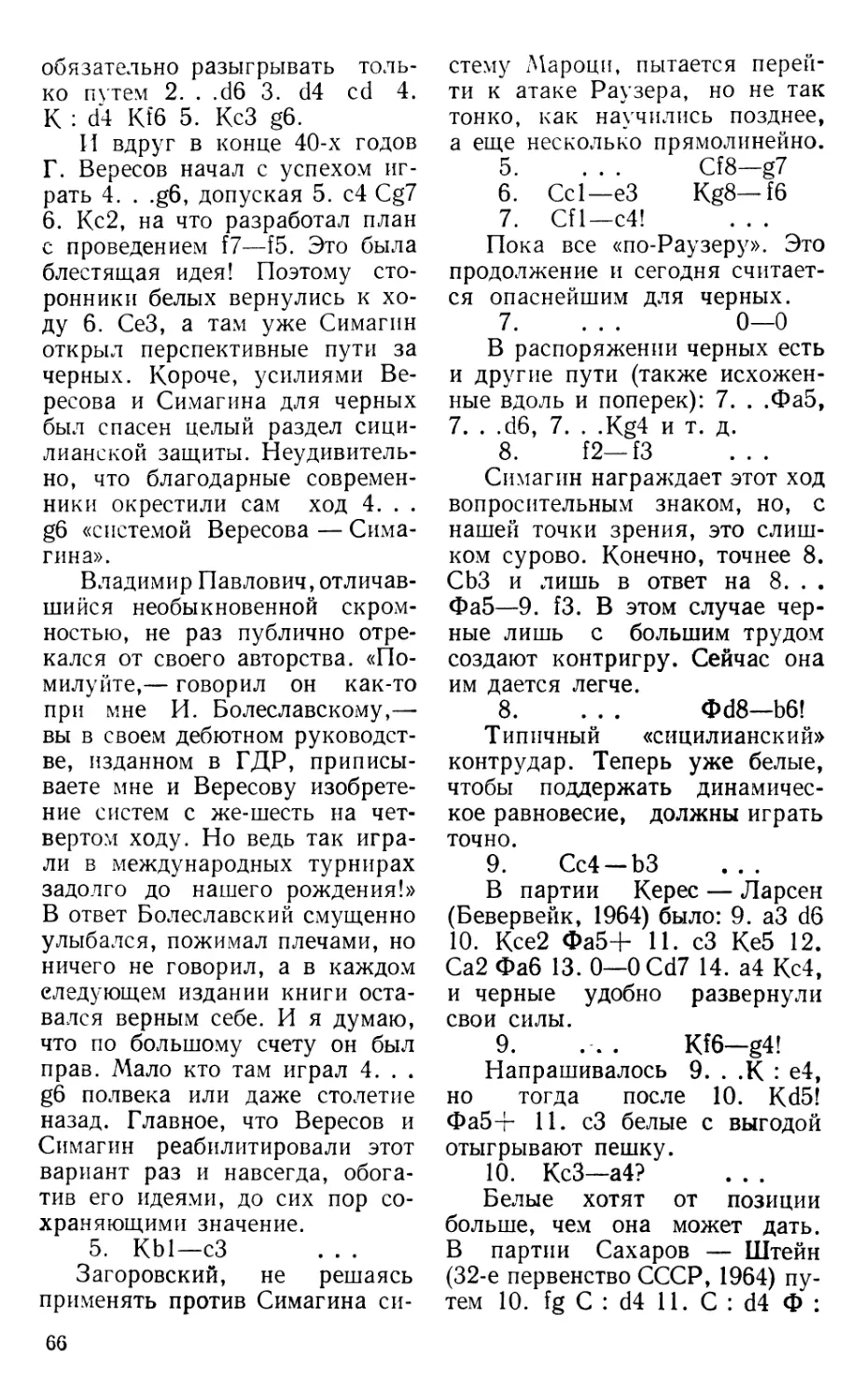

В этой партии черные добились материального перевеса и, видимо, считали, что их последний ход конем на с5 решает игру, так как одновременно висят слон и пешка е4. Однако дело совсем не так просто: фигуры белых расположены очень активно; им удается создать опасные угрозы и добиться ничейного исхода.

38. Cd7—е8!

Партия вступает в полосу тактических осложнений.

38. ... ФГ7—еб

Видимо, лучший ответ. После 38.. .Ф : е8 39. Ф : f6+ черные рисковали только проиграть. А на 38. . .Ф!8 Симагин предполагал играть 39. е5! fe 40. Фс7+, также с сильнейшей атакой.

39. ФЬ6—с7+ Kpg7— f8

40. Фс7—d8! Kpf8—g7

41. Фd8—c7+ Kpg7—h8

42. Фс7—d8 Феб—e5+

43. f2— f4 Kc5—еб!

В. Рагозин не может примириться с ничьей и предпринимает остроумную попытку перейти в контратаку. Если теперь 44. fe К : d8 45. ef, то 45. . .Ле1, и белые теряют пешку е4.

44. Фd8—е7 ’ Фе5—al!

Вот в чем соль замысла черных. На 45. Ф : еб или 45. К : f6 следует 45. . .ЛЫ+ 46. Kpg3 Фе1+ 47. Kpf3 ЛП+ 48. Kpg4 h5x!

Но белым и здесь удается благополучно решить все проблемы.

45. Се8 : g6!

Колумбово яйцо! Этим простым ходом белые ликвидируют пешку, нужную противнику для нанесения решающего удара. Теперь уже 45. . .ЛЫ+ 46. Kpg3 Фе1+ не достигает цели, так как после 47. Kpg4 король белых скрывается от ударов в неприятельском лагере. Неожиданно черные сами оказались в

опасном положении.

45.

46. Kd5 : f6

47. Kph2—g3

48. Kpg3—g4

49. Kpg4—h4

50. g2-g3

Черные также

h7 : g6 JIcl—hl + Фа1—el + Фе1—e2+ Фе2—el-j-Jlhl : h3!

оказываются

па высоте положения. Эта жертва ладьи приводит к вечному ша-Х>’51. Kph4 : h3 Фе1—hl +

52. Kph3—g4 ФЫ — dl +

Ничья.

Интересное окончание, в котором оба соперника проявили много выдумки и изобретательности!

№ 7.

Симагин Загорянский

Показательный турнир, Иваново, 1944 (окончание партии) Примечания Ю. Авербаха

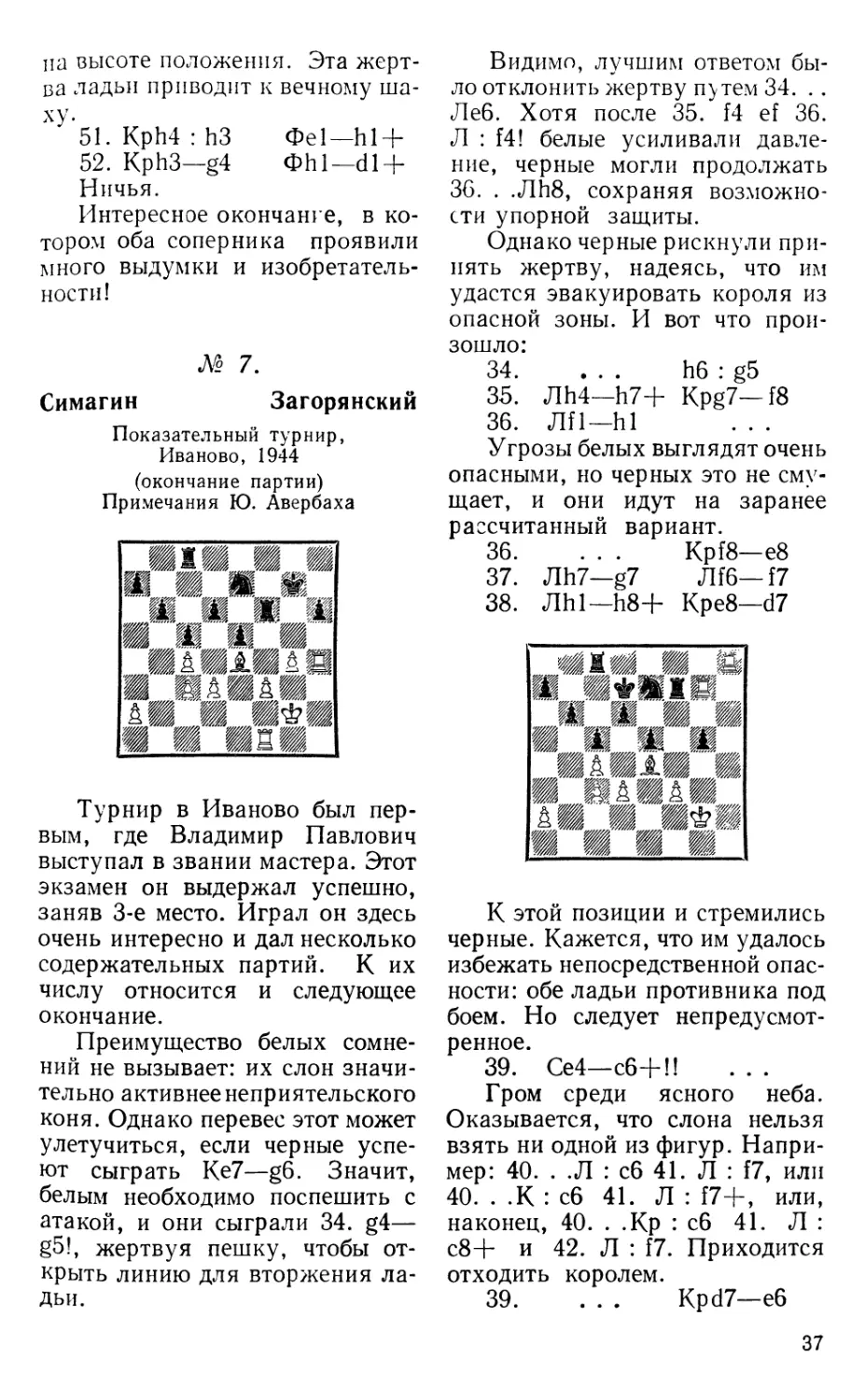

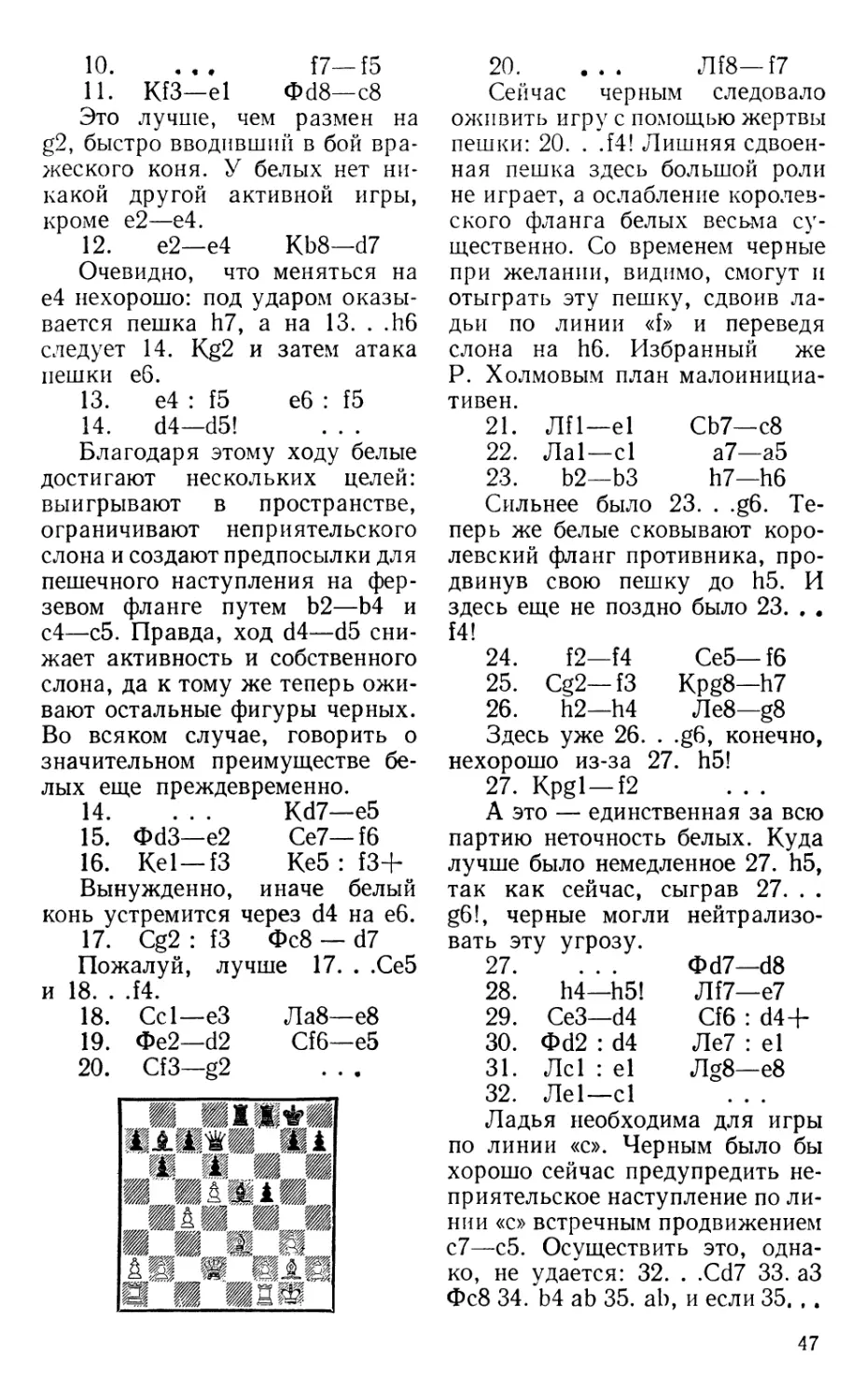

Турнир в Иваново был первым, где Владимир Павлович выступал в звании мастера. Этот экзамен он выдержал успешно, заняв 3-е место. Играл он здесь очень интересно и дал несколько содержательных партий. К их числу относится и следующее окончание.

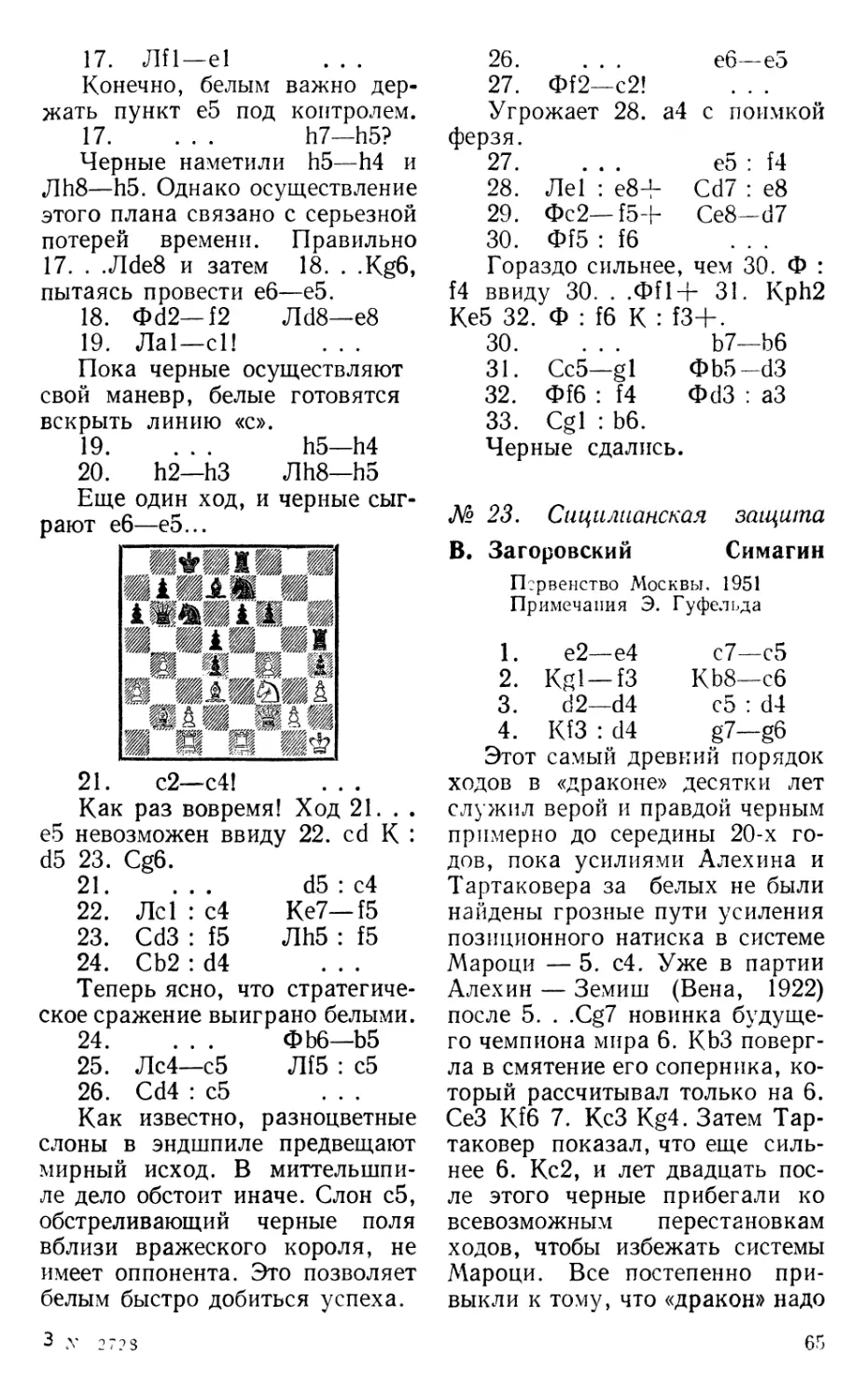

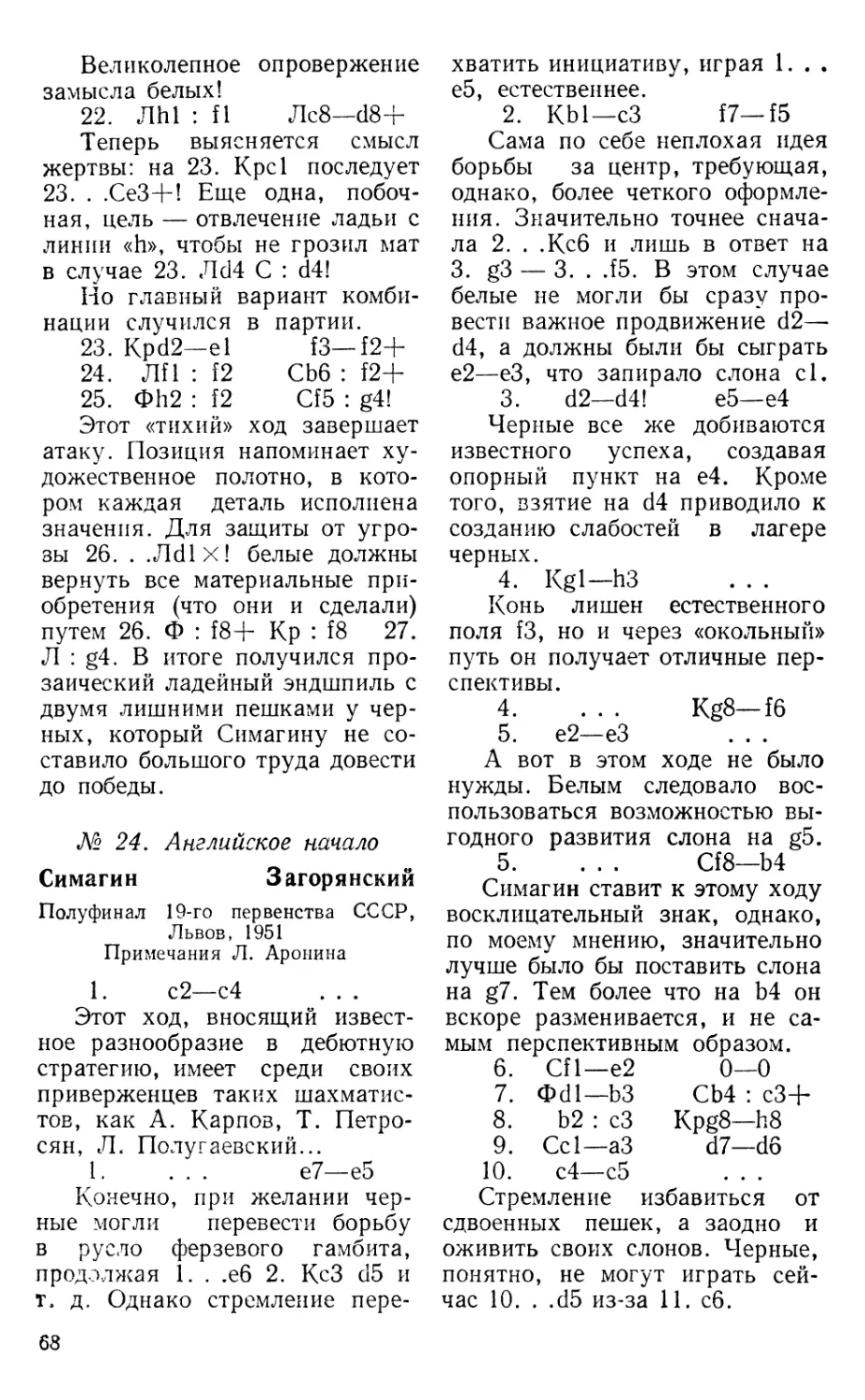

Преимущество белых сомнений не вызывает: их слон значительно активнеенеприятельского коня. Однако перевес этот может улетучиться, если черные успеют сыграть Ке7—g6. Значит, белым необходимо поспешить с атакой, и они сыграли 34. g4— g5!, жертвуя пешку, чтобы открыть линию для вторжения ладьи.

Видимо, лучшим ответом было отклонить жертву путем 34. . . Леб. Хотя после 35. f4 ef 36. Л : f4! белые усиливали давление, черные могли продолжать 36. . .ЛИ8, сохраняя возможности упорной защиты.

Однако черные рискнули принять жертву, надеясь, что им удастся эвакуировать короля из опасной зоны. И вот что произошло:

34. ... h6 : g5

35. ЛЬ4—h7+ Kpg7— f8

36. ЛИ— hl

Угрозы белых выглядят очень опасными, но черных это не смущает, и они идут на заранее рассчитанный вариант.

36. ... Kpf8— е8

37. ЛЬ7—g7 ЛГ6— f7

38. ЛЫ—h8+ Кре8—d7

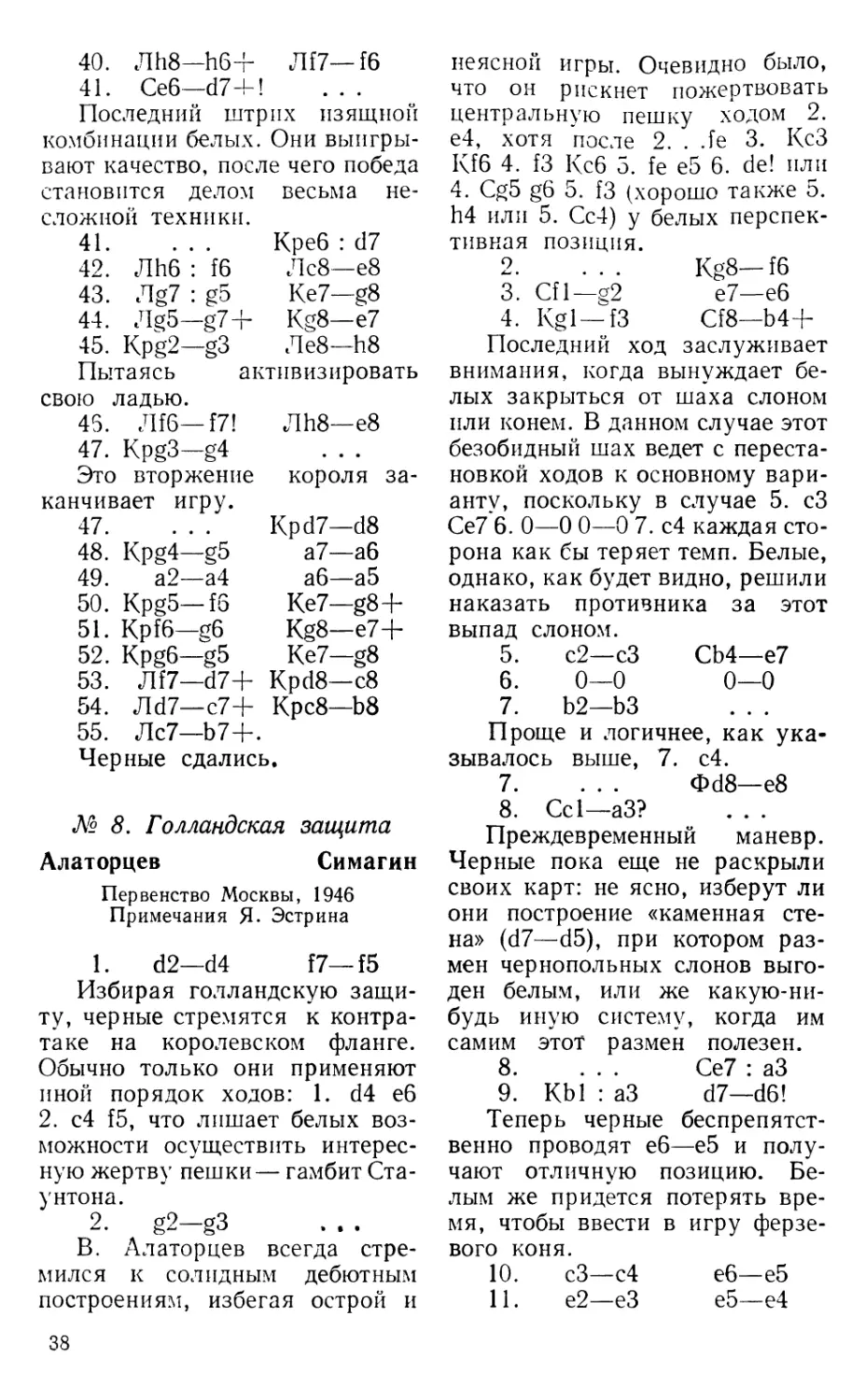

К этой позиции и стремились черные. Кажется, что им удалось избежать непосредственной опасности: обе ладьи противника под боем. Но следует непредусмотренное.

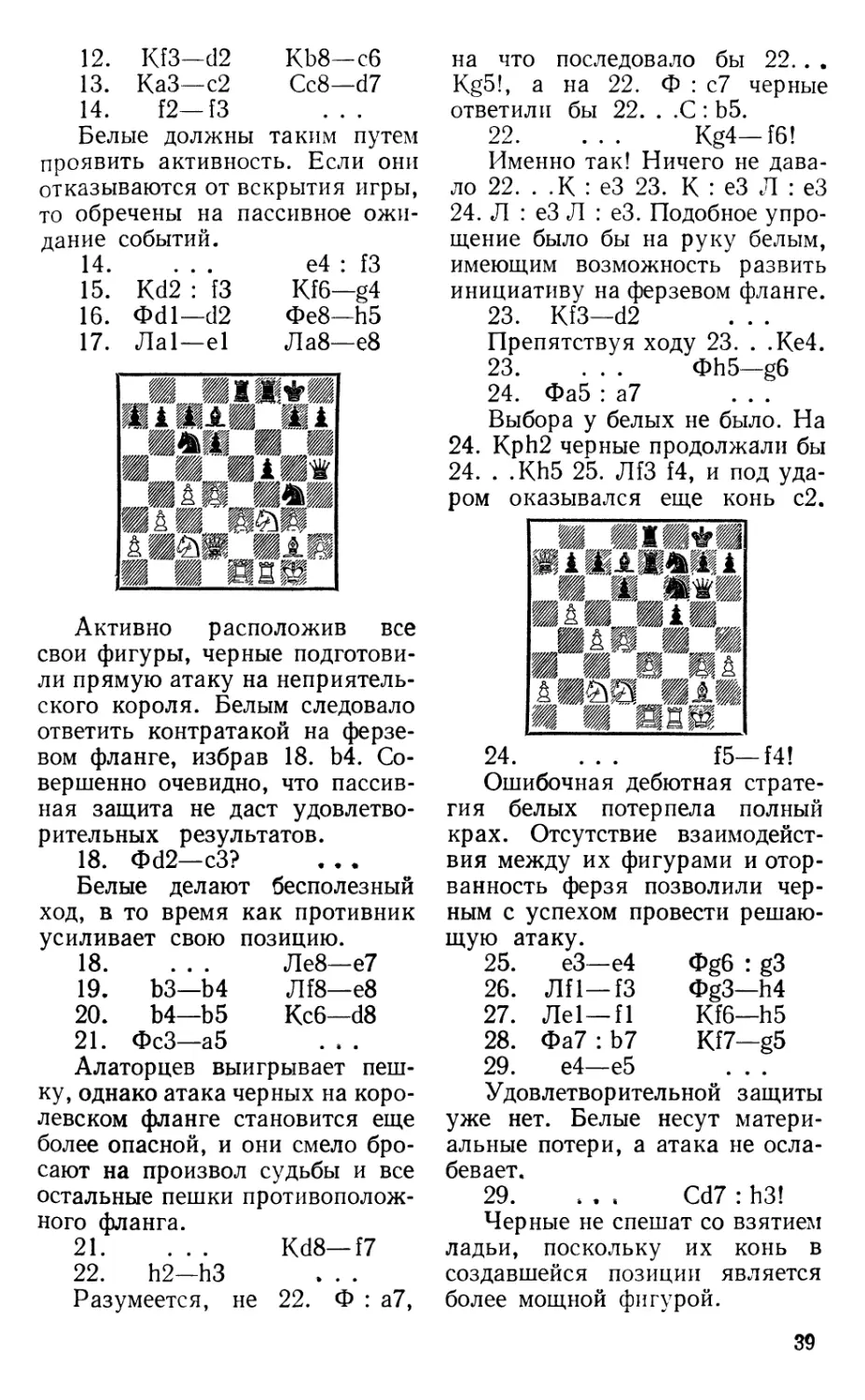

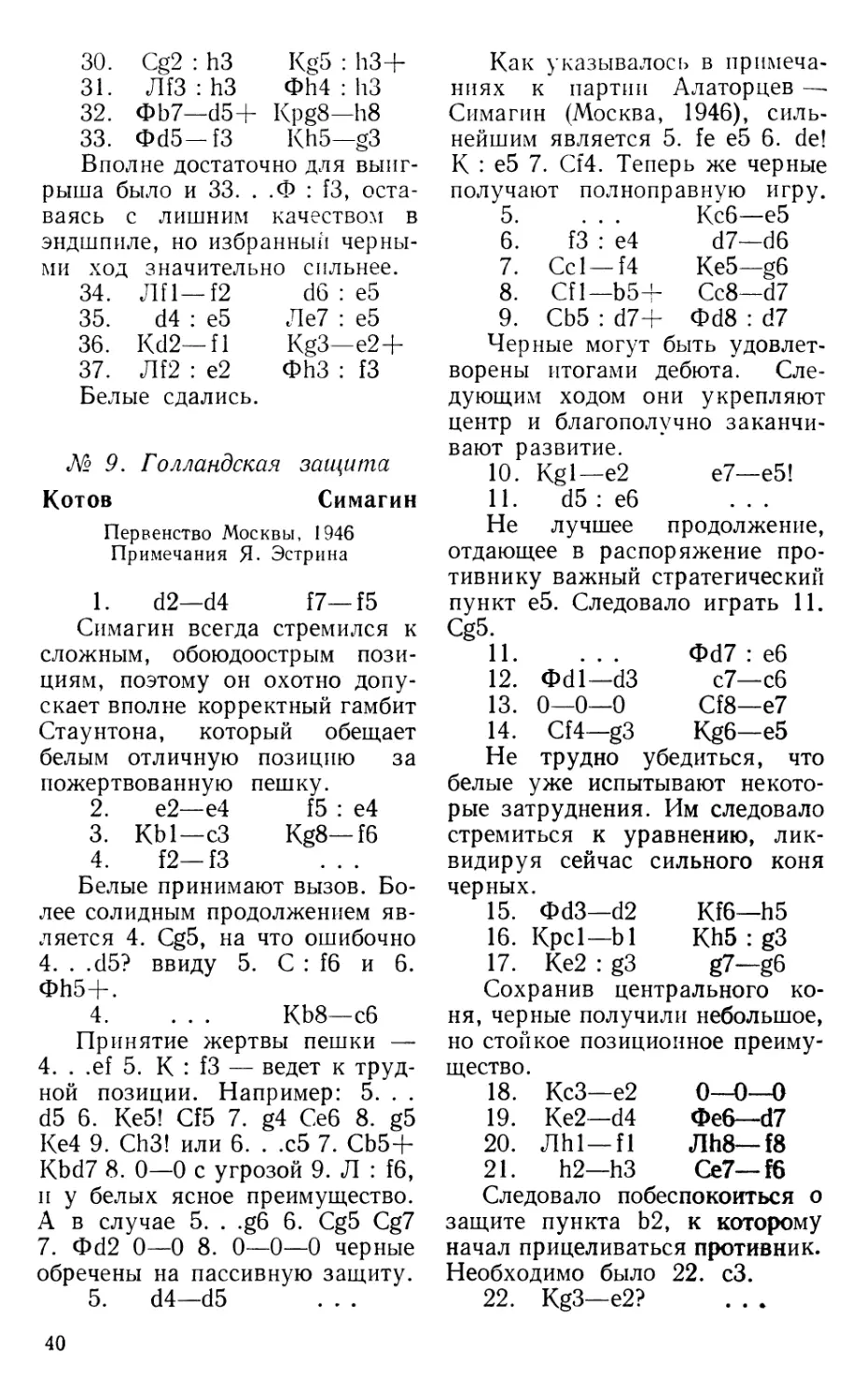

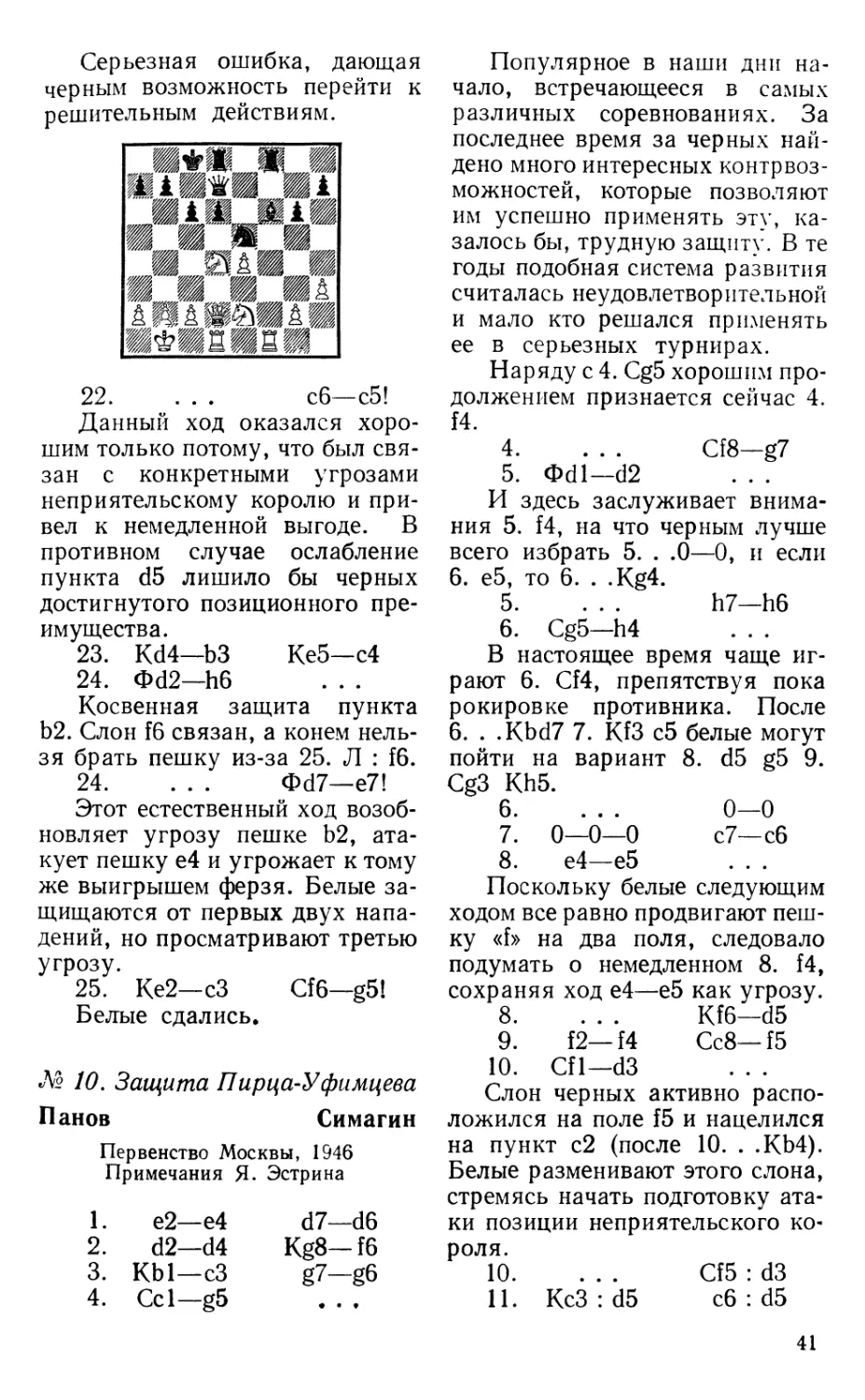

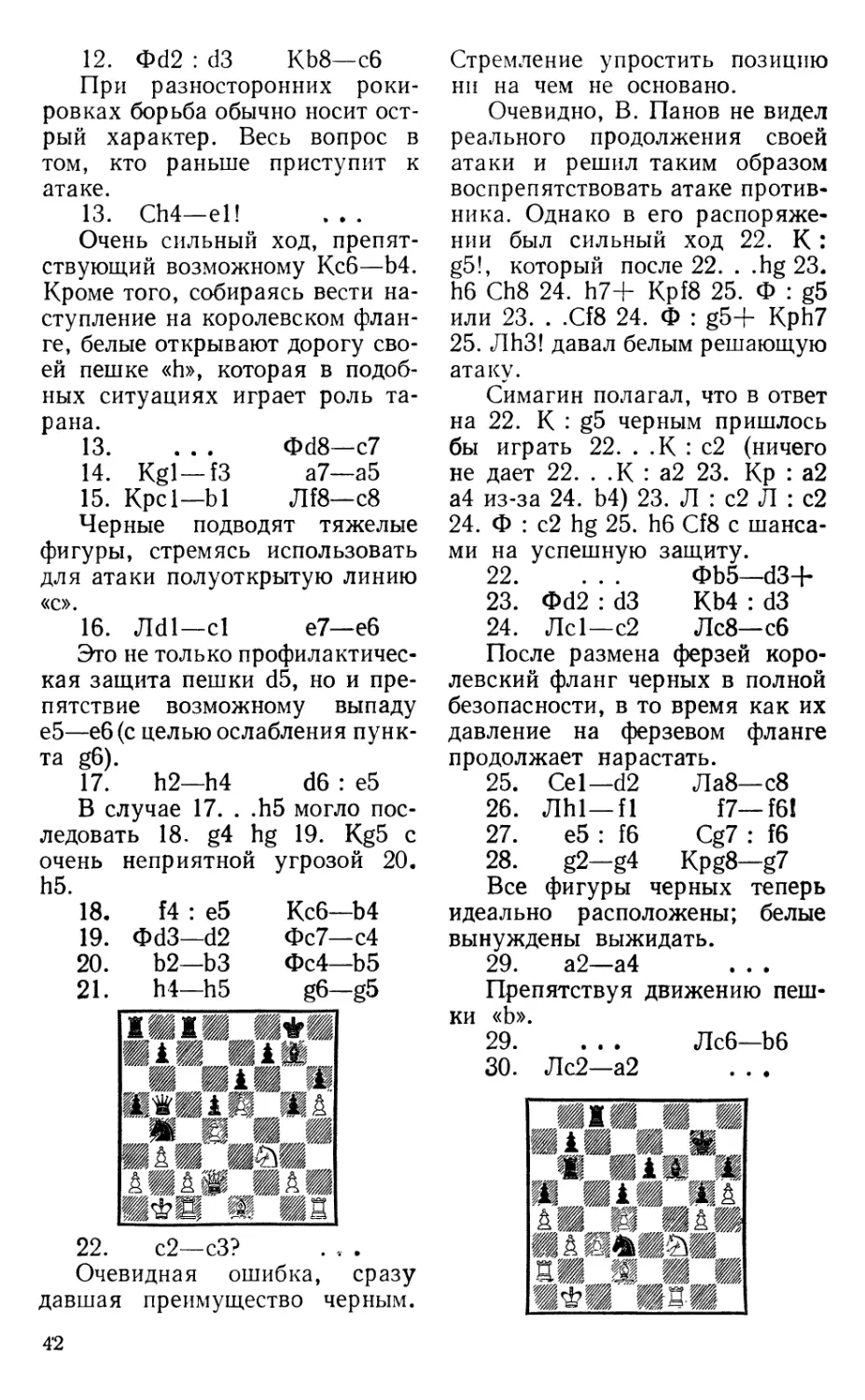

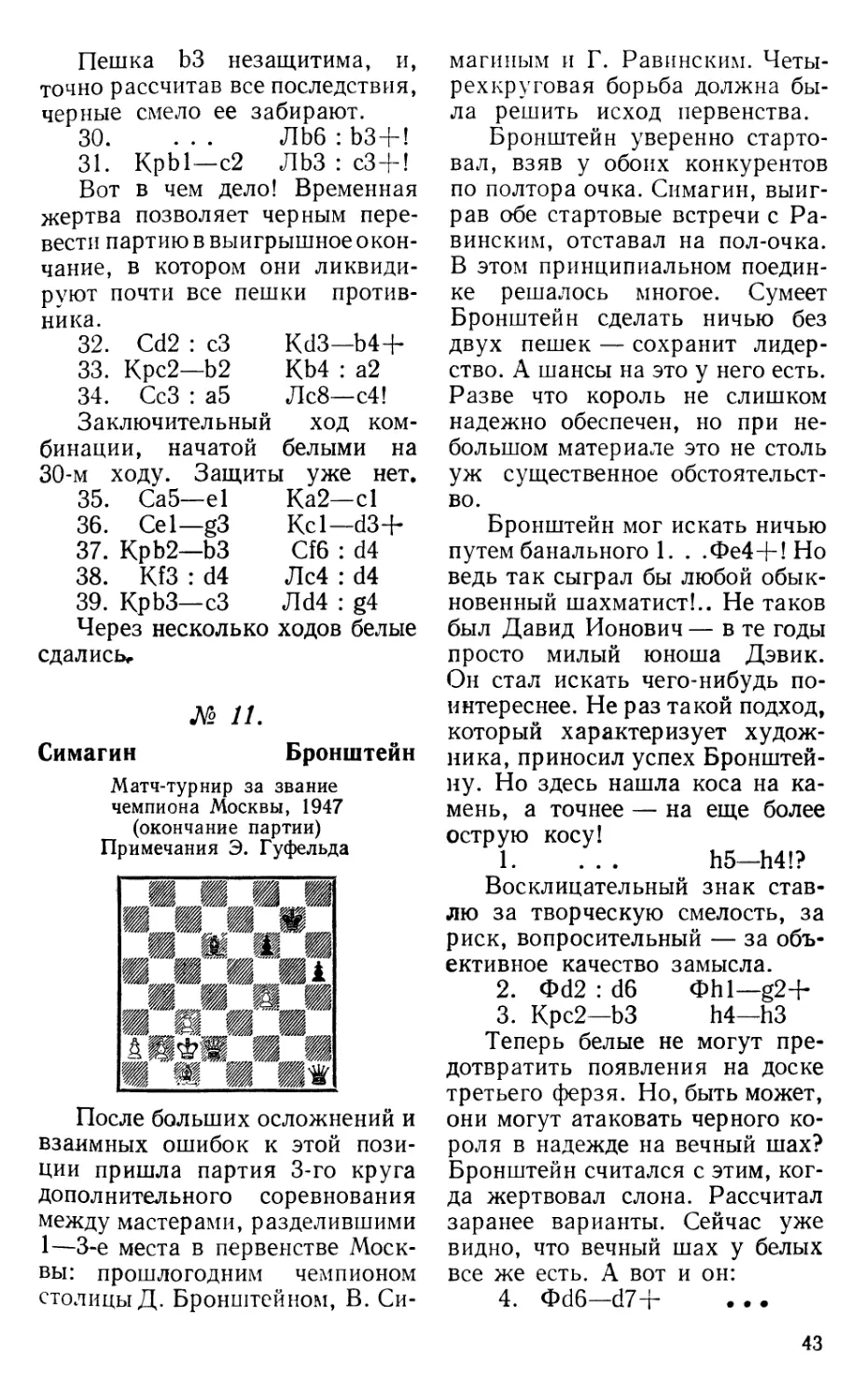

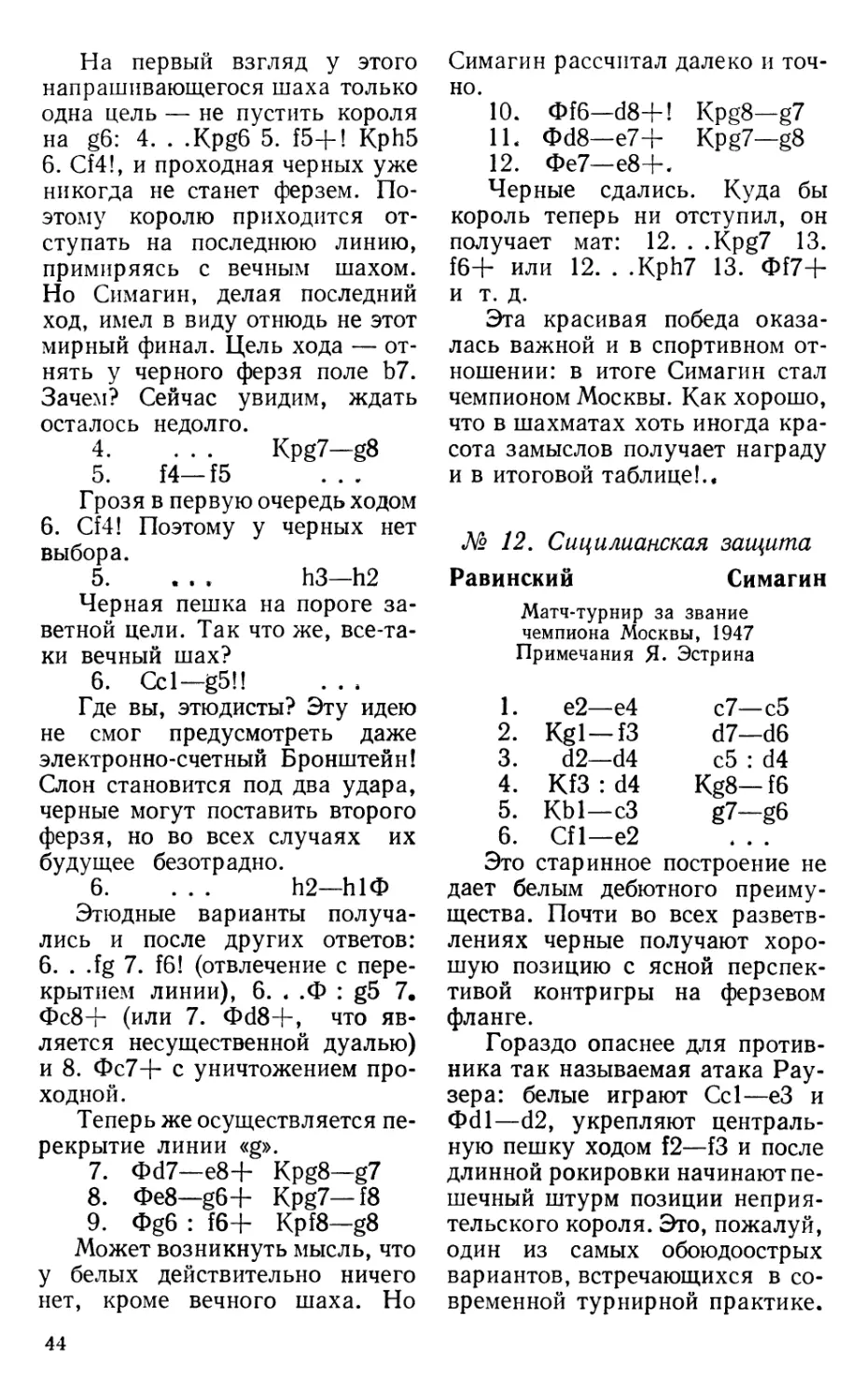

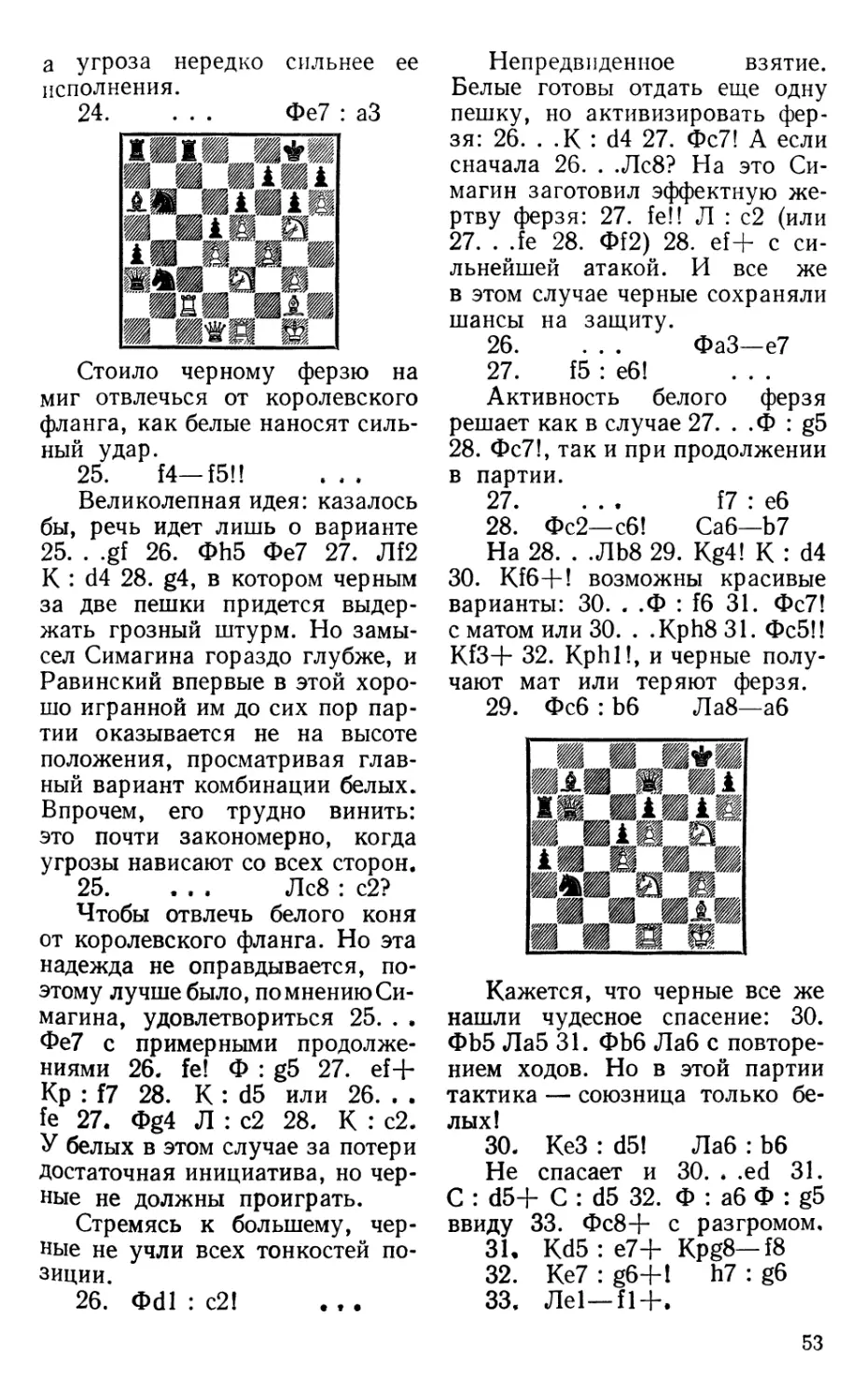

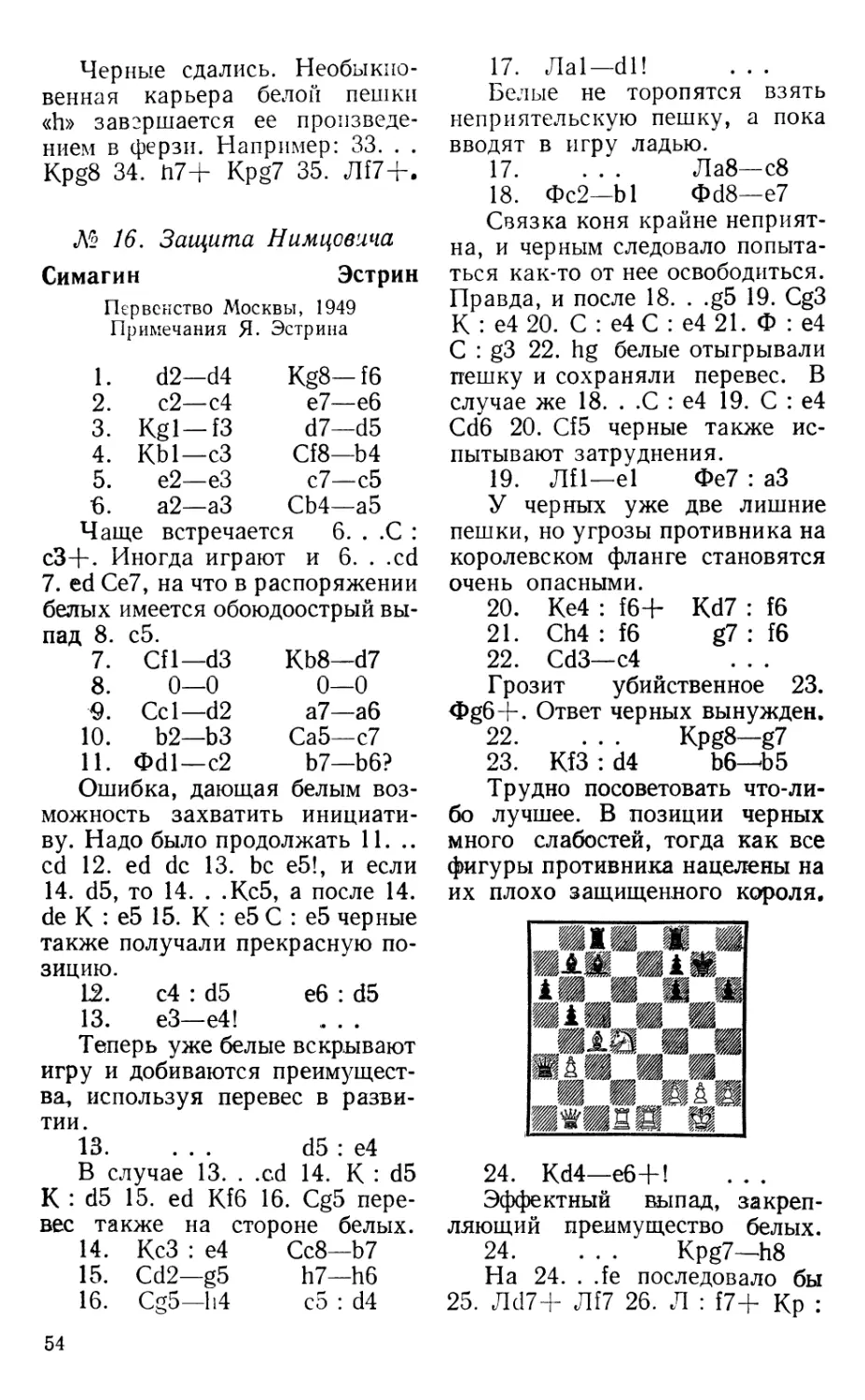

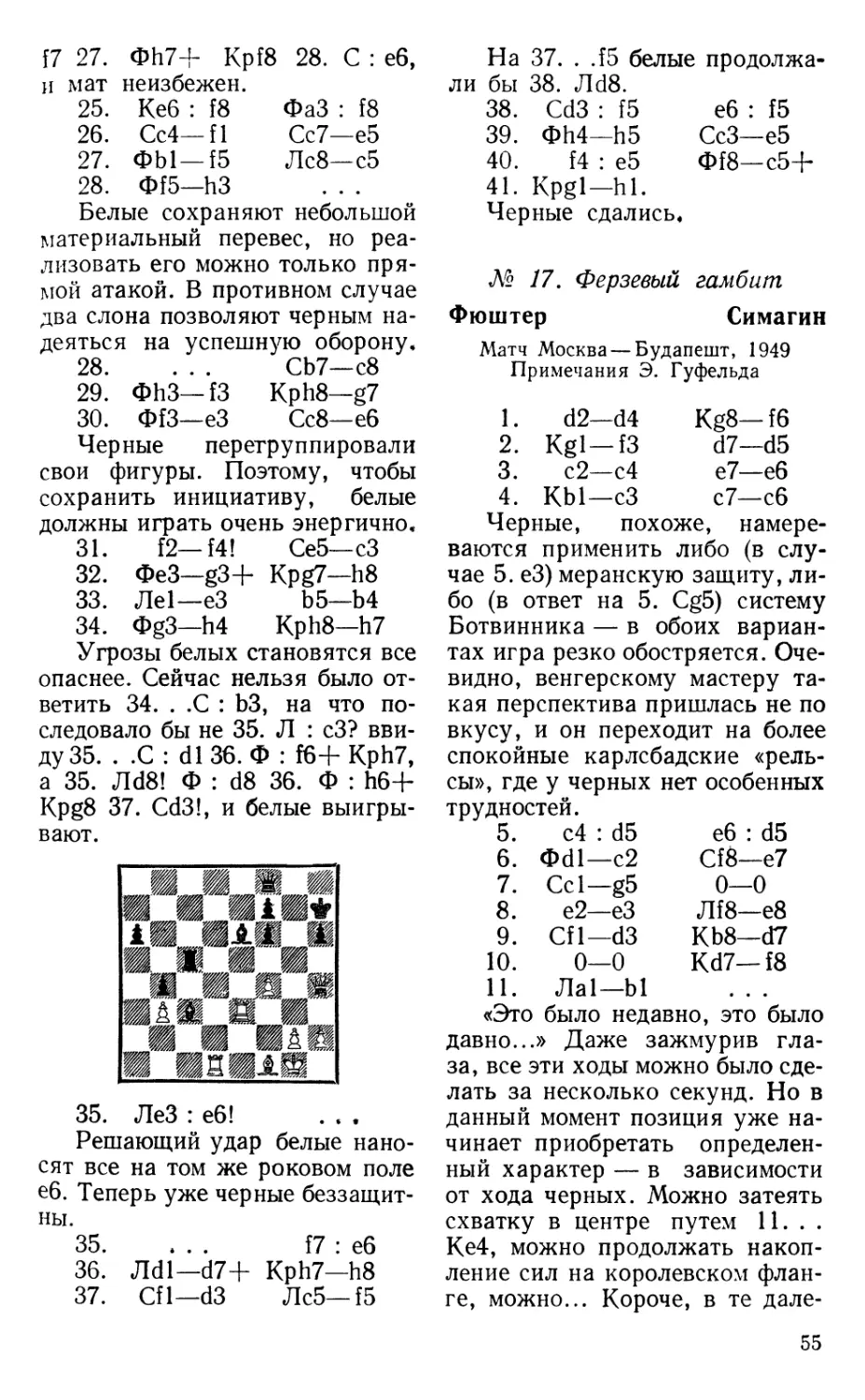

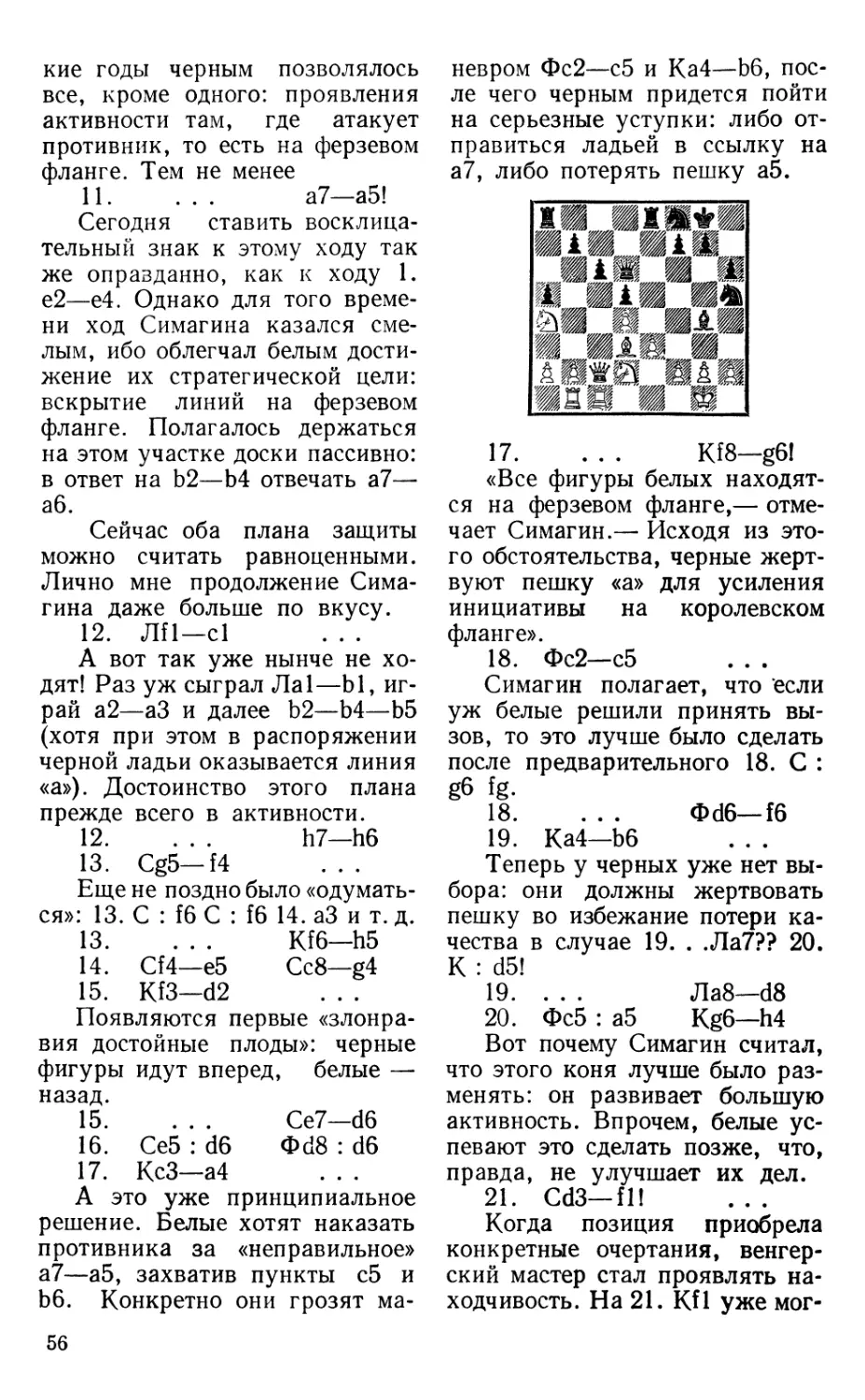

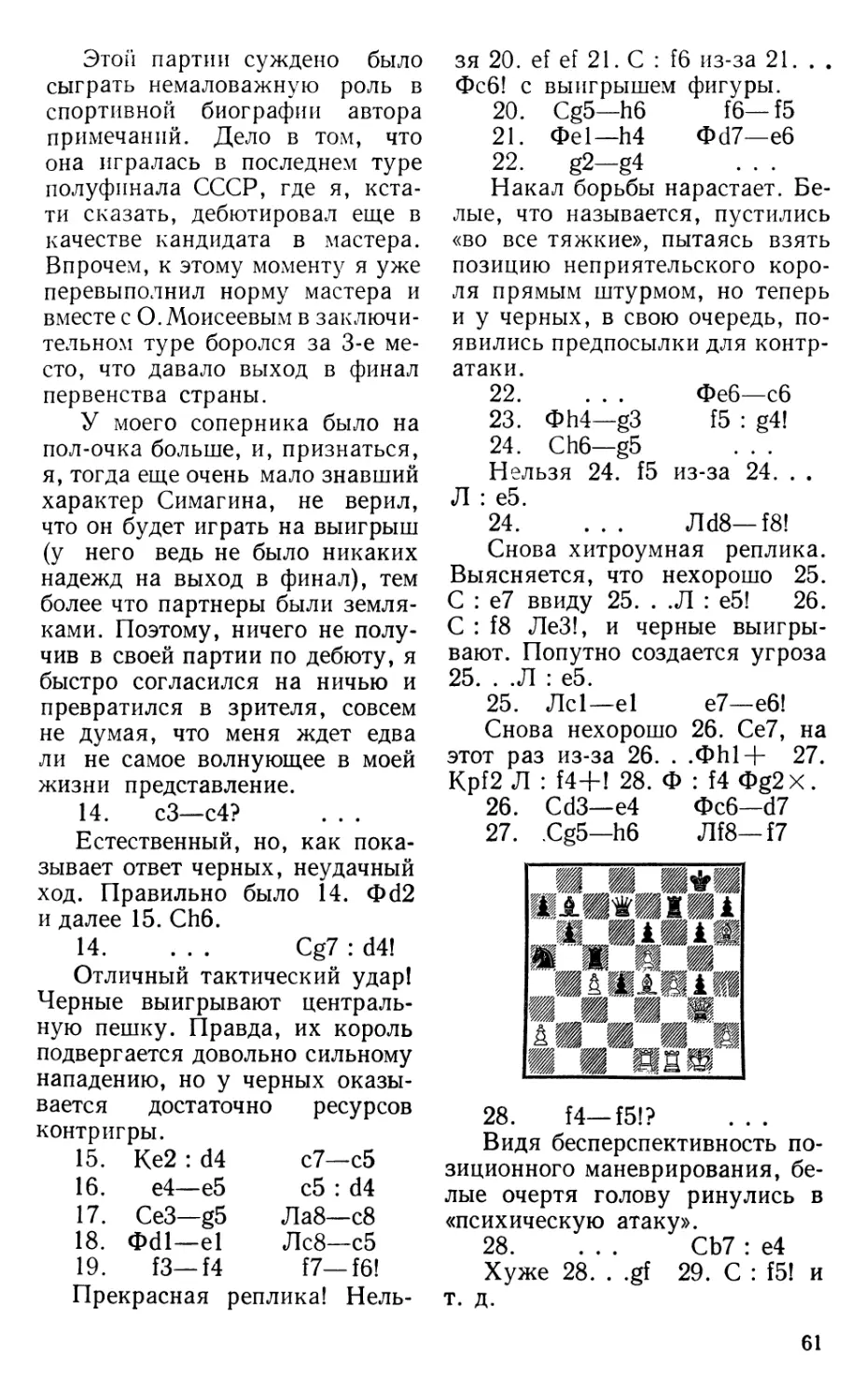

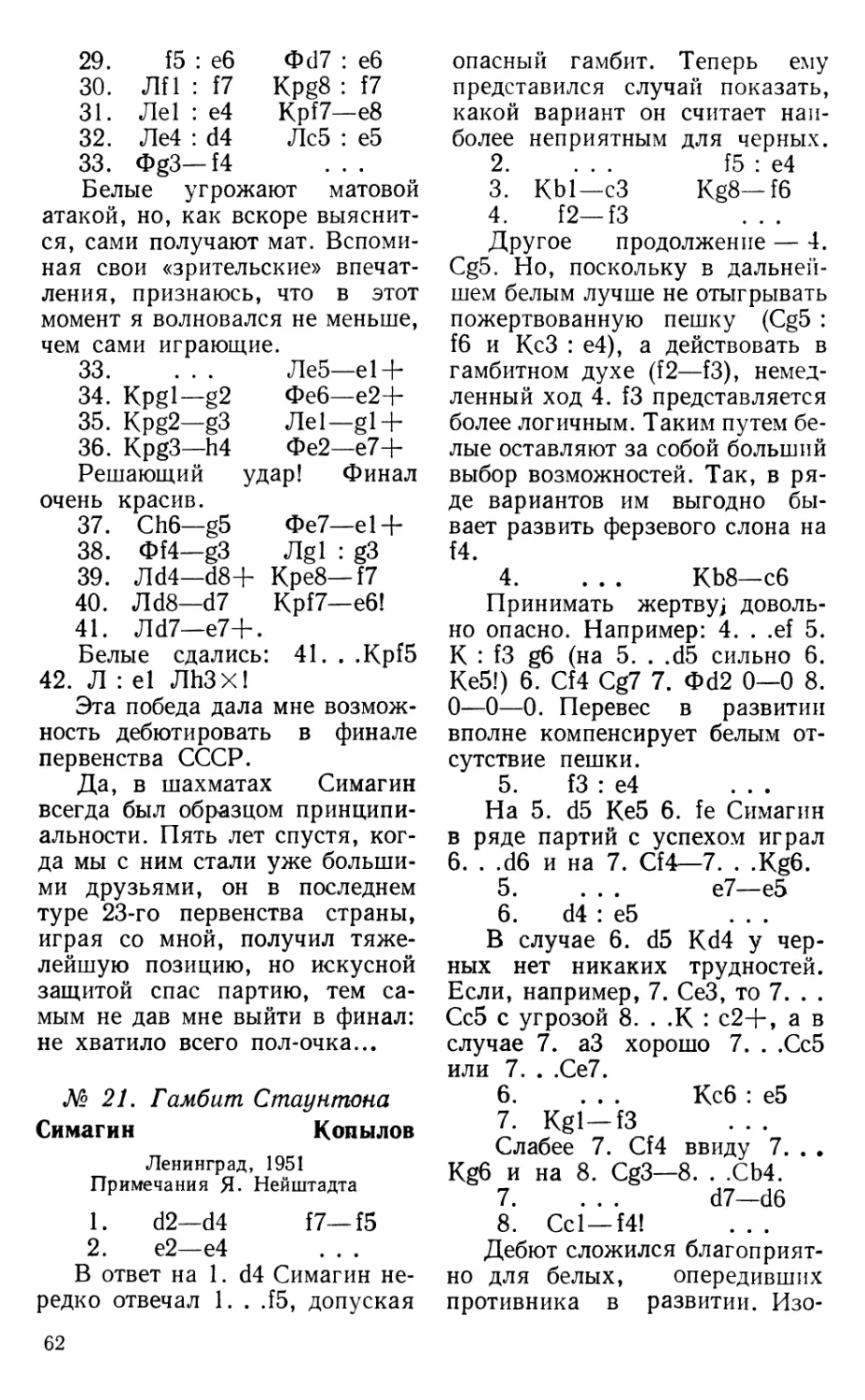

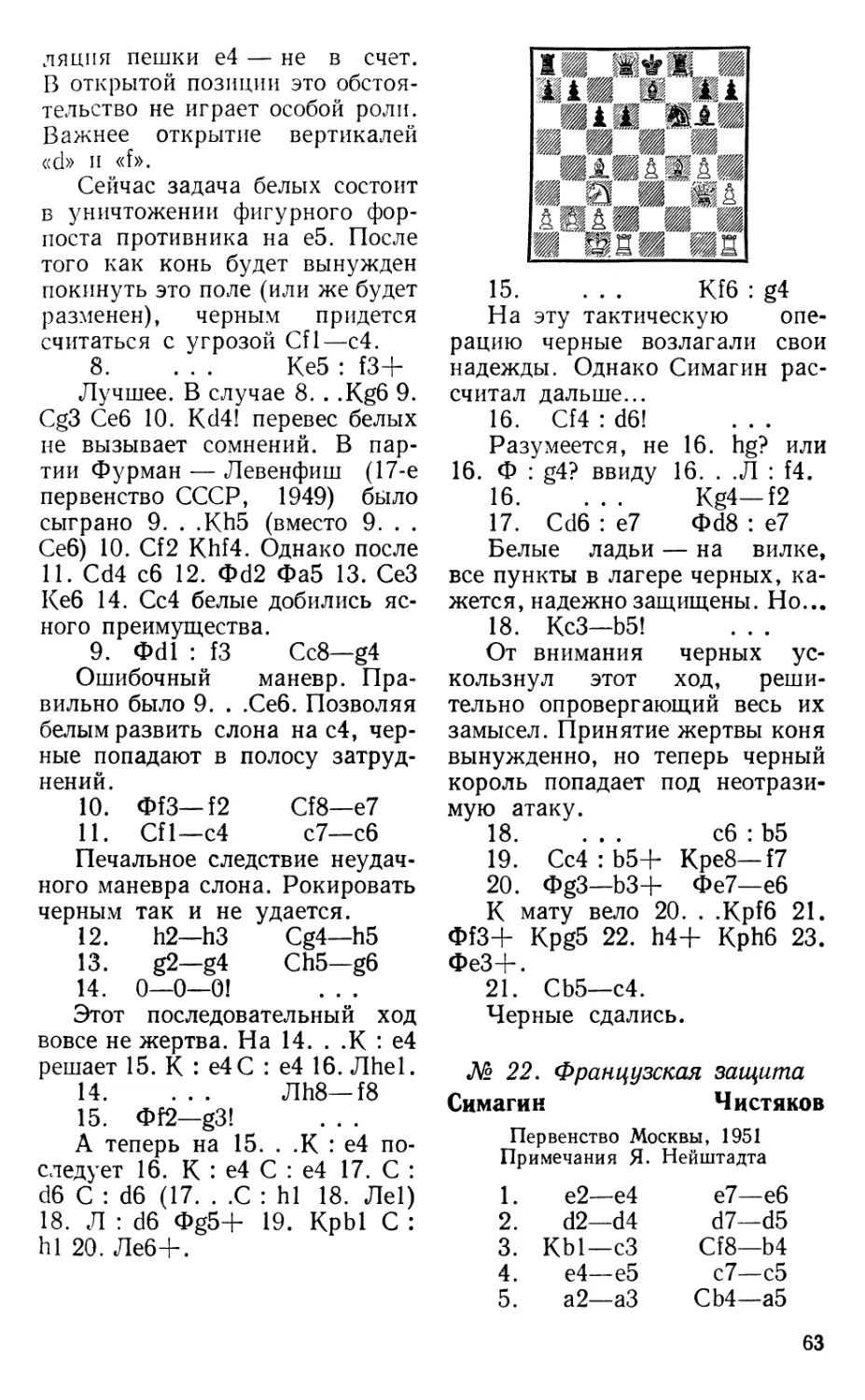

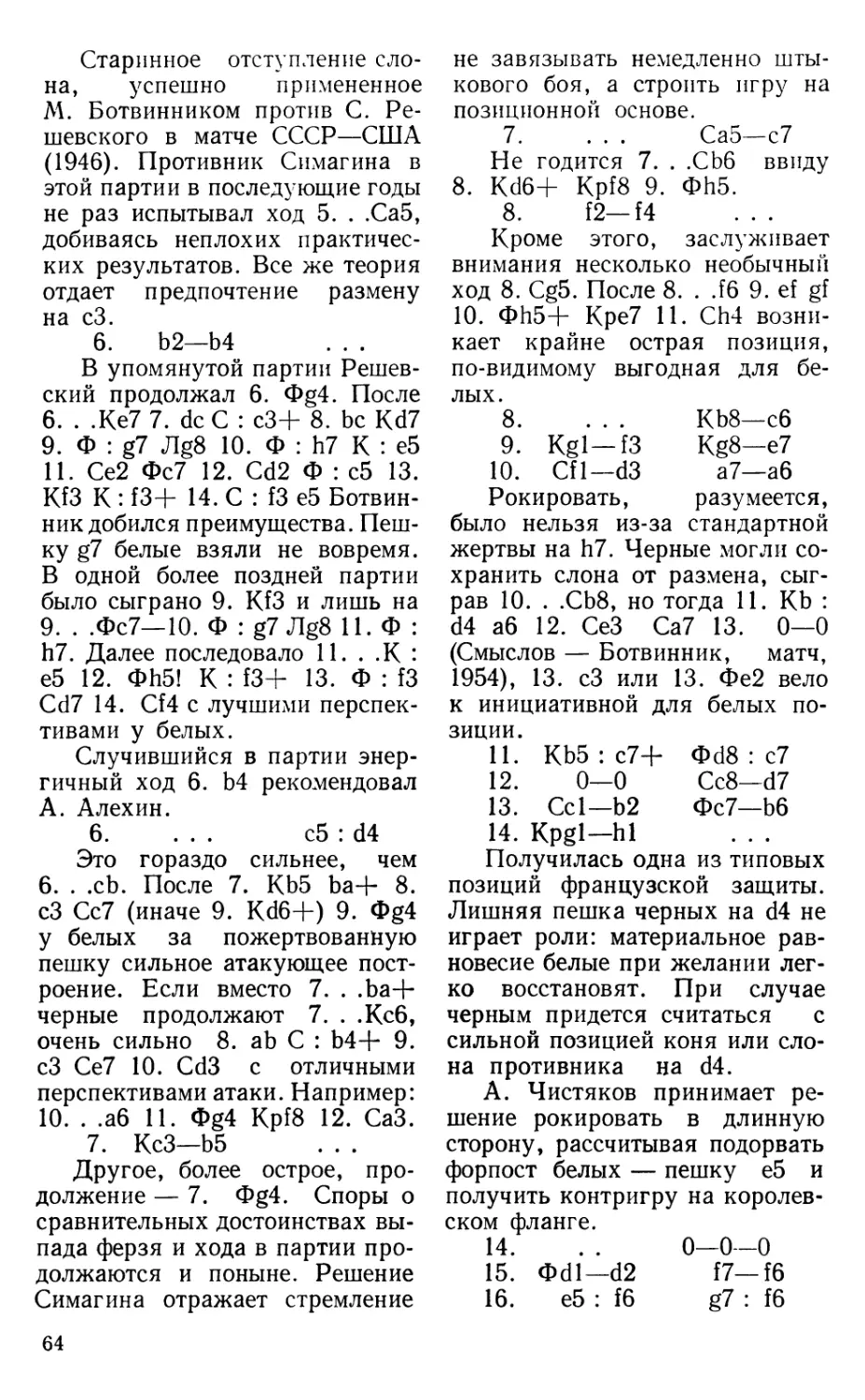

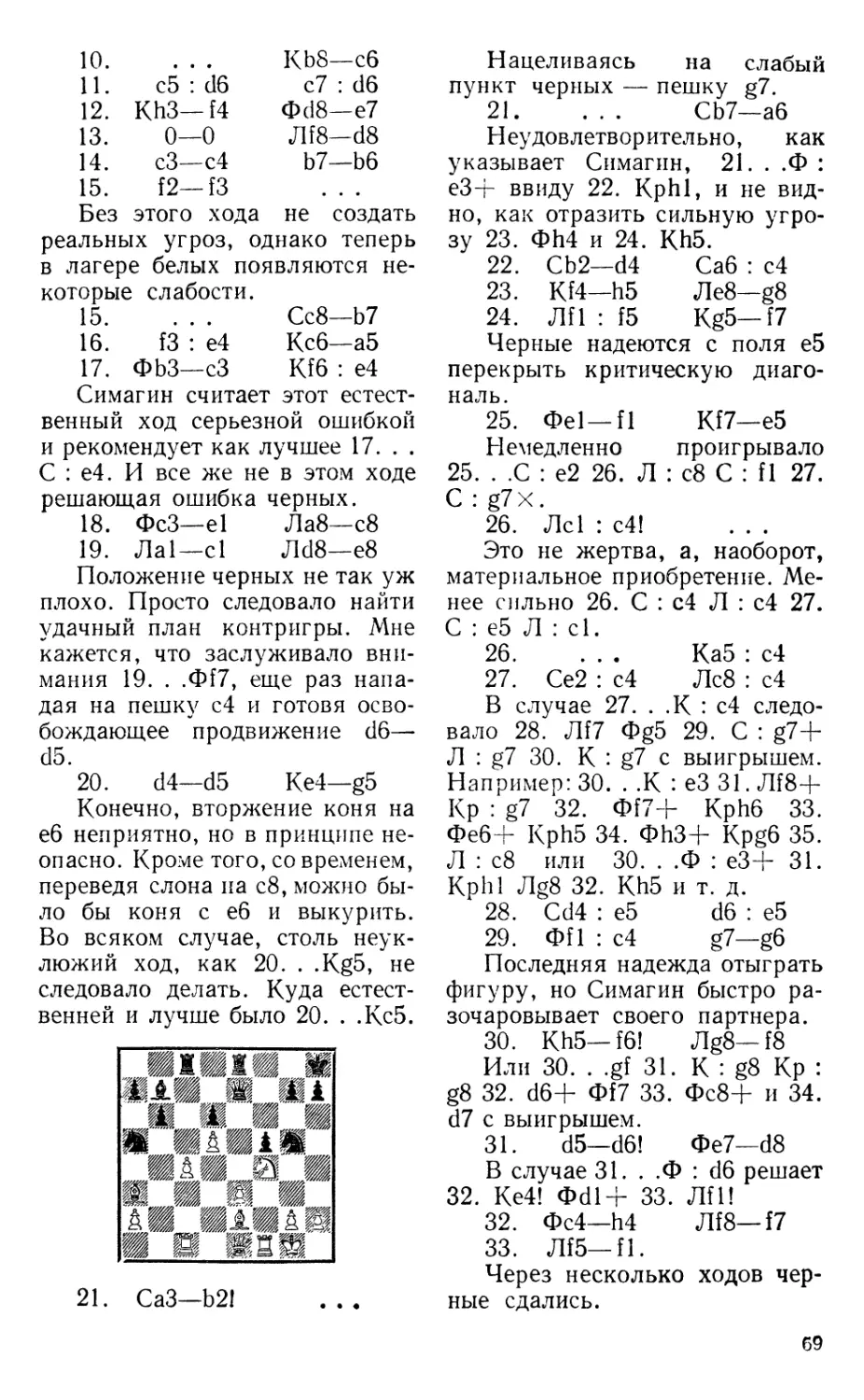

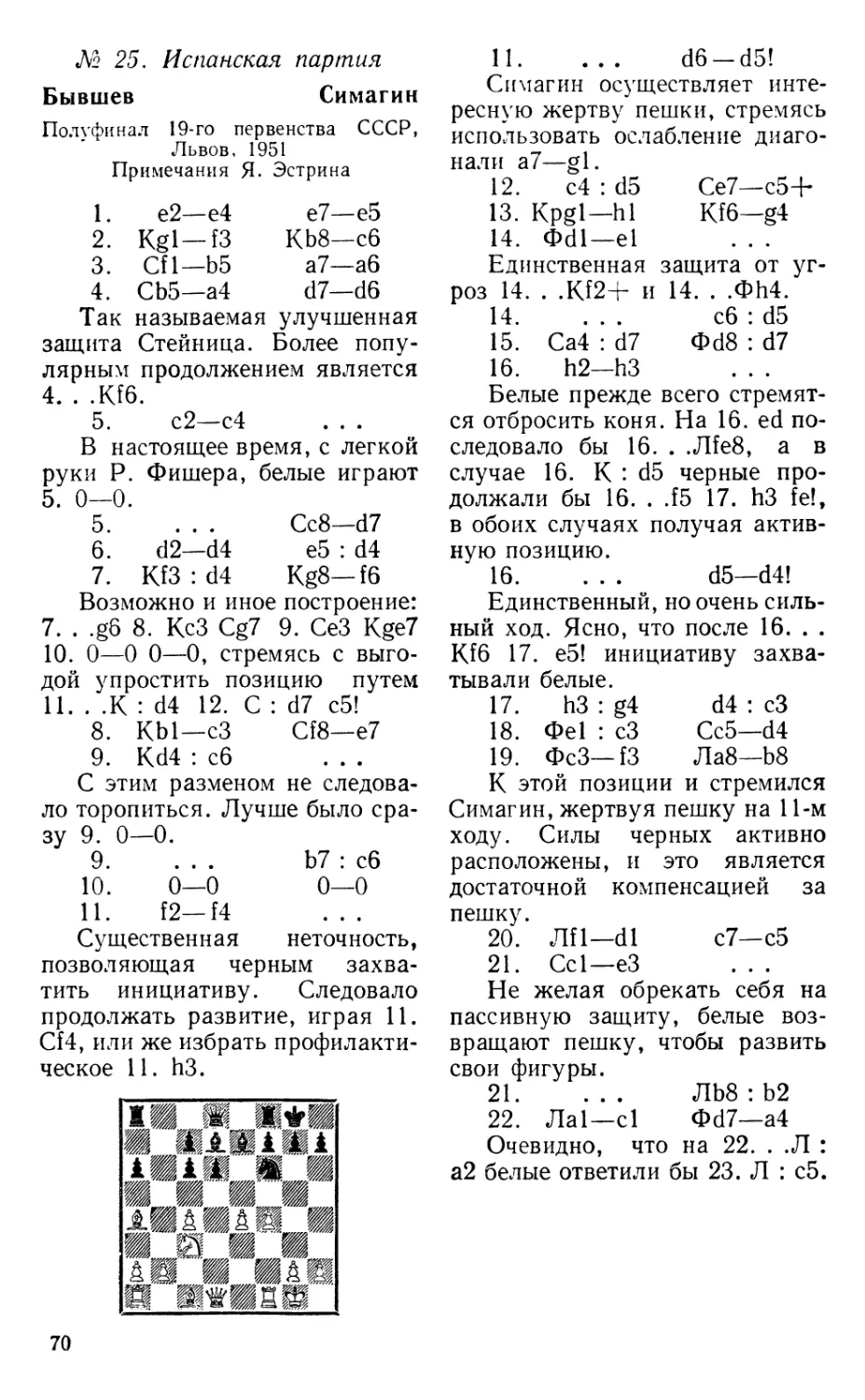

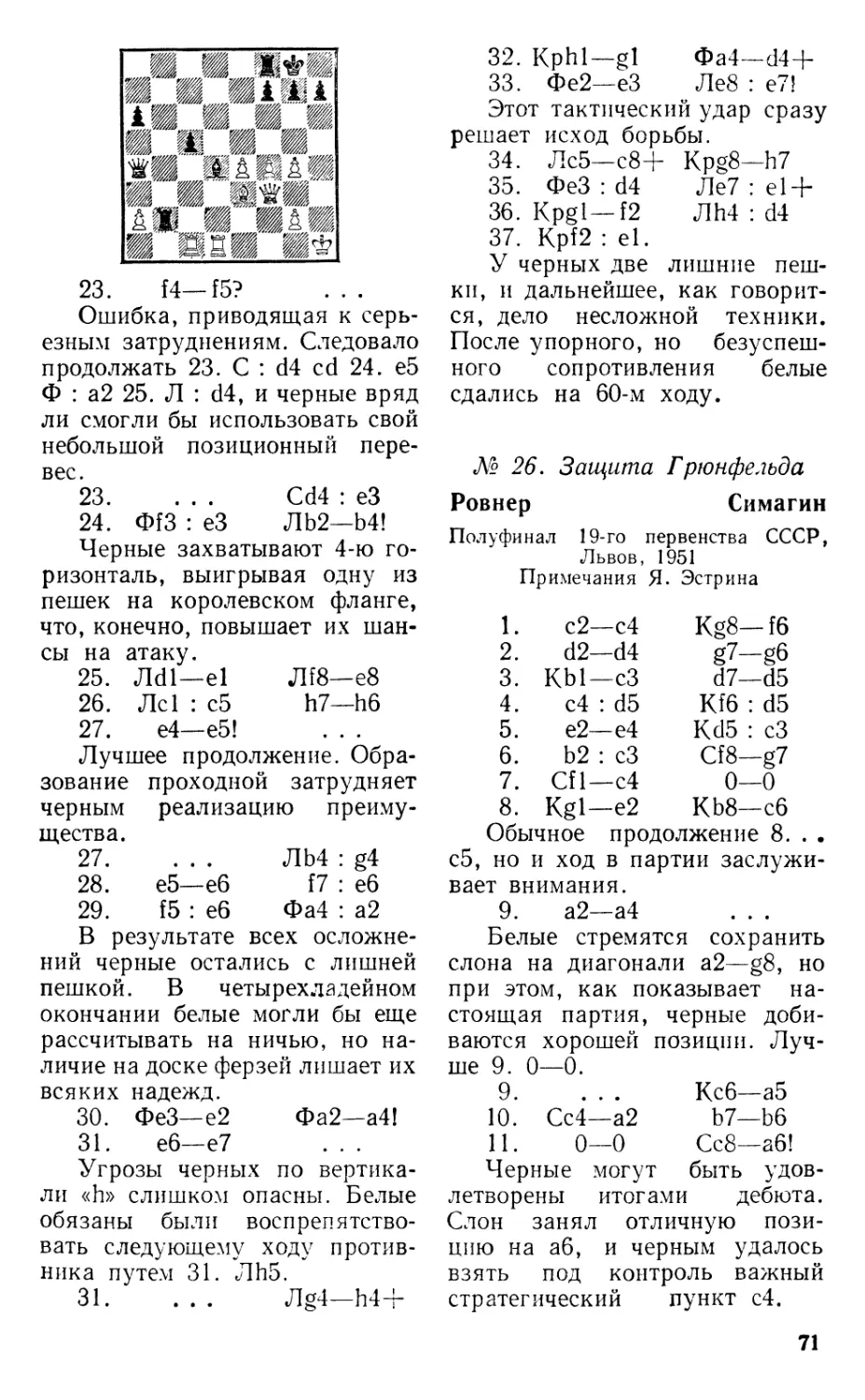

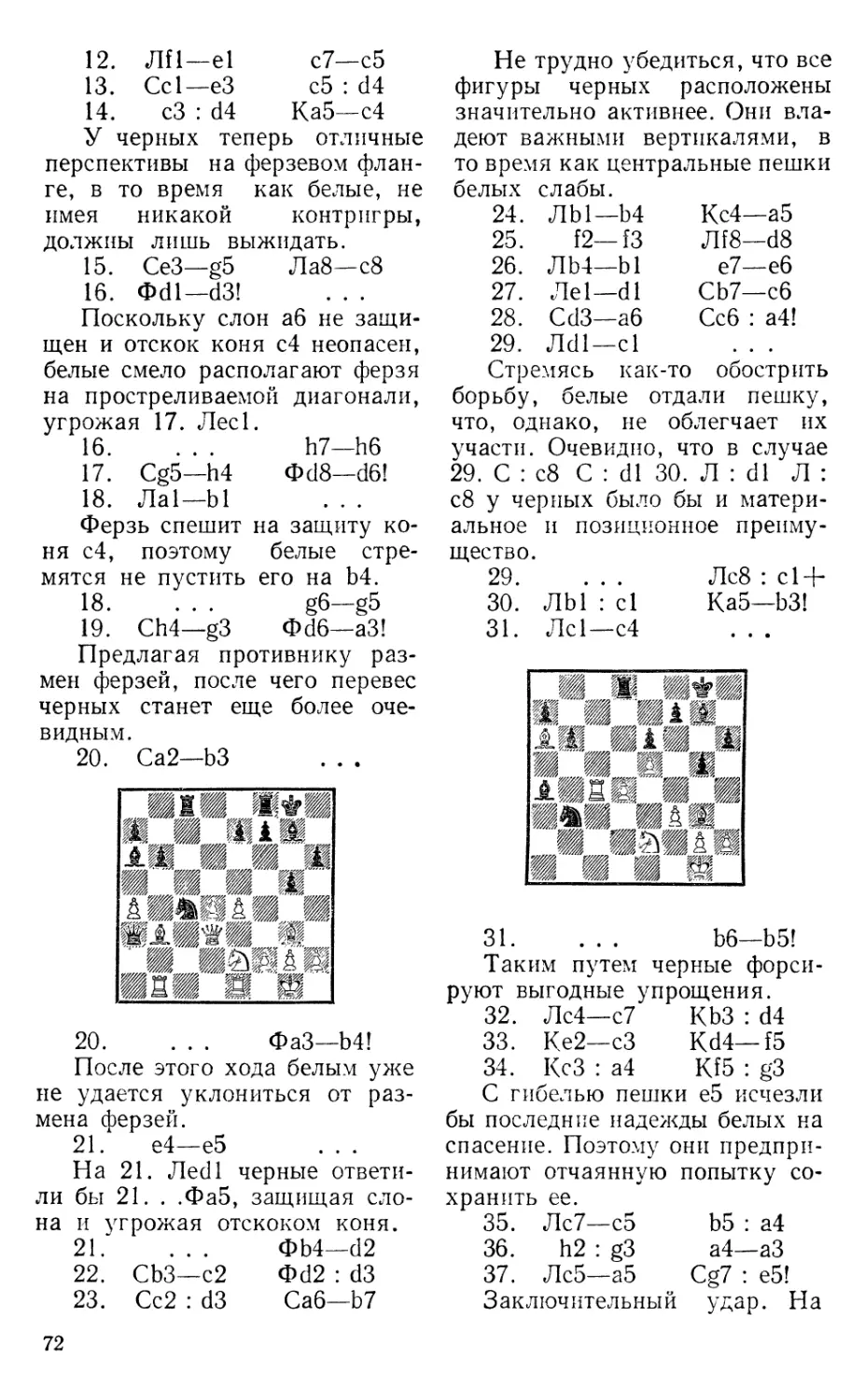

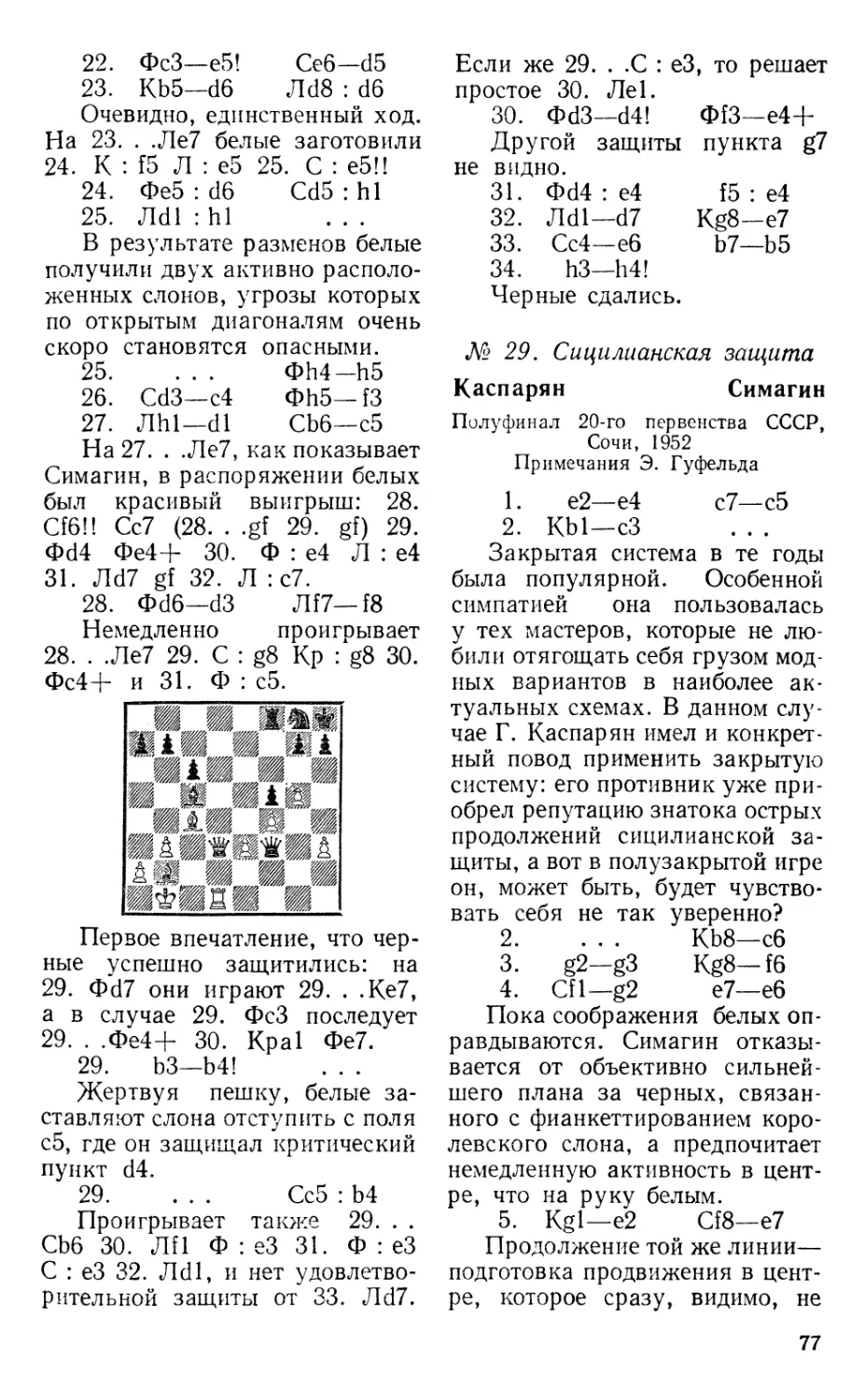

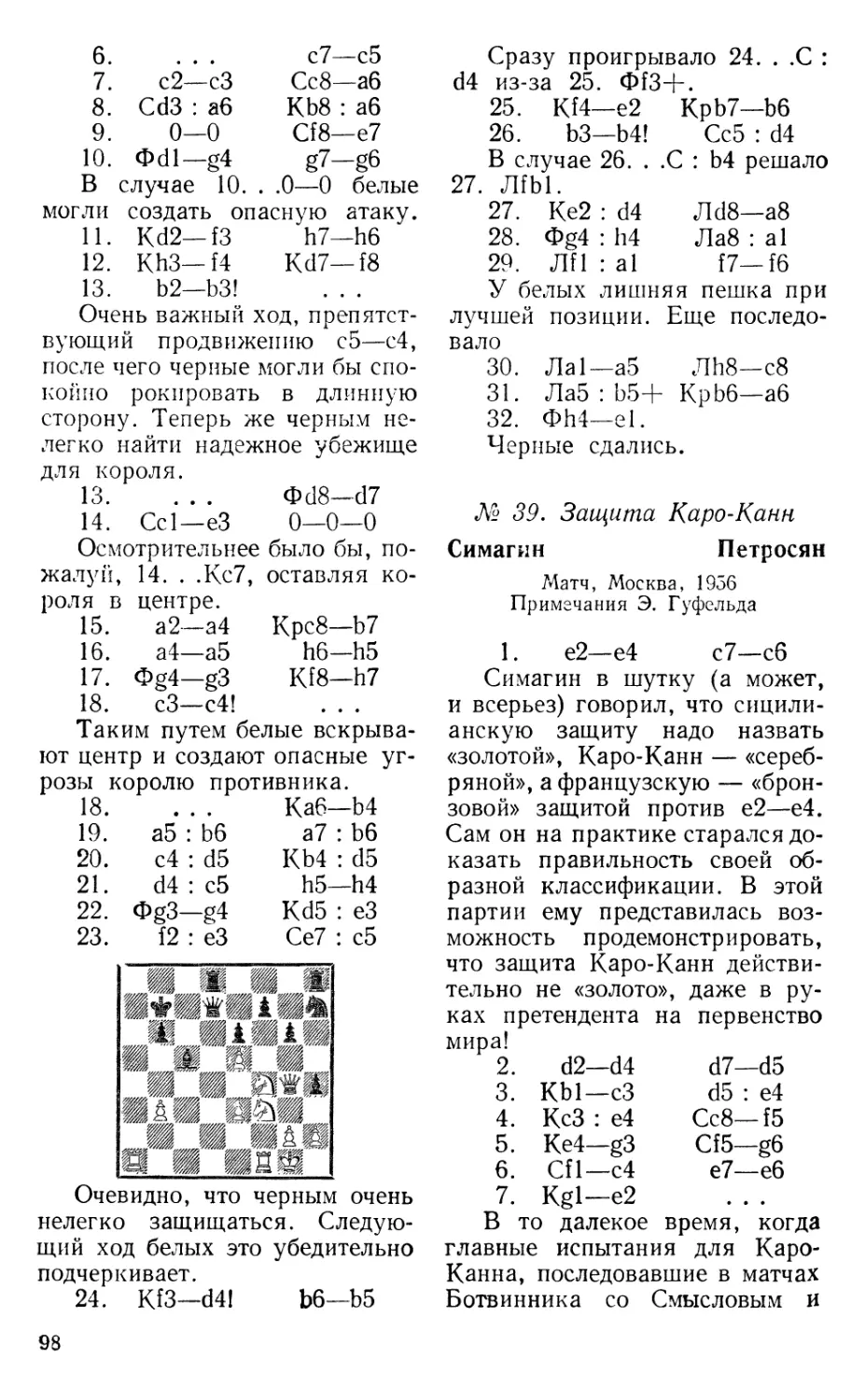

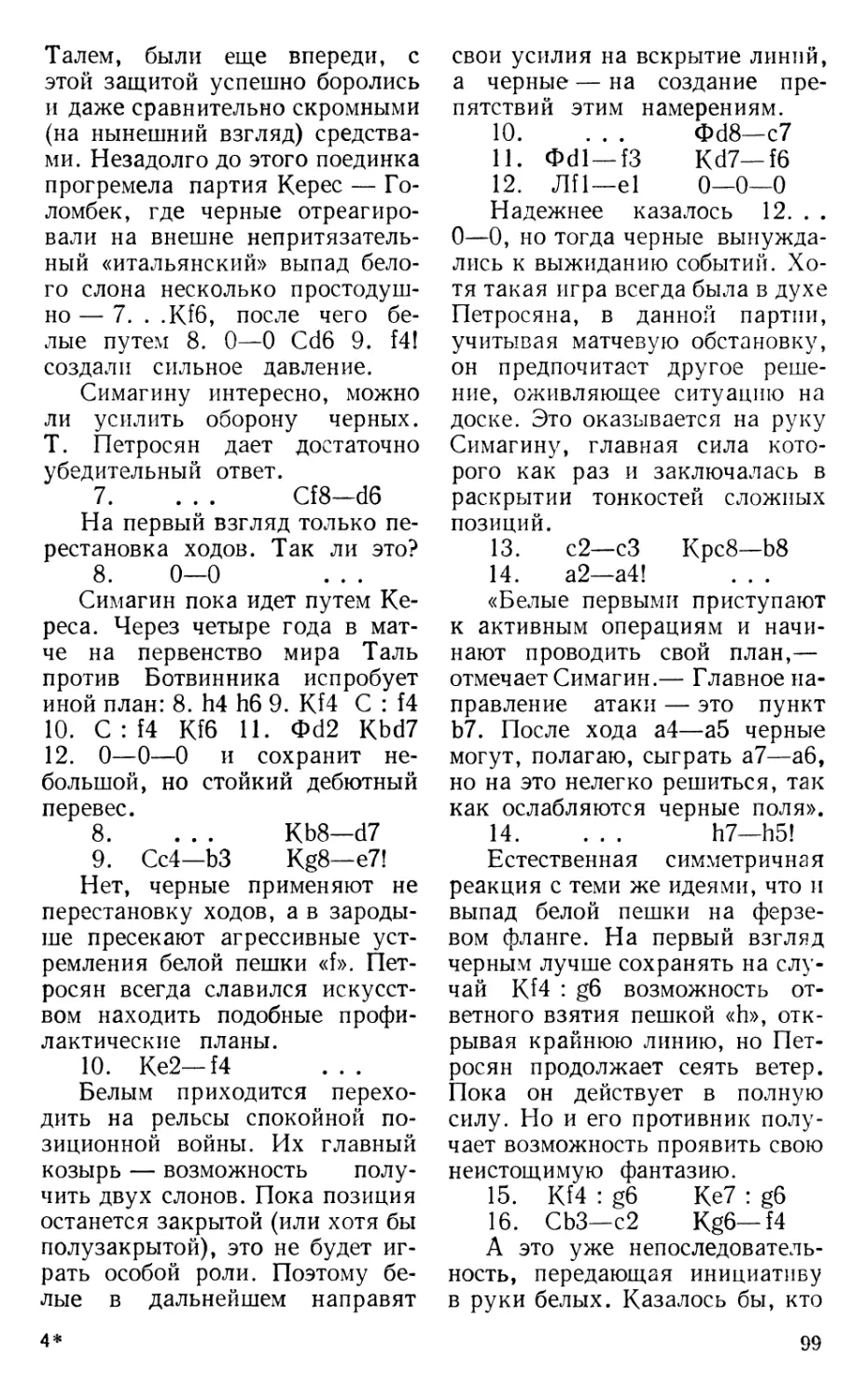

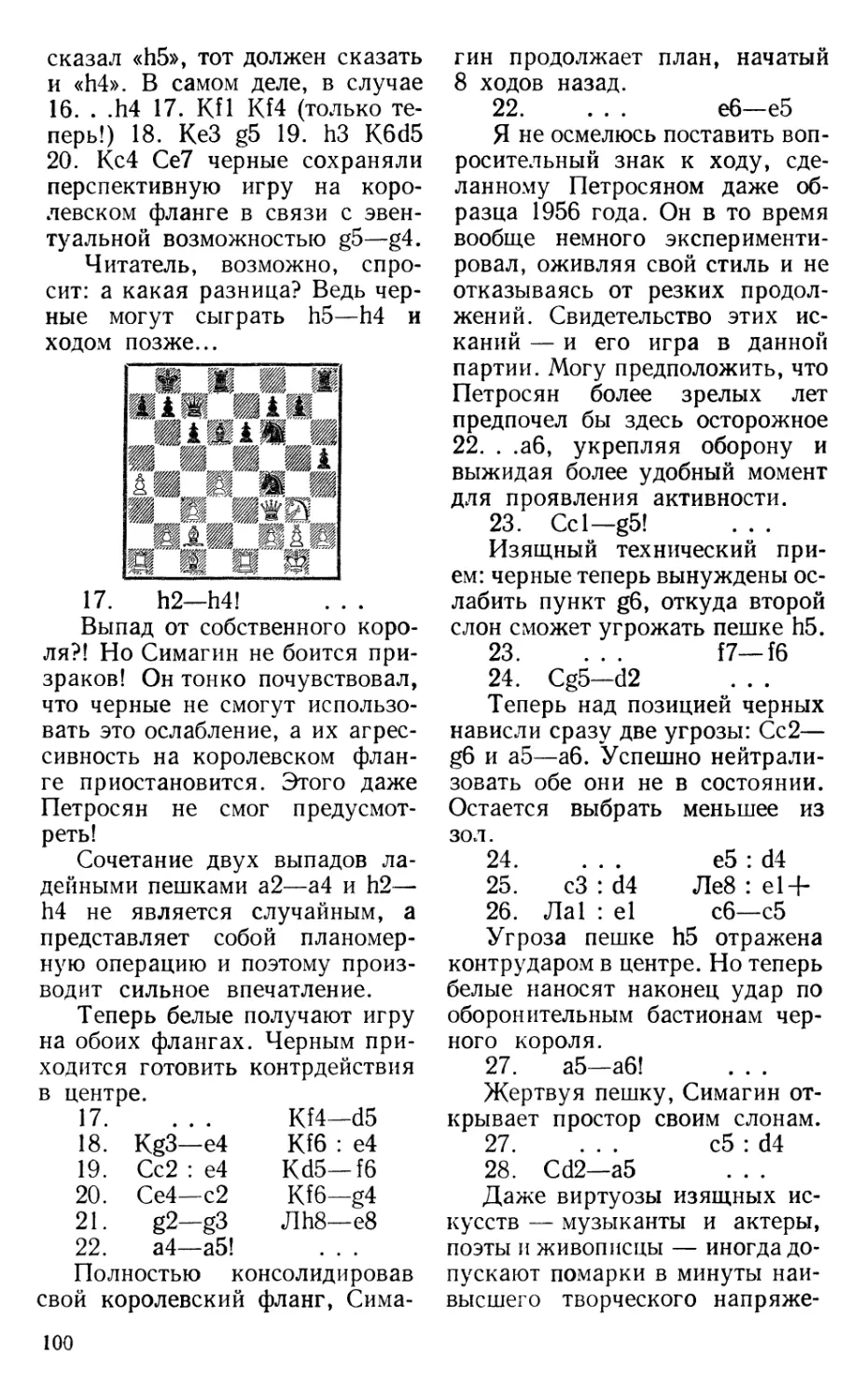

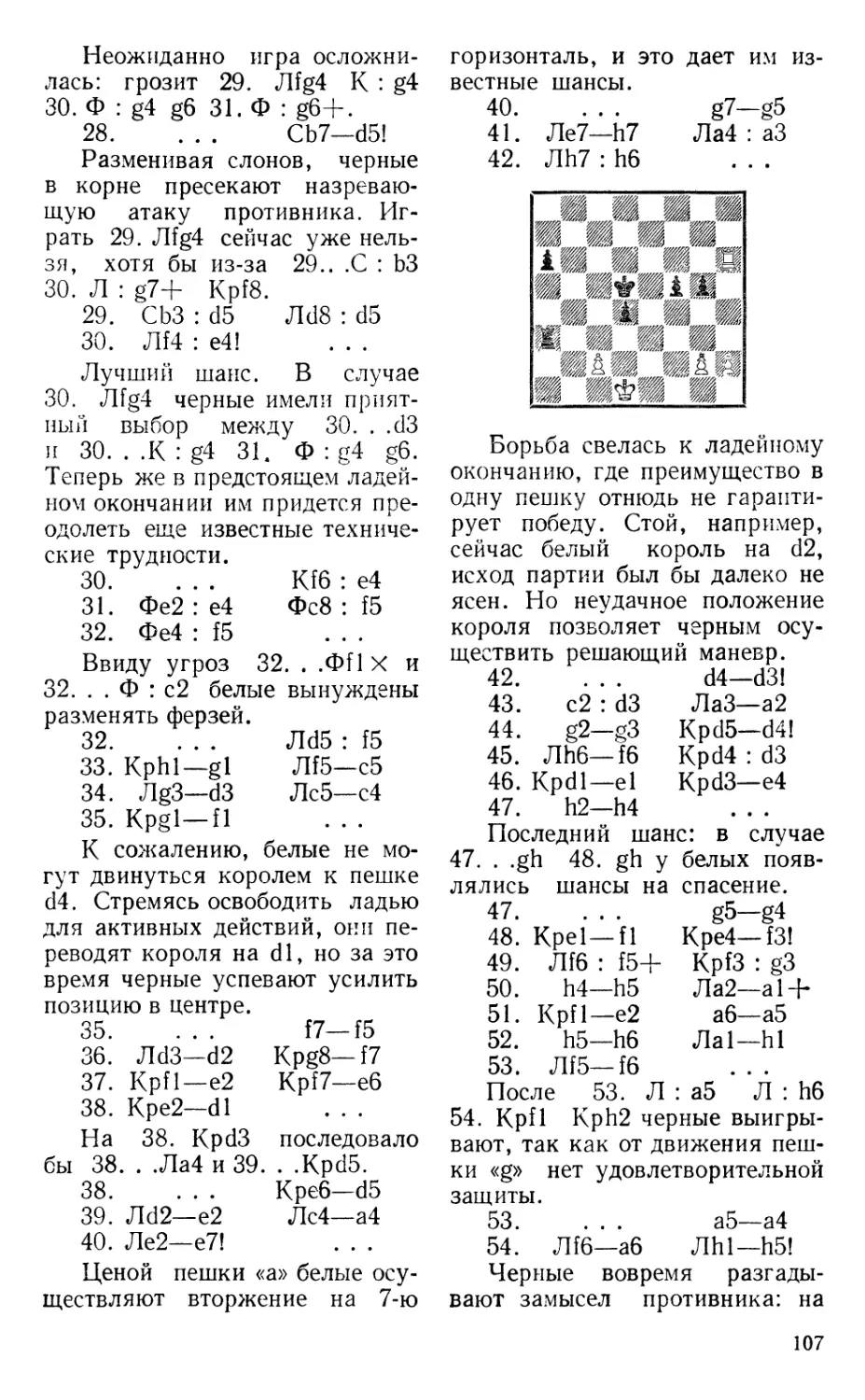

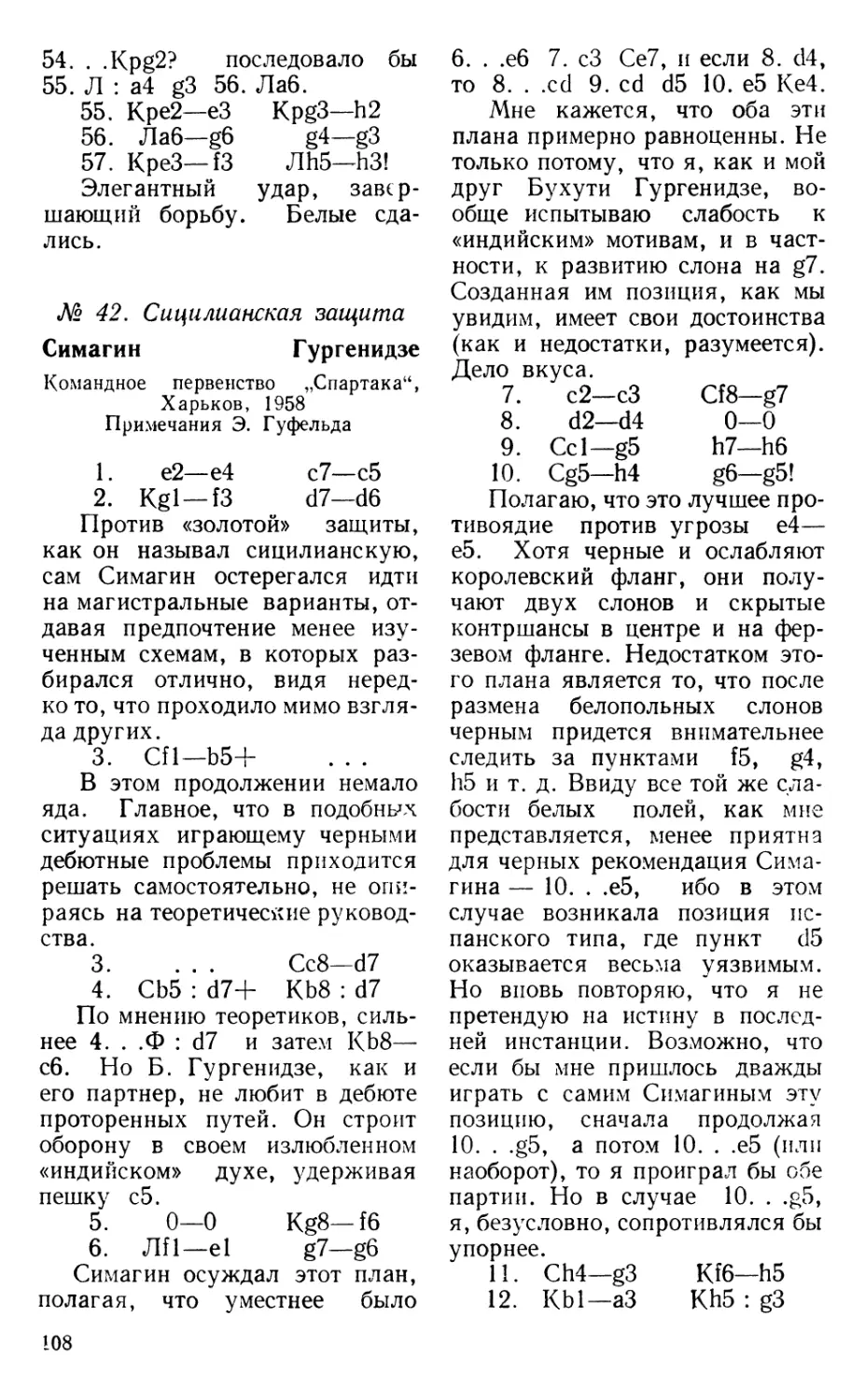

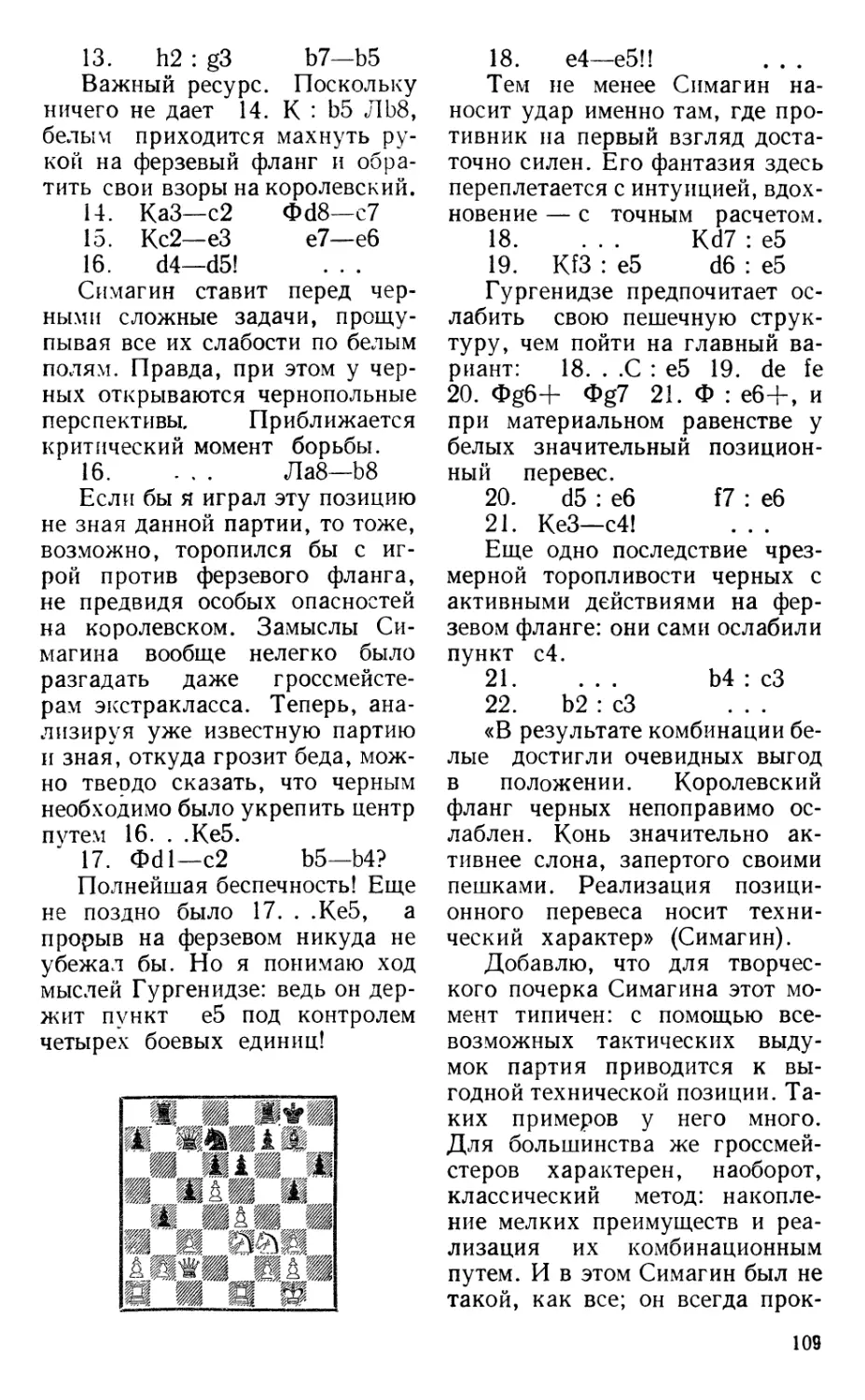

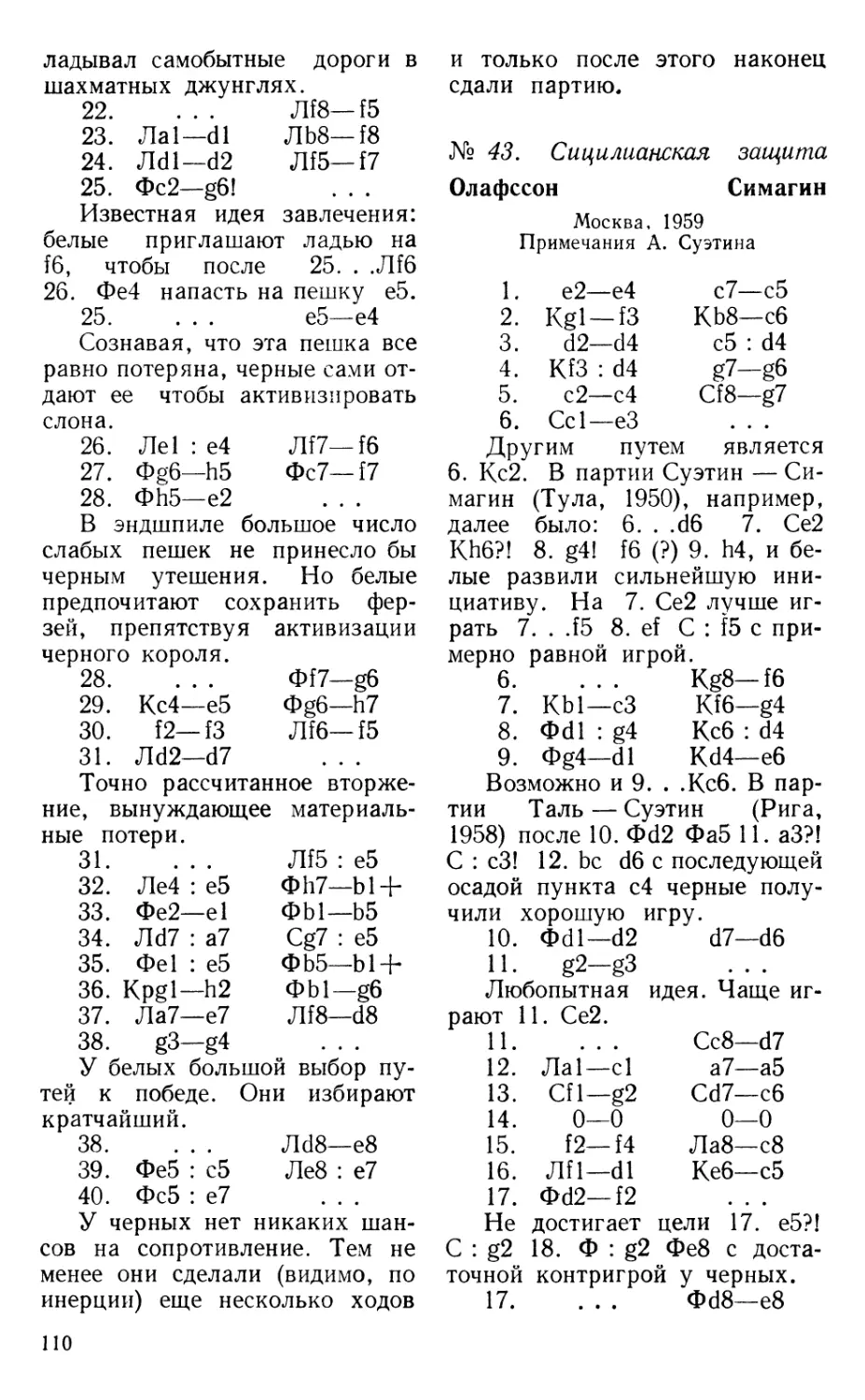

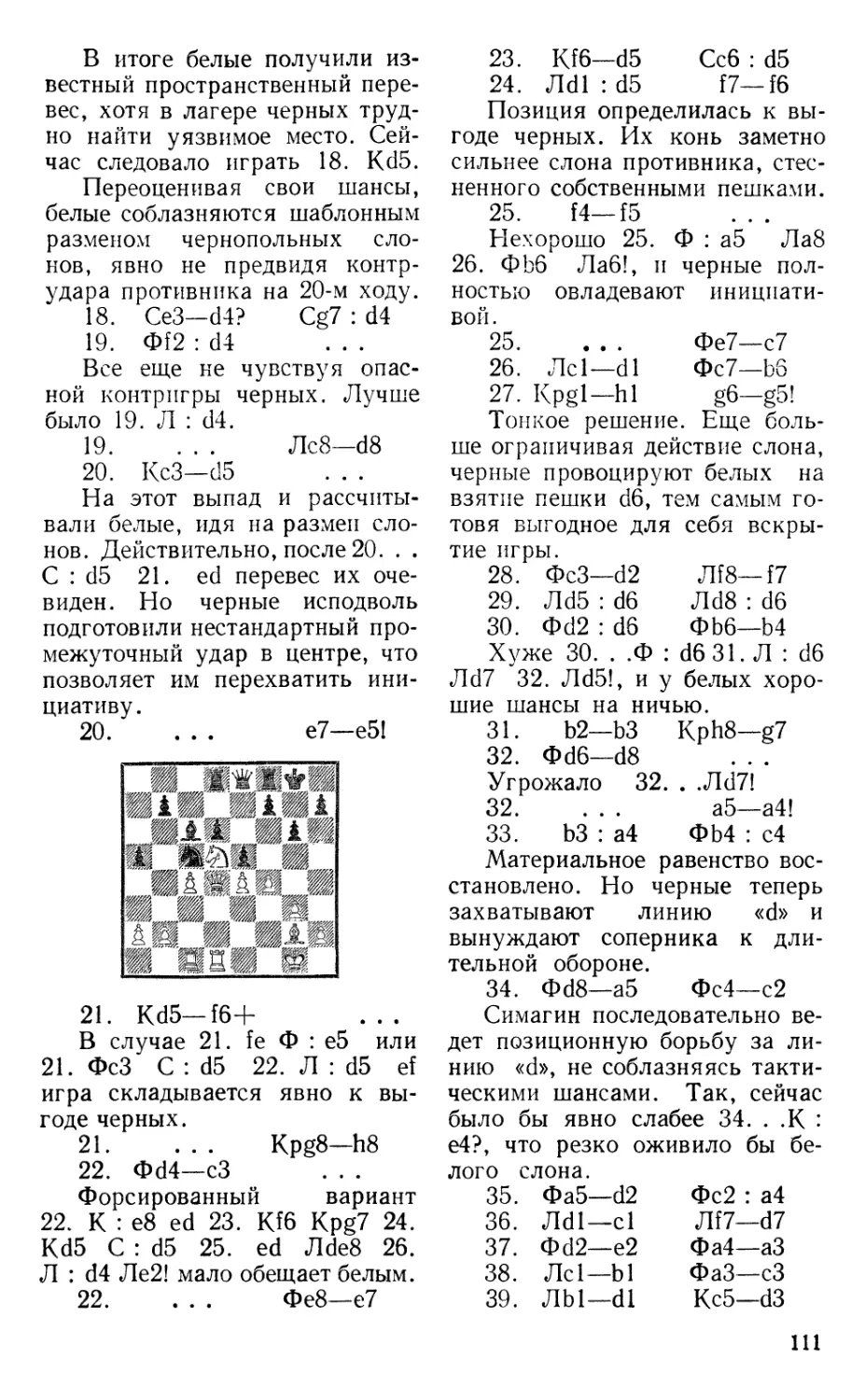

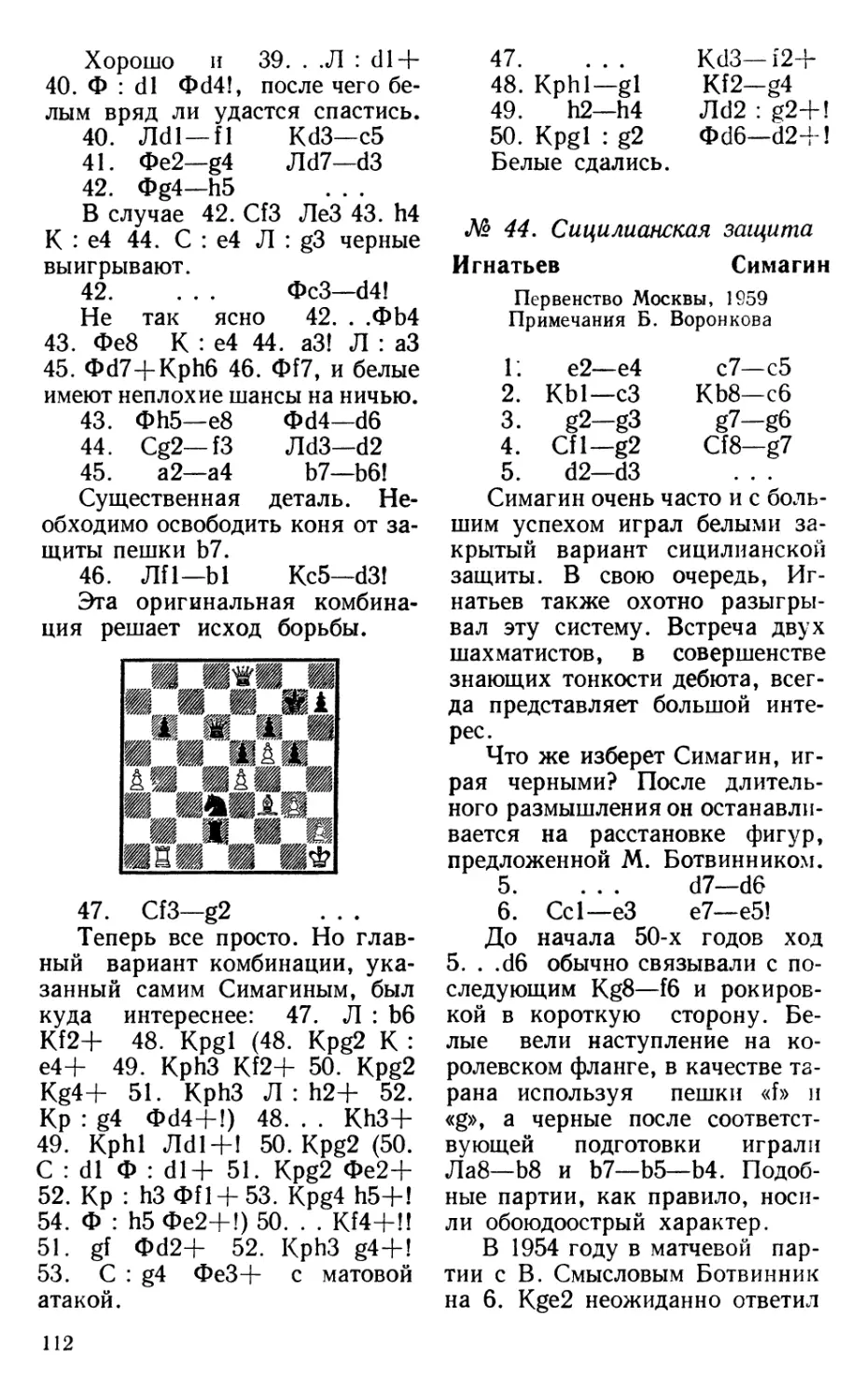

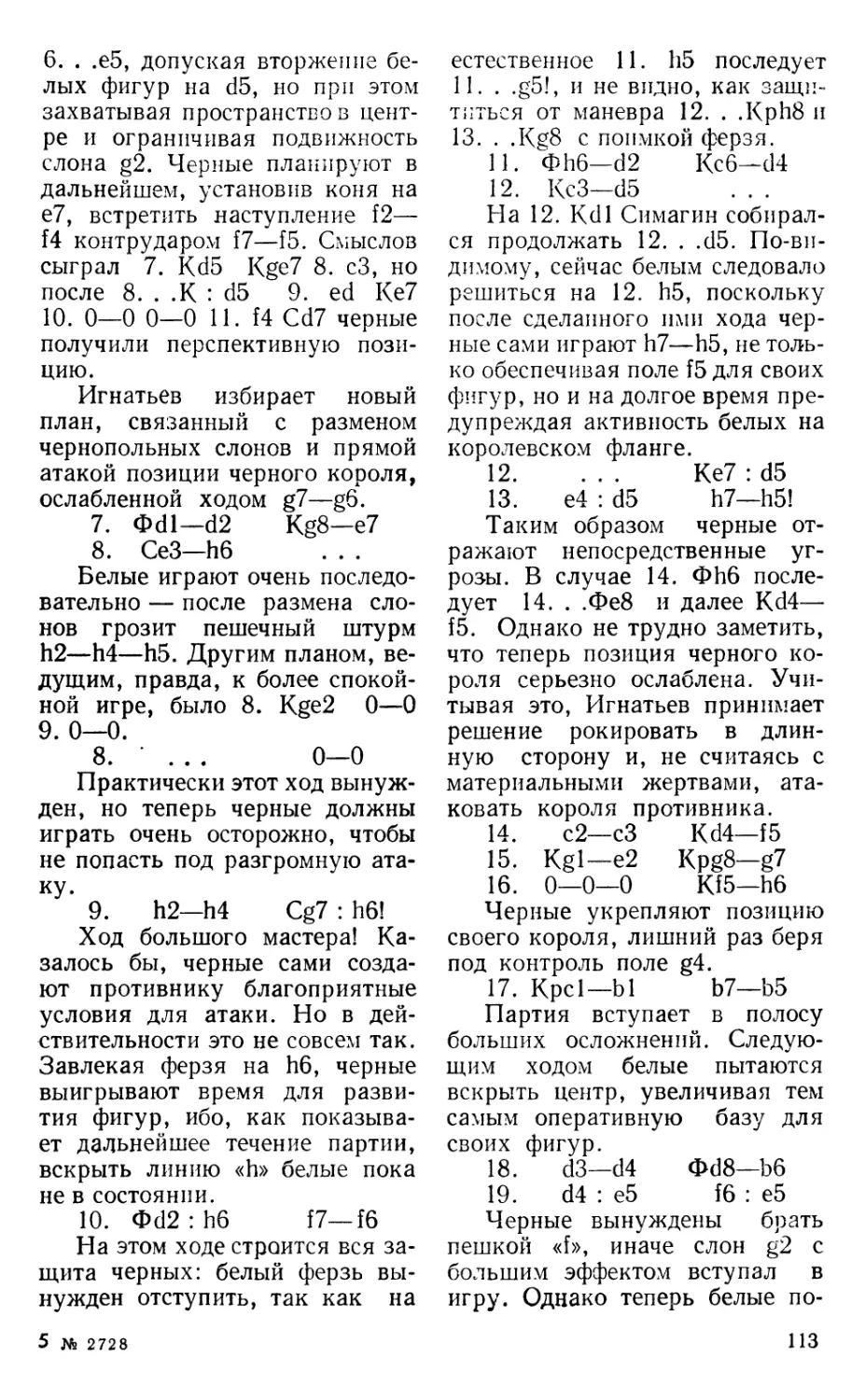

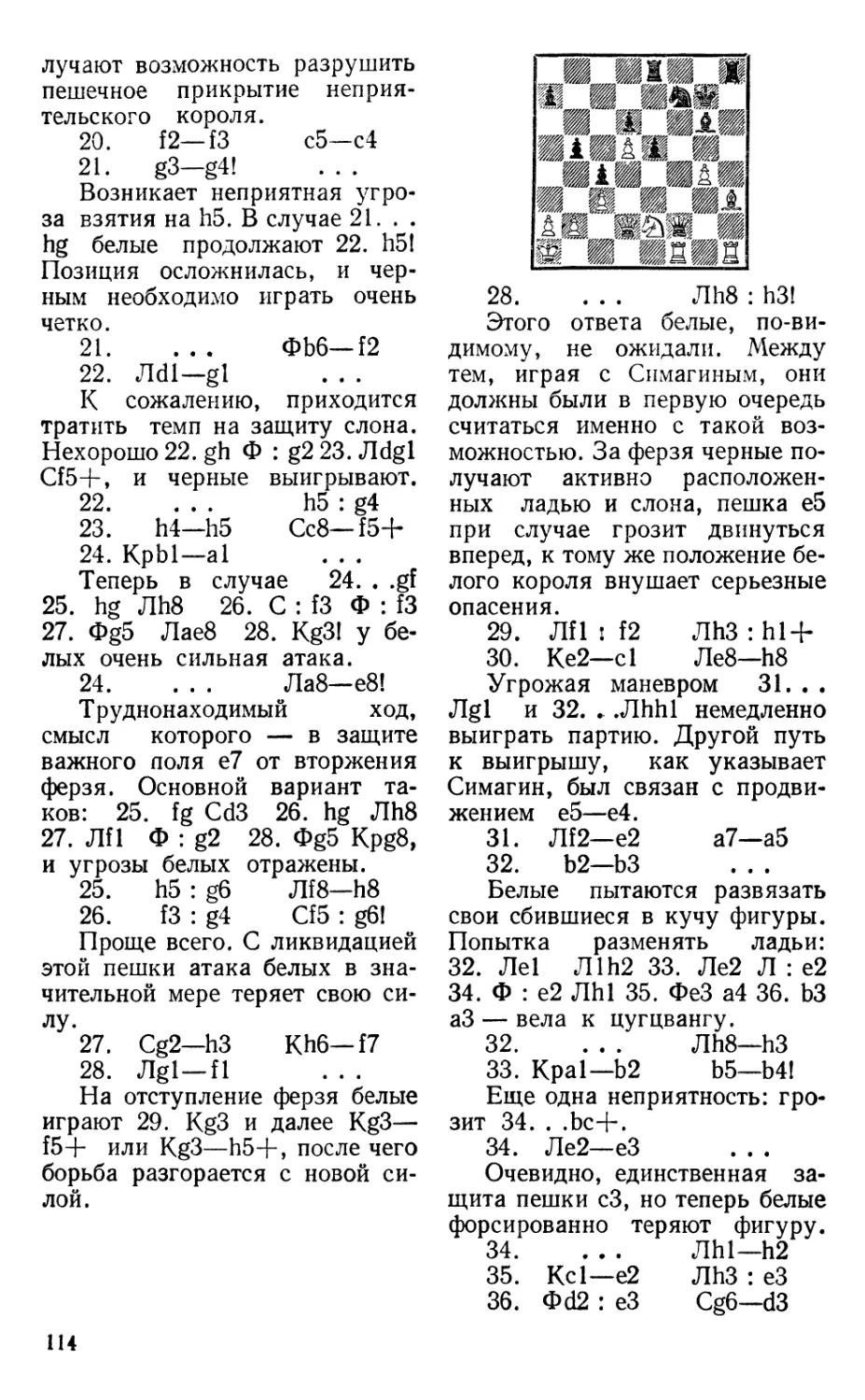

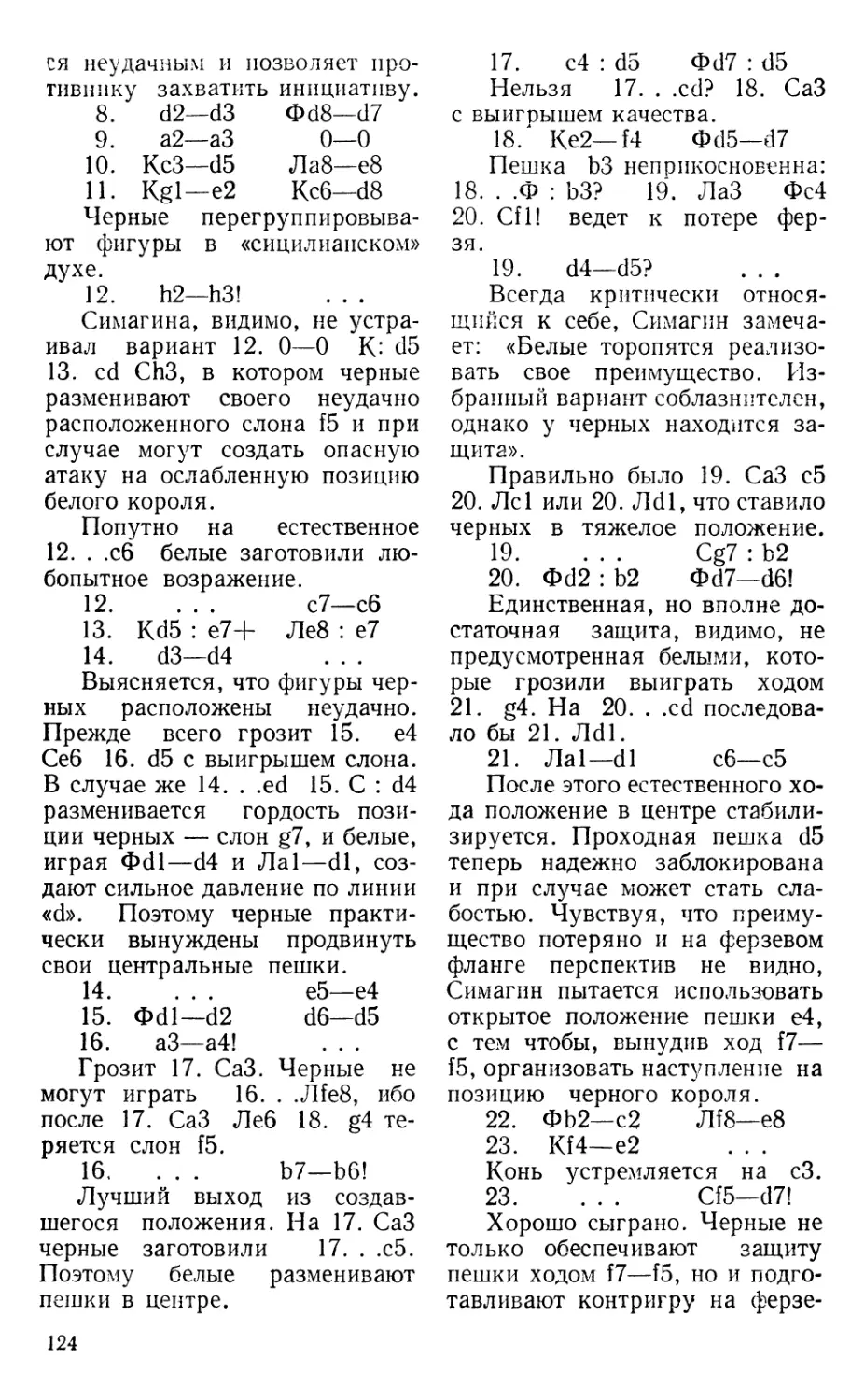

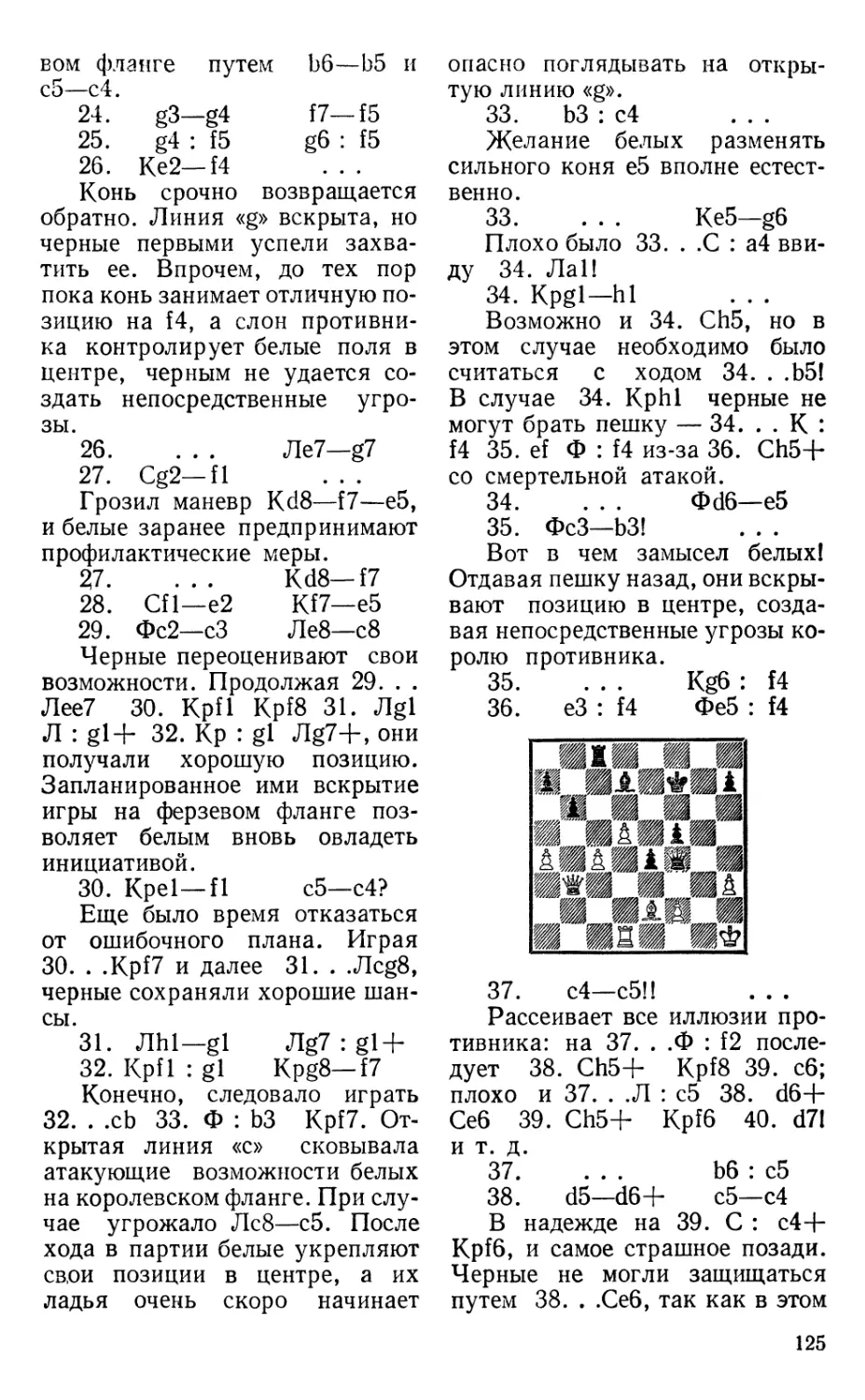

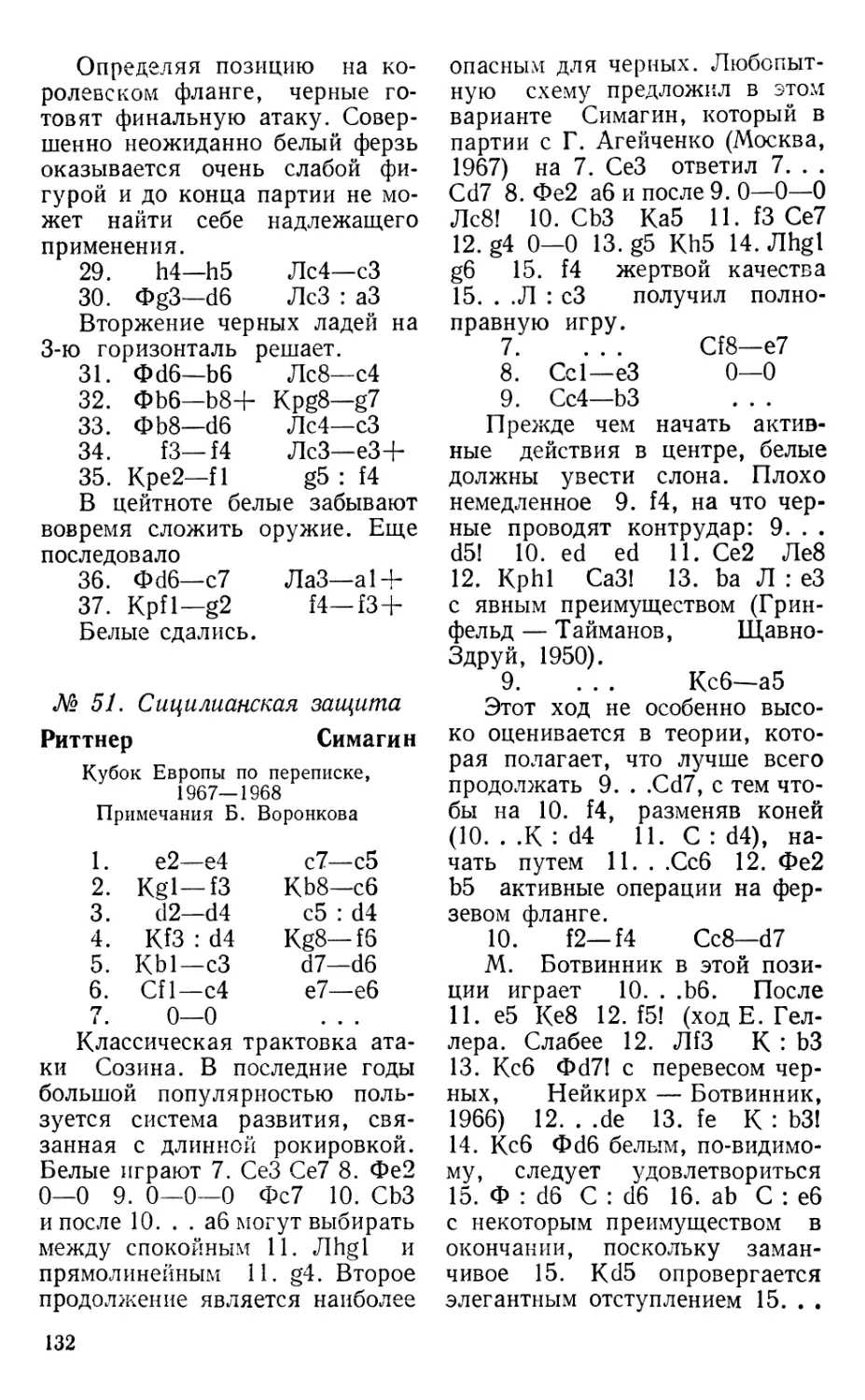

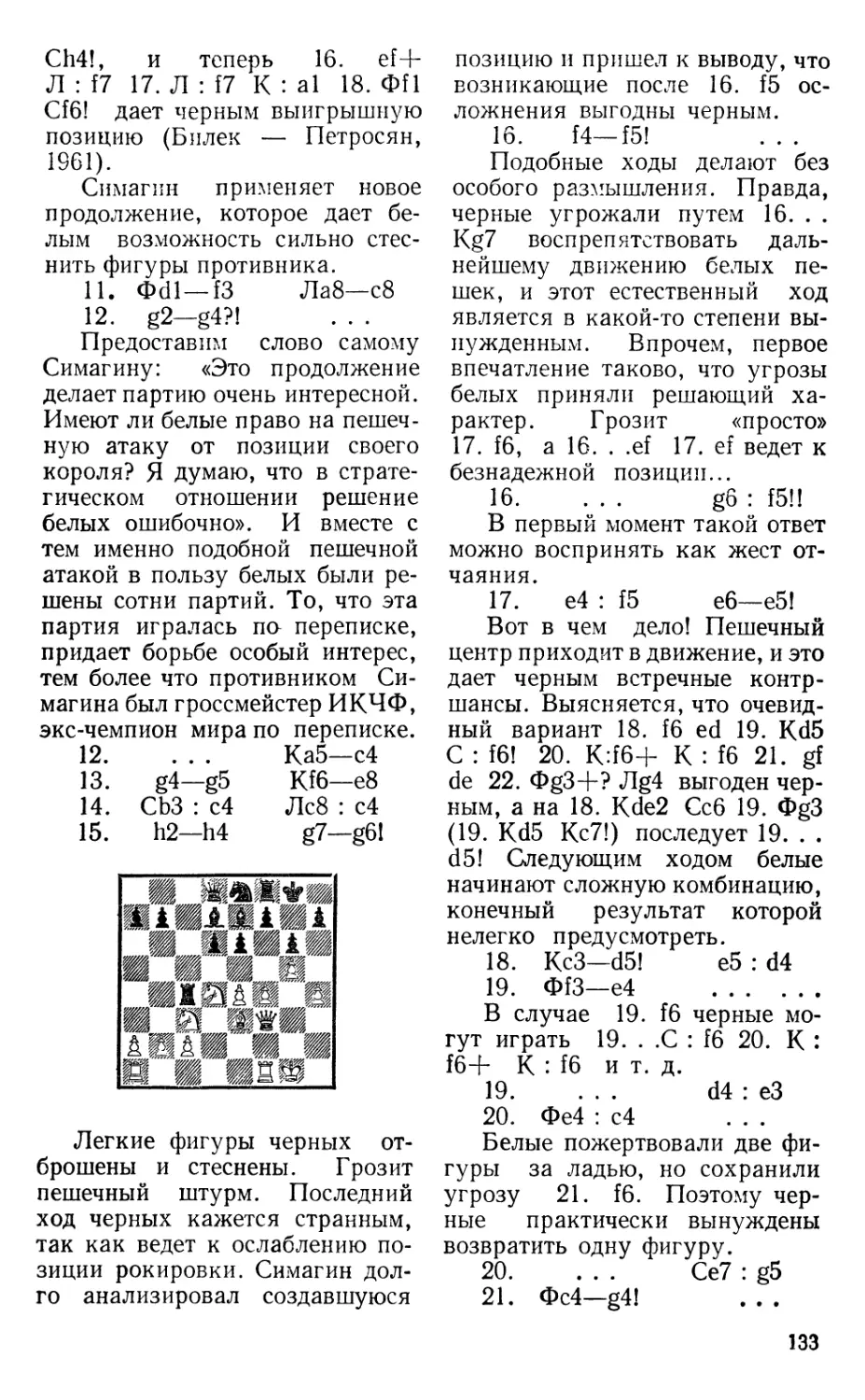

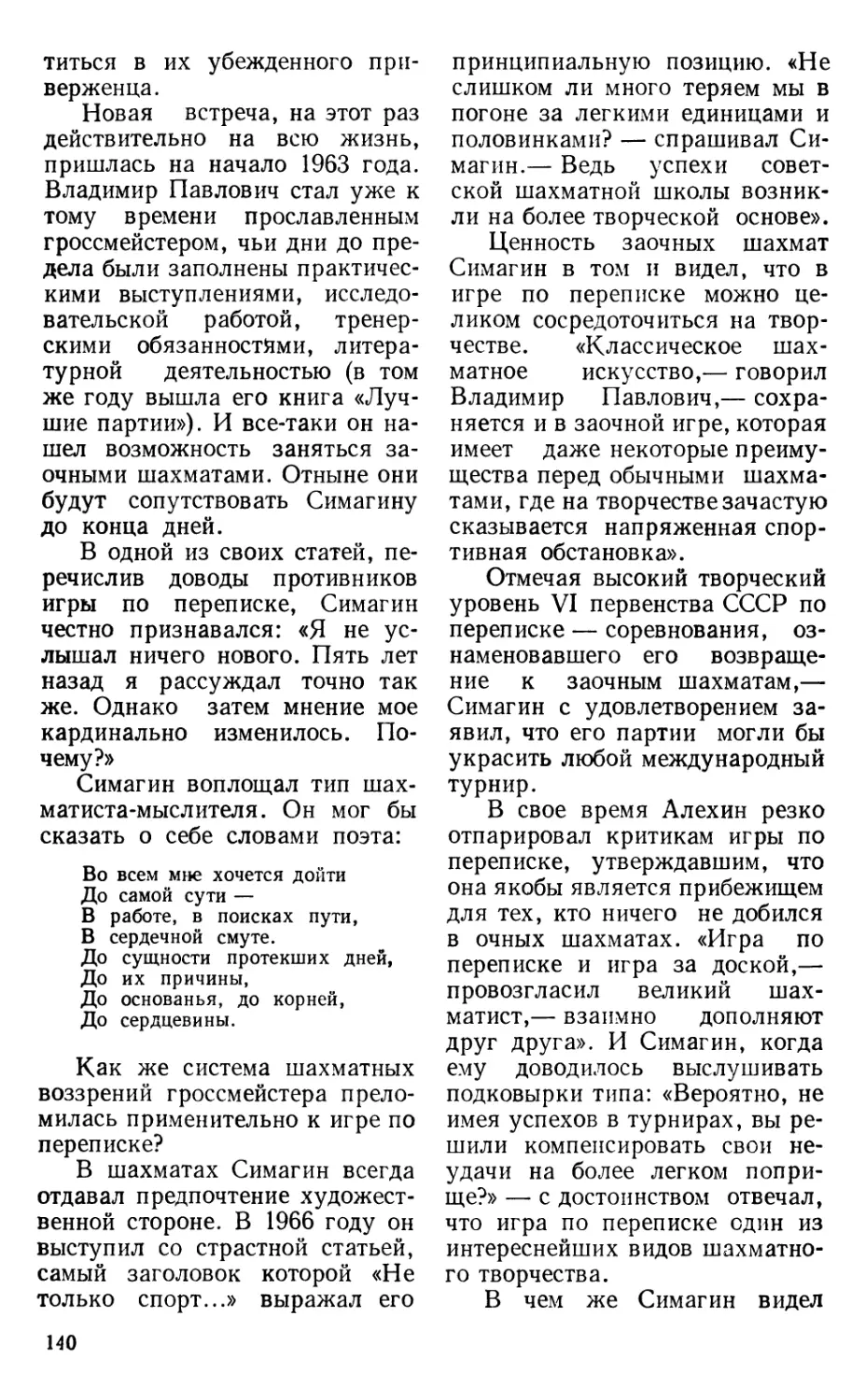

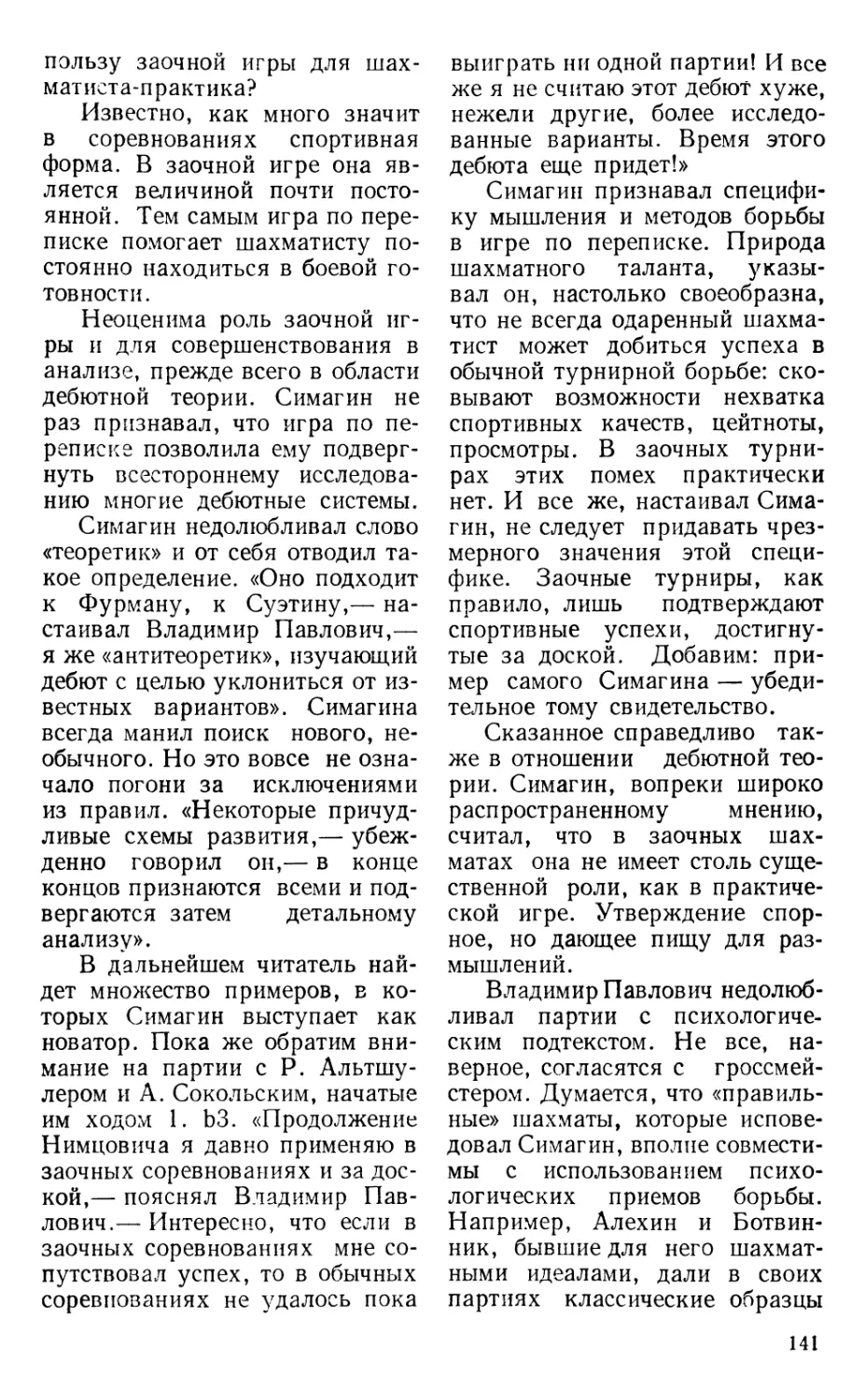

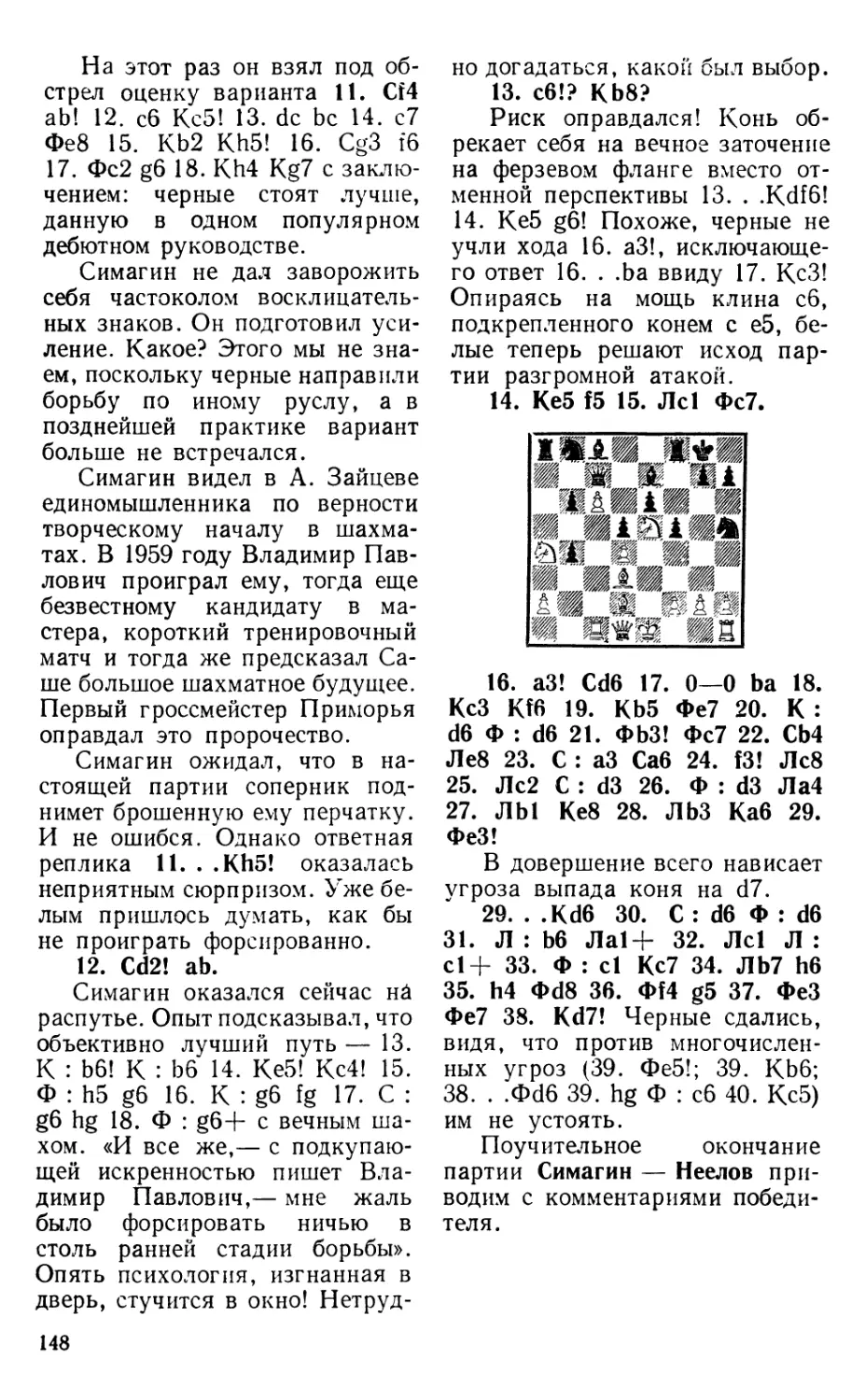

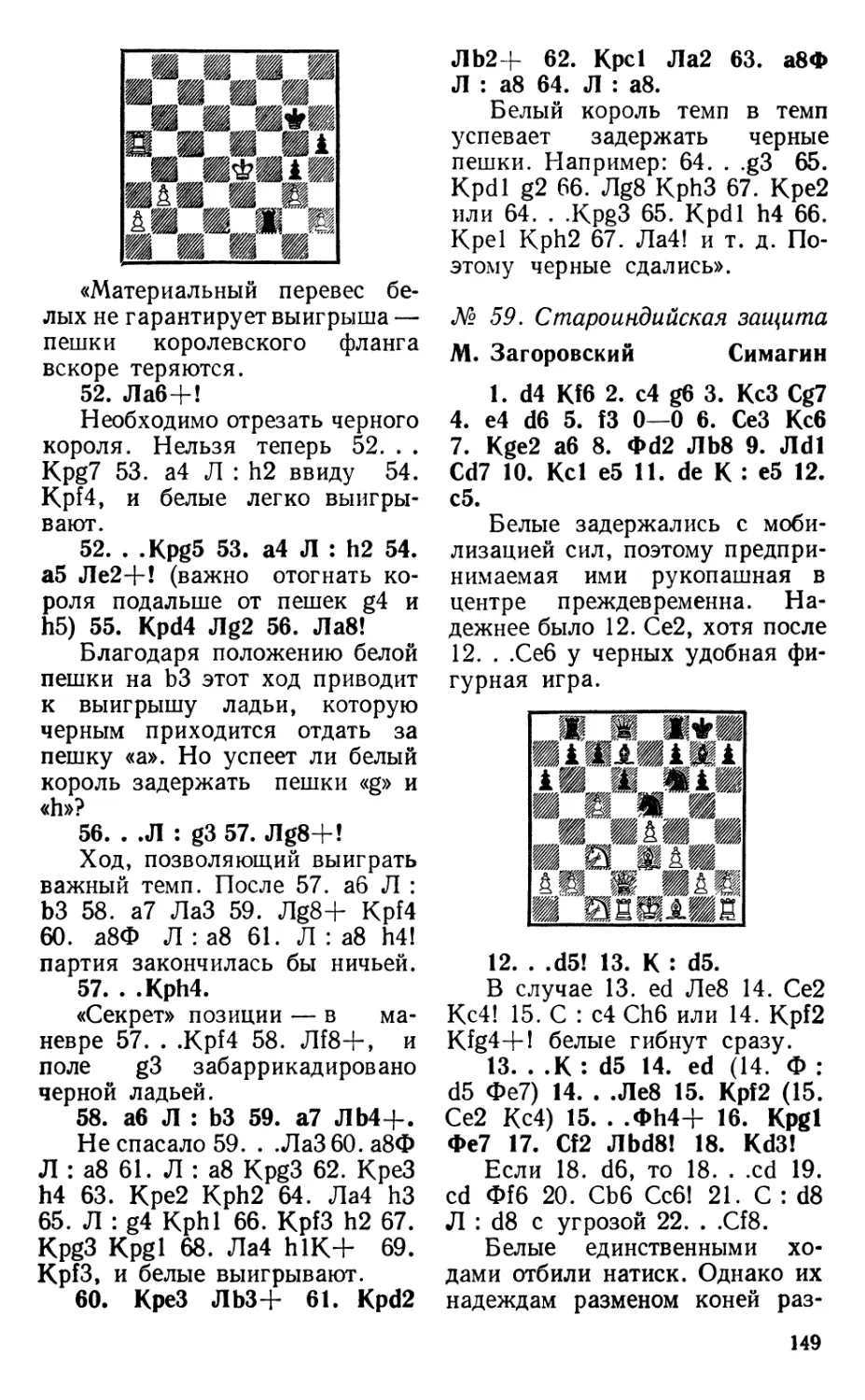

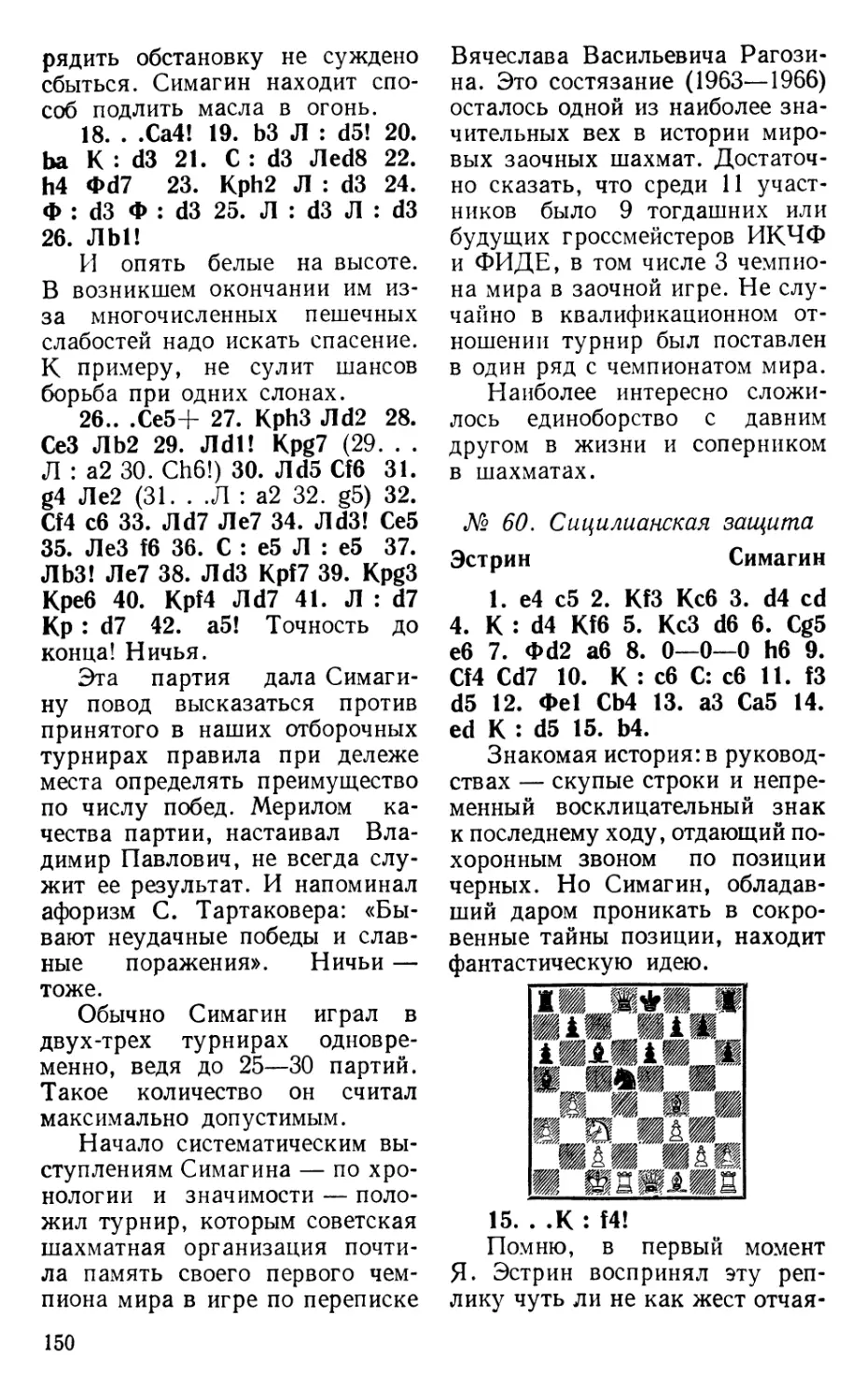

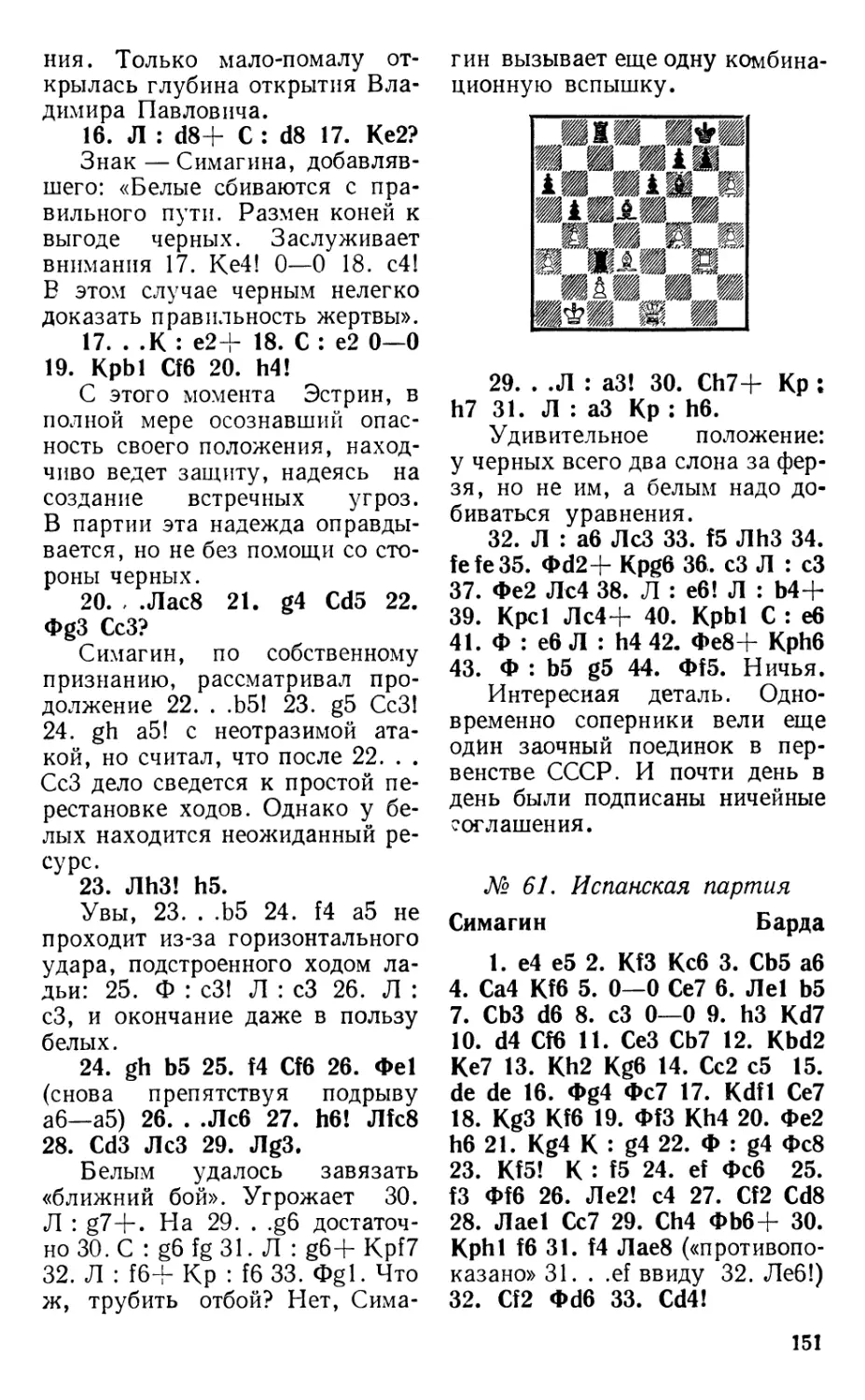

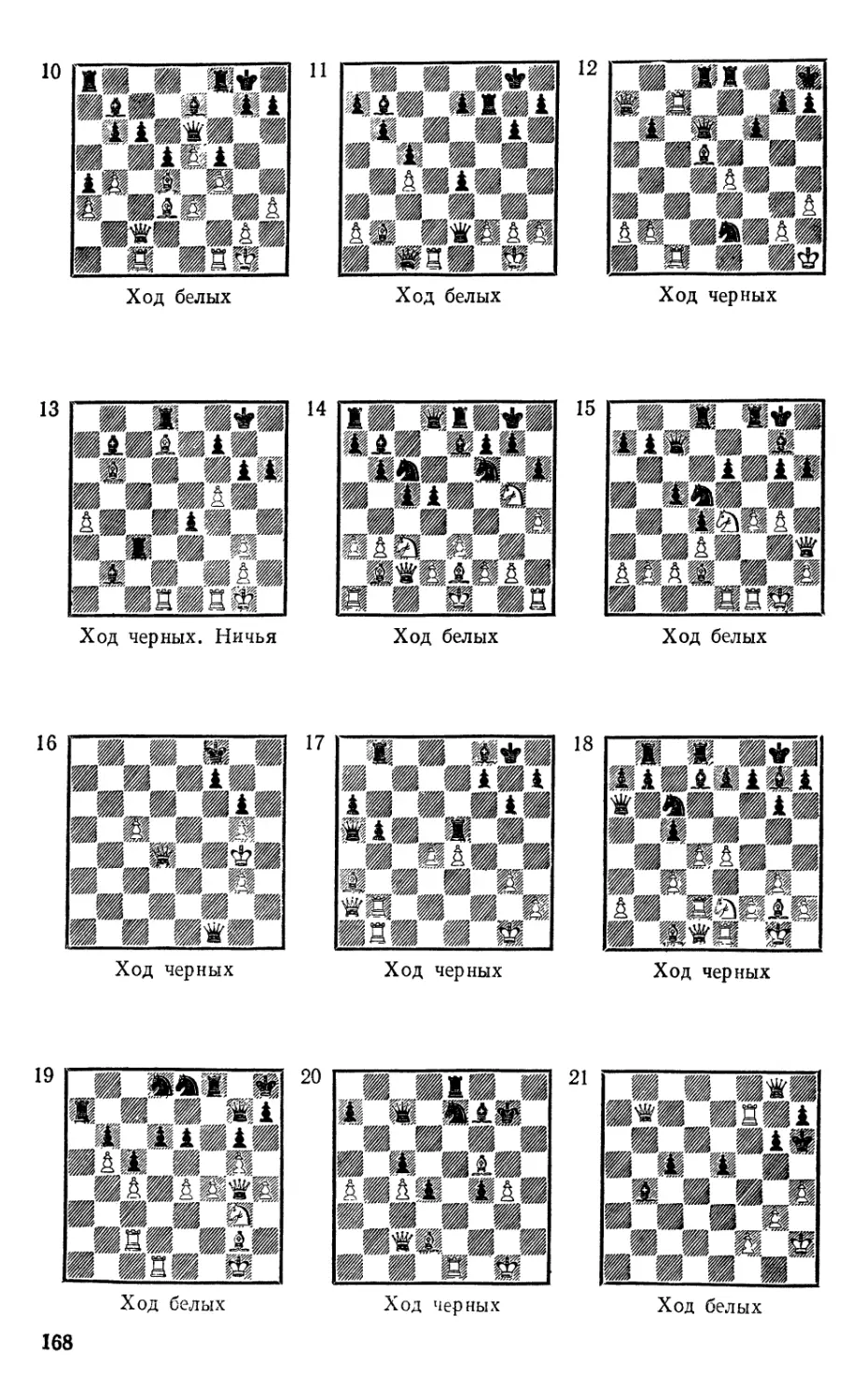

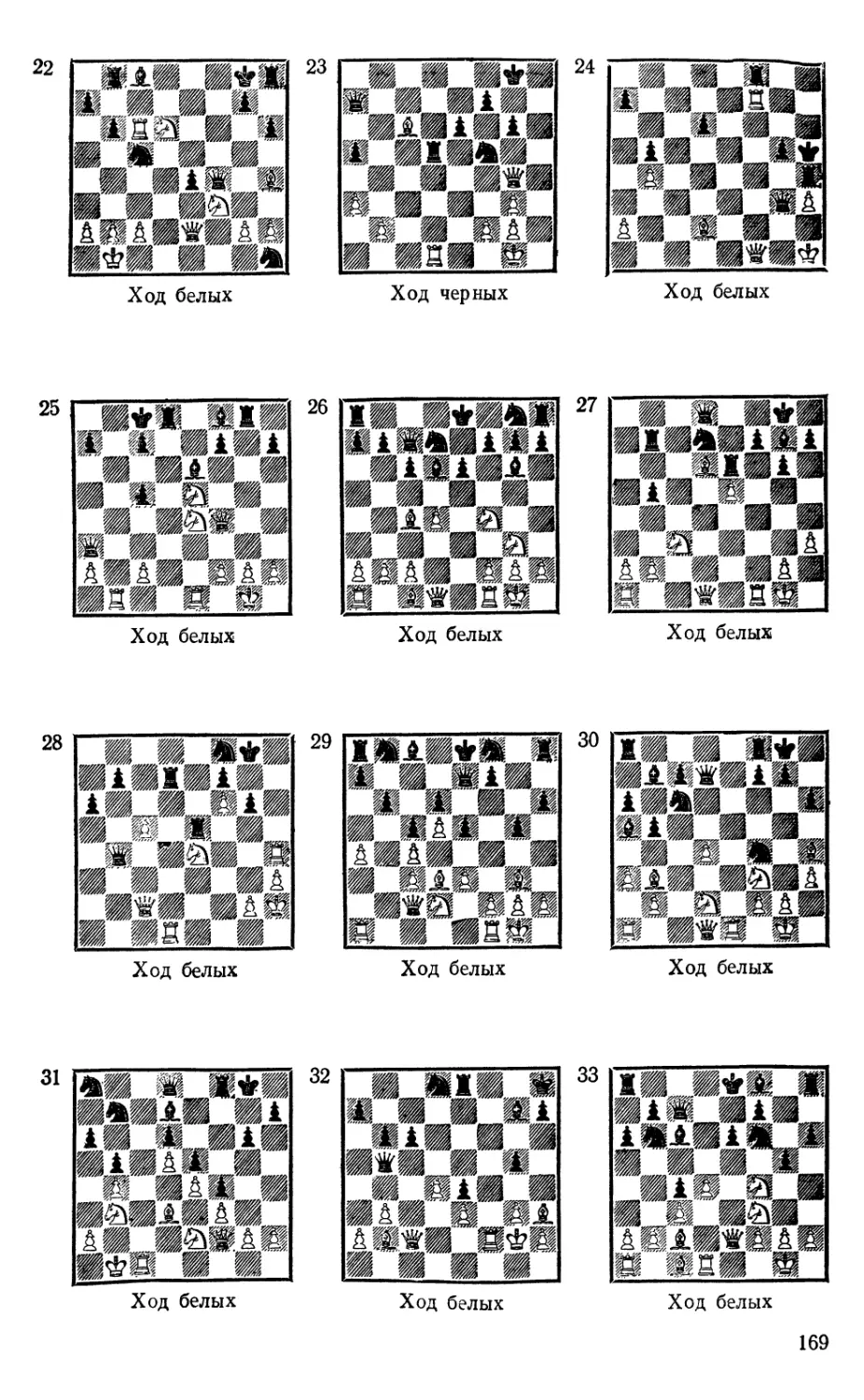

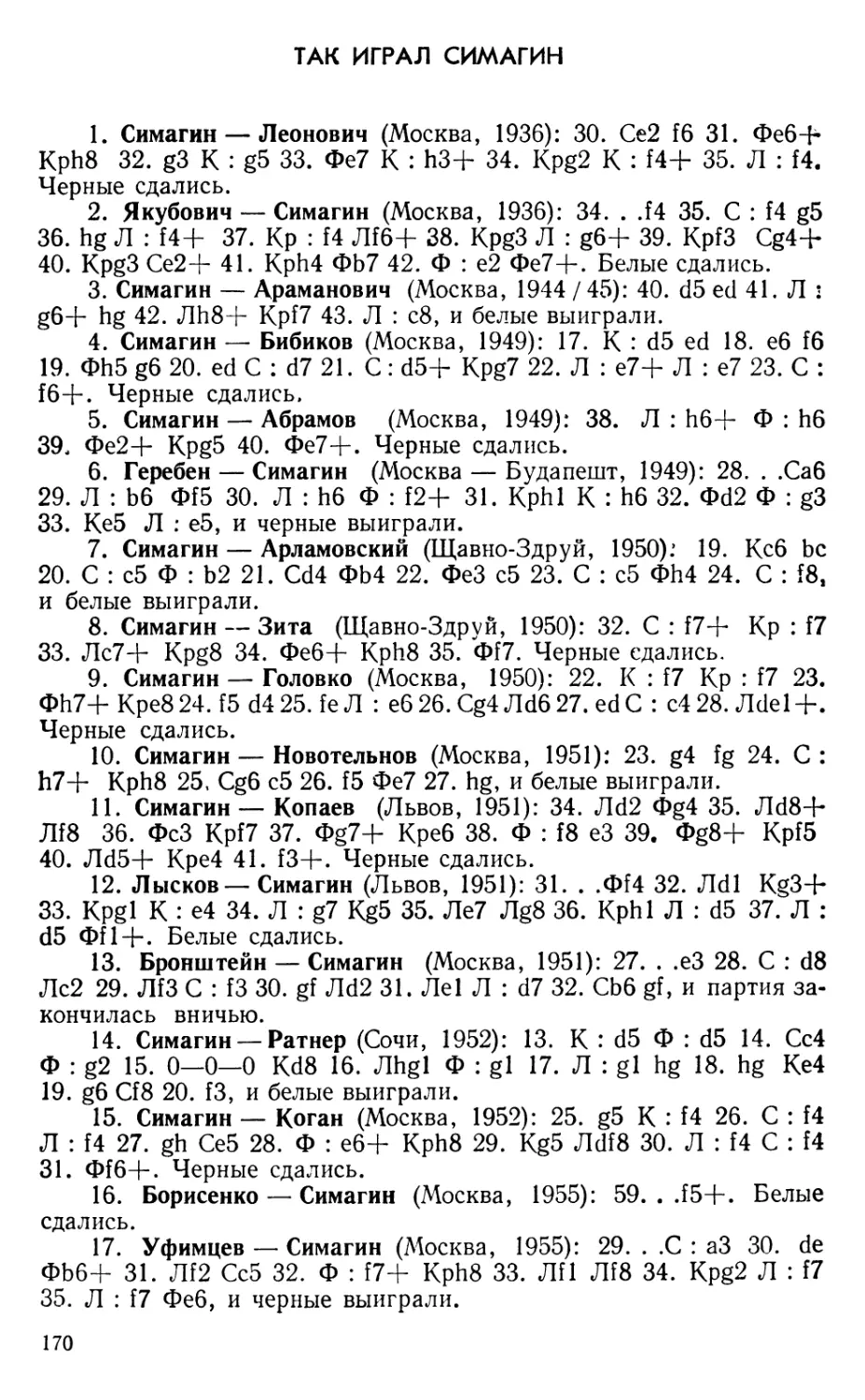

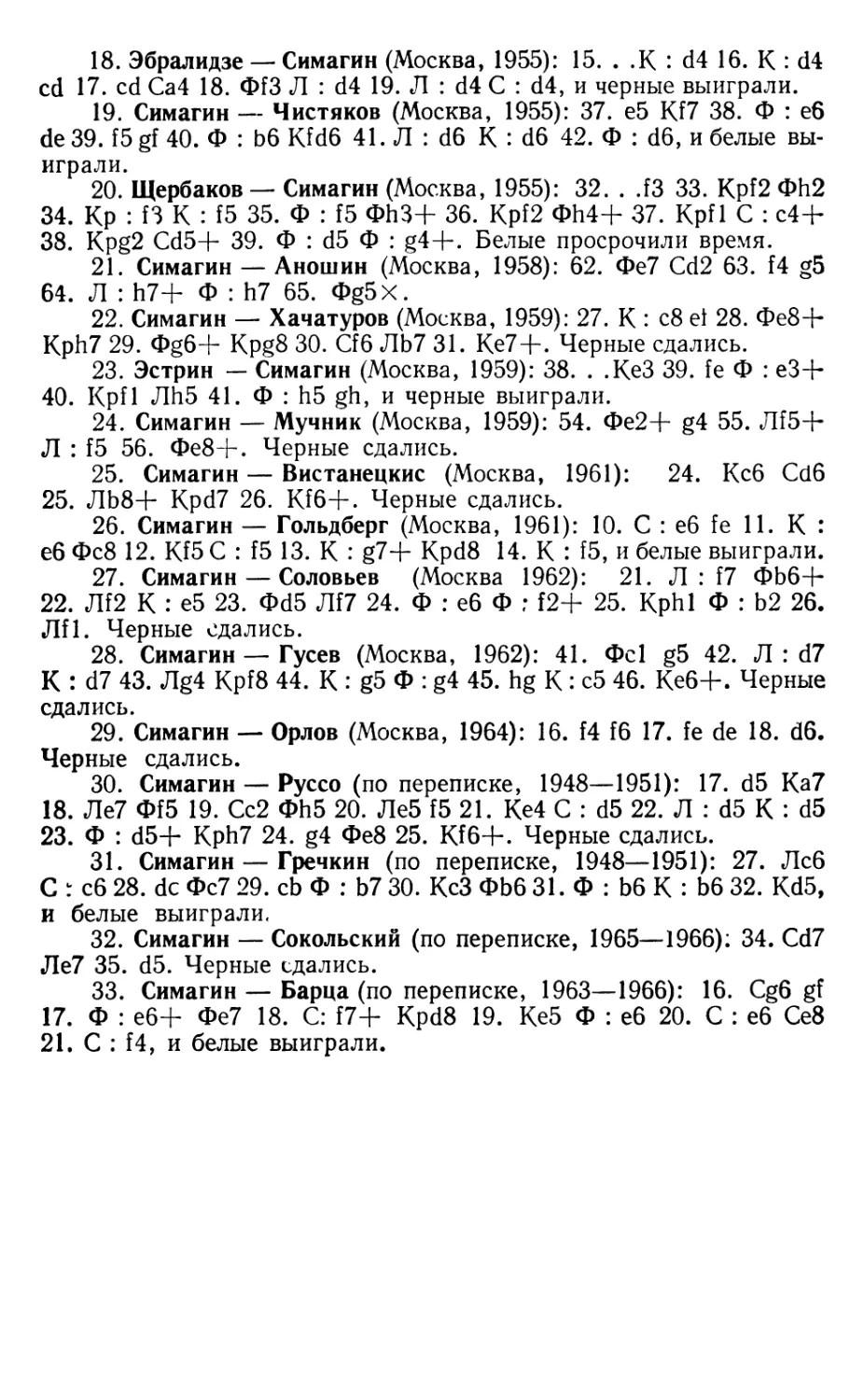

39. Се4—с6+!!