Text

химия и жизнь

1аучно-популярный журнал Академии наук СССР 1972

*

ч$

^xl

♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

!►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦!

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

K^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^

"♦♦♦♦♦♦♦♦♦<~

^♦♦♦♦♦♦"

♦♦♦♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

IS

Плющ, о котором вы можете

прочесть в этом номере,

служил в древнем мире

символом веселья и радости.

Венками из него увенчивали

на пирах поэтов. Такой венок

и на голове этого

мальчика-музыканта,

изображенного на сицилийской

мозаике IV века.

На первой странице обложки —

иллюстрация к статье

«Неувядающий хлопчатник»,

в которой рассказывается

о новых сортах, выведенных

узбекскими учеными. Эти

сорта устойчивы к вилту —

страшной болезни хлопчатника.

Вилтоустойчивым хлопчатником

заняты уже сотни тысяч

гектаров; это дает

возможность, не расширяя

посевных площадей,

производить больше хлопка,

вырабатывать больше тканей

химия и жизнь

№ 7

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ Ш^- #

НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ

НАУК СССР

Июль 1972

Год издания 8-й

50 лет СССР

Последние известия 8

9

Новые заводы

Последние известия

Проблемы и методы

современной науки

Страницы истории

Информация

Обыкновенное вещество

Я. С. ГРОСУЛ. «Своим рождением

наука Молдавии обязана советскому

строю...»

Рассказ продолжает директор

Института химии АН МССР академик

АН МССР А. В. АБЛОВ

Г. В. ЛАЗУРЬЕВСКИЙ,

И. В. ТЕРЕНТЬЕВА. Горбова трава

Г. С. ВОРОНОВ. Лазер направляет

реакцию

Ю. МИШИН. Закончен синтез

витамина Bi2

Диалог 10 X. АЛЬВЕН: «Оптимисты,

пессимисты — трудно сказать, кто

мы...»

В. С. Ядерный стипль-чез

A. Г. РУЦКОЙ. Равноправные

партнеры

Щекино: синтетическое волокно

Ю. ОЛЕНИН. Еще одна группа

антибиотиков

B. М. КОМБАРОВ,

Л. Ф. ТРОИЦКИЙ. А там — трава

не расти

В. Р. ПОЛИЩУК- Не так сграшен

фтор...

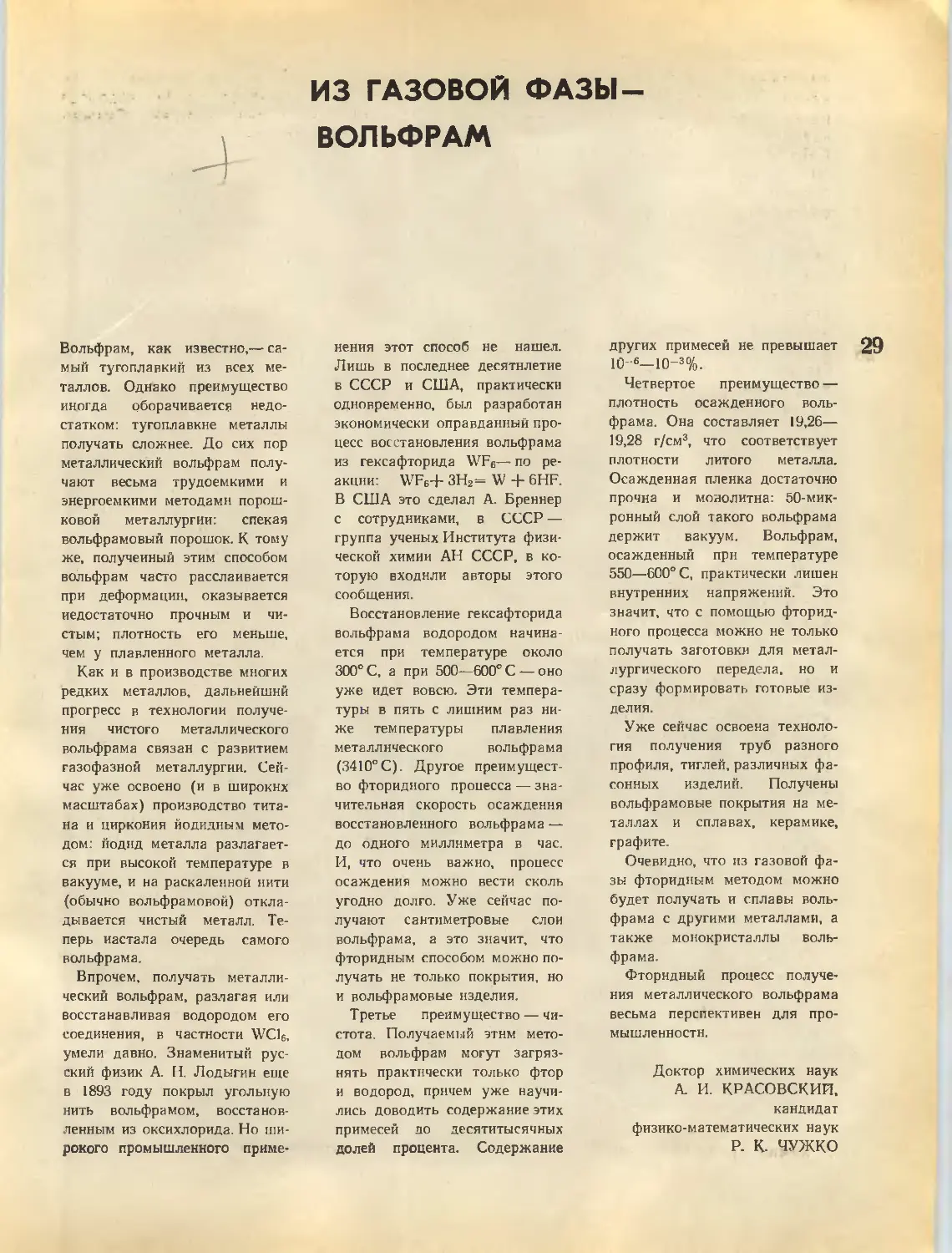

А. И. КРАСОВСКИЙ, Р. К- ЧУЖКО.

Из газовой фазы — вольфрам

Г. Г. ВИНБЕРГ. Кольцовское начало

И. А. РАПОПОРТ. Кольцов, каким

я его помню

14

17

19

20

21

26

29

30

34

Новости отовсюду

А почему бы и нет!

Гипотезы

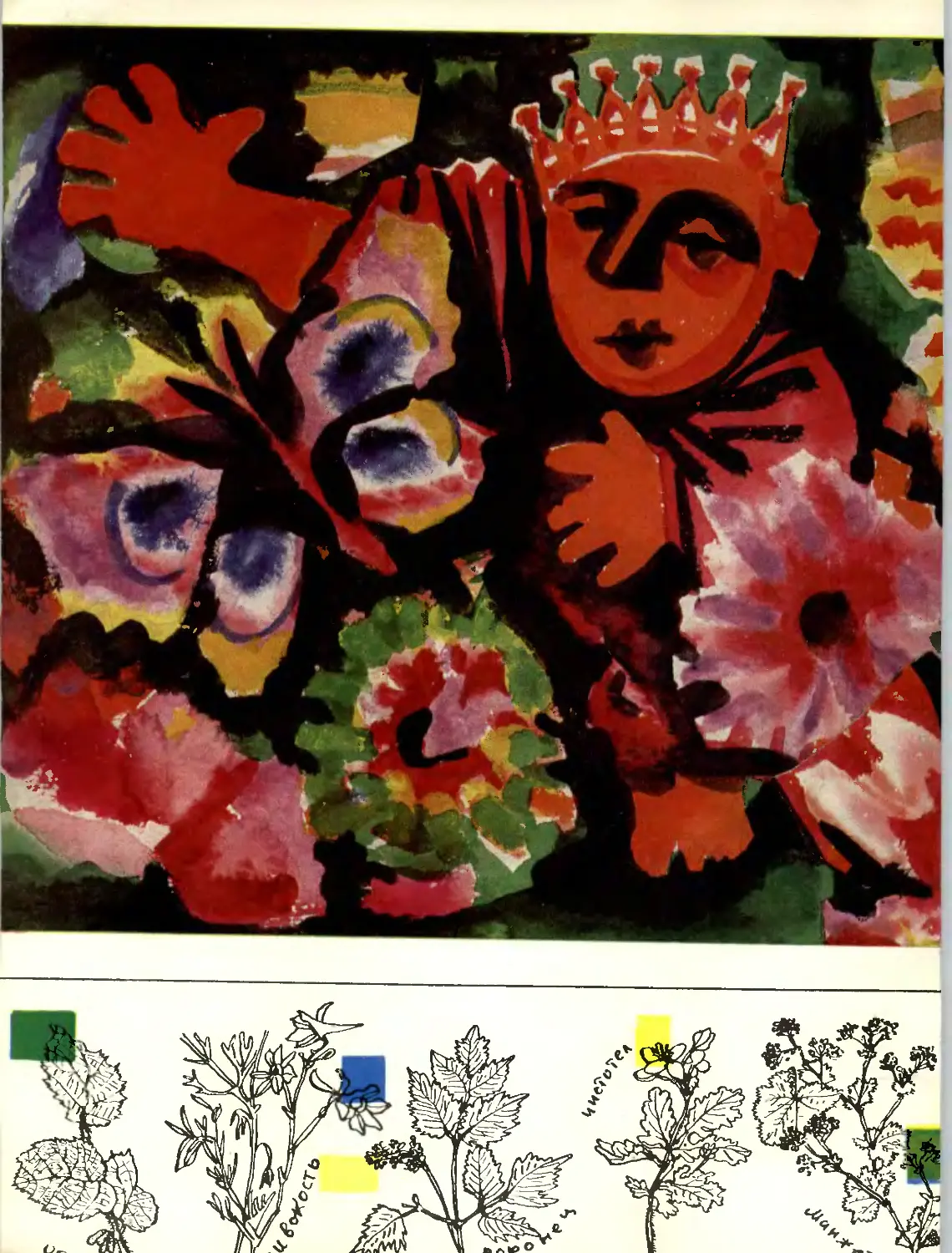

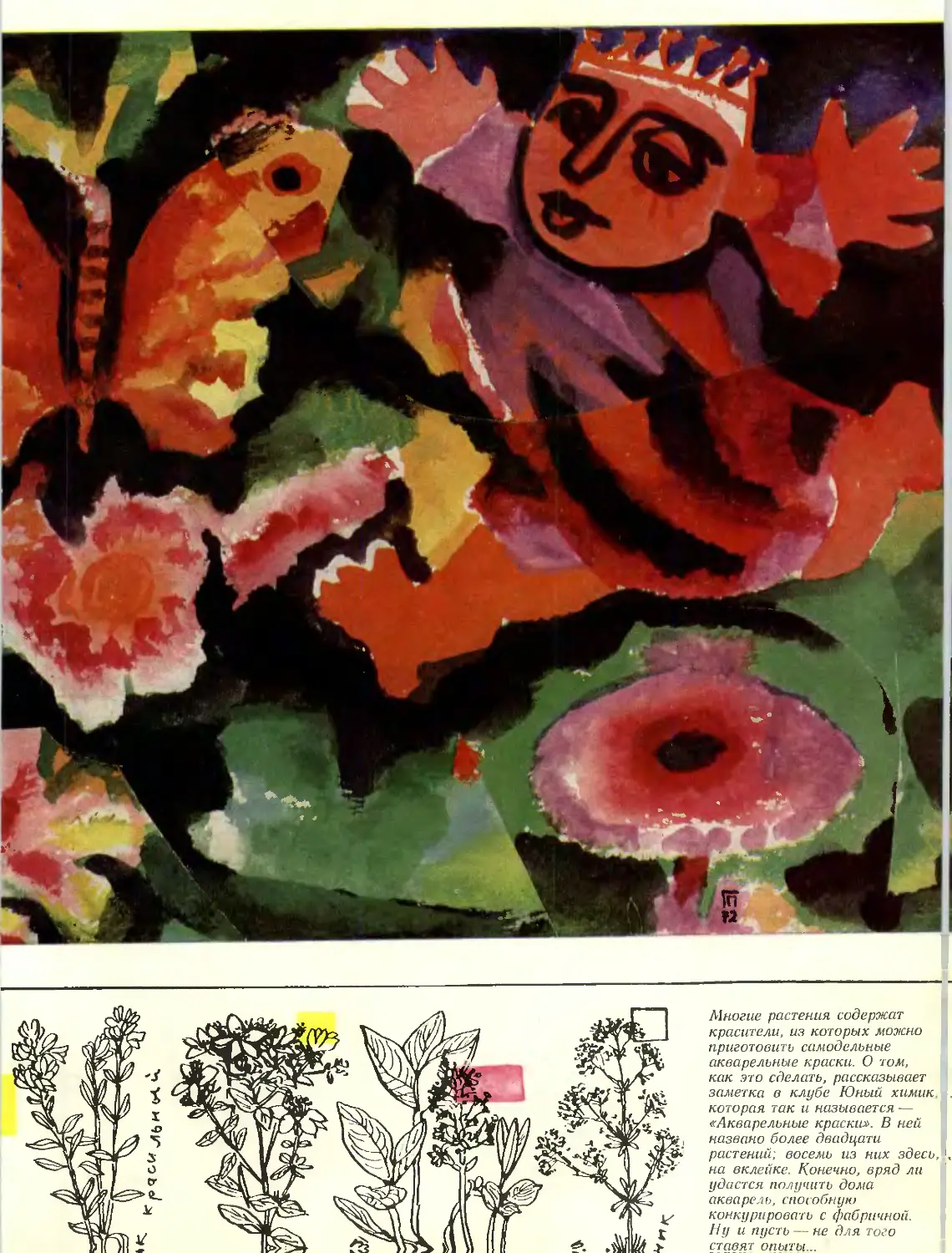

Клуб Юный химик

Новые книжки

.Учитесь переводить

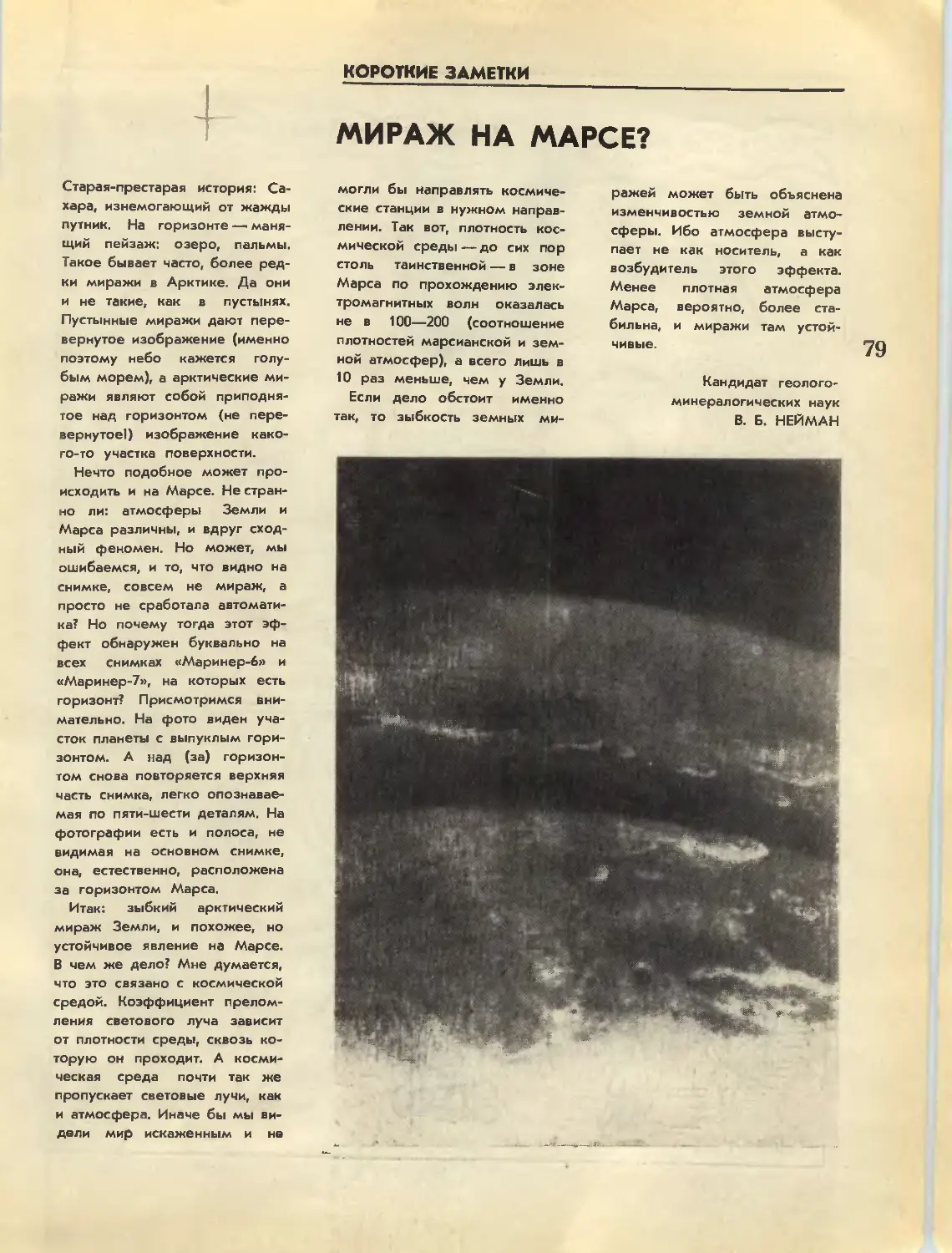

Короткие эвметки

Литературные страницы

Пишут, что...

Живые лвборвтории

Консультации

Переписка

39

40

44

49

51

54

56

58

67

69

72

76

78

79

80

91

92

94

95

96

О. ЛЕОНИДОВ. Неувядающий

хлопчатник

A. Л. КОЗЛСВСКИЙ. Столярный

клей

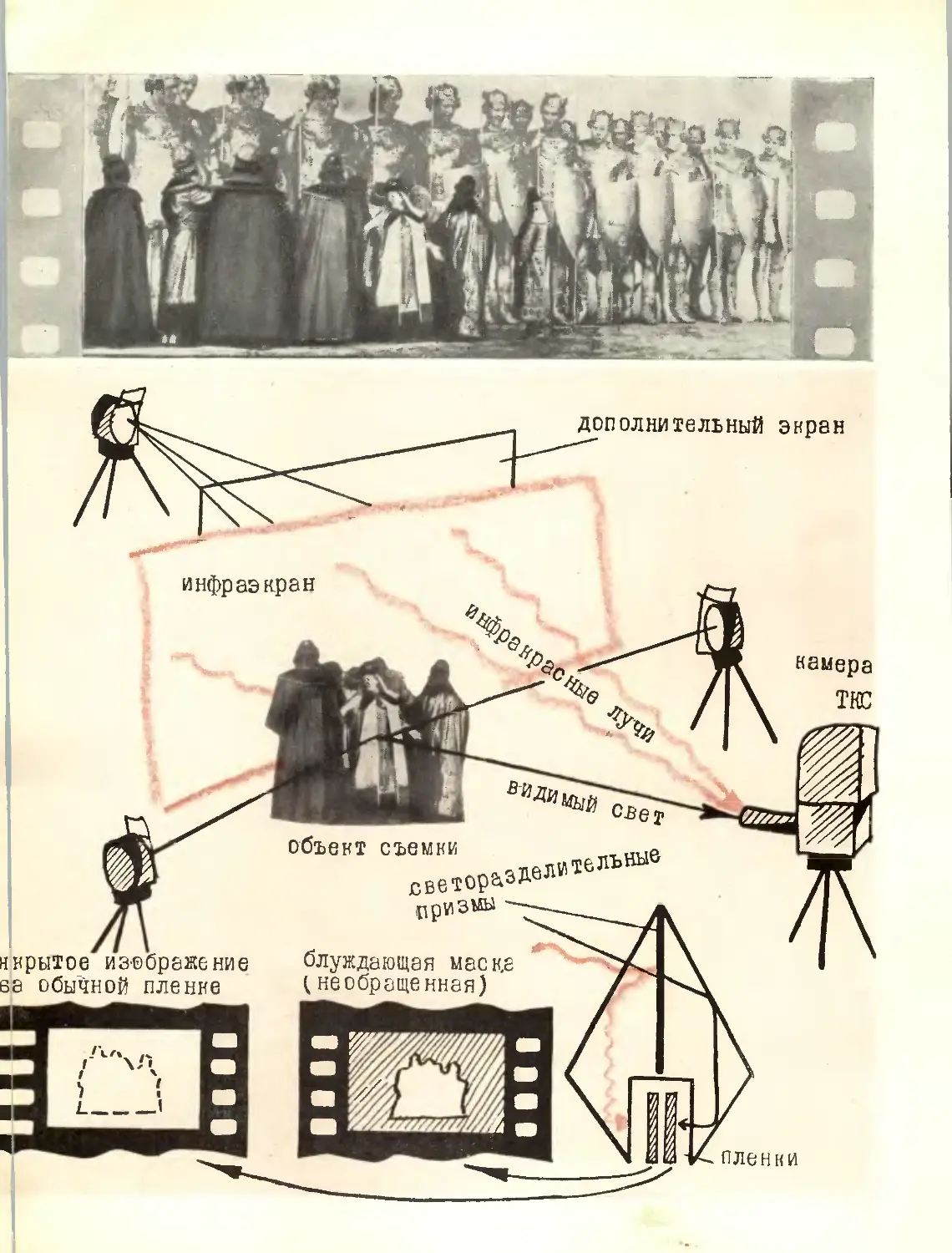

М. С. ТИЦ. Инфракрасный обман

Э. С. ТЕРЕХОВ. Дом восьмидесятых

годов

B. В. СИНИЦЫН. О пользе и вреде

смазки

М. С. РАБИНОВИЧ. Краткий миг

торжества

Е. АНУФРИЕВ. Искусственная

жизнь — как ее создать?

Б. И. СИЛКИН. Как магнитное поле

устраивает биологические революции?

Л. Н. ПОПОВА. Немецкий — для

химиков

В. Б. НЕЙМАН. Мираж на Марсе?

Дж. УИНДЕМ. Ставка на веру

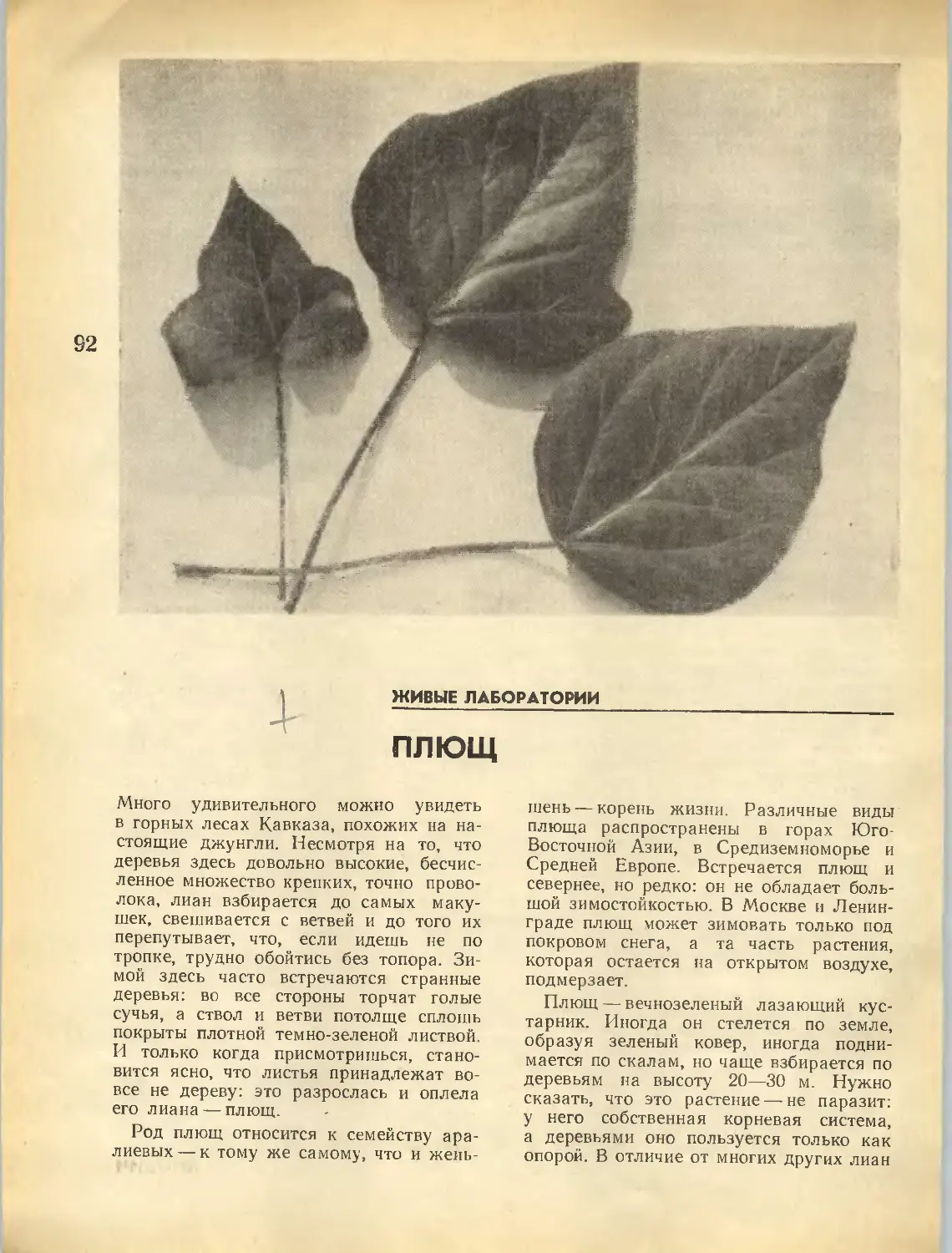

Ю. С. КАГАНОВИЧ. Плюш

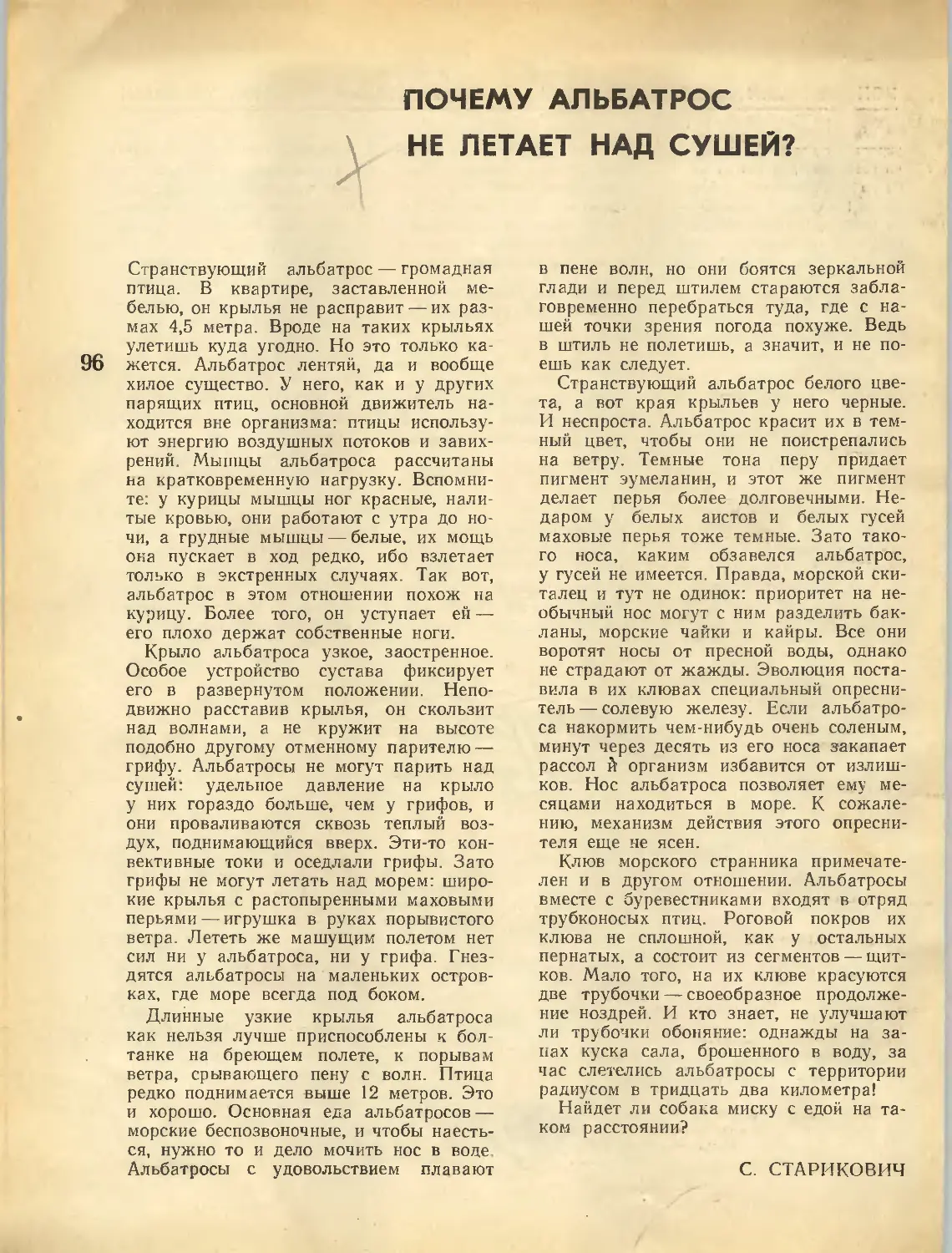

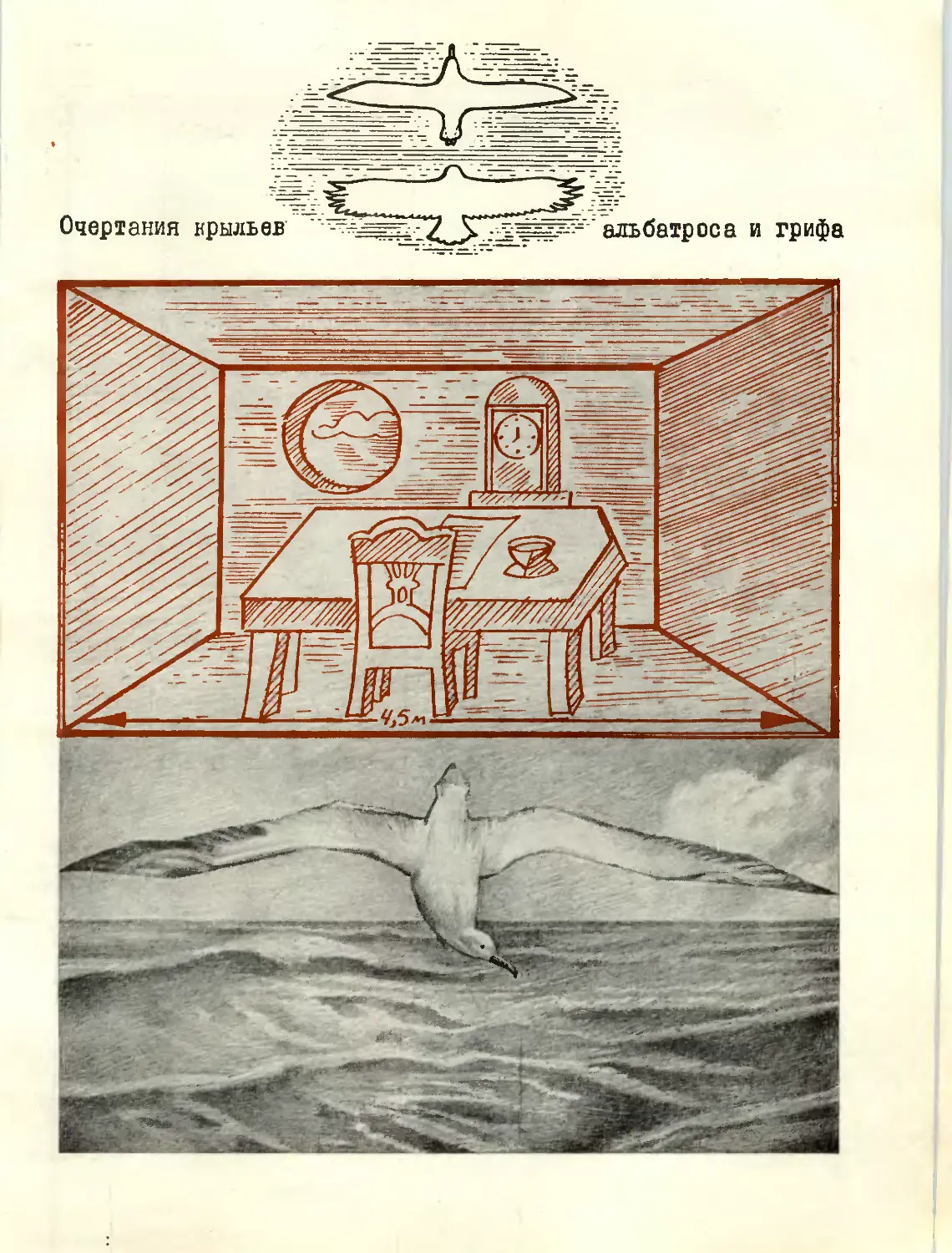

С. СТАРИКОВИЧ. Почему альбатрос

не летает над сушей

й?

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К- Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

П. А. Ребиндер,

М. И. Рохлин

(зам. главного редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А. Энгельгардт

Редакция:

Б. Г. Володин,

М. А. Гуревич,

В. Е. Жвнрблнс,

A. Д. Иорданский,

О. И. Коломийцева.,

О. М. Либкин,

Д. Н. Осокина,

B. В. Станцо,

C. Ф. Стариковнч,

Т. А. Сулаева,

B. К- Черникова

Художественный редактор

C. С. Верховский

Номер оформили

художники

Г. 3. Перкель,

А. Я- Штаркман

Технический редактор

Э. И. Михлин

Корректоры:

Н. А. Велерштейн,

А. Н. Федосеева

При перепечатке ссылка

на журнал

«Химия и жизнь»

обязательна

Адрес редакции:

117333

Москва В-333,

Ленинский проспект, 61

Телефоны:

135-52-29,

135-90-20,

135-63-91

Подписано к печати

14/VI 1972 Г. Т01063.

Бумага 84 х i08Vie

Печ. л. 6,0 + вкл.

Уч.-изд л. 10,5.

Усл. печ. л. 10,08

Тираж 155 000 экз.

Заказ 238. Цена 30 коп.

Московская типография

№ 13 Главполиграфпрома

Комитета по печати

при Совете Министров СССР.

Москва,

Денисовский пер., д. 30.

tO№ СОВЕТАХ

«СВОИМ РОЖДЕНИЕМ

НАУКА МОЛДАВИИ

ОБЯЗАНА

СОВЕТСКОМУ СТРОЮ...»

4

Президент Академии наук Молдавской ССР

Я. С. ГРОСУЛ

рассказывает корреспонденту «Химии и жизни»

о том,

какой была наука Молдавии раньше

и что она собой представляет сейчас.

До Великой Октябрьской

социалистической революции в нашем крае не было

ни высших учебных заведений, ни

научно-исследовательских учреждений,

поэтому можно с полным правом говорить,

что своим рождением наука Молдавии

обязана советскому строю.

И все же до 1917 года у нас велась

научная работа, правда, она оставалась

уделом немногих, не получавших

помощи от государства

ученых-энтузиастов. Они постоянно поддерживали связь

с представителями русской передовой

науки и культуры, и некоторые стали

довольно известными людьми. Например, в

начале XVIII века в России хорошо

знали молдавских ученых Спафария (Миле-

ску) и Дмитрия Кантемира.

Из наших краев и академик Берг,

химики Зелинский и Писаржевский,

ботаник Жуковский и архитектор Щусев.

В свою очередь русский ученый Докучаев

положил начало исследованиям почв

Молдавии, а врач и педагог Пирогов

много сделал для улучшения народного

образования у нас.

Первым научным центром стал

основанный в 1926 году Научный Комитет при

Наркомпросе Молдавской АССР. В 1946

году в Молдавии организовали базу

Академии наук СССР. Эту дату мы считаем

началом создания в республике

академической науки. В 1949 году база стала

филиалом Академии наук СССР, а в

1961 году была основана Академия наук

Молдавской ССР. В августе прошлого

года мы уже праздновали ее

десятилетний юбилей.

Все это далось нам нелегко, поэтому

мы всегда будем с благодарностью

помнить о той огромной помощи, которую

оказали нам ученые РСФСР и Украины

в становлении науки Советской

Молдавии.

В послевоенные годы в соответствии с

производственной специализацией

республики (сельское хозяйство,

виноградарство, садоводство) у нас занимались

преимущественно биологическими и

сельскохозяйственными науками. Однако с

начала пятидесятых годов стала

интенсивно развиваться и промышленность,

поэтому все большее значение приобретают

также работы в области физики и

химии полупроводников, технической

кибернетики, теоретической и прикладной

математики. Таков научный профиль

республики сейчас, если так можно

выразиться.

Самый крупный научный центр —

конечно, Академия наук. Здесь ведутся

фундаментальные исследования и

работы, носящие прикладной характер. О

некоторых из них, по-моему, стоит

упомянуть особо. В Институте прикладной

физики АН МССР, например, созданы

совершенно новые полупроводниковые ма-

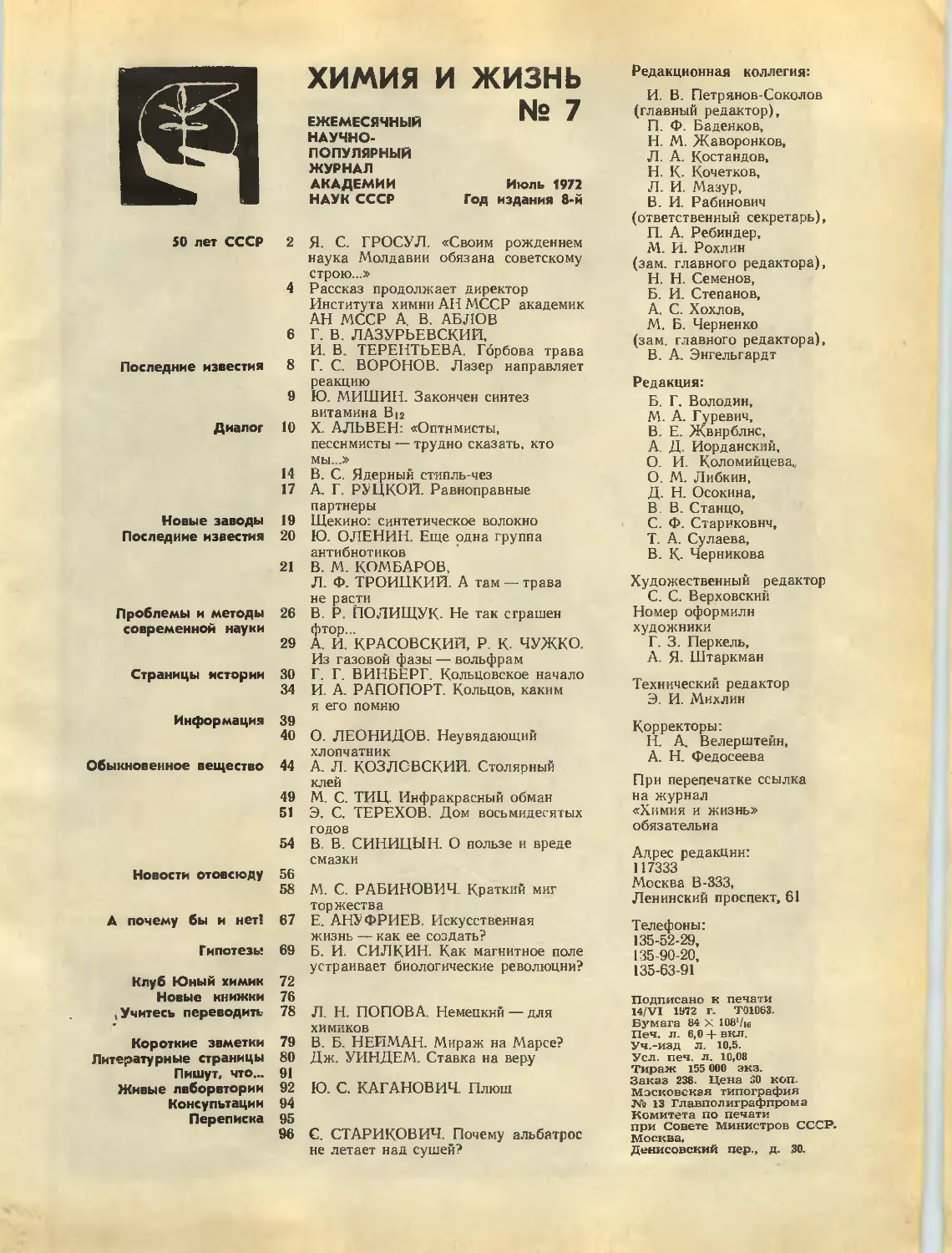

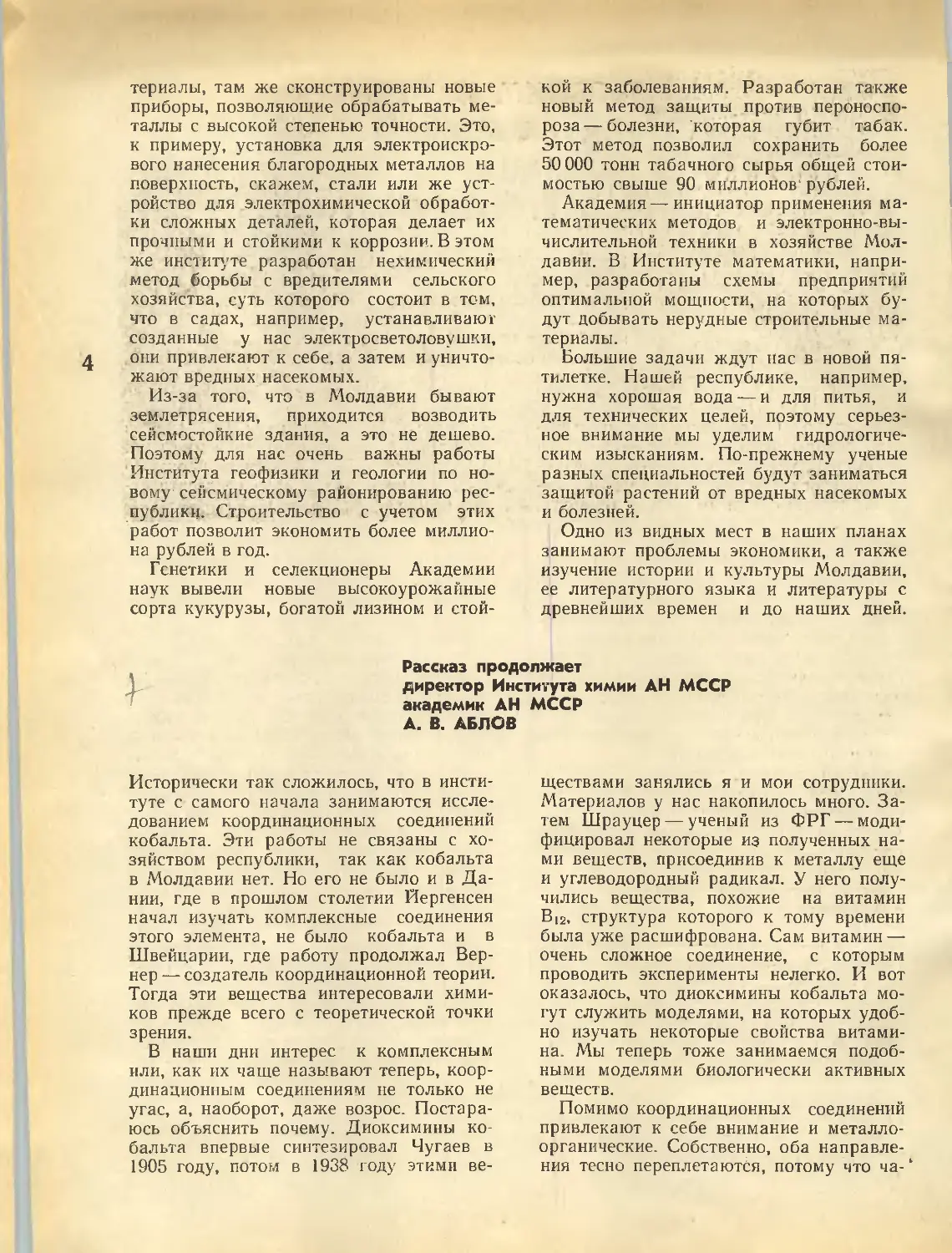

В Институте физики

АН МССР создано несколько

моделей электросветоловушек—

приборов, охраняющих сады

от вредных насекомых. Здесь

показана одна из таких

установок. Она движется

по междурядьям, привлекая

к себе тучи вредителей,

которые тут же погибают,

ударяясь о сетку, так как

через нее пропущен

электрический ток

!•

териалы, там же сконструированы новые

приборы, позволяющие обрабатывать

металлы с высокой степенью точности. Это,

к примеру, установка для

электроискрового нанесения благородных металлов на

поверхность, скажем, стали или же

устройство для электрохимической

обработки сложных деталей, которая делает их

прочными и стойкими к коррозии. В этом

же институте разработан нехимический

метод борьбы с вредителями сельского

хозяйства, суть которого состоит в том,

что в садах, например, устанавливают

созданные у нас электросветоловушки,

они привлекают к себе, а затем и

уничтожают вредных насекомых.

Из-за того, что в Молдавии бывают

землетрясения, приходится возводить

сейсмостойкие здания, а это не дешево.

Поэтому для нас очень важны работы

Института геофизики и геологии по

новому сейсмическому районированию

республики. Строительство с учетом этих

работ позволит экономить более

миллиона рублей в год.

Генетики и селекционеры Академии

наук вывели новые высокоурожайные

сорта кукурузы, богатой лизином и стой-

Исторически так сложилось, что в

институте с самого начала занимаются

исследованием координационных соединений

кобальта. Эти работы не связаны с

хозяйством республики, так как кобальта

в Молдавии нет. Но его не было и в

Дании, где в прошлом столетии Йергенсен

начал изучать комплексные соединения

этого элемента, не было кобальта и в

Швейцарии, где работу продолжал Вер-

нер — создатель координационной теории.

Тогда эти вещества интересовали

химиков прежде всего с теоретической точки

зрения.

В наши дни интерес к комплексным

или, как их чаще называют теперь,

координационным соединениям не только не

угас, а, наоборот, даже возрос.

Постараюсь объяснить почему. Диоксимины

кобальта впервые синтезировал Чугаев в

1905 году, потом в 1938 году этими

веной к заболеваниям. Разработан также

новый метод защиты против пероноспо-

роза — болезни, "которая губит табак.

Этот метод позволил сохранить более

50 000 тонн табачного сырья общей

стоимостью свыше 90 миллионов* рублей.

Академия — инициатор применения

математических методов и

электронно-вычислительной техники в хозяйстве

Молдавии. В Институте математики,

например, разработаны схемы предприятий

оптимальной мощности, на которых

будут добывать нерудные строительные

материалы.

Большие задачи ждут нас в новой

пятилетке. Нашей республике, например,

нужна хорошая вода — и для питья, и

для технических целей, поэтому

серьезное внимание мы уделим

гидрологическим изысканиям. По-прежнему ученые

разных специальностей будут заниматься

защитой растений от вредных насекомых

и болезней.

Одно из видных мест в наших планах

занимают проблемы экономики, а также

изучение истории и культуры Молдавии,

ее литературного языка и литературы с

древнейших времен и до наших дней.

ществами занялись я и мои сотрудники.

Материалов у нас накопилось много.

Затем Шрауцер — ученый из ФРГ —

модифицировал некоторые из полученных

нами веществ, присоединив к металлу еще

и углеводородный радикал. У него

получились вещества, похожие на витамин

Bi2, структура которого к тому времени

была уже расшифрована. Сам витамин —

очень сложное соединение, с которым

проводить эксперименты нелегко. И вот

оказалось, что диоксимины кобальта

могут служить моделями, на которых

удобно изучать некоторые свойства

витамина. Мы теперь тоже занимаемся

подобными моделями биологически активных

веществ.

Помимо координационных соединений

привлекают к себе внимание и металло-

органические. Собственно, оба

направления тесно переплетаются, потому что ча- *

Рассказ продолжает

директор Института химии АН МССР

академик АН МССР

А. В. АБЛОВ

На виноградниках колхоза

«Бируинца» идет уборка

урожая

сто эти вещества и координационные и

металлоорганические одновременно.

Многие из них сейчас применяют в самых

различных случаях. Например, циклопен-

тадиенил-трикарбонилмарганец —

антидетонатор, и, вероятно, вскоре им

заменят тетраэтилсвинец, который, как

известно, вводят в автомобильное горючее и

благодаря присутствию которого

выхлопные газы двигателей содержат

соединения свинца.

Некоторые координационные

соединения, кроме того, отличные катализаторы.

Кстати, катализатор, который

предложили Нобелевские лауреаты Натта и Циг-

лер для полимеризации этилена и который

совершил революцию в химии полимеров,

тоже относится к этой группе веществ.

Мы координационные соединения

синтезируем и исследуем — с помощью

физических методов и квантовой механики,

то есть на довольно высоком уровне.

Другие лаборатории нашего института

создавались, исходя из непосредственных

нужд республики. В Молдавии нет

значительных минеральных богатств, зато

она богата дикорастущей флорой,

выращивают здесь и технические культуры.

Поэтому в одной из лабораторий

занялись исследованием природных

соединений, которые есть в растениях. Тут

сказался и интерес академика Лазурьевско-

го, который руководит сейчас этой

лабораторией. Он профессором приехал к

нам из Средней Азии, где благодаря

покойному Орехову * начали изучать

дикорастущие растения в поисках

алкалоидов. Эти работы продолжались и в

Молдавии, в результате, например, из осоки

парвской — травы, которая растет в

наших лесах, удалось выделить бревикол-

лин, препарат, который уже входит в

медицинскую практику.

У нас культивируют эфироносные

растения, в частности шалфей; после

извлечения из него шалфейного масла

остается до 99 процентов отходов. С ними

надо было что-то делать. Так начались

* Орехов Александр Павлович A887—1939) —

советский химик, академик, занимался

исследованием алкалоидоносной флоры СССР.

работы со склареолом, который выделили

из шалфейных отходов и который теперь

применяют для изготовления заменителя

амбры.

Есть в Институте и лаборатория

аналитической химии, где под руководством

академика Ляликова занимаются

полярографией, сначала это были больше

теоретические работы, а в последние

годы выкристаллизовались и объекты

исследований. Например, разработан метод

обнаружения следов ядовитых

пестицидов в пищевых продуктах, а также

примесей в полупроводниковых материалах,

которые, как известно, должны быть очень

чистыми. Кроме того, в лаборатории

было создано несколько полярографов: один

из первых в нашей стране переменнотоко-

вый полярограф, радиочастотный и

другие. А недавно здесь занялись

разработкой полярографии в тонком слое; этот

метод позволяет анализировать

растворы, объем которых не более сотых долей

миллилитра.

И еще одно направление.

Промышленность республики не дает сточных вод,

которые могли бы уничтожать жизнь в

водоемах. У нас другая опасность.

Веточных водах винодельческих и пищевых

предприятий много органических

веществ, которые могут служить пищей

болезнетворным микроорганизмам.

Поэтому недавно в институте создан новый

отдел, где занимаются разработкой методов

очистки этих вод, причем с помощью

местных глин — бентонитов.

Я упомянул только о некоторых

работах института, обо всех ведь не

расскажешь. Институт существует не так уж

давно, а сделано за эти годы немало

интересного и полезного, но самое

главное, конечно, всегда впереди.

ГОРБОВА ТРАВА

Нас окружают неслыханные

богатства. Жизнь растений берет

нас в плен, как сумрачные и

пышные заросли. В ней

спрессован драгоценный материал.

Его хватит на сотни книг и на

многие часы работы.

К. Г. ПАУСТОВСКИЙ

Несколько лет назад внимание

химиков привлекло простое и

неприхотливое растение,

которое ботаники именуют осокой

парвекой, а на Украине зовут

горбовой травой, то есть

растущей на холмах. Видов осок»!

очень много, этот же впервые

нашли во Франции — близ

Лиона, на горе Парв, вот почему

она зовется парвекой.

Растет трава в Центральной

и Южной Европе и в Малой

Азии. В нашей стране растение

встречается на Украине, в

Закавказье, но особенно много его

в лесах Молдавии. Скот, как

правило, не ест эту осоку,

однако иногда трава случайно

может попасть в корм.

Животные, которым дали корм с

примесью осоки парвекой,

заболевают. Именно эта особенность

растения послужила поводом

для детального изучения

химического состава его.

Осока парвекая —

многолетнее растение. Молодые побеги

ее появляются в конце лета.

Влажной осенью они

отрастают и сохраняются зелеными

ьею зиму. Весной, после

непродолжительного покоя, трава

начинает бурно расти. В

молодых дубравах, под сенью

грабов, лип и ясеня, на

вырубках — везде видны ее пышные

заросли.

Исследования показали, что

осока парвекая — алкалоидо-

носное растение, причем

наиболее богаты алкалоидами листья.

Это очень удобно для

заготовителей: после покоса быстро

появляется новая поросль, и

через год-два участки опять

пригодны дл^я заготовок.

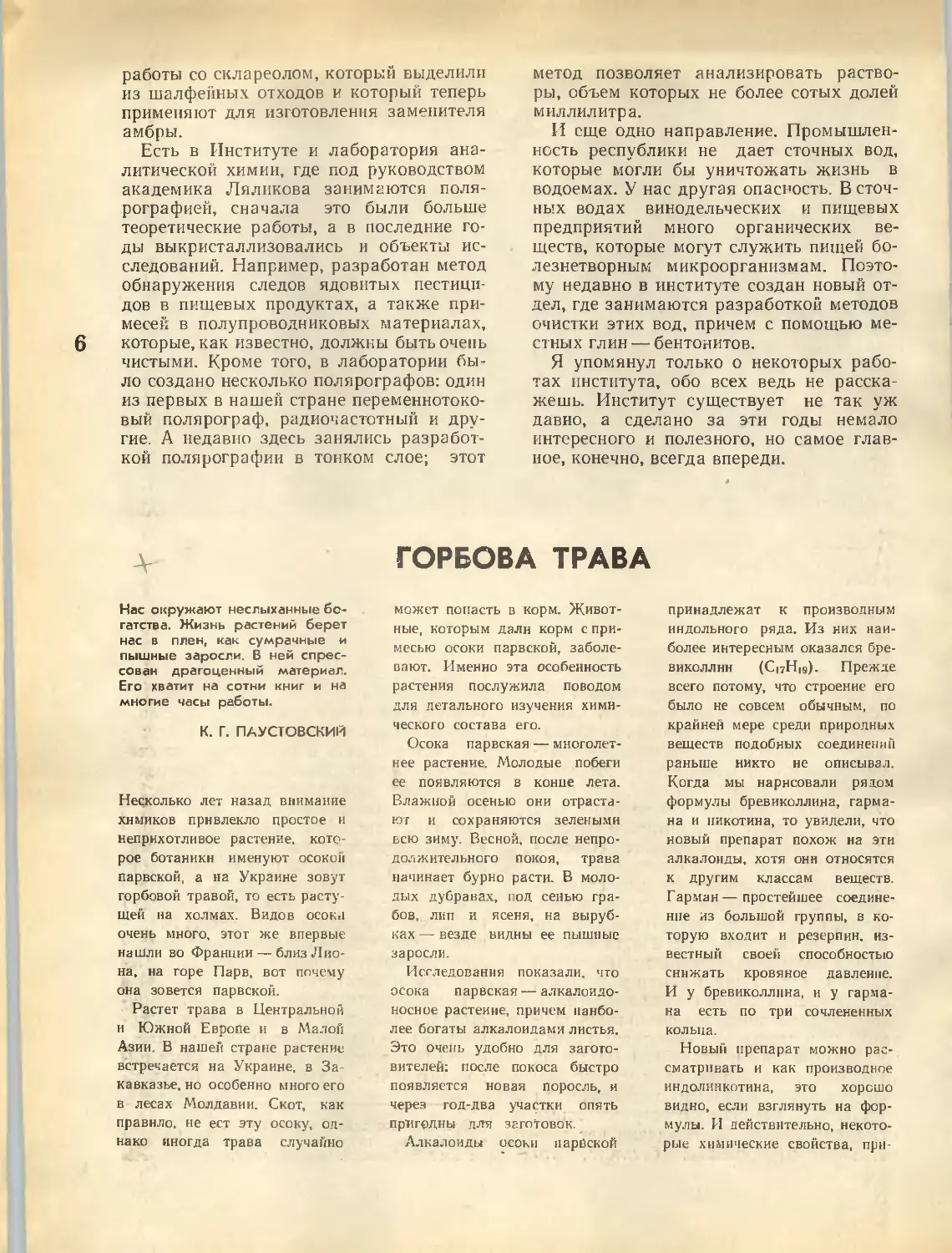

Алкалоиды осоки парвекой

принадлежат к производным

индольного ряда. Из них

наиболее интересным оказался бре-

виколлнн (С|7Н,9). Прежде

всего потому, что строение его

было не совсем обычным, по

крайней мере среди природных

веществ подобных соединений

раньше никто не описывал.

Когда мы нарисовали рядом

формулы бревиколлина, гарма-

на и никотина, то увидели, что

новый препарат похож на эти

алкалоиды, хотя они относятся

к другим классам веществ.

Гарман — простейшее

соединение из большой группы, в

которую входит и резерпин,

известный своей способностью

снижать кровяное давление.

И у бревиколлина, и у гарма-

на есть по три сочлененных

кольца.

Новый препарат можно

рассматривать и как производное

индолникотина, это хорошо

видно, если взглянуть на

формулы. И действительно,

некоторые химические свойства, при-

Лг-1

*JV

1

H

П

YN

CH3

гарман

N-CH,

T

H CH3

бревиколлин

N-CH,

никотин

сущие главному алкалоиду

табака, были обнаружены н у

бревиколлина.

Главным же было то, что

новый препарат обладал высокой

физиологической активностью;

очевидно, действие травы иа

скот во многом объясняется его

присутствием.

Фармакологические исследования

бревиколлина, проведенные в

Кишиневском медицинском институте

и во Всесоюзном институте

лекарственных растений в

Москве, показали, что у

препарата есть определенные ценные

свойства: он, например,

снижает на некоторое время

кровяное давление, учащает

дыхание. Но особенно ценно то, что

препарат стимулирует

сокращение гладкой мускулатуры.

Поэтому с разрешения

Государственного фармакологического

комитета было организовано

испытание бревиколлина как

нового родовспомогательного

средства. Испытания

закончились успешно: по сравнению с

ранее применившимися в

подобных случаях пахикарпином

и эзерином бревиколлин

оказался более активным и менее

токсичным. Лекарственную форму

алкалоида — гидрохлорид

бревиколлина выпускает сейчас

производственно -

экспериментальный завод ВИЛАР.

Академик

АН Молдавской ССР

Г. TV ЛАЗУРЬЕВСКИИ,

И. В. ТЕРЕНТЬЕВА

Так выглядит осока парвская

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ • ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЛАЗЕР НАПРАВЛЯЕТ РЕАКЦИЮ

По сообщению газеты «Правда», в Физическом

институте АН СССР создан мощный лазер на углекислом газе,

частоту излучения которого можно плавно

перестраивать в широких пределах.

В первые годы существования лазерной техники

сложилось впечатление, что мощные лазеры

могут работать только на веществах высокой

плотности— твердых телах и жидкостях, а газовые

лазеры способны конкурировать с ними только

по качеству излучения — когерентности,

монохроматичности. Однако появление лазеров на

углекислом газе несколько поколебало эти

представления. Мощность таких генераторов света

возрастает с каждым годом и уже

достигает десятков киловатт.

Чтобы эта цифра приблизилась к тысячам

киловатт — к мощности лазеров на твердом теле,

необходимо как-то компенсировать главный

недостаток газовых лазеров — недостаточно

высокую плотность активного вещества. Наиболее

естественный луть к этому — повышение давления

газа. Но при большом давлении в газе трудно

зажечь электрический разряд, необходимый для

возбуждения молекул. Поэтому лазеры на СО*

обычно работаю', при давлении газа меньше

одной тысячной атмосферы.

Сотрудникам лаборатории квантовой

радиофизики ФИАН удалось преодолеть эту трудность.

Смесь углекислого газа и азоте сжали под

давлением 15 атмосфер. В эту смесь ввели

электроды, на которые подавалось очень высокое

напряжение—19 тысяч вольт. Несмотря на то что

газовый слой был очень тонок — толщиной

всего в 4 мм, пробоя в нем все-таки не

происходило из-за сильного сжатия среды. Требовалось

предварительно ионизировать газ. Это сделали

с помощью мощного электронного пучка от

специального ускорителя. Энергия пучка была

больше миллиона электрон-вольт. Импульс вызвал

ионизацию сжатой газовой смеси, пробой

произошел, и через газ устремился электрический ток.

Возбужденные молекулы С02 начали излучать

инфракрасный свет с длиной волны около

10,6 микрона. Мощность короткого импульса

лазера достигла тысячи киловатт.

Конечно, использовать для ионизации газа

столь громоздкое и дорогое устройство, как

электронный ускоритель, можно не всегда и не

везде. Но есть случаи, когда применение и столь

сложных установок вполне оправданно.

Одна из самых интересных и перспективных

возможностей применения инфракрасных

лазеров на С02 — резонансная химия.

Если бы можно было разрывать химические

связи по желанию, в любом нужном месте

молекулы, не нарушая их в других местах, то

появилась бы возможность строго направленно

руководить реакцией, да и вообще осуществлять

реакции, которые сейчас считаются трудно

осуществимыми или даже просто невозможными.

Инфракрасные лазеры дают такую возможность.

Если направить свет такого лазера на молекулы,

у которых частота колебаний одной связи

совпадает с частотой колебаний молекулы С02 (на

которой работает лазер), то те и другие

колебания попадут в резонанс. При достаточной

мощности излучения амплитуда резонансных

колебаний может стать настолько большой, что связь

порвется. При этом другие, нерезонансные,

связи в той же молекуле останутся целыми. Такой

процесс уже наблюдали в экспериментах.

Удалось решить также проблему изменения

частоты излучения лазера, ее подстройки к

точно выбранной молекуле. В углекислом газе,

находящемся под большим давлением, отдельные

молекулы постоянно сталкиваются, поэтому

частота колебаний молекул то и дело меняется.

Были созданы специальные фильтры, которыми

можно закрыть излучение ненужных частот и

буквально поворотом ручки плавно менять

длину излучаемой лазером волны в диапазоне от

10,3 до 10,7 микрона. Конечно, это еще не

полное решение проблемы — у многих молекул

частоты колебаний лежат вне этого интервала.

Но работа продолжается, и, наверное, в

недалеком будущем создадут лазеры с

регулируемой частотой во всем инфракрасном диапазоне.

Кандидат физико-математических наук

Г. С. ВОРОНОВ

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЗАКОНЧЕН

С этим сообщением выступил лауреат

Нобелевской премии Роберт Б. Вудворд на VIII

Международном симпозиуме по химии природных

соединений, который состоялся в феврале текущего

года в Дели *. По установившейся уже традиции,

Вудворд читал пленарный доклад последним, и

название доклада тоже звучало традиционно:

«Новые достижения химии природных

соединений». Выйдя на трибуну, Вудворд сказал, что

название доклада должно быть заменено на

другое, более конкретное, а именно «Полный

синтез витамина Bt2». Аудитория встретила его

слова аплодисментами. Участники симпозиума

воздавали должное великолепной работе,

проделанной двумя коллективами ученых — из

Гарвардского университета (США) во главе с Вудвордом

и из Федерального технического института

(Швейцария) во главе с Альбертом Эшенмозе-

ром.

О первых результатах в работе по полному

синтезу витамина Bt2 Вудворд сообщил в 1968

году. К тому времени уже было известно, что

проблема сводится к синтезу кобировой кислоты,

продукта распада природного витамина.

Превращать кобировую кислоту в исходный витамин

химики уже умели. Но и синтез кобировой

кислоты оказался задачей огромной сложности.

Вудворд и Эшенмозер сначала синтезировали

корригенолид — вещество, близкое по структуре

к кобировой кислоте, но все же сильно от нее

отличающееся. Тогда же исследователи

сформулировали пять основных проблем, которые надо

было решить на пути от корригенолида к

кобировой кислоте. Эти пять проблем удалось

решить в течение четырех лет. Сначала

корригенолид был превращен в промежуточное

соединение, гептаметилбисноркобиринамид. В отличие от

корригенолида это вещество имеет в своей

молекуле макроциклическое кольцо и атом

кобальта, что уже приближает его к кобировой

кислоте.

Вслед за этим последовала цепь реакций,

цель которых состояла в виртуозном

преобразовании промежуточного вещества: из семи

совершенно одинаковых эфирных групп в его

молекуле надлежало шесть превратить в амидные

группы, а одну — в карбоксильную. Оказалось,

* Наш журнал уже писал о работах Р. Б. Вудвор-

да по синтезу витамина В12. См. «Химия и жизнь»,

1971, № 6.—Ред.

• ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

СИНТЕЗ ВИТАМИНА В12

что прямым путем этого добиться невозможно.

Поэтому исследователям пришлось отступить от

уже завоеванных позиций и использовать

промежуточные соединения, полученные на более

ранних этапах синтеза. Были разработаны такие

пути преобразования этих соединений, которые

в конечном счете приводили не к семи

одинаковым эфирным группам, а к необходимым шести

амидным и одной карбоксильной.

Затем потребовалось решить очередную

проблему. В огромное углеродное кольцо с

десятками атомов надо было очень точно ввести две

метильные группы — на те места, которые они

занимают в кобировой кислоте. Это удалось

сделать, и это вплотную приблизило

экспериментаторов к окончательному успеху. При решении всех

проблем приходилось непрерывно следить за

тем, чтобы сохранялось правильное

пространственное расположение атомов, которого удалось

добиться в самом начале работы. Сделать это

было чрезвычайно трудно: в процессе

многостадийного синтеза, когда в реакциях участвовали

разнообразные, порой очень энергичные,

реагенты, нужная стереохимия молекулы не раз

нарушалась, и приходилось отыскивать

изощренные способы, чтобы восстановить ее.

Блестящий теоретический анализ и высокое

экспериментальное мастерство помогли

преодолеть эти и многие другие трудности, казавшиеся

многим неразрешимыми. По ходу синтеза было

открыто несколько совершенно новых реакций.

Вопреки ожиданиям, Вудворд не показал в

Дели диапозитив с совпадающими

спектральными кривыми двух витаминов Bt2 — синтетического

и природного. Но в этом и не было

необходимости. Данные, доложенные им в Дели, не

оставили сомнения в том, что синтез кобировой

кислоты, а значит, и полный синтаз витамина В!2

успешно выполнен. Тем самым завершен

сложнейший из синтезов за всю историю

органической химии. Скоро ли удастся добиться

большего?

Ю. МИШИН

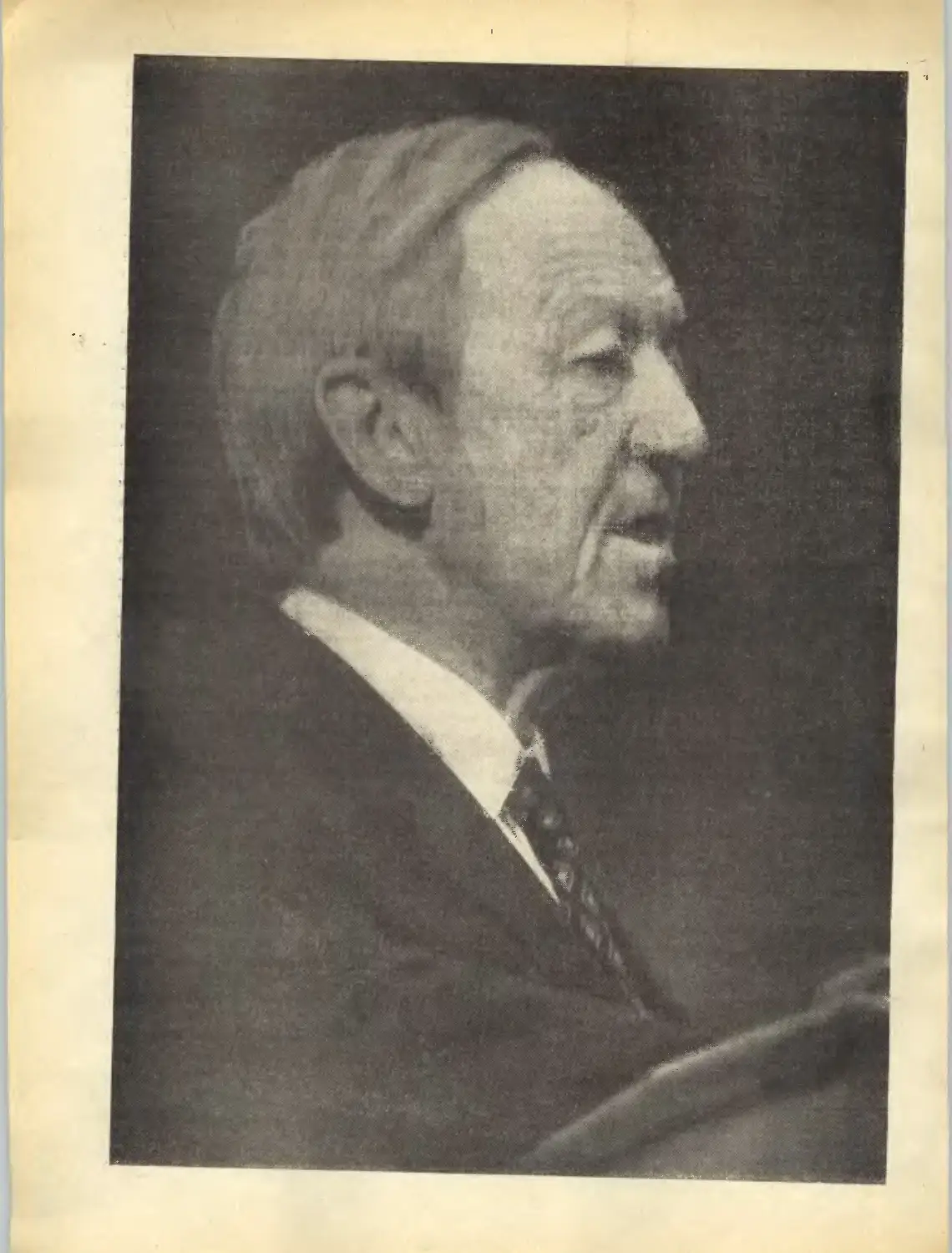

ДИАЛОГ

ПРОФЕССОР

ХАННЕС АЛЬВЕН:

«ОПТИМИСТЫ, ПЕССИМИСТЫ -

ТРУДНО СКАЗАТЬ, КТО МЫ...»

Каждый год Академия наук СССР присуждает свою

высшую награду — золотую медаль имени М. В.

Ломоносова. Награжденных всегда двое: один — советский

ученый, один — иностранный. Лауреатами Ломоносовской

медали 1971 года стали академик В. А. Амбарцумян

(отмечены его выдающиеся достижения в области

астрономии и астрофизики] и шведский исследоьатель

X. Альвен. Профессор стокгольмского Королевского

технологического института X. Альвен известен

фундаментальными работами по электродинамике, физике

плазмы и астрофизике. Альвен положил начало новой

области физики — магнитной гидродинамике. Он

сформулировал основное положение этой науки —

представление о вморсженности магнитного поля в плазму;

открыл новый вид волнового движения проводящей

среды в магнитном поле — особые магнитогидоодинамиче-

ские волны, которые были названы в его честь альвенов-

скими волнами.

В 1970 году X. Альвен получил Нобелевскую премию

по физике. В том же году он был избран президентом

Пагуошского движения ученых за разоружение и

разрядку международной напряженности — это дань

доверия и уважения к нему как активному участнику этого

движения.

В феврале нынешнего года, после вручения в

Москве золотых медалей имени М. В. Ломоносова,

корреспондент «Химии и жизни» В. Черникова беседовала с

Ханнесом / ЛЬВЕНОМ.

Не могли бы вы кратко сказать Суть в том, что с плазмой сейчас связаны по меньшей

о сути научных работ, за кото- мере две важнейшие проблемы. Во-первых, термоядер-

рые награждены? ные исследования, которые обещают человечеству почти

неисчерпаемый источник энергии. И во-вторых,

исследования космического пространства. Космос наполнен

плазмой, сплошь пересеченной электрическими токами,

магнитными и электрическими полями. Сведения,

полученные в лабораториях, становятся основой для более

общего понимания космической плазмы. Это важно для

изучения структуры близких и далеких от нас областей

вселенной. Меня все больше интересуют космические

проблемы, и мсй доклад в Москве «Стратегия

космических исследований» — результат этого интереса.

Видите ли вы какую-то

внутреннюю связь между собой как

современным ученым и идеями,

которые развивал когда-то

Ломоносов?

Среди трудов Ломоносова есть документ, который я

считаю особенно интересным. В 1763 г. в Швеции, когда

Ломоносова избрали членом Королевской Академии

наук, был напечатан его мемуар «Мысли о

происхождении ледяных гор в Северных морях». Ломоносов

доказывал, что айсберги не могут возникать в результате

замерзания морской воды, как тогда думали многие, а

формируются из ледников,— заключение, оказавшееся

совершенно правильным.

Во времена Ломоносова арктические исследования

были смелой попыткой людей исследовать

географические области, ранее недоступные. Сейчас на Земле не

осталось таких областей. Однако стремление человека

проникнуть в Неизвестное, ранее недоступное для него,

по-прежнему велико. Единственное отличие — и

действительно огромное отличие — состоит в том, что в наше

время это Неизвестное находится в космосе.

Путь развития наукн нередко

сравнивают со спиралью. Но,

может быть, прорыв в

неизвестное идет все-таки по

восходящей прямой?

Наверное, это все-таки спираль. Но — очень

приблизительно. Изобразить это гораздо сложнее, чем мы думаем.

Не возьмусь подобрать наглядный геометрический образ.

Эволюция науки сложна, неожиданна.

Вы ждете каких-то крупных

научных открытий в связи с

космическими исследованиями?

Мечтой многих физиков было и остается открытие новых

фундаментальных законов природы с помощью

астрономии. Например, первое доказательство того, что скорость

света — величина конечная, было получено именно в

результате астрономических наблюдений. Однако многие

другие концепции, например существование кварков

или возможность изменения в космосе фундаментальных

физических констант, до сих пор так и не доказаны.

Основные законы природы легче поддаются исследованию

в контролируемых условиях лабораторного

эксперимента. Но центр тяжести в науке постоянно перемещается, и

вполне возможно, что именно астрофизиками будут

открыты новые фундаментальные законы. Надо быть

готовыми к этому.

Не все согласятся с вашим

мнением о перемещении

центра тяжести в науке. Многие

исследователи уверены» что самое

важное научное направление-,

избранное ими однажды, чаще

всего в годы молодости, всегда

таким и останется. А ваши

личные научные пристрастия

претерпевали эволюцию?

Меня всегда интересовала астрономия — даже в детстве.

В школе я увлекся еще и физикой, это было время,

когда только появилось радио. Как и многие другие

школьники, я мастерил радиоприемники и слушал дальние

станции. Это было большим переживанием...

Кто из ученых представляет

сейчас большую ценность для

общества: узкие специалисты,

которых все больше появляется

в современной науке, или

человек с универсальными

интересами, с широким кругозором?

Оба типа ученых существовали всегда. И оба нужны.

Специалист разрешает отдельные трудные проблемы.

А общие обзоры должен делать человек с

разносторонними интересами. Особенно это касается

коммуникабельности науки, ее взаимосвязи с обществом.

К какому же типу вы относите

себя?

Можете ли вы рассказать, как

вы выбираете объект

исследований, какой логике следуете в

этом выборе?

Ну, мне кажется, у меня довольно разнообразные

интересы...

Никак не выбираю. Просто существуют проблемы,

которые необходимо разрешить.

Но все же надо на чем-то

остановиться...

Какую из своих расот вы

любите больше всего?

Знаете, очень важны внезапные вспышки интереса к

чему-то. Или даже просто какой-то пустяк, фантазия. Это

случается почти каждый день. Что-то в чьей-то работе

поражает, дает толчок, пищу для ума. Позднее эти

размышления могут оформиться в проблему.

Теорию строения колец Сатурна. Эти кольца появились

несколько миллиардов лет назад, и структура их осталась

с тех пор, по-видимому, неизменной.

Когда было сделано это

исследование?

Давно, в 1942—1943 годах. Однако тогда немногие

обратили на него внимание.

А сейчас?

Появились новые теории?

У вас есть ученики, своя

школа?

И сейчас немногие обращают.

Нет, насколько мне известно — нет.

Да, есть.

Как вы относитесь к научной

популяризации?

Очень важно распространять знания среди людей, и как

можно шире.

Зачем, по-вашему, это нужно?

Необходимо, чтобы каждому человеку была понятна роль

науки в современном обществе. Должно быть всем ясно,

насколько обществу следует измениться, чтобы

воспринять новые достижения науки. Очень важно, чтобы науку

направляли по правильному пути. Неверное ее

направление будет означать разрушение всего мира.

Но вы, наверное, оптимист в

отношении будущего науки?

Оптимисты, пессимисты — трудно сказать, кто мы,

потому что наука принесла людям и много хорошего, и

вместе с тем — атомные бомбы, ракеты и другие виды

оружия, которые представляют угрозу человечеству. В

современной международной обстановке эти научные

достижения представляют большую опасность. Катастрофы

не должно быть, ибо она принесет гибель нашему миру.

Чтобы этого не случилось, нужно взаимопонимание.

Взаимопонимание между коллегами, народами,

государствами. Между наукой и обществом. Ученый обязан

задумываться о вреде и пользе, которые его наука может

принести обществу. В этом и заключается смысл Пагу-

ошского движения.

Фото Л. Р1ВАНОЗА

ЯДЕРНЫЙ СТИПЛЬ-ЧЕЗ,

ИЛИ РАССКАЗ

О НОВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ,

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

КУРЧАТОВИЯ

Предлагаем вашему вниманию

информацию о новых оригинальных опытах по

химии элемента № 104 — курчатовия.

Но прежде коротко о предыстории

проблемы.

ФИЗИКА

В 1964 году в Дубне под руководством

академика Г. Н. Флерова были получены

первые атомы элемента № 104,

впоследствии названного курчатовием. Тогда же

новый элемент был физически

идентифицирован *. Считалось, что ядра 104-го

образуются в циклотроне по реакции:

r42Pu + ?0Ne^Ku + 4>n.

По первоначальным оценкам период

полураспада спонтанно делящегося

изотопа 260Ku был равен около 0,3 сек.

Впоследствии эта величина была уточнена и

оказалась равной 0,1 сек. Во всех опытах

не исключалась также параллельно

идущая реакция с вылетом не четырех, а

пяти нейтронов. В такой реакции,

естественно, образовывались бы ядра 259Ки,

которые тоже делятся спонтанно.

Существование этого изотопа было подтверждено

опытами. Период полураспада курчато-

вия-259 равен 4,5 сек.

химия

В 1966 году была произведена химиче-

* «Химия и жизнь» подробно рассказывала о

работах по синтезу и идентификации курчатовия

в № 1 за 1965 год и в № 6 за 1968 год.

екая идентификация элемента № 104.

В полном соответствии с теоретическими

предпосылками, новый элемент проявил

себя как аналог гафния. Он образовывал

относительно летучий хлорид, который и

переносился к детекторам,

регистрирующим акты спонтанного деления ядер.

конфликт

После повторного синтеза элемента №104

(Калифорнийский университет, город

Беркли, 1969) в американской периодике

стали высказываться сомнения в спра-

редливости дубненских результатов.

Более того, физики из Беркли выдвинули

приоритетные претензии на открытие

элемента № 104 и стали именовать его ре-

зерфордием.

Целью новых дубненских

экспериментов, о которых сообщил журнал

«Радиохимия» A972, № 1), была повторная

химическая идентификация элемента №104

как экагафния. На этот раз

экспериментировали с изотопом 259Ки, время жизни

которого намного больше, чем у 260Ки.

Была создана новая методика,

позволяющая отфильтровывать не только

атомы более легких, чем курчатовий,

трансурановых элементов, но и короткоживу-

щий изотоп 260Ки.

В циклотроне облучали мишени из

окиси плутония (95% 242Ри). Снарядами,как

и в прошлых опытах, служили

ускоренные ионы неона-22 с энергией от ПО до

125 Мэв — именно при таких энергиях

образуется наибольшее число гтомов

курчатовия. А энергия 119 Мэв

соответствует максимуму образования ядер

изотопа 259Ки в реакции с вылетом пяти

нейтронов.

Небольшую часть плутониевой мишени

покрыли слоем окиси самария. Это

сделали для того, чтобы в параллельной

реакции образовывался и ближайший

аналог курчатовия — гафний. В другой

побочной реакции образовывался и один

из радиоактивных изотопов скандия.

Скандий — аналог лантаноидов и

актиноидов; хлориды этих элементов примерно

одинаково нелетучи. Следовательно,

попутно образующиеся спонтанно

делящиеся изотопы актиноидов (фермий-256, в

частности) в хроматографической

колонке оседали бы вместе со скандием.

Хроматографическая колонка в

предыдущей фразе упомянута не случайно.

Установка, на которой предстояло заново

идентифицировать элемент № 104,

представляла собой именно такую колонку,

"?! "'Ри (мишень)

TiCu*soci,

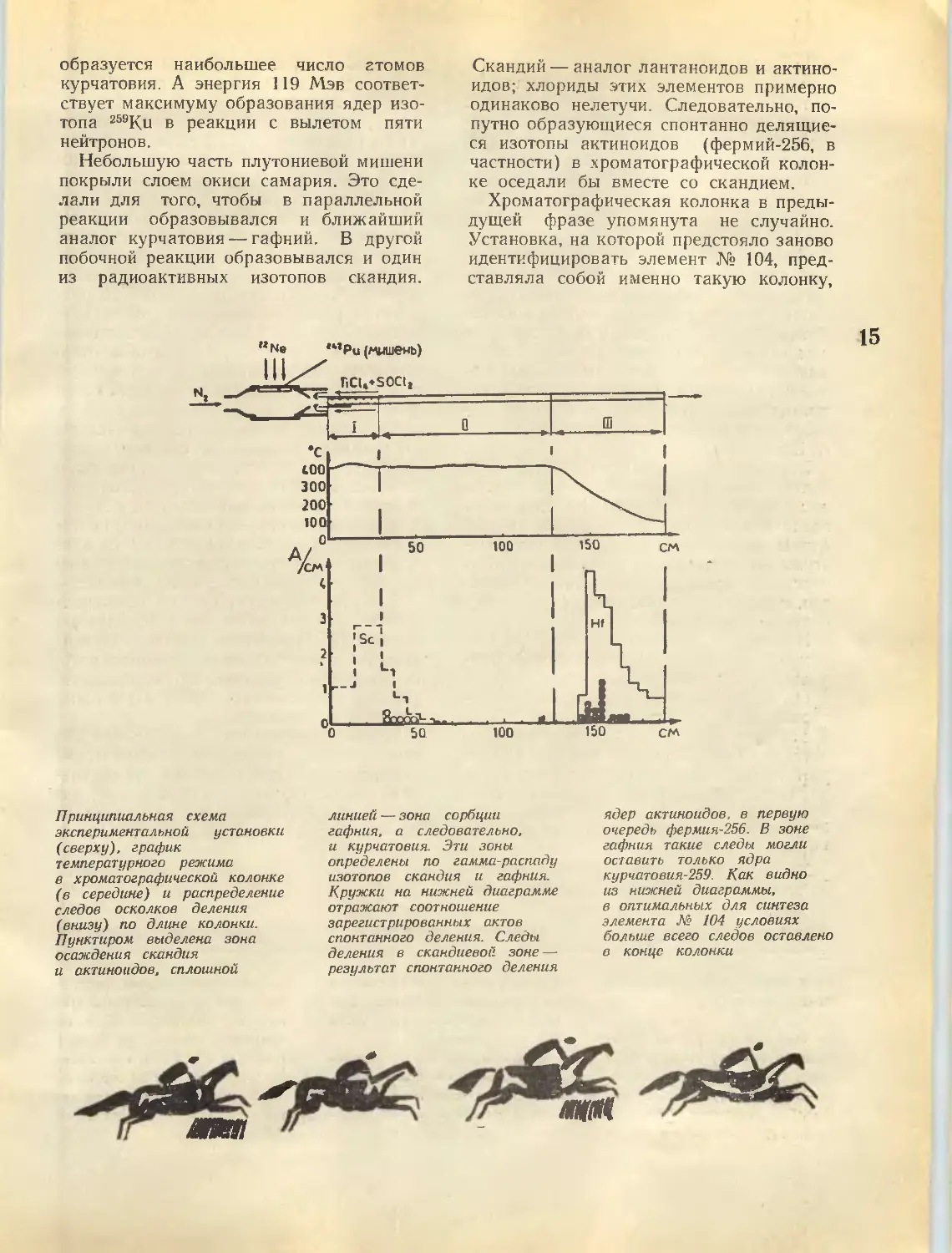

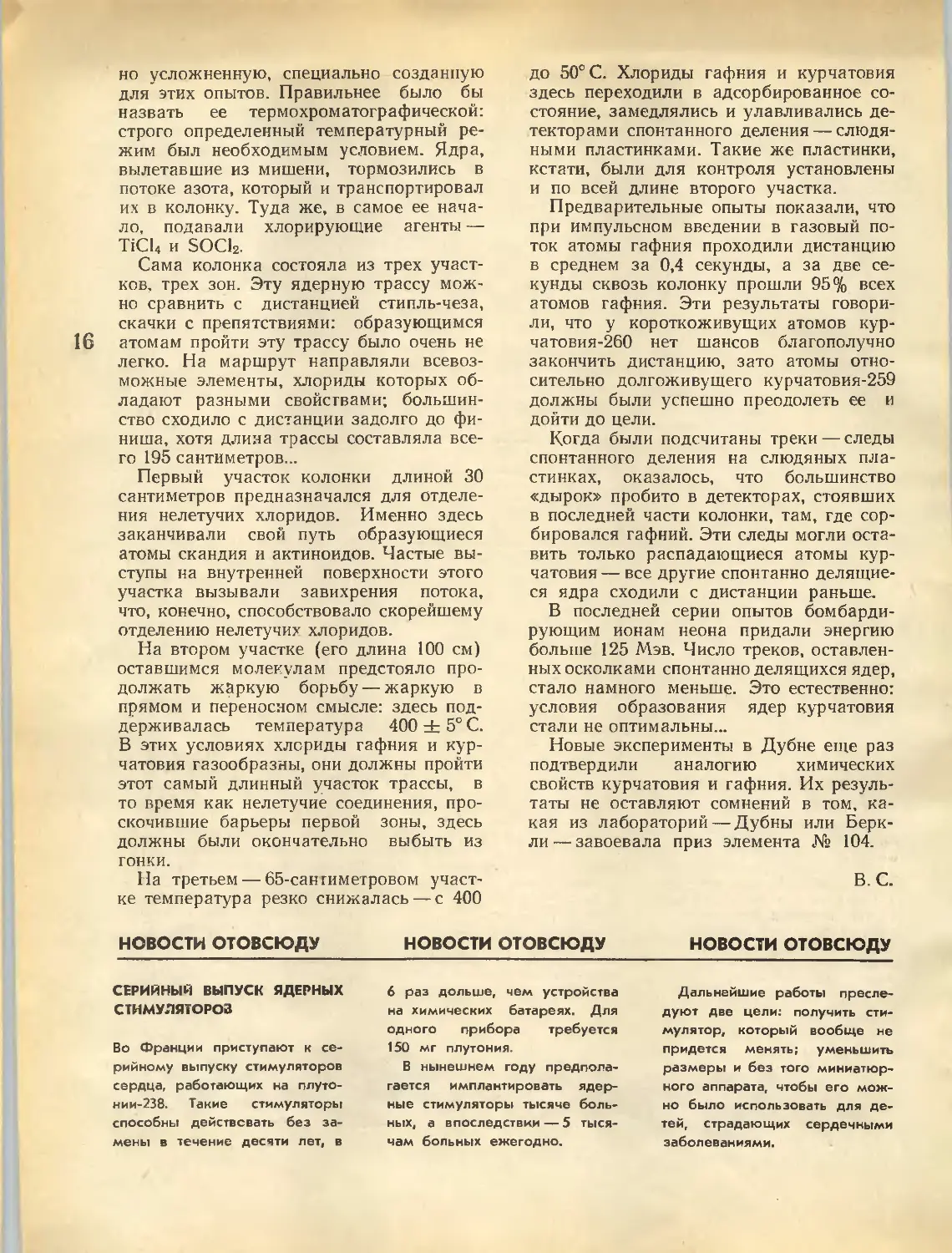

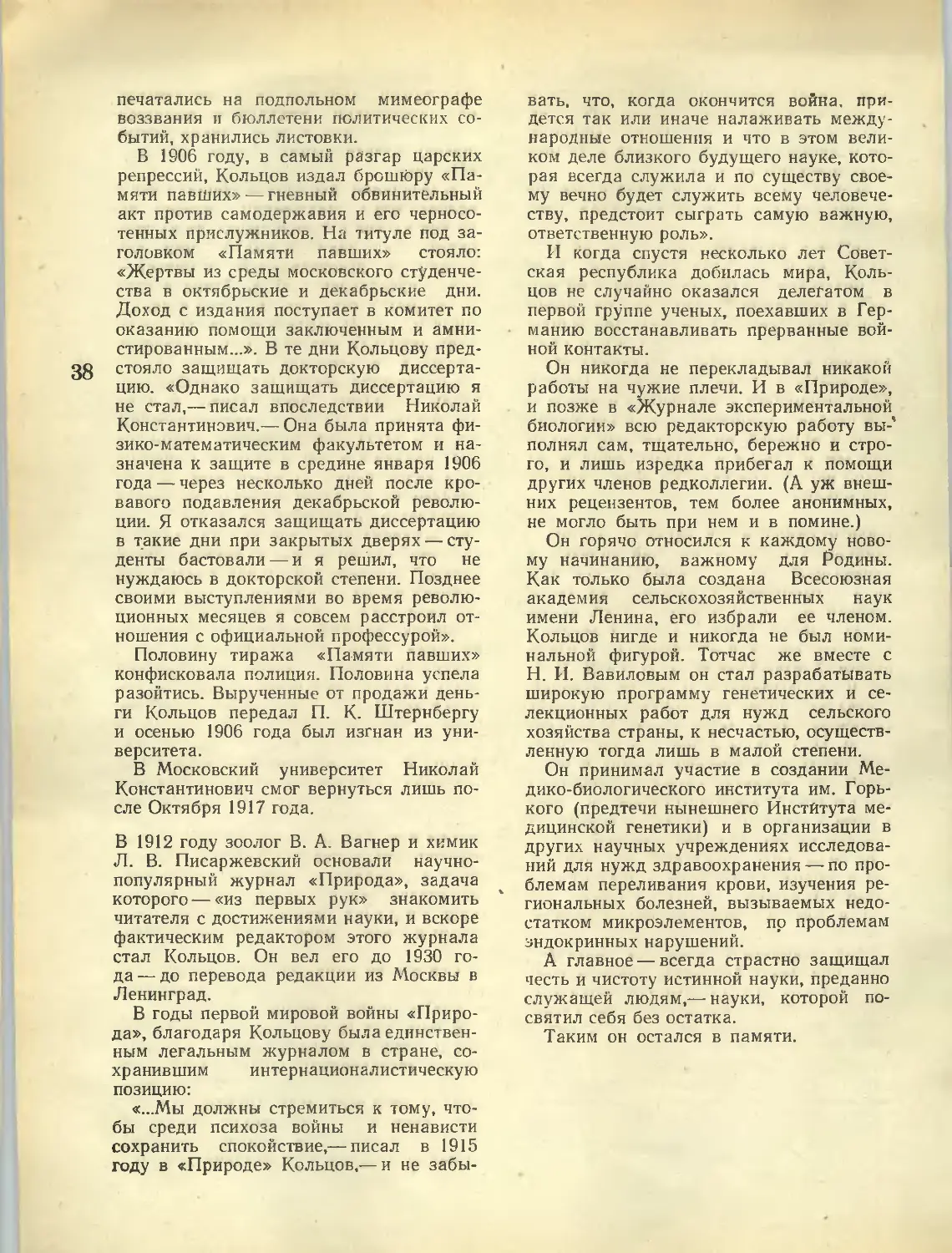

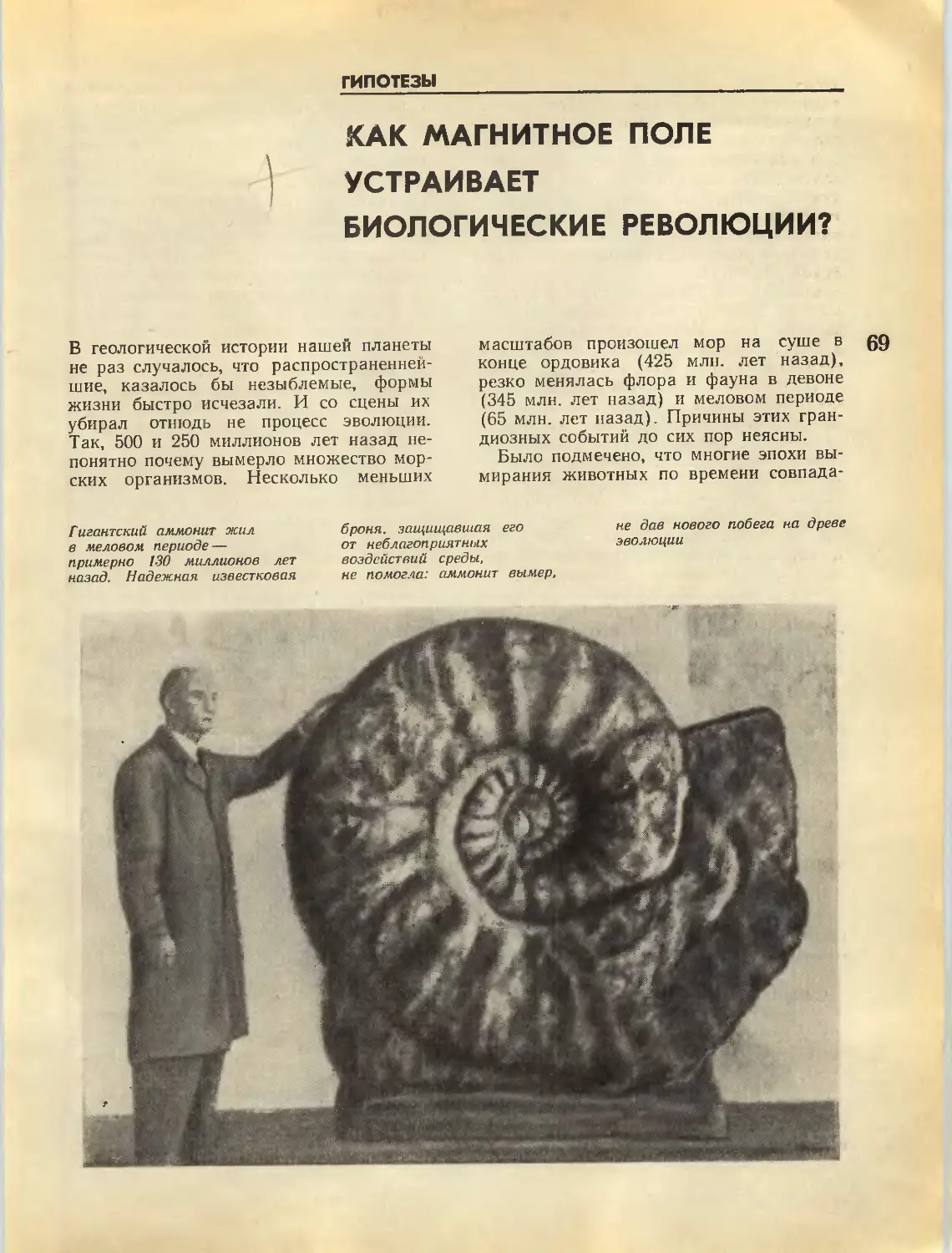

Принципиальная схема

экспериментальной установки

(сверху), график

температурного режима

в хроматографической колонке

(в середине) и распределение

следов осколков деления

(внизу) по длине колонки.

Пунктиром выделена зона

осаждения скандия

и актиноидов, сплошной

линией — зона сорбции

гафния, а следовательно,

и курчатовия. Эти зоны

определены по гамма-распаду

изотопов скандия и гафния.

Кружки на нижней диаграмме

отражают соотношение

зарегистрированных актов

спонтанного деления. Следы

деления в скандиевой зоне —

результат спонтанного деления

ядер актиноидов, в первую

очередь фермия-256. В зоне

гафния такие следы могли

оставить только ядра

курчатовия-259. Как видно

из нижней диаграммы,

в оптимальных для синтеза

элемента М 104 условиях

больше всего следов оставлено

в конце колонки

но усложненную, специально созданную

для этих опытов. Правильнее было бы

назвать ее термохроматографической:

строго определенный температурный

режим был необходимым условием. Ядра,

вылетавшие из мишени, тормозились в

потоке азота, который и транспортировал

их в колонку. Туда же, в самое ее

начало, подавали хлорирующие агенты —

TiCl4 и SOCl2.

Сама колонка состояла из трех

участков, трех зон. Эту ядерную трассу

можно сравнить с дистанцией стипль-чеза,

скачки с препятствиями: образующимся

атомам пройти эту трассу было очень не

легко. На маршрут направляли

всевозможные элементы, хлориды которых

обладают разными свойствами;

большинство сходило с дистанции задолго до

финиша, хотя длина трассы составляла

всего 195 сантиметров...

Первый участок колонки длиной 30

сантиметров предназначался для

отделения нелетучих хлоридов. Именно здесь

заканчивали свой путь образующиеся

атомы скандия и актиноидов. Частые

выступы на внутренней поверхности этого

участка вызывали завихрения потока,

что, конечно, способствовало скорейшему

отделению нелетучих хлоридов.

На втором участке (его длина 100 см)

оставшимся молекулам предстояло

продолжать жаркую борьбу — жаркую в

прямом и переносном смысле: здесь

поддерживалась температура 400 ± 5° С.

В этих условиях хлориды гафния и кур-

чатовия газообразны, они должны пройти

этот самый длинный участок трассы, в

то время как нелетучие соединения,

проскочившие барьеры первой зоны, здесь

должны были окончательно выбыть из

гонки.

На третьем — 65-сангиметровом

участке температура резко снижалась — с 400

до 50° С. Хлориды гафния и курчатовия

здесь переходили в адсорбированное

состояние, замедлялись и улавливались

детекторами спонтанного деления —

слюдяными пластинками. Такие же пластинки,

кстати, были для контроля установлены

и по всей длине второго участка.

Предварительные опыты показали, что

при импульсном введении в газовый

поток атомы гафния проходили дистанцию

в среднем за 0,4 секунды, а за две

секунды сквозь колонку прошли 95% всех

атомов гафния. Эти результаты

говорили, что у короткоживущих атомов кур-

чатовия-260 нет шансов благополучно

закончить дистанцию, зато атомы

относительно долгоживущего курчатовия-259

должны были успешно преодолеть ее и

дойти до цели.

Когда были подсчитаны треки — следы

спонтанного деления на слюдяных

пластинках, оказалось, что большинство

«дырок» пробито в детекторах, стоявших

в последней части колонки, там, где

сорбировался гафний. Эти следы могли

оставить только распадающиеся атомы

курчатовия— все другие спонтанно

делящиеся ядра сходили с дистанции раньше.

В последней серии опытов

бомбардирующим ионам неона придали энергию

больше 125 Мэв. Число треков,

оставленных осколками спонтанно делящихся ядер,

стало намного меньше. Это естественно:

условия образования ядер курчатовия

стали не оптимальны...

Новые эксперименты в Дубне еще раз

подтвердили аналогию химических

свойств курчатовия и гафния. Их

результаты не оставляют сомнений в том,

какая из лабораторий — Дубны или

Беркли— завоевала приз элемента № 104.

В. С

НОВОСТИ ОТОВСЮДУ

НОВОСТИ ОТОВСЮДУ

НОВОСТИ ОТОВСЮДУ

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК ЯДЕРНЫХ

стнмулятороз

Во Франции приступают к

серийному выпуску стимуляторов

сердца, работающих на плуто-

нии-238. Такие стимуляторы

способны действовать без

замены в течение десяти лет, в

6 раз дольше, чем устройства

на химических батареях. Для

одного прибора требуется

150 мг плутония.

В нынешнем году

предполагается имплантировать

ядерные стимуляторы тысяче

больных, а впоследствии — 5

тысячам больных ежегодно.

Дальнейшие работы

преследуют две цели: получить

стимулятор, который вообще не

придется менять; уменьшить

размеры и без того

миниатюрного аппарата, чтобы его

можно было использовать для

детей, страдающих сердечными

заболеваниями.

Создать новые виды машин и оборудования большой

единичной мощности для металлургической, угольной,

горнодобывающей, химической, нефтехимической и

нефтеперерабатывающей промышленности, энергетики,

целлюлозно-бумажной промышленности и других отраслей.

Директивы XXIV съезда КПСС

по пятилетнему плану развития

народного хозяйства СССР

на 1971—1975 годы

РАВНОПРАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

На вопросы корреспондента «Химии и жизни» М. Гуре-

вича отвечает заместитель министра химического и

нефтяного машиностроения СССР Александр

Георгиевич РУЦКОЙ.

Расскажите, пожалуйста, об

особенностях вашей отрасли.

Но сейчас размеры и

производительность химических

агрегатов пересматриваются в

сторону еще большего увеличения.

Как отражается эта тенденция

era работе вашей отрасли?

Предприятия Министерства химического и нефтяного

машиностроения создают машины и аппараты не только

для химиков и нефтяников. Мы работаем еще и на

газовую промышленность, и на энергетику, и на черную

металлургию, и на пищевую промышленность, и на новую

отрасль— микробиологию.

В восьмой пятилетке институты и предприятия Мин-

химмаша изготовили около 4800 опытных образцов

машин и аппаратов, начали выпускать серийно 3200 новых

изделий. В этой пятилетке мы приступаем к комплектным

поставкам оборудования, входящего в технологические

линии самых различных предприятий. Везде, где

вещество претерпевает химические изменения, нужны аппараты

и установки, в которых эти изменения должны идти.

Продукция нашей отрасли — это компрессоры и насосы,

литьевые машины для пластмасс и ректификационные

колонны, криогенные установки и центрифуги,

ультразвуковые аппараты и экстракторы. И многое, многое другое.

Остается только добавить, что наши аппараты и

машины зачастую уникальны; что работают они обычно в

сложнейших условиях — при высоких температурах и

давлениях, в исключительно агрессивных средах; что

созданные нами агрегаты имеют, как правило, большую

единичную мощность.

Сейчас во всех отраслях промышленности, и прежде

всего в химии, нефтехимии, нефтепереработке, газовой

промышленности, особенно заметна тенденция к

непрерывному увеличению агрегатов, их мощности,

производительности.

Пс сравнению с прошлой пятилеткой размеры и

мощности агрегатов и установок, которые выпускают

предприятия нашей отрасли, возросли вдвое и втрое.

Несколько лет назад установки для производства слабой азотной

кислоты имели мощность 40 тысяч тонн и считались при

этом крупными, сейчас мы освоили единичные мощности

120 тысяч тонн. В прошлой пятилетке строились

аммиачные агрегаты с суточной производительностью 300 тонн,

2 Химия и Жизнь, Н7

теперь— 1350 тонн. Мощности установок для первичной

переработки нефти увеличились с 2—3 до 6—8

миллионов тонн *. Полагаю, что этих примеров достаточно.

В девятой пятилетке предприятия нашего

министерства увеличат выпуск высокопроизводительного

химического оборудования, позволяющего интенсифицировать

процессы, поднять производительность агрегатов, не

изменяя их объемов. Мы берем на вооружение все

известные пути интенсификации технологических процессов:

повышение температуры и давления, радиационное

излучение, низкотемпературную плазму, ультразвуковые

колебания, пульсацию, вибрацию, магнитные и

электрические поля.

Весьма актуальны и перспективны разработки новых

типов химических и нефтехимических агрегатов, в

которых совмещаются сразу несколько технологических

процессов: грануляция, сушка и охлаждение или химическая

реакция, фильтрация и сушка.

Из новых аппаратов можно назвать пластинчатые

теплообменники, теплообменники с воздушным

охлаждением— к концу пятилетки мы утроим их выпуск. Это

очень интересные аппараты. Их сейчас устанавливают на

строящихся и модернизируемых химических,

нефтехимических и нефтеперерабатывающих установках.

Созданные в институте ВНИИнефтемаш аппараты воздушного

охлаждения значительно уменьшают расход чистой воды

и сброс загрязненной. Только на Омском

нефтеперерабатывающем комбинате экономят за год 20 миллионов

кубометров воды. Кроме того, сокращаются сроки

строительства, отпадает тяжелая работа по очистке

поверхностей теплообменников, повышается стабильность

теплового режима оборудования.

Новые аппараты осваиваются на ведущих

предприятиях нашей отрасли. В этой пятилетке начнут работать

на полную мощность и новые заводы, в том числе Гла-

зовский и Алексеевский — химического машиностроения,

Семипалатинский арматурный.

Какие сейчас ведутся работы Таких работ много. Чехословацкие машиностроители и

в области химического и неф- химики разрабатывают оборудование для цехов комп-

тяного машиностроения по рессии и пиролиза мощного производства этилена. Сов-

комплексной программе аконо- местно с ГДР мы работаем над крупными агрегатами

мической интеграции социали- для выпуска полиэтилена высокого давления. Польские

стических стран? машиностроители поставляют нам сернокислотные

установки большой мощности.

Это лишь часть наших совместных работ с учеными

и конструкторами социалистических стран.

По-видимому, огромные мае- В последнее время мы создали специальные научно-тех-

штабы работ в химическом и нические бюро и разместили их непосредственно в про-

нефтяном машиностроении тре- ектных и научно-исследовательских институтах химиче-

буют также широкой коопера- ской, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, микро-

иии различных отраслей нашей биологической, целлюлозно-бумажной отраслей. Задача

промышленности. С какими из этих бюро, своего рода авангардных постов машино-

иих сотрудничает Минхиммаш? ——■

* О сверхмощных нефтеперерабатывающих установках, созданных

в нашей стране, рассказано в Ale 3 «Химии и жизнн» за 1971 г.—

Ред.

строителей,— быть в курсе всех новейших разработок

обеспечивать новые проекты современным оборудовани1-

ем. вести рабочее проектирование новых предприятий

вместе с химиками и нефтяниками.

Еще один пример сотрудничества и кооперации. Вы

понимаете, что наше оборудование зачастую бывает

непросто перевезти с завода на строительную площадку.

Вместе с Министерством путей сообщения и

Министерством тяжелого машиностроения мы работаем над

созданием транспортных средств для перевозки

крупногабаритных аппаратов и установок.

Наконец, нашим институтам и предприятиям

помогают организации Академии наук. Недавно созданное в

Новосибирске конструкторское бюро по энергохимической

аппаратуре и машинам, которое разрабатывает криоген-

но-вакуумную технику, абсорбционные холодильные

машины и другое прогрессивное оборудование, действует

в контакте с Институтом теплофизики СО АН СССР.

В общем, в каждом новом технологическом поиске,

в работе над каждым новым проектом нам приходится

завязывать множество контактов, поддерживать самые

тесные отношения с учеными, конструкторами,

технологами, строителями из других ведомств.

И это — отношения равноправных партнеров.

т ^ » ^ * *

НОВЫЕ ЗАВОДЫ

J, ЩЕКИНО:

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО

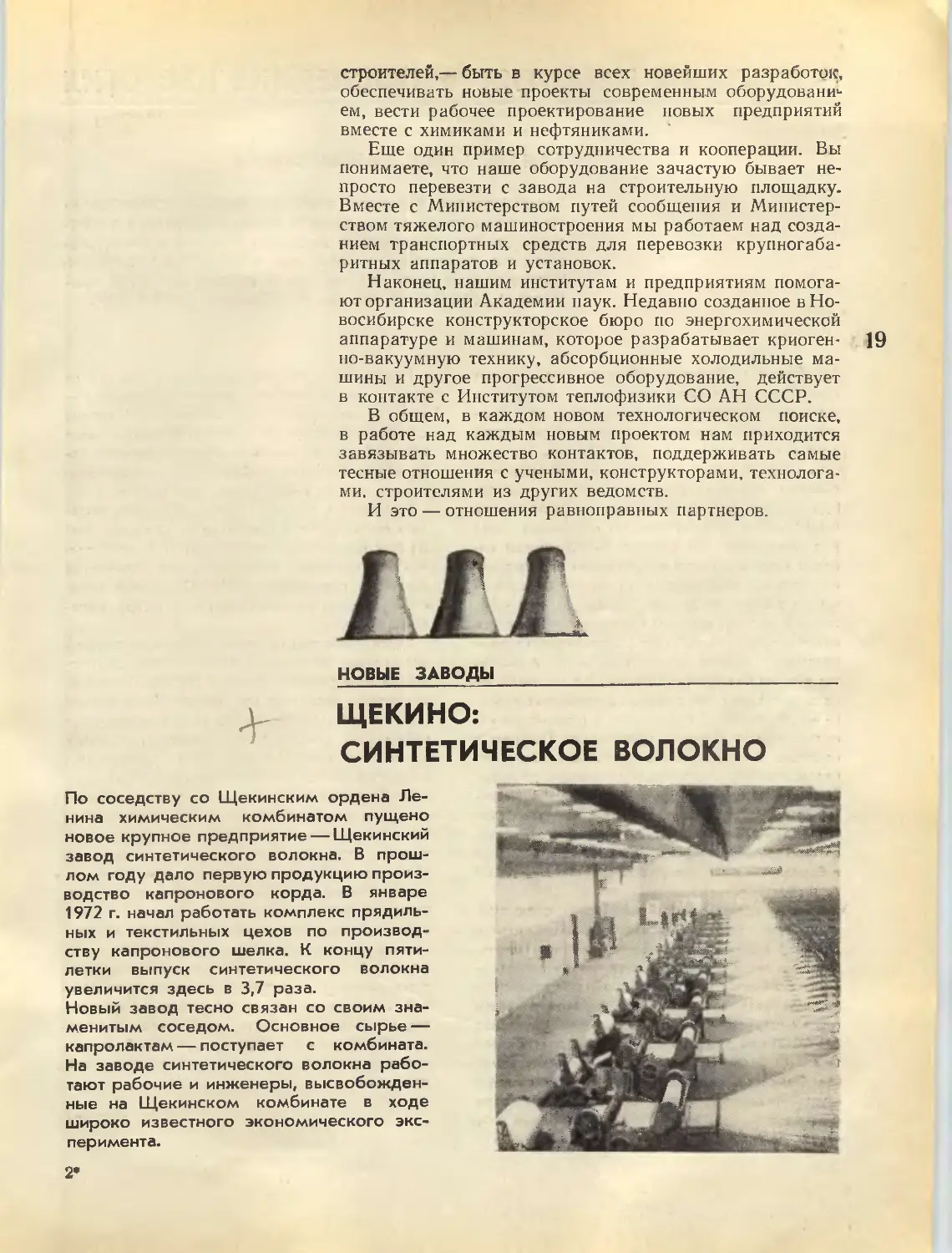

По соседству со Щекинским ордена

Ленина химическим комбинатом пущено

новое крупное предприятие — Щекинский

завод синтетического волокна. В

прошлом году дало первую продукцию

производство капронового корда. В январе

1972 г. начал работать комплекс

прядильных и текстильных цехов по

производству капронового шелка. К концу

пятилетки выпуск синтетического волокна

увеличится здесь в 3,7 раза.

Новый завод тесно связан со своим

знаменитым соседом. Основное сырье —

капролактам — поступает с комбината.

На заводе синтетического волокна

работают рабочие и инженеры,

высвобожденные на Щекинском комбинате в ходе

широко известного экономического

эксперимента.

2*

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ • ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЕЩЕ ОДНА ГРУППА АНТИБИОТИКОВ

Расшифровано строение альбофунгина —

родоначальника новой группы антибиотиков. Полная структура

альбофунгина опубликована в последнем номере

международного химического журнала «Tetrahedron Letters».

Исследования были выполнены в Институте химии

природных соединений им. М. М. Шемякина АН СССР.

Антибиотик альбофунгин обладает тем ценным

свойством, что он высокоактивен не только

против многих болезнетворных микробов, но и

против дрожжевых организмов, в частности, против

одного из их видов — Candida albicans.

С. albicans живет в кишечнике человека и в

обычных условиях вреда не причиняет, так как

бурному его размножению препятствуют другие

кишечные микроорганизмы. Но медициной давно

уже подмечено, что лечение антибиотиками

нередко сопровождается неприятными

осложнениями: человек вылечивается от одной болезни и

тут же заболевает другой. Это сказывается

угнетающий эффект, который оказывают антибиотики

широкого спектра действия (тетрациклин, хлорам-

феникол) на микрофлору кишечника.

Антибиотик убивает бактерий — антагонистов дрожжей, но

не затрагивает сами дрожжи. Дрожжевые

палочки начинают бурно размножаться и вызывают

самостоятельное тяжелое заболевание. Поэтому в

комплекс с тетрациклином обычно назначают

препараты типа нистатина, подавляющие действие

дрожжей. И поэтому же во всем мире ищут

антибиотики, обладающие противодрожжевой

активностью. Одним из таких антибиотиков

оказался альбофунгин, открытый в Советском Союзе в

лаборатории члена-корреспондента АН СССР

А. С. Хохлова.

Когда появляется новый антибиотик, очень

важно детально разобраться в его строении, понять

действие его на молекулярном уровне, выяснить,

на какие именно реакции в клетке он влияет, и

какие особенности его структуры обусловливают

именно такое действие. Этой работой занялась

группа сотрудников ИХПС им. М. М. Шемякина

АН СССР под руководством

члена-корреспондента АН СССР М. Н. Колосова. У советских

химиков были серьезные конкуренты — две сильные

группы исследователей в США и Японии вели

сходные работы с антибиотиками, близкими или,

может быть, идентичными альбофунгину.

Исследователю антибиотиков почти никогда не

удается воспользоваться какими-то аналогиями —

антибиотики крайне разнообразны по своему

строению, и среди них обнаруживают немало

структур, совсем необычных для природных

соединений. Свойства альбофунгина не позволяли

отнести его ни к одной известной группе.

Естественно, что для начала требовалось

выделить альбофунгин в химически чистом виде.

Когда этот чрезвычайно трудоемкий этап

исследований был завершен, выяснилось, что суммарная

формула соединения C27H24N2O9. Теперь

предстояло выяснить молекулярную структуру

вещества.

Группа Колосова провела десятки превращений

антибиотика, выделила и изучила около ста

продуктов этих реакций, сняла и тщательно

проанализировала несколько сот спектров, включающих

тысячи характеристик. На это ушло несколько лет

работы. Но советские исследователи первыми

пришли к финишу. К началу 1972 г. строение

альбофунгина было расшифровано полностью.

Альбофунгин оказался необычным веществом

даже для антибиотиков, в нем много реакционно-

способных групп, которые расположены по

периферии сложной полициклической молекулы.

Структура альбофунгина говорит о том, что это —

родоначальник еще одной группы антибиотиков.

Что конкретно может дать медицине

исследование, проведенное химиками? Сам альбофунгин

не находит пока практического применения в

медицине. Теперь, на основе уже известной

структуры, начинается, по-видимому, поиск

синтетических аналогов альбофунгина, которые, обладая

его достоинствами, будут лишены его

недостатков. Словом, на очереди этап, который может

привести к созданию еще одного эффективного

лекарства.

Ю. ОЛЕНИН

s~\

%&> -

-v№^

А ТАМ-ТРАВА НЕ РАСТИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАТАСТРОФА

Поздней ночью тяжеловесный грузовой

состав — добрая сотня цистерн со

сжиженным газом, десятки вагонов с

машинами— приближался к крупной узловой

станции. Уже показались станционные

строения.

И тут мощный электровоз резко

тряхнуло. Послышался металлический

скрежет, загрохотала автосцепка. Стремясь

предотвратить беду, машинист включил

экстренное торможение, но было поздно:

цистерны и вагоны полезли друг на

друга, а потом покатились с высокой

насыпи вниз. Вспыхнул пожар, двое суток

далеко окрест слышались взрывы...

Как всегда, причины катастрофы

разбирала специальная комиссия. Вопреки

известной поговорке, вина пала не на

стрелочника. Авторитетные специалисты

единодушно пришли к выводу:

катастрофа случилась из-за травы, из-за самой

обычной зеленой травы, растущей на

обочинах пути и между шпалами.

Надо сказать, что эта катастрофа,

случившаяся недавно на одной из

зарубежных железных дорог, была не первой и не

последней среди катастроф, вызванных

столь безобидной на вид травкой.

Железнодорожные происшествия подобного

типа участились в последние годы в

связи с утяжелением составов и ростом

скорости поездов.

Чтобы понять, как нежные листики и

стебельки сбрасывают с рельсов

тысячетонные составы, следует обратиться к

устройству железнодорожного пути.

КАК УСТРОЕН ПУТЬ

Железнодорожный путь состоит из

земляного полотна, балласта, шпал, рельсов

и скреплений. Если бы шпалы

укладывали прямо на землю, путь постепенно

утонул бы в грунте. Поэтому строят

своего рода фундамент, балластную

призму — из крупного песка, гравия, щебня.

Балластная призма должна быть прочной

и упругой, должна хорошо пропускать

воду: скопившаяся здесь влага очень

опасна. И вот почему.

Когда идет поезд, шпалы вибрируют,

то приподнимаются, то опускаются, как

бы шлепая по песку и щебню. Если

балласт загрязнен, если в нем есть вода.

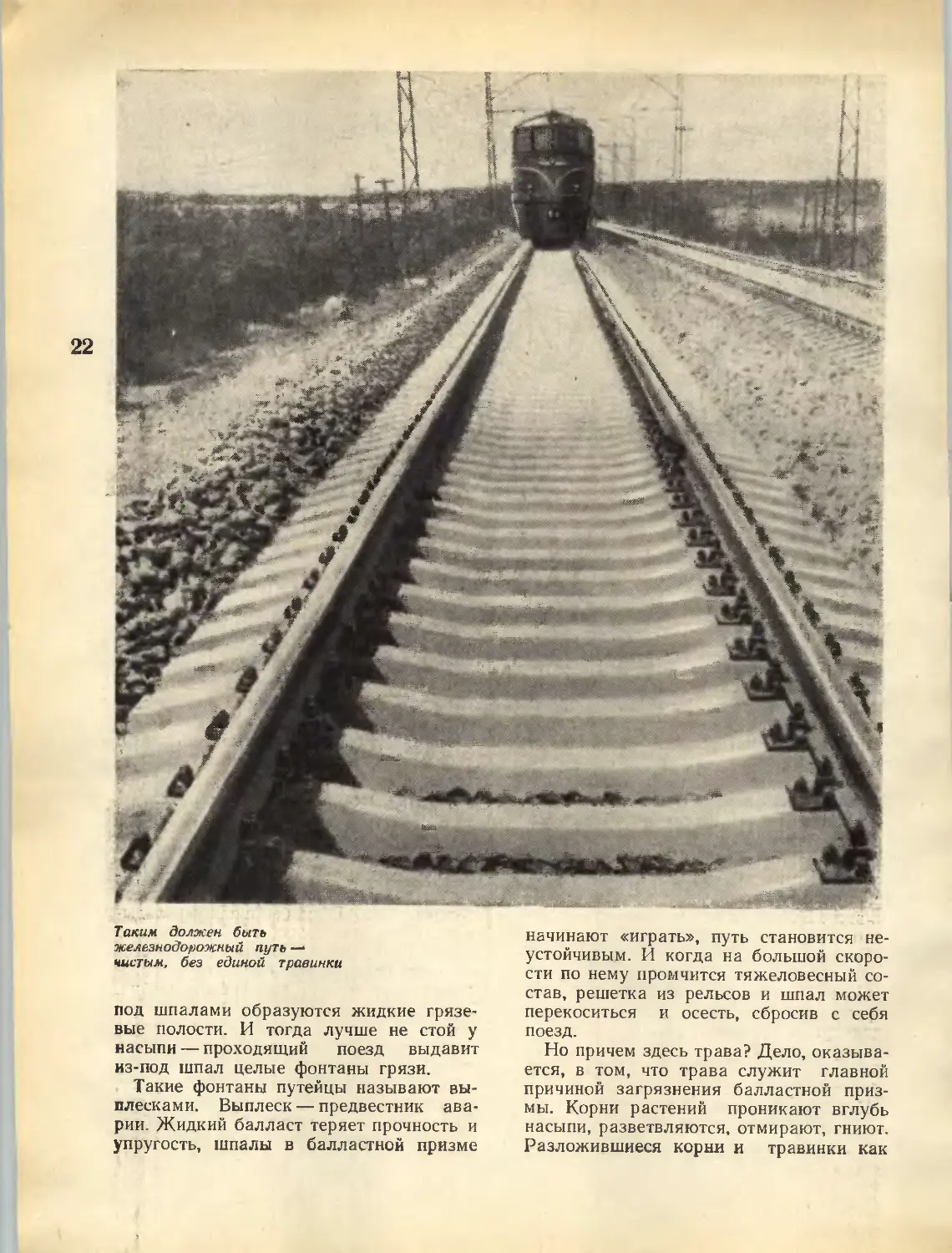

Таким должен быть

железнодорожный путь —«

чистым, без единой травинки

под шпалами образуются жидкие

грязевые полости. И тогда лучше не стой у

насыпи — проходящий поезд выдавит

из-под шпал целые фонтаны грязи.

Такие фонтаны путейцы называют

выплесками. Выплеск — предвестник

аварии. Жидкий балласт теряет прочность и

упругость, шпалы в балластной призме

начинают «играть», путь становится

неустойчивым. И когда на большой

скорости по нему промчится тяжеловесный

состав, решетка из рельсов и шпал может

перекоситься и осесть, сбросив с себя

поезд.

Но причем здесь трава? Дело,

оказывается, в том, что трава служит главной

причиной загрязнения балластной

призмы. Корни растений проникают вглубь

насыпи, разветвляются, отмирают, гниют.

Разложившиеся корни и травинки как

бы цементируют балласт, затрудняя

фильтрацию влаги. Кроме того, стебли и

листья задерживают пыль, поднятую

проходящим составом, задерживают

угольную и торфяную мелочь, словом,

подобно щетке собирают грязь. Грязь

смешивается с водой — возникают выплески.

А к чему они приводят, мы уже говорили.

ОГНЕМ И ТЯПКОЙ

Чтобы восстановить дренирующую

способность балласта, способность

пропускать влагу, призму периодически

очищают. Пользуясь «окнами» в

железнодорожном расписании, на путь выезжают

специальные машины. Они вырезают

грязный щебень, пропускают его через

грохот, отсеивают загрязнения, чистый

балласт вновь укладывают на земляное

полотно. А песок просто заменяют свежим.

Чтобы проделывать эту трудоемкую и

дорогостоящую операцию как можно

реже, путейцы ведут повседневную борьбу

с травой.

Когда основным балластом был песок,

путевые обходчики работали на насыпи

с тяпкой. Технический прогресс, как это

ни парадоксально, существенно

затруднил прополку путей. Призму стали

делать из щебенки, и полоть ее тяпкой

стало невозможно.

Пробовали выжигать траву с помощью

отработавших свой век в авиации

турбореактивных двигателей. Трава-то

выгорала, но в глубине балласта оставались

неповрежденные корни. К тому же

деревянные шпалы (а они еще лежат на

дорогах протяженностью в тысячи

километров) горели не хуже травы. Вот и

приходится обходчикам вырывать траву

руками, обдирая в кровь пальцы об острые

камни.

АГРОХИМИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ПОЛОТНА

Уже многие годы для уничтожения

сорняков на полях используют специальные

вещества—гербициды. Одни гербициды

поражают листья и стебли растений при

непосредственном контакте с ними

(контактные вещества), другие действуют на

корневую систему и прорастающие

семена (корневые), третьи — распределяются

по сосудам растений, уничтожая и

вершки и корешки (системные гербициды). Но

агрохимия железнодорожного полотна

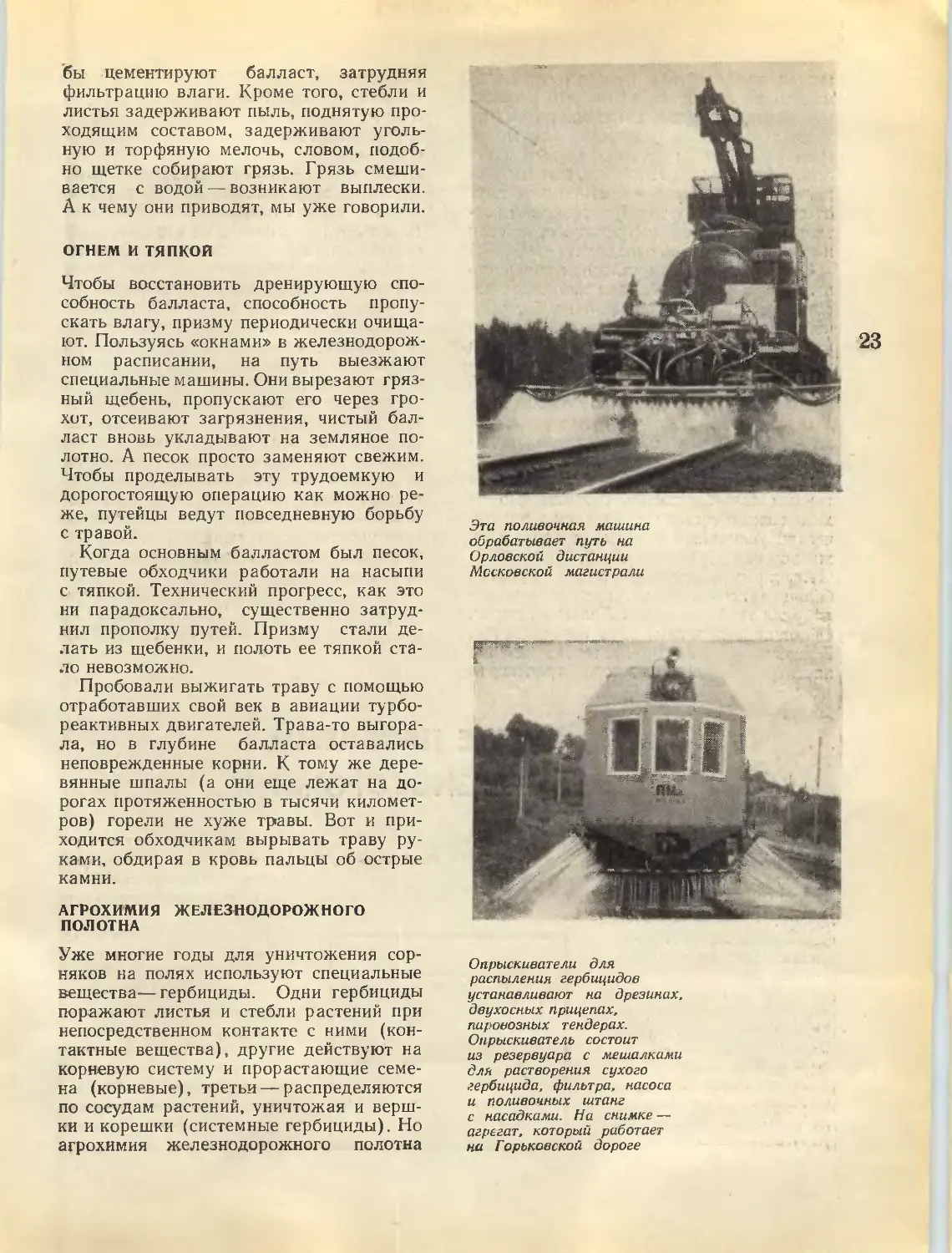

Эта поливочная машина

обрабатывает путь на

Орловской дистанции

Московской магистрали

Опрыскиватели для

распыления гербицидов

устанавливают на дрезинах,

двухосных прицепах,

паровозных тендерах.

Опрыскиватель состоит

из резервуара с мешалками

для растворения сухого

гербицида, фильтра, насоса

и поливочных штанг

с насадками. На снимке —

агрегат, который работает

ни Горьковской дороге

можег заимствовать из этого арсенала

далеко не все. Дело в том, что в

системах сигнализации и автоблокировки на

железнодорожном транспорте

электрический ток течет и по специальным

кабелям, и по рельсам. И рельсы, естественно,

должны быть хорошо изолированы друг

от друга. Поэтому электропроводные

растворы гербицидов (неорганические соли

и кислоты) напрочь отпадают.

Однако это не единственная трудность

в подборе гербицидов для железных

дорог. К сожалению, сорняки на

балластной призме — не монокультура. Здесь и

пшеница, и рожь, и пырей, и лебеда, и

клевер, и полынь, и хвощ. Словом,

культурные и дикие злаки и травы на

железнодорожном полотне мирно уживаются.

Для них нужно подобрать универсальный

яд — не морить же каждую травку

индивидуальным гербицидом.

Проблема усложняется и различными

типами почв-балластов, несхожестью их

химического состава, различием

климатических условий, в которых должна идти

химическая обработка путей.

Агрономы, химики, путейцы провели

большие исследования, прежде чем

подобрали гербициды для железных дорог.

Обобщив результаты этих исследований,

Всесоюзный научно-исследовательский

институт железнодорожного транспорта

рекомендовал для дорог страны 24

гербицида, в различных сочетаниях, в

различных дозировках.

Например, для дорог центральных

районов страны рекомендуется

использовать гетероциклическое соединение сима-

зин. Его распрыскивают весной, когда на

полотне только начинает зеленеть трава.

В разгар лета уцелевшие сорняки с

широкой листвой добивают гербицидом

2,4Д B,4-дихлорфенсксиуксусная

кислота) или смесью 2,4Д с трихлорацетатом

натрия.

После такой обработки трава на пути

не появляется два года. По правде говоря,

до сих пор можно еще встретить путевых

обходчиков, занятых ручной прополкой.

Однако занимаются они этим последний

или предпоследний сезон. Почти на всех

железных дорогах нашей страны уже

появились специальные поливочные поезда?

дрезины и железнодорожные платформы

с навесными опрыскивателями. Два раза

в год — весной и летом — они объезжают

свои участки дорог, поливая полотно

гербицидами. А там, как говорится,— трава

не расти.

Инженеры

В. М. КОМБАРОВ,

Л. Ф. ТРОИЦКИЙ

И ЕЩЕ ПРОБЛЕМЫ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ...

УХОД

ЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ

ЛЕСОМ

Привычный дорожный пейзаж:

ровная лента деревьев,

протянувшаяся вдоль

железнодорожного полотна. Это тоже

путевое хозяйство. Полоса деревьев

и кустарников защищает

стальную колею от заносов — где от

снежных, где от песчаных.

Путейцы н лесоводы

тщательно оберегают посадки от

засорения травами,

кустарником, побегами деревьев.

Во-первых, слишком буйная

растительность может задушить

молодые деревья. А во-вторых,

рядом железнодорожное

полотно, которое должно всегда быть

чистым.

До недавнего времени

посадки вдоль железных дорог

прореживали топором да пилой;

Лишь в последние годы для

этого стали использовать

гербициды. Наиболее эффективны

среди них симазин и атразин.

Они слабо растворяются в

воде и подолгу задерживаются в

верхнем слое почвы, уничтожая

сорнякн и всходы деревьев.

У саженцев деревьев и кустар-

ников корни глубже, поэтому

симазнн и атразин на них не

действуют.

На пиях, срубленных во

время прореживания деревьев

и кустов, быстро вырастают

молодые побеги. Поэтому пни

в первые же дни после

порубки тоже обрабатывают

гербицидами. Для этого используют

растворы 2.4Д н 2,4,5-Т B,4,5-

трихлорфеноксиуксусная

кислота) в дизельном топливе.

БИТВА НА РЕЛЬСАХ

Несколько лет назад в

рекордно короткие сроки была

построена железная дорога,

связывающая нефтеносный район

Мангышлака с химическими и

нефтеперерабатывающими

предприятиями. Она пересекла

пустынные и засушливые районы,

где травы особо не угрожают

поездам. Зато сразу же после

пуска дороги возникла иная

угроза.

Землеройки, песчанки,

полевки, суслики, пеструшки, хомяки

и другие мелкие грызуны

облюбовали земляное полотно

для жилья. Они поселились

целыми колониями в длинных

норах, прорытых в насыпи. На

некоторых участках дороги

появилась опасность разрушения

полотна. Из-за сусликов

(смешно сказать!) пришлось

ограничить скорость поездов.

Началась настоящая битва

на рельсах. Вдоль полотна

пропихивали глубокие борозды, п

норы под дазлением подавали

природный газ. Но это

средство больше действовало на

путевых рабочих, чем на

землероек. И тогда путейцы стали

разбрасывать вдоль полотна

отравленную приманку:

кукурузу, горох, пшеницу, овес,

сдобренные растительным маслом и

ядовитым фосфидом цинка.

Фосфид цинка опасен не

только для грызунов, но и для

скота н для людей. Пришлось

соблюдать осторожность.

Целый месяц после обработки у

полотна нельзя было пасти

скот, косить сено. Зато

железная дорога была спасена от

вредителей.

КАК РАЗМОРОЗИТЬ

СТРЕЛКУ

Было время, когда снежиые

заносы на недели парализовали

железнодорожный транспорт.

Теперь это в прошлом. Путейцы

научились бороться со снегом.

Но на железных дорогах

оставалась еще одна нерешенная

зимняя проблема.

Чтобы переставить поезд с

одного пути на другой, нужно,

как известно, перевести

стрелку. Стрелка — это неподвижная

рама из рельсов и подвижные

рельсы — остряки. Так вот,

зимой в узкий A0—15 см) желоб

между рамой и остряками

забивается снег, спрессовывается

там, намертво сковывает

стрелку. Перегон очищен от снега,

а путь закрыт.

Ломами и кирками долбили

рабочие лед, выметали его из

желоба н лишь потом

переводили стрелки. Позднее

появились обогреватели с

электрическими спиралями или газовыми

горелками, с помощью которых

плавили лед. Появились

устройства для воздушной

обдувки стрелок — чтобы удалять

свежий снег. Поскольку эти

устройства недешевы, до

маленьких станций и полустанков

они не доходили.

Были попытки растопить лед

в желобах с помощью

химических веществ, которые для тех

же целей используют на

городских улицах и аэродром ах.

Скажем, испытывали

поваренную соль. Ничего хорошего не

вышло: стали ржаветь рельсы,

электропроводные растворы

замыкали электрические цепи,

выводили из строя сигнализацию

и автоблокировку.

Прошлой зимой путейцы

Московской дороги по

рекомендации учен ых Н овом осков ского

филиала Московского химико-

технологического института

имени Д. И. Менделеева

попробовали размораживать стрелки с

помощью водных растворов

этиленгликоля и получили

прекрасные результаты.

Чистый этиленгликоль

замерзает при температуре —12° С.

В смеси с водой (около 65%

Н2О —уже при —20° С.

Политый таким раствором лед

между остряком и рамой

превращается в кашицу, которая

легко выжимается из желоба,

когда переводят стрелку.

Кашица не замерзает несколько

суток. Один миллилитр

раствора плавит 0,5 грамма льда или

5 граммов снега.

На Московской дороге уже

сделаны автоматические

устройства для подачи

этиленгликоля в стрелки. Ими

управляет дежурный по станции со

своего пульта.

Говорят, что сани следует

готовить летом. Путейцы,

запасайте этиленгликоль!

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Кандидат ВД£ ТАК

химических наук

в. р. полищук СТРАШЕН

ФТОР...

Предлагаемая вашему вниманию статья посвящена

методу получения фторорганических веществ прямым

действием фтора на органические молекулы. Когда эта

статья готовилась к печати, было опубликовано

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о

присуждении Ленинских премий 1972 года. За исследования в

области фторорганических соединений алифатического

ряда присуждена Ленинская премия выдающемуся

советскому ученому академику Ивану Людвиговичу

Кнунянцу. И. Л. Кнунянц — создатель и руководитель

крупной научной школыг неутомимый исследователь и

педагог. Для его творчества характерно сочетание глубоких

теоретических исследований с решением важных задач

технического прогресса. Таковы и работы Ивана

Людвиговича по фторорганике, удостоенные высокой

награды.

Химикам редко приходилось

задумываться над тем, чтобы заставить фтор

реагировать с каким-либо веществом. Со

фтором взаимодействуют даже инертные

газы—криптон и ксенон. А образец

окислителя, кислород, дает со фтором

соединение F20, называемое не окисью фтора,

а фторидом кислорода — ведь тут не

фтор окислен кислородом, а кислород —

фтором...

Поэтому, казалось бы, нечего и думать

использовать фтор в органической

химии. Нежные органические молекулы

должны немедленно* сгорать,

соприкоснувшись с этим агрессивнейшим

элементом.

Но очень многие фторорганические

вещества все шире и шире используются

в практике. Фторированные углеводороды

служат прекрасными хладоагентами, они

используются, например, в домашних

холодильниках, фторсодержащие полимеры

не знают конкурентов по своей

химической устойчивости: некоторые

фторированные органические вещества

(например, 5-фторурацил) обладают

интересными лекарственными свойствами.

Как же удается получать такие

соединения? Как можно приручить неистовый

фтор и заставить по воле

экспериментатора вступать в нужные места

органических молекул?

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРИРУЧЕНИЯ

Первую попытку ввести фтор в реакцию

с органическим веществом предпринял в

1905 году ученый, открывший этот

элемент,— Анри Муассан. Рассудив, что при

низкой температуре работать безопаснее,

он смешал твердый метан с жидким

фтором при температуре жидкого воздуха.

Попытка едва не окончилась трагически:

результатом опыта был сильнейший

взрыв...

Как выяснилось в дальнейшем, жидкий

фтор оказывается слишком сильным

окислителем, и для реакций с органическими

веществами его следует использовать

только в газообразном состоянии.

Нельзя сказать, чтобы и газообразный

фтор вел себя всегда миролюбиво: даже

взаимодействие с углем сопровождалось

взрывами до тех пор, пока из сферы

реакции не стали полностью удалять влагу

и кислород. И тем не менее химики не

теряли надежд.

Курьезно, что еще в 1933 г. в США был

выдан патент на получение фтороргани-

ческих соединений «при действии фтора

на органические вещества». Автор

патента никаких личных достижений не имел,

но решил на всякий случай «застолбить»

идею, чтобы воспользоваться затем

результатами если не своих, то хотя бы

чужих трудов... И действительно, в

скором времени появились первые надежды

на успех. В 1934 году было подмечено,

что углеводороды горят в атмосфере

фтора значительно спокойнее, если реакция

идет на поверхности медной сетки.

Поскольку аналогичный эффект вызывали

и любые соединения меди и некоторых

других металлов (серебра, ртути), было

высказано резонное предположение, что

действующим началом служат фториды

эггих металлов. И это предположение

оправдалось: при участии фторидов

(особенно удачным агентом оказался фторид

кобальта) гладко идет глубокое

фторирование углеводородов — полное

замещение всех атомов водорода на атомы

фтора.

Такие «перфторуглеводороды» (то есть

полностью фторированные углеводороды)

удавалось получать порой с высоким

выходом— до 60 процентов. Однако чаще

всего результаты оказывались все же не

очень радостными: возникали сложные

смеси веществ, в которых преобладали

либо продукты расщепления

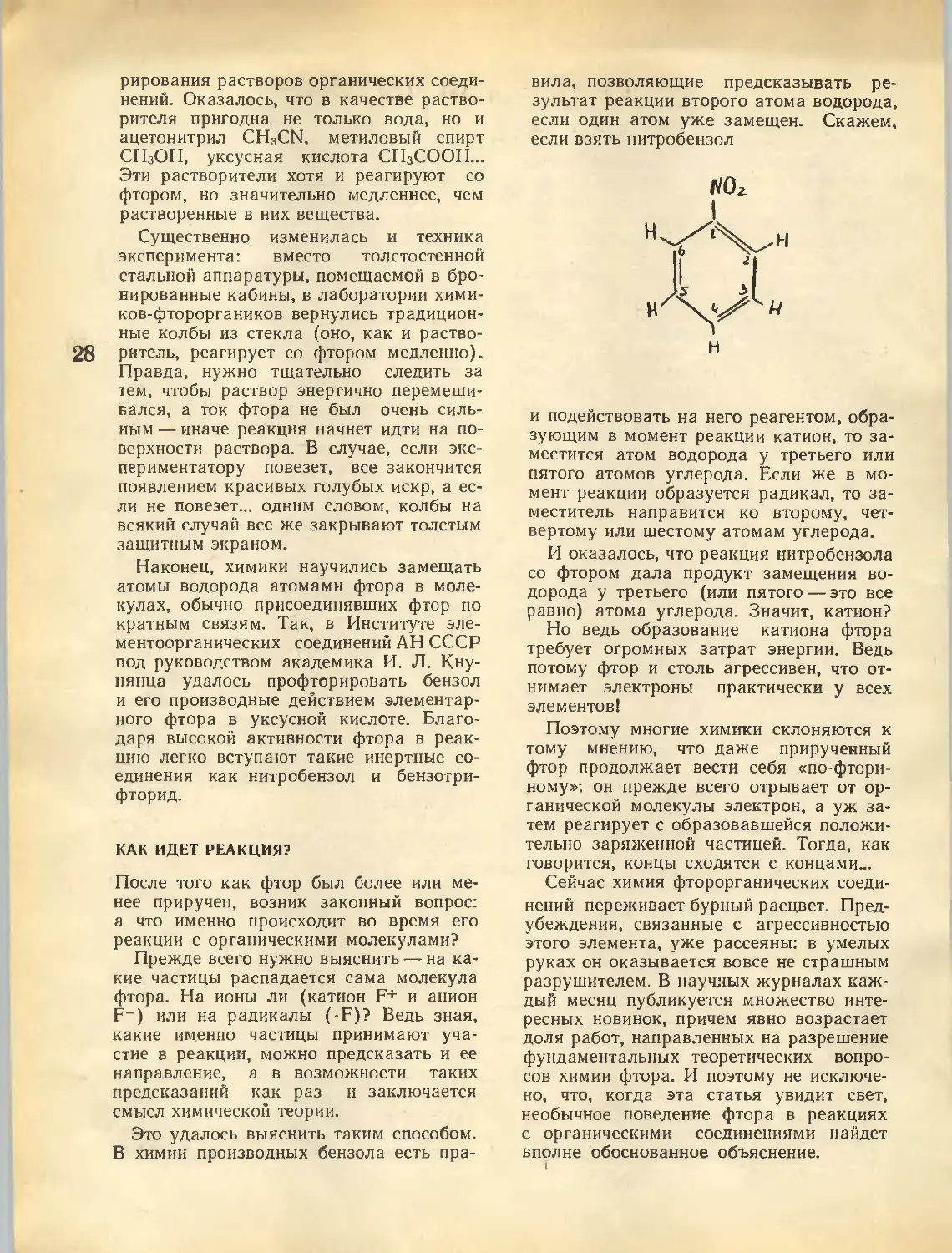

органических молекул, либо продукты их