Text

химия и жизнь

Научно-популярный журнал Академии наук СССР 1971

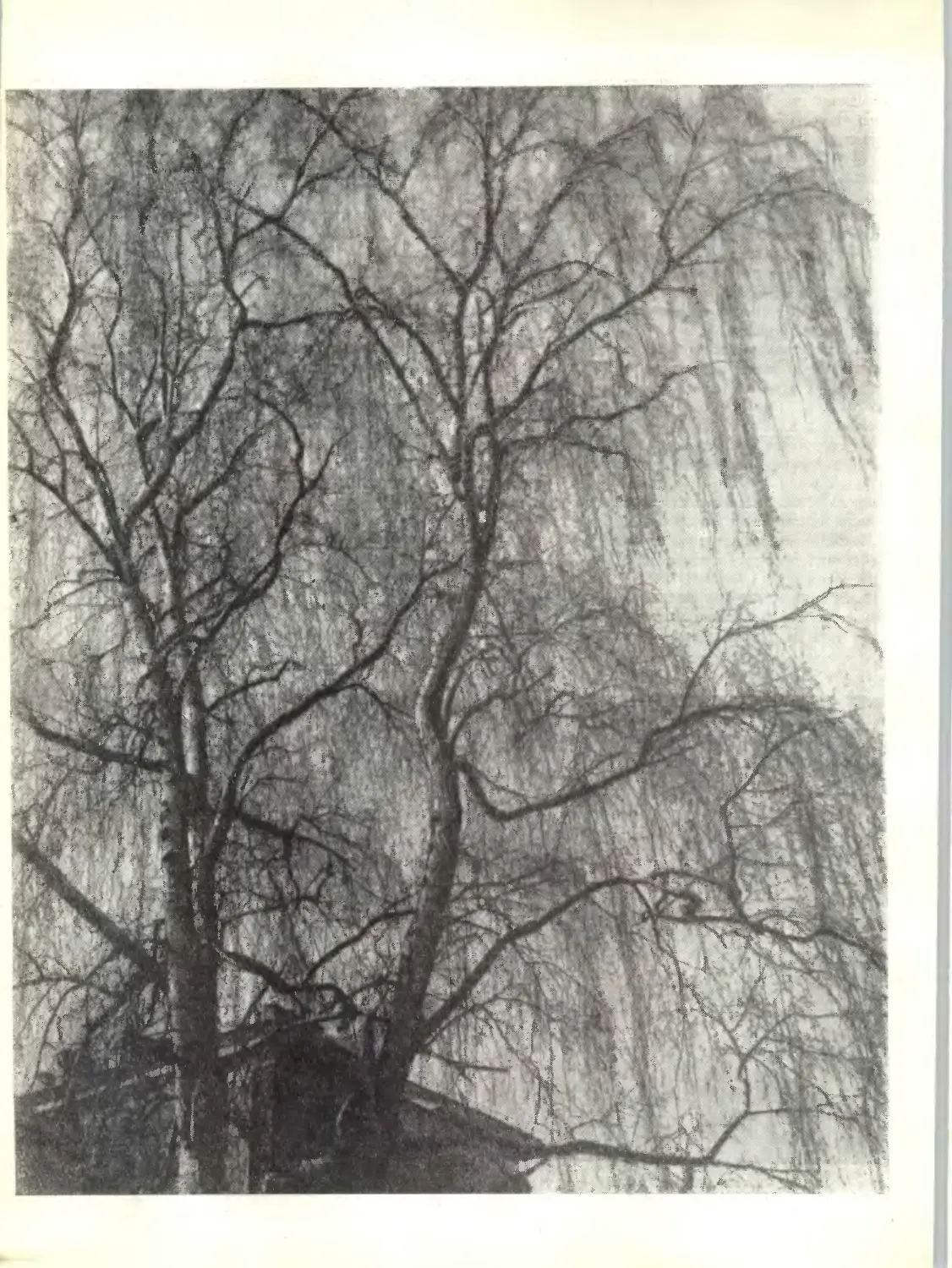

Белая береза, которой

посвящена статья в этом

номере журнала,

фигурирует в десятках

кинофильмов. Кадр.

который здесь

воспроизведен, взят из

фильма

о Л. Н. Толстом —

это был один из первых

документальных

фильмов, снятых

в России.

Ни первой

странице

обложки —

иллюстрация художника

С. ШАРОВА к статье

«Ацетиленовый фонарь»

химия

И

жизнь

№

Л. А. Кульский

А. Н. Мосолов

Б. Н. Волгин

Р. де Паолис

А. Быков

Р. Вудворд

Т. Р. Сешадри

6

2

6

8

13

15

16

18

20

25

А. Сафронов

С. Маркелян

И. С. Кулаев

А. П. Горяшко

А. Розен

В. И. Кузнецов

С. Д. Кустанович

В. Б. Дмитриев

Цж. Б. С. Холдейн 56

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ

НАУК СССР

ИЮНЬ 1971

ГОД ИЗДАНИЯ 7-Й

И химия — и жизнь!

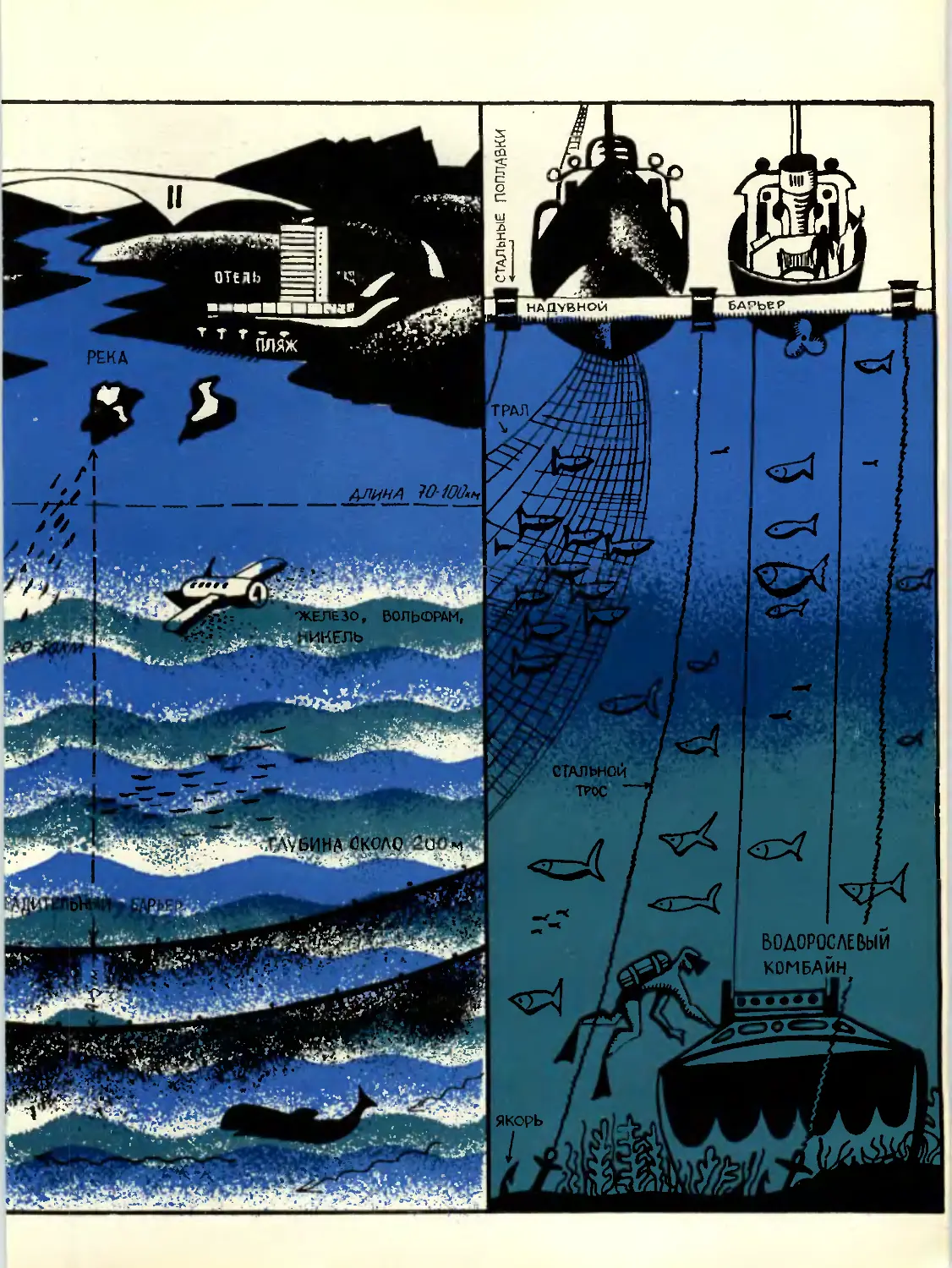

Чистая вода

Последние известия

Откуда пошли вирусы?

Штрихи к портрету ученого

В лабораториях зарубежных ученых

Дети из пробирки

Последние изаестия

Атомная термоэмиссионная — тепловая машина без

движущихся частей

Новые заводы

Второе рождение Воскресенского комбината

Короткие заметки

Овощи, которых вы не знаете

Диалоги

«Просто я так отношусь к своей работе...»

«За два года в науке может произойти все, что

угодно...»

27 Информация

Гипотезы

29 «Жизнь на Юпитере гораздо вероятнее, чем на Земле»

Элемент №...

33 Ксенон

Л почему бы и нет!

38 Подводный луг

40 За что присуждена Нобелевская премия по химии

1970 года

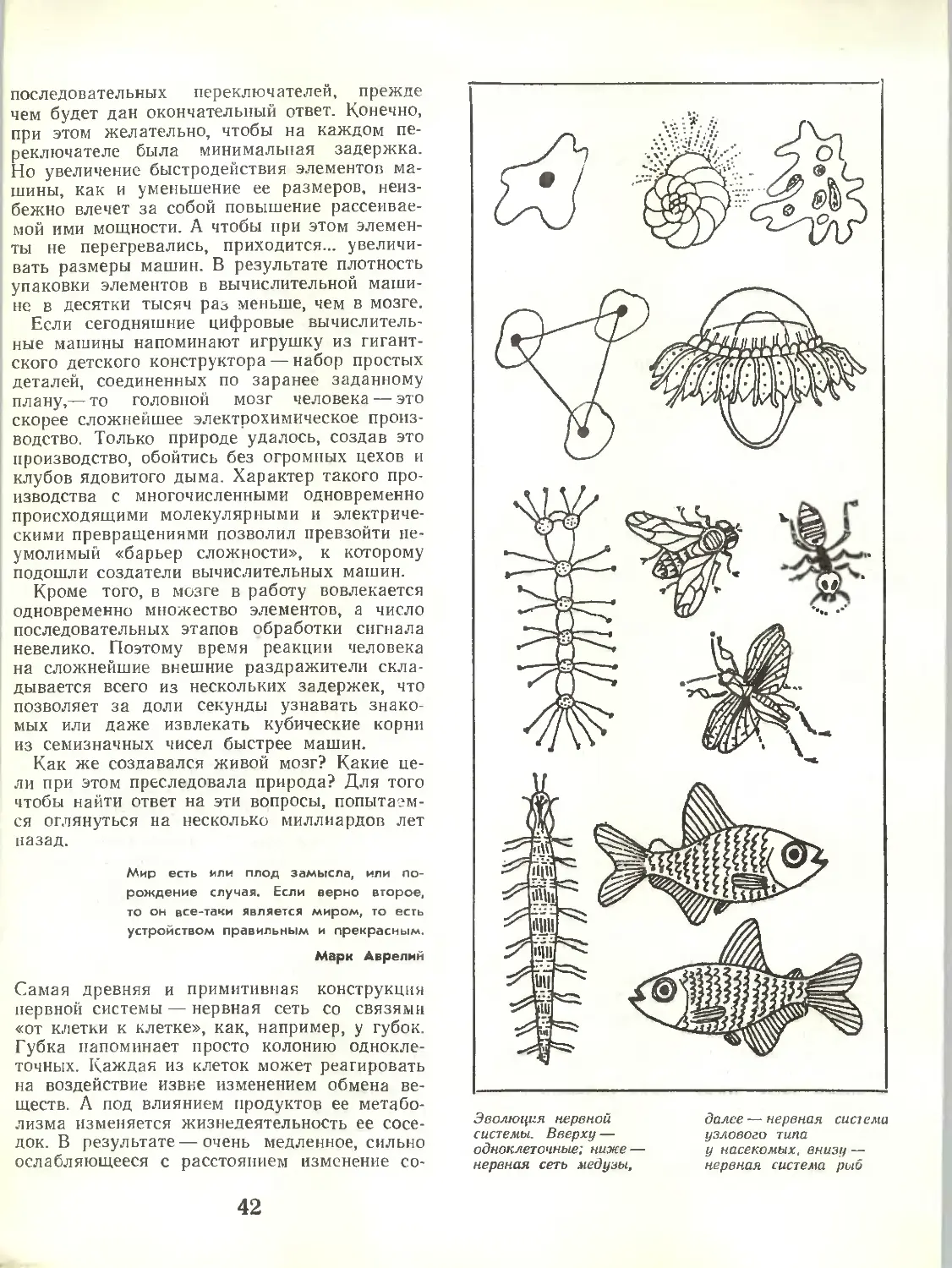

41 Вперед, к медузе!

47 Плывут шары по нефтепроводам

49 Рассказы о ядерном синтезе. II. Снаряд и мишень

54 Новости отовсюду

Литературные страницы

Добытчики золота

Редакционная

коллегия:

67 Змеи против змей

Спортплощадка

70 Лыжи на воду!

73 Клуб Юный химик

И. Кандрор

Л. Гаврилов

Ю. Зайцев

Л. Чистый

Г П. Тафинцев

Д. Н. Осокина

81

82

84

86

90

94

96

Где Джеймс Уотсон?

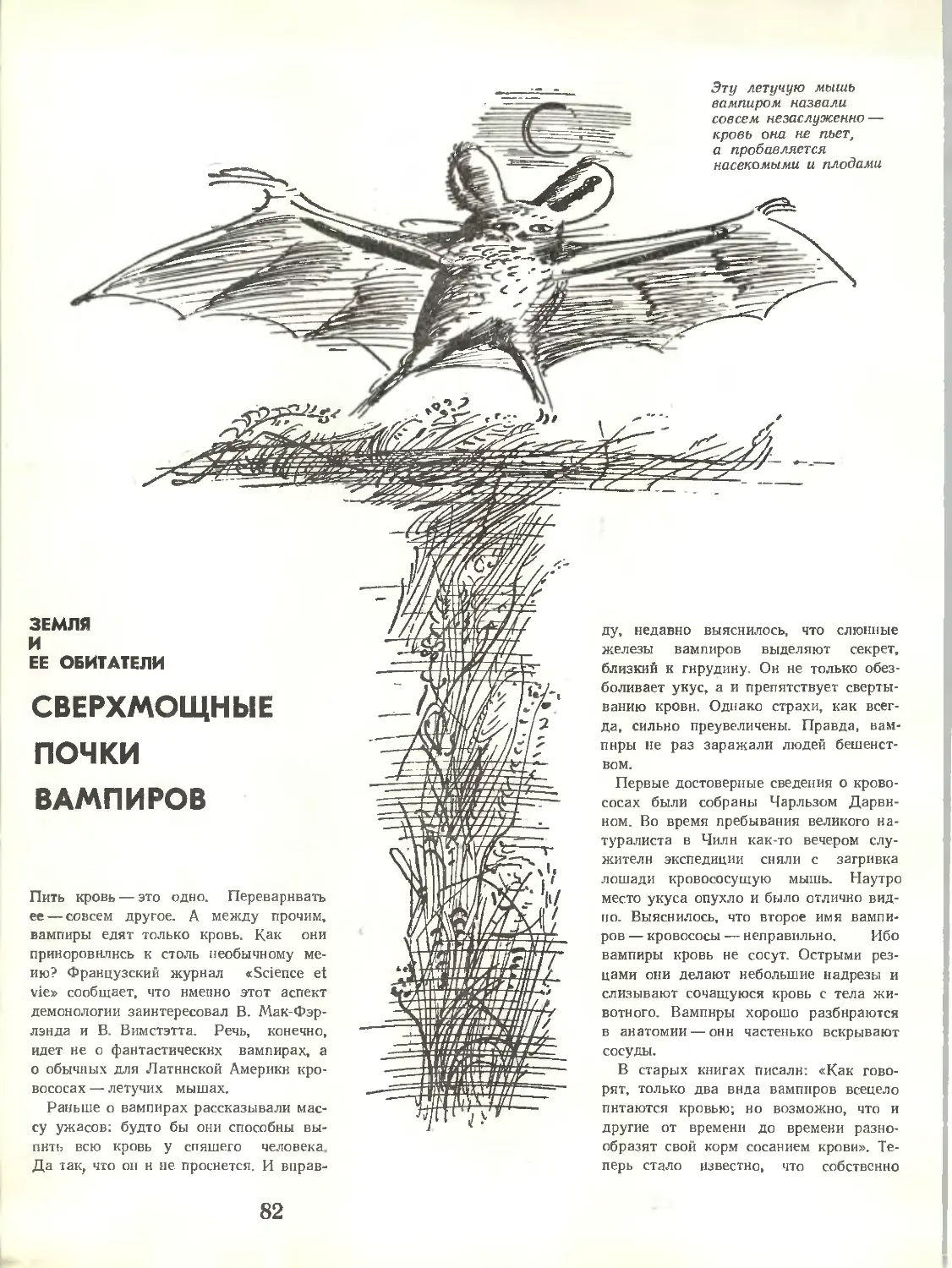

Земля и ее обитатели

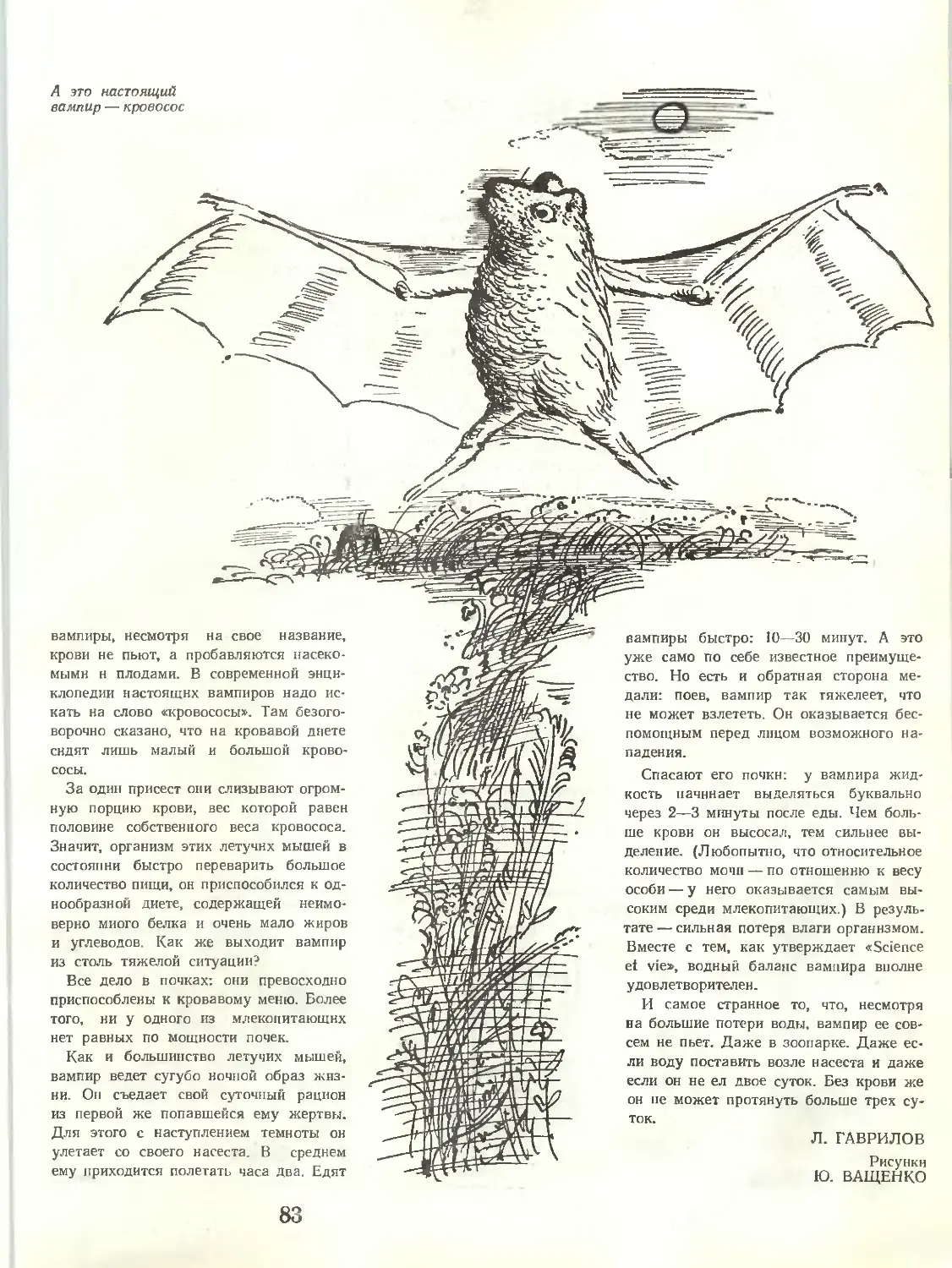

Сверхмощные почки вампиров

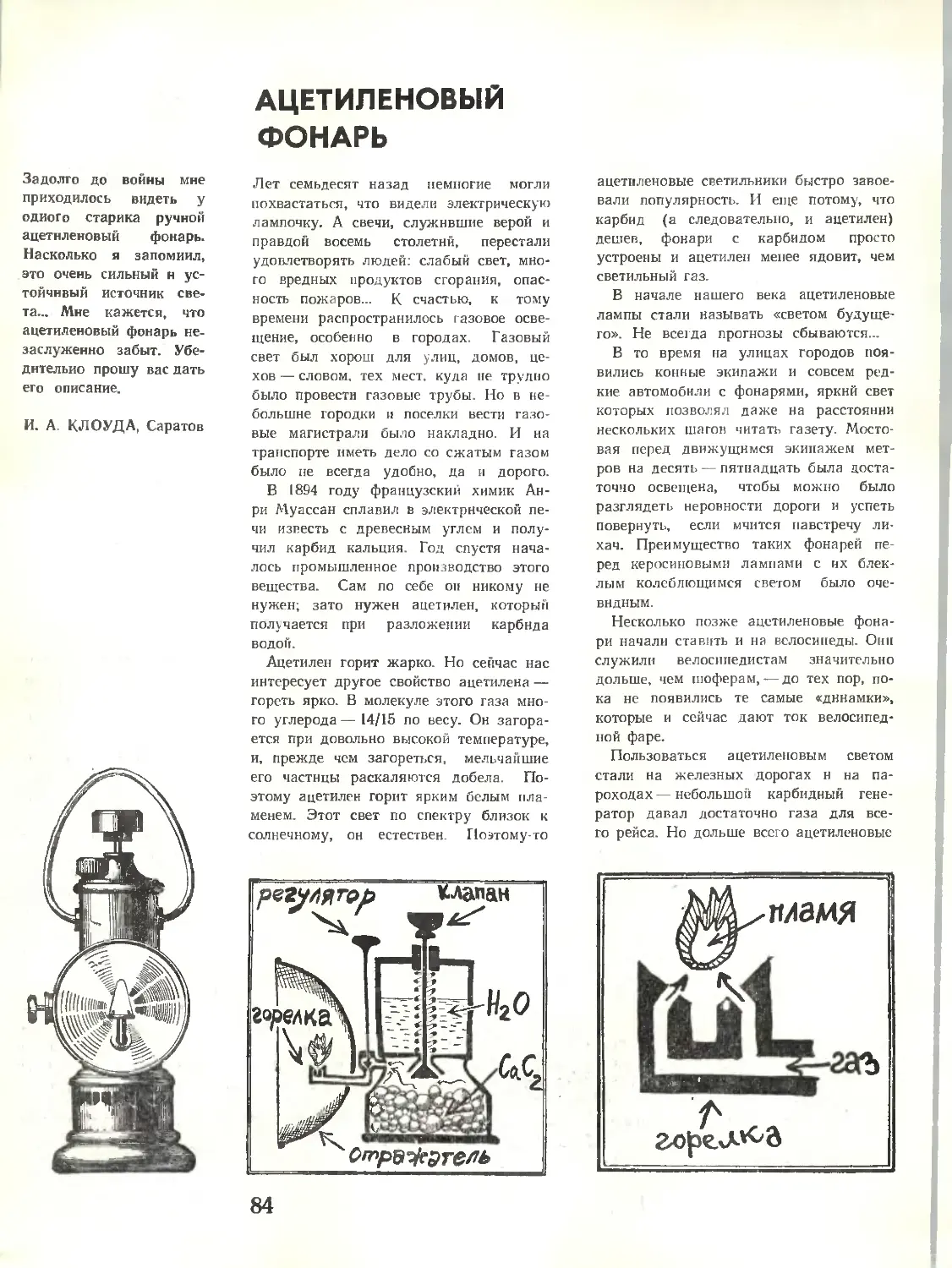

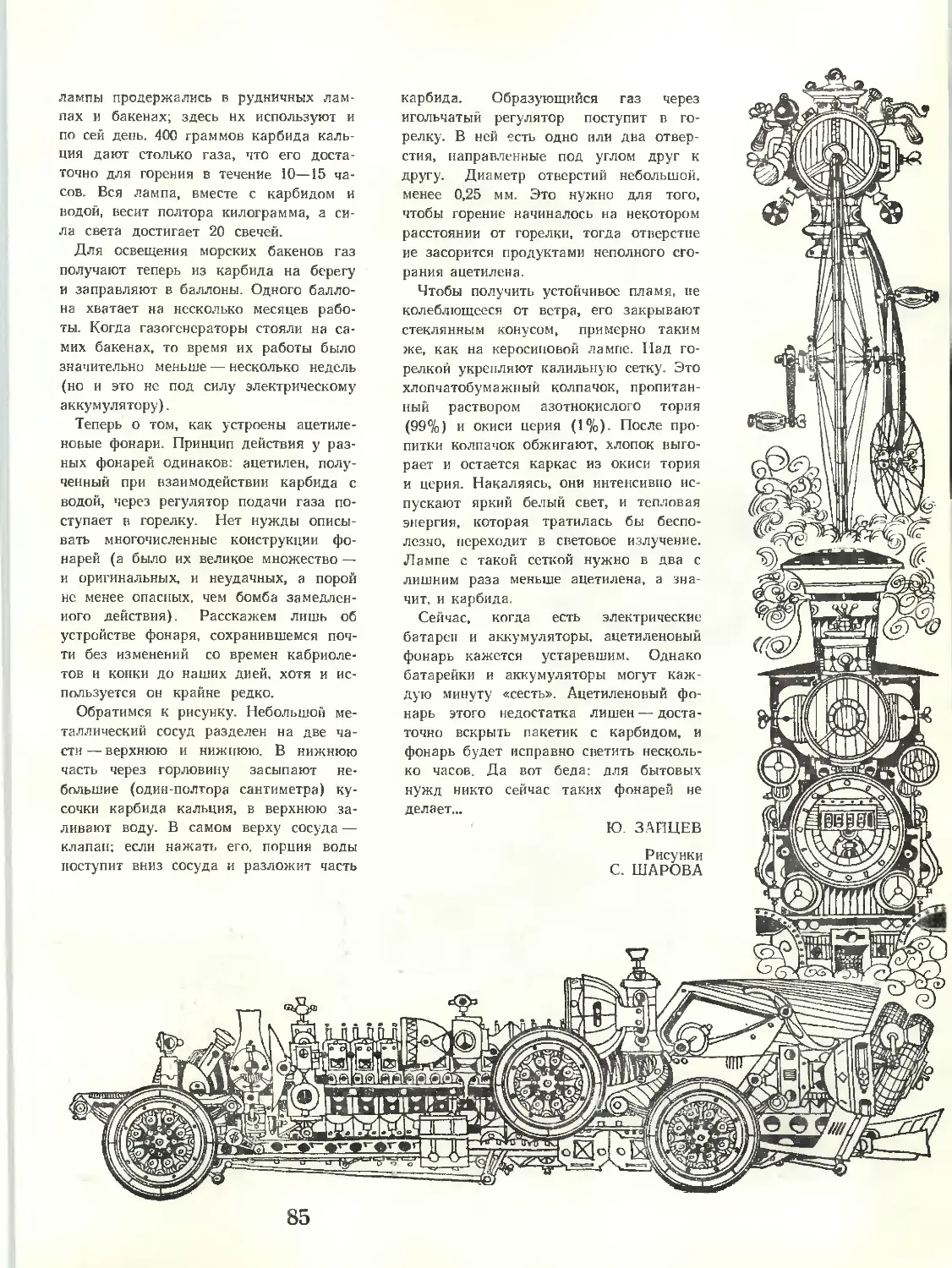

Ацетиленовый фонарь

На ходу подметки чиият...

Живые лаборатории

Белая береза

700 писем, 700 ответов

Переписка

И. В

П. Ф

в. н.

н. м

Л. А.

н. к.

л. и.

в. и.

П. А.

М. И.

н. н.

Б. И.

А. С.

М. Б.

. Петрянов-

Соколов

(павный

редактор),

Баденков,

Волков,

. Жаворонков,

Костандов,

Кочетков,

. Мазур,

Рабинович

(ответственный

секретарь),

Ребиндер,

Рохлин

(зам. главного

редактора),

Семенов,

Степанов,

Хохлов,

Черненко

(зам. главного

редактора),

Энгельгардт

В. А.

Редакция:

Б. Г. Володин,

М. А. Гуревич,

В. Е. Жвирблис,

A. Д. Иорданский,

О. И. Коломиннева,

О. М. Либкин,

Э. И. Михлин,

Д. Н. Осокина,

B. В. Станцо,

C. Ф. Старикович,

Т. А. Сулаева,

B. К. Черникова

Художественный

редактор

C. С. Верховский

Технический

редактор

Э. С. Дрейер

Корректоры:

Г.Н. Нелидова,

Е. И. Сорокина

При перепечатке ссылка

на журнал «Химия и

жизнь» обязательна

Адрес редакции:

Москва В-333,

Ленинский проспект, 61

Телефоны:

135-52 29,

135-04-19,

135-63-91

Подписано к печати

13/V 1971 Г. 1-07292

Бумага 84 х 108'/it

Печ. л. «,0 + вкл.

Усл. печ. л. 10,08

Уч.-изд. л. 11.3

Тираж 150 000 экз.

Заказ 158. Цена 30 коп.

Московская типография

j\fc 13 Главполиграфпрома

Комитета по печати

при Совете Министров

СССР. Москва,

Денисовский пер, д. 30

«ОБЕСПЕЧИТЬ В НОВОМ ПЯТИЛЕТИИ: ...РАЗРАБОТКУ НАУЧНЫХ ОСНОВ ОХРАНЫ

И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ,

ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА, И ЛУЧШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ...»

Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану

развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы

И ХИМИЯ —И ЖИЗНЬ!

ЧИСТАЯ

ВОДА

В нашей стране охрана естественных и искусственных водоемов,

полное обезвреживание промышленных и бытовых стоков считается

первоочередной государственной задачей, водные богатства страны

охраняются законом. Поэтому «Химия и жизнь» не раз обращалась в своих

публикациях к одной из важнейших научно-технических проблем

современности— проблеме чистой водыг воды для питья, промышленности,

энергетики. Вновь вернуться к этой теме редакцию побудило важное

открытие украинских ученых. В Институте коллоидной химии и химии

воды АН УССР найден новый подход к природе примесей и

загрязнений, которые содержатся в промышленных стоках и естественных

водоемах. Теоретические исследования украинских физико-химиков и

уже полученные на их основе практические результаты вызывают

большой интерес специалистов по очистке воды, работников

промышленности, врачей, эпидемиологов. Об этой работе рассказывает

руководитель исследований академик АН УССР Леонид Адольфович

КУЛЬСКИЙ.

НАЧНЕМ С ЦИФР

Некоторые из них общеизвестны, но не

мешает их еще раз напомнить. Итак...

Человечеству необходимо 7 000 000 000 тонн

чистой воды в сутки. Складывается эта цифра

из бытовых и технологических потребностей.

О первых подробно говорить не будем;

заметим только, что водопроводные станции

Москвы ежедневно перерабатывают 3,5 миллиона

кубометров воды, через станции Киевского

водопровода проходит в сутки до 750 тысяч

кубометров. Несколько подробней о запросах

промышленности:

для изготовления тонны шерстяной ткани

нужно 2,5 тонны воды,

для выплавки тонны стали — 25 тонн,

для очистки тонны нефти — 30 тонн,

для изготовления тонны бумаги — 250 тонн,

для выпуска тонны синтетического

волокна — 1200 тонн.

Не стоит рыться в справочниках: более

мощного, более крупнотоннажного

производства, чем производство чистой воды, не

существует. Ни одно из химических веществ, ни

один из продуктов человечество не получает

в большем количестве, чем воду. Понятно, что

любое, даже самое незначительное

усовершенствование в самой массовой из известных

технологий сулит грандиозные выгоды.

Но оставим в стороне хозяйственные

соображения. Проблема чистой воды, если можно

так выразиться, стоит над экономикой.

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Природная вода (вернее, то, что мы водой

называем) представляет собой сложную

многокомпонентную систему, составные части

которой находятся в различном

физико-химическом состоянии. В пей частицы грунта и пыль,

поступающая вместе с дождем и талым

снегом, в ней продукты жизнедеятельности

растительных и животных организмов, в пей

огромное количество разнообразных веществ,

попадающих в водоемы вместе с бытовыми и

промышленными стоками. Наконец

—всевозможные микробы и вирусы. Агрегатное

состояние этого сложнейшего комплекса может быть

самым различным и зависит от исходного

химического состава, растворимости,

взаимодействия веществ друг с другом и водой, от сотен

других факторов. Природная вода — это смесь

веществ в растворенном, коллоидном,

взвешенном состоянии. Словом, ни в одном

производстве, кроме водоочистки, нет столь

своеобразного и изменчивого сырья.

Я не поручусь за абсолютную точность этой

цифры, но химики уже сейчас насчитывают в

естественных водных бассейнах и

промышленных стоках до десяти тысяч различных

примесей и загрязнений. И это число будет

возрастать с каждым годом все более и более

бурными темпами.

НАБОР ЭМПИРИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

Итак, в воде, которую надлежит переработать,

довести до промышленных или еще более

жестких питьевых кондиций, могут

присутствовать любые из десяти тысяч учтенных

химиками загрязнений. В различном количестве, в

самых разнообразных комбинациях и

концентрациях. Чтобы описать процессы,

протекающие в природной воде и, тем более, в

промышленных сточных водах, приходится

привлекать многие разделы химии, физической

химии, физико-химической гидродинамики.

Понятно, что сложность этих процессов и

многообразие перерабатываемого сырья

ставят перед исследователями и практиками

исключительно тяжелые задачи. Для каждого

источника воды, для каждого вида

промстоков приходится разрабатывать свои

специфические методы очистки воды. Такой подход

бесперспективен, неэкономичен, грозит

превратить пауку о чистой воде в набор сугубо

эмпирических методов и приемов.

4 ВМЕСТО 10 000

Научная систематизация примесей воды и

методов их извлечения возможна лишь на

основе планомерного исследования

физико-химических свойств водных растворов,

взаимосвязи фазовых превращений в

многокомпонентных системах.

В течение нескольких лет мы проводили

такие исследования. И убедились, что

систематизировать примеси и загрязнения по

химическим признакам нереально.

Для каждого из десяти тысяч компонентов,

входящих в состав различных вод, характерны

свои индивидуальные химические свойства.

Их нельзя положить в основу ни научной

систематизации, ни технологических приемов

обработки воды. По-видимому, этим и

объясняется бесплодность всех предпринятых до

настоящего времени попыток

квалифицировать примеси воды по химическим признакам.

Результаты исследований автора и его

учеников показали, что среди всего многообразия

физико-химических свойств воды наиболее

важны с точки зрения водоподготовки именно

1*

3

те свойства, которые непосредственно

характеризуют формы нахождения примесей в воде.

То есть их фазово-дисперсное состояние.

Фазово-дисперсное состояние примесей как

раз и отражает основные типы процессов

взаимодействия, общие для веществ

различного химического состава. Каждому фазово-

дисперсному состоянию примесей в воде

присущи общие энергетические и кинетические

особенности.

Эти представления и легли в основу

предложенной классификации.

Сущность ее заключается в том, что все

загрязняющие воду вещества — и природного, и

промышленного происхождения — могут быть

объединены всего в четыре группы. А в

каждой группе — общие физико-химические

характеристики, общие способы обработки воды.

СУТЬ КЛАССИФИКАЦИИ...

Итак, четыре группы с четырьмя общими

характеристиками.

Группа первая. Это вещества, образующие с

водой взвеси, суспензии, эмульсии, к этой

группе относятся также различные

микроорганизмы, планктон. Удаление их из воды

основано на использовании сил гравитации и

адгезии.

Группа вторая. Высокомолекулярные

вещества, вещества, находящиеся в коллоидном

состоянии, вирусы. Методы удаления:

окисление (хлором, озоном), адсорбция на золях

гидроокисей алюминия или железа с

последующей коагуляцией и флокуляцией; для

вирусов — воздействие ультрафиолетовым или

у-излучением.

Группа третья. Молекулярные растворы

(газы и органические вещества). Способы

очистки: окисление, десорбция газов и

легколетучих органических соединении, адсорбция

активированным углем, экстракция органическими

растворителями.

Группа четвертая. Ионные растворы (соли и

кислоты, минеральные и органические

основания). Здесь применимы методы выделения

ионов из растворов переводом их в

слаборастворимое состояние, фиксация на ионитах,

перегонка, экстракция, вымораживание, осмос,

электродиализ.

Вот, собственно, и все. Первое достоинство

классификации — простота. Но не это

главное. Важнее, что эта система учитывает и

может предсказать переход примесей из одной

группы в другую, скажем, из коллоидного

состояния в молекулярное и наоборот, из

истинного раствора в твердую фазу. Она

позволяет управлять фазовыми переходами

так, чтобы сделать технологию очистки воды

наиболее экономичной и эффективной.

...И НЕКОТОРЫЕ ЕЕ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Распространенный случай: водопровод стал

внезапно подавать плохую воду. Это часто

связано отнюдь не с появлением новых

примесей в воде, а с переходами загрязнений из

одного фазово-дисперспого состояния в другое.

Скажем, находящаяся в воде во взвешенном

состоянии примесь из-за изменения реакции

среды образовала молекулярный раствор,

то есть, по нашей классификации, перешла из

первой группы в третью. Естественное

технологическое решение задачи— не искать новый

метод очистки, а вернуть загрязнение «на

место», в его обычное состояние, позволяющее

легко избавиться от примеси. Сделать это

можно, восстановив исходную кислотность

воды изменением дозы извести или коагулянта.

(Вообще же, переводя примеси из одной

группы в другую, можно удалять из воды многие

загрязнения.)

Более сложный случай. Обычно для

уничтожения бактерий в воде применяют

окислители— хлор или озон. Однако в некоторых

странах, где разрабатывают

бактериологическое оружие, особо стойкие штаммы

выращивают в ядовитых средах, например, в

полуторапроцентном растворе сулемы. Понятно, что

воспитать микроорганизмы, совершенно

индифферентные к озону и хлору,— дело

возможное.

Но, следуя разработанной в нашем

институте системе, бактерии и вирусы можно

рассматривать как обычные взвеси или коллоидные

растворы.

В таком случае воду можно обезвредить,

используя процессы адгезии или адсорбции

на специальных замутнителях. Мы

исследовали эту возможность пока в лабораторных

условиях и убедились, что искусственное за-

мутнение воды с последующим осветлением

и фильтрованием значительно действенней,

нежели традиционные хлор и озон.

Подобными же способами нам удалось

очистить воду от сине-зеленых водорослей,

которые в последние годы сильно портили

днепровскую воду. А ядовитые продукты их

жизнедеятельности мы удаляли из воды

коагулянтами и активированным углем. Таким образом,

к сине-зеленым водорослям мы подошли как

к веществам первой группы, а к продуктам

их жизнедеятельности — как к примесям

третьей группы.

ВОДОПРОВОД И КИБЕРНЕТИКА

Лучшим доказательством верности той или

иной научной теории могут служить

вытекающие из нее практические результаты.

Опираясь на классификацию примесей воды по их

фазово-дисперсному состоянию, уже удалось

решить немало инженерных задач.

Зимой качество воды, подаваемой многими

водопроводами, резко ухудшается. Это

связано в первую очередь с тем, что обычно

применяемый коагулянт — сернокислый

алюминий — при низких температурах плохо гидро-

лизуется и осаждается не полностью. Мы

учли фазовое состояние коагулянтов и

предложили их осаждать. Добавка активной крем-

некислоты дает возможность сделать это

наиболее полно.

Новый метод подготовки воды с помощью

активной крем пеки слоты, позволяющий

повысить производительность очистки на 25—35%.

уже используется на Киевском и

Кременчугском водопроводах, на Черниговском

комбинате искусственною волокна, он заложен в

проекты строящихся крупных водопроводов и

очистных сооружений.

Надо полагать, что изыскания новых путей

в теории и технике очистки воды позволят

использовать математический аппарат и в

этой области. Простая и четкая

классификация уже сейчас делает реальным и разумным

применение электронно-вычислительных машин

для анализа самых сложных ситуаций,

возникающих в практике водоочистки, для оценки

существующих технологических схем, для

отыскания наиболее выгодных режимов

работы и эффективных приемов удаления любых

примесей из воды.

По-видимому, лишь

электронно-вычислительным машинам, в памяти которых будут

четко систематизированы все природные

ситуации и последствия хозяйственной

деятельности человека, удастся уже в недалеком

будущем так сбалансировать эту деятельность,

чтобы сохранить одно из главных богатств

нашей планеты — чистую воду.

Записал М. ГУРЕВИЧ

Рисунки

В. ПЕРЕБЕРИНА

5

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОТКУДА ПОШЛИ ВИРУСЫ!

Вирусы — одно из самых интересных явлений природы.

С момента своего открытия и по сей день они задают

исследователям одну загадку за другой. Вспомним,

например, многолетние споры: считать вирус

существом или веществом? Или сенсационное открытие

советского генетика С. М. Гершензона и американского

исследователя Г. Темина, что вразрез с центральной

догмой молекулярной биологии некоторые вирусы

реализуют генетическую информацию в необычной

последовательности: РНК —>- ДНК ->- РНК ->- белок.

А вот еще одна волнующая проблема: откуда

взялись вирусы? В биологии существуют две

противоположные точки зрения на их происхождение.

Вирусная частица — вирион не содержит ничего,

кроме генетической информации в виде молекул ДНК

или РНК, окруженных белковым чехлом. Вирионы —

это комплексы генов, способные к передвижению,

своего рода блуждающие хромосомы. Для того чтобы

вирус начал активно функционировать и размножаться,

ему нужен генетический и белоксинтезчрующий

аппарат клетки.

В этой исключительной простоте организации

вирусов некоторые биологи видят свидетельство того, что

вирусы — продукт заторможенной эволюции, что они —

современные потомки примитивных протобионтов.

Но именно эта простота, утверждают их оппоненты,

и не позволяет отождествить вирусы с первичными

формами жизни, так как вирусам необходимы клетки

с их сложными биологическими системами. Вполне

возможно, что поначалу вирусы были способны

обходиться без клетки, утверждают первые. Тогда след/ет

допустить, что они с самого начала были более

сложными биологическими системами, а значит, не были

вирусами, отвечают вторые.

/

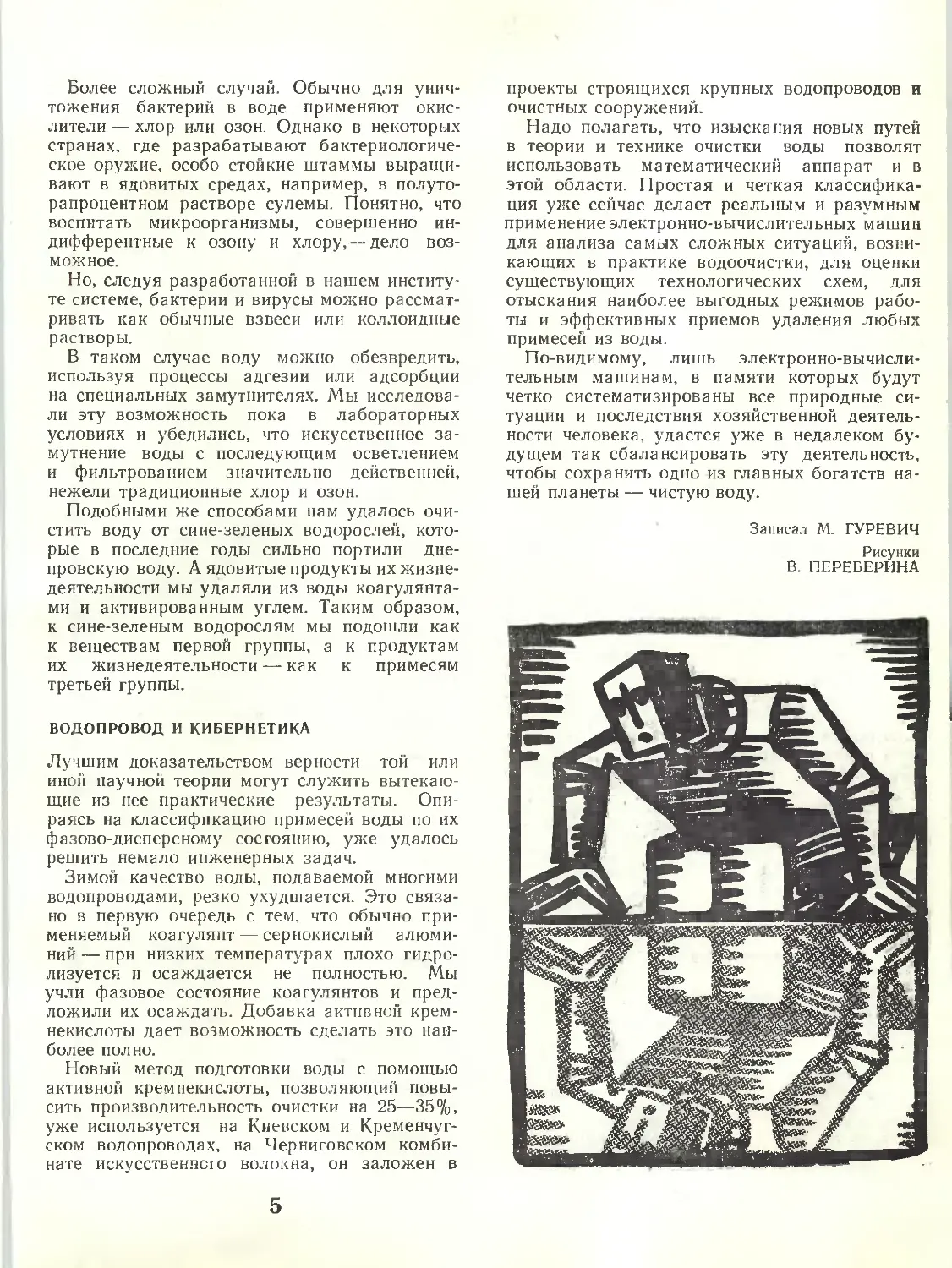

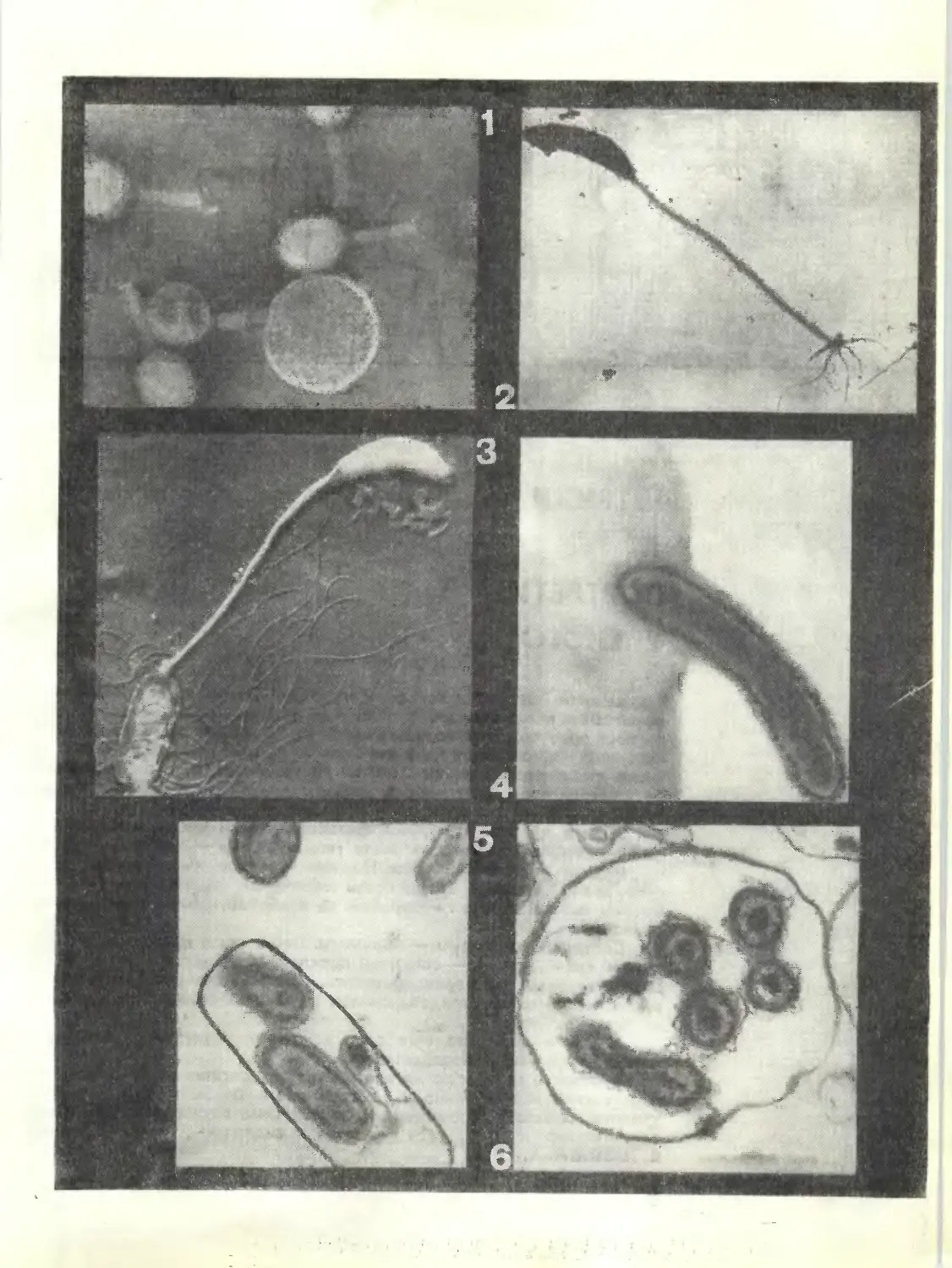

Типичный представитель

бактериальных

вирусов — фаг Т2. Его

генетический аппарат

(ДНК) скрыт в головке.

От головки отходит

отросток,

заканчивающийся

площадкой с шестью

нитями. Когда фаг

прикрепляется к

поверхности

бактериальной клетки,

его отросток

прокалывает оболочку

клетки, и ДИК фага

впрыскивается внутрь

бактерии

2

Каулобактер —

бактерия-хищник. У нее

есть хвост,

напоминающий отросток

фага, хвост

заканчивается

«присоской». также

с шестью тонкими

ншями

6

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

В последнее время появились факты, которые,

возможно, помогут выяснению истины. В Пастеровском

институте в Париже и Новосибирском медицинском

институте попытались сравнить вирусы с более высоко

организованными объектами живого мира. Например,

с бактериями. Среди бактерий встречаются хищники,

нападающие на другие бактерии. Их строение и

поведение сопоставили с фагами — вирусами,

поражающими бактериальные клетки. У бактерий-хищников

оказалось немало общего с фагами и в строении,

и в поведении.

Вот постоянный обитатель воды, хвостатая бактерия

каулобактер. Как и у фага, у нее есть хвостовой

отросток, заканчивающийся шестью тонкими нитями.

Подобно фагам, каулобактер нападает на другие бактерии,

убивая их... Но паразитизм каулобактера не зашел так

далеко, как это мы видим у вирусов. Бактерия-хищник

внедряется в клетку целиком и активно там

размножается, используя готовые продукты в цитоплазме

клетки.

Эти аналогии подводят к заманчивому выводу: а не

произошли ли бактериальные вирусы от

бактерий-хищников? В ходе регрессивной эволюции они могли

довести свой паразитизм до совершенства, и теперь им

достаточно впрыскивать в клетку-жертву лишь свое

генетическое начало — ДНК, чтобы вирусный род

продолжался.

Разумеется, это предположение, основанное на

чисто морфологическом сходстве и родстве поведения

вирусов и бактерий, нуждается для своего

доказательства в обширных исследованиях.

Кандидат медицинских наук

А. Н. МОСОЛОВ

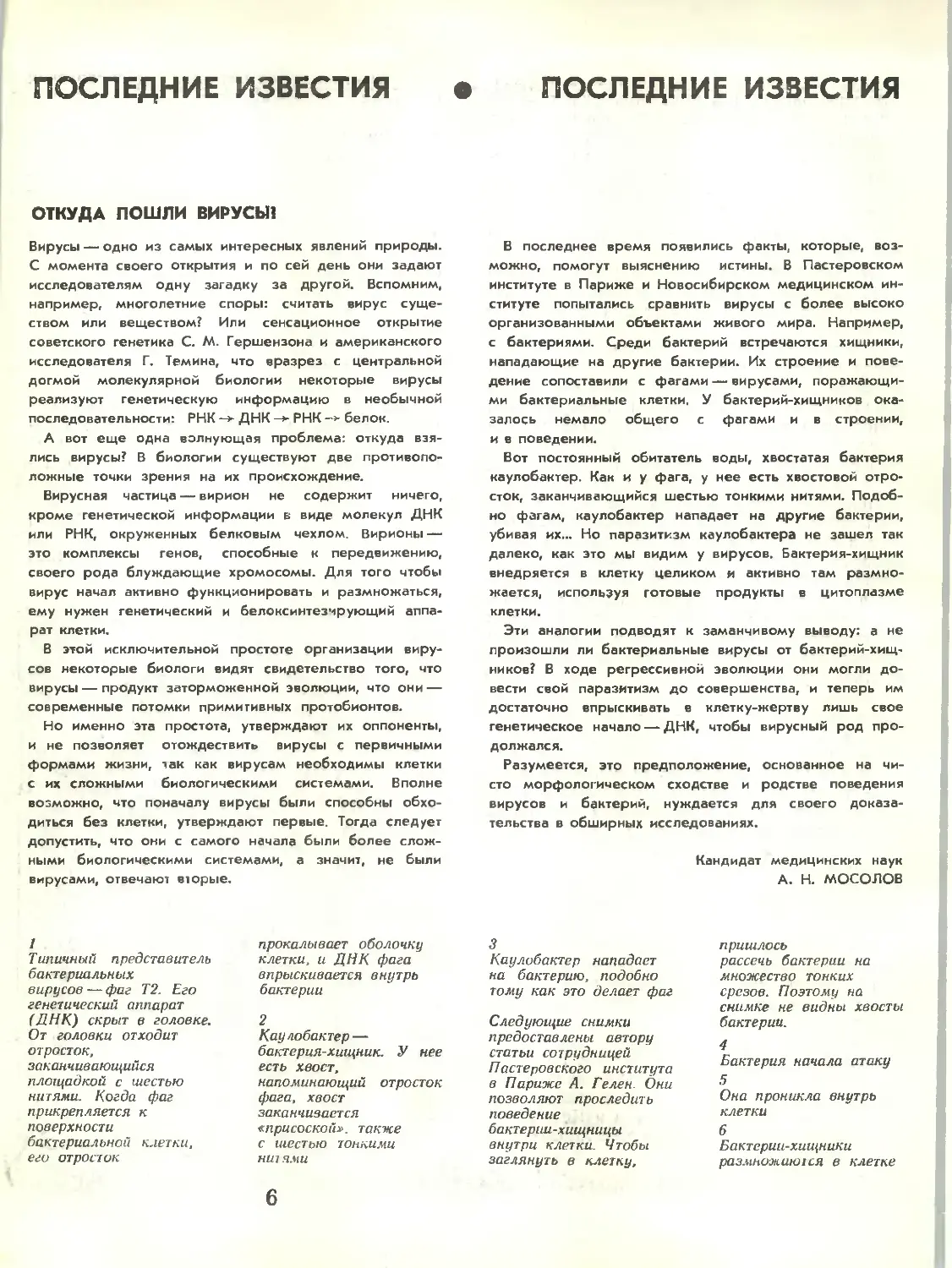

Каулобактер нападает

на бактерию, подобно

тому как это делает фаг

Следующие снимки

предоставлены автору

статьи сотрудницей

Пастеровского института

в Париже А. Гелен. Они

позволяют проследить

поведение

бактерии-хищницы

внутри клетки. Чтобы

заглянуть в клетку,

пришлось

рассечь бактерии на

множество тонких

срезов. Поэтому на

снимке не видны хвосты

бактерии.

4

Бактерия начала атаку

5

Она проникла внутрь

клетки

6

Бактерии-хищники

размножаю!ся в клетке

ШТРИХИ

к

ПОРТРЕТУ

УЧЕНОГО

В древности была одна наука — философия. Потом из нее выделились

математика и астрономия, физика и медицина. Прошли столетия,

люди явственно ощутили познаваемость окружающего их мира, и число

известных человечеству наук перевалило за два десятка. А затем это

число стало расти снежным комом. В наши дни чуть ли не каждое

десятилетие порождает добрый десяток новых наук и научных

направлений.

Были в древности мудрые философы. Были средневековые

ученые — келейные затворники. Были гиганты науки — Леонардо да

Винчи, Михаил Ломоносов, Исаак Ньютон. Светлые умы, опережавшие

свое время, единицы среди сотен миллионов, занятых суетными

заботами своего времени — борьбой за хлеб насущный, обогащением,

войнами.

Сегодня людей науки — миллионы. Наука стала гигантской

общественной силой, ученые — солидной прослойкой общества. Человеческие

знания глубоко дифференцировались, многомиллионная армия ученых

распалась на сотни отрядов, занятых изучением самых разнообразных

научных проблем.

И время породило еще одну науку, не науку наук, а науку о

науке. Назвали ее науковедением.

В области науковедения появились уже десятки монографий,

тысячи статей. И неизменно в центре внимания науковедов — фигура

ученого, нашего современника. Этой же теме посвящены

предлагаемые вниманию читателей заметки кандидата технических наук

Б. Н. ВОЛГИНА.

8

В лохмотьях, голодом томим,

Ученый плелся по дороге,

Как самый жалкий пилигрим.

«О, как мне жить? Внемлите, боги!

Питаюсь я зерном сырым.

Все униженья перенес я!

Кто более, чем я, страдал?»

Но, обернувшись, увидал,

Что брошенные им колосья

Другой ученый подбирал.

Кальдерон.

Перевод с испанского

В. Васильева

АСПИРАНТЫ, ДОКТОРА, АКАДЕМИКИ

Всякое исследование, претендующее на

серьезность, начинается с цифр. Отчетливо

сознавая, что приведенная ниже статистика к

портрету ученого ничего не добавит, мы все же

не будем отступать от сложившихся

традиции...

К ученым относят научных работников

различной квалификации — от аспирантов до

академиков, от младших научных

сотрудников до руководителей крупных

исследовательских центров. Самое общее представление

о численности нашей научной армии и ее

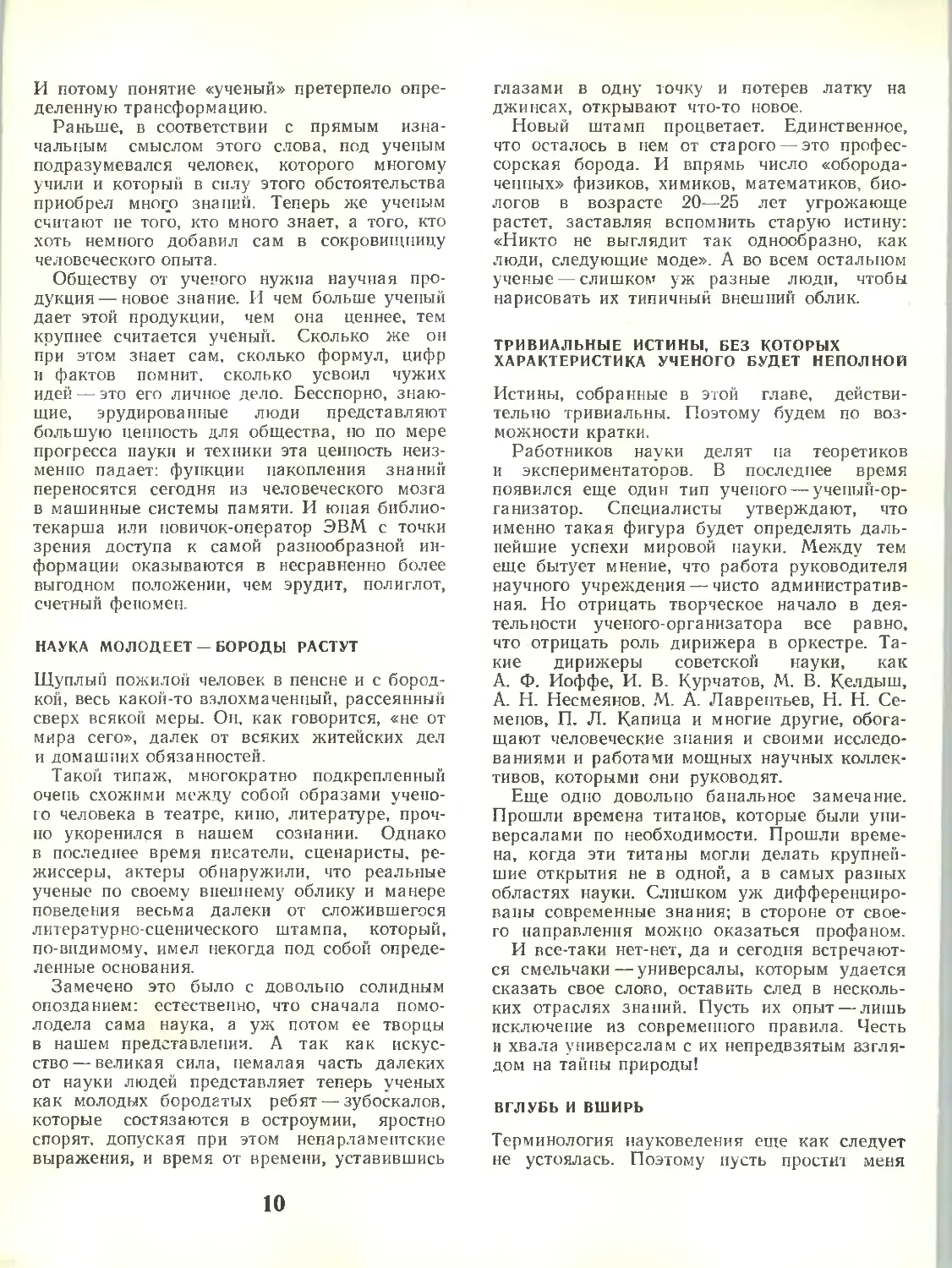

составе (в динамике) дает следующая таблица:

Естественно, большинство научных

работников еще не имеет ученой степени, им еще

предстоит опубликовать в газетах маленькие

объявления, защитить диссертации, получить

заветные дипломы. Кандидаты наук

составляют едва ли четвертую часть всех ученых,

докторов — в десять раз меньше.

Научных работников высшей квалификации

избирают в академии наук союзных

республик, в отраслевые академии

(сельскохозяйственную, медицинских и педагогических

наук), в члены-корреспонденты и

действительные члены Академии наук СССР. К началу

1970 года в АН СССР состояло 637

академиков и членов-корреспондентов, в

республиканских академиях — 1163, в отраслевых — 540.

Можно было бы привести здесь и

«раскладку» по специальностям и наукам, назвать

точное число кандидатов и докторов технических,

физико-математических, химических,

исторических, педагогических и прочих наук. Можно

было бы дать сведения об аспирантах,

доцентах и профессорах. Но, поверьте, все эти

цифры не приблизят нас к пониманию того, кто

такой ученый.

УЧЕНЫЙ —НЕ ТОТ, КОГО МНОГО УЧИЛИ

Мы все четче различаем знания человека

и его способность самостоятельно мыслить.

Годы

1960

1965

1966

1967

1968

Ь69

1970

Всего научных работников (тысяч

человек) 3rj4,2

Докторов наук 10,9

Кандидатов наук 98,3

664,6

14,8

134.4

712,4

16,6

152,4

770,0

18,3

169,3

822,9

20,0

186,4

883,4 около 930

21,8 \ более

205,4 / 240

9

И потому понятие «ученый» претерпело

определенную трансформацию.

Раньше, в соответствии с прямым

изначальным смыслом этого слова, под ученым

подразумевался человек, которого многому

учили и который в силу этого обстоятельства

приобрел много знаний. Теперь же ученым

считают не того, кто много знает, а того, кто

хоть немного добавил сам в сокровищницу

человеческого опыта.

Обществу от ученого нужна научная

продукция— новое знание. И чем больше ученый

дает этой продукции, чем она ценнее, тем

крупнее считается ученый. Сколько же он

при этом знает сам, сколько формул, цифр

н фактов помнит, сколько усвоил чужих

идей — это его личное дело. Бесспорно,

знающие, эрудированные люди представляют

большую ценность для общества, но по мере

прогресса науки и техники эта ценность

неизменно падает: функции накопления знаний

переносятся сегодня из человеческого мозга

в машинные системы памяти. И юная

библиотекарша или новичок-оператор ЭВМ с точки

зрения доступа к самой разнообразной

информации оказываются в несравненно более

выгодном положении, чем эрудит, полиглот,

счетный феномен.

НАУКА МОЛОДЕЕТ —БОРОДЫ РАСТУТ

Щуплый пожилой человек в пенсне и с

бородкой, весь какой-то взлохмаченный, рассеянный

сверх всякой меры. Он, как говорится, «не от

мира сего», далек от всяких житейских дел

и домашних обязанностей.

Такой типаж, многократно подкрепленный

очень схожими между собой образами

ученого человека в театре, кино, литературе,

прочно укоренился в нашем сознании. Однако

в последнее время писатели, сценаристы,

режиссеры, актеры обнаружили, что реальные

ученые по своему внешнему облику и манере

поведения весьма далеки от сложившегося

литературно-сценического штампа, который,

по-видимому, имел некогда под собой

определенные основания.

Замечено это было с довольно солидным

опозданием: естественно, что сначала

помолодела сама наука, а уж потом ее творцы

в нашем представлении. А так как

искусство— великая сила, немалая часть далеких

от науки людей представляет теперь ученых

как молодых бородатых ребят — зубоскалов,

которые состязаются в остроумии, яростно

спорят, допуская при этом непарламентские

выражения, и время от времени, уставившись

глазами в одну точку и потерев латку на

джинсах, открывают что-то новое.

Новый штамп процветает. Единственное,

что осталось в нем от старого —это

профессорская борода. И впрямь число «оборода-

ченных» физиков, химиков, математиков,

биологов в возрасте 20—25 лет угрожающе

растет, заставляя вспомнить старую истину:

«Никто не выглядит так однообразно, как

люди, следующие моде». А во всем остальном

ученые — слишком уж разные люди, чтобы

нарисовать их типичный внешний облик.

ТРИВИАЛЬНЫЕ ИСТИНЫ, БЕЗ КОТОРЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНОГО БУДЕТ НЕПОЛНОЙ

Истины, собранные в этой главе,

действительно тривиальны. Поэтому будем по

возможности кратки.

Работников науки делят на теоретиков

и экспериментаторов. В последнее время

появился еще один тип ученого —

ученый-организатор. Специалисты утверждают, что

именно такая фигура будет определять

дальнейшие успехи мировой науки. Между тем

еще бытует мнение, что работа руководителя

научного учреждения — чисто

административная. Но отрицать творческое начало в

деятельности ученого-организатора все равно,

что отрицать роль дирижера в оркестре.

Такие дирижеры советской науки, как

А. Ф. Иоффе, И. В. Курчатов, М. В. Келдыш,

А. Н. Несмеянов. М. А. Лаврентьев, Н. Н.

Семенов, П. Л. Капица и многие другие,

обогащают человеческие знания и своими

исследованиями и работами мощных научных

коллективов, которыми они руководят.

Еще одно довольно банальное замечание.

Прошли времена титанов, которые были

универсалами по необходимости. Прошли

времена, когда эти титаны могли делать

крупнейшие открытия не в одной, а в самых разных

областях науки. Слишком уж

дифференцированы современные знания; в стороне от

своего направления можно оказаться профаном.

И все-таки нет-нет, да и сегодня

встречаются смельчаки — универсалы, которым удается

сказать свое слово, оставить след в

нескольких отраслях знаний. Пусть их опыт — лишь

исключение из современного правила. Честь

и хвала универсалам с их непредвзятым

взглядом на тайны природы!

ВГЛУБЬ И ВШИРЬ

Терминология науковедения еще как следует

не устоялась. Поэтому пусть простит меня

ю

читатель за то, что, характеризуя два весьма

распространенных типа ученых, я буду

пользоваться не очень изящными, но ходовыми

терминами «отраслевик» и «системник».

«Отраслевик» входит в науку, как в

туннель. Выбрав однажды научную проблему, он

начинает в нее вгрызаться и чем глубже

проникает в нее, тем интереснее ему дальнейшая

работа. Остальные научные проблемы, даже

очень близкие к избранной теме, остаются

вне его интересов. Есть такая шутка:

«отраслевик» со временем узнает все больше и

больше о все меньшем и меньшем (туннель

сужается!) и в бесконечно далеком пределе

будет знать все ни о чем.

«Системник» — человек иного склада.

Заинтересовавшись неким научным вопросом

и проработав над ним определенное время,

ученый этого типа получает общее

представление о проблеме, выясняет основные ее

принципиальные положения и на этом

останавливается. Ибо дальше идут чисто технические

трудности: нужно копать туннель глубже,

преодолевать сопротивление грунта. У

«системника» пропадает интерес к проблеме,

пропадает желание углубляться в нее дальше.

К этому времени он уже находит для себя

другую задачу, за решение которой еще никто

до него не брался. Поэтому она его глубоко

волнует.

Ученые-«системники» обладают особой

способностью: находить новые проблемы,

открывать новые научные направления, так

сказать, поднимать научную целину. Но они не

любят решать выбранные задачи до конца,

им достаточно наметить решение, а

завершение труда они охотно уступают своим

друзьям, коллегам, ученикам. Если следовать

упомянутой уже шутке, получается, что

«системник»— это ученый, который со временем

знает все меньше и меньше о все большем

и большем, пока в далеком пределе не будет

знать практически ничего, но зато обо всем.

Характерно, что «отраслевики» и

«системники» относятся друг к другу с некоторой

долей неприязни. «Отраслевики» твердо

уверены, что все «системники» верхогляды, а

последние, в свою очередь, в глубине души

считают «отраслевиков» тугодумами. Так как

«системники», по самой приблизительной

оценке, составляют всего лишь 10% ученых,

а «отраслевики» — остальные 90%, то в

открытых научных дискуссиях «системникам»

приходится худо.

Естественно, что добиться формального

признания своих научных заслуг — получить

ученую степень, быть избранным в академию —

«отраслевику» проще, чем «системнику».

Видимо, объективная оценка деятельности

ученого — это еще одна далеко не до конца

разрешенная проблема современной науки.

И проблема немаловажная. Считается — и

это вполне логично,— что возглавлять

научный коллектив (в большинстве своем

состоящий из «отраслевиков») должен именно

«системник». А научные заслуги этой

категории ученых постоянно недооцениваются или

же признаются с большой задержкой. Если

не стимулировать творческий рост будущих

руководителей науки, откуда им,

руководителям, взяться?

ПАРАДОКС: ЭРУДИЦИЯ — ПОМЕХА ТВОРЧЕСТВУ

Любопытно классифицируют ученых

французские исследователи-науковеды*. Согласно

этой классификации, ученых характеризуют

три основные черты: творческие способности

(А), эрудиция (В) и деловая активность (С).

В зависимости от преобладания того или

иного качества люди науки делятся на 7

категорий.

Сохраняя символику, предложенную

французскими исследователями, обозначим

категорию людей, которые сполна наделены всеми

тремя качествами, буквами ABC. Если же

одна или две важные черты у ученого напрочь

отсутствуют, выделим соответствующие

буквы. Например, лицо, относящееся к группе

ABC лишено деловой активности.

Введя эти обозначения, приведем

относительную численность каждой группы. Ученые

категории ABC составляют 12% общего

числа научных работников, ABC — 7%, ABC —

3%, ABC—16%, ABC —3%, ABC —9%,

ABC —50%.

Если науковеды не ошиблись в своих

подсчетах, цифры эти представляют большой

интерес. Самый большой отряд ученых,

оказывается, не имеет ни больших способностей, ни

хороших знаний, а выезжает, как говорится,

на старательности (ABC — 50%). Что ж,

в этом нет ничего удивительного. Житейские

наблюдения подтверждают, что очень

способные люди, не говоря о гениальных,

встречаются далеко не на каждом шагу.

Удивительно другое: оказывается, что

самое благоприятное сочетание — это ABC,

и этой группе ученых (всего лишь 3%!)

принадлежит большинство выдающихся и

гениальных идей. Эти ученые, обладающие

творческими способностями, знают меньше

* Эту классификацию приводит Г. Воробьев в статье

«Ученый думает» («Природа», 1969, № 9). — Б. В.

и

эрудитов, имеют худшую память, меньше

читают, зато легче отвлекаются при появлении

даже самых отдаленных ассоциаций. И это

дает им огромные преимущества.

Кстати. Слишком часто говорят о

необходимости укреплять память, о пользе ее

развития. Даются советы, как лучше и быстрее

память натренировать. И при этом не

учитывают, что человек — сложная система, все

свойства которой взаимосвязаны, что

природа ничего не дает даром, что любой выигрыш

непременно оборачивается какой-то потерей.

Возможно, крепкая память на первых

порах полезна ученому. Но она же может

оказаться помехой в переориентации на новые

идеи и методы исследования,

воспрепятствовать творческому усвоению новых идей.

«Шестерни воображения могут увязнуть в

избыточном бремени знаний...» —утверждает

известный ученый, публицист и фантаст Артур

Кларк. И в самом деле, скептицизм, с

которым специалисты нередко встречают новые

научные идеи, доказывает, что знания и опыт

могут стать препятствием для дальнейшего

движения вперед Не потому ли кривая

продуктивности ученого в зависимости от

возраста, достигнув максимума, начинает

падать, что память, груз накопленных знании

делают человеческое мышление более

консервативным, предубежденным?

Среди крупных ученых, которые сохраняют

творческую активность на протяжении многих

лет, хорошая память — скорее исключение,

чем правило.

ЕЩЕ ОДНА КЛАССИФИКАЦИЯ,

НЕСКОЛЬКО СХЕМАТИЧНАЯ

Классификация ученых будет неполной, если

не упомянуть о их разделении еще по

одному признаку — по степени увлеченности

наукой. И нам вновь придется воспользоваться

не очень точными, но достаточно

распространенными понятиями, которыми оперирует

современное науковедение.

По степени увлеченности своим делом

ученых делят порой на фанатиков и жизнелюбов.

(В зарубежной литературе жизнелюбов

нередко называют учеными-джентльменами. Мы

этим термином пользоваться не будем из-за

его двусмысленности.)

Так называемый ученый-фанатик увлечен

только наукой, все остальное для него на

заднем плане. Он постоянно занят мыслями

о своей работе, читает в основном научные

журналы, становится разговорчивым только

в научных дискуссиях. Нередко такой человек

кажется окружающим неинтересным

собеседником и скучным человеком.

Ученый-жизнелюб знает, что мир и помимо

науки на удивление интересен. Поэтому,

отдав науке должное в служебное время,

вечерами он охотно посвящает себя радостям

бытия. Не надо думать, что жизнелюб — это

халтурщик от науки. Просто у него более

широкий круг интересов, и поэтому он уделяет

своему делу несколько меньшее внимание,

нежели фанатик. Надо сказать, что чаще

всего это не сказывается на результатах:

по-видимому, из-за того, что временное отключение

от исследова ний, смена за нятий повышает

свежесть восприятия, способствует появлению

новых идей.

Фанатик и жизнелюб. Не правда ли, эта

классификация выглядит несколько

упрощенно, схематично? Наверное, в своем чистом,

гипертрофированном виде два полярных типа

людей встречаются крайне редко. И все-таки

каждый, кому приходится сталкиваться с

учеными, знает, что в каждом человеке науки

преобладает либо комплекс качеств фанатика,

либо комплекс черт жизнелюба.

Порою ошибочно утверждают, что ученый-

жизнелюб— уже послевоенная категория

ученых. Это скорее всего неверно. Были и в

античной, и средневековой науке весельчаки-

жизнелюбы. Не одни суровые схимники

строили здание человеческих знаний. И все же

расширение круга ученых-жизнелюбов

связано с современными веяниями и прежде всего

с омоложением науки. Наверное, в молодости

круг интересов человека заведомо шире,

и сужать его искусственно не следует. Если

средний возраст научного работника в нашей

стране снизился примерно до 35 лет, то

появление заметной прослойки жизнелюбов в

научной среде вполне объяснимо.

Но, конечно же, встречаются и молодые

ученые-фанатики, полностью отдающие себя

науке или, что то же самое, полностью

нашедшие себя в ней. Вот как описывают эту

категорию научной молодежи А. Стругацкий

и Б. Стругацкий: «Этим людям было

интереснее доводить до конца или начинать сызнова

какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя

водкою, бессмысленно дрыгать ногами, играть

в фанты и заниматься флиртом разных

степеней легкости. Им было приятнее быть друг

с другом, чем порознь. Они терпеть не могли

всякого рода воскресений, потому что им

было скучно. Их девизом было: «Понедельник

начинается в субботу». Они были магами

потому, что очень много знали, так много, что

количество перешло у них наконец в каче-

12

ство, и они стали с миром в другие

отношения, нежели обычные люди»,

ВОПРОС ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ:

КТО ЖЕ ТАКОЙ УЧЕНЫЙ?

Молодой специалист принят в

исследовательский институт на должность младшего

научного сотрудника. Стал ли он сразу же

ученым? Или он станет им, когда защитит

кандидатскую диссертацию? Или когда получит

профессорский сан? Может быть, именно

потому, что ответить на этот вопрос нелегко,

ученых чаще называют научными

сотрудниками (по названию основных должностей

в научных учреждениях).

Один из наших уважаемых академиков

заявил даже в печати, что он не любит слово

«ученый», предпочитает более скромное и

точное— «научный сотрудник». С этим автор не

может согласиться. Отказ от слова

«ученый»— это либо ложная скромность, либо

признание неприятного факта, что научные

сотрудники в массе своей занимаются не

наукой, а чем-то иным и потому не могут

претендовать на столь высокое звание. Научный

сотрудник— название безликое, серое.

Может быть, все дело в злосчастной приставке

Рената де ПАОЛИС

(Италия)

Первое сообщение об этом пришло из Англии.

Миссис Сильвия Аллен стала первой в этой

стране женщиной, получившей возможность

сделаться матерью благодаря методу

искусственного создания зародыша вне

человеческого организма —in vitro. Методику

оплодотворения женских зародышевых клеток в

среде, содержащей мужские спермин,

разработали здесь ученые из Медицинской школы

Кембриджского университета — физиолог

Эдварде, врач Барристер и хирург Стептоу.

После четырехлетних удачных экспериментов

они заявили: «Мы можем помочь стерильным

женщинам иметь детей». Их первой

пациенткой и стала миссис Аллен, которая не могла

зачать ребенка обычным путем.

У миссис Аллен была извлечена

яйцеклетка. Оплодотворение ее произошло в

пробирке— в искусственной среде, куда были

помещены зародышевые клетки мистера Аллена.

Оплодотворенная яйцеклетка развивалась в

специальном инкубаторе в течение двух меся-

«со»: вместе с кем-то, при ком-то, а не сам —

своим умом, трудом, талантом? Вот уж

воистину лингвистическая загадка! Но

независимо от причин название получилось

расплывчатое, пригодное разве что для

обозначения профессии. А ученый — это человек, у

которого научная профессия совпадает с

призванием. И неважно, есть ли у него ученая

степень. Ибо со степенью, даже самой

высокой, можно оставаться просто сотрудником,

а без нее — быть настоящим ученым.

Впрочем, все эти терминологические

изыскания тоже не дают четкого ответа на

вопрос: кто же такой ученый? Поневоле

оставляя этот вопрос открытым, попытаемся

все же дать какое-нибудь определение. Хотя

бы такое: ученый — это человек, который

увлеченно и профессионально служит науке.

Ну, а что такое наука, по-видимому,

известно всем. Тут определений не счесть. Не считая

шутливого определения, которое предложил

в свое время академик Л. А. Арцимович:

«Наука — это наилучший современный способ

удовлетворения любопытства отдельных лиц

за государственный счет».

Рисунки

А. РОМАНОВОЙ

цев — до тех пор, пока она не прошла

опасную стадию, которую не смогла бы линовать

естественным путем. Затем эмбрион был

снова введен в матку, и спустя несколько неделе

у будущей матери появились бесспорные

признаки развивающейся беременности.

Это удивительное достижение получило

широкое освещение в английской печати. Однако

выяснилось, что миссис Аллен была не

первой. На свете уже живут дети, зачатые вне

человеческого организма. Им по семь лех.

В прошлом году они сели за школьные парты

в Болонье. Их имена держит в тайне

профессор Даниэле Петруччи, осуществивший семь

лет назад зачатие in vitro для трех пар

родителей. Все трое детей — два мальчика и

девочка — вполне здоровы, все трое

поразительно похожи на своих родителей.

ЭМБРИОН В сБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЫБЕЛИ»

Эти трое детей родились в 1960—1964 годах,

как раз в тот момент, когда в Италии вокруг

В ЛАБОРАТОРИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ

ДЕТИ ИЗ ПРОБИРКИ

13

опытов профессора Петруччи бушевала

ожесточенная полемика. Однако исследования

были им начаты значительно раньше.

Прежде чем проводить свои смелые

эксперименты, Петруччи должен был разработать

способ побуждать зародышевые клетки к

оплодотворению в искусственной среде. Этот

способ был найден. Затем была создана

искусственная среда для развития эмбриона—так

называемая биологическая камера, или

«биологическая колыбель».

По методике, разработанной и впервые в

мире примененной в Болонье, яйцеклетка

хирургическим путем извлекается из яичника и

помещается в биологическую камеру — это

попросту ящик с прозрачными стенками, где

созданы нужные условия для развития

эмбриона.

Создать биологическую камеру было не так

просто. Первые опыты были неудачными: как

выяснилось, специальная мастика, которой

прикреплялась крышка биокамеры, содержала

какие-то вещества, препятствующие

оплодотворению яйцеклетки. Детальное исследование

химического состава мастики показало, что

виноваты присутствующие в ней эфиры.

После устранения этого препятствия

возникла следующая проблема — как определить

оптимальный момент, когда созревающий

зародыш может быть снова внедрен в

материнский организм? Оказалось, что

оплодотворенная яйцеклетка готова к введению в матку

уже через 7—8 дней после оплодотворения.

Техника введения эмбриона очень сложна:

он необычайно уязвим. Эмбриональные клетки

погибают даже от действия света, поэтому

перенесение зародыша приходится

производить в полной темноте. В операционной

поддерживается температура 37° С — такая же,

как в организме женщины и в биокамере.

Зародыш, прошедший первые этапы

развития вне организма, обладает большой жизне-

ТЕХНОЛОГИ, ТЕХНОЛОГИ,

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

АНАЛИЗ

ГОЛЛАНДСКОГО

ВОЗДУХА

В промышленном районе

близ голландского

города Роттердама вступила

в строй автоматическая

система, следящая за

чистотой воздуха.

Система состоит из 30

чувствительных датчиков,

которые размещены по

всей контролируемой

территории, главным

образом возле источников

загрязнения атмосферы,

и вычислительного

центра, где обрабатываются

14

способностью и теперь уже не погибает. Его

внутриутробная жизнь продолжается от 272

до 278 дней. Если прибавить время жизни

эмбриона в биокамере (от одной до двух

недель), получается цифра, близкая к

нормальной продолжительности вынашивания

ребенка.

После исследова ний профессора Петруччи,

после того, как материалы его экспериментов

были опубликованы, этой проблемой занялись

и английские врачи. Теперь и они достигли

успеха.

ТРОЕ? НЕТ, ДВАДЦАТЬ СЕМЬ!

Итак, трое ребят из Болоньи сидят теперь за

партами в трех начальных школах, и никто

не может отличить главных действующих лиц

этой истории от всех других детей, сидящих

с ними рядом.

Почему мы не можем сообщить их имена?

По той же причине, по которой научные

исследования, предшествовавшие их рождению,

вызвали памятную многим полемику.

Необычное появление на свет этих детей

противоречит распространенной точке зрения, по

которой наука не имеет права вторгаться в

процесс зарождения человеческого существа.

Тем не менее многих интересует вопрос,

продолжаются ли эти исследования и

эксперименты и только ли трое детей было зачато

in vitro. Мы попытались найти ответ на этот

интригующий вопрос — и установили, что

таких детей уже не трое, а по крайней мере

двадцать семь!

27 мальчиков и девочек, рожденных с 1960

по 1964 год, спокойно учатся. Они не ведают

тревог, которые испытывают их родители.

Эти дети рождены в будущем, но живут в

мире, который к этому будущему еще не готов.

Из журнала «Vie nuove» A970, № 22—23)

Сокращенный перевод с итальянского

Н. Е. РОЗЕНШТЕЙН

ТЕХНОЛОГИ, ТЕХНОЛОГИ,

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

показания датчиков.

Чувствительные элементы

анализируют

содержание в воздухе токсичных

веществ, и в первую

очередь сернистого

ангидрида, кулонометриче-

ским методом.

В дальнейшем к

автоматической системе

предполагают

постепенно подключать новые

датчики до тех пор, пока

под контролем не

окажется вся Голландия.

«Control and

Instrumentation»

(Англия), 1970, № 6

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

АТОМНАЯ ТЕРМОЭМИССИОННАЯ —

ТЕПЛОВАЯ МАШИНА БЕЗ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ

СООБЩЕНИЕ ТАСС

В Советском Союзе успешно завершены комплексные

испытания атомной термоэмиссионной установки

электрической мощностью несколько киловатт, которая

устойчиво отработала проектный ресурс при заданных

электрических параметрах. В настоящее время

проводятся испытания второго комплекта этой установки.

Советская установка с непосредственным

(безмашинным] термоэмиссионным преобразованием атомной

энергии в электрическую является первой в мире

действующей установкой такого типа.

Создание этой установки — новое крупное

достижение советской атомной науки и техники, открывающее

еще одну важную область использования атомной

энергии в мирных целях.

«Правда», 26 марта 1971 года

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Сегодня энергетики считают самыми перспективными

четыре способа прямого преобразования энергии:

электрохимическое «горение» (в топливных элементах),

магнитогидродинамический, термоэлектрический и

термоэмиссионный. Последний способ занимает в этой

большой четверке особое положение. Прежде всего

благодаря своей принципиальной простоте.

Чтобы объяснить механизм работы

термоэмиссионного преобразователя (он же — термоионный, он же —

термоэлектронный), не нужно даже схематичного

рисунка. Весь прибор — это два электрода, разделенных

вакуумированным пространством. Один электрод —

катод, или эмиттер — нагревается, другой — анод, или

коллектор — охлаждается. Горячий катод испускает

электроны, которые достигают коллектора и текут

далее по внешней цепи, совершая полезную работу.

Тепло напрямую, без всяких посредников, без котлов и

турбин, переходит в электричество.

Итак, термоэмиссионный преобразователь

(сокращенно ТЭП) — простейшая тепловая машина без единой

движущейся детали. Правда, ему присущи обычные

для тепловых машин ограничения к. п. д., связанные с

пресловутым А Т, а в топливных элементах, например,

вся химическая энергия топлива может теоретически

превратиться в электричество. Но этот недостаток

термоэмиссионного методе с лихвой окупается многими

достоинствами. Прежде всего — компактностью

источника, высокими удельными характеристиками,

способностью работать (более того, это термодинамически

крайне выгодно) при высоких температурах.

Почему же такой простой и эффективный

преобразователь энергии создан только сейчас? Электронную

эмиссию у нагретого металла наблюдал еще в

прошлом веке Эдисон. На этом принципе работают все

радиолампы, в том числе и простейшая среди них,

полный аналог ТЭПа — вакуумный диод.

Дело в том, что физики и энергетики, работавшие

в последние годы над созданием ТЭПов, сталкивались

с многочисленными техническими трудностями. Главная

среди них — проблема пространственного заряда: в

межэлектродном пространстве возникал

отрицательный потенциал, отталкивающий электроны обратно

к катоду.

Было предложено несколько вариантов устранения

пространственного заряда. Можно, во-первых, сблизить

электроды почти вплотную, довести зазор до десятых,

а то и сотых долей миллиметра. При этом электроны

будут беспрепятственно достигать коллектора. Но

технологически выполнить такой ничтожный вакуумный

зазор крайне сложно. Во-вторых, можно заполнить

прибор положительными ионами, которые как бы будут

вытягивать на себе электроны. Но тогда возникает

опасность коррозии: крайне агрессивное химически

вещество плюс высокая температура. Наконец, в

преобразователь пытались вводить третий электрод под

отрицательным потенциалом, вроде сетки в лампе-

триоде. Естественно, это значительно усложняло

конструкцию.

А сложностей и без того было немало.

Металлический, абсолютно надежно герметизированный прибор

должен быть, что называется, с одного бока нагрет до

очень высокой температуры, а с другой стороны,

насколько это возможно, охлажден, ибо от перепада

температур зависит к. п. д. Особые требования

предъявляются и к электродам. Катод должен быть

тугоплавким и обладать низкой работой выхода электрона.

Анод, напротив, не должен эмиттировать, иначе

появится встречный электрический ток. Поэтому приходилось

подбирать самые экзотические сочетания: например,

смеси карбидов урана и циркония — для эмиттера и

покрытые цезием, окислами бария и стронция

молибден или никель — для коллектора.

Как можно заключить из сообщения ТАСС, все эти

проблемы успешно решены. Более того, советские

ученые сумели решить и другую не менее сложную

задачу: построить энергетическую атомную установку,

в которой ТЭПы преобразуют тепло, выделяющееся

при делении ядерного горючего. По-видимому, этот

самый современный источник тепловой энергии лучше

всего сочетается с одним из наиболее современных

преобразователей.

Успешные испытания атомной термоэмиссионной

установки — крупный успех советской и мировой науки.

Он открывает новые возможности перед атомной

энергетикой в космосе и на Земле.

15

«РАЗВИВАТЬ ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ ПРОИЗВОДСТВО

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ И СЛОЖНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, С ТЕМ ЧТО-

БЫ ДОВЕСТИ К КОНЦУ ПЯТИЛЕТИЯ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЫПУСКА ИХ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ

ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИМЕРНО ДО 80 ПРОЦЕНТОВ.

ПОВЫСИТЬ СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В МИНЕРАЛЬНЫХ

УДОБРЕНИЯХ ДО 35—37 ПРОЦЕНТОВ».

Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану

развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы

НОВЫЕ ЗАВОДЫ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

ВОСКРЕСЕНСКОГО КОМБИНАТА

Под этой рубрикой в «Химии и жизни» обычно

публикуются сообщения о строящихся или только что

пущенных комбинатах, заводах, производствах. А

Воскресенский комбинат — одно из старейших советских

химических предприятий. Он построен в годы первой

пятилетки на базе крупного месторождения

фосфоритов. В 1931 году первая выпущенная в Воскресенске

фосфоритная мука качала поступать на колхозные

поля. Из года в год наращивал комбинат выпуск

продукции. К 1958 году в несколько раз выросли мощности

по производству серной кислоты, простого

суперфосфата, фосфоритной муки. За досрочное выполнение

семилетки A959—1965 гг.) Воскресенский химический был

награжден орденом Ленина.

И вот сейчас территория комбината стала

гигантской стройкой. Многие старые цехи уже снесены,

другие сносятся. Старые, малоэффективные удобрения,

вроде фосфоритной муки или простого суперфосфата,

прекращают выпускать. Строятся производства

современных высококонцентрированных удобрений. Через

несколько лет на месте Воскресенского химического

будет работать практически новое предприятие. Вот

почему заметки с комбинате, который действует уже

сорок лет, публикуются под рубрикой «Новые заводы>.

■ В 1966 году на Воскресенском химическом

комбинате введены в строй мощности по

производству двойного гранулированного

суперфосфата.

Ш В 1968 году пущен цех фосфорной

кислоты, необходимой для вновь организуемого

производства сложных удобрений.

■I В январе 1969 года началось строительство

огромного комплекса по выпуску сложных

минеральных удобрений. Строители

смонтировали 16 тысяч тонн металлоконструкций,

уложили 9 тысяч кубометров железобетона,

проложили 672 километра коммуникаций,

переместили 2,4 миллиона кубометров грунта. По

строительным нормам, на подобную работу

отводится по меньшей мере четыре года.

Комплекс был пущен летом 1970 года, через

полтора года после начала строительства. По

сложности и мощности он не имеет себе

равных среди родственных предприятий.

■ В начале 1970 года в Воскресенске начали

выпускать новую продукцию —

гранулированную нитроаммофоску. В гранулах этого

удобрения содержится более 50% питательных

веществ — азота, фосфора, калия,— полностью

усваиваемых растениями. Удобрений

подобного качества раньше у нас не выпускали.

■ В 1970 году начато производство

гранулированного боросуперфосфата. Выпуск

обычных борных удобрений прекращен.

16

■ Сейчас в виде гранул комбинат выпускает

82% удобрений. Доля концентрированных и

сложных минеральных удобрений увеличилась

с 6% A965 год) до 44% A970 год).

■ Поскольку в старой продукции

комбината, например в простом суперфосфате,

содержание полезного вещества не превышало

20%, переход на выпуск концентрированных

удобрений позволил освобождать ежегодно

около тысячи железнодорожных вагонов.

■ Воскресенский химический комбинат

одним из первых в стране отказался от

устаревшей неудобной тары — бумажных мешков.

Сейчас он поставляет все удобрения в

полиэтиленовой упаковке. В результате резко

уменьшились потери при перевозке.

■ Аккумуляторная серная кислота и олеум,

которые Воскресенский комбинат поставляет

другим химическим предприятиям —

выпускающим вискозный корд, капролактам,

нитрон,— считаются лучшими в стране. За

главные свои показатели — чистоту, точность

заданной концентрации — они удостоены

Государственного знака качества.

■ Новые цехи и производства оборудованы

автоматическими системами управления и

диспетчерской службы. Автоматические

устройства непрерывно контролируют содержание

вредных веществ в газах, которые попадают

в атмосферу. В результате резко снижены

выбросы двуокиси азота и серной кислоты.

■ В связи с пуском новых производств

Воскресенскому комбинату потребовались сотни

инженеров и рабочих. По щекинскому методу

в действующих цехах высвободили и

направили на новые участки более трехсот

квалифицированных химиков.

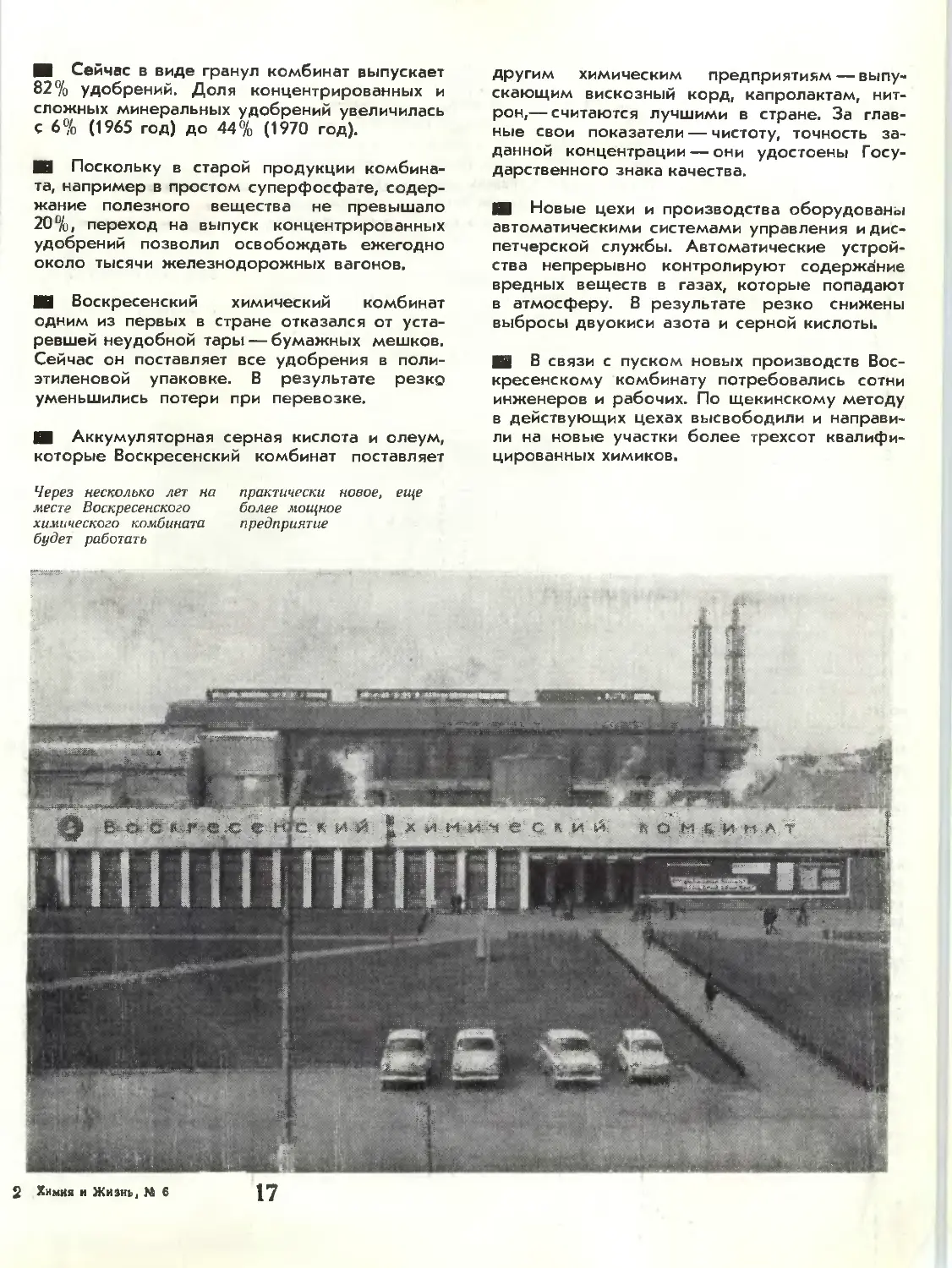

Через несколько лет на

месте Воскресенского

химического комбината

будет работать

практически новое, еще

более мощное

предприятие

2 Химия и Жизнь, М 6

Овощи — обязательная составная часть

нашего питания, прекрасный источник

витаминов, минеральных солей,

пектиновых и других полезных веществ. Овощи

возбуждают аппетит, способствуют

лучшему усвоению пищи. Мо овощ овощу

рознь — у них разный химический

состав, различные пищевые достоинства.

И чем разнообразнее они будут

представлены на нашем столе, тем

полноценнее будет питание, тем лучше для

здоровья. Поэтому ученые-овощеводы

стремятся вводить в культуру все новые

и новые сорта и виды овощей. О

некоторых из них, изученных и

рекомендованных к внедрению всесоюзным

научно-исследовательским институтом

овощного хозяйства, мы и хотим рассказать.

РЕВЕНЬ

Этот зеленый богатырь заслуживает

самого широкого распространения. В

черешках его листьев, напоминающих по

вкусу яблоки, содержится много

витаминов, солей, дубильных веществ,

кислот. В ревене много калия — этим

объясняется его благотворное действие на

сердечно-сосудистую систему. Правда,

в черешках ревеня много щавелевой

кислоты, избыток которой в организме

приводит к образованию камней в

почках и мочевом пузыре. Но она

накапливается в ревене в основном

только во второй половине лета. Кроме

того, избавиться от нее помогает

молоко: содержащийся в нем кальций

соединяется со щавелевой кислотой.

Из ревеня готовят вкусное и самое

первое весеннее варенье, вкусом оно

напоминает яблочное. Можно делать из

ревеня мармелад, цукаты, запеканки,

компоты, кисели, начинку для

пирожков. Отлично утоляет жажду квас из

ревеня. Приготовить его несложно:

тщательно вымытые черешки нарежьте,

залейте водой B,5 л на 500 г ревеня) и

сварите в эмалированной кастрюле.

Процедив отвар и подождав, когда он

немного остынет, положите 200 г

сахару и 15 г дрожжей и оставьте на

сутки в теплом помещении, а потом

разлейте в бутылки, закупорьте и поставьте

в холодное место на 2—3 дня.

Ревень очень холодостоек, его

посадки не вымерзают даже в малоснежные

зимы. К тому же он почти не болеет,

не нападают на него и вредители.

Урожаи ревень приносит щедрые, а

главное — очень рано: в Подмосковье

иногда удается снять первый урожай уже в

середине апреля. Обычно же сбор

ревеня ведут в конце апреля и начале мая.

В эту пору свежих овощей еще очень

мало. Ревень можно выращивать из

корневищ и зимой — в обычных

теплицах и даже в комнате, в ящиках с

землей на окнах. С квадратного метра

можно получить 15—20 кг сочных

черешков. Если посадить корневища ревеня в

декабре, то череэ месяц уже можно

снимать урожай.

В нашей стране распространено

несколько ценных сортов ревеня. Напри-

КОРОТКИЕ

ЗАМЕТКИ

ОВОЩИ,

КОТОРЫХ

вы

НЕ ЗНАЕТЕ

А. БЫКОВ

Рисунки

М. СЕРГЕЕВОЙ

18

мер, сорт Московский 42 отличается

высокой продуктивностью, сорт

Виктория — скороспелостью и приятным

вкусом черешков; сорт Огрес (он широко

культивируется в Латвии) очень

урожаен и к тому же образует меньше

цветочных стрелок, чем другие сорта,—

это сокращает затраты труда на их

удаление. В Институте овощного

хозяйства выявлен и размножен ревень

Ранний розовый, который дает сверхранний

урожай. По рекомендации института

ревень начали выращивать во многих

хозяйствах — например в совхозах

им. Моссовета и им. М. Горького

Московской области.

лук-слизун

Из многолетних луков у нас шире всего

распространен лук-батун и шнитт-лук.

Однако достоин внимания и лук-слизун,

который в диком виде произрастает в

Сибири. Это салатный лук, он не так

остр, как другие. Но самое ценное его

свойство — устойчивость к опасному

заболеванию— ложномучнистой росе, от

которой, например, сильно страдает лук-

батун. Энергия роста у слизуна очень

большая, и за сезон его можно срезать

4—5 раз. Листья и луковицы слизуна

богаты железом и витамином С G5—■

98 мг в 100 г сырого лука).

Цветущий лук-слизун очень красив.

Соцветия у него крупные, фиолетовой

окраски. Их охотно посещают пчелы —

растение относится к хорошим

медоносам.

Работники одного из отделов

Института овощного хозяйства под

руководством научного сотрудника 3. С. Лежан-

киной (она занимается изучением

малораспространенных овощных культур)

разработали агротехнику выращивания

этого многолетнего лука, выявили и

размножили различные его формы и

теперь заняты проблемой внедрения (

этой культуры.

МОРКОВЬ

Это культура не новая, но и морковь

в Институте овощного хозяйства

особенная: новые сорта содержат больше

каротина, чем остальные. Вот, например,

«каротинный чемпион» — морковь

Витаминная 6, выведенная заслуженным

деятелем науки РСФСР доктором

сельскохозяйственных наук Б. В. Квасниковым.

В этом сорте удалось соединить

повышенное содержание каротина с

приятным вкусом. Урожайность сорта не

ниже, чем у широко известного сорта

Нантская. В прошлом году новинка была

районирована в нескольких областях

Союза. А несколько лет назад Б. В.

Квасников в ыв ел другой интересный сорт

моркови — Лосиноостровская 13. Этот

сорт отличается не только урожайностью

и большим содержанием каротина, ио

и высокими технологическими

качествами. Благодаря этому им особенно

заинтересовались работники витаминной

промышленности.

19

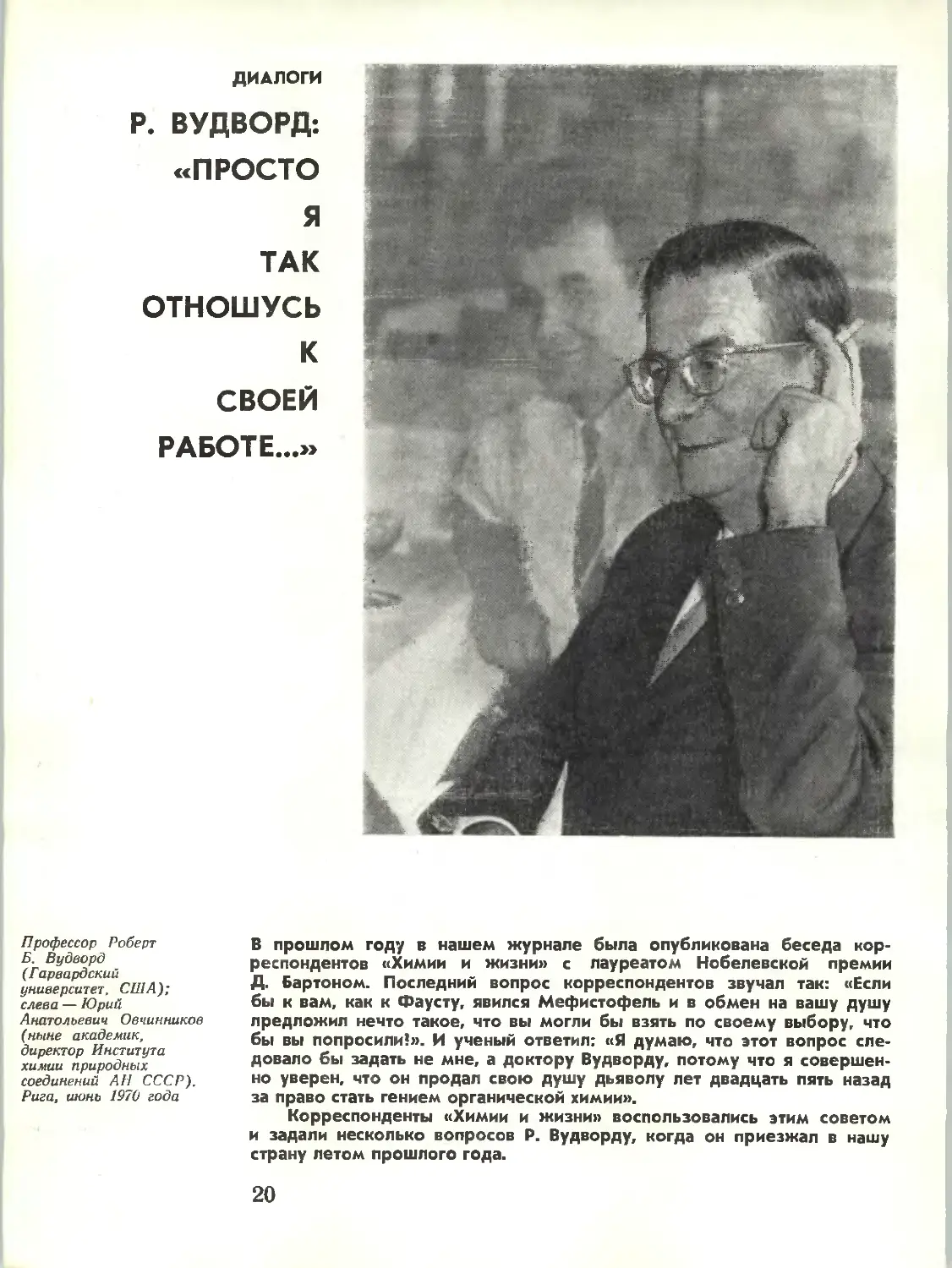

ДИАЛОГИ

Р. ВУДВОРД:

«ПРОСТО

Я

ТАК

ОТНОШУСЬ

К

СВОЕЙ

РАБОТЕ...»

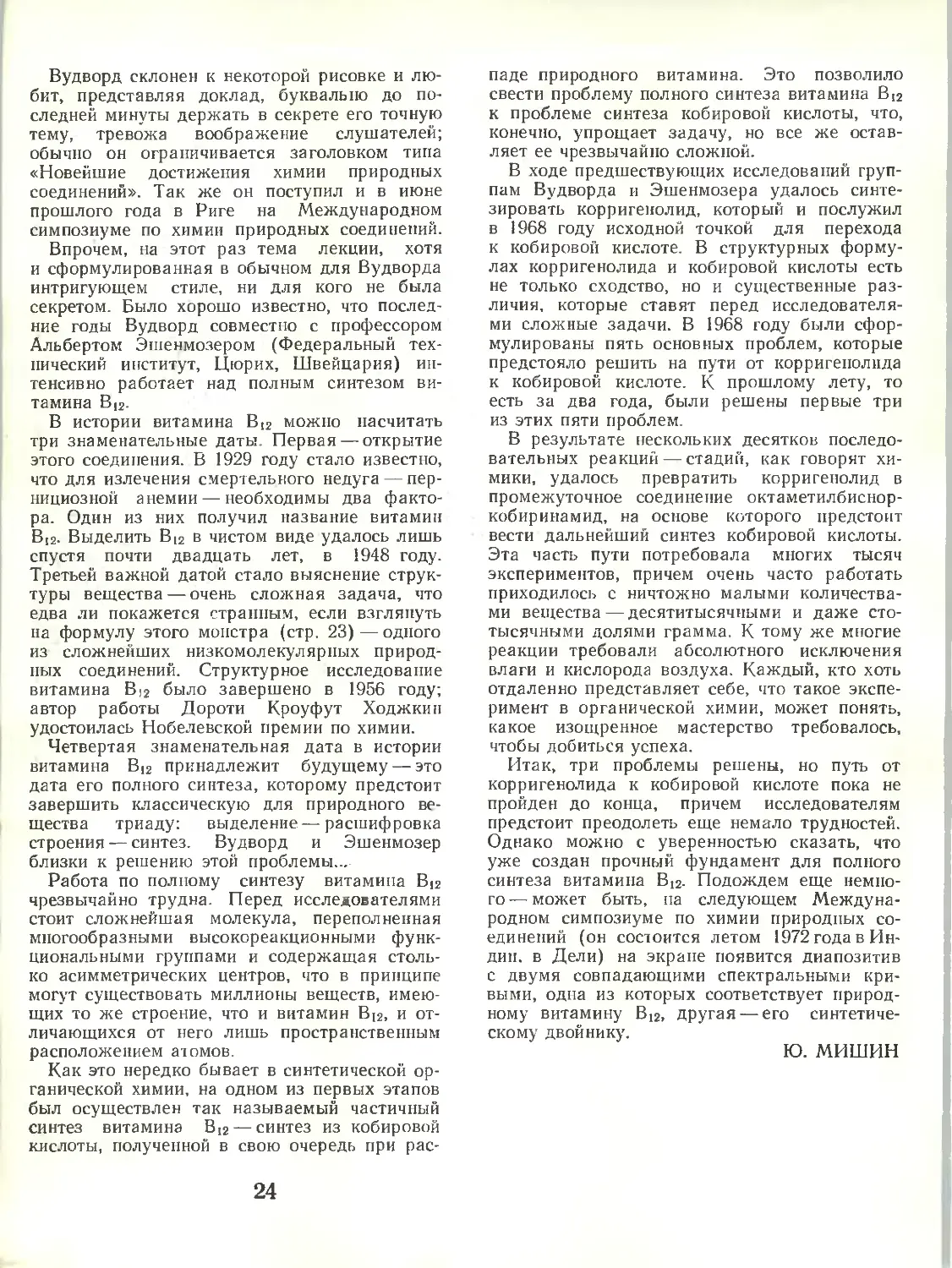

Профессор Роберт

Б. Вудворд

(Гарвардский

университет, США);

слева — Юрий

Анатольевич Овчинников

(ныне академик,

директор Института

химии природных

соединений АН СССР).

Рига, июнь 1970 года

В прошлом году в нашем журнале была опубликована беседа

корреспондентов «Химии и жизни» с лауреатом Нобелевской премии

Д. Бартоном. Последний вопрос корреспондентов звучал так: «Если

бы к вам, как к Фаусту, явился Мефистофель и в обмен на вашу душу

предложил нечто такое, что вы могли бы взять по своему выбору, что

бы вы попросили?». И ученый ответил: «Я думаю, что этот вопрос

следовало бы задать не мне, а доктору Вудворду, потому что я

совершенно уверен, что он продал свою душу дьяволу лет двадцать пять назад

за право стать гением органической химии».

Корреспонденты «Химии и жизни» воспользовались этим советом

и задали несколько вопросов Р. Вудворду, когда он приезжал в нашу

страну летом прошлого года.

20

Органический синтез

можно, пожалуй, сравнить

с шахматной игрой:

точно так же, как

шахматная партия, конечная

цель которой —

поставить противнику мат, со-

стоит из определенной

последовательности

ходов, так и органический

синтез, цель которого —

получить вещество с

определенной структурой,

заключается в

определенной

последовательности реакций. И хотя

природа не стремится

«обыграть» человека, в

органическом синтезе, как и

в шахматах, даже один

неверный сход», одна

неудавшаяся реакция

может привести к

полному поражению. Ваши

синтезы включают много

десятков сложнейших

реакций, и все же онн

неизменно удаются.

Создается впечатление, что вы

владеете каким-то

секретом, позволяющим

заранее быть уверенным в

результатах каждого

шага и всей работы в

целом. Существует лн у

вас такой секрет, и если

существует, то в чем он

заключается?

Конечно, когда вы узнаете об уже законченной работе, вам может

показаться, что результат был достигнут легко и просто. Но в

действительности за этой легкостью и простотой кроется немало неудачных

экспериментов. Преодолеть эти трудности удается лишь ценой огромных

затрат труда, и поэтому истинным секретом моих успехов служит

мастерство моих сотрудников.

Но есть, конечно, и другие важные факторы. Например, когда

планируешь какую-либо большую работу, стараешься выбрать наиболее

гибкий путь, то есть такой путь, чтобы отдельные неудачи не могли

повлиять на весь замысел в целом. Кроме того, стараешься тщательно

анализировать даже те эксперименты, которые не удались, потому что

сплошь и рядом за неудачами кроются очень интересные вещи,

которые тоже могут пригодиться в работе.

Когда говорят о ваших

синтезах, то нередко

используют эпитеты

«красивый», «изящный», то

есть говорят о них не

только как о научных

достижениях, но и как о

произведениях искусства.

А как вы сами считаете:

к чему ближе

органический синтез — к науке

или к искусству?

По-моему, его следует относить и к науке и к искусству. Но больше

к искусству. Почему? Мне это трудно объяснить, просто я так отношусь

к своей работе.

Вы осуществили синтезы

сложнейших

органических структур, и эти

работы показы вают, что

сегодня для

химика-синтетика не существует

почти ничего

невозможного. Но если считать,

что цель синтетической

органической химии

заключается в разработке

способов получения

веществ, то не кажется ли

вам, что эта область

химии уже близка к тому,

чтобы исчерпать себя?

Ведь если заранее

известно, что

синтезировать можно все что

угодно, то зачем искать

новые пути, зачем

планировать новые

синтезы — только ради

«спортивного интереса»?

Я не думаю, чтобы синтетическая органическая химия когда-нибудь

себя исчерпала. Наоборот, я вижу, что с каждым годом она становится

все более важной областью знания. Дело в том, что при попытках

синтезировать все более сложные вещества неизбежно приходится

разрабатывать новые методы, и в ходе этих поисков открываются новые

закономерности.

Цель синтетической органической химии заключается не в «синтезе

ради синтеза»,— хотя стремление научиться синтезировать по своему

желанию любые вещества тоже служит активной движущей силой

многих исследований,— а в том, чтобы в ходе синтеза открывать новые

закономерности. Наша цель — стараться возможно глубже познать

природу, а органический синтез—это один из доступных человеку способов

раскрывать ее тайны.

21

Каждое крупное

исследование требует усилий

большого коллектива. Но

в разных коллективах

сотрудничество

построено по-разному. Иногда

проблема расчленяется

на несколько

самостоятельных тем, н за

каждой темой закрепляется

сотрудник; иногда же

работа ведется

действительно коллективно,

когда вклад каждого даже

трудно оценить. Как в

этом смысле организован

на работа в вашей

лаборатории?

Когда мы работаем над большой проблемой — скажем, такой, как

синтез хлорофилла или витамина Bi2,— то все работают сообща. И в такой

обстановке, естественно, выясняется, что хотят и что могут делать мои

сотрудники. Никто не запрещает членам группы заниматься тем, к чему

они имеют склонность. Но самое важное, что все мои сотрудники

работают сообща для достижения одной цели. И, конечно, все они близкие

друзья.

А теперь традиционный

вопрос. Над чем вы

сейчас работаете?

Сейчас мы с профессором Эшенмозером продолжаем работу над

синтезом витамина Bi2. Это моя основная тема, с ней связано большинство

диссертаций, которые делаются в моей группе. Кроме того, в моей

группе есть много студентов-дипломников, каждый из которых работает над

самостоятельной темой уже не как член основной группы. Одни из них

занимаются синтетической работой, разумеется, более скромной по

масштабу, чем синтез витамина Bi2, а другие заняты чисто теоретическими

вопросами, имеющими отношение к принципу сохранения орбитальной

симметрии *. Этот принцип был открыт, я бы сказал, почти случайно,

в ходе работы над синтезом витамина Bi2, но для химии он намного

важнее, чем синтез витамина Bi2. Вот удачная иллюстрация к тому,

о чем я только что говорил: упорное занятие синтетической работой

приводит к открытиям, помогающим лучше понимать фундаментальные

законы природы. с<

И еще один

традиционный вопрос. Наш журнал

читают люди, либо

интересующиеся химией,

либо ею занимающиеся,

причем среди ннх много

молодежи. Что бы вы

хотели сказать молодым

читателям нашего

журнала?

Я хотел бы сказать молодому поколению, что когда я был студентом,

органическая химия казалась мне интереснейшей наукой, которой

суждено блестящее будущее. И те тридцать лет, которые прошли с тех пор,

показали, что я не ошибался. А сейчас мне кажется, что органическая

химия стала еще более живой и активной наукой, чем в мои

студенческие годы, наукой еще более интересной и многообещающей. Й

молодым людям, которые занимаются ею или будут заниматься, она

открывает еще более широкие возможности, чем в мое время.

* Этот принцип, сформулированный Р. Вудвордом и Р. Гофманом, развивает

представления об определяющей роли структуры электронных оболочек в

реакционной способности органических молекул. Он позволяет предсказывать результаты

сложных органических реакций, в ходе которых происходит замыкание и размыкание

циклических структур.— Ред.

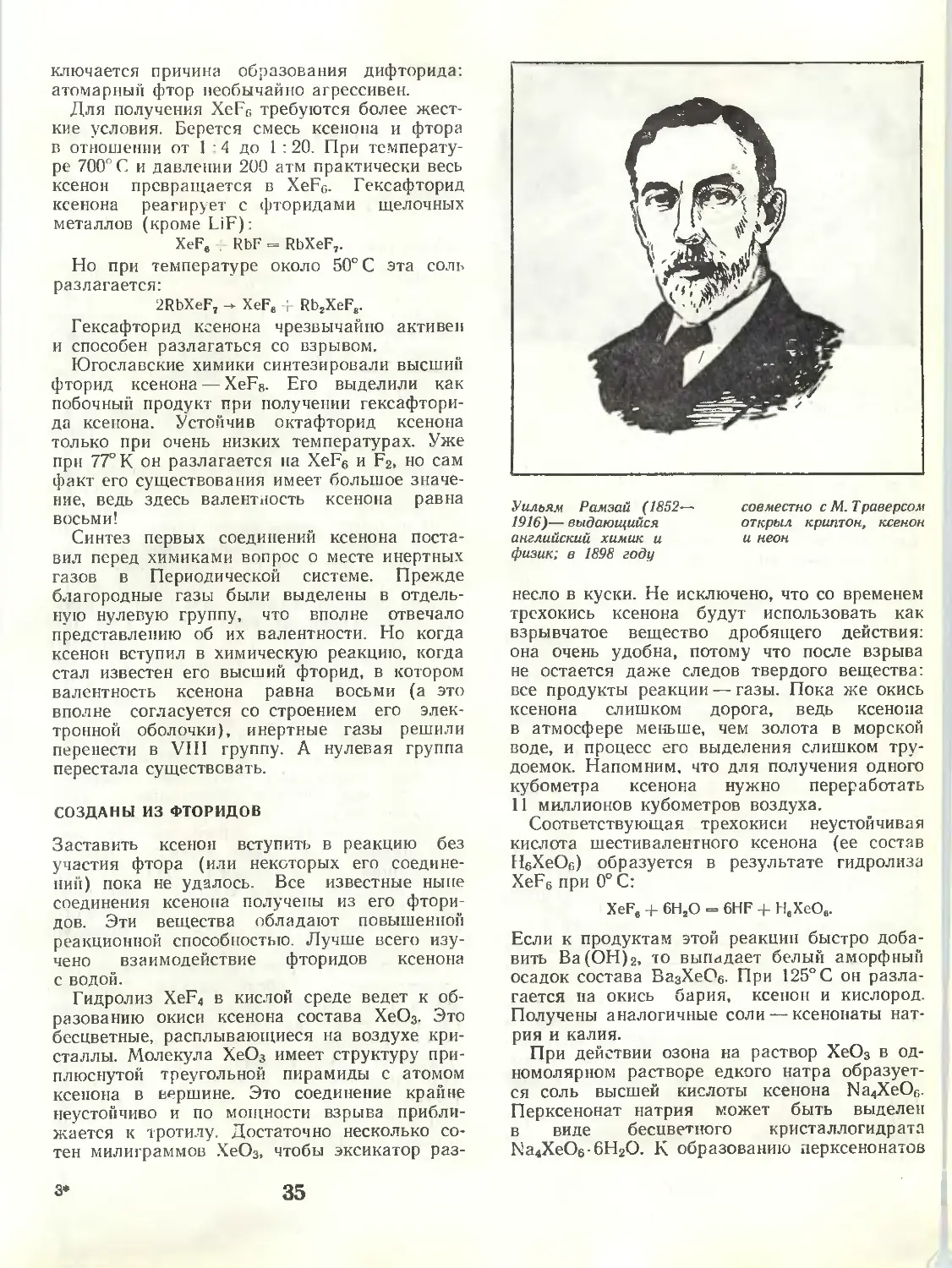

ПРОФЕССОР ВУДВОРД

И ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

Лауреат Нобелевской премии профессор

Гарвардского университета (Кембридж, штат

Массачусетс, США) Роберт Берне Вудворд

вот уже на протяжении двадцати пяти лет

поражает воображение химиков своими

работами в области структурно-аналитической

и синтетической органической химии. Он

создал несколько шедевров: синтезировал хинин,

стрихнин, резерпин, холестерин, хлорофилл

и немало других сложнейших природных

соединений. Невозможно предугадать, какая

очередная структура заинтересует Вудворд а;

несомненно лишь, что это будет нечто

дьявольски грудное.

22

H2NCO

.1 ,

СО^Нг

ИР СН,

H,NCOCHv

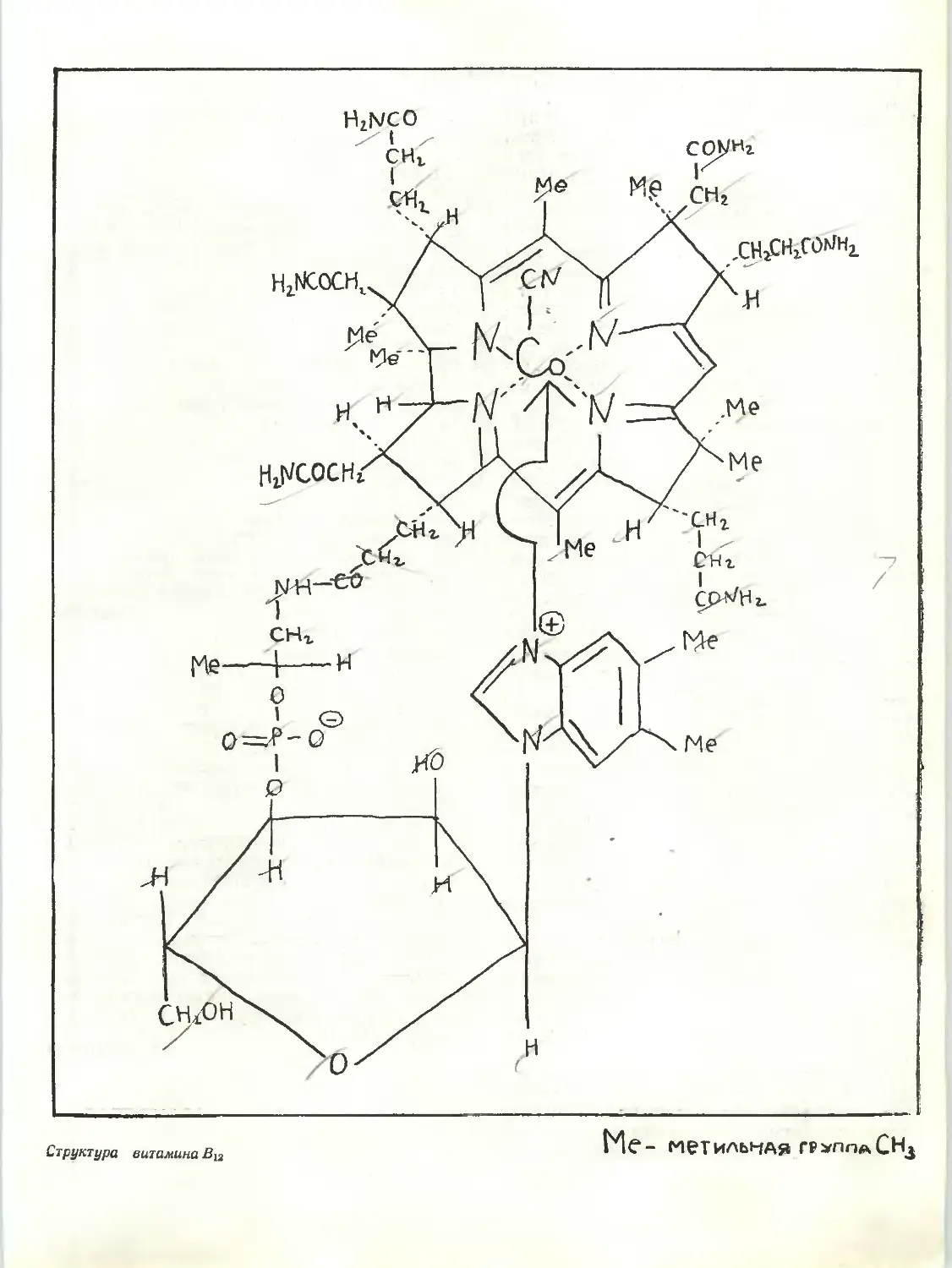

Структура витамина В12

rie- метильиая группаСн^

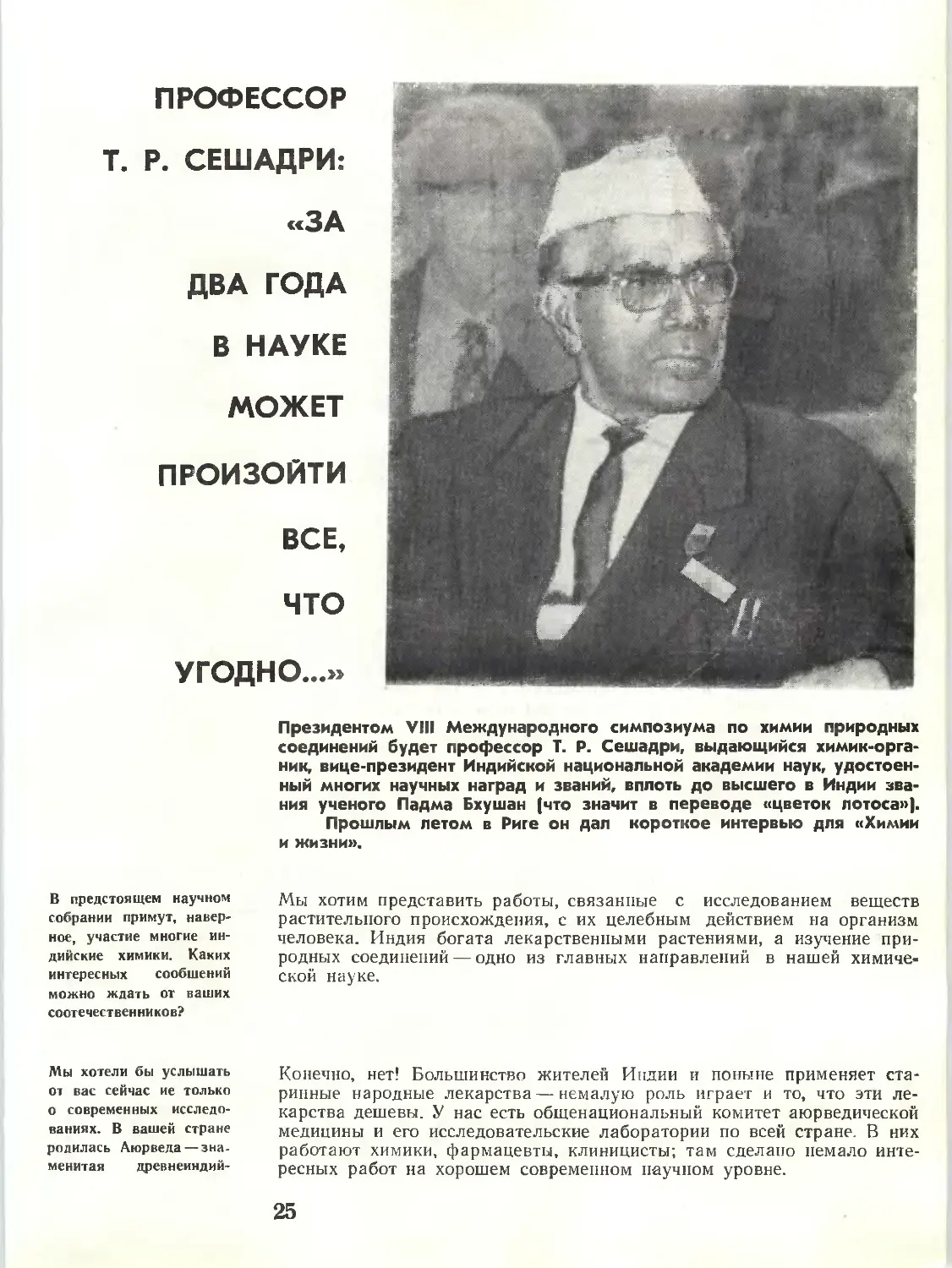

Вудворд склонен к некоторой рисовке и

любит, представляя доклад, буквально до

последней минуты держать в секрете его точную

тему, тревожа воображение слушателей;

обычно он ограничивается заголовком типа

«Новейшие достижения химии природных

соединений». Так же он поступил и в июне

прошлого года в Риге на Международном

симпозиуме по химии природных соединений.

Впрочем, на этот раз тема лекции, хотя

и сформулированная в обычном для Вудворда

интригующем стиле, ни для кого не была

секретом. Было хорошо известно, что

последние годы Вудворд совместно с профессором

Альбертом Эшенмозером (Федеральный

технический институт, Цюрих, Швейцария)

интенсивно работает над полным синтезом

витамина В|2.

В истории витамина В12 можно насчитать

три знаменательные даты. Первая — открытие

этого соединения. В 1929 году стало известно,

что для излечения смертельного недуга — пер-

нициозной анемии — необходимы два

фактора. Один из них получил название витамин

В12. Выделить В|2 в чистом виде удалось лишь

спустя почти двадцать лет, в 1948 году.

Третьей важной датой стало выяснение

структуры вещества — очень сложная задача, что

едва ли покажется странным, если взглянуть

на формулу этого монстра (стр. 23)—одного

из сложнейших низкомолекулярных

природных соединений. Структурное исследование

витамина ВJ было завершено в 1956 году;

автор работы Дороти Кроуфут Ходжкин

удостоилась Нобелевской премии по химии.

Четвертая знаменательная дата в истории

витамина Bi2 принадлежит будущему — это

дата его полного синтеза, которому предстоит

завершить классическую для природного

вещества триаду: выделение — расшифровка

строения — синтез. Вудворд и Эшенмозер

близки к решению этой проблемы...

Работа по полному синтезу витамина Bi2

чрезвычайно трудна. Перед исследователями

стоит сложнейшая молекула, переполненная

многообразными высокореакционными

функциональными группами и содержащая

столько асимметрических центров, что в принципе

могут существовать миллионы веществ,

имеющих то же строение, что и витамин Bi2, и

отличающихся от него лишь пространственным

расположением атомов.

Как это нередко бывает в синтетической

органической химии, на одном из первых этапов

был осуществлен так называемый частичный

синтез витамина В12 — синтез из кобировой

кислоты, полученной в свою очередь при

распаде природного витамина. Это позволило

свести проблему полного синтеза витамина Bi2

к проблеме синтеза кобировой кислоты, что,

конечно, упрощает задачу, но все же

оставляет ее чрезвычайно сложной.

В ходе предшествующих исследований

группам Вудворда и Эшенмозера удалось

синтезировать корригенолид, который и послужил

в 1968 году исходной точкой для перехода

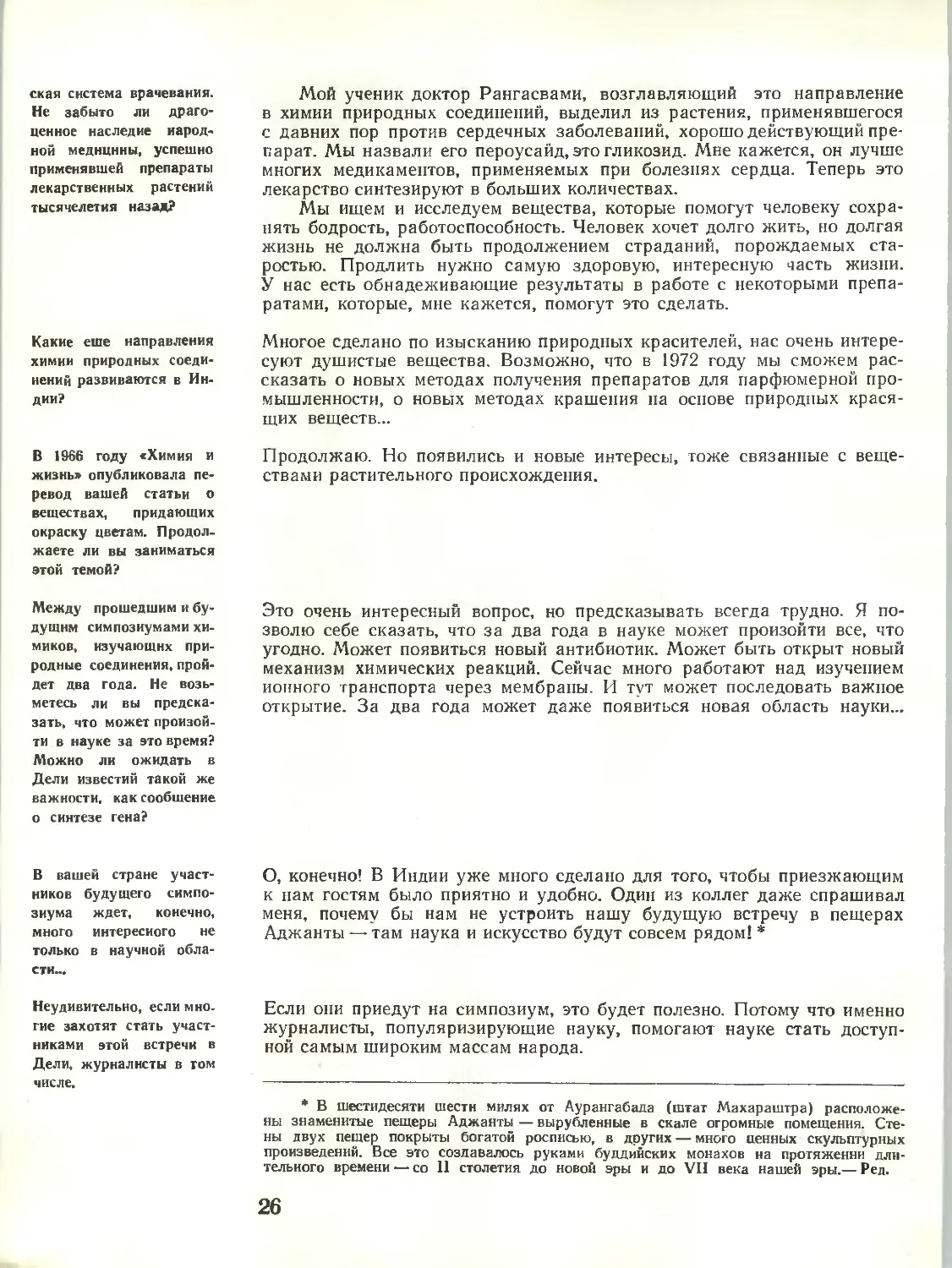

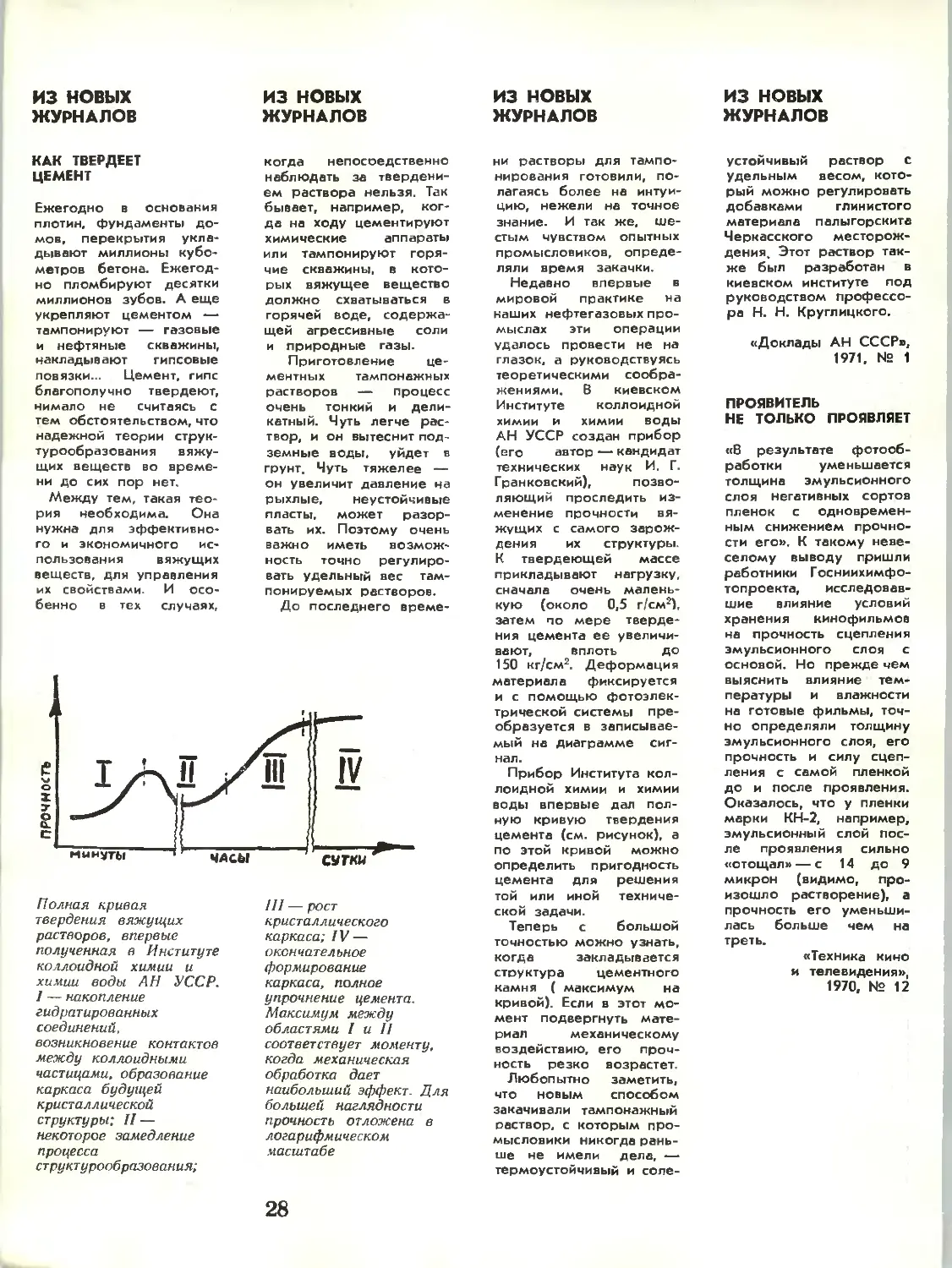

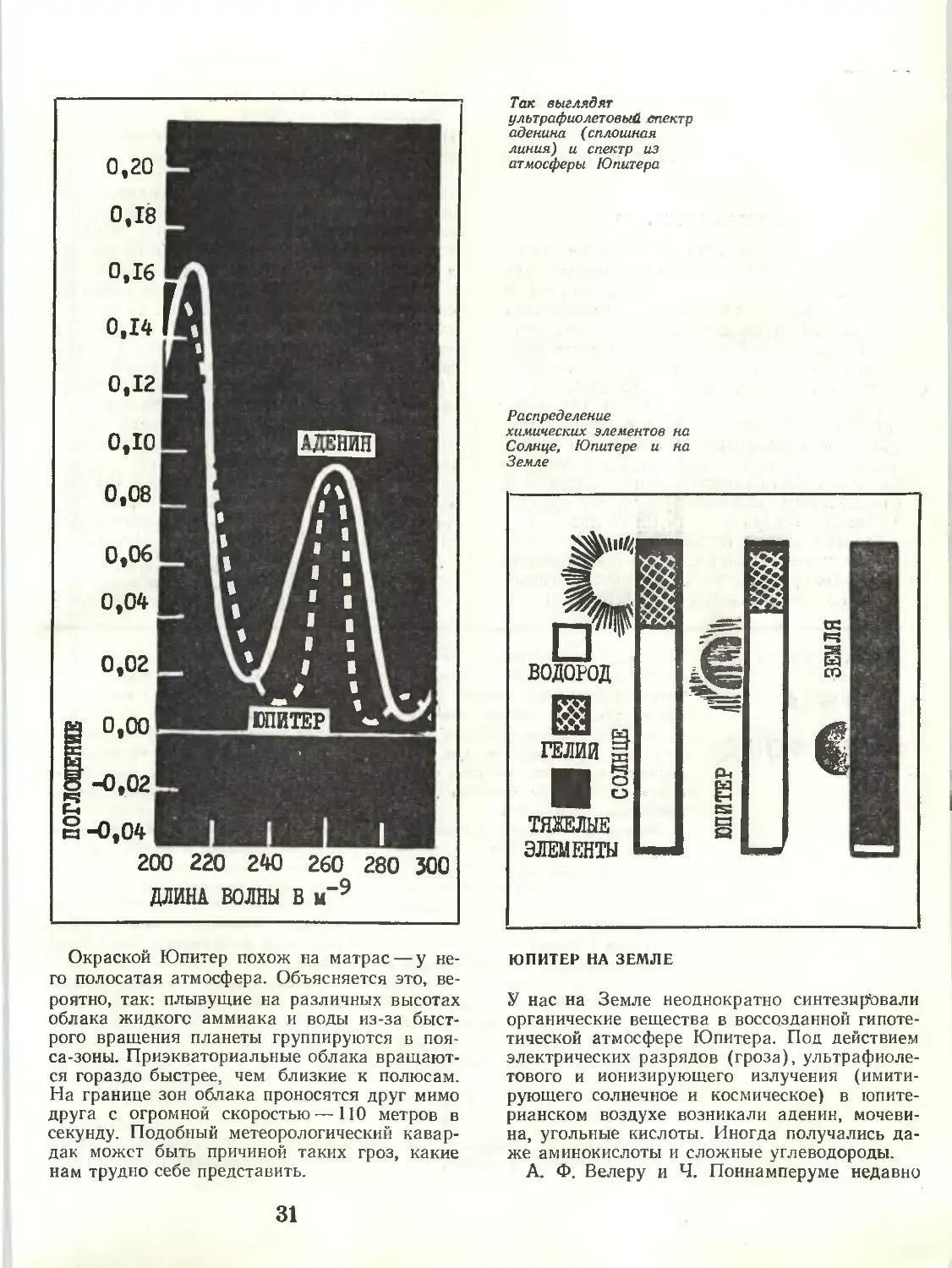

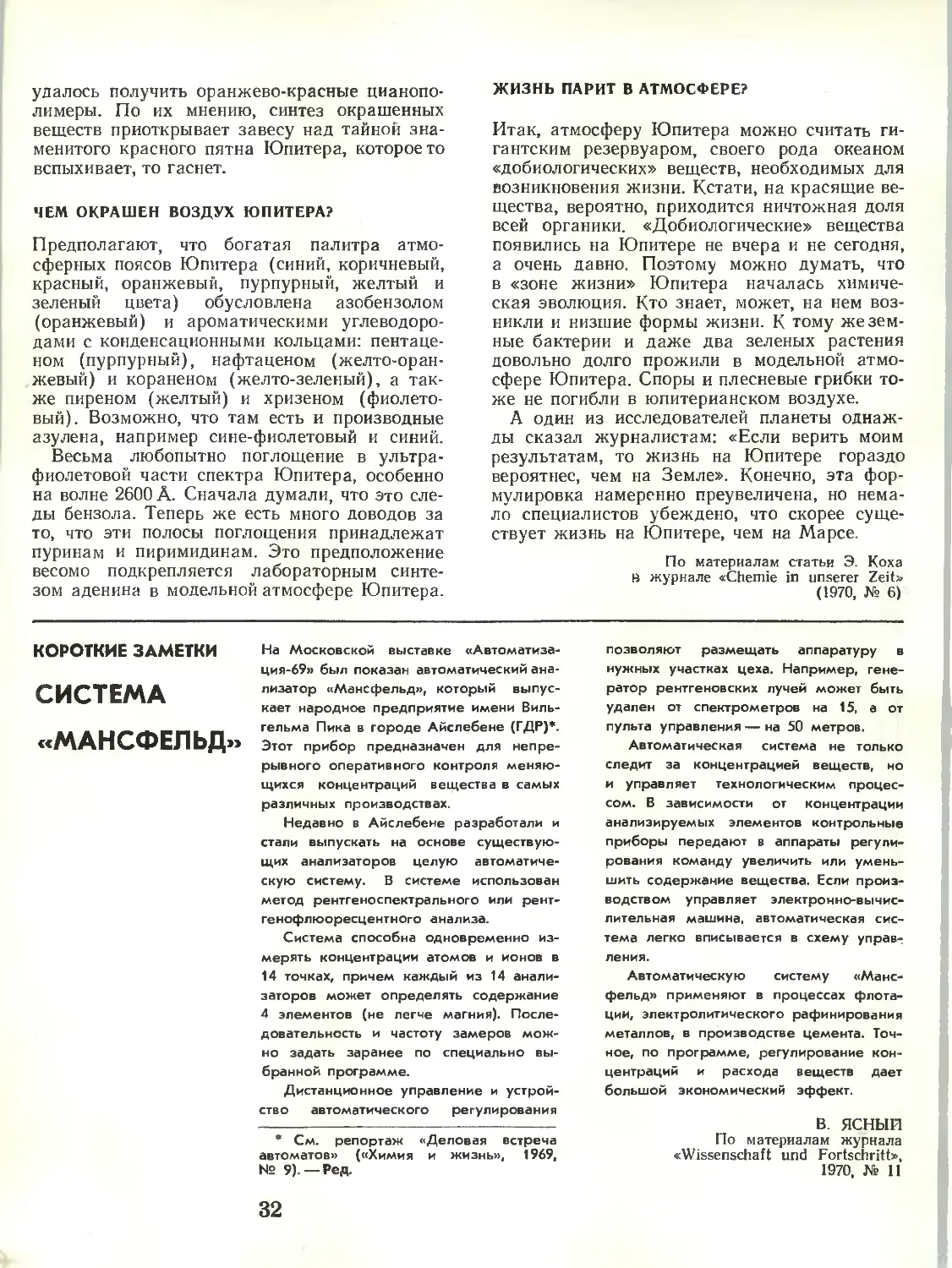

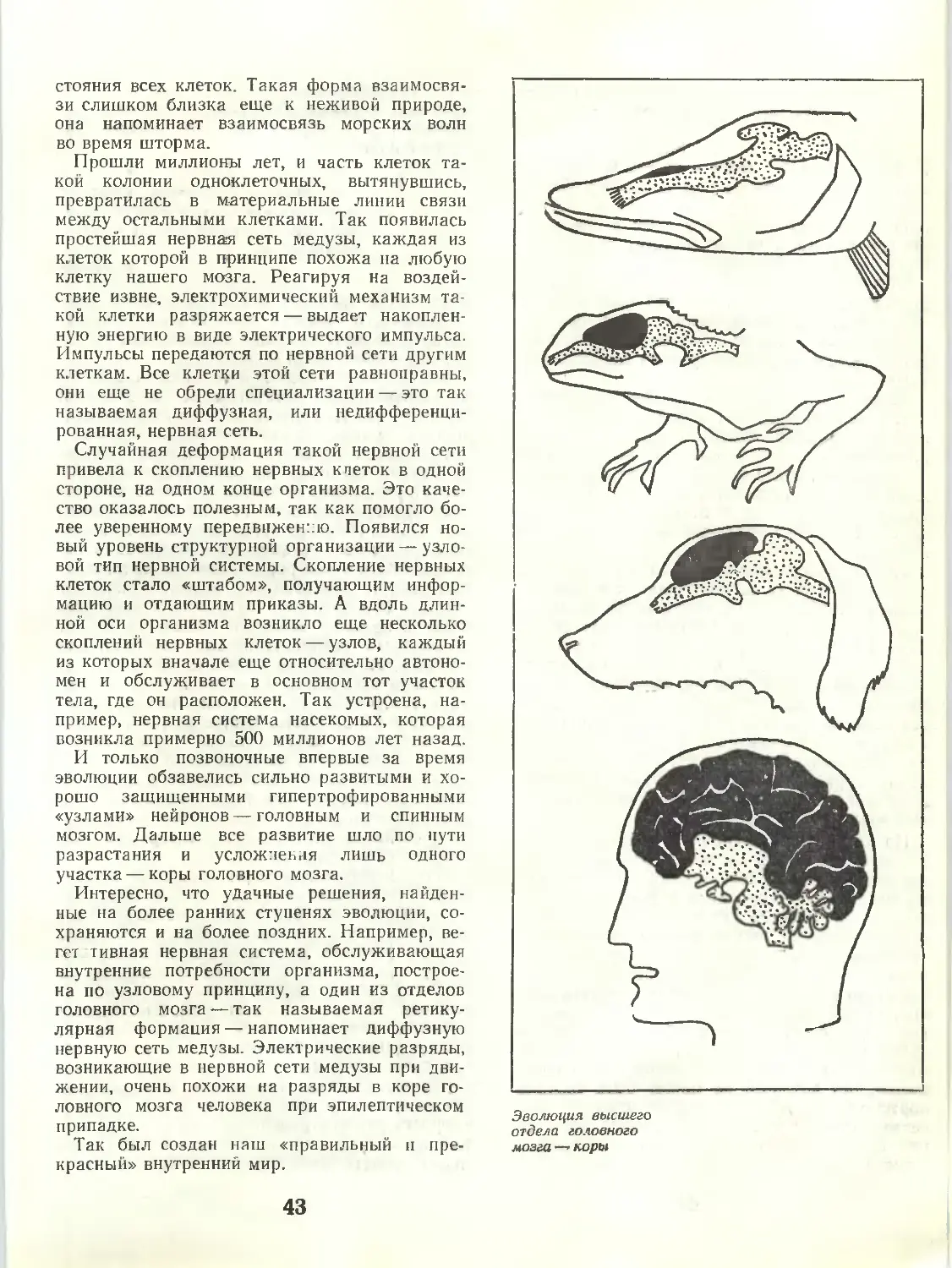

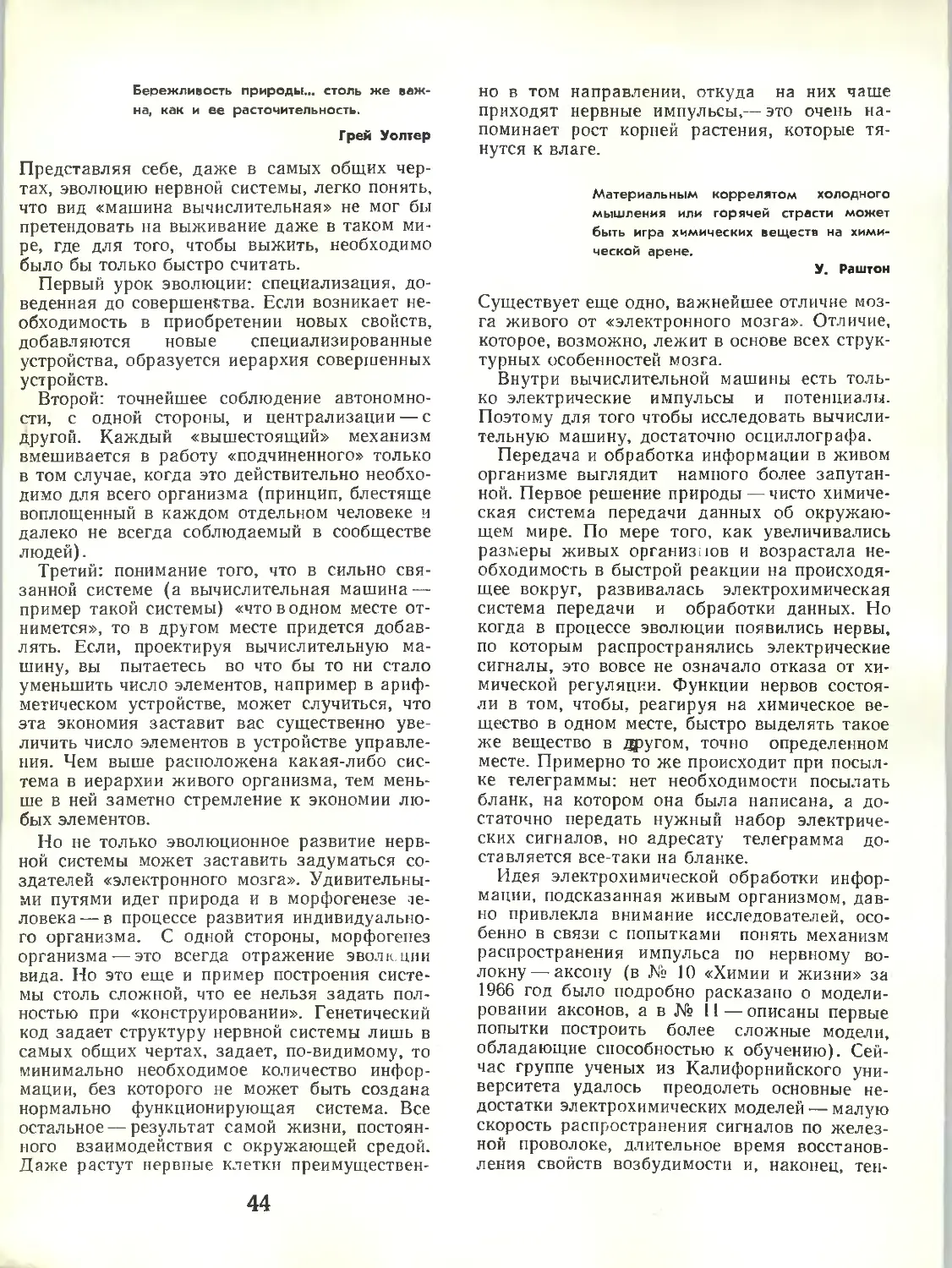

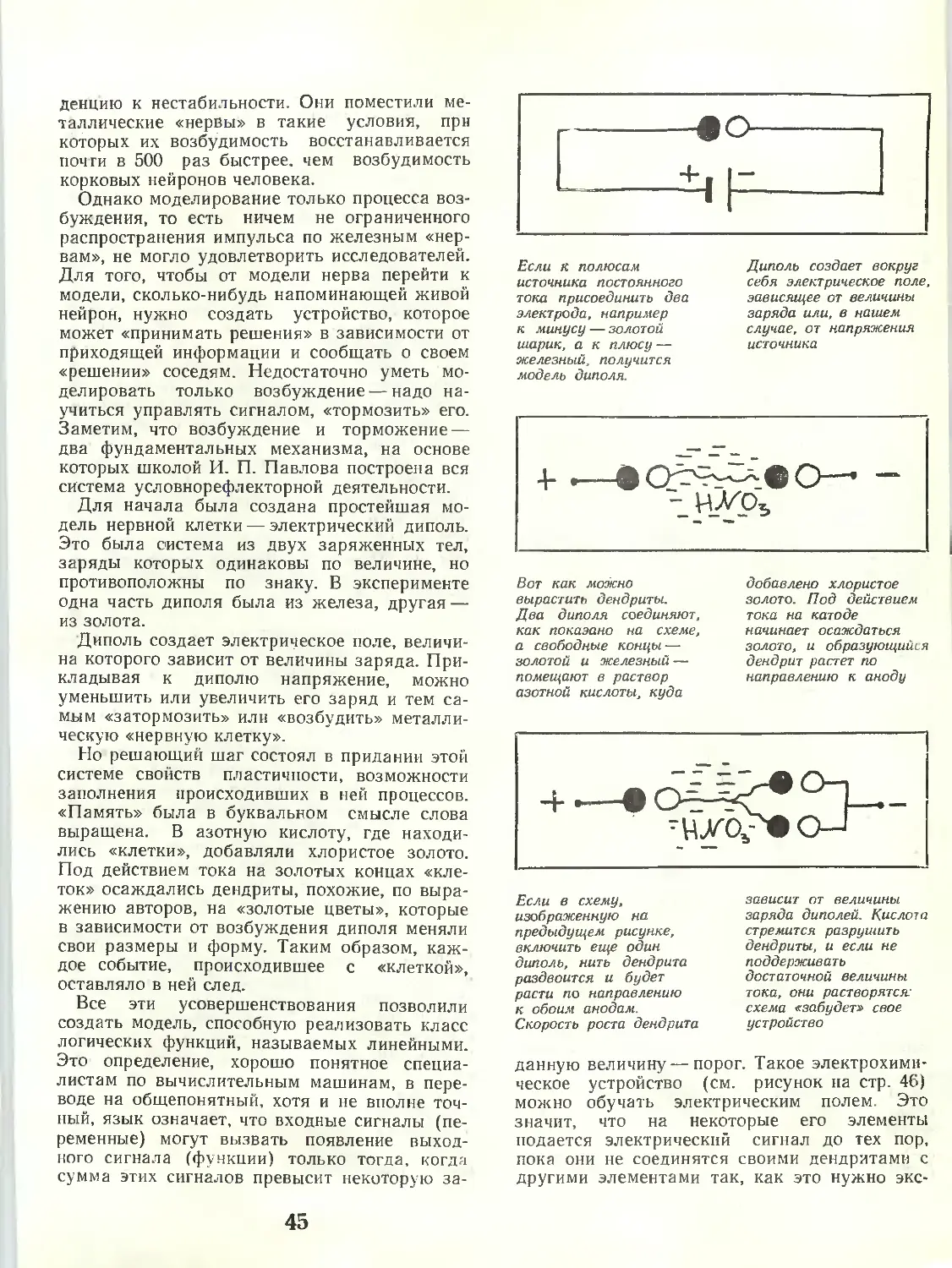

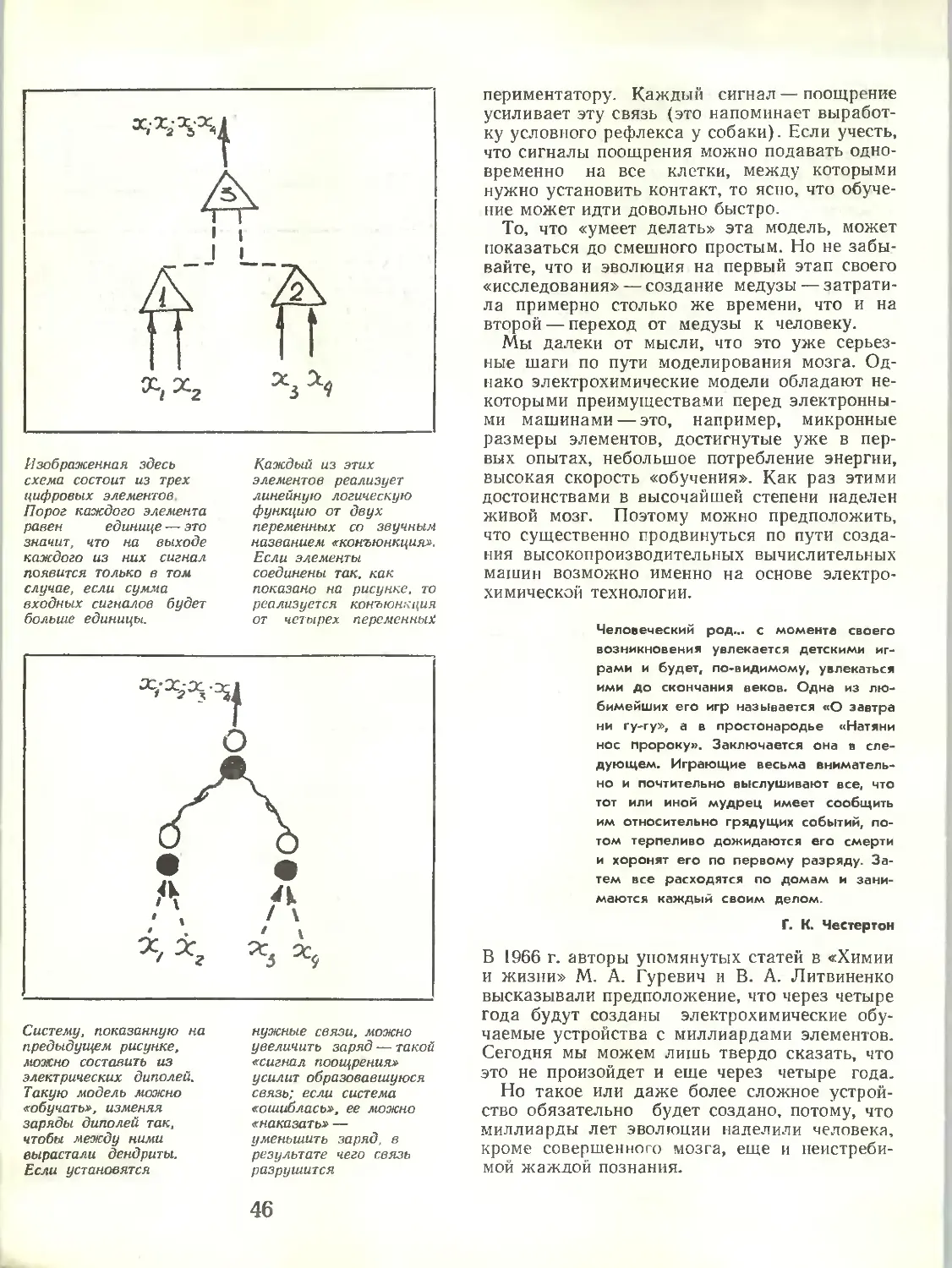

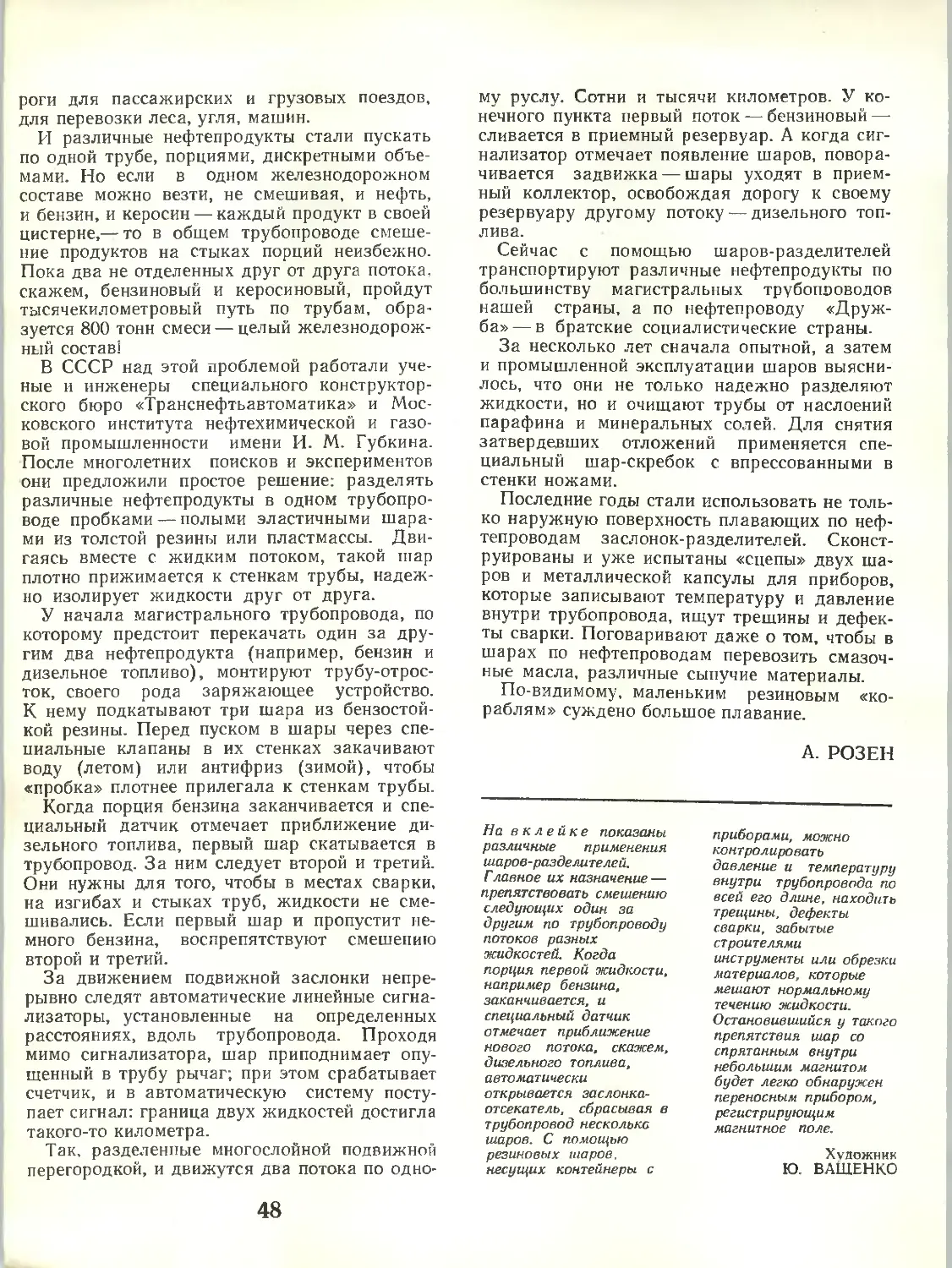

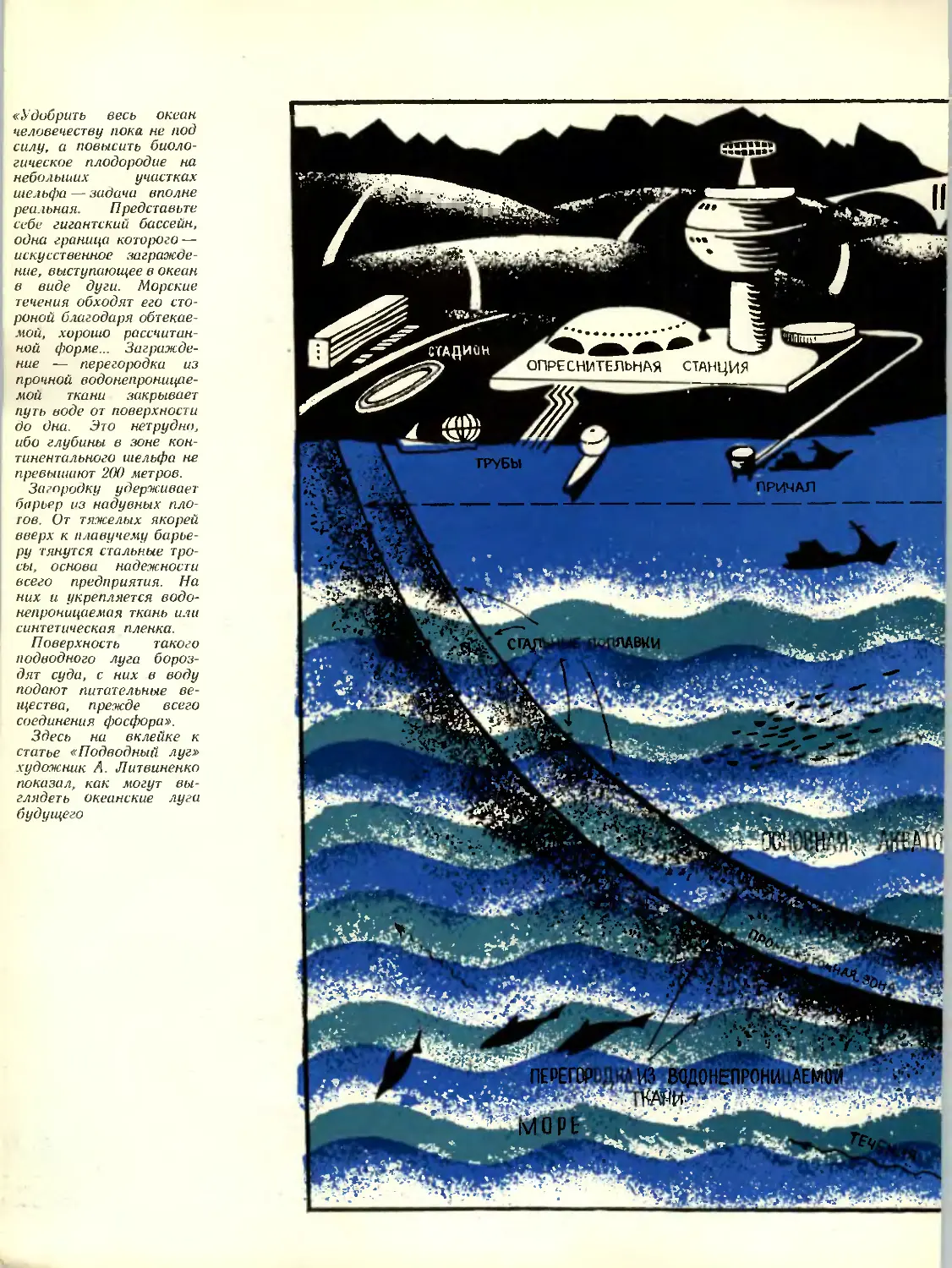

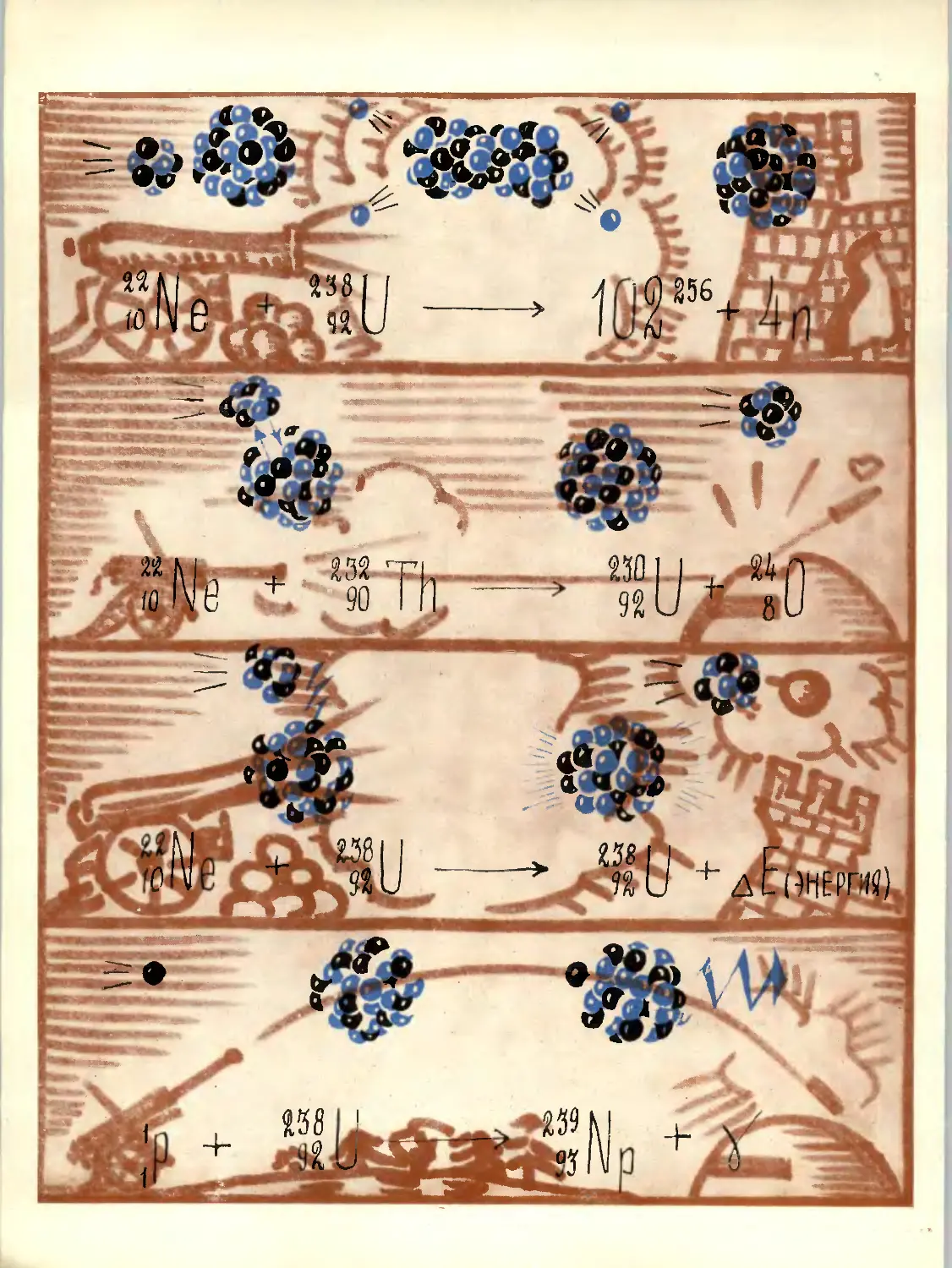

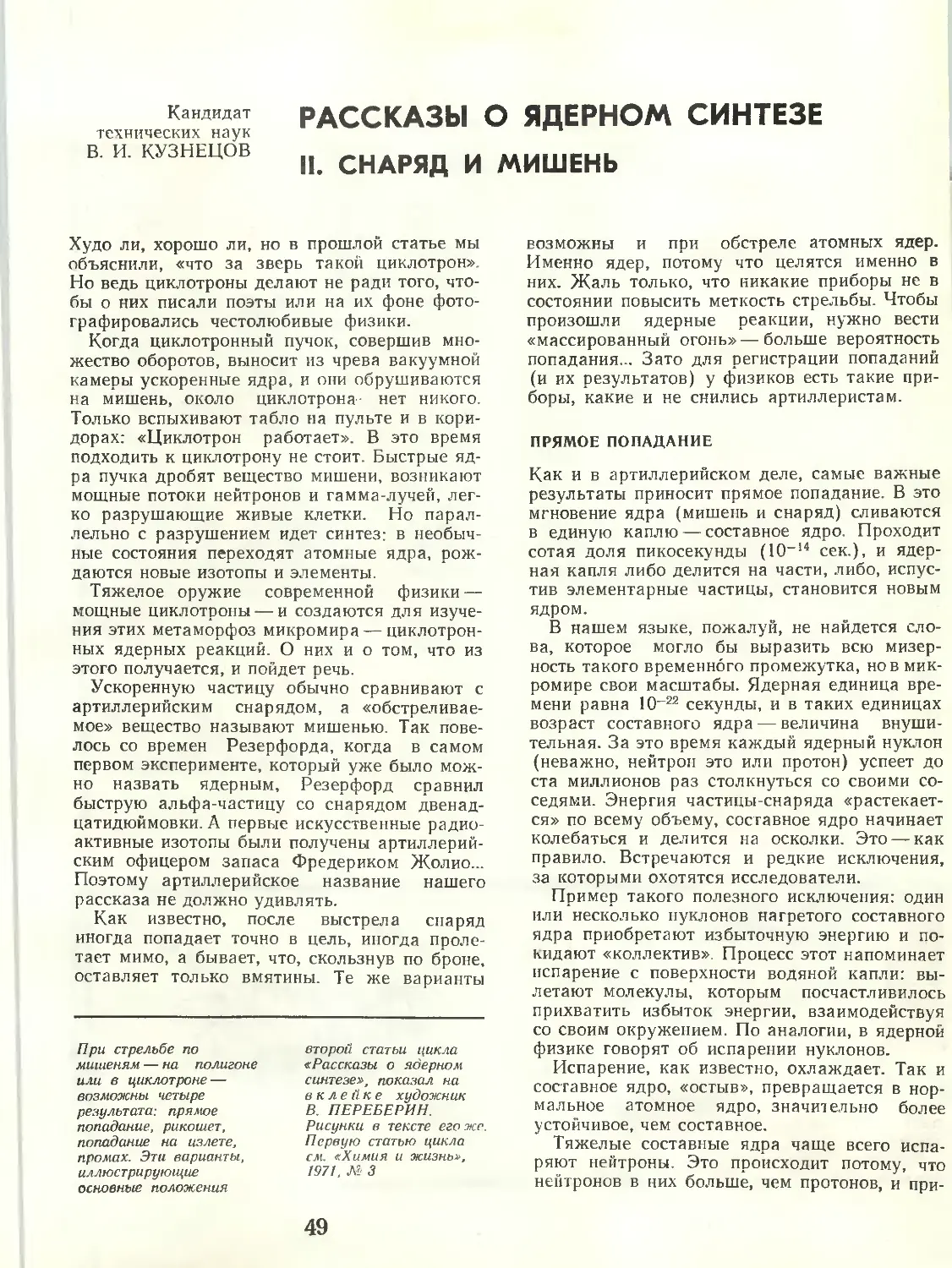

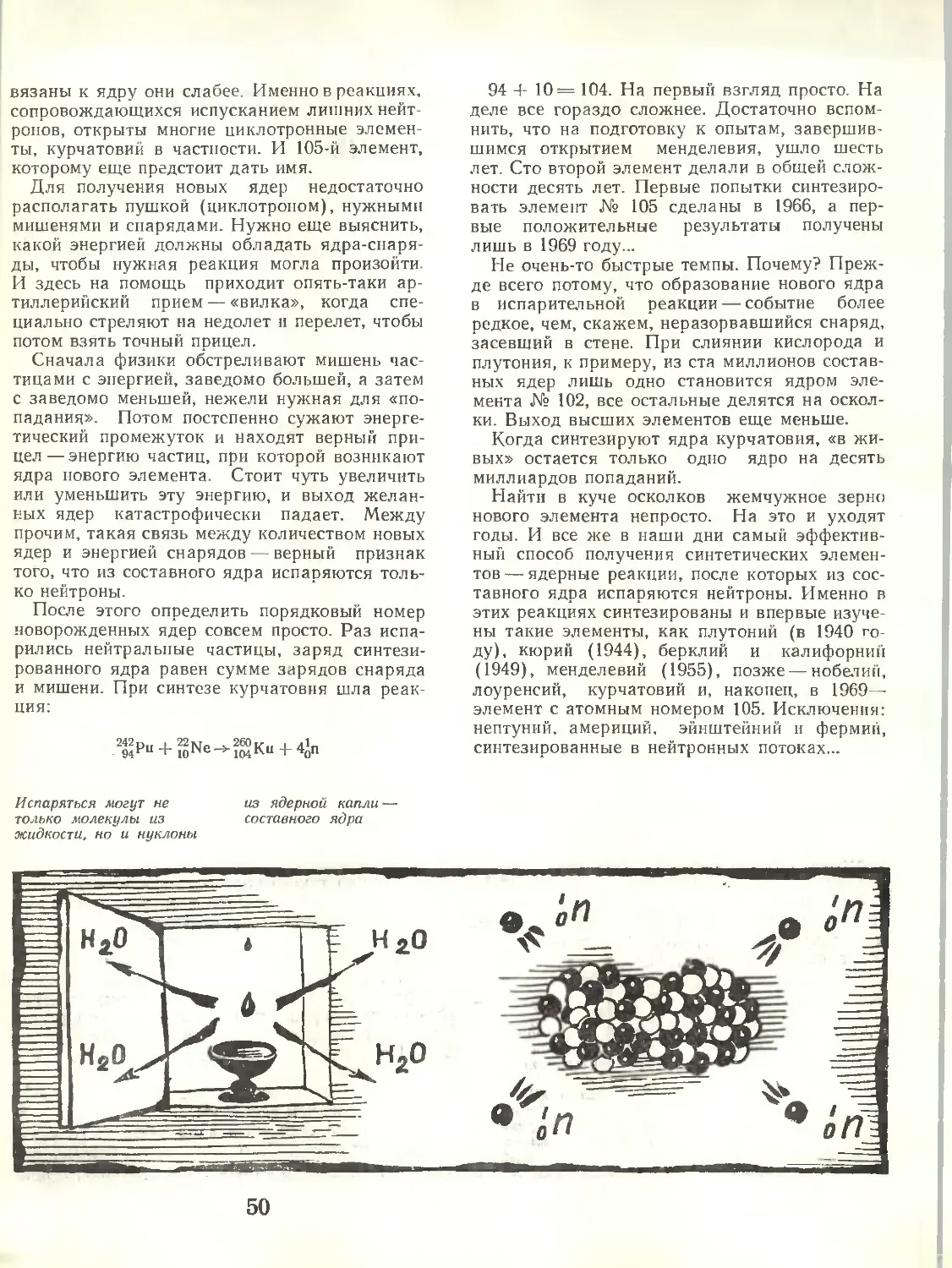

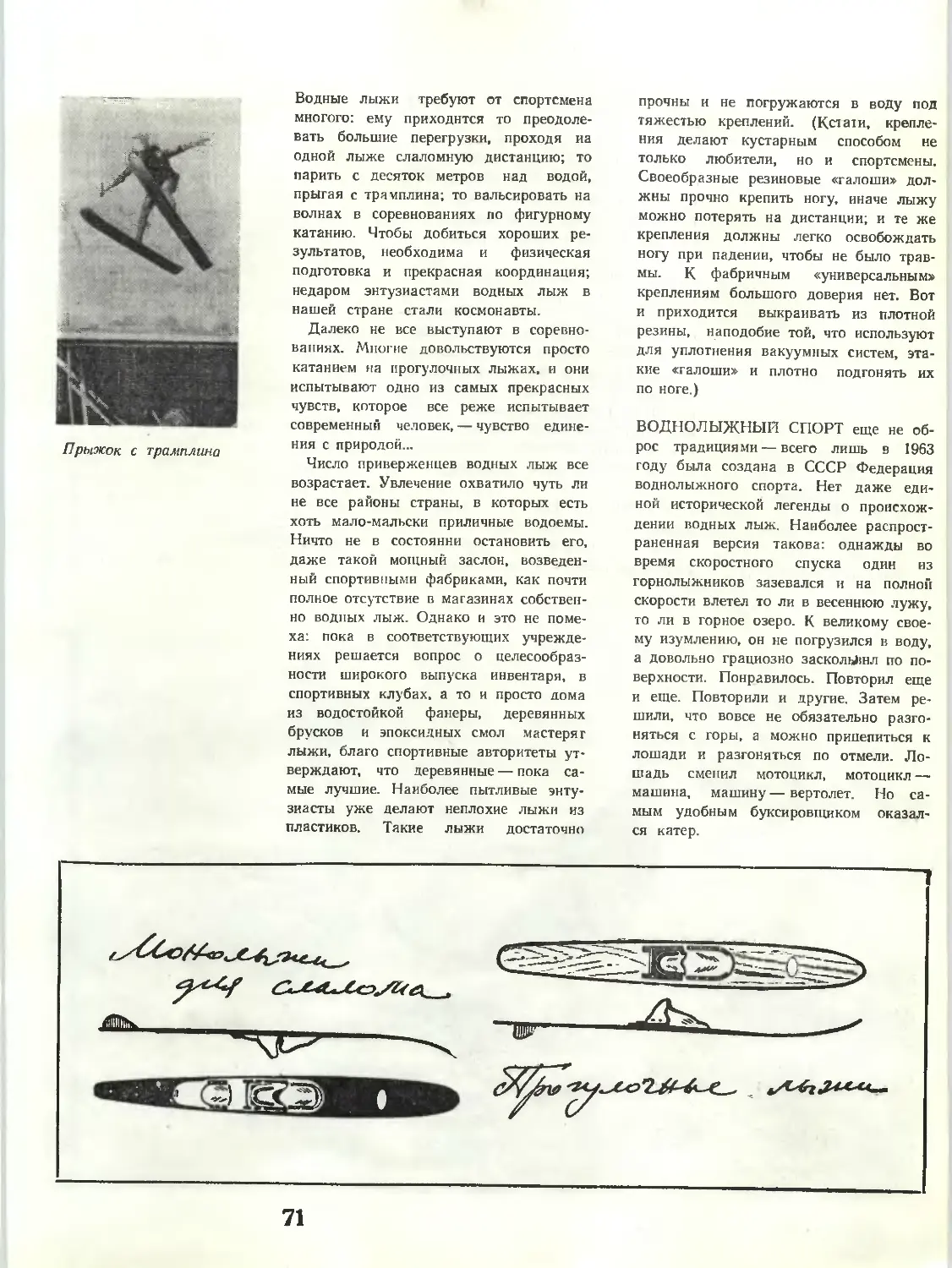

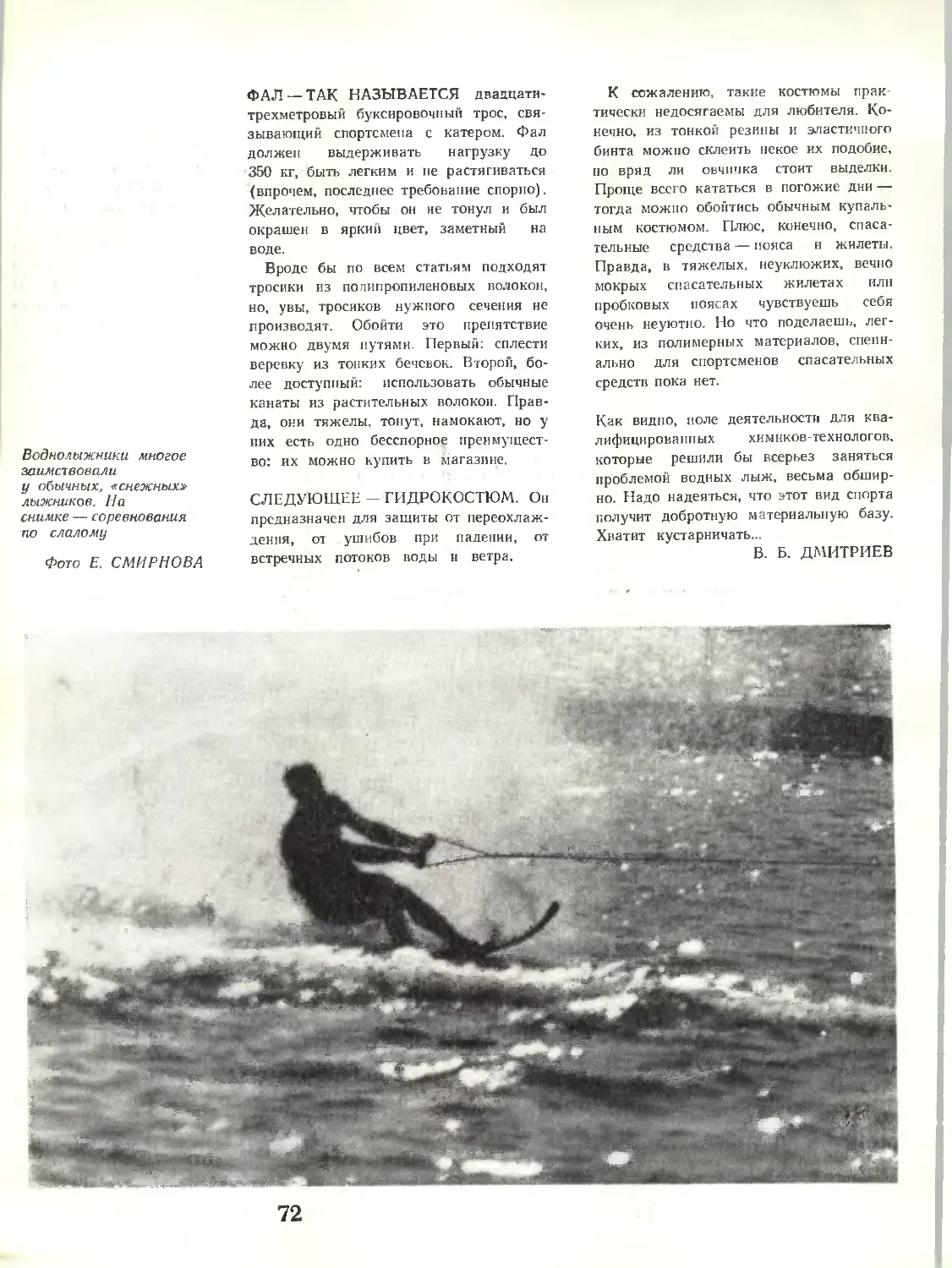

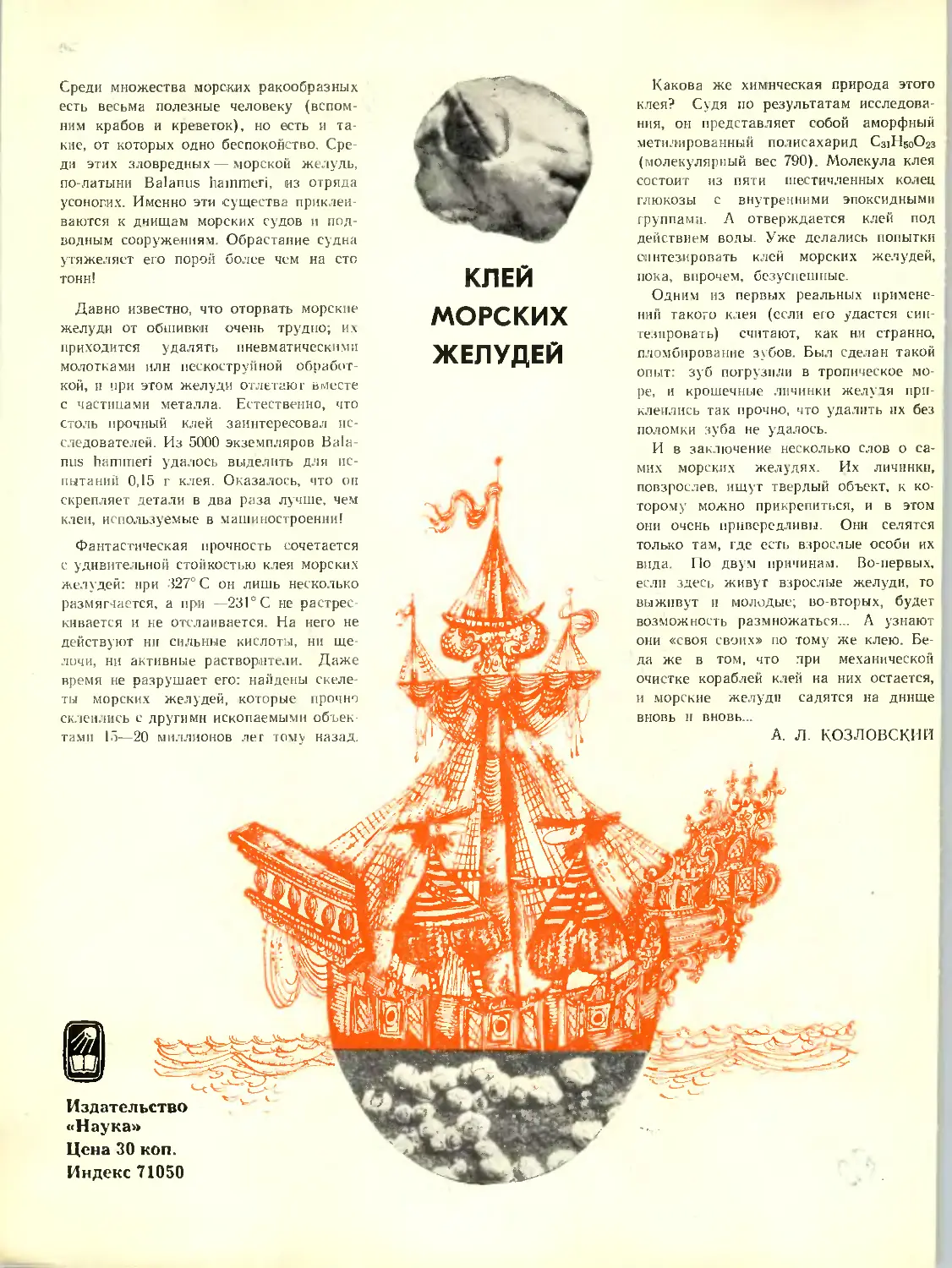

к кобировой кислоте. В структурных