Author: Франклин С.

Tags: социология культуры культурный контекст социальной жизни теория культуры культурология история культуры социология

ISBN: 978-5-8243-1637-7

Year: 2014

Text

НАЦИОНАЛЬНАЯ

ИДЕНТИЧНОСТЬ

В РУССКОЙ

КУЛЬТУРЕ

NATIONAL

IDENTITY

IN RUSSIAN

CULTURE

Edited by

Simon Franklin

and Emma Widdis

Cambridge University Press

2004

НАЦИОНАЛЬНАЯ

ИДЕНТИЧНОСТЬ

В РУССКОЙ

КУЛЬТУРЕ

Под редакцией

Саймона Франклина

и Эммы Уиддис

РОССПЭН

Москва

2014

УДК 316.7

ББК 71.05

Н35

Национальная идентичность в русской культуре / под ред.

Н35 Саймона Франклина и Эммы Уиддис ; [пер. с англ. В. Л. Арте¬

мова]. — М.: Политическая энциклопедия, 2014. — 254 с.: ил.

ISBN 978-5-8243-1637-7

Что такое Россия? Кто они, русские? Что такое «русское»? Вопрос

национальной идентичности давно волнует русские умы, и особенно

остро он встал в постсоветский период. Тысячу лет эти вопросы за¬

нимали центральное место в работах русских писателей, художников,

музыкантов, кинематографистов, критиков, политических деятелей и

философов. Проблемы национальной самоидентификации пронизы¬

вают русское культурное самовыражение.

Предлагаемый сборник — это обширное исследование, предназна¬

ченное для изучающих русскую культуру со времен Средневековья

до наших дней, написанное международной командой ученых. Это

доходчиво изложенный обзор, подкрепленный конкретными приме¬

рами, и одновременно разностороннее введение в центральную про¬

блему русской культурной истории — проблему национальной иден¬

тичности, представленную достаточно полно, но компактно.

УДК 316.7

ББК 71.05

ISBN 978-5-8243-1637-7

© Cambrige University Press, 2004

© Артемов В. Л., перевод на русский язык,

2014

© Политическая энциклопедия, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 6

ПРЕДИСЛОВИЕ 7

Глава 1. «Все России» или «Вся Русь»?.. Саймон Франклин,

Эмма Уиддис 12

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Идентичность во времени и пространстве 22

Глава 2. Россия во времени. Саймон Франклин 23

Глава 3. Россия как пространство. Эмма Уиддис 44

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Контрастные идентичности: «Мы» и «Они»... 65

Глава 4. «Мы»: русские о русском. Хубертус Ф.Ян 67

Глава 5. «Они»: русские об иностранцах. Энтони Кросс 89

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. «Сущностные» идентичности 110

Глава 6. Идентичность и религия. Саймон Франклин 112

Глава 7. Музыка русской души. Марина Фролова-Уокер 136

Глава 8. Идентичность в языке? Борис Гаспаров 154

Глава 9. Быт: идентичность и повседневная жизнь.

Катриона Келли 172

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Символы идентичности 194

Глава 10. Памятники и идентичность. Линдси Хьюз 196

Глава 11. «Пушкин» и идентичность. Стефани Сандлер 222

ПОСЛЕСЛОВИЕ 246

Об авторах 249

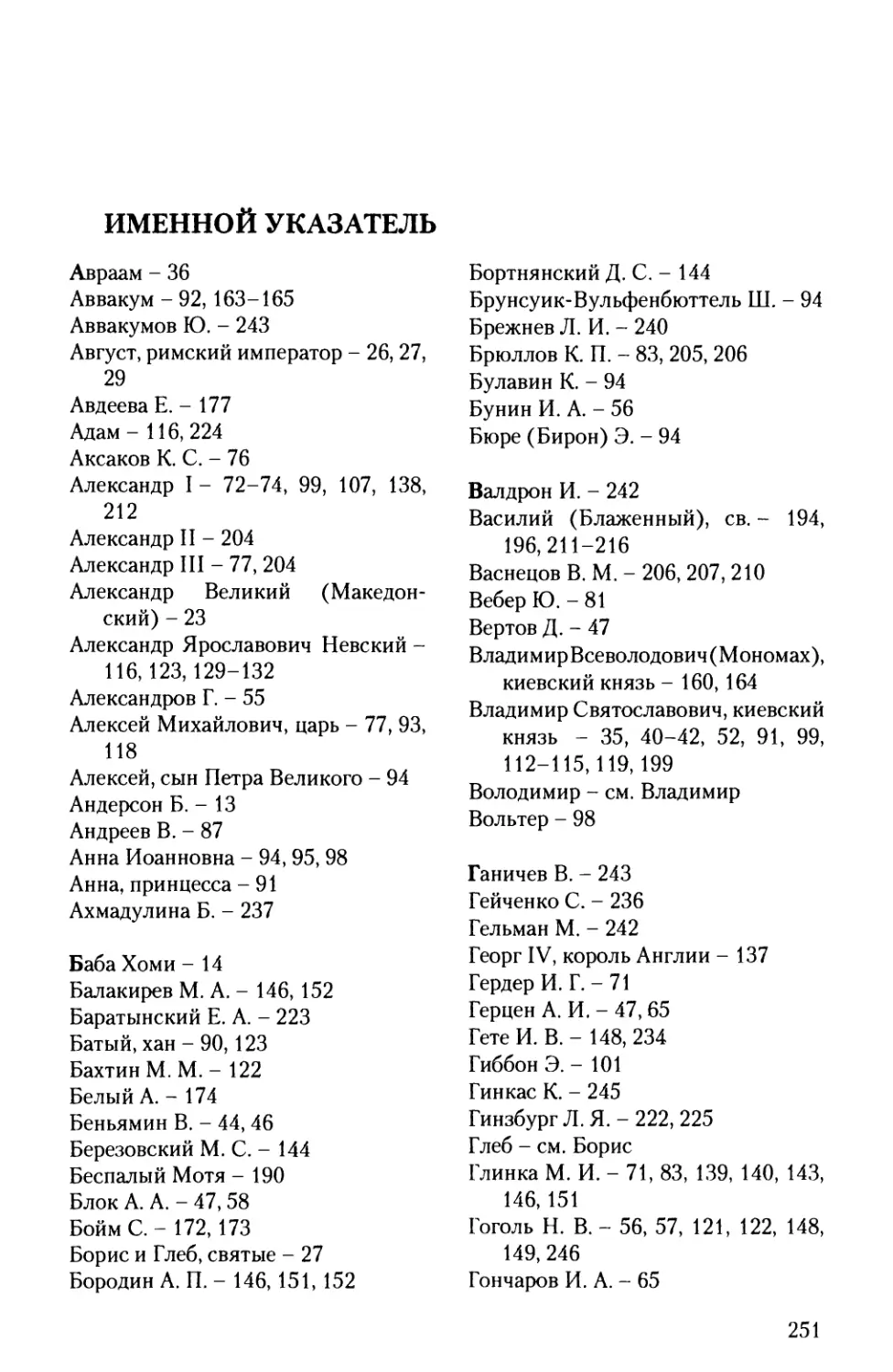

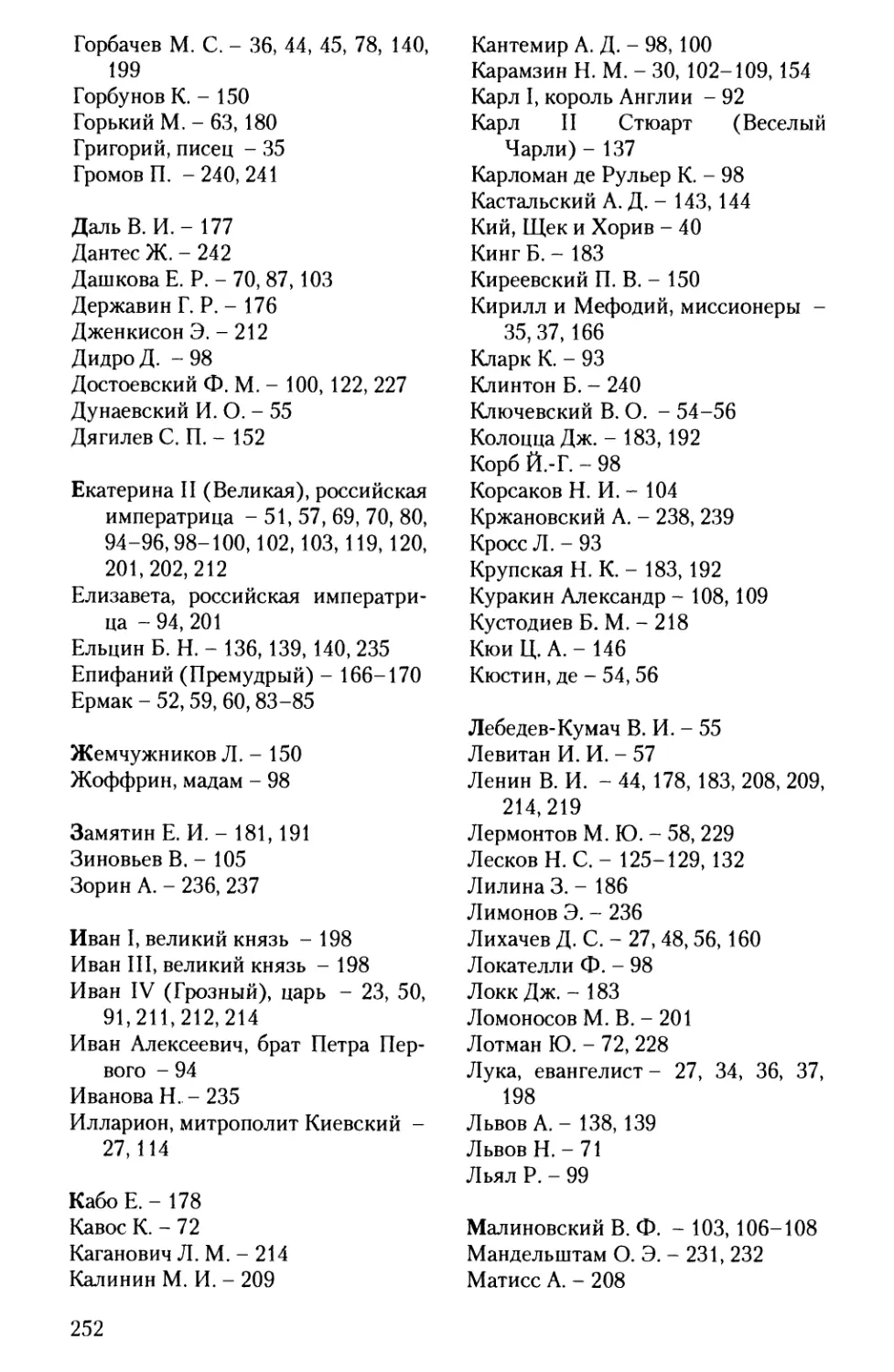

Именной указатель 251

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Эта книга была написана с учетом потребностей англоязычного

читателя. Это значит, что кое-где излагаются или объясняются вещи,

которые образованному русскому читателю могут казаться доволь¬

но элементарными, на грани снисходительности. К тому же авторы

местами обращают внимание на специфические вопросы английских

языковых или культурных эквивалентов. Все-таки мы решили, что

русская версия должна остаться переводом, а не адаптацией с учетом

другой среды. Во-первых, иногда напоминание о якобы само собой

разумеющемся оказывается небесполезным. Во-вторых, подобных

отступлений относительно мало. Надеемся, что они не сильно отвле¬

кают внимание от главного; а — главное это общий подход к теме, по¬

знавательная функция предложенной «сетки координат», иллюстра¬

тивная ценность или убедительность конкретного анализа весьма

разно-образных материалов.

Было бы в высшей степени наивно предполагать, что книга на дан¬

ную тему может вызвать общее признание. Когда речь идет о нацио¬

нальной идентичности или об определении характерных черт рус¬

ской культуры, в спорах рождаются дальнейшие споры. Это и есть

один из лейтмотивов книги.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Что такое Россия? Что такое «русское», «русскость»? Кто они,

«русские»? Тысячу лет над этими и схожими вопросами бились рус¬

ские писатели, богословы и философы, интеллектуалы и демагоги.

Явно или подспудно вопросы национальной идентичности прони¬

зывали русское культурное самовыражение, от самых первых лите¬

ратурных и художественных опытов жителей Древней Руси (пред¬

ков русских, украинцев и белорусов) в XI—XII вв. до участившихся

обращений с этими вопросами к самим себе в «новой» России после

распада Советского Союза в 1991 г. Явно или подспудно те же во¬

просы также пронизывают многие работы о России, написанные ино¬

странцами: учеными, журналистами, авторами путевых заметок или

аналитиками разведслужб. Зачем же в таком случае нужна еще одна

книга об этом? Зачем присоединяться к какофонии перебивающих

друг друга голосов?

Прежде всего, дело в объеме и удобстве. Мы надеемся, что наша

книга будет полезна именно потому, что об этом написано так много.

Нелегко найти общедоступный обзор, краткое, но достаточно много¬

гранное введение в эту центральную тему русской культурной исто¬

рии. Причина лежит на поверхности: Россия — необъятная страна с

огромным населением и многообразной культурой, зародившейся,

развивавшейся и принимавшей новые формы на протяжении сотен

лет. Вряд ли найдется человек, который по праву возьмется утверж¬

дать, что является специалистом по всем отраслям и видам русской

культуры, и большинство исследований, естественно, отражают

интересы их авторов в каких-то конкретных аспектах проблемы.

В этом нет ничего плохого. Результаты изучения конкретных явле¬

ний русской культуры могут оказаться выдающимися и стимулиро¬

вать дальнейшую работу. Есть, однако, определенные преимущества

и в аккумулировании научных ресурсов, накапливании общего опыта

ученых, специалистов в конкретных дисциплинах, разных областях и

периодах развития культуры. Никакой обзор в объеме одного сред¬

них размеров тома не может претендовать на полноту, и, тем не менее,

7

мы предприняли попытку передать некое представление о размерах и

многосторонности самой проблемы: о ее видоизменениях во времени,

о многообразии ее воплощения в разных формах и жанрах культур¬

ного выражения.

Кроме того, речь идет о самом подходе к проблеме. Многое в раз¬

говорах о русской идентичности навеяно верой или, по крайней мере,

представлением, будто на этот вопрос имеется ответ, будто русское —

это нечто такое, что можно выделить, описать и объяснить. Эта книга

исходит, скорее, из противного, а именно из того, что пытаться от¬

ветить таким образом значит, в известном смысле, подменить вопрос.

На самом деле идентичность — это нечто такое, что не поддается объ¬

ективному описанию. Это не предмет и не объект, а сфера культурной

коммуникации, культурного дискурса. Это представление каждого о

самом себе как о человеке, о своем отношении к социальной груп¬

пе или группам и об отличии от других людей или групп. Русское

самосознание было и остается предметом бесконечных споров, кон¬

фликтующих утверждений, сталкивающихся образов, противоречи¬

вых критериев. В этом-то все и дело. Нет необходимости разрешать

противоречия, принимать ту или иную сторону, стремиться разо¬

браться в соперничающих мнениях о сущности подлинной русской

идентичности. Какой-нибудь отдельной «реальности» вне выраже¬

ний идентичности в поле культуры не существует. Отсюда несколько

нарочитое название книги: «Национальная идентичность в русской

культуре». Идентичностью или идентичностями как раз и являются

многообразные выражения или конструкции культуры. Их реаль¬

ность или истинность нужно искать в их собственном существовании

как фактов культуры, а не в том масштабе, в каком они точно отража¬

ют некий набор внешних фактов.

И наконец, нужно иметь в виду организацию как книги в целом,

так и глав внутри нее. Взятые вместе, части и главы книги составлены

таким образом, чтобы образовать своего рода сетку, концептуальную

географию предмета, позволяющую находить соответствующее место

для различных категорий выражений идентичности. Эта сетка может

быть расширена и применяться не только в рамках конкретных ис¬

следований и аналитических работ, нашедших место в данной книге.

В пределах частей книги каждая глава обладает двойной структурой:

начинается с очень широкого обзора проявлений ее предмета, затем

по контрасту переходит к анализу небольшого количества конкрет¬

ных примеров. Если части образуют карту, то примеры — мозаику.

8

В каждой главе примеры сами по себе представляют собой всего лишь

иллюстративные фрагменты, но, складываясь вместе на протяжении

книги, они дают довольно представительную и нюансированную кар¬

тину разнообразных форм, которые принимают в практике культуры

представления о национальной идентичности. Чтобы книга была до¬

ступной для читателей, не имеющих специальных знаний о России и

русской культуре, приводимые географические названия, имена лю¬

дей или ссылки на события, насколько это возможно, объясняются, и

каждая часть предваряется кратким введением.

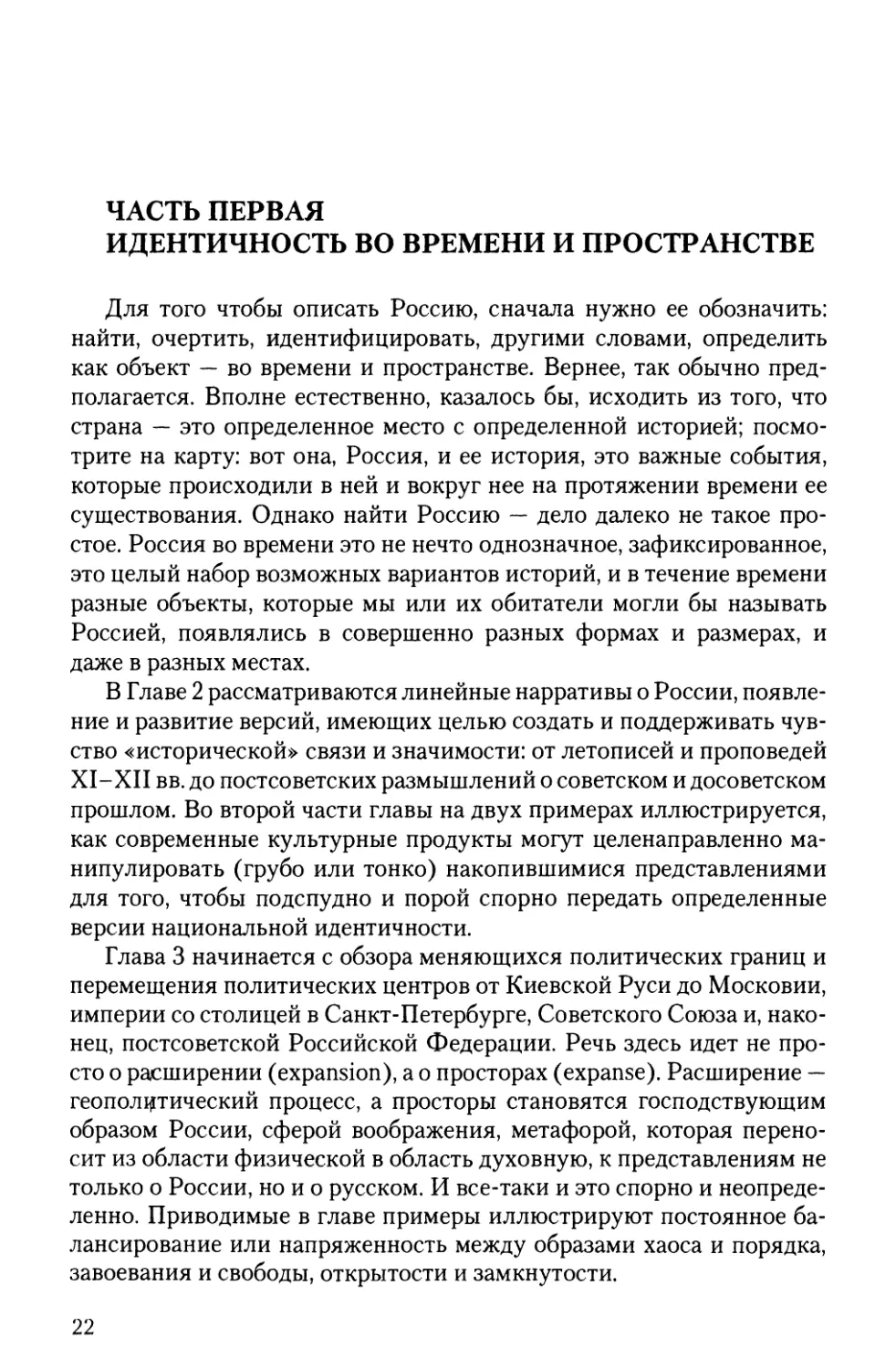

[XXX] Московское княжество, ок. 1450 г.

Китай

* I

Северный-Ледовитый

Nj\X1 Московское царство, ок. 1600 г.

| Советский Союз, 1945-1991 гг.

шшишш Границы Российской Федерации

Изменения границ России

10

океан

и Российской империи

11

Глава 1

«ВСЕ РОССИИ» или «ВСЯ РУСЬ»?..

Саймон Франклин, Эмма Уиддис

Первый принцип, из которого нам

следует исходить, это национальный ха¬

рактер: у каждого народа есть или должен

быть характер. Если у него нет характера,

мы должны начинать с того, чтобы ему та¬

кой характер дать1.

Жан-Жак Руссо

В 1902 г. некто Генри Норман (член британского парламента)

опубликовал книгу под названием «Все России: путешествия и ис¬

следования в современной европейской России, Финляндии, Сиби¬

ри, на Кавказе и в Средней Азии», явившуюся, по его утверждению,

результатом пятнадцати лет интереса к российским делам и четырех

путешествий по европейской и азиатской России. «Россия! — писал

он. — Какая стая мыслей взлетает, когда ухо слышит это слово! Да

разве есть какое-нибудь слово на любом языке, кроме дорогого серд¬

цу названия своей страны, которое бы столько значило сегодня?»1 2

«Что же такое Россия?» — спрашивал Норман во вступлении к

своей книге: это что — царь, православие, Санкт-Петербург, «необъ¬

ятная и почти бездорожная страна», Сибирь, Средняя Азия? Конечно

же, это все она. Норман заключил книгу любопытным утверждением,

что «легче сказать, что не есть Россия... В мировых делах, куда ни по¬

вернись, увидишь Россию, когда бы ни прислушался, услышишь ее.

Она шествует по всем дорогам». «Расползающийся шепот мира — это

ее шаги, “разливающаяся мгла” — ее вуаль. Нации, всматривающиеся

из-за своих границ, на требование ответить слышат неизменно: “Кто

идет?”... “Россия!”»

Делая скидку на поэтические изыски Нормана, нужно отметить,

что его слова мало что утратили в своем резонансе и более чем через

сто лет после того, как были напечатаны. Запугивания мощью России

и исходящей от нее угрозой пронизывают западные представления о

Российской империи, Советском Союзе и, если на то пошло, о Рос¬

сийской Федерации первых лет XXI в. Теперь, когда не осталось и

1 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М, 1969. С. 268.

2 Norman Н. All the Russias: Travels and Studies in Contemporary European

Russia, Finland, Siberia the Caucasus and Central Asia. London, 1902. P. 1.

12

следа от империи, описанной Норманом в 1902 г., когда Советский

Союз распался, Россия продолжает быть самой большой страной в

мире и обладает мощью столь же символической, сколь и реальной.

Книга Нормана была не единственной, а одной из многих попыток

вкратце рассказать о России западным читателям. Часто они были

наполнены той же загадочностью и мистичностью, которыми прони¬

зана книга Нормана. Россия казалась чем-то ни на что не похожим,

местом и культурой, которые, по всей вероятности, никак не вписы¬

вались в привычную для западного ума географию. Где, например,

эта Россия? Это что, «Запад» или «Восток»? Она «должна быть»

западной, поскольку, как и «Запад» (который при таком сравнении,

скорее всего, рассматривается как единое культурное образование),

она является наследницей традиций христианства и Просвещения и

ведущим участником «западных» традиций в литературе и музыке?

Или, может быть, она «должна быть» восточной, т. к. расположена

преимущественно в Азии, считается мистической и авторитарной в

подходе к религии, монолитной и деспотичной в подходе к управле¬

нию? И все же она не совсем «Восток» — не Индия, не Персия или

Китай, которые, проводя аналогичное сравнение, также представля¬

ют собой единое культурное образование. Неопределенность в этом

смысле приводит к изобретению для России особого физического и

концептуального пространства — «Евразия».

К счастью, все недостатки и вся надуманность таких определе¬

ний не имеют прямого отношения к нашей работе. Нас занимают

не западные представления о России, а представления русских о

самих себе. Западные стереотипы играют для нас роль только в той

мере, в которой (как это иногда случается) они проникают обратно

в Россию и оказывают влияние на русские способы самовыражения.

И в отличие от Нормана и других мы не стремимся дать определе¬

ние «русскому». В центре внимания авторов этой книги находится не

какая-нибудь надуманная «истинная» идентичность, которую можно

рассмотреть, вглядываясь в русское прошлое и настоящее, и не какое-

нибудь принятое определение государственности, гражданства или

национального характера. Точнее сказать, Россия интересует нас,

выражаясь словами влиятельного историка и теоретика Бенедикта

Андерсона, как «воображаемая община»3. Предположение Андерсо¬

на, что национальное самосознание строится и сохраняется в куль¬

турных текстах, предлагает нам теоретическое обоснование настоя¬

щего сборника так же, как создает основу для имевших в недавнем

прошлом место теоретических обоснований понятий «нация» и «на¬

3 Anderson В. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread

of Nationalism. London, 1993.

13

циональность». Нация, пишет Хоми Баба, это «система культурных

значений»4. Она заключена в ее текстах — ее флагах, гимнах, памят¬

никах, народных героях, образовательной практике, в ее фольклоре и

литературе. В этих текстах воплощаются, превращаясь в реальность,

абстрактные идеи России и «русского», делая коллективное самосо¬

знание зримым для тех, кто причисляет себя к нему. В качестве тако¬

вых они фактически создают идентичность. Вернее, они создают те

идентичности, благодаря которым Россия и русское принимают не¬

прерывно меняющиеся формы. Поэтому национальная идентичность

это процесс, а не результат. Тем не менее мысль о том, что мы имеем

дело с «воображаемой» Россией и «русскостью», не должна означать,

что это не реальные вещи. Несколько упрощенно говоря, сказать, что

подобные вещи воображаются, не то же самое, что утверждать, буд¬

то они только мнимы. Скорее, эти воображаемые русские идентич¬

ности — так, как они написаны, как они обсуждаются, изображаются

или поются — это и есть единственно существующие идентичности.

Они существуют как факты культуры, и сама культура есть факт. Ко¬

нечно, они являются составными частями нескончаемого процесса

формирования идентичности, хрупкими и всегда незаконченными,

но они ведь также пережиты, а значит, реальны.

Восприятие нации как текста в широком смысле слова или как

сферы культурного дискурса поднимает неизбежные вопросы и о

производстве, и о потреблении. Кто пишет тексты национальной

идентичности, кто их читает или соглашается с ними? Если образы

русской идентичности содержатся в продукции культуры, то кто их

создает? И кто разделяет эти образы, кто поддается их влиянию или

видит в них собственное отражение? Ясно, что идеи о России и рус¬

ском, которые стали предметом исследования в этой книге, нельзя

рассматривать единственно как творение аппарата государственного

управления. Нельзя считать их и продуктом какого-нибудь инстин¬

ктивного народного излияния чувств. Они — производное одновре¬

менно от деятельности государства и народа, политики и практики.

Но в то же время они в значительнейшей степени — плод усилий тех,

кого можно назвать «производителями культуры» в самом широком

смысле слова (интеллектуалов, писателей, деятелей кино, картогра¬

фов, историков, музыкантов, богословов, философов, художников

и j. д.). На этих образах России, реализованных в культуре, мы и со¬

средоточиваем внимание читателя нашей книги. Интересно, конечно,

было бы знать, насколько широкие слои населения могли знакомить¬

ся или ассоциировать себя с теми или иными аспектами конкретных

типов идентичности и в какое время. Однако в целом мы пытаемся

4 Homi Bhabha (ed.). Nation and Narration. London, 1990. P. 2.

14

не попасть в западню и не принимать за само собой разумеющееся,

что население, обязательно должно разделять любую идентичность,

которую ему приписывают. К счастью, подобные вопросы остаются

за пределами тематики данной книги. В общем, дискурсы о нацио¬

нальной идентичности могут распространяться настолько широко и

эффективно, насколько способны это осуществлять соответствую¬

щие культурные технологии, хотя не следует исходить из того, что

современные технологии, при всей своей массовости и быстроте про¬

изводства и распространения, в конечном счете обязательно окажут¬

ся более всеохватными, чем технологии прошлого.

Всеохватность подразумевается в названии книги Генри Нормана

«Все России», и получилось так, что это же название было рабочим

для нашей книги, и мы сохранили его для настоящей вводной гла¬

вы. Это отнюдь не означает претензии на исчерпывающую полно¬

ту. Польза этого названия заключается скорее в том, что оно может

пробуждать многообразные культурные ассоциации, ибо выражение

«Все России» может читаться по меньшей мере на трех уровнях.

На одном уровне выражение «Все России» не может не быть эхом

традиционной английской терминологии по отношению к Россий¬

ской империи. Вследствие не совсем точного — или, вернее, совсем

не точного — перевода «Царь (Самодержец) Всея Руси (или Всерос¬

сийский)» стал на английском языке «Царем (Самодержцем) Всех

Россий» («Tsar (or Autocrat) of All the Russias»), чье царство вклю¬

чало в себя «Великую, Малую и Белую России»5. Употребление этой

формулы в настоящем контексте не должно, конечно, воспринимать¬

ся как утверждение подразумеваемой принадлежности Украины и

Беларуси к России в качестве ее подлинных или исконных состав¬

ных частей. Здесь всеохватность данного фразеологизма не имеет

никакого отношения к современной политике. Этот термин просто

означает, что границы предмета нашего исследования — это истори¬

ческие границы русского культурного самопредставления, и ни со¬

временная политическая карта, ни наши или чьи-нибудь еще пред¬

ставления о том, что должно быть или должно было быть Россией,

не могут влиять на них. На втором уровне, таким же образом, фраза

«Все России» может пониматься как отсылка к представлению о че¬

редовании политических воплощениий страны и народа за послед¬

нее тысячелетие: Древняя Русь, Московское царство, Российская

империя, Советский Союз, Российская Федерация. О фактической

основе подобной конструкции опять-таки можно спорить, а тут речь

5 Получается, что употребление множественного числа в английской

версии царского титула несет еще более «империалистические» оттенки, чем

единственное число в русском оригинале!

15

идет именно о культурном дискурсе, поэтому укладывается в рамки

настоящего обзора. На третьем уровне, и наиболее показательно, все¬

охватная фраза «Все России» может говорить о множественности и

многослойности идентичностей, которые могли бы составить поле

«русского», «русскости».

Значительная часть русской культуры, явно или косвенно, в боль¬

шей или меньшей степени, обращена к самой себе, пронизана темой

России или русскости. Однако подразумеваемое собственное «я»

оказывается вовсе не постоянной и отчетливо определяемой сущно¬

стью. Русская культура выражает целую цепь разного рода «мифов»

о России и русском (здесь миф понимается как нарратив, который

как будто легитимирует происхождение и существование данной

общности как факт культуры, независимо от его отношения к фак¬

там истории). Вот почему, хотя постоянно утверждалась ее сущность,

Россия так же непрерывно представлялась как вопрос, как некое поле

возможностей, как набор противоречий. Эта книга не ставит себе це¬

лью попытку разрешить возникающие противоречия ради того, что¬

бы объяснить, что такое Россия и русскость в самом деле. Ее цель

помочь читателю разобраться в многочисленных типах критериев

и выражений России и русскости. Можно сказать, что в известном

смысле русская национальная идентичность обнаруживается не в

итогах дискуссий и споров, а в самой их природе. Недостаток поня¬

тия «Все России» не в его политически чреватой множественности,

а в нереализуемом ожидании определенной полноты, всеобщности и

потенциальной завершенности.

До этого момента мы пользовались несколькими терминами, не

проводя между ними отчетливого разграничения: Россия, российский,

русский, русские, русское, русскость — так, словно они равнозначны

по отношению к национальной идентичности. Беда в том, что они как

раз не равнозначны. Лексическая многовариантность представляет

собой теоретическую или по крайней мере практическую проблему.

В западноевропейских рассуждениях о «национализме» и «нацио¬

нальной государственности» Россия часто не фигурирует. Россия не

является и никогда не была «национальным государством», у которо¬

го совпадают геополитические и этнокультурные границы. В какой-

то степени с самого начала она была полиэтническим, многоязычным

государственным образованием — империей (даже если ее правители

не всегда ее так называли), но с сильным преобладанием славянского

населения и славянской культуры. Русь, Российская империя, Со¬

ветский Союз — все они были растущими державами, непрерывно

раздвигавшими свои территориальные границы и сферы влияния

путем завоеваний и аннексий. Создание «великорусской» идентич¬

16

ности сделалось политическим императивом, процессом культурно¬

го освоения. Так как же в таком случае рассматривать Россию — как

имперское образование или как национальное государство?

Возможно, «проблема» русского — отчасти в его шатком поло¬

жении между этими двумя понятиями. В известной степени можно

сказать, что оно находится на самой разграничительной линии меж¬

ду имперской и национальной идентичностью или, точнее, между

геополитическим и этнокультурным критериями самоопределения.

В английском языке это порождает двусмысленность: все ли гражда¬

не «России» (Russia) — «русские» (Russians), невзирая на их родной

язык, религию, одежду или политические устремления? Даже в до¬

статочно специализированных западных публикациях было приня¬

то употреблять слово «русский» в качестве синонима «советскому»

(равно как в России и других странах часто слово «английский» упо¬

требляют вместо «британский»). Или являются ли «русские» отдель¬

ной национальностью, невзирая на место жительства или на то, где

на карте проведены границы? В русском языке проблема частично

разрешалась тем, что развивалось лексическое и семантическое раз¬

личие между формами русский и российский. Оба слова передаются

по-английски как «Russian», хотя только российский относится к Рос¬

сии как геополитическому образованию (отсюда имперская идентич¬

ность), а русский носит более узкий этнический и лингвистический

характер. Существование этих двух прилагательных отражает сосу¬

ществование геополитического и этнокультурного критериев само-

описания. В России их сосуществование не всегда было легким.

Подобные концептуальные неопределенности мигрируют через

языковые границы в обоих направлениях. Ряд русских концепций

с трудом вписывается в английские. Важнее, однако, что и русские

концептуальные инструменты для самоопределения часто сами им¬

портировались из других языков и культур и адаптировались на ме¬

сте. С момента обращения в христианство в конце X в., пройдя эпоху

Просвещения XVIII в., набравшись идей романтизма и марксизма,

придя к рыночному капитализму и глобализации, русские, кажет¬

ся, периодически стремились найти себе место на концептуальной

карте, которую до них и для других мест придумали другие народы,

а потом поменять его. Это можно понимать абсолютно буквально.

В России, например, Иерусалим — часть «Ближнего Востока», хотя он

располагается несколько к западу от Москвы: в этой метафорической

географии сам язык говорит о принадлежности к Западной Европе.

В определенном смысле русское представление об идентичности

сформировалось в подразумеваемом диалоге с заграницей. Возмож¬

но, было бы преувеличением утверждать (пользуясь термином, ко¬

17

торый ввел в научный оборот американский литературовед Харольд

Блум), что русскую культуру отличает «страх влияния», но с полным

основанием можно констатировать присутствие в русской культуре

постоянных переговоров о влиянии, ощущения связи с неким «дру¬

гим», и реальным, и воображаемым.

Наше введение в русские идентичности в этой книге не устраняет

такие двусмысленности и противоречия. Мы не скованы никакими

теориями национального государства, никакими рассуждениями об

империи или какими-либо идеями из длинного чередования проти¬

воборствующих систем, будь они привнесены извне или рождены

на почве этой страны. Наша цель, наоборот, состоит не в том, чтобы

сложности и столкновения разрешить, а в том, чтобы их проследить и

выявить. В какой-то мере «русскость» и есть именно тот культурный

процесс постоянного взаимодействия различных и подчас несовме¬

стимых концепций и моделей идентичности.

Части и главы нашей книги — это ориентиры в широком поле фор¬

мирования идентичности. Они должны снабдить читателя средствами

для обозрения этого поля и разметки измерений русской идентично¬

сти. Заголовки, которые мы выбрали, нельзя считать исчерпывающи¬

ми. Создавая узловые точки коммуникации, они представляют собой

главные идеи, или области, вокруг которых вращаются разговоры об

идентичности. Предлагаемая нами «сетка координат»» создает си¬

стему, помогающую видеть идентичность как поле значений. Каждая

часть книги исследует разные типы идентичности, а главы в преде¬

лах частей исследуют эти широкие концептуальные категории при¬

менительно к русской культуре. Сетка не может рассматриваться как

ключ к тайнам сущности русского, это всего лишь конструкция, по¬

могающая ориентироваться в представлениях о нем.

Часть первая — она же первая составляющая нашей «сетки» — ка¬

сается идентичностей во времени и пространстве. В ней исследуют¬

ся попытки выстроить или интерпретировать Россию как временную

или физическую данность. В Главе 2 рассматривается важность исто¬

рии в нарративах об идентичности. Представления об общей истории

создают общее чувство настоящего и будущего. Однако эти представ¬

ления об истории сами не остаются стабильными. Есть много возмож¬

ных вариантов изображения России во времени. В дискурсе о русско¬

сти совмещаются, конкурируют и взаимодействуют неодинаковые

истории, непохожие мифы и альтернативные объяснения прошлого.

В Главе 3 мы говорим о тех же проблемах определения места в про¬

странстве. Для того чтобы концептуализировать страну, нам прежде

всего нужно определить, где она расположена, ее форму и размеры,

18

и то, как она выглядит. Другими словами, нам нужна своего рода ум¬

ственная или физическая карта. Необъятная и разнообразная, часто

враждебная и незаселенная, русская территория создает проблемы не

просто для управления, но и для символического определения. Где

находятся границы нации? Как задавал вопрос Генри Норман, что

можно назвать русским пейзажем? Может ли существовать общий

для всех образ национальной территории?

В первой части определено (или, если быть точнее, запутано) ме¬

сто России во времени и пространстве. Во второй исследуется то, что

мы назвали «контрастной идентичностью». Наше внимание пере¬

мещается с России на русских и исследуется, как определение соб¬

ственной национальной принадлежности выражается и передается в

политических и культурных формах. Что русские думают по пово¬

ду того, кто или что они? Идентичность часто устанавливается через

сопоставления и сравнения. «Мы» определяем, кто «мы» такие, не

просто через самих себя, а через то, как, по нашим представлениям,

мы похожи или не похожи на «них». То есть, можем определять, кто

мы, определяя, кем мы не являемся. Здесь возникают вопросы об общ¬

ности и принадлежности к той или иной группе, потому что нацио¬

нальное «я» непостоянно. Должна ли национальная принадлежность

определяться этнической принадлежностью? Или принадлежностью

социальной? Как могут различные слои населения, разделенные клас¬

совыми или расовыми барьерами, интегрироваться и объединяться в

одной общности под названием «мы»? Как на критерии идентичности

влияет статус России как имперской державы? В Главе 4 рассказыва¬

ется о российских взглядах на представления о себе, прослеживают¬

ся официальные и неофициальные интерпретации образа «народа».

В Главе 5, напротив, рассматриваются образы «других» и пока¬

зывается, как рассуждения об иностранцах и образы иностранцев

создали поле, в котором испытывались и отрабатывались русские

идентичности.

Наша третья часть посвящена «сущностным» концепциям иден¬

тичности — представлению о том, что мы врожденно такие, какие

есть, и что мы уникальны. Сущностный подход видит национальную

идентичность как проявление врожденных характеристик и создает

и поддерживает идею нации как единой общности и сущности, неиз¬

меняемой во времени (и в пространстве). Гетерогенность народа как

таковая сводится к гомогенности, множественность — к единичности.

Такие мифы идентичности могут утверждать, например, что русские

Действительно смотрят на мир очень по-своему, что все они право¬

славные, все меланхолики и люди страстные, что у них особое отно¬

шение к повседневной жизни и т. п. Широко распространенная идея

19

«русской души» — показательный пример такого сущностного мифа

идентичности. Четыре главы этой части отслеживают четыре гипоте¬

зы русского, показывая, как эти гипотезы сложились и функциониро¬

вали на протяжении долгой русской истории. В Главе 6 исследуется

статус православия как символа идентичности и показывается, как

религия использовалась для кодирования различных категорий и об¬

разов России и русского. Глава 7 рассматривает миф о «душе», ис¬

пользуя пример русской музыки для выяснения появления меланхо¬

лии как тропа идентичности. В Главе 8 речь идет об идее, что русский

язык характеризуется рядом чисто «русских» черт или что он созда¬

ет сущностные образы русского. Глава 9 обращается к повседневной

жизни, рассказывая и разъясняя сущностные мифы специфического

русского «быта» или «отношения к существованию».

Четвертая (последняя) часть книги трактует о «символических»

идентичностях, показывая, как в дискурс об идентичности проника¬

ли визуальные и словесные символы. Как становятся олицетворе¬

нием идентичности конкретные здания, памятники и скульптуры?

В Главе 10 излагается история русских памятников — зданий, кар¬

тин и скульптур, которым со временем придали значимость, а так¬

же рассказывается о том, как эта значимость менялась. Кроме того,

здесь говорится о том, как в России пришли к идее использовать и

пропагандировать памятники в качестве символов идентичности и

какой резонанс это получило в современный период. Наконец, и без

сомнения к месту, наша последняя глава посвящена одному из знаме¬

нитейших сынов России (и одному из наименее успешных предметов

экспорта) Александру Сергеевичу Пушкину. О Пушкине говорится

не как о поэте или исторической фигуре, а как об идее, символе рус¬

ской идентичности. На примере Пушкина мы можем видеть, как под

влиянием дискурса идентичности формируются и меняют форму его

объекты, делая реальность поэта и его работ средством, с помощью

которого проецируются находящиеся в процессе постоянного изме¬

нения способы выражения русскости.

Общие координаты нашей «сетки» позволяют читателю про¬

следить за обсуждением понятий «Россия» и «русскость», которое

не прекращалось на протяжении тысячелетних видоизменений —

исторических, идеологических, географических и культурных. На¬

чавшись в XI столетии, они продолжаются и в начале XXI в. Эти

координаты создают широкие хронологические и концептуальные

рамки, позволяя представить себе русскую историю, не скованную

историческим периодом. Они охватывают историю трансформаций

идеи «русского» во взаимодействии с разными культурными и идео¬

логическими влияниями и сдвигами от византийского богословия до

20

постмодернизма. Для того чтобы не утратилась связь между отдель¬

ными элементами в пределах такого широкого исследования, каждая

глава имеет общую структуру. Первые абзацы каждой главы в общих

словах представляют излагаемую в них тему в широкой временной

перспективе. Они рассказывают о том, как обсуждались, представля¬

лись и оспаривались определенные измерения идентичности. Даль¬

нейшие параграфы предметно иллюстрируют, как проходят такие

процессы на уровне конкретики. Такой переход от общего к частному

очень важен. Достаточно сказать, что идентичность содержится имен¬

но на уровне конкретного, в деталях. В десяти главах наши соавторы

исследуют широкий спектр культурных текстов. Взятые вместе, они

показывают текстуру идентичности, переплетение нитей и много¬

численных слоев предполагаемой «русскости».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИДЕНТИЧНОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ

Для того чтобы описать Россию, сначала нужно ее обозначить:

найти, очертить, идентифицировать, другими словами, определить

как объект — во времени и пространстве. Вернее, так обычно пред¬

полагается. Вполне естественно, казалось бы, исходить из того, что

страна — это определенное место с определенной историей; посмо¬

трите на карту: вот она, Россия, и ее история, это важные события,

которые происходили в ней и вокруг нее на протяжении времени ее

существования. Однако найти Россию — дело далеко не такое про¬

стое. Россия во времени это не нечто однозначное, зафиксированное,

это целый набор возможных вариантов историй, и в течение времени

разные объекты, которые мы или их обитатели могли бы называть

Россией, появлялись в совершенно разных формах и размерах, и

даже в разных местах.

В Главе 2 рассматриваются линейные нарративы о России, появле¬

ние и развитие версий, имеющих целью создать и поддерживать чув¬

ство «исторической» связи и значимости: от летописей и проповедей

XI-XII вв. до постсоветских размышлений о советском и досоветском

прошлом. Во второй части главы на двух примерах иллюстрируется,

как современные культурные продукты могут целенаправленно ма¬

нипулировать (грубо или тонко) накопившимися представлениями

для того, чтобы подспудно и порой спорно передать определенные

версии национальной идентичности.

Глава 3 начинается с обзора меняющихся политических границ и

перемещения политических центров от Киевской Руси до Московии,

империи со столицей в Санкт-Петербурге, Советского Союза и, нако¬

нец, постсоветской Российской Федерации. Речь здесь идет не про¬

сто о расширении (expansion), а о просторах (expanse). Расширение —

геополитический процесс, а просторы становятся господствующим

образом России, сферой воображения, метафорой, которая перено¬

сит из области физической в область духовную, к представлениям не

только о России, но и о русском. И все-таки и это спорно и неопреде¬

ленно. Приводимые в главе примеры иллюстрируют постоянное ба¬

лансирование или напряженность между образами хаоса и порядка,

завоевания и свободы, открытости и замкнутости.

22

Глава 2

РОССИЯ ВО ВРЕМЕНИ

Саймон Франклин

В конце 1990-х гг. в Москве была издана книга с тем же названием,

что и эта глава: «Россия во времени». Цитирую из ее заключительной

части: «На огромных пространствах Евразии, в самых различных ее

частях, обнаружены многочисленные надписи, созданные на языке

древних славян... Распространение древними славянами письмен¬

ности... привело... к созданию следующих цивилизаций: убаидской:

шумерской, вавилонской (?), прото-индийской, хеттской (?), крит¬

ской, древнегреческой, древнеримской (и в конечном счете, европей¬

ской), славянской»1. Такого рода грандиозные притязания русских

на многотысячелетнюю историю довольно характерный продукт

постсоветского бума дилетантской истории. Книжные полки ломят¬

ся под тяжестью еще более амбициозных утверждений: будто древ¬

ние этруски были предками русских, будто Иерусалим был русским

городом и что поэтому Христос был русским пророком. Или уж со¬

вершенно наоборот, согласно одной из особо нашумевших теорий, в

мировой истории нет ничего древнее тысячи лет, и Александр Маке¬

донский просто выдумка времен царя Ивана IV Грозного (XVI в.).

В хаосе свободы постсоветских популярных изданий Россия во вре¬

мени стала удивительно эластичной.

Историки делают недовольную мину. Но в данном случае дело не в

том, правильны ли эти утверждения (почти во всех таких случаях они

оказываются полной чепухой), но в общей озабоченности приданием

времени определенной формы, в отсутствии сомнений в том, что при¬

даваемая времени форма оказывает влияние на выявление того, кто

есть «мы», в уверенности, что в линейном отражении истории во вре¬

мени лежит ключ или один из ключей к тому, что обычно называется

«исторической идентичностью». Такая убежденность начинается не с

ощущения историографической свободы — или анархии — постсовет¬

ского периода. Дело в том, что законодатели общественного мнения

России, пока они имели возможность писать (возможно, и дольше),

стремились определять себя и свой статус, контролируя линейное

видение истории и определяя временные формы и их толкование.

Первая часть главы содержит поэтому пересказ этих вариантов фор- 11 Сторожев А. Н., Сторожев В. Н. Россия во Времени. Кн. 1: Древняя

история сибирских и славянских народов. М., 1997. С. 85. Вопросительные

знаки поставлены авторами.

23

мирования времени, обзор направлений, по которым в русском куль¬

турном дискурсе складывалось «существенное» время. Впоследствии

мы обратимся к конкретным примерам того, как толкования времени

могут быть инкорпорированы в — и распространены через — другие

формы культурной продукции.

Следует заранее предупредить о двух вещах. Первое, в этом об¬

зоре рассматриваются главным образом источники, созданные по¬

литическими и культурными элитами. Хотя в разной степени при¬

вилегированным группам, возможно, удалось убедить других, так что

некоторые их идеи получили очень широкое хождение, тем не менее

я совершенно не претендую на то, чтобы утверждать, что и как дума¬

ли русские «вообще». Во-вторых, данный обзор неизбежно страдает

от крайней схематичности. На нескольких страницах суммировать

целое тысячелетие без значительной доли упрощения невозможно.

1. Обзор: краткая история историй

Мы начинаем с первых письменных памятников местной истори¬

ческой мысли, с самых ранних древнерусских повествовательных и

аналитических источников, касающихся вопроса о самоопределении.

Следует подчеркнуть, что Древняя Русь, т. е. страна «русов», — это не

современная Россия. Ее вообще нигде в современном мире нет. Она

занимала пространство, ассоциировавшееся со сферой влияния на¬

рода или, во всяком случае, правящей династии, которую называли

Русь или Рос. Сфера влияния Руси, определявшаяся способностью

вымогать деньги и товары у местного населения (что называлось

взиманием дани), распространялась в стороны от сравнительно ком¬

пактного ядра по оси север — юг между городами Новгород и Киев, и

доходила до значительной части того, что теперь стало Европейской

частью России, Беларусью и Украиной. Греческие писатели называли

эти земли Росия (Rhosia). Латинским авторам она была известна как

Russia. Несмотря на их хронологическую отдаленность от нас, пер¬

вые внятные попытки древнерусских писателей определить для себя

идентичность во времени нельзя рассматривать просто как любопыт¬

ные артефакты глубокой древности, всего лишь как фон для более

поздних и якобы поэтому более «подлинных» версий истории. Древ¬

нерусские книжники как будто установили такие «повестку дня» и

систему координат, которые оказались поразительно устойчивыми и

непрерывно всплывали в последующих возвращениях к теме. В ми¬

фологии идентичности самое далекое прошлое может воспринимать¬

ся столь же «актуальным», как сегодняшняя утренняя газета.

Самые первые нарративы древнерусского самоопределения

пришли за официальным обращением в христианство, условно да¬

24

тируемым 988 г.2 Обращение могло иметь множество значений

для разных людей. В числе значений могли быть элементы полити¬

ческого, экономического, этического и эстетического, не говоря уже

о верованиях и вере. Здесь следует подчеркнуть тот аспект христиан¬

ства, который можно назвать колонизацией времени.

Импортированная религия стремилась колонизировать любое из¬

мерение времени, от деления каждого дня до времени существования

самой Вселенной: установленные часы церковных служб, более под¬

ходящие для характерной для Средиземноморья смены дня и ночи,

а не для типичного для Севера сезонного цикла перехода от светло¬

го времени суток к темному, новые имена и длительность месяцев,

новый дневной календарь, построенный по регулярному циклу по¬

миновения святых, эзотерические циклы передвигаемых в календа¬

ре праздников, привязанных к Пасхе. Такое короткое циклическое

времяисчисление — это, скорее всего, то, что отражалось непосред¬

ственно на жизни большинства людей. Но в контексте нашего иссле¬

дования намного важнее представление о более масштабном видении

времени: сама идея мировой истории, измеряемой точно по единой

линейной последовательности лет и значимое тематическое деление

этой истории, названия глав в «книге мира».

Христианство на Руси было воспринято, церковь на Руси разви¬

валась в рамках юрисдикции Константинопольской патриархии. Ви¬

зантийское летоисчисление, в отличие от Западной («Латинской»)

церкви, вело счет годам не от рождения Христа, а от Сотворения

мира. Отсюда древнейшие собственные исторические сочинения,

хроники, которые начали составлять где-то в середине или во второй

половине XI в., организованные по летописному принципу, распре¬

деляли события по годам, отсчитываемым от года Сотворения мира:

в году 6523 умер такой-то и такой-то князь, в году 6524 произошло

такое-то и такое-то сражение. Первой задачей самоопределения было

установить, в какой точке Русь сама вписалась во всеобщую сетку

координат, в последовательную смену временных лет. Летописцы

считали, что «Русская земля» появилась приблизительно в середине

IV в . седьмого тысячелетия после Сотворения мира — что означает по

западному летоисчислению около 850-860 гг.

Но одной последовательности в смене лет недостаточно. Пусть

кое-что происходит раньше и кое-что происходит позже, а смысл-

то в этом какой? Значит, помимо голой хронологической последо¬

вательности необходимы другие типы представлений, чтобы время

приобрело осмысленную форму. Самые существенные значения это

те, которые созданы тогда, когда можно нарисовать разные типы

2 Подробнее см. главу 6.

25

историй и свести их вместе во времени, показать их взаимопроник¬

новение, усилить одно за счет другого, создать впечатление предо¬

пределенности следования событий. В Византии эту проблему реши¬

ли давно. Несмотря на то что византийцы не вели летоисчисления

от рождения Христа, это событие все же рассматривалось как раз¬

граничение между фазами последовательного хода времени. А что

еще происходило в эпоху, когда родился Христос? Рождение Рим¬

ской империи при Августе, первом императоре. Это воспринималось

византийцами как чудесное и поэтому отнюдь не случайное совпа¬

дение. Совершенно ясно, Бог избрал Римскую империю в качестве

своего посредника: вселенская империя для вселенской веры. Таким

образом, христианизированная Римская империя — Византийская

империя со столицей в Константинополе — была воплощением Бо¬

жественного плана для человечества.

Это наверняка устраивало византийцев, а как насчет русичей?

Главная византийская карта времени оставляла Руси место на голой

хронологической шкале, но не как факту значимому, а как чему-то

вроде приложения к Византии, и это древнерусских книжников не

устраивало. Поэтому летописцы постарались привить и другие исто¬

рии самоопределения на древо пустой хронологии.

Одна ветвь была династической: рассказы о великих подвигах

княжеских предков. Здесь, в сплаве литературных и долитературных

жанров формирования прошлого, византийская матрица была запол¬

нена местными, возможно, устными историями о славных традициях

правящей семьи, восходящей к Рюрику, легендарному основателю

династии. Рассказывалось, что Рюрик пришел из Скандинавии со

своими родичами не в качестве завоевателя, а по приглашению, что¬

бы управлять местными племенами, которые были не в состоянии

мирно уживаться друг с другом. Династия Рюриковичей была, следо¬

вательно, легитимной и правила по воле управляемых.

Вторая ветвь была этнической. Несмотря на то, что с политической

точки зрения славяне были новопришельцами, летописцы решили,

что этнически они все равно были древними, что они происходили

от народов Севера, которые унаследовали долю третьего сына Ноя,

полученную им при дележе земель после ветхозаветного Потопа. Ра-

зыскади авторитетные источники для такой версии в текстах унасле¬

дованной христианской традиции, но не в самой Библии, которая по

понятным причинам не упоминает славян, а в серии апокрифических

рассказов, дополняющих скудные повествования библейской Книги

Бытия, которые в то время имели самое широкое хождение и поль¬

зовались большой популярностью в средневековом христианском

мире. Так Русь приобрела для себя достоинство квази-библейской

древности.

26

Наконец, можно говорить об «историческом» уроке, который

древнерусские писатели извлекли из рождения Христа. Хотя они не

расходились с византийцами в признании универсального значения

Христа, они не проявляли никакого интереса к синхронности появ¬

ления Христа и Августа, которая санкционировала и поставила Рим¬

скую империю в привилегированное положение. Самоопределение

Византии базировалось на слиянии имперского и священного вре¬

мени. Византийцы называли себя ромеями. Определение, которым

авторы древнерусских текстов обозначали византийцев, относилось

к их восприятию современности и основывалось просто на языке —

они называли их «греками». Считали, что универсальность христи¬

анства означала, что оно было предназначено для всех, независимо ни

от хронологического приоритета, ни от имперской преемственности.

Новообращенные жители Руси были «новыми людьми христиански¬

ми, избранными Богом»3 и «вера благодатная распростерлась по всей

земле и достигла нашего народа русского»4. «Новизна» не только не

послужила препятствием для провозглашения равного с византийца¬

ми достоинства, некоторые даже ухитрились поставить священную

византийскую хронологию с ног на голову. Если официальная визан¬

тийская идеология опиралась на то, что мировая империя не может

не быть особой, т. к. является первой, книжники из Руси раскопали,

что особые — это они, потому что пришли после нее: ибо разве в Би¬

блии не сказано, что те, кто трудится с одиннадцатого часа, должны

вознаграждаться так же, как те, кто работает с третьего часа, и во¬

обще, «первые станут последними, а последние первыми»?5 Итак,

древнерусские книжники нашли объяснения, с помощью которых

демонстрировали свою этническую древность, и в то же время при¬

сваивали себе особый статус, обосновывая его своей политической

и религиозной новизной. Прибытие с запозданием оборачивалось

достоинством.

3 Повесть временных лет: в 2-х т. / под ред. Д. С. Лихачева и В. П. Адриа¬

новой-Перетц. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 83.

4 Митрополит Илларион. Слово о Законе и Благодати // Библиотека ли¬

тературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 1. С. 38.

5 В Библии: от Матфея, 20:1-16; ср. от Матфея, 19:30; от Марка 10:31; от

Луки, 13:30. Цитируется, например, в «Чтении» о святых Борисе и Глебе и

«Житии Феодосия Печерского» киевского монаха Нестора (2-я половина

XI в.). См.: Die altrussischen hagiographischen Erzahlungen und liturgischen

Hichtungen tiber die heiligen Boris und Gleb, introd. L. Muller ed. D. Abramo¬

vich. Petrograd, 1916, repr. Munich, 1967. P. 3; Библиотека литературы Древ¬

ней Руси. Т. 1. С. 352. The Hagiography of Kievan Rus / transl. Paul Hollings¬

worth. Cambridge Mass., 1992. P. 5, 34; ср. P. 222.

27

Эти конструкции, придуманные первыми древнерусскими сочи¬

нителями мифов о себе, иллюстрируют процесс создания на пустом

месте связной нарративной идентичности, когда в результате целе¬

направленного перемешивания существующих идей получается осо¬

бый синтез. Сила придуманного ими заключается в том, каким об¬

разом оно добивается сплава разных категорий нарратива, разных

критериев построения времени: династических легенд о происхожде¬

нии от скандинавов, этнической истории о происхождении от славян,

истории обращения от «греков»; хронологической сетки координат

библейского происхождения и провиденческой истории, обосновы¬

вающей их собственное место на всеобщей сетке времени. В дальней¬

шем их особый историографический синтез оказался поразительно

эффективным и долговечным. Хотя их сочинила и скомпилировала

горстка книжников середины XI — начала XII в., эти истории о на¬

хождении своего места и о самообосновании во времени сделались

по-настоящему эталонными свидетельствами «исторической» иден¬

тичности. На протяжении последующей половины тысячелетия и

даже больше их многократно копировали и переписывали, не внося

каких-либо фундаментальных поправок. И хотя с той поры их до¬

полняли или оспаривали другими разновидностями нарративов, они

даже в наши дни продолжают вызывать резонанс намного более силь¬

ный, чем можно было бы ожидать.

Для того чтобы обнаружить первые сколько-нибудь значительные

изменения в этом нарративе об «исторической» идентичности, нам

придется совершить длинный прыжок во времени и пространстве:

от середины XI к концу XV или началу XVI столетия, и из Киева в

Москву. В 1453 г. Константинополь, целых тысячу лет бывший сто¬

лицей Восточной Римской империи, был захвачен турками. Писате¬

ли и правители растущего Московского государства начали смотреть

на свое государство как на некую замену, божественно назначенного

преемника Византии и Римской империи, единственного выжившего

и процветающего истинного хранителя Истинной Веры. Поэтому они

всё больше одевались в византийские одежды, в прямом и переносном

смысле. В области ритуала и церемоний это означало происшедшее в

конечном счете принятие формального имперского титула царь, по¬

степенное присвоение имперских атрибутов, якобы полученных из

Византии. При построении «я» во времени это означало, прежде все¬

го, составление новых крупных историографических произведений, в

которых повествование о Русской земле было продолжением и куль¬

минацией мировой истории, а не просто одним из составляющих ее

ткань нитей, что означало обозрение новыми глазами имперского —

т. е. Римского — компонента Византийской исторической идентич¬

ности. Если Константинополь был «Вторым Римом», то, естественно,

28

Москва стала третьим. И было сделано чудесное открытие, что этот

величественный образ может быть обоснован даже с династической

точки зрения, ибо генеалоги открыли, что предки викинга Рюрика

на самом деле происходят от родственника римского императора

Августа. И совсем ничего не значит, что генеалогическая связь, о ко¬

торой трактуется в «Сказании о князьях Владимирских»6, — чистой

воды фантазия. Эта история сыграла нужную для своего времени

роль, продемонстрировав мощное воздействие, которым обладает

мифология, когда могут быть объединены разные типы наррати¬

вов, чтобы в общем знаменателе получилось воздействие в одном

направлении.

Обращение Москвы к римскому наследию носило чисто аб¬

страктный, идеологический, квазитеологический характер. Оно не

подразумевало особого интереса к Риму как таковому. Более суще¬

ственная переориентация в сторону Западной Европы была связана

с реформами Петра I на рубеже XVII и XVIII вв. Петровский проект

«вестернизации» был и показным, и всепроникающим. О его харак¬

тере можно судить по новому внешнему виду городского пейзажа

(петровского нового города Санкт-Петербурга), по технике, образо¬

ванию, языку, одежде и внешнему виду людей и — что имеет прямое

отношение к теме нашего обзора — по хронологии. Еще до основа¬

ния Санкт-Петербурга указом от 19 декабря 7208 г. (от Сотворения

мира) Петр приказал, что отныне год должен начинаться с 1 января

и летоисчисление должно вестись от рождения Христа. Год 7208 от

Сотворения мира начинался в сентябре 1699 г. от рождения Христа.

Первого января этого года, т. е. 1 января 1700 г., Россия официально

и торжественно перешла на новый (для России) календарь. Петров¬

ский указ отменял принятую в России и унаследованную от Визан¬

тии сетку исторических координат и официально поместил Россию

на иной карте времени, карте, которую она теперь разделяет с Запад¬

ной Европой (хотя отсчет дней и месяцев не был изменен до приня¬

тия григорианского календаря, которым советский декрет от ноября

1917 г. заменил юлианский календарь).

Петр с его непосредственными преемниками был больше озабочен

преобразованием настоящего и будущего России, чем обдумыванием

ее прошлого, но к концу XVIII в. и в первые десятилетия XIX отмеча¬

ется возобновление значительного интереса к более отдаленному про¬

шлому России (или Руси): с древних манускриптов переписывались

Древние летописи, их публиковали; в литературе появились истори¬

ческие жанры; монументальное, изящно написанное, в двенадцати

6 Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2000. Т. XI. С. 278-289.

Тексты о Москве как Третьем Риме см.: с. 290-305.

29

томах (но так и не законченное) издание «Истории государства Рос¬

сийского» пера видного писателя Николая Карамзина (1766-1828),

которое пользовалось у целого поколения россиян и позже большой

популярностью. Сам Петр перестал быть повсеместно присутствую¬

щей реальностью; он сделался одним из элементов, из которых по

выбору можно было составлять картину прошлого. Вернее, писате¬

ли начали различать потенциально неудобное несоответствие между

петровским и допетровским нарративами, в которых как будто пред¬

полагались совершенно разные подходы к конструированию России

во времени, абсолютно разные критерии «исторических» значимости

и аутентичности. Теперь, как оказалось, было две истории русского

исторического «я», которые не так-то просто было совместить и кото¬

рые никак не подтверждали и не поддерживали друг друга.

Некоторые просто отметили парадокс и были готовы принять его,

принять именно противоречие или напряжение между этими исто¬

риями «я» как часть идентичности. Другие полагали, что нужно вы¬

бирать. Начиная с 1830-х гг. такие споры получили новый стимул и

привлекли к себе внимание благодаря популярности (во всяком слу¬

чае, среди немногочисленной интеллектуальной элиты) разновидно¬

сти немецкой романтической философии, в центре которой стояли

форма и движение мирового времени, а также место и судьба наций

в его пределах. Шли жаркие споры по поводу того, что представляет

собой более «аутентичная» Россия, настоящая Россия, более желае¬

мая Россия и что представляет собой «подлинная» история России

во времени. Предлагалось множество вариантов решений. Некото¬

рые из них были весьма поверхностные, некоторые весьма изощрен¬

ные. Они включали такую крайность, как представление, выдвинутое

в «Философических письмах» Петра Чаадаева (1794-1856), опубли¬

кованных (на французском языке) в 1836 г., о том, что Россия пока

еще вообще не имеет настоящей истории. Но основная характерная

черта этой дискуссии заключается не в поиске какого-либо опреде¬

ленного решения, а в том, что в ней проявилась озабоченность самой

проблемой, особой дилеммой исторического самоопределения и воз¬

никающими в связи с ней противоречиями. Простое противопостав¬

ление образов России во времени создавало рамки дискуссий, если не

их философское содержание, для расхождений и споров между «сла¬

вянофилами» (теми, кто чувствовал, что — упрощенно говоря — на¬

стоящий ход русской истории был прерван петровскими реформами)

и «западниками» (теми, кто чувствовал, что настоящий ход истории

России только начался с петровских реформ)7. Хотя в XX в. этот спор

7 См. также главу 4.

30

оказался вне общественного поля зрения, он возродился в последние

годы советской эпохи и постсоветский период.

В Советском Союзе официальная идеология с радикальной до¬

тошностью новообращенных христиан Древней Руси реколонизи-

ровала время. Циклическое время (повторяющийся цикл дней года)

было приспособлено для обслуживания ценностей текущего перио¬

да: церковные праздники и ежедневный календарь, основанный на

поминовении святых, были заменены ежегодным празднованием со¬

бытий революционной и советской истории и календарем дней, отме¬

чающих праздники особых групп современного общества: День шах¬

тера, День Военно-морского флота, День танкиста и т. д. Но еще более

важным был новый взгляд на линейное время, критерии построения

формы истории в целом, и, следовательно, критерии оправдания су¬

ществующего порядка. Не стало династических историй, не стало ни

чисто хронологических летописных записей, ни этнических историй,

ни этнокультурных историй, касающихся конкретной национальной

судьбы, ни провиденциальных историй, основанных на Божьем про¬

мысле. Их место заняло совершенно новое видение истории, обра¬

щающееся к происхождению человеческого общества и основанное

на универсально применимой последовательности типов общества,

общественно-экономических формаций. Было объявлено, что все че¬

ловеческие общества развиваются по общей модели: от первобытных

общин к рабовладельческим обществам, феодализму, капитализму,

социализму и в итоге — в неизбежном будущем — коммунизму. Это

было новым универсализмом, тотальным объяснением каждой из фаз

жизни человечества во времени и на протяжении времени.

Где же при таком раскладе была Россия? Можно сказать, нигде

или нигде сколько-нибудь существенно, или больше нигде, или те¬

перь нигде. Главное, основной принцип заключался в том, что одна

схема была применима ко всем и что истории всех наций, в сущности,

по своей фундаментальной структуре ничем не отличались друг от

друга. Российская Федерация могла бы продолжать существовать в

качестве составной части Советского Союза, но создание Советско¬

го Союза ставило Россию вне мирового исторического процесса, вне

текущей и будущей фазы времени. Российскую империю стерли с по¬

литической карты мира, и советская идеология не оставила места для

любого нарратива, который мог бы легитимировать ее дальнейшее

существование на временной карте. Для России во времени никакой

роли не осталось. Самое лучшее, что можно было сделать, это при¬

знать за Россией необходимую, как бы подготовительную, функцию

по отношению к созданию Советского Союза — роль весьма уважи¬

тельную, но оставшуюся в прошлым. Россия во времени была исто-

31

рией прогресса в сторону устранения самой себя в качестве отдель¬

ного и автономного геополитического образования. Эта роль была

запечатлена в первых строках советского национального гимна, при¬

нятого в 1944 г.8:

Союз нерушимый республик свободных

Сплотила навеки Великая Русь.

Неслучайно, что и тут все-таки упоминается не Россия, а Русь, не

морально-сомнительное и грубо-конкретное обозначние государства,

а неопределенно-благозвучное напоминание о былой славе.

Это не значит, что тем самым были упразднены и национальные

идентичности или что национальные идентичности больше не рас¬

сматривались как линейные нарративы о форме и смысле времени.

В советской идеологии отношение между национальным и наднацио¬

нальным значениями было сложным и не вполне последовательным,

но, опять несколько преувеличив, можно сказать, что линейному

нарративу национальных государств пришел конец — даже многона¬

циональному государству с национальным названием (такому, как

Россия) — но этнокультурный нарратив мог в какой-то мере сохра¬

няться. Для данной фазы истории России во времени этнокультур¬

ное было оторвано от геополитического, и преемственность русского

можно было представить как преемственность культуры. Для этого

культуру (сделавшуюся еще более «прогрессивной») выводили пре¬

имущественно из того, что она представляла собой в постпетровское

время (тут ключевую роль играет Пушкин или, вернее, образ Пушки¬

на9. Тем не менее русская культура все-таки приобрела нечто вроде

метаполитического статуса благодаря навязыванию русского языка

как lingua franca Советского Союза.

Классическое советское видение времени представлялось не в ка¬

честве теории, а как доказуемый научный факт. У истории есть свои

законы, и, признавая эти законы, можно обрести свободу в достиже¬

нии поставленных целей. Но советская идеология также вспомнила

о мощном эффекте, который создается при гармоничном совпадении

разнородных нарративов. Парадоксам тут места не было, тут нужна

была новая чудесная гармония, и оказалось, что у объективных зако¬

нов истории имелось и моральное измерение, они обусловливали пе¬

ремены к лучшему. Объединив своего рода Троицу связанных между

собой идей, исторически неизбежное (победа коммунизма) представ¬

ляли как самое эффективное экономически (плановая экономика, ис¬

ключающая расточительный двойной расход ресурсов в процессе ка¬

32

8 Историю русского и советского гимнов см. в главе 7.

9 См. также главу 11.

питалистической конкуренции) и в то же время самое справедливое

социально (обслуживание потребностей всех членов общества).

Причины распада Советского Союза лежат за пределами нашего

обзора, но задолго до конца 1991 г. этот сплетенный из трех частей

образ, троица (исторически неизбежное, экономически выгодное и

социально справедливое), уже утратил силу своего воздействия. Что

бы ни думали об экономических или социальных составляющих тро¬

ицы, главный исходный пункт — объективная неизбежность победы

коммунизма — давно лишился видимости правдоподобия. Поздняя

советская идентичность была больше связана с обществом разделяе¬

мого опыта, чем с великими видениями человеческих сообществ на

все времена. Таким образом, мы возвращаемся к тому, с чего нача¬

ли, роясь на полках постсоветских книжных магазинов и знакомясь

с возродившимися постсоветскими поисками «настоящих» Россий

во времени. Выбор становится шире, когда статус Советского Союза

сам делается одним из вопросов нарратива. Был ли Советский Союз

«настоящим» или «ненастоящим» (в несколько сюрреалистическом

смысле, на мысль о котором наводит такая конструкция)? Включа¬

ет ли история «аутентичной» России советский опыт или Советский

Союз был аберрацией «настоящего» пути, который обнаруживается,

когда восстановлены прямые связи с досоветской Россией? Могут

возобновиться старые споры, поиски новых великих образов. Редко

бывало, чтобы имелось столько исторических Россий.

2. Примеры: символы времени

Для того чтобы проиллюстрировать, как такие нарративы могут

явно или подпудно функционировать в реальной культурной про¬

дукции, рассмотрим два текста. Оба относятся к недавнему прошло¬

му: это переходные тексты позднесоветского и раннего постсовет¬

ского периода. И то, и другое — формы официального культурного

дискурса. Я привожу их не более чем в качестве иллюстративных и,

возможно, поучительных примеров, т. к. никакие два текста не могут

сколько-нибудь полно отразить весь диапазон возможностей.

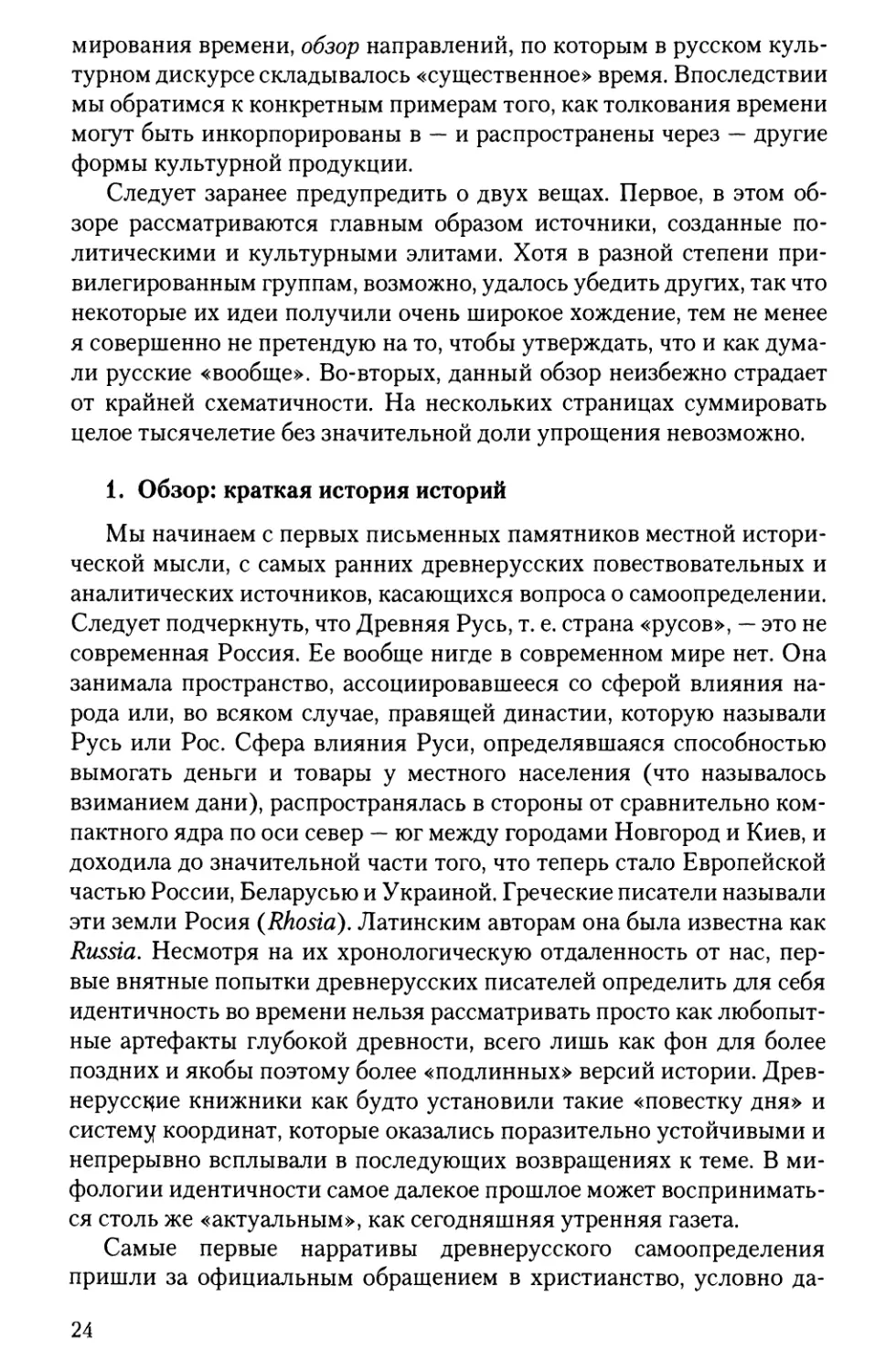

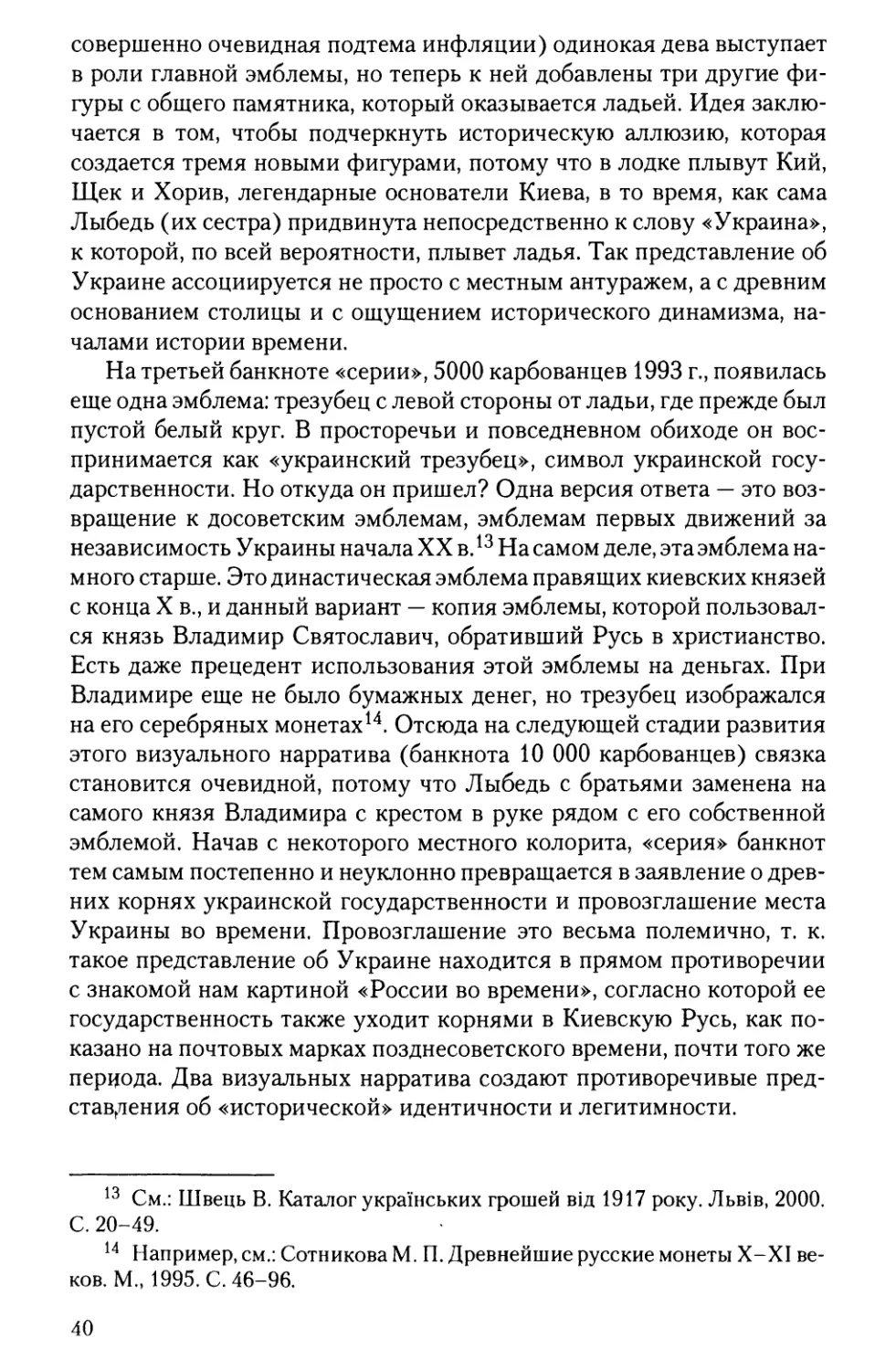

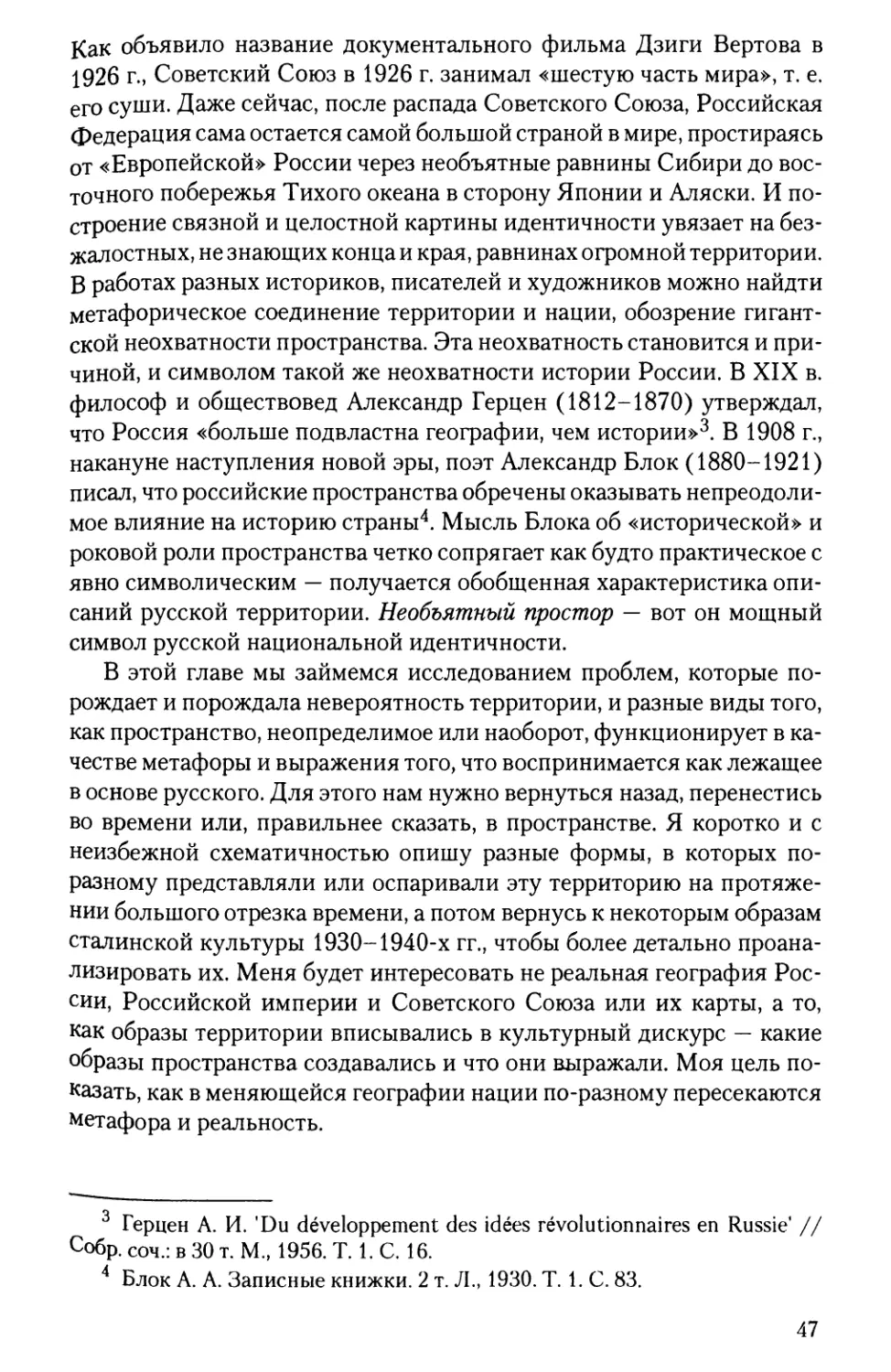

Первый «текст» (пользуясь этим словом в его широком смысле,

как оно обычно используется в культурных исследованиях) — это се¬

рия из пяти почтовых марок (рис. 2.1). На деле перед нами довольно

вычурная, хлопотливая композиция: четыре параллельных текста по

Цене, так сказать, одного. Прочитав надпись на нижней строчке, мы

Узнаём, что главная предполагаемая функция объектов — служить

почтовыми марками разного номинала. Мы также можем определить

время появления текста: марки были выпущены в 1991 г., т. е. (и это

сУЩественно) в самые последние месяцы существования Советско¬

33

го Союза. Второй параллельный текст состоит из серии красочных

рисунков, создающих центральные образы. Третий дает надписи над

картинками, поясняя изображенный объект, и четвертый — самый

любопытный и интригующий — состоит из второй (мельче и бледнее)

серии слов и образов в верхней части марок, т. е. из дополнительных

штриховых рисунков с заголовками, которые вводят главные цвет¬

ные иллюстрации в более широкий контекст. Образы расположены в

более или менее хронологическом порядке так, чтобы, взятые вместе,

они образовали своего рода линейный нарратив (или параллельные

линейные нарративы), охватывая около 500 лет, если брать централь¬

ные картинки или, если брать верхние заголовки, 700 лет.

Рис. 2.1. Серия почтовых марок «Культурное наследие России», 1991

Что приходит в голову, если бросить беглый взгляд на эти обра¬

зы? Большинство людей вряд ли пристально всматриваются в по¬

чтовые марки, поэтому первое впечатление образует один уровень

совершенно аутентичного восприятия. Создающееся при этом общее

впечатление, возможно, сводится к тому, что серия предназначается

для представления темы: что-то вроде «иконы» или «древнее русское

(христианское) искусство» — что-то, имеющее некое отношение к

средневековому наследию. Существенно отметить, что перед нами

позднесоветское массовое прославление средневекового прошлого

России. Однако эта серия допускает — вернее, невольно наводит на

более специфическое прочтение. На каждой марке центральный об¬

раз изображает артефакт, предмет культурного производства, кото¬

рый и назван в заголовке, привязан ко времени. И на каждой марке

верхнее изображение показывает и называет (но не указывает дату)

лицо (лица) или институты, которые считаются (нередко по косвен¬

ным данным) производителями главного предмета. Эти параллель¬

ные нарративы построены очень тщательно, каждый сопровождается

отдельным комментарием, и все вместе они формируют сложную ин¬

терпретацию России во времени.

Первый образ воспроизводит миниатюру с изображением святого

Луки из древнейшей сохранившейся точно датированной древнесла¬

вянской рукописной книги, «Остромирова Евангелия», написанной

писцом Григорием в 1056-1057 гг. Главный заголовок указывает

дату, которая таким образом уверенно привязывает начало серии к

киевскому периоду. Поэтому может казаться неожиданным верх¬

ний образ: две фигуры с подписями «Кирилл» и «Мефодий». Ки¬

рилл и Мефодий не имеют прямого отношения к Руси/России. Они

были миссионерами среди совершенно других славян, в Моравии в

860-х гг., более чем за сто лет до крещения Руси и около двухсот лет

до того, как Григорий создал «Остромирово Евангелие». Тем не менее

в известном смысле Кирилл и Мефодий сделали возможным появле¬

ние «Остромирова Евангелия», поскольку считается, что они изобре¬

ли систему письменности для славян и первыми перевели Евангелие

на славянский язык. Таким образом, рукописное славянское Еван¬

гелие представлено не просто в своем временном контексте (1056-

1057, как указано в главном заголовке), а в подразумеваемом более

широком контексте славянского наследия Кирилла и Мефодия.

Второй центральный образ — это еще одна рукописная страница,

но только теперь с письменным текстом. Надпись определяет его как

«Русская правда. XI-XIII вв.». «Русская правда» — самый раний свод

древнерусских законов. Это обычное право, определенно не выведен¬

ное из христианства, а достижение, примечательное для рождения

государства. Снова верхний заголовок дает дидактический контекст:

«Ярослав Мудрый». Ярослав был киевским князем в середине XI в.

(умер в 1054 г., в то же десятилетие, когда было написано «Остро¬

мирово Евангелие»). Он был сыном Владимира, обратившего Русь

в христианство, с его именем связывают широкую программу куль¬

турного производства, в том числе строительство главного и само¬

го величественного архитектурного памятника древнего Киева, Со¬

фийского собора. Хотя в верхнем образе это просматривается лишь

на заднем плане, здесь Ярослава совершенно очевидно связывают с

его светской административной деятельностью: введением институ¬

та письменного права, одного из главных инструментов и атрибутов

государственности. Это образ и символ политических корней, уходя¬

щих в «Киевскую» эпоху.

Центральный образ на третьей марке серии — вышитый портрет с

надписью «Сергий Радонежский. Вышивка. 1424». Сергий Радонеж¬

ский (ум. 1392; 1424 это год изготовления вышивки) считается от¬

цом московского и последующего монашества, и основной памятник,

связанный с ним, показан в верхнем образе: Троице-Сергиева Лавра,

расположенная к северо-западу от Москвы, до сих пор самый пре¬

стижный из русских монастырей. Здесь отношение главного и верх¬

него образов меняется: главный образ рисует героя, а верхний — его

Достижение, а не наоборот. Примечательно, что тут наследие Сергия

представлено именно во впечатляющих зданиях, мощных монастыр¬

35

ских стенах, которые и являются, пожалуй, самыми типичными отли¬

чительными чертами древнего (допетровского) русского городского

пейзажа.

Четвертый центральный образ показывает наиболее часто вос¬

производимую из всех русских икон. Надпись гласит: «Троица. Ико¬

на. ок. 1411 г.» Здесь «Троица» — это так называемая «Ветхозавет¬

ная Троица»: три мужа, посетившие Авраама в его шатре в Мамре и

считавшиеся ангелами10 11, они служили прообразами «Новозаветной

Троицы». Довольно необычно нарисованный верхний образ показы¬

вает художника, надпись читается — «Андрей Рублев». Иконопись

была практически анонимной формой религиозного изображения,

но современные концепции художника требуют признания бренда,

индивидуального гения, и Андрей Рублев — один из очень немногих

иконописцев, чье имя до нас дошло. Это признанный гений древне¬

русского искусства: его имя известно даже тем, кто абсолютно равно¬

душен к иконам, символическое, запоминающееся имя, гарантия ста¬

туса и достоинства древнерусского художественного наследия11.

Центральный образ пятой марки — последней — портрет святого

Луки, которым открывается (о чем свидетельствует первая надпись)

«Апостол», напечатанный (см. верхние образы и надпись) «Иваном

Федоровым и Петром Мстиславцем». Иван Федоров известен как

московский первопечатник (вернее, как первый, чье имя мы знаем),

и его «Апостол» — самая ранняя из датированных московских печат¬

ных книг. Данный образ ассоциируется с прогрессом в технологии

культуры — началом книгопечатания. Поэтому изображение святого

в конце серии как бы перекликается, и визуально, и тематически, с

открывающим серию образом того же святого Луки из самого ранне¬

го датированного славянского манускрипта.

Так серия почтовых марок показывает символичную последо¬

вательность официальных образов, созданную в последние месяцы

существования Советского Союза и представляющую набор вер¬

бальных и визуальных нарративов. Их происхождение уверенно обо¬

значено Киевом, и предполагается преемственность между Москвой

и Киевом. Может вызвать удивление появление в официальном со¬

ветском дискурсе откровенно-религиозного содержания. В годы,

предшествующие 1980-м гг., было бы чрезвычайно странно встретить

подобное чередование образов в такого рода публичном контексте.

Катализатором перемен стало празднование в 1988 г. тысячелетия

«русского» христианства — своего рода тест для объявленной прези¬

дентом Михаилом Горбачевым политики «гласности». Первоначаль¬

10 Книга Бытия, 18:1-10.

11 См. также главу 10.

36

но празднование предполагалось как частное событие для церкви, но

в конце концов оно превратилось в крупное публичное национальное

событие. На этом уровне такая серия почтовых марок была продук¬

том нового (с конца 1980-х гг.) отношения к христианскому прошло¬

му России12.

Однако на другом уровне при более внимательном прочтении

мы видим, насколько текст все еще привязан к обычной советской

практике. Хотя образы имеют преимущественно религиозное про¬

исхождение, сделано все, чтобы преподнести эти образы как «куль¬

туру» — как она воспринималась по-советски, а именно как после¬

довательную смену «прогрессивных» явлений, связанных с более

широкими продвижениями в политике, технологии и строительстве.

Нельзя не заметить что-то музейное, какую-то назидательную дотош¬

ность, некоторую дидактику во всем взятом вместе тексте: продуман¬

ная смесь средств (одна рукописная миниатюра, один рукописный

текст, одна вышитая картина, одна живописная икона, один печат¬

ный образ), важная роль дат на всех главных надписях; бросается в

глаза отсутствие слова «святой», по крайней мере, в трех местах, где

его могли бы употребить в подлинном христианском дискурсе (свя¬

тые Кирилл и Мефодий, святой Сергий Радонежский и святой Лука),

но, главное, добавление вторичных образов и надписей, которые

играют роль комментариев к центральным образам. Верхние образы

и надписи концентрируют нарратив, придают ему более конкретную

значимость: изобретение письма, установление закона и управления,

формирование внушительных архитектурных памятников, создание

великого искусства, появление книгопечатания. Вот что стоит за та¬

кой необычной композицией.

Наконец, эта серия подкрепляет определенный геополитический

нарратив формирования России во времени. Это наглядная повесть

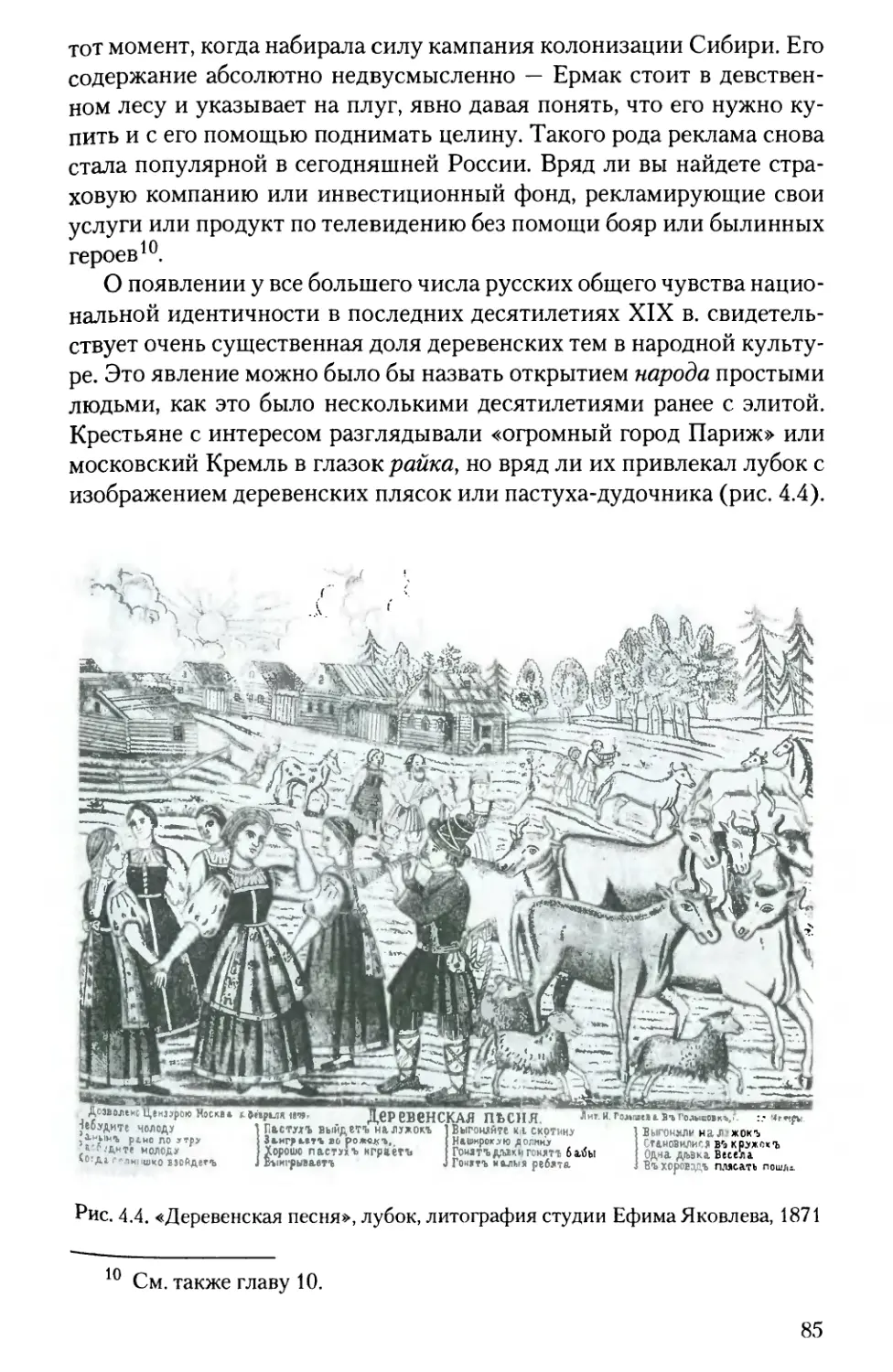

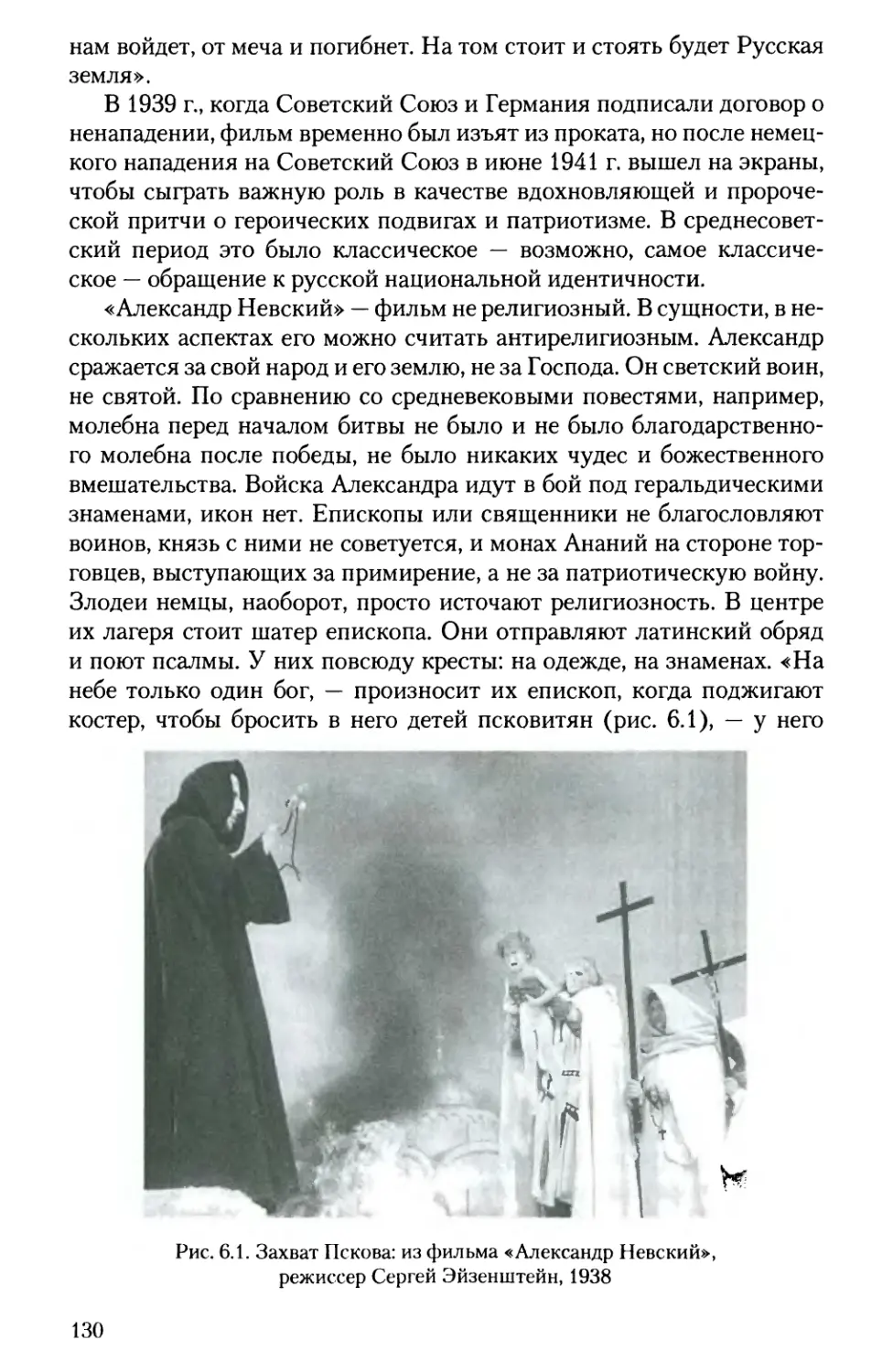

о славянских корнях России, об основании государства в Киеве и о