Text

БѢЛГРАДСКІЙ

ПУШКИНСКІЙ

СБОРНИКЪ

ЬЬЛГРА Д2>

1937

Cf h

БѢЛГРАДСКІЙ

ПУШКИНСКІЙ СБОРНИКЪ

Съ предисловіемъ

АКАДЕМИКА А. И. БЕЛИЧА

Подъ редакціей

Е. В. АНИЧКОВА

ИЗДАНІЕ РУССКАГО ПУШКИНСКАГО КОМИТЕТА

ВЗ ЮГОСЛАВІИ.

ее

Библи о1 е к

БѢЛГРАДЪ

1937

Типографія „Слово", Неманьина ул, 20.

■Ml

2014322155

Л и с TOG

Выпуск

печатных

В перепл.

един, соедин

N-N- вып.

Иплюстр.

Карт

Таблиц

к

№№

to

а>

Ха.

Г?

UZ

d

200

списка и

порядковый

|

КНИГА ИМЕЕТ

Отъ Пушкинскаго Комитета.

Русскій Пушкинскій Комитетъ въ Югославіи, организо

ванный въ цѣляхъ ознаменованія 100-лѣтія со дни смерти

величайшаго русскаго генія, помимо устройства торжествен

наго засѣданія въ Бѣлградѣ, спектаклей и другихъ публич

ныхъ собраній въ память Пушкина, постановилъ отмѣтить

эту юбилейную дату также ù выпускомъ спеціальныхъ из

даній.

Къ юбилейнымъ днямъ Комитетомъ была издана на

сербохорватскомъ языкѣ спеціально написанная профессо

ромъ В. А. РОЗОВЫМЪ біографическая памятка „АЛЕК

САНДРЪ ПУШКИНЪ“. Изданная въ количествѣ 10 тысячъ

экземпляровъ, эта памятка, съ одобренія Министерства На

роднаго Просвѣщенія, раздавалась учащимся въ школахъ Юго

славіи и, такимъ образомъ, явилась скромнымъ, но сердечнымъ

подаркомъ русскихъ, нашедшихъ убѣжище въ Югославіи, юго

славянской молодежи.

Далѣе, Комитетъ ибсшановилъ издашь предлагаемый

сборникъ, составленный изъ оригинальныхъ статей, посвя

щенныхъ пушкиновѣдѣнію.

Несмотря на рядъ затрудненій, изданіе сборника не

только осуществилось, но онъ даже значительно превысилъ

первоначально намѣченные размѣры.

Осуществить это изданіе оказалось возможнымъ благо

даря тому сочувственному отношенію, которое оно встрѣ

тило со всѣхъ сторонъ. Комитетъ считаетъ своимъ пріят

нымъ долгомъ выразить глубокую признательность Предсѣ

дателю Совѣта Министровъ д-ру МИЛАНУ СТОЯДИНОБИЧУ за поддержку, оказанную имъ нашему главнѣйшему

литературному предпріятію. Мы желаемъ также выразить

нашу искреннѣйшую благодарность предсѣдателю Сербской

Королевской Академіи Наукъ и Державной Комиссіи ирофес.

сору А. И. БЕЛИЧУ, оказавшему неоцѣнимое содѣйствіе въ

осуществленіи какъ всѣхъ нашихъ пушкинскихъ начинаній,

такъ, въ особенности, въ дѣлѣ изданія настоящаго сборника,

а также должны сердечно поблагодарить Редакціонную Кол

легію съ ея предсѣдателемъ профессоромъ Е. В. АНИЧКО

ВЫМЪ во главѣ, равно какъ всѣхъ авторовъ Сборника помѣ

щенныхъ въ немъ статей, безплатно отдавшихъ свой трудъ

и, наконецъ, всѣхъ членовъ Комитета содѣйствовавшихъ вы

ходу въ свѣтъ предлагаемаго изданія.

Предсѣдатель Пушкинскаго Комитета

въ Югославіи

В. Н. ШТРАНДТМАНЪ.

Секретарь Комитета

Н. 3. РЫБИНСКІЙ.

Ноябрь 1937 г.

НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО.

Сто лѣтъ со времени Пушкина и преклоненіе передъ

его твореніями все возрастаетъ... Сто лѣтъ со времени, какъ

русская литература насильственно лишена своей центральной

личности, и всѣ напряженія науки не могли все еще раскрыть

тайны Пушкинскаго необыкновеннаго дарованія, такъ все

сторонне воспріявшаго многогранную природу русскаго чело

вѣка...

Русскіе ученые и ихъ друзья, находящіеся, по волѣ

ужаснаго рока, въ нашей странѣ или вообще за рубежемъ

Россіи, но понесшіе въ сердцахъ своихъ чудный образъ ве

ликаго поэта и накопившіеся еще на родинѣ, и истинные

факты, и небылицы около славнаго имени Его не могли от

стать отъ общаго влеченія, появившагося у всѣхъ, знаю

щихъ великаго поэта: объяснить Пушкина какъ можно луч

ше, въ сотую годовщину Его смерти, подоспѣвающимъ по

колѣніямъ русскихъ за рубежомъ и всѣмъ намъ другимъ...

И результатъ ихъ работы передъ нами...

А всетаки не все еще сказано. Бываютъ у народовъ

поэты, прекрасно содержащіе въ себѣ всѣ ихъ внутреннія

переживанія, въ которыхъ — какъ-бы — совокуплены всѣ

ихъ стремленія, и которые, какъ кажется, представляютъ

собой ихъ синтетическій образъ и что то еще сверхъ всего

этого... Каждая эпоха имѣетъ избранниковъ своихъ, кото

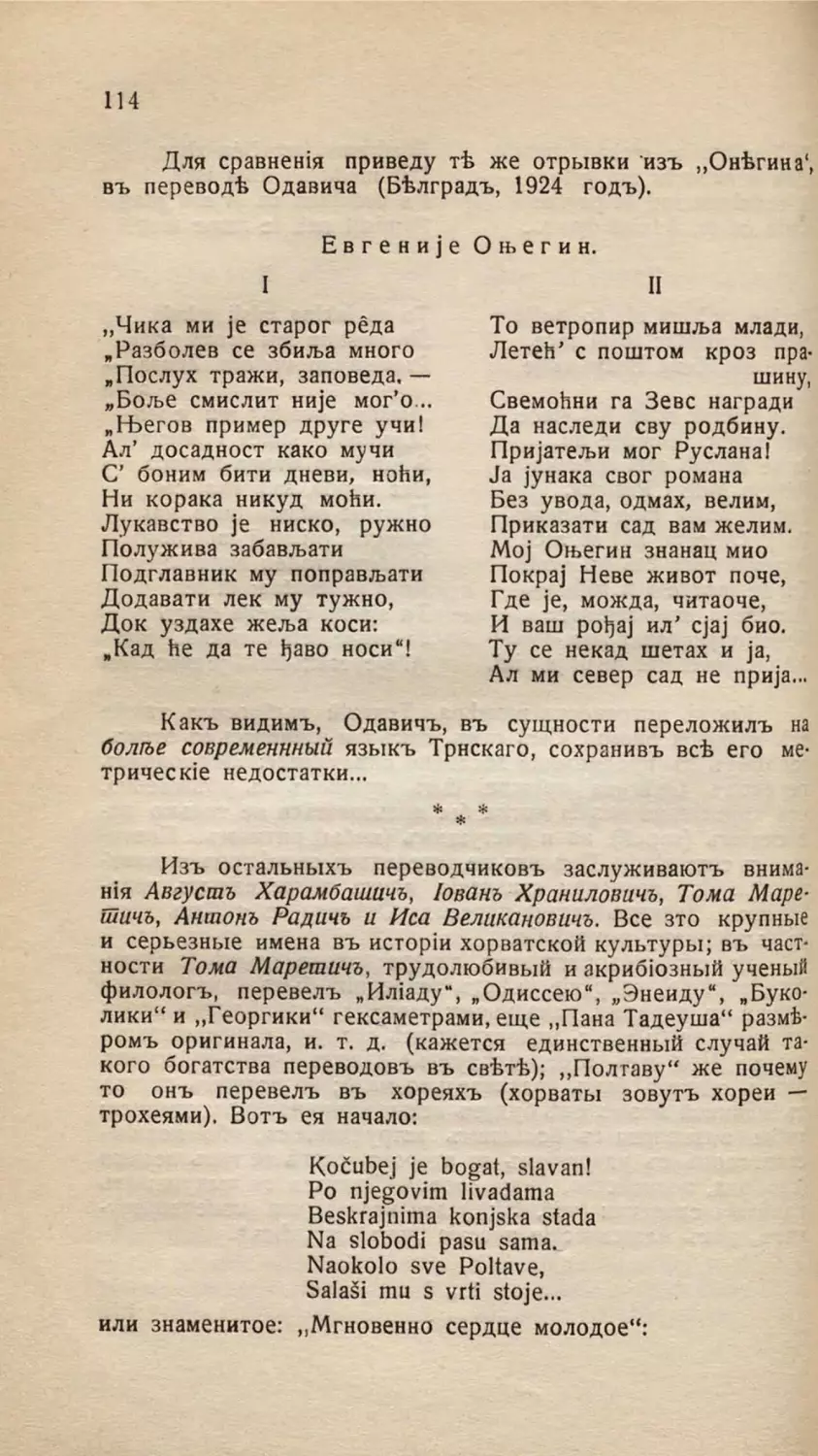

рыми она хорошо освѣщается. Но обыкновенно у нихъ

всѣхъ отпечатокъ той эпохи, въ какой они жили, какъ на

ногѣ у Гетевской птички, освободившейся изъ клѣтки, остался

всетаки клочекъ красной ниточки... Но Пушкинъ не то.

Онъ какъ-то жилъ во всѣхъ эпохахъ и сумѣлъ заключить

въ себѣ то непреходящее, что во всѣхъ нихъ, въ прошломъ,

настоящемъ и даже будущемъ. И точно такъ же, какъ онъ

пѣлъ про любовь:

VI

„Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я, не смѣю, не могу

Волненіямъ любви безумно предаваться!

Спокойствіе мое я строго берегу

И сердцу не даю пылать и забываться“,

такъ онъ сумѣлъ сохранить спокойствіе свое и передъ пре

вратностями судьбы и передъ волненіями эпохи и сберечь

у себя то гармоническое чувство общечеловѣческаго и об

щерусскаго, которое должно бы было править судьбами

людей. Поэтому не вѣрно, если Его называютъ только по

этомъ будущаго, ибо Онъ всегда современенъ. Вѣдь онъ

поэтъ вѣчно и вездѣ существующихъ, но такъ рѣдко во

истину господствующихъ, — правды и добра... Онъ бы могъ

сказать еще про себя скорѣе то, что онъ говорилъ про дру

гихъ:

„Въ тревогѣ пестрой и безплодной

Большого свѣта и двора,

Я сохранила взглядъ холодный,

Простое сердце, умъ свободный

И правды пламень благородный,

И какъ дитя была добра,

Смѣялась надъ толпою вздорной,

Судила здраво и свѣтло“...

Совершенно естественно, что Пушкинъ, обладая такими

качествами и замѣчательной виртуозностью стиха, долженъ

былъ повліять и на представителей другихъ народовъ, кото

рые могли читать и понимать Его на Его родномъ языкѣ,

а между ними и на представителей сербской поэзіи. Воиславъ

Иличъ, самый выдающійся артистъ между сербскими поэта

ми, воспринявъ Его отношеніе къ людямъ и Его совершен

ство метрики, ввелъ Пушкина въ сербскую поэзію такъ изу

мительно просто и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ прочно, что Его

присутствіе въ ней чувствуется и по нынѣ...

Совершенно естественно также, что Пушкинъ, своимъ

чутьемъ общечеловѣческаго, даже и въ произвольной и ис

каженной передачѣ Мериме и въ, вѣроятно, недостаточно

понятныхъ для Него Собраніяхъ Народныхъ Пѣсенъ Карад

жича, почуялъ въ сербской національной поэзіи что-то кон

геніальное съ собой и попытался въ цѣломъ рядѣ прекрас-

Vil

ныхъ стихотвореній дать ясное доказательство объ этомъ.

Если бы Ему въ подлинникѣ были доступны лучшія произ

веденія этой поистинѣ поразительной устной народной лите

ратуры, Онъ бы, я въ этомъ глубоко убѣжденъ, прибавилъ

къ уже имѣющимся стихотвореніямъ что-то, что бы всѣхъ

еще больше удивило...

И въ настоящемъ Сборникѣ отклики всего этого...

Поэтому пусть онъ, этотъ Сборникъ, появляясь въ

Бѣлградѣ, городѣ Сербовъ и многовѣковыхъ страданій, объ

единитъ изслѣдователей сербскаго національнаго творчества,

сказывающагося въ сербской словесности, и русскихъ уче

ныхъ, посвящающихъ себя изученію'русской словесности, въ

одномъ стремленіи: .открыть общія черты славянскаго ге

нія, и показать, насколько онѣ отразились въ геніи Пушки

на... Вѣдь темы, вытекающія изъ того, чѣмъ мы обязаны

Пушкинскому творчеству, намѣтили также и этотъ общій

путь.

И въ этомъ еще разъ сказалась сила Пушкинскаго ду

ха. Возвышаясь все больше къ глубокому воспріятію обще

человѣческаго и въ русской дѣйствительности различныхъ

временъ, и въ русской душѣ, онъ сталъ способенъ входить

въ душу всѣхъ народовъ, а въ особенности всѣхъ Славянъ...

Поэтому Онъ уже сталъ любимымъ поэтомъ всѣхъ тѣхъ,

у которыхъ не высохло и не вырождено общечеловѣческое

чувство человѣческаго достоинства. И, въ дѣйствительности,

еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ онъ предвѣщалъ въ своихъ

пророческихъ стихахъ, слухъ о немъ, какъ о будителѣ доб

рыхъ чувствъ, прошелъ по всему міру, далеко за границами

Его родины.'Нынѣ, по поводу столѣтія несчастной кончины

Его, спѣшатъ поклониться Его духовному памятнику не

только народы Россіи, гордящіеся ея сыномъ, и всѣ осталь

ные Славяне, раздѣляющіе съ ними эту гордость, но и наро

ды всего міра...

А. Белинъ.

■ •

ОТДЪЛЗ ПЕРВЫЙ

ПУШКИНА И ЮГОСЛАВЯНЕ.

П. А. Митропанъ.

Ранніе отзывы о Пушкинѣ въ сербской печати.

Первыя извѣстія о Пушкинѣ появились въ Югославіи

•раньше, непосредственнаго ознакомленія съ его произведе

ніями. Это произошло еще при жизни поэта въ то время,

когда начался послѣ „Руслана и Людмилы“ буйный расцвѣтъ

его славы. Съ тѣхъ поръ его имя, —такъ же какъ и свѣдѣ

нія о его жизни и дѣятельности, — начинаютъ безпрестанно

проникать въ сербскую печать, то въ общихъ обзорахъ рус

ской литературы, гдѣ ему всегда отводится почетное мѣсто,

то въ связи съ его отдѣльными крупными произведеніями;

этотъ циклъ первоначальныхъ освѣдомленіи достигаетъ своей

высшей точки и, въ общемъ, заканчивается — около 1837

года, въ связи съ трагической смертью великаго поэта.

Условія, въ которыхъ развивалась молодая сербская

печать того времени, были таковы, что не могло быть и

рѣчи о постоянной культурной связи съ Россіей. Свѣдѣнія

обычно брались изъ иностранныхъ изданій, почти искючительно нѣмецкихъ, и, проходя большею частью черезъ тен

денціозныя руки, не были часто ни точны, ни полны, а глав

ное — рѣдко давали истинное представленіе о личности

Пушкина и его отношеніи къ обществу.

Разумѣется, мы здѣсь не имѣемъ въ виду книги или

статьи. Говоримъ о скромныхъ, коротенькихъ, едва пестрѣю

щихъ замѣткахъ въ журналахъ и газетахъ, чаще всего въ

нѣсколько строкъ. Но онѣ драгоцѣнны, т. к. въ нихъ всетаки упоминается имя А. С. Пушкина, — и надо признать,

довольно рано. Въ этомъ отношеніи самая большая и до

сихъ поръ еще не оцѣненная заслуга принадлежитъ старому

заслуженному журналу „Лѣтопись“, который издавался въ

Новомъ Саду, и на страницахъ котораго находимъ первыя

свѣдѣнія о Пушкинѣ, сравнительно частыя и для своего вре

мени довольно исчерпывающія. Этому сербскому журналу

принадлежитъ честь, еще въ 1825 г., раньше поляковъ, че

ховъ и болгаръ, познакомить югославскую читающую пу

блику съ поэтомъ Пушкинымъ. Редакторъ „Лѣтописи“ Г.

Магарашевичъ какъ разъ въ томъ году основалъ свой жур

налъ и, какъ сербскій патріотъ и хорошій славянинъ, поста

4

вилъ себѣ задачу — знакомить своихъ читателей со всѣми

народами славянскаго племени въ цѣломъ, отъ „Адріятског

до Леденог и од Балтичког до Црног мора вообште“. Уже

въ первыхъ номерахъ журнала „русскому колѣну“ дана со

отвѣтствующая роль въ міровой культурной жизни; здѣсь

видно стремленіе познакомить сербовъ не только съ оффи

ціальной Россіей, но и съ представителями культурной и ли

тературной жизни, при чемъ познакомить по возможности

непосредственно, изъ книгъ и журналовъ. Редакція въ ко

роткомъ обзорѣ перечисляетъ имена извѣстныхъ русскихъ

писателей того времени и ихъ предшественниковъ (Сумаро

ковъ, Димитріевъ, Карамзинъ, Озеровъ, Крыловъ, Батюшковъ,

Жуковскій и Пушкинъ). О нашемъ знаменитомъ поэтѣ въ

этой статьѣ находимъ короткія лексиконскія данныя: „А. С.

Пушкинъ, род. 1799, кол. секретар, писао е многа Лирическа

сочиненія, Руслан и Людмила, СПет. 1820“.’) Кромѣ русскихъ

источниковъ, какъ напр. „Исторія русской литературы“ Греча,

Магарашевичъ бралъ замѣтки для своего журнала, особенно

для отдѣла „Смѣсице“, изъ нѣмецкихъ изданій: „Allgem. Li

terat. Zeitung“, „Jarbücher der Literatur“, Wiener Jarbücher der

Literatur“ и др. Позднѣе на страницахъ „Лѣтописи“ чгсто

отмѣчаются важнѣйшія произведенія Пушкина, а кромѣ того

появляются статьи біографическаго характера, какъ напр.:

„А. Пушкинъ и царъ Никола“. Вообще, изъ большихъ свѣ

тилъ русской литературы первой половины XIX вѣка, Н. Ка

рамзинъ и А. Пушкинъ пользовались самой широкой симпа

тіей „Лѣтописи“, которая старалась дать своимъ читателямъ

картину русской культурной работы во всѣхъ областяхъ.

Въ 1826 году, на второй годъ выхода „Лѣтописи“, въ

отдѣлѣ „Смѣсице“, который, кстати сказать, составлялся

живо и интересно, — кромѣ другихъ матеріяловъ изъ обла

сти славистики (отзывъ о книгѣ П. И. Шафарика „Исторія

славянскихъ языковъ и литературы“, о „Даницѣ“ Вука Ка

раджича, о русскихъ альманахахъ и т. д.) — находимъ статью

безъ подписи, несомнѣнно редактора, „О поеты Руском Пу

шкину“, въ которой, хотя и наивнымъ тономъ и съ извѣст

ными неточностями, дана характеристика тѣхъ произведеній

Пушкина, которыя уже привлекли вниманіе міровой обще

ственности.

„Славный Поета Рускій Александеръ Пушкинъ (род.

1799. Мая 26.) издао е недавно едну истинна малу поему, но

коя по единогласномъ мнѣнію свію критіка сва нѣегова преИашня дѣла превосходи: она се зове: Источникъ Бакчисарая.

Г. Понамаревъ, Московскій кньигопродавацъ, плат'іо му е за

ню 3000. руб. а цѣло то дѣло состоисе само изъ 600. стіхова; дакле за свакій стіхъ 5. руб!! — Пушкинъ блиста сви’) Сербске Лѣтописи, I, 150.

5

ма оныма дарованіями, чрезъ коя поета до свое славе доспѣва. Онъ е на поетическу стазу наступіо заиста таковымъ

начиномь, каковымъ бы е многій окончати желіо. Онъ е 13,

свое године, бавейисе у Ліцеуму Царско Селскомъ, написао

свое дѣло: Опоминанія о Царскомъ селѣ; кое му е много

-славе принело; но кое га е спрама други наука немарльивымъ учинило. — До садъ е издао:

а) Русланъ и Людмила. Ова поема премѣшта читателя

у баснотворна времена Русіе, предъ златне торонѣ Кіевске.

Витежкій Владимиръ са своимъ великолѣпнымъ дворомъ,

раскошно накиѣеній боляри и пѣвцы оногъ времена излазе

намъ ту живопредставлѣніи предъ очи. Састоисе пакъ изъ

■6. пѣсама, коима се слави избавленіе Прі'нцезе Людмиле изъ

руку чародѣя Черномора, кои е ню отъ мужа нѣна Руслана

отео. Планъ овогъ сочиненія есть добро разположенъ, об

дѣланіе художественно, а повѣсть жива и пріатна.

б) Кавкаскій Гленникъ’); кратка поема, у коі'ой се описую обычаи и начинъ живота разбойника по Кавказу.

в) Источникъ Бакчисарая. Гирай, Канъ Крімскій, зароби

Польску Прінцесу Марію и бацы е у свой харемъ. Красота

ове Хрістіанке плѣни сердце дивѣга Кана, кои сада пренебрегне преНашню, коя му е наймилія была, наложницу За

рему, страстолюбиву Георгіанку. Ова истинна дозна, да Марі'а сва предложенія и обѣщанія Канова презире, да се она

ни нѣговомъ претньомъ, ни милошЬу у свомъ цѣломудрію

поколебати не да; но передъ свега тога науми она изъ великогъ соревнованія убити невинну Прінцесу; и што науми,

то и учини. Гирай зэогъ тога неутѣшимъ, осуди Георгіанку

на смерть, а вѣчномъ спомену прекрасне Маріе посвети источ

никъ, кои е у пустой части нѣговогъ вертограда извирао.

И данась се іошгь зове тай источникъ, источникъ суза:

Ладне каплѣ у мраморный валовъ падаюѣи опоминю свакогъ

на невиность Маріину и жалость Гираеву“*2).

Издатели „Лѣтописи“ и дальше въ информаціонныхъ

замѣткахъ, а часто и статьяхъ, даютъ обзоръ новѣйшихъ яв

леній въ русской литературѣ, говорятъ объ отдѣльныхъ пи

сателяхъ, о журналахъ и альманахахъ. Въ этомъ знакомствѣ

съ русскими дѣлами было несомнѣнное преимущество „Лѣто

писи“ передъ остальными сербскими, славянскими вообще,

и нѣмецкими журналами. Въ 1828 году напечатана въ „Смѣсицахъ“ на ряду съ другими замѣтками, посвященными Рос

сіи, короткая біографическая замѣтка о Пушкинѣ, въ кото’) Очевидная опечатка.

2) Въ „Русско-сербской библіографіи* А. Погодина эта замѣтка ука

зана, какъ первая о Пушкинѣ. Позднѣе («Лѣтопись* ХѴІП) находимъ ко

роткую замЬтку о выходѣ «трагедіе под титлом „Борис Годунов* от препрославленог поете Пушкина*.

6

рой онъ сравнивается съ Байрономъ. — Какъ извѣстно, въ1826 году Пушкинъ возвращенъ изъ изгнанія, и царь Нико

лай I выразилъ желаніе лично быть цензоромъ поэта. Этотъ

эпизодъ, о которомъ много писалось и говорилось, съ при

бавленіемъ нравоучительныхъ сентенцій, послужилъ темой

для сообщенія, въ которомъ Пушкинъ ошибочно названъ

даже „графомъ“. — „Руси имаю у Графу Александру Пушки

ну, таковогъ поету, кога и по орігіналітету, и по крѣпости,

и по живости — да и по іморалітету по правды сравниваю

съ Лордомъ Бырономъ. Онъ е збогъ свои иступленія отъ

Александра за казнь быо посланъ у Таурію. Но царь Нико

лай позове га таки съ почетна свога владѣнія натрагъ. Каже

се, да му е томъ приликомъ ово казао: „Вы притяжавагпе

велика дарованія. Слѣдуйте Вашемъ генію, и ако вамъ гдѣ

цензура на путъ стане, то доіщте къ мени“. Ако е ова анек

дота истина, то она выше Императору, нежели поеты чести,

приноси; ерь она показуе, да Монархъ мысли, да се само у

слободы крѣпость облагоро!]ава. Лако се вѣровати може,

да he се поета чрезъ то выше чувати, и пристойніе и честніе писати, него да е и садъ подъ Цензуромъ остао“1). —

Это все что — насколько намъ извѣстно — было напеча

тано о Пушкинѣ при его жизни.

Послѣ смерти Пушкина „Лѣтопись“ два раза въ 1839году отдаетъ дань его памяти. Въ первой статьѣ высоко

оцѣнивается творчество поэта и его значеніе („списанія нѣгова мораю русскомь и славенскомъ срцу неоценима быти“).

Какъ вождь русской литературы, Пушкинъ сравнивается съ.

Шекспиромъ. Изъ-за выспреннихъ тяжелыхъ фразъ откры

вается, въ общемъ, — если принять во вниманіе мѣсто и

время, — точная характеристика генія Пушкина и въ нѣ

сколькихъ словахъ обрисовывается реалистическій характеръ

его поэзіи:

„Руска Новелла у правомъ смыслу речи текъ важность

свою добія при спомену петъ нѣны Bolja, с’ коима се Руссіа

праведно дичити сме и може. Петъ, не више числи Руссіа.

прве классе списателя Новелла. Meljy ньима е првый, Пуш

кинъ кои се особито своіим’ простим’ поетическим’ начином’

писаня одликуе, пакъ како съ тимъ тако и природнимъ описиванемь самомъ се Шекспиру уподобити може, а поредъ

свію тіи лражестій кад се іошъ свуда и дубоко познаванъ

русски нравій и обичая саюжено види, мораю списанія нѣгова русскомь и славенскомь срцу неоценима быти. А такова су

сва нѣгова списанія, тимь су сва духомъ оживотворена, и

она су единствена у русскомь кньижеству. Поредъ простогъ

дражестногъ начина преповеданя безъ свакогъ вештачкогъ

китеня, съ мало прости речи пакъ опетъ тако силно дѣй’) „Сербске Лѣтописи", 1828, стр. 160.

7

ствіе у човеку породити само е Пушкину могуйно было;

нѣговомь стазомь ни еданъ не he пойи, еръ высокъ и опетъ

простъ быти, шальивостъ съ мудросйу саюзити само е нѣговъ великій духъ могао. Но — онъ е вейь престо писати,

и досадъ списана іоштъ само дѣла на русско срце дѣй

ствую“ 1).

Въ той же статьѣ прибавлено: „Измену живы найвише се Пушкину сме уподобити Гоголъ, младъ и живостанъ

човекъ“. — И дальше: „У колико су Пушкинове и Гоголове Новелле простоприродне у толико се Княза Одоевскогъ

и Н. Ф. Павлова філософическе могу назвати“2).

Отстаетъ отъ этой первой и, кажется намъ, уже запоз

далой по содержанію другая замѣтка, что становится понят

но, если принять во вниманіе, что она взята изъ статьи

д-ра Посарта „Исторія русскаго языка и литературы“ въ

книгѣ „Русское государство“.

„Алекс. Сергеевичъ Пушкинъ, pot], у Петрограду 26.

Мая 1790. умро 10. Феб. 1837. тайникъ колегія, найвейма

возлюблѣни руссіиски стихотворацъ, писо е лирическа сти

хотворенія, найособитіе дѣло му е изъ шестъ песама состоеЬесе стихотвореніе: Руссланъ и Лудмилла. За поздніе

стихотвореніе: кяукаскогъ брега робъ, или бунаръ бакчисарайски, кое се изъ 600 стихова состои, добио е одъ Москов

ское едногъ кньигопродавца 6000 рубльи (сравни „Новине,

за одличанъ, свешъ" № 231. до 240. 1825). Александеръ Бе

гущее3) о нѣму говори: Іоштъ у младо нѣгово доба чудило се

нѣговомъ мужескомъ штилу, а наступаюйемъ младиѣу отворишесе источницы матернѣгъ езыка, преклонишесе чароліе

Поезіе. Свако одъ нѣгови дѣла носи на себи печатъ свойствености, свако оставля у памятствованію и чувству свое

впечатлѣніе. Пушкинове су мисли пуне остроумія, дрзновене

и ватрене; езыкъ му е бистаръ и строго регулиратъ, благо

гласіе нѣгови стихова права музика“4).

Въ этой статьѣ бросается въ глаза неточность въ наз

ваніяхъ: „Кяукаскогъ брега робъ, или бунаръ бакчисарайски“,

тогда какъ это двѣ отдѣльныя поэмы. Бестужевъ названъ

Бетушевымъ и т. д.

На смѣну „Лѣтописи“, которая вынуждена въ 1834 го

ду временно прекратить свой выходъ (до 1836 года), — при

ходитъ въ 1835 году „Сербскій народный листъ“, которому

принадлежитъ большая заслуга въ области сербскаго наці

ональнаго просвѣщенія. Редакторъ этого журнала Теодоръ

Павловичъ, рядомъ съ патріотическими и славянскими иде’)

2)

’)

4)

Новый Сербскій Лѣтописъ, год. 1839, стр. 122.

ibid. стр. 123.

Бестужевъ.

Новый Сербскій Лѣтописъ — 1839, стр. 91—92.

8

ями, которыя распространялъ искренно и съ воодушевленіемъ, — даетъ мѣсто и русскому елементу: знакомитъ чита

телей съ литературными произведеніями въ переводѣ или

передѣлкѣ, а большею частью печатаетъ рядъ анекдотовъ,

біографическихъ и историческихъ разсказовъ на русскія темы,

которыя черпаетъ частью изъ русскихъ, а главнымъ обра

зомъ изъ нѣмецкихъ источниковъ.

Нужно однако признать, что „Лѣтопись“ располагала бо

лѣе критическими и лучшими свѣдѣніями въ области рус

ской литературы. Матеріалъ „Сербскаго народнаго листа“ не

всегда точенъ, а кромѣ того изобилуетъ анекдотическими

моментами. Это видно изъ обширной статьи, которую редак

ція посвятила Пушкину въ годовщину смерти поэта: — „Пу

шкинъ Рускій Стіхотворацъ“. Эта первая большая статья на

сербскомъ языкѣ — хотя и не безупречная по содержанію —

является попыткой дать біографію Пушкина, характеризовать

его главныя произведенія и оцѣнить его труды.

„Пушкинъ, кои в не давно у двобою погинуо, премда

као човекъ нимало овоме подобанъ, быо е кодъ Руса тако

народный човекъ, као кодъ насъ Доситей. Све што е Пу

шкинъ све реко, све и найманѣ што би онъ учиніо, тосе за

часъ по целой Русіи чакъ до Сибіріе и преко Кауказа раз

гласило. Он’ 6 своимъ особеностима и своимъ списаніяма

Еуропейскій мужъ давно постао, а насъ Славяна іоштъ се и

изближе тиче. Пушкинъ се родіо месеца мая 1799. г. одъ

старе едне о дому Романовомъ и овога на престолъ Русійскогъ царства возвишенію много заслужне Боярске породице;

али не одъ Графовске гране овогъ корена, с’ коіомъ е онъ

само издалека сроданъ быо. Ако бы се и хтело заборавити,

да Пушкинъ по матери одъ оногъ Арапина, Ханнібала, подрекло свое води, кога е Петаръ великій, као роба купіо, воспитао га, своимъ любимцемъ, а найпосле Адмираломъ свое

флотте учиніо, то е опетъ на ово подрекло цео изгледъ и

свако движеніе стіхотворца на ону Арапску крвь опоминяло,

коя е съ Ханнібаловомъ за некогъ Пушкина удатомъ кѣерю

у ову боярску породицу прешла, пакъ се ни у унуку іоште

сасвимъ изгубити ніе могла: да, іоште и смртно усиляванѣ

при последѣмъ после двобоя часу опоминѣ на люту Арапску

страсть, еръ Пушкинъ и кадъ е у перси танетомъ ударенъ,

пао, іошт’ се ніе съ противникомъ опростити хтео, него се

полумртавъ подигне, и, кои му е изъ дрктаюѣе руке двапутъ испао, пиштолѣмъ мишцу свогъ непріятеля раздроби.

У Лицеуму Петрсбургскомъ1), гди се Пушкинъ воспитавао,

ніе онъ башъ велике науке себи прибавіо, но с’ малымъ вѣжествама оде Воспитаніе нѣгово добыло е доцніе Француско

лице, пакъ и езыкъ францускій сасвимъ, као и Італіанскій

') Ошибочно, нужно: Царскосельскомъ.

9

себя присвой, а за тимъ стане Енглескій учити. Жила поэтіческа была е Пушкиновой породити свойствена, и отацъ

е нѣговъ француске и Італіянске доста недоступавне стіхове

правіо, а стрыцъ, Васнліе Пушкинъ као Русійскій Стіхотвотворацъ чести пуно име е себи заслужіо. — Младый Алек

сандеръ Пушкинъ своіомъ свагда веселомъ вольомъ и ду

хомъ неке чрезвычайне свободе пунымъ стіхотвореніяма, чакъ

се до цара Александра прогласи. Онъ се дотле у Стіхотвореніяиа такимъ са свободомъ ко дете съ ножемъ играо.докле пайпосле младостный жаръ дотле га не доведе, да е у

Стіхотвореніяма своима, тако реки, беснити почео, и у Стіховима подъ именемъ „Свобода“ — „Ножъ“ — и „Русланъ и

Людмила“ таке Робеспірско-Републіканске стіхове издавао,

какви се ни у самимъ Републіканскимъ Державама по про

стомъ народу разносити не смеду: зато Пушкинъ од Цара

Александра доста милостиво каштигованъ, онъ му сирѣчь

лепо званіе даде и у Безарабію као у заточеніе оправи. Теретъ заточенія, ту!]и люди и ту!)ъ предѣлъ, воспоминаніе

пре^ашньи времена све е то у Пушкину и трудолюбіе и поэтіческу фантазію све то веЬма побуі^авало. Онъ се трудіо

пренебрегнуто у наукама накнадити и прилежно е читао Стіхотворце. Чрезъ доцніе учинѣна путешествія преко Кауказа

и Крима, прибавіо е онъ себи познаніе предѣла и различить!

обычая и нрава кое е у после у своимъ поетическимъ сочи

неніями съ ползомъ употреблявао. Тако видимо у другомъ

нѣговомъ веѣемъ стіхотворенію: „Каукаюкій Сужанъ“ дивій

начинъ живота разбойнички на Кауказу... Пушкинъ у кньижеств)' Рускомъ као Народный Стіхотворацъ прво место заузима. (Он е Жуховскимъ започето бзикоизображеніе наставіо и распространю). Он означава степень высине поетическогъ стила, и у лепоти описанія и представленія нико се съ

ньимъ сравнити неможе; и онъ се меі^у садъ живеИе Еуропейске стіхотворце као найодареніи на прво место ставля;

онъ е Рускій Гете, Францускій Мериме, а као Хумористъ с

Немцем Хайне сравнява ce. — Пушкинъ е быо маленъ, и та

ко реЬи ружанъ. Нѣгово движеніе было е немирно и стра

стно: тако е исто брзо и свакій часъ пресецаюЬи говоріо.

Духъ е нѣгов’ сяян’, и высок’ а начин’ живота выше Францѵскій быо. Нѣгова е найвейа страсть была любовь, и онъ

е у браку съ лепомъ своіомъ Мадономъ са свимъ среѣанъ

быо. Коцке и карте быле су друга, а кадкадъ и прва страсть

нѣгова особито у мла^имъ годинама. Но мало he коцкаша

изворъ тако у самомъ себи као Пушкинъ имати. Пушкину

е сирѣчь нѣговъ кньигопродавацъ 5. рублій за свакій стіхъ

нѣговъ плайао, и то е тако извѣсно было, да е онъ, кадъ

бы му новаца нестало, или на карте изгубіо, често одъ стіхова свои изъ цепа вадіо и по врстама броеЬи колику е

хтео сумму на карте метати могао. Хіляду хітроумны Пушки-

10

новы изреченія по Народу разносило се, еръ што годъ е од.

Пушкина долазило, то е све од уста до уста ишло. На нѣговомъ гробу свако е оговаранѣ престало, и само he се о

слави тьеговой одъ садъ говорити. Онъ се збогъ жене са

Шуромъ своимъ') садъ недавно свади, овога на Двобой (уд

вой) иззове, и у овомъ у прей ранѣнъ животъ изгуби. Како

га цела Русиія оплакуе то е засведочіо самъ Царь, кои е

противника нѣговогь свію званія и отличія лишіо, а Пушки

ну у ономъ часу, кадъ се смртію боріо, своеручно писмо

написао, да христіански умре савѣтовао га; и другу му утѣ

ху на земльи дати незнаюйи, да he Матери2) нѣговой одъ

20.000 Рубля докъ живи пензію давати, увѣріо" 3).

Въ этой, несомнѣнно интересной и значительной статьѣ,

цѣнность которой не могутъ уменьшить ни мелкія ошибки

въ именахъ (Жуховскій вмѣсто Жуковскій), ни неправильное

раздѣленіе творчества Пушкина на періоды, ни дѣйствитель

ное незнаніе хронологіи его произведеній, — обращаетъ

вниманіе и тонъ, который съ одной стороны имѣетъ сенса

ціонно-газетный характеръ, а съ другой, въ политической

части, дидактическій, осуждающій свободоуміе и либера

лизмъ Пушкина. Все же за нимъ признается право на пер

вое мѣсто, такъ какъ его считаютъ „народнымъ стихотвор

цемъ“, и онъ, какъ наслѣдникъ Жуковскаго, ставится на

ряду съ міровыми писателями: Байрономъ, Гете и Гейне.

Эту статью вспоминаетъ въ своей работѣ и проф. Заболот

скій, но не приводитъ ее текстуально, а только передаетъ

ея содержаніе и въ концѣ совершенно справедливо замѣ

чаетъ, что она „проникнута консервативно-національной тен

денціей“ и что „анализъ этого, одного изъ первыхъ серб

скихъ болѣе или менѣе подробныхъ отзывовъ о Пушкинѣ

заставляетъ насъ придти къ заключенію, что и въ данномъ

случаѣ не обошлось дѣло безъ нѣмецкаго посредничества“4).

Въ этой статьѣ, наивной, но благосклонной, замѣтно любо

пытство къ частной жизни поэта, которая представлена въ

анекдотическомъ стилѣ, но проявляются все же симпатичное

отношеніе къ Пушкину, какъ человѣку, и высокая оцѣнка

его поэзіи.

Въ „Сербской новини или магазину за художество, кни

жество и моду“ за 1838 г., которая выходила въ Будапештѣ,

есть короткая замѣтка о потерѣ, постигшей русскую лите

ратуру. „Е кньижество Руссіиско ове године славна и велика

два мужа изгубило: Пушкина стихотворца и Марлинског проJj Ошибочно: поел h женитьбы на Е. Гончаровой Дантесъ сталъ зя

темъ Пушкина.

2) Ошибочно, нужно: женѣ.

") Сербскій Народный листъ, XXII, мая, 1837 год.

Очерки русскаго вліянія, стр. 227 — 228.

ir

заисту. Овога е Черкезъ нѣкій устреліо, а онай е у едномъ

удвою (duell) погинуо“1).

Въ 1846 году въ одномъ рукописномъ изданіи „Тужба

книжества српског“ также находимъ нѣсколько строкъ о

Пушкинѣ въ статьѣ, посвященной характеристикѣ Державина,

Крылова и Пушкина. „Славнее Россіа и стіхотворцы г. Державиномъ, Криловомъ и Пушкиномъ. Отъ ньихъ первый безъ

свакога препиранія звати се може Віргиліемъ Россійскимъ,

другій пакъ Тассомъ Россійскимъ, а третій Метастасіемъ Рос

сійскимъ“.

Затѣмъ констатируется преждевременная смерть Пушки

на, говорится, какъ она оплакивалась въ Россіи, подчерки

вается благонаклонность царя по отношенію къ этимъ писа

телямъ и т. д. Духъ благонамѣренной панегирической тен

денціозности вѣетъ всюду въ „Тужбѣ“.

Андричевъ календарь „Зимзелен“ помѣщаетъ въ 1846

году переведенную съ нѣмецкаго статью „Журналистика и

книжество у Аустріи и Русіи“, гдѣ говорится, что „и сам

Александер Пушкин, Hajeeha стихотворац у Русищ, кадкад

погрешио што je у cbojhm списанщама Биронску раздераност, цазташьаіуНе се стихще, и пренатегнут сентименталитет

излагао. ГЬегов „Евгенще Оіьегин“ jecT смеса од ДонЖуана

и руског купусичара. СреИом je код Пушкина прави вкус

MejAaH одржао и он je постао на}народнщи руски лесник“.

Бросается въ глаза, что въ этихъ замѣткахъ имя Пу

шкина почти всегда, какъ тѣнью, сопровождается именемъ

Байрона. Для этого было извѣстное основаніе. Мы знаемъ,

что русскій поэтъ во время пребыванія на югѣ былъ подъ

большимъ вліяніемъ своего англійскаго собрата. Хотя онъ и

останавливался больше на внѣшнихъ особенностяхъ байро

низма, хоть это и была временная и проходящая струя, ко

торая не отвѣчала внутреннимъ предрасположеніямъ харак

тера Пушкина — все же юношеское сводолюбивое увлеченіе

„Кавказскаго плѣнника“ и „Цыганъ“ всегда будетъ связано

съ именемъ и духомъ автора „Чайльдъ Гарольда“. — „Мо

лодая югославская литература приходила въ соприкосновеніе

съ современными идеями и литературными направленіями въ

западной Европѣ главнымъ образомъ черезъ нѣмецкую, а

также и черезъ русскую литературу, какъ самую крупную и

сильную изъ всѣхъ славянскихъ литературъ. Точно также и

съ первыми симптомами байронизма она соприкоснулась не

непосредственно, а посредственно, черезъ Пушкина и Лер

монтова, прежде всего и больше всего, и только позднѣе

черезъ Гейне и другихъ нѣмецкихъ романтиковъ“2). — По

видимому, въ югославской печати имя Байрона вспоминается’) Магазин за художество, кн>ижество и моду, 1838, 5.

") И. М. ПетровиЬ. Лорд BajpoH код Лугословена, стр. 119.

12

впервые какъ разъ въ связи съ Пушкинымъ, въ приведен

ной раньше замѣткѣ „Лѣтописи“ за 1828 годъ, черезъ че

тыре года послѣ смерти Байрона.

„Сербская лѣтопись“ за 1847 годъ помѣщаетъ про

странную статью о Жуковскомъ и романтизмѣ въ Россіи

изъ „Исторіи русской литературы“ д-ра И. Т. Іордана (съ

нѣмецкаго). Въ этой статьѣ, которая говоритъ о связи Жу

ковскаго съ европейской поэзіей и о его роли въ русскомъ

романтизмѣ, вспоминается нѣсколько разъ о Пушкинѣ, ко

торому приписывается очень большая роль въ исторіи рус

ской литературы. „Шго е у романтизму садашнѣ Европе ма

ло таме, а много свѣтлости разсуто, то долази одтуда, што

е Европа романтизамъ приживела и за собомъ оставила. И

исто у Пушкиновой поэзіи и више дубокогъ, разумногъ и

опредѣленогъ садржая налазимо, више богатства и мужевности мысли, него кодъ Жуковскогъ, то долази одтуда,

што е Жуковскій предъ Пушкиномъ ишао“ ’)

Въ этомъ же номерѣ въ отдѣлѣ „Смѣсице“ приводится

книга, изъ которой взята приведенная статья2). Это исторія

русской литературы „од почетна до Пушкина као младиЬа.

У овомъ дѣлу неналази се каталогъ изданы за то време

кньига, него се гледи, да се духъ русске литературе предло

жи и изясни. И зато се ту само о Ломоносову, Державину,

Жуковскомъ, БаЬушкову и Пушкину говори, као о онима

кои су у литератури русской епоху чинили“3).

Въ концѣ статьи „О романтизмѣ въ Россіи“, вспоминая

заслуги Жуковскаго и Батюшкова въ руской поэзіи, авторъ

говоритъ, что „при сеймъ овимъ уединѣнымъ заслугама ова

оба пѣсника, створенѣ савршено пѣсничкогъ и савршено художничкогъ стиха припада текъ Пушкину“4). И дальше:

„Жуковскій е морао нуждно велико утицанѣ у Пушкина

имати, али и обратно имао е Пушкинъ велико утицанѣ у

Жуковскогъ, и сва стихотворенія, коя е онъ послѣ друге

десетине овогъ столѣііа писао, одликуіу се несравнѣно больимъ езыкомъ и стиховима“. „Без Жуковскогъ найпослѣ небы

имали ни Пушкина“.

Къ этой же группѣ по своему содержанію, характеру,

тону и стилю принадлежитъ и статья неизвѣстнаго автора

въ земунской „Подунавци“ за 1856 годъ. Этотъ журналъ съ

самаго своего выхода даетъ обильный матеріалъ о русскихъ

царяхъ, полководцахъ, государстенныхъ людяхъ, и въ мень

шей мѣрѣ, о писателяхъ (А. Кантемирѣ, Г. Державинѣ и А.

’) С. Л., 1847, 1, стр. 75.

2J Geschichte der rus. Literatur, von dr. I. P. Iordan, Leipzig, 1846, erp.

.190.

a> Л. C., 1847, 1, стр. 153.

С. Л., 1817, 11. стр. 37-38.

13

Пушкинѣ). Статья „Пушкинъ, русскій списатель“, хотя и

позднѣйшаго происхожденія, мало отличается отъ приведен

ныхъ выше. Въ ней Пушкинъ представленъ, какъ „некій

муж, кои е све друге надвисіо и епоху развитка рускогъ

одпочео“, какъ „найславній стихотворацъ рускій“ Затѣмъ

слѣдуютъ біографическія и историко-литературныя данныя

о Пушкинѣ, который „съ поетичнимъ дѣлима "занимао и стихове правіо, но збогъ едне претерано слободне песме буде

изъ Петербурга удалѣнъ... За време петогодишнѣгъ бавленя у южной Русіи бавіо се непрестано с музама и учіо е

таліянскій, а од части и шпаньолскій езыкъ. Нѣгово воспитаванѣ у смотренію класичны наука было е пренебрегнуто,

али е онъ све то надокнадіо врло млогимъ читанѣмъ. Осимъ

страни списателя читао е и дѣла Жуковскова, кои е старославенску поэзію изра^ивао; али изметъ свію други найвеѣма га обузео лордъ Байронъ, овай му е духъ поетичный

распаліо, овай му е унутрашный строй поезіе и правацъ мислій дао; нѣму е Пушкинъ найвише подражавао; и у самомъ

нѣговомъ найзнаменитіемъ дѣлу „Онегинъ“ млого се налази,

кое е наликъ на Байроновогъ Дон-Жана. Он ніе тако бо

гатъ у мислима као Байронъ, неуздиже се тако високо, неспушта се у дубльину людска срдца; али е умереніи, има

више призреня на сгрой, природніе се изражава и често достизава Байрона, шта више и надвишава; еръ у нѣговомъ

дѣлу „Онегинъ“ толику е лакость, толико пространство

мислій, такавъ изредній стилъ показао, да се човекъ доиста

мора дивити како истый съ оде на епиграмъ и неприметно

подижуѣи се на приповедку и праву епопею долази...“ —

„Овай редкій мужъ, кои е сва срдца у Русіи дѣлима своима

обузео, быо е съ почетна врло Слободанъ, тако, да е на

силіе збогъ издайства обтуженъ быо. Царь Николай призове га къ себи и посаветуе, да се окане заблу^еня и да писанѣ продужи; меі)у осталимъ и ово му рекне: „Ако се цен

зуре плашишъ, то hy ти я самъ цензоръ быти“. Ове речи

тако су побудиле Пушкина, да е често пріятельима говоріо:

„Ахъ, како бы я волео цара мрзити, али шта hy — но зашто бы га мрзіо“. Одъ тогъ времена сасвимъ е друкчіи быо,

викао е на слободняке издавао уедльиве епиграме противъ

непріятеля. Изневери преі^ашнѣ пріятелѣ, кои су непрестано

нове планове противъ династіе ковали, и придружи се на

роду. Године 1837. завади се съ некимъ чиновникомъ у

Францускомъ посланству именомъ Данте ’), што е оваи чесhe посете жени нѣговой чиніо, збогъ тога позоае га на уд

вой, у комъ славный овай мужъ 10. фебруара погине. Це,

локупна дѣла нѣгова издао е Ажниковъ"*2).

’) Ж. Дантесъ былъ гвардейскій офицеръ.

2) П. В. Анненковъ. - „Подунавка" № 15. 1856 г., стр. 117.

14

Не смотря на всю наивность, ошибочность данныхъ,

оцѣнки и сужденій все же эта статья проникнута доброже

лательствомъ по отношенію къ личности Пушкина и въ ней

видно высокое мнѣніе о значеніи его поэзіи 1).

Изъ сербскихъ газетъ, журналовъ и альманаховъ, ко

торые хоть сколько нибудь занимались біографіей Пушкина,

.г. П. Заболотскій, кромѣ „Лѣтописи“, приводитъ „Србску

новину или магазинъ за художество, книжество и моду* А.

Арнота и „Любитель просвѣщенія. Сербско-далматинскій ма

газинъ“. Между тѣмъ, внѣ вниманія г. Заболотскаго остался

біографическій матеріялъ, который находится въ оффиціаль

ной газетѣ „Новине србске“ за 1837 годъ и который весь

посвященъ дуэли и смерти Пушкина2). Въ нѣсколькихъ но

мерахъ здѣсь постепенно излагается исторія, причины и по

слѣдствія дуэли. Свѣдѣнія, конечно, берутся изъ иностран

ныхъ источниковъ, а событія освѣщены въ томъ духѣ, въ

которомъ они передавались и объяснялись тогда въ Петро

градѣ 3).

Первая вѣсть о смерти Пушкина приходитъ сравнитель

но скоро. „Новине србске“ въ номерѣ 9 отъ 5 марта 1837

года, въ рубрикѣ „Иностранныя вѣсти — Россія“, даютъ ко

роткую замѣтку, перепечатанную изъ „Зрителя австриіскаго“

„Русско кньижество претрпило е знамениту штету догодившомсе смрѣу Стихотворца Александра Пушкина, кои е и у

иностраннимъ земляма найславніе познатъ, и кои се Ю гъ

Фебруариія после кратке тѣлесне болести у 38-ой години

живота свогъ преставіо“.

Въ связи съ упомянутымъ характеромъ русскихъ инфор

мацій, характерно, что здѣсь не упоминается ни дуэль, ни

настоящая причина смерти Пушкина (рана). Затѣмъ въ той

рубрикѣ печатается болѣе обширная замѣтка, въ которой

приводится „несчастная и проклятая“ дуэль, какъ причина

смерти, но все еще не извѣстно, съ кѣмъ и изъ за чего

дрался Пушкинъ „Изъ Ст. Петербурга одъ 22-гъ Февруарія

являсе о сообщеной веѣь смрти познатогъ русскогъ Списа’) Вь № 28 журнала „Подунавка" отъ 13 сентября 1856 год. напе

чатана на русскомъ языкѣ ода Державина „Богъ", причемъ редакція со

провождаетъ это стихотвореніе слѣдующимъ примѣчаніемъ: „Мы полага

емъ, что это будетъ пріятно нашимъ читателямъ, тѣмъ болѣе, что чистый

русскій языкъ, которымъ ода написана — при помощи объясненій, которыя

даны вь концѣ, - легко пойметъ каждый Сербъ*. Это не единственный

случай русскаго текста вь сербской печати: въ теченіе 19 віка то тамъ,

то здѣсь печатается и Пушкинъ на русскомъ языкЬ.

2) О немъ не упоминается и въ книгѣ А. Погодина „Русско-Серб

ская библіографія".

5) Сравнить: „Лугословенска штампа о Пушкинову двобоіу и смрти",

въ книгѣ П. Митропан: Руски писци, Ск. 1934.

15

теля Пушкина іоштъ и слѣдуюЬе: „Прославлѣный Стихотворацъ новога русскогъ кньижества, Александеръ Пушкинъ,

умрео е у недовршеной 37-ой ’) години живота, слѣдствомъ

несреѣнога и проклетогъ удвоя (дуела). Живеѣій іоштъ отацъ

нѣговъ и садъ е землѣдержацъ (спахія) у Плескавской *)

Губерніи, тамо су и тѣлесни остатцы почившегъ, пошто су

овде при торжественномъ великолѣпію церковный благо

словъ примили, однешени. Какво е свеобще участіе смерть

нѣгова, нарочно высокопрославлѣнымъ у кньижеству име

немъ нѣговымъ, кое е покойникъ у целой Русіи себи придобью, кодъ овдашнѣ Публике возбудила, виделосе у данъ

торжественогъ провода нѣговогъ. На той конацъ су се у

придворной церкви неброене гомиле людій изъ свію чинова

и струка народа сакупиле одъ кои га е веЬа часть само по

имену познавала, но ме!)у коима су и найотличнія лица, а

тако^е и млогіи иносграніи Дипломати были примѣйени. Ніе

се сумняти, да he намъ русске Новине скорымъ временемъ

обстоятелно описаніе живота нѣговогъ сообщити*. Beh у

овом кратком допису види се висока оцена Koja се да]е Пушкиновом ствараіьу у Срби]и. Интересантна je последіьа ре•ченица Koja потерне оскудност извора из Kojera се црпла

информацща. „Новине србске* од 10 априла 1837 у чланку

прештампаномъ из „Општих новина* први пут додиру]’у породичну драму лесника; ту се помижу и супарник и „безимени клеветникъ“. Права слика Пушкинове трагедиіе посте

лено добила свой облик. — „У держави, коя неоцѣниму ту

epehy има, да на престолу свомъ изряднога, найвеЬимъ владѣльскимъ добродѣтельима обдареногъ Монарха притяжава,

и сами жалостни догадай, кои свако чувствуюйе ерце ту

гомъ испуняваю, производе нѣко, на све народе нѣне благодѣтелно дѣиствуюИе слѣдство. Найвеѣій поетическій духъ

Руссіе, Пушкинъ ономадне е одъ царства, наука и обожавателя нѣговогъ высокогъ дара природе, топрвъ у 37 години,

стргнутъ. Супруга нѣгова, красна и млада Господа, чистогъ

и непорочногъ владаня, коя е мужа свогъ любила и нѣжно

одъ нѣга люблена была, добывала е одъ младогъ нѣногъ

Оффиціра царске гарде доказателства вниманія, коя су може быти одъ Пушкина примѣнена, но у повѣреню къ чи

стомъ ерцу супруге нѣгове и къ пристойномъ владаню Оф

фиціра, остала бы была неказнѣна, да нису безименна писма, пуна свакояки увреда и клевета, соревнивость и раздра

жено честолюбіе у нѣму возбудила. — Пошто младиЬъ овай

сестру Госпоже Пушкинове за жену свою узме, и сотимъ освѣДочи, да честь садашнѣгъ пашенога и свастике свое высоко

почитуе, држали су сви стваръ ову за окончану, алъ бези') Неправильно, нужно: на 38 году.

2) Т. е. — Псковской.

16

менна писма почну опетъ каково и далѣ подраньивати огор

ченіе и доведу найпосле до несрейногъ удвоя, у комъ е

Пушкинъ смртно ранѣнъ бью. Императоръ пошлѣ одма нѣкога овде у высокомъ почитанію стоейегъ мужа къ Пушки

ну, кои е наижешйе тѣлесне и душевне болѣ съ рѣдкомъ

ячиномъ духа и характера сносіо, съ тимъ опоминаніемъ, да

се на смрти своіой, као Христянинъ са свѣтомъ помири, кое

найтрогателніимъ н чиномъ и учинѣно буде. При томъ по

шлѣ му Императоръ увѣренѣ, да йе се за безпримѣрно несрейну жену нѣгову и четверо неяке дѣчице старати, кое е

доиста вейь съ познатымъ великодушіемъ овога Монарха и

учинѣно, и у исто време заповѣди Монарх ако бы се у спи

саніями овога умногъ Стихотворца, противу Владѣнія или

противу ма кога другогъ што нибудъ таково садржавало,

што бы имену и слави нѣговой вредоносно было, да се та

ково на ватри опали, и да се содержаніе то нигде и ни

предъ кимъ на свѣту не одкріе. — Опѣло е было величе

ственнымъ начиномъ торжествовано; сви присутствуюйи,

перви чиновници Двора и Державе — колико ій се годъ у

церкви смѣстити могло — странніи Посланицы и Дѣловодительи, были су силнымъ чувствованіемъ и тугомъ обузети.

— Свеобща ова жалость, у исто време дубоко презиранѣ

подлости безименногъ клеветника, а преко свега найусерднія благодарность къ Монарху и гордо внутренѣ увѣренѣ,

да у нѣму свака незаслужена несрейа оваковогъ помойника

и Оца налази, одушевляваю савъ Петербургъ, а доиста йе

овакова иста чувствованія произвести и у целой Руссіи кадъ

о овимъ дога1)аима вѣсть добые“ ’).

Въ этомъ очень характерномъ сообщеніи совершенно

точно указывается прямая и непосредственная причина ду

эли „безимена писма“, которыя дали поводъ Пушкину вы

звать Дантеса на дуэль. Приведенная статья очень типична,

какъ образецъ корреспонденцій, которыя посылались ино

страннымъ газетамъ изъ Петрограда и которыя выходили

изъ круговъ доброжелательныхъ по отношенію къ Пушки

ну. Тутъ видна симпатичная тенденція не опорочить честь

покойнаго поэта и его жены, подчеркнуть царскую милость

и вниманіе къ семьѣ, показать соучастіе и печаль русскаго

общества и иностранныхъ пословъ. Все событіе представ

лено въ трогательныхъ чертахъ, въ приподнятомъ тонѣ и

съ извѣстной долей идеализаціи. Почти въ томъ же духѣ,

какъ и извѣстное письмо Жуковскаго.

„Новине србске“ и дальше слѣдятъ за драматическимъ

развитіемъ этого событія. 17 апрѣля 1837 года читаемъ ко

роткое извѣстіе о результатѣ дуэли, вѣрнѣе о послѣдстві’) Новине Србске, № 11, 20 марта 1837 год.

•) Новине Србске, № 15, 17 ап^рЬля 1837 год.

17

яхъ ея для убійцы, Дантеса: „Лайтнантъ коняничке гардейне

регименте ГЬеногъ Величества Руске Императрице, Баронъ

Хекеренъ, сад е по изданой пресуди военногъ Суда, сбогъ

познатогъ удвоя (дуелла) свогъ са Каммер’юнкеромъ цар

ское Двора Александромъ Пушкиномъ, кои е слѣдствомъ

задобывене у свомъ дуеллу ране умрео, осушен да се оффицірскогъ степени свогъ и набавлѣногъ русскогъ благород

ства лиши, и іоштъ сувыше деградиратъ е на стеленъ про

стога солдата.“

Въ той же газетѣ отъ 1 мая 1837 г. перепечатана изъ

„Будимских новина" корреспонденція Леве Ваймара, напеча

танная раньше въ „Journal des Débats“, въ которой авторъ,

жившій въ Россіи и лично знавшій Пушкина, приводитъ нѣ

которые моменты изъ его біографіи и литературной дѣя

тельности.

„Новине србске“ отъ 15 мая печатаютъ цѣликомъ при

говоръ военнаго суда по дѣлу Хекерена, что является

въ то же время своего рода оффиціальнымъ сообщеніемъ

о событіи и его формальной ликвидаціей. Этой статьей за

канчивается печатаніе извѣстій о дуэли Пушкина въ упомя

нутой газетѣ. „Генеральный Аудиторіатъ, развидившій парнично дѣло Барона Хекерена, бывшег Лайтнанта у коньичкой гардейной регменти Нѣногъ Величества Императрице,

нашао га е за виновна и казни достойна зато што е проти

возаконнымъ начиномъ Александра Пушкина, Каммерюнкера

Нѣговог Императорскогъ Величества на удвой (дуеллъ) позвао, и смртну му рану задао, кои е дуеллъ сотимъ причинѣнъ быо, што е Пушкинъ, — раздраженъ бывшій поведе

ніемъ Барона Хеккерена, кои е Пушкиновъ домаѣій миръ

гледао да наруши, и продральивымъ се владанѣмъ према

супруги нѣговой отликовао — у магновенію найвеѣе ярости

Хеккереновомъ Оцу, повѣреноме овде кралѣвско-холландскомъ Посланику, Барону Хеккерену, написао писмо, коимъ

е честь и едногъ и другогъ укорнымъ рѣчма была повреtjena. Изъ призрѣнія дакле овя обстоятелства и у согласію

са 139-мъ членомъ военногъ закона, као и 352-мъ членомъ

26 свезке Законника, Генеральный Аудиторіатъ е тогъ мнѣ

нія, да Хеккеренъ зато што е Каммерюнкера Пушкина на

удвой позвао и у таковомъ га убио, свог степена и задобывеногъ у Руссіи благородства буде лишенъ, и да се као

простъ солдатъ по благоразсужденію военнаго Надзирателства у службу прими.“ — Кад е генеральный Аудиторіатъ

ову пресуду Императору предложио, придода овай слѣдуюhe собственоручно рѣшеніе: „Тако нек’ буде; но простой

солдатъ Хеккеренъ, да се као нерусскій подданикъ са пратеИимъ га служителемъ Полиціе преко границе пошлѣ, пошто му се найпре оффицірска свидѣтелства нѣгова одузму“.

о

18

Одма затимъ, као што е познато, Баронъ Хеккеренъ отиде

одавде. Супруга нѣгова слѣдовала е за ньимъ “

Какъ видно изъ этого сообщенія, „Новине србске“

зорко и внимательно слѣдили за всѣмъ, что относилось къ

дуэли и смерти Пушкина. Все теченіе событій, которыя

прервали жизнь лучшаго русскаго поэта — хоть и изъ ино

странныхъ газетъ — представлено съ симпатіей къ Пушки

ну и уваженіемъ къ его генію. Извѣстія коротки и даны въ

главныхъ чертахъ, но достаточно точно и объективно, если

принять во вниманіе сказанное раньше о положеніи, кото

рое вынуждена была занять русская печать, и о неясности

главныхъ источниковъ. ‘)

Этимъ можно было бы закончить характеристику пер

ваго ознакомленія и первыхъ извѣстій о Пушкинѣ въ Сер

біи въ первой половинѣ XIX вѣка, когда формировалась

сербская изящная словесность. До 80-ыхъ годовъ сербская

печать пользовалась обычно мало критической „легендой“ о

Пушкинѣ, которая въ свое время вытекла изъ односторон

няго политическаго и соціальнаго объясненія его роли въ

самодержавной дворянской Россіи начала XIX вѣка. Объяс

неніе жизни и дѣятельности Пушкина, — поскольку оно во

обще было еще возможно, — втиснуто въ идеологическую

схему, которая господствовала на протяженіи десятилѣтій.

Но отъ этого специфическаго духа, который властно навя

занъ сверху, еще долго не были вполнѣ свободны и рус

скія біографіи великаго поэта, чье полное научное жизне

описаніе и до нашихъ дней представляетъ все еще нерѣшен

ную задачу для русскихъ историковъ литературы.

Хотя и не полные, часто случайные отголоски жизни

и дѣятельности геніальнаго поэта, взятые въ цѣломъ, все

же представляютъ собою значительное число. Интересъ и

симпатіи къ защитницѣ славянъ — Россіи и ея литературѣ

обнаружились и въ вопросѣ, который здѣсь разсматриваемъ.

Конечно, съ нашей современной точки зрѣнія скудныя

біографическія данныя, которыя давала печать, были одно

сторонни и тенденціозно составлены. Вся печать въ началѣ

19 вѣка велась въ такомъ духѣ, оффиціальная въ самой Рос

сіи — больше всего. А Сербство было связано всѣми свои

ми нуждами и надеждами именно съ этимъ оффиціальнымъ

направленіемъ. Отсюда ясно, почему подчеркивалась добро

желательность къ Пушкину со стороны верховной власти и

почему съ такимъ одобреніемъ проводилась эволюція въ

направленіи „успокоенія“, которую пережилъ писатель въ сво

емъ развитіи. Консервативно-шовинистическій духъ, которымъ

проникнуты эти статьи и замѣтки, не только отвѣчалъ сход

нымъ принципамъ Сербства того времени, но былъ и въ со’) См. Н Лернеръ: Труды и дни Пушкина, СПБ. 1910, стр. 391—392.

19

-отвѣтствіи съ единственно допускаемой идеологіей, признан-н.ой и фаворизированной въ Россіи восхваленіемъ царя Николая

.1. Во всей этой работѣ, разсматриваемой въ исторической ре

троспективѣ, было много доброй воли, искренней симпатіи,

трогательнаго вниманія, — но нужно признать и односторон

нюю и недовольную освѣдомленность, специфичность освѣще

нія и удаленность отъ источника и оригинала. То міровоззрѣ

ніе и настроеніе, которымъ были проникнуты Пушкинъ и его

друзья — оппозиціонеры абсолутизму царя Николая I — не

•было допустимо въ сербскихъ изданіхъ 30-хъ годовъ, кото

рыя испытывали благоговѣніе къ мощнымъ русскимъ государямъ-покровителямъ. Въ связи съ этимъ у Пушкина под

черкивается то, что отвѣчало консервативнымъ принципамъ

оффиціальной сербской печати въ русскомъ вопросѣ.

Все же нужно цризнать, что въ пору пробужденія

національной мысли, старшее поколѣніе, какъ могло и умѣло,

отдало дань тѣни великаго русскаго поэта. Если же это дѣ

лалось по формѣ коротко, лаконически, оперируя только съ

■именами, датами и сжатыми оцѣнками; если въ сужденіяхъ

была поверхностность, натяжка и преувеличеніе — все же

имя Пушкина въ сознаніи сербскихъ интеллигентовъ подня

то на достойную высоту. А это пробуждало въ нихъ сла

вянскую гордость и призывало къ самостоятельной лите

ратурной дѣятельности. Такъ постепенно и непрерывно ши

рилось въ Сербіи знакомство съ русскими писателями и ли

тературными явленіями, пока не породило богатые плоды

въ слѣдующемъ поколѣніи. Но тогда Пушкинъ не былъ въ

модѣ ни въ Россіи, ни въ Сербіи; реализмъ провозгласилъ

-своимъ отцомъ его прославленнаго современника Гоголя.

Только позднѣе, въ концѣ XIX вѣка, послѣ Пушкинскихъ

дней началось возрожденіе автора „Евгенія Онѣгина“ и только

тогда — и въ Сербіи — его ликъ предсталъ въ настоящемъ,

истинномъ многостороннемъ освѣщеніи. Тогда были получе

ны новыя свѣдѣнія и измѣненъ ихъ характеръ. Они стали

точнѣе, полнѣе и основательнѣе. Если сравнить первыя со

общенія изъ 20 —40 ыхъ годовъ съ появившимися черезъ

его лѣтъ, въ наши дни, станетъ ясно, какъ выросъ и какой

путь прошелъ Пушкинъ въ Югославіи.

Изучая всесторонне русское вліяніе въ сербской лите

ратурѣ и журналистикѣ второй половины XIX вѣка и вни

мательно анализируя всѣ сколько-нибудь значительные статьи

по руссимъ вопросамъ, г. Заболотскій въ концѣ даетъ свое

критическое сужденіе о характерѣ и цѣнности біографиче

скаго и историко-литературнаго матеріала о Пушкинѣ въ

сербской печати 30-ыхъ годовъ. „Особенно много неточно

сти и грубыхъ ошибокъ наблюдаемъ мы въ біографическомъ

матеріалѣ о Пушкинѣ, который началъ появляться довольно

рано и въ значительномъ количествѣ; не говоря уже о томъ,

20

что нѣкоторыя изъ этихъ замѣтокъ отличаются чрезмѣрной'

лаконичностью“. Затѣмъ авторъ упомянутой книги, на ряду

въ вниманіемъ къ Пушкину со стороны сербской печати,

констатируетъ слабую освѣдомленность, одностороннее зна

ніе фактовъ и тенденціозность въ ихъ группировкѣ1). „При

изложеніи біографическаго матеріала подчеркивается добро

желательность Александра I и особенно Николая 1 по отно

шенію къ Пушкину, затѣмъ перемѣна въ консервативномъ,

духѣ, которая наступила въ Пушкинѣ въ періодъ расцвѣта

его творчества“. Словомъ, въ Пушкинѣ находили, въ об

щемъ то, что соотвѣтствовало желаніямъ сербства того вре

мени и тому представленію о Россіи, которое было обще

принято.

Тѣмъ же путемъ идетъ и г. А. Сиротининъ, который

почти буквально повторяетъ слова и выводы г. Заболотска

го. Въ статьѣ „Пушкинъ и славяне“, напечатанной въ его

книгѣ „Россія и славяне“; онъ пишетъ: „Годъ смерти Пуш

кина показалъ, насколько онъ близокъ былъ славянству.

Почти во всѣхъ дѣйствовавшихъ тогда славянскихъ литера

турахъ русская потеря нашла себѣ сочувственный откликъ.

Наиболѣе оффиціальный отзывъ находимъ въ литературѣ

сербской. Хотя сербы писали еще въ то время на такъ на

зываемомъ славяно-сербскомъ языкѣ, столь близкомъ къ

русскому, что произведенія Державина сходили въ перепе

чаткѣ за чисто сербскія, тѣмъ не менѣе Россія, кажется, не

столько интересовала ихъ своей литературой, сколько им

понировала имъ государственной мощью“ 2). „Несравненно

сердечнѣе, бесконечно глубже и вѣрнѣе былъ сочувственный

голосъ польскаго народа“, продолжаетъ г. А. Сиротинииъ.

И тотчасъ же добавляетъ: „Неудивительно: за Польшу го

ворилъ Мицкевичъ“ 8). Здѣсь г. А. Сиротининъ удаляется

отъ обычнаго мѣрила, такъ какъ нужно имѣть въ виду, что

А. Пушкинъ и А. Мицкевичъ когда то были связаны тѣсной

дружбой и что самъ А. Мицкевичъ былъ поэтъ, и поэтъ

съ европейскимъ именемъ. Въ этомъ случаѣ можно было

бы говорить лишь о голосѣ друга и поэта.

Если взять все это въ исторической перспективѣ, при

освѣщеніи новѣйшихъ изысканій, и если принять во внима

ніе очень сложныя обстоятельства — политическія и мораль

ныя, — при которыхъ въ Россіи давались свѣдѣнія о Пуш

кинѣ въ рамкахъ единственно возможной шовинистички-бюрократической идеологіи и суровой цензуры Николая I, то намъ

кажется, что она дала очень цѣнное, и что г. Заболотскій въ сво

емъ строгомъ сужденіи о ея роли упускаетъ изъ виду трудно’) Очерки, стр. 389—390.

2) Андрей Сиротининъ, Россія и Славяне. Петербургъ, 1913, стр. 7.

’) Ibid стр. 8.

21

<стия которыя и при наилучшемъ желаніи нельзя было пре

одолѣть. Онъ признаетъ интересъ, который сербская пе

чать проявляла къ Пушкину, не отрицаетъ симпатію, съ ко

торой писалось о немъ при жизни и особенно послѣ смер

ти, — но постоянно подчеркиваетъ неосвѣдомленность, ошиб

ки, тенденціозность. Между тѣмъ, какъ же можно требовать

полную точность и объективность освѣдомленности, когда

ея не было и въ скудныхъ и мутныхъ главныхъ рус

скихъ источникахъ того времени. Что же касается лаконич

ности, односторонности и тенденціозности, которыя конста

тируетъ г. Заболотскій, то, поскольку онѣ есть, онѣ выте

каютъ изъ той атмосферы, которая даже въ Россіи не до

пускала, чтобы событія получили свое настоящее освѣщеніе

въ печати. Естественно, что молодая печать княжества Сер

біи, которая еще даже не имѣла ни своего дипломатическа

го представителя, ни газетнаго корреспондента въ Петро

градѣ, должна была пользоваться извѣстіями иностранныхъ,

преимущественно нѣмецкихъ газетъ, но, конечно, по своему

выбору и усмотрѣнію.

Прибавивъ къ матеріалу, который добросовѣстно изу

чилъ г. Заболотскій, приведенныя выше статьи изъ „Нови

на сербскихъ“, относящіяся къ дуэли и смерти Пушкина,

пр иходимъ къ слѣдующимъ выводамъ. Пушкину въ серб

ской печати 30 — 40-ыхъ годовъ было посвящено боль

шое и искреннее вниманіе, которое особенно усилила его

трагическая смерть. Сербство, въ лицѣ своихъ лучшихъ

интеллигентовъ уже въ то время, въ общемъ, сознавало ве

ликость генія Пушкина и его значеніе въ исторіи русской

литературы, такъ же какъ и привлекательность его лич

ныхъ качествъ. Но, сербы, какъ и русскіе, вполнѣ естествен

но, не могли смотрѣть на Пушкина въ исторической пер

спективѣ, а только какъ на своего великаго современника.

Картина семейной трагедіи Пушкина, смерть, дуэль и

ея послѣдствія предствлены ла іидарно, но, въ общемъ, точ

но. Если были нѣкоторыя ошибки въ подростяхъ біографіи,

то это объясняется тѣмъ, что въ то время не было крити

ческой и обстоятельной біографіи Пушкина, такъ что свѣдѣ

нія о немъ часто черпались изъ вторыхъ рукъ, въ Сер

біи главнымъ образомъ изъ иностранныхъ источниковъ, но

вся его личность, особенно послѣ дуэли и смерти, всетаки

была окружена ореоломъ необычайности и романтической

яркости.

Количественно же число замѣтокъ и статей, посвящен

ныхъ жизни и творчеству Пушкина въ сербскихъ газетахъ

и журналахъ 30 — 40 ыхъ годовъ, достаточно велико, осо

бенно если принять во вниманіе соотвѣтствующее число

статей на ту же тему въ русской и западно-европейской

печати и недостачное развитіе сербской печати того времени.

Владиславъ Ходасевичъ.

Аврора Шшвпль.

Въ двадцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія выборгскимъ

губернаторомъ состоялъ Карлъ-Іоганнъ Шернваль, у кото

раго было двѣ дочери и два сына. Семья была небогатая,

но высоко порядочная. Барышни, умныя отъ природы, полу

чили хорошее образованіе. Обѣ онѣ къ тому же отличались

замѣчательной красотой. Одну изъ нихъ звали Эмиліей, дру

гую Авророй. Въ 1824 году молодой поэтъ Евгеній Абрамо

вичъ Боратынскій, отбывавшій въ Финляндіи солдатчину,

посвятилъ ей стихи — одни изъ прекраснѣйшихъ въ рус

ской поэзіи:

ДѢВУШКѢ, КОТОРОЙ ИМЯ БЫЛО: АВРОРА.

Выдь, дохни намъ упоеньемъ,

Соименница зари!

Всѣхъ румянымъ появленьемъ

Оживи и озари!

Пылкій юноша не сводитъ

Взоровъ съ милой и порой

Мыслитъ съ тихою тоской:

Для кого она выводитъ

Солнце счастья за собой?

„Пылкій юноша“, о которомъ здѣсь говорится, — лицо,

можетъ быть, воображаемое. Однако, болѣе вѣроятно, что

это — другъ Боратынскаго Александръ Алексѣевичъ Суха

новъ, въ ту пору — корнетъ уланскаго полка, адъютантъ

финляндскаго генералъ-губернатора гр. А. А. Закревскаго,

образованный молодой человѣкъ, не чуждый литературѣ.

Такое предположеніе подтверждается тѣмъ, что годъ спустя,

покинувъ Финляндію, Боратынскій, интересуясь сердечными

дѣлами пріятеля, послалъ ему слѣдующій стихотворный „За

просъ“:

Что скажетъ другу своему

Любовникъ пламенной Авроры?

Сіяли ль счастіемъ ему

Ея застѣнчивые взоры?

24

Любви заботою полна,

Огнемъ очей, ланитъ пыланьемъ

И персей томныхъ волнованьемъ

Была ль прямой зарей она

Иль только сѣвернымъ сіяньемъ?

Въ печатныхъ источникахъ до сихъ поръ указывалось,

что Аврора Шернваль родилась 28 іюля 1813 года. Изъ этого

приходилось заключать, что въ стихахъ Боратынскаго рѣчь

шла о дѣвочкѣ одиннадцати — двѣнадцати лѣтъ и что лю

бовныя чувства Муханова были обращены почти къ ребенку.

На основаніи сообщенія, которымъ мы обязаны одному изъ

родственниковъ семьи Шернвалей, мы можемъ исправить

ошибку: въ дѣйствительности Аврора Карловна родилась не

въ 1813, а въ 1808 году и была не младшей, а старшей изъ

двухъ сестеръ. Когда и по какой причинѣ ошибка произо

шла, установить мы не можемъ, но несомнѣнно, что послѣ

того, какъ о іа исправлена, чувства Муханова и вызванные

ими стихи Боратынскаго пріобрѣтаютъ естественность, кото

рой имъ недоставало.

Позднѣйшія событія показали, что любовь Муханова не

была мимолетной. Однако, послѣ полученія „Запроса“ отъ

Боратынскаго, ему оставалось не долго пробыть на сѣверѣ.

Въ іюнѣ 1825 года онъ былъ переведенъ въ 29-й Егерьскій

полкъ въ чинѣ поручика и покинулъ Финляндію. На нѣко

торое время Аврора Шернваль исчезла съ его горизонта.

Ея младшая сестра Эмилія Карловна, такая же краса

вица, только собой бѣлокурая, (Аврора была смугла, и во

лосы у нея были черные), лѣтомъ 1828 года вышла замужъ

за графа Владиміра Алексѣевича Мусина-Пушкина, мецената

и богача, нѣкогда служившаго въ Измай ювскомъ полку. За

прикосновенность къ дѣлу декабристовъ гр. Мусинъ-Пушкинъ

былъ переведенъ въ армію, въ Петрозскій полкъ, а затѣмъ,

въ 1829 г., — на Кавказъ, въ Тифлисскій пѣхотный полкъ.

Въ Новочеркасскѣ онъ съѣхался съ Пушкинымъ (см. первую

главу „Путешествія въ Арзерумъ“). Они согласились вмѣстѣ

ѣхать до Тифлиса. Съ ними же ѣхалъ Эмилій Карловичъ

Шернваль, братъ Эмиліи и Авроры. Недоѣзжая до Ларса,

всѣ трое любовались Терекомъ, при чемъ Шернваль съ Му

синымъ-Пушкинымъ вспоминали Иматру и отдавали ей пред

почтеніе.

Въ самомъ концѣ 1829 г. Паскевичъ уволилъ МусинаПушкина въ отпускъ въ Москву для раздѣла имѣнія послѣ

смерти его матери, а еще два года спустя графъ вышелъ

въ отставку, при чемъ ему было приказано жить въ Москвѣ

и не выѣзжать за-границу. Вскорѣ послѣ того Аврора Шерн

валь стала невѣстою, но ея женихъ, котораго имя до насъ

не сохранилось, умеръ незадолго до свадьбы.

25

Потрясенная горемъ, Аврора покинула Финляндію и

уѣхала къ сестрѣ въ Москву. Здѣсь она была замѣчена цѣ

нителями и знатоками. Кн. П. А. Вяземскій въ эго время пи

салъ одному изъ своихъ пріятелей: „Въ Москвѣ все по ста

рому, кромѣ двухъ новыхъ финляндскихъ звѣздъ: Пушкиной

и ея сестры Авроры, воспѣтой Боратынскимъ и мною. Ска

зываютъ что всѣ свѣтила поблѣднѣли передъ ними, и москов

скій Ришелье Норовъ все такъ и норовитъ, чтобы быть при

нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, онѣ замѣчательно милы, внутренно

и внѣшно“.

Въ первой половинѣ 1832 г. Эмилія Карловна ѣздила

въ Петербургъ и брала съ собою сестру. Такимъ образомъ

состоялось появленіе Авроры Карловны на горизонтѣ петер

бургскаго свѣта, отмѣченное въ запискахъ А. О. Смирновой.

Можно предполагать, что именно въ это время она позна

комилась съ Пушкинымъ, который 24 іюня обѣдалъ у Эми

ліи Карловны вмѣстѣ съ кн. П. А. Вяземскимъ, гр. А. П.

Толстымъ и др. Осенью того же года мы вновь застаемъ

обѣихъ сестеръ въ Москвѣ. Въ концѣ сентября онѣ присут

ствовали на балѣ у кн. В. Ф. Вяземской, гдѣ быль и Пу

шкинъ. Другихъ подробностей о московской жизни Авроры

Карловны у насъ нѣтъ, но извѣстно, что къ этому времени

относится второе трагическое событіе въ ея жизни. Въ Мо

сквѣ ей суждено было вновь встрѣтиться съ Мухановымъ.

Послѣ турецкой кампаніи 1828 — 1829 г. г. онъ оставилъ во

енную службу въ чинѣ полковника и, въ званіи камергера,

состоялъ при московскомъ главномъ Архивѣ министерства

иностранныхъ дѣлъ. Старое чувство къ Аврорѣ въ немъ

пробудилось, онъ просилъ ея руки и получилъ согласіе. Но

пророчество Боратынскаго не сбылось; „солнца счастія“ Авро

ра за собою не выводила. Ея второй женихъ, какъ и пер

вый, скончался до свадьбы, 2 августа 1834 г., не доживъ

двухъ мѣсяцевъ до тридцати четырехъ лѣтъ.

Въ томъ же году гр. В. А. Мусинъ-Пушкинъ былъ, на

конецъ, освобожденъ отъ надзора и получилъ разрѣшеніе

жить гдѣ угодно. Значительную часть времени семья стала

проводить въ Петербургѣ. Тамъ же Аврора Карловна позна

комилась съ богачемъ и благотворителемъ Павломъ Никола

евичемъ Демидовымъ. Въ 1836 году она стала его женою.

Въ тѣ годы свѣтская жизнь еще тѣсно соприкасалась

съ литературною. Наиболѣе видные литераторы въ большин

ствѣ принадлежали къ высшему обществу. Литературные са

лоны были въ то же время и великосвѣтскими. Графиня

Эмилія Карловна Мусина-Пушкина и Аврора Карловна Деми

дова блистали въ тѣхъ же гостиныхъ, гдѣ и Дарья Федо

ровна Фикельмонъ, супруга австрійскаго посла, и Наталія

Николаевна Пушкина. Впрочемъ, расцвѣтъ ихъ петербургской

26

славы пришелся уже на тѣ годы, когда Пушкина не было

въ живыхъ.

Въ концѣ тридцатыхъ годовъ обѣихъ сестеръ можно

было встрѣтить въ самыхъ изысканныхъ собраніяхъ. Онѣ

бывали у Карамзиныхъ, у гр. В. А. Соллогуба, автора „Та

рантаса“, у В. Ф. Одоевскаго, у поэтессы Е. П. Ростопчиной.

Мемуаристы единогласно восхищаются ихъ красотой и умомъ.

„Аврора Карловна Демидова, финляндская уроженка, счита

лась и была на самомъ дѣлѣ одной изъ красивѣйшихъ жен

щинъ въ Петербургѣ, — разсказываетъ Соллогубъ: — мно

гіе предпочитали ей ея сестру, графиню Мусину-Пушкину,,

ту графиню Эмилію, о которой влюбленный въ нее Лермон

товъ написалъ стихотвореніе:

Графиня Эмилія

Бѣлѣе, чѣмъ лилія,

Стройнѣй ея таліи

На свѣтѣ не встрѣтится,

И небо Италіи

Въ глазахъ ея свѣтится;

Но сердце Эмиліи

Подобно Бастиліи.

Трудно было рѣшить, кому изъ обѣихъ сестеръ слѣ

довало отдать пальму первенства“.

Стихи Лермонтова были написаны въ 1839 году. Не

сомнѣнно, въ нихъ есть шутливый оттѣнокъ. Вопреки мнѣ

нію Соллогуба можно предположить, что Лермонтовъ лишь

ухаживалъ за графиней Эмиліей, отдавая дань ея прелести,

но не питая глубокаго чувства. Случайный, но зоркій свидѣ

тель, кажется, вѣрнѣй угадалъ истинный характеръ отноше

ній между Лермонтовымъ и ею. И. С. Тургеневъ на святкахъ

1839 г. впервые увидѣлъ Лермонтова въ домѣ кн. Шахов

ской и долго наблюдалъ за нимъ издали: „Онъ помѣстился

на низкомъ табуретѣ передъ диваномъ, на которомъ, одѣтая

въ черное платье, сидѣла одна изъ тогдашнихъ столичныхъ

красавицъ — бѣлокурая графиня Мусина Пушкина — рано

поіибшее, дѣйствительно прелестное созданіе. На Лермонто

вѣ былъ мундиръ лейбъ-гвардіи Гусарскаго полка; онъ не

снялъ ни сабли, ни перчатокъ — и, сгорбившись и насупив

шись, угрюмо посматривалъ на графиню. Она мало съ нимъ

разговаривала и чаще обращалась къ сидѣвшему рядомъ съ

нимъ графу Ш-ву, тоже гусару... Помнится, графъ Ш. и его

собесѣдница внезапно засмѣялись чему то и смѣялись долго;

Лермонтовъ также засмѣялся, но въ то же время съ какимъ

то обиднымъ удивленіемъ оглядывалъ ихъ обоихъ. Несмо

тря на это, мнѣ все-таки казалось, что и графа Ш. онъ лю

билъ, какъ товарища, — и къ графинѣ питалъ чувство дру-

ЧТ

желюбное. Не было сомнѣнія, что онъ, слѣдуя тогдашней

модѣ, напускалъ на себя извѣстнаго рода байроновскій жанръ“...

Огромное богатство и широчайшая благотворительность

позволили Демидовымъ занять видное положеніе при дворѣ

и въ обществѣ. Впрочемъ, Аврора Карловна держалась съ

простотой и достоинствомъ. На большихъ балахъ являлась

она въ гладкомъ одноцвѣтномъ платьѣ, съ одною лишь то

ненькою цѣпочкой на шеѣ — правда, на этой цѣпочкѣ висѣлъ знаменитый демидовскій брилліантъ-солитеръ, за кото

рый было уплачено милліонъ рублей ассигнаціями. Какъ ум

ная женщина и настоящая аристократка, Аврора Карловна

была лишена всякаго жеманства. Однажды въ осеннія су

мерки вышла она пройтись. Уличный ловеласъ къ ней при

сталъ, прося разрѣшенія проводить до дому. Аврора Кар

ловна согласилась и довела его до своего дворца. Увидѣвъзалитый свѣтомъ подъѣздъ и слугъ, вышедшихъ на встрѣчу

хозяйкѣ, неизвѣстный понялъ свою ошибку и хотѣлъ рети

роваться.

— Куда же вы? — сказала Аврора Карловна, — я хочу

познакомить васъ съ моимъ мужемъ.

Незнакомецъ, разумѣется, предпочелъ избѣжать знаком

ства и тотчасъ исчезъ во мракѣ.

9 октября 1839 г. у Авроры Карловны родился сынъ —

Павелъ. Однако, ея семейной жизни не суждено было быть

продолжительной: 25 марта 1840 г., въ Майнцѣ, скончался

ея мужъ. По этому поводу Владиміръ Мухановъ, братъ ея

покойнаго жениха, писалъ въ своемъ дневникѣ: „Тяжело со

знавать, что достаточно соединить свою судьбу съ другимъ,

чтобы увидѣть его похищеннымъ. Эта женщина совершен

ство: она, кажется, обладаетъ всѣмъ для счастья: умна, до

бра. чиста сердцемъ, красива, богата. Дай Богъ ей со всѣми

этими преимуществами найти человѣка, достойнаго ея и ко

торый сдѣлалъ бы ее счастливой; она этого вполнѣ заслу

живаетъ“.

Аврора Карловна, однако же, въ первое время не по

мышляла о новомъ бракѣ. Она посвятила себя воспитанію

сына; ребенокъ былъ очень хорошъ собой и обнаруживалъ

большія способности. Мать въ немъ души не чаяла, хотя и

держал I въ разумной строгости.

Наконецъ, время взяло свое. Аврора Карловна полюби

ла и — что вовсе не удивительно — встрѣтила взаимность.

Избранникомъ ея сердца на этотъ разъ былъ Андрей Нико

лаевичъ Карамзинъ, сынъ покойнаго исторіографа. Поэтъ

Тютчевъ былъ, кажется, покровителемъ этой любви, встрѣ

тившей нѣкоторыя препятствія со стороны окружающихъ.

Въ семействѣ Карамзиныхъ давно оцѣнили Аврору Карловну

и ничего не имѣли противъ женитьбы на ней Андрея Нико

лаевича. Но родственники Авроры Карловны были недоволь-

28

ны: Андрей Карамзинъ былъ небогатъ и не имѣлъ положе

нія при дворѣ. Городская молва присоединилась къ этому

мнѣнію. Указывали также, будто женихъ чуть ли не десятью

годами моложе невѣсты, что было не точно: Карамзинъ былъ

моложе Авроры Карловны всего на шесть лѣтъ. Тѣмъ не

менѣе, можно допустить, что именно въ ту пору, въ связи

съ этими непріятными толками, пущенъ былъ слухъ, что

Аврора Карловна родилась въ 1813, а не въ 1808 году.

Свадьба, наконецъ, все-таки состоялась. Лѣтомъ 1846 г.

Вяземскій сообщилъ Жуковскому, что Аврора Демидова

идетъ за Андрея Карамзина. „Любовь восторжествовала надъ

супротивною силою“, прибавлялъ онъ, замѣчая, что Аврора

Карловна „была и будетъ примѣрной женой“.

Казалось, она обрѣла ту полноту счастія, которой,

быть можетъ, до тѣхъ поръ не знала. Однако, трагическія

утраты были ей суждены. Въ концѣ 1846 г. умерла ея се

стра — всего 36 лѣтъ отъ роду: потому-то и называлъ ее

Тургеневъ рано погибшимъ созданіемъ. Въ 1854 г. началась

война съ турками, и Андрей Николаевичъ отправился въ

дѣйствующую армію. Вяземскій написалъ ему напутственные

стихи, въ которыхъ говорилъ, обращаясь къ Аврорѣ Кар

ловнѣ:

А ты, ему зарею беззакатной

Блеснувшая на жизненномъ пути,

Не унывай — вѣрь въ Промыслъ благодатный

И скорбь свою надеждой просвѣти...

Ты друга жди! Прійдетъ онъ, и для встрѣчи

Ему цвѣ;ы и пѣсни приготовь...

Но поэтическое предсказаніе не оправдалось вновь. 23

мая 1854 года Андрей Карамзинъ былъ убитъ въ дунайской

арміи. Суевѣрные люди, когда-то шептавшіе, что Аврора

приноситъ несчастіе своммъ избранникамъ, оказались правы.

Тютчевъ писалъ съ ужасомъ: „Можно представить, что

этотъ несчастный Андрей Карамзинъ долженъ былъ испы

тать... Вѣроятно, въ эту рѣшительную минуту, на незнако

мой землѣ, среди отвратительной толпы, готовой его изру

бить, въ его памяти пронеслась, какъ молнія, вся та жизнь,

которую онъ терялъ: жена, сестра, вся эта жизнь, такая

пріятная, богатая, полная ласки.“

Новый ударъ судьбы Аврора приняла по внѣшности

спокойно. Она какъ бы окаменѣла, и съ этихъ поръ мы о

ней почти ничего не знаемъ, хотя ей предстояла еще дол

гая жизнь.

Братъ ея перваго мужа, Анатолій Николаевичъ Деми

довъ, знаменитый богачъ и оригиналъ, былъ, какъ извѣстно,

женатъ на принцессѣ Матильдѣ, племянницѣ Наполеона I.

29

Пріобрѣтя въ Папской области небольшое княжество СанъДонато, къ своему имени присоединилъ онъ княжескій ти

тулъ. Однако, онъ умеръ бездѣтнымъ, и съ соизволенія им

ператора Александра П титулъ князя Санъ Донато перешелъ

къ его племяннику, единственному сыну Авроры Карловны

(отъ Карамзина у нея дѣтей не было). Его дочь, Аврора

Павловна, вышла за князя Карагеоргіевича и была матерью

нынѣшняго Князя-Намѣстника Югославіи, названнаго Павломъ,

вѣроятно, въ память дѣда и прадѣда.

Павелъ Павловичъ Демидовъ Санъ-Донато скончался

въ 1885 году. Это была послѣдняя тяжелая утрата Авроры

Карловны. Послѣ смерти сына ей суждено было прожить

еще цѣлыхъ семнадцать лѣтъ. До глубокой старости сохра

нила она величественную осанку и слѣды былой красоты.

Родившись при Александрѣ I, въ 1898 году императоромъ

Николаемъ II она была пожалована въ статсъ-дамы къ импе

ратрицамъ. Наконецъ, 30 апрѣля (12 мая) 1902 г., не доживъ

трехъ мѣсяцевъ до девяноста четырехъ лѣтъ, она умерла

въ родной своей Финляндіи, въ Гельсингфорсѣ, гдѣ нѣкогда

воспѣвалъ ее Боратынскій. Тамъ же она и погребена. Въ

годъ ея смерти Князю-Намѣстнику Югославіи было девять

лѣтъ. Онъ могъ еще видѣть свою прабабушку, которую лю

били и знали четыре величайшихъ русскихъ поэта: Пуш

кинъ, Лермонтовъ, Боратынскій, Тютчевъ. Ея обаятельный

и печальный образъ неразрывно связанъ съ золотымъ вѣ

комъ нашей поэзіи.

Кн. И. С. Трубецкой

Къ вопросу о стихѣ „пѣсенъ западныхъ славянъ** Пушкина

„Пѣсни Западныхъ Славянъ“ А. С. Пушкина включаютъ

въ себя всего семнадцать стихотвореній, изъ коихъ один

надцать переведены съ французскаго (изъ пресловутаго сбор

ника Мериме „La Guzla, ou choix de Poésies Illyriques“), три

съ сербскаго (изъ сборника Вука Ст. Караджича), а три

(„Пѣсня о Георгіи Черномъ“, Воевода Милошъ“ и „Янышъ

Королевичъ“), повидимому, сочинены самимъ Пушкинымъ

(во всякомъ случаѣ, ихъ иностранные оригиналы не указаны

и до сихъ поръ не найдены). Небольшая часть „Пѣсенъ“

(„Похоронная Пѣсня“, „Соловей“, „Бонапартъ и Черногорцы“

и „Конь“) написаны обыкновеннымъ четырехстопнымъ хо

реемъ, а остальныя — особымъ размѣромъ, которымъ

кромѣ этихъ пѣсенъ, Пушкинъ написалъ еще „Сказку о Ры

бакѣ и Рыбкѣ“ и нѣсколько мелкихъ, частью неоконченныхъ

стихотвореній.

Объ этомъ особомъ стихотворномъ размѣрѣ, извѣст

номъ подъ именемъ „стиха Пѣсенъ Западныхъ Славянъ“ су

ществуетъ цѣлая литература. О немъ писали въ свое время

А. Потебня {Рус. Фил. ВгьсШ. XI, 1884 г. стр. 21) и Ф. Е.

Коршъ {Изв. II го Оійд. И ни. Ак. Н. т. Ill 1898 г. стр. 737

сл.; Сбор. Ошд. Русс. Яз. и Слов. Ими. Ак. И. т. LXVII, № 9,

1901 г. стр. 32 сл. прим. 25), позднѣе — Сергѣй Бобровъ

(„Новое о стихосложеніи Пушкина“, Москва 1915), Георгій

Шенгели („Трактатъ о русскомъ стихѣ“, часть I, изд. 2-е

1923, стр. 104 сл.), Б. А. Томашевскій („О стихѣ Пѣсенъ За

падныхъ Славянъ“, Аполлонъ 1916 и „Генезисъ Пѣсенъ За

падныхъ Славянъ“, Ашеней 1926, — обѣ статьи перепечатаны

въ книгѣ Б. А. Томашевскаго „О стихѣ“ 1929 стр. 63—93) и

Б. И. Ярхо („Свободныя звуковыя формы у Пушкина“, Сборн.

„Ars Poetica“ 1928 г. стр. 176 сл.).

Б. ф Томашевскій выяснилъ, что размѣръ, о которомъ

идетъ рѣчь, впервые былъ примѣненъ въ переводахъ серб

скихъ эпическихъ пѣсенъ не Пушкинымъ, а извѣстнымъ

славистомъ А. Востоковымъ, что Пушкинъ находился подъ

вліяніемъ теорій Востокова о метрикѣ народной поэзіи, и что

пробовать примѣнять вышеупомянутый размѣръ въ произве

32

деніяхъ фольклорнаго характера Пушкинъ началъ задолго