Author: Ванюков Д.А.

Tags: международные отношения мировая политика внешняя политика дипломатия

ISBN: 978-5-4224-0343-1

Year: 2011

Text

ПЕРЕДЕЛ

м и р а

В ан ю ков Д . А.

К

НИГОВЕК

КНИЖНЫЙ КЛУБ I BOOK CLUB

УДК 327

ББК 66.4 (0)

В17

Оформление художника

А. БАЛАШОВОЙ

Данное издание осуществлено при участии

литературного агентства «Алекс»,

shabook@yandex. ги

В17

Ванюков Д. А.

Курильские острова.— М.: Книжный Клуб Книговек,

2011. — 416 с. — (Передел мира).

ISBN 978-5-4224-0343-1

Факт открытия и освоения Курильских островов русскими неоспо

рим: в 1739 г. острова были впервые описаны российскими мореплавате

лями - капитаном Шпанбергом и лейтенантом Вальтоном, а вскоре мест

ное население островов Курильской гряды было приведено в русское

подданство. К концу XVIII в. интерес к данным территориям начали про

являть японцы, и вот уже третье столетие Россия и Япония ведут спор о

принадлежности части Курильской гряды, а именно островов Итуруп,

Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи. Истории этого территориального

конфликта посвящена настоящая книга, адресованная широкому кругу

читателей.

УДК 327

ББК 66.4 (0)

ISBN 978-5-4224-0343-1

© ИП Кондрашова Марина Викторовна, 2011

© Книжный Клуб Книговек, 2011

— Мне кажется, что на трактаты нельзя

полагаться, — заметил Мори.

— Мир народов зависит от трактатов. Как

вы можете утверждать, что полагаться на

них нельзя? — наставительно ответил Ли.

— Трактаты подходят для обычных тор

говых отношений, — возразил Мори. — Но

великие национальные решения определя

ются соотношением сил народов, а не трак

татами.

— Это чепуха! — воскликнул Ли. — По

лагаться на силу и нарушать трактаты несо

вместимо с международным правом.

— Международное право также беспо

лезно, — ответил Мори.

( Беседа Ли Хун-чжана

и Мори Аринори, 18761)

П редисловие

Все началось с семинарского занятия по политической

географии, где одна студентка представила свой рефе

рат по Японии. И все было хорошо, пока я не обратил

внимания на обложку работы, где старательная студен

тка поместила географическую карту. «А что не так

с этой картой?» — поинтересовался я. «Не знаю», —

честный ответ. «А если приглядеться?» — продолжал

допытываться я. И тут один продвинутый студент

(который еще появится в конце книги) догадался: «Ты

же Японии Курильские острова отдала!» «Вот вам еще

одно доказательство, — суммировал я, — что “Википе

д и я” — не лучший источник материала для рефератов,

дипломных и прочих работ. А давайте далее обсудим,

что нам делать с японскими претензиями на Куриль

1 Ли Х ун -ч ж ан (1823—1901) — китайский государственный

деятель, дипломат; М ори А ринори (1847—1889) — японский

государственный и политический деятель, дипломат. Беседа цит. по:

Начало англо-германского антагонизма. Обострение дальневосточной

проблемы / / http://w w w .diphis.ru/obostrenie_dalne-a340.htm l

-

3

-

ские острова, которые Япония упрямо именует “север

ными территориями”?» И мы стали обсуждать.

Естественно, студенты и даже преподаватели вряд ли

смогут за полтора часа решить острейшую внешнеполити

ческую проблему, над которой десятилетиями работают

политическое руководство и дипломатические корпуса

двух стран. Однако в процессе дискуссии многие спорные

аспекты вопроса начинают принимать форму непрело

жных истин, а аксиоматические положения (например,

из области международного права), напротив, становятся

зыбкими, аморфными, противоречивыми. И в резуль

тате получается, что все знают о территориальном спо

ре Японии и Р Ф (со стороны первой из стран) вокруг

Курильских островов; к нему даже привыкли. З а пос

ледние 20 лет написана масса работ по теме, включая

даже книгу московского экс-мэра Ю .М . Лужкова. Но

по мере накопления фактов и их различных интерпре

таций ясности по данной проблеме не прибавляется.

Напротив, все чаще в отечественной литературе

Курильские острова называют по-японски — «северны

ми территориями». А под этим термином в Стране вос

ходящего солнца иногда понимают даже Сахалин.

Данная работа, конечно, не претендует на принци

пиальную новизну или исчерпываемость. С точки зре

ния дидактики учебный материал необходимо несколь

ко раз проговорить, обсудить и еще раз озвучить итоги

дискуссии. В данном случае подобным дидактическим

материалом выступает история отношений наших двух

стран в XX — начале XXI столетий. Начальный период

взаимоотношений Российской и Японской империй —

классический пример, как можно манипулировать при

мерно одними и теми же историческими фактами и

именами, а также использовать историко-мифологичес

кие схемы для подтверждения собственных геополити

-

4

-

ческих притязаний или положений. Так, для японцев мич

ман Г.И. Давыдов и лейтенант Н.А. Хвостов — военные

преступники, совершившие пиратские рейды на мирные

порты. Для нас — романтические герои мюзикла «”Юно

н а” и “Авось”», а напали они на японцев в отместку,

потому что те сами напросились. Естественная патрио

тическая парадигма (часто принимающая ультранацио

налистические формы) ставит под вопрос плодотворность

дискуссий по проблеме. Но любой шаг назад здесь рас

ценивается почти как «государственная измена»1.

И здесь важна полнота и масштаб информации. Ведь

в Стране восходящего солнца мало кто знает, что те же

Давыдов и Хвостов за своевольные действия против

японцев были арестованы и доставлены в столицу Рос

сийской империи. Суд их, правда, оправдал. Но, когда

офицеров представили к боевым наградам за участие

в русско-шведской войне 1808—1809 гг., они их не полу

чили по причине тех же «подвигов» у японских бере

гов. Не дремал Высший Суд: моряки утонули в Неве

в результате несчастного случая.

События XIX в. в настоящей работе представлены

только историческими документами и материалами

в Приложении. Всех интересующихся можно отослать

в довольно обширной литературе, трактующей данный

период так или иначе, как в прояпонском ключе2, так

1 Показательна судьба т.н. «русской школы» МИД Японии М. Судзуки, представители которой в 2002 г. были обвинены в склонности

к компромиссу с Москвой в территориальном вопросе и подвергнуты

обвинениям и гонениям. Против М. Судзуки и М. Сато (с 1995 г. по

2002 г. — ведущего аналитика МИД Японии по России) было сфаб

риковано уголовное дело в «содействии в получении взятки» и они

больше года провели в тюрьме. См.: Гринюк В. Асимметричные ви

ды из храма Ясукуни / / Независимая газета. 2007. 5 марта.

2 См.: Б о н д а р е н к о О .Я . Неизвестные Курилы: Серьезные

размышления о статусе Курильских островов. М., 1992; Славинский

Б.Н. Советская оккупация Курильских островов (август-сентябрь

1945 года). Документальное исследование. М., 1993.

-

5

-

и в патриотическом (что также не страхует от опреде

ленных натяжек и манипуляций)1. Обратим внимание,

что обе стороны и в «демократическом» XXI в. склонны

оперировать понятиями типичной колониальной поли

тики, где территории рассматривались как некий приз

сильных и агрессивных держав. И здесь пресловутое

«историческое основание» в качестве базового аргумен

та в территориальном споре не может играть роль по

следнего аргумента. Здесь лишь можно согласиться

с мнением российского политолога Б. Маляренко (Центр

политических технологий): «Похоже, Россия раньше

высадила поселенцев, зато Япония шла “капитальнее” —

с чиновниками и войсками»2. И обе стороны при этом

выносят за скобки важное обстоятельство, что истори

чески первопоселенцами на Курилах были айны, кото

рые и сейчас населяют север Хоккайдо и юг Сахалина.

Любопытно, что первые увиденные японцами наши

соотечественники были восприняты как «рыжие айны».

При желании и этот факт можно истолковать как лиш

ний довод в пользу вечного нахождения Курил в составе

России как, например, «общего пространства россий

ско-айнской цивилизации».

Если задуматься, общее пространство было и у Японии

с Россией: это остров Сахалин до 1875 г. и в 1905—

1945 гг. А это значит, что в принципе обе наши страны

1 Арин О . А. Царская Россия: мифы и реальность (конец XIX —

начало XX веков). М, 1999; З и л а н о в В .К ., К ош кин А .А ., Л а

тышев И .А ., П лотников А .Ю ., С ен ч ен к о И .А . Русские Ку

рилы: История и современность. Сб. документов по истории форми

рования русско-японской границы. М., 2002; П ер еп еч ен к о В .П .

Южные Курилы или «северные территории»? Вологда, 2001; Ч ер ев ко К .Е . Россия и Япония: пропущенные вехи на пути к мирному

договору. М., 2001; Ш ам баров В .Я . Казачество: История вольной

Руси. М., 2007; Ш иш ов А. В. Россия и Япония. История военных

конфликтов. М., 2000 и др.

2 М а л я р ен к о Б. Две страны и четыре острова / / Политбюро.

2003. № 2. С. 60.

-

6

-

имеют исторический опыт не только вражды, но и сов

местного использования географических объектов. И опыт

территориального размежевания; хотя вот именно его

вряд ли можно назвать удачным. В результате подоб

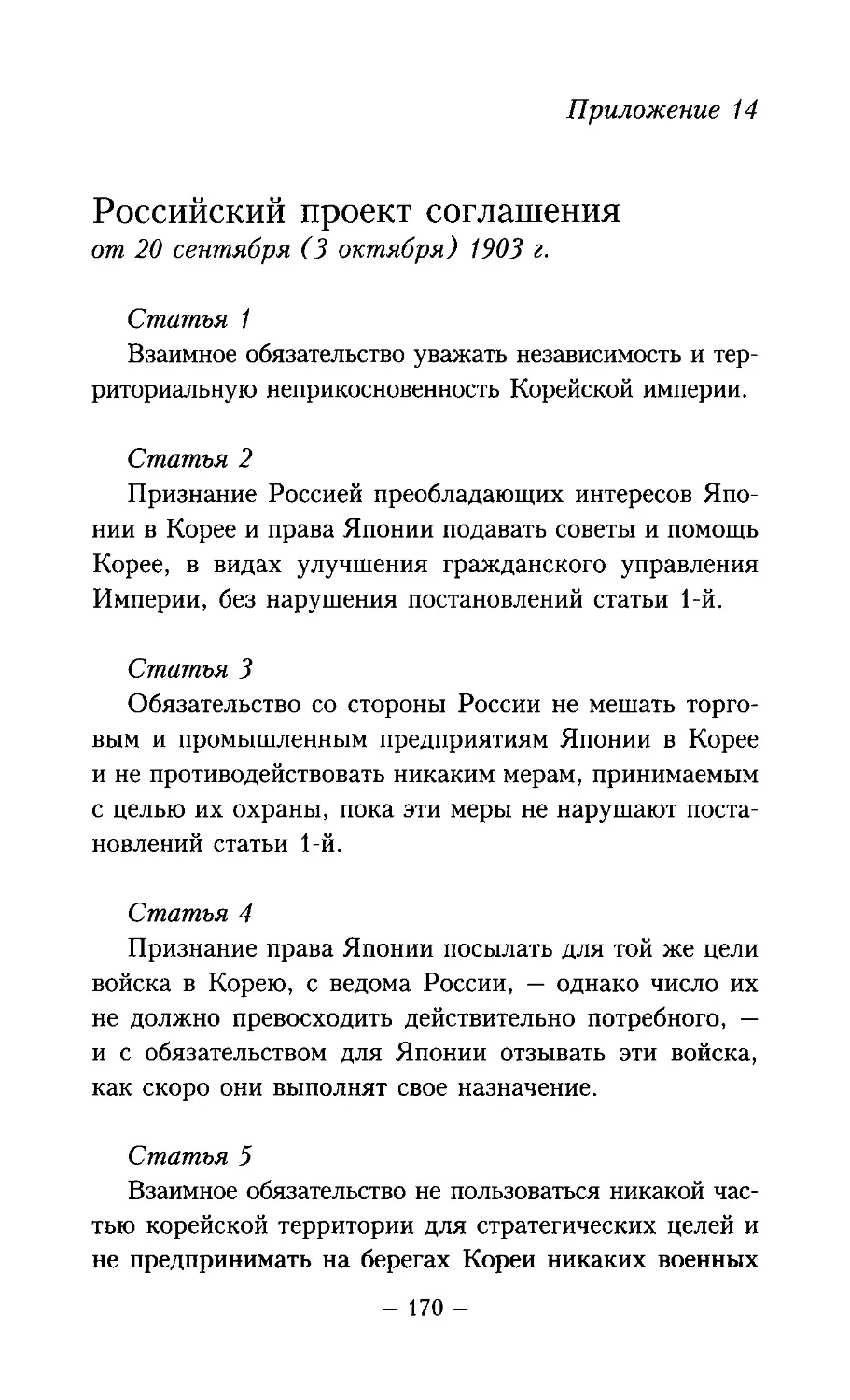

ного размежевания и в рамках Симодского трактата

1855 г. (см. Приложение 6), и Петербургского догово

ра 1875 г. (см. Приложение 7) обе стороны, особенно

Япония, считали себя обделенными. Причем в полном

объеме трактат 1855 г. был отменен только через 20 лет

после подписания Петербургского документа — соот

ветствующей статьей русско-японского Договора о тор

говле и мореплавании от 27 м а я /8 июня 1895 г .1 Так

что исторически корректировка формата двусторон

них отношений наших стран — процесс длительный.

Хотя после 1945 г. прошло гораздо больше времени...

Настоящая работа поднимает другой важный аспект,

без учета которого представляется невозможным разре

шение проблемы «курильского синдрома». Российскояпонские отношения не могут быть декодированы вне

геополитической обстановки в мире XX—XXI столетий:

принадлежности к тем или иным военно-политическим

блокам, государственным и межгосударственным орга

низациям. Прежде всего, необходимо обозначить зна

чение США, роль которых в Азиатско-Тихоокеанском

регионе (А ТР), а затем и во всем мире только возрас

тала, начиная с 1905 г., когда Североамериканские

Соединенные Штаты выступили посредником при заклю

чении Портсмутского мира. Решавшие судьбу региона

внешнеполитические изменения и подвижки, а также

определившие во многом судьбу Курил международные

конференции (Тегеран, Ялта, Потсдам) и документы

1

См.: К о б зев В .В . Южнокурильская проблема вчера и сегод

ня / / Кентавр. 1995. № 3. С. 27—28.

-7

-

(Каирская декларация или Сан-Ф ранцисский мирный

договор) — без анализа американской дипломатии того

времени трудно понять и исторические реалии и их

подоплеку. Однако было бы ошибочным во всех слож

ностях и трудностях взаимоотношений Москвы и Токио

видеть зловредные умыслы Вашингтона, как получает

ся, например, в книге С. Кремлева. Ведь только уже

не состоящие на государственной службе американские

политические деятели могут себе позволить высказыва

ния вроде ф разы экс-посла СШ А в Р Ф Т. Пикеринга:

«Россия должна передать Ю жно-Курильские острова

Японии, являющиеся ее исконной территорией»1. По

большому счету Америке не так уж выгодно оконча

тельное решение проблемы «северных территорий»

в пользу японской стороны. Ведь это может послужить

прецедентом для начала аналогичной компании Токио,

только теперь направленной против располагающихся

на японской территории американских военных баз.

Митинги протеста против присутствия «янки» пока еще

не так уж часты, но все же многочисленны.

По большому счету Вашингтон устраивает нынеш

нее состояние территориального спора в виде управля

емого вялотекущего конфликта. Ведь он идеально поз

воляет при нажатии соответствующих «клавиш» оказы

вать внешнеполитическое давление и на Россию, и на

Японию. Причем, в рамках международного права, об

отношении к которому японского руководства второй

половины XIX — первой половины XX вв. красноречи

во свидетельствует эпиграф.

Перипетии «диалога» (и без кавычек) наших двух

стран доказывают, что международное право выступа

1

Цит. по: Ш утов А. Д. На руинах великой державы или агония

власти. 1991—2009 годы. М., 2004. С. 177.

-

8

-

ет не как собственно регулятор конфликтных ситуа

ций, а специфический легитимизационный канал продавливания на международной арене интересов тех

держав, которые и задают параметры этого права.

Естественно, что параметры не могут не быть своеко

рыстными. Свою последнюю войну Япония проиграла.

Вот тут и должна вступить дипломатия, одной из задач

которой (как сказал кто-то из великих) является снача

ла создать впечатление, что заклятые враги могут быть

добрыми друзьями, а затем это впечатление превратить

в печати на мирном договоре.

Поэтому, чтобы окончательно преодолеть конфрон

тационный «курильский синдром», стоит приобрести ста

билизирующий «комплекс добрососедства». Добрым со

седям будет легче договориться, где именно проходит

граница между дружащими между собой домами. И, ко

нечно, будет лучше, если этой преградой будет соломен

ная ширма, а не железная стена... Волшебные сказки

одинаково любят и российские, и японские дети...

Автор выражает благодарность студентам юридиче

ского факультета Саратовского государственного уни

верситета, в плодотворном общении с которыми роди

лись многие положения данной работы.

ПОРТСМУТСКИЙ

ДОГОВОР

История заключения Портсмутского мирного дого

вора выпукло показывает особенности российской и

японской дипломатий и обозначает внешнеполитичес

кий фактор взаимодействия двух стран, включая тер

риториальные проблемы. На авансцену выступают США,

которые и сегодня во многом определяют политику и

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в мире в целом.

Напомним, что на американских географических кар

тах Курильские острова принадлежат Японии. А ини

циатор мирных переговоров двух империй президент

СШ А Теодор Рузвельт стал первым американским по

литиком, удостоенным Нобелевской премии мира. Руз

вельт с его политикой «большой дубинки» был одним

из первых идеологов агрессивной американской внеш

ней политики и усиления влияния СШ А за пределами

обеих Америк. И незаурядным практиком данного курса.

Т. Рузвельт в своей посреднической деятельности пока

зал себя умным дипломатом-реалистом прежде всего и

превыше всего. Известный своими русофобскими на

строениями1, он в интересах своей страны поддерживал

позиции русской дипломатии. И оказывавший в ходе

русско-японской войны поддержку «стране восходящего

1

Однако следует учесть, что его характеристика русских как «глу

пых, лицемерных, готовых к предательству и коррумпированных»

могла сложиться только из опыта общения американского президента

с дипломатами, представлявшими Российскую империю.

-

10

-

солнца» («Япония играет нашу игру»1) опять-таки в на

циональных интересах, ради остановки обозначившего

ся японского влияния в тихоокеанском регионе, Т. Р уз

вельт оказывал давление на делегацию министра ино

странных дел Японии Д. Комуры.

Отечественную миссию на переговорах в Портсмуте

возглавлял председатель Комитета министров С.Ю . Вит

те, который в свое время предсказал печальный для

Российской империи исход войны с Японией. Император

Николай II недолюбливал своего прежнего наставника,

императрица вообще ненавидела. Кандидатура С.Ю . Вит

те была утверждена лишь после того, как от изначаль

но неблагородной участи переговорщика после проиг

ранной войны отказались под различными предлогами

послы во Ф ранции, Дании и Италии А.И. Нелидов,

А.П. Извольский и граф Н .В. М уравьев соответствен

но. Ответственность готов был взять только С.Ю . Витте,

у которого был удачный опыт переговоров в Петербур

ге в 1901 г. с Хиробу ми Ито, фактически главным ав

тором Конституции Мэйдзи и создателем демократиче

ского имиджа «азиатской Британии». Другое дело, что

эти переговоры Япония использовала в качестве допол

нительного давления на Британскую империю, на союз

с которой тот же Ито возлагал основные надежды.

Но уже тогда министр финансов (возможно,

С.Ю . Витте был одним из лучших начальников данно

го ведомства за всю историю страны по сегодняшний

день включительно2) пришел к выводу, что с японски

ми дипломатами можно и нужно торговаться. «Витте

1 Цит. по: Арин О. А. Царская Россия: мифы и реальность (ко

нец XIX — начало XX века). М., 1999.

2 Существуют и негативные оценки деятельности С.Ю. Витте на этом

посту. Например, см.: Арин О .А . Указ, соч.; Б ольш аков В .И .

Грани русской цивилизации. М., 1999. С. 152—153.

11

-

убеждал коллег по правительству, что непомерные за

просы японцев являю тся обычным коммерческим при

емом. Торг всегда уместен, и, уступив в одном, можно

выиграть в другом»1. Как и его контрагенты по перего

ворному процессу — министр иностранных дел Японии

и президент США, С.Ю . Витте был политиком-реалистом, прагматиком и во внутренней, и во внешней по

литике. С точки зрения видного российского государ

ственного и политического деятеля В. М аклакова

«Витте судил о годности принципов по их результатам,

а не расценивал жизнь по ее соответствию принци

пам»2. Слабый как царедворец, по не совсем оправдан

ному мнению того же В. М аклакова, Витте оказался

одним из пионеров отечественного пиара, сумевшим

привлечь на российскую сторону часть американских

«независимых» газет, кругов общественности и могу

щественных лоббистских группировок.

Это помогло в известной степени переговорному

процессу, так как японская делегация оказалась, выра

жаясь современными терминами, в не вполне позитив

ном информационном пространстве. И та же самая

популярность вызвала еще большее неприятие фигуры

С.Ю . Витте в ближайшем царском окружении.

Эту неприязнь главе русской дипломатической мис

сии удалось использовать на переговорах в американ

ском Портсмуте, которые начались 28 июля (10 авгу

ста) 1905 г. Витте обозначил себя как представителя

«партии мира» при дворе российского императора, ко

торому приходится противостоять влиятельной партии,

выступающей за продолжение войны с Японией любой

1 К орел и н А .П ., С тепан ов С .А . С.Ю. Витте — финансист,

политик, дипломат. М., 1998. С. 132.

2 Цит. по: Л еон тови ч В. В. История либерализма в России.

1762-1914. М., 1995. С. 384.

-

12

-

ценой. Тем самым японцам давалось понять, что чрез

мерные требования к России могут привести к возобнов

лению битвы. И если полное превосходство на море

после Цусимы было обеспечено, то продолжение сухо

путных операций в М анчьжурии для японцев не гаран

тировало полного успеха. Хотя С.Ю . Витте пугал сво

его императора возможностью взятия японцами Влади

востока и всего Сахалина.

Более чем 500-тысячная русская армия с 2 тыс. ору

дий на Сыпингейских позициях была весомым аргу

ментом в пользу заключения мира японцами. М алоэффективность этих вооруженных сил, перебои с военными

поставками по «детищу Витте и Александра III» —

Транссибирской магистрали (японцы выделили 1 млн иен

на организацию шпионажа, диверсий и саботажа1),

огрехи стратегического планирования командования —

резоном для скорейшего заключения мира для России.

С помощью прикормленной американской прессы2 Вит

те удалось сформировать имидж России как великой

державы, у которой вместо маленькой победоносной

войны случилась «маленькая неприятность»3.

Выражаясь современным языком, С.Ю . Витте про

вел в СШ А достаточно эффективную информационную

войну, из которой, в отличие от наших армии и флота,

вышел победителем. К сожалению, современная рос

сийская дипломатия в полной мере не умеет использо

вать медийные ресурсы для достижения стоящих перед

страной внешнеполитических задач. Это проявилось и

1 См.: Ч ерн и к ов И. Русские Украйны. Завоевания Великой им

перии. М.-СПб., 2008. С. 365.

2 Стоит напомнить, что в свое время правительство Александра II

потратило 165 тыс. долларов на взятки американским конгрессменам

и газетчикам, чтобы продавить официальное общественное одобрение

сделки по продаже Аляски.

3 Цит. по: К ор ел и н А .П ., С тепан ов С .А . Указ. соч. С. 152.

-

13

-

во время конфликта в Южной Осетии. А проблема Ю ж

ных К урил/С еверны х территорий — это пример абсо

лютного неумения грамотно и эффективно «пиарить»

национальные интересы и приоритеты России на меж

дународной арене.

С.Ю . Витте удалось же вывести из себя традицион

но вежливого и беспристрастного визави. Д. Комура

стал пенять главе русской миссии, что тот рассуждает

словно победитель. «Здесь нет победителей, а потому

нет и побежденных»1, — парировал С.Ю . Витте. Ф раза

была рассчитана на внешний эффект. Но этот эффект

и был превращен в инструмент достижения поставлен

ных задач.

Первоначально американская аудитория была «куп

лена» хорошо продуманным приемом: Витте публично

предложил сделать мирную конференцию в Портсмуте

открытой, доступной для всех желающих аккредитиро

ваться журналистов. Это был новаторский для диплома

тии той эпохи ход. Затем впоследствии эту «открытость»

и «гласность» будут использовать первые «красные»

дипломаты. Не следует забывать, что по возвращении

из СШ А именно С.Ю . Витте первым выдвинул лозунг

«Догнать Америку!» Предложение «перегнать» роди

лось уже при Н .С . Хрущеве2.

Впоследствии автор новации не без цинизма объяс

нял логику своего приема: «Я, конечно, понимал, что

японцы на это не согласятся, тем не менее мое предло

жение и отказ японцев сейчас же сделались известны

ми представителям прессы, что, конечно, не могло возбу

дить в них особенно приятного чувства по отношению

1 См.: В итте С .Ю . Избранные воспоминания, 1899—1911 гг. М.,

1991. С. 477.

2 См.: В аню ков Д .А . Хрущевская оттепель. М., 2007.

-

14

-

у японцам»1. Были актуализированы и расовые пред

рассудки американцев, ради которых в интервью и

высказываниях С.Ю . Витте и других членов делегации

Российской империи прогремевшие сражения получили

интерпретации как битвы белых христиан и азиатовязычников. Концепция «столкновения цивилизаций»

была предложена задолго до С. Хантингтона2.

Носителем одновременно и конфуцианских, и расово

националистических идей был, например, С. Сугиура,

основатель и директор школы «Джапан мидл скул», где

в 1892 г. проходила обучение практически вся японская

элита. Именно он был наставником и будущего импе

ратора Хирохито. В курсе лекций, которые он читал

наследнику, делался акцент: «мировая история представ

ляет собой историю соперничества и вражды между бе

лой и желтой расами... Белые люди кричат о «желтой

чуме», мы же опасаемся нашествия белых орд»3. По ло

гике С. Сугиуры получалось, расовые предрассудки мож

но будет отбросить в сторону, когда европейцы и амери

канцы научатся уважать и восхищаться успехами Страны

восходящего солнца, благоденствующей под мудрым

правлением священной династии Ямото. Любопытно, что

среди исторических фигур прошлого, с которыми учи

тель знакомил будущего императора, был и наш Петр I,

который, как и дедушка М эйдзи, не стеснялся перени

мать у Запада передовые по тем временам технологии.

Для сравнения, Николай II никаких знаний о Японии

и ее истории во время своего обучения не получил.

Темы «желтой опасности» и «желтой угрозы» были

на рубеже XIX и XX столетий подняты сначала на

1 Цит.

2 См.:

3 Цит.

М., 2002.

по: К орел и н А .П ., С тепан ов С .А . Указ. соч. С. 154.

Х ан ти н гтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.

по: Б икс Г. Хирохито и создание современной Японии.

С. 73.

-

15

-

страницах бульварной (опять-таки «желтой») прессы и

массовой литературы1 Европы, России и Америки,

а затем перекочевали на парламентские трибуны и

в министерские кабинеты. Командующий М аньчжур

ской армией А.Н. Куропаткин в своей книге предста

вил русско-японскую войну, неудачную для России

в том числе и по причине отсутствия у него полковод

ческих дарований, как «первый натиск желтой расы»

для XX в., в котором Россия «не имела успеха»2. Хо

роший военный теоретик (но не практик), русский ге

нерал оказался и пропагандистом, который пугал япон

ской военной мощью будущих союзников и противни

ков страны в грядущих мировых войнах: «Победа

в Азии над русскими есть вообще победа азиата над

европейцем. Почувствовав свои силы, азиат будет их

применять не только к русским владениям, но вообще

к азиатским владениям Англии, Ф ранции, Германии»3.

Характерно, что в военно-геополитических рассужде

ниях А.Н. Куропаткина просматривается и апелляция

к США, которые русский генерал пытался склонить на

сторону европейских держав, несмотря на то, что счи

тал вполне вероятным вытеснение американцами из тихо

океанского региона представителей Старого света и борь

бу Соединенных Штатов за другие регионы. «Предложе

ние Америки взять под коллективную охрану Америки

и Европы железные дороги в М аньчжурии составляет

первый шаг к постановке вопроса о желтой опасности

с придание ему мирового значения»4. И замечателен

1 Наибольшую популярность получил главный антигерой серии

романов британского писателя С. Ромера коварный китайский ман

дарин Фу Манчи, пытавшийся неоднократно завоевать вест мир. Его

имя стало нарицательным.

2 К ур оп атк и н А .Н . Русская армия. М., 2003. С. 349.

3 Там же. С. 350.

4 Там же. С. 350.

-

16

-

вывод: «В общем, это будет союз народов белой расы

против народов желтой расы и чернокожих. Деление

на эти две группы будет близко отвечать делению на

две группы по религиозным верованиям... В одном л а

гере будут христиане, а в другом — язычники»1. После

данного пассажа уже дальше трудно озвучивать два

устойчивых современных мифа:

1) русскому национальному самосознанию имма

нентно традиционна чужда расовая ксенофобия;

2) русская «расология» начинается только с произ

ведений г-д Кольева и Авдеева.

И все же не стоит забывать, что подобные установки

в начале XX в. следует считать достаточно устойчивы

ми и распространенными. И не только для представи

телей «чванливой» белой расы, которую в современной

западной антропологии принято называть Caucasian —

«кавказской» (стоит поразмыслить о «прикладной» рос

сийской антропологии применительно к жителям Кав

каза). Те же китайцы и японцы не без высокомерия отно

сились к соседним и прочим народам как к «варварам»

и «гейджинам»/«чужеземцам» (или в современный биз

нес-интерпретации «инвесторам-неризидентам»), насилие

по отношению к которым было вполне оправданным и

возможность которого корректировалась только возмож

ностью получить хороший (потенциально и смертель

ный) ответный удар. Японская сторона также пыталась

разыграть «национальную карту» и репрезентировать

Российскую империю как агрессора и душителя не

только вовне, но и внутри страны.

Японская сторона также была не прочь разыграть

контримиджевую операцию по дискредитации и Рос

сийской империи, и ее делегации. С помощью банковских

1 К ур оп атк и н А .Н . Указ. соч. С. 351.

-

17

-

кругов, близких к известным воротилам еврейского про

исхождения Уолл-стрит той эпохи1, американская печать

активно фабриковала образ «тюрьмы народов», где рос

сийским подданным-иудеям постоянно угрожают право

славные погромщики. Именно тогда в английском языке

утверждается понятие «pogrom» как акт бесчеловечно

го геноцида, практически ничем не отличающегося от

чудовищной трагедии холокоста. Тема деликатная, чрева

тая обвинениями в разжигании межнациональной «друж

бы». Не стоит обелять реальных погромщиков, но необ

ходимо обратить внимание на резко негативной конно

тации понятия, в котором уже приставка «по» (а не «раз»,

например) не дает возможности ставить акцентирован

ный знак равенства между преступлениями ценою не

сколько десятков и миллионов человеческих жизней.

И появившийся и укрепившийся в годы холодной

войны резко негативный образ нашей страны также

следует учитывать. Это в странах Юго-Восточной Азии

«оккупант» и «агрессор» — это, прежде всего, японцы.

Для «цивилизованных стран», определяющих так на

зываемое «мировое общественное мнение», «оккупан

ты» и «агрессоры» чаще ассоциируются, увы, с рус

ским, советским, российским «имперским синдромом».

И этот имиджевый фактор при решении судьбы Курил

будет, скорее всего, не в пользу нашей страны.

Скорее всего, стратегия нейтрализации японских

агентов влияния в американских СМ И была разработа

на заранее. И возможно, кандидатура С.Ю . Витте в ка

честве главного переговорщика, так озадачившая и со

временников, и новейших интерпретаторов наподобие

1 Особо следует выделить Я Шиффа, сумевшего обеспечить мно

гомиллионный заем для Японии и удостоенного за это одной из выс

ших наград, которые мог получить иноземец. См.: Ш ам баров В .С .

Казачество: История вольной Руси. М., 2007. С. 521.

-

18

-

С. Кремлева, была утверждена с учетом и масонства

«прощелыги с тонким голосом»1, и довольно тесных его

контактов с Ротшильдами и другими «банковскими ко

ролями», и супруги-еврейки Матильды Лисаневич. Гос

пожу Витте во дворе не принимали, что было причиной

постоянного раздражения Сергея Ю льевича, но такая

жена служила своеобразной «верительной грамотой»

для влиятельного американского еврейского лобби.

Ф актор же «масонского единства» с братьями из ад

министрации президента СШ А в ближайшем будущем

вряд ли будет исследован по причине отсутствия досто

верных архивных материалов. О характере встречи

С.Ю . Витте с той самой национальной лоббистской

группировкой можно судить по свидетельству руково

дителя делегации, который в СШ А оттачивал и свое

дарование к автопиару. В послании министру иностран

ных дел России В.Н . Ламсдорфу он сообщал: «Я в те

чение целого вечера имел беседу с главными вождями

американского еврейства, которые имеют существенное

влияние на здешнее общественное мнение, располагают

огромными капиталовложениями и помогают японско

му правительству в денежных операциях. Я им выяс

нил настоящее положение дел и теперешний фазис

обсуждения этого вопроса нашим правительством, при

чем фактически доказал, что в царствование его импе

раторского величества были принимаемы меры, только

клонящиеся к облегчению положения евреев»2. Так или

иначе, но градус антирусской истерии в американской

прессе был понижен.

Тем более, что тот же «Таймс» был причастен к из

готовлению устойчивых мифов не только о «тюрьме

1 К рем л ев С. Россия и Япония: стравить! М., 2005.

2 Цит. по: К орелин А .П ., С тепанов С. А. Указ. соч. С. 153—154.

-

19

-

народов», но и героических русских солдатах и моря

ках. Например, история о подвиге двух последних уце

левших русских матросов с миноносца «Стерегущий»,

которые открыли кингстоны и затопили родной корабль,

который японцы хотели захватить в качестве трофея.

История облетела с подачи «Таймс» весь мир. В 1911 г.

в Санкт-Петербурге был поставлен памятник героичес

кому экипажу. Вот только в реальности у кораблей клас

са «Стерегущий» кингстонов не было и открыть их не

было физической возможности1. «Таймс» оперативно да

вал информацию из правительственных кругов СанктПетербурга и Токио2, что давало возможность для до

говаривающихся сторон прояснять позиции и настрое

ния в оппозиционном лагере. Именно британский «Таймс»

во многом задавал и критерии оценок позиций воюю

щих сторон в американской прессе. Еще до начала войны

посланник Санкт-Петербурга в Вашингтоне А.П. Кас

сини докладывал: «общественное мнение здесь скорее

расположено благоприятно к Японии благодаря непрерывающимся инсинуациям англо-еврейской прессы»3.

Но главным дирижером переговорного процесса были

все же не С.Ю . Витте и Д. Комура, а Т. Рузвельт. Аме

риканский президент уверенно контролировал ход пере

говоров, снабжая обе стороны конфиденциальной инфор

мацией от послов США в Токио и Санкт-Петербурге и ис

пользуя ее как рычаги давления и на Витте, и на Комуру.

Конференция началась с вручения японских требо

ваний из 12 пунктов, больше похожих на ультиматум.

Оба дипломата пытались скрыть друг от друга, что ф ак

1 См.: М арты нов А. Мифы и легенды русско-японской войны / /

Независимая газета. 2005. 17 марта.

2 См.: Р ом анов Б. А. Очерки дипломатической истории русскояпонской войны (1895—1907). М.-Л., 1947.

3 Цит. по: К рем л ев С. Указ. соч. С. 224.

-

20

-

тически получили от руководства указания во что бы

то ни стало подписать мирный договор. З а продолже

ние военных действий выступало фактически лишь ко

мандование японского флота. Мукден на «сухопутную

Цусиму» никак не тянул. И Витте, и Комура ссыла

лись на воинственное общественное мнение в своих

странах и пугали друг друга влиятельными партиями

войны в придворных кругах возле Романовых и Ямото.

Президент Т. Рузвельт помогал посланникам дезин

формировать друг друга.

Да, патриотическая поза С.Ю . Витте была рассчита

на и просчитана, была ориентирована на внешний успех.

Но во многом именно в Портсмуте рождалась совре

менная модель дипломатии, сочетавшая фактор внешней

публичности (ставшей особо зримой благодаря кинотелевизуальным образам) с тягой к закулисным догово

ренностям. Кроме того, делегации С.Ю . Витте прихо

дилось учитывать, а иногда и достаточно успешно ис

пользовать те особенности японской национальной

традиции ведения переговоров (и не только в области

внешней политики), о которых пишет известный отечест

венный исследователь-японовед О.А. Арин, эксперт

ные оценки которого будут использоваться в настоя

щем издании и далее.

Мнение эксперта

В основе процедуры принятия решений в Японии лежит

традиционная система ринги (или хинги — приблизительный

перевод: получение согласия на принятие решений путем оп

роса без созыва совещаний). Суть ее состоит в урегулирова

нии различных мнений и избежании противоречивых мнений.

На предварительной стадии — нэмаваси («увязка корней» или

заблаговременная подготовка решений) — идет фактическая

подготовка условий для достижения согласия всех заинтере

сованных участников. В результате споры на официальном

-

21

-

уровне становятся формальными, а дебаты, по существу, про

ходят на стадии нэмаваси. Таким образом, достигается не толь

ко консенсус, но и, что не менее важно, происходит приобще

ние каждого члена (или институционного блока) к процессу

формирования решения, и тем самым эта система отражает при

роду признания и уважения социального статуса участников,

Система ринги и нэмаваси имеет свои плюсы и минусы. Как

считает советский японовед А.Н. Курицын, «система ринги

как групповой метод принятия решений основывается на до

стижении взаимного согласия всех членов групп, именно в этом

проявляется ее основная особенность»1. Ринги выполняет

функцию приобщения большого круга людей или звеньев бю

рократического аппарата к политике, и тем самым создается

имидж соблюдения буржуазной демократии по-японски.

К недостаткам этой системы относится затянутость, отсут

ствие быстрой реакции на те или иные критические ситуации.

Но «к недостаткам» в понимании европейцев. С точки зрения

японцев, подобная медлительность в реакции является досто

инством, преимуществом. Такой тип поведения — это еще

одна сторона их культуры, обозначаемая японским словом

авасэ (согласие, приспособление). Так, в ходе массового оп

роса (в 1978 г.) было выявлено: при возникновении какойлибо сложной проблемы установки «ждать и смотреть» в по

литике придерживался 61% опрошенных. Эта своеобразная

черта японской психологии формировалась под воздействием

принципа «у вэй» древнекитайского философа Лао Цзы: «ни

чего не делая, добьешься наивысшего добра» (насадзару-о

моттэ сайко-но дзэн-то насу). Любопытно, что в японской

внешней политике эта философия «ничегонеделания» прелом

ляется в принцип «wait and see diplomacy».

На систему ринги и нэмаваси очень похожа система харагэй (дословный перевод: игра животом), введенная в полити

ческий лексикон профессором Университета ООН в Японии

К. Мусякодзи для выделения японского типа переговоров

в отличие от американского, обозначаемого словом эраби

1 К урицы н А .Н . Управление в Японии: организация и методы.

М., 1981. С. 91. См. также: П р он н и к ов В .А ., Л а д а н о в И .Д .

Управление персоналом в Японии. Очерки. М., 1989. С. 163—166.

-

22

-

(выбор)1. Коротко, суть различий в следующем; для модели

эраби уже в начальной стадии переговоров определяется пе

речень проблем, четко выделяются главные проблемы, сторо

ны определенно выражают свои позиции. Вырабатываются

общие принципы, неукоснительное следование которым счи

тается обязательным для каждой стороны. Вместе с тем в за

ключительном документе могут фиксироваться проблемы, по

которым мнения сторон могут и не совпадать.

Система харагэй предусматривает урегулирование различ

ных позиций с упором на те проблемы, по которым, скорее

всего, будет достигнуто взаимопонимание.

Первая, коммуникативная стадия (авасэ) предполагает на

лаживание дружеских персональных отношений, проявление

готовности понять позиции друг друга без предварительных

условий и, самое главное, без обсуждения конкретных проблем.

Вторая стадия — постепенный переход к основной теме

переговоров, который осуществляется намеками, иносказани

ями, без четкого объяснения позиций.

На третьей стадии обсуждаются сами проблемы без привяз

ки их к каким-либо общим принципам. Для каждой проблемы

оговариваются особые специальные обстоятельства, трудности

их разрешения. Предполагается, что подписанный совместный

документ будет составлен таким образом, чтобы дать возмож

ность каждой стороне действовать самостоятельно, по своему

усмотрению в зависимости от конкретных ситуаций, склады

вающихся уже после подписания документа. Считается, что

эти действия будут отвечать интересам партнеров, то есть духу

их дружеских взаимоотношений, достигнутому еще на первой

стадии переговоров, а не букве совместного документа, которую

всегда можно интерпретировать в интересах одной стороны2.

Естественно, любые правила и традиции учитывают

сложившуюся конъюнктуру и возможность навязать

1 См.: К. M u sh a k o ji. The Cultural Premises of Japanese D iplo

macy / / Japan Interpreter. 1972. N° 3, 4. P. 282—292.

2 А рин О .А . Япония: традиции и внешняя политика. Зависи

мость, оборона и «атака сзади», или влияние традиции на внешнюю

политику Японии / / Проблемы Дальнего Востока. 1990. № 1.

-

23

-

другой стороне переговорного процесса свои жесткие

условия и требования.

Портсмут — еще одно свидетельство и доказательст

во, что конфликты лучше решать в двустороннем ф ор

мате, не прибегая к заступничеству или посредничеству

третьей стороны. Именно эта сила всегда будет при

пролонгировании взаимных претензий и вражды в по

ложении, которое восточная традиция, ставшая амери

канской идиомой, определяет как «третий смеющий

ся». Плакать и платить по счетам в данных обстоятель

ствах будут всегда враждующие стороны. Здесь,

правда, повисает в воздухе вопрос: как реально выйти

из конфликта, где каждый из участников надеялся ока

заться в роли «третьего смеющегося»?!

Ни проигравшая войну Российская империя, ни вы

игравшая ее японская не получили в Портсмуте тех

результатов, на которые надеялись. Триумфатором же

можно по праву считать СШ А и их президента Т. Руз

вельта, нобелевского лауреата мира.

По соглашению с Токио от 21 мая 1905 г. Вашингтон

получил полную свободу действий в отношении Ф и

липпин в обмен на закрепление Кореи в зоне геополи

тических интересов Японии. М ожно согласиться с мне

нием видного российского историка, общественного

деятеля и политика Н. Нарочницкой, что факт подоб

ной секретной сделки делал неуместным возмущение

американской стороны «пактом Риббентропа-Молотова,

позволившим С С С Р всего лишь восстановить террито

рию исторической России, утраченную из-за революции,

гражданской войны и интервенции»1.

1 Н ароч н и ц к ая Н. Япония и Россия: кому по праву прина

длежат Курилы / / h ttp ://w w w .p ra v o sla v ie.ru /a n a lit/g lo b a l/k u rily.htm

-

24-

По воспоминаниям посла Германии в СШ А Штернбурга, американский президент руководствовался прак

тическими соображения взаимного сдерживания двух гео

политических конкурентов СШ А в Азиатско-Тихооке

анском регионе: «В наших интересах, если война между

Россией и Японией будет длиться долго, а обе стороны

истощат друг друга как можно больше, при этом терри

ториальные противоречия не исчезнут даже после заклю

чения мирного договора, чтобы в сферах своего влияния

они оставались бы враждебными друг другу, как и перед

войной. Это будет держать их всегда на грани войны и

умерит их аппетиты в отношении других территорий»1.

С времен Портсмутских переговоров провоцирова

ние напряженности в русско-японских отношениях ста

новится фирменным инструментом американской дипло

матии. Алгоритму Теодора Рузвельта следовал в Ялте

его родственник и однофамилец Франклин. «Курильский

гамбит» был разыгран и при подписании Сан-Францисского мирного договора президентом Г. Трумэном. Зачем

отказываться сегодня от проверенного временем внеш

неполитического курса нынешнему президенту (родст

веннику Г. Трумэна, Р. Чейни и У. Черчилля) Б. Обаме?!

Требования японской стороны имели 12 пунктов:

• признание Россией безраздельной гегемонии Стра

ны восходящего солнца в Корее;

• незамедлительная эвакуация русских войск из

Маньчжурии;

• обязательство японской стороны по освобождению

оккупированной ею части Маньчжурии;

• обязательство России не препятствовать китайской

администрации в данных провинциях (фактически царс

1 Цит. по: С арк и сов К. Порочный круг непоправимых решений / /

Независимая газета. 2004. 11 февраля.

25

-

кая администрация должна была смириться с потенци

альным японским протекторатом над М аньчжурией);

• Японии должен был отойти весь Сахалин с приле

гающими островами;

• Россия отказывается от своих прав на аренду Л я

одунского полуострова;

• Россия передает Японии часть К В Ж Д от Порт-Ар

тура до Харбина;

• не переданная Японии часть остается под контро

лем Санкт-Петербурга при условии гарантий использо

вания железнодорожной трассы исключительно в мир

ных целях;

• на правах победительницы Япония получает конт

рибуцию;

• Японии передаются русские военные корабли, ин

тернированные в нейтральных портах;

• Россия должна ограничивать свой флот на Даль

нем Востоке;

• Япония получает неограниченные права на рыб

ную ловлю вдоль дальневосточных границ Российской

империи, в ее гаванях и внутренних водах.

Начались двухнедельные дипломатические торги,

с японской стороны больше похожие на удушающие

приемы из национальных видов борьбы. Витте и его

команда дали почувствовать, что уступки вполне воз

можны, кроме пунктов о Сахалине, контрибуции, само

ограничении военно-морских сил и интернированных

кораблях. Телеграмма императора Николая II с его

принципиальным несогласием на передачу хотя бы час

ти К В Ж Д 1 опоздала. Вообще с технологической точки

1 Резолюция императора на докладе министра иностранных дел

о переговорах в Портсмуте содержала принципиальную позицию: «Ни

пяди земли, ни рубля контрибуции или возмещения военных издер

жек». Цит. по: К ор ел и н А . П. , С тепан ов А. С. Указ соч. С. 160.

-

26

-

зрения Япония лучше подготовилась к переговорам. Да

и Токио был гораздо ближе к Портсмуту, чем СанктПетербург.

По двум самым непростым вопросам переговоров —

контрибуции и судьбе Сахалина — решение в итоге

было принято не без влияния СШ А и их политическо

го руководства1. Поочередно были оказаны поддержка

и дипломатическое давление на обе договаривающиеся

стороны. В деле о выплате контрибуции была принята

пророссийская линия и Д. Кому ре пришлось снять тре

бование о контрибуции в размере 1200 млн иен (при

том, что война стоила Токио 2 млрд иен). Есть мнение,

что в Госдепартаменте СШ А Россию считали «той стра

ной, которая никогда за всю свою историю никому не

платила контрибуции»2 и сумели убедить якобы в том

же и японцев. Выплаты контрибуции в российской ис

тории, конечно, были. Достаточно вспомнить дань зо

лотоордынским ханам или финансовые последствия

Крымской войны, обусловившие во многом продажу

Россией своих американских территорий.

По другой версии, «Япония сократила свои требова

ния, приняв во внимание расстроенные финансы Рос

сии»3. И здесь в создание подобного впечатления боль

шой вклад внес С.Ю . Витте как бывший министр ф и

нансов империи. Следует учесть, что правительство США,

санкционировавшее крупные военные займы Токио, бы

ло заинтересовано в целях обуздании империалистиче

ских интересов тихоокеанского соседа и потенциального

1 В книге А.В. Шишова почему-то фигурирует в качестве прези

дента той поры В. Вильсон. См.: Шишов А.В. Неизвестные страни

цы русско-японской войны. 1904—1905 гг. С. 351.

2 П ротопопов А. С. , К узьм енко В . М. , Елманова Н. С. Ис

тория международных отношений и военной политики России. 1648—

2000. М., 2003. С. 170.

3 Шишо в А. В. Указ. соч. С. 351.

-

27

-

геополитического конкурента в более тесной привязке

Японии и ее банковской системы к разрастающейся и

крепнущей «империи Уолл-стрит». Выплата Россией круп

ных денежных сумм означала бы и затруднения с об

служиванием внешнего долга страны, прежде всего,

перед ведущими европейскими державами. Не случайно

британская «Таймс» так оценивала фигуру главного рос

сийского переговорщика в Портсмуте: «Только Витте

может восстановить спокойствие России, и только он мо

жет защитить интересы Западной Европы, вложившей

миллиарды своих сбережений в русские ценности»1.

Тем не менее Япония и без официальной контрибуции

кое-что получала. Ю жная ветка К В Ж Д (Ю ж но-М ань

чжурская ж .д .) передавалась со всем имуществом без

какого-либо финансового возмещения. В качестве воен

ных трофеев Токио доставались российские корабли,

затонувшие на внешнем рейде и во внутренней гавани

Порт-Артура. Плюс крейсер «Новик», погибший для

русского флота у Сахалина, и тот самый легендарный

«Варяг», который в песенной версии «врагу не сдает

ся». Все корабли были подняты, отремонтированы,

включены в состав японского военно-морского флота.

По особому соглашению Россия согласилась платить

японской стороне за содержание наших военноплен

ных (офицеры получали 50 руб. в месяц — сумма не

малая!), которые после подписания мирного договора

должны были вернуться на Родину. Как и японские

военнопленные, условия содержания которых были го

раздо более суровыми. Следует признать, что и рус

ские кладбища погибших и умерших от ран в войне

1904—1905 гг. сохранены и оберегаются в Японии по

сей день. Об обратном лучше промолчать...

1 Цит. по: К ор ел и н А . П . , С тепан ов С. А. Указ. соч. С. 183.

-

28

-

В вопросе о будущем Сахалина (или К араф уто)

президент СШ А сыграл на японской стороне. На засе

дании 2 (15) августа 1905 г. Д. Комура выступил с про

странной речью, которую мог бы и сегодня повторить

любой японский политик. Лишь «Сахалин» нужно за

менить на «северные территории».

Тезис № /. Обладание этим островом/архипелагом —

вопрос жизни, смерти и высочайшего престижа Страны

восходящего солнца.

Тезис № 2. Исконные права на эти земли принадле

жат Японии: и открыли они их раньше, и первыми осно

вали поселения (коренное население как бы и не суще

ствовало), и подати стали взимать силами императорских

чиновников больше, лучше и опять-таки раньше всех

(т.е. русских, но коренное население уже существует).

Тезис № 3. Народное, истинно патриотическое чувст

во японского народа никогда не смирится с фактом рус

ской оккупации исконных территорий династии Ямото.

Тезис № 4. Историческая справедливость — это не

замедлительная передача острова/архипелага Россией

Японии.

Тезис № 5. Только после этого две страны могут под

писать мирный договор и жить дальше без конфликтов

во взаимном сотрудничестве.

При этом совершенно не принималось во внимание

резонное соображение, что передача какой-либо терри

тории будет неминуемо означать будущие конфликты.

Логика практически отсутствует. Но она всегда исчеза

ет, когда начинает говорить то самое превозносимое

Д. Кому рой и его последователями «народное чувст

во», которое впоследствии дуче итальянских фашистов

Б. Муссолини окрестил «священным эгоизмом».

С.Ю . Витте прокомментировал выступление своего

дипломатического визави коротко и метафорически:

-

29

-

«Сахалин — это часовой у наших дверей, меж тем Япо

ния желала бы быть этим часовым у дверей соседа»1.

Высказывание царского министра, дипломата и пре

мьера вполне может быть отнесено и к статусу Куриль

ских островов. К сожалению, здравый смысл отказал

С.Ю . Витте в решении стоящей на последнем месте

в японском меморандуме, но принципиально важной

для Страны восходящего солнца (как показали после

дующие события вплоть до сегодняшнего дня) пробле

ме с рыбными промыслами. Японская сторона получи

ла желаемое практически в полном объеме.

И Витте был изначально готов к полному или час

тичному удовлетворению территориальных требований

Японии. Сахалин в глазах царской высшей бюрократии

был «каторжным островом» и «головной болью». Об

щественный ажиотаж после публикации сахалинских

очерков А.П. Чехова и В. Дорошевича обозначил стоя

щую перед царской властью проблему с островом, на

который претендовала и победившая в войне Япония.

Окончательное решение все же принял не С.Ю . Вит

те, а сам император Николай II. Добивавшийся славы

«миротворца» президент СШ А Т. Рузвельт и американ

ский посол в Петербурге Дж. Мейер использовали тот

же прием, к которому так часто прибегал в общении со

своим монархом и сам Витте (а потом и Столыпин):

легкое, постепенное, но последовательное давление.

Царь, хотя и начинал в итоге ненавидеть своих «давителей», уступал и вынужденно соглашался по проблемам

дискуссии. Возможно (когда станут открыты тайные дип

ломатические архивы СШ А), подобную тактику амери

канцам мог подсказать и сам Витте. Царский послан

ник располагал данными экспертов, что из-за полного

1 Цит. по: Ко р е л и н А . П. , Сте па но в С. А. Указ. соч. С. 158.

-

30

-

превосходства японцев на море вполне возможна бло

када острова и полный захват территории Сахалина.

Т. Рузвельт послал Николаю II телеграмму с настой

чивым советом согласиться на передачу японцам южной

части острова. Посол Дж. Мейер пугал возможностью

выкупа северной части у победителей, что фактически

означало ненавистную для Николая II идею скрытой

контрибуции. И во время этой аудиенции в Зимнем

дворце американский посол с удовлетворением заме

тил, что российский император принял саму возмож

ность ускорения подписания мирного договора в Портс

муте ценой уступки южной части Сахалина.

Разговор в царских покоях был конфиденциаль

ным, но американцы предоставили информацию о нем

японским властям. Как говорят сегодня, «слили инсай

дерскую информацию». По американским законам это —

федеральное преступление. Но это, к сожалению, и

есть политика. Особенно на международном уровне.

В Токио на основании полученной информации бы

ло принято решение об отсрочке последнего заседания

обеих делегаций на один день и Д. Комура получил

новые инструкции. Утром 16 (29) августа японский дип

ломат предложил С.Ю . Витте беседу наедине1. По сви

детельству секретаря первого уполномоченного цар

ской делегации И .Я . Короставца «Часов в одиннадцать

Витте вышел из зала совещания; он был красен и улы

бался. Остановившись среди комнаты, он провозгласил:

«Ну, господа, поздравляю, японцы уступили во всем!»2

Конечно, эти слова были хорошей миной при плохой

дипломатической игре. Ведь именно Россия уступила

1 Правда, А.В. Шишов ссылается на анонимных очевидцев, сви

детельствовавших о массовой мизансцене обмена половины острова

на мирный договор. См.: Ш иш ов А . В. Указ. соч. С. 351.

2 Цит. по: К ор ел и н А . П . , С тепан ов С. А. Указ. соч. С. 164.

-

31

-

в итоге «в вечное и полное владение» южную часть Са

халина с линией демаркации по 50-й параллели. Также

Российская империя признала японскую гегемонию

в Корее, уступая правительству микадо аренду на

Порт-Артур, Талмен и прилегающие территориальные

воды. Были удовлетворены, как отмечалось выше, и

японские требования по рыбным промыслам и судьбе

КВ Ж Д, где на российской ее части допускалось теперь

наличие лишь 15 стражников на один километр желез

нодорожного пути.

Конечно, Портсмутский мир (см. Приложение 15)

был унизительным для той великой державы, которой

считалась Российская империя. Но японской диплома

тии не удалось все же в Портсмуте официально закре

пить за своей страной официальный статус победителя,

который во многом определяется капитуляцией и кон

трибуцией со стороны побежденных. Характерен в дан

ном отношении рескрипт японского императора от 16 ок

тября 1905 г., где можно уловить гордость от побед

подданных божественного микадо на суше и на море,

а также некую неудовлетворенность Портсмутским

мирным соглашением, что неизбежно микшируется

пассажем о «восстановленной дружбе между добрыми

соседями». Обычно в последние два века подобная ри

торика скрывала подготовку «добрых соседей» к оче

редным конфликтам.

«Мы всегда считали основным принципом нашей

международной политики поддержание мира на Восто

ке и обеспечение безопасности Нашей Империи. Дости

жение этой главнейшей цели служило всегда предме

том наших постоянных стремлений. Тем не менее, по

причинам, вызванным условиями самообороны, мы вы

нуждены были, к несчастью, начать враждебные дейст

вия против России.

-

32

-

С самого начала войны наши сухопутные и морские

вооруженные силы приступили к осуществлению мер,

необходимых для защиты родины и для ведения военных

действий. Войска перенесли всякого рода лишения во

время военного похода в чужой стране и достигли блестя

щих успехов. Точно так же и все гражданские чины,

согласно нашим предначертаниям, исполняли добросо

вестно свои обязанности для выполнения нашего желания.

Были приняты все соответствующие положению вещей

меры, необходимые как для ведения войны, так и для

управления внутренними и иностранными делами.

Наш бережливый и мудрый народ бодро нес тяжесть

национального расхода и великодушно приносил свою

лепту в военную казну, оказывая единодушно общую

поддержку для нашего престижа и достижения величия

государства. Результатами Мы в значительной степени

обязаны Благословенным духам наших предков, равно

как и преданности своему долгу наших гражданских и

военных служащих и патриотизму, граничащему с са

моотвержением, присущему всему нашему народу.

После 20 месяцев войны положение Империи упро

чилось, а интересы государства обеспечены. Так как

наше желание поддержать мир было всегда важнейшей

целью, то продолжение военных действий противоре

чило бы нашему сокровенному желанию: не подвергать

наш народ ужасам войны без крайней необходимости.

Поэтому, когда президент Соединенных Штатов, во

имя мира и человеколюбия напомнил, что правительства

Японии и России могли бы выработать условия мира,

Мы, вполне ценя его доброе намерение, приняли его по

средничество и в надлежащее время назначили уполно

моченных для переговоров с уполномоченными России.

Уполномоченные обеих держав съехались вместе и

часто совещались совместно. Русские уполномоченные

- 3 3 -

согласились на предложения наших уполномоченных,

которые главным образом имели в виду цель, для ко

торой начата была война и упрочение мира на Востоке,

выказывая, таким образом, искренность своего ж ела

ния заключить мир. Мы рассмотрели условия мира,

выработанные уполномоченными, и, найдя их в пол

ном согласии с нашим желанием, приняли эти условия

и ратифицировали их.

Так как Мы этим договором обеспечили мир и сла

ву, то Мы счастливы призвать благословение мило

сердных духов наших предков и завещать плоды этих

великих дел нашим потомкам.

Наше искреннее желание — разделить славу с на

шим народом и долго наслаждаться благами мирных

отношений со всеми народами. Россия снова находится

в дружественных отношениях к Японии, и Мы искрен

не желаем, чтобы восстановленная дружба между доб

рыми соседями стала бы тесной и сердечной.

В настоящее время при всеобщем мировом прогрессе

всех народов необходимо стремиться к тому чтобы со

вершенствование государственного устройства не встре

чало препятствий как в отношении внутреннего, так и

внешнего развития. Поддерживая боевую готовность и

во время мира, необходимо стремиться к тому, чтобы

внутреннее преуспевание было вполне обеспечено.

Мы строжайше предупреждаем наших подданных

воздержаться от манифестаций, вызываемых лишь тще

славной гордостью. Предлагаем им предоставить это их

законным защитникам и со своей стороны сделать все,

что в их силах для усиления Империи».

Стоит обратить внимание и на содержащийся в ре

скрипте строжайший запрет на манифестации. Как пишет

не без злорадства С.Ю . Витте в своих мемуарах, «ког

да в Японии сделались известными мирные условия,

в Токио вспыхнула смута, памятник, сооруженный при

-

34

-

жизни И то1, был разрушен толпою. Токио было объя

влено на военном положении, войскам пришлось дей

ствовать, были раненые и убитые. Когда Комура вер

нулся в Японию, ему не только не дали никакой награ

ды, но он вынужден был покинуть пост министра

иностранных дел и удалиться в частную ж изнь»2.

Сам же Витте по возвращении в столицу получил и

награду — титул графа, и занял высочайший пост главы

императорского кабинета. Ему удалось продавить кон

ституционный манифест 17 октября 1905 г. по той же

схеме, как «работали» с Николаем II при заключении

Портсмутского мира Т. Рузвельт и Дж. Мейер. Правда,

недоброжелатели новоявленного графа, которых у не

го было в избытке, считали, что в Портсмуте Витте

предал интересы Родины и действовал по указке япон

цев и их покровителей — англичан и американцев3. Да

и сегодня некоторые современники придерживаются ана

логичного мнения. Уступка половины российского ост

рова отозвалась прозвищем, намертво прикрепившимся

к С.Ю . Витте — «граф Полусахалинский».

И все же более обоснованным выглядит мнение со

временного эксперта по японским территориям В. Стеч

кина: «В советские времена историки, вскрывая гнилую

сущность самодержавия, частенько приводили графа

как пример бездарности царской дипломатии. А ведь

напрасно. Заклю чая договор, Витте действовал расчет

ливо и дальновидно, словно предугадывал дальнейшие

1 Ито Хиробуми «Блистательный политический импресарио, первый

по влиянию государственный сановник в Японии в 1880—1909 гг. Ав

тор конституции Мэйдзи, создатель демократического имиджа Япо

нии...» См.: С иг р е й в С . , С иг р е й в П. Династия Ямото. М., 2005.

С. 8. Пал жертвой покушения корейского националиста/патриота 26 ок

тября 1909 г. в Харбине, куда прибыл для обсуждения дальнейших

российско-японских отношений.

2 Витте С . Ю. Указ. соч. С. 483.

3 См.: Ко р е л и н А . П . , Сте па но в С . А. Указ. соч. С. 165.

-

35

-

территориальные поползновения жадных дальневосто

чных соседей»1.

А в плане судьбы спорных «северных территорий»

особый интерес представляет приложение № 10 к Портс

мутскому мирному договору, по которому аннулирова

лись все предшествующие русско-японские договоры.

Получается, что Токио сам лишил себя права ссылаться

на Симодский трактат и Петербургский договор, где рос

сийская сторона признала принадлежность Ю жных Ку

рил Японии2. Более того, нападением на Россию в 1904 г.

а также оккупацией Дальнего Востока с 1918 г. по 1925 г.

Япония открыто игнорировала договоры XIX в. и по

тому «ее сегодняшняя апелляция к далекому прошлому

по меньшей мере неубедительна»3.

Портсмут «нарисовался» в XX в. применительно к ис

тории отношений двух стран еще раз. Летом 1987 г. здесь

прошли секретные маневры в формате компьютерной

стратегической игры с участием командования военноморских сил СШ А и Японии. Отрабатывалась тактика

нанесения упреждающих ударов по советским подвод

ным лодкам в целях недопущения ядерных ударов по

СШ А и их союзникам. Возможно, тогда получается,

что и в 1904 г., и в 1941 г. под Порт-Артуром и ПерлХарбором Япония наносила упреждающие удары по

русскому и американскому флоту. Но тогда японским

политикам не стоит поднимать тему вероломного удара

Сталина по Японии в августе 1945 г. Это была нор

мальная практика нанесения упреждающих ударов...

1 С т е ч к и н В. Так называемые спорные территории в агрес

сивных планах соседей России / / Предчувствие новой «холодной

войны». М., 2007. С. 174.

2 См.: Петров Д. Япония в мировой политике. М., 1975. С. 228;

З и л а н о в В . К . , Кошкин А . А . , Латыше в И . А . , Пло т нико в

А . Ю . , Се нче нко И. А . Русские Курилы: История и современ

ность. С6. документов по истории формирования русско-японской

границы. М., 2002. С. 49.

3 П р о х о р о в Е., Ше вчу к Л. О территориальных претензиях

Японии к СССР / / Международная жизнь. 1989. № 1. С. 51. Также

см.: К о б з е в В . В . Южнокурильская проблема вчера и сегодня / /

Кентавр. 1995. N° 3. С. 38.

-

36-

НЕПРИЗНАННЫЕ ВОЙНЫ

МЕЖДУ ОФИЦИАЛЬНЫМИ:

1905-1939

Обещанной в рескрипте японского императора тесной

и сердечной дружбы между «добрыми соседями» не по

лучилось. Прежде всего, благодаря дипломатам, генера

лам, адмиралам самих императоров М уцухито/М эйдзи,

Ёсихито/Тайсё и Х ирохито/С ёва. И благодаря офици

альным и неофициальным союзникам Страны восходя

щего солнца в русско-японской войне 1904—1905 гг.

Япония в определенной степени сама «виновата» в из

менении геополитической конфигурации в начале XX сто

летия. Ф актически лишив Россию значительной части

ее флота и умерив империалистические аппетиты Пе

тербурга в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Токио под

толкнул царское правительство к возвращению к модели

континентальной державы (по определению А. Дугина,

теллурократической модели) и актуализации европей

ского направления ее внешней политики. Теперь ничто

не мешало Британской империи как ведущей морской

державе (талассократическая модель) присоединиться

к военно-политическому союзу России и Ф ранции.

В результате бывшие противники — Россия и Япо

ния — оказываются союзниками в Первой мировой вой

не. Но если русская армия стала главным «пушечным

мясом» блока Антанты, то японские вооруженные силы

оказались на периферии военных действий. Токио

-

37

-

«приступил к защите торговых коммуникаций англи

чан в Индийском океане, патрулированию подступов

к Австралии и Новой Зеландии. Япония направила

крейсер и четырнадцать эсминцев в Средиземноморье.

Японские суда входили в состав конвоев британских

военных транспортов, доставлявших живую силу и

технику в Европу из Австралии и Новой Зеландии.

Японская армия помогала поддерживать порядок

в Сингапуре, Гонконге и Ш анхае в то время, когда

британские солдаты сражались в Европе»1.

Британия своими собственными усилиями взращ и

вала своего противника в будущей мировой войне.

Япония ускоренными темпами перенимала богатейший

военно-морской опыт «владычицы морей» и к оконча

нию Первой мировой стала морской державой № 3.

Что, конечно, не могло не встревожить первые две,

причем СШ А усиленно чинили препоны союзу Англии

и Японии. Янки справедливо напоминали британцам,

что от участия в сухопутных военных операциях в Ев

ропе «желтые либералы» уклонились, а свои функции

замещения сил Его Величества в азиатском регионе ак

тивно использовали в интересах японского бизнеса и

промышленности. Так американская республика и анг

лийская корона начали дружить против японской им

перии. Несмотря даже на визит в Лондон в 1921 г.

наследного принца Хирохито, которого произвели

в почетные фельдмаршалы британской армии2. Тем не

менее, уже когда принц продолжил свое европейское

турне, Лондон ответил отказом на предложение Токио

продлить англо-японский договор. Все это произвело

1 Сигрейв С. , Сигре йв П. Династия Ямото М., 2005. С. 163.

2 В 1941 г. уже императора Хирохито этой должности лишат как

военного противника.

-

38

-

по мнению У. Черчилля, «глубокое впечатление на Япо

нию и было воспринято там как акт небрежения азиат

ской державы западным миром»1.

Но еще до охлаждения отношений между бывшими

союзниками западный мир использовал Японию в борь

бе с красной революцией и большевистским правительст

вом. Российские просторы стали неофициальным «послед

ним фронтом» Первой мировой войны2. С другой сто

роны, конфликтное противостояние (включая военные

действия) Японии и Китая в АТР можно в определенной

степени считать «первым фронтом» Второй мировой,

которая официально началась только 1 сентября 1939 г.

В январе 1915 г. Токио предъявил китайскому пра

вительству ультиматум — т.н. «двадцать одно требова

ние», фактически требуя признания уже захваченных

Японией германских владений на территории Китая.

«Помимо территориальных, юридических и имуществен

ных уступок представители Токио потребовали от Пе

кина согласие на установление японского контроля над

китайским государственным аппаратом, армией, финан

сами и дипломатической службой. Реализация этой груп

пы требований... означала формальное установление

над Китаем японского протектората»3. А чем грозит

японский протекторат, Китай уже мог узнать на судьбе

соседней Кореи, территория которой уже в 1910 г. бы

ла фактически аннексирована Токио. Но, как писал один

из наставников будущего императора Хирохито Куракити Сиратори, эта аннексия «установила мир в регионе

и явилась благом для самих корейцев»4. Другой историкпедагог Гэмпати М идзукири, автор «Истории великой

1 Цит. по: Сигрейв С. , Сигре йв П. Указ. соч. С. 177.

2 Ванюков Д . А . Становление советского государства. М., 2007.

3 События 1918—1945 годов / / Системная история международ

ных отношений: В 2 т. М., 2006. Т. 1. С. 129.

4 Бикс Г. Хирохито и создание современной Японии. С. 79.

-

39

-

мировой войны», называл революции и войны самой

большой опасностью для монархий. Ведь именно великая

мировая война привела к падению династий в Россий

ской, Германской, Австро-Венгерской и О ттом анской/

Турецкой империях. Урок истории Хирохито освоил не

вполне. Династии Ямото просто повезло с победителямиамериканцами. И теперь последние принцы из японской

императорской династии учат не французский, а анг

лийский язык, ставший главным коммуникатором меж

дународной политики. Но не будем забегать вперед.

Именно в Китае впервые серьезно схлестнулись внеш

неполитические интересы Токио и Вашингтона. В сен

тябре 1914 г. СШ А подписали с Китаем первый равно

правный договор, означавший признание за страной

международной субъектности. До этого практически в те

чение почти века Китай рассматривался как объект экс

плуатации и предмет империалистического дележа. Ва

шингтон подталкивал Пекин к вступлению в мировую

войну на стороне Антанты. И это было сделано даже

раньше самих американцев. В отличие от японцев, Ки

тай отправил во Ф ранцию 100 тыс. тыловых рабочих.

Токио же провел переломный 1917 г. в тайных дип

ломатических торгах с союзниками, стремясь закрепить

за собой не только бывшие германские колонии в АТР,

но и оккупированный Шаньдунский полуостров. С япон

скими требованиями согласились Лондон, Париж, Рим

и Петроград, где Временное правительство не приняло

во внимание появление еще в 1910 г. официальной кар

ты «новые владения и полная карта Японии», где

в японские цвета были закрашены Чукотка, Камчатка

и значительная часть российского Дальнего Востока1.

1 См.: З и ла н о в В . К . , Ко шкин А . А . , Латышев И . А . ,

Пл от ников А . Ю . , С е нче нко И . А . Русские Курилы: История

и современность. Сб. документов по истории формирования русскояпонской границы. М., 2002. С. 53.

-

40

-

Революция в Петрограде давала знаменательный пред

лог для Токио повторить на этих территориях получен

ный в Корее и Китае империалистический, захватниче

ский опыт. Япония стала добиваться от союзников по

Антанте предоставления ей права интервенции в Рос

сии под формальным предлогом защиты иностранных

граждан и материальных интересов союзников.

Н ельзя сказать, что пришедшие к власти большеви

ки не осознавали угрозы. Еще в конце 1917 г. наркомат

иностранных дел обратился к третьему секретарю

японской миссии в Петрограде С. Уэда с предложени

ем заключить с Токио политическую конвенцию и эко

номические соглашения, обещавшие некоторые префе

ренции для японской стороны в совместной разработке

природных богатств региона. Аналогичные предложе

ния были сделаны и американцам. «Председатель Сов

наркома В.И . Ленин резонно полагал, что соперниче

ство между Японией и СШ А может облегчить между

народное положение России»1.

Однако «гений революции» должен был учитывать

и возможность компромисса между Токио и Вашингто

ном. З а счет Китая и России. В том же ноябре 1917 г.

государственный секретарь США Р. Лансинг и министр

иностранных дел Японии К. И сии/И ш ии скрепили свои

ми подписями дипломатический документ, вошедший

в историю под их именами — «соглашение Лансинга —

Исии». Забыв о своих обещаниях Пекину, американ

ская сторона при трафаретном пассаже о необходимо

сти соблюдения суверенитета и территориальной цело

стности Китая фактически признавала «специальные

интересы» Японии здесь. Симптоматично, что особенно

1 События 1918—1945 годов / / Системная история международ

ных отношений: В 2 т. М., 2006. Т. 1. С. 133.

-

41

-

эти «интересы» проявлялись в тех частях китайской

территории, с которыми граничат ее владения1. Однако

авторы изданной при поддержке американского Ф онда

М акартуров работы благоразумно умалчивают, что по

стулируемые в соглашении Лансинга — Исии принци

пы «открытых дверей» и «равных возможностей» озна

чали «открытие» «равных возможностей» колониально

го грабежа не только Китая, но и России2. Не случайно

именно СШ А и Япония играли главные роли в ино

странной интервенции на Дальнем Востоке.

Между тем «триумфальное шествие советской власти»

в азиатской части России было далеко не триумфаль

ным. Во всех крупных городах к востоку от Байкала —

Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Верхнеудинске и Чите советы были разогнаны и на их месте появи

лись земские правительства, где в основном задавали тон

еще две партии, победившие с большевиками на выборах

в Учредительное собрание — эсеры и меньшевики. Про

валилась и попытка революционизировать и российскую

полосу КВЖ Д. В декабре 1917 г. китайское правительст

во при разрешении Антанты устанавливает прямой конт

роль над железной дорогой и полосой отчуждения. Был

разогнан и совет в Харбине, созданный еще после ф ев

ральской революции 1917 г. Для Китая вопрос о конт

роле над К В Ж Д был не столько актом противодейст

вия коммунизму, сколько шагом к ликвидации приви

легий и экстерриториальности на своей территории3.

1 События 1918—1945 годов / / Системная история международ

ных отношений: В 2 т. М., 2006. Т. 1. С. 128.

2 А об особенностях американских подходов к проблемам тер

риториальной целостности можно судить по явным, но отрицаемым

Вашингтоном двойным стандартам в отношении Сербии (Косово) и

Грузии (Абхазия и Южная Осетия).

3 События 1918—1945 годов / / Системная история международ

ных отношений: В 2 т. М., 2006. Т. 1. С. 133.

-

42

-

Токио наносит ответный удар. 18 февраля 1918 г.

Верховный военный совет Антанты принимает решение

об оккупации японскими войсками КВ Ж Д, Харбина и

Владивостока. Заодно Токио получил согласие и на

ввод войск в Северную Маньчжурию.

Но еще 11 ноября 1917 г. на владивостокском рейде

бросил якорь крейсер «Бруклин», флагман азиатского

флота США, с адмиралом О. Найтом на борту. За ним

в декабре 1917 г. — январе 1918 г. подтянулись япон

ские крейсеры «Асахи» и «Ивами» и британский —

«Суффолк». «Н а официальный протест Советского

правительства представитель Великобритании в М оск

ве сообщил, что высадка японских солдат во Владиво

стоке имеет единственной целью охрану жизни и соб

ственности японских граждан»1.

Действительно, японцы стали оседать на российском

Дальнем Востоке еще до 1904 г. По официальным дан

ным, во Владивостоке проживало 3283 лица с япон

ским гражданством, в Никольск-Уссурийске — 325,

в Хабаровске — 573, в Благовещенске — 338, в Нерченске — 19, в Чите — 215, в Сретенске — 3082.

Второй причиной нахождения во Владивостоке ко

раблей Антанты было официально объявленное оказа

ние помощи в эвакуации чехословацкого корпуса через

российскую территорию. Это решение было принято еще

при Временном правительстве, и большевики против

этого формально не возражали. Протестовали прави

тельства германского кайзера и австро-венгерского им