Author: Виленский Б.С.

Tags: нервная система невропатология неврология алкоголизм как болезнь нейрохирургия психиатрия медицина неотложные состояния

ISBN: 5-93929-080-9

Year: 2004

Б. С. ВиленскийНЕОТЛОЖНЫЕ

СОСТОЯНИЯ

В НЕВРОЛОГИИРуководство для врачейСанкт-ПетербургФОЛИАНТ2004

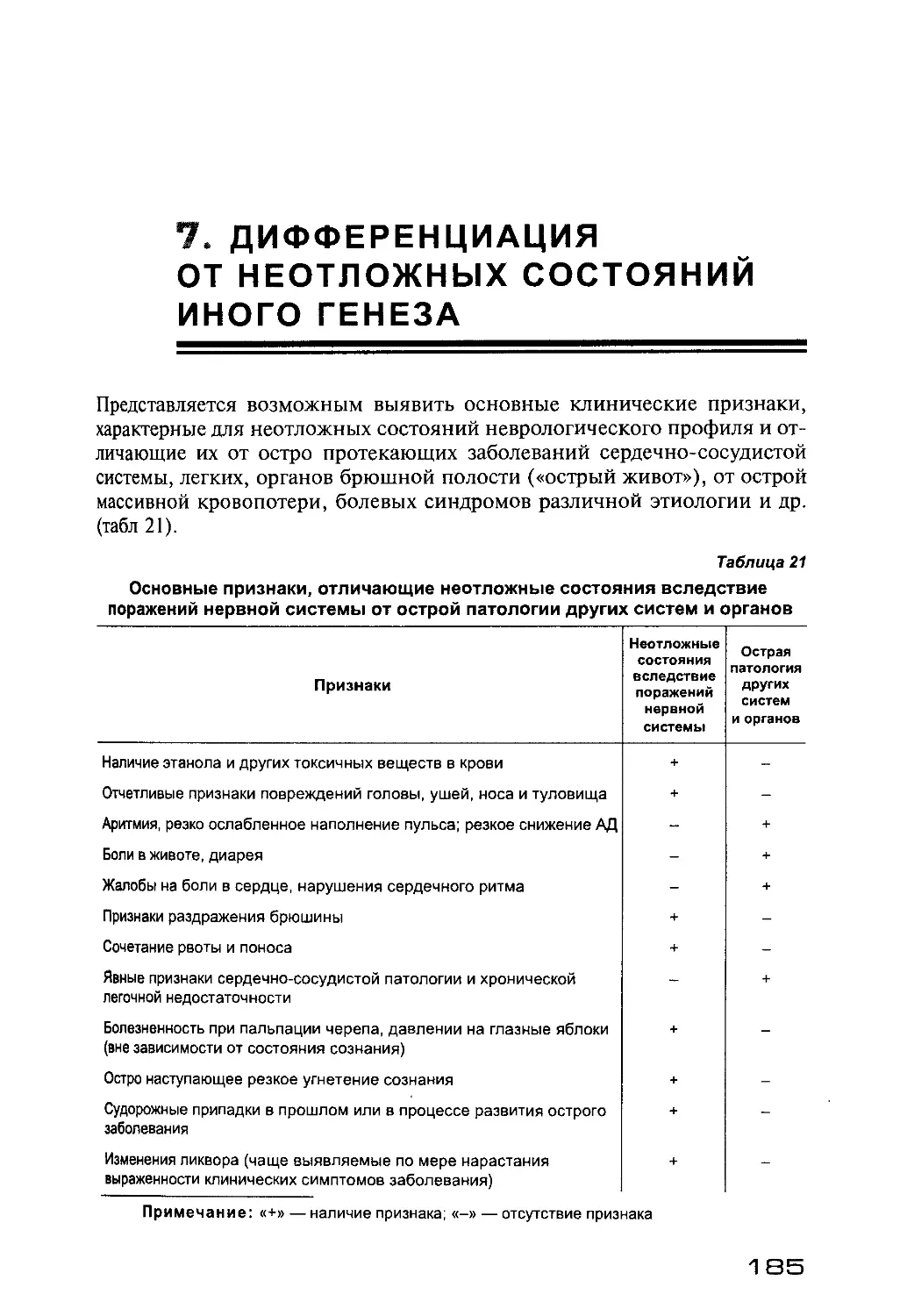

УДК 616.8

ББК 56,1Виленский Б. С._ Неотложные состояния в неврологии: Руководство

для врачей. — СПб.: ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2004. — 512 с.13ВМ 5-93929-080-9В книге представлены современные данные о принципах диагностики и терапии ост¬

ро возникающих и тяжело протекающих поражений нервной системы. Охарактеризо¬

ваны особенности экстренной помощи на догоспитальном этапе и в стационарах при

острых нарушениях мозгового кровообращения, посттравматических внутричереп¬

ных гематомах, острых нейроинфекциях, экзогенных и эндогенных интоксикациях с

поражением нервной системы, остро возникающих состояниях обездвиженности,

злокачественном нейролептическом синдроме, ботулизме, столбняке, бешенстве,

мигренозном статусе, синдроме Мюнхаузена и острых поражениях спинного мозга.

Уделено внимание методам предупреждения диагностических, тактических и тера¬

певтических ошибок, допускаемых на догоспитальном этапе и в стационарах.Книга рассчитана на неврологов, нейрохирургов, реаниматологов, терапевтов, вра¬

чей скорой помощи и студентов высших медицинских учебных заведений.© Б. С. Виленский, 2004

13ВН 5-93929-080-9 © Оформление ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2004

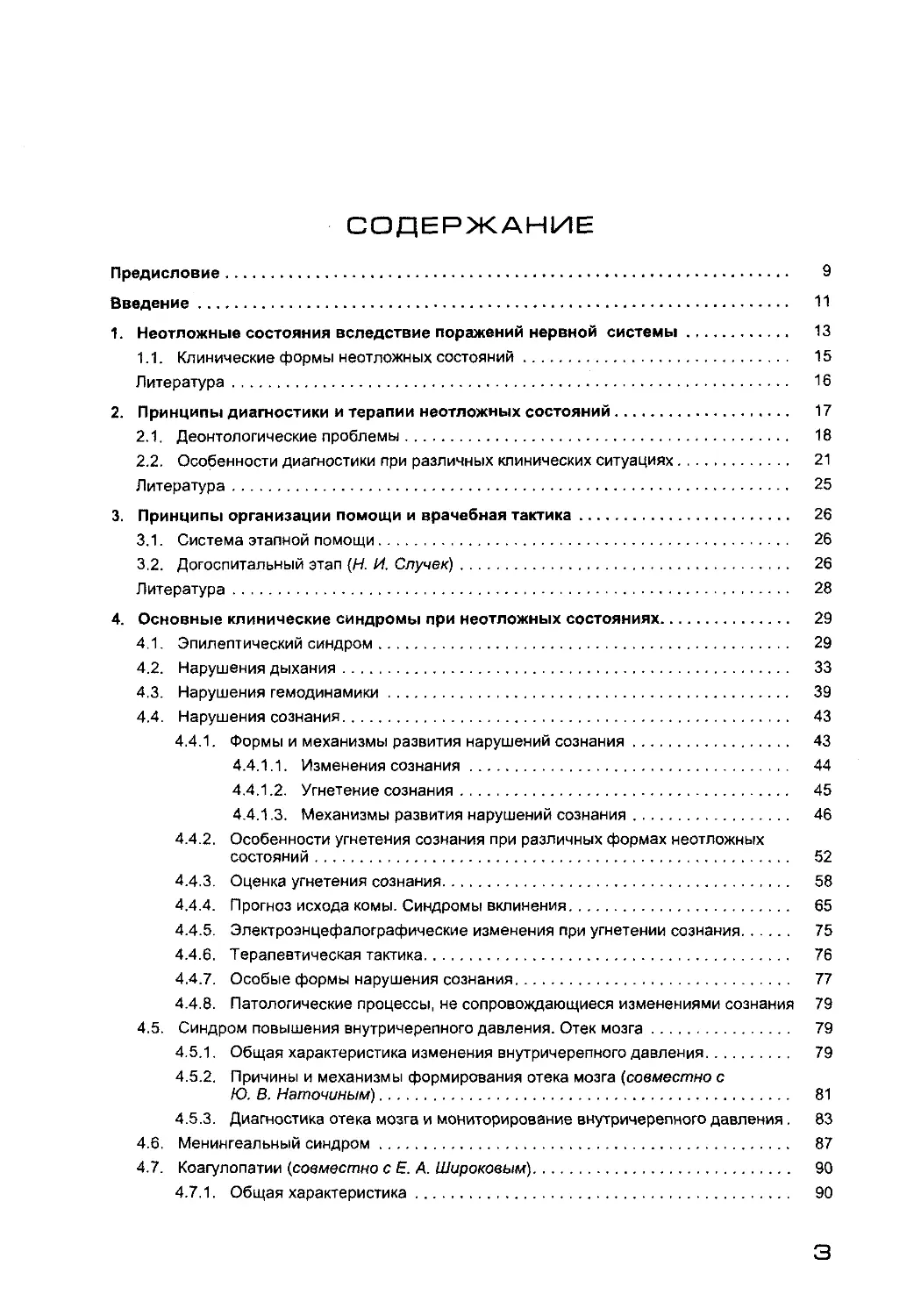

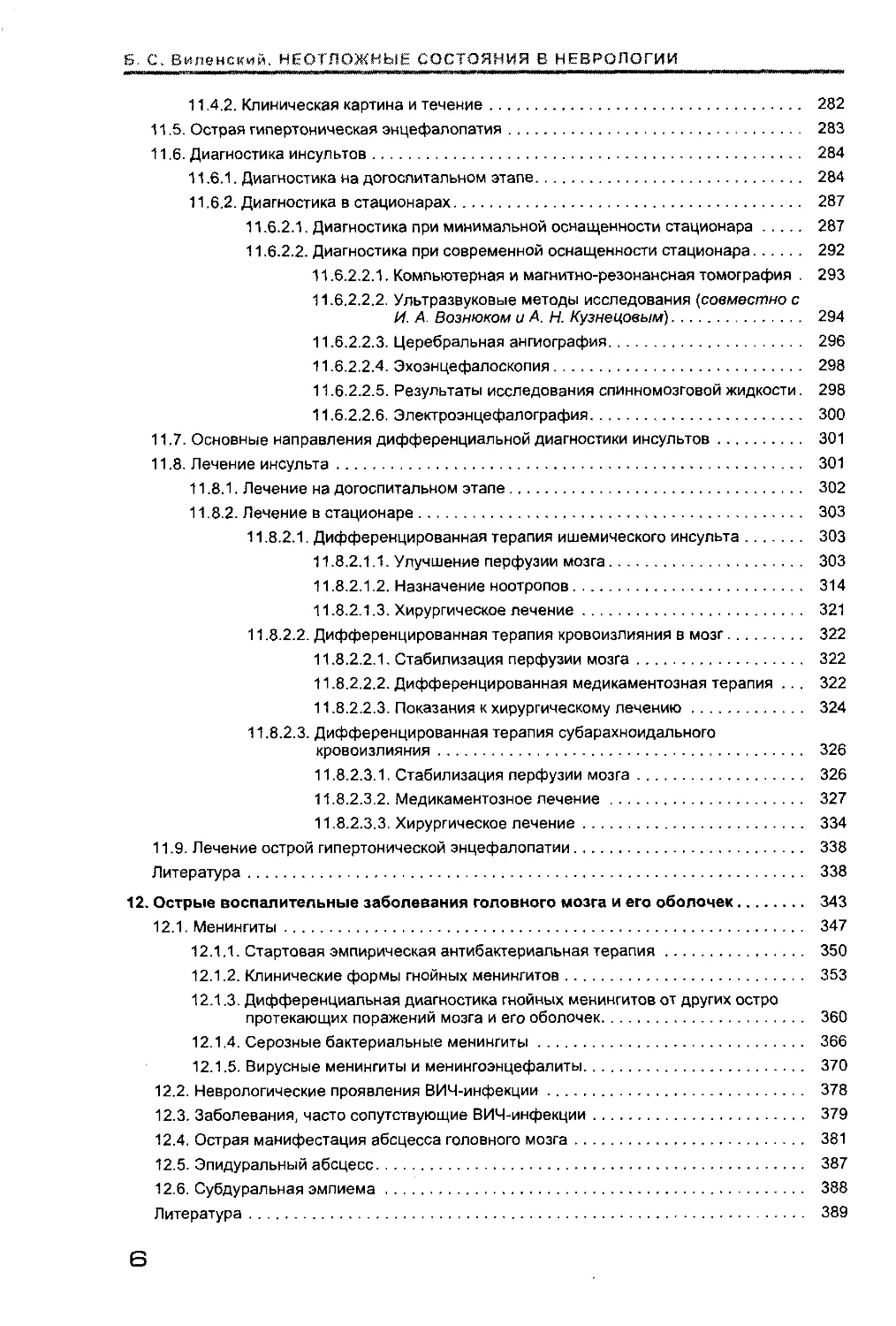

СОДЕРЖАНИЕПредисловие 9Введение 111. Неотложные состояния вследствие поражений нервной системы 131.1. Клинические формы неотложных состояний 15Литература 162. Принципы диагностики и терапии неотложных состояний 172.1. Деонтологические проблемы 182.2. Особенности диагностики при различных клинических ситуациях 21Литература 253. Принципы организации помощи и врачебная тактика 263.1. Система этапной помощи 263.2. Догоспитальный этап {Н. И. Случек) 26Литература 284. Основные клинические синдромы при неотложных состояниях 294.1. Эпилептический синдром 294.2. Нарушения дыхания 334.3. Нарушения гемодинамики 394.4. Нарушения сознания 434.4.1. Формы и механизмы развития нарушений сознания 434.4.1.1. Изменения сознания 444.4.1.2. Угнетение сознания 454.4.1.3. Механизмы развития нарушений сознания 464.4.2. Особенности угнетения сознания при различных формах неотложных

состояний 524.4.3. Оценка угнетения сознания 584.4.4. Прогноз исхода комы. Синдромы вклинения 654.4.5. Электроэнцефалографические изменения при угнетении сознания 754.4.6. Терапевтическая тактика 764.4.7. Особые формы нарушения сознания 774.4.8. Патологические процессы, не сопровождающиеся изменениями сознания 794.5. Синдром повышения внутричерепного давления. Отек мозга 794.5.1. Общая характеристика изменения внутричерепного давления 794.5.2. Причины и механизмы формирования отека мозга (совместно сЮ. В. Наточиным) 814.5.3. Диагностика отека мозга и мониторирование внутричерепного давления. 834.6. Менингеальный синдром 874.7. Коагулопатии (совместно с £ А. Широковым) 904.7.1. Общая характеристика 90

Б, С- Виленскмй. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИ 4.7.2. Препараты, используемые для купирования коагулопатий 964.8. Псевдотуморозный синдром 984.9. Смерть мозга 99Литература 1015. Диагностика и экстренная помощь на догоспитальном этапе (Н. И. Случек) 1045.1. Купирование эпилептического статуса 1055.2. Купирование нарушений жизненно важных функций 1115.2.1. Купирование нарушений дыхания 1135.2.2. Купирование нарушений гемодинамики 1185.3. Другие экстренные мероприятия 1255.4. Оценка состояния сознания 1285.5. Сведения об обстоятельствах развития неотложного состояния 1285.6. Дальнейшее обследование 1335.6.1. Общее обследование 1335.6.2. Неврологическое обследование 1385.7. Выделение категорий больных, нуждающихся в госпитализации в

нейрохирургические отделения или отделения, в которых проводится

медикаментозная терапия 1455.8. Решения о транспортировке больных 148Литература 1486. Методы обследования в стационарах 1506.1. Выяснение анамнеза 1506.2. Определение состояния сознания 1516.3. Соматическое обследование 1516.4. Неврологическое обследование 1516.5. Офтальмологическое обследование 1546.6. Лабораторные методы исследования 1556.6.1. Клинические методы исследования крови и мочи 1556.6.2. Биохимические методы исследования крови и мочи 1556.6.3. Токсикологические методы исследования крови 1576.6.4. Экстренное определение состояния коагуляционного статуса 1586.6.5. Исследование спинномозговой жидкости 1606.7. Инструментальные методы исследования 1676.7.1. Краниография, спондилография, рентгенография органов грудной клетки 1676.7.2. Эхоэнцефалоскопия 1696.7.3. Компьютерная томография 1706.7.4. Магнитно-резонансная томография 1716.7.5. Церебральная ангиография 1726.7.6. Ультразвуковые методы исследования {А. Н. Кузнецов) 1776.7.7. Электроэнцефалография 1826.7.8. Электрокардиография 1836.8. Обследование при отсутствии сведений об обстоятельствах заболевания 183Литература 1837. Дифференциация от неотложных состояний иного генеза 185Литература 186

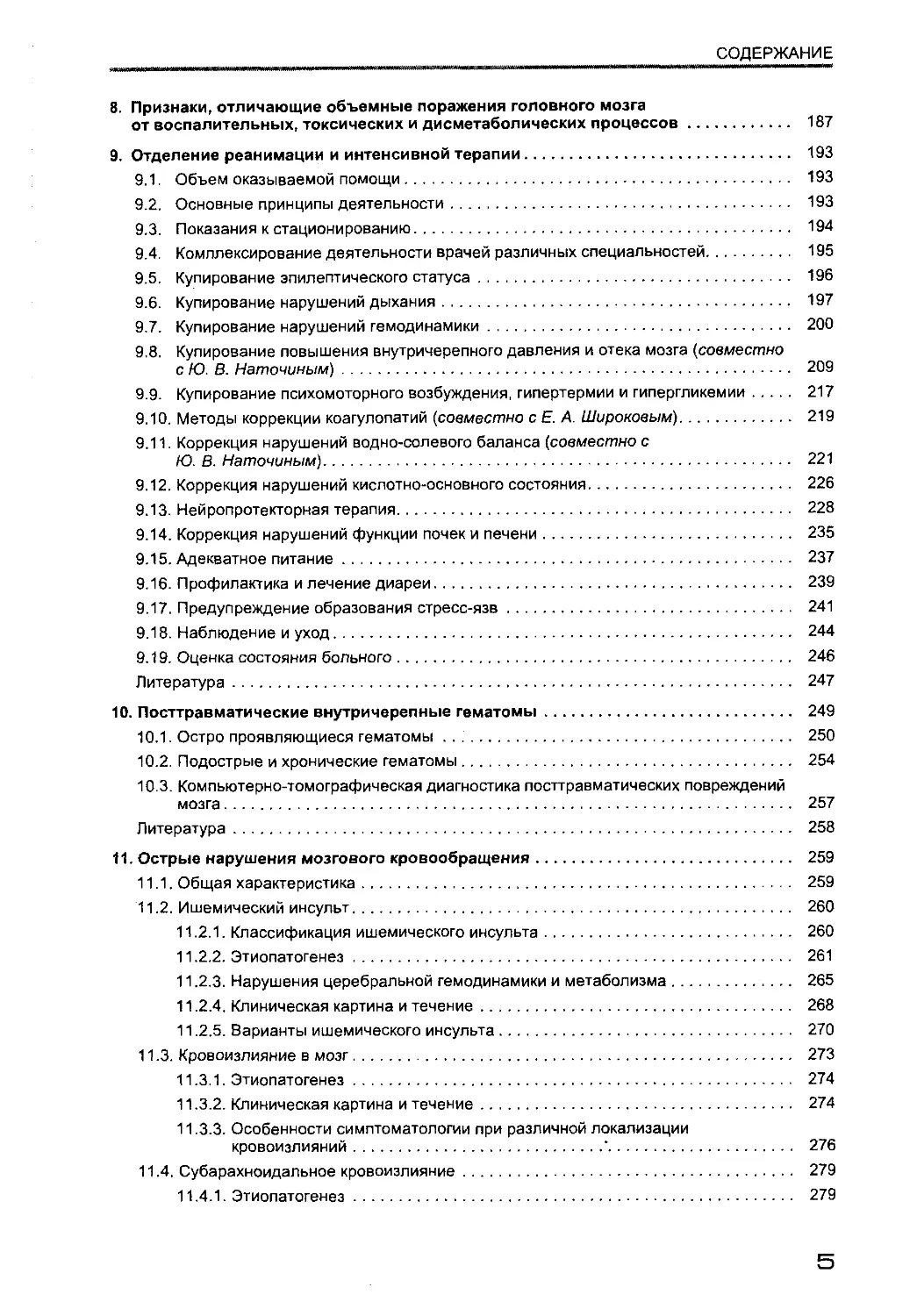

СОДЕРЖАНИЕ8. Признаки, отличающие объемные поражения головного мозгаот воспалительных, токсических и дисметаболических процессов 1879. Отделение реанимации и интенсивной терапии 1939.1. Объем оказываемой помощи 1939.2. Основные принципы деятельности 1939.3. Показания к стационированию 1949.4. Комплексирование деятельности врачей различных специальностей 1959.5. Купирование эпилептического статуса 1969.6. Купирование нарушений дыхания 1979.7. Купирование нарушений гемодинамики 2009.8. Купирование повышения внутричерепного давления и отека мозга (совместнос Ю. В. Наточиным) 2099.9. Купирование психомоторного возбуждения, гипертермии и гипергликемии 2179.10. Методы коррекции коагулопатий (совместно с Е. А. Широковым) 2199.11. Коррекция нарушений водно-солевого баланса (совместно сЮ. В. Наточиным) 2219.12. Коррекция нарушений кислотно-основного состояния 2269.13. Нейропротекгорная терапия 2289.14. Коррекция нарушений функции почек и печени 2359.15. Адекватное питание 2379.16. Профилактика и лечение диареи 2399.17. Предупреждение образования стресс-язв 2419.18. Наблюдение и уход 2449.19. Оценка состояния больного 246Литература 24710. Посттравматические внутричерепные гематомы 24910.1. Остро проявляющиеся гематомы 25010.2. Подострые и хронические гематомы 25410.3. Компьютерно-томографическая диагностика посттравматических повреждений

мозга 257Литература 25811. Острые нарушения мозгового кровообращения 25911.1. Общая характеристика 25911.2. Ишемический инсульт 26011.2.1. Классификация ишемического инсульта 26011.2.2. Этиопатогенез 26111.2.3. Нарушения церебральной гемодинамики и метаболизма 26511.2.4. Клиническая картина и течение 26811.2.5. Варианты ишемического инсульта 27011.3. Кровоизлияние в мозг 27311.3.1. Этиопатогенез 27411.3.2. Клиническая картина и течение 27411.3.3. Особенности симптоматологии при различной локализации

кровоизлияний ■ 27611.4. Субарахноидальное кровоизлияние 27911.4.1. Этиопатогенез 279

6. с. Виленский. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИ11.4.2. Клиническая картина и течение 28211.5. Острая гипертоническая энцефалопатия 28311.6. Диагностика инсультов 28411.6.1. Диагностика на догоспитальном этапе 28411.6.2. Диагностика в стационарах 28711.6.2.1. Диагностика при минимальной оснащенности стационара 28711.6.2.2. Диагностика при современной оснащенности стационара 29211.6.2.2.1. Компьютерная и магнитно-резонансная томография . 29311.6.2.2.2. Ультразвуковые методы исследования (совместно сИ. А. Вознюком и А. Н. Кузнецовым) 29411.6.2.2.3. Церебральная ангиография 29611.6.2.2.4. Эхоэнцефалоскопия 29811.6.2.2.5. Результаты исследования спинномозговой жидкости. 29811.6.2.2.6. Электроэнцефалография 30011.7. Основные направления дифференциальной диагностики инсультов 30111.8. Лечение инсульта 30111.8.1. Лечение на догоспитальном этапе 30211.8.2. Лечение в стационаре 30311.8.2.1. Дифференцированная терапия ишемического инсульта 30311.8.2.1.1. Улучшение перфузии мозга 30311.8.2.1.2. Назначение ноотропов 31411.8.2.1.3. Хирургическое лечение 32111.8.2.2. Дифференцированная терапия кровоизлияния в мозг 32211.8.2.2.1. Стабилизация перфузии мозга 32211.8.2.2.2. Дифференцированная медикаментозная терапия ... 32211.8.2.2.3. Показания к хирургическому лечению 32411.8.2.3. Дифференцированная терапия субарахноидального

кровоизлияния 32611.8.2.3.1. Стабилизация перфузии мозга 32611.8.2.3.2. Медикаментозное лечение 32711.8.2.3.3. Хирургическое лечение 33411.9. Лечение острой гипертонической энцефалопатии 338Литература 33812. Острые воспалительные заболевания головного мозга и его оболочек 34312.1. Менингиты 34712.1.1. Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия 35012.1.2. Клинические формы гнойных менингитов 35312.1.3. Дифференциальная диагностика гнойных менингитов от других остро

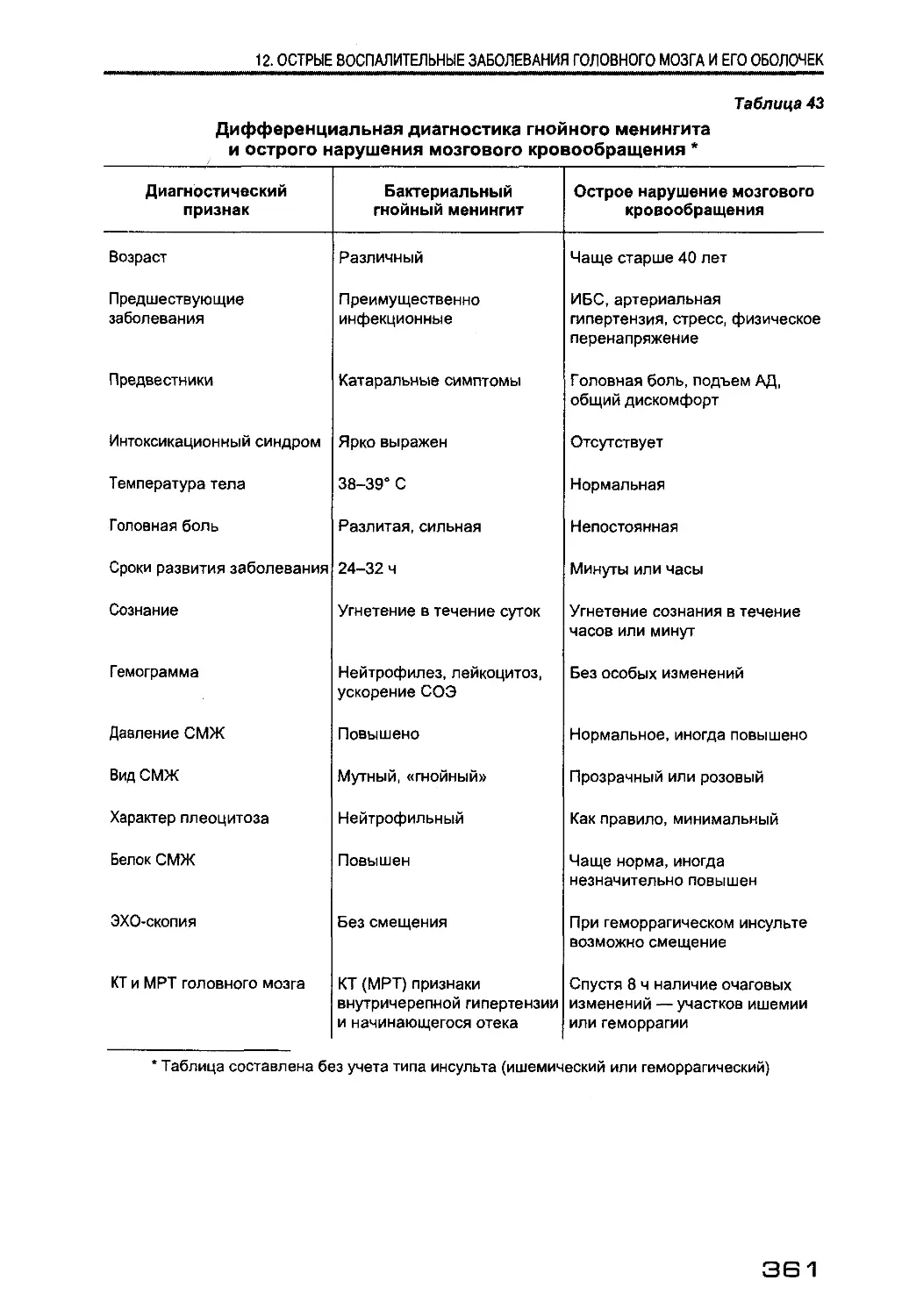

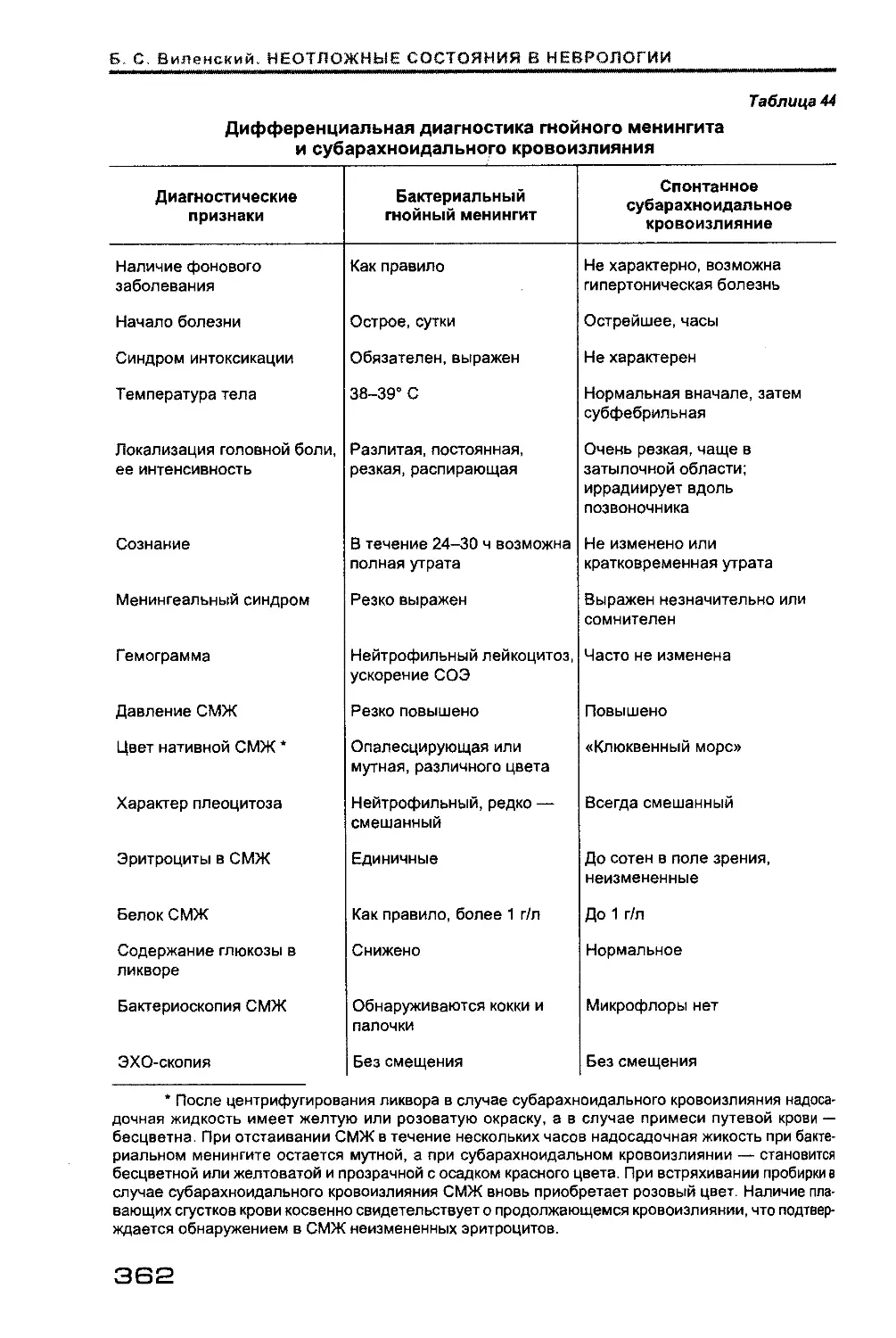

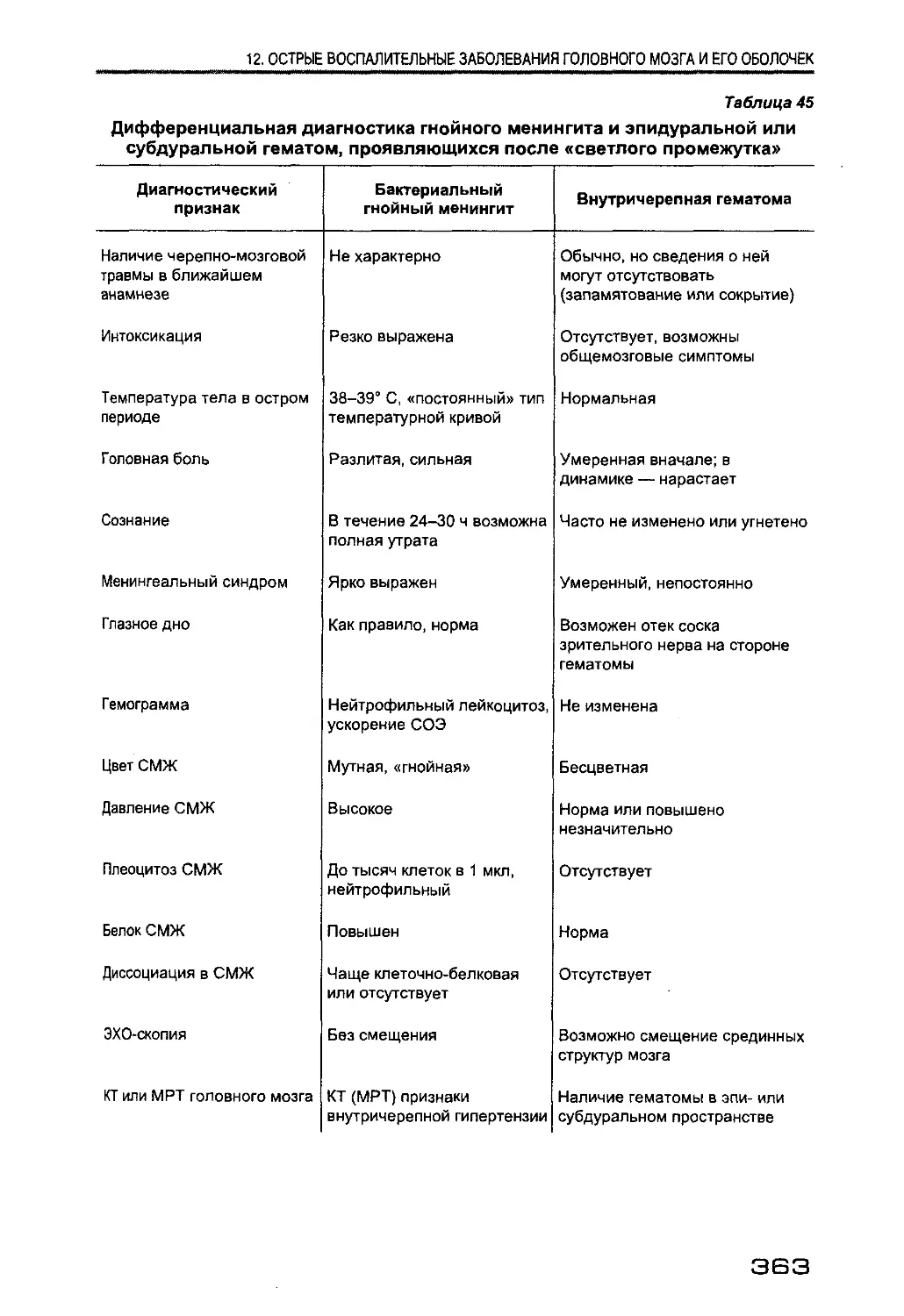

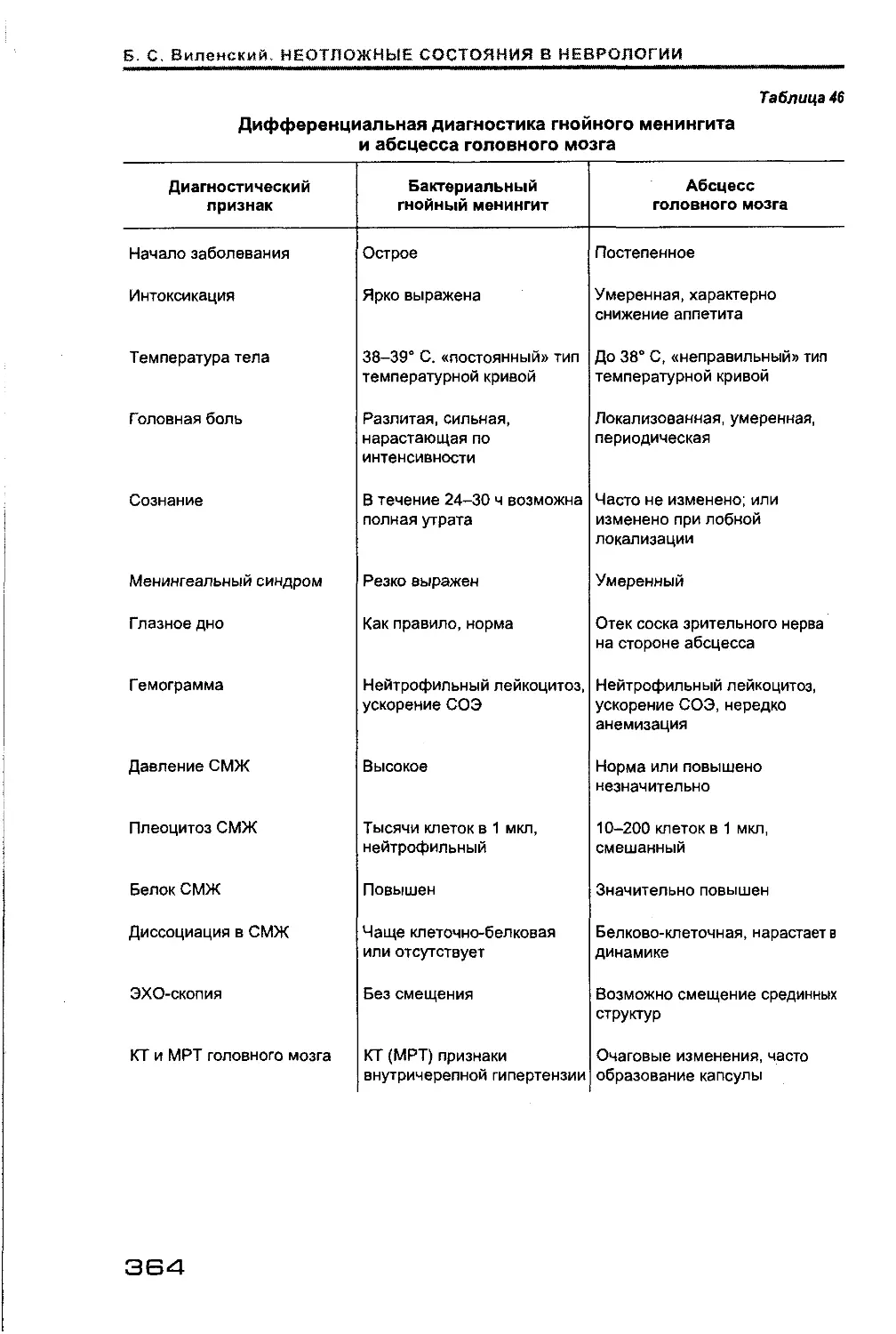

протекающих поражений мозга и его оболочек 36012.1.4. Серозные бактериальные менингиты 36612.1.5. Вирусные менингиты и менингоэнцефалиты 37012.2. Неврологические проявления ВИЧ-инфекции 37812.3. Заболевания, часто сопутствующие ВИЧ-инфекции 37912.4. Острая манифестация абсцесса головного мозга 38112.5. Эпидуральный абсцесс 38712.6. Субдуральная эмпиема 388Литература 3896

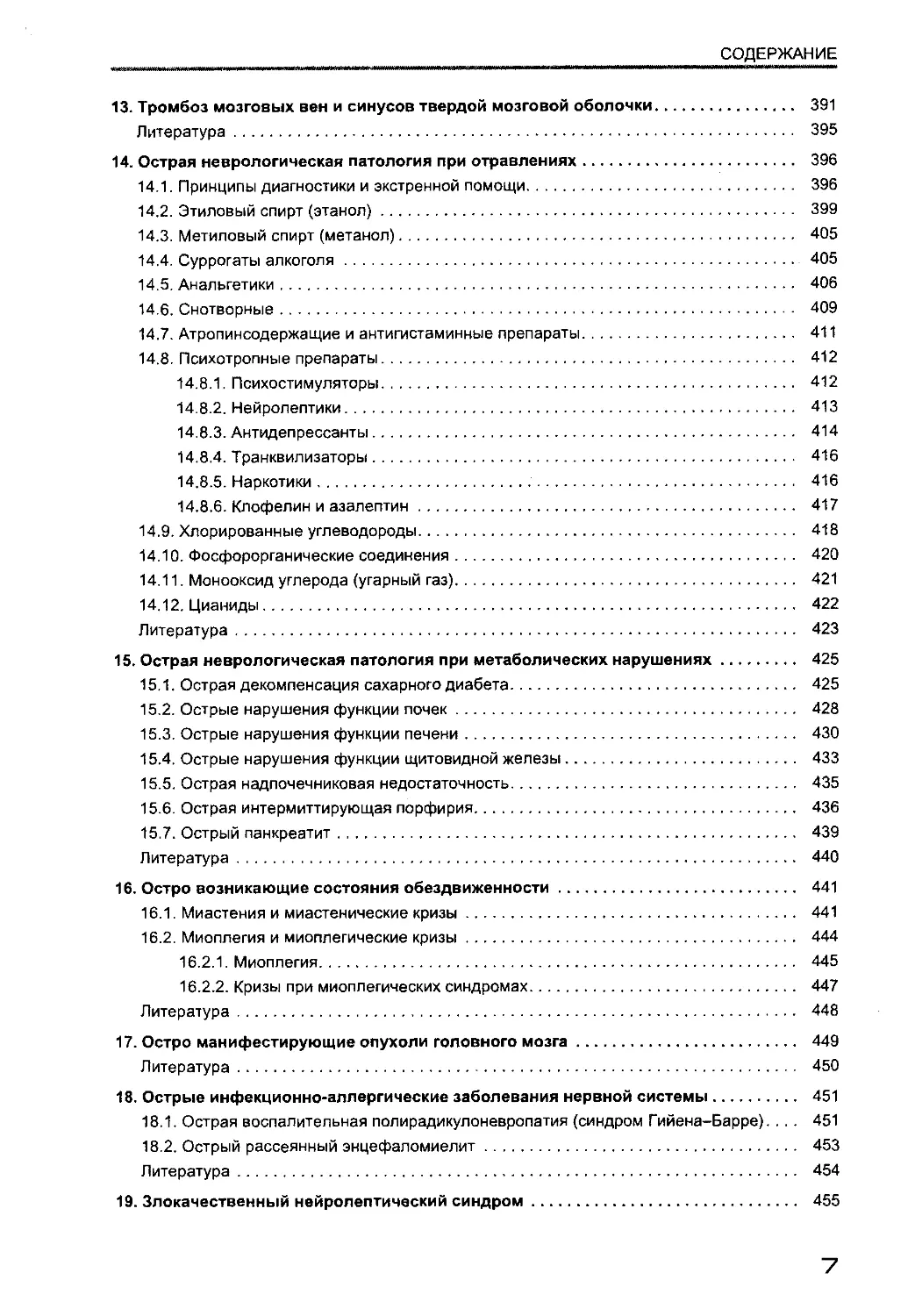

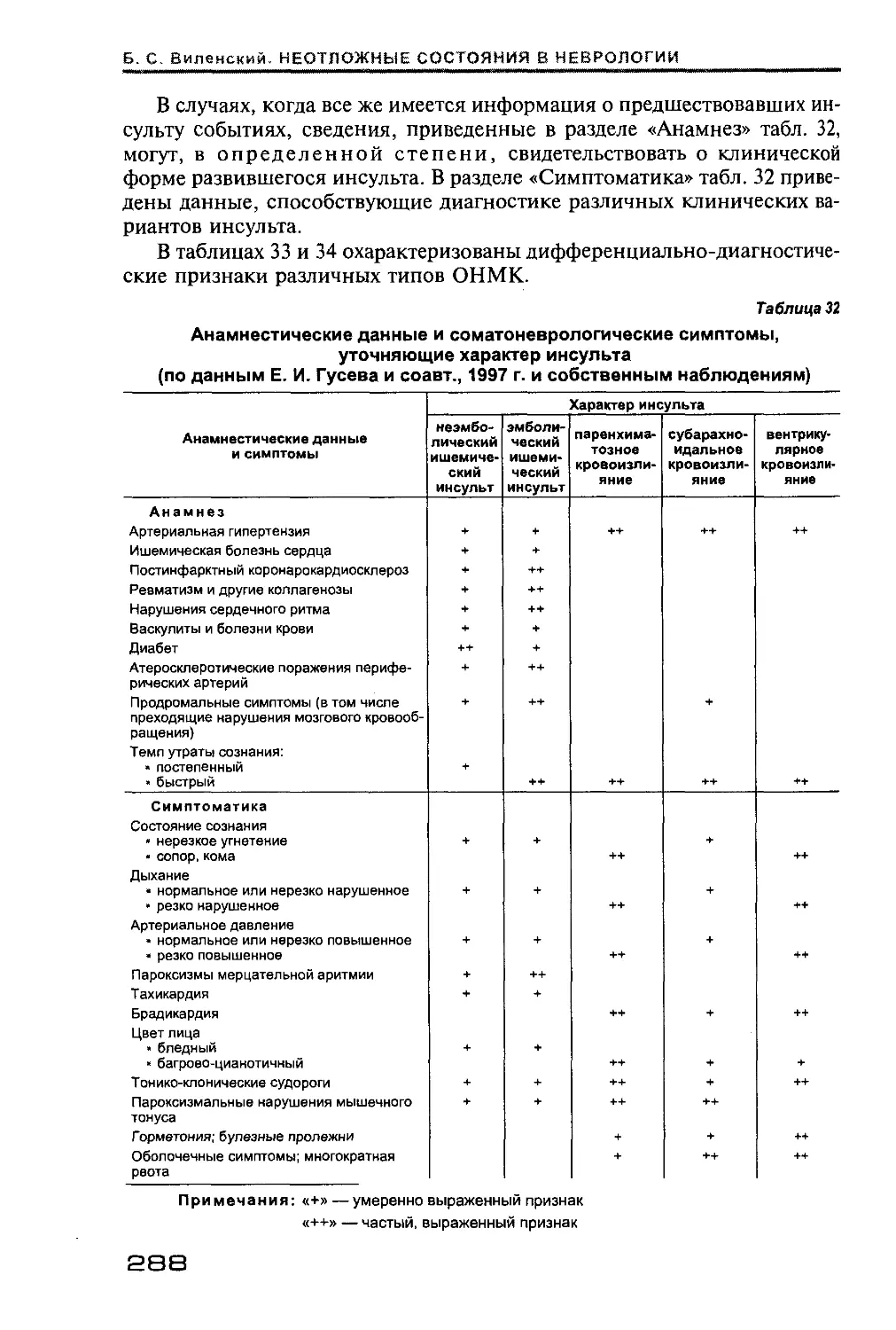

СОДЕРЖАНИЕ13. Тромбоз мозговых вен и синусов твердой мозговой оболочки 391Литература 39514. Острая неврологическая патология при отравлениях 39614.1. Принципы диагностики и экстренной помощи 39614.2. Этиловый спирт (этанол) 39914.3. Метиловый спирт (метанол) 40514.4. Суррогаты алкоголя 40514.5. Анальгетики 40614.6. Снотворные 40914.7. Атропинсодержащие и антигистаминные препараты 41114.8. Психотропные препараты 41214.8.1. Психостимуляторы 41214.8.2. Нейролептики 41314.8.3. Антидепрессанты 41414.8.4. Транквилизаторы 41614.8.5. Наркотики 41614.8.6. Клофелин и азалептин 41714.9. Хлорированные углеводороды 41814.10. Фосфорорганические соединения 42014.11. Монооксид углерода (угарный газ) 42114.12. Цианиды 422Литература 42315. Острая неврологическая патология при метаболических нарушениях 42515.1. Острая декомпенсация сахарного диабета 42515.2. Острые нарушения функции почек 42815.3. Острые нарушения функции печени 43015.4. Острые нарушения функции щитовидной железы 43315.5. Острая надпочечниковая недостаточность 43515.6. Острая интермиттирующая порфирия 43615.7. Острый панкреатит 439Литература 44016. Остро возникающие состояния обездвиженности 44116.1. Миастения и миастенические кризы 44116.2. Миоплегия и миоплегические кризы 44416.2.1. Миоплегия 44516.2.2. Кризы при миоплегических синдромах 447Литература 44817. Остро манифестирующие опухоли головного мозга 449Литература 45018. Острые инфекционно-аллергические заболевания нервной системы 45118.1. Острая воспалительная полирадикулоневропатия (синдром Гийена-Барре). ... 45118.2. Острый рассеянный энцефаломиелит 453Литература 45419. Злокачественный нейролептический синдром 455

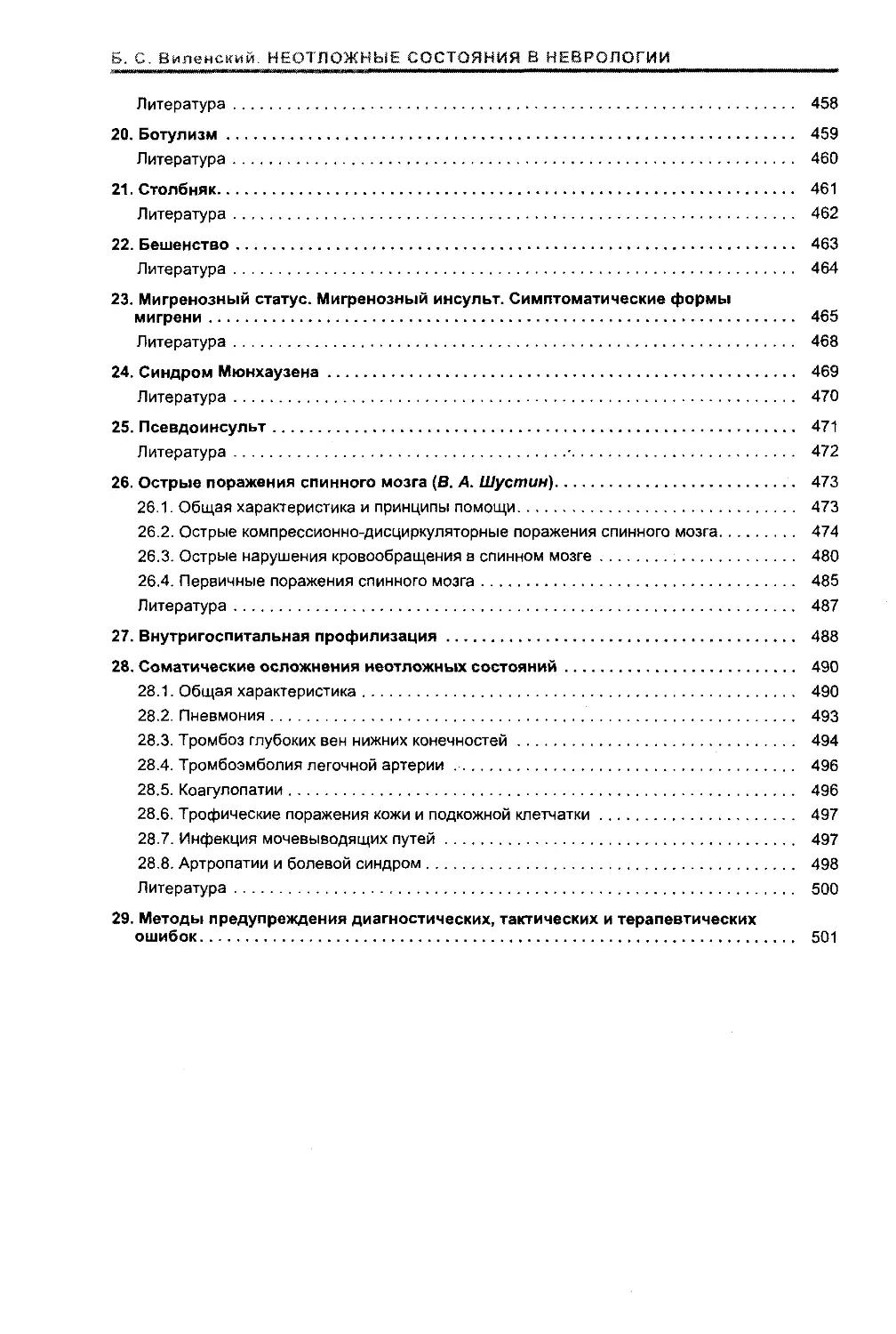

Б. С. В8^ленс>{ий. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИ Литература 45820. Ботулизм 459Литература 46021. Столбняк 461Литература 46222. Бешенство 463Литература 46423. Мигренозный статус. Мифенозный инсульт. Симптоматические формымигрени 465Литература 46824. Синдром Мюнхаузена 469Литература 47025. Псевдоинсульт 471Литература • 47226. Острые поражения спинного мозга (в. >4. Шустин) 47326.1. Общая характеристика и принципы помощи 47326.2. Острые компрессионно-дисциркуляторные поражения спинного мозга 47426.3. Острые нарушения кровообращения в спинном мозге 48026.4. Первичные поражения спинного мозга 485Литература 48727. Внутригоспитальная профилизация 48828. Соматические осложнения неотложных состояний 49028.1. Общая характеристика 49028.2. Пневмония 49328.3. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей 49428.4. Тромбоэмболия легочной артерии 49628.5. Коагулопатии 49628.6. Трофические поражения кожи и подкожной клетчатки 49728.7. Инфекция мочевыводящих путей 49728.8. Артропатии и болевой синдром 498Литература 50029. Методы предупреждения диагностических, тактических и терапевтических

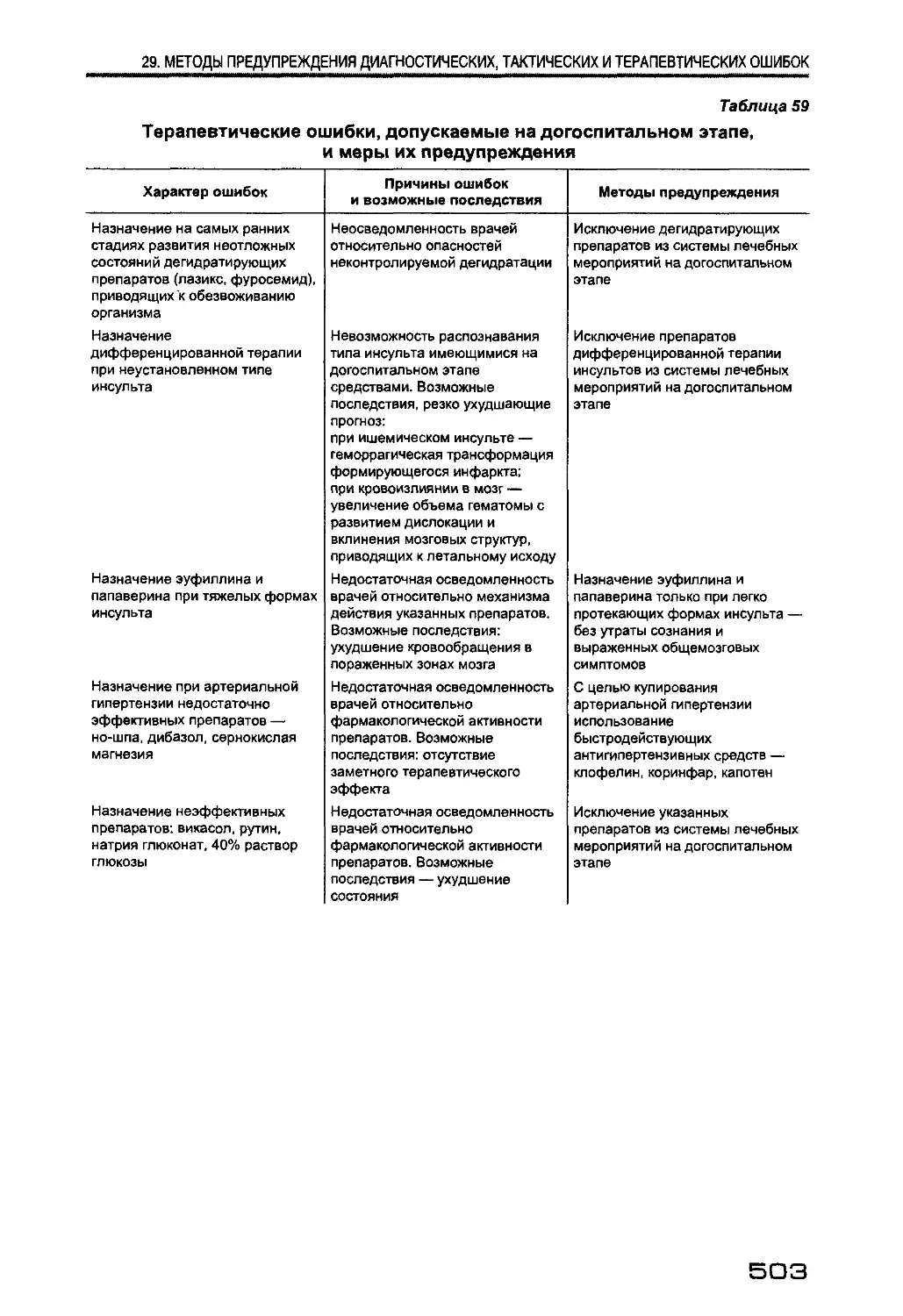

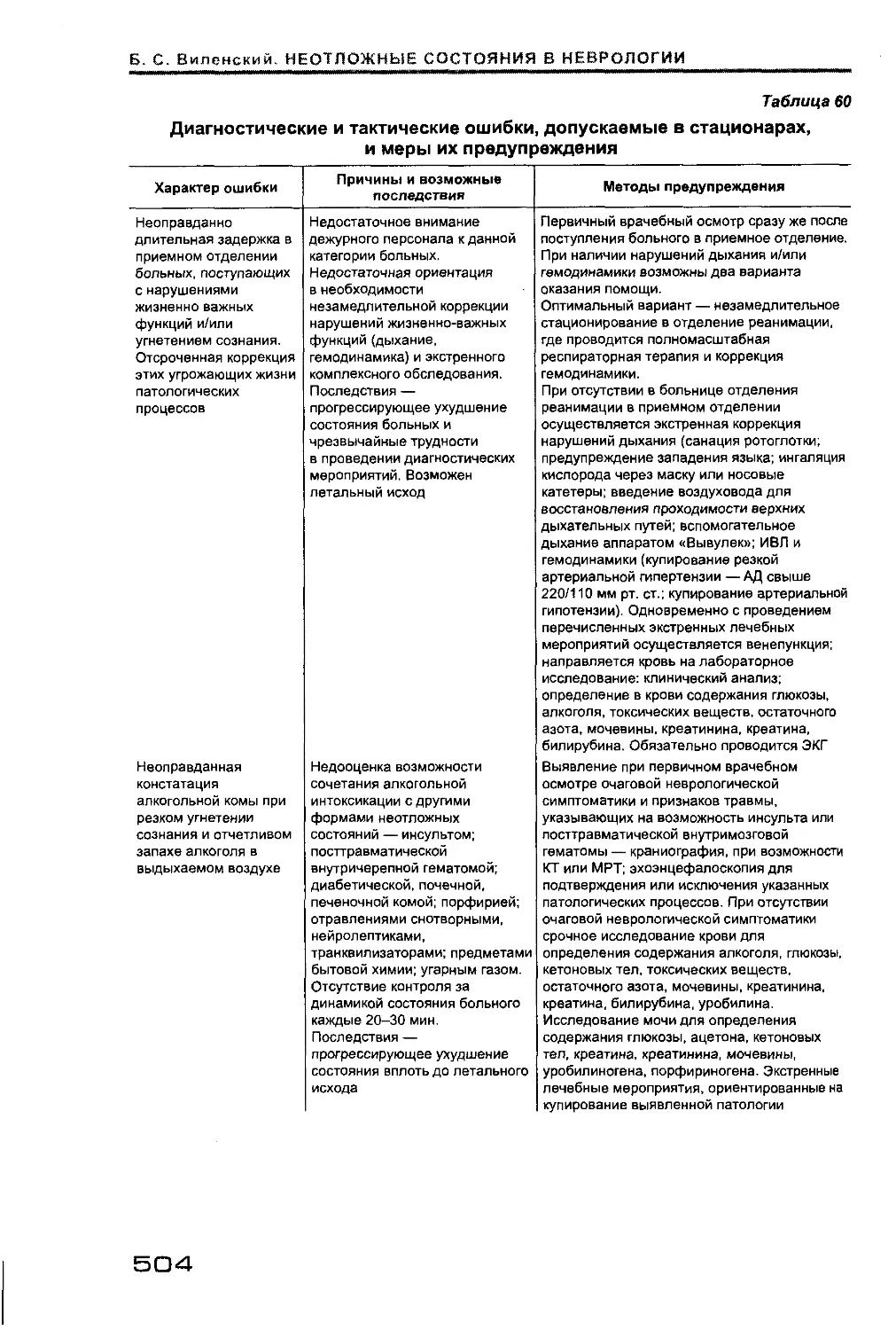

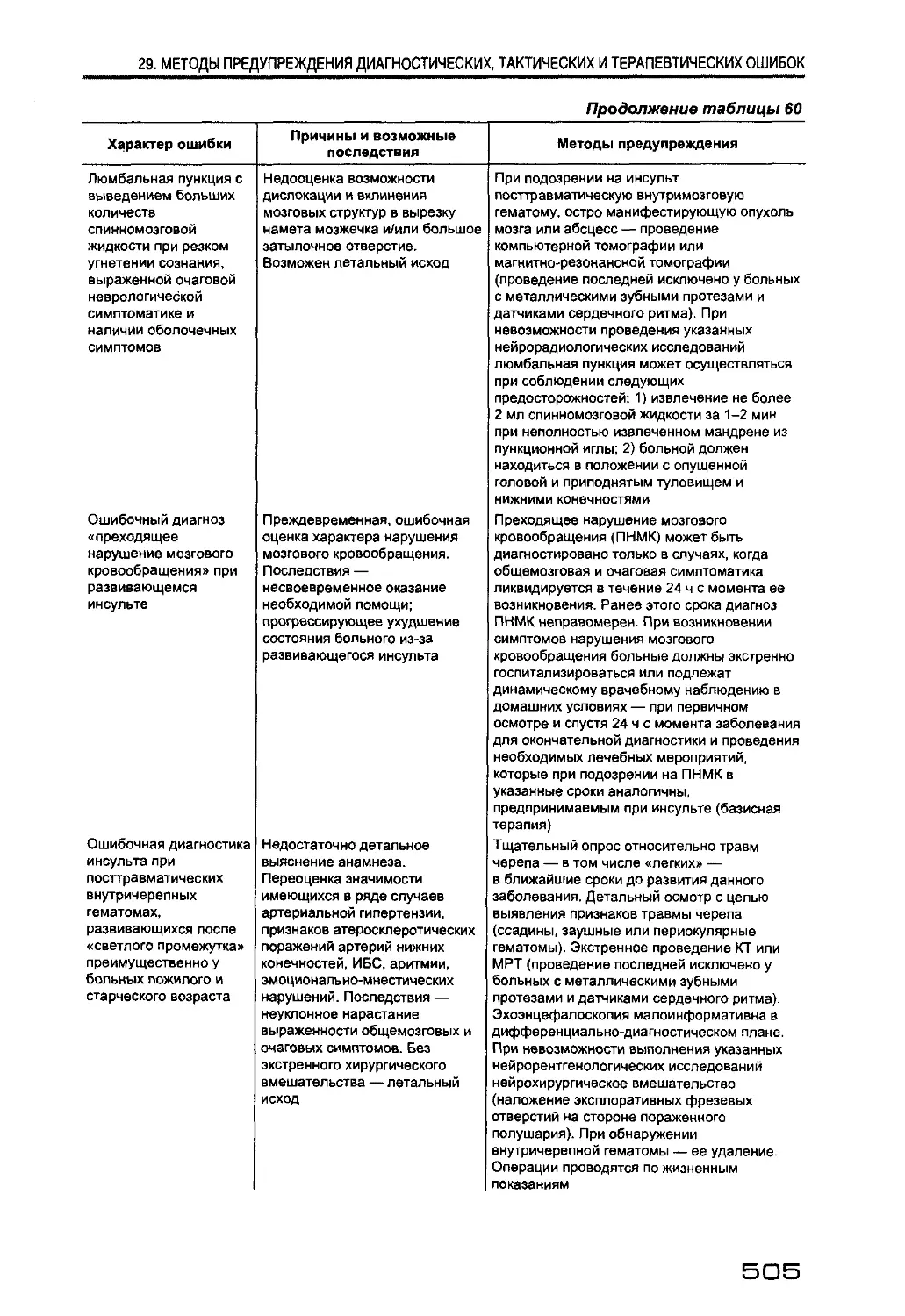

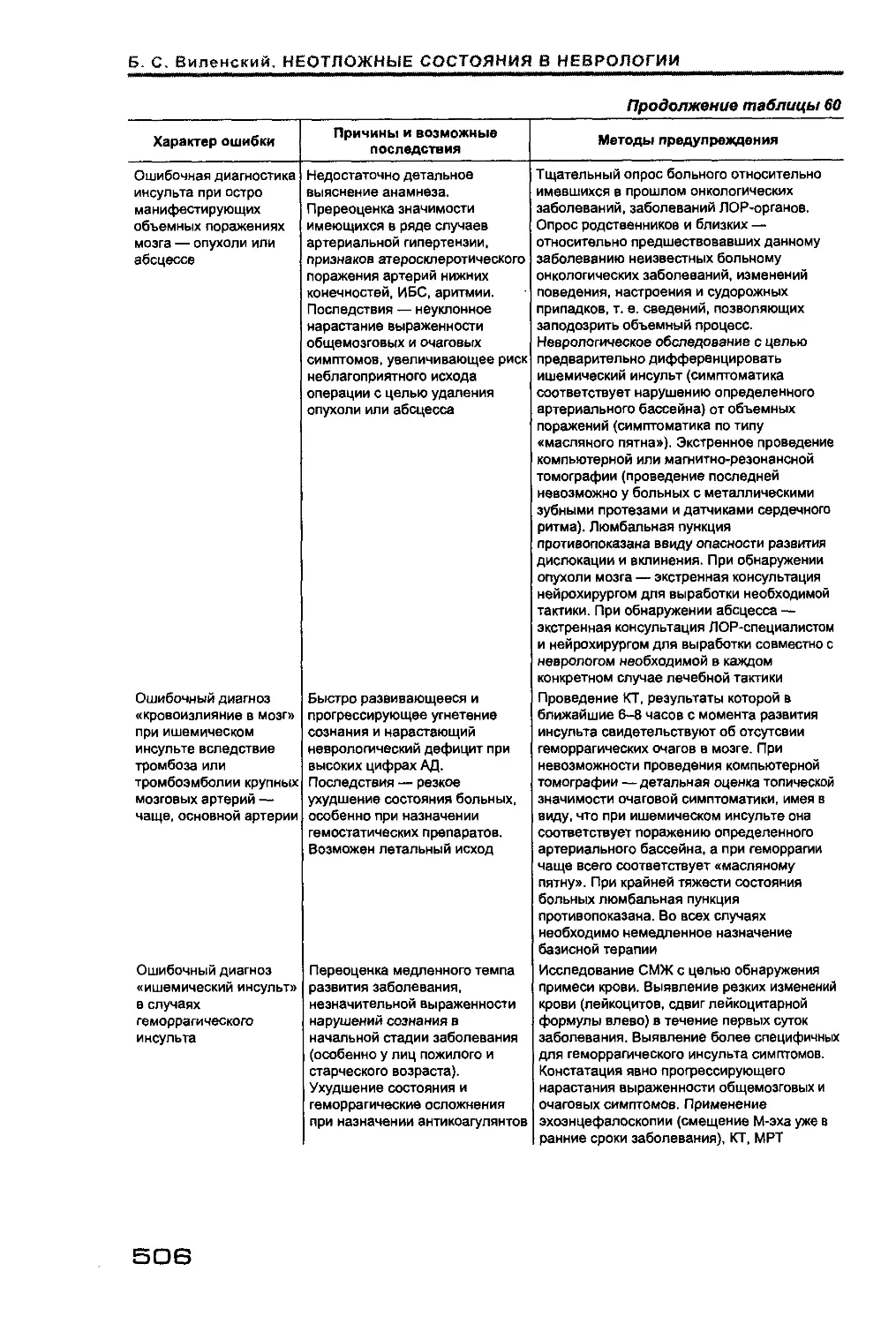

ошибок 501

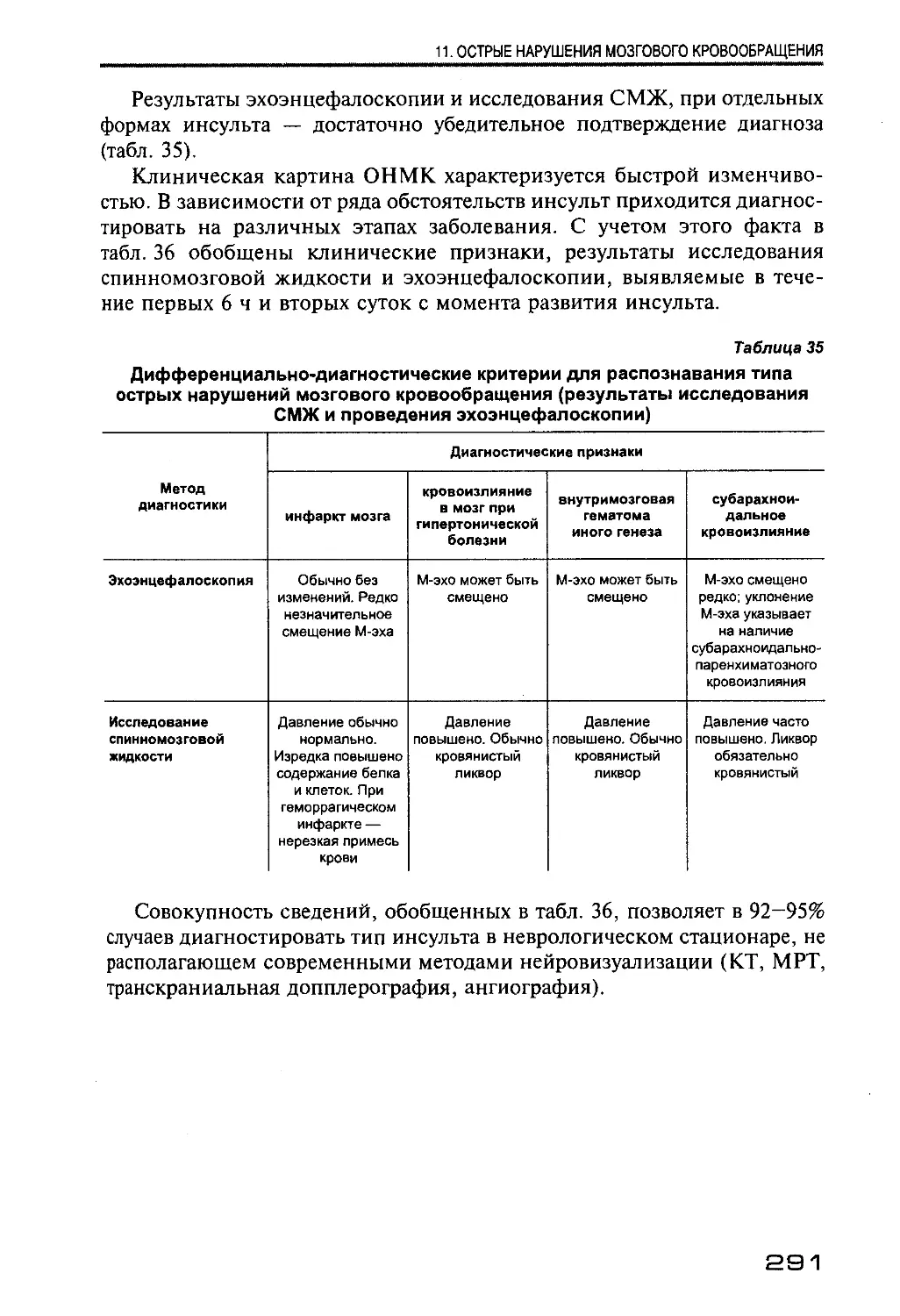

1* НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ

ВСЛЕДСТВИЕ ПОРАЖЕНИЙ

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫк неотложным состояниям относятся все острые патологические процес¬

сы, обусловленные внешними или внутренними факторами и требующие

экстренной диагностики и целенаправленной терапии. Такая формули¬

ровка достаточно полно характеризует отличия неотложных состояний от

других типов развития болезни, а также четко ориентирует на первосте¬

пенное значение фактора времени и комплексного характера лечеб-

но-диагностических мер.Термин «неотложное состояние» по ряду причин правомернее таких

нередко употребляемых формулировок, как «критическое состояние»,

«терминальное состояние». Прежде всего, два последних термина оказы¬

вают на врача — особенно неопытного — «демобилизующее» действие и

снижают его профессиональную активность в обстановке, которая требу¬

ет как раз максимальной мобилизации знаний, напряжения воли и сохра¬

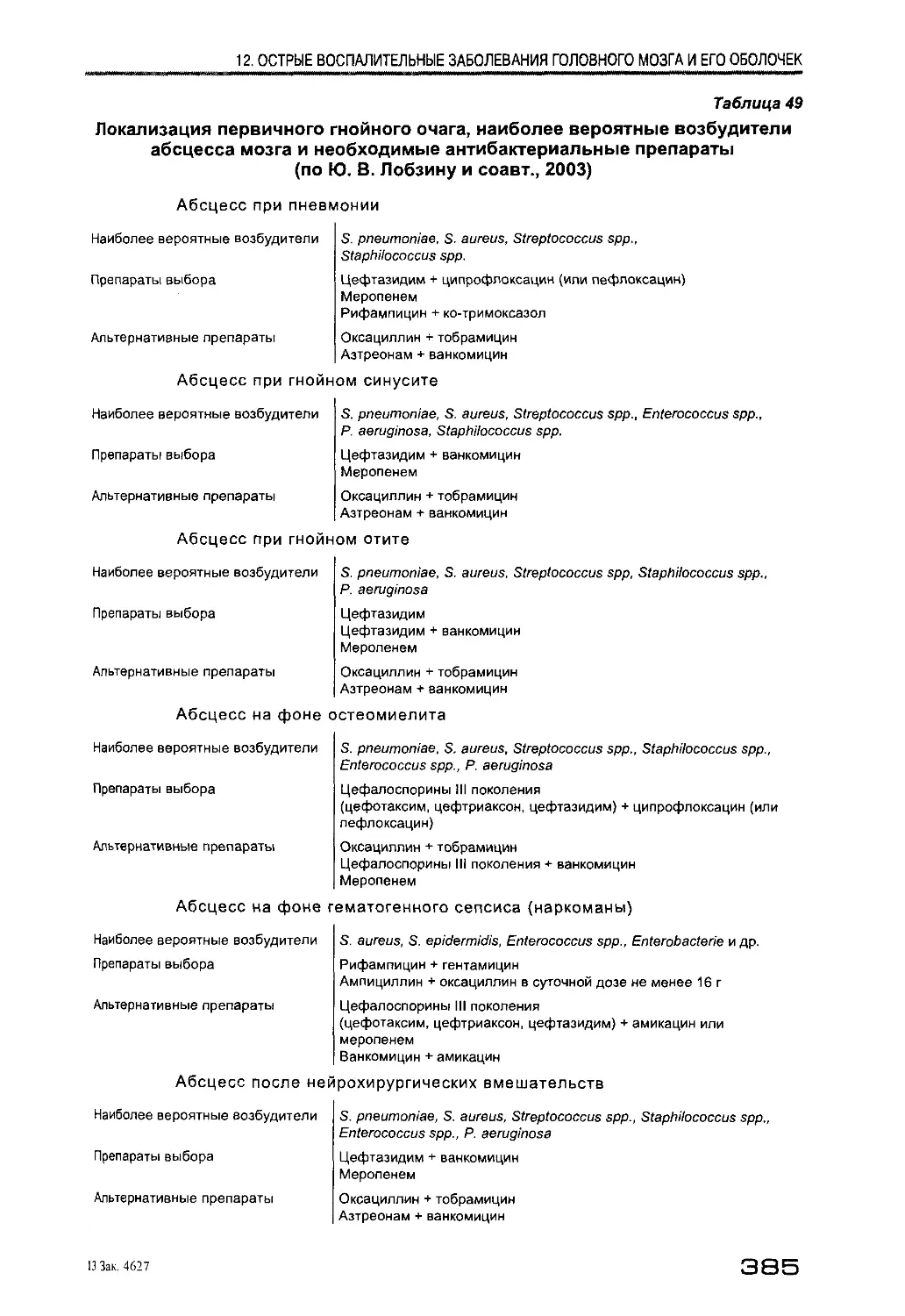

нения спокойствия. Во-вторых, населению достаточно широко известен

смысл обоих терминов, который порой повергает непосвященных людей

в неоправданное отчаяние за судьбу заболевшего. Кроме того, термин

«критическое состояние» неверен по существу, ибо при остро протекаю¬

щих заболеваниях не бывает «кризиса» в том смысле, как его принято по¬

нимать по традиции (быстро наступающее, скачкообразное улучшение

состояния после бурного нарастания проявления болезни). Наконец,

«терминальные», конечные состояния при нынешнем уровне реанимато¬

логической помощи далеко не всегда заканчиваются смертью больного.Особенностями неотложных состояний вследствие поражения го¬

ловного мозга (их называют также неотложными состояниями невроло¬

гического профиля), в отличие от неотложных состояний при остро раз¬

вивающихся заболеваниях других органов и систем, являются быстро

наступающие изменения сознания и жизненно важных функций (дыха¬

ния, кровообращения), нарушения гомеостаза, а также грубые наруше¬

ния черепной иннервации, моторики, координации и чувствительности.

Остро развивающиеся поражения спинного мозга характеризуются рез¬

кими нарушениями движений нижних, а иногда и верхних конечностей,

изменениями чувствительности и нарушением функций тазовых органов.1 3

Б С. Виленский. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИ Таким образом, неотложные состояния неврологического профиля

характеризуются быстрым и часто одновременным нарушением ряда

функций организма. При неотложных состояниях, не связанных с пора¬

жениями головного мозга, как правило, выявляются или явно преоблада¬

ют проявления локального характера. При острых заболеваниях органов

брюшной полости характерны локальные боли, симптомы раздражения

брюшины, нарушения функций желудочно-кишечного тракта и др. При

острой сосудистой недостаточности (даже сопровождаюш,ейся иногда уг¬

нетением сознания) непременным, доминирующим симптомом является

резкая артериальная гипотензия. Острая сердечная недостаточность про¬

является, в первую очередь, аритмией, одышкой, явлениями отека лег¬

ких, но сознание при этом, как правило, не утрачивается. Инфаркт мио¬

карда манифестирует, в первую очередь, резким болевым синдромом.Клиническая картина неотложных состояний неврологического про¬

филя своеобразна, и их диагностика — в особенности на догоспитальном

этапе — сопряжена со значительными трудностями. Определение вызы¬

вающей их конкретной причины очень часто является сложной задачей.Неотложное состояние не может характеризоваться какими-либо

конкретными сроками или отрезками времени. В зависимости от причи¬

ны, вызвавшей заболевание, и индивидуальных особенностей его тече¬

ния продолжительность неотложных состояний весьма различна. Реко¬

мендации принимать за неотложные состояния «первые дни болезни»

или «острый период заболевания» следует считать неоправданными, не

отражающими сущности понятия «неотложное состояние». Состояние,

расцениваемое как «неотложное», — весьма различающийся по времени

этап заболевания, на протяжении которого нарастают или стойко сохра¬

няются выраженные нарушения витальных функций и (или) жизненно

опасные неврологические расстройства.Термин «неотложное состояние» характеризует современную точку

зрения неврологов на принципы организации помощи при остро разви¬

вающихся поражениях головного и спинного мозга. В первую очередь

должны предприниматься экстренные меры по коррекции нарушений

жизненно важных органов; больные должны быть срочно госпитализиро¬

ваны в специализированные отделения, где может быть осуществлен

комплекс необходимых диагностических и лечебных мероприятий.Следует подчеркнуть, что имеется обширная литература, в которой

неотложные состояния в различных областях медицины идентифициру¬

ются только с комой. При этом используется аббревиатура АТОМИК:

А — алкоголь; Т — травма; О — отравления; М — метаболические нару¬

шения; И — инфекция; К — карбон (двуокись углерода). Считать, что пе¬

речисленные патологические процессы обязательно сопряжены только с

развитием комы неоправдано, так как подобная трактовка резко сужива¬

ет спектр нарушений сознания, возникающих при различных неотлож¬

ных состояниях. При многих из них нарушения сознания не достигают

степени комы, однако тем не менее они жизнеопасны или приводят к

резкой инвалидизации. К таким заболеваниям, в первую очередь, отно¬

сятся тромбоз мозговых вен и синусов твердой мозговой оболочки, миас¬14

1. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПОРАЖЕНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫтенические кризы, злокачественный нейролептический синдром, острые

поражения спинного мозга. Таким образом, отождествление всех неот¬

ложных состояний с комой неправомерно.1.1. Клинические формы

неотложных состоянийРассматриваемые состояния могут быть сгруппированы следующим об¬

разом:« Посттравматические внутричерепные гематомы вследствие своевре¬

менно нераспознанной закрытой черепно-мозговой травмы, проявляю¬

щиеся после «светлого промежутка» между травмой и появлением при¬

знаков поражения мозга.• Острые нарущения мозгового кровообращения — ищемический ин¬

сульт, кровоизлияние в мозг, субарахноидальное кровоизлияние, острая

гипертоническая энцефалопатия.• Острые воспалительные заболевания мозга и его оболочек — ме¬

нингиты, менингоэнцефалиты, субдуральная эмпиема, эпидуральный аб¬

сцесс.• Тромбоз мозговых вен и синусов твердой мозговой оболочки.• Экзогенные интоксикации с резким преобладанием неврологиче¬

ской патологии — отравления этиловым и метиловым спиртами, острая

алкогольная энцефалопатия Гайе—Вернике—Корсакова, отравления ана¬

льгетиками, снотворными, атропином и атропинсодержащими препара¬

тами, антигистаминными препаратами, психотропными средствами, хло¬

ридами углеводорода, монооксидом углерода (угарным газом), антихоли-

нэстеразньши веществами и препаратами, этиленгликолем, цианидами.• Острая неврологическая патология при метаболических нарущени-

ях — декомпенсация диабета, острые нарушения функции почек, печени,

надпочечников и щитовидной железы, острая интермиттирующая по¬

рфирия, острый панкреатит.• Остро возникающие состояния обездвиженности — миастениче¬

ские кризы и миастенические синдромы, миоплегия и миоплегические

синдромы.• Остро манифестирующие опухоли и абсцессы мозга.• Острые инфекционно-аллергические заболевания нервной систе¬

мы — острый полирадикулоневрит Гийена—Барре, острый рассеянный

энцефаломиелит, поствакцинальные энцефалиты.• Злокачественный нейролептический синдром.• Ботулизм.• Столбняк.• Мигренозный статус. Мигренозный инсульт. Симптоматические

формы мигрени.1 5

Б. С. Виленский. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИ• Псевдоинсульт — различные формы соматической патологии и ней¬

роинфекций, имитирующие клиническую картину инсульта.• Эпилептический синдром — эпилептический статус, часто повторя¬

ющиеся серии эпилептических припадков.• Острые поражения спинного мозга — первичные и дисциркулятор-

но-компрессионные.в основу приведенного перечня неотложных состояний положен сме-

щанный принцип — упомянуты нозологические формы, а также синдро¬

мы, весьма различающиеся по этиопатогенезу, клиническому течению и

локализации патологического процесса. Следовательно, это не строгая

классификация, а систематизация, характеризующая патологические

процессы, при которых необходимы экстренная диагностика и терапия.Следует учитывать, что в зависимости от наличия или отсутствия све¬

дений об обстоятельствах заболевания, степени тяжести состояния боль¬

ных (прежде всего, от состояния сознания), а также от объема доступных

в каждом конкретном случае методов обследования и квалификации вра¬

ча в одних случаях удается сразу поставить диагноз, а в других — первона¬

чально приходится ограничиваться синдромологической оценкой состо¬

яния.Состояние больного должно квалифицироваться как неотложное и

при установленном диагнозе и при синдромологической оценке острой

неврологической патологии.JlumepamypaАктуальные проблемы медицины критических состояний /Под ред. л. П. Зильбера. Петро¬

заводск, 1995.Верещагин Н. В. Инсульт: состояние проблемы // Неотложные состояния в неврологии.Орел, Москва, 2002. С. 5-13.Виленский Б. С., Случек Н. И., Гоиневич Т. В. Актуальные проблемы помощи при неотлож¬

ных состояниях // Там же. С. 168-172.Деконенко Е. П. Критические состояния при нейроинфекциях // Там же. С. 249-255.

Жуков К. П. Критические состояния. СПб., 2002.ЗаккардиД. Энциклопедия экстренной медицинской помощи / Пер. с англ. М., 1999.

Мэйелл М. Энциклопедия первой помощи / Пер. с англ. М., 1999.Неотложные состояния в неврологии // Труды Всеросс. Совещания неврологов России.

Орел, Москва, 2000.Рахманова А. Г. Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях // Неотложные

состояния в неврологии. Орел, Москва, 2002. С. 499-523.Рябов Г. А. Синдромы критических состояний. М., 1994.Фармакотерапия неотложных состояний / Пер. с англ. Под. ред. Э. Э. Звартау / М., 1999.

Федин А. И. Система неврологической помощи городского здравоохранения Москвы // Не¬

отложные состояния в неврологии. Орел, Москва, 2002. С. 278-293.Элконин Б. П., Тополянский Л. В., КиссинА. Г. Неотложная диагностика и терапия: Спра¬

вочное руководство. СПб., 1997.Buchfelder М., BuchfelderA. Handbuch der Ersten Hilfe. Stuttgart, 1997.Poeck K., Hacke И/. Neurologie. 10-te Aufl. Berlin, 1998.Saicmen M. Neurologie emergencies: récognition and management. Second Edition. NY, 1990.

2. ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ

и ТЕРАПИИ НЕОТЛОЖНЫХ

СОСТОЯНИЙСистема помощи при неотложных состояниях существенно отличается от

комплекса мер, необходимых при заболеваниях с менее быстрым разви¬

тием и течением, а также не сопровождающихся полиорганной патоло¬

гией.Особенности диагностики и терапии неотложных состояний характе¬

ризуются следующими специфическими положениями:• Помощь необходимо оказать в возможно более короткий срок с мо¬

мента заболевания.• Обследование должно начинаться с определения состояния жиз¬

ненно важных функций — дыхания и кровообращения.• При резкой выраженности нарушений жизненно важных функций

и эпилептическом статусе обследованию должны предшествовать соот¬

ветствующие неотложные лечебные мероприятия, в зависимости от кон¬

кретной ситуации обследование, направленное на выяснение причин не¬

отложного состояния, проводят одновременно с экстренной терапией

или немедленно после ее завершения.• Своеобразие клинической характеристики ряда неотложных состоя¬

ний (невозможность собрать анамнез, быстрое прогрессирование резких

нарушений функций ряда органов и систем) часто не позволяет сразу по¬

ставить диагноз, а поэтому при неотложных состояниях допустима и

оправдана первоначальная синдромологическая диагностика.• Конкретные схемы обследования и последовательность диагности¬

ческих процедур определяются клинической характеристикой неотлож¬

ного состояния, имеющимся объемом информации об обстоятельствах

заболевания и техническим оснащением для лабораторных и инструмен¬

тальных исследований на догоспитальном этапе и в стационарах.• В зависимости от конкретной клинической ситуации могут исполь¬

зоваться различные приемы врачебной тактики:а) выделение трех категорий больных по степени опасности обна¬

руживаемых нарушений для жизни и характеру необходимых

неотложных лечебных мероприятий:Я 7

Ь. с. Виленский, НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИ« нуждающиеся в безотлагательной, интенсивной терапии по

поводу нарушений жизненно важных функций и эпилептиче¬

ского статуса;» нуждающиеся в нейрохирургических вмешательствах или в

медикаментозной комплексной терапии;

б) дифференциация в зависимости от преимущественной локали¬

зации патологического процесса:■ полушарные;I» стволовые и мозжечковые;« токсикометаболические поражения без грубой очаговой сим¬

птоматики, но с угнетением сознания.» В случаях, когда первоначально возможна лишь синдромологиче¬

ская оценка неотложного состояния, обследование должно предусматри¬

вать выяснение функционального состояния основных органов и систем,

так как причиной ряда неврологических нарушений могут быть самые

различные экстрацеребральные патологические процессы. Иногда необ¬

ходимо выяснить, какой патологический процесс является причиной не¬

отложного состояния — острый или хронический.• в результате обследования должны учитываться клинические про¬

явления (синдромы), обусловленные:а) основным патологическим процессом, вызвавшим неотложное

состояние;б) соматоневрологическим фоном, на котором развилось неотлож¬

ное состояние (текущее заболевание или инфекция; остаточные

проявления ранее перенесенных заболеваний и травм; хрониче¬

ские заболевания внутренних органов или мозга; возрастные из¬

менения; хронические интоксикации);в) осложнениями основного патологического процесса;г) действием ранее назначавшихся лекарств или применявшихся

лечебных мероприятий.При этом должна соблюдаться четкая преемственность диагностиче¬

ских и терапевтических мероприятий на догоспитальном этапе и в стаци¬

онаре. Все данные о больном необходимо тщательно документировать,

обращая особое внимание на динамику состояния больного в период его

наблюдения на отдельных этапах помощи и на степень эффективности

проводившейся терапии.2.Л, Деонтологические проблемыПри обследовании больных с неотложными состояниями от врача требу¬

ется максимальная четкость в действиях. Ему приходится в короткий

срок мобилизовать свой опыт и запас знаний, используя их для система¬

тического и быстрого получения всей доступной информации о больном.

При сборе анамнеза и контакте с лицами, которым известны обстоятель¬1В

2. ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙства заболевания, роль врача должна носить активный характер. Необхо¬

димо в первую очередь получить сведения, непосредственно относящие¬

ся к обстоятельствам данного заболевания и имеющие прямую связь с

ним. Задача врача заключается в умении направить опрос в необходимом

ему направлении и одновременно в тактичной форме отвергнуть посто¬

ронние, не имеющие отнощения к делу данные. Следует максимально

использовать все имеющиеся в распоряжении врача средства для полного

обследования с учетом степени тяжести состояния больного.Принципиально ошибочна иногда практикуемая пассивно-выжи¬

дательная тактика, которая заключается в постепенном расширении

объема обследования только по мере утяжеления состояния больного и

появления новых симптомов. Единственный тактический принцип,

позволяющий избежать диагностических ошибок,— четко спланиро¬

ванное в зависимости от характера патологического процесса обследо¬

вание, сочетающееся с неотложными лечебными мероприятиями.С деонтологической точки зрения при неотложных состояниях осо¬

бенно опасна диагностика «по первому впечатлению». Обычно это диа¬

гноз, основанный на переоценке значимости какого-либо одного или

нескольких симптомов, доминирующих в клинической картине. Недо¬

пустимо, основываясь на первом впечатлении о больном, прекращать да¬

льнейшее обследование. Возникающие при этом диагностические ошиб¬

ки чаще всего имеют место при выраженном алкогольном опьянении. В

подобных случаях безосновательно предполагается, что именно оно яв¬

ляется единственной причиной нарушений сознания или судорожного

синдрома, и дальнейшее обследование прекращается. В действительно¬

сти может иметь место сочетание проявлений резкой алкогольной инток¬

сикации с патологическими процессами, требующими экстренных вме¬

шательств (нейрохирургической операции, активной детоксикации и

др.). Таким образом, при всех неотложных состояниях необходимо пла¬

номерное и завершенное осуидествление комплексного обследования,

обеспечивающего возможность выявления весьма многообразных забо¬

леваний, травм и интоксикаций.Следует подчеркнуть принципиальную важность динамического на¬

блюдения за состоянием больного после завершения обследования, нача¬

того непосредственно при поступлении больного в стационар. Это поло¬

жение вытекает из быстрого изменения клинических проявлений при

неотложных состояниях. Приходится учитывать возможность как поло¬

жительной динамики в результате проводимого лечения, так и ухудшения

состояния больного.При неотложных состояниях неврологического профиля, характери¬

зующихся в подавляющем большинстве случаев крайней тяжестью состо¬

яния и угнетением сознания, возникает этическая проблема. Она заклю¬

чается в том, что сложные диагностические и терапевтические процедуры

приходится проводить по жизненным показаниям без согласия больного,

а часто и его родственников. Такую тактику следует признать оправдан¬

ной, ибо в подавляющем большинстве случаев наблюдаются патологиче¬

ские состояния, непосредственно угрожающие жизни.1 9

Б. С. Виленский. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИ Имея в виду, что распознавание и терапия неотложных состояний яв¬

ляется мультидисциплинарной проблемой, в сложных для диагностики

случаях и при неясных причинах ухудшения состояния больного важную

роль приобретает коллегиальное обследование — консилиум с всесторон¬

ним обсуждением всей имеюшейся информации о больном. Итогом кон¬

силиума должна быть формулировка согласованного предполагаемого

или окончательного диагноза. В случаях, когда к моменту консилиума

невозможно уточнить диагноз, намечается план дополнительных обсле¬

дований и терапевтических мероприятий, а также указываются их сроки.

При необходимости согласовывается срок повторного консилиума. Не¬

желательны консультации больных с неотложными состояниями врачами

смежных специальностей (терапевтом, нейрохирургом, хирургом, окули¬

стом, токсикологом и др.) в отсутствие лечащего или дежурного врача.Следовательно, генеральная тактика при неотложных состояниях —

активный врачебный контроль за состоянием больного, комплексная те¬

рапия имеющихся нарушений и профилактика возможных осложнений

или ухудшения состояния.с деонтологической точки зрения имеет также существенное значе¬

ние широко обсуждаемая в последнее время проблема доказательной

медицины. В ряде экономически развитых стран Европы и в США прак¬

тикуется использование только или преимущественно лекарственных

препаратов, эффективность которых подтверждена исследованиями,

проведенными двойными слепыми плацебо-контролируемыми метода¬

ми (так называемой «золотой стандарт»). К этим препаратам относятся

аспирин, тиклид, нимодипин и плавике. Именно лишь они назначаются

во многих странах Европы при инсульте — наиболее частой и социально

значимой форме неотложных состояний.Такая тактика не может считаться оправданной по трем основным

причинам. Во-первых, полученные в результате упомянутых исследова¬

ний данные позволяют судить об обобщенной, но не ориентированной

на конкретного больного значимости лекарства. Не учитываются инди¬

видуальная переносимость препарата, возможные противопоказания к

его применению и риск возможных осложнений. Во вторых, резко сужи¬

ваются возможности терапии, которая должна быть ориентирована на

сложный, взаимообусловленный комплекс этиопатогенетических факто¬

ров, обусловливающих полиорганную патологию, характерную для неот¬

ложных состояний. В-третьих, упускаются из виду особенности развития

и течения неотложных состояний, вызванных самыми различными при¬

чинами, а также специфика этих причин.Совершенно необоснованно игнорировать многолетний опыт эффек¬

тивной терапии, заключающейся в одновременном назначении необхо¬

димых лекарств.Рассчитывать на успех можно только используя по соответствующим

показаниям весь арсенал лекарств, которые имеются в реанимационной,

неврологической, кардиологической практике и в смежных областях ме¬

дицины.20

2. ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ2.2!. Особенности диагностики

при различных клинических ситуацияхОбщепринятой формой распознавания болезней является установление

диагноза — врачебного заключения о сущности заболевания, выраженно¬

го в терминологии, соответствующей «Международной классификации

болезней, травм и причин смерти 10-го пересмотра». Методика диагнос¬

тики сводится к изучению особенностей развития заболевания у данного

больного. Диагностика, как и любой другой научный метод исследова¬

ния, базируется на распознавании связей наблюдаемых явлений и нахо¬

дит обоснование в общей методологии науки.В соответствии с классическими представлениями диагностический

процесс включает четыре последовательных этапа (ступени):• выявление симптомов;• формирование представления о синдроме (или синдромах) на

основании синтеза сведений о характере симптомов;• заключение о сущности болезни;• определение патологического процесса, обусловившего заболе¬

вание.В процессе диагностики за анализом фактов (выявление симптомов,

их логическая группировка в синдромы) непосредственно следует синтез

получаемой информации, итогом которого является формулировка за¬

ключения о характере болезни (патологического процесса). В некоторых

случаях по характеру определяемых синдромов, а иногда по клинической

характеристике ведущего синдрома врач может сделать предварительное

заключение о состоянии органа или системы органов. Однако одни и те

же синдромы могут являться следствием различных этиологических и па¬

тогенетических причин, т. е. сходные по форме клинические нарущения

(патологические состояния) оказываются проявлениями самых различ¬

ных заболеваний. Приходится учитывать, что некоторые болезни могут

вызывать ряд синдромов, иногда весьма полиморфных. Выяснение фак¬

тов, позволяющих дифференцировать конкретную причину синдрома

(или группы синдромов), традиционно базируется на комплексной оцен¬

ке трех кардинальных компонентов информации о больном:• анамнестические сведения;• результаты осуществляемого врачом обследования;• данные лабораторно-инструментальных исследований.При постановке диагноза и оказании экстренной помощи больным с

неотложными состояниями врач оказывается в особых условиях. Осуще¬

ствление основополагающего принципа диагностики — Шит, cito, ехас-

Шт (полно, быстро, точно) — сопряжено с рядом трудностей. В первую

очередь это относится к случаям, когда у больного нарушены сознание и

речь и он не может сообщить анамнез, а также, когда сведения об обстоя¬

тельствах заболевания не могут быть получены у родных и близких. Осо¬21

Б, С, Виленский, НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИЙбенно трудно поставить диагноз врачу «скорой помощи» при остром раз¬

витии заболевания на улице или в общественном месте.В практике оказания экстренной помощи при неотложных состояни¬

ях из-за недостатка информации о больном вначале часто приходится

ограничиваться установлением характера основного, преобладающего по

выраженности синдрома, определяющего тяжесть состояния больного и

требующего экстренных лечебных мероприятий. Установление характера

основного синдрома нередко именуют «синдромологическим диагно¬

зом». Разница между болезнью и синдромом соответствует различию

между сущностью и явлением. Тем не менее, учитывая специфические

особенности неотложных состояний — необходимость предпринять мак¬

симум усилий для оказания неотложной помощи при минимуме инфор¬

мации о больном, синдромологическая характеристика при этом оправ¬

дана.Синдромологический диагноз является первой диагностической ги¬

потезой, на основании которой осуществляется экстренная терапия и

формируется план дальнейшего обследования для определения причин и

условий возникновения синдрома, т. е., в конечном счете, для установле¬

ния окончательного диагноза. С. П. Боткин допускал в подобных случаях

правомерность «гипотетического диагноза», а В. К. Василенко — «пред¬

варительного диагноза». Сходство клинических проявлений синдромов,

обусловленных различными заболеваниями, объясняется тем, что нару¬

шения функции каждого органа или системы органов, как правило, огра¬

ничиваются сравнительно небольшим числом синдромов.В практике неотложной неврологии указанный феномен чаще всего

проявляется возникновением двух наиболее часто встречающихся синд¬

ромов — угнетенного или измененного сознания и синдрома острого по¬

вышения внутричерепного давления. Часто к ним присоединяется судо¬

рожный синдром. Такие сочетания синдромов наблюдаются при остро

возникающей неврологической патологии самого различного генеза (че¬

репно-мозговая травма, инсульт, остро проявляющиеся опухоли мозга,

инфекционные и интоксикационные поражения ЦНС). Реже выявляется

такой тип общепатологической реакции, как повышение температуры

тела. Гипертермия может быть вызвана весьма неоднородными причина¬

ми — непосредственным поражением гипоталамических структур или

рефлекторной их ирритацией, проявлениями инфекции и др.При обследовании с целью выяснения характера патологического

процесса должны быть предусмотрены два важных обстоятельства:• Клиническая картина неотложных состояний часто обусловлена

комбинацией двух или нескольких синдромов, непосредственно вызван¬

ных внутричерепной патологией. Например, коматозное состояние и су¬

дорожный синдром при внутричерепной гематоме; синдром угнетенного

сознания и синдром поражения ствола мозга при обширных геморраги¬

ческих очагах или опухолях, вызывающих ущемление ствола в вырезку

намета мозжечка.• Нередко в клинической картине неотложных состояний сочетаются

синдромы, непосредственно вызываемые соматическим заболеванием22

2. ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙИЛИ интоксикацией, и вторичные неврологические поражения. Приме¬

рами таких сочетаний являются геморрагическая сыпь, высокая темпе¬

ратура тела, низкое артериальное давление и коматозное состояние с

оболочечным синдромом при менингококковой инфекции; выраженная

гипогликемия и синдром угнетенного сознания при острой декомпенса¬

ции диабета; мерцательная аритмия и острая сердечная недостаточность

в сочетании с угнетением сознания и бульбарным синдромом вследствие

острой ишемии ствола мозга (стволовом инсульте).Все три компонента диагностического процесса (анамнестические

сведения, результаты врачебного обследования, данные инструменталь¬

ных и лабораторных исследований) всегда должны быть ориентированы

на всестороннее, комплексное обследование основных систем и органов.

Установление окончательного диагноза, характеризующего этиологию,

патогенез и патоморфологический субстрат заболевания, при неотлож¬

ных состояниях далеко не всегда может быть осуществлено в кратчайший

срок. Фактором, определяющим исход заболевания в практике неотлож¬

ной неврологии, является оказание срочной лечебной помоши. Поэтому

в подавляющем большинстве случаев экстренные терапевтические меро¬

приятия, прежде всего направленные на коррекцию нарушения жизнен¬

но важных функций, осуществляются одновременно с диагностическими

процедурами.В зависимости от конкретной клинической ситуации и этапа обсле¬

дования больного объем и направленность лечения могут быть различ¬

ными:* при неустановленном диагнозе, но ярко очерченном синдроме,

непосредственной угрозе жизни больного предпринимаются эк¬

стренные меры по купированию (коррекции) указанного синд¬

рома, используются симптоматические средства;• при возможности в кратчайший срок установить диагноз сразу

назначаются соответствующая патогенетическая терапия и необ¬

ходимые симптоматические средства.Степень тяжести состояния больного к моменту, когда ему оказывает¬

ся первая помощь, зависит от ряда причин. Среди них первостепенное

значение имеют особенности развития самого патологического процесса

(«молниеносное», острое, постепенное) и время от начала заболевания до

оказания первой помощи. Указанные обстоятельства в значительной

мере влияют на прогноз и обусловливают различную врачебную тактику.

Объем сведений относительно обстоятельств развития отдельных неот¬

ложных состояний (анамнез) может быть различным. При некоторых

формах неотложных состояний удается собрать достаточно полный ана¬

мнез, а при других — приходится пользоваться косвенными и часто не¬

точными, неполными сведениями.Результаты врачебного обследования больных с нарушенным созна¬

нием, а также лиц с неизвестным или неполным анамнезом часто не под¬

даются однозначной оценке и не всегда дают возможность сразу поста¬

вить диагноз. Чем менее достоверны и полны анамнестические данные.23

Б. С. Випенский. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИхарактеризующие обстоятельства возникновения и развития заболева¬

ния, тем большее значение приобретают результаты лабораторно-инстру¬

ментальных методов обследования. Эти исследования не могут считаться

«дополнительными».При диагностике практически всех форм эндогенных и экзогенных

интоксикаций, протекающих с неврологическими нарущениями, резуль¬

таты лабораторных исследований крови, мочи, промывных вод желудка

являются единственным и наиболее надежным подтверждением диагно¬

за. Единственным методом диагностики при менингитах, субарахноида-

льных геморрагиях и некоторых других острых внутричерепных пораже¬

ниях являются результаты исследования спинномозговой жидкости.

Наконец, определяющая роль в диагностике остро проявляющихся опу¬

холей, обширных сосудистых поражений мозга, посттравматических эпи-

дуральных и субдуральных гематом принадлежит эхоэнцефалоскопии,

компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ангиографии. Та¬

ким образом, лабораторные и инструментальные исследования при мно¬

гих клинических формах острой неврологической патологии являются

основными методами диагностики.При неотложных состояниях существуют две категории клинических

ситуаций;• вначале приходится ограничиваться синдромологической оцен¬

кой клинической картины — ориентировочным, предваритель¬

ным диагнозом; окончательный диагноз удается установить в

процессе или после завершения многоцелевого обследования;• окончательный диагноз может быть установлен сравнительно

быстро, после осуществления короткого целенаправленного об¬

следования.Общая характеристика направлений врачебной тактики в различных

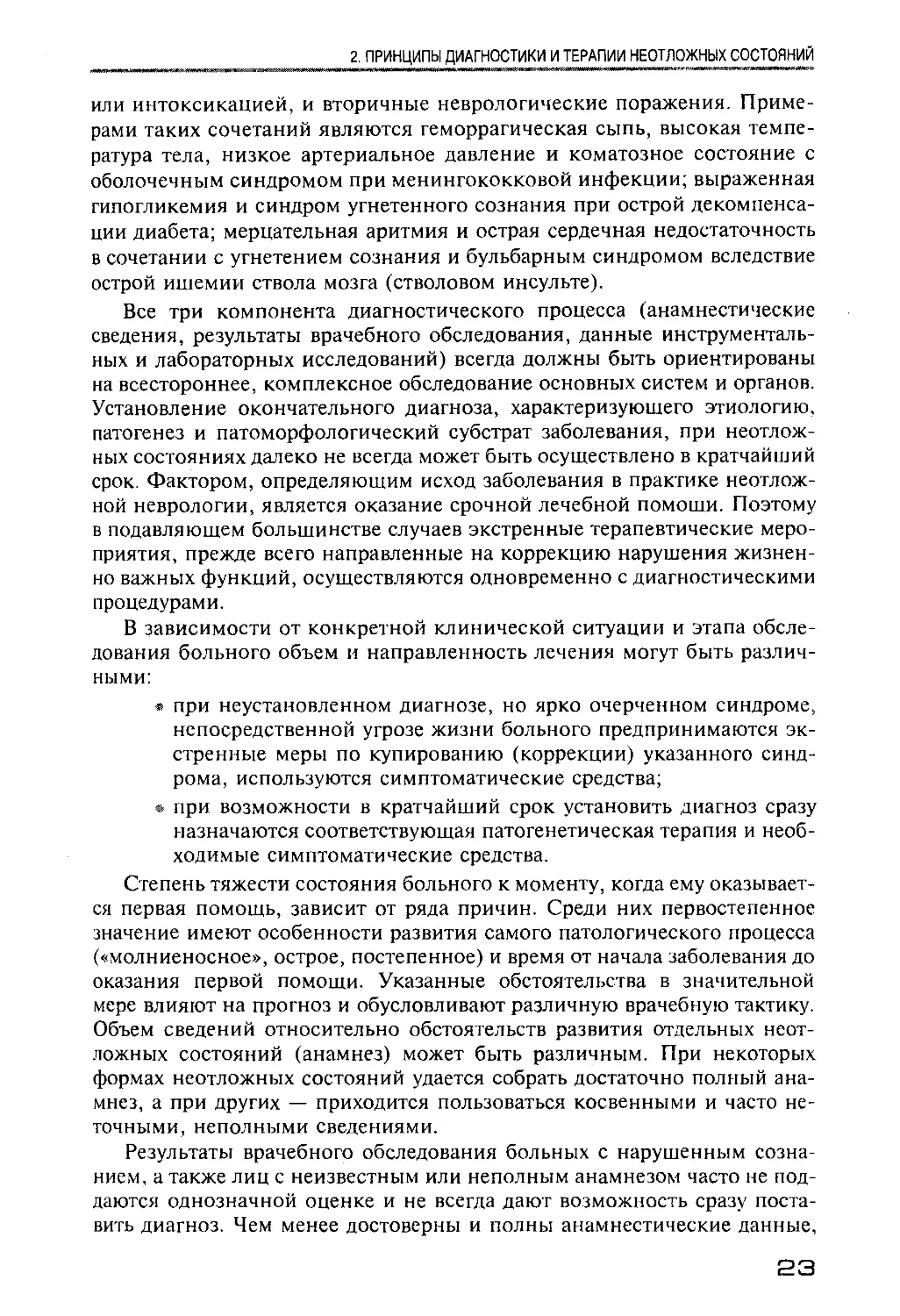

клинических ситуациях, зависящих от объема имеющейся информации о

больном, приводится в табл. 1.Синдромологической оценкой на ранних этапах заболевания прихо¬

дится ограничиваться, как правило, в острой стадии быстро развиваю¬

щихся массивных инсультов, при тяжело протекающих интоксикациях

(экзогенных и эндогенных), ранних стадиях менингитов и энцефалитов

(менингоэнцефалитов) с быстро наступающими нарущениями сознания,

после серии судорожных припадков при эпилептическом статусе. Даже

при быстром наступлении смерти, несмотря на крайне ограниченный

объем информации об обстоятельствах заболевания и при минимуме объ¬

ективных данных, необходимо поставить окончательный диагноз. При

этом следует придерживаться формулировок, специально предусмотрен¬

ных «Международной классификацией болезней 10-го пересмотра». В

этих случаях не может быть поставлен диагноз «под вопросом» или не¬

сколько диагнозов.24

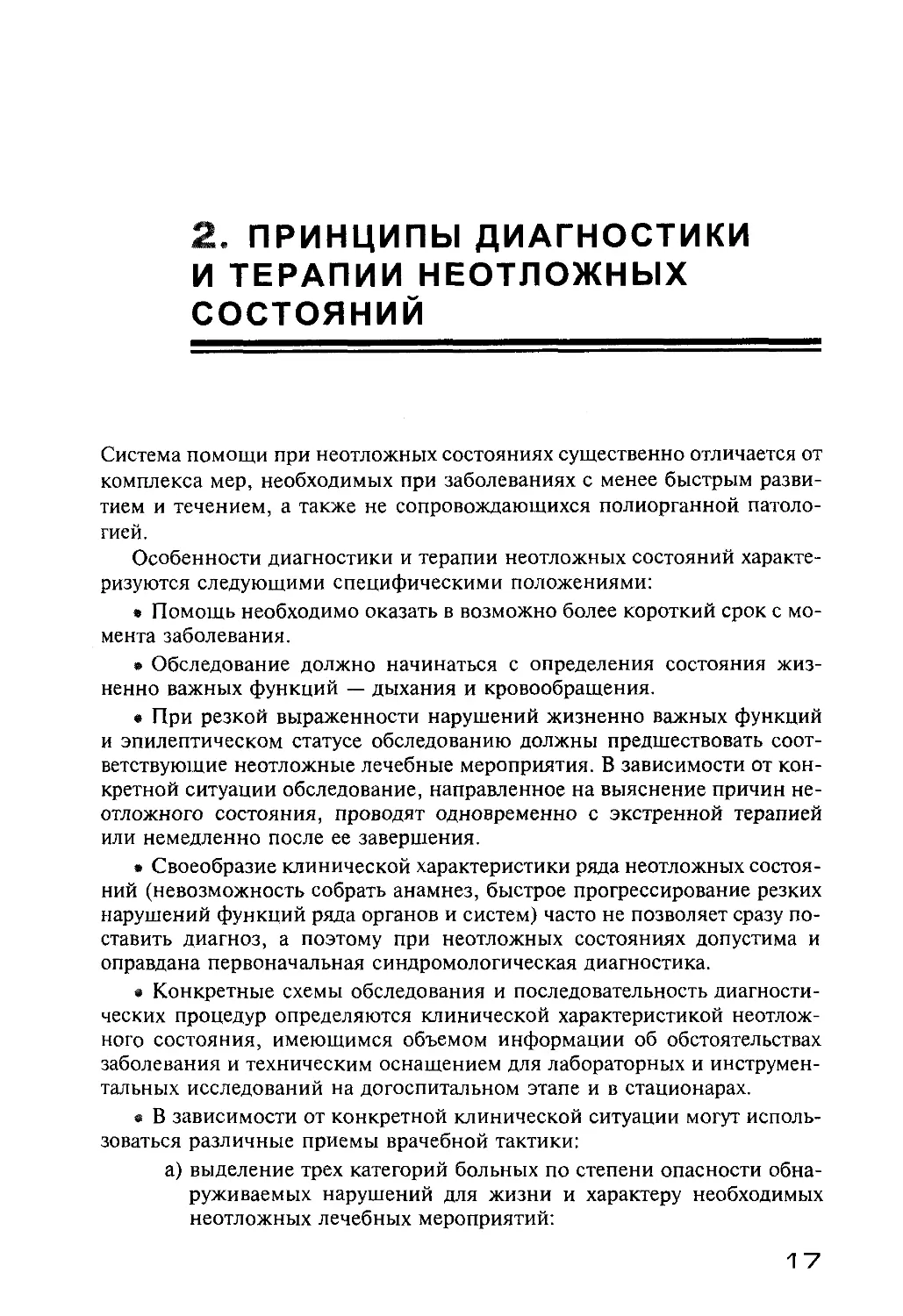

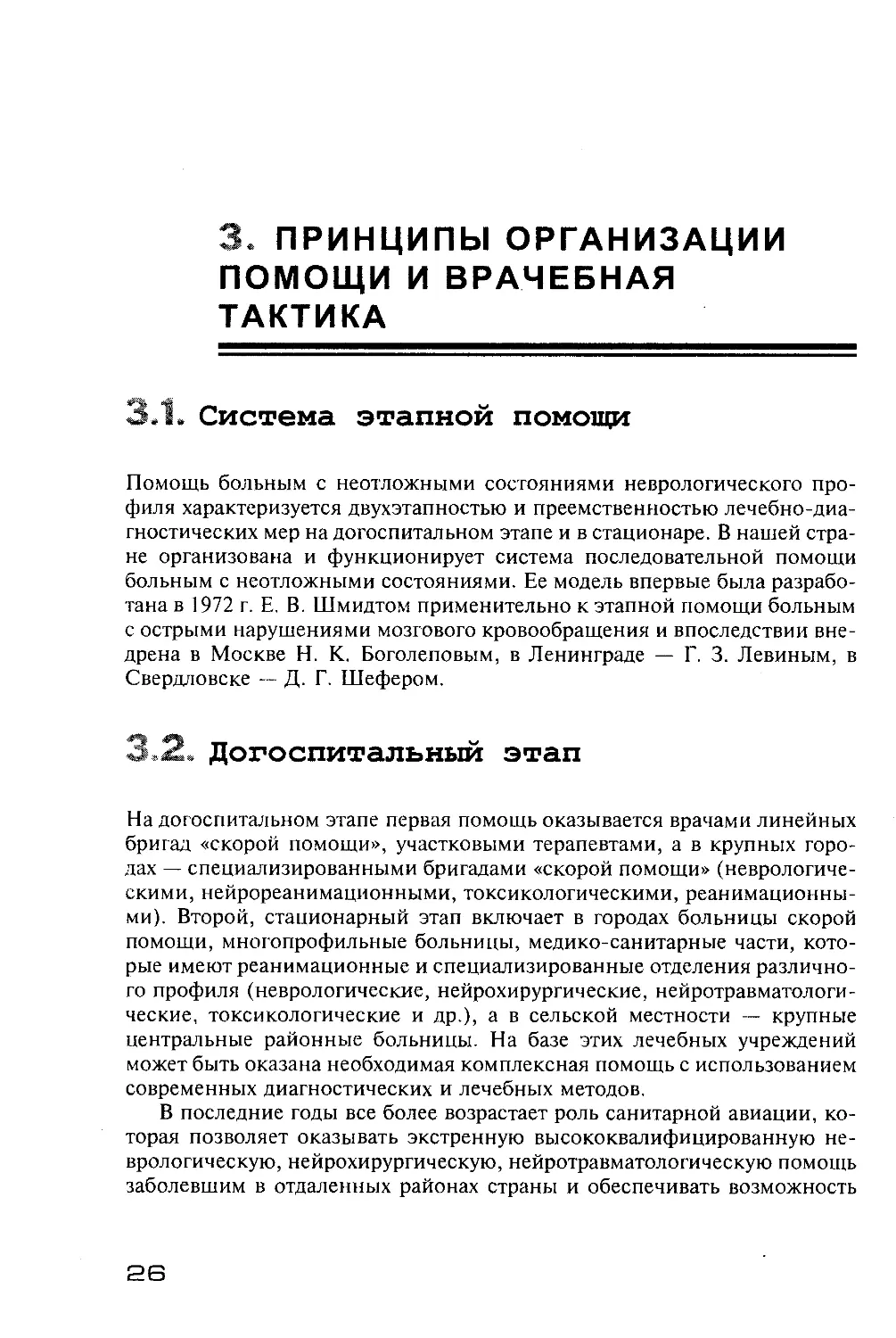

2. ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙТаблица 1Общая характеристика направлений врачебной тактики

в различных клинических ситуацияхКлинические ситуации, объем имеющейся

информации о больномВрачебная тактикаНеотложные состояния, при которых информация

о развитии заболевания отсутствует, ограничена или

малодостоверна;• синдром угнетенного сознания;• синдром резко измененного сознания:» эпилептический синдром (серия припадков;

эпилептический статус)Синдромологическая оценка

состоянияIЭкстренные лечебные мероприятия1Обширный, многоцелевой комплекс

обследованияIIДиагнозНеотложные состояния, при которых имеется достаточно

полная информация об обстоятельствах заболеваниях:• относительно нетяжелые формы инсультов;• субарахноидальные кровоизлияния;« менингиты, менигоэнцефапиты, кроме

«молниеносных форм»;• осложнения закрытой черепно-мозговой травмы с

длительным «светлым промежутком» или не

сопровождавшейся потерей сознания;• миастения и миастенические синдромы;• приступы миоплегии и миоплегические синдромы:• полимиелорадикулоневрит;• полимиелорадикулоневритические формы порфирии;• закрытые травмы спинного мозга, нарушения

спинального кровообращения, миелит;■ злокачественный нейролептический синдром;■ столбняк;• бешенство;• ботулизм;« мигренозный статус: мигренозный инсультОграниченный целенаправленный

объем обследованияIДиагнозIЭтиопатогенетическое лечение,

симптоматические терапевтические

мероприятия, хирургическое лечениеJlumepamy раАктуальные проблемы медицины критических состояний / Под ред. А. П. Зильбера. Пет¬

розаводск, 1995.Жуков К. П. Критические состояния. СПб., 2002.Зильбер А. П. Основные морально-правовые проблемы скорой и неотложной помощи //

Скорая помощь, 2002. № 2. С. 6-11.Карлов В. А. Неврология. Руководство для врачей. 2-е изд. М., 2002.Оценка функционального состояния организма / Под ред. И. П. Бойко, А. А. Малофеева,

Н. А. Курючкина. М., 1995.Рябов Г. А. Синдромы критических состояний. М., 1994.Элконин Б. Л., Тополянский А. В., КиссинА. Г. Неотложная диагностика и терапия: Спра¬

вочное руководство. СПб., 1997.Gräber М. Неотложная медицина: кома // Неотложные состояния в неврологии. Орел, Мо¬

сква, 2002. С. 172-175.Hacke \N., Handley D., EinhauptI K., Diringer M. Neurocritical Care. Berlin, 1994.Wijdicks E. Neurology of Critical Illness. Philadelptiia, 1995.

3* ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОМОЩИ и ВРАЧЕБНАЯ

ТАКТИКАСистема этапной помощиПомощь больным с неотложными состояниями неврологического про¬

филя характеризуется двухэтапностью и преемственностью лечебно-диа-

гностических мер на догоспитальном этапе и в стационаре. В нашей стра¬

не организована и функционирует система последовательной помощи

больным с неотложными состояниями. Ее модель впервые была разрабо¬

тана в 1972 г. Е. В. Шмидтом применительно к этапной помощи больным

с острыми нарушениями мозгового кровообращения и впоследствии вне¬

дрена в Москве И. К. Боголеповым, в Ленинграде — Г. 3. Левиным, в

Свердловске — Д. Г. Шефером.3.2, Догоспитальный этапНа догоспитальном этапе первая помощь оказывается врачами линейных

бригад «скорой помощи», участковыми терапевтами, а в крупных горо¬

дах — специализированными бригадами «скорой помощи» (неврологиче¬

скими, нейрореанимационными, токсикологическими, реанимационны¬

ми). Второй, стационарный этап включает в городах больницы скорой

помощи, многопрофильные больницы, медико-санитарные части, кото¬

рые имеют реанимационные и специализированные отделения различно¬

го профиля (неврологические, нейрохирургические, нейротравматологи¬

ческие, токсикологические и др.), а в сельской местности — крупные

центральные районные больницы. На базе этих лечебных учреждений

может быть оказана необходимая комплексная помощь с использованием

современных диагностических и лечебных методов.В последние годы все более возрастает роль санитарной авиации, ко¬

торая позволяет оказывать экстренную высококвалифицированную не¬

врологическую, нейрохирургическую, нейротравматологическую помощь

заболевшим в отдаленных районах страны и обеспечивать возможность2В

3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ и ВРАЧЕБНАЯ ТАКТИКАбыстрой транспортировки больных с неотложными состояниями в спе¬

циализированные лечебные учреждения крупных городов.На догоспитальном этапе подлежат решению следующие задачи:• выявление нарушений дыхания, кровообращения и принятие

мер к их экстренной коррекции; при эпилептическом статусе

или часто повторяющихся судорожных припадках — введение

противосудорожных средств;# в случаях, когда в данном городе специализированные отделения

расположены в различных лечебных учреждениях, определение

профиля госпитализации соответственно диагнозу или преобла¬

дающему синдрому;« на основании установленного диагноза или выявления ведущего

синдрома, в первую очередь, выделение категорий больных,

нуждающихся в экстренной нейрохирургической помощи;е проведение необходимых экстренных мероприятий во время

транспортировки больных.На догоспитальном этапе врачу непосредственно на месте оказания

первой помощи за минимально короткий срок необходимо сориентиро¬

ваться в обстоятельствах заболевания — собрать анамнез у больного;

опросить, если это возможно, родных или близких, выяснить обстоятель¬

ства заболевания и провести обследование. В подобных условиях чрезвы¬

чайно важно четко спланировать процесс экспресс-диагностики и огра¬

ничиться минимумом неотложных лечебных мероприятий, необходимых

до транспортировки в стационар.Наиболее эффективная помощь оказывается специализированными

неврологическими (нейрореанимационными) бригадами. Эти бригады

возглавляют высококвалифицированные специалисты, ориентированные

в экстренной диагностике и терапии неотложных состояний различной

этиологии. В самых сложных клинических ситуациях неотложные состо¬

яния правильно диагностируются в 70—75% случаев. Бригады оснащены

аппаратурой и необходимыми средствами для проведения сердечно-ле-

гочной и церебральной реанимации, купирования эпилептического ста¬

туса, экстренной дезинтоксикации и профилактики отека мозга.Неврологические (нейрореанимационные) бригады функционируют в

городах с населением более 500 тыс чел. Каждая бригада обслуживает

ежегодно в среднем 2700-3200 больных; 48—50% из них — перенесшие

инсульт.Многолетний опыт функционирования неврологических бригад в

Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и ряде других крупных

городов позволил сформулировать 2 варианта работы бригад. Первый

вариант — выезды по вызовам врачей неотложной и «скорой помощи» в

сложных клинических ситуациях для определения причин неотложных

состояний и оказания специализированной помощи. Второй вариант —

выезды по вызовам населения, т. е. непосредственное оказание специа¬

лизированной помощи. В городах с населением 500—900 тыс, а также в

наиболее крупных городах, где одна бригада приходится менее чем на27

Б. С Виленский. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИ1 МЛН жителей, наиболее оптимальным вариантом использования невро¬

логических (нейрореанимационных) бригад является сочетание ими фун¬

кций второго — специализированного варианта экстренной помощи с

выездами по вызовам населения по поводу внезапной потери сознания

или развития паралича. При обеспечении одной бригадой 1 млн населе¬

ния и более оправдано ее использование только по второму варианту, эк¬

стренная специализированная помощь.В 2001 г. в Санкт-Петербурге по инициативе заслуженного врача РФ

И. И. Случек внедрен новый метод, способствующий улучшению экст¬

ренной помощи больным с неотложными состояниями — оказание круг¬

лосуточной консультативной помощи врачам догоспитального этапа. На

центральном пульте «скорой помощи» круглосуточно дежурит высоко¬

квалифицированный невролог, к которому по сетевому или мобильному

телефону может обратиться любой врач догоспитального этапа в неясных,

сложных диагностических ситуациях и получить необходимую информа¬

цию, способствующую распознаванию причин неотложного состояния,

выбору необходимых диагностических и терапевтических мероприятий, а

также оптимальных форм профильной госпитализации. Результатив¬

ность оказываемой по телефону консультативной помощи характеризует¬

ся увеличением числа больных, госпитализируемых в ближайшие часы с

момента заболевания, уменьшением числа летальных исходов в стацио¬

нарах, в том числе досуточной летальности.JiumepamypaВерещагин Н. В., Пирадов М. А. Инсульт: диагностика и интенсивная терапия в остром пе¬

риоде // Неотложные состояния в неврологии. Орел, 2002. С. 109-122.Виленский Б. С., Случек Н. И., Гоиневич Т. В. Актуальные проблемы помощи при неотлож¬

ных состояниях//Там же. С. 168-171.Виленский Б. С., Случек Н. И. Неотложные состояния при поражениях нервной системы:

Руководство для врачей скорой медицинской помощи. 3-е изд., перераб. и доп. /

Под ред. В. А. Михайловича и А. Г. Мирошниченко. Спб., 2001. Гл. 50.Виленский Б. С. Инсульт: профилактика, диагностика и лечение. 2-е изд. Спб.: Фолиант,

2002.Гусев Е. И., Мартынов М. Ю„ Камчатое П. Р. Лечение и профилактика ишемического ин¬

сульта — достижения и перспективы // Неотложные состояния в неврологии. Орел,

Москва, 2002, С, 13-16,Федин А. И. Система неврологической помощи городского здравоохранения. Москва // Не¬

отложные состояния в неврологии. Орел, Москва, 2000, С, 278-293,

II. ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ

СИНДРОМЫ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ

СОСТОЯНИЯХЭпилептический синдромЭпилептический синдром — одна из универсальных реакций организма

на многие виды воздействий. Он включает эпилепсию как болезнь, эпи¬

лептические припадки и эпилептический статус, являющиеся симпто¬

мом острых поражений головного мозга различной этиологии: острых

нарущений мозгового кровообращения (ОНМК), менингита, энцефа¬

лита, опухолей и абсцессов мозга, инфекционно-аллергических пораже¬

ний мозга, экзогенных интоксикаций (алкоголем и его суррогатами, ин¬

сектицидами, средствами бытовой химии, некоторыми лекарствами),

дисметаболических процессов (диабет, порфирия, алкогольная и токси-

команическая абстиненция, острая надпочечниковая недостаточность,

тиреотоксические кризы), остро возникающей гипоксии, соматических

заболеваний и инфекций с явлениями интоксикации и гипертермии,

эклампсии, внезапного перерыва в лечении противоэпилептическими

препаратами.Современные рабочие гипотезы относительно патогенеза эпилепти¬

ческого синдрома отражают многообразие причин, могущих вызвать эпи¬

лептический статус, и трудность их определения в экстренной ситуации.Несмотря на многолетнее всестороннее изучение проблемы, нет еди¬

ной точки зрения относительно патогенеза эпилепсии. Согласно наиболее

распространенной гипотезе, в различных участках мозга под влиянием не¬

выясненных причин (а по некоторым данным, вследствие ослабления тор¬

мозных влияний промежуточного мозга) некоторые группы нейронов на¬

чинают генерировать патологические импульсы (с высокой частотой и

низкой амплитудой), способствующие изменениям мембранной проница¬

емости (мембранного потенциала) клеток. Совокупность подвергшихся

таким изменениям клеток образует «эпилептический очаг», который, в

свою очередь, десинхронизирует деятельность клеточных структур в при¬

легающих зонах и формирует состояние «эпилептической готовности

мозга». Непосредственной реализации эпилептической готовности в су¬

дорожный припадок препятствует специфическая активность ряда обра¬

зований больших полушарий и мозжечка. Благодаря этому даже при на-29

5. С, Випенсгий, НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИ ЛИНИИ эпилептического очага и эпилептической активности мозга в те¬

чение определенного времени или в течение всей жизни не возникает

эпилептических пароксизмов. Однако такое динамическое равновесие

десинхронизирующих и синхронизирующих импульсов может быть на¬

рушено самыми различными причинами — гипертермией, гипоксией,

гипогликемией, гипонатриемией, эндогенными интоксикациями, меха¬

ническими повреждениями мозга, определенными ритмичными сен¬

сорными раздражениями (мерцание света, телевизионное изображение,

монотонная музыка), эмоциональными факторами, выраженными на¬

рушениями нормальной фазности сна. Возникновение в этих условиях

судорожных припадков объясняют тем, что в десинхронизированных

нейронах постоянно повышена проницаемость клеточных мембран и

изменения (порой весьма нерезкие) различных биохимических парамет¬

ров являются пусковым механизмом эпилептического припадка. Конк¬

ретная роль ме.мбранных, гуморальных и нейрогенных факторов в этом

сложном многокомпонентном патофизиологическом механизме еще не

выяснена.К числу значимых гуморальных и мембранных изменений относят де¬

фицит в цикле Кребса такого противосудорожного компонента, как гам-

ма-аминомасляная кислота (ГАМК), а также чрезвычайно повышенную

чувствительность клеток с измененным мембранным потенциалом даже

к минимальным количествам ацетилхолина. Изменяются соотношения

внутри- и внеклеточного распределения натрия, кальция, магния. Наи¬

большей пароксизмальной активностью обладают клетки, накопившие

избыточные количества натрия, который патологически влияет на функ¬

циональную активность астроцитов и пресинаптических окончаний.Роль отдельных нейрональных структур или анатомо-физиологиче-

ских комплексов в реализации судорожных припадков оценивается нео¬

динаково. Существует точка зрения, согласно которой основное значе¬

ние в генерализации судорог при локализации эпилептических очагов в

коре мозга имеет ирритация лимбико-ретикулярного комплекса и гипо¬

таламуса. Вместе с тем некоторые исследователи считают главным «ис¬

точником» эпилептических припадков непосредственные поражения

коры мозга. Наконец, имеются предположения относительно значения

своеобразного состояния дисбаланса между функциональным состояни¬

ем генерализующих эпилептическую активность подкорковых зон и тор¬

мозящих пароксизмальную импульсацию отделов мозга (хвостатое ядро,

мозжечок, некоторые ядра ствола).Развитие судорожного припадка за счет немедленных резких измене¬

ний внешнего и тканевого дыхания быстро приводит к нарушениям моз¬

гового метаболизма (гипоксия, увеличение РаСОг в крови, лактат-аци-

доз). Это, в свою очередь, усугубляет судорожную активность. До сих пор

остается неясным вопрос — почему в одних случаях происходят единич¬

ные судорожные припадки, а в других — возникают серии припадков и,

чем обусловлено развитие эпилептического статуса.К эпилептическому синдрому относятся три категории клинических

проявлений,30

4. ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХПервая категория — судорожная форма эпилептического статуса, при

которой необходима экстренная помощь, часто с использованием прие¬

мов реанимации.Вторая категория — сумеречное состояние сознания как проявление

бессудорожной формы эпилептического статуса, требующее экстренной

стационарной психиатрической помоши.Третья категория — единичные судорожные припадки; парциальные

судорожные и бессудорожные припадки; малые эпилептические присту¬

пы (petit таГ)\ статус миоклонических судорог. При них необходимо на¬

блюдение за больным. Лечебные мероприятия следует предпринимать

лишь в случаях, когда упомянутые проявления эпилептического синдро¬

ма резко выражены или продолжительны.Эпилептический статус — фиксированное эпилептическое состояние

вследствие продолжительного эпилептического припадка или серии при¬

падков, повторяющихся через короткие интервалы времени. Различают

судорожную и бессудорожную формы статуса.Судорожная форма — статус генерализованных эпилептических при¬

падков — состояние, при котором больной не приходит в сознание между

серией эпилептических припадков или наблюдается постоянная фокаль¬

ная двигательная активность. При судорожной форме различают первич-

но-генерализованный, вторично-генерализованный и фокальный статус.Первично-генерализованный статус — внезапно возникающие

тонико-клонические, тонические, миоклонические судороги — более ха¬

рактерен для сформировавшейся эпилепсии (эпилептической болезни).

Может возникать, однако, при отмене лечения, после интеркуррентных

заболеваний и острых интоксикаций. В подобных случаях, как правило,

имеются данные о ранее наблюдавшихся у больного судорожных при¬

падках.Вторично-генерализованный статус — статус парциальных

припадков — начало припадков с «парциальных» судорог в определенных

мышечных группах с последующей генерализацией судорожных проявле¬

ний. Такой тип статуса чаще наблюдается при симптоматической эпи¬

лепсии, т. е. является проявлением очагового поражения мозга, в основе

которого могут лежать различные виды патологии (опухоли, сосудистые

аномалии и др.). Формула эпилептического синдрома в значительной

мере зависит от локализации эпилептического очага и варианта форми¬

рования эпилептической системы.Статус фокальных эпилептических припадков — продолжа¬

ющиеся длительное время судороги в определенной группе мышц (лицо,

одна конечность, судороги по гемитипу). Данный вариант иногда назы¬

вают статусом джексоновских припадков. Своеобразной моделью посто¬

янных фокальных судорог является кожевниковская эпилепсия — при¬

знак очагового поражения мозга. Этиология фокального статуса весьма

различна: ограниченный (в том числе некротический) энцефалит, по-

с'гтравматические и постинфарктные кисты, формирующийся инфаркт

мозга, внутримозговые гематомы, опухоли мозга, эпи- и субдуральные

гематомы. Иногда фактором, провоцирующим манифестацию указанных31

Б. С, Виленский. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИ патологических процессов, являются интеркуррентные заболевания, пре¬

ходящие церебральные ищемии у пожилых людей, состояния острого

электролитного дисбаланса. Часто фокальный эпилептический статус

возникает без видимых внещних причин.Необходимость экстренной помощи при судорожных формах статуса

диктуется развитием резко выраженных нарущений гомеостаза, в возник¬

новении которых существенную роль играет дезорганизация функций ги-

поталамо-надпочечниковой системы.Ведущее значение имеют нарушения дыхания циклического типа —

апноэ во время припадков и гиперпноэ (гипервентиляция) в интервалах

между припадками, т. е. гипокапния и гиперкапния, сменяющиеся ги-

поксемией. В условиях развивающегося метаболического ацидоза может

наблюдаться несовместимое с жизнью снижение pH. Такая цепная реак¬

ция отдельных типов нарушения дыхания является также фактором, спо¬

собствующим развитию в последующем отека мозга, а также самоподцер-

живающим продолжение статуса. Существенное патогенное значение

имеет аспирация слюны и бронхиального секрета, могущая приводить к

развитию пневмонии, а нередко к рефлекторной остановке дыхания, оте¬

ку легких и смерти. Избыточная мышечная активность, обусловленная

судорогами, резко дезорганизует функции сердечно-сосудистой системы.

Вначале, как правило, повышается АД, появляются тахикардия, наруше¬

ния сердечного ритма, которые могут сменяться снижением АД (вплоть

до коллапса, приводящего к острой почечной недостаточности). Кроме

того, иногда развивается ДВС-синдром, проявляющийся микротромбо¬

зами и микрогеморрагиями в мозге и внутренних органах.Мероприятия, необходимые для купирования судорожных форм эпи¬

лептического статуса, охарактеризованы в разделах 5.1 и 9.1.Бессудорожная форма статуса — длительный период бессудорожных

приступов, малых эпилептических приступов {petit mal)-, «простых» или

«сложных» абсансов; выраженной дисфории. К этой форме относят так¬

же продолжительное сумеречное состояние сознания, возни¬

кающее почти исключительно при эпилепсии (эпилептической болезни).

Подробнее см. раздел 4.4.1.1.Сумеречное состояние сознания характеризуется возбуждением, злоб¬

ностью, агрессией, полной дезориентировкой в окружающем. В таком со¬

стоянии, длящемся иногда сутками, больные совершают социально опас¬

ные действия, уезжают в другие города. В подобных случаях необходима

экстренная госпитализация в психиатрические отделения.Генерализованный общий судорожный припадок проявляется тонико-

клоническими судорогами в конечностях, сопровождающимися утратой

сознания, цианозом лица, пеной у рта, часто — прикусом языка, непро¬

извольным мочеиспусканием, иногда дефекацией. В конце припадка на¬

блюдаются аритмия дыхания или длительные периоды апноэ. Припадок

длится 2—3 мин, сменяется комой, переходящей затем в сопор и далее —

в глубокий сон. По окончании припадка зрачки максимально расшире¬

ны, реакция на свет отсутствует, кожа цианотична, нередко влажная.

Если постприпадочная кома не сменяется сном, то сознание постепенно32

Б, С. Випянский. НЁОТЛОЖНЬт СОСТОЯНИЯ в НЕВРОЛОГИИры наиболее чувствительны к дефициту кислорода в притекающей к моз¬

гу крови.Адекватное обеспечение мозга кислородом зависит от четырех основ¬

ных взаимодействующих факторов;• полноценный газообмен в легких, достаточный уровень легоч¬

ной вентиляции (внещнее дыхание);• оптимальный уровень кровотока в мозге;• достаточность транспортной функции крови;• возможность полной утилизации мозгом поступающего из арте¬

риальной крови кислорода (тканевое дыхание).В норме тесная взаимозависимость между указанными функциями

обеспечивается сложной системой нейрогенных и гуморальных механиз¬

мов, поддерживающих гомеостатическое равновесие в организме. В зави¬

симости от преобладающего поражения отдельных звеньев системы жиз¬

необеспечения мозга принято выделять следующие формы гипоксии;• циркуляторная гипоксия — нарущение церебральной гемодина¬

мики;• гипоксическая гипоксия — возникает в результате острой дыха¬

тельной недостаточности;« гемическая («анемическая») гипоксия — вызываемая уменьще-

нием способности крови транспортировать кислород;• гистотоксическая, или тканевая гипоксия — возникающая из-за

невозможности утилизировать тканями кислород из крови.При неотложных состояниях, сопровождающихся резкими наруще¬

ниями дыхания и кровообращения, отдельные формы гипоксии обычно

сочетаются.Поражения мозга вследствие гипоксии. Энергетические потребности

мозга (примерно 1046 Дж, или 250 кал, в минуту), необходимые для нор¬

мальной функциональной активности нейронов, обеспечиваются на 95%

за счет аэробного гликолиза. Поступающая в мозг из печени глюкоза

полностью подвергается анаэробному гликолизу только при нормальных

характеристиках газового состава, кислотно-основного состояния крови,

содержания гемоглобина, глюкозы и молочной кислоты в крови, а также

при нормальном уровне мозгового кровотока.Процесс аэробного гликолиза происходит в митохондриях мозговых

клеток при диффузии кислорода из межклеточного пространства. Аэроб¬

ный гликолиз осуществляется последовательно в цикле Эмбден—Мейер¬

гофа (активация глюкозы аденозинфосфатом), а затем в цикле Кребса

(окисление накапливающегося пирувата; нейтрализация уксусной кис¬

лоты, образующейся в результате химических превращений глюкозы и

аминокислот). Выделяющийся при этом водород поэтапно окисляется в

цепях дыхательных ферментов. Образующийся в результате аэробного

гликолиза углекислый газ удаляется путем диффузии из нервных клеток

в межклеточное пространство и далее в венозный сегмент капиллярной

системы.34

4. ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХОпределяющее значение аэробного гликолиза для обеспечения жиз¬

недеятельности мозга характеризуется тем, что из одной молекулы глю¬

козы и содержащихся в эритроцитах органических фосфатов продуциру¬

ется 38 молекул, богатых энергией фосфатных соединений в виде АТФ.

Это составляет 40% высвобождающейся в клетках энергии (остальная

энергия рассеивается в виде тепла). АТФ и другие макроэнергетические

фосфаты являются источником энергии для синтеза в мозге белков, ли¬

пидов и нейромедиаторов (ацетилхолин, серотонин, норадреналин) —

комплекса биологически активных продуктов, обеспечивающих норма¬

льное функционирование нейрональных структур мозга, а также барьер¬

ную роль клеточных мембран и стабильный транспорт ионов.Кроме того, чрезвычайно важна зависимость объема продукции ами¬

нокислот — в первую очередь гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) —

от уровня аэробного гликолиза в цикле Кребса. ГАМК синтезируется в

цикле Кребса (путем реакции трансаминирования альфа-кетоглютаровой

кислоты) и является одним из ключевых веществ в синтезе биогенных

аминов и белков. Помимо этого, благодаря специфической активности

ГАМК в критических ситуациях повышается включение в цикл Кребса

аминокислот и кетоновых тел, что в известной мере компенсирует энер¬

гетический дефицит в мозге. Такое действие ГАМК объясняет, в частно¬

сти, большую толерантность мозга к гипогликемии, чем к гипоксии.Гипоксия резко угнетает аэробный гликолиз. Обменные процессы в

мозге приобретают характер анаэробного гликолиза; в этих условиях из

одной молекулы глюкозы продуцируется всего 2 молекулы АТФ, т. е. в

19 раз меньше, чем при нормальной оксигенации мозга. Функциональ¬

ная активность мозга резко угнетается, что клинически проявляется про¬

грессирующим угнетением сознания и усилением явлений дыхательной

недостаточности. Гипоксия блокирует включение пировиноградной кис¬

лоты в цикл Кребса; накапливаясь, она не окисляется, а превращается в

молочную кислоту. Увеличение концентрации последней вызывает аци¬

доз в клеточных структурых мозга, межклеточном пространстве и капил¬

лярах в зоне с недостаточным уровнем оксигенации.В подавляющем большинстве случаев гипоксия сопровождается ги-

перкапнией — повышением парциального давления СО2 в артериальной

крови, поступающей в мозг. Выраженная гиперкапния способствует усу¬

гублению ацидоза.Повреждающее действие гипоксии и ацидоза на нейрональные струк¬

туры характеризуется нарушением внутриклеточного синтеза белков и

аминокислот. В митохондриях нервных клеток накапливаются свобод¬

ные радикалы, инактивирующие фосфолипиды, и таким образом, блоки¬

руется одно из ведущих звеньев энергопродукции. Повреждаются также

клеточные (митохондриальные) мембраны, и из-за нарушения «ионного

насоса» внутриклеточный калий заменяется натрием. Тканевая жидкость

поступает в поврежденные нервные клетки. В результате развивается ци-

тотоксический отек мозга. Его отличают от вазогенного отека, возникаю¬

щего в результате перемещения сыворотки крови в межклеточное про¬

странство.35

Б. С. Випенский. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИ Одновременно под влиянием гипоксии и ацидоза изменяется метабо¬

лизм в межклеточном пространстве, а в капиллярах резко нарушается

микроциркуляция. Из-за ангиопареза и замедления кровотока, вызван¬

ного ацидозом, происходят интенсивная агрегация, набухание, а затем

распад эритроцитов и тромбоцитов. Степень, быстрота возникновения и

распространенность изменений микроциркуляции зависят не только от

последствий нарушений газового состава крови и связанного с ним аци¬

доза, но и от уровня мозгового кровотока, pH крови и некоторых других

причин.Сушественное значение в системе патобиохимических процессов,

обусловленных гипоксией, имеют интенсификация процессов свобод-

но-радикального окисления, перекисного окисления липидов, а также

накопление жирных кислот, приводящие к образованию высокотоксич¬

ных соединений. Все это приводит к повреждению и деполяризации

клеточных мембран. Деполяризация клеточных мембран способствует

высвобождению возбуждающих нейротрансмиттеров — глутамата и ас-

партата.Дыхательная функция находится под двойным контролем. Она ре¬

гулируется церебральной (произвольной) системой, включающей со-

матомоторные области коры и оральные отделы лимбических струк¬

тур, и метаболической системой. Метаболическая система включает

хеморецепторные центры в стволе и продолговатом мозге, реагирующие

на изменения pH, газового состава крови и тканевого метаболизма. Аф¬

ферентная импульсация в зоны, обеспечивающие регуляцию функции

дыхания, идет от системы периферических хеморецепторов. Такими ре¬

цепторами являются, прежде всего, нейрональные образования, располо¬

женные в ветвях дуги аорты, каротидных синусах и в области луковицы

яремной вены. Определенную роль играют и периферические рецепторы,

реагирующие на растяжение и васкуляризацию легочной ткани в процес¬

се дыхательного акта.Эфферентные пути дыхательной системы включают ряд систем коры

мозга, структуры ствола и продолговатого мозга. Нисходящие эфферент¬

ные импульсы проводятся в передние рога спинного мозга к дыхатель¬

ным нейронам, иннервирующим диафрагму, межреберную и брюшную

мускулатуру. Таким образом, в условиях нормальной регуляции системы

дыхания осуществляется быстрая компенсация колебаний газового со¬

става крови. Рефлекторным ответом на гипоксию в артериальной крови

являются стимуляция дыхательного центра и усиление легочной вентиля¬

ции.Необходимо обратить специальное внимание на то, что в ветвях аор¬

ты, в области луковицы яремной вены, каротидных синусах, кроме хе¬

морецепторов, расположены барорецепторы, тонко реагирующие на

уровень артериального давления в магистральных артериях, обеспечива¬

ющих кровоснабжение мозга. Афферентная импульсация, обусловлен¬

ная колебаниями уровня артериального кровотока, изменяет функцио¬

нальную активность тех же анатомических зон, на уровне которых

замыкаются рефлекторные системы, обеспечивающие произвольную изе

4. ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХметаболическую регуляцию дыхания. Такие анатомо-физиологические

соотношения обеспечивают теснейшую интеграцию функций дыхания и

кровообращения и оказывают непосредственное влияние на состояние

церебральной гемодинамики. В частности, снижение давления в дуге

аорты рефлекторно вызывает интенсификацию дыхания.Выделяют две формы острой дыхательной недостаточности — венти¬

ляционную и легочную (паренхиматозную).Вентиляционная недостаточность развивается преимуществен¬

но при нарушениях биомеханики дыхательного акта, обусловленных уг¬

нетением афферентного, центрального и эфферентного звеньев систем,

регулирующих внешнее дыхание. Из-за уменьшения дыхательного объе¬

ма и увеличения «мертвого пространства» недостаточно вентилируются

значительные участки легочной паренхимы, резко угнетается газообмен

на уровне альвеолярно-капиллярной мембраны. В результате возникает

артериальная гипоксия в сочетании с гиперкапнией. Это объясняется

тем, что углекислота обладает в 20 раз большей способностью проникать

сквозь альвеолярно-капиллярную мембрану, чем кислород. Вентиляци¬

онная форма острой дыхательной недостаточности протекает наиболее

тяжело. Гиперкапния вызывает возбуждение дыхательного центра, кото¬

рый в условиях острой церебральной патологии затем обычно угнетается.

Кроме того, гиперкапния способствует развитию выраженного тканевого

ацидоза, стойкой вазодилатации и, в конечном счете, «срыву» ауторегу¬

ляции мозгового кровообращения.Легочная (паренхиматозная) недостаточность — результат

несоответствия достаточно интенсивной вентиляции, а иногда даже из¬

быточной (гипервентиляция) уменьшенному уровню кровотока в легоч¬

ных капиллярах. Легочная форма дыхательной недостаточности характе¬

ризуется гипоксией при одновременно нормальных или даже сниженных

показателях РаСОг в артериальной крови. При этой форме дыхательной

недостаточности, кроме того, снижается содержание гемоглобина.Мероприятия, необходимые для купирования нарушений дыхания на

догоспитальном этапе, охарактеризованы в разделе 5.2, а методы, исполь¬

зуемые с этой целью в стационарах, — в разделе 9.2.Специального внимания требует характеристика отдельных форм ги¬

поксии.Циркуляторная гипоксия развивается преимущественно из-за наруше¬

ний системного кровообращения при острой сердечно-сосудистой недо¬

статочности или резкой артериальной гипертензии. Острая сердечно-со¬

судистая недостаточность с резким, быстрым снижением артериального

давления (синдром «малого сердечного выброса») может быть следствием

уменьшения сократительной способности миокарда, острой массивной

кровопотери и гиповолемии. в практике неотложной неврологии крово-

потеря и гиповолемия встречаются редко.к неотложным состояниям, обсуловленным циркуляторной гипок¬

сией, часто сочетающейся с гипоксической гипоксией (см. ниже) относят:• острые нарущения мозгового кровообращения;37

Б. С. Випенский. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ 8 НЕВРОЛОГИИ• отравления барбитуратами и веществами с выраженным вазопа¬

ралитическим действием;• острую надпочечниковую недостаточность при тяжелых формах

менингококкового менингита (синдром Уотерхауза—Фридерик-