Author: Немов Р.С.

Tags: психология словарь справочник социальная психология

ISBN: 5-305-00062-9

Year: 2003

Text

словарь-

справочник

Р.С. Немов

Психология

часть

СЛОВАРЬ -

справочник

Р.С. Немов

Психология

В двух частях

Часть 1

Москва

2003

Немов Р. С.

Н50 Психология: Словарь-справочник: В 2 ч. — М.: Изд-во

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. — Ч. 1. — 304 с.

ISBN 5-305-00062-9.

ISBN 5-305-00063-7(1).

Словарь-справочник содержит 1500 определений-терминов по

различным отраслям психологической науки: общей психологии,

психофизиологии, возрастной психологии, педагогической психо-

логии, социальной психологии, истории психологии. Кроме того

приводятся краткие сведения о 120 известных ученых-психологах.

Адресован студентам вузов, практикующим психологам и всем,

кто интересуется вопросами психологии.

ISBN 5-305-00062-9

ISBN 5-305-00063-7(1)

© Немов Р. С., 2003

© «Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС», 2003

© Серийное оформление обложки.

«ИздательствоВЛАДОС-ПРЕСС», 2003

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ..................................4

Как устроен словарь-справочник...............6

Как пользоваться словарем-справочником ......7

СЛОВНИК .....................................Ю

СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК ........................ 65

ПЕРСОНАЛИИ .................................282

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее время психологию изучают во многих средних специ-

альных и высших учебных заведениях. Издано немало хороших учеб-

ников и учебных пособий по самым разным областям психологии.

В них достаточно обстоятельно представлены научные и практичес-

кие знания, и тем не менее студенты испытывают большие затрудне-

ния в изучении, подготовке и сдаче экзаменов по психологическим

дисциплинам. Эти трудности вызваны, в частности, тем, что учебники

и учебные пособия объемны, зачастую содержат в себе избыточную

информацию и множество новых, четко не определенных терминов.

Информация, представленная в учебниках и учебных пособиях, на-

столько обширна, что запомнить и удержать всю ее в памяти не пред-

ставляется возможным, особенно если экзамены по соответствующей

дисциплине проводятся намного позднее того времени, когда эта дис-

циплина изучается (например, в государственные экзамены включа-

ются вопросы по разным отраслям психологии, изучаемым в течение

ряда лет). Что касается терминов, то их в разных областях психологии

настолько много, что запомнить их определения проблематично даже

для человека, имеющего хорошую память. Это касается и персоналий,

т. е. фамилий конкретных ученых, внесших существенный вклад в

развитие психологической науки и практики.

В связи с этим полезно иметь пособие, которое бы в краткой, ком-

пактной форме, но вместе с тем достаточно полно представляло бы ос-

новные знания по изучаемым отраслям психологии. Это - общая пси-

хология, возрастная психология, педагогическая психология, соци-

альная психология, психофизиология, практическая психология и

история психологии.

Особые трудности при изучении психологии возникают в связи с

усвоением ее терминологии. В опубликованных психологических сло-

варях, с одной стороны, содержится много таких терминов, которые

не изучаются в учебных заведениях, с другой — предлагаются слиш-

ком сложные определения этих терминов, не всегда соответствующие

тем, которые имеются в учебной литературе, с третьей - порой отсут-

ствуют определения тех терминов, которые, напротив, встречаются в

учебной и дополнительной литературе по психологии. Эту трудность

4

автор также пытался преодолеть: в пособии собрана именно та терми-

нология, которая чаще всего встречается в учебниках по психологии и

соответствует учебным курсам, преподаваемым в средних специаль-

ных и высших учебных заведениях.

Эта книга в отличие от ряда пособий с названиями типа «100 отве-

тов на экзаменационные вопросы» не рассчитана на нерадивых сту-

дентов. Вместе с тем в книге читатель найдет практически готовые,

полные ответы на 105 экзаменационных вопросов, отыщет необходи-

мую информацию еще на 450 частных вопросов, узнает определения

почти 1500 терминов, используемых в психологической литературе, и

получит краткие сведения о 120 известных психологах. Этого вполне

достаточно, чтобы успешно сдать экзамены по указанным выше пси-

хологическим дисциплинам, а также подготовить реферат, написать

курсовую или дипломную работу. Пособие является дополнительным

информационным источником к существующим учебникам по психо-

логии.

КАК УСТРОЕН СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

Книга состоит из трех частей: словника, словаря-справочника и

словаря персоналий. Словник представляет все термины и статьи ,

имеющиеся в словаре-справочнике. Пользуясь им, можно быстро

установить, имеется ли в словаре-справочнике определение того или

иного термина.

Если речь идет только об определении термина, то термин дается в

словнике без повторений и уточнений, представленных вслед за тер-

мином в скобках. Если требуется развернутый ответ на тот или иной

вопрос, то в словнике, помимо связанного с данным вопросом ключе-

вого слова, вслед за ним в скобках указано, какой аспект соответству-

ющего этому слову явления рассматривается в статье. Кроме того, ес-

ли речь идет о статьях, содержащих в себе полные ответы на возмож-

ные экзаменационные вопросы, то названия терминов в словнике и в

словаре повторяются несколько раз. Так, например, по теме «Харак-

тер» вы найдете в словнике и в словаре-справочнике следующие ста-

тьи: ХАРАКТЕР (ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОЯВЛЕНИЯ), ХАРАКТЕР

(СТРУКТУРА), ХАРАКТЕР (ТИПОЛОГИЯ), ХАРАКТЕР (ФОРМИ-

РОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ). Это означает, что в этих четырех статьях

на нескольких страницах словаря-справочника достаточно подробно

рассматриваются указанные в скобках вопросы, касающиеся характе-

ра человека, и из этих статей можно получить полную информацию

для ответа на соответствующий экзаменационный вопрос.

Материал, включенный в содержание словаря-справочника, счита-

ется основным, который должен знать студент. Помимо этого, из сло-

варя-справочника можно почерпнуть и некоторые дополнительные,

не обязательные для сдачи экзаменов, сведения. Они даются в подст-

рочных сносках к соответствующим статьям.

В разделе словаря-справочника «Персоналии» содержатся краткие

сведения об ученых-психологах, которые внесли наибольший вклад в

развитие психологии, имена которых встречаются в словаре. В скоб-

ках после краткой информации об ученом указана одна из основных

его работ в области психологии.

Статьями называются краткие ответы на вопросы, которые могут

быть заданы в алфавитном порядке, как и все термины, но кроме опреде-

лений терминов содержат в себе информацию, которой можно воспользо-

ваться при подготовке к экзаменам.

6

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ-

СПРАВОЧНИКОМ

Если вы хотите получить полный ответ на интересующий вас во-

прос, советуем поступать следующим образом:

1. Выделите в интересующем вас вопросе ключевое слово.

2. Найдите в словнике все статьи, связанные с данным ключевым

словом.

3. Используйте ссылки на другие термины и статьи, которые име-

ются в выбранных вами ключевых терминах и статьях (эти ссылки да-

ются курсивом после ключевого слова, с использованием знака

«см.»).

4. В соответствующих ключевых статьях словаря-справочника

отыщите нужную для вас основную информацию.

5. Обратитесь за дополнительными сведениями по интересую-

щему вас вопросу к подстрочным ссылкам или к тем дополнитель-

ным терминам и статьям, на которые в прочитанной вами статье

имеются ссылки.

Допустим, что вас интересует ответ на вопрос «Психологические

аспекты человеческих взаимоотношений». Вы выделяете ключевое

слово «взаимоотношения людей» и находите в словаре-справочнике

следующие статьи на данную тему: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ

{ОПРЕДЕЛЕНИЕ), ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ {ВИДЫ), ВЗА-

ИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ {ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЗАИ-

МООТНОШЕНИЯ), ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ {ПРОБЛЕ-

МЫ). Таким образом, вы при желании можете получить полные отве-

ты на следующие вопросы:

1. Что такое взаимоотношения людей?

2. Каковы виды человеческих взаимоотношений?

3. Какие факторы оказывают влияние на человеческие взаимоот-

ношения?

4. Какие проблемы существуют в человеческих взаимоотноше-

ниях?

Если вас интересует дополнительная информация по проблемам

психологии человеческих отношений, то вы можете ее получить, про-

чтя материалы, которые содержатся в следующих определениях тер-

минов и статьях: АГРЕССИВНОСТЬ, АВТОРИТЕТ, АФФИЛИАЦИЯ,

БЕСПОМОЩНОСТЬ, ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ,

ГРУППА СОЦИАЛЬНАЯ, ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ИНТЕРАК-

ЦИЯ, КЛИМАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, КОЛЛЕКТИВ, КОММУНИ-

КАЦИИ, КОНФЛИКТ, ЛИДЕРСТВО, МАССОВИДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

ПСИХИКИ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, ОБЩЕНИЕ, ОРЕОЛА ЭФФЕКТ, ОТ-

ЧУЖДЕНИЕ, ПОДРАЖАНИЕ, ПОЛОРОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ,

«ПРОМЫВАНИЕ МОЗГОВ», ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ,

7

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

БАРЬЕР, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС, РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУП-

ПА, САНКЦИИ, СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ИН-

ТЕРФЕРЕНЦИЯ, СОЦИАЛЬНОГО НАУЧЕНИЯ ТЕОРИЯ, СОЦИ-

АЛЬНОГО ОБМЕНА ТЕОРИЯ, СПЛОЧЕННОСТЬ, СТРЕМЛЕНИЕ К

ПРЕВОСХОДСТВУ, ЭМПАТИЯ и в ряде других статей и определений

терминов. Абсолютное большинство статей и определений терминов,

содержащихся в словаре-справочнике, имеют такого рода ссылки,

пользуясь которыми можно получить достаточно полную информа-

цию по многим вопросам научной и практической психологии.

Словник

Часть 1

АБСОЛЮТНЫЙ ВЕРХНИЙ ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ — см. Абсо-

лютный порог ощущения, Абсолютный нижний порог ощущения.

АБСОЛЮТНЫЙ НИЖНИЙ ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ — см. Абсо-

лютный порог ощущения, Абсолютный верхний порог ощущения.

АБСОЛЮТНЫЙ ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ — см. Абсолютный ни-

жний порог ощущения, Абсолютный верхний порог ощущения.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО НАВЫКА (ФИЗИОЛО-

ГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПО Н. А. БЕРНШТЕЙНУ) — см. Навык

двигательный.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ — см. Авто-

матизация двигательного навыка (физиологический аспект по

Н. А. Бернштейну), Автоматизмы, Навык, Умение.

АВТОРИТАРНОСТЬ — см. Личность авторитарная.

АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ ЛИДЕРСТВА — см. Лидерства стиль

авторитарный.

АВТОРИТЕТ

АГГЛЮТИНИРОВАННОСТЬ — см. Речь внутренняя.

АГРЕССИВНОСТИ МОТИВАЦИЯ — см. Агрессивности теория,

Мотивация, Фрустрация.

АГРЕССИВНОСТИ ТЕОРИЯ - см. Агрессивности мотивация, Аг-

рессивность, Фрустрация.

АГРЕССИВНОСТЬ — см. Агрессия.

АГРЕССИЯ — см. Агрессивность.

АГРЕССИЯ ТРАНСАКТНАЯ — см. Агрессивность.

АДАПТАЦИЯ — см. Адаптация сенсорная, Адаптация социальная.

АДАПТАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

АДАПТАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ (В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ)

АДАПТАЦИЯ СЕНСОРНАЯ

АККОМОДАЦИЯ — см. Восприятие зрительное.

АКМЕ — см. Акмеология.

АКМЕОЛОГИЯ — см. Акме.

АКТИВАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ — см. Джемса—Ланге

теория эмоций, Кеннона—Барда теория эмоций.

АКТИВНОСТЬ — см. Действие, Деятельность, Поведение, Ре-

акция.

10

Словник

АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПСИХИЧЕСКОГО (ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКОГО) ОТРАЖЕНИЯ

АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА — см. Кризис возрастной, Не-

вроз, Психоз, Характер.

АКЦЕНТУАЦИЯ см. Черта характера.

АКЦЕНТУИРОВАННАЯ ЛИЧНОСТЬ — см. Акцентуации ха-

рактера.

АКЦЕНТУИРОВАННЫЕ (АКЦЕНТИРОВАННЫЕ) ЧЕРТЫ ХА-

РАКТЕРА — см. Акцентуации характера.

АКЦЕПТОР ДЕЙСТВИЯ — см. Функциональная система.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Астрология, Гештальт-

терапия, Мистицизм, Нейролингвистическое программирование, Ок-

культизм, Парапсихология, Психосинтез, Суфизм, Телекинез, Теле-

патия, Телесная терапия, Теософия, Экстрасенсорика, Ясновидение.

АЛЬТРУИЗМ — см. Потребности социальные, Социальное поведение.

АМНЕЗИИ — см. Память.

АМНЕЗИЯ АНТЕРОГРАДНАЯ — см. Амнезии.

АМНЕЗИЯ РЕТРОГРАДНАЯ — см. Амнезии.

АНАЛИЗАТОР — см. Афферентные нервные пути, Рецептор,

Эффектор, Эфферентные нервные пути.

АНАЛИЗАТОР ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ

АНАЛИЗАТОР ВКУСОВОЙ — см. Ощущения (виды).

АНАЛИЗАТОР ЗРИТЕЛЬНЫЙ — см. Зрительное восприятие,

Образ, Рецептор.

АНАЛИЗАТОР КОЖНЫЙ — см. Ощущения (виды).

АНАЛИЗАТОР МЫШЕЧНЫЙ — см. Ощущения (виды).

АНАЛИЗАТОР ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ — см. Ощущения (виды).

АНАЛИЗАТОР ОСЯЗАТЕЛЬНЫЙ — см. Ощущения (виды).

АНАЛИЗАТОР РАВНОВЕСИЯ — см. Ощущения (виды).

АНАЛИЗАТОР СЛУХОВОЙ — см. Ощущения (виды).

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (ЛИЧНОСТИ) К. ЮНГА — см.

Архетип, Коллективное бессознательное, Личное бессознательное.

АНАЛОГ — см. Аналогия.

АНАЛОГИЯ — см. Аналог.

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ПАМЯТИ ЧЕЛО-

ВЕКА — см. Память.

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ МОТИВАЦИИ —

см. Мотивация.

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ЭМОЦИЙ — см.

Эмоции.

АНИМА — см. Анимизм, Душа, Психика.

АНИМИЗМ — см. Анима.

11

Словник

АНТИЛОКАЛИЗАЦИОНИЗМ — см. Локализационизм.

АНТИСЕМИТИЗМ — см. Национализм, Фашизм,

АНТИЦИПАЦИЯ — см. Акцептор действия.

АНТРОПОМОРФИЗМ — см. Аналогия, Зоопсихология, Психоло-

гия сравнительная, Аналогия.

АППЕРЦЕПЦИЯ — см. Воля, Монадология, Мотивация, Сознание.

АРХЕТИП — см. Аналитическая психология (личности) К. Юнга,

Коллективное бессознательное, Комплекс.

АССИМИЛЯЦИЯ — см. Интеллекта теория Ж. Пиаже.

АССОЦИАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология ассоциа-

тивная.

АССОЦИАЦИЯ

АССОЦИАЦИОНИЗМ (АССОЦИАНИЗМ) — см. Ассоциация, Пси-

хология ассоциативная.

АСТЕНИК (АСТЕНИЧЕСКИЙ ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ) — см.

Атлетик (атлетический тип телосложения). Интроверсия,

Пикник (пикнический тип телосложения).

АСТЕНИЧЕСКИЕ ЭМОЦИИ

АСТРОЛОГИЯ — см. Альтернативная психология.

АТАВИЗМ

АТЛЕТИК (АТЛЕТИЧЕСКИЙ ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ) — см.

Астеник (астенический тип телосложения), Пикник (пикниче-

ский тип телосложения).

АТОМИЗМ — см. Ассоциационизм, Ассоциация, Душа.

АТРИБУЦИЯ КАУЗАЛЬНАЯ — см. Каузальная атрибуция.

АУТИЗМ — см. Аутистическое мышление.

АУТИСТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — см. Аутизм.

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА (АУТОТРЕНИНГ)

АФАЗИИ см. Афазия атаксическаяАфазия аудиторная, Афазия

двигательная, Афазия оптическая, Афазия синтаксическая

АФАЗИЯ АТАКСИЧЕСКАЯ

АФАЗИЯ АУДИТОРНАЯ

АФАЗИЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ

АФАЗИЯ ОПТИЧЕСКАЯ

АФАЗИЯ СИНТАКСИЧЕСКАЯ

АФФЕКТ — см. Эмоции (виды).

АФФЕКТ НЕАДЕКВАТНОСТИ — см. Комплекс неполноценнос-

ти, Фрустрация.

АФФЕРЕНТНЫЕ НЕРВНЫЕ ПУТИ—см. Эфферентные нервные пути.

АФФЕРЕНТНЫЙ — см. Эфферентный.

АФФИЛИАЦИЯ — см. Потребности социальные", Потребность

власти, Потребность достижения успехов.

12

Словник

БАЗИСНЫЙ (БАЗАЛЬНЫЙ) — см. Черты личности базисные.

БАРЬЕР ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ — см. Аффект неадекватности,

Комплекс неполноценности.

БЕСПОМОЩНОСТЬ (БЕСПОМОЩНОЕ ПОВЕДЕНИЕ) — см. Мо-

тив (потребность) достижения успехов, Мотив (потребность)

избежания неудачи), Самооценка, Социальное поведение, Тревож-

ность, Уровень притязаний.

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ — см. Сознание.

БИОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЗАКОН — см. Онтогенез, Филогенез.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПСИХИКИ И ПОВЕ-

ДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА — см. Генотип, Генотипическая обусловлен-

ность психики и поведения человека, Социальная обусловлен-

ность психики и поведения человека, Средовая обусловленность

психики и поведения человека.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ — см. Генотипическое, Социальное.

БИОСОЦИАЛЬНОЕ

БИХЕВИОРИЗМ (КЛАССИЧЕСКИЙ, ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ) -

см. Необихевиоризм, Нео-необихевиоризм, Психоанализ, Психо-

логической науки кризис. Структурализм.

БЛИЗНЕЦОВЫЙ МЕТОД (БЛИЗНЕЦОВ МЕТОД) — см. Близне-

цы гомозиготные, Близнецы гетерозиготные, Генотип, Среда.

БЛИЗНЕЦЫ ДИЗИГОТНЫЕ (ДЗ-БЛИЗНЕЦЫ, ГЕТЕРОЗИГОТ

НЫЕ БЛИЗНЕЦЫ) — см. Генотип, Близнецовый метод, Близ-

нецы монозиготные.

БЛИЗНЕЦЫ ГЕТЕРОЗИГОТНЫЕ — см. Близнецовый метод,

Близнецы гомозиготные, Близнецы дизиготные.

БЛИЗНЕЦЫ ГОМОЗИГОТНЫЕ — см. Близнецовый метод, Близ-

нецы дизиготные.

БЛИЗНЕЦЫ МОНОЗИГОТНЫЕ — см. Близнецовый метод, Близ-

нецы дизиготные.

БЛОКИ МОЗГА — см. Головной мозг (человека).

БОЛЬШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА — см. Группа большая,

Группа малая, Группа социальная.

БРЕД (БРЕДОВОЕ СОСТОЯНИЕ) — см. Галлюцинации.

БРЕЙНСТОРМИНГ — см. Группа малая, Эффективность (дея-

тельности ) малой группы.

БУМЕРАНГА ЭФФЕКТ

ВАЛИДНОСТЬ (МЕТОДИКИ) — см. Валидность внешняя, Ва-

лидность внутренняя, Валидность критериальная, Валидность

практическая, Валидность теоретическая.

ВАЛИДНОСТЬ ВНЕШНЯЯ

ВАЛИДНОСТЬ ВНУТРЕННЯЯ

13

Словник

ВАЛИДНОСТЬ КРИТЕРИАЛЬНАЯ (КРИТЕРИАЛЬНО-ОРИЕН-

ТИРОВАННАЯ, КРИТЕРИАЛЬНО-СВЯЗАННАЯ)

ВАЛИДНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКАЯ

ВАЛИДНОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

ВЕДУЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — см. Деятельность, Дея-

тельность предметная. Периодизация возрастного развития.

ВЕДУЩИЙ УРОВЕНЬ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ — см. Двига-

тельный навык (построение по Н.А Бернштейну), Фоновые

уровни управления движениями.

ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ — см. Средства общения

невербальные, Общение.

ВЕРБАЛЬНЫЙ

ВЕРБАЛЬНОЕ НАУЧЕНИЕ — см. Научение.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕЛОВЫЕ — см. Взаимоотношения лю-

дей ( виды ).

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНЫЕ — см. Взаимоотношения людей

( виды ).

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ) — см. Уста-

новка социальная.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ (ВИДЫ)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ (ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ (ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ ЧЕ-

ЛОВЕКА)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ (ПРОБЛЕМЫ) — см. Барьер

психологический, Конфликт межличностный.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ (НЕФОРМАЛЬ-

НЫЕ) — см. Взаимоотношения людей (виды).

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫЕ (ФОРМАЛЬНЫЕ) —

см. Взаимоотношения людей (виды).

ВИКАРНОЕ НАУЧЕНИЕ — см. Научение.

ВКУСОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ — см. Анализатор вкусовой, Ощуще-

ния, Рецепторы.

ВКУСОВАЯ СИСТЕМА — см. Анализатор вкусовой.

ВНИМАНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ВНИМАНИЕ (ВИДЫ)

ВНИМАНИЕ (СВОЙСТВА)

ВНИМАНИЕ (ФУНКЦИИ)

ВНИМАНИЕ (АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ)

см. Доминанта, Нейроны-детекторы новизны, Ретикулярная

формация.

ВНИМАНИЕ (РАЗВИТИЕ) — см. Речь внутренняя.

14

Словник

ВНИМАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ — см. Внимание (виды).

ВНИМАНИЕ НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ — см. Внимание (виды).

ВНИМАНИЕ ОПОСРЕДСТВОВАННОЕ — см. Внимание (виды).

ВНИМАНИЕ ПОСЛЕПРОИЗВОЛЬНОЕ — см. Внимание (виды).

ВНИМАНИЕ ПРИРОДНОЕ — см. Внимание (виды).

ВНИМАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЕ — см. Внимание (виды).

ВНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННОЕ — см. Внимание

(виды).

ВНУШАЕМОСТЬ — см. Эмоциональность, Впечатлительность.

ВНУШЕНИЕ — см. Внушаемость.

ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология военная.

ВОЗБУДИМОСТЬ — см. Возбуждение.

ВОЗБУЖДЕНИЕ

ВОЗРАСТ ДОШКОЛЬНЫЙ — см. Психология возрастная.

ВОЗРАСТ МЛАДЕНЧЕСКИЙ — см. Психология возрастная.

ВОЗРАСТ МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ — см. Психология возра-

стная.

ВОЗРАСТ ПОДРОСТКОВЫЙ — см. Психология возрастная.

ВОЗРАСТ РАННИЙ — см. Психология возрастная.

ВОЗРАСТ СТАРШИЙ ШКОЛЬНЫЙ — см. Психология возрастная.

ВОЗРАСТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ — см. Тест психологический.

Процессы психологические, Свойства психологические, Тест Би-

не—Симона.

ВОЗРАСТ УМСТВЕННЫЙ — Умственный возраст.

ВОЗРАСТ ФИЗИЧЕСКИЙ

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология возрастная.

ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ — см. Периодиза-

ция возрастного развития.

ВОЛЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ВОЛЯ (ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И СОВРЕМЕННОЕ СО-

СТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ )

ВОЛЯ (РАЗВИТИЕ)

ВООБРАЖЕНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ВООБРАЖЕНИЕ (ВИДЫ)

ВООБРАЖЕНИЕ (РОЛЬ, ФУНКЦИИ)

ВООБРАЖЕНИЕ (РАЗВИТИЕ)

ВОПРОСНИК (ОПРОСНИК) ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

ВОСПРИЯТИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ,СВОЙСТВА)

ВОСПРИЯТИЕ (ВИДЫ) — см. Восприятие времени, Восприятие

движения, Восприятие пространства.

ВОСПРИЯТИЕ (СВОЙСТВА) — см. Восприятие (определение,

свойства ).

15

Словник

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ

ВОСПРИЯТИЕ ДВИЖЕНИЯ

ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА

ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ,

СТРУКТУРА, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕГО ФАКТОРЫ)

ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ (МЕХАНИЗМЫ)

ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ (ВЛИЯНИЕ НА ВЗА-

ИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ )

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (ПРИПОМИНАНИЕ) — см. Память.

ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА — см. Первая сигнальная

система.

ВТОРИЧНЫЕ КАЧЕСТВА — см. Первичные и вторичные ка-

чества.

ВЫБОРКА — см. Выборка репрезентативная, Генеральная сово-

купность.

ВЫБОРКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ — см. Выборка, Генеральная

совокупность.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ (ЭКСПРЕССИВНЫЕ) ДВИЖЕНИЯ — см.

Жесты, Мимика, Невербальные средства общения, Пантомими-

ка.

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВИД) — см. Психофизи-

ология, Физиология высшей нервной деятельности.

ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) ФУНКЦИИ

(ПРОЦЕССЫ) — см. Культурно-историческая теория происхож-

дения и развития высших психических функций человека, Психи-

ка элементарная.

ВЫТЕСНЕНИЕ — см. Аналитическая психология (личности) К.

Юнга, Бессознательное, Защитные механизмы, Подсознание,

Психоанализ, Регрессия.

ВЮРЦБУРГСКАЯ ШКОЛА МЫШЛЕНИЯ — см. Интроспекция,

Мышление, Установка, Мышление безобразное, Установка.

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ — см. Бред.

ГЕДОНИЗМ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ — см. Выборка.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ГЕНЕТИКА — см. Генетическая психология, Генотип.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Генотип.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД

ГЕНИАЛЬНОСТЬ (ЧЕЛОВЕКА) — см. Одаренность, Способнос-

ти, Талантливость.

16

Словник

ГЕНОТИП — см. Среда.

ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПСИХИКИ И ПОВЕ-

ДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА — см. Биологическая обусловленность пси-

хики и поведения человека, Социальная обусловленность психики

и поведения человека.

ГЕНОТИПИЧЕСКОЕ — см. Биологическое, Социальное.

ГЕРОНТОПСИХОЛОГИЯ

ГЕТЕРОЗИГОТНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ — см. Близнецы гетерози-

готные.

ГЕШТАЛЬТ — см. Гештальт-психология, Гештальттерапия.

ГЕШТАЛЬТГРУППЫ — см. Гештальттерапия.

ГЕШТАЛЬТ-ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПРИЯТИЯ —

см. Гештальт, Гештальт-психология, Фигура-фон.

ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИЯ — см. Атомизм, Гештальт, Психо-

логической науки кризис, Психология ассоциативная, Редукцио-

низм, Структура, Феноменология, Фи-феномен.

ГЕШТАЛЬТТЕРАПИЯ — см. Гештальтгруппы, Психоте-

рапия.

ГИСТОГРАММА

ГЛУБИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология глубинная.

ГОЛОВНОЙ МОЗГ ЧЕЛОВЕКА — см. Блоки мозга, Кора головно-

го мозга, Ретикулярная формация, Таламус.

ГОМЕОСТАЗ (ГОМЕОСТАЗИС)

ГОМОЗИГОТНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ — см. Близнецы монозиготные.

ГРАФОЛОГИЯ

ГРЕЗЫ — см. Воображение.

ГРУЗИНСКАЯ ШКОЛА ПСИХОЛОГИИ

ГРУППА БОЛЬШАЯ — см. Группа малая, Группа социальная.

ГРУППА ИНДИФФЕРЕНТНАЯ — см. Группа референтная.

ГРУППА ИНТЕРАКТИВНАЯ — см. Группа коактивная.

ГРУППА КОАКТИВНАЯ — см. Группа интерактивная.

ГРУППА КОНТРОЛЬНАЯ — см. Группа экспериментальная.

ГРУППА МАЛАЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ГРУППА МАЛАЯ (ВИДЫ)

ГРУППА МАЛАЯ (СТРУКТУРА)

ГРУППА МАЛАЯ (ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОЛОГИЮ ЛЮДЕЙ)

ГРУППА ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ — см. Группа малая, Пси-

хокоррекция, Группа психотерапевтическая.

ГРУППА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ — см. Группа малая,

Группа психокоррекционная, Психотерапия.

ГРУППА РЕФЕРЕНТНАЯ — см. Группа индифферентная,.

ГРУППА СОЦИАЛЬНАЯ - см. Группа большая, Группа малая.

17

Словник

ГРУППА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ — см. Эксперимент, Группа

контрольная.

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА — Группа малая, Группа социальная,

Психология социальная.

ГРУППОВАЯ НОРМА — см. Группа социальная, Норма социаль-

ная.

ГРУППОВАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ (ГРУППОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

ЭФФЕКТ) — см. Группа малая, Сплоченность групповая.

ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ — см. Гешталътгруппы, Груп-

пы встреч, Группы психодрамы, Группы телесной терапии, Груп-

пы терапии искусством, Психотерапия.

ГРУППЫ ВСТРЕЧ (ГРУППЫ ТРЕНИНГА ЧУВСТВИТЕЛЬНОС-

ТИ) — см. Барьер психологический, Группа малая, Групповая пси-

хотерапия, Психокоррекция, Психотерапия,

ГРУППЫ ПСИХОДРАМЫ — см. Группа малая, Группа психо-

коррекционная, Группа психотерапевтическая, Групповая пси-

хотерапия, Психодрама.

ГРУППЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА (Т-

ГРУППЫ) — см. Групповая психотерапия, Группы психокоррек-

ционные, Группы психотерапевтические, Психокоррекция, Псц-

хотерапия, Тренинг социально-психологический.

ГРУППЫ ТЕЛЕСНОЙ ТЕРАПИИ — см. Групповая психотера-

пия, Психокоррекция, Психотерапия, Телесная психотерапия.

ГРУППЫ ТЕРАПИИ ИСКУССТВОМ — см. Групповая психо-

терапия.

ГРУППЫ ТРЕНИНГА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ — см. Группы

встреч.

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология гу-

манистическая.

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ — см. Автоматиза-

ция двигательного навыка (физиологический аспект по Н. А.

Бернштейну), Двигательный навык (построение по Н. А. Берн-

штейну), Навык, Умение.

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НАВЫК (ПОСТРОЕНИЕ ПО Н. А. БЕРН-

ШТЕЙНУ) — см. Навык, Навыки двигательные.

ДЕГУМАНИЗАЦИЯ — см. Деиндивидуализация, Обезличивание.

ДЕДУКЦИЯ — см. Индукция.

ДЕЗАДАПТАЦИЯ — см. Социальная дезадаптация.

ДЕИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ — см. Дегуманизация, Деперсонали-

зация, Обезличивание.

ДЕЙСТВИЕ — см. Деятельность, Операция, Поведение', Реакция.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРЦЕПТИВНОЕ — см. Перцептивное действие.

18

Словник

ДЕЙСТВИЯ ТЕОРИЯ — см. Действие.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ЛИДЕРСТВА — см. Стиль лидер-

ства демократический.

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ — см. Дегуманизация, Деиндивидуали-

зация, Обезличивание.

ДЕПРЕССИЯ

ДЕПРИВАЦИЯ

ДЕПРИВАЦИЯ СЕНСОРНАЯ — см. Депривация.

ДЕТЕКТОР ЛЖИ — см. Время реакции, Тест психологический.

ДЕТЕРМИНИЗМ — см. Индетерминизм.

ДЕТЕРМИНИРУЮЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ — см. Вюрцбургская

школа мышления.

ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД — см. Детерминизм, Инде-

терминизм, Феноменология.

ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология детская.

ДЕТСТВО

ДЕФЕКТОЛОГИЯ — см. Психология специальная.

ДЕЯНИЕ — см. Деятельность, Личность.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕОРИЯ — см. Деятельность, Изоморфизм,

Интериоризация, Теория планомерного (поэтапного) формирова-

ния умственных действий.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СТРУКТУРА)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( ДИНАМИКА)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОНИМА-

НИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ )

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕШНЯЯ — см. Деятельность.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННЯЯ — см. Деятельность.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДМЕТНАЯ — см. Деятельность.

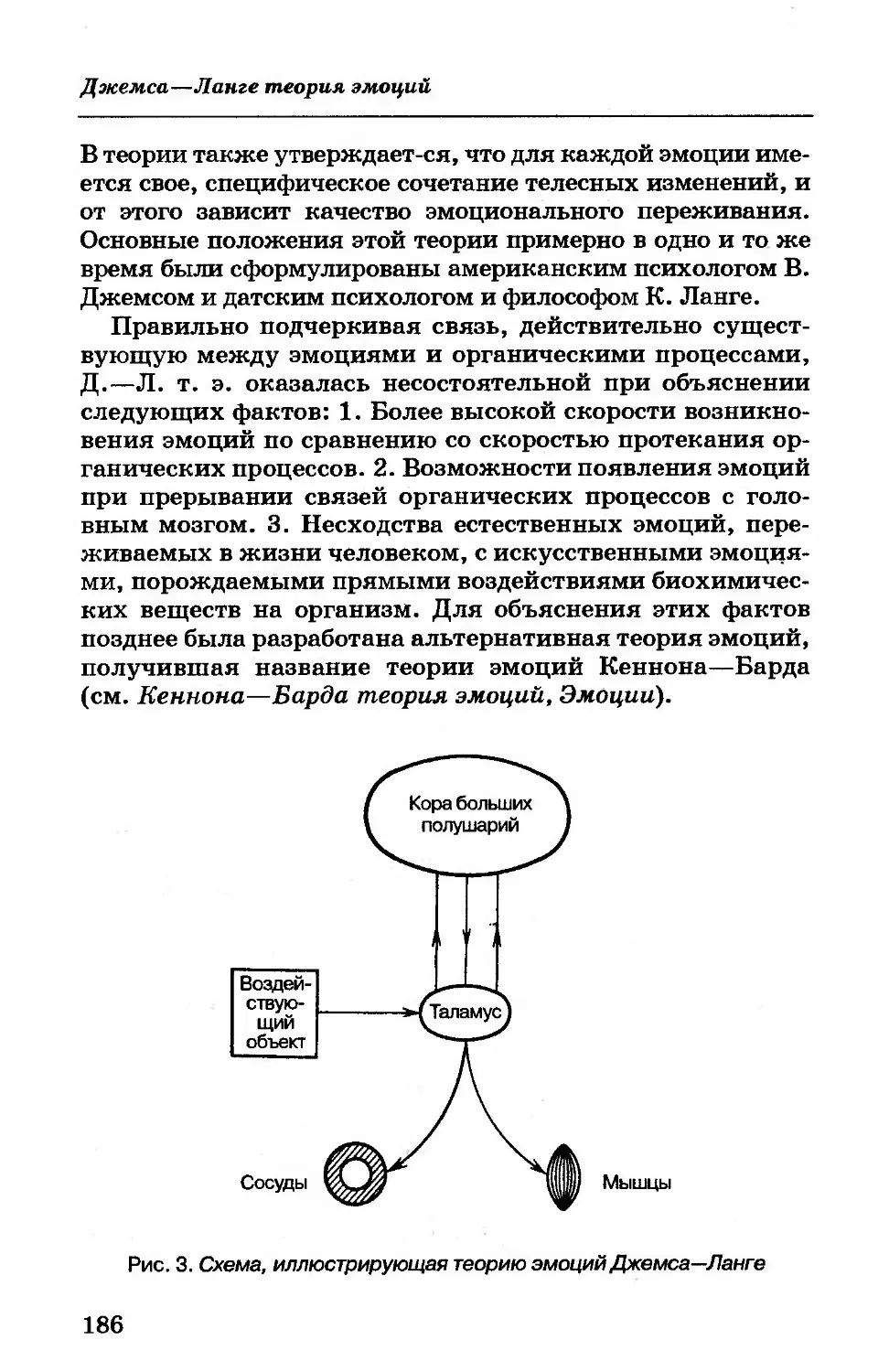

ДЖЕМСА—ЛАНГЕ ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ — см. Кеннона— Барда

теория эмоций, Эмоции.

ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ — см. Валидность, На-

дежность, Тест психологический.

ДИАДА — см. Группа малая, Триада.

ДИВЕРГЕНЦИЯ — см. Конфергенция.

ДИНАМИКА ГРУППОВАЯ — см. Групповая динамика.

ДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП — см. Двигательный навык (по-

строение по Н. А Бернштейну), Навыки двигательные.

ДИНАМИЧНОСТЬ

ДИСКОМФОРТ

ДИСКРЕТНЫЙ

ДИСКУРСИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ —Дискурс, Дискуссия, Мышление.

19

Словник

ДИСКУРС — см. Дискурсивное мышление, Дискуссия, Психолинг-

вистика.

ДИСКУССИЯ — см. Дискурсивное мышление.

ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ — см. Количественные методы,

Статистика математическая.

ДИСПЕРСИЯ — см. Среднее арифметическое.

ДИСПОЗИЦИЯ — см. Установка социальная.

ДИСТАНЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ — см. Группа социальная,

Отчужденность межличностная.

ДИСТРЕСС — см. Стресс.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология диф-

ференциальная.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ — см. Интегральный.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ — см. Абсолют-

ный верхний порог ощущения. Абсолютный нижний порог ощуще-

ния, Абсолютный порог ощущения, Относительный порог ощу-

щения.

ДИФФУЗИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — см. Группа большая,

Масса, Толпа.

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

ДОМИНАНТА

ДООПЕРАЦИОНАЛЬНАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

(ПО Ж. ПИАЖЕ) — см. Конкретных операций стадия развития

интеллекта (по Ж. Пиаже ).

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ — см. Возраст дошкольный. Периоди-

зация возрастного развития.

ДУАЛИЗМ — см. Мировоззрение, Монизм.

ДУХ ВРЕМЕНИ

ДУША — см. Понятие житейское. Понятие научное, Материа-

лизм, Идеализм, Психика.

ЕВГЕНИКА

ЕДВА ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ МЕТОД — см. Дифференциаль-

ный порог ощущений, Психофизика.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ (ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ) ПСИХОЛО-

ГИЯ — см. Психология естественно научная.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ — см. Эксперимент естест-

венный.

ЖЕСТЫ — см. Коммуникации невербальные.

ЖИЗНЕННЫЙ СТИЛЬ ЛИЧНОСТИ (ПО А. АДЛЕРУ) — см. Ин-

дивидуальная психология А. Адлера.

ЖИТЕЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ЖИТЕЙСКИЙ

20

Словник

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ — см. Независимая переменная,

Эксперимент.

ЗАДАТКИ — см. Способности.

ЗАКОН ВЕБЕРА—ФЕХНЕРА (ОСНОВНОЙ ПСИХОФИЗИЧЕС-

КИЙ ЗАКОН) — см. Ощущения, Фехнера закон.

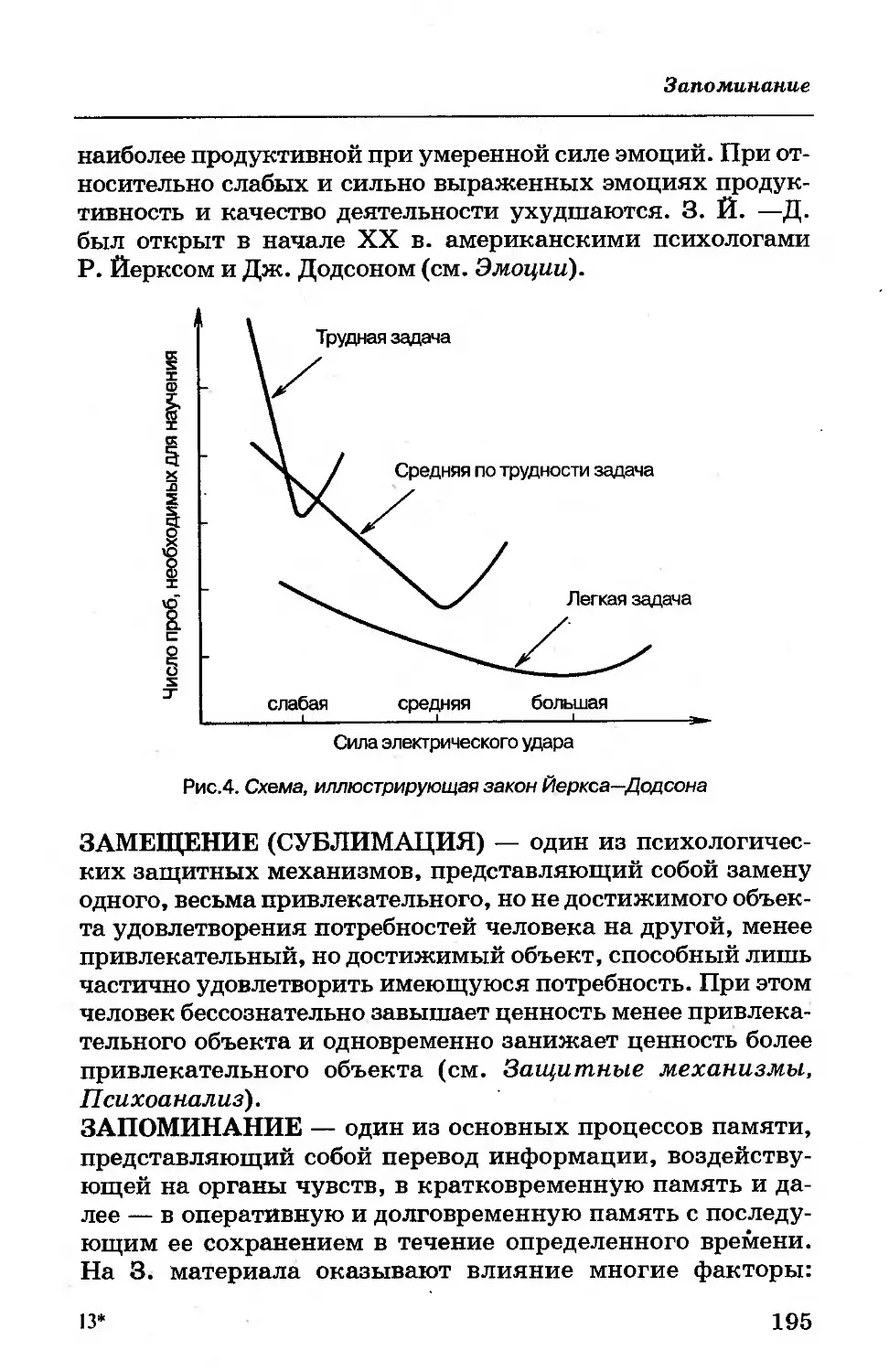

ЗАКОН ЙЕРКСА—ДОДСОНА — см. Эмоции.

ЗАМЕЩЕНИЕ (СУБЛИМАЦИЯ) — см. Защитные механизмы,

Психоанализ.

ЗАПОМИНАНИЕ — см. Память.

ЗАРАЖЕНИЕ

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ — см. Бессознательное, Ид, Психо-

анализ, Сознание, Тревога, Супер-Эго, Эго.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

ЗЕРКАЛИЗАЦИЯ — см. Исповедь, Клиент, Консультирование

психологическое, Психокоррекция, Психотерапия.

ЗНАК — см. Символ.

ЗНАЧЕНИЕ — см. Знак, Смысл.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА — см. Смысл слова.

ЗОНА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО (БЛИЖАЙШЕГО) ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКОГО РАЗВИТИЯ

ЗООПСИХОЛОГИЯ — см. Психология сравнительная.

ЗРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — см. Анализатор зрительный.

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ — см. Восприятие.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР — см. Анализатор зрительный.

ИГРА — см. Игра предметная, Игра предметно-манипулятив-

ная, Игра сюжетная, Игра символическая, Игра с правилами, Иг-

ра ролевая, Игра сюжетно-ролевая.

ИГРА «ДИЛЕММА ПОДСУДИМОГО»

ИГРА ПРЕДМЕТНАЯ

ИГРА ПРЕДМЕТНО-МАНИПУЛЯТИВНАЯ

ИГРА РОЛЕВАЯ — см. Роль социальная.

ИГРА СИМВОЛИЧЕСКАЯ — см. Символ.

ИГРА С ПРАВИЛАМИ

ИГРА СЮЖЕТНАЯ

ИГРА СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ

ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ — см. Диагностика психологическая, Психо-

терапия.

ИД (ОНО, БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ) — см. Психоанализ, Супер-Эго,

Эго.

ИДЕАЛ

ИДЕАЛ НРАВСТВЕННЫЙ

ИДЕАЛИЗАЦИЯ — см. Идеал, Идеал нравственный.

21

Словник

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛОРОЛЕВАЯ — см. Полоролевая иден-

тификация.

ИДЕОМОТОРИКА

ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ — см. Гипноз, Бред,

Галлюцинации, Иллюзии, Процессы психические, Сознание.

ИЗОМОРФИЗМ

ИКОНИЧЕСКАЯ (МГНОВЕННАЯ) ПАМЯТЬ — см. Память

(виды ).

ИЛЛЮЗИИ

ИМПЛИЦИТНАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ — см. Восприятие чело-

века человеком, Личность, Общение.

ИМПРИНТИНГ — см. Научение, Научение условно-рефлектор-

ное, Научение оперантное, Стимул пусковой.

ИМПУЛЬСИВНОСТЬ

ИНДЕТЕРМИНИЗМ — см. Детерминизм.

ИНДИВИД — см. Индивидуализация, Индивидуальность, Лич-

ность, Человек.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ — см. Деиндивидуализация.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ А. АДЛЕРА — см. Ком-

пенсация, Личность, Психотерапия, Бессознательное, Сознание,

Стремление к превосходству, Фиктивный финализм, Чувство

неполноценности и компенсация (по А. Адлеру}.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ — см. Групповая

психоте-рапия.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ — см. Индивид, Личность, Человек.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — см. Темпера-

мент.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ

ИНДУКЦИЯ — см. Дедукция.

ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология инженерная.

ИНСАЙТ — см. Гештальт-психология, Интуиция.

ИНСТИНКТ — см. Инстинкт жизни, Инстинкт смерти.

ИНСТИНКТ ЖИЗНИ (ПО 3. ФРЕЙДУ) — см. Инстинкт смерти

(по 3. Фрейду), Либидо.

ИНСТИНКТ СМЕРТИ (ПО 3. ФРЕЙДУ) — см. Мазохизм, Садизм,

Инстинкт жизни (по 3. Фрейду).

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ — см. Дифференциальный.

ИНТЕЛЛЕКТ — см. Мышление, Тесты интеллекта.

ИНТЕЛЛЕКТА ТЕОРИЯ Ж. ПИАЖЕ — см. Дооперациональная

стадия развития интеллекта (по Ж. Пиаже), Конкретных опе-

раций стадия развития интеллекта (по Ж. Пйаже), Сенсомо-

торного интеллекта стадия развития интеллекта (по Ж. Пиаже),

22

Словник

Схема, Формальных операций стадия развития интеллекта

(по Ж. Пиаже).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ — см. Тесты интеллекта.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД К ЛИДЕРСТВУ — см. Группа соци-

альная, Лидер, Лидерство.

ИНТЕРАКЦИОНИЗМ — см. Интеракция, Биологическое. Со-

циальное.

ИНТЕРАКЦИОНИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ — см.

Интеракция.

ИНТЕРАКЦИЯ

ИНТЕРВЬЮ — см. Опрос.

ИНТЕРЕС — см. Мотив.

ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ — см. Процессы психологические, Культур-

но-историческая теория формирования и развития высших пси-

хических функций, Экстериоризация.

ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ — см. Интернальный, Экстернализация.

ИНТЕРНА ЛЬНЫЙ — см. Экстернальный.

ИНТЕРОРЕЦЕПТОР — см. Рецептор.

ИНТРОВЕРСИЯ — см. Интроверт, Экстраверсия.

ИНТРОВЕРТ — см. Интроверсия, Экстраверт.

ИНТРОСПЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология интро-

спективная.

ИНТРОСПЕКЦИЯ

ИНТУИЦИЯ — см. Инсайт.

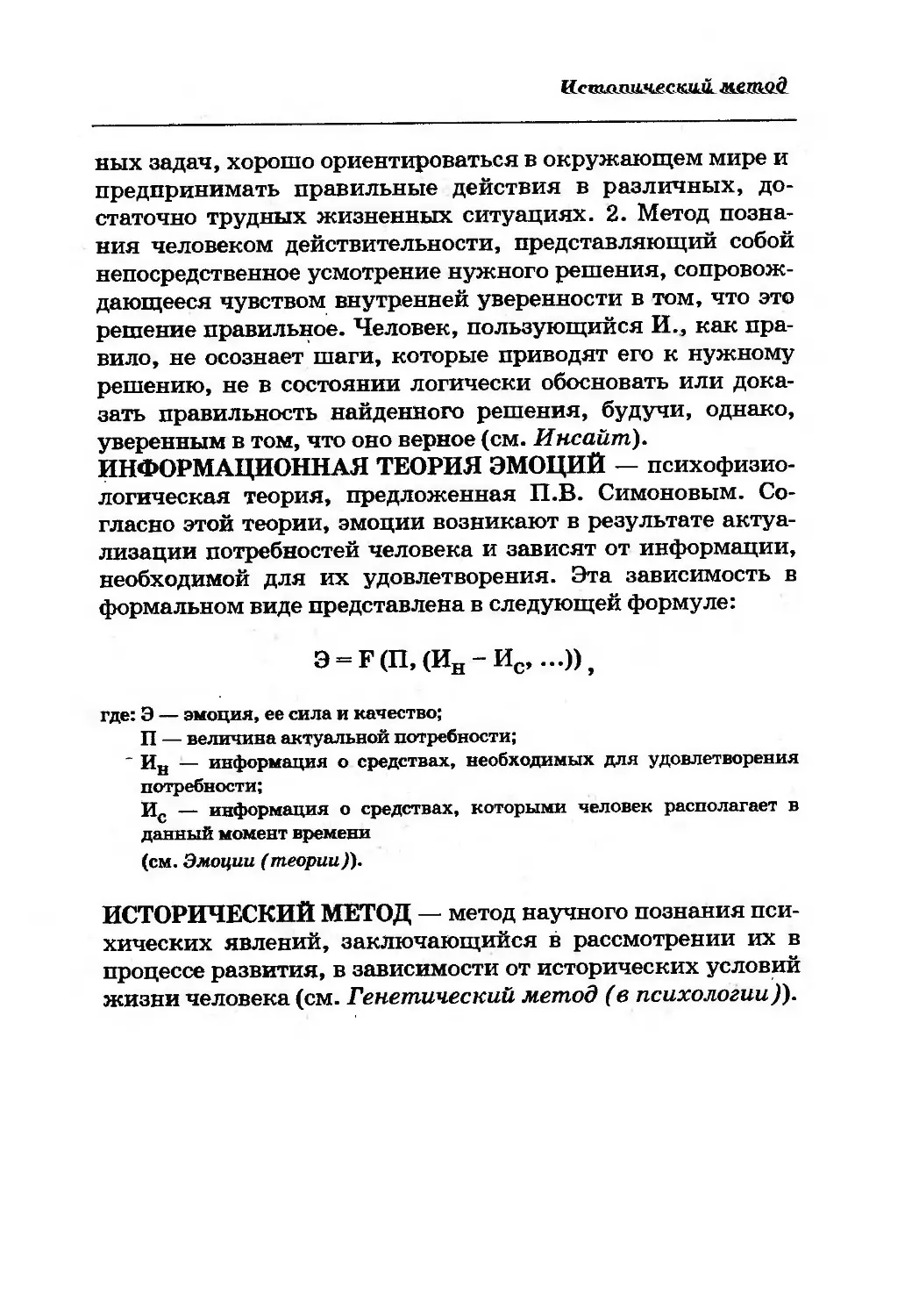

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ

ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД — см. Генетический метод (в психо-

логии ).

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИЙ — см. Группа малая, Коммуника-

ции, Общение.

КАТАРСИС — см. Психоанализ.

КАТЕГОРИАЛЬНОСТЬ ОБРАЗА — см. Восприятие, Констант-

ность образа, Предметность образа, Целостность образа.

КАТЕГОРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ — см. Деятельность, Лич-

ность, Общение, Сознание.

КАТЕГОРИЯ — см. Категории психологические.

КАУЗАЛЬНАЯ АТРИБУЦИЯ — см. Перцепция социальная.

КАУЗАЛЬНЫЙ — см. Каузальная атрибуция.

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ — см. Количественный анализ.

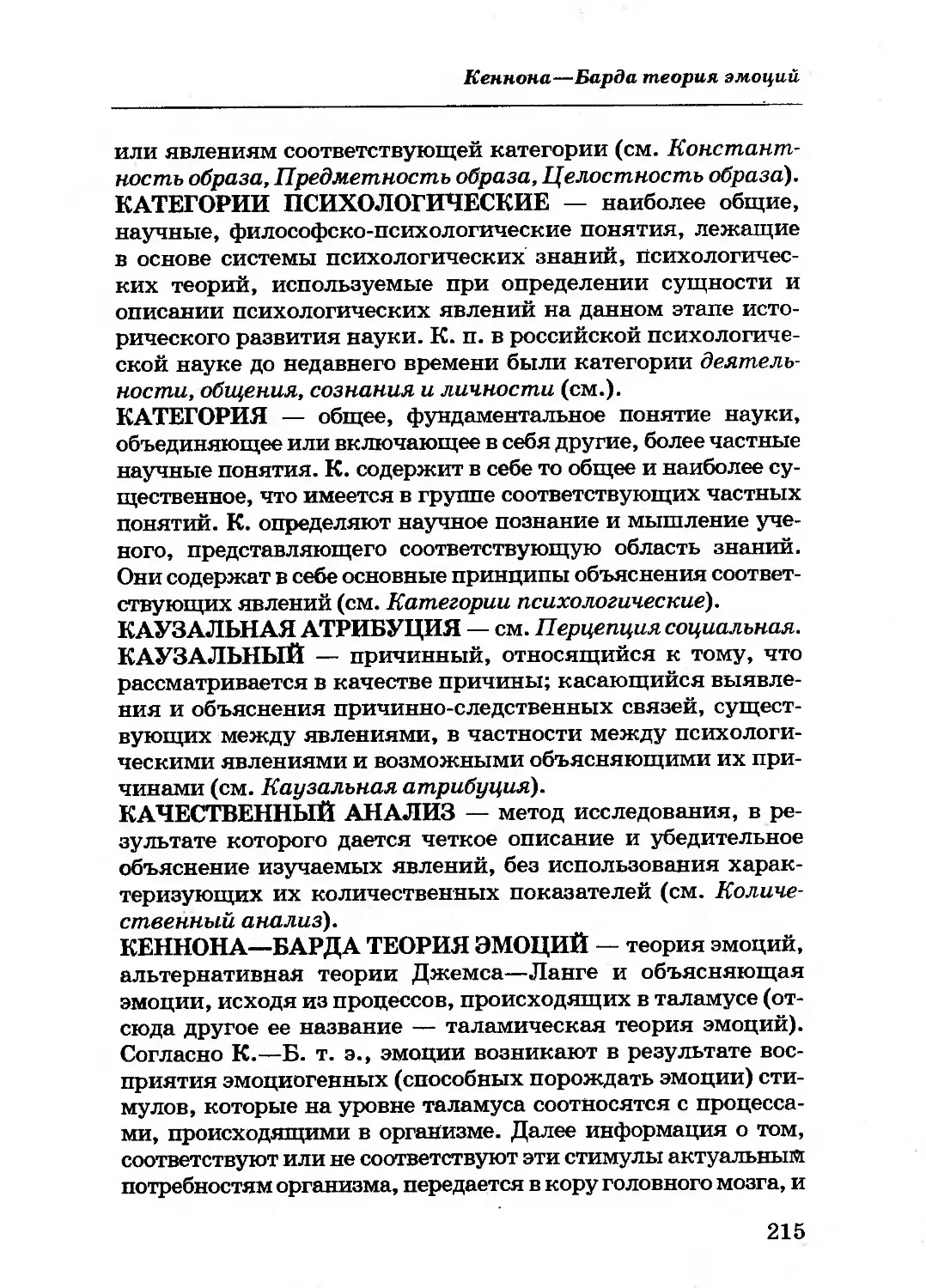

КЕННОНА—БАРДА ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ — см. Активационная

теория эмоций, Джемса—Ланге теория эмоций, Таламус.

КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ (ИНФОРМАЦИОННО-КИБЕРНЕТИЧЕС-

КАЯ) ТЕОРИЯ ПАМЯТИ — см. Психология когнитивная.

23

Словник

КИНЕСТЕЗИЧЕСКИЕ ОЩУЩЕНИЯ (КИНЕСТЕЗИЯ) - см. Ана-

лизатор кожный. Ощущения, Рецепторы.

КЛИЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ — см.

Клиент, Психология гуманистическая, Поведенческая психо-

терапия.

КЛИМАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ (СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ) — см. Психологический климат (атмосфера).

КЛИНИЧЕСКИЙ МЕТОД — см. Психология клиническая, Психо-

логия медицинская.

КОГНИТИВНАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ — см. Беспомощное поведе-

ние.

КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология когнитив-

ная.

КОГНИТИВНАЯ ТЕОРИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВА-

НИЯ (ЭМОЦИЙ) — см. Активационная теория эмоций, Джемса—

Ланге теория эмоций, Информационная теория эмоций, Кеннона—

Барда теория эмоций.

КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА ТЕОРИЯ — см. Когнитивная

психология, Когнитивный диссонанс, Когнитивный консонанс.

КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ — см. Процессы психологические

(психические).

КОГНИТИВНЫЙ

КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС — см. Когнитивного диссонанса

теория, Когнитивный консонанс.

КОГНИТИВНЫЙ КОНСОНАНС — см. Когнитивного диссонанса

теории, Когнитивный диссонанс.

КОЖНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ — см. Ощущения (виды).

КОЖНО-ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (КГР)

КОЖНЫЙ АНАЛИЗАТОР — см. Анализатор кожный.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ — см. Дисперсионный анализ,

Корреляционный анализ, Статистика математическая, Фак-

торный анализ.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ — см. Качественный анализ.

КОЛЛЕКТИВ — см. Группа социальная, Сверхаддитивный эф-

фект, Сверхнормативная деятельность, Стратометрическая

концепция коллектива. Уровень социально-психологического раз-

вития группы, Эффективность деятельности малой группы.

КОЛЛЕКТИВИЗМ — см. Коллектив.

КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ — см. Психология глу-

бинная, Аналитическая психология (личности) К. Юнга, Архе-

тип, Личное бессознательное.

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ — см. Общение.

24

Словник

КОММУНИКАЦИИ — см. Каналы коммуникаций, Коммуника-

ции массовые. Коммуникации невербальные.

КОММУНИКАЦИИ МАССОВЫЕ — см. Большая социальная

группа.

КОММУНИКАЦИИ НЕВЕРБАЛЬНЫЕ — см. Средства общения

невербальные, Паралингвистические средства общения.

КОММУНИКАЦИЯ ДВУХСТОРОННЯЯ — см. Коммуникация од

посторонняя.

КОММУНИКАЦИЯ ОДНОСТОРОННЯЯ — см. Коммуникация

двухсторонняя.

КОМПЕНСАЦИЯ — см. Защитные механизмы, Индивидуальная

психология А. Адлера.

КОМПЕТЕНЦИЯ КОММУНИКАТИВНАЯ — см. Коммуникатив-

ная компетенция.

КОМПЛЕКС — см. Аналитическая психология (личности) К. Юн-

га, Архетип, Компенсация, Комплекс вины, Комплекс защиты,

Комплекс неполноценности, Личность невротическая, Черта ха

рактера.

КОМПЛЕКС ВИНЫ — см. Комплекс.

КОМПЛЕКС ЗАЩИТЫ — см. Комплекс.

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ — см. Комплекс, Личность

невротическая.

КОМПЛЕКС ОЖИВЛЕНИЯ — см. Возраст младенческий.

КОМПЛЕКС ПРЕВОСХОДСТВА — см. Комплекс.

КОНВЕРГЕНЦИЯ — см. Восприятие зрительное, Дивергенция.

КОНКРЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СТАДИЯ ИНТЕЛЛЕТУАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ (ПО Ж. ПИАЖЕ) — см. Интеллекта теория Ж. Пи

аже, Операция.

КОНСТАНТНЫЙ — см. Константность восприятия.

КОНСТАНТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ — см. Гештальт, Геш

тальтпсихология.

КОНСТАНТНОСТЬ ОБРАЗА — см. Константность восприятия.

КОНСУЛЬТАНТ-ПСИХОЛОГ — см. Консультирование психоло

гическое.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

КОНТЕКСТ СОЦИАЛЬНЫЙ

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА — см. Эксперимент, Экспериментальная

группа.

КОНТРОЛЬ СОЦИАЛЬНЫЙ — см. Нормы социальные.

КОНТРСУГГЕСТИЯ — см. Внушаемость, внушение.

КОНФЛИКТ — см. Конфликт внутренний, Конфликт внутри-

25

Словник

личностный. Конфликт межличностный, Конфликт «сближе-

ние—удаление».

КОНФЛИКТ ВНУТРЕННИЙ — см. Конфликт внутрилично-

стный.

КОНФЛИКТ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ - см. Конфликт.

КОНФЛИКТ МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ — см. Конфликт, Отношения

межличностные.

КОНФЛИКТ «СБЛИЖЕНИЕ—УДАЛЕНИЕ» (КОНФЛИКТ ТИПА

«ПРИБЛИЖЕНИЕ — ИЗБЕГАНИЕ») — см. Конфликт, Теория

поля К. Левина.

КОНФОРМИЗМ — см. Конформность.

КОНФОРМНОСТЬ — см. Внушение, Конформизм.

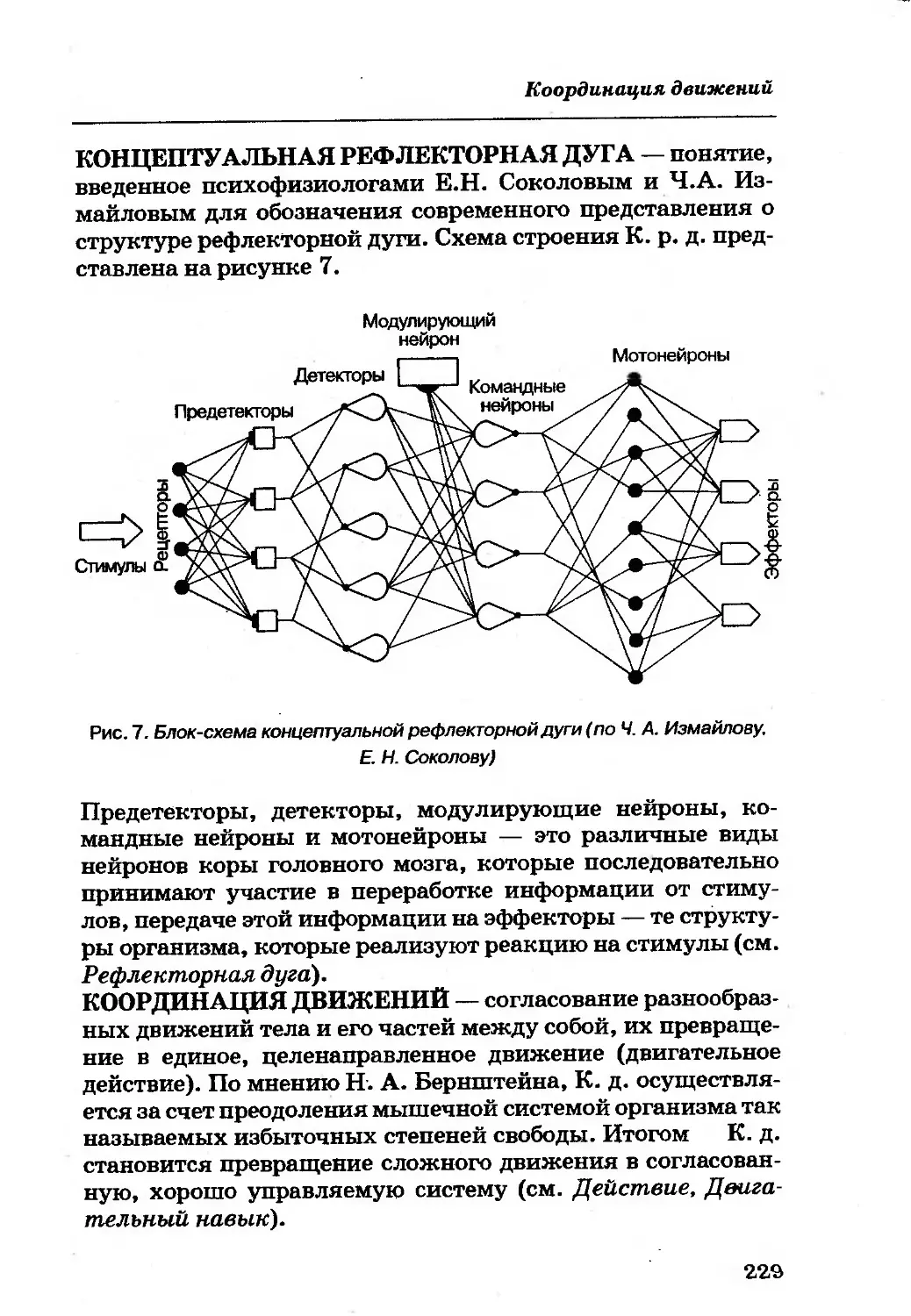

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РЕФЛЕКТОРНАЯ ДУГА — см. Рефлек-

торная дуга.

КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ — см. Действие, Двигательный

навык.

КОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА — см. Головной мозг, Нейрон.

КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ — см. Психокоррекция.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ — см. Количественные методы,

Корреляция, Коэффициент корреляции.

КОРРЕЛЯЦИЯ — см. Корреляционный анализ.

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ - см.

Интеллект, Коэффициент умственного развития. Норма тес-

та, Тесты интеллекта.

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ — см. Корреляционный анализ,

Корреляция.

КОЭФФИЦИЕНТ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ — см. Коэффици-

ент интеллектуального развития. Умственного развития коэф-

фициент.

КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

КРИЗИС — см. Кризис возрастной, Кризис подросткового возрас-

та, Кризис пожилого возраста, Кризис психологический, Кризис

среднего возраста, Кризис трехлетнего возраста.

КРИЗИС ВОЗРАСТНОЙ — см. Конфликт внутренний. Кризис

возрастной, Кризис подросткового возраста, Кризис психоло-

гический.

КРИЗИС ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА — см. Подростковый

кризис.

КРИЗИС ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

КРИЗИС ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ — см. Фрустрация, Кризис воз-

растной.

КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

26

Словник

КРИЗИС ТРЕХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Культур-

но-историческая теория происхождения и развития высших пси-

хических функций человека, Обычаи, Психология народов, Тради-

ции.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И

РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА —

см. Высшие психические функции, Культурно-историческая пси-

хология.

ЛАБИЛЬНОСТЬ — см. Лабильность нервной системы, Лабиль-

ность эмоциональная.

ЛАБИЛЬНОСТЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ — см. Свойства нервной

системы.

ЛАБИЛЬНОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ — см. Лабильность

нервной системы, Темперамент.

ЛАБИЛЬНЫЙ

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ — см. Полевое исследова-

ние, Эксперимент естественный, Эксперимент лабораторный.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ — см. Эксперимент лабора-

торный.

ЛАТЕНТНЫЙ — см. Латентный период реакции.

ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД РЕАКЦИИ — см. Орган чувств, Цент-

ральная нервная система.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ) ШКОЛА ПСИ-

ХОЛОГИИ — см. Грузинская школа психологии, Московская

психологическая школа, Психологическая школа Л. С. Выготского,

Психологическая школа С. Л. Рубинштейна.

ЛИБИДО — см. Бессознательное, Инстинкт жизни, Психо-

анализ.

ЛИДЕР — см. Лидер, ориентированный на людей, Лидер, ориен-

тированный на работу.

ЛИДЕР, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЗАДАЧУ — см. Лидер, ори-

ентированный на работу.

ЛИДЕР, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЛЮДЕЙ — см. Лидер, Лидер,

ориентированный на задачу.

ЛИДЕР, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА РАБОТУ — см. Лидер, Ли-

дер, ориентированный на людей.

ЛИДЕРСКИХ РОЛЕЙ ТЕОРИЯ Р. БЕЙЛЗА — см. Лидерства

стиль, Лидерство.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ — см. Лидер, Лидерства стиль авторитар-

ный, Лидерства стиль демократический, Лидерства стилылибе-

ральный.

27

Словник

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ АВТОРИТАРНЫЙ — см. Лидерства стиль

демократический.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ АНАРХИЧЕСКИЙ — см. Лидерства стиль

либеральный.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ ВЛАСТНЫЙ — см. Лидерства стиль авто-

ритарный.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ — см. Лидерства

стиль авторитарный.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ ЕДИНОНАЧАЛЬНЫЙ — см. Лидерства

стиль авторитарный.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ — см. Лидерства

стиль демократический.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ КОМАНДНЫЙ — см. Лидерства стиль ав-

торитарный.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ ПОПУСТИТЕЛЬСКИЙ — см. Лидерства

стиль либеральный.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ СОВМЕСТНЫЙ — см. Лидерства стиль де-

мократический.

ЛИДЕРСТВА ТЕОРИЯ — см. Интерактивный подход к лидерст-

ву, Лидер, Лидерства стиль, Лидерство, Лидерства теория, осно-

ванная на ценностном обмене, Лидерства теория, основанная на

чертах личности лидера, Лидерства теория ситуационная, Ли-

дерства теория харизматическая.

ЛИДЕРСТВА ТЕОРИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ЦЕННОСТНОМ ОБ-

МЕНЕ — см. Лидер, Лидерства теория.

ЛИДЕРСТВА ТЕОРИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ЧЕРТАХ ЛИЧНОС-

ТИ ЛИДЕРА — см. Лидер, Лидерства теория.

ЛИДЕРСТВА ТЕОРИЯ СИТУАЦИОННАЯ — см. Лидер, Лидерства

теория.

ЛИДЕРСТВА ТЕОРИЯ ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ — см. Лидер, Ли-

дерства теория.

ЛИДЕРСТВО — см. Интерактивный подход к лидерству. Лидер,

Лидерства стиль.

ЛИЧНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ (ПО К. ЮНГУ) — см. Бессозна-

тельное, Коллективное бессознательное.

ЛИЧНОСТНЫЙ смысл — см. Значение слова.

ЛИЧНОСТЬ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ЛИЧНОСТЬ (ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ)

ЛИЧНОСТЬ (СТРУКТУРА В РАЗНЫХ ТЕОРИЯХ)

ЛИЧНОСТЬ (ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ)’

ЛИЧНОСТЬ НЕВРОТИЧЕСКАЯ — см. Личность, Неврозы.

28

Словник

ЛОГОТЕРАПИЯ — см. Психотерапия.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ — см. Антилока-

лизационизм, Локализационизм, Психические (психологические)

процессы, Психические (психологические) свойства, Психичес-

кие (психологические) состояния, Психические (психологичес-

кие ) функции.

ЛОКАЛИЗАЦИОНИЗМ — см. Антилокализационизм, Локали-

зация, Психические (психологические) процессы, Психические

(психологические) состояния, Психические (психологические)

функции.

ЛОКАЛЬНЫЙ

ЛОКУС КОНТРОЛЯ

ЛОНГИТЮДИНАЛЬНЫЙ (ЛОНГИТЮДНЫЙ) — см. Лонгитюди-

нальное (лонгитюдное) исследование.

ЛОНГИТЮДИНАЛЬНОЕ (ЛОНГИТЮДНОЕ) ИССЛЕДОВАНИЕ

— см. Срезов метод.

МАЗОХИЗМ — см. Садизм, Черта личности.

МАЛАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА см. Группа малая.

МАРГИНАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

МАРГИНАЛЬНЫЙ — см. Маргинальная личность.

МАССА (ЛЮДЕЙ) — см. Толпа.

МАССОВИДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПСИХИКИ — см. Масса, Мода, Обще-

ственное мнение, Толпа, Паника, Слухи, Подражание.

МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ — см. Коммуникации массовые.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА — см. Статистика матема-

тическая.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ — см. Моделирование

математи ческое.

МГНОВЕННАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

МЕДИТАЦИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология медицин-

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ ТЕОРИЯ С. АША

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — см. Взаимоотношения

людей.

МЕЛАНХОЛИК — см. Темперамент (типы).

МЕТОД БЛИЗНЕЦОВ — см. Близнецовый метод (близнецов

метод).

МЕТОД ВКЛЮЧЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ — см. Методы психо-

логических исследований.

МЕТОД ВЖИВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ — см. Вживленных.элек-

тродов метод.

29

Словник

МЕТОД КЛИНИЧЕСКИЙ (В ИЗУЧЕНИИ ФУНКЦИЙ МОЗГА) —

см. Клинический метод.

МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИИ — см. Категории психологи-

ческие.

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — см. Проб и ошибок метод.

МЕТОД СЕМАНТИЧЕСКОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА — см. Семан-

тического дифференциала метод.

МЕТОД ЭКСПЕРТОВ

МЕТОДЫ БЛАНКОВЫЕ

МЕТОДЫ ОБЪЕКТИВНЫЕ — см. Методы психологических иссле-

дований.

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (МЕТО-

ДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПСИХОЛОГИИ) (ОПРЕДЕЛЕНИЕ И

ВИДЫ)

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ОСОБЕН-

НОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ) — см. Моделирование ма-

тематическое, Статистика математическая.

МЕТОДЫ ШКАЛИРОВАНИЯ — см. Шкала.

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ — см. За-

щитные психологические механизмы.

МЕХАНИЦИЗМ — см. Детерминизм, Редукционизм.

МИМИКА — см. Экспрессивно-выразительные движения.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

МИСТИКА — см. Мистицизм.

МИСТИЦИЗМ — см. Мистика.

МИФ

МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ (МЛАДЕНЧЕСТВО) — см. Периоди-

зация возрастного развития.

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ — см. Периодизация возра-

стного развития.

МНЕМОТЕХНИКА (МНЕМОНИКА) — см. Запоминание, Припо-

минание, Сохранение, Узнавание.

МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ — см. Общественное мнение.

МОДАЛЬНОСТЬ (ОЩУЩЕНИЙ) — см. Ощущения.

МОДЕЛИРОВАНИЕ — см. Моделирование математическое,

Модель.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ

МОДЕЛЬ

МОДИФИКАЦИЯ — см. Бихевиоризм, Модификация поведения.

МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ — см. Бихевиоризм.

МОНАДОЛОГИЯ

МОНИЗМ — см. Дуализм.

30

Словник

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА МАЛОЙ

ГРУППЫ — см. Климат психологический (социально-психологи-

ческий ).

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА психологии

МОТИВ — см. Мотивация, Мотивировка, Потребности.

МОТИВ ВЛАСТИ — см. Комплекс неполноценности, Компенса-

ция, Личность авторитарная, Мотив.

МОТИВ (ПОТРЕБНОСТЬ) ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХОВ — см. Мотив,

Мотив (потребность) избежания неудач, Мотивация, Мотивация до-

стижения успехов.

МОТИВ (ПОТРЕБНОСТЬ) ИЗБЕЖАНИЯ НЕУДАЧ — см. Мотив,

Мотив (потребность) достижения успехов, Мотивация дости-

жения успехов.

МОТИВАЦИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

МОТИВАЦИЯ (СОВОКУПНОСТЬ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ

НА ПОВЕДЕНИЕ)

МОТИВАЦИЯ (ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ)

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХОВ — см. Мотив (потреб-

ность ) достижения успехов, Мотивация избежания неудач.

МОТИВАЦИЯ ИЗБЕЖАНИЯ НЕУДАЧ — см. Мотив (потреб-

ность ) избежания неудач.

МОТИВИРОВКА — см. Мотив, Мотивация.

МОТОРИКА

МОТОРНАЯ ТЕОРИЯ ВОЛЕВОГО ВНИМАНИЯ

МОТОРНЫЙ,

МЫСЛЬ БЕЗОБРАЗНАЯ — см. Мышление безобразное.

МЫШЛЕНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ) — см. Когнитивный, Понятие.

МЫШЛЕНИЕ (ВИДЫ) — см. Опыт, Гипотеза, Идеальный, Ин-

туиция, Аутизм.

МЫШЛЕНИЕ (ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ)

МЫШЛЕНИЕ (ФОРМЫ, УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ)

МЫШЛЕНИЕ (ТВОРЧЕСКОЕ) — см. Мышление (виды).

МЫШЛЕНИЕ (ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ )

МЫШЛЕНИЕ АУТИСТИЧЕСКОЕ — см. Аутизм.

МЫШЛЕНИЕ БЕЗОБРАЗНОЕ — см. Вюрцбургская школа мыш-

ления.

МЫШЛЕНИЕ ЖИТЕЙСКОЕ — см. Мышление научное.

МЫШЛЕНИЕ НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОЕ — см. Мышление

(виды).

МЫШЛЕНИЕ НАУЧНОЕ — см. Мышление житейское.

МЫШЛЕНИЕ ОБРАЗНОЕ (НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЕ) — см. Мыш-

ление (виды).

31

Словник

МЫШЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ — см. Мышление (виды).

МЫШЛЕНИЕ ПР АЛОГИЧЕСКОЕ — см. Мышление научное.

МЫШЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОЕ — см. Мышление (виды), Мыш-

ление репродуктивное.

МЫШЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ — см. Мышление (виды), Мы-

шление продуктивное.

МЫШЛЕНИЕ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОЕ — см. Мышление (виды).

МЫШЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЕ — см. Мышление (виды).

МЫШЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ — см. Мышление (виды).

Часть 2

НАБЛЮДЕНИЕ — см. Наблюдение включенное, Наблюдение не-

посредственное, Наблюдение опосредствованное, Наблюдение

открытое, Наблюдение свободное, Наблюдение скрытое. Наблю-

дение стандартизированное, Наблюдение стороннее.

НАБЛЮДЕНИЕ ВКЛЮЧЕННОЕ — см. Наблюдение Стороннее.

НАБЛЮДЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ ОПОСРЕДСТВОВАННОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ ОТКРЫТОЕ — см. Наблюдение скрытое.

НАБЛЮДЕНИЕ СВОБОДНОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ СКРЫТОЕ — см. Наблюдение открытое.

НАБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ — см. Наблюдение

свободное.

НАБЛЮДЕНИЕ СТОРОННЕЕ — см. Наблюдение включенное.

НАВЫК — см. Автоматизация двигательного навыка, Автома-

тизированные умения и навыки, Двигательные умения и навыки.

Навыки двигательные.

НАВЫКИ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ — см. Навык, Двигательные уме-

ния и навыки, Двигательный навык (построение по Н. А. Берн-

штейну).

НАДЕЖНОСТЬ МЕТОДИКИ — см. Валидность (методики).

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ — см. Личность, Потреб-

ности.

НАПРЯЖЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ (НАСЛЕДОВАНИЕ) — см. Генотип, Гено-

типическая обусловленность психики и поведения человека, Ге-

нотипическое, Наследственное.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ — см. Генотип, Генотипическое, Наследст-

венность.

32

Словник

НАСТРОЕНИЕ — см. Эмоции (виды ).

НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД (К ИСТОРИИ ПСИХОЛО-

ГИИ) — см. Дух времени, Персоналистический подход.

НАТУРАЛЬНЫЙ — см. Генотип, Генотипическое, Наследст-

венность.

НАУЧЕНИЕ — см. Обучение, Учение.

НАУЧЕНИЕ ВИКАРНОЕ

НАУЧЕНИЕ ЛАТЕНТНОЕ — см. Научение.

НАУЧЕНИЕ МЕТОДОМ ПРОБ И ОШИБОК — см. Проб и ошибок

метод.

НАУЧЕНИЕ ОПЕРАНТНОЕ — см. Научение, Оперантное пове-

дение.

НАУЧЕНИЕ УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНОЕ — см. Научение, Ре-

флекс условный.

НАЦИОНАЛИЗМ — см. Антисемитизм, Фашизм.

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ — см. Жесты, Мимика, Невер-

бальные средства общения, Пантомимика, Паралингвистика.

НЕВЕРБАЛЬНЫЙ — см. Невербальные средства общения.

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ — см. Жесты, Мими-

ка, Невербальный, Невербальное поведение, Пантомимика, Пара-

лингвистические средства общения.

НЕВРОЗЫ

НЕВРОТИК — см. Неврозы, Невротичность.

НЕВРОТИЧНОСТЬ (НЕВРОТИЗМ) — см. Импульсивность, Тре-

вожность.

НЕЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ — см. Зависимая переменная,

Эксперимент (научный ).

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

НЕЙРОН — см. Нейроны-детекторы.

НЕЙРОНЫ-ДЕТЕКТОРЫ — см. Нейроны-детекторы движения,

Нейроны-детекторы длины, Нейроны-детекторы контраста,

Нейроны-детекторы новизны, Нейроны-детекторы пространст-

венной ориентации.

НЕЙРОНЫ-ДЕТЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ — см. Нейроны-детекторы.

НЕЙРОНЫ-ДЕТЕКТОРЫ ДЛИНЫ — см. Нейроны-детекторы.

НЕЙРОНЫ-ДЕТЕКТОРЫ КОНТРАСТА — см. Нейроны-детек-

торы.

НЕЙРОНЫ-ДЕТЕКТОРЫ НОВИЗНЫ — см. Нейроны-детекторы.

НЕЙРОНЫ-ДЕТЕКТОРЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТА-

ЦИИ — см. Нейроны-детекторы.

НЕОБИХЕВИОРИЗМ — см. Бихевиоризм (классический, орто-

доксальный ), Неонеобихевиоризм.

33

Словник

НЕОНЕОБИХЕВИОРИЗМ — см. Бихевиоризм (классический, ор-

тодоксальный ), Необихевиоризм.

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ — см. Взаимоотно-

шения людей (виды).

НЕОФРЕЙДИЗМ — см. Психоанализ, Фрейдизм.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ — см. Опосредствованный.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВНИМАНИЕ — см. Внимание (виды).

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ — см. Внимание (виды).

НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ — см. Воля.

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СВОЙСТВА — см. Свойства нервной Сис-

темы.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПУТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СЕНСОРНОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ — см. Ретикулярная формация.

НЕФОРМАЛЬНЫЙ — см. Формальный.

НИЖНИЙ АБСОЛЮТНЫЙ ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ — см. Абсо-

лютный нижний порог ощущения.

НОВИЗНЫ ЭФФЕКТ — см. Первичности эффект.

НОВОРОЖДЕННОСТИ ПЕРИОД

НОНКОНФОРМИЗМ (НОНКОНФОРМНОСТЬ) — см. Конфор-

мизм, Конформность.

НОРМА СОЦИАЛЬНАЯ — см. Групповая норма.

НОРМА ТЕСТА — см. Норма теста возрастная, Тест психо-

логический.

НОРМА ТЕСТА ВОЗРАСТНАЯ — см. Норма теста.

ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ — см. Деперсонализация.

ОБОБЩЕНИЕ — см. Мышление (логические операции), Консуль-

тирование психологическое.

ОБОНЯНИЕ — см. Анализатор обонятельный, Ощущения (ви-

ды и порождающие их физические причины), Рецепторы обоня-

тельные.

ОБОНЯТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — см. Анализатор обонятельный.

ОБРАЗ — см. Восприятие.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

«ОБРАЗ МИРА»

ОБРАЗ «Я» — см. Восприятие человека человеком.

ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ — см. Мышление (виды).

ОБРАТНАЯ НЕРВНАЯ СВЯЗЬ — см. Обратная связь.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — см. Обратная нервная связь, Обратная

связь психолога:консультанта (психолога, психбтерапевта) и

клиента.

34

Словник

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА (ПСИХО-

ЛОГА, ПСИХОТЕРАПЕВТА) И КЛИЕНТА — см. Клиент, Психо-

лог-консультант.

ОБУСЛОВЛИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ — см. Научение,

Научение оперантное, Научений условно-рефлекторное.

ОБУСЛОВЛИВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЕ — см. Научение условно-

рефлекторное.

ОБУСЛОВЛИВАНИЕ ОПЕРАНТНОЕ — см. Научение оперант-

ное.

ОБУЧЕНИЕ — см. Научение, Учебная деятельность, Учение.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология общая.

ОБЩЕНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОТЛИЧИЕ ОТ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ)

ОБЩЕНИЕ (ВИДЫ)

ОБЩЕНИЕ (КАНАЛЫ, СРЕДСТВА, ПРИЕМЫ)

ОБЩЕНИЕ (ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИ-

ТИЯ ЧЕЛОВЕКА)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология социаль-

ная.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ — см. Массовидные явления пси-

хики.

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ (СОГЛАШЕНИЕ) — см. Норма со-

циальная, Общественное мнение.

ОБЩИЕ СПОСОБНОСТИ — см. Способности (виды).

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ — см.

Коэффициент интеллектуального развития, Тесты интеллек-

та, Умственный возраст, Уровень психологического (психическо-

го ) развития.

ОБЩНОСТЬ — см. Группа социальная, Общение.

ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ — см. Сознание-, Сознание научное,

Понятие житейское, Понятие научное.

ОБЫЧАЙ — см. Традиция.

ОБЪЕКТ — см. Субъект.

ОБЪЕКТИВАЦИЯ — см. Установка.

ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ (ИССЛЕДОВАНИЯ) — см. Методы

психологических исследований (определение и виды).

ОБЪЕКТИВНЫЙ — см. Объект, Объективные методы в психоло-

гии, Субъективный. •

ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ — см. Валид-ностъ,

Надежность, Объективный, Опыт.

ОБЪЕМ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ — см. Память кратко-

временная.

35

Словник

ОБЪЕМ ПАМЯТИ — см. Память.

ОБЪЕМ ПОНЯТИЯ — см. Понятие, Содержание понятия.

ОДАРЕННОСТЬ — см. Гениальность, Задатки, Способности, Та-

лант, Талантливость.

ОЖИДАНИЯ — см. Ожидания социальные.

ОЖИДАНИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ — см. Ожидания, Установка соци-

альная.

ОККУЛЬТИЗМ — см. Альтернативная психология.

ОНТОГЕНЕЗ — см. Филогенез.

ОПЕРАНТНОЕ ОБУСЛОВЛИВАНИЕ — см. Обусловливание опе-

рантное.

ОПЕРАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ — см. Респондентное поведение.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

ОПЕРАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА Ж. ПИАЖЕ —

см. Интеллекта теория Ж. Пиаже.

ОПЕРАЦИЯ — см. Деятельности теория, Интеллекта теория Ж.

Пиаже.

ОПОСРЕДСТВОВАНИЕ — см. Опосредствованный, Опосредство-

ванное внимание, Опосредствованная память.

ОПОСРЕДСТВОВАННОЕ ВНИМАНИЕ — см. Внимание (виды).

ОПОСРЕДСТВОВАННАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

ОПОСРЕДСТВОВАННЫЙ — см. Опосредствование.

ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ — см. Деятельности теория, Распредмечи-

вание.

ОПРОС — см. Интервью, Опросник (вопросник).

ОПРОСНИК (ВОПРОСНИК) — см. Вопросник (опросник) психо-

логический, Опрос.

ОПЫТ — см. Интроспекция, Опыт внешний, Опыт внутренний,

Психология интроспективная.

ОПЫТ ВНЕШНИЙ — см. Опыт, Опыт внутренний.

ОПЫТ ВНУТРЕННИЙ — см. Рефлексия, Опыт внешний.

ОРГАН ОБОНЯНИЯ (ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ) — см. Анализатор обо-

нятельный, Рецепторы обонятельные.

ОРГАН ОСЯЗАНИЯ (ОСЯЗАТЕЛЬНЫЙ) — см. Анализатор ося-

зательный, Рецепторы осязательные.

ОРГАН ПРОПРИОЦЕПТИВНЫЙ — см. Анализатор мышечный,

Рецепторы мышечные.

ОРГАН РАВНОВЕСИЯ — см. Анализатор равновесия, Рецепторы

вестибулярные.

ОРГАН СЛУХА — см. Анализатор слуховой, Рецепторы слухо-

вые.

ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ

36

Словник

ОРГАНЫ ЧУВСТВ — см. Анализатор вкусовой, Анализатор

двигательный, Анализатор зрительный, Анализатор кожный.

Анализатор обонятельный, Анализатор осязательный. Анали-

затор равновесия, Анализатор слуховой.

ОРГАНИЧЕСКИЙ

ОРЕОЛА ЭФФЕКТ — см. Имплицитная теория личности, Но-

визны эффект, Первичности эффект.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — см. Деятельность,

Ориентировочно-исследовательская деятельность, Ориентиро-

вочный рефлекс.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОСНОВА ДЕЙСТВИЯ — см. Теория по-

этапного (планомерного) формирования умственных действий.

ОРИЕНТИРОВОЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ —

см. Ориентировочная деятельность.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РЕФЛЕКС (РЕАКЦИЯ) — см. Нейроны

детекторы новизны.

ОСНОВНОЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН — см. Закон Вебера —

Фехнера.

ОСМЫСЛЕННОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ — см. Восприятие, Категори-

алъность восприятия, Константность восприятия, Предмет-

ность восприятия. Целостность восприятия.

ОСЬ ЗРИТЕЛЬНАЯ

ОСЯЗАНИЕ — см. Анализатор осязательный, Ощущения, Рецеп-

торы осязательные.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ — см. Абсолютный

порог ощущения. Абсолютный верхний порог ощущения, Абсо-

лютный нижний порог ощущения, Дифференциальный порог ощу-

щения.

ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА — см. Установка социальная.

ОТНОШЕНИЯ ДЕЛОВЫЕ — см. Взаимоотношения людей

( виды ).

ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНЫЕ — см. Взаимоотношения людей (виды).

ОТНОШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ —см. Взаимоотношения

людей (виды).

ОТНОШЕНИЯ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ — см. Взаимоотношения

людей (eudyi).

ОТНОШЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫЕ — см. Взаимоотношения людей

( виды ).

ОТРАЖЕНИЕ — см. Отражение психологическое.

ОТРАЖЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ — см. Отражение.

ОТЧУЖДЕНИЕ — см. Отчужденность межличностная.

ОТЧУЖДЕННОСТЬ МЕЖЛИЧНОСТНАЯ — см. Отчуждение.

37

Словник

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ — см. Взаимоотноше-

ния людей (виды).

ОЩУЩЕНИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ОЩУЩЕНИЯ (ВИДЫ)

ОЩУЩЕНИЯ (ИЗМЕРЕНИЕ)

ОЩУЩЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЕ)

ОЩУЩЕНИЯ ВКУСОВЫЕ — см. Ощущения (виды).

ОЩУЩЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫЕ — см. Ощущения (виды).

ОЩУЩЕНИЯ МЫШЕЧНЫЕ — см. Ощущения (виды).

ОЩУЩЕНИЯ ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ — см- Ощущения (виды).

ОЩУЩЕНИЯ ОСЯЗАТЕЛЬНЫЕ — см. Ощущения (виды).

ОЩУЩЕНИЯ СЕНСОРНЫЕ — см. Ощущения (виды).

ОЩУЩЕНИЯ СЛУХОВЫЕ — см. Ощущения (виды).

ОЩУЩЕНИЯ СУБСЕНСОРНЫЕ — см. Ощущения (виды).

ПАМЯТЬ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ПАМЯТЬ (ВИДЫ)

ПАМЯТЬ (АНАТОМО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ)

ПАМЯТЬ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ)

ПАМЯТЬ (ЗАКОНЫ)

ПАМЯТЬ (ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ)

ПАМЯТЬ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ ИКОНИЧЕСКАЯ — см. Память (виды ).

ПАМЯТЬ КРАТКОВРЕМЕННАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ МГНОВЕННАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНАЯ — см. Память (виды ).

ПАМЯТЬ ОПОСРЕДСТВОВАННАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ ПРОИЗВОЛЬНАЯ — см. Память (виды).

ПАНИКА — см. Внушение, Заражение, Инстинкт, Массовидные

явления психики, Подражание.

ПАНПСИХИЗМ — см. Анимизм, Гилозоизм.

ПАНТОМИМИКА —' см. Невербальные средства общения.

ПАРАЛИНГВИСТИКА — см. Коммуникации невербальные, Об-

щение, Паралингвистические средства общения.

ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ — см. Пара-

лингвистика.

ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ — см. Парапсихология, Теле-

кинез, Телепатия, Ясновидение.

ПАРАПСИХОЛОГИЯ — см. Паранормальные явления, Телеки

нез, Телепатия, Ясновидение.

38

Словник

ПАРАФРАЗА — см. Перифраза.

ПАТОПСИХОЛОГИЯ — см. Психология медицинская. Психоло-

гия клиническая.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология педагоги-

ческая.

ПЕДОЛОГИЯ

ПЕРВАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА — см. Вторая сигнальная си-

стема.

ПЕРВИЧНОСТИ ЭФФЕКТ — см. Восприятие человека челове-

ком, Имплицитная теория личности, Новизны эффект, Ореола

эффект.

ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ

ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

ПЕРВИЧНЫЕ ПРОЕКЦИОННЫЕ ЗОНЫ — см. Головной мозг че-

ловека, Кора головного мозга.

ПЕРВИЧНЫЕ ЭМОЦИИ — см. Эмоции.

ПЕРЕНОС — см. Клиент, Пациент, Психоанализ, Психологичес-

кое консультирование.

ПЕРИОД — см. Периодизация возрастного развития, Стадия,

Фаза.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ — см. Детство,

Период.

ПЕРСЕВЕРАЦИЯ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ — см. Индивидуализация, Личность, Персо-

налистический подход (в истории психологии ).

ПЕРСОНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД (В ИСТОРИИ ПСИХОЛО-

ГИИ) — см. Натуралистический подход.

ПЕРСОНОЛОГИЯ

ПЕРЦЕПТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПЕРЦЕПТИВНЫЙ — см. Восприятие.

ПЕРЦЕПЦИЯ — см. Восприятие.

ПЕРЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ

ПИКНИК (ПИКНИЧЕСКИЙ ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ) — см. Ас-

теник (астенический тип телосложения), Атлетик (атлети-

ческий тип телосложения), Экстраверсия.

ПОБУЖДЕНИЕ ВТОРИЧНОЕ — см. Побуждение первичное, По-

ведения теория.

ПОБУЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЕ — см. Побуждение вторичное, По-

ведения теория.

ПОВЕДЕНИЕ — см. Активность, Действие, Деятельность,

Реакция.

ПОВЕДЕНИЯ ТЕОРИЯ К- ХАЛЛА — см. Бихевиоризм, Научение.

39

Словник

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ (БИХЕВИОРАЛЬНАЯ, БИХЕВИОРИСТ-

СКАЯ) ПСИХОТЕРАПИЯ

ПОДВИЖНОСТЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ — см. Нервной систе-

мы свойства.

ПОДКРЕП ЛЕНЦЕ — см. Подкрепление вторичное, Подкрепление

первичное. Подкрепление социальное.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ ВТОРИЧНОЕ — см. Подкрепление первичное,

Поведения теория.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЕ — см. Подкрепление вторичное,

Поведения теория.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ — см. Социального научения

теория.

ПОДПОРОГОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ — см. Ощущения субсенсорные.

ПОДРАЖАНИЕ — см. Внушение, Заражение.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ — см. Периодизация возрастного

развития, Подросток.

ПОДРОСТКОВЫЙ КРИЗИС — см. Кризис возрастной, Кризис

подросткового возраста.

ПОДРОСТОК — см. Возраст подростковый.

ПОДСОЗНАНИЕ (ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ) — см. Бессознательное,

Сознание.

ПОЗИТИВИЗМ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) ПРОЦЕССЫ — см.

Внимание, Восприятие, Воображение, Мышление, Ощущения,

Память, Процессы психические (психологические), Речь.

ПОЛОРОЛЕВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ — см. Полоролевая типи-

зация, Полоролевое поведение, Роль социальная.

ПОЛОРОЛЕВАЯ ТИПИЗАЦИЯ — см. Полоролевая идентифика-

ция.

ПОЛОРОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ — см. Полоролевая идентифика-

ция, Полоролевая типизация, Роль социальная.

ПОНИМАЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология понимаю-

щая.

ПОНЯТИЕ — см. Понятие житейское, Понятие научное.

ПОНЯТИЕ ЖИТЕЙСКОЕ — см. Понятие, Понятие научное.

ПОНЯТИЕ НАУЧНОЕ — см. Понятие, Понятие житейское.

ПОРОГИ ОЩУЩЕНИЙ — см. Абсолютный верхний порог ощуще-

ния, Абсолютный нижний порог ощущения, Абсолютный порог

ощущения, Дифференциальный порог ощущения, Относительный

порог ощущения.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ФИГУРАЛЬНЫЙ — см. Воспри-

ятие, Последовательный образ.

40

Словник

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ — см. Последовательный образ

фигуральный.

ПОСЛЕОБРАЗ — см. Последовательный образ.

ПОСТОЯННОГО СТИМУЛА МЕТОД — см. Пороги ощущений, Пси-

хофизика.

ПОСТУПОК

ПОТРЕБНОСТИ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ПОТРЕБНОСТИ (ВИДЫ И ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛО-

ВЕК А )

ПОТРЕБНОСТИ ('ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ )

ПОТРЕБНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИЕ — см. Потребности (виды и

иерархия потребностей человека)

ПОТРЕБНОСТИ ДУХОВНЫЕ — см. Потребности (виды и иерар-

хия потребностей человека)

ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫЕ — см. Потребности (виды и

иерархия потребностей человека)

ПОТРЕБНОСТИ НЕВРОТИЧЕСКИЕ — см. Неврозы, Психоана-

лиз, Тревожность базальная.

ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЧЕСКИЕ — см. Потребности (виды и

иерархия потребностей человека).

ПОТРЕБНОСТИ СОЦИАЛЬНЫЕ — см. Потребности (виды и ие-

рархия потребностей человека).

ПОТРЕБНОСТЬ — см. Потребности.

ПОТРЕБНОСТЬ ВЛАСТИ — см. Мотив власти.

ПОТРЕБНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХОВ — см. Мотив (по-

требность ) достижения успехов.

ПРАГМАТИЗМ — см. Позитивизм.

ПРЕДИКАТИВНОСТЬ — см. Речь внутренняя.

ПРЕДМЕТ

ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — см. Деятельность предмет-

ная.

ПРЕДМЕТНАЯ ИГРА — см. Игра предметная.

ПРЕДМЕТНОСТЬ — см. Предметность восприятия, Предмет

ностъ образа.

ПРЕДМЕТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ — см. Восприятие (свойства).

ПРЕДМЕТНОСТЬ ОБРАЗА — см. Восприятие (свойства), Пред

меткость восприятия.

ПРЕДСОЗНАНИЕ — см. Бессознательное, Сознание, Подсозна-

ние ( подсознательное ).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ — см. Воображение.

ПРИВИВКА — см. Социальная установка (аттитюд).

ПРИВЫКАНИЕ — см. Привычка.

41

Словник

ПРИВЫЧКА — см. Привыкание.

ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология прикладная.

ПРИНЦИП

ПРИНЦИП «ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ» — см. Консультирование пси-

хологическое, Тренинг социально-психологический.

ПРИПОМИНАНИЕ — см. Память.

ПРИТЯЗАНИЯ — см. Уровень притязаний.

ПРОБ И ОШИБОК МЕТОД, — см. Научение.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ — см. Акцептор действия.

ПРОДУКТИВНЫЙ — см. Продуктивное мышление.

ПРОДУКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ — см. Мышление (виды), Мыш-

ление репродуктивное.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ВНИМАНИЯ — см. Внимание, Устойчи-

вость внимания, Концентрация внимания.

ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ — см. Методы психологических ис-

следований, Проекция.

ПРОЕКЦИЯ — см. Защитные механизмы, Проективные мето-

ды, Тревожность.

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ — см. Зависимые перемен-

ные, Независимые переменные, Необихевиоризм, Эксперимент.

«ПРОМЫВАНИЕ МОЗГОВ» — см. Пропаганда, Установка соци-

альная.

ПРОПАГАНДА

ПРОПРИОЦЕПТИВНЫЙ (ПРОПРИОРЕЦЕПТИВНЫЙ) — см.

Проприорецептор, Проприорецепция.

ПРОПРИОРЕЦЕПТОР (ПРОПРИОЦЕПТОР) — см. Анализатор

мышечный, Рецепторы мышечные.

ПРОПРИОРЕЦЕПЦИЯ (ПРОПРИОЦЕПЦИЯ) — см. Анализатор

мышечный, Рецепторы мышечные.

ПРОСОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ — см. Альтруизм, Социальное по-

ведение, Социальные потребности, Эмпатия.

ПРОСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ — см. Альтруизм, Просоциалъ-

ные мотивы. Социальное поведение, Социальные потребности.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ — см. Восприятие прост-

ранства.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ — см. Тест

психологический.

ПРОЦЕССЫ ПСИХИЧЕСКИЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) — см. По-

знавательные (психологические) процессы.

ПСИХИКА (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ПСИХИКА (ВОЗНИКНОВЕНИЕ)

42

Словник

ПСИХИКА (РАЗВИТИЕ У ЖИВОТНЫХ)

ПСИХИКА (ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ)

ПСИХИКА ЭЛЕМЕНТАРНАЯ — см. Высшие психические (пси-

хологические ) функции (процессы).

ПСИХИЧЕСКИЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) ПРОЦЕССЫ — см. По-

знавательные ( психологические) процессы.

ПСИХИЧЕСКИЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) СВОЙСТВА

ПСИХИЧЕСКИЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) СОСТОЯНИЯ — см.

Апатия, Внимание, Тревожность, Установка, Эйфория.

ЦСИХИЧЕСКИЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) ФУНКЦИИ — см. Выс-

шие психические (психологические) функции (процессы), Психи-

ка (виды).

ПСИХОАНАЛИЗ — см. Бессознательное, Защитные механизмы,

Йд, Супер-Эго, Толкование сновидений, Эго.

ПСИХОБИОНИКА

ПСИХОГЕНЕТИКА — см. Генетическая психология.

ПСИХОДИАГНОСТИКА — см. Диагностика психологическая.

ПСИХОДИНАМИКА — см. Психодинамические теории личнос-

ти.

ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ — см. Пси-

ходинамика.

ПСИХОДРАМА — см. Психотерапия групповая.

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ — см. Психология практическая. Психоте-

рапия.

ПСИХОЛИНГВИСТИКА

ПСИХОЛОГ — см. Психолог практический, Психолог-ученый.

ПСИХОЛОГ-ПРАКТИК — см. Психолог практический.

ПСИХОЛОГ ПРАКТИЧЕСКИЙ — см. Консультирование психо-

логическое, Коррекция психологическая, Психодиагностика.

ПСИХОЛОГ-УЧЕНЫЙ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ — см. Барьер психологичес-

кий, Дистанция психологическая.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ — см. Совмести-

мость групповая, Совместимость психологическая.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА — см. Вюрцбургская школа

(мышления), Грузинская школа психоло'гии, Ленинградская

(Санкт-Петербургская) школа психологии, Московская школа

психологии.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА Л. С. ВЫГОТСКОГО

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА С. Л. РУБИНШТЕЙНА

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР — см. Барьер психологический.

43

Словник

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ (АТМОСФЕРА) — см. Климат

психологический (социально-психологический).

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС — см. Конфликт, Кризис возра-

стной, Кризис психологический. Психологической науки кризис.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ — см. Консуль-

тирование психологическое.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ КРИЗИС

ПСИХОЛОГИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ПСИХОЛОГИЯ (ОТРАСЛИ НАУКИ)

ПСИХОЛОГИЯ (ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕС-

КИХ ЗНАНИЙ)

ПСИХОЛОГИЯ АССОЦИАТИВНАЯ — см. Ассоциация, Ассоциа-

ционизм.

ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПСИХОЛОГИЯ ВЗРОСЛЫХ — см. Акмеология, Геронто-психоло-

гия, Психология развития.

ПСИХОЛОГИЯ ВОЕННАЯ

ПСИХОЛОГИЯ ВОЗРАСТНАЯ — см. Геронтопсихология, Психо-

логия взрослых. Психология детская, Психология развития.

ПСИХОЛОГИЯ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ — см. Психология

возрастная, Психология развития.

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ — см. Психология педагогичес-

кая, Личность.

ПСИХОЛОГИЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ — см. Психдгенетика.

ПСИХОЛОГИЯ ГЛУБИННАЯ — см. Аналитическая психология

(личности) К. Юнга, Бессознательное, Влечение, Индивидуаль-

ная психология А. Адлера, Психоанализ.

ПСИХОЛОГИЯ ГЛУХИХ — см. Сурдопсихология.

ПСИХОЛОГИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ — см. Клиенто-ориенти-

рованная психотерапия.

ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ — см. Психология возрастная, Психо-

логия развития.

ПСИХОЛОГИЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ

ПСИХОЛОГИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ — см. Психология соци-

альная.

ПСИХОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ (ПСИХОЛОГИЯ ИН-

ДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ)

ПСИХОЛОГИЯ ДОЗНАНИЯ — см. Психология юридическая.

ПСИХОЛОГИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ — см. Психология

объективная.

ПСИХОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ — см. Зоопсихология, Психология

сравнительная.

44

Словник

ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ — см. Психология диф-

ференциальная, Психология личности.

ПСИХОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРНАЯ

ПСИХОЛОГИЯ ИНТРОСПЕКТИВНАЯ — см. Интроспекция,

Психология сознания, Структурализм.

ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

ПСИХОЛОГИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ (ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ) —

см. Психология юридическая.

ПСИХОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ — см. Психология медицин-

ская.

ПСИХОЛОГИЯ КОГНИТИВНАЯ — см. Когнитивный.

ПСИХОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВА — см. Коллектив, Стратомет-

рическая концепция коллектива.

ПСИХОЛОГИЯ КОСМИЧЕСКАЯ — см. Психология инже-нерная.

ПСИХОЛОГИЯ КРИМИНАЛЬНАЯ — см. Психология юридиче-

ская.

ПСИХОЛОГИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ — см. Культур-

но-историческая психология.

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ — см. Личность.

ПСИХОЛОГИЯ МАРКЕТИНГА — см. Психология экономиче-

ская.

ПСИХОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ

ПСИХОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ — см. Патопсихология, Психо

логия клиническая.

ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ — см. Психология искусства.

ПСИХОЛОГИЯ НАРОДОВ (ЭТНОПСИХОЛОГИЯ) — см. Психоло-

гия этническая.

ПСИХОЛОГИЯ НАУЧЕНИЯ — см. Научение, Психология пе-

дагогическая.

ПСИХОЛОГИЯ НАУЧНАЯ — см. Житейская психология.

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ — см. Психология воспитания.

Психология научения. Психология педагогическая.

ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ — см. Психология научения, Психо

логия педагогическая.

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩАЯ — см. Психология прикладная.

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ — см. Группа большая, Психо-

логия социальная.

ПСИХОЛОГИЯ ОБЪЕКТИВНАЯ — см. Психология естественно-

научная.

ПСИХОЛОГИЯ ПАМЯТИ — см. Память, Психология общая.

ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ — см. Психология образо-

вания.

45

Словник

ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ — см. Психология

педагогическая.

ПСИХОЛОГИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ — см. Психология юриди-

ческая,

ПСИХОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — см. Психология диплома-

тическая,

ПСИХОЛОГИЯ ПОНИМАЮЩАЯ — см. Психология физио-

логическая.

ПСИХОЛОГИЯ ПРАВА — см. Психология дознания, Психология

криминальная, Психология пенитенциарная, Психология судо-

производства, Психология юридическая,

ПСИХОЛОГИЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ — см. Аутотренинг, Геш-

талътгруппы, Группы встреч, Группы телесной терапии, Груп-

пы терапии искусством, Логотерапия, Психоанализ, Психодра-

ма, Психологическое консультирование, Психологическая кор-

рекция, Психологическое тестирование, Т-группы.

ПСИХОЛОГИЯ ПРИКЛАДНАЯ — см. Психология общая.

ПСИХОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ — см. Психология инженер-

ная, Психология труда. Психология управления.

ПСИХОЛОГИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ — см. Психология образования.

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ — см. Геронтопсихология, Психоло-

гия взрослых, Психология возрастная, Психология детская.

ПСИХОЛОГИЯ РЕБЕНКА — см. Психология детская.

ПСИХОЛОГИЯ РУКОВОДСТВА — см. Психология управления.

ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ — см. Психология маркетинга, Пси-

хология экономическая.

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ — см. Психология социальная.

ПСИХОЛОГИЯ СЛЕПЫХ (ТИФЛОПСИХОЛОГИЯ)

ПСИХОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ — см. Психология интроспективная.

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНАЯ

ПСИХОЛОГИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ — см. Дефектология, Психоло-

гия слепых (тифлопсихология), Сурдопсихология.

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА

ПСИХОЛОГИЯ СПОСОБНОСТЕЙ — см. Психология общая, Спо-

собности.

ПСИХОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ

ПСИХОЛОГИЯ СУДЕБНАЯ — см. Психология права.

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА

ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ — см. Масса; Толпа, Психология соци-

альная.

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА — см. Психология инженерная,. Психоло-

гия, промышленная, Психотехника.

46

Словник

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ — см. Психология социалъ-ная.

Психология труда.

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ — см. Психология объек-

тивная, Психология естественно-научная, Психология экспери-

ментальная.

ПСИХОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ — см. Функционализм.

ПСИХОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ — см. Психология права.

ПСИХОЛОГИЯ ЭВОЛЮЦИОННАЯ — см. Психогенетика, Соци-

обиология, Эволюция.

ПСИХОЛОГИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ — см. Экзистенции-

JLU3M.

ПСИХОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ — см. Психология рекламы.

Психология маркетинга.

ПСИХОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ — см. Экспе-римент.

ПСИХОЛОГИЯ ЭТНИЧЕСКАЯ (ЭТНОПСИХОЛОГИЯ) — см. Пси-

хология народов, Этнос.