Text

9/B8

Почему же не предположить

в таком случае,

что мышление как раз

и есть та самая качественно

высшая форма, в которой

ч осуществляется накопление

и плодотворное использование

энергии, излучаемой солнцами?

Э ИЛЬЕНКОВ. «Космология духа»

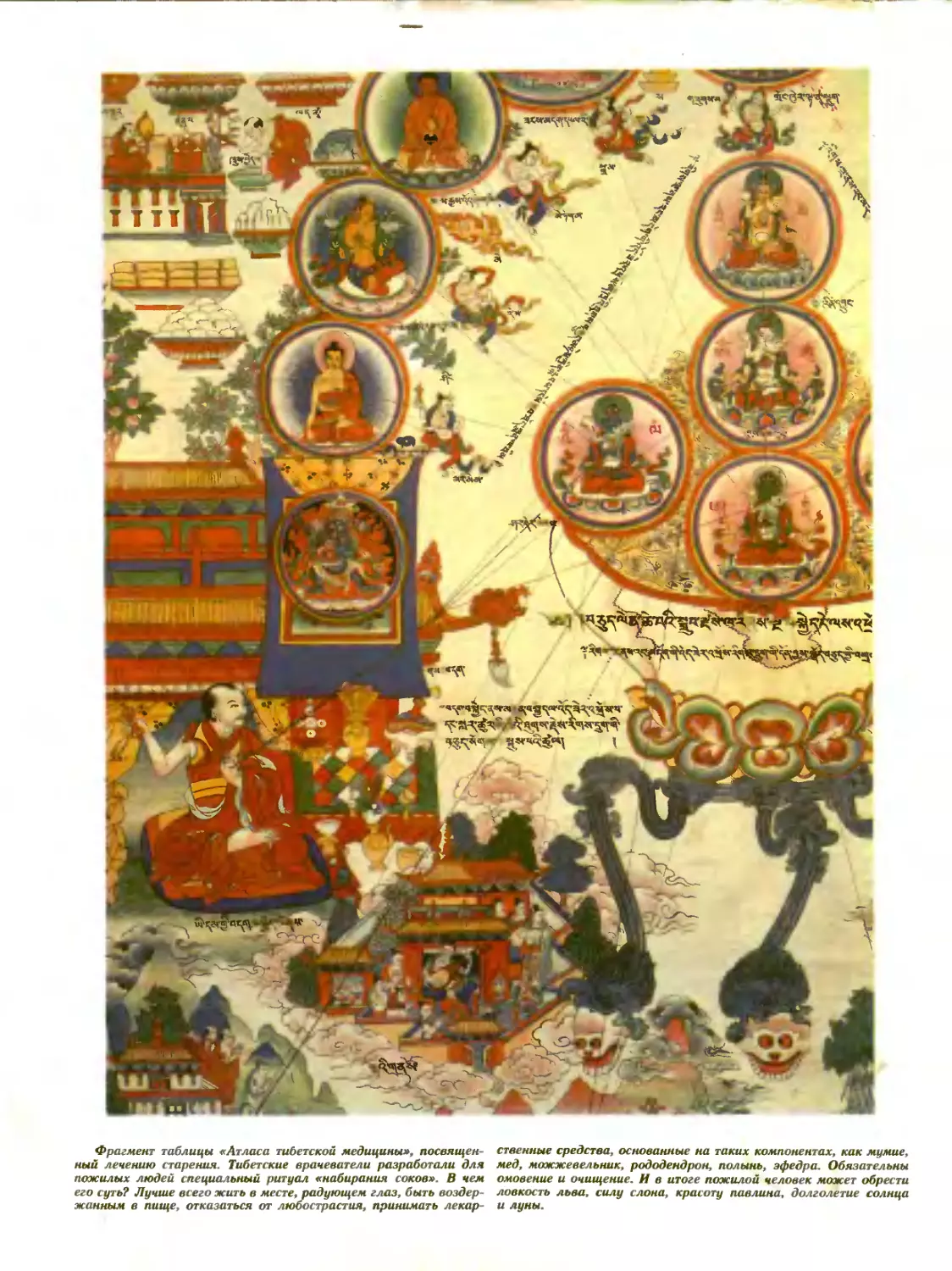

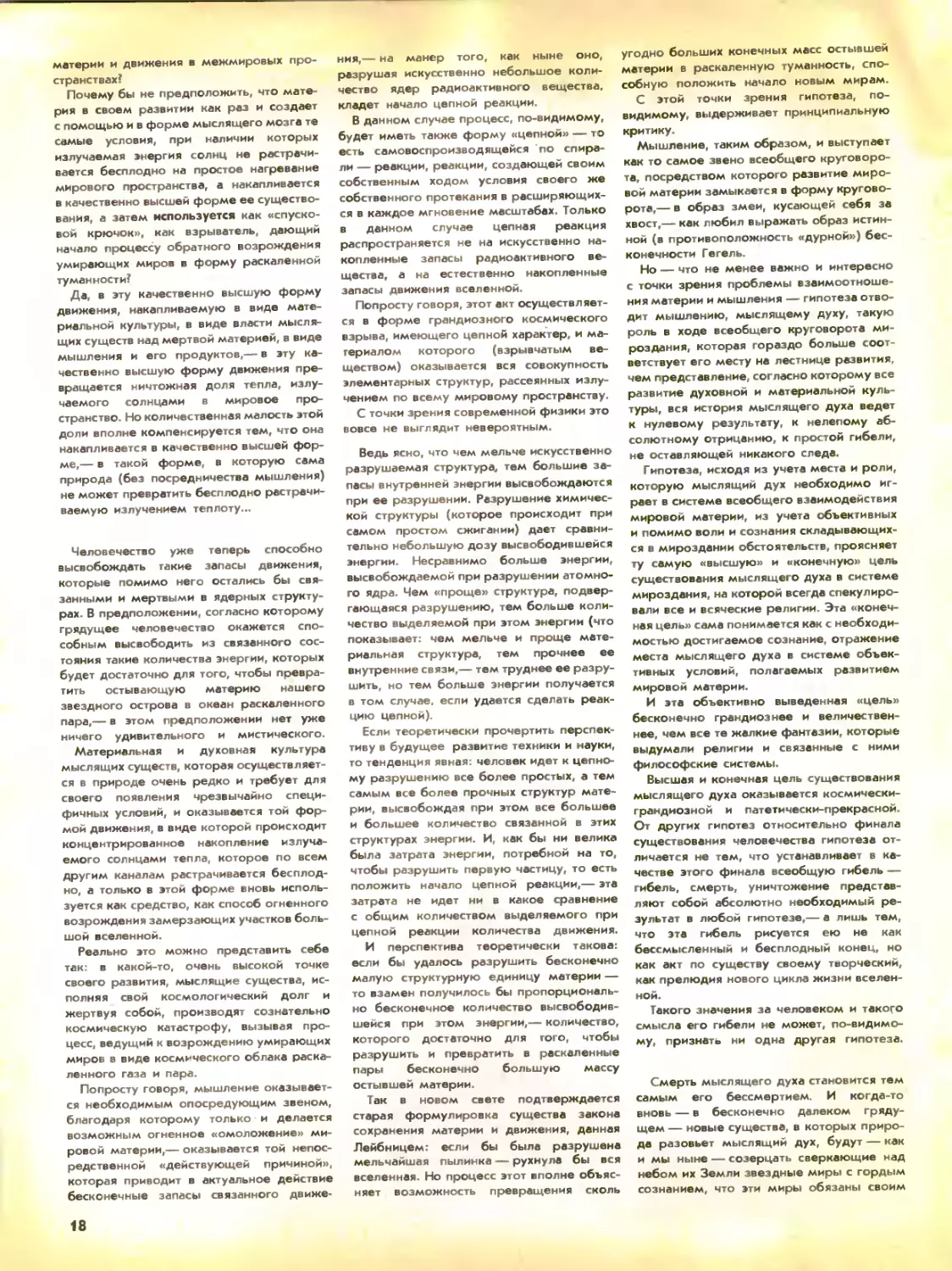

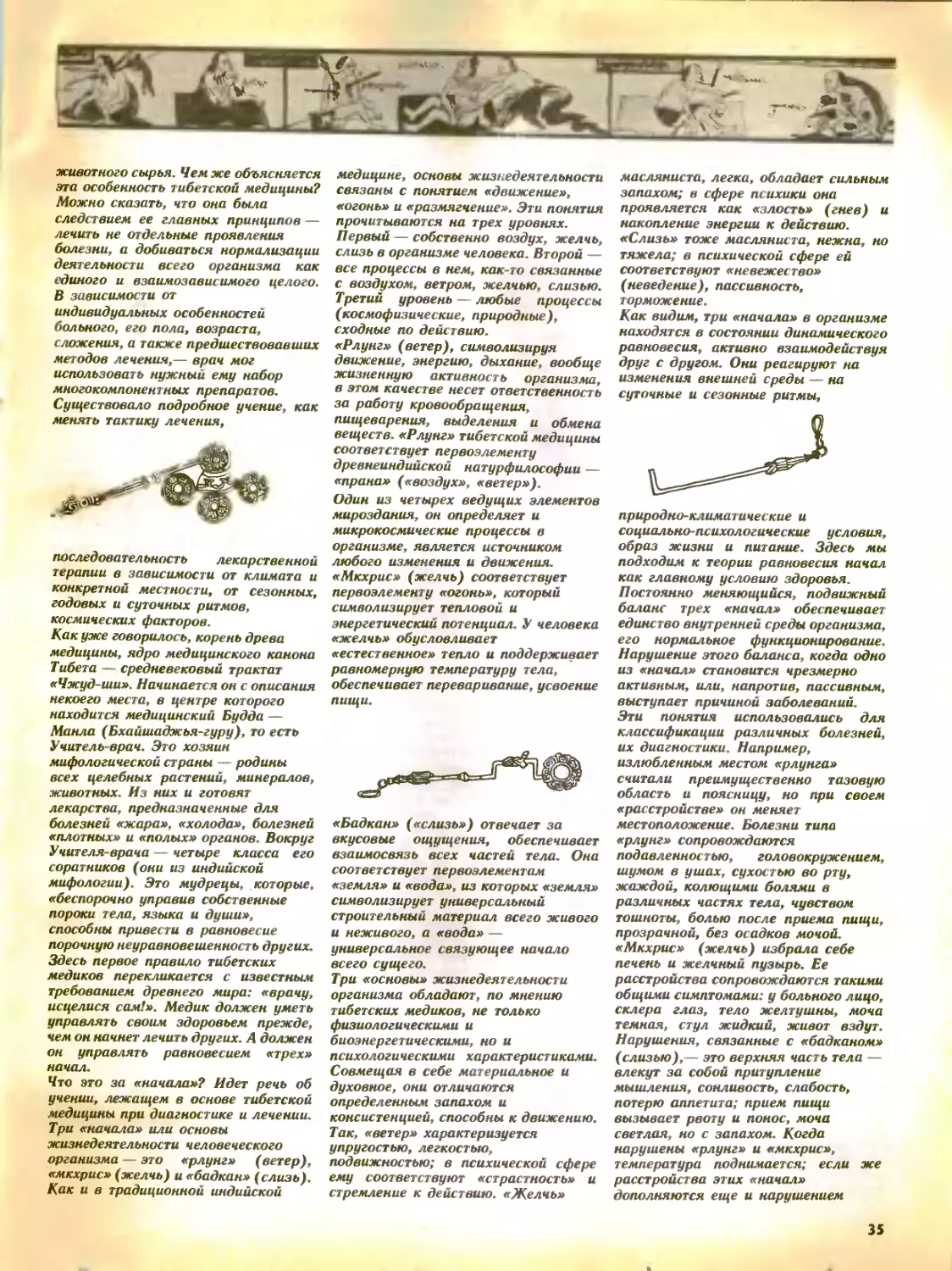

Фрагмент таблицы «Атласа тибетской медицины», посвящен-

ный лечению старения. Тибетские врачеватели разработали для

пожилых людей специальный ритуал «набирания соков». В чем

его суть? Лучше всего жить в месте, радующем глаз, быть воздер-

жанным в пище, отказаться от любострастия, принимать лекар-

ственные средства, основанные на таких компонентах, как мумие,

мед, можжевельник, рододендрон, полынь, эфедра. Обязательны

омовение и очищение. И в итоге пожилой человек может обрести

ловкость льва, силу слона, красоту павлина, долголетие солнца

и луны.

СЕНТЯБРЬ

1988

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ Перестройка:

АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ опыт, проблемы Во имя реальной сво-

ОРДЕНА ЛЕНИНА боды 2

ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА Каким быть журна-

«ЗНАНИЕ» лу! 3

Издается с сентября

1959 года Наши интервью Д. Гранин

Бесконечность поис-

Главный редактор ка истины 4

В. Ф. Правоторов. Л. Немира

Адыгейцы из Австра-

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: лии 14

И. Ш. Алискеров.

В. И. Гараджа,

И И. Жерневская

(ответственный секретарь), Человеку

А. С. Иванов, о человеке Г. Назлоян

Н. А. Ковальский,

Э И. Лисавцев, личности 6

Б. М. Марьянов А. Липкина М. Яро-

В. П. Маслин, шевский

К. А. Мелик-Симонян, Исцеление души 11

(зам. главного редактора). Л. Абрамян

С. И. Никишов, Человек и его

М П. Новиков, двойник 12

И. К. Пантин, Н. Абаев, Н. Болсо-

В. Е. Рожнов. хоева

Тибетская медицина.

РЕДАКЦИЯ: вчера, сегодня.

И. У. Ачильдиев, завтра 33

О Т Брушлинская, А. Лийв

Э В. Геворкян, Приглашение к пляс-

Г. В. Иванова, ке смерти 42

М. А. Ковальчук,

Ю М. Кузьмина,

Е. С. Лазарев, Философские

В. К. Лобачев, чтения Э. Ильенков

Л. А. Нёмира, Космология духа 16

В. П. Пазилова, В. Севастьянов

М. И. Пискунова, Философ космичес-

А. А. Романов, кого века 19

О. М. Стеновая,

0. Ю. Тверитина,

В. Л Харазов

Ведущий номера J * жй

К. А. Мелик-Симонян

Художественный редактор

С. И. Мартемьянова.

Технический редактор

Ю. А. Викулова.

Корректор Горизонты науки А. Буке

Г. Л. Кокосова. Можно ли жить без

Зав. редакцией мозга! 20

Э. Н. Волкова С. Блинков

«Некоторым это

Оформление удается» 21

художника А Игитханяна

Быт и нравы

народов

Точка зрения

В. Малявин

Гунфу: действитель-

ность мифа 22

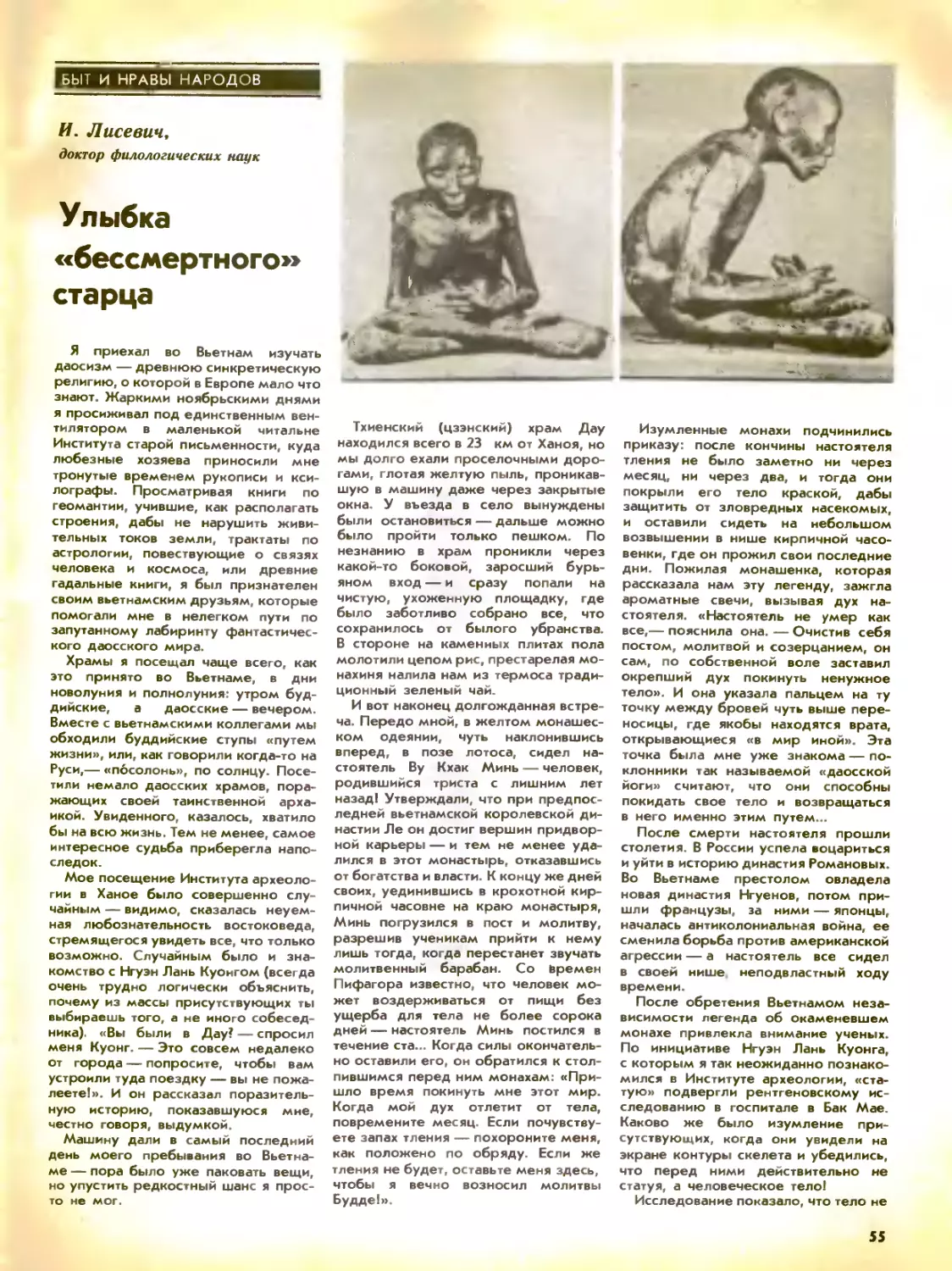

И. Лисевич

Улыбка «бессмерт-

ного» старца 55

Издательство «Знание»

© Журнал

«Наука и религия» 1988.

Адрес редакции

109004, Москва, Ж-4,

Ульяновская, 43, корп. 4.

Телефоны:

297-02-51, 297-10-89.

А. Хараш

Загадочный синдром,

или Чего боятся чер-

нобыльцы! 26

А. Никитин

«Лебеди» Великой

Степи 44

Литература, искусство М. Чулаки Мамин сибиряк Н. Марш Смерть в экстазе 37 56

В странах социализма В. Ганшин Секреты древних рецептов 31

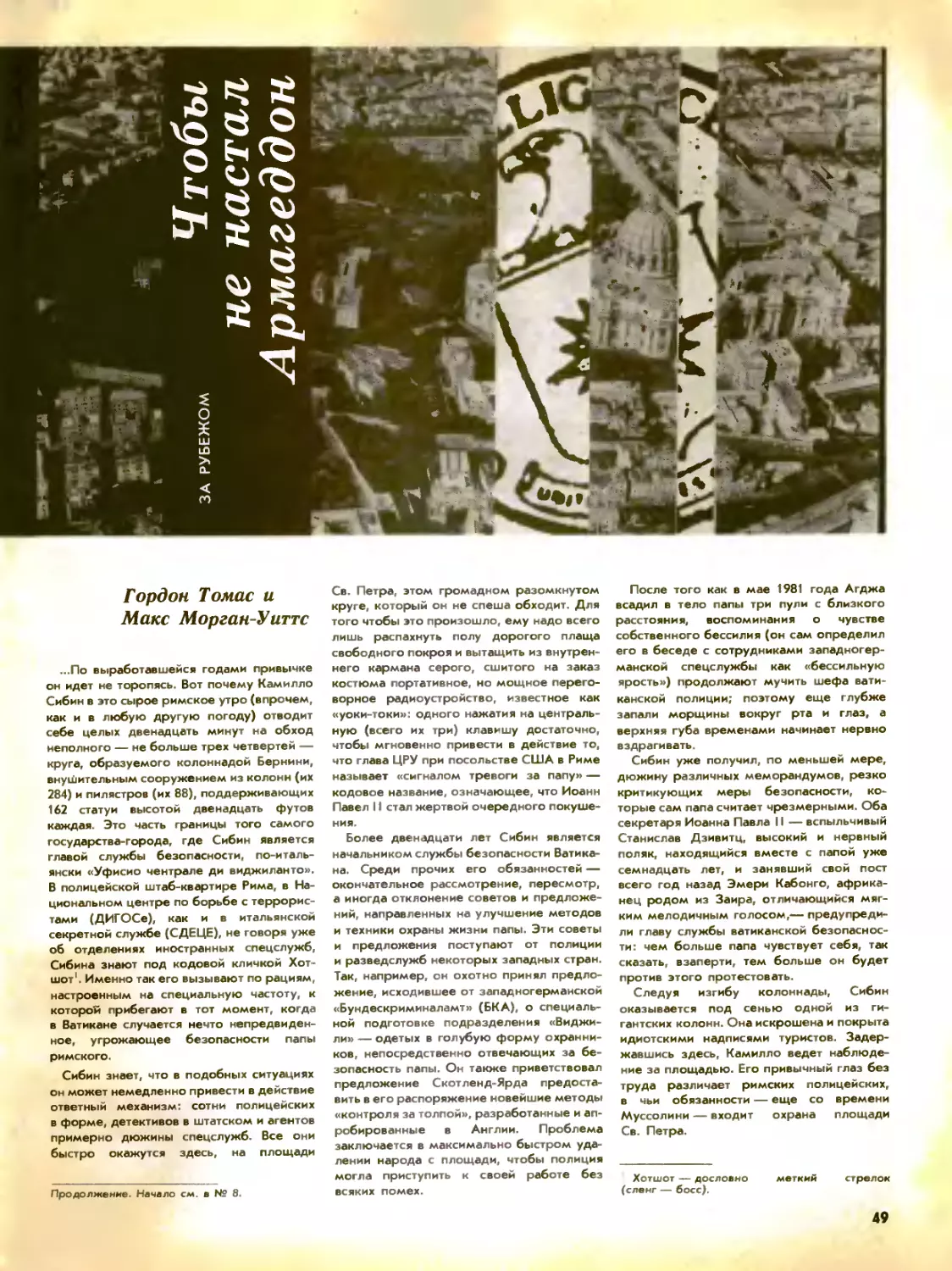

За рубежом Г. Томас, М. Морган- Уитте Чтобы не настал Армагеддон 49

Энциклопедия «Науки и религии» Н. Жуковская Зуб Будды. Ваджра 60

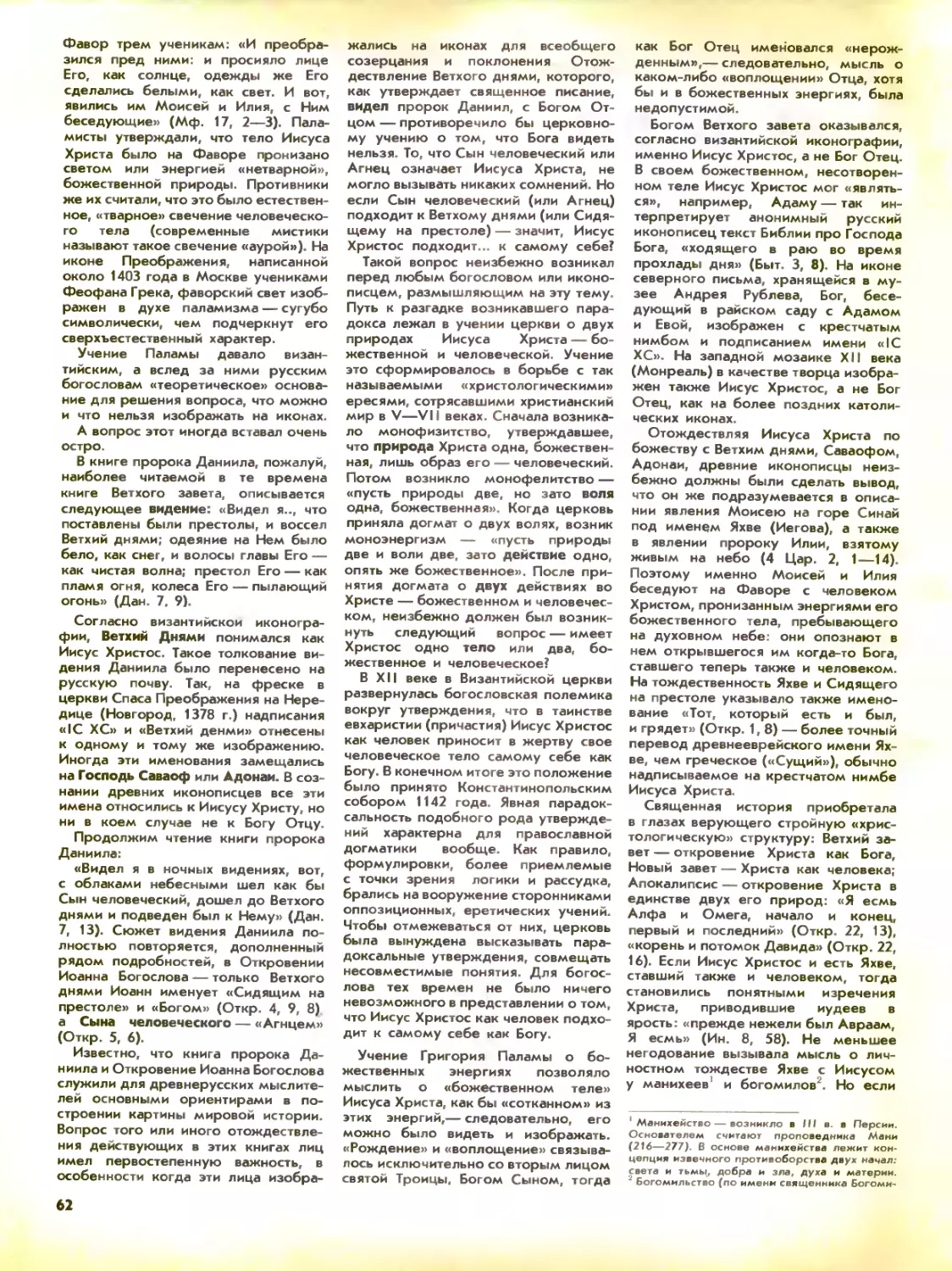

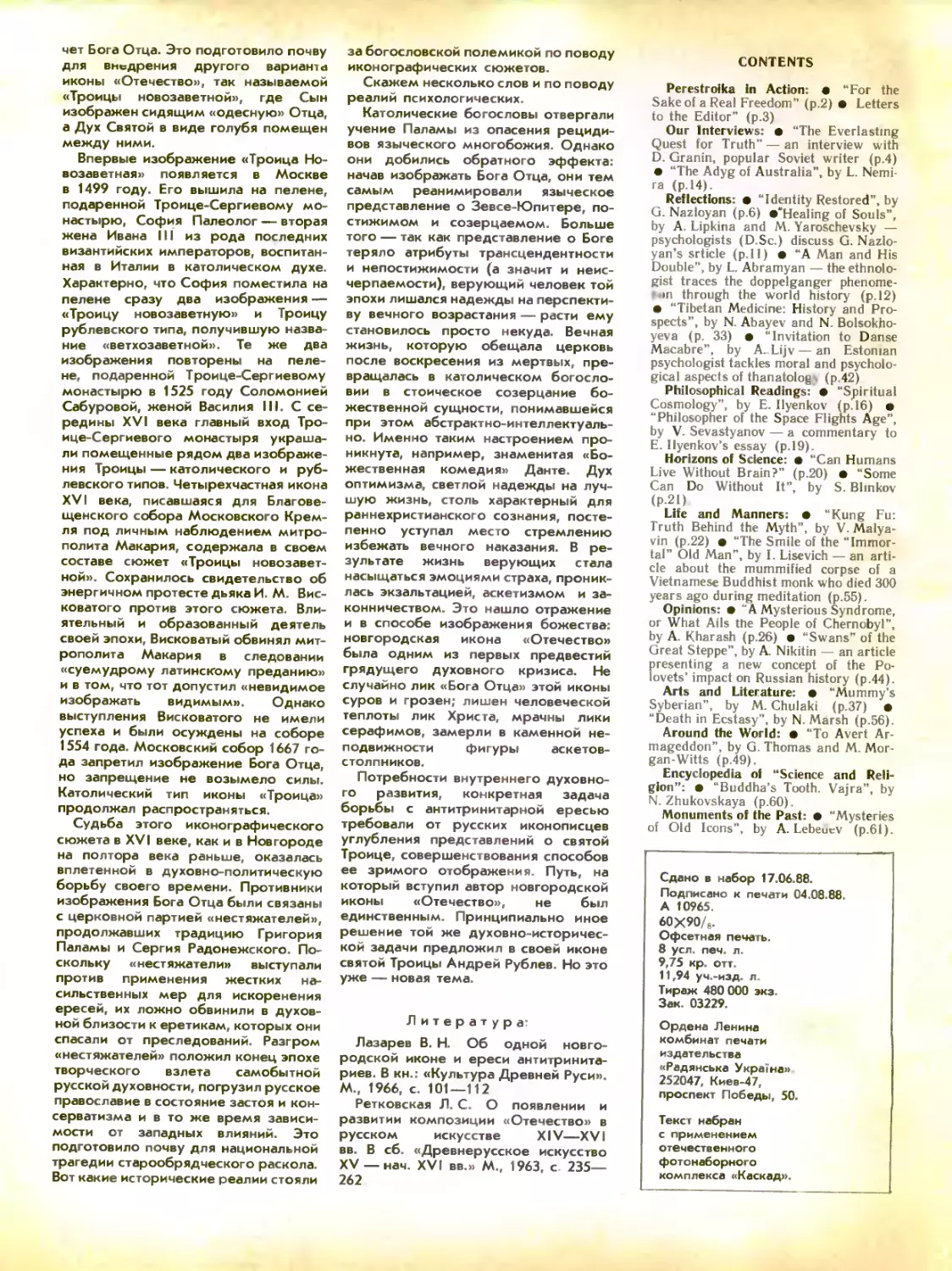

Памятники Отечества Л. Лебедев. Тайны древних икон 61

Содержание на английском языке 64

ПЕРЕСТРОЙКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ

Во имя реальной свободы

Крупной вехой в процессе ре-

волюционного обновления общества

стала XIX Всесоюзная партконферен-

ция. Ключевым вопросом конферен-

ции назвал М. С. Горбачев вопрос

о реформе нашей политической сис-

темы.

Печать, телевидение, радио широко

раздвинули рамки конференции, по-

могли нам стать ее со-участниками,

следить за развернувшейся полити-

ческой дискуссией. Форум коммунис-

тов показал, что КПСС не только

провозглашает курс демократизации,

принцип социалистического плюра-

лизма, но и следует им на практике.

В эти дни, переживая, радуясь, огор-

чаясь, мы проходили хорошую школу

большой политики, уроки которой,

думается, пригодятся каждому.

Среди злободневных вопросов, по-

днятых в докладе М. С. Горбачева,

был и вопрос о свободе совести. Мы

приводим эту часть доклада. Посколь-

ку многие принципиальные положе-

ния, характеризующие новый подход

партии к государственно-церковным

отношениям, ранее были сформули-

рованы в речи Генерального секрета-

ря ЦК КПСС на встрече с руко-

водством Русской православной

церкви, мы публикуем также эти

материалы

«Мы не скрываем своего отношения

к религиозному мировоззрению как

нематериалистическому, ненаучному.

Но это не основание для неуважитель-

ного отношения к духовному миру

верующих людей и тем более —

применения какого бы то ни было

административного давления для ут-

верждения материалистических

воззрений.

Принятый 70 лет назад ленинский

Декрет об отделении церкви от госу-

дарства и школы от церкви создал

новые основы отношений между ни-

ми. Известно, что не всегда эти

отношения складывались нормально.

Но сама жизнь, история объединяла

верующих и неверующих как граждан

Советской страны, патриотов и в годы

испытаний Великой Отечественной

войны, и в создании нашего социалис-

тического общества, и в борьбе за

мир.

Все верующие, независимо от того,

какую религию они исповедуют, яв-

ляются полноправными гражданами

СССР. Подавляющее большинство их

активно участвует в нашей произ-

водственной и общественной жизни,

решении задач перестройки. Готовя-

щийся сейчас проект закона о свободе

совести основывается на ленинских

принципах, учитывает все совре-

менные реальности».

Из доклада Генерального секретаря

ЦК КПСС М. С. Горбачева на XIX

Всесоюзной партийной конференции

КПСС.

«...1000-летие введения христи-

анства на Руси...— это знаменательная

веха на многовековом пути развития

отечественной истории, культуры,

русской государственности.

Путь большой и сложный, изобило-

вавший драматическими событиями,

острейшими политическими коллизи-

ями. Но я бы выделил на нем отрезок

в семь десятилетий, ставший для

Русской церкви одним из важнейших

этапов ее истории. Это семь десятиле-

тий Советской власти, при которой

церковь живет и действует в со-

циальных условиях, не имеющих исто-

рических аналогов. Не все складыва-

лось легко и просто в сфере госу-

дарственно-церковных отношений. Не

все иерархи сумели сразу разобрать-

ся в сущности декрета. Понадобилось

время для осмысления заложенных

в нем идей.

Религиозные организации также

были затронуты трагическими событи-

ями периода культа личности. Этому

периоду дана однозначная оценка как

отступлению от социалистических

принципов, восстановленных ныне в

своих правах.

Исправляются ошибки, допу-

щенные в отношении церкви и ве-

рующих в 30-е и последующие годы.

Об этом сейчас откровенно и объек-

тивно пишут наши газеты, журналы.

С их страниц мы слышим и голос

церкви, и ваш, присутствующих

здесь...

Призванная выполнять сугубо рели-

гиозные функции церковь не может

устраниться от тех сложных проблем,

которые волнуют человечество, от тех

процессов, которые происходят в об-

ществе Достойны самой высокой

оценки миротворческая деятельность

религиозных организаций страны, их

вклад в борьбу за ядерное разоруже-

ние Столь же высокой оценки заслу-

живают выступления духовенства за

гуманизм, справедливые отношения

между народами, в поддержку внут-

ренней и внешней политики Советско-

го государства Все это отвечает

чаяниям верующих людей, для ко-

торых близок и понятен гуманистичес-

кий идеал социализма. Такая позиция

встречает понимание во всем нашем

обществе

Подавляющее большинство ве-

рующих приняли перестройку, вносят

немалый вклад в реализацию планов

социально-экономического ускорения

страны, в развитие демократии и глас-

ности. Именно в этих условиях стал

возможным широкий общественный

диалог, более активное участие рели-

гиозных деятелей в работе таких

общественных формирований, как

Фонд культуры, Детский фонд

им. В. И. Ленина, общество «Родина»

и др. Отвечая на просьбы верующих,

Советское государство передало в ве-

дение церкви Свято-Данилов мо-

настырь в Москве, исторический па-

мятник «Оптина пустынь» в Ка-

лужской области, Толгский монастырь

в Ярославской области. Государство

обеспечило необходимые условия

для проведения в стране празднова-

ния 1000-летия введения христианства

на Руси.

Сейчас разрабатывается новый за-

кон о свободе совести, где будут

отражены и интересы религиозных

организаций. Все это реальные плоды

новых подходов к государственно-

церковным отношениям в условиях

перестройки и демократизации со-

ветского общества.

Мы в полной мере восстанавливаем

сейчас ленинские принципы отноше-

ния к религии, церкви, верующим.

Отношение к церкви, к верующим

должно определяться интересами ук-

репления единства всех трудящихся,

всего нашего народа.

Мы ясно видим всю глубину наших

мировоззренческих различий, но

вместе с тем реалистически учитыва-

ем существующую ситуацию. Ве-

рующие — это советские люди, тру-

дящиеся, патриоты и они имеют по-

лное право достойно выражать свои

убеждения. Перестройка, демократи-

зация, гласность касаются и их, при-

чем сполна, без всяких ограничений.

В особенности это относится к сфере

нравственности, где общечеловечес-

кие нормы и обычаи могут спо-

собствовать нашему общему делу.

Так что точек соприкосновения для

заинтересованного и, надеюсь, пло-

дотворного диалога у нас очень

много. У нас общая история, одно

Отечество и одно будущее.»

Из речи Генерального секретаря ЦК

КПСС М. С. Горбачева на встрече с

Патриархом Московским и всея Руси

Пименом и членами Синода Русской

православной церкви.

2

КАКИМ БЫТЬ

ЖУРНАЛУ?

Третий год журнал ведет разговор

о перестройке атеистической работы, о том,

какой ей быть в условиях демократизации

общества, широкой гласности Не раз

редакция высказывала свои суждения о

перестройке в журнале, а главное — стре-

милась осуществить ее — в новых темах,

характере публикаций, их языке, тональ-

ности. Удалось это или нет? Судить вам,

наши читатели, вам и слово.

Начнем с письма внештатного сотрудни-

ка Издательского отдела Московской пат-

риархии, чтеца храма в честь иконы

Божией Матери «Нечаянная Радость»

Н. В. Балашова: «Прежде я ограничивался

эпизодическим знакомством с некоторыми

номерами журнала, а с этого года стал его

подписчиком, уповая на то, что и вас

коснутся столь отрадные перемены. С сожа-

лением следует отметить, что первые два

номера журнала не оправдывают возрос-

ших ожиданий. В большей части мате-

риалов трудно обнаружить образцы

действительно глубокого, вдумчивого отно-

шения к проблемам веры и неверия или

к потребностям и правам верующих. Преоб-

ладает примитивная идеологическая тен-

денциозность. Думается, что в нынешних

условиях, в новой общественной ситуации

вам надо перестраиваться».

Приносим извинения авторам этого и

других писем за то, что приводим лишь

малую часть высказанного ими. Сейчас нас

интересует оценка: перестраивается жур-

нал или нет? Отрицательно об этом

высказался не только Н. В. Балашов.

Такого же мнения, к примеру, придержи-

вается Г. Ф. Кучук из Пятигорска, которая

весьма недовольна публикацией эссе

К. Воннегута о Блаватской и считает, что

только «Огонек» мог бы поместить сегодня

статью о ней, написанную В. Сидоровым:

«Но где бы взять еще одного В. Коротича

для вашего журнала?» Еще дальше в своей

критике идет Р. Русакова из Ленинграда:

«Не задумывались ли вы когда-нибудь, что

ваша пропаганда всего-навсего разлагает

людей?»

Вопросы поставлены — надо отвечать.

Где взять второго В. Коротича, мы, правда,

не знаем. А вот на остальные вопросы

попробуем ответить, причем ответ будем

искать в письмах читателей.

Первое слово читателям-верующим, ведь

именно с их стороны основная критика.

«Спешу поздравить с прекрасными рабо-

тами в этом году. Очень рад за работы

профессора Свенцицкой. Рад, что ваше

поколение серьезно полюбило науку! Заме-

чательны тексты о Давид-Неэль и послед-

ний — о «Жрице Изиды». Вы даже измени-

ли мои взгляды на Е. П. Блаватскую. Всем

сердцем за ваши труды. Браво».

Ч. КАВАЛЯУСКАС, ксендз,

п/о Ионишкис

Литовская ССР

«Я глубоко верующий христианин, жур-

нал приятно удивил Заинтересовали №

1 и 3».

П. Н. ПЕРЕПУСТ. Москва

«Мы, верующие православной церкви,

благодарны за ваши статьи».

г. Кременец Тернопольской области

«Хочется поделиться впечатлениями о

вашем № 10 за 1987 год. Понравилось

письмо католического священника и ваш

ответ. Доказать друг другу никто ничего не

сможет, но диалог — это уже хорошо.

Журнал читаем по очереди, в киосках не

достанешь. Да благословит вас Бог!»

С. А. ШИНДРЯЕВ, г. Таллин

«Вот и прочел последний номер журнала

о духоборцах... Ко мне приходило мно-

жество людей, чтобы выразить вам и ваше-

му журналу искреннюю признательность,

буквально из рук в руки переходили 2,

4 и 5 номера журнала».

В. В. КУЗНЕЦОВ,

с Гореловка Грузинской ССР

«Никогда не выписывала журнал, а на

этот раз выписала. Дело в том, что

в прошлом году я услышала внутренний

голос...»

В ЛАСКИНА, г. Николаев

«Я православный христианин, всегда

имел твердое предубеждение к вашему

журналу... Но вот прочитал 5 и 6 номера за

этот год, не могу не восхищаться. Столько

узнал об истории церкви, устройстве, сегод

няшнем состоянии... Сравнивая ваш жур-

нал с журналами Московской патриархии,

я бы сказал: ваш для верующих полезнее.

Может быть мои похвалы будут вам и не

в радость, понимайте как угодно... А я не

могу не высказать своей благодарности».

ДМИТРИЕВ, г. Нальчик

А теперь оценки читателей-атеистов:

«Журнал становится интереснее. В Каза-

ни купить невозможно. Я не являюсь

атеистом-профессионалом, хотя и читаю

атеистические лекции. Для преподавателя

подшивка журнала — хрестоматия уни-

кальных исторических документов, при-

годных для бесед на различные темы...»

В ЛОВЧЕВ, кандидат исторических наук,

г. Казань

«С удовольствием отмечаю творческий

рост журнала, в нем четко отражаются

фрагменты гласности и перестройки»

Н. АЛЕУТСКИЙ, доктор медицинских наук.

г. Архангельск

«Вы перестраиваетесь по-настоящему».

И. МОЗГОВАЯ, Ленинград

«Впервые прочитала Ваш журнал и сроч-

но оформила подписку. Покорил тем, что

взял за основу гласность... Конечно, не все

материалы в нем равнозначны...»

И СИЛЬВЕСТРОВА (по словам автора,

«технарь» по профессии)

«Журнал на многое открывает глаза.

Я думаю, что таким, как я, молодым

специалистам, он очень нужен».

Л ЦВЕТКОВА.

I Дубравка Днепропетровской области

«Когда пришел первый номер журнала за

этот год, подумала: случайно получился

удачный подбор материалов. Сегодня на

руках уже №4 - как раз то, что надо для

души и работы. Уверена - на следующий

год подпишутся все мои ученики».

Р. РЫНКИС, учительница, г. Кривой Рог

«Отмечаю положительные перемены в

журнале. Популярность вы завоевали пуб-

ликацией диалога — переписки литовского

ксендза и партийного работника... Огром-

ную неожиданность вызвала исповедь

Бориса Зудермана...»

В. ВАСИЛЬЕВ,

г. Даугавпилс Латвийской ССР

«Очень нравится журнал. Давно хотел

вам написать, но все стеснялся. Мне 60 лет,

и я готов подписаться на 60 лет вперед».

В ШИПУЛИН, Ставрополь

«Я бывший верующий, баптист. Благода-

ря вам я многое понял и осознал, в общем

пересмотрел свое мировоззрение».

А. КОМИССАРОВ,

Тюменская область. Новый Уренгой.

Все это наши, соотечественники. А что

говорит «заграница»?

«Я с уважением отношусь к «Науке

и религии», приезжая в Москву всегда

нахожи время для встречи и бесед в редак-

ции».

А. САНТИНИ. «Унита», Италия

«Способствуя развитию диалога между

верующими и неверующими, ваш журнал

выполняет миссию, достойную уважения».

Харви КОКС, профессор

теологии Гарвардского

университета США

«Несколько лет являюсь постоянным

подписчиком журнала. Из года в год он все

интереснее К сожалению, в Белграде

купить его невозможно».

Душам МАШ И К Югославия

«Считаю «Науку и религию» одним из

наиболее информативных и серьезных со-

ветских журналов».

Ф ЛЕКОНТ, кинорежиссер, Франция

«Читаю «Науку и религию» давно

Журнал интересен... Хотелось бы узнать,

сколько у вас английских читателей?»

Адриан РУМ, Англия

«Я историк. Думаю, журнал выиграет,

если в нем будут шире представлены

диалоги между верующими и неверующи-

ми. религиоведческие исследования за-

падных авторов».

А. КЛИПЕНСТАЙН, Канада

И в заключение письмо, полученное

в свое время в ответ на нашу публикацию:

«Разрешите поблагодарить за статью

«Утрени уже не было...» о трагедии в нашем

храме вследствие чего постигла нашу

Церковь полная ликвидация гитлеровскими

оккупантами.

Наша Церковь малая, но она также

с остальным народом страны внесла свой

посильный вклад в сопротивление, в свя-

щенное дело освобождения. И вы были

столь любезны, что своей статьей познако-

мили широкую общественность с мрачным

временем истории Чехословакии во время

насильственной оккупации немецкими на-

цистами всей страны. Желаю вам доброго

здоровья и больших успехов в многопо-

лезных ваших трудах в области публицис-

тики

С всесовершеннейшим уважением

Ваш ДОРОФЕИ. митрополит Пражский»

В последующих номерах редакция наме-

рена провести более детальный разговор

о будущем нашего журнала.

Надеемся н на ваше участие в нем.

3

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Бесконечность

— Можно ли сказать,

что в последнее время среди ученых,

да и деятелей культуры, явственнее

обозначился интерес к религии, а в

некоторых случаях и религиозные

настроения, искания?

поиска истины

Я знал человека, рассказыва i

Даниил Гранин в одном из давних

интервью нашему журналу, который

шнима гея биокибернетикой еще в

сороковых годах Ему крепко

доставалось как представителю

1женауки И меня тогда уже

поража ia его твердая вера, что

рано и iu поздно идеи кибернетики

восторжествуют. Человек

талантшвый. но робкии в делах

житейских, он становился

мужественным и непреклонным,

когда речь шла о его творчестве

Нравственную силу и уверенность

ему придавала прочная опора на

результаты многолетних

экспериментов и выводы

теоретической мысли.

В делах науки он не боялся идти

на конфликт с коллегами, потому

что раньше других познавал

истину, а познав ее, становился, я бы

сказал, ее пленником. Ему просто

некуда было деваться от своего

открытия. Одно время его уволили

из института, обвинили в идеализме,

прорабатывали, как могли. Но он

твердо стоял на своем и, хотя человек

он был болезненный и

впечатлительный, все житейские

неурядицы переносил с легкостью

удивительной. Потом идеи его

восторжествовали, труды стали

классическими в науке. Но он, как

говорится, не «забронзовел» и

остался таким же — робким,

застенчивым, обаятельным.

Специальный корреспондент

журнала Александр Романов

беседует с лауреатом Государственной

премии СССР Даниилом

Александровичем ГРАНИНЫМ

о личности ученого, о проблемах веры

и безверия.

Нашим читателям мы также

напоминаем, что именно на

страницах «Науки и религии» впервые

увидели свет публикации из таких

произведений писателя, как «Араго

и Наполеон», «Чужой дневник»,

«Картина», «Блокадная книга».

Фото А. Карзанова.

— Противостояние и

совмещение личности верующего и

ученого в одном лице — как Вы,

писатель, много лет посвятившии

художественному исследованию людей

науки, могли бы объяснить это?

— История науки дает немало приме-

ров, когда крупнейшие ученые являлись

в то же время верующими людьми.

Возьмем сравнительно недавний период.

Планк, Гейзенберг, Эйнштейн... Не будем

упрощать — конечно, они являлись не

церковно верующими, но имели свое

представление о силах «вне разума»,

о «высшем», что господствует над реаль-

ностью. Они по-своему мыслили об окру-

жающей действительности, о душе, о

смысле жизни. Немало таких ученых и в ис-

тории России. Возьмите Павлова, Филато-

ва.

Известный советский геолог меиен за-

метил, что есть теоремы Коши, Колмого-

рова, Пифагора, но нет теорем математи-

ческого института. Сам акт творчества

остается индивидуальным Открытие про-

исходит в мозгу одного человека

Я близко знал, к примеру, Александра

Александровича Любищева, крупного уче-

ного, занимавшегося биометрией, то есть

математизацией биологии. После него

остались работы по истории науки, по

генетике, эволюции, эмбриологии. При

этом он был интереснейшим философом

и человеком верующим

Или Павел Г ригорьевич Светлов, один из

крупнейших советских эмбриологов. Тоже

ученый-верующий.

В чем же дело? Почему вера мирно

уживается с научной практикой?

Надо сказать, сами ученые не раз

пытались ответить на эти вопросы. Инте-

ресные рассуждения на сей счет у Гейзен-

берга, есть у того же Любищева. Наука

у них не противоречит вере, так как

последняя выносится за пределы знаний.

И поскольку область непознанного практи-

чески бесконечна, вере в ней всегда

достаточно просторно. Может быть, в со-

знании ученого наука и вера мирно ужи-

ваются именно потому, что каждая из них

действует в своей собственной сфере.

Думаю, поэтому и попытки опровергнуть

постулаты веры ссылками на какие-то

научные достижения зачастую не воспри-

нимаются как доказательные

— Сошлюсь на мои встречи и беседы

с видными биофизиками (не буду пока

называть их фамилий, поскольку предрас-

судки наши еще достаточно живы и

опасны) Скажем, один из крупнейших

наших цитологов, специалистов в области

клетки, совершенно убежден, что у клетки

существует душа, то есть понятие это для

него — реальность уже на клеточном

уровне

Откуда берутся, как возникают по-

добные убеждения? Как вообще

складываются религиозные воззрения у

естественников? Насколько я мог понять,

это часто происходит, произрастает из

удивления перед гармоничным, каким-то

чудесным устройством жизни. Порази-

тельная взаимосвязь, слаженность кроется

в проявлениях всего живого вокруг, застав-

ляет некоторых ученых сомневаться в воз-

можностях эволюционного принципа в

биологии, физике, химии, сомневаться

в самой сути естественных законов, ибо не

все может быть ими объяснено, не все

укладывается в нынешние принципы позна-

ния. Удивление, изумление перед красо-

той и гармонией макро- и микромира

невольно приводят ученых, чем глубже

они погружаются в существующую реаль-

ность, к мыслям о первопричинах, о «пер-

вом толчке», о начале и конце мира, то

есть к мыслям о каких-то высших силах,

непознаваемых законах, понятиях души,

неземного происхождения жизни. Думаю,

это идет не от беспомощности науки, не от

ее бессилия. Очевидно, природа данного

явления лежит глубже. По мнению таких

исследователей, имеются непостижимые

силы, определяющие существование разу-

ма, первичного сознания во всей материи.

Мне кажется, ко всему этому нужно

подходить во всяком случае крайне осто-

рожно. Нельзя не считаться с тем, что

подобные представления возникают и у

некоторых крупных ученых, известных

экспериментаторов, исследователей. Гру-

бый, примитивный материализм, кото-

рым мы нередко привыкли оперировать,

оказывается на деле беспомощным и

ровным счетом ничего не объясняет.

Развитие цивилизации, техники, в частнос-

ти, роботов, компьютеров, рост, казалось

бы, могущества человека на деле приво-

дит, как это ни парадоксально, к тому, что

более настоятельно, более рельефно воз-

никает проблема человеческой души.

И проблема эта весьма болезненна. Вдру

оказалось, что при всей силе, при всем

космическом росте проблемы внутренне-

го мира проявились с особой остротой:

совесть, движения души, не укладывающи-

еся в рациональные предписания, рамки,

расчеты.

Человек все четче и неожиданнее

обнаруживает существование, кроме па-

мяти, каких-то электронных быстро-

действий, совершенно особый мир внутри

4

себя, мир ожиданий, предчувствий, томле-

ний, грусти, мир иногда совершенно

необъяснимых поступков

Ко всему этому приходится сталкиваться

с природой, которую человек совершенно

беспощадно корежит, нарушает, хищни-

чески использует. Подобная оккупация

вдруг выявила весьма тонкие связи в при-

роде, буквально интимные ее взаимосо-

стояния, заставившие нас по-иному отно-

ситься к месту человека в природе.

Христианство приучало — человек яв-

ляется венцом природы. Какой-то период

это играло свою положительную роль.

Ныне же, я думаю, убеждение, что чело-

век — венец природы, а она — лишь для

человека, для его обслуживания,— такое

убеждение играет сугубо отрицательную

роль. В этом смысле язычество было как

бы более гуманным, по отношению к при-

роде во всяком случае, ибо признавало

равноправие всех богов, а человек мыслил-

ся лишь частью природы

На нынешнем этапе развития такое

представление более справедливо. Чело-

век обладает лишь преимуществом силы,

не более того. Мы теперь понимаем, что

человек устроен, может быть, не более

совершенно, чем любое из существ в окру-

жающем мире Самомнение человека

ничем не оправдано. Думаю, что взгляд

homo sapiens на самого себя, на свое место

в живом царстве, благоговение к природе,

ко всему живому, столь прекрасно устро-

енному,— это заставляет иначе относиться

к цивилизации, способствует возникнове-

нию новой философии человека, новому

пониманию самого себя.

— Сегодня наука —

безбрежный океан непрерывно

меняющихся истин, революционных

скачков в познании мира, когда

рушатся, казалось бы, самые

незыблемые истины. Нередко ученые

переживают такую ломку глубоко

личностно, остро, драматично. Ломка

стереотипов — процесс болезненный,

агрессивный. Иногда это приводит к

психологической «сшибке», поиску

чего-то устойчивого, постоянного

в русле религиозных ценностей.

Так ли это?

— В науке чаще всего происходит не

крушение истин, а их расширение. Конеч-

но, какие-то ценности меняются, точнее,

терпит изменения ценностная шкала. Еще

недавно человек считал: чем больше

знаний, тем лучше. Другое дело, как они

будут употреблены. Сам процесс познания

считался бесспорным признаком прогрес-

са, необходимым для развития челове-

чества.

Я думаю, сегодня на этот процесс

должны быть наложены определенные

ограничения. Мы подошли к таким пре-

делам, когда начинаем добывать знания

опасные. Необходимы прежде всего

ограничения нравственные, идет ли речь

об использовании генной инженерии, или

о новациях, связанных с энергией частиц.

Сейчас, как никогда раньше, возникает

проблема нравственности ученого, его

личных требований к себе, забот о душе

и своем назначении. Важно не переступить

черту, не поддаться искусу любознатель-

ности!

Это чрезвычайно тяжкая проблема для

ученого. Остановить себя в какой-то мо-

мент, понимая, что ты преступаешь допус-

тимое в процессе познания. Библейская

легенда о яблоке с древа познания сегод-

ня приобретает, может быть, более акту-

альный смысл, чем когда-либо. Нельзя

бездумно отдаваться азарту открытия Ho-

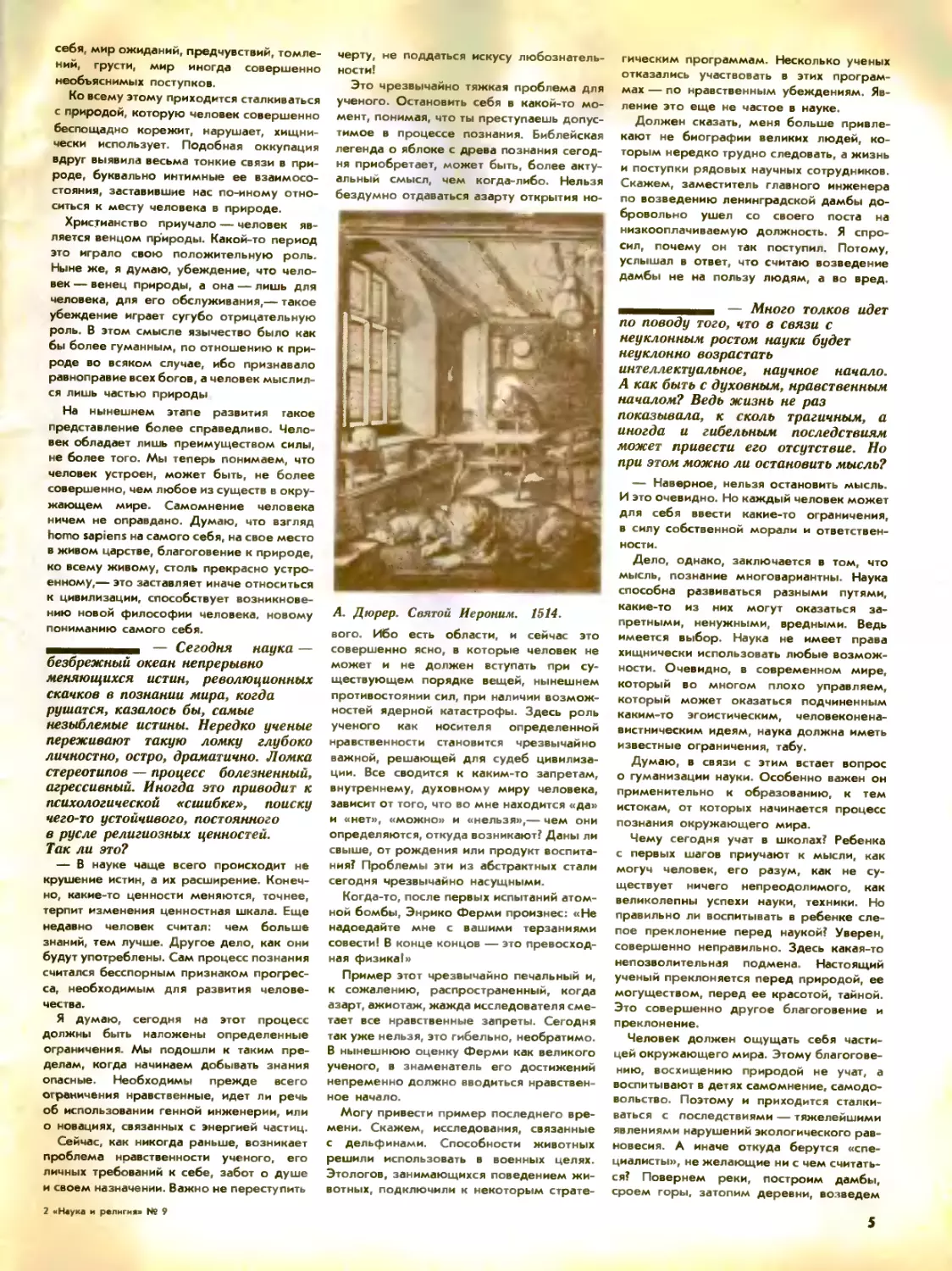

Д. Дюрер. Святой Иероним. 1514.

вого. Ибо есть области, и сейчас это

совершенно ясно, в которые человек не

может и не должен вступать при су-

ществующем порядке вещей, нынешнем

противостоянии сил, при наличии возмож-

ностей ядерной катастрофы. Здесь роль

ученого как носителя определенной

нравственности становится чрезвычайно

важной, решающей для судеб цивилиза-

ции. Все сводится к каким-то запретам,

внутреннему, духовному миру человека,

зависит от того, что во мне находится «да»

и «нет», «можно» и «нельзя»,— чем они

определяются, откуда возникают? Даны ли

свыше, от рождения или продукт воспита-

ния? Проблемы эти из абстрактных стали

сегодня чрезвычайно насущными.

Когда-то, после первых испытаний атом-

ной бомбы, Энрико Ферми произнес: «Не

надоедайте мне с вашими терзаниями

совести! В конце концов — это превосход-

ная физика!»

Пример этот чрезвычайно печальный и,

к сожалению, распространенный, когда

азарт, ажиотаж, жажда исследователя сме-

тает все нравственные запреты. Сегодня

так уже нельзя, это гибельно, необратимо.

В нынешнюю оценку Ферми как великого

ученого, в знаменатель его достижений

непременно должно вводиться нравствен-

ное начало.

Могу привести пример последнего вре-

мени. Скажем, исследования, связанные

с дельфинами. Способности животных

решили использовать в военных целях.

Этологов, занимающихся поведением жи-

вотных, подключили к некоторым страте-

гическим программам. Несколько ученых

отказались участвовать в этих програм-

мах — по нравственным убеждениям. Яв-

ление это еще не частое в науке.

Должен сказать, меня больше привле-

кают не биографии великих людей, ко-

торым нередко трудно следовать, а жизнь

и поступки рядовых научных сотрудников.

Скажем, заместитель главного инженера

по возведению ленинградской дамбы до-

бровольно ушел со своего поста на

низкооплачиваемую должность. Я спро-

сил, почему он так поступил. Потому,

услышал в ответ, что считаю возведение

дамбы не на пользу людям, а во вред

— Много толков идет

по поводу того, что в связи с

неуклонным ростом науки будет

неуклонно возрастать

интеллектуальное, научное начало.

А как быть с духовным, нравственным

началом? Ведь жизнь не раз

показывала, к сколь трагичным, а

иногда и гибельным последствиям

может привести его отсутствие. Но

при этом можно ли остановить мысль?

— Наверное, нельзя остановить мысль.

И это очевидно. Но каждый человек может

для себя ввести какие-то ограничения,

в силу собственной морали и ответствен-

ности.

Дело, однако, заключается в том, что

мысль, познание многовариантны. Наука

способна развиваться разными путями,

какие-то из них могут оказаться за-

претными, ненужными, вредными. Ведь

имеется выбор. Наука не имеет права

хищнически использовать любые возмож-

ности. Очевидно, в современном мире,

который во многом плохо управляем,

который может оказаться подчиненным

каким-то эгоистическим, человеконена-

вистническим идеям, наука должна иметь

известные ограничения, табу.

Думаю, в связи с этим встает вопрос

о гуманизации науки. Особенно важен он

применительно к образованию, к тем

истокам, от которых начинается процесс

познания окружающего мира.

Чему сегодня учат в школах? Ребенка

с первых шагов приучают к мысли, как

могуч человек, его разум, как не су-

ществует ничего непреодолимого, как

великолепны успехи науки, техники. Но

правильно ли воспитывать в ребенке сле-

пое преклонение перед наукой? Уверен,

совершенно неправильно. Здесь какая-то

непозволительная подмена. Настоящий

ученый преклоняется перед природой, ее

могуществом, перед ее красотой, тайной.

Это совершенно другое благоговение и

преклонение.

Человек должен ощущать себя части-

цей окружающего мира. Этому благогове-

нию, восхищению природой не учат, а

воспитывают в детях самомнение, самодо-

вольство. Поэтому и приходится сталки-

ваться с последствиями — тяжелейшими

явлениями нарушений экологического рав-

новесия. А иначе откуда берутся «спе-

циалисты», не желающие ни с чем считать-

ся? Повернем реки, построим дамбы,

сроем горы, затопим деревни, возведем

2 «Наука и религия» № 9

5

комбинаты! Все для нас, все на потребу!

Люди, воспитанные на принципе, что

природа в итоге умнее, природа всегда

права, что нельзя безнаказанно ничего

в ней нарушать, такие люди относятся как

к проблемам экологии, так и ко всем

другим, совершенно иначе. Человек дол-

жен, обязан жертвовать сегодня своим

комфортом ради природы. Должна брать

верх другая психология, другая система

отсчета. Мы должны переходить в другую

систему координат нашей жизни.

Тем не менее, несмотря на все призывы,

сегодня по-прежнему не считаемся с при-

родой ради своих корыстных интересов.

И корысть, будь то корысть ученого,

техника, строителя — она сегодня тор-

жествует. Корысть эта довольно низменная

и примитивная — ради ученых званий,

ради власти, ради сиюминутных чес-

толюбивых и тщеславных желаний и под-

крепляющих их материальных благ.

— Даниил Александрович,

сегодня за одним столом нередко

можно видеть деятелей науки и

церкви, обсуждающих насущные,

острейшие проблемы современности

Как вы к этому относитесь?

— Мне приходилось также за одним

столом с деятелями церкви участвовать

в работе некоторых конференций, симпо-

зиумов. Оказывается, ряд вопросов вол-

нует нас совершенно одинаково, будь то

борьба за мир, или искоренение каких-то

негативных явлений — пьянства, туне-

ядства и т. д. В этой связи коснусь лишь

милосердия.

Я убежден — эта проблема занимает

и нашу церковь. Моя статья в «Литератур-

ной газете» была внимательно прочитана

в церковных кругах, в чем я убедился

лично. С большим огорчением я узнал, что

в плане милосердия инициатива церкви

запрещена. Правильно ли это? В Польше,

например, мне довелось побывать в госпи-

талях, которые обслуживают монахини,

ухаживают за больными, видя в этом свое

призвание.

В год 1000-

летия крещения Руси мы особенно

пристально всматриваемся в свою

историю. Что могли бы вы сказать

по этому поводу?

— Церковь сыграла немалую роль в ис-

тории нашего народа, в истории России,

в деле смягчения нравов, в деле образова-

ния, воспитания. Правда не может быть

частичной, она должна быть полной. Изу-

чая историю, нельзя обходить и проблемы

духовные, нельзя механически вычерки-

вать имена церковных деятелей, которые

не все были фанатиками и мракобесами.

В Новгороде — памятник 1000-летия

России. Среди десятков скульптурных

изображений есть апологете) самодержа-

вия, есть великие наши писатели, просве-

тители. Есть и деятели церкви, среди

которых те, кто по достоинству имеют пра-

во на память, на место в нашей истории.

Возвращение

личности

Г. Назлоян,

О том, что искусство психотерапев-

тично по своей сути, известно давно,

и медицина во все времена пыталась

это использовать. Психоэстетотерапия

включает многие виды искусства, но

наиболее изученным и универ-

сальным является музыкотерапия.

Достаточно отметить, что учение о ле-

чебном воздействии музыки («ятро-

музыка») появилось уже в конце XVII

столетия. Однако как в древних ри-

туальных действиях, так и в совре-

менных приемах использования

музыки, живописи, поэзии, сценичес-

кого искусства во врачебных целях,

речь идет преимущественно о воз-

действии на больного конечного про-

дукта творческой деятельности. В на-

шем методе терапевтический эффект

вызывает не только конечный резуль-

тат но и сам процесс творчества.

К началу первого сеанса готовится

полукруглая или круглая гладкая

пластилиновая масса. Впоследствии

черты лица как бы «выбираются» из

Окончание. Начало в № 8.

ЧЕЛОВЕКУ О ЧЕЛОВЕКЕ

материала, то есть удаляется лишнее.

Внимание присутствующих с первых

же минут приковано к портрету боль-

ного, и нет необходимости опреде-

лять тему диалога или реплик. Почти

сразу выявляются и черты отличия

данного метода от профессионально-

го искусства — поскольку портрет не

является самоцелью, врач-скульптор

делится с присутствующими своими

планами, переживаниями, сомнени-

ями. Он настолько открыт для крити-

ки и контроля даже со стороны

случайных посетителей, что его авто-

ритет мастера разрушается с такой же

скоростью, как и авторитет врача. Так

создаются предпосылки для сов-

местного творчества.

Интуитивно определяемое время

окончания работы над скульптурой

вместе с фотографированием и порой

долгими паузами, вызванными обсуж-

дением достигнутого, в совокупности

определяют ритуал излечения. Ста-

дии формирования скульптуры, запе-

чатленные на слайдах, в дальнейшем

становятся опорными пунктами для

описания текущего состояния, дина-

Фото А Полякова.

6

мики психического статуса больного.

Любопытно, что незавершенный порт-

рет привлекает значительно большее

внимание присутствующих, чем за-

конченное произведение. В этом тоже

коренное отличие метода от профес-

сионального искусства, где эмоци-

ональное обсуждение, как правило,

имеет место не в процессе, а после

окончания работы над портретом.

Нередко врач после трудной ра-

боты остается наедине с незавер-

шенным портретом, долго созерцая

его, лишь притрагиваясь, но ничего не

меняя. В эти непредусмотренные часы

он крайне интенсивно (пик напряже-

ния) переживает состояние больного,

взятые на себя обязательства, что

может сопровождаться чувством

опустошенности, беспомощности пе-

ред поставленной задачей. Как след-

ствие иррациональной работы интел-

лекта (инерция прерванного диало-

га) появляются на той же доске нари-

сованные пластилином некие обоб-

щенные образы, которые в итоге

облегчают продвижение следующего

этапа. Этот «сон» возле мольберта

способствует накоплению творческо-

го потенциала для сложной проце-

дуры лечения.

Таким же иррациональным можно

считать и пребывание больного наеди-

не со своим незавершенным портре-

том. В подобном созерцании он

может пребывать по нескольку часов,

не обращая внимания на то, что он

остался один. Что происходит с

больным в эти часы, не удается

выяснить — можно лишь подсмот-

реть, как он «привязывается» к сво-

ему рождающемуся образу. Об этом

больной не только не хочет, но и не

может высказаться, хотя со стороны

кажется, что он довольно энергично

общается со своим портретом. Плас-

тилин как бы на равных участвует

в диалоге пациента и врача, «говоря-

щая» скульптура становится катализа-

тором лечебного процесса.

Достигнутое на предыдущем этапе

изображение с легкостью разрушает-

ся, уступая место новой версии. Тем

не менее произведение искусства

развивается по своей внутренней ло-

гике, вмещая в себя все промежу-

точные этапы. В эстетически завер-

шенном виде оно выявляет то общее,

что было свойственно всем стадиям,

как бы отражая основной мотив ра-

боты — излечение больного. Указан-

ная идея косвенно подтверждается

в еще не до конца понятом мной

явлении, имеющем место во время

портретирования больных. Завершая

портрет уже фактически здорового

человека, я каждый раз вынужден

осознавать, что выражение на портре-

те, или, как говорят художники,

настроение, соответствует тому, когда

больной впервые обратился за по-

мощью, а глина еще представляла

собой аморфную массу. Это так же

парадоксально, как и идея, заложен-

ная в «Портрете Дориана Грея»

Оскара Уайлда, где портрет стареет

под действием времени и порочных

страстей натурщика, сохраняя ему

вечную молодость и ангельскую кра-

соту.

Иными словами, если в большом

искусстве многое приносится в

жертву ради достижения эстетическо-

го идеала, то в нашем случае улучше-

ние психического состояния модели

стоит на первом плане, а эстетические

задачи при всей их полноте играют

лишь подчиненную роль. Только при

таком подходе творческий процесс

(святая святых художника, его

собственность и табу для окру-

жающих) начинает «питать» сеансы

психотерапии.

Итак, в моем воображении форми-

руется образ врача, создающего в

процессе врачебной деятельности

произведения искусства. Последнее

должно быть исполнено в реалисти-

ческой манере на достаточно высо-

ком профессиональном уровне. Не-

пременное присутствие портретного

сходства диктуется необходимостью

реконструкции зеркального двойника

больного, что приводит к нормализа-

ции диалога с самим собой и возоб-

новлению отношений с внешним ми-

ром Даже здоровый человек, обре-

тая свой образ в произведении

искусства, испытывает сильное волне-

ние. У больного же, когда происходит

прорыв аутизма,— отстраненности от

внешнего мира,— это состояние про-

текает так бурно, что кульминацию

он, как правило, забывает.

Однако не только эмоциональный

контакт, дезактуализация болез-

ненных переживаний преследуются

в процессе портретирования, необхо-

димо помочь больному заново «про-

жить» весь более или менее дли-

тельный отрезок времени от первых

признаков искаженного восприятия

себя до момента обращения за вра-

чебной помощью. Этот «вакуум»,

сохраняющийся при фармакотерапии,

обрывает связь между прошлым и на-

стоящим, препятствует экстраполяции

в будущее. Он заполняется в сеансах

психотерапии методом Скульптурного

портрета.

Перед началом многочасового из-

нурительного лечебного процесса

врачу необходимо сформулировать

проблему, которую предстоит ре-

шать, выбрать так называемую «ми-

шень», на которую направлена тера-

певтическая активность При таком

обобщенном подходе, как ре-

конструкция зеркального образа

больного, невозможно ориентиро-

ваться на отдельные симптомы,

симптомокомплексы и даже нозоло-

гические формы психического страда-

ния.

Необходимо отметить, что портрет-

ная терапия мыслится внутри клини-

ческого подхода как попытка развить

и даже реабилитировать его в усло-

виях психофармакологической ре-

волюции Ведь именно клинический

метод создал уникальный инструмент

для получения словесного портрета

больного, а также для моментального

среза его текущего состояния В осно-

ве клинического метода — принцип

систематизации патологического ма-

териала. Это один из самых емких

резервуаров для накопления инфор-

мации о больном, которая необходи-

ма для того, чтобы врач-портретист

«пропитался» болезнью своей моде-

ли, чувствовал динамику его состоя-

ния. Переводя акцент на более общую

проблему в процессе терапии, я боль-

ше нуждаюсь в использовании пси-

хиатрических и неврологических зна-

ний, чем типичный врач в стационаре,

для которого вполне достаточно не-

большого количества информации из

последнего справочника, а также но-

вейших данных по применению пси-

хотропных средств. Все остальное —

роскошь и может украсить лишь досуг

практического врача. Пожелтевшие

и неиздающиеся труды оте-

чественных и зарубежных психиатров

прошлого повышают лишь класс

представителя научной психиатрии,

являются подсобным материалом для

лекций и докладов. Иными словами,

в процессе многочасовой работы с

больным хотелось вернуть клиничес-

кому методу утраченную интуицию за

счет решения проблемы личностных

расстройств, ибо, как справедливо

сказано Минковским в 1925 году,

«идея, преобладающая в психозе, не

является производящей».

2*

7

Явлением, общим для многих пси-

хических и психосоматических (если

собственно соматические сущест-

вуют) болезней, является различная

степень замкнутости, отгороженнос-

ти, снижения творческой продуктив-

ности. При шизофрении и шизо-

френоподобных состояниях — это

аутизм, прекрасно описанный Е. Блей-

лером, в дальнейшем неправо-

мерно суженный, доведенный до

степени ординарного симптома, ско-

рее из-за узости анализируемого

клинического материала. Феномено-

логия, описанная Блейлером, имеет

место и в случаях неспецифических,

вплоть до пограничных, а элементы

коренятся в нормальной психике, как

это считал сам автор. «Таким обра-

зом,— пишет он в своей знаменитой

статье,— аутистическое мышление и в

будущем будет развиваться парал-

лельно с реалистическим и будет

в такой же мере содействовать созда-

нию культурных ценностей, как и по-

рождать суеверия, бредовые идеи

и психоневротические симптомы»1.

Таким образом, «мишенью» для тера-

певтического применения портретно-

го искусства являются различные

формы отчуждения. Именно это явле-

ние выдвигается на первый план

портретной психотерапии, остальные

же отступают на периферию, не

подлежат обсуждению, хотя и сохра-

няют свое значение во всей полноте.

При таком подходе появляется необ-

ходимость пересмотреть некоторые

установившиеся в современной кли-

нике представления, отказаться от

ряда приемов и навыков Меняются

также и точка зрения на течение

психических болезней, критерии пси-

хического здоровья и тем самым на

необходимость применения тех или

иных психотропных средств.

Сами больные, как выяснилось

в течение многих лет совместной

работы, предлагают две основные

версии отчуждения. Игорь Ш., напри-

мер, считает, что сначала человек

выбывает из пространства и времени,

перестает существовать для других

людей, быть полезным для общества,

творчески продуктивным, перестает

любить и страдать. В результате

«засухаривания» мозга происходит

как бы «окукливание» личности с ут-

ратой образа самого себя, своего

лица. Это несколько вычурное опре-

деление отражает желание больного

вернуть себе прежнее состояние,

прежнюю «форму». Такого рода от-

чужденность более свойственна

людям, осознающим начало болезни,

критически относящимся к своему

текущему состоянию. Иногда эта

жажда возврата своего утраченного

лица относится не к какому-то обще-

му состоянию до болезни, а к опреде-

ленному яркому отрезку времени из

собственной жизни, вокруг которого

произошло обобщение представле-

ния о себе самом. «Для меня время

остановилось,— го арила Ирина Р.,—

я как сломанные часы». А накануне

было состояние просветленности,

ощущения знания законов мирозда-

ния и себя — именно это состояние

она и хотела вернуть с помощью

врача. Приведу несколько строк из

стихотворения Ирины Р., написанного

после излечения. «Где была я в те

дни? Я исчезла, исчезла... Кроме

мысли тупой ничего в сердце не было,

целый день и всю ночь колотилось

в виски. Между прошлым и будущим,

землею и небом кто-то страшный

зажал меня в злые тиски... Как теперь

буду жить? Все на части расколото.

Куски времени мне не собрать воеди-

но...».

У других больных более скромные

требования, однако все они ищут

возврата утраченного «Я».

Валя Ш. во время портретирования

просила: «Помогите мне родиться.

Я еще не родилась. Вы мне поможе-

те?» Это очень точное определение

для целого ряда явлений, смысл

которых заключается в расстройстве

образования «Я». Для таких больных

все в будущем — «сначала вылечусь,

потом... буду бороться со своими

недостатками... займусь спортом...

буду закалять свою волю.. » Инна М.

на вопрос, сколько же ей лет, ответи-

ла: «Мне три года». А через несколь-

ко сеансов с юмором: «Теперь две-

надцать». Не всем больным

свойственно ощущение своей незре-

лости, но все без исключения такую

незрелость проявляют: и в понятиях,

и в представлениях, и в поступках —

это хорошо описано в психиатричес-

кой литературе. Хотелось бы доба-

вить, что они обнаруживают значи-

тельный дефицит переживаний

собственного лица, крайнюю ску-

дость в знании своей внешности.

Очень часто у таких людей отчужде-

ние возникает при встрече с серь-

езными, «взрослыми» проблемами.

За время работы над портретом они

как бы наверстывают упущенное в те-

чение многих лет своего развития.

Работа над портретом — фактичес-

ки первое яркое событие в их жизни,

начало творческой биографии. При

встрече с житейскими трудностями

они мысленно возвращаются к началу

своего диалога с внешним миром.

Как уже отмечалось, определение

нозологической формы болезненных

переживаний, хотя оно и проводится,

не играет решающей роли во время

работы над портретом больного. Та-

кого рода определения при данном

подходе имеют лишь прогностичес-

кую (теоретическую) ценность и как

единственную возможность сравнить

результаты лечения. На них трудно

ориентироваться, потому что в основе

нозологической диагностики лежит

понятие о процессуальное™ психи-

ческих заболеваний. Это понятие

скорее всего возникло в период

становления психиатрии как науки,

когда открытие возбудителей инфек-

ционных заболеваний (в том числе

и прогрессивного паралича) «вселяло

надежду на открытие причин всех

болезней». Подобный «линейный»

подход подвергался критике и у нас,

и за рубежом, однако полностью

освободиться от него не удалось.

В руках ученого-психиатра он полу-

чает относительно безвредную фор-

мулировку и служит опорой для

новых обобщений, для развития те-

ории. Здесь условность этого понятия,

его метафоричность еще заметна, ибо

ясно, что совокупность симптомов,

как то, чего нет в нормальной психике,

не может процессуально развиваться.

Не исключено, что с умножением

наших знаний в ряде случаев (там, где

не будут найдены физико-химические

признаки такого процесса) от этого

понятия придется отказаться. Однако

на уровне практической психиатрии,

где научные представления либо от-

вергаются, либо становятся догмой,

оно приносит огромный вред.

Возникает миф о процессуальности

всех психических заболеваний — миф

о некоем тайном, мрачном эндоген-

ном процессе, который продолжает

развиваться, несмотря на все старания

врачей. В стенах психиатрического

отделения этот диагноз звучит боль-

ше как приговор, чем как открытие,

которое должно помочь вылечить

человека, избавить от страдания. Это

понятие подавляет терапевтическую

активность врача, поглощает гуманис-

тическую направленность психиатрии.

Если болезнь неизлечима, остается

только снять остроту, сделать больно-

го социально неопасным, а для этого

не обязательно тщательно анализиро-

вать характер переживаний, свойст-

венный данному индивиду и только

ему. Понятие эндогенного процесса

породило и недостаточно оправдав-

шую себя систему учета, госпитализа-

ции, трудоустройства, амбулаторного

лечения. Эти и другие вопросы можно

было бы подробно обосновать, но

чтобы не уходить в сторону, приведу

самый незначительный пример из

психиатрической практики. В статисти-

ческих картах, которые непременно

заполняются на каждого выписанного

больного, при любой степени тера-

певтического успеха категорически

запрещается писать «выздоровление»

(эта привилегия остается лишь за

больными алкогольным делирием),

разрешено только слово «улучше-

ние»; в переписке, где нежелательно

выставлять точный диагноз из гума-

нистических соображений, пишется

«хроническое душевное заболева-

ние». Понятие о процессе прочно

утвердилось за шизофренией (самой

неопределенной болезнью или груп-

пой болезней), поиски физико-хи-

мических, анатомо-физиологических

«Аутистическое мышление», А4. 1926

8

коррелятов которой один за другим

терпели крах.

Но даже если доказательство про-

цессуальное™ этого и ряда других

заболеваний возможно когда-нибудь

в будущем, то тогда же будут

открыты эффективные способы лече-

ния через воздействие на соматичес-

кую сферу. Сейчас же идея опере-

жает действительность, нравственный

принцип, конкретизированный для

данного случая, разрушается от такой

неопределенности, гипотетичности.

Убеждение в процессуальности забо-

левания заставляет врача прибегать

к мерам предосторожности и после

проведения курса — работа с

родственниками, переписка с диспан-

сером и правоохранительными орга-

нами. Такая перестраховка обездви-

живает больного на протяжении всей

оставшейся жизни, мощно деза-

даптирует в обществе «нормальных»

(фактически — незапятнавших себя)

людей. Больной и его родственники

становятся социально неполно-

ценными людьми, вынужденными

что-то скрывать. Так возникает целая

армия «людей из подполья», оборот-

ная сторона человеческого общества.

При возникновении побочных явле-

ний в результате применения нейро-

лептиков в стационаре, а затем и в ам-

булаторной практике, учитываются

лишь неврологические симптомы, а

психические отправляются в черный

ящик загадочного «эндогенного про-

цесса», который все чаще принимает

атипичные формы. В некоторых слу-

чаях обострение может быть спрово-

цировано (или даже сформировано)

лекарствами, так как нет и не может

быть контрольной группы из нор-

мальных людей. Достаточно принять

минимальную дозу самого невинного

психофармакологического средства,

чтобы почувствовать на себе

расстройство адаптивных возможнос-

тей, особенно их творческого уровня,

что свидетельствует о необходимости

более осторожно и аргументированно

назначать лекарства. Таким образом,

недостаточная разработанность поня-

тия процессуальности ряда психичес-

ких заболеваний порождает пороч-

ную убежденность в ее существова-

нии. Возникает феномен внушенного

процесса, который надо лечить, если

даже нет явных внешних признаков

заболевания

Понятие о процессе препятствует

и проведению портретной терапии.

Так как портрет имеет начало, этапы

и конец, го итогом лечения должно

быть не улучшение, а выздоровление

больного. Внутри портретного време-

ни, а не вне его, делается все

возможное, чтобы избавить пациента

от болезненных переживаний. Все,

что может беспокоить больного по-

том, рассматривается как нечто но-

вое, неродственное предыдущему

состоянию. Оно подлежит самосто-

ятельному анализу и если выходит за

пределы нормы, то нуждается в соот-

ветствующей терапии. Критерием же

излечения при портретировании яв-

ляется выход из аутистического со-

стояния, восстановление или развитие

творческих способностей.

При достижении истинного осозна-

ния своих переживаний как болез-

ненных больной приобретает мощные

защитные механизмы — появляется

как бы мудрость в болезни. По

мнению многих бывших пациентов,

они более стойко выдерживают труд-

ности, чем люди, никогда не болев-

шие.

Выход из аутизма начинается с

первых же минут работы над портре-

том. Пусть внутренний мир больного

П Пикассо. Художник и модель

недоступен врачу, но ведь лицо его

открыто. Существует множество спо-

собов понимания внутреннего состоя-

ния человека через внешние проявле-

ния. Однако портретное искусство

пока еще не имеет себе равных.

Первые признаки смущения, нелов-

кости (так хорошо знакомые профес-

сиональным портретистам) вызывают

у врача надежду, оптимистические

прогнозы, его уже не отпугивают от-

дельные признаки душевного заболе-

вания: терапевтический азарт уже

невозможно остановить, пока не про-

бьется «брешь» в аутизме, пока не

начнется свободное, истинно духов-

ное общение. Периоды скованности,

даже самоуглубленности больного,

которые в начале работы можно было

бы интерпретировать как еще боль-

ший уход в себя, на самом деле

оказываются мучительным поиском

контакта с врачом; нелепые

высказывания — это пробы и ошибки

на пути к достижению истинного

контакта с человеком, в руках которо-

го самое главное — его лицо. Иногда

сеансы проходят при полном

обоюдном молчании, но это затишье

перед важными событиями.

Со временем существование внут-

ренней связи с лечащим врачом уже

не вызывает сомнений. Особенность

такой связи лучше всего иллюстри-

руется многочисленными примерами

«двойного» общения, когда больной

ведет обычную «светскую» беседу

с присутствующими, а с врачом —

тайную, духовную. Такая структура

проскальзывает и при типичном кли-

ническом разборе, когда больной

признается и говорит о том, что

усиленно скрывал, не ощущая при-

сутствия посторонних.

Оставаясь недоступным при обще-

нии с родственниками, больной не-

ожиданно сильно привязывается к

врачу-портретисту, ищет общения с

ним, нередко и конфликтов. Больные

становятся порой крайне пункту-

альными, тщательно готовятся к нача-

лу очередного сеанса, торопят своего

опекуна, испытывают волнение перед

приходом. Иногда они составляют по-

дробный план беседы с врачом, что

свидетельствует о продолжающемся

диалоге уже вне реального контакта.

Инерция этого диалога нередко про-

должается и после курса лечения, на

протяжении месяцев и лет, как бы

оберегая больного. Примерно то же

самое происходит и с лечащим вра-

чом.

Указанные явления особенно отчет-

ливы, когда из-за чрезвычайных об-

стоятельств курс лечения прерывает-

ся. Состояние больного может на-

столько обостриться, что его удается

купировать лишь в условиях стациона-

ра. Однако и после успокоения он

продолжает «бредить» врачом и

скульптурным портретом. Таким об-

разом, обострение проистекает не

в русле болезненных переживаний,

а представляет собой новое состояние

с новым содержанием. Сергей С.,

работа с которым была прервана по

независящим обстоятельствам, при-

ходил к врачу, когда его не было

дома, просил разрешения посидеть

в комнате с портретом, не отрываясь,

смотрел и уходил лишь при напомина-

нии. Валя Ш. с той же судьбой, уже

находясь в больнице, писала своему

другу, что у нее есть шанс спастись,

так как у доктора в Москве она

оставила часть своей души, и он

сохранит ее до выписки из больницы.

Светлана Л. ушла из дома, жила

в среде уличных художников, много

рисовала, чтобы, как потом она выра-

зилась, преодолеть тоску по сов-

местной работе над портретом.

Такого рода привязанность не яв-

ляется чем-то постоянным, оно имеет

свое развитие и финал. По мере

3 «Наука и религия» № 9

9

продвижения портрета как произве-

дения искусства возрастает критичес-

кое отношение к врачу, а также

стремление привлечь в сферу своих

отношений все новых и новых

людей. Этому невольно способствует

и сам врач, который по мере прибли-

жения к завершению как бы стряхи-

вает с себя этот «сон» и желает

вернуться в свой мир — к семейным

и профессиональным обязанностям,

да и просто отвлечься, подумать,

почитать. Оттенок взаимного разоча-

рования не мешает сохранить теплые

чувства товарищества, воспоминаний

о пройденном пути.

Таким образом, вместе с выходом

из аутистического «плена» путем соз-

дания контакта с одним лицом расши-

ряется и сфера приложения этой

новой или обновленной способности,

вырабатывается навык неформально-

го общения, то есть восстанавли-

ваются творческие функции психичес-

кой активности. Ибо именно твор-

чество является истинным критерием

выздоровления, а не работоподобная

деятельность, нуждающаяся в надзо-

ре и нейролептическом блоке питания

и способная выразиться лишь в моно-

тонном непрофессиональном труде

Можно было бы разработать развер-

нутую схему психических расстройств

в связи с нарушением определенных

механизмов творчества, попытаться

пересмотреть стереотипы относи-

тельно гениальности и помеша-

тельства, однако категориальный ап-

парат современной психологии не

созрел для решения указанных про-

блем с той ясностью, которая необхо-

дима для лечения душевнобольных.

Что же происходит с галлюцина-

циями, бредовыми и навязчивыми

состояниями, которые как бы игнори-

руются собеседниками в процессе

портретирования? Именно на этих

переживаниях поначалу фиксировано

внимание больного, на них растрачи-

вает он свои силы. Постепенно, как

отмечалось, фиксированность ослабе-

вает по двум видимым причинам. Во-

первых, иллюзия вечности общения

создает у больного уверенность, что

к «основным» своим вопросам он

может вернуться в любое время, как

только пожелает. Во-вторых, в каждой

болезни существует весьма ограни-

ченный набор переживаний, на ко-

торые фиксировано сознание пациен-

та. За время лечения портретируемый

успевает многократно повторяться —

это вызывает недовольство у при-

сутствующих, а у врача — откровен-

ное пренебрежение, иронию и даже

агрессивное поведение, так как по-

добные повторы разрушают ту осо-

бую сосредоточенность, которая нуж-

на для воспроизведения деталей

лица.

Со временем больной привыкает

терпеть столь «оскорбительное» от-

ношение к своим неординарным

мыслям и чувствам и с целью вернуть

прежний статус идет на компромиссы,

пытается приспособиться к вкусам

аудитории, вести беседу на темы,

которые раньше ему трудно давались.

Возникающие иногда конфликты по

этому поводу врач пытается преодо-

леть весьма примитивными формула-

ми: «Я ненавижу твою болезнь и

люблю тебя... У меня ничего не

получится, если ты все время будешь

повторять эти непонятные мысли,

постарайся хотя бы лучше их опреде-

лить» и т. п Нередко активность

больного в отношении патологических

переживаний настолько велика, что он

направляет все усилия на расшифров-

ку этих переживаний и весьма удачно.

Так символическое знание становится

конвенциональным — и это один из

магистральных путей упрощения и

редукции основного синдрома забо-

левания

исключаются моменты влияния, вну-

шения, навязывания своих представ-

лений о мнимой «норме», основная

ставка делается на потенциальные

возможности больного, на способ-

ность совершить перестройку своей

личности. Уже с самых первых сеансов

наблюдаются отдельные «проблески»

освобождения от тягостного взаимно-

го непонимания с окружающим ми-

ром. Эти моменты «озарения» повто-

ряются все чаще и чаще, становятся

интенсивнее и значимее в процессе

общения, однако больной вновь

возвращается в свою скорлупу.

Со временем подобный возврат

становится похожим на какое-то уп-

рямство, каприз — это вызывает

раздражение и нередко ощущение

неловкости перед присутствующими.

К содержанию указанных «проблес-

ков» приходится возвращаться, напо-

минать о них как о творческих

достижениях, систематизировать их,

чему соответствует и качество, до-

стигнутое на портрете. Больной с ред-

кой изобретательностью изощрен-

ностью пытается возвратиться к сво-

ему прежнему состоянию, ему никог-

да не бывает уютно при полноценном,

здравом общении. Однако с каждым

разом его возможности восстановить

нарушенную структуру патологичес-

ких явлений уменьшаются, и он уже

по памяти должен вернуть свою

болезнь, достраивать забытое и уже

утраченное. Путь излечения устлан

такими препятствиями, и чем меньше

остается у больного патологических

симптомов, тем больше он цепляется

за болезнь. То, что пугало раньше при

общении с ним, сейчас просто отпуги-

вает; то, что казалось частью его

самого, сейчас становится деклара-

тивным, демонстративным. Хотя

синдром значительно упрощается, на-

поминая истерический, напряжение

растет с каждым днем.

Оказывается, симулировать свою

болезнь не так-то просто; создается

драматическая ситуация конфликта

с собой, который разряжается на-

столько бурно, что напоминает обо-

стрение прежней болезни В резуль-

тате совместных усилий наступает

примирение с мыслью о том, что он

такой же, как все,— вполне здоровый,

с обязанностями нормального члена

общества и семьи. Это чувство мо-

рального удовлетворения достиг-

нутым, но с некоторым оттенком

утраченных ценностей, который исче-

зает уже по мере включенности

бывшего больного в житейскую игру.

Непременным условием завер-

шения психотерапии методом

скульптурного портретирования яв-

ляется катарсис, описанный Аристоте-

лем и введенный в практику психоте-

рапии Брейером в 1895 году. За

десятилетнюю работу над портрета-

ми больных катарсис наблюдался во

всех случаях без исключения. Эти

интенсивные в эмоциональном отно-

шении состояния наступают неожи-

данно, приобретают самые причуд-

ливые формы в каждом случае. То это

«взрывы» смеха или плача, длящиеся

до нескольких часов, то различные

формы психомоторного возбужде-

ния, агрессивного конфликтного пове-

дения, сцены с грубой сексуальной

обнаженностью. Важно, что ука-

занные состояния больные полностью

или частично забывают, после них

возникает яркое ощущение своего

выздоровления, избавления. Катарсис

наступает по мере упрощения основ-

ного синдрома заболевания и пре-

дельной конкретизации деталей лица

на портрете. Такая строгая зависи-

мость от упрощения синдрома кос-

венно подтверждается теми неудав-

шимися случаями, когда врач по

каким-то обстоятельствам вынужден

ускорить работу над собственно порт-

ретом. Тогда обострение (катарсисо-

подобное состояние) наступает рань-

10

ше времени и не приводит к улучше-

нию состояния.

При работе с больной В киногруппа

из АПН невольно вынудила ускорить

темп работы над портретом в ущерб

диалога с больной. Вскоре, когда

больная даже не'успела «выговорить-

ся», портрет приобрел одну из завер-

шенных в стилистическом отношении

форм. Она раньше времени по-

чувствовала, что работа заканчивает-

ся, что в портрете она вся: «Я смотре-

ла на портрет и плакала». Затем

больная решила, что портрет лучше,

добрее, красивее, чем она сама;

и далее наступило бредовое одушев-

ление своего стилизованного образа

в пластилине. Все это сопровождалось

возбуждением, неправильной ин-

терпретацией техники лечения лич-

ности врача с элементами воз-

действия. Хотя после снятия обостре-

ния обнаружилась определенная ре-

дукция основного синдрома, поиски

продолжения зашли в тупик и работу

временно пришлось остановить. То же

самое произошло с больной А., в ле-

чении которой принимал участие

профессионально рисующий худож-

ник, который как бы торопил портрет.

Так совершенно не вовремя появи-

лись очень красивые волосы и под это

качество было подведено лицо. Как

врач я начал чувствовать дискомфорт,

ощущение чего-то упущенного, утра-

ту врачебной интуиции. Работу также

пришлось остановить и возобновить

через два месяца.

Катарсис не всегда наступает во

время портретирования, в при-

сутствии врача. Чаще всего удается

заметить отдельные его элементы,

а вся структура восстанавливается со

слов людей, присутствовавших при

этом.

Катарсис может быть ступенчатооб-

разным, то есть, к примеру,

наблюдаться дважды на протяжении

курса лечения. В случае с Сергеем

П. это проявилось следующим обра-

зом. После внезапного конфликта

с врачом больной в состоянии возбуж-

дения выбежал на улицу, всю ночь

находился в аэропорту, утром осознал

бессмысленность своего поведения,

приехал к врачу со счастливым выра-

жением лица и объявил себя здо-

ровым. А через две недели, сразу

после завершения работы над портре-

том, состоялся тяжелый конфликт

с родителями жены, которые не

хотели верить, что он мог вылечиться.

Вот что пишет жена: «Тяжелый разго-

вор. С. ведет себя несдержанно,

похож на умалишенного, выходит из

себя, кричит на маму, пытается уда-

рить ее. Приезд в Люберцы, помири-

лись». После этого события Сергей

нашел продолжение зашедшей в ту-

пик диссертационной работы. Прошло

полтора года. Он ни разу не обращал-

ся за помощью. Иногда я узнаю о его

успехах в области прикладной мате-

матики.

А. И. ЛИПКИНА,

доктор психологических наук

М. Г. ЯРОШЕВСКИЙ,

доктор психологических наук, профессор

Исцеление души

Современная медицина располагает

разнообразными психотерапевтическими

методами лечения психических расст-

ройств. Все они основаны на прямом

контакте с больным, когда врач изучает

его личность, выясняет причины заболева-

ния. одновременно воздействуя на пациен-

та. И главный способ лечения здесь не

-аблетка, а слово. Оно убеждает, внушае

раскрывает больному перспективу выздо-

ровления

Опытные психиатры стремятся с помо-

щью слова активизировать, мобилизовать

на борьбу с недугом личностные резервы

больного. Однако в большинстве су-

ществующих практик он остается преиму-

щественно лишь объектом врачевания. Он

пассивен

Принципиально новый метод психоэс ге-

мотерапии, разработанный Г. М. Назло-

яном, как нам представляется, весьма

перспективен. Скульптурное пор-ре гиро-

вайие, как называет свой метод автор,

открь веет возможность использования в

медицине «волшебной силы искусства»

для активизации эмоциональной сферы

личности. Главное здесь — особый харак-

тер взаимоотношений, устанавливающихся

между врачом и больным в процессе

создания скульптурного портрета пациен-

та, представляющего значимую для обоих

эстетическую ценность.

Слово уходит на второй план, хотя

в процессе работы происходит, разумеет-

ся, и обмен репликами, устанавливаются

особенно доверительные отношения, ко-

торые позволяют глубже проникнуть в

психологию больного, в «закрытые» зоны

его переживаний. Основным же средством

терапии становится предметное действие,

сотворчество врача и пациента.

Нас привлекает гуманистическая направ-

ленность в методе Г. М. Назлояна. Еще

Фрейд в начале своей практики делал

главную ставку на внушение. Больной,

находясь под гипнозом, открывал ему

обстоятельс гва своей жизни, свои неприят-

ности и, «выговорившись», чувствовал

облегчение — «катарсис», очищение от

стресса и бремени переживаний Вскоре

Фрейд отказался от гипноза, предоставив

больному «изливать свою душу» в свобод-

ном потоке высказываний. Анализируя

этот поток, он проникал в причины психи-

ческих расстройств, к истокам опасений,

желаний, гнездящихся в подсознании.

Обычно больной, сам того не сознавая,

сопротивляется раскрытию травмирующих

его обстоятельств, что затрудняет процесс

лечения. Психоанализ позволяет снять

«самоцензуру» с того, что угнетает боль-

ного, и в этом, несомненно заслуга

Фрейда

По-иному решает проблему Назлоян.

И дело здесь не только в использовании

возможностей эмоционального воз-

действия искусства — такой эффект был

известен психотерапии и прежде. Но если

до сих пор эмоциональное воздействие

использовалось главным образом для то-

го, чтобы отвлечь больного, переключить

его внимание, расслабить волю, то у На-

злояна искусство — это поле деятельнос-

ти, самовыявления и самоутверждения

больного с помощью врача.

Чаще всего у нас врачуют лишь от-

дельные болезни, функциональные

расстройства- память, внимание, воспри-

ятие, но наибольший эффект достигается,

когда в центре усилий оказывается ядро

личности больного, его «Я». Эту законо-

мерность использует Г. М. Назлоян. Он

обратился к лицу человека — зеркалу его

переживаний, тревог, радостей и огорче-

ний. Ничто так не передает многообраз-

ную гамму чувств и мыслей человека, как

лицо, динамика его порой едва уловимых

движений. На лице жизнь своим неумо-

лимым перстом записывает все реакции

человека на драму его бытия в мире.

Помните, как в романе Л Н. Толстого

художник Михайлов в портрете Анны

Карениной отразил необыкновенную кра-

соту ее души. Не случайно у слов «лицо»

и «личность» общий корень.

Лицо отражает красоту, волю, ум чело-

века. В нем запечатлеваются и психичес-

кие расстройства, подозрительность, на-

стороженность, депрессия... Комплекс не-

полноценности порождает и соот-

ветствующее представление о самом себе

Учитывая все это, Г М. Назлоян предполо-

жил, что, работая вместе с ним над

собственным скульптурным портретом,

больной может раскрыть себя как лич-