Text

С.-ПЕТЕРБУРГСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

С. Я. ЛУРЬЕ

ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ

Курс лекций

Под редакцией проф. Э. Д. Фролова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИЗДАТЕЛЬСТВО С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1993

ББК 63.3(0)3

Л86

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета

С.-Петербургского университета

Л86 Лурье С. Я.

История Греции/Сост., авт. вступ. статьи Э.Д. Фро-

лов.— СПб.: Издательство С.-Петербургского ун-та.

1993. —680 с.

ISBN 5—288—00645—8

В книге, состоящей из двух частей (ч. 1 вышла в 1940 г.,

а ч. 2 публикуется впервые), рассматривается период древней

истории от начала греческой цивилизации во II тыс. до н. э.

до установления македонской гегемонии на Балканах (время

Филиппа Македонского). Автором выдвигается оригинальная вер-

сия исторического развития древних греков. Значительное вни-

мание уделяется микенской цивилизации, а также периоду после

ее крушения — времени Темных веков (XI—IX вв. до н. э.)

и социальной революции в архаическую эпоху (VIII—VI вв.),

результатом которой явилось рождение греческого полиса.

В книге дается новое истолкование греко-персидского конфликта

в первой половине V в. до н. э., исследуется время расцвета

афинской демократии при Перикле и кризис греческого полиса

в IV в.

Для специалистов-историков, преподавателей, студентов,

всех, интересующихся античной историей.

0503010000-02_4104

076(2)—93

ISBN 5—288—00645—8

ББК 63.3(0)3

© С. Я. Лурье, 1993

Вступ. статья

© Э. Д. Фролов, 1993

Э. Д. ФРОЛОВ

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ УЧЕНОГО: С. Я. ЛУРЬЕ

И ЕГО «ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ»

Для любого, кто интересуется историей научной мысли

в своей стране, нет ничего более интересного и увлекательного,

чем знакомство с биографией выдающегося отечественного уче-

ного. Жизнь и научное творчество одного из крупнейших наших

антиковедов Соломона Яковлевича Лурье (1891—1964) в этом

плане особенно примечательны. В них, как в зеркале, отрази-

лись все испытания, которые судьба уготовила российской ин-

теллигенции в XX веке: и восторги революционного подъема,

и увлечения новыми истинами, и отрезвляющее воздействие

жизненного и научного опыта. Обладая натурою яркою, ода-

ренною, деятельною, Лурье сделал максимум возможного на

том жизненном поприще, которое он для себя избрал, — на по-

прище ученого — гуманитара, исследователя античной истории,

в особенности истории и культуры Древней Греции. Глубоко

переживая современные ему бурные перемены в общественной

и духовной жизни России, он в рано увлекшей его античности

старался отыскать схожие процессы и явления и на их примере

и с их помощью яснее представить и себе и другим суть проис-

ходящего в новое время. Эта поверенная на античном матери-

але реакция на современность не была сугубо рефлектирующей;

быстрая и полнокровная, она выплескивалась в чрезвычайно

продуктивной исследовательской, литературной и педагогиче-

ской деятельности. Сталкиваясь все более и более с возрастав-

шим идеологическим давлением советской системы, эта деятель-

ность неизбежно должна была приводить к трениям и конфлик-

там, чему немало способствовал характер ученого — скромного

и даже застенчивого в обиходе, но весьма резкого и бескомпро-

миссного в публичных выступлениях, устных или литературных.

Свою долю обусловленных этим официальных гонений Лурье

вынес сполна.

Но если личная судьба С. Я. Лурье интересна как еще одно

яркое отражение характерной для советского времени коллизии

живой индивидуальности с каменеющей официальной идеоло-

3

гией, то не менее значимо и представляет совершенно самостоя-

тельную ценность также и его научное творчество. Крупный уче-

ный, автор более 200 научных работ, в том числе более 20 от-

дельно изданных книг, живо откликавшийся в своих публика-

циях как на вновь обнаруженные материалы, так и на новые

оригинальные идеи, всегда старавшийся открыть какие-то иные,

не замеченные другими, черты в давно, казалось, изученной

истории античности, Лурье оставил нам богатейшее научное

наследие. Его изучение само по себе представляет задачу боль-

шой историографической важности, поскольку в нем так же, как

и в творчестве других представителей старшего поколения со-

ветских антиковедов (в Ленинграде — таких, в частности, как

С. И. Ковалев, К. М. Колобова, А. И. Доватур и др.), пред-

метно реализовалось развитие отечественной науки об антично-

сти в первые, самые трудные десятилетия после того грандиоз-

ного и драматического перелома, каким стала в жизни России

Октябрьская революция 1917 г.

Как сложились дела в такой традиционно весьма консерва-

тивной области научного знания, какой была наука о классиче-

ской древности, какие перемены она испытала под воздействием

общих революционных сдвигов, как сильно актуализировалась

под влиянием новых историософских концепций и, в первую оче-

редь, марксизма, — для суждения об этом научное наследие

С. Я. Лурье предоставляет отличную, несравненную возмож-

ность. А если учесть к тому же, что речь идет об ученом, не

столь уже далеко, по меркам истории, отстоящем от нашего

времени, то очевидным окажется и другое, чисто практическое

назначение такого обращения к чужому опыту. Знакомство

с трудами Лурье может явиться для каждого из нас отличным

способом приобщения к ряду все еще актуальных проблем и

идей антиковедения XX в., до некоторой степени — способом

шлифовки собственной научной подготовки.

Наконец, помимо всех этих общих соображений, надо ука-

зать на еще один конкретный повод нашего обращения к теме

С. Я. Лурье. Это — предпринятое нынче по инициативе ка-

федры античной истории Ленинградского (Петербургского)

университета новое издание его университетского курса «Исто-

рия Греции». Первая часть этого труда была опубликована

еще в 1940 г., вторая (и без малого вдвое большая) была под-

готовлена к изданию, но уничтожена на последней стадии набора

в 1948 г. Выпавшие на долю этого труда и его автора испыта-

ния были поистине драматическими — этого отрицать не прихо-

дится. Однако, чтобы разобраться по существу в истории с кур-

сом Лурье, необходимо ближе познакомиться с личностью, жиз-

ненным путем и деятельностью автора. Тогда мы сможем более

осознанно судить как о научных и литературных достоинствах

этого во всяком случае наиболее подробного (из существующих

на русском языке) университетского курса греческой истории,

4

так и о тех особенных обстоятельствах, которые затянули пол-

ное опубликование его чуть ли не на полвека.

Соломон Яковлевич Лурье родился 25 декабря 1890 по ста-

рому или 7 января 1891 г. по новому стилю в интеллигентной

еврейской семье в Могилеве.1 Отец его, видный врач-окулист,

был убежденным приверженцем либеральных и даже ради-

кальных идей (в духе Д. И. Писарева) и держался материали-

стических научных взглядов, отвергавших любые формы мисти-

цизма и признававших в качестве критерия истины одну лишь

объективную рационалистическую логику. Эти взгляды полно-

стью были усвоены и его сыном — будущим историком антич-

ности. По окончании гимназии в Могилеве Соломон Лурье

в 1908 г. поступил на историко-филологический факультет Пе-

тербургского университета, где стал специализироваться по

классической древности — по греко-римской филологии и исто-

рии. Его формирование как ученого проходило в русле уже сло-

жившейся к тому времени петербургской исторической школы,

отличительными признаками которой были стремление к науч-

ной точности и достоверности, преимущественная опора на ис-

торический источник и ориентация на возможно полную рекон-

струкцию отдельных фактов до теоретической, идейной интер-

претации исторического процесса в целом. Пафос исследований

петербургской школы в области классической древности заклю-

чался в стремлении постичь античность самым что ни на есть

адекватным образом, опираясь по возможности на нее самое,

на оставленные ею материалы, без привнесения в антиковедение

общих и, как казалось, не относящихся к делу концепций.

Столпами этого направления на рубеже столетий были в Пе-

тербургском университете выдающиеся эллинисты — родона-

чальник русской эпиграфической школы Ф. Ф. Соколов и его

ученик С. А. Жебелев. Последний и стал едва ли не главным

наставником С. Лурье в университете. От него молодой ученый

воспринял принципы строго научного антиковедения, стремив-

шегося к синтезу исторических задач и филологических при-

емов, а также понимание значения и вкус к использованию

эпиграфических документов. Другим университетским наставни-

ком Лурье был ученик и младший коллега Жебелева И. И. Тол-

стой, который, помимо прочего, привил своему подопечному ин-

терес к изучению древней литературы и фольклорных мотивов,

искусство их сравнительного анализа и сопоставления с исто-

рической средой. Сильное влияние на Лурье оказал также 1

1 Для биографии С. Я. Лурье важнейшие материалы: К 7!0-летию

профессора С. Я* Лурье//Вестник Древней истории (ВДИ). 1960. № 4.

С. 196—198; Амусин И. Д., Ботвинник М. Н., Глускина Л. М.

Памяти учителя//Там же, 1965. № 1. С. 228—230; Na del В. Profesor So-

lomon Luria//Meander, rok XX. 1965. № 6. P. 209—225. Но все это перекры-

вается недавно изданной книгой сестры С. Я. Лурье: Копржива-

Лурье Б. Я. История одной жизни. Париж, 1987.

5

блестящий петербургский филолог-классик Ф. Ф. Зелинский —

глубокий эрудит и вдохновенный интерпретатор идей антично-

сти, не принадлежавший собственно к школе Соколова и со

страстью отстаивавший более широкий взгляд на духовный мир

греков и римлян, на его тесное соприкосновение с культурою

нового времени и возможность обнаружения и постижения

вполне современных идеалов на почве античности.

Все это было воспринято С. Лурье не механически, а во

взаимодействии с тем комплексом более общих идей и пред-

ставлений, которые были усвоены им из уроков отца и благо-

даря знакомству с передовой научной и просветительской ли-

тературой. Результатом явилась выработка собственной доста-

точно причудливой и по видимости эклектичной, но чрезвычайно

богатой духовными импульсами и, в общем, весьма добротной

системы воззрений, где усвоенный в университете строгий исто-

рико-филологический метод соседствовал с жгучим современ-

ным интересом, а общая приверженность материалистическому

монизму дополнялась более конкретными увлечениями и иде-

ями, почерпнутыми из эволюционной теории Дарвина или этно-

антропологической школы Фрэзера. При всем том эта система

обладала своим центральным звеном, которое оставалось неиз-

менным: это было убеждение в объективной детерминирован-

ности исторического процесса — концепция, которая придавала

решающее значение в историческом развитии действию объек-

тивных материальных факторов и соответствующих законов и

сводила к нулю роль субъективного момента, роль индивиду-

альной воли и личного действия.

Курс обучения в Петербургском университете С. Я. Лурье

завершил вполне уже сложившимся ученым. Это подтверждается

высокой оценкой его выпускного сочинения, посвященного ис-

тории Беотийского союза, сюжету из политической истории Гре-

ции V—IV вв. до н. э. Оно было удостоено большой золотой

медали (1911 г.), а вскоре было и опубликовано, сначала в виде

серии статей (в «Журнале Министерства народного просвеще-

ния» за 1914 г.), а затем и отдельной книгой (Беотийский союз.

СПб., 1914). По рекомендации С. А. Жебелева Лурье был ос-

тавлен при университете для подготовки к профессорскому зва-

нию (что-то вроде современной аспирантуры). Казалось, об-

стоятельства складывались самым удачным образом и впереди

открывался путь для успешной научной карьеры, однако начав-

шаяся в России с 1-й мировой войной полоса потрясений и смут

спутала карты и надолго отдалила достижение профессуры.

Лишь после долгих мытарств, выпавших, впрочем, в годы ре-

волюционного лихолетья на долю не одного только Лурье, он

смог приступить, наконец, к работе в Петроградском универ-

ситете (1923 г.).

С этого времени положение С. Я. Лурье обретает достаточ-

ную устойчивость, что немедленно сказалось и на его ученой

6

деятельности. Начав печататься еще накануне мировой войны

(первая публикация относится к 1913 г.) и, невзирая на все

трудности, находя позднее способы каждый год выступать в пе-

чати с одной или двумя работами, он с 1924 г. стремительно

расширяет круг своих научных занятий, резко увеличивает

число ежегодных публикаций, доводя их в иные годы до де-

сятка, и очень скоро вырастает в фигуру первой величины в но-

вом советском антиковедении. После досадной интермедии на

рубеже 20—30-х годов, когда преподавание истории было из-

гнано из университета, с восстановлением в 1934 г. правильной

структуры исторических факультетов, а на них в Москве и Ле-

нинграде— специальных кафедр древней истории, Лурье ста-

новится одним из ведущих преподавателей — историков древно-

сти в Ленинградском университете. В том же 1934 г. ему была

присуждена ученая степень доктора исторических наук.

На 30-е и 40-е годы падает расцвет научной деятельности

С. Я. Лурье, и в те же годы он становится одним из самых

видных ленинградских профессоров — учителей науки. Огром-

ная эрудиция и живость мысли, сообщавшие оригинальность и

глубину его научным суждениям, большое педагогическое мас-

терство, с особым блеском проявлявшееся в практических, се-

минарских занятиях по древней истории и в преподавании древ-

них языков и эпиграфики, привлекали к нему вдумчивую уни-

верситетскую молодежь. Вокруг Лурье складывается целый

круг учеников, которых он приобщал к высоким принципам не

только научно-исследовательской работы, но и гражданского

поведения и которые платили ему за это искренним восхище-

нием и любовью. К этой главной плеяде «лурианцев» относятся

те, кто в дальнейшем сами стали видными учеными-антикове-

дами, чьи имена и заслуги хорошо известны в ученом мире:

И. Д. Амусин, позднее ставший архегетом советского кумрано-

ведения, В. Г. Борухович, М. Н. Ботвинник, Л. М. Глускина,

Б. Б. Маргулес, Е. А. Миллиор, Э. И. Соломоник, эти все сохра-

нившие главное направление работ своего учителя, т. е. исследо-

вавшие, как и он, главным образом проблемы древнегреческой

истории.

Война и последовавшая эвакуация из Ленинграда прервали

эту плодотворную деятельность. Впрочем и во время войны

С. Я. Лурье не прекращал совершенно своих научных занятий

и даже подготовил и защитил специальную диссертацию на

степень доктора филологических наук (1943). С окончанием вой-

ны Лурье вновь — одна из центральных фигур на историческом

факультете Ленинградского университета. Однако, как оказалось,

ненадолго. Счастливо прошедший через полосы массового тер-

рора 20-х и 30-х годов, он, наконец, также оказался задет совет-

ской колесницей Джагернаута. В 1948—1949 гг., когда новое

наступление на интеллигенцию, на этот раз сопряженное с са-

мым низменным шовинизмом, выплеснулось в пресловутую

7

борьбу с космополитизмом, Лурье, который и до того неодно-

кратно попадал в трудные положения из-за своей человеческой

и научной прямоты, стал объектом крутой тенденциозной прора-

ботки (тогда-то и был рассыпан набор второй части универси-

тетского курса «История Греции»), а с 1 июня 1949 г. он был

уволен из Ленинградского университета «за несоответствие за-

нимаемой должности».

Для ученого, к тому времени прочно вросшего в университет-

ский быт, отлучение от его естественного очага обернулось тяж-

ким испытанием. Поначалу совершенно невозможно было найти

работу по специальности. Некоторое время (около года)

С. Я. Лурье состоял младшим научным сотрудником Комиссии

по истории физико-математических наук (ныне Институт исто-

рии естествознания и техники Российской Академии наук), куда

он был определен по ходатайству тогдашнего президента Ака-

демии наук С. И. Вавилова. Формальным, впрочем весьма до-

статочным, основанием для этого послужила долголетняя ра-

бота Лурье по проблемам истории античной и средневековой

науки, в том числе физики и математики, нашедшая отражение

в многочисленных публикациях (о математических занятиях

Протагора и Демокрита, о приближенных вычислениях в Древ-

ней Греции, о теории бесконечно малых у древних атомистов

и др.). Но это не могло быть настоящим выходом из положе-

ния, и в 1950 г. Лурье в поисках работы по специальности при-

шлось оставить Ленинград. Он устроился на работу в Одессу,

в местный Институт иностранных языков (1950—1952), а затем

во Львов, где, наконец, вновь получил работу по своей основной

специальности. С 1953 г. и до самой смерти (30 октября 1964 г.)

он состоял профессором кафедры классической филологии

Львовского университета, который стал для него, таким обра-

зом, новым, после Ленинградского, ученым пристанищем.

Заканчивая это краткое обозрение биографии С. Я. Лурье,

заметим: его жизнь не была богата внешними событиями, как

это, впрочем, и обычно у ученых-гуманитаров, однако два зна-

менательных события в ней все-таки надо выделить. Одно, яр-

кое и радостное по его собственным признаниям, — время Фев-

ральской революции 1917 г., окрылившее многих представителей

российской интеллигенции, вселившее в них надежды на воз-

можность обретения по-настоящему европейских, цивилизован-

ных условий жизни и деятельности на основах свободы и демо-

кратии. Можно представить себе, сколь горьким было для де-

мократически настроенной российской интеллигенции отрезв-

ляющее воздействие дальнейшего развития, с новой революцией,

гражданской войной и последующим террором. Именно социа-

листическая революция перечеркнула все надежды на свобод-

ное творчество, столь долго вынашивавшиеся интеллигенцией

России, все возможности свободной работы мысли в области ду-

ховного, гуманитарного знания, за вычетом, может быть, неко-

8

торых, определенных системою, сфер, вроде марксистской тео-

рии исторического процесса — единственного дозволимого интел-

лектуального занятия более или менее высокого уровня.

Другое важное событие в жизни профессора С. Я. Лурье, со-

бытие противоположного, трагического плана, — это изгнание

его из Ленинградского университета в 1949 г., за которым через

год последовал вынужденный отъезд на юг в своего рода до-

бровольную ссылку. Очевидно катастрофическое значение этой

жизненной перемены, и если пожилой ученый (ему было уже

около 60) не сломился и нашел в себе силы продолжить свою

научную и педагогическую деятельность в новой среде, то этим

он был обязан не столько эфемерной оттепели после смерти

Сталина (она не вернула его в родной университет), сколько

собственной на редкость здоровой натуре, своему жизнелюбию,

неукротимому влечению к творчеству и природной способности

работать в любых, даже, казалось бы, невыносимых условиях.

Что же представляет собой созданное С. Я. Лурье? От внеш-

ней биографии ученого обратимся теперь к обзору его научной

деятельности. При этом вынесем за скобки и оставим напосле-

док его университетский курс греческой истории как сюжет для

нас наиболее важный и требующий особого комментария.

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с научным на-

следием С. Я. Лурье, это, помимо внушительного объема (бо-

лее 200 опубликованных работ), удивительная его целостность.2

Не то чтобы круг научных интересов Лурье был узок, отнюдь

нет, свидетельствами противного могут служить специальные

работы этого эллиниста, посвященные древней истории еврей-

ского народа и специально библейским сюжетам, равно как и

целый ряд переводов из литературы нового времени, отражав-

ших его глубинный интерес к истории науки (среди авторов,

чьи сочинения переводились или комментировались им, — Фрэн-

сис Бэкон, Бонавентура Кавальери, Леонард Эйлер,

Ф. У. Т. Эпинус, О. Нейгебауэр). И все же главное внимание

Лурье было сосредоточено на Древней Греции, истории и ду-

ховной культуре которой была посвящена подавляющая часть

его трудов. При этом надо заметить, что Лурье был ученым

редкой одаренности и наделен был способностью к равновели-

кому изучению как собственно политической истории, этого, так

сказать, основного ствола любого прошлого, так и ее необходи-

мых корней, ее литературной и документальной подосновы,

равно как и ее духовной кроны — философии и науки. В своем

лице он счастливо совмещал историка, филолога и специалиста

по истории науки, в том числе и естественнонаучных знаний,

включая физику и математику, что является большой редкостью

2 Список трудов С. я. Лурье, составленный И. Д. Амусиным, см.: ВДИ.

1965 № 1. С. 231—236 (211 номеров). Дополнение (7 номеров): Вопросы

классической филологии. №> 5. (Изд-во Львов, ун-та) 1966. С. 8.

9

среди исследователей классической древности. Он чувствовал

себя и действительно был хозяином во всех областях избран-

ного исторического сюжета — древнегреческой истории, и эта

многосторонность знания, сопряженная с редкой литературной

продуктивностью, дала ему возможность внести большой вклад

в дело изучения древнегреческой цивилизации, этой колыбели

европейской цивилизации вообще.

Даже беглого обзора научных занятий Лурье-эллиниста бу-

дет достаточно, чтобы убедиться в этом. Вот первое, с чего он

начал, — политическая история классической Греции, а в ней —

история Беотийского союза. Посвященное этому сюжету первое

большое сочинение Лурье оказалось на редкость интересной

работой, высветившей многие стороны до того остававшегося

в тени древнего Беотийского союза и обосновавшей его пере-

растание в первое в греческой истории собственно федератив-

ное государство. И в дальнейшем на протяжении всей своей

жизни Лурье неоднократно обращался к различным темам гре-

ческой политической истории, причем его всегда интересовали

острые, проблемные сюжеты: политическая борьба в Спарте и,

в частности, конфликты между царями и эфорами; роль Солона

в демократическом движении в Аттике и социальная политика

Писистратидов; отношения афинян с их союзниками и внутрен-

няя политическая борьба в Афинах в классический период;

смута в архаическое время в Митилене на Лесбосе и значение,

пережиточных форм социально-политической организации типа

мужских союзов в Милете и Силлии (Малая Азия); наконец»

проблемы политической и религиозной истории античных горо-

дов Северного Причерноморья.

В связи с последним подчеркнем верность С. Я. Лурье тра-

диционному интересу отечественных антиковедов к северопри-

черноморским древностям. Показательно также для личной

позиции Лурье, что обращение его к одной из самых интересных

и деликатных проблем северопричерноморской истории — вос-

станию Савмака на Боспоре — обернулось форменным сканда-

лом. Вчитавшись в текст херсонесского декрета в честь Дио-

фанта, где содержится свидетельство о выступлении скифов во

главе с Савмаком против боспорского царя Перисада (IOSPE»

I2, № 352), Лурье решительно отверг как принятое понимание

контекста, так и дополнительное высказанное С. А. Жебелевым

предположение о рабском статусе Савмака, равно как и опи-

рающуюся на это предположение, укоренившуюся в советской

историографии концепцию восстания рабов на Боспоре. Офи-

циальным советским антиковедением критическая работа Лурье

была воспринята как вредная ревизия и чуть ли не порушение

основ марксистско-ленинской исторической науки.3

3 В советской печати было опубликовано только краткое изложение

доклада С. Я. Лурье: Вопросы истории. 1948. № 12. С. 183. Полный текст

см.: Meander, rok XIV. 1959. № 2. Р. 67—78.

10

Параллельно собственно историческим развивались и фило-

логические— литературоведческие и текстологические — штудии

С. Я. Лурье. Интерес к античной литературе и, шире, античной

письменности был усвоен им, что называется, с молоком ма-

тери: в Петербургском университете, этой alma mater отечест-

венной науки о классической древности, комплексное изучение

античности в исторических фактах и письменных свидетельствах

древности было условием sine qua non успешного постижения

существа древней цивилизации. Кроме того, Лурье несомненно

от природы обладал высоким вкусом и способностями к изуче-

нию древних языков, письменности и литературы.

Так или иначе, филологические исследования всю жизнь со-

путствовали его историческим занятиям, доставляя необходимые

точки опоры в источниках или иллюстрации из древней литера-

туры при изучении и реконструкции тех или иных исторических

явлений. Это нашло отражение в филологических работах раз-

личного жанра: в специальных статьях, посвященных отдельным

сторонам творчества чрезвычайно импонировавшего ему своим

демократизмом и грубоватым юмором Аристофана, но также и

других поэтов — Архилоха, Алкея, Эсхила, Эврипида, Менандра;

в большой филологической диссертации, посвященной отраже-

нию в древней трагедии актуальных вопросов внутренней и

внешней политики Афинского государства («Художественная

форма и вопросы современности в аттической трагедии»,

1943 г.); в издании новых русских переводов Ксенофонта (Ксе-

нофонт. Греческая история. Л., 1935) и Плутарха (Плутарх.

Избранные биографии. М.; Л., 1940), специально ориентирован-

ных на использование в практических занятиях со студентами

(переводы снабжены вступительными статьями и обширней-

шими комментариями с массою параллельных свидетельств);4

наконец, в многочисленных исследованиях, посвященных рекон-

струкции текста и интерпретации содержания древних надписей,

в особенности беотийских и аттических.

Среди эпиграфических исследований выделяются по своему

интересу и значению этюды, посвященные двум афинским над-

писям, содержащим установления относительно военно-земле-

дельческих колоний (клерухий) на Саламине (IG. I2, № 1) и

Лемносе (IG. II2, № 30), и еще одной локридской надписи с тек-

стом постановления о разделе земли между гражданами и при-

еме эпойков в одной из общин Западной Локриды (новое изда-

ние— ML, № 13). Большое научное значение имеют также

объемные исследования аттических надписей на предмет уточ-

нения их формулы (их прескриптов) и датировки, а также

4 Перевод Ксенофонта выполнен самим С Я. Лурье, перевод Плутарха —

группою- ленинградских антиковедов при его участии и под его руковод-

ством.

11

в связи с более общей проблемой возникновения и развития

новой алфавитной письменности у греков.

В пожилом уже возрасте, после 2-й мировой войны,

С. Я. Лурье обратился к изучению нового и чрезвычайно специ-

фического эпиграфического материала — древнейших (от II тыс.

до н. э.) надписей Крита и Микенской Греции. Исполненные

своеобразным линейным письмом эти надписи, как известно,

распределяются по двум сериям — линейного письма А и ли-

нейного письма Б. Первая серия, датируемая XVII—XV вв., про-

исходит, по-видимому, от древнейшего догреческого населения

Крита (так называемых этеокритян), вторая, датируемая

XV—XIII вв. до н. э., — от микенских греков. Лурье одним из

первых по достоинству оценил значение этих древнейших доку-

ментов и принял деятельное участие в работе по их дешиф-

ровке. Он с восторгом приветствовал успех английского фило-

лога М. Вентриса в разгадке линейного письма Б (более ран-

няя система линейного письма А до сих пор не поддается

убедительной дешифровке) и, читая надписи Микенской Гре-

ции по методу Вентриса, первым дал обстоятельное исследова-

ние проблемы в целом: и языка микенских греков, и их циви-

лизации (в монографии «Язык и культура Микенской Греции»,

М.; Л., 1957).

При этом С. Я. Лурье были высказаны очень важные и до-

статочно обоснованные суждения о микенской цивилизации,

позволяющие видеть в ней хотя и весьма отдаленную, но все же

предшественницу классической античной цивилизации: о при-

сутствии в микенском обществе общинного начала (тема да-

моса) и характерной невыразительности фиксируемого, впро-

чем, в документах начала монархического; о наличии у греков

уже в то отдаленное время частного владения рабами и землей;

наконец, о формировании у них уже к исходу II тыс. до н. э.

по крайней мере главных элементов олимпийской религии и ми-

фологии, этой основы основ их духовной культуры. Можно без

преувеличения сказать, что сделанное Лурье составило важное

основание для развития советской и в известной степени миро-

вой микенологии, а набросанная им картина греческого обще-

ства в микенские времена до сих пор остается наиболее полным

и убедительным вариантом исторической интерпретации, при-

знающей своеобразие микенской цивилизации и ее сложное,

неоднозначное отношение как к последующей, собственно ан-

тичной цивилизации греков, так и к цивилизациям Переднего

Востока, с которыми обычно ее и сближают.

Но послушаем самого историка, который, суммируя значе-

ние нового документального материала для истории, одновре-

менно дает выразительную характеристику общества микен-

ских греков. «Только вновь найденные надписи, — пишет

Лурье, — убедили нас окончательно в том, что описываемые Го-

мером греческие общества микенской эпохи были не примитив-

12

ными родовыми общинами, «военными демократиями», а цен-

трализованными государствами с большим бюрократическим

аппаратом, частной собственностью на землю и развитым рабо-

владением. С другой стороны, мы увидели, что эти государства

не были деспотиями восточного типа: наряду с vanaka (по-ви-

димому, «божественным царем») стоит не только «воевода»,

но и народ (zamo, damos), распоряжающийся большими про-

странствами земли и даже имеющий своих рабов. Это были го-

сударства, в которых особым почетом и значением, наряду

с представителями культа, пользовались ремесленники (в про-

тивоположность обществу, изображаемому Гомером) и т. д.». 5

Проведенного обзора, мы думаем, вполне достаточно, чтобы

показать объемность и яркость вклада С. Я. Лурье в разра-

ботку древнегреческой истории. Подчеркнем, однако, еще одну

примечательную особенность исторических трудов Лурье — силу

их воздействия на читателей. Действительно, они никого не

оставляли равнодушным, даже если и не вызывали совершен-

ного согласия. Причиной тому были не только глубокая эруди-

ция и тонкость мысли ученого, но и сильнейший эмоциональный

заряд, реакция на древнюю историю как на нечто не просто

интересное, но по существу и близкое, задевающее за нутро

ощутимым созвучием с современностью. Ярчайшим примером

такой реакции надо считать написанную Лурье еще в молодые

годы книжку «Антисемитизм в древнем мире» (Пг., 1922), ко-

торая, естественно, вызвала живой отклик в русской прессе,

почти немедленно была переведена и издана в Германии,

а позднее также и в Израиле.

Разумеется, такая позиция возможна лишь для страстной на-

туры, каким и был Лурье. Как отмечено его биографами, «ан-

тичность никогда не была для Соломона Яковлевича далеким

прошлым, куда он мог бы уйти от повседневной действительно-

сти. Произведения древнегреческих писателей воспринимались

им как живая литература. Он никак не мог примириться с рас-

пространенным среди литературоведов представлением об «осо-

бом мышлении» людей древнего мира.6 Более того, продолжают

те же авторы, «в Афинах V—IV вв. у Соломона Яковлевича

были свои друзья и враги. Противников политической свободы

в Древней Греции он ненавидел столь же страстно, как и души-

телей демократии XX века.. .».7

Будучи сам убежденным демократом, С. Я. Лурье всегда

симпатизировал афинской демократии и был готов защищать

ее от любых нападок. Совершенно иным было его отношение

5 Лурье С. Я. Язык и культура Микенской Греции. М., 1957. С. 11

сл.

6 Амусин И. Д., Ботвинник М. Н., ГлускинаЛ. М. Памяти

учителя. С. 228.

7 Там же.

13

к олигархической Спарте: он с неприязнью отзывался о казар-

менной муштре спартиатов и полицейском строе жизни в Спар-

танском государстве и написал специальную статью против

тенденций идеализировать спартанские порядки и спартанскую

доблесть, чем особенно увлекалась в 30-е годы немецкая нацист-

ская историография. Среди древних писателей его любимцами

были близкие народу и демократии Архилох, Эврипид и, ко-

нечно же, Аристофан. А среди ученых его особенно привлекали

своим демократизмом и открытостью ко всему интересному,

хотя бы и чужеземному, отец истории Геродот, а в новое

время — Генрих Шлиман и Майкл Вентрис. С последним он

подружился (разумеется, только заочно, по переписке), восхи-

щался его ярким дарованием и приветливым характером и го-

рестно переживал его раннюю трагическую гибель.

Наряду с собственно историческими (или историко-филоло-

гическими) штудиями другим важным направлением исследова-

тельской работы С. Я. Лурье было изучение духовной культуры

древних греков — их общественной мысли, философии и науки.

И здесь у него были свои любимые темы и герои. В греческой

философии его более всего интересовало формирование материа-

листической доктрины в связи с развитием естественнонаучных

знаний. С разных сторон подходил он к этой теме и разные

персонажи привлекали его внимание: выразитель радикальных

социологических взглядов, решительный критик установившихся

порядков, в том числе и института рабства, софист Антифонт,

которого он, как и некоторые другие новейшие ученые, отличал

от одноименного реакционного оратора; другой софист, обосно-

вывавший целесообразность и закономерность демократических

порядков, Протагор; наиболее результативный из ранних натур-

философов, творец оригинальной диалектико-материалистиче-

ской системы Гераклит. Но более всего привлекало его творче-

ство великого материалиста древности Демокрита. Не с сокра-

тиками Платоном и Аристотелем, как это обычно делают,

а с Демокритом, разработавшим концепцию атомного строения

материи, связывал Лурье кульминацию научно-философской

мысли в Античной Греции. Творчеству Демокрита он посвятил

целую серию работ, в том числе и книгу, вышедшую в серии

«Жизнь замечательных людей» (Демокрит. М., 1937).

Глубоко сожалея об утрате сочинений любимого философа,

ученый потратил много труда на розыски их фрагментов — ци-

тат, переложений или хотя бы реплик в позднейшей античной

и раннехристианской литературе. В результате составилось новое

большое собрание фрагментов Демокрита, намного превышаю-

щее другие аналогичные собрания (в частности, в известной

хрестоматии Г. Дильса и В. Кранца), но сам составитель не

успел его опубликовать. Дело, однако, было доведено до конца

стараниями учеников и друзей С. Я. Лурье, и в 1970 г. вышел

в свет самый обширный из его трудов «Демокрит: тексты, пере-

14

вод, исследования», издание — подчеркнем это, — включающее

не только переводы, но и оригинальные тексты на древних язы-

ках, а потому, в силу своей научной и полиграфической пол-

ноты, представляющее редкое явление в советской литературе

об античности.

С изучением научной подосновы материалистической док-

трины древних были связаны также и специальные исследова-

ния С. Я. Лурье по вопросам античной математики, в том числе

такие значительные работы, как «Приближенные вычисления

в Древней Греции» (опубликовано в «Архиве истории науки и

техники». Сер. I. Вып. 4. 1934) и «Теория бесконечно малых

у древних атомистов» (отдельное издание. М., 1935). Ряд ста-

тей и целую монографию посвятил он специально такому кори-

фею античной механики и математики, каким был Архимед

(монография: Архимед. М., 1945).

Еще одну и совершенно иную плоскость интересов С. Я. Лу-

рье в области изучения античной науки, именно интерес к раз-

витию гуманитарного знания, отражала его монография, посвя-

щенная отцу истории «Геродот» (М., 1947). В изображении

Лурье Геродот выступает как крупный исторический писатель,

первый автор универсальной истории, прелестный в своей про-

стой и наивной любознательности. Он — человек своего времени

и своего народа, малоазийский грек, чуждый общеэллинского

патриотизма, которого тогда еще и не могло быть, а тем более

шовинизма, но готовый в угоду Афинам, где он сблизился

с кружком Перикла, подчеркнуть их роль в войнах с персами.

Этой темы мы еще коснемся ниже, в связи с анализом универ-

ситетского курса «История Греции». Теперь же упомянем о двух

обобщающих сочинениях Лурье по проблемам духовной жизни

древних греков. Это — «История античной общественной мысли»

(М., 1929) и «Очерки по истории античной науки» (М., 1947).

В первой из этих книг были прослежены политические идеи и

программы различных общественных группировок, обрамлявшие

течение греческой истории в архаическое и классическое время

(в том числе — аграрный социализм Писистрата, рационализм

ионийской натурфилософии, программа гражданского мира

в ранней классике и проч), во второй центральной частью явля-

ется изложение материалистического учения Демокрита.

«История античной общественной мысли» замечательна еще

и тем, что в ней с наибольшей полнотой и резкостью выражено

убеждение автора в безусловной подчиненности личной воли и

разума людей, в том числе и так называемых сильных лично-

стей, объективным историческим законам. «Мы a priori — заяв-

ляет автор,— отказываемся видеть в отдельных „исторических**

личностях и их произвольных действиях самостоятельные фак-

торы исторического развития. С нашей точки зрения, самые

эти действия насквозь подчинены закону причинности и поэтому

могут рассматриваться не как причина того или иного хода ис-

15

торического развития, а только как частный случай для иллю-

страции того или иного социального закона».8

Свой тезис автор обосновывает, сопоставляя человеческое об-

щество с миром животных. Он именно отказывается видеть

сколько-нибудь принципиальное различие между этими мирами.

«Поэтому, — продолжает он, — при объяснении эволюции чело-

веческих обществ мы вправе применять те же научные методы,

какие положены в основу объяснения эволюции в животном

мире. И здесь, как и там, мы вправе пренебречь, как беско-

нечно малыми величинами, разумом и свободной волей, так как

исторические законы, как и законы биологии, суть законы ста-

тические,— различно направленные „свободные воли“ взаимно

парализуют друг друга и в результате могут быть приняты за

нуль. Поэтому мы вправе и здесь, как в биологии, при объясне-

нии процессов социальной жизни исходить из необходимости

приспособления к новым экономическим условиям, из потребно-

стей борьбы за существование и продолжение вида».9

Мы не можем согласиться с этим обоснованием стопроцент-

ного объективного детерминизма в истории, не можем, потому

что согласиться с этим означало бы лишить людей всякой на-

дежды на целесообразность и плодотворность собственных уси-

лий, т. е. признать, что человеческая жизнь лишена какого бы

то ни было смысла. К счастью для человечества это не так, и

исторический опыт все время демонстрирует нам исключитель-

ное значение исполненных осознанной воли людских поступков.

Отвергая детерминистический пафос С. Я. Лурье как необосно-

ванную и неоправданную крайность, мы, однако, должны при-

знать глубину и тонкость многих суждений, развитых в его

сочинении, и в частности важность одного из центральных по-

ложений работы — о вечном противоречии существующих на

данный момент и находящихся в развитии экономических усло-

вий, с одной стороны, и окаменевшего психологического уклада,

обусловленного экономическими отношениями прежней, отжив-

шей эпохи — с другой. Интересна также и попытка автора раз-

работать и последовательно применить к греческому материалу

собственный метод системной реконструкции социального мыш-

ления в прошлые эпохи по отдельным социально-психологиче-

ским рудиментам, — метод, который он называет, по примеру

С. Рейнака, социальной палеонтологией.

Суммируя общие впечатления от деятельности С. Я. Лурье

как ученого, подчеркнем прежде всего богатство и оригиналь-

ность того, что он успел сделать в науке несмотря на весьма не-

благоприятные внешние условия. В его трудах с полнотой рас-

крылись особенности его научного дарования: эрудиция и вкус

8 Л у р ь е С. Я. История античной общественной мысли. М.; Л., 1929.

С. 7.

9 Там же. С. 9.

16

к аналитической работе с источниками в традициях петербург-

ской историко-филологической школы; одновременно — тяготе-

ние к острой идейной интерпретации прошлого с естественной,

в таком случае, тенденцией к модернизации древней истории;

наконец, наличие собственной оригинальной философии истории,

представлявшей причудливое сплетение дарвиновского эволюци-

онизма, идей антропологической школы и марксистской социо-

логии.

Проявления этих черт особенно ярко прослеживаются в раз-

работанном С. Я. Лурье университетском курсе греческой исто-

рии, к характеристике которого мы сейчас перейдем. Однако

прежде, чтобы совершенно уже покончить с общим обзором,

укажем на еще одну сторону многогранного дарования Лурье —

на обращенность его ученой деятельности к людям. К эруди-

ции, интенсивности и оригинальности научного творчества у него

естественно добавлялись способности эмоционального восприя-

тия и воспроизведения исторического материала, что, при общей

живости характера и любви к общению с молодежью, делали

из него отличного университетского наставника, учителя науки

в самом полном и высоком смысле слова.

Желание поделиться своими знаниями и увлечь других на

поиск новых истин великолепно проявилось в его популярных,

специально обращенных к молодой аудитории книжках. Сю-

жеты для них брались из истории греческой культуры. Это —

увлекательно составленные рассказы о папирусах и школьном

образовании и древности (Письмо греческого мальчика. М.,

1932), об открытии тайны микенского письма (Заговорившие

таблички. М., 1960), о яростном и неукротимом зачинателе ли-

рической поэзии Архилохе (Неугомонный. М., 1962), о великом

материалисте древности Демокрите (Путешествие Демокрита.

М., 1964).10 Те же качества — подлинное знание и оригинальная

интерпретация древней истории, интерес к аудитории и стрем-

ление поделиться с нею результатами своих изысканий — обес-

печили успех Лурье-профессора в университете. Особенно удач-

ными были его практические занятия с кругом заинтересован-

ных студентов, тех, кто сознательно избирал своей специально-

стью изучение древней истории. Семинары, ставившие целью

сблизить студентов с древними материалами, научить их работе

с источниками и нешаблонному их восприятию, равно как и эле-

ментарные занятия древними языками или эпиграфикой, кото-

рые он вел с особым увлечением и тщательностью (для занятий

эпиграфикой он, например, собственноручно переписывал необ-

ходимые тексты), были исключительно результативны, возбу-

ждали большой, стойкий интерес и сплачивали вокруг учителя

круг преданных учеников.

10 Последняя книга написана в соавторстве с М. Н. Ботвинником.

2 Заказ № 199 17

Менее удачны были выступления С. Я. Лурье в качестве лек-

тора, читающего общий курс античной истории: небольшого ро-

ста, стеснительный, с не очень отчетливой дикцией, он не мог

тягаться с такими мастерами публичного слова, как, допустим,

его коллеги С. И. Ковалев и Д. П. Каллистов. Он, по-видимому,

и сам понимал это и несколько тяготился этой частью своих

обязанностей, но только в плане непосредственного ораторского

исполнения, отнюдь не подготовкою лекционного курса как та-

кового. Насколько увлекало его дело разработки общего универ-

ситетского курса, как умело он мог воспользоваться возможно-

стью в легкой, даже несколько неотшлифованной форме пред-

ставить общий ход греческой истории и высказать любимые,

выношенные годами идеи — опять-таки свободно, без необходи-

мых и нередко утомляющих внимание аудитории ученых аксес-

суаров (ссылок, примечаний и т. п.), — обо всем этом мы мо-

жем судить по подготовленной Лурье и частично им опублико-

ванной «Истории Греции».

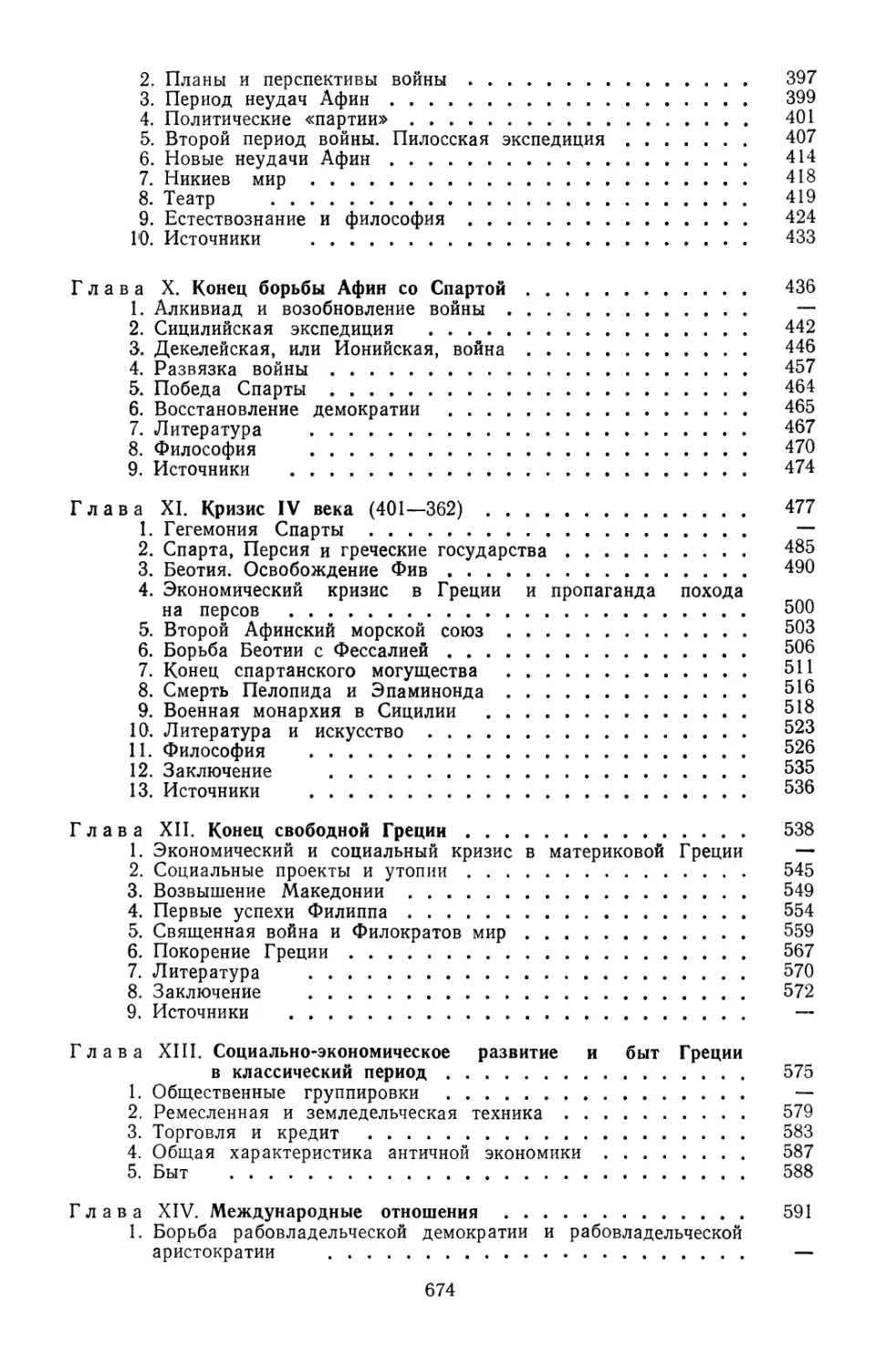

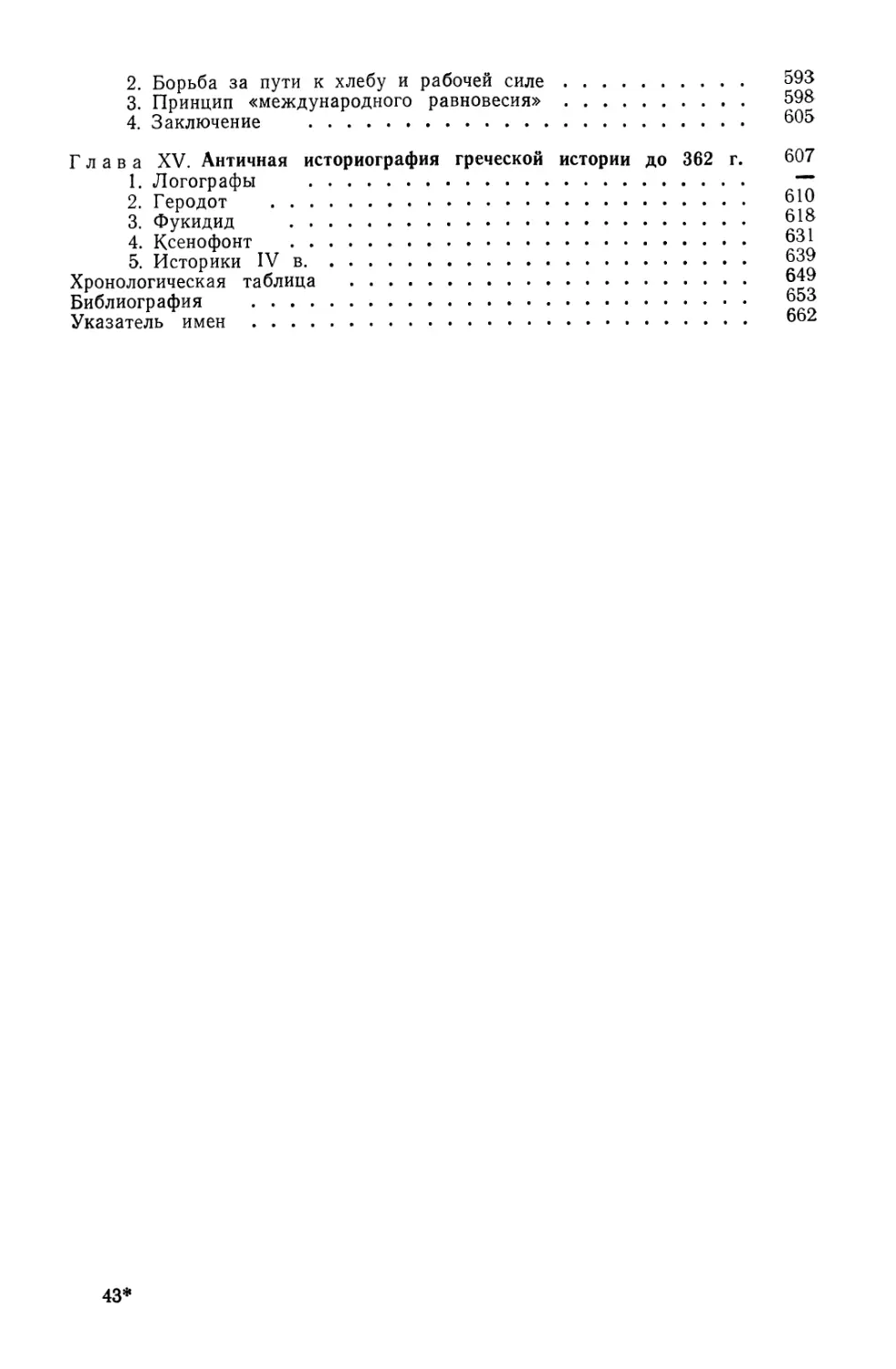

Это — наиболее обширный из известных нам университет-

ских курсов древнегреческой истории: по своему объему он го-

раздо больше, чем популярный в 30-х годах очерк греческой ис-

тории, составленный С. И. Ковалевым,11 или более новые и счи-

тающиеся вполне солидными пособия послевоенных лет.11 12

Правда, в отличие от этих последних курс С. Я. Лурье не вклю-

чает эпохи эллинизма (изложение доведено до Коринфского

конгресса 338/7 г. до н. э., легализовавшего македонскую геге-

монию в Элладе), но это сделано сознательно и не может счи-

таться неким просчетом или недостатком. Дело в том, что тра-

диционное членение античной истории на две части — Грецию и

Рим — не является безусловным. Эпоха эллинизма, наряду с соб-

ственно греческой и римской историей, может быть предметом

вполне самостоятельного рассмотрения, что, кстати, и делалось

обычно и продолжает делаться в Ленинградском (Петербург-

ском) университете. Курс греческой истории читается здесь до-

статочно подробно только до Александра Великого, эллинисти-

ческому периоду посвящаются одна-две обзорные лекции, а об-

стоятельно он излагается в специальном курсе, читаемом,

правда, лишь студентам, специализирующимся по античной

истории.

Так или иначе, курс С. Я. Лурье являет собой обширное и

целостное изложение истории Древней Греции в пору ее неза-

висимого существования — от самых начал (крито-микенская

эпоха) до потери греками своей независимости во 2-й трети

IV в. до н. э. Курс этот не только обширен, но и чрезвычайно

11 Ковалев С. И. История античного общества. Греция. Л., 1936.

12 Мы имеем в виду издания: Сергеев В. С. История древней Греции.

Изд. 3-е М., 1963; История древней Греции/Под ред. В. И. Кузищина. М.,

1986.

18

добротен: изложение ведется обстоятельно, с непрерывною опо-

рою на источники, которые часто прямо цитируются в тексте

(что теперь практически не делается в университетских учебни-

ках), с обсуждением различных высказанных в науке точек зре-

ния, с полноценным охватом как собственно политической ис-

тории, так и сопутствующих явлений экономической и культур-

ной жизни древних греков. Курс завершается подробным

источниковедческим очерком — обзором античной историогра-

фии греческой истории от логографов до «малых» историков

IV в. до н. э. (Кратипп, Ктесий, Эфор, Феопомп и др.).

Обстоятельности изложения сопутствует глубина, а време-

нами, когда автор вступает в полемику с принятыми взглядами,

и острота идейной интерпретации, в рамках которой С. Я. Лурье

высказан целый ряд оригинальных, опирающихся на собствен-

ные научные изыскания суждений по принципиальным вопросам

древнегреческой истории. Среди этих суждений, заслуживающих

самого пристального внимания и, в общем, одобрения, отметим:

— решительное отвержение концепции Б. Л. Богаевского

о родовом характере крито-микенского общества и обоснование

высокого уровня цивилизации (включая наличие государствен-

ности) древних критян и микенских греков уже во II тыс.

до н. э.;

— признание исторического регресса в последующую, так

называемую гомеровскую эпоху и обусловленного этим возвра-

щения греческого общества к патриархально-родовому укладу

жизни (XII—IX вв.);

— верное понимание архаической эпохи (VIII—VI вв.) как

времени социальной революции, приведшей к освобождению

греческих общин от засилья родовой знати и развитию и

утверждению, по крайней мере в передовых городских центрах,

демократического строя. Признание фундаментального значения

колонизации и выделение, в контексте архаической революции,

законодательной реформы и тирании как двух наиболее важ-

ных форм свершавшегося в греческом обществе социально-по-

литического переворота;

— понимание исторического значения Греко-персидских войн

как важного момента в окончательном переходе древних греков

на античный путь развития, с утверждением классических форм

рабства, с одной стороны, и принципов полисного граждан-

ства — с другой;

— правильная оценка факторов, определявших политиче-

скую жизнь греков в классический период (V—IV вв.), призна-

ние, в этой связи, первостепенного значения борьбы за торговые

пути и, в частности, за обладание Черноморскими проливами,

а с другой стороны — стремления к некоему балансу сил, га-

рантировавшему независимое существование отдельных поли-

сов;

2*

19

— наконец, выявление в мире греческих государств новых

политических структур, являвших собою альтернативу автоном-

ному и автаркичному полису — федеративного государства, со-

зданного в Беотии, и территориальной монархии эллинистиче-

ского, как считал Лурье, типа, построенной Дионисием I в За-

падном Средиземноморье.

Большие достоинства университетского курса С. Я. Лурье

очевидны. Это — не только яркий памятник исторической мысли

30—40-х годов, но и весьма полезное, сохраняющее свою цен-

ность до сих пор пособие для всех тех, кто интересуется антич-

ностью и желает подробнее познакомиться с историей Древней

Греции. Однако польза, которую современный читатель может

извлечь из книги Лурье, зависит не только от внимательного

прочтения и усвоения представленного в ней исторического ма-

териала, но и от правильного понимания присущих и ей тоже,

как и любому другому историческому труду, недостатков. Од-

ним из таких недостатков, бесспорно, является некоторая не-

брежность изложения, проявляющаяся в нередких фактических

погрешностях (в настоящем издании исправленных, поскольку

они были замечены), а еще больше — в стилистической неотде-

ланности текста. Мы, однако, не сочли себя вправе проводить

радикальную косметическую отделку (во всяком случае в боль-

ших масштабах), поскольку, во-первых, это неизбежно привело

бы к стилистической ломке и разнобою, а во-вторых, потому,

что в самой внешней неотделанности изложения Лурье есть свой

настрой и своя логика, выдающие продуманную установку на

более доходчивый, как это понимал автор, рассказ о прошлом.

Таковы, в частности, неоднократные повторы слов и даже це-

лых фраз, что режет глаз современному придирчивому стили-

сту, но без чего, вообще говоря, не обходится ни одно изложе-

ние, сопряженное с объяснением или поучением, будет ли то ис-

торический рассказ (можно напомнить, кстати, о манере Ге-

родота), или учебная лекция (ср. стиль Аристотеля).

Другая и более серьезная проблема — это неубедительность

или даже неверность некоторых идей, высказанных С. Я. Лурье

отчасти в пылу полемики, в качестве нарочито заостренных воз-

ражений против принятых мнений, отчасти же — под влиянием

модных научных или распространенных политических представ-

лений (в том числе, разумеется, и марксистских), от воздейст-

вия которых не может быть застрахован ни один даже самый

крупный ученый. Мы уверены, однако, что сделанных нами за-

мечаний будет достаточно, чтобы предостеречь тех, кто будет

теперь знакомиться с книгой Лурье, от некритического восприя-

тия взглядов, не защитимых с позиций современной науки.

Для удобства обозрения мы разделим положения, нуждаю-

щиеся в критическом комментарии, на три категории: общего

теоретического плана, более конкретного, исторического, и част-

ного. Среди неверных, на наш взгляд, тезисов общего плана

20

должны быть названы следующие (разделявшиеся, впрочем,

в советской литературе не одним только Лурье):

— представление о восточной, греческой и римской формах

рабства как этапах развития рабовладения, а именно от более

примитивного, патриархального, к более высокому (см. начало

введения). Между тем естественнее и правильнее было бы ви-

деть в них различные конкретно-исторические варианты одного

и того же социологического явления;

— концепция единого рабовладельческого класса, объединяв-

шего в античности и знать и народ (гл. XIV, § 4), тогда как,

по современным представлениям, структура античного граждан-

ского общества была более сложной: в ней надо различать по

крайней мере два класса — состоятельных людей, представляв-

ших собственно рабовладельческую верхушку, и массу прочих

свободных, крестьян и ремесленников, непосредственно занятых

трудовой деятельностью и объединяемых понятием «демос»

(простой народ);

— убеждение в преимущественно натуральном характере

античной экономики (гл. XIII, § 3), укоренившееся в советской

литературе отчасти под влиянием теорий И. Родбертуса и

К. Бюхера, отчасти же — с оглядкою на некоторые близкие им

высказывания К. Маркса в прямом противоречии с действитель-

ным достаточно широким развитием товарно-денежных отноше-

ний в классической древности (в Греции во всяком случае со

времен Гесиода);

— аналогичного рода (т. е. продиктованное установкой, при-

митивизирующей античность) убеждение в неразвитости поли-

тической жизни в греческих городах и отказ, ввиду этого, при-

знать за политическими объединениями демократов или оли-

гархов в Афинах качества политических партий (гл. VII, § 3);

— тенденциозное апологетическое отношение к античной

демократии, доходящее до оправдания не только просчетов, но

и преступлений Афинского государства, таких, например, как

расправа с жителями Мелоса (гл. X, § 2) или казнь философа

Сократа (гл. X, § 8);

— столь же избирательное, тенденциозное отношение к те-

чениям в античной общественной мысли и философии, востор-

женное отношение к материалистическому учению Демокрита

и признание его кульминационным пунктом в развитии антич-

ной философии и науки (гл. IX, § 9) и, наоборот, резкое не-

приятие и умаление значения Сократа и его школы как носи-

телей реакционного идеалистического начала (гл. X, § 8; гл. XI,

§ 11; гл. XII, § 2; гл. XV, § 4).

Думается, что и отказ древним македонянам в праве быть

греками продиктован не столько собственно историческими или

лингвистическими соображениями (они во всяком случае не

бесспорны), сколько желанием подчеркнуть радикальную чуж-

дость греческому миру—и в первую очередь афинской демо-

21

кратии — тех, кто лишил этот мир его свободы (см. гл. XII,

•§ 3).

Среди более конкретных исторических суждений незащи-

тима, прежде всего, предполагаемая связь распространения

железа в Балканской Греции с переселением дорийцев (гл. I,

§ 5). Новейшие исследования показали, что широкое распро-

странение железа в Греции должно быть отнесено на одно-два

столетия позже дорийского завоевания. Марксистским шабло-

ном продиктована характеристика гомеровского, по существу,

невзирая на известную реанимацию родовой общины, аристо-

кратического общества как «военной демократии», равно как

и категорическое отрицание существования в гомеровское время

каких-либо денежных единиц (гл. I, § 6). Отсюда же (т. е. от

односторонней оценки послемикенского времени как периода су-

губо регрессивного) характеристика геометрического стиля как

явления примитивного и убогого (там же), между тем как со-

временные исследователи (например, Ч. Старр) справедливо

усматривают в этой геометрике первые проблески нового ра-

ционалистического духа. Благими намерениями, но именно

в духе советской исторической социологии, продиктована, да-

лее, модернизаторская и по существу неверная трактовка стар-

шей тирании, в частности и режима Писистрата в Афинах, как

демократической диктатуры (гл. II, § 4; гл. III, § 3), тогда как

на деле это была разновидность древнего бонапартизма.

То же надо сказать об отрицании национал-шовинистиче-

ского («расового») момента в противоположении эллинства и

варварства в греческой литературе до середины V в. (гл. II,

§ 5), между тем как привкус этого чувствуется уже у Гомера

и отчетливо прослеживается у писателей архаики (Архилох)

и ранней классики (Гераклит). Столь же искусственным выгля-

дит и отрицание принципиального национального и политиче-

ского противостояния греков персидской агрессии (по Лурье,

это — фикция, разработанная Геродотом в угоду афинской де-

мократии, см. гл. V, § 5). Показательны, наконец, защита стар-

шей софистики ввиду ее философского и политического радика-

лизма (по Лурье, выливавшегося в «революционные материали-

стические идеи», а на деле приводившего к крайнему реляти-

визму и нигилизму) и снятие с софистов рано и небезоснова-

тельно предъявленных обвинений в беспринципности и шарла-

танстве (см. гл. X, § 9).

Отметим также ряд случаев, когда в курсе Лурье подхва-

чены и развиты модные в свое время, но весьма спорные идеи —

о возникновении форм рабства типа илотии не столько вслед-

ствие покорения завоевателями местного населения, сколько по-

началу спонтанным путем, за счет разорения и закабаления со-

племенников (гл. IV, § 1—3, точка зрения Эд. Мейера); о ста-

новлении Спартанского государства в его классическом, «за-

консервированном» виде не в раннеархаическое время, в ре-

22

зультате реформ, связанных с именем Ликурга, а лишь в VI сто-

летии, после Мессенских войн, ради подавления ставшего уже

многочисленным класса илотов (гл. IV, § 3, развитие концепции

переворота VI в., разработанной Г. Дикинсом, Г. Т. Уэйд-Джери

и В. Эренбергом); о деятелях конца V в. Алкивиаде, Лисандре

и Кире Младшем, бывших и в самом деле политиками нетради-

ционного плана, как о подлинных предтечах эллинизма (гл. X,

§ 1 и 4; гл. XI, § 1).

Кроме того, в книге Лурье есть много неточных или неза-

щитимых утверждений по отдельным частным поводам. Такова

парадоксальная трактовка завершившего Греко-персидские

войны Каллиева мира (447 г.) как успеха скорее персов, чем

афинян, а фиксировавшего передышку в борьбе Афин со Спар-

той Тридцатилетнего мира (445 г.) —как крупной дипломатиче-

ской победы афинян, а не их вынужденной уступки (гл. VII,

§ 6). Столь же парадоксальным выглядит признание само-

стоятельного характера Архидамовой и Декелейской войн (со-

ответственно 431—421 и 415—404 гг.) и отвержение Фукидидо-

вой концепции единой, целостной Пелопоннесской войны (гл. IX,

§ 1). Едва ли убедительно отнесение восстания рабов в Сираку-

зах, о котором рассказывает Полиэн (I, 43, 1), ко времени пер-

вого, морского вторжения афинян в Сицилию (427—424, см.

гл. IX, § 5), а не к годам непосредственной осады ими города

Сиракуз (415—413 гг.), как это обычно принимается специали-

стами (Ад. Гольмом, Эд. Фрименом и др.). Необоснованным

представляется нам и «смешливое» переложение Лурье депеши,

посланной бедствующими спартанскими воинами на родину

после неудачного сражения при Кизике в 410 г. (гл. X, § 3).

Фразеология предлагаемого перевода — «Деревяшки (это о бое-

вых кораблях!) погибли. Миндар приказал долго жить (это

о погибшем главнокомандующем!) и т. д.» — представляется

совершенно неуместной в официальном обращении подчиненных

к своему правительству, да и лексика оригинала (Ксенофонт.

Греческая история, I, 1, 23), как кажется, не дает повода к осу-

ществленному Лурье перетолкованию.

Указанные недостатки не должны, однако, затемнять глав-

ного положительного качества книги С. Я. Лурье — ее большой

добротности, позволяющей ей и поныне оставаться ценным уни-

верситетским пособием. Более того, если можно так сказать,

своя сила заключена даже в слабостях этого труда: шерохова-

тость стиля, нарочитая заостренность или видимая неубедитель-

ность отдельных положений, даже раздражающая иных манера

ссылаться от первого лица на собственные работы и достиже-

ния могут возбудить внимание, вызвать желание поспорить и

самостоятельно поразмышлять гораздо больше, чем некоторые

хорошо отглаженные и выверенные в словах и мыслях произве-

дения, вызывающие мертвую скуку от одного лишь соприкосно-

вения с ними.

23

Нам остается сказать еще несколько слов о предлагаемом

вниманию читателей сочинении. В целом это — труд, изготовлен-

ный, что называется, собственноручно самим С. Я. Лурье, за

одним или двумя исключениями: глава XI («Кризис IV в.»)

была просмотрена и частично переработана учеником Лурье

К. П. Лампсаковым, а глава XII («Конец свободной Греции»)

была написана другим его учеником В. Г. Боруховичем. Все

это было оговорено (как оговаривается и теперь) в помещен-

ной перед второй частью заметке «Вместо предисловия». В на-

стоящем издании было признано целесообразным снять как эту

заметку, гак и главу «Греческие колонии северного побережья

Черного моря», составленную также учеником Лурье Б. И. На-

дэлем. Сделано это было отчасти по соображениям экономии,

а еще больше ввиду совершенной устарелости очерка, посвя-

щенного столь интенсивно разрабатываемому в нашей стране

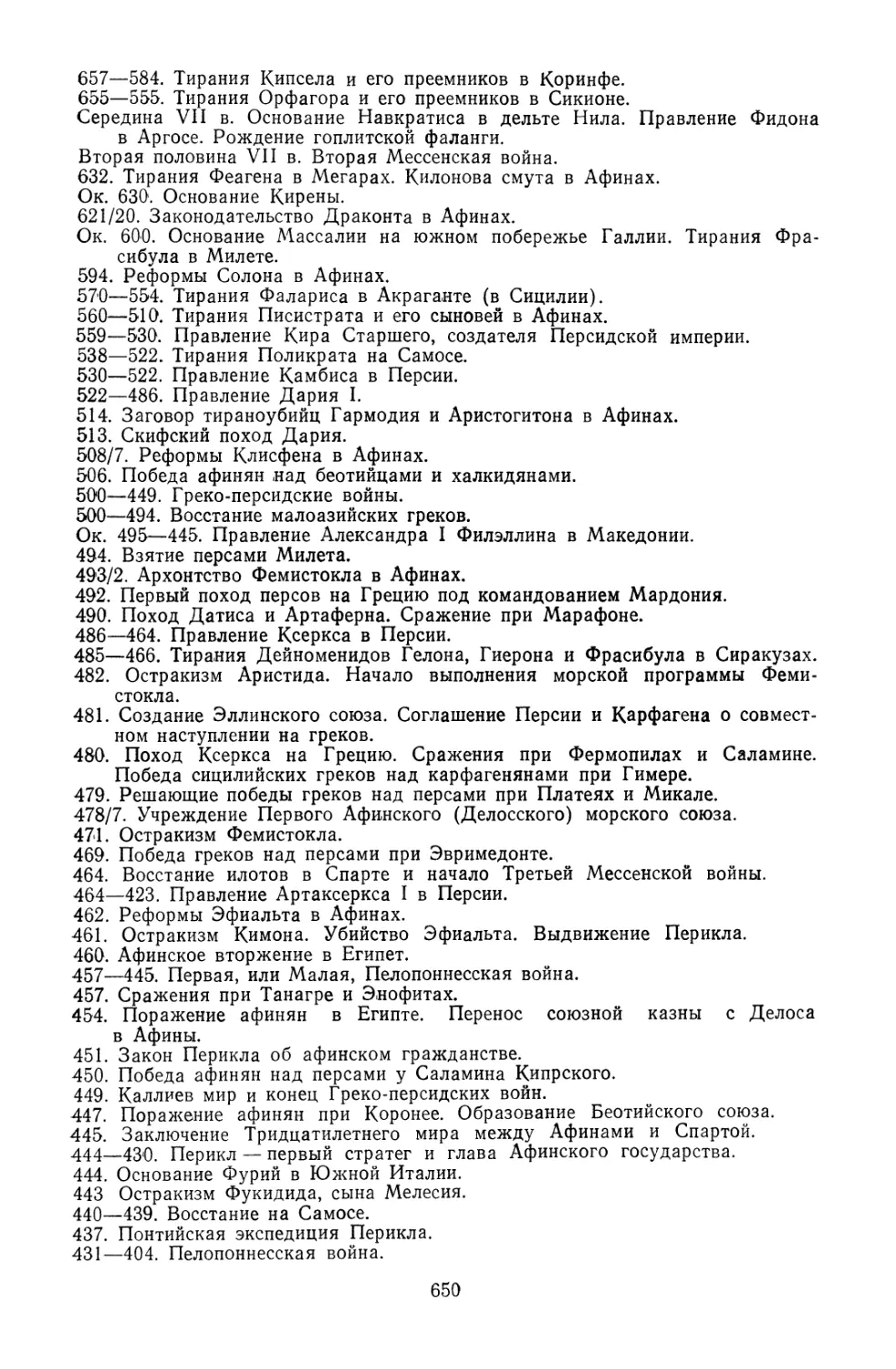

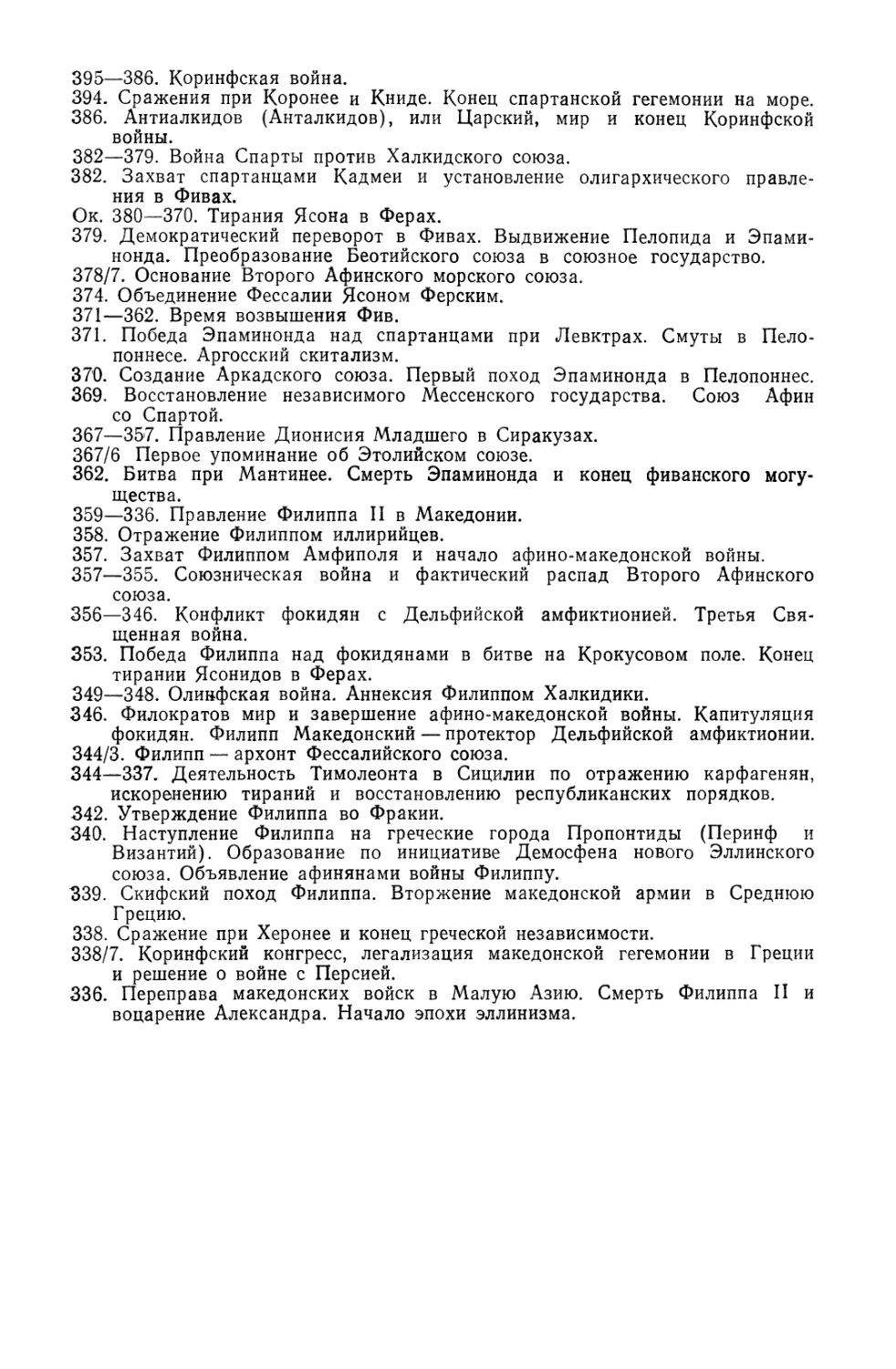

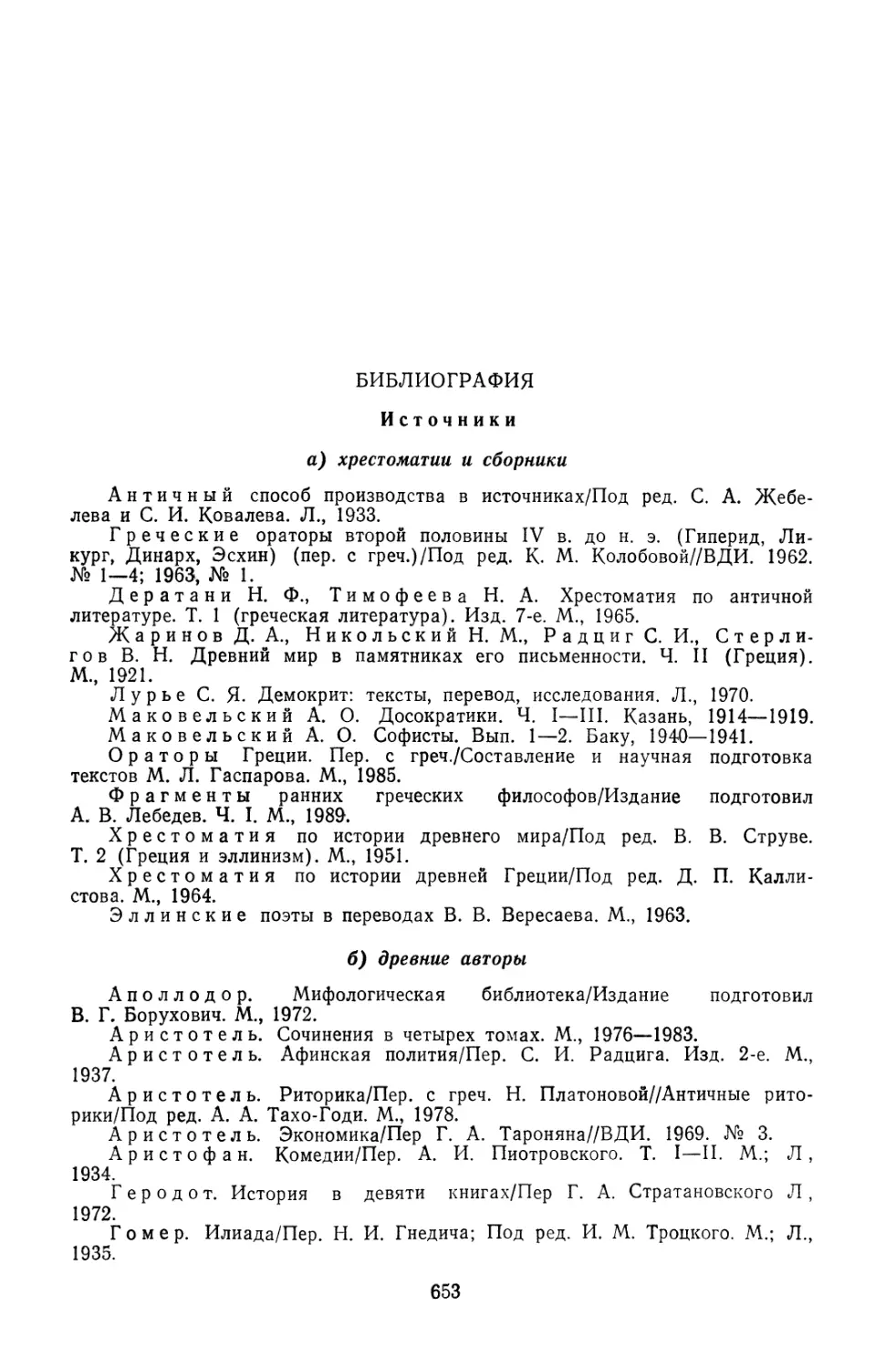

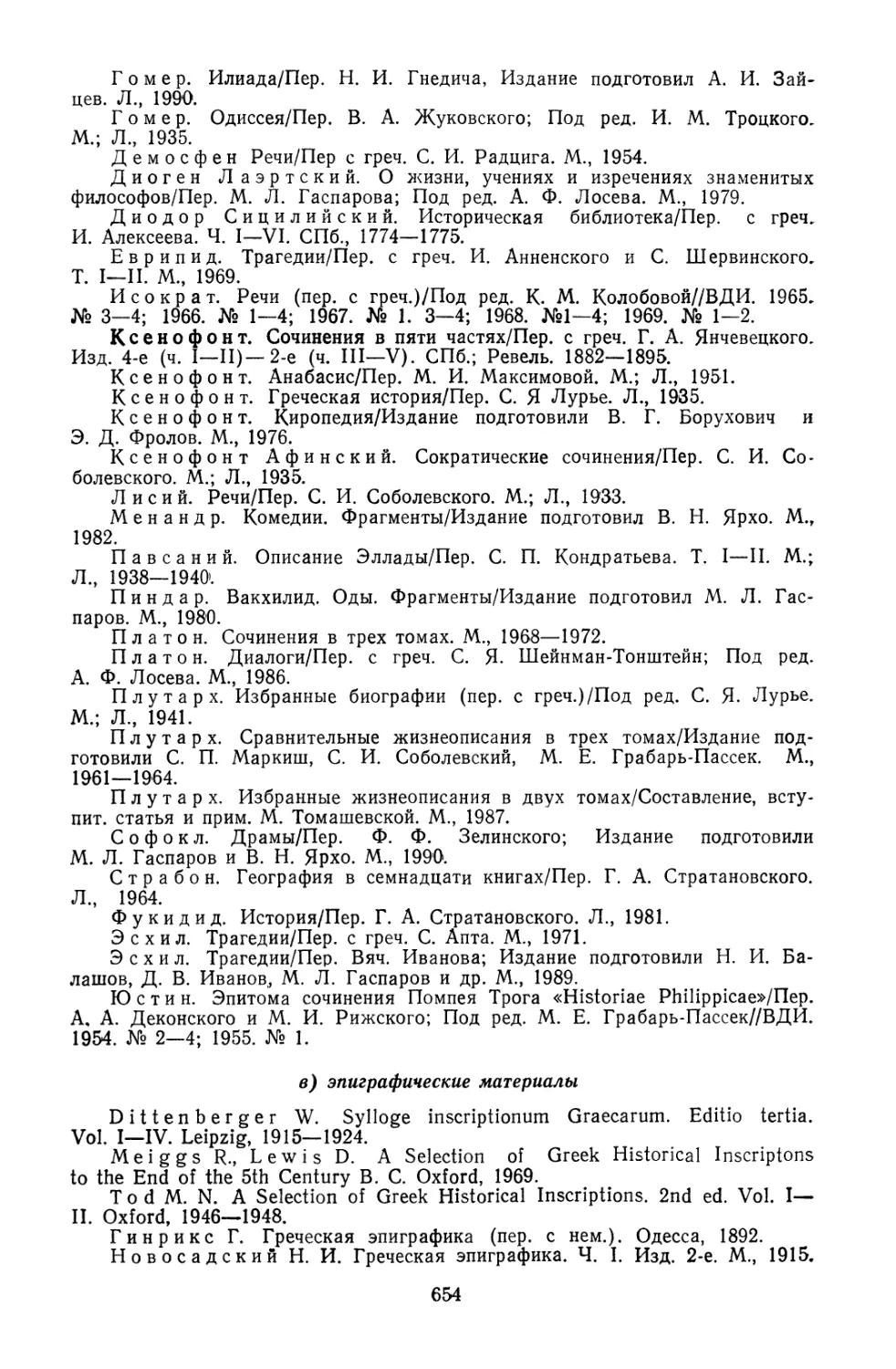

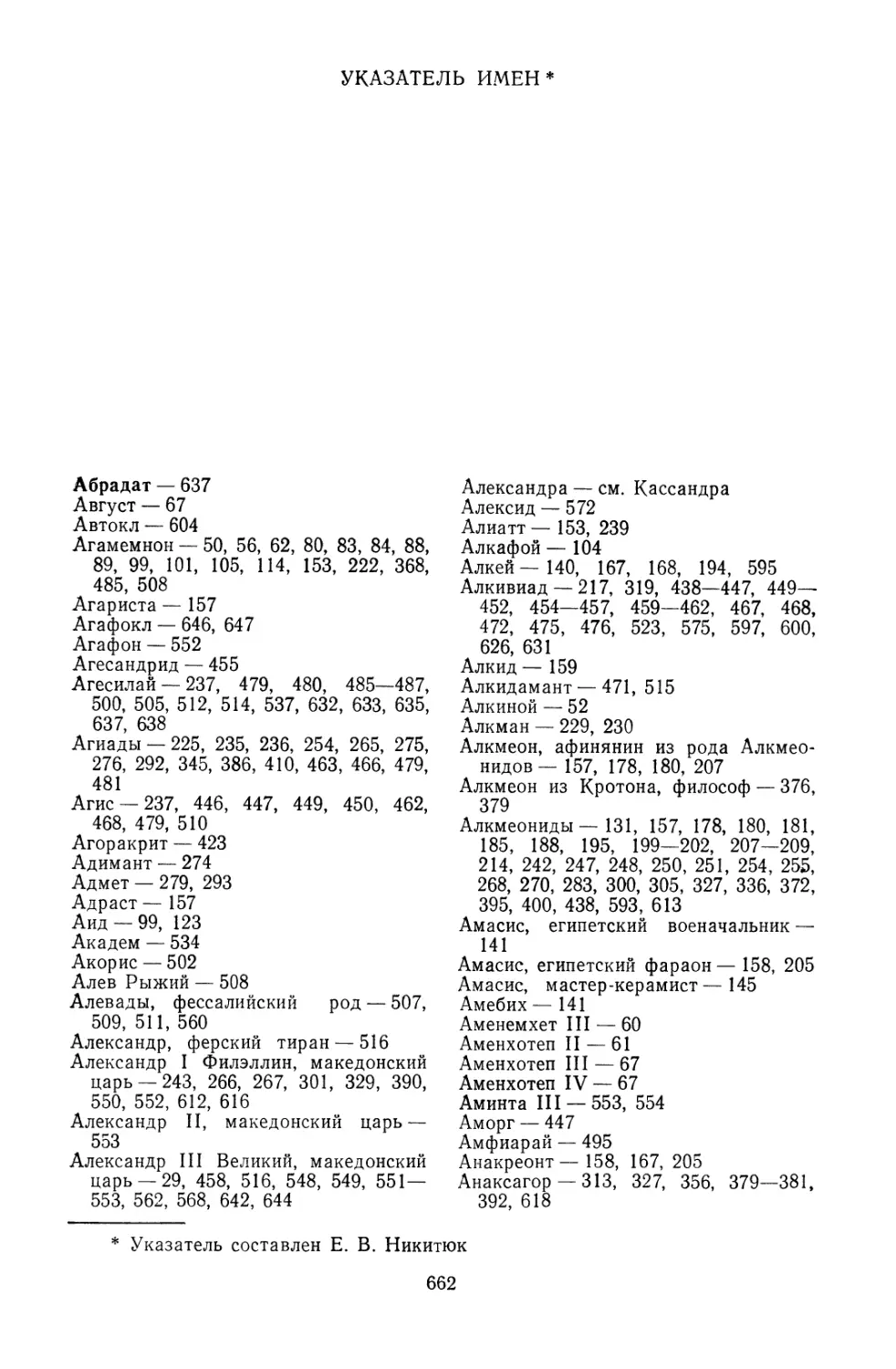

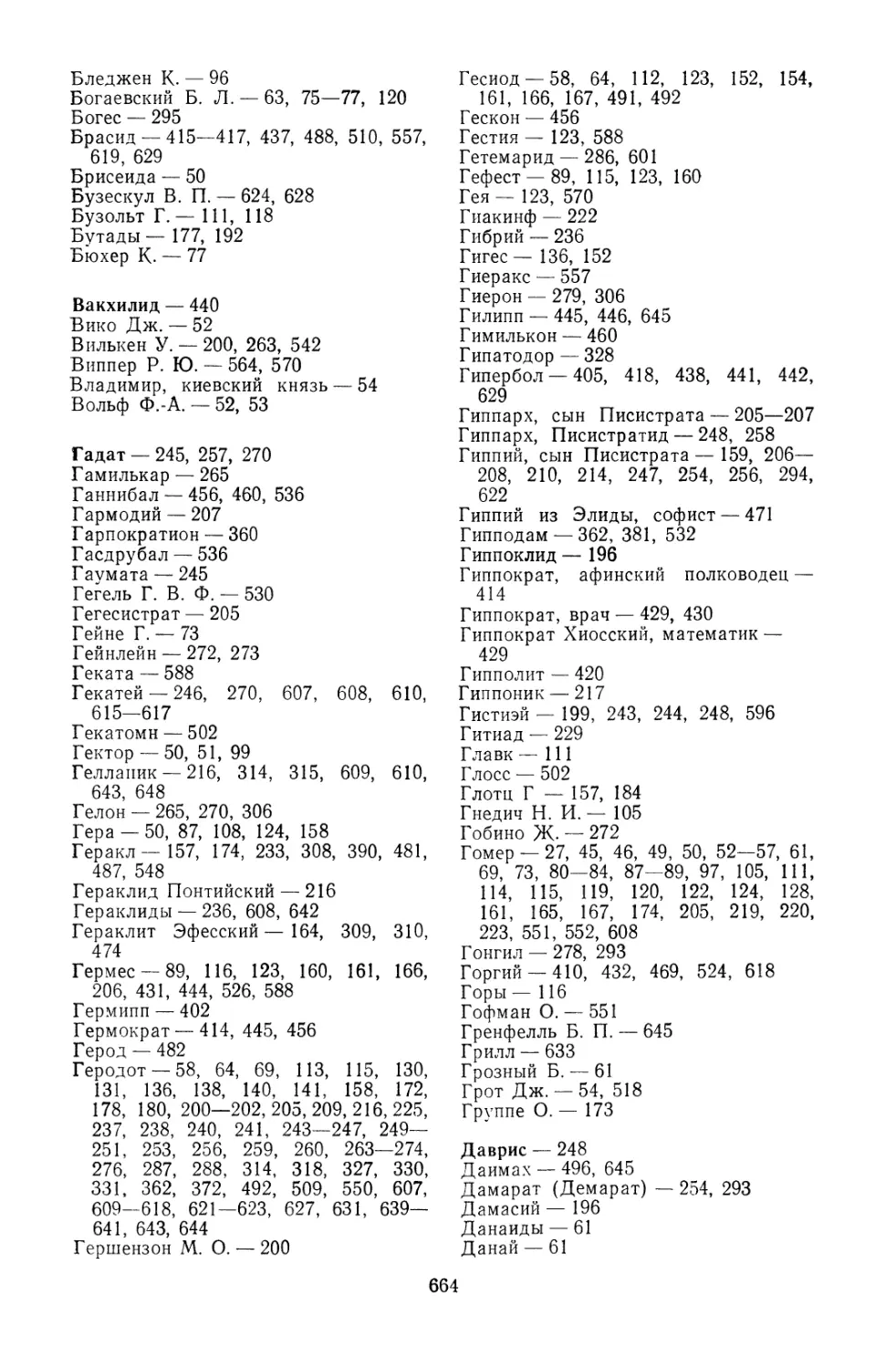

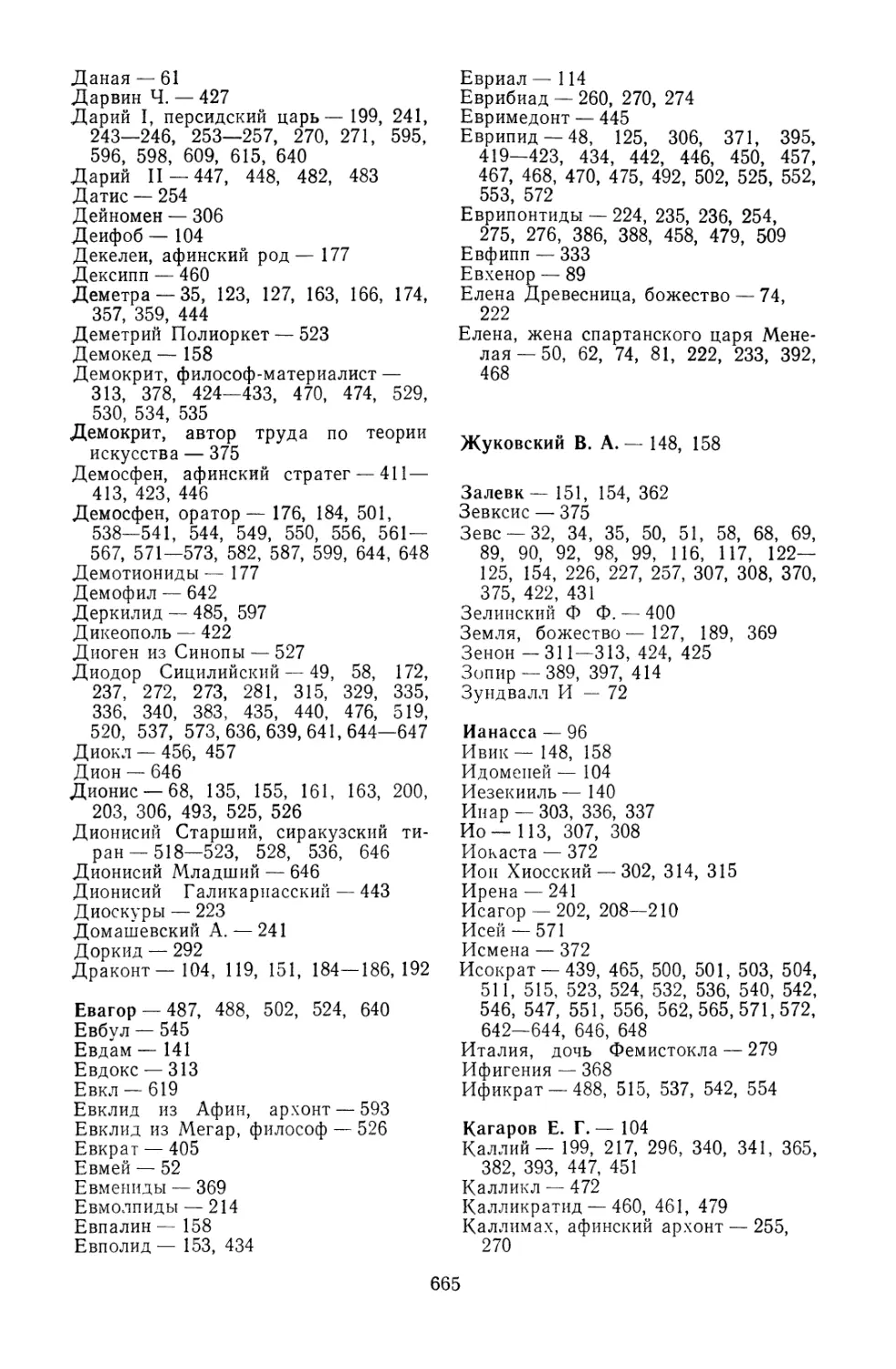

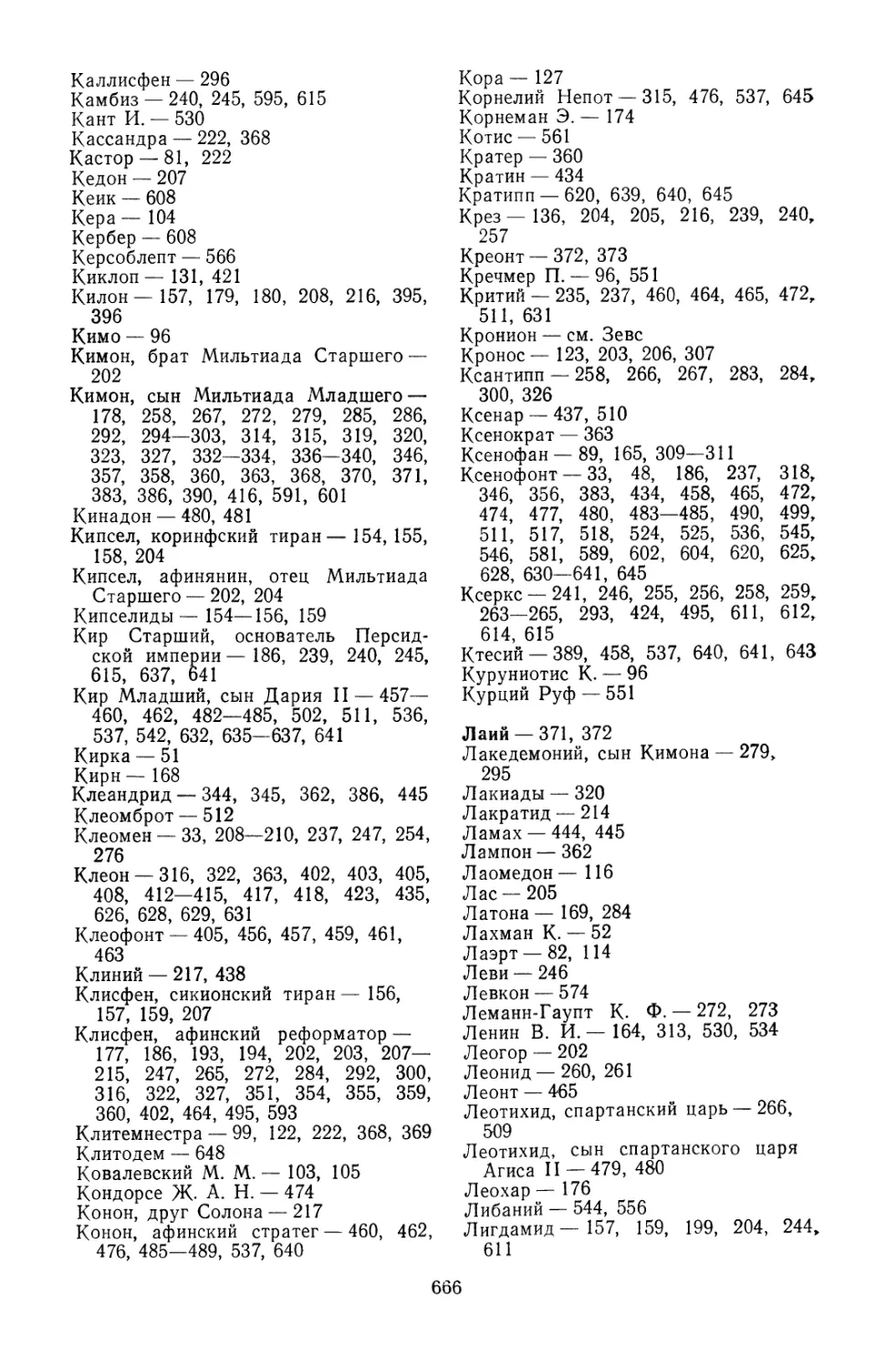

сюжету, как Античное Причерноморье. Зато добавлены «Хро-

нологическая таблица», «Библиография» и «Указатель имен»,

позволяющие лучше ориентироваться как в событиях и персо-

нажах древнегреческой истории, так и в посвященной ей специ-

альной литературе.

Часть I

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО ОБРАЗОВАНИЯ

АФИНСКОГО МОРСКОГО СОЮЗА

ВВЕДЕНИЕ

Древняя история, т. е. история древнего Востока, древней

Греции и древнего Рима, охватывает весь огромный промежу-

ток истории от первого появления государств в третьем тысяче-

летии до н. э. до образования феодального общества в IV—

V вв. н. э. В курсах древней истории приходится говорить по

общей связи и об истории более ранних периодов, но, по суще-

ству говоря, та эпоха, в которой родовой строй еще находится

в стадии расцвета и разложение его только начинается, отно-

сится к истории доклассового общества. Характерным опреде-

ляющим моментом всей древней истории является рабовладе-

ние. Это рабовладение в различных местах очень различно; мо-

жно выделить, однако, четыре основных типа рабовладения.

1. Рабовладение патриархальное. В эпоху господства этого

типа рабовладения резкой грани между свободным и рабом еще

нет. Бесправное положение раба есть еще результат того слу-

чайного несчастья, которое его постигло; к нему относятся

сплошь и рядом как к члену семьи, и положение его в доме хо-

зяина часто лучше и почетнее, чем положение свободного по-

денщика.

2. Дальнейшей стадией развития рабства является рабство

древневосточное. Источником рабства в этом обществе является

чаще всего долговая кабала и продажа детей родителями.

Формы рабства еще очень различны и неустойчивы: встречается

рабство временное, рабство добровольное и т. д. Раб еще не

является вещью, он сохранил с древнейших времен право уча-

ствовать в культе и пользуется известными правами. Так, его

в ряде обществ нельзя убить или изуродовать; он должен быть

в определенное время освобождаем от работы, а в определен-

ные периоды даже отпущен на волю и т. д. Обычно рабы этого

типа платят определенный оброк, и этот оброк нельзя повышать

беспредельно. Раба нельзя согнать с земли, на которой он рабо-

25

тает, нельзя отобрать у него имущество и т. д. Он может же-

ниться на свободной; рабыня, прижившая детей от хозяина,

становится по смерти его свободной вместе с детьми. Такое

рабство,1 имеющее, как указывает Энгельс, некоторое внешнее

сходство со средневековым крепостным состоянием, мы находим

и в некоторых отсталых общинах Греции, например, на Крите,

в Спарте, в Фессалии.

3. Еще более высоким типом рабства было рабство в древней

Греции. Греческие рабы приобретались обычно путем грабежа

и покупки большими массами на рынках Востока. Они имели

обычно другие привычки и обычаи, чем господа, и говорили на

другом языке. Эти рабы считались вещью; их можно было

безнаказанно подвергнуть насилию, убить, ограбить; их можно

было также лишить их земли и инструмента и продать на сто-

рону, разлучив членов одной и той же семьи. Рабы этого типа

часто работают на рудниках, в мастерских и ни в каком отно-

шении членами семьи их хозяина не являются. Они подверга-

ются очень тяжелой эксплуатации, но, тем не менее, каждый

хозяин озабочен, чтобы его рабы были живы и здоровы. Так

как мастерские в эту эпоху еще мелкие, исключающие сплоче-

ния больших масс рабов, а метод и размеры эксплуатации их

еще не делают их жизнь абсолютно невозможной, то восста-

ния в эту эпоху — сравнительно редкое, случайное явление. Уже

в это время рабам иногда удается (по большей части разными

обходными путями) выйти на свободу, но это явление для Гре-

ции не типичное.

4. Наиболее развитой формой рабства было римское рабство.

Здесь рабы работали сплошь и рядом большими массами и под-

вергались бесчеловечной эксплуатации: часто заранее делалась

ставка на то, что раб через определенный промежуток времени

умрет от усталости и истощения. Поэтому восстания рабов

были в Риме обычным, закономерным явлением; с другой сто-

роны, здесь рабы целыми массами выходили на свободу, часто

становились богатыми людьми и даже занимали видное положе-

ние в римском обществе.

Наша книга посвящена только одному отделу древней исто-

рии— истории независимой Греции.

В самых общих чертах ход исторического развития в Греции

представляется в следующем виде.

Древнейшая эпоха греческой культуры носит название кри-

то-микенской. Это название обусловлено тем, что ведущим куль-

турным центром в эту эпоху был сначала остров Крит на Эгей-

ском море, а затем город Микены на восточном побережье Пе-

1 Конечно, в этом отношении особенно поучительны сравнительно отста-

лые восточные общества, как, например, шумерийское, еврейское, ассирий-

ское; высокому экономическому развитию в государстве Хаммурапи соот-

ветствовала и более передовая форма рабства.

26

лопоннеса. Уже в начале второго тысячелетия плодородный

Крит делается объектом нападения культурных народов Во-

стока — Ассирии, Вавилонии, а может быть и Египта, стремя-

щихся присоединить его к своим владениям. Это заставляет ма-

ленькие общины на Крите, жившие примитивным родовым бы-

том, объединиться в одну сплоченную общину. Население Крита

не было родственно грекам, а принадлежало, по-видимому,

к числу яфетических племен, живших и в более позднее время

в Малой Азии и на Кавказе. Могущественные монархи города

Кноса объединили под своей властью весь Крит и создали мо-

гущественный флот, господствовавший на Эгейском море. Они

вели оживленную торговлю со всеми культурными странами

древнего Востока, а также с полудикой материковой Грецией,,

где в это время впервые появились орды поселенцев с севера —

греков; критянам удалось подчинить некоторые племена Греции

и заставить их даже платить себе дань.

Большинство греческого населения жило в это время еще

первобытным родовым строем, но жители отдельных поселе-

ний— главным образом, на восточном побережье Греции — бы-

стро усваивали критскую культуру и сами переходили к заня-

тию ремеслами, мореходством и торговлей с культурными стра-

нами древнего Востока. Необходимость общими силами отра-

жать новые натиски переселенцев с севера привела к тому, что

все они объединились под общей властью сильного монарха,

имевшего резиденцией Микены, на восточном побережье Пело-

поннеса. Микенские греки (принадлежавшие, главным образом,

к племени ахейцев) имели уже не только сильный флот, как

критяне, но и сильное сухопутное войско, состоявшее из кон-

ницы (на колесницах) и пехоты в медных доспехах (железо

появляется лишь в следующую, гомеровскую, эпоху). Благодаря

этому ахейцам удалось покорить остров Крит, разрушить его

города, образовать сильное ахейское государство на южном бе-

регу Малой Азии и уничтожить могущественную Трою, лежав-

шую у входа в Геллеспонт.

Однако эти «микенские общества» оказались не в состоянии

выдержать натиск новых масс греческих переселенцев из пле-

мени дорян, пришедших на Балканский полуостров примерно

в XI в. Дорянам удалось разрушить почти все центры микен-

ской культуры. Наступает глубокий культурный упадок.

Эта эпоха носит в истории название гомеровской (приблизи-

тельно 1000—750 гг.), так как в эту эпоху окончательно сформи-

ровались поэмы Гомера. Как ни низок был экономический строй

и культурный уровень этой эпохи, она таила в себе зародыши

дальнейшего прогресса. Залогом этого прогресса было железо,

которого не имели микенские греки. «Железо сделало возмож-

ным полеводство на более крупных площадях, расчистку под

пашню широких лесных пространств; оно дало ремесленнику

орудия такой твердости и остроты, которым не мог противосто-

27

ять ни один камень, ни один из других известных тогда метал-

лов».2

В результате освоения морского дела, в результате торговли

и колонизации греческие племена перестают жить замкнутым

хозяйством и все более расширяют обмен. В связи с этим про-

грессирует классовое расслоение, и родовое общество начинает

переходить в классовое. Культурными центрами в эту архаиче-

скую эпоху (750—480 гг.) были сначала Фокея и Милет в Ма-

лой Азии, затем Коринф и остров Евбея, и, наконец, в самом

конце этой эпохи на первое место выдвигаются Афицы. Появля-

ется ряд государств, которые уже не могут существовать без

привозного хлеба. Хлеб привозится, главным образом, с север-

ного берега Черного моря (Крым и вынешняя южная Украина),

из Сицилии и Италии. К концу VI в. Персия завладевает про-

ливами, ведущими в Черное море, следствием чего был тяже-

лый экономический кризис в Греции.

Есстественно поэтому, что эта эпоха заканчивается греко-

персидскими войнами. В результате победы над персами

в 480 г. греческие ремесло и торговля получили невиданный для

того времени размах, и начинается эпоха расцвета (480—

338 гг.). Теперь не только хлеб, ткани и изделия Востока, но

и огромные массы рабов наводнили греческие рынки. Рабовла-

дение достигает высокого развития, появляются мастерские

с десятками и даже сотнями рабов. Культура Греции достигает

в эту эпоху наивысшего уровня. Эксплуатация рабов и органи-

зация власти в греческих государствах в это время приобретают

две типичные формы: в одних государствах (самое значитель-

ное из них Афины) устанавливается демократический строй,

т. е. такой строй, при котором бедные граждане участвуют

в управлении государством формально на равных правах с бо-

гатыми. В этих государствах доходы от эксплуатации рабов

путем обложения налогами богатых людей распределяются и

между бедными гражданами.

В ряде других государств существовало аристократическое

устройство, т. е. доход от эксплуатации рабов поступал только

в карманы кучки аристократов, которым принадлежала и вся

государственная власть. Наиболее резко эта форма правления

выступает в Спарте, где огромное большинство населения было

обращено в зависимое состояние, близкое к рабству. Эти зависи-

мые люди, так называемые илоты, были прикреплены к земле,

принуждены были отдавать небольшой группе аристократов

(спартиатам) половину всего урожая и услуживать им; малей-

шая попытка неповиновения каралась жестокими наказаниями,

а часто и смертной казнью.

2 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государ-

ства//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. М., 1961. С. 163.

28

Понятно, что такие две системы не могли существовать ря-

дом; к этому присоединялась еще и торговая конкуренция ме-

жду Афинами и Коринфом. В 460 г. в Афинах власть оконча-

тельно переходит к демократам, и с этого же года начинается

вооруженная борьба между Афинами и аристократическими го-

сударствами Пелопоннеса, тянувшаяся с перерывами до 371 г.

В 404 г. Афины принуждены были сдаться, передать власть

кучке насильников и фактически стать зависимыми от Спарты.

Но это положение продолжается недолго; вскоре вершителем

судеб в Греции становится Персия, а затем бывшие союзники

Спарты, испугавшись ее чрезмерного усиления, объединяются

для борьбы с ней. С 378 г. выдвигается на первое место Беотий-

ский союз, возглавляемый Фивами. Фивам удается нанести со-

крушительный удар Спарте, но теперь Афины, испугавшись уси-

ления Фив, объединяются со Спартой.

Начинается бесконечная междоусобная война, приводящая

к тому, что лежащее к северу от Греции примитивное монархи-

ческое государство, Македония, приобретает решающее влия-

ние на греческие дела и в 338 г. фактически подчиняет себе

всю Грецию. Начинается новая эпоха, носящая название эпохи

эллинизма (338—146 гг.).

Эта эпоха открывается походом македонского царя Алек-

сандра на персов. Александру удается в короткий срок покорить

всю персидскую державу, включая Египет, южный Туркестан

и даже западную Индию. Однако после смерти Александра

в 323 г. это огромное государство перестало существовать, рас-

павшись на несколько больших монархий, возглавляемых не-

ограниченными правителями, так называемыми диадохами:

в Египте образовалась монархия Птолемеев (столица Александ-

рия), в Передней Азии — монархия Селевкидов (столицы — Ан-

тиохия и Селевкия в Малой Азии), Македония с значительной

частью материковой Греции образовала македонское государ-

ство.

Об основных отличиях эллинизма от уклада эпохи расцвета

будет сказано ниже.

1. СТРАНА И НАСЕЛЕНИЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Само собой понятно, что чем ниже стадия развития обще-

ства, чем меньше оно приспособлено к борьбе со стихийными

явлениями, тем большую роль играют в его жизни географиче-

ские и климатические условия. Поэтому, если никак не следует

ссылаться на географические условия при объяснении процесса

развития античного общества, то влияния географических усло-

вий в процессе его первоначального формирования нельзя недо-

оценивать.

Одним из древнейших культурных очагов человечества было

29

Средиземное море. К Средиземному морю примыкают материки

с различными географическими условиями и с различной эконо-

мической и общественной структурой населения. При отсутст-

вии искусственных путей реки и морское побережье являются

наилучшими средствами сообщения. В бассейне Средиземного

моря уже в очень раннюю эпоху имел место обмен товарами и

культурными ценностями между жителями бассейна Нила, Пе-

редней Азии и, может быть, отдельных частей Европы, а такой

обмен является важнейшей предпосылкой для быстрого куль-

турного прогресса.

Из всех частей Средиземного моря особенно благоприятными

условиями отличалось Эгейское море, лежащее между Балкан-

ским полуостровом и Малой Азией. Все это море усыпано ост-

ровами так, что если плыть с Балканского полуострова к бере-

гам Малой Азии, передвигаясь от острова к острову, то путе-

шественник с каждого из этих островов всегда видит следую-