Text

И. Лаврецкий

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ

И. ЛАВРЕЦКИЙ

Тень Ватикана

НАД ЛАТИНСКОЙ

Америкой

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Москва 1961

Католическая церковь проникла в Латинскую Америку

вместе с первыми колонизаторами из Испании и других госу-

дарств Европы. В книге рассказывается о том, что католиче-

ская церковь всегда была надежным оплотом колониальных

властей и помогала им подавлять освободительное движение

в этих странах. Показана политическая роль католической

церкви в странах Латинской Америки в наше время как

союзника империалистов и наиболее реакционных сил этих

стран.

ВВЕДЕНИЕ

Латинскую Америку называют борющимся континен-

том. Это название как нельзя лучше соответствует не толь-

ко настоящему, но и прошлому стран Латинской Аме-

рики.

300 лет Латинская Америка находилась во власти ис-

панских и португальских колонизаторов, против ига кото-

рых неоднократно восставало население колоний. В тече-

ние многих десятилетий народы колоний добивались

независимости, в начале XIX в. после 15-летней крово-

пролитной войны колонизаторы были изгнаны и возникли

современные республики. Но не успели народы избавить-

ся от ига испанцев и португальцев, как новые враги, еще

более опасные, ненасытные и алчные, ополчились против

молодых республик, захватывая их богатства и порабощая

народы: банкиры и негоцианты Лондона и Нью-Йорка,

Парижа и Берлина, а вслед за ними монополии всех наци-

ональностей и оттенков стали опутывать молодые, нео-

крепшие республики сетью займов, концессий и неравно-

правных договоров. Со временем американские монополии

оттеснили своих соперников англичан, немцев я других

и превратились в хозяев латиноамериканской экономики.

Американский империализм стал проклятьем для Латин-

ской Америки. Но народы продолжали бороться против

3

новых колонизаторов с таким же, если не большим, упор-

ством, чем они боролись против прежних. Особенно усили-

лась борьба латиноамериканских народов за свое освобож-

дение после второй мировой войны.

Образование социалистического лагеря, всемирно-исто-

рические достижения Советского Союза и других социа-

листических стран, освобождение от колониального гнета

многих стран Азии, пробуждение Африки — все это осла-

било силы империализма и позволило народам Латин-

ской Америки оказывать все возрастающее сопротив-

ление американским империалистам и их местным при-

служникам.

На наших глазах рушатся диктаторские режимы, за

спиной которых стоят монополии США, растет и крепнет

национально-прогрессивный лагерь. Высоко реет знамя

свободы и независимости на Кубе, где в течение многих

лет господствовал палач Батиста, заплечных дел мастер

на службе американского «доброго соседа».

Но позиции империализма в Латинской Америке еще

сильны. В его руках не только целые отрасли местной

экономики, на его стороне все темные силы: это — поме-

щики и компрадоры, продажные генералы, капитулянт-

ские элементы из числа национальной буржуазии, а также

католическая церковь, этот извечный враг прогресса и бла-

госостояния народных масс. Роли католической церкви в

истории Латинской Америки, ее деятельности после вто-

рой мировой войны и посвящена эта книга.

Католические источники утверждают, что в настоящее

время в мире насчитывается более 400 млн. католиков.

Из этой цифры половина приходится на американский

континент: около 40 млн. в США и Канаде и около 160

млн. в странах Латинской Америки.

Приведенные выше данные позволяют некоторым ис-

следователям утверждать, что католическая религия пере-

стает быть религией европейцев и становится религией

4

американцев. В связи с этим подчеркивается, что Ватикан

в послевоенные годы уделяет все больше внимания цер-

ковной деятельности в Западном полушарии.

Мировой общественности хорошо известна возрастаю-

щая политическая активность католической церковной

иерархии США как внутри страны, так и на международ-

ной арене. Показательна в этом отношении деятельность

главы американской церковной иерархии кардинала Спел-

лмана. Один из ближайших сотрудников покойного Джона

Фостера Даллеса, ненавистник коммунизма и ярый защит-

ник капитализма, проповедник политики «холодной вой-

ны», враг идеи сосуществования, Спеллман символизирует

возросшее политическое влияние американской церковной

иерархии в самой могущественной стране капиталистиче-

ского мира и на католическую церковь вне США.

В усилении своих позиций в США католическая цер-

ковь во многом обязана поддержке, которую все более

энергично оказывают ей правящие круги этой страны.

С недавнего времени стало модой для семейств американ-

ских миллиардеров переходить в католицизм, выступать

в роли покровителей и ревнителей папы римского. Морга-

ны, Форды и Рокфеллеры, газетные короли переходят в

католицизм, ездят на поклон к папе римскому.

Чем же прельщает американских миллиардеров совре-

менная католическая церковь? Своей реакционной идео-

логией, преданностью капиталистической системе, и преж-

де всего своей непримиримостью к коммунизму и нацио-

нально-освободительному движению в колониях и зависи-

мых странах, своим умением использовать религию для

политических целей и, опираясь на религию, держать в

повиновении широкие массы верующих.

Напутанные победоносным шествием по всему миру

идей коммунизма представители умирающего капитализ-

ма цепляются за средневековую идеологию католицизма,

приспосабливают ее к своим нуждам, потребностям и

5

вкусам, используя ее в качестве оружия в борьбе с марк-

сизмом.

В Латинской Америке католическая церковь с особым

усердием возвещает о своей пригодности к борьбе с ком-

мунизмом. Об этом из номера в номер пишет ведущий

иезуитский журнал «Критерио», выходящий в Буэнос-

Айресе. В одной из статей этого журнала в 1959 г.

иезуиты заявляли: «Сила коммунизма в том, что он пред-

ставляет собой всеобъемлющее «космическое» мировоззре-

ние. Успешно бороться с коммунизмом можно только про-

тивопоставив ему столь же цельное мировоззрение. Среди

всех современных политических течений Запада только

одно отвечает этому положительному и жизненно необходи-

мому требованию: христианский космический кругозор, ох-

ватывающий все проблемы жизни и человека».

Если в США католическая церковь выступает как чем-

пион «американского образа жизни», как глашатай амери-

канского империализма, то в Латинской Америке она ма-

скирует свой антинародный характер псевдонационализ-

мом, выдает себя за поборника независимости, утвержда-

ет, что ее представители как в прошлом, так и в настоящее

время всегда выступали в защиту национальных интере-

сов латиноамериканских стран, способствовали их экономи-

ческому и культурному прогрессу. Читатель, ознакомив-

шись с содержанием данной книги, сможет убедиться, что

подобные утверждения не соответствуют действительности.

В силу ряда причин католическая церковь в странах

Латинской Америки является в настоящее время важным

политическим фактором. В этих странах католическая

церковь насчитывает около 150 тыс. священников и мона-

хов, в ее распоряжении имеется сеть массовых клерикаль-

ных организаций типа Католического действия, клери-

кальных партий и профсоюзов, газет, журналов и радио-

станций. Церковь контролирует десятки университетов

и тысячи средних и начальных учебных заведений.

6

Церковники открыто вмешиваются в политическую

и культурную жизнь республик. Латиноамериканские кар-

диналы и епископы претендуют на то, чтобы диктовать

населению нормы поведения в вопросах чисто политиче-

ских. Они стремятся выступать в роли законодателей

и цензоров, оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю

политику.

Папа римский все чаще обращается с посланиями и

энцикликами к верующим этих стран, разжигая их фана-

тизм и натравливая на представителей прогрессивных дви-

жений. Папские легаты разъезжают по Латинской Аме-

рике, мобилизуя клерикалов на борьбу с национально-ос-

вободительным движением.

Справедливо отмечают редакторы вышедшей в 1956 г.

в Мексике книги «Католическая церковь в Латинской

Америке»: «Американский империализм, который усилил

свое наступление на наши народы, находит в католической

церкви могущественного помощника и партнера для осу-

ществления своих планов экономического и политического

порабощения в наиболее благоприятных для себя усло-

виях. Империализм использует католическую церковь для

того, чтобы воспрепятствовать демократической и револю-

ционной борьбе народных масс и направить ее по лож-

ному руслу. Католическая церковь, провоцируя религиоз-

ные конфликты и прикрываясь знаменем защиты религии,

используя в этих целях религиозные чувства верующих,

является могущественным подрывным инструментом на-

равне с внешними агрессорами и внутренними предателя-

ми. Церковь, имеющая влияние на олигархические группы

и милитаристов, опирающаяся на остатки феодализма, рас-

полагает в Латинской Америке широким полем деятель-

ности».

Над Латинской Америкой нависла черная тень Ватика-

на. Католическая церковь в Латинской Америке в послед-

ние десятилетия вновь претендует на такое влияние, каким

7

она пользовалась в колониальный период. Однако теперь

времена уже не те. Народы Латинской Америки выступа-

ют в защиту своей национальной независимости. Они от-

вергают претензии церковников на политическое господ-

ство. Большинство верующих осуждает церковных иерар-

хов, действующих в интересах реакционных клик и ино-

странных монополий. Даже среди духовенства все чаще

раздаются голоса протеста против антинародной политики

церковных верхов.

Тщетны надежды Ватикана подчинить своей власти

свободолюбивые народы Латинской Америки.

ГЛАВА

I

КРЕСТ

И КОНКИСТА

Средневековое папство

и колониальные захваты

З

авоевание Америки европейскими колонизаторами, а

также их проникновение в Азию и на Филиппины про-

исходило при самом деятельном участии католической

церкви.

Америка была открыта Колумбом в 1492 г. Получив

сведения о первых открытиях Колумба, испанские короли

Фердинанд и Изабелла поспешили потребовать от папы

Александра VI (Борджиа) выдать им буллу, подтвержда-

ющую права испанской короны на заморские земли. Такая

булла Испании была нужна, чтобы оградить ее права от

притязаний португальцев, экспедиции которых действова-

ли в том же районе, что и Колумб. В 1493 г. Александр VI

выдал четыре буллы, которые подтверждали права испан-

ской короны на открытые Колумбом острова и земли.

Раздел папой мира на испанскую и португальскую

зоны вызвал недовольство католических государей, обой-

денных этим решением. В частности, Франциск I, король

Франции, отказался признать папское решение. «Солнце

светит на меня, как и на других,— заявил он.— Я был бы

счастлив, если бы мне показали статью в завещании Ада-

ма, на основе которой я лишаюсь моей доли раздела

мира» 1.

И действительно, на основании какого права папа

делил вновь открытые земли между испанскими и порту-

гальскими завоевателями? В тексте булл говорится: «На

основании власти, исходящей от всемогущего бога и пе-

реданной нам (т. е. папам.— И. Л.) по наследству св. Пет-

ром, и на основании наместничества Иисуса Христа, кото-

рое нами выполняется на земле». «Право» пап наделять

христианских государей землями, населенными язычни-

ками или «неверными», было теологически обосновано

в XIII в. кардиналом Энрико де Суза. Суза утверждал,

что нехристианские народы могли пользоваться незави-

симостью только до появления Христа, к которому они

перешли как к «верховному владыке мира». Христос же

передал их апостолу Петру, а тот — папам, которые могут

по своему усмотрению лишать «неверных» их независи-

мости, уступая власть над ними христианским государям.

Доктрина Сузы позволяла европейским королям оправды-

вать захват (с благословения папы) земель «неверных».

Она известна также под именем «доктрины об островах»,

ибо на ее основе папы «подарили» английскому королю

Ирландию, с тем чтобы англичане обратили ирландцев

в католичество. На том же основании Португалия захва-

тила впоследствии Азорские острова. Испанские казуи-

сты, желая доказать правомочность булл Александра VI,

неоднократно ссылались на доктрину Сузы. Возникает,

однако, вопрос, почему папа «подарил» столь поспешно

почти целый континент именно испанской короне. Причи-

ны тому были разные. Во-первых, Александр VI навряд

ли отдавал себе отчет в подлинном значении открытия Ко-

лумба, который сам утверждал, что обнаружил всего лишь

острова. Во-вторых, Борджиа был испанцем и относился

благосклонно к интересам испанской короны. В-третьих,

укрепление Испании, центра феодальной реакции, играло

на руку папству. С началом реформационного движения

10

последнее обстоятельство приобрело первостепенное зна-

чение. В Риме надеялись, что распространение католициз-

ма во вновь открытых землях укрепит не только Испа-

нию, но и папский авторитет. Подобная идея неоднократ-

но высказывалась католическими теологами. В XVI в.

миссионер Мендиета, например, считал, что действиями

завоевателя Кортеса руководит сам бог и что захват Мек-

сики возместит церковь за убытки, нанесенные ей «про-

клятым» Лютером.

Передача папой испанской короне права патроната

над испанскими колониями в Америке превращала испан-

ского короля в фактического главу церкви и духовенства

в колониях. По патронату высшее духовенство назнача-

лось и смещалось королевской властью, действия которой

утверждались римской курией. Папа мог сноситься с ду-

ховенством в колониях только через Верховный совет

Индий, руководивший из Мадрида колониальными дела-

ми. Взамен корона брала на себя обязательство полностью

удовлетворять материальные нужды духовенства в коло-

ниях, в частности, обеспечивать сбор десятины. Впослед-

ствии папы передали права патроната также «католиче-

ским» королям Португалии и Франции.

Целиком зависящая от испанской короны церковь в

испанских колониях превратилась в надежную опору ко-

лонизаторов, в соучастницу колониального грабежа, освя-

щавшую религиозным авторитетом порабощение вновь

открытых земель. «Католическая церковь и испанское

государство в Америке,— не без гордости признает иезуит

Гомес Феррейра,— не были изолированными и противо-

стоящими друг другу институтами, связанными между со-

бой только пребыванием на одной и той же территории.

В течение более трех столетий оба института находились

в столь тесной и близкой взаимозависимости, что можно

было бы считать их одним и тем же организмом, хотя они

и действовали различными средствами и преследовали

различные цели» 2. Правоверный католический историк

Рамос Перес вынужден признать: «Американская цер-

ковь, руководимая епископатом, назначаемым королями,

была надежным инструментом колонизаторской поли-

тики» 3.

Передав право патроната короне, папство не отказы-

валось от прямого вмешательства в колониальные дела.

11

Это вмешательство приняло постоянный и организован-

ный характер, начиная с 1568 г., когда Пий V по предло-

жению генерала иезуитского ордена Франциска Борджии

основал конгрегацию (министерство) «Пропаганды веры».

Конгрегация Пропаганды осуществляла в интересах ку-

рии контроль над церковью в колониях, помимо патрона-

та. Об этом говорит то обстоятельство, что решение орга-

низовать конгрегацию Пропаганды было принято после

отказа Филиппа II разрешить посылку папского нунция

в испанские колонии. Значение конгрегации Пропаганды

в курии постоянно росло. Через аппарат Пропаганды по-

ступали из колоний в Рим крупные суммы денег и боль-

шое количество товаров. Для управления доходами и соб-

ственностью, которыми быстро обрастала Пропаганда,

была организована в 1682 г. специальная конгрегация

Экономии, просуществовавшая до 1908 г.

Сотрудничество с Испанией в эксплуатации колоний

приносило папской казне выгоды, значение которых не-

сравненно возросло после распространения реформации

на Германию и Англию. В XVI в. Испания (а также на

время и Португалия) превратились в главный источник

доходов папской казны. Поток золота и драгоценностей,

нахлынувший в Испанию после открытия Америки, спо-

собствовал увеличению как дарений испанских королей

папе, так и поступлений в папскую казну по другим кана-

лам. Папы получили от испанских королей крупные сум-

мы на достройку собора Петра, золото на его украшение,

часть драгоценностей, награбленных Кортесом в Мексике

и Писарро в Перу (образцы которых по сей день можно

увидеть в Ватиканском музее). По свидетельству испан-

ского историка XVII в. Кабреры, папская казна лишь в

течение 30 лет (в конце XVI и в начале XVII в.) полу-

чила из Испании субсидий на сумму в 1600 000 ду-

катов.

Как уже было сказано, золото текло в папскую казну

и непосредственно из колоний через аппарат Пропаганды.

Хотя испанская корона запрещала вывоз драгоценных

металлов из колоний частным лицам, в том числе духо-

венству, агенты Пропаганды находили тысячи способов

избежать подобных запретов. Об этом свидетельствуют не-

однократные протесты испанских королей перед папами

против нелегального вывоза духовенством золота из коло-

12

ний. В особенности много ценностей поступало в Рим

через иезуитский орден, представители которого в колони-

ях, несмотря на патронат, непосредственно подчинялись

Риму.

Папский «дар» Испании вновь открытых земель принес

огромные материальные выгоды также испанскому духо-

венству. На протяжении 300 лет духовенство в колониях

почти исключительно состояло из испанских священников

и монахов. Даже креолы (т. е. испанцы, родившиеся в ко-

лониях) не могли рассчитывать на церковную карьеру.

Между 1493 и 1637 гг. на 369 епископов не было и десят-

ка креолов. Только в коште XVII в. стали допускаться к

духовному званию метисы и то при условии, что они смо-

гут доказать свое «белое», т. е. испанское, происхождение.

Негры и мулаты в священники не посвящались на всем

протяжении колониального периода. Таким образом, ис-

панское духовенство использовало исключительно в своих

интересах все привилегии, преимуществ и материаль-

ные блага церкви в колониях.

«Это было время,— писал Маркс, — когда Васко Нунь-

ес Бальбоа водрузил знамя Кастилии на берегах Дарьена,

Кортес — в Мексике, Писарро — в Перу; это было время,

когда влияние Испании безраздельно господствовало в Ев-

ропе, когда пылкое воображение иберийцев ослепляли

блестящие видения Эльдорадо, рыцарских подвигов и все-

мирной монархии. Вот тогда-то исчезли испанские воль-

ности под звон мечей, в потоках золота и в зловещем за-

реве костров инквизиции» 4.

Религия на службе конкисты *

Католическое духовенство, церковь и религия, с точки

зрения интересов испанской короны, были необходимыми

и незаменимыми элементами для успешного покорения

и усмирения индейцев и для удержания их под ярмом

колонизаторов.

Католическая церковь проповедовала смирение, послу-

шание, восприятие мирских тягот в качестве божеской

* Под «конкистой» (исп.) понимается порабощение Америки

испанскими и португальскими завоевателями.

13

благодати, беспрекословное подчинение колониальным чи-

новникам.

Церковь санкционировала жестокости колонизаторов,

оправдывала их с религиозной точки зрения, она навязы-

вала порабощенным народам религию колонизаторов,

отражавшую интересы последних. Как отмечал в одном из

своих постановлений Верховный совет Индий, в колониях

«основное правило заключается в том, что в столь отда-

ленных странах строго соблюдаемые религиозные обряды

являются крепчайшей связью, держащей в повиновении

народы» 5. Американский историк Паркс пишет, что «про-

поведь католицизма была составной частью испанской

колониальной системы, и священники фактически входили

в состав королевской бюрократии»6. Последнее — в пере-

носном и буквальном смысле слова, ибо представители цер-

ковной знати неоднократно назначались вице-королями,

губернаторами и на другие ответственные колониальные

должности.

Так же, как в Европе, церковь освящала своей идеоло-

гией феодальный строй, она освящала и родственные ему

колониальные порядки в Америке.

Испанская корона придавала первостепенное значение

этой функции духовенства, о чем говорят многочисленные

инструкции королей своим агентам в колониях и другие

документы эпохи. Но может быть наиболее ярким и крас-

норечивым документом, свидетельствующим о роли като-

лической церкви и папства в установлении господства

колонизаторов, является знаменитое «Рекеримьенто»

(требование), которое читалось или предъявлялось кон-

кистадорами (завоевателями) в виде ультиматума индей-

цам при покорении Америки.

История возникновения этого любопытного документа

следующая. В 1513 г. король Испании Фердинанд прика-

зал комиссии теологов собрать все «доказательства» прав

Испании на захват вновь открытых земель. Такой пере-

чень был составлен теологом Мартином Фернандесом де

Энсисо. Кроме уже упомянутых папских булл, в нем

фигурировало в качестве «доказательства» утверждение,

что бог предназначил Америку Испании, как он в свое

время обещал «обетованную землю» иудеям. Другой член

комиссии — теолог Хуан Лопес де Паласиос Рубиос, автор

трактата «Об океанских островах», излагавшего доктрину

14

кардинала Сузы,— составил «Рекеримьенто», послужив-

шее идейной программой конкисты. Так как этот документ

замалчивается апологетами Ватикана, мы считаем не лиш-

ним подробно ознакомить с ним читателя.

«От имени высочайшего и всемогущею и всекатоличе-

ского защитника церкви,— так начинается «Рекеримьен-

то»,— всегда побеждающего и никогда и никем не побеж-

денного великого короля Фердинанда Пятого, повелителя

Испании, обеих Сицилий, Иерусалима и островов и мате-

риков моря-океана, укротителя варваров, и от имени вы-

сочайшей и всемогущей госпожи королевы доньи Хуаны,

дорогой и любимой дочери короля,— Я (имярек), их слуга,

их вестник, их капитан, и требую, чтобы вы хорошо усво-

или, что бог, наш господин единый и вечный, сотворил

небо и землю, и мужчину и женщину, от коих произошли

мы и вы, и все сущие в мире этом и те люди, что будут

детьми и потомками. Со дня сотворения мира народилось

такое множество поколений людских, что стало необходи-

мым разделение всех живущих на земле, и возникло много

королевств и провинций, ибо, если бы осталось все челове-

чество в одном месте, не смогло бы оно прокормить себя

достодолжно».

В «Рекеримьенто» утверждалось, что бог «поставил

над всеми людьми, что были, есть и будут во Вселенной»,

святого Петра и обязал всех людей безропотно подчинять-

ся ему.

Далее говорилось, что папа римский, будучи господи-

ном мира, дал в дар эти земли со всем тем, что на них

есть, испанским королям и их преемникам и что «дар сей

засвидетельствован в должной форме особыми грамотами,

каковые вы можете увидеть, если того пожелаете. Итак,

их высочества суть короли и господа этих островов и мате-

риков в силу указанного дара, и так как почти все живу-

щие на оных островах и материках признали, что их вы-

сочества действительно являются королями и господами

здешних земель, и стали служить их высочествам и слу-

жат и ныне покорно и без сопротивления, то необходимо,

чтобы вы, без промедления, будучи ознакомленными со

всем, что выше сказано для наставления вас в святой вере,

по своей доброй и свободной воле, без возражений и

упрямства стали бы христианами, дабы их высочества

могли принять вас радостно и благосклонно под свое

15

покровительство и чтобы могли они вас и прочих своих

подданных и вассалов обложить податями».

Конкистадоры требовали от индейцев признать цер-

ковь госпожой и владычицей вселенной, а папу и короля

Испании — господами и королями своих земель.

«Если поступите вы так, то сотворите благо, - говори-

лось в «Рекеримьенто»,— и их высочества и я от их имени

примем вас с любовью и лаской, и оставят вам жен ваших,

сыновей ваших и достояние ваше, и будете вы свободными,

и не обратят вас в рабство, и дано будет вам поступать

так, как вы желаете, и так, как считаете нужным, и не

принудят вас креститься (хотя, подобно всем жителям

этих островов, вы, вероятно, сами изъявите желание обра-

титься в нашу святую веру, как скоро поведают правду

о пей), и даст вам их высочество много привилегий и льгот

и окажет вам многие милости.

Если же не сделаете требуемого или хитростью попы-

таетесь затянуть решение свое, заверяю вас, что с по-

мощью божьей я пойду во всеоружии на вас и объявлю

вам войну, и буду вести ее повсеместно и любыми спосо-

бами, какие только возможны, и вас подчиню деснице их

высочеств и церкви, и вас и ваших жен и детей велю

схватить и сделать рабами, и как таковыми буду владеть

и распоряжаться в зависимости от велений их высочеств,

и вам причиню наивозможнейшее зло и ущерб, как то

и следует делать с вассалами, которые не желают при-

знавать своего сеньора и сопротивляются и противоре-

чат ему.

Я предваряю вас, что смертоносные бедствия, которые

от этого произойдут, лягут на вашу совесть, и вы будете

в них виновными, а не их высочества, и не я, и не эти

рыцари, что пришли со мной» 7.

Королевский указ повелевал конкистадорам сей про-

дукт богословской премудрости читать вслух «всем жите-

лям островов и материков моря-океана» и действовать

согласно ему. Миссионер Лас-Касас, один из немногих

осуждавших произвол колонизаторов, писал впоследствии,

что, ознакомившись с «Рекеримьенто», он не знал, что

делать — плакать или смеяться. Каково было индейцам!

Когда названный выше Фернандес де Энсисо растолковал

индейцам Сену (Венесуэла) содержание «Рекеримьенто»,

они ответили ему, что папа, по-видимому, был пьян.

16

когда дарил, что ему не принадлежало, а испанский ко-

роль, принимавший подобный дар, был, по всей вероятно-

сти, сумасшедшим.

Индейцам не всегда представлялась возможность

высказать свое мнение конкистадорам по поводу «Peке-

римьенто», ибо чаще всего испанцы, зачитав скороговор-

кой «Рекеримьенто», не теряя времени, принимались

наносить индейцам «наивозможнейшее зло и ущерб». Ведь

испанский текст «Рекеримьенто» индейцы все равно не

понимали, а переводчики не всегда имелись под рукой у

конкистадоров. И тем не менее, несмотря на всю их неле-

пость, принципы, провозглашенные в «Рекеримьенто», в

течение долгих лет оставались официальной доктриной

испанской короны, и завоевание Мексики и Перу было

произведено в соответствии с ними. Ватикан, церковь

и духовенство полностью одобряли этот позорнейший

документ. Даже сегодня, когда апологеты церкви вынуж-

дены вспомнить о «Рекеримьенто», они защищают его,

утверждая, что не его содержание было порочным, а по-

рочными были индейцы, отказывавшиеся подчиниться

ему. Испанский иезуит Константино Байле писал не так

давно со свойственным расистам презрением к угнетенным

народам буквально следующее: «Плохое в отношении

,,Рекеримьенто4' заключалось в том, что оно было пред-

назначено для людей, а читалось полузверям» 8.

Не преступник, а его жертва несет ответственность за

действия преступника,— такова логика иезуитов.

Духовенство — участник истребления индейцев

и индейской культуры

В разбойных предприятиях конкистадоров участвова-

ли, как правило, священники. Они сопровождали Кортеса,

они сопутствовали Писарро. Последний завладел импера-

тором инков Атауальпой с помощью своего исповедника

Висенте, Вальверде. Когда Атауальпа по приглашению

Писарро прибыл в город Кахамарку на переговоры, Валь-

верде всучил ему евангелие, призывая принять христиан-

скую веру. Атауальпа, возмущенный, бросил евангелие на

землю. Вольверде только и ожидал этого. «Бей их, нехри-

стей!»— призвал он конкистадоров, которые схватили

17

Атауальпу и держали в неволе до тех пор, пока он не

пообещал за свободу наполнить помещение, в котором был

заключен, золотом. После того как верные Атауальпе лю-

ди доставили обещанное золото, испанцы убили его.

О зверствах и жестокостях испанских завоевателей

свидетельствуют все участники конкисты: одни, как

Лас-Касас, с возмущением, другие — пытаясь оправдаться,

третьи — с гордостью и похвальбой. «Испанцы относятся

к индейцам, как к собакам, не в пример индейцам, которые

относились (до покорения испанцами) к своим рабам, как

к родным и вассалам»,—отмечал в XVI в. Сальмерон,

судья г. Мехико. Даже когда папа признал в 1537 г., т. е.

через 45 лет после начала конкисты, что индейцы — люди

(одухотворенные существа), теологи на службе колони-

заторов выискивали различные доводы, должные доказать,

что индейцы — существа второго сорта, с которыми не

следует церемониться.

Религия тесно переплеталась в сознании конкистадо-

ров с грабежом и наживой. Колумб с умилением записы-

вал в своем дневнике гимн всемогущему золоту, открываю-

щему врата даже в рай. Берналь Диас, солдат Кортеса,

высадившись в Мексике, воскликнул: «Мы прибыли сюда,

чтобы обогатиться и прославить имя божие». Его началь-

ник Кортес, захватив Мексику и начав ее систематическое

ограбление и истребление индейцев, повторял вновь и

вновь, что он это делает не из корыстных побуждений, а

из религиозных, чтобы «уничтожить идолов и обратить

туземцев в христианство» 9.

То же говорили и другие конкистадоры. Симон де

Вильялобос в 1606 г. заявил: «Убивая и увеча людей, мы

должны делать это в защиту веры, во имя господа нашего

Иисуса Христа, чтобы, служа ему копьем и кинжалом,

заслужить место в раю» 10.

Церковь скрепляла своим авторитетом ложь и преступ-

ления, ведь она получала за свои «труды» долю награблен-

ного.

Берналь Диас с завистью говорит в своих воспомина-

ниях, как при дележе выкупа, уплаченного вождем ацте-

ков Монтесумой, наиболее крупные доли после короля и

Кортеса получили монахи, сопровождавшие экспедицию.

Та же самая картина повторялась всюду, где появлялись

конкистадоры.

18

Духовенство не только санкционировало злодеяния

завоевателей, оно само принимало самое деятельное уча-

стие в них. Иезуитский историк Варгас Угарте утвержда-

ет в предисловии к своей «Истории церкви в Перу», что

церковь была защитницей индейцев, а в тексте признает:

«Несомненно, что, учитывая человеческую слабость, мно-

гих священников должно было больше интересовать золо-

то Перу, чем души несчастных индейцев...»11.

В наше время церковники, вынужденные считаться с

огромным размахом национально-освободительного движе-

ния колониальных народов, создают легенду об участии

католической церкви в развитии духовной культуры пора-

бощенных колонизаторами народов.

В 1951 г. Пий XII в одной из своих энциклик утверж-

дал, что «церковь никогда не относилась с презрением и

пренебрежением к языческим доктринам; вернее, она их

освобождала от ошибок и от всяческой скверны, а затем

освящала и возвышала христианской мудростью. В равной

степени языческое искусство и культуру, которые в неко-

торых случаях поднялись на очень высокую ступень,

церковь воспринимала доброжелательно, развивала их с

большим прилежанием и доводила до такой степени рас-

цвета, которой они в прошлом никогда не достигали. Так-

же церковь никогда не осуждала местные обычаи народов

и их традиционные учреждения, но освящала их. Изменяя

их форму и дух, церковь использовала языческие празд-

ники, чтобы почитать христианских мучеников и прослав-

лять священные таинства» 12. Все эти утверждения реши-

тельно расходятся с фактами.

На практике было так: параллельно с действиями кон-

кистадоров, направленными на захват территории и на

уничтожение индейских «империй», духовенство повсеме-

стно истребляло храмы, рукописи, украшения, ста-

туи, фрески и прочие предметы культа и культуры, ин-

дейцев.

Достаточно сказать, что только в 1590 г. по приказу

Луиса Сапаты, архиепископа Боготы, было разбито свыше

8 тыс. индейских «идолов», а Гонсало де Саласар, епископ

Мериды, уничтожил свыше 20 тыс. различных произведе-

ний индейского искусства.

«Я,—признается Франсиско де Авила, другой миссио-

нер, участник конкисты Перу, — сам собственноручно

19

уничтожил свыше 30 тыс. идолов и сжег свыше 3 тыс.

мумий, которым покланялись индейцы» 13.

Церковные историки оправдывают эти варварские

действия миссионеров тем обстоятельством, что якобы

уничтоженные произведения индейской культуры не пред-

ставляли ценности (?), что иначе индейцы продолжали

бы им поклоняться, что это было в духе времени и т. п.

Не успели испанцы завоевать Америку, как в колони-

ях были созданы трибуналы инквизиции, которые сразу

«заработали» с большим рвением.

В 1575 г. испанская корана, напуганная массовыми

расправами над местным населением, запретила привле-

кать индейцев к суду инквизиции по обвинению в ереси.

Ведь в конце концов индейцы должны были работать на

испанского короля, добывать «ему золото и другие ценности.

Индейцы, превращенные в пепел на кострах инквизиции,

этого не могли делать. И все же церковь в колониях про-

должала преследовать «идолопоклонников» с обычной для

нее жестокостью.

В Перу, где индейцы оказывали решительное сопро-

тивление колонизаторам и их сообщникам церковникам,

испанские власти во второй половине XVI в. стали сгонять

индейцев с их мест жительства в особые поселения, где

они трудились под надзором колониальных чиновников и

подвергались «духовной» обработке священниками-«док-

тринерами». Поселения периодически посещались церков-

ными «визитаторами» — подлинными инквизиторами,

творившими суд и расправу над непокорными индейцами.

Обвиненных в идолопоклонстве индейцев наказывали 50

ударами плетью, а упорствующих осуждали на каторжные

работы на галерах, женщин на всю жизнь отдавали в мо-

настыри в услужение, фактически превращая в рабынь.

Жрецов местных культов подвергали тюремному заклю-

чению в специально выстроенном для этой цели в Лиме

застенке. Их собственность подлежала конфискации.

Синод в Кито в 1596 г. разрешил священникам-«докт-

ринерам» наказывать «непослушных» индейцев розгами.

За отказ от исповеди в первый раз полагалось 24 удара

плетью, во второй —50, такое же наказание ожидало и

тех, кто нарушал пятничный пост.

Священники-«доктринеры» нещадно эксплуатировали

свою паству. Женщины и дети должны были работать на

20

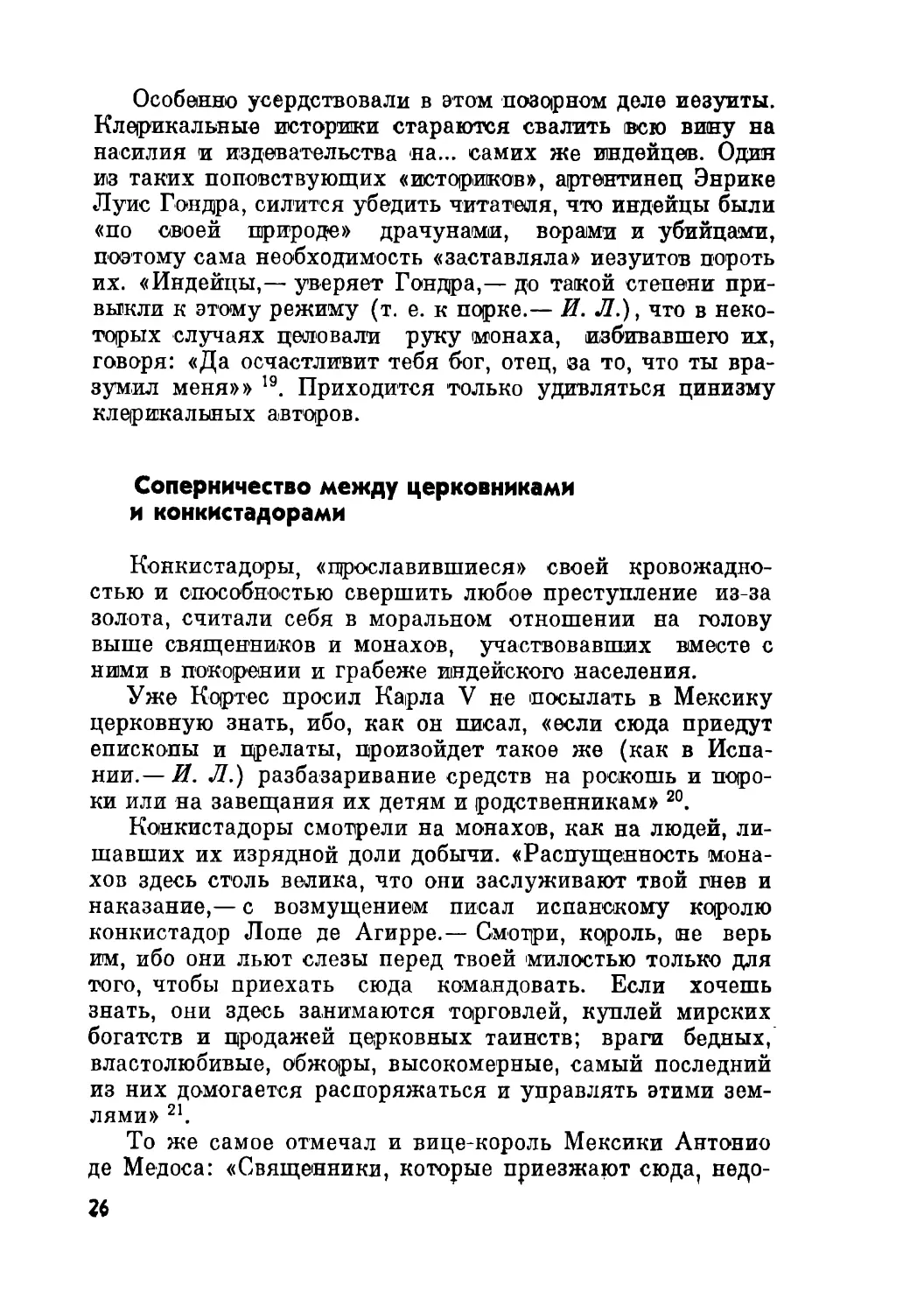

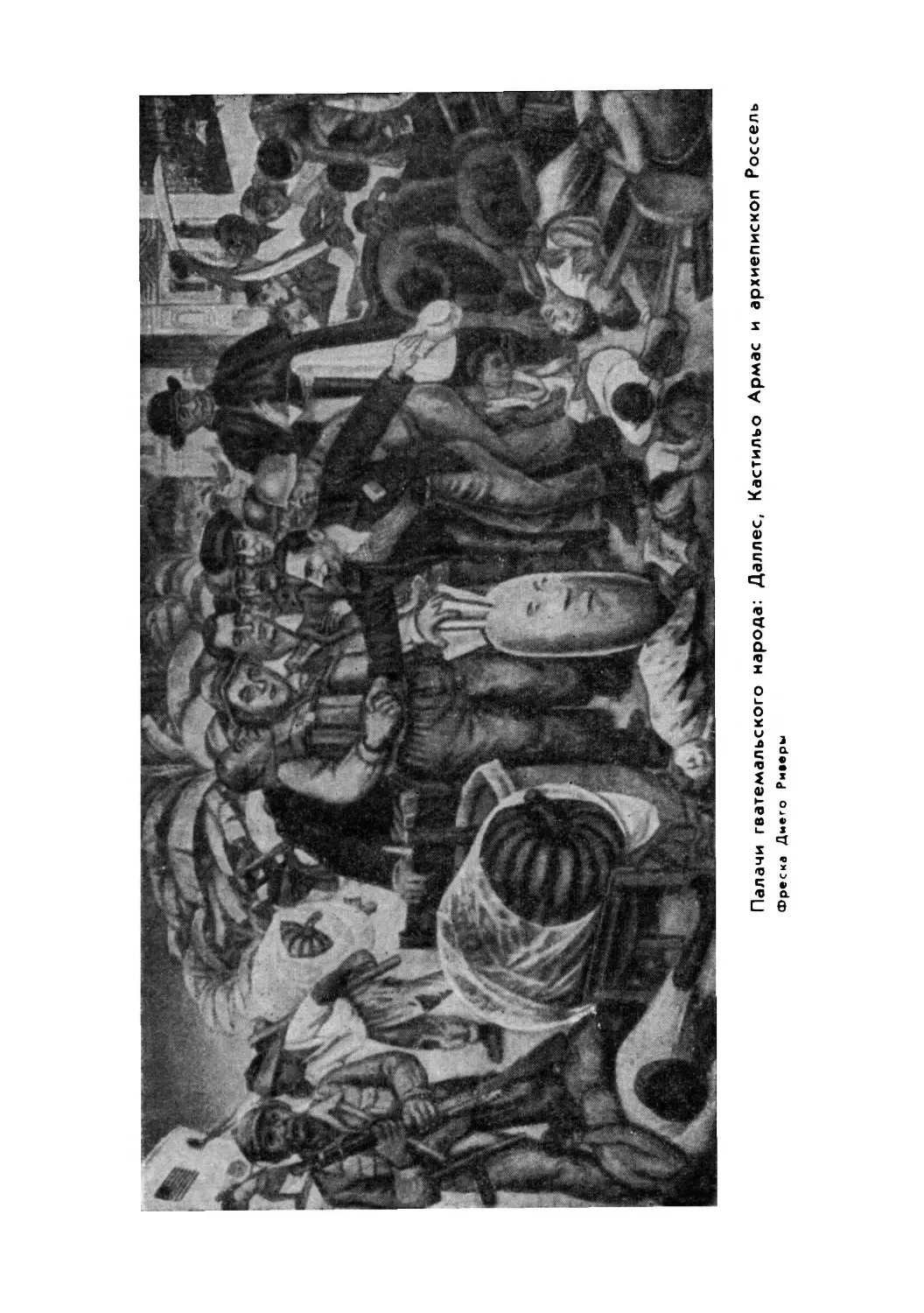

Веселая компания: священник и коррехидор.

Рисунок перуанского индейца

Гуаман Пома де Айаля, XVI в.

земле священника, приносить ему яйца, кур и фрукты.

Священники принуждали индианок к сожительству.

Гуаман Пома, перуанский хронист XVI в., утверждал, что

рост метисского населения был главным образом вызван

небывалой половой активностью церковников.

Тысячи индейцев сгонялись для постройки грандиоз-

ных католических соборов и церквей, один вид которых

должен был заставить индейцев трепетать перед могуще-

ством завоевателей. «Какому-нибудь монаху ничего не

стоит затеять повое строительство стоимостью в 10—12

тыс. дукатов,— писал в 1550 г. Алонсо де Монтуфар,

архиепископ Мексики,— пригнать к месту работы за 4,

6 или 12 лиг (1 лига = 4 км. — И. Л.) индейцев партиями

в 500, 600, 1000 человек и не только заставить их работать

бесплатно, но и не давать им ни корки хлеба»14.

В сохранившихся текстах индейцев майя XVI в. о

церковном строительстве говорится как о страшном бед-

ствии. Впрочем, рабский труд индейцев при постройке

церквей не отрицается и самими испанскими светскими и

духовными хронистами. Свидетельствуют об этом Менди-

ета, Ремесаль и другие церковники — участники конки-

сты. О масштабах церковного строительства и тем самым

о масштабах применения с этой целью рабского труда ин-

дейцев говорит следующая цифра: за сто с лишним лет

после начала конкисты к 1623 г. духовенство построило

руками порабощенных индейцев 70 тыс. церквей и ча-

совен.

Духовенство в Америке, как оно это делало в Африке

и в Азии, для того чтобы успешнее распространять хри-

стианство, повсеместно включало в свой культ и церков-

ный ритуал наиболее распространенные местные обряды

и верования. Церкви строились, как правило, в священных

для индейцев местах. Новые храмы украшались индейским

орнаментом и фресками, лики Христа и святых писались

с чертами индейцев, церковные праздники приурочива-

лись к индейским празднествам. Чудесам и явлениям бого-

родицы и здесь не было числа.

Об этом ярко рассказывает Брую Травен в романе

«Поход в страну Каоба»: «Великий религиозный праздник

индейцев отмечался в первую неделю февраля... А так как

в первую неделю февраля католики повсюду празднуют

день Канделарии, то, едва появившись в Хукуцине, они

22

переименовали великий индейский религиозный праздник

в праздник Канделарии. Этим актом, собственно» и было

завершено обращение язычников в христианство... Индей-

ское языческое капище было разрушено, но на том же

месте, на том же фундаменте был воздвигнут новый храм.

Католический собор соорудили из того же камня, из кото-

рого в свое время индейцы построили свое святилище.

Монахи в погоне за быстрой прибылью не потрудились

даже соскрести надписи с каменных плит, и сейчас еще

на стенах католического собора и на плитах, которыми

вымощен церковный двор, можно увидеть древние индей-

ские письмена и кабалистические знаки. Церковная служба

и поведение священников в католическом соборе мало чем

отличались от обрядов, справляемых в индейском храме.

И здесь и там священнослужители бормотали и пели что-

то непонятное, и здесь и там они жестикулировали, стоя

перед алтарем, вертелись и приседали, склонялись и воз-

носили руки к небу» 15.

В своей жестокости по отношению к индейскому насе-

лению духовенство не уступало светским поработителям.

В качестве примера можно указать на деятельность

францисканца Диего де Ланда, свирепствовавшего в Юка-

тане во второй половине XVI в. Ланда сжигал древние

индейские рукописи, разрушал индейские храмы, уничто-

жал произведения искусства и подвергал индейцев утон-

ченным пыткам. Заподозренные в отступлении от веры

индейцы получали по приказу Ланды до 200 ударов пле-

тью. Если это их не убеждало, их подвешивали на вывер-

нутых руках, обливали спину кипящим воском, жгли кале-

ным железом или подвергали пытке водой. «Последняя со-

стояла в том, что через рог, вставленный в горло пытаемого,

лили горячую воду, затем один из палачей становился на

пытаемого, и вода, смешанная с кровью, лилась изо рта,

носа и ушей. Индейцы десятками умирали от пыток, и в

монастырских застенках появлялись новые жертвы. По

сообщениям современников, Ланда подверг пыткам и те-

лесным наказаниям 6330 мужчин и женщин; из них 157

вскоре умерли от последствий пыток, а большинство

оставшихся в живых стали калеками на всю жизнь

12 июля 1562 г. Ланда «отпраздновал» в Мани торжествен-

ное аутодафе, на котором присутствовали главный аль-

кальд, испанцы и индейская знать. На кострах этого

23

аутодафе погибли последние реликвии древней культуры

майя, рукописи, написанные иероглифическим письмом,

статуи, художественные сосуды с изображениями. Многие

схваченные индейцы повесились в тюрьме до аутодафе

или умерли от пыток. Монахи вырыли из могил 70 трупов

и бросили их в костер. Пока они горели, оставшиеся в жи-

вых жертвы инквизиции, одетые в шутовские одежды (сан-

бенито), подвергались истязаниям и издевательствам»16.

По свидетельству современников, в монастырях име-

лись специальные камеры для пыток непокорных индей-

цев, «богато» оснащенные кандалами, дыбами, ремнями

и прочим палаческим инструментом. Многие представи-

тели духовенства настаивали на применении насилия к

индейцам. Епископ Мексики Сумаррага и другие писали

королю в 1531 г., что индейцы повинуются только из-за

страха перед наказанием. Участник конкисты Мендиета

провозглашал, что «священники должны сечь индейцев

для их же благополучия. Розги столь же необходимы для

них (индейцев), как и хлеб для их уст, без розг индейцы

становятся более отважными и творят большие грехи» 17.

Антонио Ульоа, испанский ученый, обследовавший

вместе со своим коллегой Херхе Хуаном американские

колонии в первой половине XVIII в., пришел к выводу,

что порка индейцев была обычной мерой наказания во

всех испанских владениях. В плантациях и поместьях,

писал он, за малейшую провинность индейца (валят на

землю и бьют, причем минимальное наказание сто уда-

ров, так как «палачи меньше считать не умеют». Часто

индейцев привязывали волосами к хвосту лошади и в та-

ком виде волокли к месту работы. Описывая эти экзеку-

ции, Ульоа отмечает: «Раньше так поступал только

энкомендеро *, а теперь коррехидор **, помещик, планта-

тор и, что больше всего вызывает возмущение, служитель

алтаря. Все они, в том числе и духовенство, относятся с

такой же жестокостью к беззащитным индейцам, как и к

рабам неграм» 18. Опубликованные документы свидетель-

ствуют, что индейцев даже в церковь загоняли при помощи

плетей.

* Энкомендеро (испанские завоеватели) — помещики, владев-

шие приписанными к поместью индейцами.

** Испанский полицейский чиновник в американских коло-

ниях.

24

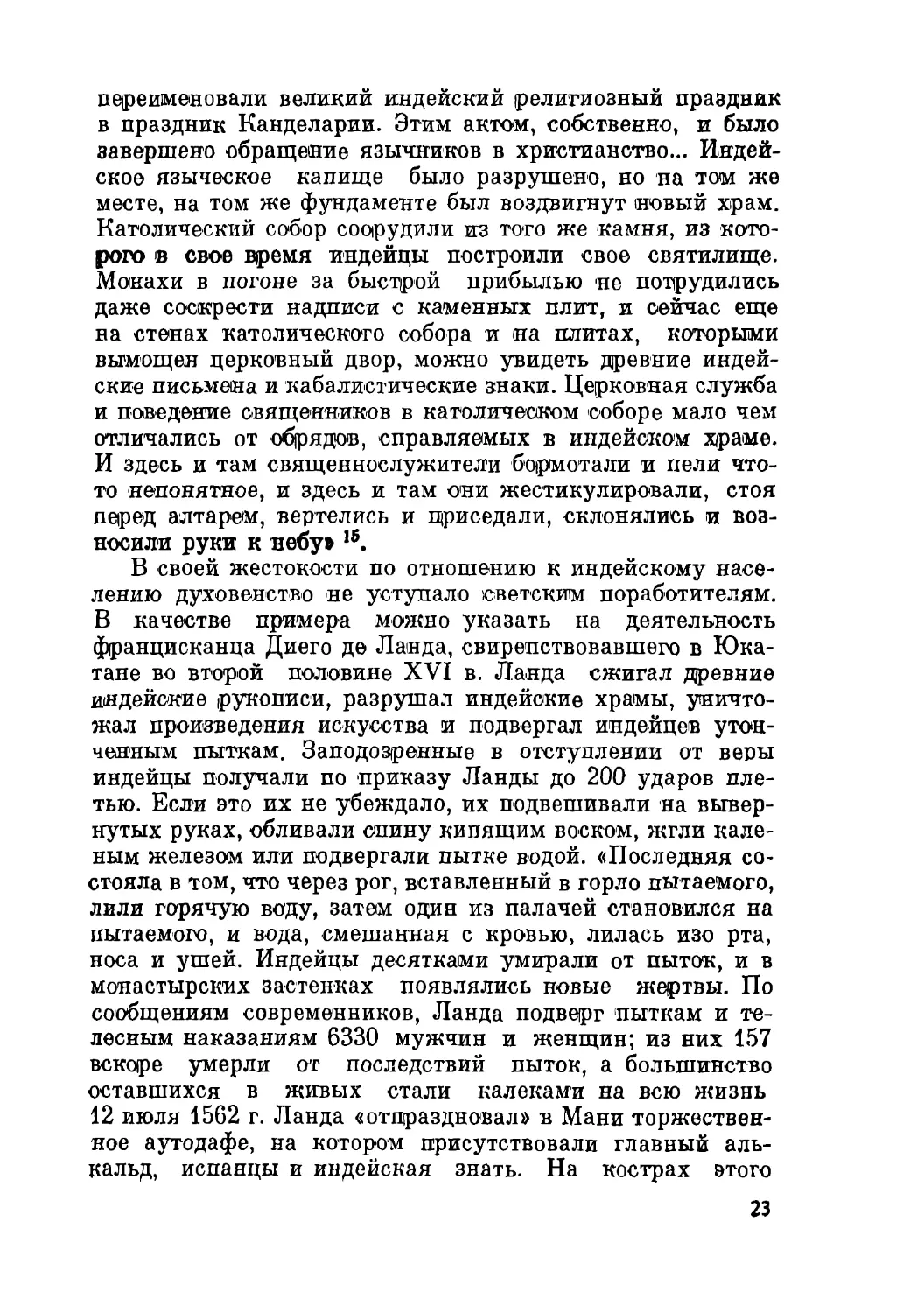

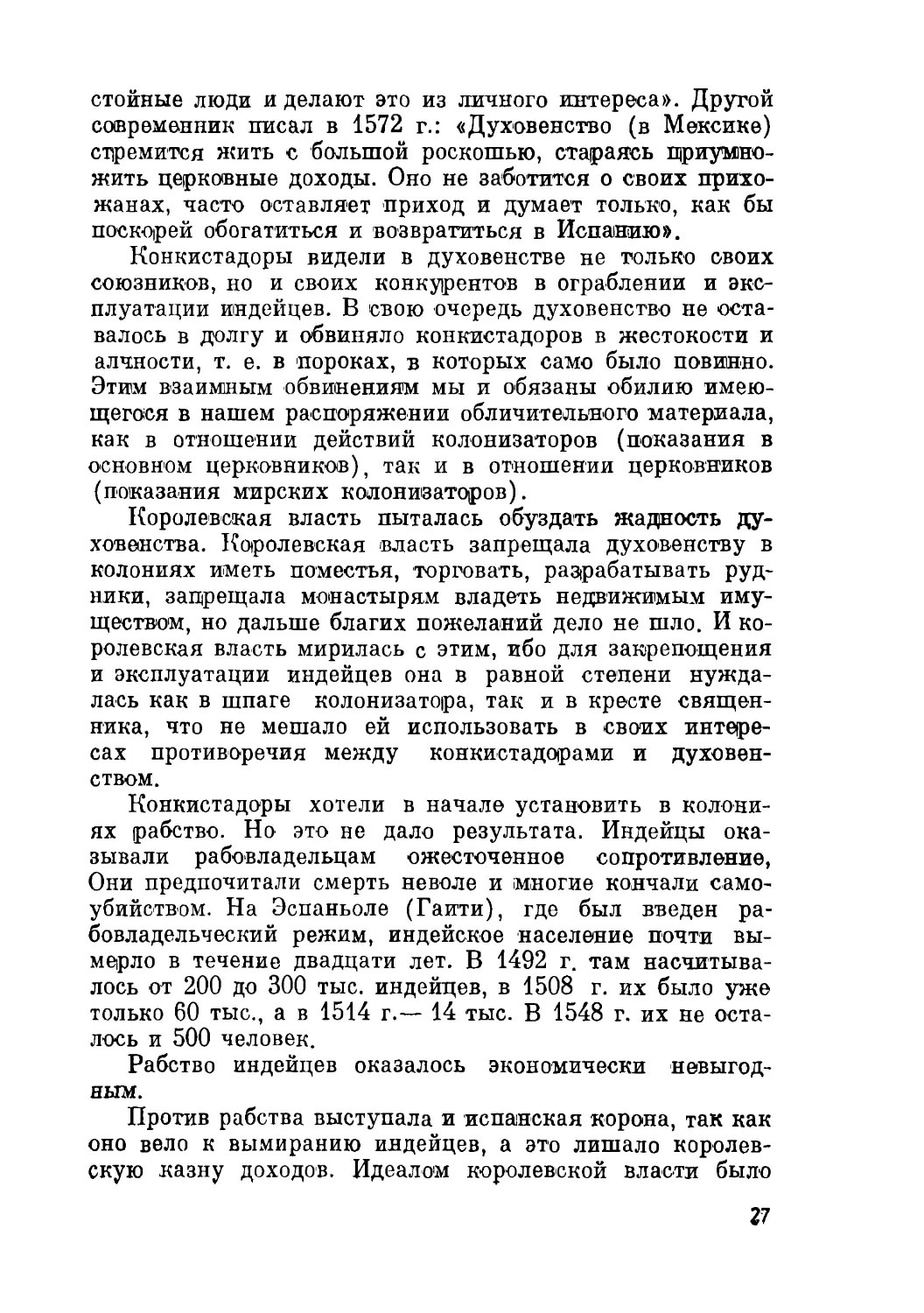

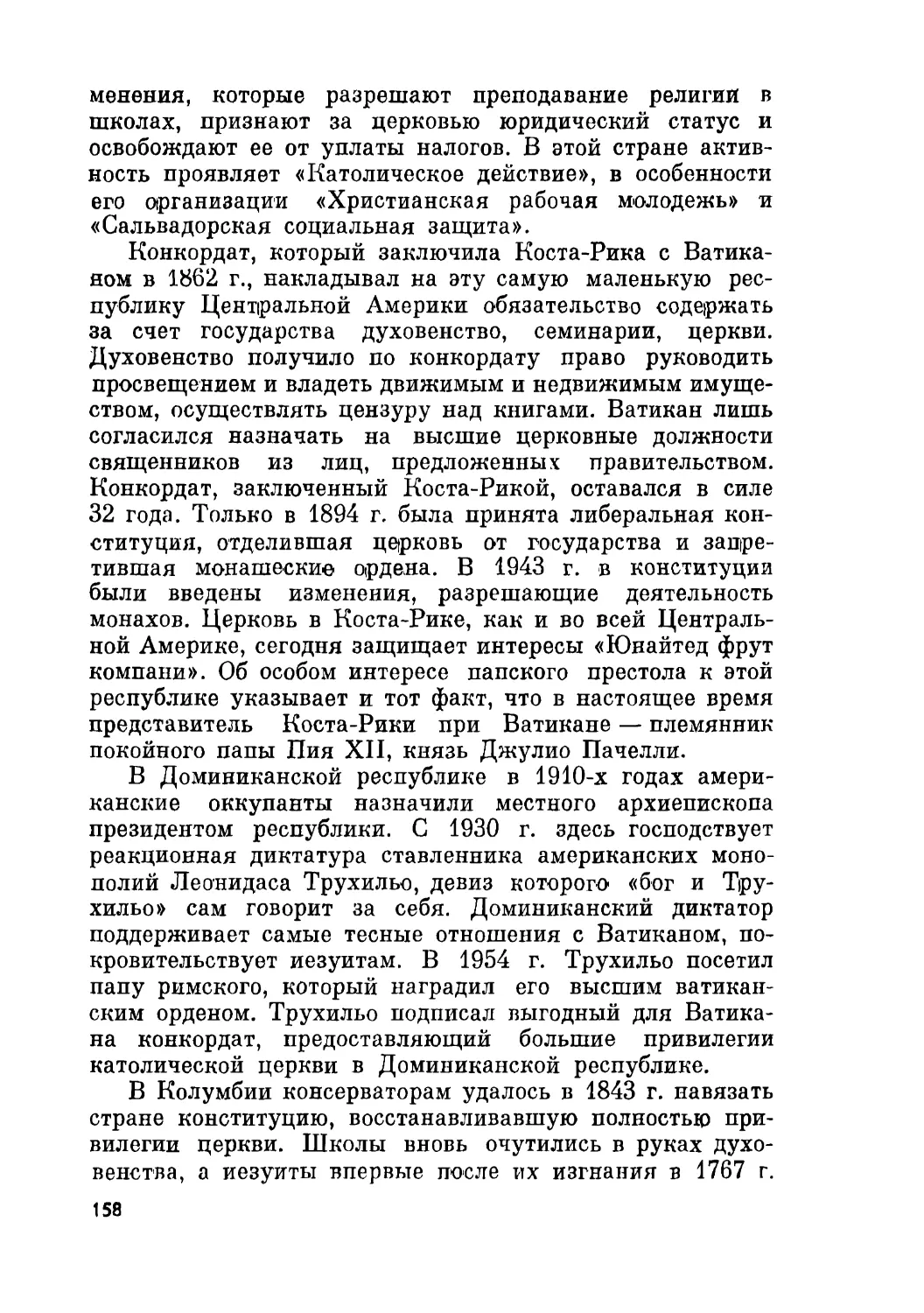

Индеец — жертва колонизаторов (в виде лисы

изображен священник).

Аллегория Гуаман Пома де Айаля, XV/ в.

Особенно усердствовали в этом позорном деле иезуиты.

Клерикальные историки стараются свалить (всю вину на

насилия и издевательства на... самих же индейцев. Один

из таких поповствующих «историков», аргентинец Энрике

Луис Гондра, силится убедить читателя, что индейцы были

«по своей природе» драчунами, ворами и убийцами,

поэтому сама необходимость «заставляла» иезуитов пороть

их. «Индейцы,— уверяет Гондра,— до такой степени при-

выкли к этому режиму (т. е. к порке.— И. Л.), что в неко-

торых случаях целовали руку монаха, избивавшего их,

говоря: «Да осчастливит тебя бог, отец, за то, что ты вра-

зумил меня»» 19. Приходится только удивляться цинизму

клерикальных авторов.

Соперничество между церковниками

и конкистадорами

Конкистадоры, «прославившиеся» своей кровожадно-

стью и способностью свершить любое преступление из-за

золота, считали себя в моральном отношении на голову

выше священников и монахов, участвовавших вместе с

ними в покорении и грабеже индейского населения.

Уже Кортес просил Карла V не посылать в Мексику

церковную знать, ибо, как он писал, «если сюда приедут

епископы и прелаты, произойдет такое же (как в Испа-

нии.— И. Л.) разбазаривание средств на роскошь и поро-

ки или на завещания их детям и родственникам» 20.

Конкистадоры смотрели на монахов, как на людей, ли-

шавших их изрядной доли добычи. «Распущенность мона-

хов здесь столь велика, что они заслуживают твой гнев и

наказание,— с возмущением писал испанскому королю

конкистадор Лoпe де Агирре.— Смотри, король, не верь

им, ибо они льют слезы перед твоей милостью только для

того, чтобы приехать сюда командовать. Если хочешь

знать, они здесь занимаются торговлей, куплей мирских

богатств и продажей церковных таинств; враги бедных,

властолюбивые, обжоры, высокомерные, самый последний

из них домогается распоряжаться и управлять этими зем-

лями» 21.

То же самое отмечал и вице-король Мексики Антонио

де Медоса: «Священники, которые приезжают сюда, недо-

26

стойные люди и делают это из личного интереса». Другой

современник писал в 1572 г.: «Духовенство (в Мексике)

стремится жить с большой роскошью, стараясь приумно-

жить церковные доходы. Оно не заботится о своих прихо-

жанах, часто оставляет приход и думает только, как бы

поскорей обогатиться и возвратиться в Испанию».

Конкистадоры видели в духовенстве не только своих

союзников, но и своих конкурентов в ограблении и экс-

плуатации индейцев. В свою очередь духовенство не оста-

валось в долгу и обвиняло конкистадоров в жестокости и

алчности, т. е. в пороках, в которых само было повинно.

Этим взаимным обвинениям мы и обязаны обилию имею-

щегося в нашем распоряжении обличительного материала,

как в отношении действий колонизаторов (показания в

основном церковников), так и в отношении церковников

(показания мирских колонизаторов).

Королевская власть пыталась обуздать жадность ду-

ховенства. Королевская власть запрещала духовенству в

колониях иметь поместья, торговать, разрабатывать руд-

ники, запрещала монастырям владеть недвижимым иму-

ществом, но дальше благих пожеланий дело не шло. И ко-

ролевская власть мирилась с этим, ибо для закрепощения

и эксплуатации индейцев она в равной степени нужда-

лась как в шпаге колонизатора, так и в кресте священ-

ника, что не мешало ей использовать в своих интере-

сах противоречия между конкистадорами и духовен-

ством.

Конкистадоры хотели в начале установить в колони-

ях рабство. Но это не дало результата. Индейцы ока-

зывали рабовладельцам ожесточенное сопротивление,

Они предпочитали смерть неволе и многие кончали само-

убийством. На Эспаньоле (Гаити), где был введен ра-

бовладельческий режим, индейское население почти вы-

мерло в течение двадцати лет. В 1492 г. там насчитыва-

лось от 200 до 300 тыс. индейцев, в 1508 г. их было уже

только 60 тыс., а в 1514 г.— 14 тыс. В 1548 г. их не оста-

лось и 500 человек.

Рабство индейцев оказалось экономически невыгод-

ным.

Против рабства выступала и испанская корона, так как

оно вело к вымиранию индейцев, а это лишало королев-

скую казну доходов. Идеалом королевской власти было

27

установление в колониях таких же феодальных порядков,

какие господствовали в самой Испании.

Некоторые представители духовенства, в частности из

доминиканского ордена, обойденные при разделе земель и

индейцев в период конкисты, тоже выступали против раб-

ства индейцев. Следует подчеркнуть, что таких священни-

ков было самое незначительное число. Об этом свидетель-

ствуют сообщения агентов римской курии в Рим, которые

опубликовал аргентинский историк Айаррагарай. В одном

таком донесении середины XVI в. говорится: «Как свет-

ское духовенство, так и монахи беспрерывно торгуют всем,

чем попало, не исключая продажи индейцев христианам,

чем все занимаются. Как миряне, так и духовенство по-

купают уже крещенных и освобожденных индейцев и пе-

реправляют их из одной провинции в другую» 22.

Те из духовенства, которые выступали против рабства

индейцев, за исключением разве Лас-Касаса, о котором

речь будет ниже, претендовали на передачу всего индей-

ского населения во власть церкви. Лицемерный характер

позиции доминиканцев в этом вопросе показывает и то

обстоятельство, что никто из них (даже первоначально и

Лac-Kacac) не протестовал против введения в Америке

рабства негров. На церковных и монастырских землях ра-

ботали тысячи черных рабов, и само духовенство активно

участвовало в работорговле. Королевская власть тоже была

сторонницей рабства негров.

В испанских колониях установился экономический

строй, основанный на феодальной собственности в фор-

ме энкомиенды (от испанского «encomendar» — пору-

чить) .

Королевская власть провозгласила все новооткрытые

земли и их население собственностью короны, поручав-

шей («энкомендировавшей») земли и индейцев колониза-

тору во временное пользование *. Взамен энкомендеро

должен был собирать королевские налоги с индейцев, обе-

спечивать им «духовное и мирское благополучие», уча-

ствовать в защите территории от вражеских нападений и

выполнять все прочие королевские распоряжения. Первы-

* Вначале энкомиенда давалась колонизатору в пользование

на два поколения, затем стала его наследственной собствен-

ностью.

28

ми энкомендеро были конкистадоры. О том, как они за-

ботились о «духовном и мирском благополучии» своих по-

допечных, рассказывает Лас-Касас: «Дьявол-энкомендеро

зовет 100 индейцев, которые приходят к нему, послушные

как овечки. Он приказывает отрубить головы 30 или 40,

а остальным говорит: ,,То же ожидает и вас, если не буде-

те выполнять моих приказаний или отлучитесь с места жи-

тельства без моего разрешения"».

В 1542 г. были приняты так называемые «Новые зако-

ны по управлению колониями». Эти законы провозглаша-

ли индейцев свободными и запрещали превращать их в

рабов. Законы 1542 г. возвещали, что энкомиенды больше

не будут выдаваться, а существующие после смерти соб-

ственников подвергнутся ликвидации.

О законах 1542 г. исписано много бумаги. Апологеты

колонизаторов обычно ссылаются на них как на доказатель-

ство гуманности и человеколюбия королевской власти по

отношению к индейцам. Большинство буржуазных исто-

риков не могут или не хотят понять действительного смыс-

ла «новых» законов. Карл I чересчур зловещая фигура, что-

бы быть эмансипатором индейцев. В действительности он

добивался «новыми» законами не благополучия индейцев,

а ликвидации власти конкистадоров, которых хотел

превратить в чиновников короны — надсмотрщиков за

«свободными» индейцами, платящими налоги в королев-

скую казну и добывающими королю золото, алмазы и

жемчуг. Этим планам, однако, не суждено было осуще-

ствиться, так как «новые» законы вызвали бурю протестов

со стороны колонизаторов. В ответ на запрос Верховного

совета Индий против законов 1542 г. единодушно выска-

зались энкомендеро, монашеские ордена и подавляющее

большинство белого духовенства. В результате король

вынужден был отступить и отменить статьи, говорившие

о ликвидации энкомиенды. Энкомиенда превратилась в

наследственный институт, существовавший на протяжении

почти всего колониального периода. Королевская власть

не чувствовала в себе достаточной силы, чтобы сломить

сопротивление заокеанских феодалов-колонизаторов.

Столкновение этих двух сил закончилось компромиссом,

на основе которого королевская власть получала 1/3 дохо-

дов с эксплуатации колоний, а 2/3 делились между духо-

венством и мирскими колонизаторами.

29

Лас-Касас — обличитель светских

и церковных колонизаторов

Гневным обличителем светских и церковных колони-

заторов был доминиканец Лас-Касас. Церковники по сей

день не могут ему простить этого. Лас-Касас впервые поя-

вился в Америке в 1510 г. в роли конкистадора и прини-

мал участие в покорении Мексики. Зверства и алчность

конкистадоров и сопровождавших их монахов и священ-

ников вызвали у него глубокое возмущение. Лас-Касас

возвратился в Испанию, где перед королем и чиновниками

Верховного совета Индий разоблачил преступления коло-

низаторов и попытался показать, что индейцы «добрые

дикари» и их можно покорить не насилием, а человече-

ским отношением. Король выслушал его милостиво, но

никаких мер для исправления положения в колониях не

предпринял. Тогда Лас-Касас попросил короля разрешить

ему основать колонию в Венесуэле и доказать на деле

преимущества предлагаемой им политики. В этой колонии,

по плану Лас-Касаса, испанские крестьяне работали бы

с индейцами, как равные с равными, учили бы индейцев

земледелию, «христианским добродетелям» и т. п., одним

словом, покоряли бы их милосердием, а не насилием.

Король согласился и выделил небольшую сумму на

перевоз испанских поселенцев и их обоснование в Вене-

суэле. По словам Лас-Касаса, король дал свое согласие

только после того, как доминиканец обещал ему за под-

держку добыть баснословное количество жемчуга, кото-

рым было богато побережье Венесуэлы.

Лас-Касас с навербованными им добровольцами отбыл

в Америку. На Антильских островах половина его людей

сбежала с корабля, а те, кто прибыл с ним в Венесуэлу,

занялись грабежом индейцев. Лас-Касас, отчаявшись наве-

сти порядок в основанной им колонии, уехал в Мексику в

надежде получить там помощь. Во время его отсутствия

индейцы напали на испанцев и перебили их. Так кончи-

лась, фактически не начавшись, попытка Лас-Касаса орга-

низовать христианскую аркадию в Америке.

Этот изолированный эпизод, который не имел никакого

влияния на поведение завоевателей, приводится некото-

рыми историками в качестве доказательства морального

благородства колонизаторов! Например, американский

30

историк Ханке, вопреки им же самим опубликованным

фактам, делает из этого следующий непостижимый вывод:

«Испанское завоевание Америки было более чем замеча-

тельным военным и политическим подвигом, оно было

также одной из величайших попыток, которую когда-либо

видел мир, претворить в жизнь христианские принципы в

отношениях между народами» 23. Громкие слова, за кото-

рыми скрываются далеко не благородные дела, ведь «пре-

творение в жизнь христианских принципов» стоило жизни

сотням тысяч индейцев.

Предприятие Лас-Касаса потерпело крах. Своими дей-

ствиями он вызвал только озлобление колонизаторов. Же-

лая оградить себя от их нападок, Лас-Касас вступил в до-

миниканский орден. Он усердно собирал материалы о пре-

ступлениях колонизаторов и духовенства, использованные

им впоследствии в многочисленных обличительных сочине-

ниях, прославивших его имя. В 30-х годах XVI в. Лас-Ка-

сас вновь возвращается в Испанию, где при дворе возоб-

новляет свою проповедь в пользу индейцев. Он требует,

чтобы духовенство не давало колонизаторам отпущения

грехов, если они не будут вести себя по отношению к ин-

дейцам более гуманно. Лас-Касас, фантазер и мечтатель,

выступал не против королевской власти, а против конки-

стадоров, которых король имел намерение обуздать. Поэ-

тому Карл I отнесся к Лас-Касасу и на этот раз благо-

склонно. В результате доминиканский монах вернулся в

Мексику, осыпанный королевскими милостями и в сане

епископа, главы, правда, далекой и глухой, епархии Чиа-

пас, лежащей на границе с Гватемалой. На новом посту

Лас-Касас произносит гневные проповеди против энко-

мендеро, бичует жадных к наживе монахов и священни-

ков, относится к индейцам с подлинным человеколюбием.

Но его проповедь и его пример — это глас вопиющего в

пустыне. Испанцы смеялись над Лас-Касасом, они смот-

рели на него как на назойливого чудака и только.

В 1542 г., т. е. в год издания «новых» законов, Лас-Ка-

сас направил королю свою знаменитую «Кратчайшую ре-

ляцию о разрушении Индий», увидевшую свет в Севилье

десять лет спустя. В этом произведении Лас-Касас расска-

зывает о чудовищных преступлениях колонизаторов, о мас-

совом истреблении индейцев, об их нечеловеческой эксплу-

атации и т. д. Вскоре Лас-Касас вновь приехал в Испанию,

31

где при дворе вновь настаивал на необходимости обуздать

эндомендеро. Король осыпал его милостями и на этот раз.

Ему была назначена пенсия и титул «покровителя индей-

цев». Но Лас-Касас в Америку больше не возвратился. Пос-

ле принятия «новых» законов, по существу закрепивших

энкомиенду, Лас-Касас, 70-летний старик, удалился в до-

миниканский монастырь в Мадриде, где до конца своей

жизни писал истории, рассказывающие миру о преступле-

ниях испанцев в Новом свете. Некоторые из его историй

увидят свет только в наше время.

Среди клерикальных и реакционных историков до по-

следнего времени преобладала тенденция открещиваться от

Лас-Касаса как от вруна и мистификатора. Они утвержда-

ли, что разоблачения Лас-Касаса не основаны на фактах,

не подкрепляются другими источниками, что Лас-Касас

преувеличил злодеяния конкистадоров, приумножил число

их жертв, что он «оклеветал» испанцев и церковь и т. д.

С развитием исторической науки в Латинской Америке,

с публикацией новых архивных документов и свидетельств

участников конкисты, подтверждающих факты, приводи-

мые Лас-Касасом, опровергать Лас-Касаса стало невозмож-

ным даже для иезуитов. Вследствие этого появилась другая,

диаметрально противоположная первой, тенденция: выда-

вать Лас-Касаса за единственно подлинного представителя

церкви и колонизаторов. Посмотрите на Лас-Касаса, гово-

рят теперь некоторые клерикальные и реакционные исто-

рики, вот какими были колонизаторы, вот каким было ка-

толическое духовенство! Но утверждать, что Лас-Касас

был типичным представителем духовенства или колониза-

торов, столь же нелепо, как утверждать, что Джордано

Бруно или Кампанелла были типичными представителя-

ми церкви в XVI столетии. При жизни Лас-Касаса духо-

венство его поносило и старалось дискредитировать пото-

му, что он разоблачал не только энкомендеро, но и церков-

ников. Незадолго до своей смерти Лас-Касас написал папе

римскому письмо, призывая его обуздать аппетиты духо-

венства в колониях. «Величайший скандал и не меньший

ущерб,— писал Лас-Касас,— наносят нашей святейшей

христианской вере епископы, монахи и священники, кото-

рые на новых землях великолепно обогащаются, в то время

как их поданные, обращенные недавно в веру, пребывают

в такой полной и невероятной нищете, что многие из них

32

из-за произвола, голода, жажды и чрезмерного труда каж-

дый день по-пустому гибнут. Со всей скромностью умоляю

Ваше святейшество объявить таким священникам, что они

обязаны на основе естественного и божественного закона,

как они действительно тому обязаны, возвратить все зо-

лото, серебро и драгоценные камни, приобретенные ими,

ибо они их взяли и отобрали у людей, терпевших великие

бедствия и теперь страдающих от них и которым они по

божественному и естественному закону обязаны также

раздать свое собственное имущество». Неудивительно, что

Лас-Касаса духовенство колоний глубоко ненавидело и да-

же называло антихристом. Лас-Касас был искренне верую-

щим католиком. Он критиковал духовенство и колонизато-

ров с позиций «идейного» христианства. Лас-Касас не по-

мышлял призывать индейцев оказывать сопротивление

своим поработителям. Как и другие монахи, он пропове-

довал смирение и послушание, поэтому его проиндейская

проповедь существенной опасности для колонизаторов не

представляла. Это объясняет, почему церковь :не распра-

вилась с ним более круто. Что касается королевской вла-

сти, то она использовала его проповеди в своих интересах:

кокетничая с Лас-Касасом, Карл I стремился в действи-

тельности не облегчить положение индейцев, а обеспечить

себе большую долю награбленного конкистадорами.

Королевская власть, колонизаторы и духовенство про-

должали относиться к индейцам после 1542 г. так же «гу-

манно», как и до этого. Законы 1542 г., объявлявшие индей-

цев свободными и запрещавшие применять к ним насилие,

на практике были сведены к нулю. С началом разработки

рудников и золотых россыпей королевская власть ввела

принудительный труд индейцев на этих разработках, так

называемую миту. В соответствующей седуле (распоряже-

нии) от 1574 г. Филипп II обвиняет индейцев в том, что они

склонны к порокам, безделию и пьянству, от чего их можно

«излечить», только принудив к труду. Испанцы приносят

им пользу, утверждал Филипп II, обучая их христианству,

а так как испанцы и индейцы без взаимной поддержки не

могут существовать, то справедливо принуждать индейцев

работать не только в монастырях и на постройке дорог, но

и в рудниках.

После «гуманных» законов 1542 г. индейцы продолжали

гибнуть массами от непосильного труда в энкомиендах,

33

рудниках, при постройке церквей, от преследований и

издевательств колонизаторов. И если они полностью не

погибли, то только потому, что испанцы не воображали

себя без индейцев, работающих на них, индейцы были не-

обходимы испанцам как рабочая сила. Однако, когда это

было выгодно завоевателям, например, в скотоводческих

районах Аргентины и Уругвая, они не останавливались на

полном истреблении коренного населения, несмотря на

свои «христианские» убеждения.

Некоторые историки (Саваля и Ханке), оценивая дея-

тельность Лас-Касаса, приходят к выводу, что среди коло-

ниального духовенства были две группировки, одна вела

себя плохо по отношению к индейцам, а другая, представ-

ленная Лас-Касасом, желала им блага. Такая точка зрения

отнюдь не объективна и не снимает с церкви моральную от-

ветственность за поведение духовенства. На самом деле

Лас-Касас как непримиримый разоблачитель колони-

заторского режима — единственный в Америке. Он — пря-

мая противоположность подавляющему большинству духо-

венства, которое вело себя по отношению к индейцам столь

же жестоко, как и мирские колонизаторы.

«Духовенство не имело ничего против теории энкомиен-

ды,— пишет Лесли Бирд Симпсон, один из немногих бур-

жуазных историков, отважившихся исследовать не только

законодательную (формальную), но и практическую сто-

рону испанского владычества в Америке.— Протесты Лас-

Касаса и доминиканцев не должны быть истолкованы как

официальное отношение церкви к этому вопросу» 24. Цер-

ковь, справедливо отмечает тот же автор, жила подобно

другим испанским учреждениям, трудом индейцев, и ис-

пользование духовенством принудительного труда ничем

существенным не отличалось от поведения других сосло-

вий колонизаторов. Строительство бесчисленных церквей

и монастырей, уход за ними, содержание многочисленного

духовенства — все это лежало на плечах индейских тру-

дящихся. Духовенство, кроме того, участвовало нелегаль-

но в торговле, и многие священники уступали соблазну ис-

пользовать свой авторитет среди индейцев для личной

выгоды.

Факты показывают, что за спиной Лас-Касаса не удаст-

ся спрятаться духовенству, на протяжении трех столетий

грабившему и разорявшему индейцев.

ГЛАВА

II

ЦЕРКОВЬ

В КОЛОНИЯХ

Духовенство

в роли феодала-колонизатора

с

завершением конкисты церковь превратилась в колони-

ях в грозную материальную и духовную силу. Епископ-

ства и монастыри захватили земли с приписанными к

ним в качестве рабочей силы индейцами и многочислен-

ными неграми-рабами. Всюду лучшие земли, как прави-

ло, принадлежали духовенству. «К концу колониально-

го периода,— сообщает консервативный мексиканский ис-

торик Лукас Аламан,— около половины всех богатств Мек-

сики, Перу, Колумбии и Эквадора и почти половина бо-

гатств других латиноамериканских стран оказались в ру-

ках церкви и богатого католического духовенства. Из ос-

тальных богатств значительная часть находилась в за-

кладке у той же церкви» 1.

35

Богатые энкомендеро считали своим долгом дарить

церкви крупные земельные участки. Многие завещали

церкви навечно ренту с земельных участков или другой

собственности, которая шла на оплату поминальных месс.

Те, кто не жертвовал на церковь, могли навлечь на себя

подозрение в ереси. По свидетельству одного современни-

ка конца XVIII в., жившего в Венесуэле, завещание, в

котором не фигурировали дарения монастырям, вызывало

сомнение о спасении души того, кто совершал подобную

ошибку... Мании оставлять доходы с собственности церк-

вам сопутствовали дарения монастырям. Каждый, у кото-

рого имелась собственность и кто не завещал часть ее

церкви, набрасывал тень на свою память2.

Дарением церкви доходов (ренты) с земли, а не самой

земли, обходился королевский закон, запрещавший церк-

вам и монастырям приобретать землю в собственность. Бла-

годаря этому маневру церковь получала землю не в качест-

ве собственника, а залогодержателя в обеспечение причи-

тавшейся ей по дарению ренты. Церковь сдавала в наем

принадлежавшие ей земли или закладывала их, чтобы ку-

пить новую собственность. Подобные операции производи-

лись через подставных лиц. Таким образом и буква закона

соблюдалась, и церковная собственность непрерывно росла.

Кроме земли, церковная знать владела недвижимым

имуществом в городах. Лучшие кварталы Мехико, Лимы

и других колониальных центров принадлежали церкви.

Испанский король Филипп II писал вице-королю Перу в

1620 г., что в Лиме монастыри занимали больше площади,

чем сам город, и что большинство жителей вынуждено бы-

ло платить духовенству за наем домов или земли. Церков-

ная недвижимость в Мексике оценивалась Гумбольдтом в

1800 г. в 260 млн. песо, а в 1926 г. представитель мекси-

канского епископата оценил стоимость церковной недви-

жимости в сумме от 600 млн. до 1 млрд. песо. И это после

всех конфискаций, которые претерпела церковь в Мексике.

Церковь широко занималась ростовщической деятель-

ностью. Например, в Мексике церковь была ростовщиче-

ским учреждением, владевшим, по крайней мере, двумя тре-

тями имевшегося в обращении капитала. Она давала поме-

щикам займы и приобретала закладные на их поместья3.

Гумбольдт свидетельствует, что церковь в Мексике в конце

XVIII в. располагала закладными на 233 650 тыс. песо 4.

36

Монахи различных орденов специализировались на тор-

говых операциях, «Духовные ордена (в колониальной Аме-

рике.— И. Л.),—пишет испанский историк Альтамира,—

занимались главным образом закупкой товаров, получае-

мых из Испании, с Филиппин, а также из Азии, закупая их

оптом и делая запасы точно так же, как это делали торгов-

цы-миряне; иногда они объединялись в крупные импорт-

ные компании» 5. Монахи не брезговали и розничной тор-

говлей. Как показывают донесения папских агентов, хра-

нящиеся в архивах ватиканской конгрегации Пропаганды

веры, монахи вели широко разветвленную торговлю вином

среди населения, в частности среди индейцев, которых они

нередко силой заставляли покупать вино. В Сант-Яго (Чи-

ли) монахи в постные дни скупали всю рыбу на рынке и

продавали ее втридорога у ворот монастырей.

Немалый доход получала церковь и от деятельности ин-

квизиции, введенной в испанских колониях в 1569 г. Инк-

визиция располагала своим собственным недвижимым

имуществом (плантациями, поместьями и т. п.), но глав-

ный источник ее доходов составляло присвоенное имуще-

ство осужденных ею «еретиков».

Так, в 1695 г. инквизиция в Лиме арестовала группу

португальских купцов, обвиненных в иудаизме. Они были

сожжены на костре, а их имущество — 800 тыс. песо —

было присвоено инквизиторами.

В Мексике были годы, когда выручка от конфискаций

приносила инквизиторам до 3 млн. песо (1649 г.). В Карта-

хене в 1655 г., после вычета всех издержек, инквизицион-

ный трибунал «заработал» от (конфискации имущества

осужденных и заподозренных в ереси 430 414 песо. Пока

существовал колониальный режим, инквизиция из года в

год продолжала свой монотонный труд осуждений и кон-

фискаций. Даже в период своего упадка в начале XIX в.

инквизиция располагала крупными средствами. Во время

ликвидации инквизиции в Мексике в 1813 г. было изъято

1 775 676 песо (66 566 наличными и 1 394 628 инвестиро-

ванными в различные предприятия). Одновременно при

ликвидации инквизиции в Перу было изъято около

2 500 000 песо.

Инквизиторы брали взятки, занимались контрабандой и

другими подобными делами. В 1605 г. король, обращаясь

к мексиканским инквизиторам, предупреждал их, что,

37

по имеющимся у него данным, некоторые члены трибуна-

ла, в частности прокурор, обогатились чрезвычайно быстро

и располагают большими скотоводческими поместьями.

Ревизия инквизиционного трибунала в Лиме в 1746 г. вы-

явила, что инквизиторы Кальдерон и Унда возглавляли

контрабандную торговлю и вели безнравственный образ

жизни.

Десятина, которую собирали по патронату королевские

чиновники в виде налога, передавалась духовенству. По за-

кону десятина делилась следующим образом: 1/4 получал

епископ, 1/4— соборный капитул. Оставшаяся половина

делилась на 9 частей, из коих 7/9 шли на содержание при-

ходского духовенства, а 2/9 поступали в королевскую казну.

В действительности же, как это отмечают многочисленные

источники, королевская казна указанные 2/9 отдавала ду-

ховенству и часто отчисляла церкви добавочно крупные

средства.

Большие деньги церковь выручала от продажи «буллы

крестовых походов», покупка которой считалась равной

поездке в Палестину на поклон «святым» местам и наделя-

ла покупателя соответствующими индульгенциями. В Аме-

рике стало обязанностью покупать «буллу» каждые два

года, что служило доказательством правоверности като-

лика. Верующие, пишет видный мексиканский прогрессив-

ный деятель 30-х годов прошлого столетия Мора, «согласно

своим средствам, покупали буллу себе, своим детям и слу-

гам обоего пола свыше семилетнего возраста и были так

убеждены в ее необходимости для получения всех благоде-

яний, которые она обещала, что все ее приобретали, благо-

даря чему в казну (церкви) поступали огромные суммы

денег. Духовенство проповедовало с амвона и убеждало в

исповедальне непреложную необходимость приобретать

буллу, и так как никто не выступал против этого, и инкви-

зиция всегда была готова наказать подобное политико-ре-

лигиозное преступление, не было никакого способа разуве-

риться в необходимости приобретать буллу»6. Покупка

«буллы» была подлинным налогом на население. Индейцы

и негры должны были платить за нее по 2 серебряных

реала, белые и метисы — по 8, энкомендеро и чинов-

ники — по 16. В 1786 г. только в Мексике церковь выру-

чила от продажи буллы крестовых походов 416 883 песо.

О размерах эксплуатации, которой подвергалось мест-

ное население духовенством, о прибылях церкви в коло-

38

ниях дают представление церковные доходы, относящие-

ся к вице-королевству Новой Испании. В конце XVIII в.,

по подсчетам благосклонного к церкви историка Васкон-

селоса, в этой колонии ежегодно поступало в церковную

казну около 22 млн. песо в год. О значении этой цифры

можно судить по тому, что в тот же период доходы коро-

левской казны в Мексике равнялись 20 млн. песо, из коих

только 3,5 млн. пересылались в метрополию, а остальное

шло на нужды местной колониальной администрации. Та-

ким образом, доходы испанского короля в Мексике рав-

нялись всего лишь 15,5% доходов церкви.

Доходы отдельных епархий, например епархии Куско

(Перу), достигали 400 тыс. песо в год (1781). Столь же

высоки были доходы епархий Мексики и Гватемалы.

Само собой разумеется, что львиная доля церковного

дохода оседала в карманах епископов, аббатов и прочей

духовной знати.

39

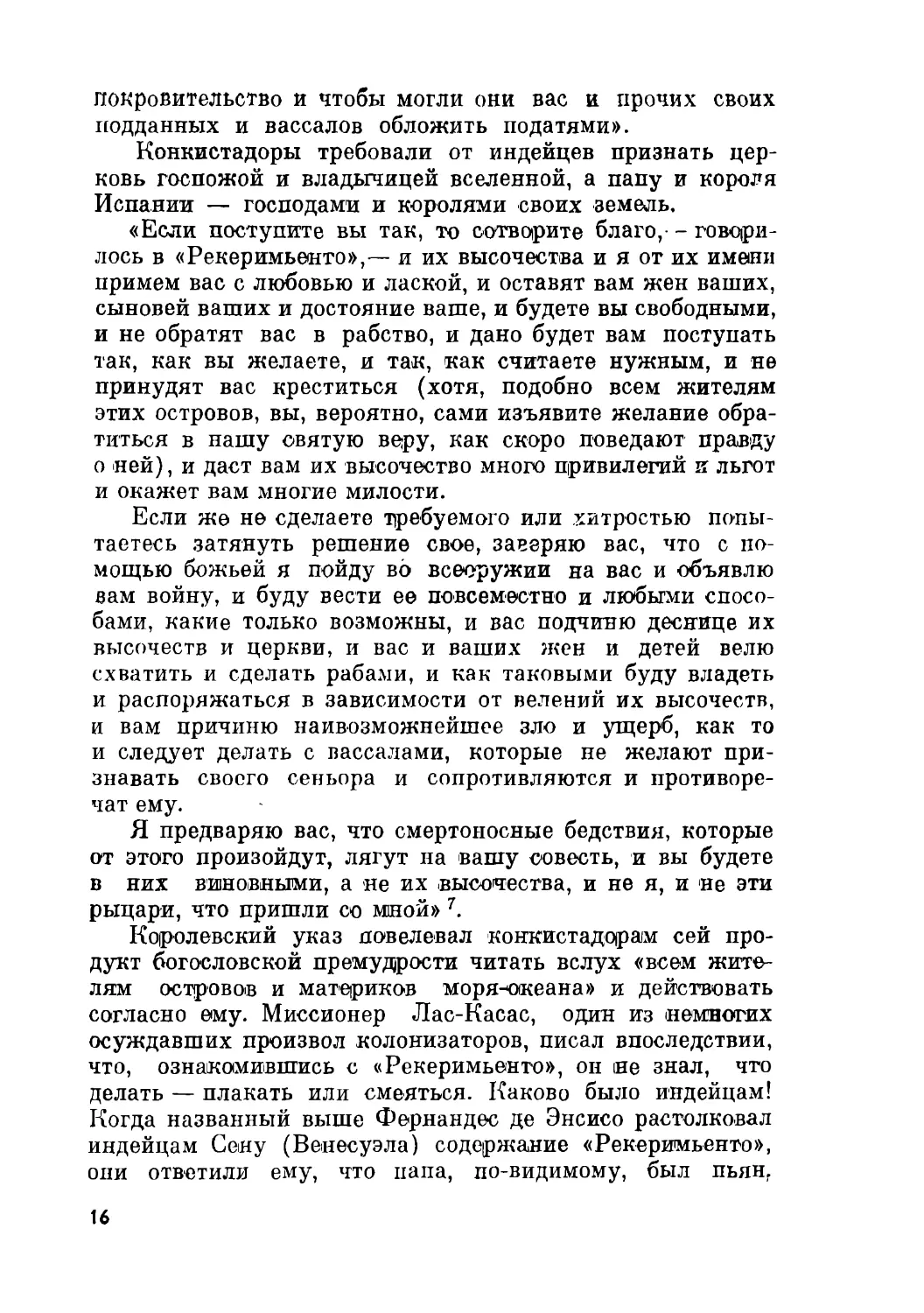

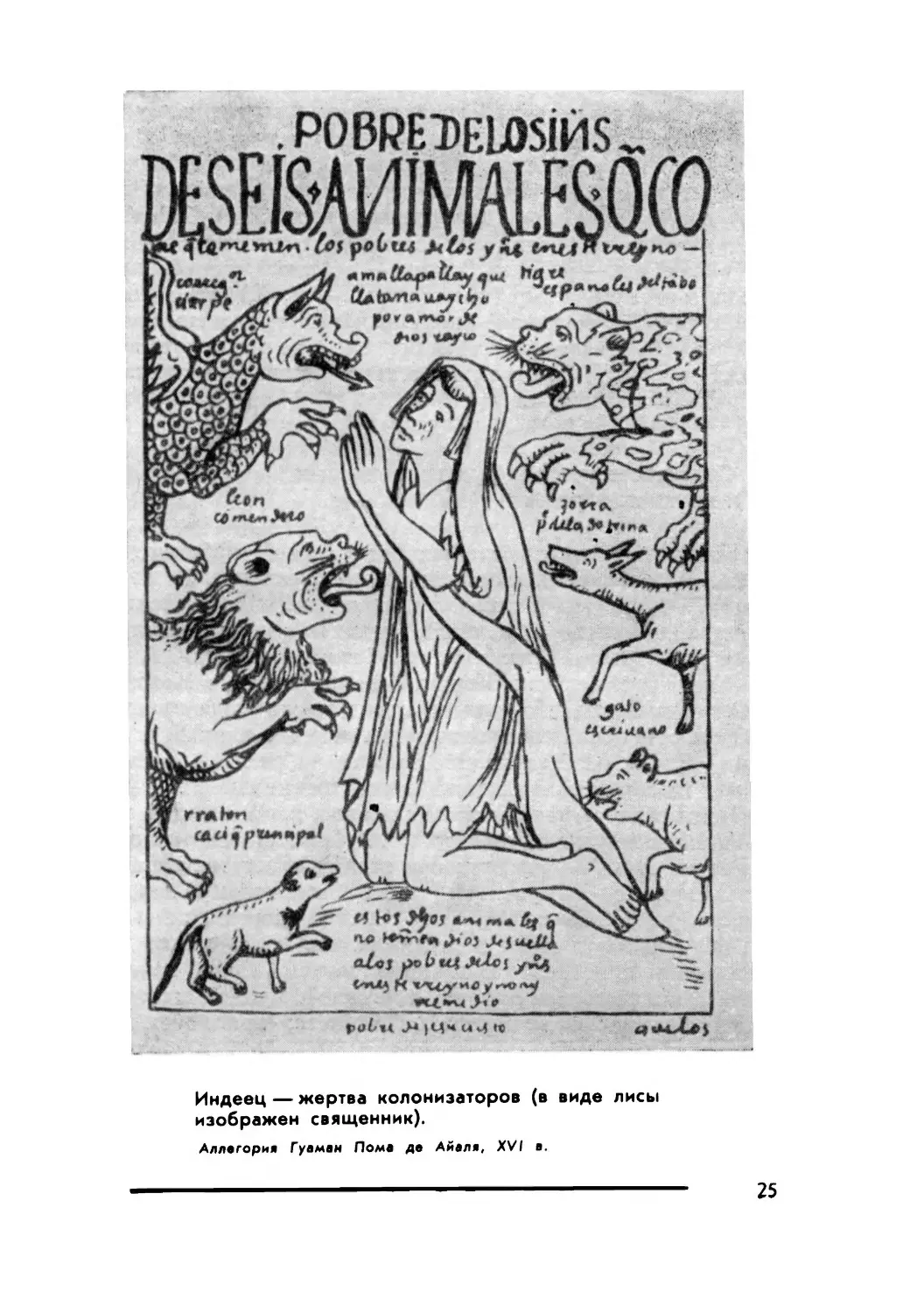

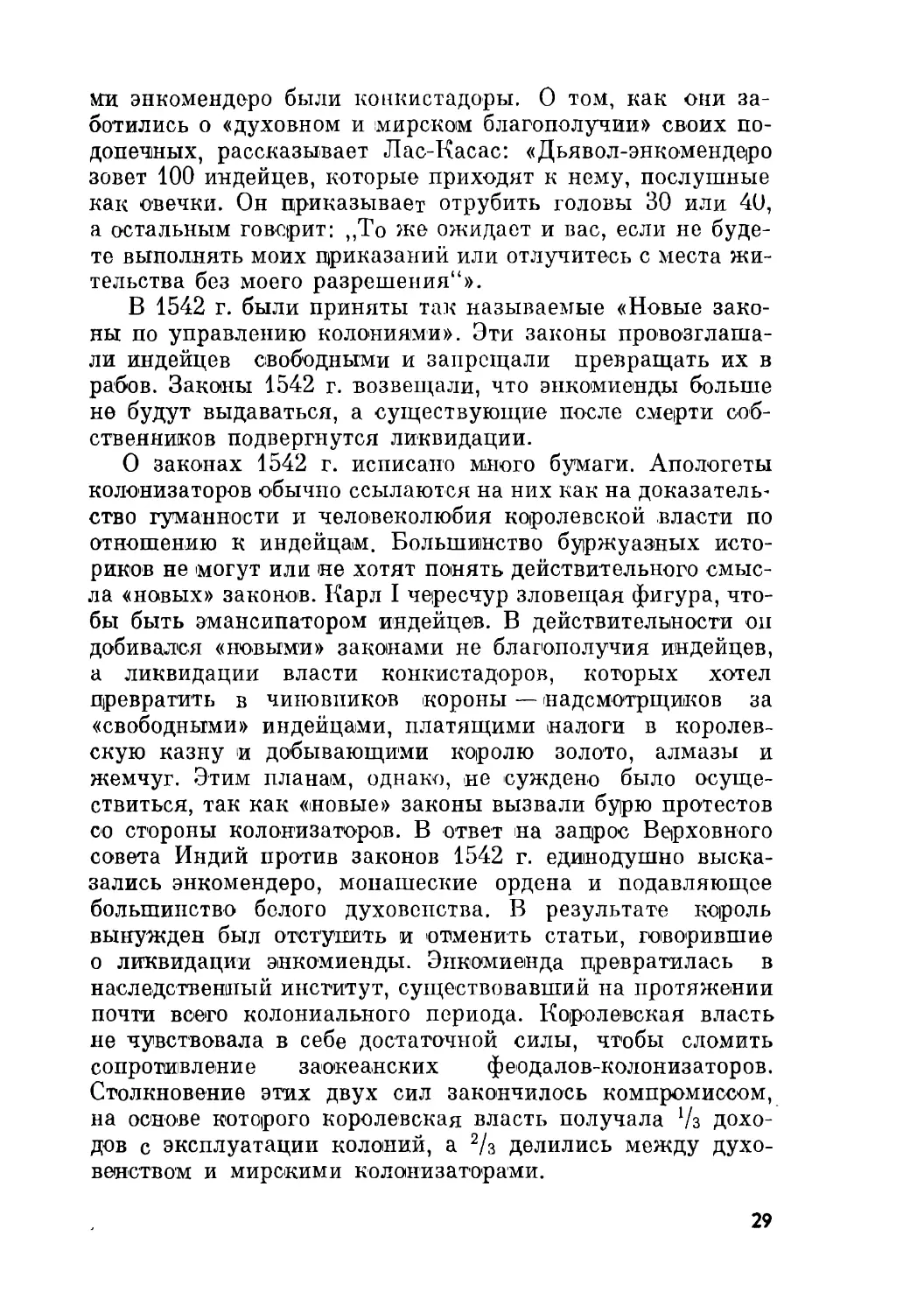

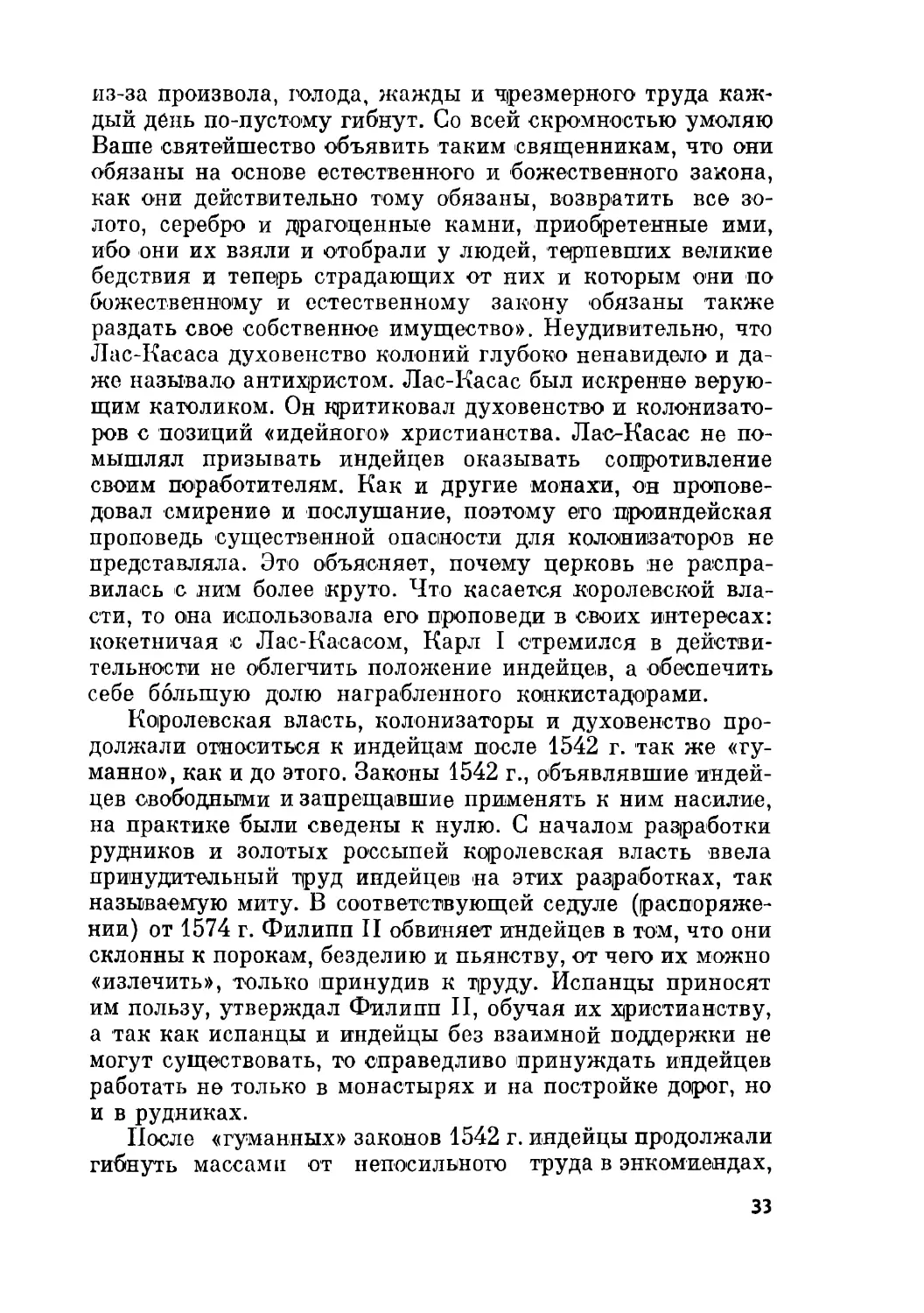

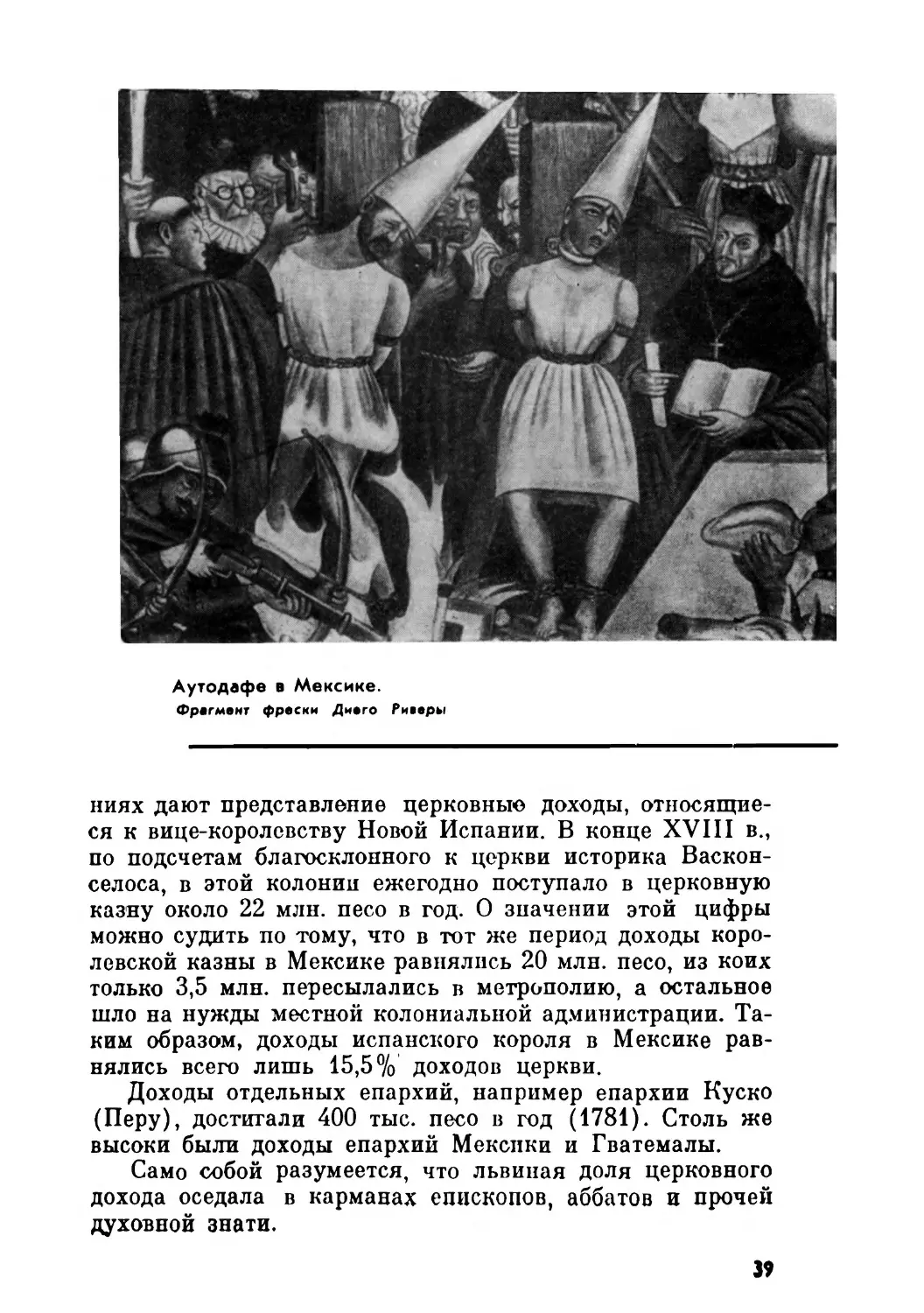

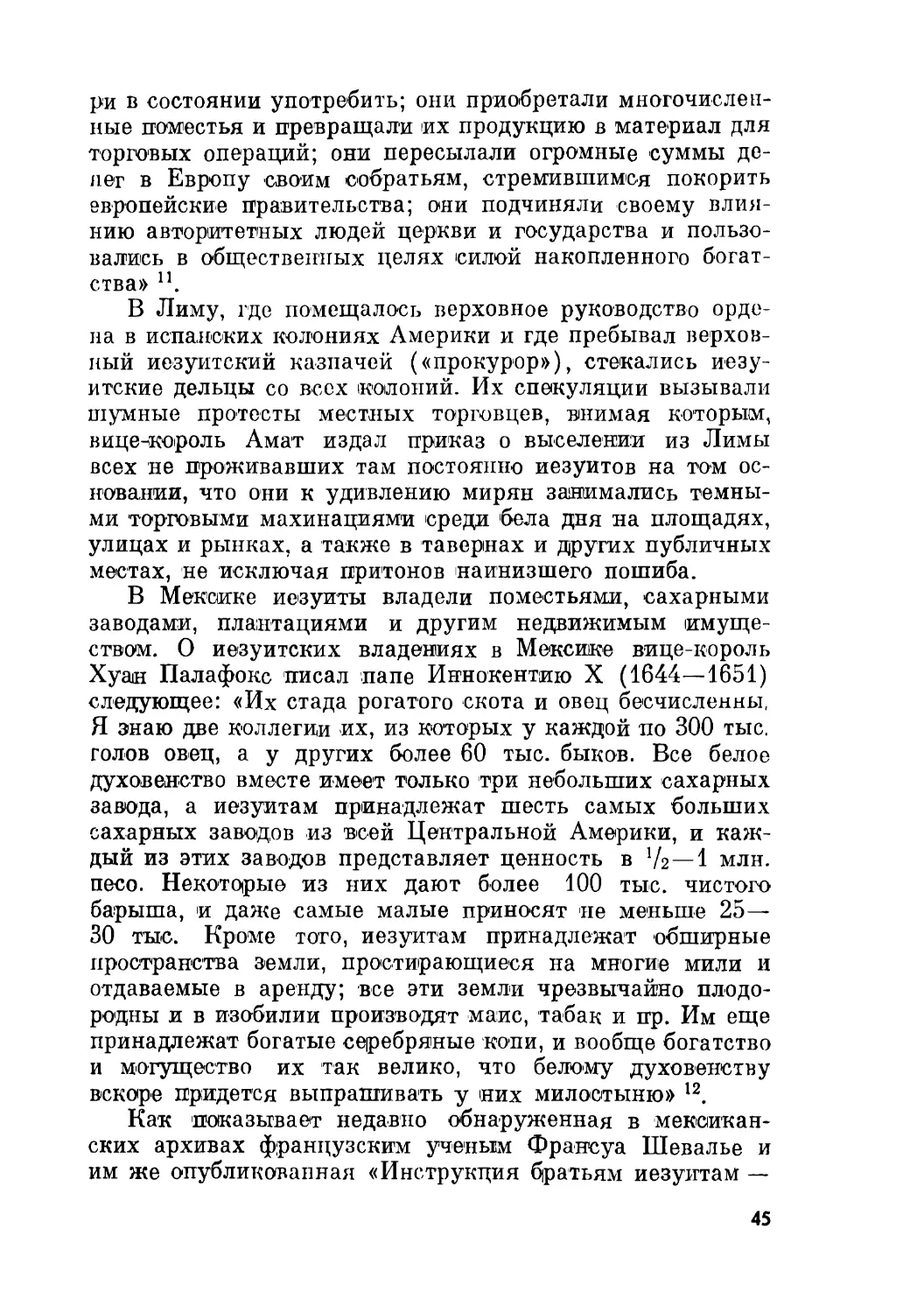

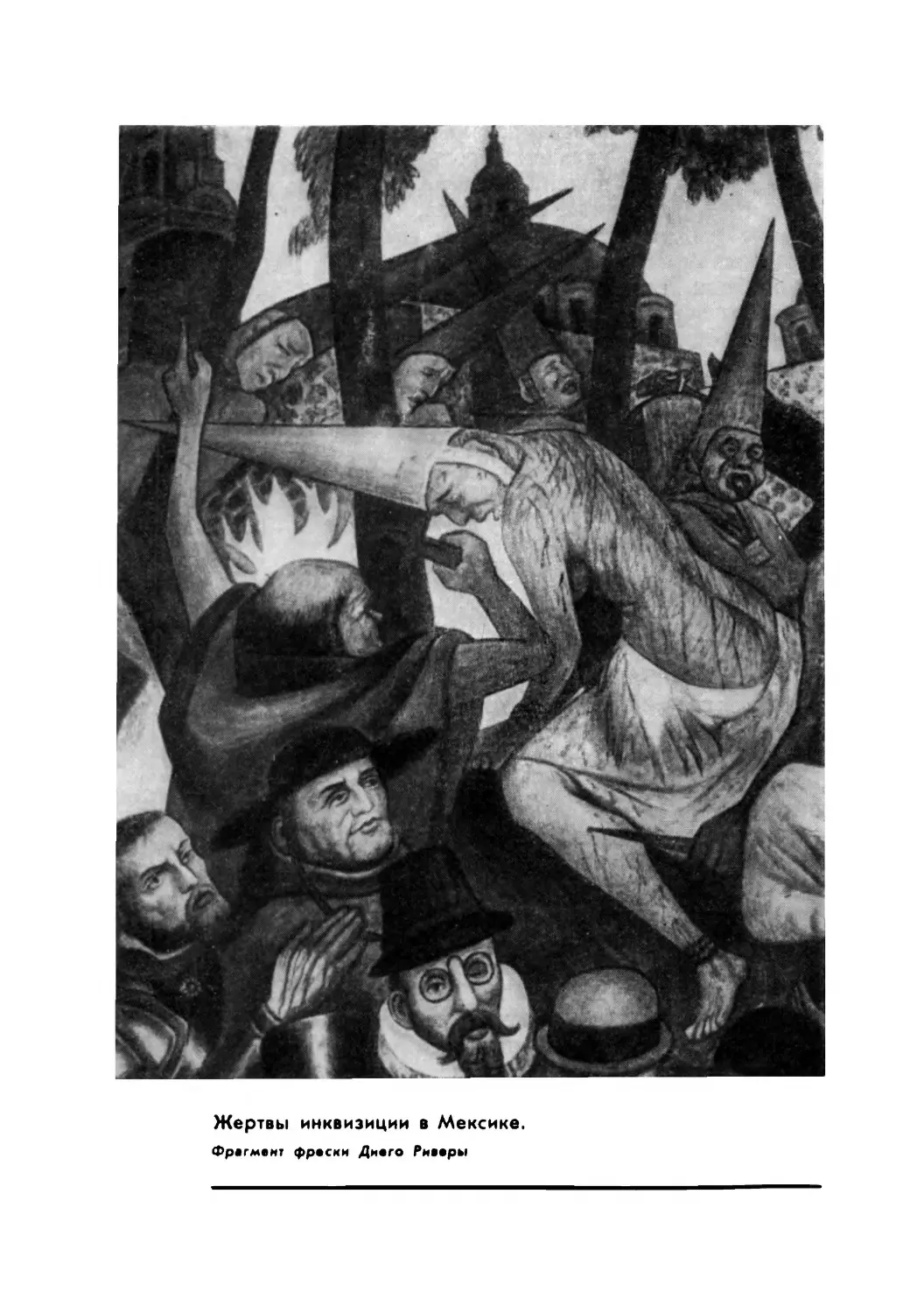

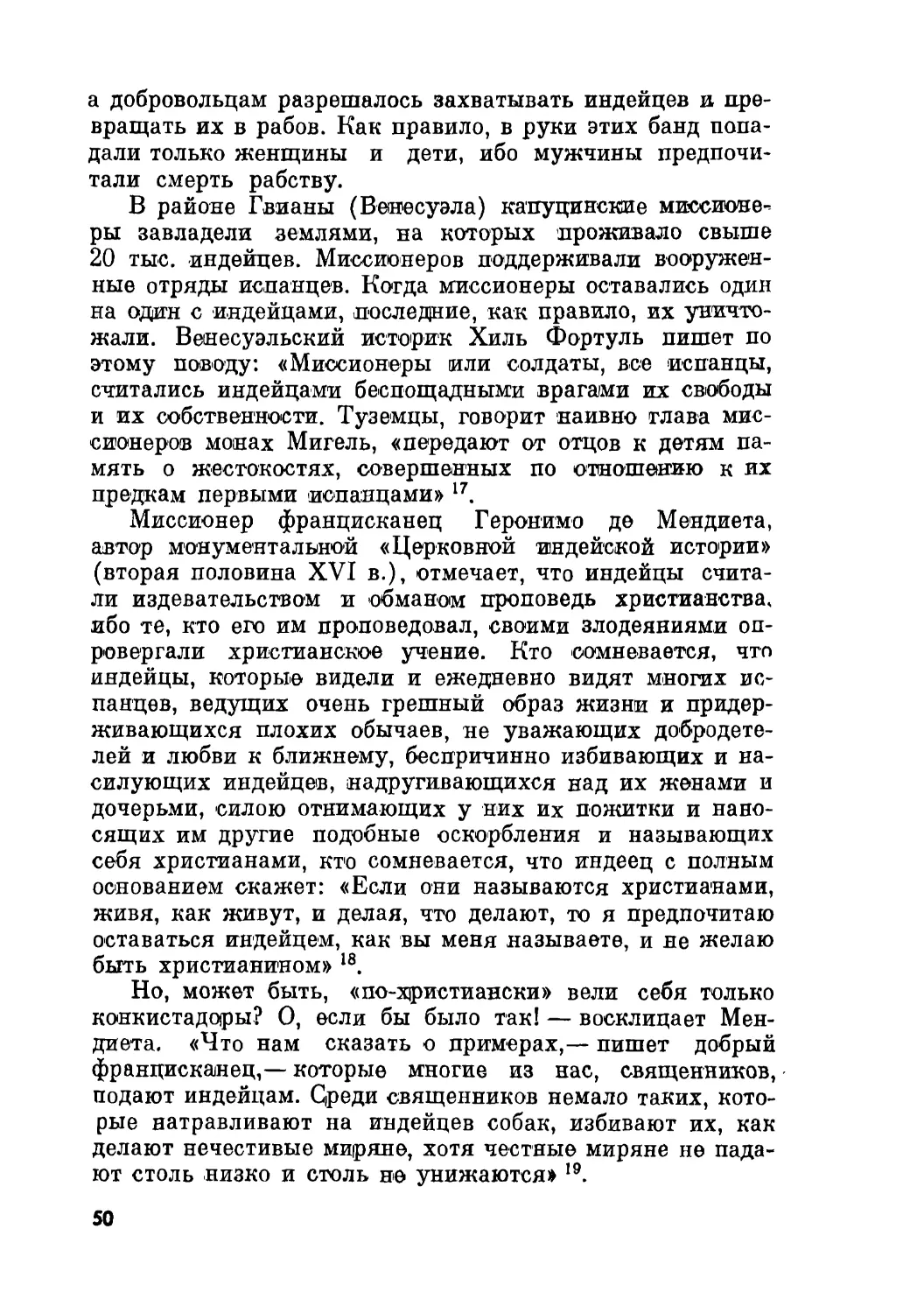

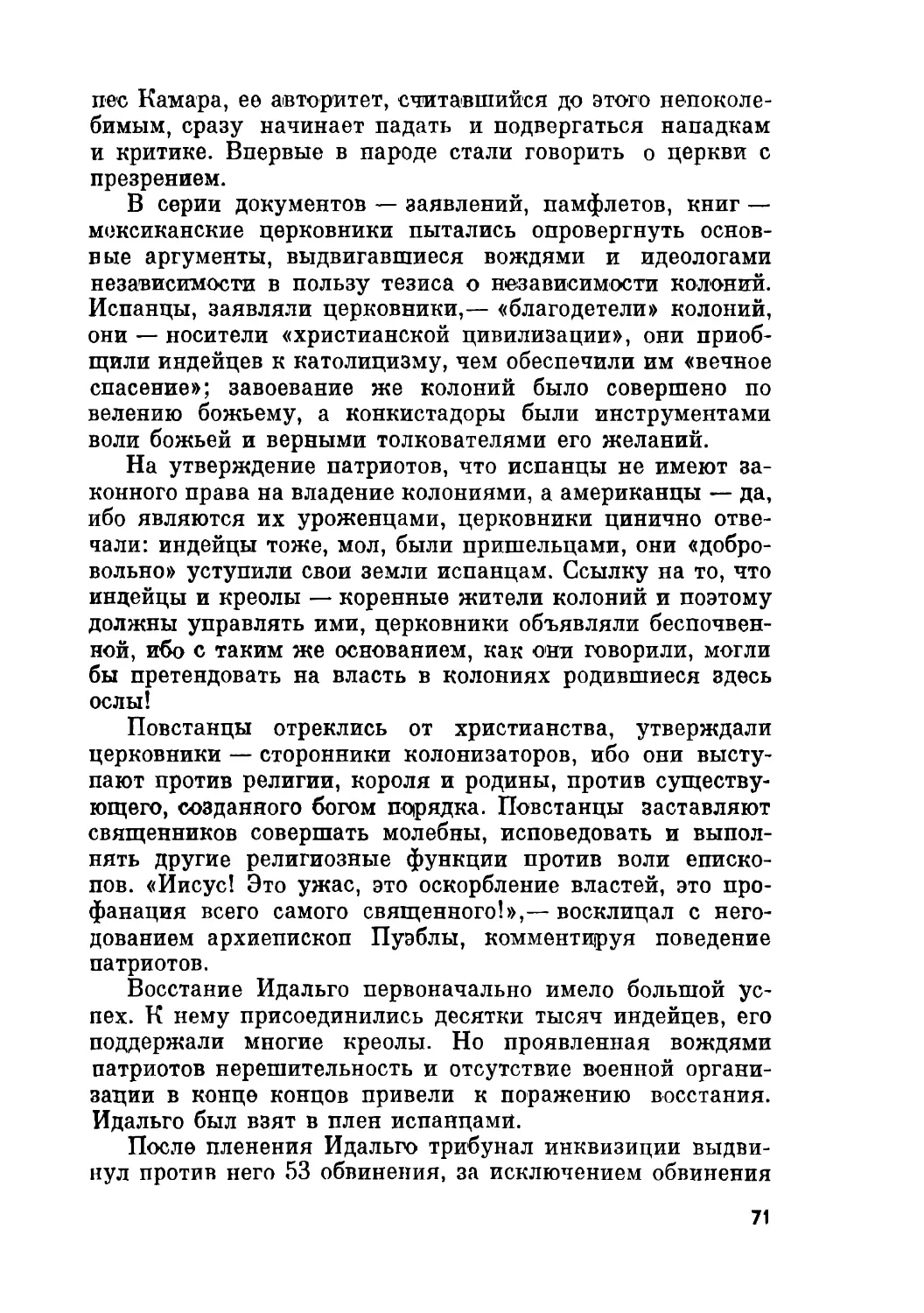

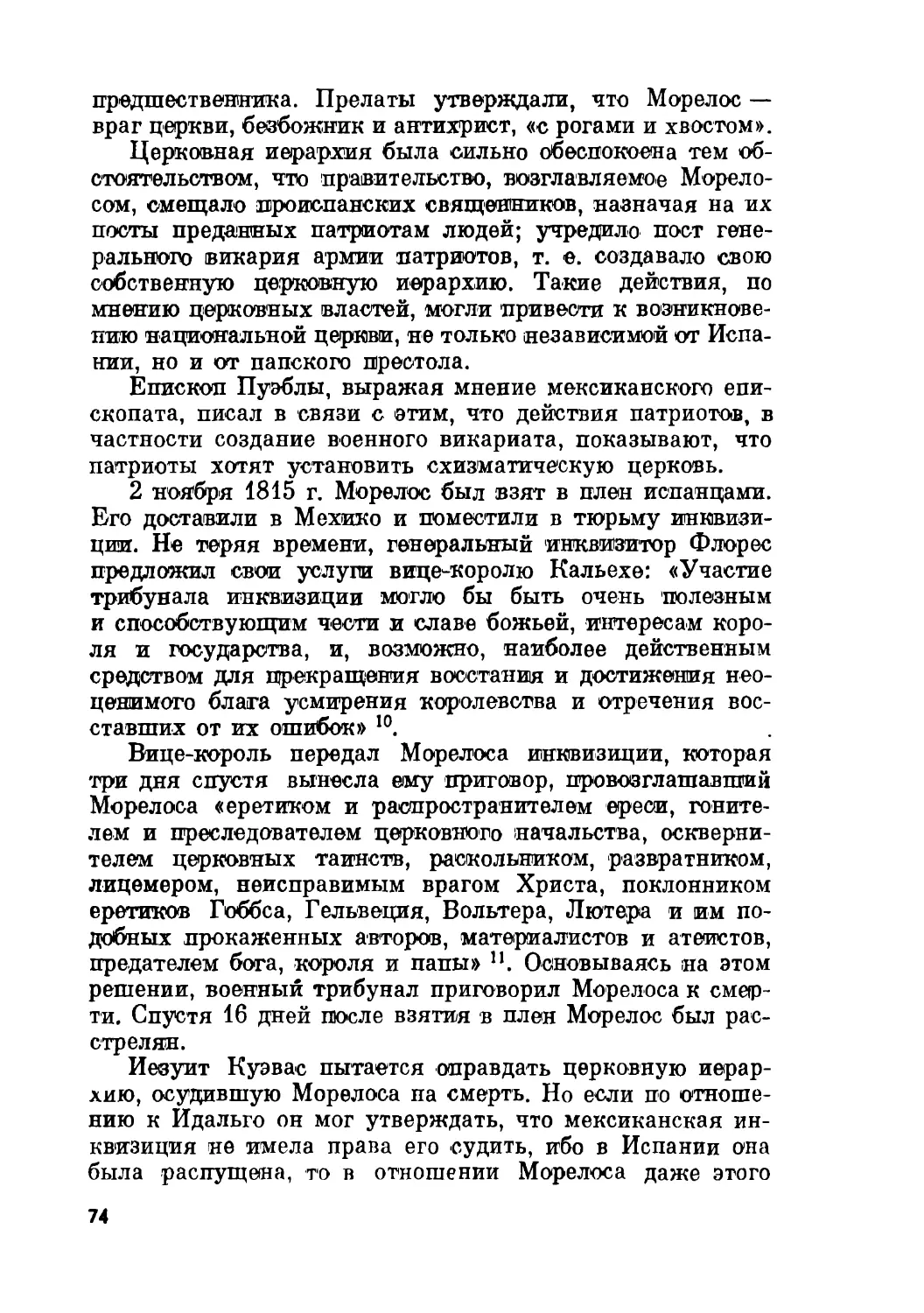

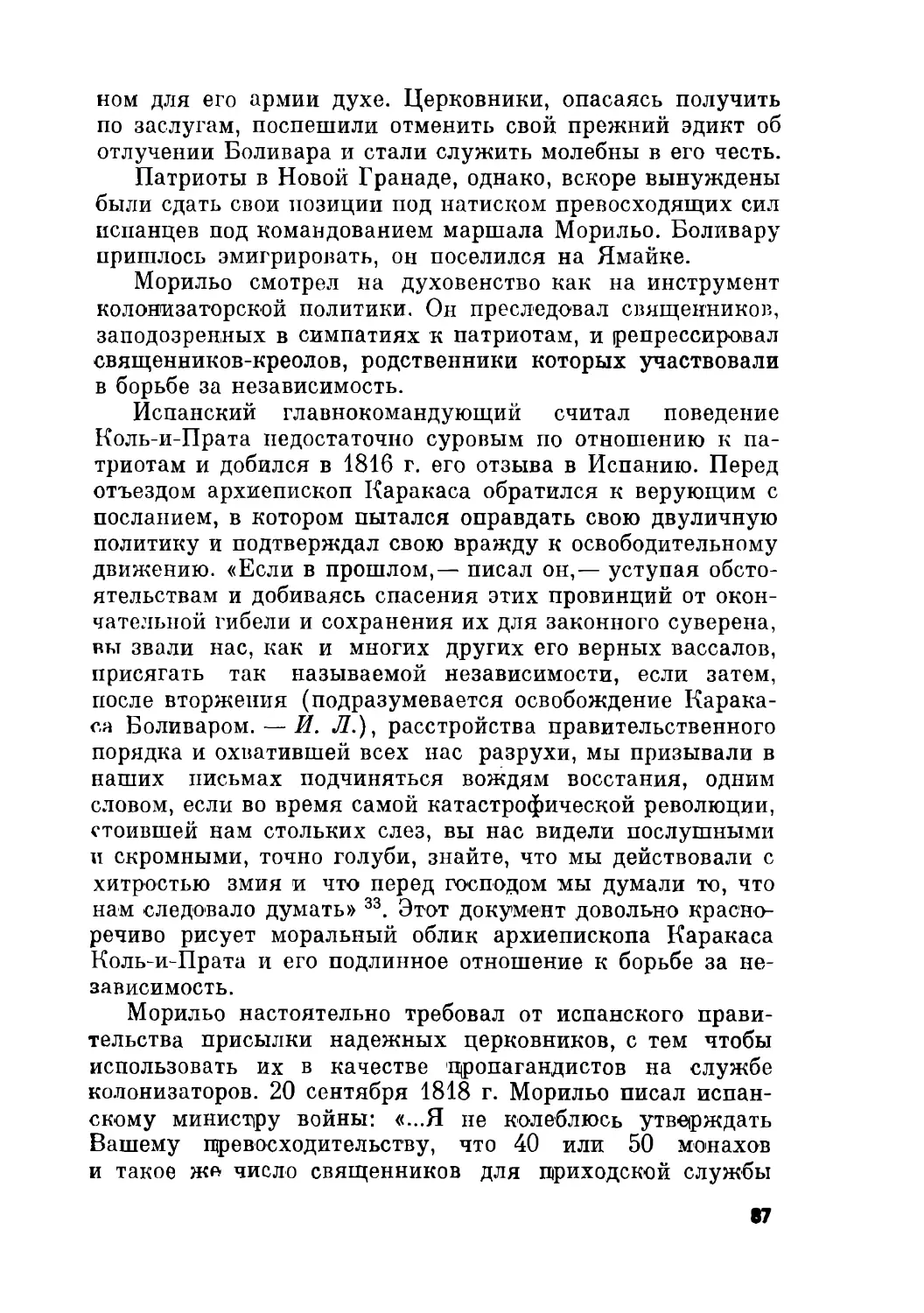

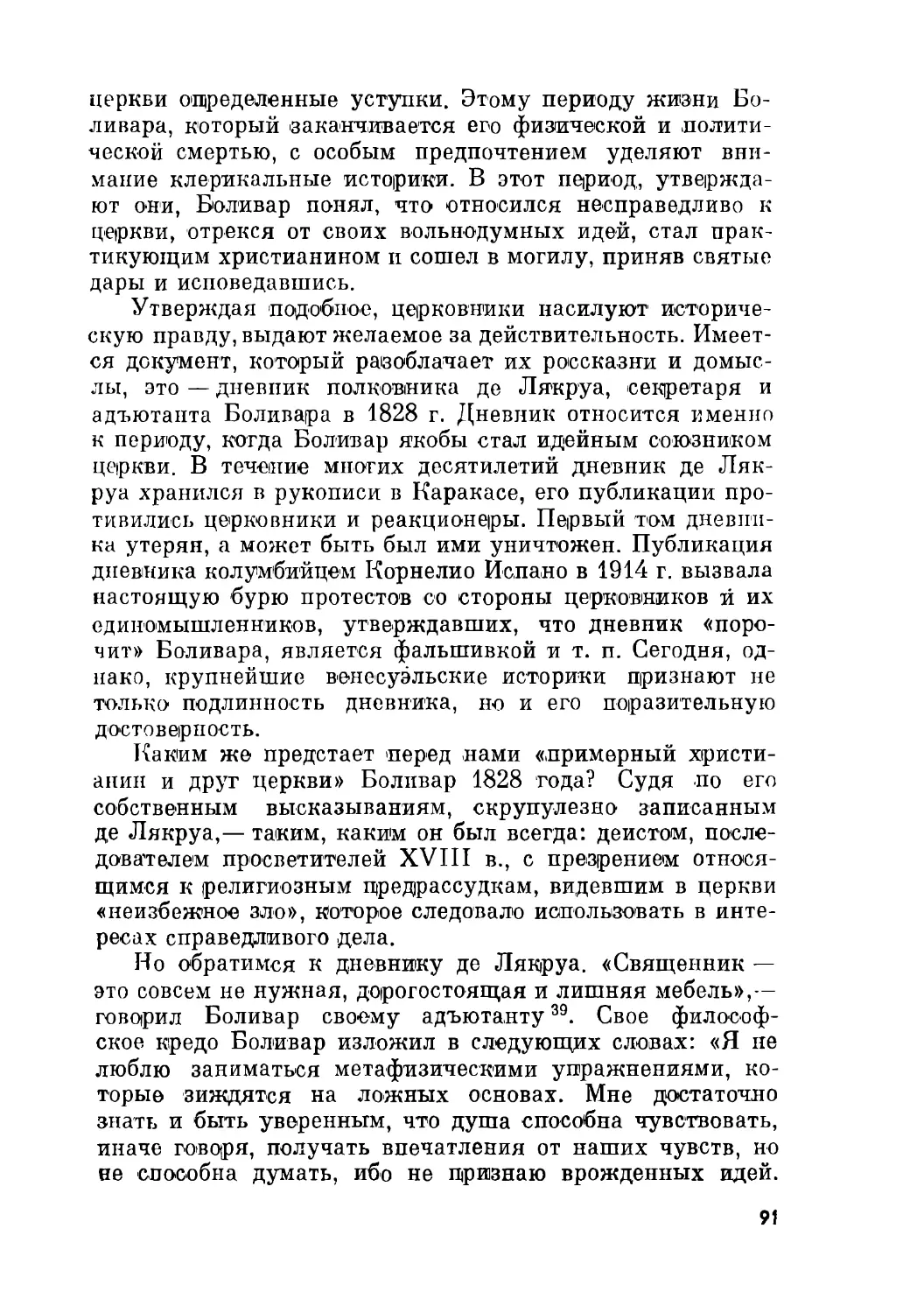

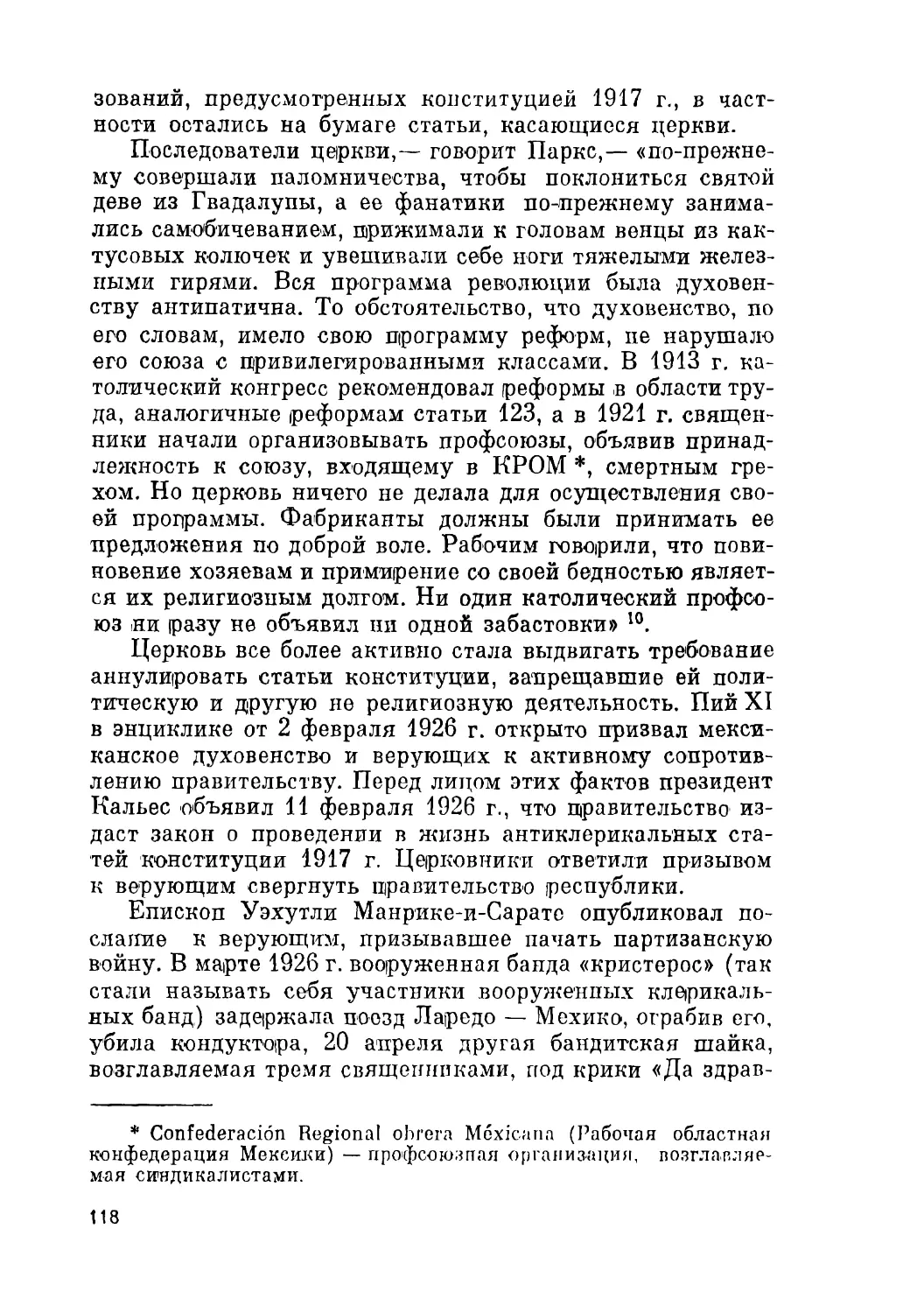

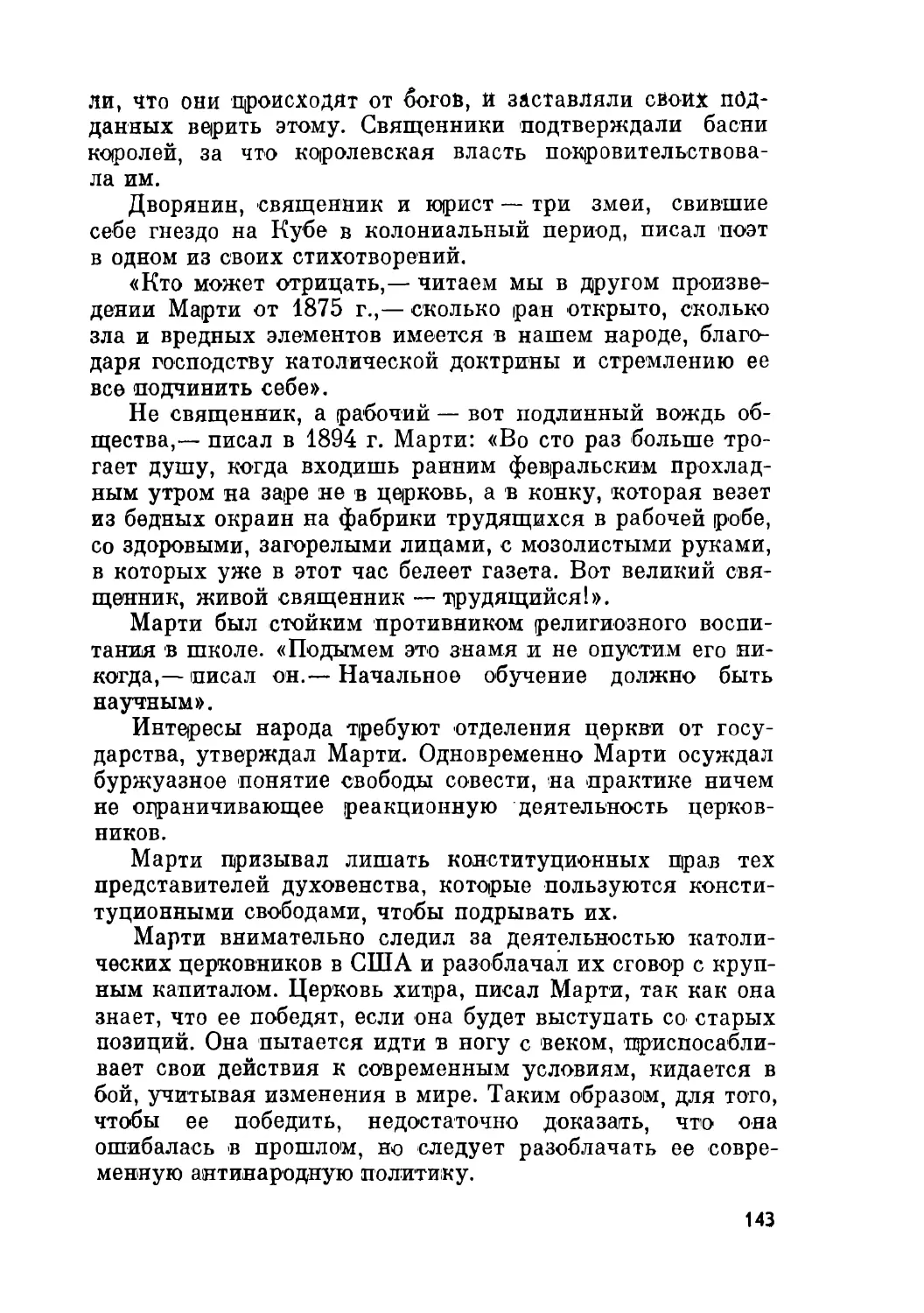

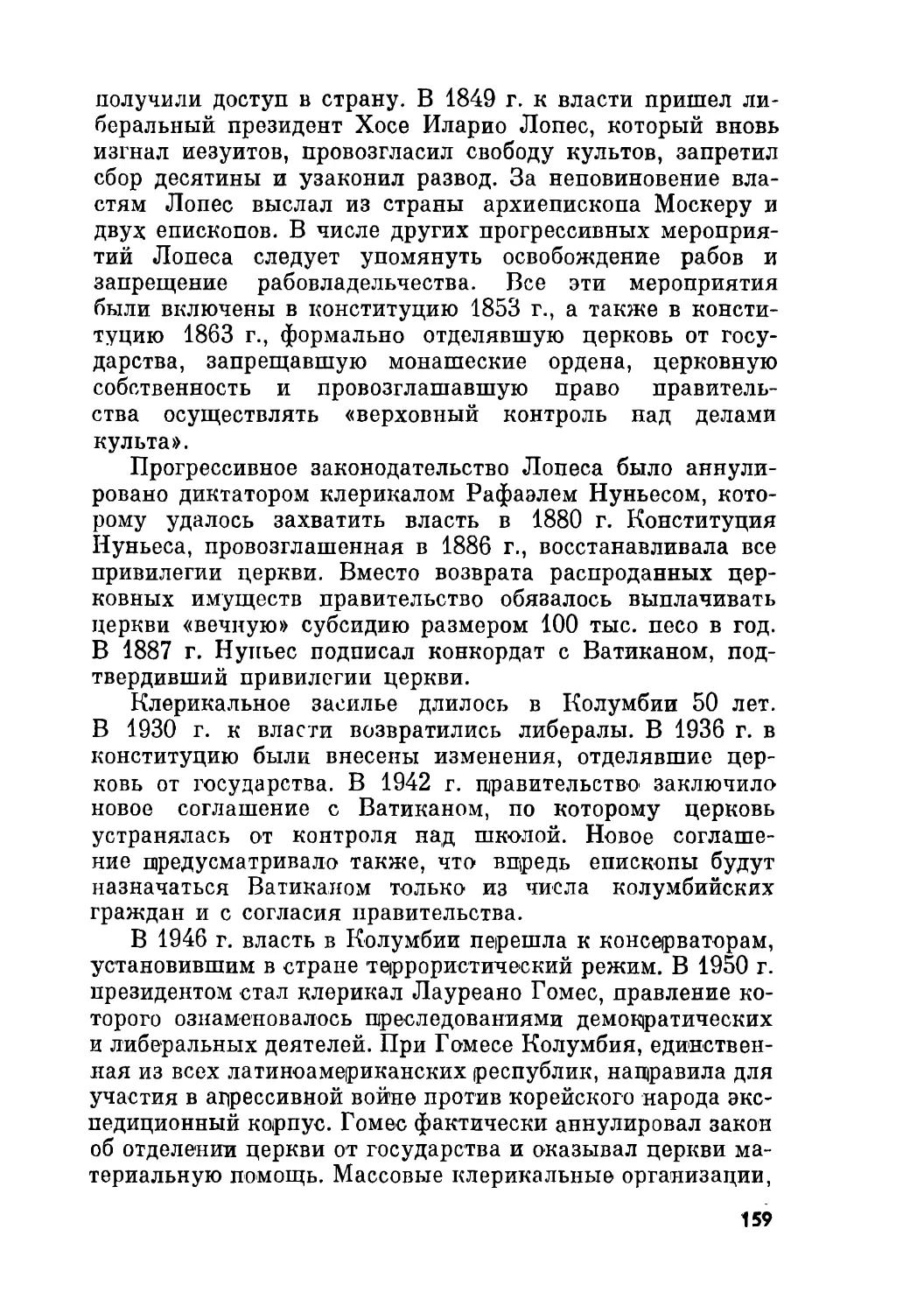

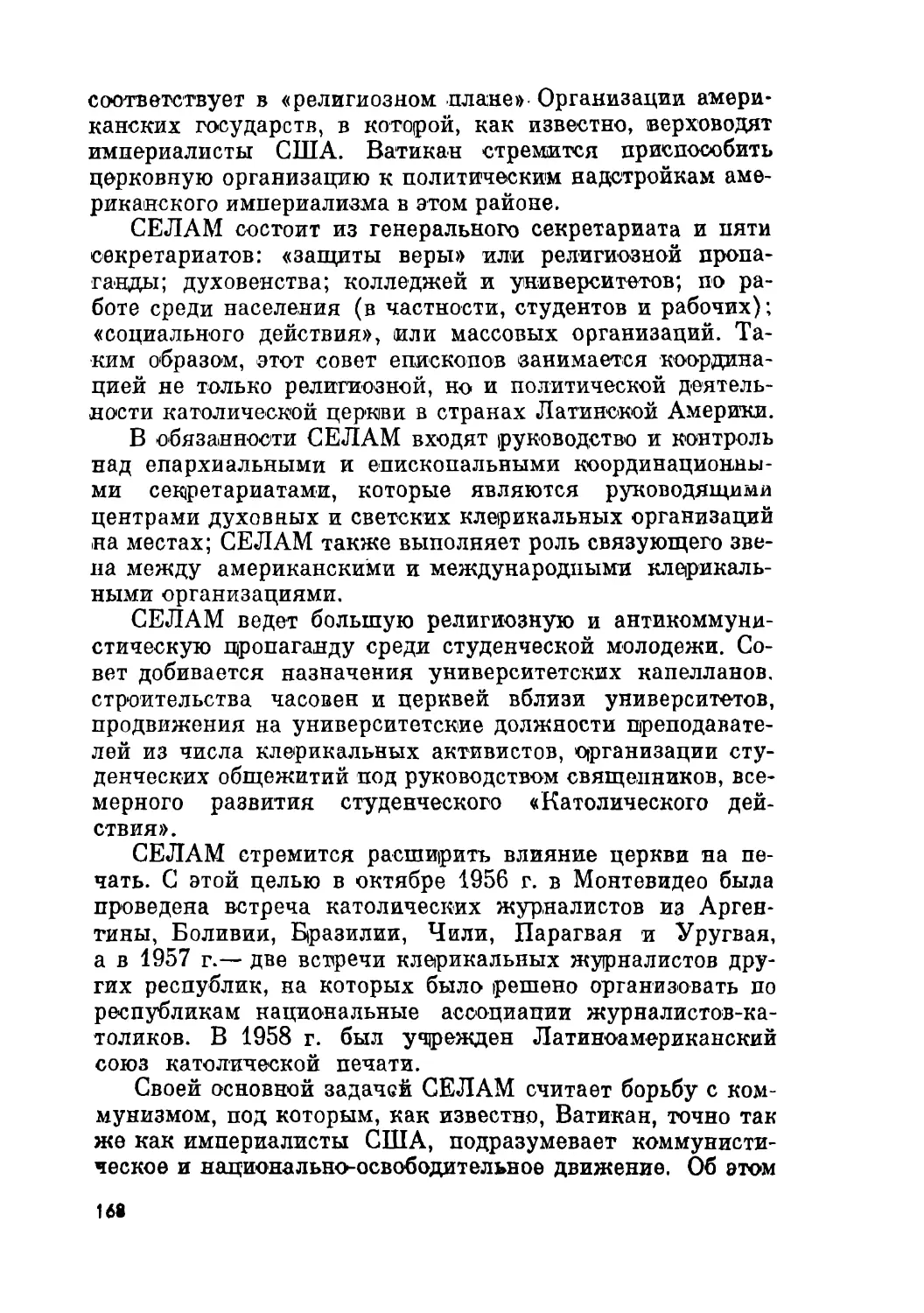

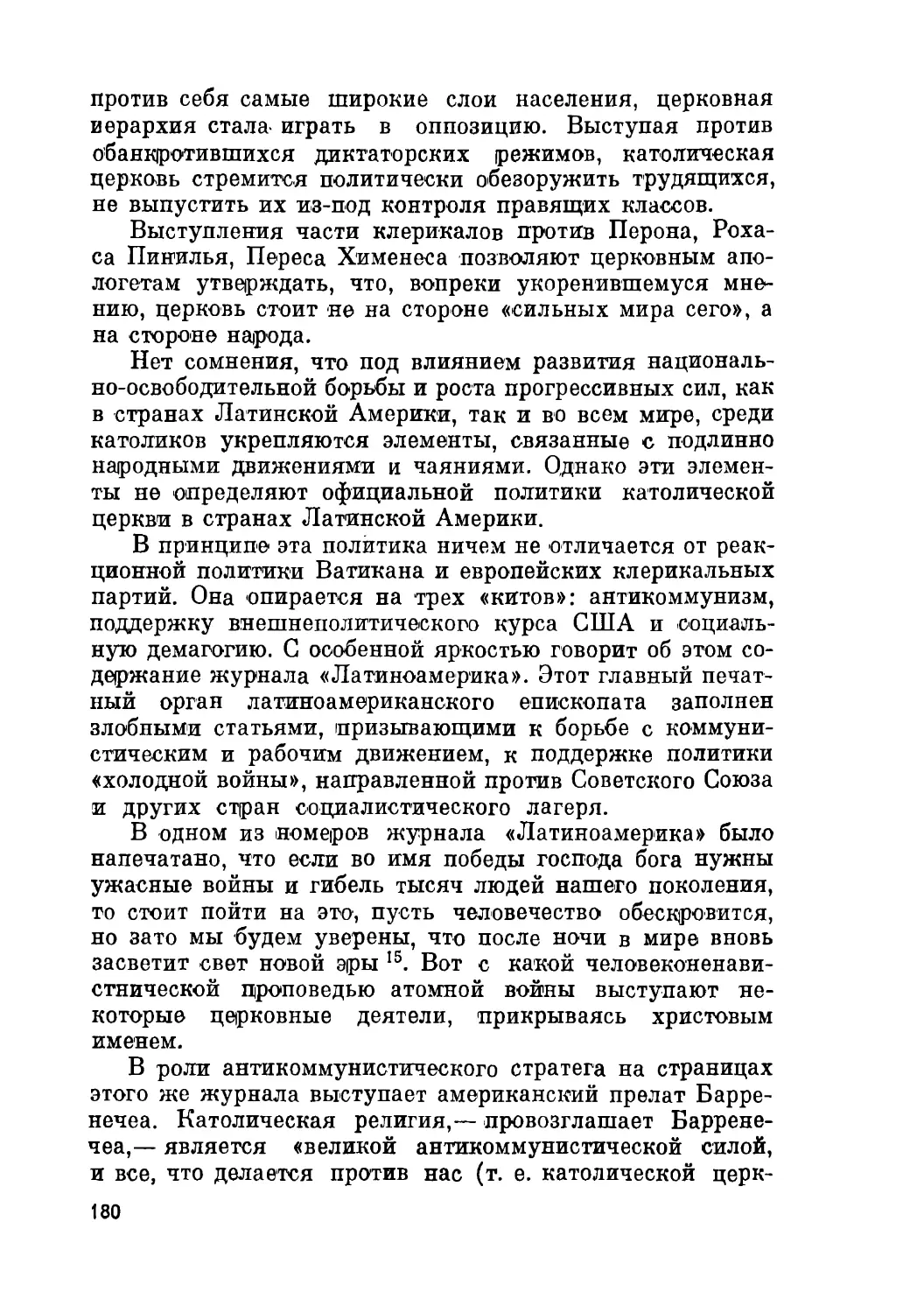

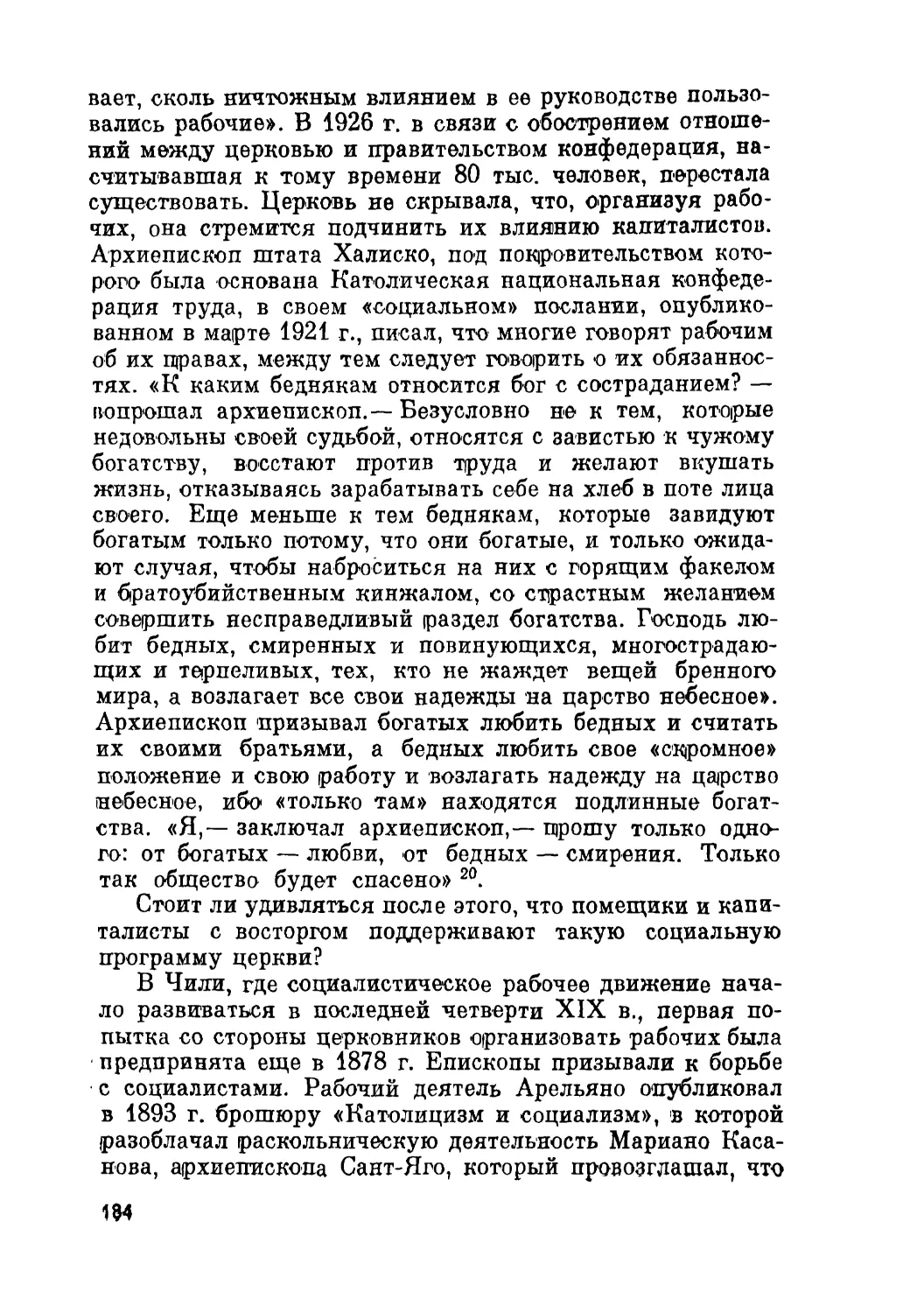

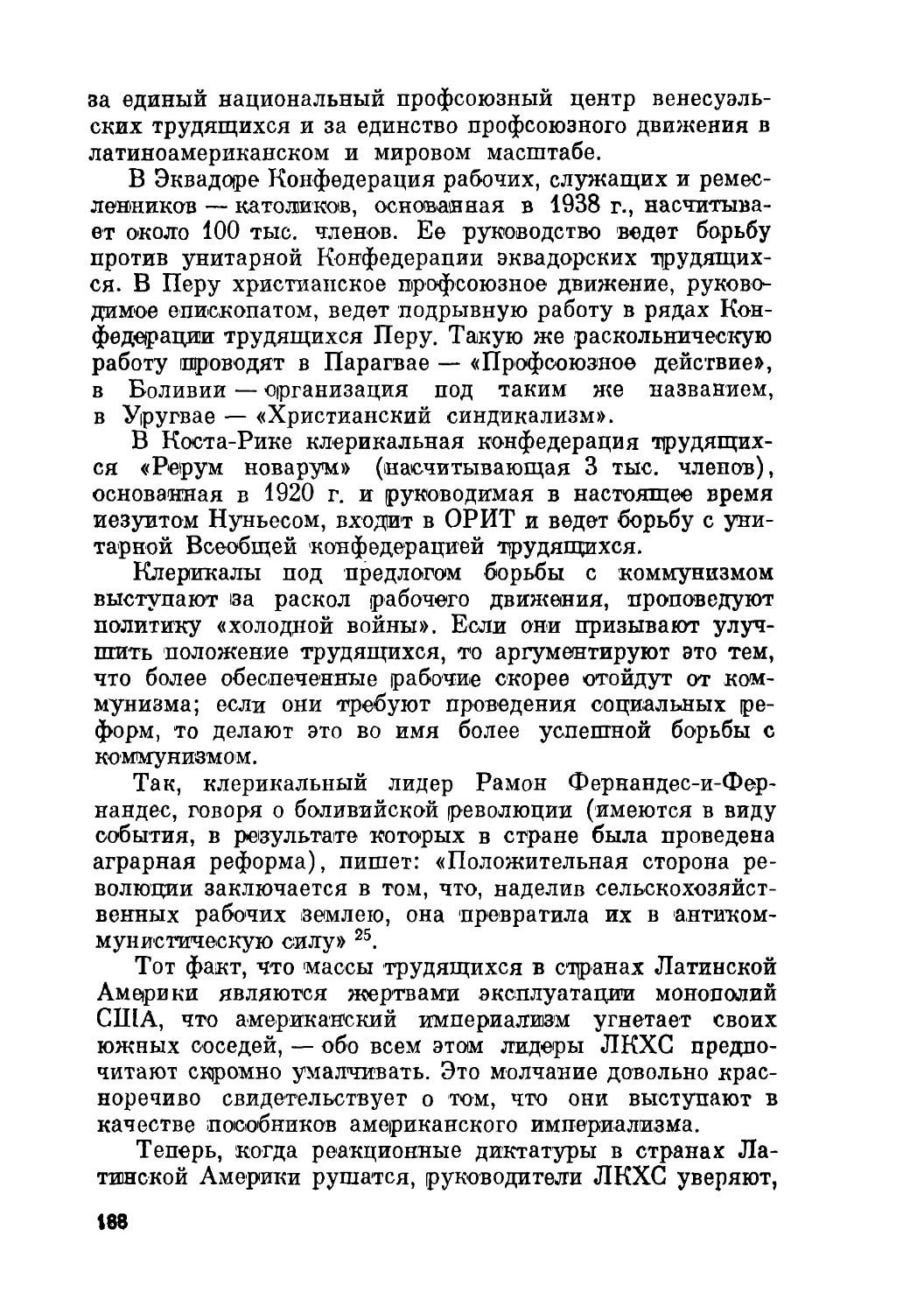

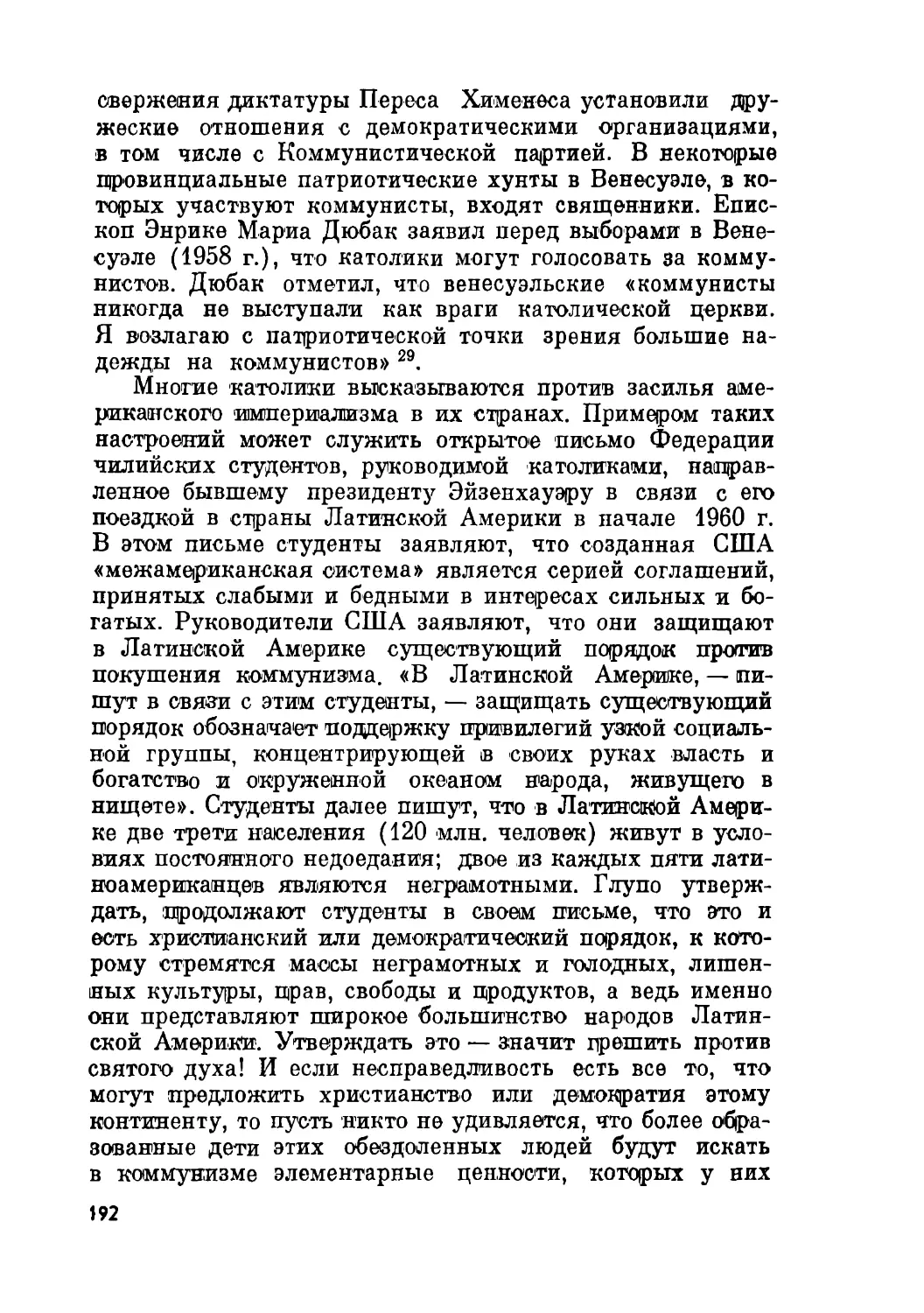

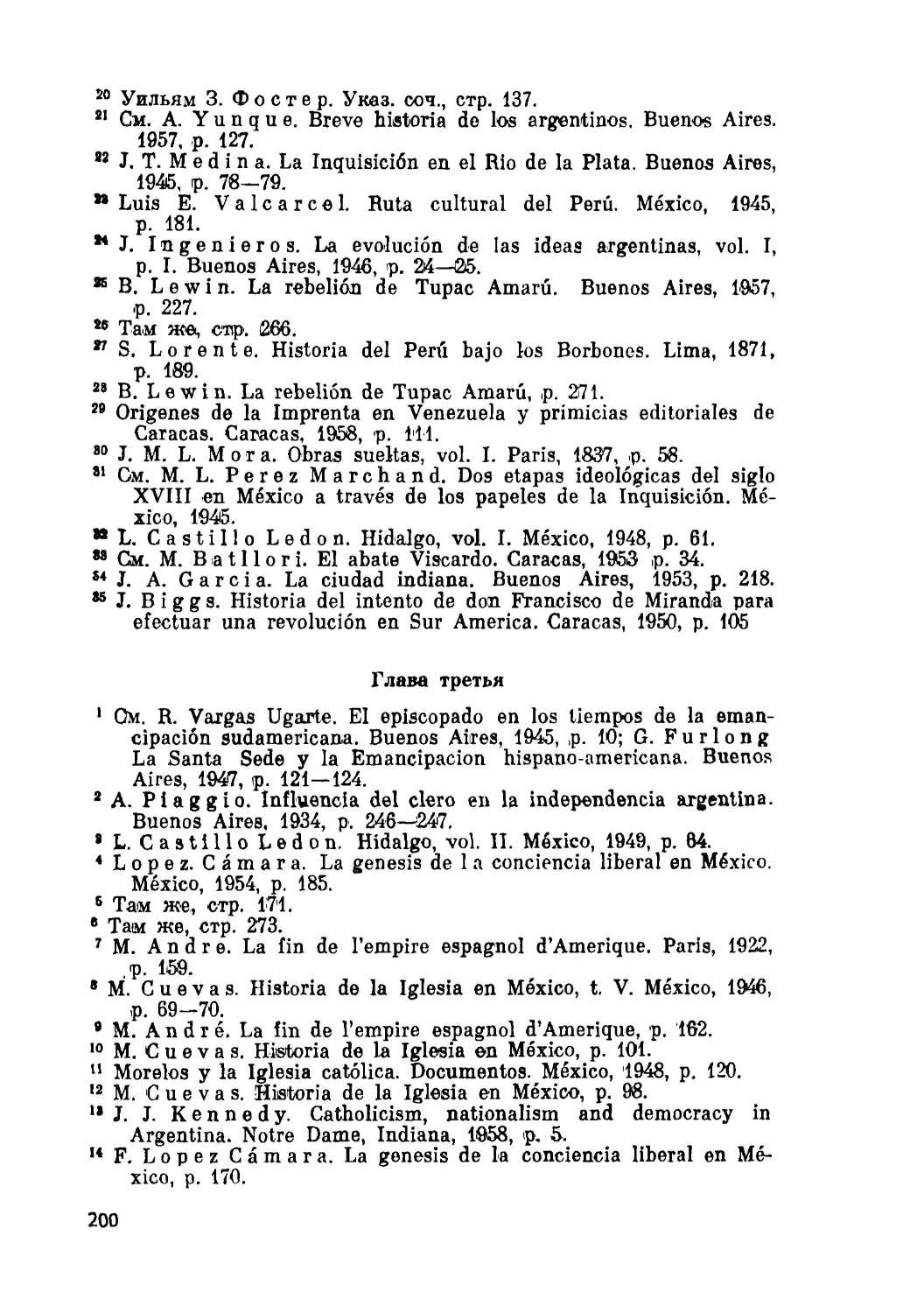

Аутодафе в Мексике.

Фрагмент фрески Диего Риверы

В конце XVIII в. архиепископ Мексики получал в год

около 130 тыс. песо дохода. Такому доходу мог позавидо-

вать любой испанский вице-король или даже сам карди-

нал — папский племянник. Епископ Пуэблы получал

110 тыс., епископ Вальядолида — 100 тыс., Гвадалаха-

ры,—90 тыс. Другие епископы, члены инквизиционного

трибунала и прочие церковные вельможи получали столь

же высокие доходы. Как отмечал Гумбольдт, посетивший

Южную Америку в 1799 г., доходы высшего духовенства

намного превышали доходы многих немецких государей,

Пo подсчетам Генри Ли, в XVIII в. провинциалы мона-

шеских орденов «вырабатывали» в течение трехлетнего

пребывания в колониях от 300 до 400 тыс. песо.

Как священники, так и монахи вели сытую и беспут-

ную жизнь. В периодических обзорах вице-королей

о положении в колониях постоянно указывается, что

духовенство живет в конкубинате, крадет деньги, не по-

винуется власти, утопает в роскоши и пренебрегает цер-

ковными законами. В одном из таких обзоров вице-король

Толедо сообщал в 1569 г., что перуанское духовенство

проводит все свое время, занимаясь торговлей, азартными

играми и любовными похождениями.

Двести лет спустя Хуан и Ульоа писали о перуанском

духовенстве: «Оно живет так распутно, так скандально,

не лишая себя никакого удовольствия, что хотя и имеются

слабости у всех людей, во всех странах, в том числе

и у жителей Перу, кажется, что указанное духовенство

отличается тем, что всех превосходит развратными обы-

чаями своей сумбурной жизни» 7.

Духовенство тратило крупные средства на украшение

церквей, соборов, монастырей, резиденций епископов

и прочих церковных вельмож. Монастыри и епископские

резиденции не уступали в блеске и роскоши дворцам свет-

ских колонизаторов. В них устраивались пиры, вечера

и карнавалы. В помещении капитулов хранились кучи

серебра и разных драгоценностей. Иногда всего лишь

трое монахов занимали целый монастырь, владевший

обширными угодьями.

Приходские священники вели столь же привольный

образ жизни, как и монахи. Кураты (приходские свя-

щенники) ухитрялись наживаться за счет зачастую

в буквальном смысле слова голых индейцев. За все цер-

40

ковные службы индейцы должны были под угрозой порки

и отлучения от церкви платить соответствующую мзду.

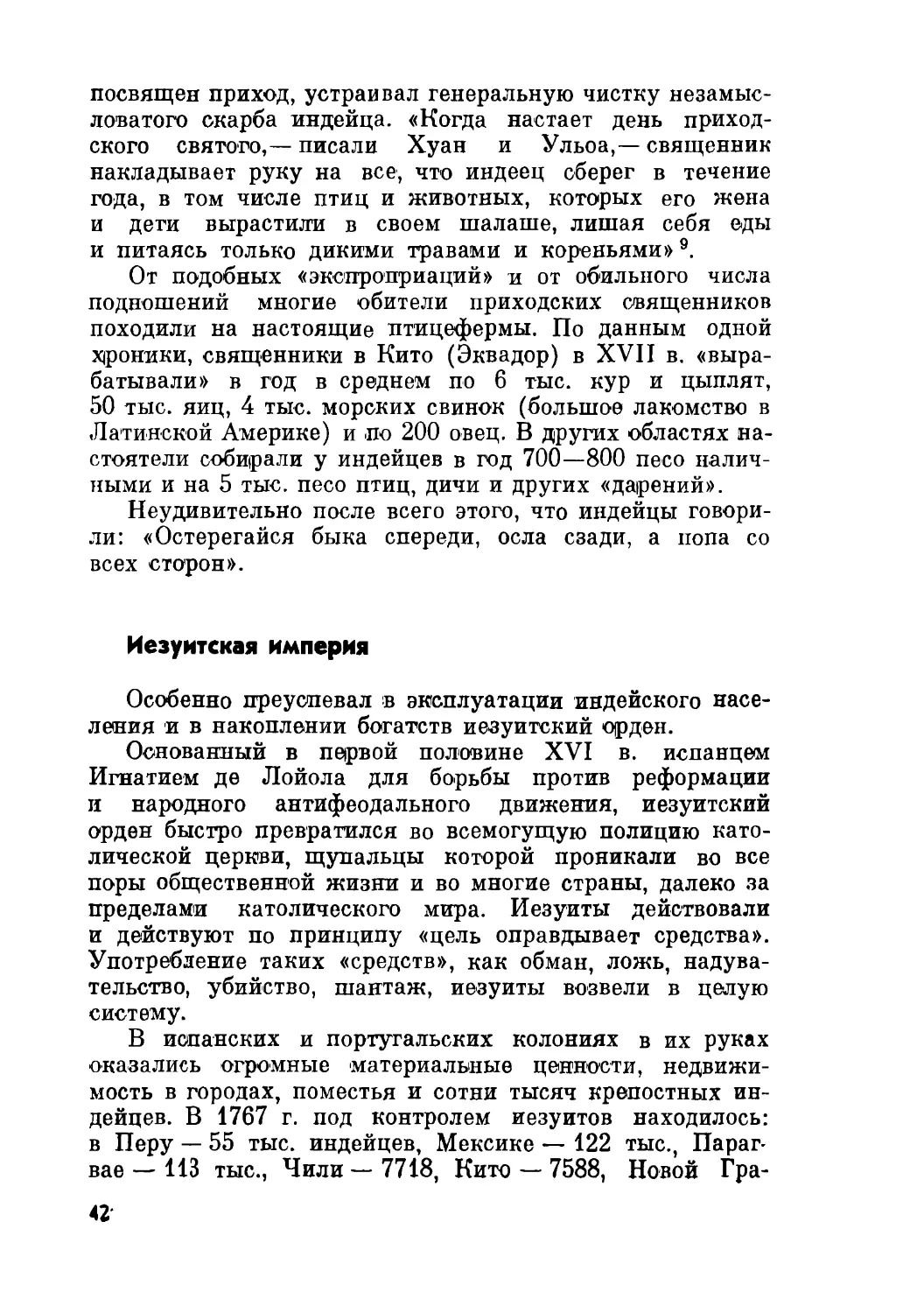

Цена различных служб, связанных только с похоронами,

по свидетельству Ульоа, в первой половине XVII в. рав-

нялась в Перу 134 песо. Похоронный прейскурант того

времени складывался из следующих статей (в песо):

за погребение с песнопением 12

за торжественный молебен, ночное бдение и обедню с песно-

пением 20

за место погребения и рытье могилы 12

за молебен на девятый день после смерти с песнопением . . 36

за поминки после него 20

за свечи, черную материю и другие погребальные аксессуары 10

за прочие услуги ... 24

Итого 134

Индеец, конечно, не мог оплатить не только такой

счет, но даже его часть. Как отмечает перуанский исто-

рик Ромеро, крепостной индеец в XVIII в. «получал»

в год максимум 18 песо, из коих колонизатор удерживал

8 песо на уплату налога, 2 песо 2 реала на покупку трех

локтей саржи и 6 реалов на пошивку из нее бедерной

повязки (закон предписывал помещику следить, чтобы

индейцы не ходили обнаженными). Оставались 7 песо

и 6 реалов. Но даже и такой мизерной суммы индеец

никогда не получал. Он жил и умирал, находясь в вечном

долгу у колонизатора. Понятно, что индеец был не в со-

стоянии платить деньгами за церковные требы. Он рас-

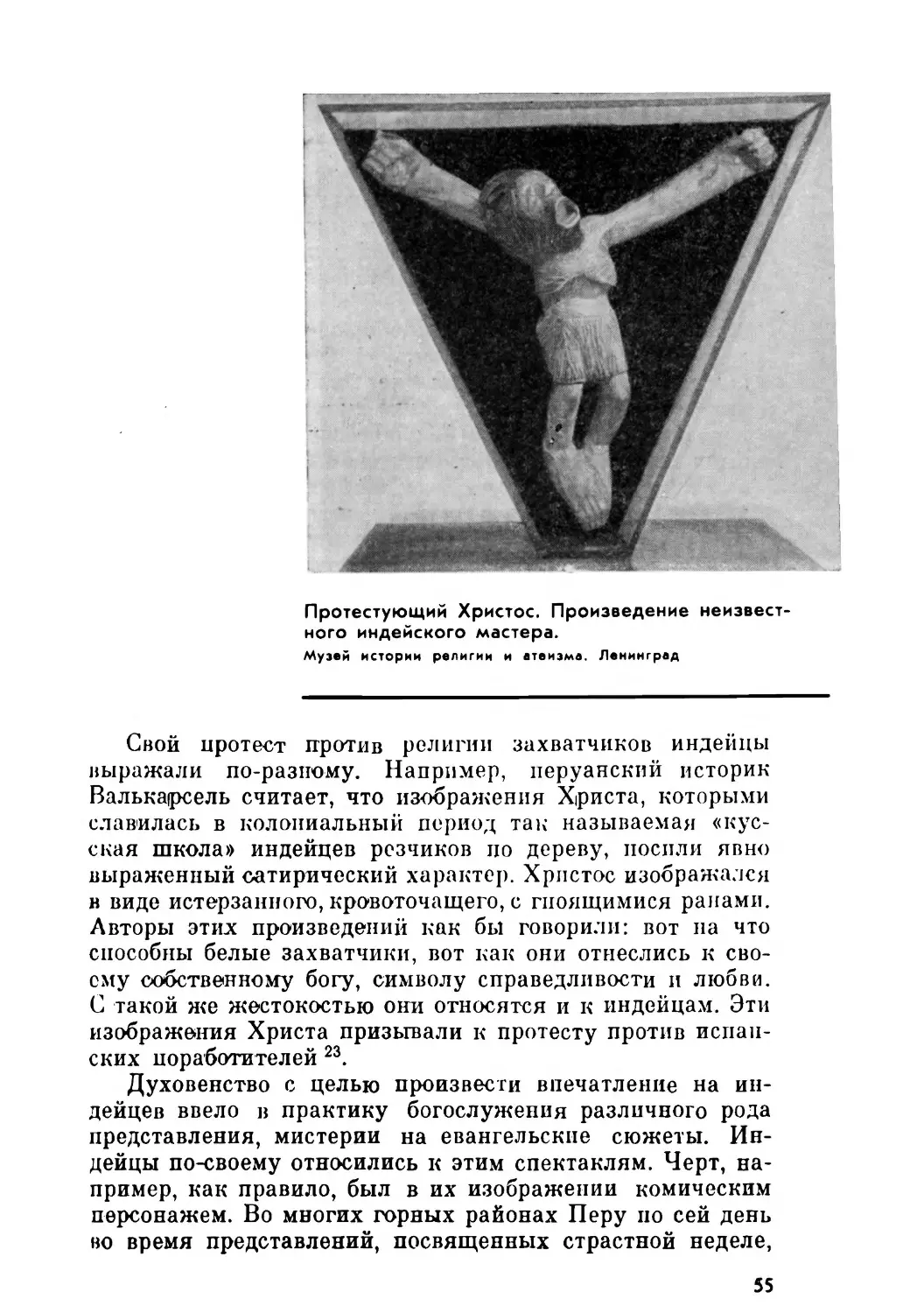

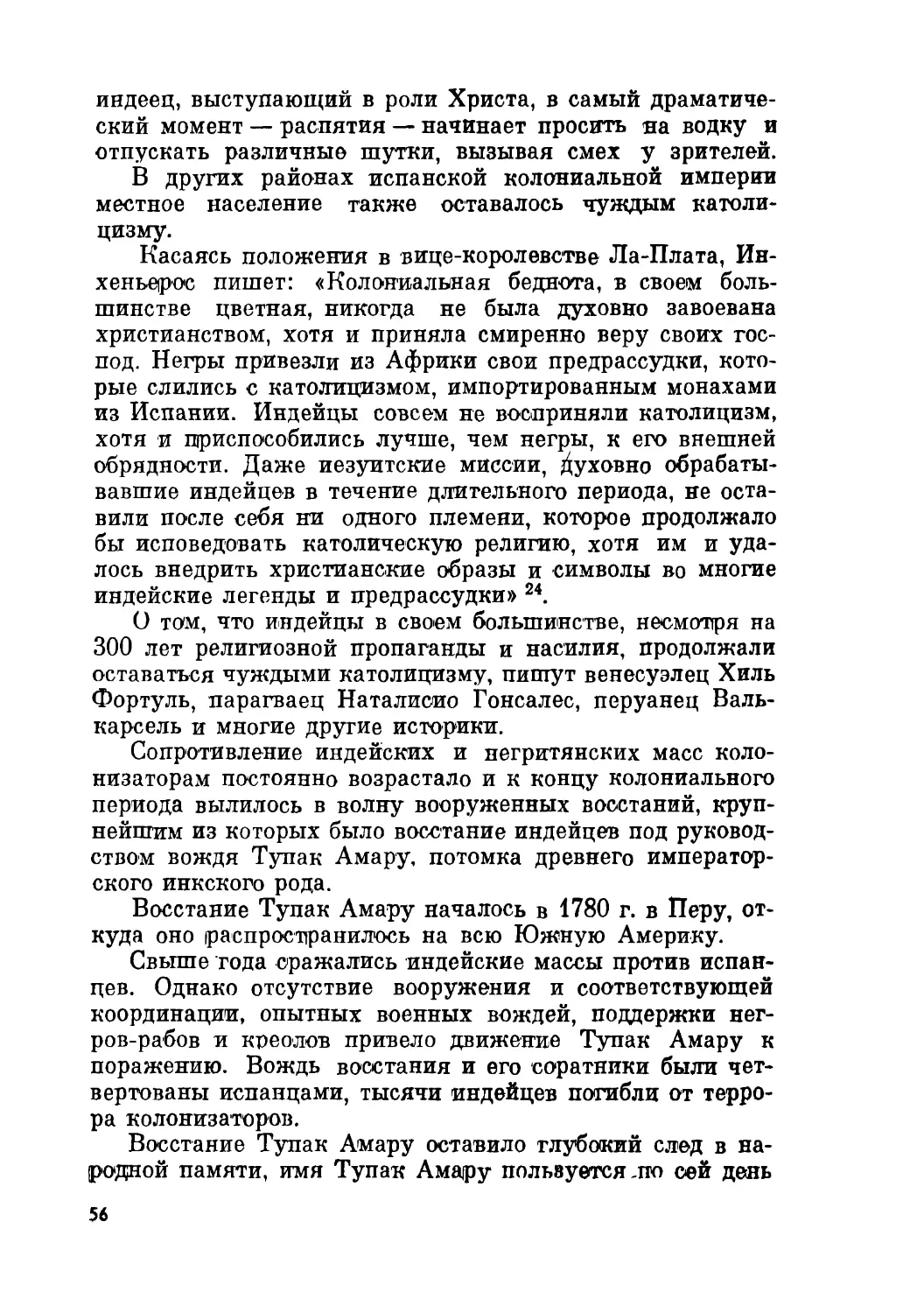

плачивался, работая в свободное время на поповской