Author: Лесков Н.С.

Tags: русская литература издания для определенного назначения православие религия богословие

Year: 2013

Text

Николай Семёнович Лесков

Д(овесть о богоугодном

«Ж

^Повесть

о богоугодном дообоколе

Художники

Юрий и Ирина Юрасовы

2013

Москва ИГНАТИЯ

IriUUloU СТАВРОПОЛЬСКОГО

Приход храма Св. Духа сошествия на Лазаревском кладбище

^Повесть

о богоугодном дробоколесл

Т> очень отдалённые времена в кипрских CLA окрестностях была однажды ужасная и продолжительная засуха. Все плоды и полевые злаки погибли, и люди, видя неминуемое бедствие от угрожающего им голода, пришли в самое тягостное уныние. Все молились и просили дождя, но дождя не было.

Во главе тамошнего местного духовенства находился тогда епископ, человек, надо полагать, очень добрый, участливый и чистосердечный. Он принимал скорбь народа близко к своему сердцу и сам усердно молился, чтобы Бог послал дождь на землю, но дождя всё-таки не было.

Раскалённое небо оставалось безоблачно, и солнце сжигало без милосердия всё, что осталось в несчастной стране ещё не сожжённым.

Народ пришёл в ужас, близкий к отчаянию.

Где же ещё искать спасения? На что ещё уповать и надеяться, когда и моление епископа не помогает?

Кто же ещё может помолиться лучше, чем епископ, и чья молитва может быть доходнее до Бога? Епископ — разве это не первое лицо во всём духовенстве и разве кроме него есть кто-нибудь другой, кто бы лучше него знал, как надо умолить Бога дать людям то, чего они у Него просят?

Тогда был к епископу глас с Неба:

— Иди после утрени ко вратам города и первого человека, который будет подходить к городу через те ворота, ты сейчас же удержи, и пусть он помолится, и тогда будет вам дождь.

Епископ рассказал людям о том, что он слышал с Неба, и все положили сойтись завтра утром рано в церковь, а оттуда идти к воротам смотреть того, кто подойдёт, и сделать всё так, как велел пришедший с Неба голос.

сЦ^а следующий день, отслужив рано утре-к ню, епископ со всем своим клиром пошли к городским воротам.

С ними, разумеется, пошли и все люди, ожидавшие благодетельного чуда для их истомлённой и жаждущей земли. И так все большим обществом вышли за городские ворота и стали здесь станом ожидать избранника, на которого Сам Бог укажет как на лучшего молитвенника.

Люди раскинули посреди дороги складное стуло и посадили на него епископа, а клир и все прихожане стали вокруг него и начали смотреть вдаль: кого им пошлёт Господь?

Все нетерпеливо желают скорее увидать того человека, который помолится за них о дожде и будет услышан в своем молении.

И вот, долго или коротко после их томительного ожидания, вдали на опалённых полях что-то показалось...

Сначала невозможно было разобрать: идёт ли это пеший человек, или кто-то на осле едет... Расстояние было далёкое, да и сверкание от палящего зноя делало в глазах мрея-ние...

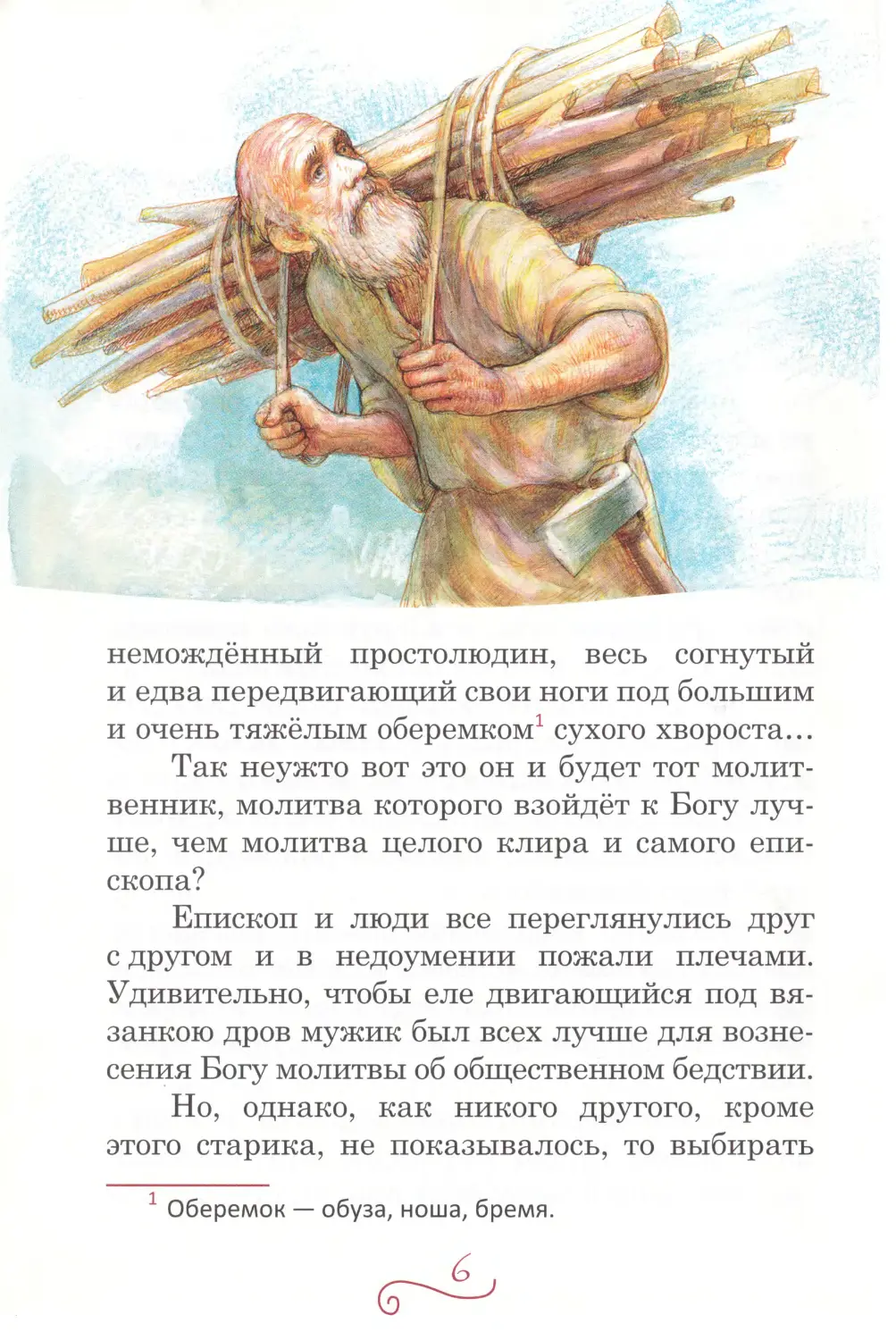

Но вот предмет приближается и становится яснее. Теперь уже видно, что это самый простой пеший человек и притом старый, из-

немождённый простолюдин, весь согнутый и едва передвигающий свои ноги под большим и очень тяжёлым оберемком1 сухого хвороста...

Так неужто вот это он и будет тот молитвенник, молитва которого взойдёт к Богу лучше, чем молитва целого клира и самого епископа?

Епископ и люди все переглянулись друг с другом и в недоумении пожали плечами. Удивительно, чтобы еле двигающийся под вязанкою дров мужик был всех лучше для вознесения Богу молитвы об общественном бедствии.

Но, однако, как никого другого, кроме этого старика, не показывалось, то выбирать

1

Оберемок — обуза, ноша, бремя.

было не из кого, и епископ решился остановить дровокола и просить его вознести к Богу моление, о чём клир и епископ воссылали свои молитвы безуспешно.

А старик, кряхтя и спотыкаясь, всё помаленьку подходил ближе к воротам города и, сколько зной и усталость ему позволяли, он тоже удивлялся: по какому случаю и для какой цели собралось у ворот необыкновенное множество людей и почему с ними впереди всех сидит на стуле сам кипрский епископ?!

Конечно, удручённый тяжёлой ношей, старик не имел и самой отдалённой мысли, что всё это большое собрание людей с епископом вышли затем, чтобы встретить именно его, согбенного нищего, и просить его молитв за весь край.

* * *

^ТТбдходит старик ещё ближе и видит, что

I все на него смотрят и что сам епископ встаёт пред ним со своего места и ему, простому бедному работнику, кланяется.

Старик оторопел, сбросил поскорее со спины на землю оберемок хворосту и говорит:

— Прости мя, отче! — и попросил у епископа благословения.

Но епископ опять поклонился ему и сказал:

— Авво, (sic)1 Господа ради помолися о нас, да пошлёт нам Господь Свою милость и да будет сегодня дождь на земле.

Старик изумился тому, что слышит. К чему это статочно2, чтобы его, ненаученного простого человека, епископ просил молиться? И он отвечал:

— Я недостоин, отче, чтобы в твоём присутствии слова молитвы восходили из моих уст. Это тебе, отче, всех более прилично помолиться в общем бедствии, ты и помолись, а я не смею.

Но старику стали говорить, что епископ уже молился, но что Бог не исполнил его молитвы и не низвёл дождя на землю.

— А теперь,— говорят,— на тебя вышло указание епископу и ты не должен отказываться, а должен сейчас же стать и молиться.

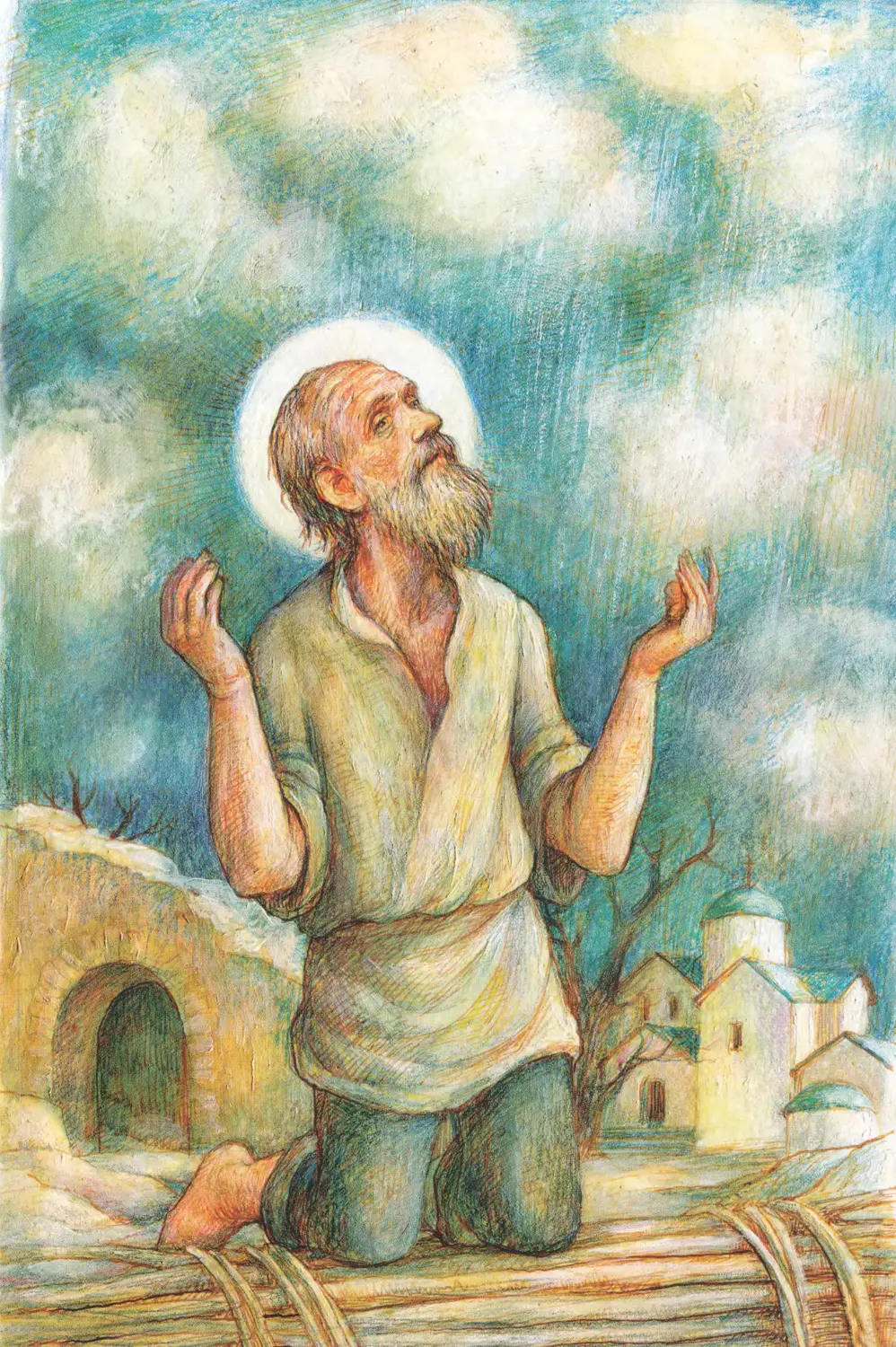

Старик всё ещё и тогда не решался, и потому, чтобы преодолеть застенчивость этого дровокола, его «принуждением» поставили на колени на его хворост и заставили молиться.

Старик более не спорил, и как умел, так и начал молиться, а с неба сейчас же зароси-ло, и пошёл благодатный дождь...

1 Sic — так (лат.), слово, указывающее на важность этого места в тексте.

2 Статочно — могущий статься, случиться. Теперь только в просторечном выражении: статочное ли дело; возможно ли, допустимо ли, может ли статься, хорошо ли?

:i iU

Вл

ж/ 7

Все не знали, как довольно нарадоваться об этакой благодати, и не знали, как им и возблагодарить за неё Бога и приятного Ему молитвенника, которого голос с Неба указал как наилучшего богомольца.

А как только долгожданный дождь обильно оросил и досыта напоил жаждавшую землю и всё в полях и в садах освежилось, то повеселело и на сердцах у людей, и сейчас пошли прохладные беседы у каждого с ближним своим.

Тогда наступило время и епископу поговорить с дровоколом, и он захотел узнать: какое житие проводит этот человек, который Богу так угоден и приятен?

Епископ так прямо его об этом и спросил, но старик не умел сказать ему о себе ничего замечательного, и епископу показалось, как будто он от него что-нибудь утаивает.

— Яви мне любовь, отче (sic),— стал его упрашивать епископ.— Я не для своего любопытства, а ради пользы многих людей прошу тебя: открой нам, чем ты так угодил Богу, что Он твою молитву лучше всех слушает и даёт просимое по твоему молению.

А старец отвечает:

— Ей, отче, не ведаю.

— Ну, для того-то и расскажи нам, как ты живёшь, и мы все тебе поревнуем1, чтобы стать такими же, как ты, чтобы и наши молитвы шли

Поревнуем — здесь: последуем твоему примеру.

прямо в приём Богу. Не таи ничего — скорее сказывай!

Тогда старик проговорил епископу:

— Поверь мне, господин, что я всё бы вам с охотою рассказал, да в том дело, что мне, право, рассказать-то вам совсем нечего. Я самый обыкновенный грешник и провожу мою жизнь в ежедневной житейской суете и в хлопотах. Мне выпала такая доля, что даже и раздумать о богоугодных делах мне некогда, потому что я себе до старости ничего во всю жизнь не припас и теперь, уже слабый и немощный, не имею ни отдыха, ни покоя.

— Однако в чём же проходит твоя жизнь?

— Да вот она в чём проходит: просыпаюсь я рано и выхожу из города и иду с топором

в лес. Там я нарублю хороший оберемок валежнику, который всякому собирать дозволено, и тащу мою связку в город, как все вы сегодня видели, когда меня встретили у ворот.

— Ну а далее?

— А далее, в городе я продаю свой хворост на топливо, а за те деньги, которые выручу за хворост, покупаю себе хлеба и съедаю его.

— И другого у тебя занятия нет никакого?

— Нет никакого, отче.

— А где же твоё жилище?

— Да вот жилища-то у меня тоже никакого нет и никогда не было. А когда я устану и мне надо отдохнуть или переночевать, то я залезу под церковь и там под полом сверну-ся и высплюсь.

Было это давно, и в то время церкви были маленькие, деревянные, и строили их на «сто-янах» или, проще сказать, на столбиках, и под пол таких малых церквей можно было, согнувшись, входить и там прятаться от стужи и дождя.

Такие церкви были и в России, да ещё и по сие время встречаются кое-где в бедных местах на севере. Под полом их находят отдых овцы, телята и нищие.

— Ну а когда холодно или если подымется такая непогода, что нельзя собирать дров,— спросил епископ,— что же ты тогда делаешь?

— А тогда я, хоть и день, и два, всё жду, сидя там же под церковным полом.

— А что же ты тогда кушаешь?

— Зачем же не трудяся кушать?1 Я тогда поголодую, пока опять Господь даст вёдрышко2, а когда станет хорошая погода, я благодарю Господа, встаю и опять иду за хворостом. Вот тебе и вся моя жизнь.

От этого простого Пролог говорит: «Пользу приим не малу епископ с клиросом его. Тако и вси прославиша Бога о труде старче, и рекоша ему: воистину ты еси совершил Писание, глаголющее: яко рече пришлец есмь аз на земле»3.

Епископ взял этого собирателя хвороста к себе и «питал его, и дал ему покой, дондеже представися к Богу»4.

1886

Ср. 2Фес. 3, 10: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».

Вёдро — тёплая ясная сухая погода (не о зимней поре). По-русски: немалую пользу получил епископ со своим клиром. И все прославили Бога о трудах старца, и сказали ему: «Воистину ты исполнил слова Писания: «Странник я на земле» (Пс. 118, 19).

4 Пока не преставился к Богу.

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.

Ин. 15, 13

Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт её.

Мф. 16, 25

Дурачок

Г1/* ого надо считать дураком? Кажется, будто су \ это всякий знает, а если начать сверять, как кто это понимает, то и выйдет, что все понимают о дураке неодинаково.

По академическому словарю, где каждое слово растолковано в его значении, изъяснено так, что «дурак — слабоумный человек, глупый, лишённый рассудка, безумный, шут...».

В подкрепление такого толкования приведён словесный пример: «Он был и будет дурак дураком». «Дурачок — смягчение слова дурак». Учёнее этого объяснения уже и искать нечего, а между тем в жизни случается встречать таких дураков или дурачков, которым эта кличка дана, но они, между тем, не безумны, не глупы и ничего шутовского из себя не представляют...

Это люди любопытные, и про одного такого я здесь и расскажу.

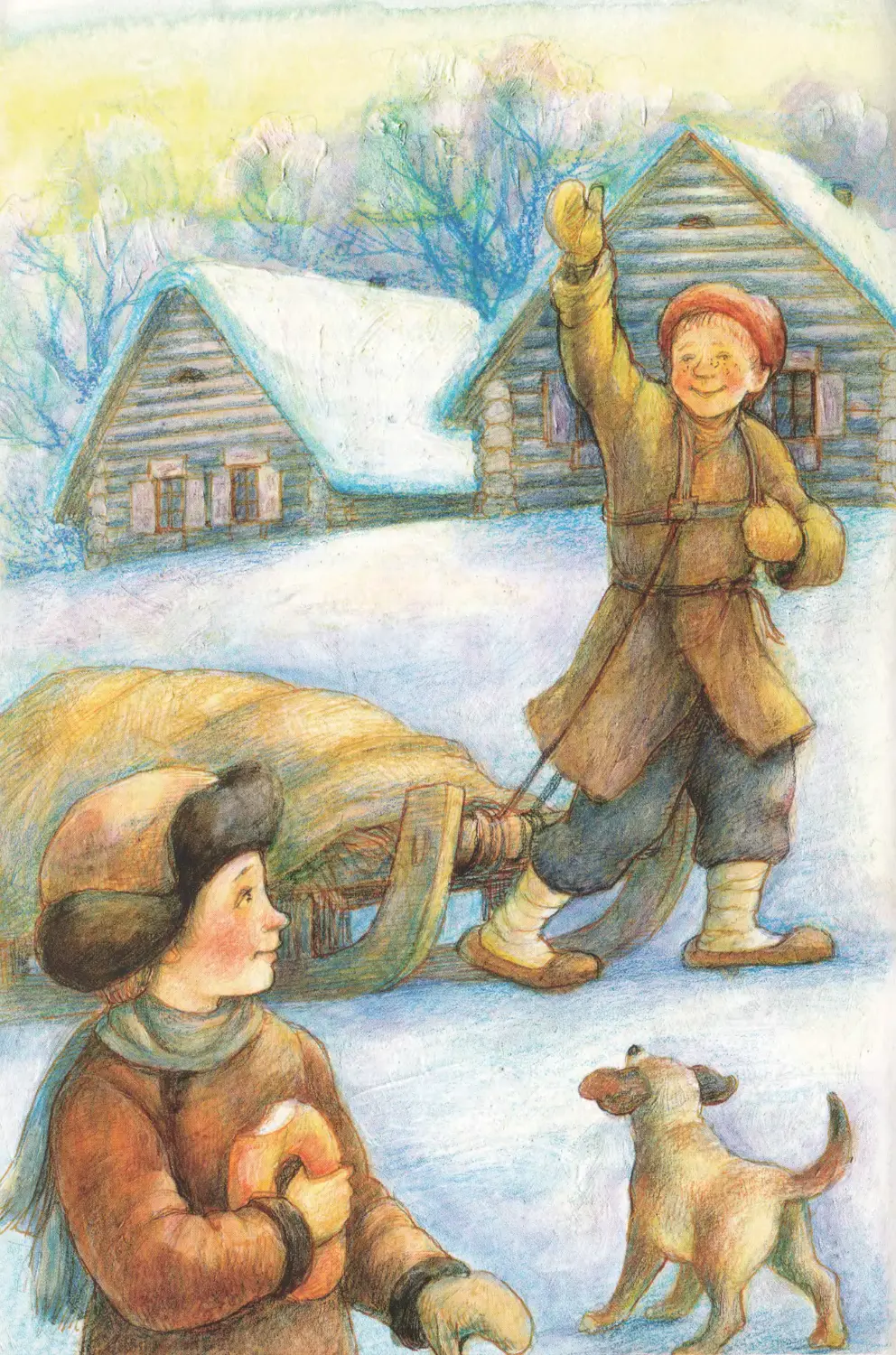

Был у нас в деревне безродный крепостной мальчик Панька. Рос он при господском дворе, ходил в том, что ему давали, а ел на за-стольщине1 вместе с коровницей и с её детьми.

Должность у него была такая, чтобы «всем помогать». Это значило, что все должностные люди в усадьбе имели право заставлять Паньку делать за них всякую работу, и он, бывало, беспрестанно работает.

Как сейчас его помню: бывало, зимой,— у нас зимы бывают лютые,— когда мы встанем и подбежим к окнам, Панька уже везёт на себе, изогнувшись, большие салазки с вязанками сена, соломы и с плетушками колоса и другого мелкого корма для скотины и птиц.

Мы встаём, а он уже наработался, и редко увидишь его, что он присядет в скотной избе

Застолыдина — общий стол, складчиной, или от барина, хозяина.

и ест краюшку хлебца, а запивает водой из деревянного ковшика.

Спросишь его, бывало:

— Что ты, Паня, один сухой хлеб жуёшь?

А он шутя отвечает:

— Как так «с ухой»? Он, гляди-ко, с чистой водицей.

— А ты бы ещё чего-нибудь попросил: капустки, огурца или картошечки!

А Паня головой мотнёт и отвечает:

— Ну, вот ещё чего!.. Я и так наелся,— слава Тебе, Господи!

Подпояшется и опять на двор идёт таскать то одно, то другое. Работа у него никогда не переводилась, потому что все его заставляли помогать себе. Он и конюшни, и хлева чистил, и скоту корм задавал, и овец на водопой гонял, а вечером, бывало, ещё себе и другим лапти плетёт, и ложился он, бывало, позже всех, а вставал раньше всех до света и одет был всегда очень плохо и скаредно1. И его, бывало, никто и не жалеет, а все говорят:

— Ему ведь ничего,— он дурачок.

— А чём же он дурачок?

— Да всем...

— А например?

— Да что за пример! Вон коровница-то все огурцы и картошки своим детям отдаёт, а он,

1 Скаредно — избегая всяких трат, расходов и т.п.; скупо.

хоть бы что ему... И не просит у них, и на них не жалуется. Дурак!

Мы, дети, не могли хорошо в этом разобраться, и хоть глупостей от Паньки не слыхали, и даже видели от него ласку, потому что он делал нам игрушечные мельницы и туезоч-ки1 из бересты,— однако и мы, как все в доме, одинаково говорили, что Панька дурачок, и никто против этого не спорил, а скоро вышел такой случай, что об этом уже и нельзя стало спорить.

1 Туесок — берестяной коробок с плотно прилегающей крышкой.

* * *

-Г ыл у нас нанят строгий-престрогий упра-L/витель, и любил он за всякую вину человека наказывать. Едет, бывало, на беговых дрожках и по всем сторонам смотрит: нет ли где какой неисправности? И если заметит что-нибудь в беспорядке — сейчас же остановится, подзовёт виноватого и приказывает:

— Ступай сейчас в контору и скажи моим именем старосте, чтобы дали тебе двадцать пять розог; а если слукавишь — я тебе вечером при себе велю вдвое дать.

Прощенья у него уж и не смели просить, потому что он этого терпеть не мог и ещё прибавлял наказание.

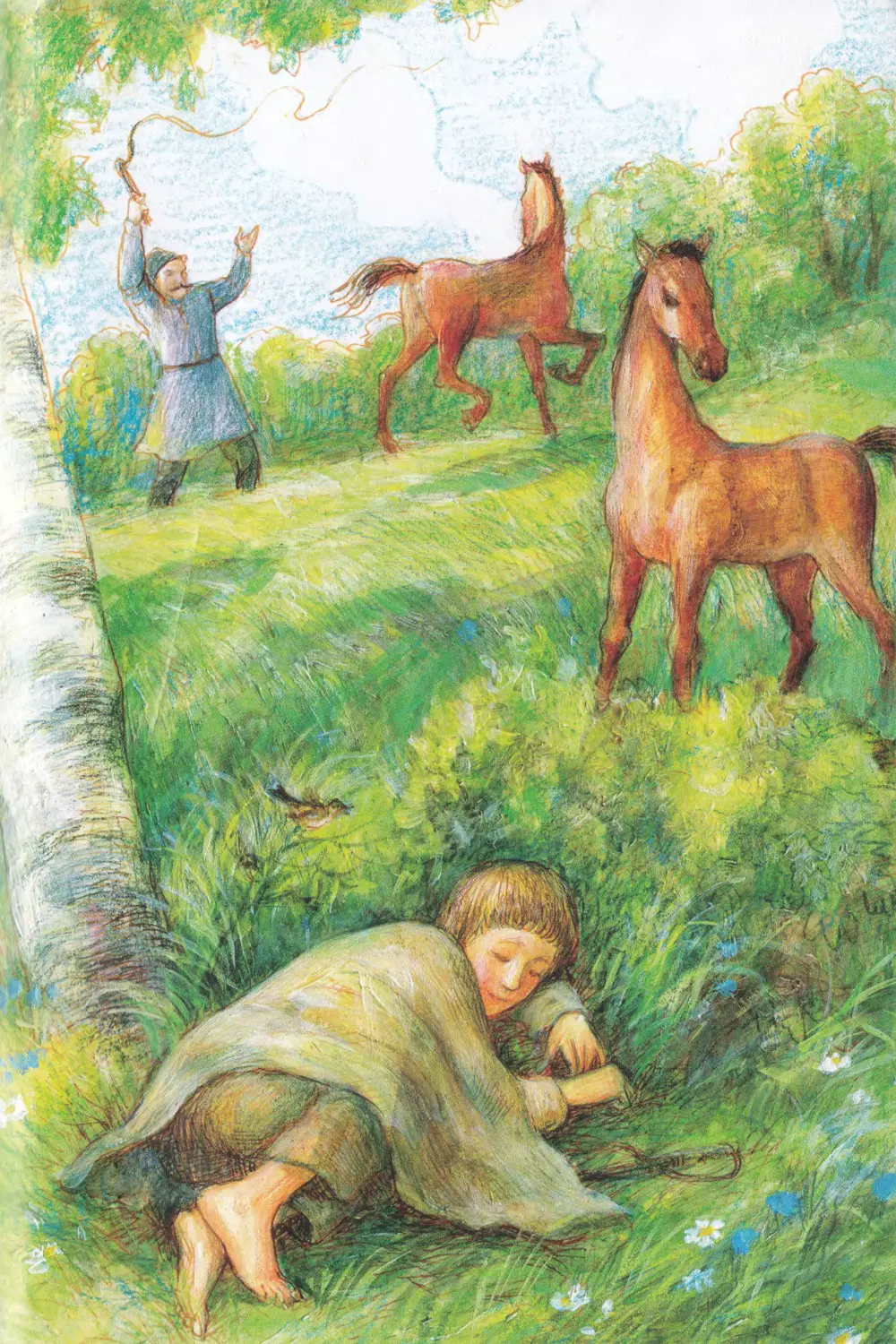

Вот раз, летом, едет этот управляющий и видит, что в молодых хлебах жеребята ходят и не столько зелени рвут, сколько её топчут и копытами с корнями выколупывают...

Управитель и расшумелся.

А жеребят в этот год был приставлен стеречь мальчик Петруша,— сын той самой Арины-коровницы, которая Паньке картошек жалела, а всё своим детям отдавала.

Петруша этот имел в ту пору лет двенадцать и был телом много помельче Паньки и понежнее, за это его и дразнили «творож-ничком» — словом, он был мальчик у матери избалованный и на работу слабый, а на расправу жидкий.

Выгнал он жеребят рано утром «на росу», и стало его знобить, а он сел да укрылся свит-и 1 ••

кои , и как согрелся, то на него нашел сон — он и заснул, а жеребятки в это время в хлеб и взошли.

Управитель, как увидал это, так сейчас стегнул Петю и говорит:

— Пусть Панька пока и за своим, и за твоим делом посмотрит, а ты сейчас иди в разрядную контору и скажи выборному, чтобы он тебе двадцать розог дал; а если это до моего возвращенья домой не исполнишь, то я при себе тогда тебе вдвое дам. Сказал это и уехал.

А Петруша так и залился слезами. Весь трясётся, потому что никогда его еще розгами не наказывали, и говорит он Паньке:

— Брат милый, Панюшка, очень страшно мне... Скажи, как мне быть?

А Панька его по головке погладил и говорит:

— И мне тоже страшно было... Что с этим делать-то... Христа били...

А Петруша ещё горче плачет и говорит:

— Боюсь я идти и боюсь не идти... Лучше я в воду кинуся.

А Панька его уговаривал-уговаривал, а потом сказал:

— Ну, постой же ты: оставайся здесь и смотри за моим и за своим делом, а я скорей ГТ -

Свитка — название устаревшей мужской и женской верхней длинной распашной одежды из домотканого сукна.

сбегаю, за тебя постараюся,— авось, тебя Бог помилует. Видишь, ты трус какой.

Петруша спрашивает:

— А как же ты, Панюшка, постараешься?

— Да уж я штуку выдумал — постараюся!

И побежал Панька через поле к усадьбе резвенько, а через час назад идёт, улыбается.

— Не робей,— говорит,— Петька, всё сделано; и не ходи никуда — с тебя наказанье избавлено.

Петька думает: «Всё равно: надо верить ему»,— и не пошёл; а вечером управляющий спрашивает у выборного в разрядной избе:

— Что, пастушонок утром приходил сечься?

— Как же,— говорит,— приходил, ваша милость.

— Взбрызнули его?

— Да,— говорит,— взбрызнули.

— И хорошо?

— Хорошо, постаралися.

Дело и успокоилось, а потом узнали, что высекли-то пастушонка, да не того, которого было назначено, не Петра, а Паньку, и пошло это по усадьбе и по деревне, и все над Панькой смеялись, а Петю уже не стали сечь.

— Что же,— говорили,— уже если дурак его выручил, нехорошо двух за одну вину разом наказывать.

Ну, не дурак ли, взаправду, наш Панька был?

* * *

Q 4 так он всё и дальше жил.

II Сделалась через несколько лет в Крыму война, и начали набирать рекрут. Плач по деревне пошёл: никому на войне страдать-то не хочется. Особенно матери о сыновьях убиваются — всякой своего сына жалко.

А Паньке в это время уже совершенные годы исполнились, и он вдруг приходит к помещику и сам просится:

— Велите,— говорит,— меня отвести в город, в солдаты отдать.

— Что же тебе за охота?

— Да так,— отвечает,— очень мне вдруг охота пришла.

— Да отчего? Ты обдумайся.

— Нет,— говорит,— некогда думать-то.

— Отчего некогда?

— Да нешто не слышно вам, что вокруг плачут, а я ведь любимый у Господа, обо мне плакать некому. Я и хочу идти.

Его отговаривали.

— Посмотри-ка, мол, какой ты неуклю-жий-то: над тобой на войне-то, пожалуй, все расхохочутся.

А он отвечает:

— То и радостней: хохотать-то ведь веселее, чем ссориться; если всем весело станет, так тогда все и замирятся.

Ещё раз сказали ему:

— Утешай-ка лучше сам себя да живи дома!

Но он на своём твердо стоял.

— Нет, мне,— говорит,— это будет утеш-нее.

Его и утешили — отвезли в город и отдали в рекруты, а когда сдатчики возвратились, с любопытством их стали расспрашивать:

— Ну, как наш дурак остался там? Не видали ли вы его после сдачи-то?

— Как же,— говорят,— видели.

— Небось, смеются все над ним,— какой увалень?

— Да,— говорят,— на самых первых по-рах-то было сменяйся, да он на все на два рубля, которые мы дали ему награждения, на базаре целые ночвы1 пирогов с горохом и с кашей купил и всем по одному раздал, а себя позабыл...

Все стали головами качать и стали ломать ему по половиночке. А он застыдился и говорит:

— Что вы, братцы, я ведь без хитрости! Кушайте.

Рекрута его стали дружно похлопывать:

— Какой, мол, ты ласковый!

А наутро он раньше всех в казарме встал, да всё убрал и старым солдатам всем сапоги вычистил. Стали хвалить его, и старики у нас спрашивали:

— Что он у вас дурачок, что ли?

Сдатчики отвечали:

— Не дурак, а... малость с роду так.

Так Панька и пошёл служить со своим дурачеством и провёл всю войну в «профосах»2 — за всеми позади рвы копал да пакость закапывал, а как вышел в отставку, так, по привычке к пастушеству, нанялся у степных татар конские табуны пасти.

Ночвы — неглубокое, тонко отделанное корытце, лоток.

Профос —в Российской армии XVIII—XIX вв.— Солдат или унтер-офицер, следящий за чистотой, в том числе очищающий нечистоты.

***

Отправился он к татарам из Пензы и не бывал назад много лет, а скитался, гоняя коней, где-то вдали, около безводных Рын-Песков, где тогда кочевал большой местный богач Хан-Джангар. А Хан-Джангар, когда приезжал на Суру лошадей продавать, то на тот час держал себя будто и покорно, но у себя в степи что хотел, то и делал; кого хотел — казнил, кого хотел — того миловал.

За отдалённостью дикой пустыни следить за ним было невозможно, и он как хотел, так и своевольничал. Но расправлялся он так не один: находились и другие такие же самоуправцы, и в числе их появился один лихой вор, по имени Хабибула, и стал он угонять у Хана-Джангара много самых лучших лошадей, и долго никак его не могли поймать.

Но вот раз сделалась у одних и других татар свалка1, и Хабибулу ранили и схватили. А время было такое, что Хан-Джангар спешил в Пензу, и ему никак нельзя было остановиться и сделать над Хабибулой суд и казнить его такой страшной казнью, чтобы навести страх и ужас на других воров.

Чтобы не опоздать в Пензу на ярмарку и не показаться с Хабибулой в таких местах,

1 г-

Свалка — здесь: драка, столкновение.

где русские власти есть, Хан-Джангар и решил оставить при малом и скудном источнике Паньку с одним конём и раненого Хабибулу, окованного в конских железах. И оставил им пшена и бурдюк1 воды и наказал Паньке настрого:

— Береги этого человека как свою душу! Понял?

Панька говорит:

— Чего ж не понять-то! Вполне понял, и как ты сказал, я так точно и сделаю.

Хан-Джангар со всей своей ордой и уехал, а Панька стал говорить Хабибуле:

1 Бурдюк — кожаный мешок из цельной шкуры животного (козы, лошади, овцы и др.), предназначен для хранения вина, кумыса и других жидкостей.

— Вот до чего тебя твоё воровство довело! Такой ты большой молодец, а всё твое молодечество не к добру, а ко злу. Ты бы лучше исправился.

А Хабибула ему отвечает:

— Если я до сих пор не исправился, так теперь уж и некогда.

— Как это «некогда»! Только в том ведь и дело всё, чтобы хорошо захотеть человеку исправиться, а остальное всё само придёт... В тебе ведь душа такая же, как и во всех людях: брось дурное, а Бог тебе сейчас зачнёт помогать делать хорошее, вот и пойдёт всё хорошее.

А Хабибула слушает и вздыхает.

— Нет,— говорит,— уже про это некстати и думать теперь!

— Да отчего же некстати-то?

— Да оттого, что я окован и смерти жду.

— А я тебя возьму да и выпущу.

Хабибула ушам своим не поверил, а Панька ему улыбается ласково и говорит:

— Я тебе не шучу, а правду говорю. Хан мне сказал, чтобы я тебя «как свою душу берёг», а ведь знаешь ли, как надо сберечь ду-шу-то? Надо, брат, её не жалеть, а пусть её за другого пострадает. Вот мне теперь это и надобно, потому что я терпеть не могу, когда других мучают. Я тебя раскую и на коня посажу и ступай, спасай себя, где надеешься,

а если станешь опять зло творить — ну, уж тогда не меня обманешь, а Господа.

И с этим присел и сломал на Хабибуле конские железные путы, и посадил его на коня, и сказал:

— Ступай с миром на все стороны.

А сам остался ожидать здесь возвращения Хана-Джангара, и ждал его очень долго, пока ручеёк высох и в бурдюке воды осталось очень немножечко.

Тогда и прибыл Хан-Джангар со своей свитой.

Осмотрелся Хан и спрашивает:

— А где Хабибула?

Панька отвечает:

— Я отпустил его.

— Как отпустил? Что ты такое рассказываешь?

— Я тебе говорю то, что взаправду сделал по твоему велению и по своему хотению. Ты мне велел беречь его как свою душу, а я свою душу так берегу, что желаю пустить её помучиться за ближнего... Ты ведь хотел замучить Хабибулу, а я терпеть не могу, чтобы других мучили,— вот возьми меня и вели меня вместо его мучить,— пусть моя душа будет счастливая и от всех страхов свободная, потому что ведь я ни тебя, ни других никого не боюся ни

капельки.

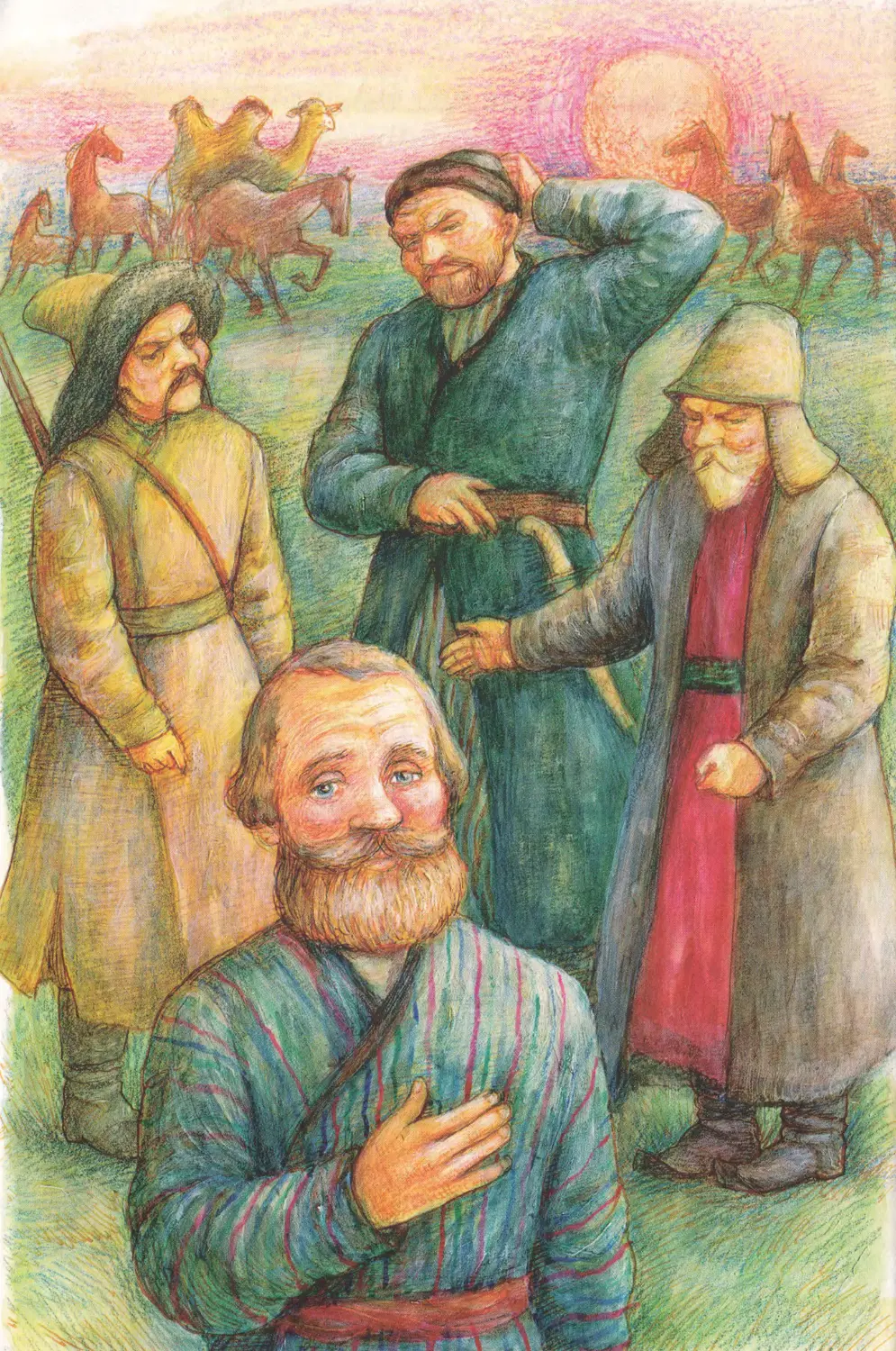

Тут Хан-Джангар стал водить глазами во все стороны, а потом на голове тюбетейку поправил и говорит своим:

— Подойдите-ка все поближе ко мне; я вам скажу, что мне кажется.

Татары вокруг Хана-Джангара стеснили-ся. А он сказал им потихонечку:

— А ведь Паньку, сдаётся, нельзя казнить, потому что в душе его, может быть, Ангел был...

— Да,— отвечали татары все одним тихим голосом,— нельзя нам ему вредить: мы его не поняли за много лет, а теперь он в одно мгновенье всем нам ясен стал; он ведь, может быть, праведный.

1891

УДК 821.161.1:087.5

ББК 86.372

Л502

©одержание:

3..^Повесть о богоугодном дровоколе

15......................Дурачок

Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви

ИС 12-209-0867

Печатается по изданию:

Лесков Н.С. Полное собрание сочинений. Т. 29, 33. С-Пб. 1902.

Религиозное духовно-просветительское издание для детей Для среднего и старшего школьного возраста

Л502 Лесков Николай Семёнович

Повесть о богоугодном дровоколе.— М.: Местная религиозная организация Православный приход храма Святаго Духа сошествия на Лазаревском кладбище гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви (Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского), 2013.— 32 с: ил.

Формат 60x90/16. П.л. 2. Тираж 6000 экз. Заказ №649

Местная религиозная организация Православный приход храма Святаго Духа сошествия на Лазаревском кладбище гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви:

129272, Москва, ул. Советской армии, 12, стр. 1 и 2.

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ: (495) 689-15-54.

Отпечатано в типографии Патриаршего Издательско-Полиграфического центра Свято-Троицкой Сергиевой Лавры: 141300, г. Сергиев Посад.

© Юрасов Ю., Юрасова И., иллюстрации. 2013

© Оформление, вёрстка. Местная религиозная организация Православный приход храма Святаго Духа сошествия на Лазаревском кладбище гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви. 2013

Сферой рассказов Н.С. Лескова, вошедших в эту ‘ с/ книгу — люди простые и безыскусные, стяжав- | шие великое смирение. А эта добродетель украшает всех праведников, которых любит Господь (см. Пс. 145,8), хотя часто они могут казаться окру-