Author: Ждан А.Н.

Tags: психология статьи и фрагменты классические труды русские философы психологическая мысль мировая психология

ISBN: 978-5-8291-1085-7

Year: 2009

Text

РОССИЙСКАЯ

ПСИХОЛОГИЯ

антология

кадемическии

проект

А. Н. Ждан

РОССИЙСКАЯ

ПСИХОЛОГИЯ

АНТОЛОГИЯ

Автор-составитель А.Н. Ждан

Москва

Академический Проект

2009

Москва

Альма Матер

2009

Российская психология: Антология/ Авт.-сост. А.Н. Ждан. — М.:

Академический Проект; Альма Матер, 2009. —1279 с. — («Summa»).

ISBN 978-5-8291-1085-7 (Академический Проект)

ISBN 978-5-902766-31-5 (Альма Матер)

Антология включает статьи и обширные фрагменты из классических трудов русских

философов, психологов, деятелей культуры и других социальных наук XIX-XX вв. —

Н.Я. Трота, К.Д. Кавелина, Л.М. Лопатина, Г.И. Челпанова, И.А. Сикорского, В.М.

Бехтерева, Г.И. Россолимо, Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и

других выдающихся представителей русской психологической мысли. Тексты позволяют

воссоздать процесс становления и развития русской психологии, понять ее связь с

историкокультурными традициями, социальными и идейными запросами общества, оценить

сделанный отечественными учеными вклад в мировую психологическую науку.

Для специалистов в области психологии, философии и смежных наук, студентов и

аспирантов гуманитарных факультетов, а также всех, кто интересуется развитием отечественных

психологических школ.

ISBN 978-5-8291-1085-7

ISBN 978-5-902766-31-5

© Ждан А.Н., 2008

© Оригинал-макет, оформление.

Академический Проект, 2008

© ООО Альма Матер, 2008

...может собственных Платонов и быстрых

разумом Невтонов Российская Земля рождать.

М.В. Ломоносов

АН Ждан Общий очерк истории

психологии в России

Русская психологическая мысль имеет

многовековую историю. Рассмотрение процесса ее

развития, анализ деятельности ее представителей,

особенно тех, которые на разных этапах истории внесли

значительный вклад в психологическую науку,

позволяет выявить ее самобытность, оригинальность

как следствие отражения запросов и специфики

общественно-исторических условий, духовного и

культурного опыта России и вместе с тем увидеть ее

органическую связь с мировой, прежде всего

западноевропейской наукой.

Начало научной психологической мысли в

России восходит к XVIII в., когда она приобретает

теоретические основания, постепенно освобождаясь от

сковывающей знание религиозной оболочки.

Однако зачатки психологических знаний складываются

значительно раньше. Предысторию русской

психологической мысли составляют взгляды на человека

и его душевную жизнь, которые складывались в

древней и средневековой Руси до XIV в. Появление

сочинений, в которых поднимались эти вопросы,

связано с введением в X в. христианства, их

изложение идет в русле религиозно-философской мысли,

прежде всего в переводных сочинениях. В них при

рассмотрении психологических проблем

привлекаются произведения как христианских писателей, так

и античных мыслителей («Диалектика», «Слово о

правой вере» и «О страстях» византийского

богослова VIII в. Иоанна Дамаскина; «Шестоднев»

3

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ

Иоанна экзарха Болгарского; «Изборники» 1073 и 1076 гг. и др.). Наряду с

этими развиваемыми в контексте христианского вероучения знаниями (хотя

и в них наблюдаются отступления от чистого религиозной трактовки души)

складывались также реалистические, основанные на жизненных

наблюдениях описания психологических фактов и явлений.

Первые опыты создания отечественной литературы по вопросам

психологии связаны с именем русского православного церковного деятеля и

мыслителя Нила Сорского (1433-1508). Его «Устав», написанный как

наставление монахам, включает трактат о человеческих страстях и содержит

тонкие наблюдения. Выделяются стадии в развитии страстей, даются

практические советы по овладению страстями на разных стадиях их развития.

В 1-й половине XVI в. в сочинениях Максима Грека и других авторов

психологическая мысль делает новый шаг вперед по рациональному

освещению общих проблем сущности души, познавательных деятельностей,

страстей, воли. В XV-XVI вв. в связи с распространением ересей (стригольников,

«нового учения» Феодосия Косого и др.) появляются сочинения, в

которых в ортодоксально-христианское понимание души вносятся

существенные коррективы, а некоторые авторы доходят до признания смертности

души.

В XVII в. психология становится отдельным от теологии предметом

преподавания в Киево-Могилянской академии (образована в 1632 г.

Петром Могилой) и созданной по ее образцу Московской

славяно-греко-латинской академии (80-е гг. XVII в., в 1814 г. преобразована в Московскую

духовную академию). Сохранились рукописи читаемых в Киевской

академии психологических курсов. Среди них — «Трактат о душе» профессора

Иннокентия Гизеля (1645-1647), «Психология или трактат о душе»

профессора Иннокентия Поповского (1702). В них с большой полнотой и

систематически раскрываются психологические вопросы. В их решении

ряд идей созвучны западноевропейской мысли (например, идеи Гизеля о

роли ощущений как источнике разумного познания сходны с учением

Локка и др.). В Московской академии, которая до учреждения Московского

университета была центром высшего образования в России, ее первые

руководители и преподаватели философии братья Лихуды в психологии

выступали истолкователями «Трактата о душе» Аристотеля на основе его

комментариев, написанных Фомой Аквинским.

В XVIII в. наступил новый этап в истории России. Петровские

реформы, модернизация самодержавного строя, тенденции европеизации

страны, развитие науки и ее секуляризация, образование Академии наук (1724),

открытие Московского университета и двух гимназий при нем (1755),

труды В.Н. Татищева по отечественной истории, издание летописей явились

важными факторами, под влиянием которых начался процесс становления

русской научной психологии. На основе складывающихся веками

воззре4

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ

ний на природу души и в контексте развернувшегося в России

просветительского движения (H.H. Поповский, А.Н. Радищев, Н.И. Новиков,

В.Н. Татищев, Д.С. Аничков, СЕ. Десницкий, Я.П. Козельский, П.С.

Батурин, Г.С. Сковорода и др.) формируются достаточно целостные

психологические представления. Развивается психолого-педагогическое

направление с его идеей о ведущей роли учения в развитии человека. В связи с

решением практических задач в области воспитания и обучения,

признанием зависимости психического развития человека от просвещения и

обучения, развивал психологические идеи В.Н. Татищев («Разговор о пользе наук

и училищ», 1733; «Духовная моему сыну», 1733). В связи с потребностями

государства и общества в научном знании народов, населяющих Россию,

организуется изучение народов Восточной Сибири. Материалы об их

обычаях, быте, нравах, семейном укладе и т. п., методы сбора данных дали

начало развитию научных этнопсихологических знаний в России.

М.В. Ломоносов (1711-1765), отправляясь от практических нужд

своего времени, в работах по физике и риторике развивал оригинальные

психологические идеи в контексте достижений мировой и отечественной

науки и философии, часто в спорах с их выдающимися представителями

(например, с Хр. Вольфом, курс психологии которого он слушал в

Германии, с некоторыми положениями И. Ньютона и др.). Ломоносов дал

материалистическую трактовку ощущений и восприятий, выдвинул

трехкомпонентную теорию цветового зрения («Слово о природе света», 1757).

Оригинальными являются рассуждения Ломоносова о воображении и

страстях, развиваемые им в связи с вопросами ораторского искусства

(«Краткое руководство к риторике», 1744 и 1748).

Я.П. Козельский (1728-1794) в своих философских и

психологических взглядах («Философические предложения», 1768) следовал идеям

Ж.Ж. Руссо, Ш.А. Монтескье, К.А. Гельвеция, что не мешало ему

критически к ним относиться (в частности, осуждал призыв Руссо к

«натуральной простоте»). Н.И. Новиков (1744-1818), крупный организатор

издательского дела в России, в своей публицистике и статьях, публикуемых в

издаваемых им журналах, отразил наиболее спорные вопросы о природе

души, особенно психофизическую проблему. В 1796 г. опубликована

первая русская книга, специально посвященная психологии, — трактат И.

Михайлова «Наука о душе». Ее автор произвел систематизацию

психологических знаний л духе английского эмпиризма Дж. Локка. Избегая

умозрительных вопросов о душе, он сформулировал четыре

психологических закона, в которых обращал внимание на зависимость душевной

жизни от воздействия предметов внешнего мира на органы чувств.

В условиях усиления крепостного гнета проблему человека поставил

А.Н. Радищев (1749-1802), в трудах которого психологические темы

занимают большое место. В автобиографической повести «Филарет

Милос5

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ

различиях (вертикальная походка, развитой мозг и т. п.), но связывается

прежде всего с особенностями человеческого бытия: общественными связями

между людьми, трудовой деятельностью. В решении философских и

психологических проблем Радищев опирался на мировую философию и науку,

используя их достижения и критически относясь к ряду положений,

таких как, например, дуализм Р.Декарта, отрицание природных

способностей у К. Гельвеция и др.

На развитие русской психологической мысли 1-й половины XIX в.

значительное влияние оказали идеи немецкой идеалистической философии,

особенно Ф.В. Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля. В это время выходит ряд трудов

по психологии: Д.М. Велланского «Биологическое исследование природы

в творящем и творимом ее качестве, содержащее основные очертания

всеобщей физиологии» (1812), его же «Физиологическая программа о

внешних чувствах» (1819); П. Любовского «Опытное душесловие» (1815);

А.И. Галича «Картина человека» (1834); О. Новицкого «Руководство к

опытной психологии» (1840) и др. В этих трудах в значительной степени под

влиянием идей Шеллинга человек и его качества рассматриваются в

антропологическом плане в связи с явлениями физического мира, а сама душа

предстает в единстве всех ее духовных начал— представлений, страстей,

воли и др. В них немало фактических данных. В то же время в изложении

большое место занимают широкие аналогии, предположения,

метафизические размышления. В книге Галича содержится интересный материал по

проблемам мотивации, страстей как оснований поступков, в которых

происходит объективация субъективной жизни человека, обнаруживается

этическая направленность его поведения. Галич подчеркивает оригинальность

русской психологической мысли, высоко оценивая произведения И.

Михайлова, П. Любовского, Д. Козельского.

6

тивый» о герое повести сказано, что он

«упражнялся во всех частях философии,

наипаче прилепился к учению о душе, или

психологии». В главном философском и

психологическом сочинении «О

человеке, его смертности и бессмертии»

стремился ответить на кардинальный вопрос

о том, что по своей природе есть душа и

возможно ли ее предсуществование и

бессмертие. Большое место в его трудах

занимают проблемы развития психики,

положения о роли воспитания в развитии

разума, о специфике психологии

человека в сравнении с животными, которая

усматривается не только в телесных

А.Н. Радищев (1749-1802)

Вершина развития русской

психологической мысли XVIII в.

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ

Во 2-й половине XIX в. в связи с успехами естествознания, особенно в

физиологии нервной системы и органов чувств, психология выделяется в

самостоятельную науку — область знания о психических явлениях и

процессах, получаемого с применением научных методов исследования.

Возникает экспериментальная психология. Процесс оформления психологии в

самостоятельную науку в России происходил в сложных условиях.

Переживаемый Россией кризис крепостничества, завершившийся отменой

крепостного права (в результате крестьянской (1861) и других буржуазных реформ)

и утверждением капитализма, получил отражение в столкновениях и спорах

между различными направлениями общественно-исторической мысли, в

различных течениях в философии, а также в художественной литературе,

которая в России всегда была источником философско-этических и

психологических знаний. В рамках этих споров осмыслялись проблемы своеобразия

России, ее культуры и философии в сопоставлении с западноевропейской

мыслью и философией (особенно западничество и славянофильство,

почвенничество и «боготворчество» Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого). На

развитие психологических идей оказывали влияние различные

направления философской мысли.

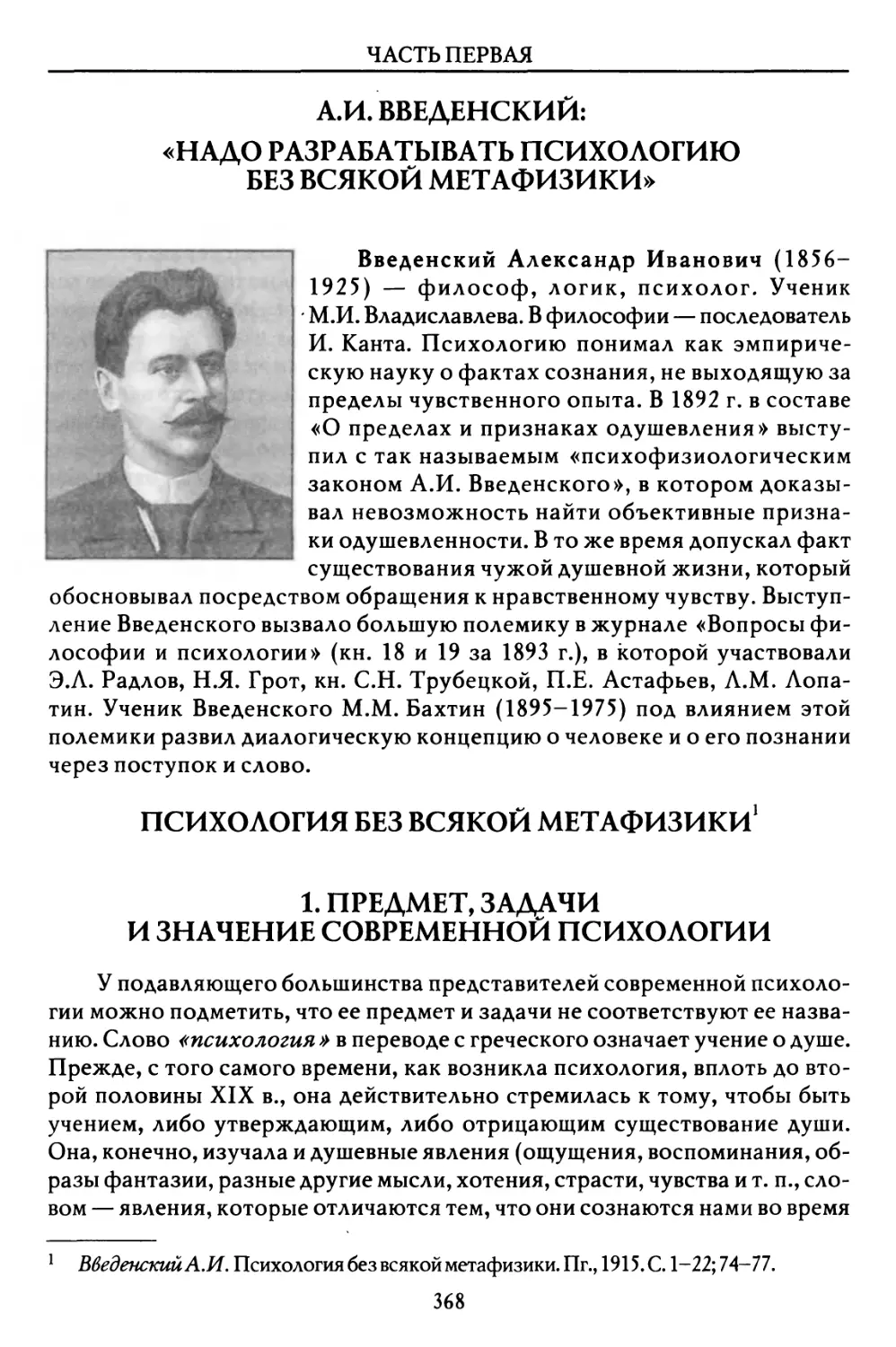

В 80-е и последующие годы складывается самобытная русская

религиозная философия, в рамках и на основе которой развивалась и

психология (А.И. Введенский, И.О. Лосский, Н.Я. Грот, Л.М. Лопатин, С.Л. Франк

и другие). Одним из источников психологических учений выступала также

философия русских революционеров-демократов В.Г. Белинского (1811-

1848), А.И. Герцена (1812-1870), H.A. Добролюбова (1836-1861), Н.Г.

Чернышевского (1828-1889), М.А. Антоновича (1835-1918). Особенно

заметное влияние на психологию оказали Герцен и Чернышевский. Важным

источником философско-этической и психологической проблематики в

России была художественная литература. Проза В.А. Жуковского,

Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, произведения A.C.

Пушкина, Ф.И. Тютчева, A.A. Фета исключительно богаты психологическими

идеями. Под влиянием достижений в области филологии и лингвистики

(В. Даль, A.A. Потебня) глубокую и оригинальную разработку получили

психологические проблемы сознания и мышления в их соотношении с

языком, изучение которых затем продолжили Д.Н. Овсянико-Куликовский и

Г.Г. Шпет.

С успехами мировой науки и отечественного естествознания

(К.Ф. Рулье, K.M. Бэр, И.И. Мечников, К.А. Тимирязев, И.М. Сеченов и

др.) и в связи с антропологической философией Чернышевского в русской

психологии возникает мощное естественно-научное направление,

получившее признание за рубежом. В полемике с подходом к объяснению

психических явлений с опорой на универсальные естественно-научные

принципы, П.Д. Юркевич (1827-1874) в статьях «Язык физиологов и психологов»

7

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ

Уведомление

Б.А. Фохту (1875-1946)

о принятии его в члены

Московского психологического

общества

(1862), «Из науки о человеческом духе»

(1860), написанных по поводу

психологических взглядов Чернышевского и статьи

Антоновича «Современная физиология и

психология» (1862), критикует содержащуюся в

них форму материалистического подхода к

изучению психических явлений, с которой

отождествляет материализм в целом.

Попытку рассматривать психологию по образцу

естествознания Юркечвич расценивает как

сведение психологии к физиологии, при котором

уничтожается специфика психических

явлений и их познания. В противопоставлении

этой позиции отстаивал мысль о наличии в

человеке особого нематериального начала—

души и о самостоятельности психологии —

науки о внутреннем чувстве как особом

источнике психологического познания.

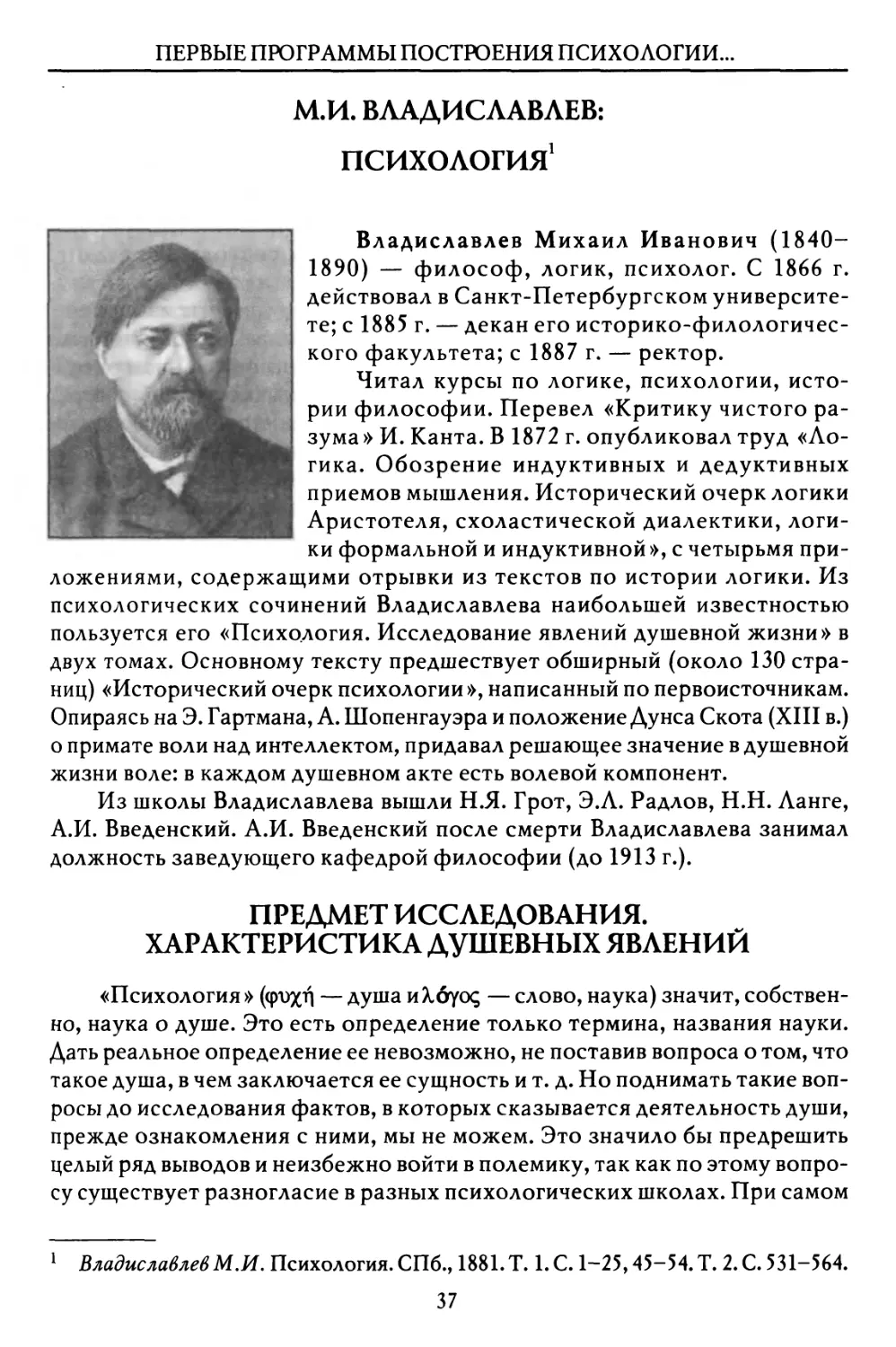

Ту же линию на самостоятельность психологии как основанной на

самонаблюдении области знания проводили М.И. Владиславлев

(«Современные учения о душе», 1866, и «Психология», 1881); Г. Струве

(«Самостоятельное начало душевных явлений», 1870); 1СД. Кавелин («Задачи психологии»,

1872). Их труды способствовали осознанию самостоятельности психологии,

чем подготавливали почву для ее выделения в отдельную науку. Однако

они не открывали реальных путей для решения этой назревшей задачи,

оставляя психологию опирающейся лишь на самонаблюдение.

Критикуя умозрительный характер психологических построений в

духе немецкого идеализма и сочувственно относясь к тем, кто защищал

единство психологии и естественных наук, профессор философии и

декан историко-филологического факультета Московского

университета М.М. Троицкий (1835-1899) требовал «приноровления к природе

духа методов физических наук», проводил линию на английский

эмпиризм и ассоцианизм («Немецкая психология в текущем столетии, т. 1 —

1867, т. 2 — 1883; «Наука о духе», 1882). По его инициативе в 1885 г.

было создано Московское психологическое общество при Московском

университете. Общество стало крупным центром разработки и

популяризации психологических знаний в России (закрыто в 1922 г.). Оно

развернуло широкую издательскую деятельность, частью которой явилось

основание в 1889 г. Н.Я. Гротом журнала «Вопросы философии и

психологии» (последняя, 141-142-я книга вышла в 1918 г.).

Н.Я. Грот (1852-1899) был крупным организатором русской

психологической науки 80-90-х гг. XIX в. В одном из главных своих трудов

8

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ

«Психология чувствований в ее истории и главных основах» (1880),

посвященном исследованию проблемы чувств — первом в отечественной

науке на эту тему, — отстаивал линию на самостоятельность

психологии. Здесь же выдвинул оригинальную общепсихологическую теорию

психического оборота. В ней он дал новое понимание психических

процессов как целостных приспособительных актов, включающих четыре

фазы: внешнее впечатление, его переработку в психическое явление

разной сложности, возникновение стремлений. Завершающей фазой

является действие или деятельность во внешней среде. Здесь содержалась

важная идея рассмотрения психики в связи с действием во внешней

среде. В творчестве Грота нашли отражение важнейшие проблемы

психологии, касающиеся сущности психического, методов психологического

познания. Грот оценил введение в психологию экспериментального

метода как переворот, вместе с которым наука приобретает орудие

точного изучения и познания фактов душевной жизни. В решении вопросов

воли и свободы воли, нравственных начал в жизни человеческой

личности психологические воззрения Грота сливались с этическими

проблемами, приобретали захватывающую завершенность.

Русский физиолог и психолог И.М. Сеченов (1829-1905) выступил

с первой в России целостной программой развития психологии как

самостоятельной науки, основу которой составила его новаторская

рефлекторная концепция психического. В программе Сеченова, вызвавшей

интересную полемику в отечественной науке (К.Д. Кавелин, Ю.Ф.

Самарин) и культуре (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский), заложены основы

объективного детерминистского анализа психической деятельности. На

основе преобразованного им понятия рефлекса Сеченов разработал новое

понимание психического, которое противопоставлял представлению о нем

как объекте интроспекции (самонаблюдения). Рефлекс трактовался

Сеченовым как целостный, психически регулируемый акт поведения,

связывающий организм со средой («Рефлексы головного мозга», 1863).

Психическая деятельность рассматривалась по типу рефлекторного процесса: подобно

рефлексу, психические акты вызываются внешнем воздействием,

продолжаются центральной деятельностью и завершаются движением, поступком,

речью и др. Тем самым радикально менялось понимание предмета

психологии, который отныне не сводился к непосредственно данным фактам

сознания, начинающимся и кончающимся в его недрах. Психология

определялась как наука о происхождении (в смысле протекания) психических

деятельностей («Кому и как разрабатывать психологию», 1873). При этом

важнейшая роль отводилась генетическому методу, позволяющему

проследить становление сознания и тем самым объяснить его.

Подход Сеченова к научному познанию поведения и психического

получил дальнейшее развитие в крупных научных школах отечественной

на9

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ

составили естественно-научные основы психологических знаний. Их

органический сплав стал отличительной особенностью отечественной науки о

поведении в противоположность американскому бихевиоризму, в

современном Павлову варианте исключавшему психическое из области

научного познания.

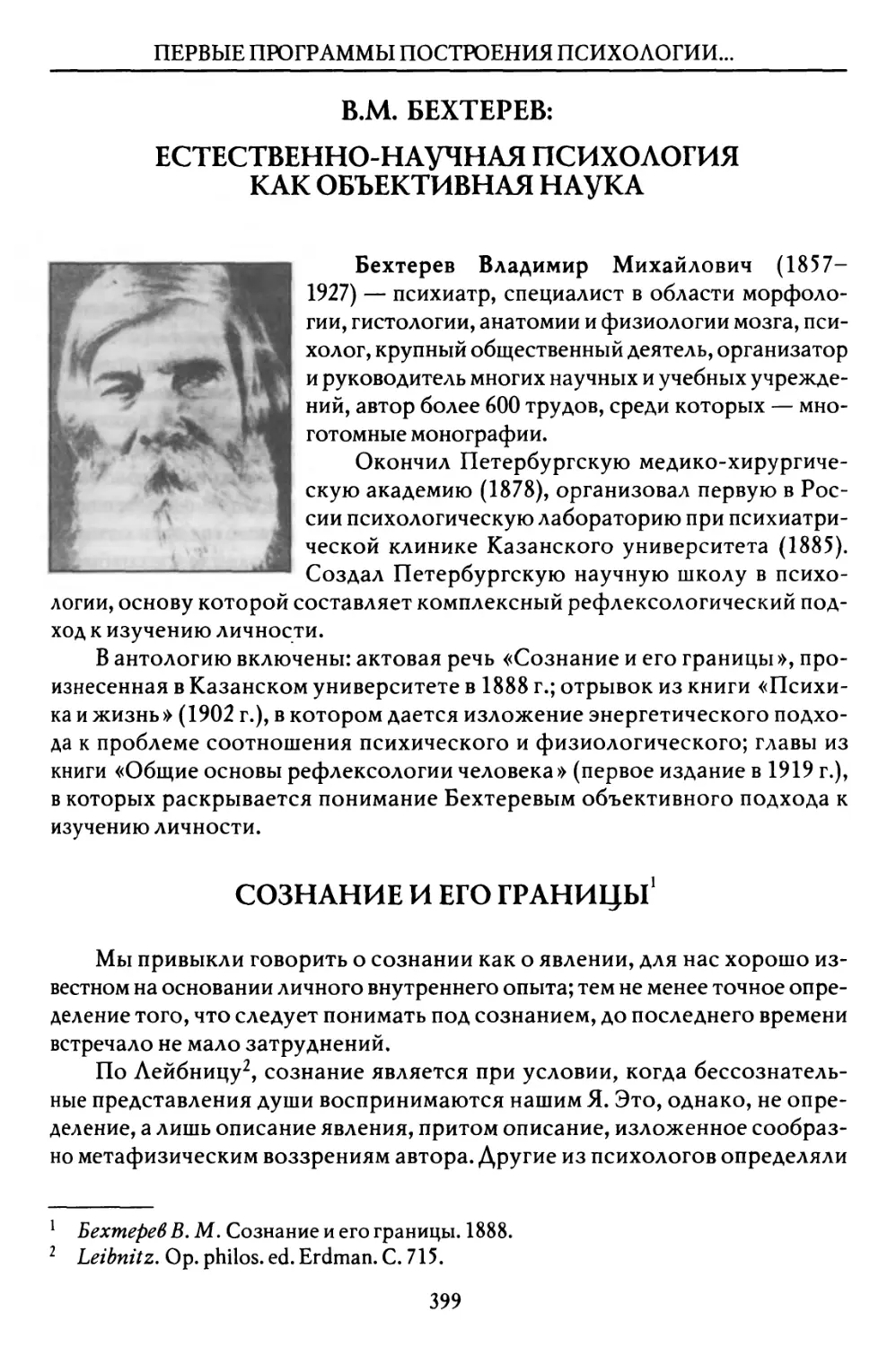

В психологической концепции Бехтерева, которая на протяжении его

научной деятельности претерпела существенную эволюцию

(экспериментальная психология, 80-90-е гг. XIX в.; объективная психология, 1904;

рефлексология, 1917), намечена грандиозная программа по объединению

различных наук — неврологии, психиатрии, анатомии и физиологии мозга,

психологии, синтез которых призван составить комплексное знание о

человеческой личности в ее здоровых и болезненных проявлениях.

Объективный естественно-научный анализ поведения человека, его психики

описывался в понятиях «соотносительной деятельности», элементом которой

является сочетательный рефлекс. Один из сотрудников Бехтерева видный

русский психолог А.Ф. Лазурский (1874-1917) развивал новаторский

взгляд на развитие личности и методы ее исследования («Классификация

личностей», 1922), выступил поборником психологии индивидуальных

различий, явился основателем этой отрасли в отечественной науке («Очерк

науки о характерах», 1909).

Идеи объективной биологической психологии отстаивал H.H. Ланге

(1858-1921), ученик Владиславлева, один из основоположников

экспериментальной психологии в России. В «Психологических исследованиях»

(1893), используя экспериментальный метод, выдвинул концепцию

восприятия как фазового процесса и моторную теорию внимания. В 1896 г. Ланге

открыл психологическую лабораторию при Новороссийском университете

(Одесса). В последнем опубликованном труде — книге «Психология» — дал

сводный очерк психологии, сформулировал принципы психологии как

на10

уки, получивших всемирное признание:

в учении И.П. Павлова (1849-1936) о

высшей нервной деятельности, в объективной

психологии и рефлексологии В.М.

Бехтерева (1857-1927), в сравнительной

психологии В.А. Вагнера (1849-1934), учении о

доминанте A.A. Ухтомского (1875-1942).

Павлов, первый русский лауреат

Нобелевской премии (1904), создал учение о высшей

нервной деятельности (поведении) живых

существ. Открытые им законы высшей

нервной деятельности, понятия условного и

безусловного рефлексов, первой и второй

сигнальных систем и др. прочно вошли в науку,

Портрет И.П. Павлова

кисти М.В. Нестерова

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ

уки, у которой два лика, как у Януса: один — обращенный к физиологии и

естествознанию, другой — к наукам о духе.

Важная роль в становлении отечественной психологии принадлежит

Г.И. Челпанову (1862-1936). Его психология— вариант эмпирической

интроспективной концепции, основу которой составляет теория

параллелизма психических явлений и физиологических процессов («Мозг и душа »,

1900), самонаблюдение в сочетании с экспериментом и другими методами.

Историческую заслугу Челпанова составило основание им первого в

России и одного из лучших в мире Психологического института при

Московском университете (1912). На базе института развернулись научные

исследования и осуществлялась подготовка высококвалифицированных кадров

профессиональных психологов, многие из которых в дальнейшем стали

видными психологами (A.A. Смирнов, СВ. Кравков, П.А. Шеварев,

H.A. Добрынин, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов и другие). Результаты

исследований нашли отражение в публикациях, в том числе в изданиях: Г.И.

Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве. М., 1916;

Психологическое обозрение. 1917-1918. № 1-4; Психологические исследования /

Труды Психологического института при Московском университете (Т. 1.

Вып. 1-2. М., 1914). Челпанов является автором многочисленных научных

трудов и учебников (по психологии, логике, экспериментальной

психологии, философии). В 1923 г. Челпанов был отстранен от руководства

институтом и от работы в нем в связи с оценкой его психологии как

несоответствующей марксизму, став одной из первых жертв идеологических

репрессий, обрушившихся в тот период в нашей стране на науку. Свое

отношение к марксизму Челпанов выразил в опубликованных в 1924-1927 гг.

пяти брошюрах. В них он отстаивал тезис о независимости психологии от

философии, защищал положение о возможности согласовать

эмпирическую психологию с марксизмом, полагая, что только социальная

психология должна быть марксистской. Челпанов выступил с предложением об

организации Института социальной психологии (1926). Предложение

осталось без ответа.

В русле естественно-научного и экспериментального направлений в

русской науке сложилось стремление превратить психологию в жизненно

важную науку. Этому движению способствовало создание в 80-90-х гг. XIX в.

психологических лабораторий в разных городах России при практических

учреждениях, в основном — в психиатрических клиниках (в Казани — В.М.

Бехтеревым, в Москве — С.С. Корсаковым и A.A. Токарским, в Киеве— И.А.

Сикорским, в Юрьеве (Дерпте) — В.Ф. Чижом, в Харькове — П.И. Ковалевским

и др.). Существенно отметить, что с психологами тесно сотрудничали

психиатры и невропатологи: H.H. Баженов, С.С. Корсаков, В.П. Сербский,

П.Б. Ганнушкин, Г.И. Россолимо и др. В деятельности многих из них

большое место занимала психология (например, описание основных типов

nail

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ

1881). Их последователи в психологии — А.Н. Нечаев, Н.Е. Румянцев,

П.Ф. Каптерев, И.А. Сикорский, Г.Я. Трошин — стали основателями

детской и педагогической психологии в России. В контексте идеи о

необходимости целостного знания о ребенке в России зарождается

педология как комплексная наука о развивающемся ребенке, в которой

психология является только одной из наук о нем, хотя и главной

(В.М.Бехтерев, А.П.Нечаев, Н.Е.Румянцев и другие). В процесс своего

становления вступило важнейшее направление прикладных исследований —

патопсихология и дефектология (В.Ф. Чиж, С.А. Суханов, Г.И. Россолимо,

A.A. Крогиус). Психология распространилась и на другие области

социальной практики.

К началу XX в. русская психология превратилась в разветвленную

область научного знания, как прикладного, так и теоретического характера.

Продолжая традиции русской мысли, она достигла в своем развитии

уровня, соответствующего мировой науке. В то же время сосуществование в

русской психологии различных теоретических подходов —

эмпирического, интроспективного, с одной стороны, различных течений в рамках

философской психологии («психология без всякой метафизики» А.И.

Введенского, волюнтаристическая психология Н.О. Лосского, философская

психология A.M. Лопатина и С.А. Франка) — с другой, а также

интенсивное развитие естественно-научно ориентированных концепций — было

свидетельством раскола отечественной психологии, ее кризиса. В книге «Душа

человека» (1917) Франк предпринял попытку снять противостояние

раз12

тологических характеров в монографии

П.Б. Ганнушкина «Клиника психопатий: их

статика, динамика и систематика», 1933).

С.С. Корсаков в своей психиатрической

практике опирался на психологию (см., например,

его «К психологии микроцефалов, 1894;

«Болезненные расстройства памяти и их

диагностика», 1890, и др.).

В последней четверти XIX в. в

отечественной науке формируются прикладные

направления. Происходит процесс

становления педагогической и детской психологии в

контексте идеи зарубежных и отечественных

ученых о необходимости для педагогики

основываться на изучении психического мира

ребенка. Важную роль в развитии этих

направлений сыграли

психолого-педагогические труды педагогов, особенно К.Д.

Ушинского (1842-1871), Н.И. Пирогова (1810-

С.С. Корсаков (1854-1900)

Психиатр, основоположник

Московской психиатрической

школы. Описал форму

расстройства памяти

у больных корсаковским

психозом

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ

ных течений и восстановить психологию в ее старом смысле как науку о

душе. Эта попытка была оценена современниками как возврат к

умозрительной метафизической психологии (Э.Л. Радлов, Л.С. Выготский) и не

получила дальнейшего развития.

После революции 1917 г. психология включилась в решение задач

социалистического строительства. В этих условиях большое распространение

получила прикладная психология. С начала 20-х гг. разрабатывались теория и

практика психотехники [И.Н. Шпильрейн (1891-1937), С.Г. Геллерштейн

(1896-1967), НА Левитов (1890-1971), А.К. Гастев (1882-1938) и другие],

ориентированной на исследование профессий, психодиагностику и

профессиональный отбор, борьбу с производственным травматизмом и аварийностью и

др. Создавались институты по изучению проблем труда. В психологических

институтах, в различных ведомствах и на отдельных промышленных

предприятиях открывались многочисленные психотехнические лаборатории. Было

организовано Всесоюзное психотехническое общество. Одновременно

большое развитие получила педология как наука о целостном развитии ребенка,

охватывающая все стороны этого развития — телесную и психическую.

Теоретические основы педологии разрабатывали как педологи [А.Б. Залкинд

(1888-1936)), так — и это главным образом — и психологи (П.П. Блонский

(1884-1941), МЛ. Басов (1892-1931), Л.С. Выготский (1896-1934) и др.].

Широкое распространение получила практическая работа педологов, прежде

всего в школе. Основные направления деятельности педологической

службы в школе включали изучение учащихся, диагностику и комплектование

классов на этой основе, разработку практических мероприятий по

рационализации занятий, выявлению причин неуспеваемости, работу с

трудными детьми, ознакомление педагогов с основами педологии. Широко

использовались тестовые испытания, по результатам которых давались практические

рекомендации по переводу детей во вспомогательные школы, число которых

быстро увеличивалось. Вследствие допущенных ошибок при их

комплектовании в них попадали вполне нормальные, но педагогически запущенные

дети. В контексте экономической и политической ситуации конца 20-х —

начала 30-х гг., начавшихся «разоблачительных дискуссий », обвинений

советских ученых в увлечении буржуазными теориями в 30-х гг.

психотехника и педология были запрещены. Закрыты журналы «Педология» (1928-

1932) и «Советская психотехника» (1932-1934, издававшаяся с 1928 г. под

названиями «Психофизиология труда и психотехника» (1928) и

«Психотехника и психофизиология труда» (1929-1931). В соответствии с

постановлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях

в системе наркомпросов » все сочинения с грифом «педология » оказались

под запретом, попали в «спецхраны». В их числе оказались работы,

публиковавшиеся как педологические, но фактически посвященные важнейшим

психологическим вопросам детской и педагогической психологии:

анали13

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ

зу особенностей различных возрастных периодов развития, методам

комплексного изучения ребенка, в частности методу тестов, вопросам

психологии труда и т. п. Из научного обращения надолго — до конца 50-х гг. —

были исключены классические труды Л.С. Выготского, М.Я. Басова,

П.П. Блонского и др., что существенно отразилось на развитии

отечественной психологии. Сейчас даже трудно представить, что выросло целое

поколение психологов, никогда не читавших книг Л.С. Выготского и знавших

о нем лишь из рассказов и лекций его учеников.

В ситуации провозглашения марксизма официальной идеологией в

науку вошла специфическая для русской психологии проблема

«психология и марксизм». В контексте ее разрешения возникли новые

теоретические концепции и школы. Первыми заявили о себе в качестве марксистских

такие направления, как реактология К.Н. Корнилова (1921), психология

как наука об истории поведения П.П. Блонского (1921), а также

рефлексология Бехтерева (1917). Все эти направления объединяло критическое

отношение к психологии как субъективной науке по предмету и методу,

оторванной от практики. Вместе с тем опыт создания новой психологии на базе

марксизма этими авторами остался незавершенным: многие

психологические построения были лишь внешне соединены с высказываниями о

психике теоретиков марксизма. Реактология Корнилова и рефлексология

Бехтерева прекратили существование после разгромных дискуссий —

реактологической (1931) и рефлексологической (1929). В своих

последующих трудах Блонский сосредоточился на проблемах общей и педагогической

психологии («Развитие мышления школьника», 1935, «Память и

мышление», 1935). К.Н. Корнилов после реактологической дискуссии

сосредоточился на исследованиях по педагогической и возрастной психологии в

русле традиционных представлений о психологии как науке о психике,

продолжая при этом руководствоваться марксистской методологией и

требованиями, предъявляемыми в 40-50-х гг. к науке со стороны

официальной идеологии.

Опираясь на философию марксизма, психологи М.Я. Басов, Л.С.

Выготский, С.Л. Рубинштейн, АН. Леонтьев, А.Р. Лурия и другие создали

концепции, обогатившие науку новыми пониманиями предмета психологии, ее

методов и основных проблем. Так, Басов в 1927-1928 гг. ввел в

психологию термин «деятельность». В качестве предмета психологии выдвинул

понимание человека как активного деятеля в среде. Он начал изучение

строения деятельности, описал пять ее форм, которые различал по характеру

связей между отдельными актами деятельности. В описании этих форм

следовал традиционной психологии и использовал ее терминологию.

Выготский вошел в историю мировой и отечественной

психологической науки как основатель школы неклассической

культурно-исторической психологии. Предметом психологии Выготского было сознание

чело14

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ

века, специфической формой которого являются высшие психические

функции. Опираясь на созданные им методологические принципы

психологического исследования, прежде всего принцип историзма, и

сконструированный им новый экспериментально-генетический метод, изучал развитие

высших психический функций. Сформулировал законы развития высших

психических функций, сделал вывод о ведущей роли обучения в

психическом развитии. Из школы Выготского вышли многие выдающие психологи:

А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин,

A.B. Запорожец, Л.В. Занков, НА. Менчинская и др.

Опираясь на психологические идеи Выготского об историческом

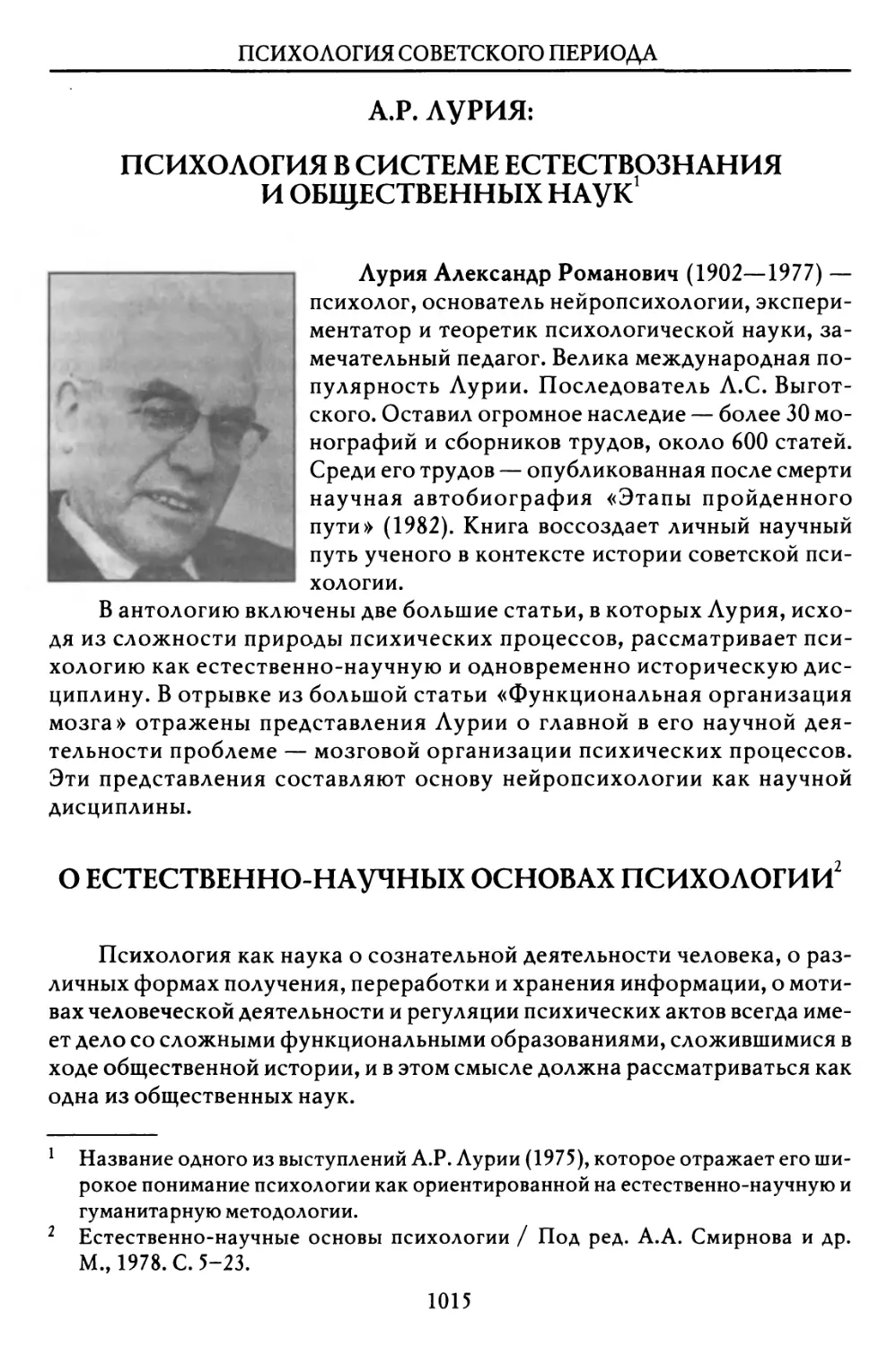

происхождении психических функций, А.Р. Лурия (1902-1977) осуществил

новаторские исследования в различных областях психологии — общей,

детской, психофизиологии, дефектологии. Он создал новую область

нашей науки — нейропсихологию («Мозг человека и психические

процессы»: В 2 т.), стал основоположником отечественной нейропсихологической

школы (Е.Д. Хомская, Л.С. Цветкова, Э.Г. Симерницкая, Н.К. Киященко

(Корсакова) и др.). Предметом нейропсихологии является важнейшая

междисциплинарная проблема — «мозг и психика», вокруг которой не

утихают острые дискуссии. Созданная Лурией нейропсихология получила

международное признание.

С.Л. Рубинштейн (1889-1960) в фундаментальных теоретических и

экспериментальных исследованиях разрабатывал

философско-психологические проблемы. Итогом стали сформулированные им

общепсихологические методологические принципы единства сознания и деятельности,

детерминизма, развития, личности как субъекта деятельности. Согласно

принципу единства сознания и деятельности, психология изучает психику

через деятельность и тем самым исследует психологические особенности

деятельности. Книга Рубинштейна

«Основы общей психологии » на

общероссийском психологическом конкурсе 2000 г.

признана самой читаемой в XX в.

отечественной книгой по психологии.

Концепция Рубинштейна получила дальнейшее

развитие как в теоретическом плане, так и

в конкретных экспериментальных

исследованиях в трудах учеников (A.B.

Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская,

Д.Б. Богоявленская, И.С. Якиманская и

АР-)-

A.B. Брушлинский (1933-2002)

Академик РАО, нлен-корр. РАН,

директор МП РАН (1989-2002)

Деятельность как предмет и метод

психологических исследований

разрабатывал А.Н. Леонтьев (1903-1979), со-

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ

трудник Выготского, а с начала

30-х гг. — создатель собственной

научной школы, впрочем идейно

связанной с теорией Выготского.

Им исследовались проблемы

развития психики («Проблемы

развития психики»), структура

деятельности («Деятельность.

Сознание. Личность»),

производилось экспериментальное изучение

процессов восприятия, памяти,

мышления, внимания. Леонтьев

был крупным организатором

психологической науки. При его

непосредственном участии в 1966 г. в

Московском университете был

открыт психологический факультет,

первым деканом которого он был

до своей кончины. На основе

теории деятельности Леонтьева и

других вариантов деятельностного

подхода разрабатывались такие отрасли психологической науки, как

социальная психология (Г.М. Андреева, A.B. Петровский), детская (A.B. Запорожец,

Д.Б. Эльконин), педагогическая (В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина),

инженерная психология (В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломов), патопсихология (Б.В.

Зейгарник), зоопсихология (К.Э. Фабри) и др.

Новое понимание предмета психологии как различных форм

ориентировочной деятельности субъекта в проблемных ситуациях выдвинул

П.Я. Гальперин (1902-1988). Эта концепция позволяет объективно

исследовать психическую деятельность на всех ее эволюционных уровнях,

открывает пути использования результатов исследовательской работы для

решения практических задач широкого диапазона.

Развивая традиции школы Бехтерева, ее комплексный подход к

исследованию психологических проблем, Б.Г. Ананьев (1907-1972) разработал

систему, в центре которой — проблема человека, процесс его индивидуального

развития. Один из создателей университетского психологического

образования в нашей стране, Ананьев основал крупную научную школу. Разработка

проблемы индивидуальных психологических различий на основе павловских

идей стала главной темой творчества Б.М. Теплова (1896-1965),

основоположника советской дифференциальной психофизиологии, автора

капитальных исследований и по другим вопросам, в том числе — истории психологии,

психофизиологии и психологии восприятия, музыкальных способностей и др.

В.В. Давыдов (1930-1998)

Академик РАО, директор

Института общей и педагогической

психологии АПН СССР (1973-1983,

1991-1992). Вице-президент Российской

академии образования (1989-1991).

Создал (вместе с А.Б. Элькониным)

систему развивающего обучения,

известную под названием «система

Эльконина-Давыдова »

16

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ

Работу по изучению вопросов

психофизиологических основ индивидуальных различий

после смерти Теплова возглавил В.Д.

Небылицын (1930-1972). Исследования

индивидуальных особенностей человека в школе

Теплова-Небылицына продолжаются по сей

день.

Оригинальная психологическая школа

сложилась начиная с 20-х гг. в Грузии. Ее

теоретической основой является

общепсихологическая теория установки, разработанная

основателем школы Д.Н. Узнадзе (1886-1950). Факт

предварительной психологической подготовки

человека к определенному действию,

обозначенный термином «установка», послужил

отправным пунктом многочисленных

экспериментальных исследований, выступил

объяснительным принципом изучения психических

явлений. Ж. Пиаже назвал этот феномен

«эффектом Узнадзе».

В годы Великой отечественной войны

преобладающей в психологии стала оборонная

тематика. Изучение воинского труда, совершенствование маскировки и другие

исследования психологов оказывали непосредственную помощь армии. В

эвакогоспиталях развернулись практические работы по восстановлению бое- и

трудоспособности раненых: проводилась коррекция речевых расстройств,

нарушений гнозиса и праксиса, организовались профконсультация и трудовое

обучение инвалидов, сложилась система трудовой терапии. Психологи

сотрудничали с физиологами — Л.А. Орбели, П.К. Анохиным, H.A. Бернштейном.

Теоретической основой этих работ были сложившиеся в предшествующие

годы концепции A.C. Выготского, А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна, Д.Н.

Узнадзе, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, которые

убедительно показали свою жизненность и практическую значимость.

Одновременно происходило организационное укрепление психологии.

В 1942 г. создаются кафедры психологии на философском факультете МГУ

им. М.В. Ломоносова (зав. С.Л. Рубинштейн) и в Ленинградском

университете. На их базе вскоре открываются отделения по подготовке

профессиональных психологов. В феврале 1945 г. решением Президиума Академии

наук СССР в Институте философии АН СССР создан сектор психологии.

В 1941 г. в Тбилиси при Грузинской Академии наук был создан сектор

психологии, который возглавил Д.Н. Узнадзе. В 1943 г. на его основе

сформировался Институт психологии (директор Узнадзе). Институт стал центром

17

В.П. Зинченко (р. 1931)

Академик РАО. Один из

основателей отечественной

инженерной психологии

и эргономики. Разработал

(совместно с A.B.

Запорожцем) концепцию

перцептивных действий.

Крупный теоретику

методолог и организатор

психологической науки

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ

разработки фундаментальных научных проблем в русле грузинской

школы психологии установки. В 1945 г. Г.С. Костюк (1899-1982) организовал в

Киеве научно-исследовательский институт психологии (ныне Институт

психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины). В 1946 г. вводится курс

психологии в средних школах. В 1942 г. труд С.Л. Рубинштейна «Основы

общей психологии» был удостоен высшей награды — Сталинской премии.

В годы войны продолжалось интенсивное развитие теоретических

оснований психологии. На основе деятельностного подхода разрабатывались

проблемы возникновения и развития психики в филогенезе (А.Н.

Леонтьев, H.H. Ладыгина-Коте, Н.Ю. Войтонис, Г.З. Рогинский), и в

онтогенетических исследованиях, а также проблемы истории психологии (Б.Г.

Ананьев), способностей (Б.М. Теплов), памяти (П.И. Зинченко, A.A. Смирнов),

ощущений (СВ. Кравков, Б.Г. Ананьев). С.Л. Рубинштейн углубляет

учение о сознании. А.Н. Леонтьев развивает исследования содержания,

структуры и видов деятельности. Возникают новые отрасли психологии —

военная психология, нейропсихология (А.Р. Лурия) и др.

В послевоенный период негативную роль в развитии отечественной

психологии сыграли организованные партийными органами идеологические

дискуссии второй половины 40-х — начала 50-х гг. по философии (1947),

биологии (1948), языкознанию (1950), физиологии (1950), политэкономии

(1951). Особенно пагубное влияние оказала лысенковщина, наложившая

вето на изучение принципиальных проблем психологии, в частности

биологических основ поведения и его наследственных предпосылок.

Негативным было влияние дискуссии по вопросам языкознания, в итоге которой

психология столкнулась с необходимостью приспосабливать свои

исследования к навязанным свыше установкам. Отрицательно сказалась на

психологии Объединенная научная сессия Академии наук СССР и Академии

медицинских наук СССР, посвященная проблемам физиологического

учения И.П. Павлова (28 июня — 4 июля 1950 г.), так называемая «павловская

сессия», на которой под предлогом защиты павловское учение было, по

существу, извращено и догматически истолковано. На сессии 1950 г.

физиолог М.М. Кольцова заявила: область исследований в психологии

совпадает с физиологией высшей нервной деятельности человека — тем самым

она отождествила психическое с физиологическим. Признание

своеобразия психических процессов и специфических закономерностей психики

Кольцова квалифицировала как «метафизическую постановку вопроса».

Аналогичную позицию занимали и другие физиологи. Возникла тенденция

недооценки психологии как самостоятельной науки, опасность подмены

ее собственных закономерностей — физиологическими.

Эта ликвидаторская по отношению к психологии тенденция встретила

критику со стороны ведущих психологов на той же сессии в выступлениях

С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, А.Р. Лурии и была окончательно

преодо18

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ

лена на проведенном АН СССР в 1962 г. совещании по философским

вопросам физиологии высшей нервной деятельности и психологии. Наряду с

этой преодолевалась и другая тенденция, обнаружившаяся в некоторых

психологических исследованиях и выражавшаяся в упрощенном внешнем

применении физиологических закономерностей к объяснению

психологических фактов, в догматизме при использовании учения Павлова и др.

Преодолению негативных влияний названных дискуссий

способствовали совещания по вопросам психологии, прошедшие в 1952, 1953 и 1955 гг.

По существу, это были психологические съезды с участием

представителей смежных с психологией наук. Совещания проходили под лозунгом

перестройки психологии на основе павловского учения в борьбе с его

ошибочными толкованиями некоторыми физиологами. На них обсуждались

состояние и пути развития психологической науки в нашей стране,

результаты исследовательской работы в области теории и практики. На совещании

1953 г. П.Я. Гальперин выступил с докладом «Опыт изучения формирования

умственных действий », который явился первым изложением психологической

концепции, разрабатываемой им в последующие годы и известной под

названием учения о планомерном поэтапном формировании умственных действий

и понятий. На совещании 1955 г. два заседания были посвящены проблеме

установки; впервые после двадцатилетнего перерыва в исследованиях было

проведено специальное заседание по вопросам психологии труда.

После павловской сессии 1950 г. продолжалось освоение наследия

Павлова психологами. В последующие годы оно постепенно приобретало

нормальные формы и было плодотворным в области разрешения задачи

нахождения физиологических механизмов психических процессов.

Крупные открытия в области новой физиологии — теория функциональных

систем П.К. Анохина (30-70-е гг.) и физиология активности H.A.

Бернштейна (начало 30-х — 60-е гг.), подвергнутые на павловской сессии 1950 г.

несправедливой критике, получили подлинное признание в качестве

основы для объяснения физиологических механизмов приспособительного

поведения животных и высших форм сознательной деятельности человека.

Примером подлинно творческого применения в психологии идей Павлова

о свойствах нервной системы и типах высшей нервной деятельности

явились работы Б.М. Теплова и его сотрудников В Д. Небылицына, Э.А.

Голубевой и других о физиологических механизмах

индивидуально-психологических различий. Фундаментальные исследования типологических

особенностей высшей нервной деятельности человека и их психологических

проявлений в итоге воплотились в создание нового научного направления —

психофизиологии индивидуально-психологических различий, известного

как школа В.М. Теплова — В.Д. Небылицына. На основе павловского

учения психологами и физиологами был проведен широкий круг исследований

физиологических механизмов восприятия (E.H. Соколов), речи (Н.И.

Жин19

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ

кин, А.Н. Соколов), высших умственных процессов (Е.И. Бойко) и др.

Важное значение для дальнейшего развития учения о физиологических

механизмах сложных форм психической деятельности имели исследования

E.H. Соколова и О.С. Виноградовой, посвященные динамике

ориентировочного рефлекса у человека. Плодотворным оказалось введение E.H.

Соколовым понятие «нервная модель стимула» (1959). Им обозначалось

физиологическое отражение, нервные образцы всех компонентов условного

рефлекса (раздражителя, реакции, подкрепления). В целом исследования

физиологических механизмов психической деятельности способствовали

разрешению важнейшего теоретического вопроса —

психофизиологической проблемы, от правильного решения которой зависела судьба

психологии как самостоятельной науки.

Развитию психологии способствовало создание журнала «Вопросы

психологии» (1955), который стал органом коллективного творческого

обсуждения научных проблем, обмена опытом работы в различных

психологических учреждениях страны. Уже в 1956 г. на его страницах была

организована дискуссия по психологии установки. Начиная с первого номера,

журнал освещает также развитие психологической науки за рубежом.

Будучи в те годы единственным отечественным психологическим

журналом, он и в настоящее время сохраняет лидерство среди остальных

журналов. По итогам общероссийского психологического конкурса

«Профессиональные итоги столетия» в 2000 г. журнал «Вопросы психологии» стал

победителем в номинации «Самое популярное (читаемое) периодическое

профессиональное издание по психологии».

В 1957 г. при Академии педагогических наук РСФСР (организована в

октябре 1943 г., с 1966 г. преобразована в Академию педагогических наук

СССР, действовала до конца 1991 г., в декабре 1991 г. на ее базе создана

Российская академия образования) учреждено Общество психологов СССР

(с 1994 г.— Российское психологическое общество при Российской

академии наук). Общество объединяет профессиональных психологов,

проводит конференции, съезды и совещания, обсуждения научных и

организационных вопросов, связанных с его задачами— способствовать развитию

теоретической и практической психологии, осуществлять функцию

интеграции профессионального психологического сообщества. На съездах

Общества психологов (I съезд состоялся в 1959 г., а последний, VII — в 1989 г.)

и съездах РПО (I съезд — учредительный — 1995, II — 1998 г., III — 2003 г.)

обсуждаются фундаментальнее проблемы психологической науки:

вопросы методологии, теории и истории развития различных областей —

психофизиологии, общей, педагогической, социальной психологии, психологии

аномального развития, нейро- и патопсихологии; направления развития

практической психологии в промышленности, бизнесе, управлении,

образовании, в системе здравоохранения, права и др.

20

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ

Свидетельством интенсивного развития отечественной психологии в

области теории явился выход в свет книг С.Л. Рубинштейна: «Бытие и

сознание» (1957), «О мышлении и путях его исследования» (1958),

«Принципы и пути развития психологии» (1959). В этих трудах, а также в посмертно

опубликованной книге «Человек и мир» (1973) нашло выражение

подлинное единство психологии и философии, столь характерное для

отечественной науки на всем протяжении исторического пути ее развития. В середине

50-х гг. возобновляется издание трудов Л.С. Выготского. В 1956 г. вышел

том под названием «Избранные психологические исследования», в

котором опубликованы важнейшие труды этого выдающегося психолога: книга

«Мышление и речь», впервые увидевшая свет после смерти автора в 1934 г.,

а также ряд статей, представляющих собой экспериментальные и

теоретические исследования 1928-1934 гг. по проблемам психического

развития ребенка. В 1960 г. вышел еще один том, «Развитие высших психических

функций», который объединил в себе работы: «История развития высших

психических функций», «Лекции по психологии», «Поведение животных

и человека», а также ряд докладов. С выходом этих двух томов началось

возвращение в науку трудов Л.С. Выготского, влияние которых на

решение ее основных проблем становилось определяющим. В 1982-1984 гг.

было завершено издание собрания сочинений Выготского в шести томах.

Итоги исследований отечественных психологов по основным

разделам психологической науки в период с 1917 и до конца 1950-х гг.

подведены в двухтомном труде «Психологическая наука в СССР» (т. I, 1959 г.,

т. II, 1960 г.). Его авторами выступили ведущие психологи, основатели

крупных научных школ: А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, E.H. Соколов, П.А.

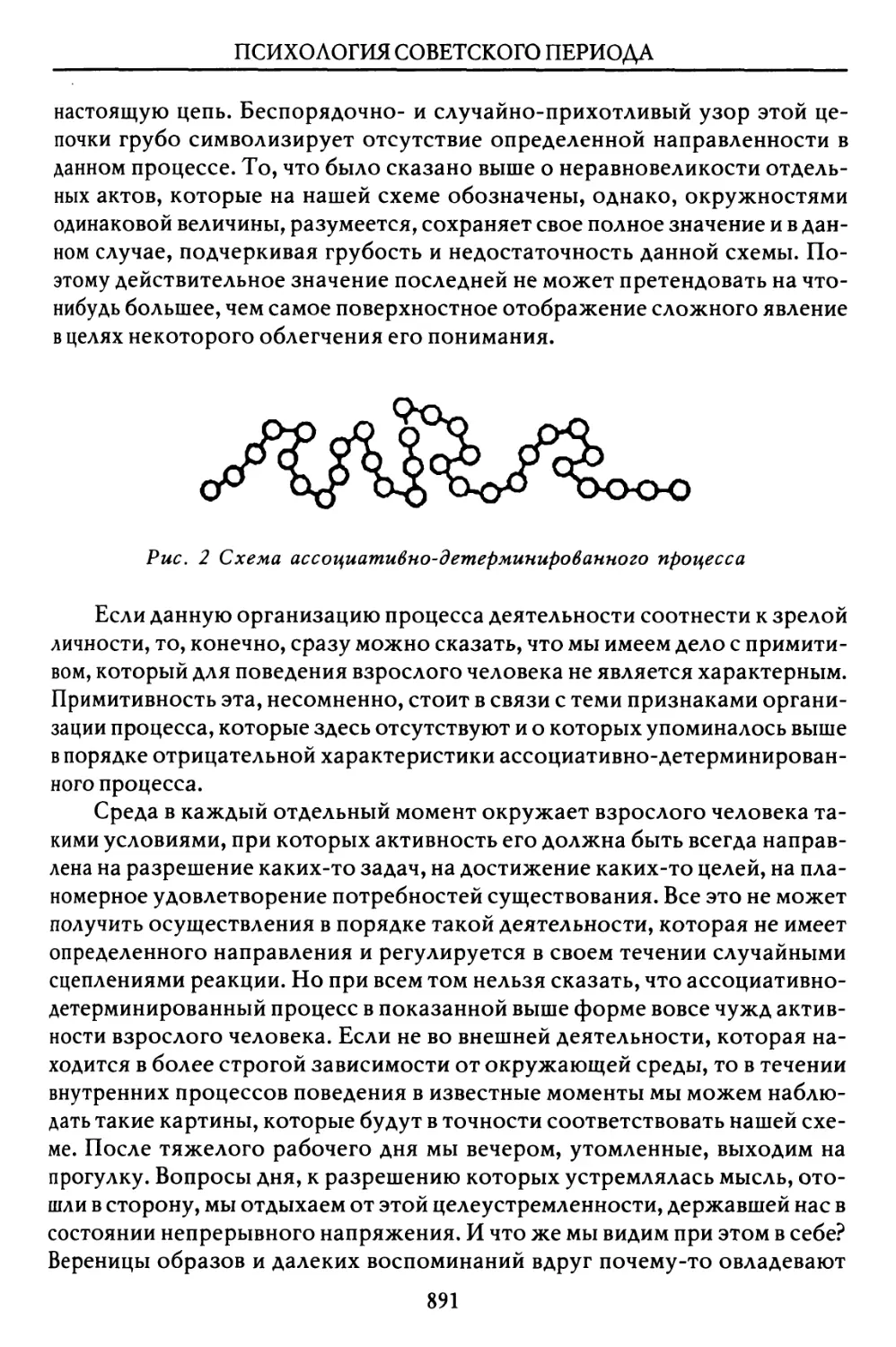

Шеварев, Ф.Н. Шемякин, Д.Г. Элькин, Н.Ф. Добрынин, П.И. Зинченко,

A.A. Смирнов, С.Л. Рубинштейн, Г.С. Костюк, П.Я. Гальперин, А.Н.

Соколов, А.Р. Лурия, Е.И. Бойко, Б.М. Теплов, В.А. Крутецкий, Н.С. Лейтес,

П.Р. Чамата, В.Н. Мясищев, A.C. Прангишвили, Р.Г. Натадзе, П.М.

Якобсон, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, H.A. Менчинская, С.Г. Геллерштейн,

К.К. Платонов, П.А. Рудик, А.Ц. Пуни, Б.В. Зейгарник, Ж.И. Шиф,

H.H. Ладыгина-Коте, М.В. Соколов и некоторые другие. Данное издание

воссоздает достаточно полную целостную картину разрешения

теоретических вопросов и результатов экспериментальных исследований в

различных областях психологии: общей, сравнительной, педагогической,

возрастной, психологии труда, спорта, патопсихологии и др. Исключительную

ценность представляет библиография, которой завершается каждая

статья: с почти исчерпывающей полнотой в ней представлена практически вся

литература, отражающая развитие отечественной науки.

Крупным событием, способствовавшим организационному

укреплению психологии, явилось создание факультетов психологии в Московском

и Ленинградском университетах (1966). С открытием факультетов

суще21

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ

ственно углублялась и расширялась специализация в подготовке

психологических кадров, новое развитие получила научно-исследовательская

работа в университетах.

В августе 1966 г. в Москве проходил XVIII Международный

психологический конгресс, впервые проведенный в нашей стране. В конгрессе

участвовало более 4 тысяч ученых из разных стран мира, среди которых

Ж. Пиаже (Швейцария), П. Фресс (Франция), Н. Миллер (США), Р. Шовен

(Франция), Ю. Конорский (Польша), X. Дельгадо (США), К. Прибрам

(США), В. Грей Уолтер (Англия), Э. Гибсон (США), Д. Бродбент (Англия),

С. Флорес (Франция), Ю. Нюттен (Бельгия), Ю. Бронфенбреннер (США),

Дж. Брунер (США), Р. Кетгел (США), т. е. практически все выдающиеся

психологи мира. Конгресс стал свидетельством успехов психологической

науки в нашей стране, возрастающего интереса к ней ученых разных стран

и вместе с тем выявил различия в подходах к решению ряда проблем —

к пониманию развития психики в его соотношении с обучением, вопросов

социальной психологии и др.

Отражением возросшего статуса психологической науки в обществе,

свидетельством ее авторитета в системе наук стала организация Института

психологии в системе Академии наук СССР в 1971 г. (первый директор —

Б.Ф. Ломов). Институт входит в состав Отделения философии,

социологии, психологии и права Российской академии наук. Деятельность этого

научно-исследовательского учреждения определяется системным

подходом, разработанным Б.Ф. Ломовым, и характеризуется гармоничным

сочетанием фундаментальных и

прикладных работ, разнообразием

конкретно-научных подходов к изучению

актуальных проблем, среди которых

центральной стала проблема субъекта.

В 1980 г. начинает издаваться

«Психологический журнал». Его

создание произошло в условиях

расширения фронта психологических

исследований и было направлено на обучение

оперативному обмену научной

информацией, своевременную публикацию

результатов выполняемых работ в

фун22

даментальных и прикладных областях

психологической науки и пограничных

с ней отраслях знания. Новый журнал

был призван содействовать

дальнейшему развитию отечественной

психологической науки.

Б.Ф. Ломов (1927-1989)

Член-корр. АПН СССР, член-корр.

АН СССР, директор Института

психологии АН СССР (1972-1989),

основатель и главный редактор

«Психологического журнала »

(1980-1989)

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ

В условиях интенсивного развития психологии, расширения ее

междисциплинарных связей в 70-х гг. развернулись дискуссии по

методологическим и теоретическим проблемам психологии: о предмете психологии и

ее категориальном строе («Вопросы психологии», 1971, № 4-6, 1972,

№ 1); по проблеме бессознательного (Международный симпозиум в

Тбилиси, 1978 г.; издано 4 тома трудов под названием «Бессознательное.

Природа. Функции. Методы исследования». I-III тт. — 1978, IV— 1985).

Дискуссии стали формой рефлексии по поводу важнейших вопросов

психологической науки, и прежде всего, по точному выражению участника

дискуссии М.Г. Ярошевского, того, «чем психология должна заниматься,

какова ее «собственная» область и какими концептуально-методическими

средствами следует ее разрабатывать».

К концу 80-х гг. в отечественной науке сложилась система

методологических принципов, составляющих теоретико-методологическое основание

экспериментальных и теоретических исследований. Ее наиболее

существенными составляющими являются следующие положения: идеи системного

подхода, ориентирующие исследователя на изучение психики как

иерархической системы различных уровней в их многообразных связях и

отношениях; принципы детерминизма (согласно которому любое психическое

явление причинно обусловлено); принцип развития (требующий

рассмотрения психического как развивающегося процесса, выделения в нем

качественно различных стадий или фаз, раскрытия детерминации развития);

принцип отражения как выражение связи содержания психического

(образа, идеи, переживания и др.) с материальным миром; требование к

изучению психических явлений и процессов как опосредованных личностью,

отражающих не только те или иные предметы, отношения, но и выявляющих

их смысл и значение для человека, и некоторые другие. Эти проблемы

анализа категориального аппарата стали предметом крупных исследований

70-х, 80-х гг. Среди них выделяется фундаментальный труд Б.Ф. Ломова

«Методологические и теоретические проблемы психологии» (1984),

посвященный рассмотрению базовых категорий психологической науки —

отражения, деятельности, общения, а также проблеме соотношения

биологического и социального в детерминации психики. В книге раскрывается,

как, базируясь на этих методологических основаниях, в различных

научных психологических школах и областях психологии — общей,

педагогической, детской и др. — выполнялись эмпирические исследования,

формировались новые направления и отрасли психологии: инженерная (первая

лаборатория была создана в Ленинградском университете Б.Ф. Ломовым,

1959 г.), космическая, социальная, психология научного творчества и др.

Ломовым показано, что отечественная (советская) психология, опираясь

на мощный фундамент естественно-научных знаний о мозге, его

морфологии и физиологии нервных процессов, в то же время рассматривала

психи23

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ

ку в ее неразрывной связи с общественно-историческими условиями

жизни и деятельности людей.

Со смертью основателей классических школ (А.Р. Лурия — 1977 г.,

А.Н. Леонтьев — 1979 г., A.B. Запорожец — 1981 г., Д.Б. Эльконин — 1984 г.,

П.Я. Гальперин — 1988 г.) отечественная наука лишилась своих лидеров,

а новые не появились, в развитии психологии наметились трудности. К тому

же возрастающая потребность в практической психологии вылилась в

возникновение центров психологической службы, число которых стало опережать

возможности их обеспечения квалифицированными профессиональными

кадрами. В целом наметился процесс снижения уровня психологической науки и

практики.

В новых социальных условиях, сложившихся в России в связи с

распадом СССР в 1991 г., в психологической науке произошли значительные

изменения. Начался процесс переоценки психологии советского периода, ее

школ и направлений, но прежде всего — ее методологических оснований,

ядро которых сложилось на базе марксизма. Поскольку марксизм нередко

навязывался науке партийно-государственной идеологической машиной,

ее крушение вызвало у ученых реакцию в форме отказа от марксизма. Отход

от марксизма, его критика в форме вычисления плюсов и минусов учения

Маркса, выявления ограничений его возможностей применительно к

исследованию психологических проблем сочетался с интенсивным поиском

новых философских ориентации. Единая методология уступила место

методологическому плюрализму, утверждающему разнообразие возможных

теоретико-методологических оснований исследовательской и

практической деятельности. В отечественную науку, особенно в такие ее области,

как психология личности, психологическое консультирование,

психотерапевтическая практика, проникли такие философские направления , как

экзистенциализм, феноменология, религиозная философия и т. п. Они стали

рассматриваться в качестве теоретико-методологической основы

исследовательской и практической деятельности, той базы, которая позволяет

расширить поле психологических проблем, охватить различные аспекты

человеческого опыта в конкретности индивидуального случая. Деятельностный

подход как универсальная объяснительная теория начал утрачивать свои

позиции, сохраняя при этом неограниченный потенциал, что

обнаруживается в тех теоретических и практических исследованиях, которые

продолжают опираться на него. В его адрес были выдвинуты обвинения, истоки

которых восходят к его связи с идеями Маркса. В то же время за рубежом стал

возрастать интерес к теории деятельности. Свидетельством этого являются

Международные конгрессы по теории деятельности и

культурно-исторической психологии, проводимые с 1986 г. регулярно, раз в 4 года, в разных

странах по инициативе зарубежных коллег. Первый конгресс проходил в 1986 г.

в Берлине (Германия), второй — в 1990 г. в Лахти (Финляндия), третий — в 1995 г.

24

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В ЮССИИ

в Москве (Россия), четвертый — в 1998 г. в городе Орхус (Дания), пятый —

в 2005 г. в Севилье (Испания). Создано Международное общество ISCRAT

(International Society for Cultural Research and Activity Theory). Растет

популярность за рубежом культурно-исторической концепции A.C. Выготского,

которую один из ее американских сторонников — М. Коул — назвал «наукой

будущего». М. Коул стал редактором и переводчиком трудов A.C.

Выготского и А.Р. Лурии, пропагандистом нашей психологической науки за рубежом.

В современной отечественной науке усилился интерес к школам

зарубежной психологии. Широкое распространение получили направления

психоаналитического толка, особенно юнгианство. Они овладели умами

многих исследователей, проникли в психотерапевтическую практику, в сферу

преподавания. Огромными тиражами издаются труды 3. Фрейда, А.

Адлера, К. Юнга, Э. Фромма, К. Хорни и др. Переведены труды психологов и

других направлений. К настоящему времени в русских переводах

публикуется не только классика, но и произведения современных зарубежных

авторов, в том числе учебники.

Подводя итоги развития отечественной психологии с 90-х гг. XX в. по

настоящее время, в качестве главной особенности можно было бы назвать

изменение ее общей тональности: устойчивость и единообразие

психологических систем, за которыми в советский период закрепился статус

подлинно научных, сменились широкой палитрой подходов и концептуальных

построений; директивный тон с его претензиями на истину вместе с

уничтожающей критикой иных взглядов, обычно квалифицируемых как

ложные, даже враждебные, уступил место спокойному приятию различных

точек зрения, признаваемых нормальным состоянием науки. Таким

образом, в психологии налицо новые тенденции. Они вызваны объективными

причинами разного характера, как вненаучными, так и коренящимися в

собственной логике развития науки. Ограничения, долгое время

сдерживавшие свободную творческую деятельность, прежде всего искаженные

формы взаимодействия идеологии и науки, были сняты; внутренняя

логика развития науки, расширение ее проблемного поля и прикладных

областей потребовали пересмотра принципов психологического исследования,

сложившихся в науке в течение советского периода.

Однако было бы неправильно трактовать эти новые процессы как потерю

преемственности в развитии отечественной науки, отказ от исторического

наследия. Созданные в советский период научные школы-концепции С.Л.

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, A.C. Выготского, А.Р. Лурии, П.Я. Гальперина,

A.B. Запорожца, Д.Б. Эльконина, Б.Г. Ананьева, Б.М. Теплова, Д.Н. Узнадзе,

их теоретико-методологическая направленность, разработанный в их рамках

арсенал методических средств, принципов и методов психологического

исследования сохраняют определяющее влияние в современной психологии. Связь

с традициями отечественной научной и философской мысли охватывает

так25

ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ

же направления и подходы, сложившиеся в дореволюционной России.

Литература последних лет свидетельствует о том, что в науке с энтузиазмом и в то

же время критически осваиваются представления о душе и путях ее научного

понимания в трудах русских религиозных философов С.Л. Франка, H.A.

Бердяева, А.И. Введенского, Л.М. Лопатина, Вл. Соловьева, Н.О. Лосского и

других. В науку возвращаются труды Г.И. Челпанова, Г.Г. Шпета и других

выдающихся психологов прошлого.

Освоение нашего богатого наследия позволяет воссоздать

объективную картину развития русской философской и психологической мысли,

преемственная связь с которой осознается современными психологами как

необходимая и плодотворная.

Настоящая книга содержит статьи и фрагменты из трудов известных

деятелей русской науки и культуры, отражающие развитие русской

психологической мысли в период от середины XIX в., когда складывались

первые научные программы психологии как самостоятельной науки, до конца

70-х гг. XX в., когда в основном завершилось формирование важнейших

школ советской психологии. Книга состоит из вводной статьи и четырех

частей.

ВI части представлены материалы, воссоздающие основные

варианты первых программ построения психологии как самостоятельной

научной дисциплины. В них отчетливо выступают глубокие различия в

представлениях о задачах, методах, назначении психологии, о специфике ее

проблем, об отношении к философии и естествознанию, характерном для

русской психологической мысли периода ее становления.

Содержание II части составляют тексты, в которых освещается

процесс освоения и развития экспериментальных методов в русской науке.

Представлены также некоторые материалы о развитии психологических

знаний в таких областях, как лингвистика, медицина, педагогика,

юридическая практика.

Подход к проблемам психологического познания в русле

религиозной мысли составляет содержание III части. В различных как по степени

систематичности, так и по широте и глубине анализа текстах их авторы

защищают положение о невозможности разрешения проблем психологии

без опоры на религию.

IV часть посвящена советскому периоду. В эту часть вошли труды

известных советских психологов, создателей и крупных представителей

различных научных школ. Методологические, теоретические и прикладные

исследования отражают состояние психологической науки 30-70-х гг. XX в.

Август 2008 г. АЛ. Ждан

26

Часть первая. Первые программы

построения психологии

как самостоятельной науки

ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...

П.Д. ЮРКЕВИЧ:

«ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ ДАН

ВО ВНУТРЕННЕМ САМОВОЗЗРЕНИИ»

Юркевич Памфил Данилович (1827-1874) —

философ, профессор Московского универистета

(с 1861 г.), декан историко-филологического

факультета (1869-1873), учитель Вл. Соловьева.

Читал лекции по логике, психологии, истории

философии, педагогике. В полемических статьях

«Из науки о человеческом духе» (посвящена

критическому анализу сочинения Н.Г.

Чернышевского «Антропологический принцип в

философии»), 1860 г.; «Язык физиологов и психологов»

(написана по поводу статьи М.А. Антоновича

«Современная физиология и психология», 1862 г.)

развивает свои воззрения на природу психических явлений, защищает тезис

об их качественном отличии от физиологических процессов. Ошибку

материализма видит в том, что необходимую связь между ними материализм

смешивает с генетической зависимостью и таким образом механически

выводит психическое из физиологического. Взгляды Юркевича имели

особый смысл в контексте происходящего во второй половине XIX в. процесса

выделения психологии в самостоятельную науку.

ЯЗЫК ФИЗИОЛОГОВ И ПСИХОЛОГОВ1

Предположение, что жизнь нашего тела и жизнь нашего духа есть одна

и та же жизнь, нисколько для нашего наблюдения не сокращает огромного

расстояния между качествами явлений душевных и телесных. Поэтому

психологи и физиологи, понимающие значение науки, прежде всего заботятся

не о слитии этих явлений в одной общей теории, но о правильном

разделении их и об изучении тех отношений, в которых они даны для

непосредственного наблюдения. Задача эта только для поверхностного ученого

может казаться легкою.

Декарт, которого простые и ясные анализы имели могущественное

влияние на развитие европейской философии, рассматривал человеческое тело

как машину, которая имеет все условия и средства для того, чтобы ходить,

Юркевич П.Д. Философские произведения. М., 1980. С. 382-383,398-403,464-465.

29

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

есть и дышать. Он полагал даже, что первый крик ребенка после рождения,

его жесты и гримасы, искание грудей, — все это может происходить без

участия души, из одного телесного устройства, потому что и в

последующей жизни часто происходят подобные явления или против воли, или

бессознательно. В этом учении, которому Декарт неосновательно давал

значение метафизического взгляда, заключается прямое указание на ту методу

исследования, которая резко разграничивает ведение физиологическое от

психологического. Духовное начало обнаруживает свою деятельность в

стремлениях, чувствованиях, мыслях, — вот круг душевных явлений,

данных в опыте. Духовное начало из этих элементов созидает науку и

искусство, созидает семейство, общество, историю, — вот организмы, сущность

которых есть духовное начало. Нужно ли еще предполагать, что это же

самое духовное начало, которое строит эти высшие организмы, есть вместе

источник и организма телесного, что как в последствии времени оно

создало науку и искусство, так в часы своего бессознательного существования

оно занималось изобретением и построением нервов, костей, мускулов и

всех частей тела? Во всяком случае, это предположение отличается такою

смелостью, что наука опытная не может основываться на нем. С другой

стороны, по взгляду Декарта, тело есть машина, только нарочито

устроенная, то есть машина, которая происходит не из случайной встречи

физических деятелей. Действительно, современный физиолог находит в

животном теле молотки, рычаги, клапаны, цедилки, заслонки, веревки, режущие

ножи, трущие жернова, капиллярные сосуды, химические реторты; только

все эти снаряды подчиняются здесь общему плану, каждый из них

помещается на особенном месте и в особенной системе, каждый из них

находится к остальным в отношениях, раз навсегда определенных, будем ли мы

брать во внимание пространство, время или способ и размеры

деятельности этих механизмов. Наконец, Декартово объяснение крика, жестов и

гримас ребенка в первые месяцы жизни прямо указывало на присутствие

закона рефлективных движений, — закона, который открыт так поздно

вследствие трудности отрешиться от воззрений жизненных, поэтических,

от понимания явлений в целостном и единичном образе.

Такие умы, как Боэргав, сразу оценили достоинство Декартова

учения. Но большинство в Англии и во Франции находило в этом учении

сухость и безжизненность. «Декарт разделяет то, что природа соединила,

Декарт видит в теле машину мертвую, без археев, без жизненных духов,

без животворящего эфира, без жизненной силы. Его философия

противоречит нашему ежедневному чувству», — таковы были общие воззрения

против этой разделяющей методы.

И действительно, с этой методой, как и со всеми научными методами,

которые поставляют человека в более или менее искусственное

положение, особенно не мирится одно чувство, живое, глубокое,

многозначи30

ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ...

тельное. В ежедневной жизни и деятельности мы вносим изменения

нашего тела в круг нашей личности и поставляем их в самое внутреннее

отношение к нашему я, к нашей ни с кем не разделяемой чувствительности. Разрез

на моей руке есть не просто предмет моего наблюдения, как разрез,

происходящий на стене или на коре дерева; нет, он чувствуется как боль, как

страдание души, как мое внутреннее изменение...

Самые грубые опыты удостоверяют нас, что головоспинной мозг

находится в непосредственной и ближайшей связи с явлениями

чувствительности, что этот тянущийся веревкою мозг есть как бы гомерическая

золотая цепь, посредством которой Зевс обнаруживает свою силу и на

которой он держит и поднимает всех остальных богов мира. Кто хочет

отличать здесь существующий факт от его неизвестной, предопытной истории,

тот не будет спрашивать далее, каким образом в этой цепи начинает

обнаруживаться сила Зевса, каким образом в мозгу начинается являться

чувствительность, как везде, так и в настоящем случае вопрос о том, каким

образом нечто начинает быть или являться, не может быть решен с

научною достоверностью. Если очень часто при механическом изъяснении

явлений природы мы и воображаем, будто мы узнали самое начало явления,

будто мы подсмотрели происхождение того, что прежде не существовало

ни в какой форме, ни в каких элементах, то мы забываем, что в этом случае

мы имели уже целый ряд условий, из которых происходит явление, и что,

спрашивая о начале его, мы на самом деле искали только последних

дополняющих условий, при содействии которых явление приняло свою

окончательную форму. Так, говоря, например, что печень вырабатывает желчь,

физиолог выражает этим только свое знание о последних условиях,

которые изменили уже существующие элементы и сообщили им форму

названных явлений. Но попытайтесь поставить в физике вопросы вроде

следующих: каким образом нечто не имеющее массы начинает быть или делаться

массою, каким образом нечто непротяженное начинает делаться

протяженным, из каких непосредственных элементов состоят

пространственные вещи? Вы видите, что эти вопросы о начале выводят нас за пределы

всякого возможного опыта. Теперь, кто спрашивает о происхождении

чувствительности из элементов, которые пока еще сами по себе не

чувствительны, тот высказывает этим только неопределенную и плохо понятую

потребность метафизического знания, — потребность, которой не

удовлетворяют ни опыты физиологические, ни анализы психологии. Конечно,

нам было бы желательно доискаться, каким образом начинает быть дух,

как иной физик задумывается над вопросом, каким образом начинает быть

материя. Но опыты молчат упорно, когда мы приступаем к ним с этими

вопросами. Поэтому философы, которые хотели не столько доставить нам

полное знание о существе вещей, сколько внести определенность и ясность

в понятия, применяемые нами к изучению явлений, останавливались на

31

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ